Автор: Аксёнова М. Сахнюк О. Ларичкина О.

Теги: энциклопедия для детей компьютер компьютерные технологии

ISBN: 978-5-98986-202-3

Год: 2011

Текст

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Академик РАЕН

Лауреат премии Президента РФ в области образования

Мария Аксёнова

ЗАВЕДУЮЩАЯ РЕДАКЦИЕЙ

Анна Голосовская

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР ТОМА

Юрий Ревич

РЕЦЕНЗЕНТЫ

Роман Косячков,

Сергей Костенок

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР ТОМА

Ольга Сахнюк

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

для Q детей

(Т/Тоанта^

ICES

UNESCO

INTERNATIONAL CENTRE OF EDUCATIONAL SYSTEMSlICESi

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ iMUOCl

CENTRE INTERNATIONAL DES SYSTEMES D'EDUCATION(CISE)

INTERNATIONALES ZENTRUM FUR AUSBILDUNGSSYSTEME (IZAS)

МЕЖДУНАРОДНАЯ КАФЕДРА СЕТЬ UNESCO/ICES

"ТЕХНИЧЕСКОЕИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

И ПОДГОТОВКА КАДРОВ^

Тома «Энциклопедии для детей » рекомендованы Международный

центрам обучающих систем (МЦОС) и международной кафедрой-сетъю

ЮНЕСКО/МЦОС в качестве учебного пособия в системах непрерывного

образования для всех (continuing longlife education for all).

Тома Энциклопедии для детей» рекомендованы Департаментом

образовательных программ и стандартов общего образования

Министерства образования Российской Федерации.

Энциклопедия д ля детей. [Т. 39]. Компьютер / ред. кол-

легия: М. Аксёнова, О. Сахнюк, О. Ларичкина и др. — М.: Мир

энциклопедий Аванта+, Астрель, 2011. — 512 с.: ил.

ISBN 978-5-98986-202-3 (т. 39)

В век всеобщей компьютеризации этот том энциклопедии рассказы-

вает о компьютерах.

Благодаря чьим усилиям мы сегодня владеем удивительным устройс-

твом под названием КОМПЬЮТЕР, без которого современная жизнь уже

просто немыслима? Как устроен современный компьютер и как с ним

правильно обращаться? Подробные ответы на эти и подобные им воп-

росы читатель найдёт на страницах тома.

Написанная понятным и простым языком, богато и ярко иллюстри-

рованная, эта книга должна стать настольной для каждого подростка,

желающего освоить основные приёмы работы на персональном компью-

тере. Она научит справляться с возникающими трудностями и настраи-

вать компьютер «под себя» таким образом, чтобы он стал незаменимым

помощником в обучении и поиске информации, общении с друзьями и

развлечениях. Ведь возможности современного компьютера поистине

безграничны.

Адресована школьникам среднего и старшего возраста, преподавате-

лям школ и вузов, а также всем, кому интересна эта тема.

ISBN 978-5-98986-202-3 (т. 39)

©ООО «МирэнциклопедийАванта+»

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы держите в руках том Энциклопе-

дии, посвящённый одному из вели-

чайших изобретений XX в., изме-

нившему не только темп, но и стиль

нашей жизни. При помощи этого

изобретения мы видим на телеэкра-

нах хоббитов и шреков, благодаря

ему человек ступил на Луну, на нём

держится работа всех современных

банков, оно предоставляет нам неве-

роятный объём информации.

Путь от изобретения компьютера

до современных машин человечест-

во прошло удивительно быстро. Ещё

несколько десятилетий назад это

были огромные, занимавшие целые

помещения, весившие не одну тонну

и потреблявшие сотни киловатт элек-

троэнергии аппараты, а сегодня они

легко помещаются на ладони.

Они позволяют нам, не выходя

из дома, любоваться произведе-

ниями искусства, находящимися в

далеких музеях, наслаждаться музы-

кой, исполняемой в другой стране.

Компьютер даёт неограниченные

возможности для общения, развле-

кает, утешает, обогащает... Становится

почти членом семьи! В этом, однако,

таится и опасность.

Даже самая лучшая электронная

машина в состоянии взять на себя

только ту работу, которая не требу-

ет чувства, вдохновения, озарения.

Зачастую мы забываем об этом, вос-

хищаясь возможностями компьютера.

И наши умения, время, идеи кажутся

уже не столь ценными. Этот уникаль-

ный мозг, эта электронная голова, с

молчаливого согласия пользователей,

грозит заменить основную — ту, что

на наших плечах. Сколько вокруг

людей, в жизни которых компьютер

занял центральное место, захватил

всё время и внимание!

Главный редактор

«Энциклопедии

для детей»

Мария Аксёнова.

Компьютер не способен пода-

рить нам радость живого, глаза в

глаза, общения с друзьями, эйфорию

первой влюблённости, упоение от

прогулки по свежевыпавшему снегу.

Сказать человеку «Я тебя люблю»,

общаясь в «аське» или держа его за

руку и глядя в лицо, — нужно ли объ-

яснять, что это несопоставимо?

Компьютер был создан для того,

чтобы человек мог переложить на

него рутинную работу и освобо-

дить себе время для творчества.

Оставайтесь лишь пользователями,

т. е. теми, кто использует возможнос-

ти электронного мозга, а не теряет

себя в них. Не теряйте своей головы

и своих чувств! Я предлагаю вам

узнать больше о возможностях ком-

пьютера и одновременно помнить,

что даже самая мощная электронная

машина — это всего-навсего инстру-

мент, а пользуется им живой и чувст-

вующий человек

5

А зачем мне компьютер?'

«А ЗАЧЕМ МНЕ КОМПЬЮТЕР?»

Сегодня с компьютерами человек

сталкивается всюду. Дома это теле-

визор, музыкальный центр или

видеоприставка, «умная» стиральная

машина и микроволновая печь. На

улице — светофор, банкомат, касса в

универсаме... Все эти и многие другие

привычные нам предметы управля-

ются специализированными ком-

пьютерами. Компьютеры позволя-

ют отправлять почтовые переводы,

осуществлять прямой эфир с другого

конца планеты, предсказывать пого-

ду, ориентироваться на морских и

земных просторах — в общем, в наши

дни весьма сложно найти область

человеческой деятельности, где бы

не использовался компьютер.

Особое место занимают пер-

сональные компьютеры (ПК). Их

отличие состоит в том, что они уни-

версальны: любой ПК несложно «уго-

ворить» поработать телевизором,

игровой приставкой, телефоном и

даже поуправлять дорожным свето-

фором. Просто это невыгодно — спе-

циализированные компьютеры,

каждый на своём месте, справля-

ются куда лучше.

Но есть виды дея-

тельности, в ко-

торых в последние

десятилетия имен-

но ПК стали неза-

менимыми. Трудно

встретить писателя,

журналиста или

фотографа, учё-

ного или инже-

нера, которые не

пользовались бы в

своей работе ком-

пьютером. ПК прочно

обосновались на столах менеджеров,

правительственных чиновников,

политиков, не говоря уже о тех. для

кого они создавались в первую оче-

редь, — многомиллионной армии

секретарей. Ушла в небытие профес-

сия машинисток. Забыт вредный и

тяжёлый труд типографского набор-

щика. Студенты вузов больше не пач-

кают пальцы тушью и не мучаются с

плакатными перьями, вставленны-

ми в деревянные ручки. В общем,

перечислять можно долго — каждый

добавит в этот список что-то своё.

Работа на компьютере переста-

ла быть только профессией и пре-

вратилась в массовое занятие, кото-

рое, однако, требует специальных

знаний. Авторы этой книги ставили

перед собой задачу создать стройное

и по возможности полное описание

идей, концепций, технологий, стан-

дартов и конкретных устройств, име-

ющих отношение к компьютингу, т. е.

к вычислительной технике в самом

широком понимании. Причём све-

дения. приведённые в статьях энцик-

лопедии. во многих случаях можно

сразу применить на практике, долж-

ным образом сконфигурировав и

настроив аппаратное и программное

обеспечение своего компьютера.

В этом смысле данный том — и спра-

вочник по современным информа-

ционным технологиям, и прямое

руководство к действию.

Конструкции и модели ПК чрез-

вычайно разнообразны — от доро-

гих ноутбуков и игровых компьюте-

ров до простых «рабочих лошадок»,

годных лишь для набора текста. Авто-

ры этих строк считают, что именно

в предисловии стоит затронуть тему.

6

(А зачем мне компьютер?'

которая в данном томе не рассмат-

ривается, — о правильном потреби-

тельском поведении. Для этого есть

основания. Навязчивая и не всегда

добросовестная реклама способна

сбить с толку практически любого.

Порой даже некоторая техническая

подкованность не спасает от ошибок

Как же быть? Опираться на знания

и здравый смысл. А ещё... на две запо-

веди правильного потребительского

поведения. Заповедь первая такова:

приобретая компьютер, постарай-

тесь выявить, какие из его свойств

важны именно для вас.

В начале 1990-х гг. одному из

авторов этих строк довелось часто

рассказывать то в одном, то в дру-

гом месте о персональных компью-

терах. Зачем они нужны, тогда ещё

многим было не вполне понятно, вот

и приходилось отвечать на простые

по форме, а по сути очень сложные

вопросы.

Самым часто задаваемым был

такой: «А зачем мне компьютер? Я же

дома не считаю!». Приходилось объ-

яснять, что компьютер не «считает»,

а «обрабатывает данные» и, являясь

многофункциональным устройст-

вом, предоставляет новые, невидан-

ные прежде возможности для работы

и творчества.

Немедленно следовал второй во-

прос: «А какой компьютер вы посо-

ветхете для моих нужд?». Подбор пра-

вильной конфигурации ПК — дело

непростое. Только определив, какие

виды работ человек будет выпол-

нять на компьютере, можно увидеть

«профиль» будущей машины, вклю-

чающий перечень аппаратуры и про-

граммного обеспечения, увязанный с

желаемой функциональностью.

Однако нужно понимать, что упо-

мянутый «профиль» должен принад-

лежать не столько компьютеру,

сколько конкретному его пользова-

телю!

Порой сделать этот вывод бывает

трудно. Ведь для большинства из нас

ПК становится предметом гордости

и неустанных забот. На него не жалко

ни времени, ни сил, ни средств.

И с какого-то момента вместо удов-

летворения наших потребностей

начинают удовлетворяться потреб-

ности компьютера...

Поэтому вторая заповедь очень

проста: не стоит беспредельно уве-

личивать функциональность своей

машины, а следует наращивать

собственную функциональность

как пользователя компьютерных

устройств — быть в курсе современ-

ных информационных технологий,

чтобы понимать, какие новые воз-

можности они предоставляют.

Не делайте компьютер предме-

том культа. Настоящее его достоинст-

во — в принципиально ином качест-

ве жизни, которое вы получаете. ПК

сегодня — это телевизор, радио, газе-

та, энциклопедия, словарь и спра-

вочник по товарам в одном лице.

Это фотолаборатория, фотоальбом,

музыкальная коллекция, жур-

нал мод и кулинарная книга

одновременно. А Интер-

нет открывает не имевшие

аналога в истории воз-

можности для удов-

летворения любозна-

тельности — любую

цитату, дату, геогра-

фическое название,

фамилию, событие

можно разыскать и

получить исчерпыва-

ющие сведения об этом

за пару минут. Наконец,

это надежная поддержка

в любой профессии — от

математики до педагоги-

ки или занятий искусст-

вом. В общем, попробуйте

сами и убедитесь — здесь

не перечислено даже

малой части того, что

доступно человеку, уверен-

но владеющему современ-

ным компьютером.

7

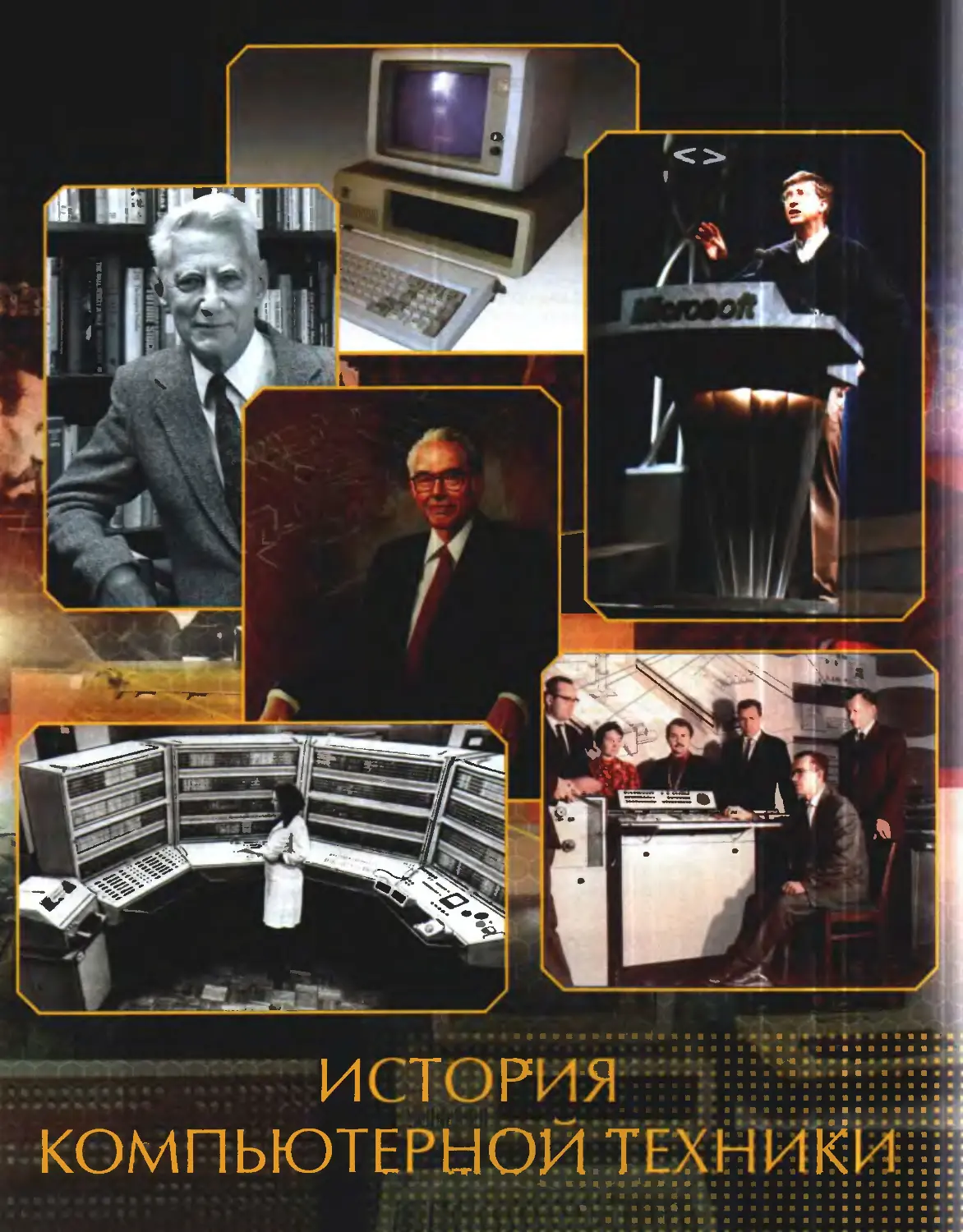

История компьютерной техники

ПРЕДТЕЧИ

В Древней Греции

и Риме абаком

называли спе-

циальную счет-

ную доску для

арифметических

вычислений,

разделённую на

полосы, где пе-

редвигались ка-

мешки или кости

(как в русских

счётах). Позднее

абаком пользова-

лись и в Западной

Европе (вплоть

до XVIII в.).

Всю предысторию развития

компьютерной техники можно

поделить на два главных

направления. Одно из них связано

с изобретением различных инстру-

ментов арифметического счёта — от

абака (первые экземпляры относят-

ся к VII—VI вв. до н. э.), логарифми-

ческой линейки (XVI в.) и первых

арифмометров (XVII в.) до сложней-

ших электромеханических кальку-

ляторов середины XX в. Второе — со

стремлением понять, как функцио-

нирует человеческий разум, и неод-

нократными попытками построить

его философскую, математическую

и физическую модель, т. е. воспроиз-

вести работу человеческого мозга в

механических конструкциях и мате-

матических построениях.

Идея массовой механизации

вычислений витала в воздухе уже к

XV в. — началу эпохи Великих гео-

графических открытий. Крупней-

шим заказчиком вычислительных

устройств были, как это нередко слу-

чается и в наше время, военные, пре-

жде всего морские адмиралтейства:

проблема создания навигационных

таблиц стояла в те времена достаточ-

Абак.

Логарифмическая

линейка. 1671 г.

но остро. Для создания таких таблиц

привлекались лучшие умы, но и они

не были застрахованы от ошибок Рас-

сказывают следующую занимательную

историю (правда, произошедшую уже

в начале XIX в.): во время передышки

в ходе англо-испанской войны некий

испанский капитан нанёс дружествен-

ный визит на британский военный

корабль, где англичане подарили ему’

роскошное издание навигационных

таблиц, составленных выдающим-

ся физиком Томасом Юнгом. Эти

таблицы были, однако, совершенно

ошибочными — Юнг забыл учесть

високосные годы. Не подозревавший

об этом испанец с благодарностью

покинул «гостеприимных» хозяев и...

больше его не видел никто. Вероятно,

это один из первых случаев удачно-

го применения технических средств

дезинформации противника в исто-

рии тайной войны.

Конечно, мореплаватели и гео-

графы были не единственными,

кому требовались быстрые и точные

10

6)

❖

е>

Предтечи

вычисления, — не менее важ-

ным это направление стало

для нарождающегося клас-

са финансистов и про-

мышленников. Давай-

те немного оглянемся

назад и кратко оста-

новимся на наиболее

заметных вехах этого

пути.

Изобретение

Паскаля

В 1638 г. французский дво-

рянин по имени Этьен Пас-

прожил и 40 лет, но в геомет-

рии осталась теорема Пас-

каля, в физике — закон

Паскаля, а философский

трактат «Мысли» по-

ставил его в один ряд с

ведущими философа-

ми всех времён.

В возрасте 18 лет

Блез Паскаль начал

работу над машиной,

которая помогла бы

отцу осуществлять гро-

моздкие расчёты. Пер-

вая модель была изготов-

лена в 1642 г., но автора она

Блез Паскаль

каль возглавил группу протеста,

состоявшую из рантье, лишённых

правительством ренты. Они высту-

пали против политики кардинала

Ришельё. Кардинал приказал упря-

тать зачинщика беспорядков в Бас-

тилию, и потому Паскалю пришлось

скрываться, оставив семью в Париже.

Существует легенда, рассказывающая,

что год спустя всемогущий карди-

нал Ришельё, большой любитель

театрального искусства, присутст-

вовал на домашнем представлении

драмы Ж. де Скюдери «Тираниче-

ская любовь» в исполнении детей

из дворянских семей. Дочь Паскаля

Жаклин, выступавшая в роли Кас-

сандры, настолько покорила своей

игрой сурового кардинала, что Этьен

Паскаль был не только прощён, но и

назначен на высокий пост — коро-

левского интенданта в Руане. Это

незначительное событие дало толчок

сразу целому направлению в науке и

технике.

В начале 1640 г. семейство Паскаль

прибыло в Руан, и Этьен энергич-

но приступил к исполнению своих

обязанностей — ему приходилось

сутками просиживать над расчёта-

ми налоговых сборов. Отцу помо-

гал 17-летний сын — впоследствии

знаменитый физик, математик и фи-

лософ Блез Паскаль (1623—1662).

У Блеза было слабое здоровье, он не

СУММИРУЮЩАЯ МАШИНА ПАСКАЛЯ

В процессе работы над машиной Паскалю пришлось столкнуться со

значительными трудностями — технологии того времени просто не

позволяли делать некоторые узлы с необходимой точностью. Ремес-

ленники-механики из мастерской, где Блез размещал свои заказы,

часто не понимали, чего он хочет тогда Паскаль сам брал в руки

напильник. Ему приходилось изобретать не только саму конструкцию,

но и е нологические приёмы изготовления её узлов. По собствен-

ному его свидетельству, он «имел терпение сделать до 50 различных

моделей: одни деревянные, другие из слоновой кости из бенового

дерева, из меди

В изобретении Паскаля было два ключевых момента. Первый —

механизм автоматического переноса десятков, принцип устройства

которого почти бе изменений дожил до эпохи отечественных ариф-

мометров «Феликс» (середина XX в.). Второй — оригинальная реа-

лизация операции вычитания. Конструкция колёс позволяла только

складывать, поэтому он заменил операцию вычитания сложением с

десятичным дополнением (в точности так же это делается в современ-

ных процессорах). Например, если нужно было вычесть из 345 число

18, то машина автоматически!) проделывала следующую операцию

000 345 + 999 982 - 1000 327. А так как разрядность результата

выше, чем позволяет машина, старшая единица просто теряется. На

практике этот способ был реализован крайне остроумно- машина

всегда проделывала оба

действия, а для пере-

хода от сложения к

вычитанию доста-

точно было лишь

передвинуть

планку, закры-

вающую окно

с результатом ли-

бо сложения, либо

вычитания.

11

История компьютерной техники

не удовлетворила, и окончательный

вариант появился только в 1645 г.

Эта машина имела шесть десятичных

разрядов и два дополнительных:

один — поделённый на 20 частей,

другой — на 12, что соответствовало

соотношению тогдашних денежных

единиц Франции (1 су = 1 /20 ливра,

1 денье = 1/12 су).

С 1648 по 1652 г. Паскаль изгото-

вил и продал некоторое количество

машин, восемь экземпляров сохра-

нилось до нашего времени. К сожа-

лению, мы не знаем, использовались

ли машины Паскаля для проведения

практических расчётов или только

как познавательная игрушка.

Как это часто бывает в истории

науки и техники, позднее первенство

Паскаля в построении арифмометра

было оспорено. В 1957 г. некто док-

тор Гаммер из ФРГ сделал на семи-

наре в Научно-исследовательском

Блез Паскаль

математическом институте доклад,

из которого следовало, что счётную

машину, подобную паскалевской

(она имела даже ту же разрядность),

изобрёл двумя десятилетиями рань-

ше профессор математики Вильгельм

Шиккард из Тюбингена. Но машина

Шиккарда так и не была построена

при жизни профессора.

Ещё интереснее тот факт, что уже

в 1960-х гг. среди неопубликован-

ных рукописей Леонардо да Винчи

был найден набросок 13-разрядной

суммирующей машины с автоматиче-

ским переносом десятков на зубча-

тых колёсах. Её воссоздали инженеры

фирмы IBM. Оказалось, что машина

вполне работоспособна!

Последователи Паскаля

У Паскаля было множество последо-

вателей, в числе которых наиболее

известен Клод Перро, брат всемирно

прославленного сказочника Шарля

Перро. У суммирующих машин Пас-

каля, Шиккарда, Перро и других изоб-

ретателей имелось два крупных недо-

статка. Первый и главнь й заключался

в том, что на них было крайне слож-

но выполнять умножение, не говоря

уже о делении — сдвиг частных сумм

приходилось осуществлять вручную,

запоминая их или записывая.

Второй недостаток был скорее

технологическим, он известен как

проблема накопления сопротивле-

ния. Если на машине Паскаля при

суммировании происходило увели-

чение разрядности слагаемого, то

приходилось прикладывать опре-

делённые усилия, чтобы провернуть

сразу все колёса. Например, если

выполнялось действие 19 999 + 3, то

при первом же повороте колеса еди-

ниц все разряды первого слагаемого

менялись сразу, и нужно было прово-

рачивать одновременно пять колёс,

а на втором повороте сопротивле-

ние резко падало. Механизм доволь-

но быстро разбалтывался, и качество

12

TF

Предтечи

работы становилось неудовлетвори-

тельным. Любопытно, что похожая

проблема с одновременным изме-

нением разрядов при получении

результата большей разрядности

позднее возникла и у конструкторов

первых электронных вычислитель-

ных машин (ЭВМ). Выражалась она в

значительном увеличении времени

на проведение такой операции по

сравнению со сложением без увели-

чения разрядности суммы.

Следующий кардинальный шаг

сделал великий математик Готфрид

Вильгельм Лейбниц (1646—1716),

который в начале 1670-х гг. задумал

построить не просто суммирующую

машину, а настоящий арифмометр,

выполняющий все четыре арифме-

тических действия. Он предложил

совершенно новую конструкцию,

основанную на принципе «ступенча-

того валика». Этот принцип оказался

настолько плодотворным, что сохра-

нился в устройствах арифмометров

вплоть до наступления эпохи элек-

тронных компьютеров: например,

завод «Счётмаш» в СССР уже в после-

военные времена выпускал арифмо-

метры ВММ-2, построенные именно

по этому принципу.

Работа над арифмометром про-

должалась около 20 лет — устрой-

ство было окончательно доделано

только к 1694 г. Последние вариан-

ты конструкции арифмометра Лейб-

ница (он занимался им до 1710 г.)

«умели» даже возводить в степень

и извлекать корни. Интересно, что

один из первых экземпляров свое-

го арифмометра Лейбниц собирал-

ся подарить (а по другим источни-

кам — и подарил) русскому царю

Петру I, который как раз в то время

осуществлял свой знаменитый зару-

бежный вояж.

А проблему неравномерности уси-

лия при переносе удалось решить

английскому изобретателю сэру

Чарлзу Стэнхоупу (1753—1816). Он

предложил разделение десятично-

Готфрид

Вильгельм

Лейбниц.

го переноса на два этапа, благода-

ря чему достигалась равномерность

прилагаемого усилия. Такое разделе-

ние, несмотря на его относительную

сложность, стало впоследствии обще-

принятым.

Арифмометры

для всех

Начиная с 1821 г. во Франции, в мас-

терских изобретателя и предприни-

мателя Карла Томаса, делали до 100

экземпляров арифмометров в год.

Конструкция их оказалась настоль-

ко удачной, что использовалась в

различных модификациях в течение

всего XIX в. Производство арифмо-

метров стало массовым. Уже недо-

статочно было придумать оригиналь-

ную и удобную

конструкцию —

следовало

сделать

Арифмометр

Лейбница.

13

История компьютерной техники

Герман Холлерит.

Электро-

механическая

машина

Холлерита.

1890 г.

её пригодной для массового тира-

жирования. Поэтому имя американ-

ца Германа Холлерита (I860—1929)

занимает особое место в истории

вычислительной техники.

Началось всё с того, что результа-

ты девятой (1880 г.) переписи быст-

рорастущего населения США при-

шлось обрабатывать целых семь лет.

Национальное бюро по переписи

населения, опасаясь, что на обработ-

ку результатов юбилейной, десятой

по счёту переписи 1890 г. может по-

требоваться более десяти лет, реши-

ло автоматизировать эту работу. Был

объявлен конкурс, на котором побе-

дила разработка служащего бюро

Германа Холлерита. Он предложил

использовать перфокарты с дырочка-

ми как носители информации, а для

их обработки сконструировал элект-

ромеханическую машину под назва-

нием Punch Card Tabulating Machine

(«перфокарточная табуляционная

машина»).

Машина Холлерита действова-

ла следующим образом: работник

вставлял перфокарту в устройство

и опускал на неё матрицу с 288 (по

количеству позиций на перфокарте)

штырьками. Там, где во время опроса

в перфокарте были пробиты дыроч-

ки, штырёк проваливался и замыкал

Ручной

перфоратор

Холлерита.

1880 г.

контакт, в результате чего на едини-

цу увеличивалось содержимое соот-

ветствующего счётчика. Несмотря на

сложность устройства, машина Хол-

лерита работала очень надёжно, и

результаты переписи 1890 г. были

обработаны всего лишь за три года.

В 1895 г. Холлерит даже

продал своё оборудова-

ние в Россию для

проведения первой

российской пе-

реписи 1897 г.,

а в 1896 г. ос-

новал компа-

нию Tabulating

Machine Со. 15 июня

1911 г. произошло

слияние Tabulating Machine с двумя

другими фирмами, в результате чего

она стала именоваться CTR, а в фев-

рале 1924 г. получила окончатель-

ное название, под которым известна

до сих пор, — International Business

Machine Corp, (можно перевести как

«международные машины для бизне-

са») или кратко — IBM.

Перфокарты Холлерита стали

первым использованным в прак-

тической конструкции цифровым

носителем информации. Любопыт-

но, что кое-где они применяются и

по сей день. Так, в 2004 г. компании

«Аэрофлот» пришлось заказывать

устройства перфокарточного ввода

для предполётной подготовки само-

лётов Ил-86, сконструированных ещё

в 1970-х гг.

Внедрением перфокарт дело не

ограничилось — в дальнейшем кор-

порация IBM, как мы увидим, нередко

играла ведущую роль на различных

этапах развития компьютерных тех-

нологий.

Математическая логика

Стоит заметить, что в рамках раз-

вития второго направления науки,

способствовавшего появлению ком-

пьютеров и более известного ныне

как проблема построения искусст-

14

Предтечи

венного интеллекта, так и не уда-

лось решить главной задачи: создать

машину, которая бы «мыслила» как

человек. Но, несмотря на видимую

неудачу, это направление имело

огромное значение для развития

компьютерной техники. Например,

именно попытка понять, как думает

человек, привела к построению мате-

матической логики, лежащей в осно-

ве всех современных компьютерных

устройств и программ.

О том, как мыслит человек, раз-

мышлял ещё Аристотель. Он вывел

первые законы «искусства рассуж-

дения», которые и поныне называ-

ют аристотелевой логикой. Но ни в

то время, ни много позднее никто не

догадался связать логику с матема-

тикой и тем самым превратить её в

строгую науку.

В числе первых, кто над этим

задумался всерьёз, был уже упоми-

навшийся выдающийся математик

Готфрид Лейбниц. Но ещё задолго до

него испанский учёный Раймунд Лул-

лий (около 1235 — около 1315) стал

одним из рационалистов, пытавших-

ся применить формальную логику к

познанию мира и на основе этих

представлений придумавший маши-

ну под названием «Всеобщий реша-

тель задач» — как он полагал, дей-

ствующую модель «универсального

разума».

Раймунд Луллий оказал боль-

шое влияние на развитие философ-

ской науки, но его «механический

разум» всё же остался лишь забавной

игрушкой. Напротив, работы Лейб-

ница имели куда большие послед-

ствия для истории компьютерного

дела. Всю жизнь «отец» дифферен-

циального исчисления искал некий

lingua generalis (лат. «универсаль-

ный язык»), с помощью которого

можно было бы вывести единый для

всех наук метод познания мира. По

его мысли, этот язык позволил бы

заменить логические рассуждения

вычислениями, проводимыми над

Образец

жаккардовой

ткани.

Карты

для ткацких

станков Жаккара.

словами-символами.

Красивая и глубокая

идея нашла себе при-

менение в веках: Лейб-

ниц, сам того не зная,

изобрёл символичес-

кую логику, которая позже легла в

основание теории цифровых авто-

матов, в том числе компьютеров.

Лейбниц также первым понял значе-

ние и роль двоичной системы счи-

сления.

В конце концов все накопленные

знания были применены в работах

английского математика Джорд-

жа Буля (1815—1864). Любопытно

заглавие одного из этих трудов —

«Исследование законов мышле-

ния». Другие работы назывались по-

скромнее, но без «мышления» и тут

не обошлось. На самом деле насто-

ящие законы человеческого мышле-

ния открыть пока никому не удалось,

но это не делает труды Буля менее

значимыми. Он разработал так назы-

ваемую алгебру логики, которую

иногда именуют булевой алгеброй.

Материал об этой важнейшей для

каждого компьютерщика дисцип-

лине, оказавшей огромное влия-

Интересно, что

собственно перфо-

карта, т. е. прямо-

угольная карточка

из тонкого кар-

тона, на которую

информация за-

писывается про-

бивкой отверстий

(перфораций), была

изобретена задол-

го до Холлерита.

Известно, что уже

в 1800-х гг. перфо-

карты успешно при-

менялись в ткацких

станках француза

Ж. М. Жаккара для

изг товления ткани

со сложным пле-

тением, которую

называют

жаккардом.

ние на развитие не только вычис-

лительной техники, но и самой

15

История компьютерной техники

РАЙМУНД ЛУЛЛИЙ

Раймунд Луллий был уверен в том, что в

каждой области знаний можно выделить

несколько основных понятий, из которых

могут быть дедуктивно, т. е. методом рас-

суждения от общего к частному, образо-

ваны все остальные, подобно тому, как

все геометрические теоремы выводятся

из ограниченного числа аксиом. Комби-

нируя различным способом эти понятия,

можно добыть все мыслимые знания о

мире. Одним из самых известных после-

дователей Луллия был Джордано Бруно,

сожжённый на костре за «ересь».

В главном своём сочинении под названием «Великое искусство»

(Ars Magna), опубли* ованном уже через много лет после его смерти,

в 1480 г., Луллий описывает приспособление, состоящее из системы

концентрических вращающихся кругов. Круги были поделены

на сектора, их раскрашивали разными цветами и обозначали

буквами, соответствующими тому или иному понятию.

Правила вращения, согласно которым это происходило,

давали, по мнению учёного, возможность узнать обо

всём во Вселенной. Луллий считал, что с помощью

его машины можно даже доказать бытие Бога. На

практике же и сам Луллий, и его ученики пользо-

вались этой машиной для составления гороскопов.

Безусловно, это была первая в истории практическая

попытка создания искусственного интеллекта.

«Всеобщий решатель задач» Раймунда Луллия.

В

математики, можно найти в томе

«Информатика» «Энциклопедии для

детей».

В своей магистерской диссерта-

ции от 1940 г. великий Клод Элвуд

Шеннон (1916—2001), автор теории

информации, первым указал на одну

поразительную вещь: оказалось, что

булевские законы логики в точности

совпадают с принципами функцио-

нирования релейных электрических

схем. Что самое изумительное — все

компоненты, необходимые для моде-

лирования законов логики с помо-

щью электрических устройств (реле,

выключатели), были известны ещё

до опубликования Джорджем Булем

своих работ, однако в тече-

ние почти 100 лет никто

не обращал на это вни-

мания. Сам Шеннон

скромно утверждал:

случилось это отто-

го, что до него прос-

то никто не владел

математикой и элек-

тротехникой одно-

временно. И это стало

настоящим прорывом

в деле построения элек-

тронных компьютеров.

САМЫЕ ПЕРВЫЕ

Клод Шеннон,

автор теории

информации.

Все модели счётных машин, постро-

енные вплоть до начала Второй

мировой войны, даже самые слож-

ные, были всего лишь арифмомет-

рами, или, выражаясь современ-

ным языком, калькуляторами. Тем

не менее ещё в первой половине

XIX столетия изобрели (хотя так и

не построили) настоящий компью-

тер, т. е. машину, которая работает

по заданной программе. Меняя про-

грамму, такую машину можно заста-

вить выполнять в принципе любые

вычисления.

Бэббидж

Чарлз Бэббидж (1791 — 1871) родил-

ся в Лондоне в семье банкира. Буду-

чи разносторонне одарённым чело-

веком, он занимался математикой,

физикой, был одним из основателей

экономической статистики, сделал

множество изобретений в самых

различных областях — от железнодо-

рожного транспорта до машиностро-

ения и оптики. Вскоре после 1812 г.

Бэббидж начал работать над созда-

нием машины, которую он назвал

16

Предтечи

разностной (от названия математи-

ческого метода конечных разностей).

Это должно было быть весьма слож-

Чарлз Бэббидж

Приходилось изобретать не только

узлы и механизмы, но и спосо-

бы их изготовления с доста-

точной точностью — так же,

как и Паскалю за 200 лет

до него. Тем не менее при

всех сложностях Бэббидж

сумел к 1822 г. построить

действующую модель,

на которой он рассчи-

тал, в частности, таблицу

квадратов, и приступил к

созданию более сложного

и совершенного варианта.

Но окончательный вари-

ант разностной машины так и

не был построен. Около 1833 г.

Бэббиджа увлекла идея усовер-

шенствованной машины — аналити-

ческой, которая и стала прототипом

всех современных компьютеров,

хотя и ей суждено было остаться

лишь в чертежах. Причину этого

понять нетрудно: около 200 черте-

жей аналитической машины, выпол-

ненных Бэббиджем, включают при-

мерно 50 тыс. деталей. Даже в наше

время при всём старании англий-

ских историков и учёных удалось вос-

произвести лишь отдельные её узлы.

Ада Августа

Лавлейс.

▼

Разностная

машина

Бэббиджа.

Современная

реконструкция.

ное устройство, по сути специализи-

рованный калькулятор для расчёта

таблиц различных функций.

Свою разностную машину Чарлз

Бэббидж, стремившийся к совер-

шенству во всех делах, строил более

20 лет и даже умудрялся получать

правительственные

субсидии (англий-

ское государство

тогда не финан-

сировало научные

исследования), но

так и не построил

её до конца. Преж-

де всего, у него воз-

никло множество,

как сейчас бы ска-

зали, технологи-

ческих проблем.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ МАШИНА БЭББИДЖА

Аналитическая машина Бэббиджа содержала все узлы сегодняшнего

компьютера: ОЗУ — оперативное запоминающее устройство на регист-

рах из колёс (Бэббидж назвал его store — «склад»), AAV — арифметико-

логическое устройство (mill — «мельница»), устройство у равления и

устройства ввода-вывода. Устройств вывода было

целых три: печать одной или двух копий (I), изго-

товление стереотипного отпечатка и пробивка на

перфокартах. Перфокарты должны были служить

и для ввода программы и данных в машину. ОЗУ

имело емкость 1000 чисел по 50 десятичных раз-

рядов (т. е. около 20 килобайт в современных еди

ницах) — для сравнения укажем, что память одной

из первых электронных вычислительных машин под

названием ЭНИАК (1946 г.) вмещала всего 20 деся-

тиразрядных чисел. ААУ имело, как мы бы сейчас

сказали, аппаратную поддержку всех четырёх дей-

ствий арифметики, т. е. осуществляло их без необ-

ходимости написания специальных программ.

т

История компьютерной техники

Компьютер Z-3,

построенный

в 1938-1941 гг.,

был разрушен

во время

авианалёта

на Берлин

в 1944 г.

Конрад Цузе.

Однако никто не сомневается, что

машина эта действительно могла рабо-

тать так, как задумывал её создатель.

С аналитической машиной нераз-

рывно связано имя Ады Августы Лав-

лейс (1815—1852), урождённой Бай-

рон (она была дочерью знаменитого

поэта Джорджа Байрона). Леди Ада с

малых лет обладала склонностью к

математике и даже училась у извест-

ного учёного Огастеса де Моргана

(1806—1871), одного из основате-

лей математической логики. В 1834 г.

она познакомилась с Бэббиджем, а

в 1842 г. перевела на английский язык

описание его аналитической маши-

ны, сделанное итальянцем Л. Ф. Мена-

бреа (1809—1869). Описание сопро-

вождалось обширным комментарием

молодой леди, по объёму в три раза

превысившим оригинал. Благодаря

этой работе леди Лавлейс вошла в

историю как первая программист-

ка, и уже в наше время в её честь был

назван один из языков программиро-

вания — Ада.

Бэббидж и Ада Лавлейс прекрасно

понимали, что именно они изобре-

ли. В своей работе Ада разбирает воз-

можности операций не только над

числами, но и над символами, вопрос

создания библиотек программ и даже

затрагивает тему «может ли машина

мыслить?». Её рассуждения по этому

поводу актуальны и по сей день.

А Бэббидж в 1838 г. упоминал о воз-

можности, как бы мы сейчас сказали,

моделирования химических процес-

сов на машине и даже положительно

высказывался о шахматных способ-

ностях компьютеров!

Наследники Бэббиджа

Идеи Бэббиджа воплотились при

создании электромеханических ком-

пьютеров. Такие компьютеры были

построены почти одновременно в

нескольких странах — США, Англии,

Германии — накануне или в нача-

ле Второй мировой войны. В этих

машинах широко использовались

18

Предтечи

электромеханические реле и даже

некоторые электронные узлы.

Считается, что первым такую

машину построил немецкий инже-

нер Конрад Цузе (1910—1995) в

1938 г. Всего Цузе создал 11 вари-

антов своей машины, причём пер-

вые три погибли во время бомбёжек

Берлина союзнической авиацией в

конце воины. Уже после войны Цузе

основал корпорацию по производ-

ству электромеханических калькуля-

торов Zuse KG, которая позднее была

поглощена концерном «Сименс».

Возможно, самым интересным его

достижением стало изобретение

первого в истории настоящего алго-

ритмического языка — Планкалкюль

(охлат. plan calculus).

Конструкция Цузе была лучше,

дешевле в производстве, да и

построена раньше, чем широко раз-

рекламированный американски-

ми историками «Марк-I», но изоб-

ретатель последнего Говард Эйкен

(1900—1973) ничего не знал о рабо-

тах своего коллеги по ту сторону

фронта. Эйкен был математиком,

аспирантом Гарвардского универси-

тета. Идею своей «вычислительной

машины с автоматическим управле-

нием последовательностью опера-

ций», возникшую у него в 1939 г., он

предложил фирме IBM. Фирма пре-

доставила ему то, что теперь имену-

ется грантом, — он даже смог нанять

четырёх инженеров, и в августе

1944 г. машина, названная «Марк-1»,

была закончена. Уже после трёх лет

работы над ней Эйкен натолкнулся

на труды Бэббиджа и был поражён —

Говард Эйкен.

«Марк-1».

«МАРК-1»

В «Марк-I» использовались механические счётные регистры (по 24

десятичных разряда каждый, из которых один был знаков >1й) и 142

запоминающих регистра на реле. Машина имела встроенные блоки

для вычисления синусов, логарифмов и т. п. (Глядя на всё это с высот

нашего электронного века, трудно не оценить размах замыслов Бэб-

биджа — напомним, что у него в аналитичес ои машине за 100 лет

до «Марка» было предусмотрено 1000 регистров по 50 десятичных

разрядов каждый.) «Марк-I» содержал 800 тыс элементов и весил

5 т. Перфокарты Эйкен заменил на перфоленту, с помощ ю которой

вводились и команды, и данные. Выполнение элементарной опера-

ции сложения занимало 0,3 секунды, считалось, что «Марк» заменял

примерно 20 человек с ручными арифмо етрами. Это был первый

цифровой компьютер, умевший печатать таблицы, т. е. наконец то

полностью реализовавший замыслы Бэббиджа.

❖

ir

История компьютерной техники

Джон В. Моучли

(в центре)

и Преспер Эккерт

(слева) в процессе

работы над

ЭНИАКом.

Компьютер

Атанасова —

Берри.

Музей

Университета

штата Айова

в Эймсе.

Джон Винсент

Атанасов.

настолько всё совпадало. «Прожи-

ви Бэббидж на 75 лет больше, я бы

остался безработным», — говорил он

тогда в одном из интервью. В 1947 г.

был закончен более совершенный

«Марк-П», построенный полностью

на электромеханических реле (при-

мерно 13 тыс. штук) и имевший

представление чисел в форме с «пла-

вающей запятой».

Первым электронным компьюте-

ром считается конструкция Джона

Винсента Атанасова (1903—1995)

под названием АБС. Американец

болгарского происхождения (его

предки находились в рядах борцов

против турецкого ига и были вынуж-

дены бежать в Америку, спасаясь от

преследований), Атанасов приступил

к созданию своего детища в 1939 г.,

заручившись финансовой поддерж-

кой частной компании Research

Corporation и агрономической стан-

ции штата Айова.

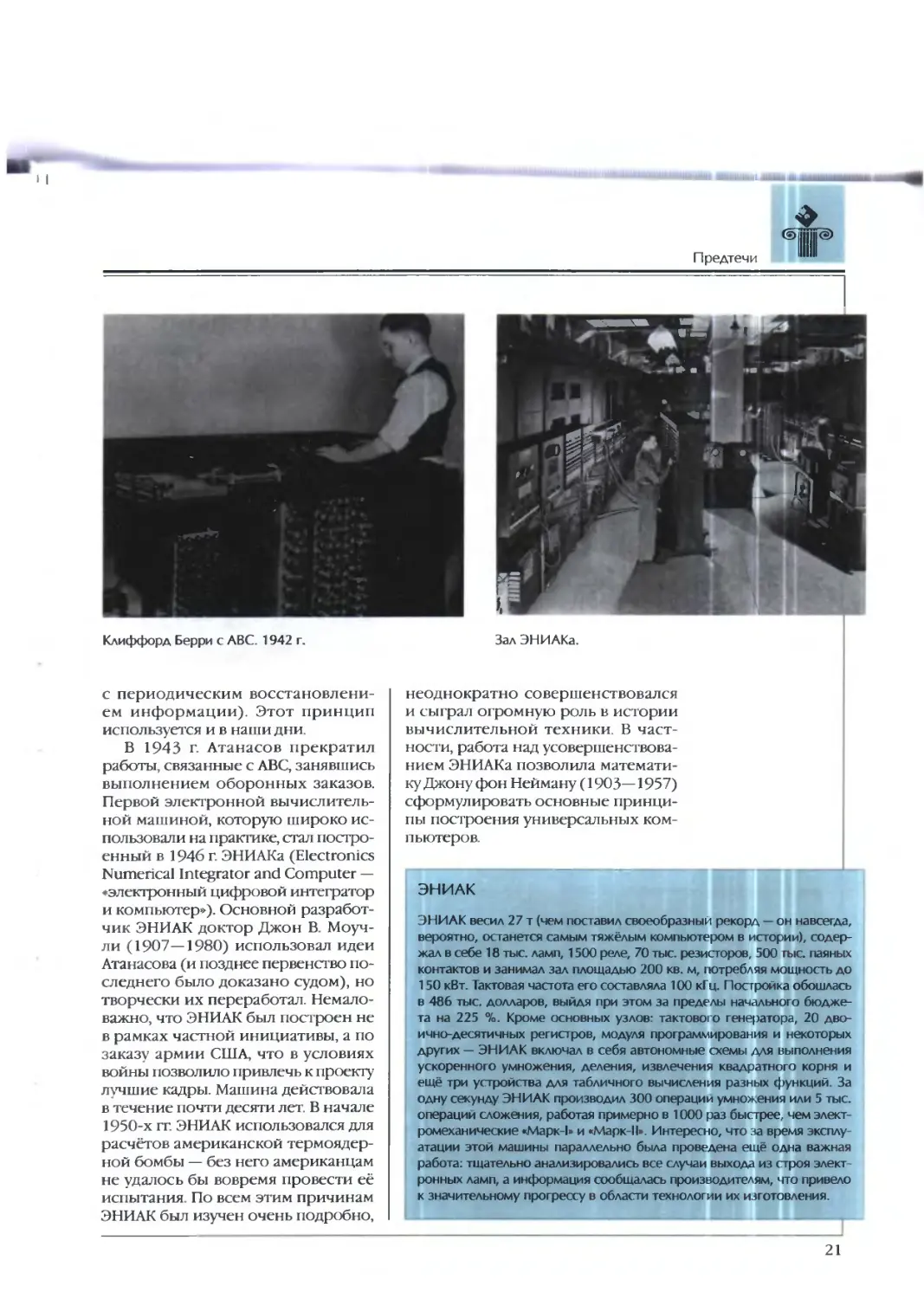

Вместе со своим аспирантом

Клиффордом Берри (1918—1963)

он к 1943 г. построил действующую

модель компьютера, главной отли-

чительной особенностью которого

было использование двоичной сис-

темы. Кроме того, Атанасов впервые

применил память на конденсато-

рах, работающую по так называемо-

му регенеративному принципу (т. е.

11

Клиффорд Берри c ABC. 1942 г. Зал ЭНИАКа.

с периодическим восстановлени-

ем информации). Этот принцип

используется и в наши дни.

В 1943 г. Атанасов прекратил

работы, связанные с АВС, занявшись

выполнением оборонных заказов.

Первой электронной вычислитель-

ной машиной, которую широко ис-

пользовали на практике, стал постро-

енный в 1946 г. ЭНИАКа (Electronics

Numerical Integrator and Computer —

♦электронный цифровой интегратор

и компьютер»). Основной разработ-

чик ЭНИАК доктор Джон В. Моуч-

ли (1907—1980) использовал идеи

Атанасова (и позднее первенство по-

следнего было доказано судом), но

творчески их переработал. Немало-

важно, что ЭНИАК был построен не

в рамках частной инициативы, а по

заказу армии США, что в условиях

войны позволило привлечь к проекту

лучшие кадры. Машина действовала

в течение почти десяти лет. В начале

1950-х гг. ЭНИАК использовался для

расчётов американской термоядер-

ной бомбы — без него американцам

не удалось бы вовремя провести её

испытания. По всем этим причинам

ЭНИАК был изучен очень подробно.

неоднократно совершенствовался

и сыграл огромную роль в истории

вычислительной техники. В част-

ности, работа над усовершенствова-

нием ЭНИАКа позволила математи-

ку Джону фон Нейману (1903—1957)

сформулировать основные принци-

пы построения универсальных ком-

пьютеров.

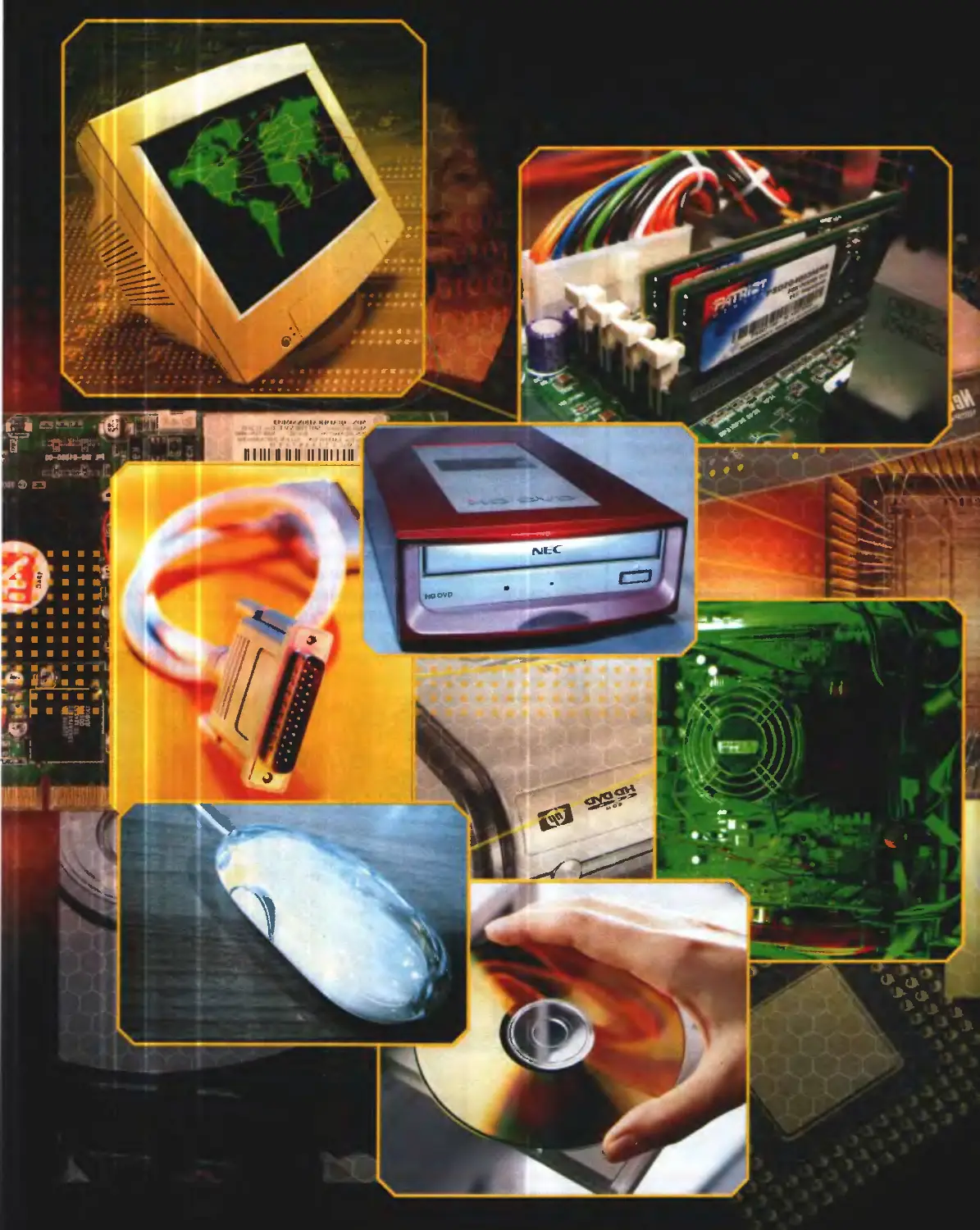

ЭНИАК

ЭНИАК весил 27 т (чем поставил своеобразный рекорд — он навсегда,

вероятно, останется самым тяжёлым компьютером в истории), содер-

жал в себе 18 тыс. ламп, 1500 реле, 70 тыс. резисторов, 500 тыс. паяных

контактов и занимал зал площадью 200 кв. м, потреб яя мощность до

150 кВт. Тактовая частота его составляла 100 кГц. Постро ка обошлась

в 486 тыс. долларов, выйдя при этом за пределы на ального бюдже-

та на 225 %. Кроме основных узлов- тактово о генератора, 20 дво-

ично-десятичных регистров, модуля программирования и некоторых

других — ЭНИАК включал в себя автономные схемы для выполнения

ускоренного умножения, деления, извлечения квадратного корня и

ещё три устройства для табличного вычисления разных функций. За

одну секунду ЭНИАК производил 300 операции умножения или 5 тыс.

операций сложения, работая примерно в 1000 раз быстрее, чем элект-

ромеханические «Марк-I» и «Марк-Il». Интересно, что за время эксплу

атации этой машины параллельно была проведена ещё одна важная

работа: тщательно анализировались все случаи выхода из строя элект-

ронных ламп, а информация сообщалась производите ям, что привело

к значительному прогрессу в области технологии их изготовления.

21

т

История компьютерной техники

КАК КОМПЬЮТЕРЫ СТАЛИ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ

Первенец DEC —

модель PDP-1.

1960 г.

Типичный компьютер 1950-х гг.

можно сравнить с небольшой фаб-

рикой, а его постройку — с современ-

ным запуском космического экипажа

на международную станцию. Так, одна

из первых отечественных ЭВМ «Стре-

ла», выпущенная в 1953 г., занимала

зал площадью 300 кв. м, потребляла

150 кВт электроэнергии (примерно

столько потребляет большой много-

квартирный дом) и требовала от пяти

до девяти человек постоянного обслу-

живающего персонала. Кроме того,

были необходимы от 50 до 100 про-

граммистов, чтобы обеспечить этого

монстра непрерывной работой 10—

16 часов в сутки — остальное время

уходило на ремонт и профилактику.

Из-за фантастической дороговизны

машинного времени план работ для

таких компьютеров в нашей стране

утверждался на уровне государства на

многие месяцы и даже годы вперёд.

Представление о компьютере как

о чём-то безумно дорогом и огром-

ном было настолько устойчивым, что

Томас Уотсон-старший (1874— 1956),

Модель PDP-8.

1960 г.

знаменитый председатель Совета

директоров фирмы IBM, в начале

компьютерной эры даже предпо-

лагал, что мировой рынок компью-

теров вряд ли когда-либо превысит

пять штук Это, впрочем, не помеша-

ло фирме выйти к концу 1950-х гг. на

уровень продаж в миллиард долла-

ров. Ещё сильнее ошибся Кен Олсон

(родился в 1926 г.), президент Digital

Equipment Corporation (DEC), уже в

конце 1970-х гг. заявив: «Не существу-

ет причин, по которым кому-нибудь

захотелось бы иметь дома компью-

тер». Это особенно удивительно

потому, что именно компании DEC

было суждено построить первые ком-

пьютеры для индивидуальной рабо-

ты — в расчёте на единственного

пользователя-программиста.

Эпоха DEC

Первым действительно массовым

компьютером стала модель фирмы

DEC под названием PDP-8, разра-

ботанная в I960 г. Её цена состав-

ляла 18 500 долларов, и потому она

была доступна почти каждой фирме.

Таких компьютеров выпустили более

22

Как компьютеры стали персональными

300 тыс. штук в различных модифика-

циях, что считается неплохим пока-

зателем даже по сегодняшним мер-

кам. Ещё более знаменитым детищем

DEC стало семейство, объединённое

под общим названием PDF-11. Пер-

вая модель PDP-11/20 появилась

на рынке в 1970 г. по цене 10 тыс.

долларов, а всего их было выпуще-

но более полумиллиона. Насколько

удачной оказалась эта разработка,

можно судить по тому, что последний

представитель «одиннадцатых», PDP-

11 /93, поступил в продажу в 1996 г.,

когда все рядовые пользователи в

мире уже практически полностью

перешли на персональные компью-

теры. Советские мини-компьютеры

СМ-4 и венгерские ТРА-1140 были

копиями модели PDP-11 /40. На моде-

ли PDP-11 Кен Томпсон (родился в

1943 г.) и Деннис Ритчи (родился в

1941 г.) впервые реализовали знаме-

нитую операционную систему Unix и

язык программирования С, ставший

основой для большинства совре-

менных языков программирования.

К концу' 1970-х гг. компания DEC вла-

дела 40 % мирового рынка мини-ком-

пьютеров.

Любопытная подробность: в от-

личие от современных компьютеров

ХАКЕРЫ

Слово «хакер» (от англ, hack — «кромсать», «разбивать на куски») в

настоящее время довольно часто употребляют в значении «компью-

терный хулиган» и даже «преступник», хотя на самом деле это само-

название сообщества программистов-энтузиастов (программистов

«ради собственного удовольствия» согласно определению одного из

их лидеров, Эрика Реймонда) Большинство хакеров принадлежат к

сторонникам так называемого «свободного программного обеспе-

чения» (Open Source Software), противопоставляющим себя крупным

корпорациям-монополистам и создающим закрытое для изучения

и копирования программное обеспечение (более подробно об этом

см. главу «Патенты и авторское право в цифровую эпоху»).

большинство моделей PDP продава-

лись вместе с исчерпывающим руко-

водством по эксплуатации, включав-

шим в себя даже принципиальные

схемы. Присутствовали и советы

по подключению к PDP различных

устройств собственной конструкции.

Эта нехарактерная для западной про-

мышленности особенность, несом-

ненно, сыграла большую роль в фор-

мировании своеобразного «культа

PDP», с которым связывают возник-

новение столь популярного в наши

дни движения хакеров.

Модель

PDP-11/20. 1970 г.

Xerox Alto. 1972 г.

Звёздный час Xerox

Несмотря на то что жизнь опро-

кинула представления первопро-

ходцев, не следует считать их

такими уж наивными. Те ком-

пьютеры, которые имел в виду

Кен Олсон, действительно

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Операционная система (ОС) — главная программа компьютера, кото-

рая управляет всем его «хозяйством», в том числе работой обычных

программ, называемых пользовательскими. Операционную систему с

входящими в неё управляющими программами (драйверами) различ-

ных устро ств и пользовательские программы именуют программным

обеспечением (ПО) или по-английски software (буквально «мягкая про-

дукция»). В отличие от ПО входящие в состав компьютера «железки»,

т. е. все физические устройства называют hardware («твёрдая продук-

ция»; см. раздел «Программы и данные»).

23

История компьютерной техники

мало кому захотелось бы иметь у

себя дома, к тому же они были рас-

считаны на пользователей весьма

высокой квалификации, хорошо раз-

бирающихся в программировании и

технических деталях устройства ком-

пьютеров.

Первым настоящим персональ-

ным компьютером, рассчитанным

на массового пользователя, следует,

видимо, считать Xerox Alto, создан-

ный в 1973 г. в исследовательском

центре Xerox PARC. Тогда же и по-

явился термин «персональный ком-

пьютер» (ПК, или по-английски

PC). Alto и особенно выпущенный

в 1981 г. его преемник Xerox 8010

Professional Workstation, более извест-

ный под торговой маркой Xerox Star

(что переводится как «звезда Xerox»),

сыграли определяющую роль в по-

следующем развитии компьютерной

техники. В этих моделях были опро-

бованы на практике почти все осо-

бенности взаимодействия ПК с поль-

зователем, которые позднее стали

общепринятыми. Вот только очень

краткое перечисление новинок, впер-

вые реализованных в Xerox Star:

графический оконный интер-

фейс пользователя, управляемый

МЫШЬЮ;

представление экранного про-

странства в виде рабочего стола

(Desktop);

текстовый редактор с режимом

отображения документов на экра-

не по принципу «что видишь, то

и получаешь» (WYSIWYG — what

you see is what you get) с ориенти-

рованием на печать с помощью

лазерных принтеров;

возможность создания много-

язычных документов, для чего в

Star применялась двухбайтовая

кодировка символов, позднее

XEROX И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Разргботчики систем Xerox Alto и Star большое внима-

ние уделили вопросам по троения пользовательского

интерфейса. Под этим термином понимается совокуп-

ность средств взаимодействия компьютера с пользо-

вателем. До появления Xerox Star существовал только

так называемый интерфейс командной строки — когда

пользователь вводит с клавиатуры команды управле-

ния компьютером. Этот способ управления более быст-

рый и гибкий, чем современные оконные системы, но

требует специального обучения и достаточно высокой

квалификации. Один из главных идеологов Xerox, Алан

Кей (родился в 1940 г.), выдвинул ныне общепринятую

концепцию графического интерфейса (GUI — Graphic

User Interface) под названием WIMP (Windows, Icons,

Menus, Point-and-click — «окна, пиктограммы, меню,

укажи и щёлкни»). Когда Xerox Star потерпела на рынке

оглушительный провал компания практически прикрыла

направление по разработке компьютеров, сосредоточив-

шись на всем теперь известных копировальных аппара-

тах, а большинство разработчиков Xerox Star оказались

в компаниях Apple и Microsoft, которым было суждено

стать «закон дателями моды» в области построения сов-

ременных ПК. Например, автор текстового редактора

для Xerox Star и самой концепции WYSIWYG Чарлз Сай-

мони (родился в 1948 г.) позднее стал главным архитек-

тором Microsoft Office.

24

е)

Как компьютеры стали персональными

развившаяся в известную систе-

му’ Unicode,

редактор изображений, что поз-

волило создать первые систе-

мы компьютерной подготовки

документов для печати в типо-

графии.

Крупными недостатками Xerox Star

были его дороговизна (в минималь-

ной комплектации он продавался за

16,5 тыс. долларов), а также полная

закрытость системы, изменения в

которую могли вносить только сами

разработчики. Кроме этого, Xerox

Star был рассчитан на работу в сети

(общепринятый ныне стандарт для

построения сетей под названием

Ethernet был также изобретён в Xerox

PARC) и имел возможность обмена

посланиями по электронной почте,

а эти свойства в то время совсем не

были востребованы, и к тому же обо-

рудование для связи приходилось

докупать отдельно. По этим причинам

потребители в конце концов пред-

почли далеко не столь совершенные,

но дешёвые и «демократичные» ПК

компаний Apple и IBM.

Apple, IBM и другие

Первые персональные компьюте-

ры компании Apple, возникшей в

1976 г., один из её основателей Стив

Возняк (родился в 1950 г.) изготов-

лял собственноручно в мастерской,

принадлежавшей другому основа-

телю — Стиву Джобсу (родился в

1955 г.), занимавшемуся их прода-

жами. Apple I был уже очень попу-

лярной моделью, во всём похожей

на современные настольные ПК, но

настоящий успех пришёл к компании

с разработкой Apple II, выпускавше-

гося вплоть до конца 1980-х.

В середине 1980-х гг. компа-

Одна

из модификаций

компьютера

Apple II.

IBM PC

Model 5150.

1981 г.

ния заимствовала разработки

исследовательского центра

Xerox и создала модели с гра-

фическим интерфейсом —

сначала Apple Liza, а потом

«младшего братика Лизы»

под маркой Macintosh (по-

английски apple значит

«яблоко», a macintosh —

название популярного

в Америке сорта яблок).

Марка эта позднее транс-

формировалась в извест-

ную ныне iMac.

1л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ IBM PC

Модель IBM PC (официал ное название — IBM 5150) имела пять разъ-

ёмов для установки плат расширения, пятидюймовый привод флоп-

пи-дисков и 256 Кбайт памяти, жёсткий диск в ней предусмотрен не

был. Весной 1983 г. фирма IBM выпускает модель IBM 5160 PC/XT

(XT означает extended Technology), которую сейчас довольно часто

имеют в виду, говоря о «каноническом PC». XT имела ставшую стан-

дартной в настоящее время 101-клавишную клави. туру (в отличие

от 84-клавишной у первого PC), расширяемую до 640 Кбайт память

и 10-мегабайтный жёсткий диск. Процессор использовался тот же

самый — Intel 8088 при 4,77 МГц тактовой частоты.

Необычайный успех IBM PC был в значительной степени обусловлен

так называемой открытой архитектурой — с возможностью доработки

компьютера сторонними фирмами и самими пользователями. Подроб-

ная документация была доступна для всех Этот отчасти вынужденный

шаг (опыта розничных продаж IBM не имела, организовывать сеть для

обслуживания одного вида продукта дорого, и нужно было, чтобы

продавцы самостоятельно могли разбираться в агрегате) привёл к

тому, что сама IBM к концу 1980-х гг. оказалась фактически вытеснена

компаниями, научившимися быстрее выпускать на рынок более совер-

шенные компьютеры, полностью совместимые с IBM PC. Например,

первый ноутбук (а точнее, лэптоп; английское слово laptop значит

«наколенный») в 1986 г. был представлен фирмой Compaq.

25

История компьютерной техники

Altair 8800.

Гораздо позже, только

в 1981 г., компанией IBM

был создан знаменитый

персональный компью-

тер под простым назва-

нием IBM PC. В отличие

от самодеятельных фирм

вроде Apple, IBM к началу

1980-х гг. была уже огром-

ной компанией со своей

историей и сложившим-

ся кругом предпочтений в бизнесе.

Поэтому инициатива руководите-

ля небольшого филиала компании

в штате Флорида Вильяма Лоу по

созданию собственного персональ-

Под Аллен

и юный Билл

Гейтс. Конец

1960-х — начало

1970-х гг.

ного компьютера сначала вызвала

решительный протест руководства.

Однако в октябре 1981 г. начались

продажи PC, и дальнейшие события

ошеломили всех, включая разработ-

чиков и руководство IBM. Несмотря

на относительно высокую цену —

3 тыс. долларов (уже два года к тому

времени выпускавшийся Apple 11+

стоил всего 1195 долларов), полу-

годичный план продаж IBM PC был

выполнен за один месяц.

К концу 1980-х гг. выпустили

около 25 млн IBM-совместимых ком-

Билл Гейтс.

2000 г.

пьютеров, но это составило пример-

но лишь треть всех произведённых

ПК Остальные проценты поделились

между Apple и друтими системами,

которых тогда существовало вели-

кое множество. В то время ПК ещё не

были полностью универсальными:

IBM-совместимые лучше подходили

для бизнеса, Apple — для художников

и вообще всех, кто работал с изобра-

жениями и текстами, компьютеры

Atari (в этой фирме работал «отец

графического интерфейса» Алан Кей)

и ZX-Spectrum (Sinclair) были очень

популярными среди игроманов.

В том, что уже лет через пять поло-

жение резко изменилось (в настоя-

щее время более 90 % ПК составляют

потомки IBM-совместимых, 2—3%

пользователей имеют компьюте-

ры фирмы Apple, а практически все

остальные известные марки 1980-х гг.

исчезли), немалую роль сыграли кор-

порация Microsoft и её операционная

система MS-DOS.

Microsoft (первоначально она

называлась Micro-soft), основанная

в 1975 г. двумя молодыми людьми из

Сиэтла, Полом Алленом (родился в

1953 г.) и Биллом Гейтсом (родился

в 1955 г), попала в фавориты изгото-

вителей программного обеспечения

(ПО) для ПК совершенно случайно.

До 1980 г. она занималась поставка-

26

❖

Отечественные компьютеры

ми языка программирования Basic

для персонального компьютера под

названием Altair 8800. Altair продавал-

ся в виде набора «сделай сам» и был

популярен в кругах любителей всё

делать собственными руками. К не-

му прилагалось всего 2 56 байт (не

килобайтов или мегабайтов, а имен-

но байтов) памяти, и Гейтсу с Алле-

ном пришлось придумывать способ

расширения памяти до целых 4 Кбайт,

чтобы уместить туда свой Basic.

В 1980 г. IBM искала поставщика

операционной системы (ОС) для IBM

PC и вышла на Билла Гейтса, который

посоветовал обратиться в компанию

Digital Research к разработчику ОС под

названием СР/М. Digital Research была

известна как фирма, которая первой

решилась продавать программы от-

дельно от самих компьютеров. Жене

владельца этой компании, выпол-

нявшей обязанности бухгалтера и

менеджера по продажам, условия IBM

показались неприемлемыми по сро-

кам. и последняя опять обратилась к

Microsoft. «Мелкомягкие» (так перево-

дится название Microsoft) на этот раз

взялись за работу, хотя и не имели на

руках ничего готового. Microsoft прос-

то купила у фирмы Seattle Computer

Products за 100 тыс. долларов создан-

ную на основе СР/М в 1980 г. програм-

мистом Тимом Паттерсоном ОС под

именем 86-DOS и приспо-

собила её для своих целей,

назвав MS-DOS.

Под маркой PC-DOS эта

система начала продавать-

ся вместе с персональным

компьютером IBM. В се-

редине 1980-х гг. для неё

была создана надстройка с

графическим изображени-

ем под названием Windows

(версии от 1 до 3), а в 1995 г.

Windows 3.0.

вышла первая независимая от DOS

версия Windows 95, которая стала

очень популярной. К тому времени

графические интерфейсы, правда,

были уже достаточно широко распро-

странены. Руководитель Apple Стив

Джобс однажды даже заметил: «Гра-

фический интерфейс — это, конеч-

но, всеобщее будущее. Но если впере-

ди лежит так много всего нового, то

почему’ же Microsoft попросту скопи-

ровала нашу Лизу?». Справедливости

ради стоит отметить, что в своё время

Microsoft купила у Apple лицензию на

элементы графического интерфей-

са, а не просто заимствовала их. Хотя

это и не освободило её от длительной

судебной тяжбы с Apple, закончив-

шейся только в 1997 г., когда Microsoft

материально поддержала Apple, нахо-

дившуюся в тяжёлом финансовом

положении.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

Первые отечественные компьютеры

были разработаны в начале 1950-х гг.

практически одновременно несколь-

кими группами. Крупнейшей из них

стал коллектив под руководством

Сергея Алексеевича Лебедева (1902—

1974), самостоятельно сформулиро-

вавшего принципы Джона фон Ней-

мана и сумевшего позднее создать

авторитетную школу в этой области.

В 1953 г. он пострил ЭВМ БЭСМ-1,

в 1956 г. признанную крупнейшей

в Европе. В 1965 г. разработчиками из

руководимого Лебедевым Института

точной механики и вычислительной

техники (ИТМ и ВТ) была создана

знаменитая БЭСМ-6, которая запад-

ными учёными признаётся прямым

конкурентом аналогичных амери-

канских суперкомпьютеров, таких,

как Illiac-IV. В конце 1950-х — нача-

ле 1960-х гг. сотрудники Лебедева

27

тг

История компьютерной техники

Сергей

Алексеевич

Лебедев.

обеспечили вычислительную основу

советской системы противоракетной

обороны, по тому времени самую

совершенную в мире.

Кроме лебедевского ИТМ и ВТ

созданием компьютеров занимались

ещё несколько центров под руко-

водством Исаака Семёновича Брука

(1902—1974), Башира Искандаро-

вича Рамеева (1918—1994), Викто-

ра Михайловича Глушкова (1923—

1982) и др. Масштабы производства

и использования компьютеров были,

конечно, несравнимы с американ-

скими, но разнообразие моделей и

их назначения позволяло говорить

о существовании в СССР развитой

компьютерной отрасли.

Изоляция от мирового сообщест-

ва, возникшая в годы «холодной

войны», конечно, не могла сказать-

ся положительно на развитии оте-

чественной вычислительной техни-

ки. К концу 1960-х гг. стало понятно,

что пора по крайней мере привес-

ти в соответствие стандарты (ска-

жем, в БЭСМ байт состоял из шести,

а в серии «Минск» — из семи бит, не

существовало и единого стандарта

для подключения дополнительного

оборудования). Но в 1969 г. на заседа-

нии коллегии Министерства радио-

промышленности СССР было при-

нято более кардинальное решение,

споры о правомерности которого не

утихают и по сей день. Отечествен-

ные разработки оказались практи-

чески свёрнуты, и вся компьютерная

промышленность ориентирована

на копирование систем фирмы IBM

и мини-компьютеров фирмы DEC,

откуда пошли серии ЕС и СМ соот-

ветственно. Угнаться за динамичной

экономикой США было невозможно,

и к концу 1990-х гг. отечественная

МАШИНА ИНЖЕНЕРНЫХ РАСЧЁТОВ

В киевском Институте кибернетики под руко-

водством В. М. Глушкова ещё в 1965 г., намного

опредив Xerox Alto, были разработаны образ-

цы персонального компьютера для инженерных

расчётов — МИР-1, МИР-2 и МИР-3. Эти маши-

ны с трудом помещались в комнате, но в осталь-

ном значительно превосходили первые модели

IBM PC и Apple. МИР-2, получивший наиболь-

шее распространение, был снабжён тремя

устройствами ввода-вывода (с магнитных карт,

п< рфо ент и ещё пишущей машинкой, выполнявшей

заодно функции принтера) и имел большой монохром-

ный дисплей со световым пером вместо мыши. В нём

был реализован весьма совершенный язык программи-

рования с записью операторов по-русски. Этих машин

построили около 400, и, кроме всего прочего, они сыг-

|тали большую роль в обучении студентов разных спе-

ЭВМ МИР-2. 1965 г.

циальностей основам вычислительной техники. Многие

разработки того времени вообще не имели аналогов в

мировой практике — такова ЭВМ «Сетунь», построенная

в МГУ Николаем Петровичем Брусенцовым (родился в

1925 г.) и работавшая в троичной системе счисления

вместо общепринятой двоичной.

28

Отечественные компьютеры

компьютерная промышленность

отстала от мирового уровня, по оцен-

ке крупнейшего конструктора ЭВМ

Б. И. Рамеева, примерно на 20 лет.

Персональные компьютеры по-

стигла общая участь. В 1986 г. с отста-

ванием примерно на десять лет было

принято постановление ЦК КПСС и

Совета министров СССР об органи-

зации производства персональных

ЭВМ (ПЭВМ) на основе IBM-совмес-

тимых ПК в количестве 1 млн в год.

Программа не была выполнена даже

в первом приближении, хотя около

100 тыс. советских аналогов из серий

ЕС-1840 — ЕС-1865 до 1990 г. всё

же выпустили. Кроме них большой

популярностью пользовались анало-

ги, поставлявшиеся в СССР из других

социалистических стран: болгар-

ские «Изоты» и «Правцы», венгерские

«Видеотоны», немецкие «Роботроны»

и др. Не все из них были IBM-совмес-

тимые — так, отечественный «Агат» и

болгарский «Правец-8» копировали

Apple-II.

Покупать эти машины могли толь-

ко учреждения и ведомства — из-за

их высокой стоимости и из-за ряда

ограничений. У населения, особен-

но у молодёжи, в 1980-х гг. большой

успех получила не санкционирован-

ная на высоком государственном

уровне, но тем не менее распро-

странённая инициатива отдельных

ведомств по выпуску так называемых

бытовых компьютеров. «Микрошу»,

«Корвет», «Вектор», БК-0010/11 и

многие другие модели энтузиасты

до сих пор вспоминают с носталь-

гией. Стоит отметить инициативу

очень популярного в то время жур-

нала «Радио», который больше года

из номера в номер публиковал под-

робное описание специально раз-

работанного по заказу редакции

БЭСМ-6. 1965 г.

компьютера «Радио 86РК» на основе

отечественного аналога процессо-

ра Intel 8080 — КР580ИК80. Точной

статистики, конечно, никто не вёл,

однако эта конструкция не только

воспроизводилась тысячами экзем-

пляров в домашних условиях, но и

немало поспособствовала развитию

нарождавшегося класса кооперато-

ров, которые производили полуфаб-

рикаты и законченные машины.

Виктор

Михаилович

Глушков

за пультом ЭВМ

«Днепр». 1960 г.

29

УСТРОЙСТВА

КОМПЬЮТЕРА

Устройство компьютеров

КАК РАБОТАЕТ КОМПЬЮТЕР

Основная задача современ-

ных компьютеров (от англ.

compute — «вычислять»),

несмотря на название, вовсе не

вычисления. Компьютер — это в пер-

вую очередь устройство для перера-

ботки информации, а вычисления в

традиционном понимании — лишь

частный случай этого рода деятель-

ности. Однако такое его использо-

вание стало возможным лишь после

того, как информацию научились

выражать в числах. Поэтому начать

придётся издалека — с базовых поня-

тий, которые помогут уяснить, что

такое информация с точки зрения

компьютера и в каких единицах её

можно измерять.

Компьютерная

арифметика

О том, что мы считаем в десятичной

системе потому, что у нас десять

пальцев на двух руках, осведомлены,

вероятно, все. Персонажи некоторых

мультфильмов считают, наверное, в

восьмеричной или шестеричной сис-

теме, так как у них пальцев по четыре

или по три. У древних ацтеков и майя

в ходу была двадцатеричная систе-

ма (вероятно, потому, что закрытая

обувь в том климате была не в моде).

Со времён древних вавилонян у нас в

быту сохранились остатки двенадца-

теричной и шестидесятеричной сис-

тем — это выражается в количестве

часов в сутках и минут в часах или,

скажем, в том, что столовые при-

боры принято считать дюжинами

или полудюжинами (а не десятками

и пятёрками). Так что само по себе

основание системы счисления не

имеет значения — точнее, это дело

привычки и удобства.

В основе работы компьютеров

лежит двоичная позиционная сис-

тема счисления. Напомним строгое

определение позиционной системы:

сначала выбирается некоторое число

которое носит название основа-

ния системы счисления. Тогда любое

число в такой системе может быть

представлено следующим образом:

«nPn + «n-iPnl + - + «1Р1 + «оР°-

В самой записи числа степени

основания подразумеваются, а не

32

(siijiiiie)

Как работает компьютер

пишутся (и для записи основания

даже нет специального значка!), т. е.

запись будет представлять собой

просто последовательность ап ... «0.

Например, в десятичной системе

(т. е. системе с основанием 10) запись

числа 13 будет расшифровываться как

1 10* + 3-10°= 1310-

В двоичной системе то же самое

число будет уже представлено как

1 • 23+1 • 22 + 0-2* + 1 • 2° =

= 1101,= 1310.

Как видим, число стало длин-

нее — было два разряда, стало четы-

ре (произвольно взятое число в

двоичной системе будет длиннее в

среднем в In 10/1п2 = 3,3219 раза, чем

десятичное; чем больше число, тем

точнее будет соблюдаться это соот-

ношение). Почему’ же всё-таки имен-

но двоичная система оказалась так

привлекательна для конструкторов

компьютеров?

В любой позиционной системе

требуется столько разных значков

(цифр) для записи числа, каково

основание. Если в десятичной сис-

теме мы имеем 10 различных знач-

ков (это всем известные цифры от 0

до 9), то в двоичной всего два — 0 и 1.

Но для технических устройств иметь

десять разных состояний крайне

неудобно. Механические счётные

машины с этим худо-бедно справ-

лялись — зубчатые колёса неслож-

но сделать такими, чтобы они имели

10 позиций. А в электрических схе-

мах гораздо удобнее

иметь всего два состо-

яния (включено —

выключено, есть ток

в цепи — нет тока в

цепи). И хотя сами

числа в двоичной

системе получаются

более длинными, это

окупается простотой

и надёжностью схемы

устройства, которое ихвоспро-

изводит.

Заметим, что теория вовсе не

подтверждает правоту разработчи-

ков компьютеров — они пошли «на

Хчк

ВКП.

поводу» у инженеров-электронщи-

ков, которым было легче конструи-

ровать ячейки с двумя состояниями.

На самом деле (и это строго доказы-

вается) наиболее простым и эконо-

мичным счётным устройством был

бы троичный компьютер, исполь-

зующий ячейки с тремя состояни-

ями, но по множеству причин это

направление на практике развития

не получило.

Биты и байты

К 1930—1940-м гг. в результате раз-

вития электроники и техники связи

возник вопрос, сама формулировка

которого до тех пор никому

не приходила в голову: как

измерять информацию?

Перед тем как этот вопрос

поставить в такой форме,

следовало осознать ещё

одну очень непростую вещь:

понятие «информация»

является универсальным и

одинаково применимым и

к картине Репина «Бурлаки

на Волге», и к «Аппассионате»

Бетховена, и к газетной заметке,

и к роману Толстого «Война и мир».

И даже к языку танца пчёл или

соловьиным трелям. Всё,

ЧТО МЫ ВИДИМ, СЛЫШИМ,

читаем и рассказываем,

или

33

Устройство компьютеров

представляет собой

информацию.

Подчеркнём одну

особенность этого

понятия, которую

выделял сам автор тео-

рии информации Клод

Шеннон (1916—2001):

измерять можно лишь

формальные характе-

ристики, объём и неко-

торые другие свойства

некоего сообщения,

но не его содержа-

ние, актуальность или

новизну. Ценность

Клод Шеннон.

1 %.

Слово «бит»

(bit или bite) —

по-английски «ку-

сочек, частица

чего-либо». Как

термин для обо-

значения коли-

чества информа-

ции слово «бит»

возникло от со-

кращения Binary

digiT — «двоичная

цифра». Слово

«байт» (byte)

представляет со-

бой сокращение

от BinarY digiT

Eight — «восемь

двоичных цифр».

информации (напри-

мер, ценность произведения искус-

ства или важность какой-то новости)

численному измерению не поддаётся

и находится вне компетенции мате-

матиков.

Только усвоив это необычное для

обыденного взгляда свойство инфор-

мации, можно попробовать её изме-

рять. Для этого в 1948 г. Шенноном

и независимо от него в том же году

Нобертом Винером (1894—1964)

было введено понятие минимальной,

неделимой далее единицы инфор-

мации, которая получила название

бит. Один бит — это выбор одного

из двух возможных вариантов, орёл

или решка, 0 или 1.

Очень важно, что количество

информации, записанное в битах,

может легко интерпретироваться как

обычное число в двоичной системе.

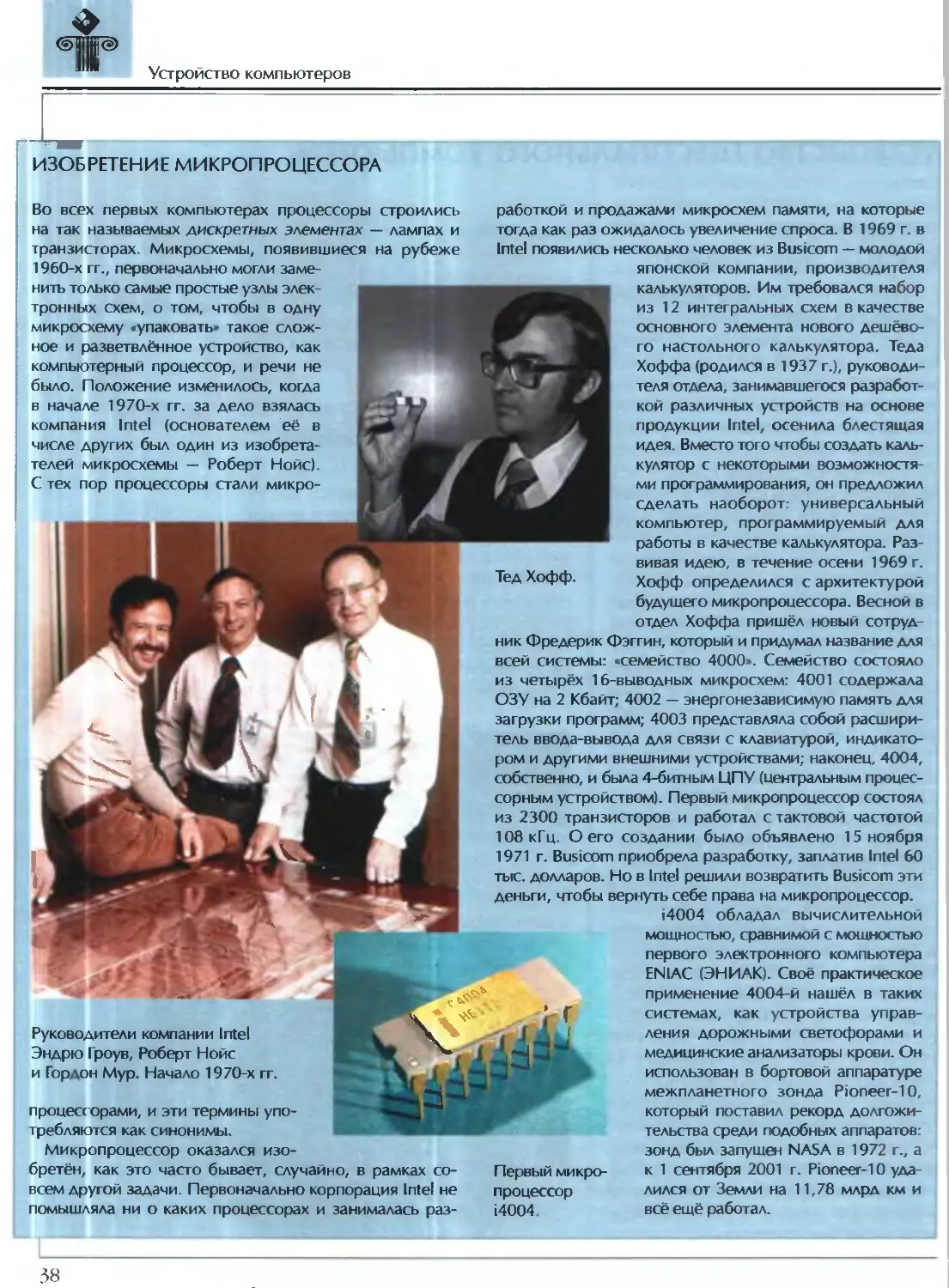

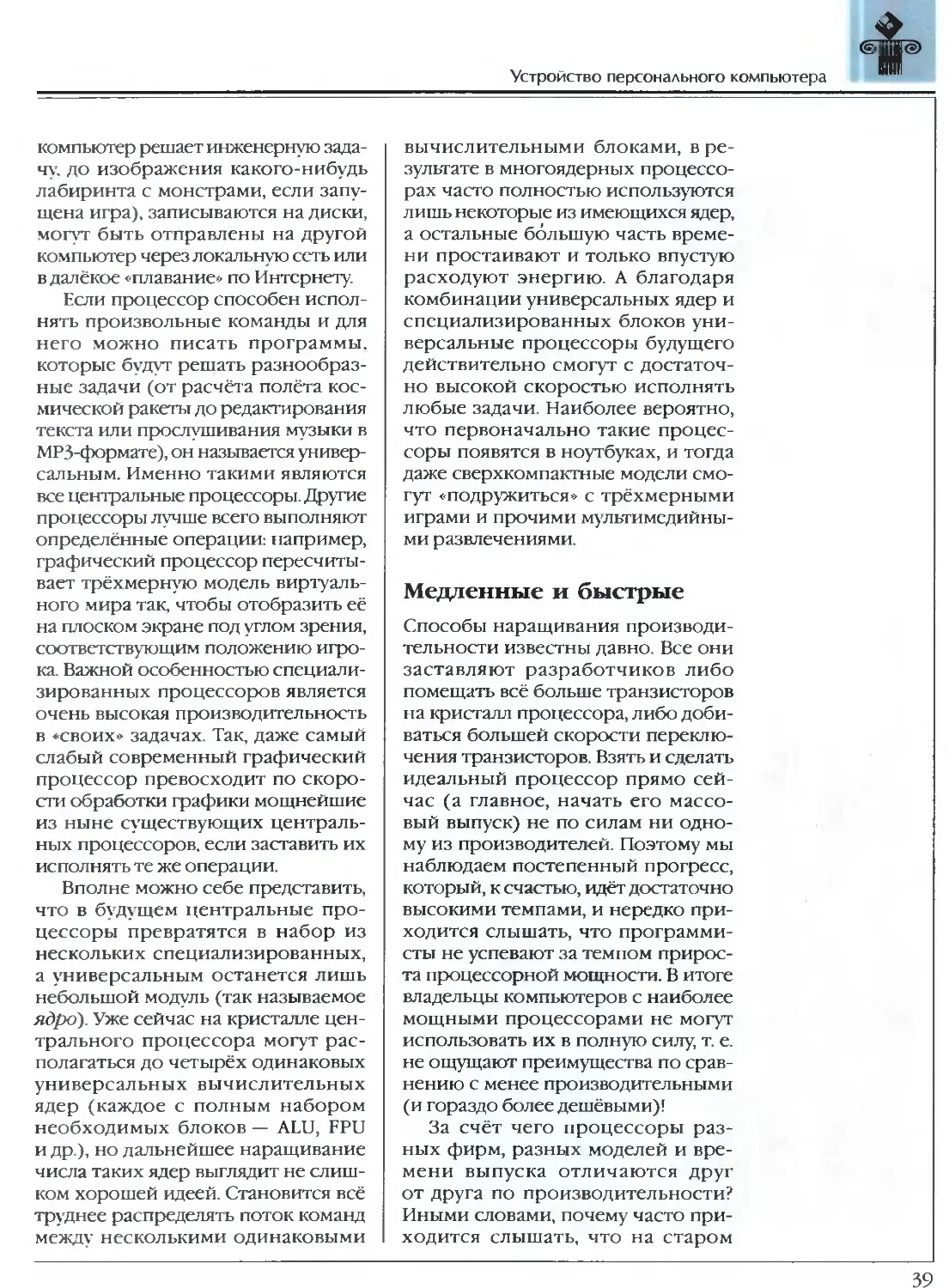

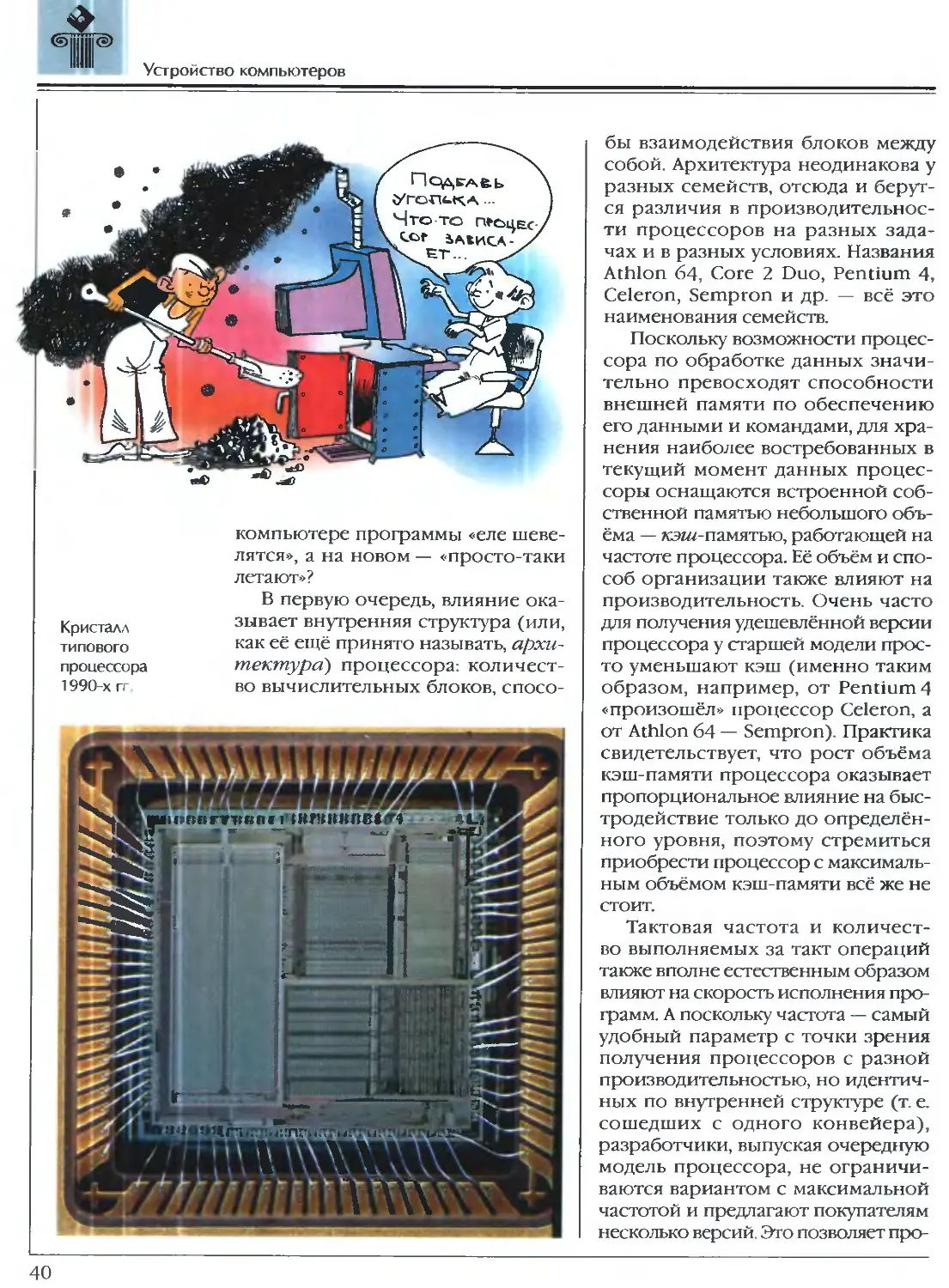

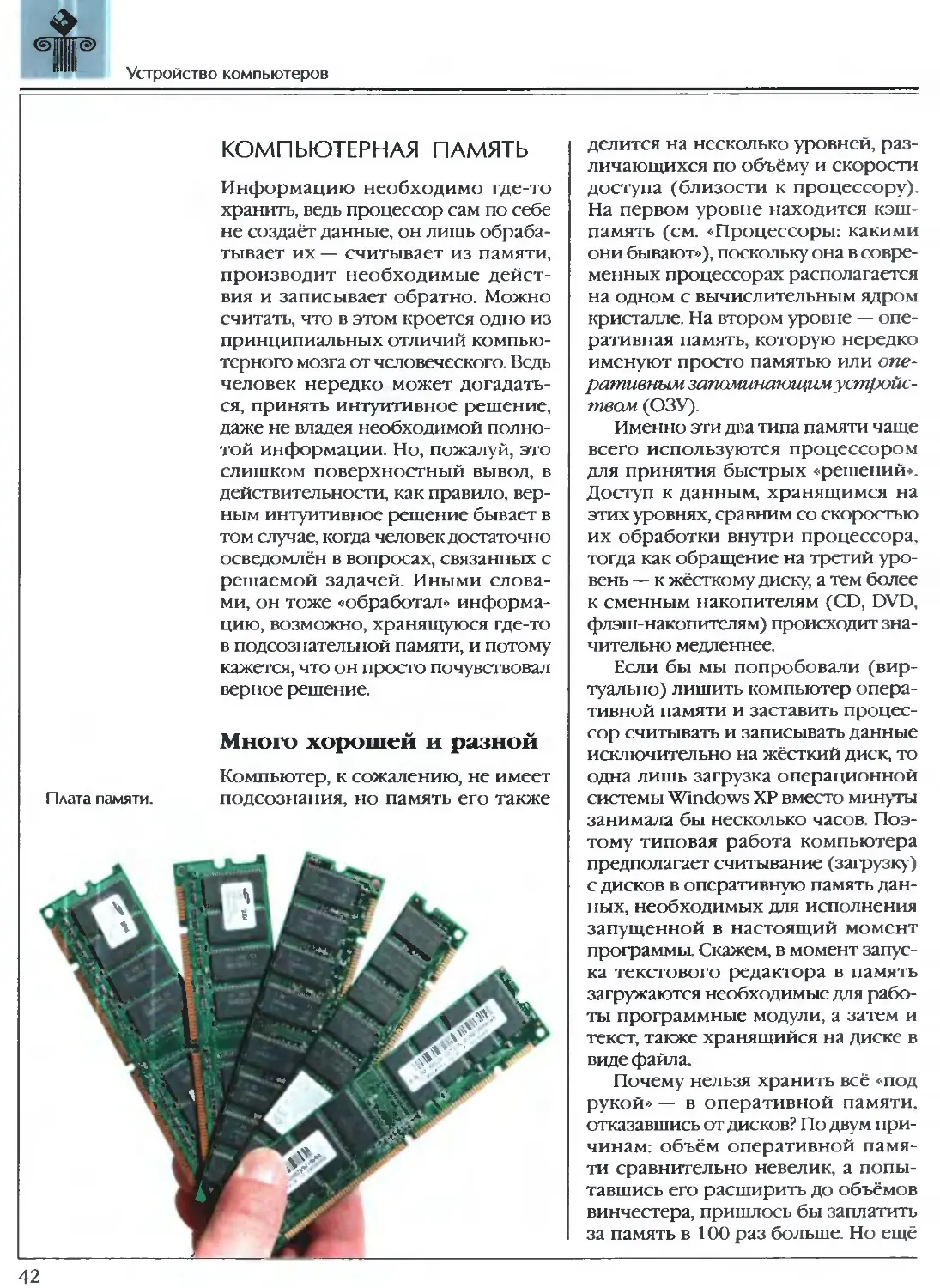

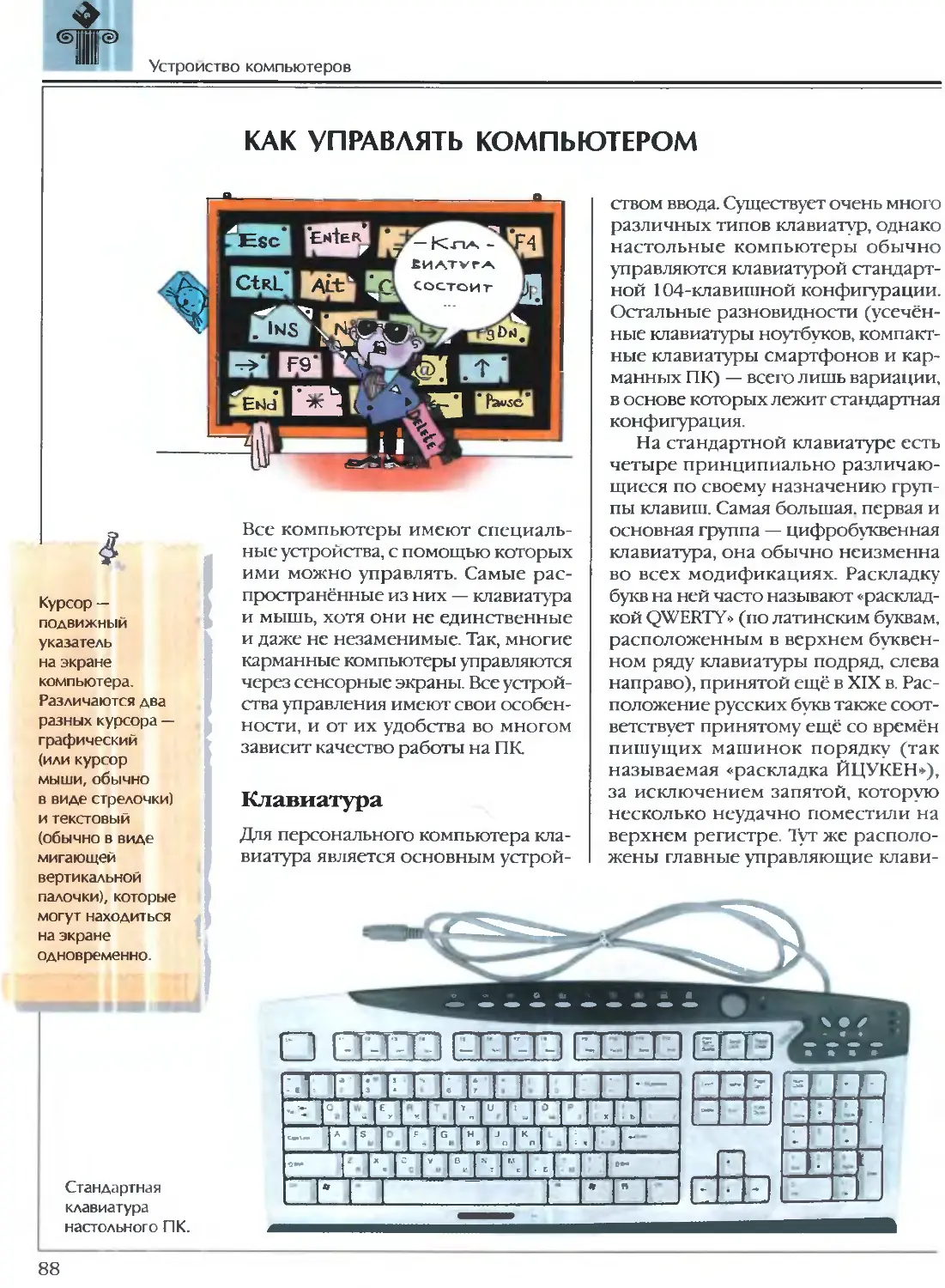

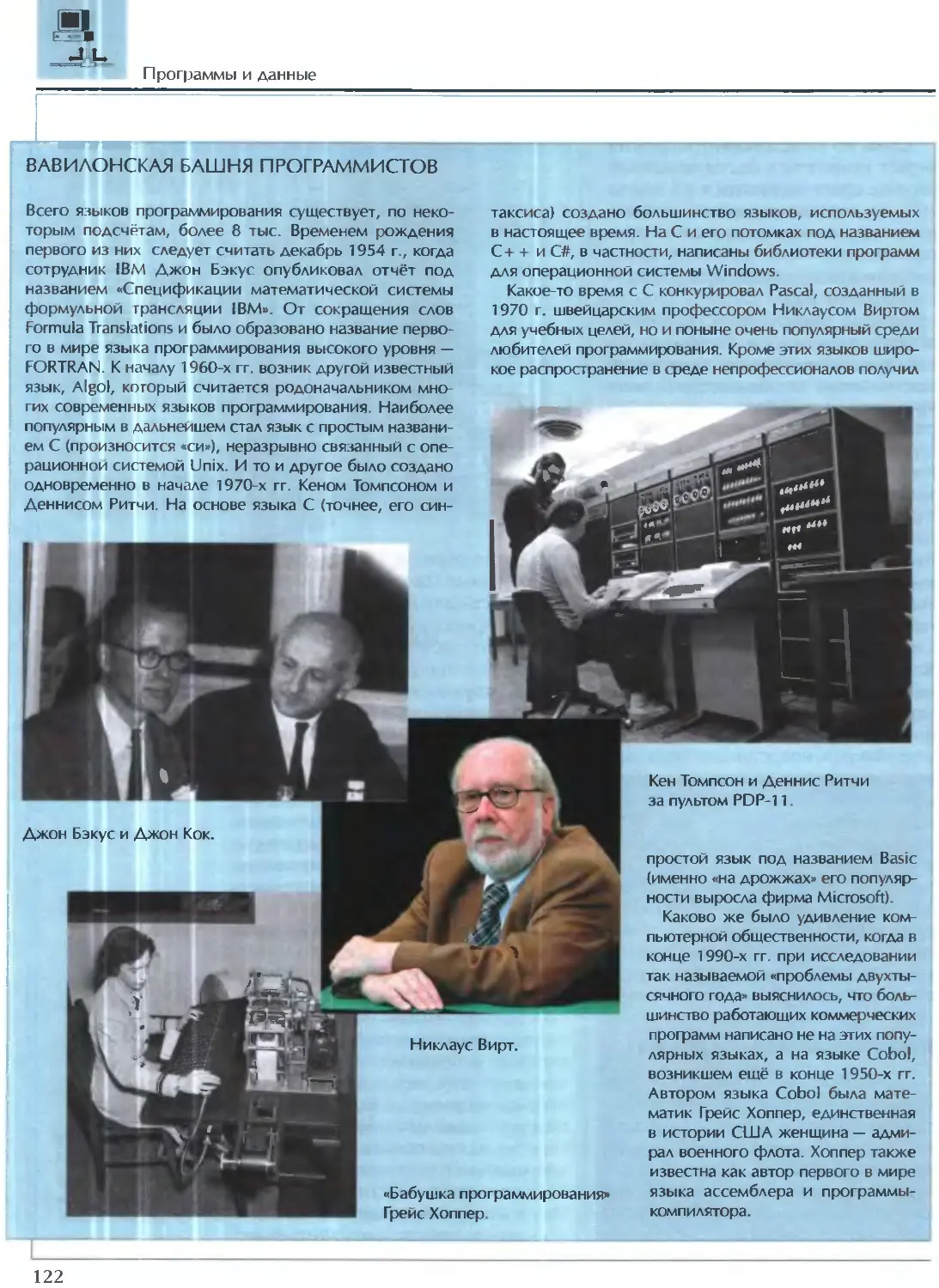

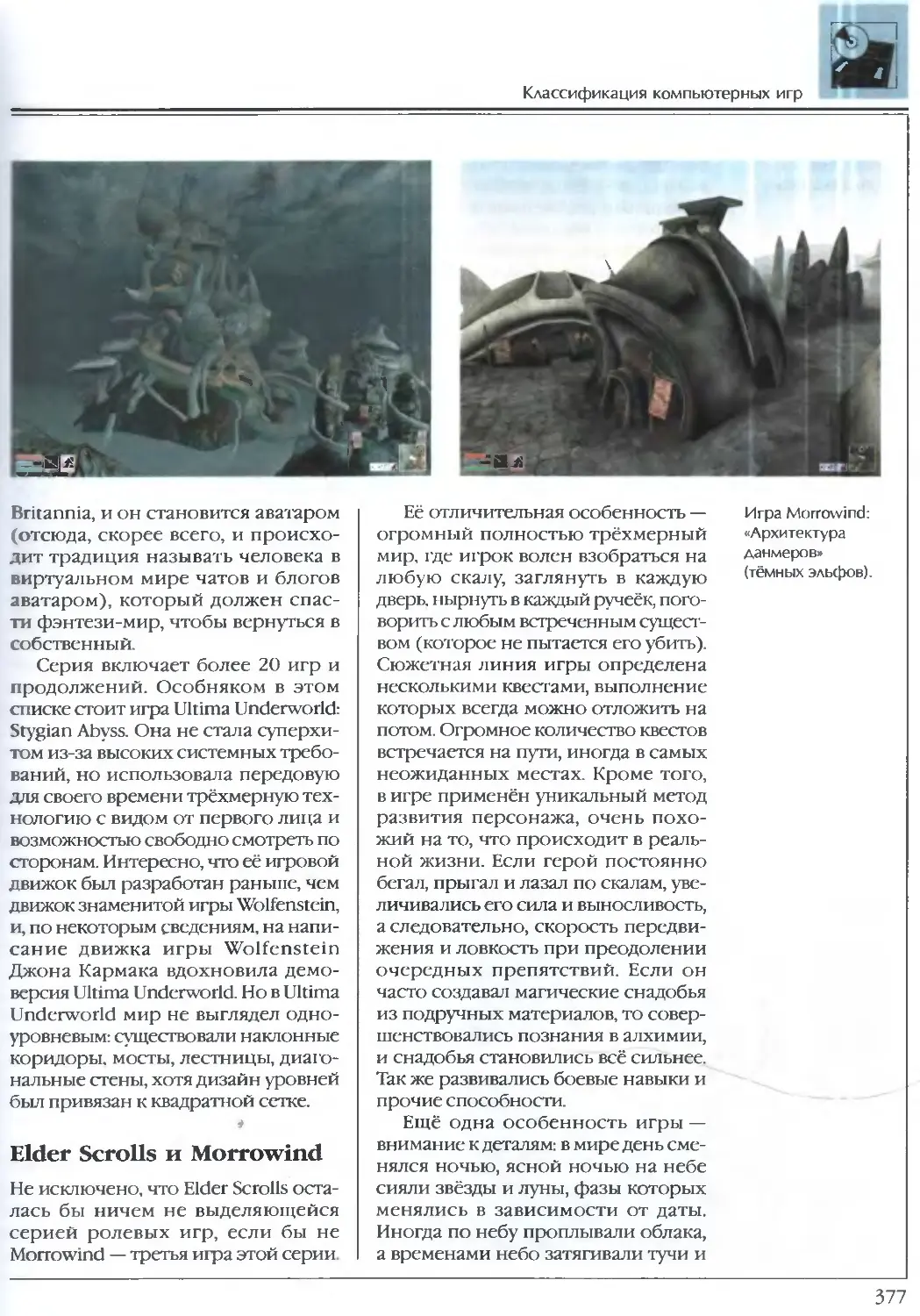

С другой стороны, те же биты сов-