Текст

“лые, йееедуютп о Верующими*

К.Х. РАХЛЛАТУЛЛИН

звезды-

НАУКА И СУЕВЕРИЯ

АЛМА-АТА «КАЗАХСТАН» 1984

86.30

Р 27

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ

Рецензенты: И. JI. Генкин, доктор физико-математических наук,

С. М. Варвянский, кандидат философских наук

Рахматуллин К- X.

Р 27 Звезды: наука и суеверия. — Алма-Ата: Казах¬

стан, 1984.—64 с. (Серия «Ученые беседуют с верую¬

щими»).

В брошюре на интересном теоретическом и фактическом мате¬

риале современной астрономии рассматривается связь земной

жизни с небесными явлениями. Автор, излагая научный, материа¬

листический взгляд на строение Вселенной, аргументированно раз¬

венчивает предрассудки, допускающие возможность предсказания

судеб людей и народов по движению небесных тел, раскрывает

истинную роль астрологии прошлого в подготовке научных пред¬

ставлений о Вселенной.

Рассчитана на массового читателя.

86.30 + 22.66

р 0400000000—13 «о до

401(05)—84

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «КАЗАХСТАН», 1984.

ПУСТОЦВЕТ

НА ДРЕВЕ ПОЗНАНИЯ

...В русском граде Путивле в 1185 году новгород-се-

верский князь Игорь Святославич собирался в поход на

половцев. Но мрачными предзнаменованиями сопровож¬

далось уже его начало: вдруг померкло солнце, и землю

окутал мрак — началось солнечное затмение. Это было

воспринято как указание самих небес на неудачу похо¬

да. Как известно, он действительно завершился тяже¬

лым поражением: разгромом славянских полков и пле¬

нением самого князя Игоря.

Вспомним библейский миф о появлении на свет мла¬

денца Иисуса. Когда он родился в Вифлееме, неподале¬

ку от Иерусалима, сюда пришли волхвы1 с востока и

поведали, что о новом царе иудейском их возвестила

звезда, которая и указала им путь.

Перенесемся на несколько веков вперед и войдем в

аудиторию какого-либо средневекового, например Па¬

рижского, университета. Скрипят гусиные перья, школя¬

ры усердно конспектируют лекцию почтенного профес¬

сора. Прислушаемся, о чем же говорит сей ученый муж.

1 Волхвы — кудесники, колдуны, пророки у народов Древнего

Востока и Древней Руси.

3

Оказывается, мы попали на лекцию по астрологии —

«науки» о предсказании судеб отдельных людей и це¬

лых народов по движению небесных тел.

В 1524 году во многих странах Западной Европы

происходили странные события: горожане бросали свои

дома и бежали в горы, продавали за бесценок имущество

и покупали лодки, а некоторые даже строили своеобраз¬

ные «ноевы ковчеги». Эта паника была вызвана пред¬

сказанием астрологами «второго всемирного потопа», о

неизбежности которого якобы свидетельствовало то, что

в феврале этого года планеты Юпитер, Сатурн и Марс

окажутся в созвездии Рыб. Разумеется, ни в том, ни в

последующих годах никакого всемирного потопа не

произошло, хотя довольно серьезные наводнения в до¬

линах больших европейских рек случались много раз.

Читатель здесь вправе заметить, что автор пишет о

суевериях далекого прошлого, а чего, мол, требовать от

невежественных предков. У нас же, людей XX века, ве¬

ка научно-технической революции и освоения Космоса,

не может быть подобных заблуждений. Что ж, давай¬

те вернемся в наши дни.

В 1949 году западно-германские, а в 1962 — индий¬

ские астрологи предрекли конец света. Чтобы предотвра¬

тить возможную панику среди суеверных людей, приш¬

лось обратиться к населению с разоблачением этого

мрачного предсказания. В 1959 году газета «Нью-Йорк

геральд трибюн» опубликовала составленный известным

американским астрологом Хиггинс гороскоп1 государст¬

венного секретаря США Д. Ф. Даллеса. Предсказыва¬

лись ему крепкое здоровье и многолетняя активная по¬

литическая деятельность, но... Даллес умер в том же го¬

ду. В 1965 году был опубликован гороскоп Роберта Кен¬

1 Гороскоп (греч. «гороскопос» — наблюдающий время)—таб¬

лица взаимного расположения планет и звезд па определенный мо¬

мент времени, из которой делаются выводы о будущем данного че¬

ловека или о будущем историческом событии.

4

неди; в котором предвещалось избрание его президен¬

том США и, разумеется, намека не было на последоваг*-

шую вскоре трагическую гибель.

Современный капиталистический мир захлестнула

мутная волна мистики и суеверия. С одной стороны,

неизвестность и страх людей за свое будущее, вызван¬

ные условиями буржуазного общества, взаимной отчуж¬

денностью, одиночеством, ведут к попыткам уйти от

жестокой действительности и находить какое-либо, хоть

призрачное, утешение в оптимистических предсказаниях

звездочетов. С другой стороны, как указывал В. И. Ле¬

нин, буржуазная демократия «...представляет из себя не

что иное, как свободу проповедовать то, что буржуазии

выгодно проповедовать, а выгодно ей проповедовать

самые реакционные идеи, религию, мракобесие, защиту

эксплуататоров и т. п.»1. Не последней причиной распро¬

странения суеверий являются и доходы астрологов.

В качестве примера можно взять самую развитую,

передовую страну капиталистического мира — Соеди¬

ненные Штаты Америки. В США издается миллионными

тиражами более 20 специальных астрологических жур¬

налов, гороскопы печатаются в 1200 газетах. Здесь дей¬

ствуют 5 тысяч профессиональных астрологов и 25 ты¬

сяч занимаются ею «вне штата», 30 астрологических

школ готовят «дипломированных» специалистов. По¬

добное же положение в Англии, Франции, ФРГ,

Италии, многих других странах Запада. Всей этой арми¬

ей предсказателей судеб руководит Всемирная федерация

астрологов.

Однако нельзя считать, что астрология — этот пусто¬

цвет па живом древе познания, спекулирующий на из¬

вечном стремлении человека приоткрыть завесу будуще¬

го, процветает лишь в капиталистических странах или

развивающихся государствах современного мира. И в

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 28.

5

нашей стране среди некоторых религиозно настроенных

и суеверных людей еще существует вера в возможность

предсказания судеб по небесным телам.

Все это заставляет серьезно, на уровне данных сов¬

ременной науки, рассмотреть вопрос: есть ли что-либо

рациональное, истинное в астрологии или это чистое за¬

блуждение? И можно ли вообще предсказать судьбу от¬

дельного человека и историческое будущее народов?

КАК ВОЗНИКЛИ

И РАСПРОСТРАНЯЛИСЬ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ СУЕВЕРИЯ

«Что заставило первобытного человека поднять гла¬

за от земли к небу? Не привлекала ли его красота

звездного неба с бесчисленными светящимися точками

удивительного разнообразия яркости, цвета и узора?

Не была ли причиной, вызвавшей его любопытство, ве¬

личавая правильность их движения по небесному сво¬

ду?.. Но первобытный человек вел такую тяжелую

борьбу для того, чтобы сохранить свою жизнь, что у не¬

го не оставалось места для иных побуждений... Астро¬

номические явления вошли в жизнь первобытного че¬

ловека как часть окружающей его среды, тесно связан¬

ной со всей его деятельностью»1. Так писал известный

голландский ученый и деятель международного рабоче¬

го движения А. Паннекук, не раз упоминаемый в рабо¬

тах В. И. Ленина.

Действительными причинами, вызвавшими возник¬

новение науки о Вселенной — астрономии2, были, ко¬

1 Цит. по кн.: Климишин И. А. Астрономия наших дней. М.,

1980, с. 2.

2 От греч. слов «астрон»—звезда и «номос»—закон.

6

нечно, не любование красотой звездного неба или при¬

сущая человеку любознательность, а вполне реальные

жизненные потребности.

В ряде работ К. Маркс и Ф. Энгельс показали, что

пастушеским племенам, чтобы не затеряться со своими

стадами в необъятных степях, необходимо было уметь

ориентироваться в пространстве, а земледельцам —

знать сроки смен времен года, начала полевых работ.

Именно эти жизненные потребности привели к возник¬

новению тех или иных наук, в том числе и астрономии.

Таким образом, как указывал Ф. Энгельс в своей книге

«Диалектика природы», «...с самого начала возникнове¬

ние и развитие наук обусловлено производством»1. Так,

древние египтяне нуждались в точном определении

времени разливов Нила. Было замечено, что один из

них происходит через несколько дней после появления

на небосклоне самой яркой звезды — Сириуса. Это при¬

вело к целенаправленному наблюдению за небесными

телами, накоплению эмпирических данных и, в конеч¬

ном итоге, к возникновению астрономии как самостоя¬

тельной науки. Однако вели эти наблюдения и накап¬

ливали астрономические знания служители культа —

жрецы, которые все держали в глубокой тайне, что

способствовало усилению их господства над темными

массами простых людей.

Систематизация этих знаний способствовала созда¬

нию в ряде стран Древнего Востока более четырех ты¬

сяч лет назад довольно точных календарей, установле¬

нию продолжительности года, разделению его на меся¬

цы, а последних — на семидневные недели, определению

положения постоянных созвездий и т. д. Путь на небе,

по которому Солнце совершает свое годичное видимое

движение, был назван эклиптикой (от греческого «эк-

липснс»—затмение), а полоса неба вдоль эклиптики

1 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 500.

7

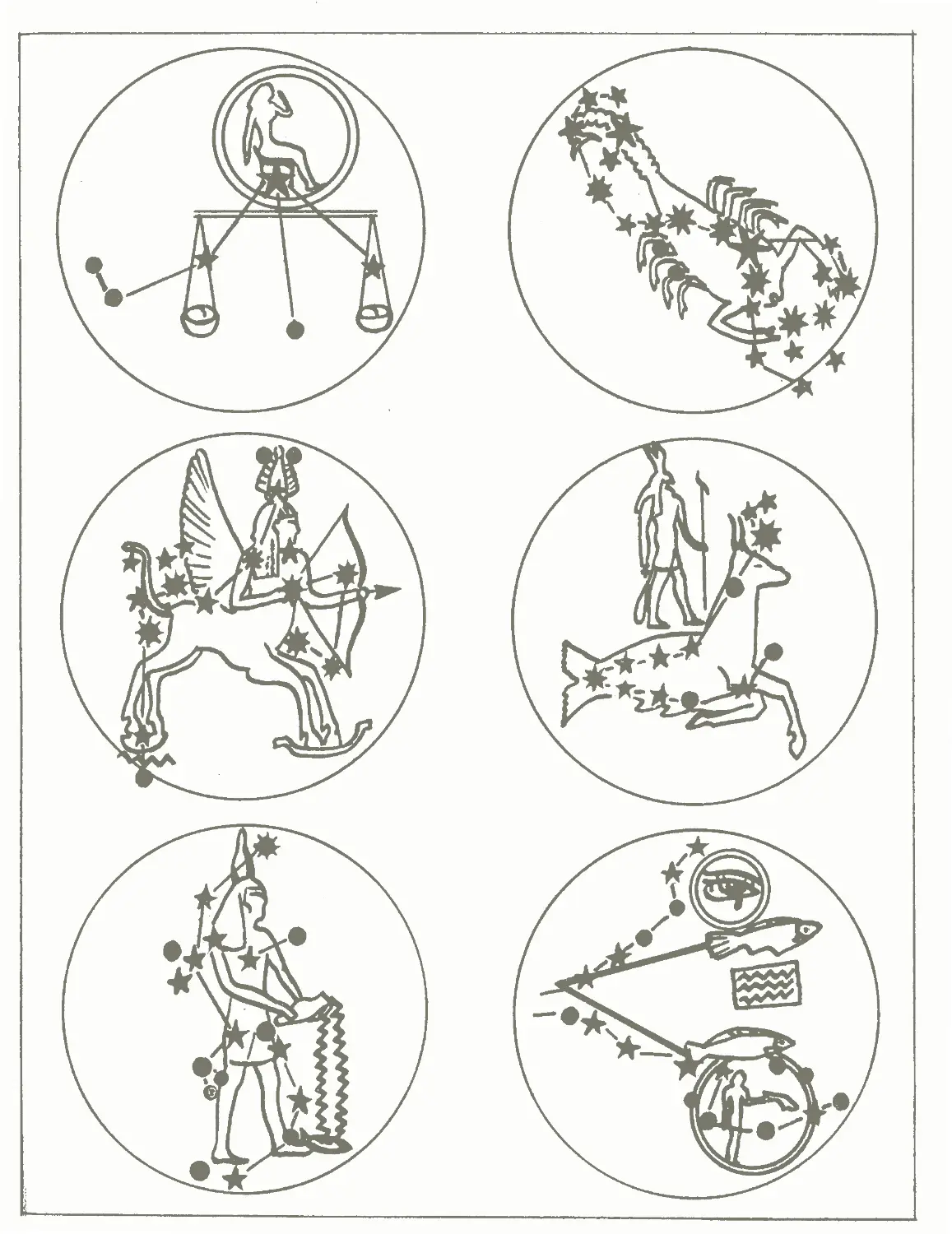

разделена на 12 созвездий: Водолей, Рыбы, Овен, Те¬

лец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стре¬

лец, Козерог. Эти созвездия, названные зодиакальными

(от греческого «зоон»—животное), впоследствии в аст¬

рологии стали играть очень важную роль. Такая же

роль выпала и пяти небесным телам, которые, как было

замечено, меняют свое положение на небе, переходя от

одного зодиакального созвездия к другому. Они были

названы планетами, то есть блуждающими светилами.

Это Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. К ним

отнесли также Луну и Солнце.

Потребовалось несколько столетий, чтобы устано¬

вить закономерности в видимом движении планет.

Прежде всего удалось определить промежутки времени,

по истечении которых положение планеты по отноше¬

нию к Солнцу повторяется. Это время получило назва¬

ние синодического (от греческого «синодос»—сближе¬

ние) периода обращения планеты. Положение, когда

она в своем движении по небу с запада на восток сбли¬

жается с Солнцем и утром скрывается в его лучах,—

верхнее соединение планеты с Солнцем. После наиболь¬

шего отклонения от него (на 90° к востоку — восточная,

на 90° к западу — западная квадратура) планета снова

сближается с ним, что получило название нижнего сое¬

динения. Видимые положения планет относительно

Солнца называются конфигурациями.

Все эти понятия мы привели здесь потому, что ими

стала оперировать впоследствии астрология. Возникнув

как лишай на могучем: стволе древа астрономии, будучи

с самого начала связанной с астрономическими наблю¬

дениями, с кое-какими простыми вычислениями, астро¬

логия внешне имела наукообразный вид и поэтому ста¬

ла пользоваться доверием людей.

Возникновение астрологии связано с религиозны¬

ми представлениями, верой в «злых» и «добрых» духов,

от воли которых зависит якобы вся жизнь человека.

8

Поэтому люди старались ' если уж не добиться благо¬

приятного расположения к себе этих «иадприродных >

сил, то хотя бы предугадать их намерения. Отсюда и

берет начало вера во всякие приметы, колдовство,

предсказания, гадания.

По-видимому, астрология возникла в древнем Вави¬

лоне и Египте1. При раскопках их городов и храмов

найдены (например, в библиотеке ассирийского царя

Ашшурбанипала на месте Ниневии — это VII век до

н. э.) десятки тысяч глиняных табличек с астрономи¬

ческим текстом. Расшифровка его показала, что знания

о положении планет на небе, синодических периодах их

обращения и т. п. использовались главным образом для

предугадания земных событий. Астрологи обратили

внимание на то, что определенные положения небесных

тел периодически повторяются. Отсюда был сделай

вывод о подобном явлении и в природе, в судьбах лю¬

ден и народов, причем в прямой зависимости от распо¬

ложения на небосклоне той или иной звезды. Чтобы

убедиться в этом, стали сопоставлять астрономические

и исторические записи. Первые из них появились в Ва¬

вилоне около 4300 лет назад.

Каждое небесное тело и его местонахождение на

небе, особенно то или иное взаимное расположение не¬

бесных тел, имели свое толкование. Так, человек, родив¬

шийся «под знаком» созвездия Тельца, якобы будёт

груб и неистов, Весов — разумен и уравновешен; если

Солнце и Луна в их взаимном положении равны, то

страна благоденствует и ее царь прочно держится на

1 Однако следует отметить, что едва ли Вавилон и Египет яв¬

лялись единственными центрами возникновения астрологии. Она

формировалась в разное время и у разных народов. Так, предска¬

зание по звездам было присуще и народам Центральной Америки

доколумбового периода (майя, ацтекам и инкам), а также китай¬

цам и некоторым другим.

•9

своем троне; если произойдет затмение, когда Солнце

находится в созвездии Рака, то умрет великий царь,

и т. п.

Первоначально астрология являла собой пеструю,

противоречивую смесь самых примитивных суеверий с

зачатками точных • знаний о положении небесных тел.

Поэтому она не вполне отвечала господствующим ре¬

лигиозным представлениям. Согласно им, с одной сто¬

роны, в земных событиях нет ничего случайного, они

предопределены движением небесных тел, с другой —

все зависит от воли и желания богов и других надпри-

родных сил. Но вавилонские астрологи, или халдеи, как

впоследствии их назвали древние римляне, нашли до¬

вольно своеобразный выход из этого противоречия: бо¬

ги, утверждали они, и есть небесные тела, а демоны зла

подчинены богам, то есть тем светилам, которые «соот¬

ветствуют» этим богам и имена которых они получили.

Итак, семь главных богов вавилонян отождествлялись;

Шамаш — с Солнцем, Син — с Луной, Мардук — с

Юпитером, Нерагл — с Марсом, Иштар — с Венерой.

Набу — с Меркурием и Нинурт — с Сатурном. Это и

неудивительно, ибо, как уже отмечалось, в роли астро¬

номов и астрологов выступали служители религии —

жрецы, которые, конечно, не могли допустить противо¬

речия между своим вторым ремеслом — астрологией и

основной «специальностью»— религией.

Буржуазные ученые, рассматривая историю возник¬

новения астрологии, пытаются провести мысль, будто у

всех первобытных народов небесные тела были связа¬

ны с богами и эти традиции астрология лишь продол¬

жила. Однако детальное изучение образа мышления

первобытного человека, его представлений о небе под¬

тверждает их реалистический (хотя и весьма наивный)

характер. Он связывал небесные тела с животными —

объектами охоты или одомашненными, а земледельчес¬

кие народы населяли небо даже своими орудиями

10

труда и хозяйственной утварью. Это зооморфное и хо¬

зяйственное «освоение» неба нашими предками с воз¬

никновением астрологии и ее союза с религией посте¬

пенно переходит в геоцентризм (от греческого «гео»—

земля) и антропоцентризм (от греческого «антропос»—

человек), составляющих один из основных догматов

всякой религии. Так, с самого начала она считала, что

мир не является чем-то единым, а состоит из двух

принципиально отличающихся частей: бога и природы,

души и тела, живого и мертвого, наконец, из мира не*

бесного и мира земного. Земля — центр Вселенной, во¬

круг которого последняя вращается, а человек — венец

творения. В книге Бытия можно прочесть: «И создал

бог два светила великие: светило большее — для уп¬

равления днем, и светило меньшее — для управления

ночью, и звезды; и поставил их бог на тверди небесной,

чтобы светить на землю».

Такие геоцентрические и антропоцентрические

представления, казалось, соответствуют тому, что мы

видим своими глазами: все небесные тела, в том числе

Солнце, Луна и планеты, восходят и заходят, «вра¬

щаясь» вокруг неподвижной Земли. Тем более, что и

наука периода античности пришла к тем же выводам.

В попытках создать единую картину мира ученые древ¬

ности постепенно разработали геоцентрическую систе¬

му мира. Она получила завершение в философии во

взглядах выдающегося греческого мыслителя Аристо¬

теля (IV в. до н. э.) и в астрономии — в* системе Пто¬

лемея (II в. н.э.), изложенной им в книге «Альмагест».

Согласно ей, в центре Вселенной находится неподвиж¬

ная Земля, вокруг которой по своим семи сферам обра¬

щаются Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Юпитер и

Сатурн. Все замыкается восьмой сферой неподвижных

звезд, за которой находится эмпирей — обиталище бо¬

гов и блаженных. Эта геоцентрическая система мира

Аристотеля — Птолемея, вернее, антропоцентризм, ле-

11

•жащий в ее основе* был в согласии с главной астроло¬

гической догмой о «всемирной симпатии», то ■ есть с

представлениями о зависимости судеб людей от небес¬

ных явлений и возможности предсказания событий по

взаимному расположению небесных тел. Решающи^

здесь считалось взаимное расположение семи светил и

положение их относительно двенадцати созвездий зо¬

диака в момент рождения человека.

Из древнейших государств Востока (Вавилон, Еги¬

пет) астрология распространилась в Греции, Риме, а

затем в Византии и Арабском халифате. По словам

Ф. Энгельса, «это было время, когда даже в Риме и

Греции, а еще гораздо более в Малой Азии, Сирии и

Египте абсолютно некритическая смесь грубейших суе¬

верий самых различных народов безоговорочно прини¬

малась на веру и дополнялась благочестивым обманом

и прямым шарлатанством; время, когда первостепен¬

ную роль играли чудеса, экстазы, видения, заклинания

духов, прорицания будущего, алхимия, каббала и про¬

чая мистическая колдовская чепуха»1. Если у халдеев

астрология занималась, главным обазом, судьбами ца¬

рей и государств, то в Греции (и в последующем), мо¬

жет быть, как проявление демократизма ее независи¬

мых городов-государств, она «снизошла» и до судеб

простых людей. Широкое влияние астрологии в древ¬

нем мире нашло отражение, в частности, в установле¬

нии семидневной недели по семи планетным божест¬

вам. (У многих европейских народов сохранившиеся

поныпе названия дней подтверждают это обстоятель¬

ство. Так, воскресенье, день Солнца, по-английски —

Sunday, по-немецки — Sonntag; понедельник, день Лу¬

ны,— соответственно Monday и Monntag и т. д.).

Древнейшая астрология представляла собой разно¬

видность примитивного колдовства, гадаиия, ведовства.

1 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч., т. 22, с. 475.

12

Но, соприкоснувшись с развивающейся греко-римской

наукой, она вынуждена была несколько (чисто внешне)

изменить свой характер, задрапироваться в паукооб¬

разную тогу, выдавать себя за науку о Вселенной, то

есть астрономию. Хотя некоторые астрономы (причем

не только древности, но и последующих эпох, зачастую

вынуждаемые и этому) и занимались составлением го¬

роскопов, между астрономией — подлинной наукой о

небесных телах и астрологией знака равенства ставить

было нельзя.

Лженаучный, мистический характер астрологии от¬

четливо понимали многие выдающиеся ученые п обще¬

ственные деятели древности и разоблачали суеверия,

которые мешали развитию подлинно научных взглядов

на небесные тела. Материалистическая философия

эпохи античности развивалась в борьбе с астрологи¬

ческими представлениями и в тесной связи с астроно¬

мией. Так, основатель милетской школы материалисти¬

ческой философии Фалес, по словам другого выдающе¬

гося древнегреческого материалиста Гераклита, был

«первым астрономом». Работы этих и многих других

мыслителей той поры, например, Анаксимандра, Анак¬

симена, Сократа, Плутарха, содержат многие точные

знания о небесных телах и критику веры в их влияние

на земную жизнь.

Однако, несмотря на отрицательное отношение к

астрологии выдающихся ученых, она не только продол¬

жала существовать, но даже развивалась вширь, вовле¬

кая в орбиту своих суеверий все новые народы и стра¬

ны. Особого «расцвета» астрология достигла в средние

века, что, безусловно, имело свои объективные причины:

социальные, психологические и иные.

Разложение феодального строя, его экономической

основы, мировоззрения, духовной диктатуры церкви

привело к началу эпохи Возрождения, которая, по сло¬

вам Ф. Энгельса, «...создала в Европе крупные монар¬

13

хии, сломила духовную диктатуру папы, воскресила

греческую древность и вместе с ней вызвала к жизни

высочайшее развитие искусства...»1. Это была эпоха

грандиозных классовых битв, народных восстаний, ре¬

лигиозных и гражданских войн, открытий новых земель

и целых континентов, таких, как Америка и Австралия.

Подобные переломные моменты в истории общества,

которые, с легкой руки известного австрийского писа¬

теля Стефана Цвейга, принято называть «звездными

часами человечества», характеризуются не только мощ¬

ным развитием революционных идей, науки и искусст¬

ва, но и растерянностью людей в условиях ломки усто¬

ев хоть и тяжелой, но привычной жизни. Этим-то смя¬

тением умов и воспользовалась астрология, внося, ка¬

залось бы, какой-то порядок, устанавливая связь между

положениями небесных тел (что можно было заранее

точно вычислить) и хаотическим течением обществен¬

ных явлений. Не последнюю роль здесь, конечно, сы¬

грало извечное стремление человечества предвидеть

ход событий, предугадать свою судьбу, получить на¬

дежду на прочность будущего. Эти же причины продол¬

жали действовать и в последующие эпохи. Так, К. Маркс,

характеризуя XIX век, писал: «С одной стороны, про¬

буждены к жизни такие промышленные и научные

силы, о каких и не подозревали ни в одну из предшест¬

вовавших эпох истории человечества. С другой стороны,

видны признаки упадка, далеко превосходящего все

известные в истории ужасы последних времен Римской

империи.

...Даже чистый свет науки не может, по-видимому,

сиять иначе, как только на мрачном фоне невежества»2.

Такие же, если не более углубившиеся противоречия

отличают наш век, когда капитализм вступил в послед¬

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 508.

2 Маркс Кv Энгельс Ф. Соч., т. 12, с. 3—4.

14

ний этап своего развития — стадию империализма. Как

отмечал В. И. Ленин, для передовой и цивилизованной

Европы с ее богатой, всесторонне развитой материаль¬

ной и духовной культурой «...наступил такой историчес¬

кий момент, когда командующая буржуазия, из страха

перед растущим и крепнущим пролетариатом, поддер¬

живает все отсталое, отмирающее, средневековое»1, в

том числе, добавим от себя, и астрологические суеверия.

Страх буржуазии перед пролетариатом, неизбежно¬

стью социалистической революции в наши дни не толь¬

ко не уменьшается, а, наоборот, углубляется. Вторая

мировая война с ее глобальными и личными потрясени¬

ями в судьбах целых нородов и миллионов отдельных

людей, наступление нового этапа общего кризиса капи¬

тализма, вызванного образованием мировой социалис¬

тической системы, непрерывная череда «локальных

войн» (в Корее, Вьетнаме, Ливане и т. д.), развязанных

империалистами, ожидание ядерной войны снова при¬

вели не только к росту революционного сознания наро¬

дов, к грандиозным антиколониальным национально-

освободительным движениям, но и к возрождению вся¬

ческих форм суеверия, среди которых не последнее

место продолжает занимать астрология.

Кроме того, не следует забывать, что различные

формы суеверия в среде трудящихся выгодны буржуа¬

зии и специально культивируются ею. Как отмечал из¬

вестный английский ученый борец за мир Джон Бернал,

«новый мистицизм является... искусственным, нарочито

выпестованным немногими для того, чтобы отвлечь

внимание большинства от понимания социальных не¬

справедливостей и превратить это большинство в по¬

корное орудие реакции»2. Эти формы мистицизма, счи¬

тает Бернал, пытаются умалить значение того учения,

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 23, с. 166.

2 Бернал Дж. Наука и общество. М., 1953, с. 11.

15

которое ведет людей к созданию цивилизации на

научной основе, то есть научного социализма К. Марк¬

са, Ф. Энгельса и В. И. Ленина. Пожалуй, это главная

причина того, почему империалистические силы, опира¬

ясь в материальном производстве и в подготовке новой

мировой войны на последние достижения современной

науки, открывают «зеленую улицу» различным формам

суеверия и мистицизма.

Ренессанс (возрождение) астрологии с новой силой

на современном этапе — одно из проявлений общего

кризиса капиталистического строя, один из способов

борьбы империалистической буржуазии с неуклонным

распространением среди народных масс революционной

марксистско-ленинской идеологии.

АСТРОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ:

РАЗЛИЧИЯ И ОБЩНОСТЬ

В первоначальный период своего зарождения астро¬

логия, как уже отмечалось, не укладывалась в рамки

господствующих тогда в Вавилоне, Египте, Индии, Ки¬

тае религиозных учений. Казалось, противоречие

между астрологией и религией было устранено путем

обожествления небесных тел. Тем не менее, когда в на¬

чале нашего летоисчисления христианство постепенно

стало господствующей религией в европейских странах,

снова возник вопрос о ее отношении к астрологии, к

планетарным божествам, к основной ее идее о возмож¬

ности предсказания судеб людей и народов по движе¬

нию небесных тел. Несмотря на то, что для функциони¬

рования астрологии годился любой союзник, в том чис¬

ле и христианство, разрешение этого вопроса вдручг

оказалось довольно сложным.

16

Прежде всего для христианства — религии единого

бога-творца (хотя и в трех лицах: бога-отца, бога-сына

и бога-духа святого) оказалось неприемлемым положе¬

ние астрологии о планетных божествах, которые, к то¬

му же, носили имена языческих богов Марса, Юпитера,

Венеры и т. д. Кроме того, астрология была довольно

тесно связана с фатализмом (от греческого «фаталис»—

роковой), то есть с верой в неотвратимую предопреде¬

ленность событий в мире, что не совсем согласовывалось

с христианским учением о свободе воли (разумеется,

бога, а не людей). В результате отношение христианст¬

ва к астрологии вначале было довольно отрицательным.

Чтобы как-то изменить это положение, астрологи

сослались на «свидетельство» Евангелия от Матфея —

рассказ о «звезде волхвов». Получалось, что и христиан¬

ский бог пользовался «услугами» звезд, чтобы возве¬

щать людям свою волю. Тем большая, мол, заслуга

астрологов, что из всех людей только они увидели в но¬

вой звезде волю бога и правильно поняли ее.

Некоторые теоретики христианства, такие, к*к Тер-

туллиан, не желая отрицать библейский текст, вынуж¬

дены были согласиться с этим доводом астрологов, но в

то же время утверждали, что причинами земных событий

не могут быть небесные тела (эта роль ими отводилась

лишь воле бога), хотя они и могут их предвещать. Одна¬

ко не все «отцы церкви» согласились с таким половин¬

чатым, противоречивым решением вопроса. Так, Бла¬

женный Августин, один из признанных христианских

теологов (от греческих «теос»— бог, «логос»— учение, то

есть богословие) резко выступал против астрологии,

которая, по его мнению, мешала прямому общению души

с ее творцом. Наряду с этим в восточной христианской

церкви, в частности в Византии, многие крупные деятели

религии сами стали заниматься составлением гороскопов,

отождествляя гороскопнчсские светила с христианскими

«ангелами-хранителями». Этому способствовали усилия

17

астрологии привести свои положения в> соответствие с

библейскими догматами и Кораном.

Что касается ислама, то астрология не вызывала ка¬

кого-либо возражения, со стороны его «теоретиков».

Наоборот, в странах Арабского Востока она занимала

прочное положение, звездочеты становились влиятель¬

ными советниками многих правителей.

Благодаря принятым астрологией мерам по согласо¬

ванию ее положений с догматами религии она через

Византию и арабские страны снова вернулась в запад¬

ный христианский мир, хотя ряд церковных соборов

еще в VI веке осудил звездочетство и христианство про¬

должало бороться с алхимией, магией и астрологией

как якобы имеющими связь с духом тьмы и зла (дьяво¬

лом), да и видя в них своих конкурентов. Но несмотря

на все это, астрология пускала в Западной Европе все

более глубокие корни, особенно в XIII—XVI веках.

В числе ее сторонников были крупнейшие представите¬

ли религии (немецкий реформатор церкви XVI века

Ф. Меланхтов и даже некоторые римские папы, напри¬

мер, Павел III). К сожалению, астрологических заб¬

луждений не смогли избежать и видные ученые средних

веков. Среди них английский философ и естествоиспы¬

татель Роджер Бэкон (XIII в.), который, правда, ста¬

рался научно обосновать предсказания по светилам;

знаменитый датский , астроном Тихо Браге (XVI в.),

считавший астрологию математической наукой, и не¬

которые другие. В целом же следует особо подчеркнуть,

что отношение науки и ученых к астрологии, начиная с

древности и до наших дней, было и остается резко от¬

рицательным. Что касается религии, то «грани» между

ней и астрологией постепенно стирались.

В самом деле, идет ли речь о едином боге и его воле

или о многих планетных божествах и их возможном

расположении — ив том и в другом случае утвержда¬

ется одно: судьбы людей и народов зависят от надпри-

18

родных сил, их воли и желания и ни в коем случае не

определяются деятельностью, борьбой самих людей.

В сущности, представление о мире оказывалось очень

простым и понятным: все в нем происходит по воле бо¬

га, заранее записано в Книге судеб, сам бог иногда

через небесные знамения (или другим путем) дает

знать людям о предстоящих (неотвратимых) событиях.

Таким образом, в главном, в самой сути различных те¬

чений религии и астрологии, в их социальной функции

не было никакого противоречия, они находились в од¬

ном лагере. И религия и астрология проповедуют бес¬

помощность человека перед силами природы и общест¬

ва, невозможность творить будущее общества путем ак¬

тивной практической деятельности каждого его члена.

Критикуя подобные взгляды, Ф. Энгельс писал: «С необ¬

ходимостью этого рода мы тоже еще не выходим за

пределы теологического взгляда на природу. Для науки

почти безразлично, назовем ли мы это, вместе с

Августином и Кальвином, извечным решением божьим,

пли, вместе с турками, кисметом, или же необходи¬

мостью»1. Действительно, и в католицизме (Августин),

и в протестантизме (Кальвин), и в исламе (Ф. Эн¬

гельс говорит о турках-мусульманах), и в астрологии

человек обрекается на бессилие, на пассивное следова¬

ние воле высших, надприродных сил, действие которых

абсолютно и неотвратимо.^

В Россию астрологические суеверия, по-видимому,

проникли вместе с христианством из Византии, а в сре¬

ду народов Средней Азии — с мусульманской религией.

В старой языческой религии славянских и тюркских

племен, населявших территорию нашей страны, конеч¬

но, содержались определенные элементы обожествления

небесных тел, их влияния на земные события, но разви¬

тых астрологических представлений не было. Сегодня

трудно указать точное историческое время, когда аст-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 534.

2*

19

рология стала пускать здесь корни, по, во всяком слу¬

чае, уже в XV веке она была довольно распространен¬

ным явлением. Поэтому представители русской церкви,

желая оградить православие от любого влияния Запада,

от католицизма и его союзников, выступали против

астрологии как «бесовской науки» и «богомерзкого уче¬

ния». В то же время православные богословы не могли

не видеть, что религия и астрология выполняют одни и

те же социальные функции, что в их основе нет не¬

преодолимых противоречий. Астрологию они могли рас¬

сматривать как одну из форм вневероисповедной мис¬

тики, укрепляющую веру в сверхъестественное, то есть, в

конечном счете, в бога. Поэтому борьба православия с

астрологией была непоследовательной, скорее всего,

чисто внешней, а в ряде случаев просто-напросто не

велась.

СТРОЕНИЕ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ

СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Астрология оперирует, как уже отмечалось, семью

планетами-«божествами», их взаимным расположением

и нахождением в тех или иных участках зодиака. По¬

этому, прежде всего, рассмотрим становление научных

идей о нашей Солнечной системе.

Астрономия возникла и долгие века развивалась как

наука преимущественно о планетах, о Солнечной систе¬

ме, ее строении. С периода античности до середины XVI

века в ней господствовала геоцентрическая система ми¬

ра Аристотеля—Птолемея. В средние века «отцами церк¬

ви» эта система (после предварительного ее «очище¬

ния» от всего материалистического, противоречащего

догматам религии) была канонизирована. В результате

наука, ставшая служанкой богословия, не могла иметь

кардинального приращения новых знаний.

20

«Современное естествознание,— писал Ф. Энгельс,—

... начинается с той грандиозной эпохи, когда бюргер¬

ство сломило мощь феодализма, когда на заднем плане

борьбы между горожанами и феодальным дворянством

показалось мятежное крестьянство, а за ним револю¬

ционные предшественники современного пролетариата...

Это была величайшая из революций, какме до тех

пор пережила Земля. И естествознание, развивавшееся

в атмосфере этой революции, было насквозь револю¬

ционным...»1.

Действительно, развитие человеческого общества,

прежде всего производительных сил, появление новых

отраслей производства, мануфактурного, а затем и ма¬

шинного производства, великие географические откры¬

тия поставили перед наукой новые задачи—изучения

природы и овладения ее силами. Развивающееся капи¬

талистическое производство уже не могла удовлетво¬

рить схоластическая наука средневековья, кроме того,

задачи классовой борьбы нарождающегося нового

класса — буржуазии требовали разоблачения феодаль¬

но-религиозной идеологии. Эти основные причины об¬

условили возникновение новых научных представлений,

в том числе и науки о звездах.

Величайшим завоеванием астрономии этого периода

является гелиоцентрическая система мира выдающегося

польского ученого Николая Коперника, которую Ф. Эн¬

гельс характеризует как вызов церковному суеверию,

освобождение науки от влияния церкви. Пробил смерт¬

ный час и геоцентризма Аристотеля—Птолемея. В своей

гениальной работе «Об обращении небесных сфер» Ко¬

перник рассматривает Землю не как центр мира, а как

рядовую планету, обращающуюся, наподобие других

1 Маркс К„ Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 508.

21

планет, вокруг центрального светила нашей системы —

Солнца.

Систему Коперника церковь встретила в штыки, она

была объявлена еретическим учением, противоречащим

священному писанию. Католические богословы — «под¬

готовители судебных дел инквизиции» на своем собра¬

нии в Ватикане в 1616 году приняли такое решение:

«Учение, что Солнце находится в центре мира и непо¬

движно, ложно и нелепо, еретично и противно священ¬

ному писанию. Учение же, будто Земля не находится п

центре мира и движется, обладая к тому же суточным

вращением, ложно и нелепо с философской точки зре¬

ния, с богословской же по меньшей мере ошибочно».

Несмотря на сожжение и запрещение Ватиканом

книги Коперника и преследование инквизицией пропа¬

ганды его идей, гелиоцентризм получал все большее

распространение среди передовых людей конца XVI —

начала XVII века.

Великие итальянские ученые Джордано Бруно и Га¬

лилео Галилей вслед за Коперником выступили против

геоцентризма и легенды церкви об особом, центральном

месте Земли во Вселенной. Бруно не остановился и на

этом, он выдвинул революционную идею о бесконечнос¬

ти Вселенной и бесчисленности обитаемых миров.

В 1610 году Галилей впервые в истории науки построил

телескоп и направил его на небо, чем положил начало

новой эпохе в развитии астрономии.

Опираясь на систему Коперника, наука о звездах

двинулась вперед семимильными шагами. Однако од¬

них правильных представлений об устройстве Солнеч¬

ной системы для астрономии оказалось недостаточно,

следовало выяснить закономерности и причины движе¬

ния небесных тел. Эта задача была выполнена

выдающимся немецким астрономом И. Кеплером и ве¬

ликим английским ученым И. Ньютоном, открывшими

законы движения планет вокруг Солнца и всемирного

22

тяготения. Хотя ряд исследователей, в том числе и

Ньютон, считали первопричиной движения небесных

тел так называемый «первичный толчок», то есть вме¬

шательство бога, все же эти научные достижения в кор¬

не подрывали религиозно-идеалистическое мировоззре¬

ние, укрепляли позиции материалистического взгляда

на мир и, в сущности, подготовляли почву для истори¬

ческого, диалектического подхода к проблемам астро¬

номии. Такой подход к изучению небесных тел впервые

встречается в истории этой науки в XVIII веке, начиная

с космогонической гипотезы Канта — Лапласа.

Как уже отмечалось, астрономия древности знала

только пять планет (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер

и Сатурн). В 1781 году английский астроном У. Гер-

шель открыл планету Уран. Изучая ее движение, фран¬

цузский астроном У. Леверье обнаружил между теоре¬

тически вычисленным и непосредственно наблюдаемым

положением Урана разницу, которая в свое время слу¬

жила поводом* для сомнения в универсальности закона

всемирного тяготения. В 1846 году Леверье высказал

мысль, что на Уран действует притяжение какой-то еще

неизвестной планеты, и по величине отклонений Урана

математически вычислил ее положение и некоторые свой¬

ства. По этим данным берлинский астроном И. Г. Галле

23 сентября 1846 года в первый же вечер обнару¬

жил новую планету, названную Нептуном, почти в ука¬

занном Леверье месте неба. Этому научному откры¬

тию, наряду с предсказанием Д. И. Менделеевым

свойств еще не открытых химических элементов, впо¬

следствии подтвержденным, Ф. Энгельс придавал боль¬

шое значение. Он считал его великим доказательством

познавательной мощи человеческого сознания, под¬

тверждением истинности открываемых наукой объек¬

тивных законов природы.

Точно таким же образом была открыта в 1930 году

и девятая планета Солнечной системы — Плутон.

23

Кроме того, предполагалось существование планеты

между Марсом и Юпитером. Первого января 1801 года-

такая планета действительно была открыта итальянцем

Д. Пиацци и получила название Цереры. Она оказалась

очень маленькой, диаметром около 1000 км и одной из

многочисленной группы малых планет, или астероидов.

В настоящее время их известно более 2200, диаметром

от 1000 до 1 км, то есть до небольших «осколков» непра¬

вильной формы. Астрономы открыли также существо¬

вание около многих планет Солнечной системы темных,

холодных спутников различного размера, обращающихся

вокруг своей планеты на различном от нее расстоя¬

нии и вокруг своей осн. У Земли это Луна, у Марса —

Фобос и Деймос, у Юпитера — шестнадцать спутников,

четыре из которых открыл еще Галилей, у Сатурна —

семнадцать и знаменитое его кольцо, у Урана — пять, у

Нептуна — три спутника и у Плутона — один. Обнару¬

жено также существование в Солнечной системе боль¬

шого количества комет, около сорока из которых явля¬

ются периодическими, иными словами, возвращающи¬

мися к району Солнца в своем движении по сильно вы¬

тянутым орбитам. Так, в 1984—1986 годах ожидается

появление в районе Солнца знаменитой кометы Галлея,

которая пройдет не очень далеко от Земли.

Таким образом, Солнечная система оказалась очень

сложной космической системой, состоящей из централь¬

ного раскаленного светила, обращающихся вокруг него

девяти больших планет со своими спутниками, множе¬

ства малых планет и комет.

Астрономия изучила не только законы движения,

размеры, массы небесных тел Солнечной системы, рас¬

стояния между ними, но и достигла больших успехов в

определении физических условий на Солнце и плане¬

тах, их химического состава. Особенно важное научное

и практическое значение имело исследование Солнца,

этой ближайшей к нам звезды, энергия которой, полу¬

24

чаема-я земным шаром, является источником большин¬

ства геофизических и биологических процессов на на¬

шей планете, источником жизни на ней.

Но науку интересовало не одно лишь строение Сол¬

нечной системы.

Вопросы происхождения небесных светил всегда

волновали умы людей. Над проблемами происхождения

Земли, Луны, планет, Солнца и звезд размышляли еще

в глубокой древности, но для их решения наука в то

время не располагала нн достаточным количеством

изученных фактов, ни соответствующим уровнем науч¬

ного познания. Обычно там, где она не могла сказать

что-либо конкретное, этим спешила воспользоваться

религия. Так же было и в данном случае. Древнегречес¬

кие материалисты из-за низкого уровня развития есте¬

ствознания не могли создать научную картину проис¬

хождения звезд, и в течение двух тысяч лет господство¬

вали религиозные легенды о сотворении мира богом,

хотя некоторые ученые (Р. Декарт, Ж. Бюффон) и

пытались представить образование Солнечной системы

как закономерный процесс.

Идея естественного и закономерного развития при¬

роды стала проникать в науку лишь во второй половине

XVIII века, и связана она с именами И. Канта,

М. В. Ломоносова и Ч. Лайеля. В планетной космого¬

нии1 идеей, пробившей, по словам Ф. Энгельса, первую

брешь в здании метафизики, которая рассматривала

природу в состоянии вечного покоя и неизменности, бы¬

ли космогонические гипотезы известного немецкого

философа Иммануила Канта и французского астронома

Пьера Лапласа. Несмотря на различие в конкретных

вопросах, обе они примерно одинаково объясняли воз¬

никновение планет. Такое сходство не было случайным,

1 Космогония — раздел астрономии, изучающий происхождение

и развитие небесных тел (планет, звезд, галактик) н их систем.

25

его подготовили предыдущее развитие науки, изучение

особенностей строения Солнечной системы. Кратко эти

особенности состоят в следующем.

1. Все девять больших планет движутся вокруг

Солнца по орбитам, формой близким к кругу. 2. Орбиты

планет мало наклонены друг к другу, лежат почти в

одной плоскости и поэтому наша Солнечная система

представляет собой сбоку довольно плоское образова¬

ние. 3. Все планеты обращаются вокруг Солнца и во¬

круг своих осей, а также Солнце, планеты и их спутни¬

ки (за небольшим исключением) вращаются в одном и

том же направлении — против часовой стрелки. 4. В

расстояниях планет от Солнца есть известная законо¬

мерность. б. Ближе к Солнцу расположены небольшие

планеты земной группы с большой плотностью и не¬

большой массой, а дальше — планеты-гиганты с мень¬

шей плотностью и большой угловой скоростью враще¬

ния вокруг своих осей.

Объем брошюры не позволяет изложить детально

суть гипотезы Канта — Лапласа (это сделано в любом

учебнике астрономии), отметим лишь, что в науку она

привнесла великую диалектическую идею развития

природы, дала довольно стройную картину возникно¬

вения Солнца и планет вокруг него без всякого вмеша¬

тельства творца.] Поэтому, когда Наполеон спросил

Лапласа, почему он в своих работах не пишет о боге,

тот с полным основанием ответил: «Я не нуждался в

такой гипотезе!».

Тем не менее дальнейшее развитие астрономии по¬

казало, что гипотеза Канта — Лапласа не в состоянии

объяснить многие особенности Солнечной системы. По¬

требовались новые доказательства и аргументы, и в

начале XX века со своей гипотезой выступил англий¬

ский астроном Дж. Джинс. Согласно ей, планеты обра¬

зовались из вещества, вырванного из Солнца притяже¬

нием близко прошедшей от него звезды. Не говоря уж об

2G

очень редкой вероятности близкого прохождения двух

звезд (в сто квадриллионов—1017 лет — один раз!), из

такого вещества, «вырванного» из Солнца, планеты

просто не могли бы сформироваться.

Расчеты, сделанные в 40-х годах советскими учены*

ми, показали, что подобное вещество просто рассеялось

бы в окружающем межзвездном пространстве.

Крушение гипотезы Джинса привело к агностичес¬

ким идеям о невозможности познать такие астрономи¬

ческие процессы, как образование звезд и планет, про¬

исшедшие миллиарды лет тому назад, к возникновению

самых фантастических предложений на этот счет.

Но астрономия устояла перед натиском антинаучных

идей, не свернула с пути поисков закономерностей воз¬

никновения небесных тел. Большую роль здесь сыграла

советская астрономия, в частности работы основателя

казахстанской астрономической школы В. Г. Фесенкова

и известного ученого и полярника О. Ю. Шмидта. Бла¬

годаря их исследованиям, а также работам астрономов:

шведского — X. Альфвена, английского — Ф. Хойла и

других в настоящее время обстоятельства происхожде¬

ния нашей планетной системы можно считать установ¬

ленными. В них нет ничего, что говорило бы о какой-то

божественной роли планет. Обращающиеся вокруг

Солнца, как и наша Земля, планеты произошли в ре¬

зультате действия объективных законов природы. Про¬

исхождение, эволюция, строение планетной системы

подчинены естественным законам, и нет? никаких осно¬

ваний приписывать Солнцу и другим небесным телам

особую роль в определении и предсказании судеб людей.

Наоборот, изучив эти законы, человек сам в состоянии

узнать почти все о прошлом и будущем любого небес¬

ного тела. Если же наука что-либо о том или ином яв¬

лении еще не может сказать сегодня, то непременно

скажет об этом завтра.

27

СТРУКТУРА

КОСМИЧЕСКОЙ МАТЕРИИ

Какими великими, необозримыми казались, навер¬

ное, просторы Земли нашим далеким предкам! Да и

современного человека они впечатляют, хотя размеры

пашей планеты ему точно известны: по диаметру чуть

меньше 13 ООО км, площадь поверхности 510,2 млн. кв.

км, длина экватора 40 000 км, масса 5976* 1021 кг. На¬

ходится она от Солнца на расстоянии около 150 млн.

км. В Солнечной системе Земля — средняя планета,

Юпитер, Сатурн, Ураи и Нептун по всем этим показате¬

лям превосходят ее. Что же касается Солнца, то его

диаметр около 1 400 000 км, при соответствующей мас¬

се и площади поверхности. Наглядно изобразить нашу

планетную систему можно благодаря такому упрощен¬

ному примеру. Если представить себе Солнце в виде не¬

большой ягоды в центре футбольного поля, то планеты

по сравнению с ней казались бы пылинками, разбросан¬

ными на разных участках этого стадиона.

Что же связывает ягоду с пылинками, находящими¬

ся от нее на разных и довольно больших расстояниях?

Что же связывает ее с другими звездами, тоже ягодами

в нашем сравнении, находящимися на стадионах раз¬

личных городов? Иными словами, какова та сила, кото¬

рая управляет строением, движением небесных тел и их

систем?

На этот очень сложный вопрос наука долго не могла

дать ответа — вплоть до открытия великого английско¬

го ученого И. Ньютона. В изданном в 1687 году главном

труде — «Математические начала натуральной филосо¬

фии» он сформулировал свой закон всемирного тяготения:

все тела притягиваются друг к другу с силой, прямо

пропорциональной произведению масс этих тел и об¬

ратно пропорциональной квадрату расстояния между

.28

ними. Закон Ньютона, выведенный им индуктивным

путем, то есть рассуждеппем от частного к общему, уже

через 12 лет получил опытное доказательство в изуми¬

тельно тонком эксперименте английского исследователя

Генри Кавендиша, измерившего притяжение очень

небольших тел. Например, у двух людей среднего веса

на расстоянии 1 м друг от друга оно составляет

всего 1/40 мг. Но когда мы имеем дело с огромными

массами небесных тел, хотя и находящихся на соответ¬

ствующих космических расстояниях, положение замет¬

но меняется. Так, Земля притягивает Луну с силой,

равной примерно 2*1020Н, Солнце Землю — соответ¬

ственно 4-1022Н, пли в 200 раз сильнее, чем Земля при¬

тягивает Луну.

Используя формулы закона всемирного тяготения,

друг и соотечественник Ньютона астроном Э. Галлей

высчитал орбиту яркой кометы, получившей впоследст¬

вии его имя, и предсказал ее появление в 1758 году.

Открытие Леверье планеты Нептун, о чем уже говори¬

лось, а также многие другие достижения астрономии

убедительно показали, что именно тяготение является

той силой, которая отвечает за структурную организа¬

цию, строение космической материи.

Закон Ньютона прекрасно ответил на вопрос «как?»,

но, по словам Ф. Энгельса, не объяснил, а представил

наглядно современное состояние движения планет, то

есть не ответил на вопрос «почему?». Его решение упор¬

но искал сам Ньютон, многие ученые после него, и

только гениальный А. Эйнштейн своей теорией относи¬

тельности внес некоторую ясность, но лишь некоторую,

ибо природа силы тяготения до сих пор в значительной

мере остается загадкой. И все же именно сила тяготе¬

ния ответственна за весьма стройную организацию

космической материи. Идея структурности последней

стала проникать в астрономию еще в период античнос¬

ти, однако дальнейшее ее развитие было приостанов-

29

лсно победой геоцентрической системы мира Аристоте¬

ля—Птолемея с ее постулатом о конечности мира, огра¬

ниченного сферой неподвижных звезд. Возрождение

идеи структурности связано с именами Э. Сведенборга,

Т. Райта, особенно И. Канта и И. Г. Ламберта.

Немецкий ученый Ламберт в своих «Космологичес¬

ких письмах» (1761) утверждал, что Вселенная пред¬

ставляет собой бесконечную «иерархическую лестницу»

космических систем разного порядка: первый — Солнце

с планетами и кометами; второй — скопления звезд;

третий — Млечный Путь, состоящий из подобных звезд¬

ных скоплений; четвертый — совокупность млечных пу¬

тей. Так же, по возрастающей линии, образуются систе¬

мы пятого, шестого и т. д. порядков. Несмотря на неко¬

торые недостатки (элементы телеологии — идеалисти¬

ческого философского учения о всеобщей целесообраз¬

ности природы, механическое построение космических

систем по простой аналогии с Солнечной), главное во

взглядах Ламберта — его прогрессивная идея о струк¬

турной бесконечности Вселенной. Эта система в 1908 —

1922 годах была развита шведским ученым К. Шарлье

и ныне носит название системы Ламберта—Шарлье.

Взгляды о структурности мира первоначально носи¬

ли умозрительный характер, так как не могли подкре¬

пляться наблюдательным материалом. В частности,

даже такой, на сегодняшний день весьма тривиальный,

вопрос о существовании других звездных систем, подоб¬

ных Млечному Пути (нашей Галактике), очень долго

оставался предметом острых дискуссий. Для правиль¬

ного решения этих вопросов необходимо было наряду с

законами механического движения космических объек¬

тов знать и их физическую природу. Космологии в этом

случае потребовались бы данные астрофизики, да и

космологические сведения не выходили за пределы Га¬

лактики.

Интересно, что Ф. Энгельс понимал эту недостаточ-

30

иость современных ему астрономических наблюдений,

не дающих возможности точно оценить размеры и об¬

щую массу нашей звездной системы, но, несмотря на это,

твердо стоял на позиции признания множественности

звездных миров. Опираясь на работы У. Гершеля и не¬

мецкого астронома И. Г. Медлера, он уверенно писал:

«Туманности неправильной формы должны быть дале¬

кими мировыми островами...»К Энгельс говорил о гро¬

мадных расстояниях* на которых находятся эти «остро¬

ва» от Земли, связывал их звездную природу с их фор¬

мой. Гениальная прозорливость Ф. Энгельса дала

возможность, опираясь на философию диалектического

материализма, и в этом конкретном научном вопросе

высказать верные мысли.

Новое в вопрос о существовании других звездных

систем внесли успехи астрофизики, первые исследования

спектров туманностей. Так, английский астроном У. Хёг-

гинс открыл непрерывный характер спектра многих ту¬

манностей, что позволяло сделать вывод о звездном их

строении, поскольку такой спектр присущ звездам.

То обстоятельство, что и с помощью мощнейших

телескопов не удавалось увидеть звездное строение этих

туманностей, привело к еще одному важному предполо¬

жению: они находятся на громадных расстояниях, за

пределами Галактики. Но и это еще прямо не доказы¬

вало существование других звездных систем.

Дискуссия о множественности звездных систем име¬

ла глубокую философскую основу. Признание существо¬

вания других галактик опиралось на доказательство ма¬

териальной, пространственной и структурной бесконеч¬

ности Вселенной, отрицание же этого в конечном счете

приводило к утверждению о ее конечности. В самом деле,

во-первых, если Галактика является единственной звезд¬

ной системой Вселенной, то отсюда следовал вывод о

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 591.

91

материальной конечности мира, ибо количество звезд,

туманностей и других космических объектов в этой сис¬

теме хотя и громадно, но конечно. Во-вторых, этим приз¬

навалась также и структурная конечность Вселенной.

Так, если Галактика — единственная звездная система

во Вселенной, то ясно, что речь может идти лишь о 2—4-

структурных ступенях и не может быть продолжения

этой иерархии дальше, до систем более высоких поряд¬

ков, их просто нет.

К началу XX века накопился большой фактический

материал о туманностях, особенно о спиральных туман¬

ностях. Но все еще не было прямого доказательства су¬

ществования иных «островов» материи во Вселенной за

пределами Галактики. В обстановке «кризиса» естество¬

знания дискуссия по этому вопросу оживилась, приобре¬

тая яркие черты борьбы в космологии материалисти¬

ческой и идеалистической концепций. Космологи, попав¬

шие в этот период под влияние реакционной буржуазной

философии, прямо говорили о материальной конечности

Вселенной, связывая ее с признанием конечности мира

в пространстве и во времени. При этом они использова¬

ли отсутствие методов определения расстояния до очень

далеких космических объектов и невозможность дока¬

зать, во-первых, нахождение этих туманностей за преде¬

лами Галактики, во-вторых, их звездное строение. Однако

развитие астрономии преодолело эти временные затруд¬

нения. В конце первой четверти XX века на фотографиях

далеких туманностей было открыто их звездное строе¬

ние, а позднее определено наличие в их составе и газо¬

вых туманностей, аналогичных галактическим. Но и тог¬

да некоторые ученые объявили их образованиями, нахо¬

дящимися на границах Млечного Пути. Требовался точ¬

ный метод определения расстояний. И он бьтл найден:

его дало изучение переменных пульсирующих звезд, в

частности цефеид. Из их зависимости «период — свети¬

мость» американский астроном Г. Ливитт установила

32

способ определения расстояний до этих объектов, а от¬

сюда и до тех туманностей, в состав которых они входят.

С помощью крупнейшего тогда в мире 250-сантимет¬

рового рефлектора американский ученый Э. Хаббл в

1924 году получил фотографии трех туманностей, в том

числе туманности Андромеды, на которых- ясно можно

видеть их звездное строение. Это нанесло окончательный

удар ио «теории» единственности нашей звездной

системы. Впоследствии в этих туманностях открыли це¬

феиды и определили расстояние до них, а также устано¬

вили их линейные размеры. Оказалось, что они нахо¬

дятся за пределами Галактики и по своим размерам

сравнимы с нею.

Таким образом, развитие внегалактической астроно¬

мии окончательно отбросило идею о единственности

Млечного Пути, о материальной и структурной конеч¬

ности мира. Передовые космологические воззрения

XVIII века, замечательные предвидения Ф. Энгельса о

множественности во Вселенной материальных «остро*

вов», подобных Млечному Пути, получили блестящее

подтверждение. Материалистический дух новой космо¬

логии победил одно из конкретных выражений «кризи¬

са» в космологии. С доказательством существования

многих галактик, подобных нашей, бесконечно раздви¬

нулись границы этой науки. Она получила богатый ма¬

териал для изучения других космических систем, для

создания теорий о строении более высоких структурных

единиц Вселенной.

В настоящее время естественные науки и философия

единый материальный мир подразделяют на три облас¬

ти1: микромир элементарных частиц, макромир больших

1 Взгляды автора о существовании еще двух миров: гипомира—

субкнантиого уровня структурности самих «элементарных» частиц

и гипсрмнра бесконечной Вселенной изложены им в книге «Звезд¬

ный век человечества (Энгельс и астрономия)», .вышедшей-в .изда¬

тельстве «Казахстан» в 1974 году.

33

земных объектов, мегамнр астрономической Вселенной.

Если несколько детализировать эти миры, то можно вы¬

делить шесть структурных уровней организации материи.

Это, прежде всего, удивительный мир элементарных час¬

тиц со своими очень странными, на первый взгляд, но

объективными закономерностями. Следующий уро*

вень — атомы, соединение которых в молекулы и крис¬

таллы дает третий уровень, и мы вступаем в мир ве¬

ществ, в макромир. Четвертый — это планета со своими

геологическими, или, лучше сказать, планетарными осо*

бенностями и закономерностями. Когда масса небесного

тела достаточно велика и в его недрах есть условия ко¬

лоссального давления и температуры, оно становится са-

мосветящимся небесным телом, или звездой с совер¬

шенно новыми особенностями. Системы же нескольких

десятков и сотен миллиардов звезд — галактики перено¬

сят нас в область мегамира.

Рассмотрим кратко современные представления о

структуре последнего.

Мы уже видели, что Солнце со своими девятью боль¬

шими планетами, их спутниками, малыми планетами,

метеорами и кометами составляет Солнечную, или пла¬

нетную, систему как первую ступень восходящей иерар¬

хии в организации космической материи. Структура

Солнечной системы — след ее происхождения и резуль¬

тат последующей эволюции. Составляющие эту систему

небесные тела весьма прочно «скреплены» силами тяго¬

тения, и прежде всего Солнца. Ведь из общей массы на¬

шей планетной системы на его долю приходится более

99 процентов. Масса Солнца, составляющая примерно

2 • 1033 г, в 333 000 раз больше земной. Этой массе соот¬

ветствует (по закону всемирного тяготения) и сила тя¬

готения. Поэтому неудивительно, что все члены Солнеч¬

ной системы с различными скоростями (скорость Земли,

например, — около 30 км/с) по своим несколько вытя¬

нутым орбитам (а кометы — по очень вытянутым) обра¬

34

щаются вокруг центрального светила. Именно сила тяго¬

тения Солнца удерживает вокруг него все планеты и ма¬

лые тела системы, которые иначе, в результате центро¬

бежных сил вращения, давно разлетелись бы в просто¬

ры окружающего космического пространства.

Положение (прошлое, нынешнее или будущее) не¬

бесных тел Солнечной системы современная астрономия

определяет с точностью до долей секунды угловой дуги

(как известно, круг делится на 360 градусов, градус сос¬

тоит из 60 минут, а минута — из 60 секунд). А ведь это

толщина человеческого волоса на расстоянии в десятки

метров! Увы, эти определения не дают никаких «указа¬

ний» о наступлении тех или иных земных событий и,

тем более, о судьбах отдельных людей из 4,5-миллиард¬

ного населения Земли.

Современная астрономия пока не располагает неоп¬

ровержимыми данными о существовании планетных сис¬

тем вокруг других звезд1, но косвенных фактов, говоря¬

щих об этом, пожалуй, достаточно. Одинокие (с плане¬

тами вокруг или без них), двойные и кратные (состоя¬

щие из трех, четырех, пяти и т. д.) звезды, расположен¬

ные, скажем, в окрестностях Солнца, составляют их

совокупность. Расстояния между ними, по нашим зем¬

ным масштабам, довольно значительные, поэтому опре¬

деляются не километрами (получились бы очень гро¬

моздкие цифры), а световыми годами. Световой год —

это расстояние, которое проходит свет со скоростью

300 000 км в секунду в течение целого года! Его кратко

записывают так: 9,46-1012 км, то есть 946 с 10 нулями!

Так, ближайшая к Солнцу звезда Проксима Центавра

расположена на расстоянии почти 4,5 световых года. Но,

несмотря на такие расстояния, сила тяготения, созда¬

ваемая громадными массами звезд, достаточна, чтобы

1 См. об этом подробнее в брошюре автора «Жизнь во Все¬

ленной» (Алма-Ата, «Казахстан», 1975).

35

и эти светила находились в определенных связях и отно¬

шениях друг с другом.

Различные совокупности звезд образуют звсздиую

систему, или галактику. Так, Млечный Путь — грандиоз¬

ное космическое образование, имеющее вытянутую фор¬

му (большой диаметр около 100 000, малый — около

20 000 световых лет), состоящее из 150—200 миллиардов

звезд. Солнечная система расположена на ее окраинах

(при сравнении Галактики с территорией Казахстана

местом нашей системы можно бы назвать Мангышлак,

период обращения вокруг центра — 200 миллионов лет).

Отсюда, кстати, ясно, что места созвездий на небе и их

взаимное расположение (в том числе столь важных для

астрономии зодиакальных созвездий) с течением време¬

ни будут меняться, и всю «технологию» звездочетства

постепенно придется пересматривать. Например, наступ¬

ление периода дождей связывать не с нахождением

Солнца в созвездиях Водолея или Рыб, а, скажем, с соз¬

вездием Дракона. Небезынтересно отметить, что в ре¬

зультате движений Солнца и Земли именно одна из1

звезд этого созвездия — Тубан — через 20 000 лет будет;

указывать точно на север, то есть займет место нынеш¬

ней Полярной звезды.

В мир галактик астрономия вступила лишь в конце

20-х годов нашего столетия. Этот мир оказался очень

сложным, экзотичным, непривычным. Хотя друг от дру¬

га они располагаются на расстоянии нескольких миллио¬

нов световых лет, но, несмотря на это, связаны теми же

силами тяготения, составляют определенные ступени

лестницы структурной организации космической мате¬

рии. Так, паша Галактика совместно с такой же гигант¬

ской спиральной галактикой в туманности Андромеды,

небольшими галактиками неправильной формы (Боль¬

шое и Малое Магеллановы облака) и другими состав¬

ляет местную систему галактик. Те, в свою очередь,—сле¬

дующие ступени лестницы мира и т.д. Последняя ступень

36

структурной организации космической материн, из¬

вестная современной науке, носит название Метагалак¬

тики. Ее размеры поразительны: есть основания считать,

что диаметр Метагалактики — примерно 50 миллиардов

световых лет! Самые крупные современные астрономи¬

ческие инструменты (например, 6-метровый советский

оптический телескоп или наш же радиотелескоп

РАТАН-600) могут фиксировать небесные объекты, на¬

ходящиеся от нас на расстоянии почти 20 миллиардов

световых лет. Но и эти приборы пока не достигли

«краев» Метагалактики, составляющей, по-видимому,

лишь небольшую часть бесконечной в пространстве и

вечной во времени Вселенной.

Изучение мира галактик привело ко многим интерес¬

нейшим открытиям. Остановимся вкратце на некоторых

из них.

Начиная с 60-х годов прошлого века в астрономии ис¬

пользуется так называемый спектральный метод. Суть

его в следующем. Если обычный бесцветный свет, скажем

Солнца, пропустить через стеклянную призму, то он раз¬

лагается на семь цветов: красный, оранжевый, желтый,

зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Мы иногда наб¬

людаем это после дождя, когда капельки воды разлага¬

ют солнечный свет и видно радугу. Было установлено,

что каждый химический элемент, находящийся в составе

светящегося тела, спектр которого мы получаем, в точно

определенной его части имеет свою линию — полосу пог¬

лощения или испускания. Изучая их характер, интенсив¬

ность на спектре небесного тела (то есть на фотографии

этого спектра), астроном точно может сказать, из каких

химических элементов это светило состоит, в каком сос¬

тоянии они находятся, каково их количество и т. д.

На фотографиях спектров далеких небесных объек¬

тов—галактик в конце 20-х годов XX века стали обна¬

руживать линии химических элементов в «непривычных»

местах спектра — все они оказались смещенными к

37

красной, длинноволновой, части спектра. Это явление

получило название красного смещения. При этом оказа¬

лось, что чем дальше от нас находится наблюдаемая га¬

лактика, тем больше величина красного смещения в ее

спектре. Это явление долго оставалось непонятным, по¬

ка не было предложено объяснить его так называемым

эффектом Доплера, установленным первоначально для

звуковых волн. При приближении источника волн (в

данном случае электромагнитных, видимую часть кото¬

рых и составляет свет) к наблюдателю их длина

становится короче, то есть происходит фиолетовое сме¬

щение, а при удалении — увеличивается, и все линии

спектра смещаются в красную, длинноволновую, сторо¬

ну. Чем больше величина смещения, тем больше ско¬

рость приближения или удаления источника наблюдае¬

мого света, иначе говоря, по величине смещения можно

вычислить лучевую скорость (по лучу зрения — к нам

или от нас) движения небесного объекта, спектр кото¬

рого мы анализируем. Этот же метод позволяет опреде¬

лить и расстояние до данного объекта.

Таким образом, явление красного смещения было ис¬

толковано как доказательство «разбегания» галактик—■

возникла теория расширяющейся Вселенной. Однако

сразу же подчеркнем, что речь в ней идет не о всей бес¬

конечной Вселенной, не о Вселенной как целом, а о так на¬

зываемой астрономической, или той ее части (диаметром

около 40 миллиардов световых лет), которую наблюдает

и изучает современная астрономия. Это во-первых. А, во

вторых, «разбегание» галактик — явление локализо¬

ванное во времени, то есть присущее современному (в

несколько миллиардов лет) этапу эволюции нашей

астрономической Вселенной.

Некоторые буржуазные ученые, разрабатывавшие

основы теории расширяющейся Вселенной, первоначаль¬

но придали ей несколько религиозный характер: писали

об «атоме-отце», от которого началось это расширение, о

38

творении материи, о точном моменте времени, когда бог

сказал «Да будет свет» и возникло коротковолновое

жесткое излучение и т.д. Поэтому неудивительно, что

римский папа Пий XII в 1951 году в своей речи «Дока¬

зательства существования бога в свете современной нау¬

ки», провозглашенной перед учеными академии Ватика¬

на, а затем, через год, перед участниками международно¬

го астрономического конгресса в Риме, в числе научны*

теорий, которые «все яснее обнаруживают присутствие

бога за каждой дверью, открываемой наукой» назвал и

’теорию расширяющейся Вселенной, дав ей свое апос¬

тольское благословение. Но глава католической церкви,

пожалуй, поторопился. В этой теории нет ни на гран ре¬

лигиозного содержания. Она точно фиксирует и объяс¬

няет объективные, существующие вне и независимо от

чьего-либо, в том числе и божественного, сознания осо¬

бенности эволюции космической материи.

Если вернуться к астрологии, к идее о предсказании

судеб людей по движению светил, то теория расширя¬

ющейся Вселенной наносит сильнейший удар по ее

догмам. Ведь астрология опирается на повторяемость

небесных явлений (мы уже писали о попытках сравне¬

ния этой повторяемости с исторической хронологией),

об одинаковом влиянии их на земные события и т. п. А

теория расширяющейся Вселенной свидетельствует, что

в крупномасштабном развитии космической материи, в

движении звездных «островов» — галактик и целых их

«архипелагов» в течение миллиардов лет никакой повто¬

ряемости нет. Небеса, представлявшиеся астрологам

вечными и неизменными, вдруг обрели подвижность и

изменчивость.

Эта изменчивость небесных тел касается не только

их движений, но и в еще большей мере — превращений,

которые происходят в них самих. Детальное изучение

физики космических объектов, тех процессов, которые

происходят на их поверхности и особенно в недрах, по¬

39

казало, что эволюция звезда галактик и их систем связа¬

на с грандиозными явлениями,* зачастую носящими ка¬

тастрофический характер,

К этим нестационарным процессам современная

астрономия относит пять групп явлений: 1) нестационар¬

ные процессы на обычно стационарных объектах; 2) пе¬

ременные звезды; 3) взрывающиеся звезды; 4) ядра га¬

лактик и радиогалактики; 5) взрывное происхождение

Метагалактики. Остановимся на некоторых из них.

Так, Солнце, да и его планеты, рассматриваются как

«спокойные», нестационарные объекты. Но так ли уж

они «спокойны»? Ведь в геологической истории пашей

Земли совершались глобальные тектонические процессы

образования систем высочайших гор, глубочайших океа¬

нических впадин. И в наши дни наблюдаются изверже¬

ния вулканов, ежегодно происходят десятки тысяч сла¬

бых и несколько крупных, а иногда и разрушительных

землетрясений. Что касается больших планет—Юпитера,

Сатурна, то планетарные процессы на их поверхности и

в недрах носят еще более мощный, соответствующий' их

массе и размеру характер.

Солнце — звезда стационарная. Термоядерные про¬

цессы, служащие, по-видимому, источником его энергии,

происходят в недрах Солнца в более или менее «спокой¬

ной» обстановке. Если бы оно эволюционировало не¬

стационарно, то на Земле не возникла и не развивалась

бы органическая жизнь, она не могла бы прогрессиро¬

вать до появления человека. Но ведь и на Солнце проис¬

ходят весьма мощные процессы, результатом которых

являются солнечные факелы-протуберанцы, вырываю¬

щиеся на сотни тысяч километров от его поверхности.

На излучение энергии в окружающее космическое

пространство Солнце ежесекундно теряет сотни миллио¬

нов тонн своей массы. Из этой громадной энергии по¬

верхность нашей планеты получает лишь одну двухмил¬

лиардную часть. Но и эта мизерная доля солнечной

4а

энергии — источник ветров, ураганов, морских течений и

штормов, роста растений и т. п., иными словами, источ¬

ник жизни на Земле. Но все же Солнце не переживает

катастрофических взрывов.

А между тем в нашей, да и в составе звездного насе¬

ления других галактик есть немалое число так называе¬

мых эруптивных, или взрывающихся, звезд. Суть их в

следующем. В зависимости от конкретных условий обра¬

зования и происходящих в недрах астрофизических

процессов у некоторых звезд в их развитии существует

взрывной этап: ничем особенно не примечательная до

этого звезда вдруг взрывается, сбрасывает свою обо¬

лочку, которая начинает расширяться со скоростью до

тысячи километров в секунду. Блеск такой звезды изме¬

няется, она становится одной из самых ярких звезд. Эти

звезды получили название Новых, хотя здесь речь идет,

разумеется, не о возникновении не существовавшей ра¬

нее, действительно новой звезды, а о взрыве существо¬

вавшей. В нашей Галактике ежегодно происходит взрыв

около 100 Новых звезд.

Еще более грандиозен (и более редок — примерно

раз в столетие в данной галактике) взрыв звезд, назван¬

ных Сверхновыми. При взрывах они в течение несколь¬

ких дней становятся ярче галактик (состоящих, как из¬

вестно, из десятков и сотен миллиардов звезд), в состав

которых они входят. При этом выделяется колоссальная

энергия — около Ю43 Дж (джоуль— единица энергии и

количество теплоты). Чтобы представить себе это, при¬

ведем такое сравнение: по нашим ценам на электричест¬

во и золото за 1043 Дж энергии надо бы платить слитка¬

ми золота размером с земной шар ежеминутно в тече¬

ние 150 ООО лет!

В результате подобных взрывов меняется вся струк¬

тура звезды. Ее оболочка сбрасывается и расширяется в

космическом пространстве в виде диффузного (рассеян¬

ного) вещества, а центральная часть сжимается до очень

41

небольшой по размерам (до 10 км) и с очень высокой

плотностью вещества звезды. Остатком одного такого

взрыва Сверхновой, происшедшего в 1054 году (это со¬

бытие было зарегистрировано в китайских хрониках),

является так называемая Крабовидная туманность, кото¬

рая до сих пор — через более чем 900 лет после взрыва—

продолжает расширяться со скоростью 1500 км/с. В цент¬

ре ее находится крохотная (не более 10 км радиусом);

звезда, масса которой примерно равна массе Солнца.

Отсюда ясно, что плотность вещества у таких звезд гро¬

мадна: она равна 1015 г/см3, иными словами, в одном ку¬

бическом сантиметре содержится миллиард тонн веще¬

ства! Конечно, говорить при этом о существовании мо¬

лекул или даже атомов не приходится. При такой плот¬

ности звезды могут состоять из одних только тяжелых

ядерных частиц — нейтронов, откуда они и получили

название нейтронных звезд, или пульсаров (в результа¬

те очень быстрого вращения их излучение в диапазоне

радиоволн периодически — в течение от нескольких со¬

тых долей до сотен секунд — меняется, пульсирует), то

есть пульсирующих источников радиоизлучения.

Пожалуй, еще более поразительны космические взры¬

вы, связанные с галактиками, вернее, с активностью их

ядер. Раньше считалось, что последние— это тесное

скопление сотен миллионов звезд. Но было обнаружено:

излучение ядер некоторых галактик в оптическом и осо¬

бенно в радиодиапазоне изменяется за несколько меся¬

цев и даже недель, что не должно бы происходить при

их звездной природе. Это привлекло к ним пристальное

внимание астрономов, тем более, что 20 лет назад были

открыты похожие на ядра галактик объекты, находя¬

щиеся от нас на громадных (до десяти и более милли¬

ардов световых лет) расстояниях. Их назвали кваза¬

рами, или квазизвездными объектами.

Квазары оказались очень компактными объектами,

размерами в несколько световых недель и, возможно, не

42

превышающими радиус орбиты Юпитера, то есть во

много тысяч раз меньше галактик. Но мощность их

излучения в десятки раз превосходит излучение целой