Автор: Ардашев А.Н.

Теги: армейская служба в целом пехота инфантерия период второй мировой войны (1939 -1945 гг) справочник военная техника военное дело военная история

ISBN: 978-5-699-33627-2

Год: 2009

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

Алексей Ардашев

Зажигательное

и огнеметное

оружие

Москва

«ЯУЗА»

«ЭКСМО»

2009

УДК 356.113

ББК 63.3(0)62

А 79

Оформление художника П. Волкова

Ардашев А. Н.

А 79 Зажигательное и огнеметное оружие / Алексей Ардашев. —

М.: Яуза : Эксмо, 2009. — 704 с. — (Оружие Победы).

ISBN 978-5-699-33627-2

С доисторических времен человек применял для уничтожения

врагов всепожирающее пламя. Из века в век захватчики проходили

по завоеванным странам «огнем и мечом». Огонь и поныне остается

одним из главных и самых мощных поражающих факторов совре-

менной войны. А самая надежная и эффективная тактика опустоше-

ния вражеской территории — тактика «выжженной земли»...

Эта книга посвящена боевому применению огня на протяжении

4000 лет — от простых зажигательных стрел и метательных факелов

до реактивных и фугасных огнеметов, от легендарного «греческого

огня» до напалма, от общедоступного «коктейля Молотова» до слож-

нейших систем, которые в считаные секунды могут' залить сотни

квадратных метров вражеской территории морем пламени. В дан-

ном исследовании представлена исчерпывающая информация не

только об основных типах огнеметного и зажигательного оружия, не

только обо всех видах зажигательных веществ, но и о методах, так-

тике и законах огненной войны, о боевом применении зажигатель-

ного оружия в различных конфликтах.

УДК 356.113

ББК 63.3(0)62

© А.Н. Ардашев, 2009

© ООО «Издательство «Яуза», 2009

© ООО «Издательство «Эксмо», 2009

ISBN 978-5-699-33627-2

Моим сыновьям,

Максиму, Денису и Ивану,

посвящается эта книга

ОТ АВТОРА

Люблю запах напалма по утрам!

Это запах победы...

к/ф «Апокалипсис сегодня»

Данная книга посвящена огню как самому грозному ору-

жию всех времен и народов, с начала человеческой истории и

до наших дней.

Тема военного огня безгранична. Всепожирающее пламя

в качестве оружия использовалось человечеством с доисто-

рических времен. Огонь — это феномен человеческой куль-

туры, старейшее в истории человечества оружие, наиболее

универсальное. Изучая историю цивилизации в целом и во-

енную историю в частности, невольно бросается в глаза та ко-

лоссальная роль, которою играло огненное оружие в войнах

человечества. Но военный аспект пламени в исторической

литературе часто недооценивается. О зажигательном оружии

обычно говорится вскользь, не акцентируя внимания на его

часто стратегической роли.

Первым огнеметчиком был, наверное, сказочный Змей

Горыныч. Широко использовались огнеметные смеси и в ан-

тичные времена, и в Средневековье. Пожалуй, огонь — это

единственный вид оружия, оставшийся по сути своей неиз-

менным на протяжении тысячелетий. Не утратил он своей

роли и в XXI в. Ведь одним из главных поражающих факторов

и ядерного взрыва, и лазерного излучения является именно

термический, зажигательный эффект.

Считается, что оружие массового поражения — привиле-

гия века XX. К нему традиционно относят химическое, бакте-

риологическое и ядерное оружие. Но почему-то забывают про

боевой огонь. А ведь зажигательное оружие постоянно ис-

пользуется на протяжении всей истории человеческой циви-

лизации, и его эффективность вполне сравнима с действием

современных видов ОМП. С помощью древнего как мир огня

веками успешно решались боевые задачи, которые теперь ас-

социируются с самыми новомодными видами ОМП — стира-

лись с лица Земли цветущие города (геноцид), уничтожались

посевы и леса целых стран (экологическая война).

5

Поэтому зажигательные средства по их боевой эффектив-

ности вполне можно назвать ядерным оружием древности. Но

и в начале третьего тысячелетия боевое пламя является одним

из самых главных поражающих факторов современного ору-

жия. Более того — огнеметно-зажигательное оружие считает-

ся одним из самых варварских методов современной войны, и

его применение ограничено международными конвенциями

(хотя, когда идет война, разве кто-то смотрит на какие-то там

законы...).

К сожалению, зажигательному оружию традиционно

не везет в научно-популярной литературе. Подобные из-

дания часто проходят мимо «огненной» темы, традиционно

освещая лишь стрелковое, бронетанковое, авиационное и

морское оружие, т.е. только те его виды, которые массово и

зримо присутствуют на поле боя и очень эффектны внешне.

Профессиональные издания с грозными грифами хранятся в

спецбиблиотеках и любопытствующему любителю военной

техники малоизвестны и недоступны (а ведь в дореволюци-

онной России существовало влиятельное «Общество ревни-

телей военной техники»!). Пожалуй, только кинематограф

полной мерой отдал должное пиротехнике, точнее, ее внеш-

ним эффектным проявлениям, но оружие в кино — отдельная

и очень неоднозначная тема.

А ведь отечество наше в этой области военной техники ча-

сто было и есть «впереди планеты всей» и имеет ряд приори-

тетов: в России сконструировали первую в мире зажигатель-

ную пулю в 1860-е гг. (еще для гладкоствольного оружия!), в

СССР в 1939 г. впервые разработали эффективную загущен-

ную огнесмесь (прототип американского напалма), создали

знаменитый «коктейль Молотова», аналогов которому не бы-

ло в то время, а современные отечественные термобарические

боеприпасы не превзойдены и поныне.

В этой книге мы постараемся рассказать о зажигательном

оружии в непрерывном историческом развитии и совершен-

ствовании, его современном состоянии и перспективах на

будущее.

Благодарности

Автор выражает огромную благодарность С.Л. Федосееву

за глубокий вклад и живейшее участие в подготовке материа-

ла для главы «Огонь в броне».

Введение

ВСЕПОЖИРАЮЩЕЕ ПЛАМЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Зажигательные средства являют-

ся в военном деле техническими

средствами борьбы, действующи-

ми посредством развиваемой ими

высокой температуры. Их назначе-

ние — вызывать пожары строений,

складов горючего, лесов и посевов,

взрывы боеприпасов и порчу мате-

риальной части, х

Военная энциклопедия

Война с огоньком

Многие считают, что одним из величайших открытий в

истории человечества было изобретение колеса. При всем

уважении, позвольте им возразить.

А как же огонь?

Разве не он изменил всю историю и весь жизненный уклад

человечества? Правда, огонь люди не изобрели, а всего лишь

укротили. Но ведь сути дела это не меняет. Именно огонь дал

решающий толчок развитию человечества. За многовековую

историю человечества люди использовали огонь совершенно

по-разному: для тепла, для приготовления пищи, для освеще-

ния жилища и для разрушения жилища, а также огонь давал

жизнь человеку и забирал ее. Человечество научилось исполь-

зовать огонь для собственного развлечения — всего лишь бла-

годаря изобретению фейерверка. История пиротехники начи-

нается еще за тысячи лет до Рождества Христова, в Древнем

Китае, даже прежде, чем был изобретен порох.

Огонь — одно из самых больших чудес природы, с кото-

рым человек познакомился на заре своего существования.

С того времени, когда титан Прометей похитил с Олимпа

огонь и принес его людям, пламя приобрело решающую роль

в развитии человеческой цивилизации.

Огонь — самое грозное оружие всех времен и народов,

с момента своего приручения и до наших дней являющееся

одним из главных и самых мощных поражающих факторов

боевого оружия. Идея использовать огонь для защиты и на-

падения родилась, пожалуй, в тот самый счастливый миг, ког-

да первобытный человек притащил в пещеру горящую ветку,

с помощью которой мог защититься от хищников. С тех пор

7

применение огня в военных целях постоянно совершенство-

валось. Еще с незапамятных времен защитники осажденной

крепости сыпали на голову нападающим горящие уголья, ли-

ли кипяток и смолу. Осаждающие не оставались в долгу и за-

сыпали город горящими стрелами и «огненными» горшками,

вызывая страшные пожары.

Упоминание об «огненном» виде вооруженной борьбы мы

находим в самых ранних письменных источниках. С периода

первых сражений и битв между народами человек стремил-

ся использовать огонь в качестве боевого средства. Века-

ми захватчики проходили «огнем и мечом» по завоеванным

странам. И именно это являлось одним из основных видов

поражения — огонь и меч! (и именно в такой последователь-

ности — сначала огонь, а уж потом и меч). И чего стоит одно

только название самой эффективной тактики опустошения

вражеской территории — тактики «выжженной земли»! И са-

мая грозная военная команда на многих языках мира звучит

именно так — «огонь»! И если применительно к любому виду

обычного оружия выражения «точный огонь», «кинжальный

огонь», «плотный огонь», «огонь на поражение» не более чем

образ, гипербола, то относительно зажигательного оружия

они применимы в самом буквальном смысле. И злому соседу

издревле подпускали «красного петуха»... Да и ущерб от мас-

совых пожаров многократно превышает таковой от всех дру-

гих видов оружия. Даже в мифологии самым страшным про-

тивником героев являются огнедышащие драконы и прочие

Змеи Горынычи. Да и главный оппонент бога, дьявол, стра-

шен прежде всего адским пламенем.

Пламя всегда обладало огромной притягательной силой

для людей. Огонь — это феномен человеческой культуры.

Практически все народы прошли в своем развитии этап по-

клонения огню и его обожествления. Жертвенный и очисти-

тельный огонь — признак многих религий мира и не менее

многих обрядов. Огнепоклонники, поклоняющиеся священ-

ному огню, были практически во всех уголках земного шара.

Да и самый распространенный «акт веры» Средневековья,

аутодафе, в период расцвета инквизиции, являлся казнью

еретика именно на очистительном огне костра. Отголоском

древних времен можно считать и олимпийский огонь, и «веч-

ный огонь», зажигаемый в наше время над могилами павших

на поле брани.

Известно, какие огромные толпы зевак собирают крупные

пожары, любующиеся зрелищем разгула стихии огня. А уж

8

огненные зрелища — фейерверки — всегда и везде пользо-

вались всенародной любовью. Психиатры даже различают

одну из «маний» — пироманию. Страдающий этим недугом

маньяк-поджигатель готов спалить хоть свой дом, лишь бы

полюбоваться на чудесный вид огня, к которому он испыты-

вает болезненное и неодолимое влечение.

А как поэтично воспевали небесный (солнечный) огонь

стихотворцы! Например, Ломоносов (1743):

Когда бы смертным столь высоко

Возможно было возлететь,

Чтоб к солнцу бренно наше око

Могло, приблизившись, воззреть,

Тогда б со всех открылся стран

Горящий вечно океан.

Там огненны валы стремятся

И не находят берегов;

Там вихри пламенны крутятся,

Борющись множество веков;

Там камни, как вода, кипят,

Горящи там дожди шумят.

Наряду с самым широким использованием огня в мирных

целях люди издавна пользуются им как мощным средством

поражения и разрушения во время войн. И если мечи в наше

время как-то вышли из употребления, то грозное пламя в во-

енном деле здравствует и процветает и поныне, лишь много-

кратно усилив свою поражающую мощь.

Огонь — старейшее в истории человечества оружие, яв-

ляющееся наиболее универсальным. Появляются новые и ис-

чезают старые средства вооруженной борьбы, но огонь был,

есть и будет одним из основных средств поражения против-

ника при любом уровне развития техники, технологии, циви-

лизации.

Идея огнеметания уходит корнями глубоко в историю.

Огонь был одним из первых средств, применявшихся для за-

щиты и нападения еще на заре существования человечества.

Костры защищали стоянки наших далеких предков от нападе-

ния хищных зверей, пылающий пучок сухих смолистых веток

был в руках загонщиков, гнавших животных к заранее отры-

тым и замаскированным ловчим ямам при облавных охотах.

А уж потом огонь был применен и против себе подобных. Го-

рящие факелы, головни, угли использовались при различных

столкновениях между племенами.

9

Боевая эффективность пламени в качестве оружия опре-

деляется тем, что достаточно возникнуть даже небольшому

очагу огня, и пожар уже вполне самостоятельно будет длиться

до тех пор, пока не сгорит все, что может гореть в зоне его

досягаемости. Наглядный пример: чтобы одним махом уни-

чтожить город среднего размера с помощью взрыва, необхо-

димо как минимум иметь ядерную бомбу. А чтобы получить

тот же эффект с помощью огня — достаточно и одной спички

(по русской пословице, как известно, Москва, от грошовой

свечки сгорела).

И наши предки использовали огонь на войне с не мень-

шей изобретательностью, чем мы, применяя зажигательные

вещества, не уступающие часто по своей боевой эффектив-

ности сверхсовременным видам оружия, разработанным на

уровне самых «высоких технологий».

Здесь следует отметить, что никогда в истории челове-

чества не существовало абсолютного оружия, пригодного к

применению всегда и везде, в любой ситуации. В разное вре-

мя на роль абсолюта претендовали самые разные виды ору-

жия — например пулеметы, танки, авиация, ядерное оружие,

лазеры и космическое оружие «звездных войн», но даже такое

столь уничтожающее и умертвительное оружие, как атомное,

не является подлинно универсальным, и на его применение

накладывается множество ограничений: технических, поли-

тических, физических, экологических, юридических, этиче-

ских. Но проходили века, приходили и уходили в небытие,

сменяя друг друга, претенденты на верховный титул в мире

оружия. И, пожалуй, только зажигательное оружие, не буду-

чи, конечно, полностью универсальным, в наибольшей сте-

пени приближается к этому понятию.

На протяжении всей военной истории оно практически

всегда оказывалось одним из главных поражающих факторов,

с одинаково высокой эффективностью решающее как такти-

ческие, так и стратегические задачи войны. Зажигательному

оружию часто принадлежала решающая роль в исходе мно-

гих битв, сражений, осад, войн, радикально меняющих лицо

истории.

Интересно, что прародителем современного огнестрель-

ного оружия явилось именно оружие огнеметающее. Поэтому

древние зажигательные боевые устройства явились родона-

чальниками не только суперсовременных напалмов и термо-

барических боеприпасов, но и всего спектра грозного огне-

стрельного оружия современности.

1. БОЕВОЙ ОГОНЬ В ФОЛЬКЛОРЕ

Прометей принес людям огонь —

благо это или беда?

В. Б. Шкловский

Огнедышащий Змей Горыныч

Огонь прочно вошел в фольклор. В античности было при-

нято разделение окружающего мира на четыре элемента —

земля, вода, воздух и огонь. Четвертый элемент — Огонь (или

Эфир), по мнению древних греков, находится над элементом

Воздуха. Этому элементу соответствует космическое прост-

ранство, которое можно назвать «эфирным».

Огня боится все живое. В мифологии большинства наро-

дов мира самым страшным противником сказочных героев

являются огнедышащие драконы и всякие прочие Змеи Го-

рынычи. Да и дьявол страшен адским пламенем. Кстати, о

мифологии.

...Ветра нет, а тучу нанесло,

Дождя нет, а сверкает молния,

Молний нет, а искры сыплются.

Летит Горыныч о двенадцати головах,

Хочет Добрыню с конем сжечь...

Русская былина

Знакомый нам всем с детства образ огнедышащего Змея-

дракона существует не только в нашем отечественном фоль-

клоре. У египтян Великий Змей Апоп охранял драгоценную,

питающую землю влагу. В древнеиндийской мифологии де-

мон Вритра тоже, удерживая дождь, ложился вокруг облаков,

выступая в роли хранителя вод. В общеафриканских мифах

змеи — поглотители вод — выступают в виде радуги. Неуди-

вительно, что некоторые отечественные исследователи стали

выводить фигуру Змея Горыныча непосредственно из миро-

11

вого «стада» драконов^ трактуя былину о борьбе Добрыни

со Змеем как аллегорическое изображение крещения Руси и

борьбы с язычеством.

Действительно, легенда о св. Георгии, победителе дракона,

стала известна на Руси уже приблизительно с XI в. Но эта гипо-

теза не объясняет многих «индивидуальных» признаков Змея

Горыныча — многоголовость, наличие огненных крыльев, «хо-

бота», «черной крови» и так далее — заметно отличающих его

от драконов других стран. Благодаря этим признакам можно

утверждать, что Змей Горыныч — явление отечественное.

Исследователи объясняли эти признаки и метафорическим

осмыслением природных сил (молнии, падающие звезды, ме-

теоры, гроза), и мифологизированной формой представлений

древних славян о мамонтах, и аналогией со смерчем. Но в ре-

зультате Змей до конца не объяснен ни одной из этих гипотез.

Но ведь должно же реально существовать явление, психиче-

ским отражением которого явился образ Змея Горыныча? Со-

вокупность признаков, составляющих целостный образ Змея

Горыныча, позволяет предположить, что перед нами не явле-

ние природы, а, скорее всего, какой-то тип оружия.

Из исторических источников известно, что воинам Древней

Руси приходилось сталкиваться с «греческим огнем». Многое

из описанного в летописях позволяет вспомнить образ Змея

Горыныча: и падающий с неба огонь, и возможность появле-

ния «огненной реки» из-за горящей пленки нефти, и сам образ

дракона, заимствованный, скорее всего, у тех же греков.

С другой стороны, хотя порох и многие зажигательные

вещества, а также оружие на их основе, являются китайским

изобретением, благодаря военно-экономическому шпионажу

они быстро стали достоянием соседних стран — киданьской

империи, чжурчженьской армии, татаро-монголов, с кото-

рыми позже столкнулась в смертельной схватке Русь. И вот

как раз то артиллерийское и зажигательное оружие татаро-

монголов вполне сопоставимо с образом Змея Горыныча по

всей системе признаков.

1. Змей Горыныч является носителем огня («из ноздрей

пламя пышет»), который используется им как оружие, могу-

щее опалять или даже сжечь. «Огненные снаряды» некоторые

авторы определяют как «гранаты фонтанирующего действия».

При излете или попадании снаряда в цель предварительно по-

дожженная горючая смесь дефлагировала в замкнутом объеме

оболочки, выпуская через оставленное отверстие «огненный

фонтан» пороховых газов.

2. Змея Горыныча постоянно сопровождали клубы дыма

12

(«из ушей дым валит»). Заряд перед запуском поджигался

либо при помощи раскаленного шила, либо при помощи за-

пальных шнуров. Последние в полете искрили и дымили.

3. Змей Горыныч многоголов — шаро- или бочонкообраз-

ная форма снарядов напоминает собой голову какого-то жи-

вотного. Зная пристрастие китайцев к эстетизации предметов

культуры, можно предположить раскраску некоторых из сна-

рядов под головы драконов. Тогда неразорвавшиеся снаряды

могли восприниматься защитниками как кем-то отрублен-

ные головы.

4. Змей Горыныч имеет когти («медные когти на солнце

блестят»). Некоторые типы снарядов имели различные ме-

таллические крючки или лапы, позволявшие им намертво

вцепляться в деревянные строения.

5. Змей Горыныч имеет «хобота», которыми он может

«ушибить» или «задушить». Согласно В. Далю, древнерусское

«хобот» означает не что иное, как «хвост», а также «изгиб»,

«погиб», «дуга». Шлейфы дыма, тянущиеся за снарядами и

ракетами по баллистической кривой, и были самыми на-

стоящими «хоботами». А учитывая их ядовитый состав, они

вполне могли и «ушибить», и задушить, т.е. лишить дыхания,

души, жизни.

6. Полет Змея Горыныча сопровождается страшным сви-

стом и грохотом. Летящие и взрывающиеся снаряды не толь-

ко издавали свист и грохот сами по себе, но были и специ-

альные их типы, действие которых должно было оказывать на

противника психологическое, устрашающее воздействие.

7. Змей Горыныч имеет «бумажные» или «огненные» кры-

лья. — Не только ракеты, но даже некоторые типы снарядов

имели стабилизаторы, которые действительно изготавлива-

лись из бумаги и имели форму птичьих крыльев (Мао Цзо-

бэнь, 1959 г.). Вспыхнувшие в полете крылья становились ог-

ненными.

8. Змей Горыныч, как правило, нападает сверху, он при-

летает. Снаряды и ракеты падали буквально с неба, а место их

запуска могло и не просматриваться.

9. У Змея Горыныча «черная кровь», которая подолгу не

может впитаться в землю, поскольку ее «не хочет принимать

земля русская». Из неразорвавшихся снарядов и гранат с неф-

тью вытекала черная маслянистая жидкость, которая с трудом

впитывалась в землю и могла восприниматься как кровь Змея.

Кстати, метафорическое определение нефти как «черной кро-

ви» является одной из самых устойчивых ассоциаций и до сих

пор еще довольно широко бытует в литературе.

13

10. Добрыня Никитич после победы над Змеем освобож-

дает большое количество его пленников («С сорока земель, с

сорока стран») обоего пола, разных возрастов и званий. Мно-

гих из оставшихся в живых жителей городов и крепостей за-

хватчики уводили «в полон».

11. Змей Горыныч появляется всегда неожиданно. Его при-

лет в пылу, пламени и страшном грохоте явно контрастирует

с подчеркнуто хорошей и ясной погодой (как минимум это

не гроза!). Обстрел пороховым оружием в дождливую погоду

был сильно затруднен, поскольку вода гасила подожженные

снаряды и ракеты.

12., Совершенно отсутствует описание тела Змея Горыны-

Ча, что само по себе является ценной информацией (сравни-

те с подробнейшим описанием драконов в иных культурных

традициях). Падающие из-за крепостной стены снаряды и

шлейфы дыма за ними могли восприниматься как головы и

«хобота» гигантского Змея, тела которого не было видно.

13. Прозвище Змея — «Горыныч». Почти все исследовате-

ли видят в прозвище Змея его связь со словом «гора»: он либо

сын гороподобной тучи (Змей-гроза), либо сам Змей огромен,

как гора (Змей-мамонт). Согласно же В. Далю, слово горъть

имеет следующие родственные формы: гарывать и горать, со

значением «заниматься и истребляться огнем». А отсюда уже,

естественно, как следствие, и формы гарыныч или горыныч,

т.е. горящий.

14. Косвенным подтверждением этой гипотезы является и

то необычное оружие, которое использует первоначально До-

брыня в борьбе со Змеем Горынычем — «колпак земли грече-

ской». Интересно отметить, как пишет В.Я. Пропп (1958), что

хотя змееборчество во всем мировом фольклоре представляет

собой один из самых распространенных мотивов, указанная

форма борьбы и победы встречается только в русском фоль-

клоре и характерна именно для данной былины. Думается, что

«колпак греческий» — это богатырский шлем. А вот как он стал

служить оружием, можно понять из следующих строк: «нагреб

он шляпу песку желтого» или — «нагребал он в тое шляпу хру-

щата песка» (в одной из записанных легенд просто сказано, что

Добрыня забросал глаза Змею песком). Апротив какого оружия

применяется песок? Против... бомб зажигательного действия,

именуемых в просторечии, в период Великой Отечественной

войны, «зажигалками». Да и все современные руководства по

борьбе с самым суперсовременным напалмом в качестве само-

го надежного средства рекомендуют именно песок.

14

Таким образом, по совокупности признаков представля-

ется наиболее логичным соотнесение образа Змея Горыныча

с ракетно-артиллерийским обстрелом. Что же касается само-

го «тела» легенды, то в ней можно выделить три временных

пласта.

Первый, самый ранний, — это сама тема змееборчества,

присущая мифологии не только русского, но и многих других

народов. На отечественную почву этот миф был занесен, ско-

рее всего, из Византии, отголоском чего, возможно, являются

иногда упоминаемые «горы сорочинские», т.е. сарацинские.

Второй пласт есть результат осмысления нового вида ору-

жия на основе уже известного мифа о борьбе героя с драко-

ном. В психологии есть так называемый эффект узнавания,

когда новая информация «узнается» при сравнении с уже

имеющейся и с ней идентифицируется.

Третий пласт, самый поздний, является результатом кол-

лективного творчества рассказчиков в разных, порой далеко

отстоящих друг от друга областях России, уже и не знакомых

вовсе и с артиллерией, и с тем, что происходило в действи-

тельности, но пытающихся по-своему осмыслить информа-

цию услышанных легенд и сказок и реконструировать про-

шлое. В этом проявляются универсальные, общечеловеческие

законы работы психики.

2. КРЫЛАТЫЙ ОГНЕННЫЙ ДРАКОН АНТИЧНОСТИ

Наступит день, когда наука по-

родит машину или силу столь

страшную, столь беспредельно

устрашающую, что даже человек —

воинственное существо, обрушива-

ющее мучения и смерть на других с

риском принять мучения и смерть

самому, — содрогнется от страха и

навсегда откажется от войны.

Томас А. Эдисон

Нападение огнем

Порох — китайское изобретение, и огневые средства из-

давна занимали важное место в военном искусстве китайцев.

Специфике их использования в нападении и обороне, при

уничтожении живой силы и боевой техники противника, его

15

крепостных и саперных сооружений посвящались разделы

и главы военных, учебников (одна из первых известных ра-

бот — глава «Нападение огнем» из трактата Сунь цзы «Зако-

ны войны», датируемого концом VI — началом V в. до н.э.),

новые модели порохового оружия проходили специальные

полигонные испытания (около 969 г.), была создана сложная

инфраструктура военной промышленности. Источники того

времени полны описаний сотен случаев применения, различ-

ных огненных снарядов и ракет в войнах китайских правите-

лей между собой и с соседями. Причем счет использованных

снарядов и ракет велся на сотни тысяч и миллионы штук. Ни-

чего подобного Европа тогда не знала и не имела.

Хотя впервые черный порох изобрели в Древнем Китае,

но первоначально использовали его, как ни странно, в целях

отнюдь не военных, а преимущественно в увеселительных —

в фейерверках. И лишь эпизодически он применялся в ка-

честве «несмертельного» оружия шокирующего действия —

ослепительная вспышка и оглушительный грохот взрыва

небольшого порохового заряда обращал врагов в паническое

бегство. Помимо этого, воины Поднебесной использовали

«доогнестрельную» артиллерию, являющуюся оружием огне-

метающим. И даже грозный порох в виде пороховой мякоти

использовался изначально именно в качестве зажигательного

оружия.

Но в VII в. до н.э. китайцы уже применяли зажигательные

ядра, выбрасывая их из бамбуковых труб. Первое упоминание

об огнеметании можно найти у древнегреческого историка

Фукидида в описании «Пелопоннесская война» (432—404 гг.

до н.э.). По его словам, процесс огнеметания происходил сле-

дующим образом: в специальные сосуды помещалась горючая

смесь, которая все время подогревалась. В сосуды с помощью

специальных мехов нагнетался воздух, давлением которого

горящая расплавленная жидкость в виде сплошной огненной

струи выбрасывалась с крепостных стен на осаждавших их

солдат противника.

Фукидид в «Пелопоннесской войне» описал применяв-

шиеся в V в. до н.э. приспособления для использования пора-

жающего действия высокой температуры. В закрытых котлах

плавилась смесь серы и смолы. С помощью мехов в котлы на-

гнетался воздух, под давлением которого кипящая масса по

деревянным трубам выливалась на врагов. Широкое распро-

странение в древности получило такое очень эффективное

средство, как горящая смола и кипящее или горящее масло,

16

которые из котлов, установленных на крепостных стенах, вы-

ливали на головы идущих на приступ врагов.

Первый достоверный случай выбрасывания зажигатель-

ного состава из трубы зафиксирован в битве при Делии (424 г.

до н.э.). Труба представляла собой полое бревно, а горючая

жидкость была смесью сырой нефти, серы и масла.

Несколько позднее был изобретен огнемет, который, од-

нако, метал не горючий состав, а чистое пламя вперемешку

с искрами и угольями (т.е. это был пламемет). В жаровню за-

сыпалось топливо, возможно древесный уголь. Затем при по-

мощи мехов начинал нагнетаться воздух; с оглушительным и

страшным ревом из жерла рвалось пламя. Предположитель-

но, язык пламени достигал пятиметровой длины.

Впрочем, в то время это скромная дальнобойность не яв-

лялась столь уж смехотворной. Ведь по типовой тактике того

времени в морском бою корабли сходились борт к борту. Да и

во время вылазки осажденных в крепости против деревянных

осадных сооружений противника подобной дальности огне-

метания вполне хватало.

Особо возросло значение огня как поражающего фактора

с изобретением лука. В войне на море, зажигательные стрелы

тоже играли не последнюю роль. Римляне, сами лук не лю-

бившие и даже его презиравшие, тем не менее охотно исполь-

зовали наемных критских лучников, которые славились сво-

ей меткостью и замечательными зажигательными стрелами с

романтическим названием «malleoli».

По мере совершенствования лук и стрелы использовались

как огневые метательные снаряды для создания массовых

очагов пожаров, особенно в деревянных постройках, рас-

положенных за крепостными стенами. Страшным оружием

для городов Древней Руси, преимущественно деревянных,

с соломенными и драночными крышами, являлись зажига-

тельные стрелы агрессивных кочевников. Наконечник стре-

лы обматывался паклей, пропитанной смолой, которая перед

выстрелом поджигалась. Интенсивный обстрел подобными

снарядами непокорного населенного пункта быстро приво-

дил к массовым пожарам.

В войнах Древних веков огонь широко использовали как

наступательное оружие при осаде и штурме крепостей и горо-

дов. С помощью метательных приспособлений в осажденный

город для создания пожаров забрасывались пылающие бочки

со смолой или серой, пускались стрелы с горящей паклей. Од-

нако вызвать пожары в неприятельском стане еще не значит

взять крепость. Чтобы овладеть ею, воины с древних времен

17

стали использовать «огненные подкопы». В технике устройства

подкопов и обрушения крепостных стен немаловажную роль

играл огонь. Заканчивая подкоп под крепостную стену, древ-

ние саперы подпирали потолок камеры подкопа деревянными

стойками. Стойки обвертывали соломой или сухим хворо-

стом, а затем поджигали их. Когда обгоревшие стойки пада-

ли, рушился потолок и городские стены над ним. При этом, в

зависимости от расположения подкопа, задавалось направле-

ние обрушения стены: наружу или внутрь крепости. С помо-

щью такого огненного подкопа, как отмечает древнеримский

историк Флавий Вегеций, в 332 г. до н.э. войска Александра

Македонского ворвались в древний город Малой Азии Газу и

овладели им. Таким же способом римский диктатор Сулла в

86 г. до н.э. взял Пирей и главный город Греции Афины.

Около 300 г. н.э. китайцы изобрели пороховые снаряды,

повергавшие в страх их врагов. Множество завоевателей в па-

нике обращалось в бегство, когда китайцы выпускали по ним

из орудий стрелы, начиненные взрывающимися наконечни-

ками. Автор «Истории Чингисханова дома» (682 г.) упомина-

ет, что у китайцев были огненные машины, которые «пора-

жали подобно грому небесному». По словам автора, для этого

брали чугунные кувшины, наполняли их веществом, близким

по составу к черному пороху, и поджигали. Они назывались

«чжень-тхайлей» («потрясающий небесный гром») и сжигали

все в окружности 30 м, а «огненными искрами» (вероятно,

осколками) пробивали железную броню воинов.

Сведения о таинственном оружии Поднебесной посте-

пенно проникали в Европу через арабов, через них же он был

завезен в Старый Свет, но раскрыть тщательно охраняемый

секрет не удавалось, пока более шестисот лет назад (по край-

ней мере, в соответствии с популярной легендой) немецкий

монах Бертольд Шварц — алхимик из Фрейбурга, экспери-

ментируя с «китайским снегом» — селитрой и различными

горючими веществами, фактически независимо от китайцев,

не раскрыл состав смеси, что и позволило создать затем в том

же XIII веке грозное огнестрельное оружие, которое сразу на-

чало триумфальное шествие сначала по Европе, а затем и по

всему миру.

Но огонь как таковой и различные зажигательные сред-

ства применялись европейцами в военном деле еще задолго

до этого. Например, горящую смолу и просто крутой кипяток

лили с крепостных стен на головы идущих на приступ вра-

гов, осаждавших город. Оружие простое, но по тем временам

очень эффективное.

18

Щит против огненного меча

Но уже в те времена применялись защитные средства про-

тив поражающего действия огня. Воины, штурмующие кре-

постные стены, для защиты от кипящей смолы и горящей

серы прикрывались обильно смоченными водой овечьими

шкурами. Для защиты от огня передвижные осадные башни с

таранами обивали листами меди, железа или кожами, непре-

рывно смачиваемыми во время штурма водой.

Г иперболоид Архимеда

В 215—212 гг. до н.э. римский флот напал на Сицилию и

осадил с моря Сиракузы (Сиракузы были союзниками карфа-

генян) во время Второй Пунической войны. В соответствии с

известной популярной легендой греческий учёный Архимед

с помощью всего лишь многочисленных маленьких зеркал

(предположительно — медные щиты воинов) смог сжечь флот

агрессора концентрированной солнечной энергией, сфокуси-

ровав отраженный луч солнца на римских кораблях, и защи-

тить город. Луч поджег корабли, и в итоге римский флот по-

гиб в огне. Древние историки весьма противоречиво описы-

вают «огненный палец» Архимеда, поэтому правдивость этой

легенды подвергалась большому сомнению современными

историками, хотя художник Джулио Париджи (1566—1633)

даже нарисовал очаровательную бредовую картинку.

Но принципиальная осуществимость этой истории срав-

нительно недавно была подтверждена экспериментально.

В 1973 г. греческий инженер и историк Ионас Саккас решил,

Архимед с крепостных стен Сиракуз сжигает римские корабли. 211 г. до

н.э. Современная графическая реконструкция

19

что дыма без огня не бывает. Приняв дальность расположения

судов от 20-метровой крепостной стены тогдашних Сиракуз,

равной полету стрелы (около 40 м), в ноябре 1973 г. был по-

ставлен натурный эксперимент. 50 добровольцев, вооружен-

ных бронзовыми «щитами» размером 1,5x1 м, выстроились

на берегу. На расстоянии 50 м в море плавал полноразмерный

макет триеры. Опыт прошел просто и быстро. Ассистенты

навели на цель «зайчики» от не слишком яркого осеннего

солнца, и через две минуты она загорелась. Температура вос-

пламенения составляла 280—340°С, но при более подходящих

условиях Архимед мог достичь и 390°С. А в этом случае судно

вспыхнуло бы за три секунды!

Это не доказывает, конечно, существование «лазера Архи-

меда», но, по крайней мере, подтверждает, что эта легенда —

не беспочвенная фантазия древних авторов и в принципе не

противоречит законам физики и техническим возможностям

того времени...

Морское оружие

Наиболее интересной метательной машиной, использо-

вавшейся в римском флоте, следует признать полибол — по-

луавтоматический камнемет, представляющий собой усовер-

шенствованный палинтон. В соответствии с описаниями, эта

машина могла вести непрерывную стрельбу небольшими ка-

менными ядрами весом до 4 кг, подающимися из «магазина»,

расположенного над направляющим ложем. Аналогичные

машины, но более крупные и предназначенные для стрельбы

зажигательными стрелами, использовались и в береговых ба-

тареях Наг-Нараона (так называемый лук Гестры).

Древнеримские корабли славились высоким уровнем

своего вооружения. «Вооруженность до зубов» римских кора-

блей воплощалась, в том числе, в кошмарных и ужасных за-

жигательных средствах, к которым относились «жаровни» и

сифоны.

«Жаровни» представляли собой обычные ведра, в которые

непосредственно перед боем заливали горючую жидкость (со-

вершенно секретную!) и поджигали ее. Затем «жаровню» под-

вешивали на конец длинного багра или выстрела (длинная

поворотная балка с блоком и лебедкой), который находился

метрах в 5—7 перед носом корабля. Когда выстрел оказывался

над палубой неприятельского корабля, ведро опорожнялось

либо самоопрокидом, либо для этой цели дергали за верев-

ку. Именно при помощи этого оружия римляне прорвались

20

сквозь блокаду сирийского флота в битве при Панорме (190 г.

до н.э.).

Сифон был изобретен около 300 г. до н.э. неким греком из

Александрии (ох уж эти любомудрью греческие изобретате-

ли!). Сифон — это ручное оружие, труба, наполненная мас-

лом. Масло поджигалось, и им поливалось вражеское судно.

Как именно — сказать трудно, но сам факт их применения не-

сомненен. Упомянутый огнемет был пущен в ход еще в VIII в.

до н.э. и, строго говоря, не римлянами, а ромеями, сиречь

византийскими греками. В силу засекреченности оружия,

именуемого «темным пламенем», оно считалось плодом поза-

бытых магических искусств.

Тактика римского флота того времени была проста и эф-

фективна. Начиная сближение с неприятельским флотом,

римляне засыпали его градом зажигательных стрел. Затем,

сблизившись вплотную, зажигали корабли неприятеля с по-

мощью «жаровень» и сифонов (если погода благоприятство-

вала). И только после этого они сваливались в абордаж с уце-

левшими кораблями противника, где в последующей за этим

неизбежной рукопашной схватке прославленная римская

морская пехота (manipularii) имела неоспоримое и решающее

преимущество, или, как изящно выражались римские авто-

ры, «все решала личная доблесть и рвение воинов, желающих

отличиться в бою на глазах у своих начальников».

В Синем Алустрале изобретение аналогичного оружия,

именуемого «темным пламенем», приписывается Хуммеру

и считается плодом давно позабытых магических искусств.

«Темное пламя» было весьма успешно применено Ганфалой в

морской битве с Гамелинами и — уже значительно позднее —

использовалось во флоте Тернаунской империи.

Все эти исторические примеры показывают, что огонь в

качестве оружия играл большую роль в войнах Древних ве-

ков. Объясняется это, с одной стороны, эффективностью его

поражающего и морального воздействия, а с другой — слабо-

стью существовавших в то время других видов оружия. Даль-

нейшее развитие «огненного» оружия привело к появлению

знаменитого «греческого огня» — зажигательной смеси, пла-

мя которой нельзя было погасить обычными средствами. Это

поистине легендарное оружие представляло собой особо жгу-

чую тайну раннего Средневековья. Но об этом в следующей

главе.

21

3. греческий огонь -

НЕРАЗГАДАННАЯ ТАЙНА ВЕКОВ

Он летел по воздуху, будто кры-

латый дракон величиной с бочку,

гремя как гром, с быстротою мол-

нии рассеивая ночную тьму своим

страшным сверканием.

Рыцарь-крестоносец Жуанвиль

Абсолютное оружие темных веков

Самым интересным и загадочным, действительно огне-

метным и подлинно бесчеловечным оружием древности был

«греческий огонь». Античность не знает этого оружия, хотя

римские «жаровни», примененные в битве при Панорме,

можно признать предвестниками греческих смертомудростей.

И зажигательные смеси применялись в военном деле уже сто-

летия. Но настоящий греческий огонь появляется только в

раннем Средневековье.

Рецепты противоречивы...

Для начала несколько цитат:

«Для сжигания кораблей врага употребляется смесь за-

жженной смолы, серы, пакли, ладана и опилок смолистого

дерева».

Эней Тактик (Об искусстве полководца, 350 г. до н.э.)

«Греческий огонь — это «керосин» (петролеум), сера, смо-

ла и деготь».

Арабский манускрипт (Саладина, 1193 г.)

«Чтобы получить греческий огонь, нужно взять равное

количество расплавленной серы, дегтя, одну четвертую часть

опопанакса (растительный сок) и голубиного помета; все это,

хорошо высушенное, растворить в скипидаре или серной кис-

лоте, после чего поместить в прочный закрытый стеклянный

сосуд и подогревать в течение пятнадцати дней в печи. По-

сле этого содержимое сосуда перегонять наподобие винного

спирта и хранить в готовом виде...»

Винцентиус (алхимик XIII в.)

22

«Греческий огонь приготовляй таким образом: возьми чи-

стой серы, земляного масла (нефти), вскипяти все это, поло-

жи пакли и поджигай».

Марк Грек (автор трактата ХШв.)

«Состав греческого огня и пороха должен быть почти тож-

дественным».

Людовик Лаллан (1847г., Париж)

«Вопреки доказательствам, многие авторы отождествляют

греческий огонь с порохом, и при этом, не учитывая особен-

ности способа, которым он был употребляем, они сами себя

обманывают».

Дж. Партингтон (1961 г., Кембридж)

О греческом огне знают или хотя бы слышали все, кто

хоть немного знаком с историей. Но ни один добросовестный

историк или химик не возьмет на себя смелость заявить, что

ему известен состав этого мощного боевого средства древно-

сти. История оставила нам самые подробные описания битв и

морских сражений, где применялся греческий огонь. Извест-

ны имя его изобретателя, способы использования на суше и

на море, даже древние методы защиты от него. Все, кроме его

состава и способа приготовления (все вышеприведенные сме-

си, безусловно, очень неплохо горят, но какая из них является

греческим огнем — неизвестно).

Тысячи исследователей, от средневековых алхимиков до

крупнейших ученых наших дней, пытались проникнуть в тай-

ну греческого огня. Безуспешно...

В 69 г. н.э. во время столкновения войск враждующих рим-

ских партий вителианцев и флавианцев были использованы

зажигательные снаряды. История китайской династии Тхань

(Тан-шу) упоминает некое оружие, называемое «огонь», кото-

рое было использовано китайцами в 645 г. при осаде Ляодуна.

От его действия в городе погибло около 10 тыс. человек.

Страшное оружие Византии

Большая часть исторических источников приписывает

изобретение греческого огня механику и инженеру Каллини-

косу (или Каллинику) из Гелиополиса, сирийскому ученому

и инженеру, беженцу из Маальбека. Историк Феофан в «Хро-

нографе» сообщает, что в 673 (или 671) г. н.э., во время осады

Константинополя арабами, Каллиникос «принес из Азии» се-

крет изготовления «трех огней» и передал византийскому им-

23

ператору рецепт зажигательного состава, названного позднее

греческим огнем.

Но историки допускают возможность, что Византия поза-

имствовала секрет греческого огня у китайцев или индусов,

с которыми она имела в то время обширные торговые связи.

К тому же в то время существовали и другие вполне эффек-

тивные виды зажигательного оружия.

Следы пепелищ

Исторические и литературные памятники прошлого хра-

нят упоминание о страшном оружии, обращавшем камни в

пепел. В Индии это «оружие Брахмы», или «пламя Индры».

Вот описание из древнеиндийского сочинения «Махабхара-

та»: «Сверкающий снаряд, обладающий сиянием огня, был

выпущен. Густой туман внезапно покрыл войско. Все сторо-

ны горизонта погрузились во мрак. Поднялись несущие зло

вихри. Тучи с ревом устремились в высоту неба... Казалось,

даже солнце закружилось. Мир, опаленный жаром этого ору-

жия, казалось, был в лихорадке». Внешне оружие походило

«...на огромную железную стрелу, которая выглядела как ги-

гантский посланец смерти».

Впечатляющее описание! И далеко не единственное.

Легенда или действительность?

Что это? Еще один фантастический рассказ о войне на

другой планете? Нет, описываемые события происходили у

нас на Земле — судя по всему, почти три тысячи лет назад.

Византиицы поджигают арабские суда «греческим огнем». Миниатюра из

греческой рукописи XIII века

24

На существование ракетного оружия до нашей эры прямо

и недвусмысленно указывают «Махабхарата» и «Рамаяна».

Некоторые выдержки из этих древнеиндийских текстов не-

посредственно использованы в нашем рассказе. А что еще,

кроме боевой ракеты, может скрываться за таким, например,

описанием из «Махабхараты»:

...Метнул он, победы ища над Карною,

стрелу, что и солнцем зажглась и луною.

Стрела полетела — и грозное пламя

объяло всю землю — с лесами, полями...

Или из «Рамаяны»:

...Стрела златоперая все вещества и начала

Впитала в себя и немыслимый блеск излучала.

Окутана дымом, как пламень конца мирозданья,

сверкала и трепет вселяла в живые созданья.

И пешим войскам, и слонам, и коней поголовью

Грозила, пропитана жертвенным жиром и кровью...

Есть в этих эпосах и такие эпизоды, которые невольно вы-

зывают у современного читателя ассоциации с... противора-

кетной обороной! Например, в «Махабхарате» говорится:

...Сверкал, словно молния, дротик летучий,

Но Арджуны стрелы нахлынули тучей...

Был дротик разбит. Иль сквозь тучи пробилась —

И молния на пять частей раздробилась?..

Имеется похожее место и в «Рамаяне»:

...Летело копье в поднебесье, огнем полыхая,

Гремящие колокола над землей колыхая,

Но это оружье воитель, в боях наторелый,

Сумел отвратить, посылая несчетные стрелы...

Как видим, у разных народов существовало эффективное

«огненное» оружие (и меры противодействия ему). И действи-

тельно, древнеримский архитектор и инженер Аполлодор из

Дамаска (воздвигший, в числе прочего, грандиозную колонну

Траяна в Риме), в 124 г. н.э. предложил выбрасывать горящий

угольный состав из воздуходувных мехов (этакий пращур со-

временных «объемно-детонирующих боеприпасов»).

Сначала трубы с «греческим огнем» были установлены и

опробованы на боевом корабле-дромоне, а потом стали глав-

ным оружием всех классов византийских кораблей. При по-

мощи «греческого огня» были уничтожены два больших араб-

ских флота вторжения. В 673 г. византийский флот уничтожил

25

флот сарацин, впервые пустив в ход неслыханное до той поры

оружие.

Византийский историк Феофан сообщает: «В год 673 ни-

спровергатели Христа предприняли великий поход. Они при-

плыли и зазимовали в Киликии. Когда Константин IVузнал о

приближении арабов, он подготовил огромные двухпалубные

корабли, оснащенные Греческим огнем, и корабли-носители

сифонов... Арабы были потрясены... Они бежали в великом

страхе». Оружие представляло собой грозный зажигательный

состав, который византийские корабли метали на суда сара-

цин, поджигая их, лишая возможности сопротивляться, и, в

конце концов, утопили их все.

В 717 г. Феофан в своей «Хронографии» рассказывает о

взятии крепости Сидерон, находившейся в горном проходе

между Цебельдой и Сухуми.

Спафарий Лев осадил крепость, но расположение и мощ-

ность крепостных укреплений не позволяли захватить ее. Лев

договорился с защитниками крепости, что те впустят его с

тридцатью воинами, если он пообещает не причинять им вре-

да. «Но слова своего, — пишет Феофан, — Лев не сдержал, а

приказал своим тридцати спутникам: «Когда мы будем вхо-

дить, захватите ворота, и пусть входят все». Как только это

Морской бой с применением

«греческого огня»

26

произошло, Спафарий приказал метать огонь в крепость. На-

чался большой пожар, и семьи стали выходить, взяв с собой,

что только могли они унести из своего имущества».

Вторая попытка была предпринята арабами в 718 г.: «Им-

ператор подготовил огненосные сифоны и поместил их на

борту одно- и двухпалубных кораблей, а потом выслал их про-

тив двух флотов. Благодаря Божьей помощи и через заступ-

ничество Его Пресвятой Матери, враг был наголову разбит».

В «Тактике» византийского императора Льва VI (886—912)

упоминается, что «греческий огонь» выбрасывался из труб «с

большим грохотом».

Историками неоднократно предпринимались попыт-

ки свести порох и «греческий огонь» воедино, но все же два

этих вещества напрямую между собой не связаны. Более того,

считается, что их применяли параллельно — например порох

поначалу использовали для поджигания нефти в огнемет-

ных приспособлениях. Новое оружие вполне можно назвать

атомной бомбой древности, такое оно давало преимущество

обладающей им стороне. Метали его во врага из медных труб

(первые прототипы огнеметов) либо в горшках с помощью

катапульт, установленных на палубе боевых кораблей (прото-

типы грозных пушек).

Первоначально состав помещался в закрытый сосуд, ко-

торый выбрасывался метательной машиной на неприятеля.

В некоторых рукописях говорится, что, выливаясь из разбив-

шегося сосуда, в соединении с воздухом смесь воспламеня-

лась. Горючая смесь горела даже на поверхности воды. Залить

греческий огонь было невозможно: вода лишь усиливала его

горение (!).

Позже у византийцев появились другие, более совершен-

ные способы использования греческого огня. Смесь под дав-

лением выбрасывали из труб, применяя мехи, сифоны и на-

сосы. Есть основания предполагать, что для этого использо-

валась энергия горящих газов. Это извержение зажигательной

жидкости сопровождалось сильным грохотом, о чем имеются

свидетельства современников.

В 1098 г. в войне с пизанцами греки установили на носу

своих кораблей огнеметные аппараты в виде голов животных,

изо рта которых выбрасывалось пламя на несколько метров,

и использовали эти «установки» во время абордажа. В VII—

XV вв. греки широко применяли это оружие. В 1448 г. венгры

в войне с турками применяли выбрасывание огненных струй

из простейших приборов в виде баков со шлангами.

27

Применение боевого огня в морском бою

Сифоны, как принято считать, изготовлялись из бронзы,

а вот как именно они метали горючий состав — точно неиз-

вестно (хотя предположения, конечно, существуют). Но в лю-

бом случае дальнобойность «греческого огня» была более чем

умеренной — максимум 25 м.

Особенно губительное действие он оказывал на корабли во

время морских сражений. Греческий огонь давал абсолютное

превосходство в войне на море, поскольку именно скученные

флоты, состоящие из деревянных кораблей, представляли

собой превосходную цель для зажигательной смеси. И грече-

ские, и арабские источники в один голос заявляют, что боевой

эффект «византийского огня» был просто-таки ошеломитель-

ным.

Действие зажигательной смеси, употреблявшейся в грече-

ском огне, было столь ужасно, что экипажи атакуемых судов

часто отказывались от всякого сопротивления и поспешно

бросались за борт при первом же «выстреле» противника. Ес-

ли смесь воспламенялась, потушить ее можно было только

особым составом, которого, конечно, никогда не было под

рукой в нужный момент. Попытки тушения смеси водой, как

выше уже отмечалось, лишь усиливали горение. Взрыв гре-

28

ческого огня сопровождался густым дымом и чудовищным,

наводящим ужас грохотом, все вокруг воспламенялось как

при полете заряда, так и при его падении. Неудивительно, что

одно лишь упоминание о греческом огне вызывало у воинов

ужас и смятение.

Конечно, в те варварские времена люди были склонны к

преувеличению, но следующее свидетельство очевидца мож-

но считать достоверным. Славный рыцарь-крестоносец Жу-

анвиль так живописно описывал греческий огонь: «Он летел

по воздуху, будто крылатый дракон величиной с бочку, гремя

как гром, с быстротою молнии рассеивая ночную тьму своим

страшным сверканием».

В истории можно встретить немало примеров, когда с

помощью греческого огня удавалось уничтожить численно

превосходящий флот противника. Сведения об употребле-

нии греческого огня можно найти в «Тактике» византийского

императора Льва VI (866—912); там говорится: «Следуя обык-

новению, должно всегда иметь на носу кораблей трубу, вы-

ложенную медью, для бросания этого огня в неприятеля. Из

двух гребцов на носу один должен быть трубником».

На многих греческих кораблях в носовой части устанавли-

вались аллегорические фигуры драконов, через пасти кото-

рых и выводились трубы, изрыгавшие смертоносный огонь.

На суше для выбрасывания струи греческого огня византий-

цы применяли установки на колесах, которые имели форму

диких животных. Толкаемые воинами, «боевые драконы», из-

вергающие из пасти греческий огонь, наводили ужас на вра-

гов Византии.

Боевая колесница с «греческим огнем»

29

Сухопутный бой с применением зажигательного оружия. Оно не заменяло

оружие обычное, но позволяло разбить первоначальный монолитный

строй войск неприятеля с тем, чтобы потом обрушиться на его расстроен-

ные ряды

При осадах состав бросали вниз с крепостных валов или

метали, наподобие более поздних орудийных бомб, в докрас-

на накаленных каменных или железных шарах либо в кудели,

обмотанной вокруг стрел и дротиков.

Не вызывает сомнений, что арабы поняли одну очень

простую вещь: психологическое воздействие греческого ог-

ня куда сильнее, чем его реальная поражающая способность.

Достаточно выдерживать дистанцию с византийскими ко-

раблями около 40—50 м. Что и было сделано. Однако «не

приближаться» при отсутствии эффективных дальнобойных

средств поражения в итоге означало «не воевать» (или, говоря

современным языком, уклоняться от боевого столкновения).

И если на суше, в Сирии и Малой Азии, византийцы терпели

от арабов одно поражение за другим, то Константинополь и

Грецию, до которых сарацинам было плыть и плыть, а значит,

подставляться под удары византийских кораблей-огненосцев,

христианам удавалось удерживать в течение долгих веков.

Отсюда следует интересный вывод: греческий огонь оста-

новил (или, во всяком случае, приостановил) исламскую экс-

пансию в Европу, т.е. сыграл роль даже уже не просто страте-

гическую, а геополитическую. И трудно сказать, каким было

бы политическое и этническое лицо современной Европы,

если бы не византийский огонь...

30

«Отвечай, что огонь открыт был Ангелом...»

Византийские императоры сразу же оценили стратегиче-

ское значение нового боевого средства. Состав греческого ог-

ня считался государственной тайной чрезвычайной важности,

и около четырех столетий (!) мусульмане тщетно пытались его

выведать. Лев Философ приказал готовить греческий огонь

только в тайных лабораториях, а Константин VII Порфиро-

носный объявил рецепт его изготовления государственной

тайной. Для ее сохранения он использовал весь имеющийся в

его распоряжении арсенал средств устрашения и секретности.

В назидание своему сыну, будущему наследнику престола, он

в «Рассуждениях о государственном управлении» писал: «Ты

должен более всего заботиться о греческом огне... и если кто

осмелится просить его у тебя, как просили часто нас самих,

отвергай эти просьбы и отвечай, что огонь открыт был Ан-

гелом Константину, первому императору христиан. Великий

император, в предостережение для своих наследников, при-

казал вырезать в храме на престоле проклятие на того, кто

осмелится передать это открытие чужеземцам...» Это предо-

стережение не могло не сыграть своей роли в сохранении тай-

ны греческого огня в течение многих веков.

Огонь перестает быть греческим

Тщетны были попытки арабов и славян, испытавших на

себе всю силу действия греческого огня, узнать у византийцев

секрет этого страшного оружия. Ни последующее сближение,

ни родство некоторых великих русских князей с византий-

скими императорами так и не помогли. Более пяти веков Ви-

зантия хранила тайну греческого огня, и, если бы не измена,

ей удалось бы сохранить монополию на еще больший срок.

Но случилось так, что в 1210 г. византийский император

Алексей III был лишен престола и бежал к султану Иконий-

скому. Султан оказал ему особое доверие, назначив коман-

дующим армией. И нет ничего удивительного в том, что спу-

стя восемь лет участник Крестового похода и осады Дамиеты

(1218) Оливер Л'Еколатор утверждал, что арабы применяли

греческий огонь против крестоносцев. Сарацины с его помо-

щью заставили крестоносцев отступить, а также одержали по-

беду над греками, у которых он некогда был самым грозным

оружием защиты и нападения.

Жан де Жуанвиль, непосредственный участник Крестово-

го похода французского короля Людовика IX в 1248—1254 гг.,

31

Мобильный огнемет с принудительным нагнетанием воздуха: 1 — жерло

огневой трубки; 2 — жаровня; 3 — заслонка для отклонения воздушной

струи; 4 — колесная тележка; 5 — скрепленная железными обручами дере-

вянная труба для нагнетания воздушного потока; 6 — щит для прислуги;

7 — мехи; 8 — рукоятки мехов

писал в своих мемуарах: «...Король тотчас же пришпорил ко-

ня и в сопровождении своей гвардии с мечом в руке бросился

в толпу неверных. Но тут находившийся неподалеку сарацин

направил на него греческий огонь, причем так дерзко и точ-

но, что пламя охватило королевского коня, но по воле Госпо-

да, за которого сражался Людовик, то, что должно было спа-

сти сарацин, принесло им погибель: благородное животное с

объятыми огнем гривой и крупом, вне себя от боли, не внемля

ни голосу, ни силе, понесло своего хозяина в самую гущу не-

приятеля, куда он ворвался, подобно ангелу-истребителю; за

ним мчались смельчаки, поклявшиеся неотступно следовать

за своим королем, сметая и уничтожая все на своем пути, и

отряд неверных, пораженный в самое сердце, отступил...»

После того как секрет греческого огня сделался достоянием

многих народов, а огнестрельное оружие стало быстро разви-

ваться, он потерял свое значение, и летописи, повествующие

о морских и сухопутных сражениях XII — первой половины

XIV в., почти не упоминают о нем. Последнюю запись о нем

сделал историк Франциск, описывая осаду Константинополя

в 1453 г. Магометом II. При осаде греческий огонь применяли

обе стороны: и византийцы, и турки.

Приведенные исторические примеры показывают, что

огонь в качестве оружия играл значительную роль в войнах

Древних веков и раннего Средневековья. Объясняется это не

только эффективностью его поражающего и морального воз-

32

действия, но и слабостью существовавших в то время других

видов оружия. Применение греческого огня продолжалось в

течение семи столетий, до проникновения в Европу пороха и

появления огнестрельного оружия.

Все попытки тщетны...

Так чем же мог быть греческий огонь? Многие исследо-

ватели древности, пытаясь раскрыть загадку, составляли все-

возможные химические смеси, в которые входили почти все

известные в то время зажигательные вещества.

Первая попытка приподнять завесу над тайной была сде-

лана византийским историком принцессой Анной Комнен

(1083—1148). В ее рецепте фигурировали всего три компонен-

та: смола, сера и древесный сок...

Сочинение Марка Грека

Скоро секрет «греческого огня» стал известен благодаря

книге Марка Грека «Книга об огне, служащем для сжигания

врагов». Видимо, значение ракетного оружия в военном де-

ле настолько возросло, что понадобилась специальная кни-

га, объясняющая, как им пользоваться. Это первый учебник

для подготовки ракетчиков. До наших дней дошел латинский

перевод XII в., где подробно указывается, как приготовить за-

жигательную смесь и что с нею потом делать: «Затем из это-

го приготовляют по желанию ракету или гром. Ракета долж-

на быть длинной, и порох в ней должен быть набит плотно.

Гром, наоборот, должен быть коротким и толстым и наполнен

лишь наполовину. Оба конца должны быть при этом крепко

обвязаны железной проволокой».

История изобретения ракетного оружия еще не исследо-

вана полностью. Легенды о его мощи передавались от народа

к народу в широчайшем временном и географическом диапа-

зоне. Например, в китайском сочинении 1259 г. упоминается

один из вариантов ракетной установки под грозным именем

«копье яростного огня».

Средневековые огнеметы

Ближний Восток — одно из немногих мест, где нефть вы-

ступает прямо на поверхность земли или может добываться

в неглубоких колодцах, как около Мосула в Северном Ираке

и Баку в Азербайджане. Горит она даже в воде, но зажечь ее

2 - 9893 33

П PUMP

J i FORGES AIR INTO CONTAINER

NOZZLE

oirti'Cla

SWIVEL

VALVE

C₽tNEO TO EMIT HEATED OX

MATCH OR LAMP

TO 1&4ГГЕ PROJECTED

FLUiO

й ; HEARTH OR BRA2JER

; ; applies нелт та oil in

Медные сифоны, обеспечивающие огнеметание

i I

IN &RAZXR

CONTAINER J

слитых of bi::nc

PfeELJJ9lS:0:L'ONT3 '

SEALEO WITH TIN

непросто из-за примесей. Первоначально качество улучша-

ли, добавляя различные масла или серу. Предположительно

из них состоял «греческий огонь», секрет которого сирийский

перебежчик Каллиник в 673 г. сообщил византийцам.

С его помощью византийцы уничтожили арабский флот

при Кизике в 680 г. Однако в византийских источниках упо-

минания о «мидийском огне», «неугасимой сере» и «текучем

огне» встречаются еще со времен императора Анастасия 1

(491—518). Вероятно, Каллиник изобрел не «греческий огонь»

как таковой, а средство его доставки — сифон.

О его устройстве существуют лишь догадки, ясно только,

что он был сделан из меди и позволял выдувать струю пла-

мени на значительное расстояние, как своего рода огнемет.

В IX — первой половине XI в. «греческий огонь» наводил

страх на болгарские и древнерусские ладьи-однодревки, га-

рантируя византийцам господство на Черном море. Однако

сирийско-египетские арабы переняли эти «огнеплюющие

устройства» почти сразу, так что на Средиземном море сохра-

нилось равновесие.

Для византийцев нефтяные составы оставались эксклю-

зивным средством для особо важных случаев, очевидно, из-

за отсутствия прямого доступа к нефтяным месторождениям.

А вот арабы использовали их повсеместно, в основном по-

средством метания в горшках и бочках из манджаников (ме-

тательных машин). Таким образом они сожгли Мекку в 683 г.

во время одной из междоусобиц (тогда от жара раскололся на

34

три части священный черный камень в Каабе), в 813 г. — Баг-

дад и т.д.

Популярности зажигательного оружия способствовал тех-

нический прогресс — в 683 г. в Басре была впервые дистил-

лирована «белая текучая нафта», т.е. легкие фракции нефти,

состоящие в основном из керосина. Сперва нафту использо-

вали как лекарство против кашля, астмы и артрита, но к 850 г.

в армии халифов-аббасидов появился даже особый род войск

под названием «наффатун».

Это оружие активно использовалось во время Крестовых

походов ХП—ХШ вв., особенно для поджога осадных башен

и метательных машин. Его эффективность против городов и

крепостей резко упала, поскольку в ближневосточном гра-

достроительстве камень и кирпич окончательно вытеснили

дерево. Потерял значение греческий огонь и на море — ви-

димо, в связи с широким распространением дальнобойных

арбалетов. Держать сифоны с нафтой на палубе стало опасно,

поскольку их могли воспламенить вражеские стрелки. При-

шлось ограничиваться привязыванием небольших фляжек к

зажигательным стрелам.

От нефти к пороху

Арабская зажигательная нафта состояла из нефти, трех ви-

дов древесных смол, дегтя, серы, дельфиньего и козьего жира.

Все это перемешивалось, доводилось до кипения и металось

из манджаника. Для повышения пожароустойчивости ман-

джаники пропитывались смесью винного уксуса, квасцов,

рыбьего клея и сока ююбы.

Однако и в мусульманском мире нефть была доступна не

всегда и не всем. В качестве заменителя начали использо-

вать селитру, которая стала известна арабским алхимикам не

позже начала VIII в. Первый достоверный случай ее боевого

применения относится к нападению крестоносцев из Иеру-

салимского королевства на Каир в 1168 г. Тогда египтяне ис-

пользовали зажигательные керамические гранаты, на которых

археологи обнаружили следы калийной селитры. А в 1250 г.

египтяне уже применяли против французских крестоносцев

большие пороховые ракеты, с ревом проносящиеся по небу.

Правда, они не взрывались (содержание селитры в порохе

было слишком низким).

Еще большую помощь новое оружие оказало египетским

войскам в отражении татаро-монгольского нашествия. В бит-

ве при Айн-Джалуте в 1260 г. была использована целая серия

35

хитроумных средств, чтобы напугать монгольских лоша-

дей и внести беспорядок во вражеские ряды: зажигательные

стрелы, ракеты, маленькие пушки-мидфа, «искрометалки»,

привязанные к копьям, связки пороховых петард на шестах.

Чтобы самим не обжечься, их носители одевались в толстые

шерстяные одежды и покрывали открытые части тела таль-

ком. В итоге татаро-монголы были разгромлены.

Новое время

Во Франции некий Дюпре посвятил раскрытию этой тай-

ны всю свою жизнь. Наконец, завершив поиски, он в 1758 г.

продал свое открытие французскому королю Людовику XVI.

Во время испытаний оружия (около Гавра был сожжен дере-

вянный шлюп, находившийся на большом расстоянии в от-

крытом море) король ужаснулся и, как гласит легенда, прика-

зал выкупить и уничтожить все бумаги, содержащие открытие

Дюпре. Вскоре сам изобретатель погиб при невыясненных

обстоятельствах...

По мере совершенствования огнестрельного оружия тайна

греческого огня все более становилась чисто академической,

но историки-энтузиасты находились всегда. В середине XIX в.

во Франции историк и археолог Л. Лаланн, ориенталист Жо-

зеф Рено и профессор Фаве, пытаясь найти ключ к вековой

тайне, произвели исследования по арабским, греческим и ки-

тайским источникам. По их мнению, состав греческого огня

близко подходил к китайским зажигательным веществам, из-

вестным еще задолго до нашей эры, содержащим в большом

количестве селитру.

Немецкий специалист А. Штетбахер в книге «Пороха и

взрывчатые вещества» (1927) считает, что греческий огонь со-

стоял из серы, соли, смолы, асфальта и жженой извести. Со-

став, соприкасаясь с водой, разогревался, при этом теплота

гашения извести испаряла часть горючих веществ, которые в

соединении с воздухом давали легковзрывающуюся смесь.

Сравнительно недавно, в 1960 г., в Кембридже вышло

капитальное исследование Дж. Партингтона «История гре-

ческого огня и пороха». Английский ученый пришел к вы-

воду, что греческий огонь представлял собой желеобразную

жидкость, состоящую из легких фракций перегонки нефти,

смолы и серы. Партингтон полагает, что греческий огонь не

мог быть веществом, напоминающим порох, и поэтому в его

составе не могло быть селитры, как это считали французские

исследователи.

36

Скептический взгляд

Можно согласиться с тем, что греческий огонь нельзя ото-

ждествлять с черным порохом, в то же время нельзя не возра-

зить против того, что в греческий огонь не могла входить сели-

тра. Она могла играть роль загустителя или быть окислителем,

увеличивая мощь огня. Вероятно, греческий огонь слагался

из очищенного продукта легкой фракции перегонки нефти,

различных смол, растительных масел, возможно, селитры

или негашеной извести. Ведь не зря же китайские, арабские

и латинские источники свидетельствуют о том, что погасить

греческий огонь можно было только... уксусом!

Однако это и все другие предположения — только гипоте-

зы, не нашедшие до сихпор никакого подтверждения. Точный

рецепт горючей смеси остается загадкой и по сей день. Обыч-

но называют такие вещества, как нефть, различные масла, го-

рючие смолы, собираемые на отмелях Мертвого моря, сера,

асфальт и — обязательно! — некий «секретный компонент».

Наиболее адекватным вариантом видится смесь негашеной

извести и серы, которая загорается при соприкосновении с

водой, и каких-нибудь вязких носителей наподобие нефти

или асфальта. Ну и немного магии, конечно!

Секрет древнего оружия полностью не раскрыт и сегод-

ня, когда боевой огонь снова употребляется с потрясающим

эффектом в усовершенствованных огнеметах, в фосфорных,

термитных и напалмовых бомбах, термобарических зарядах,

и прочая и прочая.

Неизвестно даже, где, когда и кем, собственно, и был изо-

бретён греческий огонь. Он просто появился на исторической

арене как бы ниоткуда в готовом виде. Если он был действи-

тельно позаимствован европейцами у восточных соседей, то

он был известен на своей «родине» под каким-то другим на-

званием, поэтому историкам так трудно сегодня установить

истинное место его зарождения.

Итог таков: некоторые исследователи делают греческий

огонь предком черного пороха, другие почти отождествля-

ют его с современным напалмом. Но в целом складывается

впечатление, что под общим названием «греческий огонь» в

разные времена у разных народов и в разные века существо-

вали различные боевые горючие составы. Ведь как иначе

объяснить тот факт, что военное средство, широко распро-

страненное и применявшееся на полях сражений в течение

нескольких веков на обширных территориях Евразии, при-

нятое на вооружение армий многих стран, вдруг сгинуло как

37

сон пустой, оставив по себе лишь туманные воспоминанья и

глухие преданья старины глубокой?

Впрочем, как говорится, наука пока еще не в курсе...

Необходимо особо отметить, что «греческий огонь» яв-

лялся именно эффективной огнесмесью секретного состава,

которую невозможно было потушить водой. А способы его

применения, орудия и приспособления, с помощью кото-

рых «византийский огонь» метался во врага, были в то время

вполне традиционны, общеизвестны и широко применялись

как в Европе, так и на Ближнем, Среднем и Дальнем Востоке

на протяжении многих веков еще с античных войн.

4. ВЕТЕР С ВОСТОКА

Черный дракон отложил яйцо —

как корзина большая, оно лежит.

Яйцо разрушая, дракон улетел —

как заяц стремглав от грома бежит.

Вспышка взметнулась, как солнечный свет,

ярких молний краснеет огонь,

Грянул грома сильный удар, в хаос все

вокруг превратит.

Чжан Сянь, юаньсыш поэт XIVв.

(Те пао син — Песнь о железном снаряде).

В свою историческую эпоху армия монголов по многим

показателям была одной из лучших, а по совокупности фак-

торов — даже лучшей армией в мире. Было у этой армии и са-

мое современное вооружение, совершенствование которого

зачастую являлось не результатом развития собственных про-

изводительных сил, но следствием заимствования и усвоения

чужого военного опыта. В частности, китайского.

Огневое зелье

Порох — китайское изобретение, и огневые средства из-

давна занимали важное место в военном искусстве китайцев.

Специфике их использования в нападении и обороне, при

уничтожении живой силы и боевой техники противника, его

крепостных и саперных сооружений посвящались разделы

и главы военных учебников (одна из первых известных ра-

бот — глава «Нападение огнем» из трактата Сунь цзы «Зако-

ны войны», датируемого концом VI — началом V в. до н.э.).

38

Новые модели порохового оружия проходили специальные

полигонные испытания (первое упоминание о которых отно-

сится к апрелю 969 г.), была создана сложная инфраструктура

военной промышленности. Источники того времени полны

описания сотен случаев применения различных видов огне-

стрельных снарядов и ракет в войнах китайских правителей

между собой и соседями. Причем счет использованных сна-

рядов и ракет велся на сотни тысяч и миллионы штук. Ничего

подобного Европа тогда не знала и не имела.

«Почти пороховые» смеси служили сильным зажигатель-

ным средством. В IX в. китайцы снаряжали такими составами

снаряды камнеметов и стрелы арбалетов — все новое зарож-

дается и начинает жить в рамках старого... Снаряды носили

образные имена: «бамбуковый огненный ястреб», «огненный

ястреб с железным клювом» и т.п.

Зажигательная стрела. Китай

Однако благодаря военно-экономическому шпионажу, а

также знаниям и опыту плененных китайских специалистов,

новое оружие недолго оставалось исключительным достоя-

нием одной страны. Доклад, представленный 10 июня 1076 г.

управлением особо уполномоченного по военным делам по-

граничной области Хэдун китайскому императору, фиксирует

появление порохового оружия в киданьской империи Ляо.

В конце 1126 — начале 1127 г. огневыми средствами ведения

войны начинает располагать чжурчженьская армия.

У татаро-монгольских завоевателей, вторгшихся в Север-

ный Китай в начале XII в., процесс активного освоения огне-

вого оружия шел аналогичным путем. Уже армия Чингисхана

применяла гранаты с нефтью и огневые стрелы с зажигатель-

ным фитилем. Еще в 1132 г. те же китайцы при обороне Дэаня

применили «огневые копья» — бамбуковые трубки, напол-

ненные пороховой мякотью и выбрасывавшие сноп пламени,

точнее — горящих хлопьев. Их изобретение приписывают

видному военному деятелю Чэнь Гую. Фактически это был

прототип фугасного огнемета.

Так, в 1206 г. флот одного из китайских полководцев был

сожжен татаро-монголами с помощью подобных огневых

стрел. В 1225 г. при осаде Хорезма монголы обстреливают

город ракетами и пороховыми разрывными снарядами. При

39

осаде города Бянь в 1232 г. войска Субудая забрасывают осаж-

денных огненными баллистами. В том же году монгольская

армия окружила столицу чжурчженей Кайфэн, и артиллери-

сты зажигательными снарядами уничтожили защитные сред-

ства осажденных. Через год татаро-монголы в союзе с сун-

скими войсками, применяя огневые снаряды, штурмом взяли

Цайчжоу — последнюю столицу чжурчженей.

В XIII в. татаро-монгольские войска под предводитель-

ством одного из сыновей Чингисхана встретились с войсками

легендарного пресвитера Иоанна. «Иоанн выступил против

них с соединенным войском и, сделав медные изображения

людей, поместил их в седлах на лошадей, разведя внутри

огонь, а сзади медных изображений поместил на лошадей лю-

дей с мехами, и со многими изображениями и лошадьми, так

подготовленными, они вступили в бой... и когда они пришли

на место боя, то послали вперед этих лошадей, одну рядом с

другой, мужи же, бывшие сзади, положили что-то на огонь,

который был в вышеназванных изображениях, и стали силь-

но дуть мехами. Отсюда произошло, что греческий огонь опа-

лял людей, и воздух омрачился от дыма...» (Джиованни дель

Плано Карпини. История монголов).

Монголы под предводительством Чингисхана в ХШ в. при

штурме городов использовали гранаты с нефтью или грече-

ским огнем для поджога деревянных крепостных стен, а так-

же «огневые стрелы с зажигательным фитилем». Осаждая в

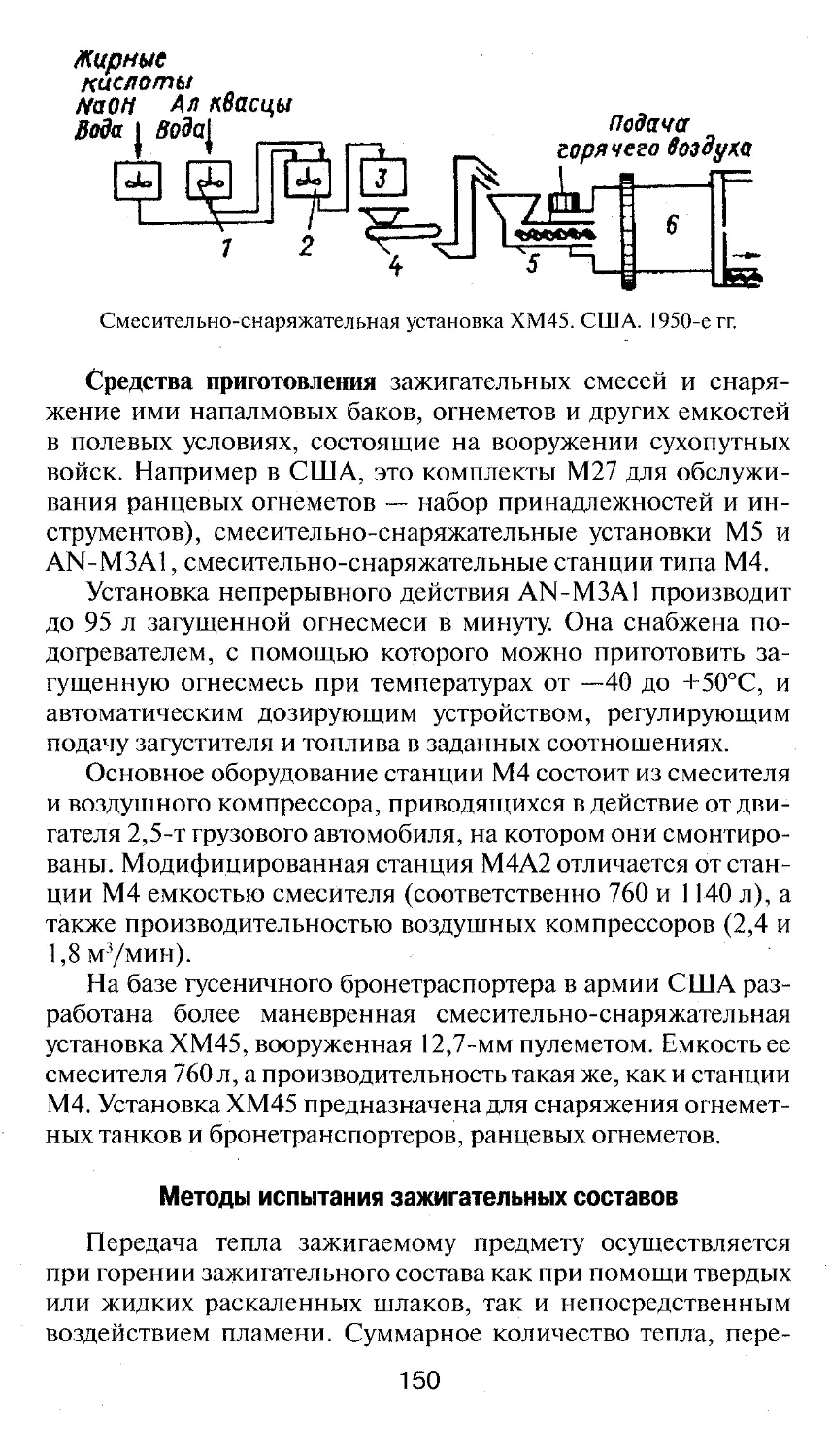

1221 г. город Мерв, сын Чингисхана Тулуй имел в своей ар-