Автор: Ахмадов Я.З. Хасмагомадов Э.Х.

Теги: всеобщая история история история чечни

ISBN: 5-93486-046-1

Год: 2005

Текст

Я. 3. АХМАДОВ Э. X. ХАСМАГОМАДОВ

ИСТОРИЯ

ЧЕЧНИ

в XIX—XX веках

От Издателя

Уважаемые читатели!

Я с чувством глубокого удовлетворения констатирую* «по данное нами обещание выпустить вторую часть книги «Нсторкя Чечни», выполнено.

Все эти годы после выпуска первой части *Истосжм были годами упорного и кропотливого груза. Мы маого раз спорили, дискутировали по поводу концепции написания этой хшсги* формы ее изложения, оформления и по многим другим воеросам. В итоге получился очень объемный и серьезный груд* который вы держите в руках.

Первая и вторая части книги «История Чечни» вместе охватывают огромный исторический период развития нахского эпоса, начиная с момента зарождения первых цивилизаций зо зздогг дней. Такой полноценный, систематизированный труд по истории Чечни, оформленный в жанре учебно-методической литературы, появляется впервые и в этом его несомненная ценность. Теперь появился фундамент, опираясь на который, историки-исследователи будут расширять, углублять, дополнять историю Чечни, сохраняя тем самым историческую память народа.

Я надеюсь, что внимательный и заинтересованный читатель, прочтя вторую часть книги «История Чечни* сможет найти для себя ответ на главный, поставленный нами ранее вопрос: «Почему приблизительно через каждые 50 лет чеченский народ оказывается на грани физического уничтожения?» Ответ на этот вопрос существует и его надо искать.

В этой связи я настоятельно рекомендую всем использовать эту книгу как учебное пособие в каждой школе, во всех высших и средних учебных заведениях Чеченской Республики. Данная книга также поможет нам задуматься и осознать «Кто мы есть на самом деле» в этом огромном мире, и сделать правильные выводы для успешного развития нации в будущем.

Я глубоко убежден, что если в каждой чеченской семье будут знать не «вымышленную», а подлинную историю своего народа, если в каждой семье образование наших детей сдедать главной задачей сегодняшнего дня, то завтра наши образованные дети создадут такое общество, которое будет всегда готово адекватно реагировать на любую изменяющуюся историческую обстановку и будет на равных достойно представлять чеченский народ среди других народов России и мира.

С уважениему Джамалдин Курумов

Я. 3. Ахмадов, Э. X. Хасмагомадов

История Чечни

в XIX—XX веках

Москва, 2005

УДК 94(470.661)

ББК 63.3(2Рос.Чеч)

А19

Ахмадов Я. 3., Хасмагомадов Э. X.

А19 История Чечни в XIX—XX веках / Я. 3. Ахмадов, Э. X. Хасмагома¬

дов — М.: Пульс, 2005. — 996 с.

ISBN 5-93486-046-1

Книга тематически продолжает работу Я. 3. Ахмадова «История Чечни с древнейших времен до конца XVIII века* (Mj -Мир дому твоему*, 2001), доводя изучение этнополитической истории Чечни и чеченского народа до последнего десятилетия XX века.

Здесь научно раскрыты и последовательно изложены ключевые вопросы развития чеченского этноса за два последних столетия.

Материалы исследования обладают высокой степенью научной новизны. Приведены многочисленные иллюстрации, схемы и карты. Дан список исследовательской литературы и источников.

Настоящая работа может послужить как учебным, так и научэбм пособием для всех, кто изучает историю Чечни в стенду учебных заведении или проявляет самостоятельный интерес к прошлому самобытных народов Кавказа.

УДК 94(470.661)

ББК 63.3(2Рос.Чеч)

На обложке картина художника Шамсуддина Ахмадова - Дикая груша», 1988 г.

Выход в свет настоящей «Истории...» стал возможным благодаря помощи и поддержки Благотворительно-культурного фонда «Солнце» под руководством профессора Джамалдина Курумова. Авторы выражают ему свою искреннюю благодарность и признательность как от себя, так и от имени тысяч читателей, надеявшихся, что «История Чечни с древнейших времен до конца XVIII века» найдет свое продолжение.

ISBN 5-93486-046-1 © Ахмадов Я. 3., 2005.

© Хасмагомадов Э. X., 2005. © «Пульс», 2005.

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть вое произведена в какой бы то ни было форме без предварительного разре ■пм владельцев авторских прав.

Содержание

Введение 7

Глава I. Географическое, этнотерриториальное

и демографическое положение Чечни в XIX веке

§ 1. Физико-географическое положение и границы Чечни 11

§ 2. Расселение и численность чеченцев 25

Глава И. Чечня в первой трети XIX века. Взаимоотношения с Российской империей

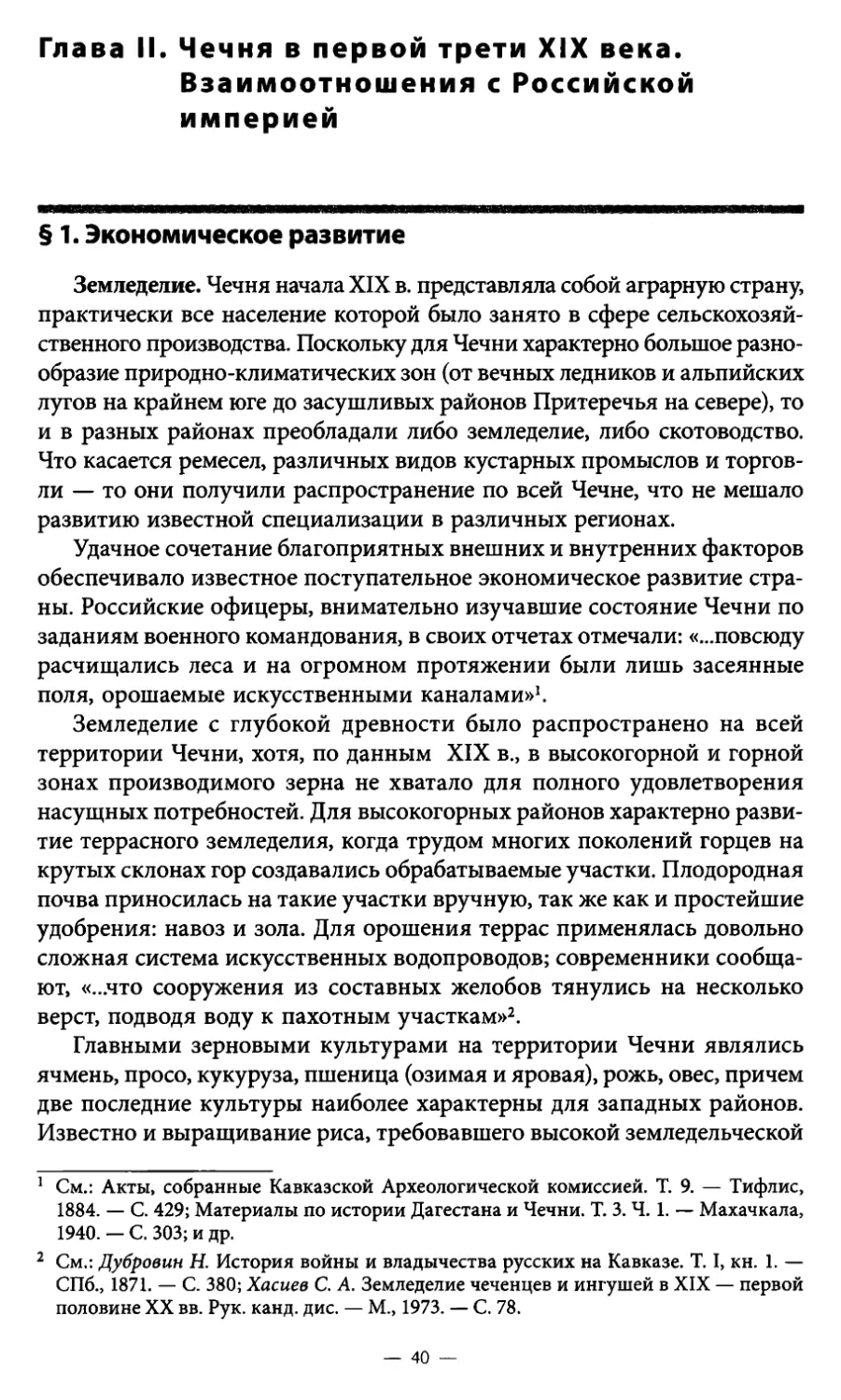

§ 1. Экономическое развитие » 40

§ 2. Этнополитическое и социальное состояние чеченского общества

в первой трети XIX века 57

§ 3. Русское население Северо-Восточного Кавказа; экономическая

и военно-политическая роль российских городов и крепостей 67

§ 4. Взаимоотношения России и Чечни в первой трети XIX в.

Антиколониальная борьба чеченского народа под руководством Бейбулата Таймиева 77

Глава IIL Национально-освободительное движение народов Чечни и Дагестана в 30—40-х годах XIX века. Имам Шамиль

§ 1. Начальный этап антиколониального движения под флагом мюридизма. Деятельность Ташу-Хаджи в Чечне 123

§ 2. Освободительное движение в Чечне и Дагестане в 1840—1845 гг. Имам

Шамиль 153

Глава IV. Чечня и Дагестан в период расцвета и кризиса

имамата(конец 40-х — 50-е гг. XIX века)

§ 1. Государственное устройство имамата 175

§ 2. Внутренняя и внешняя политика имамата на заключительном

этапе Кавказской войны. Взлет и падение 196

§ 3. Колониальное присвоение чеченских земель в ходе военных

действий. Русско-горская торговля 221

§ 4. Деятели русской культуры и общественной мысли о Чечне

и чеченцах 229

Глава V. Выдающиеся деятели Чечни первой половины XIX века

§ 1. Бейбулат Таймиев 240

§ 2. Шейх Ташу-Хаджи 249

§ 3. Чеченские наибы 252

— 3 —

Содержание

Глава VI. Чечня и чеченцы в составе Российской империи в 60-х годах XIX века. Движение Кунта-Хаджи

§ 1. Административно-территориальное обустройство края после завершения Кавказской войны. Формирование

«военно-народной» системы управления 275

§ 2. Реформа судебной и правоохранительной системы 286

§ 3. Восстания в Ичкерийском и Аргунском округах Терской области . . . 295 § 4. Суфийские ордена в Чечне. Движение шейха Кунта-Хаджи 305

Глава VII. Аграрный и сословный вопрос в Чечне во второй половине XIX века.

Депортация чеченцев в Турцию

§ 1. Земельный вопрос в Чечне. Аграрная политика царизма 320

§ 2. Социальные процессы в чеченской общине

в пореформенный период 332

§ 3. Депортация чеченцев в Турцию. Переселенческие процессы

в Терской области во второй половине XIX в 340

Глава VIII. Крестьянская война в Чечне и Дагестане в 1877 году. Чеченские всадники на «Турецкой» войне

§ 1. Начало крестьянской войны. Имам Алибек-Хаджи 366

§ 2. Развертывание масштабных военных действий.

Поражение горских крестьян 373

§ 3. Чеченский полк в русско-турецкой войне 385

Глава IX. Вовлечение Чечни в экономическую систему

Российской империи в пореформенный период

§ 1. Развитие сельского хозяйства и зарождение товарного земледелия . . 393

§ 2. Кустарное производство 407

§ 3. Зарождение грозненской нефтяной промышленности 414

§ 4. Развитие торговли 429

Глава X. Наш край в первой русской буржуазно-демократической революции 1905—1907 годов

§ 1. Обострение социальной напряженности в горском обществе.

Предпосылки революции 435

§ 2. Революционные события в Чечне 445

§ 3. Абречество. Зелимхан Харачоевский 463

Глава XI. Экономическое развитие края и изменения в социальной структуре чеченского общества в начале XX века (до 1914 года)

§ 1. Развитие Грозненского нефтяного района в начале XX в 474

§ 2. Развитие капиталистических отношений в сельских районах края.

Изменения в традиционной структуре чеченского общества 481

— 4 —

Содержание

§ 3. Чеченское офицерство в процессе формирования

национальной элиты 496

Глава XII. Культура и быт народов Чечни

во второй половине XIX — начале XX веков

§ 1. Материальная культура 506

§ 2. Семья и обрядность. Народные знания 526

§ 3. Развитие светского образования и культуры 537

Глава XIII. Первая мировая война и Февральская революция в России в политических судьбах Чечни

§ 1. Наш край в годы Первой мировой войны 558

§ 2. Февральская буржуазно-демократическая революция на Тереке.

Национальные и политические движения 570

§ 3. Город Грозный в период между Февральской революцией 1917 г.

и Октябрьским переворотом 599

Глава XIV. Октябрьский переворот и ход гражданской войны на территории нашего края (1917—1920 годы).

Мюриды революции

§ 1. Октябрьский переворот 1917 г. и признание Советской власти

на Тереке 608

§ 2. Провозглашение Горской Республики. А.-М. (Тапа) Чермоев.

Политика Турции и Германии на Северном Кавказе 630

§ 3. Бичераховский мятеж и расширение гражданской войны на Тереке . . 636 § 4. Борьба с наступлением Добровольческой (деникинской)

армии в Чечне. Н. Гикало и А. Шерипов 651

§ 5. Северо-Кавказский эмират Узун-Хаджи в гражданской войне

на Тереке 663

Глава XV. Огнем и мечом: строительство советской власти в Чечне (20—30-е годы XX века)

§ 1. Чечня после окончания гражданской войны. Образование

Горской Автономной Советской Социалистической Республики ... 675 § 2. Чеченская автономная область в 1922—1934 гг.

Таштемир Эльдарханов 692

§ 3. Создание Чечено-Ингушской Автономной Советской

Социалистической Республики. «Большой» террор 719

Глава XVI. Чечено-Ингушетия в эпоху советской

модернизации: индустриализация, коллективизация и культурная революция

§ 1. Восстановление Грозненского нефтепромышленного района. Индустриализация и формирование чеченского промышленного пролетариата 730

— 5 —

Содержание

§ 2. Коллективизация сельского хозяйства. Закрепощение

крестьянства государством 741

§ 3. «Культурная революция». Изменения в духовной жизни

чеченского народа 750

Глава XVII. Чечено-Ингушская АССР

в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941—1945 годов

§ 1. Нападение гитлеровской Германии на СССР.

Чечено-Ингушетия в первый год войны 761

§ 2. Летняя кампания 1942 г. и город Грозный.

Чечено-Ингушетия в битве за Кавказ 777

§ 3. Социально-экономические и общественно-политические

последствия войны для нашего края. Проблема коллабарации 799

Глава XVIIL Депортация чеченцев и ингушей

23 февраля 1944 года. Несломленные народы

§ 1. Ход выселения 828

§ 2. Что происходило на территории бывшей

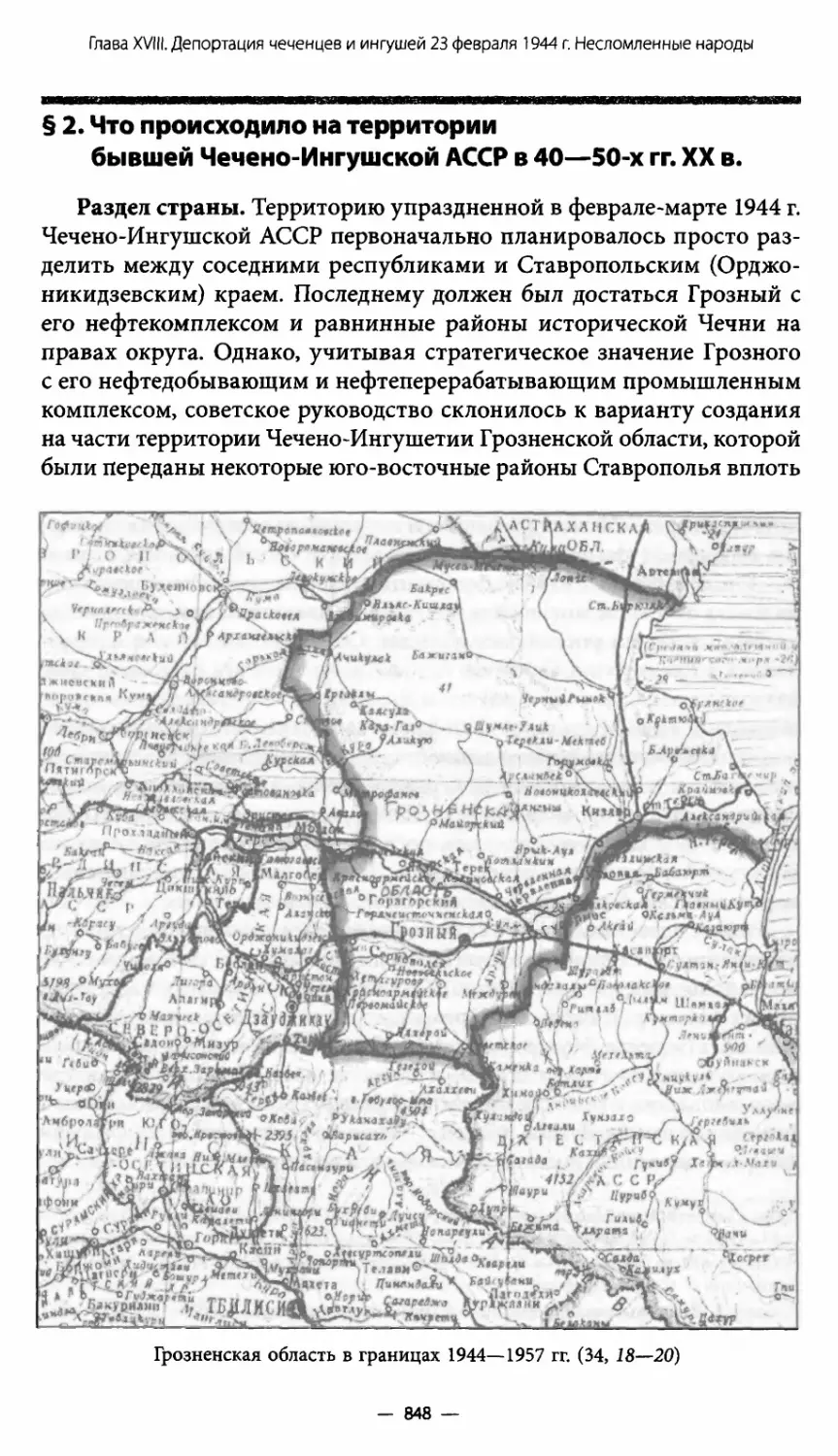

Чечено-Ингушской АССР в 40—50-х гг. XX в 848

§ 3. Чеченцы и ингуши на чужбине. Несломленные народы 859

Глава XIX. Восстановление Чечено-Ингушской АССР.

Развитие республики в 60—80-е годы XX века

§ 1. Восстановление Чечено-Ингушской АССР. Территориальногосударственное строительство 878

§ 2. Индустриальное развитие края 893

§ 3. Сельское хозяйство Чечено-Ингушетии 900

§ 4. Социально-общественные, демографические и культурные

процессы 909

Глава XX. Общественно-политическое развитие

чеченского народа в 60—80-е годы XX века.

Начало «чеченского» кризиса

§ 1. Новые явления в общественно-политической жизни 937

§ 2. Политическая борьба в Чечено-Ингушетии в годы перестройки .... 948

Заключение 967

Указатель к иллюстрациям 970

Краткая библиография 973

— 6 —

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее издание — «История Чечни в XIX—XX веках» — является своеобразным продолжением предыдущей работы: «История Чечни с древнейших времен до конца XVIII века» (М., 2001). Вместе с тем, это вполне самостоятельный труд, обладающий научной новизной, своеобразием подходов и формы изложения. Здесь приведен широкий фактологический материал, зачастую впервые вводимый в научный оборот.

Новая работа — «История Чечни в XIX—XX веках» мыслилась ее авторами как научное исследование этнополитической истории одного из крупнейших коренных народов Кавказа, оказавшегося на стыке двух цивилизационных (европейской и восточноисламской) «плит» и подвергшегося массированной российской (имперской и «советской») модернизации.

Наличие разновекторных цивилизационных начал в истории Чечни на протяжении XIX—XX веков, наряду с собственным, весьма специфическим, общественно-экономически#! типом и культурным менталитетом («горская цивилизация»), определили своеобразие этнополитического развития чеченской нации, отраженного и в настоящей «Истории...».

Два последних столетия в истории Чечни и чеченского народа были ознаменованы прежде всего тем, что решающее воздействие на внутреннее развитие края и его положение на Кавказе и в мире стала оказывать только одна сила — Российская империя, а затем наследник империи — Советский Союз. Причем эта внешняя сила проявлялась не только в экономическом, политическом и культурном давлении, имевшим зачастую и положительные последствия, но и в форме грубого военного насилия, доходящего до прямого геноцида.

Буквально с первого года XIX века Российская империя развернула ожесточенную борьбу за политическую гегемонию на Северо-Восточном и Центральном Кавказе. В ходе этой борьбы политическая элита Чечни начала терять свое прямое влияние в регионе, однако наступление империи вызвало сопротивление уже десятков горских народов, а не только чеченцев.

Начиная с первого российского наместника Кавказа генерала А. П. Ермолова на первый план для чеченского народа, как и для других горских народов, выдвигается задача простого физического выживания и защиты своих земель и исконных свобод. Своим тотальным военным наступлением Ермолов достиг здесь того, чего не удавалось ни одному, даже самому выдающемуся горскому вождю: он буквально заставил народы сплотиться против России. Это обстоятельство и породило длительную Кавказскую войну, носившую для горцев национально- освободительный характер по определению.

— 7 —

Введение

В этой войне царизм преследовал конкретные колониальные задачи — покорить Кавказ, закрепить за Российской империей горские земли, а сопротивляющихся «туземцев» усмирить или уничтожить. В свою очередь чеченцы, дагестанцы, черкесы вместе с другими народами Кавказа столь же четко преследовали другую цель — отстоять свою национальную, политическую и экономическую составляющую, защитить жизнь и свою собственность. Тем более неуместным выглядит сегодня своеобразная эскапада группы маргинальных историков во главе с М. Блиевым, утверждающих, явочным порядком, что Кавказская война была вызвана грабительскими устремлениями горцев Чечни, Дагестана и Черкесии, столкнувшимися с прогрессивной политикой Российской империи.

В ходе народно-освободительной борьбы горцев в первой половине XIX века было создано сильное национальное государство Чечни и Дагестана, четверть века сдерживавшее натиск самой мощной военной державы того времени.

Потерпев поражение и будучи включенными в состав Российской империи, чеченцы не утеряли своего энергичного, здорового национального начала и пошли по пути инкорпорации в Россию прежде всего в русле культуры и капиталистического развития.

Нельзя ни в коем случае исключить того обстоятельства, что несмотря на захватнический характер своей политики, только Россия оставалась для горских народов окном в европейскую цивилизацию, своеобразным «устроителем» евроазиатского геополитического пространства, насаждавшим вместе с деспотией и крепостничеством некие новые политические начала, объективно служившие прогрессу чеченского народа.

В демографическом плане история Чечни XIX—XX веков это история сплошных потерь. Так, начав Кавказскую войну примерно с 250-тысячным населением, Чечня вышла из нее через 30 лет, имея всего 150 тысяч жителей. Из них в 1865 году ушли в Турцию 23 тысячи человек наиболее энергичного населения, не пожелавшего жить под чуждой властью.

Большие потери понесли чеченцы в ходе крестьянских восстаний 1861, 1877—1878 годов, революции 1905—1907 годов и гражданской войны 1918—1920 годов. В 30-е годы XX века наступили тотальные сталинские репрессии, когда десятки тысяч людей были расстреляны, осуждены на заключение и не вернулись из сталинских лагерей.

В 1944 году около 420 тысяч чеченцев и до 90 тысяч ингушей были депортированы из единой Чечено-Ингушской автономной ССР (упразднена 7 марта 1994 г.) в Казахстан и Среднюю Азию, где из указанного числа в первые годы умерло от холода и голода до 150 тысяч спецпе- реселенцев. Это был, конечно, классический геноцид.

— 8 —

Введение

Вместе с тем, если брать период российской (имперской) и советской власти в целом, то он был не только эпохой потерь, но и эпохой приобретений. Чеченцы становятся нацией в классическом смысле этого слова. Всеобщая грамотность, профессиональное искусство и литература, складывание индустриального рабочего класса, рост городского населения — стали зримыми приметами колоссальных перемен в развитии и народа, и края. Созрели в конце XX в. и объективные предпосылки для складывания независимого национального государства демократического типа. Однако объективный процесс суверенизации нации, приведший к провозглашению в конце 1991 года «независимой» республики, оседлали, как это часто случается, «революционные» авантюристы и провокаторы, полностью подорвав экономический базис и общественно-политические достижения чеченского общества.

Примерно через 50 лет после геноцида 1944 года в результате «чеченской» войны, развязанной в эпоху «великой криминальной революции» российскими властными группами, а также местной антинациональной кликой, в 1994—2004 годах погибли десятки тысяч граждан Чечни и сотни тысяч были ранены. Еще около 30 тысяч человек уехали навсегда из Чечни в страны дальнего зарубежья, спасаясь от последствий «контртеррористической операции».

Тем не менее, вопреки расчетам ненавистников чеченского народа, к 2004 году количество чеченцев в мире приблизилось к 2 миллионам человек (из них не менее 1,5—1,6 млн. человек живут на территории Российской Федерации).

История Чечни и чеченского народа не закончилась с концом XX века, как того хотелось внутричеченским и внешним организаторам многолетнего кровавого чеченского погрома. Будет обязательно написана и «История Чечни в XXI веке».

Главным итогом этнополитического развития чеченского народа на протяжении последних двух столетий явилось то, что из нации XVIII века, характерной еще чертами средневековой народности, чеченцы стали современной пассионарной нацией с развитым национальным самосознанием, всеобщей грамотностью, единым литературным письменным языком, профессиональной литературой, музыкой и театром, с относительно высоким процентом людей интеллектуального труда, высокоиндустриальным рабочим классом, современным крестьянством, значительным городским населением (свыше 50% от общего числа населения).

Кроме того, несмотря на тяжелейшие войны последнего десятилетия и криминальный характер развития рыночных отношений в Российской Федерации в целом, в Чечне созданы предпосылки для формирования современного гражданского общества. Данное обстоятельство представляется чрезвычайно важным.

— 9 —

Введение

Сегодня чеченцам присущи все признаки, свойственные современному европейскому народу, при сохранении характерных субъективных национальных черт, так называемого «чеченства».

* * *

При написании данной работы авторы пытались использовать всю полноту документальной и историографической базы, накопленной к настоящему времени в России, Чечне и в мире. Мы сочли возможным несколько «утяжелить» текст сносками на важнейшие данные и цифры, а также привели краткую библиографию, которая поможет читателю ориентироваться в море литературы.

Учитывая, что, кроме двухтомных «Очерков истории Чечено-Ингушской АССР», исследования И. Сигаури «Очерки истории и государственного устройства чеченцев с древнейших времен», а также нескольких учебных пособий очеркового характера для вузов и школ Чеченской республики, других обобщающих работ по нашему периоду нет, то данная книга является, пожалуй, первым опытом сводного систематизированного освещения истории Чечни последних двух веков.

Отсюда неизбежны, на наш взгляд, погрешности и лакуны, объясняющиеся и степенью изученности тех или иных периодов истории Чечни в исследуемое время и характером этого изучения. Не секрет, что большинство работ, посвященных советскому периоду и написанных советскими историками, носят порой социально-экономическую направленность и более напоминают производственные отчеты. Развитию собственно общества и формирующих общество факторов, историческим личностям и людям, как таковым, практически не уделялось внимания.

Авторы надеются, что данное исследование послужит для читателей и исследователей своеобразным справочником и пособием в деле дальнейшего самостоятельного изучения многообразных проблем этнополитической и общественно-экономической истории чеченского народа.

Я. 3. Ахмадов

3. X. Хасмагомадов

— ю —

Глава I. Географическое, этнотерриториальное и демографическое положение Чечни в XIX веке

§ 1. Физико-географическое положение и границы Чечни

Физико-географический очерк. При рассмотрении положения Чечни в начале XIX в. необходимо учитывать наличие, по существу, трех-четырех типов границ: собственно географические границы исторической территории; близкая к ней этнотерриториальная граница (ареал расселения этноса, в том числе и за пределами исторической территории); границы зоны политического влияния на соседние земли и, наконец, — пределы хозяйственного ареала (пользование той или иной, как правило, незаселенной и «ничейной» территории в хозяйственных целях).

Складывание исторической области Чечня (Нохчичоь, ДегӀаста, Даймохк)1 носило длительный многовековой характер и закончилось в основных чертах в XVIII веке. В XIX в. мы имеем Чечню как конкретную географическую территорию с общепринятыми географическими и этнотерриториальными границами.

Историческое ядро Чечни располагается в северо-восточной части Северного Кавказа (42 градуса 28 минут — 44 градуса 01 минута северной широты и 44 градуса 28 минут — 46 градусов 40 минут восточной долготы), на склонах громадного Кавказского хребта, протянувшегося с запада на восток от Черного моря до Каспия почти на 1 тысячу километров, разграничивая на данном участке земной суши Европу и Азию.

В физико-географическом отношении Чечня делится на несколько «полос», протяженных с запада на восток. Высокогорная часть (от 2,5 до 4,5 тысяч метров над уровнем моря) заключается, по существу, в системах так называемого Бокового хребта (ответвления Главного Кавказского хребта), водораздельные вершины которого покрыты вечными снегами и ледниками. Эта полоса лишена почвы и растительности, за исключением нескольких ущелий. По-чеченски она называется «баш- лам» — «тающие» горы.

1 Чечня: чеченцы — этнотерминологические определения русских документов начиная со второй половины XVII века. В их основу легло название крупного плоскостного селения и общества — Чечен-Аул; собственно, Нохчичоь — означает буквально «обитель», «жилище», «страна нохчей/нахчей». Нахчи/нохчи — самоназвание чеченцев, означающее «люди», «наши люди». ДегӀаста — означает Дагестан — так называли, по крайней мере с эпохи средневековья, Северо-Восточный Кавказ населяющие его многочисленные народы нахо-дагестанской семьи языков. В связи с увеличением населения и ростом политической значимости Чечни она получает к началу XVIII в. определение как самостоятельная область. Есть еще одно самоназвание Чечни, кроме Нохчичоь и ДегӀаста, это Даймохк; переводится с чеченского буквально как «земля отцов», по сути, «отчизна».

— 11

Глава I. Географическое, этнотерриториальное и демографическое положение

Чечни в XIX веке

Физическая карта края в границах Чеченско-Ингушской АССР (1, I1)

Характерные пояса растительности территории Чечни (1, 50)

Вторая полоса (от 1,5 до 2,5—3 тысяч метров над уровнем моря) — представляет собой «корт» — вершины, покрытые альпийскими лугами, с которых снег сходит летом (Пастбищные горы). Здесь на отдельных участках вздымаются гранитными стенами вершины, образующие в юго-западной части горной Чечни так называемый Скалистый хребет (до 3000 метров).

Наконец, полоса гор высотой до 1,5 тысяч метров над уровнем моря, покрытых, как правило, лесом и другой богатой растительностью, называется «арц» (или Черные горы). От подошвы Черных гор до Сунжи располагается плоская лесистая равнина (Чеченская равнина), вытянутая вдоль реки с запада на восток, замыкаемая на востоке невысоким Качкалыковским хребтом, а на западе отрогами тех же Черных гор.

Первая цифра означает порядковое место используемого издания в списке иллюстраций, а вторая (курсивом) указывает страницу.

— 12 —

Физико-географическое положение и границы Чечни

Особенность чеченской «народной географии», как отметил следом за чеченским этнографом У. Лаудаевым русский географ К. Ф. Ган, состояла в обыкновении делить горную часть страны на такие системы, как «башлам», «лам» (корт) и «арс» (арц)1.

Между Сунжей и Тереком в нижнем течении почти параллельно идут два невысоких хребта (раьгӀнаш), называвшиеся соответственно Терским и Сунженским. Между ними располагалась безводная Алхан- чуртская долина со степной растительностью.

Река Терек, пересекающая территорию Чечни в широтном направлении от Моздока до станицы Курдюковской, почти на всем протяжении

Терский хребет. Совр. фото (43, 3)

1 Ган К. Ф. Экскурсия в нагорную Чечню и западный Дагестан летом 1901 г. // Известия КОИРГО. — Тифлис, 1902. — Т. 15. — № 4. — С. 216—217.

— 13 —

Глава I. Географическое, этнотерриториальное и демографическое положение

Чечни в XIX веке

Река Терек в нижнем течении. Совр. фото (43, 6)

по обеим берегам была покрыта густой, хотя и узкой полосой леса, главным образом дуба и тополя.

Дальше, на север от Терека, на сотни километров тянулась так называемая Бурунная степь с растительностью, характерной для зоны сухих степей и полупустынь.

Гидрография Чечни в XIX в. была чрезвычайно богата. Кроме десятков рек и речек здесь на каждом шагу встречались ручьи, родники и озерца. Самой крупной рекой Чечни являлся Терек (Лом-хи), главным притоком которого на территории края была река Сунжа. Реки почти всей остальной Чечни составляли бассейн Сунжи. Она берет начало в снеговых вершинах Кавказского хребта, к востоку от современного Владикавказа, откуда течет на север до Назрани, затем поворачивает к востоку и делает путь почти в сто километров до впадения в Терек, ниже аула Брагуны.

Река Сунжа. Современное фото (43, 7)

— 14 —

Физико-географическое положение и границы Чечни

С правой стороны на территории Чечни Сунжа принимает в ходе своего течения такие реки как Асса (притоком которой является в свою очередь Фортанга), Валерик, Гехи, Мартанка, Рошни, Гойта и Аргун. Последняя — одна из значительных рек Чечни, берущая начало в горах от ледников Бокового хребта. Она образуется слиянием двух рек — Чанты-Аргуна и Шаро-Аргуна, прорезавших в горах значительные ущелья каньонного типа.

Восточнее Аргуна в Сунжу впадают реки, которые берут начало из гор Андийского хребта, это — Джалка и Хулхилау, вбирающие в себя и другие более мелкие реки.

В горах Нахч-Мохка (Восточная Чечня) зарождаются и текут на север к Тереку такие реки как Аксай, Яман-су, Ярык-су и Акташ.

Ни одна из указанных рек не является судоходной — даже по Тереку и Сунже можно плавать только на лодках. Правда, они годились для сплава леса, чем чеченцы в XIX в. широко пользовались, сплавляя лес на продажу в Кизляр.

Наиболее крупными озерами Чечни являются высокогорные водоемы Кезеной-Ам (длина до 3 км, ширина 750 м) и Галанчож-Ам (диаметр до 400 м).

Озеро Кезеной-Ам. Совр. фото (43, 9)

Природные условия Чечни в XIX в. отмечаются всеми исследователями того времени как исключительно благоприятные: «Это пышный сад, засаженный и разукрашенный самим Богом»1.

Климат отличался суровостью только в высокогорной части и в степных районах. На основной части территории Чечни, от Пастбищных

1 Россикова А. Е. Путешествие по центральной части Горной Чечни // Записки КОИРГО. — Тифлис, 1896. — Кн. 18. — С. 293.

— 15 —

Глава I. Географическое, этнотерриториальное и демографическое положение

Чечни в XIX веке

Горные леса Чечни. Совр. фото (43, 14)

гор на юге и до Сунжи на севере, где и проживала главная масса населения, господствовали мягкие зимы, наблюдался высокий уровень осадков летом. Почвы были преимущественно черноземные, дававшие высокие урожаи и быстрый рост растениям.

Царские топографы поражались «растительною силою природы и гигантскими размерами деревьев» в богатых лесах, которые состояли из бука, дуба, клена, ясеня, липы, карагача, орешника, массы дикорастущих плодовых деревьев. Деревья обвивали лианы и дикорастущий виноград. Среди лесов располагались «обширные, прекрасно обработанные поляны и тучные луга, делавшие Чечню житницею восточного нагорного Кавказа»1.

В дремучих лесах равнин и гор во множестве водились олени, кабаны, волки, зайцы, дикие козы, медведи, барсы и горные бараны. Массами встречались фазаны, утки, перепела и другая птица.

В Тереке и низовьях Сунжи водились все рыбы Каспийского моря, в том числе осетровые. Практически во всех реках встречалась форель, сомы, усачи, лосось.

Степные терские районы отличались богатыми пастбищами и сенокосами. На орошаемых землях здесь снимали хорошие урожаи риса, кукурузы, табака и винограда.

1 См.: К. Левый фланг Кавказской линии в 1848 г. // Кавказский сб. Т. 9. — Тифлис, 1885. — С. 415; Потто В. А. Кавказская война. В 5 т. — СПб., 1888. — Т. 2. — С. 66.

— 16 —

Физико-географическое положение и границы Чечни

Рудные богатства. Почвы. В горной части Чечни имелись и рудные ископаемые: выходы меди, серебра, свинца, железа, угля и серы.

В равнинной части Чечни в XIX в. эксплуатировались давно известные выходы нефти, минеральных и горячих вод (например, термальные воды близ Старого Юрта использовались в производстве войлоков и бурок). Широкое применение находили также гончарная глина и выходы строительного камня.

Главным природным богатством оставались, конечно, богатые почвы, лес и дикорастущие плоды — мушмула, орехи, кизил, груши-дички, алыча, ягоды и т. д.

В XIX в. отмечена добыча меди, свинца и серебра в верховьях Шаро- Аргуна и Чанты-Аргуна. Но выработка металлов велась примитивными способами и в незначительных масштабах1.

Географические границы. В начале XIX в. географическое положение Чечни определялось линией, проходящей по следующим географическим ориентирам. На севере граница шла по правому берегу Терека, в среднем его течении, примерно от селения Ногай-Мирза-Юрт до укрепления Амир-Аджи-Юрт. На востоке Ауховское общество (в XVIII в. считавшееся под управлением Эндирейской княжеской фамилии Северного Дагестана, но с самого начала XIX в. причисляемое к Чечне) обозначало границу в бассейне рек Аксай-Акташ между чеченскими

Пастбищный хребет. Совр. фото (43, 4)

1 См.: Материалы по истории Дагестана и Чечни. Т. 3. Ч. 1. — Махачкала, 1940. — С. 305; Казбек Г. Военно-статистическое описание Терской области. Ч. 1. — Тифлис, 1888. — С. 197; Пирадов А. С. Краткий очерк кустарных промыслов Кавказа. — Тифлис, 1900. — С. 43; Гриценко Н. П. Социально-экономическое развитие прите- речных районов в XVIII — первой половине XIX века // Труды ЧИНИИИЯЛ. Т. 4. Вып. 1. — Грозный, 1961. — С. 61—65; и др.

— 17 —

Глава I. Географическое, этнотерриториальное и демографическое положение

Чечни в XIX веке

Скалистый хребет. Совр. фото (43, 4)

и кумыкскими землями. От верховьев Акташа и далее на юго-восток Андийский и Снеговой хребты отделяли границы чеченского этноса от андийских и аварских обществ Дагестана.

На юге географическая граница Чечни шла по вершинам части Снегового хребта от вершины Заин (Дзан)-Корт (3308 м) до Диклос- Мта (4285 м), а затем по вершинам бокового ответвления (Тушетский или Пирикательский хребет) Главного Кавказского хребта до горы Ма- хисмагали (3990 м). На последнем протяжении южной границы — от Диклос-Мта до Махисмагали — чеченские высокогорные общества (кистинцы) граничили с тушинцами, хевсурами и пшавамй Кахе- тии — исторической области Грузии. На этом же протяжении южной границы возвышалась и самая высокая горная вершина Чечни Доко- Корт, более известная под названием Тебулос-Мта (4494 м).

Западная географическая и этнополитическая граница Чечни в XVIII — начале XIX в., начинаясь в южной точке от горы Махисмагали, спускалась к северу по хребту Вегилам, затем уходила резко на запад по северной стороне хребта Цорейлам до реки Ассы. Далее граница спускалась по бассейну Ассы (в том числе и по левому берегу) вниз на север, до точки выхода реки на равнину (здесь Асса поворачивает на восток и впадает в Сунжу). Немного выше от указанной точки поворота Ассы, примерно от селения Алхасты, граница шла к северо-западу по прямой почти до реки Курп, где по правому берегу Курпа сворачивала к востоку до Терека, к урочищу Галюгай.

На западном протяжении своей границы чеченские общества соседствовали с близкородственными нахскими обществами цоринцев, галгаев и ангуштинцев, а позднее и назрановцев. В нижней части западной границы чеченцы соседствовали с малокабардинскими владениями, сильно сократившимися в своих размерах во второй половине XVIII — начале XIX в. Уже в XVIII в. кабардинскими князьями в силу различных причин были оставлены все земли в равнинной части

Физико-географическое положение и границы Чечни

западной части Чечни до правобережья Курпа (используемые ими в ходе миграции на восток в конце XVI—XVII вв.)1.

Таковы были примерные географические границы расселения нахских обществ в XIX в., из которых уже сложилась в предыдущие века чеченская нация — от ауховцев на востоке до галашевцев, арштинцев- карабулаков на западе, от мялхинцев и майстинцев на крайнем горном юге до пседахинцев и теркхоевцев (притеречных чеченцев) на севере.

Этнотерриториальные пределы. Собственно географическая граница Чечни совпадала с этнотерриториальной, за исключением двух участков. На юге Тушетский хребет отделял Чечню от близкородственных нахоязычных цова-тушин (бацой), входивших в Тушинское общество (Тушети) Грузии. Они, как и грузиноязычные чагма-тушинцы, исторически входили в состав Грузии и исповедовали христианство. К середине XIX в. Панкисском ущелье Кахетии за счет выходцев из верховьев Шаро-Аргуна складывается «кистинская» община.

За восточными границами Чечни (с начала XIX в. включавшими и Ауховское общество) в кумыкских феодальных владениях Дагестана (Эндерейское, Аксайское и Костековское княжества) проживало немалое число этнических чеченцев, как кварталами в кумыкских аулах, так и отдельными поселениями. Однако в политическом отношении они относились к Кумыкии.

Кроме того, около 1 тысячи чеченцев-«окочан» (потомки горцев, бежавших за Терек еще в XVI—XVII вв.) в начале XIX в. жили в отдельной слободе города Кизляра. Они являлись российскими подданными.

Следует также отметить, что некоторые источники и исследователе! XIX в. расширяли этнотерриториальную границу Чечни до левого берега Терека в верхнем течении, включая в нее и западно-нахские общества — Джейрах, Мецхал, Цори, Га л гай, Ангушт, Назрань (жители которых в XIX в. складываются в ингушскую народность на базе двух последних крупных плоскостных обществ). Это обстоятельство в какой- то степени отражало центробежные консолидационные процессы, когда более крупный этнос вбирает в себя пограничные диалектные единицы2.

1 См.: Верже А. П. Чечня и чеченцы. — Тифлис, 1859. — С. 5—12; Тотоев Ф. В. Общественноэкономический строй Чечни (вторая половина XVIII — 40-е гг. XIX века) / Дис. на соискание уч. степени канд. истор. наук. Рук. — М., 1966. — С. 85—86; Волкова Н. Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII — начале XX века. — М., 1974. — С. 168—193; Ахмадов Я. 3. Взаимоотношения народов Чечено-Ингушетии с Россией в XVIII веке. — Грозный, 1991. — С. 16.

2 См.: ЦГВИА. Ф. 52. Оп. 1/194. Д. 350. С. 4—4 об.; Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона. Т. XXXVIIIa. 76 полутом. — СПб., 1903. — С. 785; Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона. Т. 13. 25 полутом. — СПб., 1894. — С. 58; Лаудаев У. Чеченское племя // Чечня и чеченцы в материалах XIX в. — Элиста, 1990. — С. 75—77, 93; Грабовский К Ф. Экономический и домашний быт жителей горского участка Ингушевского

• округа // С6. сведений о кавказских горцах. Вып. 3. — Тифлис, 1870. — С. 1; Пожидаев В. П. Горцы Северного Кавказа. — М.—Л., 1926. — С. 13; Волкова Н. Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII — начале XX века. — М., 1974. — С. 162; и др.

— 19 —

Глава I. Географическое, этнотерриториальное и демографическое положение

Чечни в XIX веке

Сближение ингушей с чеченцами диктовалось также идеологическими (принятием первыми ислама) и политическими (совместным сопротивлением колониальной политике царизма в первой половине XIX в.) причинами. Однако данная объединительная тенденция не получила развития вследствие целого ряда объективных причин.

Политические границы Чечни. К началу XIX в. они были, пожалуй, наиболее обширными в истории страны. Сложившаяся к тому времени политическая обстановка в регионе — ослабление феодальных соседей, успешное сопротивление горцев натиску Российской империи, военная мощь и экономическая состоятельность позволили вывести Чечню в ведущую политическую силу на Северо-Восточном Кавказе. Российские власти считали именно чеченцев «ответственными» за участок границы по Тереку протяженностью свыше 200 верст: от Моздока до Кизляра.

Генерал А. П. Ермолов, наместник Кавказа, прибыв на место назначения в 1817 г., застал «российские» феодальные владения Северного Дагестана и в какой-то мере Кабарды в полном союзе с «мятежной» Чечней. При этом здесь не было и намека на захват кумыкских или кабардинских земель чеченцами или вмешательства во внутренние дела княжеств. Речь шла о проведении единой политической линии «мусульманских народов»1, в отношении царской России и так называемых «отступников» и «язычников» из числа горских народов. Ермолову пришлось в течение ряда лет затратить значительные усилия, чтобы свести на нет «чеченское» влияние в пограничных к Чечне районах.

Как бы-то ни было, в конце XVIII — начале XIX в. чеченские военно-политические объединения распространяют в определенной мере свое политическое влияние на западе до так называемой Осетинской равнины, западных оконечностей Сунженского и Терского хребтов, до правого берега реки Курп. Так русская крепость Владикавказ была построена в 1784 г. на «границе» поселений ингушей и осетин под формальным предлогом их защиты от «чеченских набегов». На деле же речь шла об установлении контроля над Военно-Грузинской дорогой, по которой Россия могла перебрасывать войска в Закавказье.

Вместе с тем, Назрановские высоты (Несархой кортош), местность Ачалуки и район Малгобека, в начале XIX в. находившиеся под совместным кабардино-чеченским, а то и сугубо чеченским «протекторатом», оставались практически незаселенными. Самыми западными чеченскими селениями в тот период были Яндери на правобережье Сунжи, Пседах на самой границе с Кабардой и аул Ломаз-Юрт (Ногай-Мирза- Юрт) на южном берегу Терека.

1 Так, отступая на запад и оставляя земли, некогда занятые ими в XVI—XVII вв., кабардинские князья и духовенство уступали их только исламским народам — в данном случае чеченцам. Считалось, что земля эта божья и владеть ею имеют право только мусульмане.

— 20 —

Физико-географическое положение и границы Чечни

В первом десятилетии XIX в. чеченские лидеры реализовывают политику закрепления стратегически важного района Назрани путем заселения его этнически близкими «ангуштинцами» с условием принятия последними ислама. Первые партии переселенцев прибыли из нахских селений, располагавшихся под Владикавказом и принадлежащих к обществу Ангушт. В развернувшейся позже войне за влияние над «коридором» от Владикавказа до Моздока российские войска ценой напряженных усилий отвоевали контроль над указанной территорией у Чечни, значительно сократив тем самым и ее общую границу с дружественной Кабардой1.

Границы хозяйственного ареала. Границы хозяйственного пользования землями Северного Кавказа жителями исторической Чечни складывались в результате многовекового хозяйственного освоения и взаимодействия с соседями. Так, еще в средние века горные чеченцы в силу традиции и различных соглашений пользовались пастбищами в Аварском ханстве Дагестана, в междуречье Терека и Сулака и в Ала- занской долине Кахетии (Грузия). В XVIII — начале XIX в. подобная практика начинает сходить на нет.

На севере, за Тереком, огромные пространства Бурунной степи (входящей в границы современной Чечни) с глубокой древности находились в зоне отгонного скотоводства горцев Чечни и использовались ими в качестве зимних пастбищ. По левому берегу Терека проходил и участок важной торговой дороги, связывающей Чечню и Дагестан с Кабардой и народами Северо-Восточного Кавказа. Однако, когда в конце XVIII в. Российская империя закончила строительство Кавказской военной линии между Каспийским и Азовским морями, сплошная цепь Kf шостей, редутов, станиц и прочих укреплений (наиболее усиленных именно на «чеченском участке» границы по Тереку) отсекла горцам доступ к затеречным землям, чем был нанесен серьезный удар по их традиционному хозяйству. Известно, что одна из главных причин борьбы за Терек, развернувшаяся в конце XVIII — начале XIX вв. между Россией и Чечней, заключалась как раз в лишении горцев возможности свободного доступа к затеречным землям. Следует, однако, сказать,

1 См.: Акты, собранные Кавказской археографической Комиссией (АКАК). Т. 4. — Тифлис, 1870. — С. 894, 895—898, 902, 944; АКАК. Т. 4. Ч. 2. — Тифлис, 1875. — С. 500; Волкова Н. Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII — начале XX века. — М., 1974. — С. 2—63, 161—162, 225—226; Бушков П. Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1922 по 1803 гг. Ч. 2. — СПб., 1869. — С. 165; Потто В. А. Два века терского казачества. Т. 2. — Владикавказ, 1912. — С. 200; Буцковский А. М. Выдержка из описания Кавказской губернии и соседних горских народов // История, география и этнография Дагестана. Архивные материалы. — М., 1958. — С. 239; Ахвердов А. И. Описание Дагестана // История, география и этнография Дагестана. Арх. материалы. — М., 1958. — С. 226; Записки А. П. Ермолова. Ч. 2. — М., 1868. — С. 23; Ахмадов Я. 3. Вайнахи в кумыкских княжествах // Известия Чечено-Ингушского респуб. краевед, музея. Вып. 11. — Грозный, 1975. — С. 13; и др.

— 21

Глава I. Географическое, этнотерриториальное и демографическое положение

Чечни в XIX веке

Зона полупустыни (Бурунные степи). Совр. фото (43, разворот)

что вооруженная схватка за указанные земли началась еще в 70-х гг. XVIII в., и здесь чеченцы понесли, как и кабардинцы, боровшиеся за затеречные и притеречные земли на своем участке границы, большие жертвы1.

Инонациональное население Чечни. Нужно отметить, что на территории Чечни в ее современных границах жили не только этнические чеченцы. Так, старожилами являлись так называемые гребенские казаки, обитавшие в пяти «старых» станицах по левому берегу Терека: Черв- ленная, Старогладовская, Новогладовская, Щадринская, Курдюковская. Население указанных выше станиц в начале XIX в. выставляло на службу в Гребенской казачий полк около 500 человек. Еще 500 находилось в «запасе». Общая же численность гребенских казаков считалась в пределах 8—9 тысяч душ обоего пола (около 1,5 тысяч дворов).

В результате давнего смешения с чеченцами к началу XIX в. гребенские казаки приобрели своеобразное лицо, превратившись по существу в отдельную этнографическую группу русского народа.

Начиная с 70-х гг. XVIII в. на левом берегу Терека в пределах от станицы Червленной до Моздока были поселены с Волги, Украины и Дона новые группы казаков, получившие название «Терских». В XIX в. они также восприняли многие черты горской культуры от своих чеченских соседей.

Другой крупной этнической единицей, отмеченной на левобережье Терека в нижнем течении, по крайней мере с XVII в., являлись кара- ногайцы. В XIX в. они продолжали кочевать под Кизляром и восточнее

1 АхмадовЯ.З. Взаимоотношения народов Мечено-Ингушетии с Россией в XVIII веке.— Грозный, 1991. — С. 81—83; Ахмадов Я. 3. История Чечни с древнейших времен до конца XVIII в. — М., 2001. — С. 246—249.

— 22 —

Физико-географическое положение и границы Чечни

Гребенские казаки. Рис. начала XIX в. (47, 195)

его, но уже имели несколько постоянных селений в районе Сары-Су (современный Шелковской район Чеченской Республики).

В отличие от казаков и ногайцев, кумыки жили непосредственно на территории исторической Чечни, где они селились отдельными кварталами в чеченских селениях по Тереку и даже создавали отдельные кумыкские села, к примеру Бамат-Гирей-Юрт (Виноградное). Селение Брагуны, насчитывавшее к началу XIX в. более 500 дворов, также называют кумыкским. Но оно было основано в 1651 г. близ слияния Сунжи с Тереком неким тюркским племенем, которое в XVIII в. стало считаться окумыченным, хотя и продолжало сохранять свое особое лицо. Население Брагунов к началу XIX в. было тесно перемешано с чеченцами. Само

Глава I. Географическое, этнотерриториальное и демографическое положение

Чечни в XIX веке

Ингушская семья. Конец XIX — начало XX в. Фото (77, 5)

селение являлось наследственным феодальным владением княжеской фамилии Таймазовых и было вписано в политические границы Чечни1.

После окончания Кавказской войны в 60—70-х гг. XIX в. в западных районах исторической Чечни, в опустевших «верхних» частях обществ Арштхоя и Галашек появляются первые ингушские поселенцы на правах «временно проживающих».Это были выходцы из нахских обществ Цори и Галгая, этнически близкие к чеченцам.

«Нижние» земли Арштхоя (Карабулак) и Галашкинского общества по Ассе и Сунже начиная с 40-х гг. XIX в. были отведены под казачьи станицы так называемой «Сунженской линии», которые зачастую размещались на месте сожженных чеченских аулов. Население Сунженских станиц быстро росло и к концу XIX в. насчитывало свыше 20 тысяч человек. Основу составили переселенцы из терских казачьих станиц, казаки Дона и солдаты-отставники.

Кроме того, в чеченских аулах XIX в. отмечены отдельные и групповые (квартальные) поселения аварцев, даргинцев, андийцев, кабардинцев, черкесов, русских, армян, горских евреев и др., не создававших, впрочем, отдельных национальных общин, а вписанных в аульную систему того или иного поселения. Чеченский народ исстари являлся открытым обществом, принимавшим любых переселенцев и беглых. Переселившимся обеспечивалась защита и безопасность, что являлось показателем экстерриториальности и суверенности чеченской страны. Кроме того, переселенцы наделялись землей и община помогала воздвигнуть им дом.

1 См.: Волкова Н. Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII — начале XX века. — М., 1974. - С. 80-93,193-211.

— 24 —

Расселение и численность чеченцев

Кумык в черкеске. Фото нач. XX в. (49, 482)

§ 2. Расселение и численность чеченцев

Коренные горские народы. Как и в XVIII в., самые многочисленные коренные народы Северного Кавказа начала XIX в. принадлежали к двум языковым семьям: абхазо-адыгской и нахо-дагестанской. Народы, говорившие на собственно адыгских языках — кабардинцы и черкесы (последние подразделялись на многочисленные этнодиалектные группы — народности и «племена»), заселяли, главным образом, равнины и предгорья Северного Кавказа от левобережья р. Курпа на востоке до берегов Черного моря на западе. Их численность колебалась по подсчетам отдельных авторов от 500 тысяч до 1 миллиона человек.

В свою очередь народы, говорившие на языках нахо-дагестанской языковой семьи, расселялись от правобережья Терека в верхнем течении до Каспийского моря к востоку, занимая и все горные склоны Кавказского хребта, до границы с грузинскими княжествами и азербайджанскими ханствами. Общая численность нахо-дагестанцев разными источниками первой половины XIX в. оценивалась в пределах 600—800 тысяч человек. Меньшая группа горских народов говорила на тюркских языках (кумыки, балкарцы, карачаевцы), а то и на ираноязычных (осетины и таты).

К вопросу о численности. Собственно северокавказские нахи — чеченцы и ингуши, в документах и нарративных источниках XIX в. именуемые «чеченцы», «мичиговцы», «кистинцы», «мицджеги», «ингушевцы»,

Глава I. Географическое, этнотерриториальное и демографическое положение

Чечни в XIX веке

«ломур», или по названиям регионов, обществ и ущелий, типа — нохч- махкоевцы (ичкеринцы), ауховцы, чантинцы, мержойцы, карабулаки, галгаевцы и т. д., — насчитывали суммарно до 240—270 тысяч человек, из которых западные нахские группы, вошедшие в галгайскую (ингушскую) народность, составляли около 20—30 тысяч человек.

Так, генерал Кнорринг в рапорте, датируемым самым началом 1800 г., указал, что все «чеченские народы» могут выставить 10 тысяч человек вооруженных1. Однако здесь подразумевались преимущественно только те жители Чечни, которые жили по реке Сунже и ее притокам в равнинной части. Как правило, один ополченец выставлялся от одного двора с числом членов семьи не менее 6 человек, следовательно, общее число жителей плоскостной части Чечни (а точнее, Чеченской равнины) могло составлять в тот период не менее 60 тысяч человек.

Численность чеченцев, живущих в аулах по правому берегу Терека от Моздока до станиц гребенских казаков, генералом Гудовичем еще в 1795 г. определялась «как тысяч до пяти»2. Но при этом остается неясным, то ли это число мужчин, то ли число семей.

В 1810 г. из разных данных, собранных С. Броневским, им была выведена цифра общей численности чеченцев, но скорее всего плоскостных и притеречных, в 20 тысяч семейств (около 120 тысяч человек). В другом месте своего довольно эклектического труда, С. Броневский утверждает, что «многолюдство всей Кистинской области простирается до 30000 дворов или семей»3.

Более определенны данные генерал-майора Вольховского, изложенные в ведомости 1834 г., где он назвал общую численность чеченцев, «кара- булаков» и ингушей равную 198 тысяч человек. Но опять таки здесь нет подтверждения, что речь идет и о населении горной части, недоступной еще для русских наблюдателей (последние из которых побывали в горах Чечни в конце XVIII в.). Барон Розен в том же 1834 г. определил численность «собственно кистов», т. е. всех нахов, в 200 тысяч человек.

В то же время встречаются и значительно меньшие данные (от 20 до 100 тысяч душ), которые, однако, при самом предварительном рассмотрении выказывают свою недостоверность. Также обнаруживают недостоверность и данные Н. Дубровина о населении чеченской части имамата Шамиля в 400—500 тысяч человек.

Пожалуй, правы такие современные исследователи, как Ф. В. Тото- ев, определивший среднюю численность населения собственно Чечни (горной и равнинной) накануне Кавказской войны в 200—220 тысяч,

1 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Т. 1. — Тифлис, 1869. — С. 716.

2 Кавказский сборник. Т. 18. — Тифлис, 1897. — С. 430.

3 Броневский С. Новейшие географические и исторические сведения о Кавказе. Ч. 2. — М., 1823. — С. 183, 186.

— 26 —

Расселение и численность чеченцев

Чеченец. Раскрашенная литография К. И. Бегрова. 1822 г. (8, 24)

и Н. Г. Волкова, остановившаяся после долгих выкладок на цифре численности всех нахов в пределах 240 тысяч человек1. Оставляя за скобками проанализированный ряд и других данных, авторы остановились на численности собственно чеченцев к концу 20-х гг. XIX в. примерно в 240—250 тысяч человек (самый крупный народ Северного Кавказа).

В ходе Кавказской войны численность чеченцев сократилась до 150 тысяч человек. Из них только в 1865 г. переселилось в Турцию до 23 тысяч человек. Перепись населения России, проведенная в 1897 г., дала цифру чеченцев в 283421 человек обоего пола. Следовательно, за треть века прирост населения составил около 150 тысяч человек. Столько же, если не больше, составили военные и демографические потери Чечни в 20—50-х гг. XIX в.

Этнотерриториальное устроение Чечни. К концу XVIII в. в основном был закончен процесс внутренней колонизации чеченских земель. Тем не менее, и в XIX в. миграционные процессы продолжались главным образом за счет продолжающегося роста числа поселений чеченцев в западных (Галашки, по левобережью верхней Ассы), северо-западных и северных, преимущественно предгорных и равнинных районах края (Пседах, Магомед-Юрт, Ломаз-Юрт, Чулик-Юрт, Кень-Юрт и т. д.).

1 См.: РГВИА. Ф. ВУА. Д. 18508. Л. 9—12; Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20—50-е годы XIX века. — Махачкала, 1958. — С. 124—125,299; Зубарев Д. О народонаселении за Кавказом // Рус. вест. — 1842. — № 5—6. — С. 84; Тотоев Ф. В. Общественно-экономический строй Чечни (вторая половина XVIII — 40-е годы XIX века) / Дис. на соискание уч. степени канд. истор. наук. Рук. — М., 1966. — С. 98—102; Волкова Н. Г. Динамика численности вайнахских народов до XX века // Археолого-этнограф. сб. Т. 2. — Грозный, 1968. — С. 116—118; и др.

— 27 —

Глава I. Географическое, этнотерриториальное и демографическое положение

Чечни в XIX веке

Основные, ведущие, общества Чечни занимали территорию Чеченской равнины (полоса между передовой цепью Черных гор и течением Сун- жи). Здесь располагались такие большие аульные объединения Большой и Малой Чечни, как Шали, Герменчик, Атаги, Чечен-Аул, Алда, Гехи, Ачхой-Мартан, Самашки, Дибир-Юрт, Обург-Юрт, Серали-Юрт, Яндари (последние три аула входили в равнинно-горное общество Карабулак).

Наиболее консервативной в отношении миграционных процессов оставалась горная часть края (центральные, южные и западные части Чечни), где населенные пункты и общества существовали порой тысячелетиями в определенных естественно-географических границах.

Самую высокогорную, южную часть края в направлении с запада на восток занимали такие аулы и союзы аулов (общества), как МӀайс- та, Малхиста, Хилдехьа, Хьачара, ЧӀанта, Хуланда, Хьакъмада, ХӀима, Кири, Чайра, Бути. Ниже их, по левобережью верховьев Чанты-Аргуна, а также по Шаро-Аргуну и его притокам, с запада на восток, гнездились башенные аулы обществ Итум-Кала, Кейн-Мохк, ТӀерла, Дишнийн-Мохк, Сандаха, КӀесала, Шикъара, Шара, ЦӀеса и др.

Ниже Скалистых гор, на отрогах Пастбищного хребта также в зональном направлении с запада на восток располагались аулы ЦӀечоя, Аьккха, Пешхоя, Мулкъа, ЧӀуо (ЧӀохой, Чухой), Чиннаха, Зумса, Чучан- Кхелли, Нихала, Шуьйта, Саьтта, Д1ая, Нохч-Кела.

Горные чеченцы: «кистинка» и «кистинец». Рис. начала XIX в. (47, 189)

— 28 —

Расселение и численность чеченцев

Последнюю линию горных обществ (не считая пологие горы Восточной Чечни) составляли группы аулов таких обществ, как: Галашки, Арштхой1, Ялхара, Галайн-Чож (Галай), Мержой, Нашха, Пешха, Варанда, Саьрбала, Нижала, Чебирла, Макажа.

Отдельную группу составляли аульные объединения Восточной Чечни (Нахч-Мохк, Мичиг и Качкалык), занимавшие пологие лесистые горы (300—1000 м) благоприятные для земледелия. Поэтому этот район по хозяйственному типу, особенностям общественного уклада и по языковому диалекту был тесно связан с плоскостью, и именно отсюда пошла своеобразная чеченская реконкиста XV—XVII вв. на север (Притеречье), запад (Чеченская равнина) и на северо-восток (западная часть Кумыкской равнины).

Здесь, в Нахч-Мохке, в XIX в. располагались такие объединения, как Элистанжи, Чермой, Харочой, Эрсана, ЭгӀашбета, Гуьна, БелгӀата, Курчала, Щонтара, Теза-Кхаьлла, Ширди-Мохк, Пордала, Айт-Кхаьлла, Шона, Эна-Кхаьлла, Ялхой-Мохк, Ӏалара, Энгеной, Сесана, Бена, Ген- даргана, Билта, Зандака2.

Между северными границами Нахч-Мохка (Ичкерия) и течением Терека располагались общества Мичиг и Качкалык. Аулы Качкалыка тянулись по северному скату одноименного хребта от течения Сунжи на западе до берега Аксая на востоке, занимая западную часть так называемой Кумыкской плоскости.

В верхней части бассейна Акташа и Аксая в предгорной полосе (современный Северный Дагестан) располагалось большое Ауховское общество, делившееся в свою очередь на Пхьарчхой-Аькха (или Ширча- Аькха) и Пачалкха-Аькха. Ряд ауховского и мичиговского происхождения хуторов и кутанов располагались в начале XIX в. вне пределов указанных обществ на землях кумыкских князей, спускаясь по междуречью Сулака и Терека едва ли не до берега Каспийского моря3.

Масса чеченцев исторически долго жила чересполосно с кумыками во многих селах Северного Дагестана. Однако, в начале XIX в. к Чечне причисляли только земли собственно Ауховского общества, располагавшегося в лучшей, наиболее плодородной части Кумыкской плоскости. Все остальные поселения с чеченским населением Северного Дагестана причислялись к кумыкским княжествам.

Региональное деление края. В первые десятилетия XIX в. исследователям предстает следующая этнополитическая картина Чечни в

1 Поселения обществ Галашки и Арштхой находились на невысоких предгорьях практически на стыке с равниной и были населены выходцами из Галайн-Чожа, Мержоя, Цечоя и Аккха.

1 См.: Сулейманов Ахмед. Топонимия Чечено-Ингушетии. В 4 т. — Грозный, 1985—1988; Эльмурзаев Ю. (Нохчо). Указ, соч.; и др.

3 См.: Адилсултанов А. А. Акки и аккинцы в XVI—XVIII веках. — Грозный, 1992; Ахмадов Я. 3. Вайнахи в кумыкских княжествах...; и др.

— 29 —

Глава I. Географическое, этнотерриториальное и демографическое положение

Чечни в XIX веке

Карта-схема расселения нахских обществ в XIX—XX вв.

Составитель А. Сулейманов1, дополнения Я. Ахмадова и Э. Хасмагомадова. (Политические границы и расположение обществ указаны приблизительно)

1 — Маьлхиста (маьлхий); 2 — Кейн-Мохк (кей); 3 — Перла (тӀерлой); 4 — Дишнийн Мохк (дишний); 5 — ЧӀуо (чӀуохой); 6 — Мулкъа (мулкъой); 7 — МӀайста (мӀайстой); 8 — Хилдехьа (хилдехьарой); 9 — Хьа- чара (хьачарой); 10 — ЧӀаьнта (чӀаьнтий); 11 — Зумса (зумсой); 12 — ЧӀиннах (чӀннахой); 13 — Гучан- Кхаьлла (гучанхой); 14 — Нихала (нихалой); 15 — Шуьйта (шотой) там же: тумсой, вашандарой, хьаккой, варандой, келой, маьршалой, саьттой, гӀаттой, пхьамтой; 16 — Саьрбала (саьрбалой, лаьшкарой); 17 — Сан- даха (сандахой); 18 — КӀесала (кӀесалой); 19 — Шикъара (шикъарой); 20 — Шара (шарой, жогӀалдой); 21 — ЦӀеса (цӀесий); 22 — ДӀай (дӀай); 23 — Хуланда (хуландой); 24 — Хьакъмада (хьакъмадой); 25 — ХиӀ- ма (хиӀмой); 26 — Кири (кири); 27 — Бути (бути); 28 — Чайра (чайрой); 29 — Нохч-Кела (нохчкелой); 30 — Нижала (нижалой, нижой); 31 — ЧӀебирла (чӀебирлой); 32 — ЖӀайрах (жӀайрахой); 33 — Мецхал (мецхалой, фаьппий); 34 — Кхекхаьлла (кхекхаьллой, гӀалгӀай); 35 — Цхьорой (цхьорой); 36 — ЦӀеча (цӀечой), Мержа (мержой); 37 — Ялхара (ялхарой); 38 — Аьккха (аыскхий); 39 — Галайн-ЧӀож (галай); 40 — Нашха (нашхой); 41 — Пешха (пешхой); 42 — Элистанжи (элистанжхой); 43 — Чермой (чермой); 44 — Харачо (харачой); 45 — Эрсана (эрсаной); 46 — ЭгӀашбета (эгӀашбатой); 47 — Гуьна (гуной); 48 — Бел- гӀата (белгатой); 49 — Курчала (курчалой); 50 — ЦӀонтара (цӀонтарой); 51 — Теза-Кхаьлла (тезакхаллой); 52 — Ширди-Мохк (ширди); 53 — ГӀоьрдала (гӀоьрдалой); 54 — Айт-Кхаьлла (айткхаллой); 55 — Шоьна (шоной); 56 — Эна-Кхаьлла (энакхаллой); 57 — Ялхойн-Мохк (ялхой); 58 — Ӏаллара (Ӏаларой); 59 — Энгана (энганой); 60 — Сесана (сесаной); 61 — Бена (беной); 62 — Гендаргана (гендарганой); 63 — Билта (билтой); 64 — Зандакъа (зандакъой); 65 — Аух (овхой, акхий); 66 — Ангушт (ангуштхой, ингуши); 67 — Несархой (назрановцы); 68 — Галаш (галай, галашинцы); 69 — Арштхой (арстхоевцы, карабулаки); 70 — Пседах (пседахой); 71 — Теркийст (теркой); 72 — Брагуны (боргӀаоной, кумыки); 73 — Качкалык (гӀачалхой); 74 — Мичиг (мичигаш, мичиковцы); 75 — Герменчуг-Шали; 76 — Алды (Бухан-Юрт); 77 — Чечен-Аул (чечанхой); 78 — Старые Атаги (атагӀой); 79 — Гехи (гиххой); 80 — Баца (тушбаца, бацой)

1 Сулейманов А. Топонимия Чечено-Ингушетии. Ч. 4. — Грозный, 1985. — С. 220—221.

— 30 —

Расселение и численность чеченцев

региональном измерении: это Аух, Нахч-Мохк (Восточная Чечня), Ломах (Горная Чечня, здесь в свою очередь выделялись системообразующие общества, такие как: Шатой, Чебарлой, Майсты, Маьлхи, Нашаха, Мержа, Аккха, Галай, Цечой, Чанти, Шара и др.), БоргӀана (Брагуны), Качкалык, Терк-Йист (Притеречье, здесь самыми крупными аулами в начале XIX в. были Ломаз-Юрт, Чулик-Юрт, Верхний и Нижний Наур, Кень-Юрт, Старый Юрт), Терк-Дехьа (Затеречье), ГӀалгӀазакхийн-Мохк (Земля гребенских казаков), Большая Чечня (предгорно-плоскостная часть, примерно от реки Белки до правого берега Аргуна)1, Малая Чечня (от левого берега Аргуна до бассейна Ассы—Сунжи).

Самыми крупными обществами и аулами Большой Чечни являлись Автуры, Герменчик-Шали, Майртуп, Чахкери, Большие Атаги, Чечен- Аул, Алды, Старая Сунжа и др.

В Малой Чечне системообразующими аулами и обществами являлись прежде всего Гехи, Алхан-Юрт, Ачхой (Ачхой-Мартан), Карабулак и Галашки.

Сокращение территории расселения чеченцев. Период первой половины XIX в. ознаменовался не только уничтожением населения в ходе истребительной Кавказской войны, но и сокращением контролируемой чеченцами территории. Уже в начале XIX в. предпринимались первые шаги по перенесению русской кордонной линии на правый берег Терека. «Лучшею защитою от набегов... чеченцев было перенесение оборонительной линии с Терека на Сунжу, — пишет профессор П. И Ковалевский. — Этот план принадлежал еще Цицианову, осуществить же его удалось только Ермолову». Речь здесь шла конечно не о мифической «защите», а о реальной агрессии на чеченские и в целом нахские земли. С 1811 г. взяты под контроль ингуши, занявшие участки юго-западной части Сунженского междуречья, и чеченцы теряют контроль над Назрановскими высотами.

В 1818—1819 гг. в результате карательных экспедиций генералов Сысоева, Грекова и полковника Вельяминова начался процесс обезлюжи- вания значительной части территории по берегам средней части Сунжи и Ассы в равнинном течении. Так, в 1818 г. на землях уничтоженных чеченских аулов Кули-Юрт, Старая Сунжа, Алхан-Чу, Жим-Чечан и Соьлжа-Юрт генерал Ермолов возвел на Сунже крепость Грозную. В это же время он совершил ряд экспедиций в «Ауховскую» Чечню. В тот же период кумыским князьям был предъявлен ультиматум о выселении их «подданных» чеченцев, составлявших главную военную силу феодалов. Речь шла в целом о судьбе нескольких десятков тысяч человек. В результате карательных экспедиций, как к примеру писал генерал

1 Другие исследователи обозначают границу между Малой и Большой Чечней по реке Гойтинка (приток Сунжи) на 10 км западнее течения Аргуна.

Глава I. Географическое, этнотерриториальное и демографическое положение

Чечни в XIX веке

В. Потто «Кумыкская плоскость (в Дагестане. — Авт.) в несколько дней была совершенно очищена от... чеченцев»1.

Административное устройство. В XIX в. царская колониальная администрация пытается вводить на покоренных землях военно-колониальное управление. Чеченское общество Карабулак (Арштхой) попало в одно «управление» с ингушами в связи с близостью их земель к крепости Владикавказ. К примеру, в 30-е гг. XIX в. карабулаки, как и назрановцы и осетины, «подчинялись» владикавказскому коменданту, в отличие от плоскостных чеченцев, «подчиненных» так называемому чеченскому приставу, на роль которых назначались соседние горские князья.

Подчинение близкородственных чеченцев и ингушей различным военно-колониальным ведомствам в тот период приводило к тому, что пограничных карабулаков и галашевцев иногда формально причисляли к «племени ингуш», проводя границу между чеченцами и карабулаками по реке Фортанге. Позже карабулаки, ингуши и осетины были включены в границы Военно-Осетинского округа2.

Карабулаки и галашевцы решительно отказывались подчиняться военно-колониальному режиму и вместе с другими чеченскими обществами постоянно участвовали в освободительной войне, объединяясь с чеченцами во все политические, военные и государственные союзы. «Карабулаки, — писал в первой четверти XIX в. Семен Броневский, — имеют своих старшин и говорят кистинским языком, подходящим к чеченскому наречию»3.

В начале 40-х гг. XIX в. карабулаки и галашевцы, как и другие чеченские общества, вошли в состав имамата Шамиля. Согласно местным источникам, в этом государстве собственно Чечня состояла из следующих округов-вилайетов: Аух, Мешки (Мичик и Ичкерия), Шали-Герменчик (Большая Чечня), Шубут-Чабирла (Шатой, Шарой и Чеберлой), Гехи, Арштхой (Карабулак) и Галай (Галашки). Последние три единицы включались в «губернаторство» Малой Чечни. Западная граница Чечни в имамате определялась средним течением реки Ассы, заходя значительно на ее левый берег. Русские источники включали земли карабулаков в Малую Чечню4.

Уничтожение чеченских селений. Колонизация. С начала 40-х гг. XIX в. на плоскостных землях Чечни происходят постоянные миграции

1 См.: Чеченская Республика. (Население, экономика, история). — Грозный. 1995. — С. 24—25; Покровский Н. Н. Кавказские войны и имамат Шамиля / Под ред. В. Р. Гаджиева, Н. Н. Покровского. — С. 140—141.

2 Броневский С. Указ. соч. — С. 25.

3 Там же. — С. 169.

4 Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20—50-е годы XIX века. Сб. документов. — Махачкала, 1959.— С. 407; Берже А. П. Чечня и чеченцы. — Тифлис, 1859.-С. 111; и др.

— 32 —

Расселение и численность чеченцев

Чеченская долина. Худ. В. С. Шлипнев (4, 223)

населения, связанные с военными действиями. Аулы и хутора повстанцев уничтожались царскими войсками, оставшиеся в живых скрывались в лесах и горах.

На месте уничтоженных чеченских аулов строились царские крепости и казачьи станицы. С 1842 г., после постройки укрепления на реке Сунже и при Сераль-Юрте, а затем с постройкой укрепления на реке Ассе, было положено начало так называемой «Передовой Чеченской линии».

В 1845—46 гг. была образована Сунженская военная линия, а в построенных на землях карабулаков станицах поселены казаки 1-го Сунженского полка. В 1854 г. царский полковник Де-Саже писал: «Система войны против кавказской природы и сынов ее избрана была верно. Каждый наступательный шаг отрезывал горцам безвозвратно кусок их родной земли. Так покорены Малая Чечня и Галашки. На всех этих местах поселены казаки, устроены укрепления с штаб-квартирами полков...»

На месте аула Энахишка (общество Карабулак) в 1819 г. было построено укрепление Преградный стан, позже (в 1846 г.) основана станица Михайловская (современная Серноводская), на месте аула Обург-Юрт построено Волынское укрепление, а позже, в 1845 г., образована станица Троицкая. На месте селения Дибир-Юрт построена в 1845 г. станица Покровская (более поздние названия станицы — Слепцовская, Орд- жоникидзевская), ставшая штаб-квартирой 1-го Сунженского полка. В 1847 г. на месте аула Г1ажарийн-Юрт сооружена станица Нестеровская. В 1847 г. на месте аула Эха-Борзе — воздвигнута станица Ассиновская. И далее: селение Алхастие — станица Фельдмаршальская (1860 г.); селение Мохьмад-Юрт — станица Магомед-Юртовская (1847 г.), современная

— 33 —

Глава I. Географическое, этнотерриториальное и демографическое положение

Чечни в XIX веке

Вознесеновская; селение Элдархан-Юрт — станица Карабулакская (1851 г.); селение СемаӀашки — станица Самашкинская (1851 г.); селение Заки-Юрт — станица Закан-Юртовская, позднее Романовская (1851 г.); селение Алхан-Кала — станица Алхан-Юртовская, позднее Ермоловская (1851 г.); селение Бас-Юрт — станица Джалкинская (1860 г.); селение Чурт-Тоги — станица Петропавловская (1856 г.); селение Мамакхин- Юрт — станица Мамакаевская (современная Первомайская); селение Бамут — укрепление Бамут; селение Ашхойн-Марта — укрепление Ачхо- евское; селение Чахкар-Юрт — укрепление Воздвиженское и т. д.

Кроме того, казакам были отданы в Малой Чечне «коренные» земли жителей Карабулака и Галашек. На месте села Галашки была основана станица Галашевская, на месте карабулакского аула Даттах — станица Даттыхская, на месте аула Мужихи — хутор Мужичий, на месте аула Алхасты — станица Фельдмаршальская (1860 г.). И хотя казаки не смогли использовать малоплодородную землю этих мест и ушли вскоре на Сунжу, эти земли оставались в собственности казачьего войска.

Аналогичные колониальные меры были приняты и в отношении ингушей. Вся Тарская долина, прилегающая к Владикавказу, в конце 50-х гг. XIX в. передается казачьему войску, а ингушские аулы уничтожаются. Население переводилось на земли современных Малгобекского и Назрановского районов1.

Сокращение численности этноса. Кавказская война, продолжавшаяся на Северо-Восточном Кавказе до 1859 г., принесла для Чечни прямые и демографические потери приблизительно в 150—200 тысяч человек. Начав войну в 20-х гг. XIX в. с почти 250-тысячным населением, страна закончила ее через 25 лет с числом жителей в 150 тысяч человек. Но это еще не было концом этнической трагедии.

В результате завоевания и последующих «реформ» царизма на Северном Кавказе чеченский народ был стеснен на небольшой территории, где невозможно было ведение производящего хозяйства. Поэтому часть чеченцев предполагалось поселить в так называемой «Малой Кабарде», в том числе и в современном Малгобекском районе, однако эти планы не были осуществлены. Вместо этого стали провоцировать горцев на уход из родных мест за границу. Так началось массовое переселение чеченцев в Турцию.

В 1865 г., за два летних месяца, 5 тысяч чеченских семей или 23 057 человек ушло в пределы Турецкой империи. Формально переселение организовали (по заданию высших имперских властей) бывший начальник Чеченского округа генерал-майор Мусса Кундухов и наиб

1 См.: Мартиросиан Г. К. История Ингушии. — Орджоникидзе, 1933. — С. 75; БержеА. П. Чечня и чеченцы. — Тифлис, 1859. — С. 20; Сулейманов А. С. Топонимия Чечено-Ингушетии. В 4 т. Т. 2. — Грозный, 1986; Т. 3. — Грозный, 1988; Чеченская Республика. (Население,экономика, история)... — Грозный, 1995. — С. 25—27; и др.

— 34 —

Расселение и численность чеченцев

Урус-Мартановского участка майор Сайдулла Османов (бывший наиб Шамиля в Малой Чечне).

Из 5002 семей мухаджиров свыше 1 тысячи принадлежала к обществам Малой Чечни (главным образом артшхоевцы), около 300 семейств выселилось из Назрановского общества, а основная масса состояла из крестьян Веденского (Ичкерийского) и Аргунского округов. Неласково встретила горцев «единоверная» Османская империя. Уже в том же 1865 г. мухаджиры писали наместнику Кавказа великому князю Михаилу Николаевичу: «.. .из нас... погибла одна треть». Судя по этим данным, в Турции остались в живых едва ли 15000 человек из переселенцев.

Чеченцы-карабулаки, частично возвращавшиеся на родину в 70-х гг. XIX в., ввиду невыносимых условий жизни на чужбине, расселялись властями в различных селениях Чечни и Ингушетии, так как их родные аулы были уничтожены. К примеру, карабулаки из общества Мержой, жившие до переселения на хуторе Гази-Юрт, после реимиграции из Турции поселились в селении Ачхой-Мартане. А карабулаки из фамилии Пандалой, вернувшиеся из Турции в 1872 г., были поселены в селе Насыр-Корте, откуда вскоре перешли в село Сагопши1.

Административное устроение во второй половине XIX в. Этот вопрос также непосредственно связан с проблемой расселения. 20 февраля 1860 г., с образованием Терской области, Чечня была поделена на Чеченский, Аргунский, Ичкерийский округа и Ауховское наибство. Часть чеченцев вместе с кумыками проживала в Кумыкском округе, незначительная группа находилась в подчинении царских властей в Тианетском уезде Тифлисской губернии Грузии (малхистинцы и майстинцы).

Ингуши вошли в состав Военно-Осетинского округа вместе с осетинами и частью казаков Терского казачьего войска.

В 1862 г. Терская область была поделена на военные отделы. В Западный отдел вошли Кабардинский, Осетинский и Ингушский округа, в Средний отдел — Чеченский, Ичкерийский и Аргунский. Часть чеченцев (ауховцы) вошла в Восточный военный отдел Терской области. Округа делились на участки. Так, Ингушевский округ в свою очередь был разбит на Назрановский, Горский и Пседахский участки.

В 1866 г., по распоряжению российского начальства, горные аккинцы и «мереджинцы» (мержойцы) были отделены от Ингушевского округа и подчинены управлению Аргунского округа, «как вследствие однопле- менности с населением последнего, так и потому, что по месту своего жительства они ближе находятся к центру управления его»2. В свое время,

1 См.: Смирнов Н. А. Мюридизм на Кавказе. — М., 1963. — С. 215—218; Волкова Н. Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII — начале XX века. — М., 1974. — С. 222—224 и др.

2 Грабовский Н. Ф. Экономический и домашний быт жителей горского участка Ингушевского округа // С6. сведений о кавказских горцах. Вып. 3. — Тифлис, 1870. — С. 1.

Глава I. Географическое, этнотерриториальное и демографическое положение

Чечни в XIX веке

по мере завоевания этих территорий, общества эти оказались вне административных границ Чечни (аулы аккинцев и мержоевцев, завоеванные в 1858 г., были временно подчинены Военно-Осетинскому округу).

Вскоре в Терской области опять меняется административно-территориальное деление. Чеченцы были разделены теперь по Грозненскому, Аргунскому, Веденскому, Хасав-Юртовскому (вместе с кумыками) округам, а Ингушетия, Осетия, часть Малой Чечни и Сунженские казаки вошли во Владикавказский округ.

В 1888 г. ингуши включаются в состав Сунженского казачьего отдела. В этот отдел входила также и Малая Кабарда. Осетины были включены во Владикавказский округ. Только в 1905 г. ингуши добились выхода из подчинения Сунженского казачьего отдела и образования чисто ингушского Назрановского округа с некоторым прибавлением земель. В 3-м участке Назрановского округа в составе Цоринского сельского общества по состоянию на 1917 г. имелись Датыхские хутора и поселок Галашки1.

Таким образом, общая граница между Чечней и Ингушетией во второй половине XIX — начале XX вв. шла только по горной части, а на равнине по рр. Ассе и Сунже между ними были вклинены казачьи наделы.

Новые изменения в расселении чеченцев. Интенсивное заселение некоторых западночеченских земель, покинутых переселенцами в Турцию, но так и не освоенных Сунженскими казаками, началось в 70—80-е гг. XIX в. Так, часть жителей из высокогорных обществ Малхисты и Майсты переселялись в Аршты, Бамут, Гази-Юрт, Котар-Юрт и другие селения. А в Галашки, на опустевшие земли галашевцев, ушедших в Турцию, впервые в своей истории стали переселяться безземельные жители обществ горной части Ингушетии: ГӀалгӀай и Цхьорой (ранее жители указанных обществ выселялись из гор исключительно в Тарскую долину и к Назрани; Тарская долина теперь была отдана царизмом Сунженским казакам).

Так, хутор Галашки образовали в 1887 г. выходцы из Хамхинского и Цоринского обществ (168 дворов). Они же поселились в 1872 г. на хуторе Мужич (30 дворов) и хуторе А л кун (49 дворов). Жили они здесь на правах «временнопроживающих».

На хуторе Серали-Опиева (20 дворов) поселились в 1874 г. горцы из Цеч-Аккхи Грозненского округа (Щечу-Аккхи — прародина арштхойцев. — Авт.)у они же в 1875 г. поставили хутор в местности Даттых (62 двора). Все они были вынуждены платить арендную плату Сунженским казачьим станицам.

В 1895 г. во исполнение приказа начальника Терской области о запрещении проживания горцев одной национальности на землях другой,

1 Кокурхаев К-С. А-К. Общественно-политический строй и право чеченцев и ингушей. — Грозный, 1989. С. 42; Хасбулатов А. И. Установление российской администрации в Чечне (II пол. XIX в. — начало XX в.). М., 2001. — С. 200.

— 36 —

Расселение и численность чеченцев

многие ингушские хутора в Малой Чечне были преданы огню, а население под конвоем отправлено по месту приписки. К примеру, из хутора Футуг 7 дворов горных ингушей, а заодно и малхинцы-чеченцы, были отправлены в Насыр-Корт и в Грозненский округ. Из хутора Нижний Аршты были отправлены 27 дворов ингушей и малхинцев. Обратно в горы выселили также и ингушей из Верхнего Бамута. Выселение собственно малхинцев объяснялось тем, что они были приписаны к Тифлисской губернии.

К 1865 г. на землях старого чеченского аула Пседах, помимо ранее заложенных селений Кескем и Везешева, по приказу администрации были устроены дополнительные поселения — Сагопш (54 двора), Новый Ах-Борзой (87 дворов) и Чириково.

В Ax-Борзое были поселены остатки карабулаков, в Кескеме и Са- гопши селили горных ингушей (из Палгая), в Чириково и Везешево переселяли ингушей-назрановцев. Позже в Сагопши стали компактно селить карабулаков, возвращающихся из Турции.

Кроме того, собственно в Малой Кабарде насчитывалось 69 дворов чеченцев, из которых 50 жили в ауле князя Бековича-Черкасского. Во время переселенческой реформы 60-х гг. XIX в. на «запасные» земли селений Надтеречного наибства и были частично выселены находившиеся в Малой Кабарде чеченцы (главным образом арштхойцы).

В 1866 г. здесь на землях Малгобекского округа сохранялись только чеченское селение Пседах, ингушское селение Кескем и населенный арштхойцами аул Сагопши1.

Таким образом, вследствие колониальной политики царизма границы расселения нахских народов, а также обществ и аулов были изменены в первую очередь в интересах военно-казачьего сословия. И если добровольные или насильственные переселения чеченцев и ингушей на те или иные земли внутри границ Чечни или Ингушетии не приводили к конфликтным коллизиям, то иначе складывались отношения горцев со станицами, крепостями и владениями офицеров, беззастенчиво располагаемых на их родных землях.

В целом политика царизма была направлена на максимальное удушение экономической составляющей чеченского народа путем изъятия обрабатываемых земель и лесов в пользу казачьего войска и правительства. Хотя Чечня и сумела в конечном счете восстановить былую славу «житницы» Северо-Восточного Кавказа, но платила за это неимоверную цену. Чтобы облагородить сохранившиеся за аулами земли, были проведены огромные коллективные работы по ее орошению;

1 См.: Волкова Н. Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII — начале XX века. — М., 1974. — С. 222, 227—228, 237—238; Гриценко Н. П. Экономическое развитие Чечено-Ингушетии в пореформенный период (1861—1900 гг.). — Грозный, 1963. — С. 60—61; Чеченская Республика. (Население, экономика, история). — Грозный. 1995. — С. 29—30; и др.

Глава I. Географическое, этнотерриториальное и демографическое положение

Чечни в XIX веке

недостающую землю чеченцы (как, кстати, и ингуши) были вынуждены арендовать у захватившего ее казачьего войска, внося высокую денежную плату.

Только после крушения самодержавия в 1917 г. в боях против контрреволюционного казачества и белогвардейцев в годы гражданской войны чеченцы с оружием в руках отвоевывают часть своих земель, отторгнутых у них царизмом.

* * *