Текст

<N

a

in

i

о

CO

2

•CO

ЯИМ

ЗНЬ

1994

--■ЛЖ

**»;

г^^Ш^

I

i

химинижизнь

Издается с 1965 года

6

И Т|

НА ОБЛОЖКЕ — рисунок

А.Астрина к статье

«Химическое оружие на дне моря».

НА ВТОРОЙ СТРАНИЦЕ

ОБЛОЖКИ — фрагмент картины

голландского живописца XVII века

Яна Стена. В качестве

комментария к нему можно взять

публикуемые в рубрике

«Ученые досуги» строки Н.Голя:

У нас такое естество

И так нам всем и надо —

Любому хочется того,

Чего ему не надо.

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ Н.С. С.А.Вольфсон 8

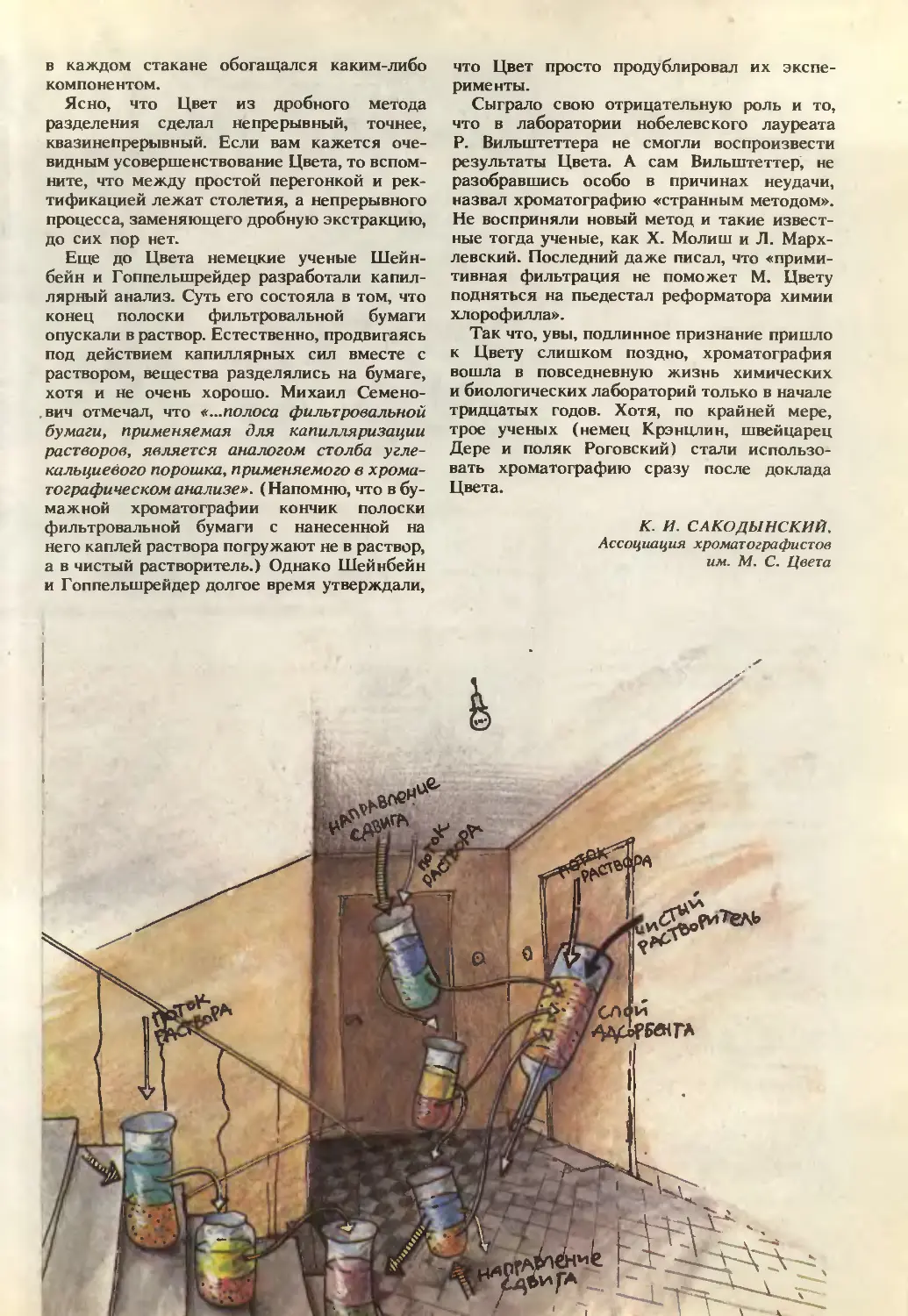

ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ НА ДНЕ МОРЯ. Г.ВЛисичкин 15

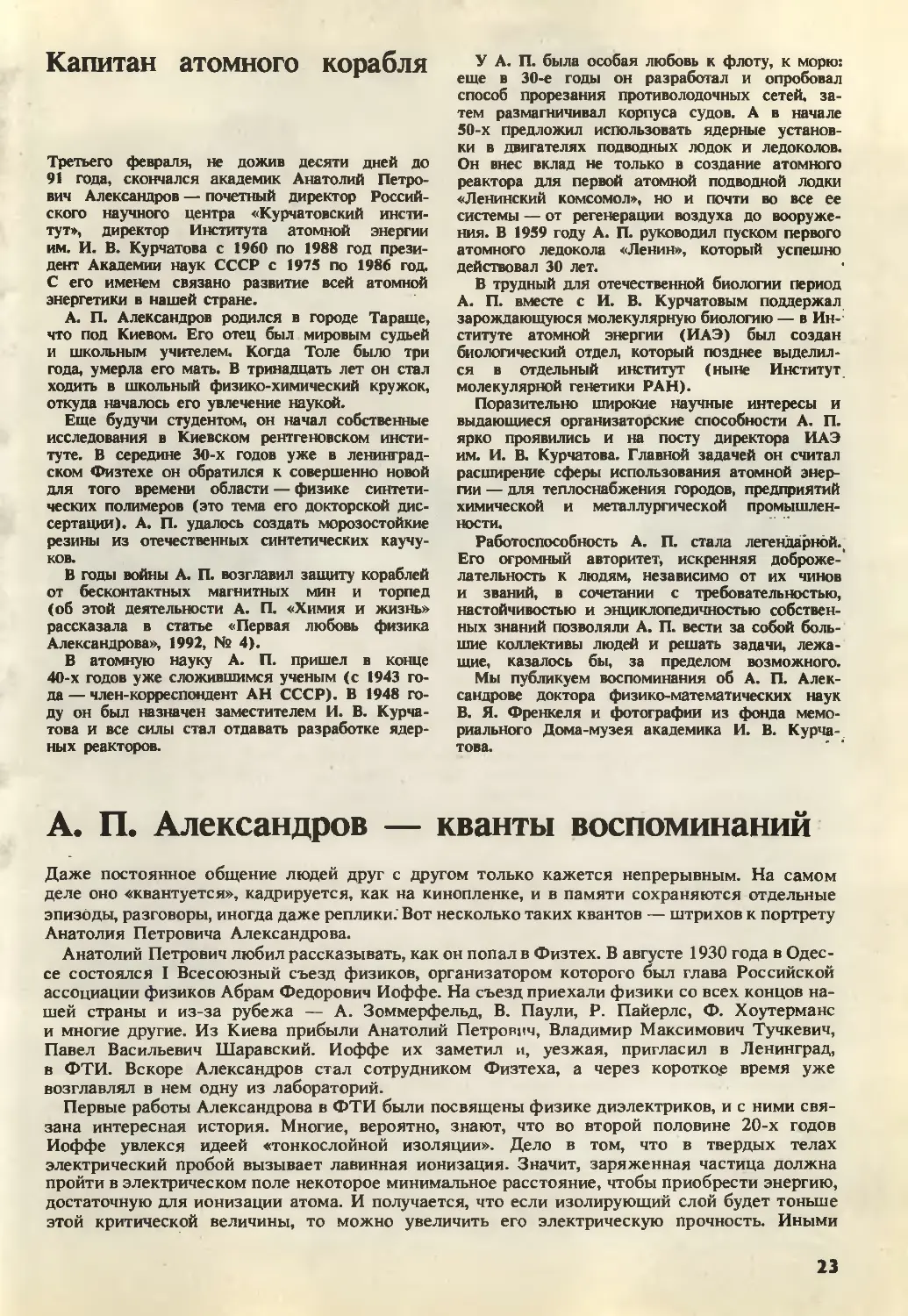

А.П.АЛЕКСАНДРОВ — КВАНТЫ ВОСПОМИНАНИЙ.

В.Я.Фреикель 23

НЕЧТО НЕУЛОВИМОЕ И НЕПОСТИЖИМОЕ. А.В.Семенов ....26

ИГРА ВОЗМОЖНОГО. Ф.Жакоб 32

ВСПОМИНАЮТСЯ ТЕ СЧАСТЛИВЫЕ ГОДЫ. Г.Г.Маленков....40

КТО САМЫЙ ЛЮТЫЙ? С.Старикович 42

ОСЛИК И МОРКОВКА НА УДОЧКЕ. П.Норайр 47

ПТИЧЬИ, ЖАБЬИ И ПРОЧИЕ КАМНИ. САхметов 48

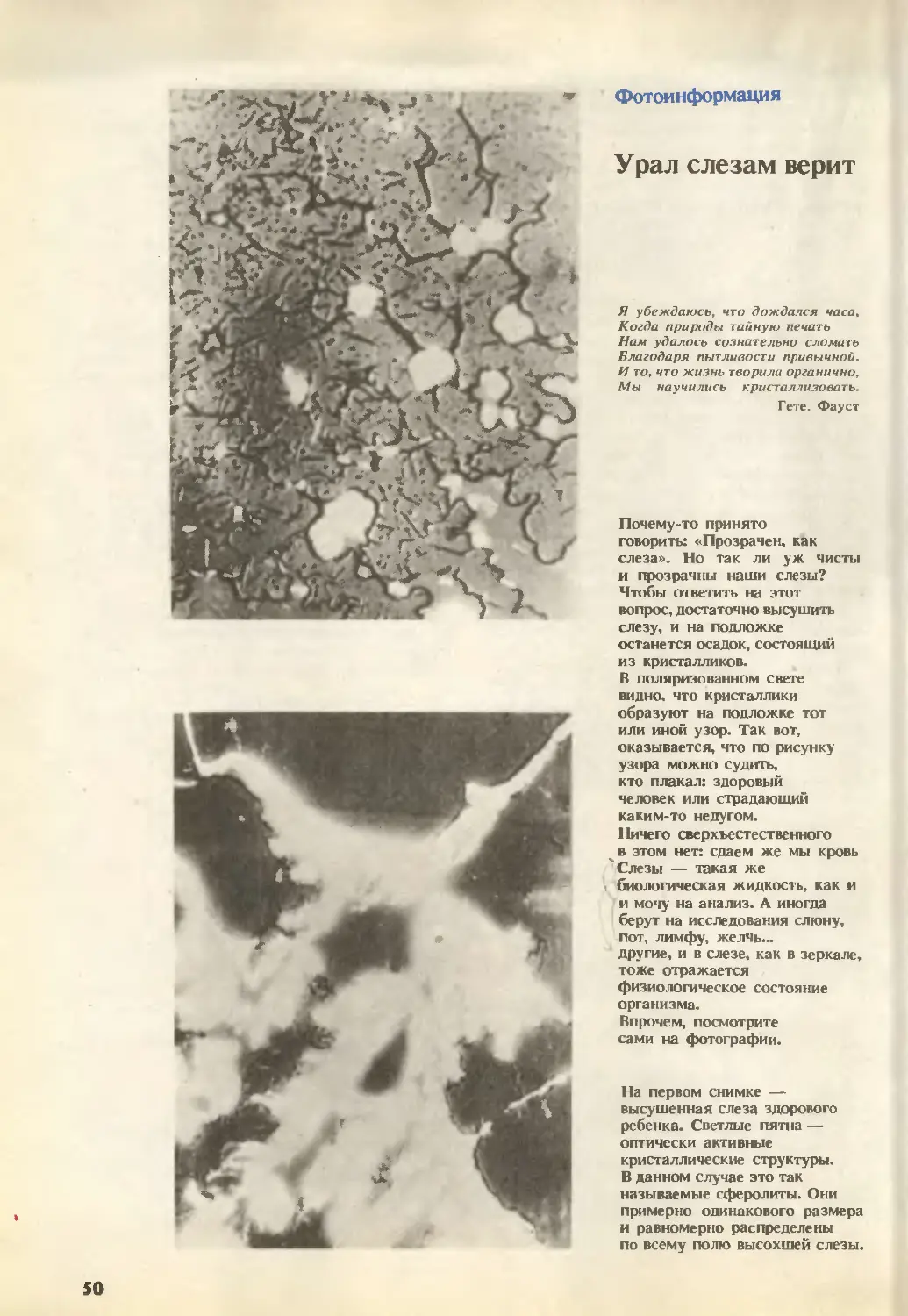

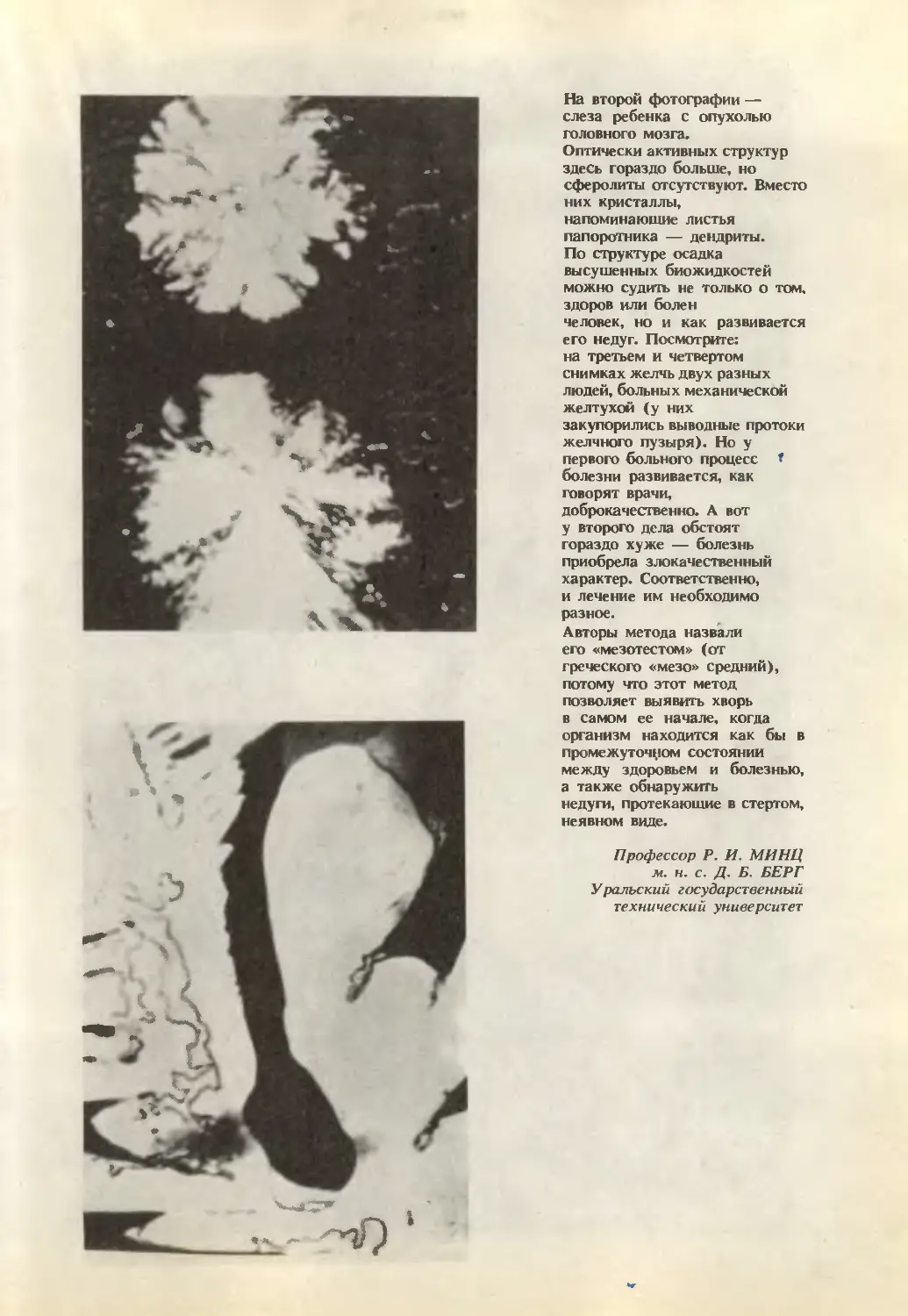

УРАЛ СЛЕЗАМ ВЕРИТ. Р.И.Минц, Д.Б.Берг 50

КАК ОТКРЫВАЛИ «МЕНДЕЛЕЕВКУ» 52

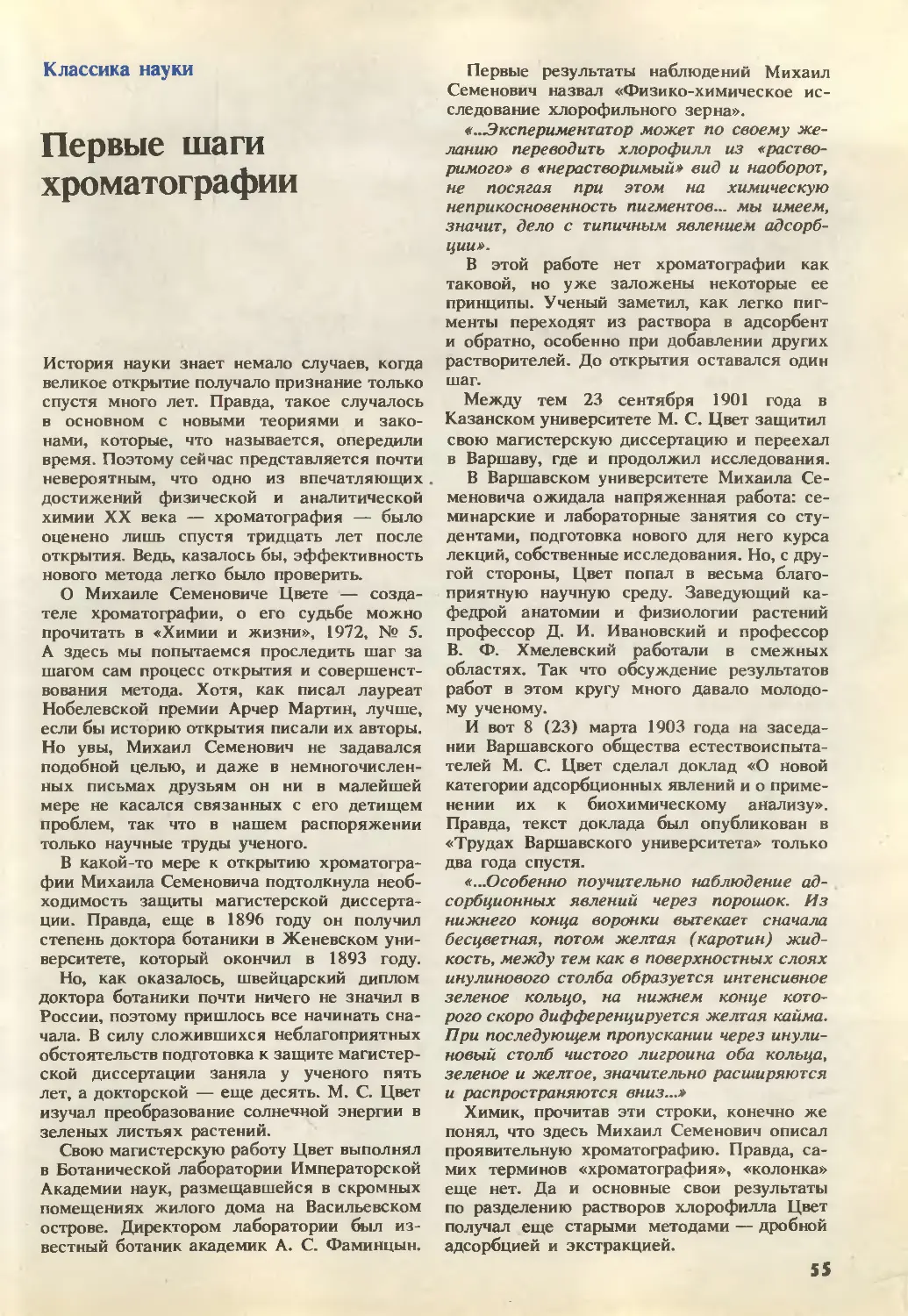

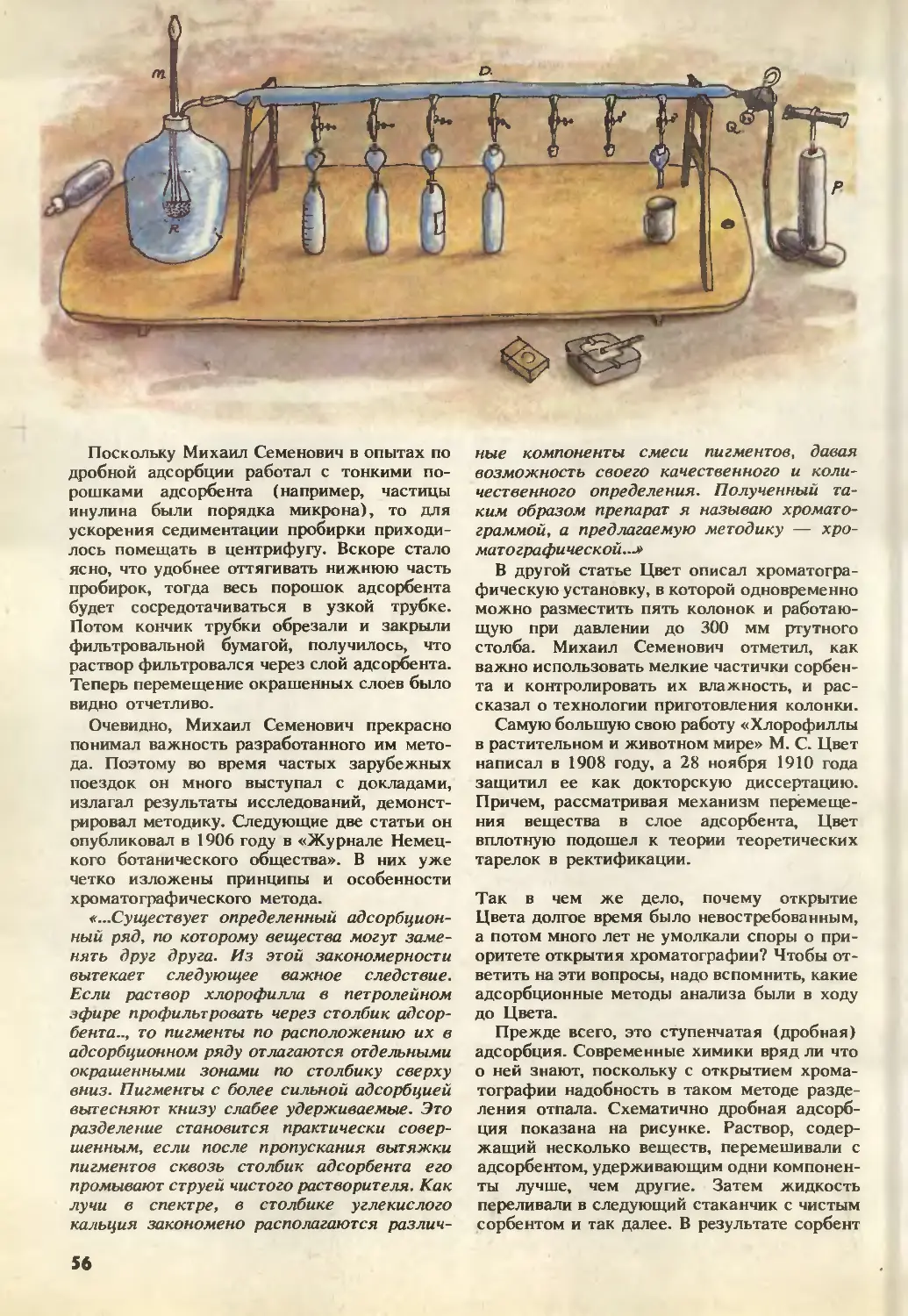

ПЕРВЫЕ ШАГИ ХРОМАТОГРАФИИ. К.И.Сакодынский 55

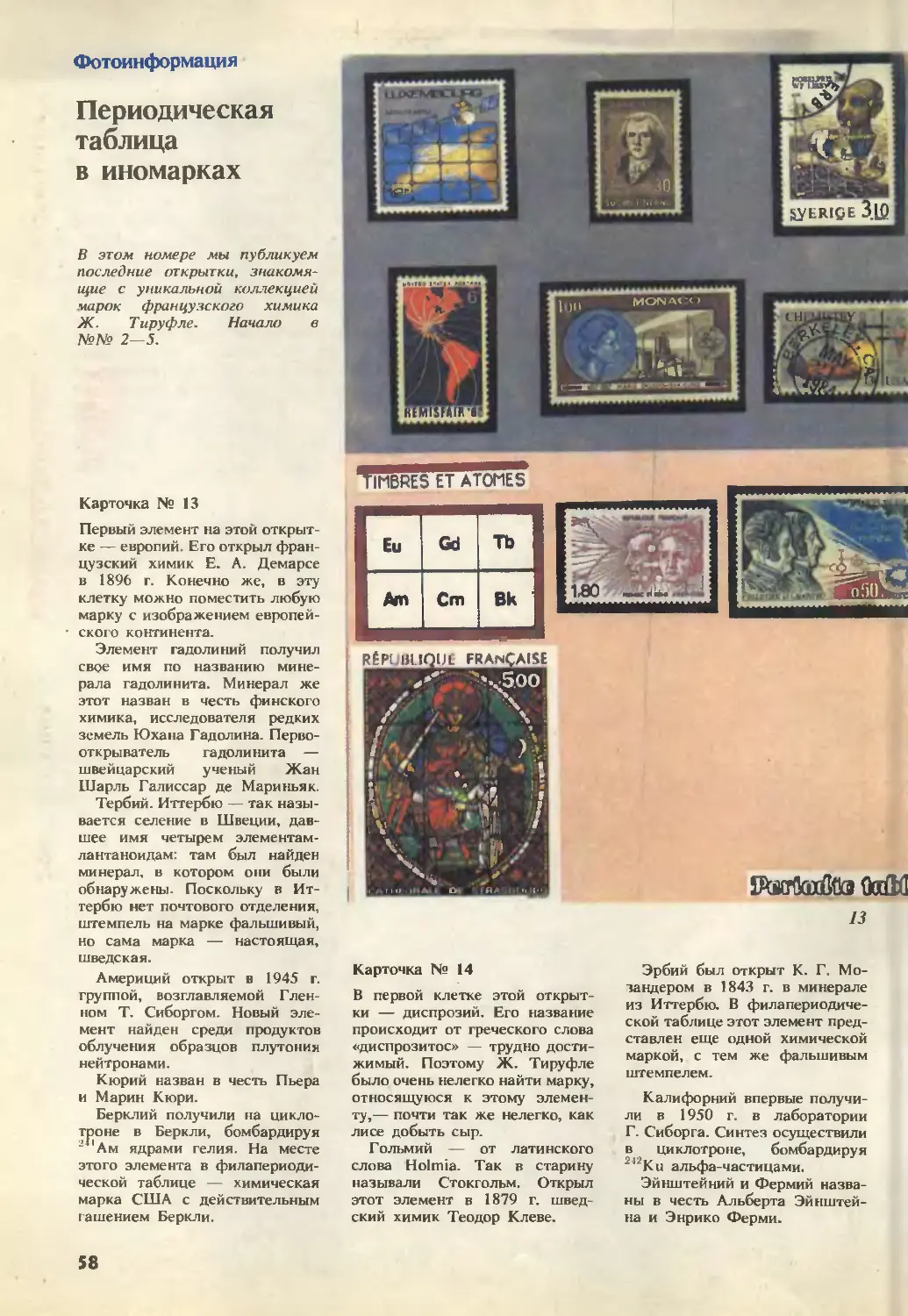

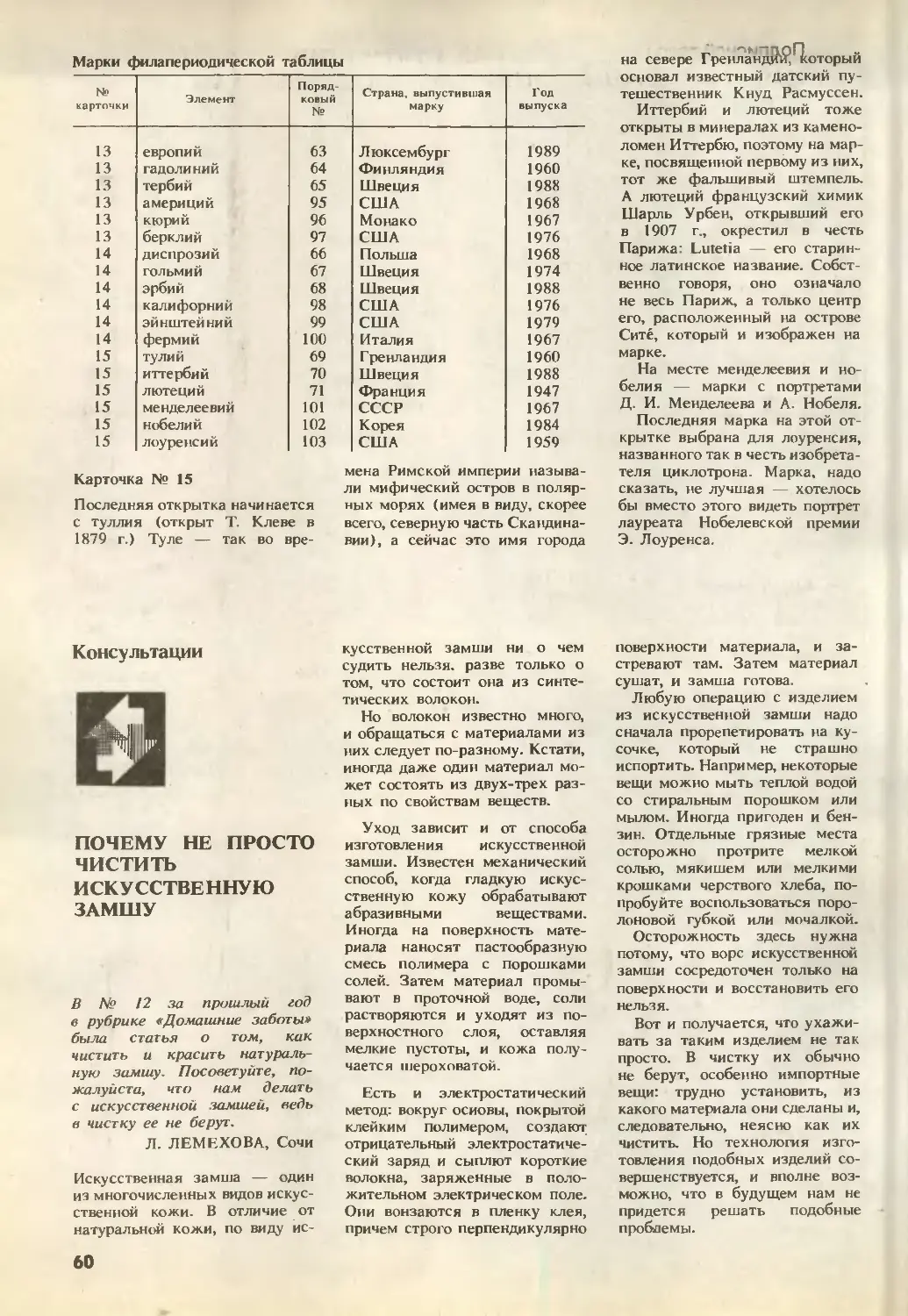

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА В ИНОМАРКАХ 58

РОЗОВОЕ ДЕРЕВО. Е.Л.Рубцова 62

ВКУСНАЯ РОЗА 64

МЯГКАЯ РУХЛЯДЬ, ИЛИ КАК НАМ

ОБУСТРОИТЬ КОМПЬЮТЕР. Е.Козловский 72

КАК ВИЛЬЯМС И ПРЯНИШНИКОВ ОКАЗАЛИСЬ

ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ БАРРИКАДЫ. Б.М.Миркин 84

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ УСПЕХА,

ИЛИ РЕЦЕПТЫ ЖЕЛАЮЩЕМУ ПРЕУСПЕТЬ 88

ТАЛАНТ. Ю.Черняков 94

НОВОСТИ НАУКИ

КОНСУЛЬТАЦИИ

КЛУБ ЮНЫЙ ХИМИК

ИНФОРМАЦИЯ

КНИГИ

УЧЕНЫЕ ДОСУГИ

ПИШУТ, ЧТО...

4

60

66

78, 90

79

102

109

ПЕРЕПИСКА

112

я

s

«Он явно тяготел

к азартным решениям».

И не случайно статья

об академике Ениколопове

называется «Непредсказуемый Н.С.».

Что делать

с химическим оружием

фашистской Германии,

захороненным

на дне Балтийского моря?

Только не поднимать на поверхность!

считает профессор ГЛисичкин.

Охота за ним идет

в горах, под водой,

в космосе, на ускорителях.

Вот уже сорок лет нейтрино

играет с физиками в кошки-мышки.

2

«ХИМИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ!» - под таким

лозунгом в июле этого года отмечает свое

75-летие МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ

ХИМИИ (ИЮПАК)

62

Золотой осел Апулея

скушал розу и снова стал

человеком.

Дарите любимым розы и научите

готовить из них вкусные блюда.

94

«Талант»

Научная фантастика возвращается

на страницы нашего журнала.

л ш ш

III

¥ Т Т

Iff

• • •

В СЛВДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ВАС ЖДУТ: 1

— «Страсти по Козыреву»;

— заключение медицинских генетиков

о биологических факторах,

определивших гениальность А.С.Пушкина;

— рассказ о шаперонах —

молекулярных наставницах белков;

— заметки о прекрасной липе н плохой водке.

* НОВОСТИ НАУКИ * НОВОСТИ НАУКИ * НОВОСТИ НАУКИ

Изотопы, которые

мы выдыхаем

D.KMurnick, BJ.Peer,

«Science», 1994, v.263f p.945

Изотопы углерода |3С и |4С

используют как маркеры для

изучения обмена веществ в

организме (метод «меченых

атомов»). Например, при

вводе меченых соединений

углерода в желудок по

изотопному составу выдыхаемого угле-

кислого газа можно

определить бактериальную

инфекцию, вызывающую

язву. (Живые клетки умеют

различать изотопы углерода

— см. «Биофизика», 1994, № 2,

с.393.) Однако ' С

радиоактивен, а С трудно отделить

от обычного углерода С —

приходится использовать

дорогие и сложные

масс-спектрографы.

Ученые из Университета

Ратгерса (штат Нью-Джерси)

разработали новый способ

определения соотношения ' С к

С в углекислом газе,

основанный на том, что спектры

поглощения молекул, в состав

которых входят разные

изотопы углерода, немного

различаются. Они взяли газовый

лазер (на двуокиси углерода)

с перестраиваемой длиной

волны излучения — он может

излучать с частотой

поглощения и |2СОг, и 13СОг-

Изучаемую газовую смесь

помещали в электрическое поле, где

она частично

ионизировалась. Затем облучали ее

лазером, возбуждающим

молекулы, которые содержат только

определенный изотоп

углерода. В результате изменялось

распределение молекул газа

по энергии, а значит,

электрическое сопротивление газа

тоже изменялось (оптогаль-

ванический эффект); эту

величину измеряли и

рассчитывали процентное содержание

изотопов.

Если метод масс-спектро-

с коп ии разделяет молекулы

по весу, а значит, не

различает, скажем, 12СООН и |3С02,

то новый метод позволяет

идентифицировать каждый

тип молекул. Кроме того, он

может быть распространен и

на изотопы других элементов,

например ' Он |70.

Тепло химической

реакции

J.K.Gimzewski et at,

«Chemical Physics Letters»,

1994, v.217, p.589

Используя технологию

производства интегральных схем,

ученые из лаборатории фирмы

IBM в Цюрихе разработали

калориметр, который способен

измерять тепло, выделяемое

при химической реакции, с

чувствительностью в тысячу

раз большей, чем раньше

(улавливать изменение

температуры на 10" К). Он состоит

из микроскопического

кремниевого рычага, покрытого

слоем алюминия, на который

помещают реагирующие

вещества. При изменении

температуры рычаг изгибается

(как биметаллическая

пластинка) , что фиксирует атом-

но-силовой микроскоп,

связанный с лазерным

интерферометром.

Рычаг крошечный, всего

лишь 400 мкм длиной и 1,5 мкм

толщиной, поэтому целый

массив из тысяч таких

рычагов можно разместить на

одной плате. Если каждый из

них нагрузить определенным

реагентом, то плата может

служить, скажем, сенсором

для определения содержания

разных примесей в газе.

Используя этот датчик,

исследователи показали, что

скорость реакции Нг + Ог ~*

-* НгО (с платиновым

катализатором) периодически

меняется; это было известно и

раньше, а теперь

подтверждено калориметрически.

Молекула, похожая

на субмарину

R.A.Bissell et al,

«J, Chem. Soc Chem. Comm.»,

1994, № 4, p.405

Молекулярную «подлодку»,

способную плавать в липид-

ном слое, так что ее

«перископ» приподнят над

границей, разделяющей липиды и

водный раствор,

сконструировали ирландские химики.

О

«Перископ*

УП\У Вода

•Kopnv|J^w^VW Мембрана

L

«Килька н17

Для чего? Чтобы она

проводила «разведку» —

определяла концентрацию

водородных ионов вблизи мембраны.

При освещении молекулы она

флуоресцирует, причем когда

аминогруппа перископа

сталкивается с ионом водорода

(протонируется), квантовый

выход флуоресценции

возрастает. Поэтому молекула и

служит датчиком,

показывающим распределение

протонов в примембранном слое

воды (а эта величина играет

ключевую роль в

биоэнергетике, от нее зависит работа

многих мембранных

ферментов).

«Корпус подлодки»

образует антрацен, от которого

отходит «киль» —

углеводородная цепь C8Hi7 (она

стабилизирует молекулу в ли-

Д

"__1 НАУКИ

пидном слое). Включение в

перископ разных химических

групп (гидроксильной,

метальной и т.д.) изменяет его

гидрофобность, а значит,

высоту перископа над

мембраной. Поэтому можно изучать

распределение протонов на

разном расстоянии от

поверхности мембраны.

Правда, пока эту

субмарину удалось встроить только в

мыльную пленку. Но

исследователи полагают, что ее

удастся поместить и в

мембраны живых клеток, чтобы,

скажем, контролировать

уровень кислотности около

стенок желудка для изучения

язвы.

Коварное солнце

В Европе и Северной Америке

растет число заболевающих

самой тяжелой формой рака

кожи — меланомой (в США

от нее ежегодно умирают

6800 человек). Полагают, что

это связано с солнечной

радиацией (в частности,

разрушением озонового слоя). Но

какая именно часть солнечного

спектра наиболее опасна?

Большинство медиков

считало, что физиологически

опасен ультрафиолет с

длиной волны 280—315 нм (УФ-

В). Его поглощает ДНК,

после чего в ней появляются

повреждения, а известно, что

у людей с дефектным геном

репарации ДНК меланома

возникает в тысячи раз чаще.

Однако были подозрения, что

вредны также менее жесткий

ультрафиолет (с длиной волны

325—400 нм), то есть УФ-А, а

также коротковолновая часть

видимого света.

Биофизики из Брукхэй-

венской Национальной

лаборатории (штат Нью-Йорк)

решили проверить это. Они

однократно облучали светом

определенной частоты

специально выведенных

тропических рыб (это гибрид, у

которого присутствует только

одна копия гена,

препятствующего развитию рака; кроме

того, их клетки богаты

пигментом-меланином, так что

они подвержены меланоме).

Оказалось, что из 85 рыб,

облученных УФ-А C65 нм)

рак развился у 38, а из 61

рыбы, облученных видимым

фиолетовым светом с длиной

волны 405 нм, меланома

обнаружена у 18. Значит,

вреден не только УФ-В.

Исследователи считают,

что меланин, поглощая свет,

порождает свободные

радикалы, повреждающие ДНК. И

советуют не злоупотреблять

солнечными ваннами

(KB.Setlow et at, «Proc. Nat

Acad. Sci.t USA», 1993, v. 00,

p.6666).

Кстати, медики из

Мичиганского университета

разработали новый метод лечения

меланомы. Они поместили

ДНК, содержащую

чужеродные гены HIA-B7

(кодируемые ими белки служат

генетическими маркерами клеток

— они свои у каждого

организма) в липосомы, а те

вводили в опухоль. С этих генов

раковые клетки

синтезировали белки, которые встроились

в мембраны таких клеток. Там

они стали мишенью для атаки

иммунной системы. Пока

положительный эффект

получен на пяти пациентах, так

что окончательные выводы

делать рано (G.J.Nabel et at,

«Proc. Nat. Acad. Set, USA»,

1993, v.90f p. 11307).

А вот как защищается от

солнца одноклеточная

водоросль Dunaliella bardawil,

обитающая в Мертвом море.

Израильские биохимики

выяснили, что когда излучение

становится чересчур

интенсивным, клетки

вырабатывают белок Cbr. Кроме того,

водоросль синтезирует желто-

оранжевый пигмент, который

соединяется с белком Cbr.

Вместе они образуют антенну и

световод, которые улавливают

кванты света и отводят их от

мест, где они могут повредить

клетке. Интереснб, что в

листьях некоторых растений есть

белок, аналогичный Cbr. Там он

тоже служит световодом, но

другого назначения — направляет

кванты к молекулам,

осуществляющим фотосинтез (AZamiret

at, «J. Biol Chem», 1993, 5 Oct).

Какое же имя

будет у 106-го?

«Chemistry & Industry»,

1994, №11, р.24

На конференции

Американского химического общества в

Сан-Диего решено

рекомендовать номенклатурному

комитету ИЮПАКа присвоить

10б-му элементу имя «Сибор-

гий» в честь нобелевского

лауреата Гленна Сиборга, а

обозначать его Sg. Впервые в

истории предлагается назвать

элемент именем еще

живущего ученого.

Присутствовавший на заседании Сиборг

сказал: «Это даже еще большая

честь, чем Нобелевская

премия — в таблице Менделеева

имя остается навсегда».

И еще о признании.

Мария Кюри, дважды лауреат

Нобелевской премии, может

стать первой женщиной, прах

которой будет покоиться в

парижском Пантеоне. С таким

предложением выступил 8

марта президент Франции

Ф.Миттеран. Это был его

ответ министру

здравоохранения СВейль, считающей

абсурдным положение, когда и в

конце XX века честь быть

захороненным в Пантеоне

остается привилегией мужчин

(«Nature», 1994, v. 368, p. 181).

5

* НОВОСТИ НАУКИ

НОВОСТИ НАУКИ

hobo:t;i н*уки

Эти разные планеты

DJohnstone et at,

«Icarus», 1993, № 11

Четыре самые большие

планеты Солнечной системы сходны

в том, что у них есть ядра из

твердых пород и льда, каждое

из которых в 15—20 раз

массивнее Земли. Но у Юпитера и

Сатурна эти ядра окружены

газовой оболочкой (из

водорода и гелия), которая во много

раз перевешивает ядра, а у

Нептуна и Урана такая оболочка

составляет менее 15% от их

общей массы:

♦ •

„ Нептун

Американские астрономы

предложили объяснение

этому факту. Когда Солнце было

молодо, оно интенсивно

излучало ультрафиолет (как это

наблюдают сейчас на вновь

образовавшихся звездах

близкой массы). Солнечная

радиация нагревала и

ионизировала газ во внутренней

части диска из космической

пыли и газа, однако тяготение

светила удерживало газ от

рассеивания. Но как раз на

расстоянии орбиты Сатурна

его силы притяжения уже

было недостаточно, чтобы

компенсировать нагревание,

вызванное как солнечной

радиацией, так и излучением от

более близкой к Солнцу

стороны'диска (при

рекомбинации электронов и ионов).

Поэтому большая часть

удаленного от Солнца газа покинула

солнечную систему раньше,

чем образовались массивные

ядра самых дальних планет

(не считая маленького

Плутона) — Урана и Нептуна,

способные захватить его.

Предложенная модель

объясняет также разницу в

содержании водорода и гелия у

Юпитера и Сатурна (у

Сатурна оно в четыре раза меньше):

так как Юпитер расположен

ближе к Солнцу, то он смог

притянуть больше газа.

Гость из космоса

P.Brown et at, «Nature»,

1994, v.367, p.624

9 октября 1992 года яркий

светящийся шар пролетел 700

км над несколькими штатами

Америки. Потом он

развалился на части, одна из которых

(хондрит весом 12,4 кг) упала

на автомобиль «шевроле» в

городке Пиксвилл, штат

Нью-Йорк (к счастью, никто

не пострадал). Другие куски

найти не удалось.

Это событие привлекло

большое внимание

астрономов, потому что впервые

полет метеорита в атмосфере

зафиксировали видеокамерами

многие наблюдатели, что

позволило рассчитать его

траекторию (до пиксвилловского

случая только три раза

удалось это сделать по отдельным

фотографиям). Выяснили, что

осколок астероида вошел в

атмосферу почти по

касательной к ней. От сопротивления

воздуха его скорость упала от

75000 до примерно 150 км в

час. На высоте 41,5 км он

разлетелся на 70 кусков.

Орбита астероида, от которого

отделился метеорит,

представляла собой эллипс с апо-

гелием 2,1 а.е. и перигелием

0,886 а.э. (а.э. — расстояние

от Земли до Солнца). При

вхождении в атмосферу

размер метеорита составлял 1,5

м, а масса — 2 т.

Видеозаписи показали, что

яркость его свечения

колебалась с частотой 6 Гц. Видимо,

это связано с плавлением

метеорита и периодическим

сбросом им части своей массы.

Улыбки и гримасы

Когда у нас хорошее

настроение, мы улыбаемся. А если

наоборот? Улыбайся — и

будет хорошее настроение

(говорят, этот прием широко

используют в США). Но всякая

ли улыбка годится?

Оказывается, нет. Еще в прошлом веке

француз Дюшен заметил, что

при неискренней улыбке

двигаются только мускулы рта, а

при той, что действительно

выражает наше душевное

состояние — также и те, что

около глаз.

Теперь американский

психолог П.Экман нашел

конкретные окологлазные

мускулы {pars lateralis), которые

связаны с центром

удовольствия в мозге. Снимая

электроэнцефалограммы, он показал,

что сокращение pars lateralis

действительно активизирует

этот центр. Исследователь

говорит, что специальной

тренировкой можно научиться

изображать «искреннюю»

улыбку — с пользой для себя

и окружающих («Science»,

1993, v.262, p.336).

Давно замечено, что лица

людей несимметричны:

мимика, отражающая наше

эмоциональное состояние, сильнее

проявляется на левой стороне

лица (по крайней мере у

взрослых правшей). Это

происходит потому, что правое

полушарие мозга, которое

заведует мышцами левой

стороны тела (и лица),

одновременно отвечает и за эмоции.

А как обстоит дело у наших

предшественников в

животном мире? Антрополог из

Гарвардского университета

М.Хаузер выяснил, что у ма-

как-резус гримасы тоже

асимметричны.

Исследователь записал на видеомагни-

6

* новосал науки

НОВОСТИ НАУКИ

НОВОСТИ НАУКИ

тофон гримасы страха 19

обезьян. Покадровый

просмотр показал, что раньше и

сильнее двигается левая

сторона рта. Выражения угрозы,

затрагивающие движения губ

и ушей, также отчетливее

слева. Когда из фотографий

делали симметричные

отражения отдельно правой и

левой стороны физиономий

макак, то из 43 человек,

которым предложили посмотреть

«правые» и «левые» гримасы

страха, 41 сказали, что левые

выражают эмоцию сильнее.

Это исследование

подтверждает, что разделение

функций двух полушарий

аналогично у всех приматов

(^Science», 1993, v.261f

р.475).

Как поживаешь,

библиотека?

Отправляясь каждую неделю

в Библиотеку естественных

наук РАН (или просто БЕН)

— просмотреть свежие

журналы в поисках материалов

для «Новостей науки», я

обычно вспоминаю слова из

стихотворения Борхеса: «И

представлял себе я рай

похожим на библиотеку...»

Работать в БЕН приятно —

читальные залы маленькие,

уютные.

О том, как разрешает БЕН

свои проблемы в это трудное

для всех время, я попросил

рассказать зам. директора

библиотеки Наталью

Сергеевну Бичерову.

Наталья Сергеевна, похоже,

что иностранных научных

журналов поступает все

меньше?

В прошлом году мы получали

948 наименований, что

составляло около 30% от того

списка, что был «в старые

добрые времена» — до 1988

года. К счастью, нам удалось

сохранить основные

естественнонаучные журналы. И

это несмотря на то, что в

прошлом году средств на их

приобретение не выделили.

Тем не менее в этом году к

нам поступает более тысячи

журналов, 500 из которых

выписано за валюту.

Каким же образом удается

получать иностранную

литературу?

Благодаря книгообмену с

более чем 400 партнерами из 48

стран, а также дарам нашего

постоянного партнера —

немецкой книгоиздательской

фирмы «Шпрингер»,

американских научных обществ,

фонда Сороса. Мы

поддерживаем тесные связи со многими

библиотеками,

университетами, издательствами разных

стран.

А как обстоят дела с

отечественной литературой?

Прошлым летом принят

Закон об обязательном

экземпляре, обязывающий все

издающие организации России

(независимо от их формы

собственности) бесплатно

направлять 19 экземпляров в

Книжную палату для

последующего распределения в

крупнейшие библиотеки.

БЕН должен получать один

комплект изданий,

отвечающих ее профилю. Однако это

постановление пока не

выполняется. Если раньше мы

получали значительно

больше отечественных книг,

нежели иностранных, то теперь

соотношение уже обратное.

Как оценивают состояние

библиотеки ее читатели?

Как ни странно, в прошлом

году число читателей заметно

выросло — на 1556 человек,

или на 13%. По отзывам

научных работников, БЕН

сейчас лучше всех других

библиотек удовлетворяет их

информационные потребности.

В прошлом году БЕН

отметила свое двадцатилетие.

Каковы дальнейшие планы?

В 1986 году Президиум АН

утвердил статус БЕН как

научно-исследовательского

института по проблемам

информационного обеспечения научных

исследований АН в области

естественных наук. БЕН активно

занимается автоматизацией

процессов комплектования и

обработки поступающей

литературы. Сейчас мы

предоставляем ученым несколько баз

данных (на компакт-дисках).

Например, обратившись к базе

«Science Citation Index»,

которая обновляется каждый месяц,

можно узнать о всех

публикациях, авторы которых

ссылались на ту или иную работу.

Вступив в Международную

ассоциацию академических

библиотек (с центром в

Санкт-Петербурге), мы

пытаемся сохранить единое

информационное пространство

со странами СНГ, Балтии и

дальнего зарубежья. Будем

делать все возможное, чтобы

и в дальнейшем как можно

лучше обеспечивать ученых

информацией, поддерживать

книгоиздательскую и

библиотечную деятельность в

стране. Ведь, как сказал на

состоявшемся в Москве

Международном конгрессе книги

председатель оргкомитета

академик И.В.Петрянов-Со-

колов, «книжное дело в

опасности, а без книги не будет

будущего, немыслимы

возрождение и процветание

государства...»

Подготовил Л.Верховский

7

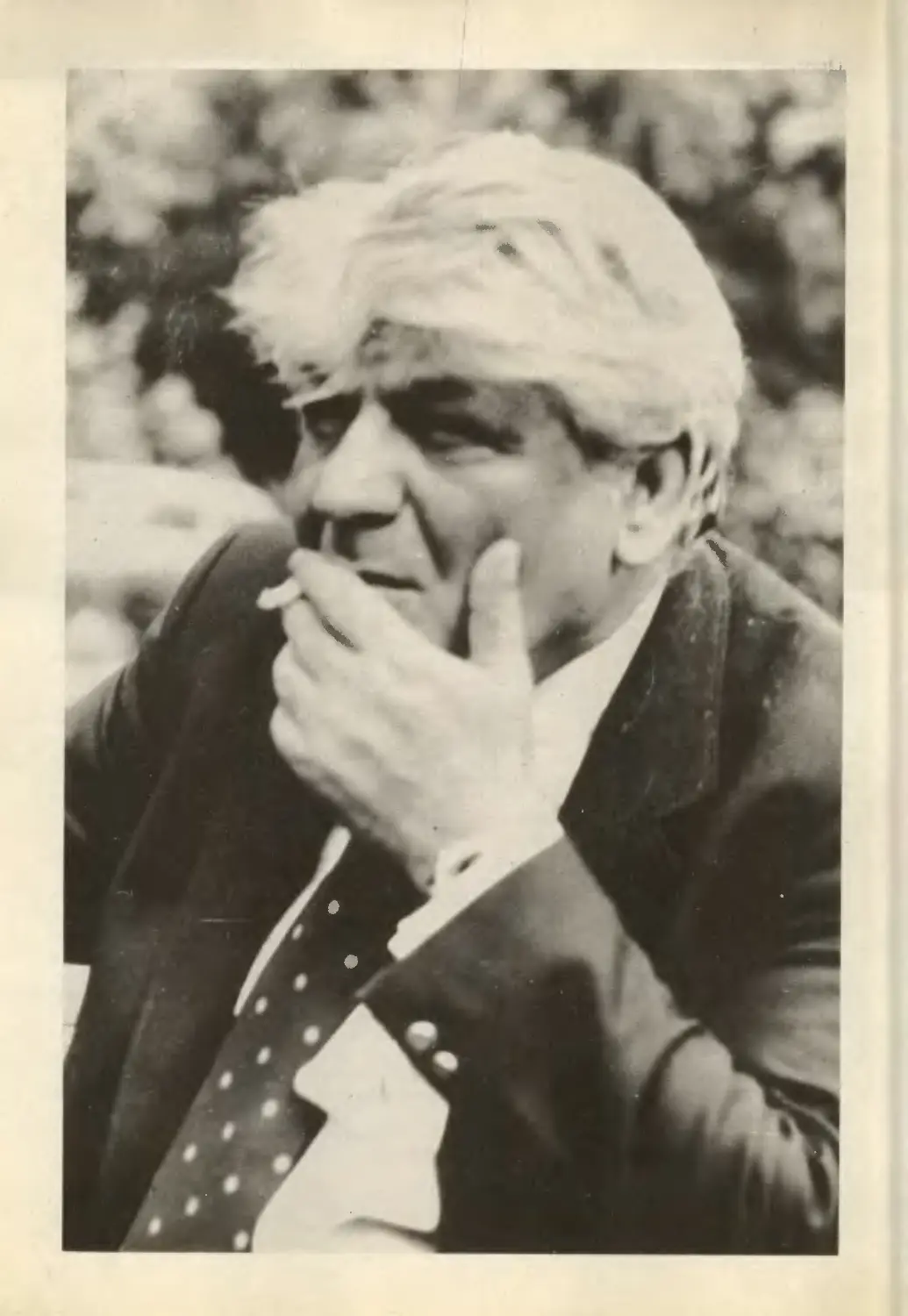

Портреты

. Непредсказуемый

Н.С.

Доктор химических наук

С. А. ВОЛЬФСОН

Полтора года назад, 22 января 1993 г.,

в гостиничном номере старинного

университетского города Гейдельберга в Германии

неожиданно умер крупный советский химик.

Не то чтобы совсем уж неожиданно:

ему шел 69-й год, да и первый

«звонок» о нездоровье прозвучал примерно за

год до того. Но, во-первых, герой этих

заметок был уроженцем Кавказа, точнее,

Нагорного Карабаха, а по кавказским

меркам 68 — не возраст. Во-вторых, этот

человек умел и любил удивлять —

неожиданными поворотами собственной судьбы и,

соответственно, судеб окружающих —

сотрудников, учеников... Вот и напоследок

тоже удивил.

За глаза его звали просто Н. С, как

это было принято в знаменитом

Институте химической физики, основанном

Н. Н. Семеновым. А в официальных

бумагах, естественно, величали по имени и

отчеству, присовокупляли разные титулы,

из которых он, академик Николай

Сергеевич Ениколопов, всерьез относился к

немногим.

Он был крупным ученым в области

химии высокомолекулярных соединений и

химической кинетики, что не помешало ему

одновременно оставить памятные отметины

и в производстве конструкционных

материалов, и в научно-экологической политике

недавнего прошлого. Именно Н. С. оказался

человеком, переигравшим судьбу

Кара-Богаз-Гола: комиссия во главе с академиком

Ениколоповым сделала однозначный вывод

об ошибочности принятого раньше решения

перекрыть узкий пролив между

заливом и Каспием, и чертова эта перемычка,

едва не погубившая уникальное хранилище

природных солей, была взорвана. А в

общем, политиком он был, наверное, все-таки

неважным: иначе вряд ли смогли бы даже

всевластные наши чиновники погубить

«Норпласт» — главное дело последних

лет его жизни. Впрочем, об этом позже.

Пока же для тех читателей, которые, в

отличие от автора этих строк, не имели

удовольствия общаться с Н. С, опишу его

коротенько, начав, естественно, с главного.

О научных его интересах в самом

общем виде сказано выше. А по-человечески

интересен Н. С. был прежде всего тем,

что был гроссмейстером общения: в любой

среде, в любой компании он сразу же

становился центром притяжения, был мастером

беседы, всегда дружественной и

интимной. Тембр его голоса тому

способствовал — низкий, бархатистый. Да и внешний

облик под стать: плотная коренастая фигура,

шевелюра разлапистая. Эпикуреец, тамада,

учитель, ну и химик, конечно, даже по

облику. И химик по призванию —

безусловно.

СТУПЕНИ И ИСТОРИИ

Его судьба сложилась как будто удачно. Он

закончил Технологический институт в

Ереване, был замечен и приглашен в Москву, в

знаменитый Институт химфизики. В

аспирантуре сразу же был выделен — благодаря

таланту, сообразительности, работоспособности

и уже упомянутой уникальной

общительности. Очень скоро он стал блестящим кинети-

ком семеновской школы: его докторская

диссертация, защищенная в 35 лет, была

посвящена кинетике и механизму окисления

метана. Эта работа, кстати, не утратила

научной ценности и сегодня, сорок лет спустя.

Взятый со старта темп Н. С. не снижал

и в дальнейшем: получил лабораторию в

ИХФ, стал профессором в не менее

престижном Физтехе, с первой же попытки (в

1966 г.) был избран в членкорры АН СССР,

а еще через десять лет и в академики.

Все это закономерно — в соответствии

с талантом и общественным

темпераментом. Но вот вам факт уникальный: в

самые, можно сказать, наизастойные времена

Н. С, будучи беспартийным, возглавил

академический институт.

Событие это в начале 80-х годов встре-

пенуло и потрясло чиновничий мир.

«Невозможно это у нас,— возмущенно

объяснял мне один из ведомственных

начальников.— Не может беспартийный человек,

будь он даже Эйнштейн, возглавить

магазин, баню, хоть парикмахерскую, не то что

институт,— убежденно говорил он.— Не по

правилам это. Ну как его в райком для

накачки будут вызывать и куда будут

заносить выговоры — сами подумайте!»

Действительно, тогда это выглядело дико,

но прецеденты в Академии уже были

и выход из положения находили. Ведь не

всюду же дураки сидели. Выговоры и все,

что к ним прилагалось, давали не

беспартийному директору, а его партийному заму.

9

Как у Марка Твена в «Принце и нищем»,

где возле принца всегда был мальчик для

битья за плохо выученные уроки.

Но в случае Ениколопова вышла, как

всегда, досадная накладка — зам его

оказался очень приличным человеком и — тоже

беспартийным! С ним, правда, сумели

справиться: заму, не защищенному ениколопов-

ским авторитетом и связями, срочно

пришлось вступать в ряды строителей

коммунизма.

А академик так и остался

беспартийным.

Впрочем, справедливости ради заметим,

что с партийным начальством самого

высокого ранга он умел ладить.

Одна из любимых историй, которые Н. С.

рассказывал многим, была о поездке в

Америку с министром Л. А. Костандовым и

еще одним человеком из ЦК КПСС. Всех

их троих американцы повезли ловить меч-

рыбу в океане. Как иначе — наша публика

как раз тогда открыла для себя

Хемингуэя. Так вот, на той американской

рыбалке гость-министр поймал самую

большую, просто огромную рыбу; товарищ из

ЦК — поменьше, но тоже очень большую.

И академик поймал очень большую, но —

немного поменьше, чем товарищ из ЦК.

Н. С. рассказывал эту байку и смеялся,

а потом гипотезу выдвинул: или рыбы у них

очень умные, или, что вероятнее, персонал.

Чучело той рыбы американцы потом ему

прислали — для достоверности рассказов,

наверное.

В жизни Н. С. получил практически

все, к чему стремился и что было ему

положено по рангу: Ленинскую премию, ордена,

институт, руководство несколькими

научными советами и научно-техническими

программами... Он участвовал в работе

правительственных комиссий и комитетов, имел

возможность объездить мир, участвовал во

многих международных форумах, Пагуош-

ской конференции, экологических

движениях. Это отнимало много времени, и все же

на всех этапах бытия он оставался прежде

всего ученым. Наука была его жизнью и

страстью, его хобби и развлечением.

Вот только оторванность академической

науки от практики (кроме, конечно,

«оборонки» и «особо перспективных направлений»)

он переживал тяжело — ив молодости, и в

маститости.

Уже будучи академиком, влез, да как

активно, в многотрудное, неподъемное, я бы

сказал, дело — вздумал сражаться с

отраслевым принципом построения

промышленности, создал межотраслевой инженерный

центр с заводом, знаменитый «Норпласт».

Но это — тема отдельной главы. Прежде

все-таки о науке.

РАЗОМКНУТЫЕ ЦЕПИ

В научной судьбе Н. С. были крутые

повороты, но прослеживается и

определенная логика. Он явно тяготел к крупным

проблемам, к необычным, можно даже

сказать, азартным решениям. И еще — всегда

хотел увидеть результаты своего труда.

Началось это с первого крупного

исследования, выполненного им в молодости под

руководством первого учителя по

Институту химфизики профессора А. Б. Нал-

бандяна. Суть той работы — доказать

возможность прямого окисления метана в

формальдегид, минуя традиционную стадию

получения метанола.

Дело было доведено до

опытно-промышленной установки, которую построили на Ще-

кинском химкомбинате. Ее даже посетил

как-то сам Н. С. Хрущев, но и это не

помогло довести процесс «до ума», до дела.

Застопорилось оно из-за активного

сопротивления каких-то министерских работников —

так во всяком случае говорится в

летописи Института химфизики. Много позже

подобное производство заработало на

Западе...

А Николай Сергеевич Ениколопов как

раз после этой неудачи совершил крутой

поворот в своей научной судьбе,

обратившись к полимерам.

В сторону полимеров тематику института

повернул сам великий Н. Н. Семенов,

посчитав, что развиваемый им химико-

физический подход будет особенно

плодотворен в этой области. Семенов лично

отбирал добровольцев, согласившихся

перейти в новую для них область науки, и

лично формулировал задачи. Н. С. был

приглашен одним из первых, что же касается

конкретной научной проблемы для него,

то она была связана с тем самым

формальдегидом, который Н. С. пытался

получать окислением метана. Итак,

полимеризация формальдегида, ее кинетика,

термодинамика, внешние условия и все-все-все, что

с ней связано.

Шел 1958 год, в мире — полимерный

бум. Уже созданы и осваиваются

промышленностью такие знаменитые ныне

полимерные материалы, как полиэтилен высокой

плотности, полипропилен, ударопрочный

полистирол, АБС-пластик, полиуретаны,

полиэфиры, полиформальдегид, поликарбонат...

Настоящая техническая революция в

производстве пластиков. Отрабатывались новые

каталитические системы, были открыты

новые ме ханизмы и структуры. Казалось,

это только начало: в литературе появились

расчеты, свидетельствовавшие об огромном

количестве возможных полимерных структур

с прелюбопытнейшими свойствами. Для

10

такого неординарного и «заводного»

человека, как Н. С, нива — благодатная.

Но наука требует ограничений и

самоограничений, не поле надо разрабатывать —

свою делянку.

Делянка, доставшаяся Ениколопову, была

не из легких. Формальдегид оказался

капризнейшим из мономеров, а его линейный

полимер — капризнейшим из полимеров.

Для физико-химического исследования

процесса полимеризации нужен был очень

чистый, без примесей, формальдегид СШО.

Этот, мономер у нас получали и даже

широко использовали в промышленном

синтезе, но — в виде водных растворов. Чистый,

100 %-ный мономер нигде не применялся.

А это, во-первых, весьма агрессивный

слезоточивый газ. Во-вторых, он горюч и

взрывоопасен, в-третьих, крайне нестабилен.

Чистый формальдегид практически

невозможно хранить сколько-нибудь долго, если

только не охладить его до очень низкой

температуры. Нестабильность же СН2О

(вспомните о двойной связи!) приводит к

самопроизвольной его полимеризации в

твердый полиформальдегид. Только это совсем

не тот полимер, который нужен практике

и исследователям: структура

неупорядоченная, свойства непостоянны... Между тем

ненужный этот полимер образуется сам

собой абсолютно на всем и во всем: на

любой твердой поверхности (были испытаны

сотни твердых материалов, и все

попусту), в любой жидкости, в которой СНгО

пытались растворить.

А самое неприятное, что этот нежеланный

полимер намертво забивал все трубы и

патрубки, отводы и краны, клапаны и

подводы контрольно-измерительных приборов.

Путь ему не могли преградить никакие

прокладки и сальники, задвижки и запоры.

Часто работать с формальдегидом

приходилось в противогазах, и это, поверьте,

было не самой большой неприятностью.

Вот такая «зверюга» досталась Николаю

Сергеевичу...

Термодинамические исследования

подсказали, что при температуре выше 100 СС

этот агрессивный мономер не должен поли-

меризоваться, т. е. его полимеры должны

разлагаться быстрее, чем образуются. Для

большинства промышленных полимеров

такая критическая температура (называемая

предельной температурой полимеризации)

лежит выше 200 или циже 300 °С. Низкую

предельную температуру мономера

исследователи полиформальдегида попытались

использовать в своих целях: хранить и

транспортировать его при этой технически

достижимой температуре, не опасаясь

самопроизвольной полимеризации. Не тут-то

было. При повышенной температуре в

формальдегиде ускорялась другая

самопроизвольная реакция, известная как реакция Канни-

царро: из двух молекул формальдегида

образуются молекулы муравьиной кислоты и

метанола — две крайне нежелательные

примеси.

Исследователи и работники заводских

опытных установок в прямом и переносном

смысле плакали горючими слезами от

формальдегида и веществ, им образованных.

А тут еще накатила новая проблема:

из очищенного с превеликим трудом

мономера сравнительно легко удавалось

получать высокомолекулярный полимер. Однако

необходимо было изучать его свойства,

формовать образцы для испытаний. Это

рутинная процедура, простая для большинства

пластиков. Здесь же выше уже

упоминавшаяся низкая предельная температура

привела к тому, что при 100 ° С и более

полимеры формальдегида начинали

разлагаться. Между тем температура плавления

высокомолекулярного полиформальдегида

около 180° С, и для формования образцов

из расплава нужно его нагреть градусов

до двухсот... А в этих условиях

разложение полимера происходит со взрывной

скоростью.

Наверное, самое удивительное в этой

истории то, что Н. С. и его сотрудники

сумели справиться со всеми перечисленными

проблемами всего за два года. Им удалось

обуздать характер мономера, построить

установки для его очистки, получить

полимеры (СНгО)п с различной молекулярной

массой и стабилизировать их в условиях

переработки. Правда, всего на 20—40 мин,

пока полимер находится при высокой

температуре.

Как это часто бывает, поначалу

практические успехи обгоняли теоретические

объяснения: серьезные научные результаты

лаборатория Н. С. стала получать лишь после

того, как первые партии нового пластика

были уже апробированы.

Зато, когда появились первые сведения

о возможности получить полиформальдегид

иным путем, используя в качестве

мономера стабильный циклический триоксан (три-

мер формальдегида), обладающий

спокойным характером и поддающийся нормальной

очистке, Н. С. немедленно развернул свою

лабораторию, включавшую уже сотню

сотрудников, на новую тематику. К 1965 году, когда

пришла пора подводить итоги этой работы,

в руках у Н. С. был не просто богатый

материал: работали две

опытно-промышленные установки, были опубликованы

многочисленные исследования кинетики,

механизма газофазной, жидкофазной и твердофаз-

11

ной полимеризации и сополимеризации,

исследования, посвященные деструкции и

стабилизации полиформальдегида.

Изюминкой этого цикла работ стало

открытие нового элементарного акта полиме-

ризационного процесса: реакция передачи

цепи с разрывом на полимер. Немецкие

исследователи назвали ее реакцией транс-

ацетилирования. Но новый элементарный

акт — это звучало как-то внушительнее.

Всех этих элементарных актов известно

намного меньше, чем, скажем, элементарных

частиц в физике микромира.

В заключение этой главы — несколько

слов о том, какое место занимала

работа Н. С. и его сотрудников в мировой

науке о полимерах и мировой полимерной

промышленности. И — еще одна история.

В разное время многие научные центры

и многие ученые с мировыми именами

занимались формальдегидом. Пионером

научных исследований СНгО еще в 20-е годы

был нобелевский лауреат Г. Штаудингер.

Позже к этой проблеме подключились и

его ученик В. Керн, и нобелевский лауреат

Дж. Натта, и многие другие. Первое

промышленное производство

полиформальдегида освоила известная американская фирма

«Дюпон».

Позже «Хёхст» и «Дегусса» в ФРГ,

«Селаниз» в США построили заводы по

производству ацетального сополимера из три-

оксана. У нас же пионером в развитии

полиформальдегидных производств стал

Кусковский химический завод, на долю

работников которого выпали все формальдегид-

ные «прелести», а производства на

основе триоксана построили позже в Ангарске

и Нижнем Тагиле.

Процесс полимеризации формальдегида

в Кускове проигрывал конкурентам по

качеству получаемого продукта. Н. С. решил

помочь давним своим друзьям и

предложил перестроить технологию на выпуск

сополимера формальдегида (лабораторные

исследования были проведены в Хим-

физике). Правда, такой технологии не было

ни у «Дюпона», ни у его конкурентов.

Процесс казался (и был!) более сложным,

чем освоенные ранее, но первые

сополимеры формальдегида с другими мономерами

получили все же именно в Кускове в

начале 70-х годов. И вот что интересно:

двадцать лет спустя и «Дюпон», и «Хёхст»,

и «Селаниз» — точнее, их специалисты —

пришли к выводу, что тот давний

кусковский, ениколоповский процесс может

оказаться наиболее экономичным для получения

сополимеров ацетальной структуры. Прямая

сополимеризация формальдегида в конце

концов оказалась выгоднее, чем двухстадий-

ный процесс.

КИНЕТИКА ВЛИЯЕТ НА СВОЙСТВА

После покоре ния формал ьде гида можно

было браться за любые проблемы.

Однако Н. С. все еще считал себя чистым ки-

нетиком, считал, и весьма справедливо, что

промышленные технологии, построенные на

эмпирическом опыте, должны уступить место

новым, чьи модели будут рассчитаны макро-

кинетически, с помощью больших ЭВМ.

Вот тогда режимы получения таких

полимеров, как полиэтилен низкой плотности,

полистирол и другие, станут действительно

оптимальны. Он носился с идеей

подготовки многотомного кинетического

справочника, одновременно ставил эксперименты по

проведению полимеризации в критических

условиях (при высоких давлениях, в

адиабатическом режиме). И все это — ради

того, чтобы преодолеть многие

технологические ограничения. Теоретик и практик

уживались в нем и боролись нещадно.

Между тем любые теоретические расчеты

нужно было где-то проверять на практике.

Выручал, как и раньше, дружественный

Кусковский химзавод. Именно там

согласились, в частности, перестроить в

соответствии с расчетами Н. С. производство

ударопрочного сополимера стирола. И

выиграли, рискнув! Производительность

преобразованного «по науке» процесса выросла

в четыре раза, одновременно улучшилось

качество продукта.

Чудес тут не было: во-первых, слишком

уж отсталым был исходный процесс, а

во-вторых, качество улучшала оптимизация

молекулярно-массового распределения.

Иными словами, продукт, полученный в

соответствии с рекомендациями ученых, стал

более однородным.

После этого Н. С. обратился к

пластику № 1 — полиэтилену. И здесь

выполненные им расчеты позволили значительно

увеличить производительность реакторов.

Однако реализовать эти идеи на заводе

«Оргсинтез» в Казани тогда не удалось:

начались аппаратные игры, интриги,

забеспокоились головные

организации-монополисты... Был момент, когда министр

предложил Н. С. лично возглавить все работы

по освоению крупномасштабных

промышленных установок производства полистирола

и полиэтилена, но это были уже

абсолютно не научные задачи, и Н. С.

отказался. В узком кругу он объявил, что через

несколько лет макрокинетика полимеров из

научного направления превратится в чисто

инженерное, а он не хочет быть даже

самым главным инженером...

Впрочем, к мощному коллективу отдела

полимеров Института химической физики

(надо ли говорить, что к тому времени

12

этот отдел возглавлял именно Н. С?)

теперь было привлечено внимание военного

ведомства, и в один прекрасный день

название отдела было дополнено словами

«...и композиционных материалов». У

дверей корпуса появилась суровая охрана, а

коллектив занялся высокопрочными или, как еще

говорят, высокомодульными полимерными

композитами.

Особых лавров академику эта работа не

принесла. Конечно, «оборонка» хорошо

финансировала нужные ей исследования, но не

слишком интересно было исследователю

такого класса и темперамента, как Н. С. Ени-

колопов, идти по путям, уже пройденным

коллегами из Америки и Европы. Были

частные достижения и удачи —

удовлетворения не было. Поддерживала силы зыбкая

поначалу возможность (о причинах

рассказано выше) построить свой институт, с сугубо

полимерной проблематикой и — «по образу

и подобию своему».

Снова и снова искал он точку

приложения сил — проблему, в которой можно

было бы развернуться во всю мощь. Как

говорят в народе, была бы шея — хомут

найдется, и он нашелся, конечно.

«НОРПЛАСТ» И КОМПАНИЯ

В середине 70-х остро встала проблема

дефицита пластиков. Нефти страна добывала

много, но нефтехимический комплекс

безнадежно отстал. Производство пластмасс

нужно было срочно увеличивать и

разнообразить, но и тогда не хватало

инвестиций. Несколько заводов, закупленных на

компенсационной основе, не спасали

положения, потому, в частности, что 40 % их

продукции уходили в уплату за

оборудование и технологию. Идея использовать

минеральные наполнители для увеличения

производства (и экономии!) пластиков

получила поддержку в Госплане.

Однако традиционные методы наполнения

требовали дорогой и опять же закупаемой

по импорту техники — экструдеров,

тяжелых смесителей. Основываясь на

результатах, полученных в одной из лабораторий

Института химфизики, Н. С. предложил

вводить наполнитель на стадии

полимеризации, когда еще мала вязкость

реакционной системы.

Этот метод получил название полимериза-

ционного наполнения. Он вызвал много

споров среди специалистов. Сейчас, полтора

десятилетия спустя, видно, что этот метод

просто опередил свое время. Дело в том,-

что при полимеризационном наполнении

должна была принципиально изменяться и

технология синтеза полимеров. Разумеется,

это направление не заменяло полностью

обычную технологию, а дополняло ее. Лишь

новые, высоконаполненные и потому жесткие

конструкционные материалы требовали этой

и только этой технологии. Но сторонники

классических методов синтеза и наполнения

увидели в новом подходе покушение на

основы основ и сделали все, чтобы этот

подход похоронить.

После бурных и, прямо скажем,

малорезультативных обсуждений проблемы в

различных главках, министерствах, Комитете

по науке и технике и даже в Совете

Министров отстаивавший свою правоту Н. С.

дошел до самого Косыгина и сумел-таки

убедить его в практической ценности идеи.

Вышло специальное постановление Совета

Министров по проблеме, предписывавшее

создать под эту идею специальное НПО:

исследовательский центр,

опытно-промышленное производство, экспериментальный

завод.

На бумаге все выглядело стройно и

красиво: в институте разрабатывают теории

и ставят ключевые эксперименты;

отдельные разработки поручаются отраслевым

НИ И и вузам, опытное производство

отрабатывает технологию, завод

нарабатывает нужный продукт, а все это вместе

называется НПО «Норпласт». К сожалению,

из научно-технической эта проблема очень

скоро превратилась в

политико-экономическую. Шел, напоминаю, 1980 год.

Вторжение академика в производственные сферы,

где все было давным-давно поделено, про-

изводители-«классики» (и монополисты, как

правило) не могли не встретить в штыки.

И дело не только в чьих-то личных

амбициях. Идеи, которые отстаивал Н. С,

столкнули лбами интересы чиновников из

Москвы и руководителей производств.

Характерен пример Владимирского

химзавода, изготовлявшего кабельную изоляцию

из наполненного мелом поливинилхлорида.

Такую изоляцию уже выпускали во всем

мире, наполнитель улучшал технологические и

потребительские свойства материалов,

снижал цену. Однако в эпоху развитого

социализма определяющим показателем

работы предприятия был вал — объем

производства в натуральном и стоимостном

выражении. Снизив себестоимость, завод

попадал в разряд злостных нарушителей

»плановой дисциплины, и, как следствие,

его работники надолго лишались премий.

Власти, включая Госплан, Госснаб, ГКНТ,

министерства, финансовые и партийные

органы, понимали нелепость ситуации, но

сделать ничего не могли, не посягнув на

основы плановой экономики. И потом, кому

распоряжаться образовавшимся избытком

13

полимера, или, тем более, мономера, или

полупродукта? Заводу? Вот уж дулечки!

Госплан (или министерство) тут же срезали

фонды. Так, на кой, извините, черт

осваивать заводчанам новую технику и

технологию? Им что, забот не хватает?!

С самого момента своего зарождения

«Норпласт» вызывал раздражение у

многочисленной рати ведомственных чиновников,

ибо все там делалось не по правилам,

вопреки. И потому — теперь это

очевидно — он был изначально обречен.

Очень скоро, не преодолев «детских

болезней» роста и становления, попал он в

черный список неэффективных научных

предприятий и под неусыпный взор

Комитетов народного контроля всевозможных

рангов. Новый химминистр предложил

соломоново решение: раз Н. С.— академик,

пусть заберет весь «Норпласт» в Академию.

Или его, «Норпласт» то есть, попросту

разгонят. Что и было благополучно

сделано. (Неутешительный опыт перевода

промышленных предприятий в Академию наук

уже имелся и ничего хорошего не сулил;

академик сдался, многолетняя и

многонервная отчаянная попытка поддержать

разваливающуюся экономику высоконаполнен-

ными пластмассами закончилась ничем.)

Н. С. повоевал еще немного:

организовал еще одно практически важное

исследование — выяснил, как влияют на полимеры

высокие давления в сочетании со

сдвиговыми нагрузками. В результате этой работы

был открыт эффект измельчения полимеров

в порошки при повышенных температурах.

Но и эта работа шла вразрез с

имеющимся опытом. Издавна известно, как надо

измельчать полимеры — охлаждать их, пока

не станут хрупкими, и дробить в

шаровых мельницах. Но криогенная технология —

весьма дорогая. Тепло во многих случаях

получать легче, чем холод.

Новый метод сулил большую экономию

энергии, позволял влиять на структуру

порошков и их свойства. Резину старых

покрышек можно было надежно измельчать

этим способом, решая тем самым сложную

экологическую проблему... И опять — глухое

противодействие.

Еще не зажили раны от «Норпласта»,

а Н. С. уже с головой погружен в новое

научное направление. На смену работам по

измельчению полимерных материалов

пришли работы по твердофазным реакциям,

не требующим растворителей, а

следовательно, чистым в экологическом отношении.

Интерес к проблемам экологии в

последние годы его жизни стал доминирующим.

Он возглавляет карабогазскую комиссию и

добивается нужного решения. В лекции,

прочитанной в США, обрушивается с резкой

критикой на американские приоритеты

комфортной жизни, доказывая, что, если

распространить эти стандарты на все

человечество, в атмосфере просто не хватит

кислорода, а в земной коре —

энергоносителей. Разнообразные экологические

проблемы он теперь преломляет через свой

«твердофазный» подход. «Нужно ревизовать

все технологии, накопленные

человечеством»,— говорит он и демонстрирует

удивительные вещи. Например, мыло, полученное

твердофазным методом и опровергающее

многовековой, идущий из древнего

Вавилона опыт получения столь привычного

вещества...

Твердофазная экстракция, металлические

покрытия, получаемые при ударном

разложении окислов, твердофазный синтез

медицинских препаратов — все это новые

направления, к которым он обратился в

самые последние годы жизни. Он не успел

довести до ума хоть одно из них, но

был увлечен, обуреваем ими.

Угнаться за полетом его фантазии

трудно, и даже самых близких учеников все

это начинает раздражать: у каждого свой

опыт, свои с годами устоявшиеся

научные направления и привязанности. Кому

охота бросать их ради каких-то не всегда

понятных идей, лежащих далеко за

пределами привычной химии и физики

полимеров?.. Встречи старых сотрудников с

шефом становятся все более редкими. Его

раздражает их упрямство, их нежелание

без оглядки следовать за ним, как прежде...

И нарастает одиночество. В новом

институте он окружает себя молодежью. Он

постоянно занят: эксперименты, какая-то

общественная деятельность, конверсия,

руководство научно-техническими программами,

бесконечные выступления, миротворчество на

Кавказе.

И вдруг первый грозный сигнал, словно

тема судьбы из бетховенской Пятой

симфонии: весной 1992-го ему становится плохо

где-то в Бразилии. Впервые он болеет и

впервые отдыхает, после чего меняется

даже внешне... И тем не менее очень скоро

собирается в сложную загранкомандировку,

едет в Германию, считая, что это очень

важно... Едет и — не возвращается.

У него был взрывной темперамент.

Отсюда — непредсказуемость многих его

ходов, стратегических и тактических. Но в

этом — Он. Личность.

14

л \^г ил п. i ирг _ "

Химическое оружие

на дне моря

Профессор Г. В. ЛИСИЧКИН

Безбрежность океана, недосягаемость

морских глубин издавна превратили моря и

океаны в хранилище всевозможных тайн. Не

будет преувеличением сказать, что одна из

таких тайн для человечества важнее, чем

все другие секреты, погребенные в морских

глубинах,— цена ее может оказаться куда

больше стоимости всех сокровищ, скрытых

на погибших кораблях. Это тайна

затопленного химического оружия.

КОНЦЫ В ВОДУ

Чего только не выбрасывают в море!

Северный берег Кольского полуострова,

например, представляет собой протянувшуюся

на сотни километров свалку разнообразных

предметов, принесенных сюда

Гольфстримом,— от бревен, пластмассовой и

деревянной тары, полиэтиленовой пленки до

плавучих мин.

Все это мусор, который не тонет в воде.

Но не меньше отбросов остается на морском

дне. Чтобы убедиться в этом,

необязательно спускаться под воду — достаточно

взять любую морскую навигационную карту:

такие карты пестрят предупреждениями

о свалках грунта, шлака, металлолома,

взрывчатых веществ и т. п.,

загромождающих фарватеры и делающих многие районы

моря опасными для плавания.

Экологическая опасность замусоривания

Мирового океана стала всерьез обсуждаться

лишь в 1970-х гг., да и то главным

образом в связи с катастрофами танкеров

и нефтяным загрязнением моря. А раньше

никто не считал зазорным использовать

морские акватории для захоронения всего

ненужного.

Поэтому нет ничего удивительного в том,

что вскоре после окончания второй мировой

войны руководство стран антигитлеровской

коалиции приняло решение затопить в море

и захваченное в качестве трофея химическое

оружие фашистской Германии.

Полагаю, что вряд ли было бы

справедливо винить союзное военное командование

за то, что оно приняло такое варварское,

на взгляд современного человека, решение.

Действительно, химическое оружие

необходимо было как можно скорее уничтожить,

чтобы ни у кого не возникло искушения

его использовать. Способа же сделать это в

заводских условиях, с соблюдением всех

норм безопасности, тогда не существовало.

Даже теперь, полвека спустя, нет

отработанных в широком масштабе и полностью

безопасных технологий промышленного

уничтожения боевых отравляющих веществ,

а сжигание их, как и захоронение в

глубоких шахтах, заведомо вреднее для природы

и человека, чем затопление на больших

глубинах. Надо помнить еще и о том,

что германские склады химического оружия

располагались в густонаселенных районах

Европы. Так что избранный способ

избавиться от химических боеприпасов был в то

время, по-видимому, лучшим из возможных.

ЧТО ТАМ, НА ДНЕ?

Трофейное химическое оружие представляло

собой несколько сотен тысяч тонн

различных отравляющих веществ: иприта и его

разновидностей, мышьяксодержащих

(люизит и др.), хлорсодержаших (фосген),

синильной кислоты, фосфорорганических

(табун). Оно хранилось в нескольких

арсеналах на территории всех зон

оккупации Германии как в виде уже

снаряженных боеприпасов — авиабомб, снарядов,

мин,— так и в бочках и барабанах.

Было принято решение, по которому

военная администрация каждой из

оккупационных зон самостоятельно уничтожает

химическое оружие, обнаруженное на ее

территории. Больше всего его оказалось на

территории, занятой британскими войсками.

В советской зоне находилось около 40 тыс. т

боевых отравляющих веществ.

Предполагалось, что химические

боеприпасы будут сброшены в Атлантическом

океане на глубинах не менее 1000 м. Но у

союзников, к сожалению, не оказалось под

руками надежных транспортных средств,

приспособленных для длительного плавания с

десятками тысяч тонн боевых отравляющих

веществ на борту. Поэтому руководители

операции смягчили требования к глубине,

уменьшив ее до 100 м, что позволило

ограничить район затопления Балтийским

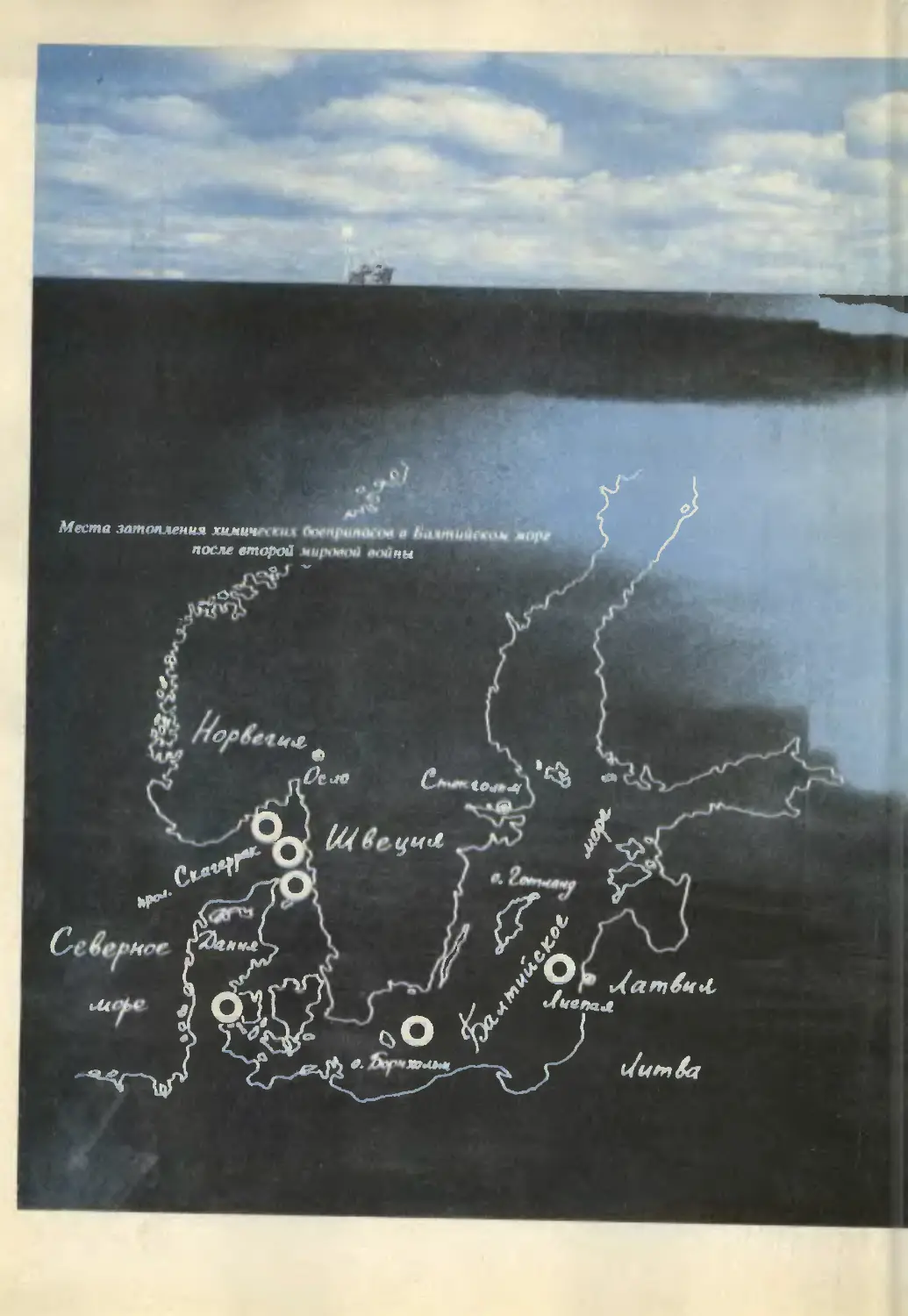

морем. Англичане загрузили химические

боеприпасы в трюмы старых судов,

забетонировали палубы и затопили эти суда в

проливах Малый Бельт и Скагеррак у побережья

Норвегии, на глубине около 600 м. Советская

же часть химических трофеев была

затоплена россыпью в двух районах Балтики:

недалеко от острова Борнхольм и между

Лиепаей и шведским островом Готланд.

15

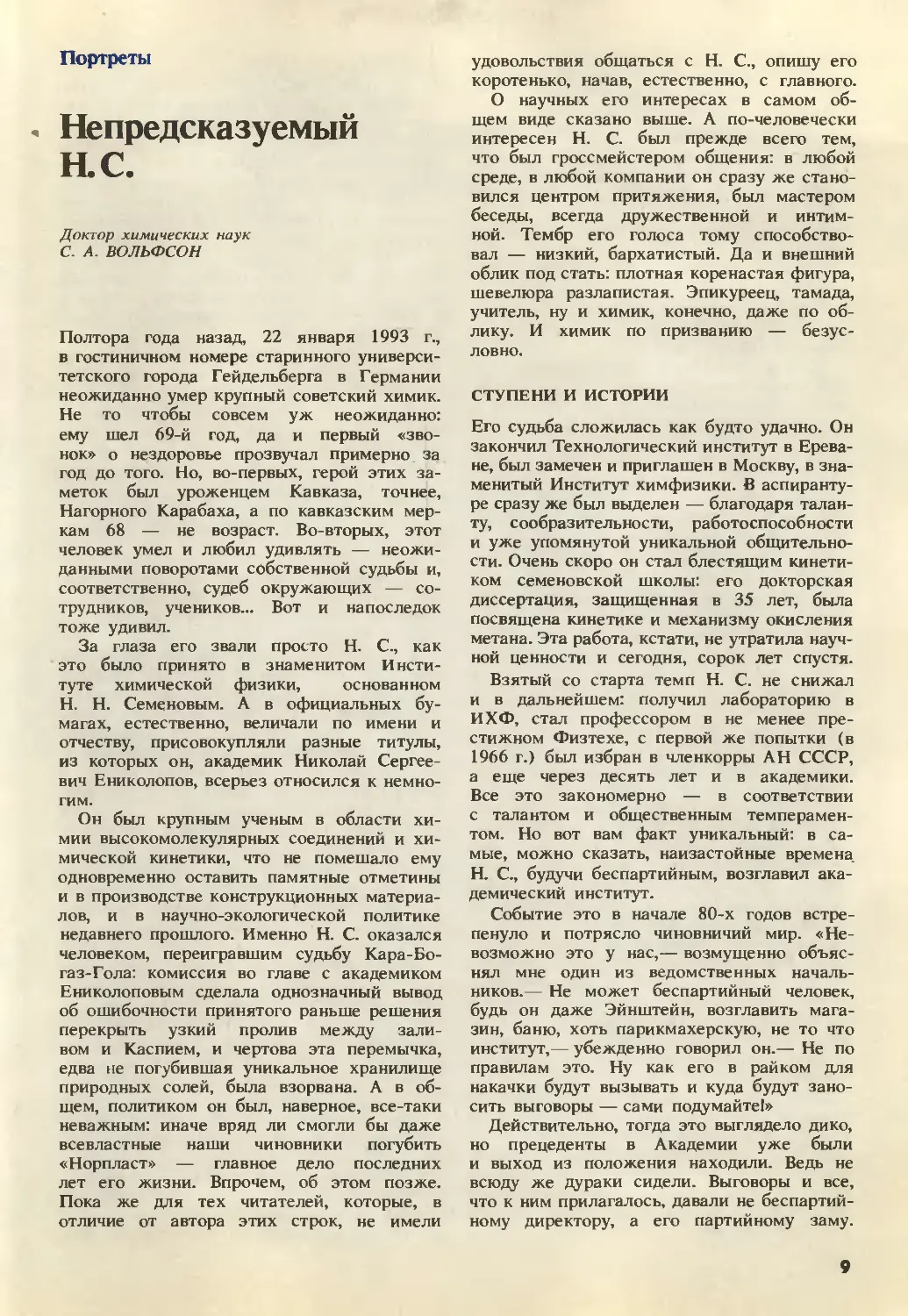

IP'

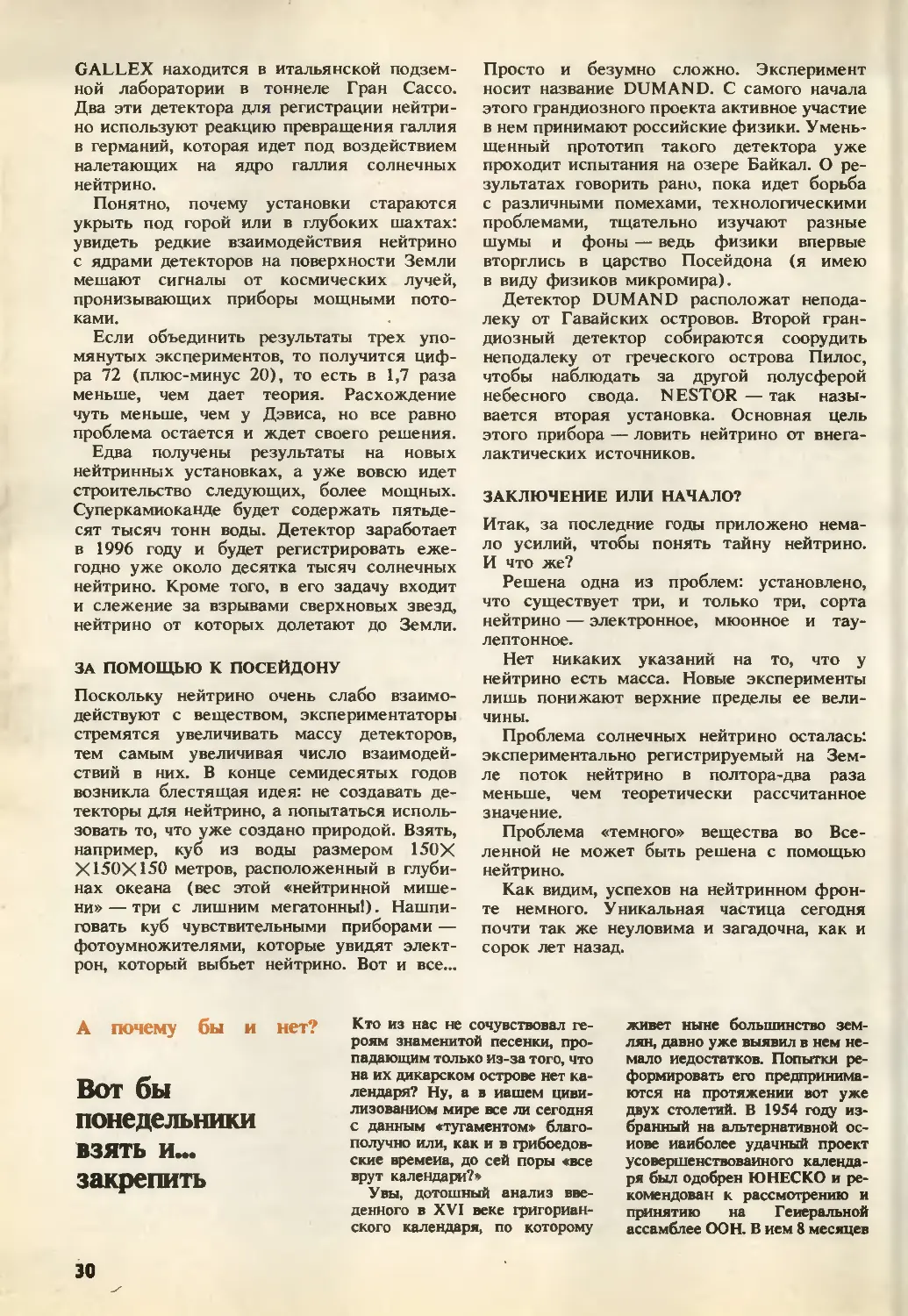

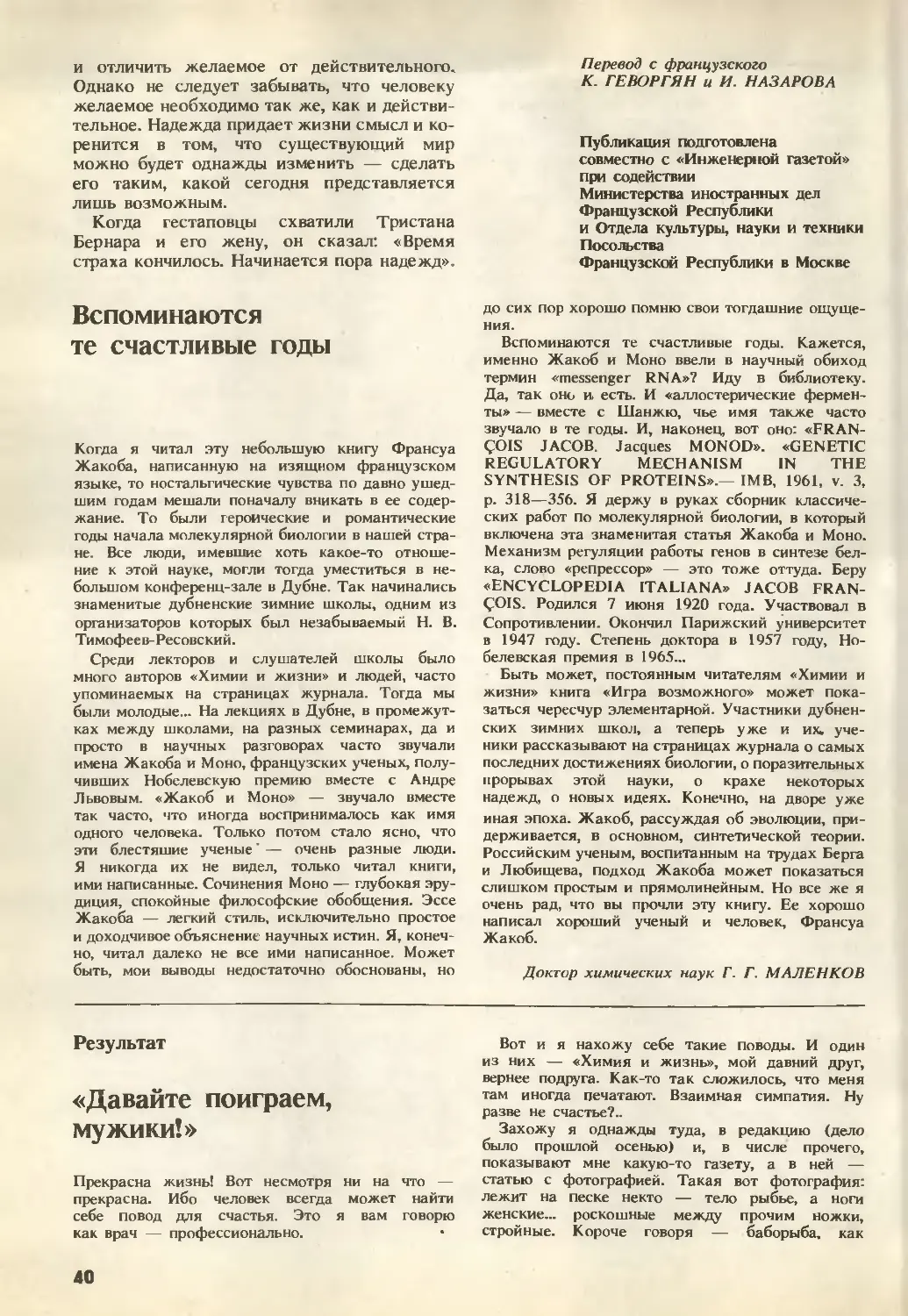

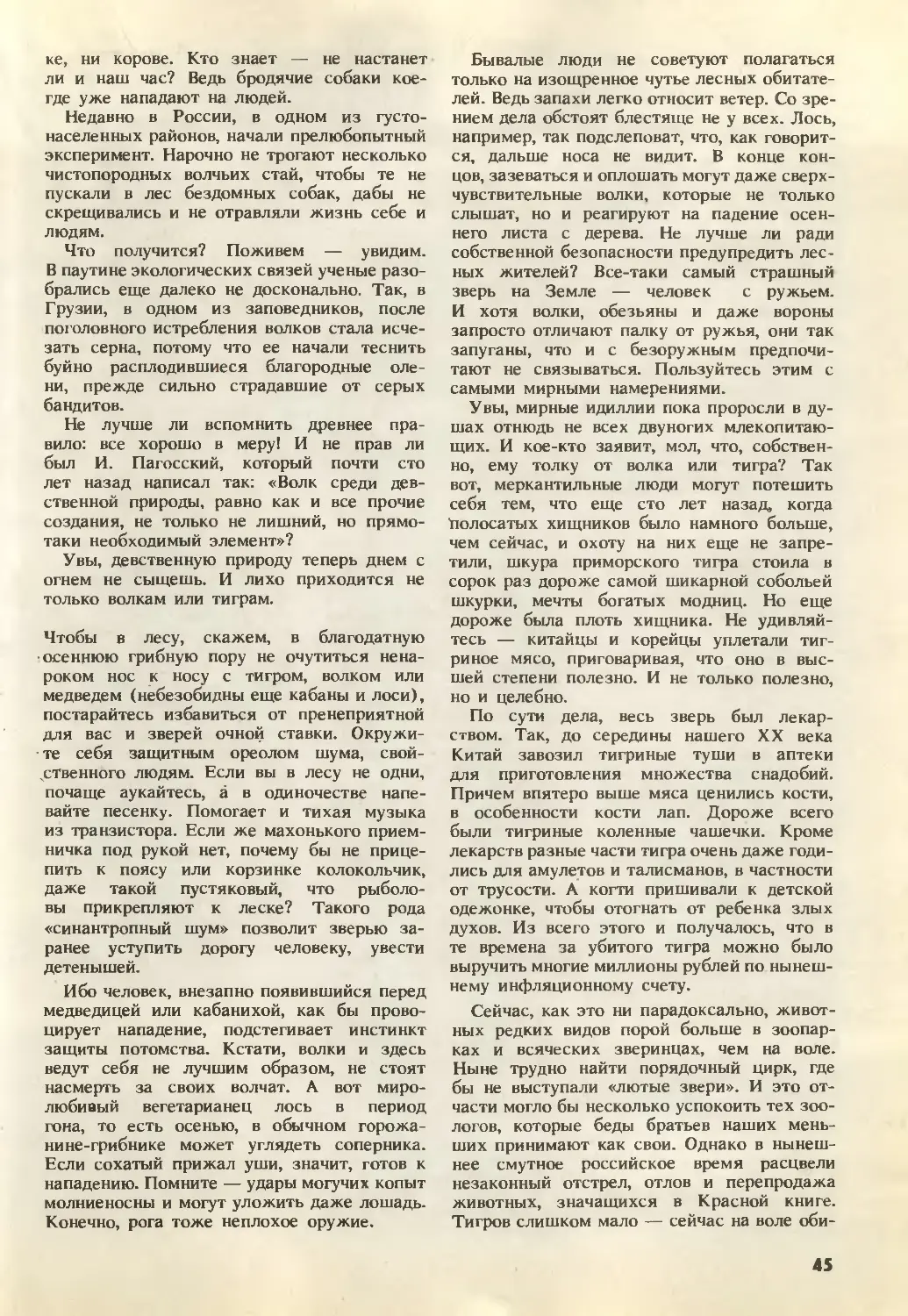

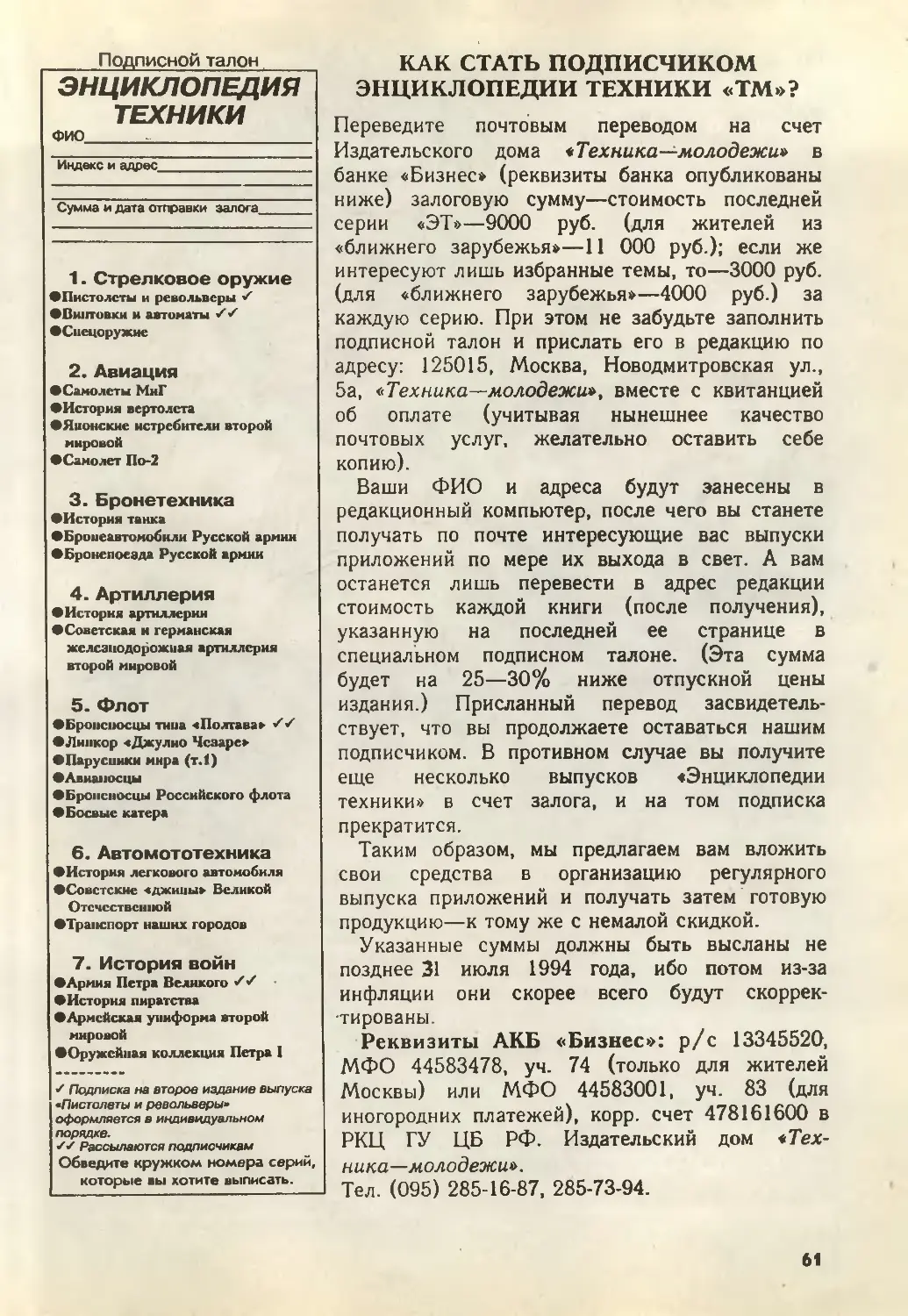

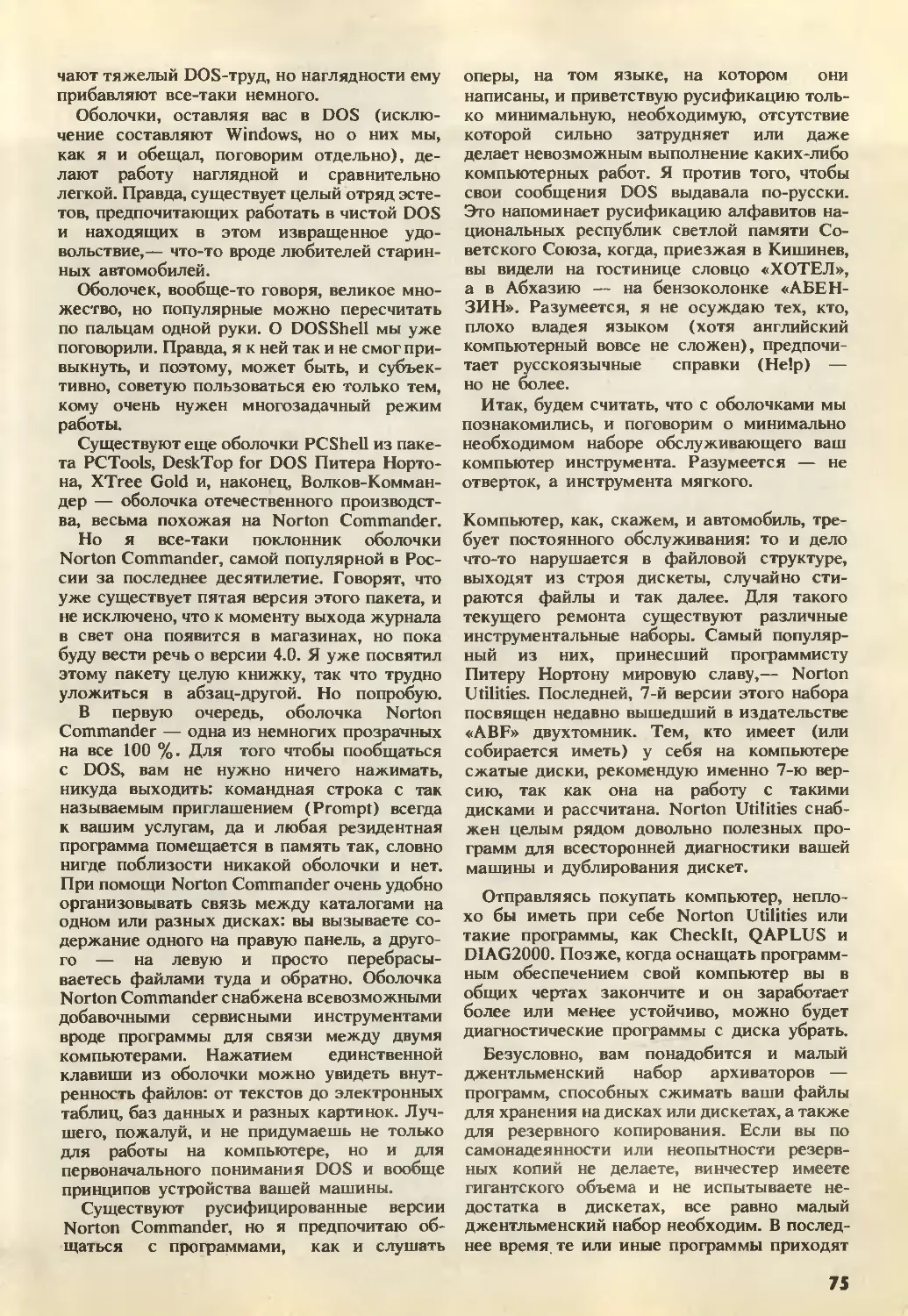

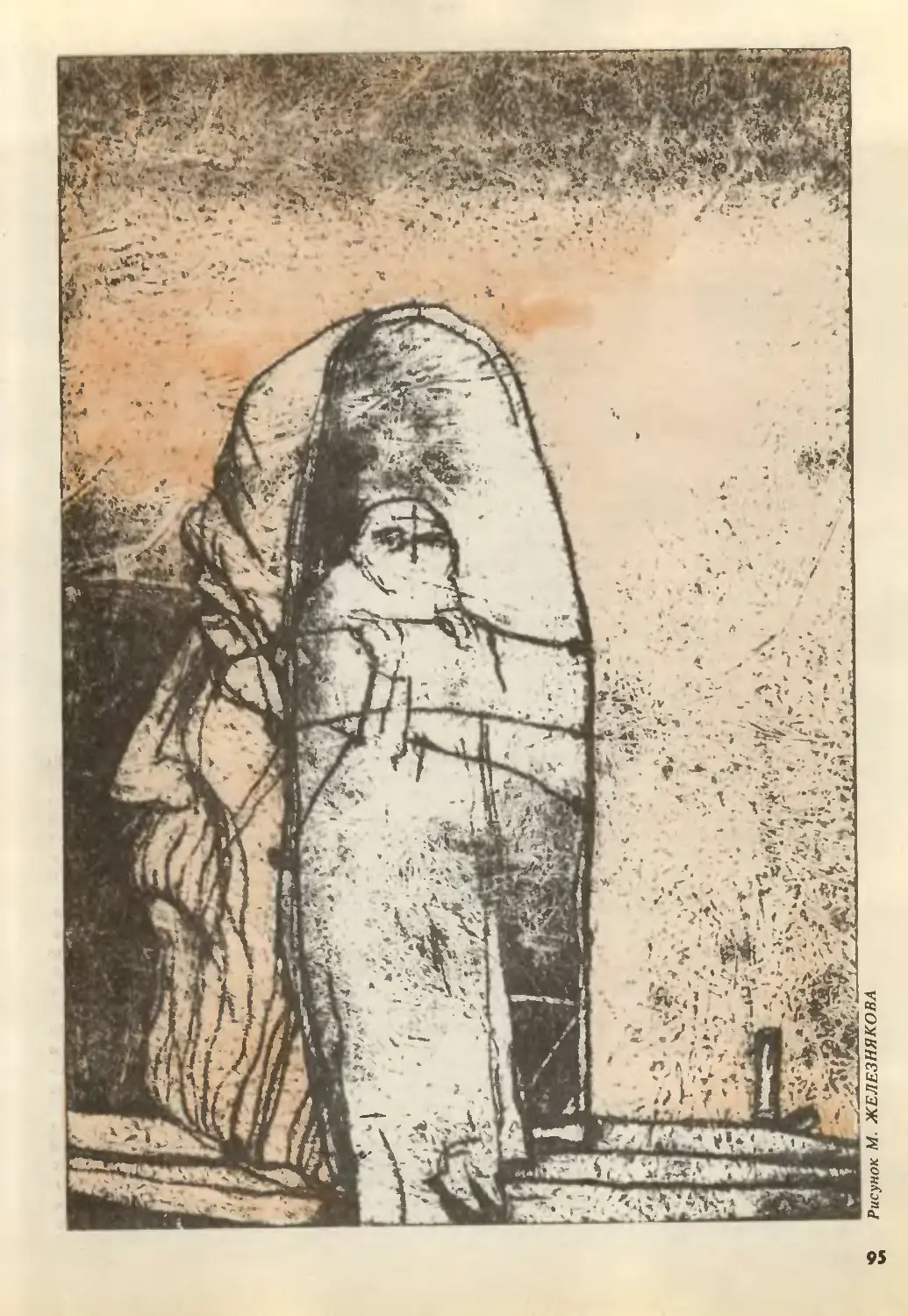

Места затопления химии* tut (к+ЧрщтПШ • AuMHltflMUfr,

после второй им^м«Ы **х2иы

$ /Й^Л

***.£

ШвсцчА

*'2Zrv *Г*

j^ Juarxui

Uam£«*t

P.fkf*H9+h*.

UUHlict

В последнее время высказываются

предположения, что химическое оружие

затапливали и в других акваториях —

Бискайском заливе, Белом море, Северном

Ледовитом океане и т. д. Кроме того,

некоторые авторы утверждают, что СССР до 1989 г.

сбрасывал в Балтийское море свое

собственное, ставшее ненужным химическое оружие

(«Химия и жизнь», 1993, № 7). Однако

пока никаких официальных подтверждений

таких фактов нет: российские военные

химики во всех своих публикациях говорят

только о затоплении трофейного

германского химического оружия и только в

Балтийском море.

ОВ В МОРСКОЙ СРЕДЕ

Проблема обезвреживания и уничтожения

химического оружия в последние годы

привлекает немалое внимание. Вполне

естественно, что она волнует не только

специалистов, но и общественность: очень важно,

чтобы ключевые решения здесь принимались

гласно. Столь же естественно и участие

в этой кампании некоторых лиц и

организаций, стремящихся использовать ее ради

собственной рекламы. Еще одна категория

борцов против химического оружия —

представители военно-промышленного комплекса,

оказавшегося сейчас на мели: поскольку

химическое разоружение должно

финансироваться государством, многие предприятия

ВПК готовы взяться за любые работы в

этом направлении, в том числе и за

глобальную очистку всего Мирового океана

от каких угодно загрязнений.

Что же касается затопленного

химического оружия, то в газетах и журналах

периодически появляются статьи,

утверждающие, будто это настоящая

экологическая мина замедленного действия, до взрыва

которой остались считанные месяцы.

Действительно, если тысячи химических бомб

и снарядов одновременно разрушатся в

результате коррозии и сотни тысяч тонн

боевых отравляющих веществ попадут в

морскую воду, а потом и в атмосферу,

погибнет все живое на десятках тысяч

квадратных километров. Опубликованы, правда,

и более умеренные прогнозы, однако в

любом случае затопленное химическое

оружие — вполне реальная угроза человечеству,

и в первую очередь той его части, что

живет по берегам Балтийского моря,— а это

около 50 млн. человек.

Но попробуем разобраться в проблеме

спокойно и непредвзято.

Прежде всего надо принять во внимание,

что морская среда — именно среда, а не

просто вода — чрезвычайно агрессивна по

отношению ко всем попадающим в нее

посторонним объектам, будь то корабельное

днище, волнолом или картофельные очистки,

выброшенные с борта лайнера. Основные

факторы воздействия морской среды —

мощная химическая и электрохимическая

коррозия, химическое окисление растворенным

в воде кислородом, микробиологическое

окисление и деструкция, гидролиз,

фотоокисление под действием солнечной радиации,

наконец, действие гидробионтов, например

организмов-обрастателей. Именно эта

агрессивность морской среды — причина того,

что человек вынужден постоянно изыскивать

способы защитить творения своих рук от

разрушающего действия моря.

Отравляющие вещества тоже сами по себе

достаточно реакционноспособны — иначе они

не действовали бы на живые организмы.

Поэтому при контакте с агрессивной морской

средой они неминуемо начинают

трансформироваться, превращаясь во все более

простые и в конечном счете — нетоксичные

соединения. Весь вопрос в том, насколько

быстро такая трансформация происходит.

Если яды будут разрушаться медленно,

они успеют погубить множество

гидробионтов, а за ними, следуя по пищевым

цепям, и обитателей суши.

Ясно, что особенно страшными

последствиями грозит воздействие химического

оружия на шельфе и мелководье, где

сосредоточена основная масса морских

жителей. Понятно также, что многое будет

зависеть от исходной локальной

концентрации отравляющих веществ в морской воде

и от наличия течений, разносящих и

разбавляющих яды. Одномоментное попадание

большого количества отравляющих веществ

в неглубокое внутреннее море со слабой

циркуляцией воды действительно может

привести к катастрофе.

Увы, Балтийское море как раз и

относится к внутренним, с преобладающими

глубинами всего 40—100 м. Кроме того,

Балтика и без всякого химического оружия

подвергается значительному антропогенному

загрязнению. Приходится лишь пожалеть о

том, что после войны у победителей

фашизма не нашлось сил и средств, чтобы

оттащить транспорты с химическими

боеприпасами к глубинным разломам

Атлантического океана.

СЦЕНАРИИ КАТАСТРОФЫ

Вот уже полвека на дне Балтики идет

коррозия емкостей, в которых находятся

отравляющие вещества. Продолжительность

коррозионного разрушения тонкостенных

барабанов, бочек со стенками потолще и еще

более толстых корпусов авиабомб,

естественно, различна. Надо учесть различия и в ка-

18

честве металла, а также то, что одни

боеприпасы оказались погребенными под слоем

осадков, другие попали на илистый грунт

и частично утонули в нем, третьи легли

на твердое дно и находятся под

воздействием постоянных течений, ускоряющих

коррозию.

По оценке академиков А. Д. Кунцевича

и И. Б. Евстафьева и их сотрудников,

к настоящему времени в результате

коррозии должны быть разгерметизированы 100 %

барабанов, 2 % бочек и лишь единичные

авиабомбы. Вывод ясен: одновременная

разгерметизация всех емкостей с отравляющими

веществами уже невозможна.

А что происходит при нарушении

герметичности такой бочки, лежащей на дне?

Если отравляющее вещество жидкое, то

по образующимся коррозионным трещинам,

на первых порах очень тонким, начнется

взаимная диффузия ОВ из емкости и

морской воды навстречу ему. На начальном

этапе скорость истечения ОВ будет невелика,

и яд, попадая в большой объем воды, будет

подвергаться гидролизу. Если поврежденную

бочку омывает течение, яд сравнительно

быстро вытечет и разрушится. Так, иприт —

он малорастворим в воде — при 10° за

5 часов на 99 % превращается в

слаботоксичный тиодигликоль:

C1CH2CH2SCH2CH2C1 5i?

— HOCH2CH2SCH2CH2OH.

Скорость гидролиза растворимых в воде

фосфорорганических ОВ еще выше.

До сих пор речь шла о жидких ОВ.

Но часто яды находятся внутри

боеприпасов в виде гелей. Во многие ипритные

рецептуры изначально добавляли загустители,

а технический иприт сам по себе постепенно

загустевает из-за процессов

поликонденсации. При коррозионном разрушении

емкости, содержащей высоковязкое или желепо-

добное ОВ, заражение морской среды

происходит в меньшей степени: большая часть

яда остается внутри оболочки вплоть до

полного ее разрушения. Проникновение воды в

сгусток приводит к образованию менее

токсичных, а главное, менее подвижных олиго-

меров по всей массе отравляющего

вещества, что еще больше его стабилизирует.

Такие сгустки содержат, правда, и

некоторое количество растворенного в них ОВ-

мономера. Начиная с 60-х гг. воды

Балтики стали во время шторма выбрасывать на

берег куски ядовитого студня. Изредка такой

студень попадал и в донные тралы рыбаков.

К счастью, смертельных отравлений до сих

пор зафиксировано не было. Тем не менее

предусмотрительные датчане построили на

острове Борнхольм установку для

уничтожения остатков отравляющих веществ.

Можно полагать, что значительная часть

иприта и его аналогов, содержавшихся в

боеприпасах, после коррозионного

разрушения их оболочек окажется на морском дне

в виде пятен желе или даже твердых

осадков. По мере того как такие пятна и

осадки покрываются донными отложениями,

скорость гидролиза ОВ уменьшается, но зато

в работу вступают микроорганизмы.

Известно довольно много видов микробов,

способных питаться ядовитыми для человека

веществами. В 1991 г. НАТО даже провело

научную конференцию, посвященную

биологической дегазации отравляющих веществ.

В одном из докладов на этой конференции

сообщалось, что в донном иле

Мексиканского залива обнаружено два вида

псевдомонад, способных полностью разлагать

иприт.

Итак, гидролиз, поликонденсация и

микробиологическое разрушение — вот те

природные процессы, которые способны в

естественных условиях, без вмешательства человека,

обезвредить затопленное химическое

оружие. Можно думать, что именно такими

соображениями, а также отсутствием

тяжелых случаев поражения людей

объясняется довольно-таки флегматичное отношение

правительств и общественности развитых

балтийских государств — Швеции,

Норвегии, Дании, Финляндии и Германии — к

проблеме затопленных боеприпасов.

Справедливости ради следует отметить,

что специалисты этих стран уже немало

сделали для выяснения ситуации. Так,

финны собрали огромную информацию по

загрязнению Балтийского моря и по методам"

анализа морской среды — итогом этой

работы стало издание многотомного

фундаментального справочника. Норвежцы

провели сонарное сканирование морского дна

в проливах и установили, в каком

состоянии находятся затопленные суда с

химическими боеприпасами. Шведы выполнили

большое число химических анализов

морской воды и морских организмов в

нескольких местах захоронения ОВ.

Однако, как показали многочисленные

обсуждения и дискуссии на сессиях

Хельсинкской комиссии по Балтийскому морю,

наши соседи отнюдь не склонны

немедленно выделять значительные суммы на

финансирование крупномасштабных проектов

очистки Балтийского моря.

Но если уж датчане и шведы, 100 %

которых живет в бассейне Балтики, ведут

себя так сдержанно, не означает ли это,

что нечего беспокоиться и нам, поскольку

наши контакты с Балтийским морем ограни-

19

чиваются теперь лишь санкт-петербургским

«окном в Европу» да Калининградской

областью?

Увы, оснований для тревоги все же

более чем достаточно.

Представим себе, что в силу каких-

нибудь случайных причин, например от

сильного удара или взрыва, произойдет

мгновенная разгерметизация хотя бы

одного из тысяч крупных контейнеров,

содержащих чистый иприт или, к

примеру, табун. Практика показала, что такие

ОВ с добавками стабилизаторов, будучи

упакованы в герметичную тару, могут без

изменений храниться десятилетиями.

Оценку последствий подобного вполне

реального события провел недавно профессор

С. С. Юфит. По его данным, если в

морскую воду попадет сразу 100 кг табуна,

то при скорости придонного течения

1—5 м/мин окажется весьма сильно

зараженным стометровый слой воды на площади

100 км2! При этом концентрация ОВ в

непосредственной близости от места

разгерметизации в тысячи раз превзойдет

непереносимую и будет в начальный период

существенно выше, чем ЛДюо (та концентрация, при

которой гибнут 100 % подопытных

животных). Разумеется, эти цифры носят

оценочный характер, но вряд ли точные

расчеты приведут к качественно иным

результатам.

С ОВ, содержащими мышьяк,— это

преимущественно люизит, адамсит и кларк-1 —

дело обстоит несколько иначе, но не лучше.

Продукты их гидролиза малорастворимы, а

главное — сами весьма ядовиты. Поэтому

в случае попадания таких ОВ в морскую

среду из мест захоронения большие

пространства дна вокруг этих мест окажутся

отравлены высокотоксичными веществами,

вплоть до неорганических соединений

трехвалентного мышьяка. Жизнь на всех этих

пространствах станет невозможной.

Получается, таким образом, что пассивное

ожидание момента, когда грянет гром,—

не лучшая стратегия поведения.

ПОДНИМАТЬ ИЛИ НЕ ПОДНИМАТЬ?

Означает ли все вышесказанное, что надо,

не дожидаясь катастрофы, заняться

подъемом и ликвидацией затопленного

химического оружия, чтобы раз и навсегда

очистить от него Балтийское море, а потом,

возможно, и все другие акватории, куда

его сбрасывали? Именно такой путь

предлагают некоторые специалисты. Но давайте

попытаемся представить себе, как будут

выглядеть такие работы.

Прежде всего, надо будет подготовить

не менее десятка экспедиционных судов

разных классов для детальной разведки

морского дна. Их необходимо оборудовать

точнейшими навигационными системами,

которые позволят нанести на карту все

опасные объекты, вплоть до отдельно лежащих

снарядов и бомб, с точностью до нескольких

метров. Кроме того, на них должна

быть аппаратура, способная «увидеть»

затопленные боеприпасы не только на поверхности

дна, но и под слоем донных отложений.

Итогом этого этапа работ должна стать

детальнейшая карта Балтики с указанием

всех или почти всех лежащих на дне

химических авиабомб, снарядов, мин, контейнеров

с ОВ и т. п. Неясно, правда, как,

находясь на борту экспедиционного судна, узнать,

содержит ли какая-нибудь полузанесенная

металлическая емкость О В или это просто

пустая бочка из-под машинного масла,

выброшенная за борт нерадивым боцманом,

насколько значительны коррозионные

повреждения этой бочки, произошло ли в ней

застудневание ОВ или оно находится в

жидком состоянии. Конечно, у нас на борту

будут круглые сутки, в четыре вахты,

работать газовые хроматографы,

анализирующие поднятую батометрами воду, но

точные ответы на подобные вопросы мы

сможем получить, очевидно, лишь в редких

случаях.

Следующий этап проекта — оснащение

судов, предназначенных для подъема

боеприпасов, техническими устройствами, спо-

. собными извлекать с поверхности дна, а

чаще из-под слоя осадков емкости с ОВ,

по большей части изъеденные коррозией.

При этом должна быть категорически

исключена возможность пролива ОВ при

подъеме и контакта с ним моряков на

палубе судна. Заметим, что момент подъема

имеет ключевое значение и с позиций

экологической безопасности. Никаких

случайностей здесь быть не должно:

разгерметизация емкости с ОВ при подъеме и

есть то зло, для предотвращения которого

мы и затеваем весь проект. Другими

словами, надежность при подъеме должна быть

стопроцентной. Бывает ли такое в

жизни, а тем более на море?

Технических средств для безопасного

подъема химических боеприпасов пока не

существует. Есть, правда, интересные идеи,

связанные с применением замораживания.

Но надо иметь в виду и то, что такое

оборудование не может быть

унифицированным: поднимать преде тоит и отдельные

снаряды, и бочки, и сорокаметровые баржи.

Теперь попробуем прикинуть, сколько

времени займет подъем боеприпасов,

затопленных, например, у Борнхольма. По

архивным данным, их не менее 35 000 штук. Если

считать, что на подъем одного снаряда или

20

бомбы хватит двух часов, то судно,

занимающееся подъемом, должно будет

работать непрерывно в течение восьми лет...

Но допустим, что боеприпасы удалось

без происшествий поднять на борт. К

этому времени на суше должны быть

построены терминалы для их приемки с судов и

заводы для их безопасного уничтожения.

Здесь, конечно, тоже неизбежны сложности.

Если не строить специального порта для

столь специфических грузов, то причалы

для них, а главное, заводы для их

уничтожения придете я с оору жать, с корее всего,

вблизи Санкт-Петербургского и

Калининградского портов. Не уверен, что местное

население с восторгом воспримет эту идею.

К тому же начало технологической

цепочки на таком заводе будет не совсем

обычным: он должен быть готов принимать

нестандартное сырье — любые виды ОВ,

в любом состоянии, да еще в

поврежденных оболочках.

Вообще говоря, современное состояние

науки и техники в принципе позволяет

осуществить подобную операцию. Однако,

если мы хотим достигнуть высокого (не

стопроцентного, конечно,— он

невозможен! ) уровня безопасности, стоимость ее

будет огромна — не менее 100 млрд.

долларов, а продлится операция лет

пятнадцать.

Подводя итог, можно заключить, что за--

тевать подъем химического оружия

определенно не следует. И главный аргумент

здесь для меня — даже не высокая

стоимость работ и не их большая длительность,

а мой личный опыт участия в нескольких

проектах, связанных с морем, флотом,

химией и сложной техникой. Этот опыт

однозначно свидетельствует о колоссальном

риске, с которым неизбежно будет связана

реализация идеи подъема химического

оружия.

Следует ли из всех этих соображений,

что автор считает проблему затопленного

химического оружия безнадежной и что

нам остается лишь уповать на судьбу?

Нет, возможны и другие, безопасные и

гораздо более дешевые способы существенно

снизить угрозу отравления Балтики. Для

этого надо помочь морю самому как можно

быстрее расправиться с чуждыми ему

веществами.

Одна из таких возможностей состоит

в ускорении гидролиза ОВ. Хорошо

известно, что в щелочной среде гидролитическая

детоксикация их идет в сотни и тысячи

раз быстрее, чем в нейтральной. Поэтому

можно засыпать подводные «месторождения»

ОВ каким-нибудь твердым щелочным

реагентом, который создаст в зоне нахождения

боеприпасов щелочную среду. Требования к

такому реагенту довольно-таки просты. Он

должен быть очень мало растворим в

морской воде, иметь значительную удельную

поверхность (желательно не менее 50 м2/г)

с ярко выраженными щелочными свойствами,

быть нетоксичным, недефицитным и

дешевым — вот, пожалуй, и все. Читающие

эту статью химики-технологи силикатных

производств, металлурги, сорбционщики уже,

вероятно, смекнули, что перечисленным

требованиям удовлетворяет немало широко

известных материалов, в том числе и

некоторые промышленные отходы.

Итак, конструктивная программа действий

по спасению Балтийского моря, по

разумению автора, должна выглядеть примерно

так.

Прежде всего необходимо немедленно

принять все возможные меры, чтобы

исключить опасность случайного вскрытия

захоронений боеприпасов. В районах затопления

ОВ должны быть безусловно запрещены

международным соглашением использование

донных тралов, постановки на якорь,

всякие геологоразведочные работы, подводные

взрывы, укладка подводных лодок на грунт.

Далее нужно рассекретить и опубликовать

все имеющиеся архивные материалы о

затоплении химического оружия с указанием

координат, дат затопления, видов и

количества боеприпасов, марок ОВ, их состояния

на момент затопления.

После этого необходимо организовать

экспедиции для обследования мест

затопления ОВ, чтобы за один-два года создать

подробные карты их и прилегающих к ним

районов. Поскольку поднимать каждый

отдельный боеприпас мы в этом случае не

собираемся, такие карты могут быть не столь