Автор: Жирмунский В.М.

Теги: история культура история франции французкая литература история французской литературы

Год: 1946

Текст

ИСТО Рмл

ФРА H ЦУЗ С КОИ II

ЛИТЕРАТУРЫ

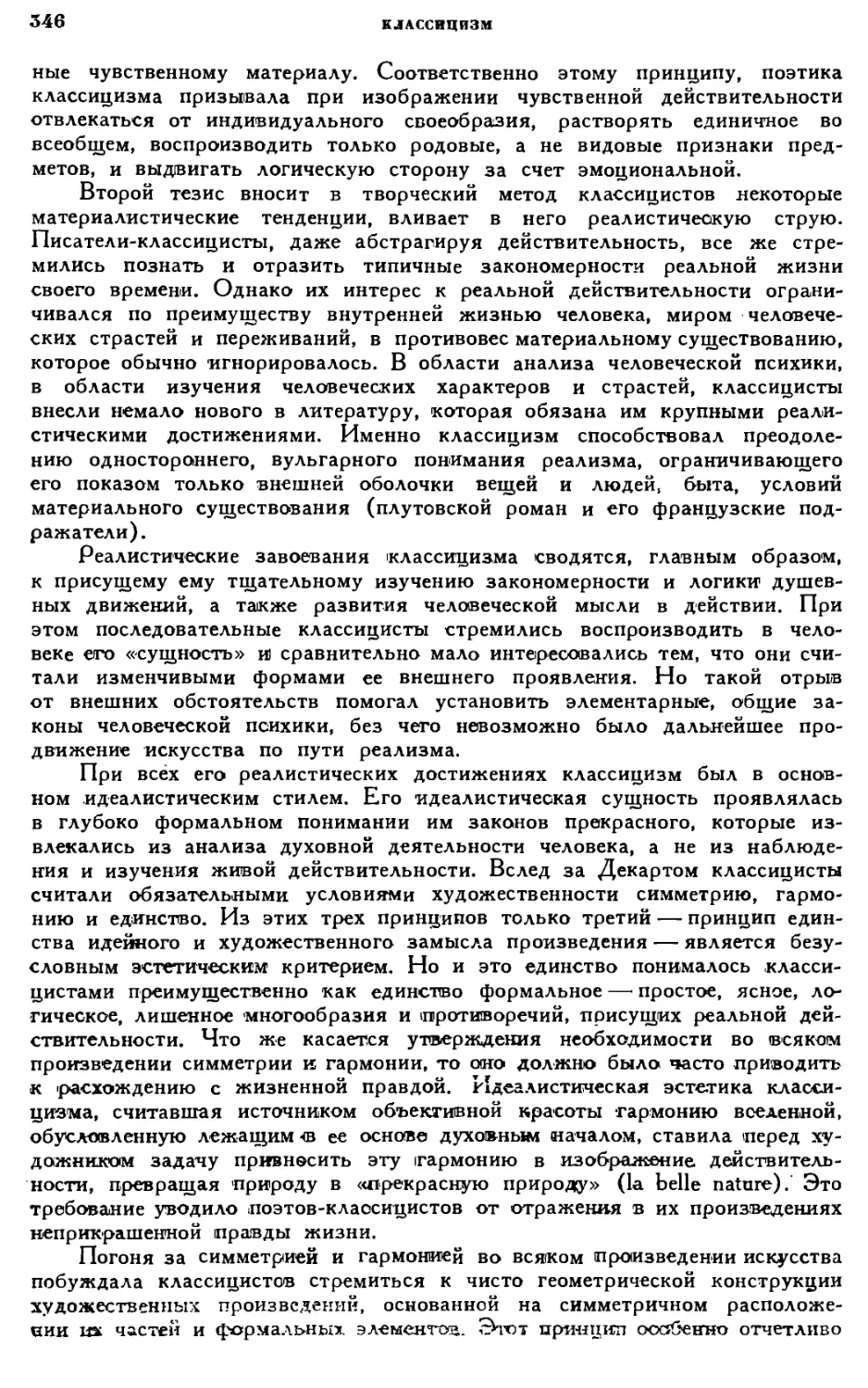

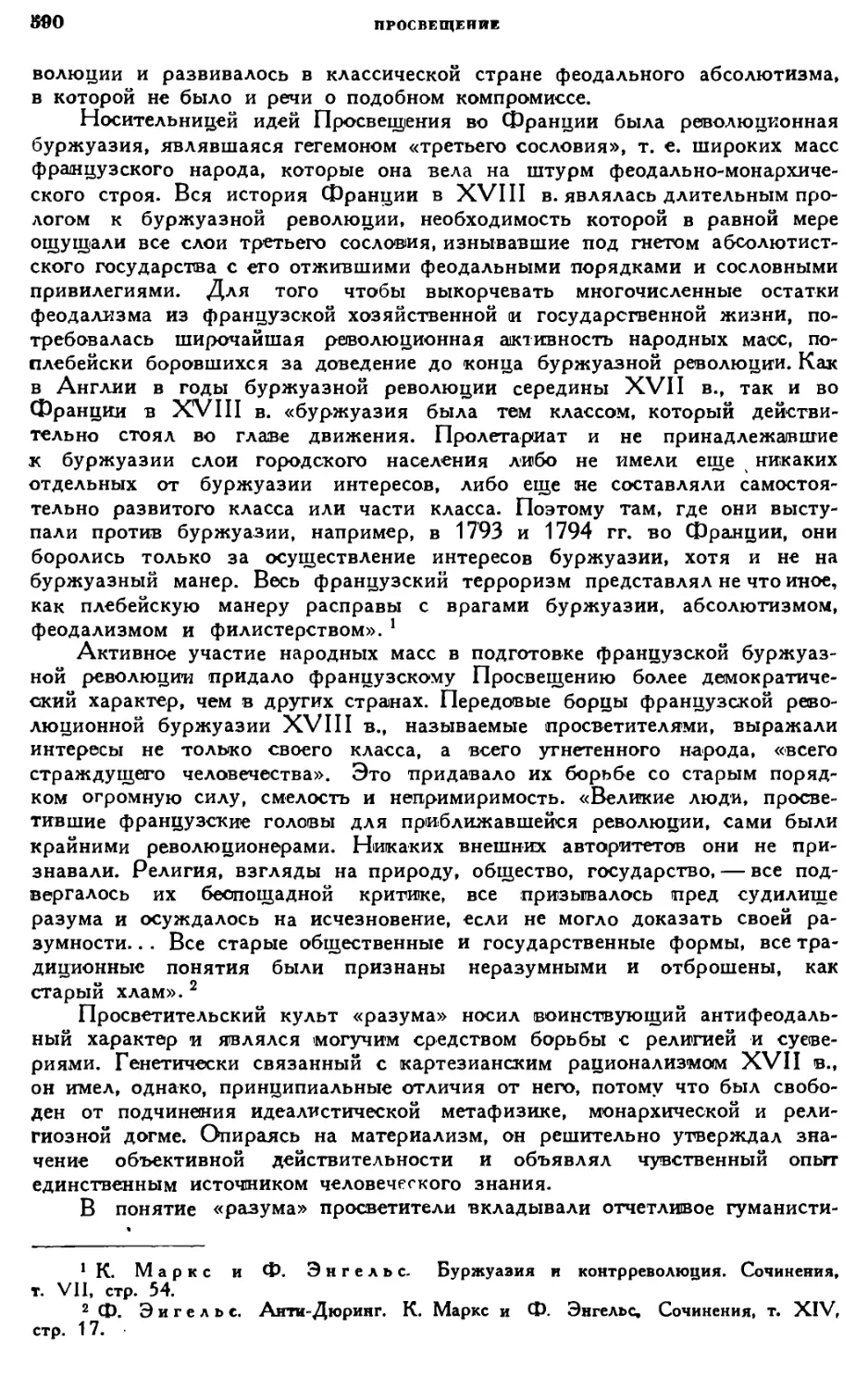

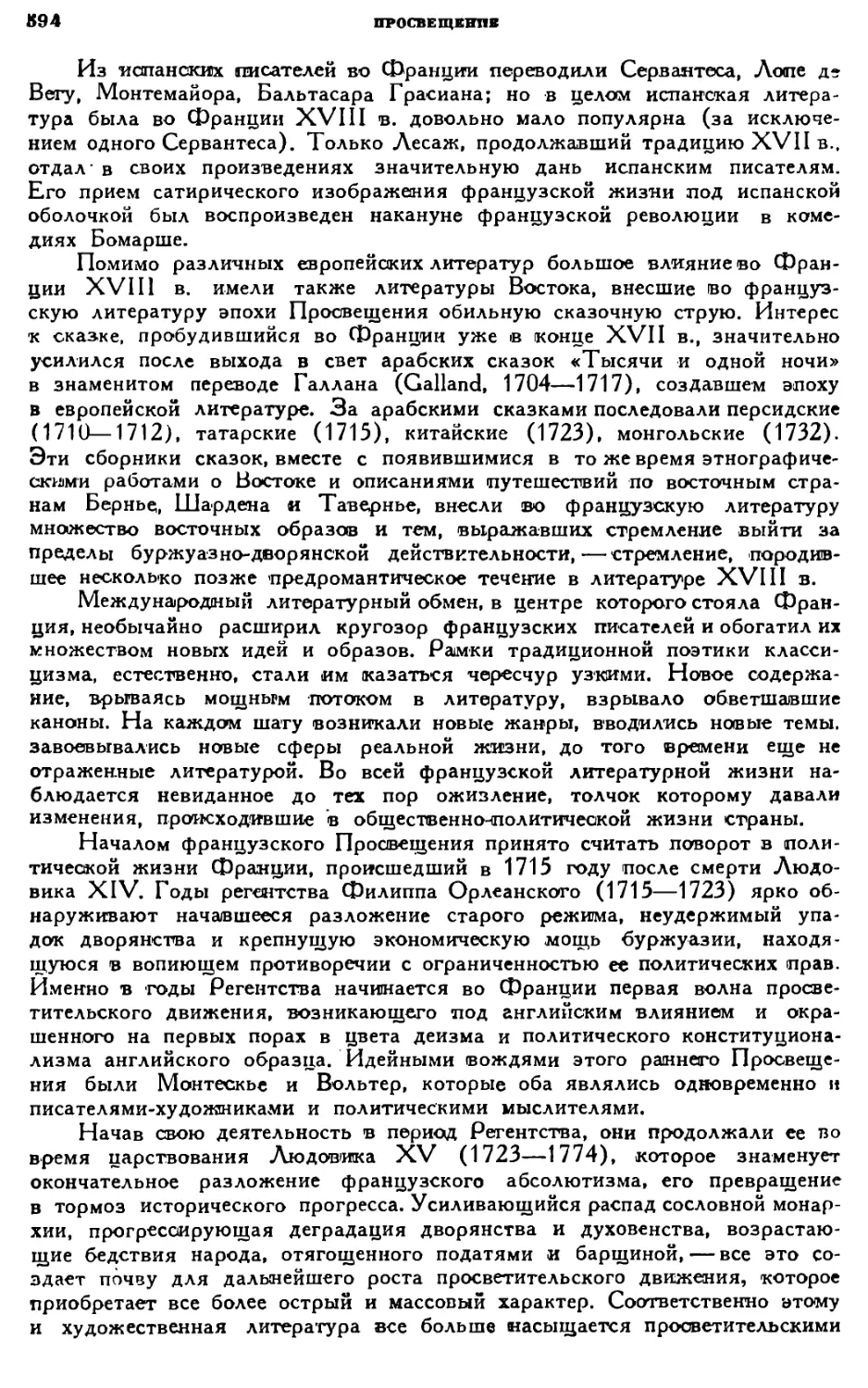

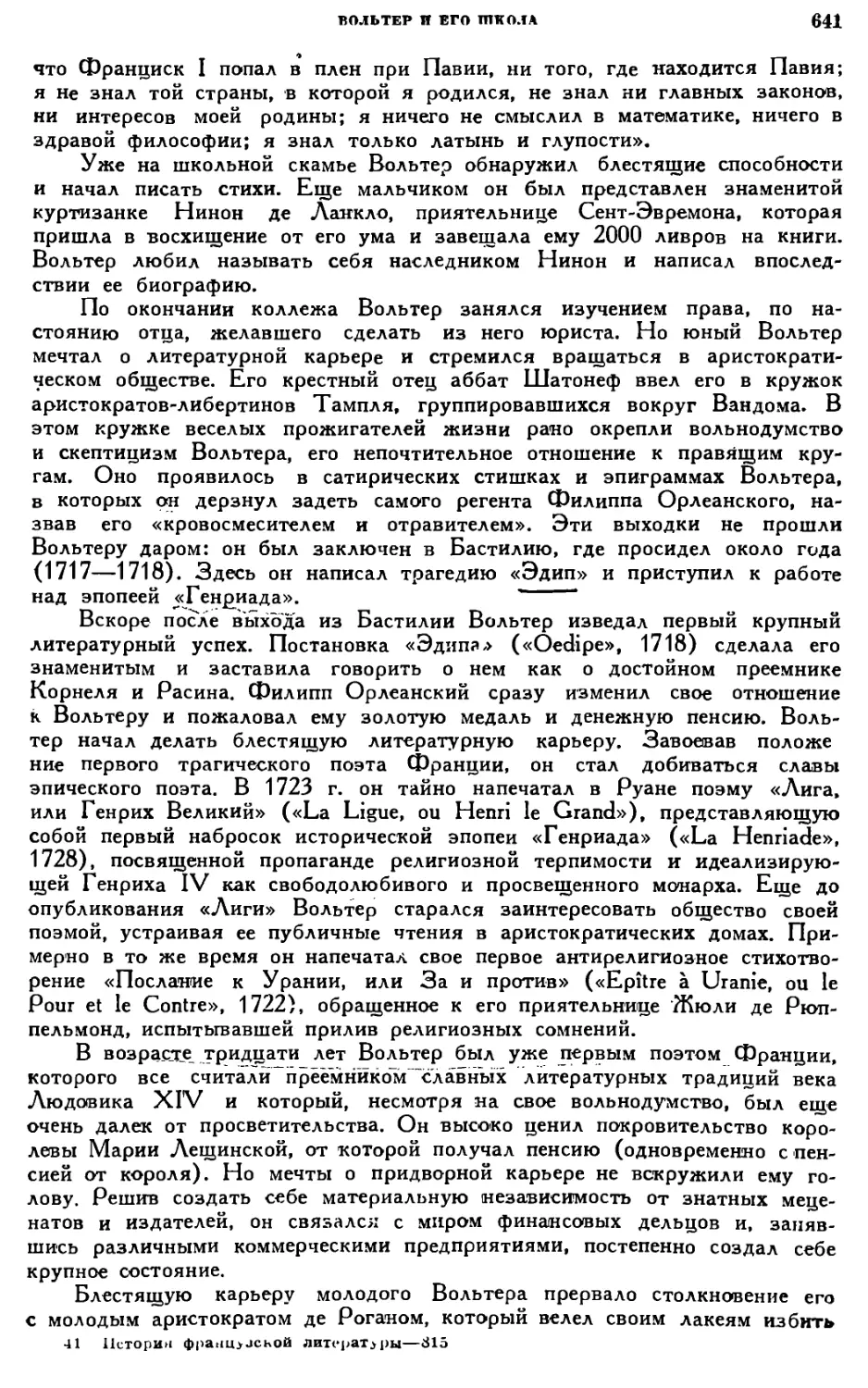

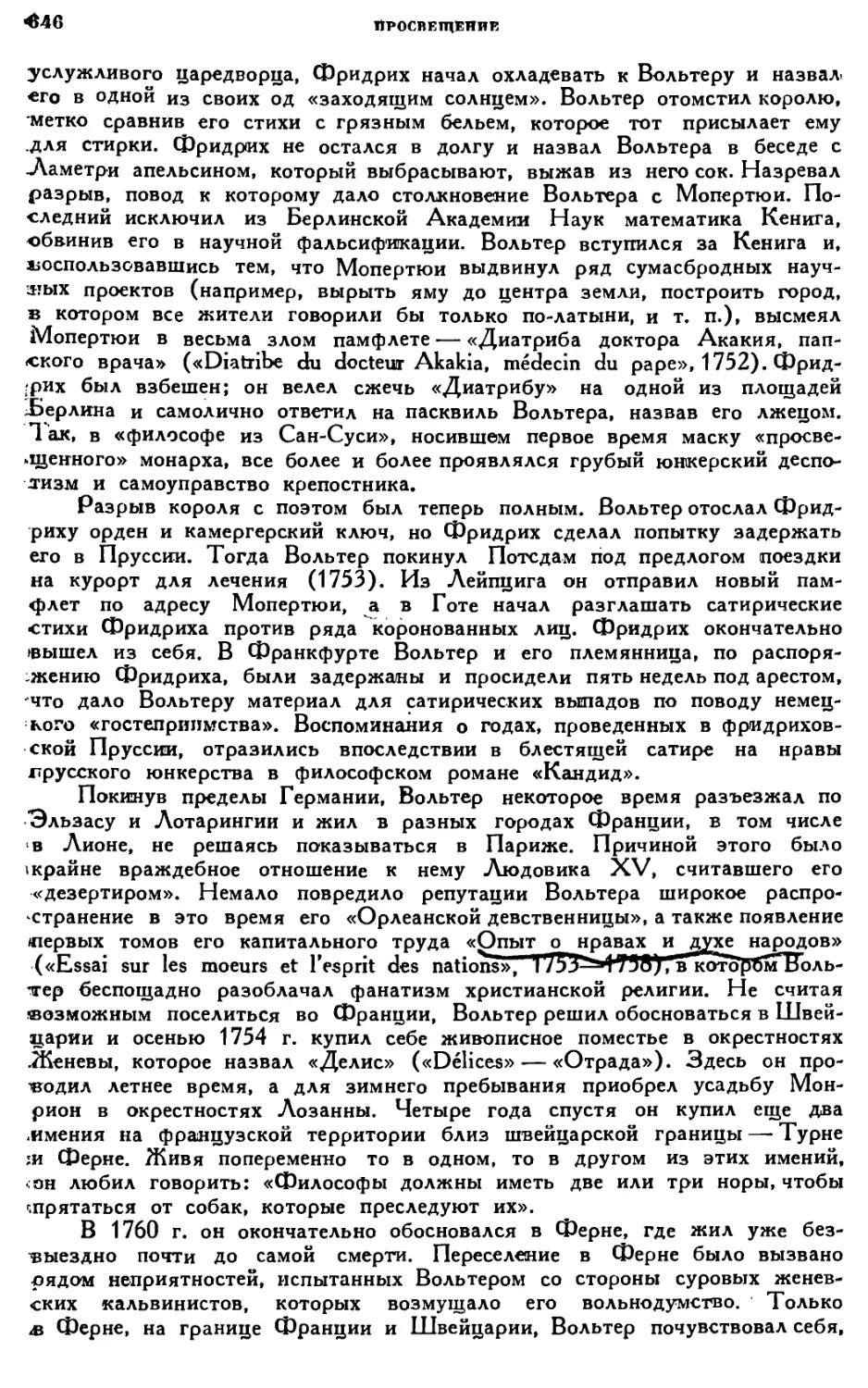

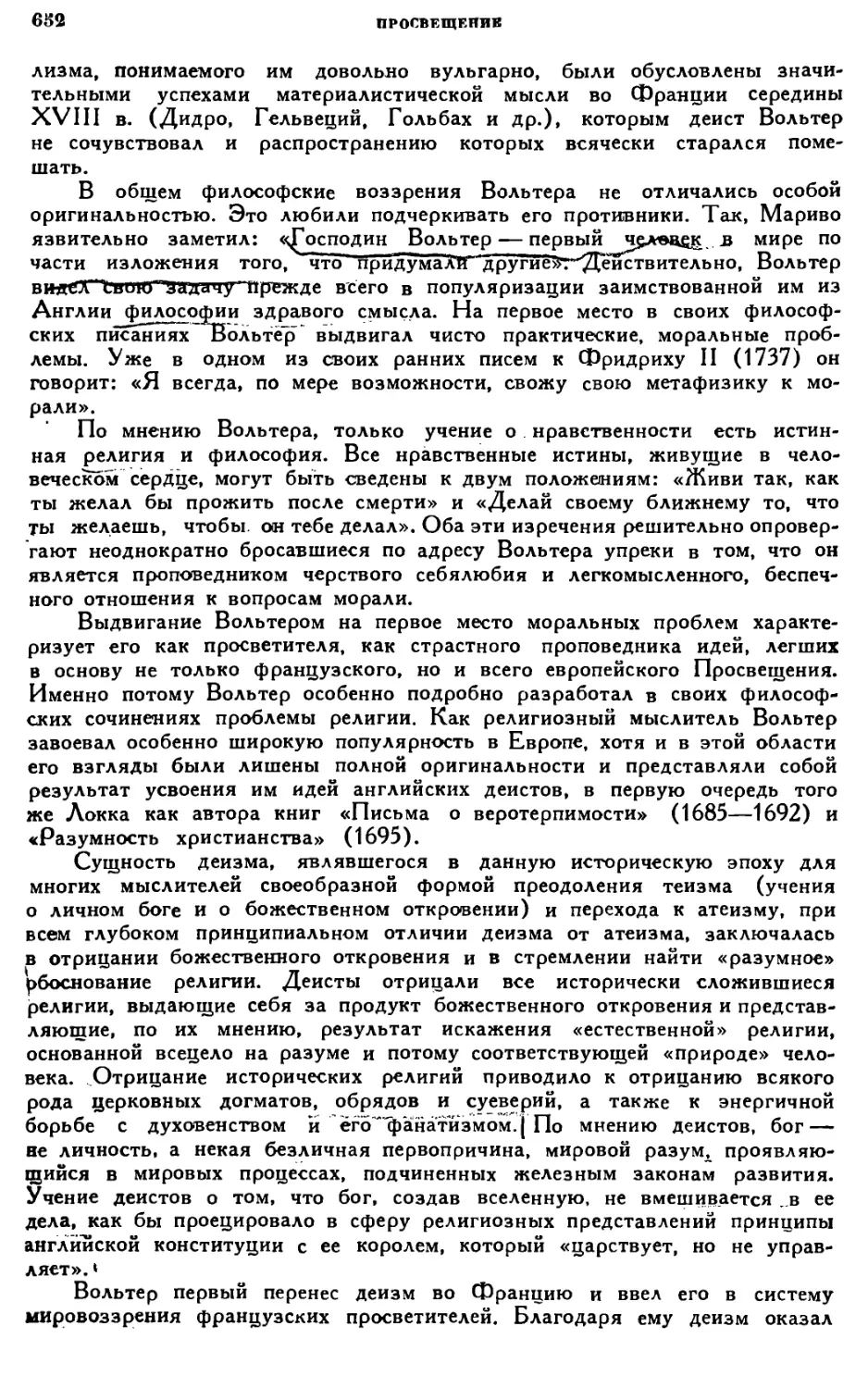

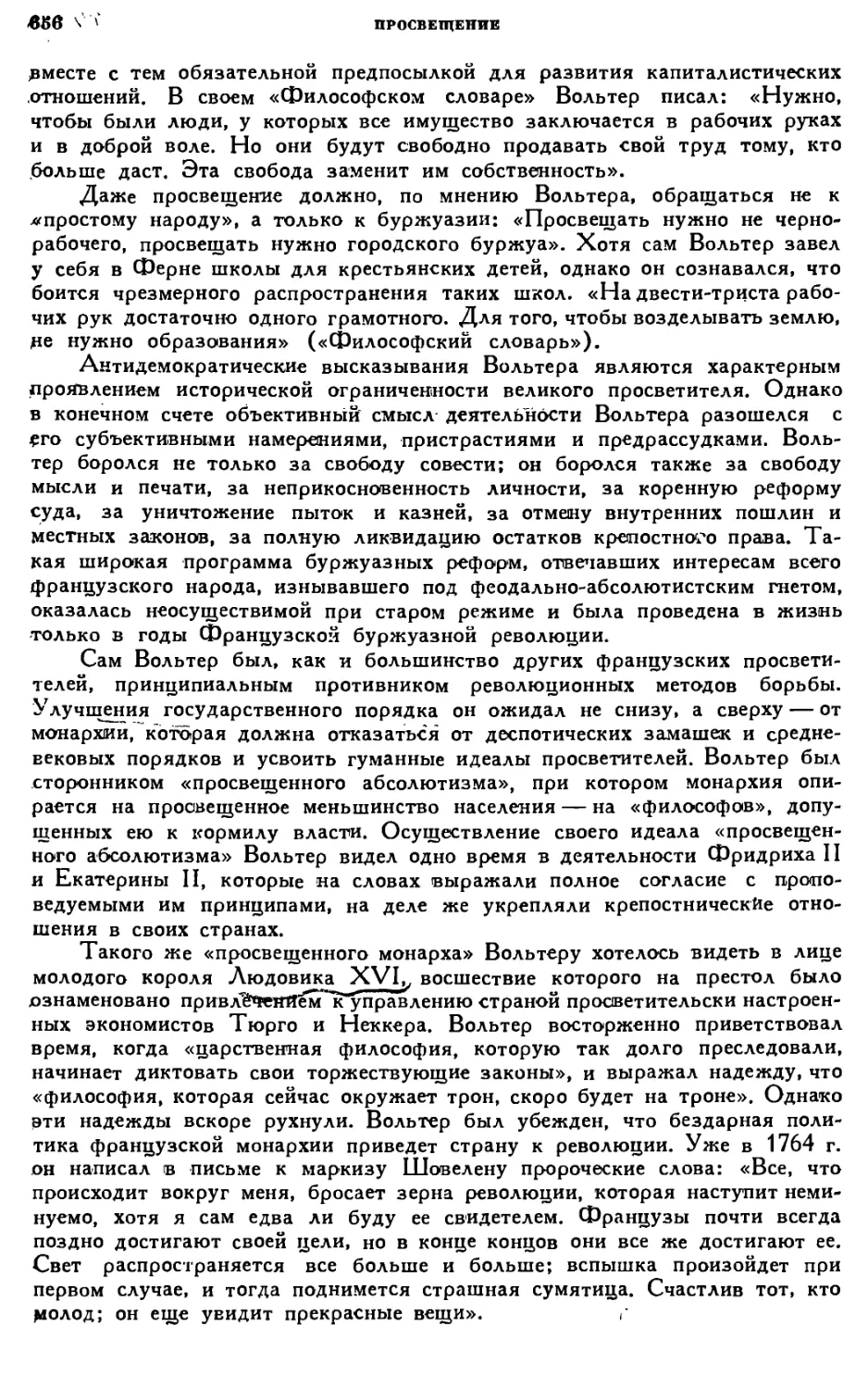

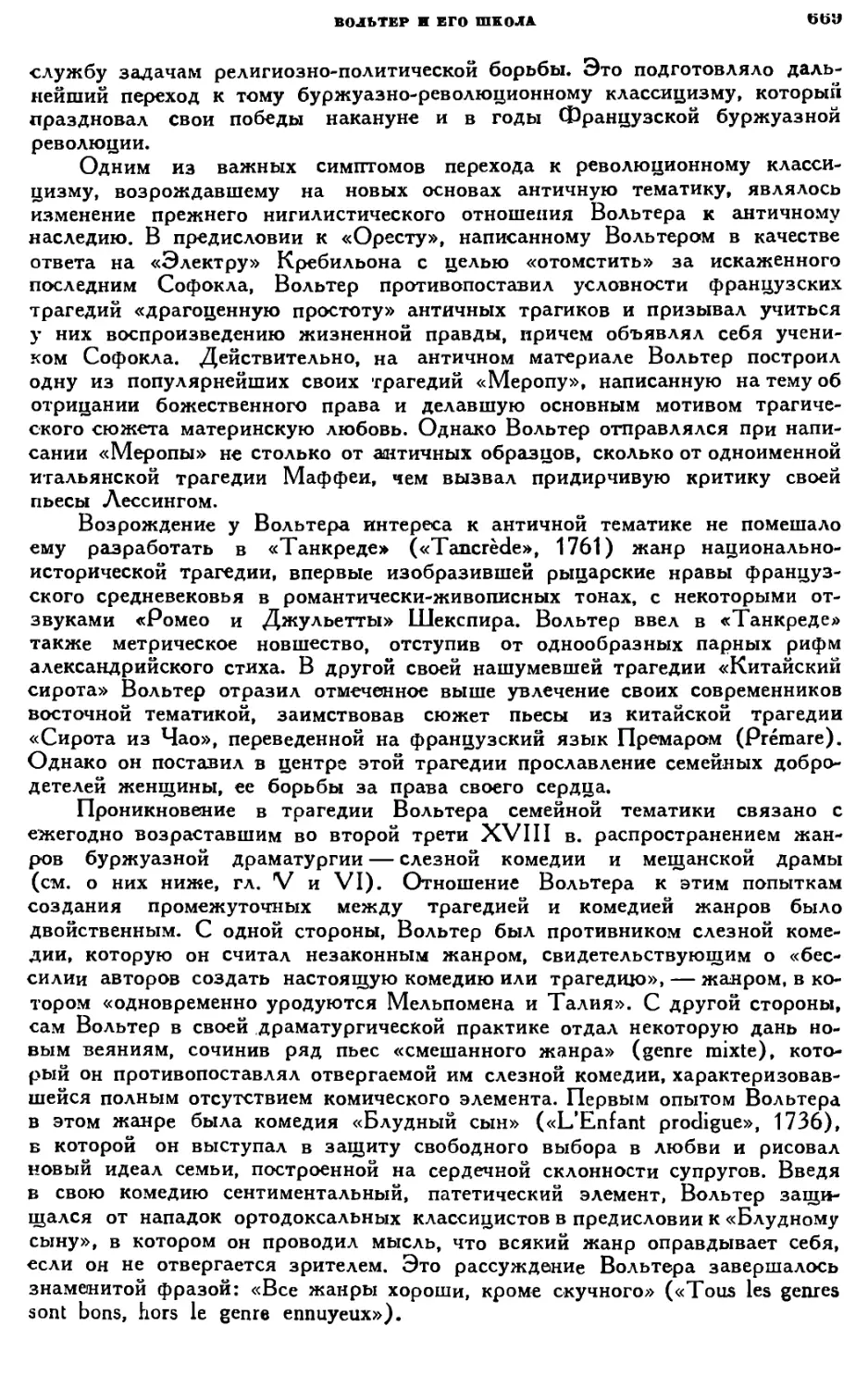

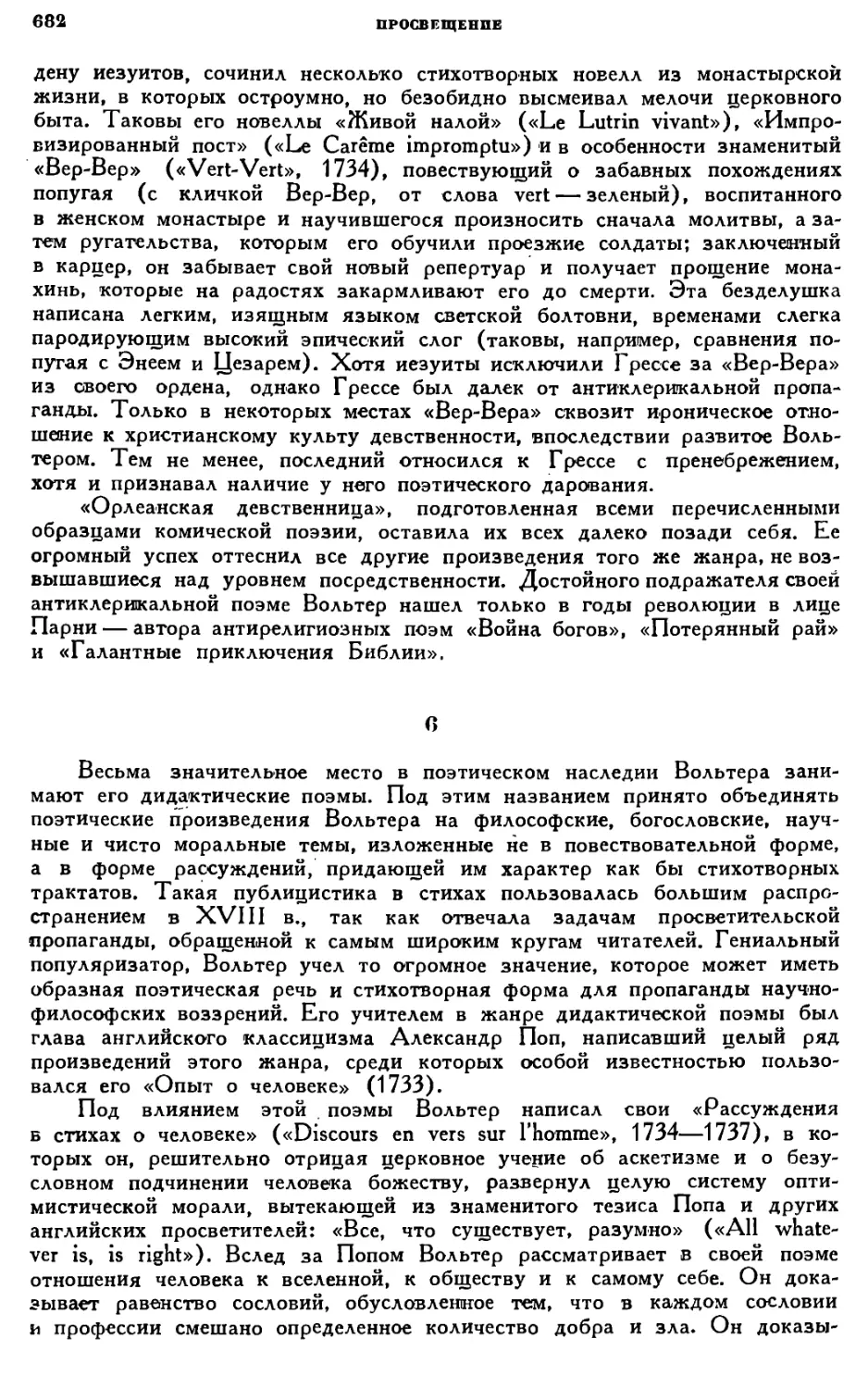

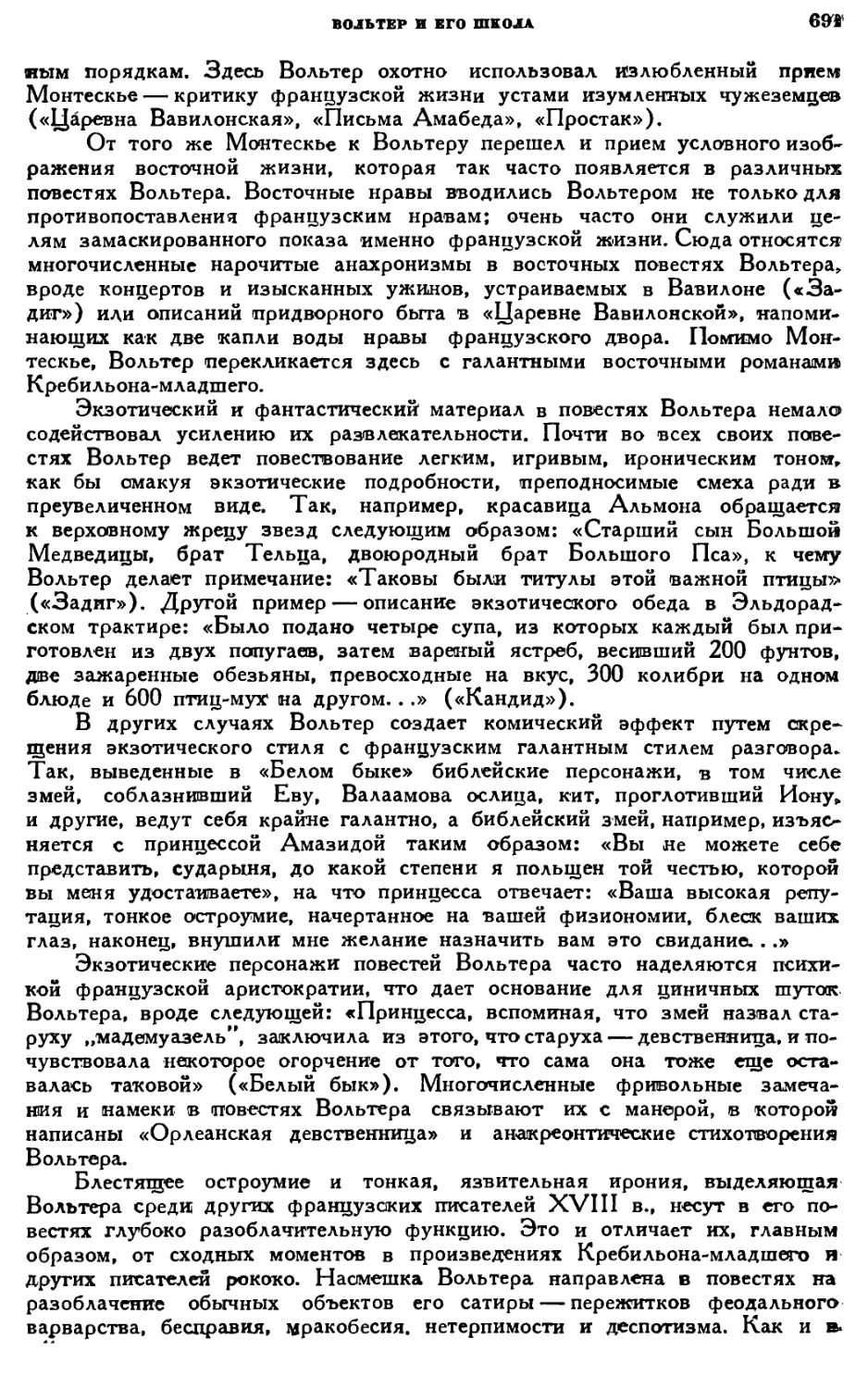

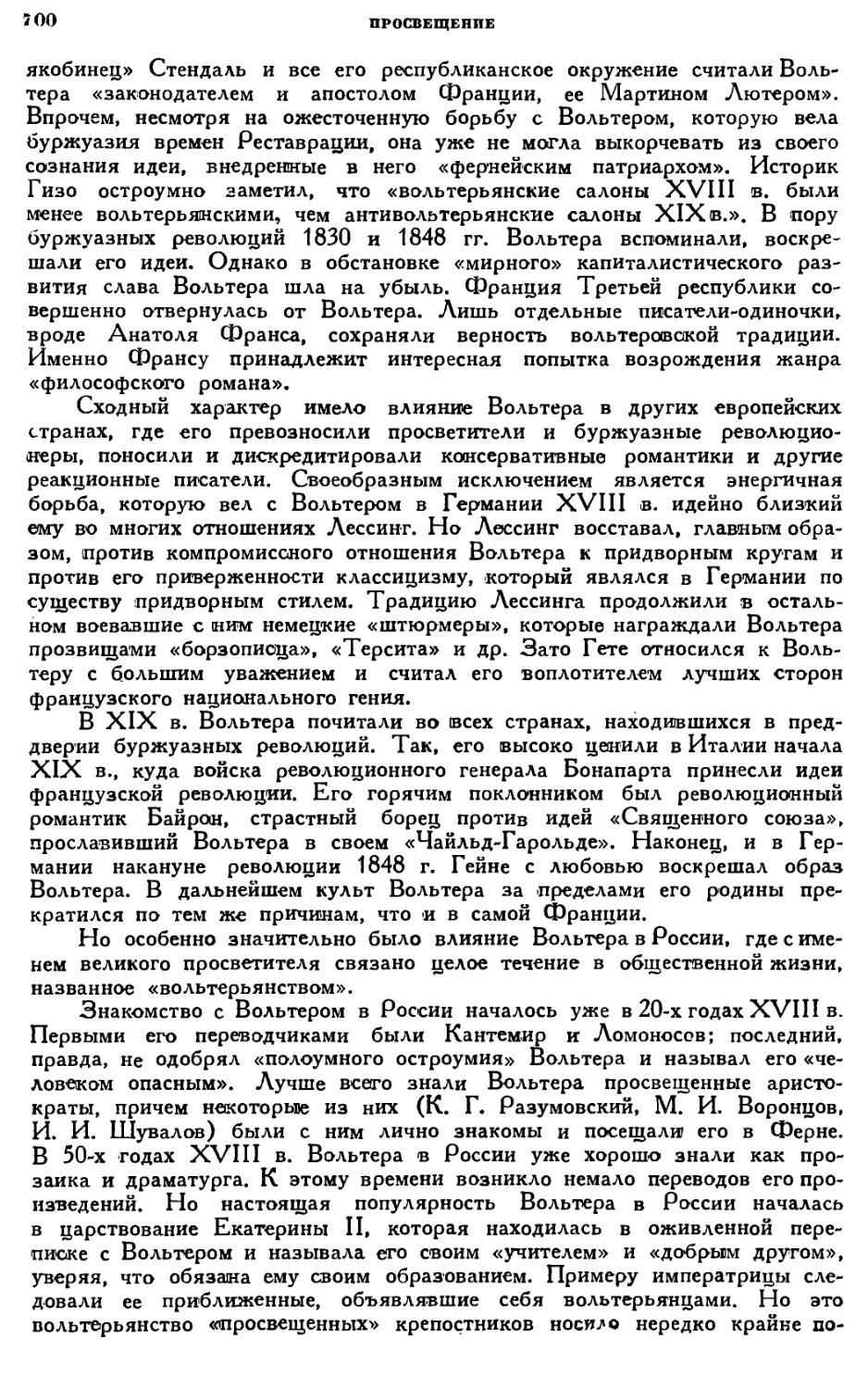

ВОЛЬТЕР

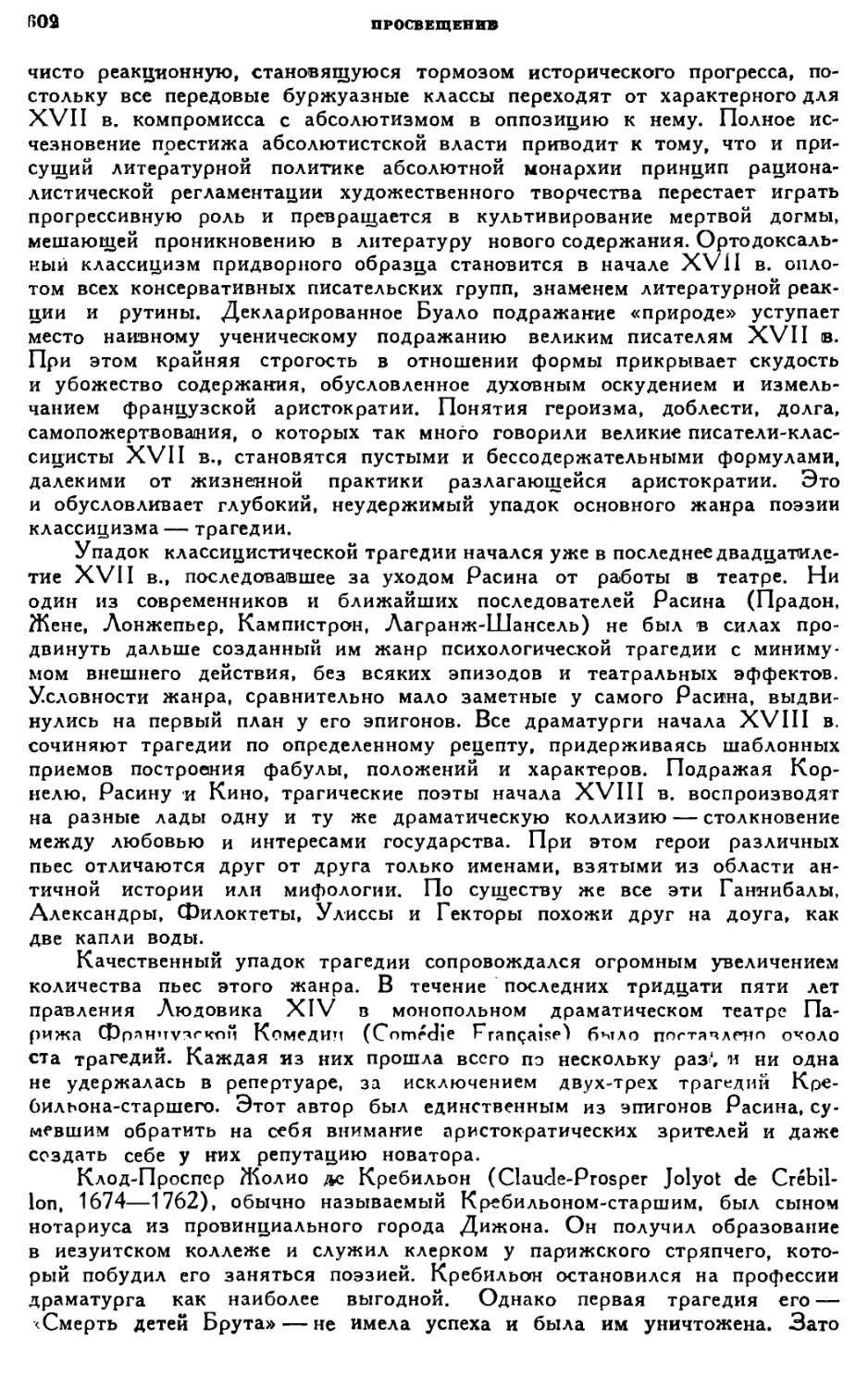

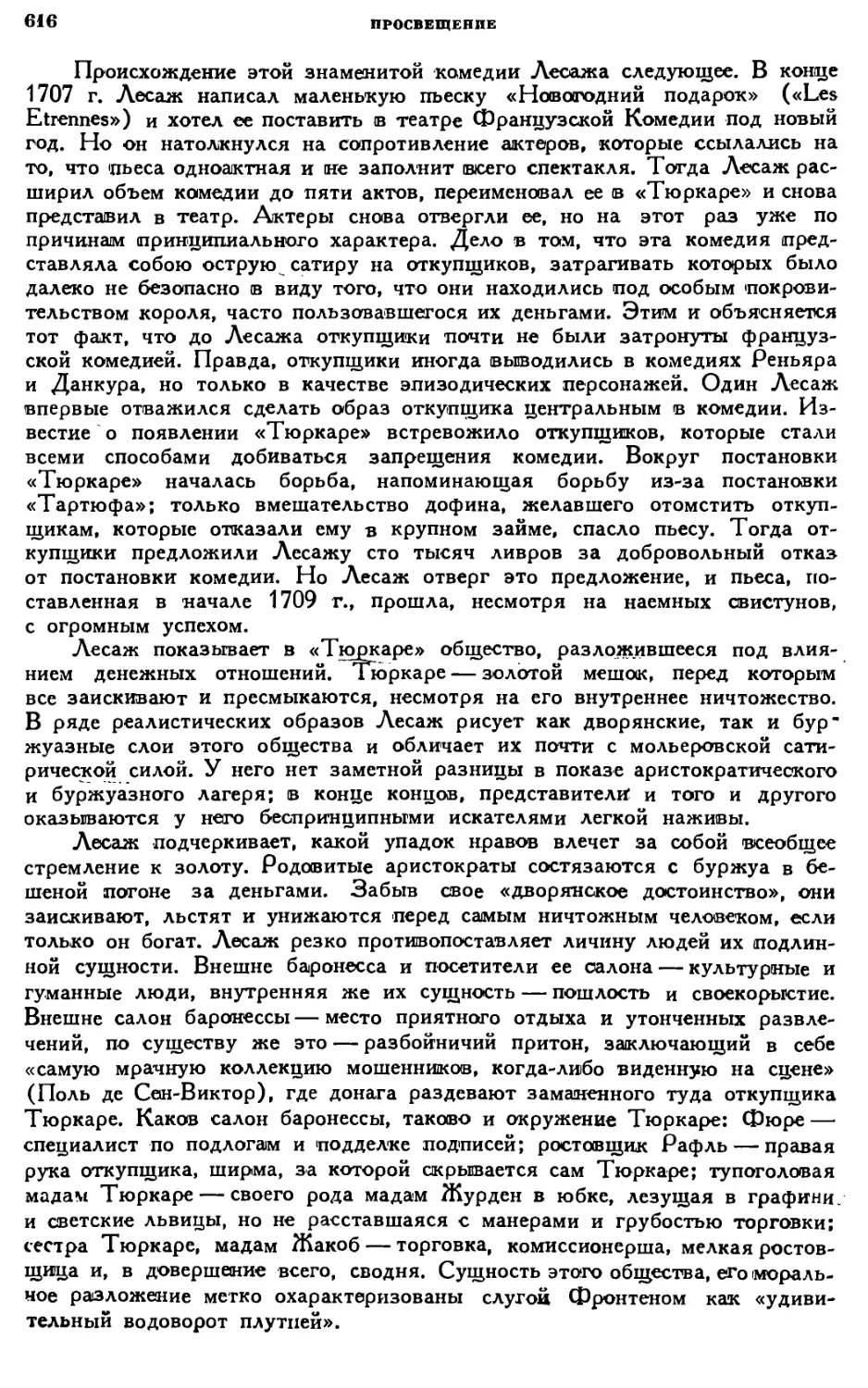

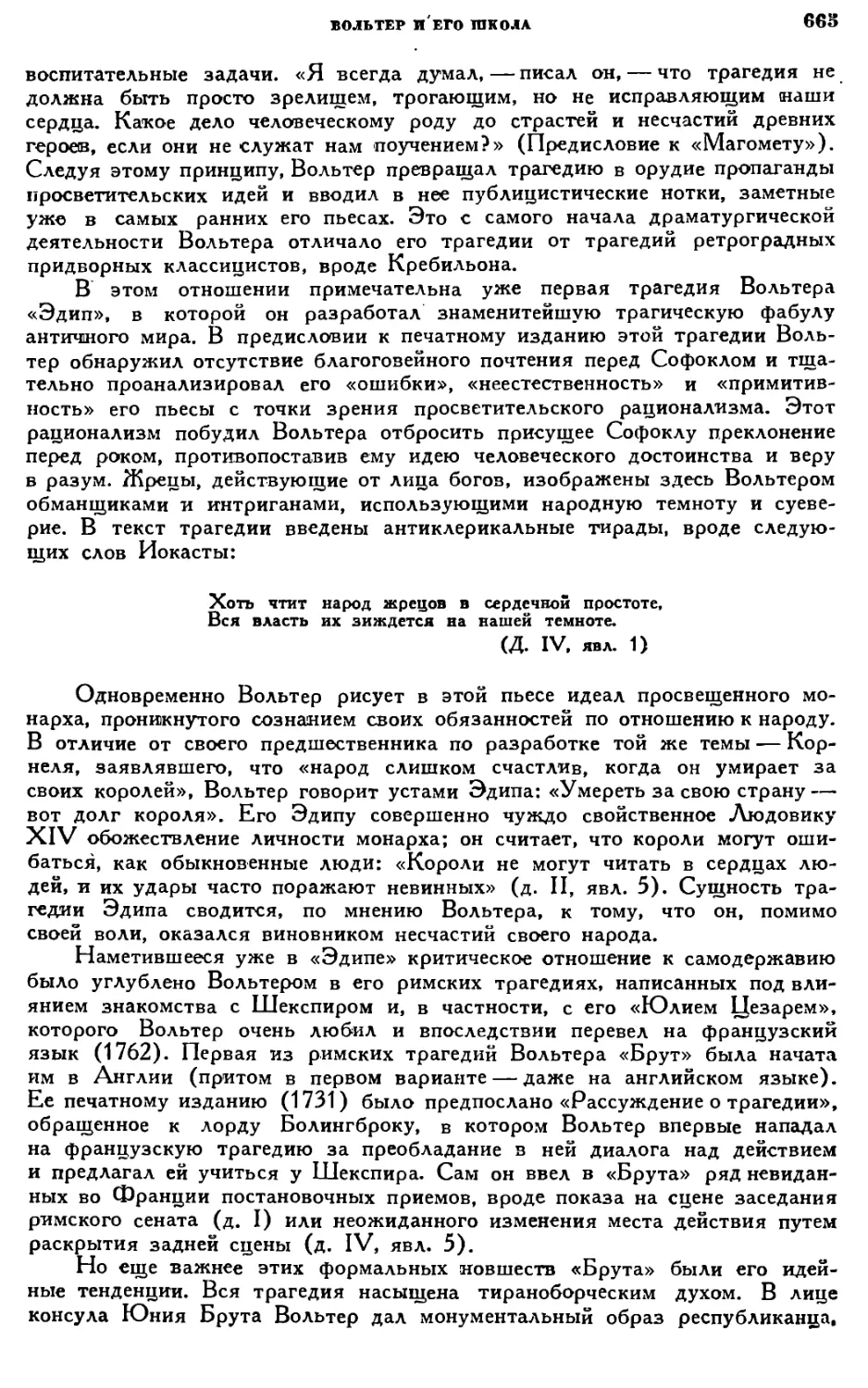

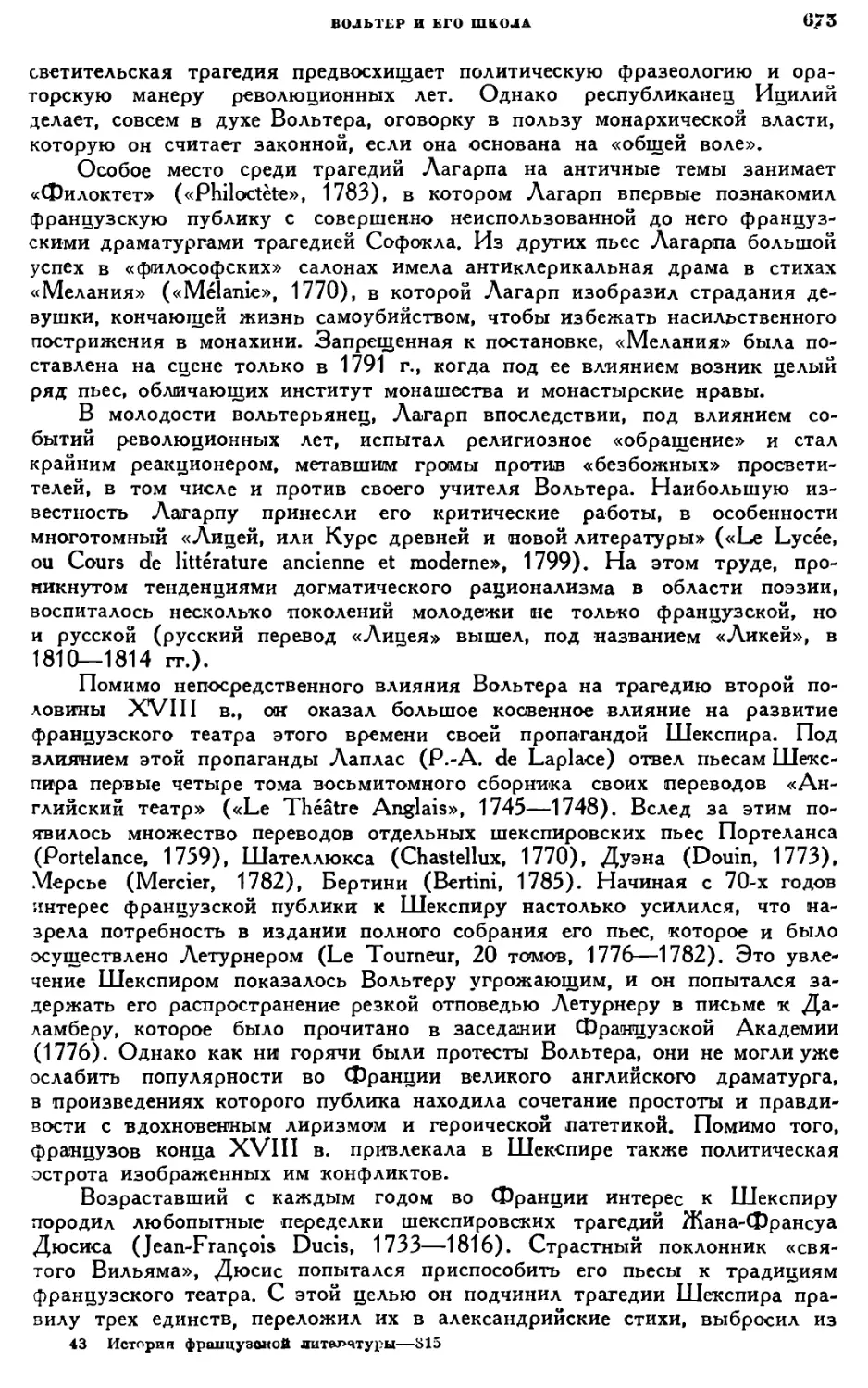

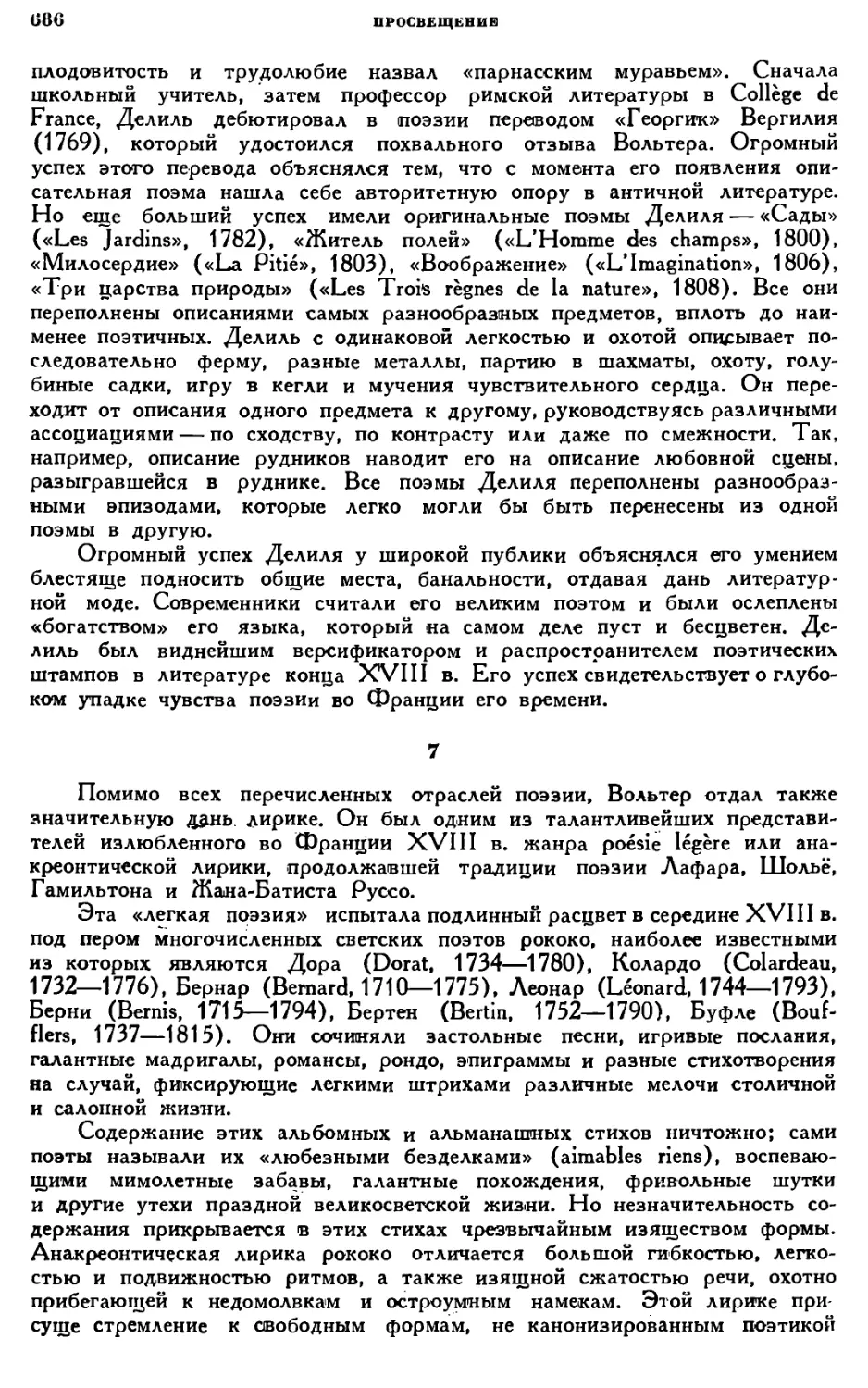

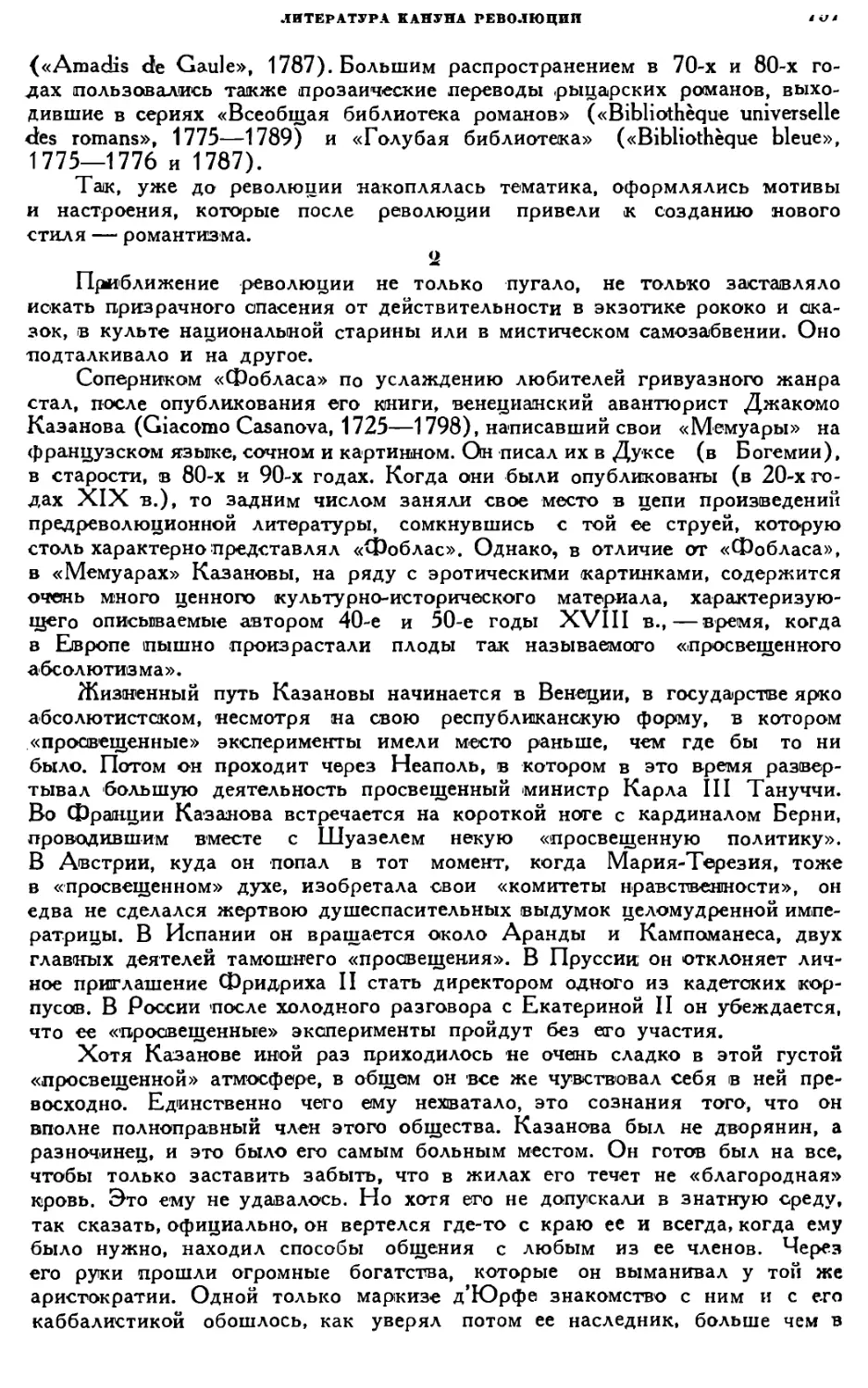

С портрета маслом Жана Гюбера

Исторический музей, Москва

Академия Hajk Союза ССР

Институт литературы (Лушкинскии дом)

История

французской

ЛИТЕРАТУРЫ

том

I

С ДРЕВНЕЙШИХ времен

ДО РЕВОЛЮЦИИ I789 г

издаmельство

Академии Наук СССР

Москва-Ленинград —1946

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ

ЧЛ-КОРР. В. М. ЖИРМУНСКИЙ (П РЕДСЕДАТЕ ЛГ»),

Акад. А. Н. ТОЛСТОЙ, акад.. М. А. ШОЛОХОВ,

ЧЛ-КОРР. П. И. ЛЕБЕДЕВ-ПОЛЯНСКПЙ, ЧЛ.-КОРР.

В.Ф.Ш И Ш M А Р Е Р, ПРОФ. Я. М. МЕТАЛЛОВ,

ПРОФ. И.. М. ПУСИКОВ, ПРОФ. А. А. СМИРНОВ,

Проф. О. В. ЦЕХЧОВИЦЕР.|

Редакторы тома

Проф. И. И. Анисимов. проф. С. С. Мокульсккий,

проф. А. А. Смирнов

Часть первая

Раннее

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

ВВЕДЕНИЕ

итературное развитие во Франции имеет на всех своих

этапах классический характер. В пору раннего средне-

вековья именно во Франции раньше всего формируются

и получают наиболее законченное развитие все основ-

ные жанры и направления, типичные для литературы

этих веков (национальный героический эпос, поэзия

трубадуров, рыцарский роман, городские жанры —

фаблио, «Роман о Ренаре», «Роман о Розе», мистерии

и т. п.). Французский Ренессанс выдвигает ряд писате-

лей исключительной глубины мысли и художественной

силы, имевших огромный европейский резонанс (Рабле, Ронсар, Монтень).

В XVII в. во Франции зарождается и получает наиболее разработанную

форму классицизм, в лице своих корифеев (Буало, Корнель, Расин, Мольер)

оказавший большое влияние на другие европейские литературы. Буржуаз-

ное Просвещение XVIII в. достигает своих вершин в творчестве фран-

цузских писателей и философов, становящихся руководителями европей-

ской художественной и общественной мысли накануне революции 1789 г.

(Вольтер, Руссо, Дидро). В XIX в. французский романтизм занимает

если не первое, то одно из самых первых мест в общеевропейском разви-

тии этого течения (Гюго, Виньи, Мюссе), и уж безусловно Франции при-

надлежит первенство в классическом реализме, который представлен в ней

мощным творчеством Бальзака и Стендаля.

На всех этих этапах французская литература создала произведения

большой художественной значимости, послужившие образцами и оказав-

шие существенное влияние на процесс общеевропейского литературного

развития.

Это находит свое объяснение в особенностях исторического развития

Франции. В предисловии к третьему немецкому изданию «Восемнадцатого

брюмера Луи Бонапарта» Энгельс говорит: «Франция — это страна, в ко-

торой историческая борьба классов больше, чем в других странах, дохо-

дила каждый раз до решительного конца. Во Франции, следовательно, в

наиболее резких очертаниях выковываются те меняющиеся политические

формы, внутри которых движется эта классовая борьба и в которых нахо-

дят свое выражение ее результаты. Средоточие феодализма в средние

века, образцовая страна единообразной сословной монархии со времени

Ренессанса, Франция разгромила во время Великой революции феодализм

в

РАППЕЕ СРЕДИКНККОПЬЕ

и основала чистое господство буржуазии с классической ясностью, с какой

это не сделала ни одна европейская страна».'

Из этого вытекает большая типичность французской литературы,

проявляющаяся уже на самом раннем этапе ее развития, с самого начала

средневековой литературы.

Французская национальность образовалась как результат целого ряда

племенных смешений и взаимодействия различных национальных культур.

При этом кое-что из поэтического творчества более древних культурно-эт-

нических слоев, предшествовавших возникновению французской националь-

ности, могло, как пережитки, в сильно измененной форме, перейти в за-

рождающуюся французскую литературу.

Древнейшим населением Галлии, историческая культура которого нам

более или менее известна, являются галлы, принадлежащие к кельт-

ской группе народов. Однако до прихода в Галлию кельтов (вероятно,

в VI в. до н. э.) страну населяли иберы, лигуры и другие народы, покорен-

ные и ассимилированные кельтами. Быт, нравы и общественный строй гал-

лов в I в. до н. э. лучше всего описан Цезарем в его «Записках о галль-

ской войне». В эту пору у галлов был в полном расцвете родо-племеиной

строй. Их жрецы, называвшиеся друидами, хранили мифические и

героические предания и передавали их своим ученикам путем устного обу-

чения. С другой стороны, певцы — барды, состоявшие на службе у кня-

зей или бродячие, культивировали лирическую или лирико-эпическую

поэзию, по преимуществу панегирического и сатирического характера.

Если творчество друидов исчезло без следа, не оказав ни малейшего влия-

ния на позднейшее литературное развитие, то кое-что из практики бардов

могло перейти впоследствии в искусство жонглеров — этих основных

создателей и распространителей поэтического искусства в средневековой

Франции. Несомненно также, что уже в кельтский период выработался тот

основной фонд фольклорных мотивов и образов, который затем, соответ-

ственно трансформируясь, продолжал бытовать во Франции в течение

всего средневековья. В частности, кельтского происхождения столь попу-

лярные во Франции сказания о феях: хотя название их — латинского

корня (fée из fata, от fatum — «судьба»), самое представление о феях

восходит к кельтскому фольклору.

Римское завоевание и романизация Галлии происходили неравномерно.

Прежде всего, с 123 по 118 г. до н. э., была покорена область на юго-

востоке, имевшая главным центром город Нарбонну — provincia Narbon-

nensis, население которой очень быстро усвоило язык и культуру римлян.

В 58—51 гг. до н. э. произошло завоевание Цезарем всей остальной Гал-

лии. С этого момента начинается проникновение латинского языка, римских

учреждений, обихода, всех видов материальной и умственной культуры.

Латинский язык, занесенный в Галлию и затем развившийся во француз-

ский, был не литературным языком, каким пользовались Цицерон или

Вергилий, а народной, так называемой вульгарной латынью —

обиходным языком римских солдат, торговцев, крестьян-колонистов, сильно

отличавшимся от языка верхов общества. Долгое время городское населе-

ние оставалось двуязычным, а сельское сохраняло кельтский язык. Хуже

всего поддавался романизации северо-восток Галлии, провинция Belgica,

в значительной части которой, в конце концов, возобладал германский

1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XVI, ч. 1, стр. 189—190.

ПВЕДЕНПЕ

9

(фламандский) язык. Кельтский язык исчез в Галлии окончательно лишь в

V в. н. э., оставив в французском языке заметные следы в синтаксисе

и фонетике, тогда как в лексике кельтский элемент ничтожен, а в морфоло-

гии равен нулю. В значительной мере кельтского происхождения — фран-

цузская топономастика (названия рек, областей, некоторых городов и т. п.).

Что касается кельтских личных имен, то они окончательно вытесняются

латинскими в IV в.

Вскоре после римского завоевания во многих городах Галлии — Бордо,

Лионе, Тулузе, Отене — возникли «школы риторов», где преподавались

грамматика, риторика и искусство писать латинские стихи. Галло-римские

писатели быстро прославились. Ювенал в начале II в., оплакивая падение

красноречия в Италии, советовал искать его в Африке и Галлии. Из этих

питомников эпигонской культуры позднеримского рабовладельческого

общества выросло творчество Авзония (IV в.), Аполлинария Сидония

(V в.), Венанция Фортуната (VI в.), сохраняющее, несмотря на христиан-

ство их авторов, всю стилистику и мифологическую аппаратуру классиче-

ской римской поэзии. Эта тепличная поэзия, адресовавшаяся исключи-

тельно к высшей аристократии и магнатам церкви, не оказала, конечно,

никакого влияния на возникшую позднее французскую литературу, кото-

рая в тех случаях, когда черпает что-либо из римской литературы, обра-

щается не к этой галло-римской поэзии, а к классической римской лите-

ратуре, доходящей до нее через церковную школу.

Больше значения в этом отношении имела народная латинская лите-

ратура, распространившаяся в Галлии вместе с римскими колонистами.

Хотя, принадлежа к устному творчеству, она целиком пропала, можно все

же установить по меньшей мере два момента, усвоенные из нее зарождаю-

щейся французской литературой. Первый — это французский силлабиче-

ский, основанный на принципе счета слогов, стих с его ассонансом или

рифмой, происходящий частью из ритмического сатурнийского

стиха, частью из различных размеров позднелатинской народной поэзии.

Второй момент касается роли римских мимов, являвшихся до некоторой

степени предками французских жонглеров, о чем будет речь ниже.

В V в. начинаются вторжения в Галлию различных германских пле-

мен, в частности визиготов (вестготов), которые, пройдя через Галлию в

Испанию,' по дороге частично осели в Аквитании, а также бургундов, кото-

рые после разгрома их царства в 437 г. отрядами гуннов, состоявшими на

службе римского полководца Аэция, переселились сначала в Савойю, а за-

тем в Бургундию. Но крупнейшим германским нашествием, очень суще-

ственно отразившимся на истории Франции, было завоевание в 486 г. Гал-

лии франками, пришедшими из прирейнской области и очень быстро под-

чинившими себе как галло-римское население, так и другие, проникшие

раньше германские племена. В дальнейшем по мере развития феодальных

отношений свободные франки смешались с местными полукрепостными

земледельцами, а франкская аристократия смешалась с галло-римской

знатью. Однако культурный вклад франков был крайне незначителен по

сравнению с тем, что они восприняли сами от галло-римлян, культура

которых была гораздо выше. Вполне естественно поэтому, что дело кон-

чилось полной ассимиляцией франков (как и других германцев, проник-

ших в Галлию) в языковом и культурном отношении.

В связи с этим тщетно было бы искать германских элементов в за-

рождающейся французской литературе. Попытки некоторых западных,

преимущественно немецких ученых, возводить французский героический

внос или даже народную обрядовую лирику к германским корням, реши-

10

РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

тельно ни на чем не основаны. Самое большее, о чем можно говорить,

это о заимствовании некоторых сюжетных (главным образом эпических)

мотивов в качестве сырого материала, подвергшегося затем вполне само-

стоятельной обработке.

При Меровингах (V—VII вв.) мы наблюдаем в Галлии своеобразное

смешение остатков позднеримского рабовладельческого строя и довольно

сильно захваченного разложением германского родо-племенного строя

с его королевской властью, дружинами и институтом свободных земле-

дельцев. Это столкновение двух систем, с одной стороны, способствовало

развитию тенденций, уже заложенных в античном обществе в период его

разложения, с другой стороны, привело к распаду германских родо-племен-

ных институтов. Следствием захвата завоевателями крупных земельных

участков и раздачи их королевской дружине явилось развитие крупного

землевладения. Мелкие земельные собственники, разоренные частыми вой-

нами, теряют свою первоначальную свободу и делаются крепостными

своих более сильных соседей. Эти последние становятся все более незави-

симыми от королевской власти, превращаясь в самостоятельных государей

в своих владениях.

Первый этап формирования феодализма падает на правление Каро-

лингов (VIII—IX вв.). Начавшись при Карле Маргелле, процесс этот

усиливается при его внуке Карле Великом (768—814). В эту пору про-

исходит образование французской национальности и зарождение фран-

цузской литературы.

Началом той и другой можно считать момент, приходящийся на пер-

вые десятилетия IX в., когда французский язык в процессе своего разви-

тия настолько отдалился от своего источника — латинского языка, что

поздняя латынь, которая была тогда в ходу в качестве языка церкви и

высшей администрации, перестала быть понятной широким кругам населе-

ния. Очень характерно в этом отношении постановление Турского собора

813 г. о том, чтобы проповеди произносились на французском языке.

Около этого же времени аристократия франкского происхождения оконча-

тельно забывает франкский (германский) язык и переходит на француз-

ский (романский), становящийся языком всего населения. Эти факты,

отнюдь не свидетельствуя о появлении уже в столь раннюю эпоху сознания

национального единства Франции, все же говорят о намечающейся общности

хозяйственных связей и социально-бытовых навыков, охватывающих наи-

большую часть территории Галлии. Энгельс говорит: «Как только про-

изошло разграничение на группы по языку, .. .вышло само собой, что эти

группы стали служить основой образования государств, что национальности

стали развиваться в нации». '

Политическим выражением указанных обстоятельств явилось выделе-

ние вскоре после этого Франции в самостоятельное государство. В 843 г.

империя Карла Великого распалась. После смерти его сына, Людовика

Благочестивого, она была разделена тремя сыновьями последнего, причем

старшему, Лотарю, досталась узкая полоса земель от устья Рейна до устья

Роны и Италия, Карлу Лысому — области к западу от Рейна, т. е. Фран-

ция, а Людовику Немецкому — восточные области, Германия. Этому раз-

делу предшествовал договор 842 г. между Карлом и Людовиком, так

называемые «Страобургские клятвы», о взаимной помощи их друг другу

1 О разложении феодализма и развитии буржуазии. К. Маркс и Ф. Энгельс,

Сочинения, т. XVI, ч. 1, стр. 444.

ППЕДПППЕ

II

против брата их Лотаря, причем Людовик, чтобы быть понятым фран-

цузскими баронами, произнес перед ними эту клятву на французском

языке, а Карл произнес ее перед германскими на немецком. Знаменательно,

что французская редакция этого текста является древнейшим дошедшим

до нас памятником французского языка. Вскоре после создания самостоя-

тельного Французского государства процесс сложения феодальных отноше-

ний завершается. В 877 г. первый король политически обособившейся Фран-

ции, Карл Лысый, постановляет: «Каждый свободный человек в нашем го-

сударстве должен признать над собой сеньера, кого захочет, в нашем лице

или в лице наших вассалов». В результате всего этого в X—XI вв.

мы находим во Франции уже вполне оформленную феодальную иерархию

подчиненных друг другу поместий-государств, почти независимых от цен-

тральной власти и покоящихся на широкой базе эксплоатируемого путем

внеэкономического принуждения крепостного крестьянства.

Эта феодальная структура общества, порождаемые ею общественные

проблемы и противоречия определяют и основную тематику и главные

формы возникающей в IX—X вв. французской литературы. Но для пра-

вильного понимания ее развития необходимо учесть роль двух крупнейших

факторов, оказавших огромное влияние на ход всего литературного про-

цесса. Эти факторы — христианство и античная культура.

Галлия была христианизирована, главным образом, во II—III вв.

В III в. церковь ее вполне сформировалась, и в IV в. в ней насчитывалось

уже 34 епископа. Как и всюду на континенте в эту пору всеобщей разрухи

и анархии, церковь в Галлии являлась огромной международной поли-

тической и культурной силой. Обладая строгой иерархией и твердо уста-

новленной доктриной, она располагала могущественными средствами про-

паганды и все время расширяла свое влияние. Большим преимуществом

католической церкви было то, что в эту эпоху чрезвычайной языковой и

диалектальной пестроты, сильно мешавшей культурным связям не только

между разными странами, но и между областями одного и того же госу-

дарства, духовенство обладало единым международным языком, официаль-

ным и обиходным, — латынью, которую оно объявило «священным» язы-

ком, т. е. языком религиозных текстов, церковной письменности и бого-

служения. Прелаты были ближайшими советниками и министрами коро-

лей и князей, нуждавшихся в них, как в лицах, способных дать идеоло-

гическое обоснование их власти. Этому вполне соответствовала огромная

экономическая сила духовенства, получившаяся в результате бесконечных

земельных дарений. Бывали моменты, когда в руках церкви сосредоточи-

валось до '/з всей земельной собственности. Церковь обладала своей осо-

бой юрисдикцией, своим особым каноническим правом и, образуя нечто

вроде «государства в государстве», не признавала власти над собой и

своими «подданными» светского суда, хотя сама старалась всячески влиять

на него.

На протяжении всего раннего средневековья католическая церковь

выдвигает идею теократии, т. е. притязает иа высшее руководство го-

сударством. В основу этой доктрины легло рассуждение одного из видней-

ших «отцов церкви»—Августина (IV—V вв.), изложенное им в трактате

«О граде божием» («De civitate Dei»). По мнению Августина, существует

два государства — государство «земное», основанное на внешней власти,

заботах о мирских делах и т. п., и государство «божие», представляющее

собою духовную общину всех людей верующих и живущих праведно. Вто-

рое должно быть нормой и образцом для первого. Конечным выводом из

12

РАНIIКГ ГРГДНКПГ.КОВЬЕ

этого являлось, очевидно, требование передачи в^ей власти «духовным па-

стырям».

Безусловно, в разные периоды средневековья культурный и нрав-

ственный уровень духовенства был весьма неодинаков, и очень часто

должно было бросаться в глаза резкое несоответствие между претензиями

духовенства на духовное руководство и его собственным невежеством,

развращенностью и грубостью. Нередко поэтому как духовными, так и

светскими властителями (поскольку последние были заинтересованы

в укреплении своей «идеологической базы») делались усилия к подня-

тию образованности и нравственности духовенства.

Обеспокоенный недостаточной грамотностью священников, Карл Вели-

кий велел создать, где только возможно, епископские школы. Еще более

значительно клюнийское движение в XI в. Аббаты монастыря Клюни

(в Бургундии) остро поставили вопрос об очищении нравов духовенства

с целью поднятия его морального престижа — о действительном установ-

лении безбрачия духовенства, об уничтожении симонии (скрытой продажи

церковных должностей) и т. п. Авторитет клюнийских аббатов в XI в.

стоял необыкновенно высоко, и они являлись ближайшими советниками не

только французских, но и некоторых иноземных правителей, в значитель-

ной степени направляя их политику.

Несмотря на все эти колебания в общем состоянии духовенства и на

частые случаи его резкого культурного упадка, все же на протяжении

почти всего раннего средневековья и во всяком случае до XIII в. церковь

обладала монополией образованности. Энгельс говорит: «Средневековье

развилось из совершенно примитивного состояния. Оно стерло с лица

земли древнюю цивилизацию, древнюю философию, политику и юриспру-

денцию, и начало во всем с самого начала. Единственное, что средневе-

ковье взяло от погибшего древнего мира, было христианство и несколько

полуразрушенных, утерявших всю свою прежнюю цивилизацию городов.

Следствием этого было то, что, как это бывает на всех ранних ступенях

развития, монополию на интеллектуальное образование получили попы и

что само образование приняло преимущественно богословский характер». '

Единственными питомниками образования долгое время оставались

монастырские и епископские школы, в которых обучались почти исключи-

тельно лица, предназначавшие себя к духовному званию. Круг знаний, ко-

торый преподавался в них, был чрезвычайно ограничен. В V—VI вв. был

окончательно установлен состав дисциплин, которые церковь считала не-

обходимыми для своих целей. Это были два цикла — т р и в и й, состоявший

из грамматики, риторики и диалектики (так называлась в те времена

формальная логика), и квадривий — геометрия, арифметика, астроно-

мия и музыка. Однако назначение этих наук было очень специальное. Гео-

метрия включала в себя элементарные знания о фигурах и чертежах, не-

обходимые для «возведения храмов», арифметика и астрономия в первую

очередь обучали способам исчисления дней церковных праздников, музыка

сводилась к уменью петь или сочинять церковные гимны. Но еще суще-

ственнее этого практического ограничения преподаваемых сведений — та об-

щая тенденция, которая вкладывалась в преподавание. Выше всякого зна-

ния ставились «богооткровенные истины», авторитет «священного писа-

ния» и «отцов церкви». Свободное исследование, разум, опыт — отрица-

1 Крестьянская война в Германии. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. VIII,

стр. 123.

ПНЕДЕНИЕ

15

лись, как опасный соблазн, путь к заблуждению. Философия объявлялась

«служанкой богословия» («philosophia ancilla theologiae»), и если церков-

ное учение оказывалось в противоречии с фактами, то факты без коле-

бания отвергались, как иллюзия, как выражение «низшей реальности»,

которой противопоставлялся мир «высшей реальности», иррациональный

мир чудес и благодати. Считалось, что следует именно верить в то,

чего разум «не вмещает».

Энгельс говорит: «В руках попов политика и юриспруденция, как

и все остальные науки, превратились в простые отрасли богословия, и в

основу их были положены те же принципы, которые господствовали

и в нем. Догматы церкви были одновременно и политическими аксиомами,

а библейские тексты имели во всяком суде силу закона. Даже тогда, когда

образовалось особое сословие юристов, юриспруденция еще долгое время

оставалась под опекой богословия. Это верховное господство богословия

во всех областях умственной деятельности было в то же время необходи-

мым следствием того, что церковь являлась наивысшим обобщением и

санкцией существующего феодального строя». '

Уже древнейшие «отцы церкви» — Тертуллиан (II в.), Иероним

(IV в.), Августин (IV—V вв.), односторонне толкуя первоначальное хри-

стианское учение, разработали аскетическую доктрину равнодушия

к мирским благам и покорности всякой земной власти, поскольку земное

существование, согласно этой доктрине, ничтожно по сравнению с вечной,

загробной жизнью. При этом утверждалось, что, чем больше человек без-

ропотно страдает в этой жизни, тем больше у него шансов получить веч-

ное блаженство после смерти. Ясно, насколько аристократической вер-

хушке общества было выгодно это учение, прививавшее народным масса*»

слепую покорность и удерживавшее их от восстаний.

Однако на ряду с этим учением, господствовавшим в средневековой

церкви, развивалась и другая доктрина, противоположная аскетической и

отвечавшая уравнительным устремлениям всех угнетенных и обездоленных.

Согласно этой доктрине, созвучной неоплатоническим идеям и редко нахо-

дившей прямое выражение в письменных памятниках и документах, но

жившей преимущественно в народной устной традиции, каждое явление

природы есть самораскрытие божества, и каждый человек есть «член тела

Христова»; отсюда следует, что весь материальный мир оправдан и что в

каждом человеке заключается нечто «священное», делающее последнего

бедняка в известном смысле равным королю. Мы находим некоторый на-

мек на подобные мысли в сочинениях ученого ирландца, Иоанна Скотта

Эриугены, жившего в середине IX в. при дворе Карла Лысого. Эриугена,

утверждая в некотором смысле тождество «творца» и «творения», был

чрезвычайно близок к пантеизму. Он учил также о превосходстве разума

над авторитетом. Эриугена избежал гонений только потому, что его пи-

сания не обратили на себя достаточного внимания, но гораздо позже, в

XIII в., когда они были использованы еретиками, папа Гонорий III велел

их сжечь (1225).

Вообще же говоря, эта вторая доктрина постоянно оживает в урав-

нительных ересях средневековья, в религиозной оболочке ведущих борьбу

с феодальным укладом. Ибо, как указывает Энгельс, «при этих условиях

всеобщие нападки на феодализм, и прежде всего нападки на церковь, все

революционные, социальные и политические учения должны были пред-

ставлять из себя одновременно и богословские ереси. Для того, чтобы

1 Там же-

14

PAHIIFF. СРЕДНКПЕКОИЬЕ

возможно было нападать на общественные отношения, с них нужно было

совлечь покров гвятости».'

На начальное развитие французской литературы католическая цер-

ковь оказала огромное влияние. Целый ряд весьма популярных в ран-

нюю эпоху литературных жанров — гимны, духовные стихи, жития святых,

парафразы Библии и т. п. — церховного происхождения. Внутри церкви

зародилась «официальная» средневековая драма. Ранняя историография и

различного рода дидактика в значительной степени следуют монастырско-

латинским образцам. Христианская легенда ввела в обиход французской

поэзии огромный международный фонд всякого рода сказаний и мотивов

новеллистического характера. Но еще существеннее этих частных и кон-

кретных воздействий то общее влияние религиозного мышления, которое

проявлялось в жанрах, по своему характеру вовсе не религиозных, напри-

мер, религиозная тематика в героическом эпосе или мистическая концеп-

ция любви в рыцарской лирике. Точно также католическое учение о «двух

реальностях», из которых земная якобы является лишь слабым отраже-

нием или подобием небесной, лежит в основе распространенного в средне-

вековой поэзии аллегорического или символического изоб-

ражения действительности.

Несмотря на все это, никак не следует преувеличивать роль церков-

ного или религиозного элемента в средневековой французской литературе.

Мировоззрение средневековых людей отнюдь не было сплошь окрашено

аскетическим настроением и мыслями о потустороннем. Тот же самый

дуализм мысли и чувства, который был отмечен выше, позволял совме-

щать с церковной догмой страстную жажду жизни и любовь к реальной

действительности. Подобно тому как в мышлении широких слоев населе-

ния наблюдалось двоеверие, т. е. примесь к христианскому исповеда-

нию старых народно-языческих верований, так и в чувстве людей того

времени с искренней религиозностью уживалось самое непосредственное и

чувственное отношение к жизни. Вот почему средневековая литература,

несмотря на нередкие в ней мрачные мистические тона, в целом отнюдь

не окутана черным флером и полна ярких красок и жизнерадостности.

Другим крупным фактором, оказавшим значительное влияние на сред-

невековую литературу, хотя и не столь постоянное, а более или менее спо-

радическое, является античность. Германское завоевание на первых порах

уничтожило из античного наследия все, что можно было уничтожить. Но

почти немедленно началось собирание остатков разрушенного, как образ-

цов и материала для создания новой культуры. Латинский язык был при-

нят как язык государственных актов и высшей администрации, и устное

обычное право франков (как и других германских племен) кодифицирова-

лось на латинском языке. В латинских хрониках Григория Турского

(VI в.), Фредегария (VII в.) и др. запечатлены деяния франкских коро-

лей, как и вообще история меровингской Галлии.

Несмотря на враждебность церкви к античной языческой культуре,

ей пришлось выступить в роли хранительницы и пропагандистки антич-

ного наследия. Сначала римские авторы (греческие до самого Ренессанса

во Франции оставались в подлиннике неизвестными) включались в школь-

ное преподавание очень неохотно. Раньше других был допущен Вергилий,

который, в результате фантастического толкования его 4-й эклоги, как

предсказания о пришествии мессии, был объявлен «христианином до

Христа». Вскоре круг разрешенных писателей пришлось расширить, так

1 Там же.

ВВЕДЕНИЕ

13

как древность являлась в ту пору единственным источником знаний. Та-

ким образом уже Августин указывал на необходимость изучения языче-

ской литературы и науки. Однако древнеримские авторы соответствующим

образом цензуровались и обрабатывались с целью парализовать их воз-

можное вредное влияние. Предпочитали пользоваться компендиями, вы-

борками, пересказами, комментариями, а не цельными, оригинальными тек-

стами. Уже Иероним, Августин и др. занимались таким «согласованием»

древних авторов с «истинами» христианского учения. В средневековой

школе такой способ изучения античности применялся тем успешнее, что

до XV в., по крайней мере, усваивались отдельные сентенции, сведения,

вырванные из контекста, и произвольно перетолкованные мотивы и об-

разы, самое большее — готовые поэтические сюжеты, оторванные от их

подлинного идейного содержания, от породившего их мироощущения,

слишком далекого и непонятного средневековым людям.

Попытку более глубокого освоения античности после двух веков пол-

нейшего упадка образованности (VI—VII вв.) представляет собой при-

дворная академия Карла Великого, в которой сам Карл, англо-сакс Ал-

куин, лангобард Павел Диакон, франк Эгинхард и несколько других при-

влеченных Карлом ученых различных национальностей писали метриче-

ские латинские стихи в подражание римским поэтам классического

периода. Но деятельность этого аристократического кружка — лишь обосо-

бленный эпизод, не имевший значения для развития литературы и образован-

ности во Франции. Это культурный момент особого порядка, фиксирую-

щий отделение романского (французского) языка от латинского, зачи-

нающейся в эту пору ритмико-силлабической романской поэзии от класси-

чески-латинской, метрической.

Несмотря на крайне ограниченное понимание античности в средние

века, к ней беспрерывно обращались за всякого рода знаниями. Еще в

XIII—XIV вв. переводили трактаты Вегеция по военному искусству, Ко-

лумеллы по земледелию и т. п. Богословская мысль использовала схемы

философии Аристотеля и Платона, долгое время известной лишь фрагмен-

тарно, в искажающих иногда пересказах.

Прямое влияние античности на средневековую французскую литера-

туру довольно значительно. Можно найти отклики знакомства с Овидием

в ранней рыцарской лирике. В преддверии рыцарского романа и новеллы

стоят обработки сказаний об Александре Македонском, об Эдипе, «Эне-

иды» Вергилия. Полна античных реминисценций вся дидактика, и отго-

лоски античности можно найти почти во всех остальных литературных

жанрах.

Христианство и античность — два момента, существенно окрашиваю-

щие раннесредневековую французскую литературу, но, конечно, не опреде-

ляющие ее общего характера и содержания, обусловленного основными

линиями общественного развития Франции, развертывающейся в ней

классовой борьбы.

В X—XI вв., т. е. в ту пору, когда отчетливо обозначаются важней-

шие литературные формы и появляются первые дошедшие до нас па-

мятники, феодальное общество Франции распадается на два основных

антагонистических класса: 1 ) феодальных землевладельцев (состоящих из

военно-служилой знати и духовенства) и 2) крепостного или феодально-за-

висимого крестьянства.

О напряженной борьбе между ними достаточно говорят многочислен-

ные народные восстания, засвидетельствованные начиная с конца X в.,

16

РАППЕЕСРЕДПЕВЕКОВЬЕ

подавлявшиеся с невероятной жестокостью, но все снова и снова вспыхи-

вавшие.

С огромной силой проявил себя народный гений и в поэтическом твор-

честве. Будучи привилегированным классом, разделяя общественную и

культурную гегемонию с духовенством, рыцарство тем не менее оказалось

неспособным обойтись в области художественного творчества без помощи

народной поэзии, которая лежит в основе развития всей средневековой

французской литературы. Рыцарская лирика восходит к народной песне,

а рыцарский роман и новелла широко используют фольклорный материал.

С другой стороны, несомненна народная основа героического эпоса, как и

наиболее значительных явлений городской литературы (фаблио, роман

о Ренаре, фарсы и т. п.).

С этими народными истоками средневековой французской литературы,

так же как и с некоторыми бытовыми моментами эпохи, находятся в связи

условия существования, внешние свойства и признаки поэзии по крайней

мере до конца XIII в.

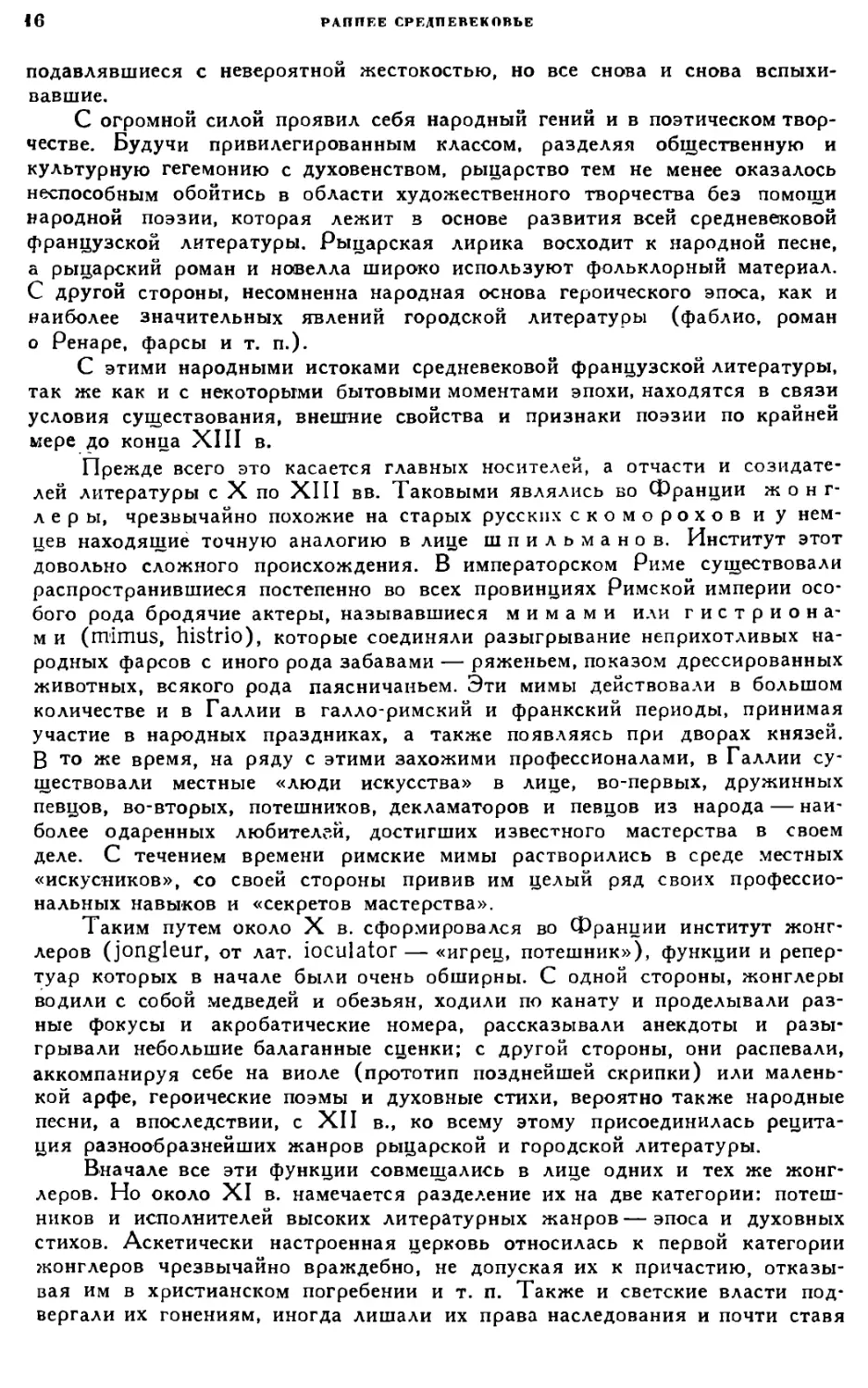

Прежде всего это касается главных носителей, а отчасти и созидате-

лей литературы с X по XIII вв. Таковыми являлись во Франции жонг-

леры, чрезвычайно похожие на старых русских скоморохов и у нем-

цев находящие точную аналогию в лице шпильманов. Институт этот

довольно сложного происхождения. В императорском Риме существовали

распространившиеся постепенно во всех провинциях Римской империи осо-

бого рода бродячие актеры, называвшиеся мимами или гистриона-

м и (mimus, histrio), которые соединяли разыгрывание неприхотливых на-

родных фарсов с иного рода забавами — ряженьем, показом дрессированных

животных, всякого рода паясничаньем. Эти мимы действовали в большом

количестве и в Галлии в галло-римский и франкский периоды, принимая

участие в народных праздниках, а также появляясь при дворах князей.

В то же время, на ряду с этими захожими профессионалами, в Галлии су-

ществовали местные «люди искусства» в лице, во-первых, дружинных

певцов, во-вторых, потешников, декламаторов и певцов из народа — наи-

более одаренных любителей, достигших известного мастерства в своем

деле. С течением времени римские мимы растворились в среде местных

«искусников», со своей стороны привив им целый ряд своих профессио-

нальных навыков и «секретов мастерства».

Таким путем около X в. сформировался во Франции институт жонг-

леров (jongleur, от лат. ioculator — «игрец, потешник»), функции и репер-

туар которых в начале были очень обширны. С одной стороны, жонглеры

водили с собой медведей и обезьян, ходили по канату и проделывали раз-

ные фокусы и акробатические номера, рассказывали анекдоты и разы-

грывали небольшие балаганные сценки; с другой стороны, они распевали,

аккомпанируя себе на виоле (прототип позднейшей скрипки) или малень-

кой арфе, героические поэмы и духовные стихи, вероятно также народные

песни, а впоследствии, с XII в., ко всему этому присоединилась рецита-

ция разнообразнейших жанров рыцарской и городской литературы.

Вначале все эти функции совмещались в лице одних и тех же жонг-

леров. Но около XI в. намечается разделение их на две категории: потеш-

ников и исполнителей высоких литературных жанров — эпоса и духовных

стихов. Аскетически настроенная церковь относилась к первой категории

жонглеров чрезвычайно враждебно, не допуская их к причастию, отказы-

вая им в христианском погребении и т. п. Также и светские власти под-

вергали их гонениям, иногда лишали их права наследования и почти ставя

ВВЕДЕНИЕ

17

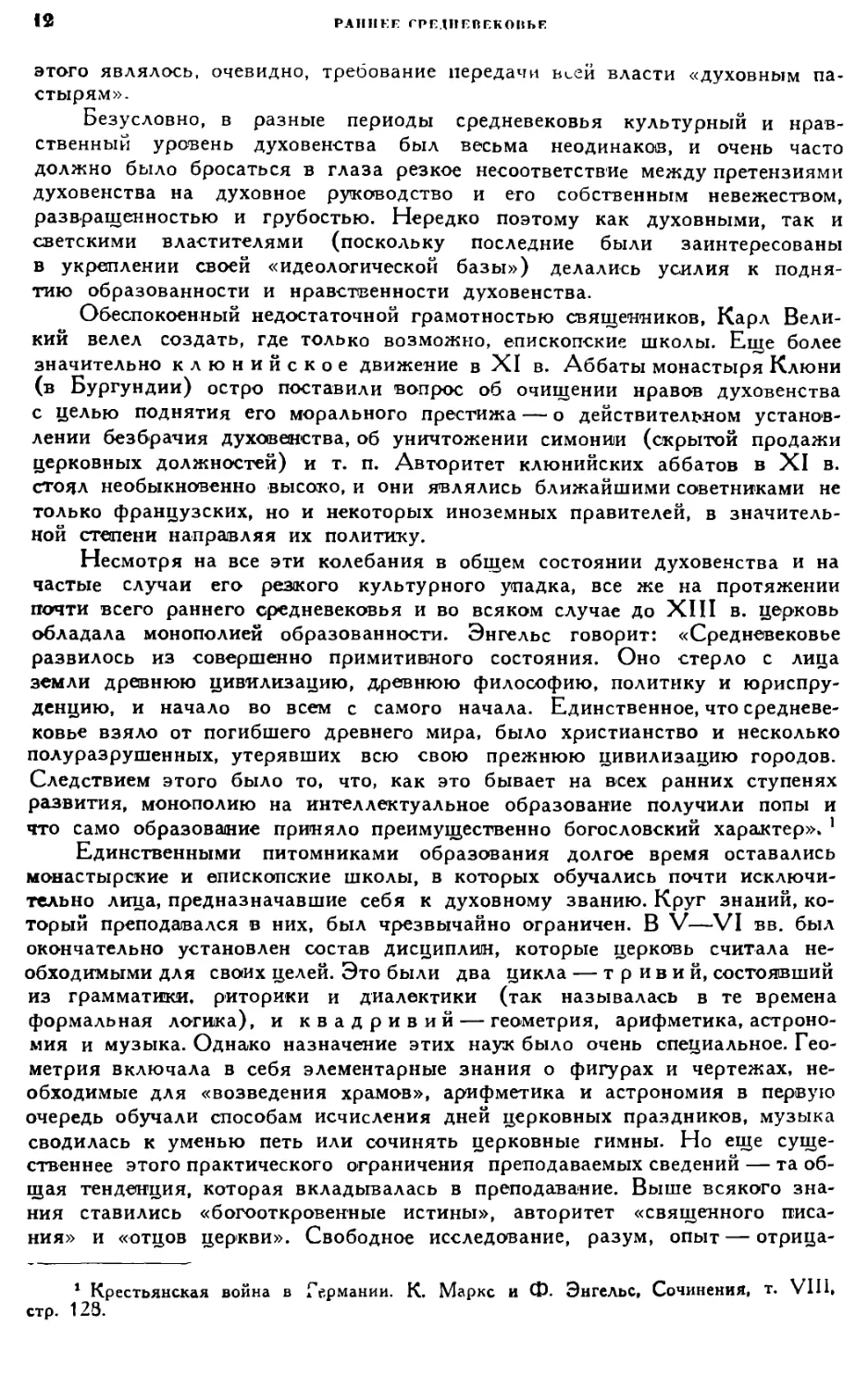

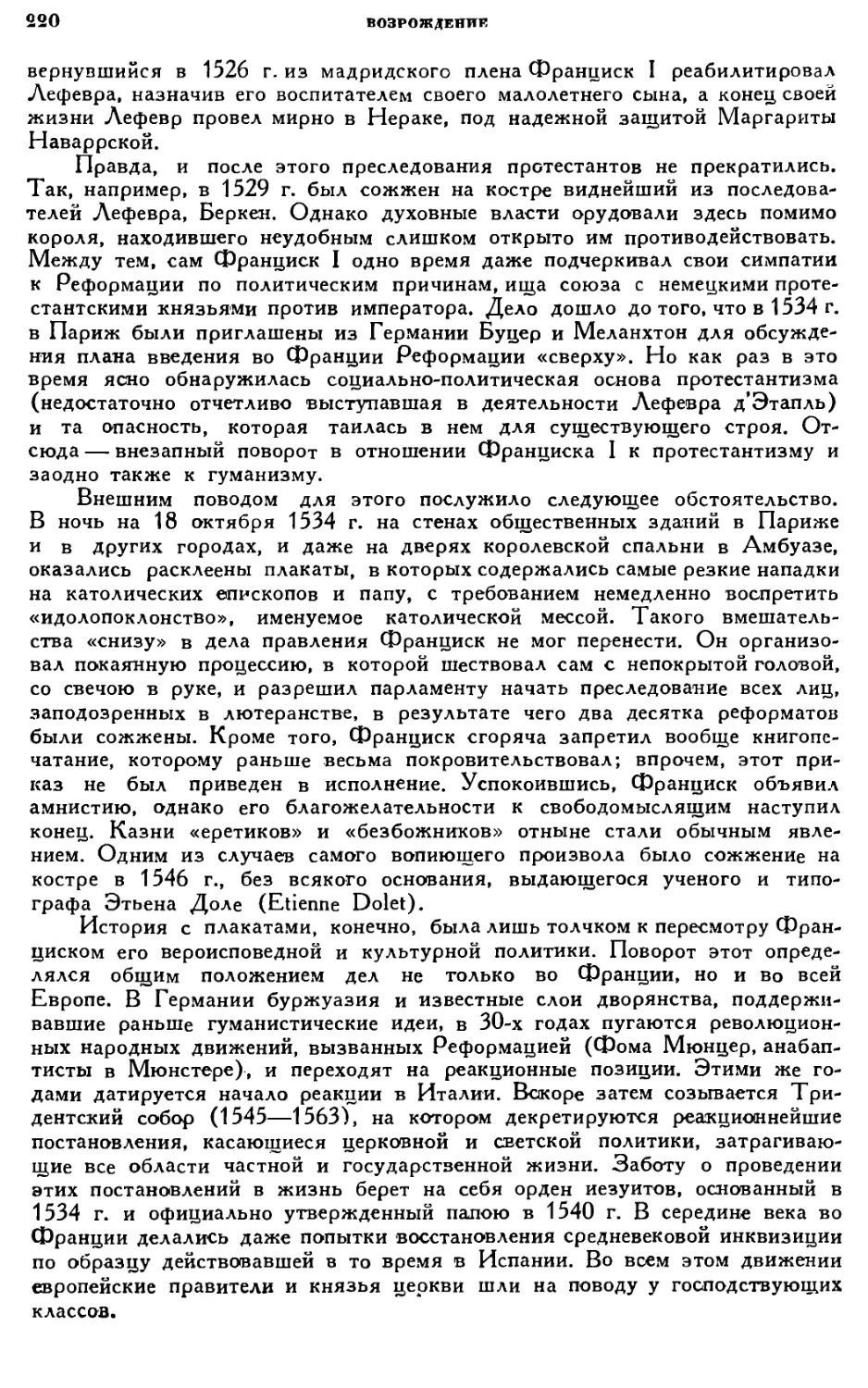

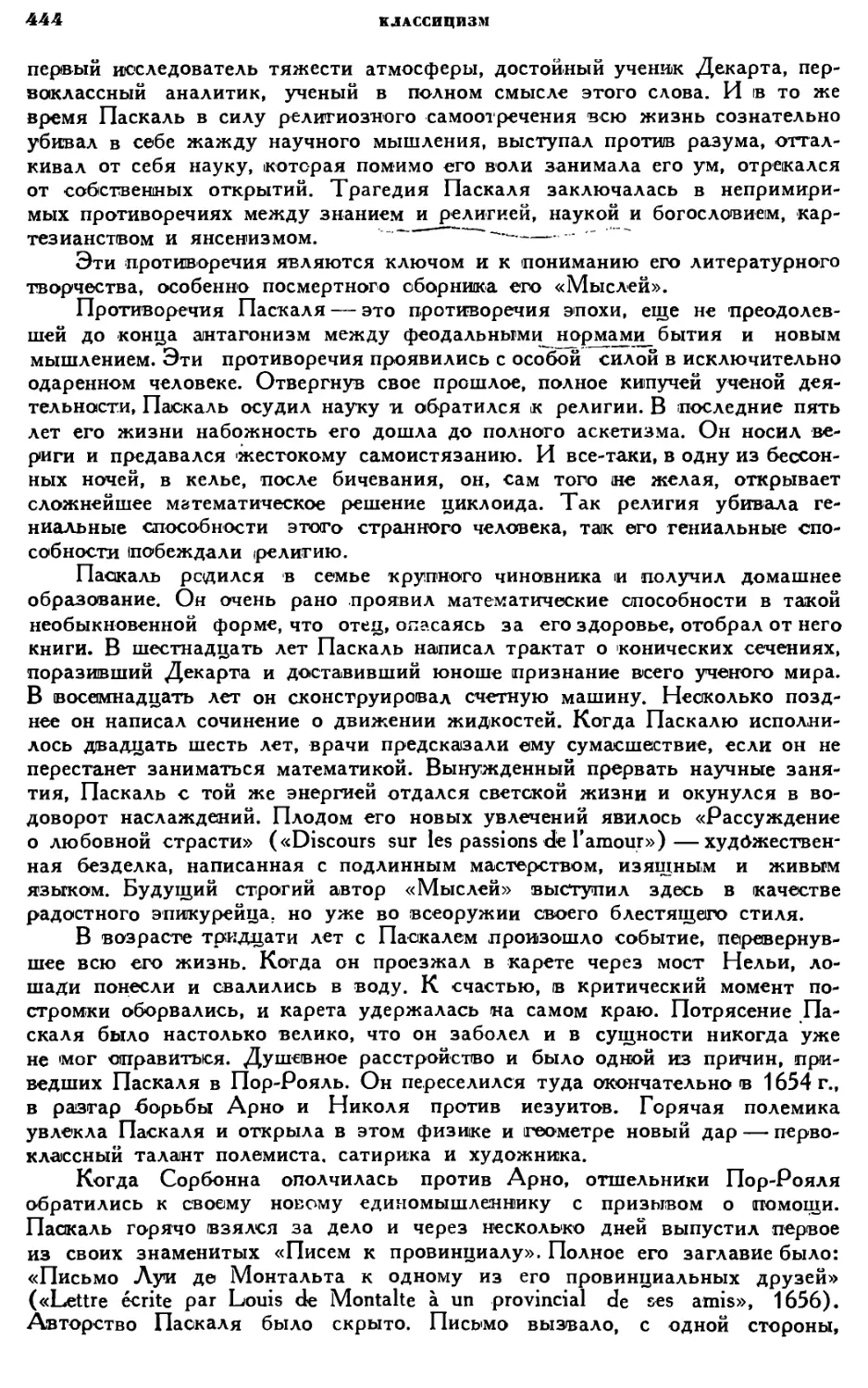

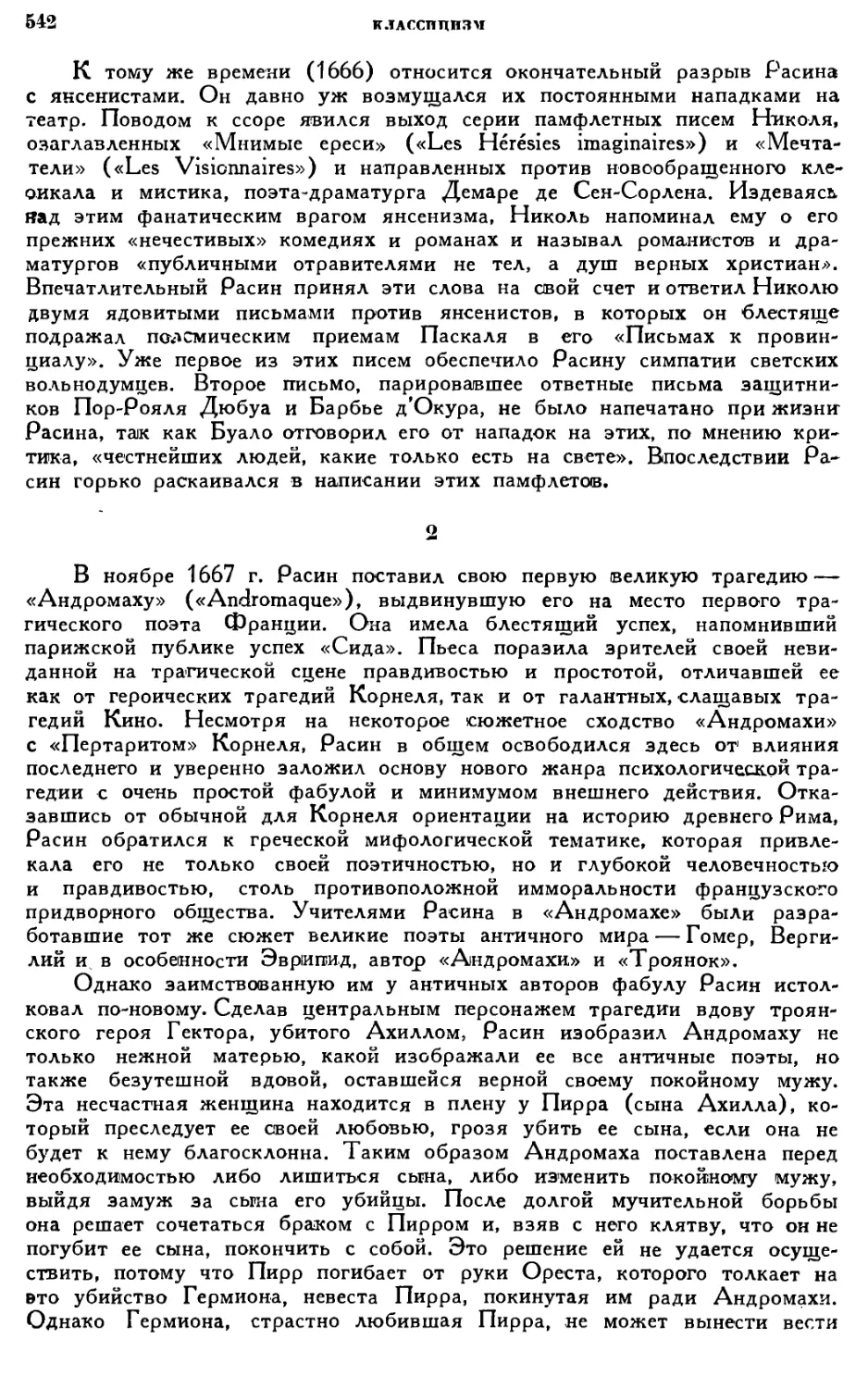

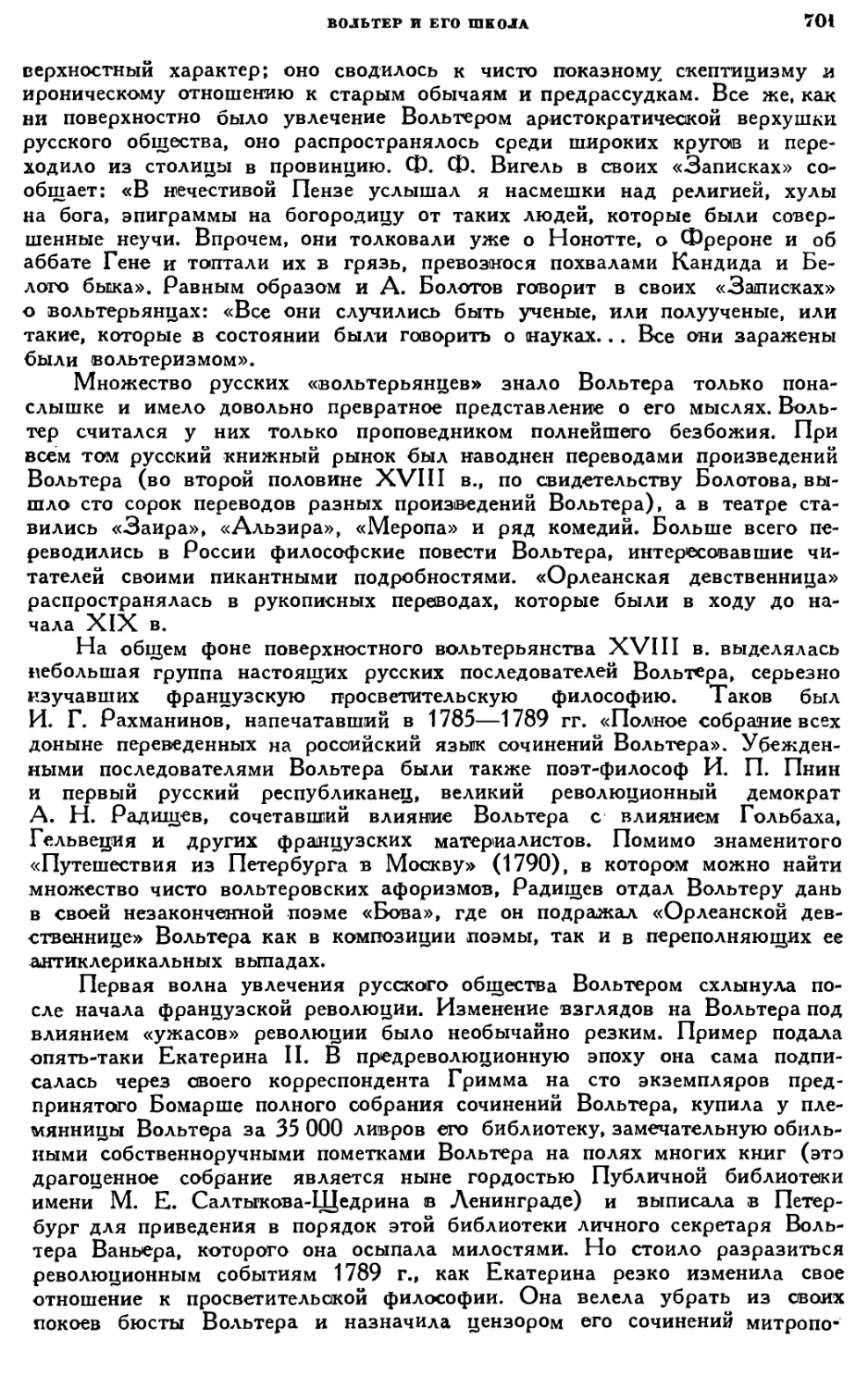

Жонглеры.

Миниатюры ив рукописей XII—XIII вв.

их вне закона. Напротив, к жонглерам (второй категории духовная и свет-

ская власть проявляла довольно большую терпимость.

Жонглеры пользовались во всех кругах средневекового общества

огромной популярностью. Они странствовали по людным проезжим доро-

гам, заходя во все замки, села и города. Они были собирателями и разнос-

чиками всех новостей, «ходячей хроникой» своего времени, в некотором

роде публицистами, откликавшимися на все актуальное, злободневное. Без

жонглеров не обходилось ни одно придворное торжество, ни одна ярмарка,

ни один церковный или народный праздник. На турнирах или другого рода

больших празднествах они насчитывались десятками и сотнями. Щедрость

по отношению к жонглеру считалась украшением рыцаря. Если простой люд

награждал жонглеров медными монетками, то бароны, князья, прелаты бро-

сали им пригоршни червонцев или дарили меховой плащ со своего плеча.

Тем не менее, главным адресатом жонглеров был народ, с которым они

чаще всего общались и для которого, в первую очередь, было предназна-

чено их всякому доступное, в - полном смысле слова, народное искус-

ство.

2 История французской литературы—S15

18

РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Как общее правило, особенно до XII в., жонглеры были неграмотны

и со слуха заучивали исполняемые ими произведения наизусть. Лишь

впоследствии, когда репертуар их чрезвычайно расширился и среди них

стали появляться грамотеи, начали возникать маленького формата руко-"

писные сборники, содержавшие репертуар того или другого жонглера.

Они играли роль, однако, лишь карманного «суфлера», подкреплявшего,

в случае надобности, ослабевшую память исполнителя, который читал или

распевал свои поэмы наизусть. Во многих случаях жонглеры, даже не-

грамотные, бывали авторами исполнявшихся ими произведений или, по

крайней мере, тех вариантов, которые они в них вносили.

Это последнее обстоятельство является ключом к пониманию самой

сущности той «жонглерской» поэзии, которая гоаподствовала во Франции

в течение трех с лишним веков, образуя древнейший этап французской

литературы и основную базу для всего дальнейшего ее развития.

Прежде всего, вся эта литература в соответствии с ее происхождением

из народной песни, лирической или эпичеакой, имеет стиховую и притом

напевную форму. Но еще существеннее то особенное отношение к ней со

стороны авторов, исполнителей и слушателей, которое может быть названо

«фольклорной» трактовкой ее. Каждое произведение воспринимается как

нечто традиционное и коллективное, как продукт целого ряда, может быть

даже нескольких поколений певцов или рассказчиков, ставший как бы

общим достоянием, в обработке которого каждый следующий поэт-испол-

нитель вправе также принять участие. При таких условиях вопрос об ори-

гинальности сюжета, о личном авторстве, об индивидуальном стиле вовсе

отпадает или отступает на задний план. Главная задача поэта-исполнителя

(двоякая функция, совмещающаяся в лице жонглера, как преемника народ-

ного певца) — дать нечто «подлинное», традиционное, отвечающее запро-

сам, утвержденным и проверенным массовым, коллективным слушателем, еще

лучше того — несколькими поколениями таких слушателей. Хорошо из-

вестный сюжет, старинный напев, образ или мотив — лучшая рекомендация

всякому «жонглерскому» произведению. Но, как и во всяком фольклорном

творчестве, это далеко не означает стремления к механическому воспроиз-

ведению старого; напротив, отзывчивые к живой современности, жонглеры

пользуются старой основой для введения в нее новотворчества, новых ори-

гинальных вариантов — этого первейшего признака всякой народной по-

эзии. Конечно, обилие сюжетных, стилистических и иного рода творческих

вариантов в дошедших до нас произведениях объясняется тем, что до за-

писи они долгое время бытовали в устной традиции. Но и после того, как

появились первые записи — главным образом в XII и особенно в XIII в., —

внесение вариантов не прекратилось: эту функцию приняли на себя пе-

реписчики или лица, им диктовавшие, что свидетельствует о продолжаю-

щейся еще «фольклорной» или «традициональной» трактовке литературных

произведений. Несомненно, что немалая доля разночтений, которые мы

находим в рукописях этого времени, происходит не от неряшливости пере-

писчиков, а от продолжающегося новотворчества и «соавторства» задним

числом.

Необходимо еще заметить, что продолжительная устная жизнь народ-

ной или полународной жонглерской поэзии, — которую клирики, почтет

единственные до XII—XIII вв. грамотеи, не считали заслуживающей за-

писи, — привела к массовой гибели старых произведений или более ран-

них редакций дошедших до нас поэм. На основании разных соображений

было, например, подсчитано, что сохранилось не более одной десятой всех

существовавших фаблио, и примерно то же самое можно предположить-

ВВЕДЕНИЕ

19

относительно всех остальных литературных жанров. Только путем рекон-

струкций и теоретических соображений мы можем составить себе хотя бы

приблизительное представление о всем богатстве и разнообразии ранне-

средневековой французской литературы.

Вырастающая на ряду с «жонглерской» литературой и одновременно

с нею (IX—XII вв.) клерикальная литература, так же как и возникаю-

щая немного позднее (XII—XIII вв.) рыцарская поэзия, образуют в

эту эпоху лишь небольшую струю, питавшую очень ограниченный, приви-

легированный круг читателей. По сравнению с ними жонглерская литера-

тура представляет собою целое море поэзии, заливающее всю Францию,

доступное всему ее населению — как народным массам, так и привиле-

гированным кругам общества, разносящее из одного конца страны в дру-

гой образы, сюжеты, идеи огромного, общенационального значения и в

довершение всего питающее собой эту самую клерикальную и рыцарскую

поэзию.

Значение народной поэзии, вопреки всякой очевидности, упорно отри-

цается многими новейшими западными литературоведами, в особенности

школой современных французских медиевистов возглавлявшейся недавно

умершим профессором Collège de France, Ж. Бедье (J. Bédier, 1864—

1938). Общим для ученых этого антидемократического направления

является стремление вывести все без исключения явления средне-

вековой поэзии из античных или церковно-латинских источников,

изобразить поэтическое творчество, как дело, к которому способны

исключительно- лица школьно-образованные, как продукт исключительно

ученой традиции. Любопытно, что в новейшем компендиуме французской

литературы, «Histoire de la littérature française illustrée» под общей ре-

дакцией J. Bédier и P. Hazard (2 тт., 1923—1924), где отдел средневековой

литературы написан Э. Фаралем, Л. Фуле и Ж. Бедье, самое упоминание

«народной поэзии» и самое слово «народный» почти вовсе не встреча-

ются. Для представителей этой школы, как последовательных позитиви-

стов, очень характерно стремление отрицать существование всех тех лите-

ратурных явлений, которые документально, эмпирически не засвидетель-

ствованы, а также уподоблять средневековых поэтов (и даже жонглеров)

некоторым современным буржуазным писателям в полном пренебрежении

к историческим условиям и мировоззрению средневековья, приписывая

этим старым поэтам не только полностью «личное авторское самосозна-

ние», но и индивидуализм, меркантильные соображения и тому подобные

черты, характерные для буржуазных литераторов конца XIX и начала

XX в. Подобного рода антидемократические концепции искажают под-

линную историческую перспективу развития средневековой литературы.

Говоря о средневековой французской литературе, необходимо в точ-

ности уяснить ее объем, учитывая территориальный и языковый моменты.

Прежде всего необходимо выключить из нее Бретань, которая была в VI в.

занята бежавшими под натиском англо-саксов кельтами Корнуола и

Уэльса. Организовавшись как самостоятельное герцогство с национальным

бретонским (кельтским) языком, она плохо поддавалась францизацпи и была

присоединена к королевству Франции лишь в XVI в. Кроме того, не яв-

ляется областью французского языка и литературы весь юг Франции, так

называемый Прованс (в широком понимании этого термина), поскольку до

XVIII в., а частично и дольше, он сохранял свою политическую незави-

симость, являясь: областью провансальского языка, отличающегося

от французского приблизительно в такой же мере, в какой украинский

20 PATI НЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

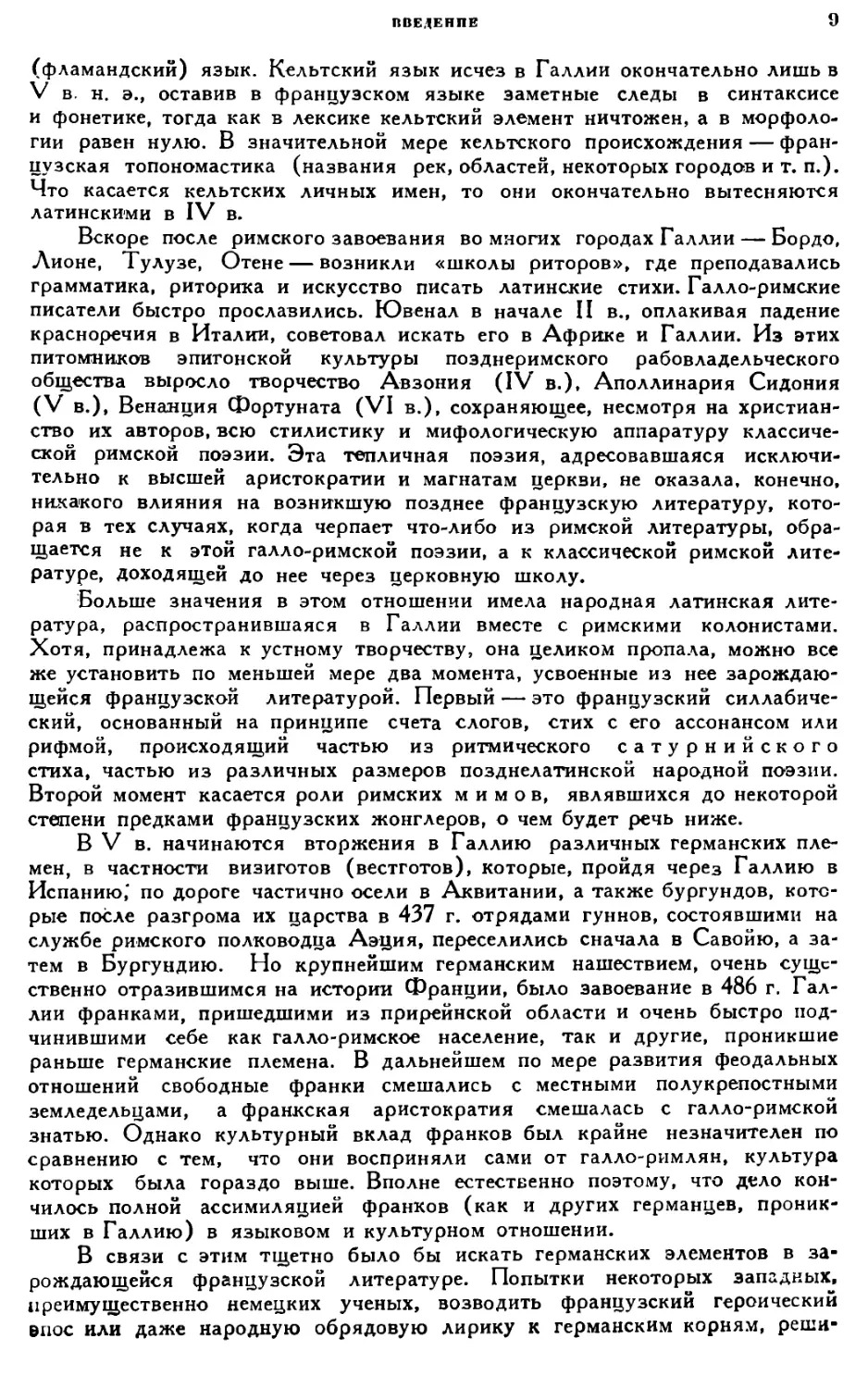

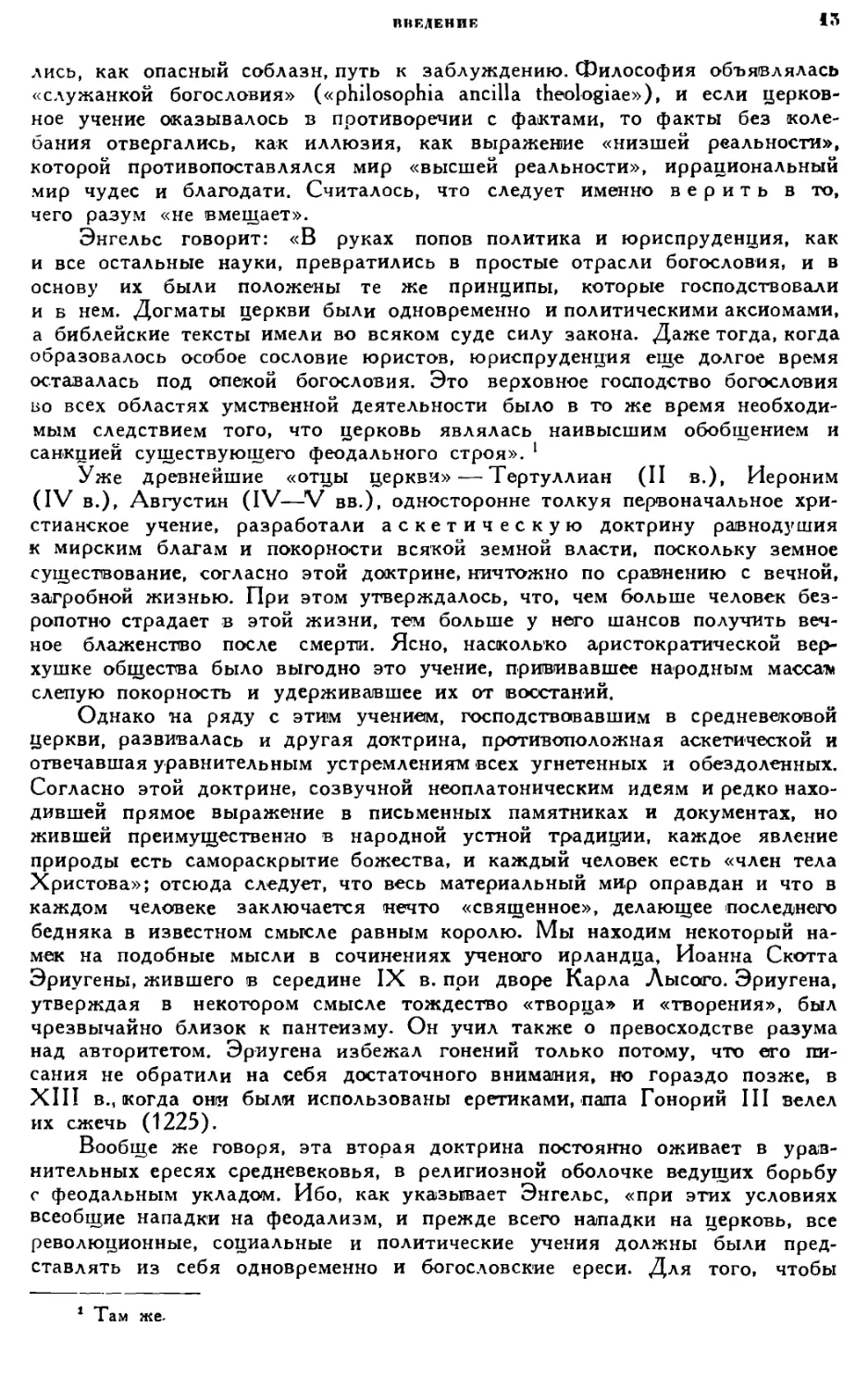

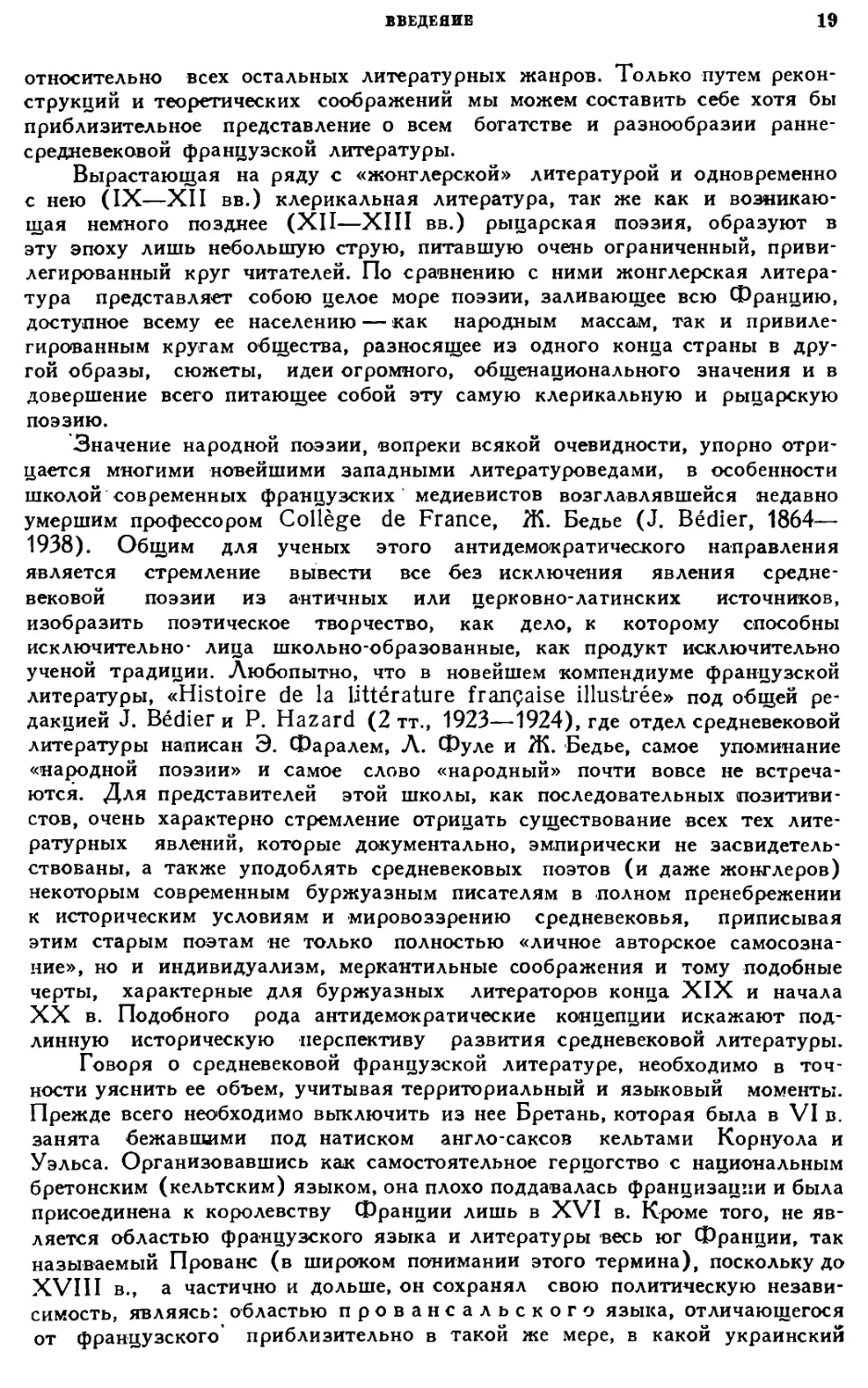

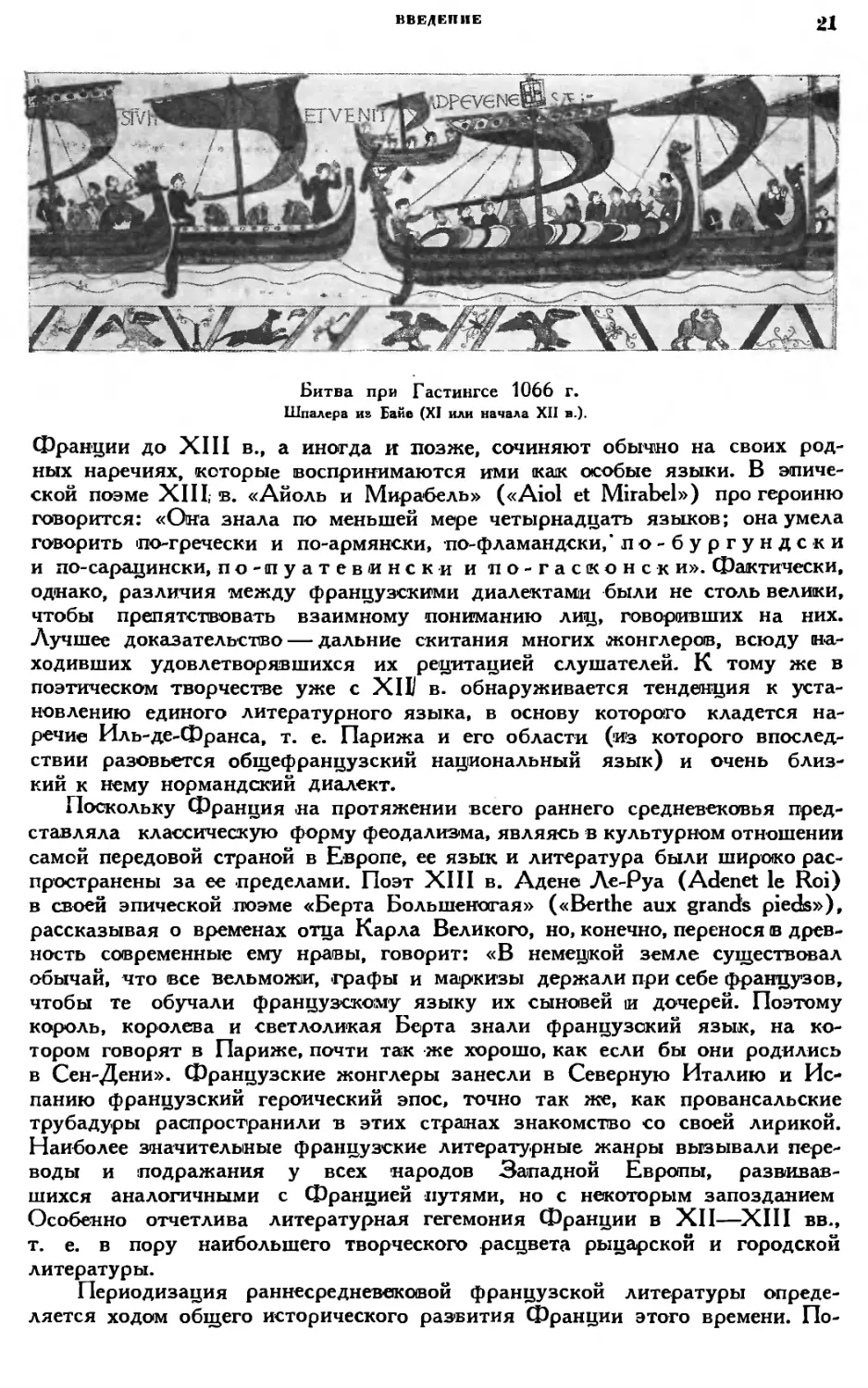

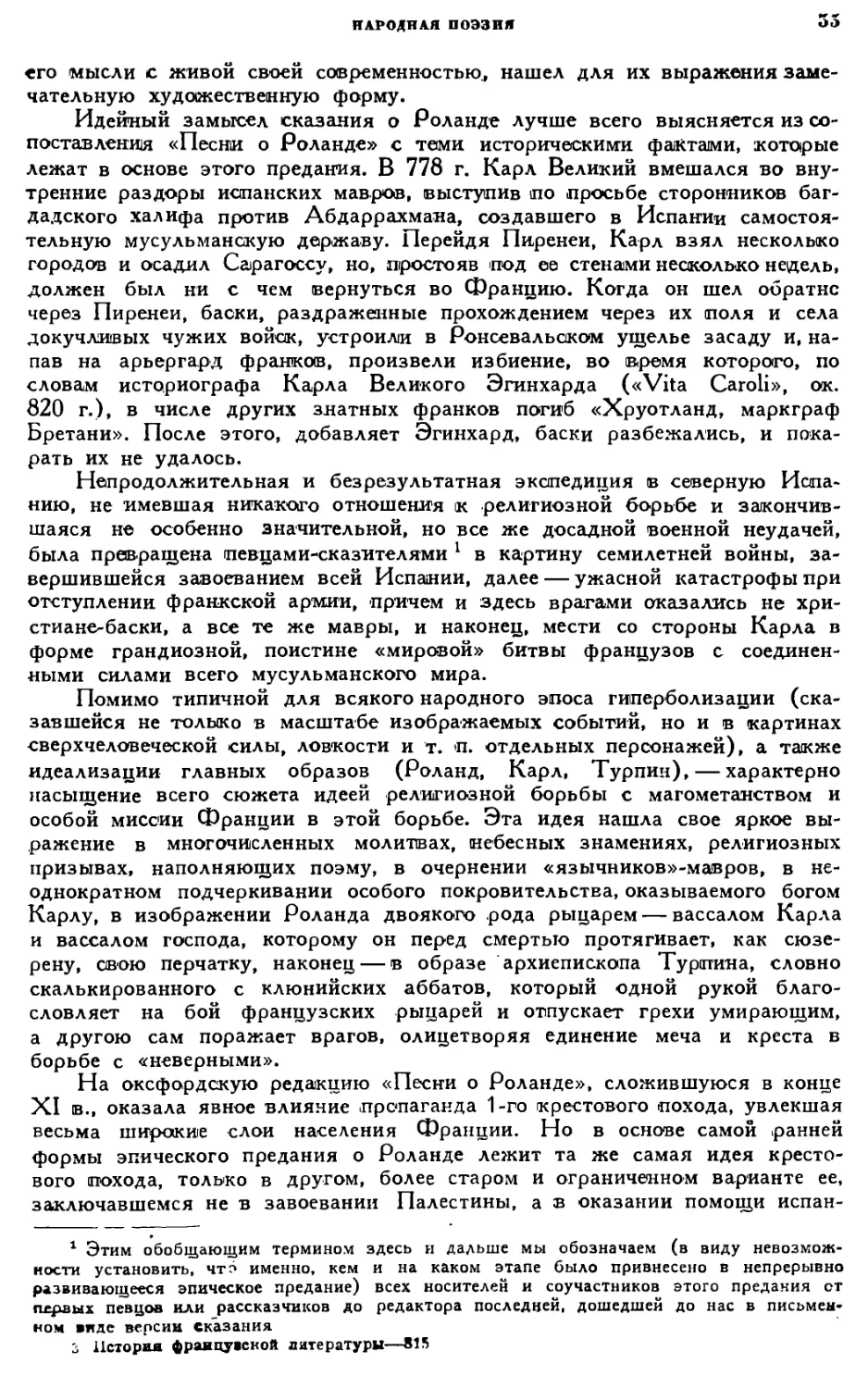

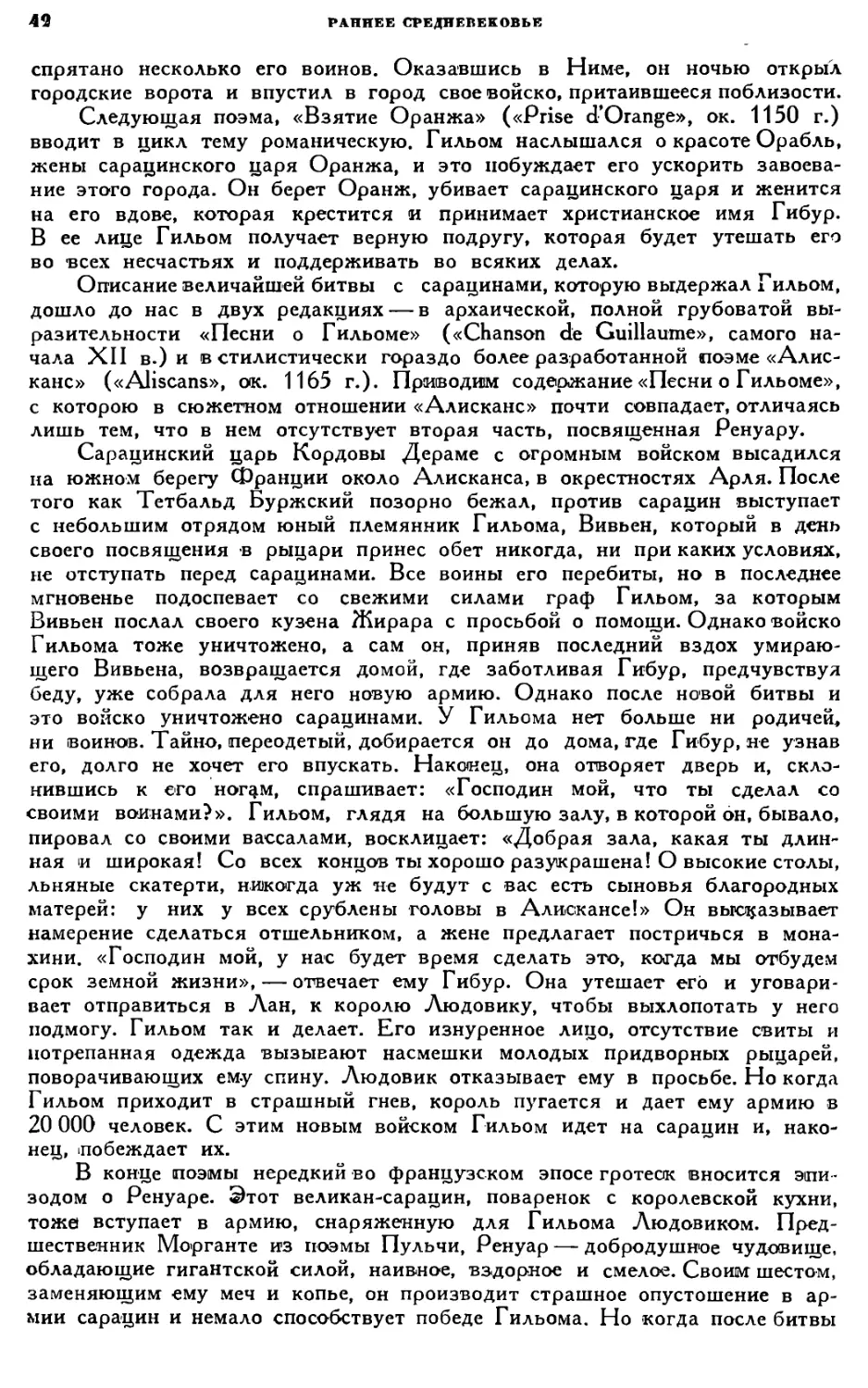

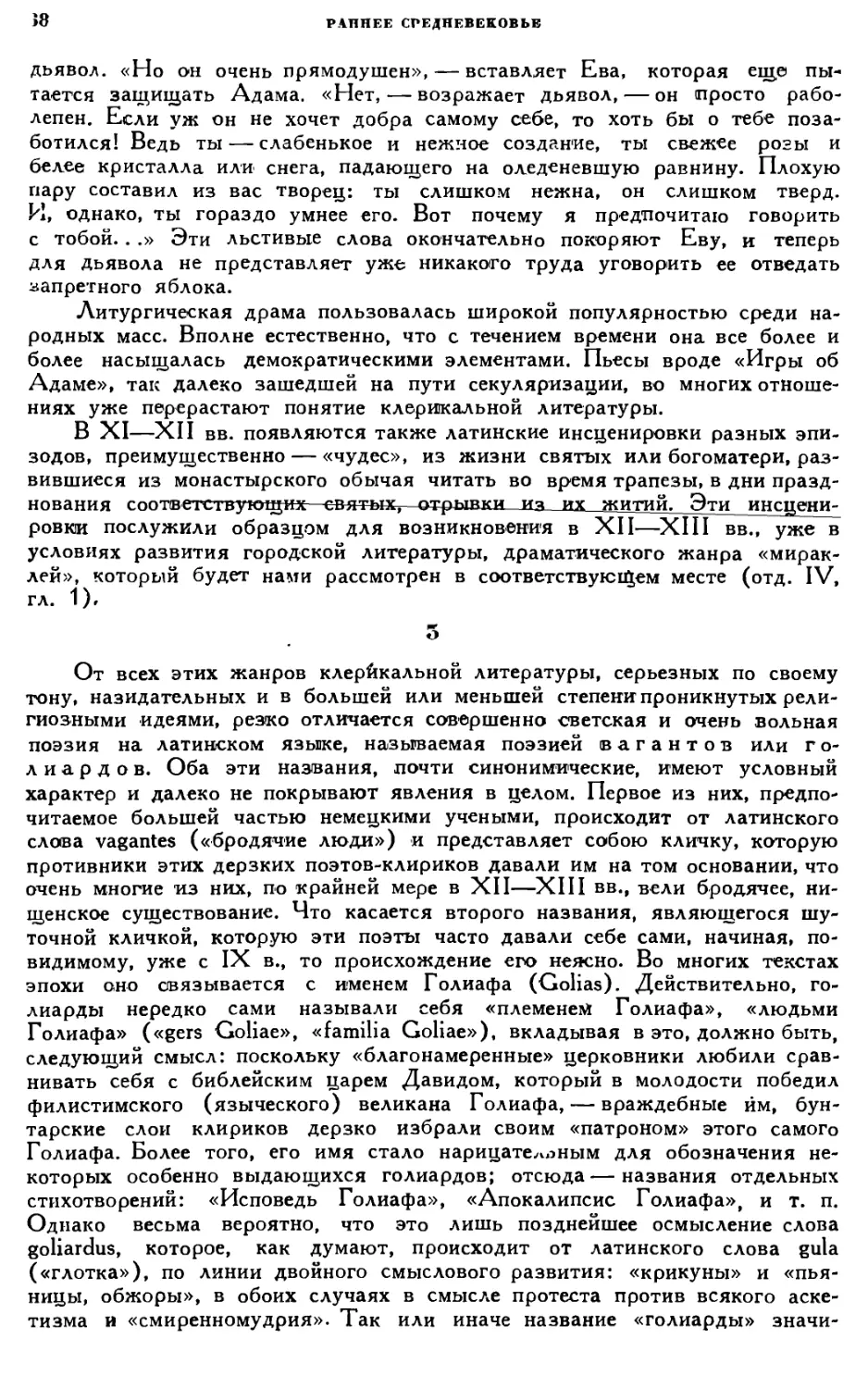

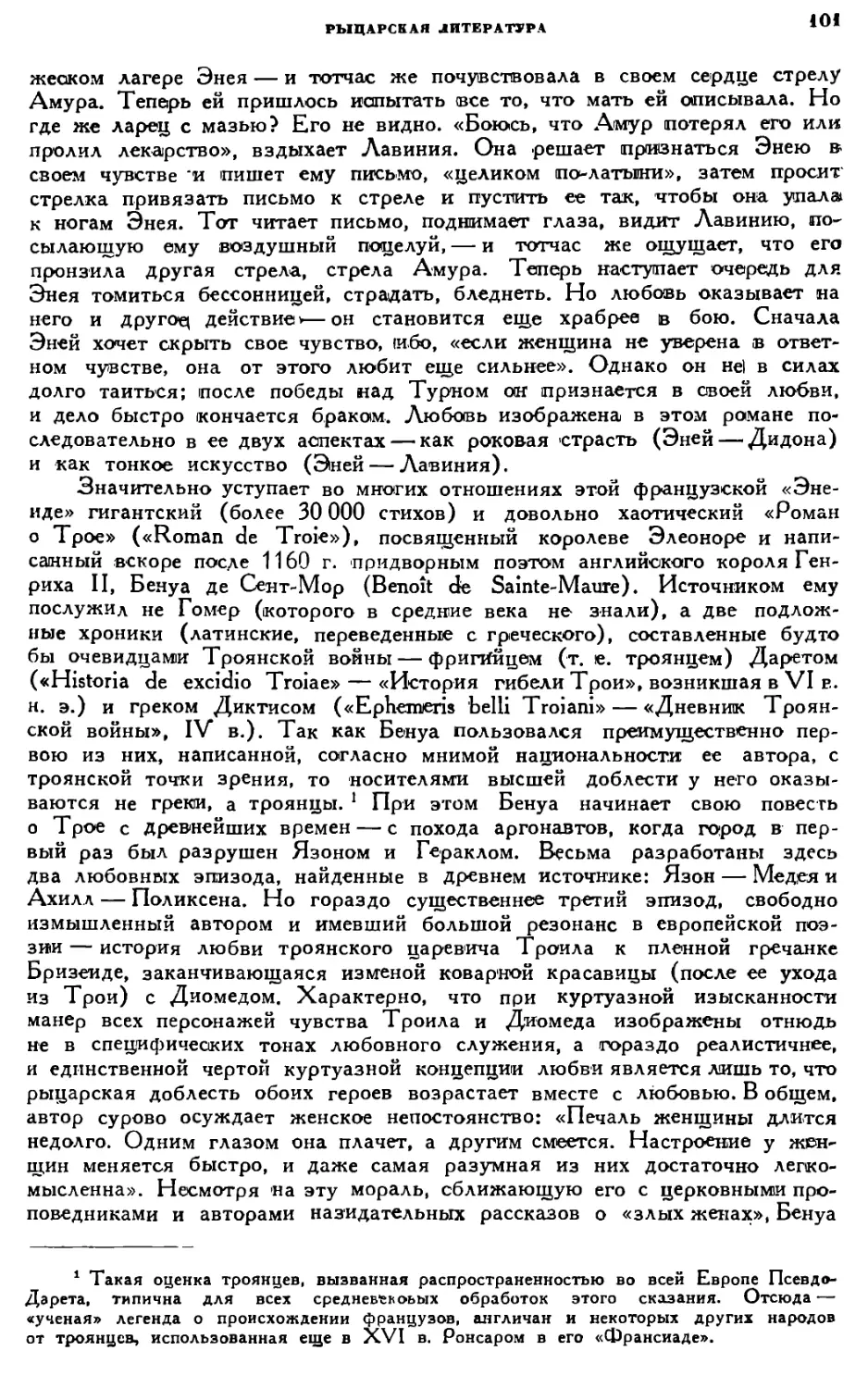

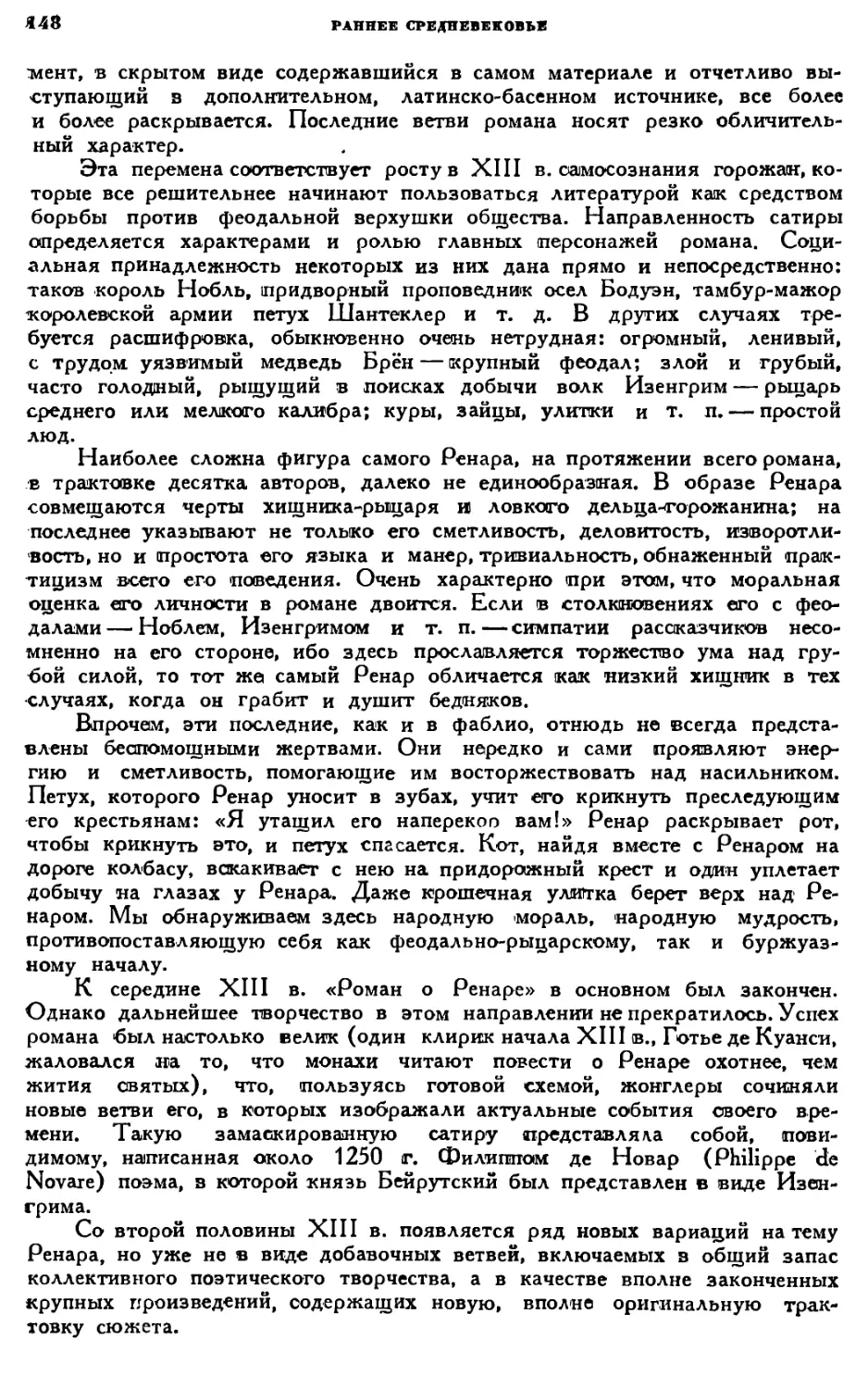

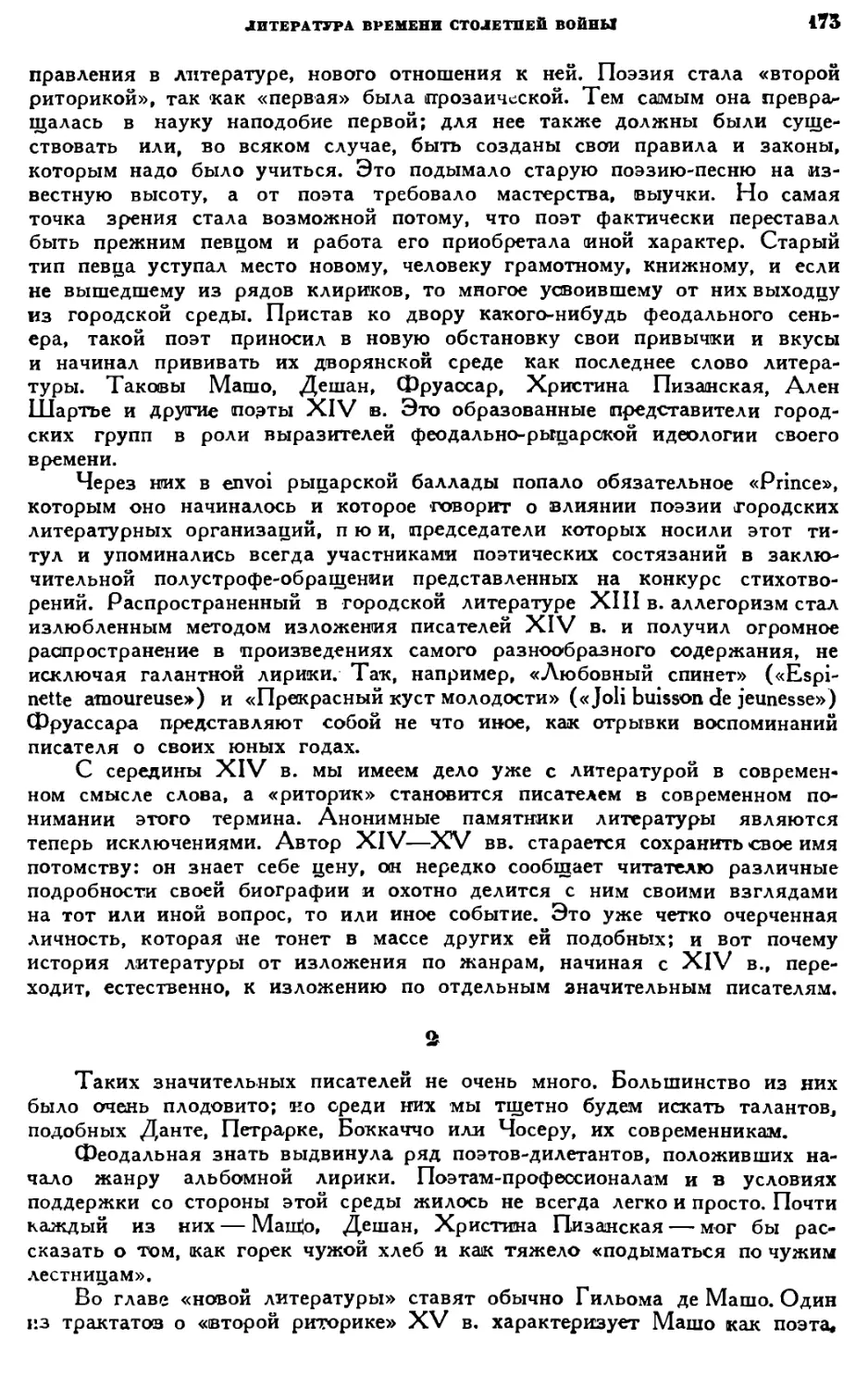

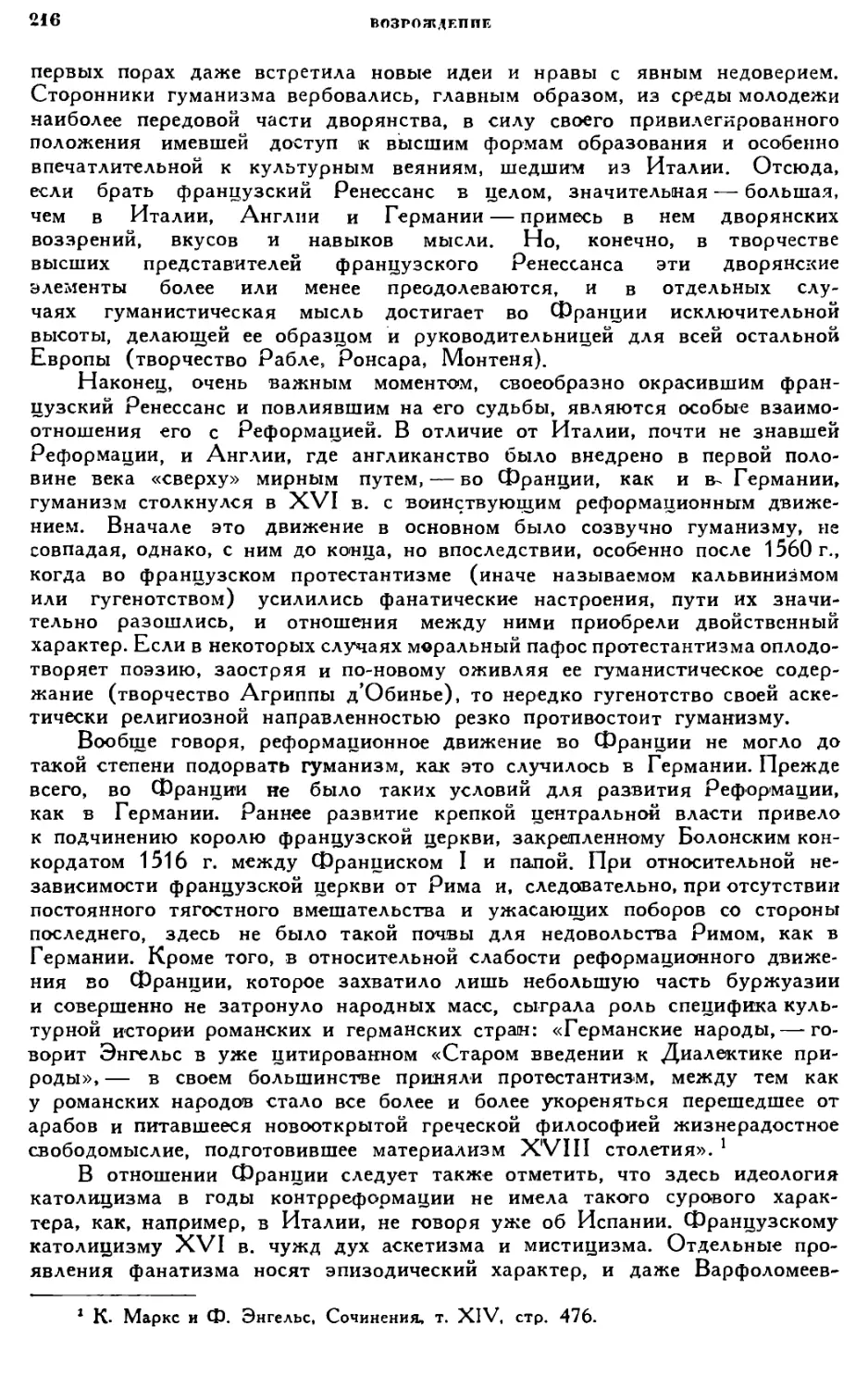

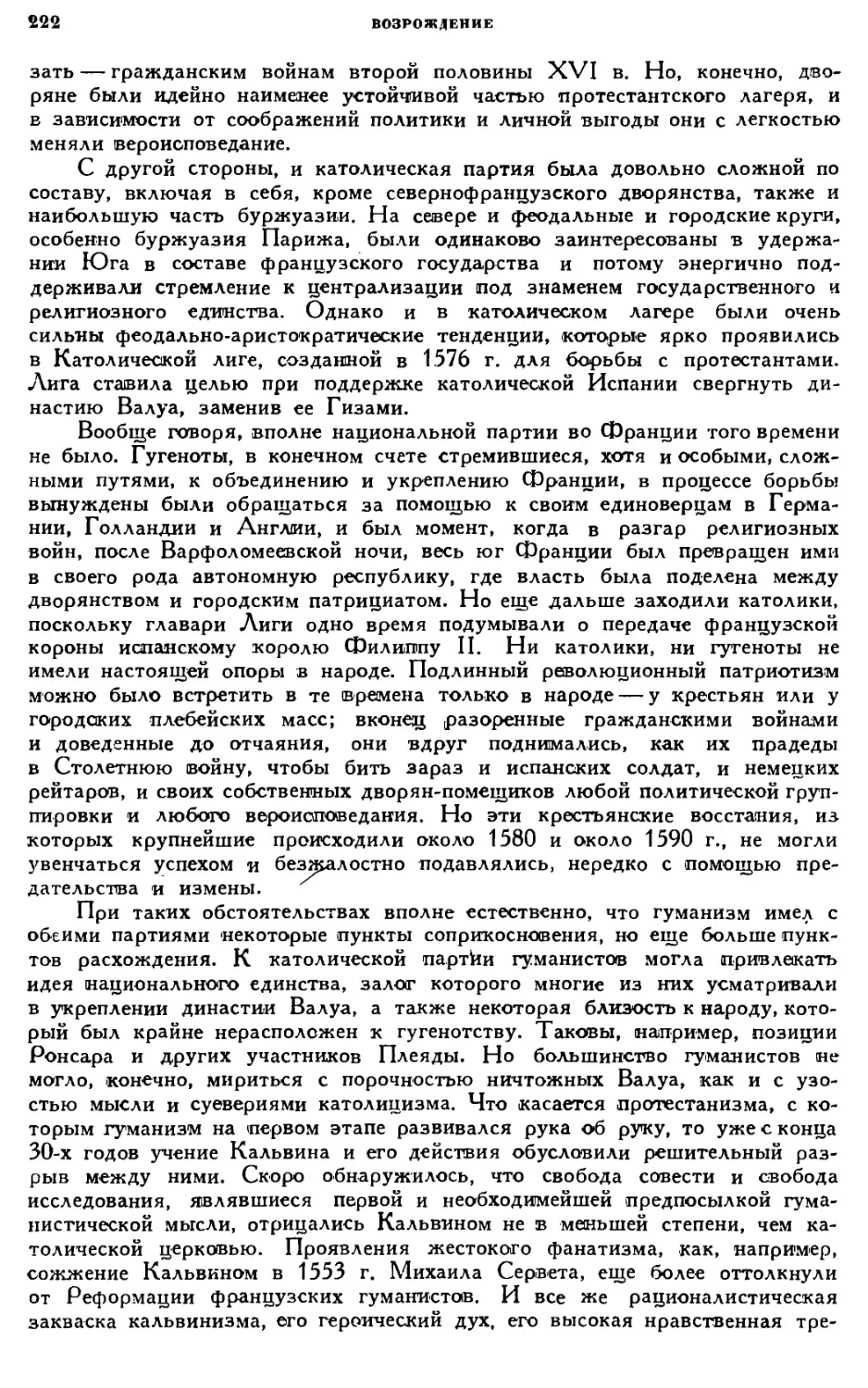

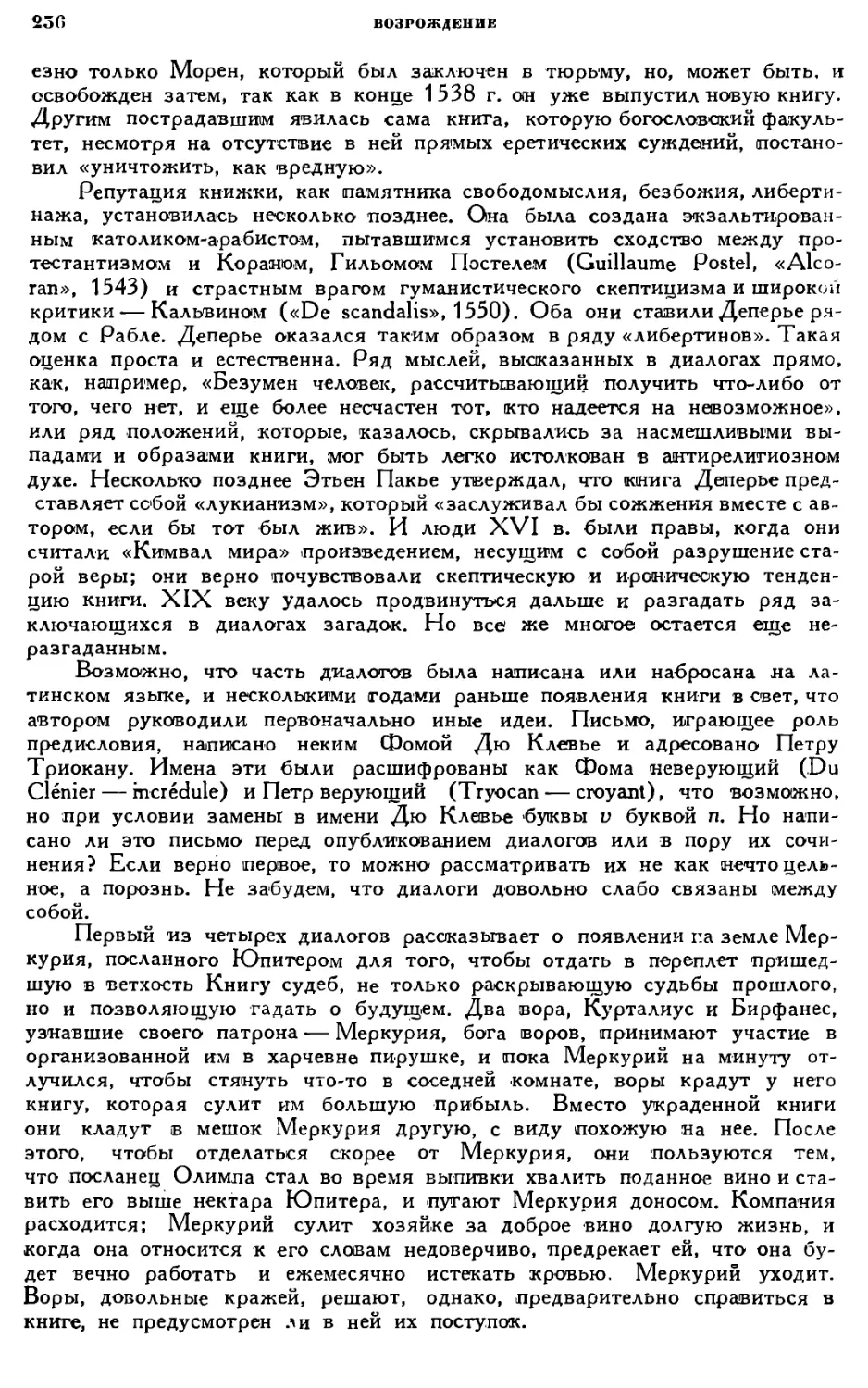

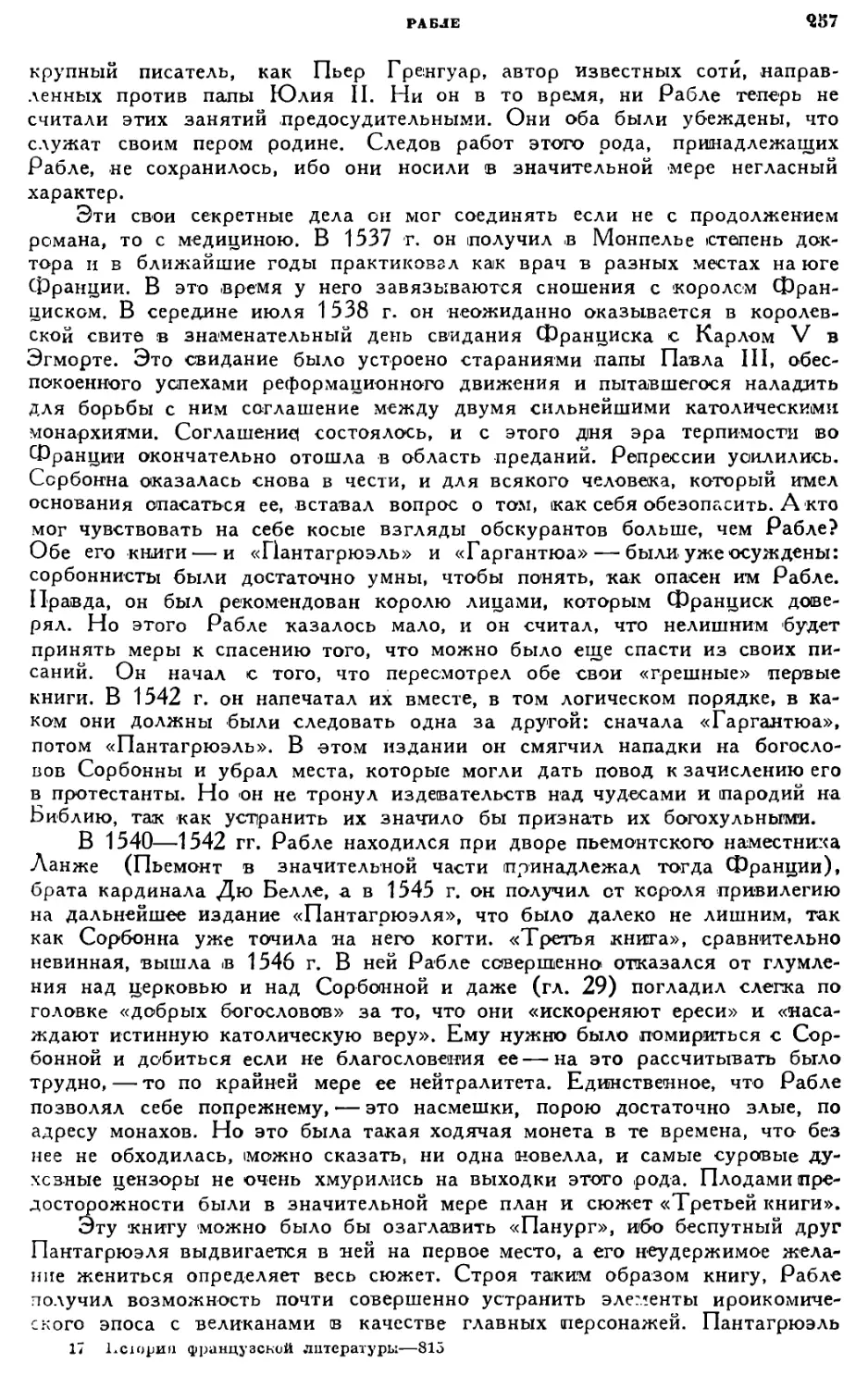

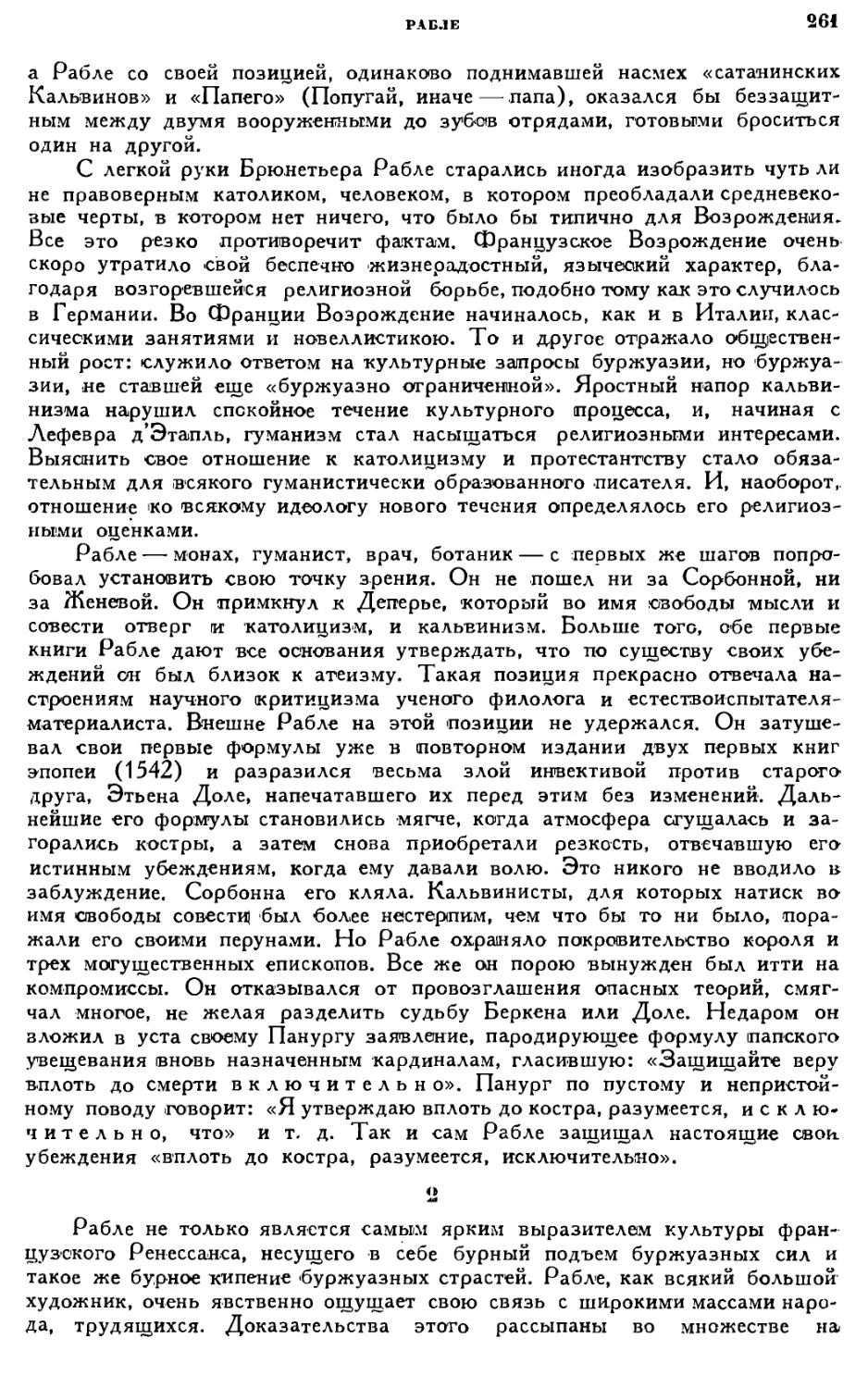

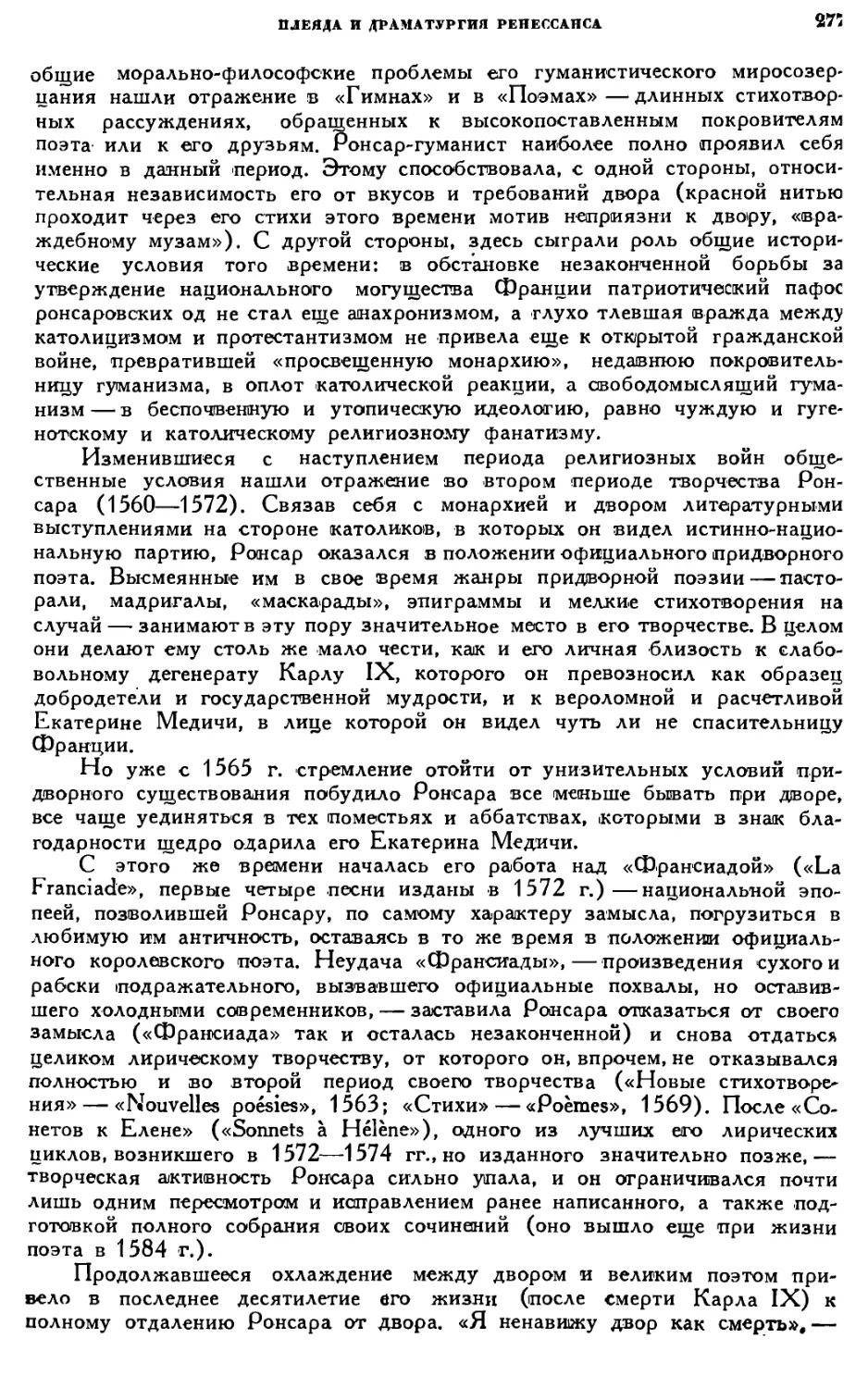

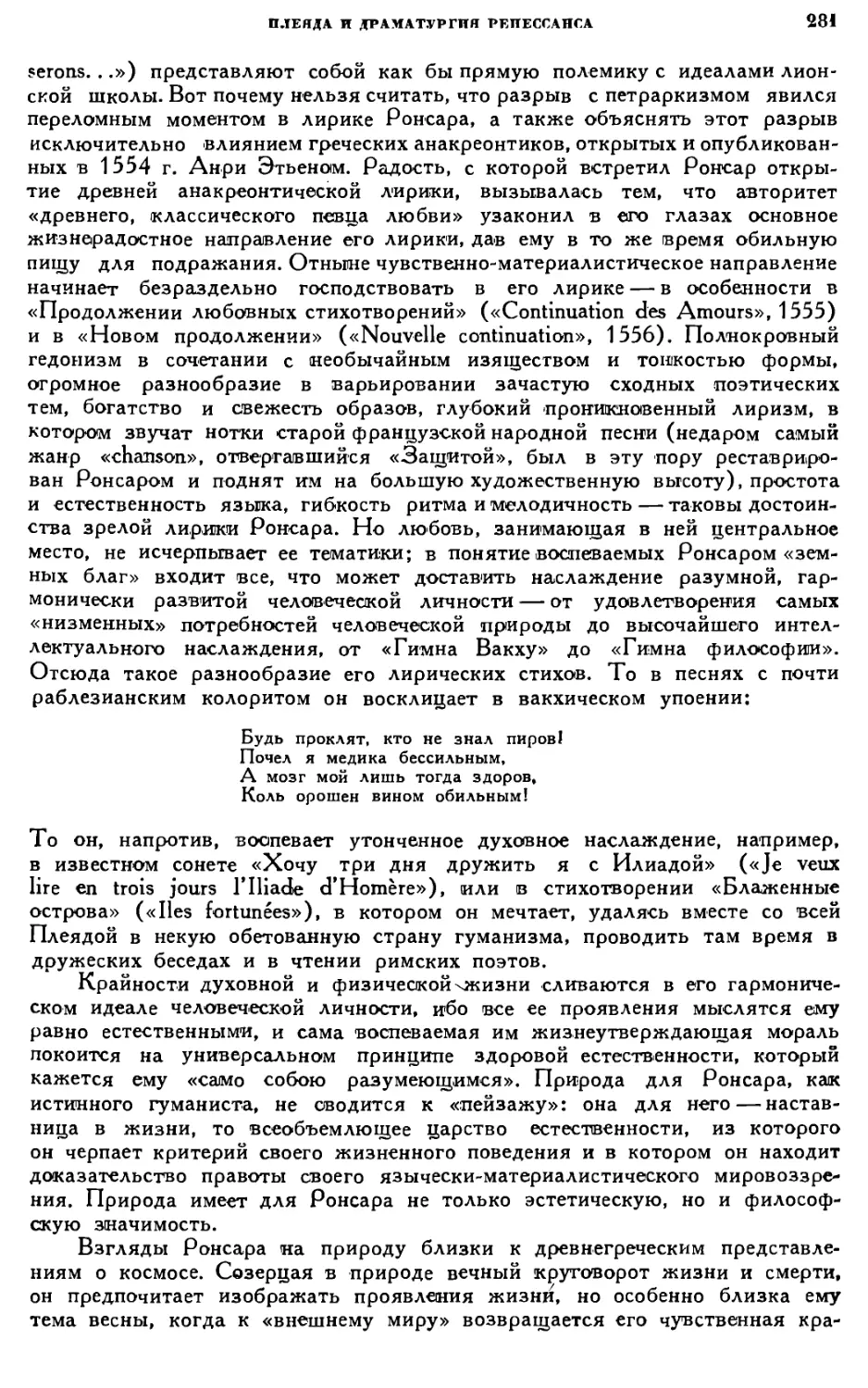

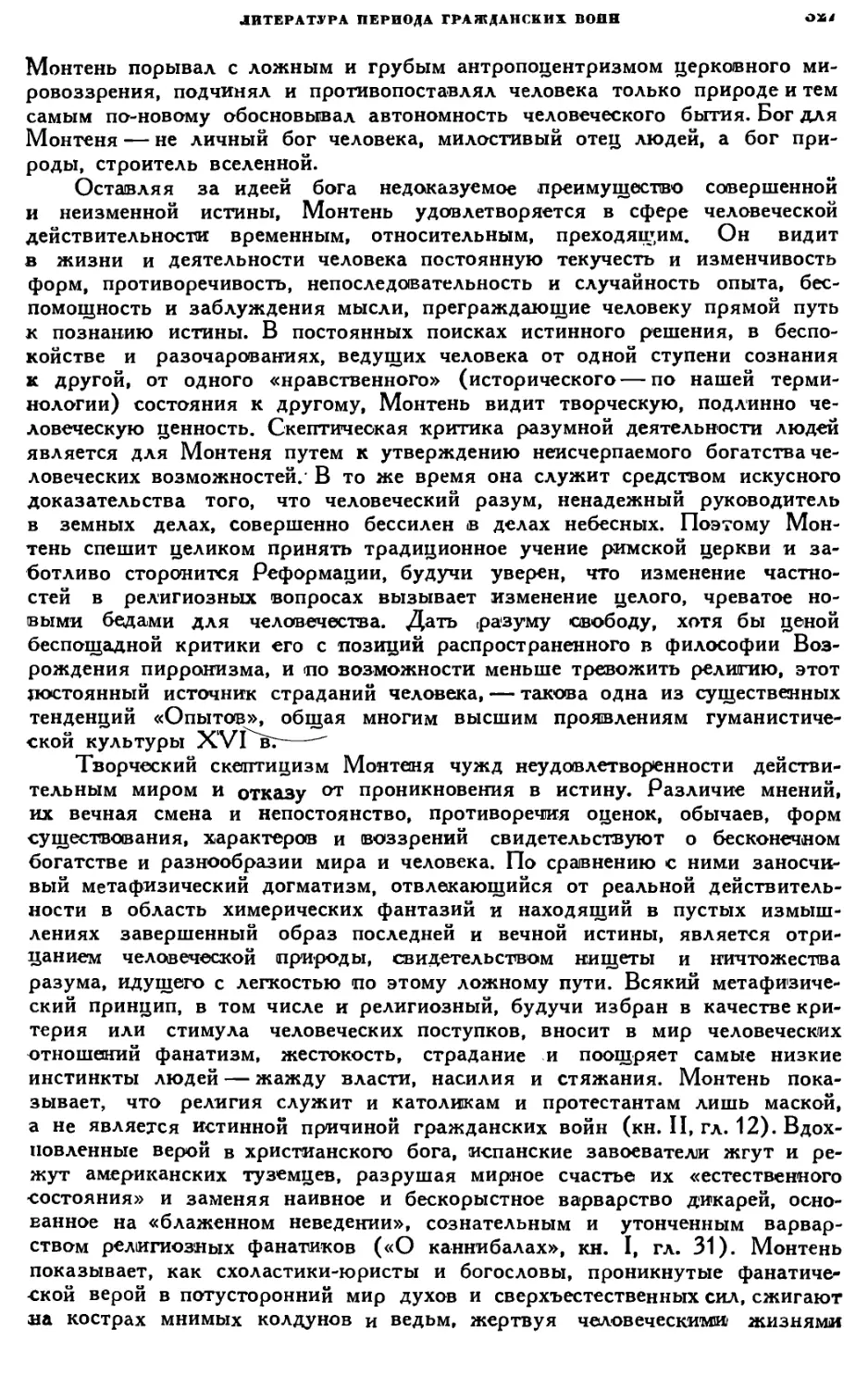

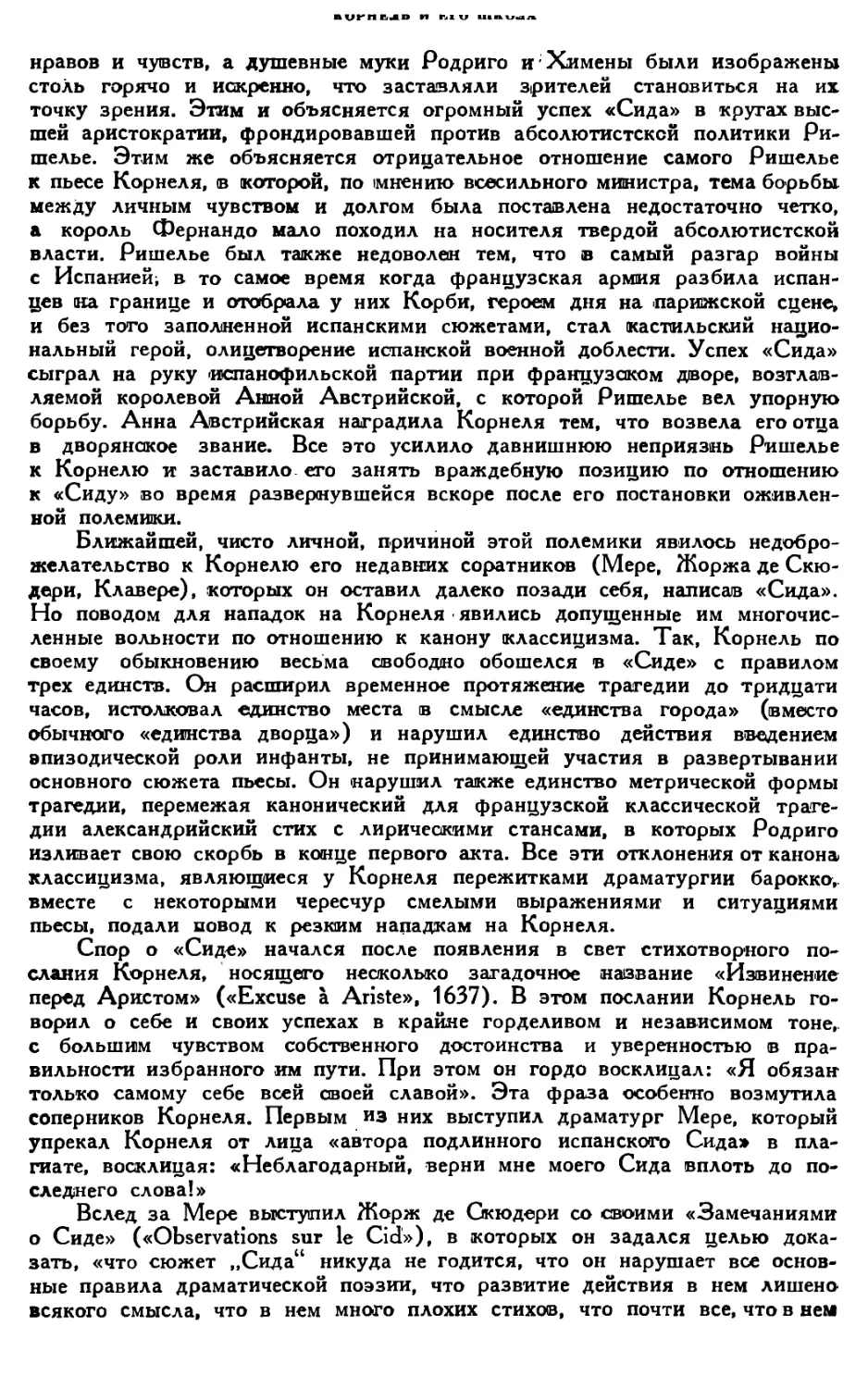

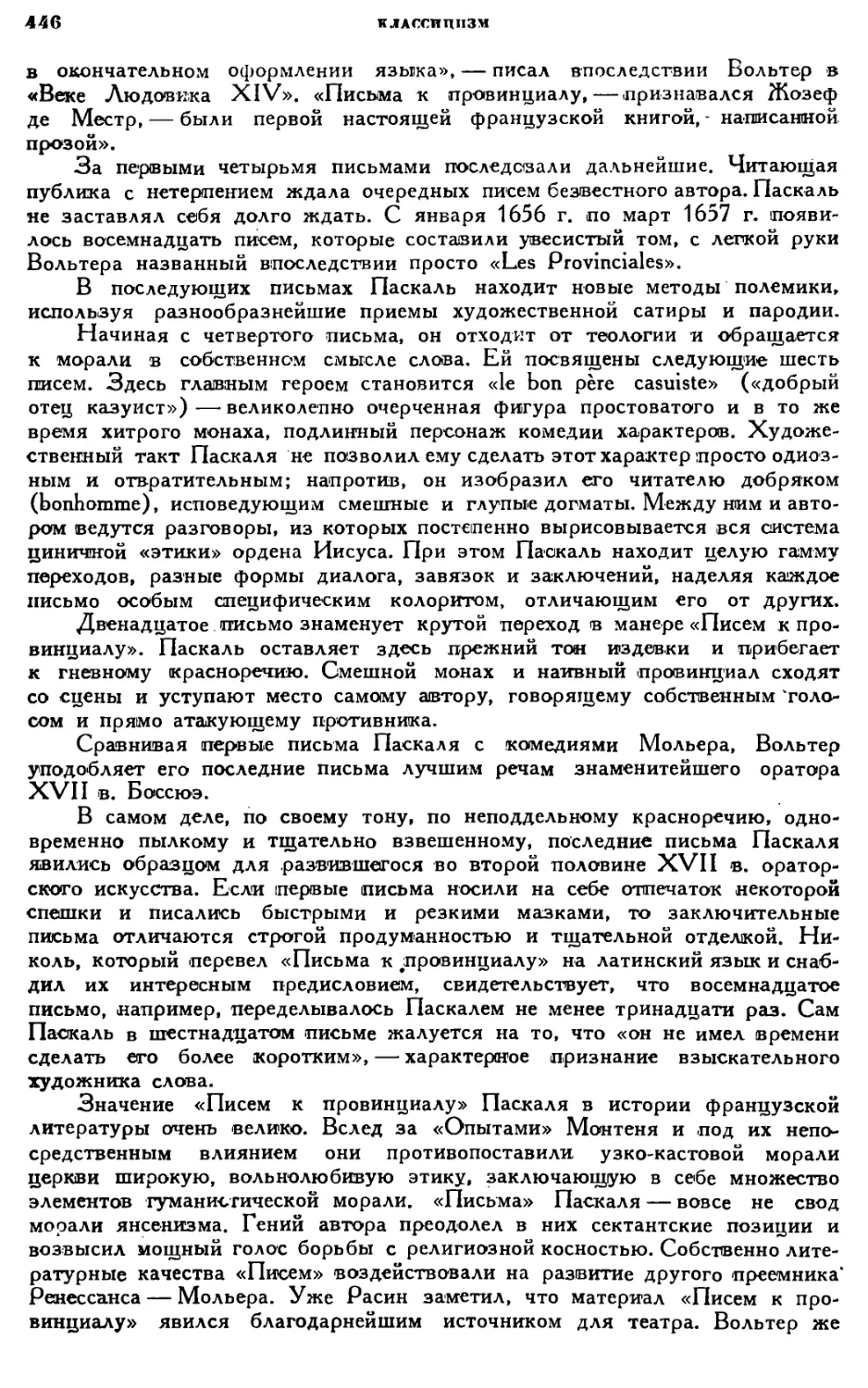

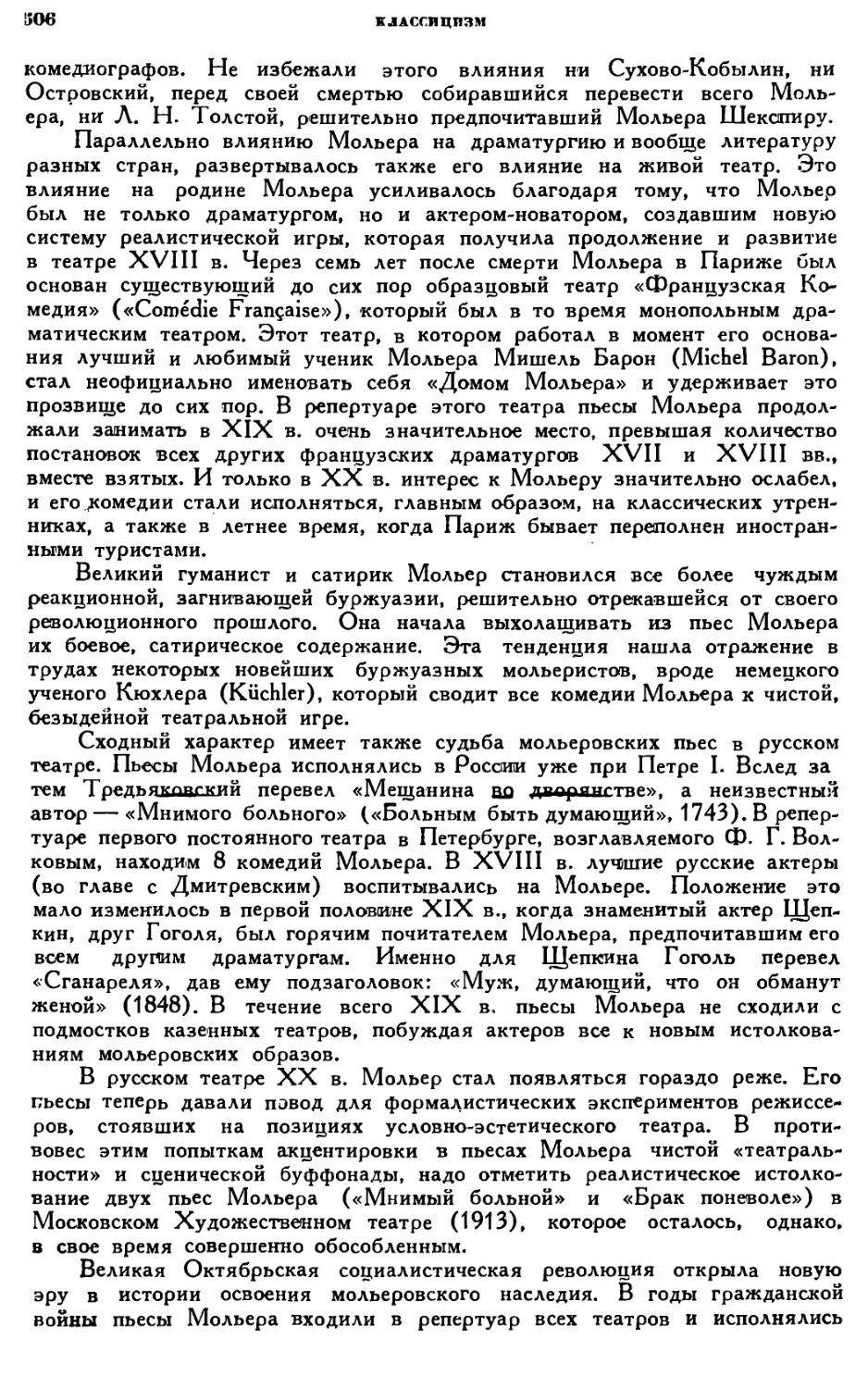

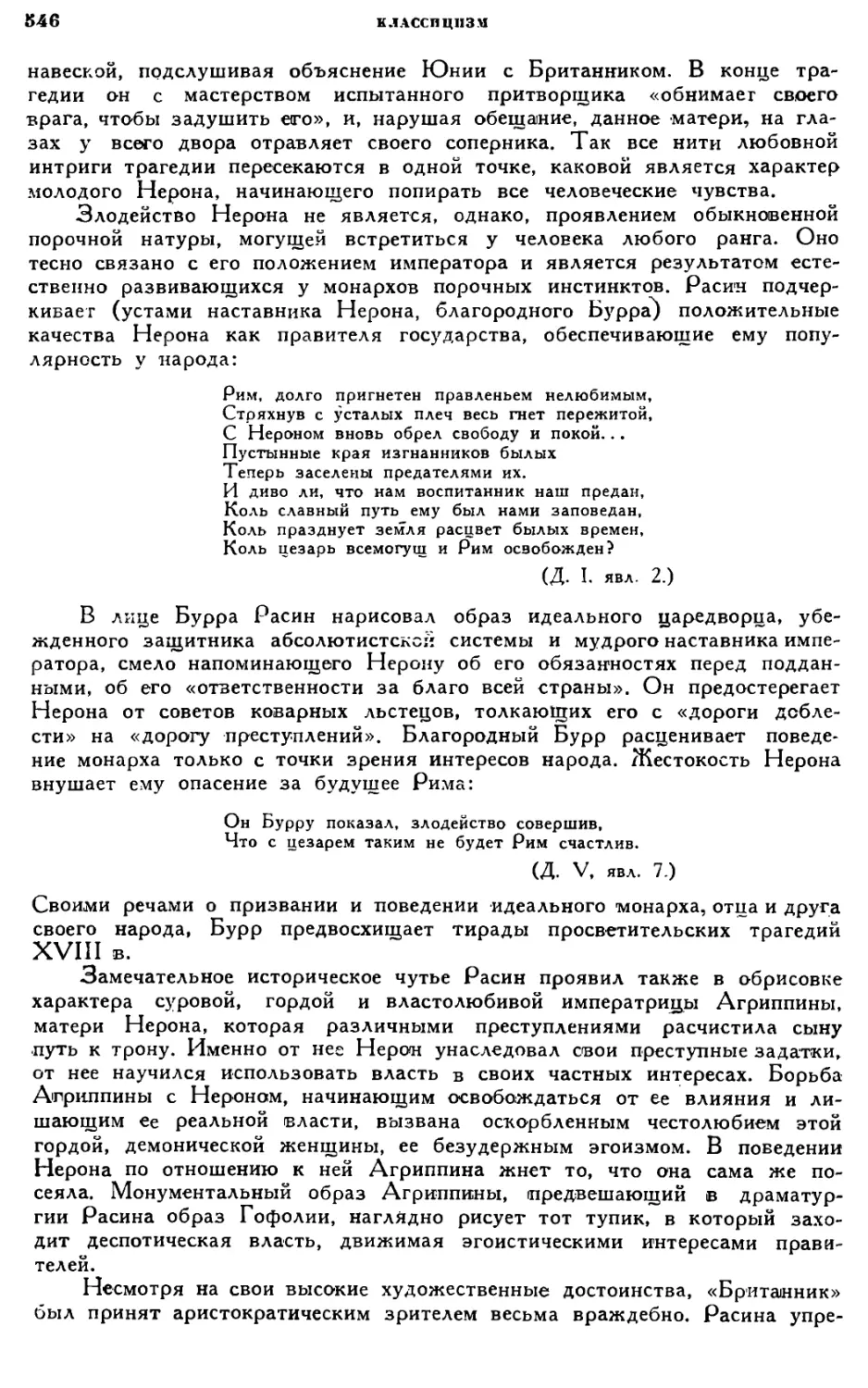

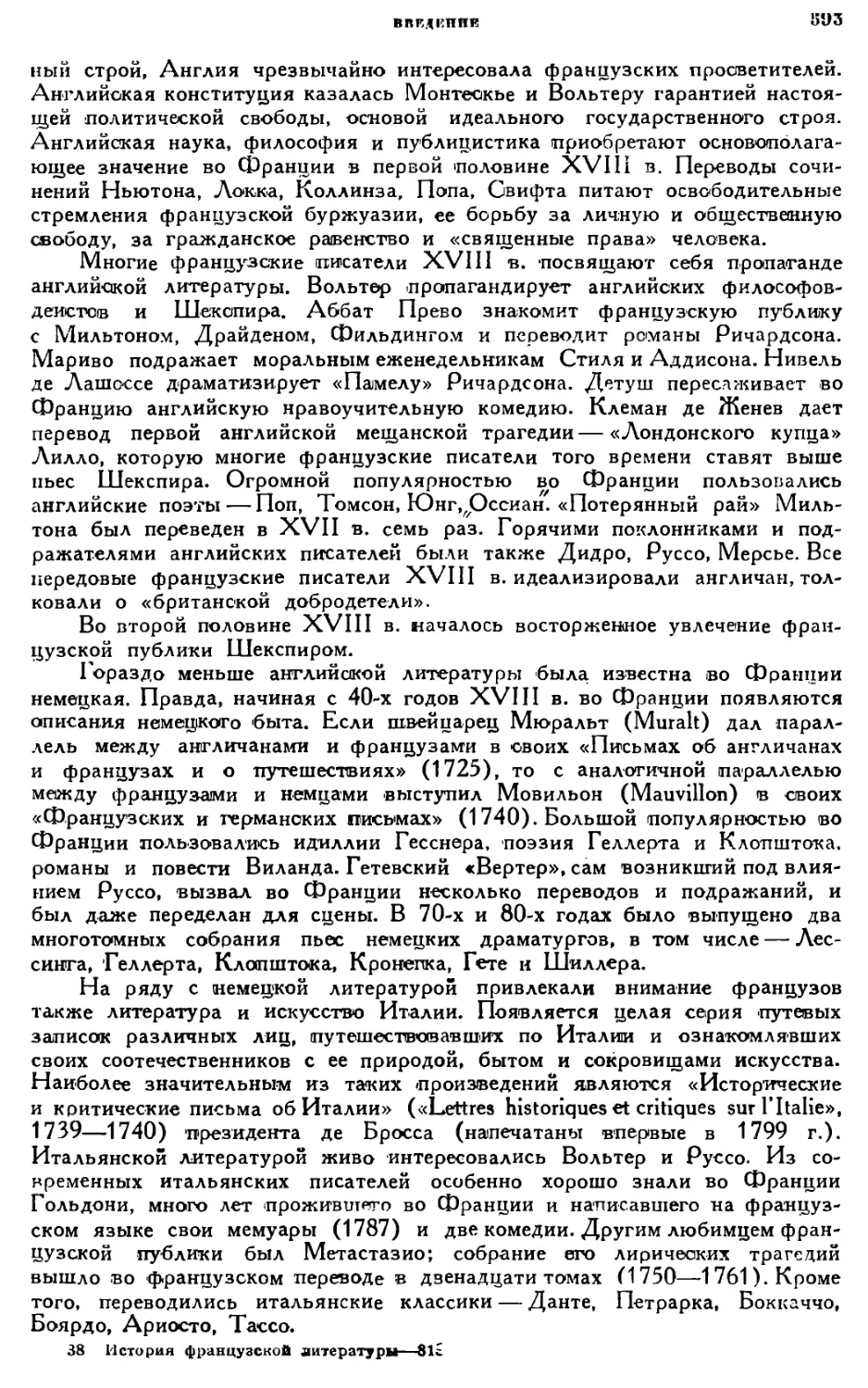

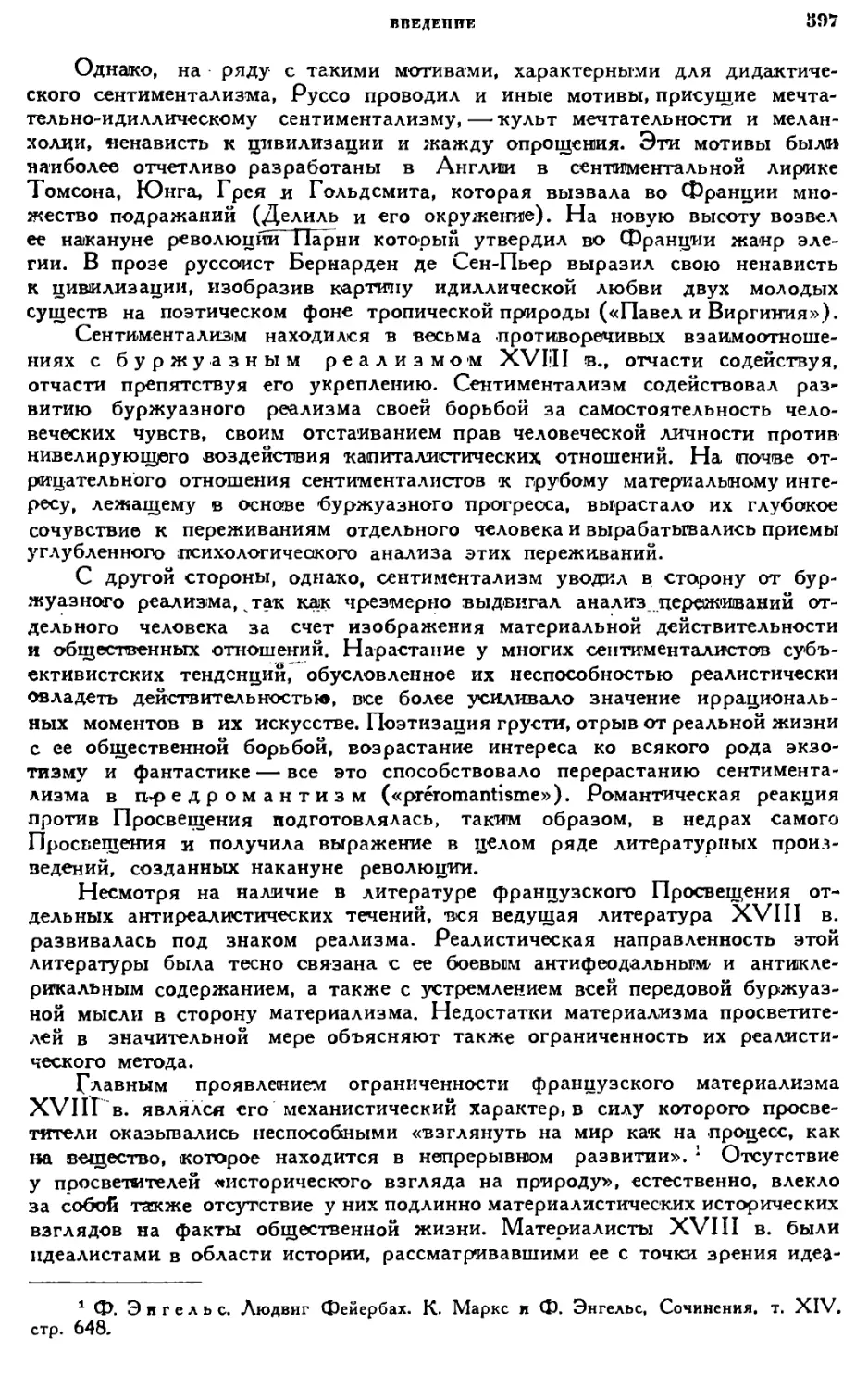

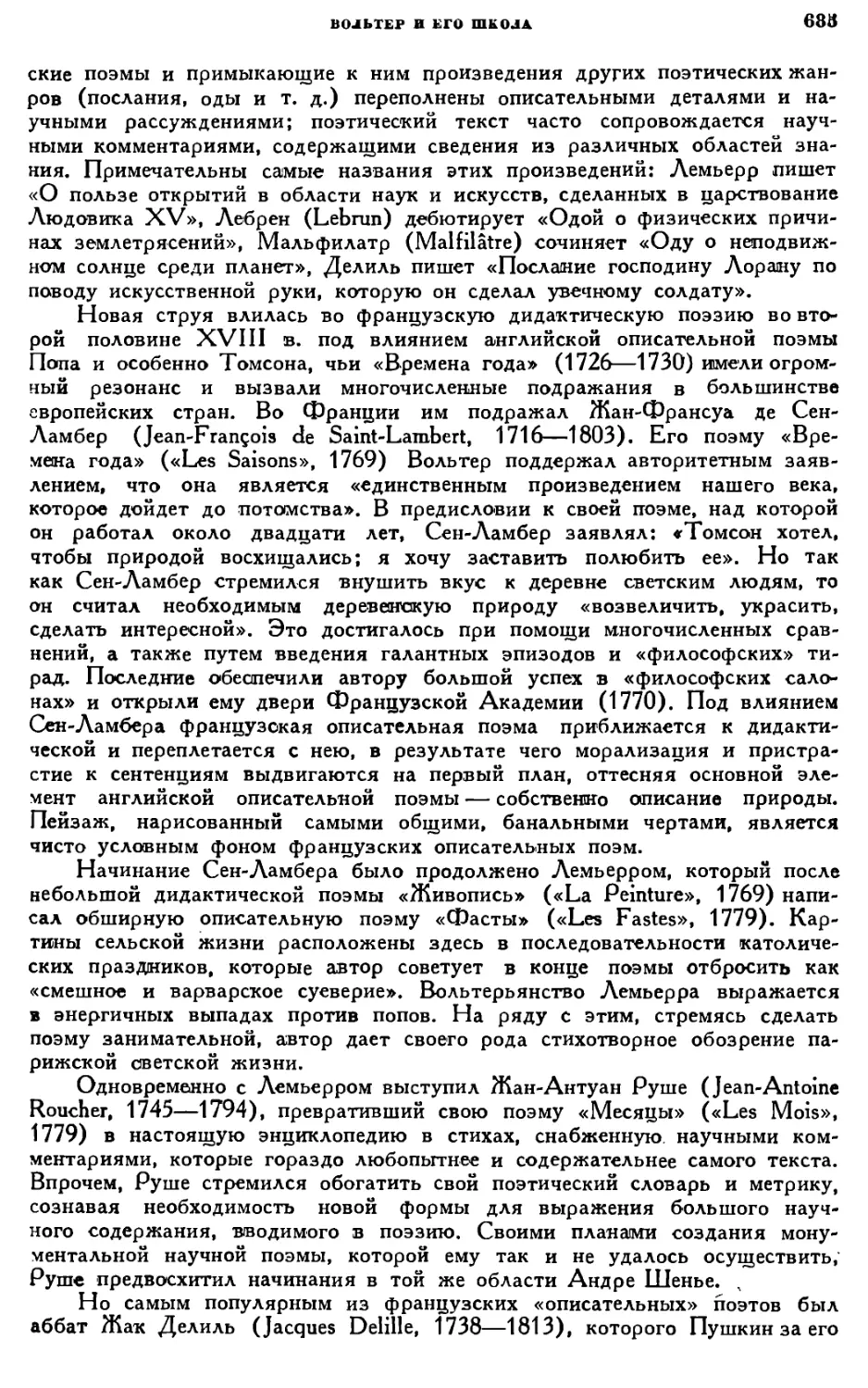

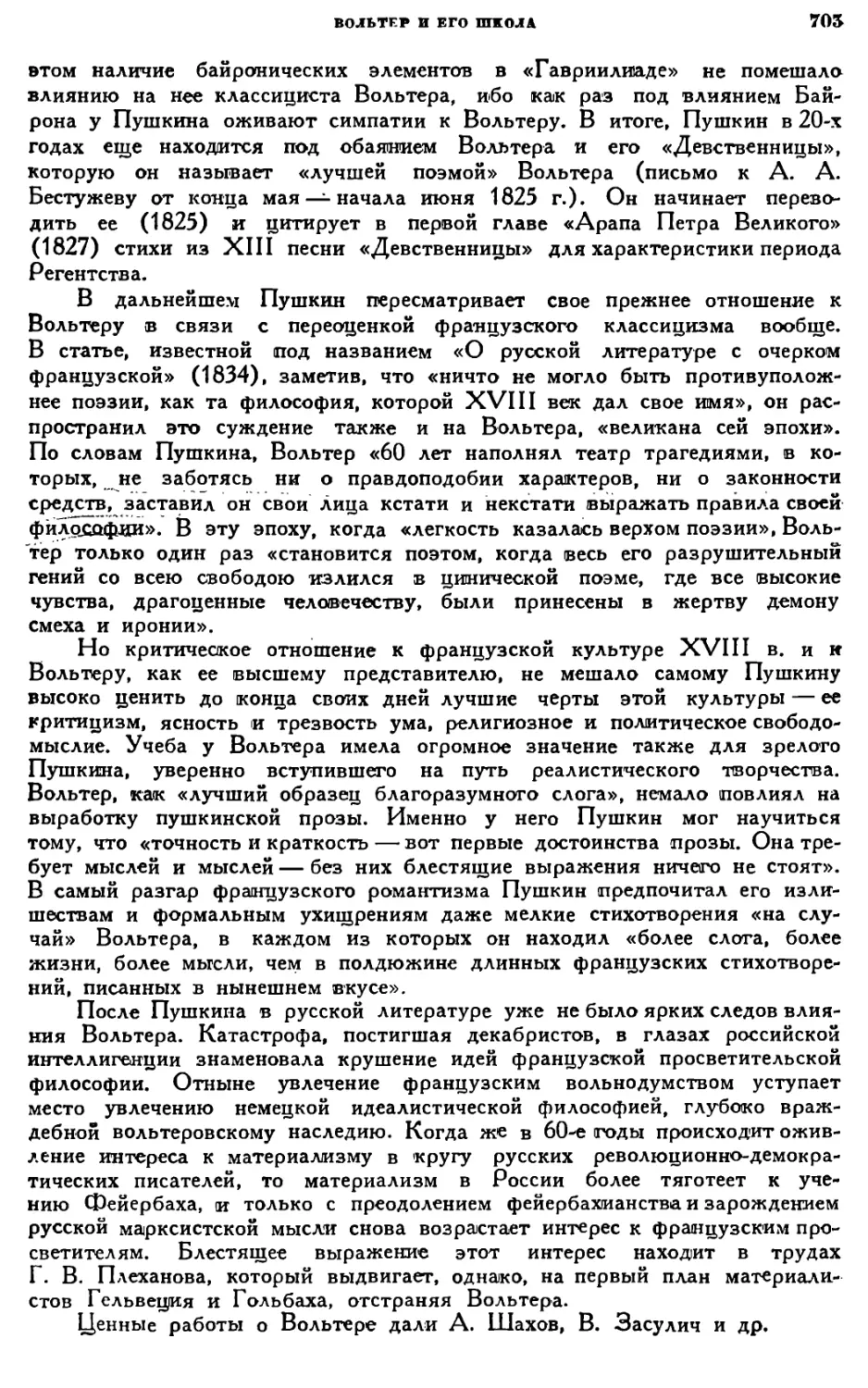

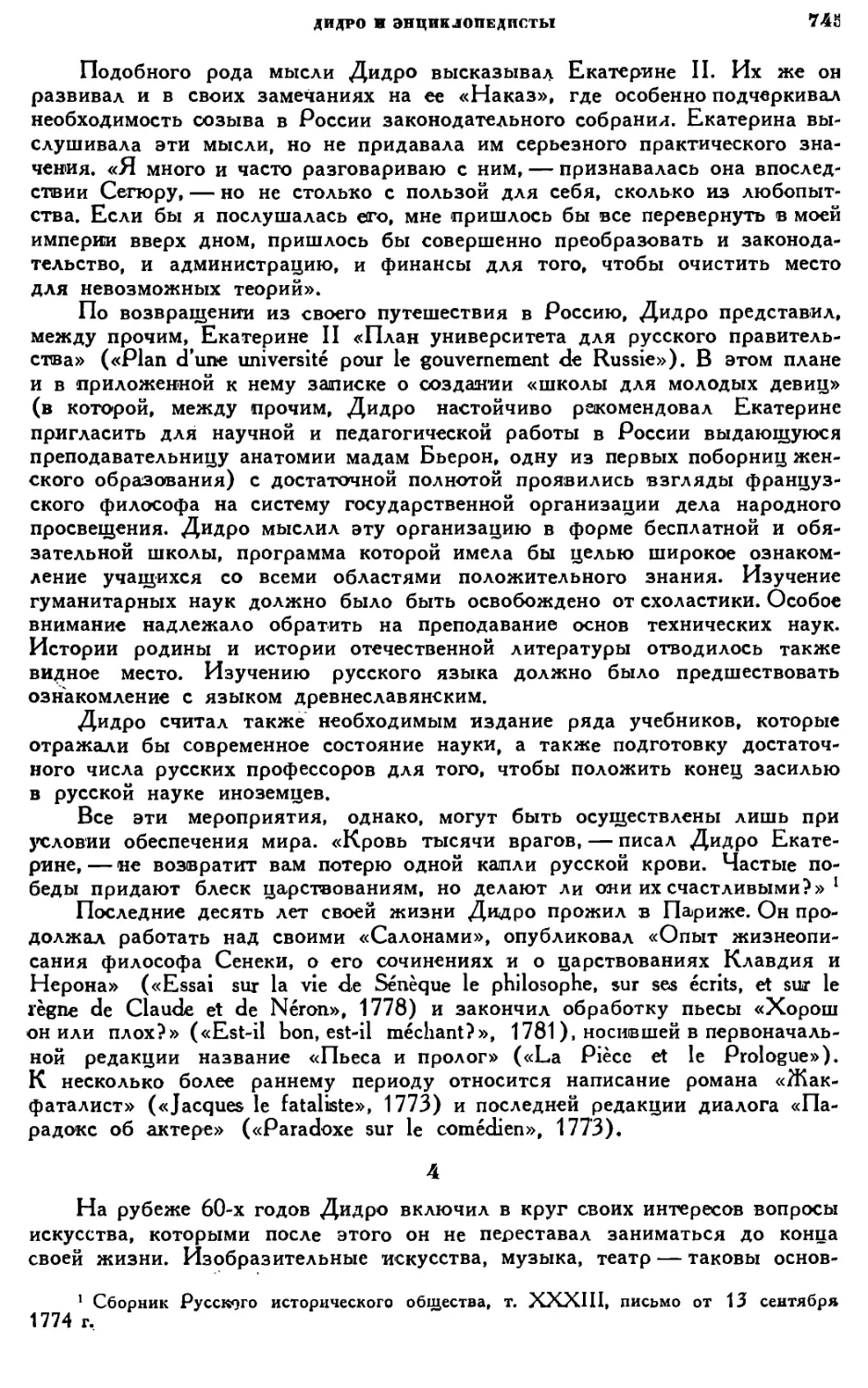

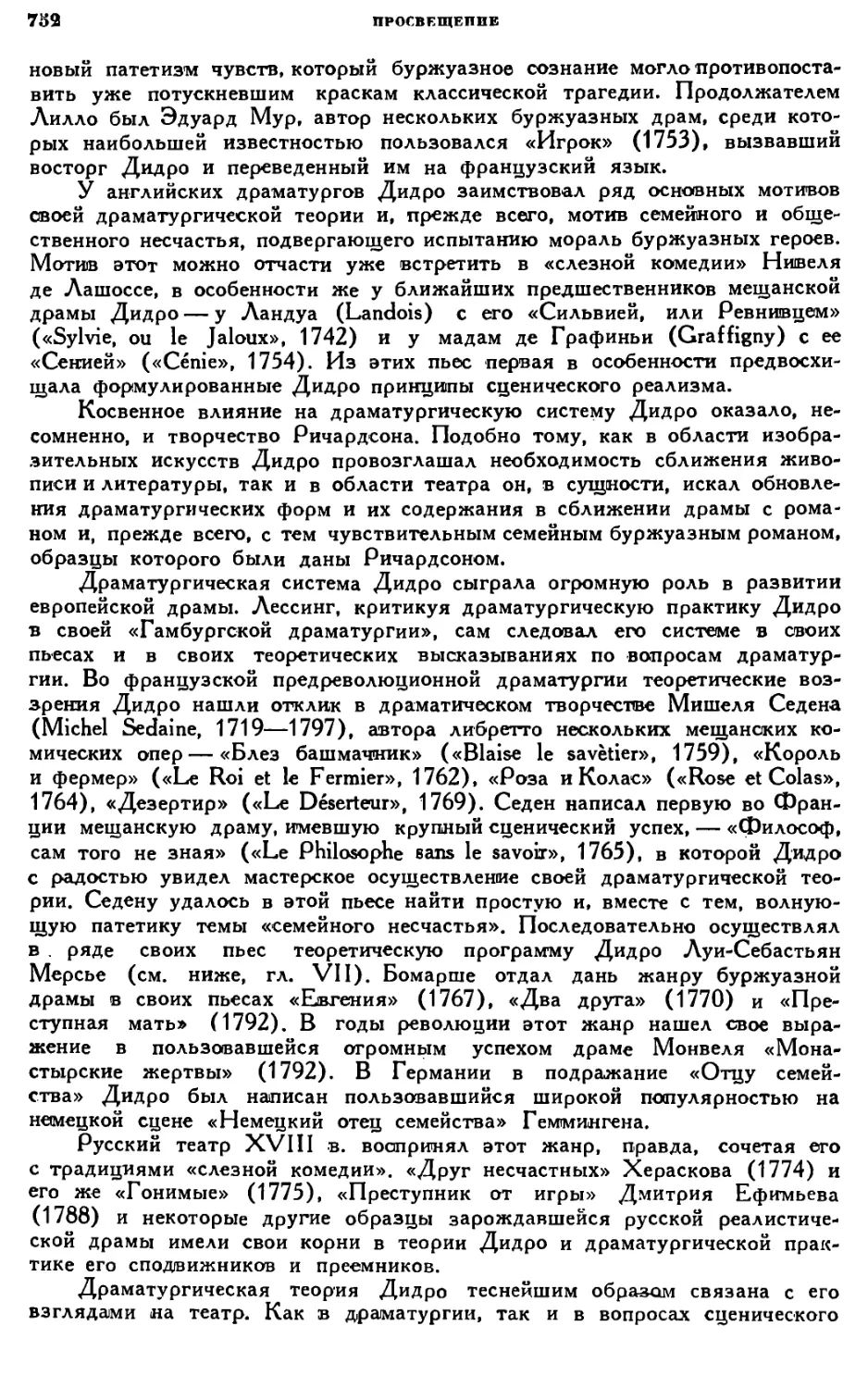

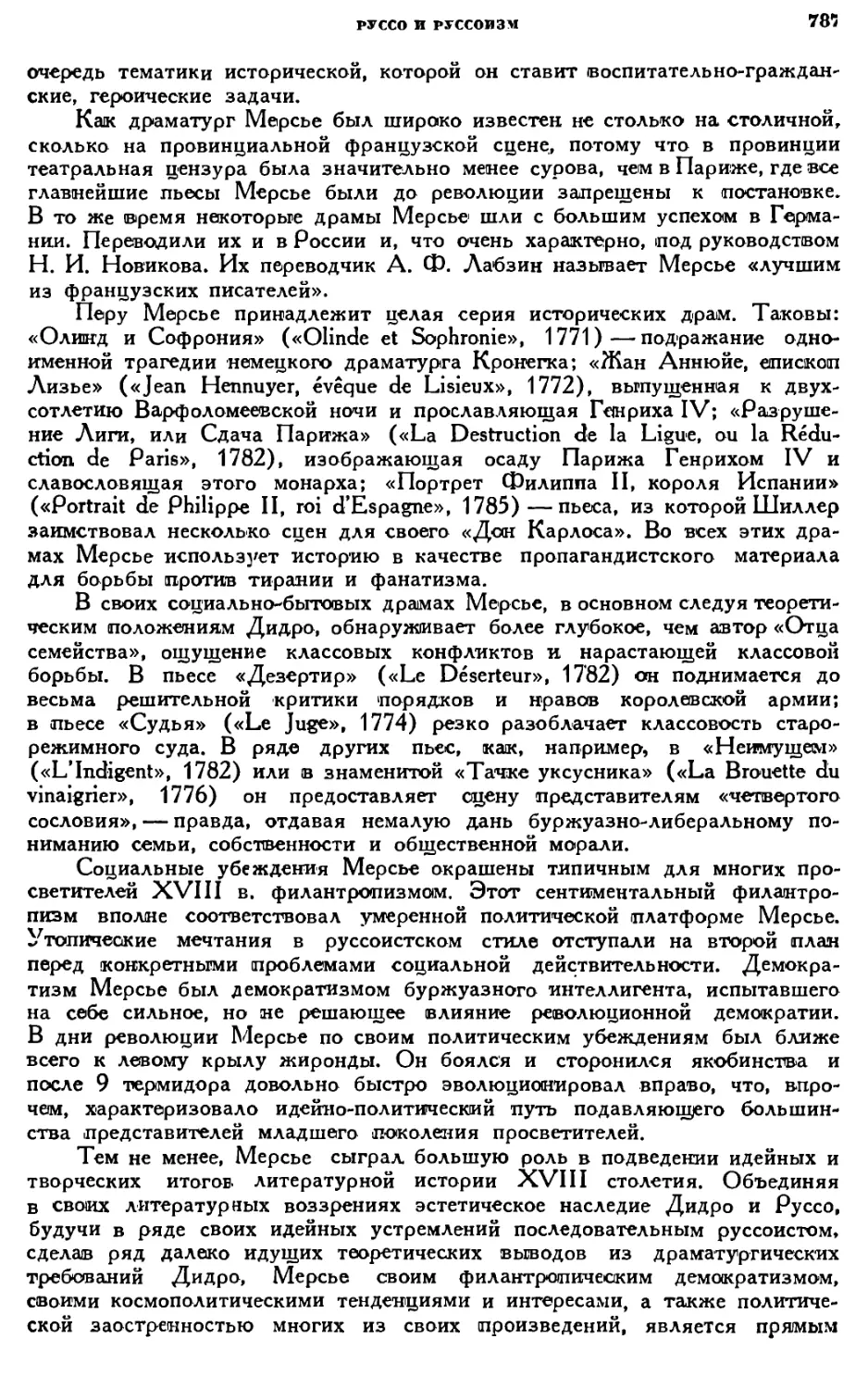

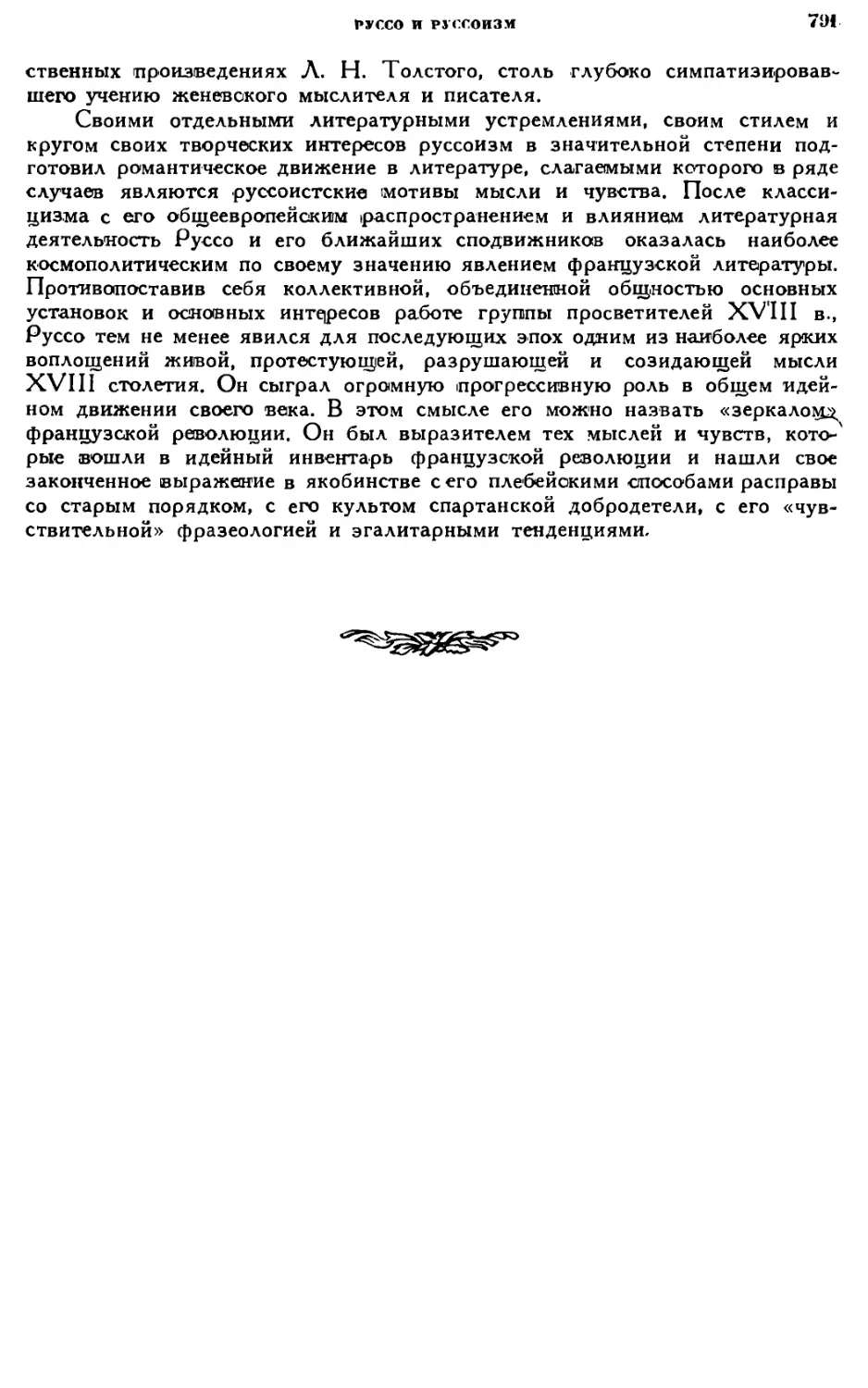

Битва при Гастингсе 1066 г.

Шпалера иа Байе (XI или начала XII в.).

язык отличается от русского. ' По этой причине можно было бы рассма-

тривать средневековую провансальскую литературу обособленно. Однако,

в виду тесной культурной связи обеих стран, развивающихся весьма сход-

ным образом, мы включаем в наш обзор также и крупнейшие явления про-

Еансальской литературы. Что касается Нормандии, захваченной в начале

X в. норманнами (датчанами) и затем уступленной им по договору 911 г.

Карлом Простоватым, то здесь завоеватели так быстро романизирова-

лись, что уже в третьем поколении забыли свой язык, и Нормандия в

культурном отношении стала одною из коренных и литературно чрезвы-

чайно активных провинций Франции.

С другой стороны, область французского языка и литературы выхо-

дила за пределы Франции. В 1066 г. нормандский герцог Вильгельм II

(впоследствии прозванный Вильгельмам Завоевателем), в войске кото-

рого было много выходцев из Фландрии, Анжу и т. п., вторгся в Англию

и одержал при Гастингсе решительную победу, отдавшую ему во власть

всю страну. После этото среди английской военно-помещичьей аристокра-

тии получили преобладание бароны французского происхождения, и на

целых три столетия французский язык (так называемый англо-нор-

мандский диалект его) стал языком двора, аристократии, судопроизвод-

ства и высшей администрации. Основная масса населения сохранила англо-

саксонский язык и культивировала национальную литературу на нем, но

среди высших классов, состоявших главным образом из потомков выходцев

из Франции, развилась клерикальная и рыцарская литература, вполне по-

добная французской. Политические связи между обеими странами усили-

вали беспрерывный культурный обмен между ними, в результате которого

литературные связи стали столь тесными, что иногда, имея две версии

одной и той же поэмы — англо-нормандскую и французскую,—мы не в со-

стоянии бываем решить, какая из них основная и какая производная.

Само собой понятно, что англо-нормандская литература включена нами

в данный обзор.

Необходимо добавить, что французская поэзия, развивавшаяся на

континенте, имеет также диалектальный характер. Эпоха феодальной раз-

дробленности есть эпоха господства диалектов. Поэты различных областей

1 Граница провансальского и французского языков начинается на западе от Жи-

ронды (устья Гаронны) и описывает дугу, сначала поднимающуюся к северу, затек

опускающуюся к югу. Главные географические пункты этой линии: Бордо—Люссак—

Монлюссон — южная часть департамента Изеры.

ВВЕДЕНИЕ

21

Битва при Гастингсе 1066 г.

Шпалера иг Байе (XI или начала XII в.)-

Франции до XIII в., а иногда и позже, сочиняют обычно на своих род-

ных наречиях, которые воспринимаются ими как особые языки. В эпиче-

ской поэме XIII, в. «Айоль и Мирабель» («Aiol et Mirabel») про героиню

говорится: «Она знала по меньшей мере четырнадцать языков; она умела

говорить по-гречески и по-армянски, по-фламандски,' по-бургундски

и по-сарацински, по-пуатевински и по-гасконск и». Фактически,

однако, различия между французскими диалектами были не столь велики,

чтобы препятствовать взаимному пониманию лиц, говоривших на них.

Лучшее доказательство — дальние скитания многих жонглеров, всюду на-

ходивших удовлетворявшихся их рецитацией слушателей. К тому же в

поэтическом творчестве уже с XII/ в. обнаруживается тенденция к уста-

новлению единого литературного языка, в основу которого кладется на-

речие Иль-де-Франса, т. е. Парижа и его области (из которого впослед-

ствии разовьется общефранцузский национальный язык) и очень близ-

кий к нему нормандский диалект.

Поскольку Франция «а протяжении всего раннего средневековья пред-

ставляла классическую форму феодализма, являясь в культурном отношении

самой передовой страной в Европе, ее язык и литература были широко рас-

пространены за ее пределами. Поэт XIII в. Адене Ле-Руа (Adenet le Roi)

в своей эпической поэме «Берта Большеногая» («Berthe aux grands pieds»),

рассказывая о временах отца Карла Великого, но, конечно, перенося в древ-

ность современные ему нравы, говорит: «В немецкой земле существовал

обычай, что все вельможи, графы и маркизы держали при себе французов,

чтобы те обучали французскому языку их сыновей и дочерей. Поэтому

король, королева и светлоликая Берта знали французский язык, на ко-

тором говорят в Париже, почти так же хорошо, как если бы они родились

в Сен-Дени». Французские жонглеры занесли в Северную Италию и Ис-

панию французский героический эпос, точно так же, как провансальские

трубадуры распространили в этих странах знакомство со своей лирикой.

Наиболее значительные французские литературные жанры вызывали пере-

воды и подражания у всех народов Западной Европы, развивав-

шихся аналогичными с Францией путями, но с некоторым запозданием

Особенно отчетлива литературная гегемония Франции в XII—XIII вв.,

т. е. в пору наибольшего творческого расцвета рыцарской и городской

литературы.

Периодизация раннесредневежовой французской литературы опреде-

ляется ходом общего исторического развития Франции этого времени. По-

22

РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

воротным моментом является расцвет в XIII в. городов, как новой обще-

ственно-политической силы, получающей в скором времени преобладающее

значение. До этого момента борьба в основном ведется между земельным

дворянством или рыцарством и крестьянами, иначе говоря народными

массами. Между ними в культурном плане как бы особняком стоит духо-

венство, которое в общественно-политическом отношении примыкает, со-

гласно своему внутреннему расслоению, к двум вышеназванным силам,

именно: крупное и среднее духовенство — к рыцарству, низшее — к на-

родным массам. Обладая монополией грамотности и школьной образован-

ности, духовенство разрабатывает наиболее раннюю на французском языке

письменную литературу, имеющую более или менее «ученый» характер.

В результате этого, до XIII в. мы имеем три самостоятельных, хотя

и перекрещивающихся между собою литературных потока, зарождающихся

в определенной последовательности. Первый из них, основной и первичный,

питающий собою оба остальных — народная поэзия. Второй —- воз-

никающий немного позднее, но все же очень рано — литература кле-

рикальная. Третий, наиболее поздний из всех — вырастающая лишь

в XII в. на основе не только народной, но и клерикальной литературы

поэзия рыцарская.

Подъем) городов в XIII в. существенно меняет картину. В связи с из-

менением культурных' условий клерикальная литература теряет свою обо-

собленность и вливается в литературу городскую как органическая часть

ее. Рыцарская литература продолжает самостоятельное существование, но

быстро приобретает эпигонский характер, в своих наиболее жизненных

проявлениях проникаясь городскими веяниями, вследствие чего ее удобнее

рассматривать также совместно с городской литературой.

Что касается народной поэзии, то она и здесь оказывается тем кор-

нем, из которого вырастают наиболее значительные явления литературы,

однако в специфических условиях городского развития она облекается

в новые, типические для городской поэзии формы, вследствие чего рассма-

тривать ее обособленно от последней было бы очень трудно.

Таким образом, начиная с XIII и до самого конца XV в. наблюдается

большая целостность « единство литературного процесса, в котором пер-

венствующая роль принадлежит городской культуре. Лишь в период Сто-

летней войны (1337—1453) процесс этот нарушается, поскольку в специфи-

ческой военной обстановке временно снова всплывают аристократические

тенденции. Однако во второй половине XV в. равновесие восстанавливается,

и в условиях тесного сплочения трансформированной рыцарской и созре-

вающей буржуазной идеологии происходит подготовка Ренессанса,

ОТДЕЛ I

НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ

И ЕЕ ОТРАЖЕНИЯ

В ПИСЬМЕННЫХ ПАМЯТНИКАХ

(IX—XII вв.)

I

ародная поэзия, являющаяся основным источником я

предпосылкой всей средневековой французской литера-

туры, в своем чистом и непосредственном виде до нас не

дошла, так как клирики, относившиеся к ней враждебно,

не считали ее достойною записи.

Аишь в XV в., накануне Ренессанса, в связи с

распространением искусства письма (гораздо более ред-

кого в те времена, чем уменье читать) в светских, и

притом даже демократических кругах, появляются пер-

вые записи народных песен. Мы все же можем соста-

вить себе известное представление о первоначальном характере народной

поэзии и о ранних этапах ее развития на почве Галлии по упоминаниям

о ней в документах эпохи (в латинских хрониках, постановлениях свет-

ских и духовных властей, церковных проповедях и т. п.), по отражениям

и переработкам ее в возникших на ее основе, письменно закрепленных

литературных жанрах, по ее пережиткам в современном французском фоль-

клоре, наконец на основании аналогий с фольклором современных куль-

турно отсталых народов, переживающих соответствующие ступени обще-

ственного развития.

На основе широкого использования сравнительного фольклорного и

исторического материала великий русский ученый А. Н. Веселовекий

в конце XIX в. построил теорию первобытного синкретизма,

которая и сейчас представляется наиболее вероятной и убедительной, Со-

гласно этой теории, в начале всякого поэтического развития элементы

лирики, эпоса и драмы существуют в слитном, еще не обособленном виде.

Первичной формой народной поэзии является реакция на внешние впечат-

ления в виде словесной импровизации, в которой рассказ тесно сплетается

с выражением чувств. Эта импровизация ритмически распевается, иногда

под аккомпанемент какого-нибудь примитивного инструмента, и сопрово-

ждается мимикой и телодвижениями^ которые в развернутом виде пере-

ходят в танец или драматическую игру. Первоначально наиболее устойчи-

выми и организующими элементами этого художественного действия яв-

ляются ритм и напев, а сам текст играет второстепенную роль, сводясь-

к ряду отрывистых, сильно эмоциальных восклицаний, из которой впо-

следствии разовьется «припев» хороводной песни. Твердое содержание

«G

РАПНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

тексту, как и всему описанному синкретическому действу, дает обряд, вос-

производящий различные моменты общественной жизни в связи с маги-

ческой верой в то, что символическое воспроизведение желаемого (успех

на охоте, победа над врагами, хороший урожай и т. от.) способствует его

достижению. Соответственно этому, исполнение синкретического действа

является не индивидуальным, а коллективным (хороводным), и в нем

участвует вся заинтересованная в успехе предприятия община.

Видное место в народном обряде занимают календарные песенно-

игровые действа, отмечающие повторные моменты в жизни природы, на-

пример наступление весны. С.последним моментом тесно связана эротиче-

ская тематика первобытной поэзии, поскольку половой акт символизиро-

вал плодородие земли и должен был якобы способствовать урожаю.

Огромную роль играют также трудовые песни, возникшие из звуков,

ритмически сопровождающих и регулирующих работу, особенно произво-

димую коллективно. Однако в обряде трудовая песня освобождается от

своей узко утилитарной, технической функции и наполняется идеологиче-

ским содержанием, делающим возможным ее дальнейшее художественное

развитие.

Первобытный синкретизм типичен для патриархально-родового строя

в период его полного расцвета. Вместе с началом его разложения и по-

явлением социальной дифференциации в первобытном обществе, приво-

дящей к выделению личности из родового коллектива, происходит и раз-

ложение синкретизма. Песня постепенно отделяется от обряда, и начи-

нается дифференциация поэтических жанров. Вместе с тем запевала хора,

играющий роль лишь вожака коллективного действа, превращается в про-

фессионального певца и поэта, намечается понятие личного творчества,

хотя и подчиненного коллективно-поэтическим нормам, возникает взгляд

на поэзию как на искусство.

Из синкретического действа последовательно выделяются: сначала —

лирико-эпическая песня, с содержанием, заимствованным из мифа или

легендарного исторического предания, затем — собственно лирическая песня,

хоровая или сольная, и позже всего — драма народного обрядового или

культового характера. Однако пережитки первобытного синкретизма еще

долго наблюдаются в народной поэзии. До наших дней сохраняется в ней

связь с музыкой. Лирико-эпические песни некоторое время еще сопрово-

ждаются пантомимой или пляской. Еще устойчивее черты синкретизма

в лирике, столь тесно связанной с пляской, музыкой, хоровым началом.

Наконец, в драме синкретизм, можно сказать, до сих пор живет полной

жизнью, хотя и в существенно изменившихся формах.

Не гадая, за отсутствием сколько-нибудь определенных данных, о со-

стоянии народной поэзии на почве Галлии во времена римского завое-

вания, в период галло-римской культуры и в первые века франкского вла-

дычества, можно с уверенностью сказать, что около IX в., в пору пере-

хода к феодальным отношениям, первобытный синкретизм сильно уже

разложился, хотя пережитки его были еще очень яркими. Без сомнения,

героическая лирико-эпическая песня совершенно уже обособилась от своей

обрядово-игровой основы, зато лирика продолжала сохранять с ней глу-

бокие связи. Что касается народной драмы, то в виду сурового преследо-

вания ее со стороны духовенства, она не успела надлежащим образом раз-

виться и оставалась в рудиментарном и аморфном состоянии небольших

«мпровизованных сценок, вскоре освоенных и развитых, не без влияния

традиций античного искусства мимов, профессиональными потешниками-

жонглерами.

НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ

27

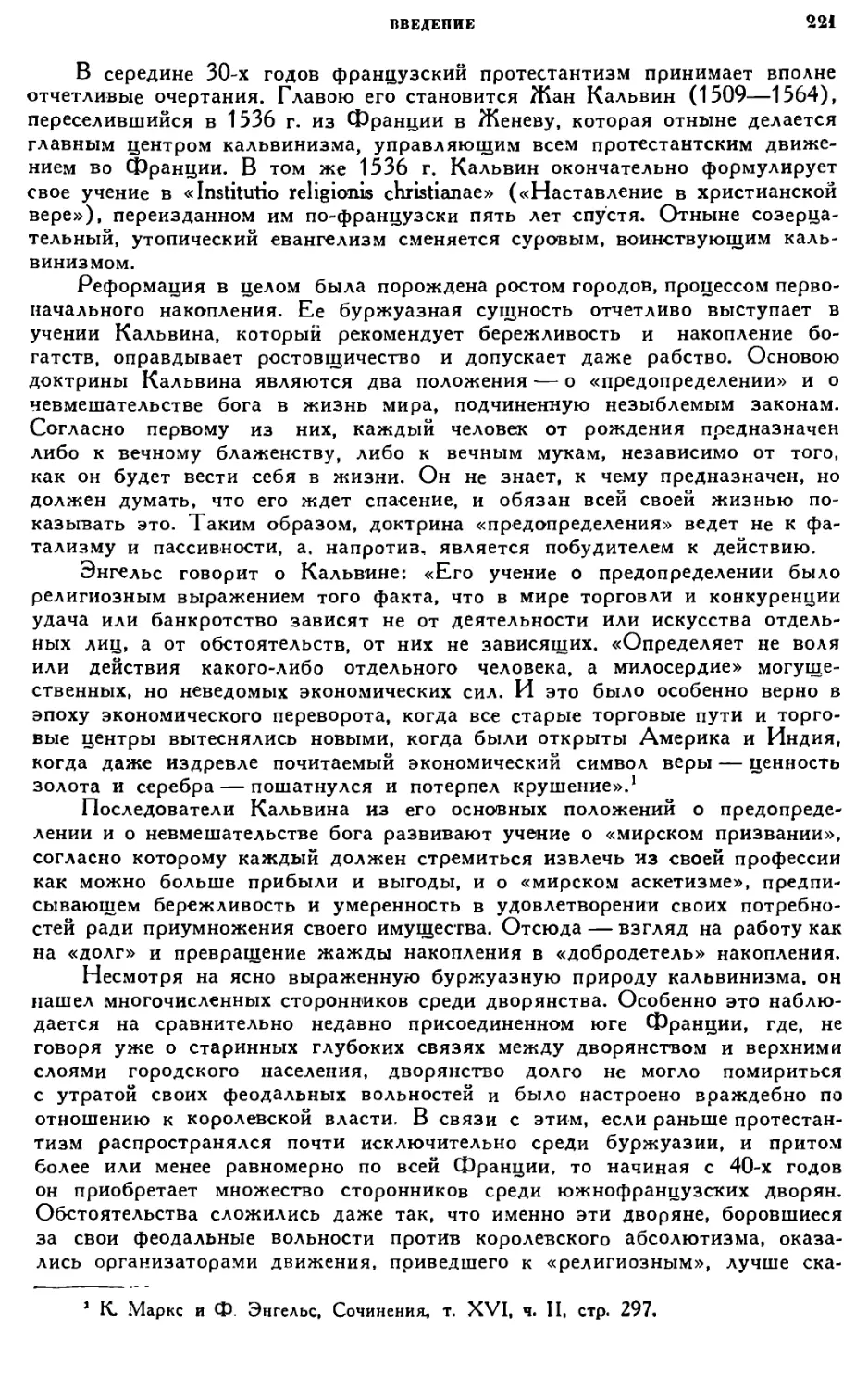

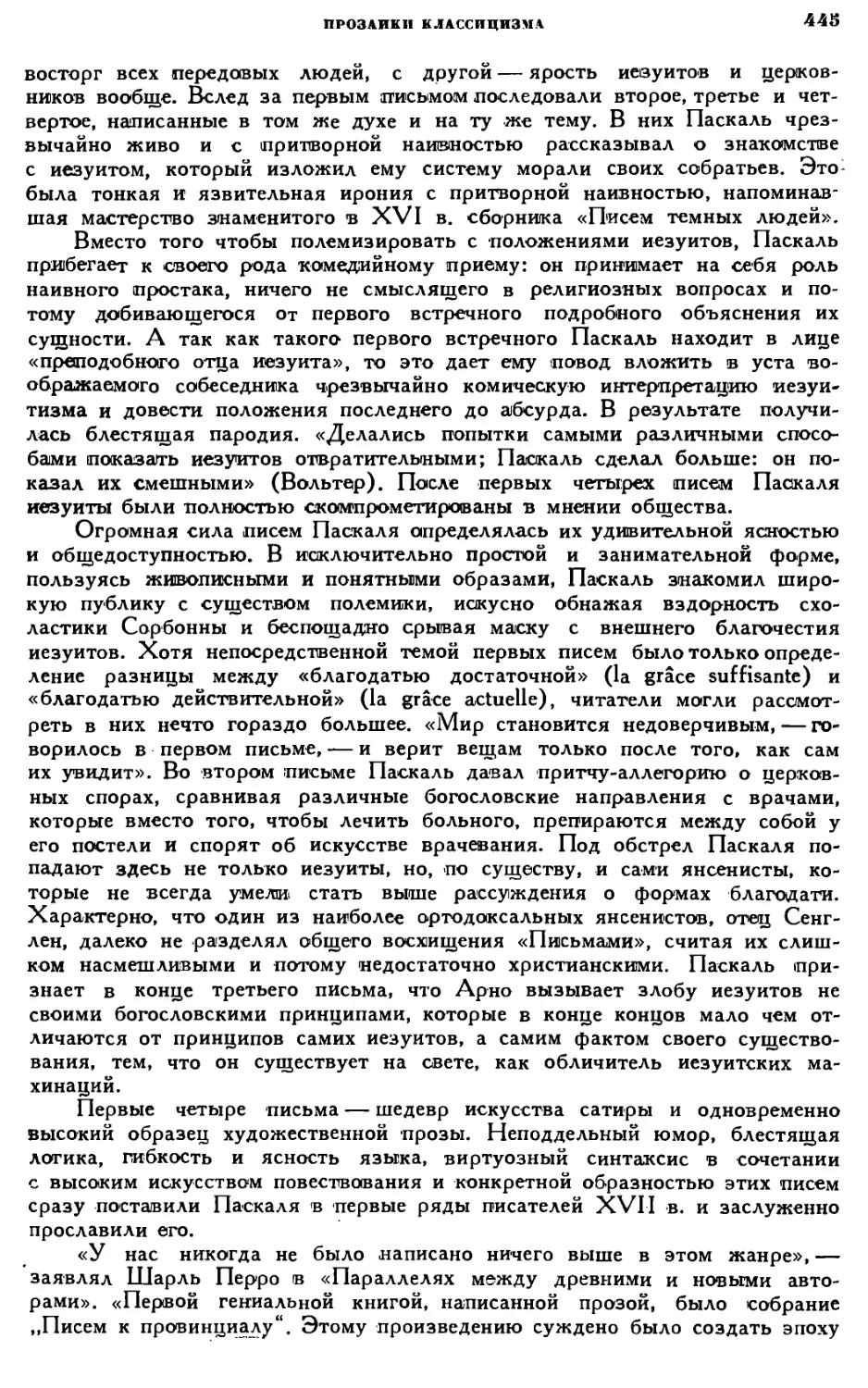

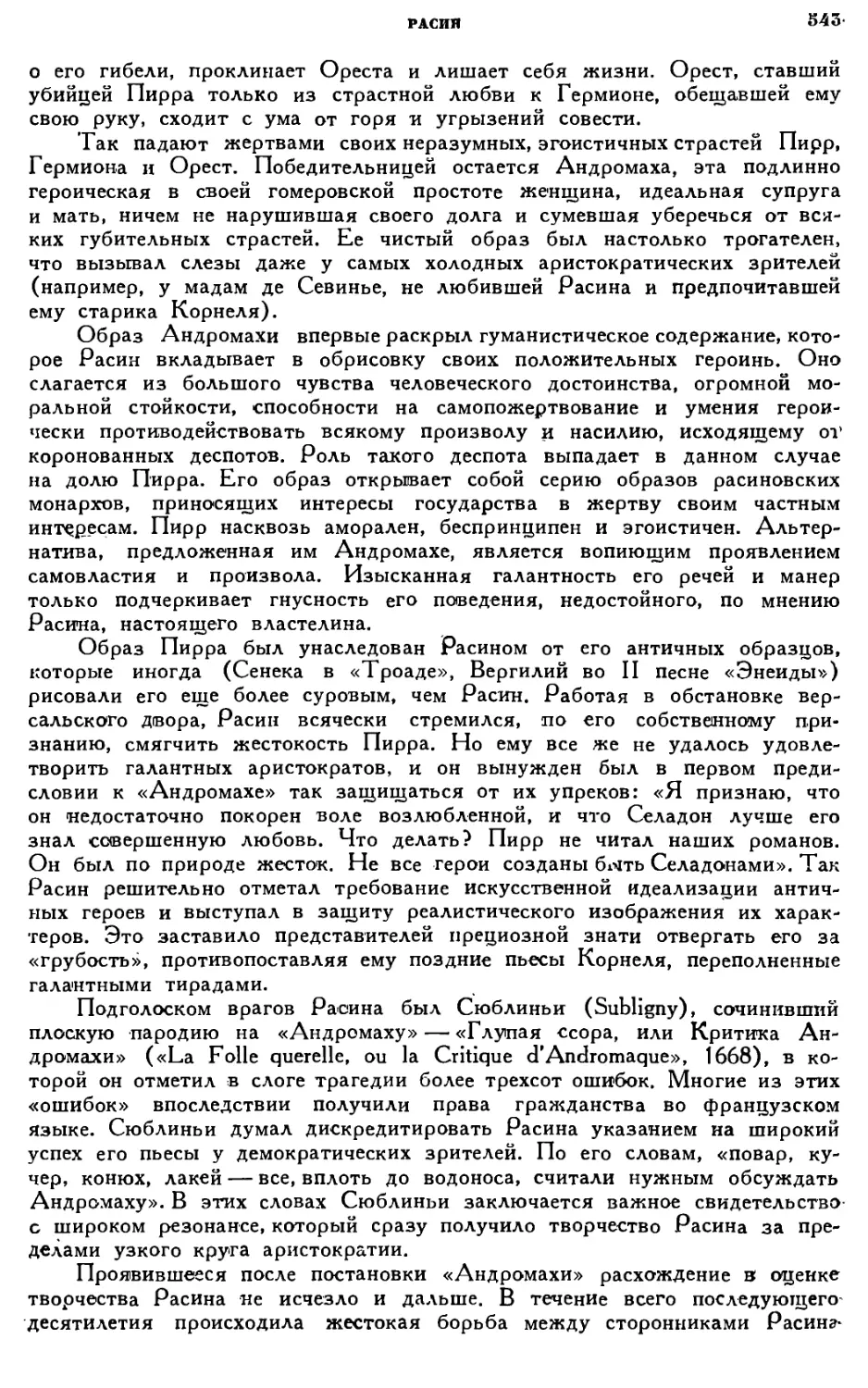

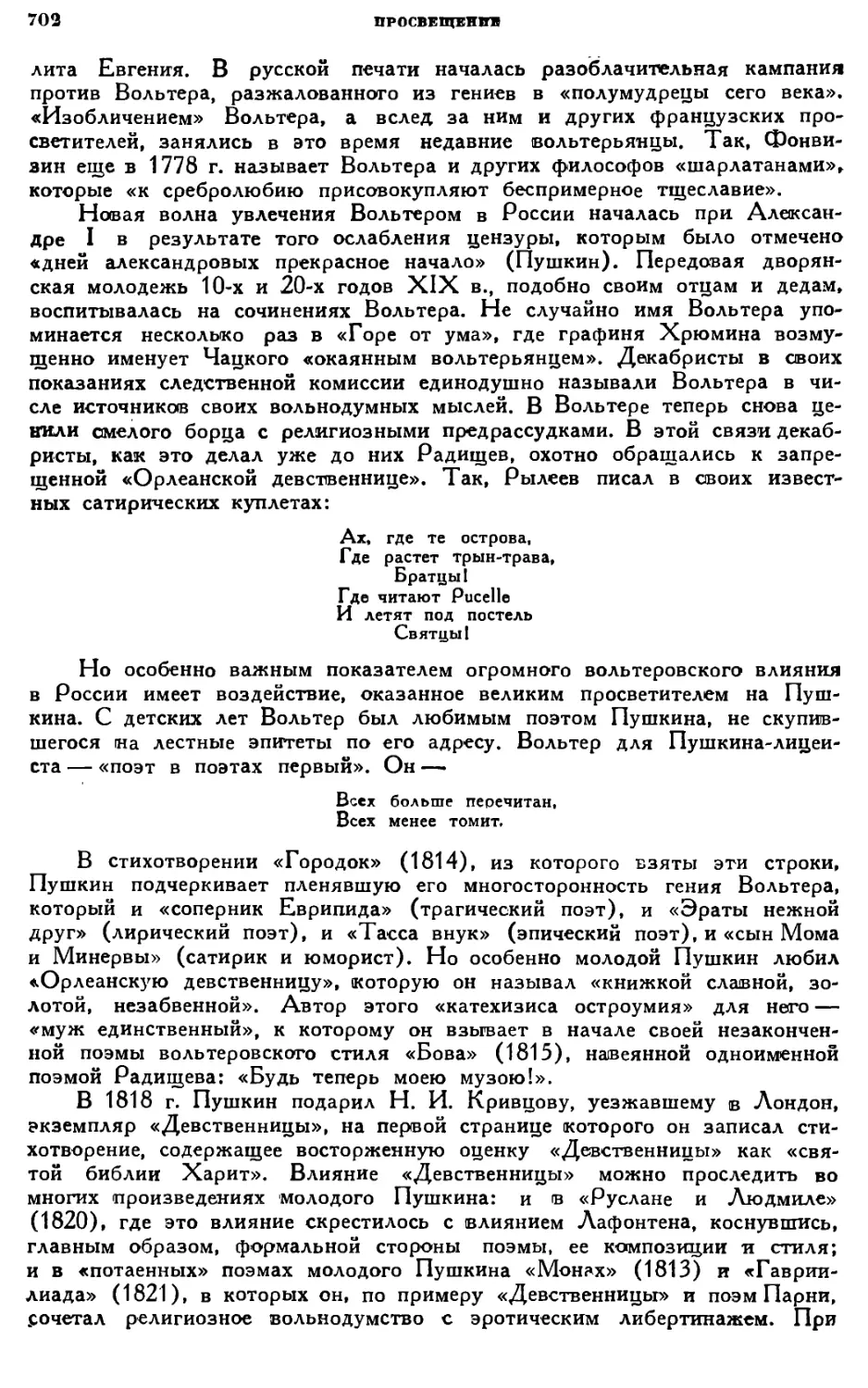

Народный танец в провинции Пуату.

Миниатюра иа рукописи XV в.

Начиная с VI и до середины IX в., когда формируется французская

национальность, мы имеем целый ряд свидетельств о существовании

в Галлии очень развитых, разнообразных народных песен и игр. Постано-

вления церковных соборов, приказы епископов, капитулярии каролингских

королей клеймят «дьявольские, постыдные песий, распеваемые в деревнях

женщинами», «позорные забавы и бесстыдные любовные песни», «нече-

стивые женские хоровые песни», всякого рода «бесовские игрища». Эта

ненависть объясняется, бзз сомнения, как обильными пережитками в на-

родной поэзии языческих верований, так и общим вольнолюбивым и жизне-

радостным характером ее, резко противоречившим церковному аскетиче-

скому идеалу. Собранные вместе, эти показания проливают некоторый свет

на тематику и формы древнейшей народной лирики. Мы узнаем из них,

что существовали песни любовные, восхвали тельные, позоря-

щие (первоначально, быть может, заклинательные), заплачки. Если

нет ни одного упоминания о трудовых песнях, то это объясняется, без

сомнения, их «безобидным», с точки зрения духовенства, содержанием.

Много раз подчеркивается хороводный характер этой поэзии, распростра-

ненность ее в деревнях, видная роль женщин в ее исполнении.

Хотя ни один из образцов народной лирики IX—XI вв. до нас не

дошел (не считая единственного осколка ее — провансальского припева,

включенного в одно латинское стихотворение начала XII в.), мы все же

находим многочисленные и довольно прямые отражения ее в позднейшей

поэзии XII—XIII вв. Именно, в больших коллективных сборниках лири-

ческой поэзии, возникших в эту пору, когда сформировался и стал господ-

ствующим условный, куртуазно-рыцарский стиль, мы встречаем несколько

групп стихотворений, резко выделяющихся своей образностью и тематикой

и представляющих собою переработку более старых народных песен.

Большинство этих песен связано с празднованием прихода весны, вос-

певанием обновления природы и развертывающейся на этом фоне сво-

бодной любви. До сих пор в романских странах, как и вообще повсеместно

в Европе, сохранился обычай «празднования мая»: молодые люди с утра

отправляются в лес и приносят оттуда зеленые ветви, которыми украшают

двери и окна домов: это называется «сажать май» (planter le mai)-. Среди

девушек выбирают «майскую королеву», которая становится хозяйкой

праздника, и водят веселые хороводы, воспевая весеннюю радость и любовь.

При этом запевала исполняет весь текст, а остальные поют припев. В этот

день замужние женщины на словах сбрасывают опеку «ревнивцев» — мужей.

28

РЛПИЕЕ СРЕДПЕВЕЕОПЬЕ

а девушки — опеку матерей; те и другие выбирают из среды молодежи

«дружков», с которыми распевают и пляшут, взявшись за руки в хороводе.

Этот старинный народный обряд лежит в основе упомянутых песен,

которые распадаются по своим темам и внешней структуре на несколько

жанровых групп. Одну из них образуют так называемые reverdies (букв,

«зазеленения»), в которых воспевается обновление природы, молодая

зелень^, цветы, пение птиц, и иногда на фоне всего этого — любовные

встречи» Другая группа — песни «несчастной в замужестве» (chansons de

mal mariée). Это — жалоба молодой женщины на злого, ревнивого мужа,

иногда в форме монолога, иногда в виде рассказа, обращенного к подру-

гам или к самому поэту, который подчас выступает в роли нежного уте-

шителя бедняжки. Очень близки к названным жанрам другие виды пля-

совых песен преимущественно любовного содержания, так или иначе

связанных также с весенней обрядностью — баллада (франц. ballade

или ballette, прованс. balada, букв. — «плясовая»), эстам пи (estampie,

с тем же значением), ротруэнжь (rotruenge, слово неясного происхо-

ждения). Сюда же относятся ранние образцы п а с т у р е л и (pastourelle)—

формы, впоследствии широко использованной в рыцарской поэзии, а так-

же древнейшие «прения» (débats), например, те, в которых изображался

«спор зимы с летом», сопровождавшийся обрядовым действом — сожже-

нием чучела зимы. Для всех этих песен чрезвычайно характерен хорошо

изученный А. Н. Веселовским «психологический параллелизм» — пережи-

ток первобытного анимизма, т. е. одушевления природы, проявляющийся

в приравнении или уподоблении явления природы душевному пережива-

нию человека (дуб склоняется к дубу, как парень к девушке, и т. п.).

Добавим еще, что фрагменты старых народных песен можно открыть

в припевах (refrains) позднейших образцов рыцарской лирики, по-

скольку эти припевы, нисколько не связанные по содержанию с самими

стихотворениями, резко от них отличаются примитивной непосредствен-

ностью тона и образов.

Очень интересна группа стихотворений XII—XIII вв., представляю-

щих собою переработку старых трудовых песен,—так называемые «ткац-

кие» песни (chansons de toile, или chansons à toile), распевавшиеся женщи-

нами или девушками из народа, а иногда, вероятно, и из высших классов

общества, во время тканья, вышиванья и т. п. Другое их название —

chansons d'histoire — отмечает ту их особенность, что они всегда рассказы-

вают о каком-нибудь происшествии, обычно — трогательную любовную

историю, причем, как общее правило, даются имена действующих лиц.

О народной основе этих песен свидетельствует их архаическая метрика

(десятисложный ассонансированный стих героического эпоса), задушевная

простота тона, полное отсутствие позднейших «куртуазных» идей (героиня

всегда — не дама, а девушка, и она не является предметом поклонения,

а наоборот, сама ищет любви, в случае успеха приводящей к браку), на-

конец — ряд бытовых черт, уводящих нас в глубокую старину.

Вот содержание одной из наиболее типичных chansons de toile. Пре-

красная Эрамбор, дочь императора, сидит у окна и вышивает. Мимо ее

башни проезжают знатные «франки», возвращаясь от королевского двора

(происходивший встарину майский «сбор королевских вассалов»). В пер-

вом ряду едет граф Рено. Было время, он любил Эрамбор, а сейчас—и

не вспоминает о ней. В ответ на ее призывы он упрекает ее в измене: «Вы

сами виноваты, дочь императора: вы полюбили другого и забыли нас!»

Она клянется в своей невиновности, предлагает сто девушек и тридцать дам

в свои поручительницы. И граф Рено одумался. «Широкоплечий, с тонким

ПАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ

2.9

станом, белокурый, с вьющимися кудрями», он взбегает по ступеням

на башню, садится рядом с плачущей Эрамбор, и — «снова ожила их бы-

лая любовь». «Ах, друг Рено!» — таков припев каждой строфы, звучащий

сначала печально, а под конец — радостно. После IX в. во Франции уже

не было «императоров», а в конце XI в. слово «франки» и «майский сбор

иассалов» стали архаизмами. Песня хранит в себе отзвуки далекого прош-

лого, еще живущего в народном песенном предании.

В другой такой песне рассказывается, как две кузины, Гайя и Ориор,

пошли купаться к источнику. Там подошел к ним дружок Гайи, юный

Жирар, и увел Гайю в город, чтобы обвенчаться с нею. Печально Ориор

возвращается домой в одиночестве. . . Припев:

Бушует ветер, ломает ветки.

Сладко спят те, кто любят друг друга!

На ряду с этими образцами севернофранцузской лирики сохранилось

также несколько провансальских стихотворений (с трудом поддающихся

датировке), в которых народно-песенная основа проступает очень отчет-

ливо. Такова, например, следующая «баллада», содержащая в себе все

элементы весенней обрядовой игры:

«Наступило ясное время года — эйя!—Для начала веселья, эйя,—

и чтобы подразнить ревнивца, эйя, апрельская королева хочет показать,

что она исполнена любви». И после этого припев: «Прочь, прочь, ревни-

Еец, оставь меня, оставь, дай поплясать нам друг с другом, друг с другом».

«Она приказала всюду оповестить, эйя, до самого моря, эйя, чтобы не

осталось ни девушки, ни молодца, эйя, которые не пришли бы поплясать

в веселом танце». (Припев.)

«Пришел туда с другой стороны король, эйя, чтобы помешать пляске,

эйя, ибо он боится, эйя, что у него хотят похитить апрельскую королеву».

(Припев).

«А ей это не по сердцу, эйя, нечего ей делать со стариком, эйя,

охота до ловкого парня, эйя. который сумел бы, как следует, утешить

прелестную даму» (Припев.)

«Кто бы увидел ее тогда в пляске, эйя, как она там веселилась, эйя,

мог бы по правде сказать, эйя, что нет на свете равной веселой королеве».

(Припев.)

Для полноты картины народной лирики следует упомянуть о не-

скольких анонимных севернофранцузских песнях, которые, будучи ста-

диально и хронологически гораздо моложе, и имея корни уже не в обря-

довой поэзии, а в личном поэтическом творчестве, пробужденном конкрет-

ными историческими событиями, все же полны народных чувств. Это —

песни, относящиеся к первым крестовым походам, из которых от самой

ранней, сложившейся в начале 1-го крестового похода (1096—1099) и

чрезвычайно популярной среди разноплеменной армии крестоносцев, сохра-

нился лишь припев «Outrée», т. е. «Одолели [море]!» Горячий призыв к по-

двигу ради спасения души и верной службы королю звучит в песне, отно-

сящейся ко 2-му крестовому походу, предпринятому Людовиком VII (1147).

1 ораздо богаче, чем все эти остатки старой народной лирики, отра-

жения в письменных памятниках эпического народного творчества.

Французский героический эпос дошел до нас в виде поэм (общим

числом около 90), из которых древнейшие — в той форме, в какой мы их

50

РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

сейчас имеем — возникли в начале XII, самое раннее — в конце XI в.,

а наиболее поздние относятся к XIV в. Несомненно, однако, что даже

самые ранние из сохранившихся поэм представляют собой переработку

более старых поэм или песен, развивавшихся перед тем в течение двух

или трех столетий. Это длительное развитие, в котором принимали уча-

стие различные общественные слои — дружинная среда, широкие народные

массы, профессиональные певцы-сказители, жонглеры и клирики-гра-

мотеи,— имело результатом не только осложнение ряда сюжетов, сме-

шение или подстановку многих эпических образов, затемнение историче-

ской основы путем примеси к историческому преданию легендарного

вымысла и т. п., но и значительное изменение самой формы и стиля

песен-поэм.

Однако еще важнее, чем все это, — развитие и дифференциация идей-

ного содержания французского эпоса, в котором, на ряду с широкой на-

родной основой, мы обнаруживаем напластование довольно многочисленных

клерикальных и феодально-рыцарских элементов.

Сохранившиеся до нас поэмы носят название chansons de geste, что

буквально значит «песни о деяниях». Они имеют весьма различный

объем — от 1000 до 20 000 строк — и состоят из строф или тирад (lais-

ses) неравной длины, содержащих от 5 до 40 десятисложных, с цезурой

после 4-го или 6-го слога, стихов, связанных ассонансами, которые в более

поздних редакциях к концу XII в. обычно сменяются точными рифмами.

Поэмы эти предназначались для пения, причем, как и в наших былинах,

одна и та же мелодия была сквозною для всей поэмы, повторяясь из

строки в строку. Их исполнителями, а нередко и авторами, были жонг-

леры, которые разносили их по всей Франции. Всюду, где наблюдалось

скопление народа — на ярмарках, на постоялых дворах, на городских пло-

щадях, на перекрестках больших дорог, во дворах замков — можно было

встретить жонглера, исполняющего такую поэму. Привлекши к себе вни-

мание присутствующих и собрав вокруг себя сначала небольшой, но по-

степенно возрастающий кружок слушателей, он энергичным возгласом

приглашал их к молчанию (слова «Faites la paix!» — «Водворите ти-

шину!»— вошли в текст многих поэм в качестве запева) и затем начинал

петь речитативом, аккомпанируя себе на маленькой арфе или, чаще, на

виоле. Обычно бывало, что жонглер не успевал до наступления ночи за-

кончить всю поэму. В таких случаях он прерывал свое пение и отклады-

вал продолжение до следующего дня. Если поэма была очень обширна, ее

хватало иногда на неделю. Таким образом аудитория жонглеров, исполняв-

ших эпические поэмы, была очень широка и разнообразна, включая

в себя представителей всех слоев и классов средневекового общества.

Но преимущественно и в первую очередь жонглеры адресовались к широ-

ким народным массам, к мелкому городскому и сельскому люду, для

которого эти песни-поэмы были одновременно средством забавы и по-

учения.

Всю массу сохранившихся chansons de geste, в виду сложности их

сюжетного и идейного содержания, нет возможности вполне удовлетвори-

тельно классифицировать. Мы можем, однако, воспользоваться классифи-

кацией одного трувера XIII в., позволяющей выделить из огромной массы

материала три крупнейших цикла, в которых нашли свое отражение основ-

ные общественно-политические идеи, наполняющие французский героиче-

ский эпос. Именно, Бертран де Бар-сюр-Об в своей поэме «Жирар де Виан»

(«Girard de Viane», ок. 1210 г.) утверждает, что есть всего лишь три

«жесты»: «жеста короля Франции», «жеста Гарена де Монглан» и «жеста

НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ

ÔJ

Доона де Майанс» (т. е.

Майнцкого). В первом цикле

центральной, объединяющей

его фигурой выступает ко-

роль Франции, как символ

народной правды и силы,

защитник родины от внеш-

них врагов и в то же время

оплот против своеволия и

хищничества крупных фео-

далов. Во втором цикле гос-

подствует образ идеального

вассала, бескорыстно слу-

жащего родине и королю,

тогда как этот последний

показан слабым, нерешитель-

ным, бессильным поддержать

единство и крепость родины

без помощи преданных и

энергичных помощников. На-

конец третий цикл заполнен

изображением буйных и не-

покорных феодалов, ведущих

войны как между собой, так

и против короля Франции;

в этом последнем случае

авторы поэм, исполненные

чувства горячей любви к ро-

дине, выражают обычно глубокую печаль по поводу бесчинств феодалов*

и слабости короля, а иногда даже высказывают прямое осуждение ко-

ролю, изображая его не только немощным, но и неблагодарным, ковар-

ным, жестоким правителем.

В «жесте короля» фигурирует обычно Карл Великий, в образе кото-

рого слились черты, принадлежащие как ему самому, так и другим ко-

ролям, носившим то же самое имя, — его деду Карлу Мартеллу (714—

741) и внуку Карлу Лысому (843—877). Грандиозная фигура Карла Ве-

ликого (768—814), выдающегося правителя и законодателя, покровителя"

просвещения, прославленного полководца (победы над саксами, баварцами,

аварами, лангобардами, аквитанцами, арабами), короновавшегося в 800 г,

императором Запада, упрочилась в памяти не только его дружинников или:

лиц, причастных к его управлению, но и довольно широких слоев насе-

ления. Были, однако, и специальные причины для того, чтобы образ

Карла Великого заслонил или поглотил в эпическом предании образы

других королей. Во-первых, именно после Карла Великого начинается эпи-

ческое творчество на французском языке, в котором поэтические предания

об этом короле составили наиболее древний слой, вобравший в себя все

предшествующие предания, в том числе и о Карле Мартелле. С другой

стороны, в IX—XI вв. (время формирования французского эпоса), когда

усиленно развивались феодальные отношения, ломавшие политическое;

единство страны, мысль естественно обращалась к «золотым временам»

императора Карла, последнего монарха, три котором еще не наблюдалось-

разгула центробежных феодальных сил и управление государством остава-

лось еще в известной мере централизованным.

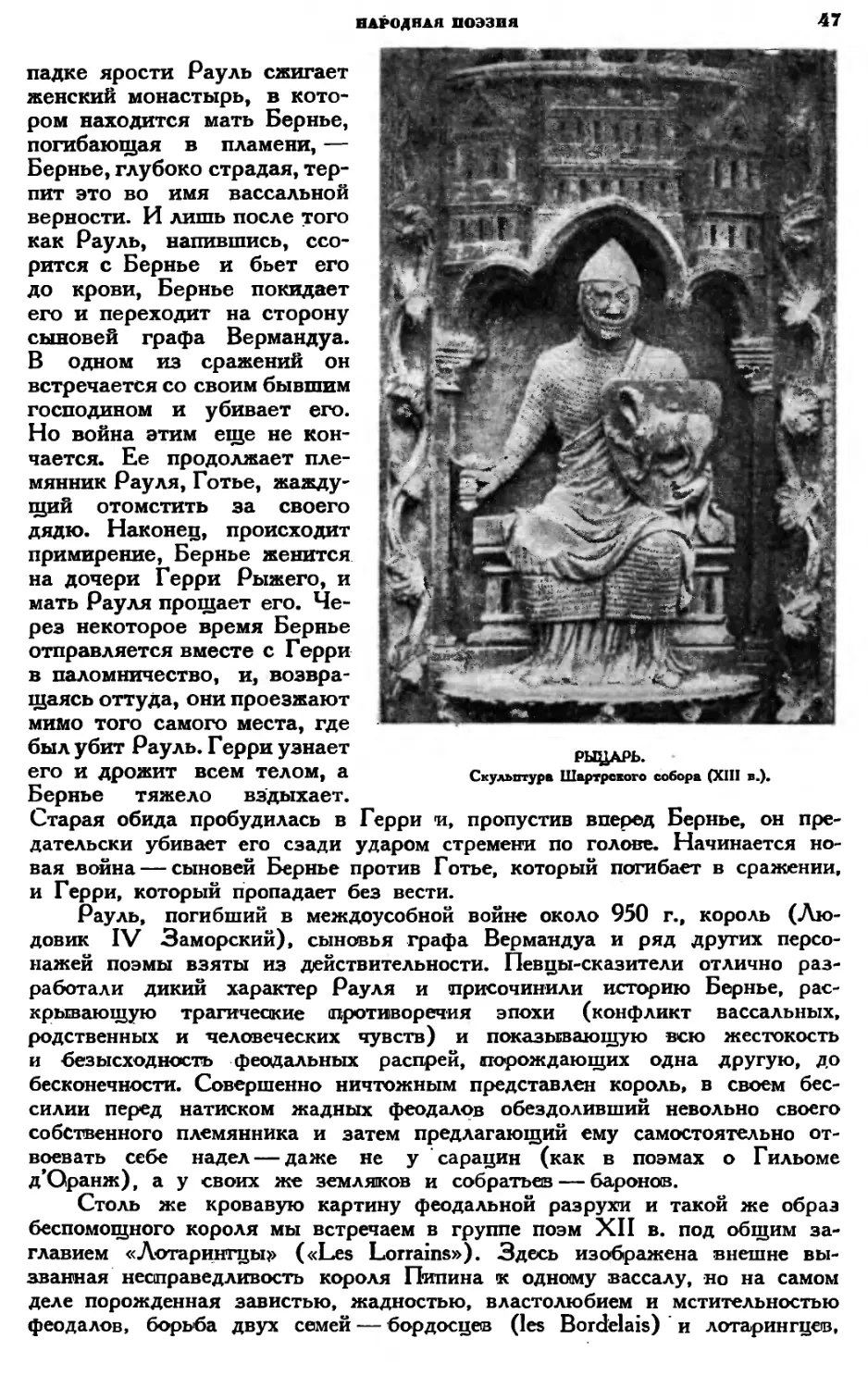

Карл Великий и его слуга с лошадью.

Скульптура Шартрского собора (XIII в.).

32

РАННЕЕ СРЕДПЕВЕКОВЬИ

Образ Карла Великого окружен в поэмах о нем ореолом величия. Он

всегда справедлив и обычно ласков, хотя, когда это требуется, умеет быть

и суровым. С ним прочно сросся эпитет «седобородый» (à la barbe fleurie),

независимо от его действительного возраста в изображаемый момент, как

выражение его мудрости. Он грозен для изменников, непобедим в бою, и

бог — помощник ему во всех делах. По его молитве бог останавли-

вает солнце, чтобы продлить дневной свет и дать возможность Карлу

довершить преследование разбитых врагов. Таков Карл не только в

эпосе, но и в многочисленных монастырских преданиях, сохранившихся

о нем. В одном из них рассказьшается, что, когда он умер, колокола

сами зазвонили в его столице Аахене. И в гробнице своей он не лежит,

а сидит, держа на коленях обнаженный меч, которым все еще продолжает

грозить.

В ряде поэм Карл выступает активно, лично совершая разные по-

двиги. В них описывается, как в молодости, спасаясь от изменников, Карл

бежит в Испанию, доблестно там сражается, завоевывает любовь дочери

■сарацинского царя, затем возвращается во Францию и, победив злодеев,

коронуется («Mainet»), как он победоносно воюет с саксами («Saïsnes»

Жана Боделя, около 1200 г.) и т. д. Но в других поэмах, притом именно

в тех, которые художественно более значительны, Карл отступает на задний

план и, объединяя и освящая своим присутствием все действие, уступает

активную роль своим «паладинам» — двенадцати пэрам и, в первую оче-

редь, Роланду.

Последнему посвящена самая значительная поэма не только этого

цикла, но и всего французского эпоса, имевшая европейский резонанс и

представляющая собою одну из вершин средневековой поэзии. Эта поэма,

«Песнь о Роланде», дошла до нас в нескольких редакциях, из которых

древнейшая и наиболее совершенная, содержащая 4002 стиха, сохрани-

лась в единственном, так называемом Оксфордском списке середины XII в.

Именно ее, если только не делается специальных оговорок, имеют в виду

все исследователи и критики, говоря о «Песни о Роланде».

Поэма эта, повествующая о героической гибели графа Роланда, пле-

мянника Карла Великого, во время битвы с маврами в Ронсевальском

ущелье, о предательстве отчима Роланда, Ганелона, которое явилось при-

чиной этой катастрофы, и о мести Карла Великого за гибель Роланда и

двенадцати пэров, возникла около 1100 г., вероятно еще до 1-го кресто-

вого похода, но во всяком случае в атмосфере подготовки его. Мы не знаем,

кто был автором оксфордской «Песни о Роланде», да это и не предста-

вляет для нас особого интереса. Попытки некоторых новейших западных

исследователей, принадлежащих к группе «антитрадиционалистов», изо-

бразить этого автора ученым латинистом или клириком, проводившим