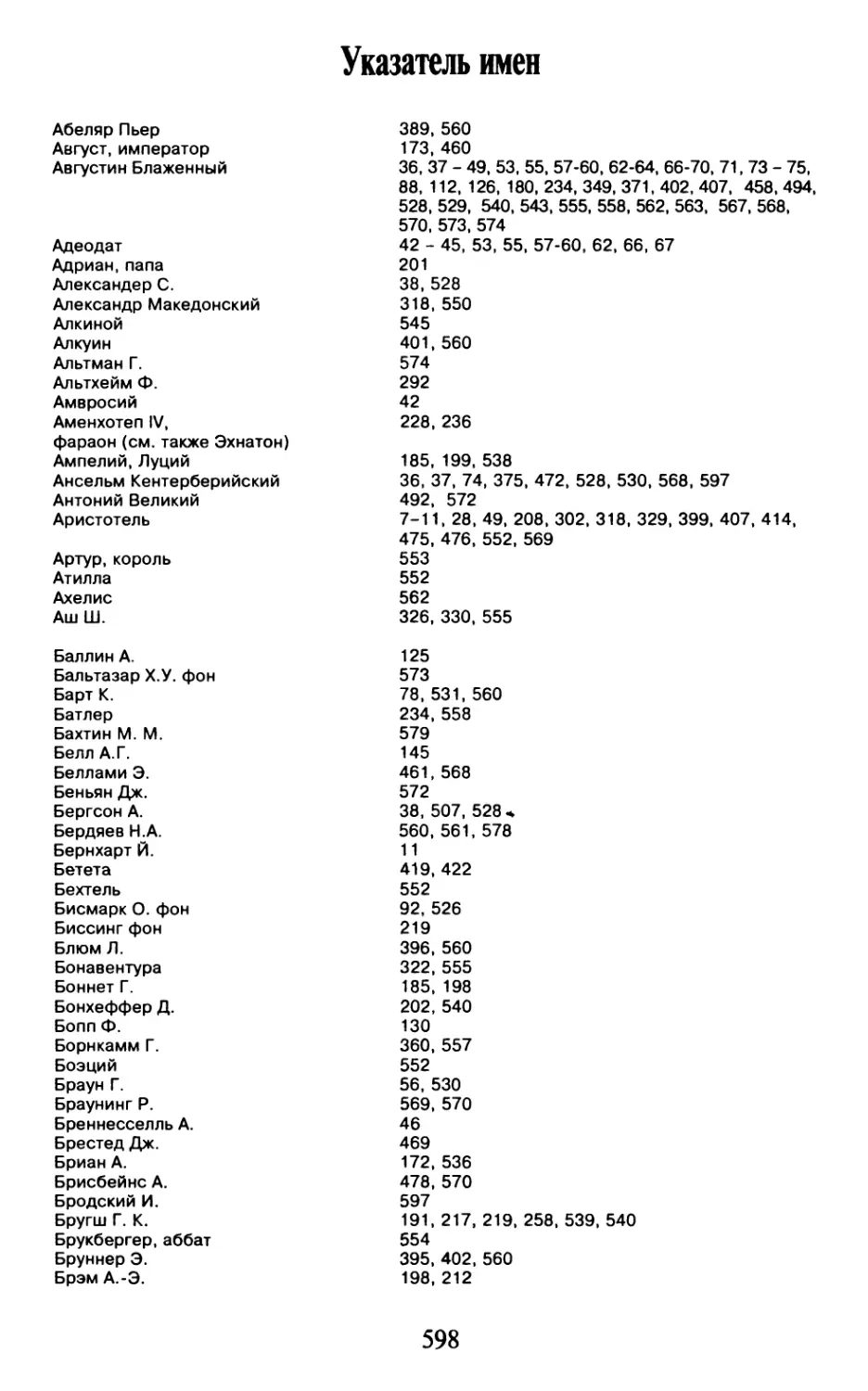

Автор: Розеншток-Хюсси О.

Теги: философия психология история философии история религиоведение

ISBN: 5-323-00016-3

Год: 2000

Текст

Ойген

Розеншток-Хюсси

зык рода

человеческого

Eugen Rosenstock-Huessy

Die Sprache

des Menschengeschlechts

Ausgewählte Werke

► С E U

Университетская книга

Москва - Санкт-Петербург

2000

ББК 87.3

УДК 1/14

Р 64

Редакционная коллегия серии:

Л.В. Скворцов (председатель), В.В. Бычков, П.П. Гайденко,

В.Д. Губин, Ю.Н. Давыдов, Г.И. Зверева,

Л.Г. Ионин, Ю.А. Кимелев,

И.В. Кондаков, О.Ф. Кудрявцев,

СВ. Лёзов, Н.Б. Маньковская,

В.Л. Махлин, Л.Т. Мильская, Л.А. Мостова,

Г.С. Померанц, А.М. Руткевич,

И.М. Савельева, М.М. Скибицкий,

П.В. Соснов, А.Л. Ястребицкая.

Главный редактор и составитель серии «Книги света» С.Я. Левит

Редакционная коллегия тома:

Составитель и переводчик: А.И. Пигалев

Научные редакторы: Т.Е.Егорова, A.B. Матешук

Переводчик и составитель примечаний: А.И Пигалев

Художник: П.П. Ефремов

Р 64 Ойген Розеншток-Хюсси. Избранное: Язык рода человеческого. Пер.

с нем. и англ. — М.; СПб: Университетская книга, 2000. 608 с. —

(Книги света)

ISBN 5-323-00016-3

Ойген Розеншток-Хюсси (1888-1973) - выдающийся

немецко-американский мыслитель, внесший существенный вклад в самые различные

отрасли гуманитарного знания - историю, философию, культурологию,

теологию, религиоведение, языкознание, теорию и историю права. Его

концепции во многом близки теоретическим построениям таких «властителей

дум» XX столетия, как М.М. Бахтин, М.Бубер, Ф.Розенцвейг, П.Тиллих,

Д.Бонхеффер, Х.Кокс. Идеи О.Розенштока-Хюсси, при его жизни

остававшиеся практически невостребованными, ныне переживают

настоящий ренессанс, обнаруживая свою глубину и актуальность в условиях

современного культурного и религиозного кризиса. В том вошли наиболее

значительные работы: «Раса мыслителей, или Голгофа веры»,

«Человеческий тип как форма для чеканки, или Повседневные истоки языка»,

«Послания к вечности: письма в Каир», «Заратуштра: обретение голоса»,

«Распевы Муз» и др. На русском языке все работы публикуются впервые.

Книга предназначена для читателей, интересующихся историей,

философией, культурологией, религиоведением.

ББК 87.3

© С.Я. Левит, составление серии, 2000

© А.И. Пигалев, составление, перевод, 2000

ISBN 5-323-00016-3 © Университетская книга, 2000

Раса мыслителей,

или

Голгофа веры

Раса мыслителей, или Голгофа веры

В языки вложено много такого, что

резко отличается от обычных

представлений, что является совершенно

неземным и овладевает не нашим

телом, а нашей душой.

I.G. Schottelius. Staemmwoerter.

1663, S. 74(1).

1. Ложная дилемма

Неслыханное утверждение мыслителей сводится к тому, что

они сначла думают и лишь затем с помощью языка в

качестве своего орудия открывают нам то, о чем они думают,

выдают нам свои мысли.

Но вместо этого они иногда выдают сами себя. Правда, в

династии мыслителей от Платона и Аристотеля до Фомы Аквинского и

Канта существует фикция богоравного «нуса» (nous), мышления в себе и

для себя, но некоторые помощники этих чистых мыслителей выдают нам

то, что подразумевается здесь на самом деле. Например, ученики

Пифагора никогда не говорили: «Так думает учитель». Они решительно

говорили: «Auto epha», т.е.: «Он сам это сказал». Здесь налицо

категорический отказ от фикции преимущества мышления, разорвавшего свою связь

с речью: важно не то, о чем думал учитель. Он сказал то-то и то-то, и мы

можем знать об этом и твердо придерживаться этого.

Но иногда даже в процесс мнимо чистого мышления может

проникнуть непосредственное слово ученика, и я приведу красноречивый

пример этого. Фома Аквинский, продолжая линию Аристотеля, говорит о

«ratio rerum». «Ratio» — это первоначальное слово для обозначения

«raison», «reason», разума, т.е. слово, служащее образцом для мышления,

смотрящего на речь сверху вниз. Издатель сочинений Фомы Лаша

(Lâchât) в 1880 г. написал комментарий к этому слову. Прежде всего,

Лаша напоминает нам, что латинскому слову «ratio» у Аристотеля

соответствует не только «нус», мышление, но также «логос», т.е. речь.

Установив, что присущему латыни господству «ratio» соответствуют в

греческом языке «нус» и «логос», Лаша объясняет смысл понятия «ratio» у

Фомы следующим образом: «Raison des choses, ratio rerum, le premier

terme est la traduction de «nous» ou de «logos», esprit ou verbe... Ces Mots

signifient ce par quoi l'intelligence raisonne ou se parle à elle-même» (2). Если

мы примем такое толкование, то, например, «Staatsraison»,

«государственный разум», будет «способностью, с помощью которой интеллект

размышляет о государстве или говорит сам с собой». Великолепно то, что

Лаша для объяснения сути якобы чистого мышления описывает его как

7

беседу интеллекта с самим собой. Он, разумеется, прав в том, что всякое

мышление есть разговор с самим собой, беседа, перенесенная в сознание

отдельного человека. Признавая то, что у этой беседы якобы есть

носитель, «интеллект» как таковой, он затемняет простой факт, что лишь

после того, как мы поговорим друг с другом, каждый отдельный человек

среди нас в беседе с самим собой оказывается в состоянии говорить или

мыслить в соответствии с этими действительными беседами, продолжать

их или вносить уточнения. Это слишком хорошо известно каждому, кто

возвращается из ратуши. Суждение Лаша, что «разум вещей — это

оборот речи, обозначающий то, посредством чего разум говорит сам с

собой», является бесценной истиной, поскольку оно разглашает секрет.

Мы думаем о том, о чем уже было говорено, обсуждение чего

переносится в наше сознание и продолжается в беседе с самим собой.

Таким образом, Аристотель и Фома Аквинский вынуждены

остановиться перед словом «ratio». Собственная духовная сила мышления — это

«ratio». Но и присущая самим вещам форма упорядоченности

называется «ratio». Когда чистые мыслители разорвали связь мышления с речью

и поставили с ног на голову само отношение между речью и

мышлением, они положили начало процессу дальнейшего расщепления разума: с

того момента как мышление, «этот интеллект, который говорит сам с

собой», стало считаться не связанным с речью, оно, в свою очередь,

разделилось на субъективное и объективное. В словаре Лаланда (Lalande)

«Vocabulaire de Philosophie» «raison des choses» понимается — нужно вслед

за Курно (Cournot) указать на это различие — как объективный принцип

объяснения вещей неким субъективным «raison de l'homme» (3).

Но коль скоро такое расщепление дало начало шизосоматике (4)

прекрасного духовного тела сообщества вследствие обособления людей друг

от друга в качестве исключительно «мыслителей», то процесс этот будет

безостановочно продолжаться. Вот уже в течение семи столетий

самоотверженные адепты «мышления» пытаются «поймать свой собственный

хвост», и именно слово «ratio», «raison», «reàson» все более утрачивает

ясный смысл во время этого одновременно смешного и грустного занятия.

«Логос» означает «беседа», как в евангелии от Иоанна, и это было

так, пока греческие мыслители не сбили нас с толку своей идеей

мышления, не связанного с речью, пока Платон в «Кратиле» не написал

введения, посвященного благоглупостям поверхностно понятого

просвещения.

«Нус», «мышление», заступает на место «логоса» для того, чтобы

давать пищу тщеславию философов. Их не удовлетворяет скромное

словосочетание «беседа с самим собой». Поэтому из «логоса» получается «нус».

Из «нуса» получается «ratio», что означает «отчет», «исчисляемость»,

«типичность». «Ratio» становится объективным основанием объяснения

вещей и субъективным порядком существования всех мыслей. Но «ratio»

продолжает свой путь.

Так что «Лексикону Фомы» понадобилось одиннадцать страниц

мелкого шрифта для того, чтобы описать путь этого слова «ratio» от «oratio»,

т.е. «речь», «логос», к «представлению», «понятию», «роду», «типу»,

«связи», «пониманию», «созерцанию», «учету», «точке зрения»,

«отношению», «сущности», «значению» и «смыслу». Поскольку у создателя это-

8

го словаря Шюца (Schuetz) не было наивности Лаша, он изменяет

последовательность хода событий на противоположную и завершает главу о

«ratio» восемнадцатым значением слова, каковым оказывается... речь!

Настолько непонятным остается для него происхождение «ratio» из

«логоса», из речи. Между тем, семнадцать значений «ratio», перечисленные

прежде, могут возникнуть лишь потому, что пришлось оставить без

внимания исток «ratio» и его происхождение из «логоса». Ведь мыслитель не

может вести свое происхождение от говорящего человека; таким

образом, его мышление не возникает из речи! Для самобытности философии

требуется, чтобы происхождение «ratio» из слова отрицалось. Так что

словарь Фомы начинается с якобы первого значения «ratio»: «Ratio — а)

разум, рассудок в смысле субстанции, разумная субстанция».

Знаток заблуждений духа тотчас же заметит, насколько

необходимым оказывается гротескное изобретение «субстанции» в качестве

следствия отрыва мышления от речи (5). Лишь потому, что «ratio» не

может быть беседой с самим собой, должна неожиданно появиться

«разумная субстанция» в качестве одного из пагубнейших изобретений

гносиса, той, ведущей к изоляции, горячки познания, которая угрожает

каждой эпохе. Итак, именно в церковном учении Фомы произошло

радикальное отделение разума в качестве субстанции от языка как его

простого средства, и он написал ужасную фразу, будто язык относится

к природным вещам! Аристотель и все естествоиспытатели разбирались

в этом лучше. Ибо они учили — об этом сказано еще у Галилея, — что

«природа пытается делать лишь то, что совершается без сопротивления»

(6). Но речь прямо-таки напрашивается на сопротивление, она есть

нечто неестественное, преодолевающее природу, устанавливающее мир,

поскольку она — преодолевающая естественную смерть

неестественность.

«Ratio», будучи однажды вырван из его общественной материнской

почвы, «логоса» (7), и представлен в качестве особой субстанции,

попадает под власть судьбы, которой подчиняется всякое творение,

являющееся в мир. Со времен Фомы «ratio» может быть чем угодно, и странность

истории заключается в том, что в конце концов он и действительно стал

всем, чем угодно. У нас «ratio» превратился в свою полную

противоположность. Пресловутое слово «раса» выведено из «ratio». То, что у

Аристотеля было «логосом», а у Фомы — разумом, у Гобино (8) является

«расой»! Наши словари до 1933 г. довольствовались тем, что объявляли

«расу» арабо-семитским словом. Уже одно это было оскорбительным для

арийцев, поскольку тогда получалось бы, что они позаимствовали имя

своего божества «раса» у семитов. Но тем временем это бездарное

толкование обнаружило свою несостоятельность. Лео Шпицер (9), рассмотрев

в качестве необходимых промежуточных звеньев значения «образцовый»,

«типичный», «примечательный», отнес происхождение слова «раса» к

«ratio»: выражения «race des rois», «race des chiens» (10) должны были

обозначать те формы бытия, которые особенно отчетливо воплощают

подлинную сущность и понятие короля и собаки. Таким образом, из

внутренне присущего вещам разума, объективного «ratio», возник ряд вещей,

и с вещей, принадлежащих к этому ряду, можно, так сказать, лучше всего

непосредственно считывать разум этого их понятия. Итак, из субъектив-

9

ного именования вещей посредством способности мыслить, присущей

«ratio», за семьсот лет возникла способность именования вещей как

наивысшее выражение их самостности (11). Эти вещи столь отчетливо

демонстрируют своеобразие, что мы признаем их воплощением «расы», т.е.

наиболее разумной формой выражения родовых признаков. В начале

Адам дал имена вещам. В старшем возрасте мира мы считываем с вещей

их «rationes»!

Раса — это конечный продукт завоевания мира в течение тысячи лет

от странствий северных людей, норманнов, до астронавтики. Это

покорение мира принципиально отвергало значение речи, поскольку его

целью было проникновение по ту сторону природы вещей. Поэтому чисто

активный «ratio», рассудок, мыслящий надпредметно и отделенный от

«логоса», был взят за исходную точку. Исследовалась природа, которая

считалась не способной слушать и слышать. Эта грандиозная

секуляризация процесса открытия мира уничтожила все имена. Подлинное

исследование природы в процессе анализа стирает все более старые

наименования, и то, что, согласно Пиндару, было наилучшим, т.е. вода

превращается в «Н20». Но коварство объекта заключалось или заключается в

том, что по отношению к своим несловоохотливым

субъектам-исследователям он занял место придуманного ими безмолвного «ratio»,

противопоставив этому последнему — самого себя как «расу», как свой

собственный изначальный «государственный интерес». «Раса» означает: «Sint ut

sunt aut non sint» (12). Ты должен принимать меня таким, какой я есмь.

Я никогда не изменяюсь. То, что природа упорно настаивает на своем

смысле, мы знали всегда. «Прогоняй природу вилами — она все равно

возвратится». Но в слове «раса», полученном путем превращения «ratio»

в объект, к мыслителю, тем мыслителям, которые воображают, будто они

стоят выше природы, — поскольку благодаря нашей речи мы

отслеживаем преобразование вещей, — из глубины взывает эта самая природа. Так

же, как Старый Фриц называл человечество «cette maudite rasse» (13),

мыслители теперь сами стали расой, природным типом. Предположение

Фомы Аквинского, будто речь — естественный процесс, выполняющий

функцию орудия, отомстило за себя. Немецкая математика, арийская

религия, германская раса — вот следствия учения о «природе логоса», о

«природе языка». «Ratio», как латинский перевод «логоса», стало

сегодня «расой», т.е. частью чисто природного облачения вещи под

названием «человек». В Германии все студенты должны слушать лекции на

«ветеринарную» тему: «Что есть человек?» Каков же тот человеческий тип,

который ставит такие расовые вопросы? Кто вправе спросить: «Что есть

человек?» (14) Естествоиспытатель, для которого призванный

облагородить нас дух стал чисто объективным свойством вещи под названием

«человек»? «Логос — ratio — раса», «от евангелиста Иоанна к Фоме Аквин-

скому и затем к Гитлеру — таковы две параллельные друг другу триады.

Как только очевидная загадка языка заменяется гностическими

субстанциями, результатом оказывается хаос. Однако мы все же воистину

говорим, в силу чего все люди вместе поют и устанавливают мир друг с

другом для того, чтобы между нами, людьми, разделенными во плоти,

могло возникнуть единодушие, и чтобы этот определяющий нашу суть

вопрос: «Кто этот человек?» одержал верх над формально внешним вопро-

10

сом: «Что есть человек?», пригодным, скорее, для того, чтобы описать

породу собак. Тот, кто судит о наших расах как о породах собак, не

учитывая способности языка к преобразованию, опускает нас значительно

ниже животных какого бы то ни было рода и вида, поскольку животные

защищены от этого тем, что не могут говорить. Если это безумие, то оно

не лишено метода.

Чтобы в эпоху «расы» спасти святого Фому, остроумный и верующий

католик Йозеф Бернхарт (Bernhart) в 1934 г. нашел заслуживающий

внимания способ. В тогдашнем издании сочинения Аквината (15) он

перевел слово «ratio» как «суждение», a «rationes» — как «обсуждение». Таким

способом Бернхарт хотел восстановить смысл «ratio» в качестве

процесса речи и, тем самым, устранить заблуждение, ведущее от «логоса» к

«ratio», а от него — к «расе». Бернхарт пишет, что «ratio» переводится как

разум, поскольку у него нет другого значения (I, S. XXXII). «Ratio»

оказывается (и довольно часто) «суждением» — словом среднего рода,

сопоставимым с обозначением разговора, если имеется в виду соотнесение

вещи с отвечающим разумом. Бернхарт ссылается на переводчика,

писавшего на средневерхненемецком языке, который следующим образом

интерпретировал предложение «Quidquid pertinet ad rationem boni, conveniens

est deo»: «Все, что относится к благим суждениям, угодно Богу».

Разумеется, попытка Бернхарта была предпринята задним числом.

Традиция «Аристотель — Фома — Фихте — Х.С. Чемберлен» (16) дошла

до своего завершения и закончилась бездной. Новое издание сочинений

Фомы и мудрые замечания на полях ничего в этом не изменят. Нашей

доброй воле больше не под силу помочь слову «ratio», точно так же как

и томизму в целом. У всех философских систем есть свое, именно им

отведенное время. Плодом заблуждения являются попытки придать той

или иной философии характер вечной. Философия — это выражение

духа времени. Фома боролся за истину так, что это внушает уважение, но

в то время как его молитвы суточного круга богослужения, совершаемого

во время праздника Тела Господня, имеют непреходящее значение,

прозе Фомы воздает должное лишь тот, кто оставит ее в его времени.

Изречение Фомы: «Natura nihil est aliud quam ratio cuisdam artis, scilicet divinae

indita rébus qua ipsae res moveantur ad finem determinatum» (17) изображает

«natura» и «ratio» в безнадежной борьбе, поскольку, в соответствии с ним,

природа есть не что иное, как «суждение» божественного искусства,

которое присуще вещам таким образом, что они достигают

предначертанных им целей. И без слов «natura» и «ratio» мы были бы такими же

умными или такими же глупыми. Впредь мы должны будем обходиться без

этих слов. Вещи — это отнюдь не «природа», а тварное сущее, создания,

призванные к жизни. Их имена, даже если сами они изменяются,

остаются элементом их причастности, как творений, к шестидневу Бога. Они

суть то, как они называются, и их имена указывают на то, чем они

становятся.

Со смертью и воскресением слов и имен дело обстоит так же

серьезно, как и с физической смертью человека. Расу истинных мыслителей

образуют лишь те, кто мыслит живо и свежо и кто исключает умершие

слова. Философские системы следует погребать вовремя. Иезуиты знают,

что томизм мертв. Они лишь надеются, что мы, другие люди, погребем

11

его за них. Это нехорошо. Но даже в минуты опасности

обнаруживается, что источник утешения и спасения находится рядом. «Ratio»

закончился не только «расой» — с тех пор, как ему было отказано в вечном

происхождении из способности именования «логоса». С эпохи Аквина-

та «ratio» второй раз снизошел в мир так же неудержимо, как и в случае

«расы», но теперь он внедрился не в говорящее, а в считающее

человечество. Принадлежащие к чистой расе белокурые бестии говорят по-

арийски, по-германски, по-немецки. Но планируют, считают,

занимаются хозяйственной деятельностью, — всем этим занимаются

менеджеры материалистов, обладающих классовым сознанием, поскольку эти

менеджеры не ведут разговоров с вверенной им рабочей силой, а от ее

имени ищут ответа в теории или вопрошают о ней эту теорию и

материально включают эту рабочую силу в качестве людей в план, т.е.

глумятся над этими людьми, сами того не понимая. У Кальвина «ratio» — это

планирование образа жизни верующих, возвышающееся над их

сознанием и восходящее к самому Богу. Здесь «ratio» — это план спасения.

В «Наставлении» Кальвина слово «ratio» всегда используется там, где

мы сказали бы «план», «план спасения», «программа», «экономика»,

«бюджет». Поэтому в кальвинистской этике хозяйственная

деятельность рассматривается как исчисляемая. И это не должно вызывать

удивления. Если наше мышление подчинится своему влечению выйти

из разговора, то оно будет только рефлектировать и превратится в

зеркало мира. Чем более «чисто» оно размышляет о мире, тем сильнее оно

верит в свое право упорядочивать мир и в свою способность заранее

высчитывать его развитие. «Раса» возникает из «ratio» тогда, когда

начинают полагать, будто на месте борющегося со смертью языка,

призывающего нас к жизни, находится простое сочетание естественных

звуков «язык». Тогда стиль моего мышления принадлежит к моей

прирожденной природе. Моя речь становится расовой. Но моя лишенная языка

сторона, голод, превращает меня в класс. Классы и массы становятся

предметом планирования, т.е. того, во что благодаря нашей

неразговорчивости превращается, сжимаясь, наш «ratio». Я начинаю

«планировать» людей, как только перестаю говорить с ними как с моими

сотрудниками, а вместо этого просто размышляю о них в связи с трудом и

капиталом. Экономисты притязают на то, чтобы предоставлять всем

другим людям теории хозяйственной деятельности. Таким образом, здесь

язык не низводится до уровня просто природы, как в цепочке «»ratio»

— тип — раса». Напротив, заключенное в рамки экономики

человечество понимается статистически и, таким образом, оно

упорядочивается без учета того, что оно само говорит. Именно в этом заключается

смысл учения о классовой борьбе: классы, хотя они могли бы говорить

друг с другом, могут стать друг для друга немой или, точнее, глухой

преградой. Освобождение с помощью разговора не может быть признано

экономистами, поскольку они преклоняются перед той иерархической

лестницей, которая установлена физиками. По мнению физиков,

числа объясняют объект лучше всего, слова — уже намного хуже, а

унаследованные имена вообще ничего не говорят!

Мыслящие в духе капитализма экономисты упорядочивают нас

статистически. «You are statistically unimportant» (18), — сказал мне

12

один из них. Тем самым я был для него конченым человеком. Там, где

число стоит на первом месте, слово — на втором, а имя — на третьем,

все определяет масса. Но единственное, на что не способна масса, —

это на предоставление некоего масштаба. Задающая масштаб речь

начинается в именах, продолжается в беседе и подытоживается в числах.

Принадлежащий Кальвину перевод «ratio» как «план» высвободил дух

капитализма, а вытеснение Аквинатом «логоса» и замена его на «ratio»

сегодня завершается безумием расизма. Греко-римское отделение

«ratio» от его «предмета», человека, является чем-то настолько

своеобразным, что сербы и турки должны были перенять это понятие в

качестве иностранного слова «razumzja» (19). Эта раса мыслителей в

наше время разделяется на идеалистов и материалистов. Но это

разделение не спасает положения. Расисты позволяют вступать в

разговор только людям одной и той же «расы». Тем самым из «логоса»,

который страстно желает участия всех, возникает монолог

профессиональной касты, состоящей либо из субъекта теории, «науки», либо из

ее объектов.

Познанный «ratio», найденный экономической теорией, якобы

может предсказать поведение других людей. Тем самым такой «ratio»

заступает на место непознаваемого «ratio», Бога, в которого можно

только верить, и план спасения, высмеянный современной философией

(например, Карлом Левитом (20) ), настолько основательно

заменяется часовым механизмом плановой экономики, что мы миримся с

включением нас в план. Тем самым мы сами становимся

«рациональными», или рационализированными, и слову «ratio» здесь также

предстоит славный переход от духа к «одухотворенным» людям. Вернер

Зомбарт (21), странный продукт различных «-измов» последних двух

столетий, снова и снова описывал «ratio» как «одухотворение» труда и

хозяйства. Таким образом, мы сами тогда стали бы «объективным

духом», «ratio», и именно как «ratio» сделались бы окончательно

распланированной, «одухотворенной» частью мира. Тем самым, как и в

случае «расы», высокомерие мыслителей также и в области экономики

стирает границу между миром, человеком и Богом. Тем самым

рабочие были низведены до уровня вещей в мире — исчисляемых и

находящихся на пределами беседы, которую ведут между собой теоретики.

Ибо их жизненные отношения могут теперь рассматриваться и

оцениваться экономистами и социологами только in absentia (22) жертв этой

рационализации. Всякий раз, когда это происходит, наступает конец

мира. Ибо граница между миром и человеком всякий раз возникает из

заново открытой солидарности всех людей в качестве партнеров

беседы в немом мире вещей, и каждый день это происходит по-новому

(23). Поэтому в 1922 г., после семи лет, проведенных в армии и на

фабрике, я призвал рабочих стать собеседниками, которым в

разговоре с экономистами принадлежало бы первое слово. Рабочие должны

перестать быть немыми слушателями ученых, как бедный оборотень в

стихотворении Моргенштерна (24). Я предоставил токарю Ойгену

Маю первое слово и превратил экономическую теорию в ответ,

который надлежит дать на исполненные сомнений вопросы ведущего

хозяйство субъекта и на его страдания в ситуации этих сомнений. Эта

13

моя работа («Werkaussiedlung» — «Выселение цеха») в течение

последних десятилетий много раз переиздавалась, причем без моего

участия. Таким образом, она пользуется хорошей репутацией. Но из нее

не было извлечено никаких уроков. Ибо в новых изданиях перепеча-

тывалось все, кроме первого слова Ойгена Мая — «ради краткости».

Это означает, что среди социологов и экономистов продолжает

свирепствовать бездуховная мания величия. Не считают ли они, что

отрекутся от самих себя, если им в качестве специалистов не будет

более предоставлено первое слово? Уж лучше они кастрируют текст,

главный смысл которого в том и состоит, чтобы превратить

специалиста в слушателя и, следовательно, сделать его роль служебной. Ибо,

как и в случае «ratio», в экономической сфере «раса» в качестве

мышления, начинающегося с самого себя, смело переходит на сторону

объекта и превращается в «вещь» (Sache), «факт» (Tatsache) и

«причину» (Ursache). Об этом читатель может прочитать в «New English

Dictionary», VIII, 1, pp. 168-212.

Пиетист, глашатай трудовой этики отречения, присущей

капитализму, Филипп Шпенер (1635-1705) страстно желал этого

нисхождения «еще не известного нам «ratio» божественного мастера» на

уровень теоретического осмысления, на что указывает одно место его

«Теологических советов». Добровольное самоуничижение

хозяйствующего человека, отнесение его к тварному миру на основе этого

источника веры и в будущем будут делать честь Шпенеру. Но это

самоуничижение позволяет отчетливее увидеть самовластную деятельность

самой твари, лучше услышать ее вздохи (25). Однако до того, как это

различение между моей рационализацией и моими вздохами войдет в

силу и положит конец бесстыдным планам относительно рабочего,

служащего, кролика, пациента или объекта некоторой области науки,

мы должны запугать экономистов, социологов и специалистов по

планированию угрозой превратить их самих в объект планирования. Моя

знакомая покойная Дороти Томпсон (Thompson) и я однажды

отправились в Вашингтон для того, чтобы отсрочить централизацию

федеральным правительством Добровольной службы труда и мира. Мисс

Томпсон держала речь перед «партером королей», а именно — перед

всеми главами федеральной администрации, государственными

секретарями и их помощниками (только в министерстве сельского

хозяйства насчитывается около 100 000 служащих). Мисс Томпсон

заклинала их оставить местным общинам хоть что-то от того удовольствия,

которое они, представители столичной бюрократии, испытывают от

осуществления властных функций. Ибо иначе с ними случится то же,

что и с обычным человеком: те, кто вносит этого человека в план,

будут сами внесены в план. Ибо если уже «человек цирка», как это

предвидел в 1919 г. Ааге Маделунг (Madelung), приказывает нам всем

пройти тестирование, чтобы мы были распределены по рубрикам и

внесены в память электронного мозга, то ересь относительно

включенной в план рабочей силы должна быть дополнена столь же

еретической мыслью о протестированных генерал-фельдмаршалах,

президентах государства и экономистах.

Но ведь за всем этим кроется очень простое решение, согласно кото-

14

рому «ratio» моего мозга, безличное мышление, никогда не может быть

поставлено выше моего ближнего. В противном случае по отношению к

этому ближнему будет совершена несправедливость. Так можно

относиться только к преступнику, но даже к нему только после того, как он

будет выслушан. «Ratio» любого специалиста должено быть

скорректирован посредством беседы с объектом, предметом этого мышления. В ходе

беседы объект перестает быть объектом. Ибо язык, на котором мы

говорим, превосходит любую твою теорию и теорию твоих коллег по

профессии. Иерархическое соотношение беседы реальных людей (независимо

от их профессии) и «мышления» клана профессионалов, связанного

абстрактными построениями, ныне поставлено с ног на голову. Но, как

сказал Клемансо (26), войны — это слишком серьезное дело для того,

чтобы доверять их ведение генералам. Так вот, экономические теории,

касающиеся нанятой, внесенной в план, защищенной социальным

страхованием рабочей силы, и расистские теории расплодившихся негодяев

ввергают нас в бесконечные войны. Поэтому перед завершением

второго тысячелетия и те, и другие теории должны остаться в прошлом. Мир

слишком важен для того, чтобы доверять его установление и

поддержание специалистам.

Неправильное использование нашего основного права говорить друг

с другом как Бог на душу положит — права, которым обладают

мужчины и женщины, молодые и старые, чернокожие и белые, бедные и

богатые, глупые и умные, ученые и познавшие все на собственном опыте

(27), — состоявшее в принижении его значения по сравнению с

теорией, странным образом быстрее всего исчезло там, где большинство из нас

считают его в высшей степени распространенным — в Советской

России. Трудно поверить, но именно диктатор Сталин испытал ужас от того,

насколько теоретики пренебрегают языком.

Уже в 1950 г. он попытался прекратить перманентную революцию и

избавить будущее поколение от одержимости, побуждавшей снова и

снова совершать революции, основываясь на теории. Поэтому он был

вынужден вывести язык из системы идеалистических и материалистических

догм. Он освободил язык от притязания классов использовать его в

качестве орудия борьбы. Тем самым Сталин — в той мере, в какой это от

него зависело, — завершил мировую революцию. Ибо он отказался от

утверждения, будто язык является идеологией. В своих трех письмах о

языке (28) он отрицает, что язык является теорией, средством, рефлексией

классовой борьбы. Нет, говорит он, язык — это нечто третье, он — и

здесь читатель может удивиться — устанавливает мир. Таким образом,

язык — это ни идея, ни материя, а нечто третье. Он заключает мир между

борющимися — будь то народы, классы или религии. Как было бы

прекрасно, если бы филологи за сто лет также признали бы, — как сказал во

время одного из озарений сознания рано умерший Юлиус Штенцель

(29), — что мы все в лучшем случае «должны продолжить тот процесс

взаимопонимания, который уже давно начал язык».

Между тем, превращение «ratio» в оба его объективных,

противостоящих друг другу предмета, здесь — в «расу», а там — в «плановое хозяйство»,

способно углубить наше понимание того, что наши слова сохраняют свой

смысл только как принадлежность наших имен. Шестьдесят лет назад

15

странный критик языка Фриц Маутнер завершил свое, составившее почти

две тысячи страниц, сочинение, целью которого было уничтожение

ценности языка, таким примером: «Когда в ученой книге мы читаем:

«Гипнотизм считают чем-то более существенным, нежели то, что составляет суть

этого явления», то требуется определенное «чувство языка», чтобы понять,

что в этом предложении слово «сущность» используется в почти

противоположных значениях. В одном случае оно употреблено как внешняя

речевая характеристика, а в другом — как что-то внутреннее, неведомое нам»

(30). Расщепление «сущности» на «внешнюю» и «внутреннюю» сильно

напоминает здесь расщепление смысла «ratio» на субъективный и

объективный, — нечто подобное тому, что происходит в гальванометре. Не

связано ли это с тем, что все наши слова — как только слово пытается

обособиться от своего отвечающего за его произнесение имеющего

определенное имя носителя — претерпевают ту же судьбу, что и «ratio»? История

догматов каждого слова, отделившегося от того, кто его «называет»,

свидетельствует приблизительно о той же самой судьбе. Слово превращается

в вещь. В шведском журнале по языкознанию «Eranos» Лундстрем

(Lundstroem) в 1958 г. представил список таких процессов отпадения: из

«generatio» возникает «id quod generatum est», из «odorationes» возникают

«ноздри», из «contemplatio» возникает «une chose qu'on voit» (31). Итак, из

«ratio» возникает то, о чем чаще всего размышляют в данной

определенной области науки, а в человеческом мире, превращенном в объект, это в

одном случае — желудок, чьи потребности исчисляемы, а в другом —

регулируемое размножение. В обоих случаях «ratio» в качестве якобы

научно компетентного экономиста и в качестве научно вышколенного

специалиста по выведению чистой расы возносился ввысь, превращаясь в

безымянное чистое мышление, и тем самым еще глубже погружалось в мир

созданных им самим порождений ума. «Чистая» теория превратилась в

свою противоположность, в высшей степени «нечистый» предмет (32).

Осторожным экономистам-теоретикам уже давно известно, что они

каждым своим словом по поводу состояния экономики вмешиваются в

работу биржи и в саму экономику. Банкиры, власти, акционеры и

спекулянты жадно внимают каждому якобы научному суждению о

состоянии экономики. Таким образом, тот, чьи слова были восприняты,

вмешивается в экономику, и притом в огромной, почти непостижимой

степени. Все три процесса — восприятие суждений, непостижимость этого

массового возбуждения и вмешательство — являются в высшей степени

земной реальностью этой вознесшейся, так сказать, над бренной землей

экономической теории, которая якобы стремится всего лишь к

пониманию и рассматривает человека, участвующего в экономических

процессах, в качестве объекта. Так каждый день на наших глазах «ratio», будь то

теория народного хозяйства, выведения чистой расы или заключения

брака, превращается в вещь, о которой этот «ratio», якобы чисто

теоретически, мыслит. Единственной защитой от этого безумия служит

обязательное прибавление имен теоретика или теоретиков. Всякий, кто

говорит: «Экономика должна оживиться благодаря распродаже товара со

складов» или «Установление заниженных цен создаст благоприятную

конъюнктуру», должен добавить, кто выдвигает такую концепцию и кто

таков он сам, говорящий об этом. Имена носителей «теории» — вот

16

единственное средство защиты от безгранично широкого воздействия

этой теории, этого «ratio». Прежде чем я поверю в существование расы,

класса и массы, я должен знать, чей это «ratio».

У Софокла в «Эдипе» есть строфа, в которой метко

устанавливается эта тесная связь бытия и имени, называния и жизни. Об Эдипе,

названном так из-за своих отекших ног («pus» — «нога», «oidi» —

«отекшая», «опухшая»), говорится: «Из этого и возникло твое имя, и ты

таков» (ст. 1036).

В нас, людях, соединяются именование и бытие. Мы таковы, как мы

называемся. Гёте зовут Гёте — да, но он и есть Гёте. Ибо его

непостижимо высокие творения столь великолепны, как в первый день их создания.

А это означает: в их взаимосвязи! Каждый из нас, будучи носителем

творческой миссии в этом мире, должен поставить перед собой задачу и

одновременно очертить ее границы своим именем. Теория Кейнса и

расовая теория стали безвредными благодаря тому, что были названы

имена их создателей. Но если мыслители превращаются в безымянную расу,

мир гибнет. Пока еще не слишком часто обращали внимание на то, что

в языке субъекты превращаются в объекты своего собственного

созерцания. Следует ли искать причину в том, что Тот, к кому обратились в

«звательном падеже», к кому воззвали, Тот, кто был призван Логосом, не

может безнаказанно забыть о своей «призванности»? Об этом мы еще

мало знаем. В случае использования звательного падежа (vocativus)

человек поворачивается, меняет направление своего движения и следует туда,

откуда исходит призыв, и в этом повороте становится способен ответить

на обращенные к нему слова, т.е. способен к разговору, о чем знали уже

древнегреческие грамматики (33). Мыслитель, забывающий об этом и

считающий себя «я», берет на себя слишком много. Ибо именительный

падеж является «противительным» (adversativus), это падеж, в котором я

говорю о ком-то, отвернувшись от него. Таким образом, если звательный

падеж заставляет меня повернуться лицом к тому, к кому я обращаюсь,

и потому может быть назван «падежом обращения» (conversativus), то

именительный падеж — это такой падеж, в котором говорящий человек

отворачивается от того, кого он обсуждает в именительном падеже,

обращаясь к кому-то третьему. Превращение «ratio» в «расу» и исчисляе-

мость, т.е. из субъекта в именительном падеже в объект в винительном

падеже, указывает на подвижку языка, происходящую со всяким, кто

обособливается из контекста, заданного прозвучавшим по отношению к

нему обращением, перестает быть погруженным в говорящий с ним

Логос. Таким образом, там, где лингвисты дают «свободное от ценностей»

описание «развития», налицо, возможно, упадок и вырождение.

То, что может существовать живая связь между тождествами

conversativus (падеж обращения) = звательному падежу, Nominativ

(именительный падеж:) = субъекту или противительному падежу и объект = Akkusativ

(винительному падежу), мне бы хотелось показать на примере из Библии.

Ибо этот пример раскрывает существование той же самой связи трех

образов действия — одного, исходящего из Бога, т.е. из превосходства

«Логоса», другого, исходящего из людей или, лучше, заключенного в людях,

и третьего, который выражается посредством объективных действий

вещей. Тем самым было бы доказано существование принуждения для язы-

17

ка раскрывать одновременно три уровня — божественный, человеческий

и вещный. Пример взят из евангелия от Луки.

Один и тот же текст, благословение ангелов в ночь Рождества, и на

греческом, и на латинском, и на немецком языках понимается как

данное Богу, человеку и миру благословение, которое в Вифлееме

прозвучало по-арамейски. Ангелы в ночь Рождества поют:

Слава в вышних Богу, и на земле мир.

По Луке По Иерониму По Лютеру

Людям его благоволения Людям доброй воли И людям благоволение

Таким образом, у Лютера мирное состояние — это то, чем мы

пользуемся, это объект нашего восприятия или, иными словами, оно

находится перед нами в окружающем нас мире. У Иеронима мир является

атрибутом определенных людей, атрибутом тех, кто обладает доброй волей.

Наконец, у самого евангелиста свободный выбор ниспосылающего свою

милость Творца определяет круг лиц, на которых нисходит благодать и

которые обладают миром.

Но теперь нужно предупредить читателя, что нельзя смешивать наши

наблюдения с одной из давно уже хорошо известных форм критики

переводов Библии. Нас не интересует тот факт, что переводчик дает

интерпретации, отличающиеся друг от друга. Между тем, здесь чередуются

Бог, человек и вещь. Эта тринитарная связь соответствует тривиуму,

тройному пути, по которому идут все высказывания. Три оборота речи

проясняют друг друга, как дополнительные цвета. Если мы будем

сравнивать хотя бы один из сотен переводов с греческим текстом, который

сам не является первоначальным, мы будем только порицать или

восхвалять этот перевод. Однако мы, напротив, стремимся проследить, куда

движется человеческий дух. И мы обнаруживаем, что он может пойти по

трем путям, ни один из которых не является ложным и ни один —

правильным, поскольку каждый из них выражает часть истины. Бог, творя

нас, людей, помещает нас в свой мир. И потому в нас должно звучать

следующее:

Либо: То, как мир выглядит после творческого акта Бога (Лютер).

Либо: Те из людей, которые были при этом орудием Бога (Иероним).

Либо: То, какой из актов Его творения мы восхваляем в данный

момент (Лука).

Тем читателям, переживание Бога у которых ограничивается

божеством «искусства» или богом «науки», будет легче все это понять, если я

напомню им, как часто они читают или говорят:

Либо 1: «Искусство семнадцатого столетия в этой картине достигло

своей высшей точки» (или что-нибудь в этом роде).

Либо 2: «Художник здесь превзошел самого себя».

Либо 3: «Это произведение искусства прямо-таки взывало к тому,

чтобы быть сведенным в единое целое в прологе» и т.п.

18

В жизни все происходит подобным же образом, поскольку, когда

больной оказывается спасенным чудодейственной рукой хирурга, то

преисполненная благодарности семья может и будет радоваться тому, что: 1)

его спас врач; 2) победило его природное здоровье; 3) Бог помог.

Только глупец сочтет правильным одно-единственное из этих трех суждений.

В одном и том же абзаце я могу назвать открытие квантовой теории

прогрессом науки, результатом творческих усилий Планка или вспышкой

вечной истины в сознании честного исследователя.

Эта тройственность, это принуждение нашего сознания двигаться по

всем трем направлениям, привлечет в будущем наше внимание: каждое

явление надлежит прослеживать вплоть до решений богов наверху, до

причин мира и вещей внизу и, на уровне человека, до глубин души

ближнего.

В любом пути «с неба через мир и в ад», как его называет Фауст, есть

немного от этого. Данте нащупывает ту же самую тройственность. Ибо

у него обособившийся, ограниченный своей самостью грешник

барахтается в аду как беспомощная вещь, принадлежащая миру. Он стеснен

своей причиной, своим грехом так же, как стеснены своими причинами

камни и вещи мертвого мира. Тот, кого определяет только его причина,

пребывает в аду, и этот человек мертв.

Напротив, в чистилище у Данте бедным душам уже ведома дружба.

У них есть друзья и ближние. Так что они, подобно нам, смертным на

земле, не находятся ни в аду, — ибо мы не одиноки, — ни на небе, —

ибо мы еще разделены на классы, расы, массы, а потому, хотя и не

обладаем единством Бога, все же пребываем в системе социальных связей

и градаций.

Но на небесах у Данте даже противники любят друг друга. И лишь

там, где враги плодотворно влияют друг на друга, творение Божье

приобретает свой подлинный образ. Любовь к врагу позволяет следовать

путем Бога вместе с ним.

Таким образом, и Данте поставил тот же вопрос, который, с тех пор

как Слово стало плотью, проявился через достославное триединство

богов, людей и вещей, — мира, человечества и Элохимов (34).

Даже каждая божественная вспышка гения банально проходит по

этому триединому пути с неба к миру, а оттуда — в ад. Этому учит путь,

пройденный 140 лет назад в Берлине «божественной» арией Карла

Мария фон Вебера из оперы «Вольный стрелок». Это был путь с полей

высокого искусства в Берлинской опере к комнатам восторженных,

стремящихся к «возвышенному» девиц из добропорядочных семейств,

исполнявших ее на фортепиано, а оттуда — вниз, к уличным песенкам на задворках,

где из шарманок доносилось: «Мы сплетем тебе девичий венок из

фиолетовой повилики...». Высоко, возвышенно, низко: вот три этажа того,

что возвышается над нами, образует нас, что подчинено нам, и это

подобно трем лицам во всех нас — «ты», «я» и «он», т.е. «одухотворенный»,

«образованный», «толпа». Пока мы не пройдем через все это, мы

ничего не воспримем истинно. Ибо истина доступна лишь тому, кого она

преобразует. Но на примере текста из Библии обнаруживается, что мы, даже

по случайности, не должны задерживаться на одном-единственном

этаже истины. Благодаря существованию первоначального текста можно

19

дать переводчикам время создать разные варианты. Папа Лев XIII

выразил это так: «Нужно дать ученым время на заблуждения». С течением

времени и раса мыслителей в конце концов достигнет истины, при этом

речь идет, вероятно, не об отдельном поколении мыслителей, а о целой

расе в последовательной смене поколений.

Уровень развития исследований обрекает каждого ученого на

заблуждения, свойственные именно этому «состоянию» науки. Например,

каждый исследователь, изучавший рак, в течение пятидесяти лет был

обречен официально, т.е. ради карьеры, участвовать в поисках бациллы рака.

Эти поиски оказались тщетными, что было установлено уже в 1923 г.

(35). Однако говорить об этом стали только в 1963 г. Тем не менее, даже

в период с 1923 по 1963 г. врач — оказывающий помощь и лечащий врач,

заявлявший о себе в самих этих исследованиях, — обязан был, скорее,

назначать и применять глупейшее домашнее средство, никак не

связанное с гипотезой существования бактерий — возбудителей рака, нежели

отговариваться наличным уровнем исследований. Господа академики

официально отрицали эту обязанность. Врачи по призванию, швен-

нингеры и Рихард Кох (36), всегда признавали такой долг врача. Ибо у

постели больного говорит не только наилучшее знание — там луч света

падает непосредственно на добрую совесть (37).

Процесс исцеления важнее знания; но и всякое обучение есть

исцеление; оно никогда не ограничивается простой передачей знаний. Как и

врач, учитель, который должен говорить о браке или политике, не может

ждать, когда исследование семьи или государства достигнет своей цели.

Пускай послезавтра исследование будет знать больше. Но обучать

необходимо сейчас. Прусская конституция 1850 г. Указывала государству

границы его вмешательства с помощью великолепной фразы: на место

великолепным предложением: «Наука и обучение свободны». В этом

предложении исследование называется сначала, а обучение — потом. Но

человека, поскольку он должен обучать свою дочь, обязывает другое

предложение: «Обучение необходимо, ибо мудрость не должна предаваться

забвению даже там, где имеет место недостаток исследований».

Благодаря этому превосходству обучения тот же самый исследователь, который

обязан во всем сомневаться, одновременно другим ухом внимает голосам

мудрецов, и так он оказывается способным корректировать требования

«состояния» исследований при помощи «потока» мудрости. В живом

человеке ведут беседу два голоса — голос Бога и голос науки. Это так

потому, что состояние исследований и поток обучения относятся друг к

другу как активное и пассивное начала. Исследователь хочет, может,

знает, мыслит. Обучающий слышит, внимает, должен, обретает

возможность. Но никакое изречение не является истинным, если оно не может

склоняться как в активной, так и в пассивной форме. Вслед за тем же

самым мыслителем, который восклицает: «Я ни во что не верю», «Я во

всем сомневаюсь», его читатель, его возлюбленная, его студент должны

с верой говорить: «Он ни во что не верит, — как это прекрасно! Я ему

верю», «Он во всем сомневается, — как это смело! Я в нем не

сомневаюсь». Так что во всех нас родовое существо, мужское и женское,

активное и пассивное одновременно, в грамматических терминах — «средний

залог», ведет борьбу с только активным специалистом (38). Ибо исследо-

20

ватель имеет в виду бесконечность процесса исследования. Но

любящего человека держит в своей власти момент страдания. Нас подчиняет себе

ужасное двойное принуждение к относительному, «на глазок»,

восприятию: с одной стороны, человечество должно предполагать наличие

бесконечного времени, а с другой — данный конкретный человек не должен

терять ни единого мгновения. Логос в каждом из нас омывает нас в двух

существующих одновременно и все же противоречащих друг другу

речевых формах — как понятия (Begriffe) и увлеченность (Ergriffenheit).

Усмотреть самое далекое призван в нас дух: он понимает. Но ближайшему

мгновению должна служить душа: что-то влечет ее.

В моей работе о характере наций, в «Европейских революциях», я

объяснял патриархальные наклонности немецких систематизаторов,

академиков, профессоров их особой функцией в качестве советников

князей. Там повествуется и о том, как англичане высвободились из-под

этого преобладающего влияния специалистов и тайных советников,

установленного в 1517 г., ради духовного настоящего. Британцы сделали это

в период с 1641 по 1688 г. Наука мыслит об уже бывшем и о еще

предстоящем. Но в духовном настоящем два потока духа, исходящих из

прежних учений и из грядущего исследования, сталкиваются в сердце

человека. Словосочетание «духовное настоящее» в стране Реформации до

сего дня еще не воспринято во всей его диалектике. Когда я спрашиваю

кого-нибудь из немецких студентов о смысле духовного настоящего, он

только пожимает плечами. Оно его не интересует, ибо он считает его

простой точкой во времени. Но истина духовного настоящего — это акт

любви между рассудком и разумом, это заключение брачного союза

между духом и душой.

Поэтому, поскольку в 1918 г. наш дух оказался во власти отрицания

наших целей, а наша душа — нашего поражения, мое сочинение о

катастрофе 1918 г. называлось «Брачный союз войны и революции». Ибо в

нем предпринималось попытка обнаружить единственно возможное

тогда духовное настоящее в двойной боли ниспровержения наших целей и

нашего поражения. Но мужское начало от Эриха и до Матильды Люден-

дорф (39) с их требованием «продолжения войны» и женское начало с его

«никогда не допустим новой войны» не смогли, в их душевной

слабости, заключить такой союз. Поэтому потребность в Гитлере стала

ужасным знамением эпохи, не имеющей духовного настоящего. И гордые

духом, и душевно израненные люди отделывались ссылками на простую

потребность. Так повторилась мировая война. Об этом говорили так,

будто она «началась» и будто это «общее дело». Благодаря

повторяемости жизни, столь утешительной для нытиков, мы на самом деле чуть было

не лишились какого-либо духовного настоящего. В школе и на учебном

плацу все повторимо — от письменного экзамена до отрабатывания

ружейных приемов. С 1933 до 1945 г. мы совершенствовали прежние

навыки и проводили «учебные сборы». То скромное духовное настоящее,

которое могло бы обратить взоры на открытие Америки Колумбом и на

эмансипацию России Лениным, считалось излишним. 8 декабря 1941 г.

Гитлер объявил войну Америке и собирался завоевать Россию до Урала.

Он жил как раз в малой Европе, увиденной под тем же углом зрения, что

и в составленном в 1555 г. атласе Меркатора. Его мозг уроженца Браунау

21

на Инне соответствовал эпохе империи Карла V до возникновения

Пруссии и Австро-Венгрии. Rejeton (40) без какого-либо духовного

настоящего, недоступный для мира, возникшего в течение последних четырех

столетий, он предлагал себя в качестве Христофора (41) тем, кто боялся

утонуть в потоке национального бедствия. Так что тогда в Германии не

могло быть духовного настоящего. Тех, кто, как, например, участники Край-

зауского кружка (42), показывал возможность духовного настоящего,

казнили. Дух и душа должны были оставаться недоступными.

Самоубийство — симптом такой недоступности. Поэтому христианская эпоха

человечества не признает самоубийства. Ибо после Пасхи род

человеческий все больше выходит из недоступного мира, утрачивая свою

недоступность и шаг за шагом обретая духовное настоящее. Самая плохая

черта характера специалиста и профессионала, недоступность,

воплотилась в этом из Браунау для того, чтобы подвергнуть отрицанию духовное

настоящее, совесть в противоположность знанию, душевный опыт

ноября 1918 г. в противоположность умозрительным понятийным

конструкциям, экономику всего земного шара в противоположность экономике

отдельной нации или хозяйству мелкого поместья.

Любая раса мыслителей — физики, психологи, историки, юристы —

без духовного настоящего испытывает влечение к самоубийству. Но язык

не достигает своей цели, если он не возвещает духовное настоящее. Ке-

ригма (43), возвещение, смысл языка как раз и состоит в сотворении

духовного настоящего. А это, в свою очередь, является всего лишь другим

способом выражения примирения. Там, где мы не заключаем мир,

разражается война. В моей работе «Conversableness» (44) было представлено

английское произведение 1675 г, в котором прославляется еще и ныне

непереводимое выражение «GocTs conversableness» (45). Слово было

создано капелланом Оливера Кромвеля в пику системам немецкого

академизма и немецких княжеств. Ибо тип заумного и ограниченного

специалиста-профессионала, этот «ratio» систематического образования,

надлежало победить с помощью идеи открытости Бога общению. Советы,

даваемые князьям, должны были оставаться доступными здравому

человеческому рассудку. Джон Хоу (Howe) для преодоления господства

бездуховных специалистов смело разделил «reason», дух, на два потока. Он

писал: «Всеобъемлющая форма «reason» оказывается двойственной: он

выступает как открытость Бога общению и как исчисляемость его

рационального мира». Мы, как философ, так и физик, должны слушать Бога

и понимать мир одновременно и нераздельно, и все же раздельно по

образу действий («Иммануил, ты все еще не сделал этого!», «Удельный вес

Н20 равен 1»). До тех пор, пока их воспринимают одновременно,

мыслители не могут закоснеть в качестве расы. Ибо тогда их мышление не

вырождается в одержимость. Мыслители остаются пластичными, и всякий

раз зов их совести может вырвать их из-под власти знания и сотворить

заново. Тогда разделение сыновства, воплощенного во всех нас, на расы

мыслителей или расы их жертв, становится невозможным. То, что еще

должно быть сотворено сегодня, сохраняет превосходство над тем, что

уже всегда было таким, какое оно есть. Если у мыслителей пропадает это

духовное настоящее, это приводит к чудовищным последствиям. Ибо

тогда важным оказывается не духовное настоящее, а историзм. Так, воз-

22

действие концентрационного лагеря в 1936 г., несмотря ни на что,

представлялось биологам, изучающим проблемы наследственности, медикам,

психологам, — тем, кто составлял по поводу такого воздействия

квалифицированное заключение, — чем-то обусловленным «наследственной

предрасположенностью». В моей работе «Прикладное душеведение» (46)

читатель может достоверно узнать о том, что происходит, когда из

«психологии» делают «душеведение». Тогда жертвы живодеров не должны

требовать возмещения. Причиненный им ущерб «обусловлен

наследственной предрасположенностью», а не вызван действиями

преступников. «Не убийца, а убитый виноват», — вот что является образцом для

экспертных оценок, которые немецкие врачи делали относительно жертв

СС. И как могло бы случиться иначе там, где «ratio» мыслителей,

опираясь на принципы естествознания, рассматривает людей как некий

объект — вместо того чтобы слушать их в качестве своих ближних? Рука

и ухо даны нам не для одного и того же. Механически лечащий врач и

разумный врач — не одно и то же, поскольку человеческое начало

руководит рукой, а божественное — слухом. Поэтому Бог в каждое мгновение

должен вочеловечиваться. И у Джона Хоу это называется «God's

conversableness». Если Бог не становится человеком, то специалисты

больше не верят, что мы, люди, суть события. Тогда мы тотчас

начинаем считать наших ближних объектами, предметами нашего разума.

Время превращается в четвертое измерение физического пространства, а

вещи предстают в качестве причинно обусловленных. Но как будет

обстоять дело, если этот самый эксперт захочет получить назначение на

должность? Тогда он будет барахтаться, как рыба, в сетях будущего,

которое многообещающе манит его. Тот самый эксперт, который

отказывает жертве в возмещении причиненного ей ущерба, объясняя его

«наследственной предрасположенностью», станет торжественно обещать в

случае, если его назначат, оправдать связанные с ним ожидания и даже

сделать больше того, что от него ждут. Иными словами, там, где эксперт

живет, он под воздействием обращенного к нему призыва

превращается в тварное существо, пребывающее в духовном настоящем. Как и

всякая тварь Божья, любая вещь является постоянно происходящим

событием, произнесенным Богом словом, и, таким образом, может быть

постоянно сотворена заново, настроена на другой тон, — вопреки

«наследственной предрасположенности». И эксперт притязает на то, что сам он,

безусловно, обладает этой способностью! Итак, почему же жертва

заключения не является также и событием, а не вещью, «обусловленной

наследственной предрасположенностью»? Словосочетание «обусловленный

наследственной предрасположенностью» — это чистое надувательство,

поскольку в нем «вещь» появляется дважды, в «предрасположенности» и

в «обусловленности». Ведь «раса» — это именно возникшая из удвоения

ошибка мышления, совершаемая рационалистами, которые хотят

остаться безымянными и которые превращают в вещь то, что они привносят в

мир из своего рассудка.

Страдающий человек, сострадать которому не хотят

манипулирующие им специалисты, превращается в предмет. Но настоящее остается

несотворенным. Носители знания ставят преграду вмешательству Бога

в их собственное знание и в жизнь тех, кто испытывает на себе воздей-

23

ствие этого знания. Тогда этот ученый мир отдается дьяволу. Этот мир

отрицает основное положение христианского вероучения, согласно

которому Бог постоянно снова должен становиться человеком и

одухотворять человека, ибо только он — Дух, а мы — только души. Но ученый

мир гордится своим собственным духом без души. Так он становится

расой специалистов, сам становится «миром». И в качестве простого

мира он отрицает значение того великолепного дуэта, обозначенного

словом, которое до сих пор не переведено на немецкий язык и

благодаря которому английское дворянство — «джентри» — в XVII в.

избавилось от высокомерных тайных советников и прошедших полный курс

наук академических ученых: «The comprehensive form of reason is its

conversableness with God and with His rational universe».

Когда я в 1930 г., будучи заведующим архивом прикладного

правоведения, спросил у английских юристов о тех принципах, которые

определяют вынесение решений в экономических спорах, они ответили мне,

что каждый случай отличается от всех остальных, и потому решения по

каждому делу выносятся применительно именно к данному случаю. И

когда я сам на пути в Оксфорд, где я должен был преподавать, нашел в

Лондоне врача, чтобы он избавил меня от сильных болей, он обследовал

меня, осведомился о роде моих занятий и сказал: «У Вас есть боли. Но,

чтобы избавить Вас от них, я должен лечить Вас долгое время. Однако в

наши дни ни офицеры, ни профессора не должны проходить курс

лечения дольше 14 дней, поскольку они должны жить самоотверженно.

Пусть уж у Вас будут боли, и отправляйтесть в Оксфорд». Это был

великий врач, и его знания были обширны, а его вера была сильна.

2. Целительная трилемма

Проведенное выше исследование того, как в современной науке дело

дошло до возникновения расы мыслителей, не является единственным в

своем роде. Эрих Хеллер (Heller) недавно описал превращение

фаустовского человека в «расу учеников волшебника» (47). Но мне теперь

надлежит отдать на суд нашей новой точки зрения мою собственную

манеру выражаться. Ибо в конце предыдущей части в предложении о

британском враче я только что совершил тот самый грех, который ставлю в

упрек специалистам. Теперь я должен сделать самого себя объектом

своего приговора. Ведь я закончил первую часть типично идеалистической

фразой: «Его знания были обширны, а его вера была сильна».

То, как там сформулировано предложение, принадлежит к

открытому мной ошибочному миру мысли последних 800 лет. Ибо душа и дух,

называние и речь смешаны и превращены в невообразимую кашу. Я мог

бы написать это предложение сразу после сдачи экзамена на аттестат

зрелости, вынув его, так сказать, из моего школьного ранца, т.е. до того,

как мы заново воздвигли три этажа: «имена — слова — числа». Имена

стоят в зените. Слова находятся у меня перед глазами. Числа у меня под

рукой. Напротив, в предложении «Его знания были обширны, а его вера

была сильна» есть что-то усыпляющее, как и во всех безразличных и

канцелярских выражениях. Такая двойственность возникает из

самоопьянения собственной двучленной логикой или «ratio». Ибо там, где рассудок,

24

«ratio», не подчиняется основанному на имени насилию, божественной

власти, и не говорит честно от имени этой власти с другими людьми,

также повинующимися той же власти и придерживающимися той же веры,

т.е. там, где рассудок мыслит не именами, но только словами, его слова

низводятся до уровня простых понятий, которые сами высокомерно

определяют свое «ratio», а сам он низводится до уровня числа. Тогда у этих

идиотов можно прочитать: «X я произвольно называю то-то и то-то» или

«Под Y я далее подразумеваю пупок Будды». Тогда эти люди кончают

гегелевскими дефинициями вроде знаменитого «частичного отрицания

относительного бытия-вокруг-себя каузальности абсолютного бытия-в-

себе-и-для-себя» применительно к «разорванной сорочке Матери Божи-

ей». Там, где мы дерзко даем дефиницию своих собственных слов, они

лишаются своей ценности, связанной с группой говорящих людей,

утрачивают свое место между именами над нашими головами и числами у

наших ног и превращаются в простое орудие моего ремесла. Понятия

уходят из языка. Подлинная речь случается именно непроизвольно, и

тот, кто непроизвольно пишет или говорит, испытывает побуждение

предоставить слово чему-то необходимому. Истина непроизвольна.

Напротив, формулирование дефиниции — это свободное действие либо

личного произвола, либо признанного законодательного авторитета.

Например, один из моих студентов написал непревзойденную фразу: «То, что

я произвольно назову Богом...» Хотя я высоко ценю правовые понятия

законодателя, мне безразличны дефиниции политэкономов, социологов,

этиков и психологов. Все они, как сказал фон Готтль (Gottl),

поклоняются своим собственным понятиям, как идолам. Эти ложные

законодатели могут давать дефиниции, сколько им угодно. У них нет авторитета

законодателей — и, возможно, именно их ложным авторитетом я был

одурачен, когда писал: «Его знания были обширны, а его вера была

сильна». Тем самым я воспользовался именно известной логической схемой

соотношения веры и знания. Но тот, кто понял работу «Раса

мыслителей», больше не будет доверять такой альтернативе. Ибо в этой

дилемме — «его знания были обширны, а его вера была сильна» — не

вызывается та сила, именем которой происходит расщепление на знание и веру.

Может быть, знание здесь связывается с осведомленностью в медицине,

с любовью к ближнему, с равнодушием, с церковным Символом Веры,

или же со здравым смыслом, с мировым духом, с человеческой душой

или профессией врача? Таким образом, удобная, столь желанная

неясность мягко обволакивает мое предложение: «Его знания были

обширны, а его вера была сильна». Увертливые фразы типа «философской

веры» здесь бесполезны. Первая половина предложения говорит

слишком много, вторая — слишком мало для того, чтобы возвыситься над не

имеющей никакого значения пошлостью. Сначала следует указать, что

слова «его знания были обширны» кажутся охватывающими все знания

того, кто находится напротив меня, и, таким образом, также его

мудрость, его жизненный опыт, — короче, многое из того, что другие

подвели бы под понятие веры врача. Предложение было бы ясным, если бы

я написал, например: «Его познания в медицине были обширны». Ему

были известны все сведения из области терапии. Если бы я говорил о

нем так, то воздал бы должное его знаниям. У врача его знания принад-

25

лежат его личности в качестве специалиста. Тогда остров знаний

медика омывался бы водами океана действительности; таким образом,

посредством простого дополнения «он всесторонне знал медицину»

изменяются сами контуры его знаний. Ибо медицинские знания всегда

являются лишь частью того, чем человек облечен. Ограничение «его

познания в медицине были обширны» сдержанно, но вместе с тем

решительно отводит знанию в определении моего знакомого врача весьма

скромную роль. У него есть еще много других качеств. Но и выражение «его

вера была сильна» должно быть разъяснено, однако не для того, чтобы,

как в случае со знанием, сузить его с помощью дополнения «его

познания в медицине были обширны». Нет, недостающее дополнение к

высказыванию «его вера была сильна* должно было бы обладать, так сказать,

противоположным свойством, оно должно было бы поднимать его веру

с уровня простого оборота речи до уровня действующей жизненной

силы. Я призываю читателя проявить немного терпения для того, чтобы

признать основательную изношенность словечка «веровать». Я

утверждаю, что ни я сам, ни все мои современники или читатели, — включая

всех служителей кладбища, — говоря: «Его вера была сильна», не

передает четкого смысла этого предложения. До того, как читатели и

писатели сообща не признают этого, они не извлекут никакой пользы из

работы «Раса мыслителей». Поэтому мне нельзя было с таким умилением

писать: «Его вера была сильна» по той простой причине, что это

предложение могло бы встретиться в поэтическом альбоме девочки-подростка.

Ибо там все должно только хорошо звучать, даже если написанное не

заключает в себе никакого содержания.

Ни церкви, ни прихожане сегодня не могут сказать, что такое вера,

если рассматривать это простое слово само по себе.

Сперва следует это доказать. Для этого я хочу сначала обратиться к

области языка, которая лежит точно на полпути между литургией и

повседневным языком, — к области права. Язык права всегда является

заимствованным: он переходит из языка богослужения в светский язык. С

другой стороны, язык права все еще на одну ступень возвышеннее,

торжественнее, формализованнее повседневного языка болтовни и простого

разговора. Итак, что же язык права говорит о вере? Он объясняет нам,

почему вот уже, по крайней мере, в течение столетия от слова «вера»,

взятого само по себе, нет больше никакого толка. Уже сто лет назад, в

1863 г., появилось исследование по истории права Эрнста Циммермана

(Zimmermann), высокопоставленного судьи, под названием «Присяга на

основе веры». Когда я обнаружил эту книгу, я подумал, что в ней речь

идет об историческом исследовании присяги на гостии или на Библии,

или же о клятве Символом Веры. Но когда я прочел книгу, то у меня

открылись глаза на слабость «веры» уже в 1863 г. Дело в том, что «присяга

на основе веры» — это присяга, которую приносят, когда не знают чего-

то достоверно! Присяга на основе веры — присяга второго сорта: «Хотя

я этого и не знаю, я все же в это верю...»

Ныне теологи и психологи себе во вред совершенно отказались от

этой юридической стороны словечка «вера». Повседневное

словоупотребление и теология повсюду пропитаны языком права — так же, как

слова «суд», «приговор», «вердикт», «расследование», «жалоба», «иск»,

26

«вина» используются без каких-либо оговорок. Вся философия со

времен Канта утратила глубину содержания, поскольку она была всего

лишь скрытой теологией, хотя она и пользовалась языком права и

правового общества. Присяга на основе веры, которую человек должен

принести перед судом, хотя он и не знает чего-то, подвергает нас

действию напора жизни: даже смиренное «я верю» или «я не верю»

должны повлиять на суд. Тот, кто учитывает это, не впадает в ошибку

недооценки риска, связанного с предложением «его вера была сильна». Это

— не индивидуальный оборот речи и не сакральная формула. Моя вера

перед судом рассматривается как выражение причастности к обществу,

некий социальный залог, который держит меня, держит так сильно, что

меня обязывают принести присягу. Тем самым вера оказывается столь

же далекой от моего личного мнения, как и от области моих

должностных обязанностей и полномочий. Но, несмотря на это, ей

принадлежит право участия в принятии решения — право, которое должно

оставаться непонятным картезианцам и томистам, поскольку они знают

только мыслителя и содержание мышления, но ничего не понимают в

причастности к языку многих духовных элементов. Юридический мир

присяги на основе веры должен помочь нам всерьез принять кризис

слова «вера». Мы пришли к забавному противоречивому выводу, что

«вера» ныне обозначает второстепенное по своей значимости мнение в

противоположность знанию, но даже в этом приниженном положении,

в этой своей второстепенности оно призвано вносить нечто важное в

духовную жизнь. Изъявление веры обладает властью. Но власть этой

«fides», этой веры, весьма невелика.

Между тем, Церковь считает, что ее слово «fides» противостоит

знанию как равноправное. Но она никогда не упоминает, где и как

человеческое общество проявляет свою причастность к знанию либо вере или

полагается на них. Поэтому в наше время то, что сообщил мне

лондонский врач, а именно вера, должно быть заново определено без

примешивания сюда клерикальных, теологических, философских формул. Ради

этого я категорически отказываюсь от негодной пары понятий «вера и

знание». Это — лежалый товар, оставшийся от прошлой эпохи, а

именно — от тысячелетия диалектических, антитетических, логических

альтернатив. Так же, как ничего не значащими стали «вера и знание»,

пустыми сделались «тело и душа», «субъект и объект», «человек и мир»,

«вождь и масса», «дух и тело».

Названные выше и бесчисленные другие противопоставления

принадлежат языку образования, но этот язык образования является скорее

письмом, чем речью. Книги и школьные учебники, в которых бродят

призраки «знания и веры», — это плотные фильтры, не пропускающие,

отсеивающие, оставляющие как ненужный осадок многие черты устной

речи. Превозносимое «логическое мышление» является отличительной

чертой книжной письменной речи. В тексте книги отображаются отнюдь

не все черты живой речи. И на примере выявившейся

несостоятельности пар «вера и знание», «человек и народ», «слово и мысль» и т.д. и т.п.

можно понять, что расы мыслителей происходят из письменной речи, и

потому они мыслят в редуцированных или обедненных формах

логических антитез. Со своей стороны я хочу предварительно так определить

27

пропасть между письменной речью и книжным образованием, с одной

стороны, и настоящей устной речью — с другой: в языке образования

недостает тривиального. Так что образованным людям, коль скоро их

упрекают только в отказе от тривиального, для исправления положения

дел едва ли понадобятся большие усилия. Ведь их мыслительные

процессы, похоже, все же признают наиболее важными. И они хотят считать

свои мысли важными. Я же, со своей стороны, охотно довольствуюсь

ролью человека, тяготеющего к тривиальному, и приемлю ее для себя

самого и всех тех, кто еще отдает предпочтение устной речи.

Трилемма гласит: «Только тривиальное, только тройственное знание

может вывести нас с кладбищ, где покоятся умершие формы

образования и понятий Аквината и Декарта, Платона и Гегеля, Аристотеля и

Канта». Без доступа тривиального расы мыслителей могут в наши дни

превратиться в угрозу миру. Специалист, для того чтобы уравновесить

свое лишенное совести знание совестью неспециалиста, не обладающей

знанием, должен считаться с этим неспециалистом.

Я хотел бы сопоставить эту бесплодность ученого жаргона с опытом

последних шестидесяти лет, который связан с мировыми революциями

и мировыми войнами. Ибо игра расы мыслителей со всеми объектами

под Солнцем — с человеком, народом, водой, воздухом, огнем — в

мировую эпоху водородной бомбы становится безумием. Можно поставить

на место души мышление этого мальчика, этого вечного

старшеклассника Декарта (48). Самолеты и электронный мозг, атомные и водородные

бомбы возникают из недр таких рационально обедненных, лишенных

души профессиональных групп. Но эти профессиональные группы

физиков, математиков, бухгалтеров, статистиков не должны господствовать.

Они — знатоки с уровнем развития мальчишки. И точно так же как

война — слишком серьезное дело для того, чтобы доверять ее ведение

генералам, живая Земля — слишком дорогое и любимое творение для того,

чтобы отдавать ее в руки пронырливых дельцов от техники.

Мой английский врач, когда он провозгласил меня созданием,

которому выпала честь уметь переносить свои боли, отказался от своей

техники. Об этой тривиальности не упоминается ни в одном учебнике

какой-либо специальности. И все-таки она указует на трилемму,

важнейшую для всякого специалиста. А именно, он всегда может выполнить

больше того, чем ему дозволено. Практиковать можно лишь тому

специалисту, который в состоянии отказаться от того, что он умеет! Ибо

диалектическая логика его профессиональных знаний требует

дополняющего ее диалекта, на котором говорит тривиальная совесть. Дилемма

специалиста сформулирована диалектом его науки. Но трилемма врача,

учителя, военачальника, политика возникает только из столкновения двух

диалектов. Диалект знатока — это профессиональный язык. На

диалекте не знающего запретов стремления к действию говорит в нас не

прошедший экзамена на аттестат зрелости бедняга, которого считают

тривиальным. Этот бедняга никогда не полагался на голые антитезы типа «вера

и знание». Он никогда не имел права войти в мертвое пространство

чистых понятий именно потому, что он остался существом, пребывающим

во времени, преходящим неспециалистом, живущим единожды именно

сейчас. Поэтому ему нет никакой пользы от дальнейшего, многообеща-

28

ющего прогресса знания, уходящего в вечность: дело должно быть

сделано сегодня, а не когда-нибудь. Я хочу прийти на помощь этому

тривиальному неспециалисту, предложив слово «трилемма». Что, если «три

пути» открываются всегда там, где момент времени играет решающую

роль? Может быть, мы в состоянии логически отполировать пары «вера

и знание», «церковь и государство», «труд и досуг», «гений и масса»,

«вождь и народ». Но эта логика дает сбой, как только мы скромно

спрашиваем: «Когда я должен верить?», «Когда я должен знать?», «Когда мне

следует обратиться к специалисту?», «Когда я, как часть народа,

свободен?», «Когда я завишу от вождя?», «Когда чистая логика наталкивается

на мое лишенное чистоты существование?». Тривиальное — это

преходящее, мимолетное мгновение, когда я должен чихнуть, единственное

мгновение, которое принадлежит мне, хотя именно в это мгновение я

чихаю. Горе тебе, если ты считаешь его тривиальным и продолжаешь

размышлять, пока твое единственное мгновение не пройдет. Того, что ты

упустил в определенную минуту, не вернет никакая вечность. Слово

«трилемма», являющееся, впрочем, весьма старым термином логики,

вводится здесь для того, чтобы придать тривиальному некоторую

гордость или чувство собственного достоинства, и для того, чтобы ввести его

в круг профессиональных языков в качестве понятия, способного

принять вызов. Ради логического завершения, пусть тривиальное

именуется здесь трилеммой.

Таким образом, теперь я обращаюсь к тривиальной трилемме.

Физика и математика, высушивающие нас, превращающие нас в свой

объект и бросающиеся на собственный меч своего «ratio», возникли из

квадривиума свободных искусств, «artes liberales». Тривиум,

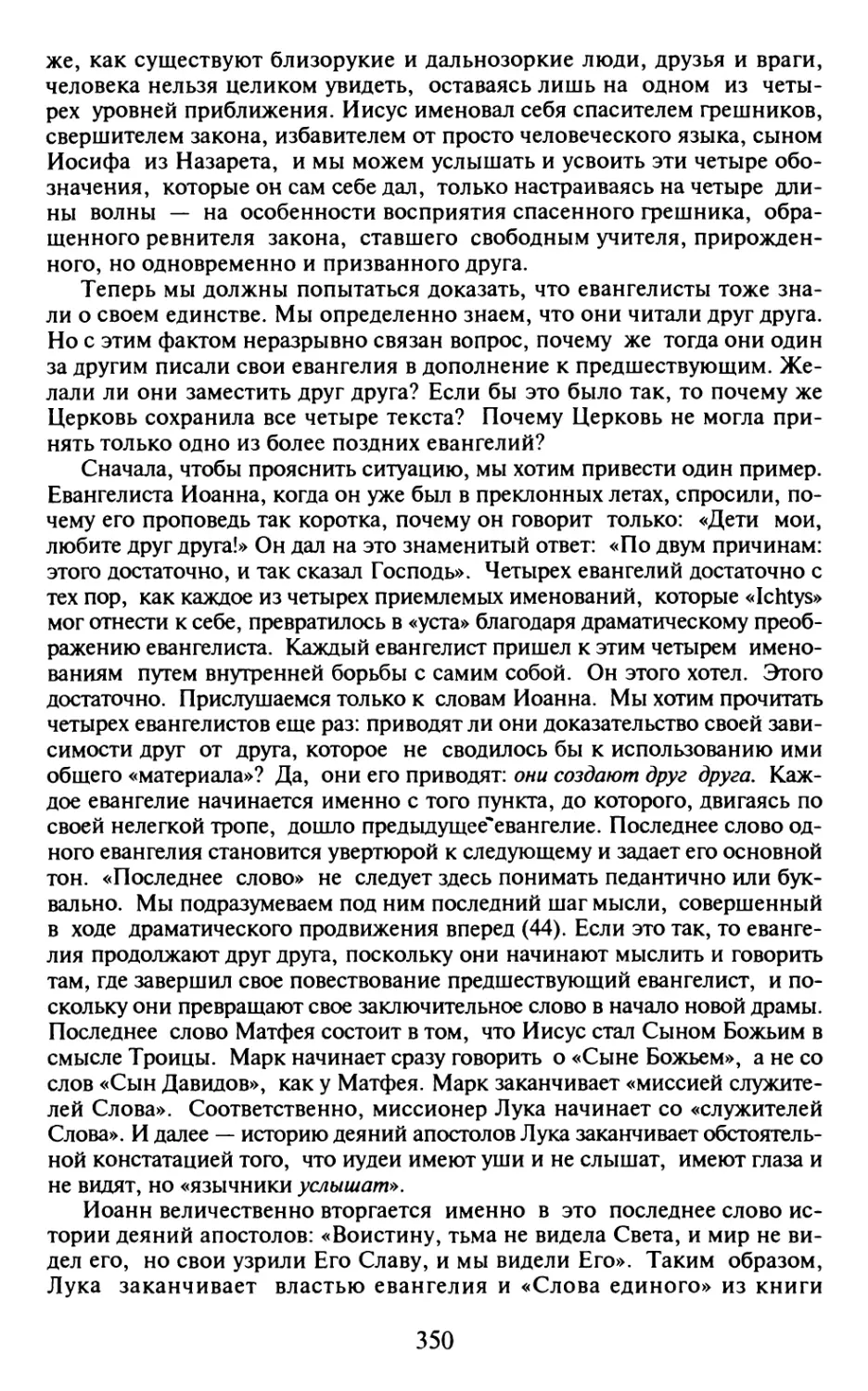

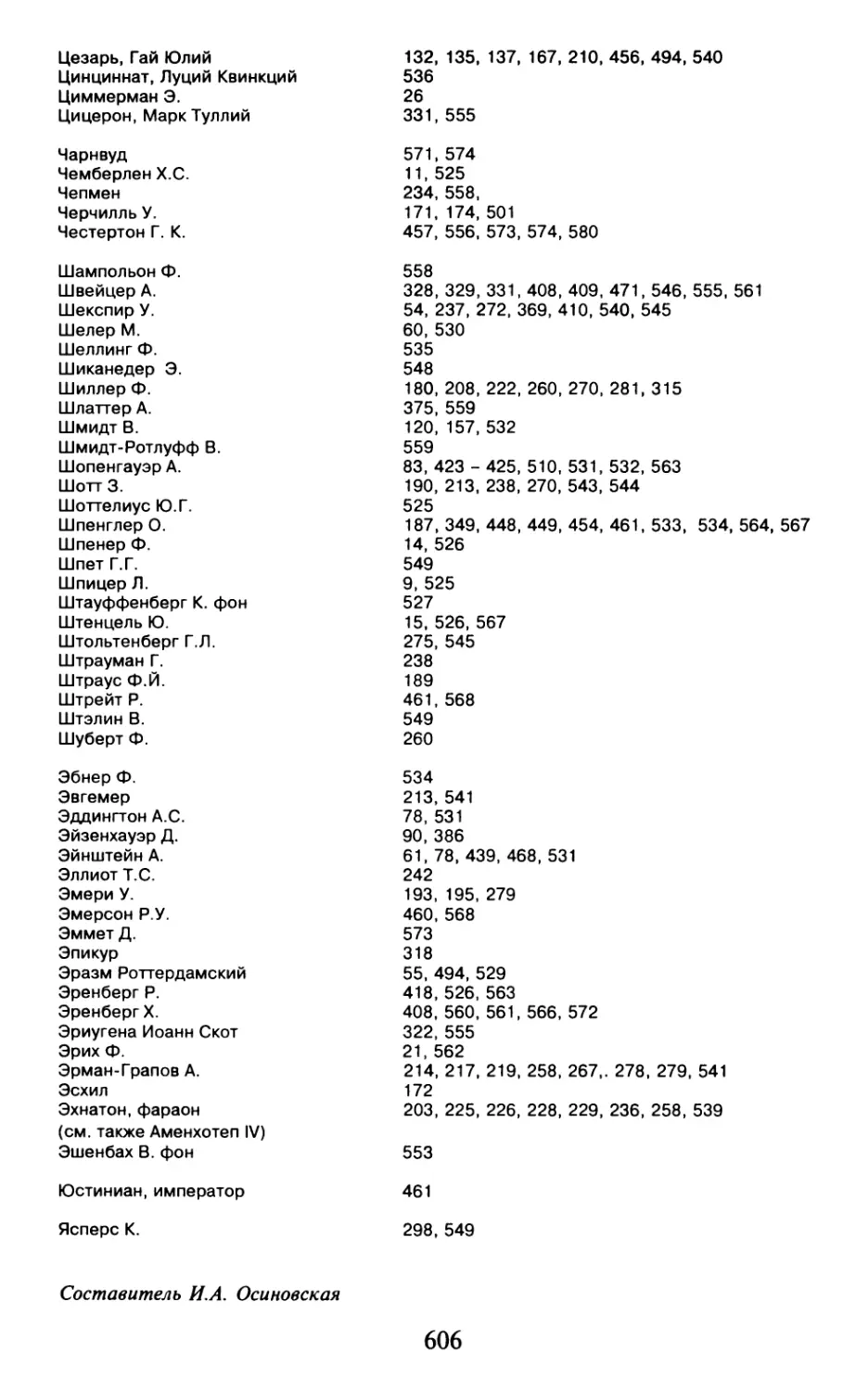

образовывавший вместе с квадривиумом семь свободных искусств, включает в