Текст

ОНЕЖСКИЕ

БЫЛИНЫ

записанные А. Ф. Гилъфердингом

летом, 1871 года

АРХАНГЕЛЬСК СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1983

РФ

Г47

Гильфердинг А. Ф.

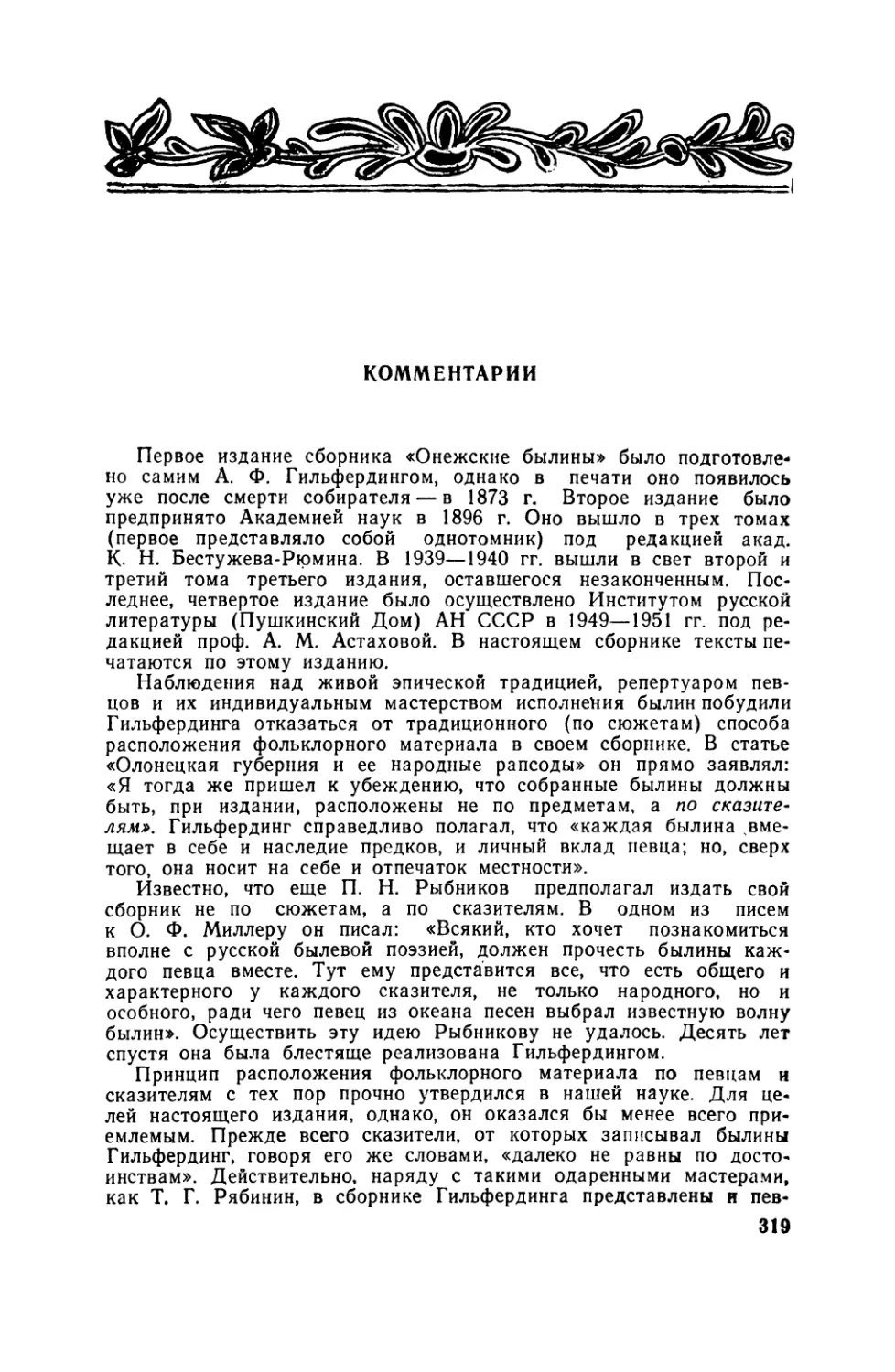

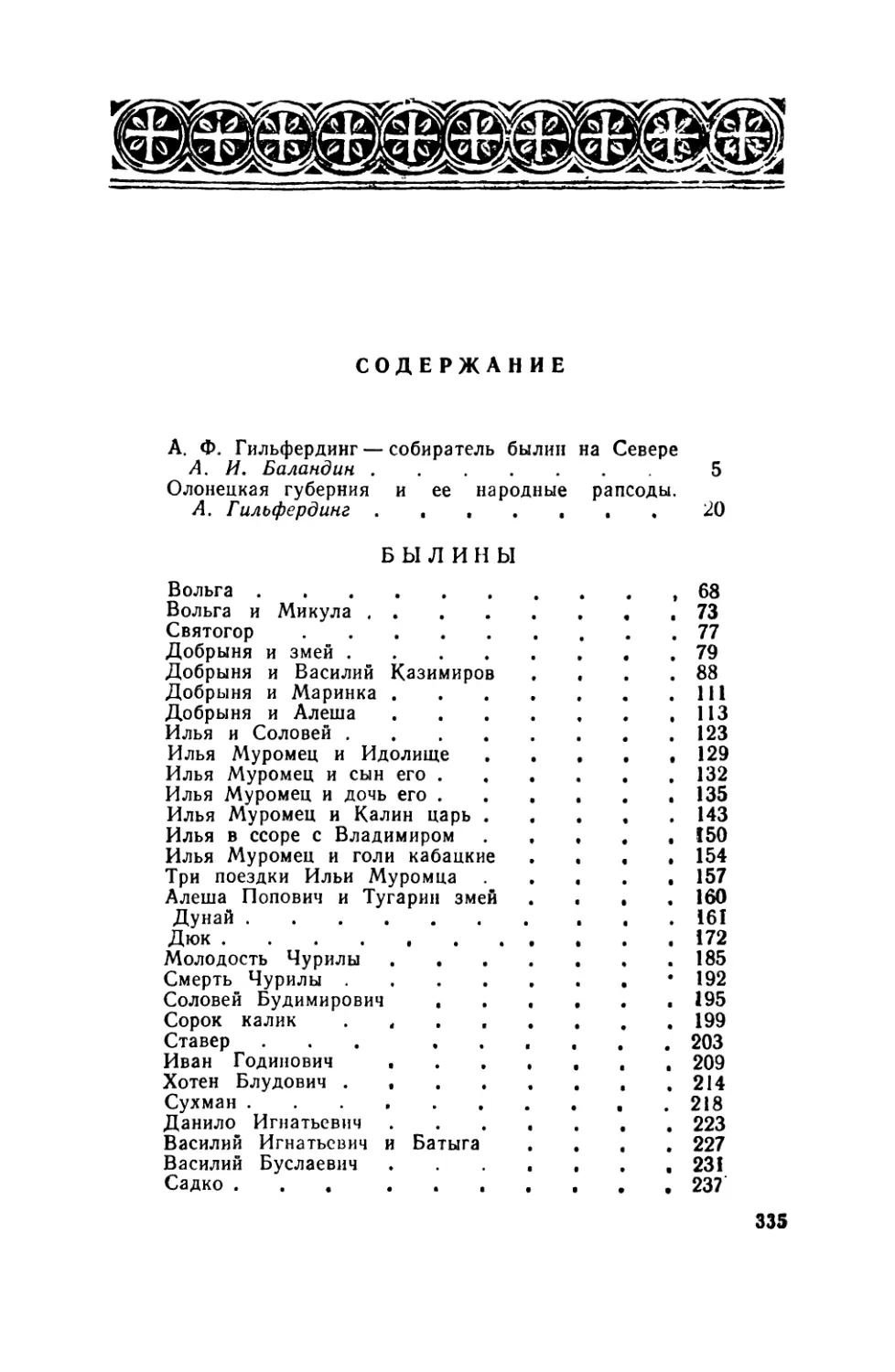

Г47 Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 г. /[Сост., вступит, статья и коммент. А. И. Баландина].— Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, J983.—

337 с., ил.— (Сер. «Рус. Север»).

Онежские былины собраны и записаны известным ученым-славистом, профессором Петербургского университета А. Ф. Гильфердингом во время экспедиции в Олонецкую губернию летом 1871 г. Подготовленный ученым в результате этой поездки сборник «Онежские былин.ы» стал выдающимся событием в истории собирания и изучения русского былевого эпоса и одним из самых читаемых фольклорных собраний. '

В настоящее издание вошли наиболее интересные в научном и художественном отношении былины, свидетельствующие о талантливости нашего народа.

Г 4 — 19 — 83 РФ

Ml57(03) — 83 ББК. 82 ЗР—6

Составление, вступительная статья и комментарии кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР А. И. Баландина

© Северо-Западное книжное издательство, 1983 г.; составление, вступительная статья, комментарии, оформление.

А. Ф. ГИЛЬФЕРДИНГ —СОБИРАТЕЛЬ БЫЛИН НА СЕВЕРЕ

Летом 1871 г. олонецкие крестьяне были немало удивлены, узнав, что в их глухие края приехал из Петербурга какой-то генерал записывать былины, или старины, как их тогда называли. Интерес к приезжему был настолько велик, что один из космозерских крестьян, Иван Аникеевич Касьянов, бросил все свои хозяйственные дела и за десятки верст отправился в соседнюю деревню, чтобы лично увидеть собирателя старинных песен. Их знакомство, о котором Касьянов простодушно рассказал впоследствии одному столичному журналисту, состоялось. «Генералом» оказался известный ученый-славист, профессор Петербургского университета Александр Федорович Гильфердинг.

Экспедиция Гильфердинга в Олонецкую губернию — событие выдающееся и в истории собирания, и в истории изучения русского былевого эпоса. Сборник «Онежские былины», явившийся результатом этой экспедиции, — одно из наиболее известных и читаемых фольклорных собраний не только прошлого века, но и нашего времени. Открывающая его статья Гильфердинга «Олонецкая губерния и ее народные рапсоды» до сих пор сохраняет свое научное значение, привлекая исследователей народной словесности и глубиной мысли, и широтой обобщений и выводов,

Александр Федорович Гильфердинг родился 2 (14) июля

1831 г. в Варшаве в семье директора дипломатической канцелярии при наместнике царства Польского. Под руководством опытных педагогов он получает блестящее домашнее воспитание и образование, основательно изучает историю древних славян, иностранные, в том числе и славянские, языки. В 1848 г. Гильфердинг посту-

5

пает на историко-филологический факультет Московского университета, где слушает лекции С. П. Шевырева, О. М. Бодянского, С. М. Соловьева и других известных профессоров. Рано пробудившаяся в Гильфердинге «наклонность к славянской истории» приводит его в студенческие годы в кружок московских славянофилов. Близкое знакомство с А. С. Хомяковым, К С. Аксаковым, Ю. Ф. Самариным, братьями И. В. и П. В. Киреевскими и другими активными деятелями славянофильского движения сыграло решающую роль в становлении его общественно-политических и научных взглядов.

После окончания университета в 1852 г. Гильфердинг поступает на службу в Министерство иностранных дел. В 1856 г. он назначается консулом в Боснии и вскоре совершает путешествие по южнославянским землям. В дальнейшем Гильфердинг занимает крупные административные должности в Азиатском департаменте министерства, комитете по делам царства Польского. В эти же годы он публикует многочисленные исторические труды, получившие широкий резонанс в славянских странах. Признанием научных заслуг Гильфердинга явилось избрание его в 1856 г. членом-корреспондентом Петербургской академии наук, а в 1870 г. — председателем Этнографического отделения Русского географического общества.

В 1871 г. Гильфердинг совершает свою знаменитую экспедицию по следам П. Н. Рыбникова. Через год он вновь отправляется в Олонецкую губернию, но по дороге заболевает брюшным тифом. Скончался Гильфердинг 20 июня (2 июля) 1872 г. в г. Каргополе.

Гильфердинг был не только талантливым фольклористом и историком, он с увлечением занимался и археографией, и лингвистикой. Свою научную деятельность Гильфердинг и начинал как лингвист— в 1853 г. в «Известиях II Отделения Академии наук» он публикует свою первую крупную работу «О сродстве языка славянского с санскритским». В том же году выходит из печати его магистерская диссертация «Об отношении языка славянского к языкам родственным».

Лингвистические труды Гильфердинга не представляют скольконибудь значительного научного интереса, однако для характеристики его общественных взглядов того времени они имеют значение первоисточника. Академически спокойное изложение материала, весьма далекого от злободневных вопросов современности, сочеталось в работах Гильфердинга с их определенной полемической направленностью. В этой полемике принял участие молодой

6

Н. Г, Чернышевский, дважды откликнувшийся на лингвистические опыты начинающего ученого.

При оценке ранних работ Гильфердинга следует иметь в виду не только общее состояние науки о языке того времени, но и те общественные условия, в которых эти труды создавались.

В начале XIX в., как известно, происходит общее оживление европейской научной мысли, особенно в области языкознания, утверждение в науке нового, сравнительно-исторического метода. Основы его были заложены в трудах Ф. Боппа, Р. Раска и особенно Я. Гримма, «Немецкая грамматика» (1819) и «История немецкого языка» (1848) которого надолго определили основные пути и принципы изучения языка. Сравнительно-исторический метод позволил немецким филологам установить родство целой семьи индоевропейских языков, сформулировать положения об органической связи языка и народного предания, о ближайшем родстве преданий и верований индоевропейских народов.

И Бопп, и Гримм строили свои концепции в основном на немецком материале. Германскую ветвь индоевропейских языков они считали наиболее древней, а следовательно, и жизнестойкой. Древнейшей оказывалась и тесно связанная с языком народная германская мифология, сохранившая многие черты некогда единого доисторического предания.

Общественное значение филологических разысканий немецких ученых заключалось в утверждении идеи национальной культуры, истоки которой они искали в языке и мифологии. Но эта идея получала у них националистическую окраску, о чем впоследствии с полным основанием писал Н. Г. Чернышевский: «...рдною из главнейших пружин, вызвавших труды этого великого исследователя <Я. Гримма >, была односторонняя тевтономания, стремление доказать путем науки, что германцы искони были племенем, высоко превосходившим все остальные племена своими умственными и нравственными качествами, своим общественным развитием»1.

Славянофилы также критиковали труды немецких филологов, усматривая в их научных построениях принижение исторического значения славянских языков, древней славянской культуры в целом. Именно в этом плане следует рассматривать интерес славянофилов к санскриту, наиболее полно сохранившему, как это было установлено еще немецкими учеными, начальные свойства индоевропейского праязыка.

'Чернышевский Н. Г. <Рец. на кн.: Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Николаем Калачовым. Книги второй половина первая. М., 1855^.— Поли,

собр. соч. в 15-ти томах. М., 1949, т. II, с. 736.

7

Известно, что санскритским языком усиленно занимался А. С. Хомяков. В 1855 г. он опубликовал работу «Сравнение русских слов с санскритскими», в которой привел многочисленные русско-санскритские лексические параллели. По мнению ученого, они свидетельствовали о действительной древности русского языка, имеющего общую основу с санскритом.

Этими идеями, горячо обсуждавшимися в кружке славянофилов, воодушевлялся, конечно, и Гильфердинг, приступая под руководством К- А. Коссовича к изучению санскритского языка. В кратком предисловии к своей первой книге он пишет, что в трудах немецких ученых славянский язык занимает последнее место. И свою задачу он видит в том, чтобы указать настоящее место славянского языка в индоевропейской семье и тем самым определить его отношение к другим языкам этой семьи. Путь к достижению намеченной цели — сравнение славянского языка с санскритским, ибо «наука дает санскритскому первое место в семье индоевропейской; ибо он, сохранив в органической целости свойства, являющиеся рассеяно в прочих ее членах, составляет, так сказать, средоточие всей этой семьи»1.

Довольно многочисленные параллели из санскритско-славянского лексикона, содержащиеся в работе Гильфердинга, позволили ему высказать ряд важных, как ему казалось, научных положений. Прежде всего ученый устанавливает ближайшее родство славянолитовской группы языков с санскритом, которое выражается, по его мнению, в системе звуков. В этих языках она, система звуков, осталась неизменною, сохранив свое «первичное» состояние, тогда как в «языках западной половины индоевропейского племени» подвергалась постоянным изменениям. Это частное родство, утверждает Гильфердинг, произошло от более продолжительного «доисторического единства и общения» (с. 57). Почему же оно сохранилось лишь в славяно-литовской группе языков и санскрите? Этот вопрос Гильфердинг задает и отвечает на него так: «На той стороне, где находим раннее обособление языка и господство частных звуковых законов, мы видим и преобладание личности над общиной; а на другой стороне, позднее отделение языка славянского и его верность звукам, вынесенным из доисторической родины, из Азии, не согласно ли с медленнейшим ходом славянского племени, в котором менее высказывалась личность, но крепче хранилось общественное начало?» (с. 59). Но Гильфердинг идет еще дальше. Он ставит славянские языки выше литовского и санскрита,

1 Гильфердинг А. Ф. О сродстве языка славянского с санскритским.— «Известия II Отделения Академии наук», 1853, с. 5. Далее цитирование этой статьи с указанием в тексте страницы.

8

обосновывая свои выводы особыми свойствами славянских глаголов. Славяне могут гордиться своим языком, заключает Гильфердинг, ибо они «обратили творческую силу языка своего не на вещественную его Сторону, не на звуки, которые остались у них как были, а на выражение мысли, на внутреннее определение глагола, самой живой и духовной стихии нашего слова» (с. 119).

Специалисты давно уже обратили внимание на то, что сравнительные параллели в исследовании Гильфердинга подобраны весьма произвольно, прежде всего по кажущемуся созвучию слов. Иначе, конечно, и не могло быть, ибо в основе лингвистических построений ученого лежала политическая славянофильская идея — доказать превосходство всего славянского над западноевропейским. Славянофильская интерпретация научных фактов была ясна, между прочим, и современникам Гильфердинга. Молодой Чернышевский, например, отмечал в своей рецензии: «...желание как можно более сблизить славянский язык с санскритом заставляет г. Гильфердинга часто прибегать к натяжкам. Скажем, наконец, что по. просмотре книги г. Гильфердинга невольно рождается мысль, что он писал ее не столько с целью исследовать, до какой степени славянский язык близок к санскритскому, сколько с целью доказать, что славянский необыкновенно близок, ближе, нежели все другие индоевропейские языки, к санскритскому»1. А в другой рецензии, приведя соответствующую цитату из книги Гильфердинга, Чернышевский писал: «Итак, звуковое изменение языка соответствует развитию личности, а изменение глагола — крепости общественного начала! Вот до каких несообразностей доводят и людей, добросовестно трудящихся для науки, задние мысли»1 2.

Славянофильские концепции развивал Гильфердинг и в своих исторических сочинениях. В 1857 г. он совершил длительное путешествие в Боснию, Герцоговину и старую Сербию. Его путевые записки, первоначально печатавшиеся в журнале «Русская беседа», вскоре вышли отдельным изданием (в «Записках Русского географического общества») и сразу же привлекли к себе внимание ученых-историков, этнографов, лингвистов. А, Н. Пыпин, в то время наиболее близко стоявший к революционно-демократическому лагерю, с полным основанием писал в «Современнике»: «По своему исключительному положению, как консул в столице Боснии и вместе как ученый, хорошо знакомый с сербским языком и историей, г. Гильфердинг больше всякого другого имел возможность изучить страну в разных отношениях ее политической и частной

1 Чернышевский Н. Г, Поли, собр. соч, в 15-ти томах. М., 1949, т. II, с. 203.

2 Т а м ж е, с. 418,

9

жизни, — и мы думаем, что он хорошо воспользовался выгодами своего положения. Он изъездил в различных направлениях Боснию, Герцоговину и старую Сербию, видел сам народный быт, выслушал от босняков их современную историю и передает читателю много любопытного о нравах и обычаях боснийского народа, о степени его развития, его религиозных отношениях и его турецких властителях, о целом общественном и домашнем быте...»1

Путевые записки Гильфердинга действительно содержат в себе великое множество бытовых, исторических, археологических, этнографических, статистических и иных реалий. Они дают наиболее полную для того времени картину народной жизни в южнославянских землях. На первый взгляд, по Боснии, Герцоговине и старой Сербии путешествовал довольно бесстрастный чиновник, с фотографической точностью фиксирующий состояние дорог, количество православных и мусульманских храмов в различных городах и селениях, особенности местной архитектуры и т. п. Но это только на первый взгляд. При внимательном чтении обнаруживаются довольно ясные и политические, и собственно научные цели путешествия Гильфердинга, о которых здесь необходимо сказать особо.

Гильфердинг не скръшает своей заинтересованности в судьбе южных славян, терпящих неисчислимые бедствия и страдания от турецких завоевателей. В своей рецензии А. Н. Пыпин отмечает: «Вопрос об отношении этих славян к Турции всегда по необходимости был на первом плане у автора, который везде видел полуразрушенные и жалкие церкви, загнанных и обманываемых поселян, наглое грабительство турецких чиновников; зло не скрывалось ни под какими цивилизованными формами и прямо било в глаза всеми непривлекательными или ужасными подробностями»1 2.

Осознавалась Гильфердингом и необходимость освобождения южных славян от турецкого владычества, о чем он неоднократно писал на страницах путевых дневников. Вопрос вставал о путях этого освобождения. Надежд на местную аристократию у Гильфердинга не было. «Стать во главе народа, во главе христиан, чтобы вести их к приобретению человеческих прав и к просвещению,— заявлял он, — на это едва ли достанет у боснийской аристократии нравственных сил»3. А вооруженная борьба самого народа? Революционные демократы, как известно, именно этот путь считали единственно возможным, связывая с ним освобождение народа не

1 Современник, 1860, № 3, с. 121,

2 Т а м же.

3 Собр. соч. А. Гильфердинга. СПб., 1873, т. III, с. 263. В дальнейшем ссылки на это издание с указанием в тексте страницы.

10

только от иноземных завоевателей, но и от «внутренних турок», т. е. крепостного гнета. Путь вооруженного выступления народа за свое освобождение Гильфердинг отвергает. Об этом свидетельствует следующий эпизод из его путевых записок.

Остановившись на ночлег у бега Мохаррема, владельца местечка Ситницы, Гильфердинг вступил с ним в «интересный разговор о политике». Бег Мохаррем с похвалой отозвался о русских («москов — крепкий народ»), однако тут же заметил, что во время мадьярской войны, когда австрийцам совсем стало плохо, русский царь пришел им на помощь. «И мы часто дивились, каким образом ваш «краль» стал помогать немцам». Гильфердинг заносит в свой путевой дневник: «Мохаррем-бег сказал это вопросительным тоном, как бы ожидая объяснения этому непонятному для него факту. Но как прикажете растолковать босняку начала политического консерватизма, незаконность революционных предприятий и вмешательство консервативного начала для подавления революционного, — когда вся политика босняка, будь он мусульманин, католик или православный, все равно, заключается в одном убеждении: что братья по вере составляют один народ и должны помогать друг другу?» (с. 269).

Итак, путь революционного выступления народа — незаконный путь. Где же выход? Описывая свое пребывание в Герцоговине, Гильфердинг замечает, что простые поселяне приходили из дальних мест, чтобы увидеть русских. Они знали, говорит Гильфердинг, что «где-то далеко на севере есть православный царь, который «промышляет» о всем народе православном» (с. И). Но так думают не только поселяне, так думает и путешествующий русский консул Гильфердинг. Он твердо убежден, что освобождение, а затем и объединение славян только и возможно под эгидой царизма. Эти панславистские идеи, впрочем, широко обсуждались в московских славянофильских кругах. Именно там, конечно, воспринял их и Гильфердинг.

Известный политический консерватизм не помешал Гильфердингу услышать и правильно оценить богатейшую народную поэзию в южнославянских землях. В сущности, во время путешествия он впервые соприкоснулся с живой фольклорной традицией, что сыграло важную роль в формировании его фольклористических взглядов.

Народную поэзию Гильфердинг наблюдал в живом бытовании. Так, приехав в один из монастырей, он увидел огромную толпу крестьян, пришедших из окрестных деревень на праздничное богомолье. «Ночью вид веселящейся толпы был необыкновенно оригинален,— пишет Гильфердинг. — Вся окрестность оглашалась протяжными сербскими песнями; однообразный напев их, когда они

11

поются одним человеком, весьма неприятен для не-сербского уха, но в общей массе они производят строгий и, можно сказать, величественный эффект» (с. 82).

В Боснии Гильфердинг записывает местное предание о том, как турки обманом завладели крепостью Добрунь. В одном из монастырей ему рассказывают легенду о св. Георгии, убившем дракона. Здесь же записывает он и предание о смерти Марка Королевича и замечает: «Много еще преданий рассказывали мне, пока мы сидели на этих развалинах» (с. 99).

Песни и предания о Марке Королевиче особенно интересуют Гильфердинга. Еще в начале своего путешествия он спрашивает о них одного мусульманина, в доме которого в честь приезжего гостя был дан концерт. Услыхав в ответ, что такие песни поют, но редко, Гильфердинг помечает в путевом дневнике: «Мусульмане не жалуют этого героя, который так славно колотил их предков» (с. 28).

«В старой Сербии теперь нет ничего, кроме старины. Жизнь славянская в ней почти угасла», — пишет Гильфердинг, но тут же замечает: «К счастью, православные босняки усвоили себе цикл песен о князе Лазаре, Марке Королевиче и Кара-Георгии и-в них находят пищу для своего духа и своих надежд» (с. 107). Об этом же писал он и раньше, впервые увидев праздничное гулянье: «Народная песнь, которую знает и поет решительно всякий православный серб в Турции, есть то живое предание, которое среди безот>радного настоящего связывает его с славным прошедшим и питает в нем надежду на будущее» (с. 83).

Как бы в подтверждение этих замечательных слов Гильфердинг приводит сербскую историческую песню о царе Стефане и его сыне, а одну из последующих глав своей книги называет «Место Косовского побоища; сербские сказания о нем». Глава эта представляет интерес не только содержащимся в ней обильным фольклорно-этнографическим материалом, но и теми суждениями о нем, которые Гильфердинг приводит в свбем путевом дневнике.

Гильфердинг пишет: «Эпический образ Косовского побоища есть живое сокровище сербского народа, один из существенных фактов его духовной и нравственной жизни» (с. 168). Приведя далее сказание о Косовской битве, Гильфердинг заключает: «Такова сербская эпопея о Косовском побоище. Она совершенно сходна по содержанию с рассказами самих косовских жителей, которые, хотя и не поют < — > песен о Милоше и Лазаре, однако живо представляют себе их подвиги и их кончину в том же точно виде, как народный эпос; стало быть, и эпос и местные рассказы имеют основанием одно общее предание, установившееся в сербском народе» (с. 183).

12

Обращаясь к летописным сказаниям о Косовской битве, Гиль* фердинг выносит суровый приговор сербским книжникам, в сочинениях которых, по его словам, «нет ни определенного образа какого бы то ни было лица или события, ни живого простого слова». «Живое слово сказал о нем <этом событии, т. е. Косовской битве> народ в своих безыскусственных песнях» (с. 195).

Гильфердинг обращает внимание не только на содержание сербских эпических песен, но и на их напев и ритм. «Для любителя славянской народной поэзии, — пишет он, — эта рапсодия <так Гильфердинг называет приводимую эпическую песню о Косовской битве > будет тем более драгоценна, что в ней он увидит образчик особого, еще мало исследованного, народного размера, который теперь уже исчез в сербском эпосе, но который в прошлом столетии преобладал в песнях, прославляющих события отдаленных времен» (с. 168).

Как видим, во время путешествия по южнославянским землям Гильфердинг не только наблюдал за жизнью народной поэзии, но и усердно записывал и изучал и песни, и предания, и легенды. Он сделал совершенно правильные, на уровне передовой науки того времени, выводы о роли фольклора в духовной жизни народа, своеобразии эпической поэзии. Этим путешествием Гильфердинг вполне подготовил себя к поездке в Олонецкую губернию, предпринятой, как уже говорилось, летом 1871 г.

Вопрос о целях и задачах путешествия Гильфердинга в Олонецкий край широко обсуждался еще в дореволюционной фолькло* ристике. Неоднократно поднимался он и в работах советских ученых. И это вполне закономерно, ибо для характеристики и научных, «и общественных позиций Гильфердинга он имеет, конечно, принципиальное значение.

До недавнего времени в литературе можно было встретить утверждение о том, что Гильфердинг выехал на Север с целью на месте проверить записи П. Н. Рыбникова — своего предшественника по собиранию былин в Олонецком крае. Для такого утверждения, однако, не имелось никаких оснований. Как известно, выход первых томов «Песен, собранных П. Н. Рыбниковым» вызвал неоднозначную реакцию в научных кругах. То обстоятельство, что зафиксированный собирателем крупный очаг живой эпической традиции находится не где-нибудь в Сибири, а совсем рядом с Петербургом, вызывало, естественно, и удивление, и восхищение ученых. Но это же обстоятельство порождало у части специалистов сомнение в подлинности рыбниковских записей, вызывало подозрение в прямой фальсификации. Дело дошло до того, что академик И. И. Срезневский обратился со специальным запросом к академику Д. В. Поленову и учителю петрозаводской гимназии В. И. Модестову, ко¬

13

торые, совершив специальную поездку по Олонецкой губернии, документально подтвердили подлинность собранных Рыбниковым фольклорно-этнографических материалов. Вопрос о подлинности сборника Рыбникова, естественно, был тогда же снят и больше не возникал. Поэтому правы, конечно, те современные исследователи, которые связывают путешествие Гильфердинга с иными научными целями и задачами.

Уже М. К. Азадовский, вслед за В. И. Чичеровым, с полным основанием заявлял о том, что задачей Гильфердинга «было непосредственное исследование на месте сохранившейся древней эпической традиции и ее носителей»1. Это бесспорное положение вполне согласуется, между прочим, с признанием самого Гильфердинга, который в статье «Олонецкая губерния и ее народные рапсоды» писал: «Мне давно хотелось побывать на нашем Севере, чтобы составить себе понятие о его населении, которое до сих пор живет в эпохе первобытной борьбы с невзгодами враждебной природы. В особенности манило меня в Олонецкую губернию желание послушать хоть одного из тех замечательных рапсодов, каких здесь нашел П. Н. Рыбников».

Другой ученый, В. Г. Базанов, много сделавший для изучения творческого наследия знаменитого фольклориста-собирателя, пошел еще дальше, полагая, что Гильфердинг, отправляясь на Север, ставил перед собой задачу более широкую, нежели собирание былинного эпоса. И сам былинный эпос, утверждал В. Г. Базанов, интересовал Гильфердинга в связи с другими вопросами, прежде всего общественно-политическими. Напомнив, что как раз ко времени поездки собирателя в Олонецкий край там решался вопрос о поземельном устройстве государственных крестьян, исследователь писал: «Полагаем, что предпринятые Гильфердингом поездки в Олонецкую губернию частично объясняются стремлением на месте проверить и уточнить свои выводы относительно пореформенной действительности и, таким образом, закончить свой многолетний труд по крестьянскому вопросу. ‘Гильфердинг не ограничился записываниём былин, он собирал сведения о положении государственных крестьян, внимательно изучал быт и экономику края»1 2.

Таким образом, вопрос о целях и задачах путешествия Гильфердинга в Олонецкую губернию имеет прямое отношение не только к характеристике научных позиций собирателя, но и дает воз¬

1 Азадовский М. К* История русской фольклористики М., 1963, т. II, с. 228.

2 Базанов Василий, Поэзия русского Севера. Петрозаводск, 1981, с. 83.

14

можность судить о его общественно-политических взглядах. Этот вывод подтверждается и результатами путешествия.

Экспедиция Гильфердинга в Олонецкий край начала :ь на редкость удачно — первого исполнителя былин он встретил уже в Петрозаводске. Это был крестьянин-портной Абрам Евтихеев, который охотно согласился сопровождать собирателя в его поездке. В лице этого портного, имевшего прочные знакомства во многих местах Заонежья, Гильфердинг нашел незаменимого помощника. Пока он записывал былины в каком-нибудь селении, Евтихеев отправлялся в отдаленные села и деревни, иногда за 40-50 верст, «доставать сказителей». И не было, кажется, случая, чтобы это ему не удалось сделать.

Успеху экспедиции Гильфердинга способствовало и то обстоятельство, что за исполнение былин сказители получали денежное вознаграждение. Это было столь необычным явлением, что память о нем сохранялась среди олонецких крестьян до недавнего времени1.

По свидетельству самого Гильфердинга, желающих спеть былины нередко собиралось так много, что иным сказителям приходилось ждать своей очереди по два-три дня. «...Я записывал былины до полного физического утомления», — признавался Гильфердинг, вспоминая о своей поездке в Олонецкую губернию.

Результаты не замедлили сказаться. За два летних месяца работы Гильфердинг прослушал 70 певцов, записал от них 318 былин. Собранные материалы позволили Гильфердингу сделать принципиально важные выводы о социальных условиях бытования былин на Севере, причинах сохранения там древней эпической традиции, поставить вопрос о роли творческой личности в фольклоре, впервые в истории фольклористики выявить, местные сказительские «школы», раскрыть лабораторию сказительского мастерства.

Уже сборник П. Н. Рыбникова свидетельствовал о довольно хорошей сохранности эпической традиции в Олонецкой губернии. Рыбников записывал былины в Петрозаводском, Пудожском, Каргопольском, Повенецком, Вытегорском и Лодейнопольском уездах. «В последних двух, — писал он в «Заметке собирателя», — они < былины > известны немногим, а потому явно забываются и переходят в побывальщины. Но в первых трех уездах и в той части Повенецкого, которая прилегает к Пудожскому побережью, старины очень распространены и до сего времени усердно сохранялись

1 О том, что некогда «генерал хорошо награждал», приходилось слышать в Заонежье, Кенозере и на Пудожском берегу Ю. М. Соколову, одному из руководителей знаменитой фольклорной экспедиции 1926—1928 гг. «По следам Рыбникова и Гильфердинга» (см.: Художественный фольклор, 1927, вып. II — III, с. 10).

15

народом. Во всех этих местностях каждый крестьянин знаком с содержанием былин и именами некоторых богатырей. В Заонежье и на Пудожском побережье у всякого смышленого пожилого человека отыщется в памяти одна-две былины, и хотя сам-то он полагает, что ничего не знает, однако, при случае, вдруг припомнит какую-нибудь былевую песню»1.

Среди исполнителей былин Рыбников называет зажиточных крестьян, земледельцев, рыболовов, содержателей почтовых дворов, портных, калик перехожих, живущих подаянием. Иное отношение к былинам наблюдал он у олонецких крестьян-раскольников.

Рыбников, как известно, проявлял живой интерес к старообрядчеству еще в годы, предшествующие ссылке в Олонецкий край, во времена путешествия по Черниговской губернии. Уже тогда он пришел к выводу, что искусство интересует раскольников лишь в той мере, в какой ’ оно отвечает потребностям религиозного культа. Сходную картину увидел он на Севере: «К мирским песням ревностные староверы большею частию относятся с тем же настроением, которое вызвало в аскетах древней Руси такого рода запрещение: «песней сатанинских не петь и мирских людей не соблазняти». Потому в Повенецком уезде слышно едва-едва про двухтрех сказителей»1 2. Утверждения Рыбникова об особом отношении старообрядцев к искусству полемически были направлены, конечно, против славянофилов, видевших в раскольничьих общинах тот тип патриархального уклада, который ими идеализировался.

Взгляды Рыбникова на раскол были неприемлемы для Гильфердинга, разделявшего, как мы могли в этом убедиться, основные социально-политические концепции славянофилов. В статье «Олонецкая губерния и ее народные рапсоды» Гильфердинг рассказывает, что уже в Петрозаводске он встретил слепого старикакрестьянина, который по дороге домой спел ему превосходную былину о Добрыне и Маринке. И каково же было удивление собирателя, когда он узнал, что сказитель — «завзятый раскольник». «Между тем, — пишет Гильфердинг, — руководствуясь сборником г. Рыбникова и объяснением его, я был уверен, что у раскольников нельзя найти никаких остатков народного эпоса, и думал, что посещение мест, где преобладает старообрядчество, было бы для меня потерею времени». И далее Гильфердинг сообщает: «Я стал подозревать (а потом вполне убедился), что г. Рыбников не мог найти ничего у старообрядцев по своему личному положению, как

1 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Изд. 2-е. М., 1909, т. I,

с. С1

2 Т а м ж е, с. XVI.

16

член местной губернской администрации, но что в действительности былины поются и раскольниками». Гильфердинг сознательно изменяет маршрут поездки, первоначально согласованный с Рыбниковым. Он едет на Выгозеро — центр старообрядческих поселений, где и записывает былины от крестьян-раскольников.

Вопрос о сохранности былевой традиции на Севере — центральный и для Гильфердинга. Объясняя причины сохранения былин в Олонецкой губернии, Рыбников говорит о «поэтической природе жителей» края, а также о том, что у олонецких крестьян все еще жива память о «славном киевском и новгородском прошедшем». В. Г. Базанов в свое время так интерпретировал эти слова собирателя: «Рыбников пришел к тому заключению, что в Олонецкой губернии, где жива память о древнем Новгороде и где народ не испытал всех ужасов крепостничества, былевая поэзия соответствовала нравственным запросам и идейным убеждениям крестьянства... Историческая связь Олонецкой губернии с очагами древнерусской свободы для Рыбникова имела решающее значение»1. Несмотря на некоторое преувеличение, исследователь верно определяет исходные позиции Рыбникова как демократические.

В хорошей сохранности эпической традиции на Севере убедился в первые же дни знакомства с местными певцами и Гильфердинг. Огромное большинство народа, отмечает он, «живет еще вполне под господством эпического миросозерцания. Поэтому неудивительно, что в некоторых местах этого края эпическая поэзия и теперь ключом бьет». Пытаясь уяснить причины ее сохранения, Гильфердинг называет два обстоятельства — свобода и глушь.

Олонецкие крестьяне, как известно; не знали крепостной зависимости, «крепостного рабства», как пишет в своей статье Гильфердинг. «Ощущая себя свободным человеком, — продолжает он далее, — русский крестьянин Заонежья не терял сочувствия к идеалам свободной силы, воспеваемым в старинных рапсодиях». Патриархальный уклад жизни олонецкого крестьянина, по мнению Гильфердинга, также способствовал сохранению былевой поэзии. Свободный крестьянин Заонежья, пишет он, «жил в глуши, которая охраняла его от влияний, разлагающих и убивающих первобытную эпическую поэзию: к нему не проникали ни солдатский постой, ни фабричная промышленность, ни новая мода; его едва коснулась и грамотность, так что даже в настоящее время грамотный человек между крестьянами этого края есть весьма редкое исключение». Это, конечно, чисто славянофильская интерпретация и понятия «свобода», и понятия «глушь». Именно славянофилы непременным условием сохранения устного народного творчества, в том числе и

1 Базанов Василий, Поэзия русского Севера, с. 88—89.

17

былевой поэзии, считали отсутствие крепостного права, удаленность населенных мест от центров цивилизации, неграмотность народа и т. д.

В полном соответствии с этими установками решался Гильфердингом и вопрос об исторических судьбах эпической поэзии на Севере. Он отмечает, что на Кенозере и Водлозере «наш народный эпос еще совершенно живуч и может там долго-долго продержаться, если только в эту глушь не проникнет- промышленное движение и школа». Берега же Онежского озера, соединенные водным путем с Петербургом, «суть места, гораздо более открытые влияниям, убивающим эпическую поэзию в народе, и потому неудивительно, что здесь она уже представляет признаки вымирания».

Положения Гильфердинга об условиях сохранности эпоса сразу же стали достоянием дореволюционной фольклористики. Они оказали огромное влияние"на все дальнейшие изучения в области теории и истории народного эпического творчества. Советские ученые внесли существенные коррективы в эти положения Гильфердинга. Не эти положения, конечно, доставили ему заслуженную известность не только в русской, но и общеевропейской науке. В историю русской фольклористики Гильфердинг вошел прежде всего как крупнейший собиратель фольклора. Приемы и методы его собирательской работы до сих пор^сохраняют свое научное и практическое значение, а записанные им былины вошли в сокровищницу русского народного творчества.

Во время своего путешествия по Олонецкому краю Гильфердинг записывал былины не только от певцов, известных ему по сборнику Рыбникова. Он встретил немало талантливых исполнителей, мимо которых по разным причинам прошел его предшественник. Собрание Гильфердинга, таким образом, значительно дополняет сборник Рыбникова и новыми записями, и новыми былинными сюжетами. Среди записанных им былин имеются довольно редкие, например, «Колыван-богатырь», «Братья Дородовичи», «Невольное пострижение» и др.

Исключительную научную ценность представляют повторные записи Гильфердинга от певцов, которых слушал в свое время Рыбников. Это явление было величайшим новшеством не только в русской, но и общеевропейской собирательской практике. Повторные записи позволяют сделать важные выводы об особенностях творческого процесса в фольклоре, механизме эпической памяти певца, сущности эпической традиции.

Собранные Гильфердингом материалы отличаются абсолютной точностью записи, и в этом, конечно, состоит их важнейшее научное значение.

Записи Гильфердинга целиком вошли в его знаменитый сбор-

18

ник «Онежские былины», первое издание которого вышло в свет в 1873 г. До сих пор он является настольной книгой каждого фольклориста. Велик к нему и читательский интерес. Многочисленные любители русского народного творчества находят в нем великолепный материал, свидетельствующий о талантливости нашего народа, его героической истории, устремленности в счастливое будущее.

А. И. Баландин

ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРНИЯ И ЕЕ НАРОДНЫЕ РАПСОДЫ

Мне давно хотелось побывать на нашем Севере, чтобы составить себе понятие о его населении, которое до сих пор живет в эпохе первобытной борьбы с невзгодами враждебной природы. В особенности манило меня в Олонецкую губернию желание послушать хоть одного из тех замечательных рапсодов, каких здесь нашел П. Н. Рыбников. Сам Пав. Ник. поощрял меня к поездке в этот край, подав надежду, что она может быть не бесполезна и после его работ; он с величайшею обязательностью сообщил мне практические советы, извлеченные из опыта десятилетнего пребывания в Олонецкой губернии. Имея перед собою два свободных месяца нынешним летом, я расположил свою поездку так, чтобы посетить местности, которые были мне указаны г. Рыбниковым как пребывание лучших «сказителей», именно: Сенную Губу и Кижи на южной оконечности Заопежского полуострова, Толвуй на его северной стороне, Пудожское побережье на северо-восточном берегу Онежского озера, Кенозеро в северо-восточном углу Пудожского и так называемую Мошенскую сторону в северо-восточном углу Каргопольского уезда. Кроме того, предварительно переезда в Сенную Губу, я из Петрозаводска заглянул в Горский погост и Мелую Губу; потом из Толвуя переехал в Повеиец и оттуда сделал экскурсию через Масельгу на Выгозеро и в Данилов; а на Кенозеро поехал не прямым путем из Пудожа, а через Сумозеро и Водлозеро. Эту длинную дорогу зигзагами, начатую из Петрозаводска 30-го июня, я окончил в Вельске 27-го августа.

Я изложу с некоторою подробностью результаты моей поездки по отношению к предмету, который меня занимал специально, именно — народной эпической поэзии; но как Олонецкая губерния и особенно северо-восточная ее часть вообще мало известна, то предпошлю этим специальным замечаниям несколько слов, чтобы

20

сказать общее впечатление, какое этот край произвел на меня. Общее впечатление — и тяжелое и вместе отрадное. Отрадно видеть северно-русского крестьянина этой местности (других не знаю и о них не говорю), отрадно видеть его самого по себе; тяжело видеть обстановку, в которую он поставлен природою, еще тяжелее — ту, в которой держит его масса сложившихся и наслоившихся недоразумений. Народа добрее, честнее и более одаренного природным умом и житейским смыслом я не видывал; он поражает путешественника столько же своим радушием и госте* приимством, сколько отсутствием корысти. Самый бедный крестьянин, у которого хлеба недостает на пропитание, и тот принимает плату за оказанное одолжение, иногда сопряженное с тяжелым трудом и потерею времени, как нечто такое, чего он не ждал и не требует. Он садится в лодку гребцом, работает веслом часов 15 кряду, не теряя до конца хорошего расположения духа и своей прирожденной шутливости. Приученный большинством местного чиновничества к крайне бесцеремонному (чтобы выразиться помягче) обращению, он относится к этому с изумительным добродушием и не обнаруживает ни тени недоверия и неприязни к нашему брату, человеку привилегированного класса, хотя ему доводится иметь дело только с самыми непривлекательными его экземплярами. При первом признаке человечного с ним обхождения он так сказать расцветает, делается дружественным и готов оказать вам всякую услугу, но между тем никогда не впадает в тот тяжелый тон грубой, бестактной фамильярности, от которого не всегда может удержаться простолюдин на Западе, когда с ним захочет сблизиться человек из более образованного слоя общества. Что касается материальной обстановки северно-русского крестьянина и его экономического быта, то для суждения о том потребовались бы совсем другие исследования, чем те, каким я посвятил свое время в эту поездку. Ограничусь только самыми общими замечаниями. Материальная обстановка северно-русского крестьянина несколько сносна у Онежского озера, потому что тут он располагает обширным водоемом, который находится в прямой связи с Петербургским портом; но дальше к северу и востоку вы видите только лес, лес и болото и опять лес; озера, разбросанные в этом крае, служат только для сообщения между деревнями, их окружающими. Климат такой, что здесь природа отказывает в том, без чего нам трудно себе представить жизнь русского человека; у него нет ни капусты, ни гречи, ни огурцов, ни луку; овес, разными способами приготовляемый, составляет существеннейшую часть пищи. Отсутствует и другая принадлежность русского народа — телега. Телега не может пройти по тамошним болотистым дорогам. Она появляется только 35 верст южнее Кенозера, в Ошевенской волости, с кото¬

21

рой начинается более сухая и плодородная часть Каргопольского уезда. Севернее, около Кенозера, Водлозера, Выгозера и по За* онежью возят что нужно и летом на санях (дровнях) или же на волоках, т. е. оглоблях, которые передними концами прикреплены к хомуту, а задними волочатся по земле; к ним приделана поперечная доска, к которой привязывается кладь. Когда же нужно ехать человеку, он отправляется верхом там, где не может пользоваться водяным сообщением. Для своза хлеба с ближайших к деревням полей есть кое-где двухколесные таратайки, с неуклюже сколоченными, скорее многоугольными, чем круглыми, деревянными .без железных шин колесами, таратайки, перед которыми здешние чухонские кажутся усовершенствованным экипажем.

Легко вообразить, но трудно передать словами, какого тяжелого труда требует от человека эта северная природа. Главные и единственно прибыльные работы — распахивание «нив», т. е. полян, расчищаемых из-под лесу и через три года забрасываемых, и рыбная ловля в осеннее время — сопряжены с невероятными физическими усилиями. Но, чтобы существовать, крестьянин должен соединять с этим и всевозможные другие заработки: потому никто не ограничивается одним хлебопашеством и рыболовством; кто занимается в свободное время каким-нибудь деревенским ремеслом, кто идет в извоз к Белому морю зимой, а летом в бурлаки на канал, кто «полёсует», т. е. стреляет и ловит дичь и т. д. Женщины и девушки принуждены работать столько же, сколько мужчины. Крестьянин этих мест рад и доволен, если совокупными усилиями семьи он, по тамошнему выражению, «огорюет» как-нибудь подати и не умрет с голоду. Это—народ-труженик в полном смысле слова.

И что особенно грустно, это слышать единогласно и повсеместно и видеть несомненные признаки, что тамошний народ беднеет, что положение его ухудшилось в последнее время против прежнего. Это — благодаря нашей братье бюрократам. Кому-то из них пришло в голову, что интерес казны требует охранения лесов нашего Севера от крестьян, которые распахивают в них свои «нивы». Подсечное хозяйство было сочтено за неправильное, хищническое, варварское; забыли только, что без него там жить нельзя; что только свежая лесная земля дает в этом климате урожай, окупающий труд; что распахиваются только такие места, на которых растет мелкий березовый и ольховый лес, никуда не годный, а ценного лесу не трогают, по той простой причине, что земля, на которой растет сосна и лиственница, под посев не годится; что наконец полянки, которые крестьяне в силах распахать, составляют самую микроскопическую величину в бесконечности тамошних «суземков» — поросших лесом безлюдных пространств, разделяющих поселения на нашем Севере. Нет, казенный интерес превыше

22

всего, а казенный интерес требует-мол охранения лесов! И вот крестьянские расчистки были обставлены такими стеснениями, что, при добросовестном и «неусыпном» исполнении на месте предписаний, население целых волостей вдруг лишалось главного средства пропитания, и крестьяне благословляли судьбу там, где исполнитель позволял себя усыплять.

Это — одно из проявлений бюрократической опеки на нашем Севере. Но есть проявление более общее и также неотрадное, хотя оно не так ощутительно в материальном отношении. Известно, что все крестьяне северных уездов Олонецкой губернии принадлежат к разряду крестьян государственных. Какие были их внутренние распорядки в прежние времена — не знаю; но, со времени учреждения министерства государственных имуществ, они попали под непосредственную чиновничью опеку. Хоть им предоставлялись все формы выборного общественного самоуправления, но в сущности вся власть передана была в руки окружного начальника, и выборные головы и расправы стали только исполнителями его приказаний. Это до такой степени отучило тамошних крестьян от серьезного отношения к своему общественному управлению, что и в настоящее время, когда опека снята, они слишком недоверчиво смотрят на данные им права, считают мирового посредника таким же начальником, каким был окружной, и неохотно идут на общественные должности, видя в них одни только хлопоты и ответственность. По всей вероятности, пройдет целое поколение, пока изгладится этот мертвящий след прежней чиновничьей опеки.

Но где следы бюрократических «мероприятий» производят потрясающее впечатление, это — в северной части Повенецкого уезда, около Выгозера! Едва ли есть страна, где жизнь горчее для человека: ибо земля почти отказывает ему в вознаграждении за ее обработку, хлеб то и дело вымерзает, рыбы немного и не такая, которая годилась бы для вывоза, сплавлять лес некуда, звериный промысел недостаточен, чтобы кормить население, слишком для этого густое. Словом, здесь нужно бесконечное, безысходное труженичество, чтобы только прокормиться. Какое же остается утешение человеку при такой жизни? Одно единственное — религия, и действительно: народ здесь отличается особенною набожностью. Но что же? Вы приезжаете в село и среди опрятных, красивых его изб вас поражает вид какой-то печальной развалины. Проходя мимо, крестьяне, вас провожающие, благоговейно снимают шапки и крестятся. «Что это такое за развалина?» — «Да это была наша часовня, а лет двадцать тому назад пришел из Питера приказ, да приезжал из губернии чиновник, вывез наши образа, запечатал часовню, снял с нее крест и запретил нам до нее дотронуться. Так она и стоит вот уже двадцать лет и скоро совсем развалится». —

23

«А где же теперь бывает у вас богослужение?» — «Да нигде, батюшко, потому нам всякое «оказательство» запрещено». Другой крестьянин — православный — поясняет, что в этом селе живут все раскольники и начальство строго смотрит, чтобы не было у них богослужения. И это не в одном месте, а то же самое почти в каждом селе: везде разваливающиеся часовни, запечатанные по распоряжениям из Петербурга; кладбища с заколоченными воротами, в которые строго воспрещено входить, дабы кто-нибудь из раскольников не отважился служить заупокойную службу по родителям; везде это доброе, приветливое, кроткое население тружеников выгозеров лишено утешения религии! И всего курьезнее, что это делается не из какого-нибудь фанатизма к православию, а просто так, по канцелярской рутине.

Со мной ехал русский простолюдин, петербургский житель. Когда мы проехали первые раскольничьи селения, он вдруг сделал мне такой наивный вопрос: — «Скажите, отчего это у нас в Петербурге позволяют и католикам и лютеранам иметь свои церкви на Невском проспекте и позволяют жидам и мусульманам служить по своей вере, а здесь так стесняют наших русских мужичков в их вере? Ведь они, как мы, веруют в господа Иисуса Христа, а не то что жиды, которые Христа проклинают: у них те же святые и те же молитвы, как у нас, а не то что у лютеран и католиков, а их так стесняют, что даже покойника не дают отпеть и в самый большой праздник не позволяют служить!»

Признаюсь, я не нашел ответа. Нашел ли бы что отвечать ктолибо из моих благосклонных читателей?

Ограничиваюсь этими общими впечатлениями и перехожу к тому, что меня преимущественно занимало в Олонецком крае, именно — к остаткам народной эпической поэзии. Побывавши в Олонецкой губернии, особенно в северной и восточной ее частях, легко уяснить себе причины, по которым могла сохраниться здесь в народной памяти эпическая поэзия, давно исчезнувшая в других местах России. Этих причин две, и необходимо было их совместное действие; эти причины — свобода и глушь.

Народ здесь оставался всегда свободным от крепостного рабства. Ощущая себя свободным человеком, русский крестьянин Заонежья не терял сочувствия к идеалам свободной силы, воспеваемым в старинных рапсодиях. Напротив того, что могло бы остаться сродного в типе эпического богатыря человеку, чувствовавшему себя рабом?

В то же время свободный крестьянин Заонежья жил в глуши, которая охраняла его от влияний, разлагающих и убивающих первобытную эпическую поэзию: к нему не проникали ни солдатский постой, ни фабричная промышленность, ни новая мода; его едва

24

коснулась и грамотность, так что даже в настоящее время грамотный человек между крестьянами этого края есть весьма редкое исключение. Таким образом, здесь могли удержаться в полной силе стихии, составляющие необходимое условие для сохранения эпической поэзии: верность старине и вера в чудесное. Верность старине такова, что она препятствует даже таким нововведениям, которых польза очевидна и которые приняты во всей России. Так, напр., сено косят не косами, а горбушами, не только там, где это может быть удобно, т. е. между деревьями и по кочкам, а на самых гладких и хороших лугах, хотя косьба* горбушами требует вдвое больше напряжения и времени. Из крестьян более развитые сами признают это, но говорят, что ничего не поделаешь: «наши деды и отцы косили горбушею», это довод, против которого заонежский крестьянин не принимает возражения. Тот же отцовский и дедовский обычай поддерживает изнурительное для лошади употребление дровней летом даже в таких местах, где можно бы пользоваться телегою. Как было при отцах и дедах, так должно оставаться и теперь: понятно, какое это благоприятное условие для сохранения древних преданий и былин. В то же время вся совокупность условий, в которых живет народ, устраняет от него все, что могло бы ослабить в нем наивность дедовских верований. Без веры в чудесное невозможно, чтобы продолжала жить природною, непосредственною жизнию эпическая поэзия. Когда человек усомнится, чтобы богатырь мог носить палицу в сорок пуд или один положить на месте целое войско, — эпическая поэзия в нем убита. А множество признаков убедили меня, что северно-русский крестьянин, поющий былины, и огромное большинство тех, которые его слушают, — безусловно верят в истину чудес, какие в былине изображаются. Мне очень памятен переезд с Сумозера на Водлозеро; меня сопровождал известный уже г. Рыбникову сказитель Андрей Сорокин и от скуки затянул длинную былину про сорок калик с каликою. Между ним и мною ехал хозяин лошади, которая шла подо мною, и он, никогда не слыхав этой былины, постоянно сопровождал ее своими замечаниями. — «Ах она мерзкая баба», повторил он несколько раз, слушая, как княгиня Опраксия соблазняла каличьего атамана сотворить с нею грех — «Эка, брат, беда пришла!» — воскликнул он, когда у атамана в подсумке оказалась положенная туда мстительною княгинею чаша княженецкая, и атаману пришлось самому’ осудить себя на жестокую казнь:

А не рушайте вы заповеди великией,

А как вы секите мне ноги резвый,

А й рубите-тко руки белый,

А й со лба-то копайте очи ясный,

25

А й тяните-ко язык мне-ка со темени,

А й копайте как по грудям во матушку сыру-землю.

— «Вот чудесно, право!» — было его заключение, когда певец пропел о том, как приходил Микола Можайский;

А ему вложил да ноги резвый,

А вложил да руки белый,

А положил ему да очи ясный,

Положил язык во темя ведь,

А й положил как здыханье во белую грудь.

Словом, мой провожатый слушал всю эту былину с такою же верою в действительность того, что в ней рассказывается, как если бы дело шло о событии вчерашнего дня, правда, необыкновенном и удивительном, но тем не менее вполне достоверном. То же самое наблюдение мне пришлось делать много раз. Иногда сам псЕец былины, когда заставишь петь ее с расстановкою, необходимою для записывания, вставляет между стихами свои комментарии, и комментарии эти свидетельствуют, что он вполне живет мыслию в том мире, который воспевает. Так, напр., Никифор Прохоров сопровождал события, описываемые им в былине о Михайле Потыке, такими замечаниями: «каково, братцы, три месяца прожить в земле!», или, «вишь поганая змея, выдумала еще хитрить», или «вот, подумаешь, бабьи уловки каковы» и т. д. Когда со стороны какого-нибудь из грамотеев заявляется сомнение, действительно ли все было так, как поется в былине, рапсод объясняет дело весьма просто: «встарину-де люди были вовсе не такие, как теперь». Только от двух сказителей я слышал выражение некоторого неверия; и тот и другой не только грамотные, но и начетчики, один перешедший из раскола в единоверие, другой недавно «остаровсрившийся». И тот и другой говорили мне, что им трудно верится, будто богатыри действительно имели такую силу, какая им приписывается в былинах, будто, напр., Илья Муромец мог Побить сразу 40 тысяч разбойников, но что они поют, так, потому что так слышали от отца. Но эти скептики составляют самые редкие исключения.

Огромное большинство живет еще вполне под господством эпического миросозерцания. Потому неудивительно, что в некоторых местах этого края эпическая поэзия и теперь ключом бьет.

Я никак не ожидал найти в этом отношении такой богатой жатвы. Имея в виду, что сборник г. Рыбникова был плодом многолетнего пребывания в крае, я, располагавший только двумя месяцами, вовсе не рассчитывал вначале на возможность его сколько-нибудь существенно дополнить, а хотел только удовлетьо-

26

рить личному любопытству знакомством с несколькими сказителями. Между тем счастливый случай скоро заставил меня из туриста превратиться в собирателя. В Петрозаводске указали мне слепого старика-крестьянина, приехавшего туда для закупок. Он сначала неохотно сознался, что знает кое-какие «старины», но как собирался ехать домой в ту же сторону, куда лежал путь и мне, то согласился сесть в мою лодку. Дорогой я упросил его сказать свои старины, и старик Иев Еремеев запел превосходную былину про превращения Добрыни под магическим действием нашей русской Цирцеи, Маринки:

Она стала-то Добрынюшку обвертыватиз Обвернула-то Добрыню да сорокою,

Обвернула-то Добрыню да вороною,

Обвернула-то Добрыню да свиньею,

Обвернула-то Добрынюшку гнедым туромз Рожки у тура да в золоти,

Ножки у тура да в сёребри,

Шерсть на туру да рыжа бархату.

Мне не приходилось читать столь полного и архаического пересказа этой былины, и впечатление, под которым я находился, усилилось еще более, когда я тут же, из разговора Иева Еремеева с другими крестьянами узнал, что он — завзятый раскольник.

Между тем, руководствуясь сборником г. Рыбникова и объяснением его *, я был уверен, что у раскольников нельзя найти никаких остатков народного эпоса, и думал, что посещение мест, где преобладает старообрядчество, было бы для меня потерею времени. Явно языческая былина, пропетая человеком, известным своими раскольничьими убеждениями, совершенно меняла эти предположения, отчасти даже самый план путешествия. Я стал подозревать (а потом вполне убедился), что г. Рыбников не мог найти ничего 11 См. «Заметку» его, т. III, стр. IX: «Шунгские туземцы смотрели на старину не совсем доброжелательно. Их занимала только религиозная старина, и тут у меня подтвердилось замечание, сделанное мною еще в Черниговской губернии: где сильно разовьется старообрядчество, там народ интересуется памятниками поэзии и вообще искусства лишь настолько, насколько они причастны религиозной области и насколько они поддерживаются обычаем, возымевшим силу с XVII века. К мирским песням ревностные староверы большею частию относятся еще с тем настроением, которое вызвало в аскетах древней Руси такого рода запрещение: «песней сатанинских не пети и мирских людей не соблазняти». Потому в Повенецком уезде слышно едва-едва про двух-трех сказителей».

27

у старообрядцев по своему личному положению, как член местной губернской администрации, но что в действительности былины поются и раскольниками. Вместо того, чтобы избегать мест, населенных староверами, я решился побывать в самом центре этого населения, на Выгозере. Программа на случай встречи с старообрядцами была у меня готовая: обходиться с ними вежливо, не употреблять выражений, оскорбительных для их религиозного чувства, не вызывать религиозных споров, а когда зайдет речь о религии, относиться к их верованиям тем тоном уважения, которым принято в образованном обществе говорить с иноверцем об его религиозных убеждениях. Программа кажется не хитрая, но, сколько мне удалось заметить, она была там до некоторой степени новостью. Не знаю, приписать ли моей программе, что предвещания, мною слышанные, будто я встречу со стороны раскольников самый грубый прием и что они мне ничего не сообщат, нигде не сбывались. Разумеется, я не делал никаких щекотливых расспросов; но былины они везде охотно сказывали и позволяли записывать. В одном случае нельзя было даже ожидать такого доверия. Мне было известно имя одного крестьянина в Каргопольском уезде как отличного сказителя. Приехав в ту местность, где он живет, я хотел послать нарочного, чтобы пригласить его к себе. — «Это совершенно бесполезно, отвечал мне хозяин дома, где я остановился; деньги, которые вы заплатите гонцу (а нужно было ехать верст за 40 по очень дурной дороге верхом), пропадут даром. Этот человек недавно только, всего года три тому, остароверился (т. е. перешел из православия в раскол) и боится попасть за это под ответ; он ни за что не поедет к вам». Тем не менее я настоял на посылке гонца, который на другой день вернулся с весьма неопределенным ответом, «что, мол, подумает, что ему нездоровится» и проч. — «Ну, я так и знал, — говорит мой хозяин; — нет, он не приедет». — «А ежели я к нему поеду, то скажет ли он свои былины?» — «Конечно скажет, гостю ведь отказать нельзя». Я уже стал собираться в дорогу, как прискакал сам «остароверившийся» сказитель, который, действительно, своими былинами оправдал желание его послушать. Потом я узнал, что он по дороге заезжал к какой-то наставнице, которая тамошним раскольникам «за попа служит», и что она ему разрешила ехать сказывать старины.

Очень помогла мне в собирании былин и другая, тоже совершенно случайная встреча при самом начале моей поездки.

Еще на пароходе, везшем меня из Петербурга, найдя себе местечко на носовой палубе, я разговорился тут с некоторыми крестьянами из Заонежья, расспросил их о сказителях, которые мне известны были по книге г. Рыбникова, и узнал между прочим, что об одном из этих сказителей, Абраме Евтихиеве, можно получить

28

сведения в самом Петрозаводске, потому что там живет его сын* Старик оказался в гостях у сына, и уже в самый день моего приезда я имел удовольствие услышать его прекрасные былины. Мы с ним сошлись так, что он охотно согласился сопровождать меня по всему Заонежью и до самого Каргополя и бьЛл мне весьма полезен. Будучи по ремеслу крестьянским портным, он всю осень и зиму ходит по деревням Заонежья, останавливаясь там, где нужна его работа. Таким образом у него есть знакомые во всех углах этого края, и благодаря ему легко устранялось недоверие, с каким крестьяне обыкновенно смотрят на приезжего из Петербурга. Я старался останавливаться в таких селениях, где можно было рассчитывать наверно услышать былины; а пока я их там записывал, Абрам Евтихиев, бывало, пойдет по окрестности, иногда далеко, верст за 40 и даже за 50, «доставать сказителей», как он выражался; удостоверенные им, что они будут вознаграждены, крестьяне шли очень охотно сообщать свои былины; потом слух о вознаграждении приводил и таких, про которых мы не знали. Случалось так, что иным приходилось ждать очереди по два и по три дня, между тем как я записывал былины до полного физического утомления. Таким образом в короткое время двух месяцев удалось найти 70 человек, мужчин и женщин, знающих былины. Я должен прибавить, что в этом числе 16 человек1 известны были частью лично, частью через посредство других г. Рыбникову, что за сим 5 человек1 2, от которых у него записаны былины, с того времени умерли, и что наконец 7 человек, упоминаемых в его сборнике, либо остались в стороне от моего пути, либо случайно не были мною отысканы. При знакомстве с певцами и певицами былин я старался обращать внимание на личные обстоятельства каждого, чтобы уяснить себе влияние личности сказителя на характер самых рапсодий; в составляемом мною сборнике читатели найдут биографические сведения о каждом сказителе и сказительнице. Здесь поз-

1 Рябинин, Кузьма Романов, Прохоров, Паромский старик (т. е. Иван Сивцев), Бутылка (т. е. Абрам Евтихиев), Сорокин, Федотов (т. е. Дутиков), Иевлев, Потахин (т. е. Потап Антонов), Щеголёнок, Корнилов, Сарафанов, Никитин, Михайло Богданов (т. е. Михайло Иванов), Лукин и слепой Иван (т. е. Иван Фепонов). К этому числу следует прибавить еще упоминаемую в сборнике г. Рыбникова «племянницу Щеголёнка» (т. е. Прасковью Гавриловну Юхову из дер. Ятовщины Кижской волости): она мне пела былины, но их уже так плохо помнила и гак путала, что я с ее слов ничего не решился записать.

2 Леонтий Богданов, Трофим Романов, Василий Лазарев, Амосов и Савинов.

2&

волю себе привести некоторые общие замечания, основанные на знакомстве с этими 70-ю личностями.

Прежде всего необходимо иметь в виду, что былины сохранились только в среде крестьян; я упомяну ниже об единственном встреченном мною исключении, которое впрочем имеет совершенно случайный характер. Мне указывали на какого-то пономаря, а в другом месте на дьячка, которые будто бы знают «старины»; обнадеживали, что услышу «старины» от одного из так называемых «обельных вотчинников» в Чолмужах. Но оказалось, что пономарь рассказывает только какие-то сказки, что дьячок есть повествователь анекдотов, а обельный вотчинник в Чолмужах знает наизусть жалованную грамоту царя Михаила Федоровича его предку.

Во-вторых: почти все наши рапсоды неграмотные. Я встретил только пятерых грамотных между 70-ю певцами и певицами былин (Василий Акимов, Андрей Сарафанов, Иван Касьянов в Кижском крае, Иван Кропачев на Кенозере и Николай Швецов на Моше).

В-третьих: былины поются православными и староверами совершенно одинаково, без малейшего признака изменения их у последних под влиянием их религиозных идей.

В-четвертых: пение былин не развилось на нашем Севере в профессию, как было в древней Греции, в средние века на Западе и как мы видим в Малороссии, а остается делом домашнего досуга людей, которым память и голос позволяют усваивать себе «старины». Профессиональный характер имеет пение духовных стихов, составляющее источник дохода для нищих «калик» на ярмарках и в храмовые праздники; но калики почти не знают народных былин. Я встретил только одного такого певца по профессии (Ивана Фепонова, известного уже по сборнику г. Рыбникова под именем слепого Ивана), который соединяет с пением духовных стихов знание былин; но на последние он смотрит как на нечто второстепенное и постороннее для его профессии. Но зато почти все крестьяне и крестьянки, которые поют былины, сверх того знают и духовные стихи, особенно про Алексея-человека божия, Егория-храброго, Анику-воина, царя Соломона и Голубиную Книгу. Я полагаю, что эти стихи ими выше ценятся и чаще поются, чем народные былины.

Между сказителями, мною встреченными, только у одного можно было отчасти заметить, что он придает некоторым образом практическую цену знанию былин и считает себя как бы певцом былин по профессии; это известный по сборнику г. Рыбникова Кузьма Романов. Когда я приехал в его соседство и послал пригласить его, то он отказался было итти, потому-де, что недавно перед этим какой-то барин заставил его пропеть несколько былин и дал ему за это всего 10 коп. Подобного меркантильного взгляда

30

я решительно ни у кого другого из певцов былин не встречал: напротив, они обыкновенно удивлялись, что я платил деньги за былины, и один из замечательнейших сказителей, молодой парень на Выгозере, получив за то, что пропел мне несколько былин, больше, чем сколько мог бы з то же время заработать в поле, стал потом объявлять во всеуслышание, что отныне не будет пропускать мимо ушей ни одной былины, а все станет заучивать, потому .что теперь-де видит, что и это знание имеет свою цену. Что же касается до Кузьмы Романова, то его взгляд на пение былин как на свою профессию образовался, как кажется, только в недавнее время, благодаря пользе, которую оно ему принесло: слепой и беспомощный старик, он, по милости г. Рыбникова, принявшего в нем участие, стал получать пожизненное пособие (по 6 руб. в год), а затем удостоился даже приглашения пропеть былины пред покойным цесаревичем, во время приезда его высочества в Олонецкую губернию: факт, который поднял Романова как певца былин неизмеримо высоко во мнении местных жителей и его собственном.

Читатель видит, что обстоятельства сложились совершенно исключительно, чтобы придать пению былин для Романова практическое значение; но, повторяю, этот случай единственный.

Затем весьма замечательно, что знание былин составляет как бы преимущество наиболее исправной части крестьянского населения. Исключения (кроме весьма немногих лиц, которых я застал случайно разоренными пожаром, либо продолжительными горячками) составляют только одни слепые (Кузьма Романов, Иван Фепонов, Семен Корнилов и Петр Прохоров), которые поставлены своим физическим недостатком в беспомощное положение; но, впрочем, и между слепыми сказителями я нашел человека, именно вышеупомянутого Иева Еремеева, который, оставшись в детстве слепым и нищим сиротою, благодаря изумительной энергии и способностям, сам, своими трудами, создал себе порядочное хозяйство. Лучшие певцы былин известны в то же время как хорошие и, относительно, зажиточные домохозяева: я назову Рябинина и Касьянова в Кижах, Андрея Тимофеева в Толвуи, Абрама Евтихиева и Петра Калинина на Пудожской Горе, Никифора Прохорова в Купецком, Потапа Антонова в Шале, Сорокина на Сумозере, Никитина, Федора Захарова и Алексея Висарионова на Выгозере, Ивана Захарова, лучшего сказителя и первого богача на Водлозере, Ивана Сивцова Поромского, первою сказителя и одного из зажиточнейших крестьян на Кенозере, кенозерских же сказителей Петра Воинова и Михаила Иванова, Николая Швецова на Моше и др. По-видимому, былины укладываются только в таких головах, которые соединяют природный ум и память с порядочностью, необходимою и для практического успеха в жизни. Сколько раз мне говорили, что в

31

такой-то деревне я найду такого-то нищего или такого-то кабацкого заседателя, который сумеет спеть разные «истории»: но нищие по профессии, как сказано выше, знали только духовные стихи, а пропившиеся в кабаке мудрецы являлись с запасом песен, более или менее разгульных, и анекдотов, более или менее остроумных, но ни один решительно не был эпическим рапсодом. Из крестьян, от которых можно услышать былины, многие вовсе не пьют вина; известного же как пьяницу я между ними ни одного не встретил.

Расспрашивая этих крестьян про обстоятельства их жизни, я мог вывести заключение, что сохранению былин особенно благоприятствовали некоторые мастерства. Так, когда читатель будет просматривать сведения о сказителях, со слов которых мною записаны былины, он заметит, что многие из них, и именно те, которые больше других упомнили, либо сами занимаются портняжным, или сапожным ремеслом, или изготовлением рыболовных снастей, либо заимствовали былины от лиц, занимавшихся этими мастерствами. Сами крестьяне не раз объясняли мне, что, сидя долгие часы на месте за однообразною работою шитья или плетенья сетей, приходит охота петь «старины», но они тогда легко усваиваются; напротив того, «крестьянство» (т. е. земледелие) и другие тяжелые работы не только не оставляют к тому времени, но заглушают в памяти даже то, что прежде помнилось и певалось. Впрочем, читатель должен иметь в виду, что мастерства, о которых я говорю, отнюдь не составляют исключительного занятия кого-либо из певцов былин: каждый из них в то же время земледелец и летом работает по своему крестьянскому хозяйству. Разница только та, что иные в свободное зимнее время занимаются мастерством, благоприятствующим сохранению эпических песен, тогда как занятия других, напр., звериный промысел, лесные работы, извозничество и т. п., не оставляют досуга для рапсодий.

Прежде, чем закончу эти общие замечания о наших народных рапсодах и перейду к более частным, остановлюсь на двух факторах, которые указывает г. Рыбников. Во-первых, у него говорится, что «у женщин есть свои бабьи старины, которые поются ими с особенною любовью, а мужчинами не так-то охотно»; во-вторых, он представляет эпическую поэзию как нечто вымирающее: «у

большинства сказителей, — говорит он, — вряд ли найдутся наследники, и через двадцать-тридцать лет, по смерти лучших представителей нынешнего поколения певцов, былины и в Олонецкой губернии удержатся в памяти у очень немногих из сельского населения». Это вполне справедливо относительно той местности, с которою г. Рыбников лично ознакомился, именно прибрежья Онежского озера; здесь, действительно, эпическая поэзия близка к вы¬

32

миранию, былины поются преимущественно стариками, и этим старикам-сказителям, точно, не видно преемников в молодом поколении; здесь, действительно, женщины редко знают другие былины, кроме как про Ставра, Ивана Годиновича и Чурилу Пленковича, которые, кажется, их интересуют тем, что в этих былинах главные действующие лица — женщины же. Но совершенно другое дело дальше к северу и востоку, на Выгозере, на Водлозере, на Кенозере. Там былевая поэзия живет столько же в старшем, сколько в молодом поколении; там незаметно также никакой разницы между предметами, о которых поют мужчины и женщины. В этом отношении особенно замечательно Кенозеро. Прибрежья этого озера, в которое со всех сторон вдаются коленами мысы и «наволоки», так что, несмотря на его значительную величину, озеро имеет в каждой точке вид залива либо пролива, — прибрежья Кенозсра составляют как бы отдельный, довольно хлебородный, усеянный деревнями оазис среди громадного пустыря болот и лесов, и в этом оазисе цветет в настоящее время эпическая поэзия. Крестьяне и крестьянки, поющие былины, насчитываются здесь десятками; поют былины старый и малый; вы здесь услышите один и тот же вариант от пяти-шести человек, мужчин и женщин, которые живут в разных деревнях; в то же время вы встретите трех братьев, которые живут в одном доме и из которых каждый знает свои особенные былины; вы встретите семейство, в котором и муж и жена охотники петь былины и поют разные. Женщины здесь воспевают тех же богатырей, как и мужчины, специальный же «бабий» богатырь Прионежья, Ставер, которого хитрая жена выручает от князя Владимира, вовсе не известен кенозеркам. На Кенозере мне сказали, что знает былины и супруга местного иерея, бывшего благочинного, о. Георгиевского. Это меня крайне удивило, потому что дотоле не встречалось ни малейшего признака, чтобы былины пелись вне крестьянской сферы, и первая моя мысль была, не принадлежит ли певица былин, о которой мне сказали, по происхождению сама к этой сфере. Но оказалось, что нет. Г-жа Георгиевская — дочь бывшего прежде на Кенозере священника, родилась и воспитывалась в отцовском доме «на погосте» и в нем же осталась жить и замужем. Обязательно позволив мне записать с ес голоса те былины, которые остались у нее в памяти (а прежде она знала их больше, пока заботы хозяйства и воспитания детей не поглотили всего ее досуга), почтенная г-жа Георгиевская рассказала, что ее отец, отличавшийся крайнею суровостью, строжайше запрещал своим дочерям пение святочных, плясовых и т. п. песен, которые составляют обыкновенную забаву молодых девушек, так как он эти песни почитал греховными: что же было делать, чтобы разгонять скуку? И вот, дочери строгого иерея заучили и

33

2—3311

принялись распевать былины, которые они слышали от старикакрестьянина, каждую зиму работавшего в их доме как портной.

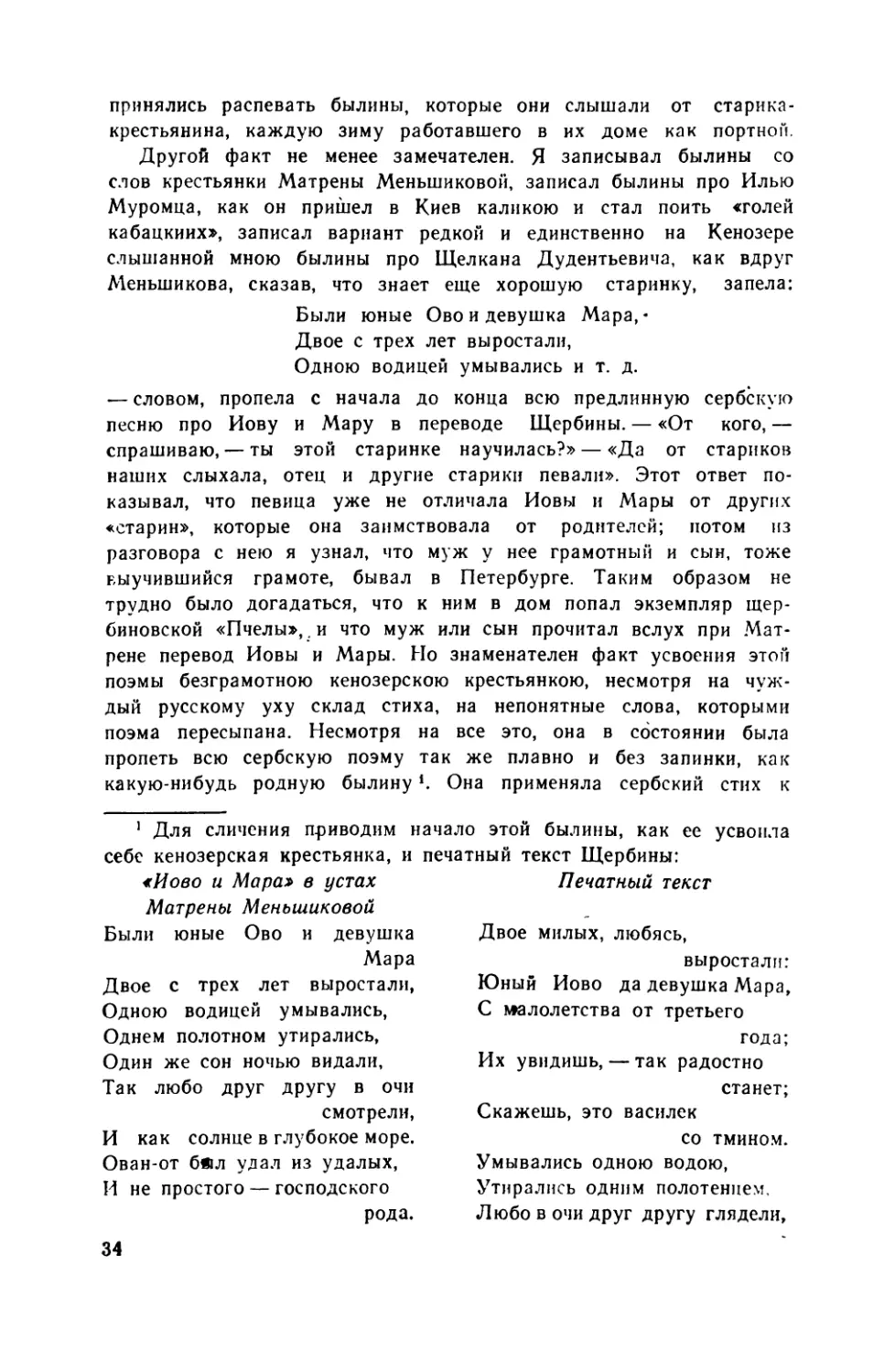

Другой факт не менее замечателен. Я записывал былины со слов крестьянки Матрены Меньшиковой, записал былины про Илью Муромца, как он пришел в Киев каликою и стал поить «голей кабацкиих», записал вариант редкой и единственно на Кенозере слышанной мною былины про Щелкана Дудентьевича, как вдруг Меньшикова, сказав, что знает еще хорошую старинку, запела: Были юные Ово и девушка Мара,- Двое с трех лет выростали,

Одною водицей умывались и т. д.

— словом, пропела с начала до конца всю предлинную сербскую песню про Иову и Мару в переводе Щербины. — «От кого, — спрашиваю, — ты этой старинке научилась?» — «Да от стариков наших слыхала, отец и другие старики певали». Этот ответ показывал, что певица уже не отличала Иовы и Мары от других «старин», которые она заимствовала от родителей; йотом из разговора с нею я узнал, что муж у нее грамотный и сын, тоже выучившийся грамоте, бывал в Петербурге. Таким образом не трудно было догадаться, что к ним в дом попал экземпляр гцербиновской «Пчелы»,, и что муж или сын прочитал вслух при Матрене перевод Иовы и Мары. Но знаменателен факт усвоения этой поэмы безграмотною кенозерскою крестьянкою, несмотря на чуждый русскому уху склад стиха, на непонятные слова, которыми поэма пересыпана. Несмотря на все это, она в состоянии была пропеть всю сербскую поэму так же плавно и без запинки, как какую-нибудь родную былину *. Она применяла сербский стнх к

1 Для сличения приводим начало этой былины, как ее усвоила себе кенозерская крестьянка, и печатный текст Щербины:

«Ново и Мара» в устах Матрены Меньшиковой Были юные Ово и девушка Мара

Двое с трех лет выростали, Одною водицей умывались, Однем полотном утирались, Один же сон ночью видали, Так любо друг другу в очи смотрели,

И как солнце в глубокое море. Ован-от бел удал из удалых,

И не простого — господского

рода.

Печатный текст

Двое милых, любясь,

выростали: Юный Ново да девушка Мара, С малолетства от третьего

года;

Их увидишь, — так радостно

станет;

Скажешь, это василек

со тмином.

Умывались одною водою, Утирались одним полотенцем, Любо в очи друг другу глядели,

34

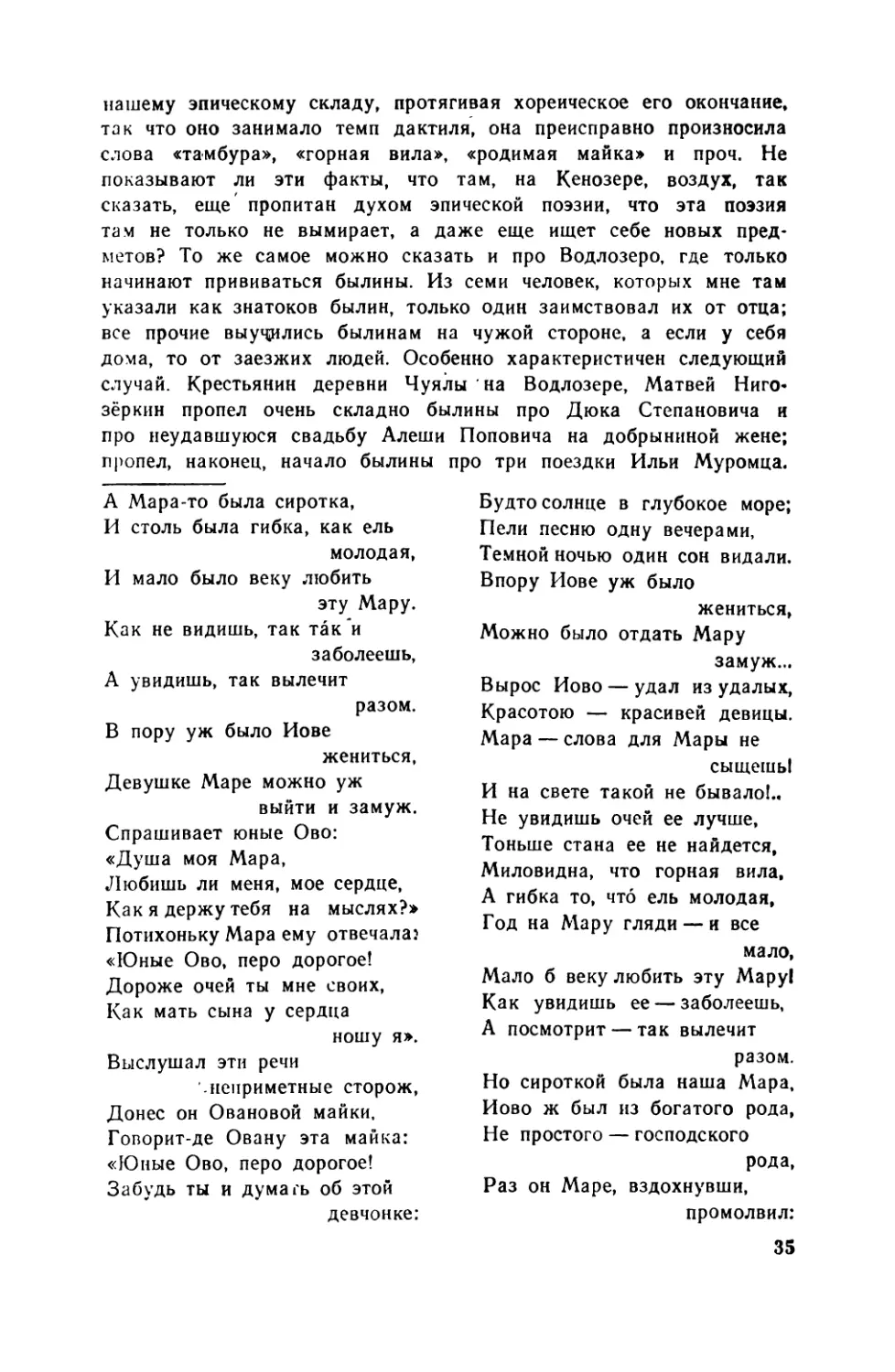

нашему эпическому складу, протягивая хореическое его окончание, так что оно занимало темп дактиля, она преисправно произносила слова «тамбура», «горная вила», «родимая майка» и проч. Не показывают ли эти факты, что там, на Кенозере, воздух, так сказать, еще пропитан духом эпической поэзии, что эта поэзия там не только не вымирает, а даже еще ищет себе новых предметов? То же самое можно сказать и про Водлозеро, где только начинают прививаться былины. Из семи человек, которых мне там указали как знатоков былин, только один заимствовал их от отца; все прочие выучились былинам на чужой стороне, а если у себя дома, то от заезжих людей. Особенно характеристичен следующий случай. Крестьянин деревни Чуялы на Водлозере, Матвей Ниго* зёркин пропел очень складно былины про Дюка Степановича и про неудавшуюся свадьбу Алеши Поповича на Добрыниной жене; пропел, наконец, начало былины про три поездки Ильи Муромца.

А Мара-то была сиротка,

И столь была гибка, как ель

молодая,

И мало было веку любить

эту Мару.

Как не видишь, так так и

заболеешь,

А увидишь, так вылечит

разом.

В пору уж было Иове

жениться,

Девушке Маре можно уж

выйти и замуж. Спрашивает юные Ово:

«Душа моя Мара,

Любишь ли меня, мое сердце, Как я держу тебя на мыслях?» Потихоньку Мара ему отвечала: «Юные Ово, перо дорогое! Дороже очей ты мне своих, Как мать сына у сердца

ношу я».

Выслушал эти речи

'.неприметные сторож, Донес он Овановой майки, Гопорит-де Овану эта майка: «Юные Ово, перо дорогое! Забудь ты и думать об этой

девчонке:

Будто солнце в глубокое море; Пели песню одну вечерами, Темной ночью один сон видали. Впору Иове уж было

жениться,

Можно было отдать Мару

замуж...

Вырос Иово — удал из удалых, Красотою — красивей девицы. Мара — слова для Мары не

сыщешь!

И на свете такой не бывало!.. Не увидишь очей ее лучше, Тоньше стана ее не найдется, Миловидна, что горная вила, А гибка то, что ель молодая, Год на Мару гляди — и все

мало,

Мало б веку любить эту Мару! Как увидишь ее — заболеешь, А посмотрит — так вылечит

разом.

Но сироткой была наша Мара, Иово ж был из богатого рода, Не простого — господского

рода,

Раз он Маре, вздохнувши,

промолвил:

35

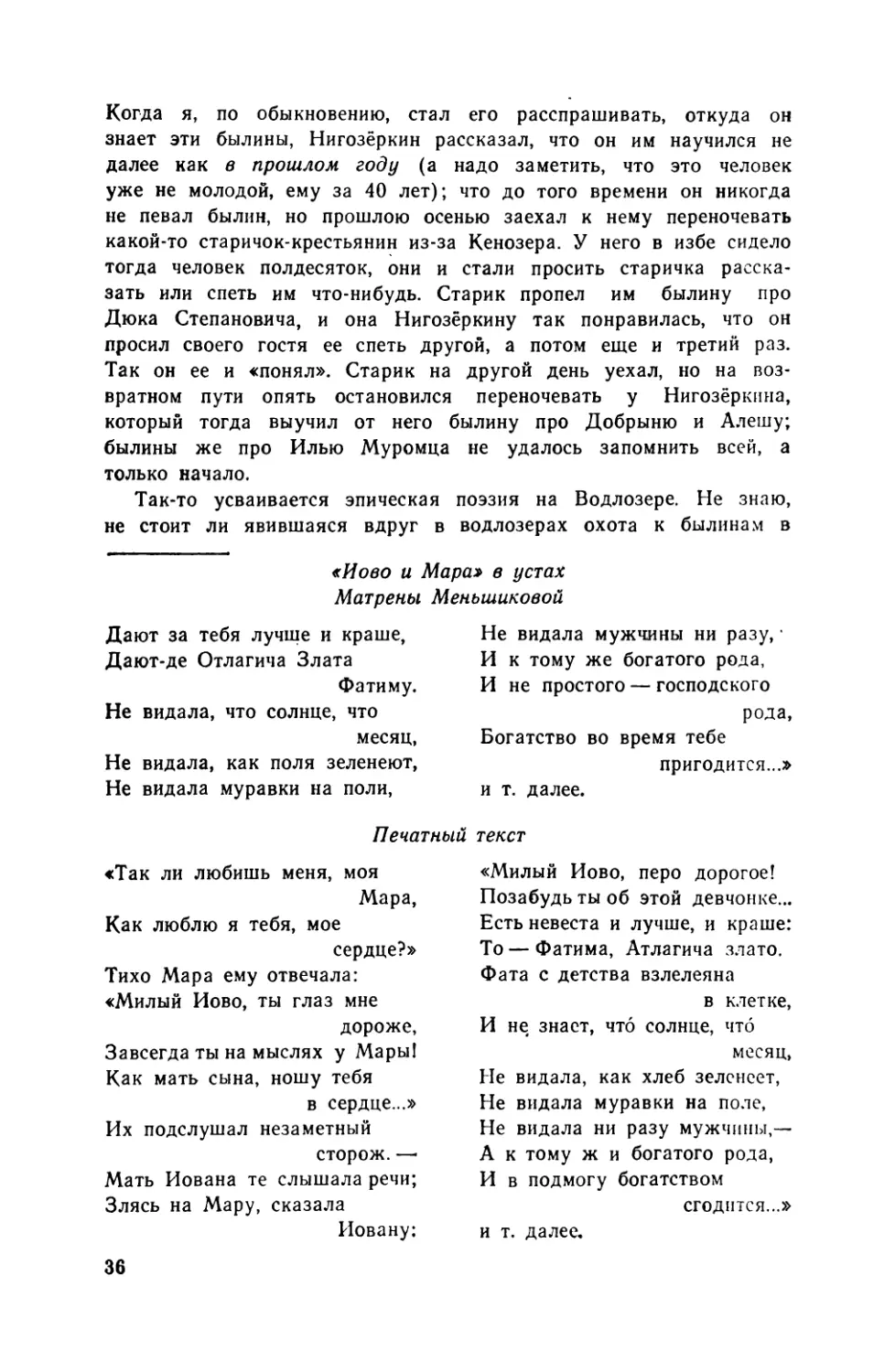

Когда я, по обыкновению, стал его расспрашивать, откуда он знает эти былины, Нигозёркин рассказал, что он им научился не далее как в прошлом году (а надо заметить, что это человек уже не молодой, ему за 40 лет); что до того времени он никогда не певал былин, но прошлою осенью заехал к нему переночевать какой-то старичок-крестьянин из-за Кенозера. У него в избе сидело тогда человек полдесяток, они и стали просить старичка рассказать или спеть им что-нибудь. Старик пропел им былину про Дюка Степановича, и она Нигозёркину так понравилась, что он просил своего гостя ее спеть другой, а потом еще и третий раз. Так он ее и «понял». Старик на другой день уехал, но на возвратном пути опять остановился переночевать у Нигозёркина, который тогда выучил от него былину про Добрыню и Алешу; былины же про Илью Муромца не удалось запомнить всей, а только начало.

Так-то усваивается эпическая поэзия на Водлозере. Не знаю, не стоит ли явившаяся вдруг в водлозерах охота к былинам в

«Ново и Мара» в устах Матрены Меньшиковой

Дают за тебя лучше и краше, Дают-де Отлагича Злата

Фатиму.

Не видала, что солнце, что

месяц,

Не видала, как поля зеленеют, Не видала муравки на поли,

Не видала мужчины ни разу, • И к тому же богатого рода,

И не простого — господского

рода,

Богатство во время тебе

пригодится...»

и т. далее.

Печатный текст

«Так ли любишь меня, моя

Мара,

Как люблю я тебя, мое

сердце?»

Тихо Мара ему отвечала: «Милый Ново, ты глаз мне

дороже,

Завсегда ты на мыслях у Мары! Как мать сына, ношу тебя

в сердце...»

Их подслушал незаметный

сторож. —■

Мать Иована те слышала речи; Злясь на Мару, сказала

Иовану:

«Милый Иово, перо дорогое! Позабудь ты об этой девчонке... Есть невеста и лучше, и краше: То — Фатима, Атлагича злато. Фата с детства взлелеяна

в клетке,

И не знает, что солнце, что

месяц,

Не видала, как хлеб зеленеет, Не видала муравки на поле,

Не видала ни разу мужчины,— А к тому ж и богатого рода,

И в подмогу богатством

сгодится...»

и т. далее.

36

связи с переходом в их быте: они, прежде жившие земледелием, вдруг вследствие усердия начальства, воспретившего делать расчистки в окружающих лесах, принуждены были помирать с голоду и, чтобы не совсем помереть, принялись плести какие-то усовершенствованные сети и вылавливать рыбу из Водлозера: а

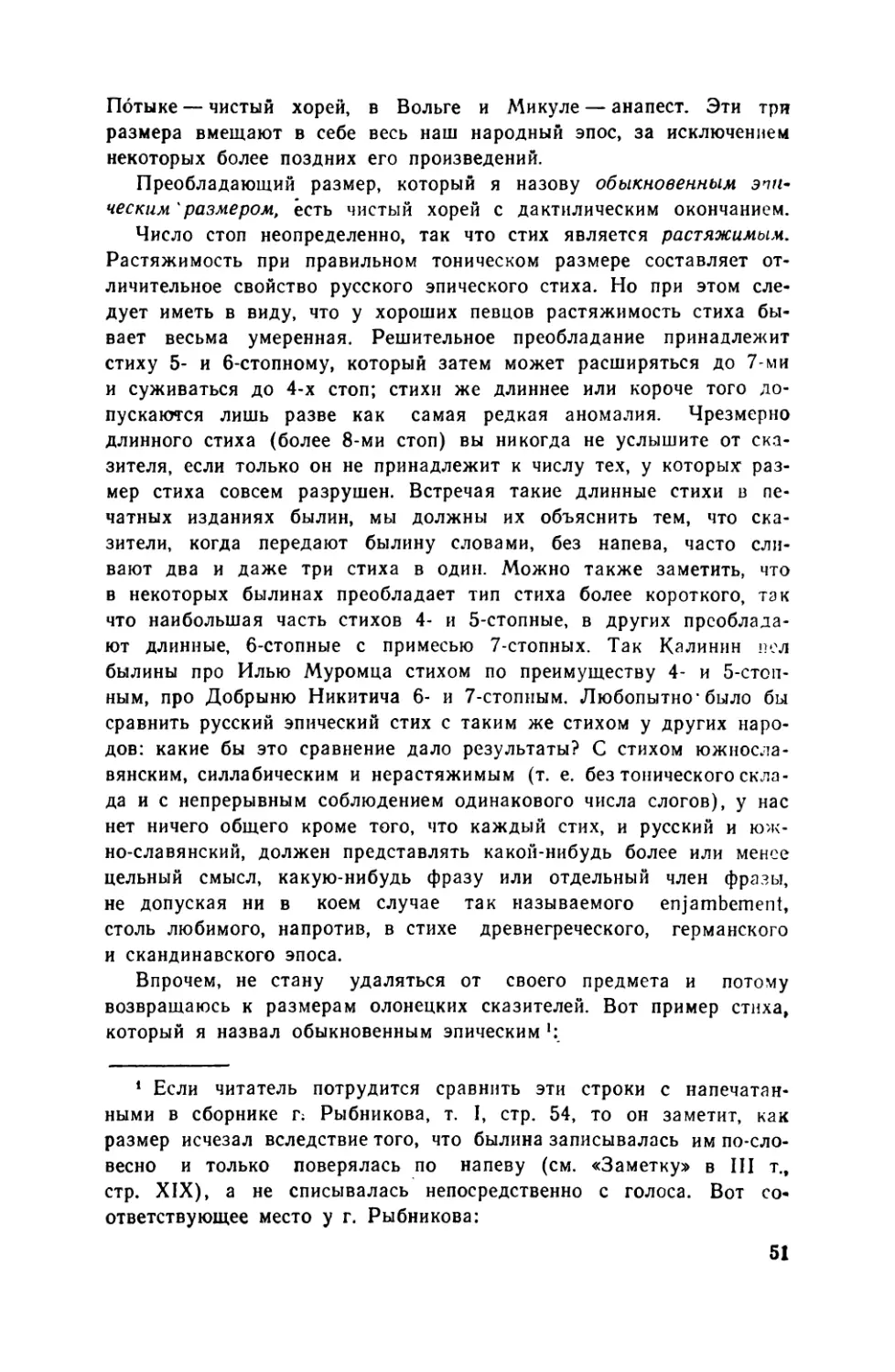

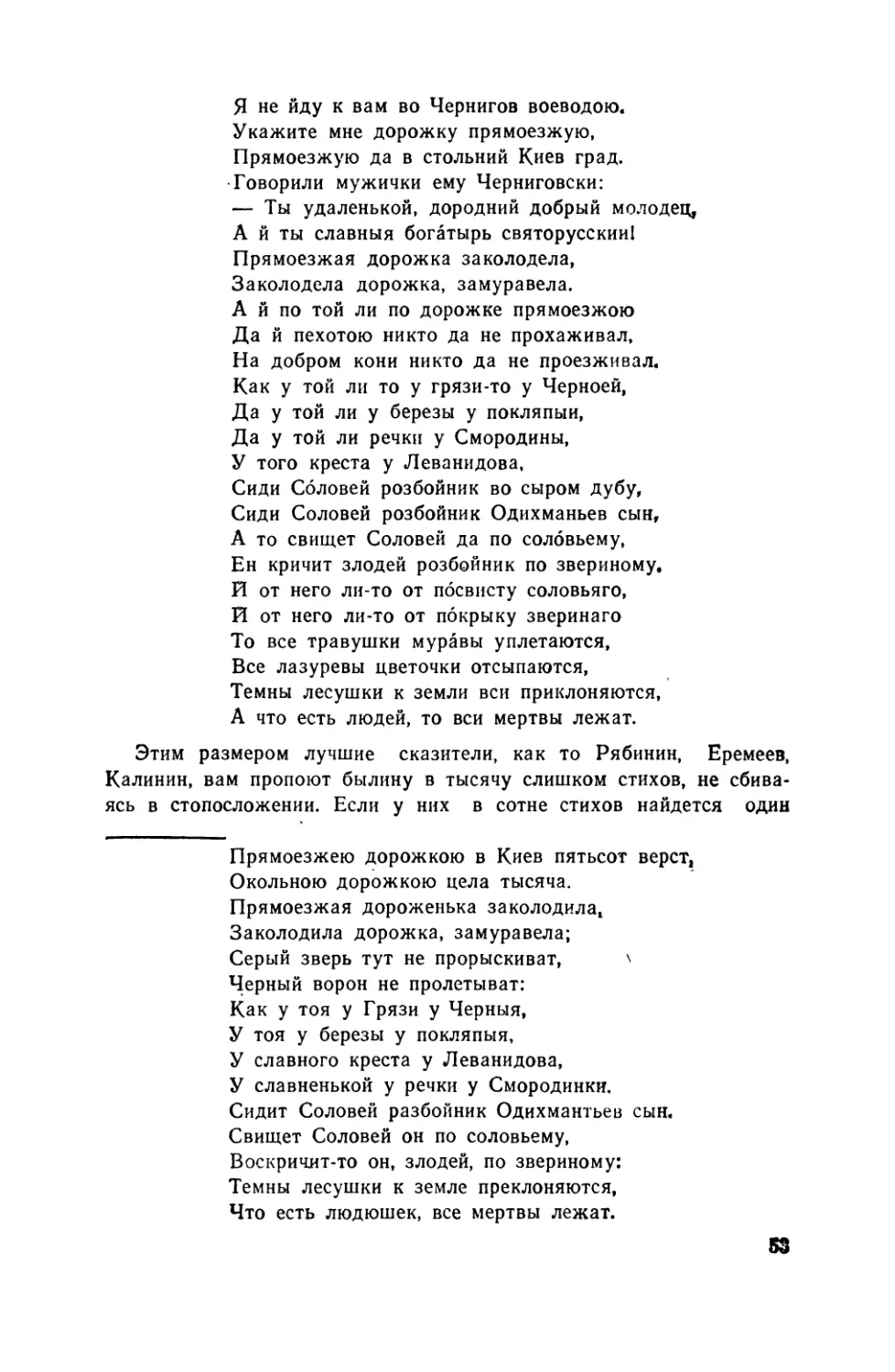

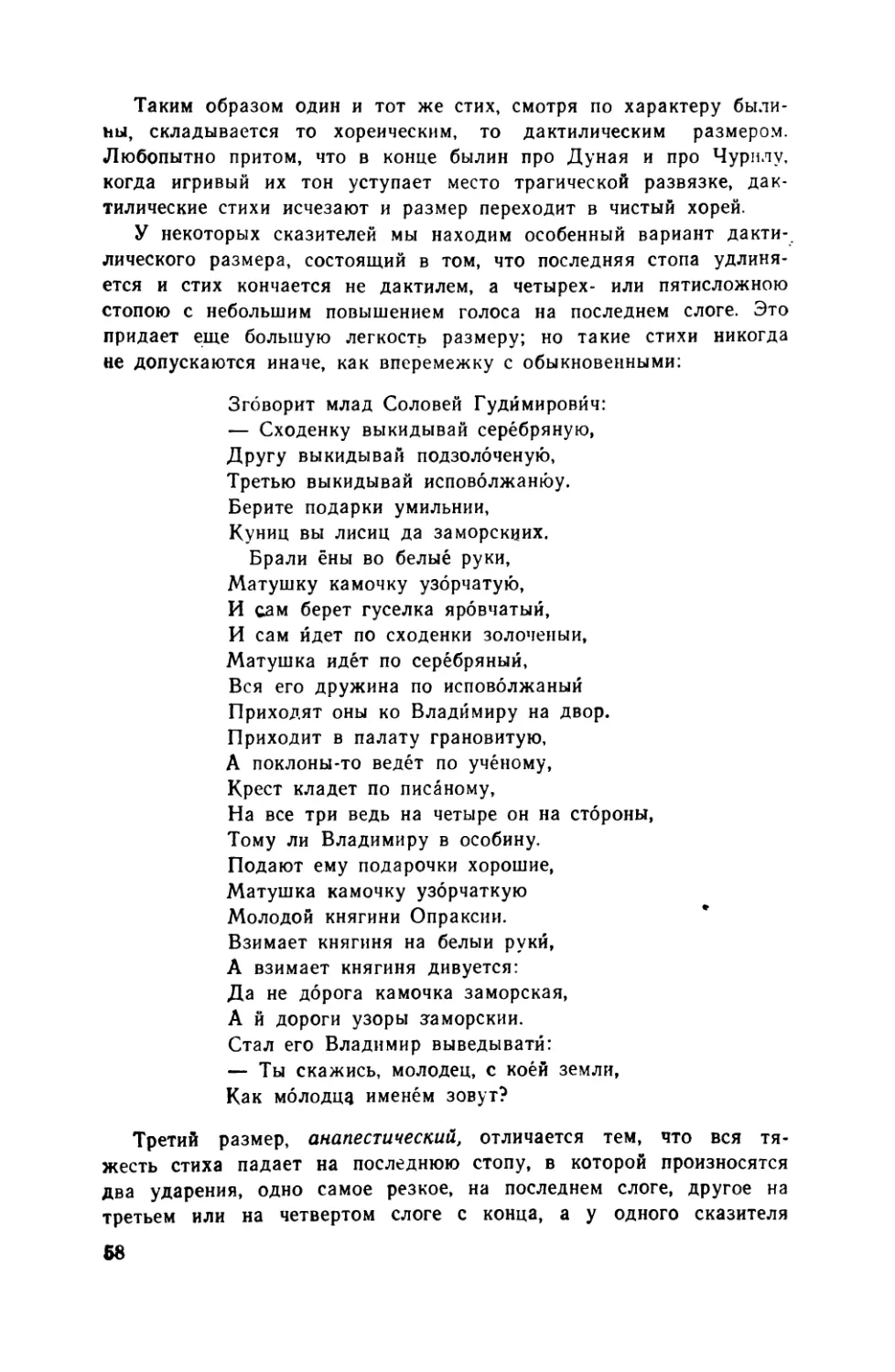

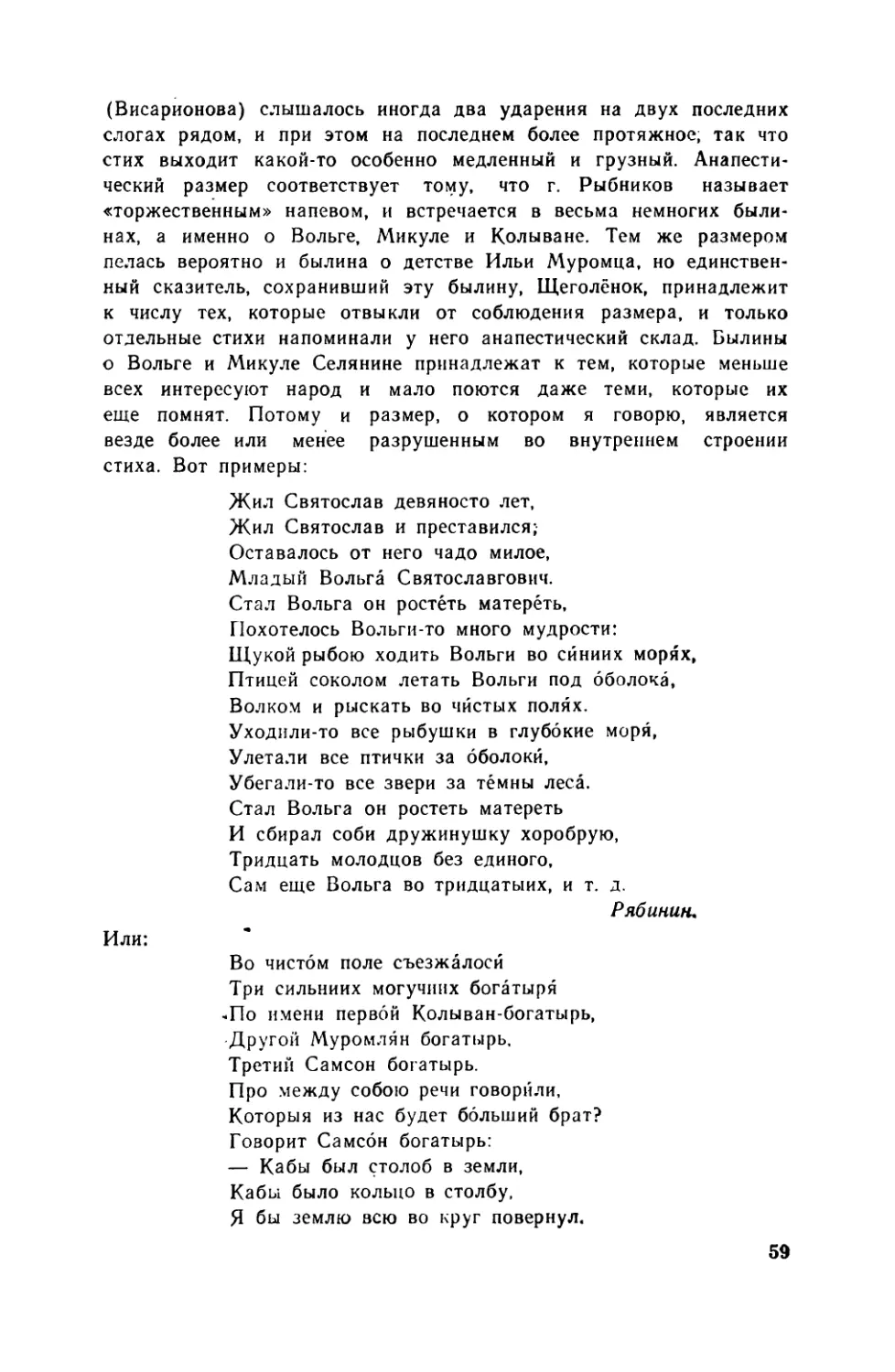

плетение сетей, как мы видели, есть занятие, особенно благоприятствующее былевой поэзии.