Автор: Герман М.

Теги: искусство развлечения зрелища спорт изобразительное искусство искусствоведение мировая культура серия новая история искусств произведения искусства

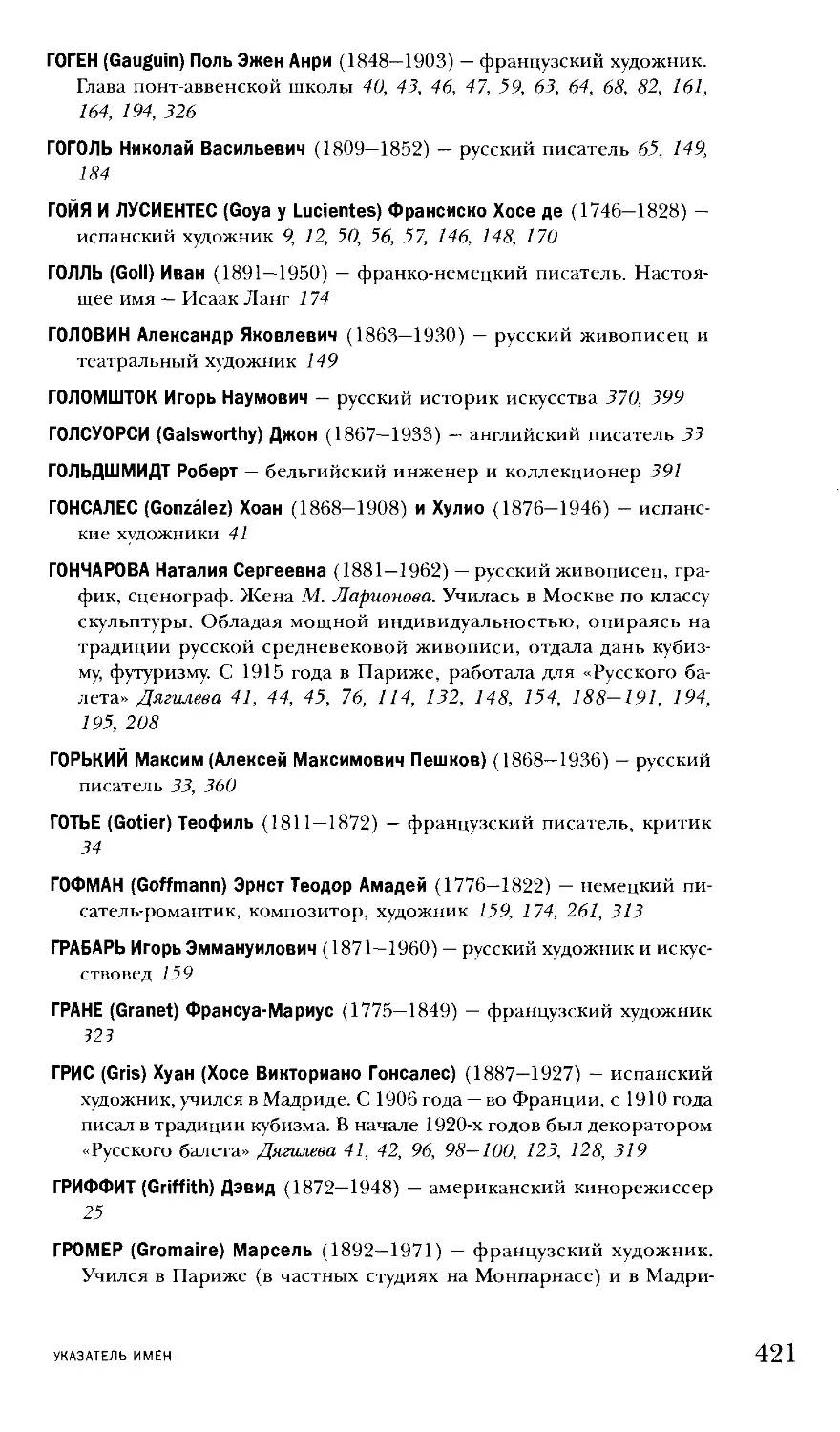

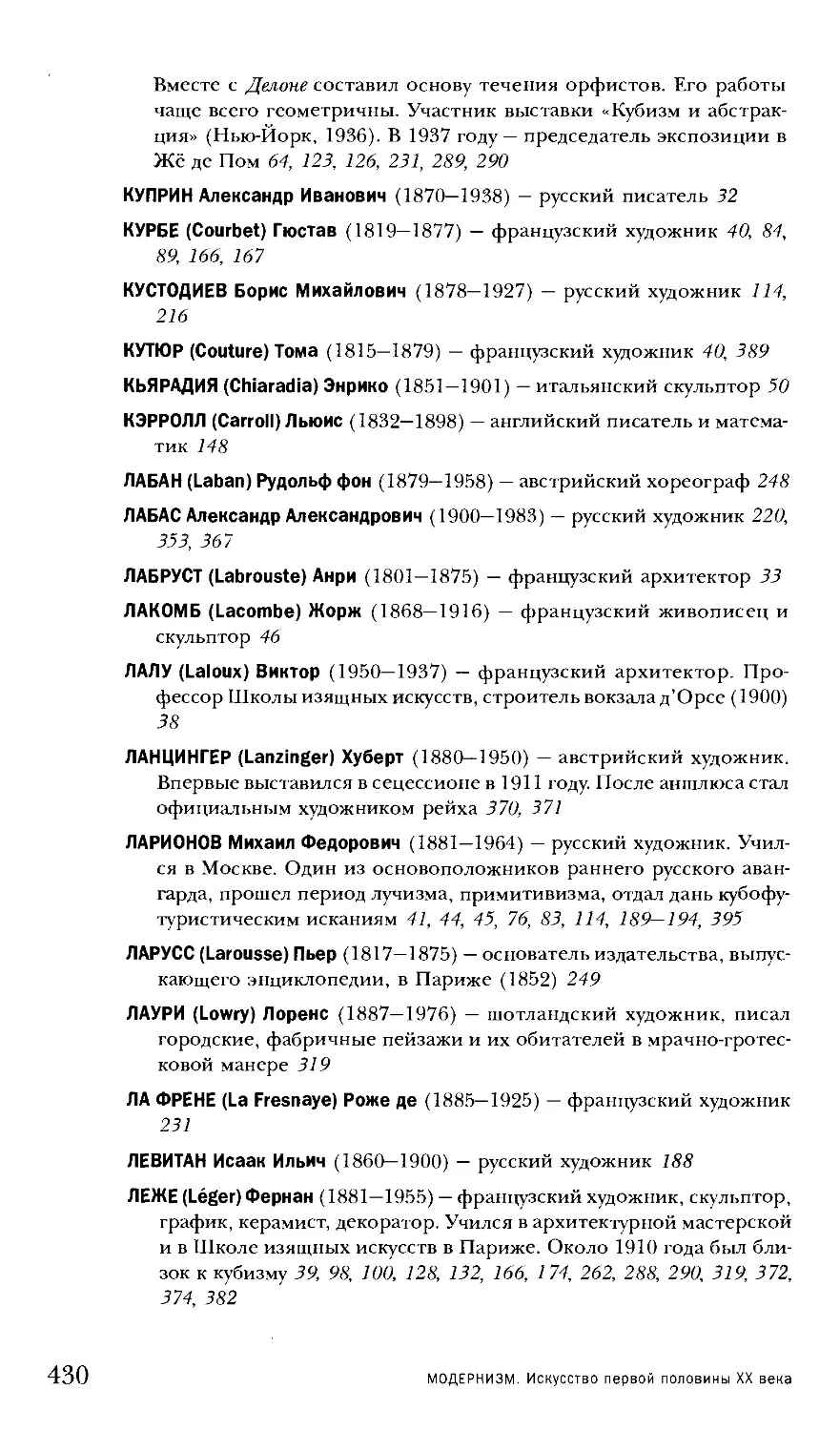

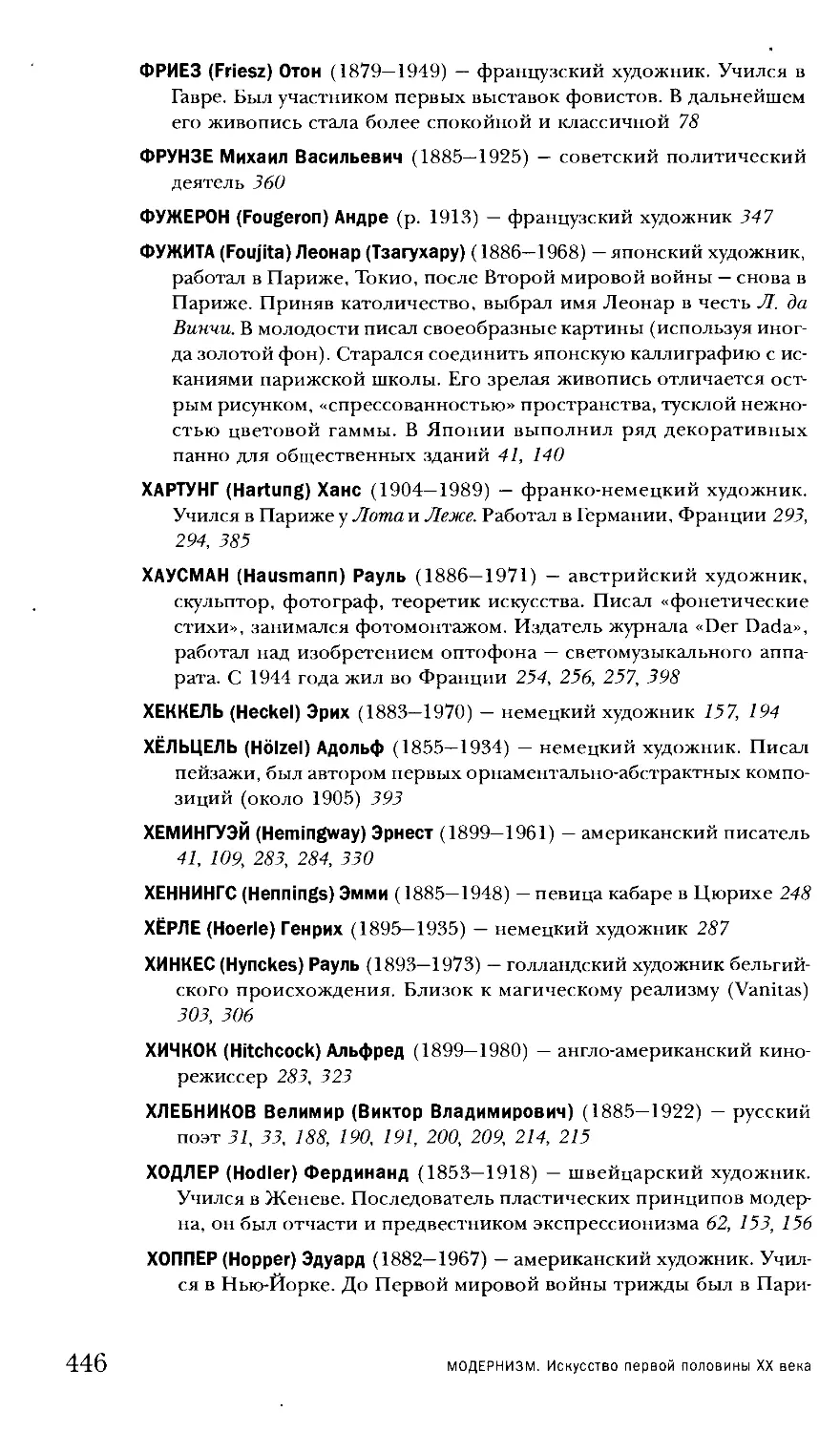

ISBN: 5-352-00314-0

Год: 2003

АЗ БУКА-КЛАСС И KA

НОВАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

МИХАИЛ ГЕРМАН

НОВАЯ

ИСТОРИЯ

ИСКУССТВА

МИХАИЛ ГЕРМАН

МОДЕРНИЗМ

Серия «Новая история искусства» готовится издательством в сотрудничестве с известными петербургскими и московскими искусствоведами. По существу, это первая издаваемая за последние годы история искусства, учитывающая пересмотренные и вновь установленные факты и использующая богатейшие материалы и концепции, накопленные и разработанные мировым искусствознанием за прошедшее столетие.

Каждая книга, как правило, принадлежит перу одного автора и несет черты его индивидуальности. Все книги серии отличает относительная свобода авторской интерпретации художественных явлений и событий. Изложенный в них материал в отдельных случаях пересекается в историческом времени, ибо стили, течения, школы, мастера и произведения искусства воздействуют не только в пределах однажды отпущенного им жизненного срока, но и на значительной временной дистанции.

Михаил Юрьевич Герман, известный петербургский историк искусства и художественный критик, доктор искусствоведения, профессор, автор более тридцати книг и значительного количества статей. В сфере его интересов — искусство Запада XVIII— XX веков, русский авангард, творчество современных художников. В числе книг М. Ю. Германа наиболее известны: «Антверпен, Гент, Брюгге» (1974), «Уильям Хогарт и его время» (1977), «Ватто» (1980, 1984), «Альбер Марке» (1995), «Михаил Врубель» (1996), «Василий Кандинский» (1998), книга мемуаров «Сложное прошедшее» (2000), «Парижская школа» (2003) и др.

Книга М.Ю. Германа — несомненно, событие в отечественном искусствоведении. Она представляет сложную и многогранную художественную жизнь первой половины XX столетия. В ней подробно и интересно рассказывается о проблемах модернизма, о связях России и Запада, о деятельности таких мастеров, как Сезанн, Врубель, Пикассо, Кандинский, Дюшан, Сутин, Магритт, Шагал и многих других. Оригинальность авторской концепции, необычная структура книги, воспроизведение малоизвестных иллюстраций позволяют назвать этот труд новаторским.

НОВАЯ

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

Древний Восток

Древняя Греция

Древний Рим

Раннее Средневековье

Романский период

Готика

Искусство Византии

Возрождение. Италия. XIV—XV века

Возрождение. Италия. XVI век

Возрождение. Германия, Франция, Голландия

Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII веков

Европейский классицизм

Европейское искусство XIX века

Модернизм. Искусство первой половины XX века

Постмодернизм

Михаил ГЕРМАН

МОДЕРНИЗМ

Искусство первой половины XX века

Санкт-Петербург Издательство «АЗБУКА-КЛАССИКА >>

2003

УДК 7.0

ББК 85.1

Г 38

Серия «НОВАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВА»

Автор проекта доктор искусствоведения С. М. ДАНИЭЛЬ

Авторский коллектив серии:

Л. И. АКИМОВА, доктор искусствоведения

М. Ю. ГЕРМАН, доктор искусствоведения

С. М. ДАНИЭЛЬ, доктор искусствоведения

Г. С. КОЛПАКОВА, кандидат искусствоведения

Ц. Г. НЕССЕЛЫНТРАУС, кандидат искусствоведения

В. И. РАЗДОЛЬСКАЯ, кандидат искусствоведения

А. В. СТЕПАНОВ, кандидат искусствоведения

А. К. ЯКИМОВИЧ, доктор искусствоведения

Оформление переплета В. В. ПОЖИДАЕВА Макет Л. Н. КИСЕЛЕВОЙ, В. Г. ЛОШКАРЕВОЙ

Подбор иллюстраций М. Ю. ГЕРМАНА Подготовка иллюстраций В. А. МАКАРОВА Именной указатель И. В. ХМЕЛЕВСКИХ

ISBN 5-352-00314-0

© М. Герман, текст, подбор иллюстраций, 2003

© «Азбука-классика», 2003

шиеся представления, многочисленные выставки, книги, каталоги соединились в плотный сплав реальности и мифологии, в ту легенду, о которой только что говорилось. Историю искусства едва ли возможно и нужно ревизовать: музеефикация происходит не только в музеях, а «воображаемый музей» в нашем сознании — уже сложившаяся реальность.

В этой книге читатель найдет два основных национальных полюса: Франция и Россия. Что касается Франции16, то ее центральная роль в развитии изобразительного искусства в первой половине XX века практически несомненна. Россия же — страна, в которой и на языке которой книга пишется, страна, чья культура вбирает в себя и эти страницы. Наш взгляд на мировую культуру обусловлен традициями восприятия, выросшими в российской эмоциональной, интеллектуальной и эстетической среде, в известной мере и системой привычных отторжений; лишь понимание нашей национальной зависимости может обеспечить относительную свободу суждений.

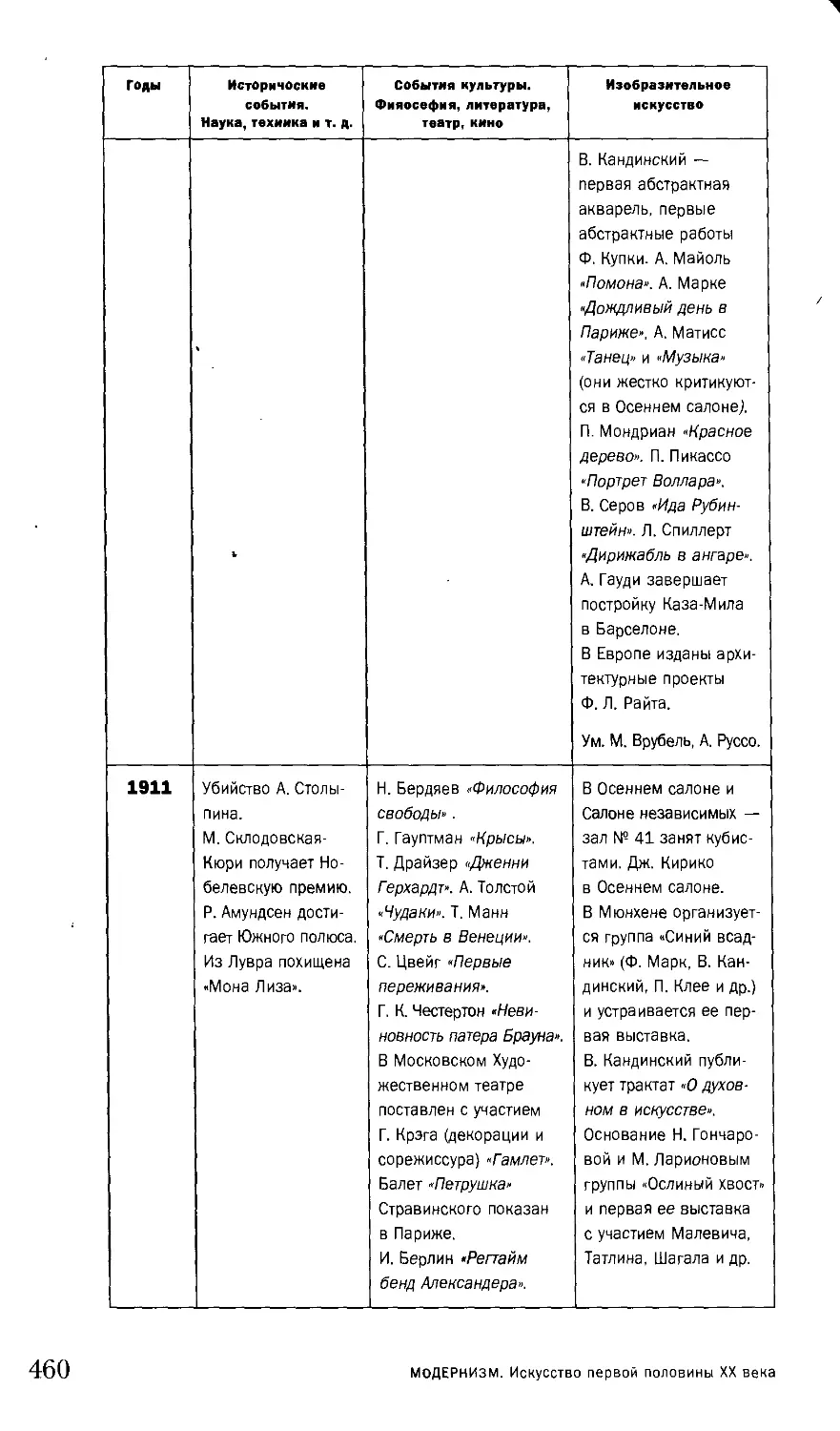

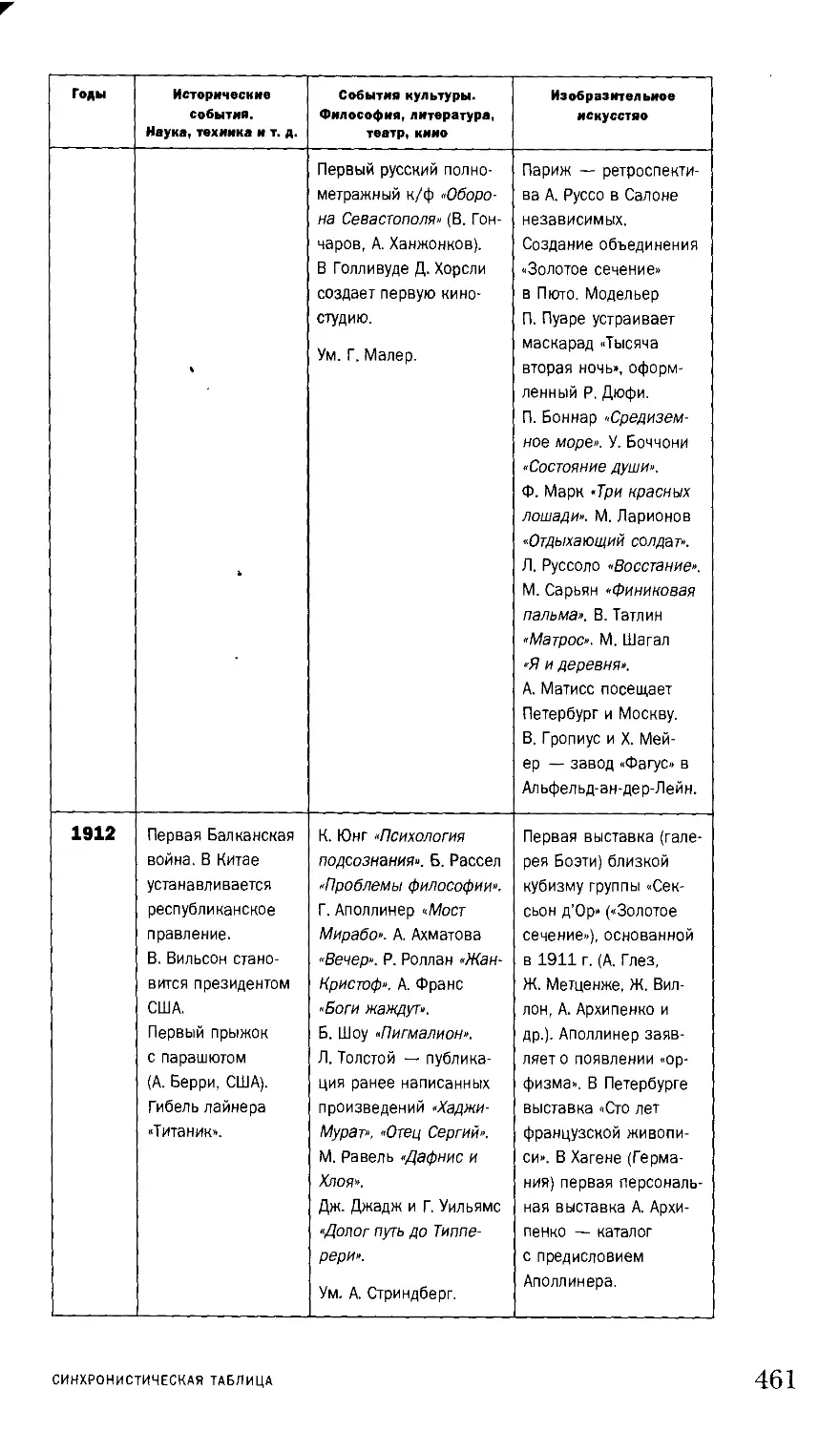

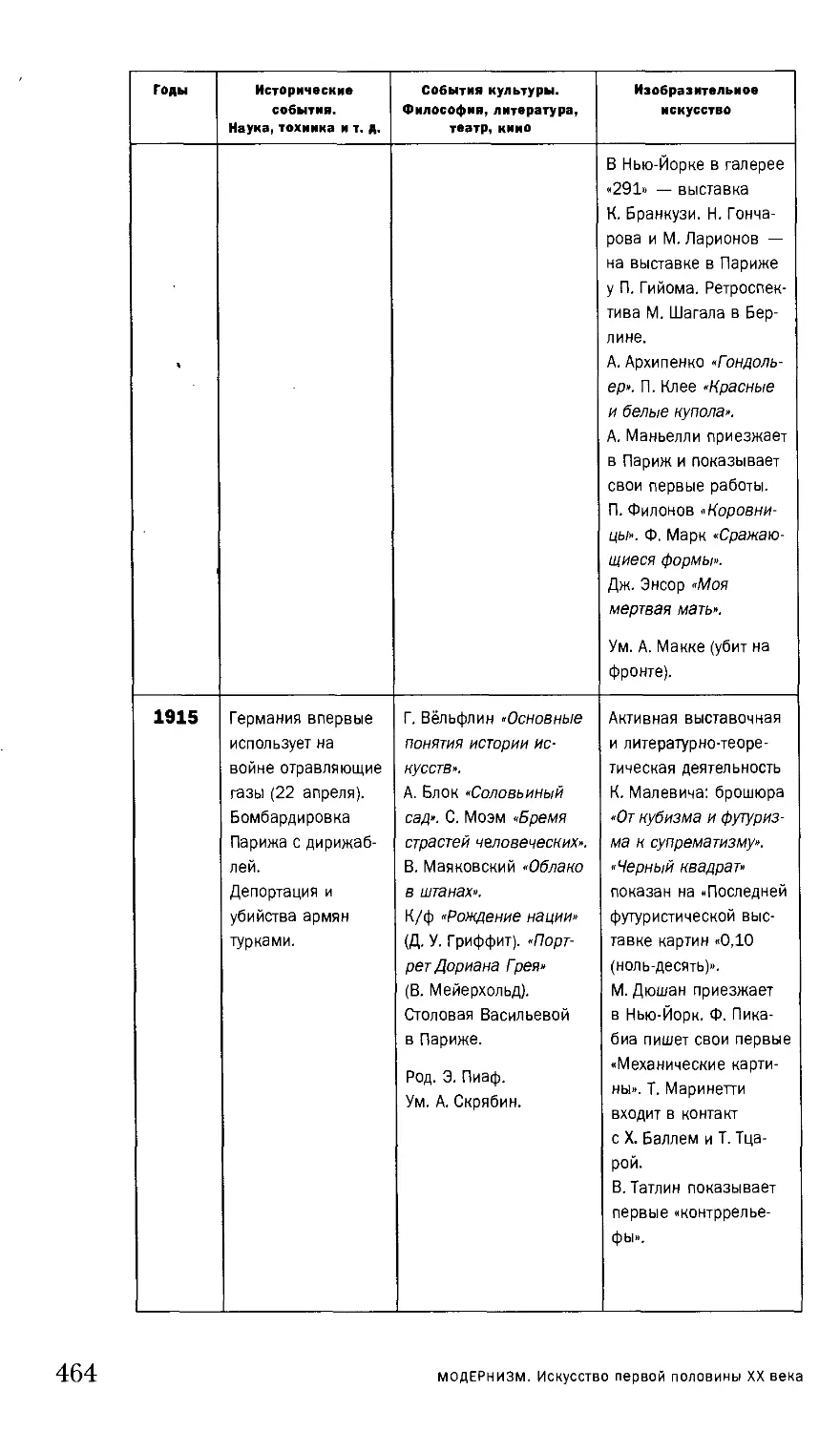

По причине названных, вряд ли пока устранимых противоречий книга являет собой некую сумму текстов. Основное место занимает общий очерк, построенный достаточно свободно, со специально выделенными главами, акцентирующими события, проблемы и явления, представляющиеся автору приоритетными, при этом особое внимание уделяется моментам, скажем, торжества направления или стиля, то, что выше было обозначено «звездным часом». Рядом — более частные этюды, посвященные художникам и событиям, занимающим особое и принципиально важное место в XX веке. Завершает книгу подробная синхронистическая таблица, включающая в себя всю необходимую фактологию.

Как было замечено в самом начале, эта книга — индивидуальный взгляд на историю искусства. И, стремясь к необходимой объективности, автор не абсолютизирует подобную цель. Во-первых, она недостижима по определению. Во-вторых, эта гипотетическая объективность лишила бы книгу целостности и той пристрастности, без которой автор книги по истории искусства настолько отдаляется от самого искусства, что просто перестает его видеть.

НОВАЯ

ИСТОРИЯ

ИСКУССТВА

МИХАИЛ ГЕРМАН

SBN 5-352-00314-0

НОВАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

Древний Восток

Древняя Греция

Древний Рим

Раннее Средневековье

Романский период

Готика

Искусство Византии

Возрождение. Италия. XIV—XV века

Возрождение. Италия. XVI век

Возрождение. Германия, Франция, Голландия

Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII веков

Европейский классицизм

Европейское искусство XIX века

Модернизм. Искусство первой половины XX века

Постмодернизм

Михаил ГЕРМАН

МОДЕРНИЗМ

Искусство первой половины XX века

Санкт-Петербург Издательство «АЗБУКА-КЛАССИКА» 2003

УДК 7.0

ББК 85.1

Г 38

Серия «НОВАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВА»

Автор проекта доктор искусствоведения С. М. ДАНИЭЛЬ

Авторский коллектив серии:

Л. И. АКИМОВА, доктор искусствоведения

М. Ю. ГЕРМАН, доктор искусствоведения

С. М. ДАНИЭЛЬ, доктор искусствоведения

Г. С. КОЛПАКОВА, кандидат искусствоведения

Ц. Г. НЕССЕЛЫНТРАУС, кандидат искусствоведения

В. И. РАЗДОЛЬСКАЯ, кандидат искусствоведения

А. В. СТЕПАНОВ, кандидат искусствоведения

А. К. ЯКИМОВИЧ, доктор искусствоведения

Оформление переплета В. В. ПОЖИДАЕВА Макет Л. Н. КИСЕЛЕВОЙ, В. Г. ЛОШКАРЕВОЙ

Подбор иллюстраций М. Ю. ГЕРМАНА Подготовка иллюстраций В. А. МАКАРОВА Именной указатель И. В. ХМЕЛЕВСКИХ

ISBN 5-352-00314-0

© М. Герман, текст, подбор иллюстраций, 2003

© «Азбука-классика», 2003

Новый проект издательства «Азбука-классика» — история мирового изобразительного искусства и архитектуры. Издание осуществляется в сотрудничестве с петербургскими и московскими искусствоведами, признанными специалистами в избранных областях. Тома новой серии, идентичные по основным параметрам, удобны в обращении, превосходно иллюстрированы, снабжены справочным аппаратом. Оригинальность концепции, положенной в основу издания, можно свести к следующим принципиальным моментам.

Каждый том принадлежит перу одного автора. Предполагается относительная свобода авторской интерпретации художественных явлений и событий — в противоположность нивелирующим тенденциям, еще недавно определявшим характер отечественных изданий такого рода. Иными словами, авторский коллектив, включающий ученых трех поколений, в значительно меньшей степени связан условиями предварительного договора о том, как следует мыслить историю искусства. Если противоречия существуют, не надо делать вид, будто их нет, — такая позиция плодотворнее любого искусственно созданного согласия. Каждая книга серии обладает выраженной индивидуальностью. Следовательно, читателю предстоит стать не слушателем хора, но свидетелем и в известной мере участником диалога.

«Распределение» авторов по эпохам не мешает им в отдельных случаях пересекаться в историческом времени, ибо стили, течения, школы, мастера и произведения искусства воздействуют не только в пределах однажды отпущенного им жизненного срока, но и на значительной временной дистанции.

По существу, это первая систематическая история искусства, издаваемая в новейшее время, с учетом пересмотренных и вновь установленных фактов, при использовании богатейших материалов и концепций, накопленных и разработанных мировым искусствознанием.

Адресованные непосредственно изучающим историю искусства, книги новой серии могут быть востребованы и самым широким кругом читателей.

Автор проекта С. М. ДАНИЭЛЬ

KING. Have you heard the arguments? Is there no offence in ‘t?

HAMLET. No, no, they do but jest, poison in jest; no offence i‘ the world.

William Shakespeare. Hamlet, Prince of Denmark.

Act three, scene two

КОРОЛЬ. Вы знаете содержанье? В нем нет ничего предосудительного?

ГАМЛЕТ. Нет, нет. Все это в шутку, отравленье в шутку.

Ровно ничего предосудительного.

Уильям Шекспир. Гамлет, принц Датский.

Акт третий, сцена вторая

(Перевод Б. Пастернака)

ОТ АВТОРА

Каждый историк искусства, многие годы занимавшийся тем или иным его периодом, писавший о нем книги, читавший о нем лекции, даже просто много размышлявший о нем, постепенно — вольно или невольно — приобретает собственное, вполне личностное о нем представление.

Возникает достаточно устойчивая система приоритетов, суждений о том, что было в истории искусства главным, решающим, что характеризовало время и его повороты, какие именно произведения сделались символами, знаками тех или иных тенденций, какие мастера и в какой момент выходили на авансцену художественной жизни, обозначая ее перемены.

Это представление, будучи субъективным по природе своей и по определению, имеет, на мой взгляд, известные преимущества перед неким имперсональным трудом, взыскующим объективности и даже отчасти к ней приближающимся. Хотя бы потому, что объективность никогда не становится, да и не может стать полной, подобный текст является лишь приблизительным суждением, мнимостью, стремящейся казаться реальностью. Полезность таких книг, разумеется, очевидна, как очевидна и их уязвимость.

Авторская история искусства предлагает и даже декларирует сугубо личностное прочтение истории искусства. Разумеется, по отношению к фактам, даже к установившимся терминам, не допускается ни произвола, ни небрежения. Но отбор материала, приоритеты, динамика, оценки — все это предлагается согласно тем представлениям, которые сложились у автора в процессе многолетней работы в своей профессии.

Именно поэтому о некоторых явлениях, художниках, даже произведениях будет сказано подробно, об иных — отнюдь не менее значительных — лишь пунктиром. Дело здесь не в любви автора к тем или иным именам или картинам, но в повышенном внимании к тем событиям, которые, с его точки зрения, наиболее полно и красноречиво раскрывают реальное движение искусства первой половины XX века, его суть, особенности и смысл.

И наконец, главное. Эта книга — прежде всего о произведениях искусства, главным образом — о картинах. Разумеется, и течениям, и теориям, и самим художникам — их суждениям и их судьбам, равно как и проблемам общественного вкуса и историко-культурного контекста уделяется достойное место. Но сами произведения, и только они, — подлинная реальность искусства, на основании которой и современники, и потомки о нем судят.

Значение произведения искусства — в нем самом, а не в предполагаемых сравнениях с реальностью.

Макс Жакоб

ВВЕДЕНИЕ

Веками актер Старался казаться не актером, но своим персонажем, картина уподоблялась природе, и мера, равно как и характер авторского присутствия и авторской интерпретации в произведении искусства определяли его особливость.

И только культура XX века сознательно (в огромной своей части) пошла путем гамлетовских актеров, разыгрывающих «Мышеловку» в сцене на сцене, где «яд в шутку» и, более того, актерам обязательно было постоянно помнить самим и напоминать зрителям, что они — только актеры.

Искушенное и уже отчасти усталое сознание читателей и зрителей согласилось на эту тонкую и захватывающую игру, которая чаще оборачивалась игрою в поддавки, нежели «игрой в бисер». Этот поворот сам по себе не обозначал ни прорыва, ни регресса. Но он был крут и резок: многие понятия покачнулись, сдвинулись с мест и уже на прежние места не вернулись.

Подобной метафорой, разумеется, не исчерпать понятие модернизма. Но можно наметить интуитивный путь к его восприятию, равно как и вспомнить лишний раз: нового в искусстве со времен Шекспира появилось не так много.

Название книги — «Модернизм» — определяет отношение к модернизму лишь как к привычной и принятой в литературе доминанте культуры XX века, но вовсе не как к ее исключительному содержанию.

«Современное искусство» «искусство модерниз ш», «новейнее искусство» — в этих словах уже присутствует оценка: понятие «современный» на уровне обыденного сознания рубежа тысячелетий — синоним хорошего качества1. И именно потому, что словом «модернизм» так часто называют всю культуру XX века (которая вовсе им не исчерпывается), тексту должно предшествовать — хотя бы самое общее — определение заглавного термина.

В этой книге модернизм — прежде всего система новых «художественных кодов», кодов, естественно, визуальных, укорененная в открытиях классического авангарда. Под «авангардом» же в кни

ге подразумевается период «революционного» становления новейшего искусства XX века, субъективно построенного на отрицании2.

Вслед за авангардом модернизм строит свои художественные поиски и открытия уже не на обновлении и углублении пластических и колористических систем и приемов, создававших произведения, в той или иной мере подобные зримому миру, как было то во все предшествующие века. И Тинторетто, и Пуссен, и Гойя, и Мане, и даже Сезанн, заостряя и до предела персонифицируя художественную оптику, отдаляясь (порой, по мнению современников, чрезмерно) от видимого привычным взглядом мира, сохраняли необходимую для узнавания исходного образа связь с природой, и эта вольность интерпретации вызывала гнев, но не ту растеряйность, какая возникает у грамотного читателя при встрече с неведомым алфавитом.

Поэтому здесь и представляется уместным слово «кодирование», иными словами, построение условных визуальных систем, чья декодировка (разгадка, расшифровка) и становится главной составляющей в процессе восприятия.

Эта декодировка в эпоху модернизма все менее основывается на чуткости и художественной искушенности зрителя и все более — на интуитивно или вербально выработанных условиях (конвенциях) между ним и автором. Эти условия возникают в большей мере на основе непрерывно рождающихся текстовых интерпретаций, чьими авторами становятся и сами художники, и критики, и литераторы, и само общественное мнение.

Естественно, что в пространстве модернизма постоянно присутствует потребность все новых перекодировок и их интерпретаций — принципиального условия модернистского прогресса, поскольку «разгаданное», даже просто понятное искусство утрачивает актуальность и привлекательность, а углубление и утончение работы с фактурой, материалом, совершенствование артистизма, «святого ремесла» остается сферой интересов лишь сравнительно немногих художников.

Исключение составляет та художественная тенденция XX столетия, которая, свободно оперируя новейшими пластическими открытиями, оставляет приоритетом «вещество искусства», эстетическую, «молчаливую» ценность произведения. Ее существование определяется, например, творчеством Матисса, Кандинского, Клее, Модильяни, Моранди, Сутина, Дерена, Цадкина, Марка, Макке, Петрова-Водкина, Хоппера и многих других, хотя с нею отчасти соприкасается и «Герника» Пикассо, и иные вещи Де Кирико и Магритта (об определении системообразующих тенденций см. ниже).

Практически развести авангард и модернизм вряд ли возможно, хотя бы в силу хронологического и событийного их перепле

тения и того факта, что действующими лицами обоих явлений часто становились одни и те же персонажи. Постоянное обновление, активное интерпретационное поле, обращение к подсознанию и т. д. — вероятно, важнейшие качества культуры первой половины XX века, общие и для авангарда, и для модернизма в целом, да и для всего искусства этого времени.

Но если для классического авангарда характерно отрицание традиции (хотя бы декларативное), то модернизм уже воспринимал сам авангард как источник, новую классику, систему принципов, которую скорее развивал, нежели подвергал сомнению или опровергал. И вынесенные в эпиграф слова Жакоба: «Значение произведения искусства — в нем самом, а не в предполагаемых сравнениях с реальностью»3 — вполне могут восприниматься одной из самых действенных постоянных величин модернизма.

При всей значительности и объемности историографии XX века, как никогда спешившей писать историю искусства собственного времени, в ней легко просматривается известная агрессивность, равно как и надменность по отношению к предшествующим эпохам. Это естественно. О диковинных переменах в искусстве нового столетия хотели и решались писать именно причастные его тайнам. История современного искусства и продолжает писаться чаще всего как его апология, поскольку оно нуждалось и нуждается в защите от многочисленных нападок, а еще в большей мере — в постоянной интерпретации, толковании, без которых не способно быть полноценно воспринято. А толкование непривычного и многим невнятного языка должно постоянно подкрепляться утверждением его необходимости и новизны.

Неумеренный восторг по поводу совершенной Новейшим искусством революции представляется столь же бессмысленным, сколь и филиппики или ирония в ее адрес. В любом искусстве есть свои вершины, свои потери, свои открытия и свой салон. При этом, как справедливо заметил Коллингвуд, в истории искусства, в отличие от науки, техники, философии, любой период кончается упадком4, тем самым «вершины» разных эпох со временем «уравниваются в правах». Что же касается качественных критериев, то можно обратиться к суждению Гадамера (проигнорированному адептами «внеоценочной»5, «постмодернистской» художественной критики, декларирующей обычно свое восхищение этим философом):

«Современный художник не столько творец, сколько открыватель невиданного, более того, он — изобретатель еще никогда не существовавшего, которое через него проникает в действительность бытия. Примечательно, однако, что мера, которой он подвластен, похоже, та же самая, с которой подходили к оцен

ке творчества художника с незапамятных времен. Она была выражена Аристотелем (да и каких только мыслей мы не найдем у Аристотеля!): истинное творение — то, в котором нет пустот и нет ничего лишнего, к которому нечего прибавить и от которого нечего убавить. Простая, суровая мера»6.

Изменения в искусстве, принесенные XX веком, не покажутся вдумчивому зрителю слишком удивительными, если он будет иметь в виду ту очевидную, но часто забываемую истину, что искусство эволюционирует вместе с порождающей его жизнью и что стремительное изменение пластического языка — не столько дерзкий эксперимент, сколько исторически обусловленная, естественная (во многом и защитная) реакция на новые и совершенно непривычные реалии XX столетия. Испокон веков искусство выполняло функции своего рода эмоциональных и интеллектуальных амортизаторов между реальностью и человеческим сознанием, и в Новое время их роль чрезвычайно возросла (например, «позитивистское зеркало» искусства XIX столетия сменилось в XX веке «разбитым зеркалом», а быть может, и Зазеркальем кубизма, в котором можно разглядеть одновременно с разных сторон, в разных ракурсах и сдвинутых масштабах уже иную, неведомую, с таким трудом воспринимаемую реальность). «Искусство,— писал Выготский,— есть важнейшее средоточие всех биологических и социальных процессов личности в обществе, способ уравновешивания человека с миром (курсив мой,— М. Г.) в самые критические и ответственные минуты жизни»7. И понятно, что для части «потребителей» искусства этот процесс уравновешивания может быть реализован именно с помощью искусства столь же сложного и болезненного, как сама действительность, искусства, «берущего на себя» бремя вживания в эту действительность. А другим потребно искусство охранительное, оберегающее витальность, оптимизм, традиционные ценности, но не музеефицируя и омертвляя их, а выражая их языком нового времени (Матисс).

Названная «роль амортизаторов» возросла, во-первых, в силу резких и быстрых перемен — социальных, эмоциональных, этических, во-вторых, поскольку эти компенсаторные функции искусства стали востребованными куда большим, нежели прежде, числом зрителей и читателей (репродукционная техника, звукозапись, кино и т. д., не говоря уже о возникновении массового усредненного варианта новейшей культуры).

Герберт Рид, автор самых радикальных и талантливых обобщающих (и кратких) трудов по истории современного искусства8, вообще исключил из своей книги о живописи художников, сохраняющих традиционное жизнеподобие, например Утрилло9, Спенсера (стало быть, и Марке, и Эдуарда Хоппера, и многих других!). Такой взгляд скорее подходит для гипотетической

концепции, нежели для книги, претендующей на объективность. Дело не в сравнительном соотнесении фигуративного и нефигуративного искусства, но в том, что вне контекста (включающего все значительное в искусстве) никакое новаторство не может быть ни понято, ни оценено. К тому же XX век и в первой своей половине знает немало грандиозных фигур, парадоксально синтезирующих в себе традиционную предметность и прямой диалог с веком наступающим (поздний Бурдель, Магритт, Бэкон).

«К несчастью, привычка судить в конце концов отбивает охоту объяснять» (М. Блок)10. Современная история Новейшего искусства иногда прямо, чаще подспудно, настаивает если не на единственности, то на предпочтительности нетрадиционных художественных средств. Сам термин «актуальное искусство» предполагает наличие его устаревшей альтернативы, т. е. «не актуального», а объяснение термина «современный» (modern) через термин «сложный» (complex)11 и вообще, ежели следовать логике автора, отводит классике место «простого» (?) искусства.

Тезис более чем спорный. «Похожесть», слишком долго отождествлявшаяся с «понятностью», не более чем миф, с которым зритель (особенно сформированный советской официозной эстетикой) по сию пору не может расстаться. Произведения Брейгеля, Гойи или Сезанна имеют куда более многоуровневую природу как в процессе создания, так и в процессе восприятия, нежели, скажем, кубистические работы Пикассо, не говоря о достаточно прямолинейных работах Роя Лихтенштейна или инсталляциях зрелого Дюшана, определяемых совершенно линейной содержательной программой и столь же прямолинейной, легко исчерпываемой кодировкой.

Существенно и то, что «сложное» (в понимании Рида и его единомышленников), побуждая человека к интеллектуальной игре, вызывает у него мнимое ощущение собственной значительности, в то время как «простое» лишь мнится понятным, но остается закрытым и открывается только непраздному и искушенному взгляду (стоит вспомнить Пастернака, писавшего, что «неслыханная простота... всего нужнее людям, но сложное понятней им»).

Подобного рода противопоставления (оппозиции) — скорее всего следствие затянувшихся теоретических и терминологических баталий. По счастью, появление новых художественных явлений отменяет былое искусство лишь в горячечном воображении их творцов и фанатиков, да и то не всех. Агрессия уходит и забывается. А значительное (и значимое, определяющее и выражающее время) искусство, оно остается и в музеях, и в книгах, и, как составляющая, в творчестве действующих худож

ников, а главное — в нашем сознании и нашей памяти, в нашем «воображаемом музее» (Мальро). Само же искусство модернизма обогащает и обостряет культуру, невиданно расширяет и модифицирует ее возможности, вовсе не разрушая и никак не обедняя классическое наследие. Скорее наоборот. Непредвзятый зритель, отведавший пряный и наркотический плод модернизма, оставаясь в его реальном контексте, с новым интересом откроет и ценность классики, и связи «новейших кодов» с былыми пластическими системами, их единство, их общую «кровеносную систему».

История культуры драматична, порой в ней случаются и трагические страницы, но в целом она исполнена оптимизма, ибо отмечает непрерывный процесс обогащения нашего духовного мира и, в сущности, не знает потерь. Физическое разрушение зданий, сжигание книг или тирания официозной эстетики — следствие людского произвола, но никак не живого и необратимого процесса художественной эволюции. Коллективная память сохраняет в себе былое и сущее культуры, ничего не теряя.

И если взглянуть на историю искусства XX века с точки зрения того, что она обрела, памятуя, что она ничего не отменила, если вооружиться благожелательной терпимостью, а не экстремизмом, которым отмечены равно и горделивый негативизм консерваторов, и всеядная восторженность адептов актуальности, то и здесь нет поводов для сомнений: ушедший XX век предстанет перед нами не только и не столько эпохой борьбы и потерь, но временем хоть и не легко достигнутых, но — обретений.

* * *

Серьезнейшая проблема, встающая перед автором, исследующим историю искусства XX столетия,— в одновременности определяющих ее событий, в неясности приоритетов, в нечеткости динамики.

Что, в сущности, есть главное явление истории искусства?

Направление, анализ которого позволяет определить важнейший вектор ее движения? Чаще всего именно последовательное рассмотрение художественных группировок и направлений становится определяющим методом трудов по истории искусства XX века.

Индивидуальность крупнейшего мастера, ставшего выразителем времени и его главнейших художественных качеств? Рассмотрение «вершин» наследия центральных фигур искусства тоже нередко используется в качестве принципа построения исторического исследования.

Или, наконец, отдельные произведения, становящиеся вехами, поворотными пунктами, открывающими новое видение? Это последнее скорее игнорируется исследователями.

Привычнее и естественнее рассматривать, скажем, историю литературы по персоналиям и национальным школам. Так, рассмотрение творчества Толстого предшествует рассмотрению творчества Достоевского12, Достоевского — Чехова, анализ французской литературы следует за анализом русской (или наоборот) и т. д.

Традиционная история литературы (искусства, театра и т. д.) обычно не исследует движение от, например, «Детства» (1852) Л. Толстого к роману Флобера «Госпожа Бовари», напечатанному, как и толстовская «Юность», в 1857 году, к роману Тургенева «Отцыидети» (1862), к началу публикации «Войны и мира» (1865), завершившейся одновременно с «Воспитанием чувств» Флобера (1869), но, что весьма примечательно, уже после выхода «Идиота» Достоевского (1868).

Примеры, естественно, могут быть продолжены до бесконечности и перенесены в любую область культуры. И если даже история литературы XIX века, рассмотренная в этом неожиданном аспекте, предстает в достаточной мере симультанной, что говорить о живописи или скульптуре в искусстве XX века. Даже ранние работы Пикассо рассматриваются после творчества Родена, Малевича — после Серова, Дюшана — после Кандинского, и изменить этот стереотип столь же трудно, сколь (пока) вряд ли возможно и даже целесообразно, хотя уязвимость этой схемы самоочевидна.

В изобразительном искусстве, где явление картин миру связано с выставками (в том числе уже умерших мастеров), где одновременно появляются созданные порой со значительным временным разрывом произведения, эта проблема еще более запутанна.

Что существеннее: движение фовистов, формирование первого объединения экспрессионистов, ретроспектива Сезанна 1907 года, появление в том же году «Авиньонских девиц» Пикассо, публикации статей Гийома Аполлинера, творчество Модильяни, «Черный квадрат» Малевича, манифест Маринетти? Где располагаются те взрывные сгустки проблем и источники развития искусства, которые определяют саму его историю? В каком контексте и в каком временном периоде рассматривать, например, столь уникальные фигуры, как Хаим Сутин или Моранди? К какому направлению можно (и можно ли вообще) отнести Пауля Клее, равно значимого для эволюции экспрессионизма, дада, абстрактного искусства и даже сюрреализма? Эти вопросы не могут быть решены a priori, но без их постановки или хотя бы обозначения автор рискует впасть в традиционный пересказ и, во всяком случае, обречь себя на те привычные, многократно использованные структурные схемы, которые могут стать преградой на пути к современному пониманию искусства XX века.

Сейчас становится все более очевидным, что рассматривать историю Новейшего искусства как чередование или даже сосуществование устойчивых (не столько в реальности, сколько в историографии) объединений и тенденций — от фовизма и экспрессионизма к футуризму, кубизму, орфизму и конструктивизму, далее к пуризму, беспредметному искусству, дадаизму, метафизическому искусству, сюрреализму etc — значит подменять диалектический анализ и построение хоть приблизительных качественных иерархических структур своего рода исторической инвентаризацией.

Еще более бесперспективно усматривать основное противоречие времени в прямой оппозиции: фигуративное—нефигуративное. Тем более и фовизм, и кубизм, и отдельные крупнейшие мастера начала века (Матисс, Кандинский, Клее, Малевич, Мондриан и др.), каждый по-своему, открывают дорогу к беспредметности (хотя и не каждый идет по ней до конца). К тому же абсолютная абстракция едва ли достижима (как, впрочем, и абсолютная предметность). Вероятно, структура и динамика искусства XX века реализуется в каких-то иных системообразующих явлениях и тенденциях.

Можно предположить с известной долей уверенности, что не только достойные теоретические сочинения мастеров XX века (Кандинский, Клее), но и громкие программы, манифесты, судьбы различных групп, их, если угодно, почти авантюрные или, во всяком случае, весьма занимательные истории с эпатажем, скандалами, многозначительными заявлениями и живописными декорациями (Монмартр, Монпарнас, нью-йоркский Арсенал, Гринвич-вилидж, представление «Победы над солнцем», акции футуристов, буцетлян, дадаистов и пр.) в значительной мере мешают увидеть ни от чего не зависимое значение самих художников, а главное, их работ. И вместе с тем знаменуют принципиальные сдвиги и перемены в культурном сознании и общественном вкусе.

Пикассо, создававший направления и сам от них уходивший, Дюшан, прошедший путь от строгой живописи к первым опытам «дада», поп-арта и постмодернизма (два последних термина появились лишь полвека спустя), Бурдель и Марке, спокойно соединившие XIX и XXI века, синтезировав традиционное жиз-неподобие с жесткими пластическими формулировками и отважными открытиями новейшего времени, Кандинский, прорвавший реальность, чтобы впервые писать (словно с натуры!) внутренние миры сознания, Сутин с его жестокой художественной отвагой, Генри Мур, чьи фантастические фигуры принадлежат равно классической традиции и абстракции,— все это олимпийцы, решительно не вписывающиеся в «направление» и скорее разрушающие целостные представления о группах и тенденциях, нежели их строящие.

Приведенная выше мысль Коллингвуда касательно неминуемого упадка любого периода истории искусства справедлива относительно именно периодов, течений. История искусства XX века, быть может, более чем всякая другая доказывает, что художники и их создания неизменно продолжают, умножают, а то и полностью реализуют то, что не удалось группе или направлению.

«Вся история искусства есть история типов (modes) визуального восприятия»13 (Г. Рид).

Можно лишь повторить: параллельность, одновременность деятельности крупнейших художников создает принципиальные препятствия на пути последовательного рассмотрения их искусства. Не говоря уже о том, что в XX веке как никогда значимы не вписавшиеся в группу, направление или даже некую самую общую тенденцию совершенно «одинокие» мастера.

Кроме того, весьма существенно определить то, что можно было бы назвать «звездным часом» направления или стиля. Ведь, как правило, самые радикальные художественные эксперименты не только имеют свои вершины, но и доказывают свою необходимость для современного воплощения вечных мотивов и тем утверждением их неизменной ценности. К тому же часто это происходит именно на «скрещении направлений».

Поэтому, отдавая должное реальной истории художников, тенденций и направлений, возможно предположить, что XX век — скорее всего история художественных событий и явлений. Явлений, образующих некие общие векторы, независимые от объединений, групп и манифестов.

И явления эти — прежде всего произведения искусства как таковые.

Они и станут основными персонажами этой книги.

* * *

Устремления художников XX столетия все заметнее разделяются в отношении способа постижения и реализации. И далеко не только «рациональный» и «эмоциональный» подходы становятся полюсами этого разделения. Эти категории, ведущие начало (в очень упрощенной схеме) от Пуссена—Сезанна (рацио) и Делакруа—Ван Гога (эмоцио), расслаиваются и частью даже растворяются в иных понятийных плоскостях, которые, можно предположить, становятся в XX столетии определяющими.

Прежде всего это проблема отношений «изображение—интерпретация».

Авангард, настойчиво декларирующий отказ от всякой повествовательное™, сюжетики, литературности, вопреки собственным громогласным заявлениям стремительно обрастал теорией, манифестами, обширнейшим интеллектуальным и вербальным полем. Известно, что первое вполне формальное, утверждающее

внепредметное освоение пространства течение — кубизм — существовало в кипучей литературной лаве, в той принципиально новой среде — не критики (апологетической, объясняющей или осуждающей, как это случалось прежде), но интерпретации, сплетенной с движением литературы программными заявлениями, интерпретации, которая становилась не просто частью искусства, но условием sine qua поп, интерпретации, которая шла не просто рядом с произведением, но подчас и впереди него, а со временем начала в значительной мере и подменять искусство.

Кубизм, воспетый Аполлинером, разъятый и прославленный Глезом и Метценже, ставший предметом теоретических штудий не только во Франции, но и в России. Итальянский футуризм, настоянный на декларациях Маринетти и Боччони, русский кубофутуризм, вообще бывший литературным явлением ничуть не в меньшей степени, чем художественным (см. ниже). Наконец — и это самый красноречивый пример — первые опыты Дюшана («Велосипедное колесо», «Фонтан» и др.), которые вне интерпретации не существуют, ибо, не являясь сами по себе рукотворными произведениями искусства, они имели своей задачей провокацию системы восприятия, слома контекста, что осознается в первую очередь именно и только вербально. Произведения Дюшана (и его аналоги) осуществляют свою художественную функцию, перенося ее на воспринимающую сторону (на реципиента), превращая процесс коммуникации в явление не менее важное, чем сам источник суждений и впечатлений. А вслед за этим — деятельность «Дада», в которой процесс презентации, аранжировки различных явлений и произведений искусства стал решительно доминирующим.

Действительно: удаляясь — в любую сторону — от предметного (традиционного, фигуративного, «реального», термин в данном случае не столь важен) искусства, художник XX века все более испытывает необходимость вербального утверждения, объяснения, а то и теоретического обоснования своего творчества.

В какой-то мере это провоцируется и критикой, и журналистикой, требующей элементарного объяснения энигматических художественных структур, что множит число интервью, а иногда и самостоятельных, но явно вынужденных (как, например, у Матисса) текстов самих художников. Но еще более реализуется в изначально присущем мастерам авангарда «художественном популизме», открытом желании нравиться и быть замеченным.

Крупнейшие мастера XX века — Кандинский, Малевич, Клее и многие другие — писали целые трактаты, разрабатывали теории, методики, утверждали свое понимание новых законов искусства.

Ноу таких, как Кандинский и Клее, образованных интеллектуалов, это оборачивалось созданием неких концепций, смелых и доказательных, особенно для своего времени, но представля

ющих ныне (в отличие от их искусства) лишь исторический интерес. А главное, ничуть не мешающих восприятию их грандиозного наследия.

Что же касается Малевича, то у него вербализация метода приводила к двойственному результату. С одной стороны, художник словно бы старался возвести рядом с величавым зданием своего искусства гигантское, но неустойчивое теоретическое здание, стоявшее на рыхлом фундаменте недостаточной образованности, здание эклектичное, порой скрывающее в своей тени подлинные достижения его художественной практики. С другой, его темпераментные и вдохновенные теоретические суждения становились основой определенной художественной методики, принесшей немало пользы и привлекшей множество увлеченных адептов, но школы, несомненно, фанатичной, нетерпимой, исполненной вполне большевистского максимализма.

Итак, вслед за диадой «рациональное—эмоциональное» возникает, стало быть, новая и еще более глобальная: 1) искусство, существующее вне зависимости от интерпретации, и 2) искусство, вне интерпретации попросту не существующее.

И наконец, специфическим явлением XX века становится мощное ответвление второй тенденции: интерпретация, оборачивающаяся игрой. Своего рода агрессивным лукавством, которое то существует как один из ходов в вариативном веере (как порой у Пикассо), то как основная задача — от Дюшана до Энди Уорхола (см. главу V. «Artifex ludens*»14).

И эта тенденция — тенденция игры — постепенно, но неумолимо превращается из ответвления в настойчивую устремленность, а в послевоенное время, в пору поп-арта и складывающегося постмодернизма, — в доминанту. От века присущие искусству понятия трагедии, катарсиса, этической ответственности, культуры ремесла уходят на периферию творчества. Если у Кирхнера, Мура, Пикассо, даже у Эрнста или Миро в довоенные годы игра была составляющей в художественной структуре, выражающей трагедию, то во второй половине XX века самые серьезные, грозные мотивы реализуются в значительной мере по правилам игры и катарсис если и возникает, то как вспышка интеллектуальной активности, как ощущение мгновенной и острой конгениальности, разгадки, пересечений напряженных, но рациональных ассоциативных рядов автора и зрителя.

Поэтому, при множественности пластических структур, тенденций, направлений, индивидуальных новаций, усиливающийся вектор игры, вероятно, остается основным в динамике искусства первой половины XX века. В значительной мере это суждение подкрепляется тем, что предшествующее (условно говоря,

* Художник играющий (лат.).

классическое) искусство исключало игру из приоритетов, воспринимая ее как часть мотива, сюжета, но отнюдь не как художественный принцип.

Все это и позволяет говорить о трех принципиальных тенденциях (лежащих отчасти в разных пространствах, порой пересекающихся или проникающих друг в друга), которые просматриваются в искусстве XX столетия с достаточной ясностью. Они не разделены резкой границей и предлагаются на этих страницах не как концепция, а как рабочая конструкция, как метод рассмотрения, дающий возможность не жесткой классификации, но некоторой конвенциальной структурированности.

Одна из них — «романтическая», «эстетическая» — «сохраняет молчание», довольствуясь самой художественной структурой (фовисты, Марке, Модильяни, Утрилло, Мур, Сутин, Моранди и др.). Диапазон искусства такого рода достаточно широк: от соприкасающихся с абстракцией иных работ Матисса до мощных обобщений Марке и поэтического фотореализма Хоппера.

Вторая — устремленная к постоянному формотворчеству, снабженная (или нет) теоретической базой и обильным истолкованием, но существующая и сама по себе — независимо ни от чего создает новую действительность в постоянно модифицируемых, пластически самоценных кодах, не обязательно уходящих от предметного мира (Кандинский, Кирико, Марк, Пикассо, Шагал, Клее, Руо). Именно на этом «языке», понятном без слов, страстном и постоянно модифицирующемся, искусство XX века говорит о боли и мыслях времени.

Третья — укоренена в интерпретации и существует лишь в диалоге, в плазме дискуссии, объяснения, вербализации (Дюшан, футуристы, будетляне, дадаисты, в большой мере сюрреалисты), постепенно оборачиваясь игрой и втягивая в поле своего притяжения самые разные тенденции и имена, модифицируясь из ответвления в игровую доминанту XX века. В это пространство временами проникают едва ли не все ищущие и мятущиеся таланты XX века — от Пикассо до Джакометти и Дельво. Это естественно: культуре XX столетия ведомы и мрачные бездны бессознательного, и лукавые его карнавалы.

И наконец, четвертая тенденция, обозначение которой, вероятно, более всего дискуссионно15.

Особое место в XX столетии занимает искусство, сохраняющее традиционную фигуративность, жизнеподобие, то, что в обыденном сознании ассоциируется с понятием «реализм». Помимо искусства просто консервативного, салонного, даже обскурантистского (о котором нет смысла серьезно говорить), натуралистическая изобразительность как язык, традиционно понятный инертному зрителю, используется чаще всего в совершенно специфических целях.

Речь не идет о поэтическом и вольном сочетании фигуративное™ с лапидарной и острой выразительностью, напитанной радикальными достижениями новейших исканий, примером чецу может служить живопись Марке, Сутина, Утрилло, Петрова-Водкина, Веры Пестель, Модильяни или Громера. Такого рода мастера, в сущности, столь же свободны и современны в области формы, сколь и радикальные ее обновители. В их искусстве мотивы, метафоры и даже подобия обыденной реальности, эстетизированные и преображенные индивидуальным восприятием, соотнесенные в особых художественных отношениях, созидают иные миры.

Имеется в виду иное — те устремления в искусстве, которые, оперируя традиционными формами, используют их:

— либо в совершенно необычном сочетании, создавая структуры, которые можно было бы назвать и натуралистическими, и метафорическими. Здесь в первую очередь речь идет о сюрреалистах, хотя и далеко не обо всех, игра и многосмысленность в искусстве которых заключаются не в необычности форм, но в неожиданном сочетании несопоставимых явлений;

— либо для создания своего рода «утопического натурализма», где возникает продуманная и чаще всего злокозненная «игра идей» или «игра идеями», клонящаяся к наркотическому воздействию на зрителя, примерами чего может служить официозное искусство нацизма и советского тоталитаризма. Такого же рода утверждающими сущее как образец бытия мифологемами становятся иногда и гиперреалистические поиски американцев.

И — еще один парадокс — подобного рода манипулирование жизнеподобием ближе всего именно играм, брутальным играм XX века.

Разумеется, между названными тенденциями есть некое нейтральное пространство, в котором существуют весьма значительные имена и явления, есть разнообразные поля напряжения, но главные векторы представляются определяющими.

Что касается структуры хронологической, временной эволюции, то здесь проблема кажется несколько более ясной.

Довоенные годы, период канунов, тревоги, смутных предчувствий отмечен поисками новой «оптики», новых средств для «уравновешивания человека с миром», согласно приведенной выше формулировке Выготского. Это время становление авангарда — от фовизма до «Авиньонских девиц» и первых абстракций Кандинского — переходит в пору, которую можно было бы назвать парадом деклараций: кубизм, футуристы, русские ничевоки и будетляне, супрематическая теория Малевича, орфизм (скорее Аполлинера, нежели Делоне) и, наконец, апофеоз, когда искусство просто заменяется его режиссурой с многочисленными манифестами и манифестациями, — дадаизм. Внутри этих событий

(часто и просто рядом с ними) существует прекрасное искусство, но его бытование в большой мере заглушается раскатом интерпретаций и громогласных заявлений.

После войны декларация сюрреализма (1924) становится последним действительно масштабным событием в напряженной цепи самоидентификации первых десятилетий XX века. Потрясенное сознание человечества в послевоенные годы взыскует простых ответов на слишком сложные и мучительные вопросы, что, естественно, интенсифицирует новое дыхание фигуративного искусства, впрочем уже отказавшегося от традиционного жизнеподобия и вобравшего в себя достижения новых пластических кодов.

Самые же радикальные формальные течения, самые сложные условные художественные коды постепенно оборачиваются несколько отвлеченным, успокоенным явлением, обретают почти академическую респектабельность, теряют прежний стремительный динамизм.

Это создает парадоксальную для русского зрителя ситуацию, когда искусство чистой формы воспринимается как «материальное», академичное, отчасти и старомодное, а возвращение к фигуративное™, социальным проблемам трактуется зачастую как новаторство и идеализм.

Впрочем, близящийся апокалипсис Второй мировой войны вносит в искусство самых разных направлений и самых несхожих художников некую настороженную угрюмость, маркирующую почти все явления тогдашней культуры.

Вероятно, может быть предложена и иная схема. В любом случае именно обозначенная структура положена в основу исторического анализа на этих страницах.

Сколько ни тщился бы, однако, автор уйти от сложившихся стереотипов, они сохраняют над ним и его суждениями власть, поскольку появились в результате добросовестного труда многих поколений историков и несут в себе если и не окончательную, то выверенную временем информацию, представления, своего рода легенду, которая, в свою очередь, утвердившись в сознании многих поколений художников и зрителей, стала реальной частью искусства.

Ибо, как само искусство, наше знание о нем имеет традицию, без которой невозможно никакое движение.

Так, желая расширить географию привычных представлений об искусстве XX века, историк старается дистанцироваться от сложившейся геохудожественной схемы (Парижская школа, фовизм и кубизм — Франция, экспрессионизм — Германия, футуризм — Италия, супрематизм — Россия и т. д.) или расширить эту схему. Стремления такого рода заслуживают уважения, но остаются частными экспериментами. Накопленное знание, сложив-

I. «ИСКУССТВО МОДЕРНИЗМА». ИСТОКИ, СРЕДА ОБИТАНИЯ

Русская живопись, пресыщенная повествовательностью, традиционной совестливостью, сделала мощный рывок в сторону авангардного негативизма. Рывок куда более резкий, чем на Западе, поскольку там путь от импрессионизма, Сезанна, Ван Тога, «Наби» к фовизму, кубизму и далее полной беспредметности был куда более постепенным и последовательным. Русские меценаты (Морозов, Щукин), составлявшие коллекции картин самых радикальных французских мастеров, Дягилев с его «Русскими сезонами» также способствовали переменам в «культурной геополитике».

Прежде русская культура с ее настойчивым ригоризмом и ли-тературоцентризмом отдавала предпочтение социальным и этическим ценностям. Развитие символизма и его пластического языка (стиль модерн), архитектура модерна с его настойчивым стремлением к синтезу искусств (в Москве осенью 1902 года открыта была большая выставка «архитектуры и художественной промышленности нового стиля», где представлены были и иностранные мастера), вообще активный рост синтетизма (и просто эстетизма) в русском искусстве, ослабление профетических страстей стали важной вехой на пути движения к интернациональной системе ценностей.

Сближение русской культуры с западной было, конечно, лишь частью глобального интеграционного процесса, ведущего к размыванию границ национальных школ. Они оставались и остаются, разумеется, но множество деятелей искусства переносят уже с начала XX века процесс своего творчества в иную национальную среду.

Революция, затем становление тоталитарных режимов в СССР, нацистской Германии и фашистской Италии способствуют массовой эмиграции — И. Бунин, В. Набоков, М. Шагал, В. Кандинский, Т. Манн, Л. Фейхтвангер, всех не перечесть. Особый феномен XX века — литература, обретающая второй язык (Уайльд, Набоков).

Все это помогает, разумеется, и становлению мощных транснациональных течений, выходящих за пределы одной страны (в первой четверти века особенно ярко и декларативно это сказалось на примере дадаизма — см. ниже). Движение культуры именно с начала 1900-х годов можно естественным образом рассматривать как явление в большой мере транснациональное.

Следует, однако, иметь в виду, что историческая оценка периода и его самосознание обычно рознятся. На рубеже столетий и в начале XX века эта разница принципиальна.

Культура той поры, воспринимаемая сейчас как романтический, блестящий и в высшей степени плодотворный период, период взлета, новых исканий, дерзких новаций, становления невиданных художественных систем и теорий, зарождения и бурного развития авангарда, вовсе не ощущалась современниками как счастливая, светлая или даже просто прогрессивная эпоха.

Именно тогда появилось слово «decadence»1 — «декаданс» (упадок) как термин самоидентификации культуры и всего жизненного уклада, включая нравы и общественный вкус. Изыск соседствовал с откровенной банальностью, новаторы возвращались к классике, стилизация казалась простотой, естественность — манерностью. Либеральный читатель и зритель ощущал время как глубокий упадок, сами деятели искусства его бранили и одновременно им наслаждались. Панно Климта, написанные в 1903 году для Венского университета (не сохранились), имели большой успех, но были убраны «за порнографию», а художник подвергся судебному преследованию. История повторяется со столь же изощренным рисовальщиком и живописцем Эгоном Шиле — в 1912 году он проводит месяц в тюрьме «за порнографию». Обыватели ощущали опасность в этих художниках — не столько, разумеется, из-за их действительных недостатков (претенциозности, размытости вкуса), сколько из-за обнаженной душевной напряженности и открытого стремления к индивидуальному выражению интимных переживаний.

Прежние идеалы исчезали, новые казались опасными и разрушительными, и за дымящимися руинами прежних художественных иллюзий едва ли различались новые вершины. Несомненным было лишь осознание тления, разочарования, конца.

«Резкое расхождение прошлого и настоящего — характерный признак нашего времени, объясняющий тревогу в душе нашего современника. Мы чувствуем, что вдруг оказались на земле в одиночестве, что мертвые умерли не в шутку, а по-настоящему, что они уже никак не могут помочь нам»2 (X. Ортега-и-Гасет, 1930).

Поздняя проза Толстого и Чехова исполнена горечи и разочарования в этических и социальных идеалах уходящего столетия. Т. Манн в раннем романе «Будденброки» искусно показывает гибель духовного начала в среде немецкого респектабельного филистерства, А. Франс в «Острове пингвинов» с отстраненным ледяным блеском превращает в трагикомедию саму историю Франции, обычно рассматривавшуюся если и не романтически, то с долей национальной гордости.

Новым нередко представлялось, да и было, противоположное — Чехов и Хлебников, Пруст и Аполлинер, А. Жид и Стрин-дберг, Д’Аннунцио и А. Франс, Бунин и Блок. То же и в театре: Театр Антуана и Московский художественный с их культом документальной бытовой подлинности так же спорили с театральной академической условностью, как и сверхформальный театр Вс. Мейерхольда, при этом Станиславский приглашал в Москву Гордона Крэга для постановки и оформления «Гамлета».

Стремление радикально мыслящих художников нового поколения ценить только «современное», их отказ от традиции снижали роль не только прошлого, но и будущего, делая его словно бы разгаданной частью сегодняшней реальности.

Э. Гимар. Вход в метро. Париж. 1900. Фотография

Многое воспринималось искусством рубежа веков прежде всего как нечто пусть и прекрасное по-своему, но соединенное с распадом, безнравственностью, даже уродством. Тенденция имела давние корни: знаменитые стихи Бодлера «Падаль» (Une Charogne) (ок. 1843) еще в середине миновавшего столетия утверждали эстетику, независимую от реальности, красоту, оторванную от сути события или предмета. Это позднее нашло развитие у П. Верлена, А. Рембо.

Для многих писателей новых поколений наступившего века подобное становилось нормой, и творчество их заметно колебало не только привычную иерархию моральных ценностей, но и привычные литературные формы.

Появление в 1902 году книги влиятельного итальянского философа Бенедетто Кроче «Эстетика как наука о выражении и общая лингвистика», где обосновывалась доминанта экспрессии, художественности над копированием действительности, подводило итоги минувших достижений в искусстве и утверждало необходимость формального поиска.

Андре Жид, заявивший уже названием своего нашумевшего романа «Имморалист» (1903) отказ от нормативных этических понятий, вводит в культурный обиход принципиально нового, холодно рефлектирующего героя и нового рассказчика, не сочувствующего и не обвиняющего, но лишь фиксирующего приметы людей и времени, стремящегося, по словам самого автора, «оттолкнуть от себя культуру, приличие, нравственность». В этом отношении герой Жида близок персонажам А. Жарри («Сверхмужчина», 1902) и даже Томмазо Маринетти. Поэзия Г. Аполлинера завораживала не только трагической мощью и философичностью, но и дерзким экспериментом, связанным с поисками кубистов и футуристов, даже созданием стихов-изображений («Каллиграммы», 1918), вошедших в эстетику дадаизма.

В русской литературе трагизм, ощущение близких и опасных перемен реализуются по-разному — от мучительных предчувствий раннего Бунина, воплощенных в блестящей, сухо живописной, но традиционной прозе, от вполне «разночинных», но мастерски и психологично написанных лучших рассказов Куприна — до инфернальных фантазий Леонида Андреева. И все же в прозе — и в России, и на Западе — мощь традиций минувшего века по-прежнему во многом доминировала. Последние публикации Л. Толстого, масштабные и глубокие произведения Т. Манна,

П. Абади. Санре-Кёр. Фотография

М. Горького, Дж. Голсуорси, Дж. Лондона и Р. Роллана — все это способствовало устойчивости высокой и в значительной мере традиционной прозы. Даже самый отважный эксперимент в литературе 1920-х — Гессе, Кафка, Джойс — основан на достижениях прозы именно классического толка.

Поэзия отличалась большей радикальностью. Новые ритмы и системы метафор, неологизмы, поиски принципиально нового языка (Аполлинер, Крученых, Маяковский, Хлебников) во многом сближали поэтов с художниками авангарда. Достаточно напомнить о выступлениях Аполлинера вместе с кубистами, о совместных акциях отечественных

поэтов с художниками-футуристами. В этом смысле Жерар де Нерваль, в угоду собственным причудам прогуливавший в Пале-Рояле ручного омара на лиловой ленте, был предшественником и близким родственником будетлян с деревянными ложками в петлицах.

Но конечно, более всего зримо и заметно авангард как центральное явление художественной культуры 1900 х годов заявлял о себе в пластических искусствах.

Выставочная деятельность была тогда и бурной, и сенсационной. Символично: с ней были связаны многие принципиальные события в архитектуре рубежа веков, а стало быть, и изменение среды обитания, как художественной, эмоциональной, так и чисто бытовой. Век «открылся» Всемирной выставкой 1900 года. Тогда же вводится в эксплуатацию парижское метро, оформленное Э. Гимаром, что тоже, несомненно, стало заметной художественной акцией, недаром стиль ар нуво, который в России называют модерн, во Франции нередко именуют «стиль метро».

Городское пространство второй половины XIX века менялось решительно и резко. Новые технические возможности, открытые инженерной мыслью XIX столетия, сделали реальными принципиально новые архитектурные решения. Развитие строительного искусства в Англии, США и иных странах отчасти 1 опережало Францию, но за ее пределами было не так заметно и сильнее интегрировано в общекультурный процесс (прологом истории новой архитектурной стратегии справедливо считают I османовскую перепланировку Парижа, конструкции оранжерей, I знаменитого зала библиотеки Св. Женевьевы, построенного Ан-I ри Лабрустом в Париже в 1850 году). «Кйк только мы обратимся к новым материалам, которыми снабжает нас современная

инда стрия, возникнет новая современная архитектура. Применение железа сделает возможным и вызовет к жизни множество новых форм, подобных тем, какие мы видим в зданиях вокзалов, висячих мостах и сводчатых покрытиях зимних садов»3,— писал Готье именно в 1850 году.

Символом новой архитектуры традиционно считался знаменитый лондонский Хрустальный дворец («Кристалл палас»), по-

строенный архитектором Джозефом Пакстоном в 1851 году без использования камня, кирпича или дерева только из железа и стекла и предназначенный для первой Всемирной выставки. Новые возможности металлических конструкций, рождаемые технической отвагой зодчих, открывающих новый век, точно соответствовали прагматическим нуждам времени, его новому размаху и совершенно непривычной социальной ориентированности.

3. Мане. Железная дорога. 1873

В этом отношении этапной была и постройка в 1876 году Г. Эйфелем и Л. А. Буало здания знаменитого универмага «Бон-Марше» (по сути своей торговые залы являют собой тоже вариант залов экспозиционных). Это была новая философия архитектуры, связанная с новой философией потребления. «Дворы, превращенные в залы, были щедро застеклены. С нижнего этажа поднимались железные лестницы, а в верхнем, с одной стороны на другую, были перекинуты железные мостики. Архитектор, молодой человек, влюбленный во всякую новизну... использовал камень только в подвалах и для столбов, весь же остов сконструировал из железа, подперев колоннами сеть балок и перекрытий. <...> Всюду было очень просторно; воздух и свет имели сюда свободный доступ, публика беспрепятственно двигалась под смелыми взлетами далеко раскинутых ферм. Это был храм современной торговли, легкий и основательный...»4 — писал Золя о тревожной поэзии новых универсальных магазинов (его «Ап Bonheur des Dames» — обобщенный типологический портрет реально существовавших «Лувра», «Бон-Марше» и других гигантов новой коммерции). В начале века в Брюсселе был воздвигнут огромный магазин «Инновасьон» (В. Орта, 1901), а чуть позднее на берегу Сены поднялся эффектный корпус универмага «Самаритен» (Ф. Журден, 1905).

Пространственные и конструктивные решения вокзалов, ставших обрамлением и средой обитания новых представлений

К. Моне. Вокзал Сен-Лазар. 1877

о движении, скорости, стремительном преодолении расстояний, значении машины и ее необычной эстетики, примыкают к новой архитектуре если и не своим художественным значением, то эмоциональной настроенностью. Недаром вокзал Сен-Лазар вдохновил сначала Моне на целую серию полотен (1877), почти тогда же — Мане, а затем (и отчасти посредством его картин) и Золя («Человек-зверь», 1890) на, соответственно, лирическое и драматическое, но в обоих случаях новое и тонко-художественное восприятие этой невиданной прежде реальности.

Металл, скорость, пар, стекло, стремительное движение, непривычно быстрое преодоление прежде огромного пространства. «О чем — машин немолчный скрежет?» — этот отторгающий индустриальную цивилизацию вопрос А. Блока прозвучит еще не скоро. Во Франции новая реальность вызывает восторжен ное любопытство. «Машина и роль, которую она играет в пейзаже,— разве этого не довольно для картины»5,— писал Шан-флери в 1861 году. Спустя 16 лет Золя в своем отзыве о «Вокзалах» Моне почти повторит эти слова: «Моне выставил в этом году интерьеры гигантских (superbes) вокзалов. Там слышен гул врывающихся в них поездов, там видны огромные клубы дыма, поднимающиеся к просторным сводам. Вот что такое живопись сегодня... Наши художники должны отыскать поэзию вок-j залов, как их отцы открывали красоту полей и ручьев»6. Вок-за гы входили в литературу и живопись, еще не получив своего

Г. Эйфель. Эйфелева башия. Фотография Ж. Крулл. Эйфелева башня. 1926—1927

окончательного архитектурного оформления7: и Э. Мане, и К. Мо-не писали просто станцию — платформы навесы, железнодорожные пути, врывавшиеся в Париж из-под Батиньольского туннеля и Европейского моста. Архитектура вокзалов рождалась одновременно с их утверждением в художественном сознании.

Искусство рубежа веков с интересом принимает новое архитектурное и промышленное пространство, новые ритмы и открытия.

Сюжет с неприятием и последующим признанием Эйфелевой башни (1889) давно стал общим местом: против ее постройки выступали Леконт де Лиль, Шарль Гарнье, Мопассан, Дюма-сын (глумились позднее и над гимаровскими входами в метро). Париж со времен перестроек барона Османа приобрел заслуженную репутацию градостроительной отваги и той архитектурной решительности, без которой он не стал бы самим собой. Однако сооружение трехсотметровой вертикали, к тому же лишенной реальной практической пользы и традиционных элементов «архитектурной красоты», башни, грозившей изменить сам образ столицы, взять на себя функцию ее зрительной доминанты, привело в смятение даже радетелей новизны.

Построенная к Всемирной выставке 1890 года как временное сооружение, долженствующее продемонстрировать достижения архитектурной мысли и новейших инженерных возможностей,

башня стала памятником началу Новейшей архитектуры, силе интеллекта и устремленности в будущее. Открытость и логика конструкции, ощущение совершенной функциональности, соединенное со скромной «машинной» орнаментикой, ассоциирующейся сегодня с первыми иллюстрациями к Жюлю Верну, восхитительное единство стиля, ощутимое повсюду — от размаха устоев до лифтовых механизмов и заклепок,— все это придает сооружению некую вечную значительность. Она утвердилась на Марсовом поле легко и точно, заняв словно бы от века предназначенное ей место, убедив вскоре всех, что Париж без нее совершенно немыслим.

Нет сомнения в том, что башня решительно изменила эмоциональное, эстетическое и просто художественное простран

ство Парижа. Сам феерический процесс ее возведения был чем-то вроде (используя современную терминологию) художественной акции. Он длился два года, привлекал толпы любопытных, и прогулки на Марсовом поле вошли в моду. А после окончания постройки столица стала иной — Эйфелева башня, независимо от того, вызывала она хвалу или хулу, воздействовала на воображение, те, кто смог взглянуть на город с высоты трехсот метров, переместились в совершенно иное измерение.

Эйфелева башня явила парадокса пьныи синтез совершенного математического расчета со стилистикой ар нуво, который маркировал устремленную в будущее постройку прелестным колоритом fin de siecle. Любопытно при этом, что желез-

ные дороги и вокзалы были опоэтизированы Эдуардом Мане п импрессионистами, но Эйфелева башня вошла в искусство, ког- да живопись подходила к абстракции (из классиков XIX века ее писал, и то как часть дальнего фона, лишь Писсарро), а в литературе ее восславили Аполлинер и Кокто.

Можно лишь восхищаться улыбкой истории, которая пода-| рила XX веку музей XIX века (Музей д’Орсе), устроенный в здании вокзала. Картины Моне и Мане обрели достойное место под

Р. Делоне. Эйфелева башня. 1926—1928

Ж. Крулл. Уличное движение в Париже. 1926

сводами дебаркадера из стекла и металла, построенного Лалу на излете прошлого столетия и так напоминающего обессмерченный ими Сен-Лазар...

Ас 1901 года на экраны выходят первые научно-фантастические фильмы, в частности знаменитая (хотя длившаяся только 16 минут) картина Ж. Ме-льеса «Полет на Луну» (1902).

Как было уже замечено, значительные события в архитектуре начала столетия происходили не только во Франции, более того, масштабные здания (отнюдь не рекламного толка), по-своему определяющие время и удачно использующие свободное манипулирование новыми конструктивными возможностями для реализации несколько иррационального пространства в духе ар нуво или,

точнее, югендстиля, появляются в Германии (Драматический театр в Мюнхене, Р. Римершмид, 1901). Неизвестные прежде строительные технологии открывают колоссальные возможности и свободной стилизации: так, голландский архитектор X. П. Бер-лаге сочетает простоту современной конструкции с элементами романского стиля (Биржа в Амстердаме, 1904), а П. Абади скрывает металлический каркас за впечатляющей «романской» громадой Сакре-Кёр (1876—1919). О. Перре эффектно соединял в своих парижских постройках (жилые дома, гаражи, особняки) новейшие технологии со свободной планировкой и элементами «индивидуализированного» классицизма.

В начале столетия в США и Европе привлекают всеобщее внимание постройки Ф. Л. Райта, совершенно по-новому решавшего отношения архитектуры и природы и сделавшего решительный шаг в направлении простоты и функциональности форм.

Однако одновременно в художественном мире торжествует ар нуво. На Международной выставке декоративного искусства в Турине царствовала именно эта тенденция. Энергичная и вместе томная фантазия ван де Велде, основавшего знаменитую Веймарскую школу художественного ремесла, автора сухо и изысканно прорисованных интерьеров, мебели, утвари, созда

ла и сделала модной особую среду обитания, соединяющую дерзкую функциональность с почти интимной, даже болезненной утонченностью.

Влияние ван де Велде было тем более велико, что он опубликовал в 1902 году теоретическую работу «Линия», где создал собственную пластическую программу нового искусства. Утверждая, что линия «вносит силу и энергию в то, что очерчивает», автор наметил не только движение своего творчества, но и некие общие тенденции XX столетия.

В начале века архитектура впервые вступает в диалог с другими видами изобразительного искусства не только как зодчество, но и как иной технический мир, с невиданными ритмами, мощью могущественных механизмов, мир почти фантастический, таинственный, связанный скорее с наукой, техникой, ма-шинерией, нежели с эстетикой.

Именно архитектура начала века определила это движение — от Гимара и Корбюзье к предвоенным достижениям, к созданию новой среды обитания людей и их художественной культуры.

Знаменитая Галерея машин на выставке 1900 года (архитектор Ф. Дютер, инженер Контамен) с колоссальными для времени пролетами и несущими арками, сужающимися книзу, входила в сознание вместе с ее фантастическими экспонатами, невиданными механизмами, которые в скором будущем станут вдохновлять Леже и других конструктивистов.

Правда, Большой — именно в нем была открыта знаменитая ретроспектива Сезанна (1907) — и Малый дворцы (оба построены Ш. Жиро), выходящие торцами на авеню Елисейских полей и, также, как Эйфелева башня, представлявшие собою часть той же выставки и построенные по новейшим инженерным разработкам, вошли, скорее в силу откровенной, хотя и масштабной, впечатляющей эклектичности, в структуру Парижа уходящего века.

Для художников наступающего XX столетия выставка 1900 года с ее колоссальными художественными разделами стала примерно тем же, чем была для импрессионистов и их современников Всемирная выставка 1855 года, когда на ней знакомился с шедеврами французского искусства будущий патриарх импрессионизма Камиль Писсарро8.

Осознание искусством самого себя, его, по современной терминологии, «самоидентификация» в 1900 году имела огромное влияние на судьбу культуры будущего. Ни разу еще век не начинал историю своего искусства со столь полного и подробного знакомства с его прошлым. Колоссальная экспозиция «Искусство Франции с 1789 по 1900 год»9 в Большом дворце была не только чрезвычайно масштабной, но и вполне объективной. На второй план были отодвинуты (но отнюдь не забыты) прежде

П. Пикассо. Портрет Воллара. 1910

всесильные гранды салонов — Кутюр, Кабанель, Мейссонье, Деларош. Не только качеством, но и числом работ на выставке первенствовали истинные мастера — Давид, Энгр, Жерико, Делакруа, Домье, Курбе, Коро, Мане и Дега, импрессионисты. Правда, Сезанн и Гоген были представлены мало, Ван Гога, Сёра и Синьяка не было вовсе. Тем не менее всем было уже очевидно: это дело ближайшего времени.

Так и произошло: грандиозные ретроспективы Гогена (1903) и Сезанна (1904, 1907) с гачи сенсациями и естественным образом продолжили в зрительском сознании выставку 1900 года. И несомненно стали дорогой в Новейшее время.

События в художественной

жизни происходили с ошеломительной интенсивностью, перемены становились все более решительными. Еще в 1884 году Редон и пуантилисты основали Салон независимых, где в начале века были показаны ретроспективы Тулуз-Лотрека, Ван Гога, где показывали свои картины будущие фовисты.

Почти через двадцать лет, в 1903 году, архитектор Журден вместе с тем же Редоном, Ренуаром и другими основал Осенний салон, выставочную организацию более широкую — там кроме

живописи и скульптуры демонстрировались прикладное искусство, архитектурные проекты, устраивались музыка тьные и литературные вечера, — однако и менее либеральную: в отличие от Салона независимых здесь было жюри (с постоянно меняющимся составом), что избавляло выставку от непрофессиональных и слабых работ.

Эти салоны — Независимых (он открывался весной) и Осенний — постепенно вытесняли на второй план официальные выставки и знаменовали утверждение в общественном сознании дискуссионного, новаторского искусства как доминанты культурной жизни.

Не меньшее значение, чем грандиозные периодические экспозиции, играли выставки, персональные и групповые, даже отдельные произведения (масштаба полотна Матисса «Роскошь,

покои

и наслаждение»)

возможно, и манифесты или картины,

являющие

собою

вариант манифеста,

вроде «Авиньонских де-

виц»

Пикассо.

Монмартр и Монпарнас: от «Баго-Лавуар»* до «Улья». Как известно, транснациональная культура той поры имела свой центр в Париже — это единственное место, где встречаются представители практически всех наций и школ. Традиции и еще работающие в начале века классики века минувшего (Золя, Дега, Моне), масштабные ретроспективы великих преобразователей живописи, несчетное число выставок, имеющая давние корни жизнь артистических кафе, ставших настоящими клубами новейшего искусства; единственный пока музей современной живописи, открытый тогда в Люксембургском дворце11, да и сам великолепный Лувр, чуткие галеристы-маршаны. способные на риск для открытия нового непривычного таланта, ждущая новаций и готовая к ним критика и публика, традиции высокой художественной критики от Бодлера и Малларме, присутствие в художественной жизни литераторов-ценителей, наконец, бессмертная привлекательность самого города, вырастившего импрессионистов — символ творческой свободы Нового времени, — все это делало французскую столицу питательной кипучей средой, концентрированной интеллектуальной обителью будущего авангарда

В Париже перед Первой мировой войной бывают, живут и работают литераторы и художники из разных стран: испанцы Гонсалес, Ортис де Зарате, Пикассо и Грис, поляки Дуниковский и Аполлинер,

болгарин Паскин, румын Брынкуши (Бранкузи), японец Фужита, из России приезжают Эренбург, Шагал, Шаршун, Гончарова, Ларионов, Экстер, Ба-ранов-Россине, Васильева, Сутин, Осип Цадкин (Задкин), Архипенко, из Италии — Модильяни и Северини, из США — Гертруда Стайн и живописец Марин, из Германии — Рильке, готовивший монографию о Родене. Артистический Париж невелик, чаще всего встречаются они на Монпарнасе — там же их французские коллеги: Жакоб, Сандрар, поэт, режиссер и рисовальщик Кокто, художники Делоне, Брак, Глез, Метценже, Мари Лорансен и множество других — то пестрое и одаренное сообщество, что получило определение «Парижская школа»11. (Процесс, однако, не ограничивался тяготением к Парижу. Дюшан и Вебер уезжают в США, Хемингуэй живет и

М. Васильева. Квфе «Ротонде». 1921

* Bateau Lavoir— плавучая прачечная, плотомойня (фр-)- Слово уже вошло в русскоязычную историю искусств.

Бато-Лавуар. Фотография

Май Рэй. Гертруда Стайн. 1926

работает не только в Париже, но и в Испании, конец жизни — на Кубе, Кандинский — в Германии.)

Там, на Монпарнасе, и на юг от него — в Данцигском тупике — знаменитый «Улей» (La Ruche). Дешевизна ателье в этом огромном ковчеге, построенном из фрагментов выставочных павильонов сердобольным скульптором Буше специально, чтобы помочь нищим талантам, привлекла туда в ту пору многих из тех, кто составит вскоре славу Парижской школы. За Монпарнасом и «Русская академия» Марии Васильевой на авеню дю Мэн, там живет Модильяни, неподалеку студия Цадкина, квар тира Гертруды Стайн на улице Флерюс.

Впрочем, свое значение сохранял и Монмартр. На улице Равиньян — диковинное сооружение «Бато-Лавуар», барак (состоящий, как говорили, «из чердаков и погребов»), где в такой же оптимистической бедности, как в «Улье», живут и работают художники — Пикассо, Г рис, Ван Донген, литераторы Сальмон и Жакоб, куда заходят Матисс, Брак, Модильяни, Дюфи, Аполлинер, Гертруда Стайн. В так называемой Вилле Гельма на бульваре Клиши жили Брак, Дюфи (там он занимался печатаньем по ткани), Сюзанна Валадон (натурщица, художница, мать тогда еще совсем молодого Мориса Утрилло, редко бывавшего среди своих собратьев), у входа в «Мулен-Руж» еще висели афиши Лотрека, так любившего его актрис, неподалеку в доме на том же бульваре покончил с собой друг Пикассо Касагемас, а позднее в.кафе «Веплер» наблюдал Париж Генри Миллер...

В 1901 году у подножия Монмартра недалеко от лавки знаменитого Папаши Танги на

улице Клозель близ площади Сен-Жорж открыла небольшую галерею на улице Виктор-Массе (неподалеку от галерей бывшего клоуна Саго, Дюран-Рюэля и Воллара, размещавшихся ниже на улице Лафит) Берта Вейль. Она первой, еще в 1900 году, рискнула купить картины юного Пикассо. У Воллара, как известно, состоялась первая выставка никому не ведомого испанца (1901). В конце 1900-х годов в Париж приехал из Англии коммерсант Даниэль Генри (Анри) Канвейлер (немец по происхождению, что стало причиной его многочисленных неприятностей после войны), открывший «небольшую аккуратную галерею» (Г. Стайн) в весьма фешенебельном ме

сте — на улице Виньон за церковью Мадлен — и ставший первым сторонником и покупателем кубистов: он и познакомил Пикассо с Браком, чья персональная выставка в его галерее считается началом эры кубизма.

Именно в Париже и именно в те годы происходит и принципиальный социальный сдвиг в художественной жизни. Прежде если художник и не принадлежал к буржуазии, то в какой-то мере был ооиентирован на ее вкусы, если не эстетические, то жизненные. Искусство импрессионистов, пу

антилистов, набидов было настояно на тонкой профессиональной культуре и рассчитано на искушенного зрителя (разумеется, речь не идет об экстремально сложившихся судьбах Гогена или тем паче Ван Гога).

Но в новом веке отрицание, категоричное неприятие предшествующего опыта, максимализм превалировали в художественной среде. Утонченные

интеллектуалы вроде Мане или Дега, аристократы, как Тулуз-Лотрек, уже не были фигурами наиболее заметными. Нищета, ставшая образом жизни, фанатизм в отрицании мещанских ценностей отлично сочетались с настроением •веселого подполья», идеями разрушения, приходившими вместе с идеями итальянских футуристов. Олимпийство Матисса или Марке (которое они сохраняли и в юные голодные годы) казалось скорее чужеродным, анархическое низвержение кумиров и эпатаж — естественными. Типологической фигурой становится художник-маргинал, персонаж чудаковатый и по сути своей трагический, как рано сгинувший Модильяни или готовый в молодости

К. Дуниковский. Дыхание. 1903—1916

на все за стакан вина Утрилло. Дух печали и душевной смуты, усиливаемый тягостными предчувствиями надвигающейся социальной и военной катастрофы, витает в веселом воздухе Парижа, люди беззаботны, а самоубийства — часты (подруга Модильяни Жанна, Касагемас, Паскин)..

Все же привычные представления о Париже как о единственном центре искусства западной Европы несколько инерционны. Был еще один город, не пользовавшийся репутацией столь же звонкой, не породивший такое множество мемуаров, великих имен, но обладавший особой и тонкой культурой, философическим спиритуализмом совершенно особого толка,— Мюнхен, столица Баварии (см. главу III).

Необычайная интенсивность выставочной деятельности в России (включая систематические выставки иностранных художников) не сделала Петербург и Москву интернациональными художественными центрами, но решительно изменила культурный

климат обеих столиц. Уже в самом начале 1901 года в Петербурге открыта французская художественная выставка, где экспозиция представляет вещи, показанные на Всемирной выставке прошлого года, однако более всего общественное внимание привлекает к себе'только что скончавшийся Бёклин, тогда весьма модный, чей салонный символизм и мрачная многозначительность нашли множество поклонников (памяти Бёклина были посвящены не только статьи, но даже стихотворения).

Выставочная активность российских столиц стала питательным раствором для зарождения Новейшего экспериментального искусства. Движение молодых символистов, «Демон поверженный» Врубеля (1902), этюды Репина к картине «Государственный совет» (1904), колоссальная ретроспектива русских портретов в Таврическом дворце, немало способствовавшая осознанию русской культурой собственных корней (1905), наконец, значительные вещи Ларионова, Гончаровой, Малевича (XIV выставка Московского товарищества художников, март 1907) — несомненные свидетельства готовящихся резких перемен, которые, как и на Западе, станут вполне отчетливыми около 1907 года.

И все же традиция и наша историческая память (которые, как был уже случай упомянуть, есть немаловажная составляющая самой истории искусства) сохраняют за Парижем несомненное первенство. В самом деле, многие и многое было к Франции устремлено. Достаточно напомнить, что первые свои сочинения основоположник итальянского футуризма Т. Маринетти писал по-французски, читал в Париже лекции. Несомненно, на многое в новом искусстве Париж ставил своего рода пробу, что, впрочем, вызывало и некоторую оппозицию к нему.

* * *

Несмотря на то что значительная часть публики и коллекционеров сохраняли интерес к консервативному салонному искусству (приверженность к которому остается естественной составляющей общественного вкуса), становилось очевидным: Новое искусство не просто занимает самые активные позиции внутри художественного процесса, но перемещается в центр общественного внимания и даже просто входит в моду.

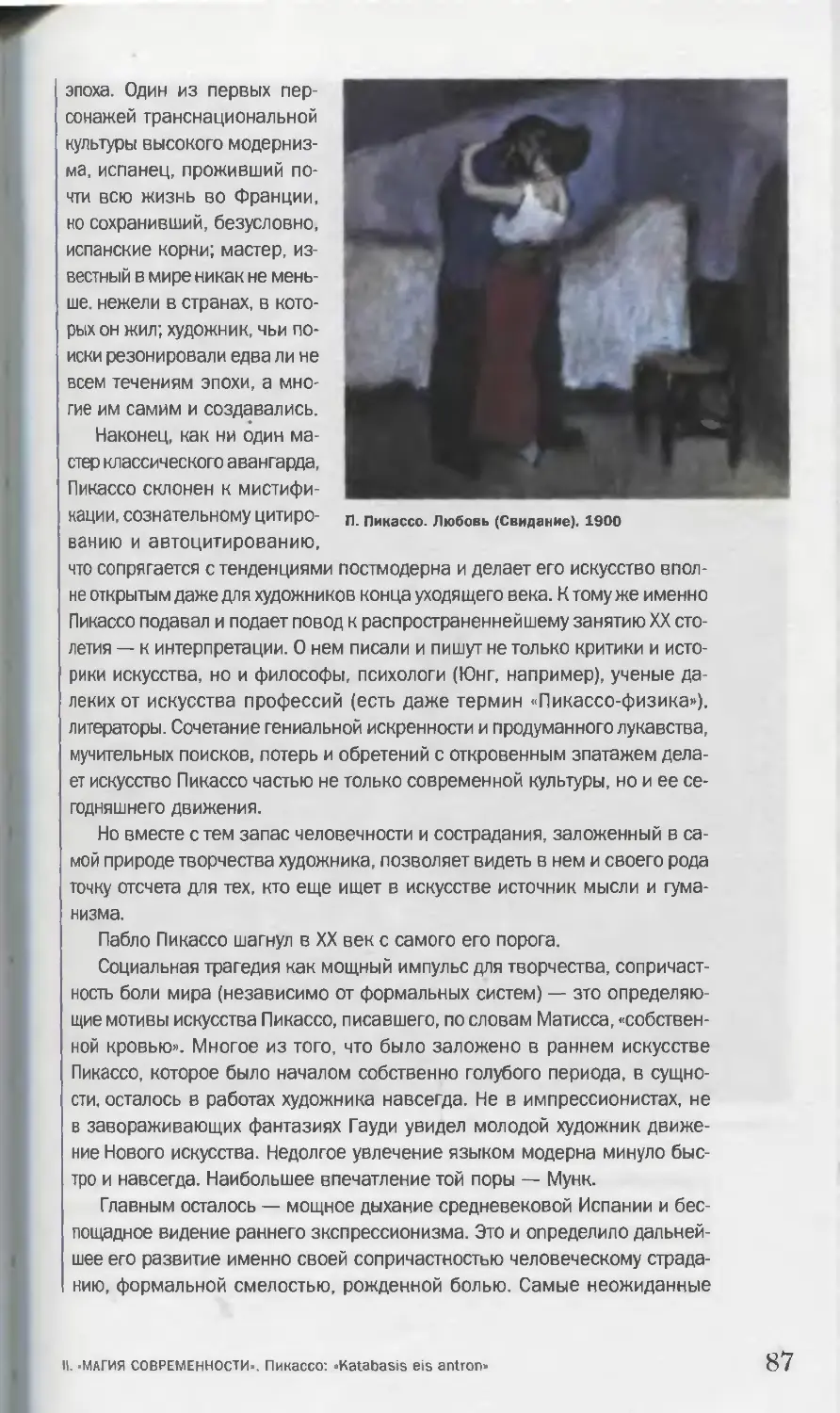

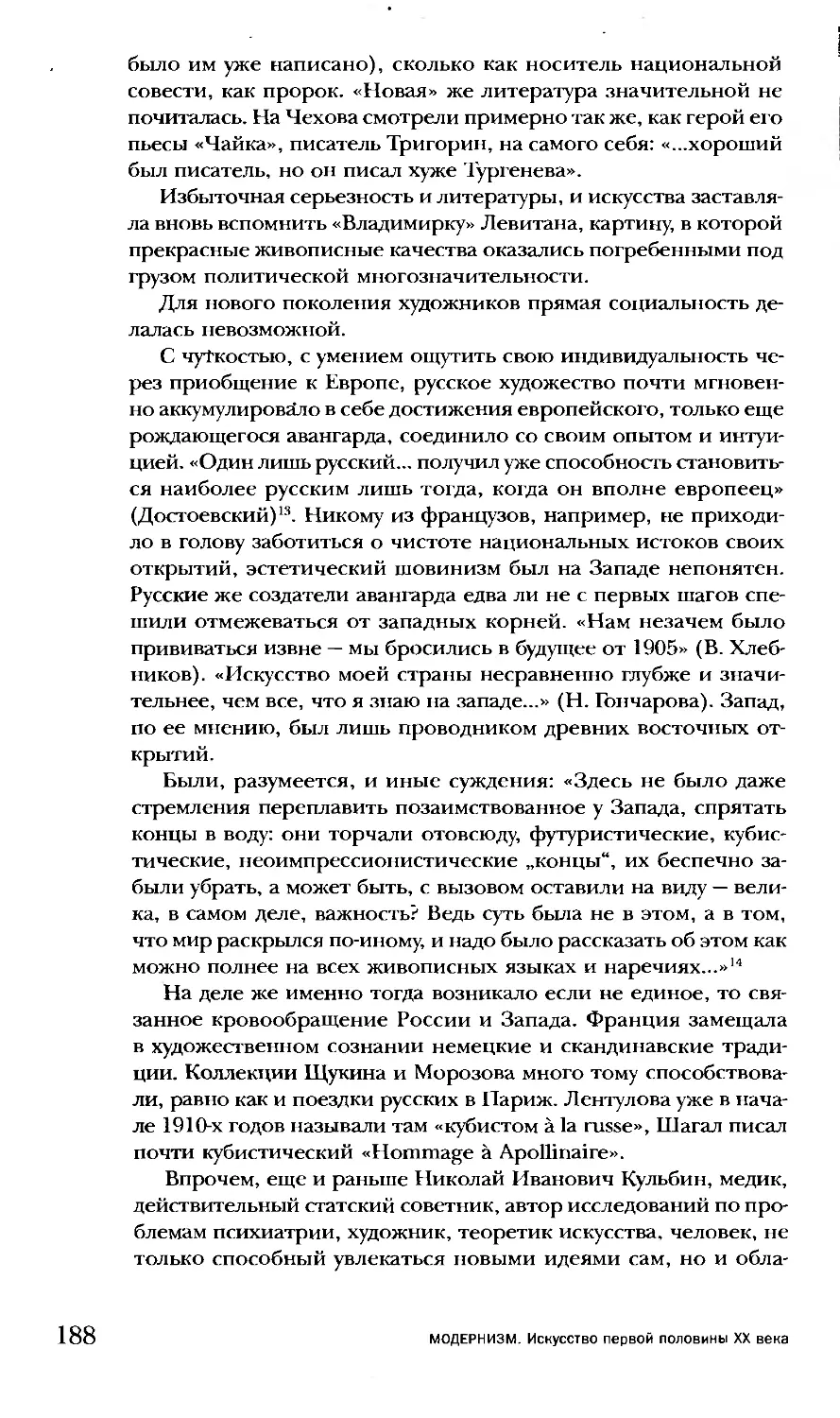

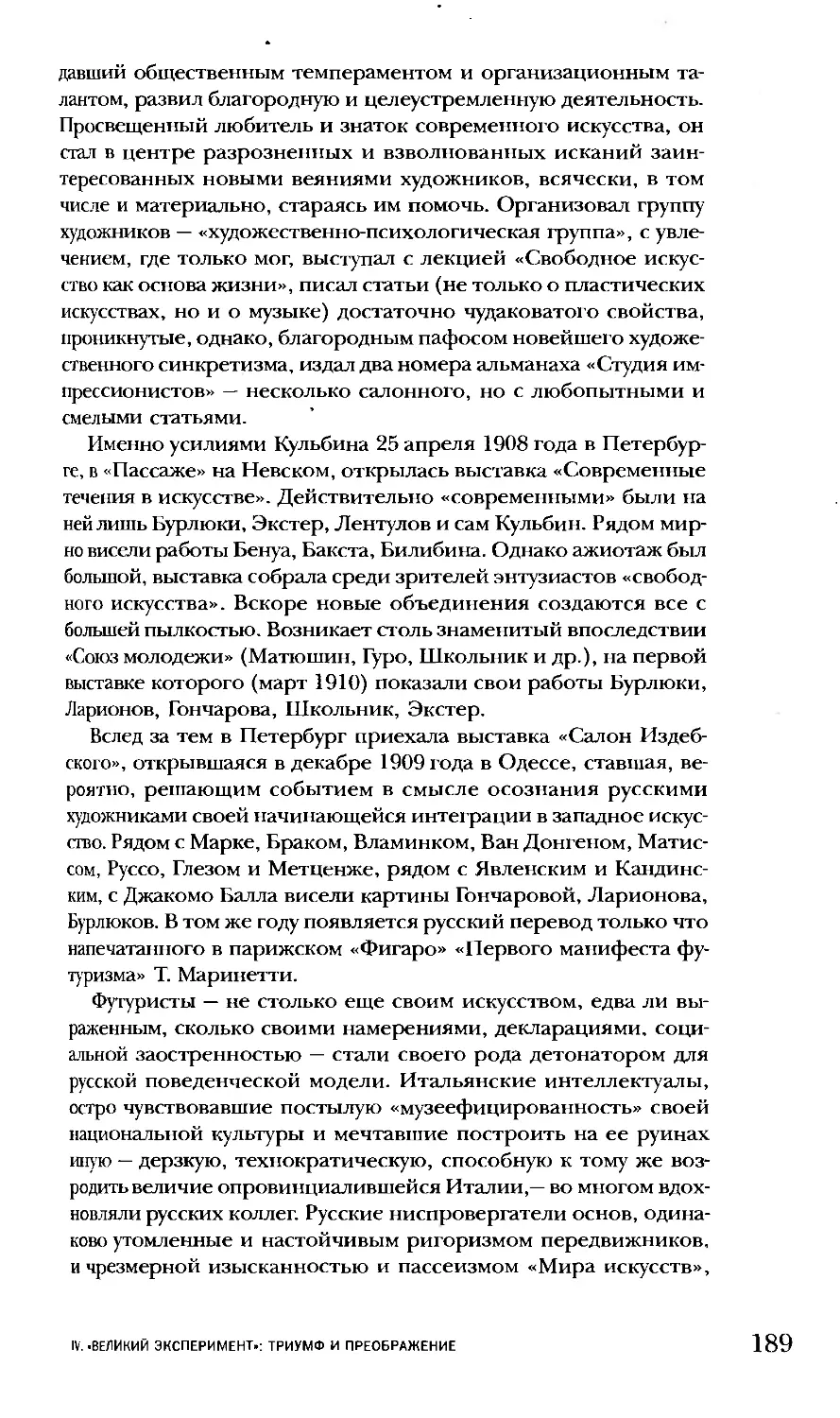

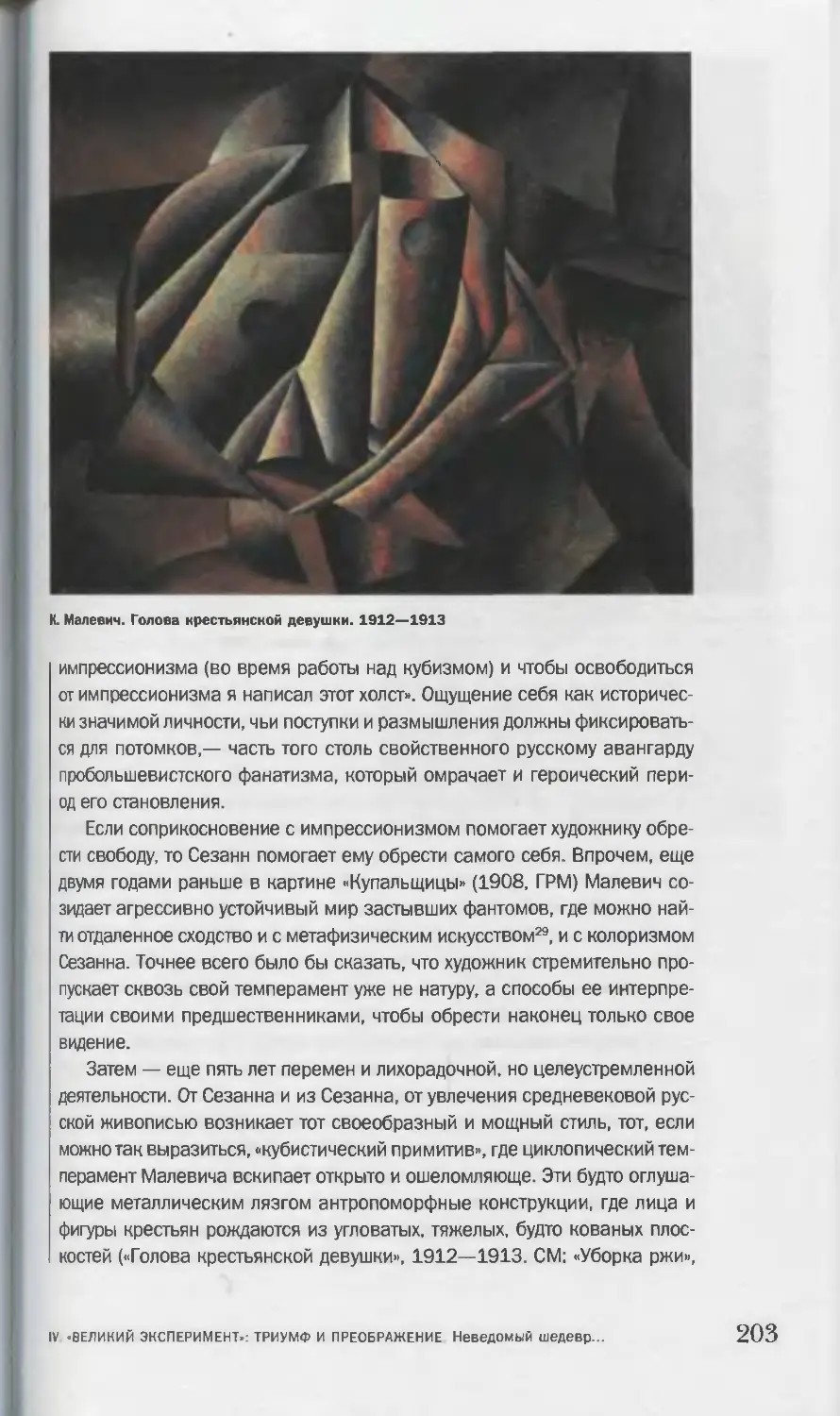

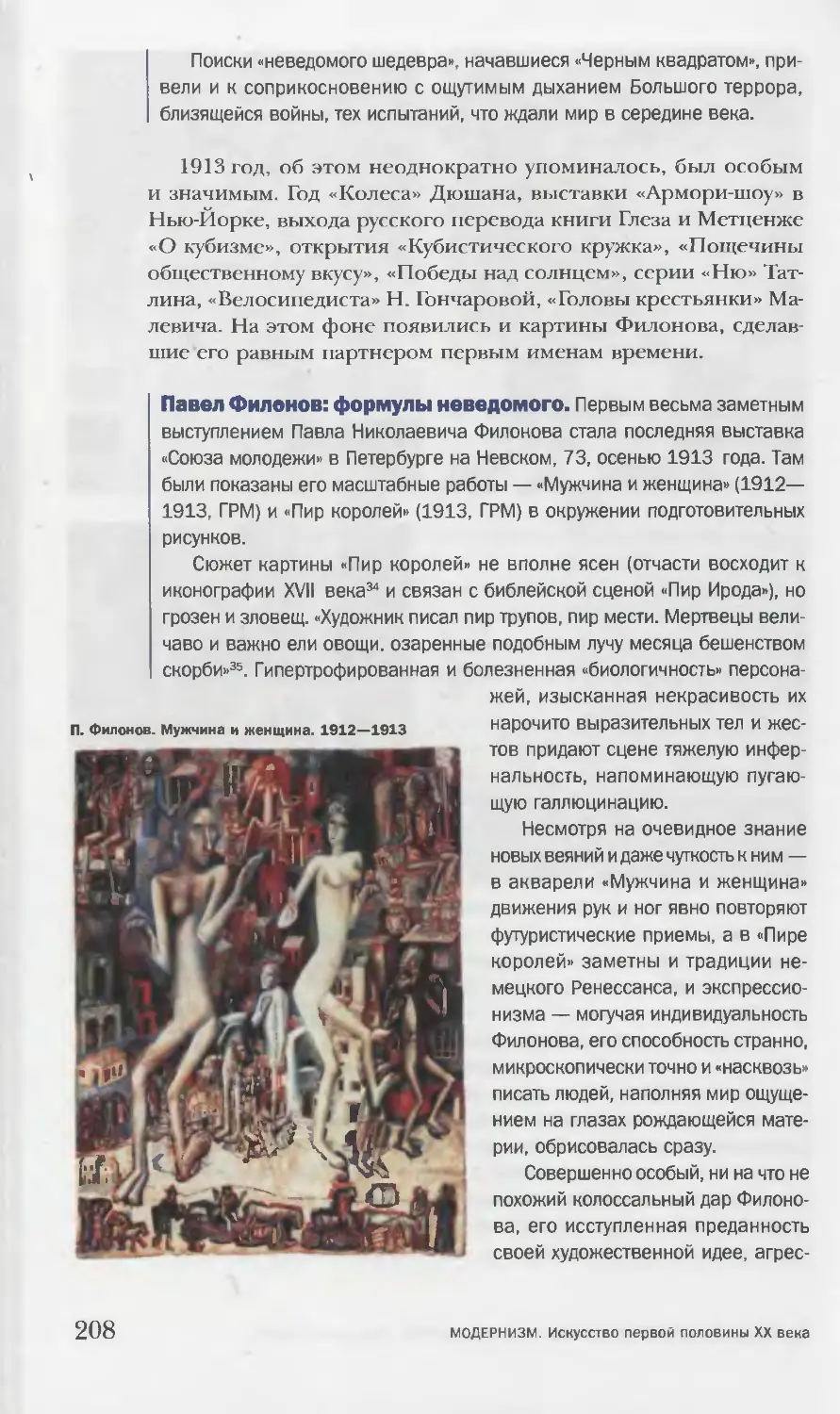

Но с какой бы отвагой и настойчивостью ни заявляла о себе эстетика новейших течений, процесс смещения зрительского внимания, равно как и внимания большей части художественных критиков, происходил медленно.