Текст

СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКА

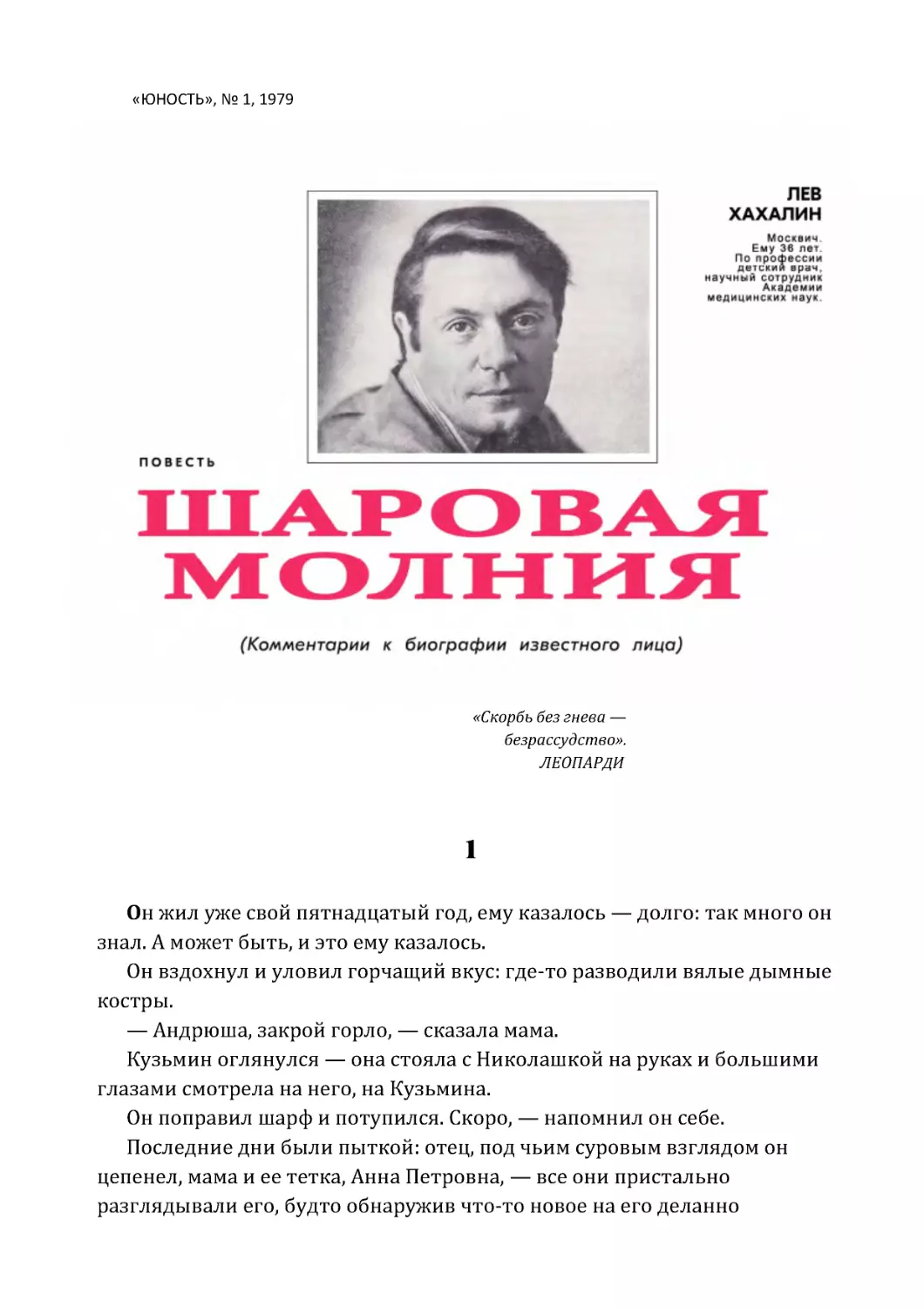

01. Лев Хахалин – «Шаровая молния» /повесть/ («Юность», No 1, 1979) – стр. 6

02. Лев Хахалин – «Шаровая молния» /продолжение/ («Юность», No 3, 1979) – стр. 70

03. Александр Пастушенко – Рассказы («Юность», No 1, 1979)

● Марш-бросок – стр. 129

● На стрельбище – стр. 135

04. Екатерина Маркова – «Чужой звонок» /повесть/ («Юность», No 1, 1979) – стр. 139

05. Виктория Тубельская – «Дворец» /повесть/ («Юность», No 1, 1979) – стр. 179

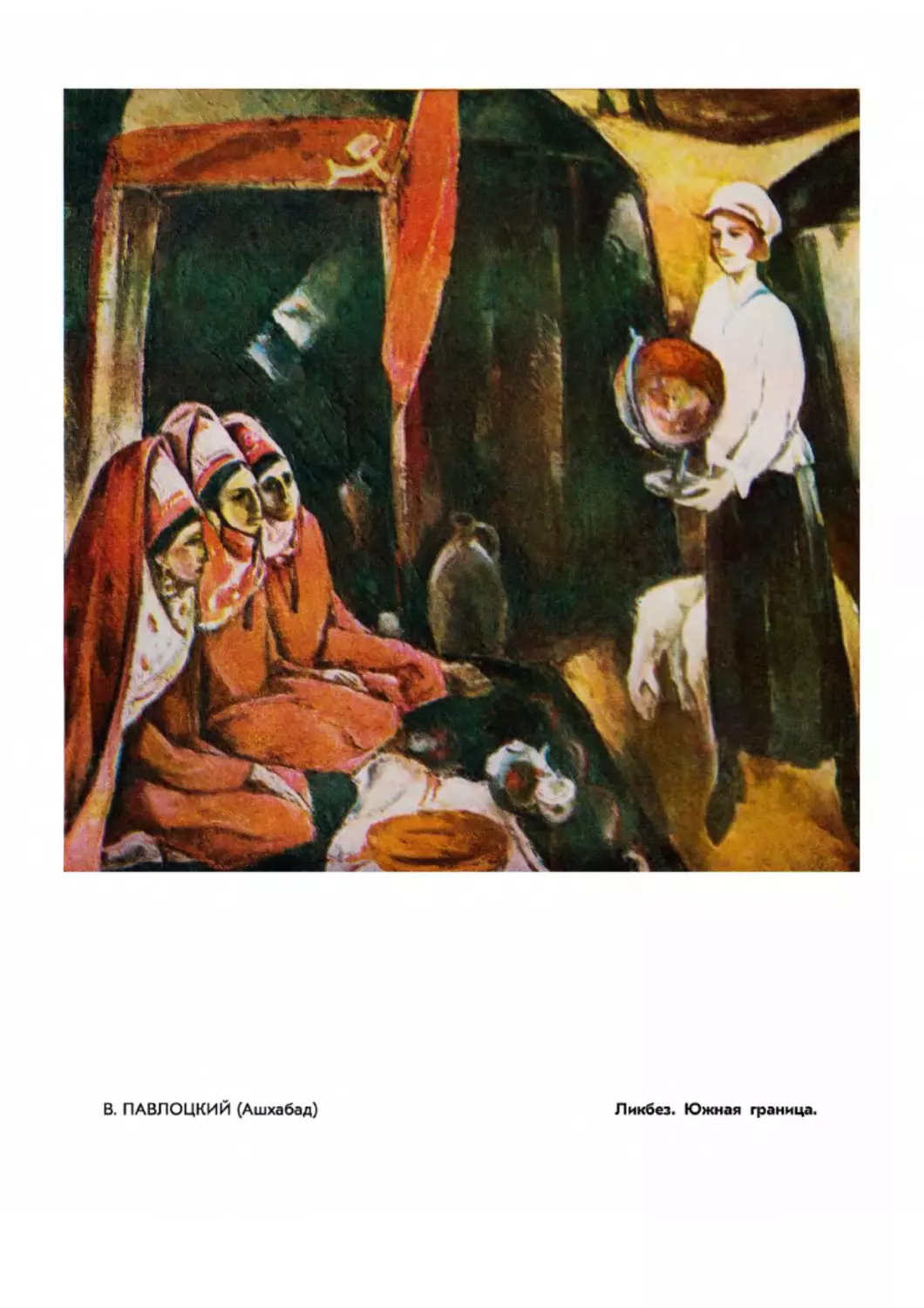

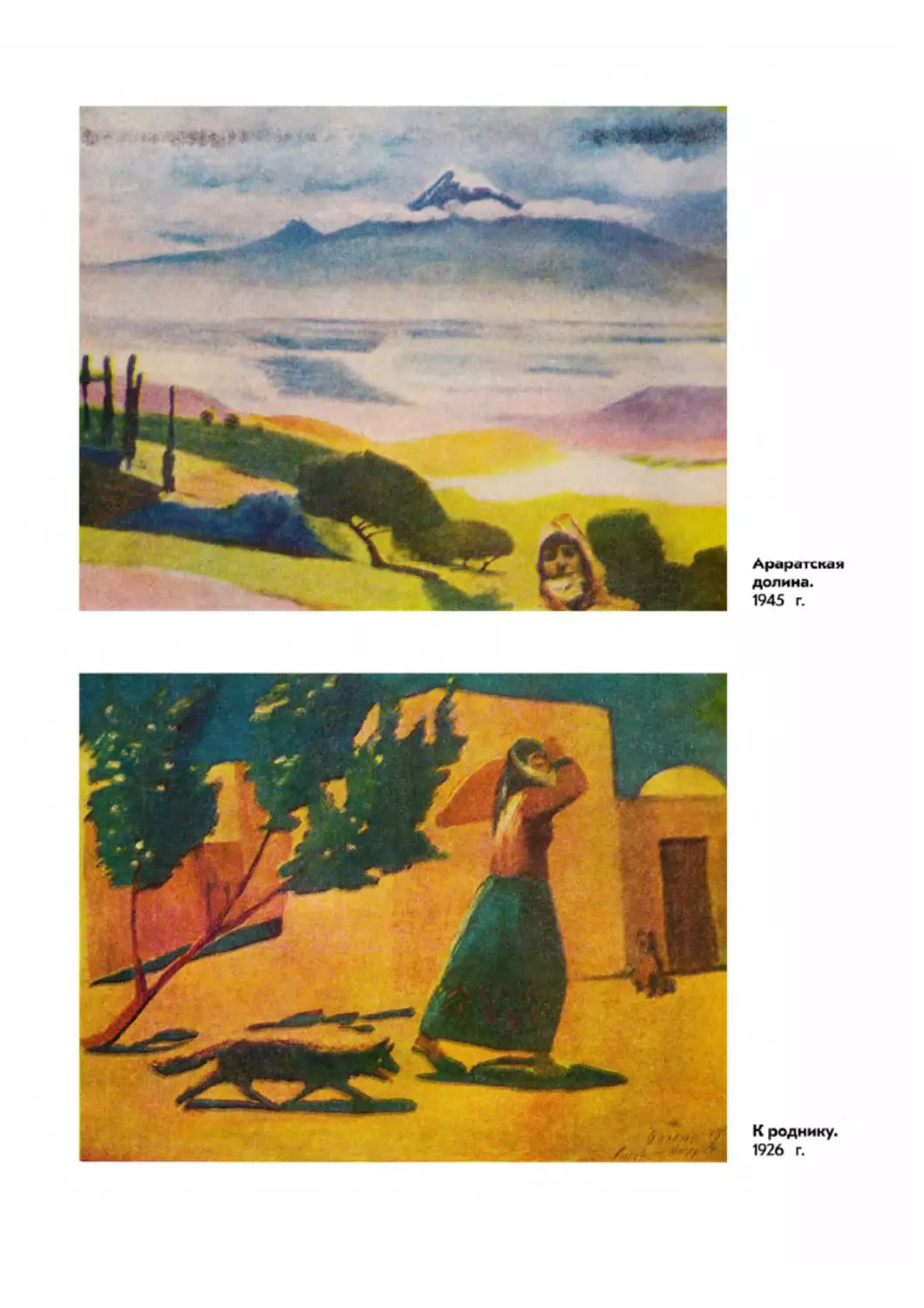

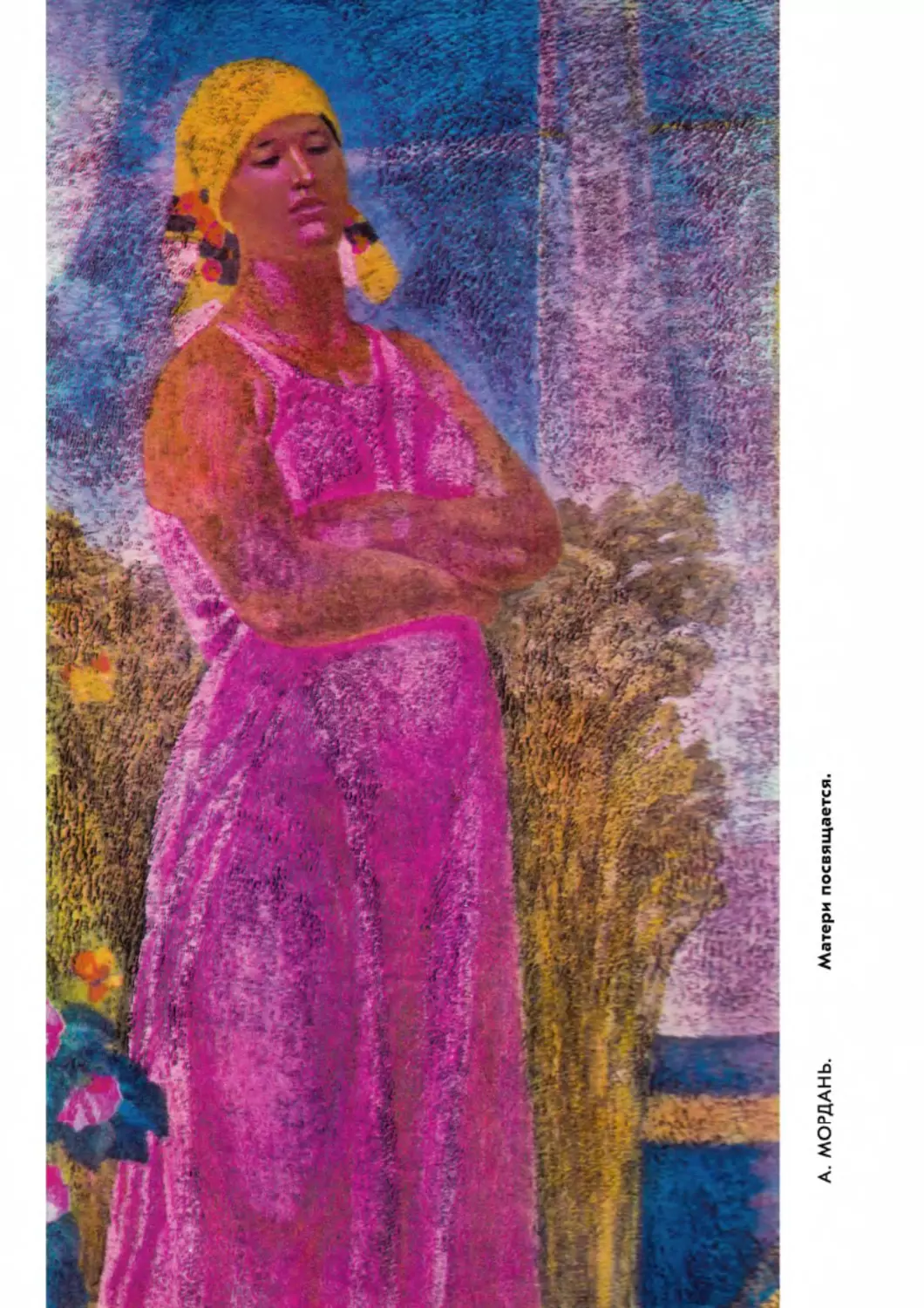

06. Иллюстрации из «Юность» No 1 – стр. 212

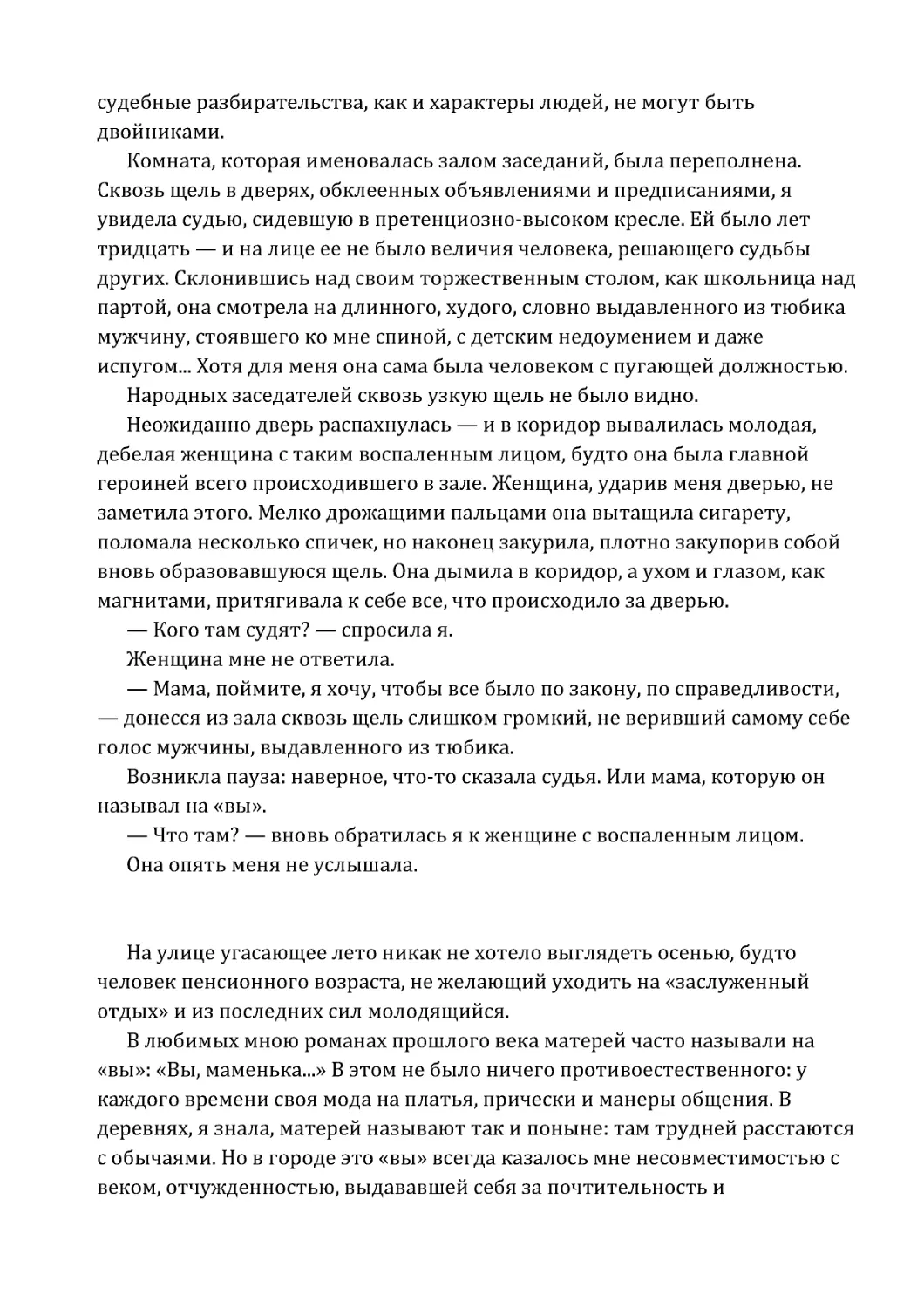

07. Анатолий Алексин – «Раздел имущества» /повесть/ («Юность», No 2, 1979) – стр. 218

08. Марк Наумов – «Засада» /рассказ/ («Юность», No 2, 1979) – стр. 253

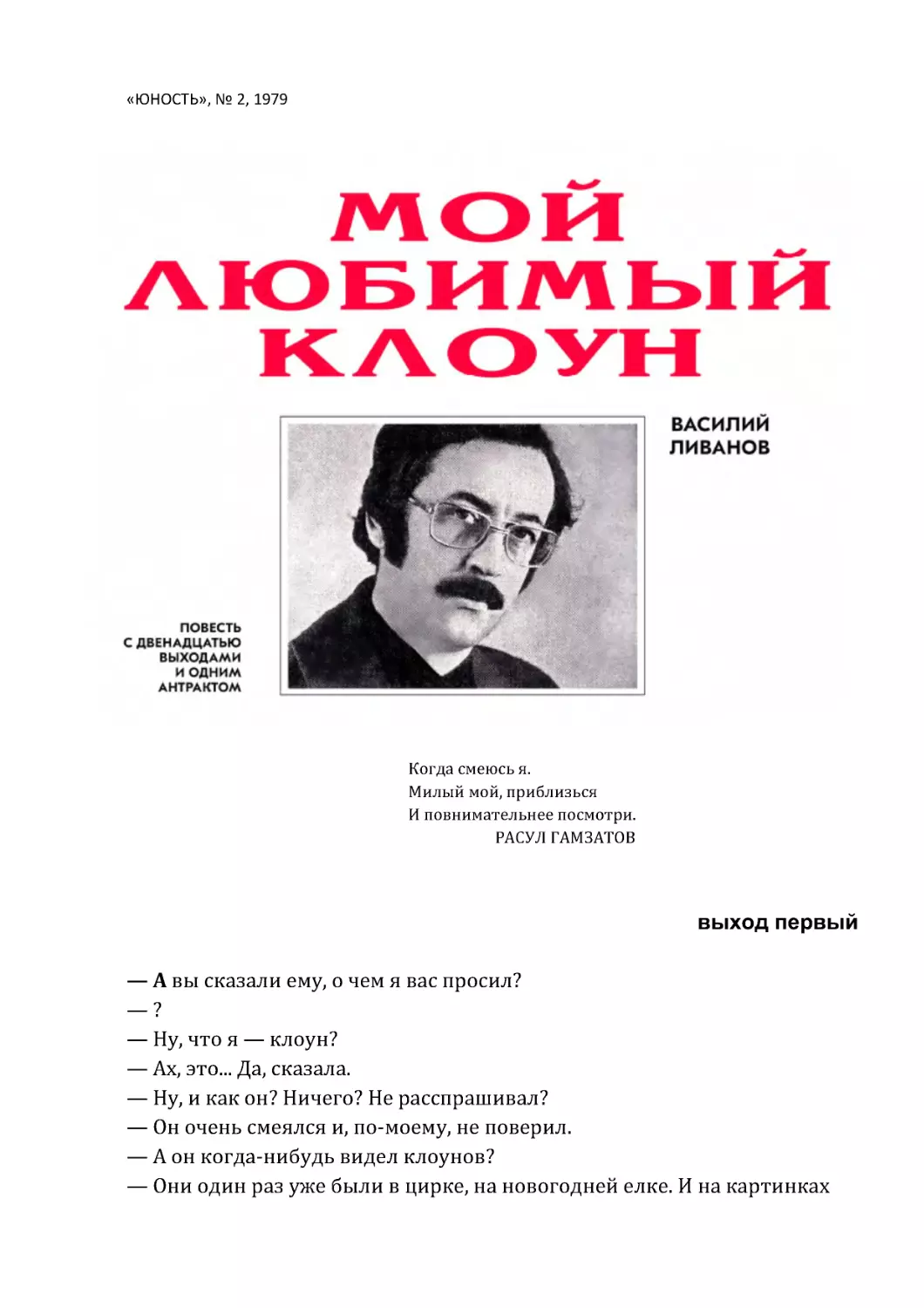

09. Василий Ливанов – «Мой любимый клоун» /повесть/ («Юность», No 2, 1979) – стр. 264

10. Виссарион Сиснев – «Свой остров» /повесть/ («Юность», No 2, 1979) – стр. 329

11. «Не рвётся связь времён!» /Почта «Юности»/ («Юность», No 2, 1979) – стр. 386

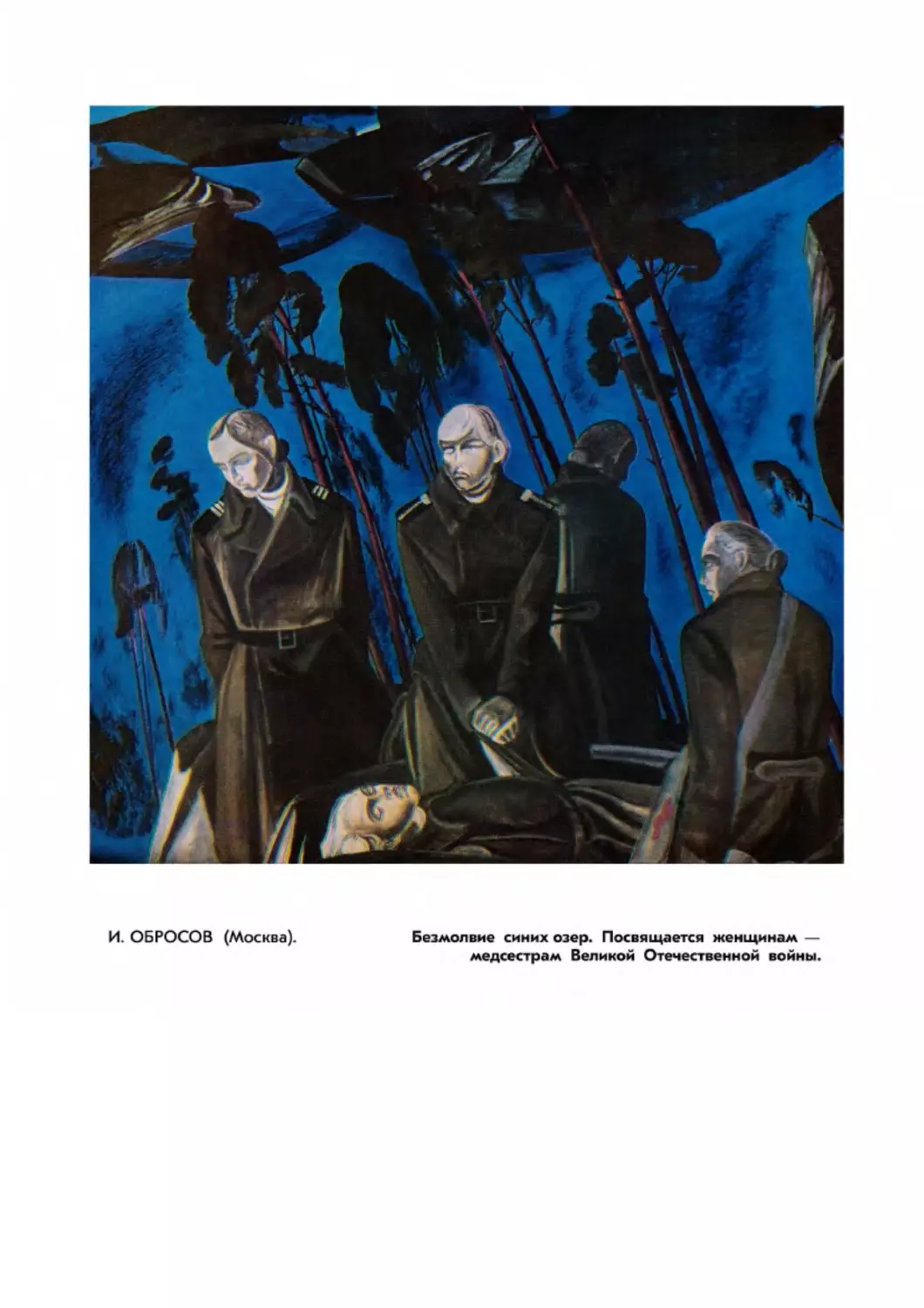

12. Иллюстрации из «Юность» No 2 – стр. 389

13. Эльчин – «Туман Шушу окутал» /рассказ/ («Юность», No 3, 1979) – стр. 395

14. Сергей Есин – «Р-78» /повесть/ («Юность», No 3, 1979) – стр. 420

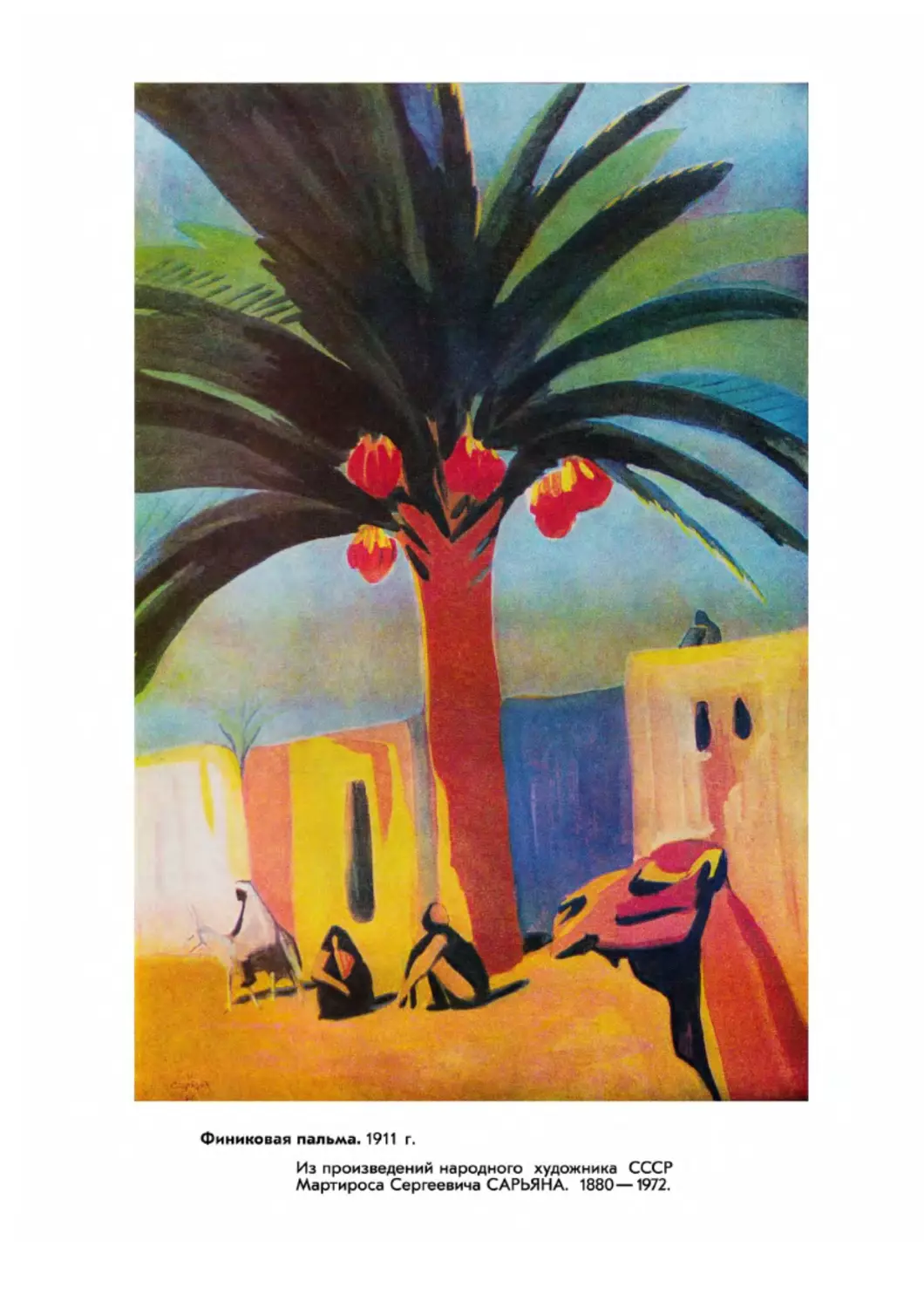

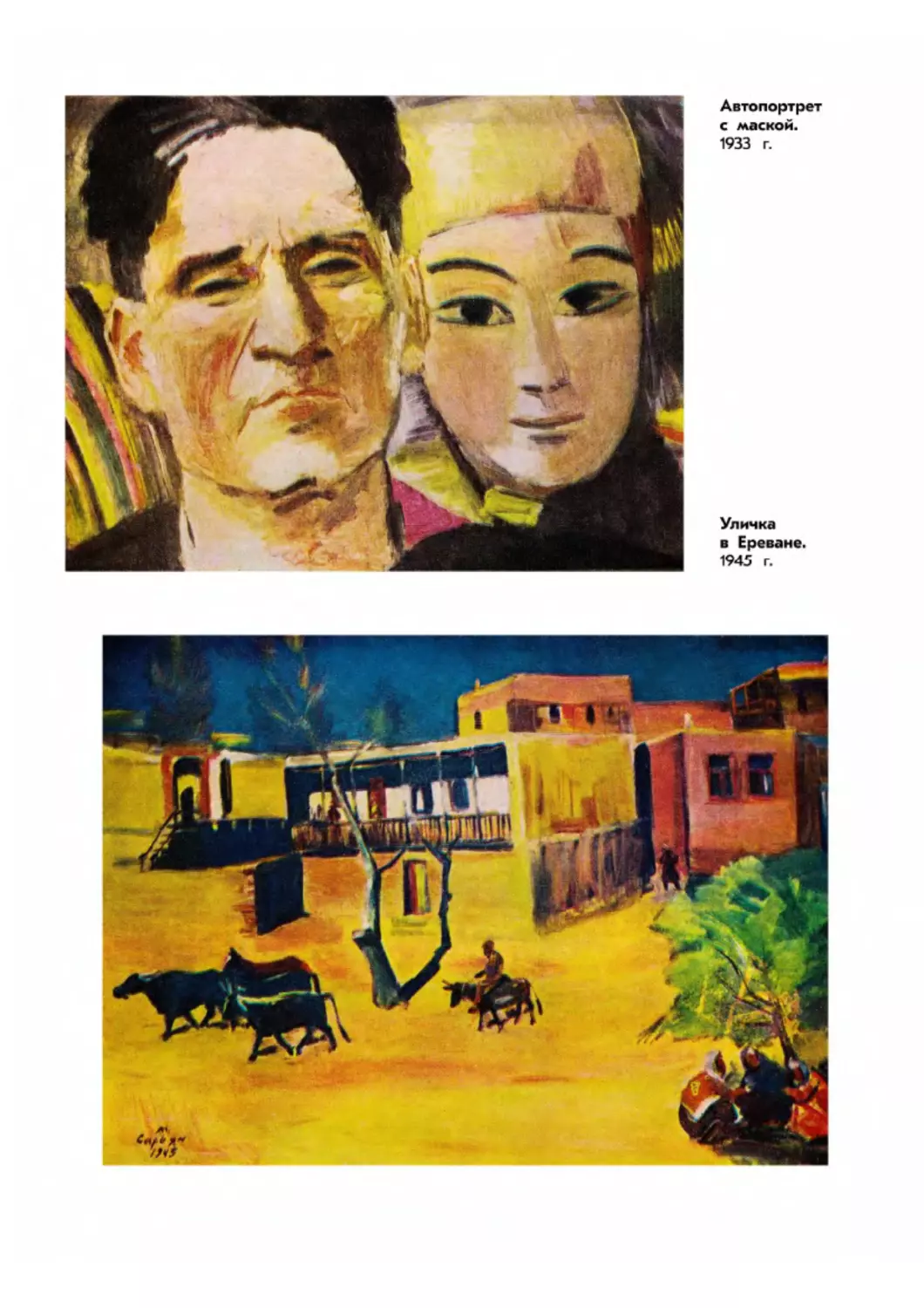

15. «Мне повезло...» /Почта «Юности»/ («Юность», No 3, 1979) – стр. 493

16. Иллюстрации из «Юность» No 3 – стр. 496

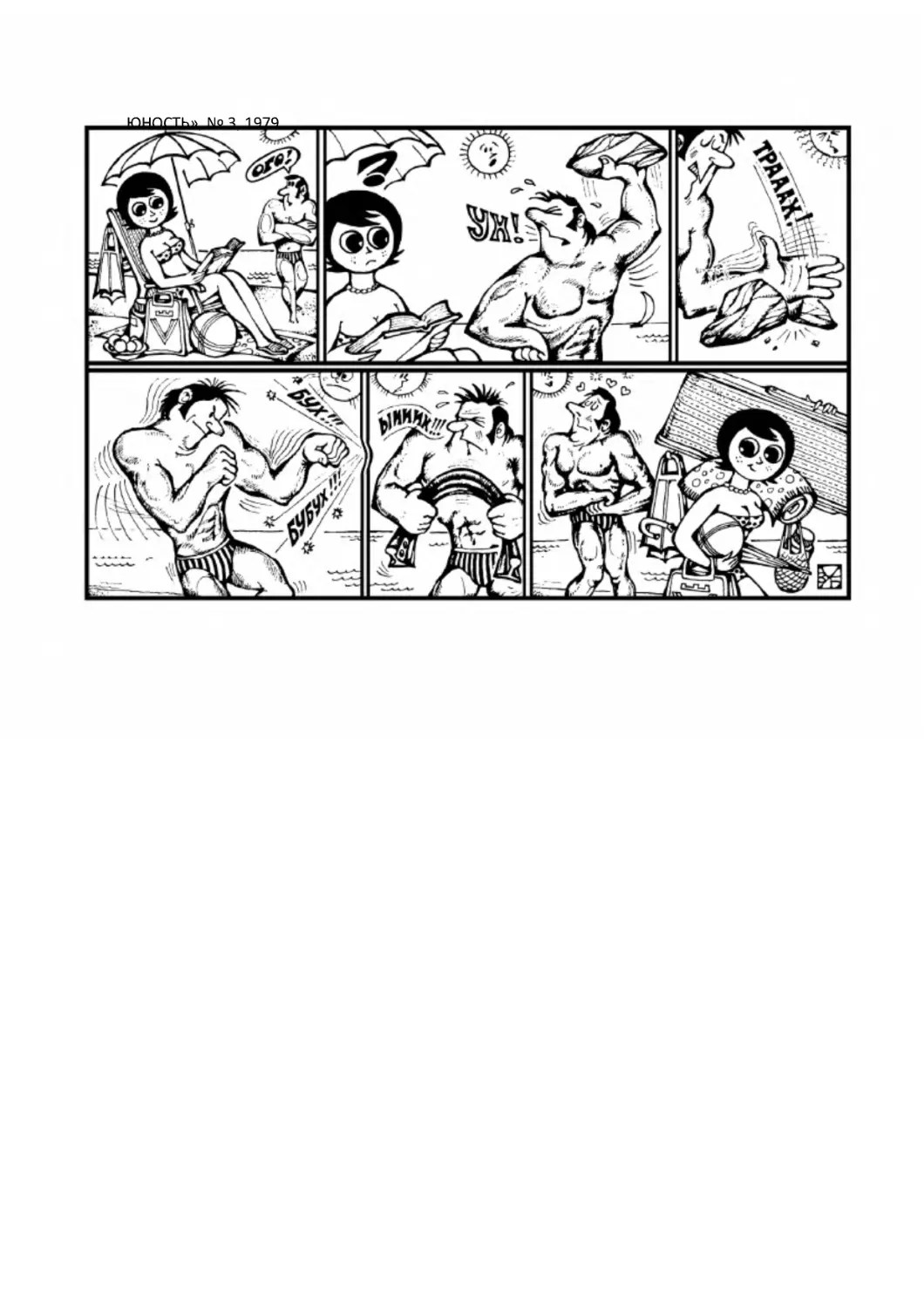

17. Комиксы Галки Галкиной из номеров 1, 3. – стр. 501

«ЮНОСТЬ», No 1, 1979

«Скорбь без гнева —

безрассудство».

ЛЕОПАРДИ

1

Он жил уже свой пятнадцатый год, ему казалось — долго: так много он

знал. А может быть, и это ему казалось.

Он вздохнул и уловил горчащий вкус: где-то разводили вялые дымные

костры.

— Андрюша, закрой горло, — сказала мама.

Кузьмин оглянулся — она стояла с Николашкой на руках и большими

глазами смотрела на него, на Кузьмина.

Он поправил шарф и потупился. Скоро, — напомнил он себе.

Последние дни были пыткой: отец, под чьим суровым взглядом он

цепенел, мама и ее тетка, Анна Петровна, — все они пристально

разглядывали его, будто обнаружив что-то новое на его деланно

равнодушном лице.

Пятнадцатый раз для Кузьмина начиналась осень (а он уже знал, что это

лучшая его пора) — приходило успокоение, тихий восторг, и в груди,

казалось, рос живой горячий шар. Мир, великий мир со всеми своими

запахами и красками осенью подступал вплотную. Ни звон и резкость зимы,

ни неистовство и беспокойство весны не открывали ему мир в такой

полноте, как тихое утро в сентябре. Не приносили ему той радости,

которую, хоть мимолетно, он ощущал осенью и по дороге в школу и,

случайно, среди безысходности его школьных будней, взглянув в окно.

— Опять мечтает... Ну, пошли! — сказал отец. Он склонился, заглядывая

Кузьмину в лицо.

— Андрей! — сказал он. — Пожалуйста, слушайся Анну Петровну!

Кузьмин ткнулся губами в его твердую гладкую щеку, почувствовал

знакомый запах «Шипра» и перешел в мамины руки.

— Андрюшенька! — шепнула она ему, прижимаясь мокрым от слез

лицом. — Андрюшенька!..

Николашка послушно поцеловал его мокрыми губами и поспешно опять

влез маме на руки. Анну Петровну он целовать не стал, надул губы.

Они ушли в вагон, появились в окне, немые. Потом громко, напугав

Николашку, крикнул паровоз, такой длинный, сыто лоснящийся, похожий

на сжатую пружину (а отец сказал, что совсем он не похож), и, фукнув паром,

увел покорные серо-голубые вагоны с табличками «Москва — Будапешт —

Вена» в моросящую, мутную даль со странно-ярко горящими красными

семафорами.

Отец и мама что-то немо говорили из уходящего окна вагона, и Кузьмин

на все согласно кивал головой, а паровоз легко и быстро разгонялся и

уходил.

Кузьмин долго смотрел вслед поезду, не смаргивая, а Анна Петровна

терпеливо ждала, неподвижно стоя у него за спиной. Наконец он

повернулся к ней с тем равнодушным, выводящим из себя отца и учителей

выражением и стал молча ждать ее приказа. Она молчала. Ему пришлось

поднять голову.

Она спокойно и выжидательно смотрела на него. Пришлось сказать «Всё»

и первым шагнуть по направлению к выходу с перрона.

Они прошли мимо пригородных платформ с зелененькими вагончиками

и короткими, похожими на жуков паровозиками, через толпу суетящихся

людей, и, когда Кузьмин остановился, разглядывая их и заодно испытывая

Анну Петровну, она тоже остановилась. Потом они вышли на площадь, где

на том же самом месте, что и час назад, стоял отцовский «ЗИМ», сели в него,

и в последний раз добрый шофер повез их, но уже не домой.

В машине, где все еще оставался запах отца, тот, который пропитывал

весь дом, все его мундиры и даже, казалось Кузьмину, людей, у Кузьмина

сделался озноб.

Нет, у него не было предчувствия перемен, страха, жалости к себе или

заискивающей суетливости, когда Анна Петровна взяла его за руку и вместе

с ней он вошел в ее большую комнату с антресолью в коммунальной

квартире старого трехэтажного дома на другом краю Москвы.

За окном были сумерки, нудно шел дождь. Она постелила ему на

антресоли. Он сжался в комочек под одеялом и, согреваясь в подступающем

жару — он простудился — и уже плавая в нем, почувствовал толчок в

сердце: это из далекого далека маминой мыслью о нем толкнуло волнение.

«Мамочка!» — шепнул он, и тотчас натянулась звонкая струна,

затеребила его. В жару он заплакал, а струна все больнее дергала его. Когда

боль стала непереносимой, угрожающей, струна оборвалась, и, будто

омытый его горячими слезами, наутро мир предстал перед ним в

прозрачной яркости чистого синего неба и неразмытых контуров

незнакомого города, прихваченного воздвиженским морозцем.

День начинался и заканчивался полосканием горла из тяжелой, толстого

фарфора кружки с выцветшими васильками на стенках. От настоя голос

бархатен, наливался теплом, а в груди будто прибавлялось дыхания. Иногда

Кузьмин даже пробовал петь. А ангины через год кончились.

Бич последних лет — ежевечерняя проверка домашних заданий — не

свистел над головой, и Кузьмин приучился сам себя проверять: на первых

же неделях учебы в новой школе он нахватал двоек и, не слыша упреков и

нудных нотаций, а видя только напряженное лицо Анны Петровны

(Крестны), стал незаметно для себя стараться, и мало-помалу двойки

исчезли.

Он становился общительным и веселым, играл за школьную команду в

волейбол (в девятом классе он начал быстро расти, оставаясь худым и

подвижным). На фотографии тех лет нескладный Кузьмин выглядывает из

клубов дыма со сцены актового зала школы — показательный опыт на

вечере отдыха.

Он долго отвыкал от озноба страха, державшего его в постоянном

напряжении там, в старом доме и старой школе, и, когда короткий путь до

школы стал легким, веселым, когда свобода незаметно вошла в его плоть, к

нему вернулось любопытство, беззлобная шкодливость и то известное

чувство, когда нет рук, ног, горла, головной боли, а есть просто неутомимое

тело: носитель, хвататель и прыгатель.

Он учился в девятом классе, когда появилась новенькая, и ее

присутствие, ощущаемое всем телом как изнеможение, паралич, изменило

его представление о своих приятелях и еще больше — о себе.

(В тот день у него особенно сильно зудели противные розовые прыщики

на щеках; даже на контрольной он не переставал их расчесывать и,

вернувшись домой, в нетерпении сразу же бросился к зеркалу. Толстое,

благородно-овальное зеркало громоздкого трюмо — общее зеркало всей

квартиры — по краям было замутнено, слепо, и только в центре холодно и

глубинно сияло как бы изнутри освещенное поле.

Волшебное зеркало стерло случайные черты — прыщики, царапину на

подбородке, оспину над растрепанными губами, — и на Кузьмина издалека

внимательно посмотрел тонколицый красивый мужчина. Кузьмин отступил

— одежда расплылась неопределенным пятном, а лицо осунулось,

просветлели глаза, брови обрели излом, а губы сложились, упрямо

подобрались.)

Он стоял и разглядывал себя — он понимал — настоящего, того, который

уже существовал в той дали, и не знал, что лицо его в эти минуты меняется,

сродняется со своим изображением.

Он показал себе язык. За этим занятием его застала Крестна, вышедшая

из кухни посмотреть, что это он так замешкался. Ее лицо в зеркале

разгладилось, открылась теплота взгляда, а губы ее, оказывается, все время

улыбались. Кузьмин оглянулся на нее, настоящую, — и вдруг разглядел все

это.

— Да, ты будешь красивым, — спокойно сказала Крестна, и Кузьмин

заинтересовался. — Рот, лоб — все наше. Ты доброго человека как узнаешь?

— вдруг спросила она.

— По глазам, — быстро ответил Кузьмин.

— А умного?

— По глазам!

— Выходит, глаза-то главное?

— Верно! — подумав, засмеялся Кузьмин.

А вечером, сыграв на его давнишнем интересе к большой черно-лаковой

шкатулке, она допустила его к ней.

Кузьмин увидел улежавшиеся на своих местах пачку писем и документов,

замшевый мешочек-кисет с набитым брюшком, две медали военного

времени, позеленевший изящный наперсток и десяток фотографий на

картоне.

Она была дерзко-красива, высокомерна: то присевшая на минутку в

плетеное кресло (и нетерпение чувствовалось в туфельке, выглянувшей из-

под платья, в руке, сжавшей тонкие стебли тюльпанов), то в костюме

амазонки взошедшая на ступени дачной беседки (сжимающая хлыст, с

раздутыми ноздрями и косящим взглядом она была все еще в азарте

скачки); даже севшая у ног мужа с дочкой на коленях, она испытующе и

гордо глядела на Кузьмина с этих фотографий.

— Какая ты была! — восхитился Кузьмин.

— Красотою красив, да норов спесив, — усмехаясь, отозвалась Крестна.

— Ты была богатой? — еще раз разглядывая интерьеры, спросил

Кузьмин.

— Мои мужья были богаты, — сказала Крестна. — Мы с твоей бабушкой

бедные были. Какая же я тебе больше нравлюсь?

— Теперешняя, — не покривив душой, решил Кузьмин. — Там ты злая. —

Он оглянулся на нее, боясь, что обидел.

Но она улыбалась.

— Свет ты мой ясный, — чистым голосом сказала она.

В темноте, в слабом свете лампады, дождавшись, когда она отмолится, он

спросил с антресоли, где спал:

— Крестна, ты думаешь — бог есть?

И после долгого молчания, когда Кузьмин уже почти перестал дышать,

дожидаясь ответа, готовый извиниться, она ответила:

— У тех, для кого свой крест тяжел, он есть.

Он подобрал на улице мокрого, грязного котенка. Обезумевший от ужаса

перед катящейся мимо рычащей громадой машин, беззвучно разевающий

маленькую беззубую пасть, горбя спину, котенок попятился от присевшего

на корточки Кузьмина к стене, под струю из водосточной трубы. «Что, брат?

— спросил Кузьмин. — Маму потерял? Пошли к нам жить?» Всей квартирой

кота назвали Васькой. (Через год летом в деревне он исчез. И странно —

долгие годы Кузьмин помнил о нем, пока что-то не подсказало ему, что

Васьки уже нет. Но то была уже иная, другая жизнь.)

Он опять стал много читать.

По воскресеньям, получив деньги на дорогу, он ехал в центр, гордо

предъявлял офицеру читательский билет и проходил за ограду, шел мимо

очереди в Мавзолей, в юношеский филиал Исторической библиотеки. Там, в

недетской тишине, в высоком сумрачном зале уважительные,

неторопливые библиотекарши выискивали для него вытребованные книги,

и, устроившись поудобнее, он склонял над ними голову. От книги он хотел

совсем немного — чтобы она не повторяла известного ему, и как правило, у

такой книги было странное какое-то, вневременное название. Мир

действительно был неисчерпаем, но не было в нем места для Кузьмина.

Однажды, утомившись и соскучившись над медленно разматываемой

историей, он поднял голову и напротив себя увидел белобрысого Алешку

Галкина, с которым познакомился в пионерском лагере, вступившись за

него перед Косым. (Косой мордовал всех подряд, особенно безошибочно

находя паникеров. Кузьмин, вышколенный в дворовых драках старого

шумного дома, коротко двинул Косого в ухо и, вывернув ему карманы,

вернул Алешке ножичек. Остальную добычу он сунул себе в карман, чем

сильно разочаровал Алешку. И теперь Алешка несколько свысока

разговаривал с Кузьминым.) Кузьмин соврал, что им по дороге, они

разговорились, и после нескольких встреч в библиотеке Алешка ввел

Кузьмина в свой дом. Вот тогда и началась эта дружба с Галкиным-старшим,

В. А.

Кузьмину сразу же понравилась привычка В. А. гримасничать, щурить

правый глаз, задавая ехидные вопросы.

Маленький, плешивый, В. А. стремительно двигался по квартире,

оставляя за собой следы беспорядка — раскрытые книги, передвинутые с

места на место стулья, папиросный пепел. Если его монолог затягивался, то

постепенно на столе вырастали завалы книг — цитируемых, оспариваемых

или просто взятых на всякий случай.

.. . Были тихие воскресные вечера за накрытым скатертью столом под

шелковым, в те годы уже вышедшим из моды абажуром с бахромой, с чаем,

неутомительными разговорами. Были дивные рассказы в лицах — о гениях

интуиции, их видениях и миражах, об озарениях, нелепых ошибках и пустых

капризах, слепых заблуждениях, о высоте помыслов и убогости средств —

из уст бескорыстного человека, теперь работающего на тихой должности,

спрятавшегося сейчас от напасти и наветов на нелюбимой работе, человека

невыговорившегося и тайно надорвавшегося. «Гений популяризации», —

отзовется когда-нибудь о нем Кузьмин.

Если бы не долговязый, скептически настроенный ко всему на свете

Алешка (из отцовского уголка на диване зло и ехидно комментирующий

рассказы В. А.), если бы не откровенное любопытство его мамы к

подробностям жизни генеральской семьи Кузьминых, сконфуженно

обрываемое В. А., если бы не тень неуважительности в их отношении к В. А .,

то дом Галкиных стал бы для Кузьмина незамутненным источником.

Общаясь с В. А., он узнал всю меру своего невежества и безмятежно

принял это к сведению. Но пришло время, и лучший в мире слушатель стал

задавать вопросы, и их опережающая рассказ дальновидность поразила В. А.

Он осторожно подсунул Кузьмину давние работы отечественных генетиков:

полуфантастические, масштабные, они будили воображение, переступая

через скучные мелкие факты, недоказуемость некоторых положений.

Кузьмина поразил рассказ В. А. о Кольцове. В . А. работал с ним и

объяснил грузного человека, сумрачно косящегося на тихую лабораторную

возню, человека с чудовищной интуицией, заменяющей ему и электронный

микроскоп и биохимическую лабораторию.

Не ведая робости, Кузьмин спрашивал в который раз:

— Акакжеэтоонделал?

У В. А. начинало пылать лицо, потел нос, он метался по комнате под

ожидающим взглядом Кузьмина, он пытался что-то объяснить, но рано или

поздно ему приходилось выдавливать из себя:

— Это талант...

Кузьмин отмахивался:

— Нет, как он это делал?

— Андрюша, есть выражение: «Ученый — это тот, у кого не руки

чешутся, а мозги», — понимаете?

Кузьмин не понимал. Кузьмин снимал газетную обертку с возвращаемой

книги, устраивался на стуле и начинал задавать вопросы.

Очень скоро В. А. почувствовал царапающую хватку еще молочных зубов

Кузьмина, и поразительная легкость, восприимчивость с которой Кузьмин в

споре усваивал труднейшие умозрительные доказательства, удивили его,

многоопытного.

Затем, случилось, он однажды перебил Кузьмина. «Этого не может быть,

Андрюша», — сказал он твердо, как в былые времена, председательствуя

где-нибудь на семинаре. И на него, истребляя все возражения, обрушилось

доказательство, которое, он знал, играючи было рождено сейчас, в эту

минуту. В А . откинулся на спинку стула, пряча растерянное лицо в тени.

Алешка засмеялся, жмурясь от

удовольствия, и, покраснев, В. А .

потребовал, чтобы он замолчал.

В. А. попросил: «Объясните мне

все от начала до конца,

Андрюша!»

И Кузьмин развернул перед

ним поразительно гармоничную

картину устройства своего мира,

мира, в котором не было места

заданности.

Со смущением и тихим

восторгом, как перед ненароком

открывшейся наготой

совершенства, в отдельных

фрагментах этой картины В. А. с

изумлением узнал уже раньше

рожденные, но ныне

объявленные еретическими

идеи; недоступные для

ознакомления, преданные

анафеме, они вдруг стихийно

рождались вновь.

Но главное было в

диалектичности, естественности,

с которой Кузьмин объяснял

живой мир: «Не он, а мы

случайны! Какой великий дан

нам шанс!..»

В. А. перевел разговор на

другую тему, и мальчишки уже

дурачились, а он сел на диван,

закрылся от них газетой, и по

нему ударила вторая волна — он

испугался. Испугался, что это

чудо, искра задохнется. В

следующий приход Кузьмина он

попытался расспросить его о

доме — и встретил отпор. Он угадал причину и, полный сочувствия,

навсегда отступился от расспросов.

Он принял на себя добровольное бремя: охранить, напитать искру,

вздуть пламя...

— Таких книг, дорогой, еще нет, — все чаще стал отвечать он Кузьмину.

— Вот статейку из «Нейчер», свеженькую, я бы мог вам дать. Но ведь вы

английский язык не уважаете, не? — Он насмешливо улыбался.

А Кузьмина поражало иногда топтание В. А . на очевидностях, иногда В. А.

рассказывал ему вещи, о которых он, Кузьмин, как будто раньше слышал.

Однажды они поссорились. В. А. крикнул ему: «Много на себя берете,

Андрюша! Ведь вы даже не дилетант! Как вы можете спорить!» Алешка из

уголка подал реплику: «Не кричи! Сам говорил, что у него...» В. А . замахал на

Алешку руками.

Безошибочно угадав, В. А. открыл Кузьмину Баха и Бетховена и,

деликатно промолчав всю обратную дорогу с концерта, был вознагражден

трудным «Спасибо!».

Ему же он открыл тайное тайных: дал изданную в 1922 году на

шершавой желтой бумаге тетрадочку: «Опрокину мир, разломлю луну!

Разбужу грозу, молнией сгорю!» — и, смущаясь, выслушал вежливые

комплименты. «Ни черта вы в стихах не понимаете, Андрюша!» — сказал он,

странно досадуя на то, что Кузьмин не может, не станет его изначальной

копией.

Однажды вечером Алешка прибежал к Кузьмину домой: «Пошли скорей!

Отец зовет!» Была зима, но они бежали всю дорогу, не обращая внимания на

соблазнительные сугробы и накатанные ледяные дорожки. Алешка бежал

очень быстро и все время оглядывался на Кузьмина.

Еще в прихожей Кузьмин почувствовал знакомый запах валерьянки. В. А.

лежал на диване, лицом к стене. Узнав Кузьмина по шагам, он просто ткнул

рукой в сторону стола.

— Доказали! — сказал он. — Всё доказали! Запоминайте, миленький:

Уотсон и Криг. Доказали спиральную структуру ДНК.

— Спираль! — ахнул Кузьмин.

— Конечно же! — взмолился В. А. — Экономично, компактно и чудо как

просто. А знаете ли вы, миленький, — взревел он, усаживаясь на диване, —

знаете ли вы, что еще лет двадцать назад на обыкновенном семинаре

Кольцов так и сказал — и о радикалах и о нелинейной структуре!.. Боже

мой, опоздали мы, Андрюшенька!.. Дайте мне папиросы!! — скомандовал он

домашним. — Это же бред! Держать в руках ключи к ядру клетки и

получить за это по рукам! Андрюша, миленький! Если — тебе! — когда-

нибудь! — примерещится что-нибудь такое-этакое! — не болтай попусту!

Доказывай! Не спорь! Работай! Пусть все эти штукари, чиновные рожи

говорят, что ты сумасшедший! Что ты не материалист! Что ты не читал

того-то и сего-то! Плюй!! С Ивана Великого! Доказывай!.. Да дайте же мне,

наконец, папиросы! — другим тоном попросил он, и Кузьмин разыскал их на

подоконнике.

— Слушайте! — сказал В. А. — Русская наука всегда — со времен

Ломоносова! — была на узловых проблемах. Мы же великие! Мы же от

громадности своей только глобальными темами и занимаемся, мы же

фантазеры! Вот так — с мелком, по досточке — какую гипотезу родили! А

чтоб проверить — ни-ни! Спорить — будем, но доказывать — мы гордые, не

станем! Ах, Кольцов, Кольцов!.. — В . А. закурил, обвел их всех, сидящих у

дивана, обиженным взглядом и приказал Кузьмину: — Идите на кухню и

читайте — я журнал на работе украл, завтра он по рукам пойдет, потом его

не сыщешь. Дайте ему чаю!!

В первом часу ночи, когда Кузьмин, пришептывая губами, разбирал

последнюю страницу труднейшего английского текста, В. А. вышел к нему

на кухню, отобрал журнал, перевел последние абзацы и проводил до дома.

— Запомни этот день, — после долгого молчания обронил он. —

Началось! Взяли бога за бороду!..

— Алешин папа заболел? — спросила Крестна.

— Да, — сказал Кузьмин, валясь на кровать. — А хуже всего, что теперь

ему не поможешь. Сердце у него болит.

— Спи, родной, — попросила Крестна. — Сердце много стерпеть может.

2

Как обычно, весной он становился беспокоен.

Прибывающий на улицы свежий возбуждающий воздух и какой-то

резкий свет, дрожащее в небе солнце, давняя детская тревога, случалось,

тянули его за двери, но чаще он вдруг испытывал острейшее безотчетное

чувство счастья и тогда стремился к уединению. Изо дня в день что-то

росло в нем, не сообразуясь со вчерашними планами и сегодняшними

заботами, и бродило, вызывая смену настроений. Последней школьной

весной Кузьмин повадился лазить через низенькую стену Монастырского

сада — прибольничного парка — и однажды увидел Мишку-одноклассника,

мелькнувшего в окнах заброшенного корпуса.

Мишка страстно искал клад. Он планомерно и настойчиво изучал весь

этот трехэтажный пузатый корпус, начиная от сырого подвала, а Кузьмин,

покопавшись немного вместе с ним в хламе, поднялся на чердак этого

скелета, в свое время бывшего монастырским приютом, гостиницей,

учрежденческим корпусом, жилым домом.

Ветер нанес на чердачный песок тонкий слой земли, и у

растрескивающихся стен уже укоренились тонкие деревца; жесткая

высокая трава росла под открытым небом, и какие-то лишайники ютились

в сырых углах. Сгнившие тряпки, сломанные стулья, проржавевший и

рассыпающийся остов дивана лежали в мало-мальски прикрытых углах, а

все открытое пространство было обжито неприхотливой жизнью — травой,

деревцами, злой короткой крапивой, жирующей на прахе материи.

Он с удовольствием познавал, что по освоенному травой песку можно

смело шагать, твердо ставить ногу, а под сыроватой голью трещат

перекрытия, и вся ближняя поверхность приходит потом в шероховатое

движение. Чтобы слышать этот, казалось, непереставаемый шорох, он

ложился на песок и внимал; над ним текло небо с ватными клочками

облаков, под ним, покачиваясь, вращалась земля, и, если раскинуть руки,

при замирающих ударах сердца приходило освобождение: он воспарял над

собственным телом. Сначала отрешенность возникала на мгновения (он с

испугом и восторгом возвращался из нее), но ледяная ясность мышления

манила, и он повторял эти опыты до бесконечности.

Мишка, разочарованный неудачей — он верил, этот невысокий толстун,

обрастающий диким черным волосом, что монахи спрятали где-нибудь

здесь камешки и монетки, — поднялся из глубины подвала на крышу и все

так же упорно стал простукивать киянкой печные трубы, кирпичные стены.

В одной из труб он вскрыл пустую нишу. Когда свет нырнул в нее,

ограниченную первозданно розовыми кирпичами, Мишка долго

бессмысленно разглядывал что-то в ее глубине, а потом со вздохом сел на

песок.

— Чего разлегся? — буркнул он. — Не надеешься, что ли?

— Неинтересно стало, — лениво сказал Кузьмин. — Ну его, клад этот! На

фига тебе деньги, Мишк?

Мишка недоверчиво и даже как-то обиженно посмотрел на Кузьмина.

— Придуриваешься? — Он насупленно оглядел Кузьмина. — Для жизни.

К морю, например, съездить. Одеться вот, как ты. У меня папаша не

генерал...

— Ты давай папаш не трогай, — предостерег его Кузьмин. И, помолчав,

сказал: — На такую жизнь и заработать можно.

— Ага! — Мишка сплюнул. — У родоваться!

— Если клад не найдешь, будешь ведь уродоваться?

— Как все, — угрюмо согласился Мишка. — Не повезет — я на север от

папаши смотаюсь.

— Мишк! — сказал Кузьмин, начиная хихикать. — Я, наверное, дурак —

мне денег совсем не хочется... Знаешь, Крестна рассказывала — и деньги у

нее были и удовольствия всякие, а счастья не было, одни хлопоты.

— Счастье в труде, да? Это мы учили!

— Ну,авчем?

— В достатке, уважении, — объявил Мишка. — Ну, в личной жизни...

— Каком, чьем уважении? — спросил Кузьмин. Ему и в голову не

приходило, что насупленный Мишка все так точно знает.

— Чего ты привязался? Ну, самоуважении — подходит? — сказал тогда

Мишка и еще потратил много лет, работая тяжело и яростно, дозревая до

этого смысла.

Они приняли в свою компанию Алешку — в качестве эксперта-историка,

— и тот, весьма начитанный, указал им места в парке, где следовало бы

покопать. Кузьмин нахохотался до слез, слушая деловой разговор своих

компаньонов — так серьезны они были, так рассудительны.

Вечерами, после того, как больных загоняли в палаты, засидевшихся

картежников, а то и замершую в укромном уголке парочку спугивала

компания деловитых молодых людей с лопатами в руках. Во время этих

сельскохозяйственных работ Кузьмин попробовал впервые вино

(инициатива Мишки) и табак (Алешка уже покуривал).

Они много спорили — заканчивался десятый класс, двое собирались

поступать в институты, — лениво ковыряясь лопатами в тяжелой, сырой

земле, дурачились. Алешка до икоты боялся вкрадчивых вечерних шорохов

и, когда копать и куролесить надоедало, рассказывал им жуткие истории, а

они, переглядываясь, шуршали ветками за своими спинами, попугивали его.

Иногда Алешка читал им свои стихи, и завороженный Мишка и

притихший Кузьмин были первой его аудиторией.

О, предначертанность случая!

Однажды Мишкина лопата странно скребнула в земле. Они бросили свои

шуточки и принялись копать всерьез. Обнажилась округлая стенка бочонка.

Ручками лопат они стучали по ней, вызывая глухой звук. Они оглядывались,

начали суетиться. Шепотом поспорили — монастырская казна или

монастырское винцо?

Уже смеркалось, и они заспешили: подкопав бочонок, откатили его в

сторону, заметили, переглядываясь, что внутри него что-то

перекатывается.

— Дубовый! — быстро ощупывая бочонок, сообщил им Мишка. —

Солидно заховали. Значится, так, как договорились: мне — половина, вам —

другая!

— Д-давай открывай, — заикаясь, бормотал Алешка. — Торце-вой обруч

сним-ай, дурак.

Им пришлось выламывать дно. В темноте в узкую щель разбитого дна

ничего не было видно; они толкались вокруг бочонка, руки их суетились.

— Ну-ка, Леха, снимай куртку, постели — я на нее добро вывалю, —

распорядился потеющий Мишка.

Алешка подчинился; втянув голову в плечи и подавшись вперед, он

зябко обхватил себя руками. Ноги у него дрожали.

Мишка перевернул бочонок, и что-то, стукаясь о стенки, высыпалось.

Сгрудившись, все трое сели на корточки перед бочонком, и Мишка

осторожно отвалил его.

— О-о -о! — схватился за щеки Алешка и, опрокинув Кузьмина, сиганув

через него, высоко подпрыгивая, ринулся в сторону, прямо на освещенные

аллеи парка, навстречу переполошенному собачьему лаю. Было слышно, как

он икает, ломясь через кусты.

Воспоминание о выражении Мишкиного лица в ту минуту всю жизнь

вызывало хохот у Кузьмина.

— Атанда! — на карачках отползая, шепнул Мишка. Он кинулся к

монастырской стене.

На коричневой подкладке Алешкиной курточки белели разъятые

косточки детского скелетика, а поодаль — маленький череп.

Кузьмин, сначала тоже подавшийся в сторону, еще посидел над ними,

ожидая возвращения ребят, а потом, все сильнее разбираемый смехом,

пошел домой. За чаем (по обычаю, все жильцы вечером собирались на кухне

— пит ь чай) Кузьмин прыскал, и пьяненький дядя Ваня, распаренно-

красный, чисто выбритый по случаю пенсии, ласково ему кивал, и Кузьмин

уже совсем было собрался рассказать им эту смешную историю, но Крестна,

царившая за столом, взглядом пресекала его попытки.

— Тот пьяный, хоть и старый, а ты как себя вел! — отчитала она

Кузьмина в комнате. — Что за пересмешки!

— Слушай, Крестна... — хих икая, начинал в который раз Кузьмин.

Наконец ему удалось рассказать ей.

— Ох, дураки! — закачала она головой. — Монастырь-то был женский,

захудалый! Ослушниц там держали! Косточки-то хоть зарыли? Отведешь

меня завтра.

Она разбудила Кузьмина чуть свет, перелезла вместе с ним через стену.

Оглядев разорение, озабоченно покачала головой.

Она встала у ямы на колени, сложила на ее дне косточки, подкатила к

ним черепочек. Потом бросила в яму горсть сырой глины и выжидательно

посмотрела на Кузьмина. Он бросил на косточки горсть земли, и в нем что-

то изменилось.

— Засыпай, — сказала Крестна.

Кузьмин взялся было за лопату, но происшедшая в нем перемена

подтолкнула его, и он стал глину ссыпать в яму руками.

— Засыпь ровней и дерном прикрой, — настояла Крестна. — Чтобы

больше его никто не беспокоил. — Она встряхнула Алешкину курточку и

подала ее Кузьмину. — Ну, иди!

Кузьмин отошел и услышал, как Крестна сказала: «Ну, прощай!» —

поклонилась и пошла к стене. У самой стены они оглянулись.

— Вот матери бывают! — высказался дома Кузьмин. — Людоедки!

— Ей воздалось, Андрюша, — шепнула Крестна.

— От кого же это? Может быть, от бога?

— От людей, от совести... Назови это так.

— Так не бывает, — зло сказал Кузьмин. — Такие люди не меняются. Это

не люди вообще-то.

— А я? — Крестна подняла на него полные боли, с проступившими

слезами глаза. — Какая я, Андрюша?

— Ты? — изумился Кузьмин.

— Я обманула первого своего мужа, Николая Ивановича, и он

застрелился. — Она говорила это и все выпрямлялась, поднимала голову,

становилась огромной, а он, Кузьмин, — все меньше и меньше. — Да,

Андрюша. А в день моей второй свадьбы умерла Лялечка — поперхнулась

наперстком. — Крестна судорожно вздохнула. — А того мужа я бросила в

восемнадцатом году... И он умер в тюрьме, от сердечного приступа...

Кузьмин с вытаращенными глазами затряс головой.

— Неправда, Крестна! — останавливая ее, сказал он.

— Это было, миленький мой. Не бойся правды обо мне. Но посмотри на

меня — разве это живое лицо? — Она потрогала, как чужие, лоб, щеки и

губы. — Я их не чувствую — их нет... Прости меня! И пойми: все плохое

делается от головы, а хорошее — от сердца. Живи сердцем!

Кузьмин не понимал ее. Из-под него выбили опору, и он висел над

землей, и не за что было схватиться.

Он подошел к Крестне, уперся лбом в жесткое ее плечо.

— Какая страшная штука жизнь! — решил он, помолчав.

— Только когда оглядываешься, — тихо возразила Крестна. — Люби

меня по-прежнему, Андрюшенька! — сказала она, всматриваясь в его лицо.

— Я тобой свою душу спасаю.

— Я люблю тебя, — ответил Кузьмин. И она прижалась к нему лицом. —

Выпей валерьянки, — заволновался он, — сердце болит, да?

— Не волнуйся, — отстраняясь, сказала Крестна. — У меня сердце

крепкое. Мне еще тебя выводить в люди надо. А человек живет, пока что-то

не сносится: душа или тело. Дело держит человека, душу ему укрепляет. —

Она приклонила к нему голову. — Тебе в школу пора, — напомнила она, с

любовью оглядывая его, и понаблюдала, как он собирается.

Он ушел, а она прилегла отдохнуть. Закрыла глаза и вспомнила тот

жаркий летний вечер, почти ночь; затемненный город, глухую тишину

пустых улиц, свою слабость и облегчающие слезы в живой теплоте храма,

общего горя и общей молитвы. В тот день она получила повестку-похоронку

на третьего своего мужа, но было много работы, она печатала до спазма в

пальцах, и внимательный начальник канцелярии отпустил наконец ее

отоспаться и выплакаться. Город, куда она попала с эвакуированным

наркоматом, был мал, жили в тесноте, раздражающей ее, и, придя к себе

«домой», слушая тихий плач детей соседки, она припомнила недавний

рассказ знакомого о хворающем сыне племянницы. Ей представилось, что

он так же скулит, но тут же поняла, что дети плачут вместе с матерью-

вдовой, и, взвинченная этой всей безысходностью, она кинулась на улицу,

на работу, но, не дойдя до нее квартала, свернула, вошла за ограду церкви. В

храме она пробыла до утра, отходя и согреваясь проступившими наконец-то

слезами. С того дня лицо у нее стало меняться. На службе к этому долго не

могли привыкнуть — она чувствовала на себе удивленные взгляды бывших

поклонников, и у нее иногда, против воли, появлялась на губах улыбка —

они казались ей, старухе, детьми. Их удивление прошло, странно сочетаясь с

испугом и настороженностью, когда она сдала в банк прежде сберегаемые и

тщательно запрятанные драгоценности — подарки второго мужа, «цацки».

Когда она вспоминала о том лете, у нее начинала кружиться голова.

Сейчас она встала, оправила постель и пошла на кухню — надо было

готовить обед.

— Извини, Анна Петровна, — сказал дядя Ваня, — за вчерашнее.

Фронтовики собрались, ну и... Андрюша...

— Андрюша своему делу смеялся, — успокоила его Крестна.

3

Приближались выпускные экзамены и конкурс в институт, а на тумбочке

у Крестниной кровати в английском, тонком, с подкладкой конверте лежало

письмо, в котором впервые за эти годы четким мелким почерком отец

обратился к Кузьмину.

Почти три года Кузьмин писал родителям поздравления к праздникам и

дням рождения, трафаретно сообщая об отметках, благодаря за подарки. А

Крестна округлыми буквами дописывала короткие письма, дважды в год

отсылая им фотографии Кузьмина. В ответ шли наставительные письма,

изредка, с оказией, они получали посылки с вещами — пальто, костюмами,

обувью. Все эти вещи всегда были впору, потому что на обороте

фотографии Крестна указывала рост и размер обуви Кузьмина.

И теперь, круша привычную жизнь, с папиросной бумаги он услышал

громкий голос отца: «Дорогой Андрей! Все эти годы я не имел повода

упрекнуть тебя, так как ты сознательно относился к своим обязанностям и

сильно подтянулся в смысле учебы. Надеюсь, что теперь ты не тот

равнодушный мальчик, которого мы с мамой со страхом и болью оставили

на Родине.

Думаю, что аттестат зрелости у тебя будет посредственным, и это почти

не оставляет тебе шансов для поступления в серьезный институт. Это

расплата за легкомыслие и недисциплинированность, которые ты проявлял

раньше. Анна Петровна сообщила нам, что благодаря знакомству с

биологом ты выбрал медицинский институт. Это огорчает меня.

Я всегда чувствовал глубокое уважение к медикам, ты много раз слышал

о том, что во время Великой Отечественной войны они спасли мне жизнь.

Это дает мне право, помимо родительского долга, сказать, что у тебя, к

сожалению, нет качеств, которые позволят стать тебе настоящим врачом:

усидчивости, упорства, воли, чувства ответственности. Я пишу об этом,

потому что чувствую себя в ответе за твой правильный выбор жизненного

пути.

Я хотел и сейчас хочу, чтобы ты знал — только армия может помочь

слабовольным людям. В армии, где сама структура пронизана дисциплиной,

человек неглупый обязательно обретает чувство собственного достоинства,

так как обязательно находит свое место, как говорится, в общем строю.

Подумай обо всем этом, Андрей, и, прошу тебя, ответь мне, несмотря на

свою занятость, хотя бы коротко.

Крепко целую. Передай мою благодарность и пожелания здоровья Анне

Петровне. Твой папа».

Письмо, адресованное лично ему и прочитанное сначала им, а потом

Крестной, лежало на тумбочке, нарушая привычный порядок.

— Зачем ты написала им? — недовольный, спросил он Крестну.

— А чего же прятаться? Ты решил — держи ответ.

Он все тянул с ответом, как вдруг пришла телеграмма — мама и

Николашка возвращались домой.

.. . Сломали на знакомой двери рассохшиеся печати, он вошел в как бы

уменьшившуюся квартирку; он узнал, казалось, позабытый запах родного

дома.

Крестна мыла окна; Кузьмин безошибочно расставил мебель, снял

наволочку, жесткую и желтую, с люстры, и вечером, когда ее зажгли, чтобы

попить чай на дорогу, он оказался почти дома, перенесясь на три года назад,

в невозможное, оцепенелое время.

Загудел тихо лифт, поднимая кого-то к ним на этаж, и знакомый озноб

пробежал по его плечам. Он, кажется, побледнел, и Крестна заметила это.

— Тесно здесь будет, — сказала она.

— Можно я у тебя жить буду? — не глядя на нее, спросил Кузьмин.

— Хорошо, — отозвалась Крестна и отвернулась.

Он поразился тому, какая у него красивая мать.

— Войдем в купе, — сказала мама, и быстрые слезы в ее прекрасных

глазах исчезли.

Они сели на мягкие диваны и молчали, любовно переглядываясь.

— Ты совсем не изменилась, Крестна! — улыбнулась мама. — Даже

помолодела.

Крестна отмахнулась:

— Вот ты, Ниночка, прямо настоящей дамой стала. — Говорила она это

одобрительно и любовалась мамой. — Коля-то большой какой!

— У меня часы есть! — сказал пригоженький Николашка. — И тебе

купили, — сообщил он, сидя напротив Кузьмина и разглядывая его, как

будто зная про него что-то особенное.

— Посиди спокойно, Коля! — строго сказала мама. — Как твои экзамены,

Андрюшенька? — Она смотрела на Кузьмина, и ему казалось — гладила

рукой по лицу.

— Нормально, — прокашлявшись, ответил Кузьмин. — Четыре, четыре.

У мамы были новые, нерешительно округлые жесты. Он поразился

мягкому, ласкающему движению руки, когда она взяла сумочку, длинный

цветной зонтик, поправила завиток волос над нежным ушком. От нее чуждо

пахло, она была новой. Он опять удивился, поняв, что эта красивая женщина

— его мама.

Едва вошли в квартиру (мама радостно и как-то растерянно огляделась в

комнате, провела-погладила рукой сервант), как Николашка потребовал

еды. Кузьмин повел его мыть руки.

— А где ванна? — плаксиво спросил Николашка.

— Нет у нас ванны.

— Где же ты моешься? — приготовляясь зареветь, спросил он.

— В бане.

— В сауне? — поморщился Николашка. — Я не люблю сауну, а папа

любит, но ему нельзя. А кто тебе спинку трет?

— Дядя Ваня, — улыбнулся Кузьмин.

— Кто это — дядя Ваня, твой папа?

— Смотри, рукава намочил, балда, — сказал Кузьмин.

Он чинно сидел за столом, деликатно, по кусочку, без хлеба сглатывал

неведомой нежности колбасу, смаковал крепчайший кофе. Рядом с чашкой,

в нетерпеливо и неаккуратно надорванной упаковке лежали пластинки

жевательной резинки, и он косился на них. Взять ее он решился только

после того, как Николашка, намусорив, заявил, что он сыт, и потребовал

конфет. Мама, слегка нахмурясь, протянула Николашке упаковку, а потом,

спохватившись, предложила ее и Кузьмину. Потом Кузьмина отправили

укладывать Николашку спать в альков за портьерой, на родительской

кровати под голубым одеялом.

— А пижама?

— Поспи сегодня без пижамки, Коленька, — отозвалась мама. — К уда она

запропастилась?

Мама рылась в распахнутых чемоданах.

Николашка притворно захныкал.

— А ну, давай спи, — шепотом сказал Кузьмин. — Не то щелбан

заработаешь!

Николашка прикрыл один глаз, выложил ручки, пай-мальчик, на одеяло,

но хитрил. Кузьмин угрожающе выпятил подбородок. Тогда Николашка

что-то очень быстро сказал ему по-английски и замер, с испугом и

интересом ожидая реакцию.

— Спи, иностранец! — сказал Кузьмин и, отвернувшись, еще долго

улыбался.

Когда Николашкин нос уткнулся в подушку, полуоткрылся рот, лицо

потеряло капризное выражение, Кузьмин вышел в комнату.

Мама и Крестна с удовольствием, молча, рылись в чемоданах, извлекая

из них массу красивых вещей. «Все для тебя!» — довольным голосом

сказала мама, и Кузьмин, повинуясь странному чувству, попытался

благодарно ее поцеловать. С удовольствием он надел лишь тяжелые часы;

весь остальной гардероб смутил его изобилием.

«Что бы почувствовал Мишка, успокоение?» — подумал он.

Самоутверждающий вид — оценил он себя, глядя в зеркало, однако мама и

Крестна находили, что он очень хорош. Они занялись какими-то воздушно-

легкими женскими вещами, а он сел в угол дивана и стал листать кипу

журналов, привезенных мамой.

Там было много боевой техники. Со вкусом снятая, она вызывала

восхищение своим законченным видом: в танках ощущались тяжесть и

ломовая сила, в самолетах — коварная стремительность, а ракеты едва

удерживались на стартовых площадках. В статьях, помеченных отцом, были

угрозы, хвастовство, насмешка.

— Там интересно жить? — спросил Кузьмин, листая журнал мод.

— Нашим — очень трудно, — отозвалась мама, перебирая какие-то

свертки в чемодане. — С умасшедший мир. Для них войны как будто и не

было... Несутся без оглядки куда-то... — Лицо у мамы было озабоченным —

она не могла что-то отыскать в чемодане.

— А как Вася? — негромко и как бы между прочим спросила Крестна.

— Он подал рапорт о возвращении, — рассказывала мама. — Очень

устал. И еще... —Мама строго и внимательно посмотрела на Крестну и

Кузьмина. — Он считает, что его место здесь, дома — там забыли весь

пережитый ужас, опять лезут на рожон. Ну, а папа, — сказала она Кузьмину,

откладывая какую-то вещь, — ты ведь знаешь, Андрюша, — человек долга.

Он не идет с совестью на компромиссы.

— Что, может быть война? — тихо спросила Крестна. У нее было очень

напряженное лицо, в наступившей тишине заметил Кузьмин. — Ведь

прошло всего одиннадцать лет!

— Как папа жалеет, что ты не хочешь стать офицером! — сказала мама со

вздохом. — Но вот в этом — весь он. — Она протянула Кузьмину тяжелый

сверток — «Биологию» Вилли. На суперобложке отец написал: «Желаю — с

полной самоотдачей и без жалости к себе».

— Вот тебе мой отчет, — сказала Крестна маме, доставая из своей сумки

толстую тетрадь, в которой все это время она вела бухгалтерию.

— Какой отчет, Крестна! — Мама оттолкнула от себя тетрадку. —

Сколько ты для меня сделала!.. Как мне тебя отблагодарить!..

— Ну, обживайтесь, — сказала раскрасневшаяся Крестна, пряча тетрадь

обратно в сумку. — Пойдем мы с Андрюшей... Пусть у меня поживет, а ты

пока устраивайся, Ниночка.

Мама растерянно оглянулась на Кузьмина:

— Как же так?

— Ему ж заниматься нужно, — тихо сказала Крестна.

— Я каждый день к тебе приходить буду! — сказал смущенный Кузьмин.

— Так... неловко... — Мама смотрела на него, на Крестну. — Только пока

экзамены, да?

Дома Крестна сразу же стала развешивать их обновы в своем большом

шкафу — каждую вещь она еще раз ощупывала, оглаживала — и, покончив с

этим, села, довольно улыбнувшись Кузьмину:

— Что, хорошая книга?

— М-м -м! — Кузьмин помотал головой, не отрываясь от текста.

К маме он приходил после каждого экзамена; иногда гулял с

Николашкой во дворе, вводя хныкалку в традиционно спаянный коллектив

бывшего своего мира. А мама была озабочена ремонтом, оформлением

документов, Николашкой; Кузьмин все сильнее любил ее, совсем

незнакомую, ничем не напоминающую прежнюю тихую, молчаливую, но

такую родную маму. Теперь почему-то он не мог вернуть ей маленькую

записочку, подобранную им с пола, когда он расставлял мебель: «28

сентября. Поезд No 129, путь 6, вагон 9. В 13.40 . Сказать про горло у Андр.»,

— последнее, что мама написала перед отъездом.

Потом мама и Николашка уехали на юг, а Кузьмин, беззаботно

наплясавшись на выпускном вечере, подал документы в медицинский

институт, прилично сдал экзамены и был принят.

Отец приехал, когда Кузьмин уже веселился на зимних каникулах в

спортлагере, и встретились они не сразу.

4

В ответ на мою просьбу профессор Ю. Ф. Лужин написал: «Студенческий

научный кружок нашей кафедры в те годы особой любовью студентов не

пользовался... Тем более было неординарно, что в кружок пришел

второкурсник, изменив кружку при кафедре патологической физиологии,

увлечению второкурсников.

Руководя кружком (я был доцентом), я следовал правилу развивать

способности студентов к самостоятельному поиску, ограничивая, впрочем,

тематику кругом интересов кафедры.

Проблема биологических стимуляторов и их воздействия на

человеческий организм не была научной темой кафедры, и, к слову сказать,

широких исследований по ней не проводилось ни у нас, ни за рубежом. По-

видимому, за массой дел я выпустил Кузьмина из виду, а потом, часто видя

его работающим вместе с ассистентом кафедры Тишиным Б. Б . (ныне

профессором, зам. директора института фармакологии), решил, что они

проводят одно из тех крупных экспериментальных исследований, которые

создали имя уважаемому Б. Б . Тишину. В тот период Кузьмин как-то

отдалился от кружка, перестал посещать его заседания. Поэтому, когда в

октябре 1961 года (я восстановил это по архиву кружка) Кузьмин

предложил мне заслушать материалы его трехлетней работы, я, как

говорится, «ухватился» за это предложение — зная наверное, что речь идет

о фрагменте из работы Б. Б . Тишина. По этой же причине я не потребовал

предварительного представления текста доклада.

Предупредив руководителя кафедры — покойного академика АН СССР

Агеева А. С . — и сотрудников о том, что, вероятно, будет интересный

доклад, я постарался придать тому заседанию несколько официальную

обстановку. Помню, что мы заняли не ассистентскую, а учебную комнату...

Кузьмин был как-то особенно тщательно одет и сильно волновался.

Помнится, что я обратил внимание на его горящие уши и сказал что-то

вроде: «А мы вас за них еще и не трепали!»

Он отказался от привычных в те годы иллюстраций в виде таблиц, а

использовал диапроектор (в чем сказалось, на мой взгляд, уже тогда его

умение пользоваться наиболее эффективными методами работы). Кузьмин

вызвал удивление и смех аудитории, испросив час времени для доклада...»

Академик еще что-то закруглял в своем вступительном слове, а у него,

Кузьмина, уже запылало лицо и глухо забилось сердце. Он перешел к

экрану, взял холодными пальцами навязанную ему Лужиным указку и,

сдерживая себя, будто со стороны слыша свой утончившийся голос,

медленно и громко сказал ключевую фразу, эпиграф, неуместный в этой

аудитории: «По своему действию биостимуляторы напоминают эффект

живой воды, не оставляя, как и она, органических следов своего

присутствия».

Краем глаза он увидел, как взметнулись брови академика, поймал его

удивленный взгляд и, отвлекаясь от всего этого, глубоко вздохнув, начал

доклад.

Сначала он сухо изложил им содержание таблиц. Он рассказывал им

удивительные вещи, великим тщанием добытые будничными вечерами,

каникулярными днями; рассказывал им, как сказку, как историю чужих

находок и заблуждений, о связях отдельных фактов, об их грозном

невидимом значении, и, загоревшись, уже открыто пылая лицом, потеряв

над собой контроль и становясь от этого красноречивее и убедительней, не

следя за их реакцией, он все сильнее и сильнее убеждался в верности

самостоятельно складывающейся концепции. Сейчас, проверяя на слух уже

давно про себя подозреваемую истину, он вдруг увидел, именно в эту

минуту ощутил ее гармоничность, естественность и, главное, громадность,

узрел ранее не замеченные им связи собственной концепции с другими,

казалось, необъяснимыми фактами. В эту минуту он готов был крикнуть:

«Это истина!»...

.. . Уже в конце первого курса Кузьмин понял, что учеба превратится в

тоскливую зубрежку, если он не приложит к чему-нибудь свои голову и

руки. Первая же лекция по патофизиологии, вдохновенно прочитанная

молодым профессором, привела его в кружок на этой кафедре. Он взял тему

для реферативного сообщения, явился к В. А., с восторгом рассказал о своих

планах, но В. А. сморщился, как от лимона. Выяснилось, что и Алешка (он

учился на истфаке МГУ) записался в кружок. Прехитрый В. А ., помучив

скепсисом, допустил их к своей запертой в шкафах отдельной библиотеке,

собравшей в себе следы увлечений Алешкиных предков — философа-

натуралиста, историка — и биолога, самого В. А. Копаясь в неслыханно

интересных книгах, Кузьмин позабыл жалкую тему своего реферата,

открыв, что тоненьким, пересыхающим ручейком реку отечественной

медицины питало и малоизвестное направление — о воздействии

биостимуляторов на человека. Они с Алешкой, склонным к изысканиям

чудес и кладов, разделили работу: Алешка создавал историческую

композицию этого направления, а Кузьмин по крохам собирал фактический

материал.

На заседании кружка он сделал вопиюще-увлеченное сообщение и был

побит камнями — за отсутствие критического отношения к чудесам этих

ветхих старичков и земляных бабушек, пророков и колдунов.

С удовольствием выслушав рассказ Кузьмина о его позоре, В. А.

подсказал: «Иди в фармакологию». И в течение всех этих лет подкармливал

его свежайшей зарубежной информацией. «А это не блеф?» — возвращая

очередной журнал, спрашивал Кузьмин. «Все ваши учебники — просто

Ветхий завет, сборник анекдотов и урна для праха!» — кричал В. А .

Сначала Кузьмина волновали, влюбляли и просто разили наповал сами

факты. Он долгое время пребывал в восторге от самого процесса их добычи.

Но вот они стали складываться в таблицы, в них непонятно сосуществовать,

и Кузьмин, еще продолжая заниматься добычей этой руды науки, начал

время от времени задумываться, разглядывая результаты своих трудов. Он

показывал таблицы В. А., Тишину, спрашивал их совета. Оба они, казалось,

сговорившись, отвечали ему: «Здесь что-то есть...» Он сам чувствовал это и

долго ждал какого- то откровения, озарения, искал ответ в чужих работах...

Мудрость пришла к нему тихим шагом. И вот однажды, прочитав

последнюю страницу очередной статьи, он ощутил себя изменившимся —

он ясно и определенно знал, что известные ему объяснения фактов его не

устраивают. Незаметно для себя он стал фантазировать, и медленно, очень

медленно, но всегда рывками, ступеньками вверх, что-то стало

прорисовываться, и в таком законченном виде, что он не сомневался в

истинности.

.. . И теперь, заканчивая сообщение, он легко разделился на две части —

одна его половина еще делала последние выкладки, управляла его рукой,

подававшей знаки ассистирующему за диапроектором Тишину, языком и

телом, а другая — со знакомой легкостью уже жестоко препарировала его

собственный доклад, и, наконец, словно возвращаясь из полета и складывая

крылья, он оглянулся на высоту, в которой только что был, испугался ее и

не сказал — сробел, засмущался — заранее приготовленное: «Эти данные

подтверждают известное мнение, гипотезу о том, что в основе всякой

болезни лежит временная несостоятельность организма или органа и,

следовательно, средство лечения любой болезни находится в самом

организме. Его надо только возбудить».

Смолчав на этот раз, спрятав эту фразу, он смутил себя навсегда, ибо

сказано было: «Смутное чувство бездонно».

Закончив, он развязно махнул рукой — давая знак Тишину, — и сел у

экрана, мгновенно вспотев и почувствовав слабость, дурноту и почему-то

стыд.

Академик, потыкивая карандашом в листочек с повесткой заседания

кружка, сидел задумавшись. Брови у него были огорчительно-удивленно

подняты. Кузьмин увидел серебристое сияние седой его шевелюры на

макушке и усмехнулся про себя мысли о возможном символическом

значении этого сияния.

Лужин, приоткрыв рот, озадаченно и растерянно смотрел на Кузьмина и,

когда они встретились взглядами, сморгнул и, встряхнувшись, деловито

завертел головой.

Тишин, издали поглядев на Кузьмина, чуть-чуть усмехнулся. Ассистенты

и кружковцы перешептывались, посматривая на Кузьмина.

— Кто хочет высказаться? — прокашлявшись, громко спросил академик.

После минуты тишины он сказал:

— У меня есть несколько вопросов, э-э, Андрей Васильевич.

Отвечая ему, Кузьмин рассказал, что он пользовался аптечными

препаратами, что опыты с культурами тканей он ставил с сотрудниками

институтов морфологии и рака, что микрофото делались там же, что он

читает на двух языках и что он сердечно благодарит Тишина за помощь и

консультации.

Отмахнувшись от убогих вопросиков Кузьмину с мест, академик сказал:

— Мы имеем дело с законченным исследованием. По уровню исполнения

— на диссертационной глубине, — заключил он, поглядев на реакцию

Кузьмина поверх очков. Потом он их поправил. — Ряд приведенных фактов

принципиально нов, и их достоверность не вызывает сомнения.

Разработана оригинальная методика... — Академик и в самом деле

бормотал стандартные фразы, как на какой-нибудь защите. — Однако, —

академик встал, набирая в голосе и канонизме, застегнул все пуговицы на

пиджаке, — однако бросить этакую работу, не оформив ее

соответствующим образом, было бы позором и бездарностью. — Он

повернулся всем корпусом и уставился на Кузьмина. — Что это вы сидели в

уголочке три года? Где публикации? — Академик свирепо поглядел на

Лужина и Тишина. — Боря, — сердито сказал он Тишину, — вы -то куда

смотрели?!

Потом выступали ассистенты, старательная староста кружка, а Тишин

смолчал. Только один раз он заговорщицки подмигнул Кузьмину.

Уже расходились; Кузьмин, делая вид, что не замечает любопытных

взглядов, упаковывал отцовский диапроектор, когда в дверь заглянул

Лужин и увел его в ассистентскую, где на диване без пиджаков и с чашками

в руках сидели академик и Тишин. Лужин сунул в руки Кузьмину чашку

горького кофе и подпихнул его к стулу, поближе к дивану. Здесь Лужин

держался по-хозяйски гостеприимно. Сладкая улыбка на его лице о многом

сказала Кузьмину.

— А на экзамене наш Андрюша едва на четверку вытянул, —

насмешничал Тишин. — А еще надежда кафедры!

— Это пустяки, — сказал академик, глядя в чашку. — Я у вас и вовсе

«неуд» получу. Суть в другом, — сменив тон и явно прицениваясь к

Кузьмину, протянул он, — хватит ли у этого милого юноши терпения, а не

старания доказать то, что он сегодня местами декларировал? Насчет живой

воды, а?

— Хватит, — после паузы хриплым голосом сказал Кузьмин.

— Ну, договорились, — сказал академик. — Через год — понимаете? —

через год посмотрим! Не понимаете! — Академик улыбнулся. — Я о

распределении вам толкую, чудак вы этакий!

Тишин тоже насмешливо и укоризненно, как на глупого, смотрел на

Кузьмина.

— Спасибо, — сказал Кузьмин и встал. Пол под ним качался.

— А работку со всеми официальными справочками мне через недельку

представьте. И каждый квартал — мне отчет!

Только по дороге (он ее и не заметил) до Кузьмина дошло все значение

этого «Посмотрим!».

Ах, как он мучился с этой своей первой публикацией! Потом ни одна

статья так дорого ему не стоила — тогда он отмучился за все свои работы

сразу.

То непомерно большая, то куцая, она изводила его всю неделю, не

отпуская от себя ни на минуту, отравляя утро и вечер. Он не мог смотреть в

сторону машинки — повторенные по многу раз фразы бесили его своим

утраченным смыслом, невнятностью. Он пробовал вычеркнуть их, написать

по-новому и бился над бумагой с сотнями слов; но с неумолимостью истины

рано или поздно из-под ленты выбивалась та, первая, исходная фраза.

Наконец вечером, накануне последнего дня, более или менее чисто

перепечатав работу, он решил сократить статью, сведя все таблицы в одну,

и провозился до ночи.

Среди механической работы, которую он разнообразил тихим

насвистыванием, пританцовыванием и всевозможными междометиями, ему

стала мешать навязчиво пробивающаяся со столбцов таблицы некая

указательная тенденция результатов, но он уже был утомлен — и

отмахнулся от нее. Со слипающимися глазами, найдя в себе силы убрать

машинку в футляр, выбросить мусор и истерзанные черновики, он

тихонечко проскрипел ступеньками к себе на антресоль, повалился на

кровать. Сразу уснуть он не смог.

Когда отпустила затекшая спина, прошла тяжесть в затылке и сделался

прохладнее лоб, в голове стали суетиться обрывки мыслей, в ухо то басом,

то дискантом полез голос академика: «Через год — через год!» —

шевельнула хвостом мысль о зачете по нелюбимой хирургии... Когда он

ворочался, эти обрывки, казалось, пересыпаются, стукаясь друг о друга, в

голове.

Чушь какая-то, лохмотья, подумал он. Спи-засни, попросил он, оставь все

для подкорки. Тишин прав — все стоящее не пропадает. Он сел, достал из-

под матраца сигареты, закурил и стал вглядываться в мрак, рассеиваемый

лампадой, там внизу, под антресолью. Когда огонек стал подпаливать ему

нос, он пригасил сигарету и лег с закрытыми глазами.

Сначала он лежал, уговаривая себя: тише, тише. Сон пришел, как

пробуждение — испуганное, внезапное. На миг в голубом свете перед его

глазами вспыхнула таблица, странным образом, бессистемно раскрашенная.

Сворачиваясь в лист, обретая трехмерность, она приманивала к себе, а когда

он потянулся к ней рукой, стала уклоняться. Наконец эта борьба надоела

ему, во сне еще он притворился равнодушным, безразличным, и она встала

перед ним. Но как только он внимательно вгляделся в нее, она расплылась,

обманув его.

Плавая по самой поверхности сна, в этой борьбе он переваливал свое

неуклюжее длинное тело через какой-то край и с этого края неведомыми

еще анализаторами схватывал кусочек успокоительной тишины комнаты,

ровное дыхание Крестны, легкие отблески лампадного света и только тогда

позволял себе вернуться в сон.

Утром он проснулся невыспавшимся, с равнодушно-оцепенелыми

мыслями, но с тем знакомым чувством наполненности, которое всегда

означало, что из глубины сна он вынес находку.

Впереди был ужасно суетливый день — он уже цедился сереньким

светом через итальянское окно на его антресоли; внизу, на уголке

обеденного стола, аккуратной стопкой листов лежала перепечатанная

статья (он даже обрадовался ее законченному, оформленному виду), а

Крестна в углу шептала молитву.

Вчера на лекции Маринка написала ему: «Великий ученый! Если ты не

сводишь меня на этой неделе в кино — берегись!» «Идолище мое, я делаю

карьеру, образумься!» — ответил ей Кузьмин. Сейчас он решил, что отдаст

статью и уведет Маринку в кино вместо сдвоенной лекции, а потом рванет в

лабораторию.

Крестна с поклонами трижды перекрестилась, провела рукой, как

умылась, по лицу и отошла от икон. Кузьмин осторожно покашлял.

— Когда же ты лег?

— Еще темно было, — ответил Кузьмин, потягиваясь. — Слушай,

Крестна, а что за сны с четверга на пятницу?

— Все сны вещие, — в который раз сказала ему Анна Петровна, Крестна.

5

Она скоропостижно умерла в декабре 1962 года, перед самым Новым

годом.

Кузьмин пришел из института рано, сбежав с лекции по психиатрии,

предполагая пообедать, заглянуть в магазины и, дождавшись конца

рабочего дня деятелей науки, засесть в лаборатории института рака с

новым интересным знакомым — аспирантом этого института Н., очень

целеустремленным парнем.

В почтовом ящике он обнаружил открытку из «Медкниги» на

переводную монографию и, на ходу размышляя об этой книге, поднялся к

себе на третий этаж. (В доме не было лифта. Когда-то громадные

многокомнатные квартиры разгородили на коммуналочки, и теперь часть

жильцов поднималась к себе по гулкой парадной лестнице, а Кузьмин — по

черной, узкой, халтурно покрашенной. На стене между вторым и третьим

этажами сохранились еще давнишние его надписи. Проходя мимо в

хорошем настроении, Кузьмин перечеркивал их пальцем — и они уже почти

стерлись.)

За разболтанной, никогда не задерживающей кухонные запахи дверью,

слышался голос диктора радио; ключ лежал в портфеле — и Кузьмин

позвонил. В эти часы в квартире оставалась только Крестна, и он удивился

тому, что она не идет, пришаркивая одним тапочком, открывать ему дверь.

В прихожей, поставив на тумбочку трюмо портфель и мельком взглянув

на себя в зеркало, Кузьмин сбросил пальто. Он насвистывал и перед тем, как

идти мыть руки, привычно заглянул в комнату.

Крестна лежала на полу у стола, подогнув под себя руки и отвернув лицо.

Край платья задрался и был виден конец короткого чулка.

Он сразу все понял — по позе, по обвисшей тишине комнаты. Он подошел

к ее телу, ступая осторожно и нерешительно, взял тяжелую ее руку,

заглянул в чужое, незнакомое лицо — увидел пятна, широкие зрачки. В

руке, подвернутой под живот, была разбитая пипетка, а на краю стола

лежал опрокинутый пузырек с глазными каплями, тот, который еще

позавчера он принес из аптеки и за которым она потянулась в ту

последнюю минуту, когда, сказав ей из коридора «Пока!», он открыл

входную дверь.

Он посидел около нее на корточках, с закрытыми глазами, потом,

отвернувшись, поправил платье и вышел в коридор.

У телефона он сел на стул и задумался — звонить ли маме на работу. Он

вызвал милицию. Через час приехал участковый и какой-то мужчина в

гражданском. Милиционеры кое-как допросили его. Он помог им перенести

Крестну на ее кровать и сел рядом с ней.

Когда он подписал протокол, участковый пожал ему руку и, вглядываясь

в лицо, сказал: «Сочувствую вашему горю. Я сам вызову медиков».

Потом приехали грубые мужики в синих халатах с носилками, а потом он

остался один, глядя на непривычно затоптанный пол.

Ему захотелось есть. На кухне, увидев прибранный стол и подумав, что

ему придется есть одному последний приготовленный ею обед, он

почувствовал ужас.

На улице было слякотно. Навстречу ему с рынка несли жидкие елочки,

оранжевые шарики апельсинов в авоськах, все вокруг торопились, толкали

его плечами, ношей задевали по ногам. В кафе на него странно посмотрела

кассирша. Он ел теплые разваренные пельмени и считал их. Потом он

шатался по улицам; когда замерзало лицо, заходил в первый же подъезд,

вставал у батареи отопления и грелся. Внутри у него была пустота, и чужие

случайные слова долгим повторяющимся эхом стучали в голове.

Когда он открыл входную дверь, в коридор вышли соседи: дядя Ваня,

одинокая соседка-старушка. Лица у них были уже заплаканы; от небритого

дяди Вани застарело пахло неухоженностью, он обнял Кузьмина, зарыдал

ему в ухо... Они выспрашивали подробности, охали и снова принимались

плакать. Утеревшись, дядя Ваня сказал: «Вымолила Анна Петровна себе

прощение — легко-то как померла!»

Он позвонил родителям. Мама заплакала, сказала, что сейчас придет.

Пришли они через час.

В комнате, оглядевшись и поплакав, глядя на Крестнину кровать,

тумбочку, мама по-простому высморкалась в платок.

— Ах! — сказала она. — А ведь Крестна, бедненькая, предчувствовала! На

прошлой неделе всю родню обошла, в кои-то годы! К нам приходила, —

сказала она Кузьмину. — Говорила, что поздравительные открытки всем

отправила... Надо смертное искать, — сказала она Кузьмину.

Отец, Николашка и Кузьмин сидели за столом, а мама поднялась,

открыла шкаф. На полке, в глубине, лежал как-то отдельно большой узел.

Развернули грубый холст, Кузьмин увидел белые, почти физкультурные

тапочки с неудобной твердой подошвой. Под бельем лежал конверт —

«Кузьминым».

Из него на стол выпали две сберкнижки, гербовая бумага и сложенный

вчетверо лист почтовой бумаги.

«Дорогие мои родные! Пришло мое время. Благословляю вас на долгое

житье в добром здравии, благополучии и радости! Не скорбите обо мне

сердцем, вы знаете, что я свое прожила.

Простите мне невольные вины, я же прощаю вам.

Спасибо тебе, Ниночка, и тебе, Вася, за то, что украсили мою старость

Андрюшенькой, очистили мое сердце.

Положите меня между Николаем Ивановичем и Лялечкой, поставьте

православный крест, памятников не надо. Все заботы о могиле я поручила

храму Св. Петра, там же меня и проводят.

Деньги на похороны и обряд отложены, Ниночка, на твое имя на

отдельную сберкнижку. Полным наследником всего (здесь отец с мамой

переглянулись) остального имущества оставляю Андрюшеньку. Бумага в

этом конверте.

Андрюшенька, любимый мой!

Благословляю тебя на жизнь, в счастьи и уважении. Живи достойно.

Прощай. Прости.

Прощайте, мои родные, благослови вас бог!»

Похороны оказались неожиданно торжественными и легкими,

несуетливыми для Кузьминых.

Еще когда автобус подъехал к воротам кладбища, их удивило скопление

старушек в черных платках, стариков с сизыми носами; знакомая Кузьмину

молчаливая и суровая старуха (никто из Кузьминых ее чина так и не узнал),

жестом раздвинув толпу и так же коротко выслав из толпы незаметных

крепеньких мужичков — помочь вынести гроб, — поклонилась маме,

приняла, ковшиком, из рук в руки, деньги, туго завернутые в платок.

Пристойно, спервоначалу подровнявшись, а потом в ногу шагнув, мужички

внесли гроб в церковь.

На следующий день, приехав, как им было велено, в церковь к трем

часам, Кузьмины застали конец отпевания. Гроб нескромно стоял вблизи

прохода, окруженный множеством свечей. От высокого ли мрака, дрожания

голосов, запаха свечей, неизвестности церемонии у Кузьмина сделался

озноб, притом, что видел, слышал и обонял он необыкновенно ярко.

Кто-то, толкнув его плечом, быстро пробежал к гробу, в котором

неподвижно-величественно и укоряюще лежала Крестна, заглянул в ее

лицо и припал к рукам, захлебываясь в слезах и лепете. Этот человек в

длинном черном пальто, круглый и короткошеий, оглянулся на Кузьмина,

что-то шепча, и Кузьмин узнал дебила, которого дразнили все мальчишки в

округе, — и содрогнулся.

А тот шептал: «Вечная память, вечная память!» Кузьмин закрыл рукой

глаза. И тотчас рядом оказалась мама. Он освободился от ее рук.

Долго, с какими-то многозначительными паузами заканчивалось

отпевание. Слабоголосый хор печально выводил слова, и Кузьмин стал

ощущать тяжесть пальто на плечах, подступала дурнота; но тут вышел

батюшка.

С нескрываемым любопытством, какими-то озорными ясными глазами

он оглядел всех Кузьминых и их родственников и сделал приглашающий

жест. Мама громко зарыдала.

Кузьмин поцеловал Крестну в белую бумажку на разглаженном

спокойном лбу, отошел, издали разглядывая ее лицо.

Падал снежок, было очень холодно. Гроб вынесли, деликатно подождали

(мама замешкалась с кутьей), пока Кузьмины займут свое место во главе

процессии. Двинулись мелким шагом к могиле.

Вслед за Кузьминым шел хор, слабо что-то голосивший, какие-то дети со

свечами в руках догнали его.

«Навсегда, навсегда», — внушал он себе.

Уже у могилы, кружа вокруг гроба, священник среди скороговорки

бросил Кузьмину: «Ухо потри!»

От стука молотка вздрагивала кладбищенская тишина, ссыпался с веток

снег.

Поминки прошли тихо: были соседи, какая-то старушка (она все

благодарила маму за Крестнины вещи), незнакомый пьяненький мужичок.

Посидели, выпили и, не зная, о чем друг с другом говорить, разошлись.

Мама вымыла на кухне всю посуду, одарила соседей закусками и

вернулась в комнату.

Отец сидел за столом, как раз на Крестнином углу, сидел на том самом

месте, где она упала, и листал библию. Кузьмин как-то отрешенно заметил,

что у него стали совсем седые виски и уже набухли под глазами мешочки.

Надо бы ему сменить линзы, подумал Кузьмин, заметив, что отец часто

снимает очки, трет глаза.

— Пересядь, пожалуйста, — сказал он отцу, и отец пересел на диван, к

Николашке, тревожно глянув на Кузьмина.

Мама села к Кузьмину за стол, положила руки на скатерть и сказала:

— Как же жить теперь будешь, Андрюшенька?

Он непонимающе посмотрел на нее.

— Быт как устроишь? — объяснил отец.

— Я все умею, — вяло сказал Кузьмин.

— Поживи у нас!

— Вам и так тесно. Здесь я буду жить, — вздохнул Кузьмин.

— Летом переедем, — твердо сказал отец. — Дом уже отделывают.

— Тебе надо перевести лицевой счет на свое имя, — подсказала мама

Кузьмину. — Ах, Крестна! Обо всем подумала, спасибо!

— Ты ей многим обязан, — с дивана сказал отец Кузьмину. — Но

принципиальность сохрани — она хоть в бога верила, но святой не была... —

Он вопросительно посмотрел на Кузьмина. (Кузьмин вспомнил: «Ты

недостоин быть пионером — процедил отец, пристально его рассматривая.

— Я исключаю тебя! Сними галстук!» — приказал он и, не дождавшись, пока

заплакавший Кузьмин распустит узел, рванул треснувшую ткань.)

— Вася! — попросила мама. — Сегодня!..

— Ох уж эта сентиментальность, — отец посмотрел на своих сыновей.

Николашка по-волчьи осклабился. — Ладно-ладно! — согласился отец. —

Мне уже говорили — неделикатен! Ну, пошли!

Уже когда одевались, он сказал наставительно, не удержался:

— Деньгами распорядись с умом. Не так-то их много!

— Может быть, они вам нужны? — спросил Кузьмин. — Ну, переезд

ведь... — Он отметил только острое любопытство в дьявольских

Николашкиных глазах. — Или не давайте мне денег, я на эти проживу,

Крестнины...

— Что ты! — сказала мама укоризненно. — Это же завещанное!

Они ушли чем-то озабоченные, а он остался, не зная ни где лечь ему

спать, ни что делать с обедом, стоявшим в кастрюлях в холодильнике, ни

что делать с узлом ее постели, положенным на время поминок на антресоль.

Обед он в тот же вечер отдал дяде Ване. Он выпил с ним водки, но от еды

отказался, просто, испытывая впервые странное удовольствие, понаблюдал

за тем, как побритый и от этого помолодевший, дядя Ваня ест. И остался у

него ночевать.

Негасимая лампадка погасла через день. Он спохватился, внезапно на

занятиях вспомнив, что не подлил в нее масла, и бросился домой, но, когда

вошел в комнату, иконы были уже темны, а лик Христа невнятен. «Нет

тебя!» — сказал Кузьмин ему.

Первого января он вынул из почтового ящика поздравительную

открытку на свое имя. Крестна писала: «С Новым годом, с новыми

радостями и новым счастьем!..»

В зимние каникулы к нему пришла Маринка (она выскочила все-таки на

пятом курсе замуж, только что развелась и, веселая, бойкая и уже взрослая,

теперь пыталась снова прибрать Кузьмина к рукам). Они выпили совсем

немного, и выговаривался, в основном, Кузьмин, а она, научившаяся в своем

коротком замужестве, слушала, свернувшись клубочком на диване. И лицо у

нее горело. (Около полуночи у самых дверей комнаты начал беспокойно

ходить и кашлять дядя Ваня, и Кузьмину стало страшновато. «Выключи

свет, — сказала Маринка. — И он уйдет»). Утром, оглушенный, Кузьмин был

готов отдать ей все, что угодно, и она унесла одну из икон. Оставшись один,

он поглядел на развороченный стол, на лежащую на боку лампадку — она

пила из нее — и все вспомнил, волнение отступило; он снова надолго

вернулся в печаль.

Маринка приходила еще раз, уже во время государственных экзаменов, с

ничтожным поводом, что-то недоговаривая. Он поглядел на нее, чуть

располневшую, игривую...

— Позови меня замуж, — сказала Маринка в темноте.

— Нет, Идолище, не могу. — Он поцеловал ее. — Как другу тебе говорю

— не надо.

— Ну, скажи мне, товарищ, почему «не надо»? — Маринка села,

расчетливо прикрываясь простынкой.

— Этого не объяснишь, — тихо сказал Кузьмин, по кошачьему отсвету

глаз угадывая, где она. — Для тебя же во мне нет тайны?

— Андрюшенька! — сообразив, сказала Маринка. Потом она засмеялась:

— Нет такой любви, Андрюшенька, поверь! Уж как я Левку любила,

вспомню — сама себе не верю. А потом вдруг все кончилось. Начались

деловые отношения: я ему — быт, он мне — зарплату, я для него —

женщина, он для меня — мужчина. Нормально, в общем.

— А почему вы развелись? — Кузьмин закурил.

— Очень уж скучно с ним стало, разговаривать перестали даже. Ну,

соглашайся, дурашечка! — Маринка потянула его за руку, отобрала

сигарету. — Я — во! — какой женой буду!

Но замуж он ее не взял.

Колесо все раскручивалось: сдав терапию и хирургию, вместе со всеми

остальными он почувствовал, что впереди уже близко — поворот, и ему

ужасно сильно захотелось поскорее заглянуть за угол, вам знакомо это

чувство?

6

Прошло еще два года.

В «протоколе апробации кандидатской диссертации аспиранта второго

года Кузьмина А. В .» написано буквально следующее: «...Диссертация

непомерно раздута, содержит много отвлеченных рассуждений,

затуманивающих интересные конкретные факты и выводы».

Он был страшно удивлен — они не поняли, нет, не захотели понять! Он с

ревнивым страхом вложил в эти листочки всю картину ясного чистого

мира, а они... Ему не хватает плеши или, быть может, седин, они думают, что

он упражняется в... Он мучительно покраснел и обиделся, когда Тишин

глухо сказал: «Занесло!»

К этому времени он уже не был так по-детски влюблен в него, уже видел

потолок Тишина; с раздражением, еще не привыкнув, замечал, что Тишин

не всегда успевает за ним, медленно, без смака, осмысливает повороты, в

которые их толкают, втягивают прекрасные неумолимые факты, и боится,

топчется у границы обозреваемости, не хочет заглянуть в блеклую тень,

мир догадок.

Эти два года Кузьмин жил с аппетитом: почти не отвлекаясь, он лез в

дебри. Не ограничивая себя, он фантазировал немыслимые условия

экспериментов и, когда все хором доказывали бредовость его желаний,

садился на телефон и разыскивал лаборатории, безвестные НИИ, влезая то в

биофизику, то в генетику; заразил скептиков-математиков, и те, наивные,

строили ему математические модели его пробирочных чудес по оживлению

клеток.

Временами нечеловеческая интуиция вела его из эксперимента в

эксперимент, открывала короткие тропинки в джунглях вероятностей,

переносила через нагромождения невнятных результатов. Пришло

благословенное время!

Поставив эксперимент и добившись устойчивого результата, он

сбрасывал его на руки лаборантам (академик — шеф — подарил ему двух

«рабов») и шел дальше, и все не мог угнаться за опережающим шагом

догадки. И этому пути не было конца.

Дома росли вороха бумаг — таблиц, отдельных листочков, на которых он

сам себе объяснял ошеломительные результаты.

Время от времени шеф требовал с него оброк — статью. Кузьмин строил

таблицу, приписывал к ней страничку текста, и статейка выпархивала из

рук.

Время от времени Тишин мимоходом бросал: «Остановился бы! Проверь

в клинике. И вообще — для кого ты работаешь?»

— Рано еще об этом, — бормотал Кузьмин, с вожделением вглядываясь в

окуляр микроскопа. — Нет, ты погляди! Она же оживела чуть-чуть, а?

Миленькая, — говорил Кузьмин, — да ты же умница! Сейчас я тебя

подкормлю...

Крайне вежливо Лужин шептал: «Не забудьте о практической ценности

работы, Андрей Васильевич!»

— Никоим образом, — ответствовал Кузьмин. — Вот консервант

улучшили чуть-чуть... — (Делались первые пересадки почки у человека.) Но

ко всему прикладному он относился как-то равнодушно.

На кафедру зашел Н. Негромкий и вежливый, он внимательно изучил

препараты Кузьмина — бодрые культуры клеток, обработанных живой

водой, — и, чем-то озаботясь, тихо распрощался.

Пожимая его маленькую твердую ручку: «Все мышцы качаешь?

Молодец!» — позавидовал Кузьмин и объяснил:

— Не могу, понимаешь, сейчас разбрасываться! Извини, ладно?

Несколько дней его немножко грызла совесть — он знал, что приход Н.

связан, наверно, с неладами в лаборатории, но тут обнаружилось, что под

действием его живой воды клетки вдруг замерли, заснули, будто дожидаясь

от него какого-то нового толчка, инструкции.

В. А., учинив строгий допрос, говорил: «Смелее, Андрюша, смелее! Это

что-нибудь да значит! Мир велик, а в твоей живой воде слишком много

простой воды, а?» Ему Кузьмин решался сказать: «Похоже, она (клетка)

соображает, что хочет!»

Родители видели, что он счастлив. Мама следила за его костюмами,

длиной волос над воротничком и весом; отец (он нашел себя на какой-то

новой работе), ставя Кузьмина в пример Николашке, напоминал: «Цени, как

тебе повезло!»

(— Да, пап! — говорил Кузьмин. — Но для чего это все надо, если люди

заготовили такую кучу оружия? Против лома нет приема.

— Ох! — говорил отец. — Занимайся своим делом! Между прочим, у тебя