Текст

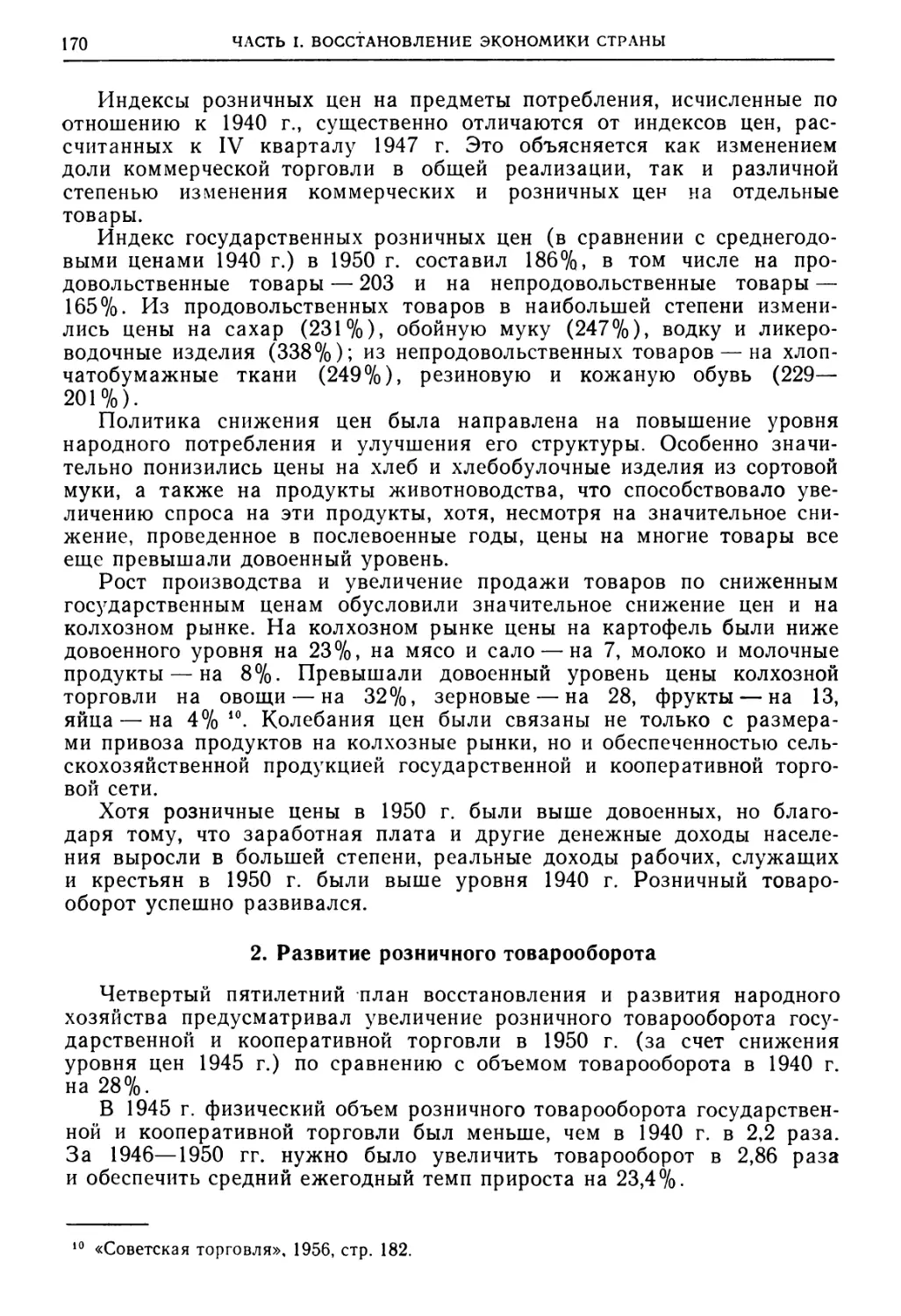

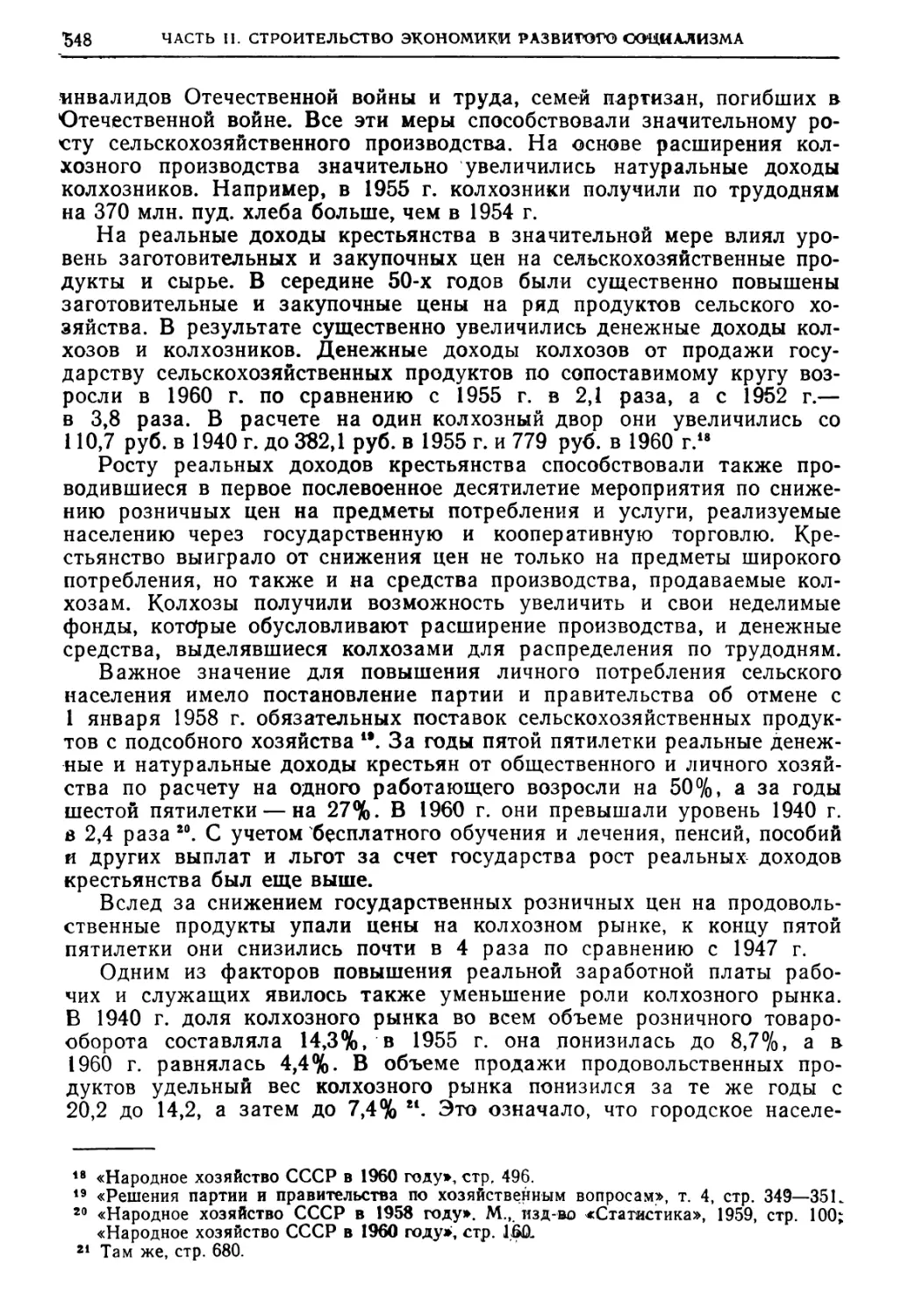

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

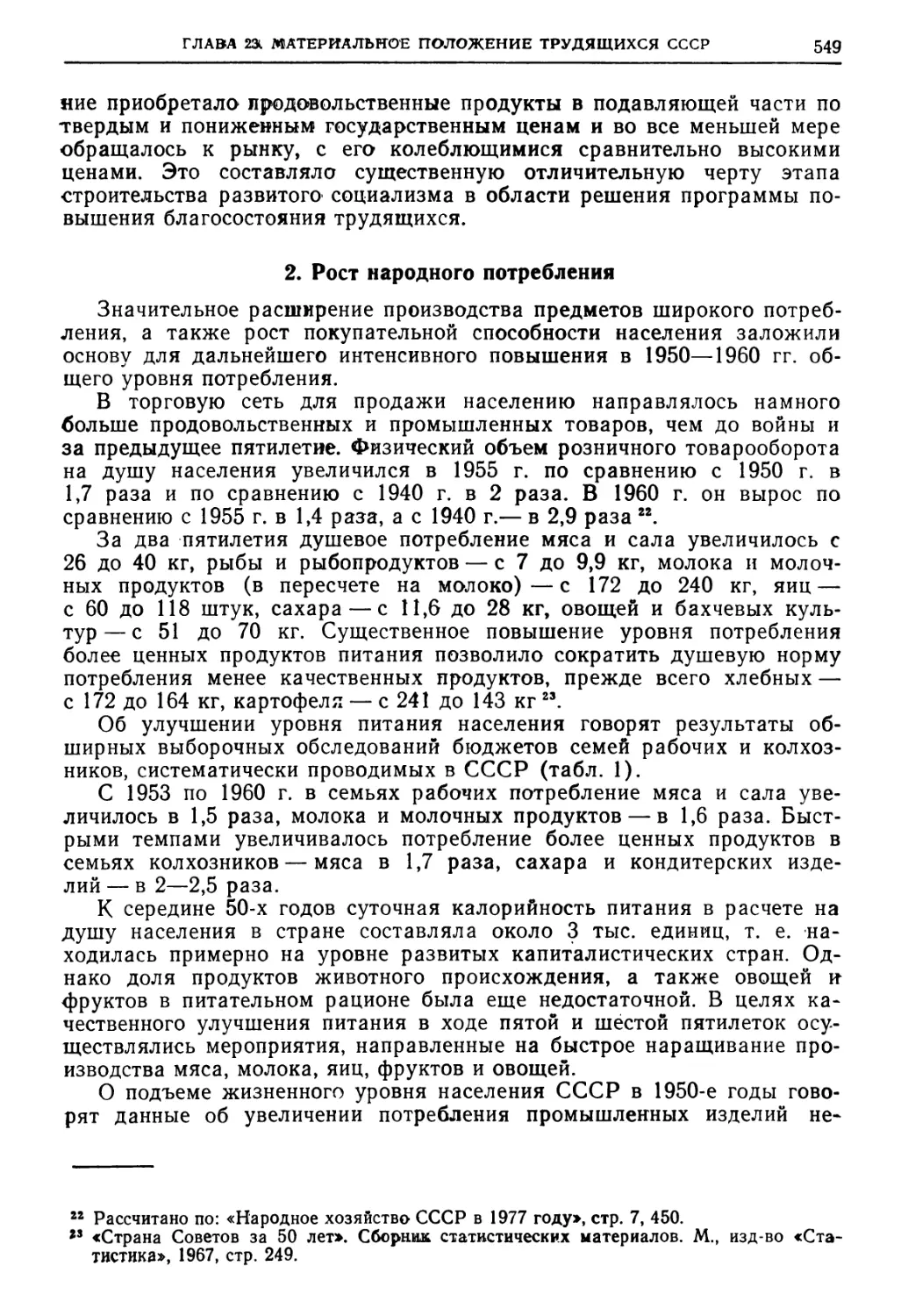

ИНСТИТУТ экономики

История социалистической экономики СССР

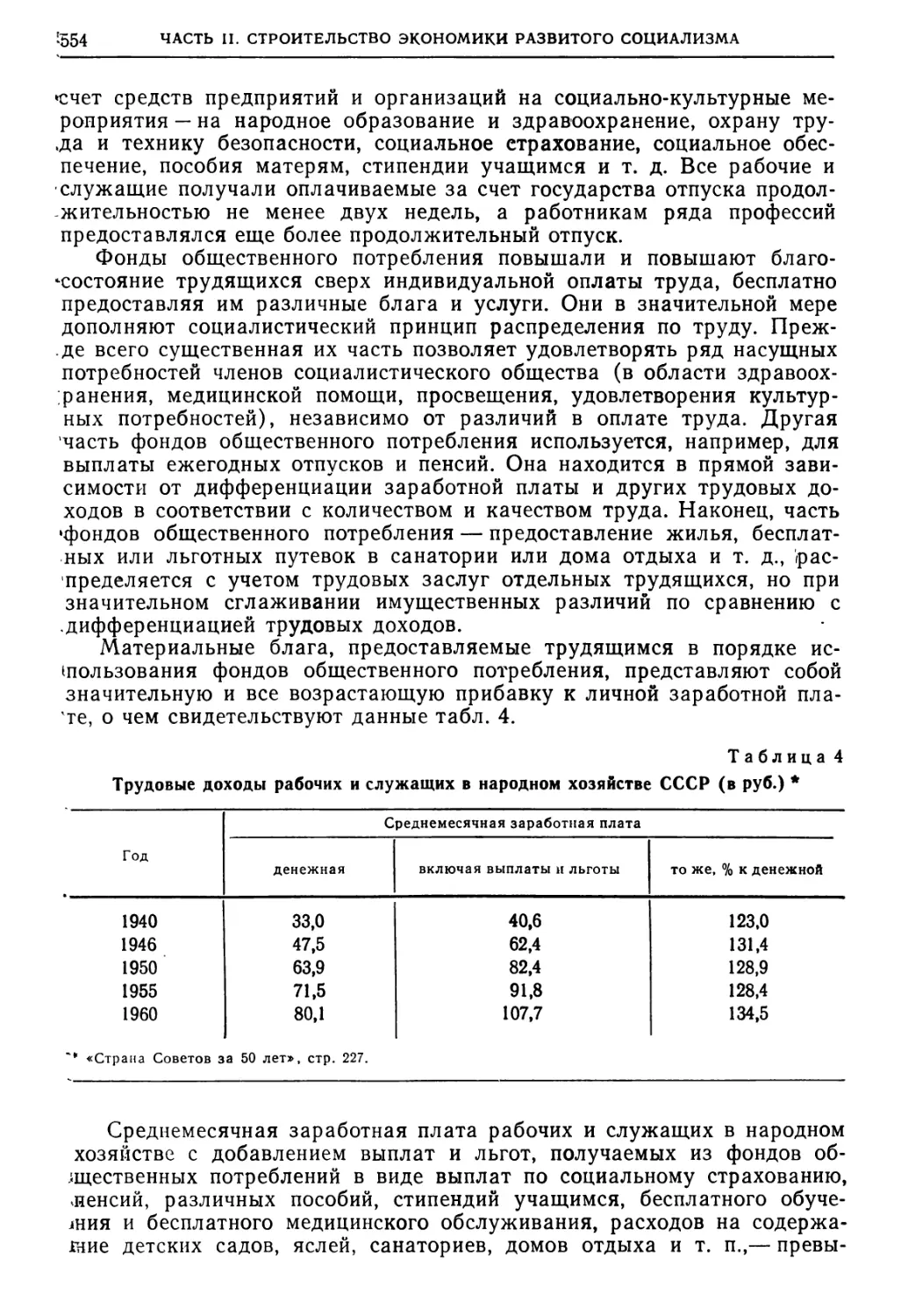

в семи томах

Редакционная коллегия:

член-корр. АН СССР В. А. ВИНОГРАДОВ доктор экон, наук Ю. Ф. ВОРОБЬЕВ доктор экон, наук И. А. ГЛАДКОВ (ответственный редактор)

член-корр. АН СССР Е. И. КАПУСТИН академик Н. Н. НЕКРАСОВ член-корр. АН СССР А. И. ПАШКОВ академик Н. П. ФЕДОРЕНКО доктор экон, наук В. Н. ЧЕРКОВЕЦ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА 1980

Том шестой

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР.

СОЗДАНИЕ ЭКОНОМИКИ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА

1946—начало 1960-х годов

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА 1980

10800 389

В 042 (02)—80 ПОДПИСНОЕ.

0604020100

© Издательство «Наука», 1980 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В очередном томе «Истории социалистической экономики СССР» рассматриваются вопросы восстановления народного хозяйства в четвертой (первой послевоенной) пятилетке и развернутого строительства экономики развитого социализма в последующий период, включающий годы пятой и шестой пятилеток и семилетки. В первой части тома на конкретном материале освещается деятельность партии, советского народа по восстановлению разрушенной войной экономики страны. Подвиг советского народа, неисчерпаемые резервы социалистической экономики, планового хозяйства, огромная организаторская и вдохновляющая роль Коммунистической партии Советского Союза показана Л. И. Брежневым в книге «Возрождение» 4.

В восстановлении советского народного хозяйства с новой силой проявились преимущества социалистического строя, мощь творческого труда свободного народа. Ни одна страна в мире не знала таких грандиозных работ на хозяйственном фронте, какие развернулись после Отечественной войны в Советском Союзе. Ни одно государство не сумело бы так быстро справиться с сложнейшими задачами восстановления народного хозяйства после такой продолжительной, разрушительной и тяжелой войны. В невиданно короткий срок, всего за несколько лет, СССР без посторонней помощи восстановил хозяйство и добился нового подъема экономики и культуры. Одновременно советский народ оказал значительную экономическую помощь братским народам Европы и Азии, вступившим на путь социализма.

Во второй части тома анализируется опыт строительства экономики развитого социализма 50-х — начала 60-х годов — создания мощных производительных сил на основе совершенствования социалистических производственных отношений, внедрения достижений научно- технического прогресса; рассматривается развитие советской экономики в новых условиях — после образования мировой системы социализма.

В книге показывается, как в результате целенаправленной планомерной деятельности Коммунистической партии и Советского государства развертывалось строительство материально-технической базы развитого социализма, осуществлялись качественные изменения в социалистической экономике. Этот процесс отражен в государственных планах, принятых в эти годы, основные задачи которых заключались в совершенствовании производственных отношений, изменении пропорций промышленного производства, структурных сдвигах в транспортной системе СССР. В соответствующих главах рассматриваются вопросы укрепления экономики колхозов и совхозов, усиления технической базы сельского хозяйства. Главным звеном в увеличении производства хлеба 1

1 Л. И. Брежнев. Возрождение. Политиздат, 1978.

6

ПРЕДИСЛОВИЕ

явилось в тот период освоение целинных и залежных земель. Важность этой проблемы, трудовая доблесть советских людей, гигантская работа партии в освоении целины, всемирно-историческое значение великой битвы за хлеб отмечена Л. И. Брежневым в его книге «Целина»2.

В томе рассмотрены достижения в области повышения благосостояния советского народа, в культурном строительстве, дальнейшем всестороннем экономическом и культурном подъеме всех союзных республик. Значительное внимание уделяется развитию системы хозяйственного управления и планирования, организации труда в промышленности, а также развитию непроизводственной сферы (финансов, торговли, бытового обслуживания).

В написании тома принимали участие: доктора экономических наук И. А. Гладков, А. Д. Курский (глава 1, § 1, 2, 3, раздел система управления хозяйством; глава 10, введение к главе и § 1); кандидат экономических наук А. И. Коссой (глава 1, § 3, раздел методы хозяйствования; глава 10, § 2—4; глава 12); кандидат экономических наук В. Д. Калинин (главы 2 и 13); кандидат экономических наук Н. Д. Ле- люхина (глава 3, § 1, 2, 6; глава 14, § 1, 2, 6); кандидат экономических наук Л. Н. Камушер (глава 3, § 7; глава 14, § 7, глава 23); кандидат экономических наук Е. А. Поспелова (глава 3, § 8; глава 14, § 8); кандидат экономических наук 3. Н. Строева (глава 3, § 5; глава

14, § 5); старший научный сотрудник Л. В. Фомина (глава 3, § 3; глава 14, § 3); научный сотрудник И. П. Скородумова (глава 3, § 4; глава 14, § 4); научный сотрудник Л. И. Дубов (глава 4); кандидат экономических наук А. Н. Маркова (главы 5 и 17); кандидат экономических наук И. К. Плотникова (главы 6 и 21); кандидат экономических наук Р. А. Локшин (главы 7 и 19); доктор экономических наук Ю. Ф. Воробьев (главы 8 и 18); доктор экономических наук Г. М. Прохоров и кандидат экономических наук Э. Д. Матвиевская (глава 9); доктор экономических наук Т. В. Чечелева (глава И); кандидаты экономических наук Ю. С. Давыдов и Н. К. Фигуровская (глава 15, § 2, 3, 4; глава 16); кандидат экономических наук М. Д. Туманова (глава

15, § 1); кандидат экономических наук В. А. Тюшев (глава 20); доктор экономических наук В. А. Жамин (глава 22); кандидат экономических наук Э. Д. Матвиевская (глава 24), доктор экономических наук И. А. Гладков (заключение).

В подборе материалов и подготовке рукописи к изданию принимали участие научные сотрудники Сектора обобщения опыта развития советской экономики и экономической политики Института экономики АН СССР Р. В. Гуральник, Н. Л. Довбненко, Л. П. Желтякова, Е. Ф. Попова, Н. Н. Попович, Е. К. Павлова, А. А. Скробов и аспирант А. Б. Курбаниязов.

В томе использованы материалы коллективного труда Института экономики АН СССР «Развитие социалистической экономики СССР в послевоенный период» (М., изд-во «Наука», 1965).

2 Л. И. Брежнев. Целина. Политиздат, 1978.

Часть первая

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ —

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ СОВЕТСКОГО НАРОДА

Глава первая

ПЕРЕХОД К МИРНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ. ЧЕТВЕРТАЯ ПЯТИЛЕТКА— ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ИТОГИ

После победоносного окончания Великой Отечественной войны против фашистских агрессоров советский народ приступил к мирному созидательному труду, восстановлению и подъему хозяйства, строительству экономики развитого социалистического общества.

Советский Союз вышел из войны политически еще более окрепшим, упрочилось его международное положение, усилились авторитет и влияние. Благодаря исторической победе Советского Союза коренным образом изменилось соотношение сил на международной арене. Ряд стран Центральной и Юго-Восточной Европы отпали от системы капитализма. По мере решения демократических задач страны народной демократии переходили к социалистическим преобразованиям. СССР оказывал этим странам большую политическую и экономическую помощь. Иностранным империалистам и силам внутренней контрреволюции не удалось развязать гражданскую войну и интервенцию против народной власти.

«Весна 1945 года стала для многих европейских народов весной новой исторической эпохи. Трудящиеся ряда стран взяли власть в свои руки и перешли к строительству социализма. Так возникло содружество социалистических государств. Это был гигантский перелом в истории Европы, в истории всего мира» \

Начался новый этап в развитии международного социалистического движения. После второй мировой войны от системы капитализма отпало одиннадцать государств с населением более 700 млн. человек. На долю социалистических стран приходилось 26% территории и около 35% населения земного шара.

Углубился общий кризис капитализма, обострились противоречия, присущие этой системе, усилился антагонизм между трудом и капиталом, рабочим классом и всеми трудящимися, с одной стороны, и монополистической буржуазией — с другой. Ожесточеннее становилась борьба между капиталистическими державами за сферы влияния и источники сырья, за рынки сбыта. Под ударами национально-освободительного движения начался распад колониальной системы империализма. На путь самостоятельного развития вышли многие страны Азии и Африки.

Во всех империалистических странах усилилась реакционность монополистической буржуазии, которая проявлялась во внутренней и

1 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом, т. 3. Политиздат, 1972, стр. 18.

10

ЧАСТЬ I. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

внешней политике этих стран. Империалисты сколачивали новые военные блоки. Они развязали так называемую «холодную войну» против СССР, всего социалистического лагеря, поставили человечество перед опасностью новой мировой войны.

В этих условиях первостепенное значение приобрела борьба в защиту мира, против развязывания новых войн. Советское государство последовательно проводило политику защиты мира и безопасности народов. Эта политика отвечала интересам всех народов земного шара, всех прогрессивных слоев общества.

Развертывая вместе со всеми сторонниками мира во всех странах активную борьбу за упрочение мира против попыток агрессоров развязать новую мировую войну, Советское государство принимало энергичные меры для укрепления обороноспособности страны.

После окончания войны перед Советским Союзом встали сложные и трудные задачи. Прежде всего надо было ликвидировать тяжелые последствия опустошительной войны. Фашистские захватчики нанесли огромный урон народному хозяйству СССР. На временно оккупированных территориях фашистские варвары превратили в руины тысячи городов и сел, десятки тысяч заводов, фабрик, шахт, колхозов, совхозов, школьных и жилых зданий. Но тяжелейшей потерей была гибель более 20 млн. советских людей.

Материальный ущерб, причиненный Советской стране фашистскими захватчиками, составил 679 млрд. руб. (в ценах 1941 г.) 2. Из них на долю государственных предприятий и учреждений приходится 287 млрд, руб., колхозов—181 млрд, руб., сельских и городских жителей — 192 млрд, руб., кооперативных, профсоюзных и других общественных организаций — 19 млрд. руб.

В эту сумму, равную уз всего общественного богатства страны, не включены такие потери, как снижение национального дохода от прекращения или сокращения работы государственных предприятий, кооперативов, колхозов, стоимость конфискованных германскими оккупационными войсками предметов продовольствия и снабжения, военные расходы СССР, а также потери от замедления темпов хозяйственного развития страны в результате действий врага на протяжении 1941 — 1945 гг.

«Никакая статистика,— подчеркивал Л. И. Брежнев,— не может дать подлинного представления о действительных масштабах потерь, которые понес советский народ за годы войны. Разве можно подсчитать и выразить в цифрах тот огромный труд, мысль, талант, которые вложили многие поколения наших людей в создание огромных материальных и духовных ценностей, уничтоженных фашистами»3.

Враги социализма пророчили, что Советскому Союзу потребуются десятки лет, чтобы восстановить разрушенное войной хозяйство. Они рассчитывали, что СССР в результате колоссальных разрушений сойдет со сцены как великая мировая держава. «Но империалисты просчитались и на этот раз. Они не учли главного — природы Советского государства, внутренних сил социалистического строя, величия духа советского народа, его преданности идеалам коммунизма»4.

2 «Страна Советов за 50 лет». М., изд-во «Статистика», 1967, стр. 32.

3 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом, т. 1. Политиздат, 1970, стр. 140.

4 Там же, стр. 141.

ГЛАВА 1. ПЕРЕХОД К МИРНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

11

Преимущества социалистического строя, героический труд советских людей обеспечили быстрое восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства. «Совершив беспримерный подвиг в годы Великой Отечественной войны, советский народ продемонстрировал массовый героизм и в мирном труде по восстановлению разрушенных городов и сел, фабрик и заводов»5.

1. Основные задачи четвертой пятилетки

Определяя стратегические задачи послевоенного развития народного хозяйства страны, Коммунистическая партия исходила из того, что восстановительный период не исчерпывается ликвидацией нанесенного войной ущерба, достижением довоенного уровня народного хозяйства. КПСС ставила перед советским народом гигантские задачи дальнейшего развертывания социалистического строительства — подъема производительных сил, развития и совершенствования социалистических производственных отношений.

Экономическая политика Коммунистической партии и Советского государства предусматривала прежде всего задачу — завершить начатую к концу войны перестройку экономики на -мирный лад, восстановить пострадавшие районы страны, достигнуть и превысить довоенный уровень производства, значительно поднять на этой основе уровень народного благосостояния и культуры.

Эти задачи получили конкретное отражение в плане четвертой (первой послевоенной) пятилетки. При переходе к мирному строительству страна вновь обратилась к разработке пятилетних планов как основной форме планирования развития народного хозяйства и культуры советского социалистического общества. При подготовке четвертого пятилетнего плана использовались опыт трех довоенных пятилеток, опыт планирования военной экономики и достижения в области быстрой перестройки структуры производства. При этом учитывались глубокие изменения в международной обстановке и внутренних условиях развития Советского Союза. С новых позиций должны были решаться пропорции между производством военной и гражданской продукции, средств производства и предметов потребления, между развитием промышленности и сельского хозяйства, накоплением и потреблением, распределением материальных, трудовых и финансовых ресурсов страны.

Основные задачи и конкретные задания четвертой пятилетки определялись исходя из уровня и структуры советской экономики, которые сложились после окончания войны.

В наибольшей степени уменьшились за годы войны размеры сферы потребления, прежде всего объем производства группы «Б», составивший в 1945 г. 59% довоенного уровня, продукции сельского хозяйства и розничного товарооборота, снизившихся соответственно до 60% и 45% 6. Задачи подъема материального благосостояния требовали ускоренного развития этих отраслей в послевоенный период. Производство средств производства в промышленности в 1945 г. было выше 5 «Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам», т. 11. Политиздат, 1977, стр. 620—621.

• «Страна Советов за 50 лет», стр. 30.

О Зак. 2143

12

ЧАСТЬ I. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

довоенного уровня на 12%. Это позволило в ходе послевоенной перестройки, в решении задач быстрейшего восстановления и развития всего народного хозяйства опереться на преимущественное развитие производства средств производства, используя для мирных нужд мощности военной промышленности.

К концу войны началась работа над составлением пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг., законченная в ноябре 1945 г.7 В Законе о пятилетием плане, принятом Верховным Советом СССР в марте 1946 г. по докладу Н. А. Вознесенского, было определено, что основные задачи послевоенного пятилетнего плана состоят в том, чтобы «восстановить пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в значительных размерах» 8 *. Для этого необходимо было обеспечить первоочередное восстановление и развитие тяжелой промышленности и железнодорожного транспорта, без которых невозможно было быстрое и успешное восстановление и развитие всего народного хозяйства; необходимо было добиться такого подъема сельского хозяйства и производства средств потребления, который дал бы возможность превзойти довоенный уровень национального дохода и народного потребления; осуществить дальнейший технический прогресс во всех отраслях народного хозяйства; обеспечить высокие темпы социалистического накопления, что дало бы возможность увеличить централизованные капиталовложения для дальнейшего развития народного хозяйства.

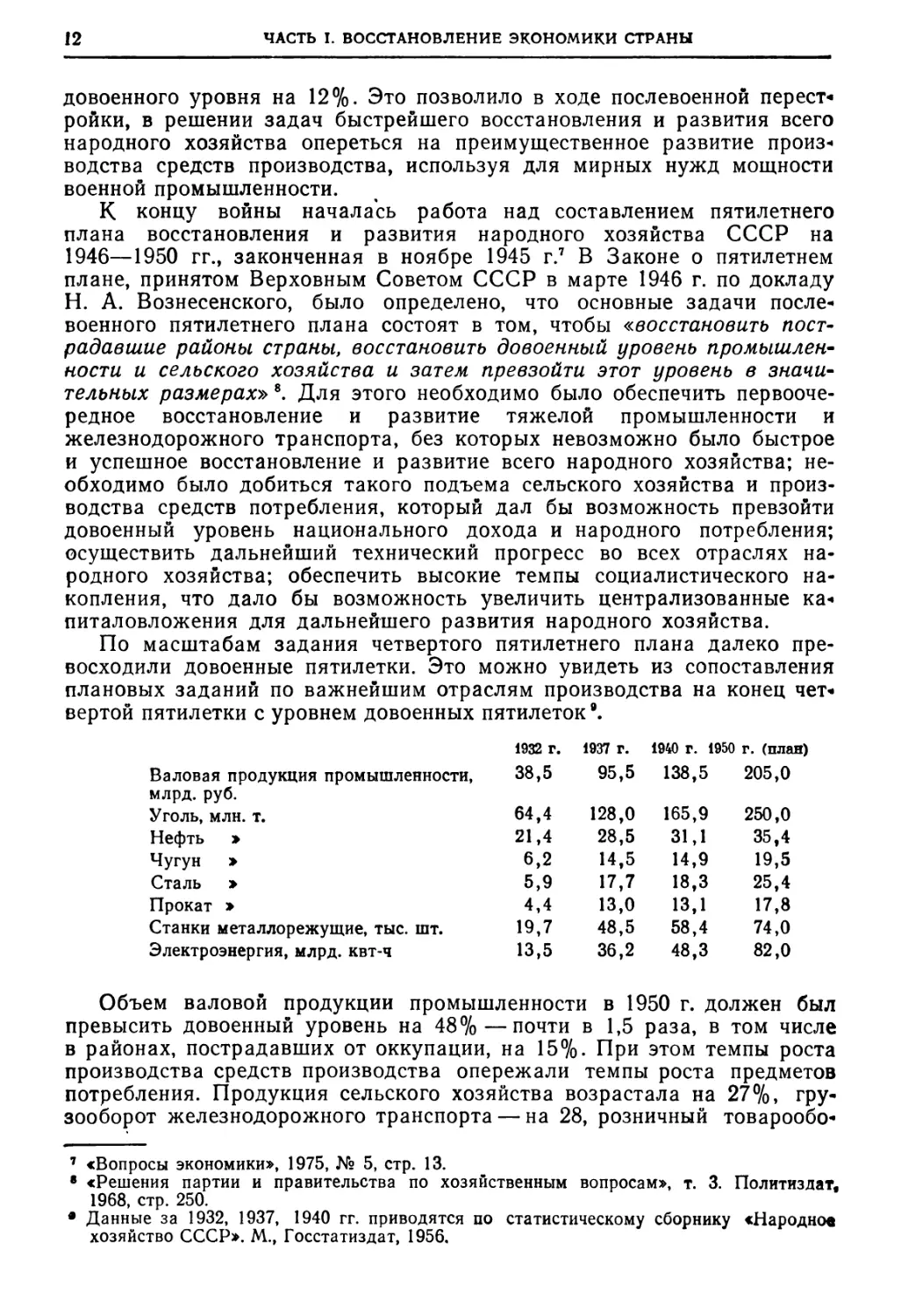

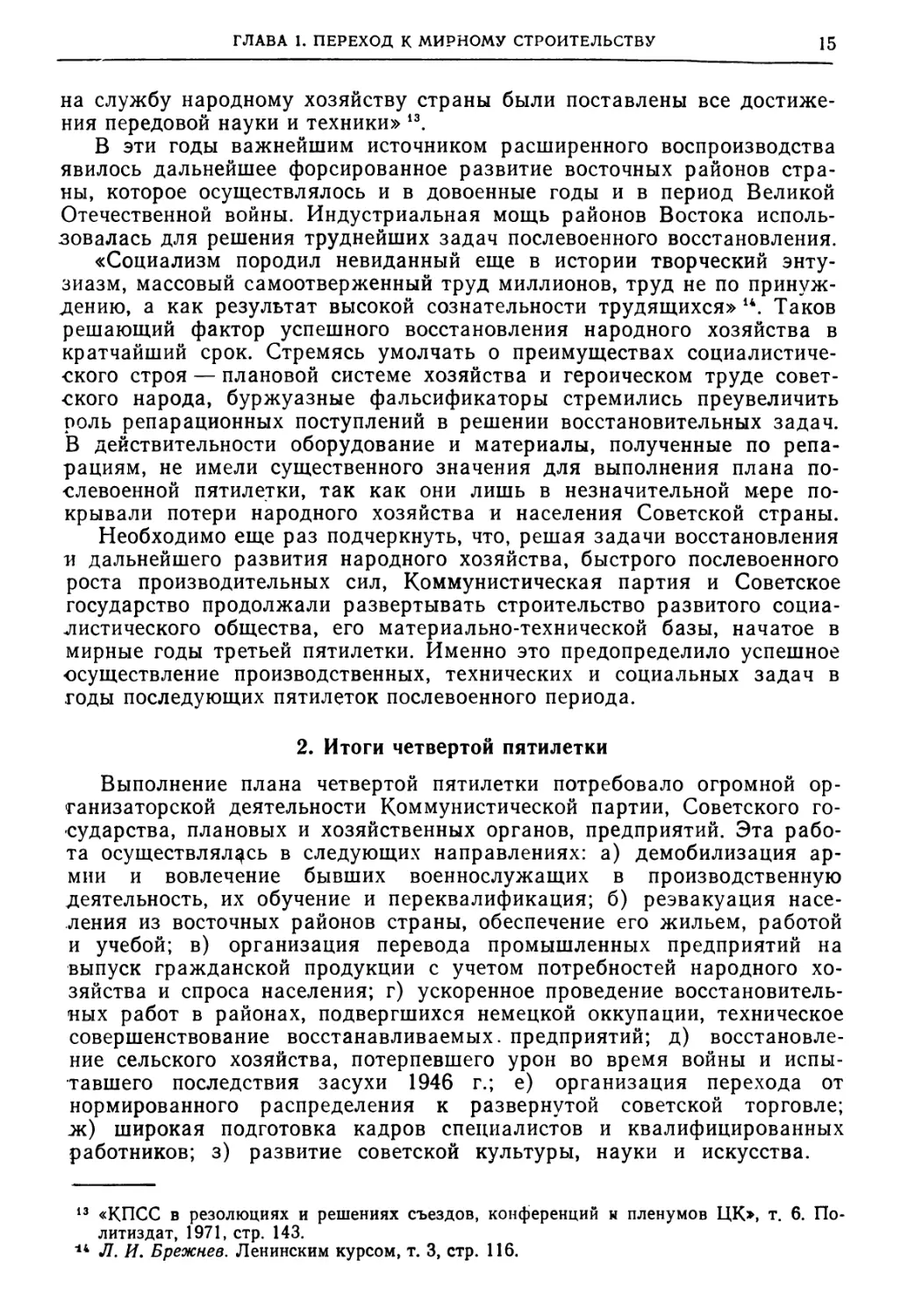

По масштабам задания четвертого пятилетнего плана далеко превосходили довоенные пятилетки. Это можно увидеть из сопоставления плановых заданий по важнейшим отраслям производства на конец четвертой пятилетки с уровнем довоенных пятилеток®.

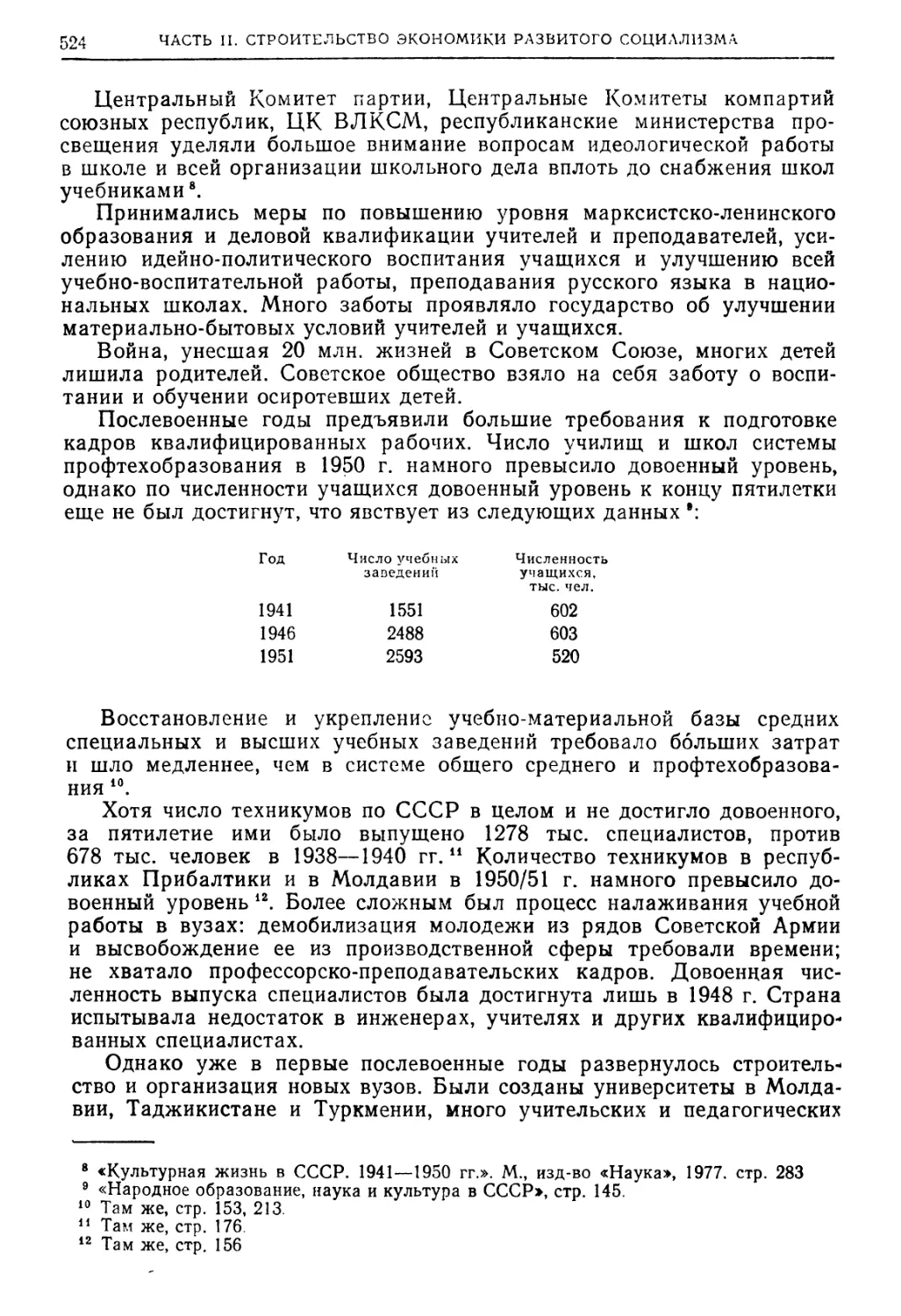

1932 г.

1937 г.

1940 г. 1950

г. (план)

Валовая продукция промышленности, млрд. руб.

38,5

95,5

138,5

205,0

Уголь, млн. т.

64,4

128,0

165,9

250,0

Нефть »

21,4

28,5

31,1

35,4

Чугун »

6,2

14,5

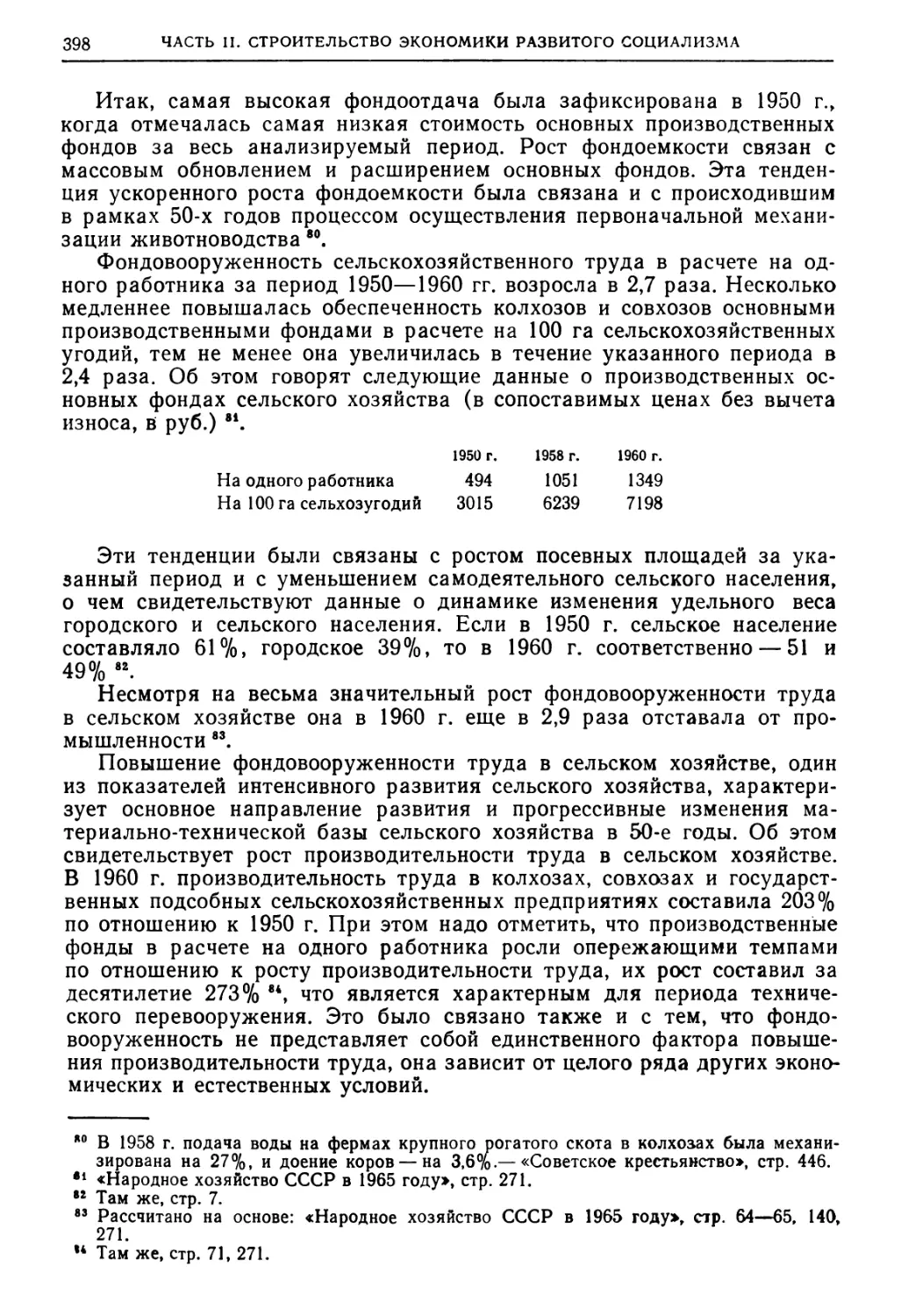

14,9

19,5

Сталь »

5,9

17,7

18,3

25,4

Прокат »

4,4

13,0

13,1

17,8

Станки металлорежущие, тыс. шт.

19,7

48,5

58,4

74,0

Электроэнергия, млрд, квт-ч

13,5

36,2

48,3

82,0

Объем валовой продукции промышленности в 1950 г. должен был превысить довоенный уровень на 48%—почти в 1,5 раза, в том числе в районах, пострадавших от оккупации, на 15%. При этом темпы роста производства средств производства опережали темпы роста предметов потребления. Продукция сельского хозяйства возрастала на 27%, грузооборот железнодорожного транспорта — на 28, розничный товарообо7 «Вопросы экономики», 1975, № 5, стр. 13.

8 «Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам», т. 3. Политиздат. 1968, стр. 250.

• Данные за 1932, 1937, 1940 гг. приводятся по статистическому сборнику «Народное хозяйство СССР». М., Госстатиздат, 1956.

ГЛАВА 1. ПЕРЕХОД К МИРНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

13

рот — на 28%. На основе расширения материального производства в 1950 г. обеспечивалось увеличение национального дохода по сравнению с довоенным уровнем на 38% 10 11.

Строительная программа четвертой пятилетки превышала по своему объему строительные программы и первой и второй пятилеток, вместе взятых. В 1946—1950 гг. предстояло восстановить, построить и ввести в действие около 5900 государственных промышленных предприятий. Планом предусматривалось увеличение мощностей в металлургии, топливно-энергетической промышленности, машиностроении и других отраслях тяжелой индустрии, а также в легкой и пищевой промышленности.

Четвертым пятилетним планом намечалось быстрое развитие хозяйства всех союзных республик, укрепление и развитие их собственных баз по производству электроэнергии, топлива, строительных материалов и предметов широкого потребления. Была поставлена задача всемерно развивать инициативу республик в области хозяйственного строительства с целью восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства.

Задачи восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства в четвертой пятилетке были не менее грандиозны, чем задачи военной перестройки экономики, перебазирования массы предприятий на восток и создания слаженного военного хозяйства, обеспечившего экономическую и военную победу над врагом. В решении этих задач, как и в годы Великой Отечественной войны, с огромной силой сказались преимущества социалистического планового хозяйства. В капиталистических странах послевоенная перестройка экономики происходила стихийно, создавались новые диспропорции в соотношении различных отраслей, что приводило к крупным народнохозяйственным издержкам. В условиях социализма переход от военной экономики к мирной также был связан с определенными трудностями. Однако социалистический строй дал возможность осуществить эту перестройку в плановом порядке в короткие сроки и с наименьшими затратами.

Важным источником быстрого восстановления советской экономики должно было стать перераспределение национального дохода, Производственных мощностей, всех материальных, трудовых и финансовых ресурсов в интересах мирного строительства. В ходе Великой Отечественной войны коренным образом изменилась структура общественного производства и национального дохода. В составе национального дохода во время войны удельный вес потребления уменьшился с 74% в 1940 г. до 67% в 1942 г., накопления — с 19 до 4%, а доля военных расходов (не считая личного потребления военнослужащих) увеличилась с 7% в 1940 г. до 29% в 1942 г.11 В результате послевоенной перестройки экономики в короткие сроки были восстановлены довоенные соотношения в распределении национального дохода. В 1950 г. для удовлетворения материальных и культурных потребностей населения было направлено 74% национального дохода, а 26% было использовано для 10 Н. Вознесенский. Пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг. М., Госпланиздат, 1946, стр. 14—26.

11 Н. Вознесенский. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. Гос- политиздат, 1947, стр. 67.

14

ЧАСТЬ I. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

расширения производства и другие общегосударственные и общественные нужды 12.

Уже в середине 1945 г. начался частичный перевод промышленности на выпуск гражданской продукции. Пятилетний план наметил завершить послевоенную перестройку промышленности в 1946 г. с тем, чтобы использовать производственные мощности военной индустрии для решения задач восстановления и дальнейшего роста экономического потенциала Советского Союза. Послевоенная перестройка промышленности была связана с решением сложных проблем. Организация производства гражданской продукции требовала в ряде случаев замены оборудования, освоения новой технологии, снабжения предприятий новыми видами сырья и материалов. Предстояло преодолеть диспропорции в развитии отдельных отраслей промышленности, особенно в топливной, электроэнергетической, металлургии.

Перестройка промышленности на первом этапе неизбежно вызывала известное сокращение производства: в 1946 г. объем валовой продукции промышленности был ниже, чем в 1945 г. Но при всех трудностях послевоенная реорганизация промышленности была в основном завершена в первом году четвертой пятилетки. Для ликвидации возникших диспропорций народнохозяйственный план на 1947 г. предусматривал развитие топливной, металлургической промышленности производства электроэнергии, а также товаров народного потребления более быстрыми темпами, чем намечалось пятилеткой.

Наряду с переводом значительной части мощностей военных предприятий на выпуск мирной продукции, широким использованием опыта военного времени в области планирования и организации производства огромное значение для быстрого возрождения народного хозяйства имело возвращение из армии на производство миллионов работников. Была организована их переквалификация в связи с необходимостью дальнейшего развития народного хозяйства страны.

Таким образом, основная задача, поставленная Коммунистической партией и Советским государством после окончания Великой Отечественной войны, заключалась в максимальной мобилизации всех внутренних ресурсов и усилий народа для перестройки советской экономики на мирный лад, быстрейшего ее восстановления, дальнейшего развития и создания условий для нового экономического подъема в последующие годы.

Первый послевоенный пятилетний план не только предусматривал восстановление довоенного уровня и структуры советской экономики, он исходил из необходимости дальнейшего технического прогресса во всех отраслях народного хозяйства СССР, создания ряда новых отраслей в районах, подвергшихся оккупации, форсированного развития восточных районов страны. «Нужно добиться,— указывалось в Обращении ЦК ВКП(б) к советскому народу в феврале 1946 г.,— чтобы наша промышленность и транспорт были оснащены еще лучшим оборудованием и совершенными машинами, мощными двигателями, чтобы 12 Сообщение Госплана СССР и ЦСУ СССР «Об итогах выполнения четвертого (первого послсьоенного) пятилетнего плана СССР на 1946—1950 гг.» Госполитиздат, 1951, стр. 17.

ГЛАВА 1. ПЕРЕХОД К МИРНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

15

на службу народному хозяйству страны были поставлены все достижения передовой науки и техники» 13.

В эти годы важнейшим источником расширенного воспроизводства явилось дальнейшее форсированное развитие восточных районов страны, которое осуществлялось и в довоенные годы и в период Великой Отечественной войны. Индустриальная мощь районов Востока использовалась для решения труднейших задач послевоенного восстановления.

«Социализм породил невиданный еще в истории творческий энтузиазм, массовый самоотверженный труд миллионов, труд не по принуждению, а как результат высокой сознательности трудящихся»14. Таков решающий фактор успешного восстановления народного хозяйства в кратчайший срок. Стремясь умолчать о преимуществах социалистического строя — плановой системе хозяйства и героическом труде советского народа, буржуазные фальсификаторы стремились преувеличить роль репарационных поступлений в решении восстановительных задач. В действительности оборудование и материалы, полученные по репарациям, не имели существенного значения для выполнения плана послевоенной пятилетки, так как они лишь в незначительной мере покрывали потери народного хозяйства и населения Советской страны.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что, решая задачи восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства, быстрого послевоенного роста производительных сил, Коммунистическая партия и Советское государство продолжали развертывать строительство развитого социалистического общества, его материально-технической базы, начатое в мирные годы третьей пятилетки. Именно это предопределило успешное осуществление производственных, технических и социальных задач в годы последующих пятилеток послевоенного периода.

2. Итоги четвертой пятилетки

Выполнение плана четвертой пятилетки потребовало огромной организаторской деятельности Коммунистической партии, Советского государства, плановых и хозяйственных органов, предприятий. Эта работа осуществлялась в следующих направлениях: а) демобилизация армии и вовлечение бывших военнослужащих в производственную деятельность, их обучение и переквалификация; б) реэвакуация населения из восточных районов страны, обеспечение его жильем, работой и учебой; в) организация перевода промышленных предприятий на выпуск гражданской продукции с учетом потребностей народного хозяйства и спроса населения; г) ускоренное проведение восстановительных работ в районах, подвергшихся немецкой оккупации, техническое совершенствование восстанавливаемых, предприятий; д) восстановление сельского хозяйства, потерпевшего урон во время войны и испытавшего последствия засухи 1946 г.; е) организация перехода от нормированного распределения к развернутой советской торговле; ж) широкая подготовка кадров специалистов и квалифицированных работников; з) развитие советской культуры, науки и искусства.

13 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций н пленумов ЦК», т. 6. По литиздат, 1971, стр. 143.

14 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом, т. 3, стр. 116.

16

ЧАСТЬ I. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

В решении сложных и трудных задач восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства вновь сказались огромные возможности и преимущества социализма, плановой системы хозяйства, организаторская деятельность Коммунистической партии и Советского государства, сила творческого труда рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции.

В годы послевоенного восстановления, как и « годы индустриализации, двигаться вперед, развивать экономику можно было лишь при мобилизации всех сил и средств. «Трудящиеся нашей страны это хорошо понимали,— отмечал Л. И. Брежнев на XXIV съезде КПСС.— Они отдавали общему делу не только свой самоотверженный труд, но и свои личные сбережения, активно подписываясь на государственные займы, которые сыграли важную роль в деле ускоренного развития экономики» 15.

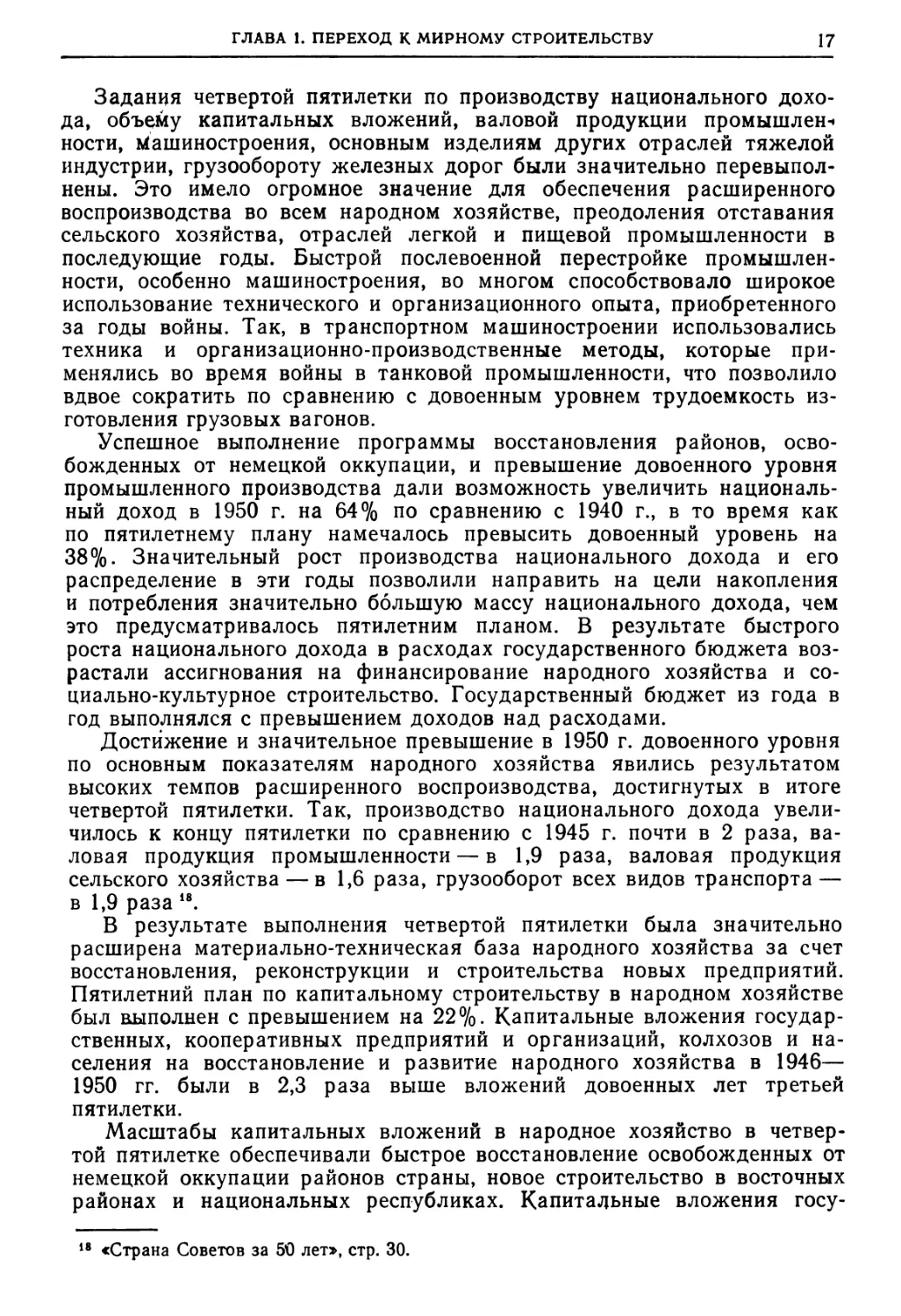

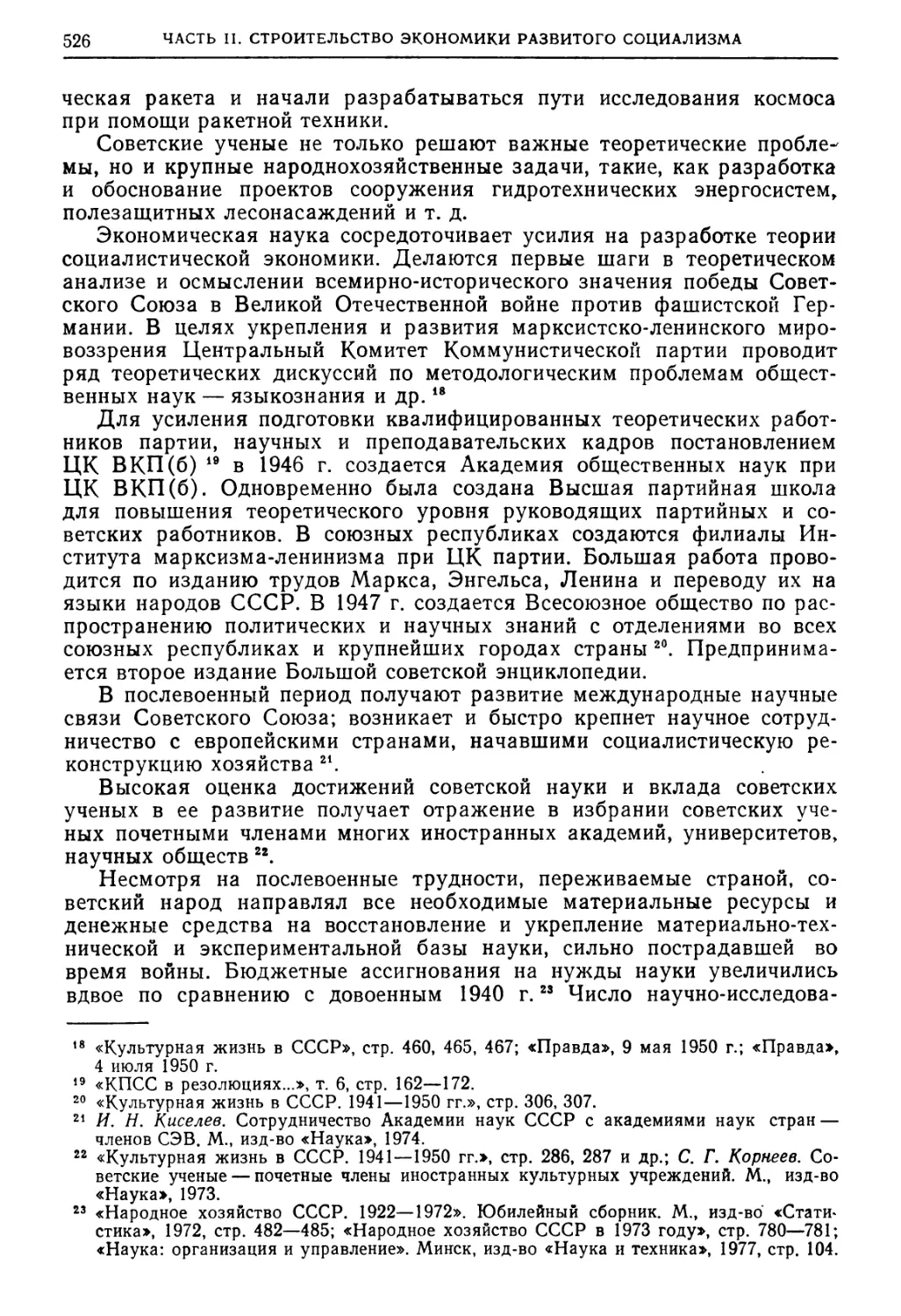

В связи с принятием пятилетнего плана ЦК партии принял постановление, в котором подчеркивалось, что важнейшая задача всех партийных организаций состоит в развертывании борьбы за выполнение и перевыполнение годового плана, квартальных и месячных планов каждой республикой и областью, каждой отраслью народного хозяйства, всеми заводами, фабриками, новостройками, шахтами, рудниками, железными дорогами. Партийные организации на селе призывались к борьбе за успешное и высококачественное проведение всех сельскохозяйственных работ 16 17. Успешное выполнение послевоенного пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг. иллюстрируют следующие данные (1940 г.— 100%)

План

Отчет

Производство нацио¬

138

164

нального дохода

Промышленность

Валовая продукция

148

173

черные металлы

135

145

нефть

114

122

уголь

151

157

электроэнергия

170

187

машиностроение

200

230

химикаты

150

180

цемент

180

180

хлопчатобумажные

119

99

ткани

шерстяные ткани

132

130

обувь кожаная

114

96

сахар-песок

ПО

117

План Отчет

Сельское хозяйство

Валовая продукция

127

99,8

Транспорт

Грузооборот желез¬

128

145

ных дорог

Товарооборот

Розничный товаро-

128

НО

оборот государственной и кооперативной торговли

Капитальные вложения

Общая сумма капи- 250 305

таловложений за 5 лет

(млрд. руб. в плановых ценах)

Производительность труда

Производительность 136 137

труда рабочих в про¬

мышленности

15 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом, т. 3, стр. 240.

16 «КПСС в резолюциях...», т. 6, стр. 150—153.

17 Н. Вознесенский. Пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг., стр. 12—31; Сообщение Госплана СССР и ЦСУ СССР «Об итогах выполнения четвертого (первого послевоенного) пятилетнего плана на 1946— 1950 гг.», стр. 3—20.

ГЛАВА 1. ПЕРЕХОД К МИРНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

17

Задания четвертой пятилетки по производству национального дохода, объему капитальных вложений, валовой продукции промышлен-» ности, Машиностроения, основным изделиям других отраслей тяжелой индустрии, грузообороту железных дорог были значительно перевыполнены. Это имело огромное значение для обеспечения расширенного воспроизводства во всем народном хозяйстве, преодоления отставания сельского хозяйства, отраслей легкой и пищевой промышленности в последующие годы. Быстрой послевоенной перестройке промышленности, особенно машиностроения, во многом способствовало широкое использование технического и организационного опыта, приобретенного за годы войны. Так, в транспортном машиностроении использовались техника и организационно-производственные методы, которые применялись во время войны в танковой промышленности, что позволило вдвое сократить по сравнению с довоенным уровнем трудоемкость изготовления грузовых вагонов.

Успешное выполнение программы восстановления районов, освобожденных от немецкой оккупации, и превышение довоенного уровня промышленного производства дали возможность увеличить национальный доход в 1950 г. на 64% по сравнению с 1940 г., в то время как по пятилетнему плану намечалось превысить довоенный уровень на 38%. Значительный рост производства национального дохода и его распределение в эти годы позволили направить на цели накопления и потребления значительно большую массу национального дохода, чем это предусматривалось пятилетним планом. В результате быстрого роста национального дохода в расходах государственного бюджета возрастали ассигнования на финансирование народного хозяйства и социально-культурное строительство. Государственный бюджет из года в год выполнялся с превышением доходов над расходами.

Достижение и значительное превышение в 1950 г. довоенного уровня по основным показателям народного хозяйства явились результатом высоких темпов расширенного воспроизводства, достигнутых в итоге четвертой пятилетки. Так, производство национального дохода увеличилось к концу пятилетки по сравнению с 1945 г. почти в 2 раза, валовая продукция промышленности — в 1,9 раза, валовая продукция сельского хозяйства — в 1,6 раза, грузооборот всех видов транспорта — в 1,9 раза 18.

В результате выполнения четвертой пятилетки была значительно расширена материально-техническая база народного хозяйства за счет восстановления, реконструкции и строительства новых предприятий. Пятилетний план по капитальному строительству в народном хозяйстве был выполнен с превышением на 22%. Капитальные вложения государственных, кооперативных предприятий и организаций, колхозов и населения на восстановление и развитие народного хозяйства в 1946— 1950 гг. были в 2,3 раза выше вложений довоенных лет третьей пятилетки.

Масштабы капитальных вложений в народное хозяйство в четвертой пятилетке обеспечивали быстрое восстановление освобожденных от немецкой оккупации районов страны, новое строительство в восточных районах и национальных республиках. Капитальные вложения госу18 «Страна Советов за 50 лет», стр. 30.

18

ЧАСТЬ I. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

дарственных и кооперативных организаций (без колхозов) за годы пятилетки достигли 339 млрд, руб., или в среднем за год 67,7 млрд. руб. (в ценах на 1 июля 1955 г.). Почти половина всех капитальных вложений была направлена в промышленность, 43%—в отрасли группы «А». Удельный вес капитальных вложений в сельское хозяйство с 2,1% в военные годы увеличился до 7,3% в четвертой пятилетке. Капитальные вложения колхозов составили 31,2 млрд, руб., или ежегодно 6,23 млрд. руб. Доля вложений в жилищное строительство составила 12,7% против 7,8% в период войны.

В четвертой пятилетке было построено, восстановлено и введено в действие 6200 крупных промышленных предприятий.

Основные фонды народного хозяйства в целом возросли в 1950 г. на 23% по сравнению с 1940 г., в том числе производственные основные фонды — на 34%, из них основные производственные фонды промышленности— на 58% 19.

Ведущим звеном выполнения плана четвертой пятилетки явилось первоочередное восстановление и дальнейшее развитие социалистической промышленности и прежде всего отраслей, производящих средства производства. Пятилетний план в промышленности был выполнен досрочно— за 4 года и три месяца. Уже в 1948 г. был на 18% превзойден довоенный уровень промышленного производства, в 1950 г. было произведено промышленной продукции на 73% больше, чем в 1940 г. Главным источником ускорения процесса расширенного воспроизводства в промышленности был ввод в действие восстановленных предприятий, новых производственных мощностей и дальнейшее повышение технического уровня отраслей промышленности. Крупное значение имели показатели интенсификации производства путем внедрения прогрессивных норм использования оборудования, сырья, материалов, топлива и значительного превышения довоенного уровня производительности труда.

Среднегодовые темпы прироста валовой продукции промышленности в четвертой пятилетке составили 13,6% против 13,2% за три предвоенных года. При этом производство средств производства (группы «А») ежегодно возрастало на 12,8%, а производство предметов потребления (группы «Б») —на 15,7%. Значительно увеличились среднегодовые абсолютные приросты и темпы роста основных видов промышленной продукции. Так, среднегодовой абсолютный прирост электроэнергии в четвертой пятилетке составил 9,6 млрд, квт-ч вместо 4,0 млрд, за три предвоенных года, а среднегодовой темп роста электроэнергии повысился с 10,1 до 16,1%. Среднегодовой прирост добычи угля повысился с 12,7 млн. т до 22,4 млн. т, а среднегодовой темп прироста — с 9,1 до 11,8%. Среднегодовой прирост выплавки стали составил 3,0 млн. т против 0,2 млн. т, а среднегодовой темп прироста—17,4% против 1,1% 20.

В итоге осуществления послевоенной пятилетки изменилась структура промышленного производства по сравнению с довоенной. В его

19 «Народное хозяйство СССР», 1956, стр. 29, 32; Сообщение Госплана и ЦСУ СССР «Об итогах выполнения четвертого (первого послевоенного) пятилетнего плана СССР на 1946—1950 гг.», стр. 10.

20 «Достижения Советской рласти за 40 лет в цифрах». М., Госстатиздат, 1957, стр. 44—45.

ГЛАВА 1. ПЕРЕХОД К МИРНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

19

составе увеличился удельный вес группы «А», валовая продукция которой в 1950 г. более чем в 2 раза превысила довоенный уровень. Наиболее значительные успехи в выполнении пятилетнего плана были достигнуты в отраслях тяжелой индустрии как основном и ведущем звене послевоенного развития экономики.

В довоенный период и в годы Великой Отечественной войны тяжелая индустрия и машиностроение были ключевым звеном для решения народнохозяйственных и военных задач. Роль производства средств производства еще более усилилась в послевоенный период, особенно для развития сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности.

Задания пятилетнего плана в области черной металлургии были перевыполнены по стали и прокату. С превышением выполнены и задания послевоенной пятилетки по добыче угля и нефти, получила развитие газовая промышленность. Были введены в действие новые газопроводы; развертывалось строительство предприятий по производству искусственного жидкого топлива. Таким образом, в четвертой пятилетке были заложены основы новых прогрессивных сдвигов в топливной промышленности.

Большим достижением четвертой пятилетки явилось восстановление в короткий срок разрушенных во время войны электростанций, сооружение новых гидро- и тепловых электростанций и сетей; задание пятилетнего плана по выработке электроэнергии было перевыполнено и было достигнуто превышение довоенного уровня в более значительных размерах, чем по общему объему промышленной продукции.

Решающая роль в послевоенном восстановлении и дальнейшем развитии советской экономики принадлежала машиностроению, мощь которого резко возросла в результате переключения предприятий военной промышленности на производство гражданской продукции. В 1950 г. продукция машиностроения превысила уровень 1940 г. в 2,3 раза. За годы пятилетки отрасли машиностроения в основном обновили номенклатуру выпускаемой продукции. Это дало возможность обеспечить необходимую базу для дальнейшего развития всех отраслей народного хозяйства на новой технической основе 21.

Наряду с высокими темпами производства средств производства в послевоенной пятилетке происходило восстановление и развитие производства предметов потребления, которое в 1950 г. более чем в 2 раза превысило уровень 1945 г. Однако производство предметов потребления еще отставало от потребностей общества. Это было связано главным образом с недостаточным развитием сельского хозяйства.

Одна из важнейших задач пятилетнего плана состояла в том, чтобы восстановить и обеспечить дальнейшее развитие земледелия и животноводства для того, чтобы достигнуть довоенного уровня сельскохозяйственного производства в целом. Восстановление сельского хозяйства было значительно более сложной задачей, чем послевоенное восстановление и дальнейшее развитие промышленности. Благодаря помощи государства труженикам сельского хозяйства при меньшем количестве трудоспособного населения, чем до войны, удалось восстановить в основном к концу четвертой пятилетки довоенный уровень про21 Сообщение Госплана СССР и ЦСУ СССР «Об итогах выполнения четвертого (пер¬

вого послевоенного) пятилетнего плана СССР на 1946—1950 гг.», стр. 7—8.

20

ЧАСТЬ I. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

изводства. В итоге осуществления первой послевоенной пятилетки возросло производство технических культур. Однако зерновая проблема оставалась еще нерешенной.

Несмотря на то что восстановление и развитие животноводства в колхозах и совхозах являлось сложной задачей, задания пятилетнего плана по росту поголовья общественного скота колхозов были выполнены. Довоенный уровень поголовья продуктивного скота и птицы в колхозах к концу пятилетки был значительно превзойден.

За годы Великой Отечественной войны сократилась техническая база социалистического сельского хозяйства. В послевоенный период происходил процесс восстановления и повышения технической вооруженности колхозов и совхозов. В целом в четвертой пятилетке сельское хозяйство получило почти столько же тракторов, сколько оно имело до войны и половину довоенного количества комбайнов. Все это позволило продолжить работы по комплексной механизации сельскохозяйственного производства.

За годы послевоенной пятилетки грузооборот всех видов транспорта в 1950 г. увеличился по сравнению с 1945 г. на 90% при таком же примерно увеличении валовой продукции промышленности и возрастании валовой продукции сельского хозяйства. Железнодорожный транспорт обеспечил растущие потребности народного хозяйства в перевозках. Установленное на 1950 г. задание по грузообороту железнодорожного транспорта было перевыполнено, и объем грузооборота на 45% превысил уровень 1940 г. Проведенное восстановление вторых путей, мостов, станций и узлов обеспечило необходимую пропускную способность главных направлений железных дорог. Значительно обновился и пополнился парк локомотивов и вагонов. Были построены новые железные дороги в районах Севера и Средней Азии. Электрифицирован ряд железнодорожных линий на Урале, в Закавказье, Кривом Роге.

Грузооборот речного транспорта в 1950 г. превысил довоенный уровень на 26%, морского транспорта — на 65%. Возросла материальная база водного транспорта. Грузооборот автомобильного транспорта увеличился по сравнению с довоенным уровнем в 2,3 раза. Было построено 16 тыс. км автомобильных дорог с твердым покрытием. Введена в эксплуатацию автомобильная магистраль Москва—Симферополь22.

Восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства в годы послевоенной пятилетки обеспечивалось ростом численности занятых работников, широким размахом подготовки квалифицированных рабочих кадров, значительным ростом производительности труда во всех отраслях и значительным снижением себестоимости продукции.

В послевоенные годы существенно изменилось распределение населения, занятого в народном хозяйстве. Удельный вес промышленности и строительства в общей численности занятого населения повысился с 23% в 1940 г. до 27% в 1950 г. Одновременно снизилась доля занятых работников в сельском хозяйстве с 54 до 48%. Удельный вес занятых в просвещении, здравоохранении, науке и искусстве повысился с 6% в 1940 г. до 8% в 1950 г. В широких масштабах развернулась подготовка государственных трудовых резервов. В 1946—1950 гг. вы22 Сообщение Госплана СССР и ЦСУ СССР «Об итогах выполнения четвертого (пер

вого послевоенного) пятилетнего плана СССР на 1946—1950 гг.э, стр. 15—16.

ГЛАВА 1. ПЕРЕХОД К МИРНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

21

пуск рабочих для промышленности, строительства, транспорта и сельского хозяйства в училищах и школах системы трудовых резервов составил 3,4 млн. человек, в том числе в ремесленных, железнодорожных и горнопромышленных училищах — более 1 млн. человек.

В итоге осуществления четвертой пятилетки на основе развития техники и улучшения организации труда был достигнут значительный рост производительности труда во всех отраслях народного хозяйства: в промышленности она увеличилась на 28%, в строительстве — на 39, в сельском хозяйстве — на 65, железнодорожном транспорте — на 61% 23.

Важнейшим источником роста социалистического накопления и обеспечения расширенного воспроизводства в послевоенной пятилетке явилось значительное снижение себестоимости промышленной продукции. Снижение себестоимости в четвертой пятилетке составило 17% против 0,1 за три предвоенные года. При этом каждый процент снижения себестоимости в 1950 г. определялся в 5 млрд, руб., против 1,5 млрд, в 1940 г.

Одновременно с решением труднейших задач восстановления разрушенных предприятий и нового капитального строительства, достижения довоенного уровня и дальнейшего развития общественного производства особое внимание уделялось повышению материального и культурного уровня жизни советского народа. Этому способствовали увеличение национального дохода страны, его плановое перераспределение в пользу потребления и накопления за счет сокращения военных расходов, быстрый рост промышленности, восстановление сельского хозяйства.

В 1950 г. общая сумма доходов рабочих, служащих и доходов крестьян увеличилась по сравнению с 1940 г. на 62% (в сопоставимых ценах). В конце 1947 г. нормированное распределение продуктов было заменено развернутой государственной и кооперативной торговлей, была проведена денежная реформа. Рост реальных доходов населения обеспечивался снижением розничных цен на товары массового потребления. В течение 1947—1950 гг. было трижды проведено снижение цен, значительно увеличились выплаты и льготы за счет государства, превысившие в 1950 г. почти в 3 раза уровень 1940 г.

В годы первой послевоенной пятилетки широко развернулось также жилищное строительство. Государственными предприятиями, учреждениями и местными Советами с помощью государственного кредита в городах и рабочих поселках было построено и восстановлено жилых домов общей площадью свыше 100 млн. м2, в сельских местностях — 2700 тыс. жилых домов.

В послевоенный период был достигнут дальнейший расцвет социалистической культуры, науки и искусства. Значительно увеличилось число учащихся в школах, техникумах и других средних учебных заведениях, в вузах.

За пять лет народное хозяйство получило 662 тыс. специалистов с высшим образованием и 1 млн. 278 тыс. со средним специальным образованием, сеть научно-исследовательских учреждений превысила довоенную почти в 1,5 раза, а численность научных работников — почти

23 «Страна Советов за 50 лет», стр. 31.

22

ЧАСТЬ I. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

в 2 раза. В четвертой пятилетке сделаны крупнейшие открытия и изобретения в различных отраслях науки и техники 24.

Несмотря на огромные жертвы и потери, понесенные Советским Союзом в годы Великой Отечественной войны, трудности восстановления и послевоенной перестройки экономики, основные задачи четвертой пятилетки были выполнены. Были достигнуты высокие темпы социалистического производства, определились крупные структурные сдвиги в народном хозяйстве на новой технической основе. Создана была база для развития мирного хозяйственного и культурного строительства.

3. Развитие системы управления и методов социалистического хозяйствования

Успехи восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства во многом обусловливались мерами по реорганизации системы управления, проведенными в годы четвертой пятилетки. Задачи мирного строительства предопределяли дальнейшее усиление плановой хозяйственно-организаторской роли Советского государства и развертывание принципа демократического централизма.

Отпала необходимость в таком органе страны, как Государственный Комитет Обороны. Расширяются функции Совета Министров СССР и Госплана в области послевоенной перестройки экономики, дальнейшего ее развития на базе технического прогресса и усиления интенсификации производства. Расширяются хозяйственные права союзных республик, министерств и предприятий. Вместе с тем необходимость скорейшей перестройки и восстановления народного хозяйства требовала усилений централизации планирования. Это было необходимо в целях изменения структуры производства и расширения ассортимента гражданской продукции. По мере увеличения ресурсов, освоения новых видов продукции из государственного плана исключалось производство устаревших видов изделий. Расширялась номенклатура промышленной продукции, которая планировалась непосредственно министерствами и союзными республиками.

В годы Великой Отечественной войны основой текущего планирования наряду с годовым являлся квартальный план, составлялись также месячные планы и графики выпуска военной техники. В послевоенные годы кроме пятилетнего плана усиливается роль годового планирования. Годовые планы начали разрабатываться с 1947 г.; основные показатели годового плана детализировались по кварталам. На основе годового народнохозяйственного плана, балансов и планов распределения материальных ресурсов Совет Министров СССР утверждал годовые хозяйственные планы по отдельным министерствам. Одновременно правительством утверждались квартальные планы распределения продовольственных товаров, план перевозок, кредитный и кассовый планы.

Месячные планы устанавливались министерствами и союзными республиками. Это освобождало Госплан СССР от функций оперативного планирования, повышало его роль в проверке выполнения государственных планов и предупреждения диспропорций в народном 24 Сообщение Госплана СССР и ЦСУ СССР «Об итогах выполнения четвертого (пер¬

вого послевоенного) пятилетнего плана СССР на 1946—1950 гг.», стр. 19—20.

ГЛАВА 1. ПЕРЕХОД К МИРНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

23

хозяйстве. Вместе с тем это позволяло министерствам улучшить руководство по обеспечению заданий государственных планов подведомственными им предприятиями.

Усложнение планового руководства социалистической экономикой в результате расширения масштабов и повышения технической структуры народного хозяйства потребовало в первые послевоенные годы разграничить функции централизованного планирования. Ход развития руководства народным хозяйством, как отмечалось в постановлении ЦК ВКП(б) от 15 декабря 1947 г., потребовал выделить три основные функции государственного руководства народным хозяйством: планирование народного хозяйства и контроль за выполнением народнохозяйственных планов, материально-техническое снабжение; внедрение новой техники в народное хозяйство. Были образованы Государственный комитет по снабжению народного хозяйства Совета Министров СССР (Госснаб СССР) и Государственный комитет по внедрению новой техники в народное хозяйство Совета Министров СССР (Гостех- ника СССР), а Государственная плановая комиссия была реорганизована в Государственный плановый комитет Совета Министров СССР (Госплан СССР). Было признано необходимым сосредоточить работу Госплана на планировании народного хозяйства и контроле за выполнением планов, особенно по предупреждению диспропорций в народном хозяйстве25.

Новые общегосударственные органы — Госснаб и Гостехника, работавшие в непосредственном контакте с Госпланом, играли все большую роль в планировании народного хозяйства. Госснаб стал планировать распределение продукции, а министерства осуществляли всю оперативную работу по выполнению планов материально-технического снабжения. В дальнейшем функции Госснаба СССР были расширены и он стал общегосударственным центром материального снабжения народного хозяйства с подчиненными ему органами по отраслям и республикам.

В послевоенный период вновь встала задача повышения научного уровня планирования народного хозяйства, совершенствования его методов и организации применительно к условиям мирного строительства. Задача совершенствования научной методологии планирования заключается в том, чтобы максимально приблизить содержание планов, их научную обоснованность к требованиям экономических законов социализма. Послевоенное восстановление и дальнейшее развитие социалистического народного хозяйства в условиях научно-технического прогресса требовали более высокого уровня планового руководства экономикой. Первенствующее значение имело совершенствование балансового метода как основного инструмента планирования темпов и пропорций, развитие всей системы плановых балансов — от баланса народного хозяйства до материальных, стоимостных и трудовых балансов. Значение^ балансовой увязки народнохозяйственного плана повысилось в связи < организацией самостоятельных государственных органов в области материально-технического снабжения и внедрения техники. Производственная и строительная программы должны были в большей степени

25 «Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам», т. 3, стр. 467—468.

24

ЧАСТЬ I. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

согласовываться с планами материально-технического снабжения, развития и внедрения новой техники.

Дальнейшее развитие в послевоенный период получает нормативная база составления планов путем обоснования прогрессивных норм использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов, отражающих более высокий уровень техники, организации производства и труда. Совершенствуется планирование темпов роста промышленной продукции, обращается серьезное внимание на обеспечение бесперебойной работы промышленности и ритмичность производства в целом и по кварталам года 2в. Большое значение придается выполнению качественных показателей плана, в частности внедрению среднепрогрессивных норм расхода сырья и материалов. Усиливается разработка новых методов оценки эффективности капитальных вложений и развития новой техники. Эти методы отражали необходимость повышения эффективности и интенсификации как важнейшего источника роста производства.

Одним из важнейших принципов социалистического планирования, как и в годы довоенных пятилеток, являлась проверка выполнения народнохозяйственных планов, которая была направлена на выявление дополнительных производственных резервов, устранение и ослабление частичных диспропорций в народном хозяйстве. Эта задача приобрела особое значение в связи с усложнением структуры народного хозяйства, новыми проблемами планирования научно-технического прогресса и подъема народного благосостояния. Крупную роль в этой работе имел аппарат Уполномоченных Госплана, который был создан еще в довоенный период в республиках, краях и областях.

ЦК КПСС и Совет Министров уделяли постоянное внимание ходу выполнения первой послевоенной пятилетки. На основе проверки выполнения заданий народнохозяйственных планов, проводимой Госпланом СССР, республиканскими плановыми органами, министерствами и ведомствами, подготавливались решения ЦК КПСС и Совета Министров СССР, направленные на преодоление отставания отдельных отраслей и участков народного хозяйства, более полное использование производственных резервов * 27.

В целях повышения ответственности и своевременного решения задач, возложенных на хозяйственные органы в послевоенный период, были расширены права министерств. Они получили возможность утверждать структуру и штаты административно-управленческого аппарата предприятий и строек в пределах установленной численности персонала, изменять в составе фонда заработной платы ставки отдельным работникам. Одновременно были приняты меры по расширению прав союзных республик в управлении и планировании. В ведение республик из союзного подчинения были переданы промышленные предприятия ряда отраслей, обеспечивающих потребности местного значения.

Осуществление в новых условиях принципа демократического централизма, достижение большей самостоятельности и оперативности в 28 «Решения партии и правительства по хозяйственным вопросами т. 3, стр. 599—601.

27 А. Д. Курский. Научные основы советских пятилеток. М., изд-во «Наука>, 1974, стр. 248.

ГЛАВА 1. ПЕРЕХОД К МИРНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

25

управлении предприятиями потребовало расширения прав директоров предприятий в области планирования и распоряжении материальными ресурсами. Этому способствовало сокращение плановых показателей, доводимых до предприятий в централизованном порядке. Было установлено, что предприятиям утверждаются только задания, необходимые для обеспечения государственного плана.

Переход от военной к мирной экономике создал условия и сделал необходимым широкое использование стоимостных рычагов в планировании работы предприятий и реализации послевоенного пятилетнего плана. Проведение денежной реформы и отмена карточек на промышленные и продовольственные товары имели определенное значение для развития товарно-денежных отношений в послевоенный период, использования механизма цен, хозрасчета в интересах стимулирования производства и труда.

♦

В условиях военной экономики неизбежным было ослабление принципов использования товарно-денежных инструментов в руководстве хозяйством: допускалась множественность цен, были сужены возможности применения хозяйственного расчета в промышленности. Система жесткого централизованного нормированного распределения важнейших продуктов, продиктованная требованиями войны, заняла место плановых хозяйственных договоров и ограничивала рамки применения финансово-экономических рычагов в стимулировании и контроле работы предприятий. С переходом к мирному строительству вновь вступали в свои права плановые, хозяйственные договоры, рациональная хозяйственная связь между предприятиями и организациями.

На очередь дня встала задача упорядочения цен, переход от множественности цен к единой цене, пересмотр цен на средства производства с целью приближения их к своей базе — общественной стоимости, укрепление финансовой и кредитной дисциплины, расширение рамок материального стимулирования.

Восстановление в полном объеме товарно-денежных отношений, принципов хозрасчета, роли стоимостных инструментов в хозяйственном строительстве было объективным требованием закономерностей развития мирной экономики. Эта линия подчеркнута в Законе о четвертом пятилетием плане восстановления и развития народного хозяйства 28.

На необходимость дальнейшего повышения роли денег в народном хозяйстве, усиления финансово-экономических стимулов и контроля рублем за выполнением хозяйственных планов указывается также в постановлении правительства о ликвидации системы дотаций и повышении цен на продукцию ряда отраслей тяжелой промышленности29.

Денежная реформа и отмена карточек на продовольственные и промышленные товары, проведенные постановлением ЦК ВКП(б) и Сове28 «Закон о пятилетием плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг.>, Госполитиздат, 1946, стр. 10.

29 «Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам», т. 3, стр. 511, 512, 519.

26

ЧАСТЬ I. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

та Министров СССР в декабре 1947 г.30, явились завершением послевоенной перестройки экономики, охватив область товарооборота и финансов. Реформа имела огромное значение для оздоровления всего народного хозяйства и ускорения темпов расширенного социалистического воспроизводства. Создались благоприятные условия для осуществления контроля рублем за выполнением планов производства, для планирования себестоимости продукции. Стало возможным более полно использовать экономические рычаги для укрепления хозрасчета, для повышения экономического уровня работы промышленности.

Денежная заработная плата стала единственной формой социалистического распределения по труду. Это создавало материальные стимулы роста производительности труда и укрепило экономические рычаги хозяйственного руководства, планирования и учета. Упрочилась роль денег как единой меры затрат труда и потребления, базы калькулирования себестоимости продукции.

После проведения денежной реформы и в связи со значительным улучшением работы промышленности создались условия для отмены государственных дотаций промышленности. Основной причиной, сделавшей необходимыми государственные дотации промышленности, был отрыв действовавших оптовых цен, установленных в 1939—1940 гг., от уровня себестоимости, значительно повысившегося за годы войны, в частности в результате повышения заработной платы в военной и некоторых двугих отраслях промышленности. Оптовые цены во многих отраслях промышленности не обеспечивали необходимого накопления, не возмещали всех издержек производства, т. е. приводили к убыточности предприятий.

О размерах дотаций говорят следующие данные: в 1945 г. промышленность получила 11,7 млрд. руб. дотаций, в 1946 г.— 22,4 млрд., в 1947 г.— 29,1 млрд., а в 1948 г.— 35,3 млрд. руб.31

Система дотаций ослабляла стимулы к борьбе за снижение себестоимости продукции, за увеличение накоплений и пришла в противоречие с задачей дальнейшего повышения роли денег в народном хозяйстве.

Система государственных дотаций была ликвидирована на основе повышения цен на продукцию ряда отраслей тяжелой промышленности в течение 1949—1950 гг. Новые оптовые цены были установлены с 1 января 1949 г. Цены на черные и цветные металлы, топливо, электроэнергию, теплоэнергию, древесину, цемент, кирпич и тарифы на грузовые железнодорожные перевозки были подняты в основном до уровня плановой себестоимости, предусмотренной пятилетним планом на 1950 г. с учетом удорожания в результате взаимного влияния изменений в оптовых ценах и грузовых перевозках. В среднем по всей промышленности оптовые цены были повышены более чем в 1,5 раза32. Новые цены обеспечивали безубыточную, прибыльную работу только при условии выполнения новых установленных планов снижения себестоимости продукции. Поэтому вместе с новыми оптовыми ценами были установлены повышенные задания на 1950 г. по снижению себестои30 «Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам», т. 3, стр. 460—467.

31 А. Г. Зверев. Вопросы национального дохода и финансы СССР. М., Госфиниздат, 1958, стр. 212.

32 «Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам», т. 3, стр. 512, 514

ГЛАВА 1. ПЕРЕХОД К МИРНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

27

мости продукции по сравнению с 1947 г.33 Снижение себестоимости продукции и перевозок осуществлялось за счет роста производительности труда, экономии в расходовании сырья, материалов, топлива и электроэнергии, сокращения брака и накладных расходов.

В результате повышения цен и выполнения планов снижения себестоимости продукции в 1949 г. почти все отрасли промышленности работали рентабельно, и размер государственных дотаций снизился с 35,3 млрд. руб. в 1948 г. до 2,9 млрд. руб. в 1949 г. Таким образом, правильность проведенной реформы цен, ее экономическая обоснованность были подтверждены на практике.

Реформа оптовых цен не затрагивала единых розничных цен на предметы потребления. Некоторое увеличение себестоимости продукции в легкой и пищевой промышленности уравновешивалось снижением налога с оборота. Чтобы усилить значение цены как единой меры общественно необходимых затрат на производстве товаров, была установлена единая оптовая цена на одинаковую продукцию всех предприятий каждой отрасли промышленности. Она стимулировала снижение издержек производства на отстающих предприятиях до уровня отраслевой себестоимости, которая выражала намеченный государственным планом уровень общественно необходимых затрат на производство данной продукции. Единая цена являлась также прочной базой планирования издержек производства.

На основе проведенной реформы цен было отменено планирование производства промышленной продукции и производительности труда в неизменных ценах 1926—1927 гг., которые не соответствовали действительным издержкам производства и мешали усилению контроля рублем за выполнением хозяйственных планов. С 1 января 1949 г. был совершен переход к планированию производства продукции и производительности труда в действующих оптовых ценах.

Был пересмотрен порядок использования прибылей — увеличение доли прибыли, оставляемой в распоряжении предприятий. В связи с этим изменились отношения отраслей народного хозяйства с бюджетом. Резко возрастала доля собственных средств предприятий в затратах на капитальное строительство и прирост собственных оборотных средств, предусмотренных планом. При общем росте капитальных вложений в 1949 г. по сравнению с 1948 г. на 59,4% доля собственных ресурсов хозяйственных организаций, направляемая на капитальные вложения, повышалась на 185,5% 34-

Увеличение доли прибыли, оставляемой в распоряжении предприятий, стимулировало хозяйственную деятельность, содействовало усилению контроля руководителей хозяйственных организаций за результатами работы и повышало их заинтересованность в росте прибылей, в искоренении бесхозяйственности и укреплении принципов хозрасчета.

Генеральной линией в области ценообразования оставалось, как всегда, экономически обоснованное снижение цен. Эта политика способствует достижению «здоровой» рентабельности, т. е. рентабельности, основанной на снижении себестоимости, а не на базе высоких цен. Этот принцип хозяйственного строительства присущ только социали33 А. Г. Зверев. Вопросы национального дохода и финансы СССР, стр. 212.

34 «Народное хозяйство СССР». Сб. 3. Госпланиздат, 1950, стр. 396.

28

ЧАСТЬ I. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

стическому способу производства, так как он побуждает промышленные предприятия к внедрению в производство новейших достижений науки и техники, передовых методов организации труда и производства, соблюдению строжайшего режима экономии, снижению издержек производства.

Поэтому, когда промышленность достигла заметных успехов в уменьшении себестоимости продукции, правительство осуществило снижение оптовых цен. Уже в 1950 г. были дважды снижены цены на продукцию тяжелой промышленности и тарифы на грузовые перевозки. Эта линия на снижение оптовых цен оставалась ведущей в руководстве промышленностью и в этом состоит использование цены, как мощного экономического рычага воздействия государства на качественные показатели работы промышленности.

Для усиления коллективной и личной материальной заинтересованности рабочих предприятий в росте уровня производства, выполнении производственных программ, снижении себестоимости и выполнении планов прибылей был восстановлен с 1 июля 1946 г. фонд директора промышленного предприятия 35 *.

В фонд директора отчислялось 2—4% от плановой прибыли или экономии, получаемой от снижения себестоимости продукции, и 25— 50% от сверхплановой прибыли или сверхплановой экономии от снижения себестоимости (для разных отраслей промышленности). Половина средств из фонда директора предприятия расходовалась на расширение производства, строительство и ремонт жилищного фонда сверх планов капитальных вложений, а остальные — на улучшение культурно-бытового обслуживания и индивидуальное премирование работников предприятия.

В целях совершенствования системы премирования руководящих работников предприятий, усиления их заинтересованности в повышении качественных показателей производства с августа 1946 г. была введена единая система премирования руководящих и инженерно-технических работников. Премирование устанавливалось не только за выполнение плана по валовой и товарной продукции и по утвержденному планом ассортименту, но и за выполнение плана по снижению себестоимости продукции зв. Восстановлены были также довоенные системы премирования за использование отходов производства для изготовления товаров широкого потребления, за экономию электроэнергии, топлива, за сокращение простоев.

Большое значение в послевоенный период приобретала экономически рациональная организация новых межотраслевых связей, возросло значение хозяйственных договоров в организации материально-технического снабжения. Постановлением Совета Министров СССР от 21 апреля 1949 г.37 восстанавливалось в полном объеме действие закона об обязательном характере заключения хозяйственных договоров между ведомствами и предприятиями. В договорах предусматривались кон35 «Собрание постановлений и распоряжений правительства СССР», 1946, № 14, ст. 272.

38 Е. Л. Маневич. Заработная плата и ее формы в промышленности СССР. М., Гос- планиздат, 1951, стр. 187.

37 «Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам», т. 3, стр. 368—371.

ГЛАВА 1. ПЕРЕХОД К МИРНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

29

кретные обязательства поставщика и потребителя, сроки поставки, качество продукции и ее комплектность, ассортимент, цена, порядок расчетов и имущественная ответственность сторон за невыполнение условий договора. Восстановление обязательного характера хозяйственных договоров имело большое значение для укрепления плановой дисциплины, улучшения качества и ассортимента продукции, для ускорения оборачиваемости оборотных средств. Восстанавливались условия для усиления контроля рублем по линии банка и взаимного контроля потребителей и поставщиков, что имело существенное значение для укрепления хозрасчета.

На укрепление планово-договорной дисциплины было направлено также постановление правительства «Об ответственности за невыполнение кооперированных поставок смежными предприятиями»38. План предприятия или ведомства считался невыполненным, если не были выполнены кооперированные поставки, предусмотренные государственными планами или хозяйственными договорами.

Решающим фактором укрепления хозрасчета, повышения его эффективности в послевоенные годы был большой размах социалистического соревнования масс, производственная активность рабочих, выдвинувших новые, передовые методы организации труда и производства, новые формы борьбы масс за улучшение качественных показателей работы предприятий.

Все формы социалистического соревнования были непосредственно связаны с внедрением хозрасчета в низовые звенья производства — в цеха, бригады, участки с доведением его до рабочего места в форме лицевых счетов рабочих. Самое непосредственное влияние на укрепление хозрасчета и повышение его эффективности имело движение за отказ от государственных дотаций и массовые обязательства предприятий добиваться сверхплановых накоплений за счет сверхпланового снижения себестоимости продукции. Исключительно важное экономическое значение имело движение за ускорение оборачиваемости оборотных средств, начатое в январе 1949 г. по инициативе 103 предприятий Москвы и Московской области 39.

Новые формы социалистического соревнования, направленные на повышение экономического уровня работы предприятий и улучшение их качественных показателей, явились серьезным толчком для дальнейшего развития и совершенствования внутризаводского хозрасчета. Через хозрасчет цехов, бригад, лицевые счета рабочих воплощались на практике обязательства по увеличению социалистического накопления. Так, социалистическое соревнование вызывало необходимость развития хозрасчета внутри предприятий, органически с ним сливалось и повышало его эффективность.

В ходе осуществления внутризаводского хозрасчета на опыте лучших, передовых предприятий получили дальнейшее развитие его основные элементы, основные принципы его проведения.

На Горьковском автозаводе внедрению хозрасчета в цехи и бригады предшествовала большая работа по замене устаревших норм использования оборудования, затрат сырья и материалов по отдельным опера38 Там же, стр. 233—234.

39 Подробнее о соревновании см. гл. 2 настоящего тома.

30

ЧАСТЬ I. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

циям, деталям и узлам новыми, технически обоснованными. Внедрение внутризаводского хозрасчета сопровождалось повышением экономической подготовки хозяйственных кадров. Вопросы экономики производства обсуждались на партийных активах и производственно-технических конференциях. Внедрялись рационализаторские организационно-технические мероприятия, которые дали экономию в 50,4 млн. руб. в 1948 г. и свыше 90 млн. руб. в 1949 г. (в старом масштабе цен). На хозрасчет были переведены все основные и вспомогательные цехи, все отделы материально-технического снабжения. Большое значение имел перевод на хозрасчет участков старших мастеров, благодаря чему многочисленный отряд мастеров, наряду с руководящими работниками цехов, включился в борьбу за повышение качественных показателей работы цехов. В результате широкого внедрения внутризаводского хозрасчета экономические показатели работы автозавода значительно улучшились. Оборачиваемость оборотных средств была ускорена на 38%. За 1949 г. и первую половину 1950 г. завод дал сверхплановой прибыли 135 млн. руб.

На Московском автозаводе в центре организации хозрасчета был также цеховой хозрасчет. Если в 1946 г. на хозрасчет были переведены 19 цехов, то в 1948 г. все основные и вспомогательные цехи стали хозрасчетными. Для обоснования задачи по снижению себестоимости продукции и ее последующего анализа была разработана система нормативов на материалы, на расход режущего инструмента, на затраты рабочего времени и т. д. Эти нормативы периодически пересматривались с учетом достигнутого уровня их освоения и осуществленных организационно-технических мероприятий, что имело самое существенное значение для организации хозрасчета и повышения его действенности.

В укреплении внутризаводского хозрасчета большое значение имеет систематический контроль за соблюдением установленных норм расходования материалов. На многих предприятиях с этой целью вводились лимитные и заборные карты на отпуск материалов и специальная сигнальная документация на отклонения от норм в процессе производства. На Московском автозаводе, например, при перерасходе материалов и денежных средств авансировались дополнительные ресурсы, которые вычитались в последующем из накоплений.

Уделялось большое внимание налаживанию четкой работы функциональных отделов заводоуправления, от которых в большой мере зависит успешная производственная деятельность цехов в снижении себестоимости продукции. По всем функциональным отделам был также установлен показатель качества их работы. Так, например, на отдел материально-технического снабжения была возложена задача содействовать снижению себестоимости продукции уменьшением брака по вине поставщиков и сокращением накладных расходов по транспортировке.

Одной из форм низового хозрасчета был бригадно-индивидуальный хозрасчет, личные счета экономии отдельных рабочих, дававшие возможность рабочим не только активно участвовать в борьбе за экономию, за высокую рентабельность, но и соединить хозяйственный расчет с надлежащей организацией социалистического соревнования.

ГЛАВА 1. ПЕРЕХОД К МИРНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

31

было открыто 2 тыс. личных счетов, на Коломенском паровозостроительном— 1700, на Горьковском автозаводе бригадно-индивидуальным хозрасчетом было охвачено в 1951 г. 10 648 человек.

Об эффективности этой фбрмы хозрасчета можно судить по следующим примерам. На Коломенском паровозостроительном заводе после открытия личных счётов рабочих было сбережено за первое полугодие 1949 г. 801 т металла, 2285 т топлива, 1162 тыс. квт-ч электроэнергии, высвобождено было из оборота 7,5 млн. руб. и получено 2,5 млн. руб. сверхплановой прибыли 40.

Большое значение имела при этом система материального поощрения за выполнение и перевыполнение планов, за сверхплановую экономию материальных ресурсов.

Внутризаводской хозрасчет сыграл большую роль в усилении внимания руководителей предприятий к экономической стороне производства и повысил интерес к экономическим знаниям. Его внедрение предопределяло в ряде случаев необходимость пересмотра и улучшения организационной структуры предприятий, изыскания наиболее эффективных технологических процессов, ускоряло переход на работу по твердому графику, способствовало ускорению оборачиваемости оборотных средств. Вместе с ростом производительности труда и сверхплановых накоплений росли и заработки рабочих и инженерно-технических работников, увеличивались фонды премирования, поэтому широкое применение внутризаводского хозрасчета дало большой экономический эффект. В результате всенародного движения, начатого по инициативе московских промышленных предприятий, за строжайший режим экономии, за снижение себестоимости продукции и сверхплановые накопления, была значительно укреплена экономика предприятий, и промышленность дала в 1948 г. более 6 млрд. руб. сверхплановых накоплений (все данные в старом масштабе цен) 41.

Размах социалистического соревнования масс и широкое применение внутризаводского хозрасчета сыграли большую роль в успешном выполнении планов послевоенного восстановления хозяйства. Накопленный в эти годы опыт внутризаводского хозрасчета не потерял своего значения и в последующие годы.

Перестройка системы планирования, укрепление хозрасчета и развитие экономического стимулирования, проведенные в послевоенной пятилетке, были развернуты в годы последующих пятилеток строительства развитого социалистического общества и получили свое отражение в ходе разработки и проведения хозяйственной реформы.

40 Н. С. Спиридонова. Хозяйственный расчет в новых условиях управления промышленностью. М., Изд-во МГУ, 1961, стр. 243; «Вопросы экономики», 1949, № 10, стр. 16, 23.

41 «Народное хозяйство СССР». Сб. 3, стр. 238.

Глава вторая

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

И ПОДГОТОВКА КАДРОВ

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

При переходе страны к мирному созидательному труду необходимо было сохранить, закрепить тот массовый героизм, самоотверженность, высокий патриотический подъем, с какими советский народ сражался и трудился в годы войны. После победы в войне,— указывал в 1920 г. Ленин,— «весь энтузиазм и дисциплину надо суметь перевести на работу мирного хозяйственного строительства...» 1

Восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства поставили в качестве проблемы первостепенной важности проблему трудовых ресурсов. Война унесла 20 млн. жизней* наиболее трудоспособной и производительной части населения. Особенно велики были потери в республиках и областях, временно оккупированных немецко-фашистскими захватчиками. Так, на территории Украинской ССР было уничтожено 4,5 млн. человек гражданского населения и более 2 млн. были насильно вывезены в гитлеровскую Германию1 2. Численность рабочих и служащих в народном хозяйстве страны в 1945 г. составляла 84,2% от довоенного уровня, в том числе в промышленности — 81,5%, в Украинской ССР соответственно — 65,3 и 48,0, в Белорусской ССР — 53,7 и 38,6% 3. К началу мирной перестройки промышленности требовалось дополнительно более 1 млн. рабочих 4. От решения проблемы обеспечения народного хозяйства страны квалифицированными кадрами зависели не только результаты восстановления и развития промышленности, но и выполнение четвертой пятилетки в целом.

Четвертым пятилетним планом восстановления и развития народного хозяйства предусматривалось увеличение численности рабочих и служащих во всех отраслях народного хозяйства на 6,2 млн. человек. Особенно необходимо было обеспечить качественный рост производственных кадров. В первом послевоенном пятилетии планировалось подготовить на производстве путем индивидуального, бригадного и курсового обучения 7,7 млн. новых рабочих и повысить квалификацию 13,9 млн. человек, в системе государственных трудовых резервов — 4,5 млн. человек, 602 тыс. специалистов с высшим и 1326 тыс. со средним специальным образованием, что должно было составить 83,7% того количества рабочих и служащих в народном хозяйстве, которое наме-

1 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 42, стр. 11.

2 «Союз равных. 1922—1972», Справочник. Политиздат, 1972, стр. 69.

8 «Труд в СССР». Статистический сборник. М., изд-во «Статистика», 1968, стр. 24.

40, 44, 46.

4 «Вопросы истории КПСС», 1977, № 3, стр. 88.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

33

чалось в 1950 г.5 6 Эти меры давали возможность в короткий срок ликвидировать острую нехватку в квалифицированных кадрах и обеспечить быстрое восстановление и развитие экономики.

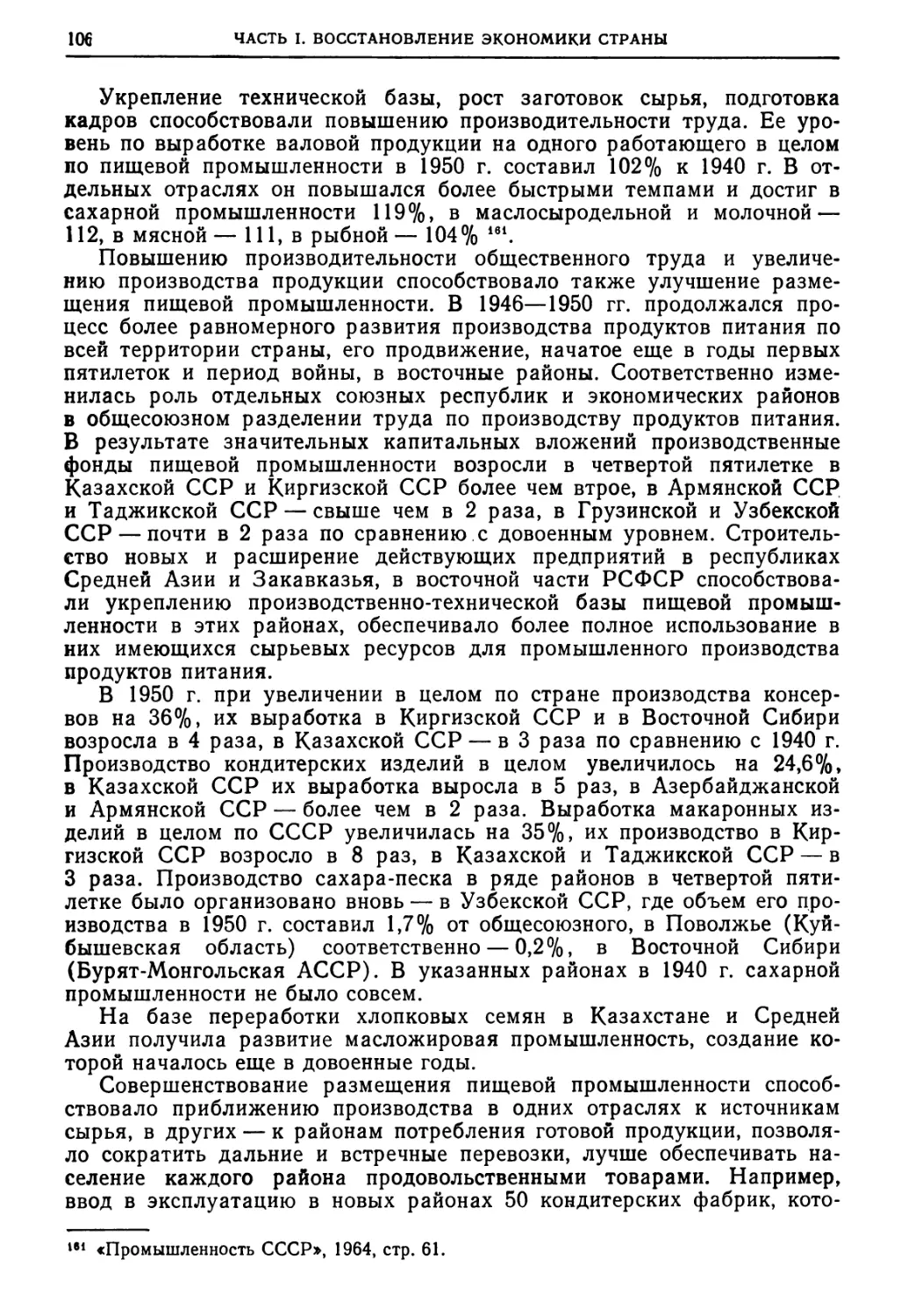

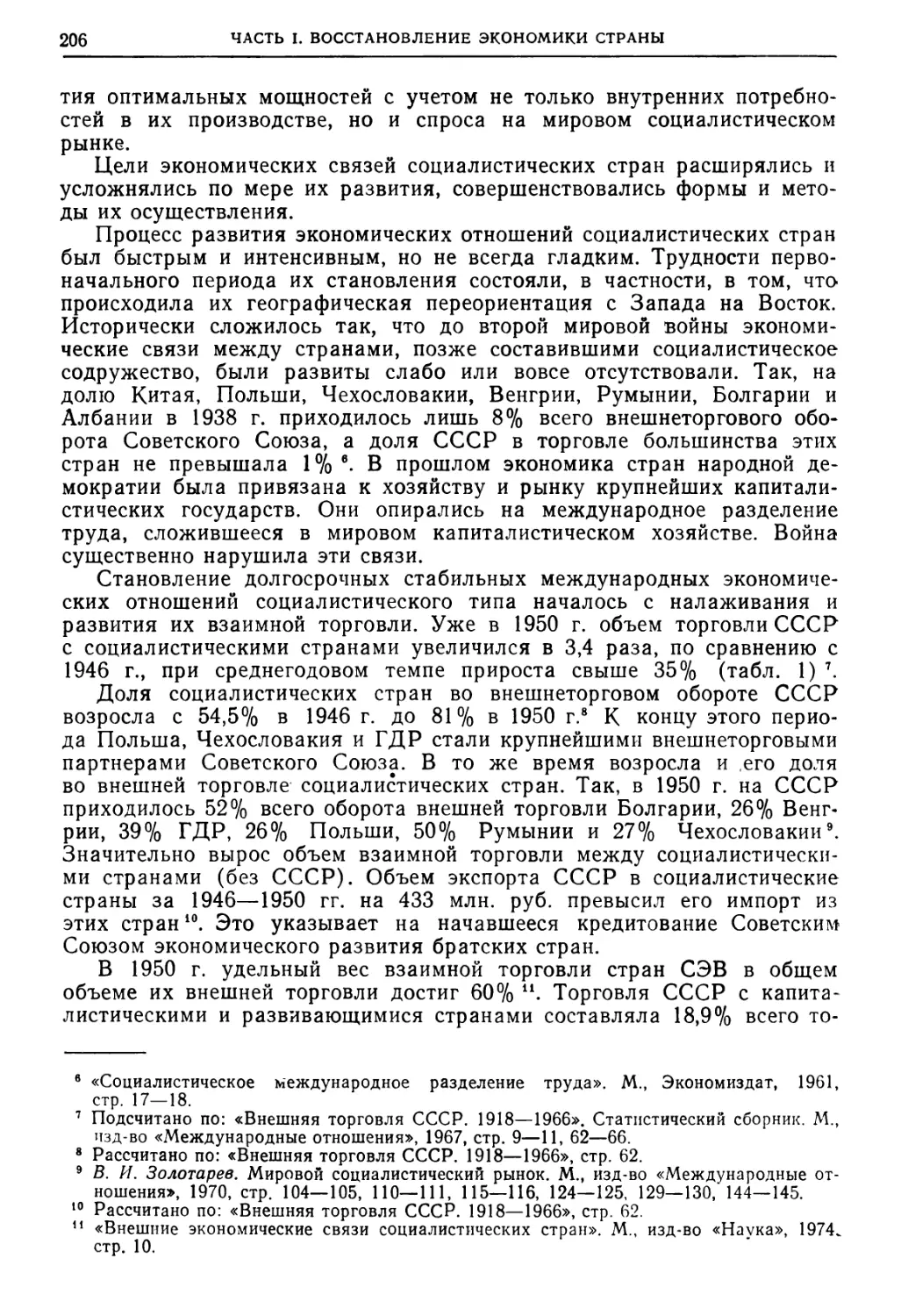

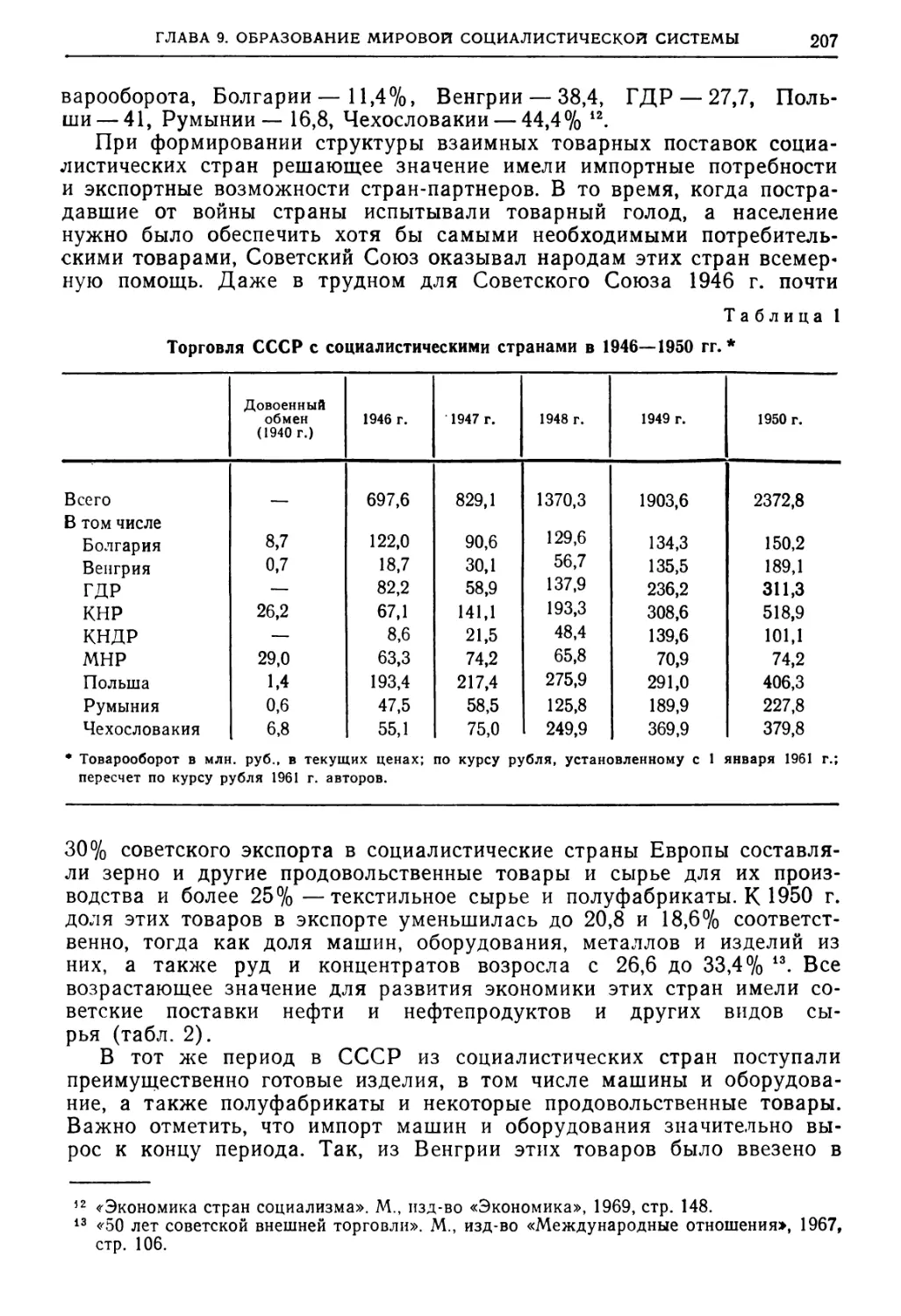

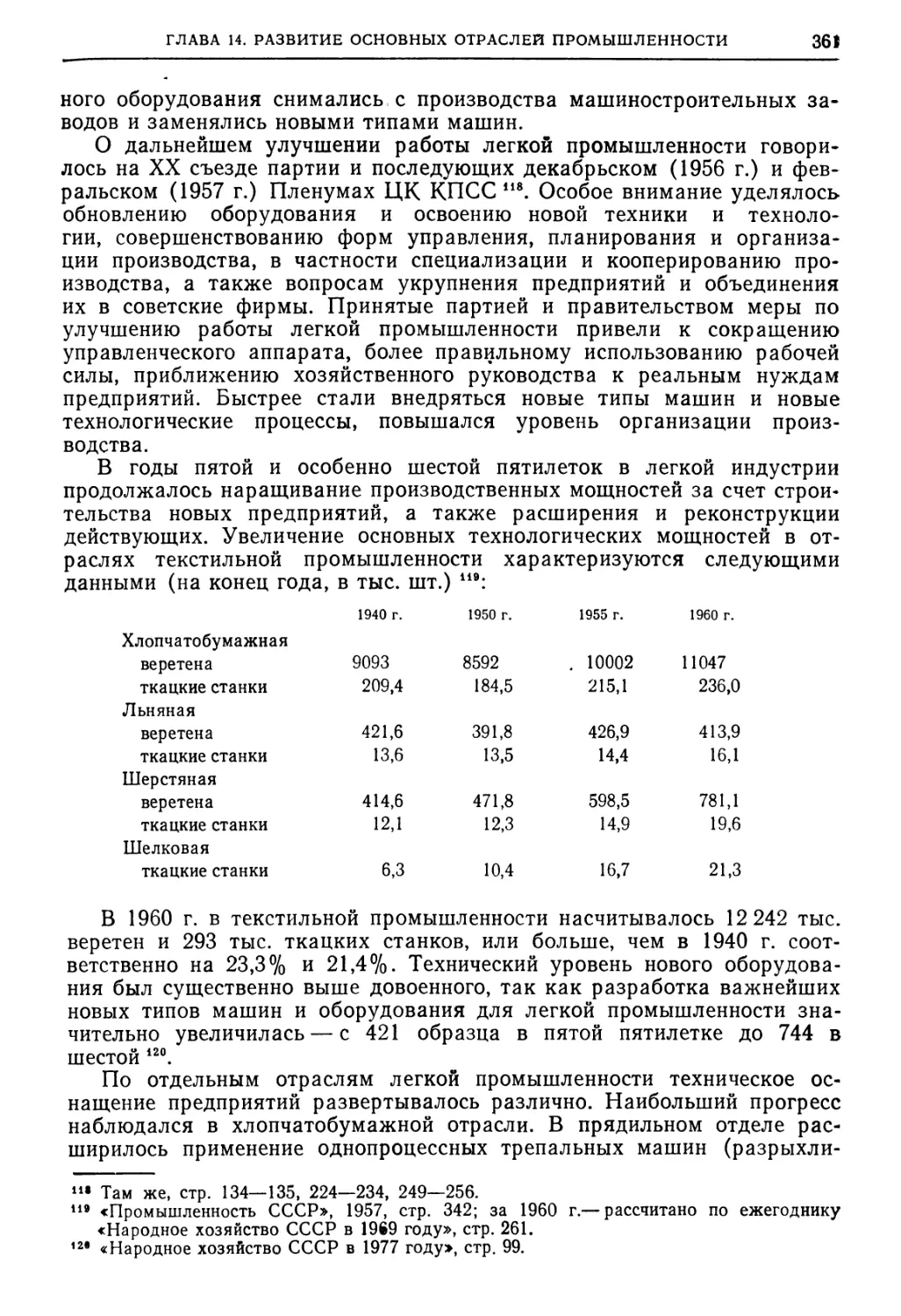

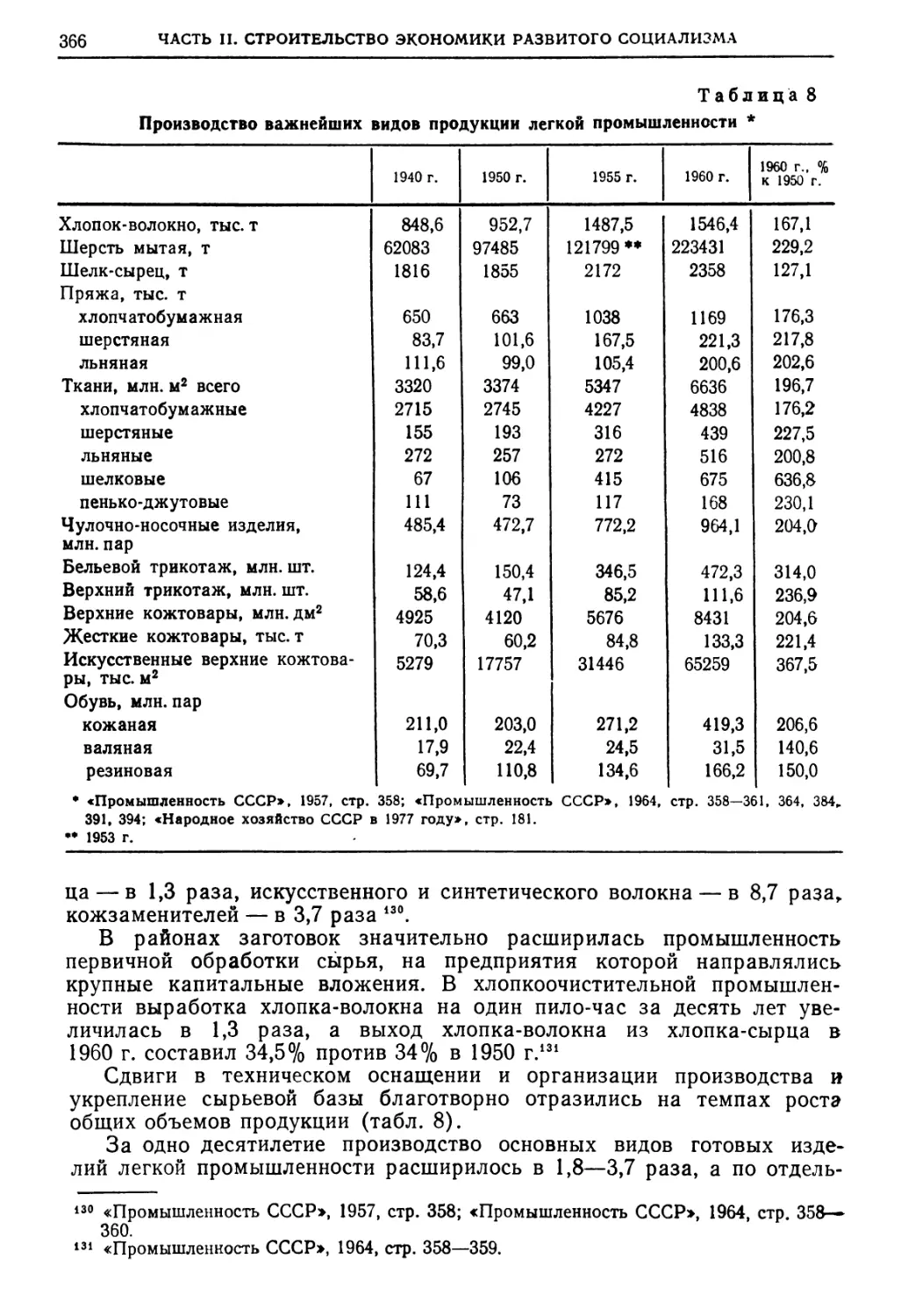

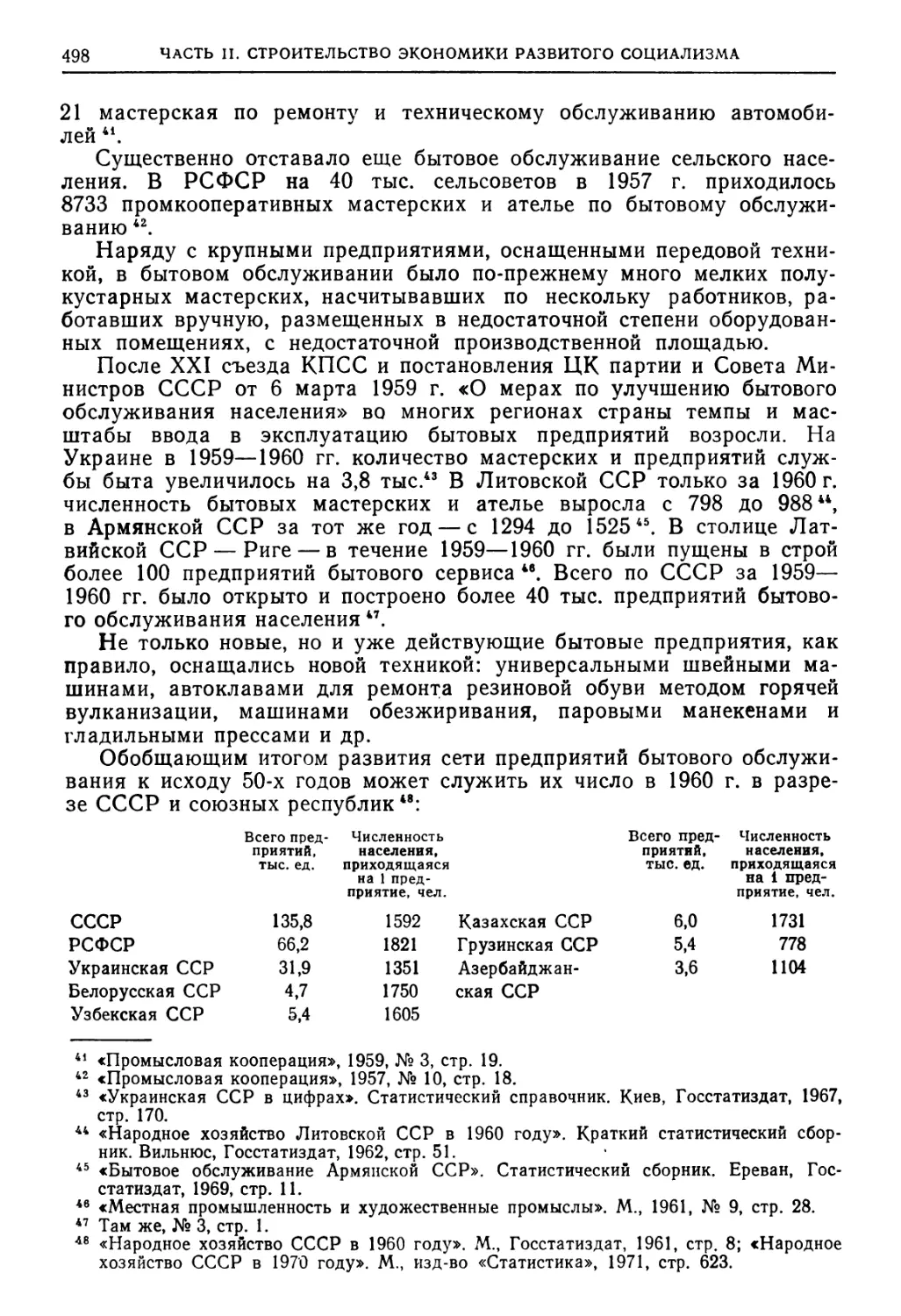

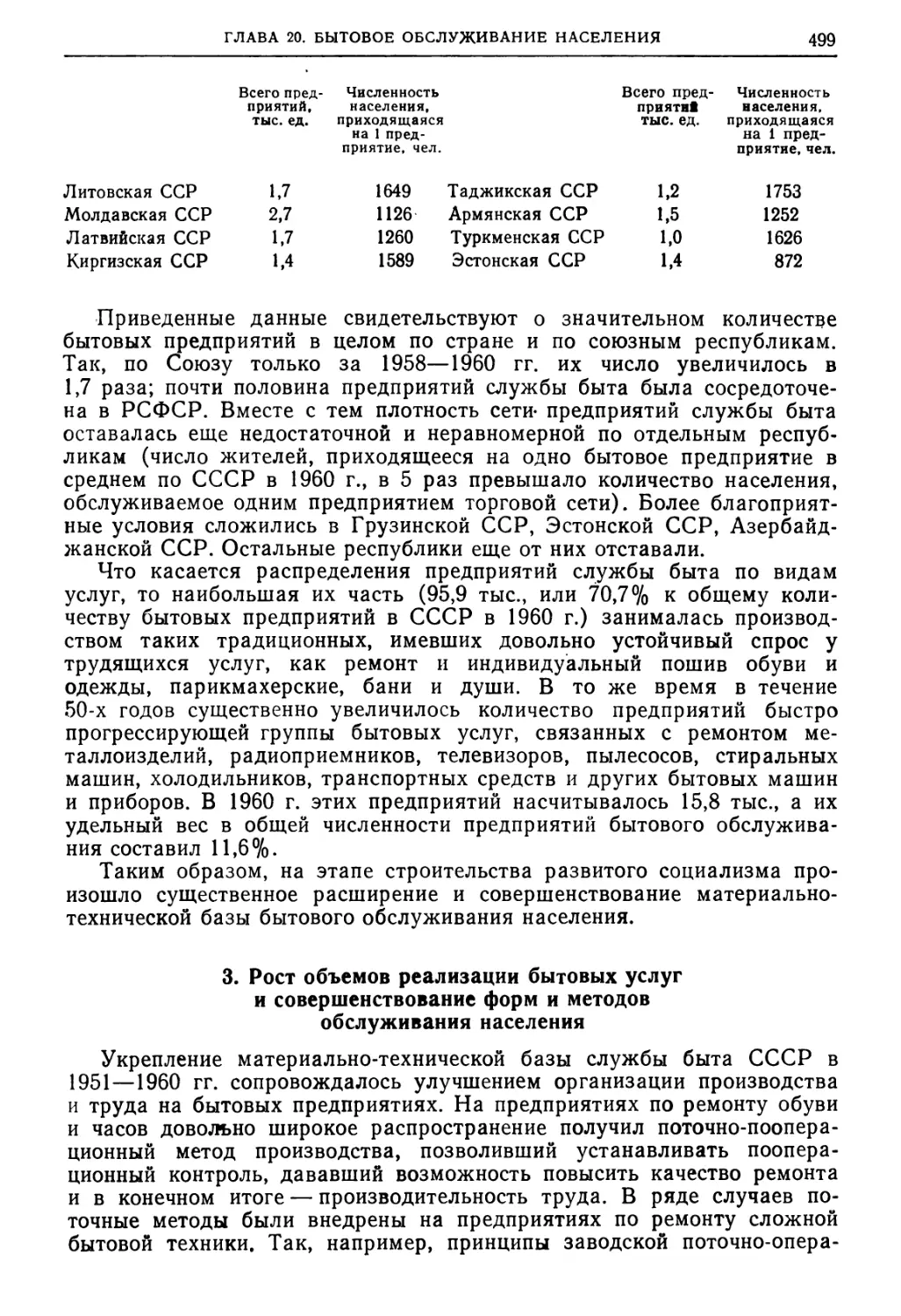

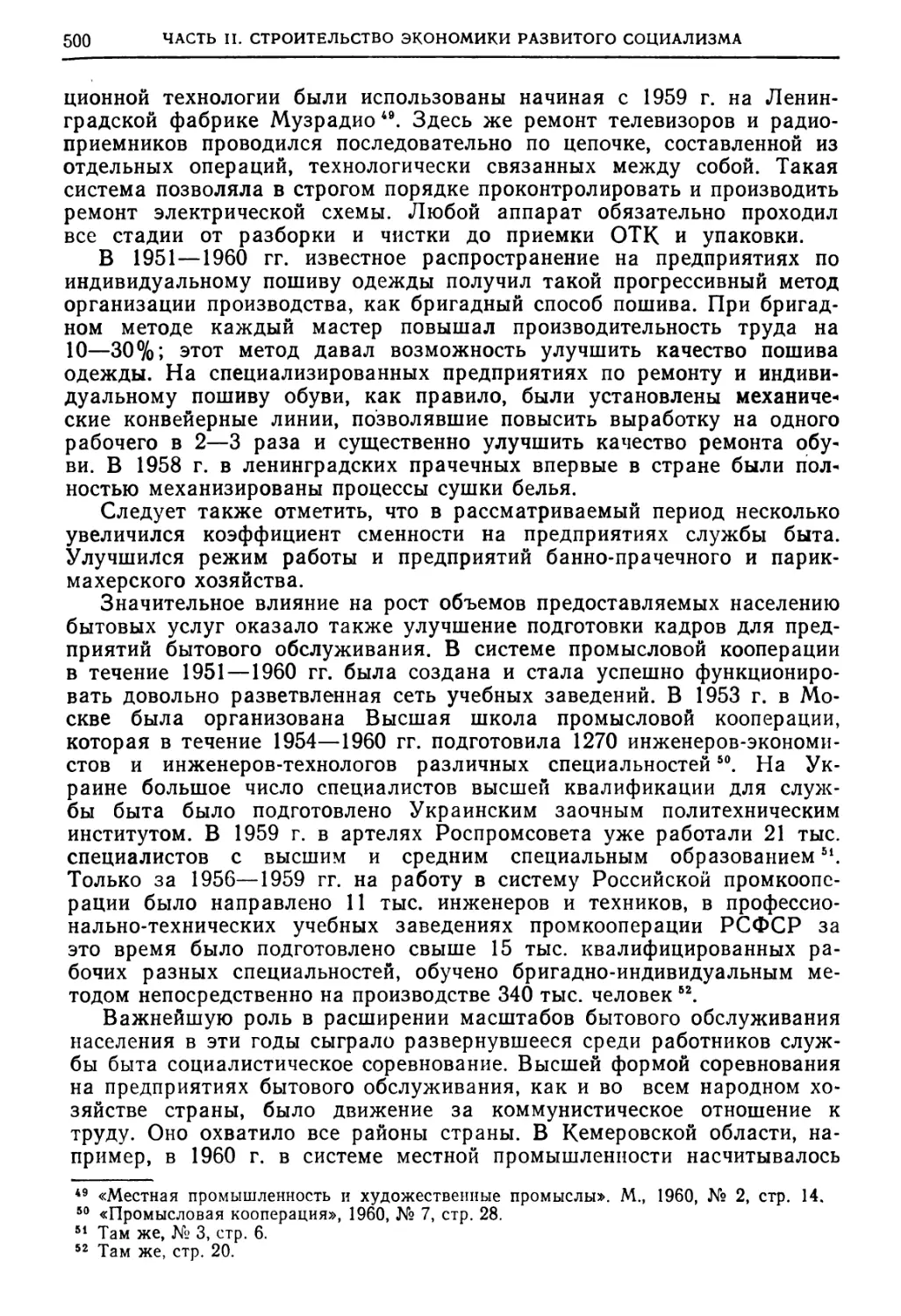

Восстановление и развитие народного хозяйства СССР могло быть осуществлено на основе повышения производительности общественного труда. В годы четвертой пятилетки намечалось увеличить выработку рабочих промышленности на 36% (по сравнению с 1940 г.) за счет полного использования восьмичасового рабочего дня, всесторонней механизации трудоемких отраслей производства, дальнейшей электрификации народного хозяйства и интенсификации производственных процессов