Текст

^осро/п с минной

tijpoiftiej6cm1)0

ПОЛИТИЧЕСКОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ

сМ о й к $ о ■ *<)61

против

Предлагаемая вниманию читателей книга является

хрестоматией художественных произведений мировой

литературы, посвященных атеистической тематике.

Материал хрестоматии разбит на разделы, каждый из

которых соответствует определенному направлению нашей

научно-атеистической пропаганды. Внутри раздела

материал расположен в хронологическом порядке.

В конце книги помещены примечания с датами жизни

писателей и краткими сведениями об их творчестве. В

отношении широко известных русских и советских

писателей редакция сочла возможным ограничиться датами их

жизни.

Отзывы и пожелания просим присылать по адресу: Москва,

Д-47, Миусская пл., 7, Госполитиздат, редакция литературы по

научному атеизму.

Составитель Е. Вишневская

ПРЕДИСЛОВИЕ

В арсенале средств, служащих борьбе за преодоление

религиозных пережитков в сознании людей, большую роль

играет художественная литература. То, что не может сделать

брошюра, выполняет зачастую художественный рассказ,

очерк, памфлет, фельетон, стихотворение, пьеса.

Воздействие на чувства, на настроения людей имеет

зачастую в научно-атеистической пропаганде не меньшее

значение, чем воздействие на сознание, на рассудок. Именно

поэтому В. И. Ленин говорил, что в борьбе против религии

нельзя идти «только по прямой линии чисто марксистского

просвещения», что эту борьбу надо вести «и так и эдак»,

давая массам самый разнообразный материал, знакомя их с

фактами из самых различных областей жизни.

Религия не только мировоззрение, истолковывающее

окружающую нас действительность с определенных,

идеалистических позиций, она также совокупность определенных

чувств, настроений, переживаний. Вспомним хотя бы такие

атрибуты религии как молитвы, богослужения, праздники,

обряды, пышно украшенные храмы, песнопения, проповеди,

крестные ходы — все это призвано создавать у верующих

соответствующее настроение. Многое делало и делает в этом

отношении искусство. Одним словом, как правильно писал

В. В. Маяковский: «У хитрого бога лазеек много».

Точно также и в атеистической пропаганде очень важно

пользоваться разнообразными средствами. Необходимо

воздействовать и на рассудок верующих, и на их чувства,

воздействовать не только с помощью лекций, брошюр, бесед,

но и с помощью театральных постановок, кинокартин,

стихов, очерков, романов.

Вот почему следует всячески приветствовать выпуска-

емуку Госполитиздатом хрестоматию художественных

атеистических произведений.

5

За годы Советской власти в различных издательствах

выпускались сборники, включавшие в себя атеистические

произведения, подобранные по тому или иному принципу.

Настоящая хрестоматия отличается от этих сборников тем, что

в нее включены почти исключительно художественные

антирелигиозные произведения, подобранные в соответствии с

требованиями, предъявляемыми ныне к

научно-атеистической пропаганде.

Читатель — будь то верующий или неверующий — найдет

здесь для себя немало интересного и полезного. Но особенно

много нужного материала получит лектор, пропагандист,

организатор художественной самодеятельности в клубе,

избе-читальне, доме культуры.

Материал хрестоматии сгруппирован по разделам, что

чрезвычайно облегчает пользование им. Например, в первом

разделе помещены произведения Эразма Роттердамского,

Вольтера, Гете, Гейне, Пушкина, Салтыкова-Щедрина,

Горького и др. произведения, в которых критикуется религиозная

идеология, разоблачается бессмысленность веры в

сверхъестественные существа, в загробный, потусторонний мир. Во

втором и третьем разделах, в произведениях Боккаччо,

Беранже, Мопассана, Роллана, Чехова, Серафимовича,

Маяковского и др. рассказывается о религиозных «чудесах»,

праздниках, обрядах и всякого рода предрассудках и суевериях.

В двух других разделах хрестоматии показана закулисная

сторона жизни церковников и сектантов.

Нет необходимости говорить о всех разделах этой полезной

книги — читатель сам по достоинству оценит ее.

Конечно, хрестоматия далеко не исчерпывает всего, что

имеется в русской, советской, а также мировой литературе

по вопросам религии и атеизма. В хрестоматию вошла лишь

небольшая часть того поистине необозримого материала,

который накоплен в художественной литературе за века и

тысячелетия. Однако и то, что вошло в нее, имеет большое

значение для атеистической пропаганды.

Религиозные пережитки в нашем обществе играют

реакционную роль. Они тормозят приобщение верующих

трудящихся к науке, к активному участию в строительстве

коммунизма, мешают преодолению психологии индивидуализма,

укреплению нового социалистического быта. Борьба за

полное преодоление религиозных пережитков, за превращение

всех советских людей в сознательных и активных

строителей коммунизма — одна из важных политических задач в

настоящее время. Художественная литература призвана

сыграть в этом деле большую и почетную роль.

Ф.Олещук

»

Священная

зараза

Ц

>*№&.

Ал

гит

ИВДЧ

V

(.V

ОМАР ХАЙЯМ

ЧЕТВЕРОСТИШИЯ

С той горсточкой невежд, что нашим миром правят

И выше всех людей себя по знанью ставят,

Не ссорься. Ведь того, кто не осел, тотчас

Они крамольником, еретиком ославят.

Скажи, за что меня преследуешь, о небо?

Будь камни у тебя, ты все их слало мне бы,

Чтоб воду получить, я должен спину гнуть,

Бродяжить должен я из-за краюхи хлеба.

О небо, к подлецам щедра твоя рука:

Им — бани, мельницы и воды арыка;

А кто душою чист, тому лишь корка хлеба.

Такое небо— тьфу! — не стоит и плевка.

Из всех, которые ушли в тот дальний путь,

Назад вернулся ли хотя бы кто-нибудь?

Не оставляй добра на перекрестке этом:

К нему возврата нет,— об этом не забудь.

Жизнь сотворивши, смерть ты создал вслед за тем,

Назначил гибель ты своим созданьям всем,

Ты плохо их слепил? Но кто ж тому виною?

А если хорошо, ломаешь их зачем?

9

Когда ты для меня слепил из глины плоть,

Ты знал, что мне страстей своих не побороть;

Не ты ль тому виной, что жизнь моя греховна?

Скажи, за что же мне гореть в аду, господь?

Ты сотню западней расставил тут и там,

Но, словно за мятеж, грозишь ты смертью нам,

Коль мы оступимся и попадем в любую.

Да не забыл ли ты, что их расставил сам?

Наполнил зернами бессмертный Ловчий сети.

И дичь попала в них, польстясь на зерна эти.

Он назвал эту дичь людьми и на нее

Взвалил Еину за зло, что сам творит на свете.

Никто не лицезрел ни рая, ни геенны;

Вернулся ль кто-нибудь оттуда в мир наш тленный?

Но эти призраки бесплотные — для нас

И страхов и надежд источник неизменный.

Над краем чаши мы намазы совершаем;

Вином пурпуровым свой дух мы возвышаем;

Часы, что без толку в мечетях провели,

Отныне в кабаке наверстывать решаем.

Нам говорят муллы, что существует ад.

Поверьте мне: они неправду говорят.

Будь предназначен он для пьяниц и влюбленных,

Давно бы опустел цветущий райский сад.

За пьянство господом не буду осужден:

Что стану пьяницей, от века ведал он.

Когда бы к трезвости я сердцем был привержен,

Всеведенью творца нанес бы я урон.

Дух рабства кроется в кумирне и в Каабе,

Трезвон колоколов — язык смиренья рабий,

И рабства черная печать равно лежит

На четках и кресте, на церкви и михрабе.

10"

Когда б я властен был над этим небом злым,

Я б сокрушил его и заменил другим,

Чтоб не было преград стремленьям благородным

И человек мог жить, тоскою не томим.

Бушуют в келиях, мечетях и церквах,

Надежда в рай войти и перед адом страх.

Лишь у того в душе, кто понял тайну мира,

Сок этих сорных трав весь высох и зачах.

ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ

ПОХВАЛА ГЛУПОСТИ

(Отрывок)

...Без всякого сомнения из нашего теста испечены того

сорта люди, которые любят рассказы о ложных знамениях и

чудесах и никак не могут досыта наслушаться басен о

призраках, лемурах, ларвах \ выходцах с того света и тому

подобной невидали; и чем более расходятся с истиной эти

небылицы, тем охотнее им верят, тем приятнее ласкают они

слух. Не для одного препровождения времени

рассказываются эти басни — бывает от них и выгода, особливо

священникам и площадным краснобаям. Нужно здесь помянуть

и тех, кто внушил себе глупое, но приятное убеждение, будто

стоит человеку поглядеть на статую или икону Полифема-

Христофора 2 — и смерть не грозит ему в тот день; или что,

прочитав перед статуей св. Варвары некую молитву, он

воротится цел и невредим с поля боя; или что, ставя в известные

дни свечки св. Эразму, он вскорости сделается богачом. Из

св. Георгия люди эти создали себе нового Ипполита3 или

Геракла, на его коня, благоговейно украшенного драгоценной

попоной с кистями, они только что не молятся; стараясь

заслужить его расположение, они то и дело подносят ему

подарочки, а медным шлемом святого клянутся даже короли.

А что сказать о тех, которые, якобы искупив свои грехи

пожертвованием на церковь, безмятежно радуются и измеряют

срок своего пребывания в чистилище веками, годами,

месяцами, днями, часами — без малейшей ошибки, словно при

помощи клепсидры 4 или математической таблицы? Что ска-

1 Лемуры, ларвы — духи умерших.— Ред.

2 Иконописцы обычно изображали Христофора-святого очень

высоким, с огромным посохом, похожим на мачту.— Ред.

3 Св. Георгий постоянно изображается на коне, а Ипполит,

согласно мифу,— любитель лошадей и наездник.— Ред.

4 Клепсидра — водяные часы.— Ред.

12

зать далее о тех, которые верят в волшебные амулеты и

наговоры, выдуманные каким-нибудь благочестивым

обманщиком для потехи или выгоды ради, и тешат себя надеждами

на богатство, почести, наслаждения, избыток во всем, вечно

цветущее здоровье, долгую жизнь, бодрую старость и,

наконец, место в царствии небесном поближе к самому Христу?

Впрочем, попасть туда они рассчитывают возможно позже:

когда, мол, пресытятся всеми наслаждениями здешней

жизни, тогда и променяют ее на райское блаженство. Судите

сами: иной купец, воин или судья, уделив единый грошик из

всего награбленного им, верит, что разом обелил скверну

своей жизни; все ложные клятвы, грязные похоти, кутежи,

драки, убийства, обманы, козни, измены он считает

выкупленными и оплаченными, словно по договору, так что при

желании впору бы начать новый круг мерзостей. Можно ли

быть глупее, да нет! — счастливее тех, кто, читая ежедневно

семь стишков из священной псалтири, сулит себе за то

вечное блаженство? Полагают, что названные магические

стишки указал св. Бернарду некий демон, весьма

красноречивый, что и говорить, но вместе с тем скорее

легкомысленный, чем хитрый, а потому и попавший впросак К Все это

настолько глупо, что даже я готова устыдиться, и, однако, этому

верят не только грубые мужики, но и наставники церкви.

Вполне уместно будет сказать и о том, что каждая область

заявляет притязания на своего особливого святого; каждый

чествуется особыми обрядами, каждому из них

приписываются особые способности: один исцеляет от зубной боли,

другой искусно помогает роженицам, третий возвращает

украденные вещи, этот спасает при кораблекрушении, тот

охраняет стада, и так далее в том же роде. Перечислять всех

подряд было бы слишком долго. Существуют также святые,

оказывающие помощь во всех случаях жизни, такова в

особенности богородица-дева, которую простой народ чтит даже

более, чем ее сына.

Но разве просят люди у всех этих святых чего-нибудь, не

имеющего отношения к глупости? Взгляните на

благодарственные приношения, которыми стены иных храмов

украшены вплоть до самой кровли,— увидите ли вы среди них

хоть одно пожертвование за избавление от глупости, за то,

что приноситель стал чуть-чуть умнее бревна? Один тонул,

но выплыл. Другой был ранен врагом, но выжил. Третий

1 В житии св. Бернарда Клервосского (ум. в 1153 г.)

рассказывается, как явившийся ему однажды дьявол хвастался, что знает

такие семь стихов из «Псалтири», ежедневное чтение которых

непременно приведет в рай, но открыть эти стихи отказался. Бернард

решил ежедневно прочитывать всю «Псалтирь». Тогда дьявол,

рассудив, что это составит еще больший подвиг благочестия, чем чтение

семи строк, назвал магические стихи.

13

удрал столь же доблестно, сколь счастливо, с поля битвы, в

то время как другие продолжали сражаться. Четвертый был

вздернут на виселицу, но при помощи некоего святого,

покровителя воров, сорвался и ныне продолжает с успехом

облегчать карманы богатеев, обремененные деньгами. Пятый

бежал, проломав стену тюрьмы. Шестой, к негодованию своего

врача, исцелился от лихорадки. Седьмой хлебнул яду, но не

умер, а только прочистил желудок на горе своей супруге,

которая впустую потрудилась и потратилась. У восьмого

опрокинулась повозка, но кони вернулись домой невредимые.

На девятого обрушилась кровля, но он остался цел. Десятый,

застигнутый мужем на месте преступления, счастливо

спасся. Но никто не благодарит за избавление от глупости.

Так сладко ни о чем не думать, что от всего откажутся люди,

только не от Мории. Но к чему пускаться в это море

суеверий?

Если б имела я сто языков и железное горло,

То и тогда б не могла дураков породу исчислить

И описать до конца многовидные глупости формы lt

Вся жизнь христиан до краев переполнена подобными

безумствами, а священнослужители не только терпят их, но

и поощряют, ибо знают отлично, как это увеличивает их

доходы. Теперь представьте, что вдруг появляется среди нас

несносный некий мудрец и начинает проповедовать: «Ты не

погибнешь, если станешь жить праведно; грехи твои

простятся тебе, если к пожертвованной лепте ты присовокупишь

ненависть к злым делам, слезы, бдения, молитвы, посты,

словом— все переменишь в твоей жизни. Святой этот станет

тебе покровительствовать, если ты решишься ему

подражать».

Если бы, говорю я, такой мудрец взялся неотступно

бубнить свои поучения, сами можете себе представить, в какую

смуту вверг бы он души людские, прежде утопавшие в

блаженстве!..

К нашему братству принадлежат и те, кто еще при жизни

усердно хлопочет о собственных похоронах, подробно

указывает, сколько факелов, сколько праздных зевак в трауре,

сколько певчих и сколько наемных плакальщиков должны

сопровождать его тело, как будто он сам сможет любоваться

на это зрелище или будет сконфужен, если труп предадут

земле без надлежащей пышности. Право, эти люди хлопочут

так, словно их избрали эдилами для устройства народных

игрищ и угощения.

Мория перефразирует три строки из «Энеиды» Вергилия.— Ред.

ДЖОРДАНО БРУНО

ПОХВАЛА ОСЛУ

О блаженная ослиность, о невежество святое,

О тупое благочестье и божественная дурь!

Только вы спасете сердце от мирских страстей и бурь:

Ни раздумье, ни наука не несут душе покоя.

Тщетно трудится ученый, бодрствуя ночной порою;

Не найдет изобретатель входы в райскую лазурь;

Не спасет души философ, лоб угрюмый как ни хмурь;

Лишь глупец себе воздвигнет в небе кресло золотое.

Полно, стоит ли учиться, познавать душе на горе

Тайны вечные природы, изучать глубины вод:

Спорить, состоят ли звезды из огня, земли и моря?

Нет, ослиность пресвятая далека от сих забот:

Воздевает руки к небу, с благочестием во взоре,

И пришествия господня на коленях тихо ждет.

Есть ли в мире грешном плод

Слаще вечного блаженства, жизни сытой и удобной,

Коей бог нас награждает где-то там, в дали загробной?

Ф.-М. ВОЛЬТЕР

О ФАНАТИЗМЕ

(Отрывок)

Когда ханжа с усердьем суевера

Религию позорно извратит

Безумною химерой за химерой,—

Он ненависть свою не затаит.

Из уст его — религии во славу —

Забрызжет желчь, горячая как лава,

Вмиг фанатизм даст острый меч ему;

И будто бы по божескому зову

Грозит весь мир известь сурово

В честь бога, непонятного уму.

Во Франции сенат, поверженный указом,

А инквизиция? А трибунал,

С невежеством не раз тащивший разум

К позорному столбу?.. Кто заковал

Тосканского философа цепями

С бесстыдством злым? Перед служителями

Религии смирись, о Галилей!

В глазах слепцов, чтоб избежать страданья,

Отринь твою систему мирозданья,

«Не вертится земля» — скажи смелей.

Вы слышите иль нет сигнал ужасный?

Вы видите ль кровавую резню

В Париже, здесь? А в клике многогласном

Вы слышите ль теперь проклятья дню?

Там брат в крови его купает брата,

И мужа там сгубила без возврата

Жена, и сын отца сразил мечом.

Вооружил народ кто злым обманом?

Они, они... те патеры в сутанах!

Был добр народ, что льет здесь кровь ключом.

16

О, янсенист, ты жаждешь с молинистом

Стереть с земли кровавою рукой

Учения неверящих софистов,

Их стрелы, желчь. Покончить с их тоской

Ты жаждешь в день один иль в час, мгновенно.

Страшитесь, чтоб раздор ваш дерзновенный

Когда-нибудь не отразился вдруг

В стенах родных губительным пожаром,

О времени чтоб не напомнил старом,

Когда страну терзал вражды недуг.

Не чуешь ты в жестоком опьяненьи,

К чему придет неистовство твое,

Коль хочешь ты услышать наставленье

Религии твоей. Поймешь ты все, %

Коль попадешь в среду ханжей Марсели.

Мозги твои бы там окоченели,

Губителей увидевши там рать,

Прованса плач, открытые могилы

И городов безлюдье. Злобы силы

Заставили все царства трепетать.

Отец Бельсус — он пастырь всеми чтимый —

Спасал народ, что в муках умирал.

Спасал народ поверженный, гонимый,

И воин Ланжерон ему в том помогал.

И вы, слепцы, вы все не уставали

Вражду повсюду засевать, в скандале

И в праздности искать своих утех,

Да в болтовне о булле, о Копелли...

Такие вас прельщали только цели,

О коих всем и вспомнить будет грех?

Чтоб дать урок ему, людскому роду,

То надо ли людской губить весь род?

Чтоб показать вам истины природу,

То надо ли зажечь весь небосвод

Огнем вражды? О, знайте же: невежда,

Который даст жизнь брату и надежду,

Он мне пример! Ученый злой гордец,

Что видит лишь себя в земном просторе,

В моих глазах он самозванец, лжец!

И.-В. ГЕТЕ

СТРАНСТВУЮЩИЙ КОЛОКОЛ

Жил мальчуган; он в божий храм,

Бывало ни ногою;

И вечно по воскресным дням

Шасть в поле с зарею!

Однажды рассердилась мать:

«Не слышишь звона, что ли?

Постой же, колокол нагнать

Тебя сумеет в поле!»

А мальчик думает: висит

Тот колокол высоко! —

И вот уж на поле бежит,

Как будто от урока.

Все глуше колокола звон.

Мать зря, знать, наболтала!

Вдруг — ужас! — за собою он

Услышал шум металла.

Качаясь, колокол идет,

От страха мальчик воет,—

Бедняжку колокол вот-вот

Безжалостно накроет.

Но, ловко отскочивши вбок,

Он что есть силы прямо

Чрез поле, рощу и лужок

Бежит к воротам храма.

С тех пор лишь благовеста звон

Раздастся в воскресенье,

Он к службе, страхом научен,

Бежит без приглашенья.

Ж.-П. БЕРАНЖЕ

МИССИОНЕРЫ

Был как-то дьявол возмущен:

«Мы — жертвы заговора!

С тех пор, как мир стал просвещен,

Погас огонь раздора.

Я приглашаю, черти, вас

Исполнить мой приказ.

Грехам дав отпущенье,

Вы дуйте, дуйте, посильней!

Гасите просвещенье,

Раздув огонь страстей!

«Идите в самый шум столиц

И в города, и в села.

В пример возьмите тех лисиц,

Которых дал Лойола;

Будь каждый с виду прост

И прячь подальше хвост.

Грехам дав отпущенье,

Вы дуйте, дуйте, посильней!

Гасите просвещенье,'

Раздув огонь страстей!

«Побольше стряпайте чудес

Себе для обихода:

Когда сюда вмешался бес,

Вернее нет дохода!..

И чтобы каждый всюду нес

О том, что пишет нам Христос.

Грехам дав отпущенье,

Вы дуйте, дуйте, посильней!

Гасите просвещенье,

Раздув огонь страстей!

2*

19

«Учителей гоните прочь;

Всему учите сами.

В семье прельщайте мать и дочь,

Пусть дамы бредят вами.

Пусть светский ловелас

Пред вами скажет: «пасс!»

Грехам дав отпущенье,

Вы дуйте, дуйте, посильней!

Гасите просвещенье,

Раздув огонь страстей!

«Кто против вас, тот должен пасть.

При помощи кинжалов

Сосредоточьте в мире власть

В руках своих вассалов.,

На пушках вы, как встарь,

Устройте свой алтарь...

Грехам дав отпущенье,

Вы дуйте, дуйте, посильней!

Гасите просвещенье,

Раздув огонь страстей!

«Подняв чело, на всех парах

Пусть мчится нетерпимость,

Лечить ожоги — на кострах

Придет необходимость...

Кто мыслит, пусть-ка тот

Горелым отдает.

Грехам дав отпущенье,

Вы дуйте, дуйте, посильней!

Гасите просвещенье,

Раздув огонь страстей».—

Наказ окончил сатана,

И вот чертей орава

В Париже мщением пьяна.

Потомкам — честь и слава!

Уж тащат для костров

Ханжи вязанки дров.

Грехам дав отпущенье,

Вы дуйте, дуйте, посильней!

Гасите просвещенье,

Раздув огонь страстей!

Г. ГЕЙНЕ

* *

*

Брось свои иносказанья

И гипотезы святые!

На проклятые вопросы

Дай ответы нам прямые!

Отчего под ношей крестной,

Весь в крови, влачится правый?

Отчего везде бесчестный

Встречен почестью и славой?

Кто виной? Иль воле бога

На земле не все доступно?

Или он играет нами?..

Это подло и преступно!'

Так мы спрашиваем жадно

Целый век, пока безмолвно

Не забьют нам рта землею...

Да ответ ли это, полно?

Г. ГЕЙНЕ

ГЕРМАНИЯ. ЗИМНЯЯ СКАЗКА

(Отрывок)

То было мрачной порой ноября

Хмурилось небо сурово.

Дул ветер. Холодным, дождливым днем

Вступал я в Германию снова.

И лишь границу я увидал,

Так сладостно и больно

Забилось сердце. И — что таить —

Я прослезился невольно.

Но вот зазвучала немецкая речь.

Я слушал в странном волненье:

Казалось, кровью сердце мое

Исходит в блаженном томленье.

То девочка с арфой пела песнь,

И в голосе фальшивом

Звучало теплое чувство. Я был

Растроган грустным мотивом.

И пела она о муках любви,

О жертвах, о свиданье

В том лучшем мире, где душе

Неведомо страданье.

И пела она о скорби земной,

О счастье быстротечном,

О светлом рае, где душа

Сияет в блаженстве вечном.

То старая песнь отреченья была,

Легенда о радостях неба,

Которой баюкают глупый народ3

Чтоб не просил он хлеба.

Я знаю мелодию, знаю слова,

Я авторов знаю отлично;

Они тайком тянули вино,

Проповедуя воду публично.

22

Мы новую песнь, мы лучшую песнь

Теперь, друзья, начинаем:

Мы в небо землю превратим,

Земля нам будет раем.

При жизни счастье нам подавай!

Довольно слез и муки!

Отныне ленивое брюхо кормить

Не будут прилежные руки.

А хлеба хватит нам для всех —

Устроим пир на славу!

Есть розы и мирты, любовь, красота

И сладкий горошек в приправу.

Да, сладкий горошек найдется для всех,

А неба нам не нужно!

Пусть ангелы да воробьи

Владеют небом дружно!

Г. ГЕЙНЕ

ДИСПУТ

Во дворце толедском трубы

Зазывают всех у входа,

Собираются на диспут

Толпы пестрые народа.

То не рыцарская схватка,

Где блестит оружье часто,

Здесь копьем послужит слово

Заостренное схоласта.

Не сойдутся в этой битве

Молодые паладины,

Здесь противниками будут

Капуцины и раввины.

Капюшоны и ермолки

Лихо носят забияки,

Вместо рыцарской одежды —

Власяницы, лапсердаки.

Бог ли это настоящий?

Бог единый, грозный, старый,

Чей на диспуте защитник

Реб Иуда из Наварры?

Или бог другой — трехликий,

Милосердный, христианский,

Чей защитник брат Иосиф,

Настоятель францисканский?

24

Мощной цепью доказательств,

Силой многих аргументов

И цитатами — конечно,

Из бесспорных документов —

Хочет каждый из героев

Всех врагов обезоружить,

Доведеньем до абсурда

Сущность бога обнаружить.

Решено, что тот, который

Будет в споре побежденным,

Тот религию другую

Должен счесть своим законом.

Иль крещение приемлют

Иудеи в назиданье,—

Иль, напротив, францисканцев

Ожидает обрезанье. *?

Каждый вождь пришел со свитой:

С ним одиннадцать — готовых

Разделить судьбу в победе

Иль в лишениях суровых.

Убежденные в успехе

И в своем священном деле,

Францисканцы для евреев

Приготовили купели,

Держат дымные кадила

И в воде кропила мочат...

Их враги ножи готовят

О точильный камень точат.

Обе партии на месте;

Переполненная зала

Оживленно суетится

В ожидании сигнала.

Под навесом золоченым

Короля, сверкает ложа.

Там король и королева,

Что на девочку похожа;

Носик вздернут по-французски,

Все движения невинны,

И лукавы и смеются

Уст волшебные рубины.

25

Будь же ты хранима богом,

О цветок благословенный...

Пересажена, бедняжка,

С берегов веселой Сены

Ты сюда, на эту землю,

Где ты сделалась испанкой.

Бланш Бурбон звалась ты дома,

Здесь зовешься доньей Бланкой.

Короля же имя — Педро... .

С прибавлением — Жестокий.

Но сегодня, как на счастье,

Спят в душе его пороки;

Он любезен и приятен

В эти редкие моменты,

Даже маврам и евреям

Рассыпает комплименты.

Господам без крайней плоти

Он доверился всецело:

И войска им предоставил •

И финансовое дело.

Вот вовсю гремят литавры,

Трубы громко возвещают,

Что духовный поединок

Два атлета начинают.

Францисканец гнев священный

Здесь обрушивает первый —

То звучит трубою голос,

То елеем мажет нервы.

И во имя трех единых:

Духа, и отца, и сына,

Заклинает францисканец

«Семя Якова» — раввина,—

Ибо часто так бывает,

Что, немало бед содеяв,

Черти прячутся охотно

В теле хитрых иудеев.

Чтоб изгнать такого черта,

Поступает он сурово:

Применяет заклинанья

И науку богослова.

26

Про единого в трех ликах

Он рассказывает много,—

Как три светлых ипостаси

Одного являют бога:

Это тайна, но открыта

Лишь тому она, который

За предел рассудка может

Обращать блаженно взоры.

Говорит он о рожденье

Вифлеемского дитяти,

Говорит он о Марии

И о девственном зачатье,.

Как потом лежал младенец

В яслях, словно в колыбели,

Как бычок с коровкой тут же

У господних яслей млели;

Как от Иродовой казни

Иисус бежал в Египет,

Как позднее горький кубок

Крестной смерти был им выпит,

Как при Понтии Пилате

Подписали осужденье —

Под влияньем фарисеев

И евреев, без сомненья.

Говорит монах про бога,

Что немедля гроб оставил

И на третий день блаженно

Путь свой на небо направил.

Но когда настанет время,

Он на землю возвратится,—

И никто, никто из смертных

От суда не уклонится.

«О, дрожите, иудеи!.. —

Говорит монах. — Не вы ли

Бога нашего бичами

Бессердечно погубили?

Вы убийцы, иудеи,

О народ — жестокий мститель!

Тот, кто вами был замучен,

К нам явился как спаситель.

27

Ты, народ еврейский,— плевел,

И в тебе ютятся бесы.

А твои тела — обитель,

Где свершают черти мессы.

Так сказал Фома Аквинский,

Он недаром «бык ученья»,

Как зовут его за то, что

Он лампада просвещенья.

О евреи, вы —гиены,

Кровожадные волчицы,

Разрываете, могилу,

Чтобы трупом насладиться.

О евреи — павианы -

И сычи ночного мира,

Вы страшнее носорогов,

Вы — подобие вампира.

Вы мышей летучих стаи, ;

Вы вороны и химеры,

Филины; и василиски,

Тварь ночная, изуверы.

Вы гадюки и медянки,-

Жабы, крысы, совы, змеи!

И суровый гнев господень

Покарает вас, злодеи!

Но, быть может, вы решите

Обрести спасенье ныне

И от злобной синагоги

Обратитесь вдруг к святыне.

Где собор любви обильной

И отеческих объятий,

Где святые благовонный

Льют источник благодати;

Там вы головы склоните,

Отрешась от злобы старой,

И с сердец сотрите плесень,

Угрожающую карой.

Вы внемлите гласу бога,'

Не к себе ль зовет он разве?

На груди Христа забудьте

О своей греховной язве.

28

•••.. l"

^:Ь•■^^'Чr.C7:v-;y.i^

>-i .*'*£>

;Ь;Ъ?>^Г^>>-Л'^;-

^■'-'->-:'iy-'/. '•■',•'х,'.'*•;и .*;

%■■.-,> **.

IP

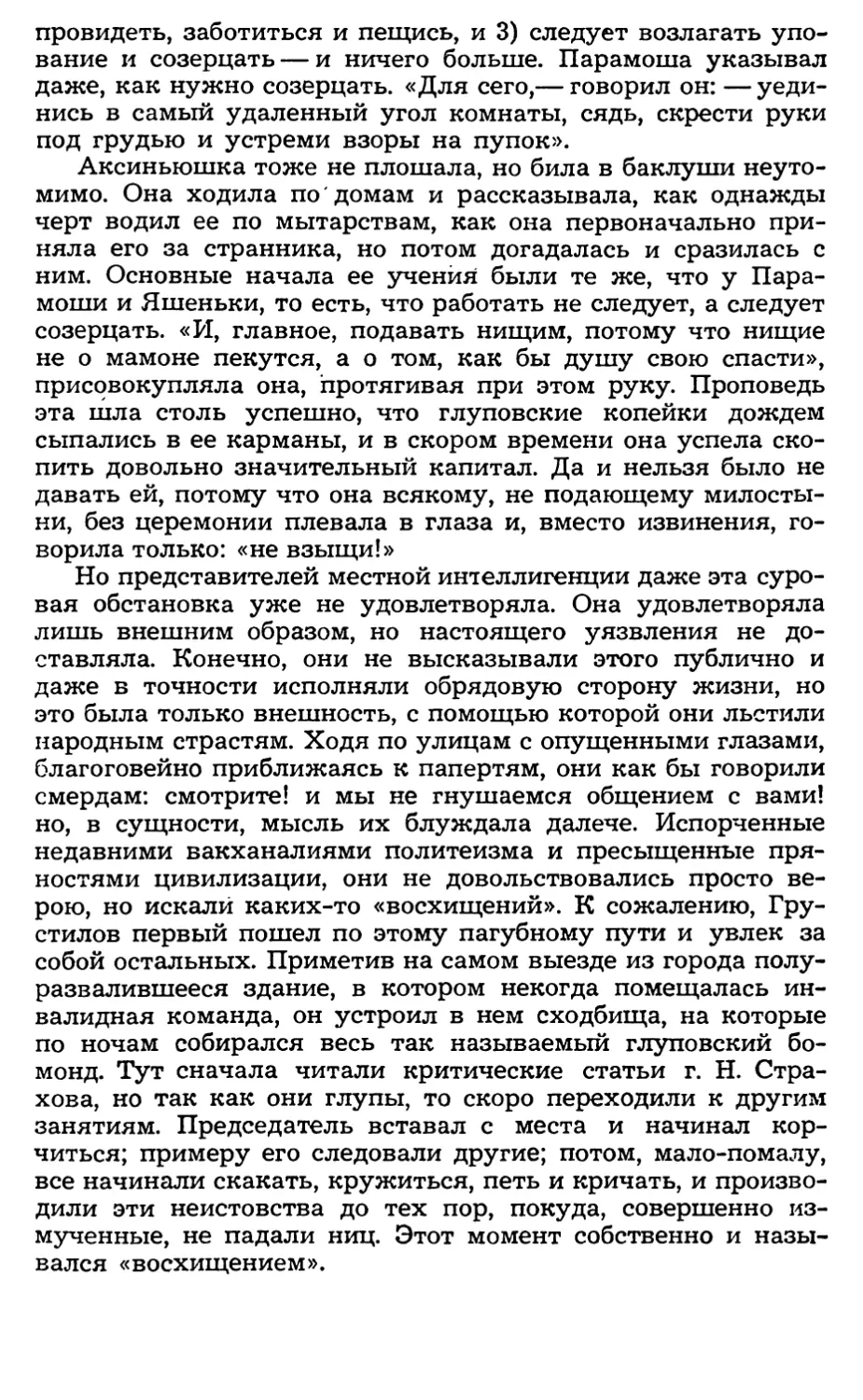

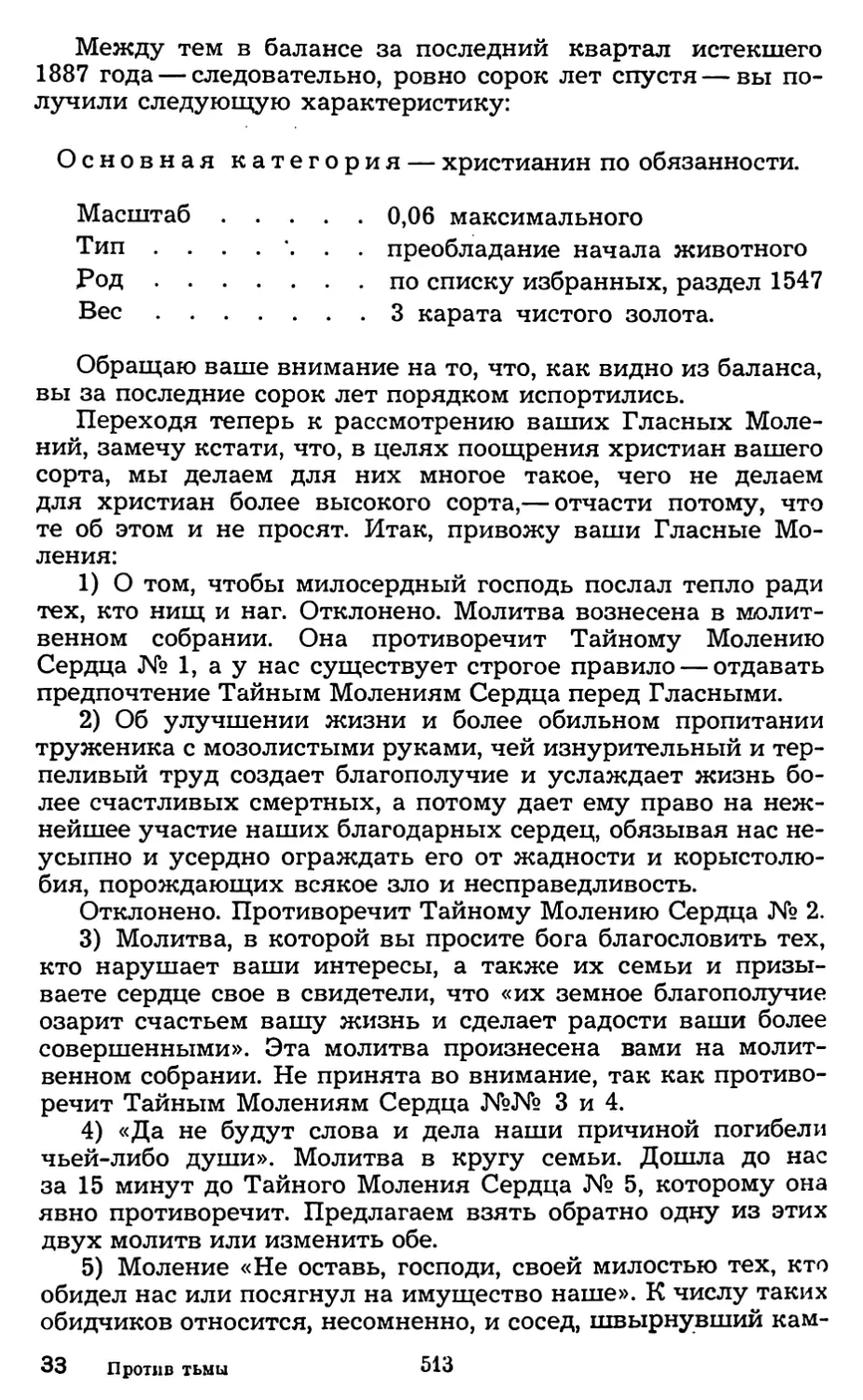

Ф. Гойя. Школа ослов.

(Духовное просвещение народа)

Наш Христос — любви обитель,

Он подобие барашка,—

Чтоб грехи простились наши,

На кресте страдал он тяжко.

Наш Христос — любви обитель,

Иисусом он зовется,

И его святая кротость

Нам всегда передается.

Потому мы тоже кротки,

Добродушны и спокойны,

По примеру Иисуса —

Ненавидим даже войны.

Попадем за то на небо,

Чистых ангелов белее,

Будем там бродить блаженно

И в руках держать лилеи;

Вместо грубой власяницы

Мы надеть на небе рады

Из парчи, муслина, шелка

Разноцветные наряды;

Вместо плеши — будут кудри

Золотые лихо виться,

Девы райские их будут

Заплетать и веселиться;

Там и винные бок&лы

В увеличенном объеме,

А не маленькие рюмки,

Что мы видим в каждом доме.

Но зато гораздо меньше

Будут там красавиц губки —

Райских женщин, что витают,

Как небесные голубки.

Будем радостно смеяться,

Будем пить вино, целуя,

Проводить так будем вечность.

Славя бога: «Аллилуйя!»

Кончил он. И вот монахи,

Все сомнения рассеяв,

Тащат весело купели

Для крещенья иудеев.

30

Но, полны водобоязни,

Не хотят евреи кары,—

Для ответной вышел речи

Реб Иуда из Наварры:

«Чтоб в моей дутые бесплодной

Возрастить христову розу,

Ты свалил, как удобренья,

Кучу брани и навозу.

Каждый следует методе,

Им изученной где-либо...

Я бранить тебя не буду,

Я скажу тебе спасибо.

«Триединое ученье»—:

Это наше вам наследство:

Мы ведь правило тройное

Изучаем с малолетства.

Что в едином боге трое,

Только три слились персоны,—

Очень скромно, потому что

Их у древних — легионы.

Незнаком мне ваш Христос,

С ним нигде я не был вместе,

Также девственную матерь

Не имею знать я чести.

Я жалею, что однажды —

Было то во время оно —

Бог ваш в Иерусалиме

Был наказан незаконно.

Но евреи ли убили —

Доказать трудненько стало,

Так как corpus'a delictil

Уж на третий день не стало.

Что родня он с нашим богом —

Это плод досужих сплетен,

Потому что мне известно:

Наш — решительно бездетен.

Вещественное доказательство преступления (лат.).

31

Наш не умер жалкой смертью

Угнетенного ягненка,

Он у нас не филантропик,

Не подобие ребенка.

Богу нашему неведом

Путь прощенья и смиренья,

Ибо он суровый бог,

Бог суровый отомщенья.

Громы божеского гнева

Поражают неизменно,

За грехи отцов карают

До десятого колена.

Бог наш—это бог живущий,

И притом не быстротечно,

А в широких сводах неба

Пребывает он извечно.

Бог наш — бог здоровый также,

А не миф какой-то шаткий,

Словно тени у Коцита

Или тонкие облатки.

Бог силен. В руках он держит

Солнце, месяц, неба своды;

Только двинет он бровями —

Троны гибнут, мрут народы.

С силой бога не сравнится,—

Как поет Давид,— земное;

Для него — лишь прах ничтожный

Вся земля, не что иное.

Любит музыку наш бог,

Также пением доволен,

Но, как хрюканье, ему

Звон противен колоколен.

В море есть Левиафан —

Так зовется рыба бога,—

Каждый день играет с ней

Наш великий бог немного.

Только в день девятый аба,

День разрушенного храма,

Не играет бог наш с рыбой,

А молчит весь день упрямо.

32

Целых сто локтей длина

Этого Левиафана,

Толще дуба плавники,

Хвост его — что кедр Ливана,

Мясо рыбы деликатно

И нежнее черепахи.

В судный день к столу попросит

Бог наш всех, кто жил во страхе.

Обращенные, святые,

Также праведные люди

С удовольствием увидят

Рыбу божию на блюде —

В белом соусе пикантном,

Также в винном, полном лука,

Приготовленную пряно,—

Ну совсем как с перцем щука.

В остром соусе, под луком,

Редька светит, как улыбка...

Я ручаюсь, брат Иосиф,

Что тебе по вкусу рыбка...

Бог недурно варит,— верь,

Я обманывать не стану;

Откажись от веры предков,

Приобщись к Левиафану».

Так раввин приятно, сладко

Говорит, смакуя слово,

И евреи, взвыв от счастья,

За ножи схватились снова,

Чтобы с вражескою плотью

Здесь покончить поскорее:

В этом дивном поединке —

Это нужные трофеи.

Но, держась за веру предков

И за плоть, конечно, тоже,

Не хотят никак монахи

Потерять кусочек кожи.

За раввином — францисканец

Вновь завел язык трескучий:

Слово каждое — не слово,

А ночной сосуд пахучий.

33

Отвечает реб Иуда,

Весь трясясь от оскорбленья,

Но, хотя пылает сердце,

Он хранит еще терпенье.

Он ссылается на Мишну,

Комментарии, трактаты,

Также он из Таусфес-Ионтоф

Позаимствовал цитаты.

Но что слышит бедный рабби

От монаха-святотатца?!

Тот сказал, что «Таусфес-Ионтоф

Может к черту убираться!»

«Все вы слышите, о боже!» —

И, не выдержавши тона,

Потеряв терпенье, рабби

Восклицает возмущенно:

«Таусфес-Ионтоф не годится?

Из себя совсем я выйду!

Отомсти ж ему, господь мой,

Покарай же за обиду!

Ибо Таусфес-Ионтоф, боже,—

Это ты... И святотатца

Накажи своей рукою,

Чтобы богом оказаться!

Пусть разверзнется под ним

Бездна, в глуби пламенея,

Как ты, боже, сокрушил

Богохульного Корея.

Грянь своим отборным громом,

Защити ты нашу веру,—

Для Содома и Гоморры

Ты нашел смолу и серу!

Покарай же капуцина,—

Фараона ведь пришиб ты,

Что за нами гнался, мы же

Удирали из Египта.

Ведь стотысячное войско

За царем шло из Мицраим

В латах, с острыми мечами

В ужасающих ядаим.

34

Ты, господь, тогда простер

Длань свою, и войско вскоре

С фараоном утонуло,

Как котята, в Красном море.

Порази же капуцинов,

Покажи им в назиданье,

Что святого гнева громы —

Не пустое грохотанье.

И победную хвалу

Воспою тебе сначала.

Буду я, как Мириам,

Танцевать и бить в кимвалы».

А монах вскочил, и льются

Вновь проклятий лютых реки:

«Пусть тебя господь погубит,

Осужденного навеки.

Ненавижу ваших бесов

От велика и до мала:

Люцифера, Вельзевула,

Астарота, Белиала.

Не боюсь твоих я духов,

Темной стаи оголтелой,—

Ведь во мне сам Иисус,

Я его отведал тела.

И вкусней Левиафана

Аромат Христовой крови;

А твою подливку с луком,

Верно, дьявол приготовил.

Ах, взамен подобных споров

Я б на углях раскаленных

Закатил бы и поджарил

Всех евреев прокаженных».

Затянулся этот диспут,

И кипит людская злоба,

И борцы бранятся, воют,

И шипят, и стонут оба.

Бесконечно длинен диспут,

Целый день идет упрямо;

Очень публика устала,

И ужасно преют дамы.

35

Двор томится в нетерпенье,

Кое-кто уже зевает,

И красотку королеву

Муж тихонько вопрошает:

«Вы скажите ваше мненье

О сцепившихся героях:

Капуцина иль раввина

Предпочтете из обоих?»

Донья Бланка смотрит вяло,

Гладит пальцем лобик нежный,

После краткого раздумья

Отвечает безмятежно:

«Я не знаю, кто тут прав,—

Пусть другие то решают,

Но раввин и капуцин

Одинаково воняют».

Э. ПОТЬЕ

НОСИТЕЛЬ СВЯТОЙ ВОДЫ

Как в дымовой трубе, густая мгла царила

И ночь невежества объяла шар земной,

И небо черное свисало над могилой,

Где ползал человек еще полуживой.

Но мудрости заря природу оживила.

И право, и любовь несла она с собой.

На окоем земли, как мощное светило,

Извергнулся вулкан, и мрак исчез ночной.

Но кислой речью кто смущает блеск науки?

Кто к солнцу тощие протягивает руки,

Стараясь затемнить пожар его лучей.

Кто ты, гнусавый шум, мешающий восходу?

«Я... я...— бормочет он,— принес святую воду,

Чтоб солнце погасить кропильницей своей».

МАРК ТВЕН

ВИЗИТ КАПИТАНА СТОРМФИЛЬДА

НА НЕБЕСА

(Печатается в сокращенном виде)

Ну-с, пробыв в покойниках лет этак с тридцать, я малость

забеспокоился. Заметь, я все это время несся в пространстве,

что твоя комета.

...Промчавшись таким манером лет с тридцать, я начал

немножко беспокоиться. О, это было довольно приятно —

столько было по дороге открытий; но все же становилось

тоскливо, понимаешь ты. Кроме того, мне хотелось пристать

куда-нибудь. Я вовсе не имел в виду странствовать вечно.

...И вот в одну ночь — там всегда была ночь, если только

я не пролетал мимо какой-нибудь звезды, заливавшей

целый мир своим пламенем и светом... я открыл бесконечно

длинный ряд мерцающих огоньков на далеком горизонте.

По мере моего приближения они начали пухнуть и расти и

сделались похожи на огромные печи. Я сказал себе:

— Клянусь богом, я прибыл, наконец — и, кажется, не

туда, куда рассчитывал!

Тут я лишился сознания. Не знаю, сколько времени я был

без чувств, но, наверное, долго, ибо, когда я пришел в себя,

тьмы уже не было, а был приятнейший солнечный свет и

ароматнейший воздух. Передо мною лежал такой чудесный

мир — сверкающий, прекрасный, восхитительный край! То,

что я принял за печи, оказалось воротами высотою в целые

мили, сделанными из ослепительных драгоценных камней;

они прорезаны были в стене литого золота, простиравшейся

во все стороны без конца и края.

Я направлялся прямо к одним из этих ворот, похожих

на горящий дом. В то же мгновение знакомый мне голос

крикнул деловито:

— Псалтирь и арфу, пару крыльев и сияние, размер

тринадцать, для капитана Эли Стормфильда, из Сан-Франциско!

Выписать ему санитарное удостоверение и пропустить.

38

Я открыл глаза. Действительно, это был индеец Пи-Уте,

которого я знал в графстве Туларе; чертовски славный

парень — я был, помнится, на его похоронах, заключавшихся в

том, что его сожгли, а прочие индейцы мазали себе рожи

пеплом и завывали, как дикие кошки. Он страшно обрадовался

мне, и ты можешь себе представить, что и я был так же рад

увидеть его и почувствовать, что попал, наконец, на свое

настоящее небо.

Тут, насколько глаз хватал, виднелись полчища клерков,

хлопотливо бегавших и суетившихся над облачением в

новые костюмы тысяч янки, мексиканцев, арабов и англичан

и всякого рода людей; и когда мне выдали мою одежду, и я

нацепил сияние и взглянул на себя в зеркало, то чуть не

подпрыгнул на высоту дома, так я был доволен. Ну, это

уже похоже на что-нибудь! — сказал я.— Теперь,—

продолжал я,— я готов — покажите мне облако!

Через пятнадцать минут я прошел уже милю на пути к

стоянке облаков, и со мной вместе — около миллиона народу.

Большинство из них пытались лететь, но некоторые

покалечились при этом, и никто в этом не преуспел. Поэтому мы

решили идти пешком, пока не напрактикуемся на крыльях.

Нам стали попадаться полчища возвращающихся. У

одних были только арфы и ничего больше; у других только

псалтири и ничего кроме; у третьих совсем ничего; у всех

вид был недовольный и пришибленный; у одного молодого

парня не осталось ничего, кроме сияния, да и то он нес в

руке; вдруг он протянул его мне со словами:

— Не подержите ли его минутку?

И исчез в толпе. Я шел дальше. Какая-то женщина

попросила меня подержать ее пальмовую ветвь и тоже

исчезла. Какая-то девочка попросила меня подержать ее арфу, и,

клянусь богом, она тоже скрылась; и так далее, и так далее,

пока я не оказался навьюченным по самую шею. Тут

подходит улыбающийся старый джентльмен и просит меня

подержать его вещи. Я отер пот и говорю, довольно-таки резко:

— Вам придется извинить меня, друг мой,— я не

вешалка!

К этому времени мне стали попадаться на глаза целые

кучи таких пожитков, сложенные у дороги. Я преспокойно

свалил туда и мой лишний груз. Я стал озираться крутом и,

поверь мне, Питере, вся нация, следовавшая за мною, была

нагружена таким же образом, как я! Возвращавшиеся толпы

упрашивали всех подержать минутку их вещи. Они тоже

посваливали свой груз, и мы пошли дальше.

Когда я уселся, наконец, на облако с миллионом другой

публики, я почувствовал себя так хорошо, как никогда в

жизни. И говорю себе: «Вот это согласно обещанию; я как-то

сомневался, но теперь я и впрямь в небесах!» Взмахнув

39

разик-другой своей пальмовой веткой, я натянул струны

арфы и ударил по ним. Ты и представить себе не можешь,

Питере, какой мы подняли гвалт! Это было грандиозно и

вызывало дрожь по всему телу, но так как сразу раздавалось много

разных звуков, то это портило гармонию, ты сам понимаешь;

кроме того, тут было много индейских племен и те подняли

такой воинский клич, что вроде как расстроили музыку.

В конце концов я прекратил игру и решил, что пора

отдохнуть. Рядом со мною сидел премилый добрый старичок,

и я заметил, что он не играет; я подбодрял его, но он отвечал,

что он застенчив от природы и боится играть в присутствии

столь многочисленной публики. Мало-помалу старичок

открылся мне, что ему и вообще-то никогда не нравилась

музыка. Факт тот, что у меня самого явилось такое же чувство;

но я ничего не сказал об этом. Мы с ним довольно долго

хранили молчание, но там это было, разумеется, незаметно. По

прошествии шестнадцати или семнадцати часов, в течение

которых я время от времени поигрывал и напевал

немножко— неизменно одну и ту же мелодию, ибо другой я не

знал,— я положил свою арфу и начал обмахиваться

пальмовой веткой. Потом мы оба усердно завздыхали. Наконец,

он промолвил:

— Разве вы не знаете другого мотива, кроме того, что

зудите весь день?

— Ничегошеньки,— ответил я.

— Как вы думаете, сумели бы вы разучить какой-нибудь

другой? — говорит он.

— Никогда,— отвечаю я; — я уже пробовал, да не сумел.

— Долгонько это, чтоб держаться одного — вечность, как

вам известно!

— Ах, не надрывайте мне сердца,— говорю я; — я сам

порядком приуныл!

После нового продолжительного молчания он опять

говорит:

— Вы рады, что попали сюда?

Я и говорю:

— Старче, я буду с вами откровенен. Это все не похоже

нисколько на представление о грядущем блаженстве, какое

у меня складывалось, когда я бывал в церкви.

А он говорит:

— А что вы скажете на то, чтобы дать тягу и

ограничиться половиной дня?

— Вот это по мне,— отвечаю я.— Никогда в жизни так не

хотелось мне отделаться от гадкой вахты.

И мы отправились. Все время к облакам приваливали

новые миллионы людей, довольных и воспевавших осанну;

другие миллионы уходили с чертовски присмирелым, смею

сказать, видом. Мы подстерегали вновь прибывающих, и

40

очень скоро мне удалось раздать им мои вещи «подержать

минутку»; я стал вольным человеком, и был страшно

доволен. Тут-то я и наскочил на старого Сэма Бартлетта, который

умер давно, и остановился покалякать с ним. Я говорю:

— Ну, скажи мне— неужели все это будет длиться вечно?

Нет ли тут чего-нибудь другого, для разнообразия?

А он говорит:

— На этот счет я живо вразумлю тебя. Люди буквально

толкуют фигуральный.язык библии и все аллегории и первое,

чего они требуют, попадая сюда, это — сияние, арфу и все

прочее. Здесь никому не отказывают в разумных и

безвредных вещах, если их просят в надлежащем духе. Поэтому и

экипируют этими предметами без всяких возражений.

Приблизительно сутки они ходят, поют и играют — и больше ты

их в хоре не увидишь.

...Я имел немало неприятностей с крыльями. Через день

после того, как я принимал участие в хоре, я раз или два

пробовал полететь, но неудачно. В первый раз я пролетел

шагов тридцать, а потом задел какого-то ирландца и сшиб

его с ног — правду сказать, мы оба упали. В следующий раз

произошло столкновение • с каким-то архиереем -— и,

понятно, я его сковырнул с ног. Мы обменялись крепкими словами,

и мне было очень не по себе от. сознания, что я налетел на

такого старца на виду у миллиона посторонних, глядевших

на это и улыбавшихся.

Я понял, что не умею править; снимаясь с места, я

никогда толком не знал, где я спущусь. Весь остаток этого дня я

ходил пешком с повисшими крыльями. На другой день,

ранним утречком, я отправился в укромное место

поупражняться. Я взобрался на довольно высокий утес, пустился в

лет и стал спускаться, держа направление на кустик шагах

в трехстах с небольшим; но я не учел ветра, который дул под

углом румба в два к моему курсу. Я видел, что

значительно отклонился от куста, и потому замедлил работу

правого крыла, переключившись на левое, но толку не вышло; я

видел, что ветер относит меня, замедлил мах обоих крыльев

и снизился. Вернулся потом на утес и вновь попытал

счастья. Я наметил себе точку на два-три румба правее куста —

даже больше того, чтобы лететь прямо против ветра. Я

полетел правильно, но очень медленно. Теперь ясно было, что

при лобовом ветре крылья плохая подмога. Я мог

убедиться, что под углом к ветру еще можно летать, но против ветра

нельзя. Я видел, что если мне нужно будет слетать куда-

нибудь в гости, а ветер будет в лоб, то придется, чего

доброго, ждать целые дни, пока он переменит направление; кроме

того, ясно было, что в шторм крылья вообще бесполезны;

если пуститься по ветру — сомнешь их вконец, ибо

укоротить их нельзя—рифов, например, не поставишь; -стало

41

быть, придется убрать их целиком — прижать перья к телу.

А это, понятно, заставит снизиться. Можно было бы лечь в

дрейф, головой к ветру — это лучшее, что ты мог бы

сделать, и трудненько придется тебе при этом. А если

испробуешь другой способ, наверняка сядешь в калошу!

Я думаю, недели через две после этого я оставил старому

Сэнди Мак-Вильямсу записочку — это было во вторник —

с просьбой прийти ко мне завтра и разделить со мной манну

и перепелов; войдя, он первым делом подмигнул лукаво и

сказал:

— Эй, капитан, что ты сделал со своими крыльями?

Я сейчас же зачуял какую-то насмешку, но не выдал

этого. Я только промолвил:

— Отдал в стирку.

— Да,— говорит он, сухо этак,— они большей частью

бывают в стирке — в такое время, я часто замечал это.

Новоиспеченные ангелы страх какие чистюли! Когда ты ждешь

их из стирки?

— Послезавтра,— говорю я.

Он подмигнул мне и улыбнулся. Я и говорю:

— Сэнди, объяснись начистоту. Брось — какие уж

секреты между друзьями! Я вижу, ты никогда не носишь

крыльев— и многие другие тоже. Я свалял большого дурака — не

так ли?

— Приблизительно так. Но это не беда. Все мы такие по

началу. Это вполне естественно. Видишь ты, на земле мы

составили себе глупое представление о том, что делается

здесь. На картинках мы всегда видели ангелов с крыльями —

и это верно; но мы сделали вывод, что таков их способ

передвижения — и это было совсем неверно. Крылья не что иное,

как род мундира — только и всего. Когда ангелы выступают,

так сказать, в поход, они всегда надевают их; ты никогда не

увидишь ангела, который отправлялся бы с поручением, без

крыльев, как не увидишь без мундира офицера,

председательствующего на военно-полевом суде, или почтальона в

разноске, или полицейского на посту без формы. Но они

существуют не для того, чтобы летать на них. Крылья для

показу, а не для пользования. Старые искушенные ангелы

подобны офицерам регулярной армии — они ходят в

штатском, когда не находятся при исполнении служебных

обязанностей. Новые же ангелы подобны ополчению — они

никогда не расстаются с формой, вечно порхают и суетятся

на крыльях, толкают публику, тычутся то туда, то сюда во

все стороны, и воображают при этом, что они привлекают к

себе восхищенные взоры — словом, они себя считают самой

значительной публикой в небесах! И если ты увидишь кого-

нибудь из них проплывающим на крыльях, из которых одно

42

вздернуто, а другое висит, можешь быть уверен, что он

говорит себе: «Как жаль, что Мэри Энн из Аркансоу не видит

меня сейчас! Я полагаю, она пожалела бы, что дала мне

отставку». Нет, крылья для показу — только для показу, в

этом вся штука!

— Я думаю, ты прав, Сэнди,— говорю я.

— Да ты сам рассуди,— говорит он.— Ты не создан для

крыльев — да и никто из людей. Ты знаешь, сколько лет тебе

пришлось лететь сюда с земли — а ведь ты мчался сюда

быстрее всякого пушечного ядра! Представь себе, что такое

расстояние пришлось бы отмахать на крыльях — не протекла

ли бы вечность прежде, чем ты добрался бы сюда?

Разумеется! Ну, ангелам — миллионам ангелов — приходится

каждый день бывать на земле, чтобы являться в видениях

умирающим детям и праведным людям, ведь это суть их

профессии. Разумеется, они являются с крыльями, ибо

находятся при исполнении обязанностей; кроме того, умирающие

не признали бы в них ангелов, если бы увидели их без

крыльев — но неужели ты думаешь, что они прилетают на

них? Ясное дело, нет. Крылья износились бы на полдороге;

даже маховые перья отвалились бы; а рама крыла оголилась

бы и напоминала.бы палочки змея до того, как на них накле-

ют бумагу. В небесах расстояния в миллиарды раз больше

расстояния солнца от земли; ангелам приходится ежедневно

носиться по всему небу; разве они могли бы делать все это

только при помощи крыльев? Разумеется, нет; они носят

крылья для шику, но любые расстояния одолевают в одно

мгновение — просто посредством желания. Ковер-самолет

арабских сказок была неплохая идея — наше же земное

представление о том, что ангелы пролетают эти

колоссальные расстояния на неуклюжих крыльях — просто глупо!

— Наши молодые угодники обоего пола всегда носят

крылья — ярко-красные, синие, зеленые, золотистые,

пестрые, радужные, в кольцах, полосатые — и никто их не

осуждает. Это естественно в их возрасте. Крылья красивы и к

лицу молодежи. Это самая заметная и красивая часть их

костюма— не чета сиянию!

— Отлично,— говорю я,— свои я сунул в шкаф, и пускай

лежат там, пока на дворе не станет грязно.

— Да — или же, пока не случится прием.

— А это что такое?

— Если хочешь, так можешь увидеть прием нынче

вечером. Нынче будут встречать одного кабатчика из Джерси

Сити.

— Продолжай — расскажи толком!

— Этот кабатчик удостоился обращения на собрании

Муди и Сэнки, в Нью-Йорке, поехал домой на пароме,

произошло столкновение судов, и он утонул. Он из тех, что

43

думают, будто все небо с ума сойдет от радости, когда

спасается такой закоренелый грешник, как он; что все небо

выступит с осаннами приветствовать его; что в царстве

блаженных ни о чем другом и говорить не хотят, как только

о нем! Этот кабатчик полагает, что уже много лет здесь не

было такой суматохи, какая поднимется нынче с его

прибытием! И я всегда замечал в умерших кабатчиках такую

особенность — он не только надеется, что все выбегут

встречать его, но и ожидает, что его встретят факельцугом!

— Думаю, что он разочаруется.

— Ничего подобного! Здесь не допускают, чтобы кто бы

то ни было разочаровывался! То, что ему требуется при

появлении здесь — то есть в пределах разумного и

некощунственного,— он может получить. Всегда найдется несколько

миллионов или миллиардов молодых людей, которых хлебом

не корми, а дай только возможность поупражнять легкие,

потолпиться с факелами и вообще развлечься насчет какого-

нибудь кабатчика. Это льстит кабатчику настолько, что он

лишается покоя; это служит развлечением молодежи; это

никому не вредит; это не стоит ни копейки, а между тем

поддерживает славу, что на небе все прибывшие счастливы и

довольны!

— Очень хорошо. Я хочу быть на месте и видеть, как они

встретят кабатчика!

— В таких случаях принято быть в парадном. Знаешь,

тебе придется взять крылья и прочую амуницию!

— Что именно?

— Сияние, арфу, пальмовую ветвь и так далее.

— Ну,— говорю я,— мне-таки здорово стыдно; но дело в

том, что я побросал их в тот день, когда выступил из хора!

Мне не в чем ходить, кроме этого хитона и крыльев.

— Это не страшно. Ты найдешь свои вещи — их

подобрали и хранят для тебя. Пошли за ними.

— Я так и сделаю, Сэнди. Но что ты там сказал насчет

некощунственных вещей, которых люди ожидают и

разочаруются?

— О, есть много такого, на что люди надеются, но чего не

получают. Например, имеется бруклинский проповедник по

имени Толмедж, готовящий себе большое разочарование. Он

то и дело говорит в своих проповедях, что первое, что он

сделает, когда попадет на небеса, будет: обнять Авраама,

Исаака и Иакова, облобызать их и поплакать с ними. Имей

в виду, что шестьдесят тысяч в день — довольно тяжкое

бремя для таких стариков! Если бы это разрешили, им ничего

другого нельзя было бы делать из года в год, как служить

манекеном для объятий и плача в течение тридцати двух

часов из двадцати четырех. Они вечно были бы измочалены

усталостью и мокрехоньки, как водяные крысы. Чем были

44

бы в этом случае небеса для них? Таким местом, из которого

лучше всего бы вырваться! Они добрые и смирные старые

евреи, но целовать сентиментальных болтунов Бруклина они

любят не больше, чем ты. Запомни мои слова: ласки мистера

Толмеджа будут отклонены с благодарностью. Есть границы

привилегиям избранных, даже на небеси! Помилуй, если бы

Адам обязан был показываться каждому новоприбывшему,

которому вздумалось поглазеть на него и попросить его

автограф, у него не осталось бы времени ни для чего другого!

Толмедж объявил, что намерен засвидетельствовать свое

почтение Адаму, равно как Аврааму, Исааку и Иакову. Но

ему придется изменить свои планы по этой части.

— А ты думаешь, Толмедж впрямь попадет сюда?

— Да, наверное; но ты не беспокойся; он будет водиться с

такими, как он, а их тут много! В этом главная прелесть

неба: тут есть всякого рода люди — чего не было бы, если

бы дать волю проповедникам. Каждый может здесь отыскать

компанию себе по вкусу, а прочих оставить в покое, как и

они оставляют его в покое. Уж когда божество строит небо,

оно строит его правильно, в либеральном духе!

Сэнди послал домой за своими вещами, я послал за

своими, и около девяти вечера мы начали одеваться. Сэнди

говорит:

— Для тебя это будет величественнейшее зрелище,

Сторми. Наверное выйдут некоторые из патриархов!

— Ну, неужто?

— Почти наверняка. Разумеется, они порядком

важничают. Они почти никогда не показываются обыкновенной

публике. Я думаю, они если выходят, то разве что в случае

обращения особо упорствующих. Они бы и в этом случае не

показывались, но земные традиции делают устройство

парада в таких случаях совершенно необходимым.

— И все они выходят, Сэнди?

— Что ты! Все патриархи? О, нет, самое большее двое.

Тут надо пробыть пятьдесят тысяч лет — а то и больше,—

пока хоть мельком увидишь всех патриархов и пророков.

За время моего пребывания здесь показался однажды Иов,

а однажды Хам одновременно с Иеремией. Но самое

интересное событие случилось в мою бытность здесь около года тому

назад; это был прием Чарльза Писа, англичанина — того, что

прозвали «Баннеркроским убийцей». На Большой эстраде

стояли тогда четыре патриарха и два пророка — ничего

подобного не случалось с той поры, как сюда явился капитан

Кидд; был Авель—впервые за тысячу двести лет! Носились

слухи, что будет Адам; разумеется, было достаточно и одного

Авеля, чтобы собрать толпу, но никто не может привлечь

такого количества народу, как Адам! Слух оказался ложным,

но во всяком случае, он сделал свое дело, и не скоро я увижу

45

второе такое зрелище. Разумеется, прием происходил в

Английской секции, находящейся в восьмистах одиннадцати

миллионах миль от Нью-Джерсийской. Я пошел вместе со

многими из моих соседей, и скажу тебе, было что

посмотреть! Из всех секций народ валил толпами. Я видел там

эскимосов, татар, негров, китайцев — людей отовсюду. Такое

смешение народов ты мог видеть в первый день своего прибытия

сюда, в Большом хоре, но вряд ли увидишь снова. Тут были

миллиарды людей; когда они возглашали осанны или пели,

шум был восхитителен; и даже когда языки не работали, от

одного гудения крыльев могла треснуть голова, ибо небо

было набито битком, ангелы как снег сыпались с неба. Хотя

Адам и не явился, картина была замечательная; на Большой

трибуне стояли три архангела — редко бывает, чтобы хоть

один показался!

— Какой у них вид, Сэнди?

— Сияющие лики, сияющие одежды и дивные радужные

крылья; и рост они имели футов восемнадцать, держали

мечи, величаво подняв голову, и были похожи на воинов.

— Было вокруг них сияние?

— Нет — во всяком случае, не кольцеобразное.

Архангелы и патриархи высших классов носят штуку потоньше.

Это круглый, прочный, великолепный золотой венчик, от

одного вида которого можно ослепнуть. Ты часто видел

на земле патриархов на картинах с такою штукой —

помнишь? — они имели такой вид, словно голова у них

находилась в медной тарелке. Это не дает никакого

представления о действительности — венец куда прекраснее и

блестящее!

— А ты разговаривал, Сэнди, с этими архангелами и

патриархами?

— Кто — я? Как могло это взбрести тебе в голову,

Сторми? Я недостоин даже заговорить с такими, как они!

— А Толмедж достоин?

— Разумеется, нет! У тебя путаное представление об этих

вещах, как у всех на земле. У меня тоже было, да я поумнел.

Там, внизу, толкуют о царе небесном — и это верно,— но

говорят так, словно тут небесная республика, и каждый на

равной ноге со всеми другими, и имеет право облапить всякого,

кто ему попадется навстречу, и быть запанибрата со всеми

избранными, начиная с высших. Как все это глупо и нелепо!

Какая может быть республика при царе? Какая вообще

может быть республика там, где глава правительства

самодержавен, не имеет ни парламента, ни совета, который бы

вмешивался в его дела, где никто не голосует, никто не

выбирает, никто во всей вселенной не имеет голоса в

правительстве, никого не просят приложить руку к делу, и никому не

позволяют этого? Хороша республика, нечего сказать!

46

— Ну, действительность немножко отличается от того

представления, которое я о ней имел — но я, во всяком

случае, думал, что смогу познакомиться с вельможами — не то,

чтобы, скажем, детей крестить с ними, но хоть поздороваться

за руку!

— Могли бы Том, Дик и Гарри — первые встречные —

зайти в российский кабинет министров и сделать это? Ну, с

князем Горчаковым, к примеру?

— Полагаю, что нет, Сэнди.

— Так и здесь Россия — только в большей степени. Здесь

и не пахнет республикой! Здесь тоже ранги. Есть наместники,

князья, губернаторы, вице-губернаторы,

вице-вице-губернаторы и сотни степеней знати, от великокняжеских

архангелов до безразличной массы, лишенной всяких титулов.

Ты знаешь, что такое принц крови на земле?

— Нет.

— Ну, принц крови не принадлежит, собственно, к

королевской семье, а также не принадлежит к знати

королевства; он ниже первой и выше второй. Приблизительно

таково здесь положение патриархов и пророков. Тут есть

здорово знатная публика — люди, которым мы с тобой

недостойны ваксить сандалии, а они недостойны ваксить

сандалии патриархам и пророкам! Это дает тебе некоторое

представление об их рангах, не правда ли? Теперь ты понимаешь,

как высоко они поставлены? Две-три минуты повидать кого-

нибудь из них — и вот уже человек будет помнить это и

говорить обо этом тысячу лет! Ты подумай только, капитан:

если бы Авраам стал тут где-нибудь ногой, так вокруг этого

следа сейчас же поставили бы ограду, а сверху сделали навес,

и люди со всего неба стекались бы сюда в течение сотен

лет, чтобы только взглянуть на это место! Авраам один из

тех, кого мистер Толмедж из Бруклина собирается обнять,

лобызать и орошать слезами, когда он прибудет сюда. Ему

придется, знаешь, взять с собой хороший запас слез; не то,

ставлю пять против одного, они у него пересохнут прежде,

чем он найдет случай пролить их!

— Сэнди,— говорю я,— я представлял себе, что и я буду

здесь на равную ногу со всеми, но теперь я это выброшу из

головы. Это не важно, я и без того вполне счастлив.

— Капитан, ты счастливее, чем был бы в ином случае!

Эти древние патриархи и пророки на много веков старше

тебя; они в две минуты узнают больше, чем ты за целый

год! Попробовал ли ты когда-нибудь вести беседы с

похоронных дел мастером насчет ветров, течений и колебаний

компасов?

— Я понимаю твою мысль, Сэнди. Мне было бы с ним

неинтересно. В этих делах он оказался бы невеждой — он

надоел бы мне, а я наскучил бы ему.

47

— Ты попал в точку! Твой разговор наскучил бы

патриархам, а их разговор был бы йыше твоего понимания.

В конце концов тебе захотелось бы сказать им: «Прощайте,

ваше высокопреподобие, как-нибудь еще загляну к вам»; и

не заглянул бы. Приглашал ты когда-нибудь судомойку к

себе в каюту обедать?

— Я понимаю тебя, Сэнди. Я не привык к такой

высокопоставленной публике, как патриархи и пророки, в их

обществе я чувствовал бы себя неловким и косноязычным и

был бы рад выбраться вон. Сэнди, какой ранг выше,

патриарх или пророк?

— О, пророки выше патриархов! Даже самый новый

пророк несколько важнее древнейшего патриарха. Да, сударь,

самому Адаму приходится шагать позади Шекспира!

— Разве Шекспир был пророк?

— Разумеется; пророками были и Гомер, и множество

других. Но Шекспиру и прочим приходится шагать позади

обыкновенного портного из Теннесси, по имени Биллингс, и

позади коновала Сакка, из Афганистана. Иеремия, Будда и

Биллингс шагают рядышком, сейчас же за ватагой с планет,

неизвестных нашей астрономии; потом идут десятка два с

Юпитера и других миров; потом идут Даниил, Сакка и

Конфуций; потом целая ватага из систем, лежащих за пределами

нашей; потом идут Иезекииль, Магомет, Зороастр и

точильщик из древнего Египта; далее тянется длинная вереница,

а за ними, где-то в хвосте, следуют Шекспир и Гомер и

сапожник по имени Мэр с задворков Франции!

— Неужели сюда в самом деле пустили Магомета и всех

других язычников?

— Да — у каждого была своя миссия, и все они получили

награду! Человеку, не получившему награды на земле, не о

чем горевать—он наверняка получит ее здесь!

— Но почему же они отодвинули Шекспира, поставив его

за всеми этими сапожниками, коновалами и

точильщиками — людьми, о которых никто ничего не слыхал.

— В этом-то и заключается небесная справедливость —

на земле они не получили награды по заслугам, здесь же им

воздается по достоинству! Этот портной Биллингс из Теннесси

писал стихи, какие Гомеру с Шекспиром и не снились; но их

никто не хотел печатать, никто не читал их, кроме его

соседей, людей невежественных, которые смеялись над ним.

Когда в деревне устраивалась пьянка и танцы, его тащили в

круг, венчали капустными листьями и с издевкою кланялись;

однажды вечером, когда он лежал больной и полумертвый

от голода, его вытащили, нацепили венок и понесли верхом

на шесте по деревне; все следовали за ним, били в жестяные

кастрюли и завывали. Понятно, он умер, не дожив до утра!

Он даже не рассчитывал попасть на небеса, а еще меньше,—

48

что наделает шуму; и я думаю, он был здорово удивлен

приемом, который ему здесь устроили!

— Ты там присутствовал, Сэнди?

— Что ты — нет!

— Почему же? Разве ты не знал, что готовится?

— Полагаю, что знал. Об этом в здешних царствах

говорили — не один день, как о кабатчике, а лет двадцать до того,

как этот человек скончался!

— Отчего же ты не пошел?

— И что ты такое городишь! Мне — да вертеться под

ногами при встрече пророка? Такому обывателю, как я,

соваться помогать при встрече столь великого вельможи, как

Эдвард Биллингс? Да ведь меня бы засмеяли на

миллиард миль в окружности! Да я бы не знал, куда деваться со

стыда!

— Кого же, в таком случае, пускают?

— Очень немногих людей, капитан, которых мы с тобой

вряд ли когда увидим! Могу тебе сказать, что ни один

простолюдин не имел счастья видеть встречу пророка. Вся

знать, все патриархи и пророки — все до единого — и все

архангелы, все князья и губернаторы и наместники были

здесь,— а из мелкой сошки никого, ни единой души! И имей

в виду, я говорю о вельможах не только из нашего мира, но

о князьях, патриархах и так далее со всех миров, сияющих

на нашем небе, и с миллиардов других, принадлежащих к

системам, находящимся далеко от нашей солнечной

системы!..

...Вдруг вся окрестность задрожала от тысячи сто одного

громового удара, разразившихся разом, и Сэнди говорит:

— Слышишь? Это в честь кабатчика!

Я вскочил и говорю:

— Так двинемся, Сэнди; этого не надо упускать, ты сам

понимаешь!

— Сиди на месте,— говорит он; — это только телеграмма

о нем, вот и все!

— То есть, как?

— Залп означает только, что его увидели с сигнальной

станции. Он на траверзе Сэнди Гука. Теперь комиссии слетят

к нему навстречу и проведут его сюда. Пойдут разные

церемонии и проволочки; до Бухты они доберутся еще очень не

скоро. Во всяком случае до него еще несколько миллиардов

миль. ...А вот второй залп!

— Это по какому случаю?

— Это второй форт отвечает первому. Каждый из них

дает тысячу сто один громовых разрядов залпом -«— это

обычный салют гостю последней минуты; по сто за каждый час, и

один выстрел в означение пола гостя; если бы это была

женщина, мы бы это узнали по недостаче,выстрела.

Против тьмы

49

— Откуда мы знаем, что их тысяча сто и один, раз

они все выпаливаются залпом, Сэнди? А между тем мы это

знаем!

— Здесь наш ум сильно изощряется в некоторых

отношениях, и это один из примеров. Здесь числа, размеры и

расстояния так огромны, что мы должны уметь

чувствовать их — наши старые приемы счета и измерения не дали

бы нам о них представления, а только вызывали бы

путаницу, уныние и головную боль!

Покалякав еще немножко о том же, я говорю:

— Сэнди, я замечаю, что тут почти не видно белых

ангелов; на каждого белого ангела попадается добрых сто

миллионов медноцветных — не говорящих по-английски. Как это

понять?

— Ну, это ты встретишь в любом штате или территории

американского угла небес, куда ни ткнись! Раз я летел

целую неделю кряду, пролетел миллионы миль сквозь целые

полчища ангелов, не встретив ни одного белого и не поняв

ни словечка из их речи! Видишь ли, Америку в течение

миллиарда лет, а то и больше, занимали индейцы, ацтеки и тому

подобные народы до того, как белый человек занес туда ногу.

В первые три сотни лет после колумбова открытия во всей

Америке белых было не больше, чем на одну хорошую

аудиторию — я имею в виду и британские владения; в начале

нашего столетия их было только шесть или семь миллионов —

скажем, семь; в тысяча восемьсот двадцать пятом году

двенадцать или четырнадцать миллионов. В тысяча восемьсот

пятидесятом году, скажем, двадцать три миллиона; в тысяча

восемьсот семьдесят пятом году миллионов сорок. Наша

смертность всегда составляла двадцать на тысячу в год. Ну-с,

в первый год столетия умерло сто сорок тысяч; в двадцать

пятом году двести восемьдесят тысяч; в пятидесятом году^—

пятьсот тысяч; около миллиона в семьдесят пятом году.

Я буду щедр и приму, что от начала до сего дня в Америке

умерло пятьдесят миллионов белых — пусть даже

шестьдесят, если хочешь; пусть хоть сто миллионов — несколько

миллионов в ту или другую сторону не составят разницы.

Теперь ты сам поймешь, что если рассеять такую каплю людей

по пространству в сотни миллиардов миль американской

территории на небесах, это будет все равно, что рассыпать по

великой Сахарской пустыне десятикопеечную коробку

гомеопатических пилюль и надеяться собрать их после этого!

Ты не можешь ожидать, чтобы мы что-нибудь значили на

небеси — и мы-таки ничего не значим; это голый факт, и мы

должны с ним примириться. Ученые с других планет и из

других систем прилетают сюда и проводят здесь некоторое

время, разъезжая по царству небесному, потом отбывают в

свой участок небес и описывают свое путешествие в книгах,

50

в которых уделяют Америке строчек пять. И что они пишут

о нас? Пишут, что «она слабо заселена несколькими сотнями

тысяч миллиардов красных ангелов, среди которых изредка

попадаются больные со странным цветом кожи».

Понимаешь ты, они воображают, будто мы, белые, и иногда

попадающиеся негры — это индейцы, побелевшие и

почерневшие от какой-нибудь болезни, вроде проказы — за какой-

нибудь особо гнусный грех, заметь себе! Это для всех нас

очень неприятный афронт, друг мой,— даже для самых

скромных из нас, не говоря уже о тех господчиках, которые

воображают, что их тут встретят как давно пропавшую

государственную облигацию, и на придачу дадут облапить

Авраама. Я не расспрашивал тебя, капитан, о подробностях,

но думаю, если мой опыт чего-нибудь стоит, что тебя, само

собою, встретили без особенного «ура», когда ты сюда

заявился — ведь так?

— Не поминай об этом, Сэнди,— говорю я, слегка

зарумянившись; — ни за какую сумму, которую ты в

состоянии назвать, я не хотел бы, чтобы это видели мои

семейные. Перемени тему, Сэнди, перемени тему!

— Ну, как — ты думаешь поселиться в калифорнийской

секции блаженства?

— Не знаю. В этом отношении я не наметил себе

ничего определенного, пока не прибыло семейство. Я

собирался только осмотреться, не торопясь, а потом принять

решение. Кроме того, у меня немало знакомых среди

покойников, я хотел бы разыскать их и посудачить о приятелях,

о старых временах, о том, о сем, расспросить, как им здесь

живется. Я думаю, моей жене захочется устроиться в

летнем лагере в Калифорнских горах, потому что там будет

большинство близких ей покойников, а она любит

водиться со знакомыми людьми.

— Не позволяй ей этого! Ты сам видишь, каков для

белых джерсийский округ неба; так калифорнский — в

тысячу раз хуже! Он кишмя кишит тупоголовыми ангелами

цвета глины — а ближайшие белые соседи могут оказаться

не ближе миллиона миль. На небесах человек особенно

страдает от отсутствия общества — общества людей, подобных

ему породой, цветом кожи и языком. По этой причине я раз

или два чуть не поселился в европейской части неба.

— Отчего ж ты не остался там, Сэнди?

— По разным причинам. Во-первых, хотя ты там

видишь много белых, речь их почти непонятна, и по

разговору так же тоскуешь, как здесь. Мне приятно смотреть

на русского, или немца, или итальянца — я люблю дажэ

смотреть на француза, если мне посчастливится поймать

его в такой момент, когда он не занят чем-нибудь неприлич-

4*

51

Спустя малое время мы заметили на горизонте нечто

вроде легоньких вспышек света.

— Голова факельцуга,— говорит Сэнди.

Свет распространялся, становился все ярче и сильнее.

Вскоре он стал ярким, как фонарь паровоза; все ярче и ярче,

и, наконец, он стал похож на солнце, поднимающееся над

морским горизонтом — огромные красные лучи стрелами

полились в небо.

— Теперь не своди глаз с Большой эстрады и с мест для

публики — не зевай! — говорит Сэнди,— да слушай выстрелы!

Тут же и раздалось «бах-бах-бах!», словно миллион

громовых ударов слились в один; и все небо заколыхалось.

Потом со всех сторон полились потоки страшно яркого света, и в

тот же миг все миллионы скамей были заняты по обе

стороны эстрады, насколько глаз хватал, густыми толпами

народу и дивно освещены! От всего этого дух захватывало.

Сэнди говорит:

— Вот как тут действуют! Ни минуты потерянного

времени; никто не войдет после поднятия занавеса. Желание —

быстрее всякого передвижения. Четверть секунды тому

назад все эти люди находились в миллионах миль отсюда.

Когда они услышали последний сигнал, им надо было только

пожелать — и вот они!

Чудовищный хор затянул:

Услышать жаждем голос твой,

Увидеть светлый лик.

Мелодия была благородная, но невежественная публика

портила ее своим участием, точь-в-точь как в конгрегациях

на земле.

Начала проходить голова процессии, и это было

изумительное зрелище. Она шла густыми и плотными шеренгами,

по пятьсот тысяч ангелов в ряд, каждый ангел нес факел и

пел — от громового шуршания крыльев разбаливалась

голова. Линия процессии далеко уходила, суживаясь на

небесном горизонте в слабо светящуюся ниточку. Долго шли

толпы, и вот, наконец, показался кабатчик; тут все встали

с мест и поднялся такой приветственный рев, что небо

задрожало! Он весь улыбался, его сияние было лихо надето

набекрень, это был самый самодовольный святой, каких я

когда-либо видел. Пока он поднимался по ступеням

Большой эстрады, хор тянул:

Горело небо жаждой

Услышать оный глас.

На почетном месте стояли рядышком четыре пышных

шатра — на широком, с оградой, помосте в центре Большой

эстрады, а вокруг — блистающая почетная стража. Все это

54

время шатры были заперты. Когда кабатчик поднялся

наверх, всем улыбаясь и всем кланяясь, и взошел на помост,

шатры вдруг раскрылись, и мы увидели четыре

величественных золотых трона, усаженных драгоценными

камнями, в двух средних сидели седобородые старцы, а в двух

крайних — двое пышно одетых, блестящих исполинов, со

сплошными сияниями, в прекрасной броне. Все миллионы

пали на колени, радостно пялили глаза и переговаривались

веселыми шепотами. Они говорили:

— Два архангела! Роскошь! А кто эти другие?

Архангелы отвесили кабатчику сухой воинский поклон;

оба старца встали; один из них проговорил: «Моисей и Исав

приветствуют тебя!» Потом все четверо исчезли, и троны

опустели.

Кабатчик казался несколько разочарованным, ибо он

рассчитывал, я думаю, обнять этих старцев; но толпа