Теги: waffen

Год: 1936

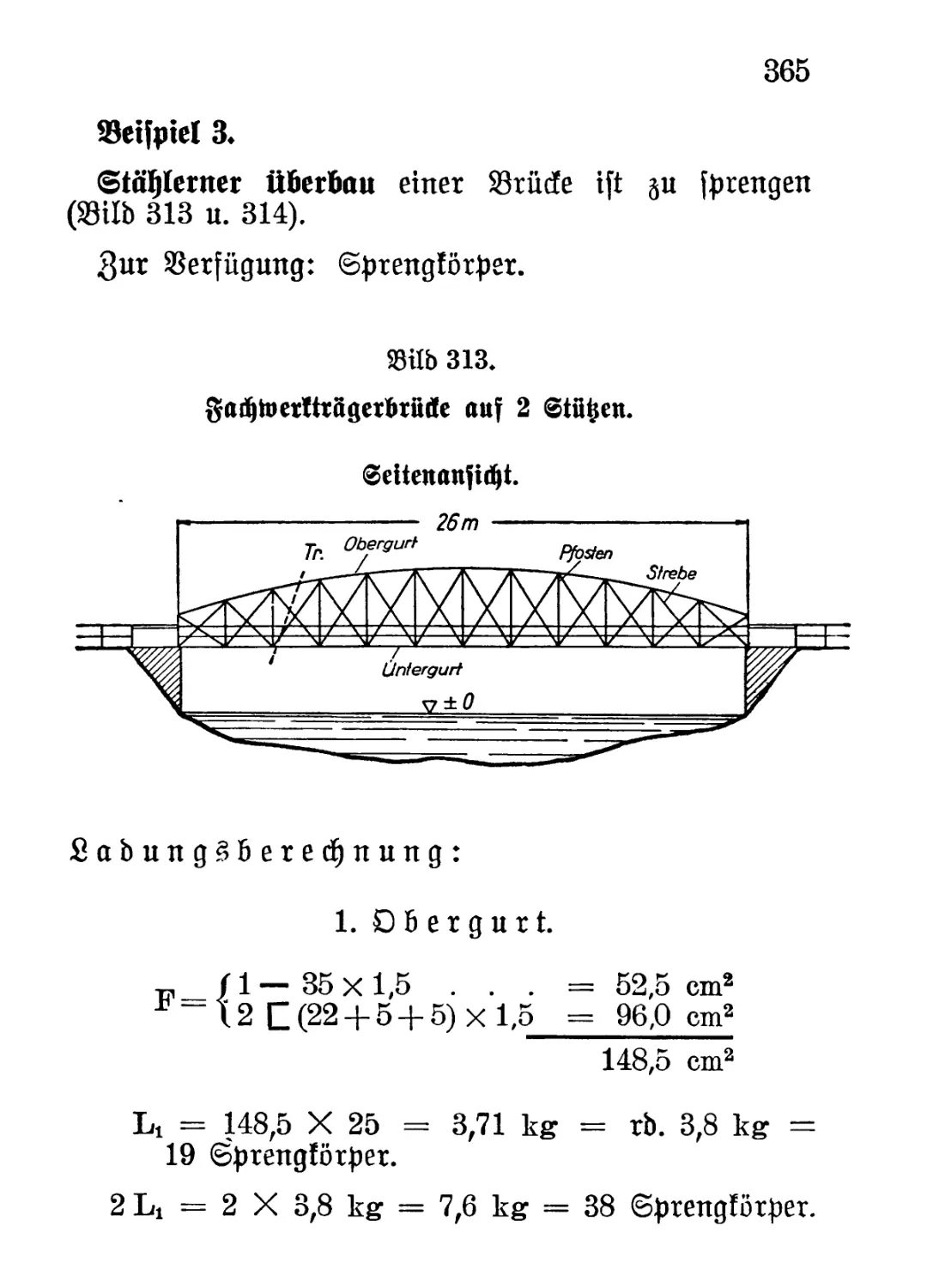

Текст

EL »v. 316

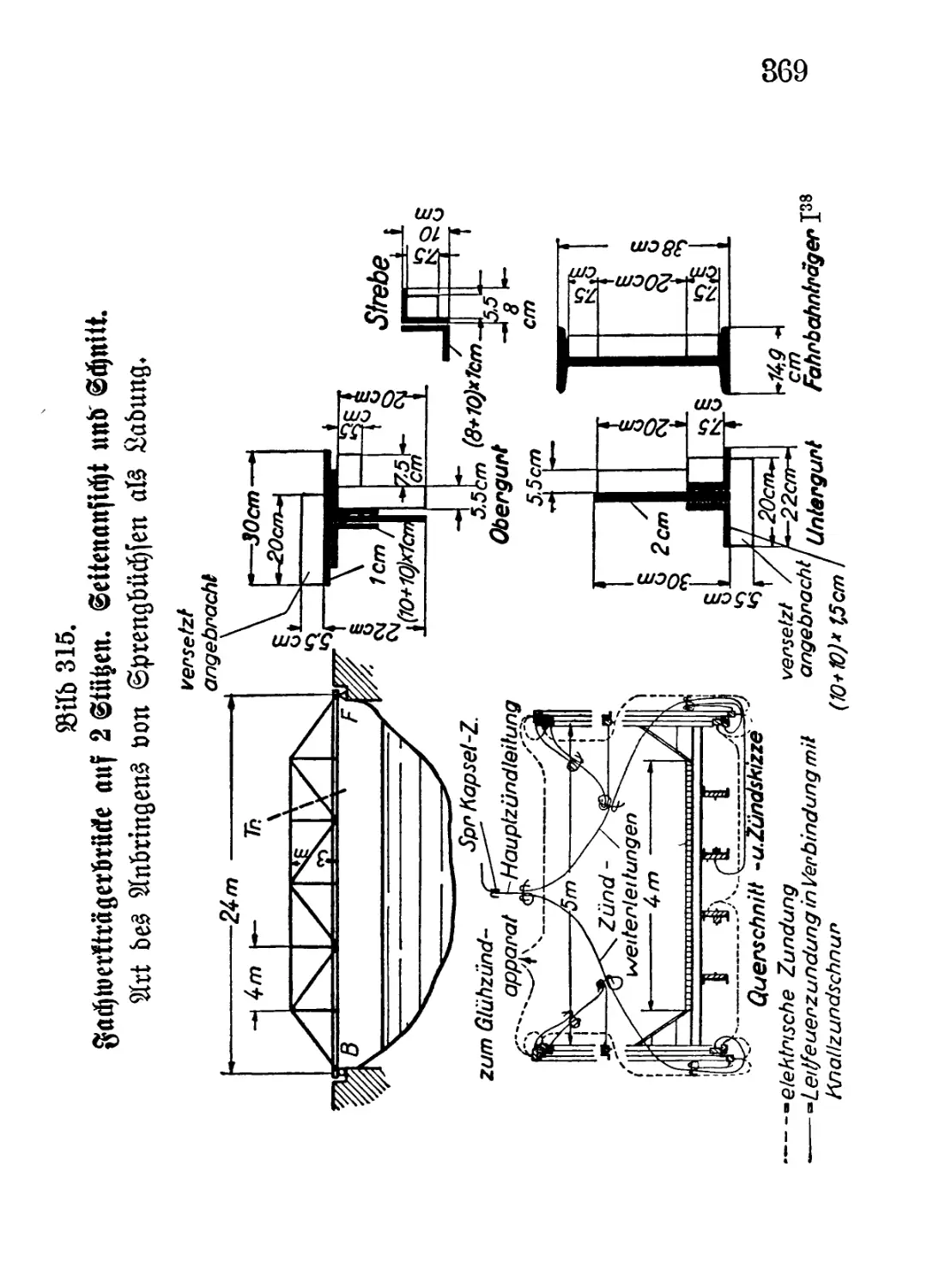

^ionierbienft

aller QBaffen

('2111. tJM. ®.)

vom 11.2.1935

gte

'vmLiäI-Y’

9^<#t>rncf 1936

®te ©ecfblätter 1—19 ffnt> eingearteftet

QSerlaq (£. &. SDtittler & (5©&n / Berlin

H.Dv.316

^ionierbfenft

aller Qöaffen

(2UL <£<♦©♦)

vom 11.2.1935

9Ud)btttce 1936

Sie ©ecfblätter 1—19 finb eingearbeifet

23erlag €. S. SERittler & 6o^n / Q3erli»

Ctpft Stetfrleb unb 9tt$bruta«t

93e?[tn 698868, Äocbftrafce 66-71

Set einzelnen Sperrarten ift ba§ 53 er»

menben Don dj e m i f e n ®ampf ft offen a 13

Sperrmittel für ben fjall erioaljnt, bafj

i>on fremben ©eeren entgegen bem 53 öl»

terredjt unb trofc be§ ®enfer 5ßrototoII§

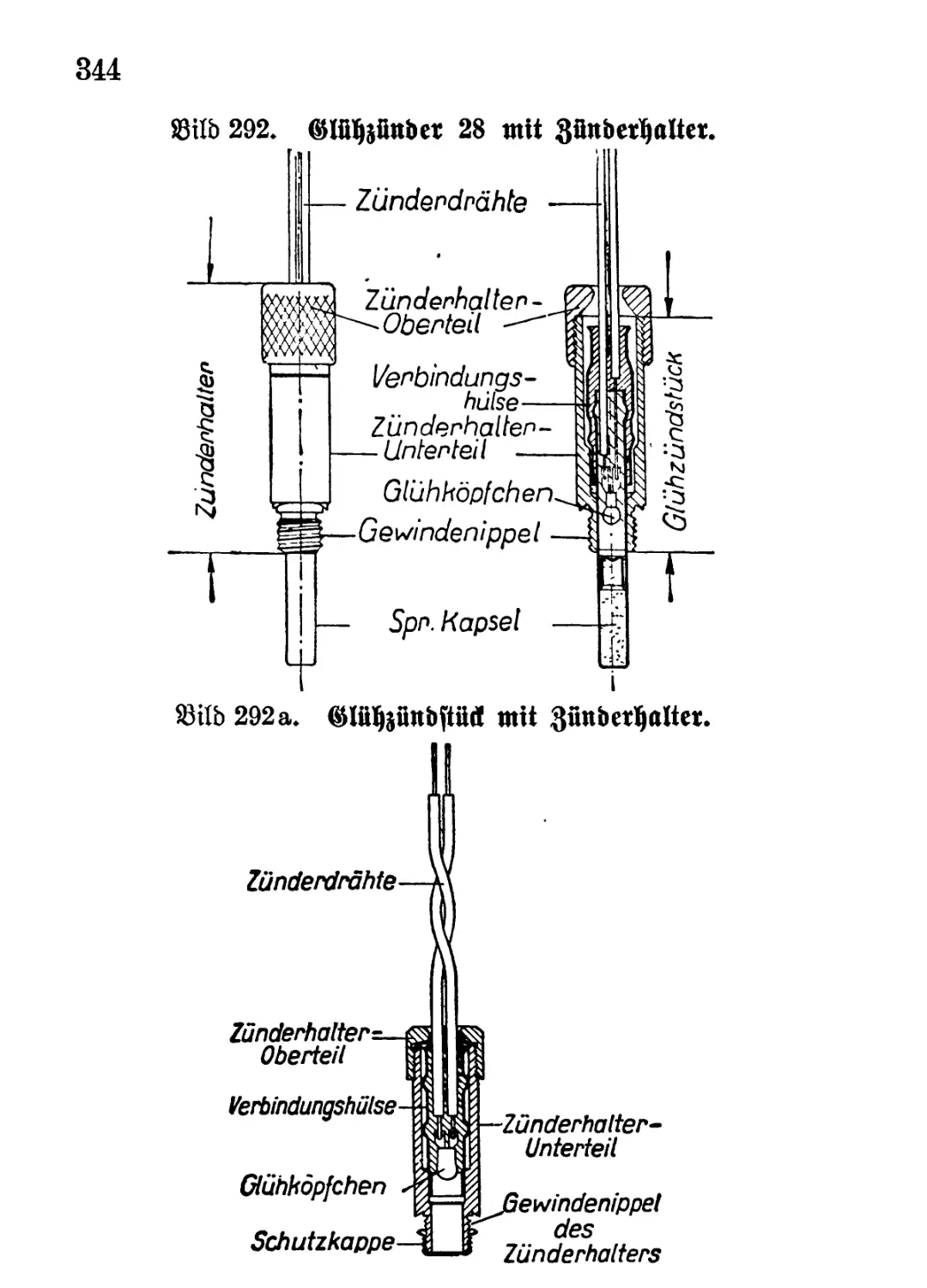

über 53 e r b o t b e § @a§triege§ Dom 17. 6. 25

berartige SKafjnaljnien getroffen toer»

ben. Um foldje Sperren befeitigen ju

tönnen, ift bie Kenntnis ber Sertoen»

bung djemifdjer ©ampfftoffe al§ Sperr«

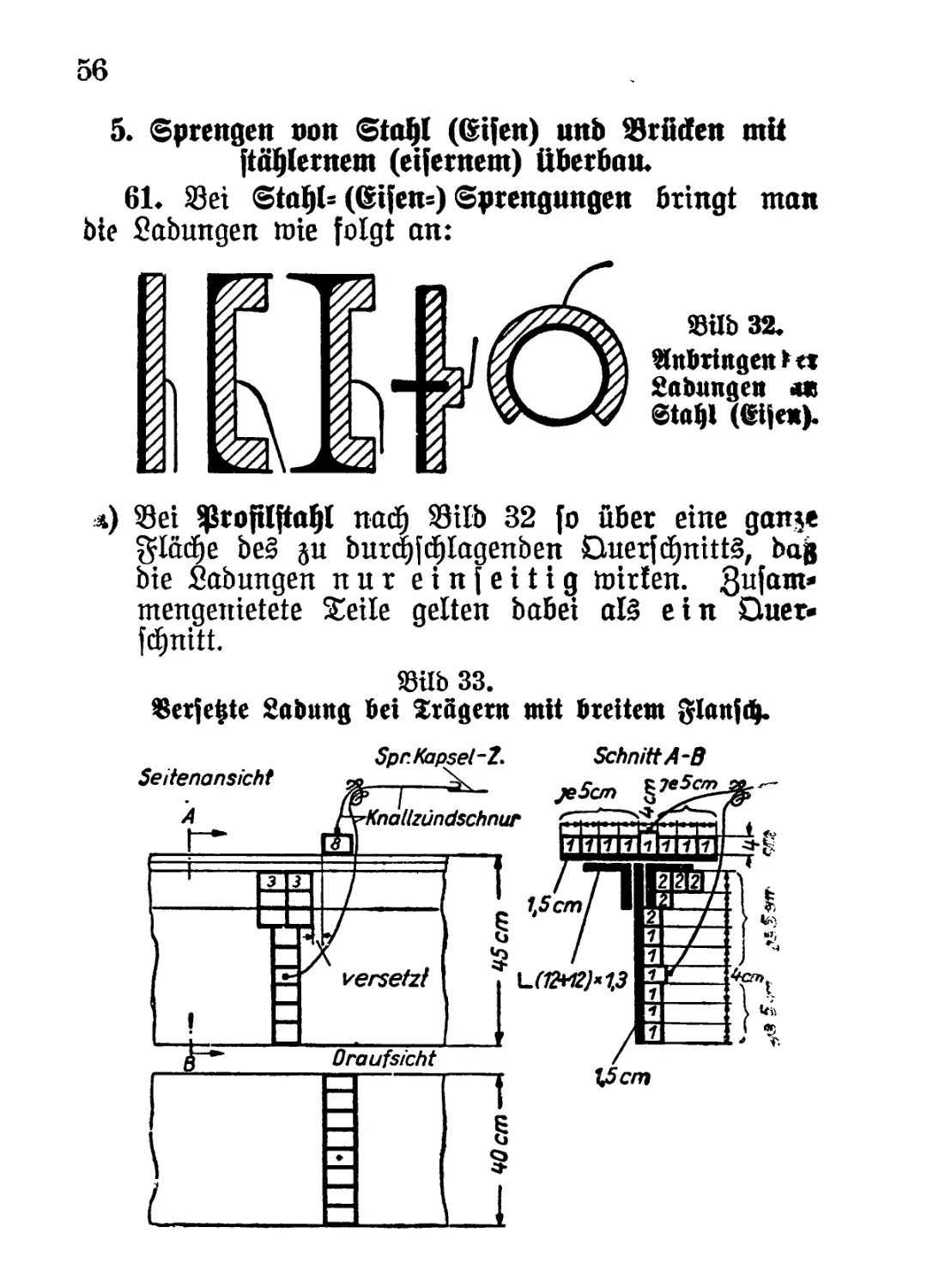

mittel nötig.

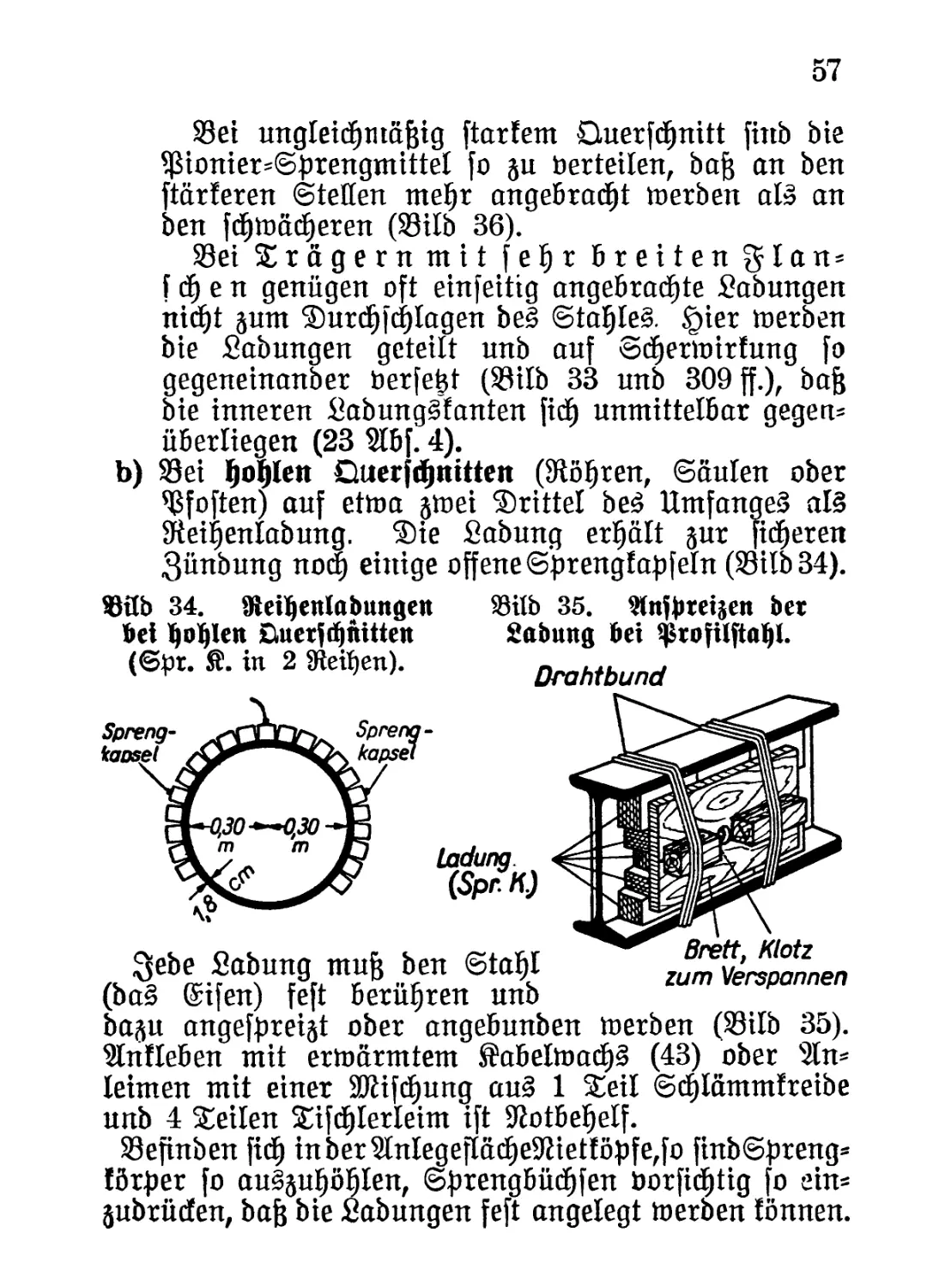

1‘

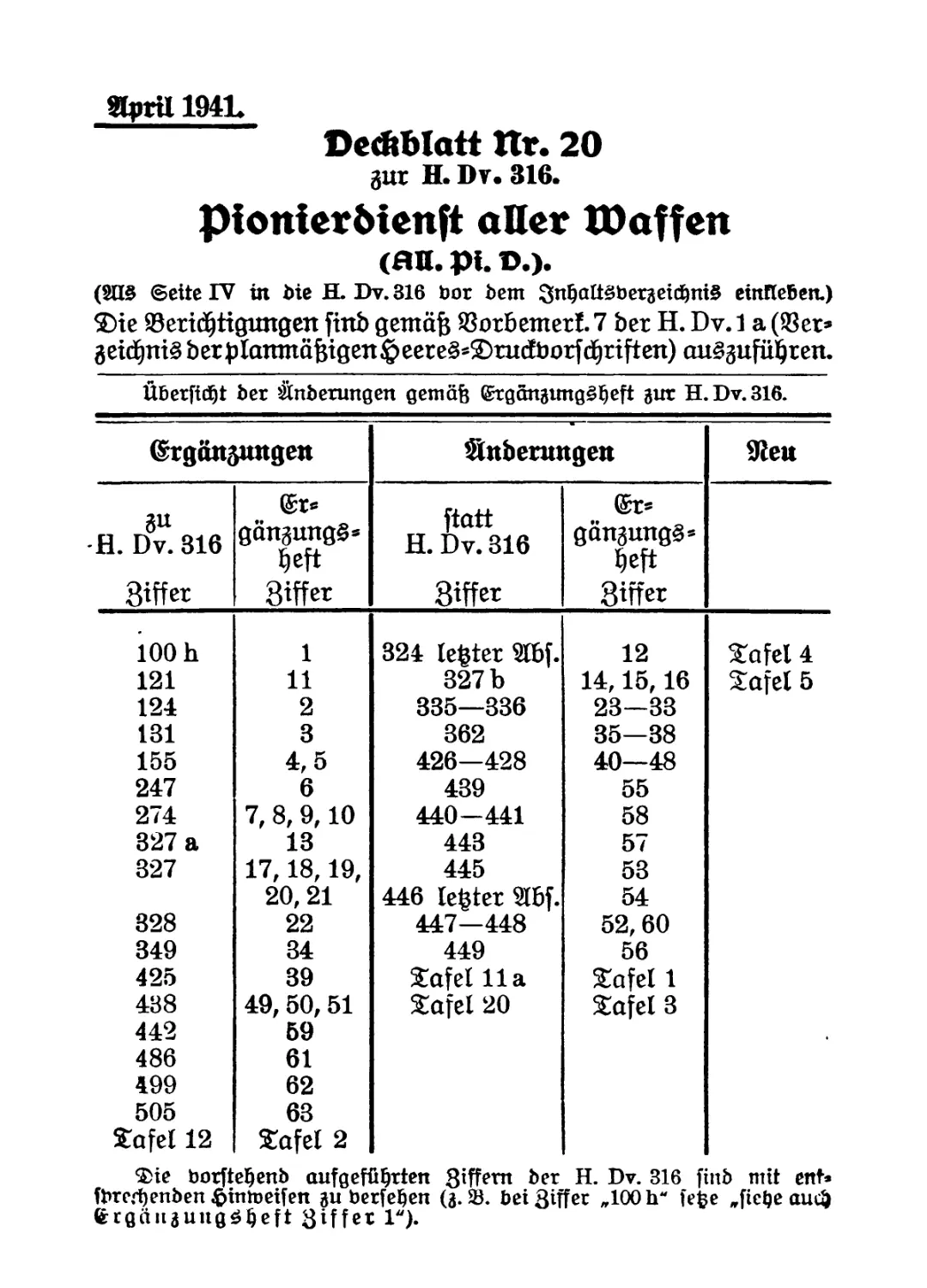

ayrill94L

De&blatt Ur. 20

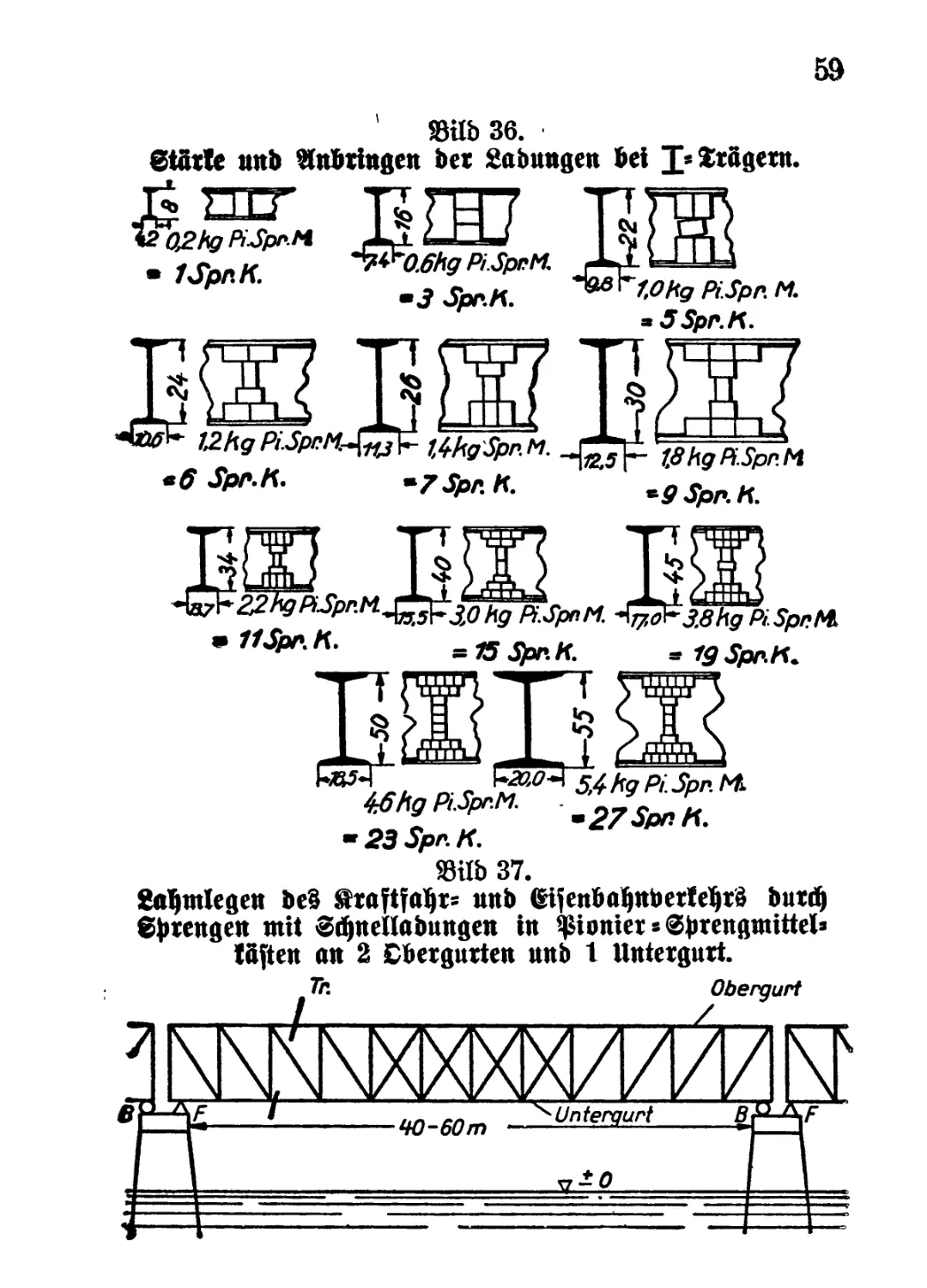

gut H. Dv. 316.

pionierbtenft aller Waffen

(SU. Pi. D.).

(3H§ Seite IV in bie BL Dv. 316 bot bem Snbalt^beräeicbniS emReben.)

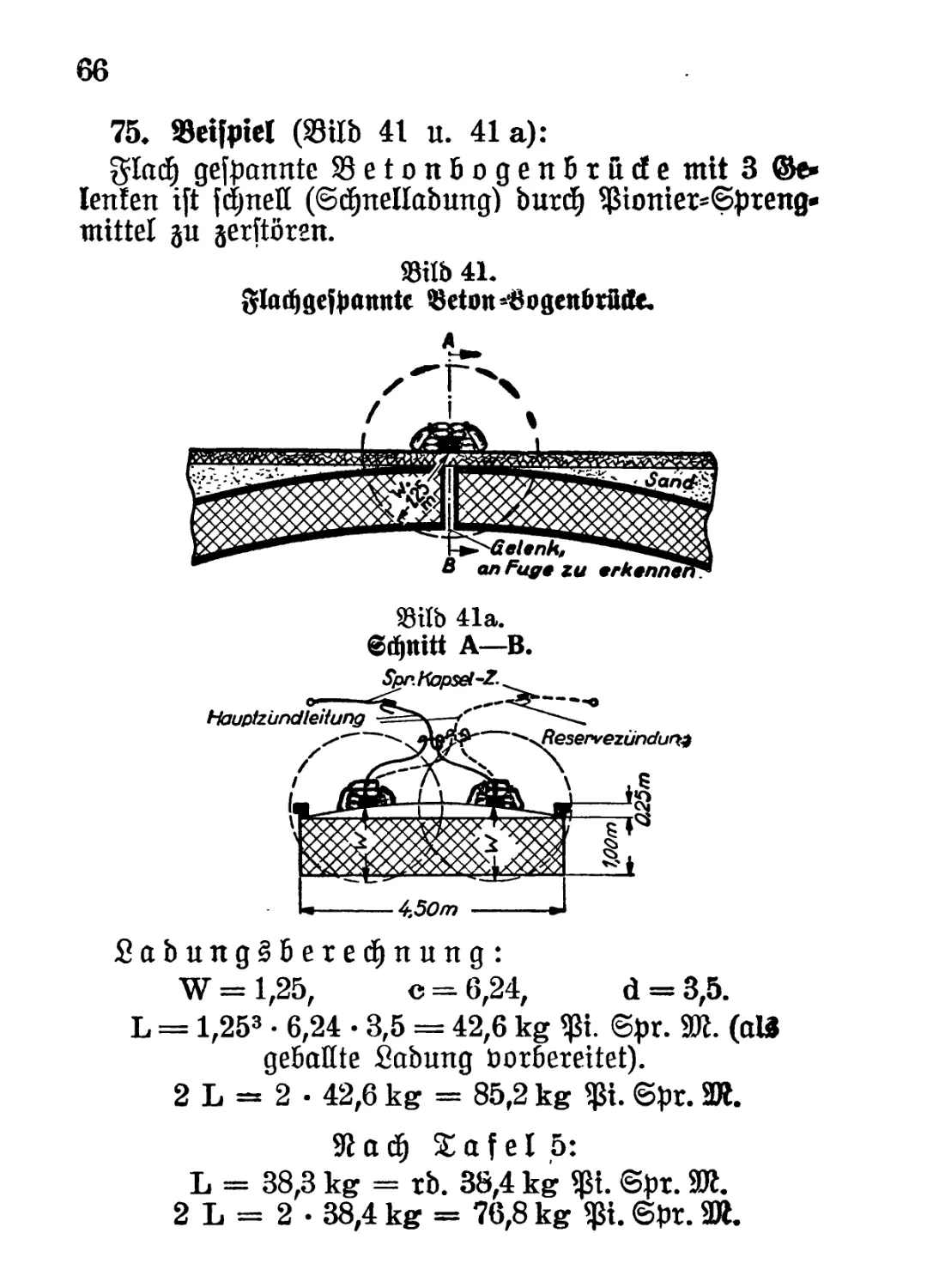

t)ie SBeridjtigungen finb gemäfe 53orbemerl. 7 ber H. Dv. 1 a (53 er»

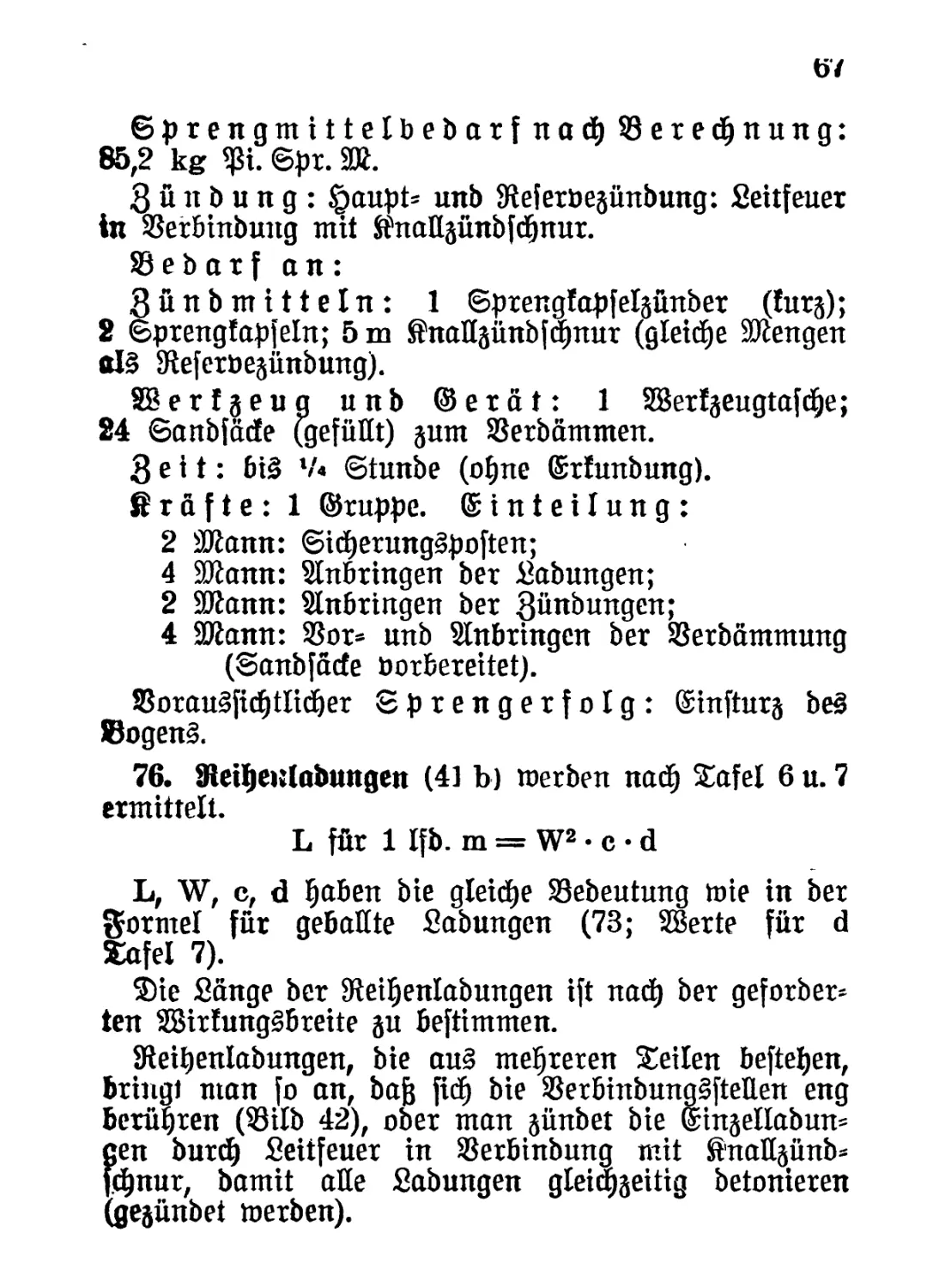

ijeidjntg b er planrnäfetgen®>eere§»t)mdtoorf griffen) au^ufüljren.

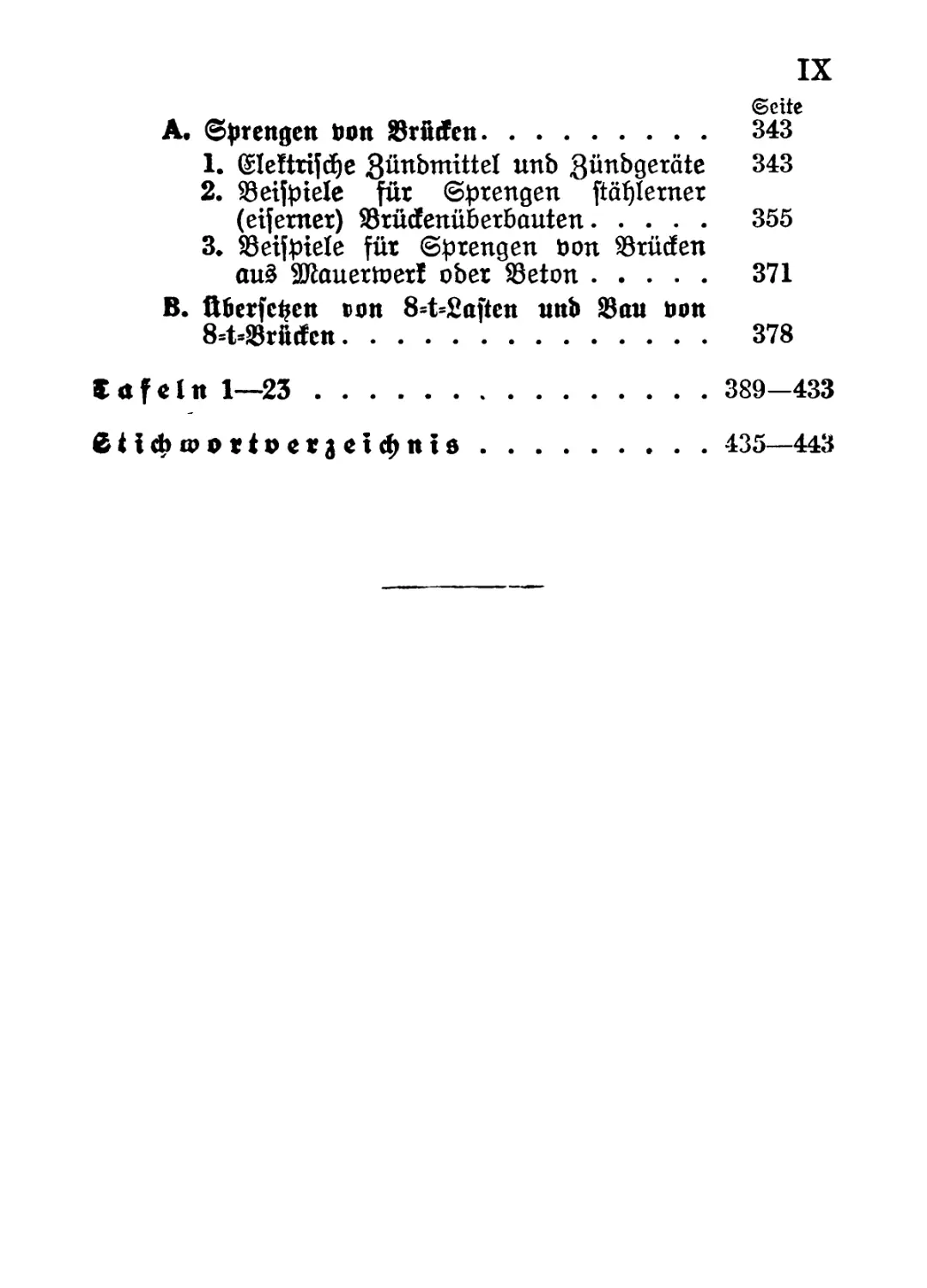

Überfidjt ber SXnberungen gemäfc ©rganjimg^^eft gur H.Dv.316.

Ergänzungen Anbetungen 9leu

H. Dv. 316 @r» gängungS- Ijeft ftatt H. Dv. 316 ®r» gängungs»

Biffer Siffer 8iffer gtffer

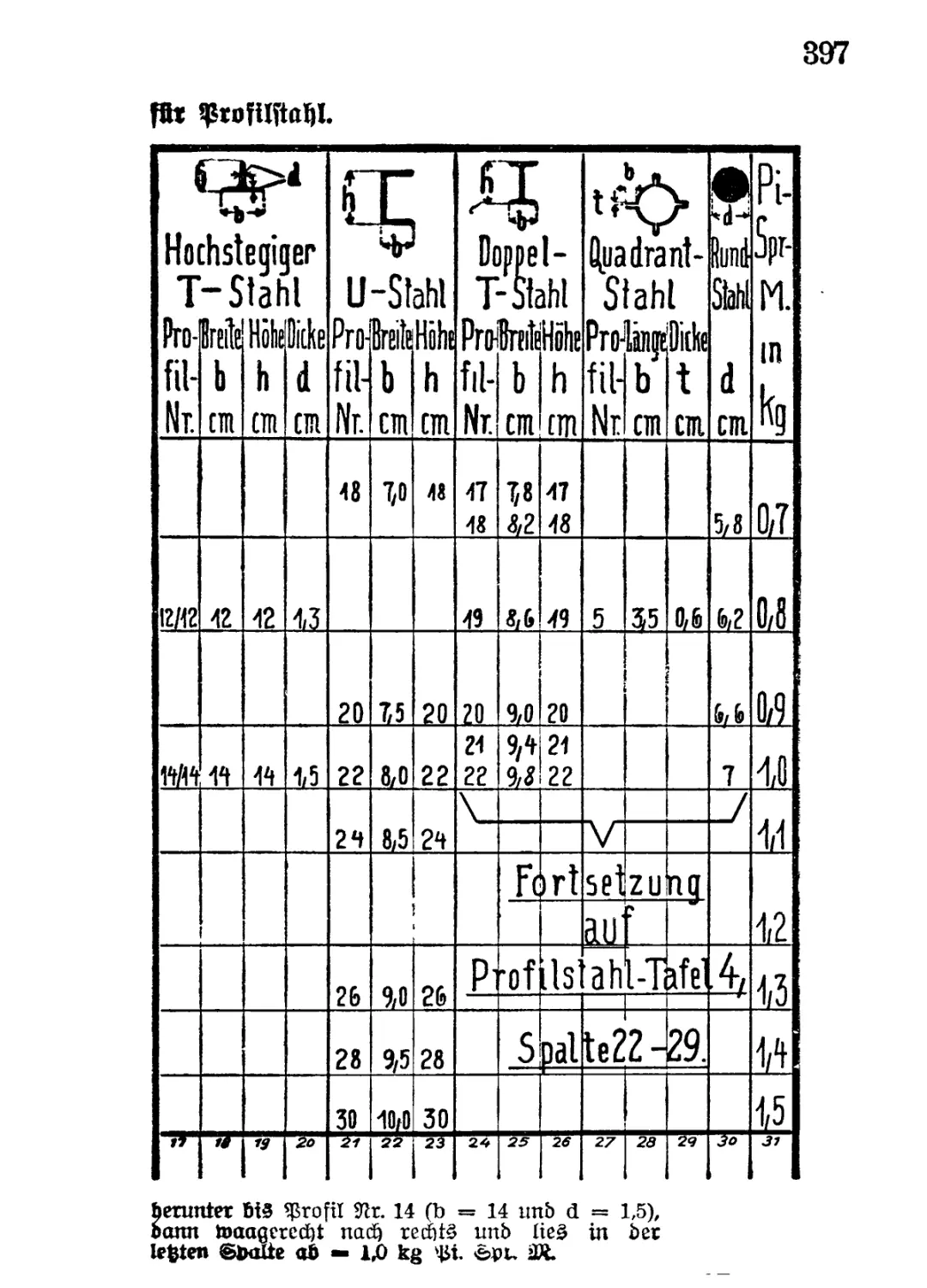

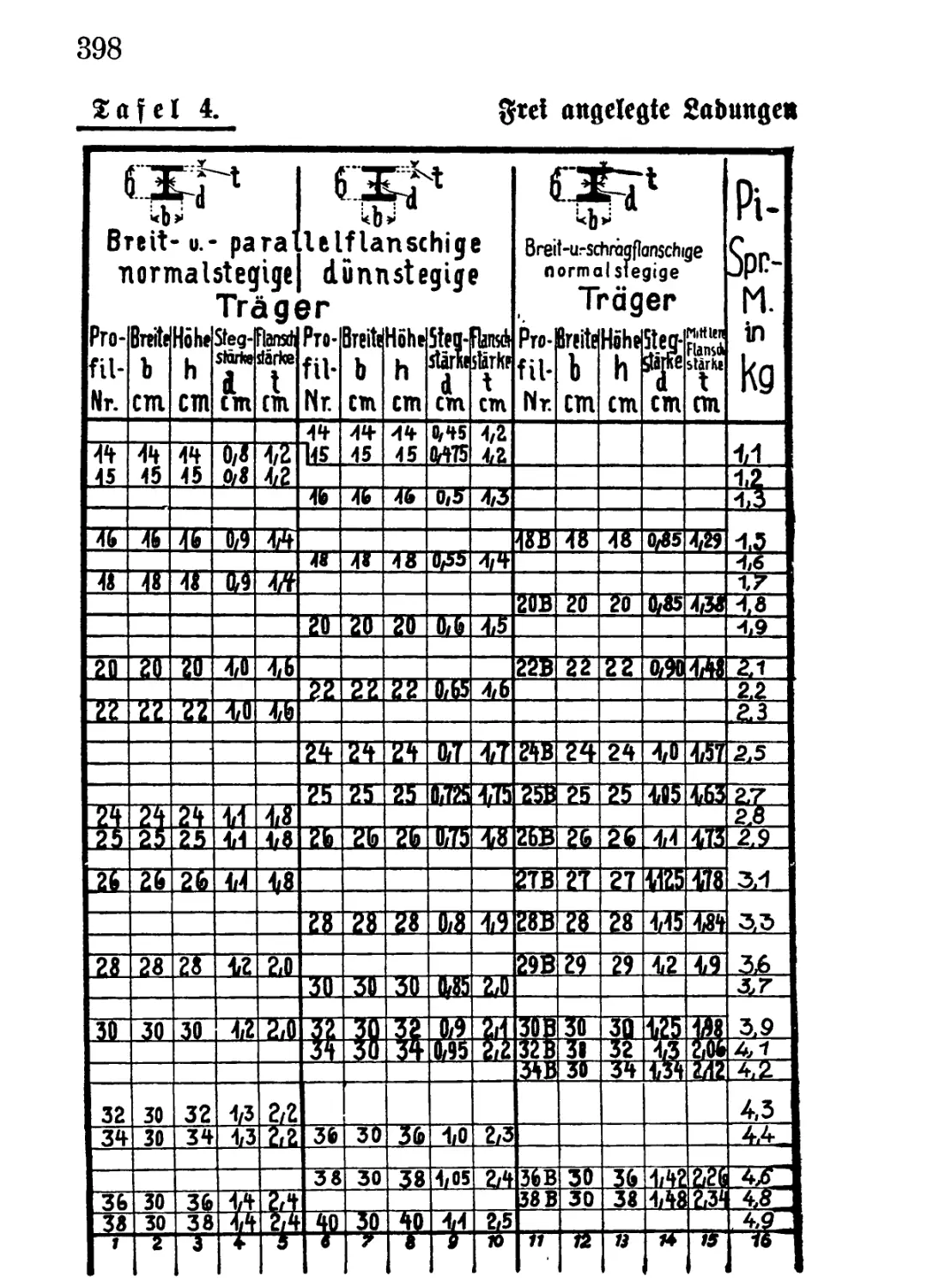

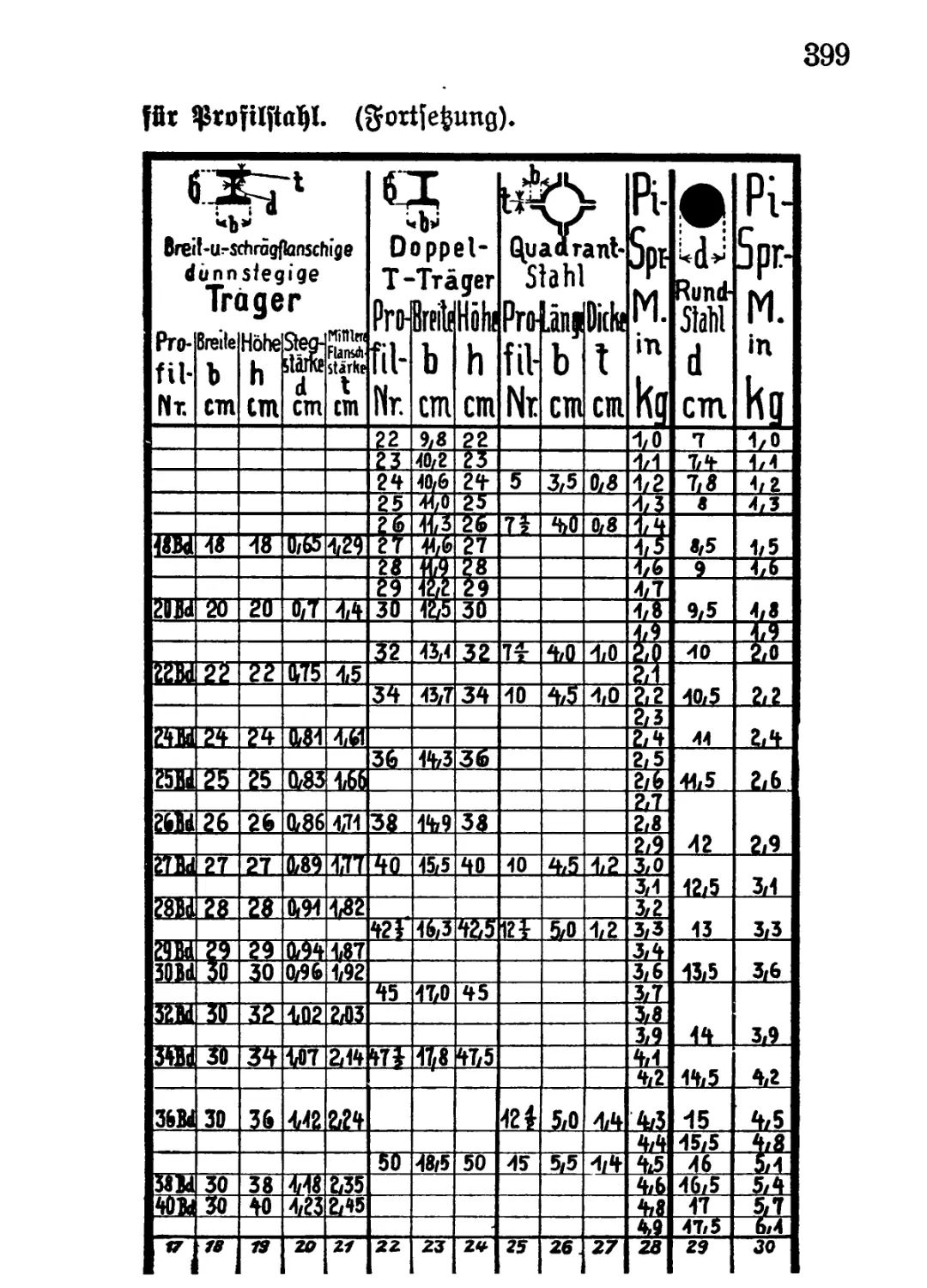

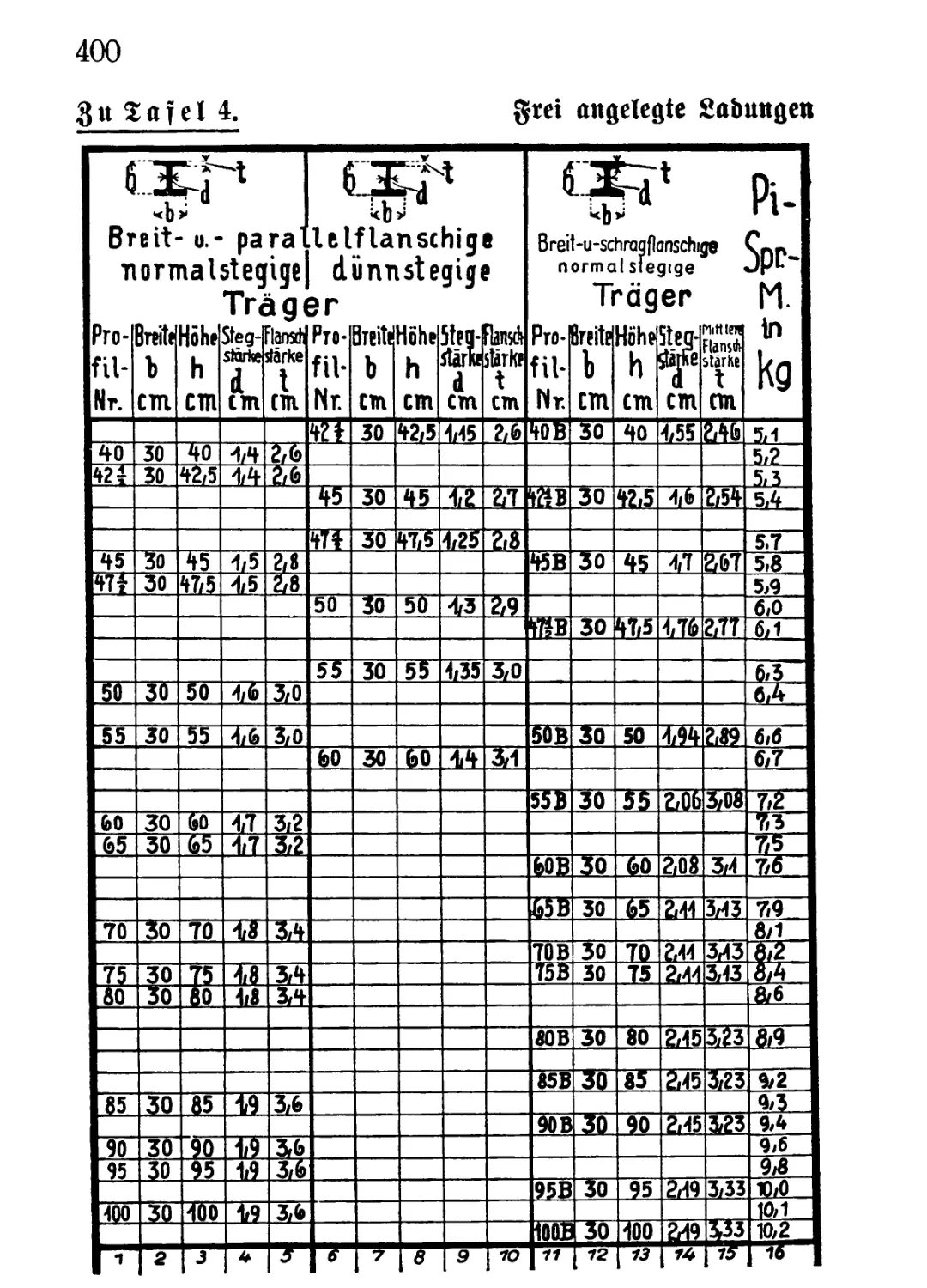

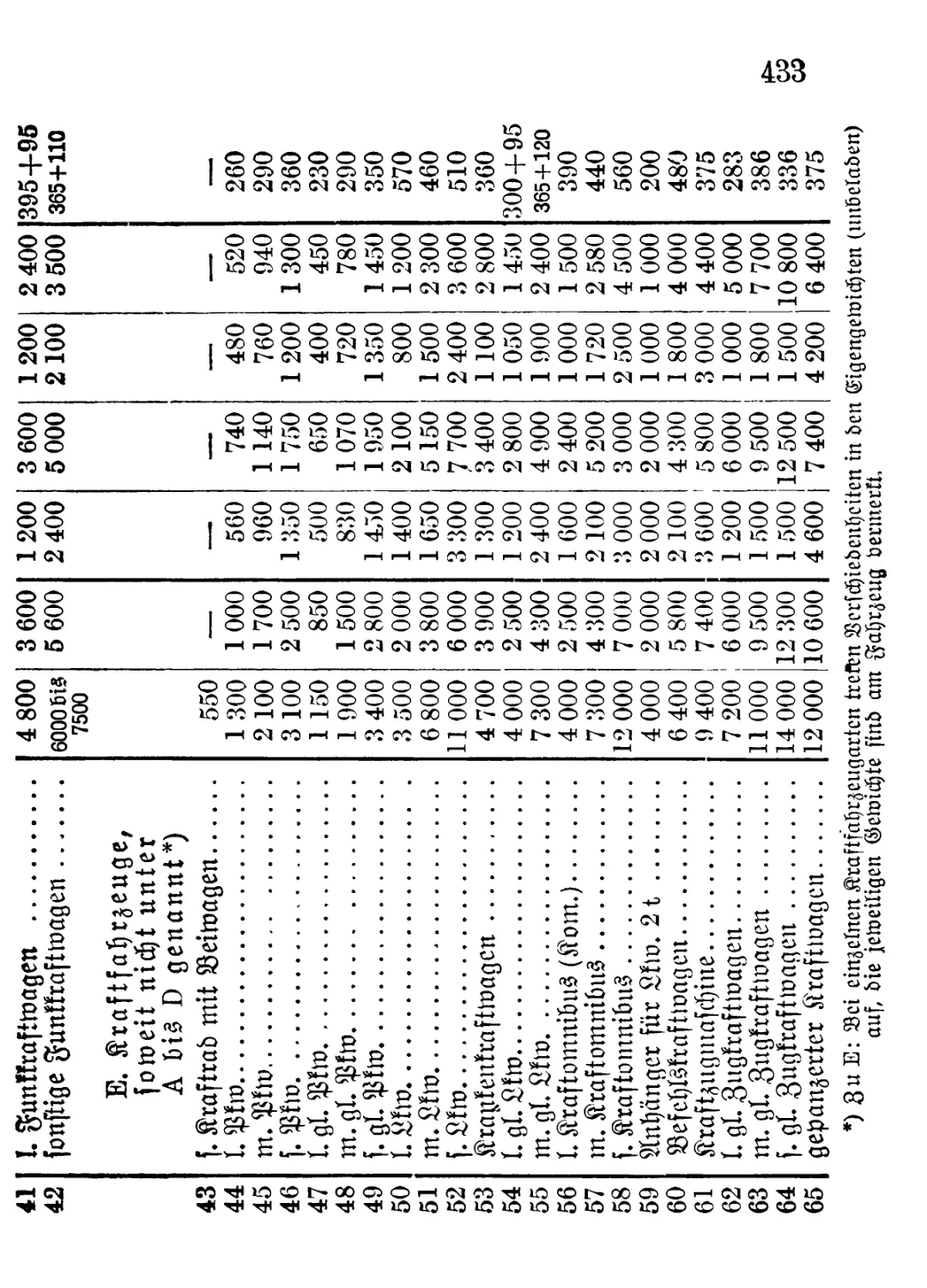

100 h 1 324 lefcter 5lbf. 12 täfel 4

121 11 327 b 14,15,16 täfel 5

124 2 335—336 23—33

131 3 362 35—38

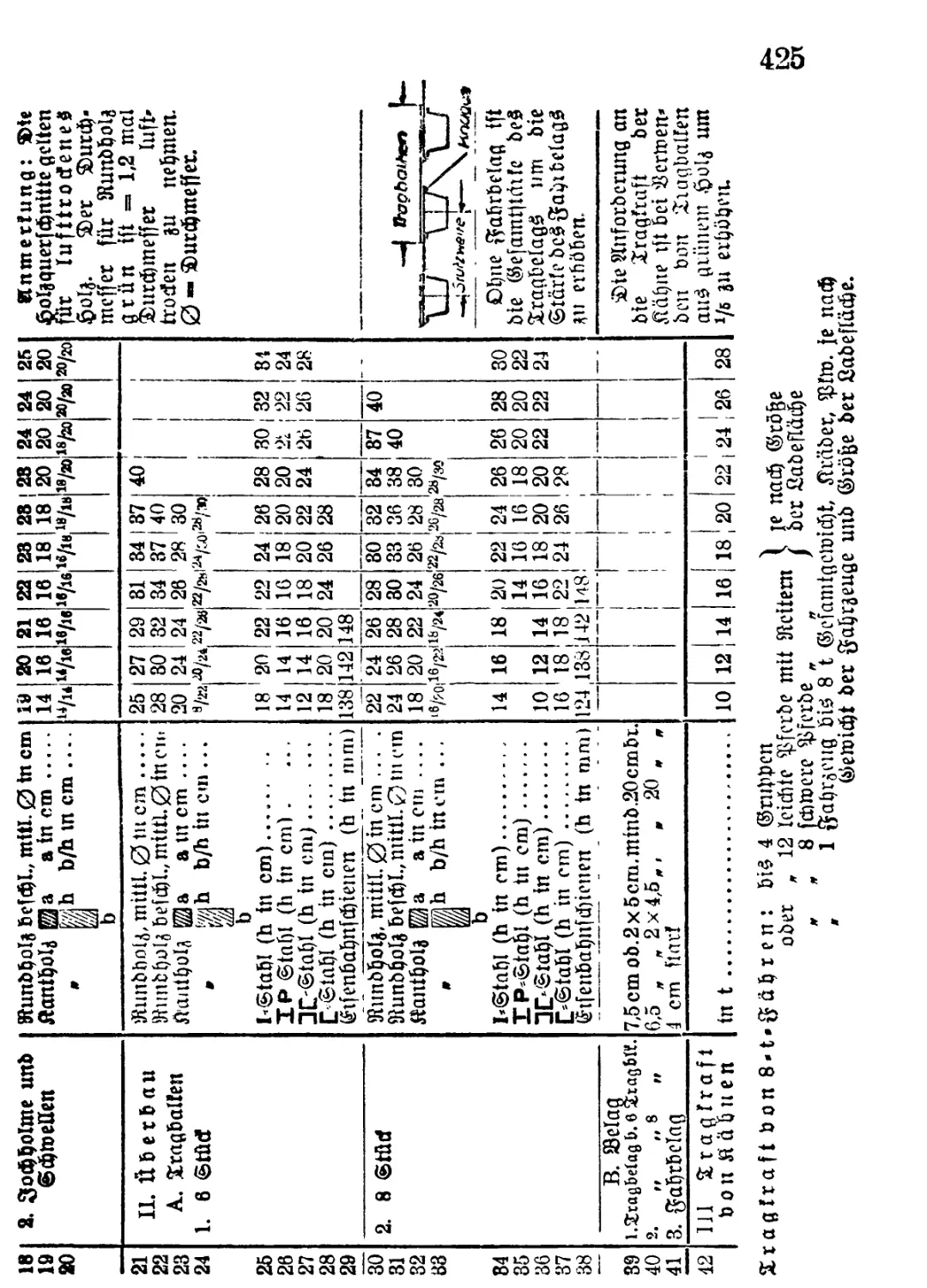

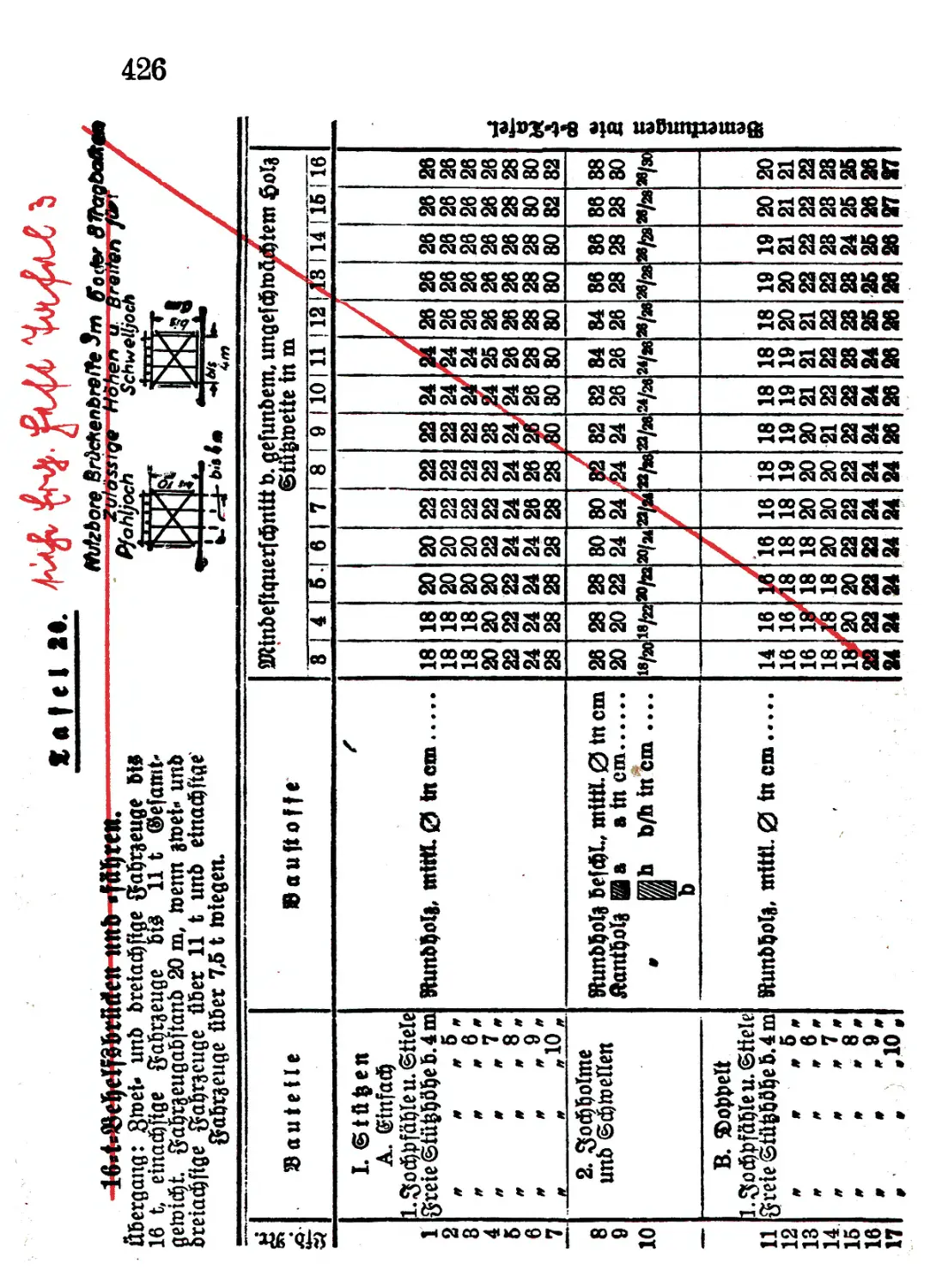

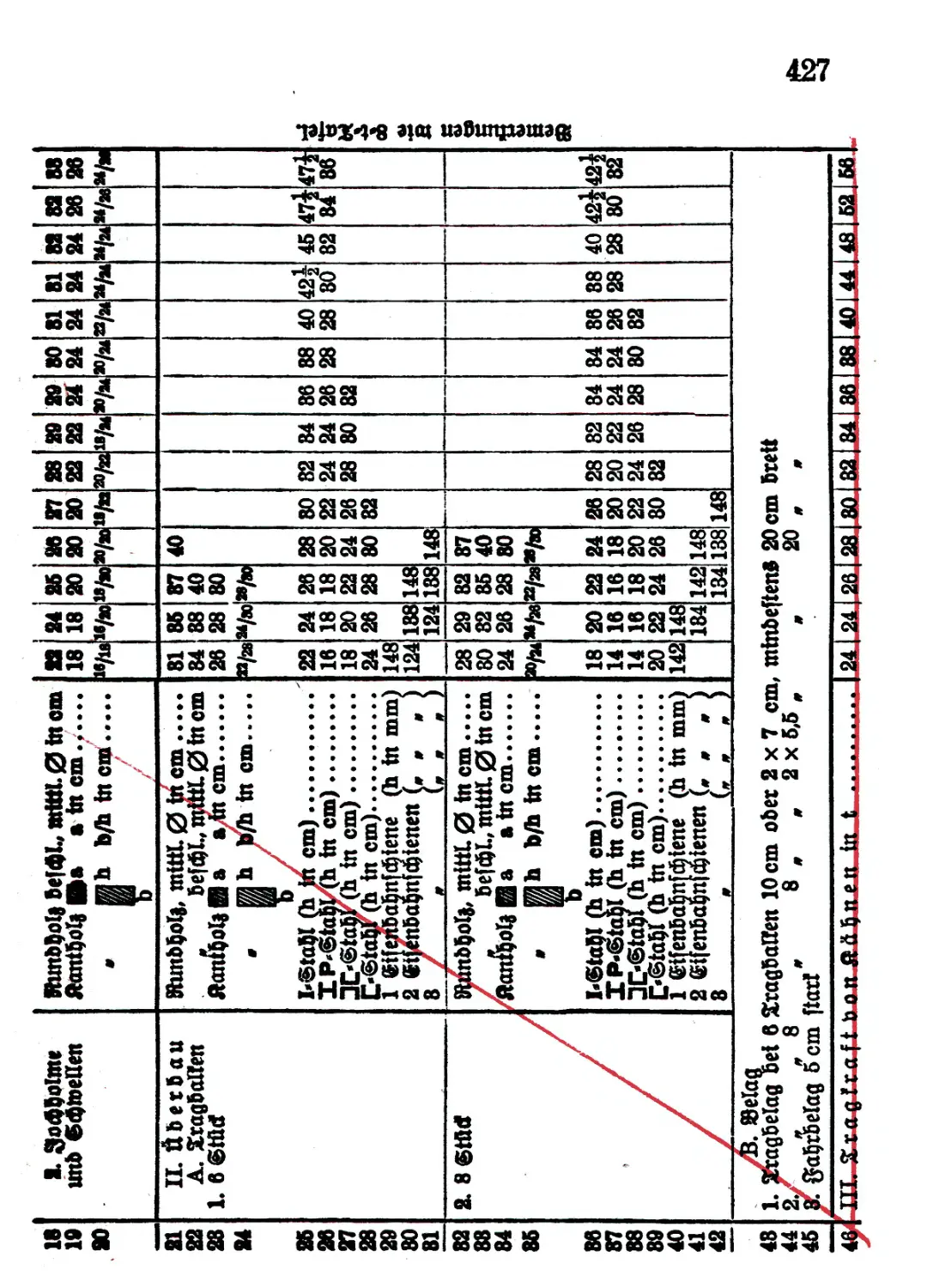

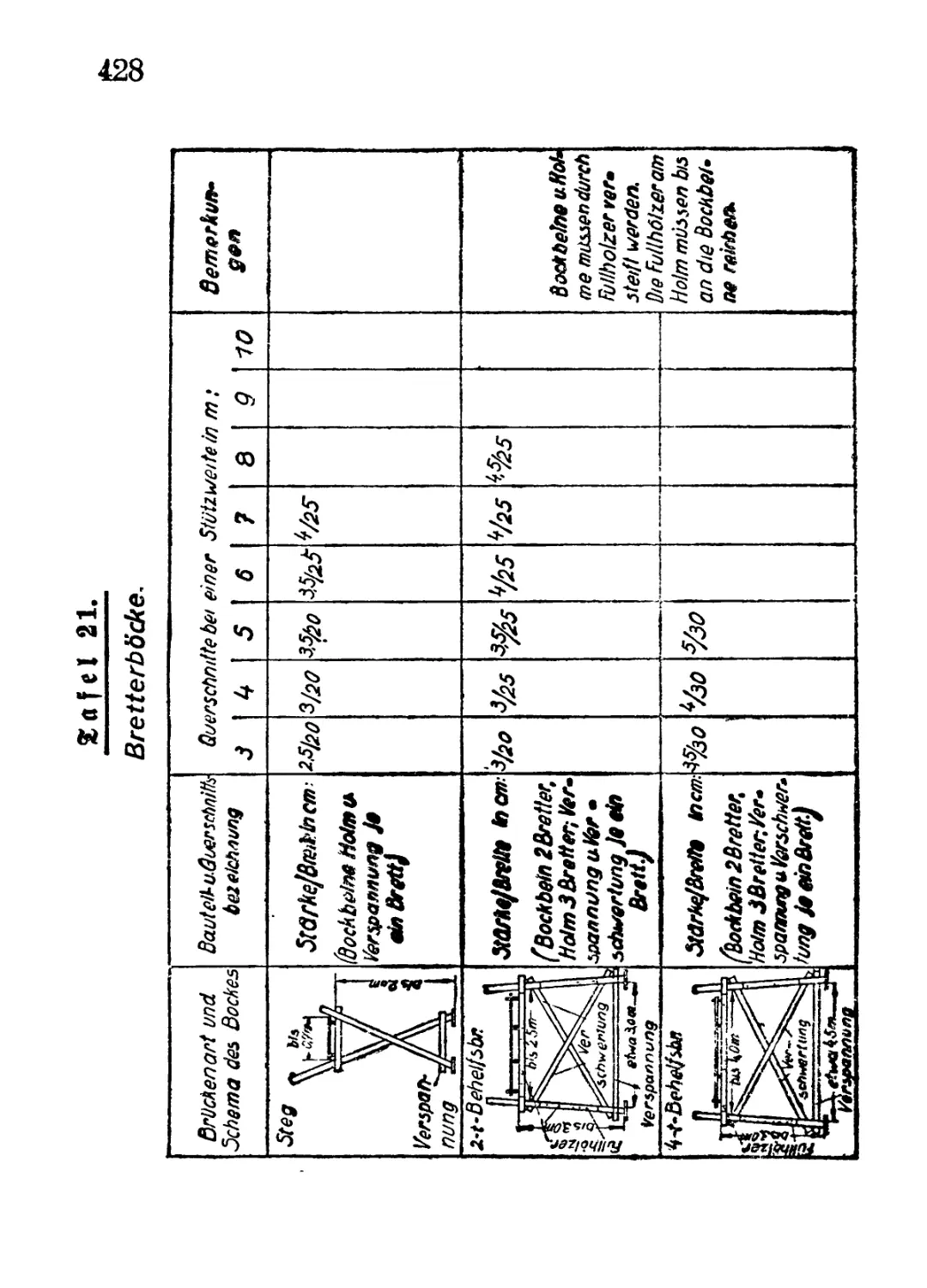

155 4, 5 426—428 40—48

247 6 439 55

274 7, 8, 9,10 440-441 58

327 a 13 443 57

327 17,18,19, 445 53

20, 21 446 legier 2I6f. 54

328 22 447—448 52, 60

349 34 449 56

425 39 täfel 11a täfel 1

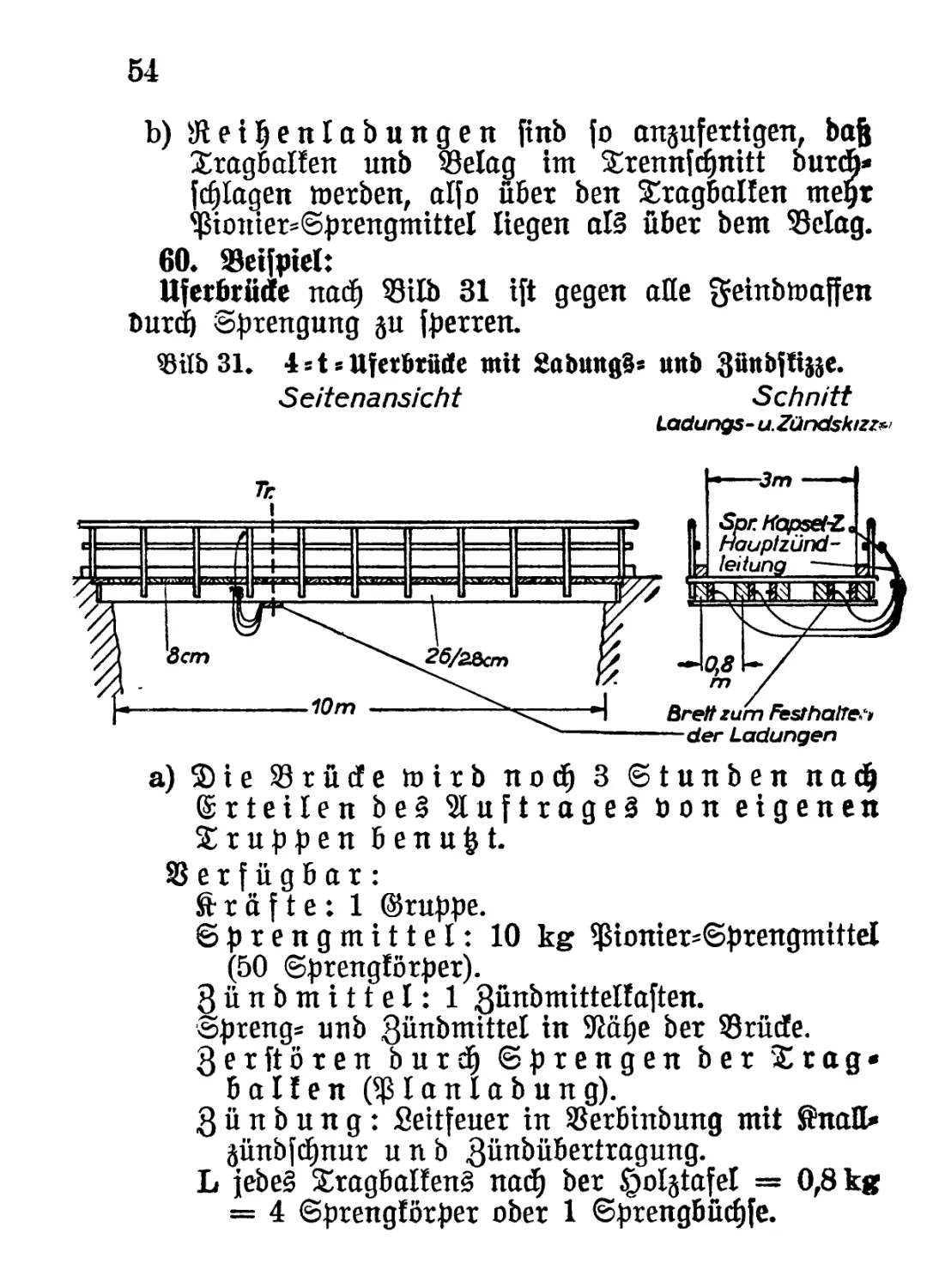

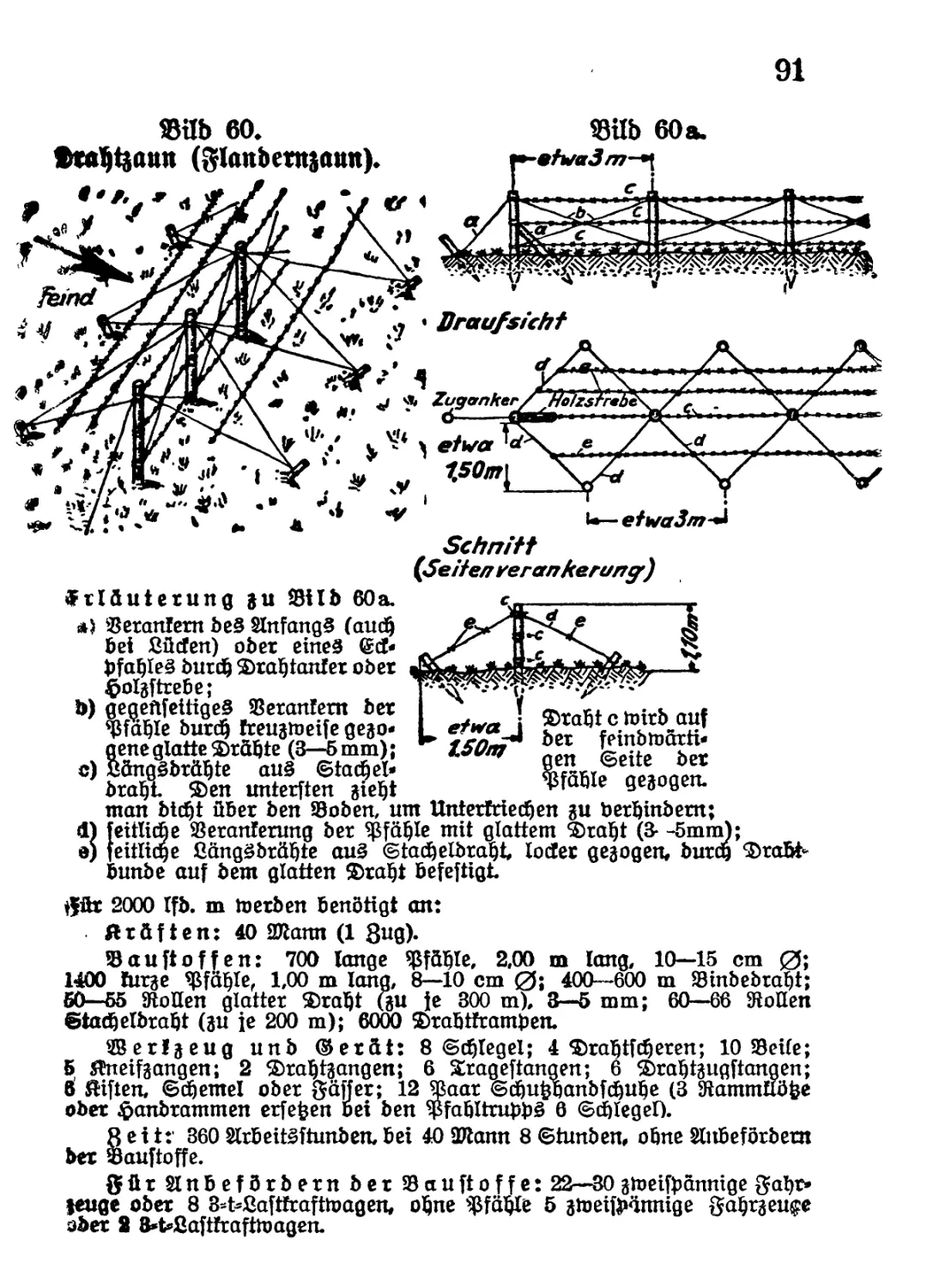

438 49, 50, 51 täfel 20 täfel 3

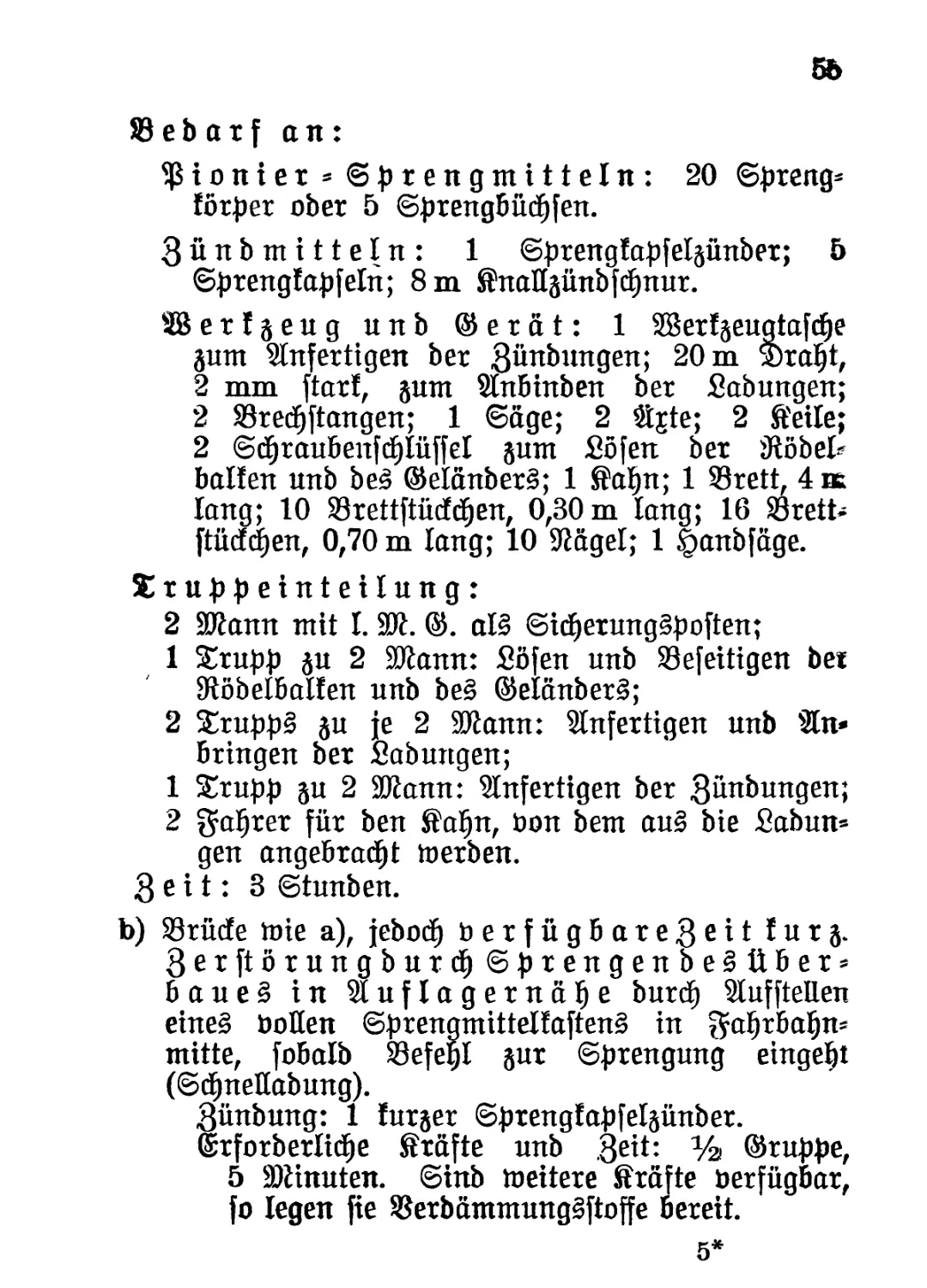

442 59

486 61

499 62

505 63

täfel 12 täfel 2

2)ie borftebenb aufgefüljrten giftern ber H. Dv. 316 finb mit ent»

fbrerfjenben ßintoeifen gu berfeben (3. SB. bei Siffer „100 h" fefce „fiebe autf)

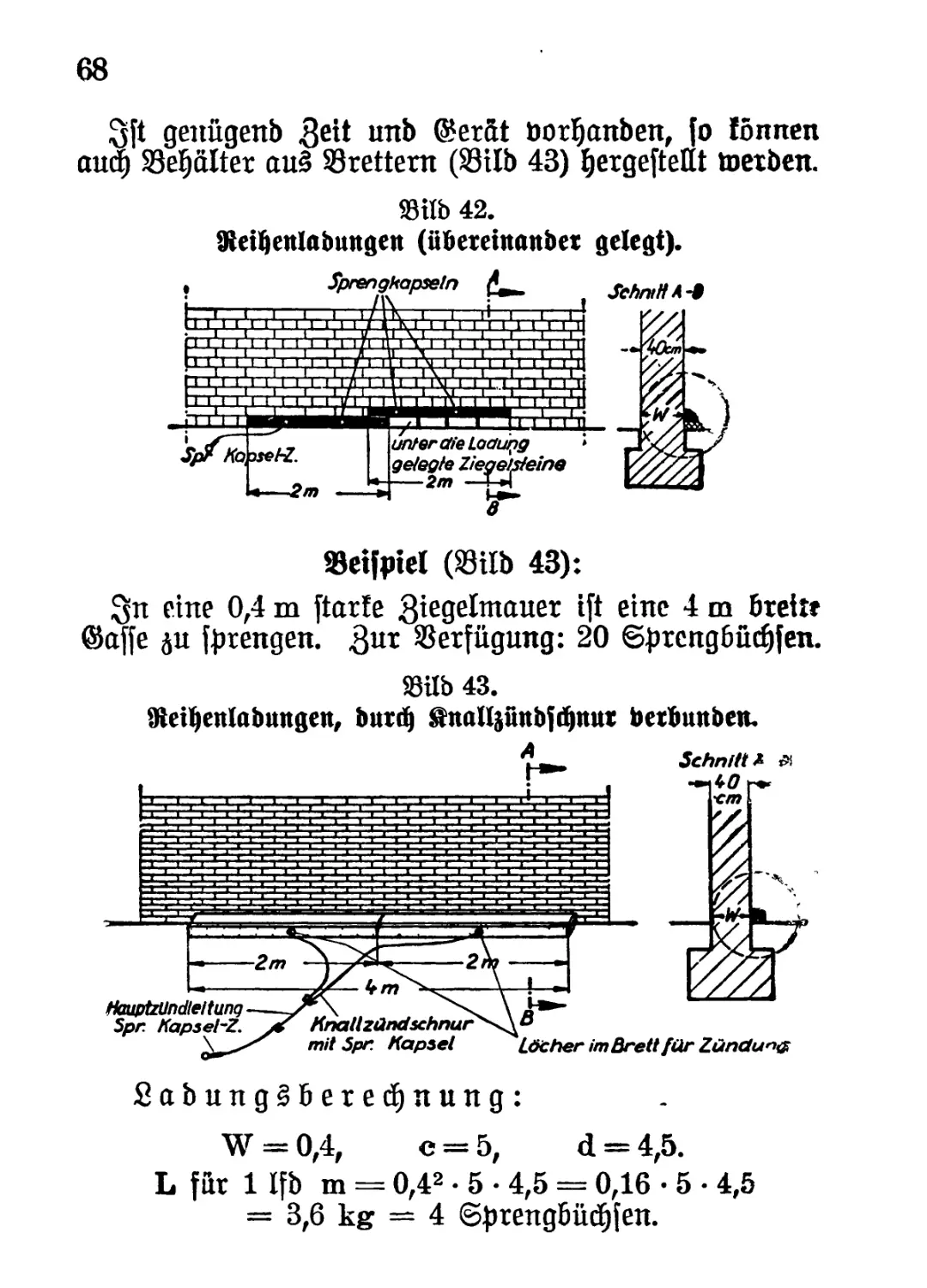

rgä 113ungöbeft ßiffer 1").

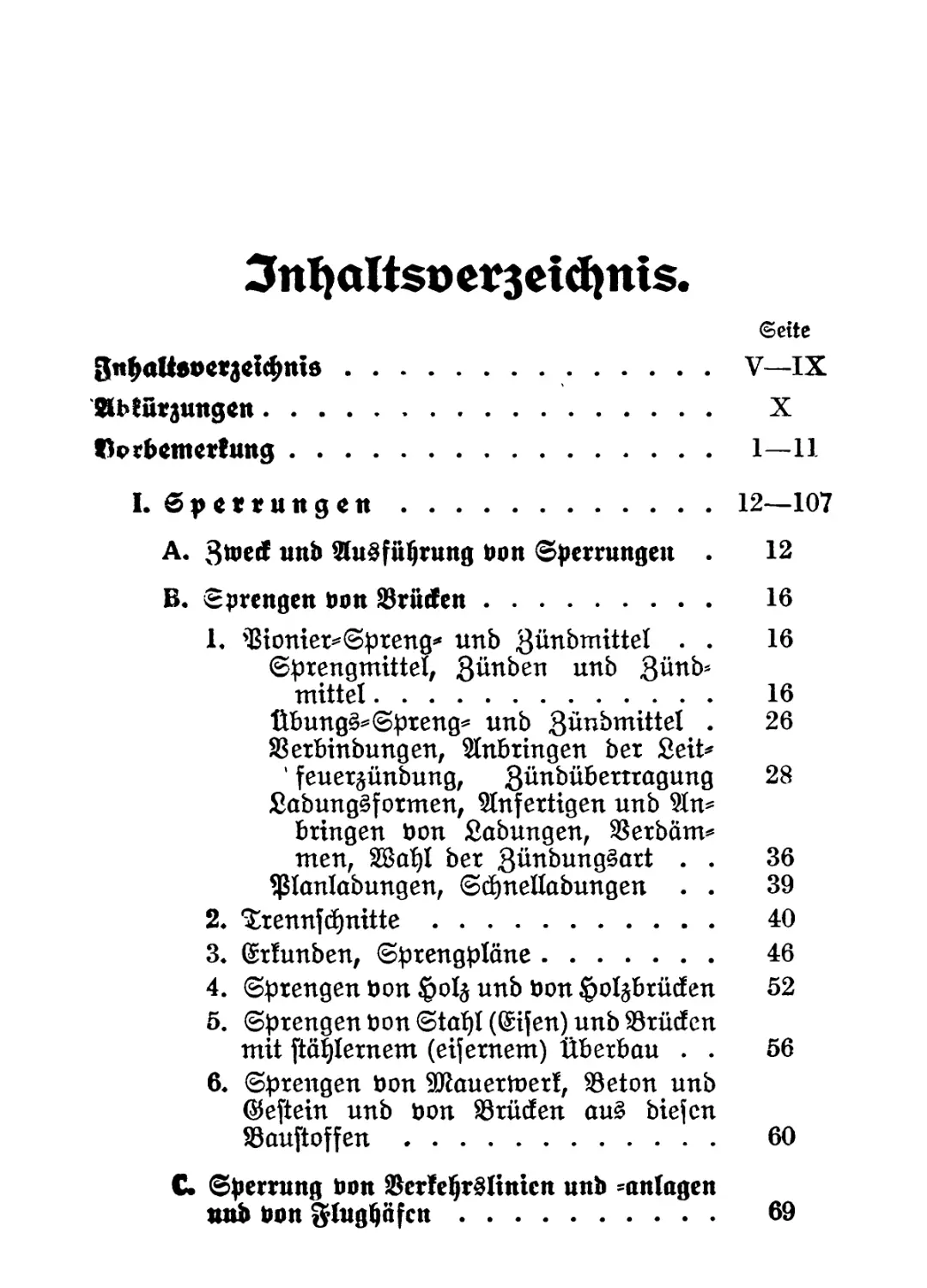

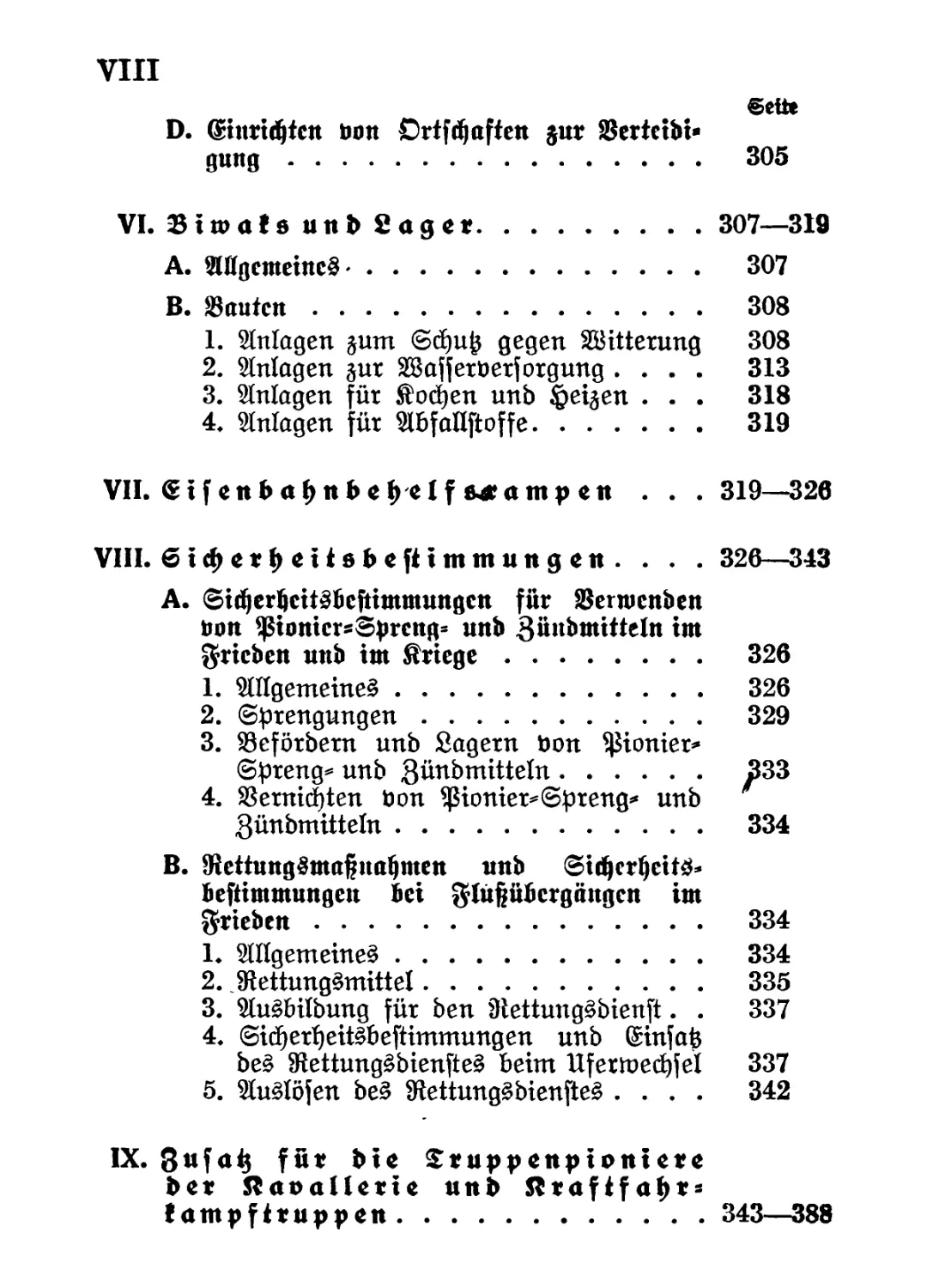

5nljaItsDer3eid}nis.

Gelte

3npalta>eraei$nio............................V—IX

W Übungen......................................... X

ttorbemertung................................... 1—11

I. Spctruttgen............................12—107

A. ßwerf unb Elu^fiiljrung von Sperrungen . 12

B. Sprengen von dritten.................... 16

1. Pionier* Spreng* unb 3ünbmittel . . 16

Sprengmittel, günben unb 3ünb^

mittel............................ 16

üb ung§* Spreng* unb 3ü^mtttel . 26

ESerbinbungen, Einbringen ber Seit*

’ feuer^ünbung, 3ünbübertragung 28

SabungSformen, Einfertigen unb Ein*

bringen bon Sabungen, ESerbäm*

men, E£al)l ber 3ünbung3art . . 36

Sßlanlabungen, Sdjnellabungen . . 39

2« ^rennfdjnitte................. 40

3. (Srlunben, Sprengpläne........ 46

4. Sprengen bon §ol^ unb bon ^ol^brütfen 52

5. Sprengen bon Staljl ((Sifen) unb ESrücten

mit ftäijlernem (eifernem) Überbau . . 56

6« Sprengen bon Eftauertoerl, E3eton unb

©eftein unb bon ESrütfen au3 biefcn

ESauftoffen.......................... 60

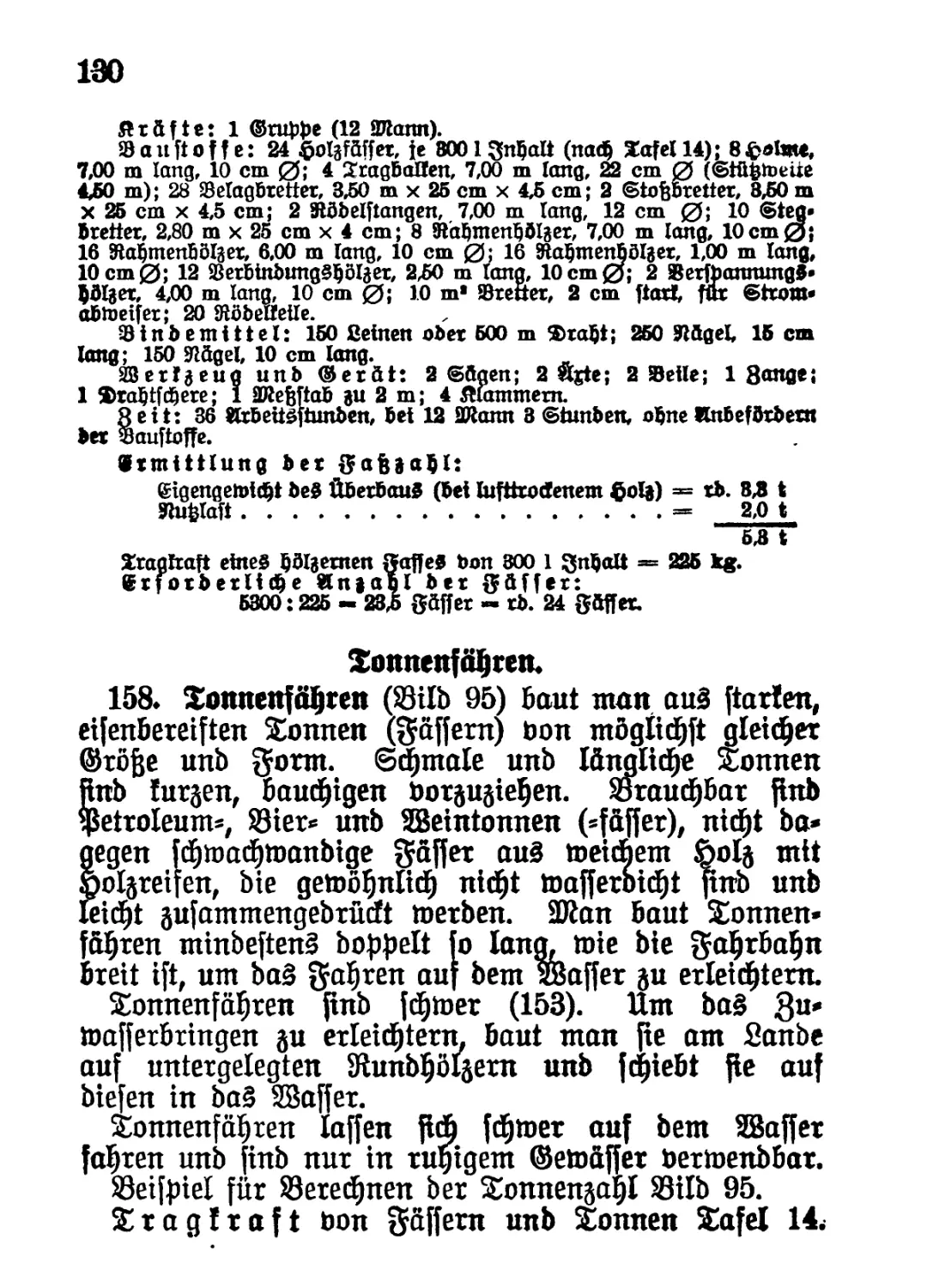

C Sperrung bon $erlel)r§ltnien unb Anlagen

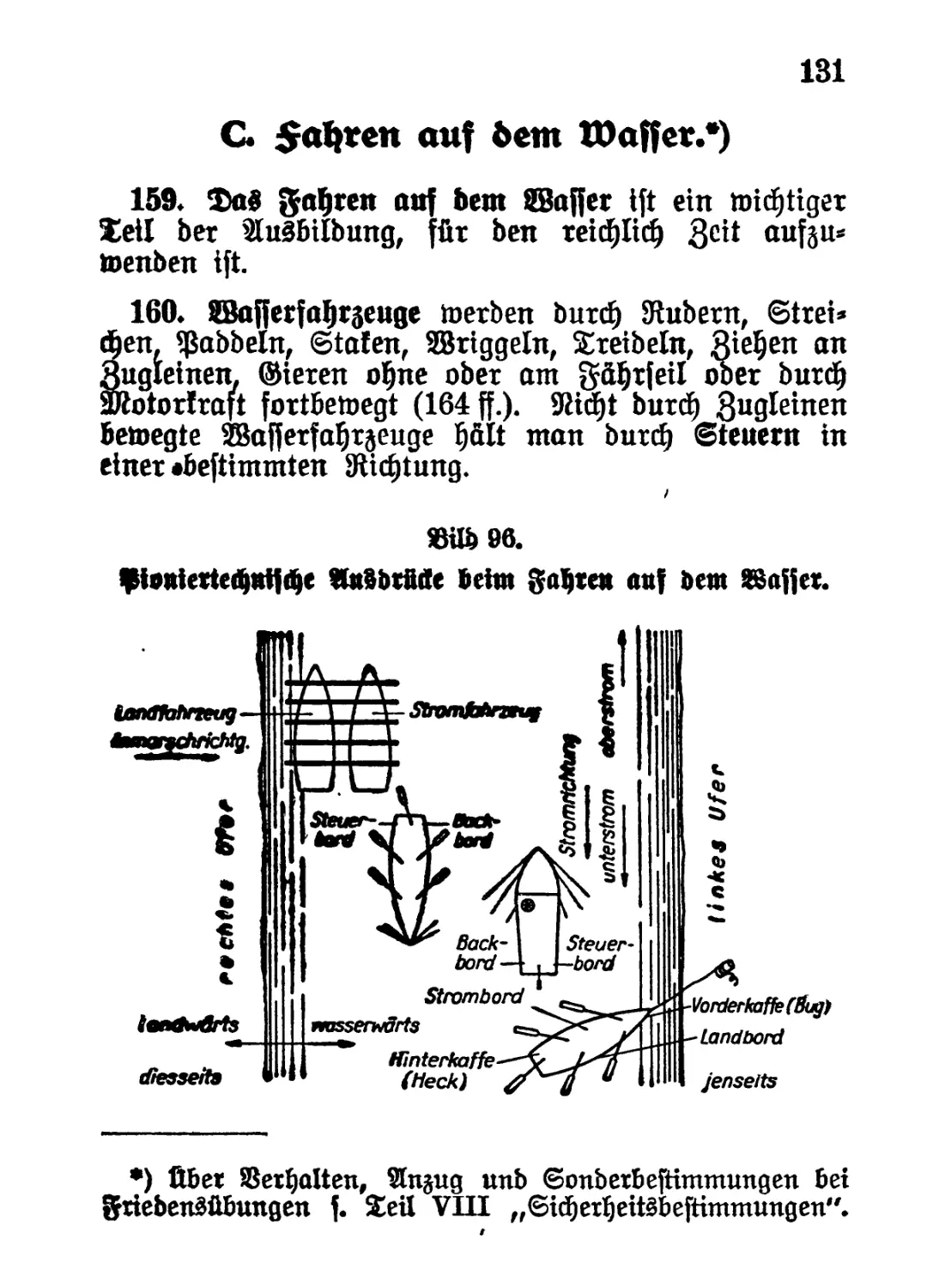

unb bon ^lug^äfcn.................... 69

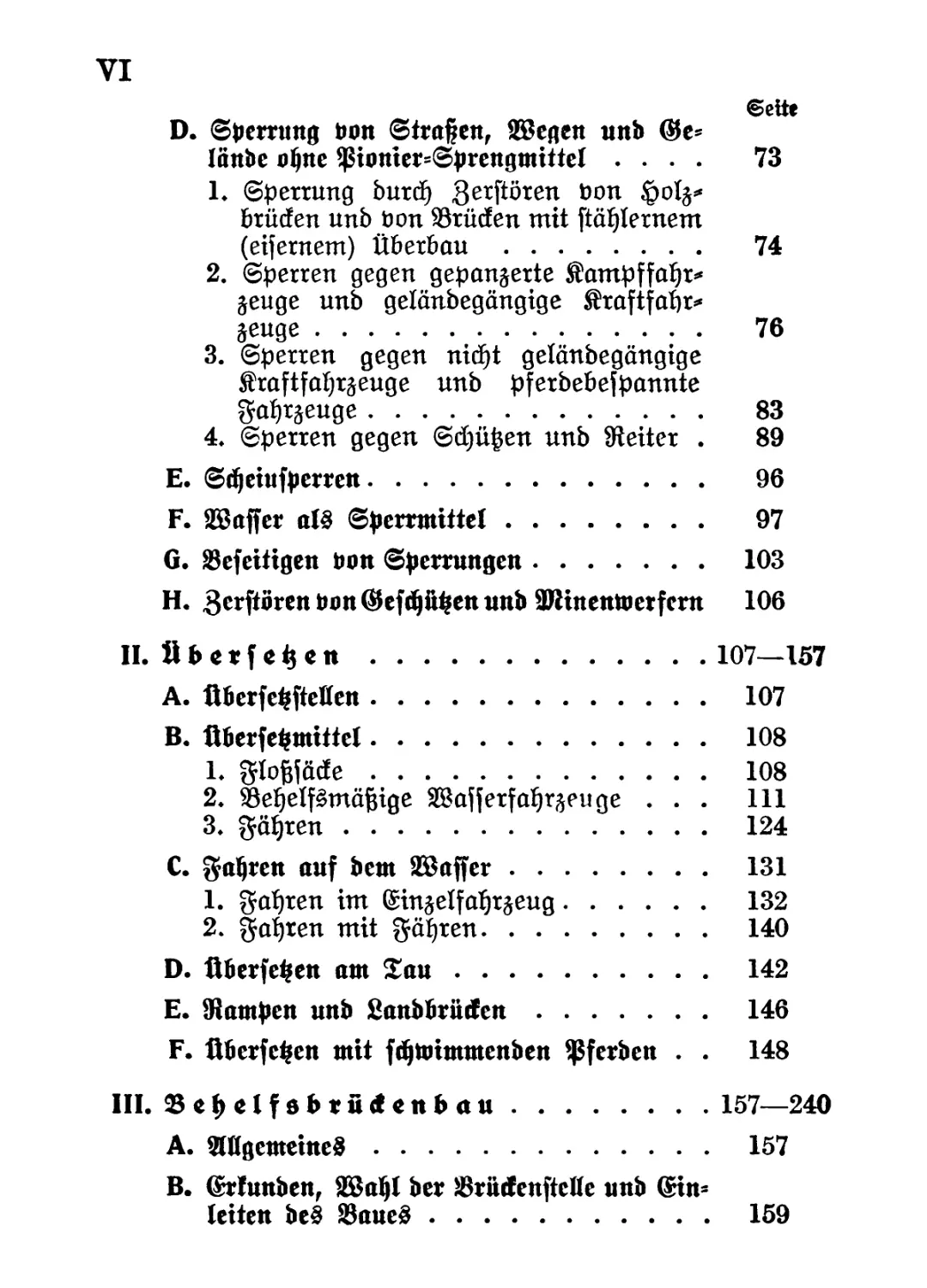

VI

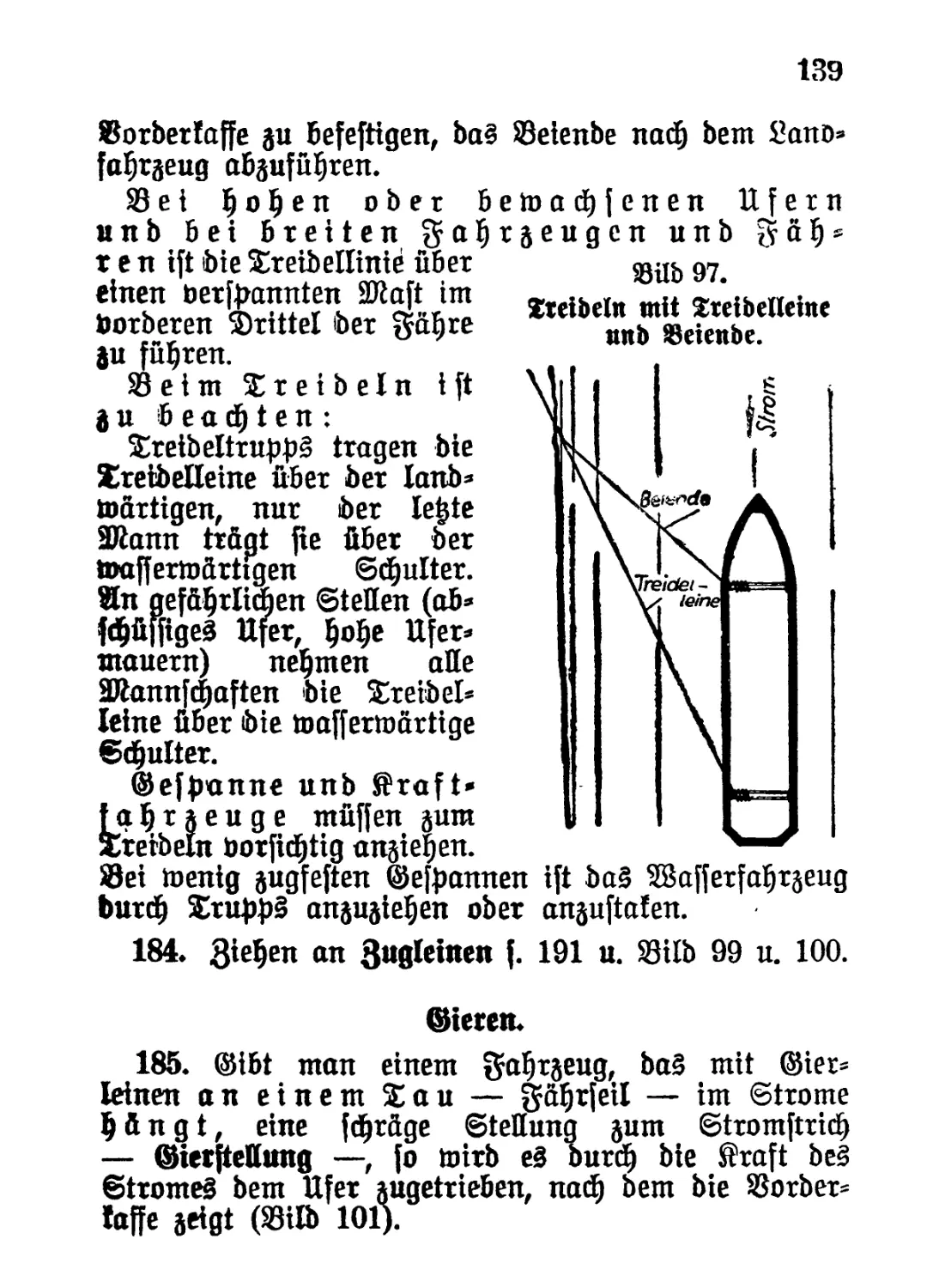

©eite

D. Sperrung von Straßen, SScgen unb $e=

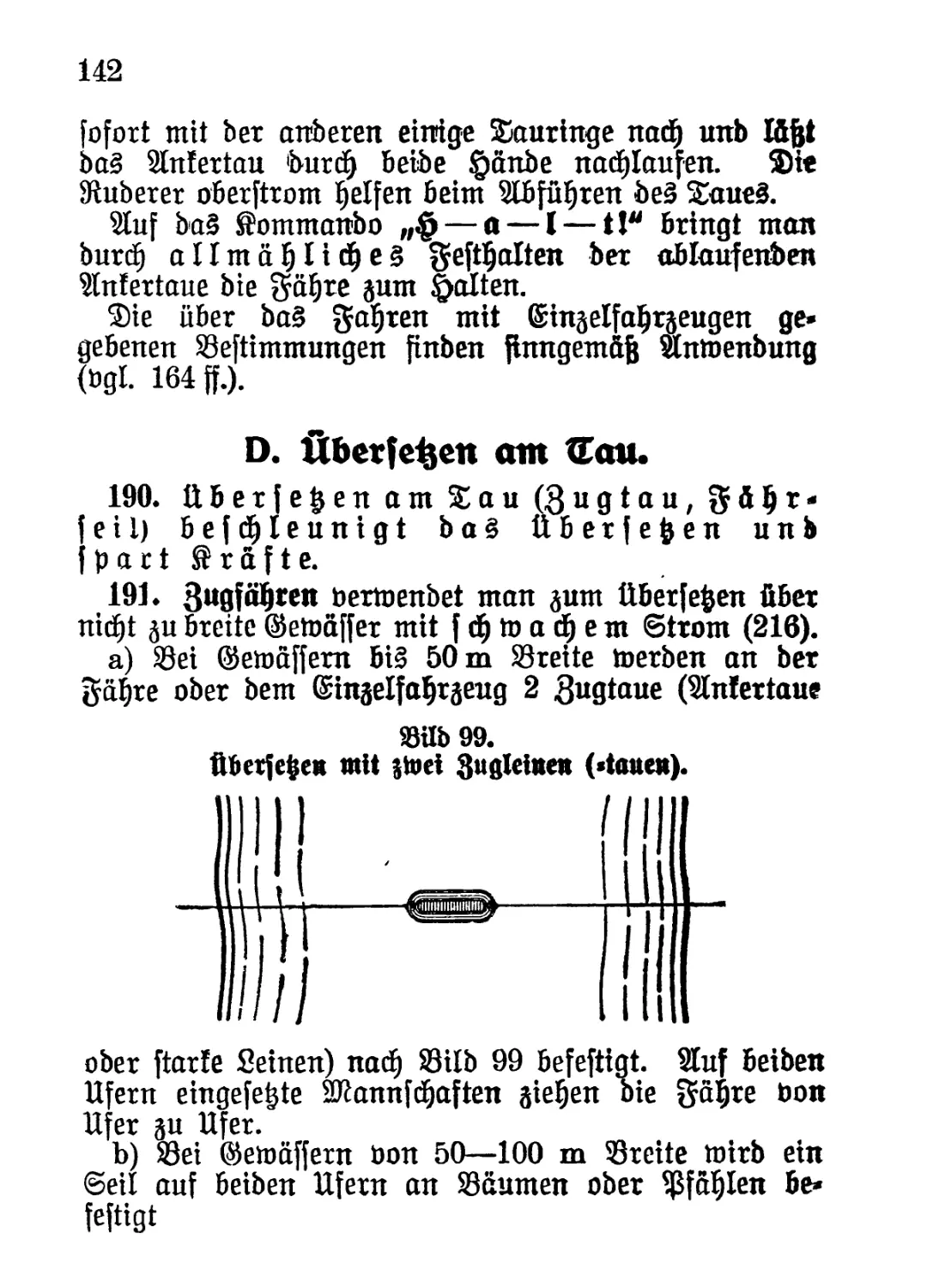

länbe nljne ^ionier=Sprengmittel .... 73

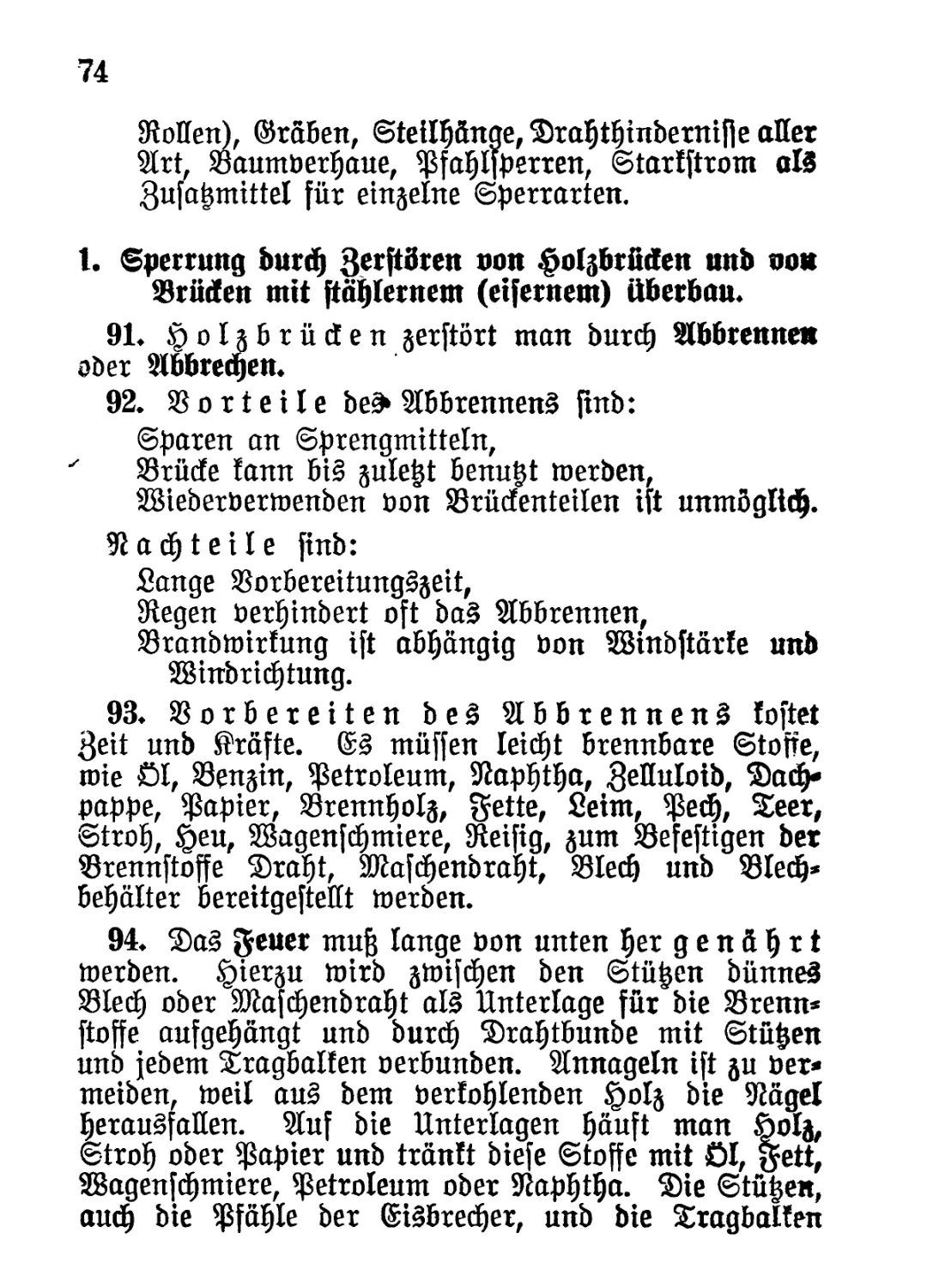

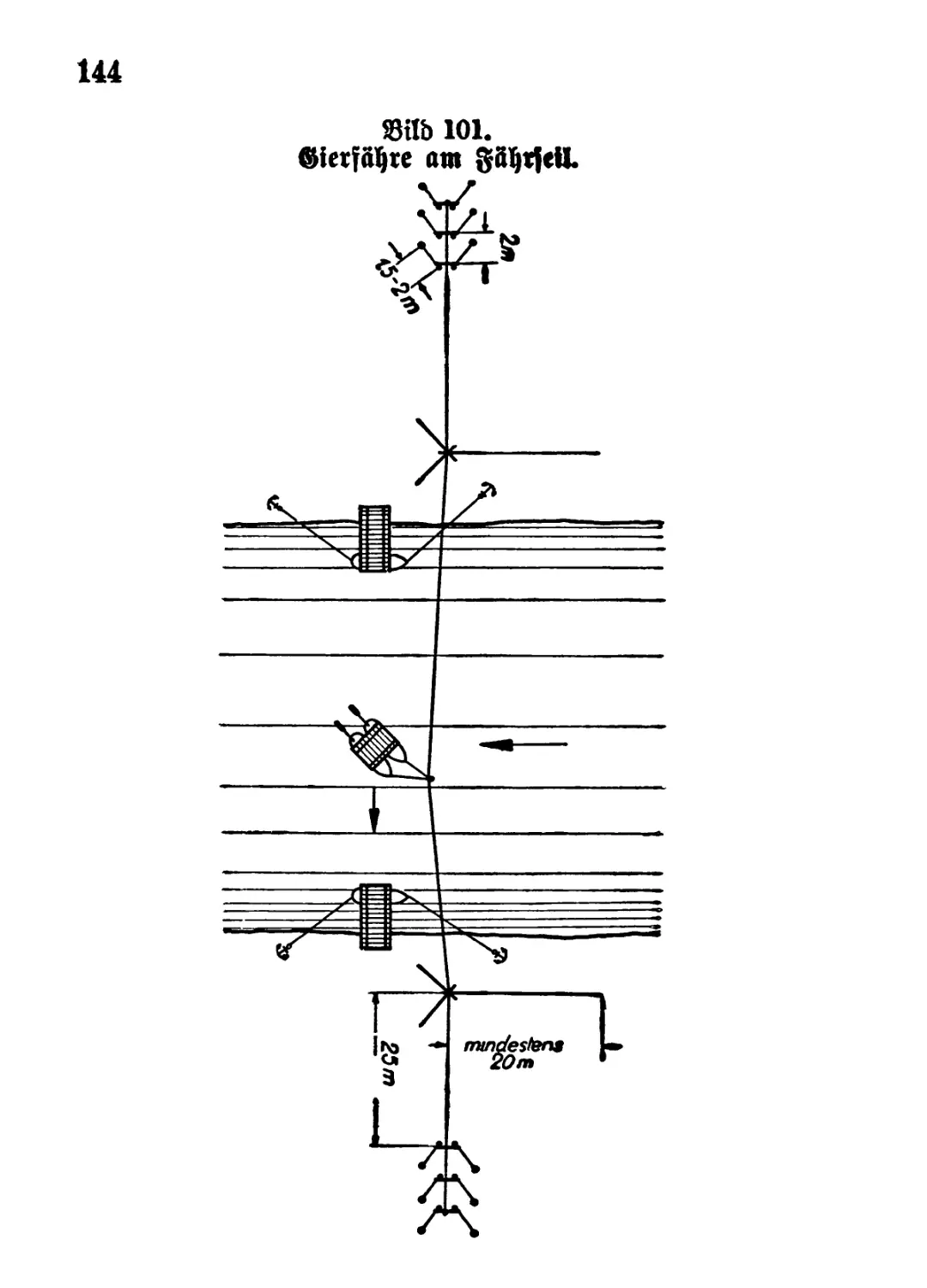

1. Sperrung burd) gerftören Von

Brüden unb Von Brüden mit ftählernem

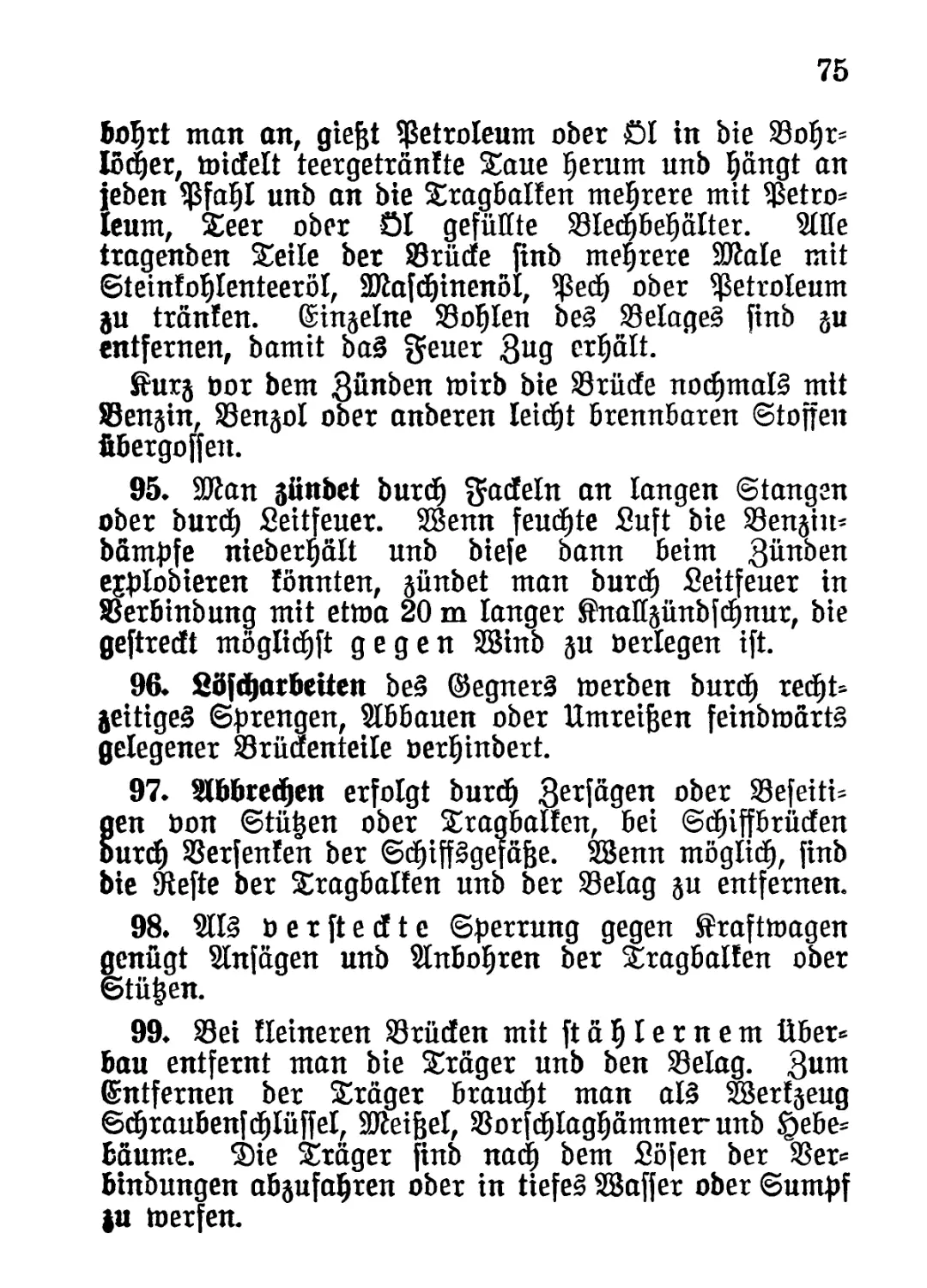

(eifernem) Überbau................. 74

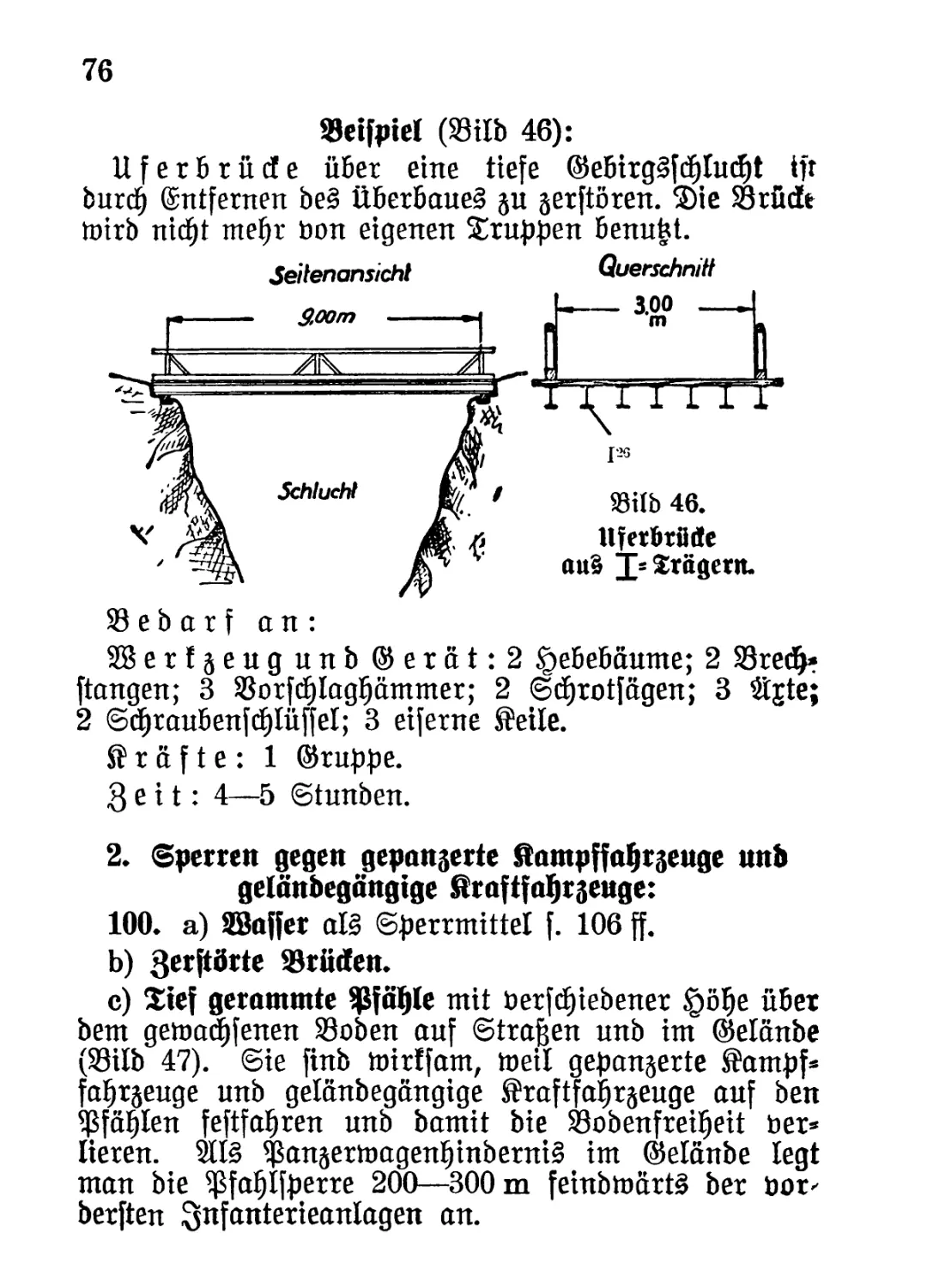

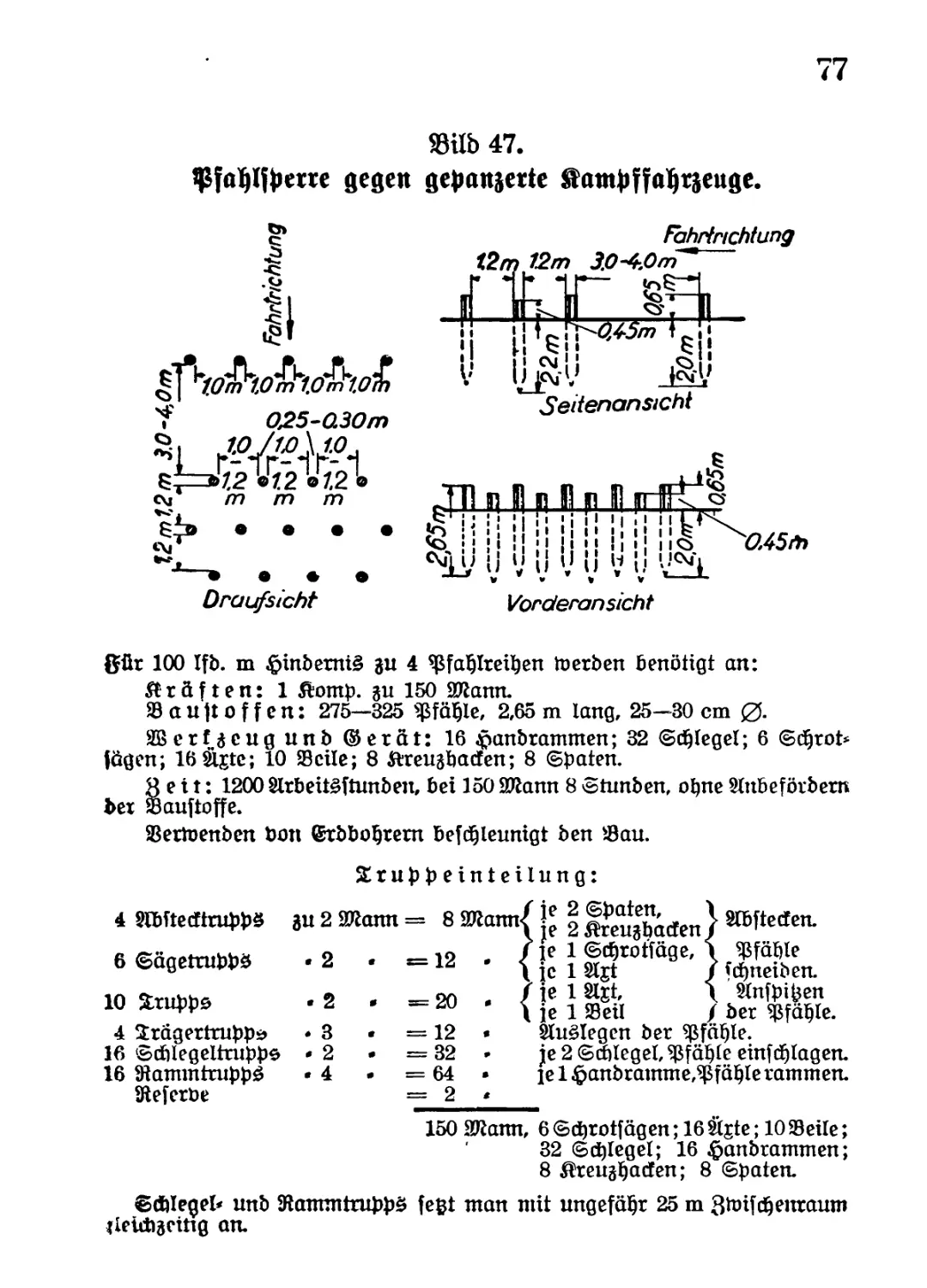

2. Sperren gegen gepanzerte Kampf fahr*

Zeuge unb gelänbegängige Kraftfapr*

^ge................................... 76

3. Sperren gegen nicht gelänbegängige

Kraftfahrzeuge unb pferbebefpannte

Fahrzeuge........................... 83

4. Sperren gegen Sdjüßen unb Leiter . 89

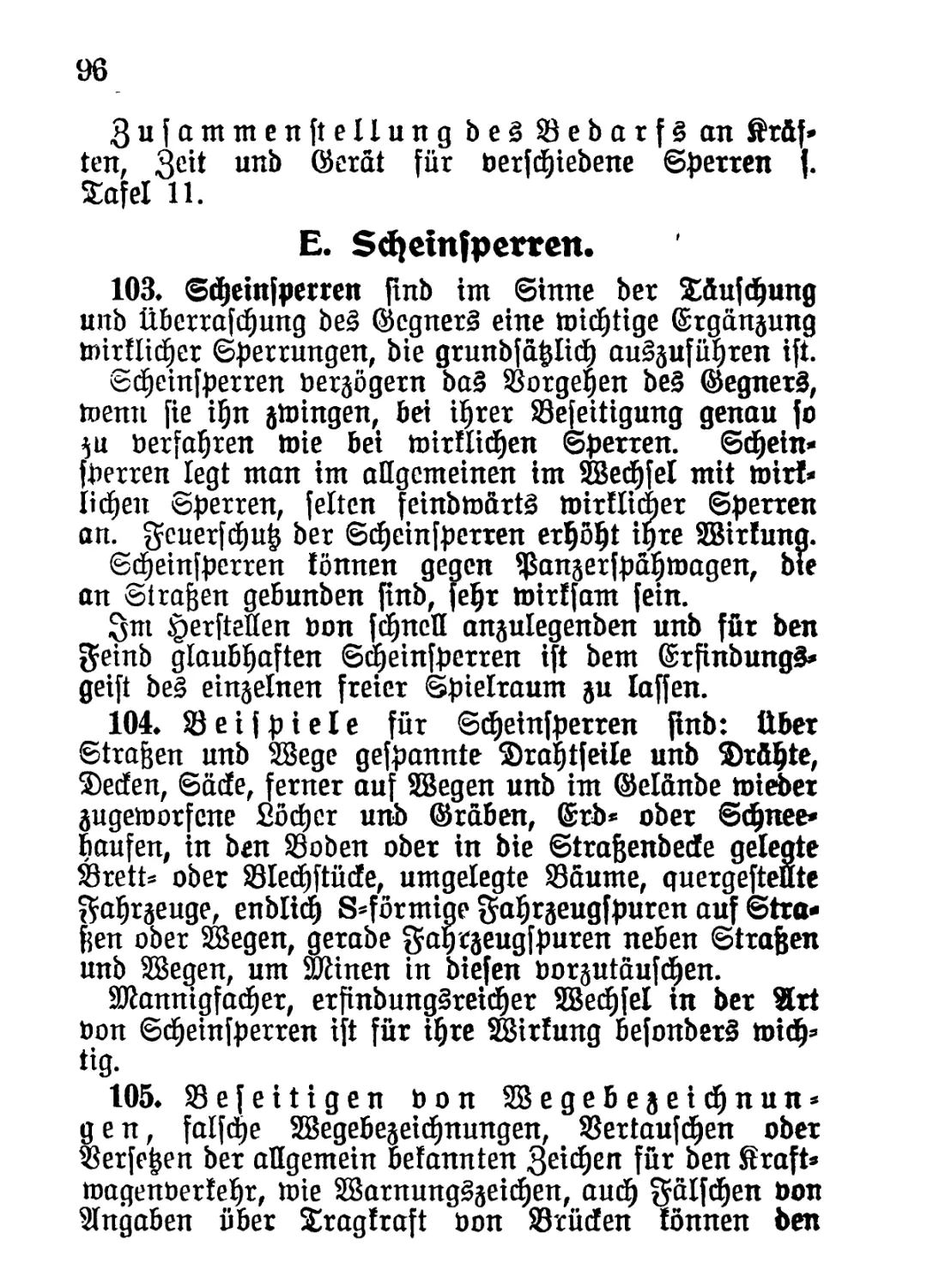

E. Sdjeiufperren...................... 96

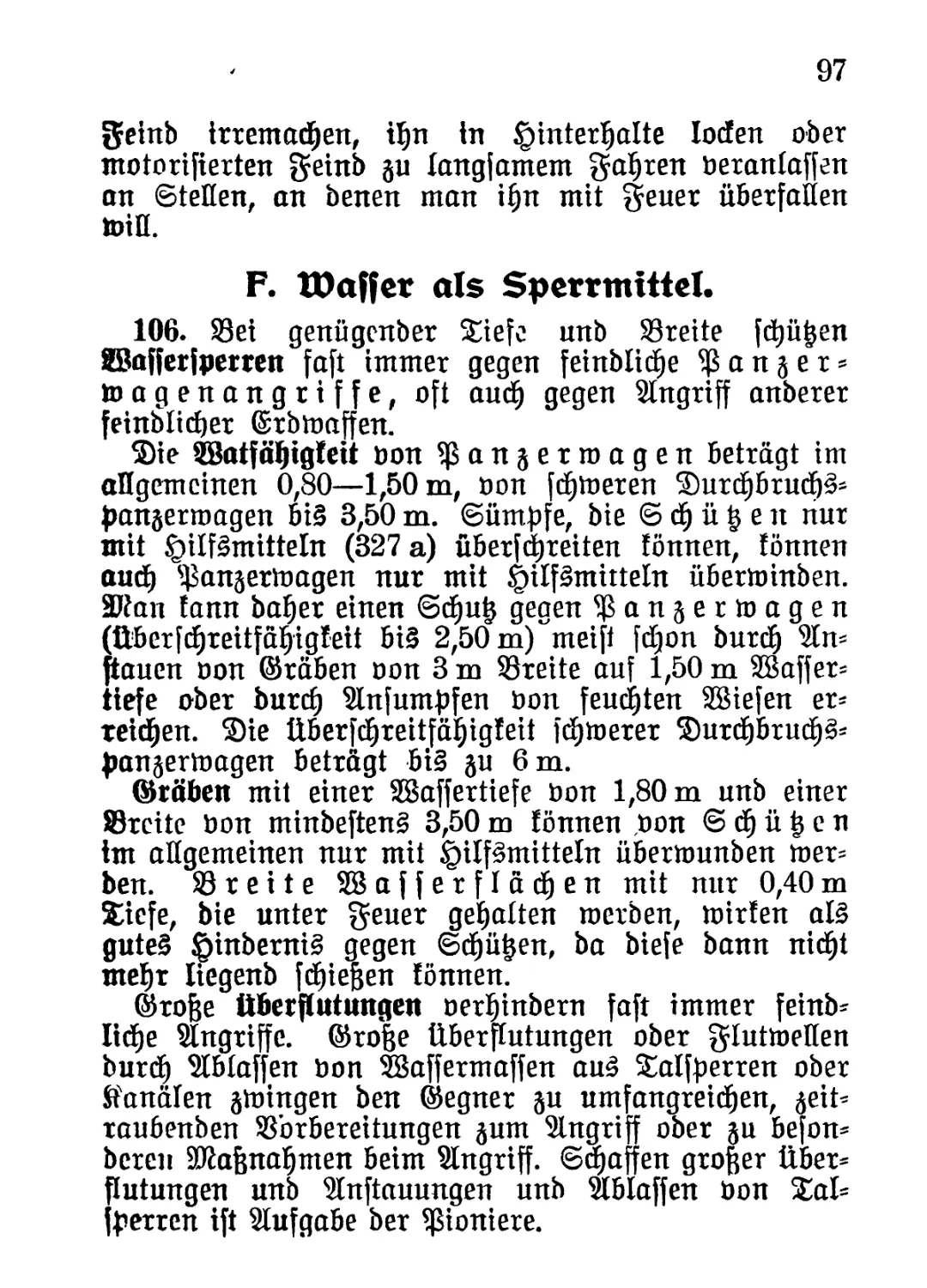

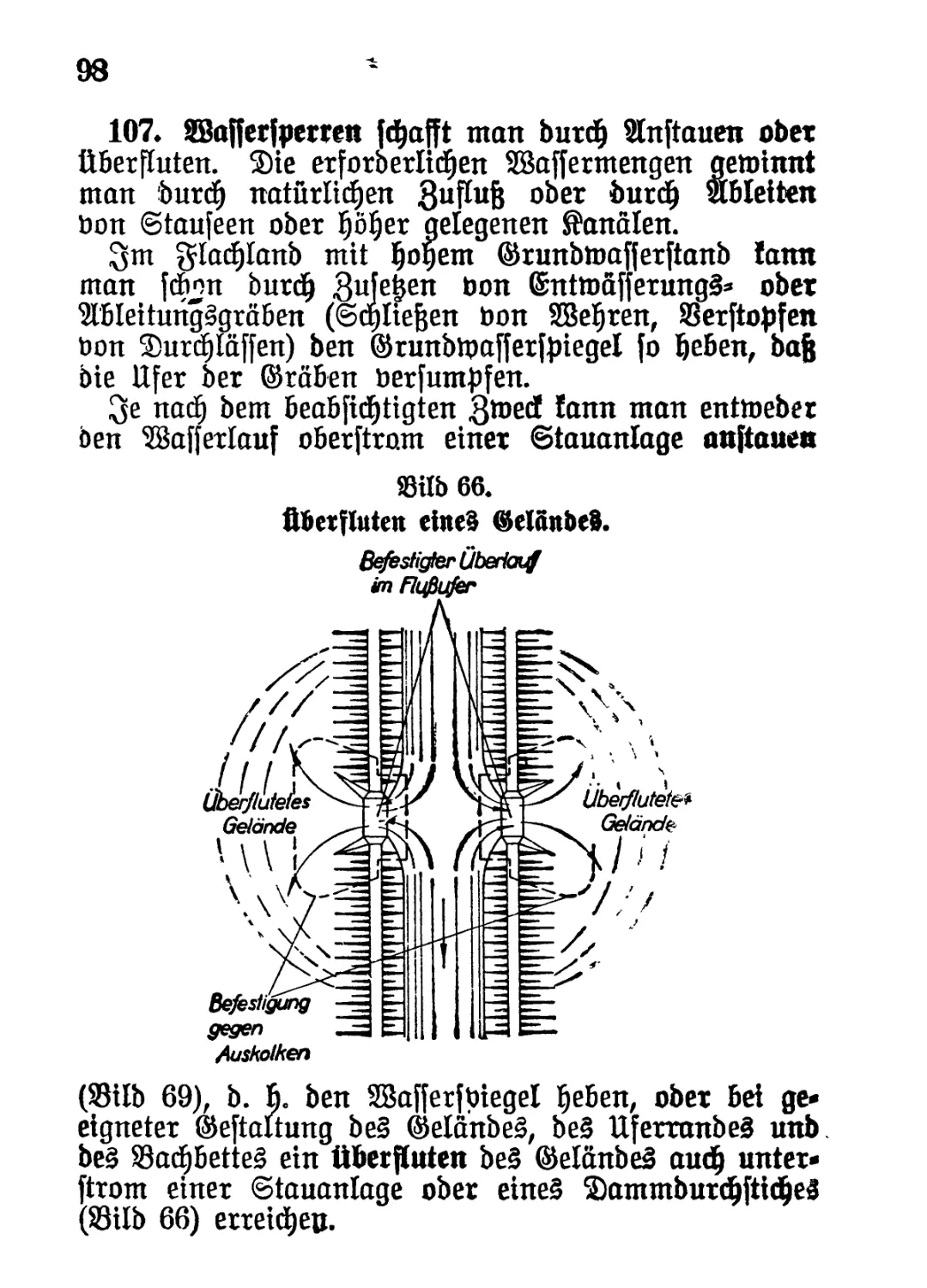

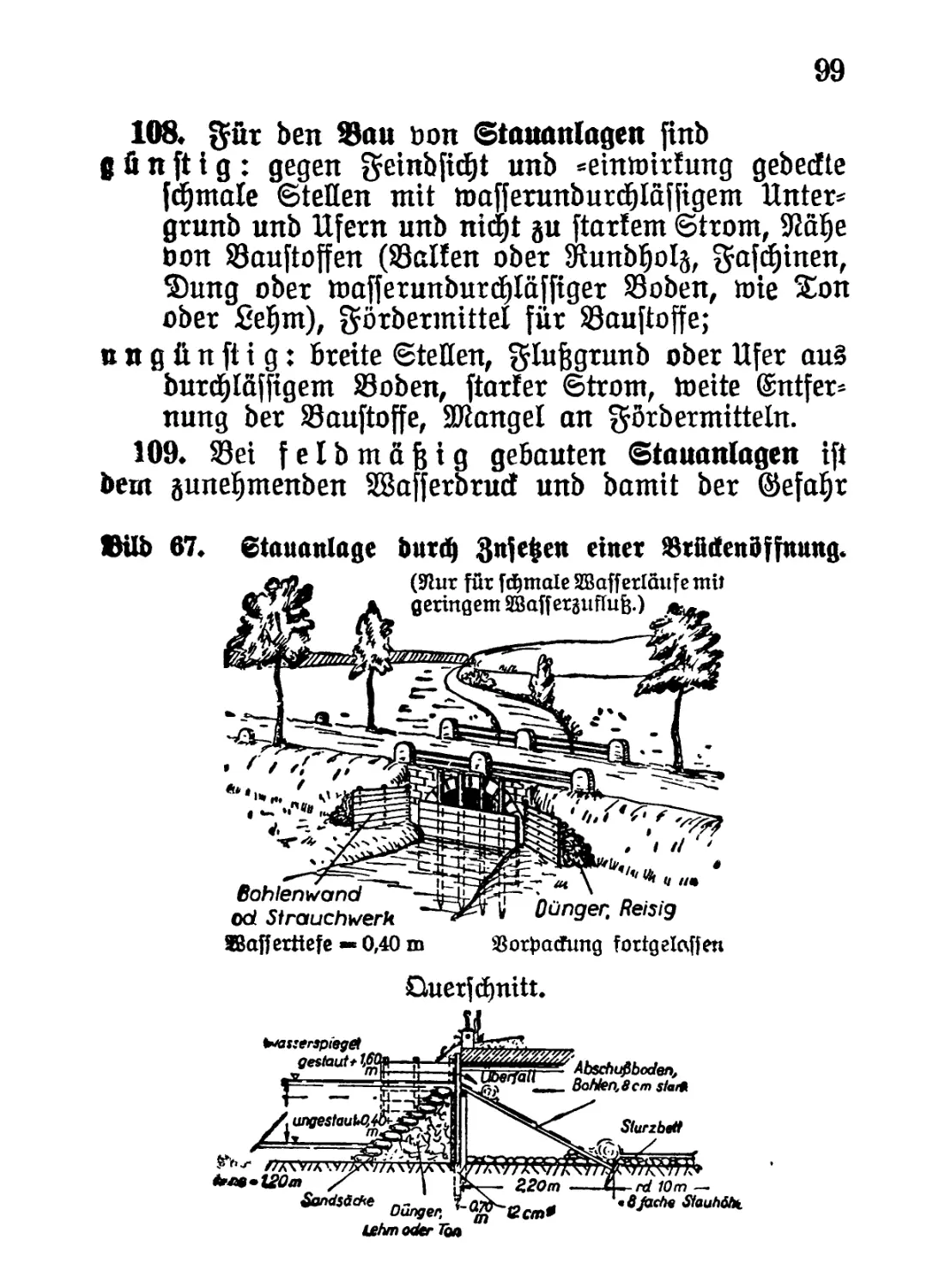

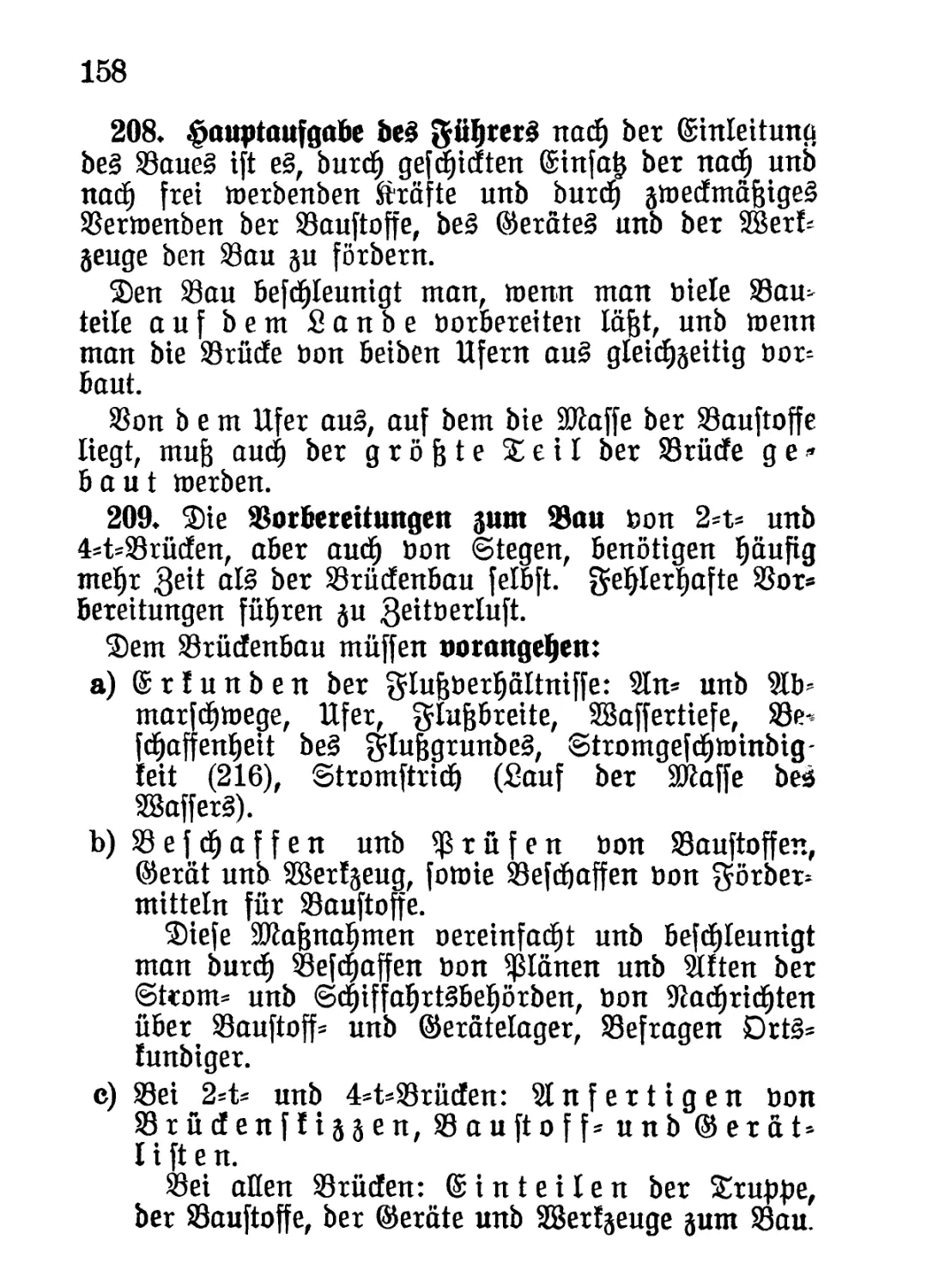

F. SBaffer als Sperrmittel............ 97

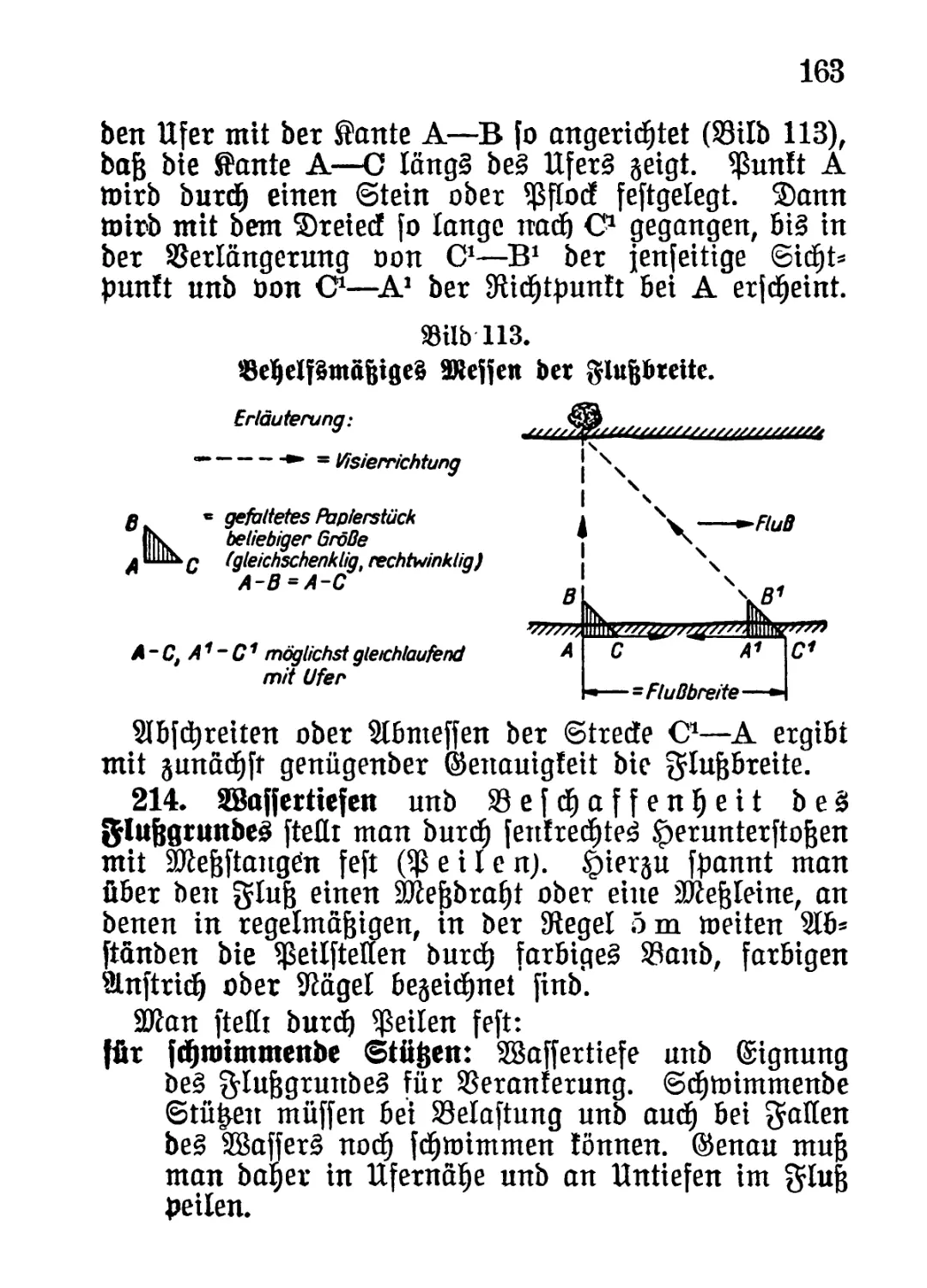

G. SBefeitigen Von Sperrungen......... 103

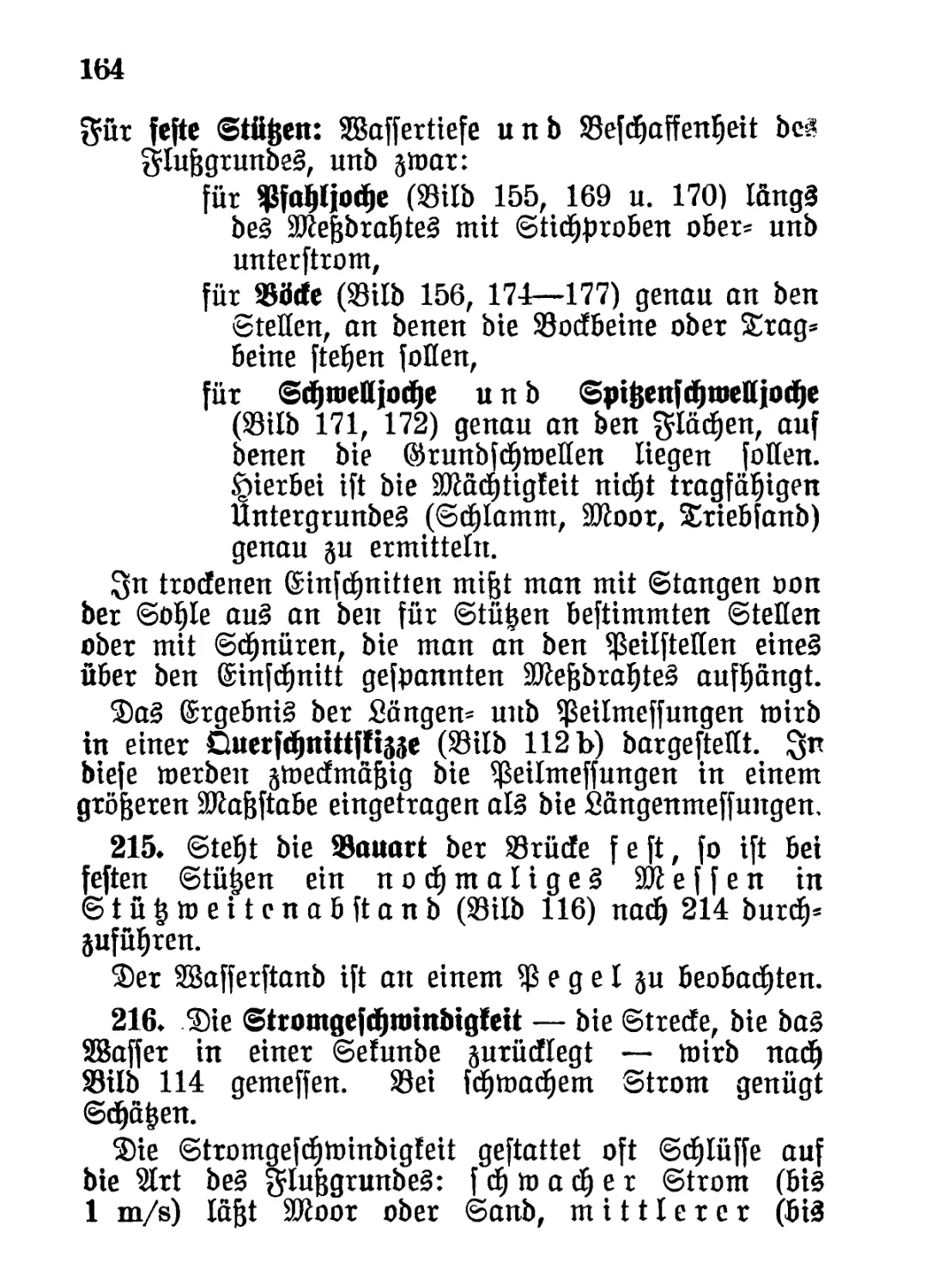

H. gerftören bon $efdjüpen unb Wltnenwerfem 106

II. Überfeinen..............................107—157

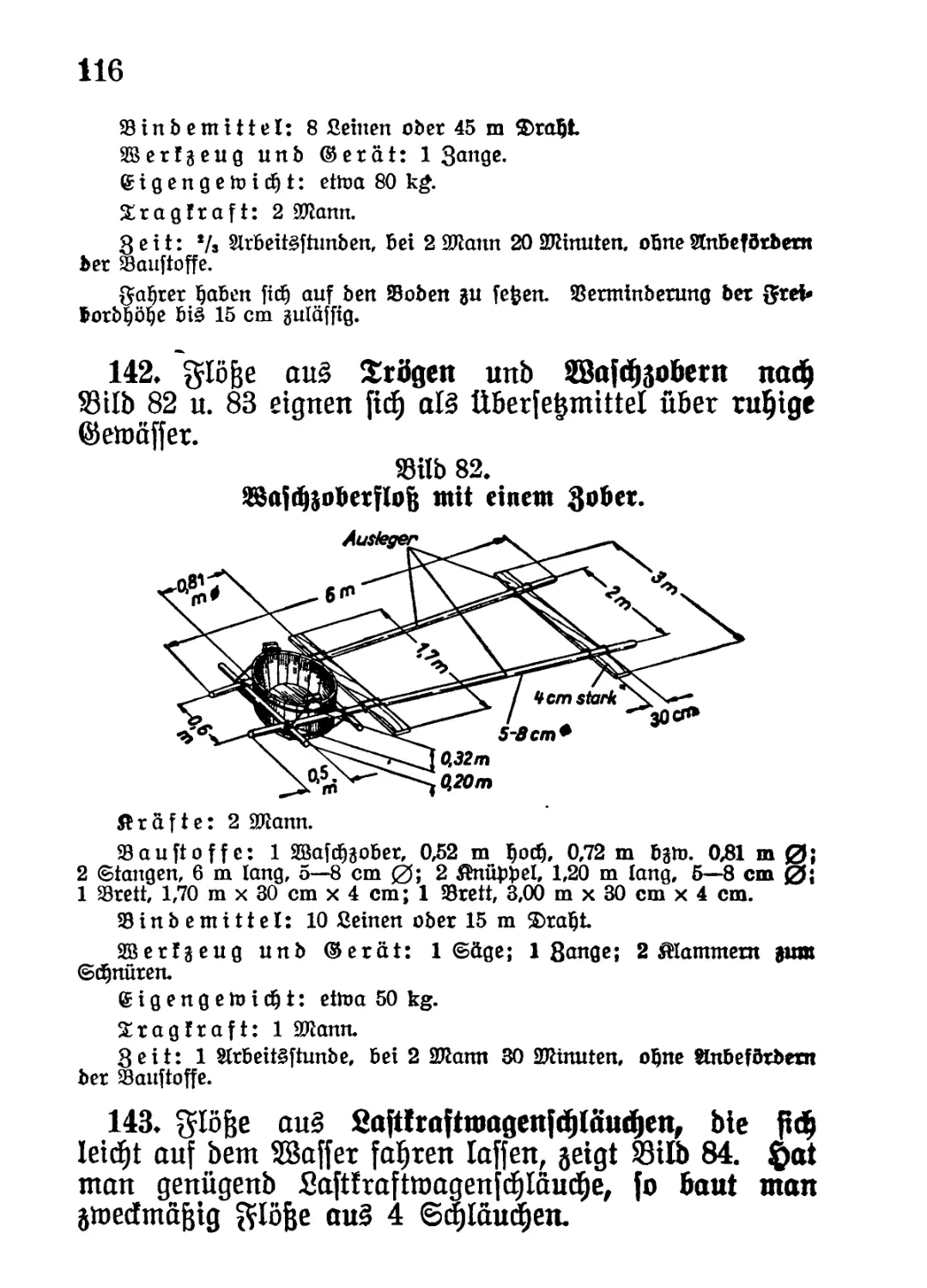

A. überfepfteUcn..................... 107

B. überfepmittel...................... 108

1. gloßfäde........................ 108

2. behelfsmäßige Sföafferfahrzeuge ... 111

3. gähren.......................... 124

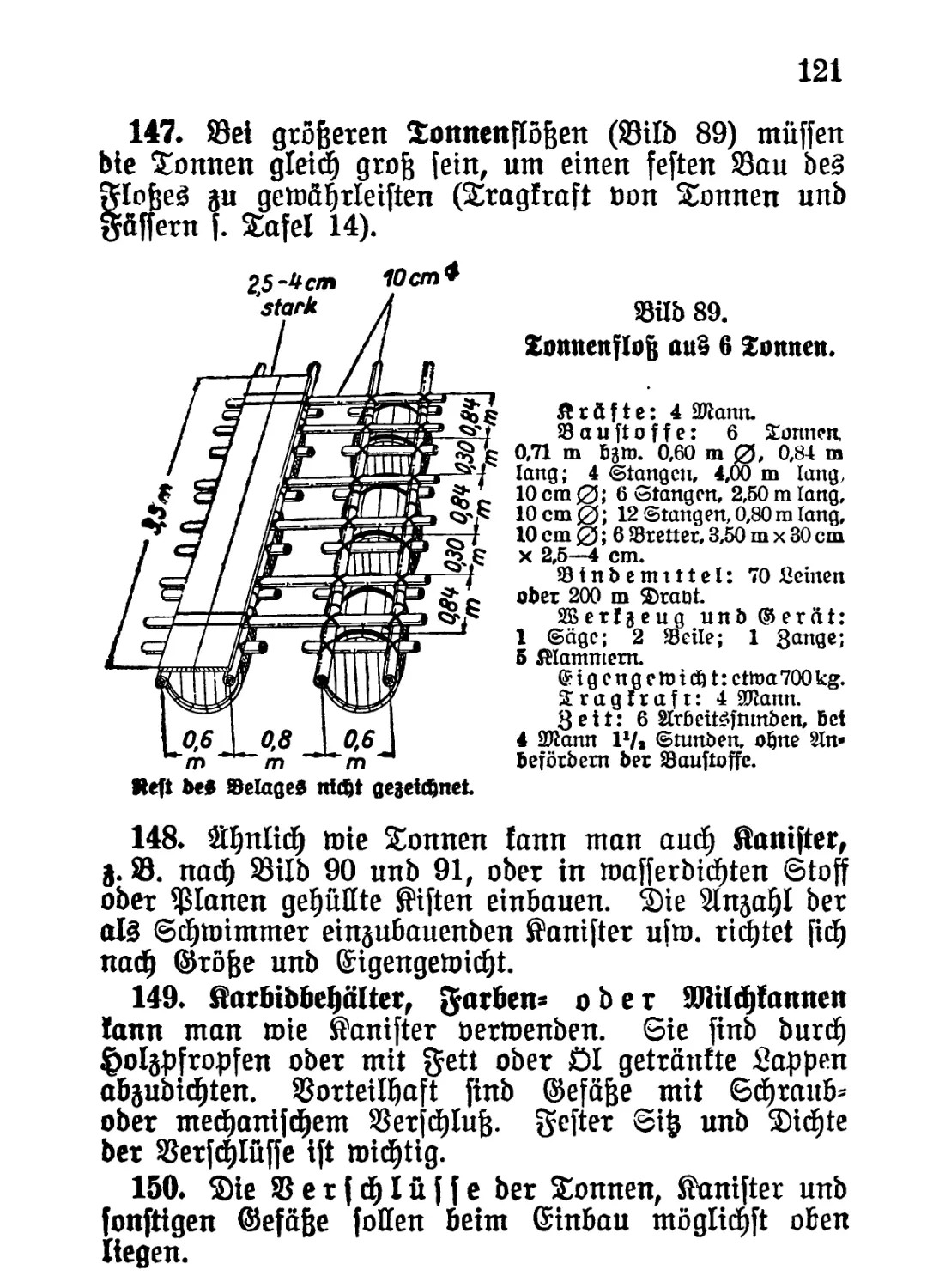

C. fahren auf bem SÖaffer............. 131

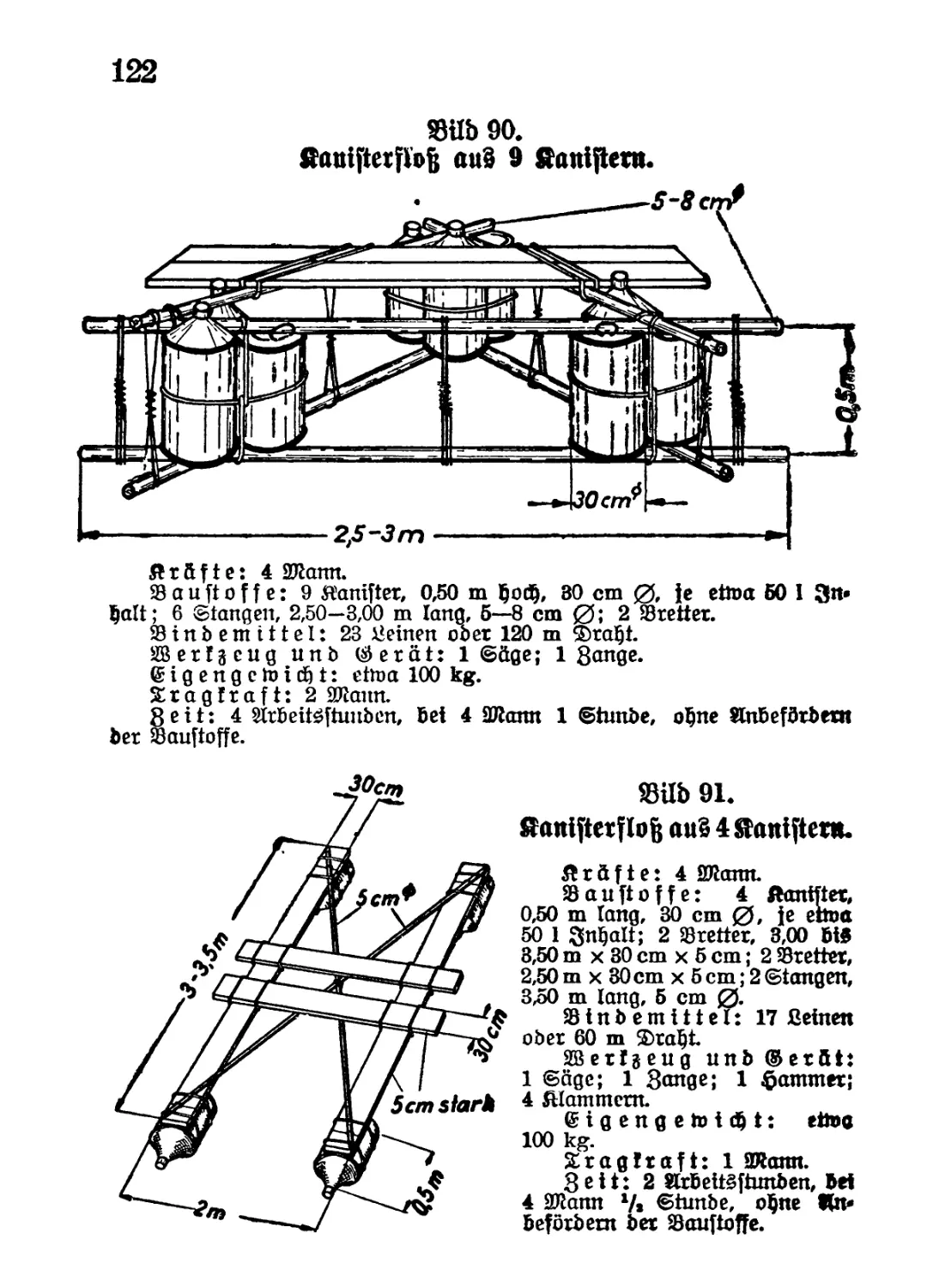

1. gaßren im (ginzelfahrzeug....... 132

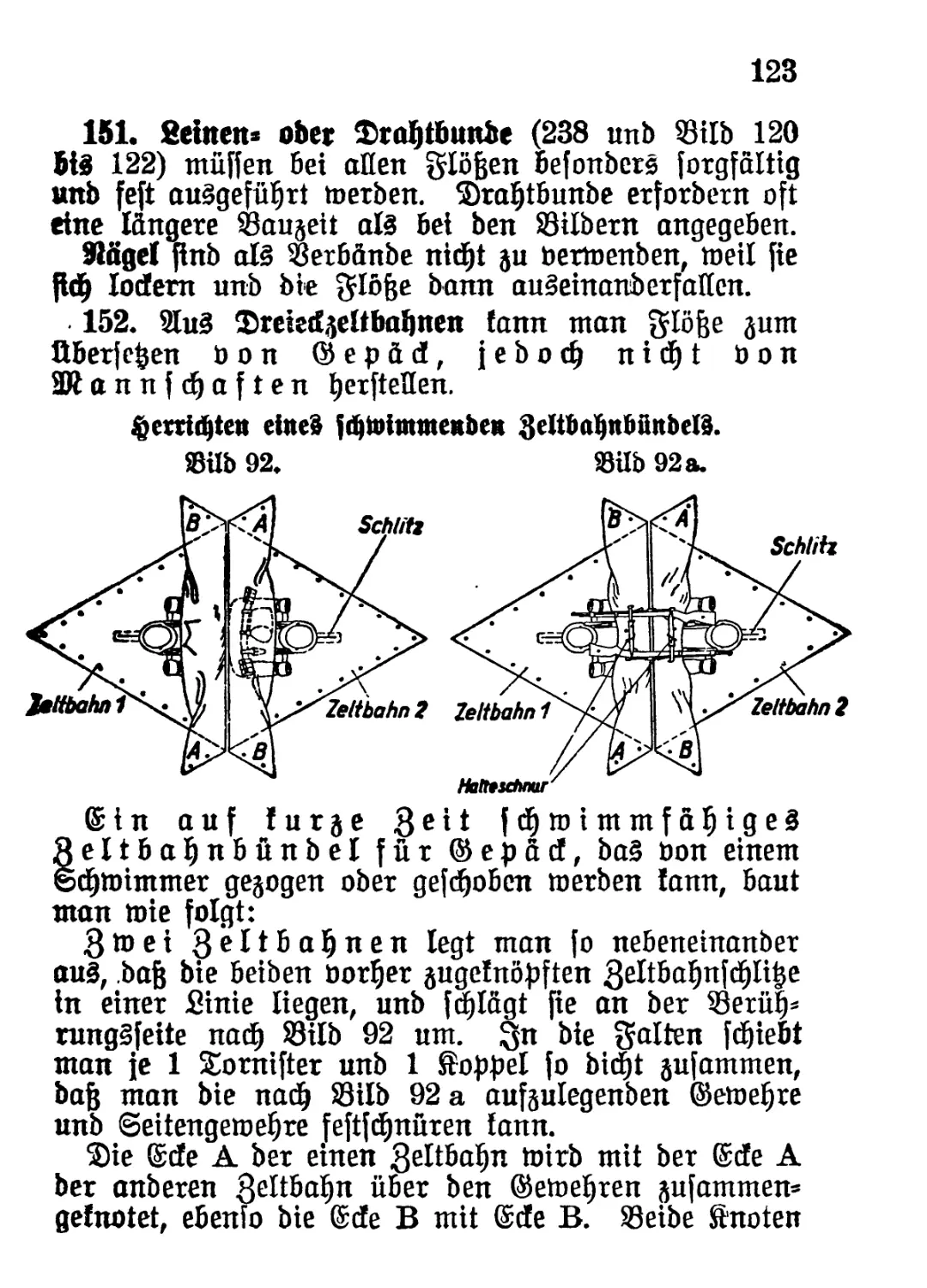

2. gahren mit gähren............... 140

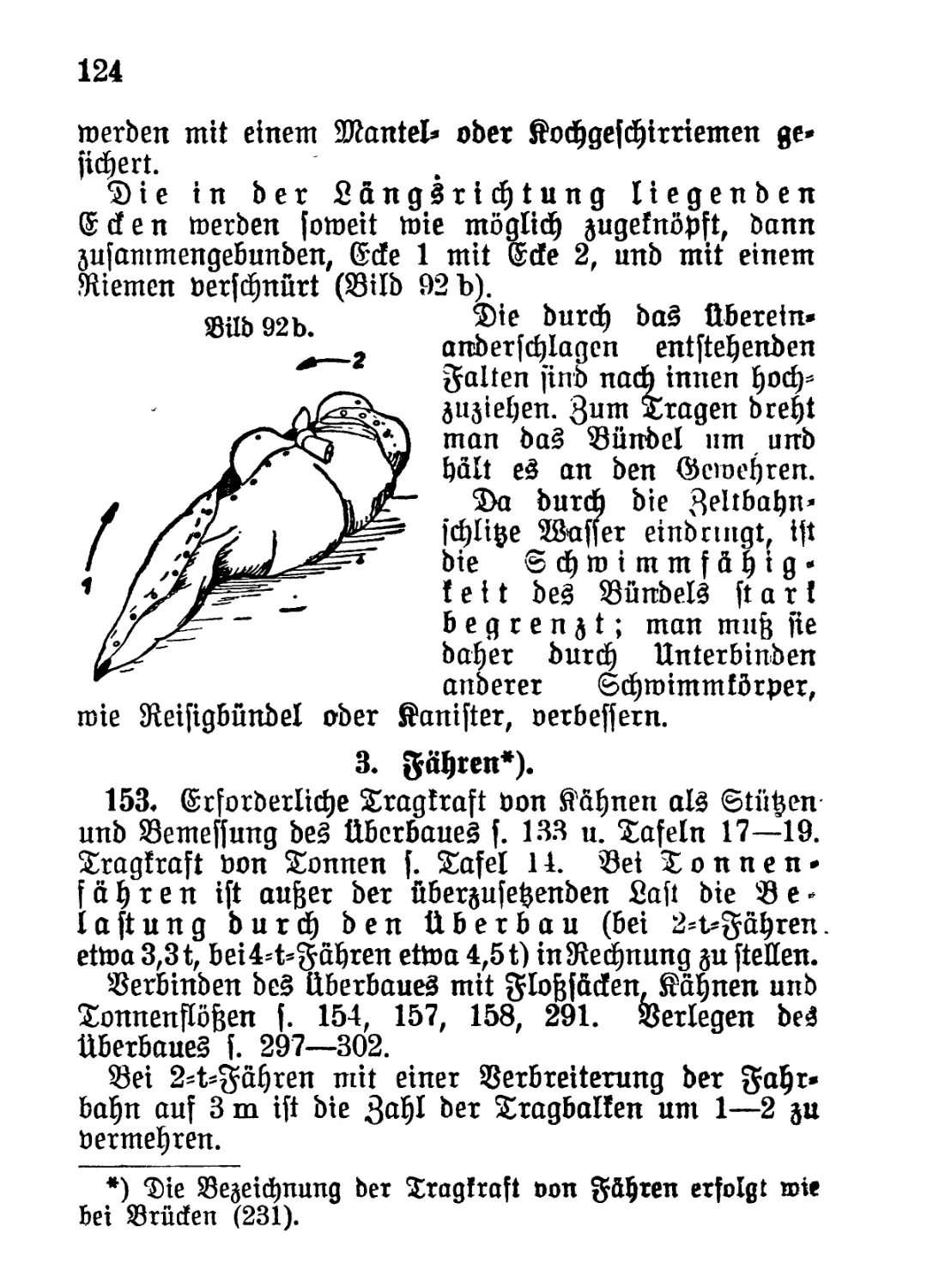

D. überfepen am £au................... 142

E. Stampen unb gaubbriitfen........... 146

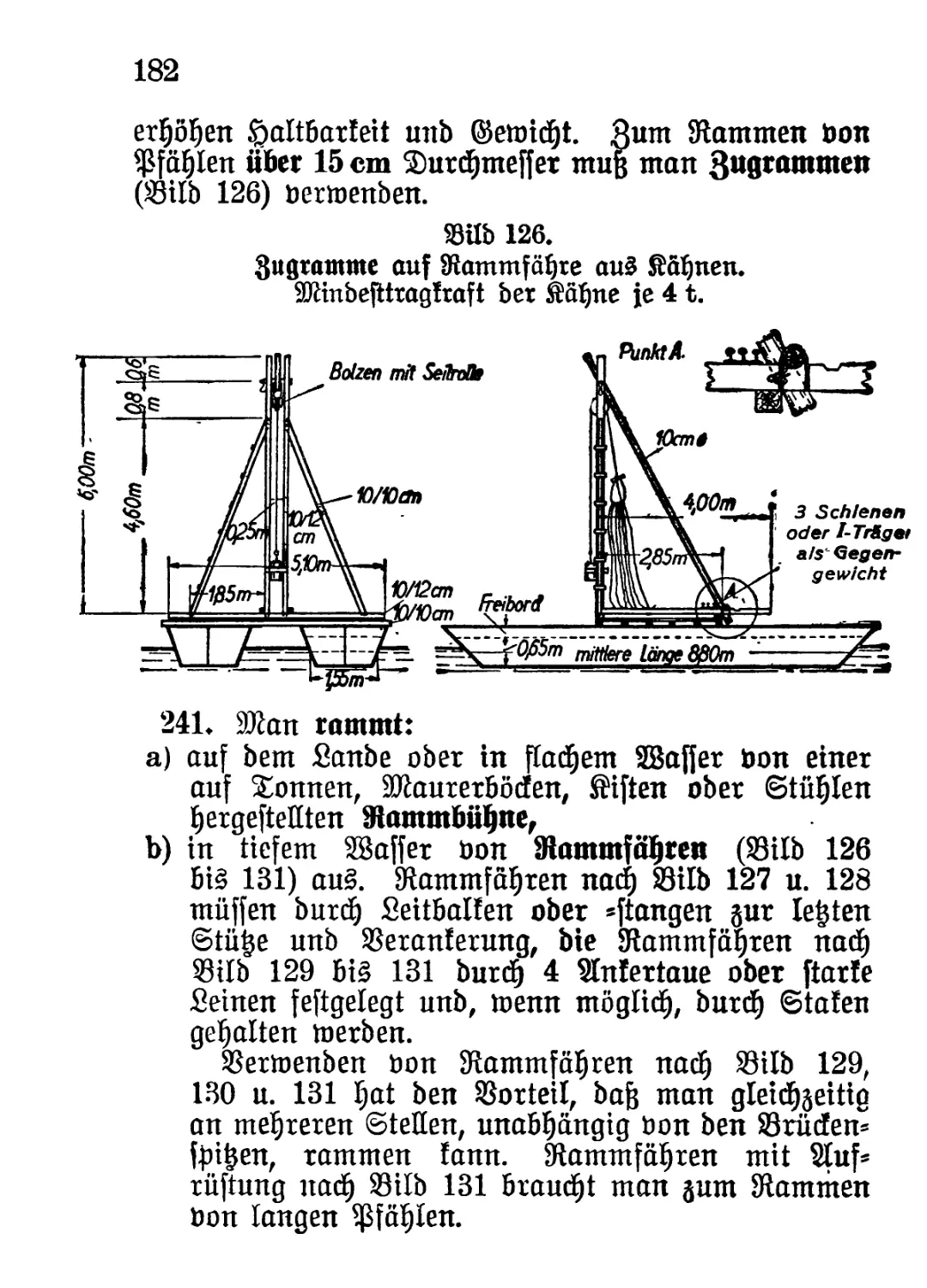

F. überfepen mit fdjtoimmenben ^ßferben . . 148

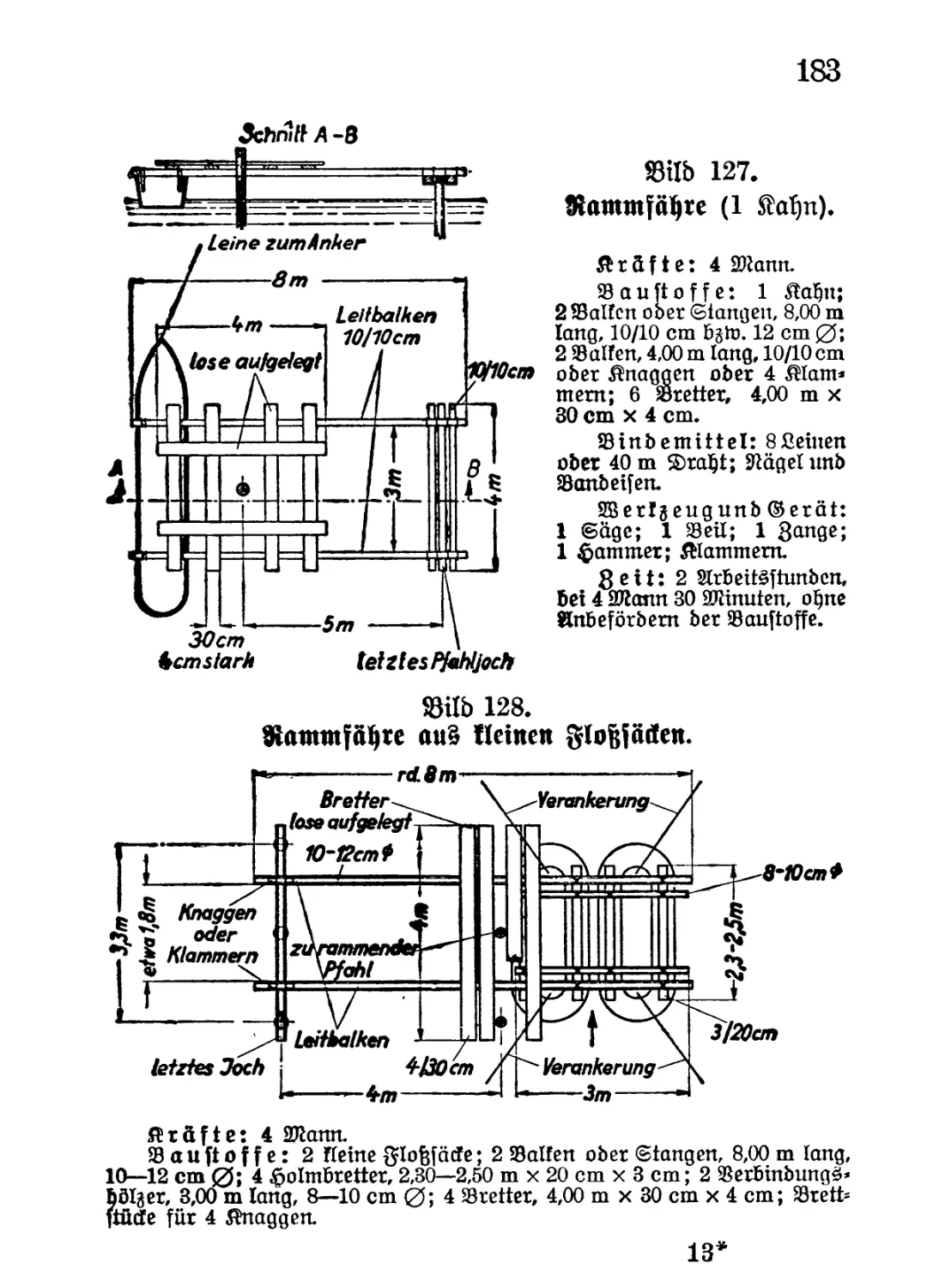

III. Sebelfsbrüdenbau........................ 157—240

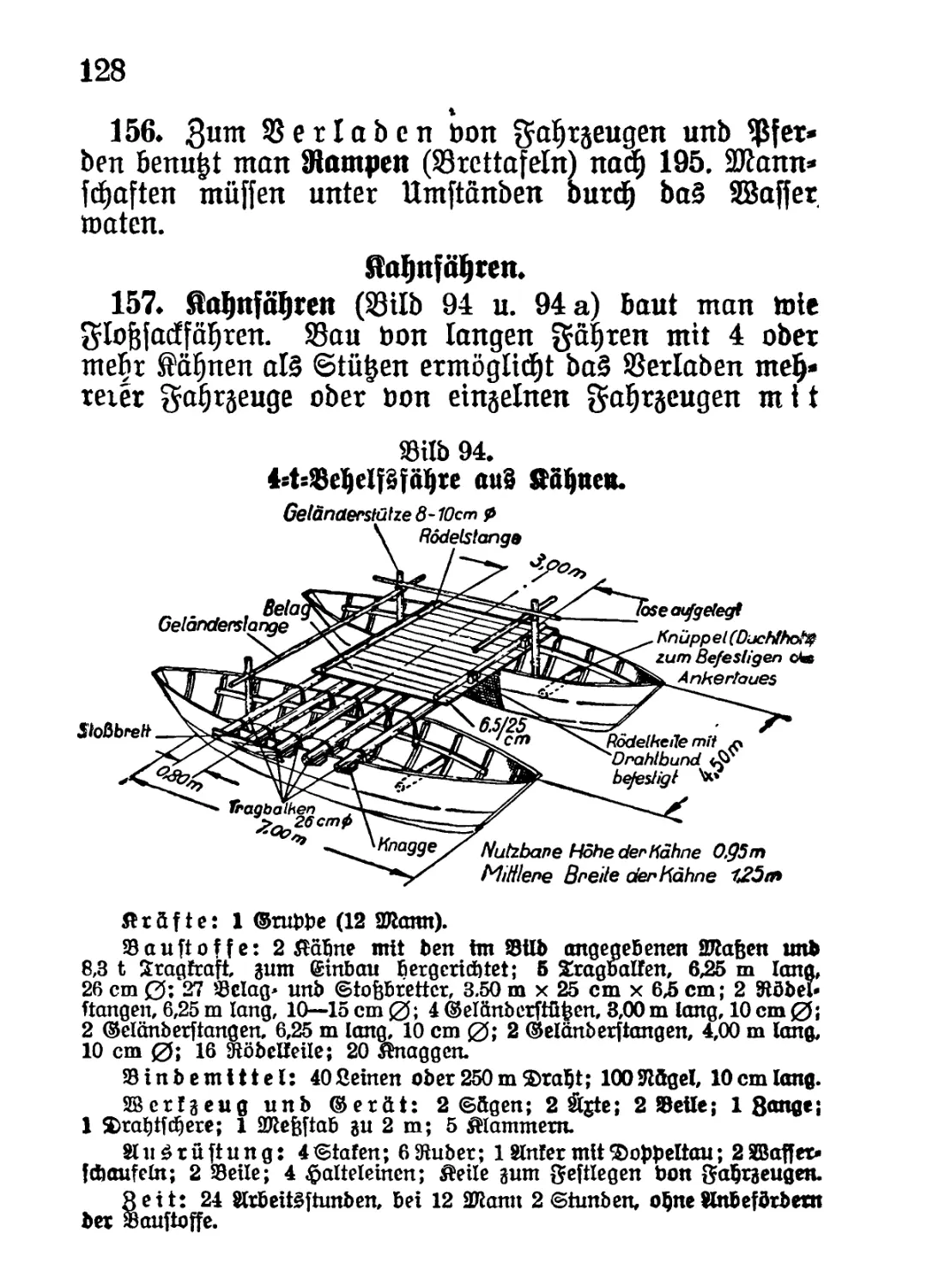

A. MgcmeincS............................ 157

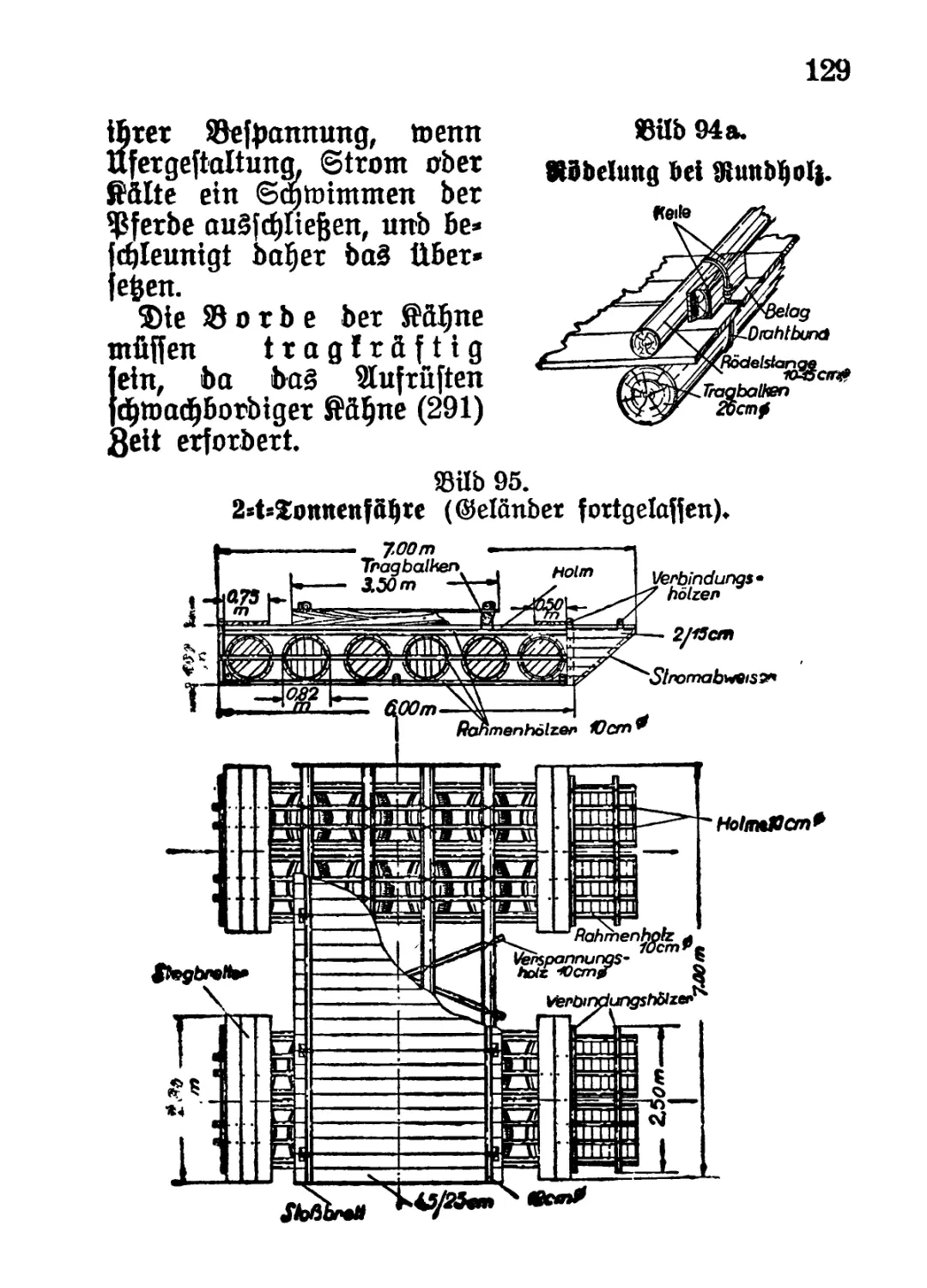

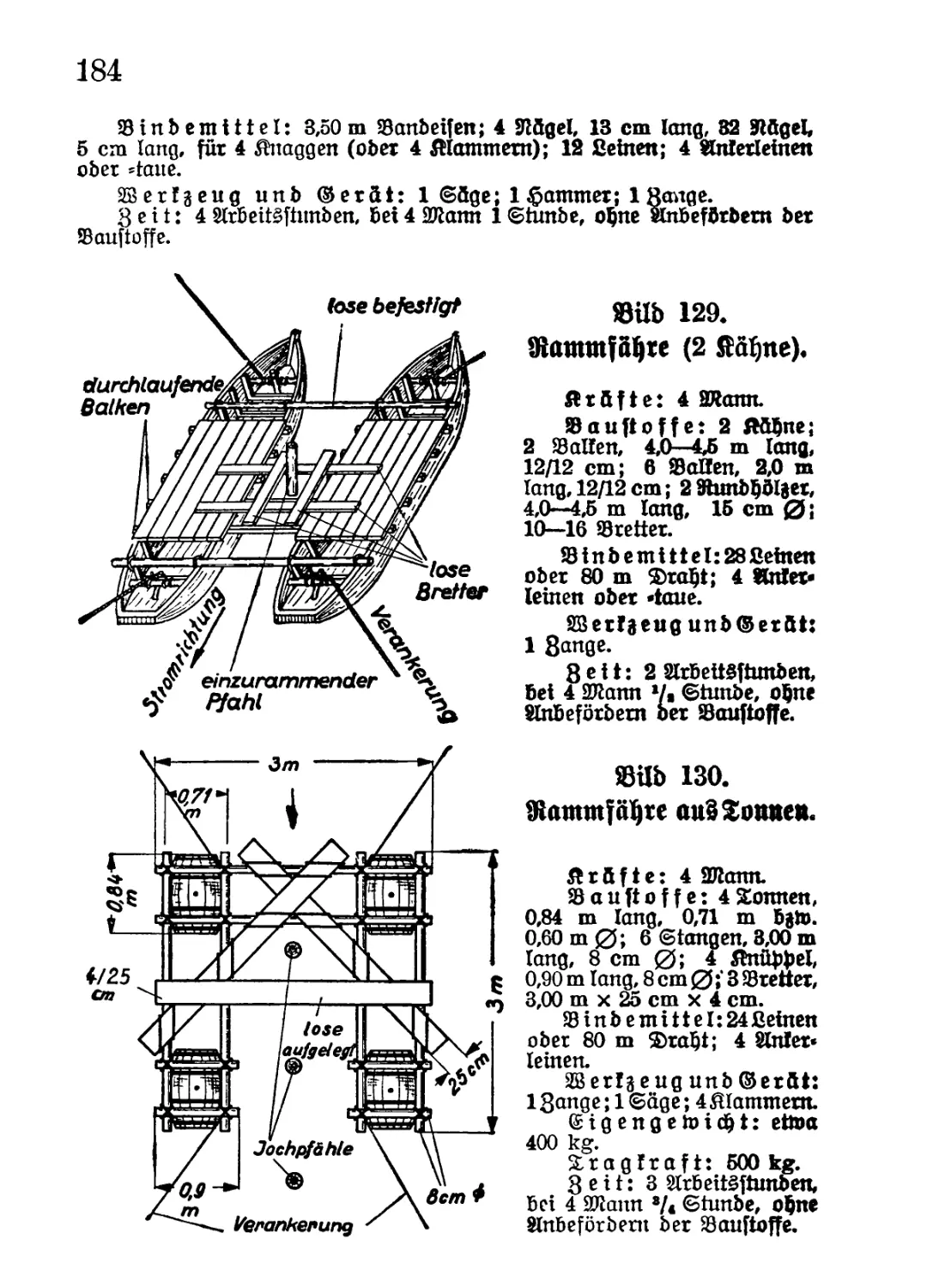

B. (grtunben, Söaljl ber SrurfenftcHe unb @in=

leiten beS SBaueS........................ 159

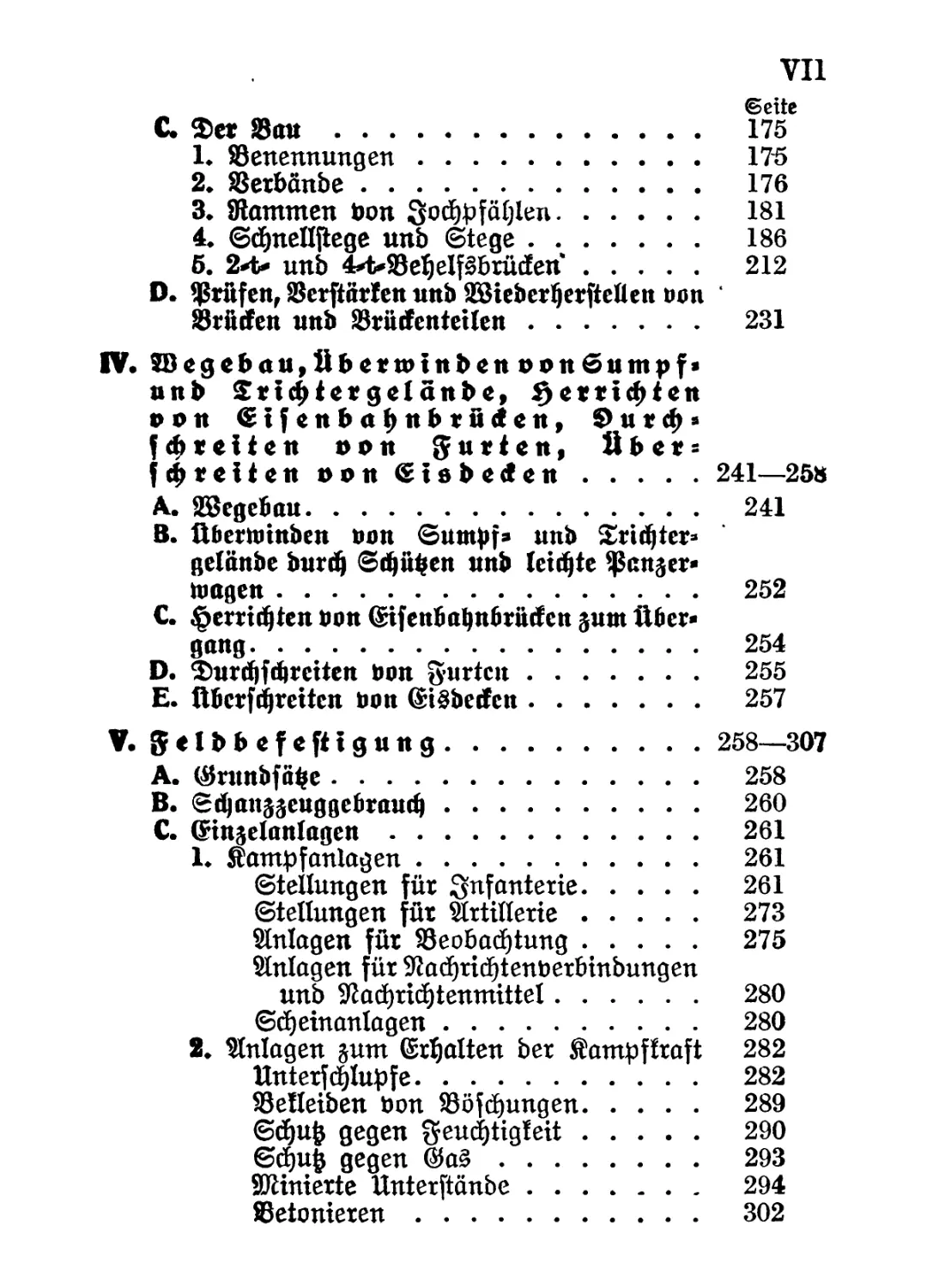

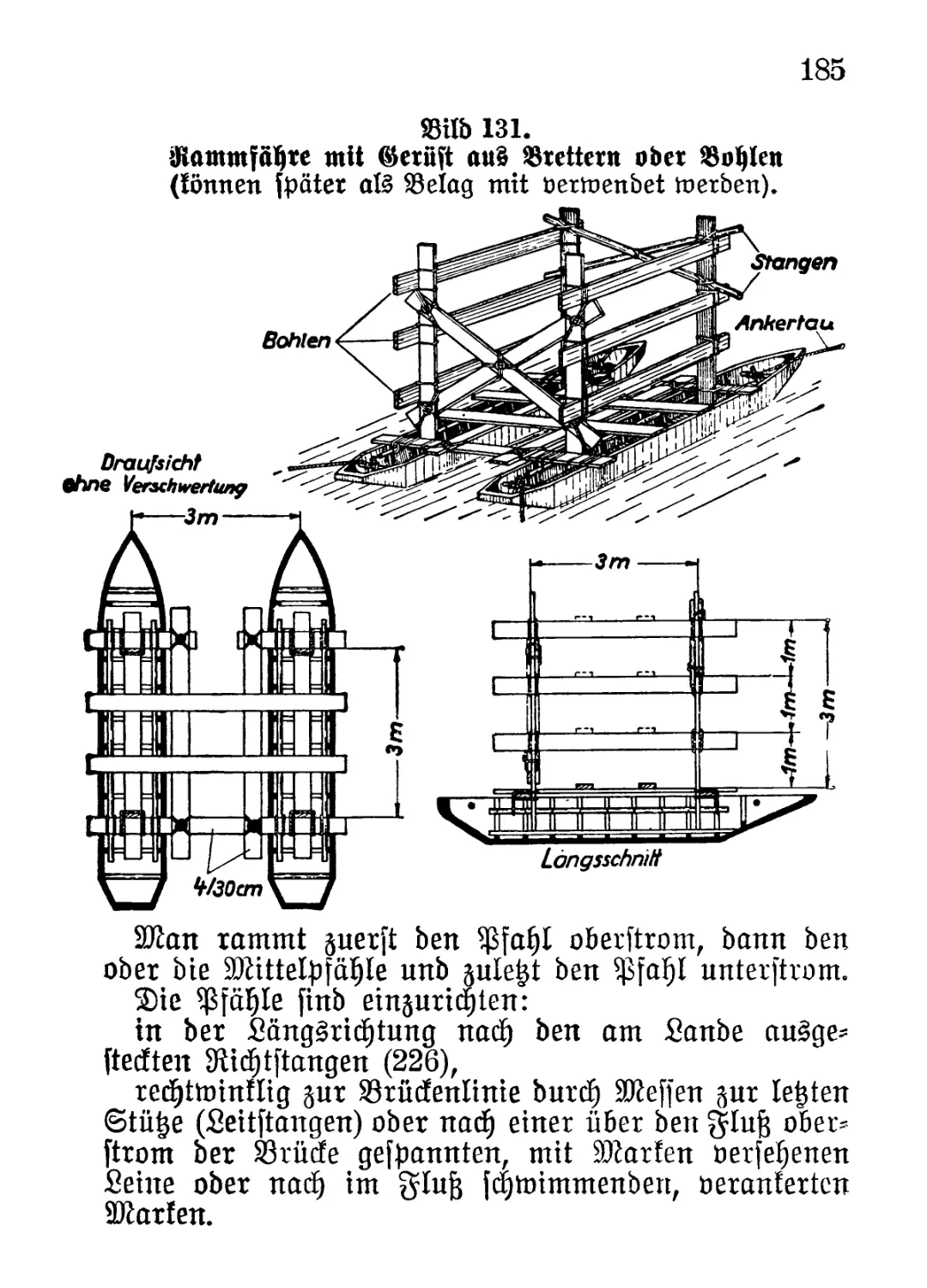

VII

©eite

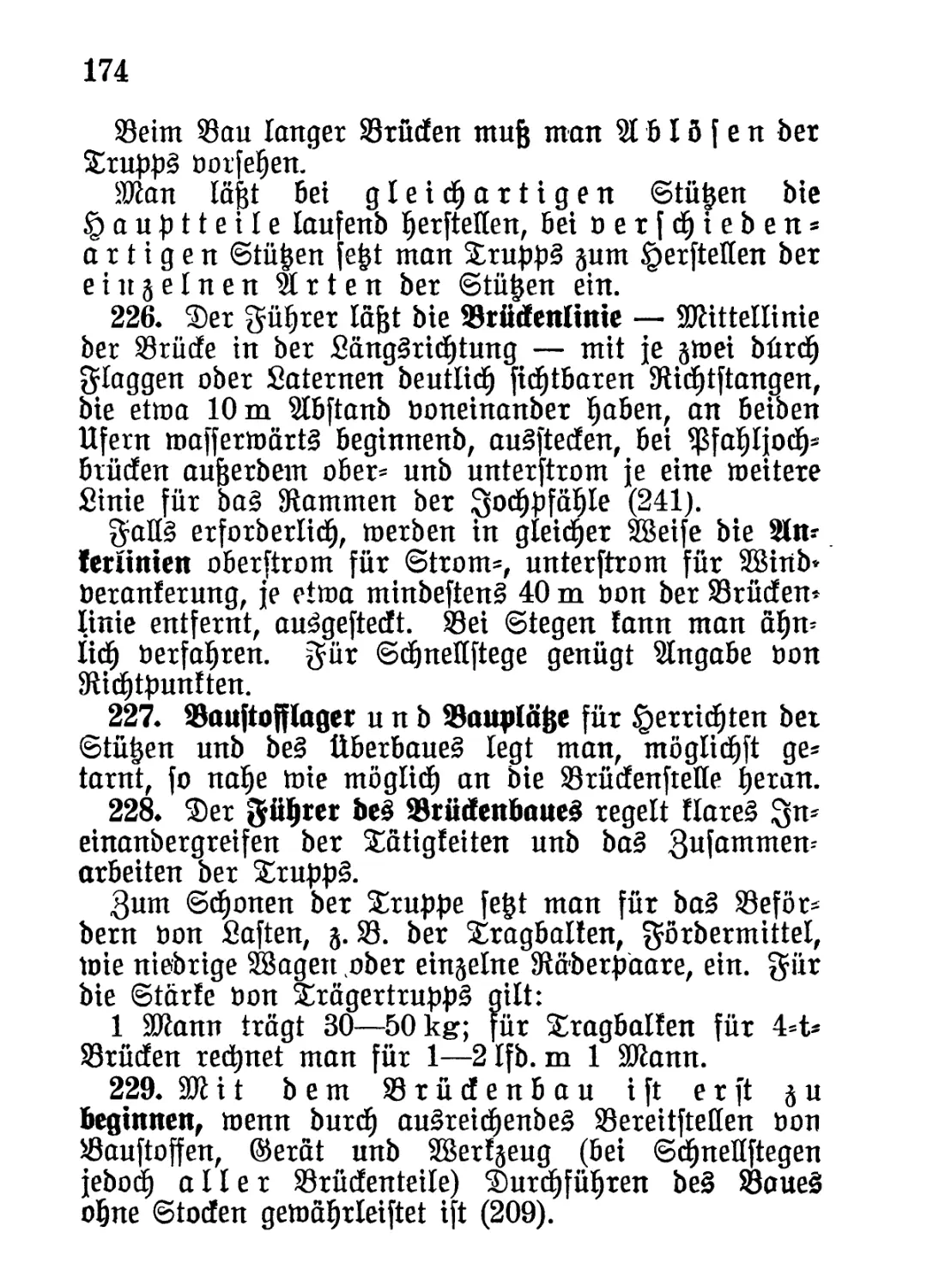

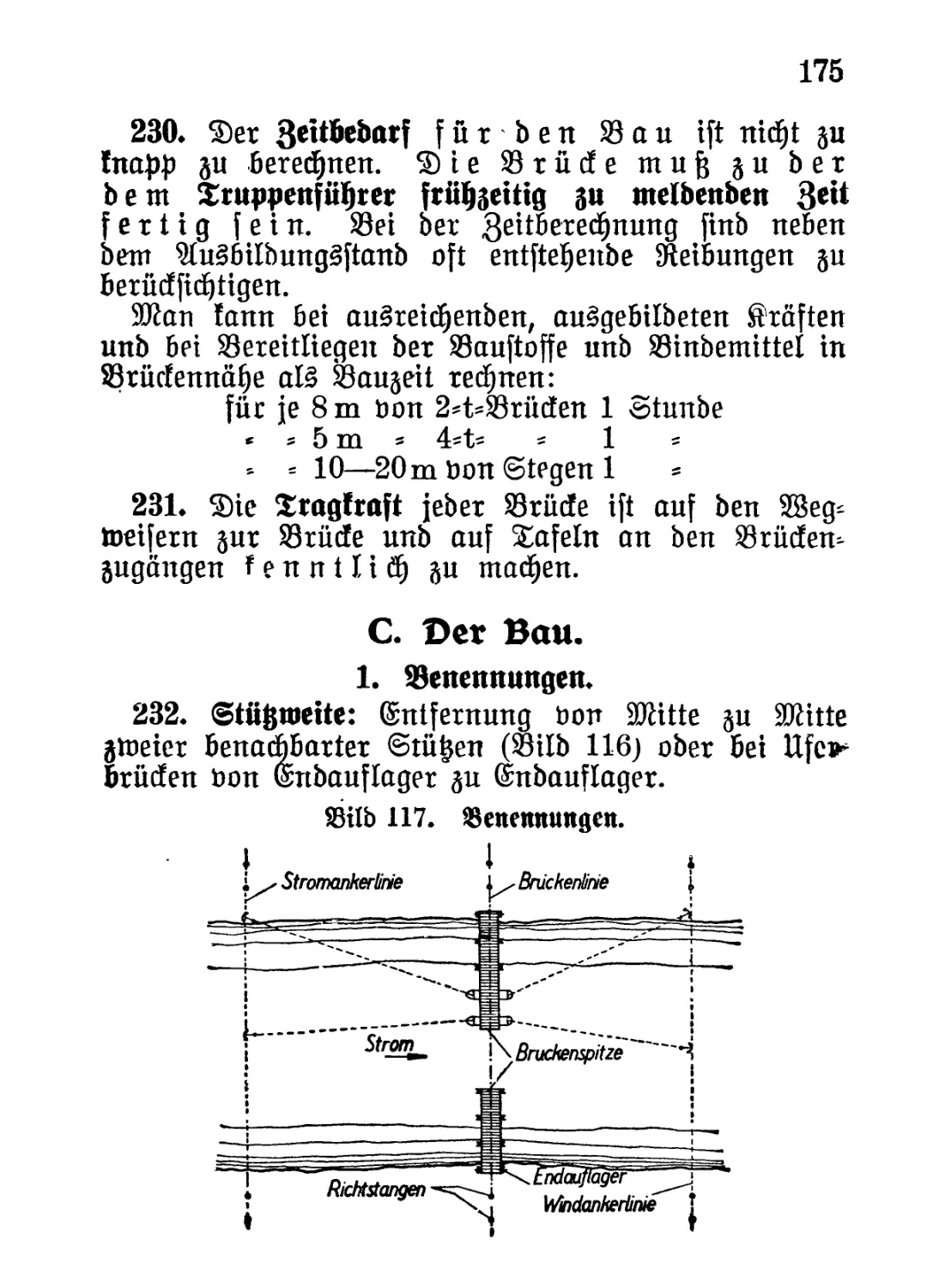

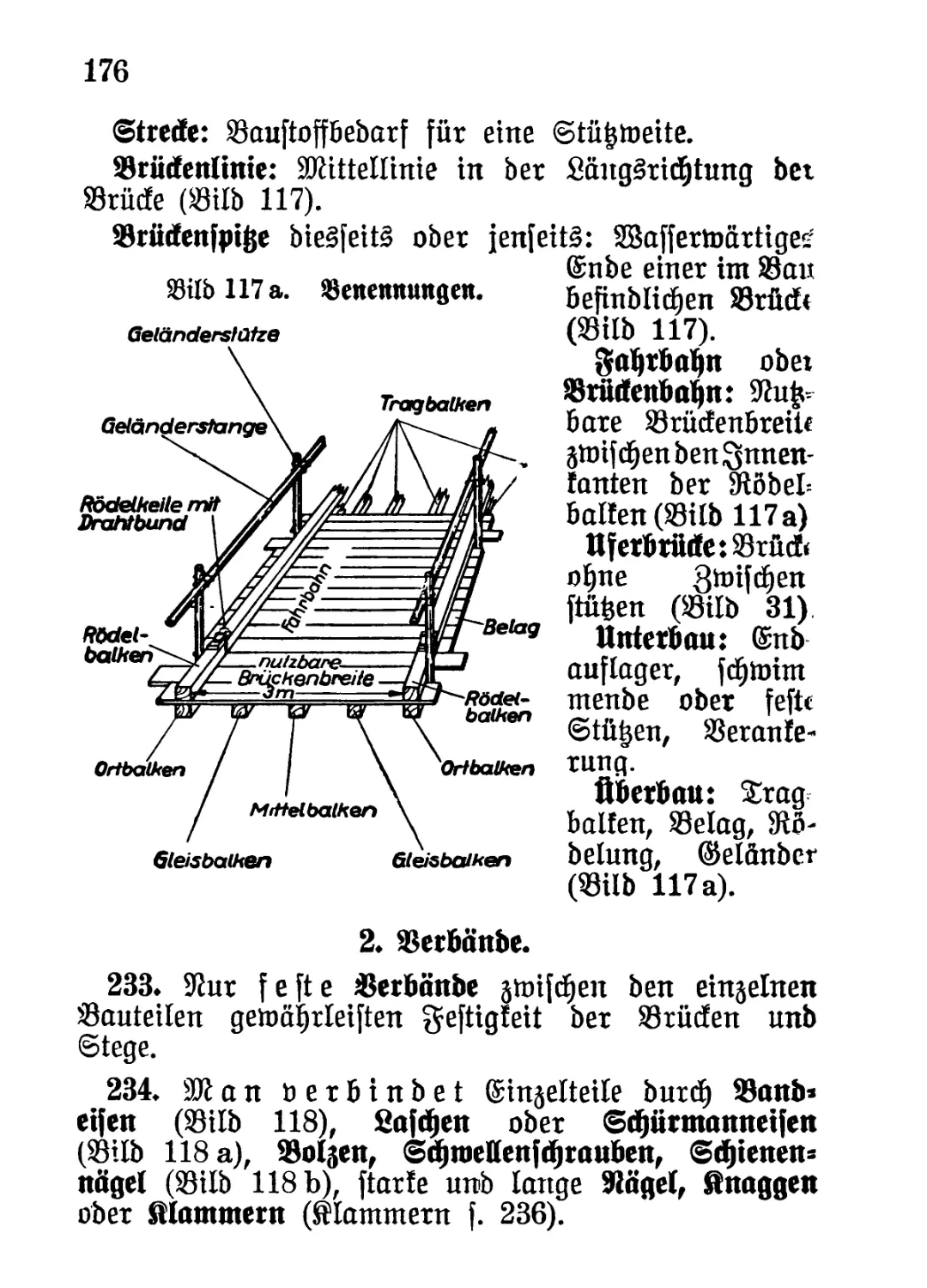

C. 2)et Bau.............................. 175

1. Benennungen........................... 175

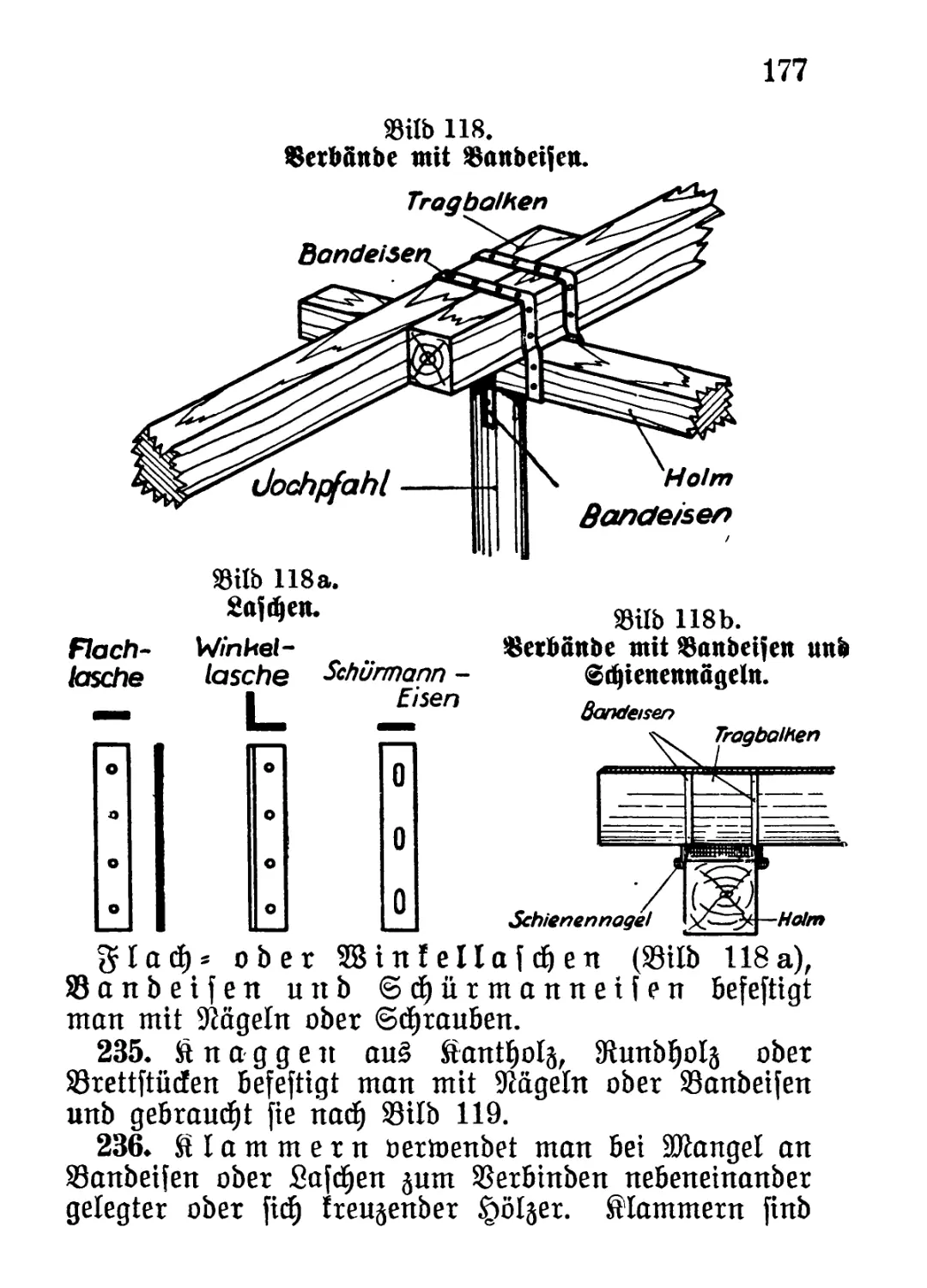

2. Berbänbe.............................. 176

3. Stammen Von 3od)pfäljlen.............. 181

4. Schnellftege unb Stege................ 186

5. 24> unb 4*t*B eh elf rüden......... 212

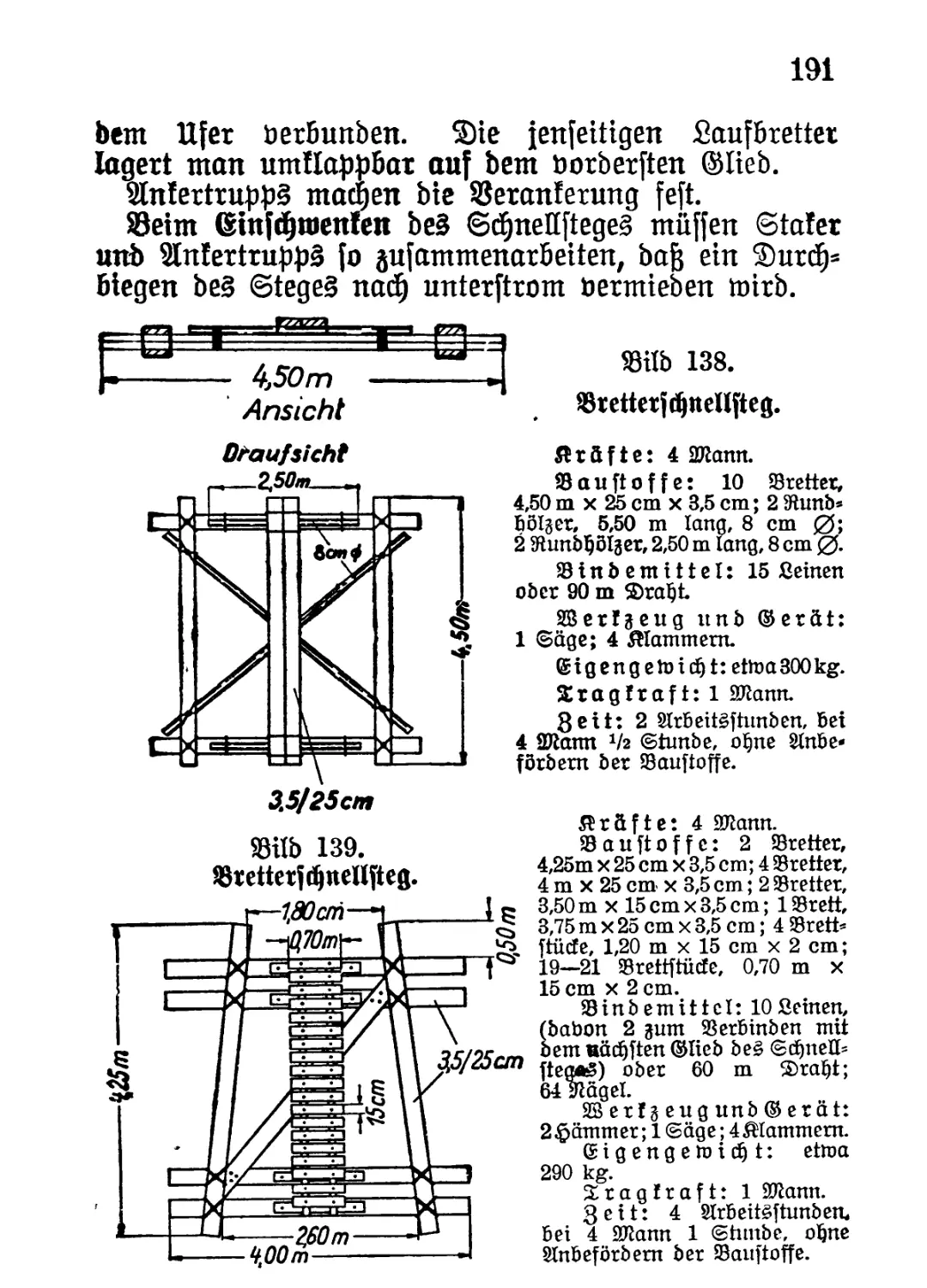

D. prüfen, Berftärlen unb QJÖieberljerftellett von

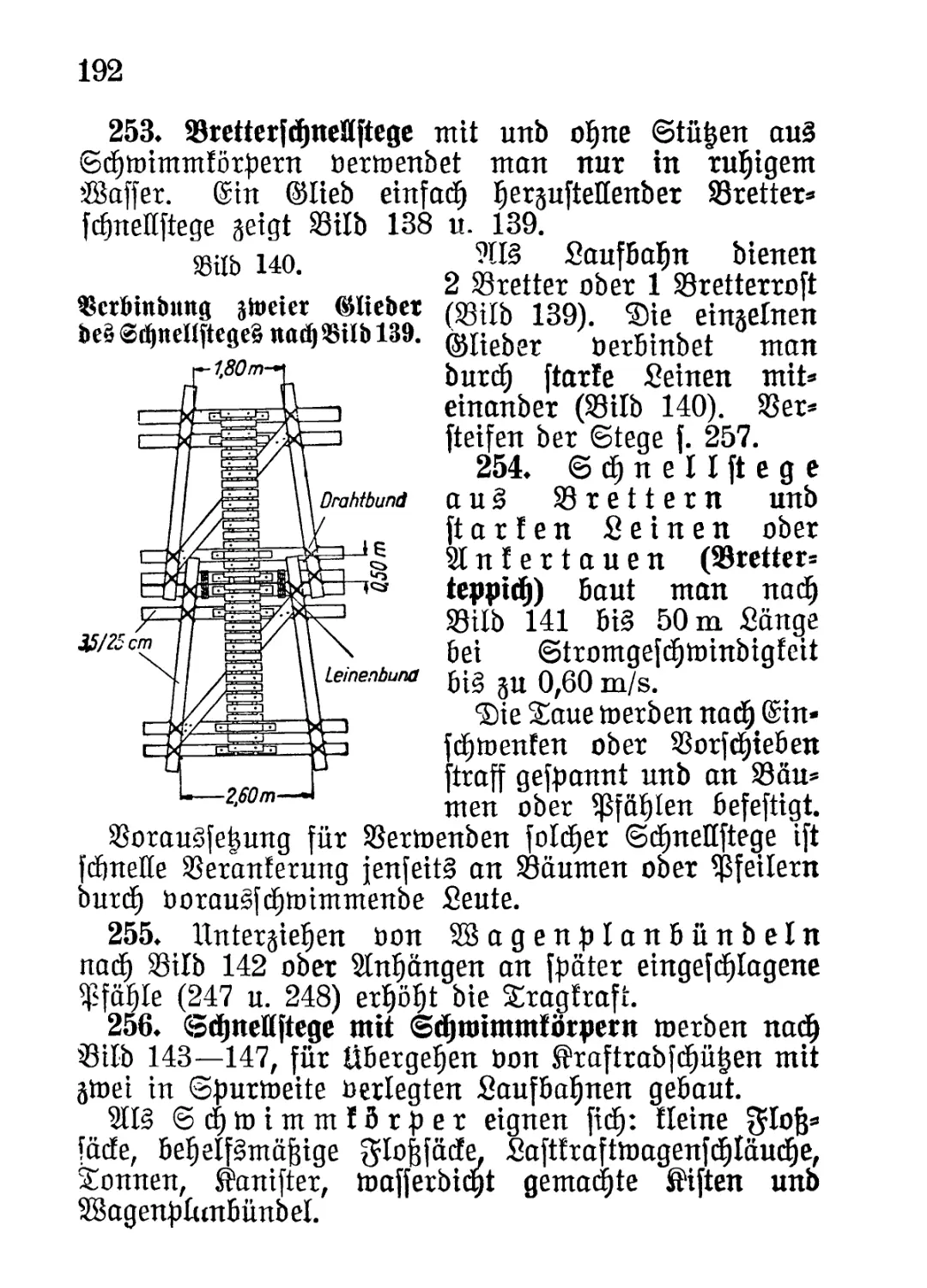

Brütfcn unb Brürfentetlen................. 231

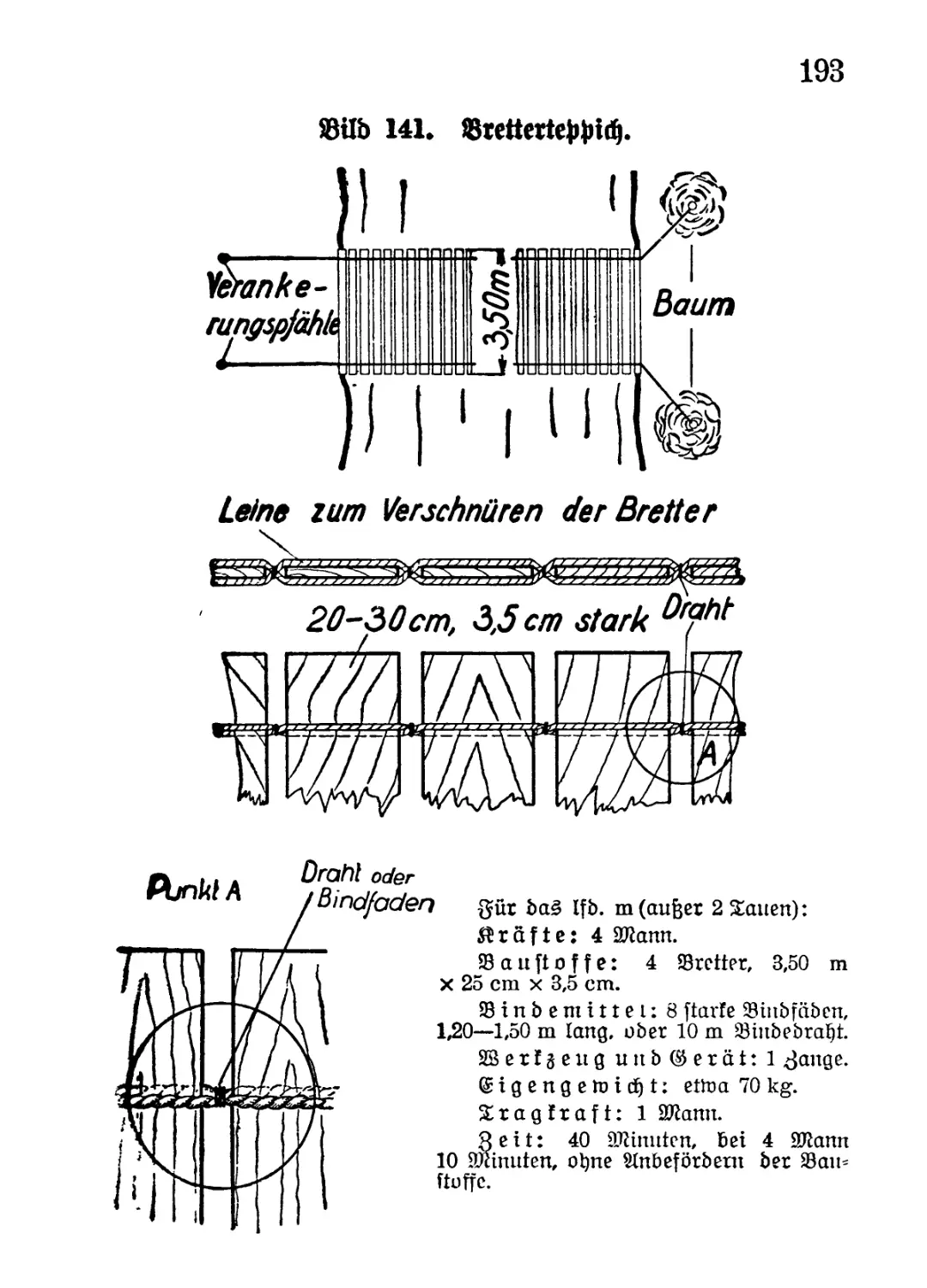

IV. ?öegebau,Überwinbenvonöumpf*

unb £rt$ier gel änbe, ^errichten

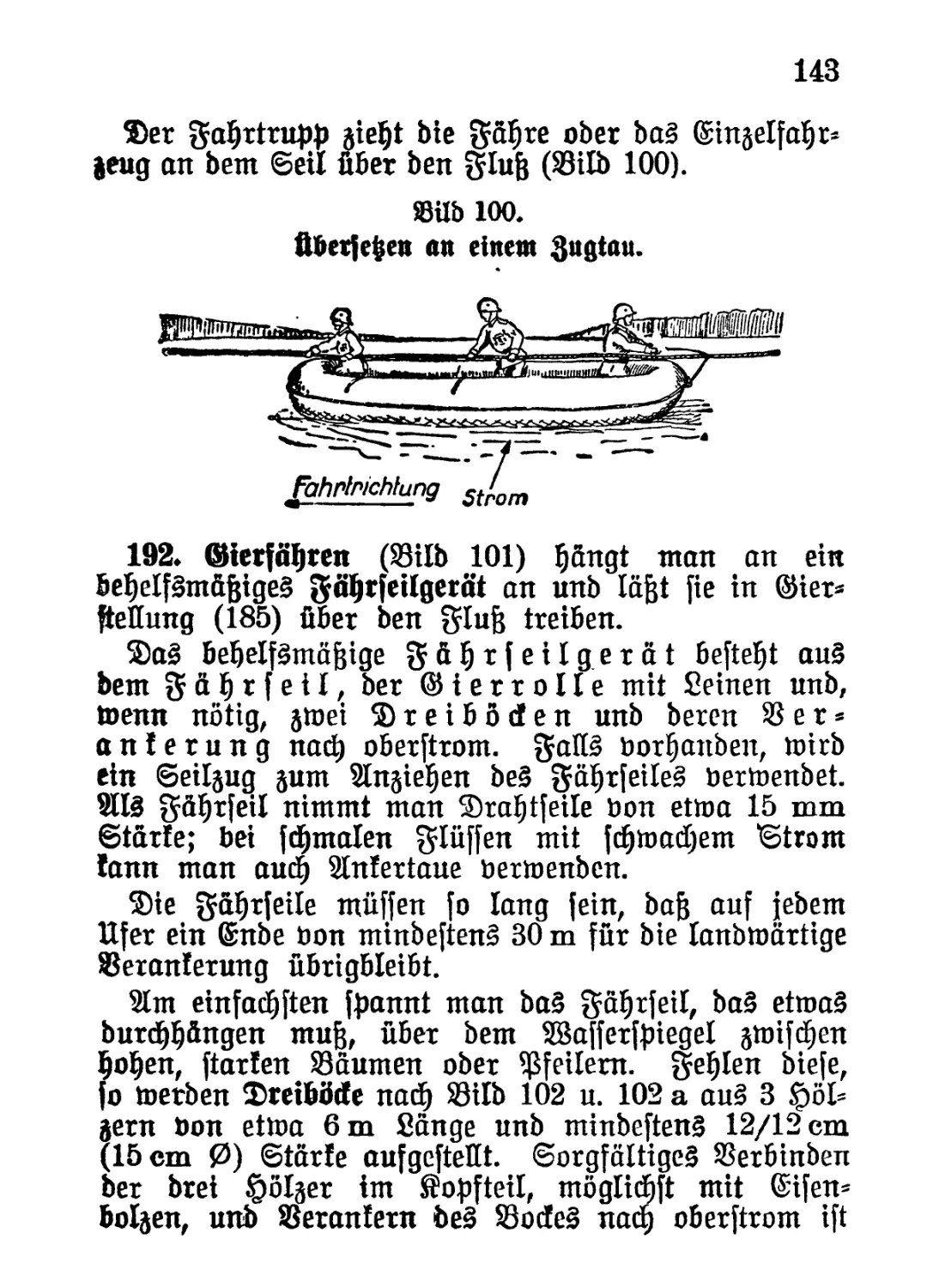

oott (Suf enbapnb rüden, 9urdp

febreiten nun gurten, über

f cp r e i t e n nun S i s b e cf e n.......... 241—25»

A. 253 ege bau........................... 241

B. ftbctttJtnben von Sumpf» unb Xridjter*

geliinbe burdj Srfjüpen unb leicpte ^cn^er-

ttjagen................................... 252

C. Jperricfjten von ^ifenbabnbruefen jum Über-

gang...................................... 254

D. 2)urd)f(preiten von gurten............... 255

E. ftbcrfrfjrettcn von (giäbetfcn........... 257

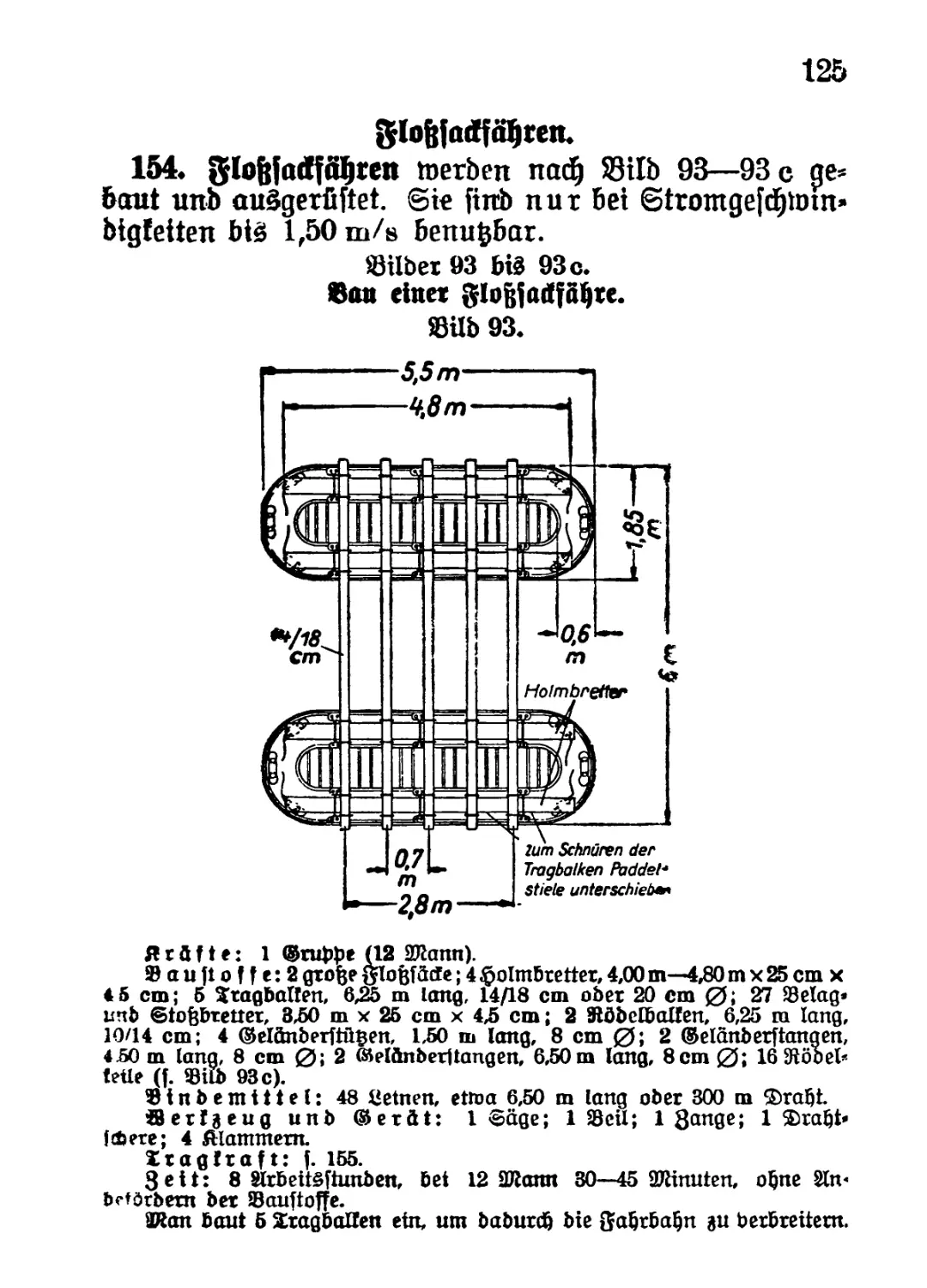

V. gelbb ef efitgung.......................... 258—307

A. (öritnbfäfce............................. 258

B. Sdjan^euggebraud)........................ 260

C. (SHnjelanlagen........................... 261

!♦ Stampfanlagen.......................... 261

Stellungen für Infanterie......... 261

Stellungen für Artillerie......... 273

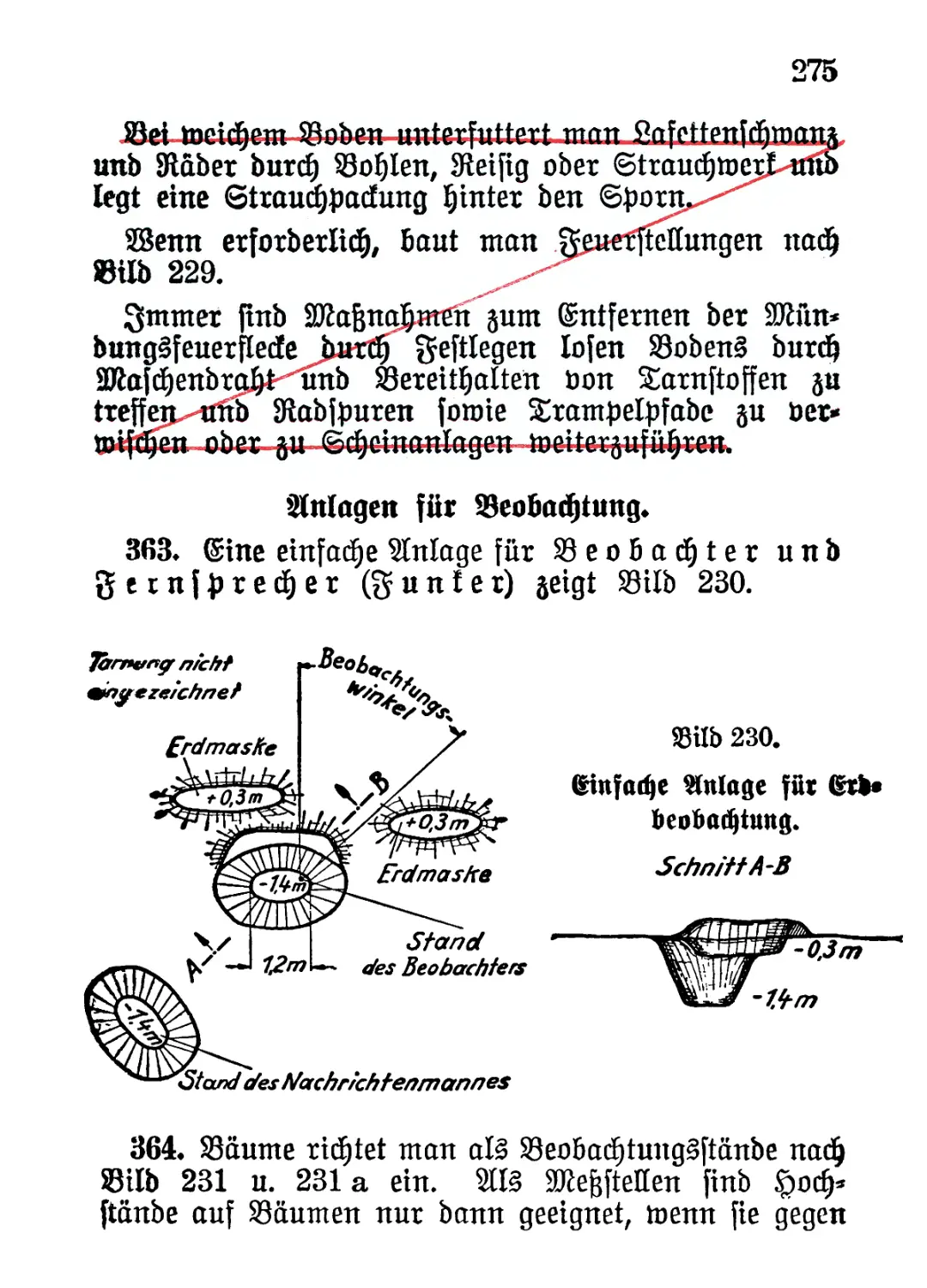

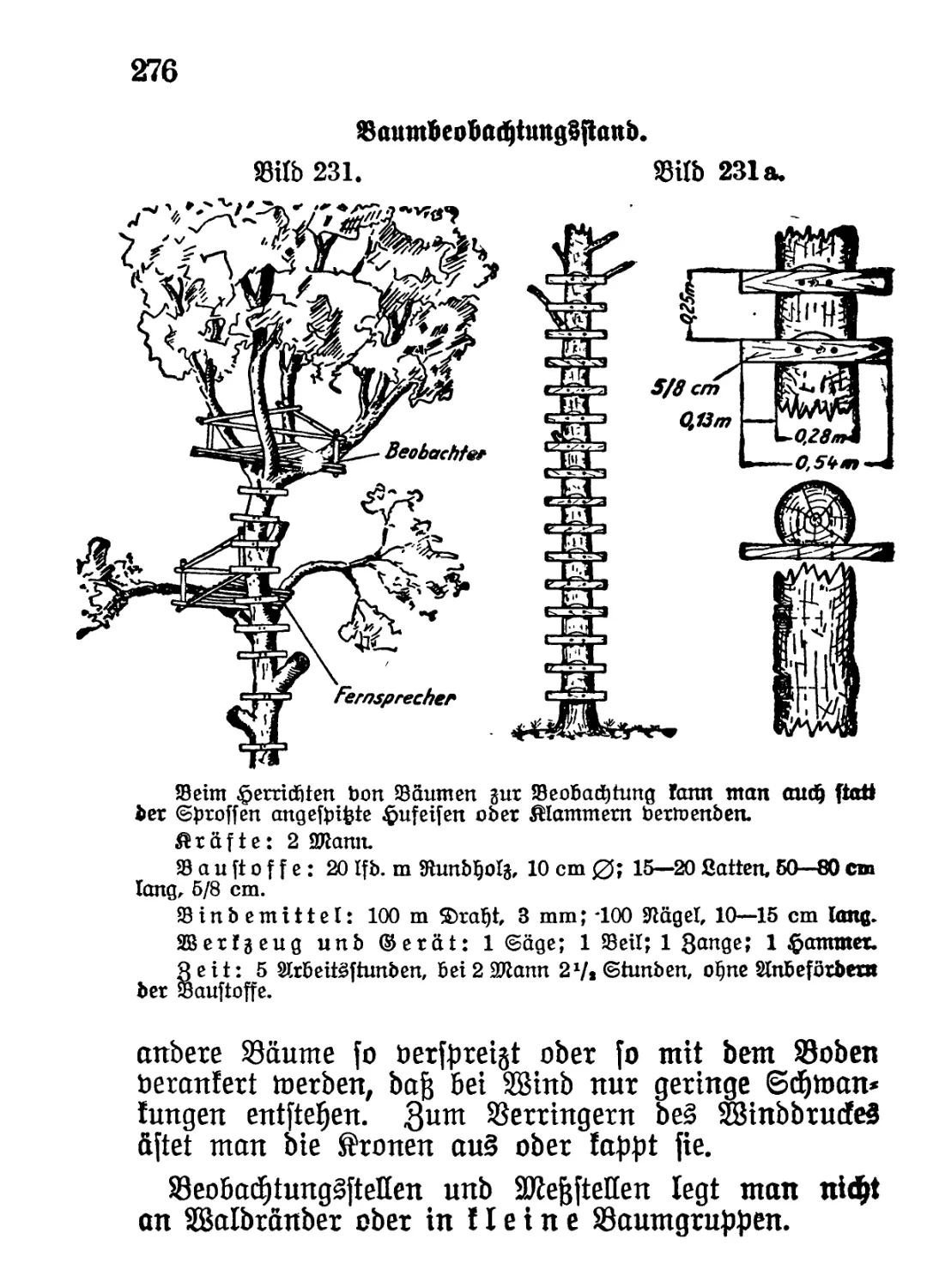

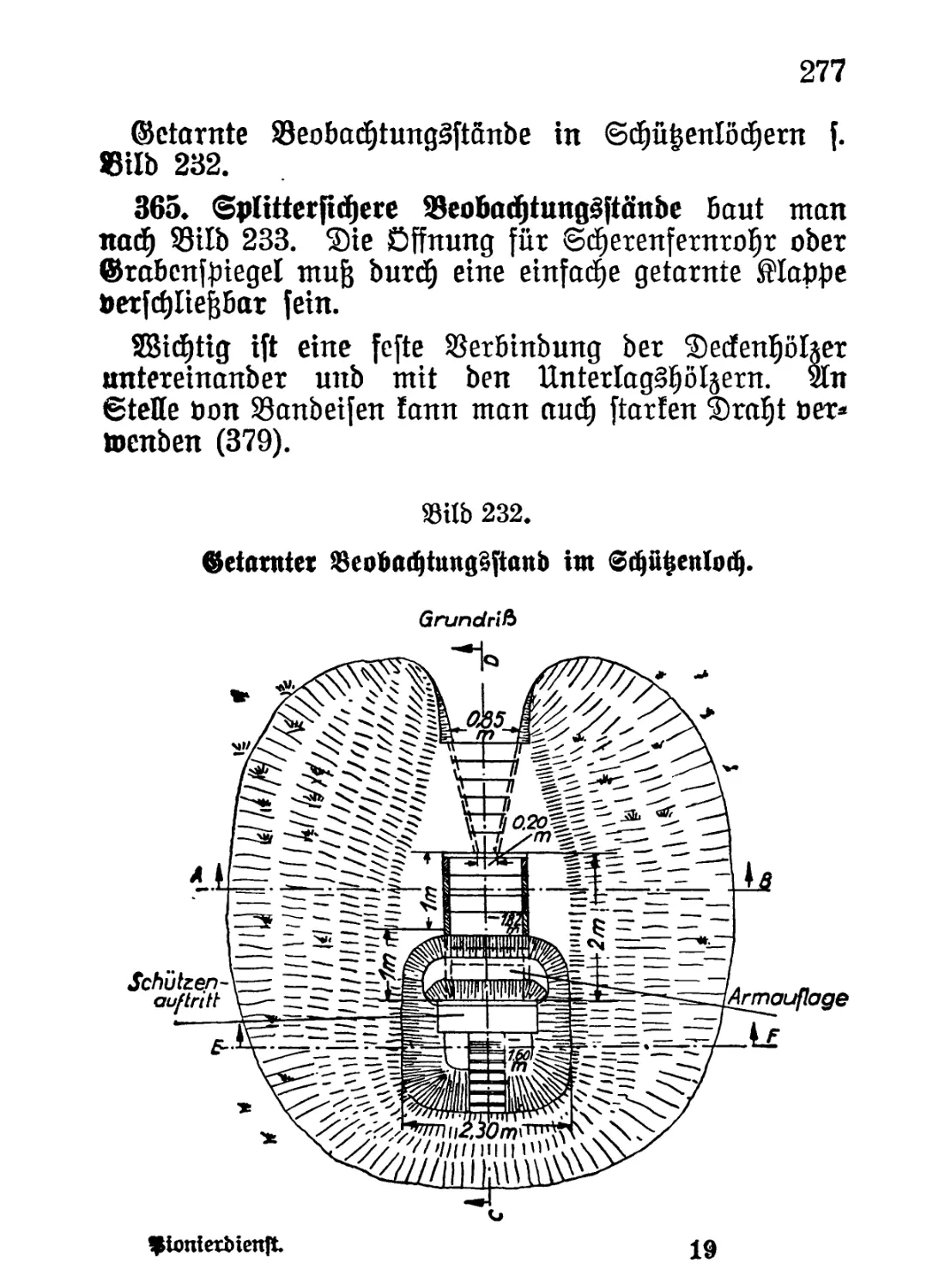

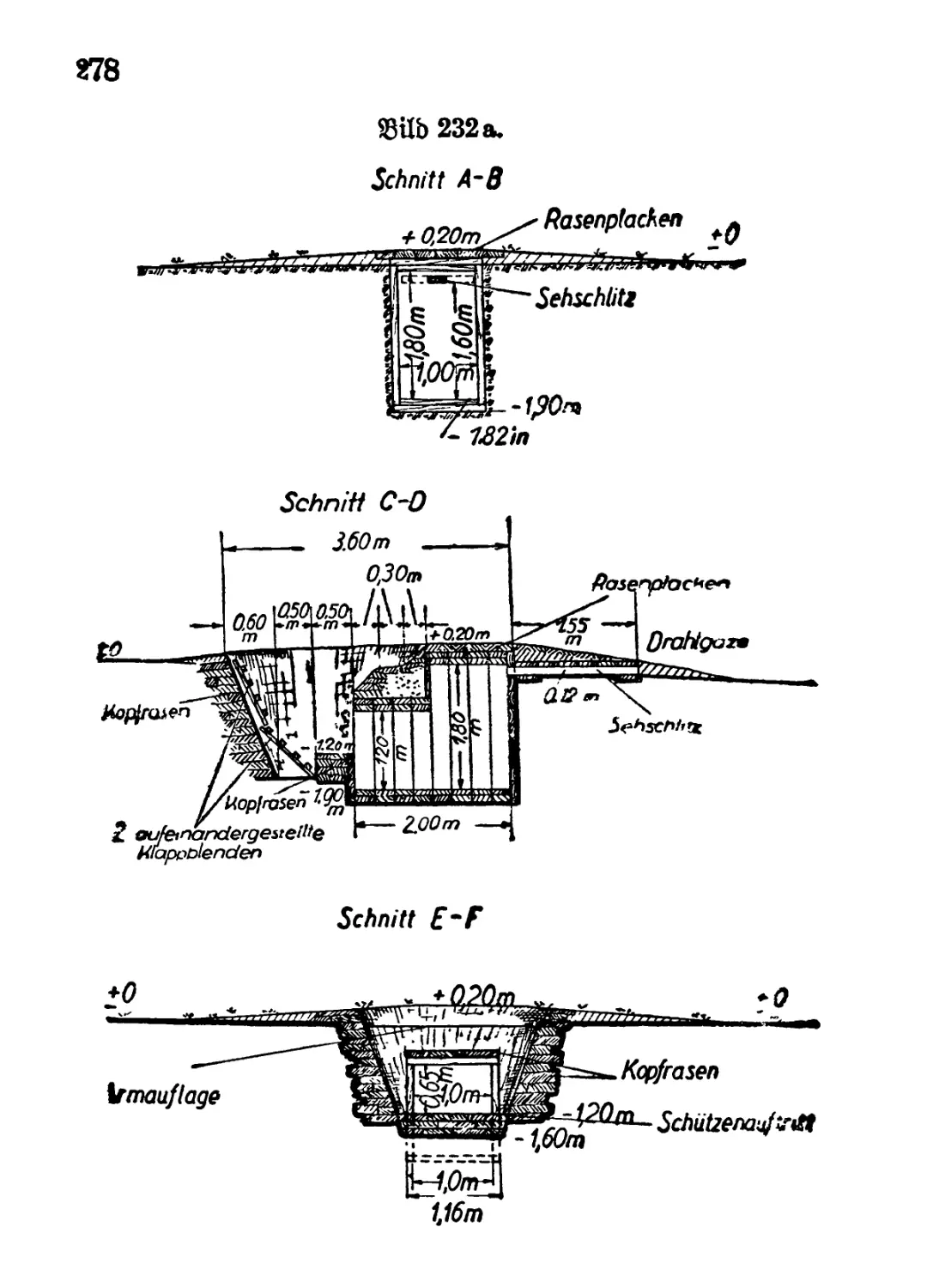

Anlagen für Beobachtung........... 275

Anlagen für Nachrichtenverbinbungen

unb Nachrichtenmittel............. 280

Scheinanlagen........................ 280

2. Anlagen jum Erhalten ber Stampftraft 282

Unterfcfjlupf e........................... 282

Betleiben von Böfchungen.......... 289

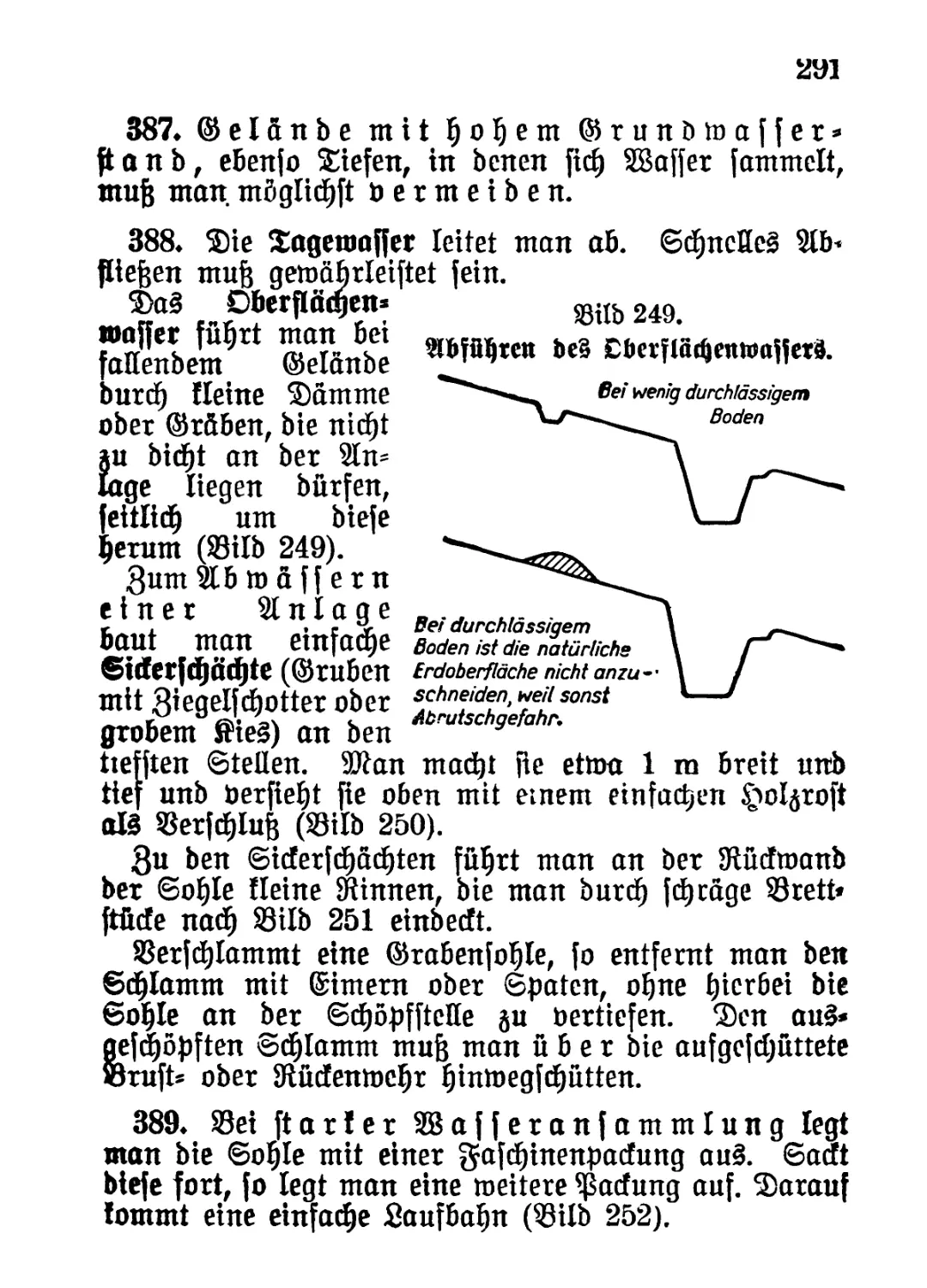

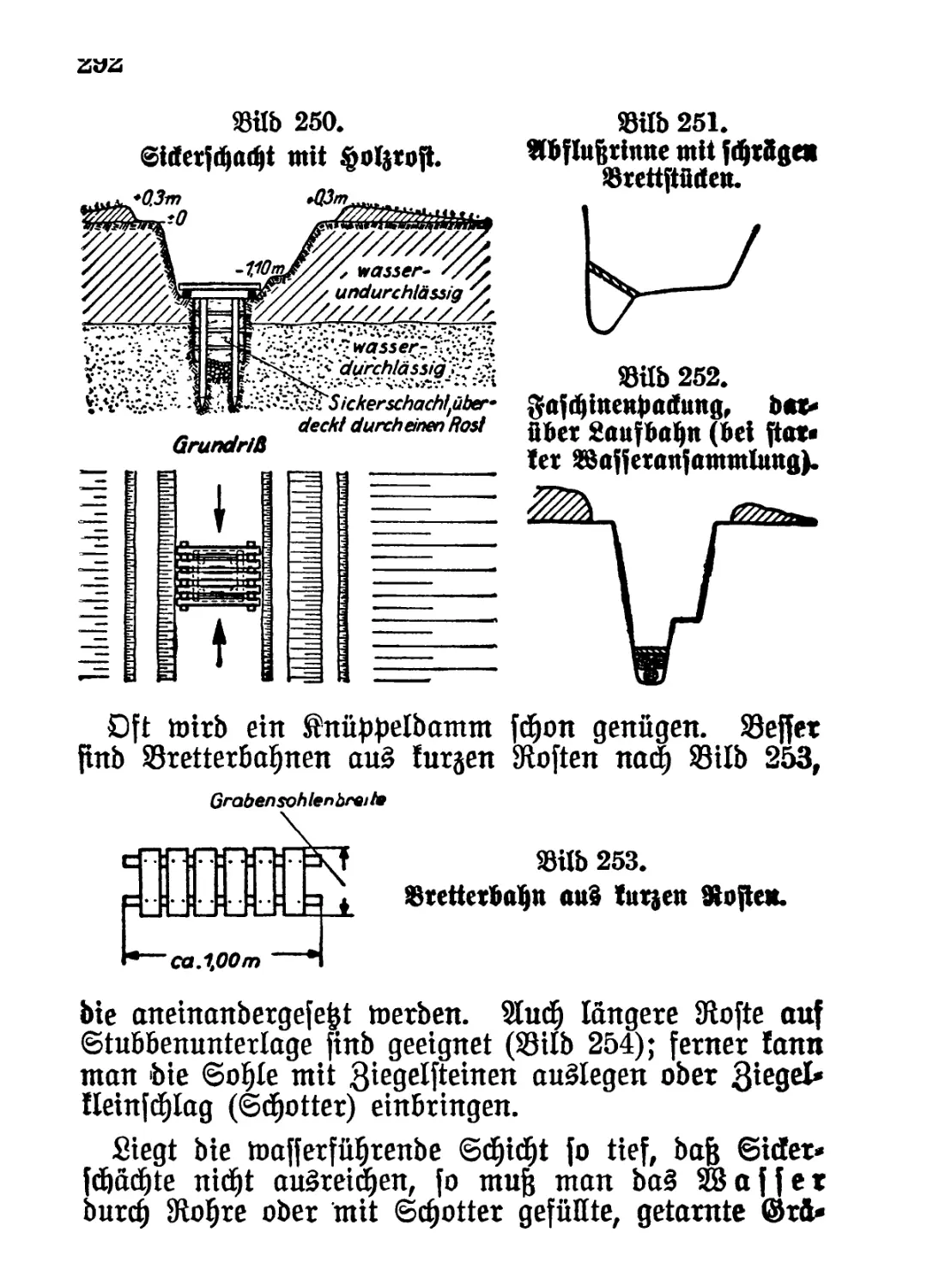

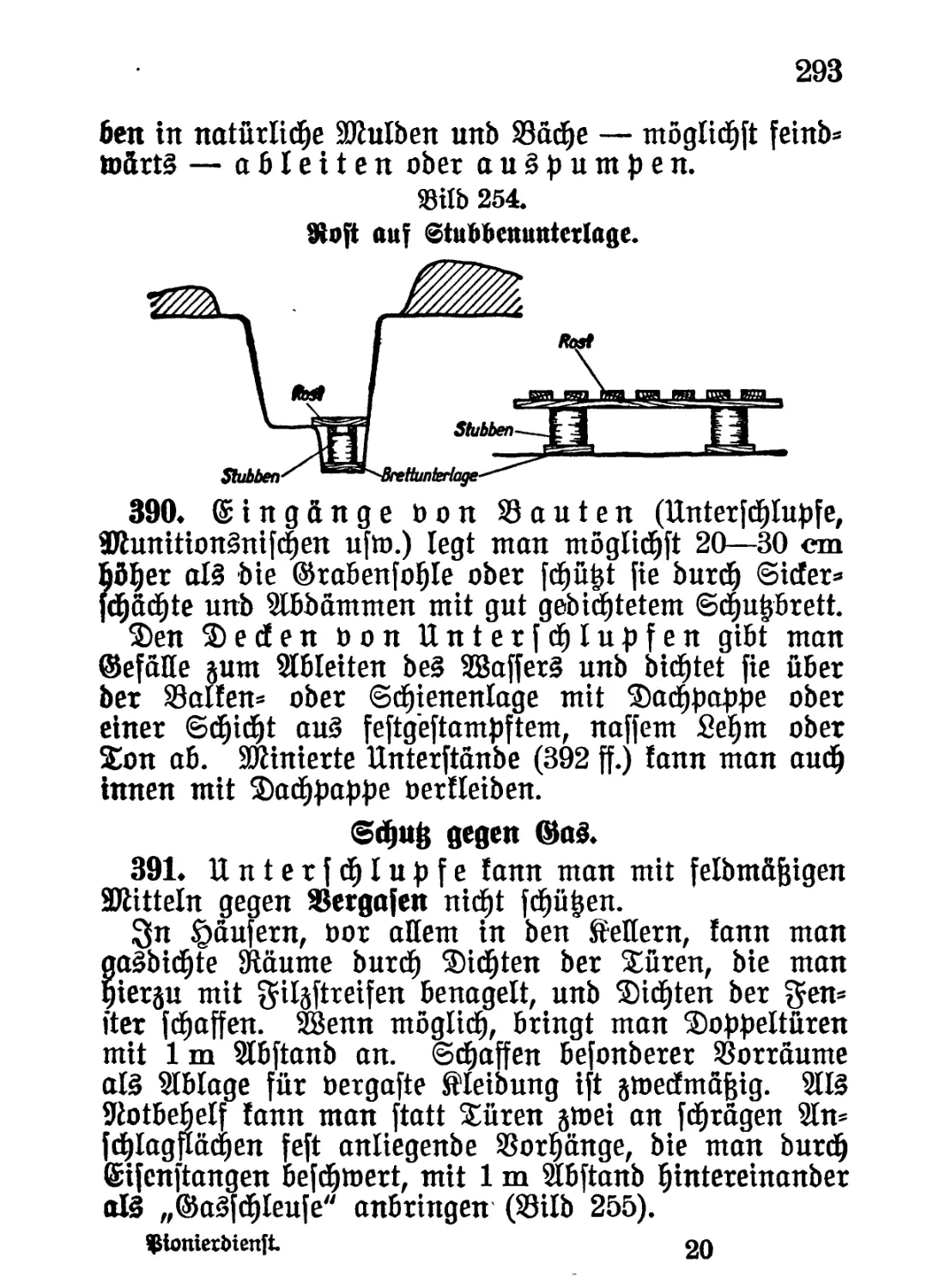

Schub gegen geuchtigleit.......... 290

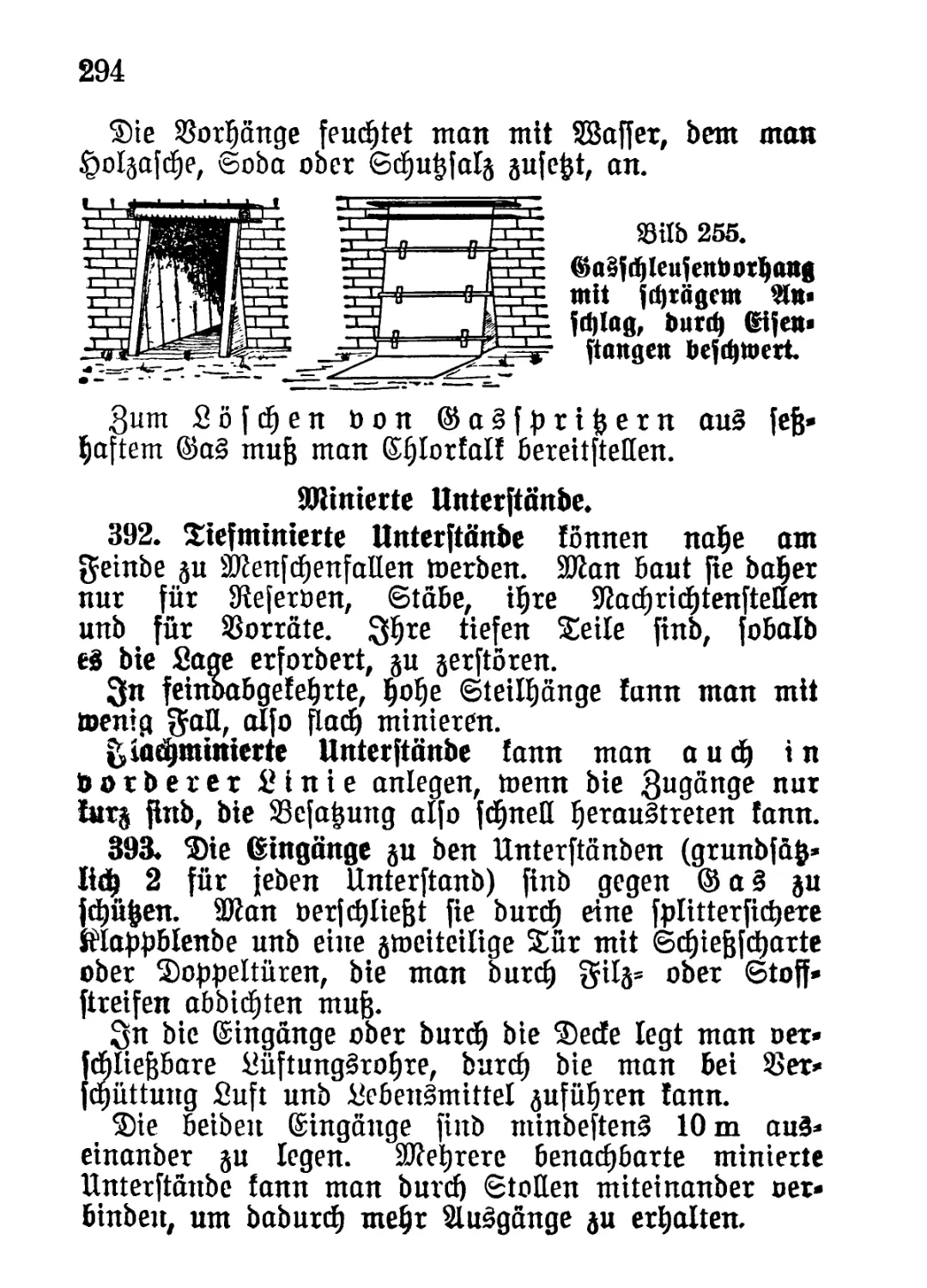

Schuj gegen ®a§...................... 293

SNinierte Unterftänbe................ 294

Betonieren........................... 302

VIII

©eite

D. (£tnrirf)ten bon Drf fünften jur Serteibi-

gung................................. 305

VI. Sitvafs unb Sager.................. 307—319

A. OgemeincS ♦..................... 307

B. Stauten......................... 308

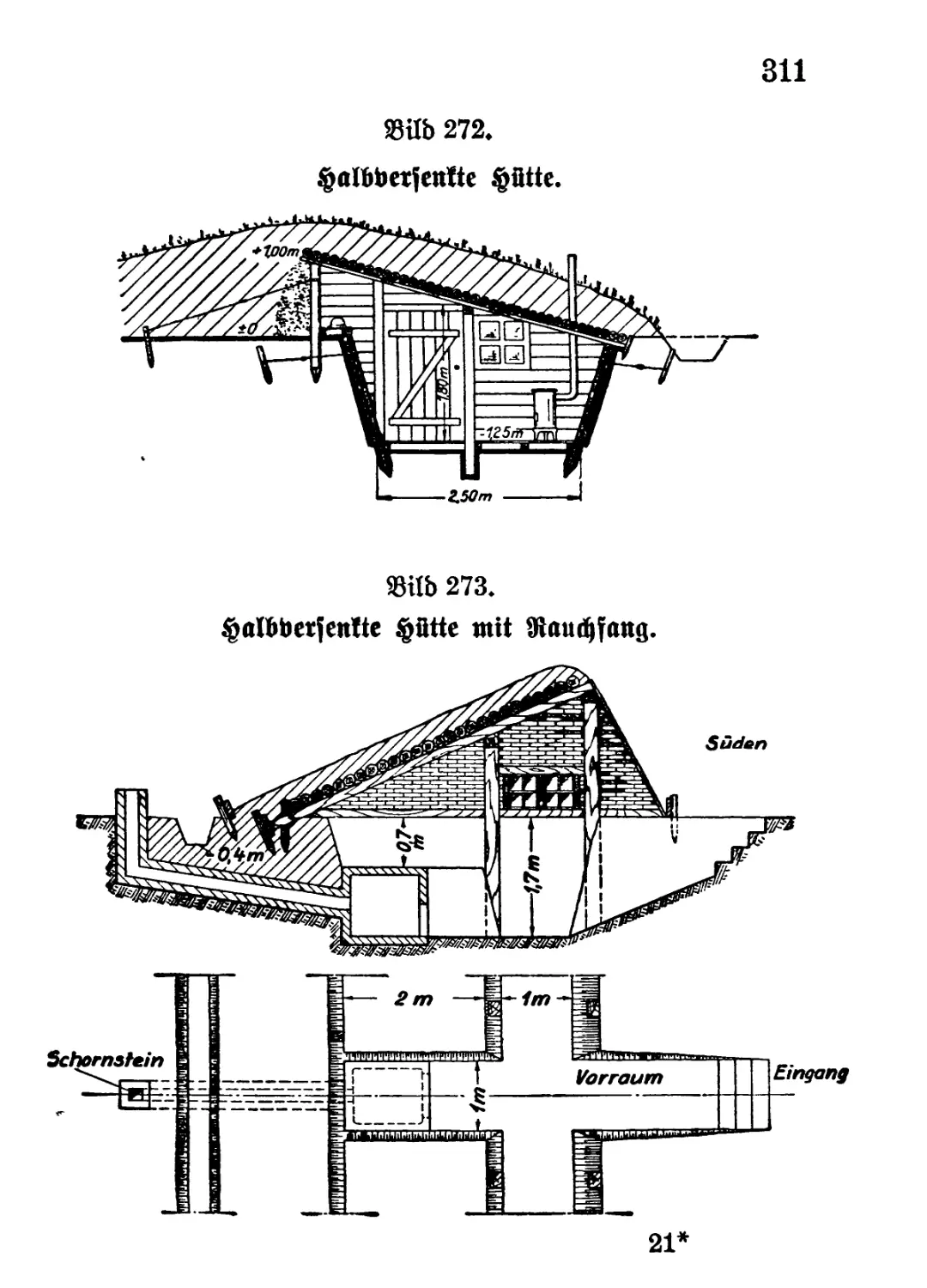

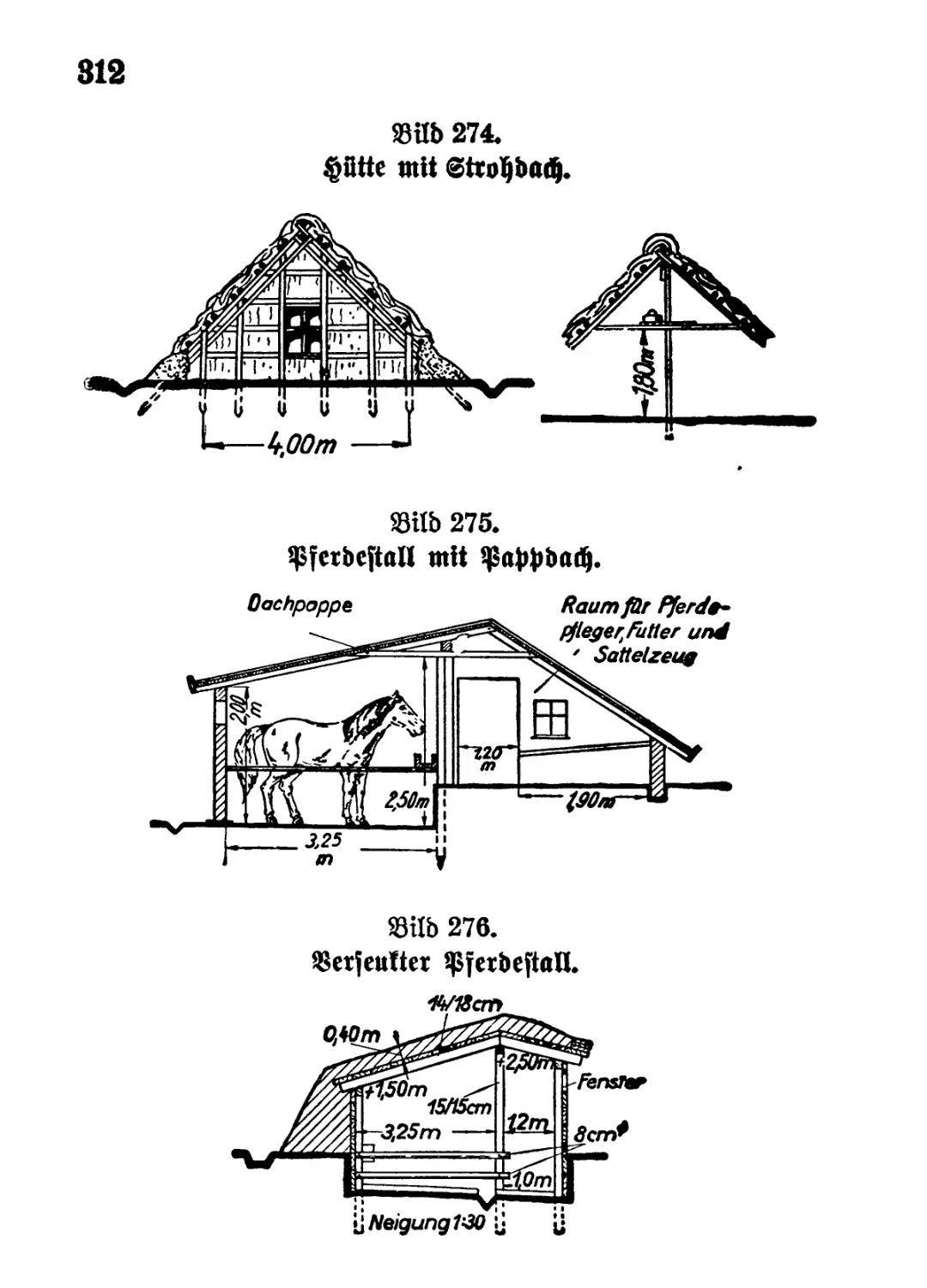

1. Magen jum «Sdjufc gegen Witterung 308

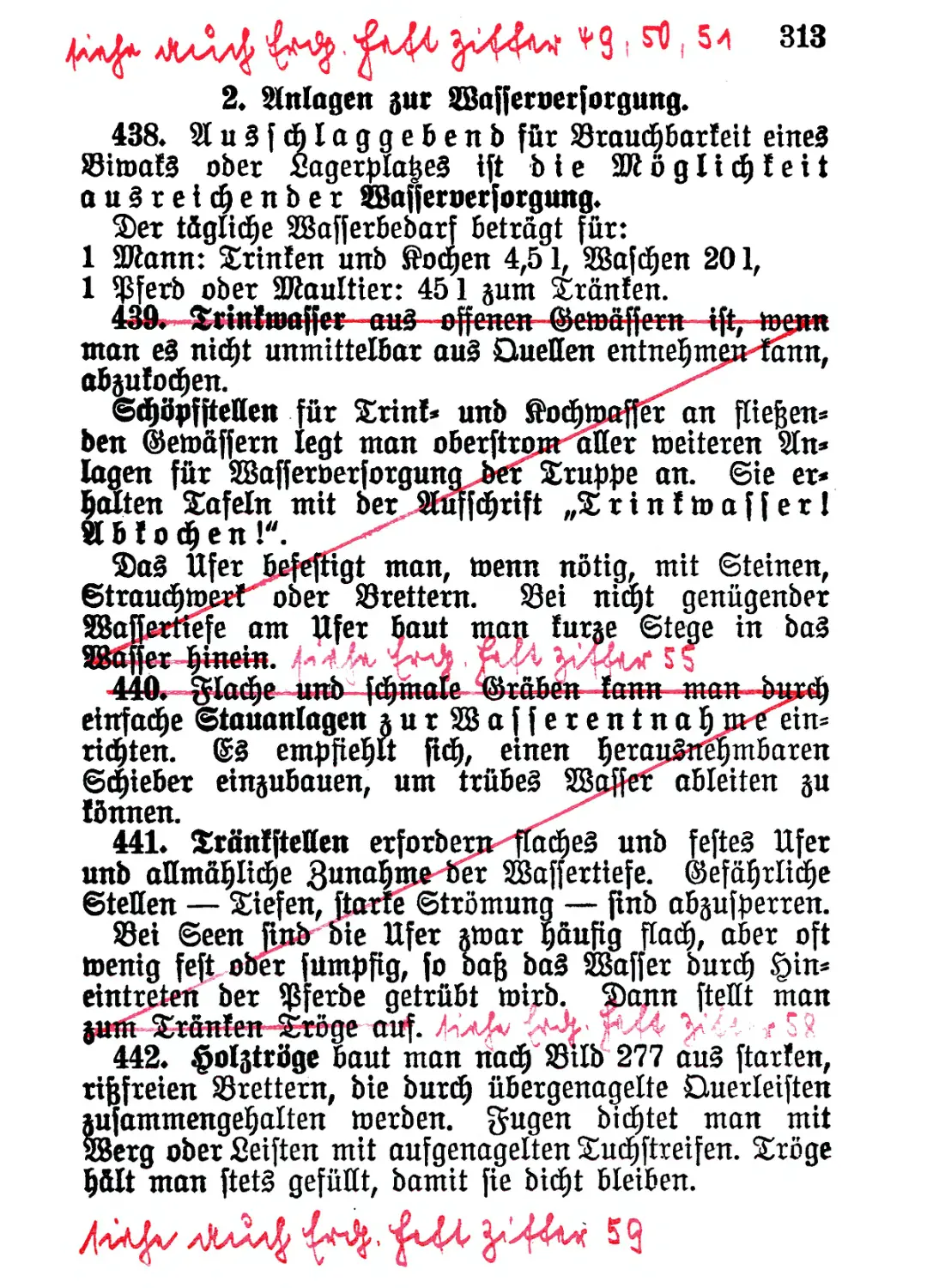

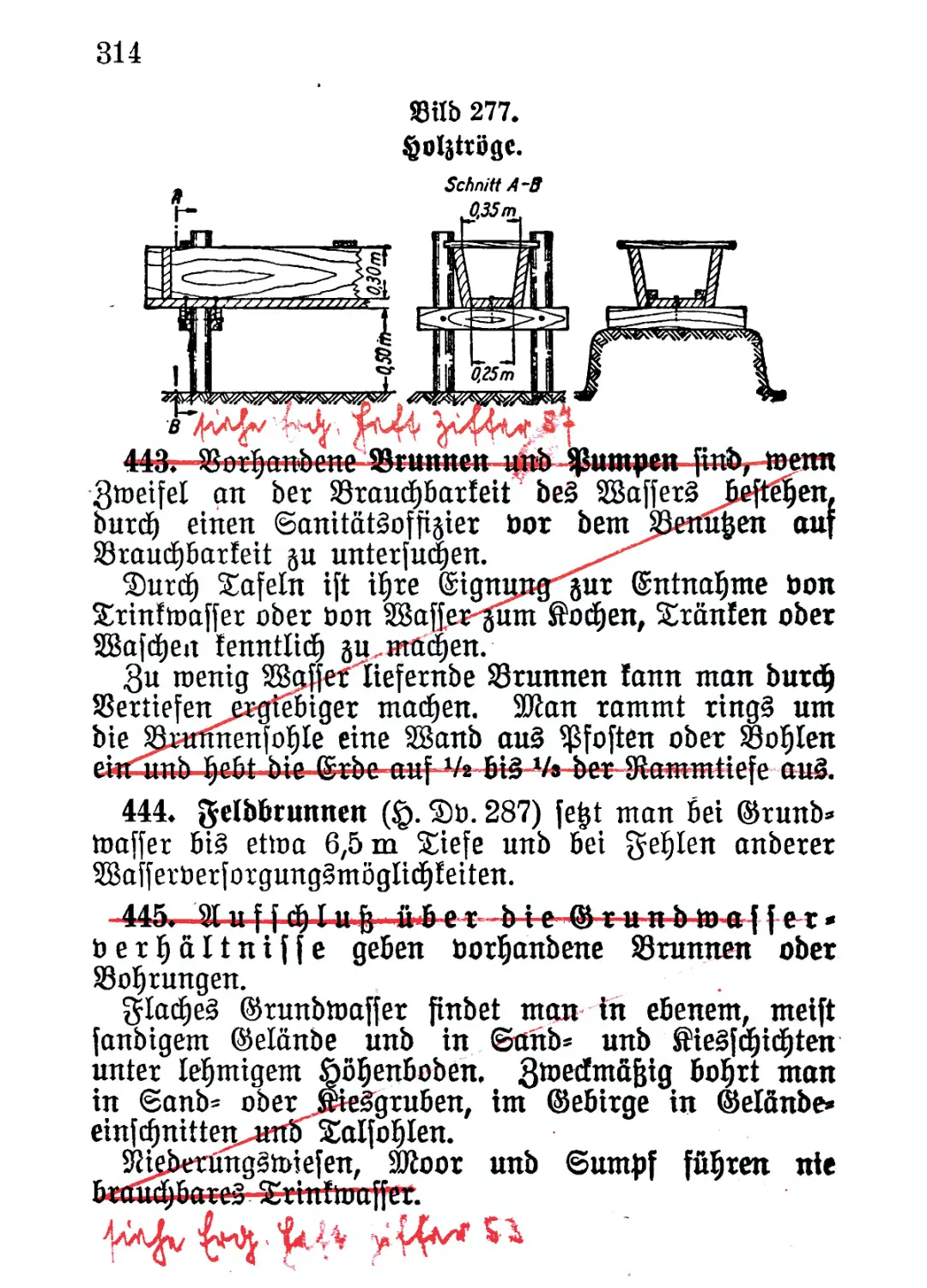

2. Magen jur Sßajferberforgung .... 313

3. Magen für ^odjen unb Jpeijen . . . 318

4. Magen für Slbfallftoffe....... 319

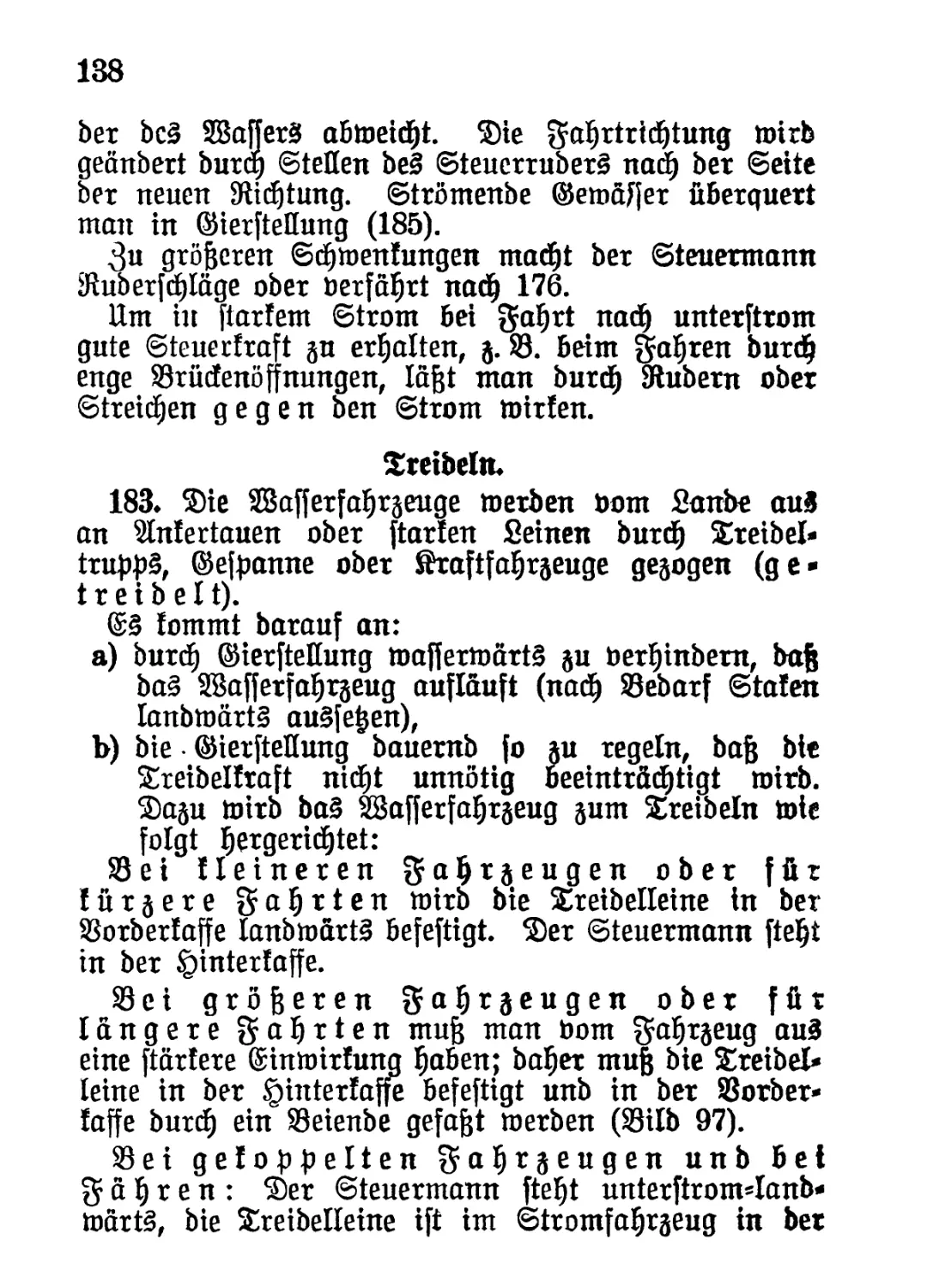

VII. S i f e n b a b n b e b e l f *4? a m p e n . . . 319—326

VIII. 6t$erI)eUfibefHmmungen. . . . 326—343

A. (SitberbcitSbcftimmungcn für SJeriucnben

tum ^ionicr=Sprcng= unb Bünbmitteln im

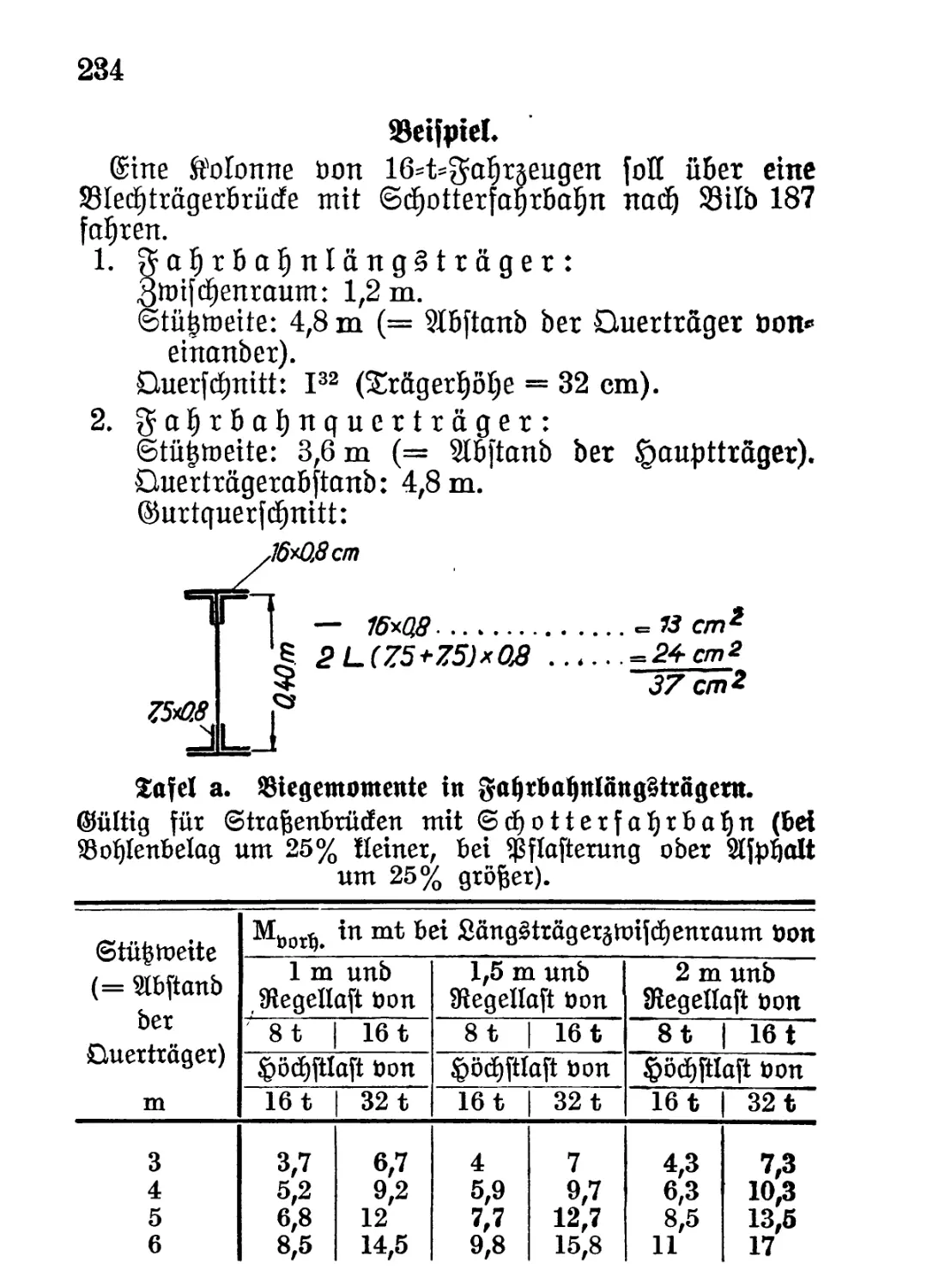

grteben unb im Kriege...................... 326

1. MgemeineS............................. 326

2. (Sprengungen.......................... 329

3. befördern unb Sagern bon Pionier*

(Spreng* unb Qünbmitteln.......... 333

4. Starnicbten bon Pionier* (Spreng* unb

günbmitteln......................... 334

B. FettungSmafmabmen unb (Sidjerbcits*

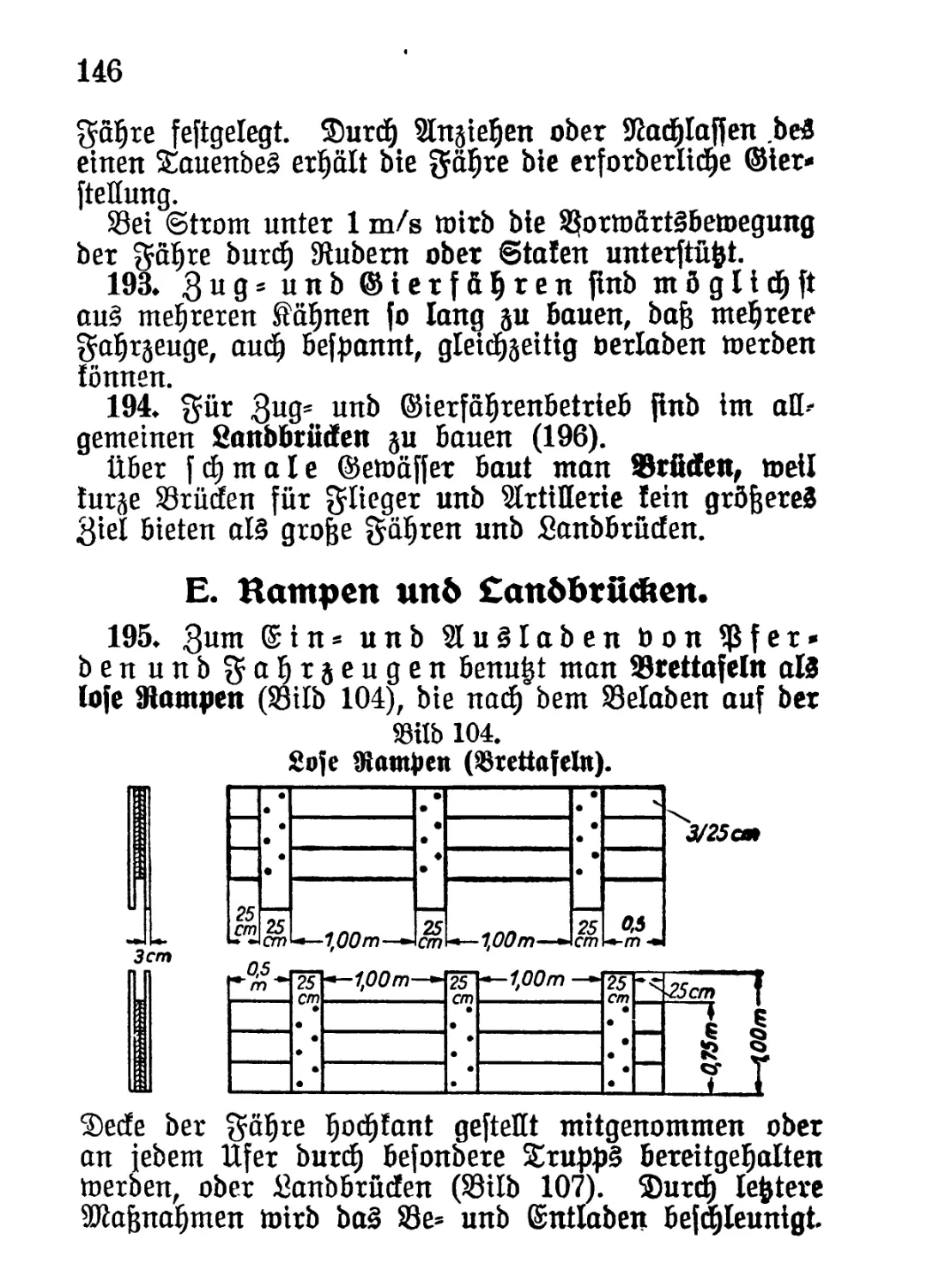

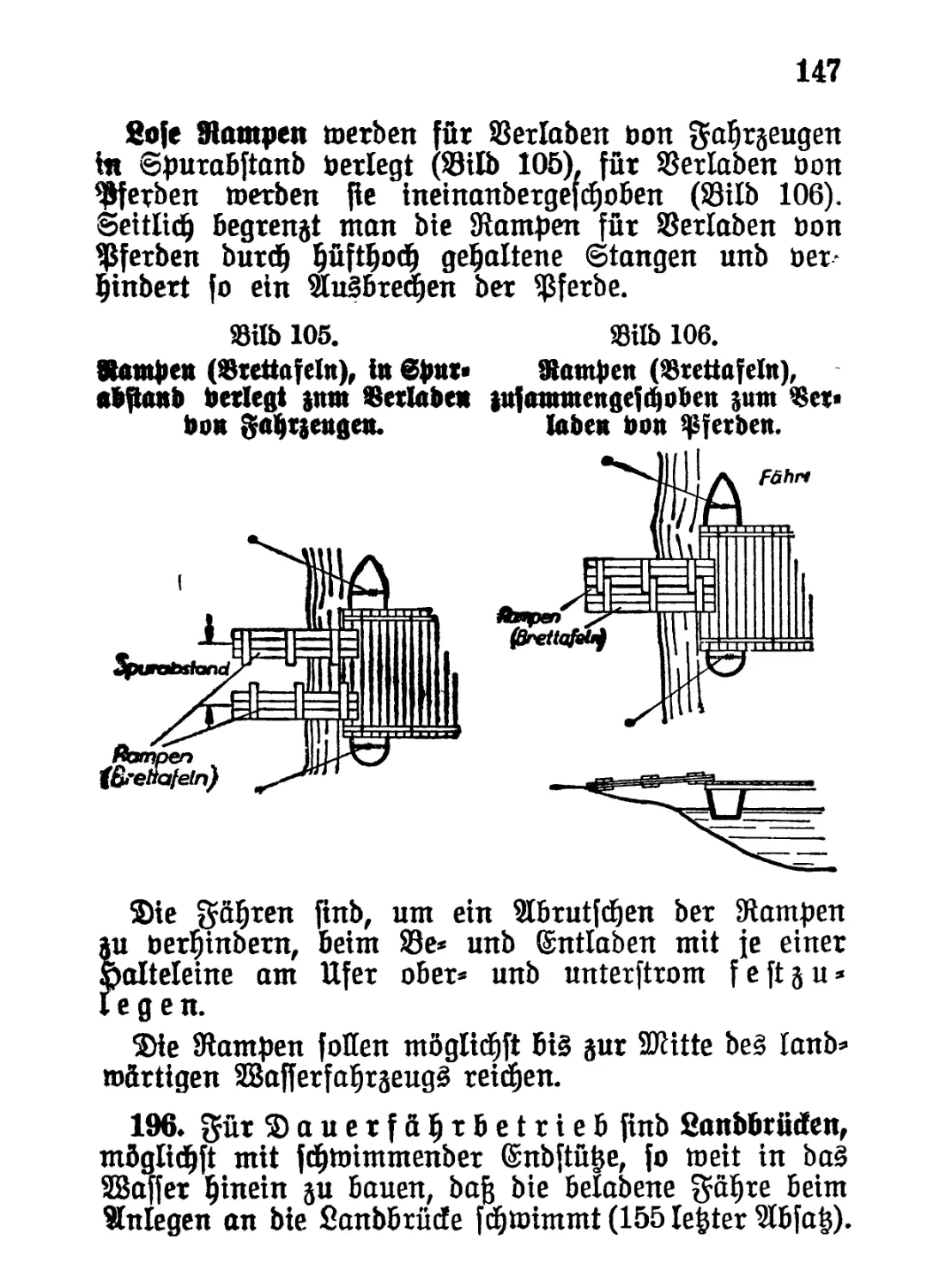

beftimmungen bei Jylu^übcrgnngen im

grieben.................................... 334

1. Allgemeines........................... 334

2. Fettungsmittel........................ 335

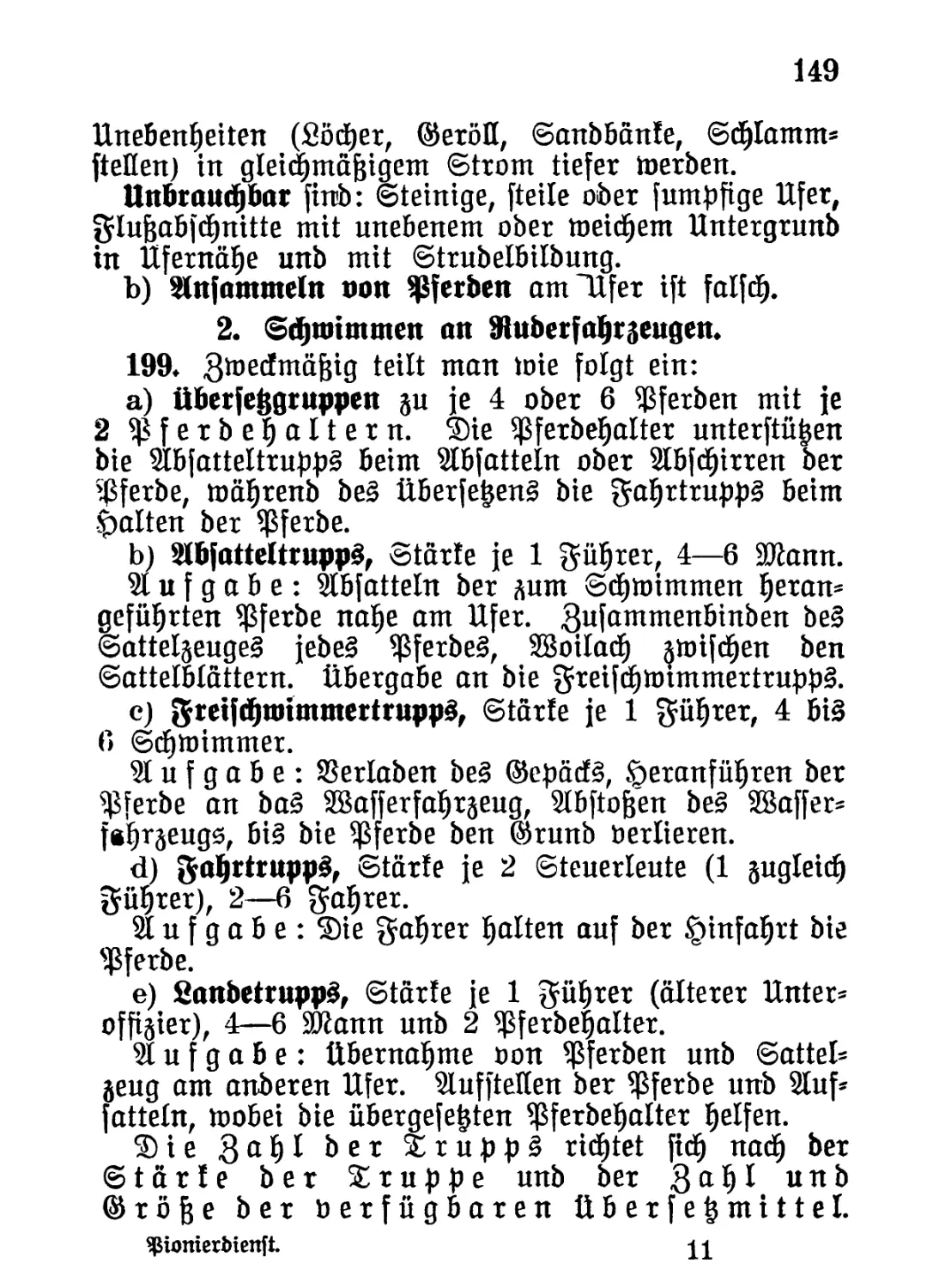

3. AuSbilbung für ben FettungSbienft. . 337

4. (SidjertjeitSbeftimmungen unb (Sinja &

beS FettungSbienfteS beim Ufertoecpfel 337

5. AuSlöfen beS FettungSbienfteS .... 342

IX. 3ufa^ für bie £ruppenpioniere

ber Kavallerie unb Kraftfabt«

tatnpf truppen............................... 343—388

IX

Seite

A. Sprengen Von Srütfen............... 343

1. (Sleftrifdje günbrnittel unb Qünbgeräte 343

2. Söeifpiele für Sprengen ftätjlerner

(eiferner) 58rücfenüberbauten........ 355

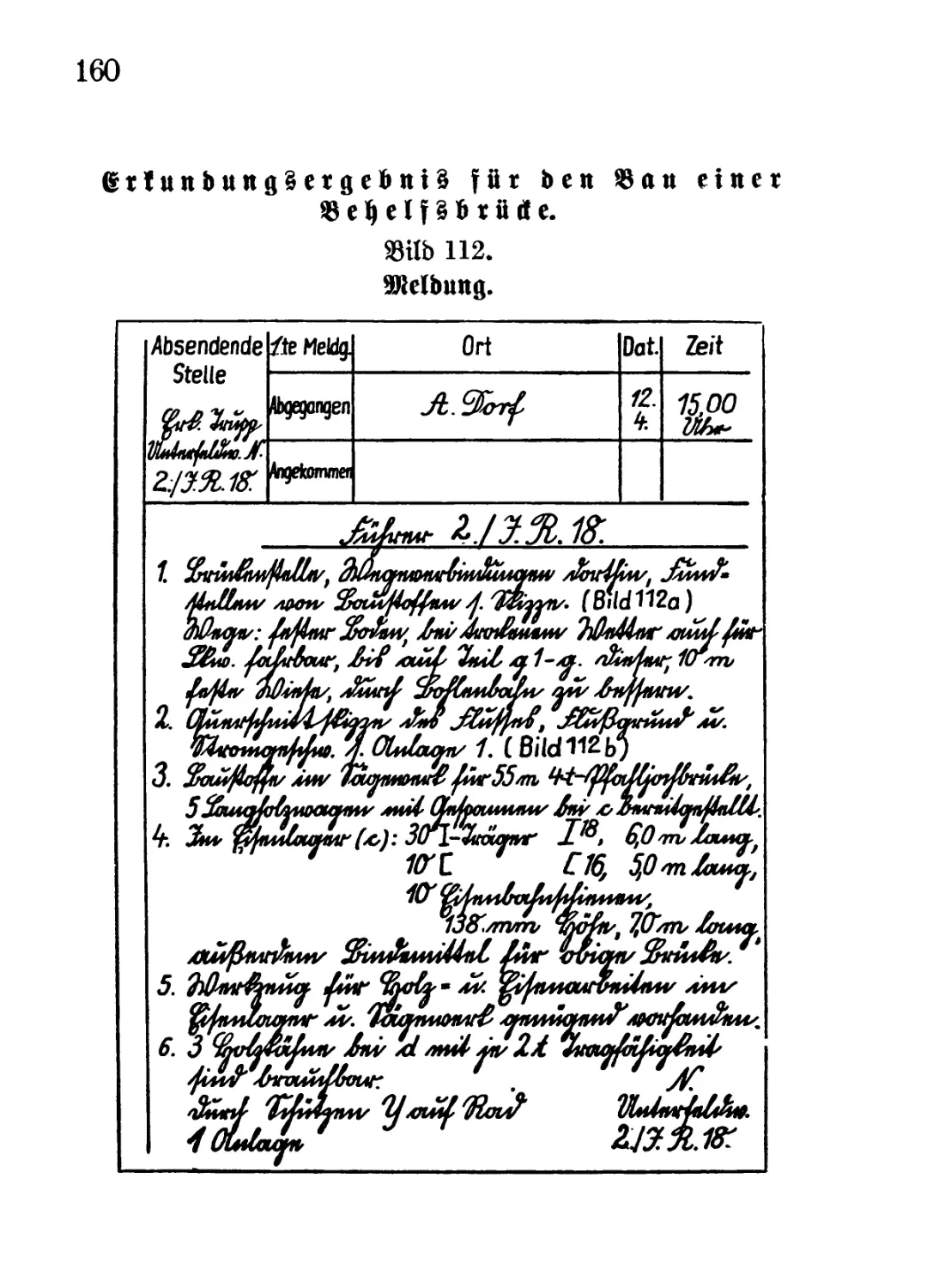

3. 23eifpiele für Sprengen bon Brüden

au§ Sftauerroert ober 23eton......... 371

B. ftberfepen von 8=t=£aften unb S8au bon

8=t^rü(fcn................................. 378

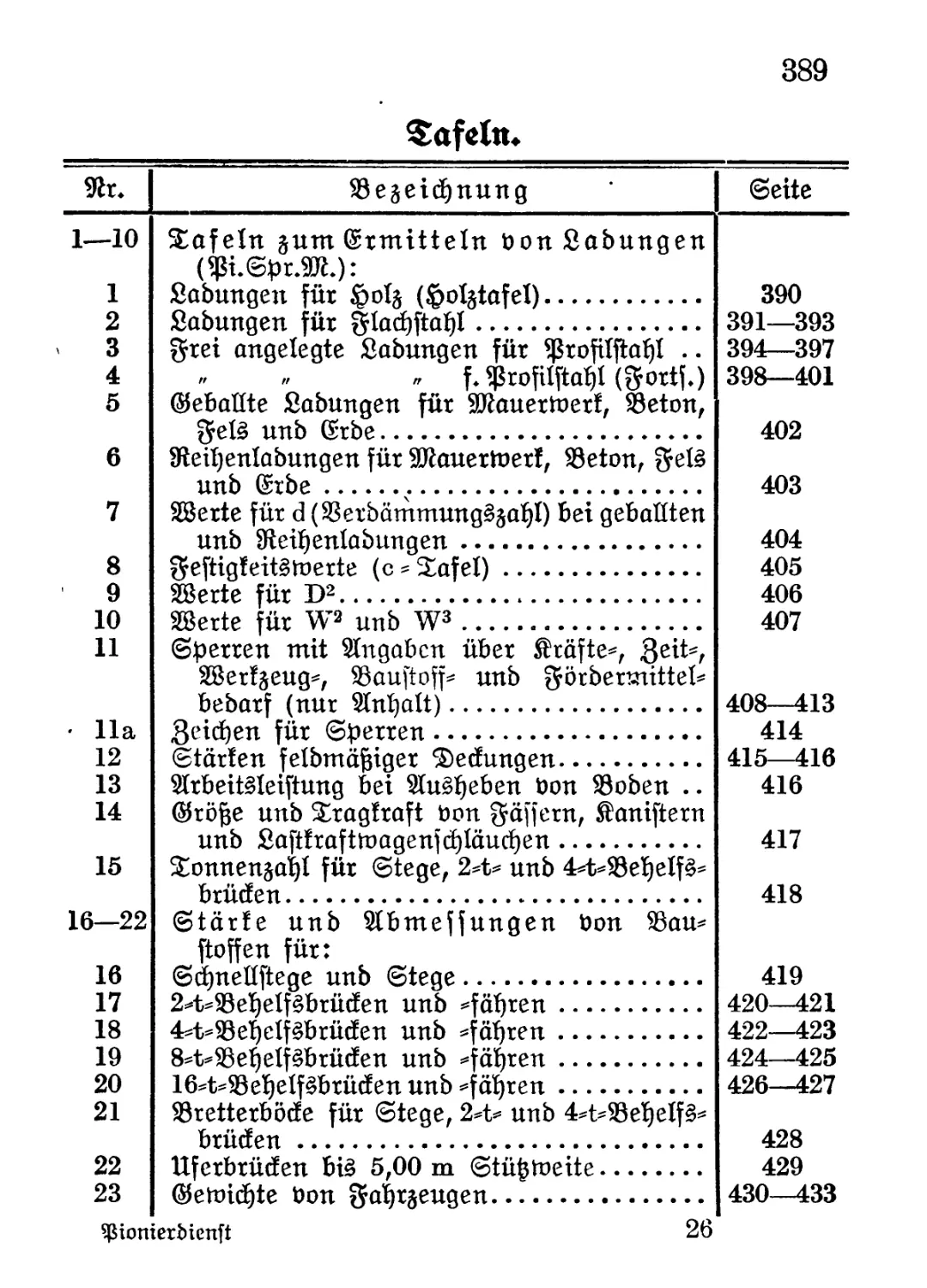

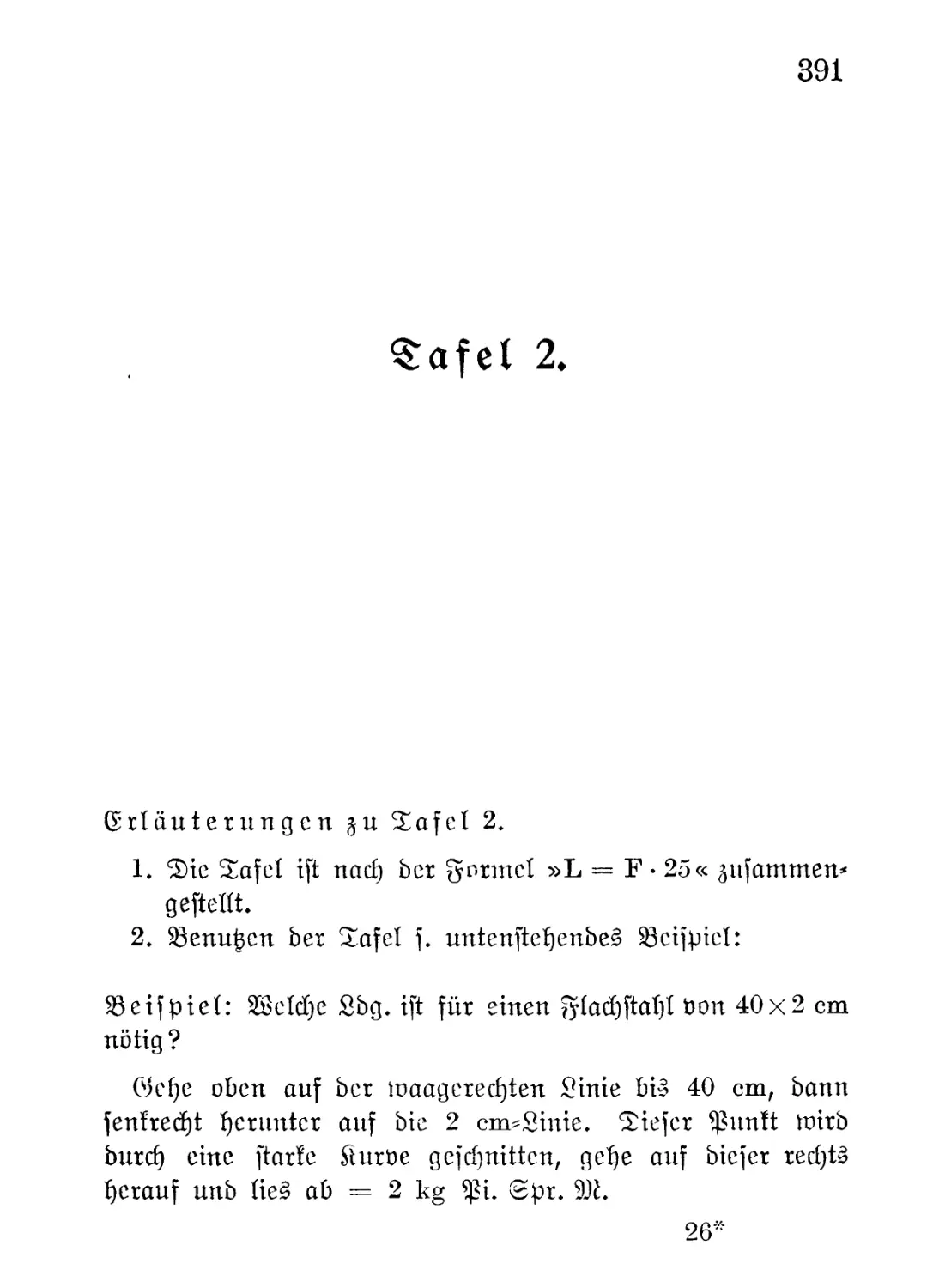

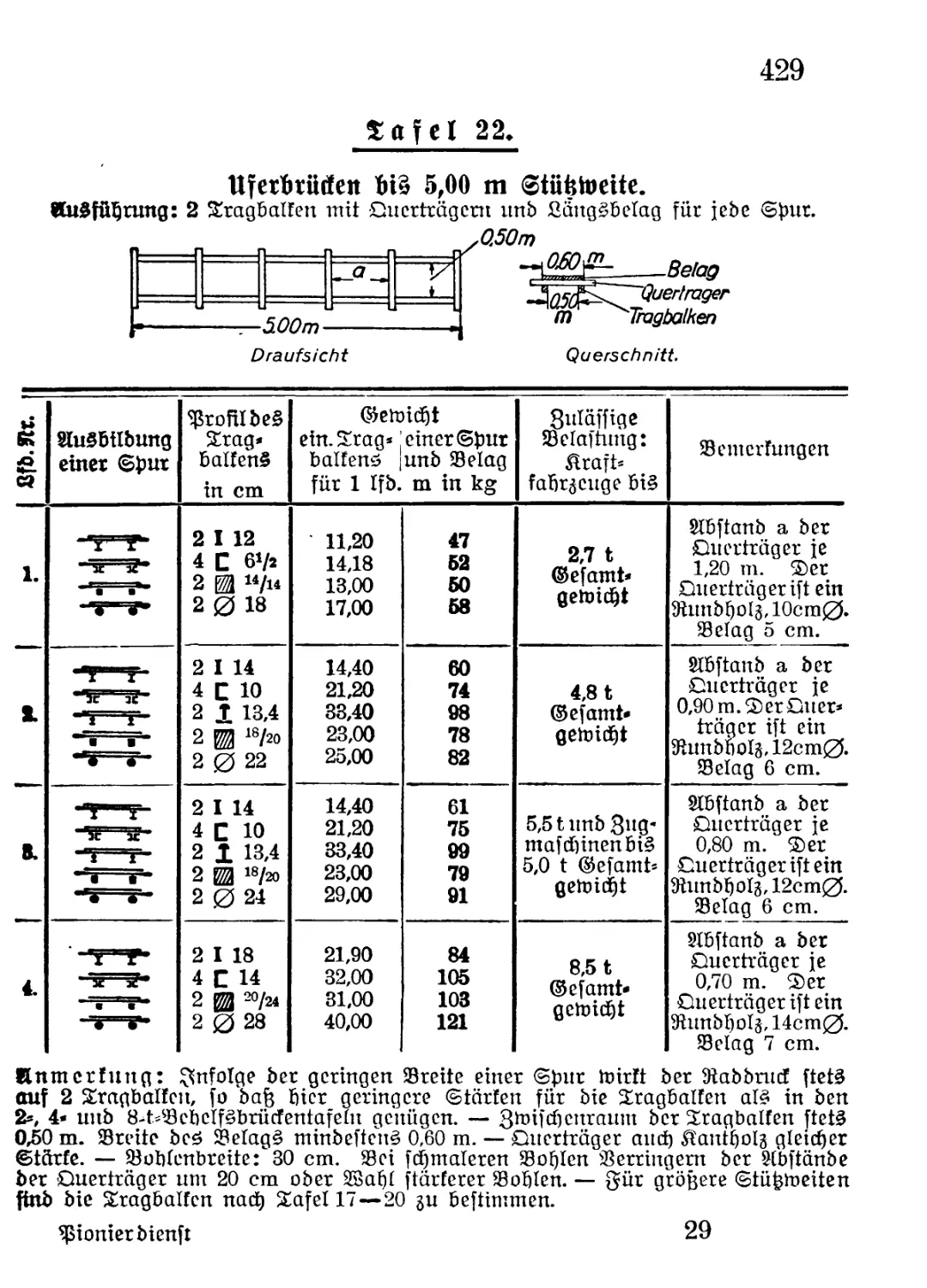

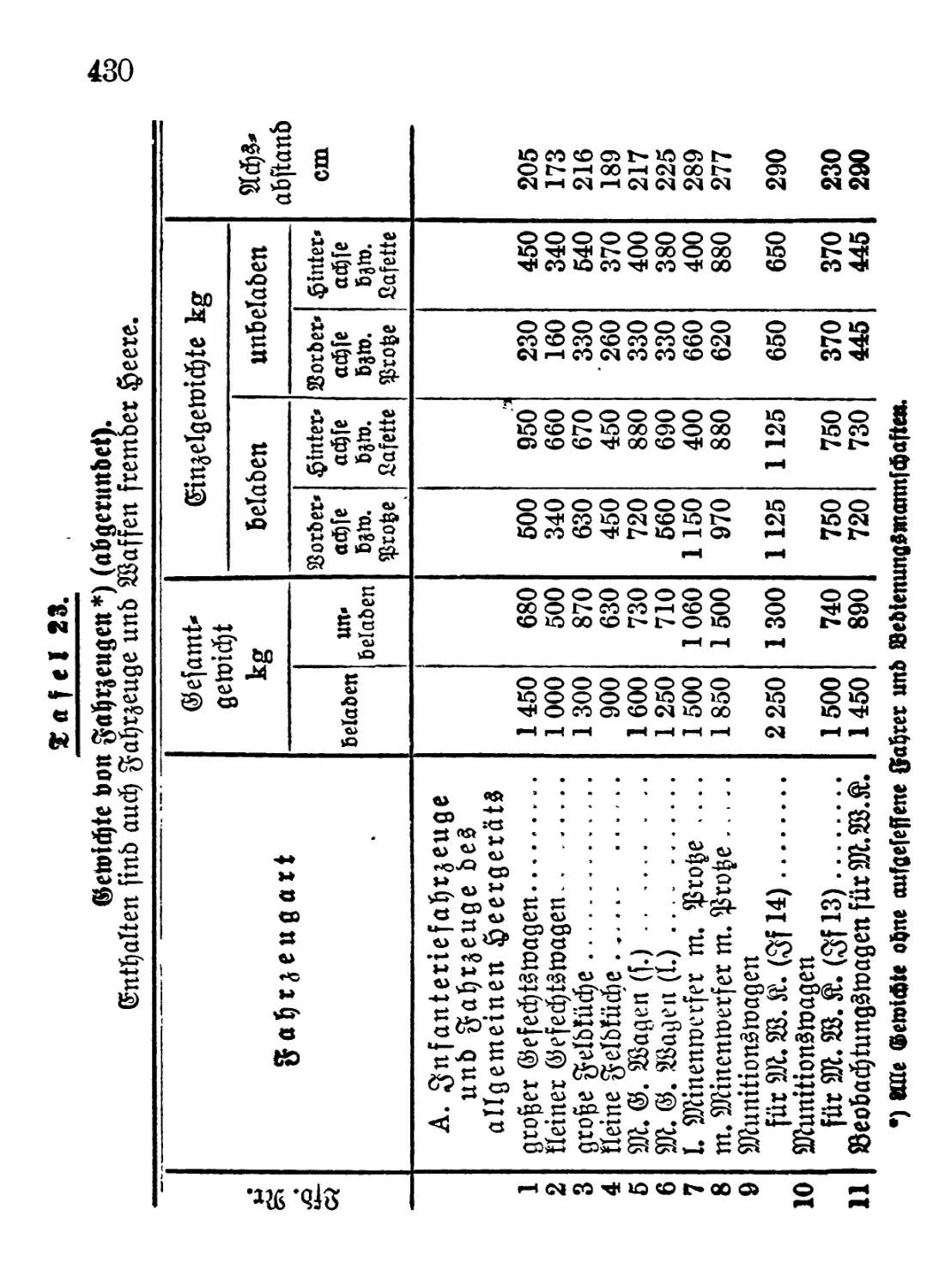

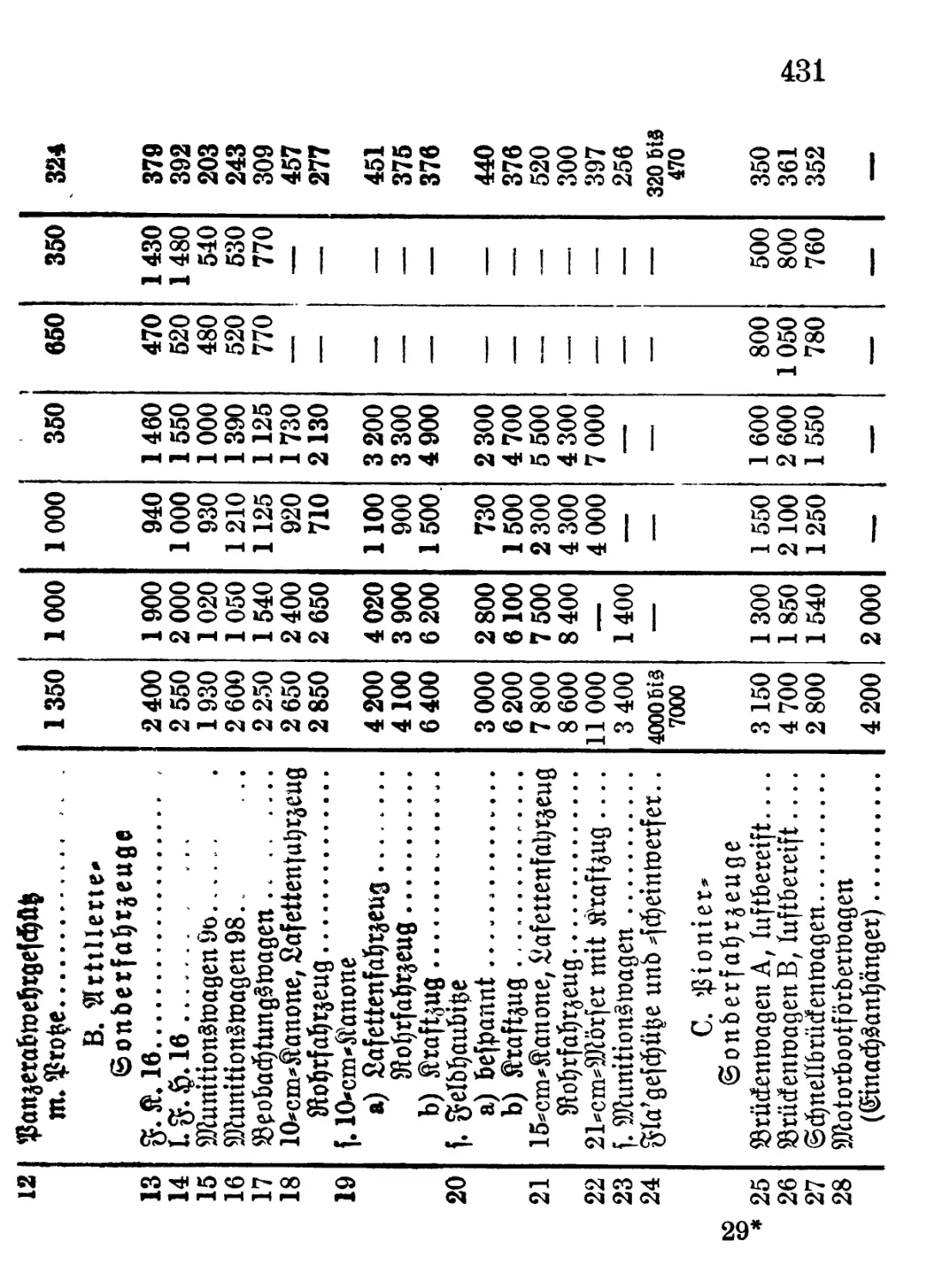

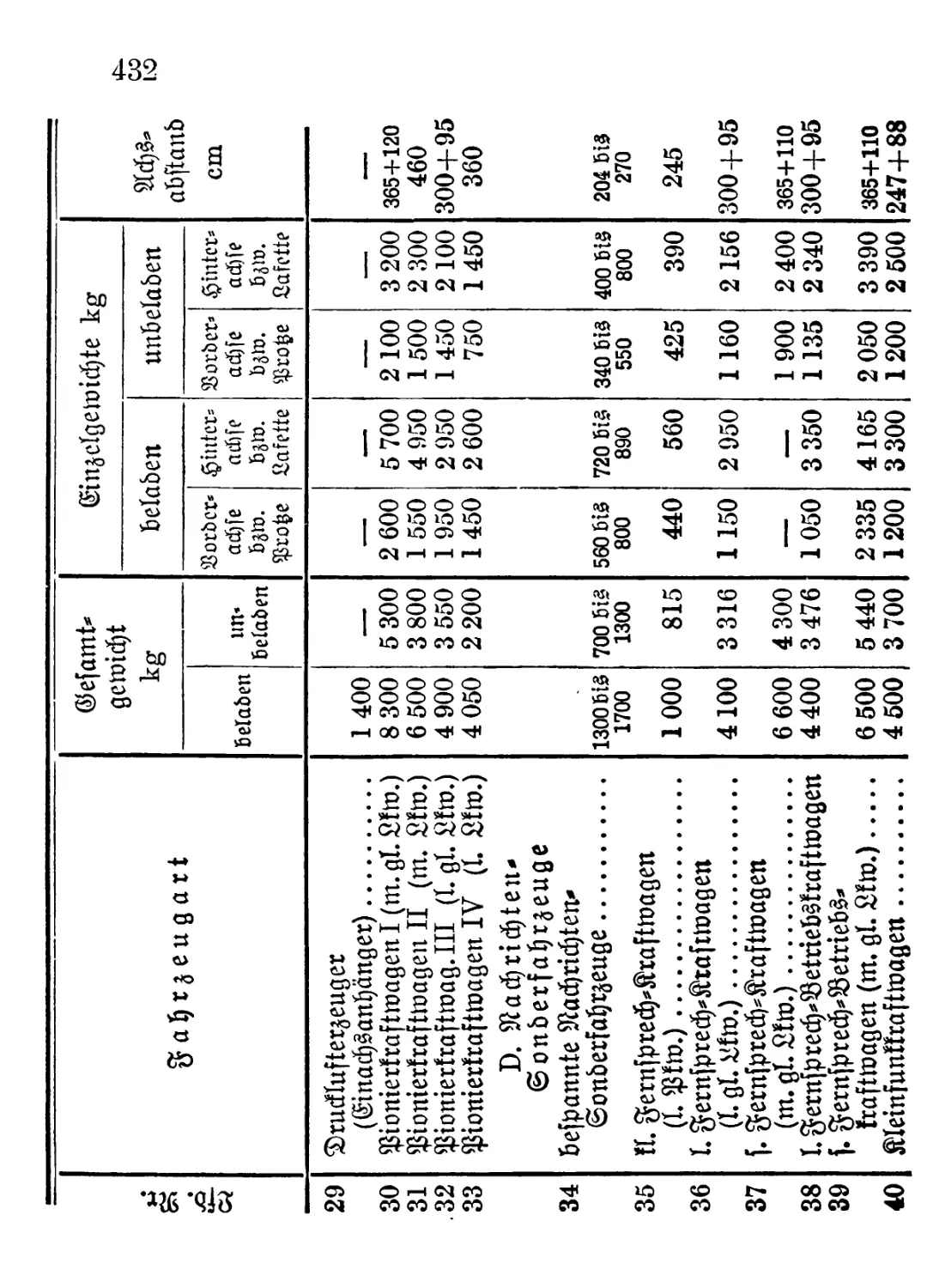

Cafe In 1—23 ..................................... 389-433

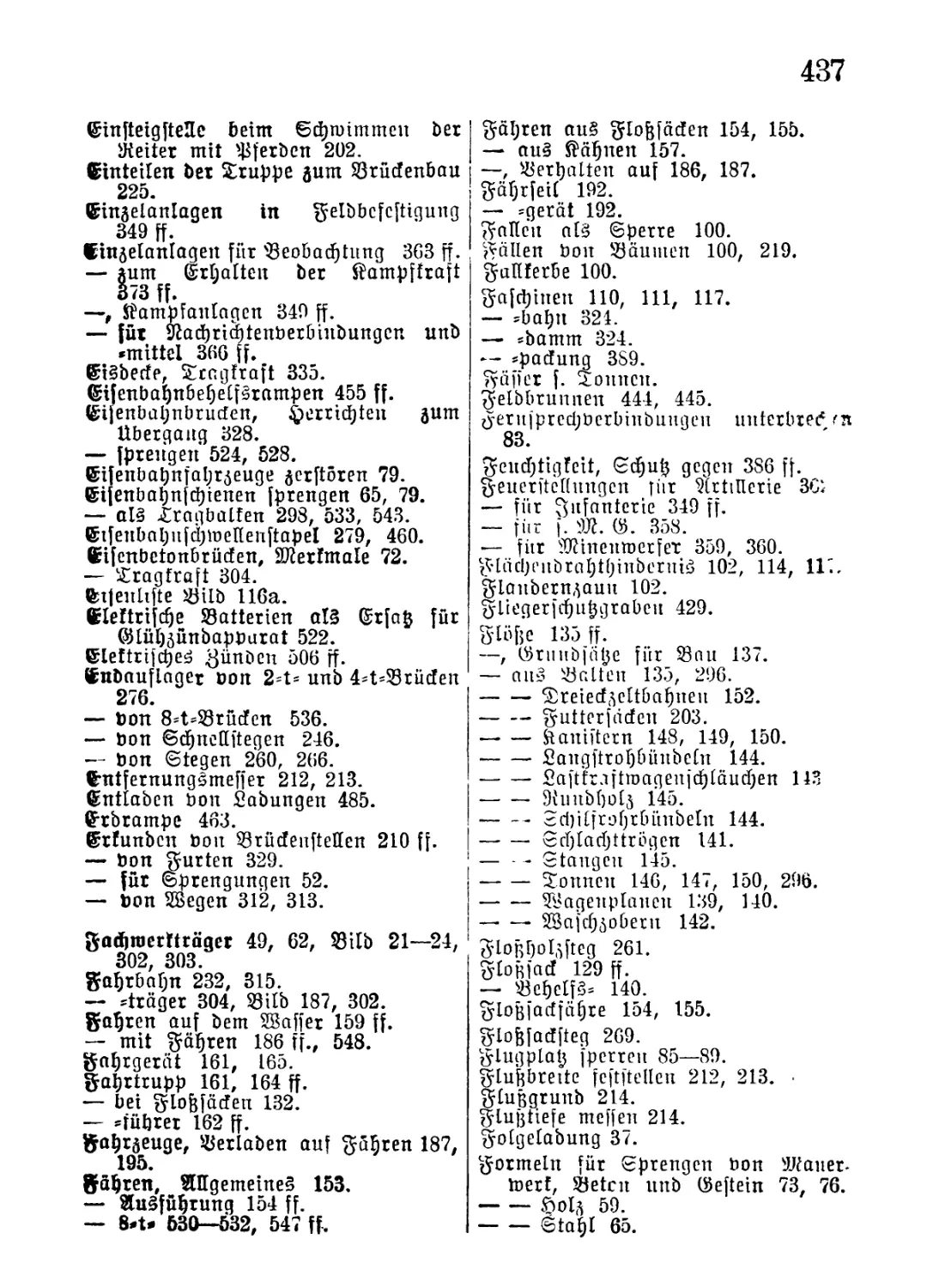

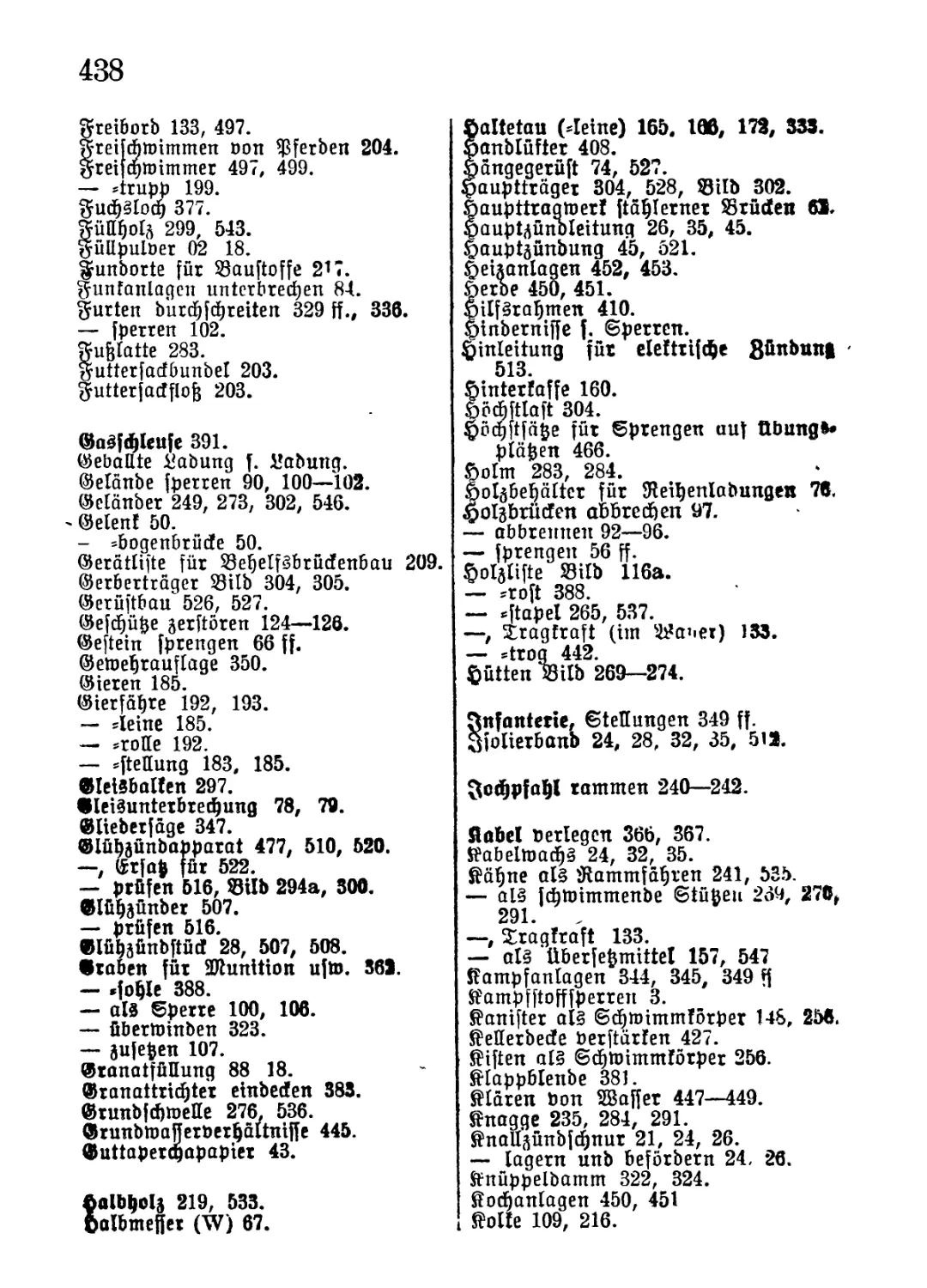

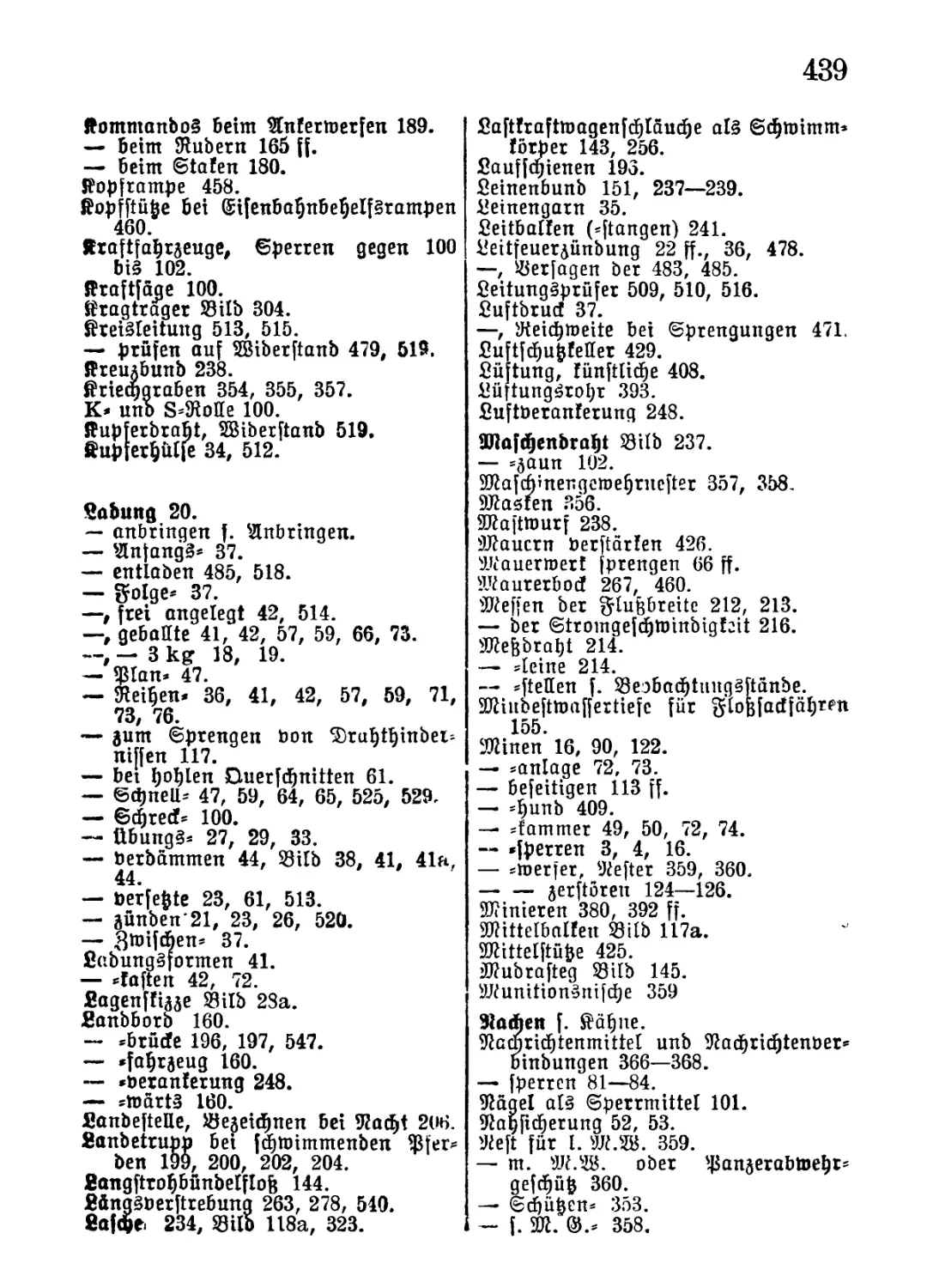

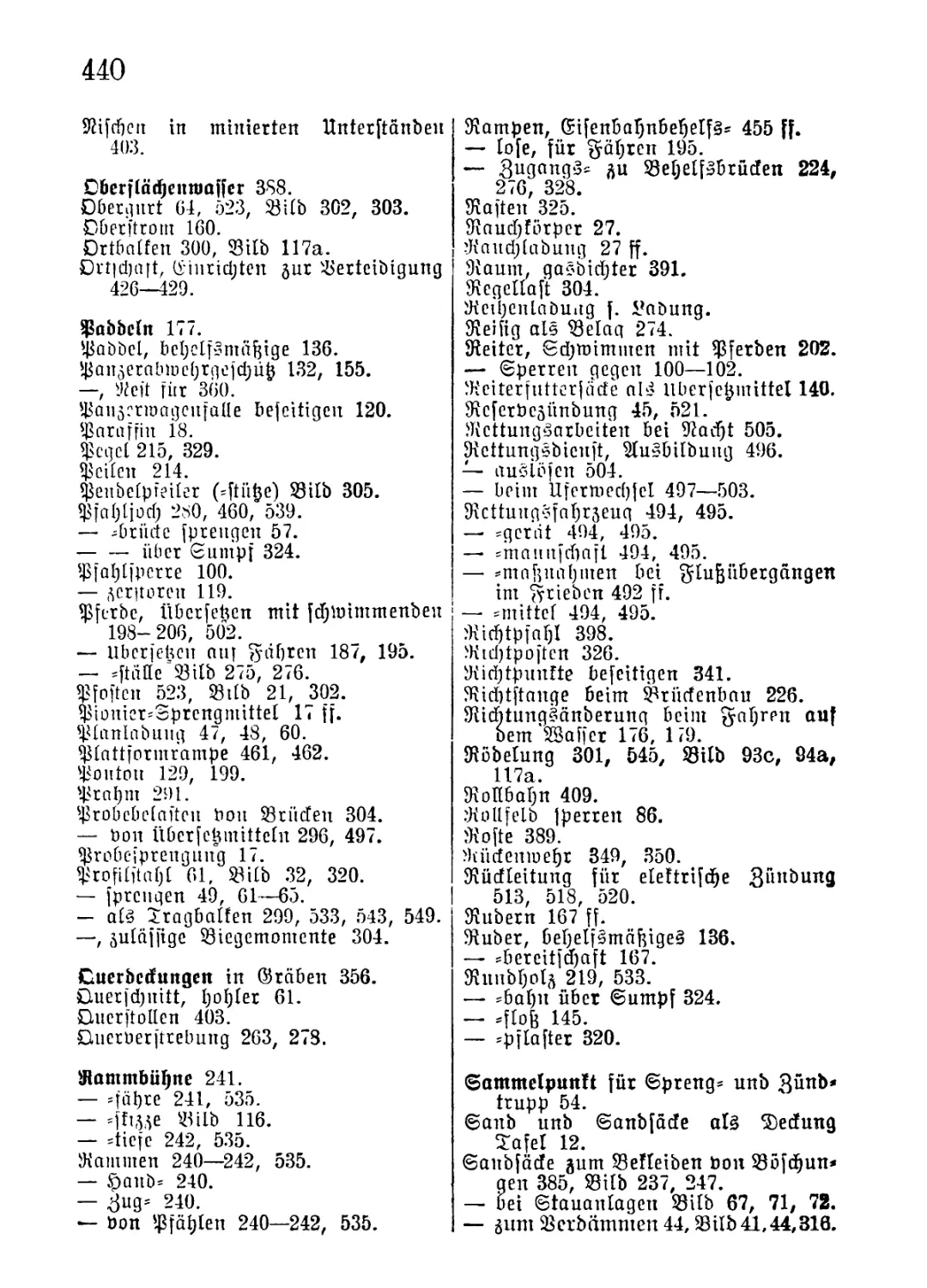

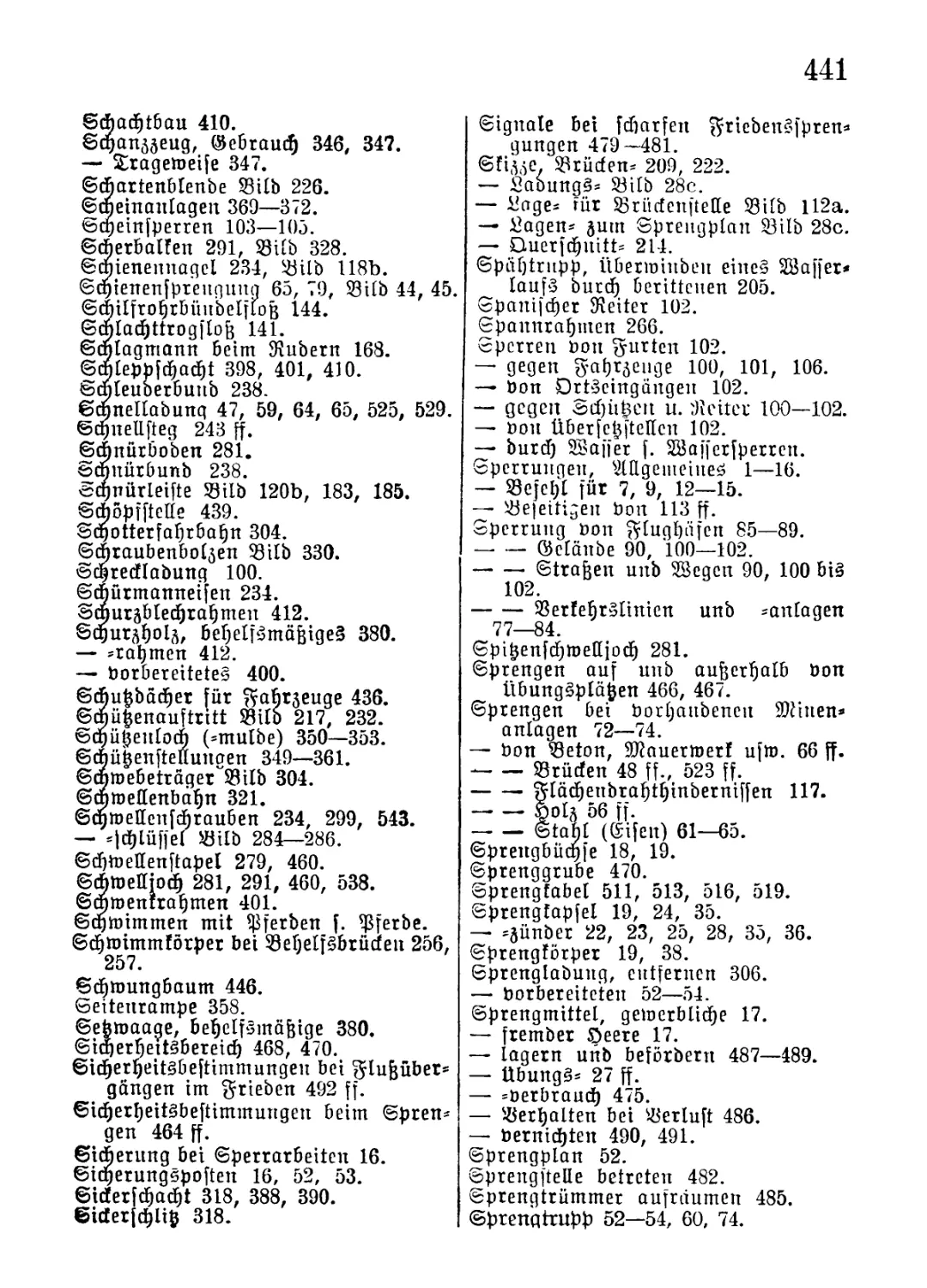

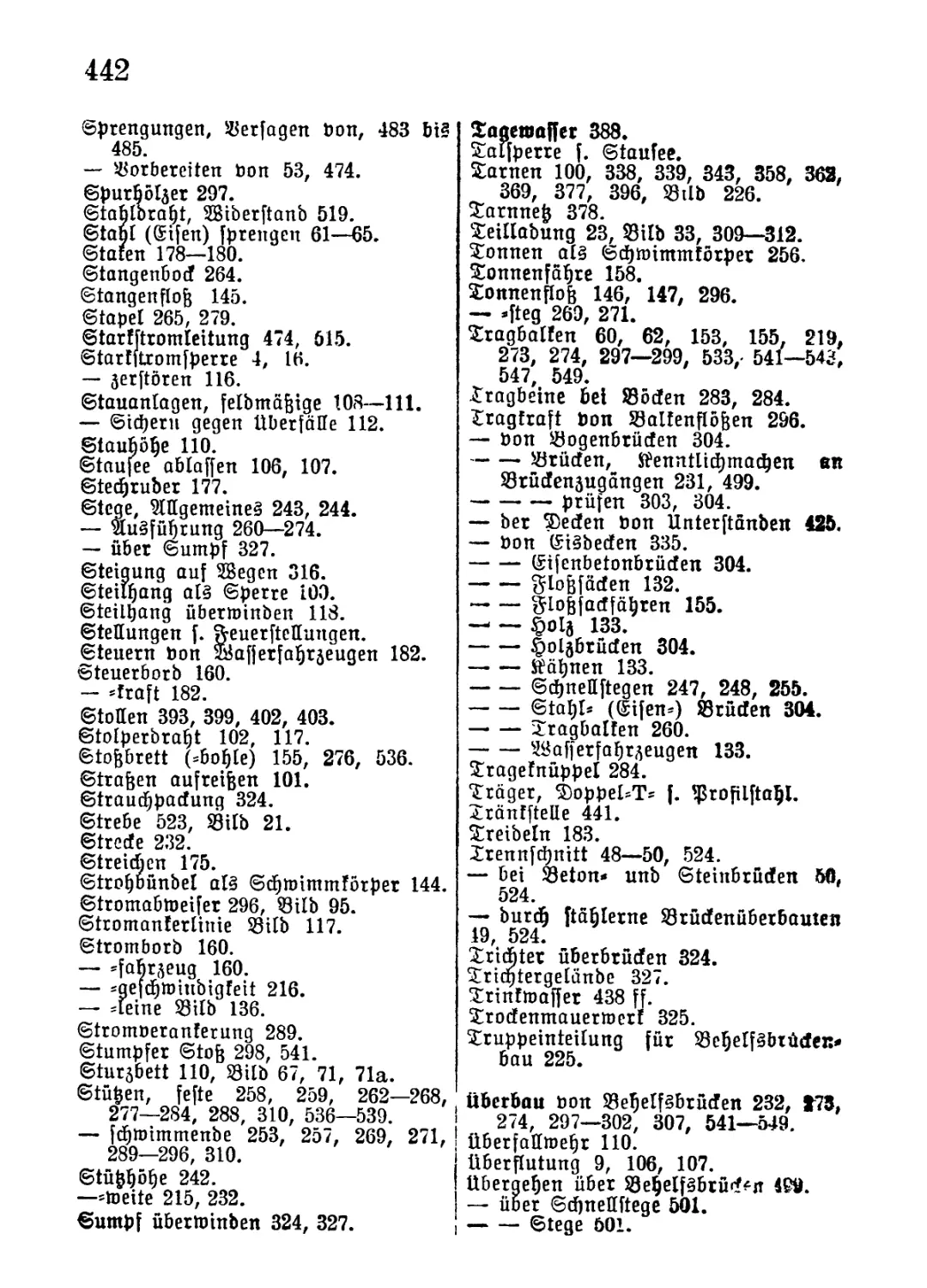

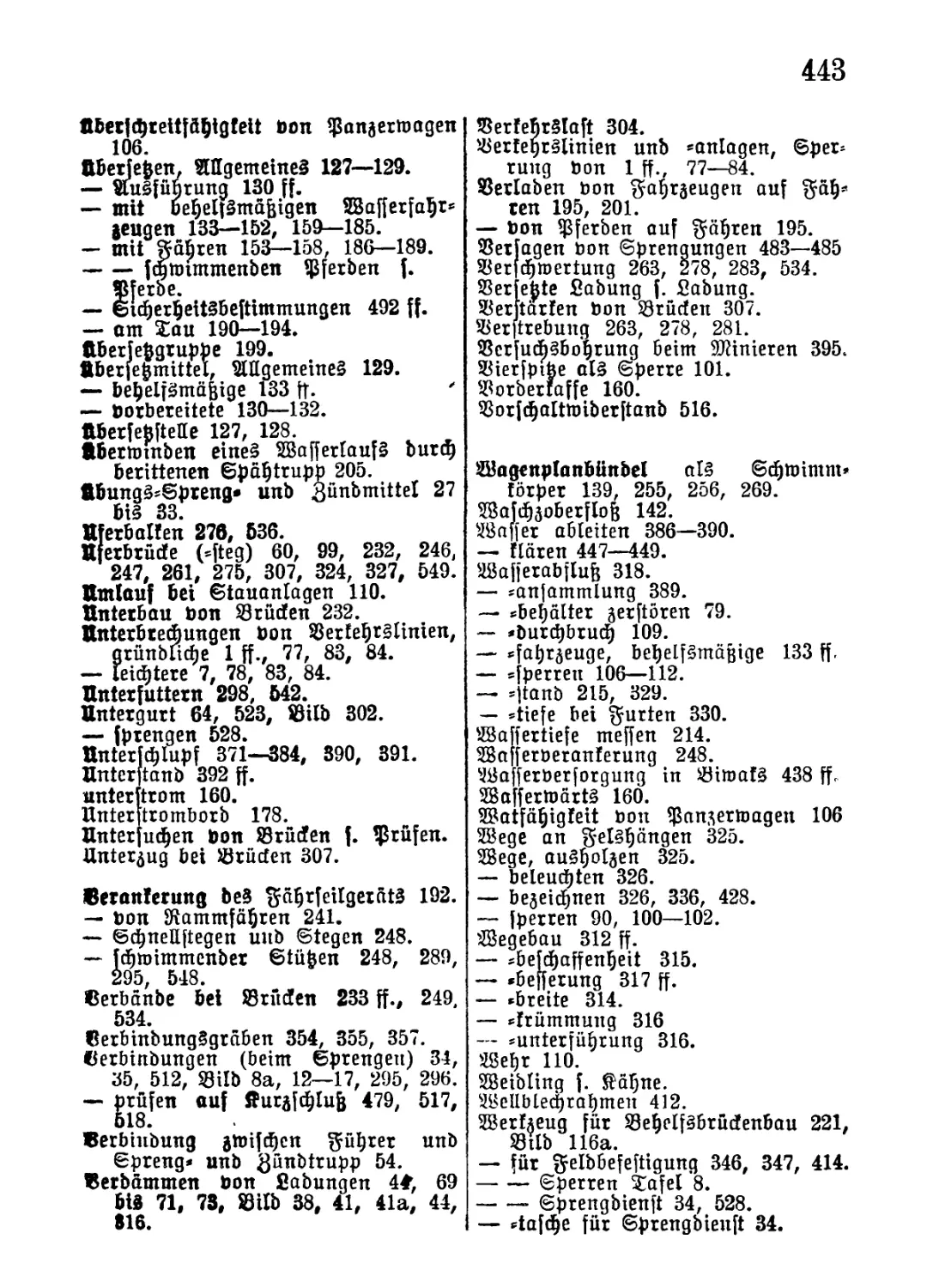

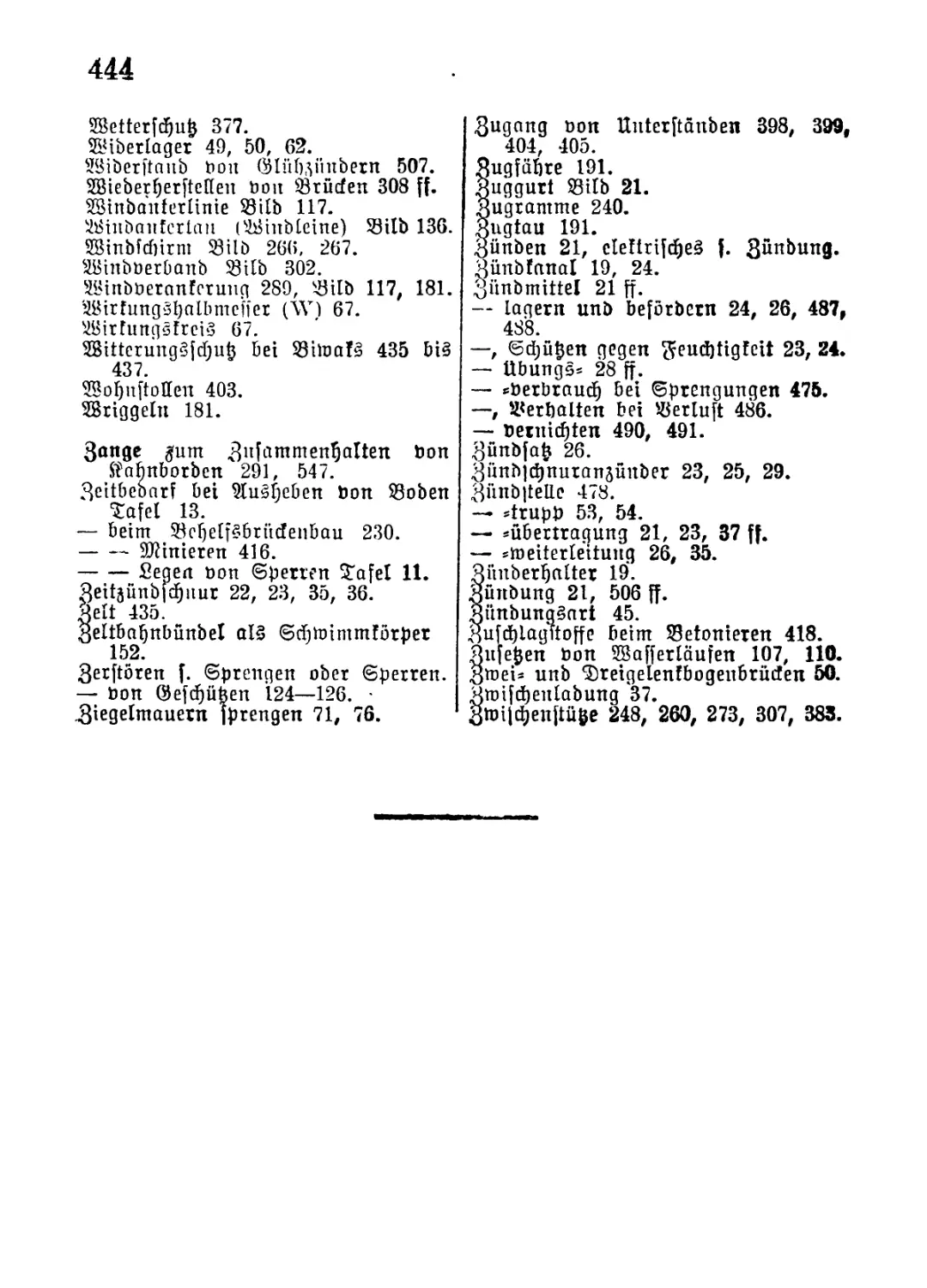

BHcbwofinevaetcpnid............................... 435—443

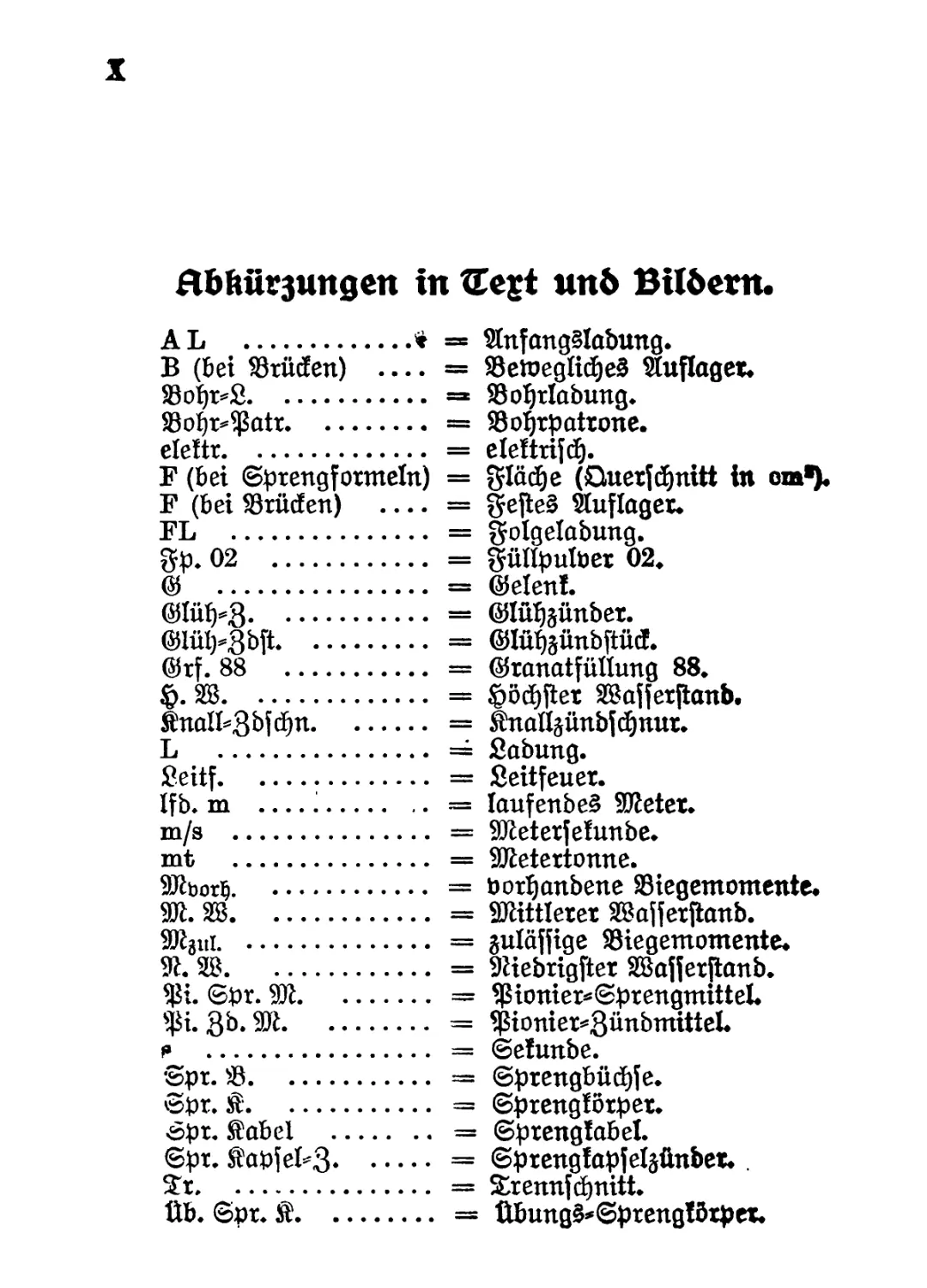

©

r“ r* <

Ö3(y)£§

i©

mt .......... = Sftetertonne.

9#bori). .... = fcotfyanbene SBiegemomente«

2ß..........= Mittlerer l®Mferjtanb.

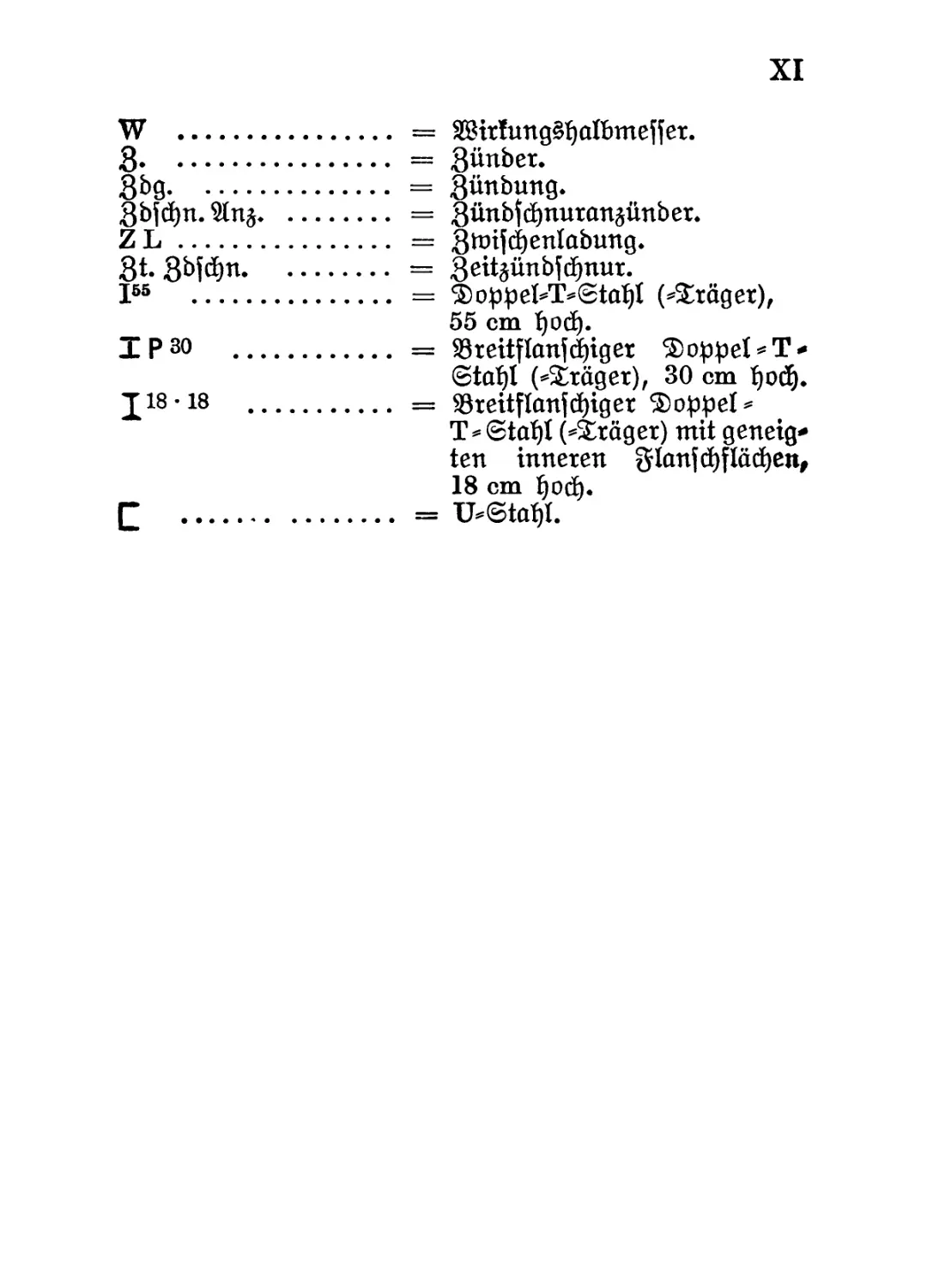

XI

W .................................. = Sföirlungäljalbmeffer.

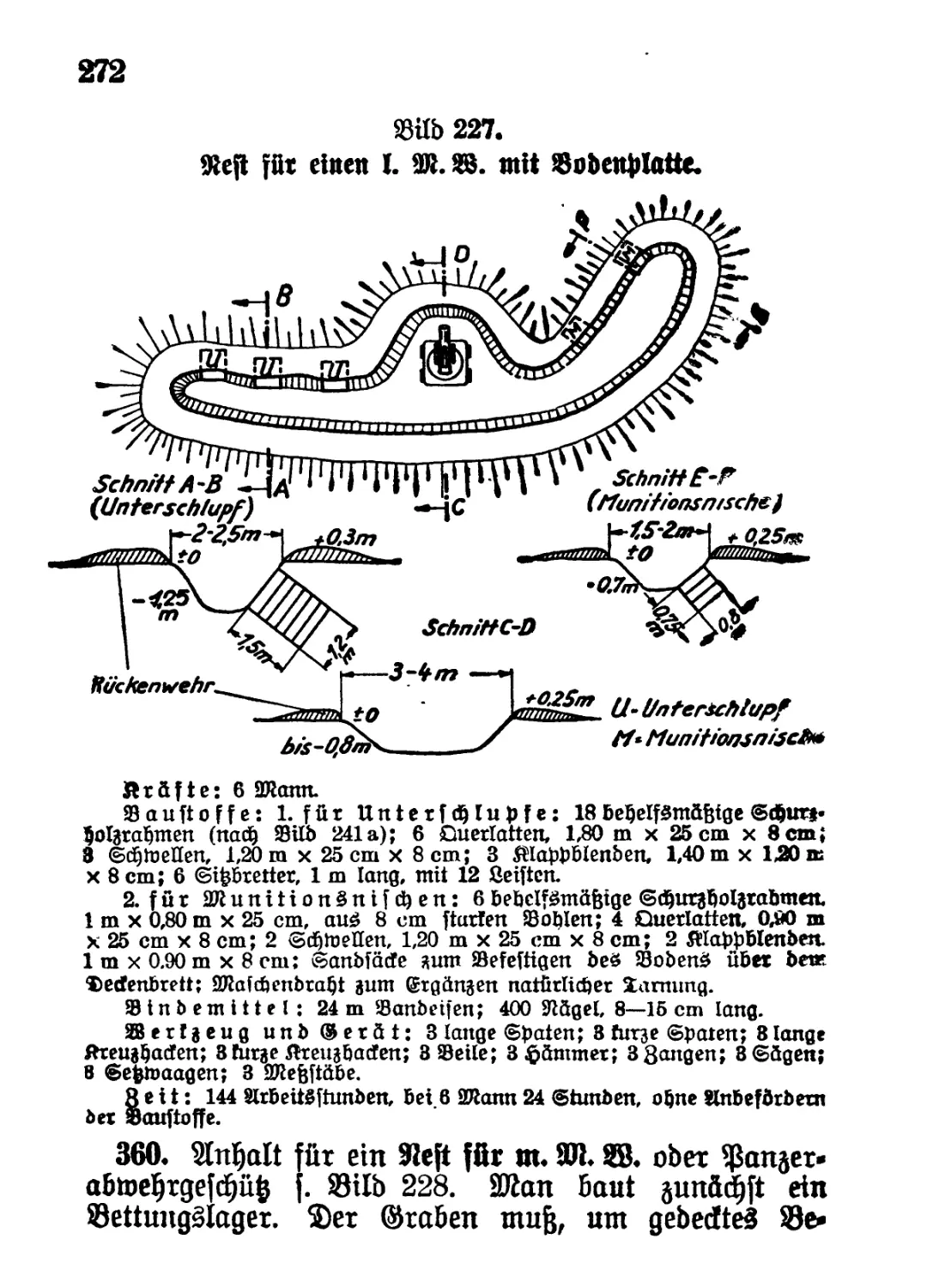

3................................... = 8ünber.

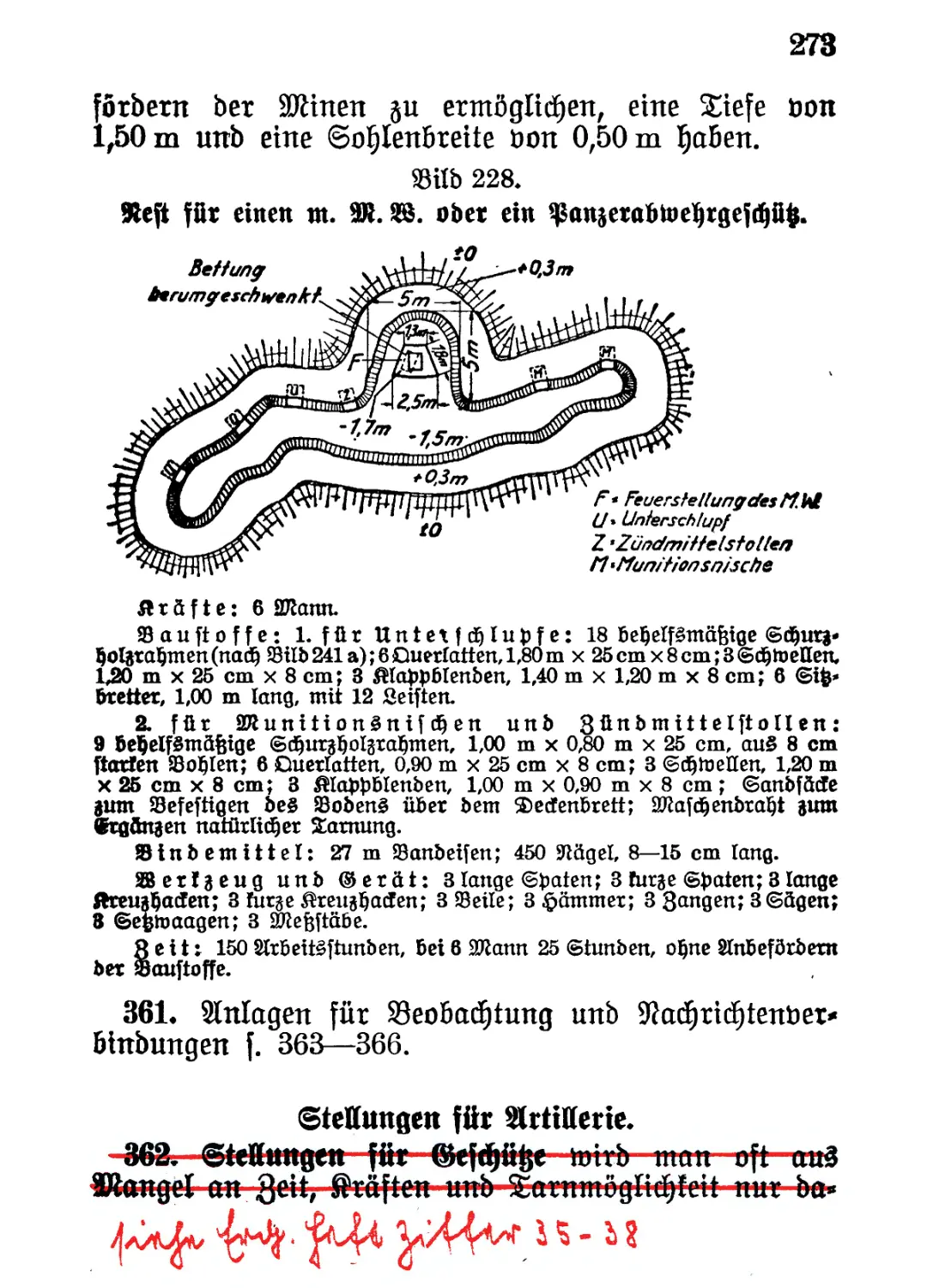

B&Ö................................. = Bünbung.

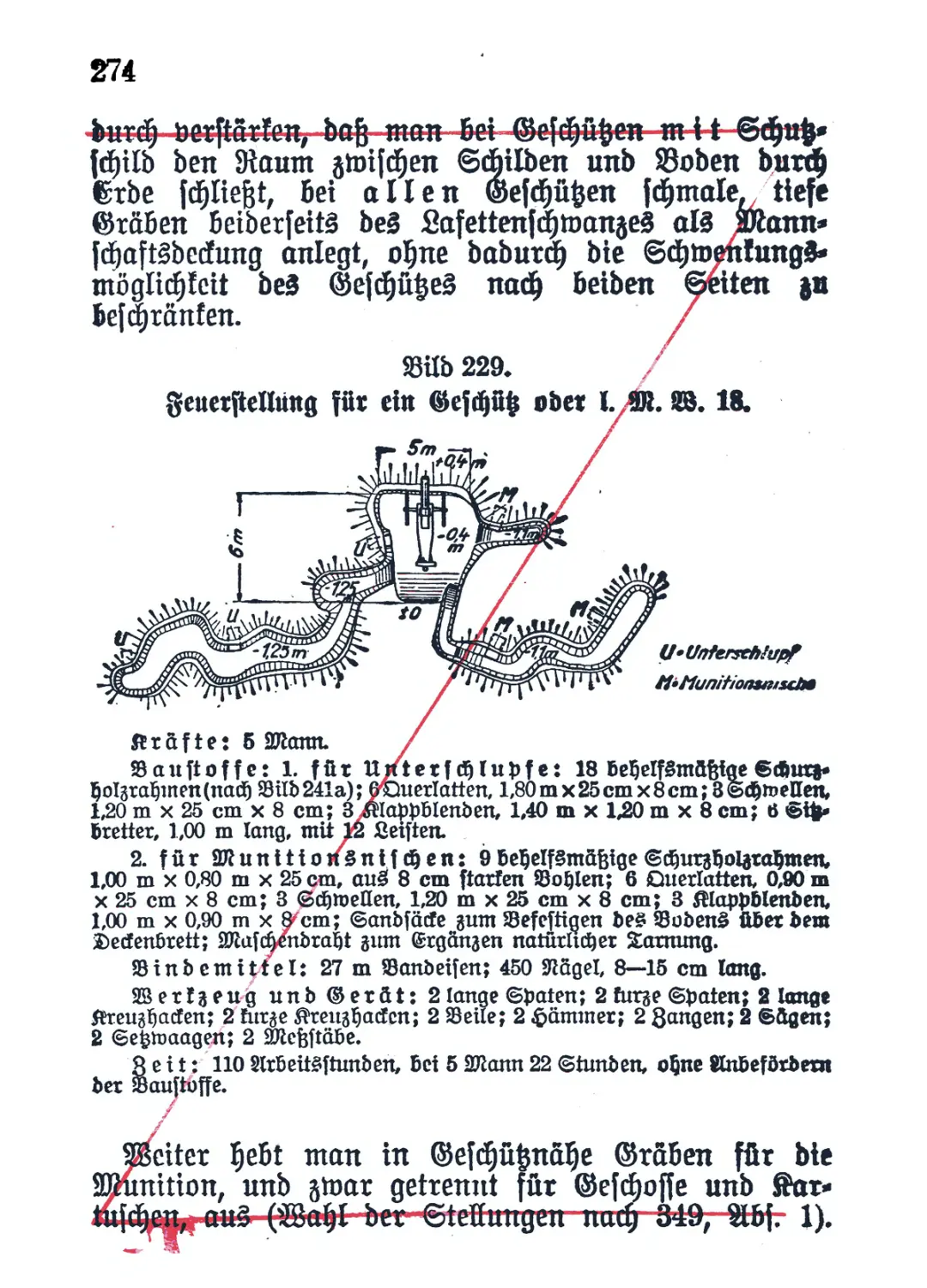

8bf(f)n.?lna...........= 3ünbfd)nuranaünber.

ZL.................................. = Btoifdjentabung.

8t BWn...............................= Beitaünbfdjnur.

I65 ................. = ^oppe^T^tatyl (Präger),

55 cm tjotf).

IP30 . = 53reitftanjd)iger doppel *T*

(Staljl (Präger), 30 cm Ijüd).

X18’18 ............................. = S8reitflanfd)iger doppel*

(Präger) mit geneig*

ten inneren glanfdjflädjen,

18 cm ljod).

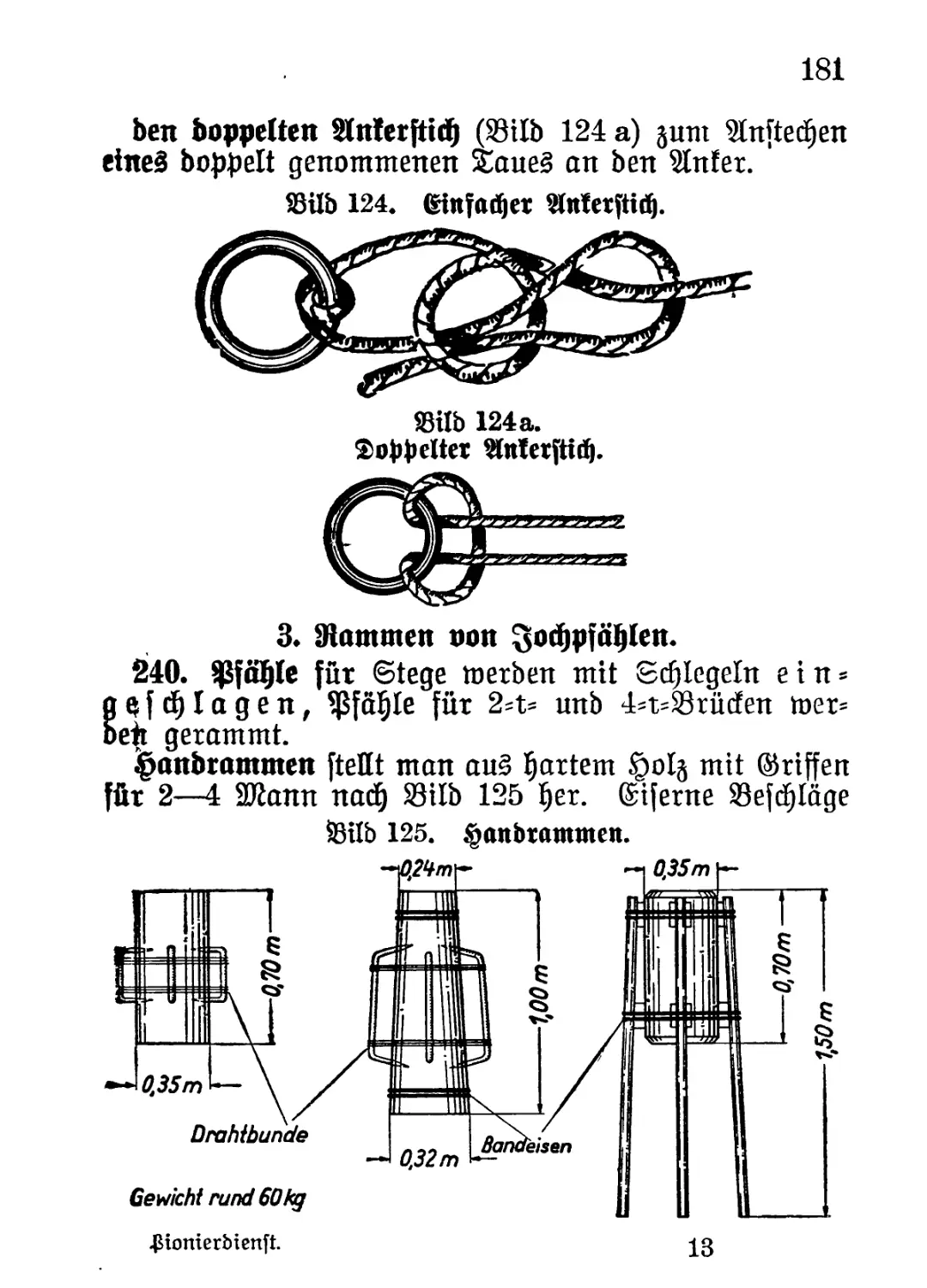

c ................................. =

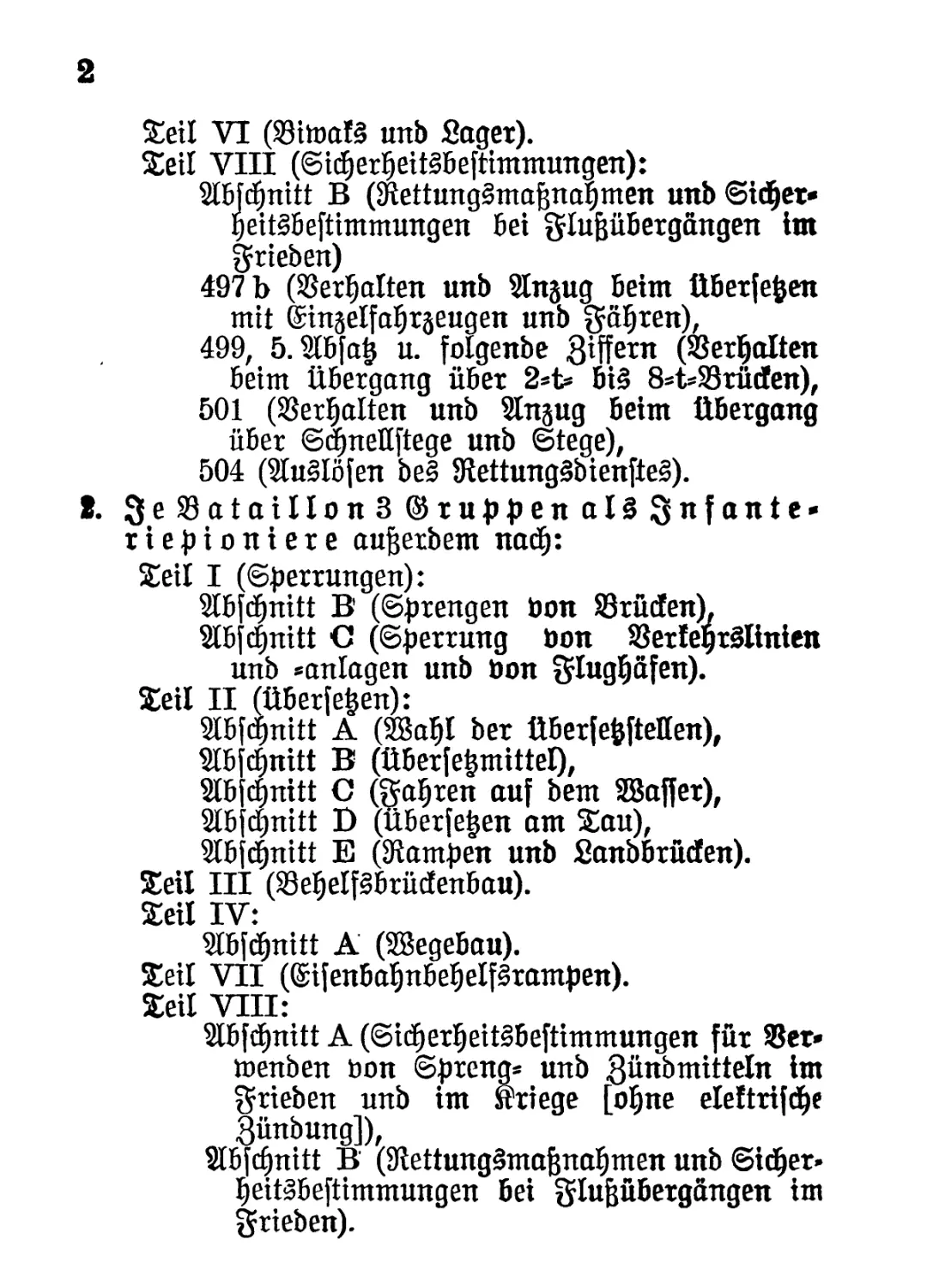

Dorbemerftung.

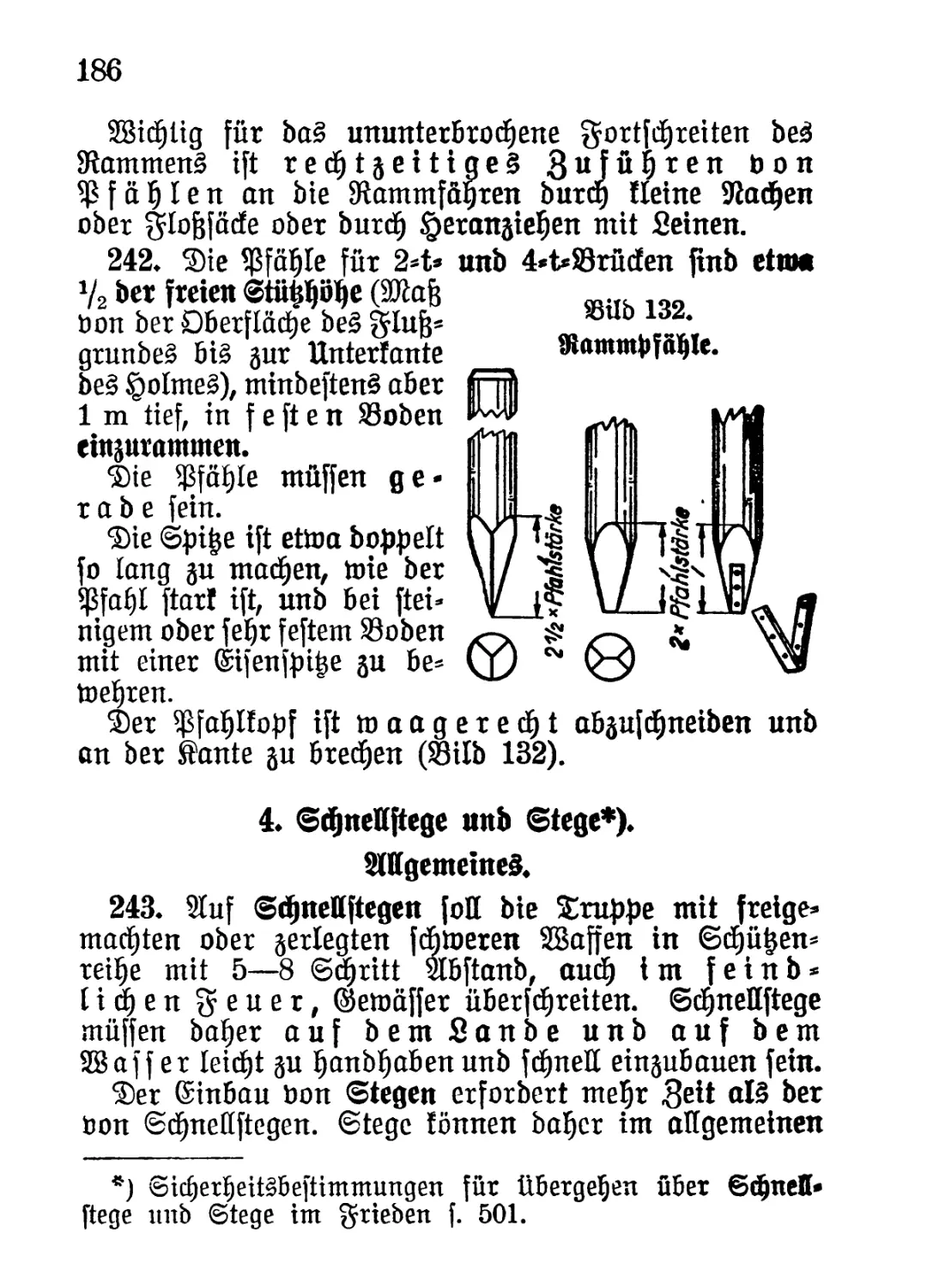

I. Die SSorfdjrift umfaßt ben ^ßionietbienß aller

tBaffen.

II. 63 finb au33itbilben*):

a) gnfanterie:

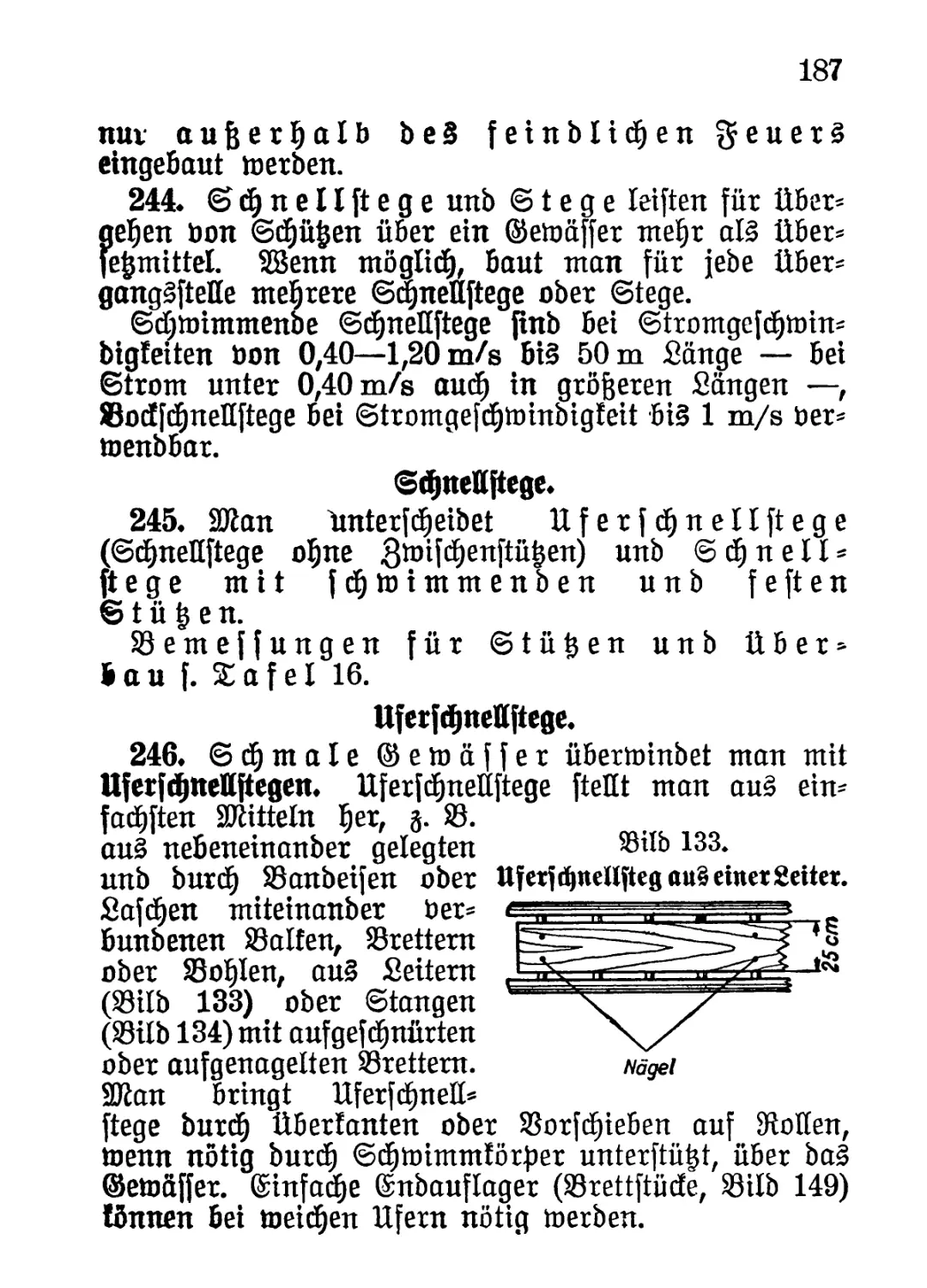

1. 211 le nadj:

Seil I (Sperrungen):

2lbfcßnitt D (Sperrung bon Straßen, Jßegen

unb Selänbe otjne $ionier»Sprengmittel),

2lbfcßnitt E (Sdjeinfperren),

2Ibfcf)nitt G (23efeitigen bon Sperrungen).

Teil II (Überfeinen):

162 u. 163 (2? er galten mäßrenb be§ über»

feijen§ im ©injelfaßrjeug),

186 u. 187 (SSertjalten ioägrenb be3 Uber»

feßen3 mit gäljren).

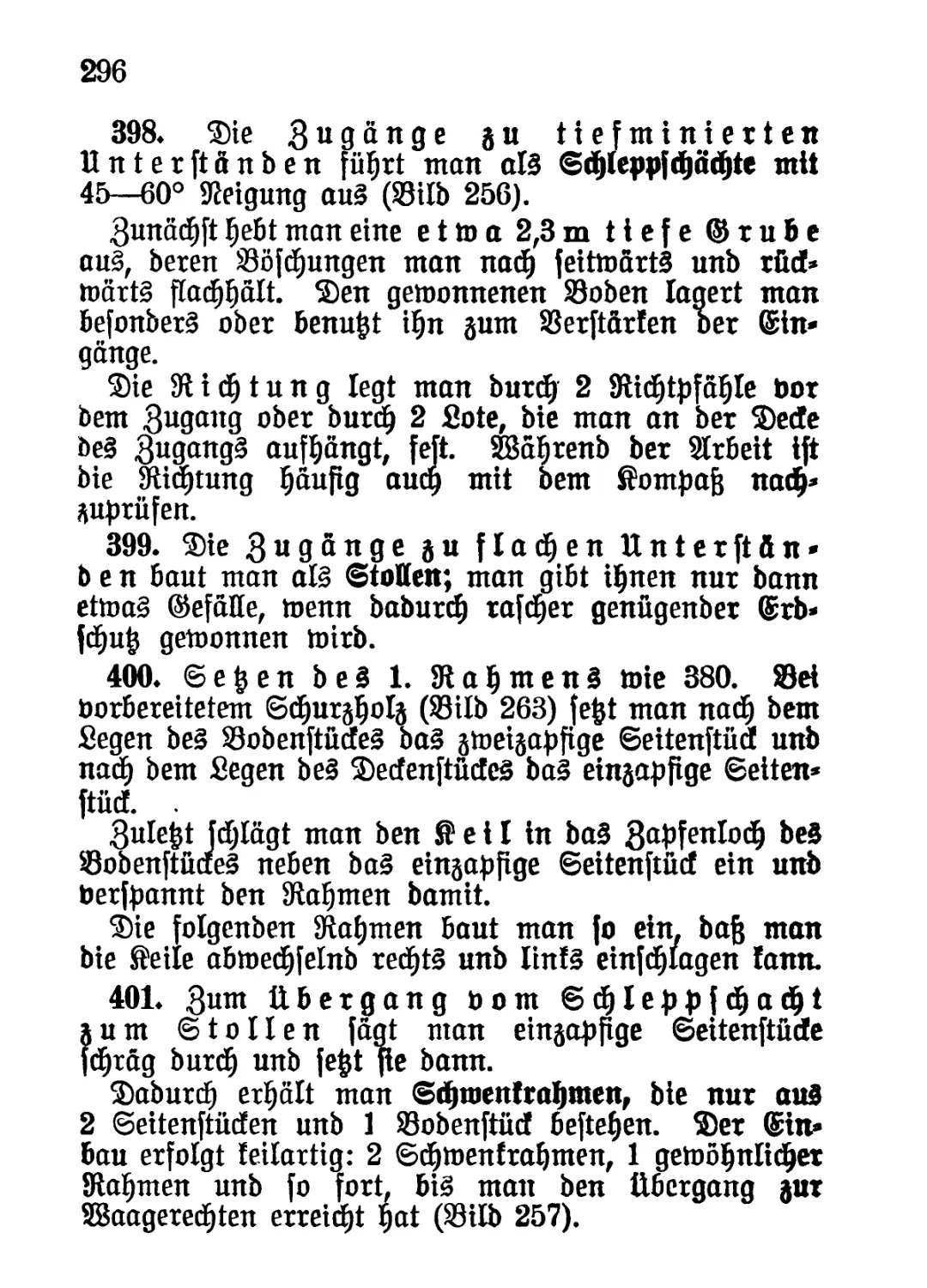

Teil IV:

2lbfdjnitt A 312—317 (®rtunben bon SBegen),

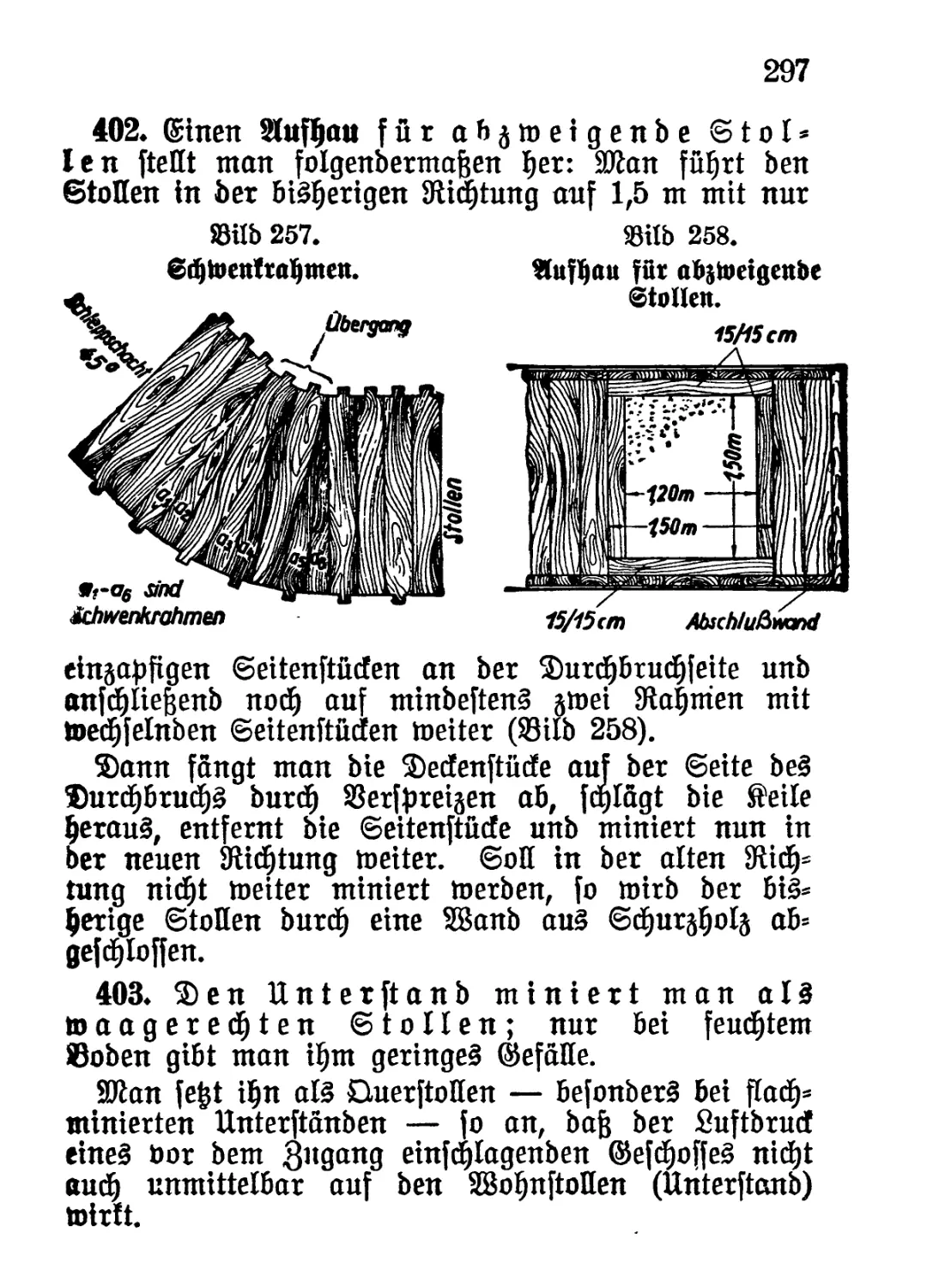

2lbfd)nitt B 327 a (liberiüinben bon Sumpf»

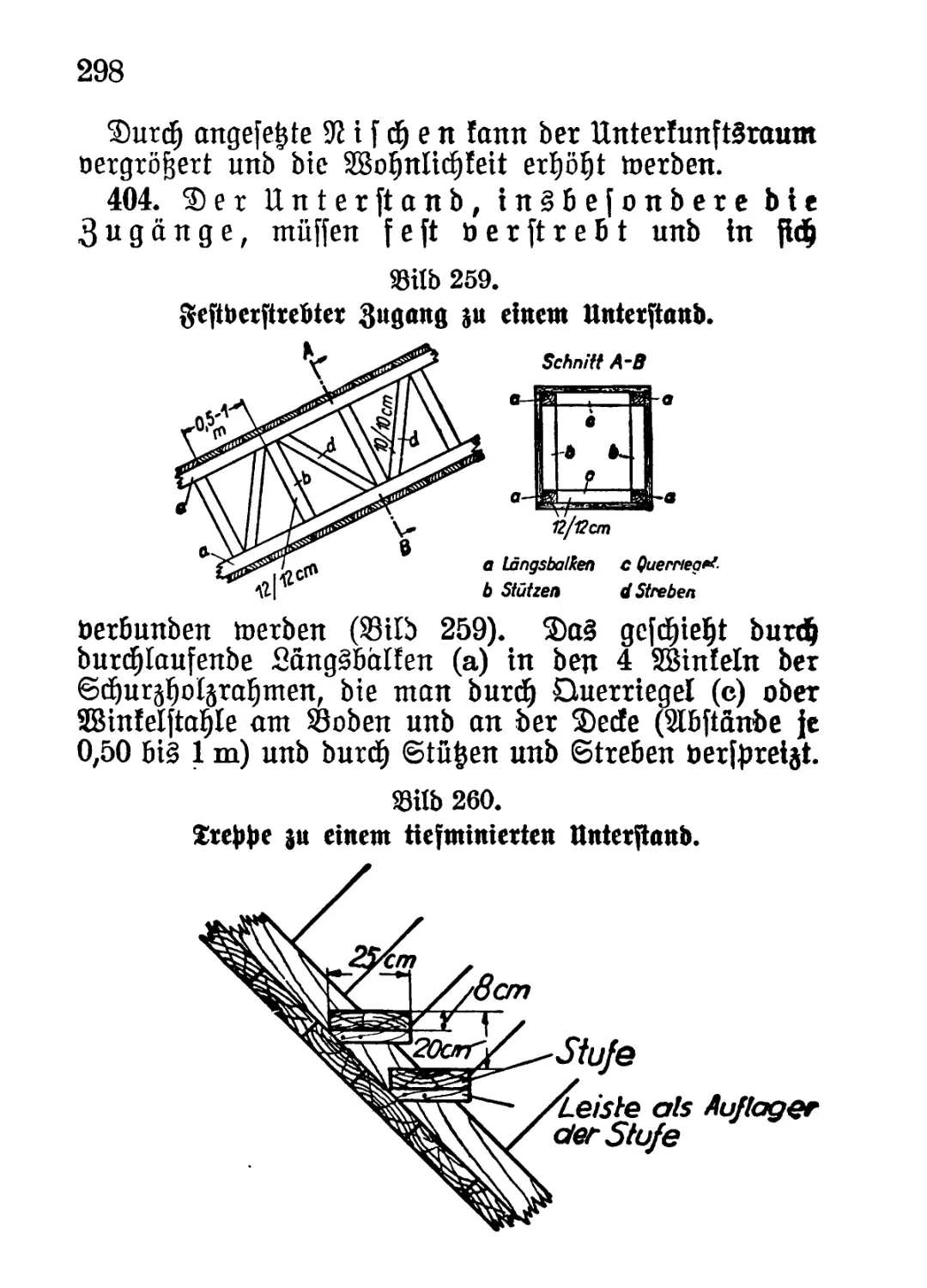

unb Tridjtergelänbe burd) Sdjüßen),

2lbf$nitt D (Durdjfcßreiten bon gurten),

2lbf<f>nitt E (überfdjreiten bon ©iSbeden).

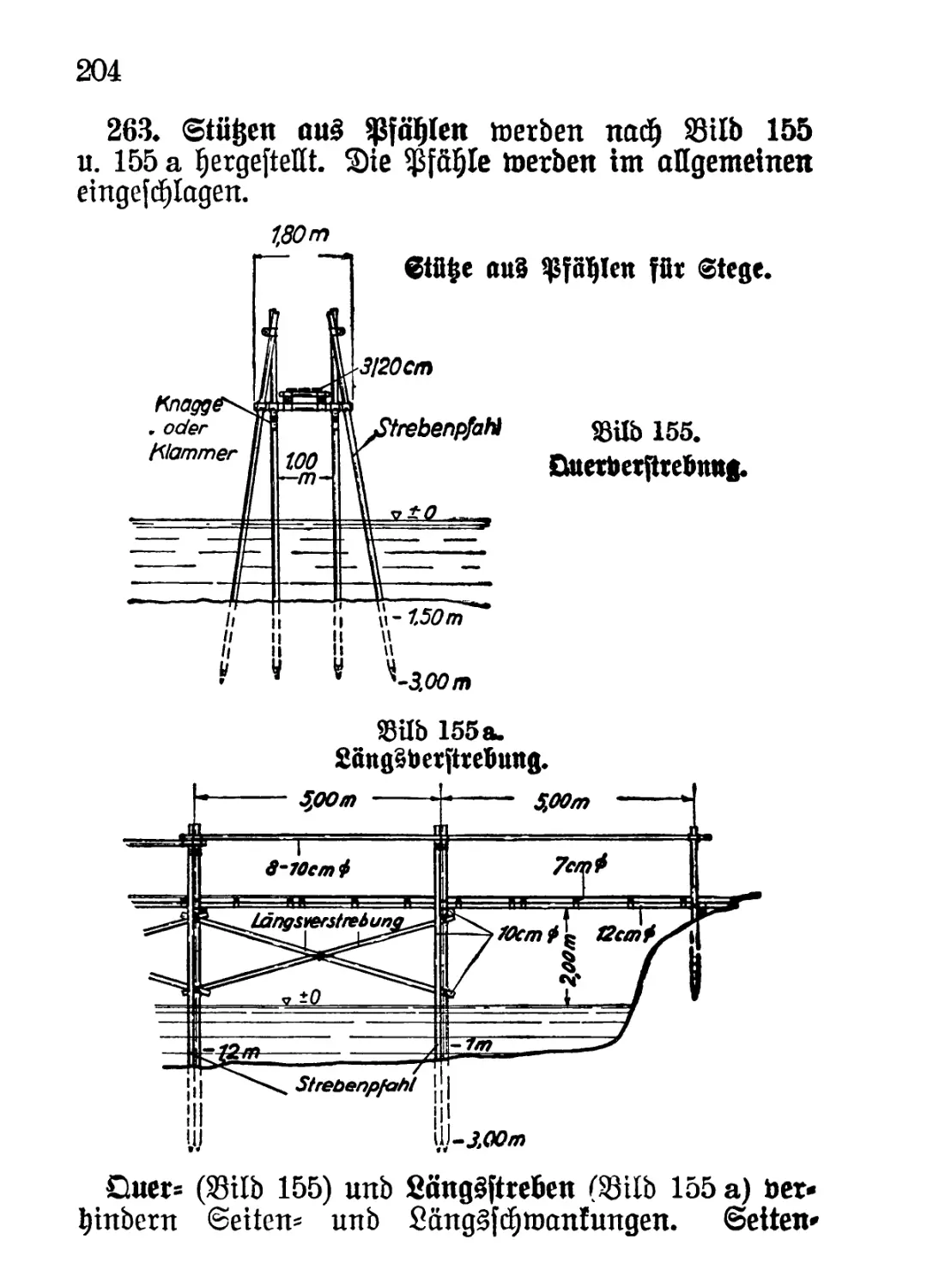

Teil V (gelbbefeftigung):

2lbf(f)nitt A (Srunbfäße),

2lbfdjnitt B (Scßan^euggebraudß),

2lbfd)nitt C (Sinjelanlagen)

349—361 (Stellungen für Infanterie),

369—391 (Scheinanlagen, Unterfcßlupfe, 29e»

lleiben bon 23öfd;ungen, Sdjuß gegen geucß»

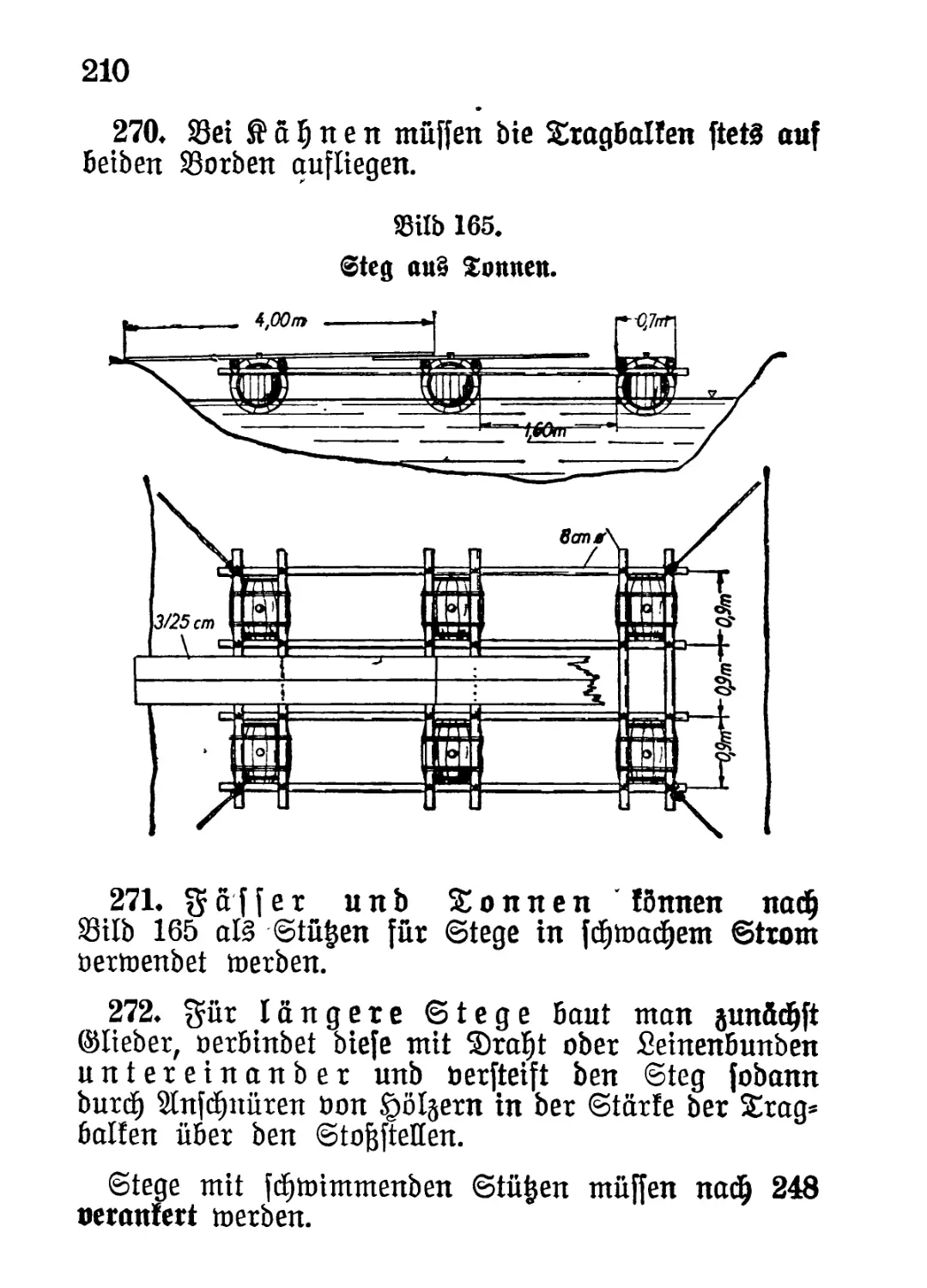

tigteit unb Sa§),

2lbftf)nitt D (Sinricßten bon örtfcljaften jur

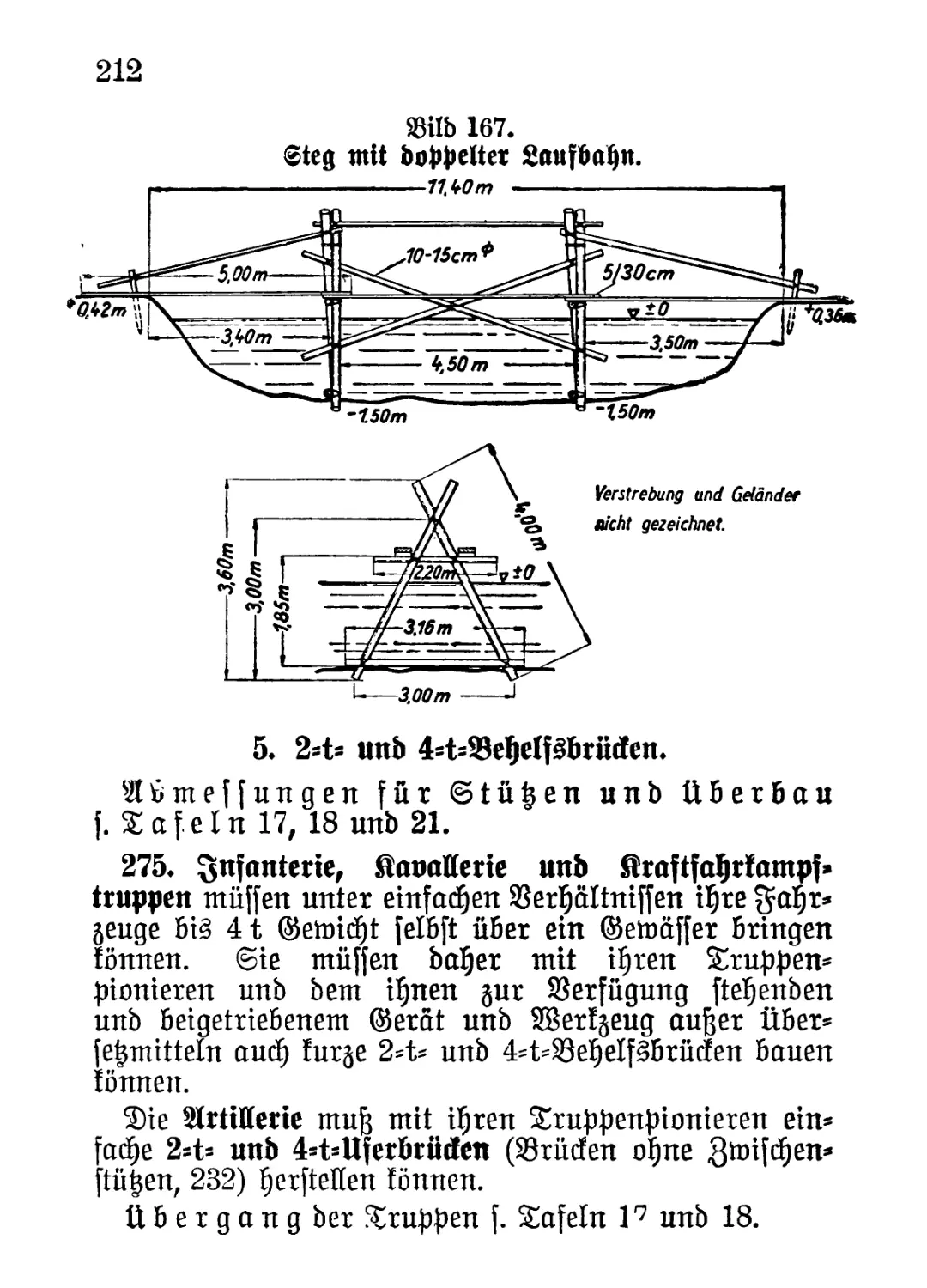

SJerteibigung).

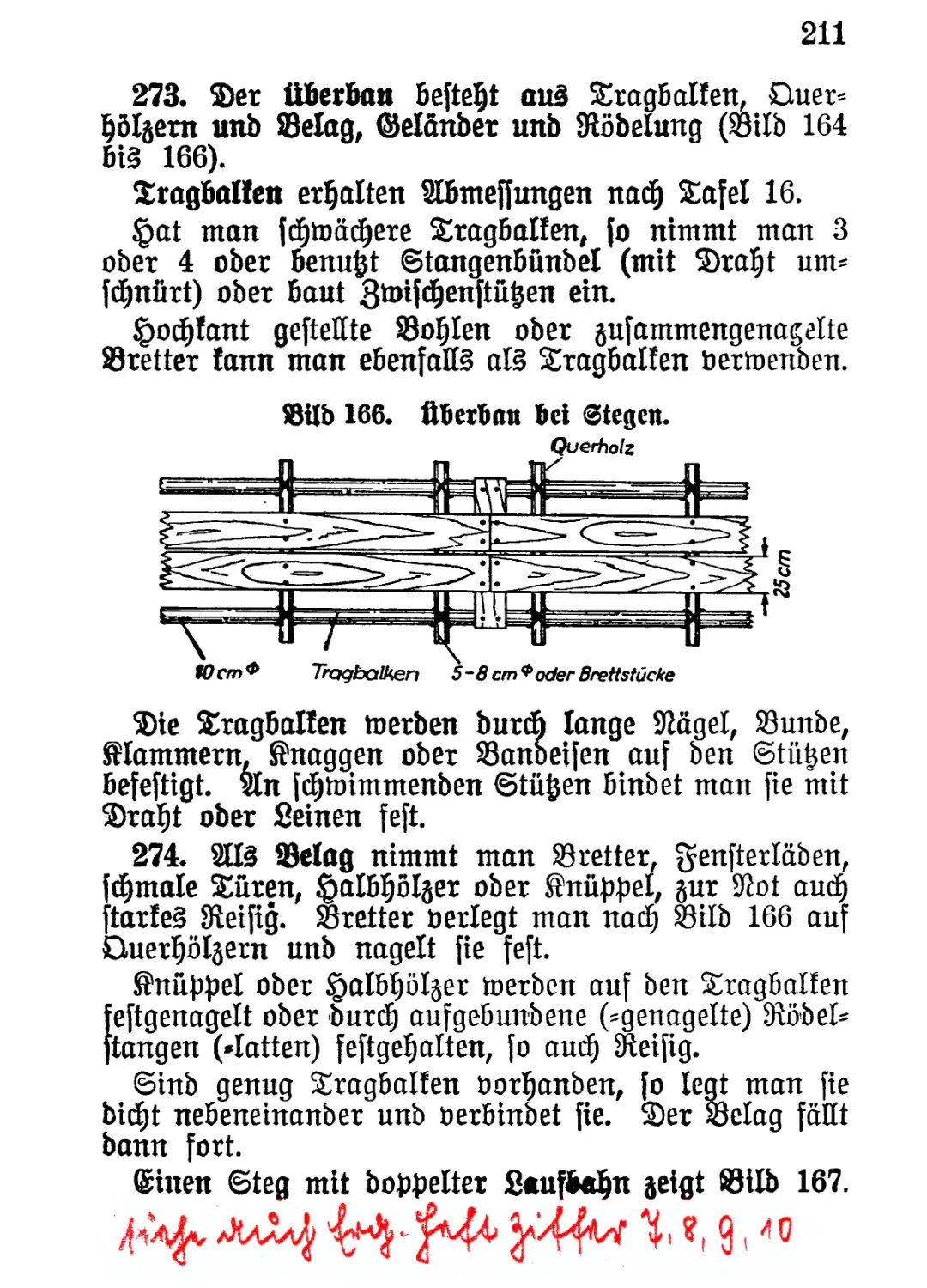

*) ®er ®rab ber 9Iu3bilbung ift in ben ^ugbilbung^üorfdjriften ber

eingelnen SSaffen ($eft 1) feftgetegt.

2

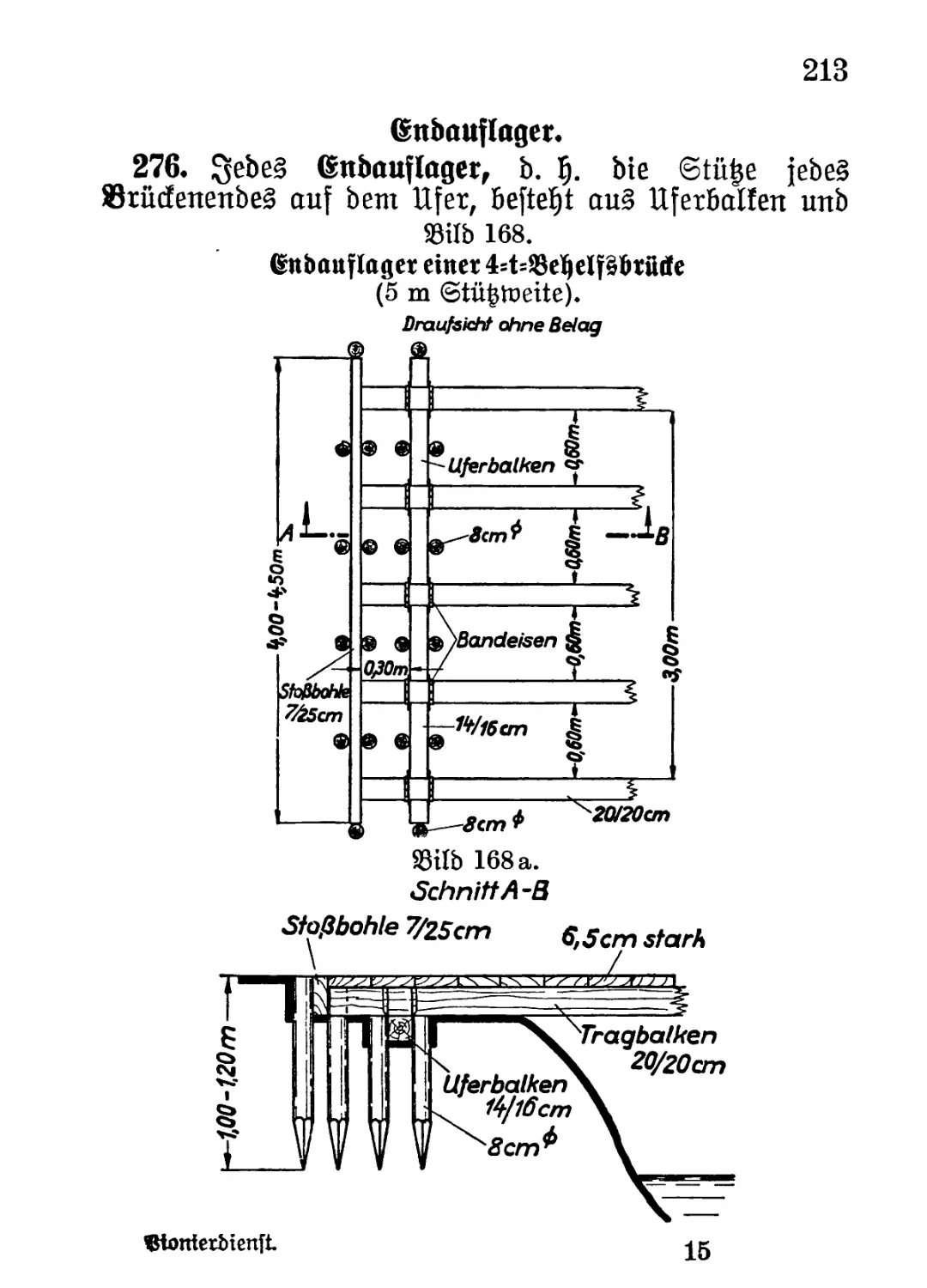

Seil VI (©imat§ unb Sager).

Seil VIII (SidjerljeitSbeftimmungen):

Slbfdjnitt B (SRettung§maf;na|men unb Silber»

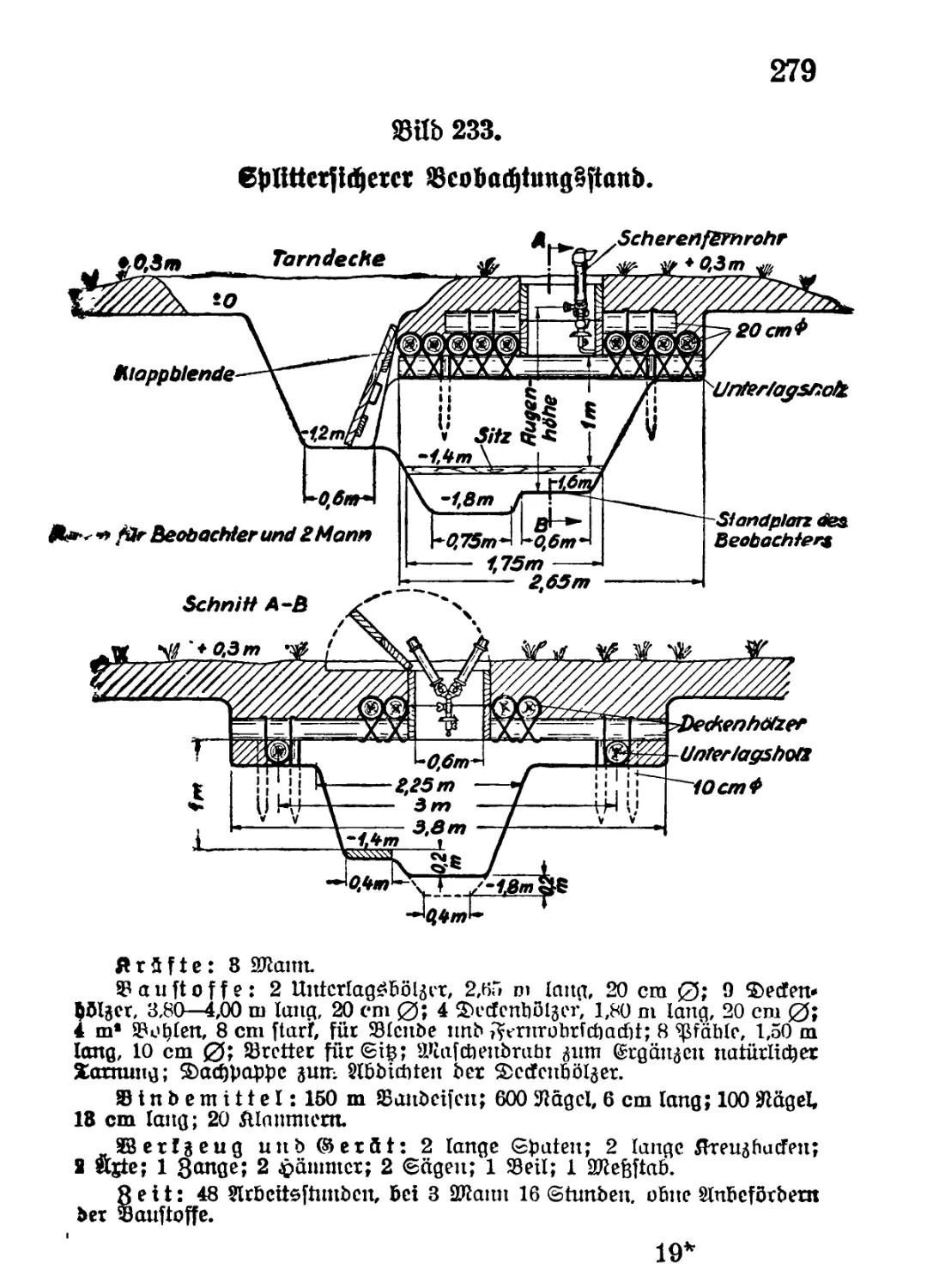

fjettSbeftimmungen bei glufcübergängen im

Stieben)

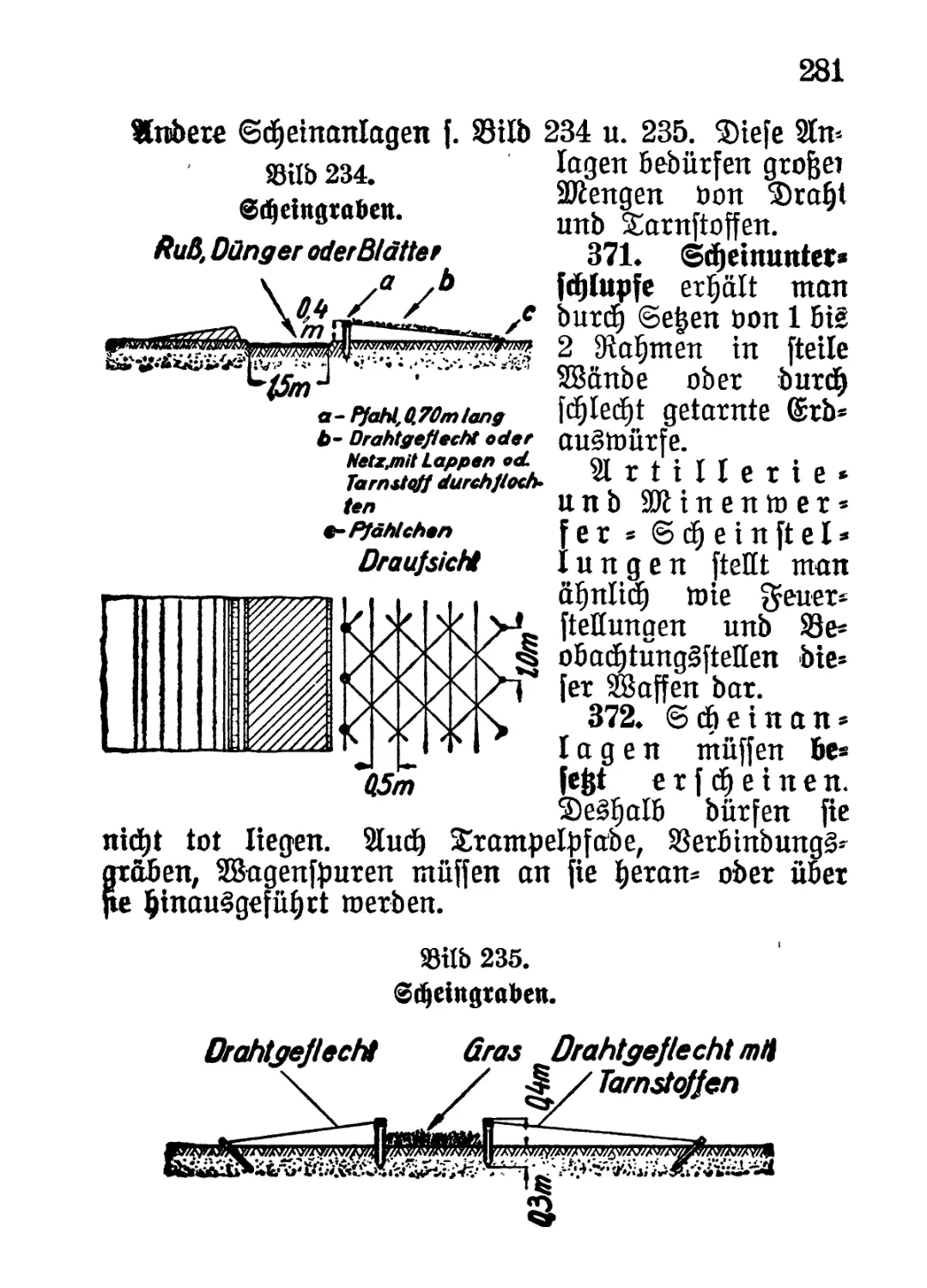

497 b (©erhalten unb SInjug beim überfe|en

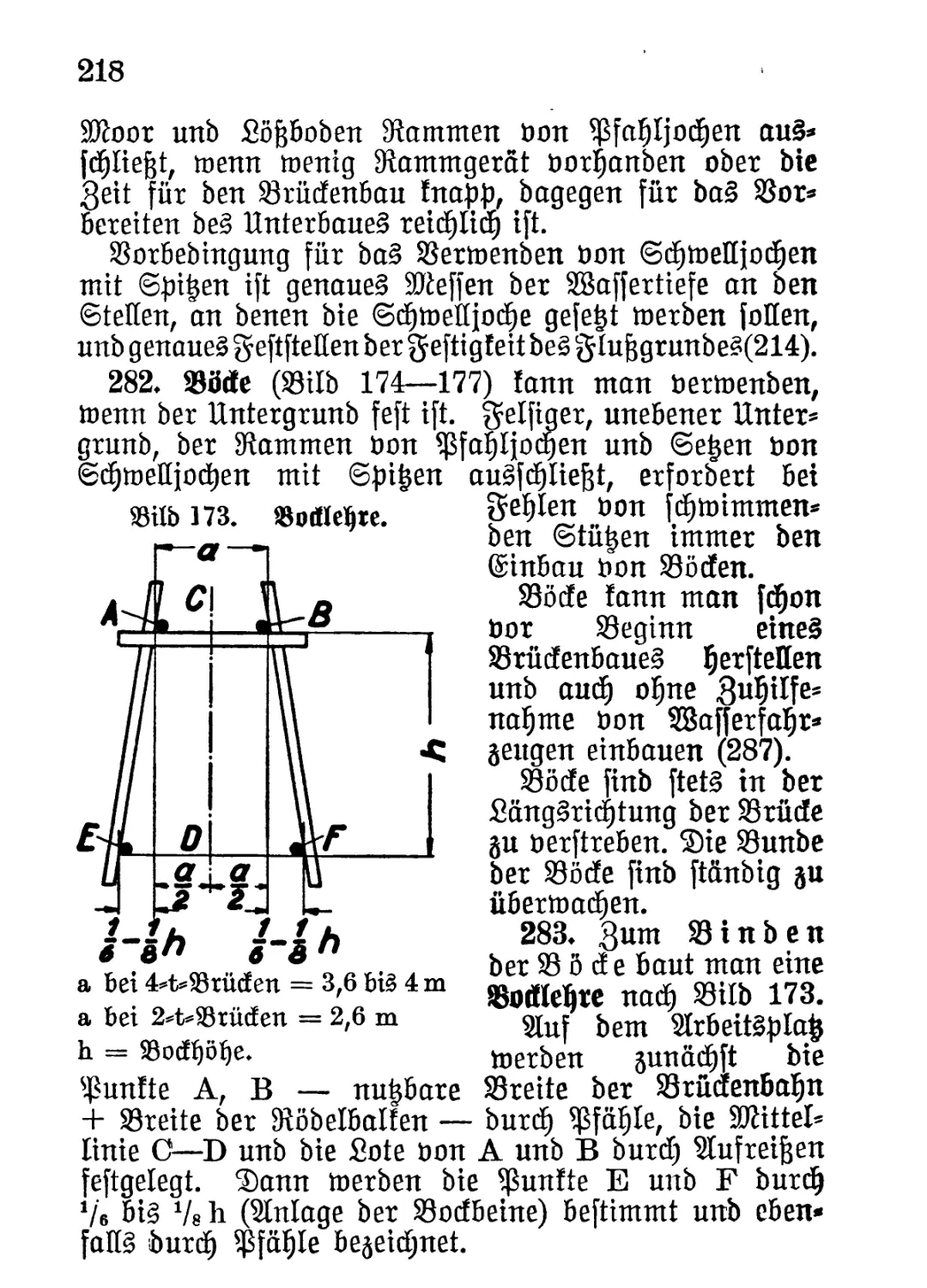

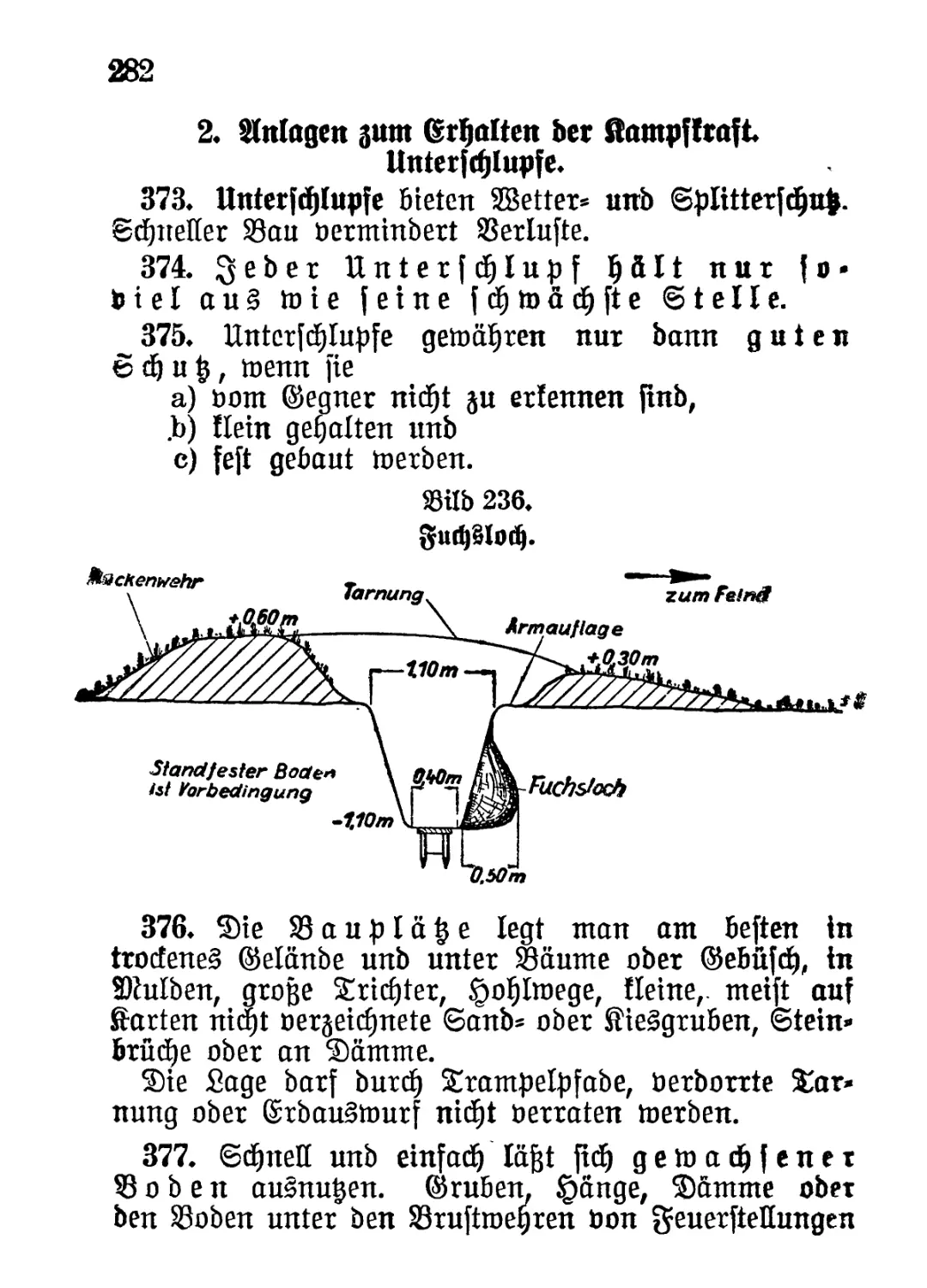

mit ©inselfa^rgeugen unb gäljren),

499, 5. Wbfatj u. folgenbe Siffern (©erhalten

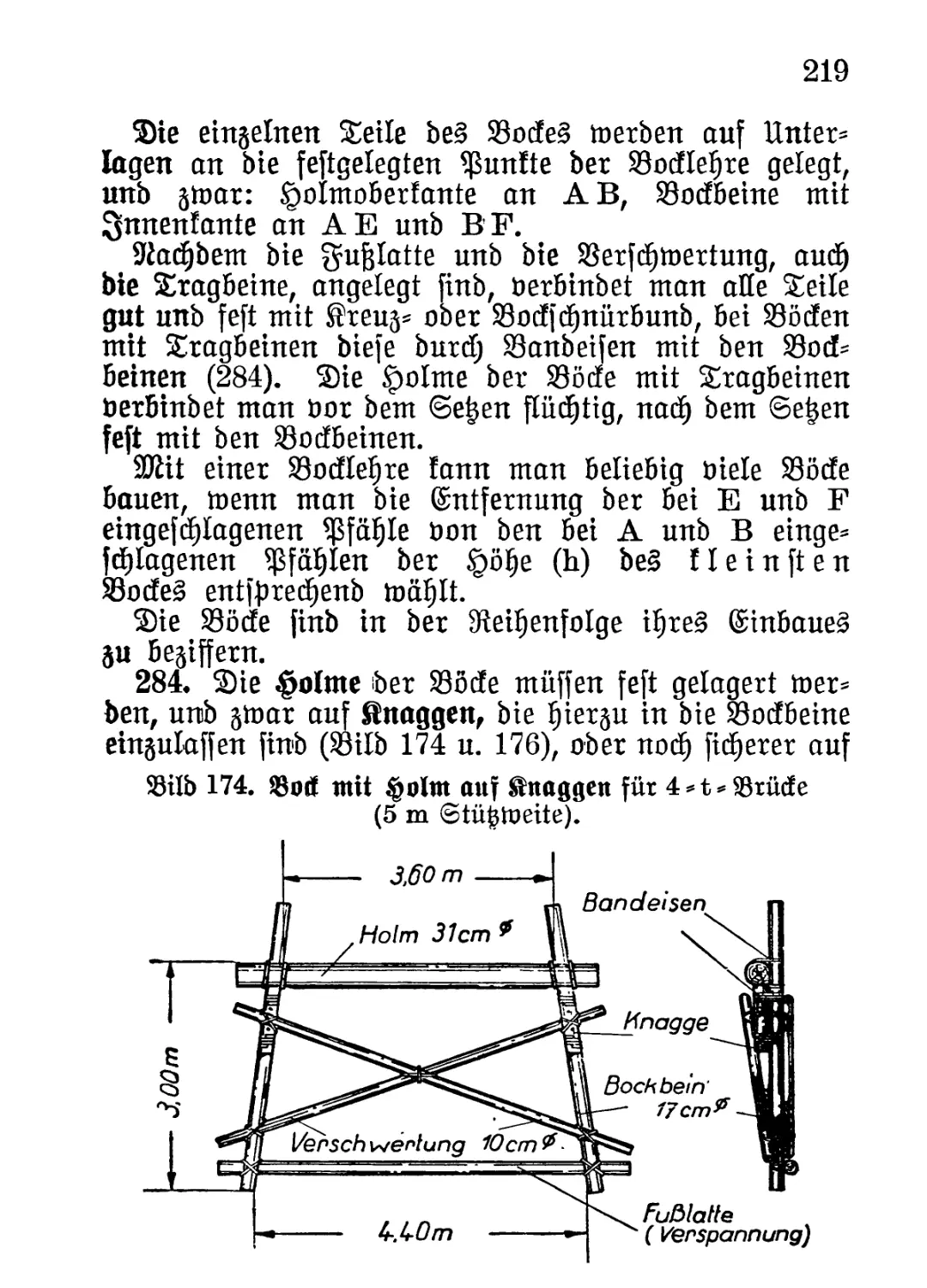

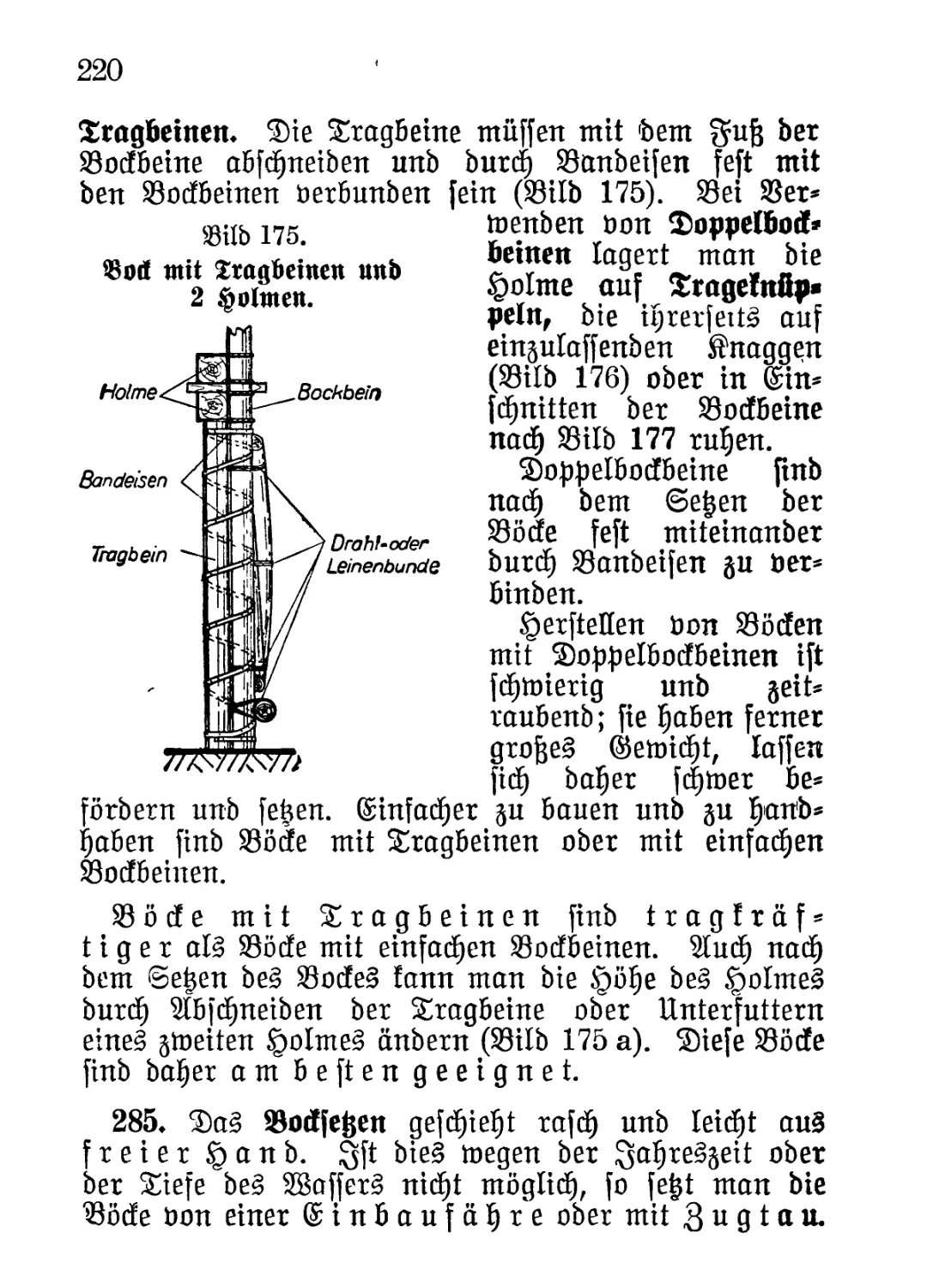

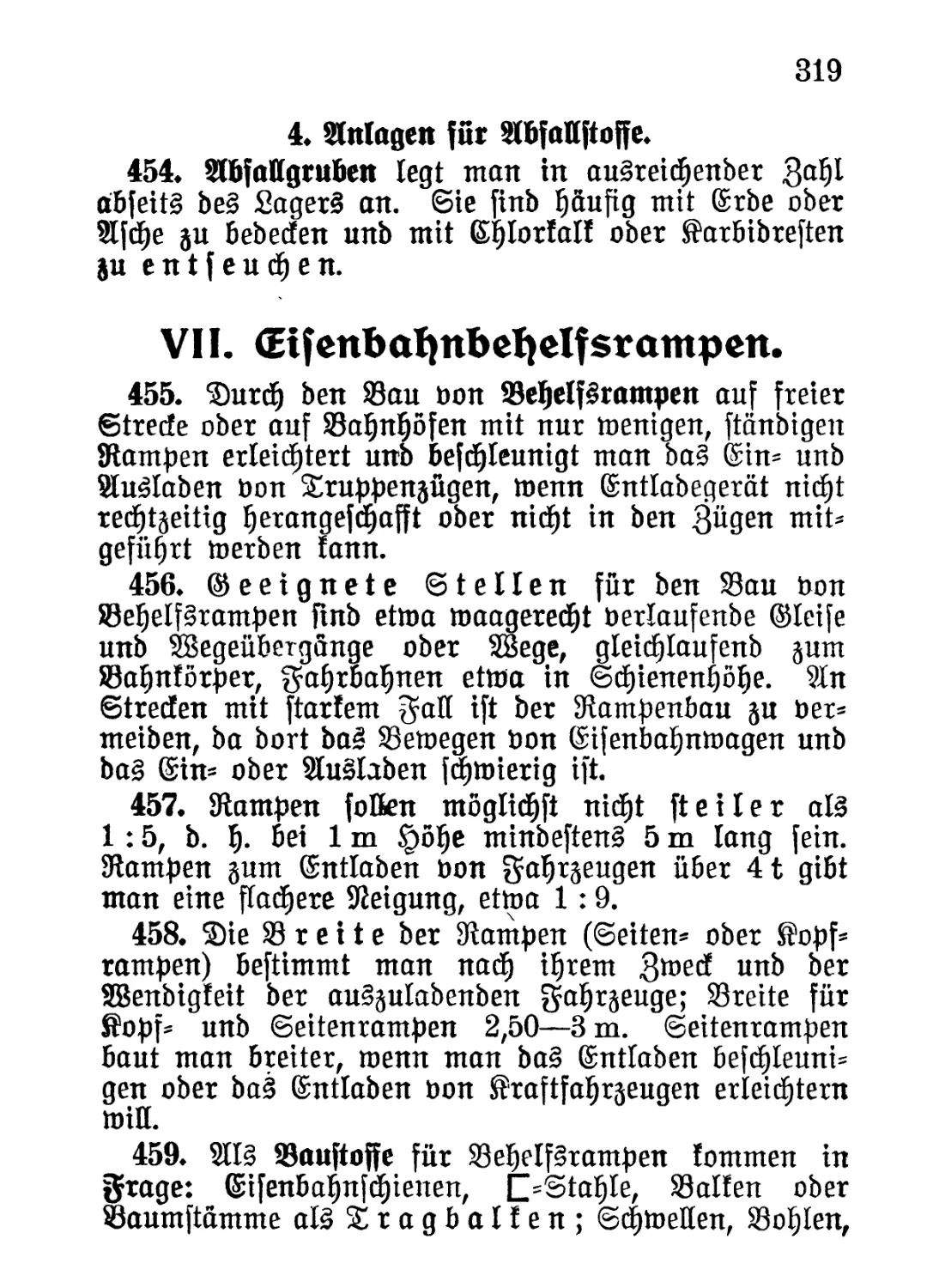

beim Übergang über 2»t» bi§ 8=t«©rüden),

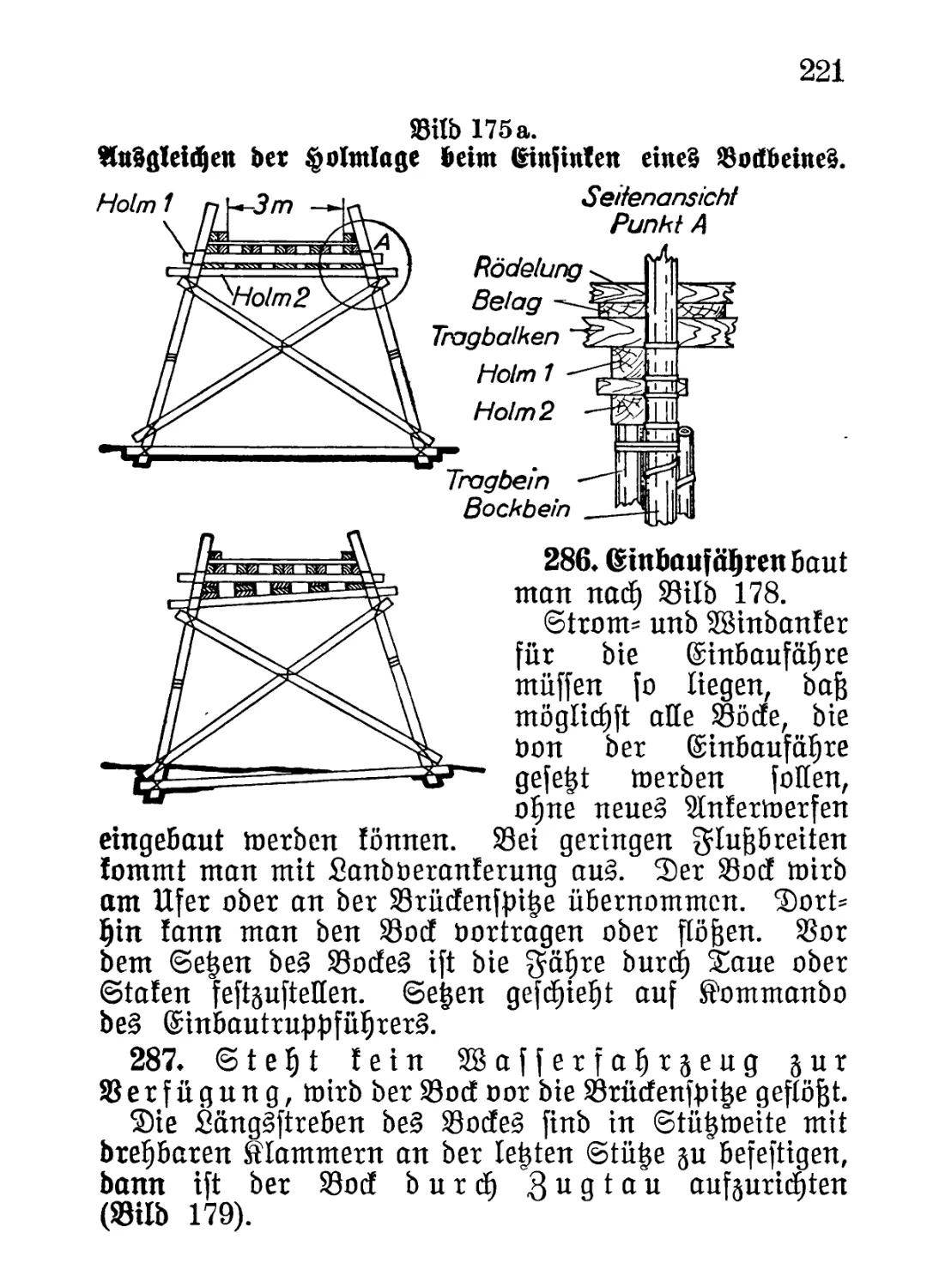

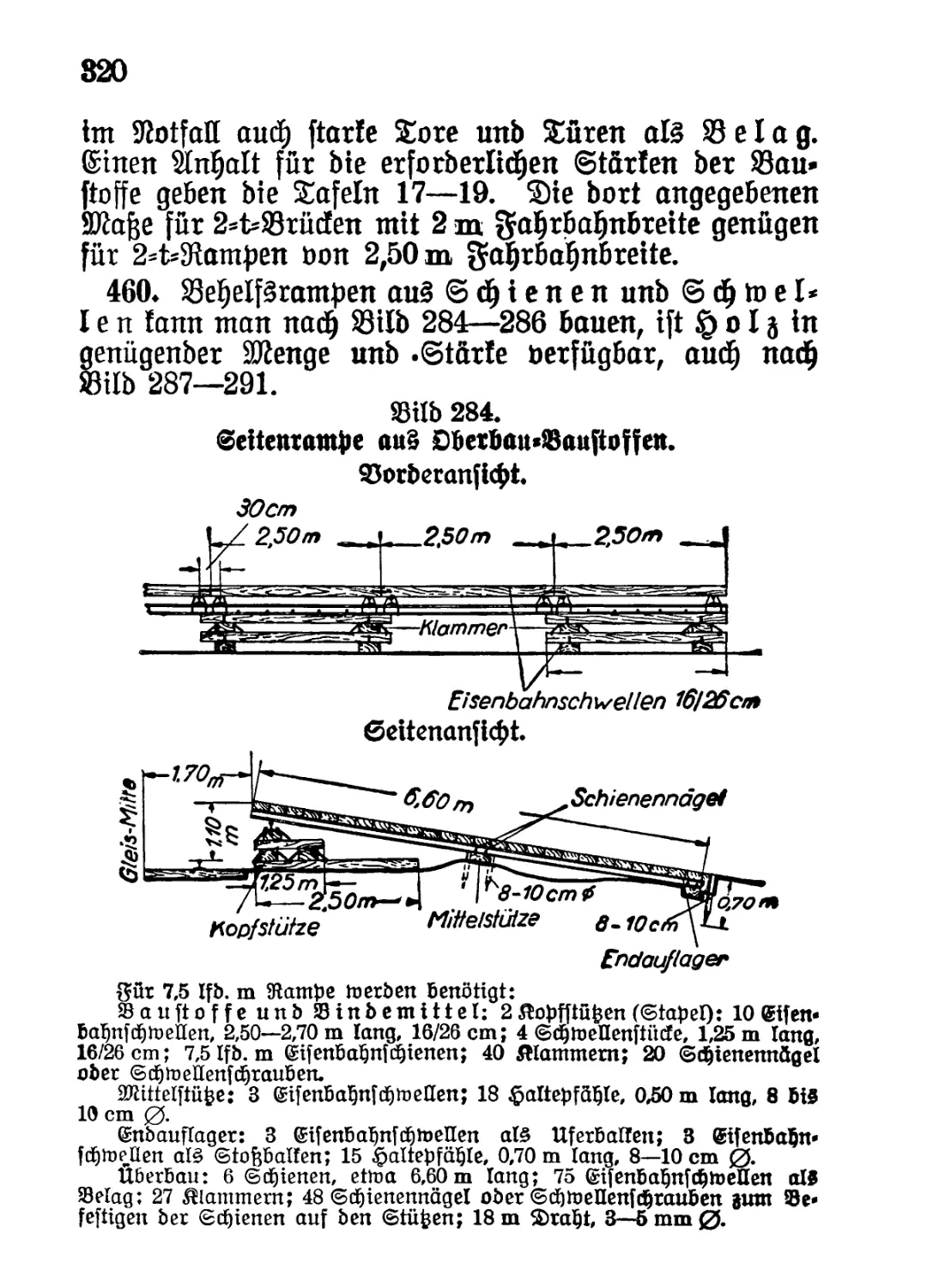

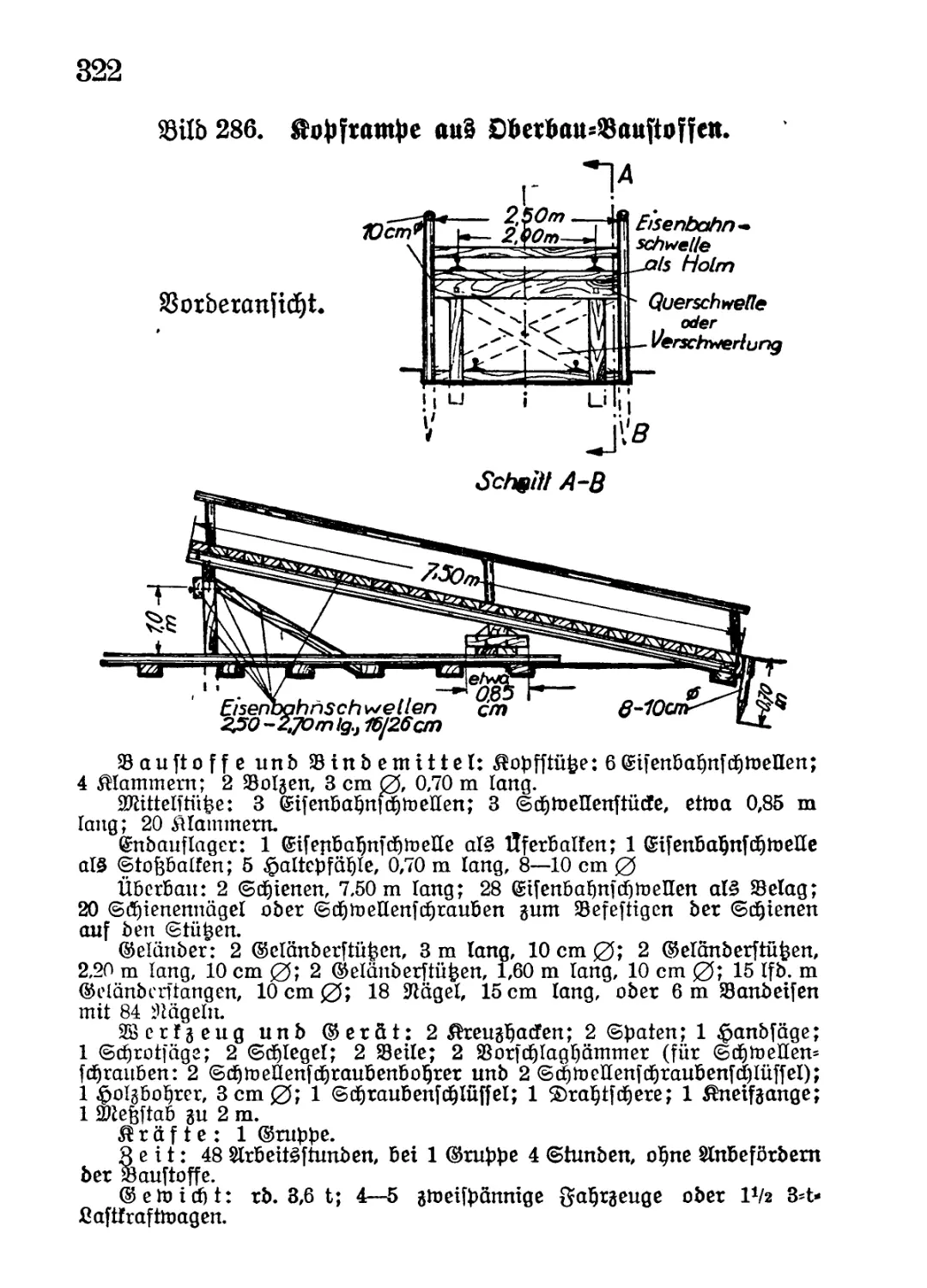

501 (©erhalten unb ülnjug beim Übergang

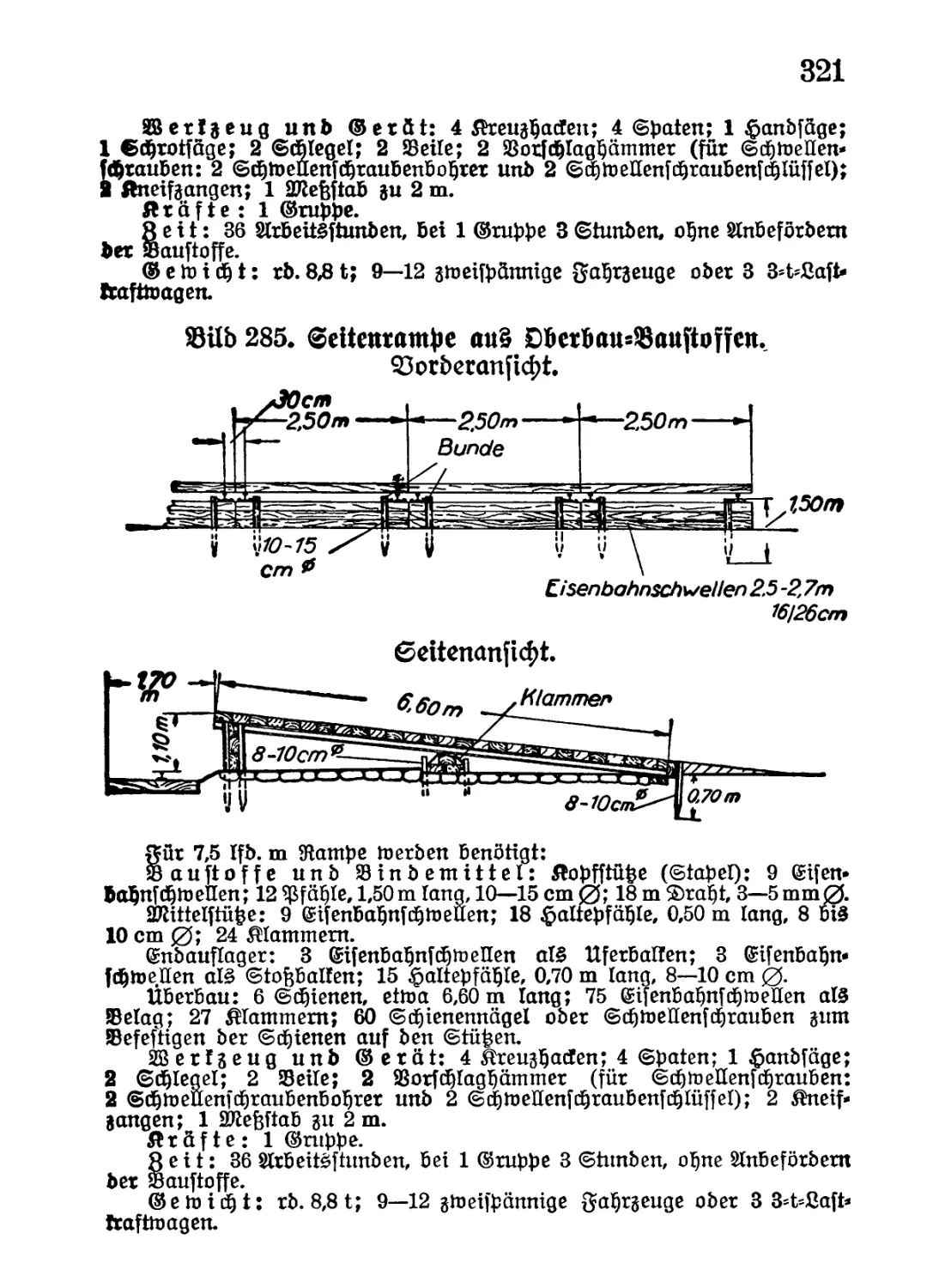

über (SdjneUftege unb Stege),

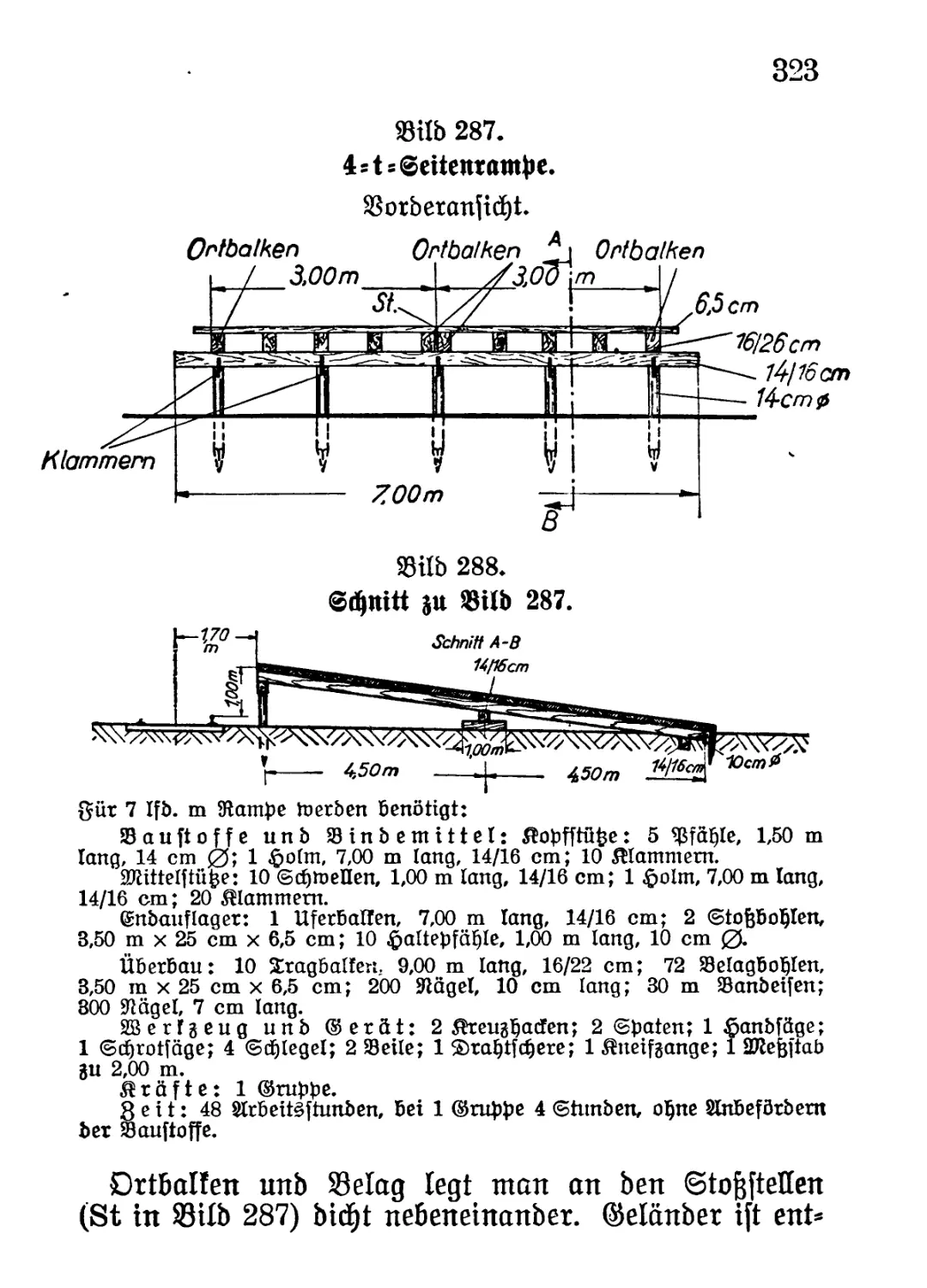

504 (SluSlöfen be§ 9lettung§bienfte§).

1. 3 e Bataillon 3 ® r u p p e n a l § 3 n fa n le'

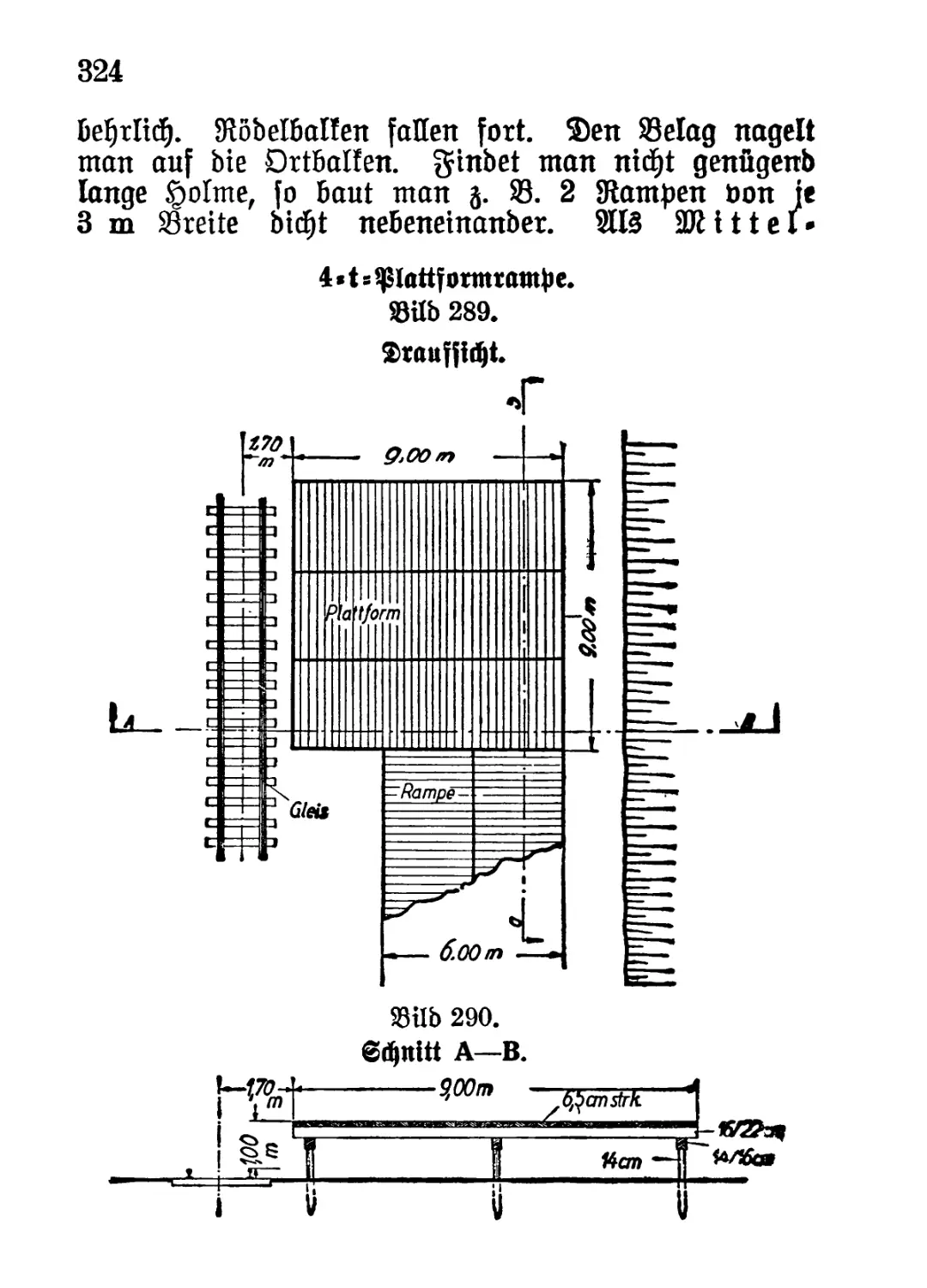

riepioniere aujjetbem nacf):

Seil I (Sperrungen):

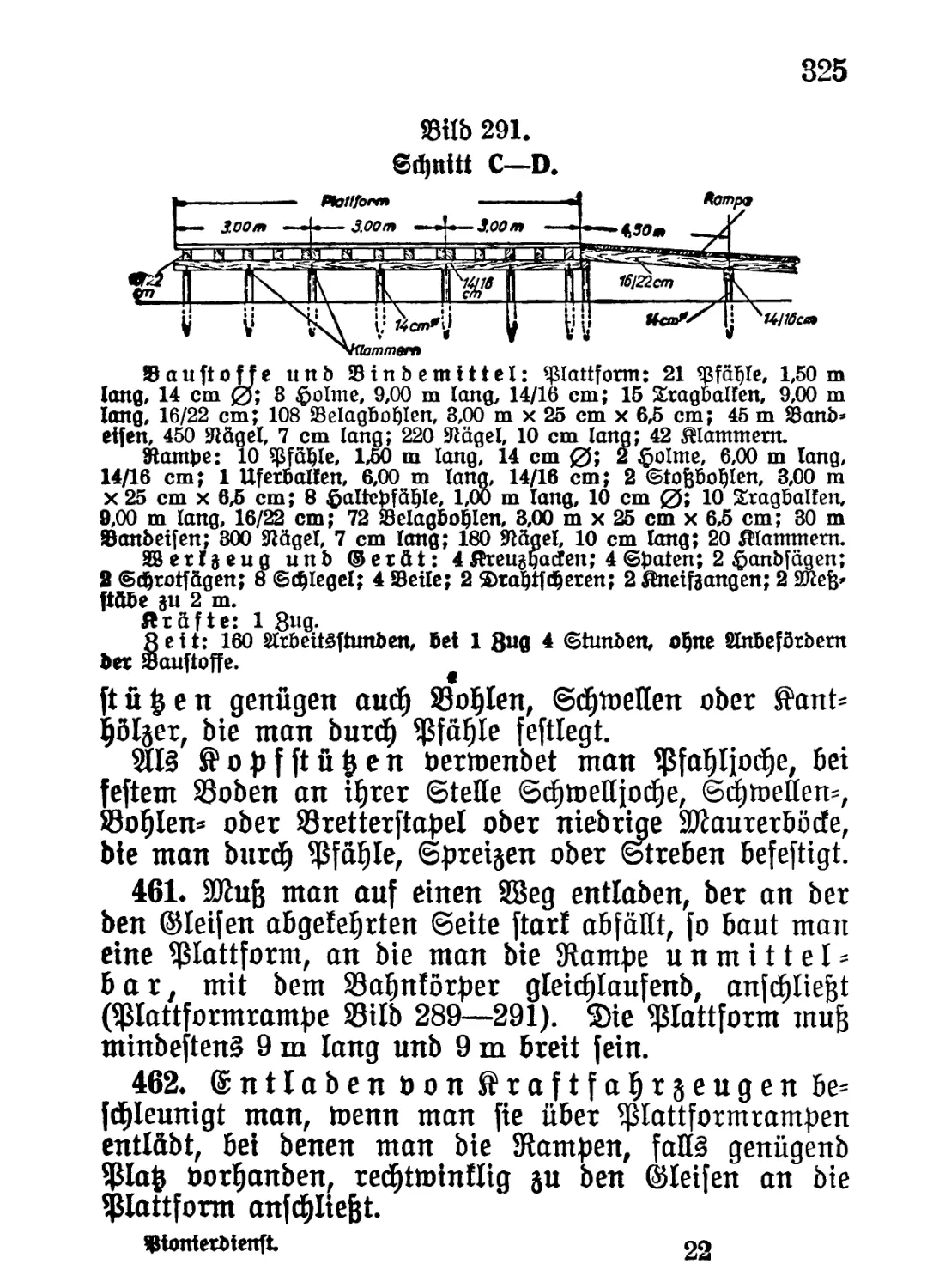

Qlbfdjnitt B (Sprengen bon ©rüden),

ülbj^nitt C (Sperrung bon ©ertegrSlinien

unb »anlagen unb bon glugljäfen).

Seil II (Ü5erfe|en):

2lbfct)nitt A (S8a|l ber überfe|fteKen),

StbfcEjnitt B (Über f ermittel),

Slbfcpnitt C (Satiren auf bem SBaffer),

Slbfdjnitt D (Überfeinen am Sau),

9lbfd)nitt E (SRampen unb Sanbbrüden).

Seil III (©eljelfSbrüdenbau).

Seil IV:

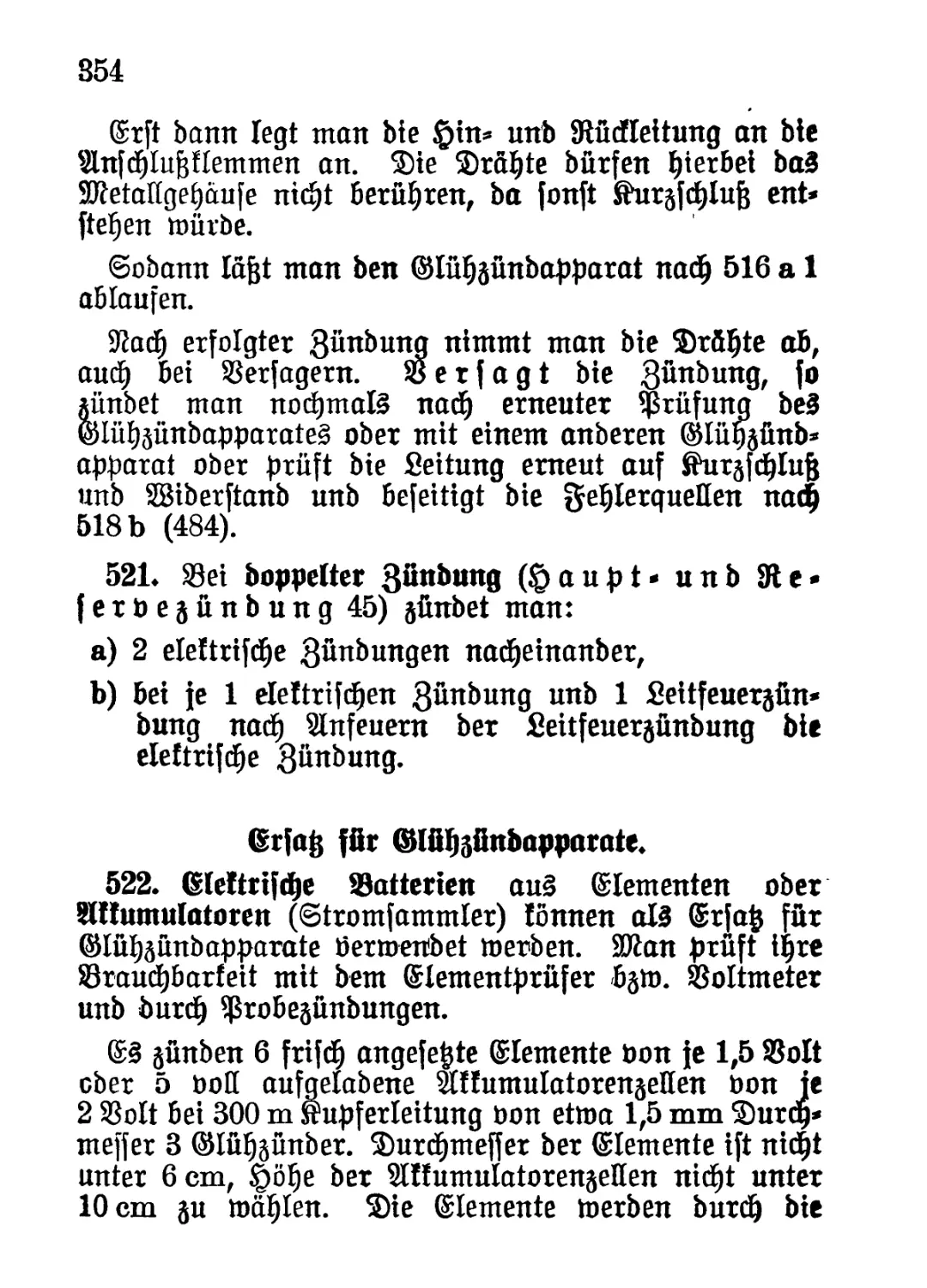

Wbfdjnitt A (SBegebau).

Seil VII (®ifenba|nbe|elf§rampen).

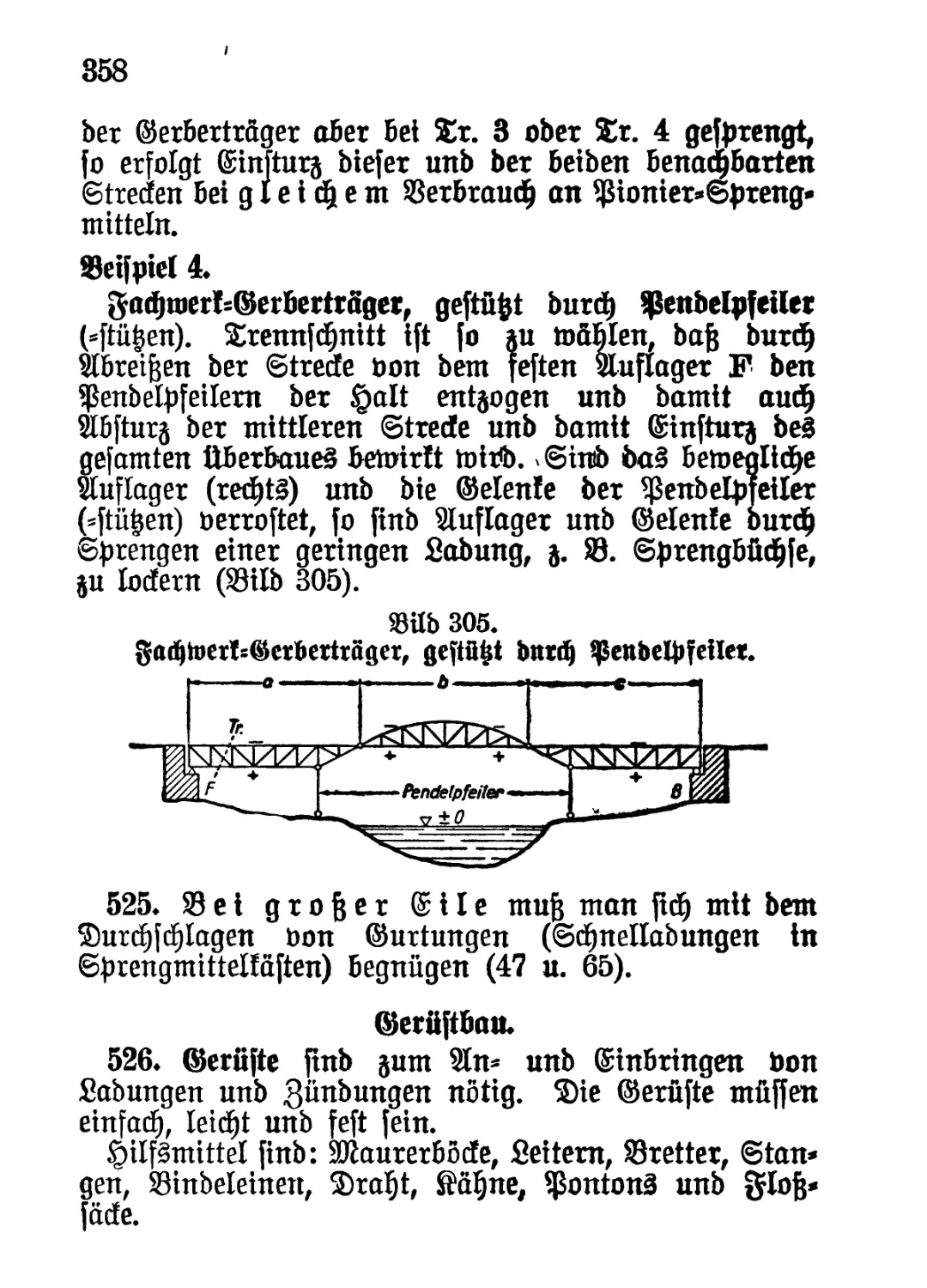

Seil VIII:

Slbfdjnitt A (Sidjerfjeitäbeftimmungen für ©er«

wenben bon Spreng» unb günbmitteln im

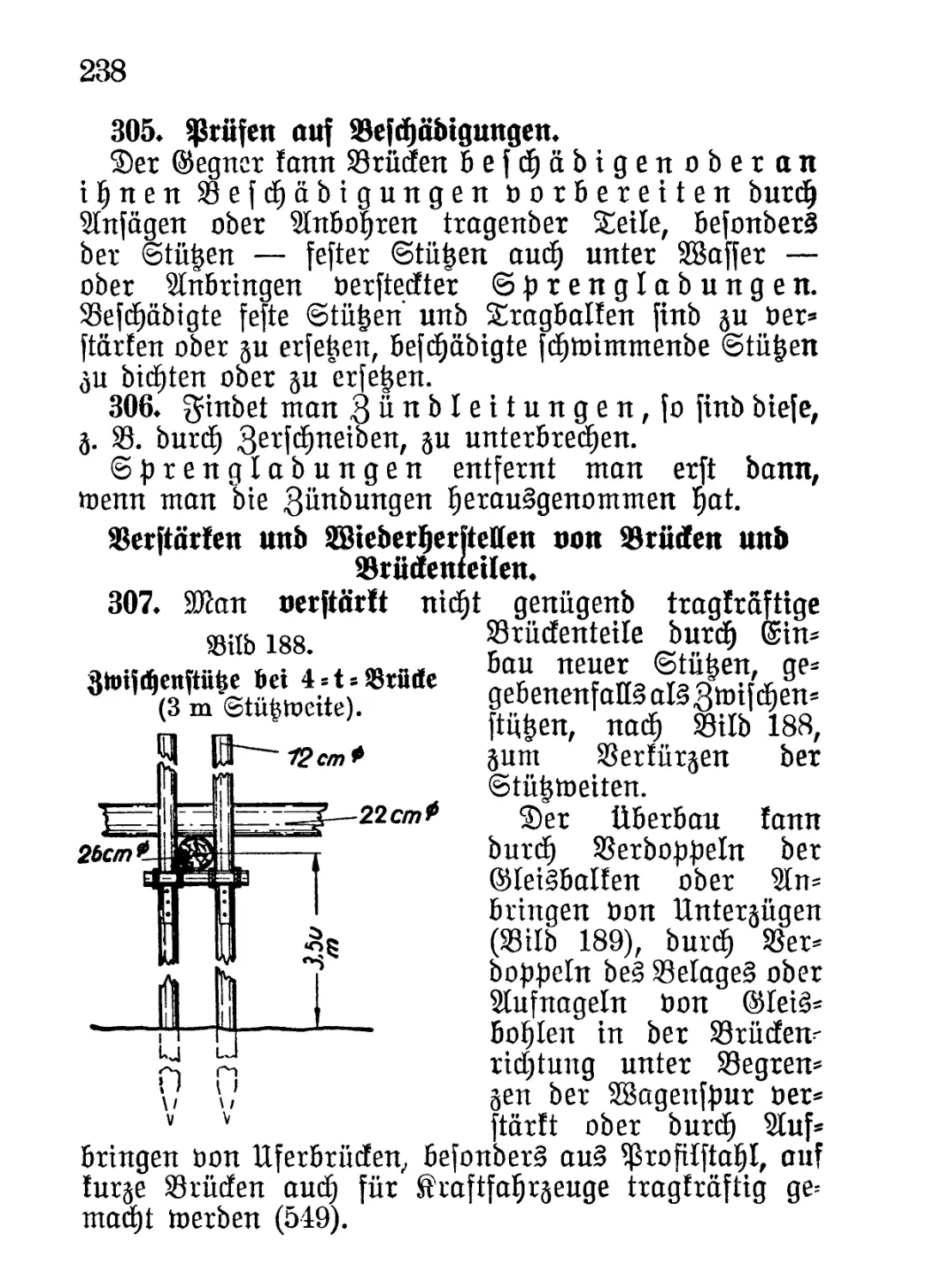

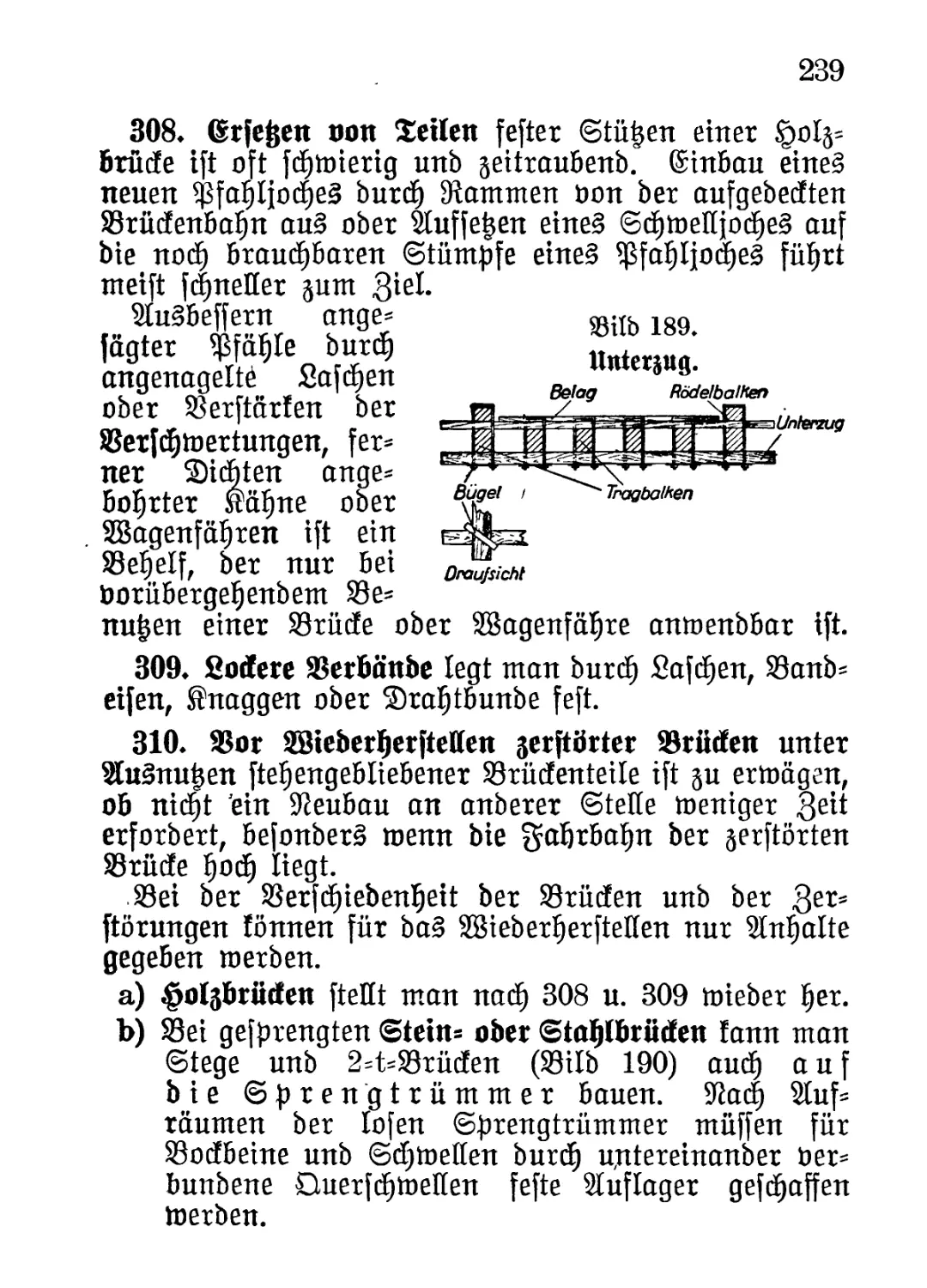

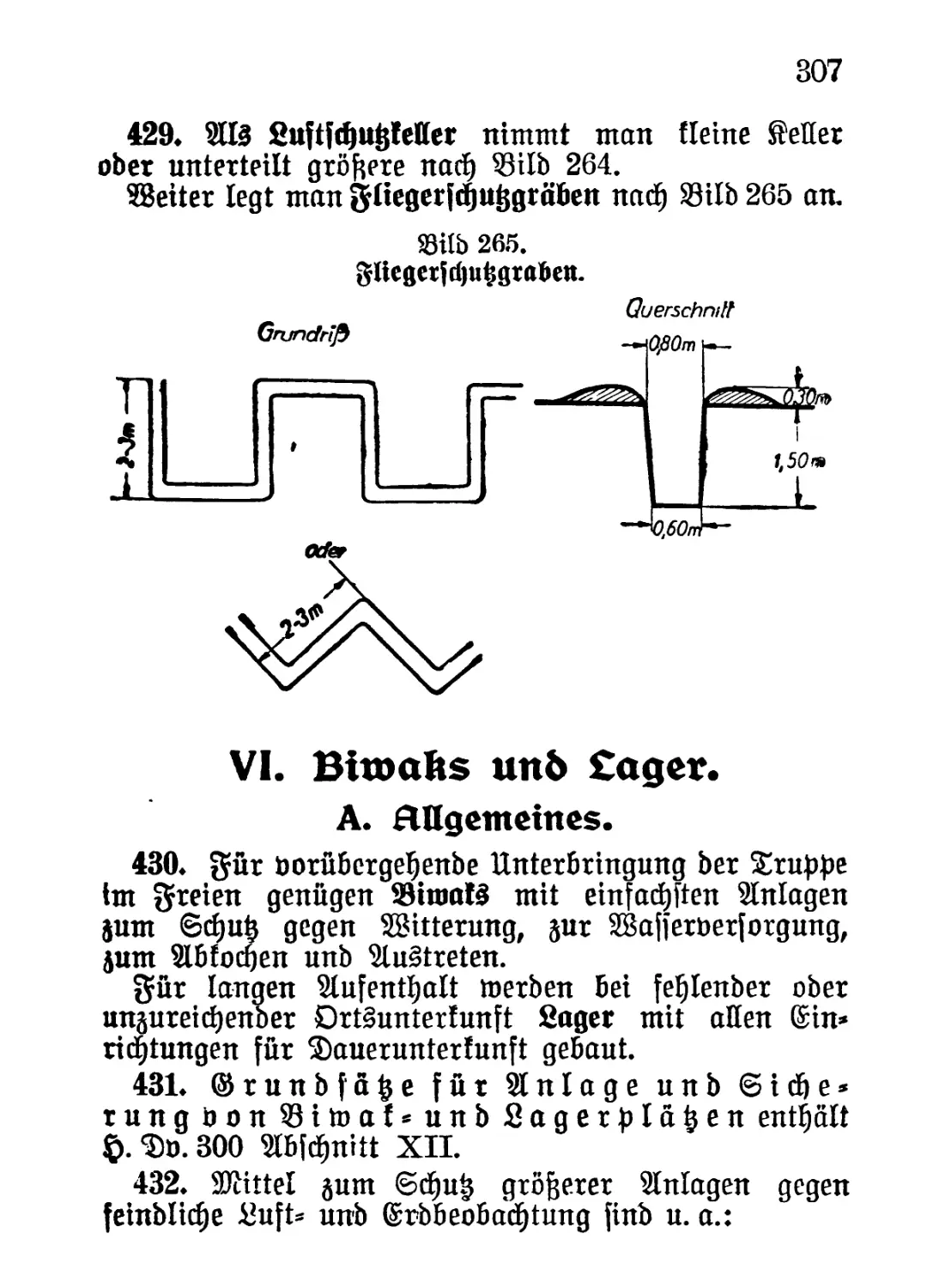

Stieben unb im Kriege [offne elettrifcfje

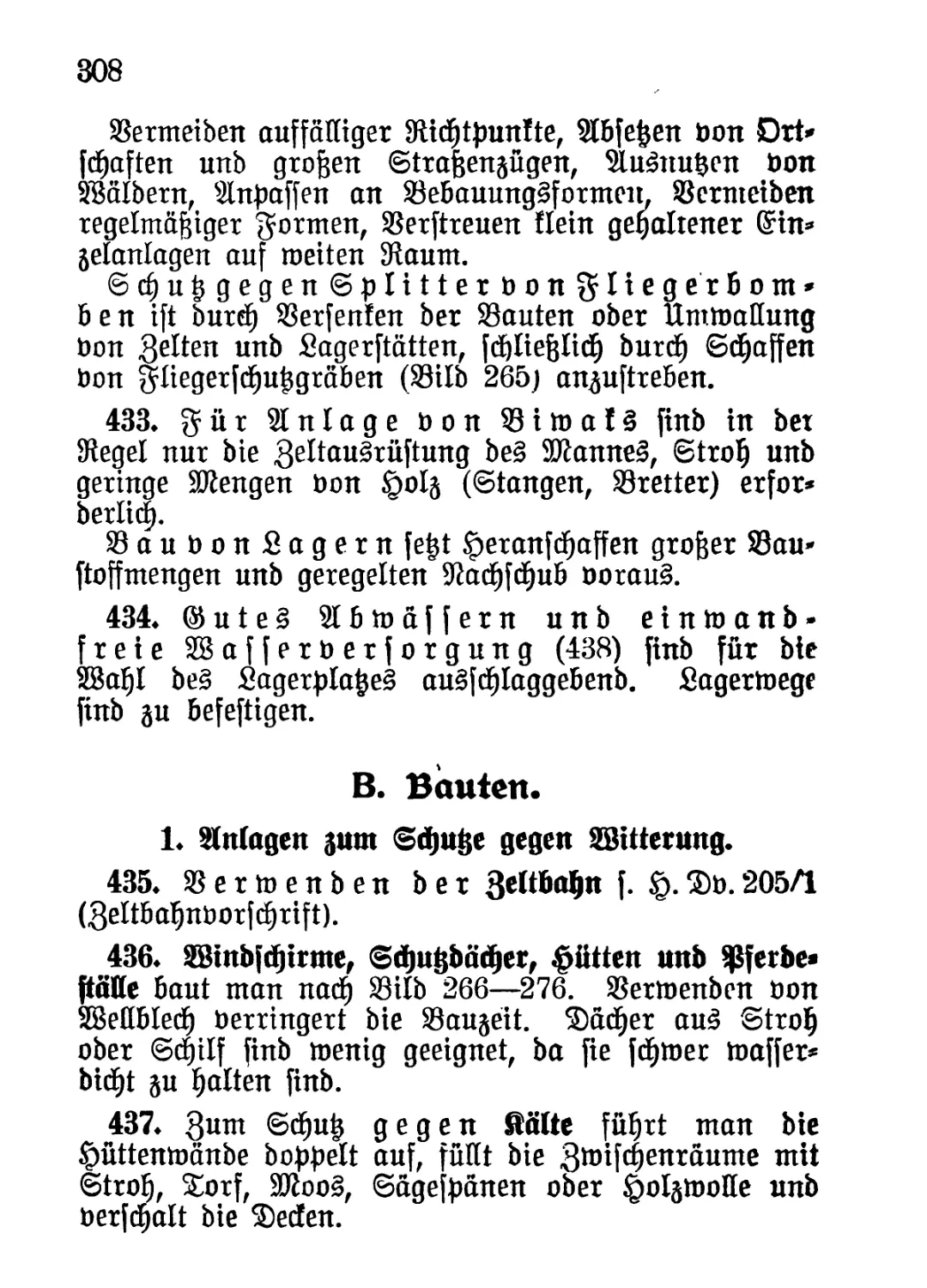

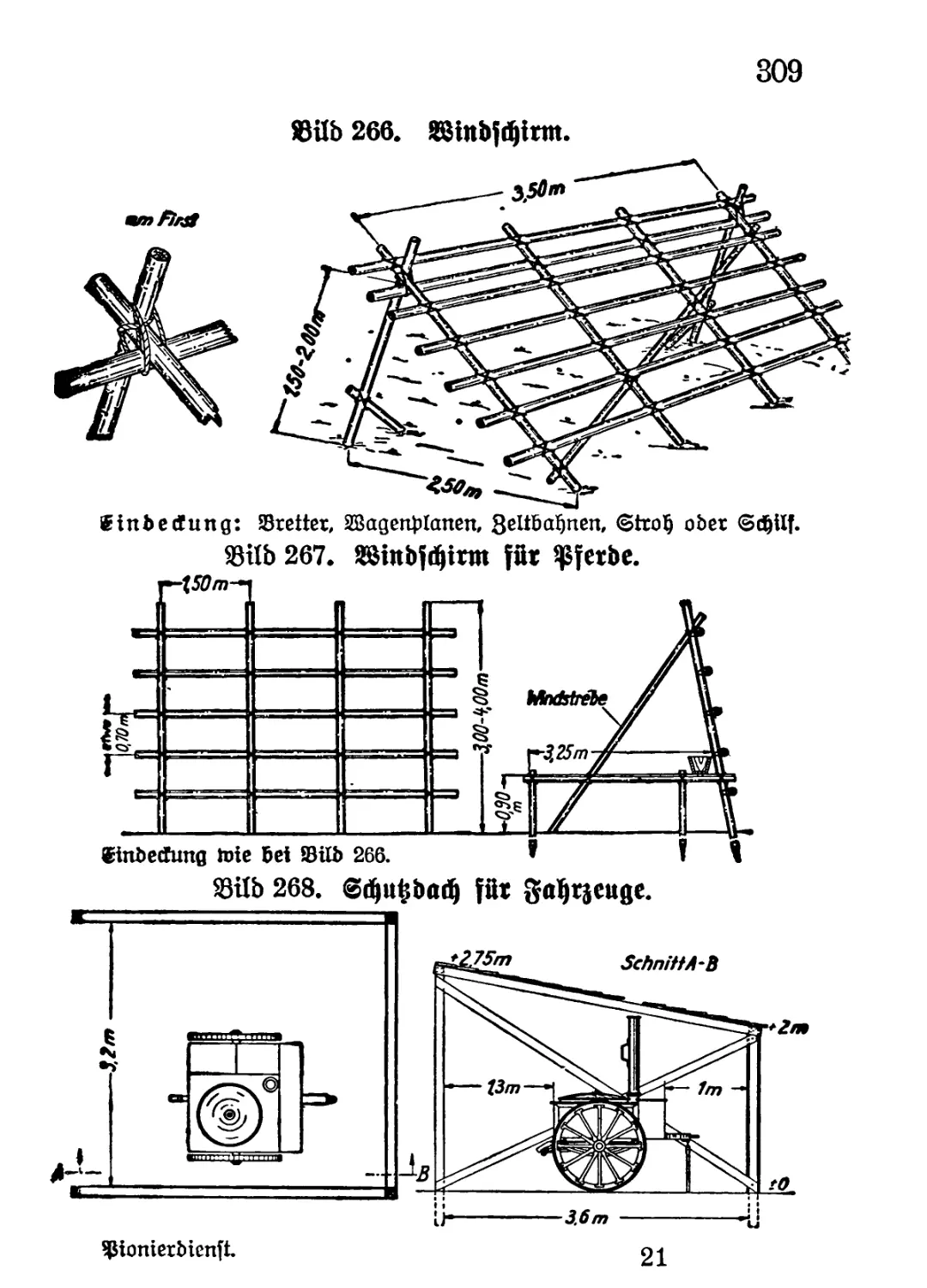

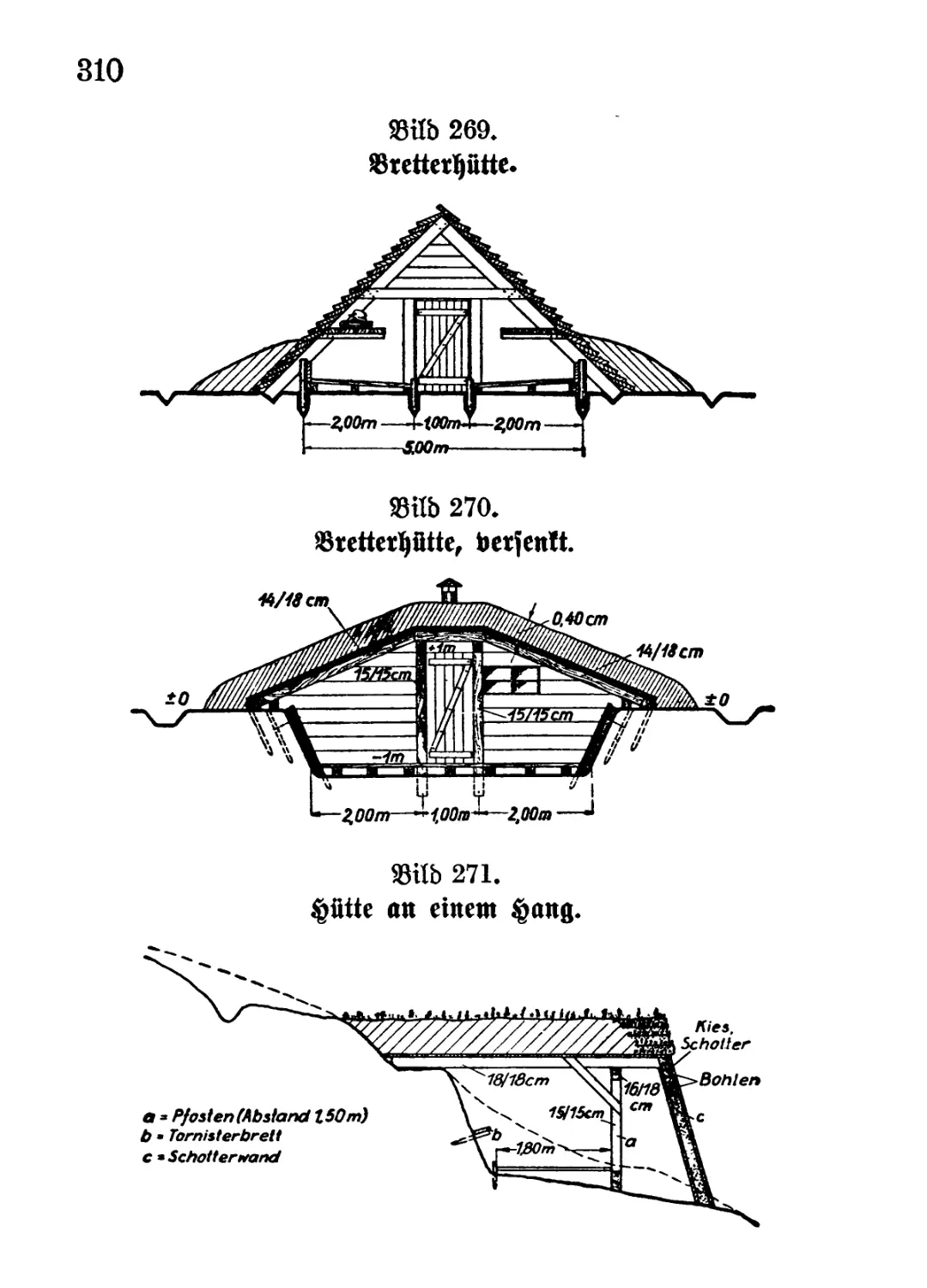

Sünbung]),

2lbfc|nitt B (9lettung§mafjnat)men unb Sidjer»

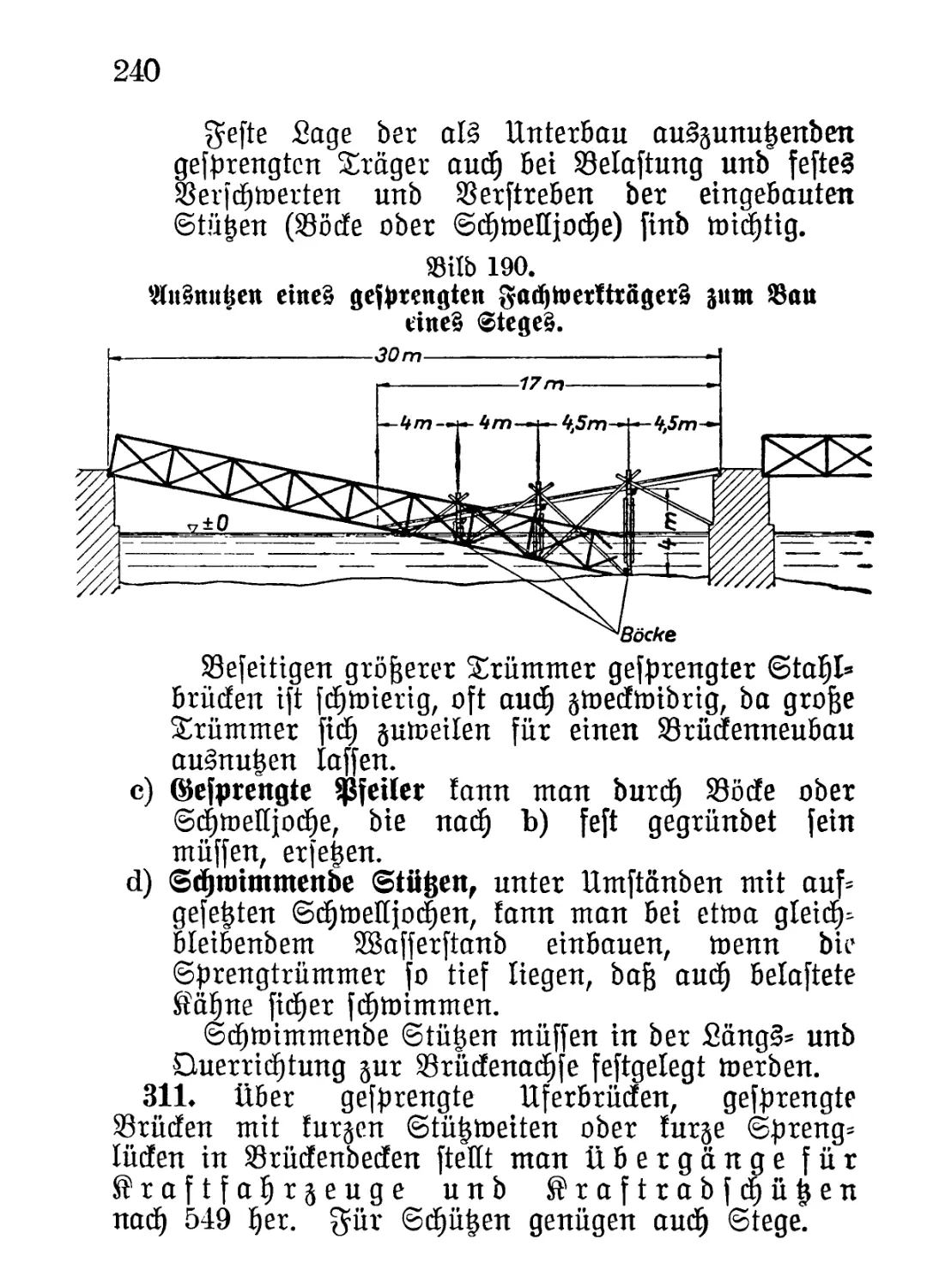

IjeitSbeftimmungen bei Sluffübergangen im

Srieben).

8

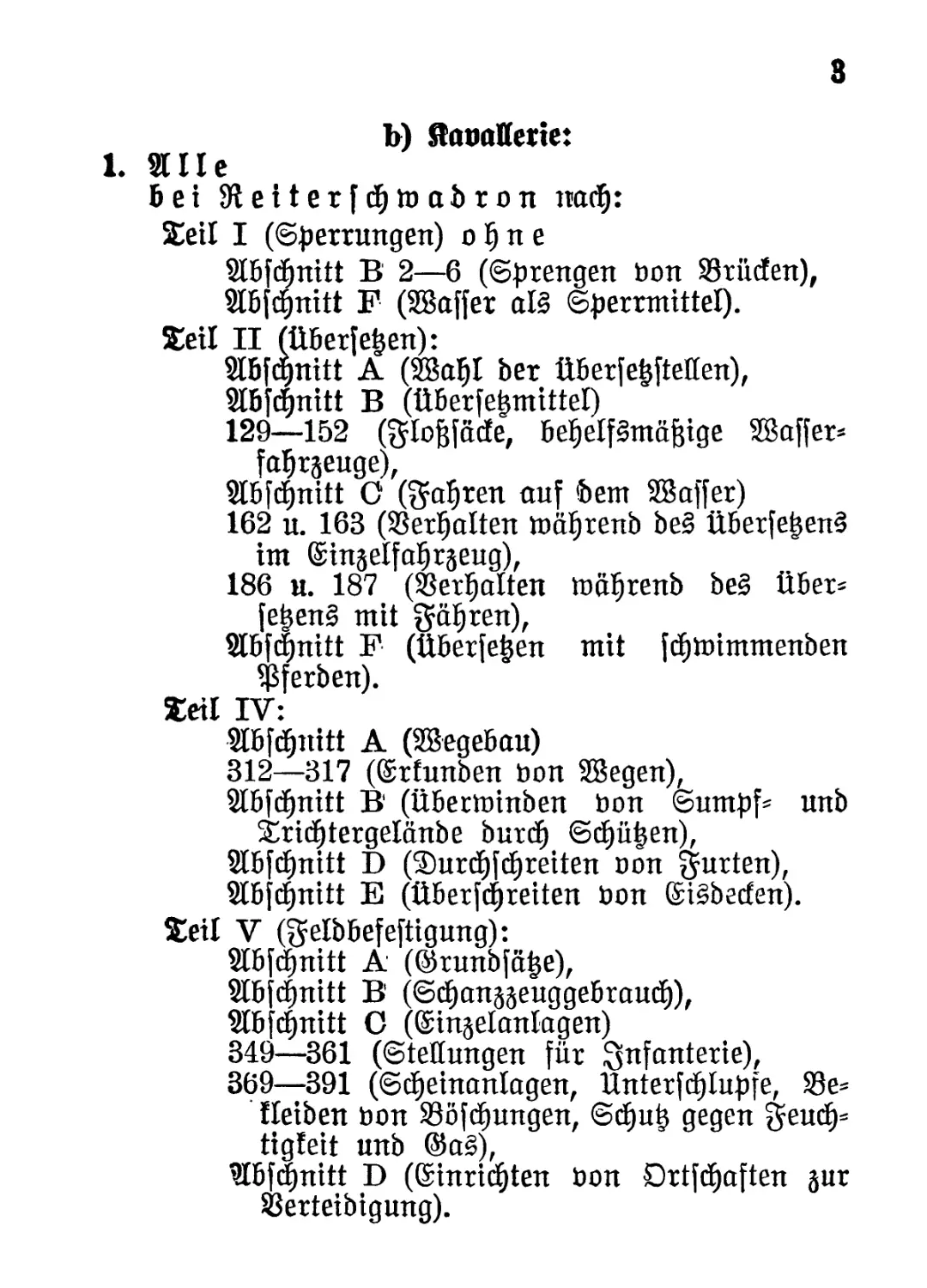

b) RauaOetie:

1. Sille

Bei Steiterfdhinabron nadj:

Seil I (Sperrungen) ohne

Slbfdjnitt B 2—6 (Sprengen bon 33rü<fen),

Slbfdhnitt F (Sßaffer al§ Sperrmittel).

Seil II (überfeinen):

Slbfcßnitt A (2Bat)I ber überfeßftellen),

Slbfcpnitt B (überfeßmittel)

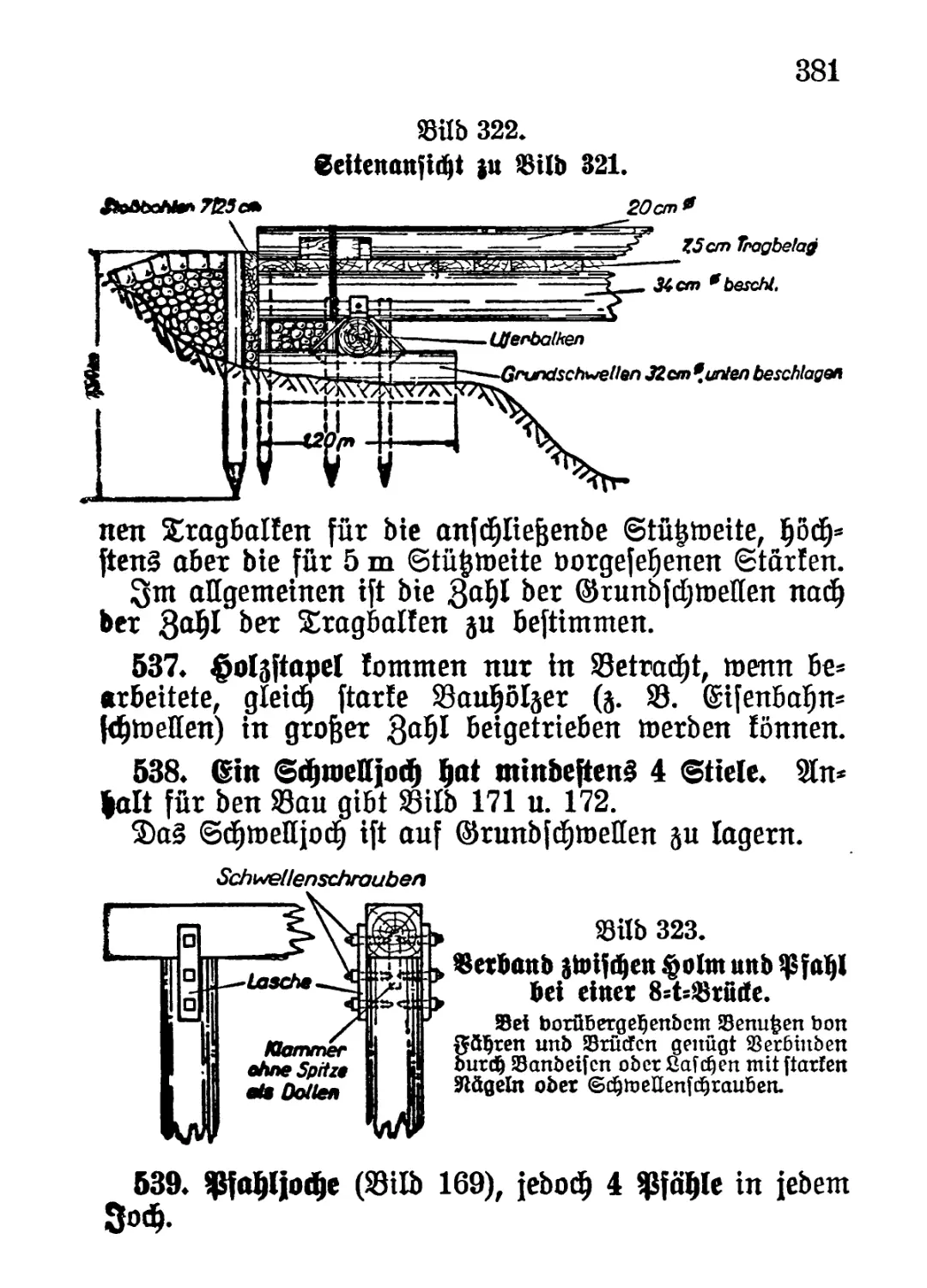

129—152 föloftfäde, behelfsmäßige Sßaffer»

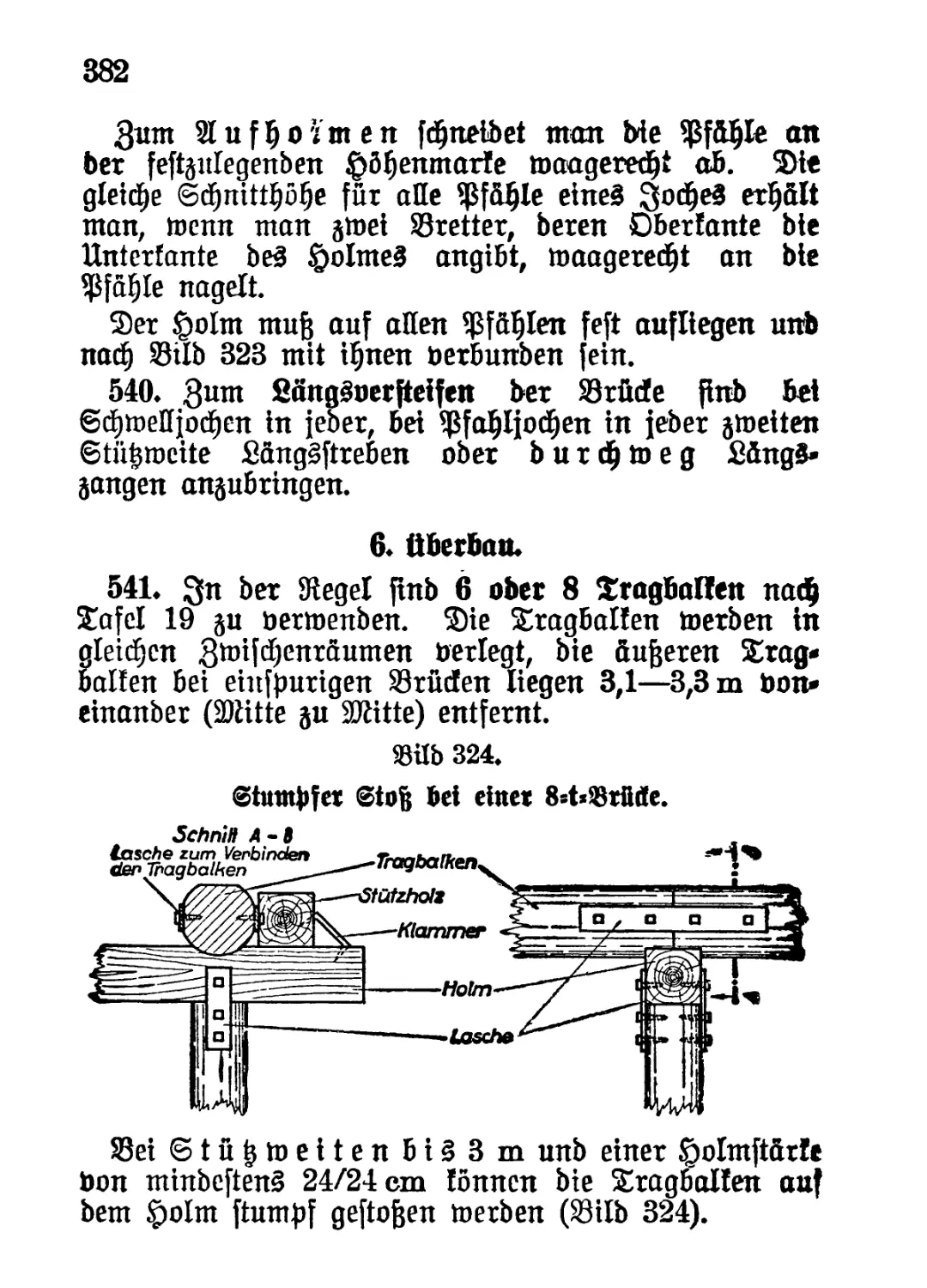

fahrjeuge),

Slbfcßnitt G (fahren auf bem SBaffer)

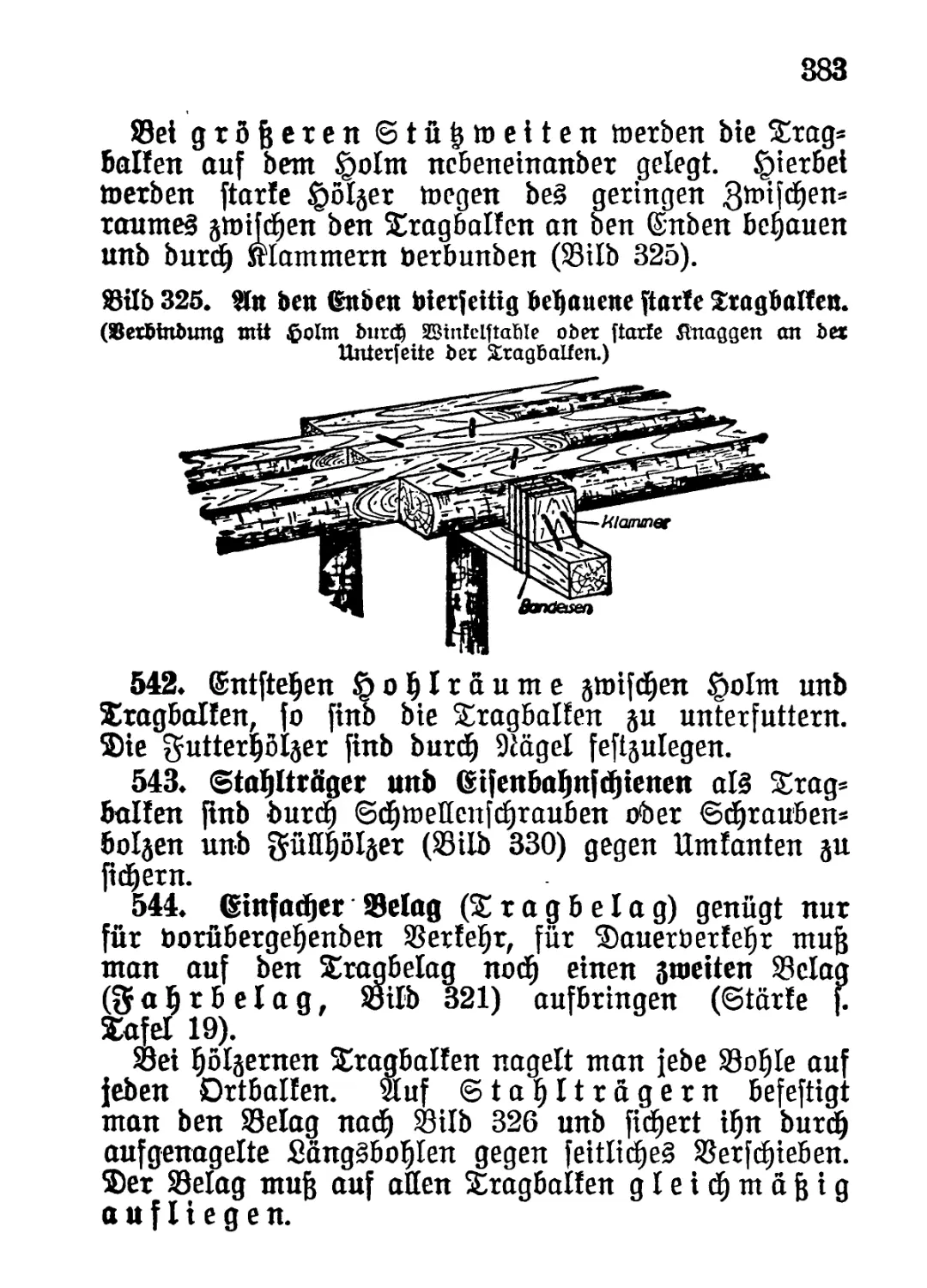

162 u. 163 (Verhalten njäfjrenb be§ überfeinen?

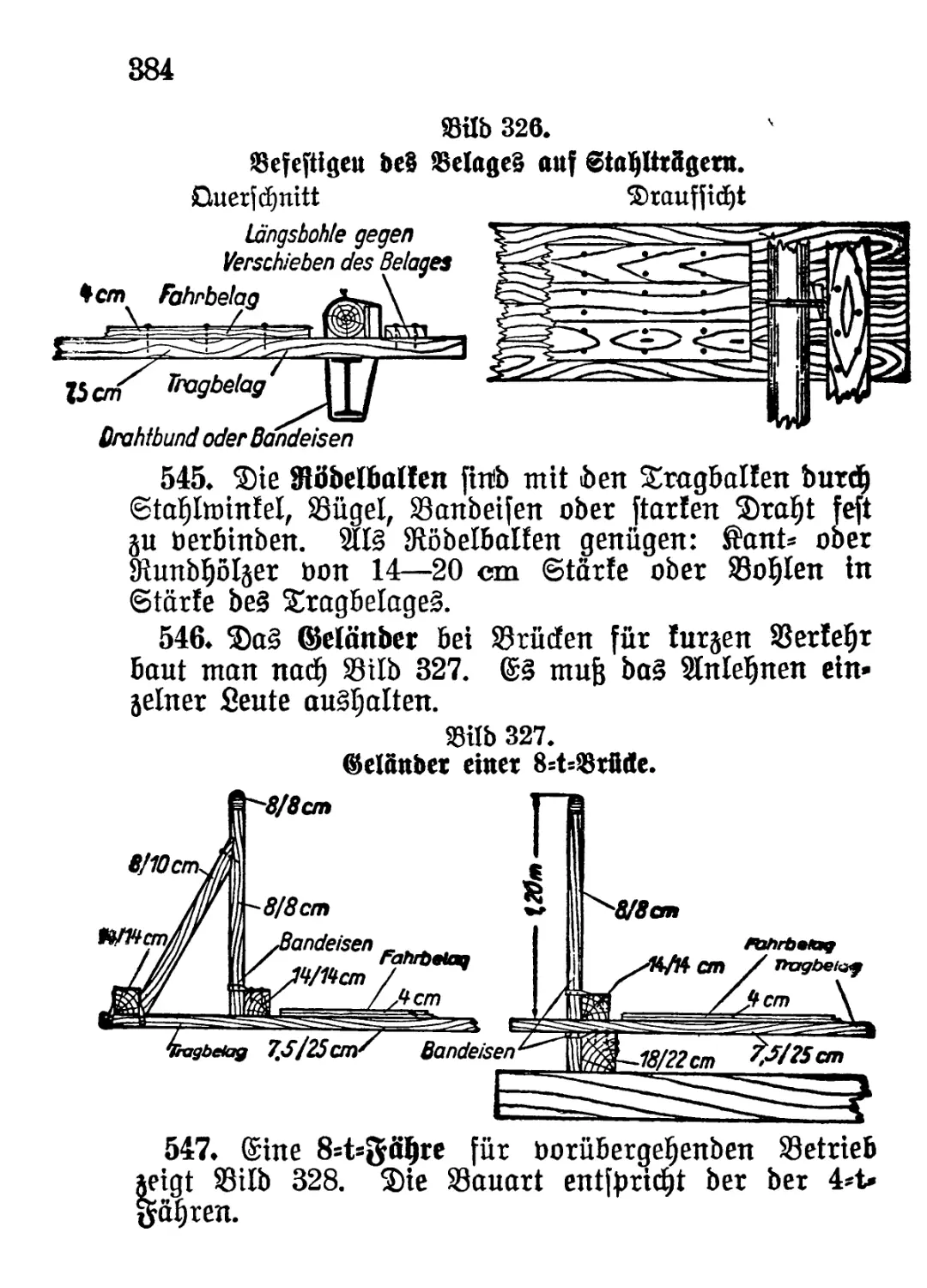

im ©injelfahräeug),

186 u. 187 (Verhalten mäijrenb be? über»

feßen? mit gäßren),

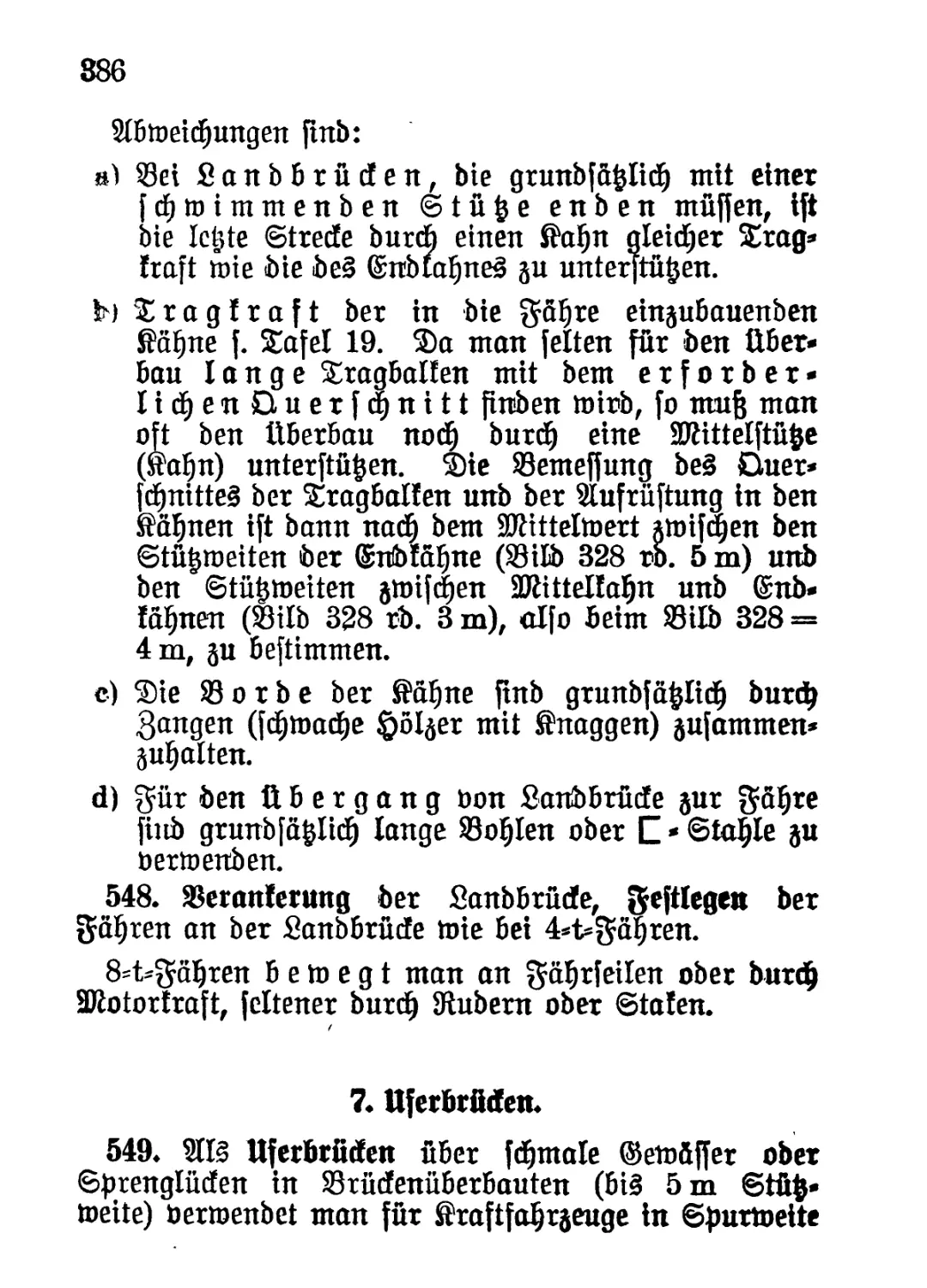

Slbfannitt F (überfeinen mit fcfjnntnmenben

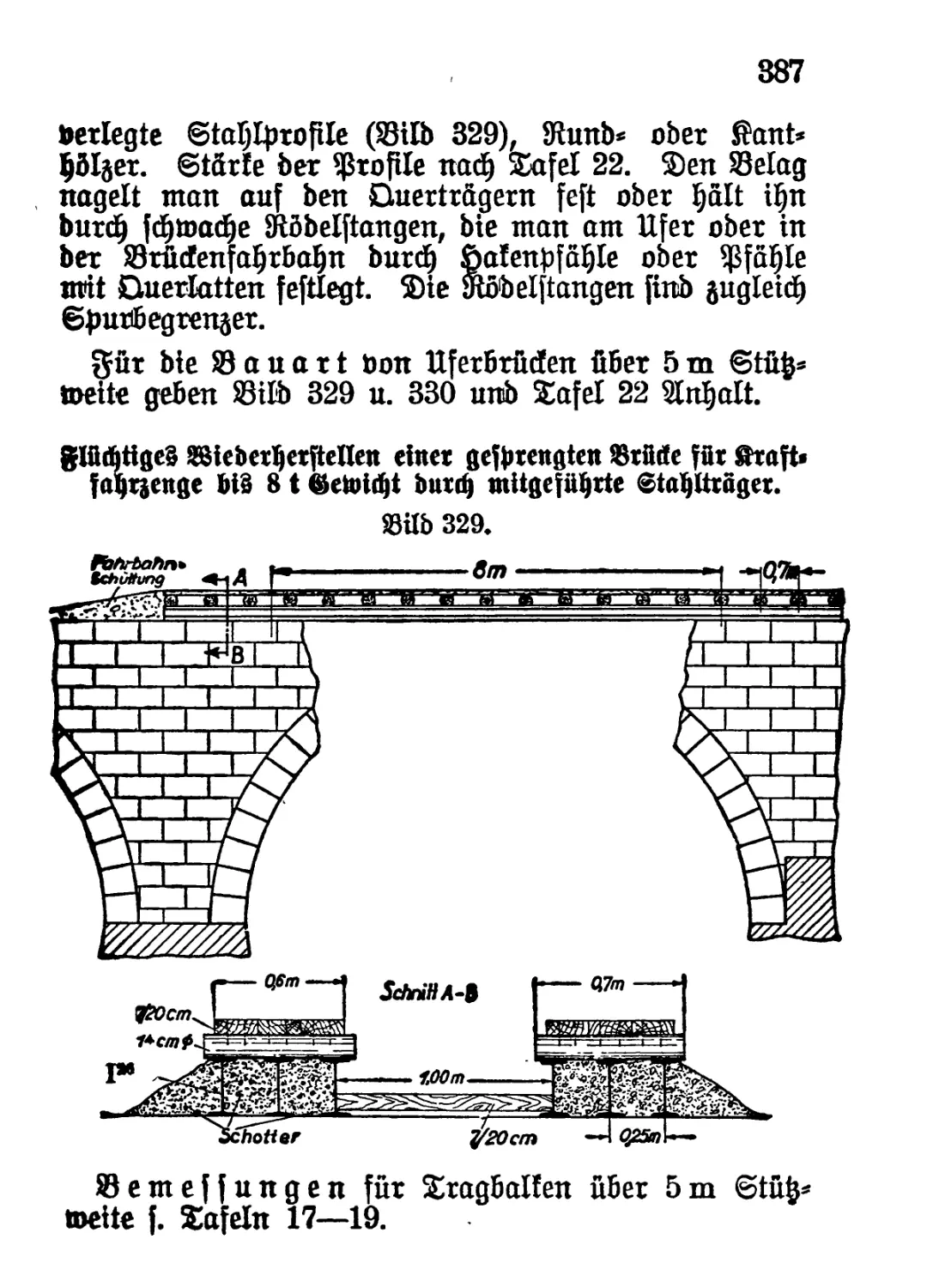

$ferben).

Seil IV:

Slbfcßnitt A (Sßegebau)

312—317 (Srfunben bon SBegen),

Slbfdjnitt B (übertoinben bon Sumpf» unb

Sridjtergelänbe burd) Stfjüßen),

W6f(f)nitt D (®ur(f)f(f)reiten oon gurten),

SIbfdjnitt E (Überfeinheiten bon SiSberfen).

Seil V (gelbbefeftigung):

Slbfqnnitt A (örunbfäße),

Slbfdhnitt B (Scljan^euggebramf)),

Wbfciinitt O (Sinjelanlagen)

349—361 (Stellungen für 3nfanterie)z

369—391 (Scheinanlagen, Unterfcfnlupfe, 93e»

tieiben bon SBöfifnungen, Schuß gegen fjeud)»

tigteit unb Sa§),

?lbfa(nitt D (Gnnridnten bon örtfehaften jur

SBerteibigung).

4

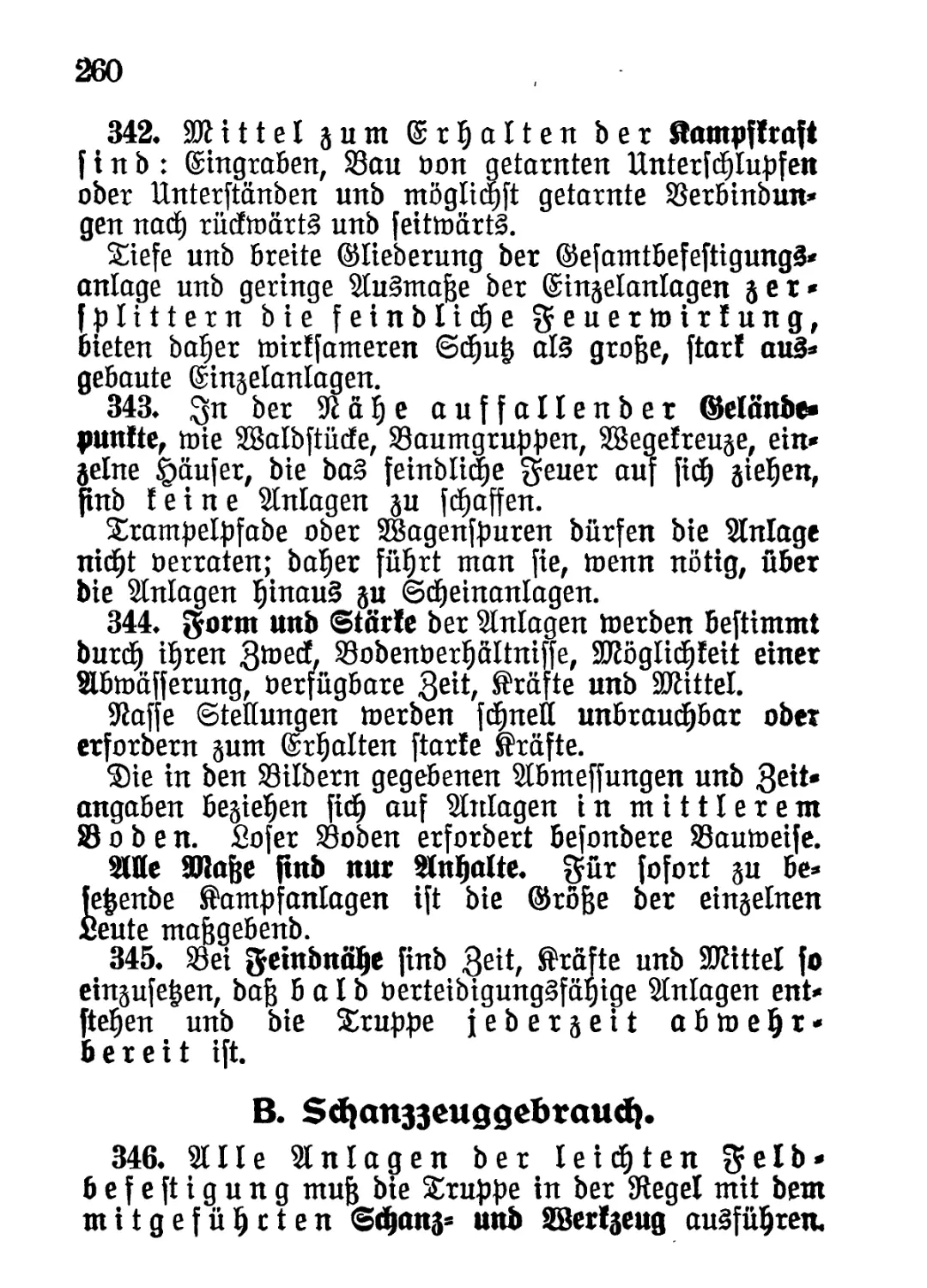

toäljrenb be3 über»

mit fdjnrimmenben

SBegen),

Seil VI (SBitoatä unb Sager).

Seil VIII (SidjergeitSbeftimmungen).

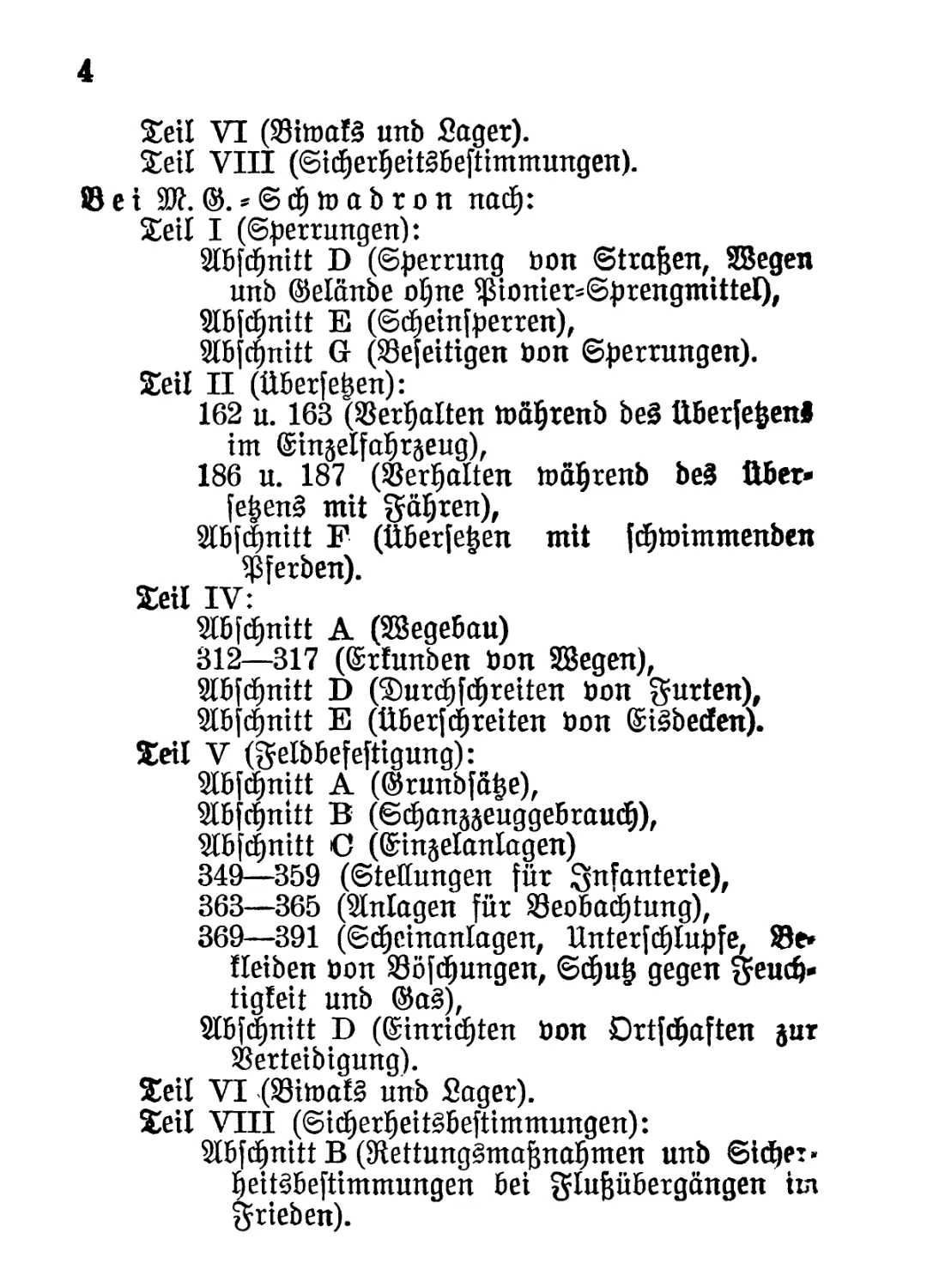

8 e i WL ©. »Söjtoabron naty:

Seil I (Sperrungen):

Sübftfjnitt D (Sperrung bon Straften, SBegen

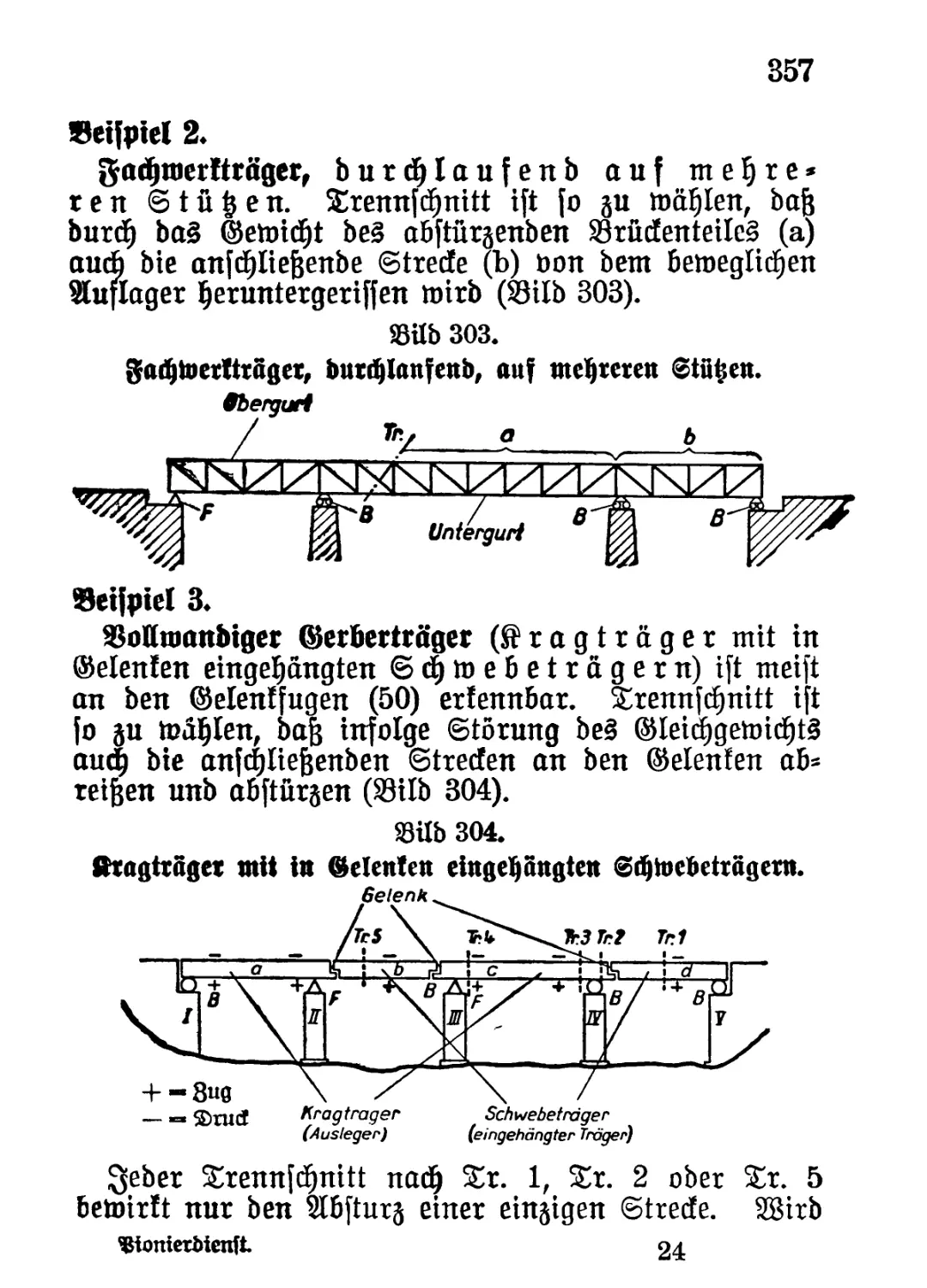

unb Selanbe oljne $ionier=Sprengmittel),

?lbfdgnitt E (Scgeinfperren),

Slbfcfjnitt G (Sefeitigen bon Sperrungen).

Seil II (überfegen):

162 u. 163 (Vergalten toüljrenb be§ ttberfegenl

im ©injelfaljräeug),

186 u. 187 (Vergalten

fegen§ mit gägren),

Slbfcfjnitt F (überfegen

?ßferben).

Seil IV:

SHbfdjnitt A (Sßegebau)

312—317 (ßrtunben bon

Slbfdjnitt D (SDixrdpfdjreiten bon gurten),

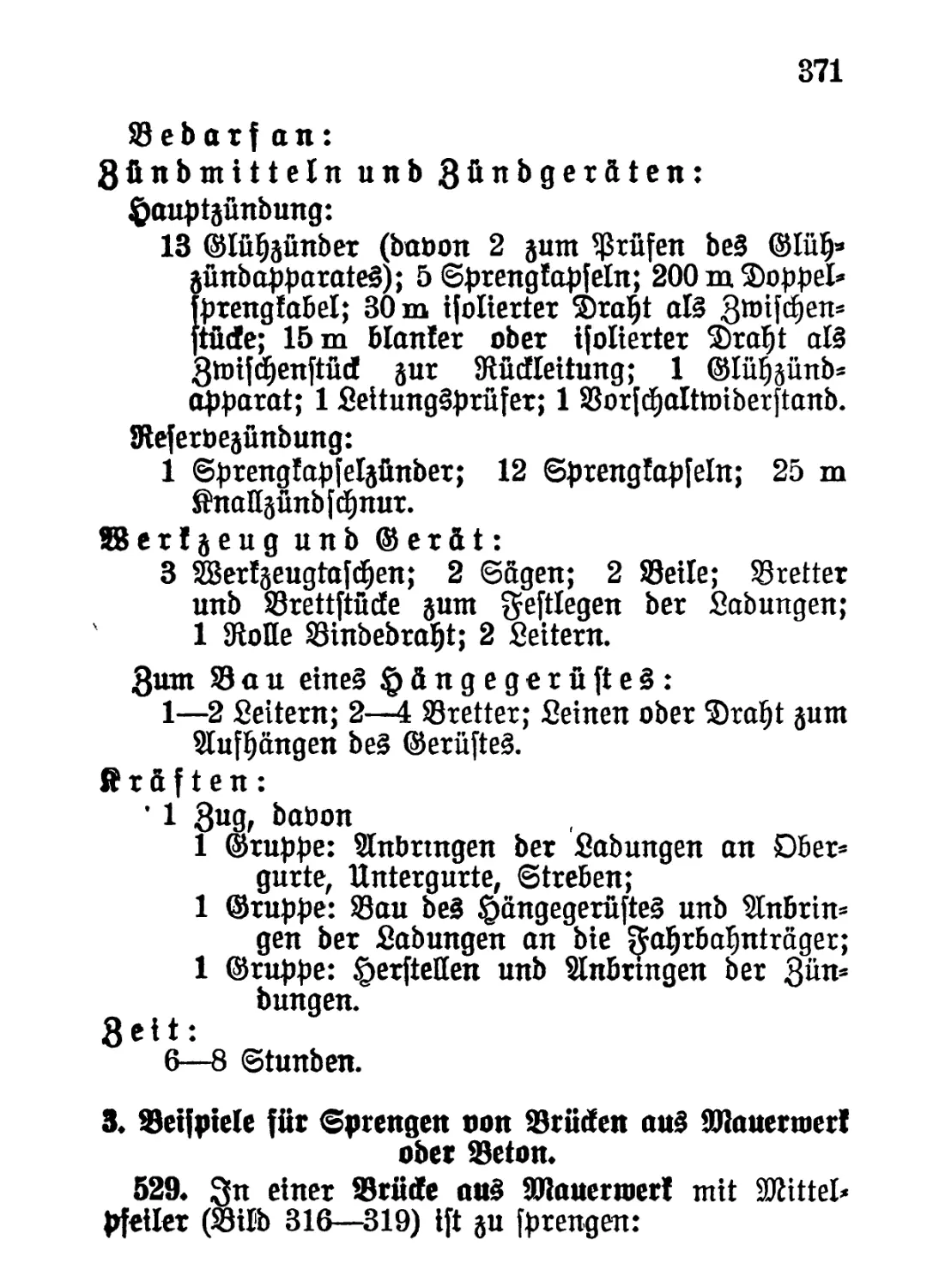

Slbfdjnitt E (überfdgreiten bon ®t§beden).

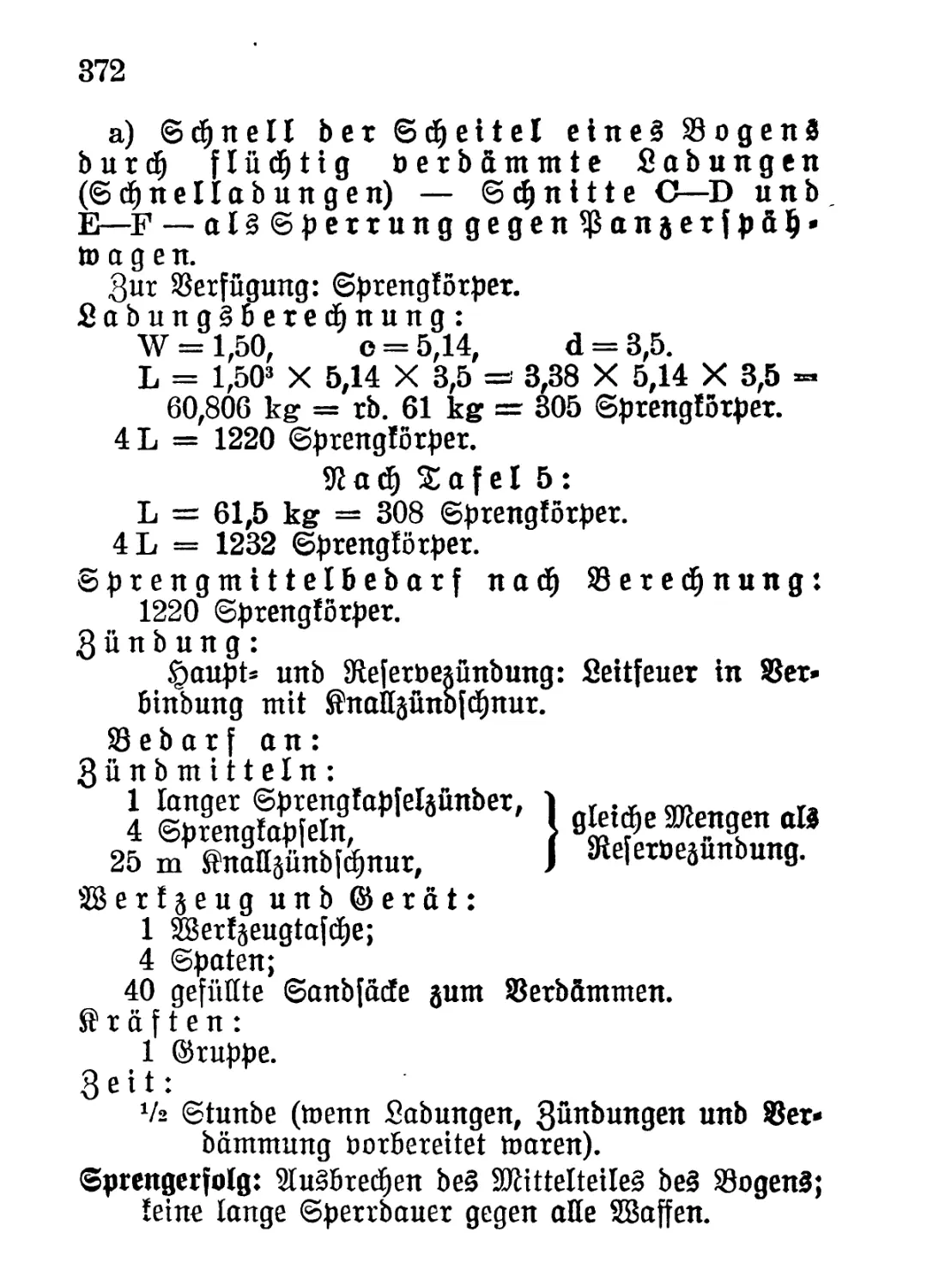

Seil V (gelbbefeftigung):

Slbfdgnitt A (©runbfäge),

Slbfcftnitt B (Sdjanjjeuggebraudj),

Slbfcfjnitt C (©tnjelanlagen)

349—359 (Stellungen für Infanterie),

363—365 (Einlagen für Seobadgtung),

369—391 (Scheinanlagen, Unterfdjlupfe, 8e»

lletben bon 8öfdjungen, Sdguft gegen geucf)»

tigleit unb ®a§),

Slbfajnitt D (Sinridjten bon Drtfdjaften jur

SBerteibigung).

Seil VI (S3ti»af§ unb Sager).

Seil VHI (SidjerljeitSbeftimmungen):

Slbfdjnitt B (SRettungSmaftnaljmen unb Sidjer-

Ijeitäbeftimmungen bei gluftübergängen im

grieben).

5

Sei iRadjridjtenäug nad):

Seil I (Sperrungen):

Slbfd^nitt D (Sperrung Von Straßen, ÜBegen

unb Sefanbe offne $ionier=SprengmitteI),

Slbfdbnitt E (Sdßeinfperren),

Slbfdjnitt G (Sefeitigen bon Sperrungen).

Seil II (überfein):

162 u. 163 (SSerfjalten toälfrenb be§ Überfefjen3

im ©injelfaljräeug),

186 u. 187 (SBerfjaften tnäljrenb be§ über«

fetsenS mit galten),

2lbf(f)nitt F (überfeinen mit fcfjroimmenben

Sßferben).

Seil IV:

Slbfd^nitt A (SBegebau)

312—317 (Srtunben bon Sßegen),

Sfbfdjnitt D (Surdjfdjreiten bon gurten),

SIbfdßnitt E (überfdgreiten bon ®i§bedten).

Seil V (0felbbefeftigung):

Sfbfcfjnitt A (Srunbfäije),

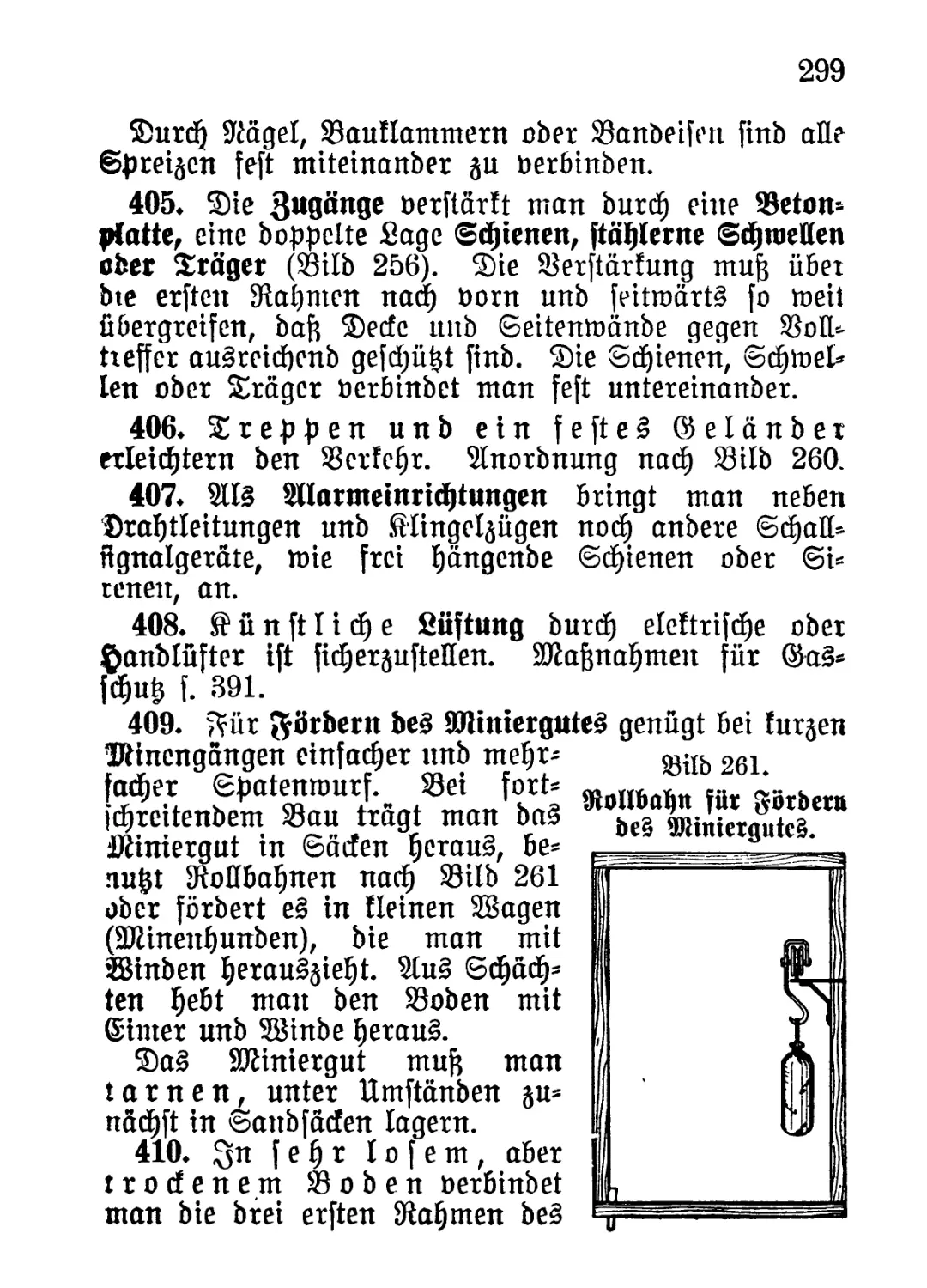

Sf'bfd^nitt B (Sdßanjjjeuggebraudf)),

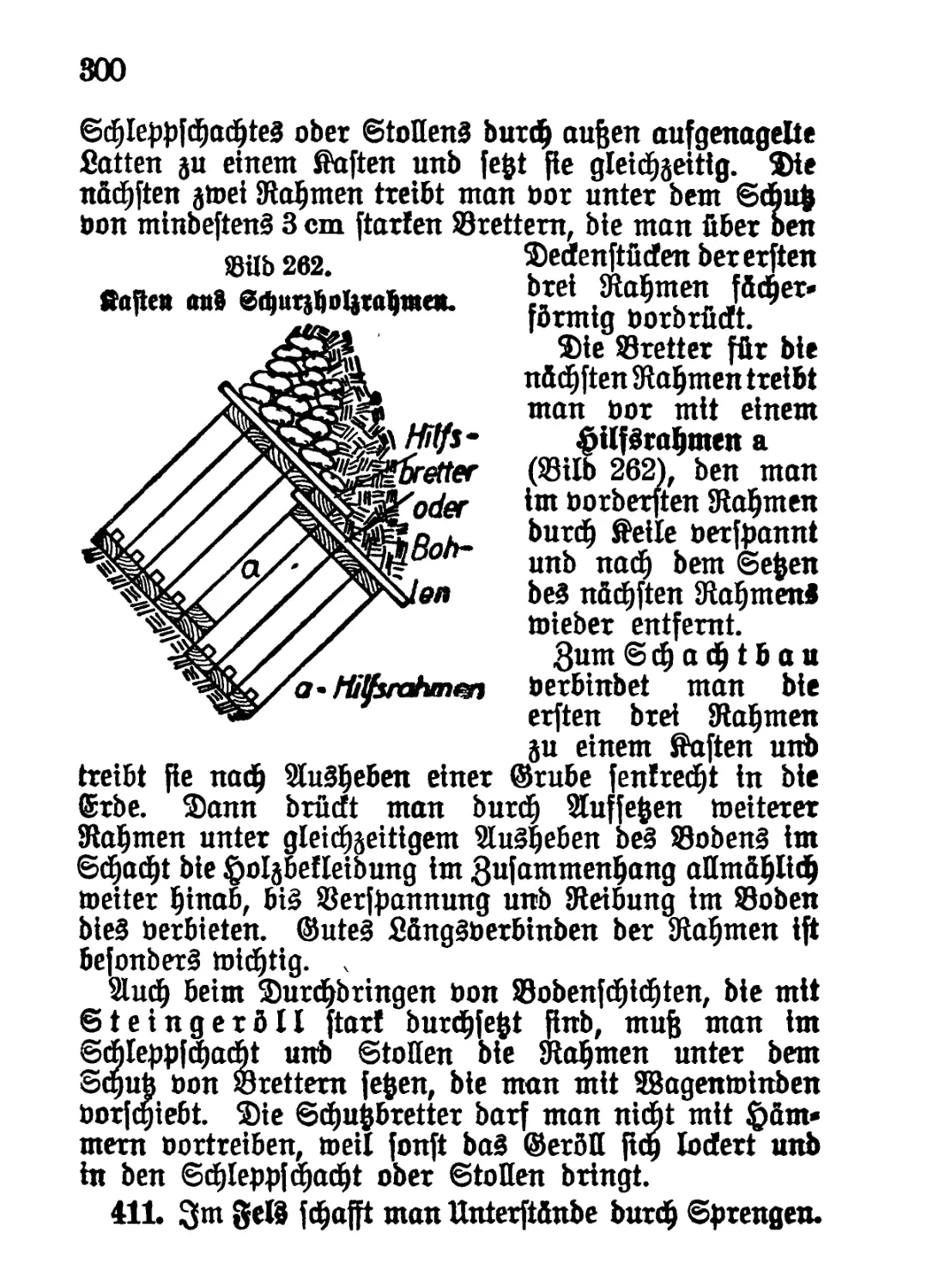

Slbfcgnitt C (Sinjelanlagen)

366—368 (Einlagen für 3tad^rid^tenberbinbun»

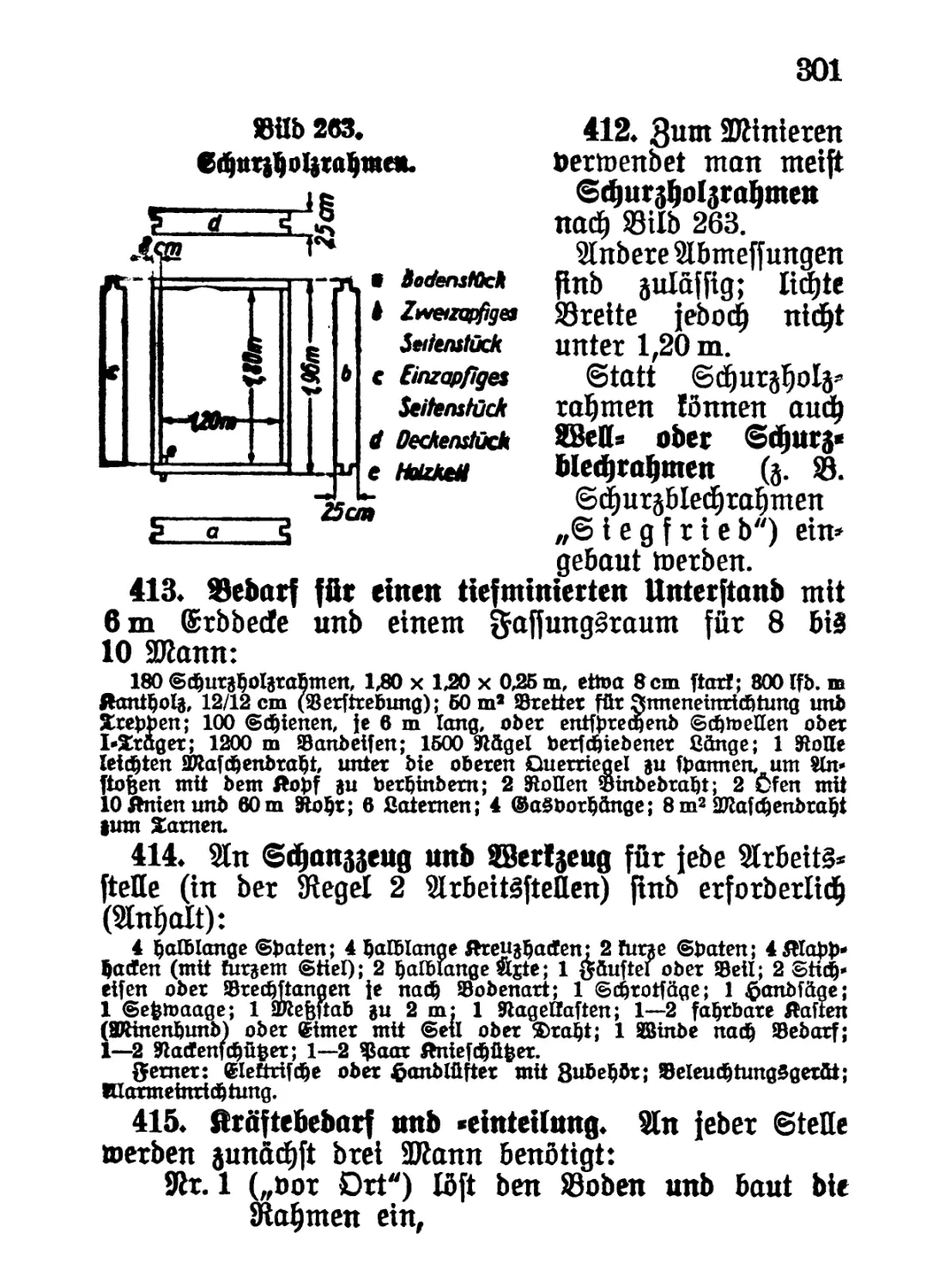

gen unb 9tad^rid()tenmittel).

Seil VI (SitoatS unb Sager).

Seil VIII (SicfjerljeitSbeftimmungen):

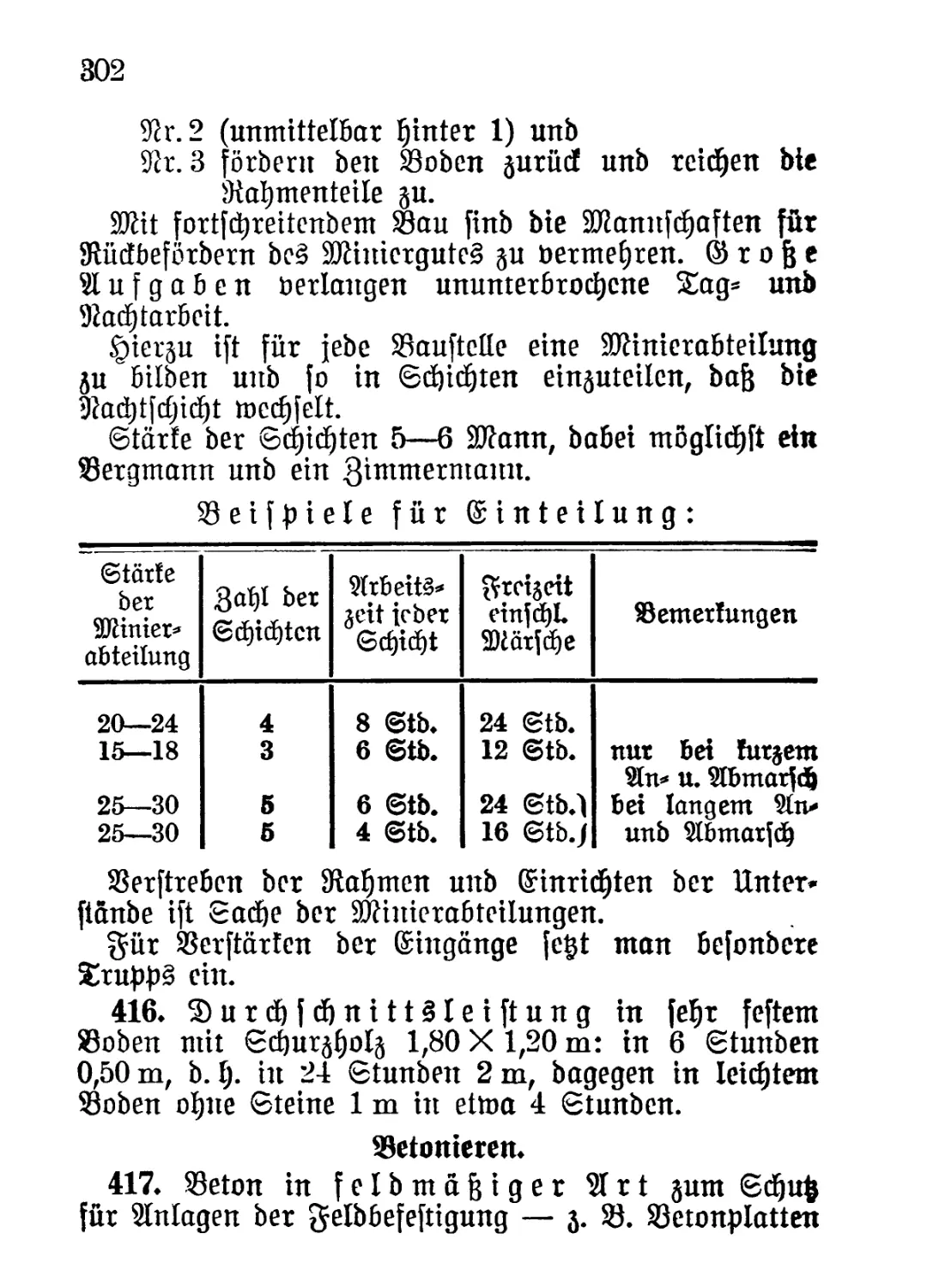

Slbfdfjnitt B (9tettung§maßnal)men unb Stdfjer«

peitSbeftimmungen bei fjlußübergüngen im

5'rieben).

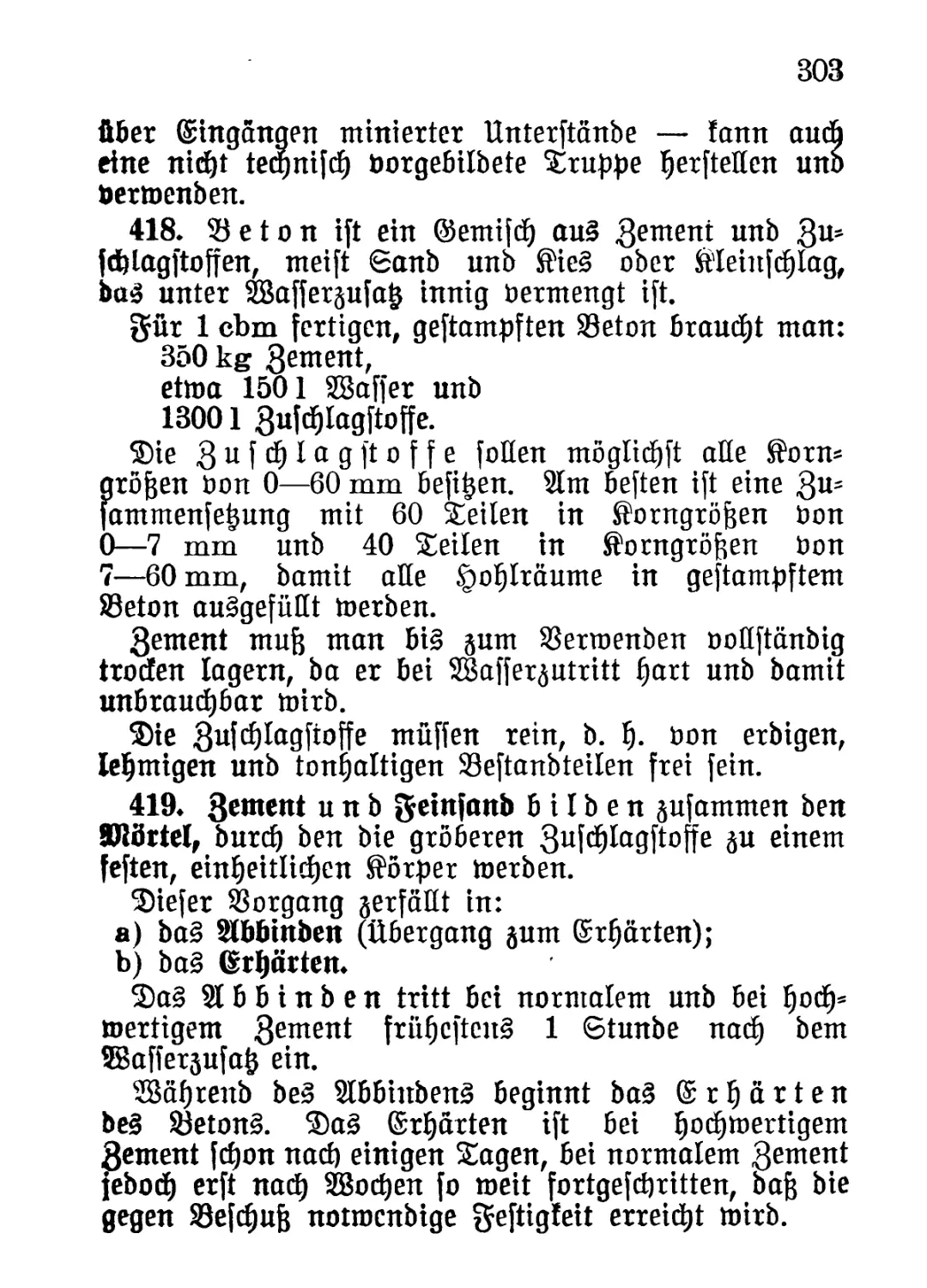

2. ffaballeriepioniere berSteiterfcfjioa«

bron unb $?aballerie«$tonierjug nacf):

Seil I—IX o n e 392—425 (minierte Unter«

ftänbe, ^Betonieren).

^tonierbienft 2

6

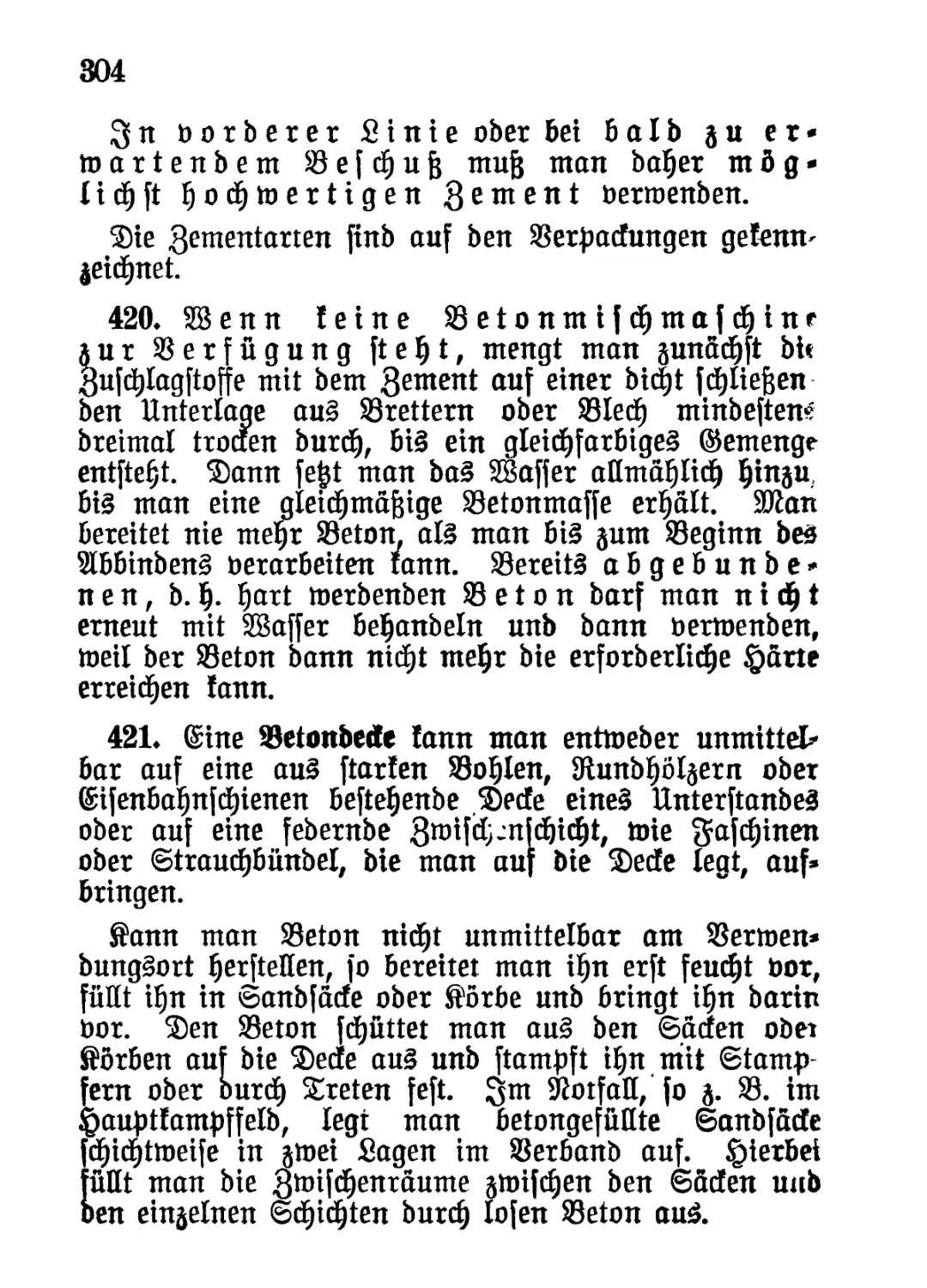

c) SlrtiHerie:

l. Stile nacft:

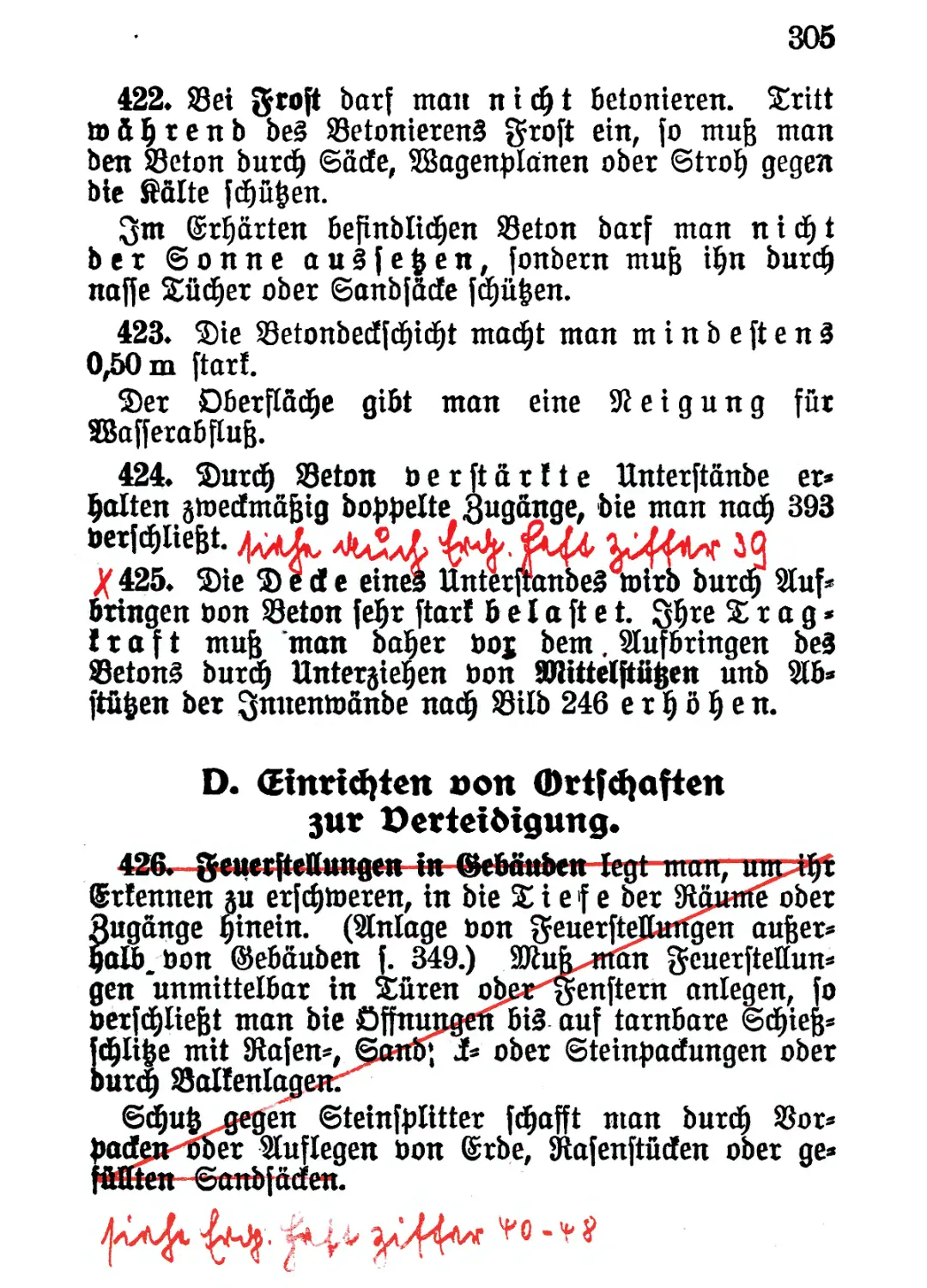

Seil I (Sperrungen): .

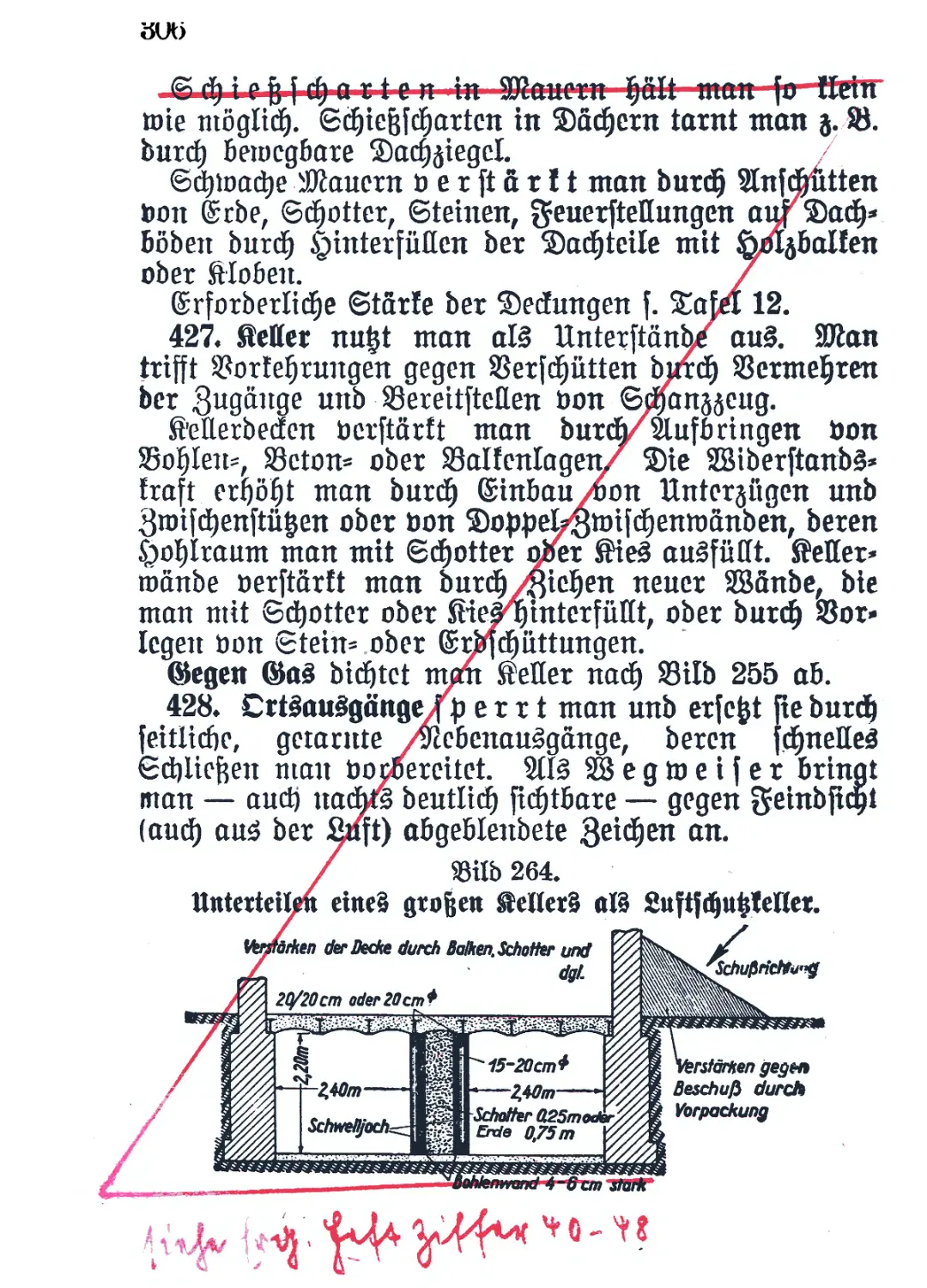

Slbfcftnitt D (Sperrung bon Straften, Sßegen

unb ©elänbe oftne $ionier=Sprengmittel)

2—4 (Sperren gegen affe Srbioaffen),

SIbfdjnttt E (Scfteinfperren),

Slljfcfjnitt G (SBefeitigen bon Sperrungen),

Slbfmnitt H (ßerftören bon ©efcftüijen unb

Sffinenmerfern).

Seil II (überfeften):

162 u. 163 (SBerftalten toaftrenb be§ überfeftenS

im ©injelfaftrjeug),

186 u. 187 (SSerftalten mäftrenb be§ überfeftenS

mit gaftren).

Seil IV:

Slbfcftnitt A (SBegebau)

312—317 (Srlunben bon SBegen),

Slbfcftnitt D (Surcftfcftreiten bon gurten),

Slbfcftnitt E (überfcftreiten bon SiSbedett).

Seil V (^elbbefeftigung):

Slbfcftnitt A (©runbfäfte),

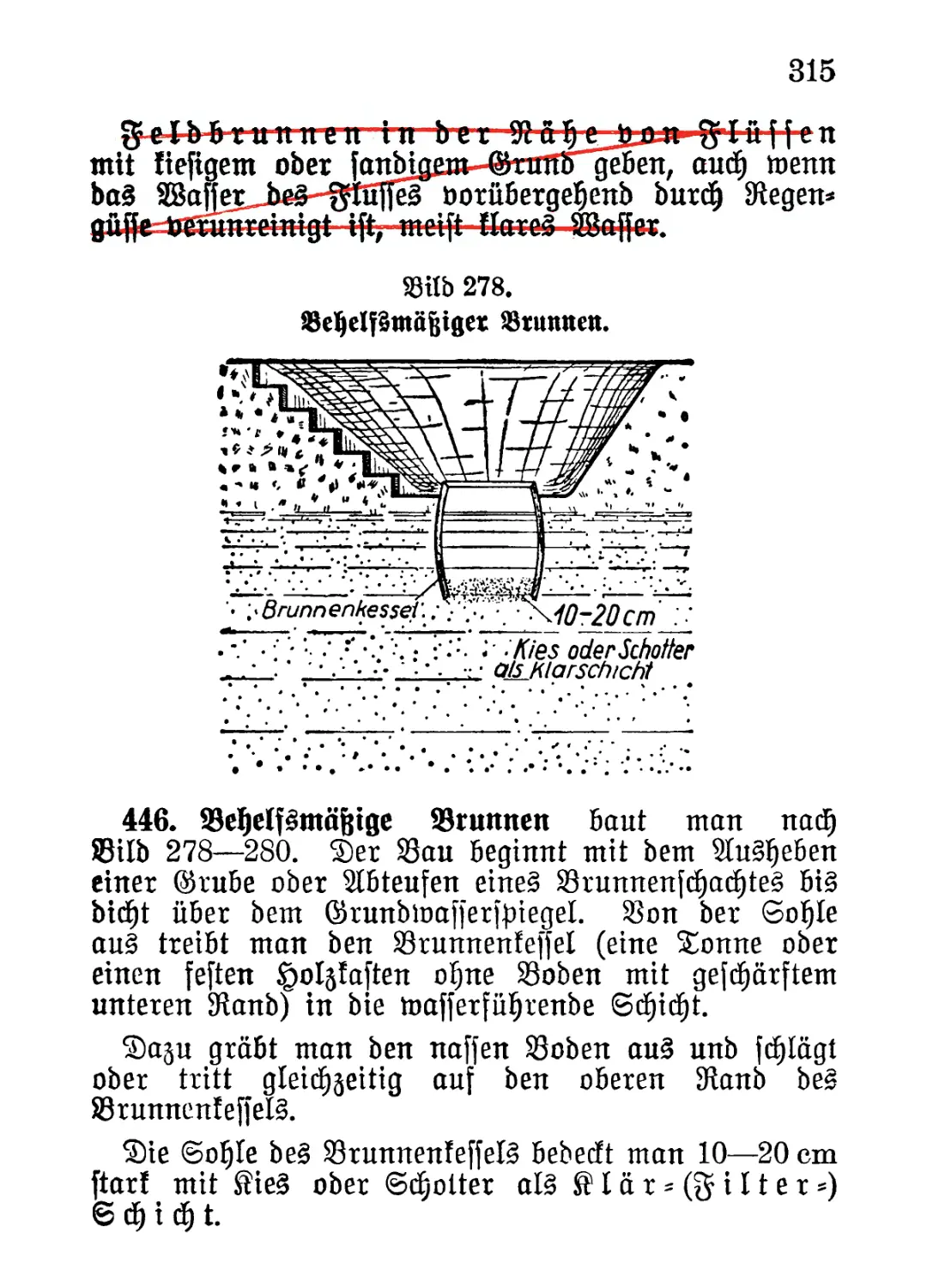

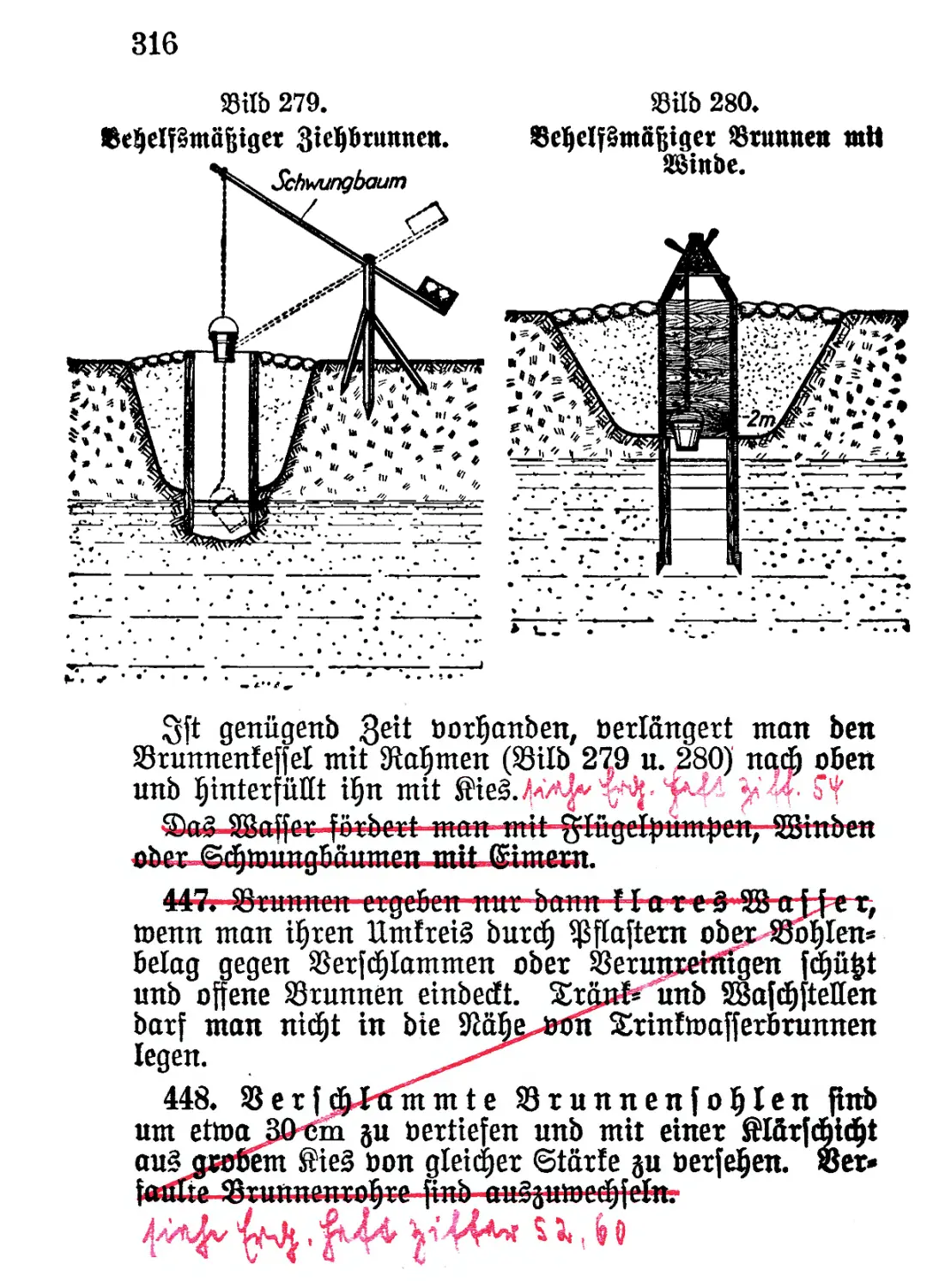

Slbfcftnitt B' (Scftanjjeuggebraucft),

Slbfcftnitt C (©injelanlagen)

362—391 (Stellungen für Artillerie, Einlagen

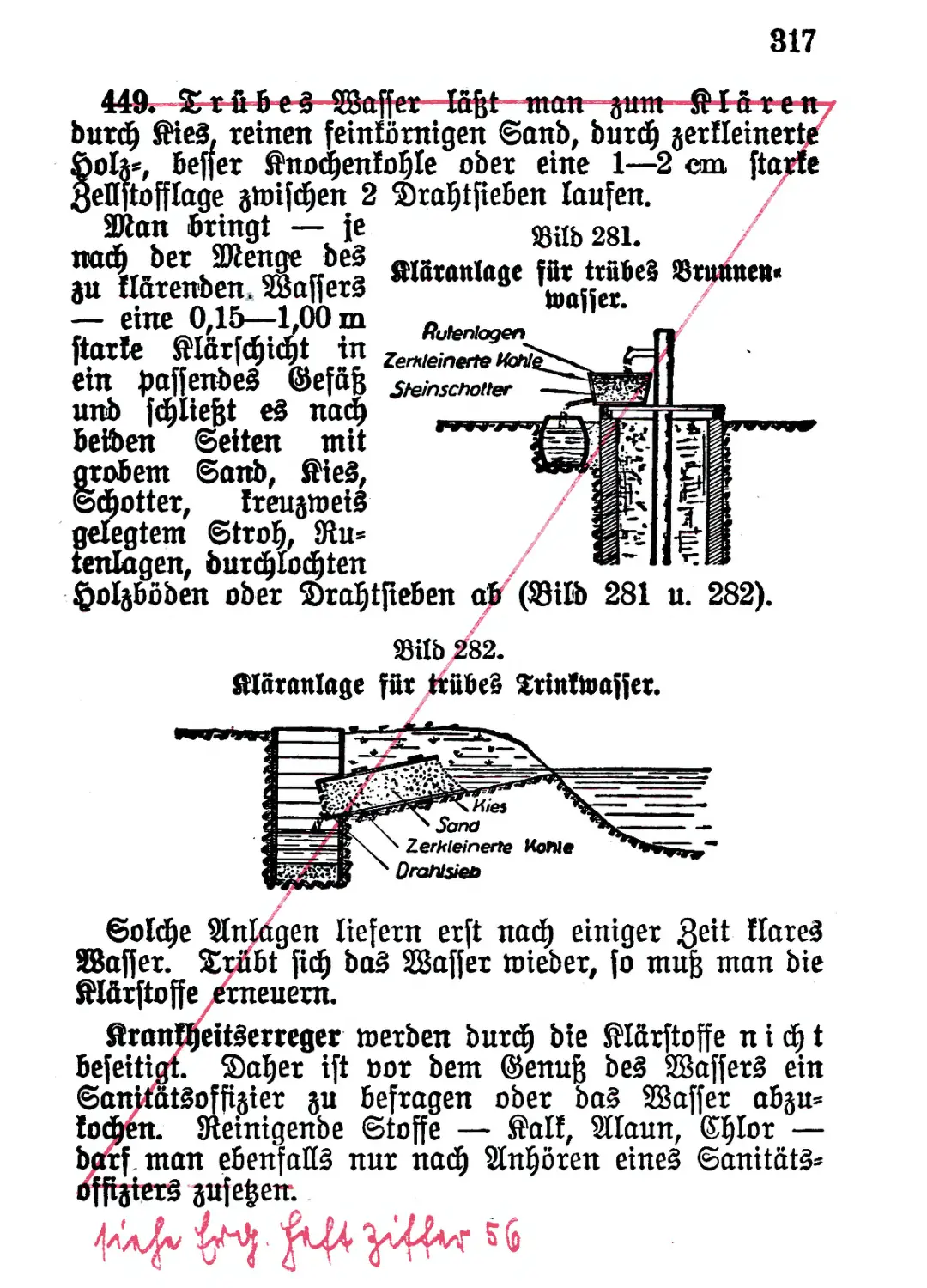

für SBeobacfttung, für fftadftricfttenberbinbun»

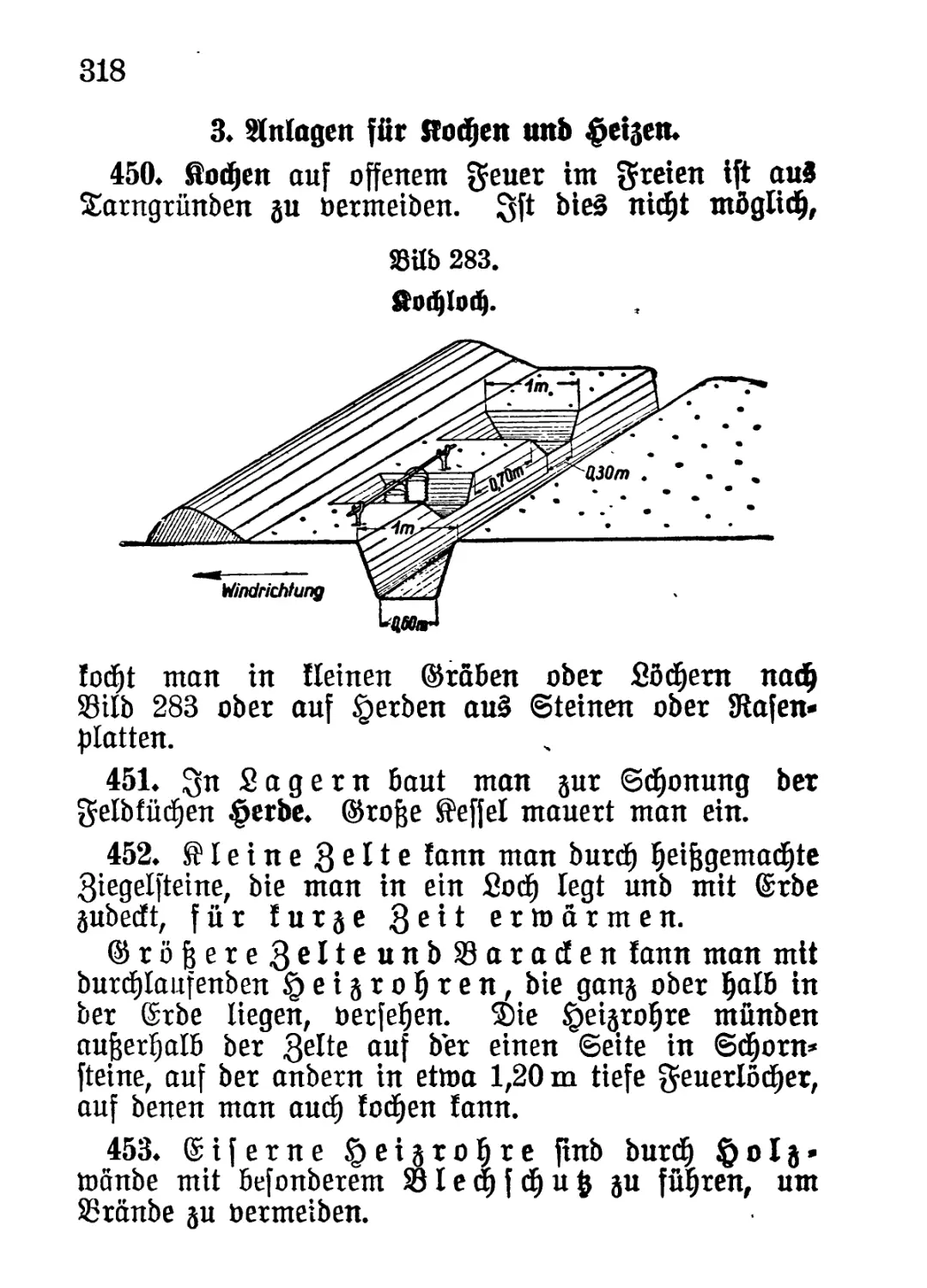

gen unb Sladftricfttenmittel, Scfteinanlagen,

Unterfdftlupfe, Selleiben bon Söfdftungen,

Scftuft gegen fjeucfttigleit unb ®a§).

Seil VI (33itnal§ unb .ßager).

Seil VIII (SicfterfteitSbeftimmungen):

Slbfcftnitt B (fffettungSmaftnaftmen unb Sicfter«

fteitsbeftimmungen bei fjluftübergängen im

^rieben)

7

497 b (SSerljaltett unb Anjug beim überfegen

mit ©injjelfagrjeugen unb gälten),

499, 5.Ab|ag u. folgenbe .ßiffern (Vergalten

beim Übergang über 2»t» bi§ 84=23rüden),

501 (Vergalten unb Anjug beim Übergang

über Sdmellftege unb Stege),

504 (AuSlöfen be§ fRettungSbienfteS).

2. fReitenbe Artillerie ferner nadj:

Seil II (überfegen):

Abfcgnitt F (überfegen mit fdgmimmenben

ißferben).

Seil VIII:

Abfdfnitt B (fRettungSmafjnagmen unb ®icger=

geitSbeftimmungen bei ^luffübergängen im

Trieben).

3. 3e ^Batterie minbeftenS 12 Staun aufjer»

bem nacg:

Seil II (überfegen):

Abfcgnitt B1 u. 2 (glofjfade unb begelfSmägige

SSafferfatjrjeuge),

Abfcgnitt C1 (§agren auf bem Sßaffer im

©injelfagrjeug).

Seil III (SBegelfSbrüdenbau):

Abfcfmitt A (Allgemeines),

Abfdjnitt C (®er S9au)

232—239, 275—276, 297—298 u. 300—302

(Uferbrüden),

Abfdjnitt D 303—306 a (prüfen öon 33rüden).

Seil IV:

Abfdjnitt A (Sßegebau),

Abfcgnitt C (§errid)ten öon ©ifenbagnbrüden

jum Übergang).

Seil VII (SifenbagnbegelfSraütpen).

2*

8

Seil VIII (SidjertjeitSbeftimmungen):

Abfdjnitt B (StettungSmaftnaljmen unb Sidjer-

IjeitSbeftimmungen bei gluftübergangen im

^rieben), 502 nur für reitenbe Artillerie.

d) Pioniere:

Waä) allen Seilen, o^ne I, VIIIA, IX A.

e) Aadjridjtentruppe:

1. Alle nadj:

Seil I (Sperrungen):

Abfdjnitt C 81—84 (Sperrung bon Aadjridj=

tenberbinbungen unb Anlagen),

Abfdjnitt D (Sperrung bon Straften, SBegen

unb Selanbe oftne $ionier*Sprengmittel)

10t b—g,

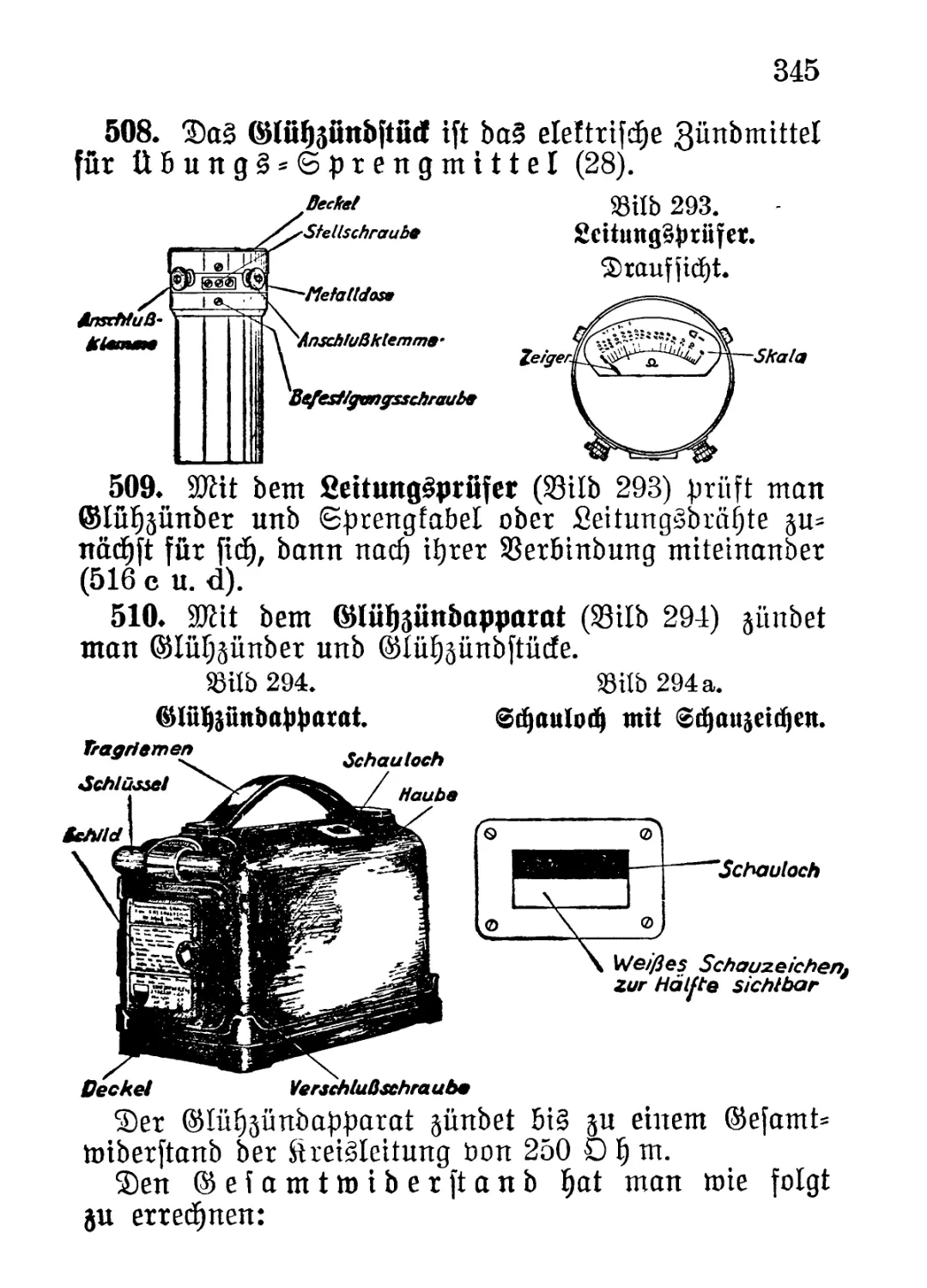

Abfdjnitt E (Sdjeinfperren),

Abfdjnitt G (29efeitigen bon Sperrungen).

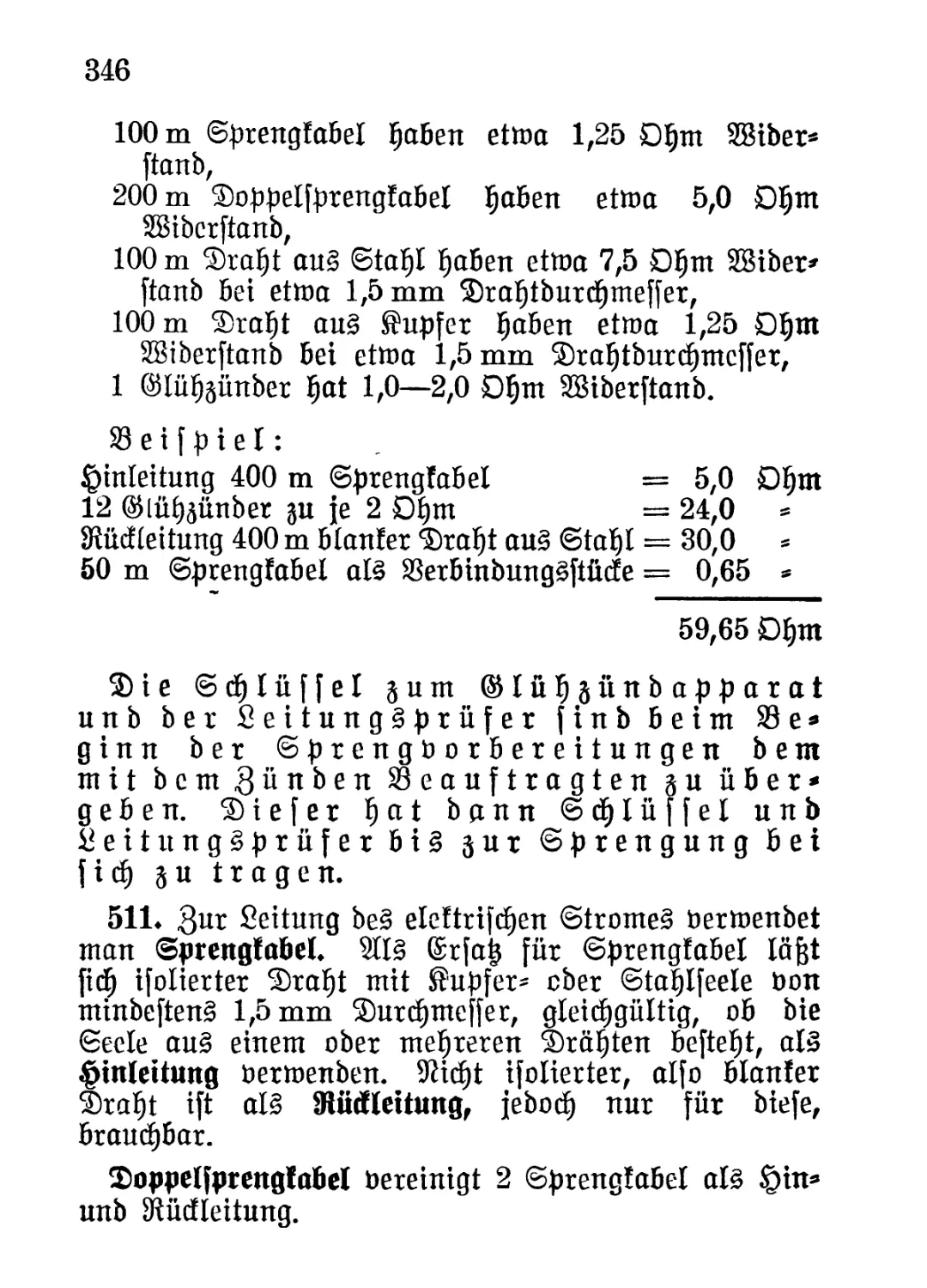

Seil H (überfein):

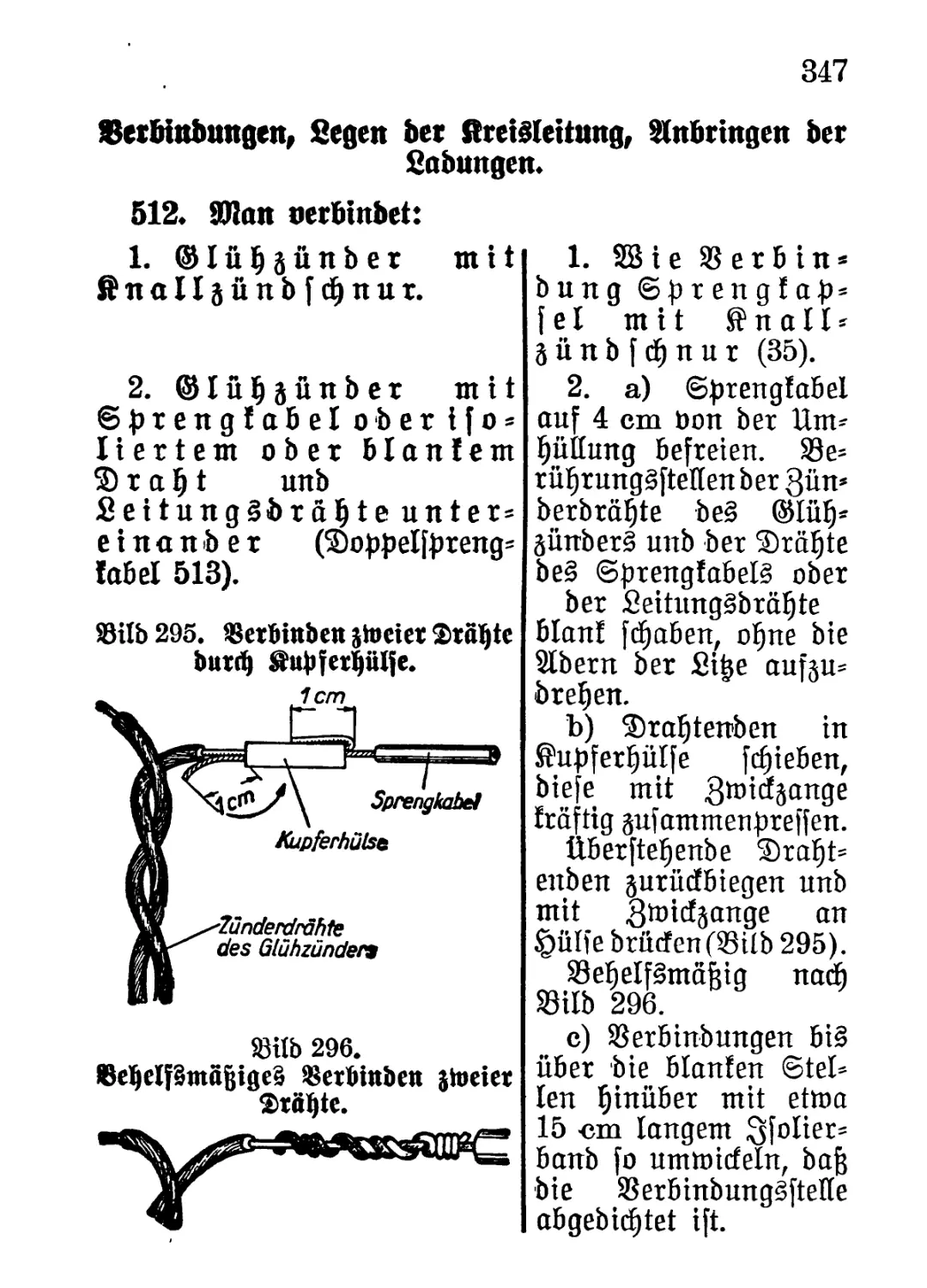

162 u. 163 (Serftalten tnäljrenb be§ ÜberfetjenS

im ßanftelfaljrgeug),

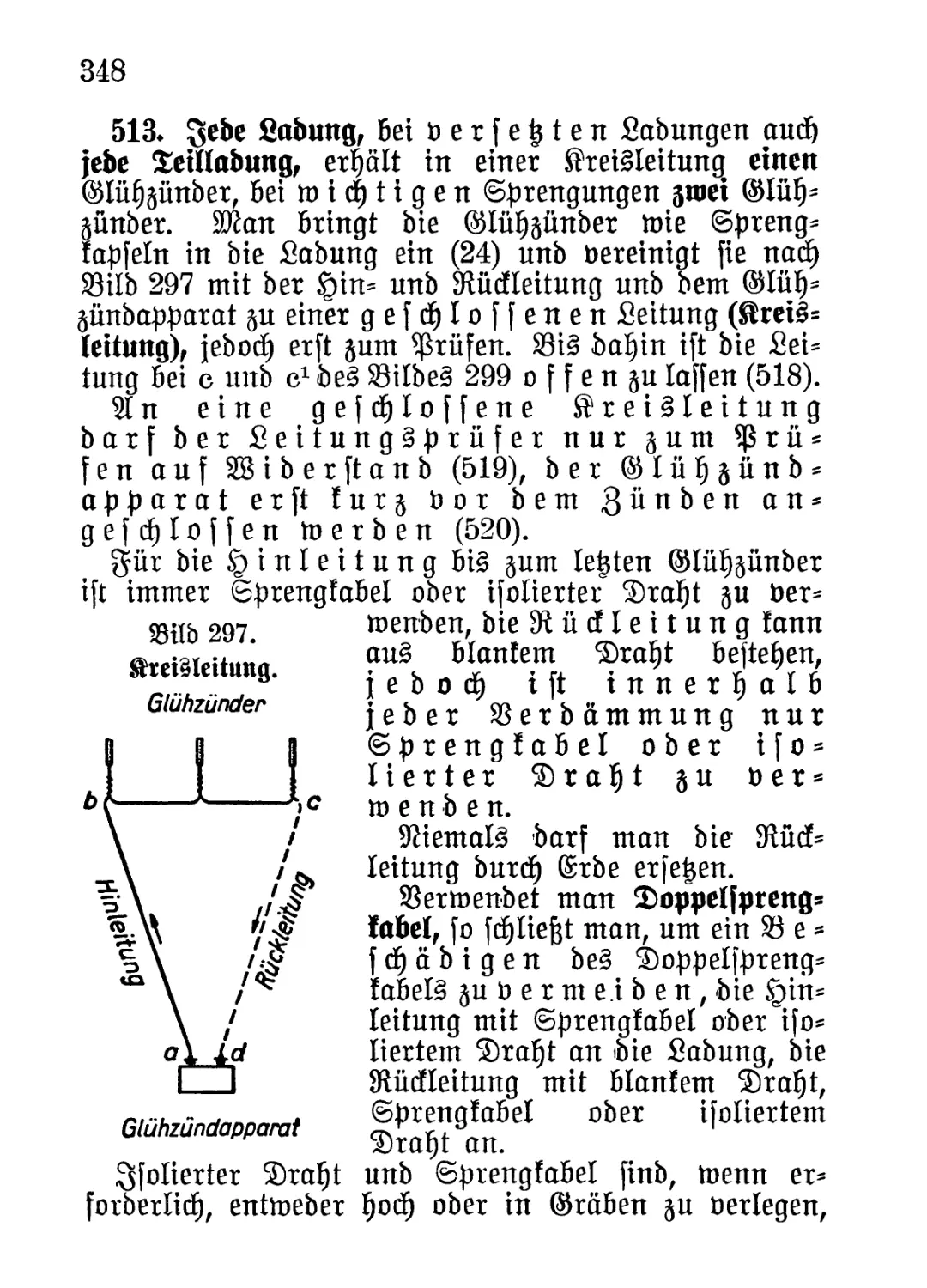

186 u. 187 (93ertjalten tnäljrenb be§ überfeijenä

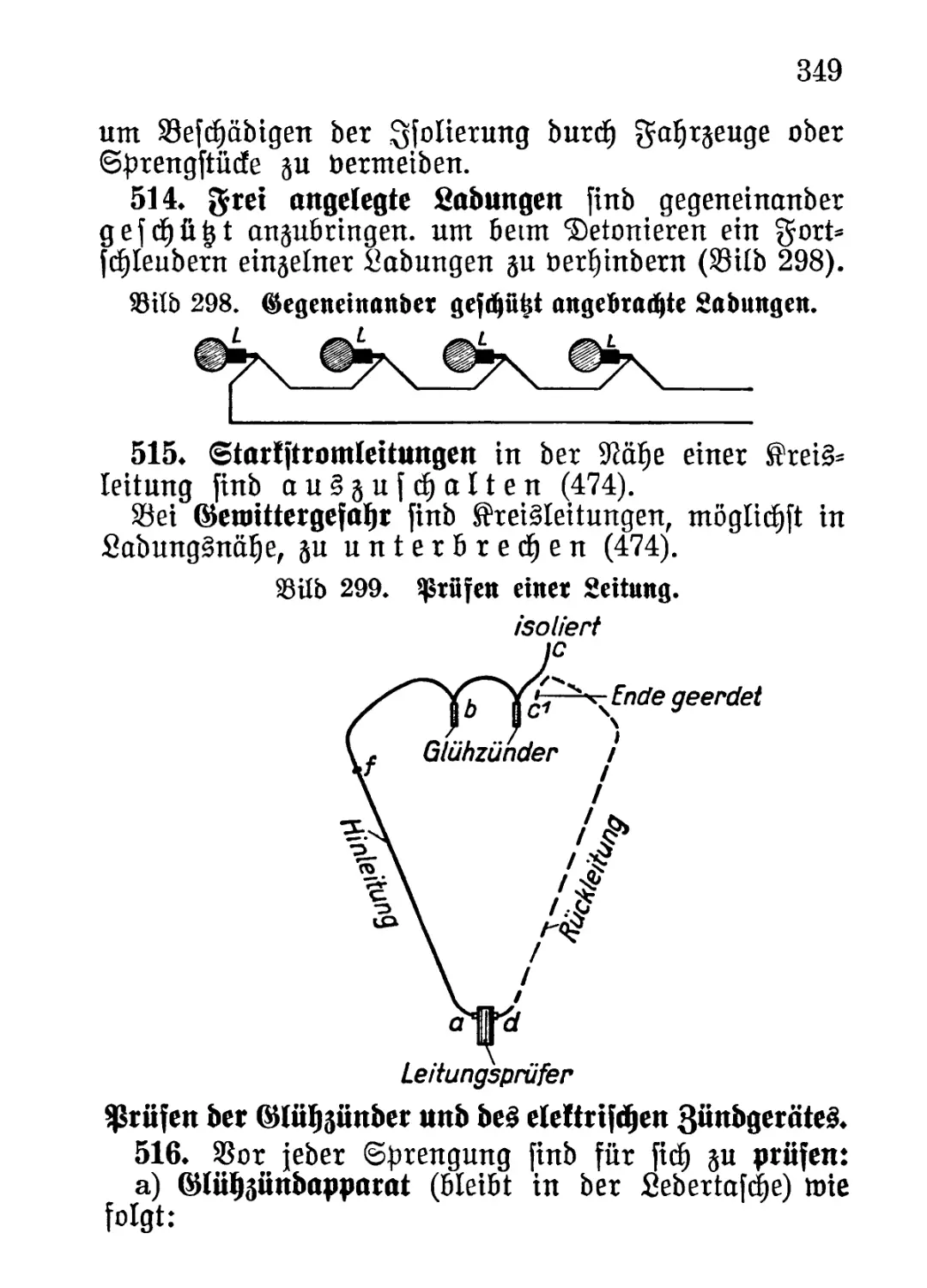

mit fjfäfjren).

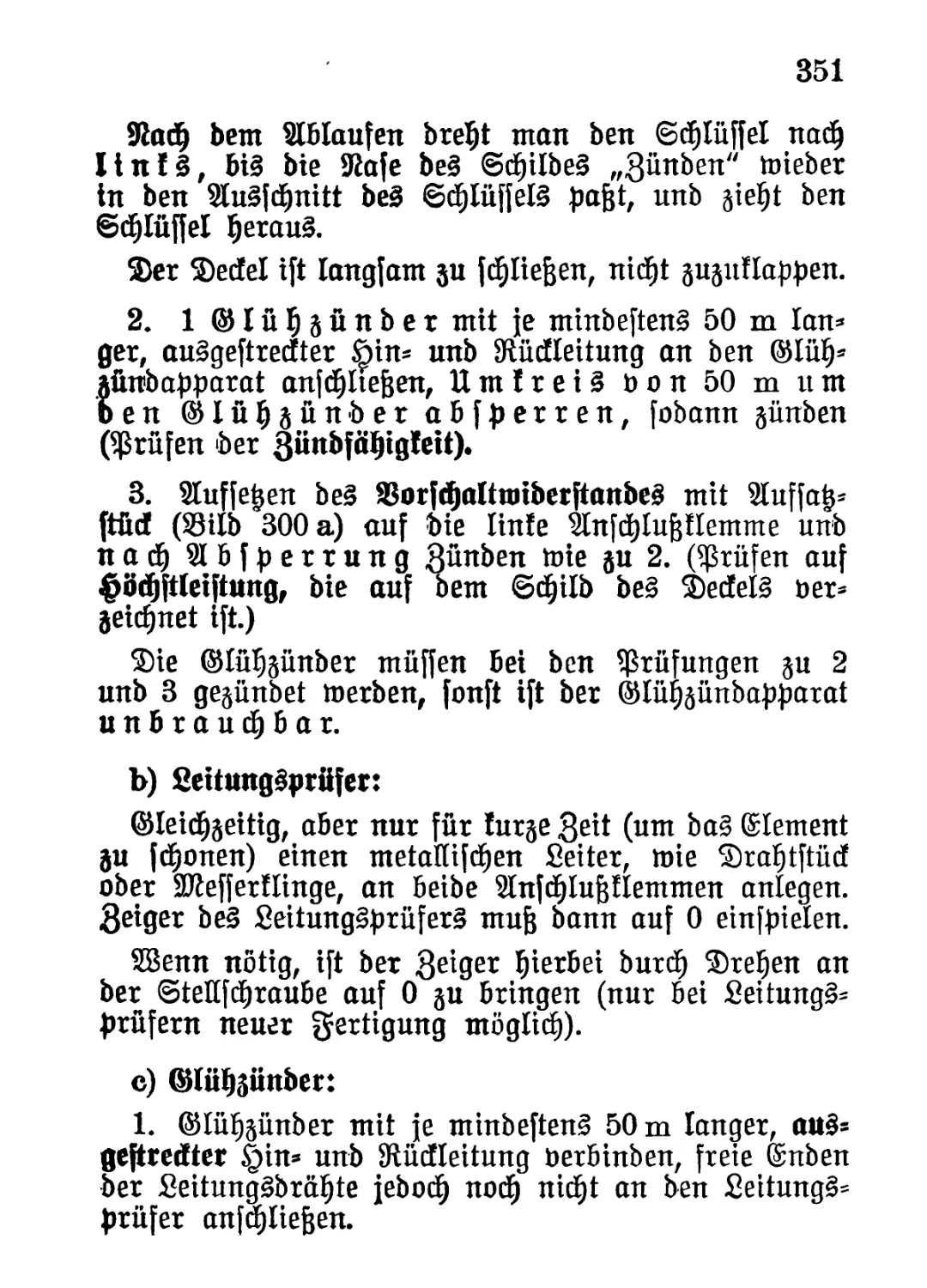

Seil IV:

Abfdjnitt A (SBegebau),

312—317 (®rtunoen bon SBegen).

Seil V (gelbbefeftigung):

Abfdjnitt A (Srunbfäfte),

Abfdjnitt B (Sdjan^euggebraudj),

Abfdjnitt C (Sin^elanlagen)

366—368 (Anlagen für Aadjridjtenberbinbun*

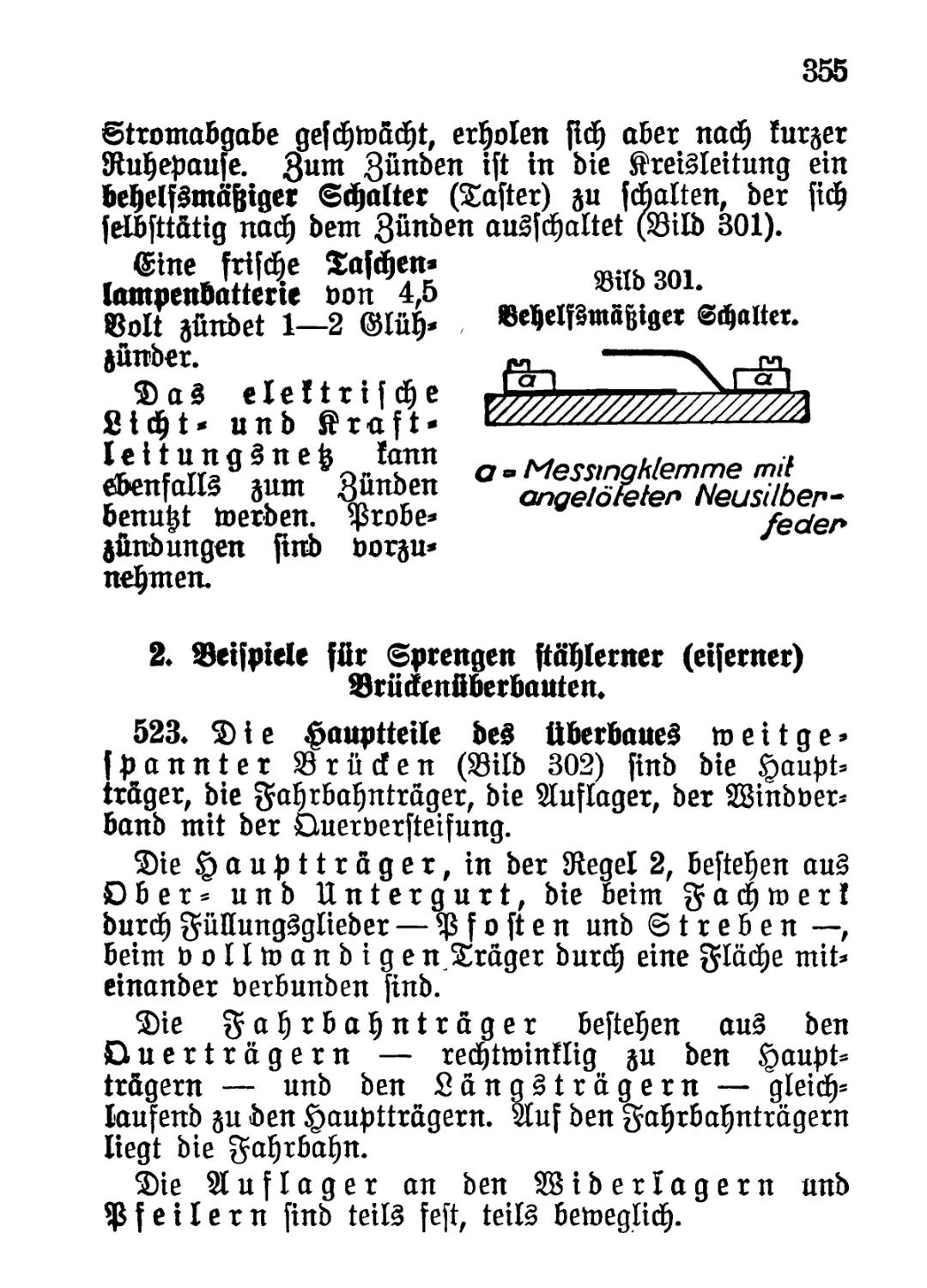

gen unb Aadjridjtenmittel).

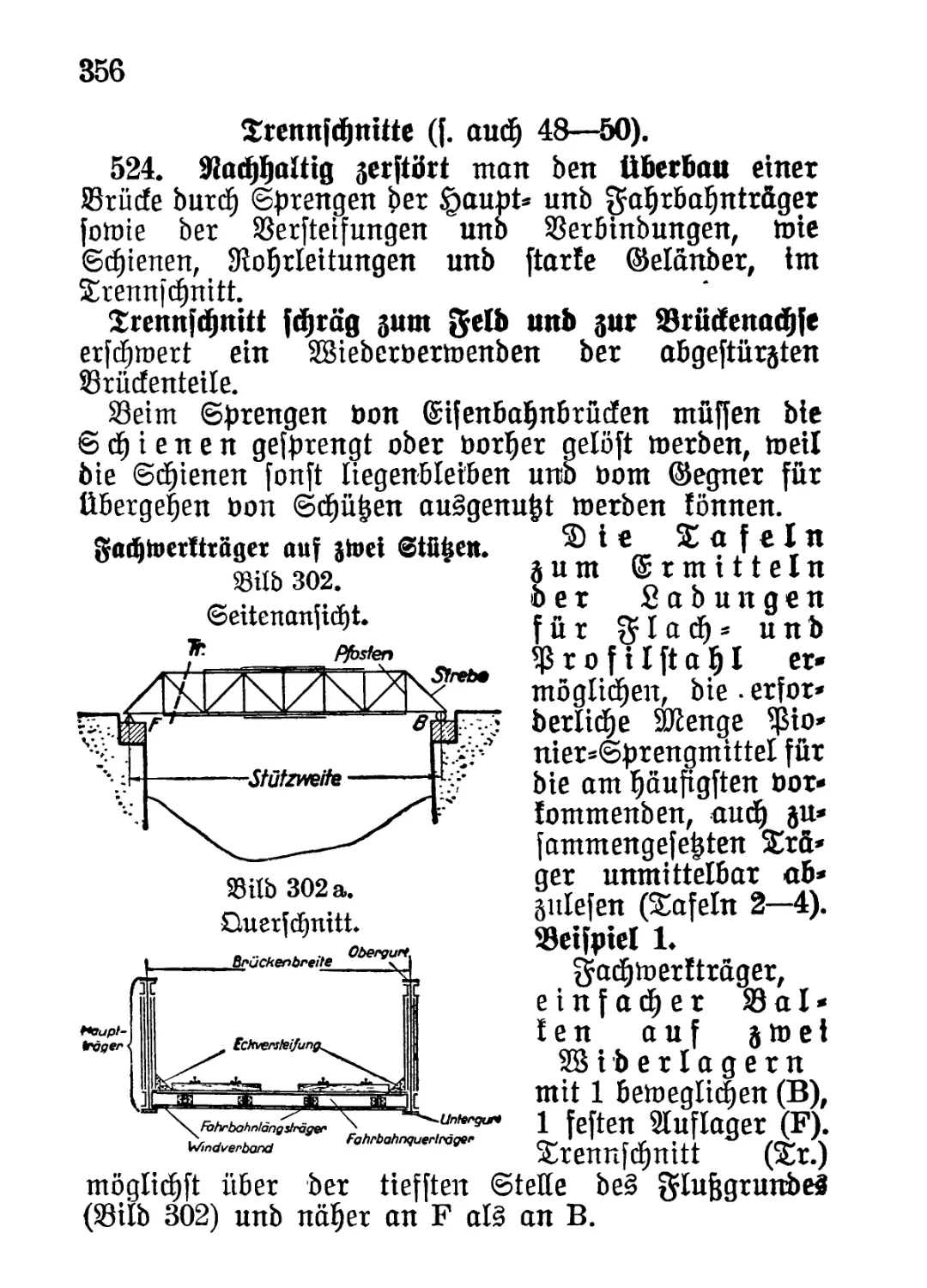

Seil VI (33itt}at§ unb Sager).

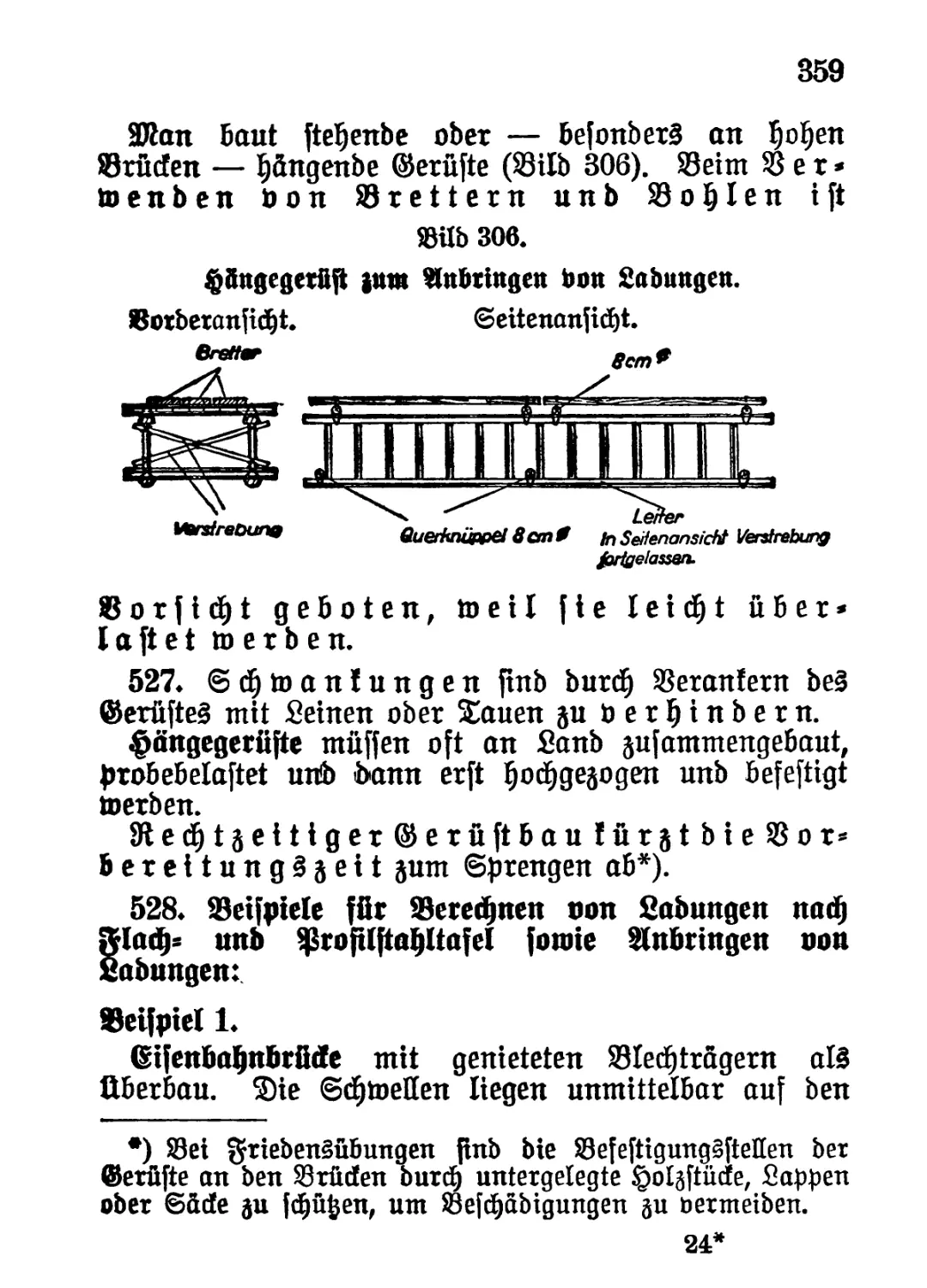

Seil VII (SidjertjeitSbeftimmungen):

Abfdjnitt B (9tettung§maftnaftmen unb Sidjer»

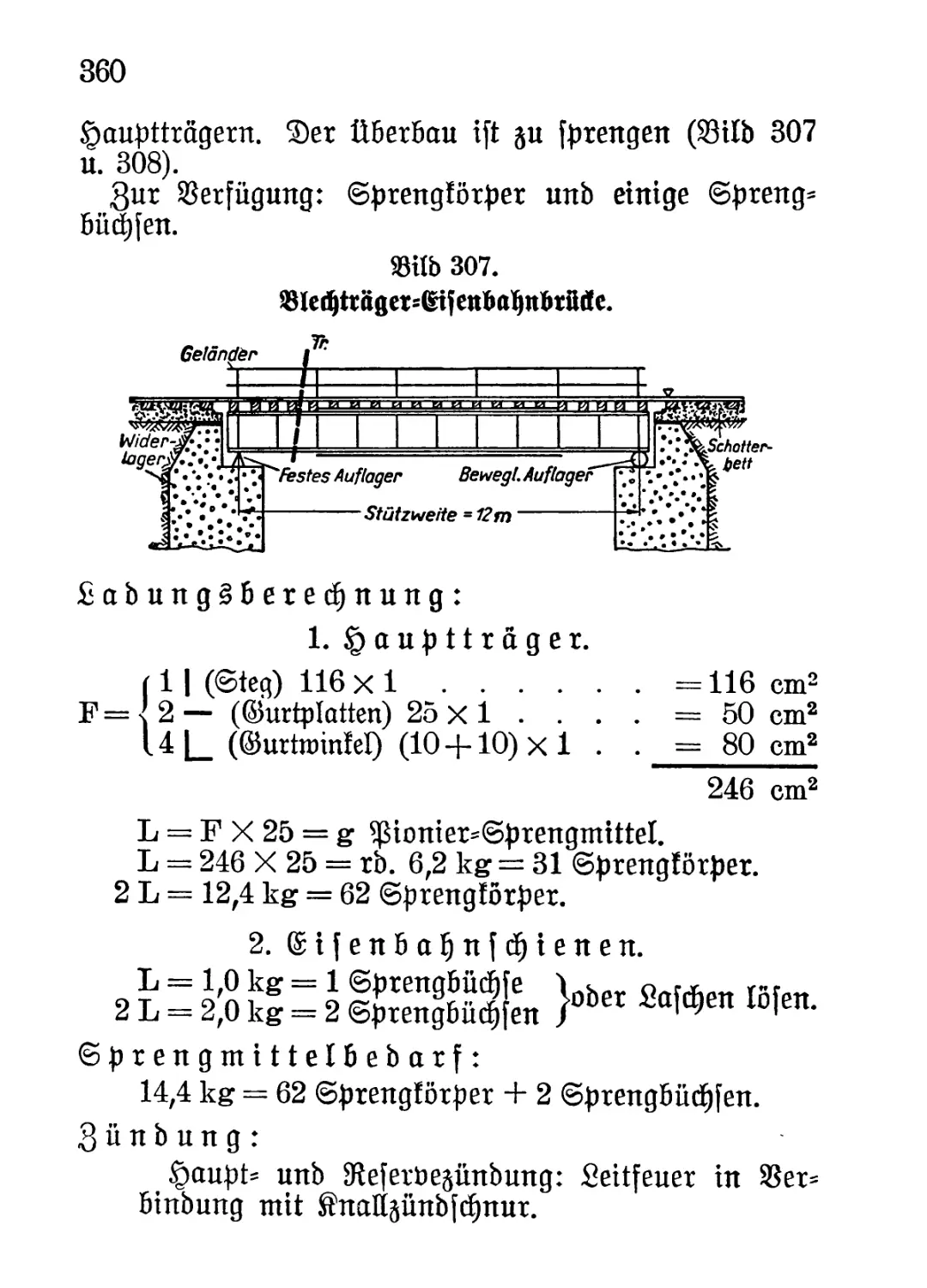

fteitsbeftimmungen bei gluftübergängen im

^rieben)

9

497 b (SBerftalten unb Slnjug beim überfeinen

mit (Sinjelfaftrjeugen unb gäftren),

499, 5. Slbfaft u. folgenbe Biffern (Verhalten

beim Übergang über 2=t= bi§ 8=t>29rüden),

501 (SSerftalten unb Slngug beim Übergang

über ScftneUftege unb Stege),

504 (2lu§lö[en be§ 9iettung§bienfte§).

2. 3e gernfprecft» unb guntfompanie

minbeftenS 12 Kann aufterbem nacft:

Seil IV:

2lbfcftnitt D (Smrcftfcftreiten bon gurten),

Slbfdftnitt E (überfdjreiten bon' GiSbeden).

Seil V (gelbbefeftigung):

373—391 (Unterfdflupfe, SBetleiben non

29öfcftungen, Stftuft gegen geudjtigleit unb

Sa§). ‘

Seil VII (®ifenbaftnbeftelf§rampen).

f) Sraftfaftrlampftruppe:

1. Sille nacft:

Seil I (Sperrungen):

Slbfdftnitt A (Bmed unb SluSfüftrung bon

Sperrungen),

Slbf^nitt B (Sprengen bon SSrüden) (na<fy

SJlaftgabe ber SluSrüftung),

Slbfcftnitt C (Sperrung bon Scrteftrslinien

unb »anlagen unb bon glugftäfen),

Slbfdjnitt D (Sperrung bon Straften, Sßegen

unb Selanbe offne $ionier»Sprengmittel),

Slbfdjnitt E (Sdjeinfperren),

Slbfdjnitt G (SBefeitigen bon Sperrungen).

Seil II (Überfein):

162 u. 163 (SSerfjalten tnäljrenb be§ überfe£en§

im Sinjelfa^rgeug),

186 u. 187 («erftalten mäftrenb be§ überfeftenä

mit gäftren).

10

Seil IV:

9lb[(f)nitt A (SBegebau)

312—317 (©rtunben bon SBegen),

2lbf(hnitt D (SDurdjfdjreiten bon gurten),

2lbfc£)nilt E (überfchreiten bon ©iSbeden).

Seil V (gelbbefeftigung):

Slbfdjnitt A (Srunbfatje),

Slbfcgnitt B (Schan^euggebraud)),

Slbfchnitt C (ßinjelanlagen)

349—361 (Stellungen für gnfanterie),

369—391 (Scheinanlagen, Unterfcfjlupfe, Se«

tieiben bon Söfdjungen, Schuh gegen geuih»

tigfeit unb @a§),

Slbfdjnitt D (Sinridjten bon Drtfifjaften §ur

©erteibigung).

Seil VT (S3iioat§ unb Sager).

Seil VIII (Sicfjertjeitäbeftimmungen):

2lbfdjnitt A (Sid)erheit§beftimmungen für Ser»

tnenben bon Sprena» unb Bünbmitteln im

grieben unb im Kriege),

Slbfdjnitt B (9tettung§mafjnaljmen unb Sicher»

heitSbeftimmungen bei glufjübergangen im

grieben)

497 b (©erhalten unb ülnjug beim überfeinen

mit ©injelfahrseugen unb gäfjren),

499, 5.2lbfah u. folgenbe Biffern (©erhalten

beim Übergang über 2=t= bi§ 8»t»®rüden),

501 (©erhalten unb Slnjug beim Übergang

über Sdjnellftege unb Stege),

504 (?lu§löfen be§ $Rettung§bienfte§).

2. Sei feber. ©inheit (Kompanie ufm.)

minbeften§12 SDlann aujjerbem naty:

Seil II (Überfeben):

2lbfchnitt A (3lu§mahl bon überfeijftellen),

2lbfchnitt B (überfefcmittel),

11

5lbfcf)nitt C (galten auf beut SBaffer),

Slbfcfinitt D (überfeinen am Sau),

Slbfcgnitt E (Stampen unb fianbbrüden).

Seil IV:

2lbfcf)nitt A (SBegebau),

Slbfcfmitt B (überminben bon Sumpf- unb

Sricf)tergelänbe burcf) Schüßen unb leichte

^anjertoagen),

Abfdjnitt C (3g>erricE)ten bon Sifenbahnbrüden

jum Übergang).

Seil VII (®ifenbat)nbeljelf§rampen).;

Seil VIII (Sid)erheit§beftimmungen).

3. $ionierjüge nacf):

Seif I—IX o I) n e 392—425 (minierte Unter»

ftünbe, ^Betonieren).

g) Sonftige Truppen:

SBie bie 9tacf)ricf)tentruppe.

h) Ski allen SSaffen:

Offiziere nacf) SBebarf unb bon jeher Kompanie

ufm. einzelne Unteroffiziere al§ fieljrer unb

Sruppfüljrer in ben für ifjre feintjeit in Söetradjt lom»

menben ßroeigen be§ iJ5ionierbienfte§.

III. gür ©infatj ber Sruppe bei öffentlichen

Siotftänben gilt aufjerbem ®b.466. $u Spreu»

gungen unb für fcfjnuerige ^Bauten (z. 33. 23au bon

Strafjenbrütfen) bürfen nur bie ^ioniertruppe unb,

fofern biefe nicht berfügbar ift, bie fßionierzüge ber

ffabafferie unb Sraftfahrtampftruppe fjerangezogen

»erben.

IV. SluSbifben in ber ®enntni§ unb im Jpanb»

haben be§ SeräteS erfolgt nach ben ©erüteoor»

f ch r i f t e n.

I. Sperrungen.

A. Swcdt unö Husfüljrung von Sperrungen.

1. Sie Sperrung non Straften unb SBegen Jonne

bon betäube foH ben geinb gufhalten ober in

ftimmte Stiftung jroingen. Sie ift ein roicE)ttge£ SRittel

ber (Gefechtsführung, bor allem in ber 2tbioehr, unb

geeignet, bie Sicherung in ber Siuhevunb SBemegung ju

ergänzen. Ste tann bie SSerfcfjIeierung erleichtern unb

bie Saufd)ung beS (Gegners begünftigen.

Sie Sperrung von Sertefträtinien (Sifenbahnen,

SBafferftraften, ©raftfahrbahnen unb ftänbige

richtenberbinbungen) foH ben feinblidjen SBertehr unb

^Betrieb berhinbern.

2. gür ben Umfang einer Sperrung unb für bie

21 rt iprer 2IuSführung finb eigene 2Ibficht, Sage, für

Sperrjtoetfe jur Verfügung ftehenbe 3^, Kräfte unb

SRittel foioie (Selänbe unb 23obenbebeaung maftgebenb.

3. Sperrungen bonStraften, SBegen,

S e I ä n b e unb SBerfehrSlinien finb um fo

toirtfamer, je gröfter ihre Siefe, foldje bon Selänbe

auch, je gröfter ihre ^Breite ift. Sie Sßirtung bon

Sperrungen roirb gefteigert, ioenn fie im eigenen geuer»

bereicf) liegen, ber (Gegner burch fie überrafcht ioirb,

befonbere Kräfte unb Mittel ju ihrer SBefeitigung ein»

fetjen ober unter ungünftigen SBebingungen um ihre

Überioinbung tämpfen muft.

Surdh Sßechfel in ber 2lnmenbung ber betriebenen

2Irten bon Sperren, burch (Sdjeinfperren, berftedte

Sabungen u. bgl. töirb bie aufhaltenbe SBirtung folger

Sperrungen gefteigert.

Einern unb Sampfftofffperren tonnen bem ^einbe

SSerlufte jufügen, auff) toenn fie nicEjt im eigenen geuer*

bereich liegen.

13

Häufig tönnen natürliche Jginberniffe, tote Sßaffer»

laufe, Seen, Sümpfe, SSälber unb bergiges ©elänbe,

ut Sperrungen auSgenußt unb in ihrer fperrenben

JBirtung berftärtt »erben.

Sperrungen tönnen jur Steigerung ber eigenen

Jeuermirtung auSgenuijt werben.

4. Straßen, Sßege unb © e l ä n b e »erben

burch Serftärtung natürlicher unb Errichtung fünft»

lieber Jpinberniffe aller 9lrt, burch SRinenfelber, 2ln»

ftauungen, 3erftörungen unb burch SluSnußung bon

Startftrom gefperrt. So»eit SSerf.ehrSlinien

burch gefperrteS ©elänbe laufen, gelten für beren Sper»

rung bie SBeftimmungen in 6 u. 7.

5. Sie Sperrung bon 33ertehrSlinien erfolgt burch

griinbliche Unterbrechungen auf mögRchft lange Seit

ober burch leichtere Unterbrechungen auf tiirjere Seit.

6. ©rünbliche Unterbrechungen bon

CertehrSlinien bürfen nur nach Seftimmung

5er ^eereSleitung, beS Rührers einer Slrmee (Heeres»

gruppe) ober beS felbftänbigen gührerS eines mmee»

(waballerie») ®orpS unb einer Sibifion erfolgen.

Sie griinbliche Unterbrechung t>on Eifenbahnen,

ffiafferftraßen unb traftfahtbahnen roirb im allge»

meinen nur burch umfangreiche Berftörungen bon

hhinftbauten unb ber »ichtigften 83etriebSanlagen her»

beigeführt.

Sie griinbliche Unterbrechung von ftänbigen Blacfj»

richtenverbinbungen bebarf ber Berftörung ober» unb

unterirbifcher Seitungen auf große Strecfen ober ber

technifchen Einrichtungen bon SSermittlungSftellen,

Selegraphenanftalten, Sßerftärterämtcrn unb fjunt»

fteüen.

7. Seichtere Unterbrechungen von SSerlehrSlinien unb

Sperrungen von Straßen, SSegen unb ©elänbe tönnen

bon jebem SruppenbefehlSIjaber felbftünbig beranlaßt

14

»erben, foweit nicht in SluSnahmefäHen ber obere

(jü^rer eine anbere Siegelung trifft. Sie anorbnenben

Rubrer tragen für Unterlaffung wie für SluSfüIjrung

bie SSerantwortung unb üerfetjen bie Sruppen mit be»

ftimmter Slnweifung.

Seichtere Unterbrechungen von SSertehrSlinien foioie

Sperrungen üon Straften, Sßegen unb Selänbe finb

bort, wo e§ bie eigene Sicherheit verlangt, feberjeit

geboten, 3 m übrigen finb fie im eigenen Operation?«

bereif beim SSormarfdj ju vermeiben, beim StiUftanb

geftattet, beim- Stüdjug geboten unb im Operation?«

bereich be? geinbe? ftet? ju üerfudjen.

8. gur Sachführung von fdjwierigen unb umfang*

reichen Sperraufgaben finb ben bamit beauftragten

Sruppenbefetjlsjfjabern Pioniere, gegebenenfalls be*

fonbere Sadjträfte jujuteilen. Sluch tonnen Pioniere

allein ober verftartt burch anbere Sruppen mit ber

Sachführung folger Sperrungen beauftragt werben.

Sie übrigen Sßaffen müffen in ber Sage fein, mit

ben Mitteln, über bie fie Verfügen, Sperrungen ein*

facher Slrt herjufteHen.

9. Slnftauungen unb Überflutungen, bie ft<h in meh»

reren ^Befehlsbereichen auSWirten, befiehlt beren ge»

meinfamer Rührer.

10. Sie Srtunbung ber SKöglidjteiten für Sin*

läge Von Sperrungen ift jeitig einjuleiten. ©inen

erften Slnljalt gibt oft bie ©arte, gür bie Srtunbung

umfangreicherer Sperraufgaben tönnen Suftbilber unb

Unterlagen von SBehörben wertvoll fein.

11. $ e i t, D r t unb 31 r t jeber Sperrung Von 33er*

fehrSlinien haben bie anorbnenben Sruppen6efet)l3haber

ihrer vorgefetjten Stelle ju m e l b e n unb, foweit ein

noch üorhanbener betrieb geftört Wirb, ber für biefen

juftänbigen Stelle Vorher mitjuteilen.

12. Ser Auftrag, SSertehrSlinien grünblich ju, unter*

brechen, muft nachweisbar, in ber Siegel fdjtiftlichr er*

15

folgen. SBirb ber 93efeljl burch tedjnifdje Nachrichten*

mittel übermittelt, fo ift er alsbalb fdjriftlich zu be*

{tätigen.

53ei größeren ®unftbauten fann fid) ber anorbnenbe

Rührer in befonberen fallen, namentlich auf einem

Rüdzug, ben Beitpuntt ber Berftörung Vorbehalten.

$u fpät gegebene ^Befehle zum Berftören fönnen fid)

Verhängnisvoll auStoirlen.

13. ®ie Slnorbnungen für bie ®urtf)s

f ü h r u n g größerer Sperrungen tonnen

unter anberem beftimmen: B^^ Srdb unb Umfang

ber Sperrung, bie zu ihrer Einlage angefe|ten Sräfte

unb Niittel, ^Beginn ober SBeenbigung ber Arbeiten,

unter Umftänben ihre Reihenfolge, M Sicherung ber

Arbeiten, ob unb too Süden zu laffen unb auf treffen

^Befehl fie zu fdjliefeen ftnb, fotoie bie bis zur SBeenbigung

ber Arbeiten benötigten Nachrichtenverbinbungen.

Nötigenfalls ift zu regeln, toie unb Von tnern bie fertige

Sperrung für Sicherung unb anbere SefechtSztnede auS*

junu^en ift.

14. ®aS Segen Von Sperren toftet BeU, Prüfte,

Spreng* unb anbere Sperrmittel. Rechtzeitige unb

tnirtfame Sperrung lägt fiep baher nur erreichen, trenn

ber 33 e f e h I jur Sperrung frühzeitig gegeben

toirb.

15. 33ei einem Singriff auf eine Sperrfteüe mug

Verhinbert toerben, bag ber Segner bie ©urch*

führung ber Sperrung unmöglich macht. Db in foldjer

Sage ber mit ber Sperrung beauftragte Rührer biefe

nur auf Sefeljl ober auch aus eigenem @ntf<hlug burch*

führen barf, ift in ber Slntoeifung beS anorbnenben

gührerS 11 a r angugeben.

®ieS gilt befonberS, trenn Stragen unb Sßege §ur

Sperrung vorbereitet, aber sunächft für bie eigene

Sruppe noch offengehalten toerben Jollen. SBichtig ift

16

— befonberS in gekannter Sage — bauernbe, ftcfjere

SBerbinbung gtoift^en ber SperrfteHe unb bem bie

Durchführung ber Sperrung anorbnenben güprer.

16. gebe ju Sperrungen angelegte Druppe hat fleh

gegen ®rb» unb ßuftgegner f e l b ft ju f i q) e r n

Öleichen bie eigenen Kräfte fjiersn nidjt auS, fo finb

rechtzeitig anbere Kräfte anjuforbern. poften ,jur

unmittelbaren Sicherung ber Sperrarbeiten finb auch

bann zu fteüen.

Segen von ®linen= unb Startftromfperren ift Sadjt

ber Pioniere. * giir baS Segen biefer Sperren gelten

befonbere Sorjdjriften.

B. Sprengen von Brüchen.

1. poitier=Spreng= unb ßünbmittel.

Sprengmittel.

17. i$ionier=SprengmitteI ($i. Spr. SK.) haben bei

fchneHer Berfe^ung in ®afe (Detonation) zerfdhmetternbe

unb, genügenb oerbämmt, auch fdjtebenbe SBirtung.

®en>erblitf)e Sprengmittel bürfen nur bon ber hierfür

befonberS auSgebilbeten ißioniermaffe bertoenbet merben,

Sprengmittel frember $eere finb in ffiirtung unb

tpanbhabung ben beutfchen ähnlich; Bufammenfehung,

formen unb Ladungen finb meift anbere. 3Jor bem

Sßermenben finb ^robefprengungen borzuneljmen.

18. a) $ionier-Sprengmittel auS ^iiUpulver 02

(gp. 02) (rotes Schuhblättchen) unb auS ®ranatfül=

lung 88 (@rf. 88) (gelbes Schutjblättchen) finb lager»

beftänbig unb beförberungSfidher. ?ßionier=Sprengmittel

au§ güdpulber 02 finb nicht toaffcrempfinblich; ba»

gegen finb $ionier=Sprengmtitcl aus SranatfüHung 88

grunbfählidh 9cSien §eu<htigteit zu frühen.

b) ®ranatfüllung 88 roirtt ätjenb, barf baher mit

SSunben, Schleimhäuten, ©fjmaren unb Kleibern nicht

in Berührung tomm^n. güHpulöer 02 hat biefe ®igen»

fchaften nicht.

17

o) Bionier»Sprengmittel tctnn man anbohren, mit

bcm ®Jeff er ^erteilen ober mit einem fpolj jerftampfen.

d) Bionier=Sprengmittel auS güßpulber 02 unb ®ra»

natfüßung88, burch Junten ober gewöhnliches fjeuer

entjünbet, brennen langfam ab. Startes ($r^itjen (auf

300°, 3. B. burdj Berühren mit glüljenbem ®ifen ober

glühenben hofften) bewirft fofortigeS 3erfe&en in ®afe

(Detonation). ^nfanteriegefttjoffe, bie inißionier»Spren(j»

mittel einfdjlagen, jerreifjen fie unb tonnen Seile tu

Branb feigen. Die bann folgenbe fpitjeentioidlung tann

jur Detonation führen. Slrtißeriegefdjoffe bewirten bei

©infdjlag in $ionier»Sprengmittel faft immer Detona»

tion.

3ebeS 2öten an Behältern, bie fiabungen öon

Bionier=Sprengmitteln enthalten, auch 'mit BJeidjlot,

ift verboten.

e) Detonation bon tßionier=<5prengmitteln überträgt

pdj fofort auf anbere bon ihnen innig berührte Bionier»

Sprengmittel, aud) wenn biefe burd) füllen auS tßapier

ober SSIedj bon ben erften getrennt finb.

f) Bionier»Sprengmittel finb pm Sdjutj gegen

jjfeucljtigteit etwa 2 mm tief mit fßaraffin geträntt unb

in paraffiniertes Bapier eingetjiittt. Bionier=Spreng»

mittel auS ^üHpuIberO2 finb aud) unter SSaffer ber»

toenbbar unb jtoar bie mit 3intbted) umtjültten Spreng»

büdjfen (Spr. B.) unb 3=kg»£abungen in jeher SSaffer»

tiefe. Die nicEjt mit Sintölecf) umtjültten Spreng»

törper (Spr.®.) unb Bohrpatronen (BoIjr=Batr.) auS

güllpulber02 finb für Bermenben in SBaffertiefen über

&m in fefte Behälter einppaden (43). Die Behälter

müffen auSgefüßt fein. Süden finb burch Sinfüßerr bon

Sanb ober burch fpoljftüde ju befeitigen, um bie Be»

Ijälter brudfidjer ju madjen.

Bionier=Sprengmittel aus Sranatfüßung 88 finb p

jebem Berroenben unter Sßaffer tnafferbidit einphallen.

18

g) $ionier*Sprengmittel finb jum 8er^üten bon

^Detonationen ftetö getrennt bon ben 3ünbmttteln jix

lagern unb ju beförbern. ©egen geudjtigteit unb geuer

finb fie ju fcfjiitjen (488).

3m gelbe finb größere ©Zeugen bon $ionier«Spreng»

mitteln niemals in einem Staunt, fonbern getrennt $n

lagern. Lagerung bon Spreng« unb ßünbmitteln im

grieben f. ©b. 450.

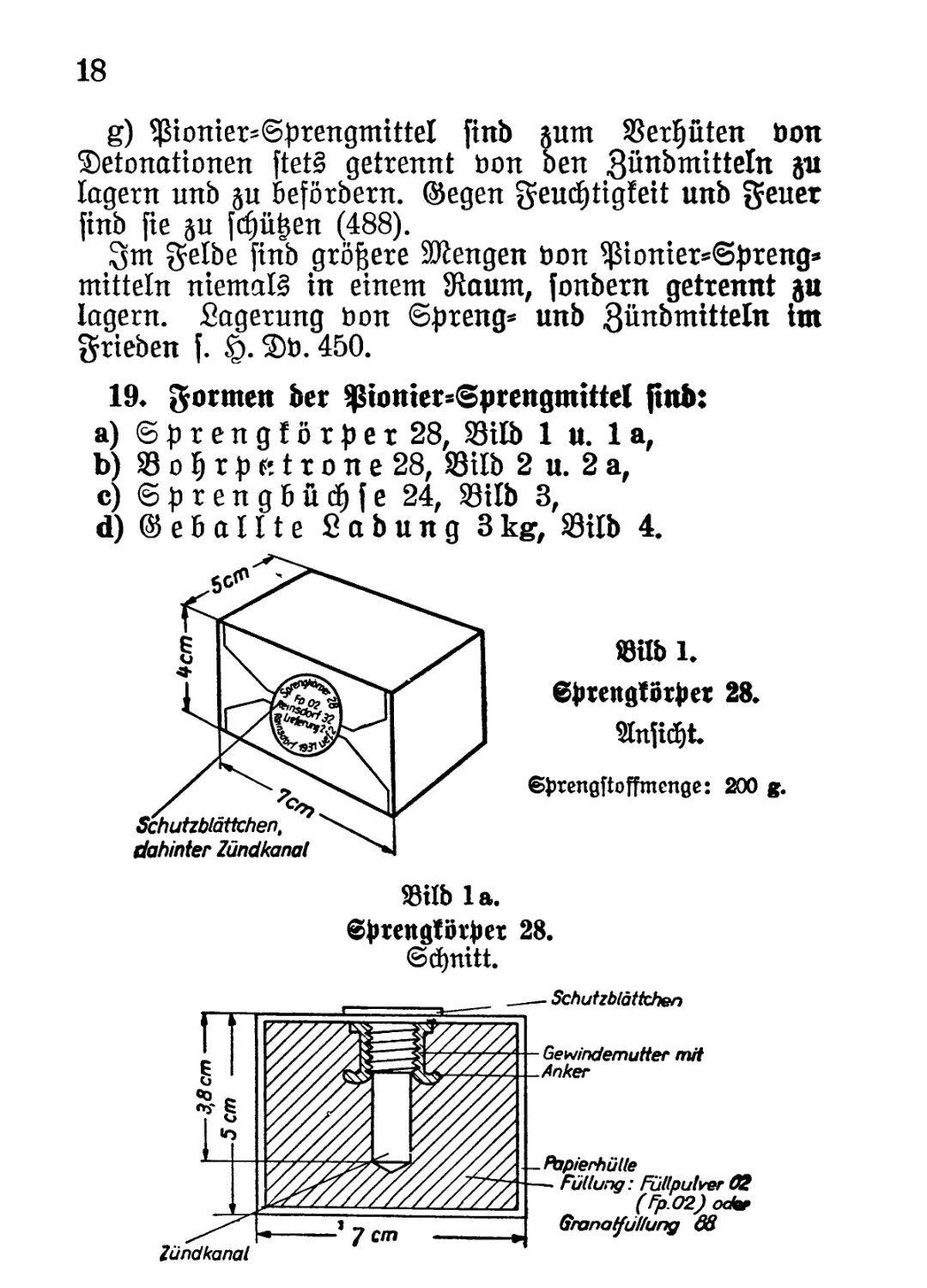

19. gönnen ber $ioniet«(5prengtnittel finb:

a) Sprengtörper28, 33ilb 1 u. 1 a,

b) 8 o Ij r p ft t r o n e 28, 8ilb 2 u. 2 a,

c) Sprengbüdjfe 24, 8ilb 3,

d) Seballte Sabung 3kg, 8tlb 4.

©|>reitgtör|)er 28.

Schnitt.

fflilbl.

©prenfllörpet 28.

Slnfidjt

©prengftoffmenge: 200 g.

19

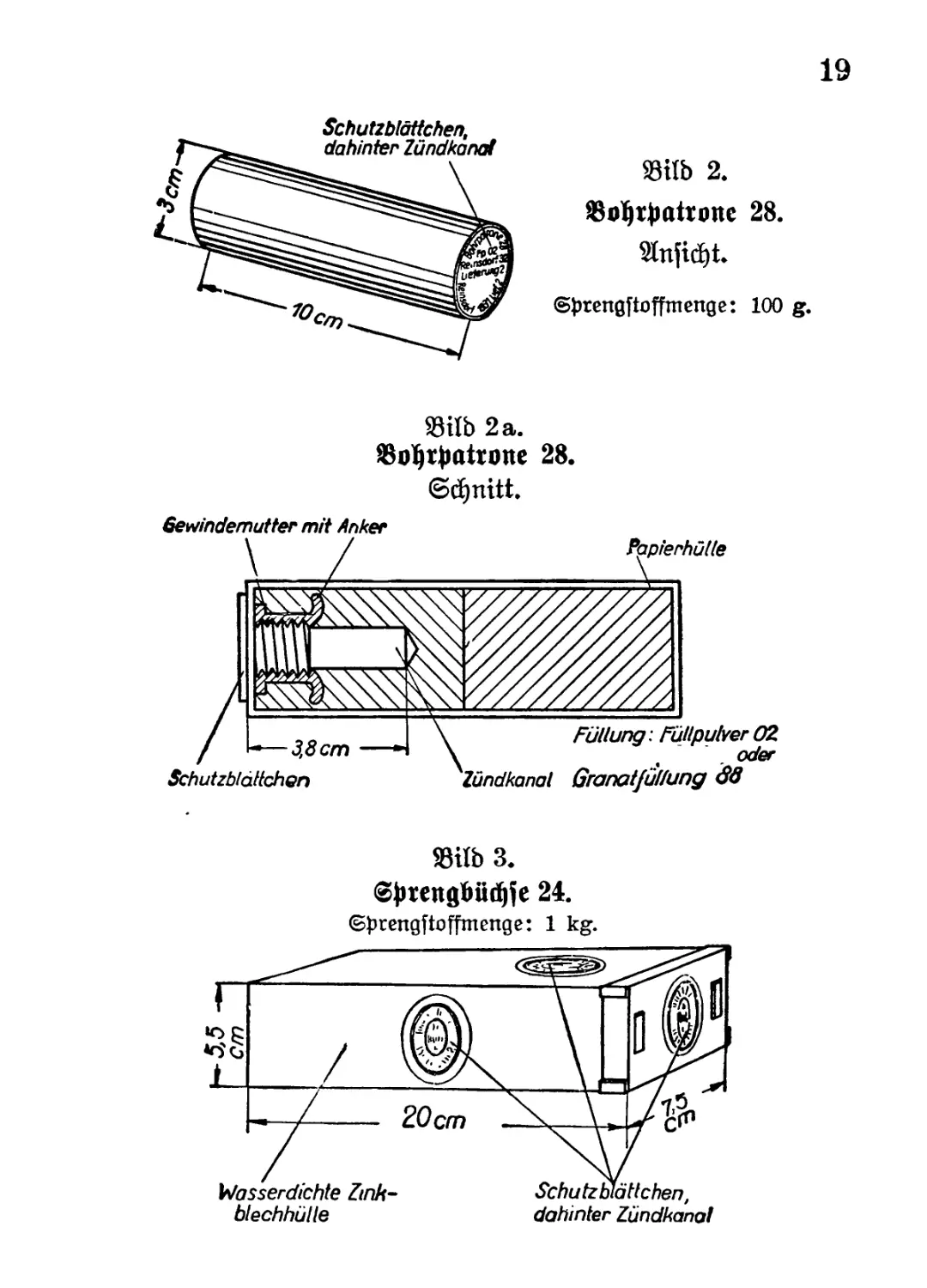

S8tlb 2.

SSo^tbattonc 28.

Slnftdjt.

Sprengftoffmenge: 100 g.

S8ilb 2 a.

gfolptyattime 28.

Sdpitt.

Gewindemutter mit Anker

SBUb 3.

S|)rengbürf))e 24.

Wasserdichte Zink-

blechhülle

Schutzblättchen,

dahinter Zündkanal

20

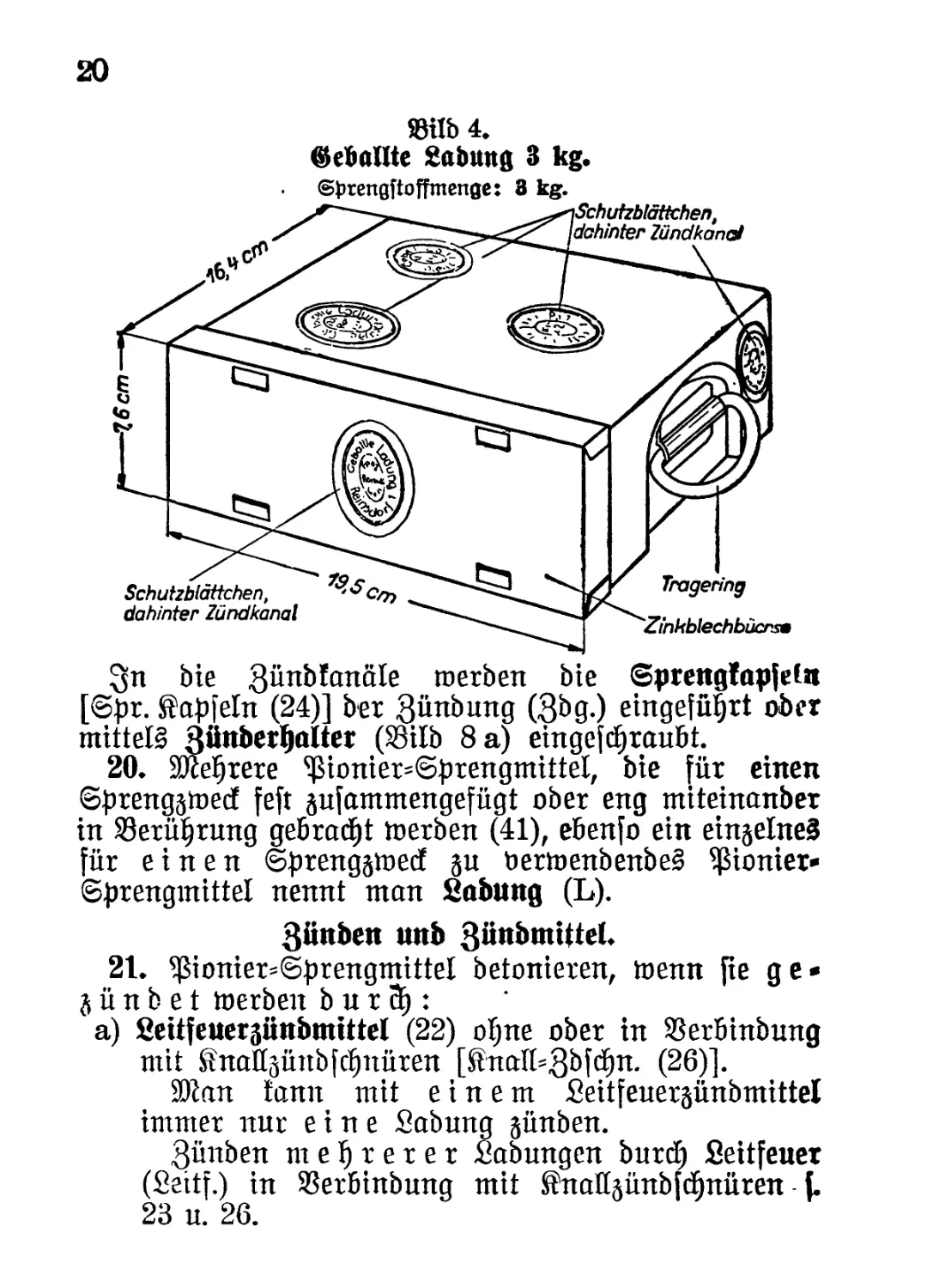

SBilb 4.

Geballte £abmtg 3 kg.

Sprengftoffmenge: 3 kg.

3n bie ßünbtanäle toerben bie Sprenglapjeln

[<5pr. Sapfeln (24)] ber ßünbung (3bg.) eingefütjrt ober

mittels ßünbertjalter (Sßilb 8 a) eingeftfjraubt.

20. Slceljrere $ionier=Sprengmittel, bie für einen

Sprengjmecf feft jufammengefügt ober eng miteinanber

in Serüljrung gebracht toerben (41), ebenfo ein einzelnes

für einen Sprengjtoecf <ju OertoenbenbeS Pionier»

Sprengmittel nennt man ßabung (L).

ßiinben unb ßünbmittel.

21. $ionier=©prengmittel betonieren, ioenn fie ge»

j ü n b e t toerben b u r 5):

a) ßeitfeuerjünbmittel (22) ofjne ober in SSetbinbung

mit Snaffjüttbfc^nüren [Stnall=3^f^n- (26)].

3Wan tann mit einem fieitfeuerjünbrnittel

immer nur eine Sabung jünben.

ßünben mehrerer ßabungen burdj Seitfeuer

(Seitf.) in SSerbinbung mit fftnalljünbfdjnüren f.

23 u. 26.

21

b) ßihtbiibertragung (mehrere Sabungen) bon einer

rlnfangMabung fjer in ben in 37—39 angeführten

fällen.

«) eiettrifdje ßiittbiing (f. Seil IX).

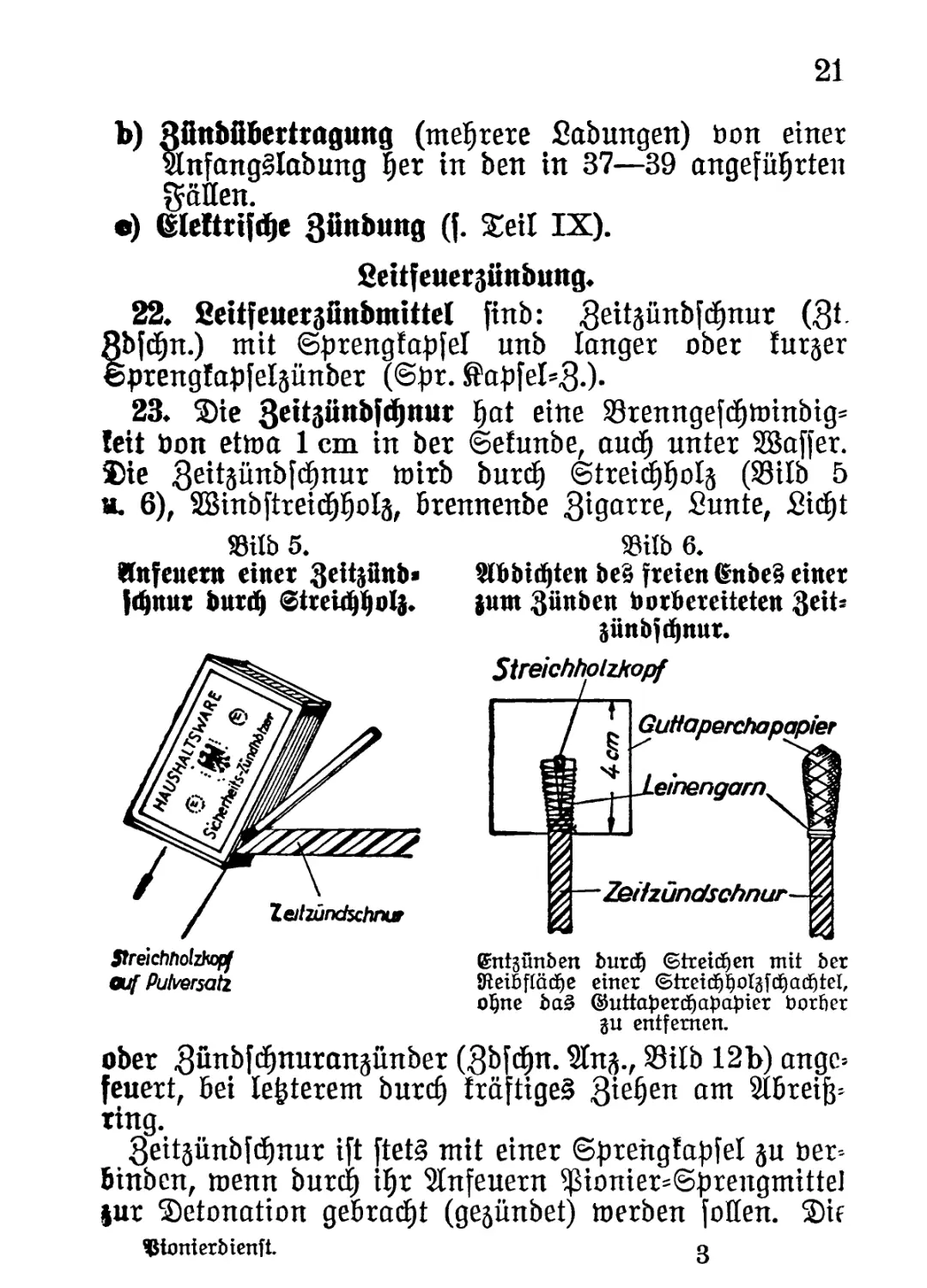

fieitfeuerjünbung.

22. fiettfeuersfinbrnittel finb: .geitäilnbfchnur (3t.

Rbfcfjn.) mit Sprengtapfel unb langer ober turjer

©prengtapfeljünber (Spr. ®apfel*3-)-

23. Sie ßeitäünbfdjnur f»crt eine 93renngef<hwinbig=

leit bon etwa 1 cm in ber Setunbe, auch unter Sßaffer.

Sie 3eitjünbf(hnur wirb burch Streichholz (33ilö 5

a. 6), Sßinbftreichholä, brennenbe gigarre, Sunte, Sicht

2BUÖ 6.

Obidjten be§ freien (£nbe§ einer

junt Siinben borbereiteten Seit-

jünbfcfjnur.

fflilb 5.

Knfeuern einet Seitjünb«

fdjnitr burch StretfjljbU»

Streichfiolzkopf

Ouf Pulversatz

Streichholzkopf

unengamy

©ntsünben burdj Gtreidjen mit ber

fReibflädje einer Streidj^olgfdjaifjtel,

oljne ba§ ®uttaperdjat)apicr borber

gu entfernen.

ober Sünbfchnurangünber ^Inj., 33ilb 12b) ange=

feuert, bei letzterem burch träftigeS Biedert am Slbreifj»

ring.

3eitsünbfchnur ift ftet§ mit einer Sprengtapfel ju ber--

binben, wenn burch ihr 9lnfeuern $ionier=<5prengmitteJ

jur Setonation gebracht (gejünbet) werben Jollen. Sif

SJtonierbienft. 3

22

Sänge ber geitjünbfdjnur ift ftetS fo ju bemeffen, bafj

fid) bie ßünbertben int Schritt in Seetang begeben

tonnen, jebodj niefjt unter 60 cm (478).

Surdj eine 3cit3ünbf(f)nur mit Sprengtapfel ober

einen Sprengtapfeljünber tann man immer nur eine

Sabung jünben. Sebe einzeln burd) Seitfeuerjünb»

mittel ju jünbeube Sabung erhält baijer einen Spreng»

lapfeljünber ober eine mit Sprengtapfel berfehene geit»

«jünbfdjnur.

Wtjrere burdj ein Seitfeuerjünbrnittel ju jfinbenbe

Sabungen — bei öerfehten Sabungen (61) aud) jebe

Seillabung — erhalten je eine Sprengtapfel, bie burdj

Suai^ünbfdjnur mit bem Seitfeuerjünbmittel ju ber»

biuben ift ober bei günbübertragung (37—40)

bis auf bie Sprengtapfel ber SlnfangSlabung offen bleibt.

Sie 53raud)6arteit bon geitsünbfdjnüren prüft man

burdj 2lbbrennen eines turjen StüdeS unter SJteffung ber

SSrennbauer.

geitjünbfdjnur ift ju fdjügen:

a) (Segen groft. Sefrorene geitjünbfdjnur ift bor

SSermenben a 11 m ä h l i dj gu erwärmen, weil fie

fonft brid)t.

b) (Segen fjifee. übermäßig erljiijte 3eitSÜnbfif)Ttur

mirb infolge 89lafenbilbung ber §ülle unbidjt.

c) Segen fjeudjtioerben burd) 9lbbidjten ber freien

Snben, Weil fonft bie $ulberfeele unbrauchbar

mirb (33ilb 6).

d) Segen berühren mit ölen, fetten, Petroleum ober

93enjin, Weil baburd) bie Umhüllung {(habhaft mirb.

e) Segen Srud, weil baburdj bie Umhüllung befdjä»

bigt ober bie $ulberfeele jerquetfeht werben tann.

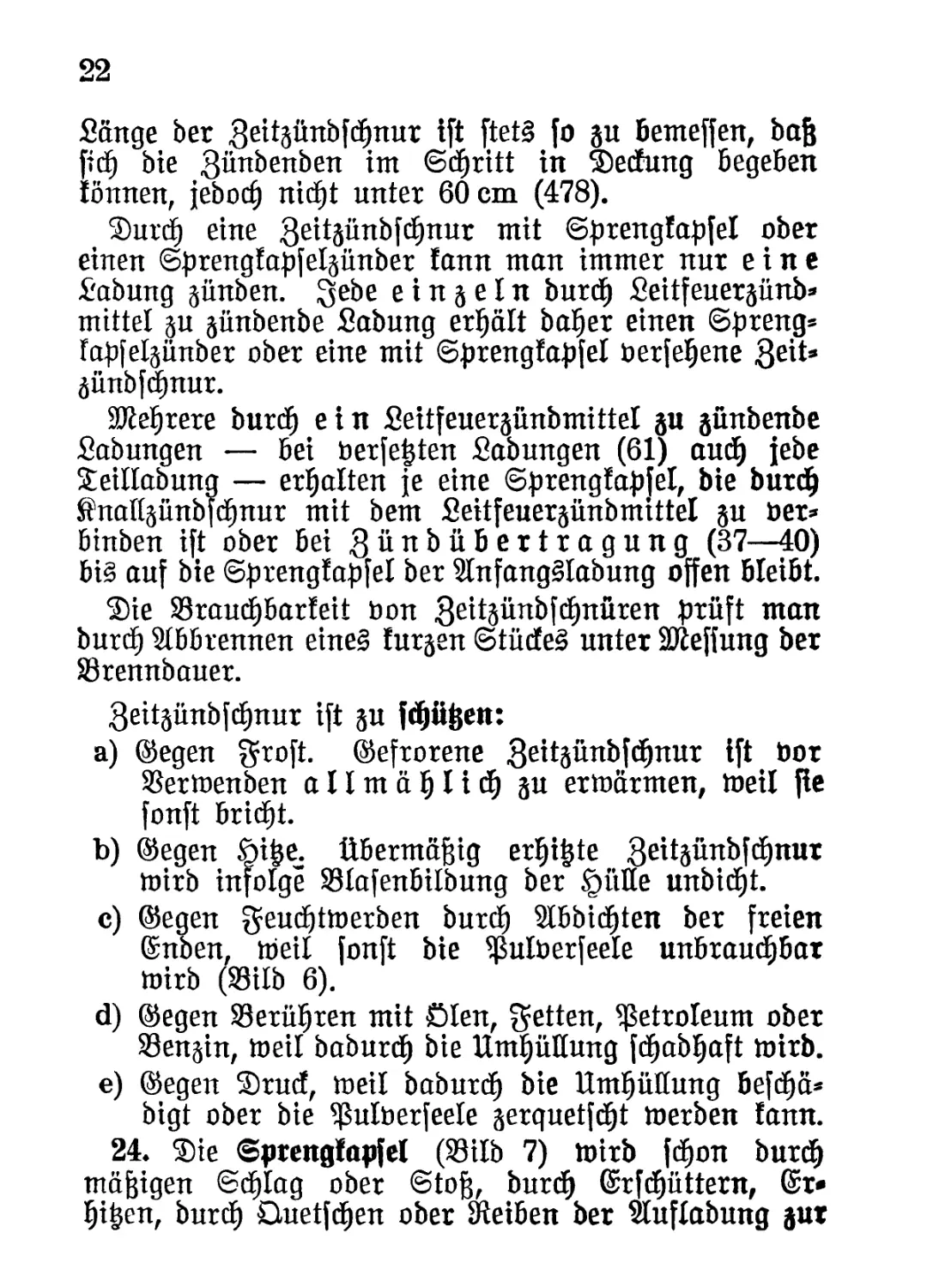

24. Sie Sprengfapfel (53ilb 7) mirb fdjon burch

mäßigen Schlag ober Stoß, burch ®rfdjüttern, @r»

hiijen, burd) £metfd)en ober Steiben ber Qluflabung jur

23

«ilb 7.

Sprengtapjct.

6,25 mm 4>

Kupferkapsel------i

I

$

Innenhütchen

Aufladung

Hauptladung

0 • Durchmesser

mm<t>

©etonation gebracht. SBerfen bon ^ßionier*Spreng*

mitteln mit eingefe^ter Sprengtapfel ift bafjer aufeer

beim SRaptampf oeoboten.

Sprengtapfeln bürfen niemals lofe in

3ßer f jeugtaf djen, ^Brotbeuteln ober

Sleibertafdjen getragen toerben. Sie finb

erft furg bor bem ©ebraud)

ben 25erpadung3täftd)en ju

entnehmen, fertige Seit*

feuerjünbungen bürfen auf

5ctl;rjeugen nur mie Spreng*

tapfeljünber berpadt beför*

bert, fonft nur getragen toer*

ben. 2Sor jebem SSeförbern

auf ga^rjeugen finb jebod)

Snalljünbfdjnüre bon ber

mit Beitjünbfdjnur berbun*

benen Sprengtapfel ober bem

Sprengtapfeljünber ju treu*

nen (46).

®nalljünbf djnur, bie mit Spreng*

tapfel berbunben i ft t barf nur g e *

tragen, alfo nidjt auf gatjtseugen

beförbert toerben.

Sprengtapfeln finb -ftets» gegen geudjtigteit ju

fd)ü|en (35). ^eudjttoerben berminbert bie ßünbfä^ig*

feit ber Sprengtapfeln bi£ jur Unbraudjbarteit.

gn^befonbere finb baljer Sprengtapfeln mit angelaufe-

ner (ojpbierter) Jpülfe nidjt ju bertoenben.

©ie Serbinbung^ftellen jtoifdjen 3eitjünbfd)nur unb

Sprengtapfel ber Seitfeuerjünbungen, bie unter SSaffer

ober bei SRegen bertoenbet toerben falten, finb nodpnalS

mit Sfolierbanb ober £abeltoad)3 abjubidjten.

®ie Sprengtapfeln finb ftet§ bi3 auf ben SBoben ber

günblanäle ber ^ionierfprengmittel einjufüpren, burd)

Jpoljfpäne im Bünbtanal feftjuflemmen unb an bie

3*

24

Sabungen angubinben ober bei SSerioenben bon Bünber»

haltern boHtommen in bte Bünbtanale einjujcljrauben.

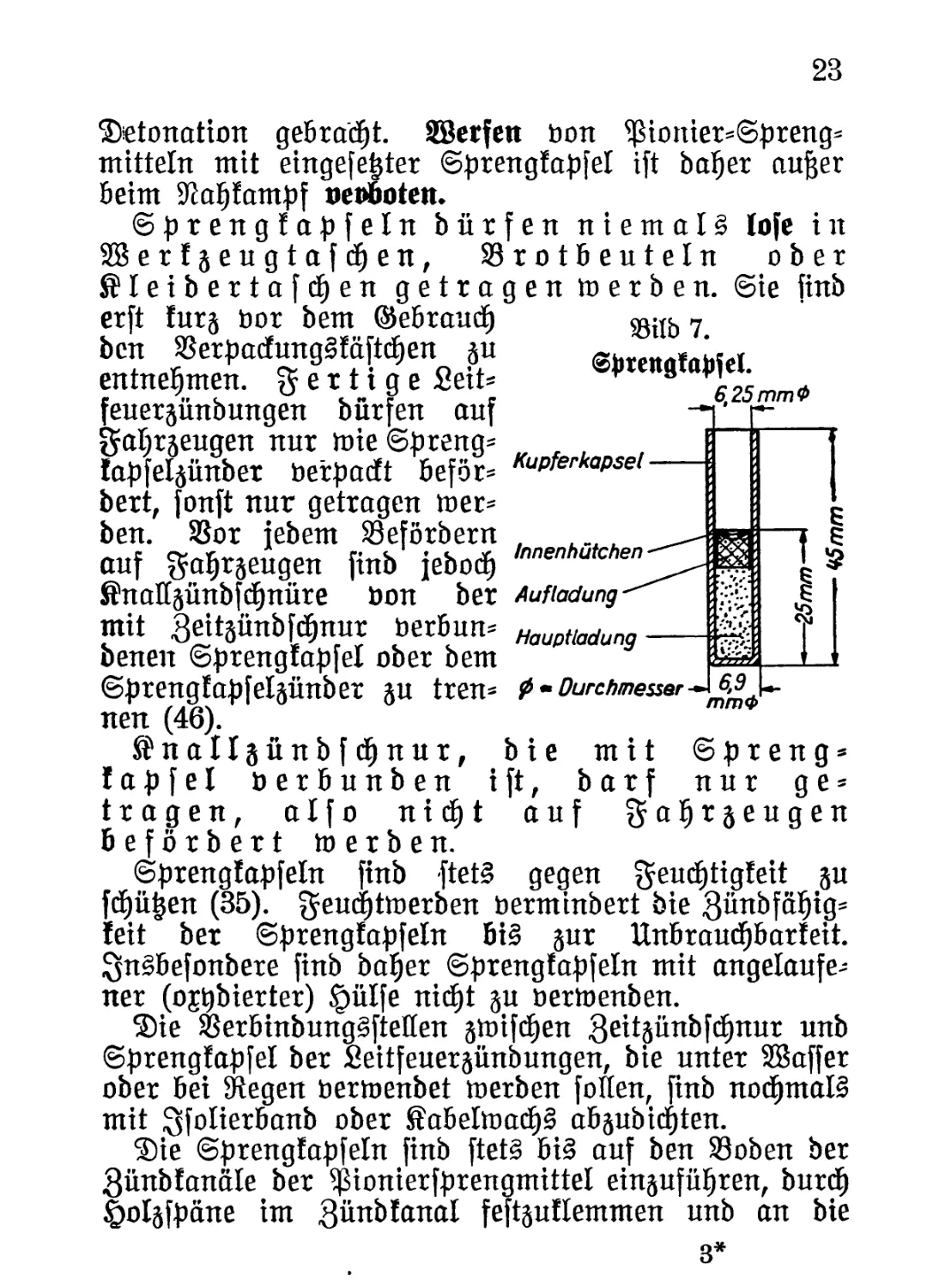

25. ©er Sprenglapfelsiinber 28 (23ilb 8) ift eine

günbfertige Seitfeuerjünbung. ®r Beftetjt au§ einem

1 m (furjer Sprenglapfeljünber) ober 2 m (langer

•Sprengfapfeljünber) langen ®tüd Beitäünbjif)nur mit

SBitb 8 a.

Seitjüitbfcfjnur mit Spreng«

ta^el im Sünbefljalter.

Shlb8aii.l2b gufammen=(Spreng«

fapfelaünber 28 (23ilb 8).

SSilb 8.

SbreitgtobjelSünbet 28.

----Zeitzündschnur —S

Zünderhalter -

— Oberteil

T

Verbindungshülse

-----

g-—Gewindenippel

Innenhütchen m.Aufladung

----Sprengkapsel-----

Hauptladung------

mafferbi(f)t berbunbener ®prengtap[el an bem einen

®nbe (SBilb 8 a), bem Bünbf^nuransünber 29 an bem

anberen ®nbe (S9ilb 12 b). 53rennbauer be§ turjen

Sprengfapfel^ünberS 100 bi§ 125 Setunben, be§ langen

200 bi§ 250 Setunben.

finalläiinbfdjnur.

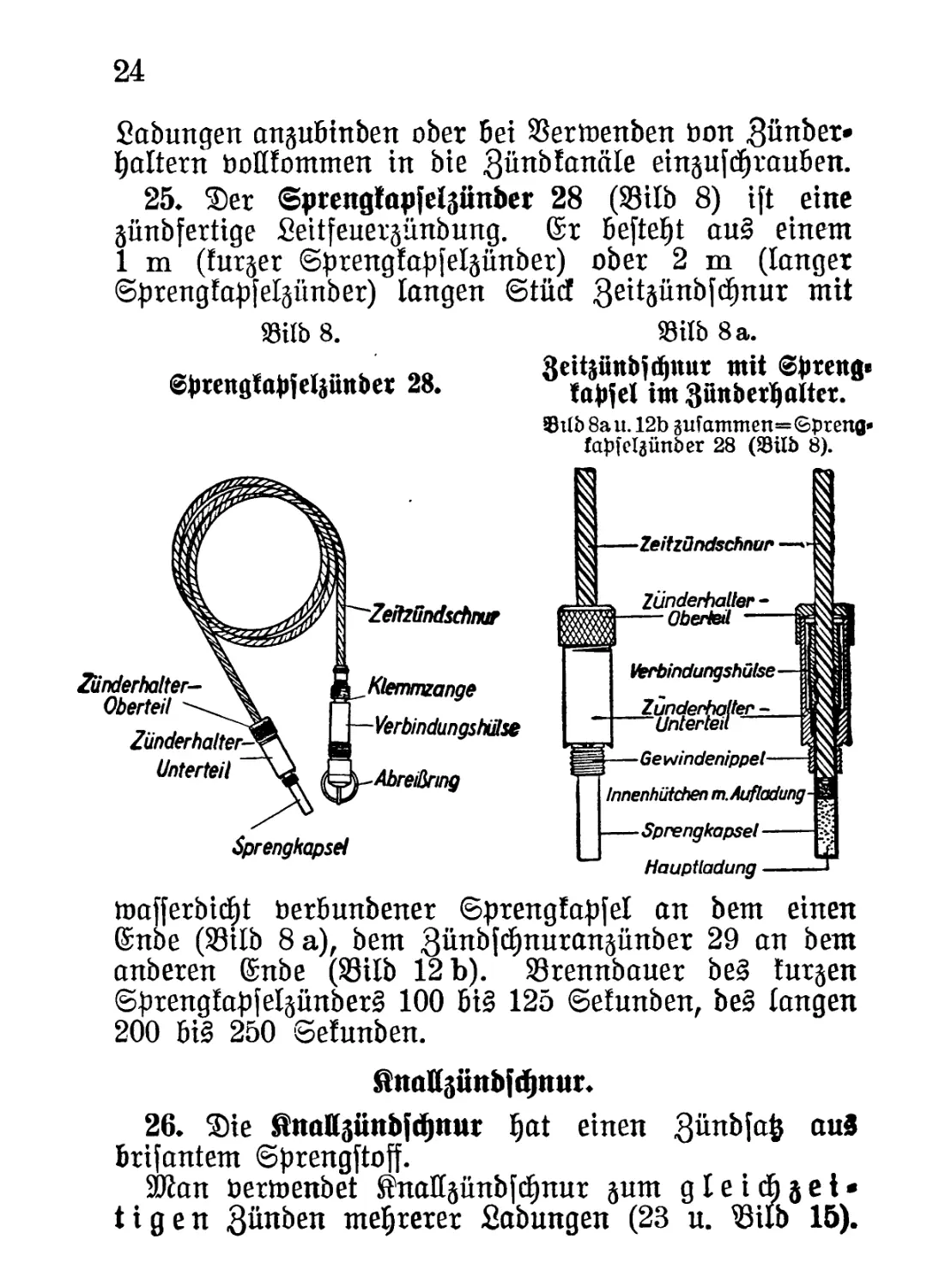

26. ®ie finattjünb[d)nur bat einen Sünt’fafc au3

brifantem Sprengftoff.

SJlan bermenbet ßnalläünbftfinur jum g l e i d) j e i •

tigen Bünben mehrerer Sabungen (23 u. Ü3ilb 15).

25

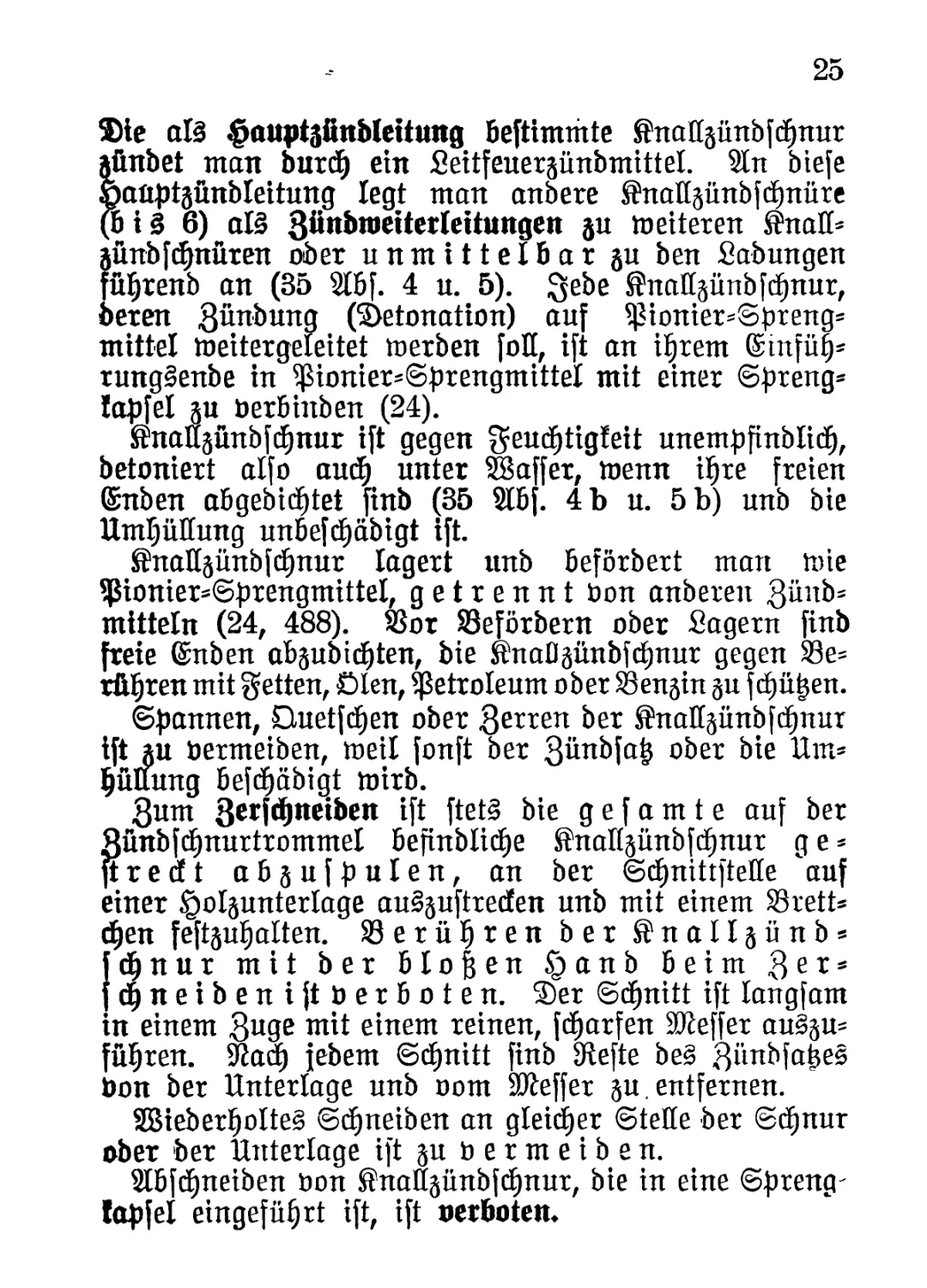

Sie aß <jauptgiinbleitung beftimmte ©naHgünbfdjnur

jünbet man burd) ein Seitfeuergünbmittel. Sin biefe

©attptgfinbleitung legt man anbere SnaUgünbfdjnüre

(b i § 6) aß ßiinbweiterleitungen gu weiteren ®natt»

günbfdjnüren ober unmittelbar gu ben Sabungen

ffiljrenb an (35 2lbf. 4 u. 5). ^ebe ®nallgüubfd)nur,

beten ßünbung (Detonation) auf $ionier»Spreng=

mittel Weitergeleitet werben foH, ift an iljrem ©infül)»

rungSenbe in $ionier»Sprengmtttel mit einer Spreng»

tapfel gu berbtnben (24).

®nalljünbf(f)nur ift gegen Sfeudjtigteit unempfinblid),

betoniert alfo aud) unter SSaffer, wenn iljre freien

®nben abgebidjtet finb (35 Wbf. 4 b u. 5 b) unb bie

Umhüllung unbefd)äbigt ift.

®naUgünbfd)nur lagert unb beförbert man wie

$ionier»Sprengmittel, getrennt öon anberen ßünb»

mitteln (24, 488). sBor SSeförbern ober Sagern finb

freie Snben abgubid^ten, bie Snallgünbfdjnur gegen S8e=

rfiljren mit fetten, ölen, Petroleum ober SSengin gu frfjüijert.

Spannen, Etuetfdjen ober Barren ber ©nallgünbfdjnur

ift ju bermeiben, weil fonft ber günbfal ober bie Um»

Füllung befdfjäbigt wirb.

Bum Sctfätteiben ift fteß bie g e f a m t e auf ber

Bünbfdfjnurtrommel befinblidje ®nallgünbfdf)nur g e»

ftredt abgufpulen, an ber Sd)nittfteHe "auf

einer Jpolgunterlage auSguftredten unb mit einem Srett»

eßen feftgußalten. SSerüßren ber ffinallgünb»

djnur mit ber bloßen §anb beim 3er“

djneibeni ft »erboten. ®er Scßnitt ift langfam

n einem Buge mit einem reinen, [djarfen SDceffer au§gu=

:üljren. 9tad) jebem Schnitt finb JRefte be§ Biirtbiaijes

bon ber Unterlage unb oom SJteffer gu. entfernen.

SßieberljolteS Sdjneiben an gleicher Stelle ber Sdjnur

ober ber Unterlage ift gu b e r m e i b e n.

2lbfdjneiben bon ®naffgünbfdjnur, bie in eine Spreng

lapfel eingefüßrt ift, ift verboten.

26

üfntttg§=<Spreng« unb ßfinbmittet

27. Ütning5=£prengmittel finb übung§==33oljrpatro«

nen, ü6ung§=Spreng!örper, übung§=®prengbü(f)fen unb

Ü6ung§=@e6afite=Sabungen au§ §olj (ogne Slnftridj)

foime übungS’Sprengtörfjer unb übung§=®preng«

büdjien mit 9tauif)Iabungen.

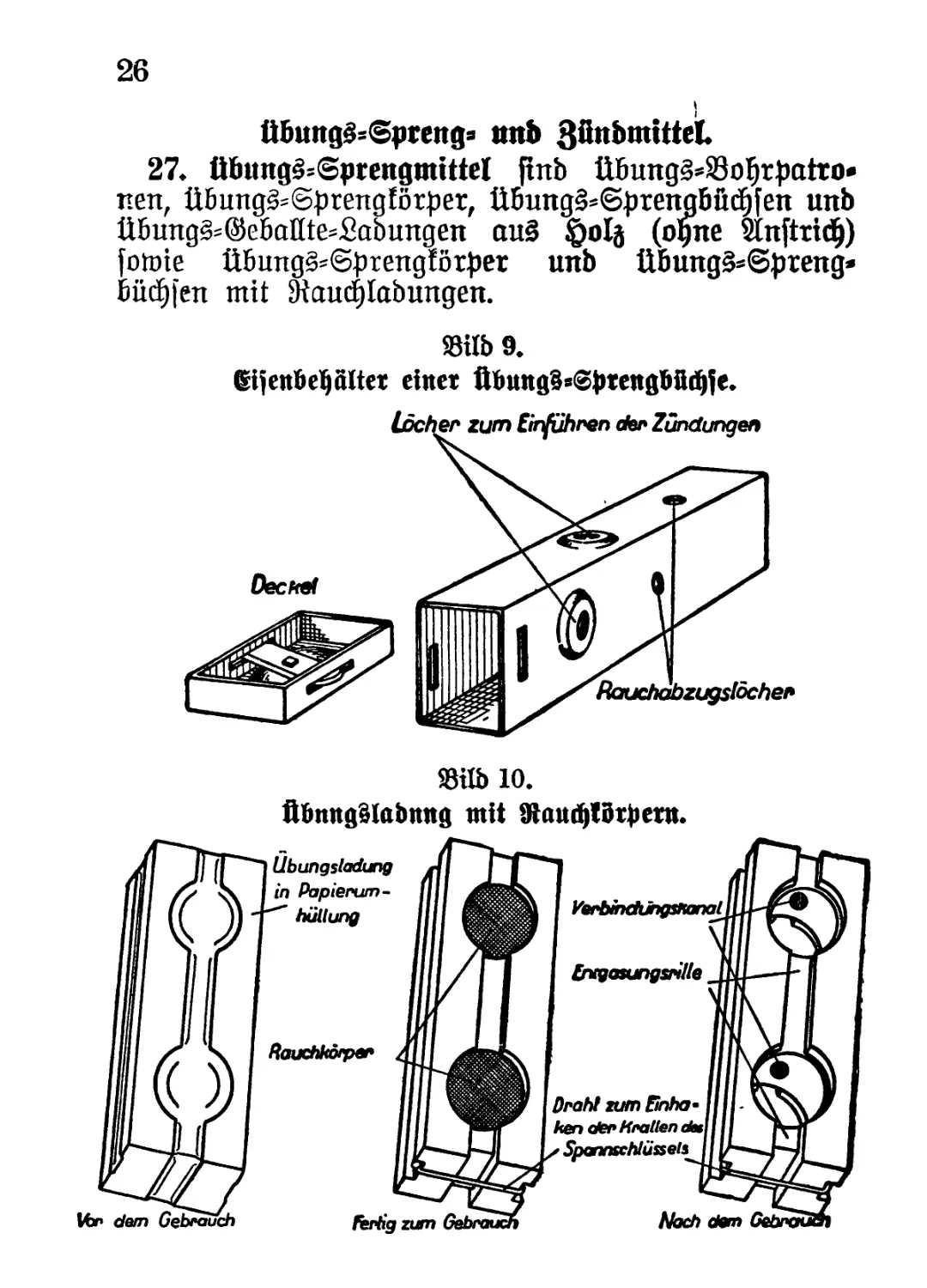

S8 tlb 9.

Sifenbeijältet einet Üfntng§«<Sbtettgbüdjfe.

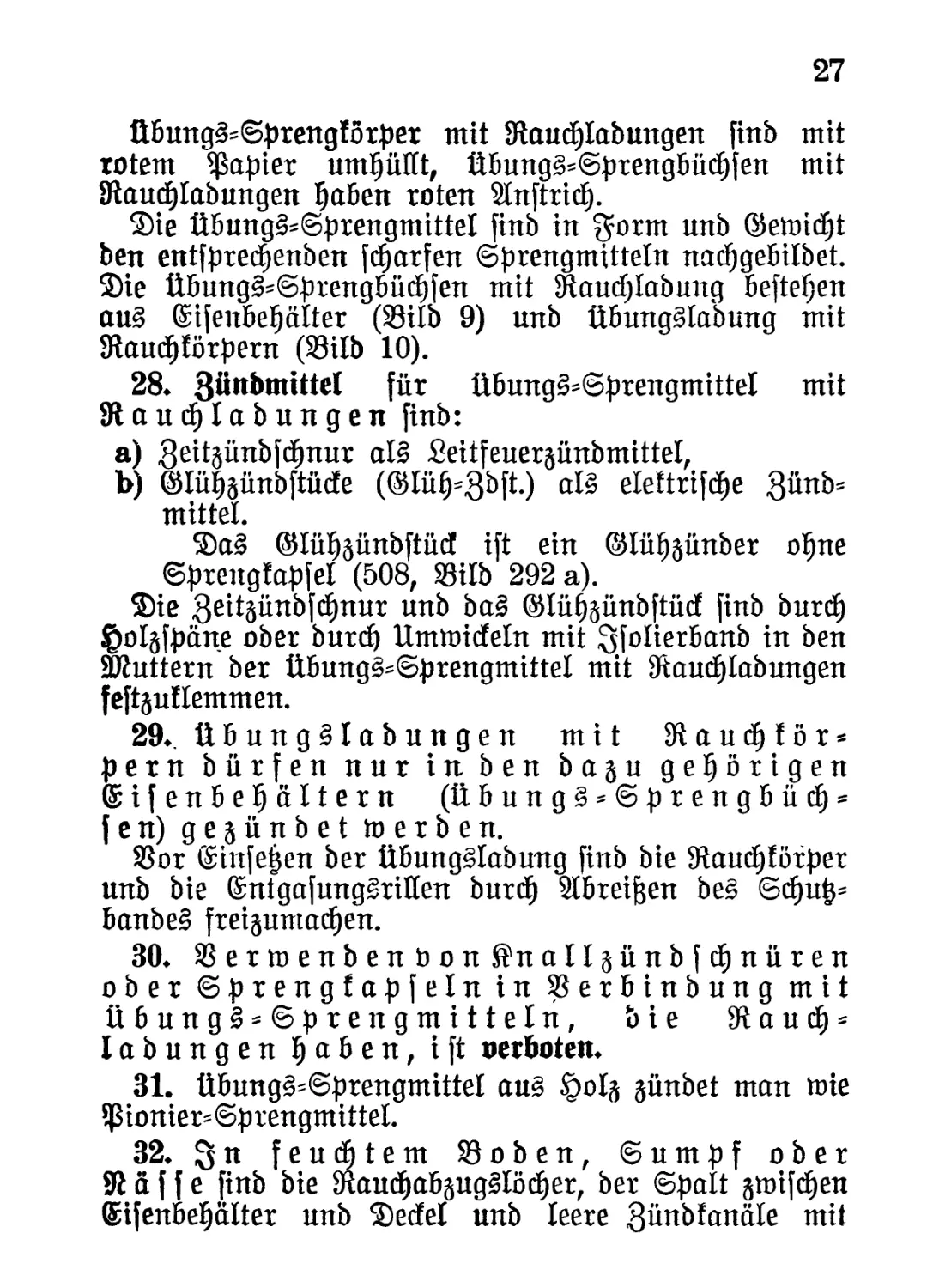

SBilb 10.

ÜbnngSIabnng mit 9tau^lör|)ern.

Rauchkörper

I6n dem Gebrauch

Übungsladung

in Papierum-

hüllung

VerbinchjngsnonaL

CrKgasungsrille

Draht tum Finha-

ken cfer Krallen äatl

z SparmscWüssels |

fertig zum

Noch dem

27

fibung3=Spreng!5rper mit Jtaudjlabungen finb mit

rotem Rapier umtjüllt, flbung§=Sprengbüd)fen mit

Slaudjlabungen ljaben roten 2lnftrid).

Sie Übung§=SprengmitteI finb in fjorm unb Senndjt

ben entfpredjenben fdjarfen Sprengmitteln nadjgebilbet.

Sie Übung§=Sprengbüd)fen mit maudjlabung beftefjen

au§ ©ifenbeljälter (33ilb 9) unb übung§labung mit

3iaud)törpern (SBilb 10).

28. 3iinbmittel für übung§=Sprengmittel mit

fRaudjlabungen finb:

a) 3eiUünbfdjnur al§ Seitfeuerjünbmittel,

b) Slüfßünbftüde (@lüp=3^ft-) eleftrifdje 3ünb=

mittel.

Sa§ Slü^ünbftüd ift ein ©lüpjünber oijne

Sprengtapfel (508, S8ilb 292 a).

Sie ßeitjünbfdmur unb ba§ ©lüpjünbftüd finb burdj

©oljfpäne ober burci) Ummideln mit 3Jolierbanb in ben

•Kuttern ber übung§=Sprengmittel mit Piaudjlabungen

feftjutlemmen.

29.. iibungSIabungen mit fRaudjtor»

p e r n bürfen nur in ben b a s u gehörigen

©ifenbeljältern (übung§ = Sprengbüd) =

fen) gejünbet werben.

23 or ®infei)en ber iibungSlabung finb bie 9taudjtörper

unb bie ®ntgafung§ritten burd) 2lbreifjen be§ Sd)u(j=

banbeS freijumadjen.

30. S?ern)enbenbon®nall3ünbfd)nüren

ober Sprengfapfeln in Serbinbung mit

ü bung§ = ® prengmi11eIn, bie 9laudj =

labungen ljaben, ift verboten.

31. übung§=®prengmittel au§ günbet man wie

l|Jionier=Sprengmittel.

32. 3n feudftem 33oben, Sumpf ober

91 ä f f e finb bie 9taud)abäug§löd)er, ber Spalt jtoifdjen

®ifenbel>alter unb Sedel unb leere günbfanäle mit

28

Sfolierbanb, eingefüljrte 3eiidürtbfd^nur mit fjett ober

fiabelioadjS abäubidjten.

33. WadjbemSebraudj mirb bie iibungSlabung

au§ bem ©ifenbeljälter entfernt. Sie ©tfenbe^älter finb

mit 9fte[)er unb Siirfte §u reinigen, ju trodnen unb

cinjufetten. <So gereinigte 6ifenbet)älter tann man

mieber vertoenben.

Serbinbungen.

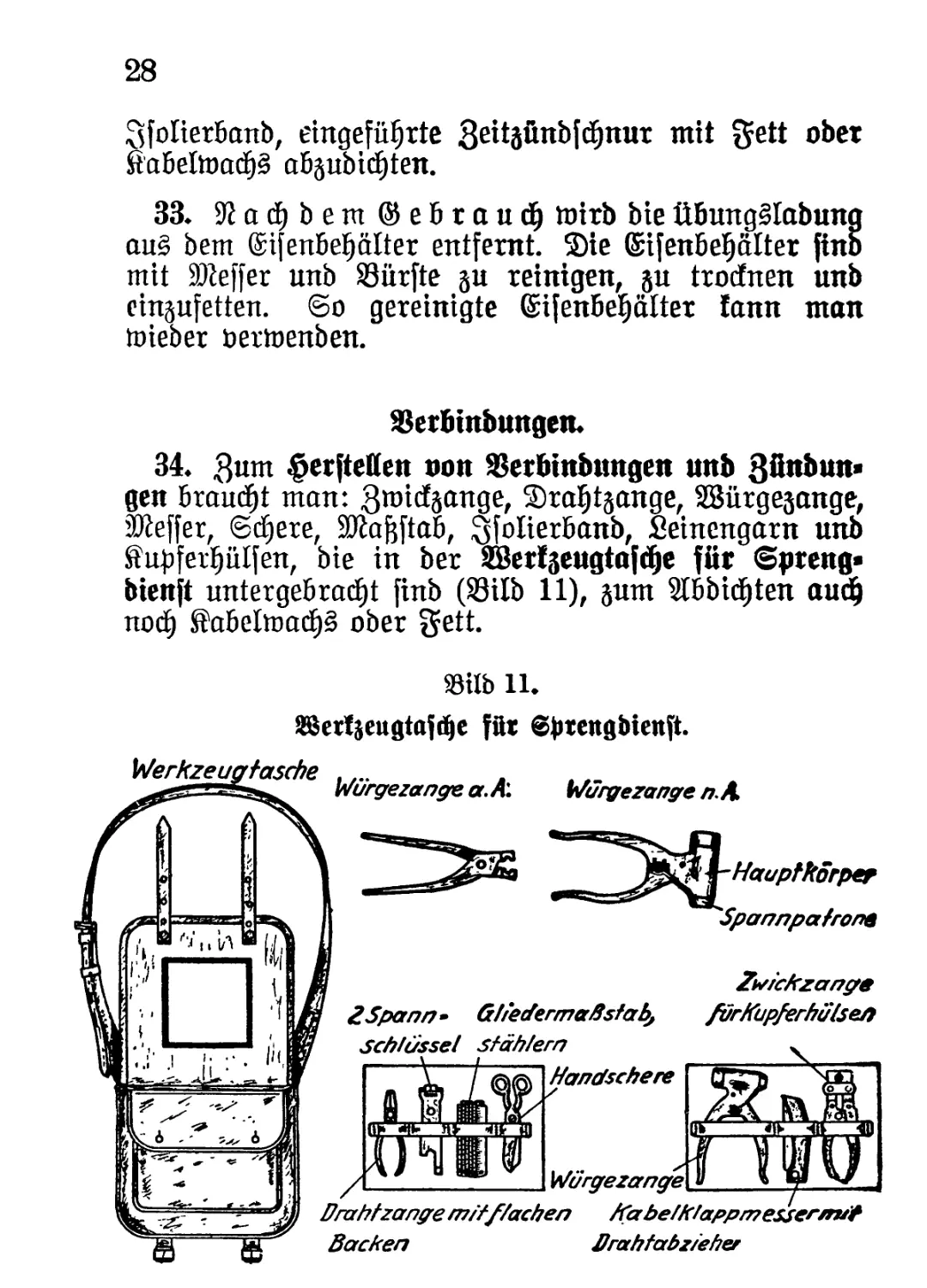

34. 3um gerfteKen von Serbinbungen unb 3ünbun»

gen brauet man: ßmicfsange, Sra^tjange, SSürgejange,

üJieffer, Sdjere, Sftafjftab, 3folier5anb, Leinengarn unb

Supfetljülfen, bie in ber SSertjeugtafc^e für Spreng«

bienft untergebracf)t finb (SBilb 11), jum 9lbbicf)ten audj

nod) ®abelmatf)§ ober 3fett.

Silb 11.

2Serf$eugtafd)e für Sprengbienft.

Werkzeugfasche

Würgezatnge a. A: Würgezange n. A>

Hauptkörper

SpannpafronG

Würgezange

Zwickzange

Z Spann» Ghedermaßsfab, för/fapferhülsen

Schlüssel sfäblern

Hämischere

ij) Hrahf-zan&e m/ff/achen /tabe/fc/appmesserm^'f

Backen ßrahfabz/eher

29

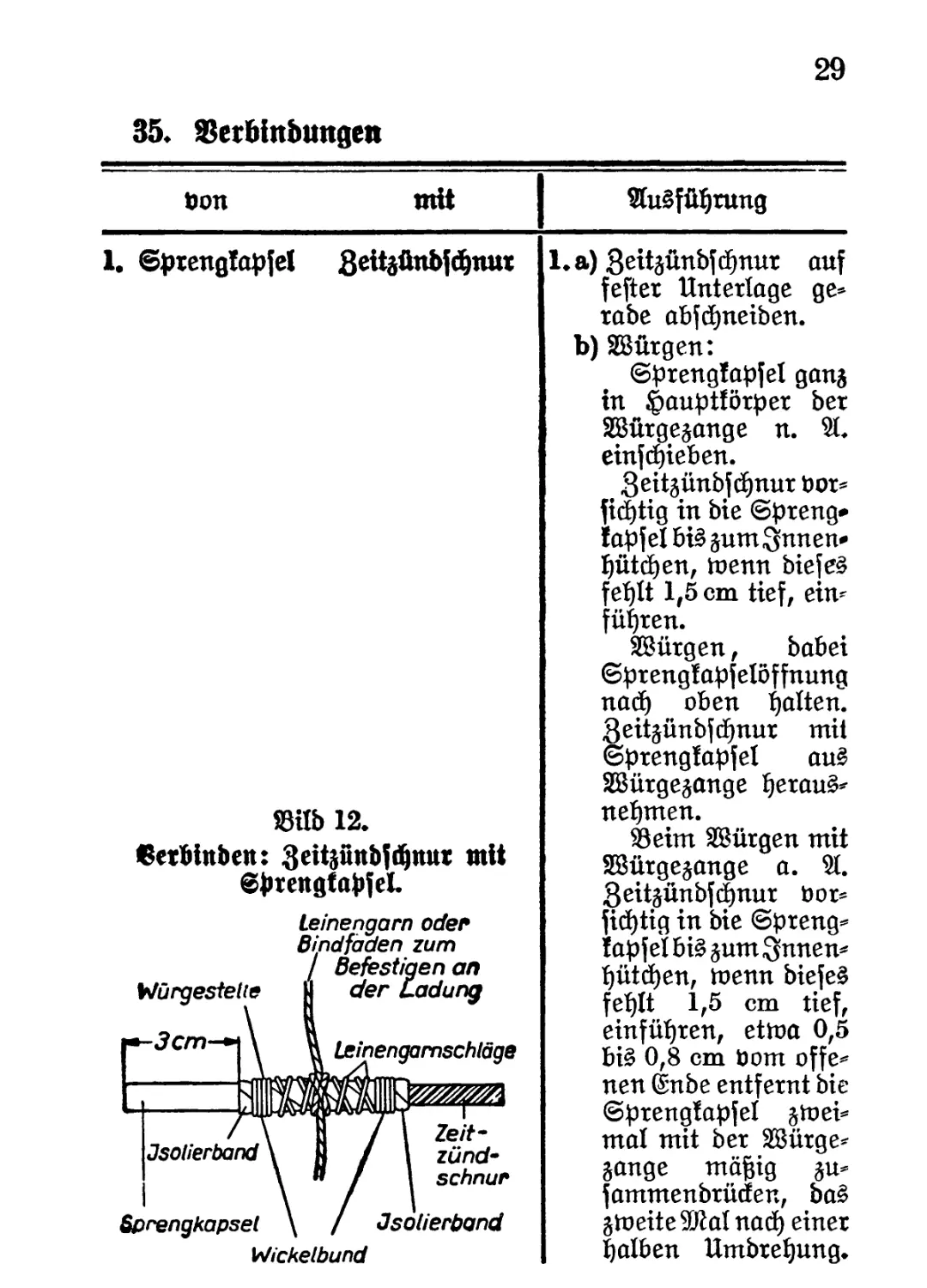

35* Serbinbungen

bon mit

Stuäfüljrung

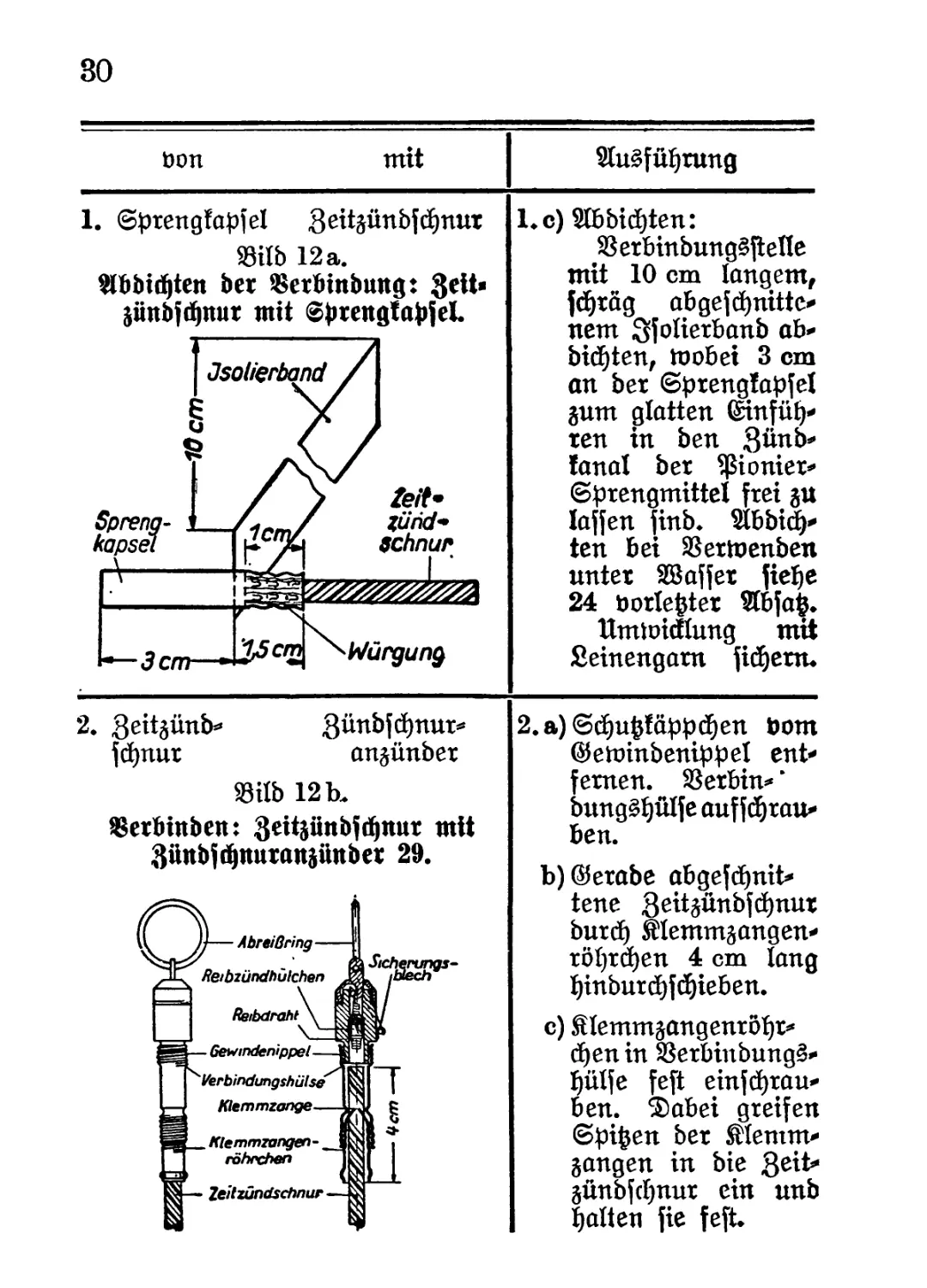

1. Sprengtapfel Seit^ünb^nur

Silb 12.

Cerbinben: $eit$ünbfdjmtr mit

SprettgtapfeL

Leinengarn oder

Bindfaden zum

Befestigen an

der Ladung

Würgesteliff

3 cm-*]

Leinengamschtäge

Jsolierband

Jsolierband

Zeit-

zünd-

schnur

Sprengkapsel

Wickelbund

1. a) 3eit-$nbf cljnur auf

fefter Unterlage ge*

rabe abfdpieiben.

b) Bürgen:

Sprengtapfel ganj

in ^aupttörper ber

SBürge^ange n. 21.

einfcpieben.

Seitgünbfcfjnur Vor*

fidjtig in bie Spreng*

tapfel bi§ jumSnnen*

hütdjen, menn biefeS

fehlt 1,5 cm tief, ein-

führen.

Bürgen, babei

Sprengtapfelöffnung

nach oben galten.

Beit^ünbfchnur mit

Sprengtapfel au3

SBürge^ange beraub

nehmen.

23eim Bürgen mit

Sßürge^ange a. 21.

3eit$ünbfd)nur üor=

fichtig in bie Spreng*

tapfel bU jum Snnen*

hüteten, menn biefeS

fehlt 1,5 cm tief,

einführen, etma 0,5

bU 0,8 cm Dom offe-

nen Snbe entfernt bie

Sprengtapfel §mei*

mal mit ber Sßürge*

§ange mäfcig

fammenbrütfen, ba£

£toeite2ftal nach

halben Umbrehung.

30

bon

mit

9Iu3füfjrung

1. Sprengtapfel Beitgünbfdjnur

S8ilb 12 a.

ilbbidjten ber «erbinbung: gelt-

^ünbjrfjnur mit Sprengtapfel.

l.c) 9Ibbid)ten:

SBerbinbung^ftelle

mit 10 cm langem,

fcf)räg ab gefdjnitte*

nem Sfolierbanb ab*

bidjten, mobei 3 cm

an ber Sprengtapfel

gum glatten (Stnfüp*

ren in ben 3ünb*

tanal ber fßionier*

Sprengmittel frei gu

laffen finb. OTbidj*

ten bei SBertoenben

unter Baffer fielje

24 Dotierter TOfafc.

Umimdlung mit

Seinengam fidjern.

2. geitgünb* Qünbfcfynur*

fcfynur angünber

S8ilb 12 b.

^erbinben: Seitgiinbfdjnur mit

Sünbfdfnurangihtber 29.

Reibzündhülchen

Abreißring

Reibdraht

Zeitzündschnur

Gewindenippel

Verbindungshülse

Klemmzange

Klemmzangen-

röhrcben

2.a)Sd)u(3täpp(f)en bom

(SJeminbenippel ent*

fernen. Serbin* ’

bung^tjülfe auf fdjrau*

ben.

b)($erabe abgefdjnit*

tene Qeit^ünbfdjnur

burd, ®lemm§angen*

röljrcfyen 4 cm lang

ljinburd)f(f)ieben.

c) $lemm$angenroljr*

djenin $Berbinbung3*

^ülfe feft einfdjrau*

ben. $abei greifen

Spifcen ber ®lemm*

gangen in bie geit*

günbfdjnur ein unb

galten fie feft.

31

bon

mit

9Iu3füprung

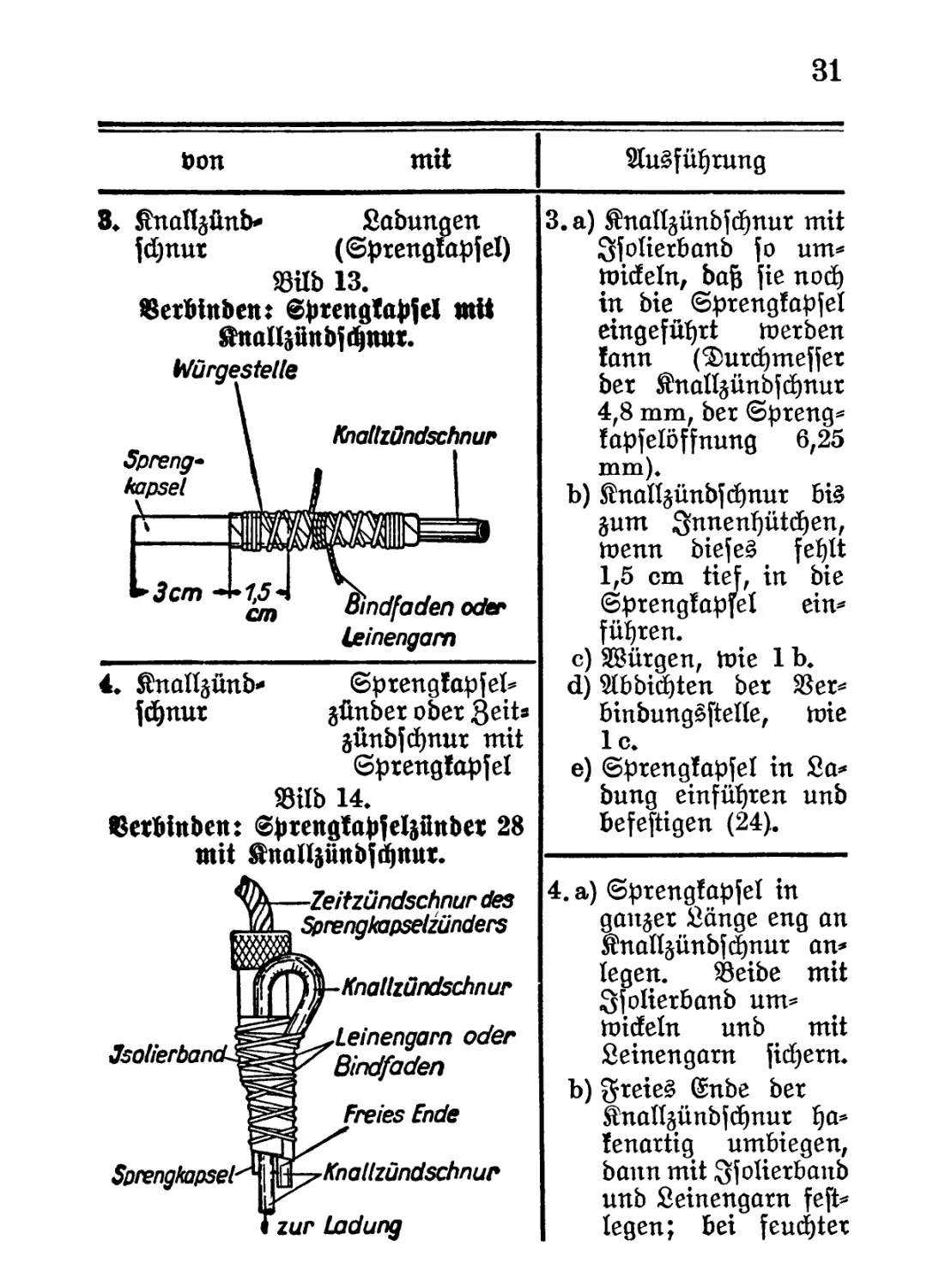

3* ftnaH^ünb* Labungen

fdjnur (Sprengtapfel)

S8ilb 13.

Verbinden: Sprengtapfel mit

ftnalljihtbfdjimr.

Leinengarn

4. Shtall^ünb* (Sprengtapfel*

fdjnur jünber ober geits

äünbftpnur mit

(Sprengtapfel

SBilb 14.

Berbinben: Sprengtapfeljihtber 28

mit Shtalljiinbfdjmtr.

Zeitzündschnur des

Sprengkapselzünders

3.a) $Bnall§ünbfcpnur mit

Sfolierbanb fo um*

Kritteln, bafj fie notp

in bie (Sprengtapfel

eingefüprt toerben

tann (^urtpmeffer

ber ^nall^ünbftpnur

4,8 mm, ber (Spreng*

tapfelöffnung 6,25

mm).

b) ^nall^ünbfdjnur bi§

$um 3nnenpütd)en,

toenn biefeä feplt

1,5 cm tief, in bie

(Sprengtapfel ein*

füpren.

c) Bürgen, ttrie 1 b.

d) Slbbitpten ber 58er*

binbung^ftelle, toie

1c.

e) Sprengtapfel in La*

bung einfüpren unb

befestigen (24).

Sprengkapsel^

Jsolierba

Knallzündschnur

Knallzündschnur

Leinengarn oder

Bindfaden

Freies Ende

zur Ladung

4. a) Sprengtapfel in

ganzer Länge eng an

®nall£Ünbfcpnur an*

legen. S8eibe mit

Sfolierbanb um*

Kritteln unb mit

Leinengarn fitpern.

b) greie§ (Snbe ber

^nall§ünbftpnur pa*

tenartig umbiegen,

bann mit Qfolierbanb

unb Leinengarn feft*

legen; bei feucpter

82

üon

mit

Slu3füljrung

4. ^nall^ünb* Sprengtapfel*

fdjnur günber ober Seit*

äünbjdjnur mit

Sprengtapfel

4. Bitterung unb bei

Sßertoenben unter

Baffer ftetS mit 3fo*

lierbanb unb biefe

Sfolierung bei S8er*

menben unter Baffer

nocfjmaW mit SBabel*

toadjS ober gett ab*

bitten.

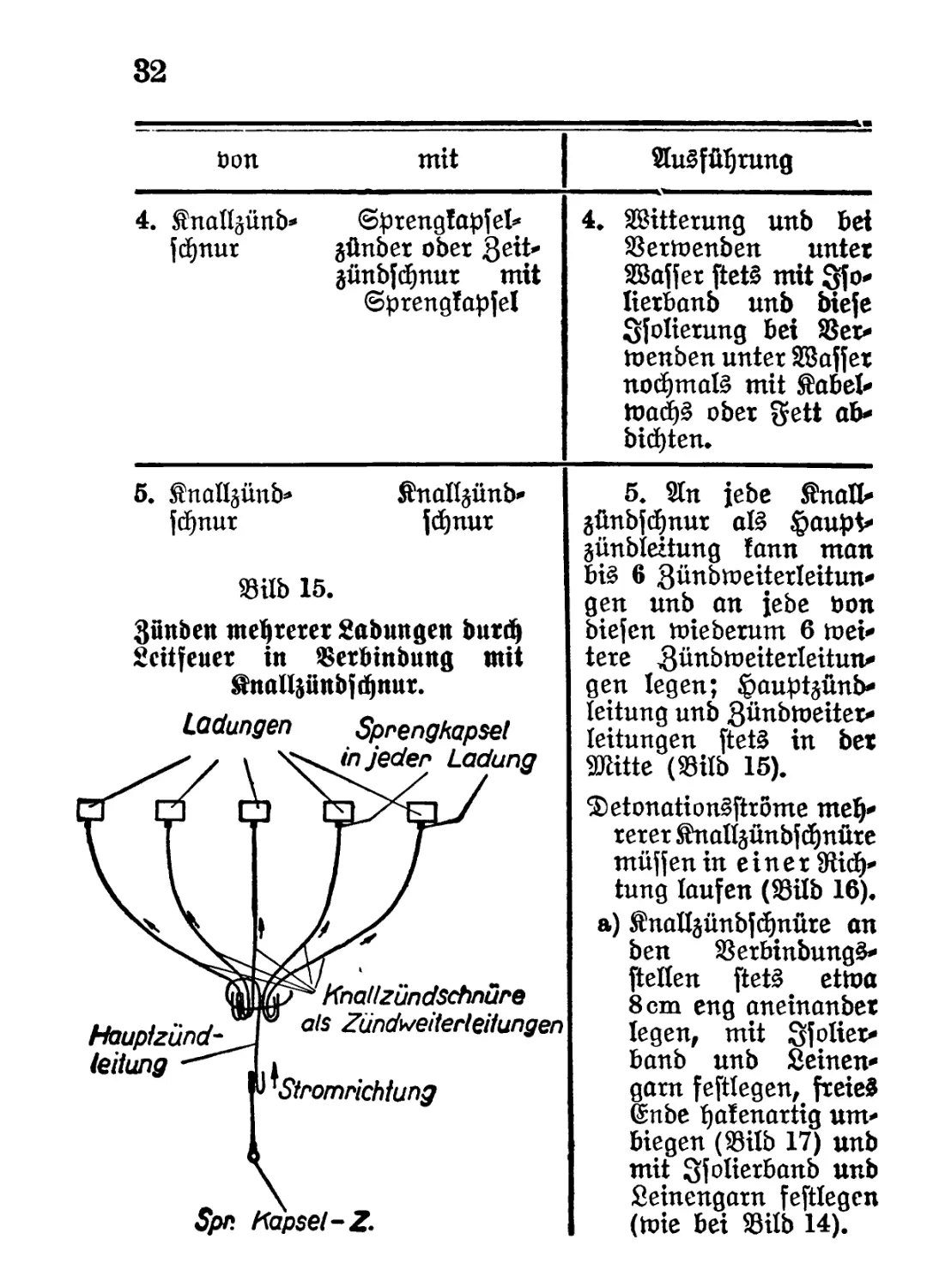

5. ^nall^ünb* Änall^ünb*

fdjnur fdjnur

S8ilb 15.

Sunben mehrerer Sabungen burd)

Scitfeuer in «erbinbung mit

^nallsünbfdjnur.

Ladungen Sprengkapsel

5. Sin iebe ®nall*

jünbfdjnur aB §aupt*

$ünbleitung tann man

bis 6 Qünbmeiterleitun*

gen unb an jebe üon

biefen toieberum 6 toei*

tere Bünbtoeiterleituw

gen legen; Qaupt§ünb*

leitung unb günbmeiter*

leitungen ftetS in ber

TOtte (S3ilb 15).

2)etonationSftrome mel)*

rerer ^nan^ünbf^nüre

müffenin einer SRid)*

tung laufen (S8ilb 16).

a) ®nalläünbfdj)nüre an

ben $erbinbung$*

{teilen ftet§ ettva

8 cm eng aneinanber

legen, mit Sfolier*

banb unb Seinen*

gam feftlegen, freies

6nbe ljalenartig um*

biegen (S3ilb 17) unb

mit Sfolierbanb unb

Seinengarn feftlegen

(toie bei SBilb 14).

33

bon

mit

9lu3füljrung

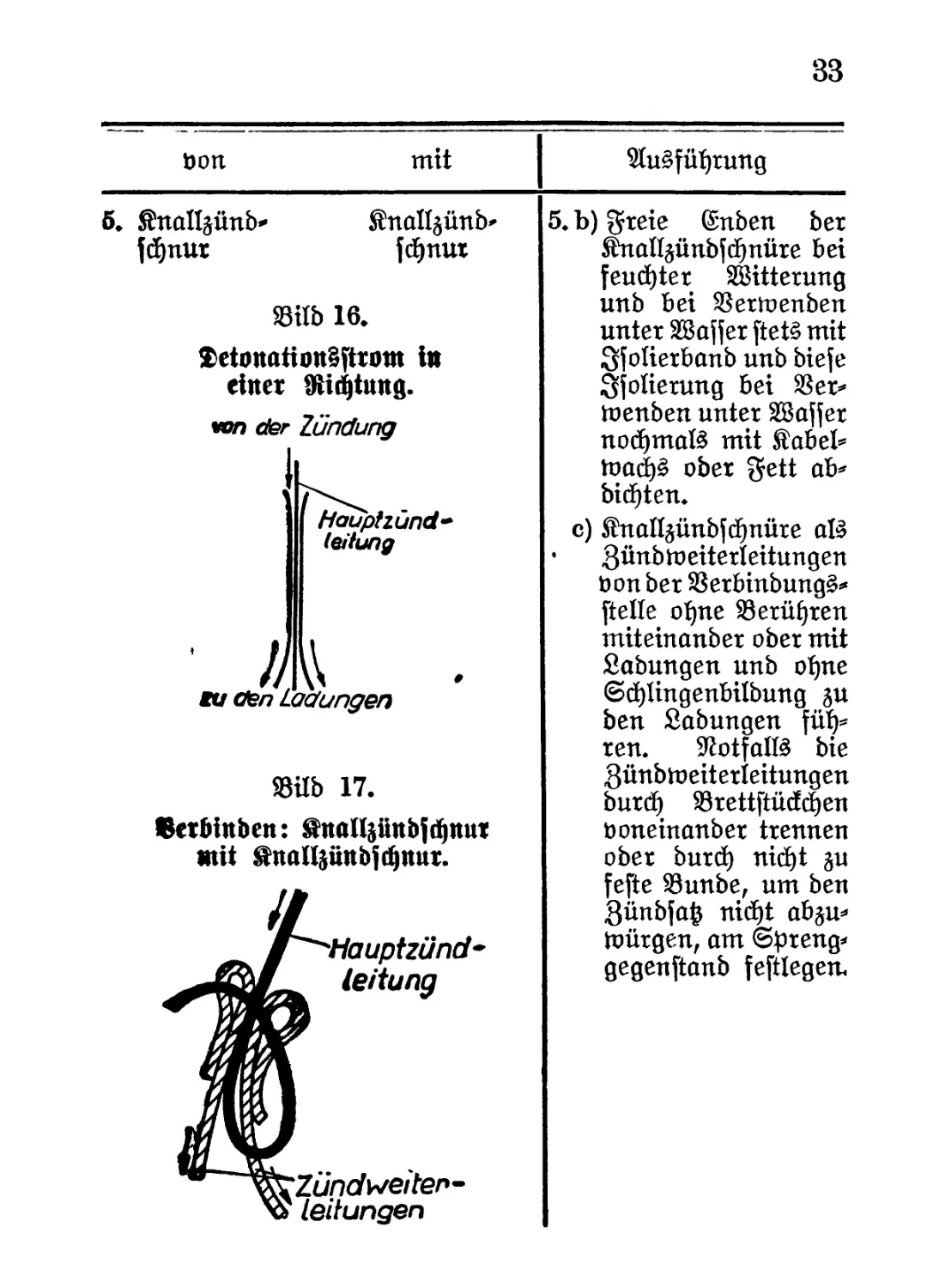

5. ftnan^ünb* Stnal^ünb*

fdjnur fdjnur

SBilb 16.

TetonationSftroni in

einer SRirfjtitng.

wn der Zündung

Hauptzünd*

leitung

tu den Ladungen

SBilb 17.

Ber bin ben: ^nan^ünbjrfjnitr

mit ^nal^ünbjrfjnitr.

Hauptzünd'

Leitung

Zündweiten-

Leitungen

5. b) greie (Snben ber

S?nall§ünb((f)nüre bei

feuchter Witterung

unb bei SSerroenben

unter Sßaffer fte t§ mit

Sfolierbanb unb biefe

Sfolierung bei 33 er*

menben unter Sßaffer

nodjmafö mit Stabei*

toad)3 ober gett ab*

bitten.

c) Stnall^ünbfdjnüre als

• Sünbtoeiterleitungen

bon ber 33erbinbung§*

ftelle ofjne Söerüfjren

miteinanber ober mit

Sabungen unb ofjne

Scfylingenbilbung gu

ben Sabungen fülj*

ren. 9^otfall§ bie

günbmeiterleitungen

burdj 93rettftütfdjen

boneinanber trennen

ober burd) nid)t §u

fefte 93unbe, um ben

Bünbfafc nidjt ab§u*

tüürgen, am Spreng*

gegenftanb feftlegen.

34

Einbringen ber Seitfeuerzünbung.

36. W et n bringt bie ßeitfeuerziinbung mit ber

Sprengtapfel nad) 24 Elbf. 6 in ber SJlitte ber bem

Sprenggegenftanb abgelebten Seite ber Sabung an.

Um eine borgeitige ©etonation bon Sabungen ju

bereuten, barf bie geitsünbfc^nur Weber mit ber Sabung

in Serüljrung tommen nocf) fid) jufammenroUen tonnen.

Sie geitjünbfdjnur ift baljer ftetS g e ft r e d t, j. 53. an

bünnen Störfen mit lofen Sdjlägen bon Seinengam,

feftjulegen. ©ie Seitfeuerjüribung ift fo anjubringen,

bafj fie bon ber winbabgeteijrten Seite ange«

feuert werben tann, bamit ber geuerftraljl ber brennen»

ben .Qeitäünbfdjnur nicfjt auf ßabung, Sfnatfjünbfdjnur

ober bei 3ünbübertragung (37) auf offene Spreng»

tapfeln getrieben werben tann.

©ie ßünbungen berbämmter Sabungen (44 u. 70)

fdjütjt man bürd) jpütten au§ SleeLStaljl (fRotjrifjen)

ober burcE) §oljftüde gegen ©rud (23 Slbf. 6e).

Befteljt ©efaljr, bafj 3 ü n b u n g e n j. 53. burdj

fjeinbbefdfufj ober Bombenabwurf borjeitig gejünbet

werben, fo finb fie, wenn bie taltifdje Sage bie§ juläfjt,

er ft t u r z bot bem 3 ü n b e n in bie Sabun»

gen einjufetjen.

Um bei o f f e n liegenben 9t e i tj e n labungen eine

fidjere unb boüftanbige ©etonation ju erreichen, finb

lofe Sprengtapfeln mit etwa je 1 m 3wifc^en»

raum einjufetjen, jebocf) erft natf) Einbringen ber Sabun»

gen unb Seitfeuerjünbungen.

3önbiibertragung.

37. ©urc^ ben Suftbrud einer gejünbeten Sabung

(Elnfangälabung) tann man — jebocf nur über

Eßaffer — innerhalb eines begrenzten SSirtungS»

treifeS beliebig biele, je mit einer offenen Spreng»

tapfel berfeljene Sabungen (^olgelabungen) oljne un»

mittelbare SSerbinbung mit ber 9Infang§labung jiinben

(3ünbübertragung) (Wb 18).

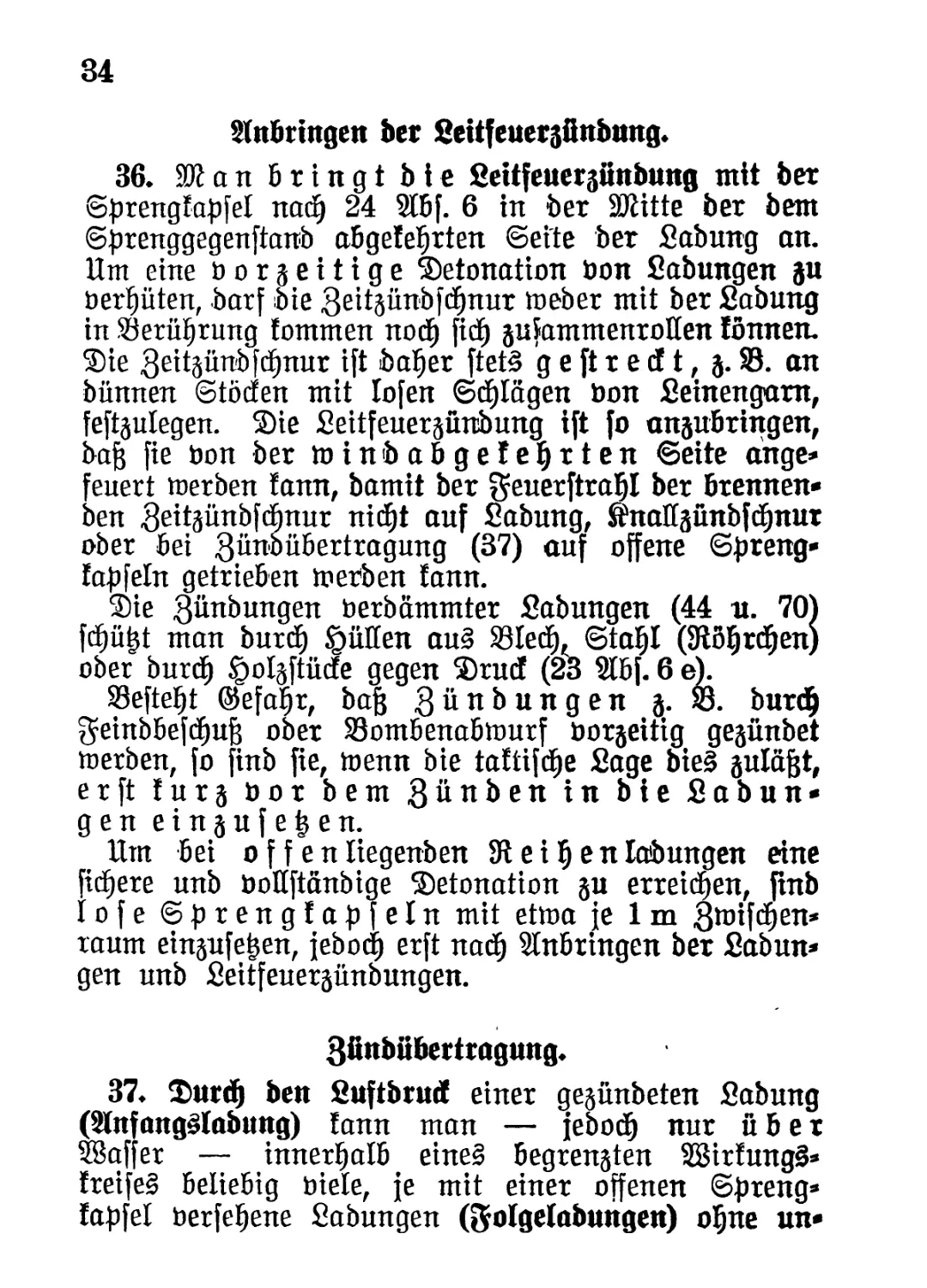

SBilb 18.

Sünbiibertragnng bei §olj.

1 SlnfangSIabung (AL), 3 {Jolgelabungen (FL), 3 Shnfdjenlabungen (ZL)

ßabungSberectjnung:

1 (trodene^ $olj), 15 cm 0 ß = 2 @pr.Ä.

4 L = 4 • 2............= 8 @pr. Ä.

3 Z L gu je 1 Gfcr. . = 3

Gprengmittelbebarf: 11 @pr. Ä.

8ünb ung: ßeitfeuer mit ßünbübertragung.

Sebarf an:

8ün bmitteln: 1 langer G^rengTa^feljünber;

6 Gprengfapfefn.

2Bertjeug unb ®erät: 1 Sßetfgeugtafdje; 7 m SBinbebraljt;

^olgfpäne jum ißerfpannen be£ ®raf)te§; 1 ßatte, 4,0 m lang; 4 Slägel;

1 jammer; 1 £taljn ober glofefad, bon bem au§ bie ßabungen an*

georadjt m erb en.

Kräften: 1ft ®ru|)pe.

8 eit: 1 Gtunbe.

Sille fiabungen finb am Sprenggegenftanb nacf) 42

ju befeftigen. äinifdjen ber SlnfangSlabung (Sage f.

SBilb 18) unb ben golgelabungen bürfen ficf) feine

ben Suftbrud beljinbernben ©egenftänbe wie Stein,

§ofj, ©rbe, ®ra§ ober ©eftrüp)) befinben, auSgenom»

men Sabungen an Sta^I (39). 3e^e Solgelabung ift

fo anjubringen, bafj bie Öffnung iljrer Sprengtapfel

genau auf bie öorffergeijenbe Sabung jeigt.

©ie Sprengtapfetn finb in bie Sabungen erft un»

mittelbar bor bem Bünben einjufefeen unb nadj 24

3lbf. 6 ju befeftigen.

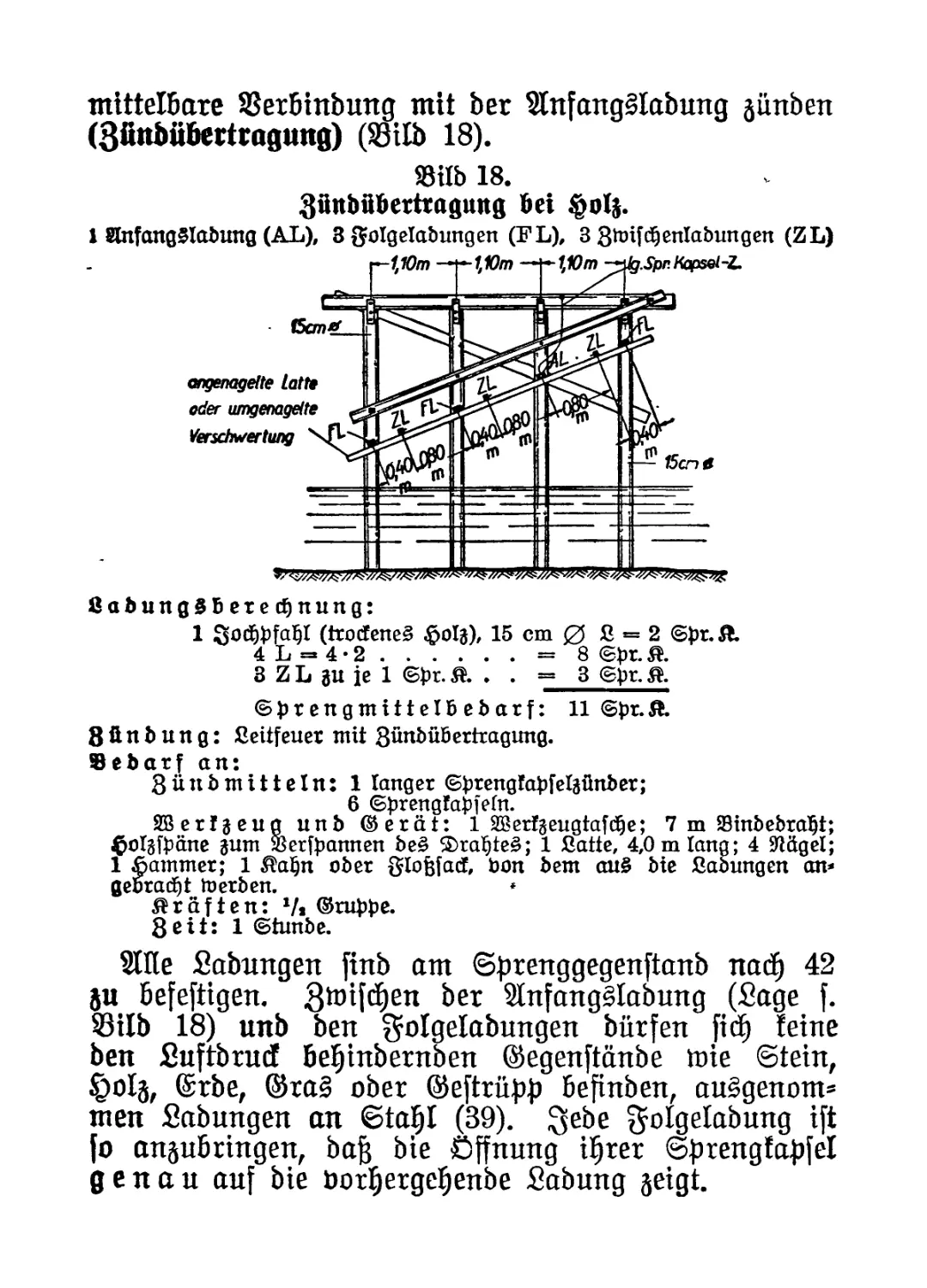

38. @3 übertragen:

1 Sprengtörper auf 0,5 m

2—4 = > 1,0 m

5—7 - - 1,5m

8 5 =2,0 m

Sei größeren (Entfernungen finb Broifdfenlabungen

einjufc^alten unb mit je einer offenen Sprengtapfel gu

berfeljen, bie erft unmittelbar bor bem Bünben einju*

fe^en ift.

39. ©ie Bünbiibertragung wirft aud) burdj Staljl

tjinburd), wenn biefer bon ber Sabung innig berührt

unb bei itjrer ©etonation böffig burdjfdjlagen wirb.

Sei affen Sabungen, beren ©etonation burd) Sta^I tjin»

burd) auf anbere Sabungen übertragen werben foff, ift

auf ber ber SlnfangSlabung abgetetjrten Seite jur

ftdjeren Bünbübertragung nod) 1 Sprengtörper mit

Sprengtapfel anjubringen (Silb 19).

40. Sei feudjter Sßitterung ift Bünb»

Übertragung nid)t anjuwenben, weil bie offenen

Sprengtapfeln nid)t juberläffig gegen fjeudjtigteit ge«

fdjütjt werben tonnen.

Sabungäfornten.

41. $orm unb öröfje ber Sabung werben burdj ber»

fügbare Spreng» unb Bünbmittelmengen, Sräfte, Beit

unb bie Ülrt be» SprenggegenftanbeS unb ber SabungS»

anbringung beftimmt.

Slcan formt au§ mehreren $ionier=Sprengmitteln im

allgemeinen:

a) (Geballte Sabungen. SEürfelform ergibt bie hefte

SBirtung.

b) 9ieit)enlabungen. Sie ljaben eine geftredte fjorm.

87

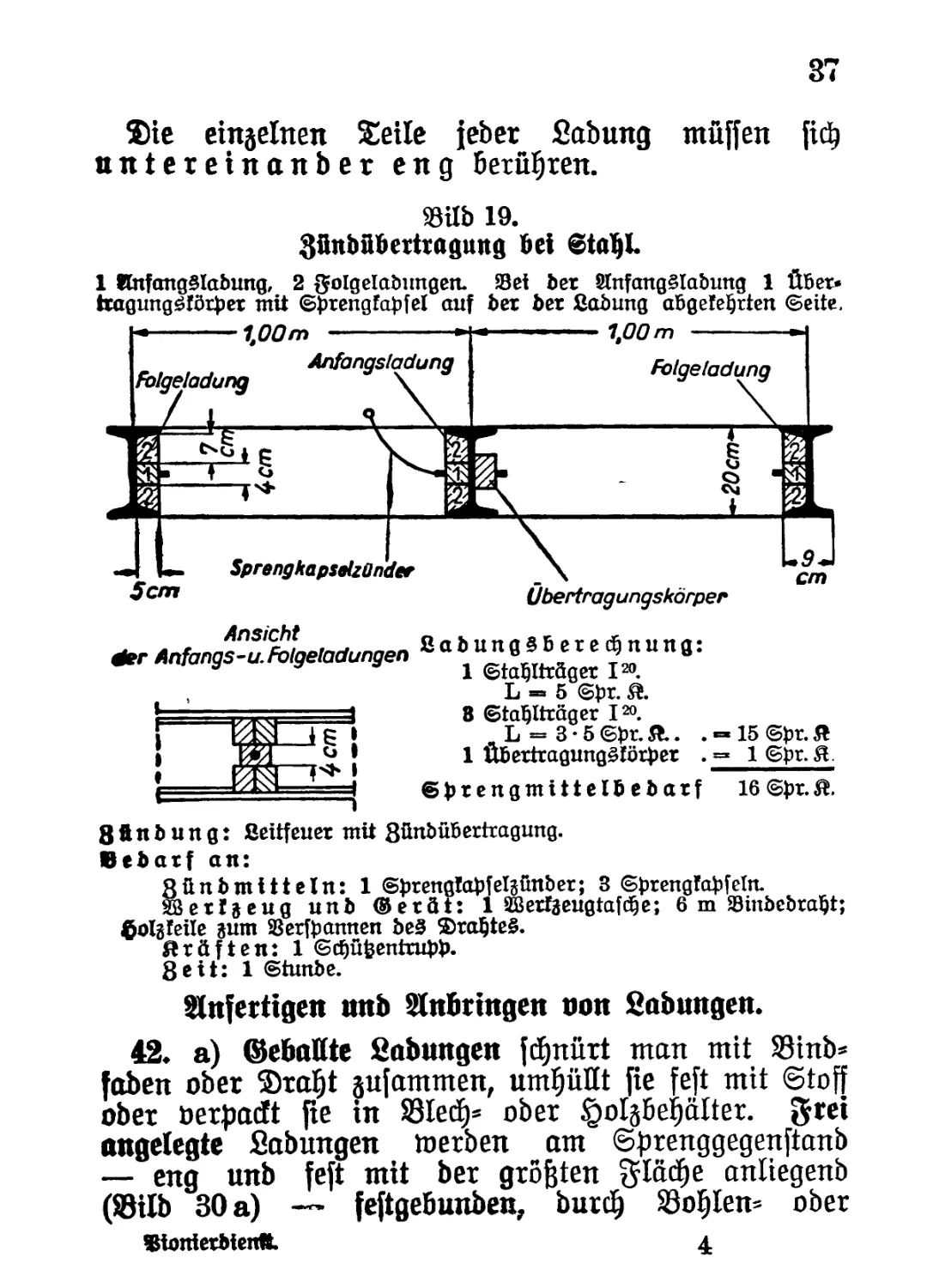

Sie einzelnen Seile jeber Sabung müffen fiep

untereinanber eng berühren.

Silb 19.

^ünbübeitragung bei StapL

1 (tnfangSIabung, 2 golgelaöungen. Set Set SlnfangsSIabung 1 Über,

tragungöförper mit ©prengfabfel auf ber ber ßabung abgefeimten ©eite.

1,OOm -------------

Anfangsladung

Sprengkapsolzünder

Ansicht

Anfangs-u. Folgeladungen

1 ©tablträger I20.

r engmittelb eb arf 16©pr.£t

8«nb u n g: ßeitfeuer mit Sünbübertragung.

Bebarf an:

ßünbmitteln: 1 ©prengtabfelgünber; 3 ©prengfa|>feln.

Sßertjeug unb (Serät: 1 Sßertaeugtafdje; 6 m SBinbebraljt;

fcolgfeile gum SSerfpannen beS ©ra$te§.

Kräften: 1 ©ctjüfeentrupb.

8 eit: 1 Stunbe.

Unfertigen unb Slnbringen uon Sabungen.

42. a) ©ebattte Sabungen fdjnürt man mit 53inb»

faben ober ©raßt jufammen, umpüHt fie feft mit Stoff

ober üerpacft fie in 53ledj= ober §olj6eijätter. 3rei

angelegte Sabungen merben am Sprenggegenftanb

— eng unb feft mit ber größten §Iäcf)e anliegenb

(SBilb 30 a) -™ feftgebunben, burcl) iöofjlciv ober

Bionierbientt. 4

38

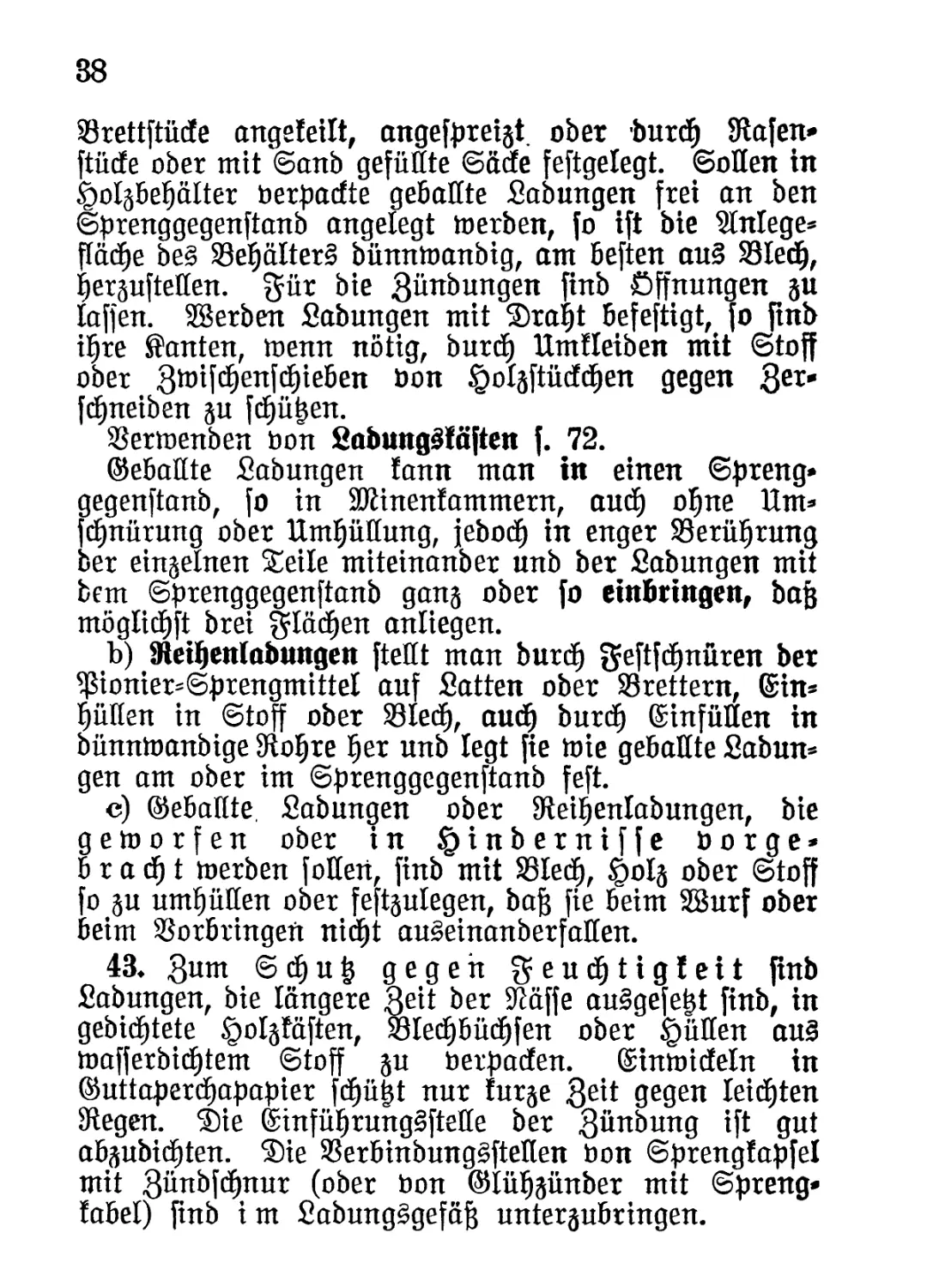

Srettftüdfe angeteilt, angefpreijt ober burdp Olafen»

ftüdfe ober mit Sanb gefüllte Säde feftgelegt. Sollen in

fpoljbepälter berpacfte geballte Sabungen frei an ben

Sprenggegenftanb angelegt werben, fo ift bie Slnlege»

flädpe be§ SBepälterS bünnwanbig, am beften au§ 33ledp,

IjeräufteHen. gür bie günbungen finb Öffnungen ju

laffen. Sßerben Sabungen mit Srapt befeftigt, fo finb

ipre Santen, wenn nötig, burdp Umtleiben mit Stoff

ober gwifepenfcpieben bon §oljftücfdpen gegen ger»

fcpneiben ju fcfjü^en.

Vertoenben bon SabungStäften f. 72.

Eeballte Sabungen fann man in einen Spreng»

gegenftanb, fo in SDlinentammern, audp opne Um»

fdpnürung ober Umhüllung, jebocp in enger Verüprung

ber einzelnen Seile miteinanber unb ber Sabungen mit

bem Sprenggegenftanb ganj ober fo einbringen, baß

möglicpft brei §lädpen anliegen.

b) Sleipenlabungen fteUt man burdp geftfdpnüren ber

$ionier»Sprengmittel auf Satten ober Brettern, Ein»

füllen in Stoff ober 23Iecf), audp burcf) Einfüllen in

bünnwanbige Stopre per unb legt fie wie geballte Sabun»

gen am ober im Sprenggegenftanb feft.

c) EebaHte. Sabungen ober Sleipenlabungen, bie

geworfen ober in Jpinberniffe borge»

o r a ä) t werben foltert, finb mit 23ledp, fpolj ober Stoff

fo ju umpüUen ober feftsulegen, bafj fie beim SSurf ober

beim Vorbringen nicpt auSeinanberfallen.

43. gum S dp u | gegen g e u dp t i g t e i t finb

Sabungen, bie längere geit ber Släffe auSgefeßt finb, in

gebicptete §oljtäften, Slecpbüdpfen ober fpüHen au§

wafferbidptem Stoff ju berpaden. Einwideln in

Euttaperdpapapier fdjüßt nur turje geit gegen leidjten

Stegen. ®ie EinfüfjrungSftelle ber günbung ift gut

abäubidpten. Sie VerbinbungSfteHen bon Sprenglapfel

mit günbfdpnur (ober bon Elüpgünber mit Spreng»

fabel) finb im SabungSgefäfj unterjubringen.

39

fertige Sabungen mit günbungen fcfjütjt man gegen

fjeudjtigtett jwect mäßig burd) überftreidjen mit mäßig

erwärmtem Sabelwad)§ ober burcf) Gintaudjen in mäßig

erwärmtet ®abelwad)§.

3u §eiße§ ©abelwadßs tann ©etonation ber

Sabung bewirten,

Serbämmen.

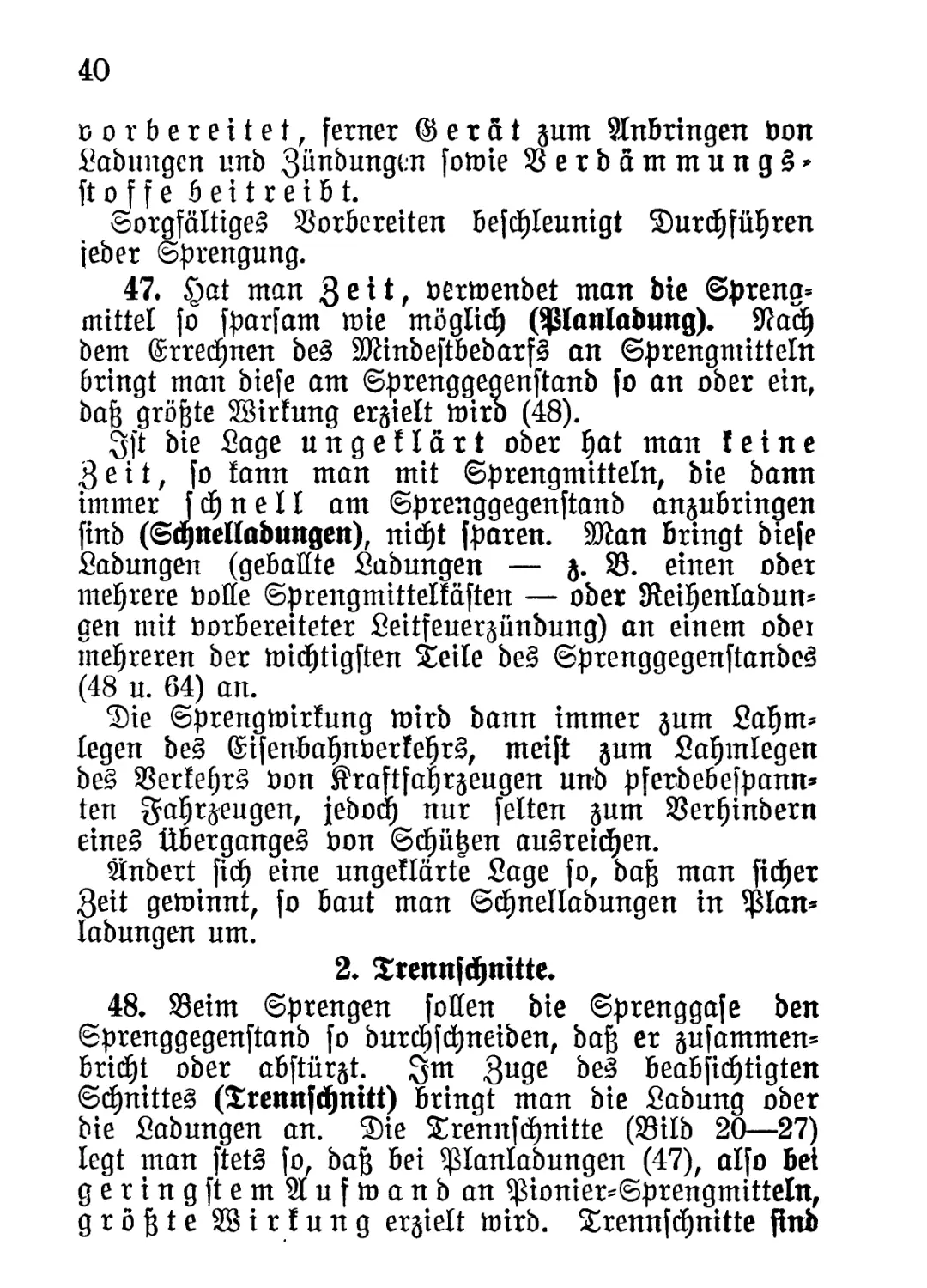

44. Serbämmen ber Sabungen burcf) Safen», ®rb»

ober Sanbfacfpadungen, aud) burcf) lofen Soben ober

Safenftüde, bei eingelaffenen Sabungen aud) burcf)

®ip§, gement ober ju öermauernbe Steine unb Ser»

fpreijen ber Öffnungen (Silb 38, 41, 41 a) erfjöfjt bie

Sprengwirtung unb fpart oft Sprengmittel (69).

Seim Serbämmen Don Sabungen ift barauf ju

achten, baß Weber Sprengtapfel nod) 3ünbfd)nur ge»

brüdt werben (36).

SBaijl bet ßünbung^art

45. ©ie 2Irt ber 3ünbung, ob burd) Seitfeuer in ober

oßne Serbinbung mit ^naffjünbfcßnüren, Seitfeuer mit

Bünbübertragung, elettrifd) ober burd) Serbinnen biefer

3ünbung§arten, bejtimmt man nad) ber Sage, ben bor»

fjanbenen 3ünbmitteln, bem SJSetter (40) unb banad), ob

man über ober unter Sßaffer fprengt (37). Sei wid)»

tigen Sprengungen bringt man eine Sefervegünbung

an, bie bei Seitfeuer wie bie ^auptgiinbung fjcrju»

(teilen unb g I e i d) 3 e i t i g mit ißr anjufeuern

ift (521).

Slanlabungen, Sdjnellabimgen.

46. 3eit jum Sorbereiten bon Spreu»

gungen gewinnt man, wenn man fdjon bor

bem Starfd) ober wäfjrenb be§ Slarfd)e§ jur Spreng»

fteüe 3 ü n b u n g e n (3. S. burd) Serbinben öon

Sprengtapfeljünber mit fi'naUjünbfdfinur [biefe 3ün=

bung ift bann ju tragen, 24]) unb (Scfjneltabungen (47)

4*

40

do r bereitet, ferner ® e r ä t zum SInbringen Don

Sabungen unb Sünbungen fotoie SSerbämmungn*

ftoffe b e i t r e i b t.

Sorgfältigen SSorbcreiten befdjleunigt ©urdjfüljren

jeber Sprengung.

47. §at man Seit, bertoenbet man bie Spreng*

mittel fo fparfam toie möglid) 0PIanlabung). 9?ad)

bem Srredjnen ben SRinbeftbebarfn an Sprengmitteln

bringt man biefe am Sprenggegenftanb fo an ober ein,

bafj gröfjte SBirtung erhielt toirb (48).

Sft bie Sage ungetlärt ober pat man feine

Seit, fo tann man mit Sprengmitteln, bie bann

immer f d) n e 11 am Sprenggegenftanb anzubringen

finb (Sdjndfabungen), nid)t fparen. SRan bringt biefe

Sabungen (geballte Sabungen — j. 53. einen ober

mehrere bolle Sprengmitteltäften — ober Steiljenlabmv

gen mit borbereiteter Seitfeuerzünbung) an einem obei

mehreren ber toidjtigften SEeile ben SprenggegenftanbcS

(48 u. 64) an.

®ie Sprengtoirtung toirb bann immer jum Saljm*

legen ben ®ifenbal)nberfel)r3, meift §um Sapmlegen

ben 53ertepr£ bon Kraftfahrzeugen unb pferbebefpann®

ten Fahrzeugen, iebodj nur feiten %um SSerpinbern

einen übergangen bon S^ü^en aunreidjen.

Slnbert fid) eine ungetlärte Sage fo, bafj man fidjer

Seit getoinnt, fo baut man Scpnellabungen in $Ian*

labungen um.

2. Xrennfdjnitte.

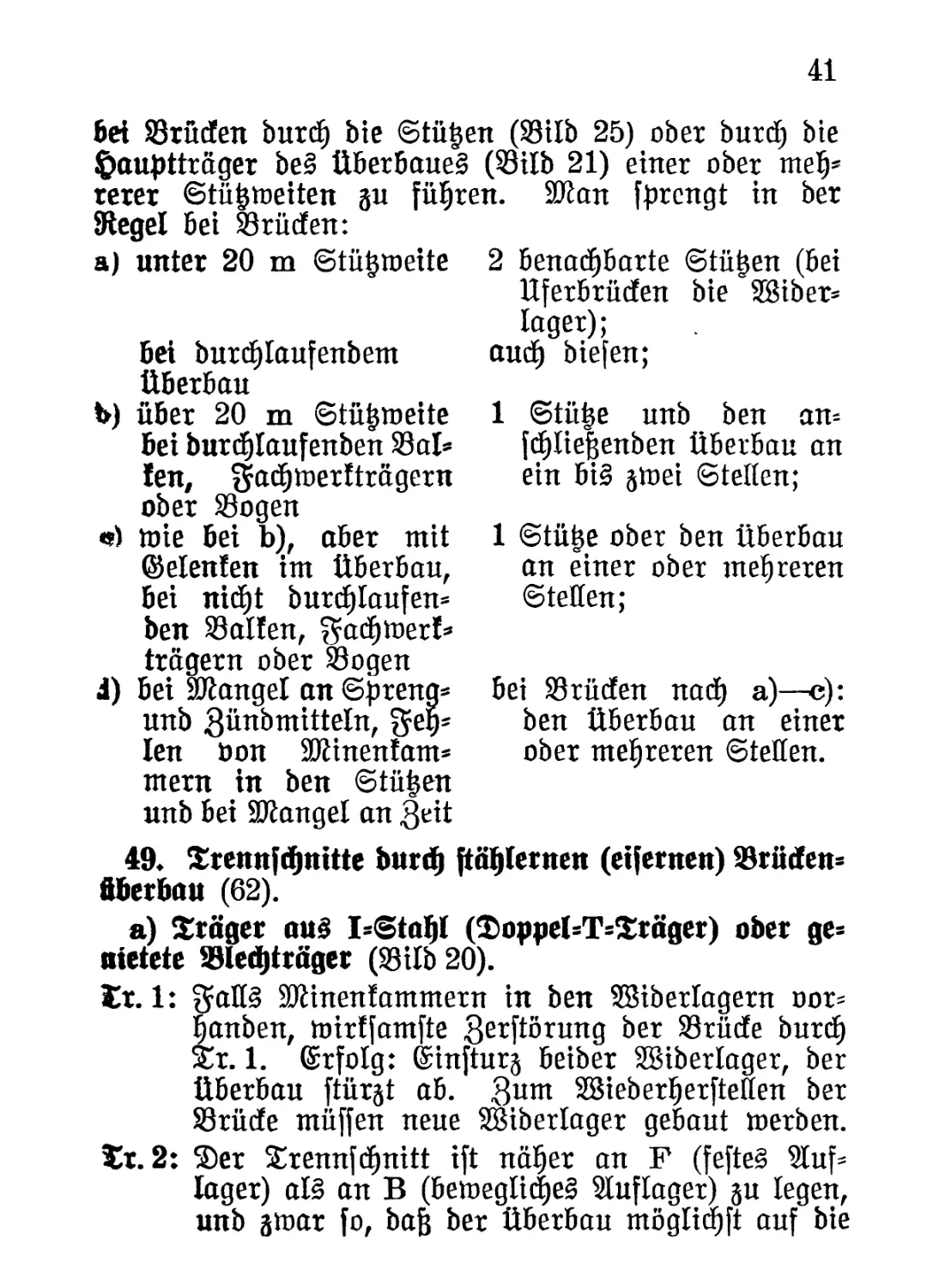

48. 53eim Sprengen foHen bie Sprenggafe ben

Sprenggegenftanb fo burdjfdjneiben, bafj er zufammen*

brid)t ober abftürzt. Su9e beabsichtigten

Sd)nitte§ (Xrennfdjnitt) bringt man bie Sabung ober

bie Sabungen an. ©ie ©rennfdjnitte (53ilb 20—27)

legt man ftetn fo, baft bei ^lanlabungen (47), alfo bei

gering ft emSIuftoanb an ^ionier^Sprengmitteln,

größte SSirfung erhielt toirb. ©rennfdjnitte finb

41

bei SBrüden burcf) bie ©fügen (SBilb 25) ober burd) bie

©auptträger beS Überbaues (Silb 21) einer ober mehs

rerer ©tügtoeiten ju führen, 2Ran fprcngt in ber

Siegel bei Srüden:

a) unter 20 m ©tügroeite

bei burdjlaufenbem

überbau

t>) über 20 m ©tügroeite

bei burdjlaufenben Sal»

len, fjachroertträgern

ober Sogen

e) Wie bei b), aber mit

©elenlen im überbau,

bei nid)t burdjlaufen»

ben Salten, $adjtoert=>

trägem ober Sogen

4) bei äßangel an ©preng=

unb günbmitteln, geh5

len bon SRinentam»

mern in ben ©fügen

unb bei SRangel an geit

2 benachbarte ©fügen (bei

llferbrüden bie Sßiber»

lager);

audj biefen;

1 ©füge unb ben an-

fdjliejjenben Überbau an

ein bis jroei ©teilen;

1 ©füge ober ben überbau

an einer ober mehreren

©teilen;

bei S rüden nad) a)—c):

ben überbau an einer

ober mehreren ©teilen.

49. ©rennfdjnitte burdj ftäglernen (eifernen) Srüden=

überbau (62).

a) ©rüget aus I=©tagl (®oppel=T=©räger) ober ge=

nietete Sledjfräger (Silb 20).

Er. 1: gallS SDlinentammern in ben SBiberlagern oor=

ganben, roirtfamfte gerftörung ber Srüde burch

3x 1. (Erfolg: ©infturj beiber SBiberlager, ber

überbau ftürjt ab. gum SBiebergerftellen ber

Srüde müffen neue Sßiberlager gebaut werben.

Xr. 2: ©er ©rennfdjnitt ift näher an F (fefteS 9luf=

lager) als an B (bewegliches Sluflager) ju legen,

unb jjioar fo, bafj ber Überbau möglidjft auf bie

42

tieffte Stelle be§ glufcgrunbeS (Untergel&nbeS)

abftür^t.

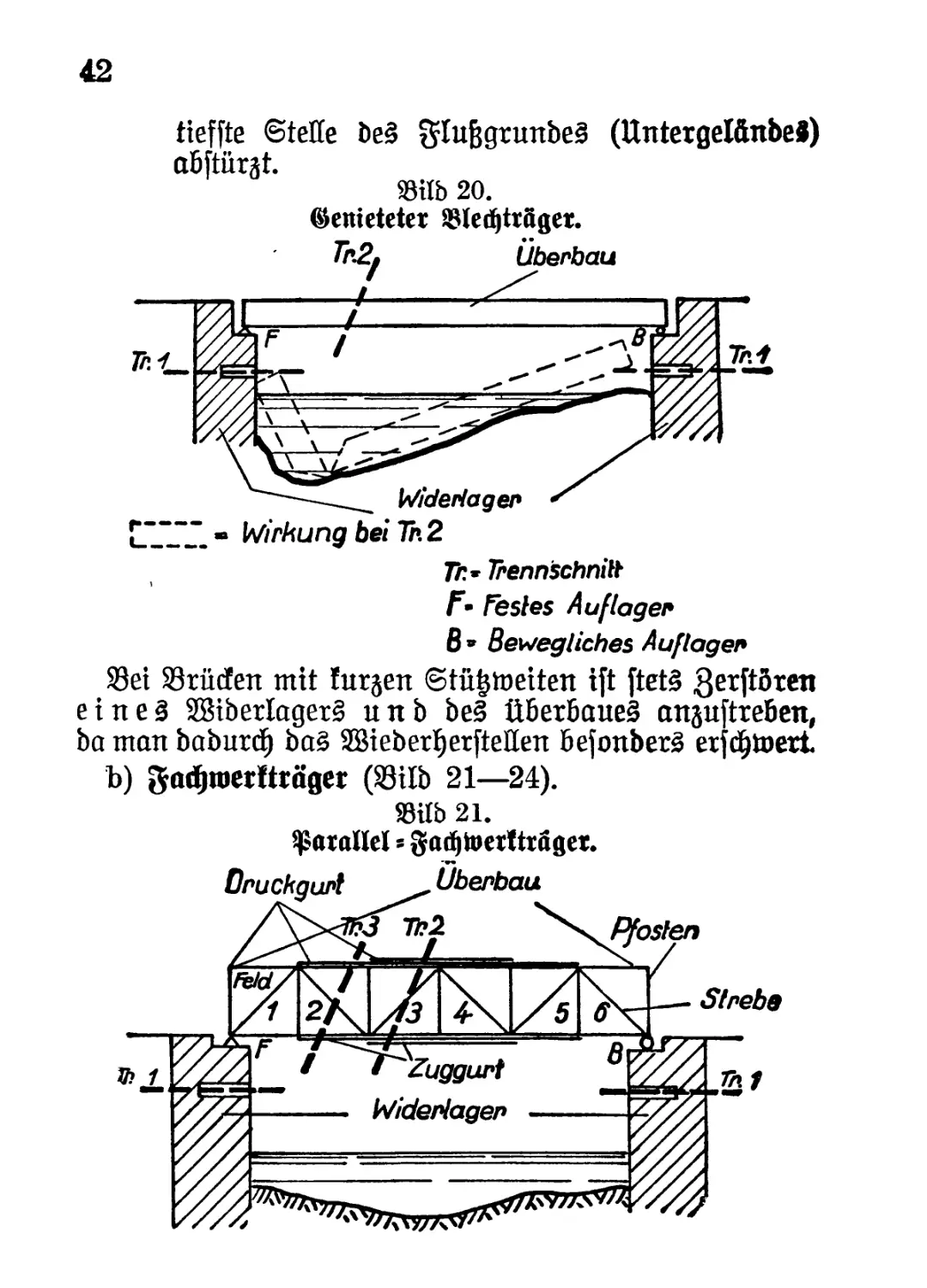

Söilb 20.

Genieteter QSIedjträger.

“ Wirkung bei Tn 2

Tr> Trennschnitt

F• Festes Auflagen

B » Bewegliches Auflagen

SBet ^Brüden mit furjen Stüfemeiten ift ftetS gerftören

eine3 3ßiberlager§ unb be3 überbauet anjuftreben,

ba man baburd) ba£ SSieber^erfteHen befonberS erfdjWert

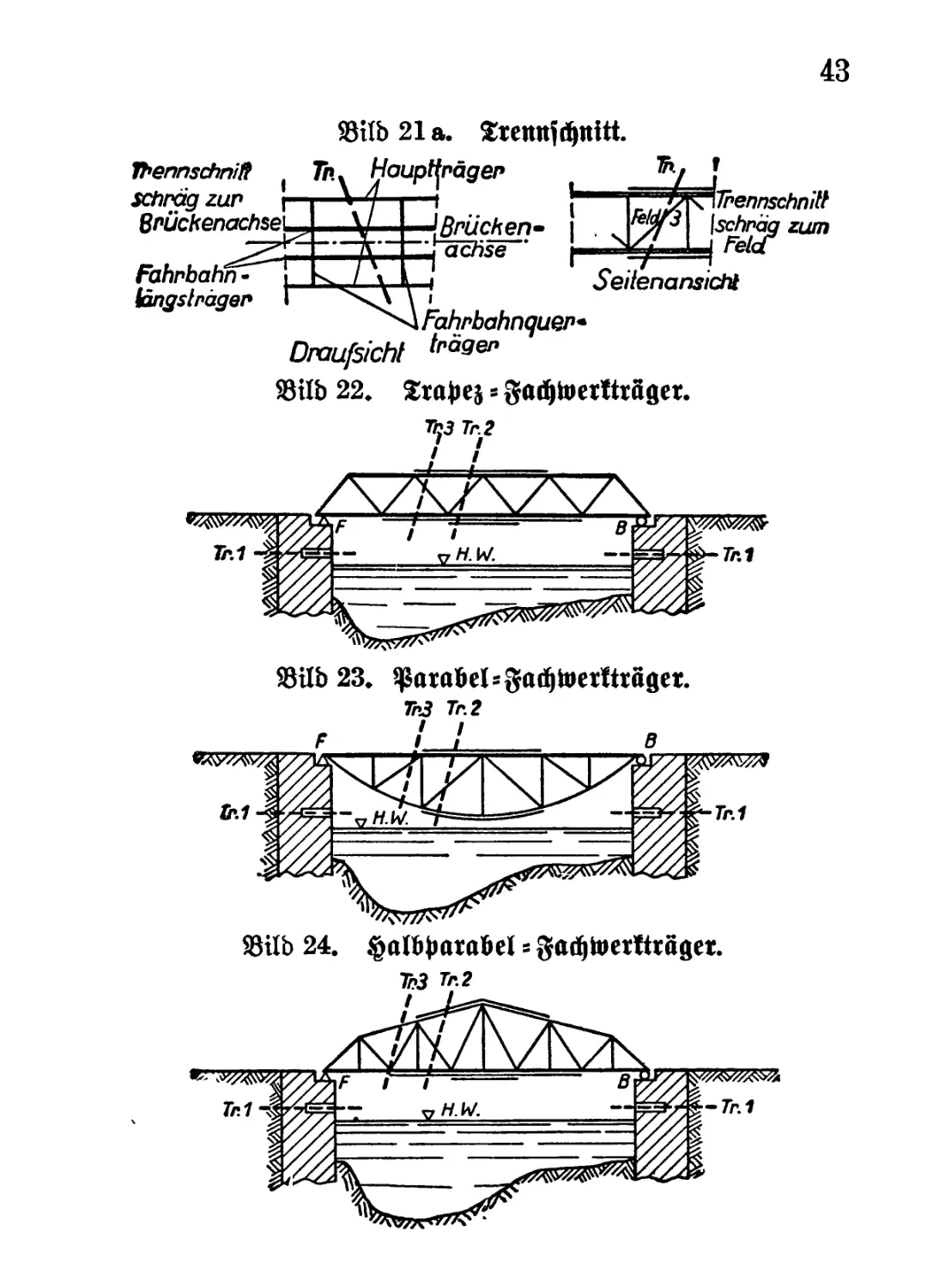

b) gadjroertträger (33ilb 21—24).

53ilb 21.

parallel = garfjtoertträger.

43

<8ilb21a. Sremtfdjnitt.

Tbennschnift

schräg zur*

ßrückenachsel

i ^oupffpägep

i I \7 i-t

^Brüchen»

2~ächse

Fahrbahn - ।

fängslnäger I

Trennschnitt

\schnacj zum

•j Seitenansicht

।

Fahrbahnquen*

Draufsicht

58tlb 22« 2ra|)es»3aifjtoertträger.

Söilb 23« ^arabehgarfjivertträger.

SBilb 24. $alb|mrabel s garfjivertträger.

44

Stärtfte Seile beS überbauet liegen in ber SRitte.

®runbfag: Srennfdjnitt f dj r a g j u m eIb

unb jur Srüdenadjfe (Silb 21 a) legen, um

Verfangen ber Überbauteile beim Sprengen ju ber-

l)inbern.

SBirtung bei Sr. 1: wie 49 a; bei Sr. 2 ober 3: 5Hb-

fturj beS überbauet. Sr. 2 toftet m e lj r Sprengmittel

als Sr. 3, ba er im ftärtften Seil beS Überbaues liegt

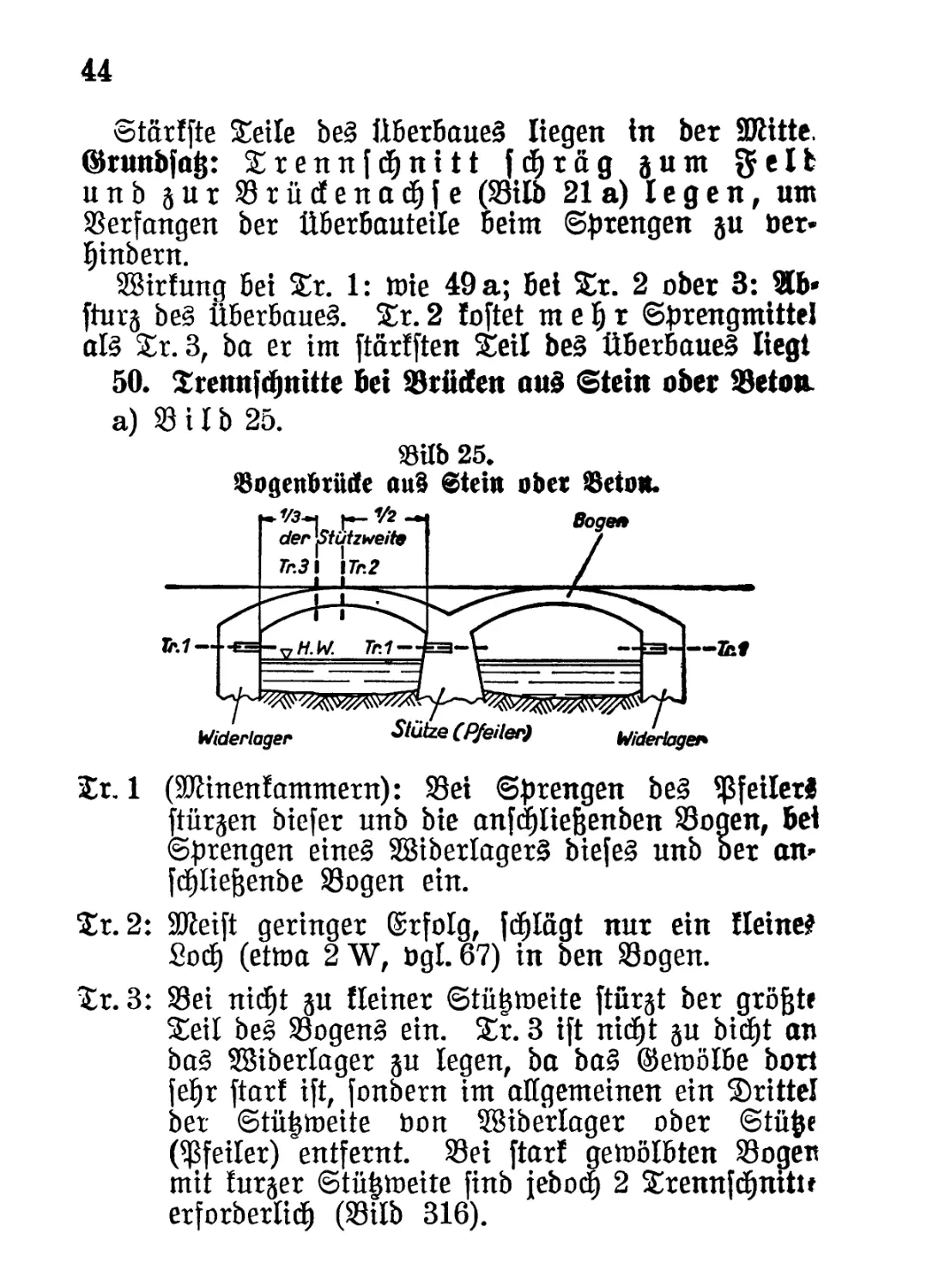

50. Srennicfjnitte bei Sriitfen aus Stein ober Seton

a) © i I b 25.

Silb 25.

Sogenbrüde au§ Stein ober tBeton.

Sr. 1 (äRinentammern): Sei Sprengen beS Pfeilers

ftürjen biefer unb bie anfdjliefjenben Sogen, bei

Sprengen eines SßiberlagerS biefeS unb oer an-

fdjliejjenbe Sogen ein.

Sr. 2: SReift geringer Erfolg, fdjlagt nur ein Heine?

£odj (etwa 2 W, bgl. 67) in ben Sogen.

Sr. 3: Sei nicf)t ju Heiner Stützweite ftürjt ber gröfjte

Seil beS SogenS ein. Sr. 3 ift nidjt ju bidjt an

baS SBiberlager ju legen, ba baS ©ewölbe bort

fepr ftarf ift, fonbern im allgemeinen ein ©rittel

ber Stützweite bon üBiberlager ober Stü$e

(^Pfeiler) entfernt. Sei ftarf gewölbten Sogen

mit furjer Stüfjweite finb jebotp 2 Srennfdjnith

erforberltcf) (Silb 316).

45

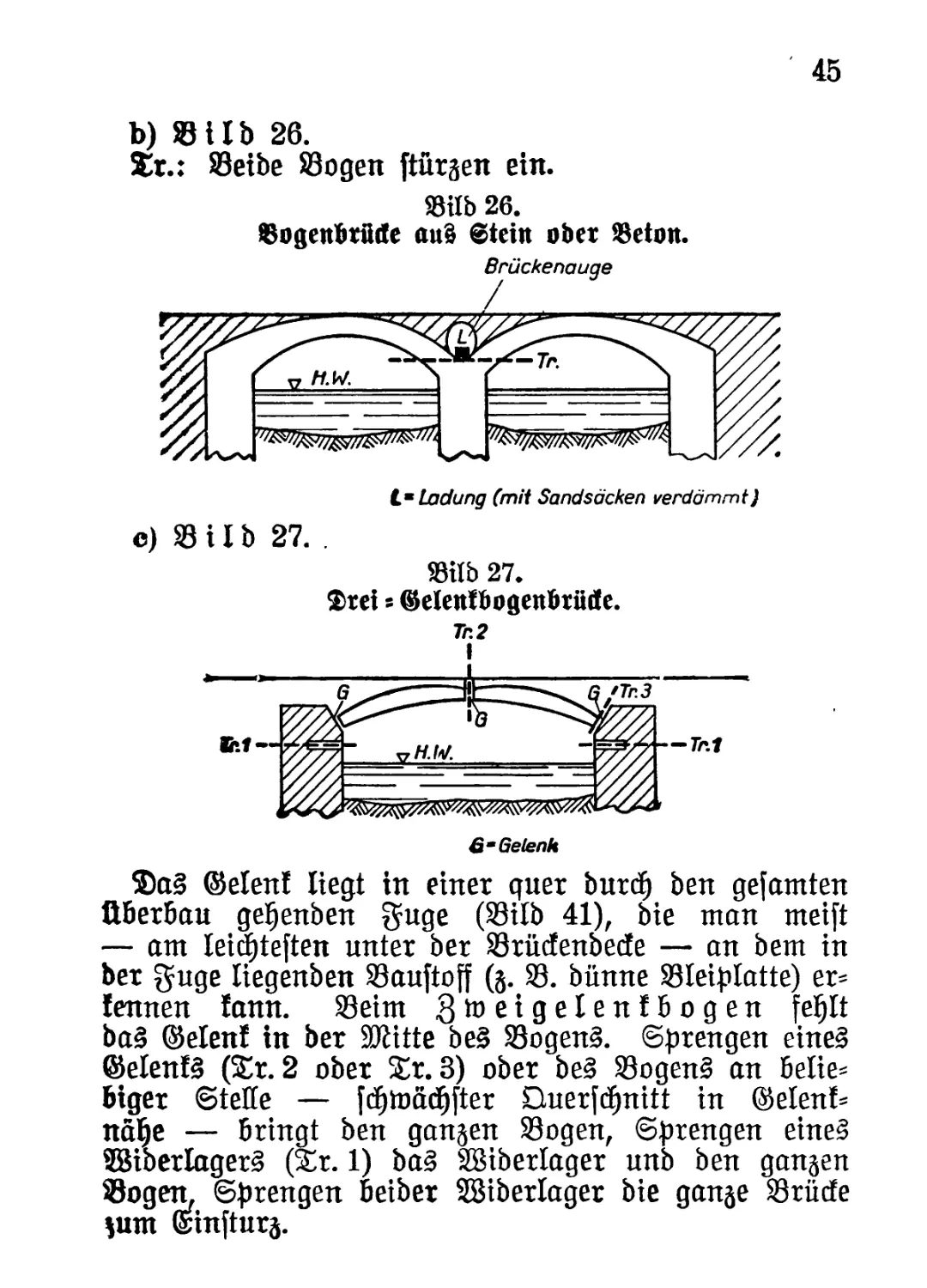

b) Silb 26.

St.: Selbe Sogen ftürgen ein.

Sßtlb 26.

Kogenbrüde au§ Stein ober %eton.

Brückenauge

£ Ladung (mit Sandsäcken verdämmt)

&• Gelenk

®a? ®elent liegt in einer quer burd) ben gefaulten

überbau geljenben f?uge (Silb 41), bie man meift

— am leiinteften unter ber Srüdenbede — an bem in

ber guge liegenben Sauftoff (j. S. bünne Sleiplatte) er»

fennen tann. Seim Stoeigelentbogen feljlt

ba? ®elent in ber Sftitte be? Sogen?. Sprengen eine?

®elent? (Sr. 2 ober Xr. 3) ober be? Sogen? an belie»

biger Steife — fdjiuädjfter Querfcfjnitt in Selent»

näije — bringt ben ganzen Sogen, Sprengen eine?

Sßiberlager? ($r. 1) ba? SBiberlager unb ben ganzen

Sogen, Sprengen beiber SBiberlager bie ganje Srüde

yxm ©infturj.

46

Gr. 1 (Wnenfammern): Einfturj ber ganzen 33rüde.

Gr. 2 ober 3: ßinfturg be§ SogenS.

51. Sprengungen, beren Ergebnis

nicfjt bem Auftrag unb bem Slufioanb an

Sionier»Sprengmitteln e n t f p r i dj t, 8-

geringes Sefdjäbigen größerer Srütfen ober Aerftören

Heiner Srüden ober Surdjläffe, finb falfa). SÄan

löft bann beffer ben Auftrag mit anberen Sperr»

mitteln.

3. ßrfunben, Sprengpläne.

52. Um ben SlrbeitSgang unb ben Sebarf an

$tonier=Spreng= unb Bünbmitteln, an ®erät, SSert»

jeng, Kräften unb Seit feftpfteHen unb feftplegen,

finb für größere Sprengungen im allgemeinen Spreng»

plane natf) Silb 28—28 c aufpftellen.

Um geinbe ift immer f d> r i f 11 i dj feftplegen (13,

15 u. 16):

a) SSeldjer Müßtet befiehlt bie Bünbung ober mann

ift p pnben (genaue Ußrjeit)?

Garf ber Spreng» ober Bünbtrupp

(53) bei einem Eingriff auf bie.Srüde felbftänbig

pnben ober nidjt?

b) SBer fidjert bie Sprengborbereitungen?

c) 2ßie ift bie Serbinbung p bem Gruppenführer, ber

ba§ Bünben befiehlt, unb p ben SidjerungStrup»

pen für bie Sprengöorbereitungen p hatten?

d) Sei eleltrifcher Bünbung: Sage ber ßiinb»

fteHe (520).

e) Auftrag für ben Spreng» ober günbtrupp nad) ber

Sprengung.

^Reibungen über ßrfunben für Sprengungen finb

äljnlid) mie Sprengpläne abpfaffen unb burch Stijjer

,p erläutern.

47

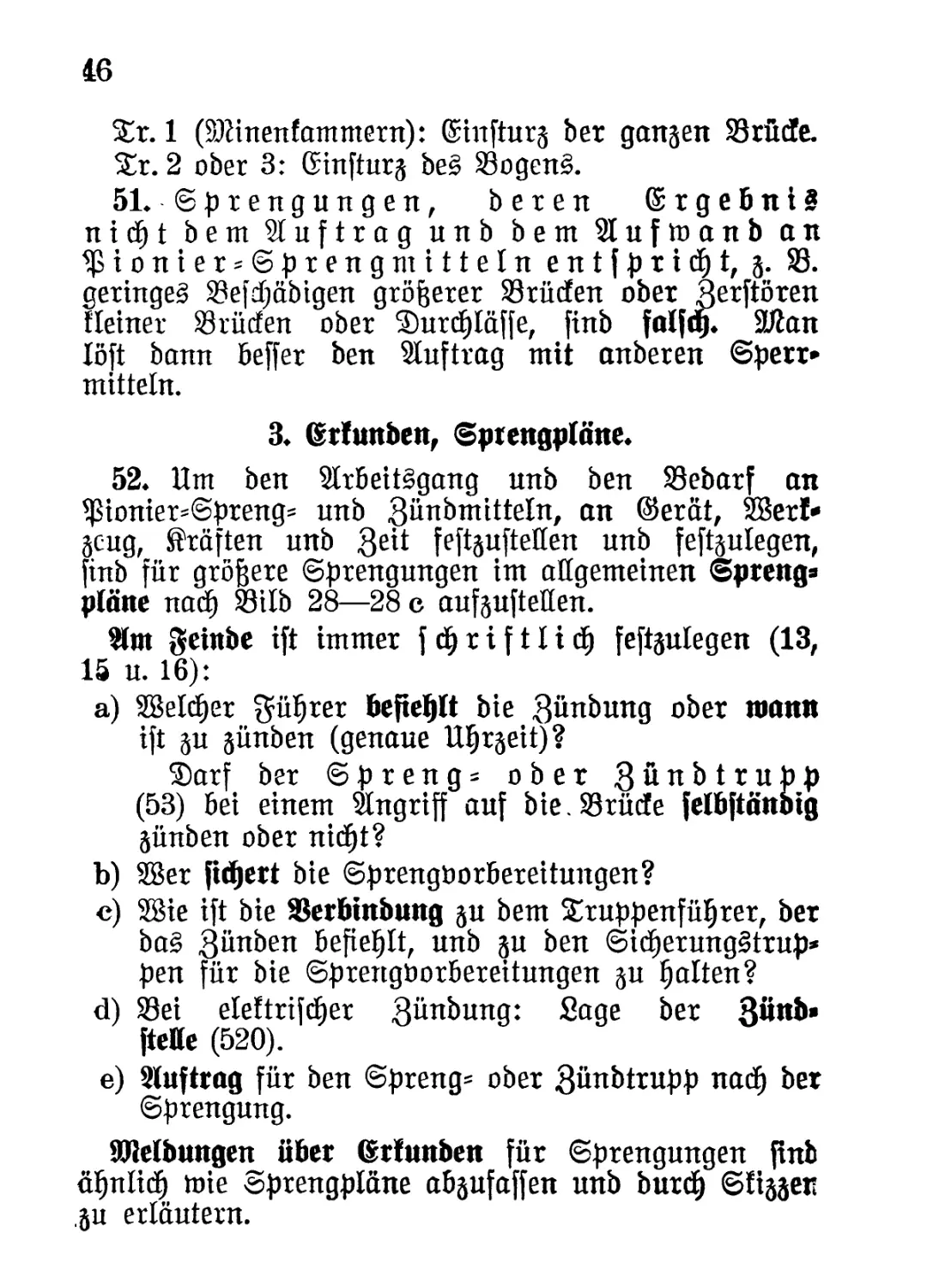

S8tlb 28.

®|)tcng|)lan für eine Stratjenbrüde.

deMeldg.

Abgeg,.

Ort

lag

~1öl

Zeit

Angek.

Absendestelle

'ÜM9rfMi&

JJC

t/ttk 1b

An 1./tf.&.l&

1» ~

300m 'tfhv.Cl.- %***

_______ ___»a.. „^'1^ fi... H'P'MJ

4,&xj.i.vpfypr i[Bild28aJ

i^w» 2 [Bild 28b J

Ü- TKttyfirt'L3* *- 2< 2

62** * • "6»3 -

8- .• 18 tfpr-. t

_ 4^ z^»r. <£.

9. t f Tfyf. - fy}

*) ßttge ber Überbau ntdji auf felfigem Soben, fonbem auf gemauerten

SBib erlag em auf, fo mären biefe gu fprengen, unb gmar burdj Einbringen

bon 2 geballten Sabungen (W = 1,5 m, L — 13,4 kg, 2 L — 26,8 kg) an

Me Äufcenfeite eines SöiberlagerS in bort gegrabenen unb fobann ber-

bämmten Sägern (bgL 93ilb 28 b).

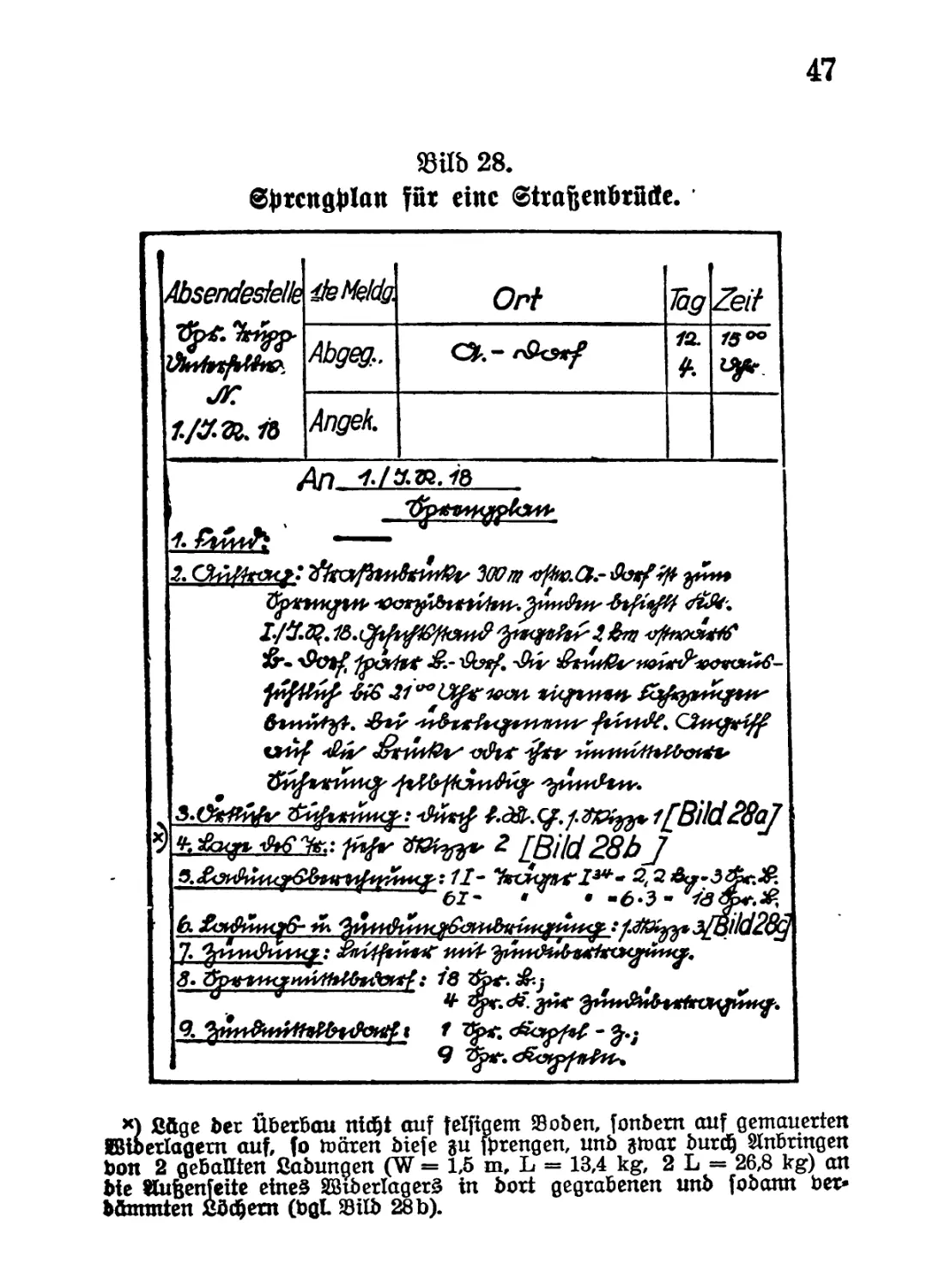

3tt Silb 28.

1 25000 f 50000 1-100000

"0 250 500 - 750 1000% 'S 500 100Öm *6 1 2 3

10-a < ’2$äi vMct i <s8ir>

i<r& >44 26

Mw UpM* % ?K>1 ^c»f y<7- r ~ •

'rl^ <&£vt =^r7 ^t<5i V fi» ?#•/ A^4>.

faxt m & cm^ ’yn"* *- Qt Ifiut

Srff/ tH' J. rtr““ ^E£

*&.

2L< nsp^, • XW'I -Wl' KW# »ti

?<&? <?. < dtSlc. ar j Q»* <ii- C H M-

hur^t Jhhiki »9*« r Zdt

WH' C 'H'H. t^Q 9»f. < '3^ ttM' .

f2. 4-ü

73, Övntt Mlrtpi wt& ^t£. 'fyttK >£11 ttf*' i. '%&&& » f(\. >4<J. 3

74 tf&fa zW-, It^i KJift a?

rttw &Mtl <r /V*

t: f 4T MflMt. LZz

Die nicht benutzten Maßstäbe durchstreichen.

49

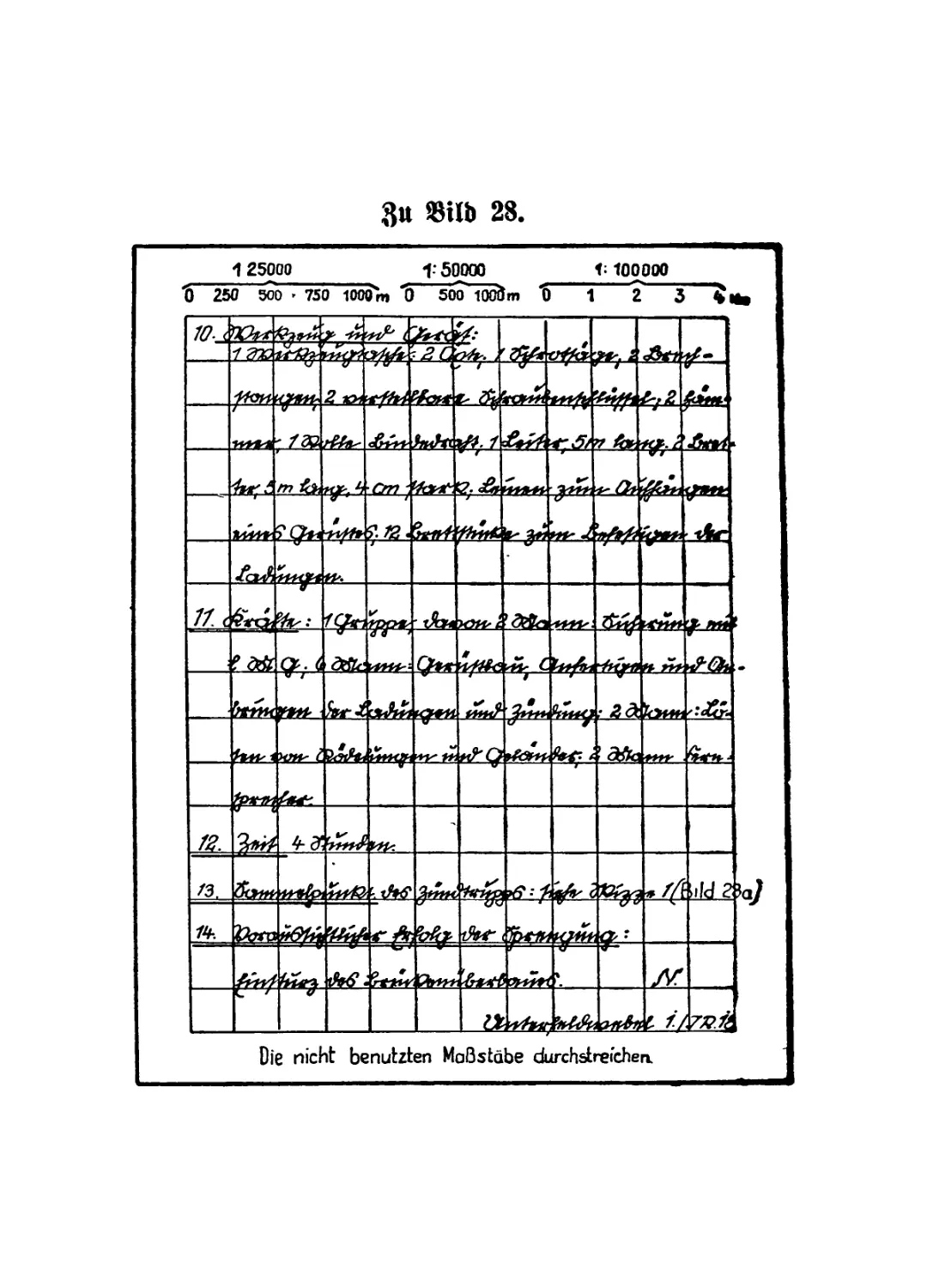

ffiilb 28a.

Sagenftijje bet Stra&enbrüöe jum Sprengplan.

®§ ift |tet§ fo frü§ tote Tnöglicfj p erlunben. Sei

SBrücten tommt e§ barauf an, feftpfteHen:

a) £ a g e bei ber feinbmärtS eingefeijten eigenen

Gruppe, Serbinbung p biefer.

Sinfatj ber 9? a ij f i d) e r u n g (SidjerungSpoften)

für bie Sperrborbereitung ber SBrüde, and) burcf)

Sperren bor unb hinter ber Srüde, *. SB. burd)

Knollen (SBilb 48).

b) SBauart unb Untergelanbe ber SBrüde,

SB o r f ä) I a g für SLrennfdjnitte beim Sprengen

ober für anbereS Serftören.

£ a g e bon SRinentammern ober SB o r -

tidjtungen pm Einbringen bon ßabungen.

50

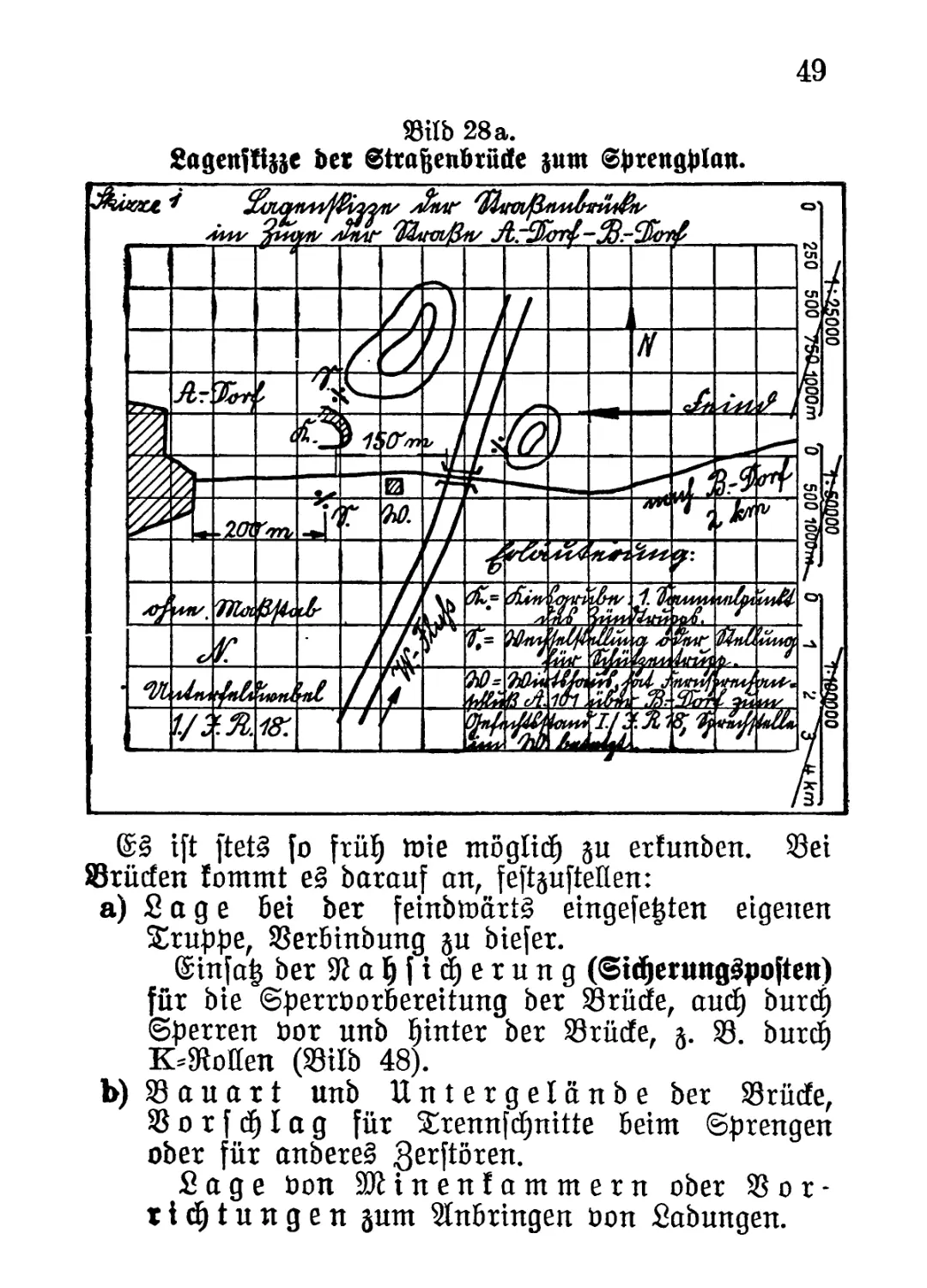

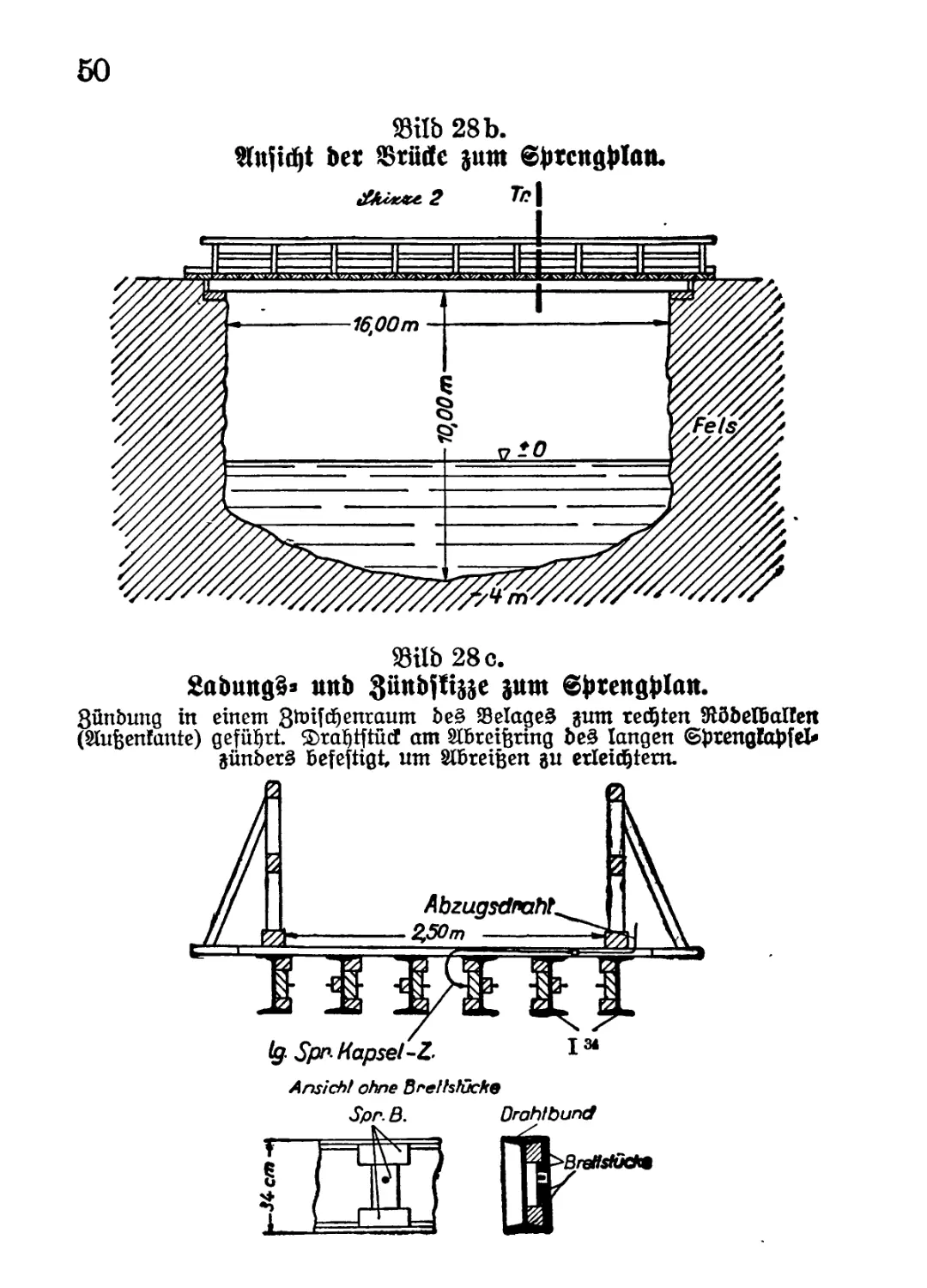

S3ilb 28 b.

Blttfidjt bet dritte jum ejircitglifott*

jSe««« 2 Tn

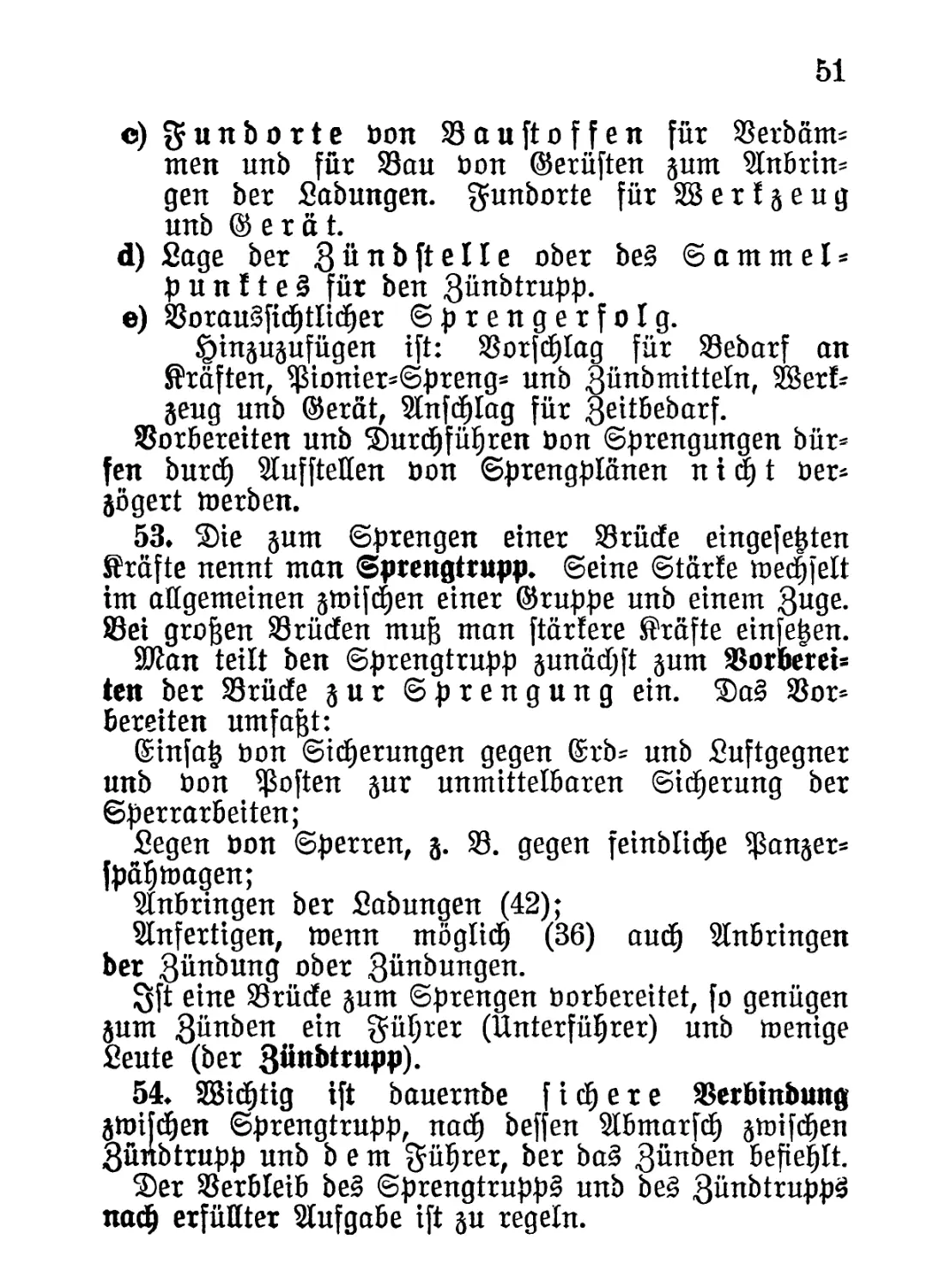

S8tlb 28 c.

£abung§* nnb Sünbftiföe junt @|jreng|)latt.

günbung in einem ghnftfienraum be§ S9elage3 311m redjten fftöbelbalten

(Slufcenfante) geführt ©ra^tftüct am Slbreifering be3 langen Sprengtapfel*

äünberS befeftigt um Slbreifeen gu erleidjtern.

Spr. B. Drahtbundt

51

c) fjunborte öon 33auftoffen für Serbäm»

men unb für Sau bon Serüften jum Elnbrin»

gen ber Sabungen. fjunborte für ES e r t j e u g

unb ® e r ä t.

d) Sage ber 3 ü n b ft e 11 e ober be§ Sammel»

p u n 11 e § für ben Bünbtrupp.

e) SorauSfidjtliCher Sprengerfolg.

§injujufügen ift: Sorfdjlag für Sebarf an

Prüften, $ionier»Spreng= unb Bünbmitteln, Eßert»

jeug unb ©erät, Elnfdjlag für ßeitbebarf.

Sorbereiten unb SurChführen bon Sprengungen bür»

fen burcf) Oluf (teilen bon Sprengplänen n i tf) t ber»

jögert »erben.

53. Sie jum Sprengen einer Srüde eingefeijten

Kräfte nennt man Sprengtrupp. Seine Stärte wedifelt

im allgemeinen jwifd)en einer öruppe unb einem Buge.

Sei großen Srüden muß man ftärfere Kräfte einfetjen.

SRan teilt ben Sprengtrupp junädjft jum Sorbetei»

ten ber Srüde jur Sprengung ein. ©a§ Sor»

bereiten umfafjt:

Sinfaij bon Sicherungen gegen ®rb= unb Suftgegner

unb bon $often jur unmittelbaren Sicherung ber

Sperrarbeiten;

Segen bon Sperren, j. S. gegen feinblidje ißanjer»

fpäljioagen;

Einbringen ber Sabungen (42);

Einfertigen, Wenn möglich (36) auCh Einbringen

ber Bünbung ober Bünbuugen.

Sft eine Srüde jum Sprengen borbereitet, fo genügen

jum Bünben ein Rührer (Unterführer) unb wenige

Seute (ber Bünbtrupp).

54. SSicEjtig ift bauernbe f i eh e r e Serbinbung

jwiidjen Sprengtrupp, nach beffen Elbmarfd) jwifchen

Bünbtrupp unb bem Rührer, ber ba§ Büni>en befiehlt.

Ser Serbleib be§ Sprengtrupps unb be§ BünbtruppS

nadh erfüllter Slufgabe ift ju regeln.

52

gür ben Sünbtrupp ift bei Seitfeuerjünbung als

erfter Sammelpu n tt nacf) bem günben ein gegen

Sprengtrümmer unb Suftbrudwirtung gefdjüfeter Sßlafc

ju beftimmen (clettrifdje $ünbung f. 520).

55. Ser ßrfolg jeber Sprengung ift bem Gruppen»

führet unb bem unmittelbaren SBorgefefjten gu tnelben.

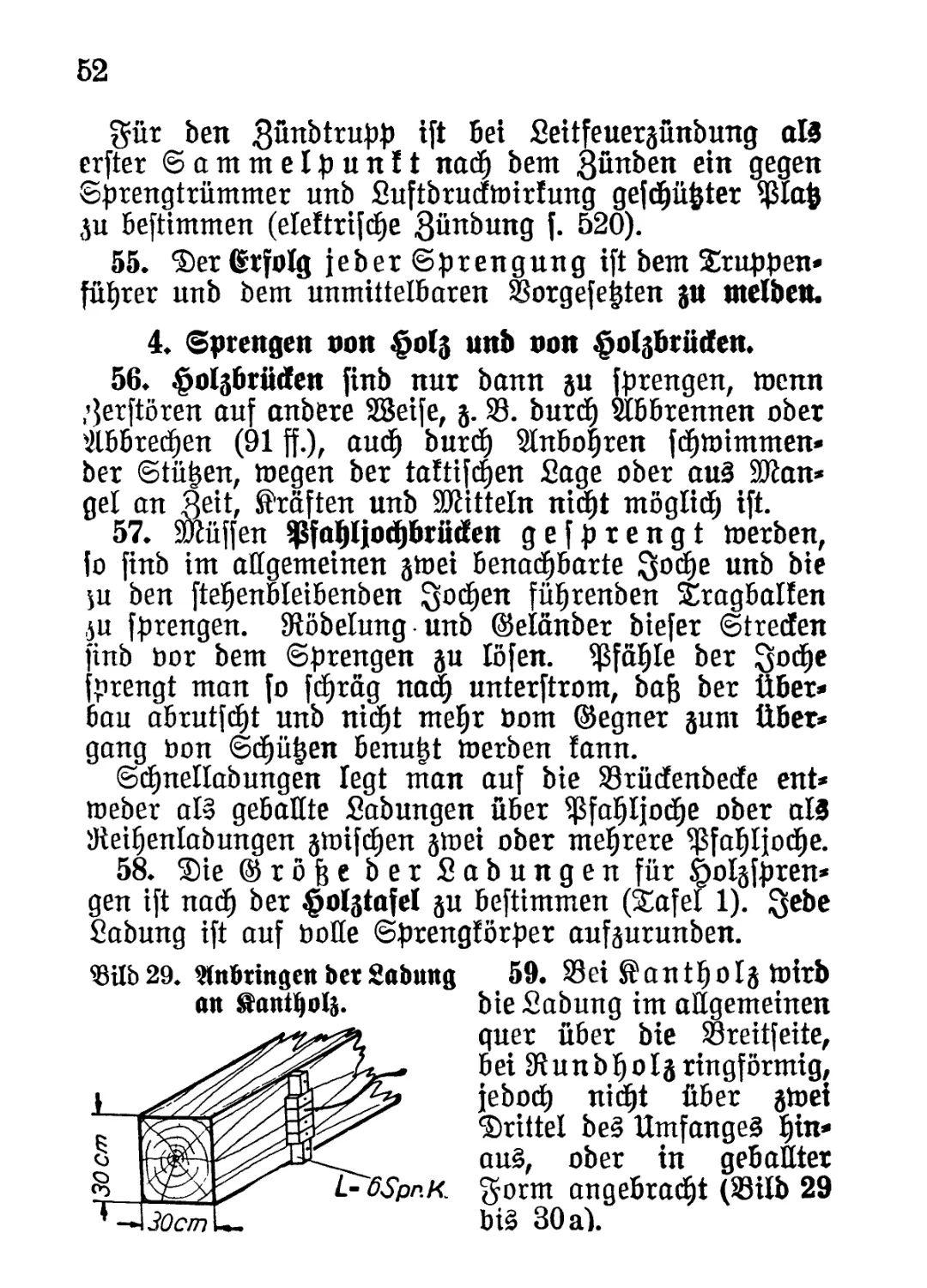

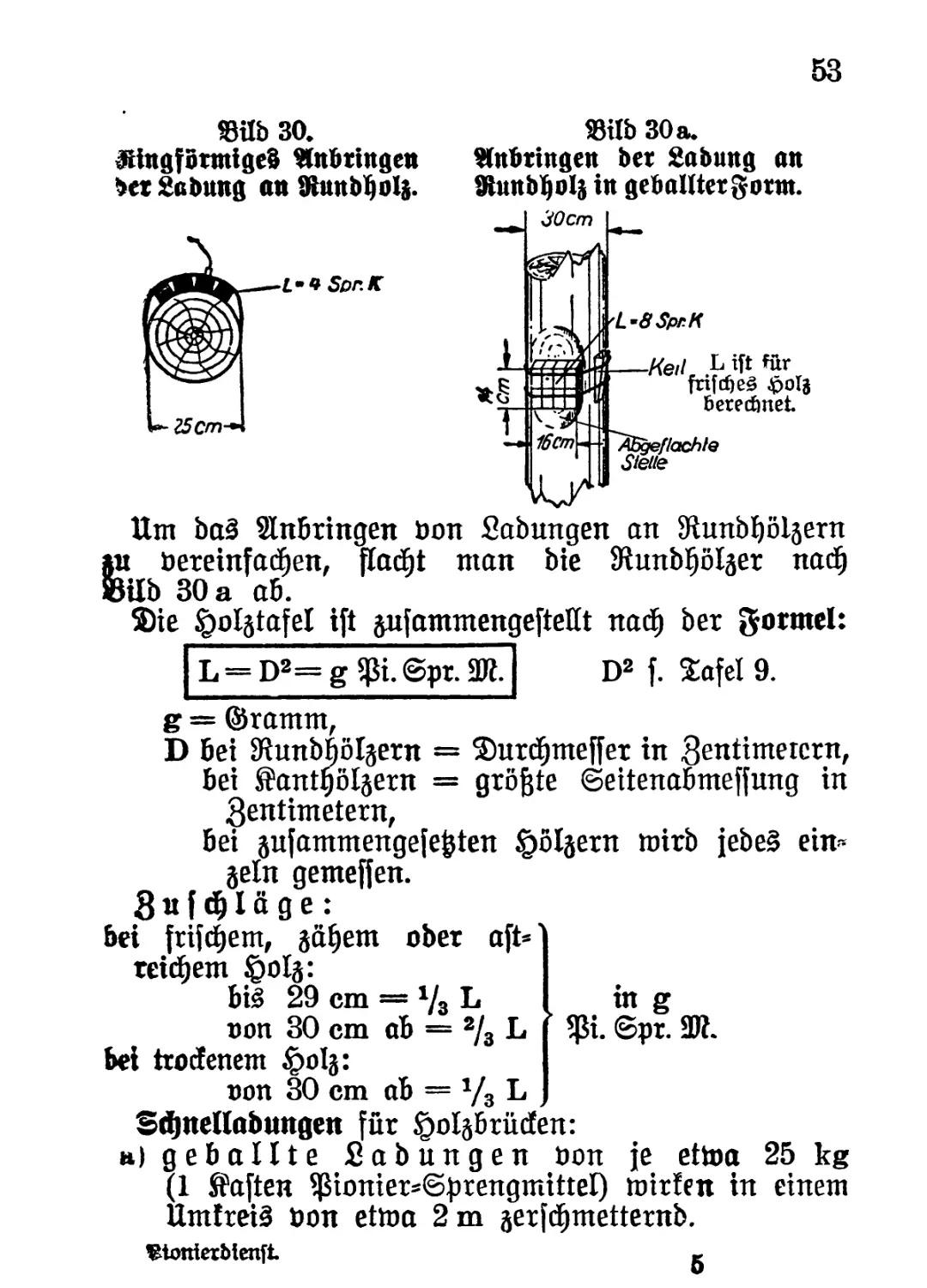

4. Sprengen von §olj unb von §olgbrücten.

56. $olgbriicfen finb nur bann ju fprengen, wenn

,’Jerftören auf anbere SBeife, j. SB. burdj Slbbrennen ober

ilbbredjen (91 ff.), auch burdj 9lnbohren fchwimmen»

ber Stützen, wegen ber taftifdjen Sage ober aus 3Kan»

gel an $eit, Kräften unb Mitteln nicfjt möglich ift.

57. SÖtüffen Sßfaljljodjbriiäen g e f p r e n g t werben,

fo finb im allgemeinen jwei benachbarte Sodje unb bie

ju ben fteljenbleibenben 3D(hen füljrenben Sragbalten

,ju fprengen. SRöbelung unb Selanber biefer Streifen

finb bor bem Sprengen ju löfen. Sßfäljle ber 3°<he

fprengt man fo fdjräg nach unterftrom, bafj ber über*

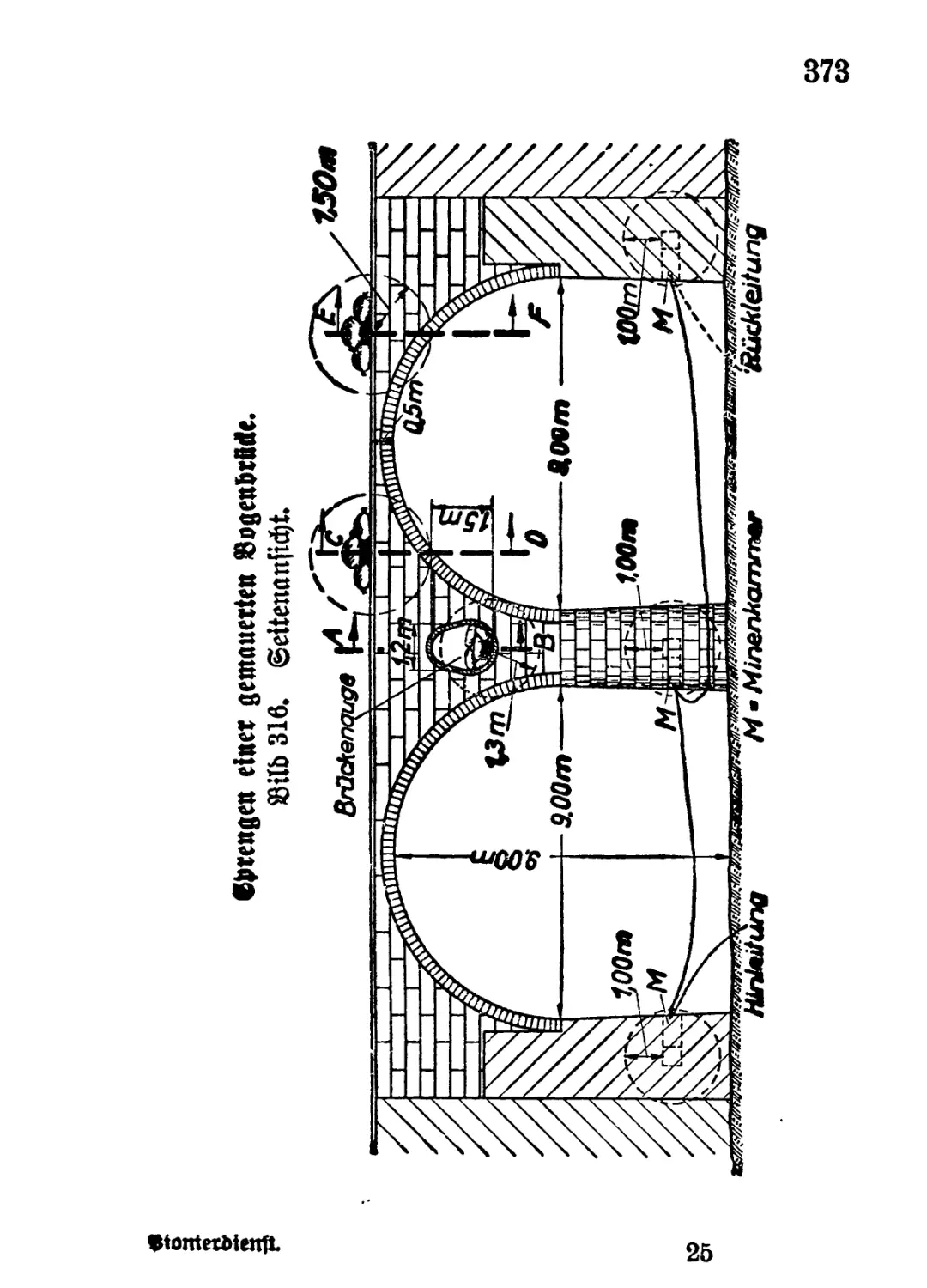

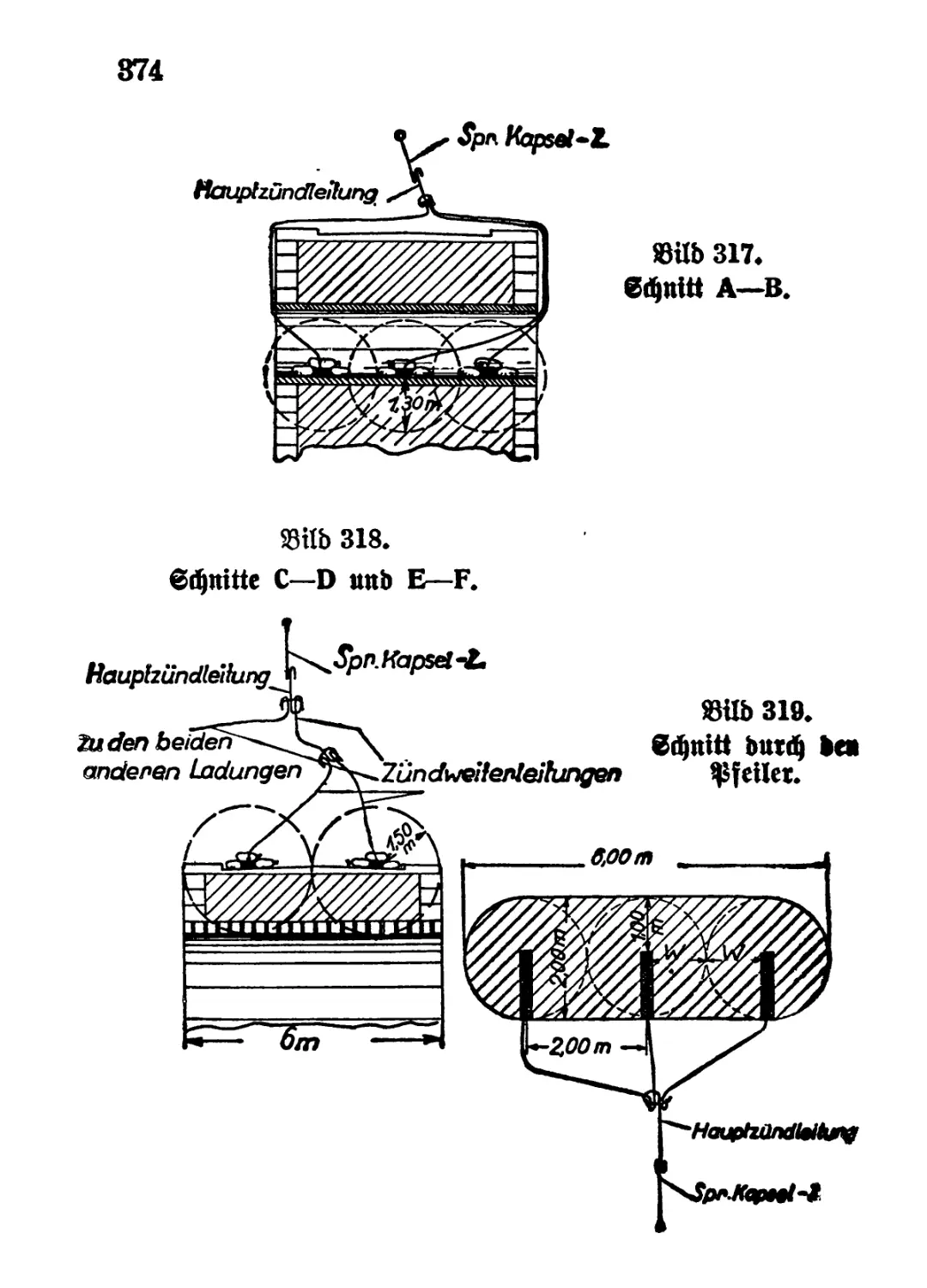

bau abrutfcfjt unb nicht mehr bom ®egner gum über»