Автор: Грачёв Р.

Теги: художественная литература собрание сочинений

ISBN: 978-5-7439-161-6

Год: 2013

Похожие

Текст

Annotation

ББК 84. Р2

Г 75

Составители В . Н. Кузьмина, Б. А . Рогинский

Редактор A. Ю . Арьев

Художник B . А . Гусаков

В оформлении обложки использован рисунок Рида Грачева

Грачев Р.

Сочинения. — СПб.: Союз писателей Санкт-Петербурга,

ООО «Журнал «Звезда», 2013. — 656 с ., 16 с. в кл.

ISBN 978-5 -7439-161-6

Рид Грачев стоит у истоков новой ленинградской литературы конца

1950-х — начала 1960-х годов. Его влияние на молодое поколение той

эпохи было едва ли не определяющим, хотя внешне литературных

успехов он добился небольших: выпустил всего один маленький сборник

прозы «Где твой дом» (1967), и тот нещадно урезанный в процессе

публикации. Несколько значительнее были его достижения в области

перевода. В 1960-е годы с самыми волнующими тогдашнего читателя

именами Антуана де Сент-Экзюпери и Альбера Камю знакомились во

многом благодаря Грачеву. К сожалению, душевный недуг — с л едствие

литературной и житейской неустроенности и гонений — надломил его

жизнь, и большую часть дальнейших лет писатель провел в сумеречном

состоянии.

Книга Рида Грачева знакомит читателя с его наиболее

значительными произведениями

—

прозаическими, поэтическими и

эссеистическими.

Это почти полное собрание его сочинений, в

значительной части извлеченных из архива писателя.

Книга подготовлена к печати ООО «Журнал «Звезда».

Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и

взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-

Петербурга

© Р. И. Грачев (наследники), текст, 2013

© В. Н. Кузьмина (составление, комментарии), 2013

© В. А. Гусаков (худож. оформление), 2013

© Б. А . Рогинский (составление, вступительная статья), 2013

© Журнал «Звезда», 2013

Борис Рогинский.

Рассказы

ОБЛАКО

Часть первая

Часть вторая

ДОМ СТОЯЛ НА ОКРАИНЕ

ПОМИДОРЫ

ЧАСТНЫЕ ДРОВА

МАРИЯ

ПЕСНИ НА РАССВЕТЕ

КОЛОКОЛЬЧИКИ

МОЛОДОСТЬ

ДИСПУТ О СЧАСТЬЕ

МАШИНА

НЕТ ГОЛОСА

ПОБЕДА

ОДНО ЛЕТО

ПОДОЗРЕНИЕ

ПОСТОРОННИЙ

НИЧЕЙ БРАТ

ЗУБ БОЛИТ

АДАМЧИК

НАУЧНЫЙ СЛУЧАЙ

СНАБСБЫТ

БУДНИ ЛОГИНОВА

КОШКА И МЫ

НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ

Неизданные рассказы, фрагменты текстов

«ГОСПОДИН УЧИТЕЛЬ»

ЖУЛИКИ

НА СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

РАСТУЩЕЕ ЛИЦО

ПЕРЕЖИВАНИЕ

НАСЛЕДСТВО

ПРОМЕЖУТОК

«...РАСХОЖДЕНИЕ ПРОИСХОДИЛО ВО ВРЕМЕНИ...»

В ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОМ ГОДУ

ЧЕРНАЯ РАБОТА

ВКУС И ЦВЕТ

«ДОВЕРЯЙ ТОЛЬКО СВОЕЙ ТРЕВОГЕ...»

Эссе. Письма

ПРИСУТСТВИЕ ДУХА

I. Антуан де Сент-Экзюпери

II. Присутствие духа

III. Письмо редактору

ПОЛЬ ВЕРЛЕН

О МОРИАКЕ-РОМАНИСТЕ

УРОКИ ФОЛКНЕРА

ГИБЕЛЬНЫЙ ПУТЬ АДАМА

РЕАЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Вводные замечания. Безлюбие

1. Утрата реальности.

2. Восстановление реальности.

3. «Жить противоречие».

4. Современное религиозное сознание.

5. Несчастье.

6. Значение творчества.

7. Реальная закономерность мира.

8. Безвременье.

НАСТОЯЩИЙ СОВРЕМЕННЫЙ ПИСАТЕЛЬ

ПОЧЕМУ ИСКУССТВО НЕ СПАСАЕТ МИР

ЗНАЧАЩЕЕ ОТСУТСТВИЕ

К ОБСУЖДЕНИЮ АЛЬМАНАХА

«МОЛОДОЙ

ЛЕНИНГРАД»

ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ БОЛЬШЕ НЕТ

ПОНИМАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО

ЗНАЧИТ, УМИРАТЬ?

УЯЗВИМАЯ СМЕРТЬЮ БОЛЕЗНЬ

М. АНТОНИОНИ. ФИЛЬМ «КРИК»

I. М . Антониони как моралист

II. Эстетика факта у М. Антониони

ПИСЬМА К Л. ПАНТЕЛЕЕВУ

Биографическая канва

Комментарии

Фотоальбом

notes

1

2

3

Борис Рогинский.

ТРЕВОГА

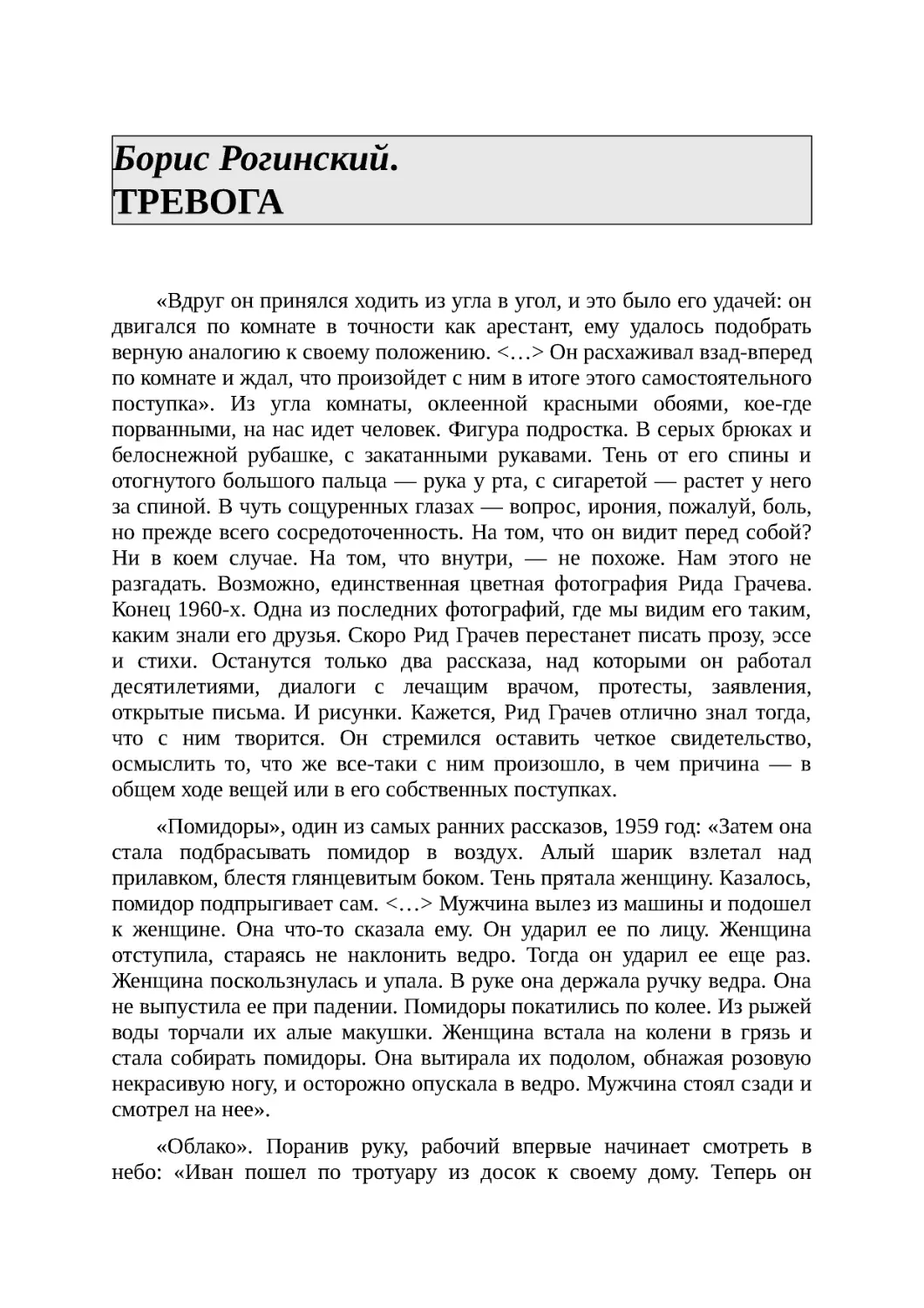

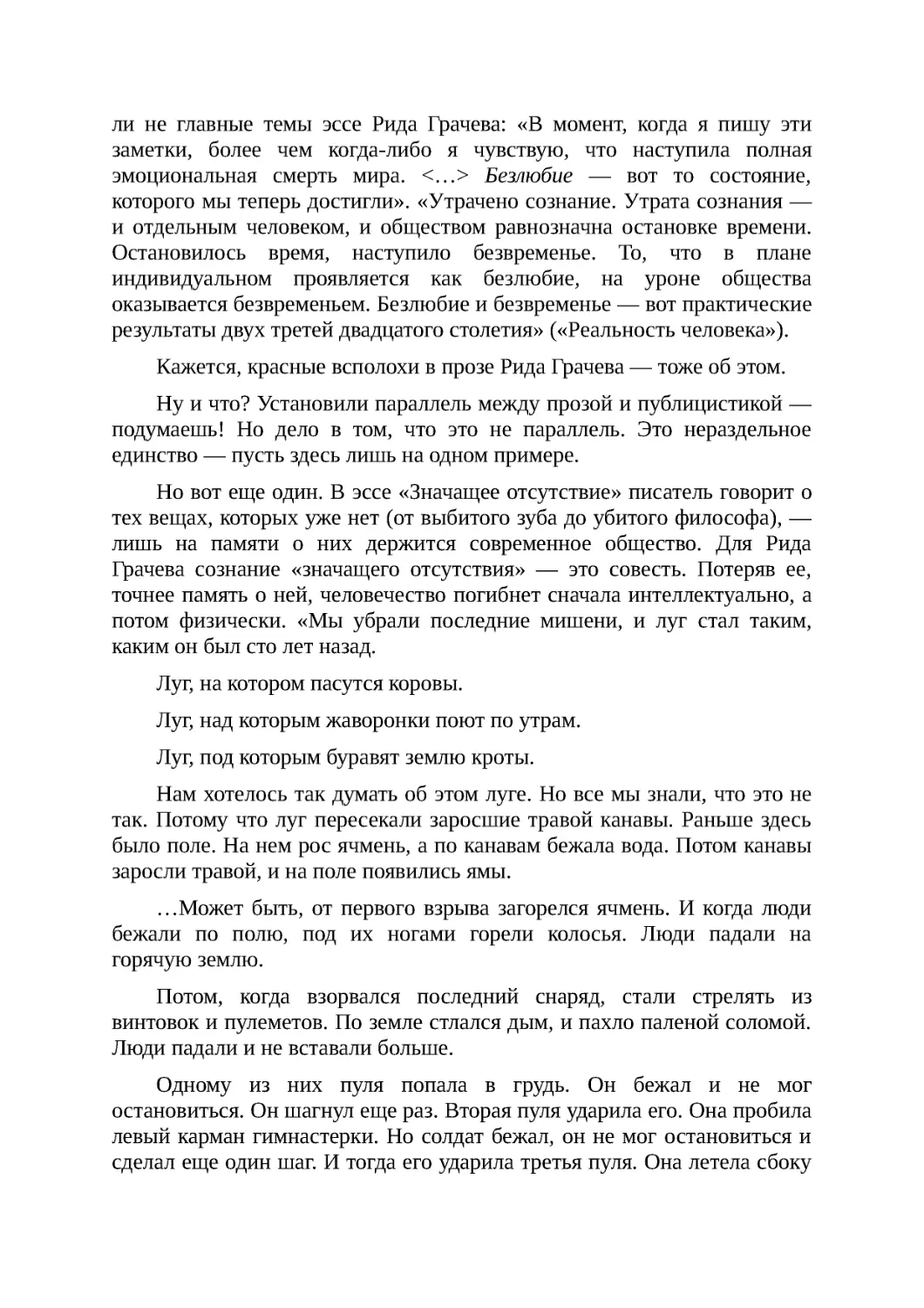

«Вдруг он принялся ходить из угла в угол, и это было его удачей: он

двигался по комнате в точности как арестант, ему удалось подобрать

верную аналогию к своему положению. < ...> Он расхаживал взад-вперед

по комнате и ждал, что произойдет с ним в итоге этого самостоятельного

поступка».

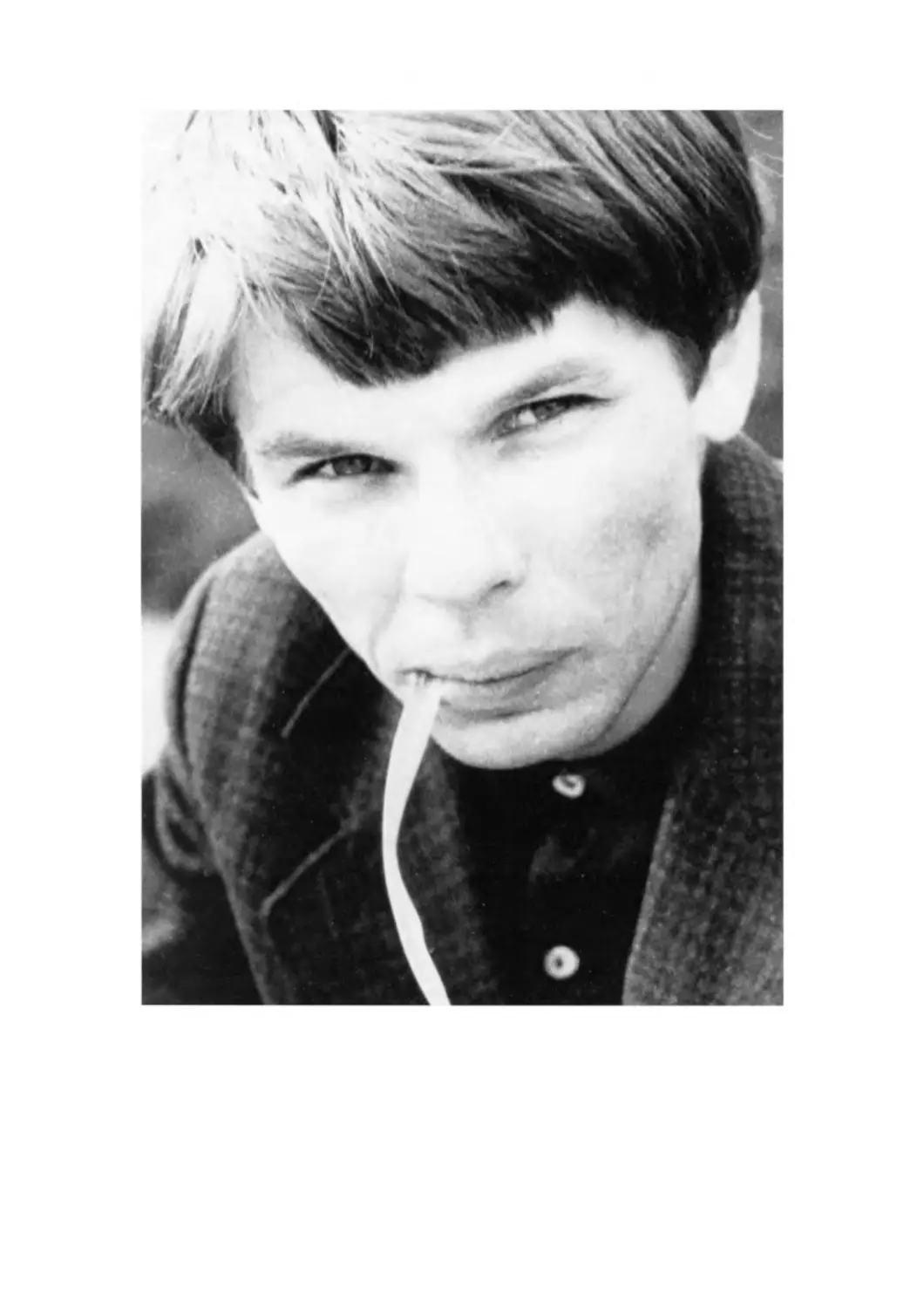

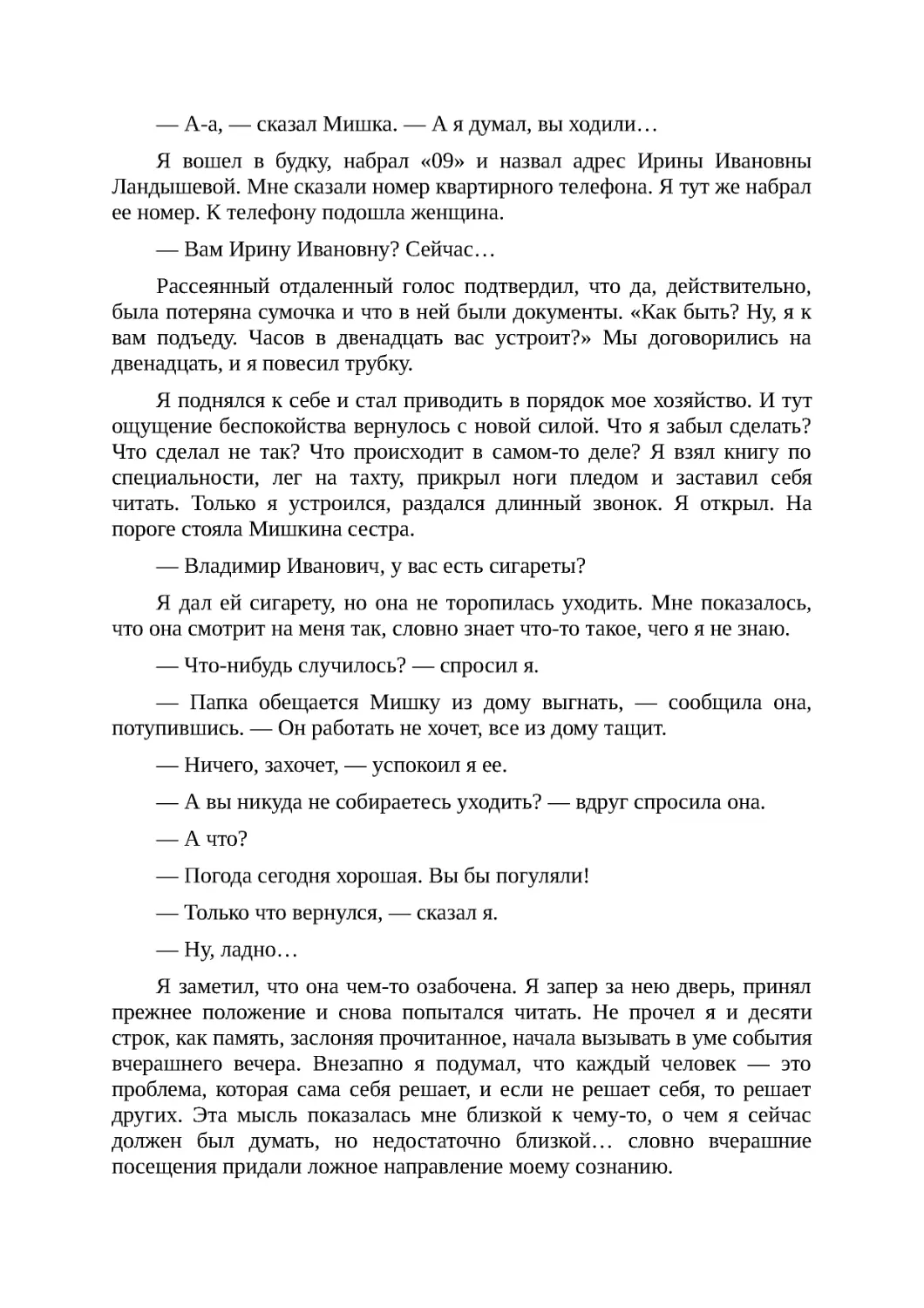

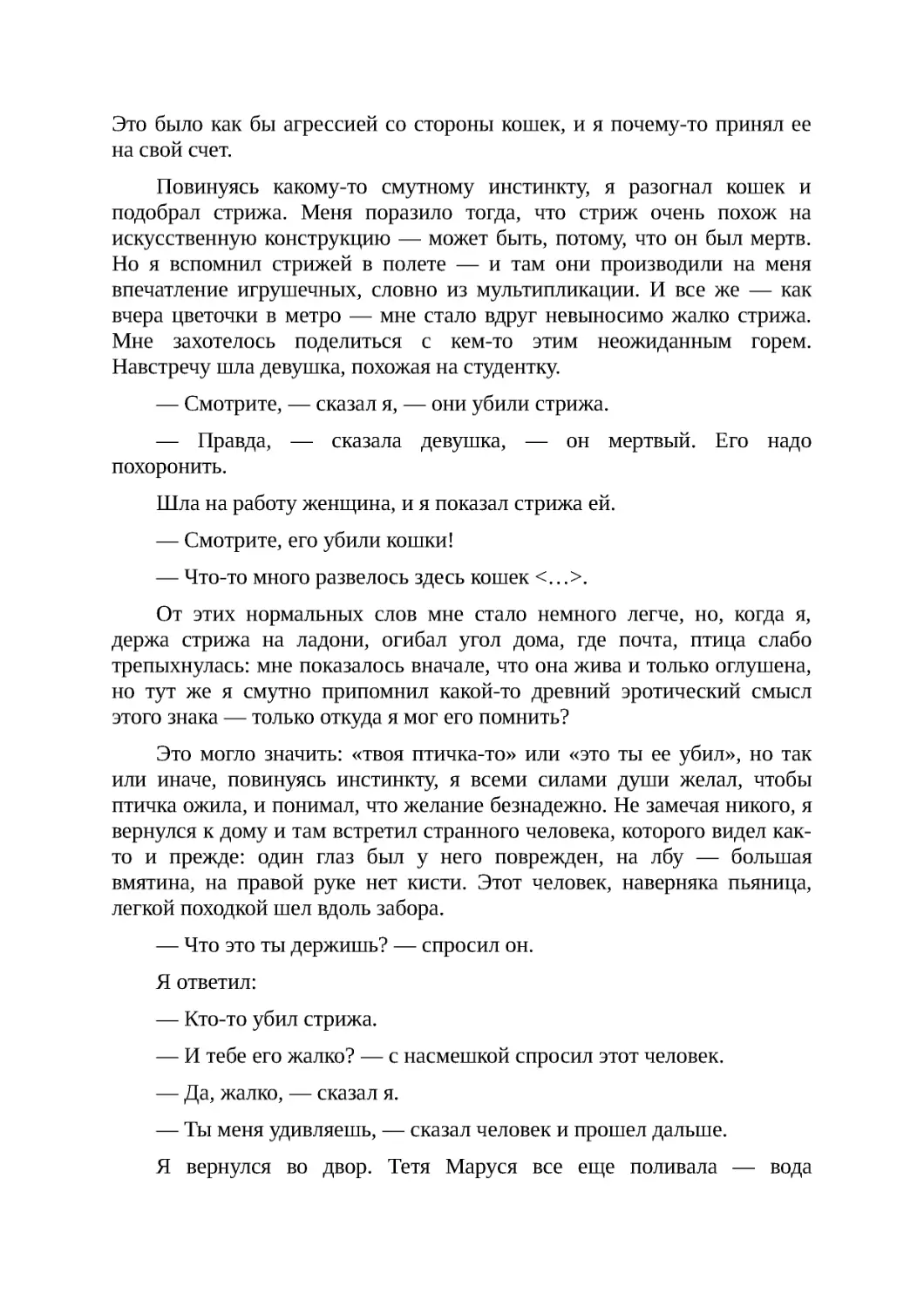

Из угла комнаты, оклеенной красными обоями, кое-где

порванными, на нас идет человек. Фигура подростка. В серых брюках и

белоснежной рубашке, с закатанными рукавами. Тень от его спины и

отогнутого большого пальца — р ука у рта, с сигаретой — растет у него

за спиной. В чуть сощуренных глазах — вопрос, ирония, пожалуй, боль,

но прежде всего сосредоточенность. На том, что он видит перед собой?

Ни в коем случае. На том, что внутри,

—

не похоже. Нам этого не

разгадать. Возможно, единственная цветная фотография Рида Грачева.

Конец 1960-х . Одна из последних фотографий, где мы видим его таким,

каким знали его друзья. Скоро Рид Грачев перестанет писать прозу, эссе

и стихи. Останутся только два рассказа, над которыми он работал

десятилетиями, диалоги с лечащим врачом, протесты, заявления,

открытые письма. И рисунки. Кажется, Рид Грачев отлично знал тогда,

что с ним творится.

Он стремился оставить четкое свидетельство,

осмыслить то, что же все-таки с ним произошло, в чем причина

— в

общем ходе вещей или в его собственных поступках.

«Помидоры», один из самых ранних рассказов, 1959 год: «Затем она

стала подбрасывать помидор в воздух.

Алый шарик взлетал над

прилавком, блестя глянцевитым боком. Тень прятала женщину. Казалось,

помидор подпрыгивает сам. < ...> Мужчина вылез из машины и подошел

к женщине. Она что-то сказала ему. Он ударил ее по лицу. Женщина

отступила, стараясь не наклонить ведро. Тогда он ударил ее еще раз.

Женщина поскользнулась и упала. В руке она держала ручку ведра. Она

не выпустила ее при падении. Помидоры покатились по колее. Из рыжей

воды торчали их алые макушки. Женщина встала на колени в грязь и

стала собирать помидоры. Она вытирала их подолом, обнажая розовую

некрасивую ногу, и осторожно опускала в ведро. Мужчина стоял сзади и

смотрел на нее».

«Облако». Поранив руку, рабочий впервые начинает смотреть в

небо: «Иван пошел по тротуару из досок к своему дому. Теперь он

увидел солнце слева. Оно было красное, плоское и заметно опускалось

за лес на горе. Ивану показалось, что солнце вертится быстро-быстро, и

там, где к нему прикоснулся резец, вьется тонкая красная стружка.

Потом Иван увидел, что солнце зажато в патроне, в черном патроне, но

догадался, что это у него темнеет в глазах».

«Адамчик».

Цех мебельного завода: «Пружины качались, немо

разевали рты. Низенькие, высокие, кривые, прямые пружины уползали в

красных вспышках сигнальной лампы, и Адамчик набрасывался на

следующие. <...> Белая стрелка на щите двигалась чуточку быстрее, и

чуть чаще вспыхивали красные сигнальные лампы.

<...> В этом

расстоянии умещалось тридцать матрасных рамок и много женщин

вдоль конвейера, сигнальный щит с белой стрелкой и тревожные

вспышки сигнальных ламп».

«Снабсбыт».

Кошмар командировочного: «Снабсбыт ехидно

засмеялся и начал краснеть. „Только не краснейте, — сказал Мухин, — а

то я...“ Стало темно, только светилась сигарета Снабсбыта. Мухин

заметил, как из-за самого Снабсбыта выходят еще двое с сигаретами в

губах, и сказал, тяжело двигая языком: „Часы у меня уже сняли тот раз...

у «Великана»... Разве не помните?“ Его ударило в лоб, наискось».

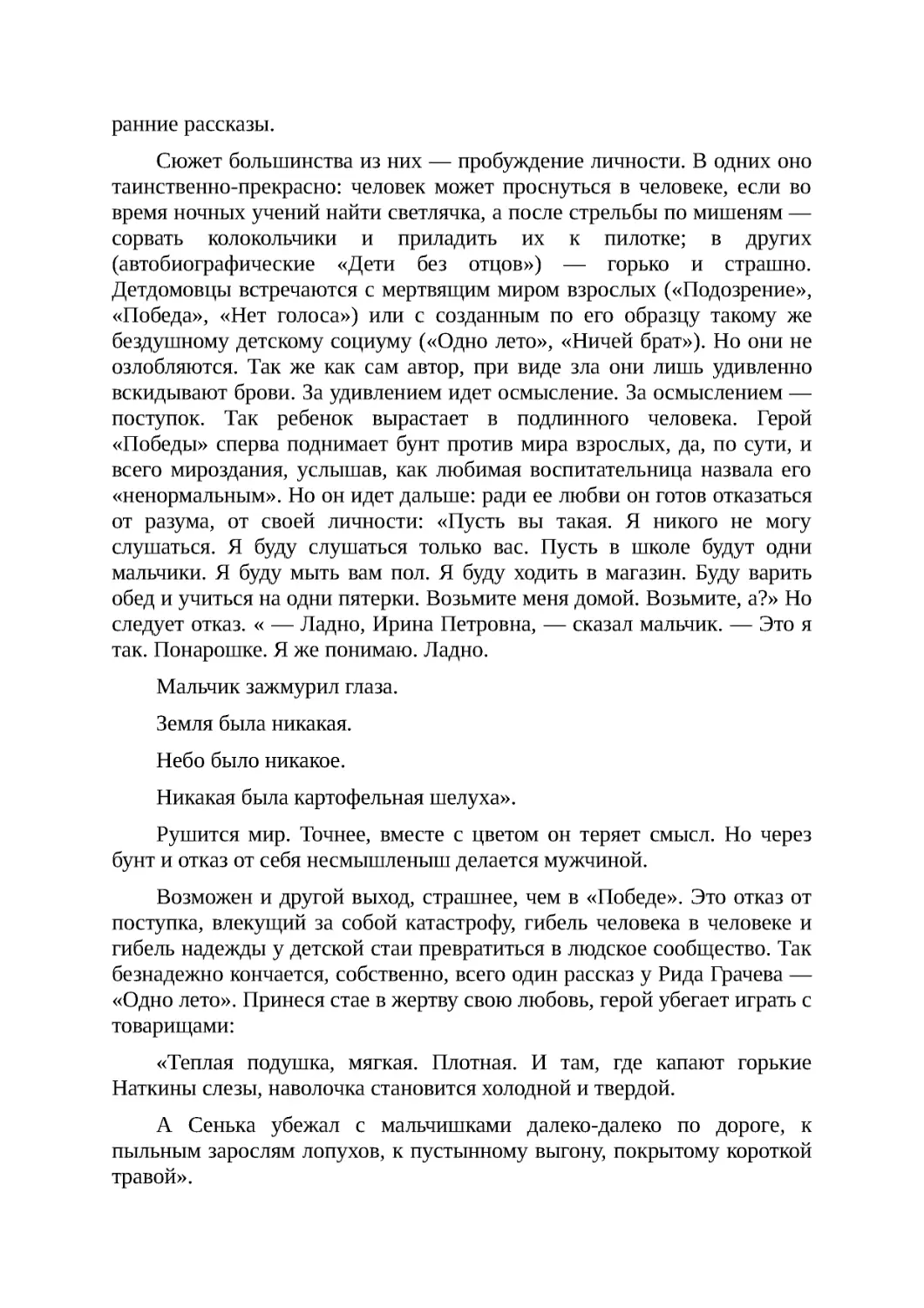

Письма Рида Грачева рубежа 1960–1970-х годов. Письма друзьям,

страшные, ультимативные: ты борешься вместе со мной или участвуешь

в круговой поруке против меня, против жизни, против человечности: «Я

не сплю уже около 600 суток, давая повод лечить меня от бессонницы

или же от психических расстройств, вызванных ею. Но, страдая от

невыспанности, от усталости, от физического недомогания, я не страдаю

морально, не страдаю духовно, не повредился ни в рассудке, ни в

чувствах. И не потому, конечно, что я не сплю. Я не сплю оттого, что

здравому человеку свойственно в подобной обстановке бодрствовать

даже и в ущерб здоровью, а обстановка эта заключается в том, что среда

наша с тобой общая

—

а она не бескультурна, скорее, наоборот,

культурна

—

состоит из бессовестных людей». Жестокие слова. А по

краям

—

совсем не суровые, печальные рожицы, наверное маленькие

автопортреты, нарисованные алым и черным фломастерами.

Красные обои. Красный фон.

Да, здесь идет речь лишь о красном цвете, не о судьбе, не о так

называемом художественном мире, не об эволюции, не о философских

взглядах, не о литературном контексте, не об эпохе. Этот красный цвет

тревожит, увлекает

—

куда? О чем предупреждает? Или это просто

случайная выборка? К внутреннему миру Рида Грачева, к его

сочинениям подходить очень страшно. В одном из эссе он рассказывает

об авторе, принесшем в издательство рукопись. «А вы от кого?»

—

осведомились там. «Как от кого? Я от себя».

—

«А мы от себя не

принимаем». Рукопись, однако, прочли, она понравилась, но напечатать

ее так и не удалось, несмотря на заступничество многих заметных в

культуре людей. Автор перестал писать и умер. История прямо из

Хармса. Но в чем же дело? «Разумеется, е сли бы все заступники этого

литератора отстаивали именно тот угол зрения, с которым он писал, е сли

бы они потрудились его осознать, никакие секретарши и прочие камни

преткновения перед этим бы не устояли.

Но они отстаивали его

творчество не в его основе, а поскольку оно им нравилось.

Неубедительность аргументов защитников привела к гибели

художника».

Вот с этого страха мы и начинаем. Понять не то, что нам и так

понятно, близко в Риде Грачеве, а то, что он хотел сказать миру «от

себя»,

—

вот нелегкая задача. В те же годы, когда писал Рид Грачев,

Юлий Даниэль в письмах из лагеря непрестанно молил своих

корреспондентов: «Не выдумывайте меня!»

С чем шел к людям Рид Грачев? Именно из осмотрительности,

чтобы не выдумывать писателя, начнем с того, что просто бросается в

глаза, с чем можно быть простым зрителем, читателем. С цвета

—

просто цвета.

«Помидоры» — это немой цветной фильм. Сюжет его примитивен:

муж привозит на «москвиче» жену, та садится в ларек и пытается

продать помидоры.

Они прекрасны

—

просто золотые яблоки.

Но

находится всего один покупатель. Жена аккуратно складывает помидоры

в пирамидки, играет с ними. Так продолжается несколько дней, наконец

приезжает муж, пьет водку, бьет женщину, и они уезжают. Этот рассказ

едва ли не самый таинственный у Рида Грачева. Эстетства тут никакого

нет, слишком напряженно и драматично. Но и конфликт вроде бы, ни

нравственный, ни социальный, не занимает автора. Возвращаясь год от

года к этому рассказу, все яснее понимаешь: ужас просто в том, что

никто из людей здесь никому не нужен. Не нужны и золотые плоды.

Муж бьет жену просто так. Все случайно. В этом немом мире нет

никаких связей между людьми и природой. И чем прекраснее плоды, тем

очевиднее это тоскливейшее, почти платоновское одиночество всего на

Земле. Это не концепция, иллюстрируемая рассказом, не «то, что хотел

сказать автор», во всяком случае отделить переживание красного цвета

от тревоги за мир людей невозможно.

Но не будем наивны. Рид Грачев и в 1959-м, и позже был человеком

мысли. Больше, чем его сверстники, он испытывал жажду осмысления.

Об этом говорят его философские эссе . Есть, правда, представления о

так называемых этапах творчества: сначала рассказы и стихи (1958–

1965), потом переводы (1964–1966), потом эссе (1965–1969). Но работа с

архивом писателя говорит, что все было не совсем так. Большинство

рассказов и эссе писались одновременно. Работе же над переводами

(Камю «Миф о Сизифе», Сент-Экзюпери «Южный почтовый», «Письмо

заложнику») предшествовало долгое и внимательное чтение. Так что

разделить творчество Рида Грачева на «до-рефлексивный» и

«рефлексивный» период невозможно. Рассказы и эссе, «творчество и

понимание», как обозначил их сам писатель, были не этапами, а

нераздельными составляющими его пути. Как же все это соединить, не

опошлив рассказы моралью, а эссе

—

желанием автора разъяснить

содержание рассказов?

В «Облаке» красное солнце

—

зловещий и одновременно

радостный образ пробудившегося сознания. Радостный

—

потому что

Иванов очнулся от автоматизма своего существования, стал жить

—

чувствовать (пока еще не думать) как живой, подлинный человек.

Зловещий — потому что его сочтут безумцем. Да может быть, и не без

оснований, слишком уж много сразу ворвалось в его примитивное

сознание, и еще неизвестно, сумеет ли оно справиться с этим.

В «Снабсбыте» краснеющее лицо директора и фантастического

Снабсбыта, огоньки сигарет — воплощение страхов героя, от которых

ему предстоит избавиться на пути к вочеловечению.

В «Адамчике» вместе с красными лампами в мир едва родившегося

для жизни среди людей, доверчивого к миру, постоянно всему

удивляющегося человека, клубка нежности и агрессии,

—

приходит

время. Это не внутреннее время души, а время конвейера, пустое и

механическое. Время человечности, событийности еще не настало, пока

—

лишь мертвящий белый циферблат и беспокойные, требовательные

лампы. Против такого времени бунтует юный автобиографический герой

в рассказе «В пятьдесят втором году». Его злой воспитатель Темп

(говорящее имя!) дарит ему карманные часы, но герой отказывается их

носить, вешает их на окно в комнате дарителя, а потом роняет и

разбивает,

вызвав бешенство Темпа.

А в «Буднях Логинова»

опустошенному, при жизни почти умершему герою снится сон с

десятками остановившихся наручных часов, будто бы взывающих к его

жалости. Душа пробуждается, но шанс подлинного времени уже упущен.

Разрушение всех связей между людьми и изувеченное время («Я

вспомнил: „The time is out of joint“

—

„распалась связь времен“,

„свихнулось время“, „время вышло из сустава, оно вывихнуто“») — едва

ли не главные темы эссе Рида Грачева: «В момент, когда я пишу эти

заметки, более чем когда-либо я чувствую, что наступила полная

эмоциональная смерть мира.

<...> Безлюбие

—

вот то состояние,

которого мы теперь достигли». «Утрачено сознание. Утрата сознания —

и отдельным человеком, и обществом равнозначна остановке времени.

Остановилось время, наступило безвременье.

То, что в плане

индивидуальном проявляется как безлюбие, на уроне общества

оказывается безвременьем. Безлюбие и безвременье — вот практические

результаты двух третей двадцатого столетия» («Реальность человека»).

Кажется, красные всполохи в прозе Рида Грачева — тоже об этом.

Ну и что? Установили параллель между прозой и публицистикой —

подумаешь! Но дело в том, что это не параллель. Это нераздельное

единство — пусть здесь лишь на одном примере.

Но вот еще один. В эссе «Значащее отсутствие» писатель говорит о

тех вещах, которых уже нет (от выбитого зуба до убитого философа), —

лишь на памяти о них держится современное общество. Для Рида

Грачева сознание «значащего отсутствия»

—

это совесть. Потеряв ее,

точнее память о ней, человечество погибнет сначала интеллектуально, а

потом физически. «Мы убрали последние мишени, и луг стал таким,

каким он был сто лет назад.

Луг, на котором пасутся коровы.

Луг, над которым жаворонки поют по утрам.

Луг, под которым буравят землю кроты.

Нам хотелось так думать об этом луге. Но все мы знали, что это не

так. Потому что луг пересекали заросшие травой канавы. Раньше здесь

было поле. На нем рос ячмень, а по канавам бежала вода. Потом канавы

заросли травой, и на поле появились ямы .

... Может быть, от первого взрыва загорелся ячмень. И когда люди

бежали по полю, под их ногами горели колосья. Люди падали на

горячую землю.

Потом, когда взорвался последний снаряд, стали стрелять из

винтовок и пулеметов. По земле стлался дым, и пахло паленой соломой.

Люди падали и не вставали больше.

Одному из них пуля попала в грудь.

Он бежал и не мог

остановиться. Он шагнул еще раз. Вторая пуля ударила его. Она пробила

левый карман гимнастерки. Но солдат бежал, он не мог остановиться и

сделал еще один шаг. И тогда его ударила третья пуля. Она летела сбоку

и пробила его каску. Она ударила его в лоб, и тогда он упал.

И стало тихо, так же тихо, как было вечером последнего дня

лагерных сборов» («Колокольчики»).

Что выросло здесь из чего:

нравственное переживание из поэтического,

философское из

нравственного? Редко удается проследить эти пути, но почти каждый

образ у Рида Грачева, е сли рассматривать его не отдельно, а в общем

миросозерцании писателя, имеет будто бы три слоя: незамутненный,

внимательный взгляд на мир

—

голос осмысляющей совести

—

рациональное осмысление проблемы. О своем творчестве Рид Грачев

говорил по-разному: «Я записываю ряд своих впечатлений — и больше

ничего (звукоряд... гармошка... шарманка?) — Я шарманщик!» Или: «Я

обращаюсь к человеческой совести каждого причастного к

литературному делу человека: речь идет не о пустяках». «Для меня

существует моя совесть,

—

ответил я,

—

и я жив, пока живет моя

совесть». Ага! — сказали тут молодые писатели 1960-х, окружавшие его

и преклонявшиеся перед его талантом,

—

ты начинаешь чего-то

требовать от нас. Требовать осмысления. Требовать нравственного суда.

Требовать современности. Но не получается ли, что требования совести

— просто модернизированный вариант «народности и партийности» в

литературе? Известна полемика между Ридом Грачевым и Андреем

Битовым. Битов писал в «Записках из-за угла» (глава «Открытое письмо

писателю Р. Г. из Ленинграда»): «Мы (т. е . Р. Г. и его единомышленники.

— Б . Р.), говорит он, вперед ушли, мы литературу мысли создаем, новая

система координат у нас, информация-фуяция, а у тебя система

координат старая, ты все чувствишки да ощущеньица, ты мертвый уже».

Всей душой хочется согласиться с Битовым, который отстаивает право

писателя на полную свободу и независимость, даже независимость от

нового времени и от своих ближайших единомышленников. «И догонять

я вас не хочу. А тем более дышать вам в затылок. Я сам себе в затылок

дышу, и сам себе на пятки наступаю, сам за собой гонюсь и сам от себя

то отстаю, то нагоняю. Вот ведь загадка какая».

Интересно, что похожий спор, также в середине 1960-х, происходил

между Бродским и Аронзоном:

Бродский: Стихи должны исправлять поступки людей.

Аронзон: Нет, они должны в грации стиха передавать грацию мира,

безотносительно к поступкам людей.

Все дело не в том, что Рид Грачев и Бродский требовали служения

народу, а в том, что они не мыслили своего творчества без рациональной

составляющей, а осмысляющим началом, во всяком случае для Рида

Грачева уж точно,

была совесть.

Он не видел возможности

противопоставить художественное и нравственное, так называемое

этическое и так называемое эстетическое, главное и случайное, потому

что писал всегда только о главном и побуждаемый только совестью.

Поэзия случайного, мимолетного, обращенного не к людям, а к себе или

Богу, была абсолютно чужда ему. По-другому он просто не мог. В этом

уникальность его писательского дара. И он не понимал, как могут другие

писать иначе. Из этого рождалась отчужденность, которая становилась

все глуше. К тому времени, когда Рид Грачев почти перестал писать, у

него было немного читателей, совсем не было единомышленников, зато

множество сочувствующих.

Это не могло не переживаться им как

катастрофа. В конце 1960-х катастрофа пришла и с другой стороны, но

об этом позже.

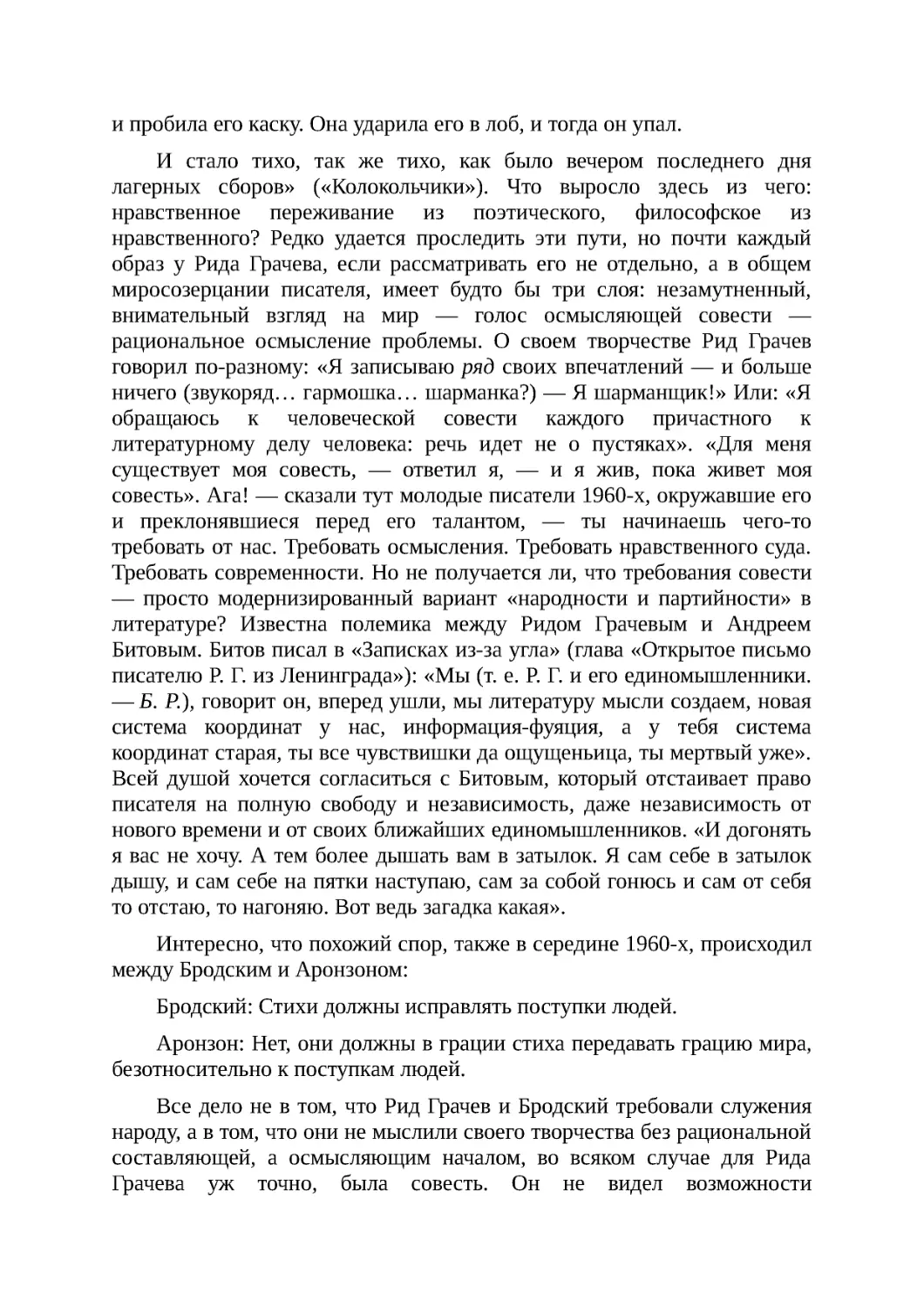

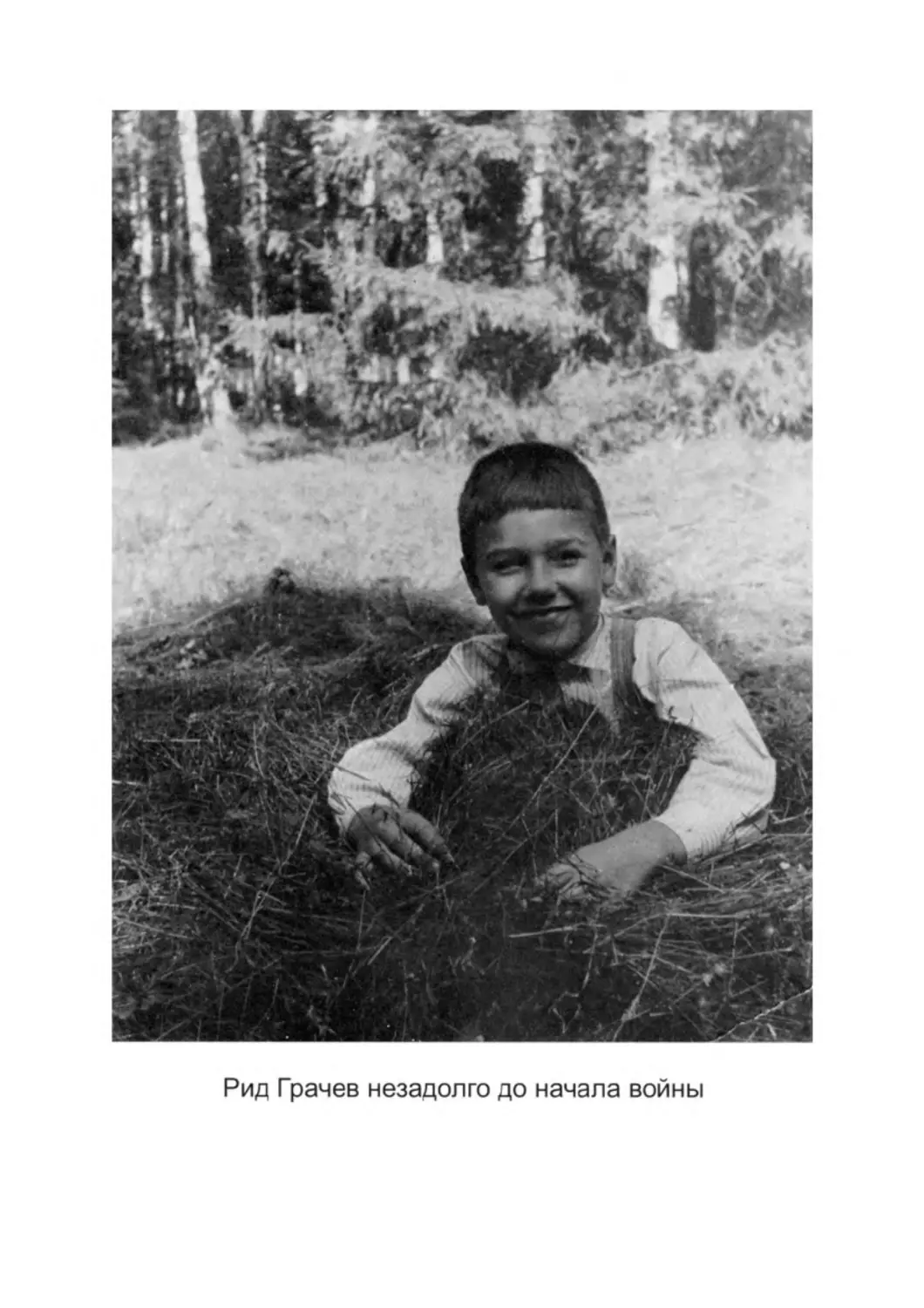

Ни у раннего Рида Грачева, ни у позднего дистанции между

внутренним миром и миром творчества почти не было. Каким же был

этот человек? С фотографий начала 1960-х на нас смотрит подросток, а

то и ребенок, ему больше двенадцати и не дашь. Открытый, полный

надежд, веселый и отчасти даже стыдливый взгляд, безоружное,

удивленное лицо. Рид Грачев, несмотря на свой горький жизненный

опыт, на непрерывную, мучительную работу мысли, на редкую по тем

временам образованность (мало кто из его сверстников свободно читал

по-французски), умел удивляться. В этом он был похож на своего героя

Адамчика, постоянно повторявшего: «Ничего не понимаю». Осознавая,

может быть, лучше других ужас безлюбия и безвременья, среди которых

ему приходилось жить, он не озлобился.

«Вообще меня любят

проблемы, они хотят, чтобы я их решал. И я решал их, одну за другой,

более или менее успешно». Вот он рассматривает себя в зеркале: «Лицо

как лицо. Не то чтобы красивое, но не уродливое. Скорее молодое, чем

старое. Правда, его старят две морщины, пролегшие над бровями еще

тогда, когда мне было пятнадцать лет.

Эти морщины

—

следы

перенесенных в детстве недоумений: жестокость и зло всегда меня

удивляли, и с тех пор, как я стал самостоятельно думать, начал морщить

лоб. Вероятно, я думал очень уж неумело: обычно у мыслящих людей

появляются поперечные морщины, сходящиеся у переносицы, а у меня

брови ползли вверх — я не думал, а недоумевал».

Рид Грачев пришел из своего нелегкого детдомовского детства с

верой в людей, в разум, в совесть, с надеждой на то, что мир этот можно

остановить на краю обрыва общим нравственным усилием.

Зло

вызывало в нем лишь недоумение. Это мир ранних шестидесятых, мир

Сент-Экзюпери, во многом открытого русскому читателю благодаря

Риду Грачеву, мир «От окраины к центру» и «Рождественского романса»,

мир прекрасный, нежный, ранимый и мужественный. Такими были и

ранние рассказы.

Сюжет большинства из них — пробуждение личности. В одних оно

таинственно-прекрасно: человек может проснуться в человеке, е сли во

время ночных учений найти светлячка, а после стрельбы по мишеням —

сорвать колокольчики и приладить их к пилотке; в других

(автобиографические «Дети без отцов»)

—

горько и страшно.

Детдомовцы встречаются с мертвящим миром взрослых («Подозрение»,

«Победа», «Нет голоса») или с созданным по его образцу такому же

бездушному детскому социуму («Одно лето», «Ничей брат»). Но они не

озлобляются. Так же как сам автор, при виде зла они лишь удивленно

вскидывают брови. За удивлением идет осмысление. За осмыслением —

поступок.

Так ребенок вырастает в подлинного человека.

Герой

«Победы» сперва поднимает бунт против мира взрослых, да, по сути, и

всего мироздания, услышав, как любимая воспитательница назвала его

«ненормальным». Но он идет дальше: ради ее любви он готов отказаться

от разума, от своей личности: «Пусть вы такая. Я никого не могу

слушаться. Я буду слушаться только вас. Пусть в школе будут одни

мальчики. Я буду мыть вам пол. Я буду ходить в магазин. Буду варить

обед и учиться на одни пятерки. Возьмите меня домой. Возьмите, а?» Но

следует отказ. « — Ладно, Ирина Петровна, — сказал мальчик. — Это я

так. Понарошке. Я же понимаю. Ладно.

Мальчик зажмурил глаза.

Земля была никакая.

Небо было никакое.

Никакая была картофельная шелуха».

Рушится мир. Точнее, вместе с цветом он теряет смысл. Но через

бунт и отказ от себя несмышленыш делается мужчиной.

Возможен и другой выход, страшнее, чем в «Победе». Это отказ от

поступка, влекущий за собой катастрофу, гибель человека в человеке и

гибель надежды у детской стаи превратиться в людское сообщество. Так

безнадежно кончается, собственно, всего один рассказ у Рида Грачева —

«Одно лето». Принеся стае в жертву свою любовь, герой убегает играть с

товарищами:

«Теплая подушка, мягкая. Плотная. И там, где капают горькие

Наткины слезы, наволочка становится холодной и твердой.

А Сенька убежал с мальчишками далеко-далеко по дороге, к

пыльным зарослям лопухов, к пустынному выгону, покрытому короткой

травой».

Это почти антиутопия.

«Зуб болит» был воспринят современниками как почти

биологическое указание на то, что в нашем королевстве что-то прогнило.

У мальчика, едущего зайцем в поезде, ноет, а порой невыносимо болит

зуб.

Он болит не просто так, а только когда мальчик вспоминает

несправедливости и унижения, которым он подвергся. Возвращающийся

со службы солдат внимательно его выслушивает, предлагает помощь, но

мальчик отказывается. Поезд приходит на вокзал, и герои расходятся:

мальчик — в бездомную неизвестность, солдат — к невесте, в домашнее

тепло. Да, «зуб болит» — образ предельного, неостановимого страдания,

в котором не различить духовное и физическое. Да, конечно, этот зуб —

симптом зверских законов нашей жизни, убивающей человека, опять же

духовно и физически. Но самое важное все-таки не это, а финал. Вот

солдатик весело шагает от вокзала: «В лад шагам и свежему снегу мысли

его быстры и свежи. Мысли согревают его, мысли о будущем, о далеком

и о близком. Но всю дорогу от Измайловского проспекта до Мойки

ощущает он смутное беспокойство: ему кажется, что сбилась портянка в

правом сапоге, сбилась и давит на пальцы. Он останавливается, шевелит

ногой в сапоге. Нет, все в порядке, и идет дальше, домой». В этом

чувстве тревоги, выраженном в ощущении сбившейся портянки,

чувстве, перешедшем от мальчика, от его боли, к солдату, — величайшая

надежда, сколь бы ничтожной она ни казалась. Надежда на то, что

человек человеку не бревно, что не все еще в мире людей потеряно. Не

только возможны, а даже естественны сострадание и любовь.

Но как же сопрягается все это благодушие с другим образом Рида

Грачева

—

насмешливым и агрессивным, о стрым нравственным и

социальным мыслителем, беспощадным и бесстрашным моралистом, ни

себя, ни других не жалевшим? Ведь и таким он тоже был. И такими

были его эссе.

Такой Рид Грачев сделал в серии своих философских заметок об

Адаме этого персонажа средоточием самых опасных тенденций

современного, да и древнего общества. А дам — хозяин земли, а значит,

и раб. А дам сугубо буржуазен, скрытен, жесток. Адам никого не любит и

живет только в перспективе собственной смерти. «А раз мы все умрем,

то все позволено».

И одновременно Адамчик

—

герой самой нежной его повести,

только что родившийся человек,

через испытания идущий к

человечности. Надежда на эту человечность проницает весь мир вокруг:

«На улице Дзержинского лежит туман. В тумане едет автобус. В

автобусе качается от стены к стене большое сонное тело.

Тело дремлет.

Его душа потягивается, легонько шевелится под

мокрым потолком.

Невидимая, там переливается неясная грусть.

Прозрачная нежность слабыми толчками бьется в оконные стекла.

И доброе заспанное лицо, большое, общее, хранит на себе следы

ночной уверенности в том, что тело едино, что у него одна голова, один

разум и одно сердце.

Адамчик уверенно расталкивает ватные бока, пробираясь к

выходу».

Только что мы говорили о единстве всего написанного Ридом

Грачевым. Как же быть с двумя его Адамами? Звучит слишком просто,

но похоже, что это так: ужас перед творящимся в мире был для писателя

неотделим от надежды. Попадая из сферы трезвой и рациональной

оценки в сферу свободного творчества, Адам преображается, и нам

открывается иная, прекрасная его сторона. Но память об Адаме-изверге

сохраняется в разбросанных по всему рассказу тревожных эпизодах и

образах: от красных ламп над конвейером до разбитых окон.

В

сущности, Адамчик еще не совсем родился: человеческое борется в нем

с животно-агрессивным.

Есть еще не родившиеся, а есть уже мертвые. Люди, завороженные,

опустошенные зловещим и бессмысленным спектаклем смерти.

Ни

одного слова сочувствия не находит Рид Грачев ни для «полуличности»

Эйнштейна, ни для Кафки: « ...в воображении автора разыгрывается

неумолимая логика уничтожения беззащитного слабого человечка

механической злой силой; при этом он старательно затемняет

единственную освобождающую постановку вопроса: не хочешь быть

уничтоженным механической силой, не играй с нею, не играй вообще —

живи!»

Это в эссе . Что же в рассказах? Вот образ смерти:

«Из низких первых этажей раздавался тяжелый, мертвый храп. Из

черных открытых окон, из духоты, из вечности. Кто-то показал дорогу к

вокзалу. Там спали люди.

Люди спали на полу, на скамьях, на подоконниках. Спали сидя,

спали и стоя. Спали на ступеньках — я не знал тогда, отчего у них такие

белые лица, было как раз не душно почему-то, кажется, открытые окна,

но ведь и снаружи была духота, но люди спали мертвым сном, не

чувствуя себя и жестких изголовий, спали обнявшись, прижавшись друг

к другу и отдельно, спали честно и глубоко. Я вернулся на улицу, долго

плутал где-то, ни одно такси не останавливалось, и уже под утро я сел на

обочине какого-то шоссе и заплакал странно, горько, как не плакалось с

незапамятных времен, только совсем тихо, неслышно».

Осуждение превращается у Рида Грачева в глубокое сострадание.

Где-то здесь, во всех этих мгновенных переходах характера,

внешности, творчества, кроется, очевидно, загадка личности этого

человека.

Нежность, любовь, светлячки, утренний автобус, «глубоко и

честно» спящие на вокзале мертвецы, мужество перед лицом

бессмыслицы и смерти, «Присутствие духа», как было названо эссе о

Сент-Экзюпери, яростная полемика, нравственный анализ социальных

процессов; проблемы, которые «хотят, чтобы их решали»; морщины

удивления на лбу, бунт против неправедного мира — все это было до

поры до времени. В эссе о Поле Верлене Рид Грачев пишет: «Поль

Верлен оставил нам историю своей души. < ...> Два коротких года

Верлен живет своей собственной жизнью, и эти два года обессмертили

его имя». Это как будто о себе, только автору этих строк было дано

несколько больше — около десятилетия.

«Если я и летал, то меня благополучно сбили, и если дышал, то

ловко задушили. Удивляться нечему — нич то меня не хранило, а я не

думал о безопасности... Я прожил —

по интенсивности

— огромную

жизнь и скорблю лишь о том, что жизнь

—

кругом

—

полностью

стерилизована, бесхарактерна, безрисунчата, не нова. Я же, наверное,

просто задохнулся, а потом захлебнулся. Ну и потонул. Пишу со дна. Ну

и привет, привет!» — признавался Рид Грачев писателю Л . Пантелееву,

единственному человеку, с которым у него сохранились теплые

отношения в конце 1960-х .

Что же произошло? Можно просто отмахнуться — с ошел с ума, вот

и все! Да, конечно, трагическая судьба, но и против медицинских

заключений, написанных, кстати, дружественными к Риду Грачеву

врачами, возразить нечего.

Проблема в том, что он, кажется, отлично понимал, что с ним

происходит, а рассказ об этом — «Некоторое время» переделывал вплоть

до 1990-х годов.

В своих часто незаконченных, почти всех

—

неопубликованных

вещах того короткого периода он пытался оставить ясные следы

происходившего, но все названия этих вещей загадочны: «Промежуток»,

«Некоторое время», «Наследство», «Переживание», «Оскорбление»,

«Черная работа»...

Мы помним, что Рида Грачева «любили проблемы... И я решал их,

одну за другой, более или менее успешно (здесь пора продолжить

цитату.

—

Б. Р.) пока не натолкнулся вот на ту самую проблему, о

которой здесь пойдет речь.

Если бы эту проблему можно было сформулировать в нескольких

словах, не было бы и этого рассказа. Я и сам до сих пор не знаю, в чем

дело, только догадываюсь...»

Определение происходящему Рид Грачев нашел в другом рассказе,

говоря о себе в третьем лице: «Это было горе. Просто горе, и все. Он не

мог пережить это горе, не умел, потому что оно застало его врасплох и

потому что он не мог его понять». Горе не с людьми вокруг, не с миром,

не с цивилизацией, а именно с тобой. Больше ни с кем.

Вот живет человек, добивается в отрочестве независимости,

мыслит, читает, болеет, поправляется, любит, о смысляет жизнь, собирает

вокруг себя друзей, получает признание среди сверстников и старших,

меняет комнаты и квартиры, женится, пишет фельетоны в газету,

рассказы, стихи, эсс е; долго не печатают, единственная книга выходит с

опозданием в несколько лет и безобразно сокращенная, его дважды

избивают дружинники, — конечно, все должно быть не так, жизнь эта не

самая складная, не самая счастливая, но это жизнь. И вдруг стоп. Не

осталось ничего, люди шарахаются от него, помощи прийти неоткуда,

потому что, е сли бы эта помощь была возможна, она бы уже пришла, —

так он считает.

Впервые, вероятно, в жизни Рид Грачев осознает себя не человеком

поступка, а игрушкой в чьих -то руках: им играют невидимки, и это

дурной спектакль.

Или даже не невидимки, а один, с заглавной,

Невидимый. И его противник — Отец. «Стрельцову казалось, что Отец

казнил его вслепую, случайно и что он хотел казнить Невидимого, но

Невидимый подставил ему Стрельцова, избрал его орудием своей

борьбы против Отца. Он оказался даже не орудием, а полем борьбы и,

оказавшись однажды посредником между двумя невидимками, так и

застрял в этом странном и удивительном положении». Скажете, безумие?

А как же навязший в зубах Достоевский: «Дьявол с Богом борется, а

поле битвы — с ердца людей»? Только для Рида Грачева это все равно:

главное, что его «я» теперь ему не принадлежит. И совсем не важно, что

от этого один шаг до экзистенциализма, и Рид Грачев этот шаг делает:

Невидимый и Отец — одно и то же.

Он детально описал и, вопреки всему, о смыслил свою катастрофу.

Поэтому, как это ни страшно, мы не можем мыслить теперь целиком его

жизнь и то, что он писал, без этой катастрофы, она подобна

«арзамасскому ужасу» Льва Толстого и казни Достоевского. Только они

оправились от этого, а Рид Грачев — нет.

В эссе конца 1960-х «Эстетика факта у Антониони» он

проговаривает, иногда с трудом и болью, это чувствуется по намеренной

сухости рассуждений, свой новый взгляд на искусство, которому и

остается верен до конца жизни. Важнейшая мысль здесь

—

это бунт

против всякой художественности.

Выдумке, красивости, романтике,

правилам искусства не место в новом кино. Единственная существенная

и не провравшаяся вещь

—

это факт. Так построены его поздние

рассказы. На самом деле, даже не рассказы, а скорее рассуждения.

Эстетика факта стирает у Рида Грачева границу между выдуманным и

документальным. С 1968 до 1990-х годов он редактирует свое последнее

произведение — «Некоторое время», постепенно «отжимая» из него все

трогательное, увлекательное, детективное, любовное. Должен оставаться

только голый факт. А факт, проклюнувшийся среди жизненных событий

автора-героя очевиден: он сходит с ума и понимает это. Он больше себе

не хозяин, так же как и герои «Крика» Антониони, он лишь исполнитель

неведомой воли, и человеческие отношения, любовь, ненависть — то, в

чем он раньше видел единственную надежду на спасение, — больше не

актуальны: происходящее

—

«только одно из подготовительных

демаршей какой-то, космической по масштабу, силы, втайне от людей

готовящей какие-то чудовищные метаморфозы. Отношений нет и не

может быть».

И страшнее, безысходнее горя он не знал всю свою жизнь и больше

не узнает. За неизмеримое «некоторое время» человек, не заметив,

теряет себя навсегда. Удивительно, но посреди всего этого ужаса автор

сохраняет не только ясность взгляда, но и чувство юмора. Вот сосед-

шофер уже больше не человек, а демон, участник разыгрываемого

зловещего спектакля, и тут автор поправляет себя: «О, какой там демон

—

так, маленький робот на побегушках, озабоченный и усталый».

«Некоторое время» кончается горьким, самоироничным и в конечном

счете бесстрашным утверждением последнего остатка свободы: «Но все-

таки здесь еще можно было до вечера лежать, глядя в потолок. Можно

было отвернуться к стене. Можно было накрыть голову подушкой и

попытаться вздремнуть. Я ведь сегодня не выспался...» Итог? Нет, не

совсем.

Не разобравшись, почему это случилось именно с ним, Рид Грачев

не бросил бы своего горя. Ни жестоких избиений, ни болезней он не

упоминает в своих поздних произведениях. Он все время возвращается к

мысли, что он как-то «не поберегся».

«Другие берегутся, а я не

поберегся». Сила, обрушившаяся на него,

—

темная и слепая, как та

самая электричка в Колпино, из-под которой он инстинктивно выхватил

пьяного. «Надо же было этому идиоту выдернуть его из-под колес, но уж

так я устроен был, что не могу равнодушно видеть скользящего по

зеленой поверхности вагона человека, когда поезд только набирает

скорость и никто не видит, что он падает под колеса, — никто из тех, кто

должен был бы увидеть, как он, пьяный, упал — вот до чего доводит

пьянство! — а тут подвернулся этот идиот с картоном для рисования под

рукой и взял — и выхватил его за руку, когда и не нужно было, кого и не

нужно было, кому и не нужно было. Я, видите ли, не люблю плохой

театр. А хорошего давно не видел. Надо же было, а?»

—

издевается

автор над собой.

Выходит так, что не то чтобы спасать не надо было, а что за

поступок приходится расплачиваться. Цепь: удивление

—

осмысление

—

поступок получает еще одно, последнее звено: возмездие. Выходя

один на один со злом, человек не может не жертвовать собой. И жертва

эта — не просто неприятность, она может стать гибельной. То же самое

произошло в блокадном Ленинграде с матерью и бабушкой Рида

Грачева: «Говорили, что бабка делила среди детей в квартире свой

повышенный партийный паек.

Я видел этих детей

—

потом они

отъелись. Ничего особенного

—

дети как дети, и довольно тупые.

Может, и не стоило кормить их собой. Наверняка даже не стоило! И вот

однако, когда жизнь сводилась к существованию чуть тепленьких тел,

стынущих в ледяных простынях, когда весь мир был съедобен или не

съедобен (не знаю, как еще можно было делить тогда мир), они отдавали

еду маленьким призракам в квартире, призраки выросли и воплотились

(только-то и воплотились!), а мама и бабка признались смерти в том, что

не могут больше жить и что этим телам пора остынуть». То же самое,

как виделось Риду Грачеву, произошло каким-то образом и с ним, и

спасенный человек на платформе

—

лишь один из знаков этой

катастрофы. «Не пора ли остынуть и этому телу!» — заключает он свои

рассуждения.

Зло для Рида Грачева не воплощалось ни в советской системе, ни в

буржуазности, ни в войне, ни в Боге, хотя он нашел страшные и меткие

слова для них и в рассказах, и в эссе . Зло, погубившее маму и бабушку и

теперь добравшееся до него, было безлико. В одном из первых рассказов

весть о смерти матери соединилась с впечатлением от погибшего под

колесами грузовика мальчика, и герой только и повторяет: «Это машина,

машина, машина!» В рассказе конца 1960-х: «В этот момент с улицы

послышался страшный вскрик кошки.

Мне представилось, что на

поверхности улицы двигалось что-то невидимое и жуткое, и оно

налетело на кошку, случайно оказавшуюся в поле этого страха. Вскрик

мог значить только одно: кошка исчезла, ее не стало».

Вся жизнь представлялась Риду Грачеву в конечном счете как

борьба с этой тупой, механической силой, смертью. И мать брала, в его

представлении, на себя «черную работу» борьбы с ней: « ...она убивала

своей волей, своим ясным разумом все темное и непонятное, что

встречалось на ее пути».

Единственным наследником этой судьбы

остался сам Рид Грачев: « ...во мне с тою же силой работает мамин

характер, и, столкнувшись однажды с превратностями судьбы, я сам не

перестаю совершать ту же самую черную работу, которая погубила мою

мать».

Мания величия? Донкихотство? Но зачем тогда все, что писал и

говорил друзьям Рид Грачев,

—

что ж это все, бред сумасшедшего?

Читателю приходится делать нелегкий выбор.

Рид Грачев остался во многом закрытым для нас, пусть мы и

прочитали и даже полюбили все, написанное его рукой. Что же все-таки

главное этот писатель протягивал нам «от себя»? Да, конечно, отличная

проза, проникновенная публицистика. Страшная, героическая судьба. Но

в чем же основа всего этого? Мне кажется, она в чувстве беспокойства

— оттого, что в мире, у другого человека, у тебя самого есть неутолимая

боль, взывающая к людям: «Но всю дорогу от Измайловского проспекта

до Мойки ощущает он смутное беспокойство: ему кажется, что сбилась

портянка в правом сапоге, сбилась и давит на пальцы».

В одном из поздних своих писем Рид Грачев поучал: «Доверяй

только твоей тревоге.

Это последний сигнал, получаемый тобой

живым».

Борис Рогинский

Рассказы

ОБЛАКО

Часть первая

1

Двадцатого апреля в четыре часа дня начальник механического цеха

вышел из конторки и прошел между станками.

Рабочие убирали

стружку. Начальник цеха посмотрел на новые металлические ящики для

стружки и подумал, что теперь в цехе образцовая чистота.

«В этом квартале получим переходящее знамя»,

—

подумал

начальник и с удовольствием прочел на железных ящиках: „Вьюн.

Дробленая. Чугун“».

2

Степан Ишкидеев поздоровался с начальником цеха. Он подумал:

«Хороший начальник, начальник умный». «Общий наряд,

—

подумал

Степан Ишкидеев,

—

красивое слово

—

общий наряд. Все теперь

одинаково: что Округин, что я. Начальник говорит — „для общего дела“.

Хорошо говорит».

3

—

Таня,

—

сказала Света,

—

дай пять рублей.

В столовой

апельсины дают. Вовке моему...

— Сейчас посмотрю, — ответила Таня и открыла сумочку. — Три,

четыре... О й, Свет, не хватает...

4

«Чего она не дает сигнал? — подумал шофер, глядя в зеркальце, как

прыгают люди в дверь. — Автобус не резиновый».

Он включил скорость и увидел, что люди остались.

5

«Сейчас загадаю, — подумала Галя, протягивая чек: — е сли хлеб

вчерашний, Ваня сердитый, е сли свежий — Ваня веселый».

6

— А ты ему не потакай, — сказала Марья Ивановна и поставила

кастрюлю на керосинку. — Оденься во все лучшее, как на свадьбу, губы

покрась, волосы завей — и на танцы. Пусть он со стороны позавидует.

—

Да он когда как,

—

сказала Галя.

—

Мне бы только

поправиться...

—

А ты пиво пей,

—

сказала Марья Ивановна.

—

Знаю я их,

мужиков...

7

А. Даранов поднял рюмку и посмотрел сквозь нее на солнце. Коньяк

стал красный, на лицо легли косые красные полосы.

— Уже закончил вторую книгу «Огней над тайгой» — сказал он. —

Вот как надо работать, молодой человек.

— Сколько? — спросил его собеседник.

—

Двадцать восемь листов.

Терпением надо брать, терпением.

«Гений — это терпение», — говорил Лев Толстой.

8

—

Товарищи,

—

сказал председатель горисполкома,

—

открывая

настоящую выставку народного творчества, мы преследуем цель

вовлечения в вышивание и кружевное дело самых широких трудящихся

масс.

9

—

Механический,

—

попросил секретарь комитета.

—

Механический? У вас завтра премии вручают? Позвоните, хорошо? Я

приду. Да, для торжественности... Да-да, хорошо.

10

Диктор взял со стола текст, полистал и сказал режиссеру:

— Обращение исполкома — тридцать минут...

— Ничего, поскучают немножко, — ответил режиссер.

— Ну и я поскучаю, — подумал диктор. — Не забыть позвонить

жене, чтобы проверила у дочки дневник.

11

— Ну, как твой? — спросила Марья Ивановна.

—

Тихий пришел,

—

сказала Галя.

—

Приснилось ему что-то.

Забыл и сердится.

— Саня, — сказала Марья Ивановна. — Ты бы политуру на самом

деле прибрал. Пахнет от нее...

— Ничего, — сказала Галя. — Мне — ничего.

12

Кондуктор Цветкова пробиралась на свое место, прячась от

красного солнца за спинами пассажиров. Пассажиры говорили: «Ишь,

пригревает. Прямо весна...»

— Граждане, берите билеты! — говорила кондуктор Цветкова.

13

Женщина-вахтер посмотрела на дорогу и увидела, что автобус

остановился.

Люди выпрыгивали из обеих дверей, сталкивались и

разбегались. Она подумала, что это опоздавшие, и стала смотреть на тех,

кто шел к проходной.

14

На токарном участке мастер встретил начальника цеха.

— Там у вас Округин пьяный пришел, — сказал начальник.

—

Округин? Не может быть!

—

ответил мастер.

—

Сроду не

бывало.

Он увидел, что начальник остановил Округина и что Округин

покачал головой и улыбнулся. Он посмотрел, как быстро Округин зажал

втулку в патроне и включил станок.

15

—

А то бывают совсем нахальные пассажиры,

—

рассказывала

кондуктор Цветкова. — Я ему: «Берите билет!» А он руками вцепился в

сиденье и глазеет. Я ему: «Берите билет, гражданин!» А он глазеет. Там

говорят: «Дергай его за рукав, чего он в самом деле». Потом заплатил. У

него ослы в голове.

16

— Ишкидееву за ним не угнаться, — думал мастер. — Глазу у него

нет. На него Округин работает. Тоже мне — «общий наряд». Куда же он

руку сует? Сдурел...

Мастер подбежал к Округину и увидел у него на руке кровь. Ранка

была небольшая, и мастер быстро перевязал Округину руку.

17

Когда люди захлопали, секретарь посмотрел на Округина и увидел,

что он прячет руку.

Конверт с премией упал на красный стол, с екретарь быстро поднял

его и сунул Округину в карман спецовки. Все захлопали.

18

—

Чего только деньги с человеком не делают,

—

сказала

подавальщица. — Стоит, глаза выпучил и не знает, что ему — щи или

борщ. Выронил тарелку, а из руки кровь.

19

— Чего, Иван, представляешься, брось, — сказал Олег Семенов.

— Слышал, се стра сказала — з аскок у него, — шепнул Пухов.

20

—

Ой,

—

сказала медсестра Катя.

—

Нельзя же так, больно!

Сегодня одному руку перевязывала, так он вцепился, что медведь. Ну

дай поцелую...

21

Женщина-редактор вежливо улыбнулась и сказала секретарю:

— Посидите, ваше выступление через пятнадцать минут.

—

А то я еще могу рассказать,

—

ребята у нас скромные,

—

стесняясь, сказал секретарь.

—

Сегодня вручали одному отличному

токарю премию, так он брать не хотел. Говорит, недостоин. Другие

лучше работают...

— Это интересно, — вежливо сказала женщина-редактор. — Нам

пора. Идемте в студию.

22

— Коврик надо снять, — подумала Галя. — Правильно та женщина

говорила: пошлость. Нужно, чтобы красиво и похоже на природу. Я

цветы вышью, тогда сниму. Ване костюм куплю с премии да с получки...

23

— Семенов!

— Есть.

— Пухов!

— Я.

— Округин! Нет Округина?

— Он руку порезал!

— Премию обмывать пошел!

— Пухов, что у вас за словечки — «обмывать!»

— Так правда же, Вера Андреевна!

— Начнем занятие, — сказала учительница и подумала: «Славное

лицо у Округина. Старательный. Только все время на грудь смотрит.

Неудобно».

24

— Нервы у них у всех хлипкие, — сказал доктор. — Дети. На вид

богатырь, а порежет руку — забудет, как звать. А если еще похвалят на

людях да за красный стол посадят

—

совсем скиснет. Зато с ними

просто: крикнешь построже, сразу в форму приходят.

25

— Твой, слышала, премию получил, — сказала Марья Ивановна. —

Сколько?

— Да он молчит... — сказала Галя.

— Как же это так, чтоб жене деньги не отдать?

— Ничего, — сказала Галя, — пускай. Мне не жалко.

26

— Какое милое лицо! — сказал А . Даранов. — Девушка, неужели

вы пьете коньяк? Может быть, со ставите мне компанию? С лимоном, а?

— Есть у меня с кем пить, — ответила Галя и покраснела.

27

—

Ты смотри-ка,

—

сказал Александр Семенович,

—

правда,

клопами не пахнет... Дорогой, наверно. Маша, грибочков нам...

—

Понял, Семеныч, какое дело,

—

сказал Иван Округин.

—

Вот

весь день дедушка блазнился. Помаячит и уйдет, помаячит и уйдет...

— С утра надраться успел? — спросил Александр Семенович.

— Да трезвый я был, совсем вот трезвый!

— Ну, это ты врешь, — сказал Александр Семенович и засмеялся.

28

Галя села на кровать и стала гладить Ивана по спине. Спина была

горячая, Иван вздрагивал и чмокал губами. Галя посмотрела на луну и

заплакала. Потом она посмотрела на коврик и увидела белесые ноги

красивой женщины.

Она быстро разделась и закрыла Ивана одеялом. Иван заворчал и

отодвинулся, когда она легла.

Часть вторая

В четыре часа Иван Округин выключил станок.

Заготовку он

оставил в патроне. Он выгреб из-под станка стружку, отнес ее в ящик,

вернулся к станку и убрал инструмент в тумбочку. Постоял, подумал,

стоит ли кончить втулку самому или оставить сменщику. В десять минут

пятого он хотел включить станок, но тут пришел сменщик Степан

Ишкидеев.

— Дай, — сказал он, — доделаю сам.

— Восемь соток осталось, — ответил Иван. — Покури.

—

Беги, Иван, домой, жена ждет,

—

сказал Ишкидеев.

—

Жена

ждет, мне работать пора. Иди обедать, Иван.

Иван отвернулся и услышал, что Ишкидеев включил станок.

«Подождать, пока он кончит, — подумал Иван. — Не стоит, нет».

Он пошел в душевую. Разделся до пояса, постоял, нагнувшись,

открыл горячую воду и посмотрел, как вода течет из крана. В воде он

увидел, как Ишкидеев приставил к втулке нутромер.

Он подумал:

«Сейчас Ишкидеев снимает втулку, с ейчас ставит на другие. Вот он

зажимает в патроне новую заготовку. Ему работать пора».

Иван умылся и пошел к проходной. Он увидел двух девушек в

платочках. Одна рылась в сумочке и сказала другой:

— Не хватает...

—

Не хватает...

—

подумал Иван и вспомнил, что он не кончил

втулку.

По тротуару шли люди к остановке. На грязном снегу лежала вода.

Иван увидел, как подошел автобус и люди кинулись к дверям. Внезапно

автобус тронулся, и несколько человек пробежали немного за ним, а

потом вернулись на остановку.

Автобуса долго не было, и Иван, стоя в очереди, смотрел на голубое

небо, на грязное шоссе, на длинный дощатый забор, уходящий далеко

влево и вправо вдоль дороги. Несколько раз он оглянулся на солнце. Оно

было красное и висело низко.

Когда подошел автобус, Иван успел ухватиться за поручни и

попасть внутрь. Он купил билет и стал смотреть, как убегает назад забор

и как выскакивают из-за него редкие верхушки лиственниц... Ивану

хотелось, чтобы забор кончился скорее, но он все не кончался и кончился

потом, когда Иван перестал ждать. Начался город. Автобус проехал мимо

ресторана «Байкал», и Иван подумал, что он хочет в ресторан, автобус

проехал мимо кинотеатра «Художественный», и Иван подумал, что хочет

в кино. Потом он перестал думать и не думал до самой своей остановки.

На остановке стояли люди. Они торопились сесть в автобус, но сели

не все. Несколько человек остались и стали топтаться на месте, глядя на

огоньки уходящего автобуса. Иван посмотрел на людей и вспомнил, что

он что-то не успел сделать, но что именно

—

вспомнить не смог. Он

рассердился на себя за это, но сразу же сказал: «Ну и пусть».

Иван пошел по тротуару из досок к своему дому. Теперь он увидел

солнце слева. Оно было красное, плоское и заметно опускалось за лес на

горе. Ивану показалось, что солнце вертится быстро-быстро, и там, где к

нему прикоснулся резец, вьется тонкая красная стружка. Потом Иван

увидел, что солнце зажато в патроне, в черном патроне, но догадался,

что это у него темнеет в глазах. Он закрыл глаза и вспомнил, что не

кончил растачивать втулку и что ее расточил до конца Ишкидеев.

Он нахмурился и быстро зашагал по скользкой грязи, глядя на дома

из хороших кедровых брусьев, на столбы и на белые уборные.

Иван шел и хотел есть. Он шел быстрее и сильнее хотел есть. Около

дома он остановился. Он подумал, что дома нечего делать, что надо

было купить билеты в кино, что Галя, наверное, не захочет пойти в кино

и будет вышивать думку.

Соседка Марья Ивановна крикнула в форточку:

— Что, Иван, задумался?

Иван хотел ответить, но только кивнул и вспомнил: «Не хватает».

Он покачал головой и вошел в дом.

В передней пахло керосином, щами и жареным мясом. Галя стояла в

комнате спиной к двери и расчесывала волосы: у нее были голые плечи,

поднималась и опускалась правая лопатка.

Спокойные ноги в

босоножках стояли твердо.

Она увидела Ивана в зеркале и повернулась к нему. Иван подумал,

что сейчас она улыбнется, а он отвернется. Она улыбнулась, а он

отвернулся и повесил плащ на гвоздь за шкафом.

— Дай поесть, — сказал он и сел .

Он сидел и слушал, как Галя торопилась на кухне, и гремела, и

спешила. Он смотрел на коврик над железной кроватью. На коврике

лежала голая женщина, покрытая красной тряпкой до груди. Губы у

женщины были фиолетовые, глаза грустные. Груди были большие и

белые. Клеенка под кулаками Ивана была скользкая.

Он ел щи и все хотел сказать Гале, что нельзя же каждый день щи,

что в столовой на заводе тоже щи и что варит же Марья Ивановна борщ

и рассольник своему Александру Семеновичу.

Ел Иван котлеты с жареной картошкой и думал, что в картошке

много луку, смотрел на Галю и видел, что она не хочет смотреть на него,

а думал, что боится.

Пообедав, Иван вышел на кухню и стал смотреть, как Александр

Семенович красит стул.

— Ты бы, Александр Семенович, не вонял тут своей политурой, —

сказал Иван напрямик и стал ждать, что ответит Александр Семенович.

— Ты не нюхай, — ответил он.

— Правильно, — сказал Иван и ушел к себе.

Галя сидела на диване и вышивала думку.

— Дай сюда! — сказал Иван. — Розочки. Всё розочки, цветочки...

— и крикнул: — Волосы прибери, растрепа!

— Ваня, — спросила Галя, — хочешь, в кино пойдем?

— Не хочу, — ответил Иван и включил телевизор. Из рябой мути на

экране составилось лицо и сказало: « ...род в настоящий город-сад...»

Иван выключил звук и стал смотреть, как лицо открывает и

закрывает рот. Он сказал:

— Галя, говори, чтобы я не слышал. — Галя стала говорить губами.

Он посмотрел на нее немножко и сказал: — Закрой рот.

Он взял с этажерки книгу и лег на диван. Прочел из середины:

«Машины въезжали на эстакаду. Моторы тяжело гудели. Первые глыбы

базальта медленно скользнули вниз». На другой странице Иван прочел:

«Любовь — это такое чувство, — сказала Иннокентию Галя, — когда...»

— Какое чувство любовь? — спросил Иван.

— Ты какой-то сегодня, — сказала Галя и откусила нитку.

— Какой? — спросил Иван. — Ладно, не говори.

— Ваня, — спросила Галя, — я за маленькой схожу?

— Сходи! — сказал Иван. — Или не надо.

Он положил книгу и стал смотреть на коврик через Галину спину.

Женщина на коврике была красивей, чем Галя. У нее были стройные

ноги. Грудь была большая, а бедра — широкие.

Потом Иван разулся, снял с себя все и стал смотреть на эсминец на

груди. Он подумал, что грудь — это море, а эсминец настоящий плывет.

Он увидел свою зенитку и себя на палубе. Но сразу же передумал,

потому что был он здесь, на кровати, а эсминец не настоящий, хотя и

похожий, синий, а грудь розовая, и завтра надо помыться в душе.

Ему приснился Ишкидеев. Совал Ивану под нос чугунную втулку,

кричал: не хватает, не хватает... Иван взял у Ишкидеева втулку, включил

станок. Резец подходил почему-то снаружи, но Иван не стал думать, в

чем дело, и передвинул рукоятку суппорта на восемь соток. Втулка

вертелась очень быстро и стала похожей на солнце. Большое красное

солнце заслонило станок. Сбоку подошел резец из быстрореза, от солнца

потекла красная стружка.

Это был не резец, а синее облако, Иван понял, что облако, но не

успел разобраться, что к чему. По ноге его скользнуло холодное, стало

тепло боку, волосы жены заслонили рот и мешали дышать.

Иван

отвернулся.

Теперь он окончательно проснулся, приподнялся на локте и долго

смотрел на ее бледное и мокрое лицо. Губы были приоткрыты, два

передних зуба стояли косо, нос сморщился и чихнул, но она не

проснулась.

Тогда Иван вылез из-под одеяла и посмотрел на будильник. Было

три.

Потолок был совершенно темный, и что-то там шевелилось,

шевелилось, но он не мог понять что: мысли были сонные,

неповоротливые. Что-то будто плавало на потолке и стало вдруг похоже

на круг, Иван подумал, что там чего-то не хватает, потому что если это

патрон, то должна быть еще круглая латунная заготовка или медная и

красная, тогда это солнце, и должен быть резец...

Проснулся он оттого, что Галя пошла на кухню греть котлеты на

завтрак.

«Не хочу котлеты», — подумал Иван и стал смотреть, как висит с

кровати одеяло. Посмотрел в потолок и вспомнил, что там что-то было.

Пришла Галя и сказала, чтобы он вставал. Иван поворочался и

сказал:

— Сон...

— Что? — спросила Галя.

— Какой мне сон приснился? — спросил он и закрыл глаза.

— Про малину? — спросила Галя.

— Про малину вчера, — сказал Иван.

— Тогда не знаю, — ответила Галя.

— Ну и не говори, — сказал Иван.

— Плохой сон? — спросила Галя.

Иван подумал и ответил:

— Нет, хороший... Завтрак давай.

Галя ушла на кухню, а Иван сел. Он спустил на пол ноги, и по

ногам побежали с пола холодные мурашки, забрались в спину и Ивану

стало смешно.

— Мурашки... — сказал он весело. — Му-мурашки...

Галя пришла за кастрюлькой и спросила:

— Мурашки приснились?

— Дура, — сказал Иван и встал.

Он посмотрел в окно и подумал, что теперь не вспомнит, потому что

нельзя смотреть в окно, е сли хочешь вспомнить сон или не сон, а что-то

вчера было такое, что нужно вспомнить. «Клеенка», — подумал Иван и

потрогал кулаком стол. Клеенка была холодная и скользкая.

—

Нет,

—

сказал Иван и посмотрел на Галю, а Галя хотела

включить свет и держала руку на выключателе.

—

Правильно, не зажигай...

—

сказал Иван и стал одеваться и

смотреть в окно. В окне все казалось лохматое и темное. Темное, потому

что лохматое.

«Теплое»,

—

подумал Иван. Взять и потрогать. Потому что дом

показался вроде бы зверь, один глаз желтый, другой — синий.

«Это свет, — подумал Иван. — Надо умываться».

На кухне Александр Семенович умывал шею и трогал пальцами в

мыле красные морщины.

— Здорово, — сказал Иван. — Чего свет зажег!

— Много не нагорит, — сказал из воды Александр Семенович.

— Не нагорит, а светло! — сказал Иван и стал слушать, как журчит

вода, но Галя стукнула кастрюлькой, а Мария Ивановна затопала, и

запахло керосином и политурой.

— Навоняли тут, — сказал Иван.

— Чего? — спросил из воды Александр Семенович.

—

Навоняли, говорю, тут!

—

сказал Иван,

—

политуру свою не

закрыл, что ли?

—

Вредный ты, Иван,

—

сказал Александр Семенович и стал

растирать красные морщины белым полотенцем.

Иван открыл воду, поглядел, но ничего в воде не увидел, а нужно

было что-то увидеть, что забыл, и обязательно вспомнить, но в воде

ничего не было, а воняло политурой и керосином.

—

Сам ты вредный,

—

сказал Иван.

—

Вредный ты старик.

Старикан ты, Александр Семенович, старикашка...

И стал мыться, а вода была холодная и капала за рубашку, а главное,

— текла просто так, и ничего нельзя было вспомнить.

— Поешь, Ваня! — сказала Галя. — Уже пора.

— Сам знаю, — сказал из воды Иван. — Дура, отстань.

Он ел котлету и вспомнил, что вчера было много луку, надо все

съесть, потому что до обеда далеко, и посмотрел на часы.

Было семь часов десять минут.

Галя надела пальто и стала застегивать ботики, а Иван посмотрел в

окно и увидел желтый дом из кедровых брусьев и белую уборную,

потому что стало светло, а уборная голубая еще, а не белая, и сейчас под

окном пройдет Галя к себе на швейную фабрику и будет слышно, как

стучат ботики и гнутся доски на тротуаре. Она пройдет, и ее не будет.

— Галя, — сказал Иван, — обожди, вместе пойдем.

Она подняла красное лицо и топнула ботиками, поглядела на часы и

сказала:

— Ладно.

Но за окном стало стучать сапогами, и прошел Александр

Семенович, шея в морщинах и красная из верного воротника, а нос такой

прямой, ему политура не пахнет.

— Ладно, иди, — сказал Иван. — Я сам.

Галя ушла, а Иван встал и надел плащ и, когда по тротуару

застучало, вышел из комнаты, чтобы не видеть, как она уйдет и ее не

будет, а что-то забыл вспомнить, обязательно сегодня или вчера, тогда

это сон, приснилась малина, нет, малина вчера приснилась, а сегодня не

надо смотреть в окно, иначе забудешь сон. Главное — на работу пора.

«А потом — обедать пора, — подумал Иван, — а потом домой пора,

Ишкидеев придет. Чудной Ишкидеев».

Он захлопнул дверь и пошел на тротуар, было пусто, все уже ушли,

а на досках были разводы от воды или иней засох, подумал Иван и

посмотрел в комнату.

Там лежала на коврике толстая женщина с

нарисованными грудями. Груди были большие и белые, как не бывает.

«Так не бывает», — подумал Иван и посмотрел на часы и увидел,

что двадцать минут восьмого и нельзя опаздывать на работу. Тогда он

побежал по тротуару мимо желтых домов, мимо белых уборных, но

уборные стали красные, а почему, Иван додумать не мог, потому что

надо было бежать и думать, что уйдет автобус, а тогда опоздает на

работу, нельзя опаздывать, нехорошо.

Он увидел, как на остановке забегали люди, и понял, что идет

автобус, а было еще далеко, и Иван побежал быстро и глядел, как

пришел автобус,

—

красные стекла и люди с красными головами

толкались у черных дверей и всё не могли забраться.

«Не успею,

—

думал Иван,

—

не успею, как это так можно: не

успею». Люди не все забрались, а автобус ушел, и несколько человек

побежали за черной дверью, но дверь захлопнулась и стала сверху

красная, а люди вернулись на остановку и стали переступать ногами и

смотреть сначала вперед, а потом назад.

«Все равно», — подумал Иван и пошел шагом, и увидел, что небо

над дорогой голубое, уборные все красные, красные совсем.

«Так не бывает», — подумал Иван и оглянулся.

Он увидел, что лес за домами низкий и черный, а небо голубое и

что-то там еще — сразу не понять, так много, и красное, — половина

круга.

Солнце

Иван остановился, повернулся назад и стал смотреть, и увидел, что

это в самом деле солнце. Узкое облако, синее и твердое, резало его не

там, где надо.

«Все правильно, — подумал Иван, — Втулка. Резец. Ишкидеев. Не

втулка, латунь. Быстрорез. Восемь соток не успел, Ишкидеев доделал.

Все правильно. Не хватает. Чего не хватает? Скользкая клеенка. Нет, не

то. Галя. Не то. Груди большие и белые. Так не бывает. Не хватает, не

хватает... Желтые брусья. Вот. Как тогда. Мохнатое и теплое».

Он сошел с тротуара и дотронулся до брусьев, где было гладко и

скользко, и холодно, а надо, чтобы не так, чтобы мохнатое и тепло. Он

провел рукой по бруску, где было шершаво и тепло, и сразу посмотрел

на солнце. Стало только шершаво и тепло, и солнце. Все правильно. Как

надо и еще не хватает. Солнце выкатывалось из-за леса, и это было

правильно. Облако пересекало солнце, и это было ничего. Доска была

теплая и шершавая, как надо, а главное

—

лес на холмах черный и

ровный, как отвал в Черемхово, и солнце как что?

К остановке подходил автобус. Люди затопали на месте.

«Скорее, — подумал Иван. — Скорее, а то опоздаю. — Ну скорее

же, скорее. Солнце как что?»

Автобус открыл черную дверь.

«Скорее, — подумал Иван, — а то побегу».

Люди стали прыгать в черную дверь.

«Какое чувство

—

любовь?

—

подумал Иван.

—

Не то. Скорее,

опоздаю. Солнце».

Он увидел, что красное выкатилось наверх, а облако осталось над

лесом.

«Так надо, — подумал Иван, — скорее так, а то опоздаю».

А люди прыгали в автобус, и автобус гудел.

«Опоздаю, черт с ним, — подумал Иван и отнял руку от бруса. —

Черт с ним, не солнце — луна».

«Луна! — сказал Иван. — Правильно». — И побежал к автобусу, и

запрыгнул последний, где тепло и лохматое.

Он взялся за поручень и закрыл глаза.

Над отвалом вставала луна. Круглая вставала луна, выкатывалась из

синих облаков, а черные листья закрывали луну, а потом перестали

закрывать, когда запахло болотом и ветер стал глиняный с отвала, с

болота сырой.

— Кто еще билетик не взял?

А с болота ветер сырой. И от ветра холодно. Луна застряла над

отвалом красная, и нет ничего, только луна. Иван положил лицо в луну, и

она стала пахнуть глиной и болотом, ничего больше не надо луне, только

мурашки по коже — хорошо.

Сзади, сбоку стоит дедушка, смотрит на луну.

— Дедушка, — сказал Иван, — дедушка... Нет, ничего, дедушка,

хорошо... Руку дай, дедушка...

Теплая, шершавая дедушкина рука, старая, морщинки...

—

Дедушка,

—

сказал Иван.

—

Нет, ничего, дедушка... И луна

придвинулась, закрывая лицо, затонули руки в луне, и спина, и ноги.

Мурашки... Воздух как вода. Облило всего...

— Дедушка...

—

Вы на меня, гражданин, не смотрите.

Вы билет берите...

Получите...

— Дедушка, — спросил Иван, — где мама?

— Мама придет, — ответил дедушка. — А ты грейся...

— Дедушка, почему луна холодная?

— А ты погрейся... Костерок недаром горит...

— Дедушка, почему во дворе костерок?

— Погрейся, подожди...

— Хорошо, дедушка, хорошо... Почему ты такой старый, дедушка?

— Вырастешь — узнаешь... а мама скоро придет...

— Ты только не уходи, дедушка...

Красный огонь у костерка, угли стреляют, ветер снизу поддувает,

огонь улетает, улетает... дедушка, откуда ты пришел?.. Не говори, деда, я

знаю... ты ко мне пришел... руку только не отпускай, ладно, дедушка?..

Можно, я дом потрогаю? Там такие доски, серые, шершавые... Я тебя не

отпущу, дедушка. Не ходи, там луна больно большая... Он вышел из

автобуса и шел, покачиваясь, к проходной. Из-под ног брызгала мелкая

вода.

В проходной женщина в шинели посторонилась, посмотрела

внимательно, сняла трубку:

—

Механический? Там шестьсот двенадцатый опоздал, пьяный,

кажись...

— Ну-ка, дыхни! — сказал начальник цеха. — Еще разок... Она что

там, ошалела?

— Нет, — сказал Иван и улыбнулся. — Мне работать пора...

Начальник покачал головой и убежал.

Иван включил мотор и

погладил суппорт, укрепил заготовку и стал работать. Завыл станок.

— Дедушка, — сказал Иван, — не уходи только, ладно?

— Я тут...

Костерок разгорался, разметывая лохматые огоньки.

Там, где

крутилась болванка, стала луна.

—

Дедушка,

—

сказал Иван,

—

гляди, луна стоит... Так бывает,

дедушка, что луна стоит... так надо, хорошо...

— Хорошо — луна стоит, — сказал дедушка, а мама скоро придет,

ты грейся...

— Не надо, только ты не уходи, дедушка, — сказал Иван. — А как

ты узнал, что я тебя жду?

— Вырастешь — узнаешь, — ответил дедушка и погладил Ивану

ладошку.

— Еще, дедушка, — сказал Иван. — Там луна, а здесь костер, дом

шершавый...

Глиняный ветер сухой с отвала...

Я луну потрогаю,

можно?

— Не надо, — сказал дедушка, — будет больно, — стой так, а мама

скоро придет, скоро-скоро...

—

Я потрогаю, дедушка,

—

сказал Иван.

—

Круглая луна,

—

понимаешь, стоит на месте...

—

Иван, берегись! Эх! Да выключи же станок, так твою... Стой,

сам перевяжу! Или руки тебе не нужны?

— Нет, — сказал Иван, — ты не бойся, ничего...

— Улыбается еще, — сказал мастер, — чуть без руки не остался...

— Ничего, — сказал Иван, — хорошо... м не не больно, дедушка,

только жмет сильно, какая у тебя крепкая рука.

Болото сильно пахло прелью, и спине делалось холодно...

— Костерок-то не зря... — сказал дедушка.

— А мамка скоро придет, — сказал Иван, — только ты не уходи,

дедушка, как же луна, е сли ты уйдешь?

— Да выключи станок, — сказал мастер, — что ты сегодня как в

воду опущенный...

в красный уголок ступай, премию будут тебе

давать...

Иван посмотрел на часы и увидел, что время

—

обед. Он сел за

столом в президиуме на какой-то стул и спрятал забинтованную руку.

— Ты не думай, дедушка, — сказал Иван, — я тут, только держи

меня крепче, а то луна уйдет, хорошо, дедушка?

Дедушка кивнул.

—

Все вы, товарищи, знаете токаря Ивана Округина,

—

сказал

секретарь. — Он молодой, а с него можно брать пример...

— Где ты был, дедушка? — спросил Иван и погладил ладошкой ему

руку...

— Руку-то протяни, Иван! — шепнул в ухо мастер.

Секретарь улыбнулся и заглянул Ивану в лицо. Он протягивал ему

руку и что-то говорил, говорил, улыбался...

—

Телевизор,

—

вспомнил Иван и протянул руку...

—

Нет,

дедушка, о станься, я тебя ждал, ждал... ты не уйдешь, правда, дедушка,

пока луна стоит красная...

Конверт выпал из руки Ивана и упал на красное сукно. Секретарь

поднял конверт. Кругом смеялись. Секретарь покраснел и улыбнулся,

схватил конверт и впихнул Ивану в карман спецовки...

— ... скажи... — прошептал в ухо мастер...

— Правильно, — сказал Иван, — спасибо...

Он вцепился в руку дедушки, с зади метнулся по земле огонь...

дедушка смотрел на луну и гладил Ивану ладошку...

— Ишь качается, — говорили, проходя мимо Ивана, — от счастья,

поди...

— Сколько отвалили? — спросил кто-то.

— Нет, — сказал Иван и улыбнулся.

Кто-то сказал:

— Совсем обалдел...

Его толкали, проходя в столовую, и он пошел в столовую, потому

что время — обед.

— Тебе щи? — спросила подавальщица.

— Нет, — сказал Иван и покачал головой.

—

Борщ? Лапшу, значит...

Сколько отвалили, Иван? Тарелку

уронишь! Помогите, да помогите ему! У него ж рука в крови. Эх!

— Дедушка... — сказал Иван, — дедушка-дедушка... Мы с тобой

хорошо стоим, только бы луна осталась. Ветки подкинулись в костер,

ветер с отвала... У тебя рука вроде дерево... доски на бараке... Ты как

хочешь мне руки жми, не больно, а сильно... Ты не можешь больно.

—

Готово,

—

сказала сестра.

—

Идите.

Вам выпишут

освобождение...

— Нет, — сказал Иван, покачал головой и улыбнулся.

— Как — нет? — рассердилась сестра. — С такой рукой работать

нельзя... Зачем вы садитесь? Да поднимись же, там люди ждут! Кто его

привел? Он совсем пьяный!

Кто-то сказал:

— Это от радости. Он премию получил. Говорят, сто рублей...

—

Правда, не пахнет,

—

сказала сестра.

—

Ну-ка отведите. К

невропатологу, вторая дверь налево.

— Так-так, — сказал врач. — Так-так. Занято. Какое сегодня число?

— Нет... — сказал Иван и сильно покачал головой.

— Так-так, — сказал врач. — Значит, нет числа... Комсомолец?..

— Нет, — сказал Иван, сел и взялся рукой за спинку стула.

— Иван Округин, — сказал доктор, показывая на лампу, — это что?

— Что-что? Лампа? Ах нет... Луна?

—

Слушай, Иван Округин, это

—

лампа. Электрическая лампа,

настольная... Посмотри как следует.

— Не-ет! — сказал Иван.

Если бы дедушка не приходил, знаешь, как плохо... луны не будет,

ветер прохладный... коричневый отвал... пусть лучше мама не приходит,

пусть лучше ты, дедушка...

— Не бойся, — сказал дедушка, — я с тобой. Никуда не уйду, пока

луна.

— А луна стоит?

— Стоит...

— Пусть она стоит, ладно, дедушка? Так хорошо. И костер пусть

трещит...

—

Не валяй дурака, Округин,

—

сказал доктор.

—

Ну, брось.

Ничего такого нет. Я доктор. Это

—

стол. Это

—

лампа. Ты

—

Иван

Округин, токарь.

— Не-ет, — сказал Иван. — Подождите. Нет-нет...

... Дедушка, дедушка хороший, какая у тебя старая ладошка, какие

на руке морщинки... ты от меня не уйдешь? Не уходи, дедушка, дедушка

хороший...

—

Подумай, Иван, хорошенько,

—

сказал доктор.

—

Это стул.

Почему ты держишься за стул? Это просто стул. Ты хочешь, чтобы тебя

увезли в больницу, посадили за решетку? Там ведь завода нет и работать

нельзя... А жена Галя будет плакать, нельзя оставлять жену, Иван...

Скажут, что ты сумасшедший. Сумасшедший, сумасшедший Иван!

— Не-е -ет, — сказал Иван, и жалобно улыбнулся. — Не-е -ет!

Подожди, дедушка, пусть луна стоит, только руку не убирай, я

сейчас. Я сейчас вернусь, хорошо, дедушка?..

— Я Иван Округин, токарь в механическом цехе. Сегодня двадцать

первое апреля... Мне работать пора...

— Руку! — крикнул доктор. — Убери руку! Ну! Быстро! Пошлю за

санитарами! Санитары, эй!

— Не хочу, дедушка, — крикнул Иван. — Держи меня, дедушка!

Пусть луна постоит, я сейчас...

— Что-что? — спросил доктор. — Что ты бормочешь? Выпей это...

Так. Можешь идти... Помогите ему. Сейчас пройдет...

—

Смотри-ка ты, медведь какой,

—

сказала сестра.

—

В руку

вцепился, вся побелела... С ним что?

Кто-то сказал:

— Шок у него. Руку резцом поранил, вот и шок...

— ... Дедушка, — сказал Иван. — Почему ты раньше не приходил?

Ветер мокрый какой... Луна красная. Облако синее, дедушка... Облако.

Ты смотри, костер погаснет... Дедушка, дедушка, почему рука такая

холодная, скользкая? Почему, а, дедушка? Если ты уйдешь, я заплачу.

Почему луны нет?

Кто-то сказал:

— Осторожно, Иван, стекло раздавишь!

— Не-е -ет, — сказал Иван и улыбнулся, и убрал руку со стекла. А

глаза были мокрые, и Иван закрыл глаза локтем и вытер рукавом мокрое.

Он пришел в цех и посмотрел на часы. Было четверть пятого.

—

Здорово, Иван, —

сказал Ишкидеев.

— Ты что, руку порезал?

Нехорошо, Иван. Что это ты — пят ь втулок запорол. Все на восемь соток

меньше. Нехорошо, Иван — точная работа. Премию сколько получил? Я

—

шестьдесят... Жене на платье, мне на брюки. Ну беги, Иван, жена

ждет. Мне работать пора...

Иван нагнулся и развязал завязки у кальсон, а потом завязал, потому

что рука болит и в душ нельзя. Он открыл воду и взял горсть опилок.

Мыться было неудобно, вода была горячая, но Иван вымыл глаза. Он

нащупал в кармане рубль и видел лиственницы над забором, мелкую

воду и автобус. Иван побежал, а когда платил, потрогал конверт и

подумал, что Гале нужен плащ и туфли, а ему нужен костюм.

«На костюм мало»,

—

думал Иван, а забор бежал перед глазами

назад, стал город и ресторан «Байкал».

«Хочу в ресторан, — думал Иван, — з а ливное, балык. И в кино хочу

— „Карнавальная ночь“, чудак один там — „пять звездочек“, а это не

Марс, а коньяк...

Коньяк пахнет клопами, туфли, пожалуй, Галя

подождет, ей не на танцы, говорят „Юбилейный“ клопами не пахнет».