Текст

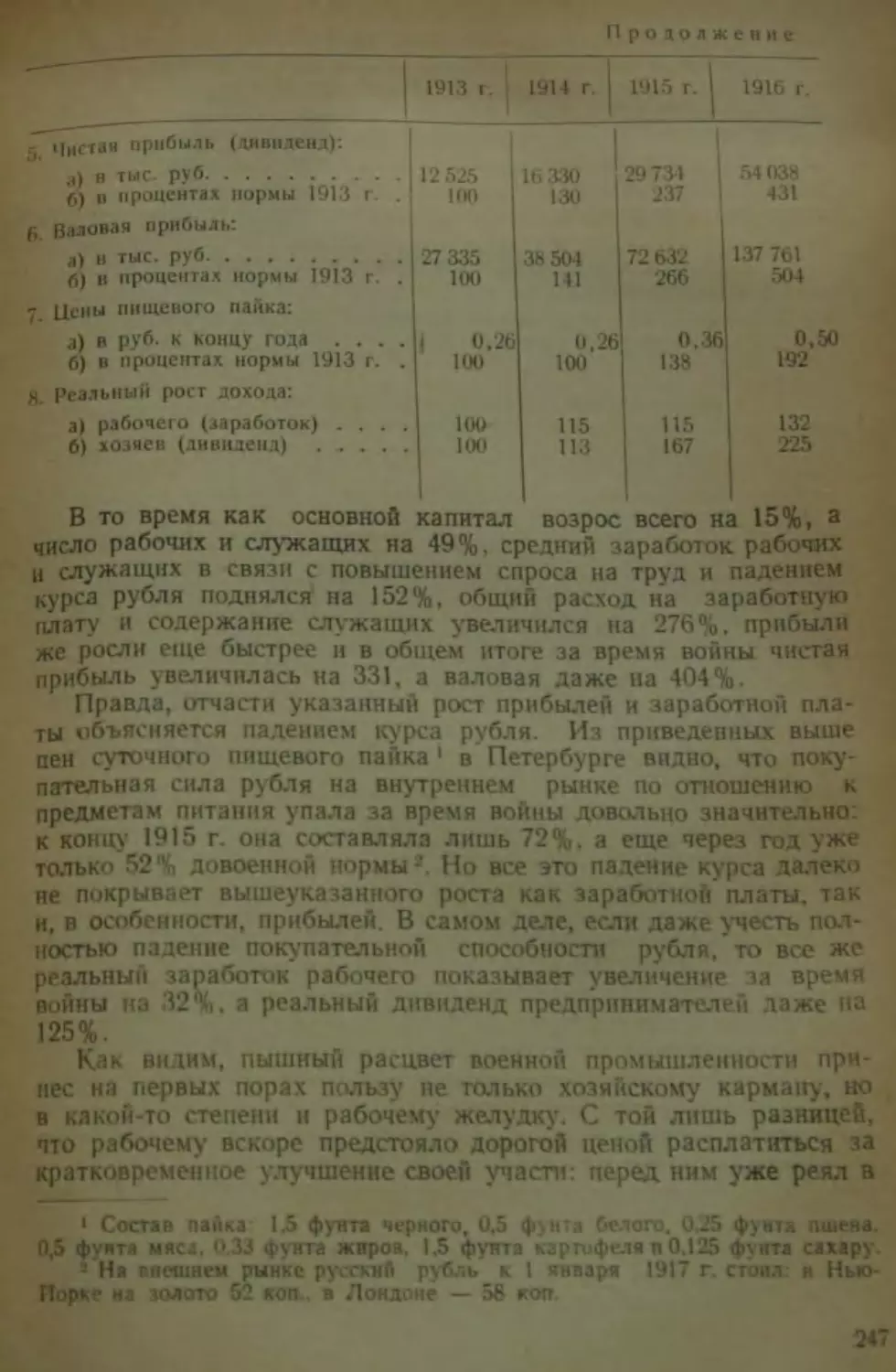

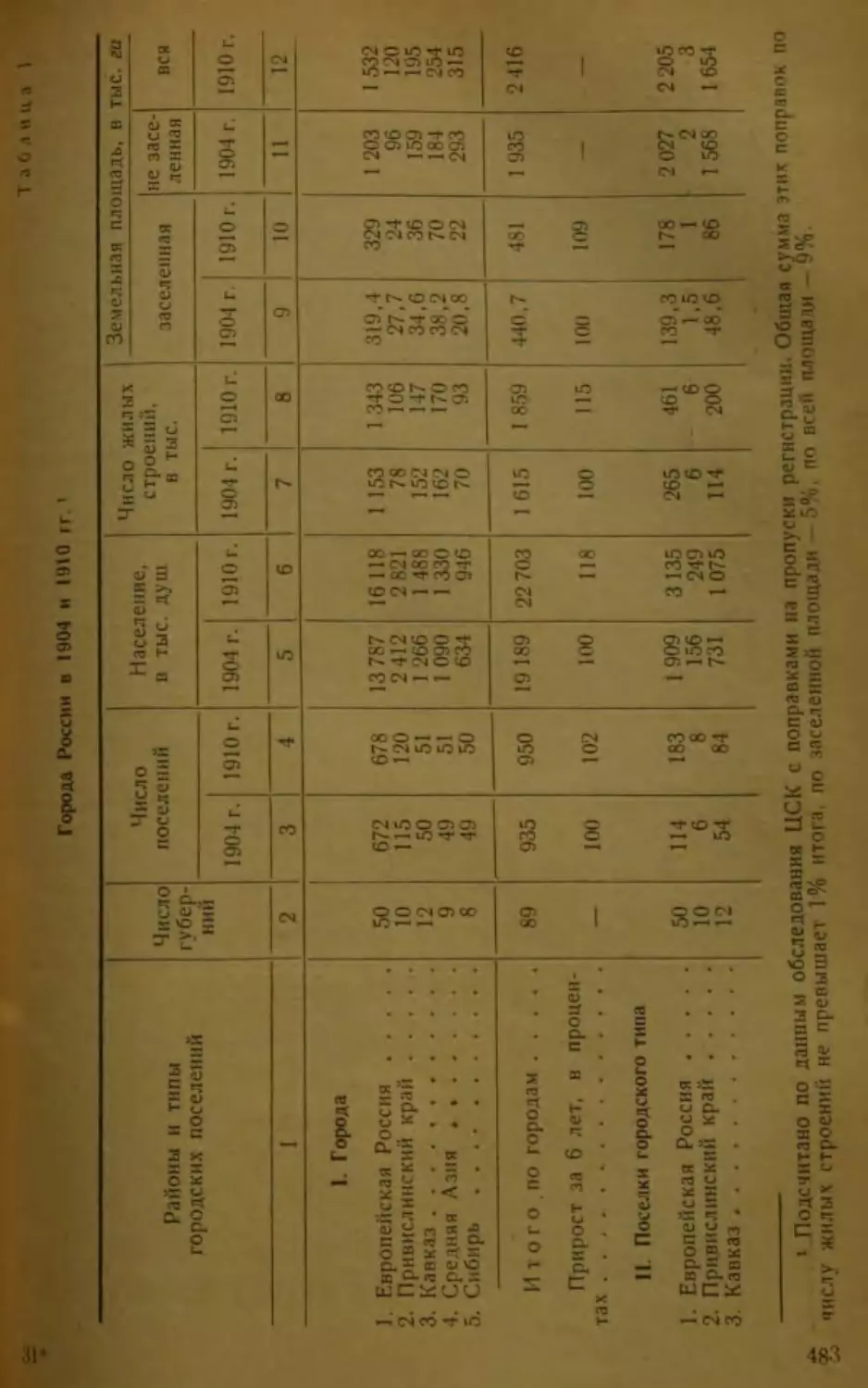

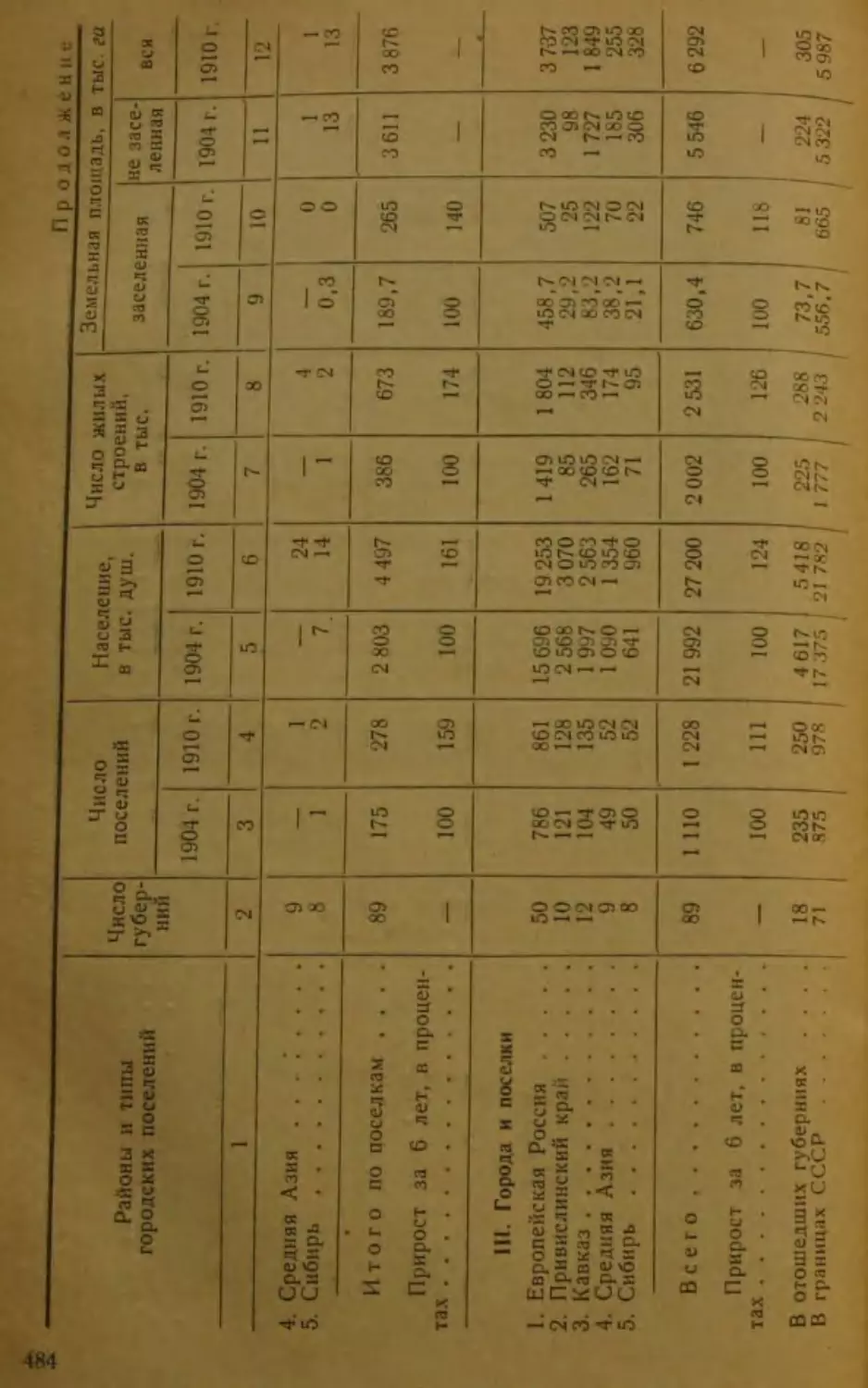

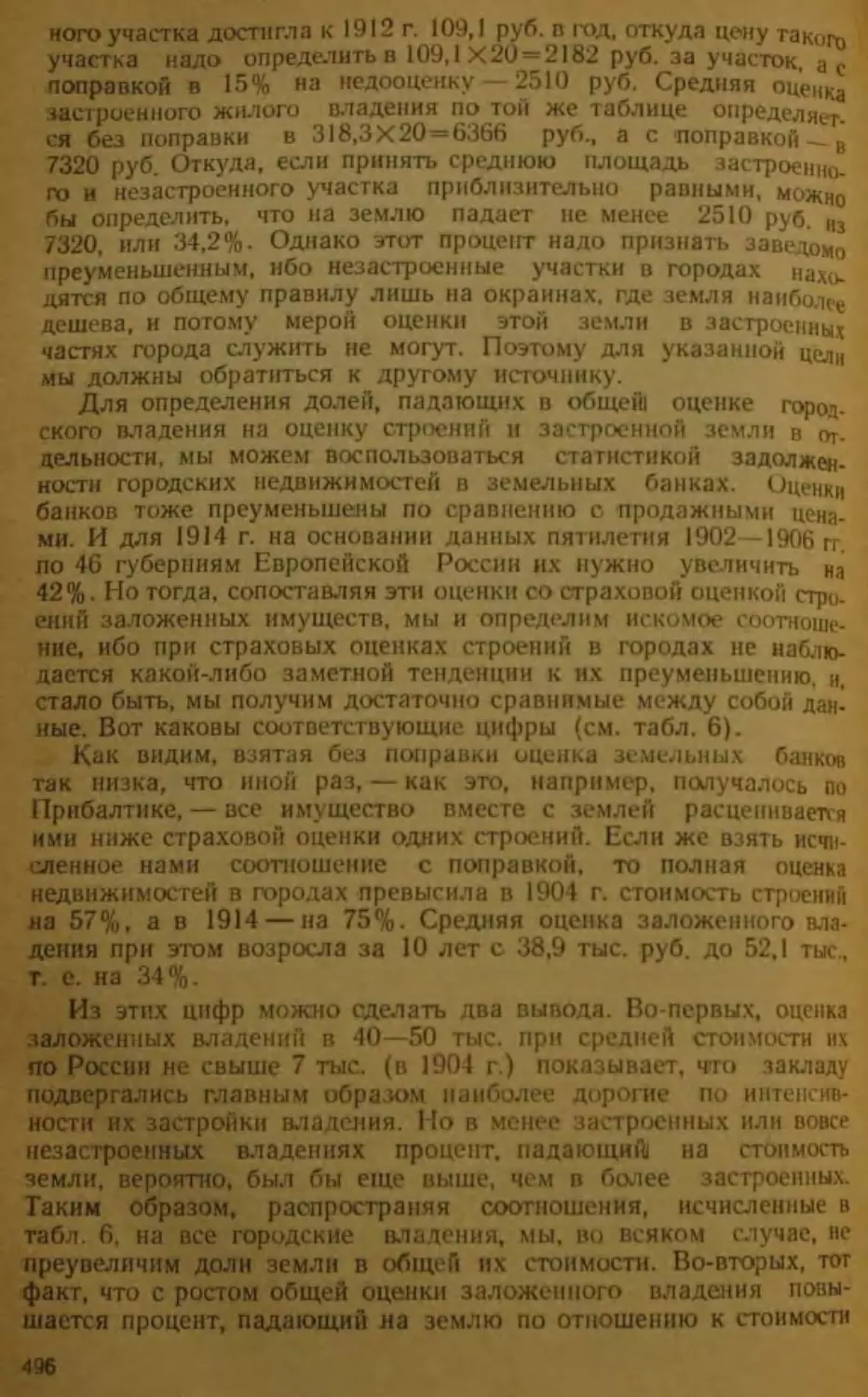

СТАТИСТИКО-ЭКОНОНИ'1ЕСКИЕ

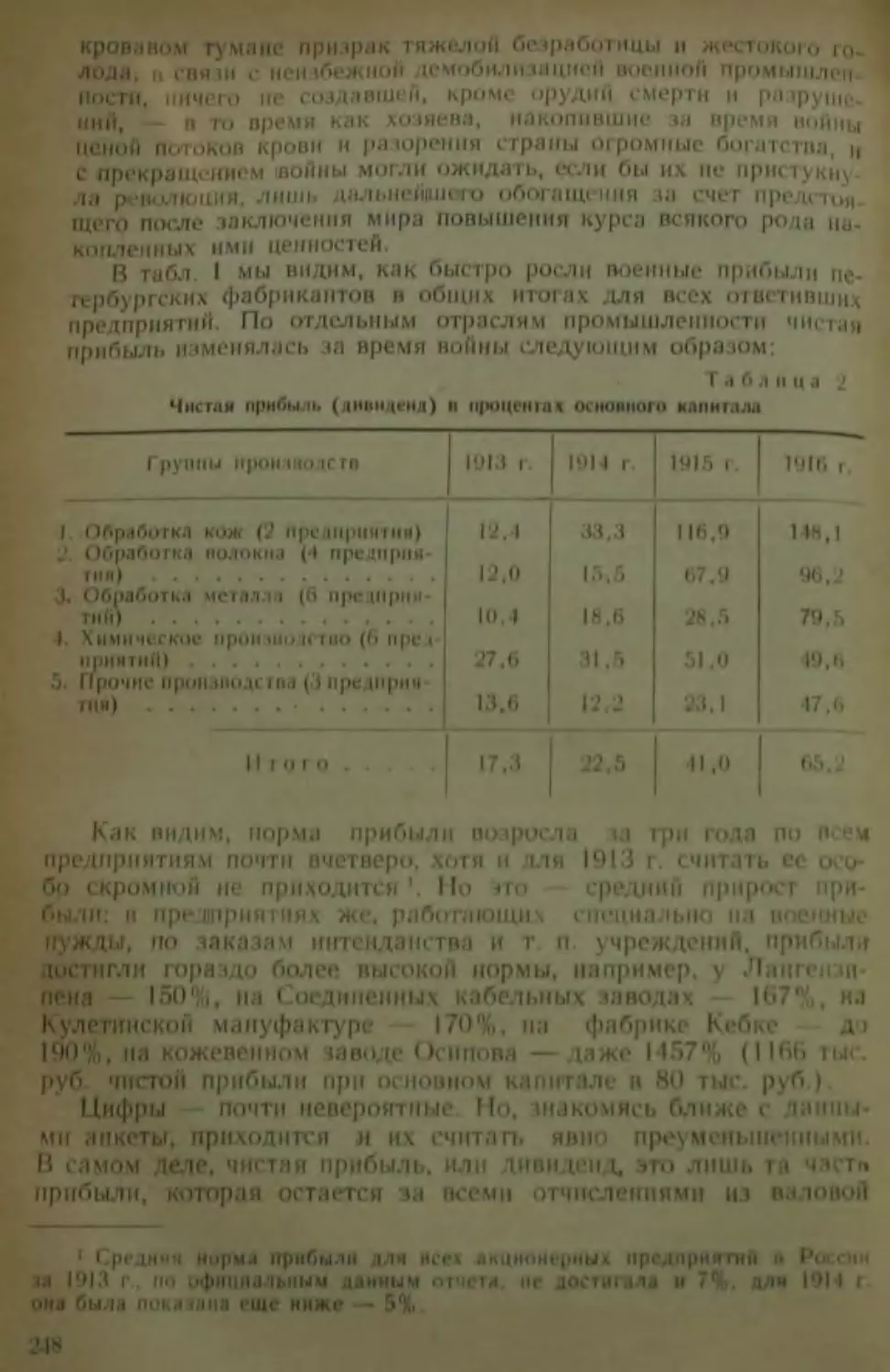

ОЧЕРКИ .

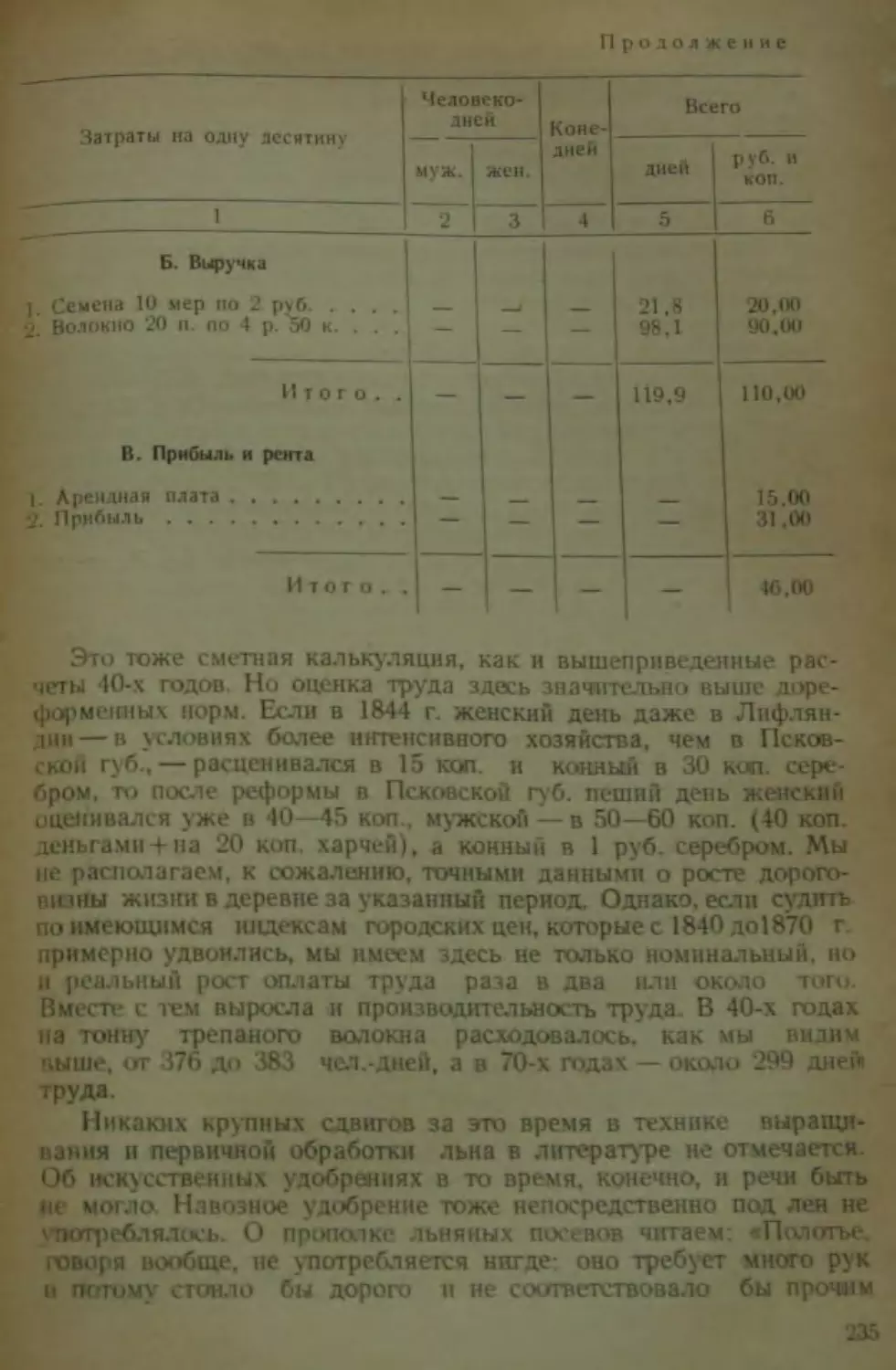

I Академик

С. Г. СТРУМИЛИН

СТАТИСТИКО-

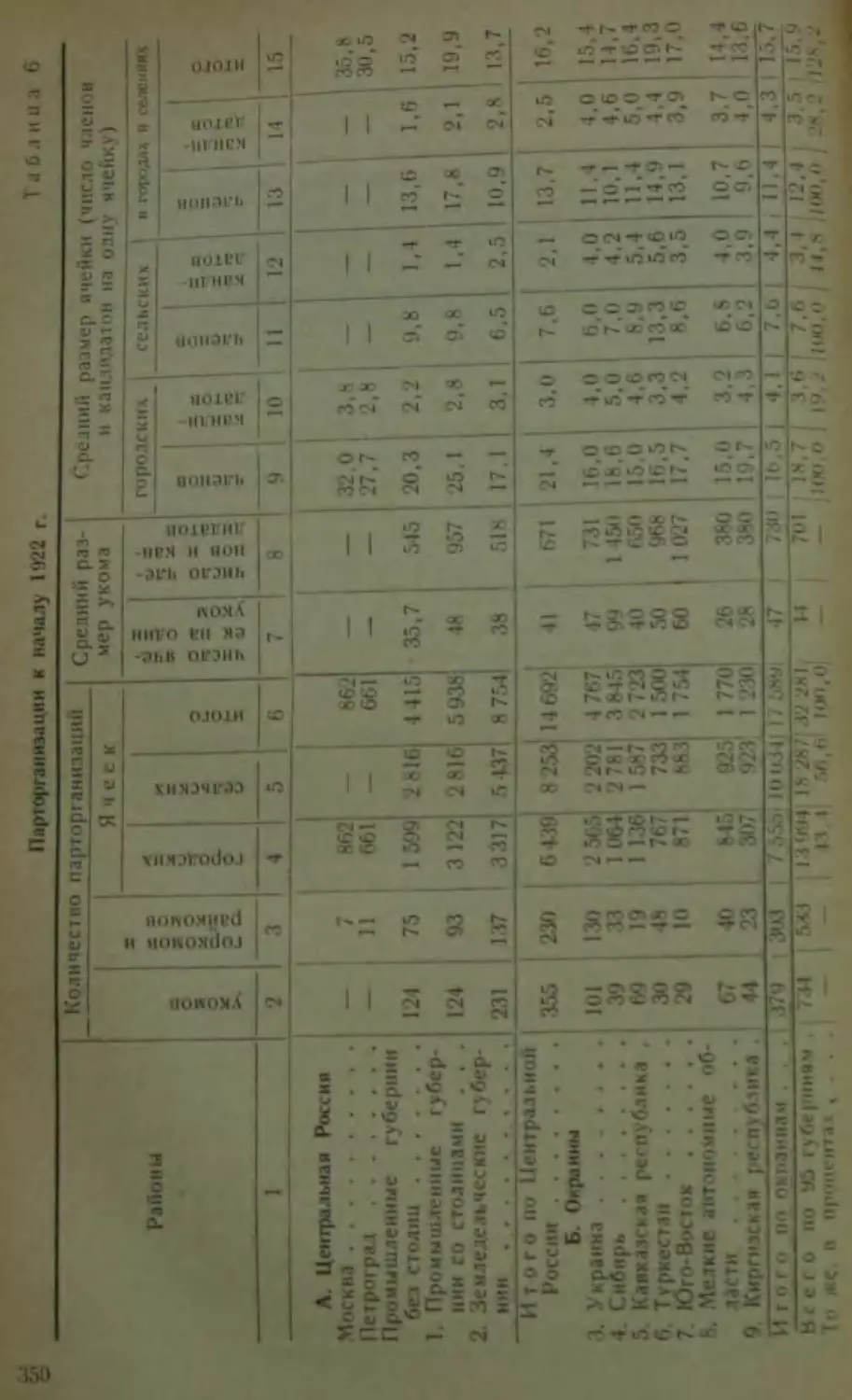

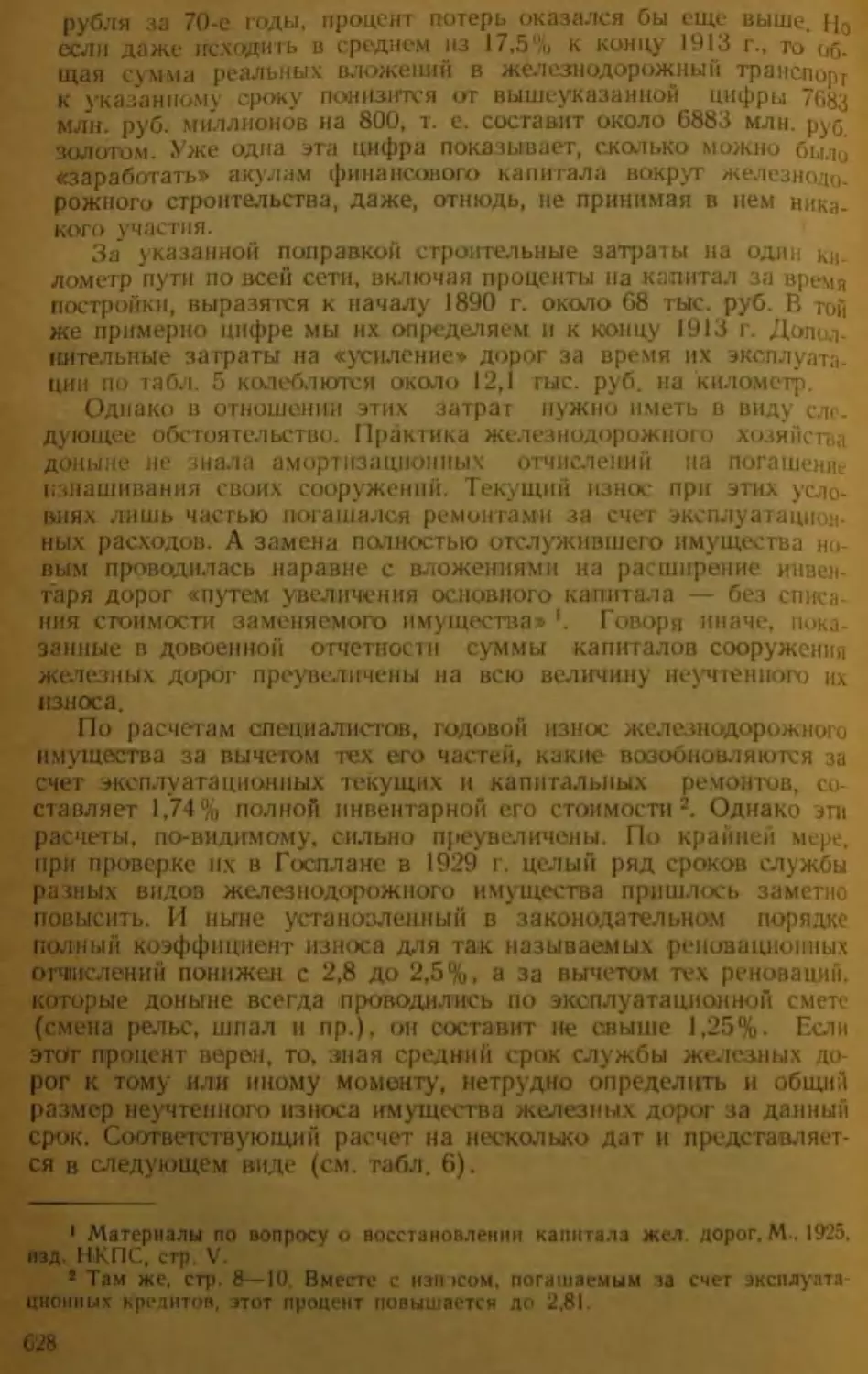

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

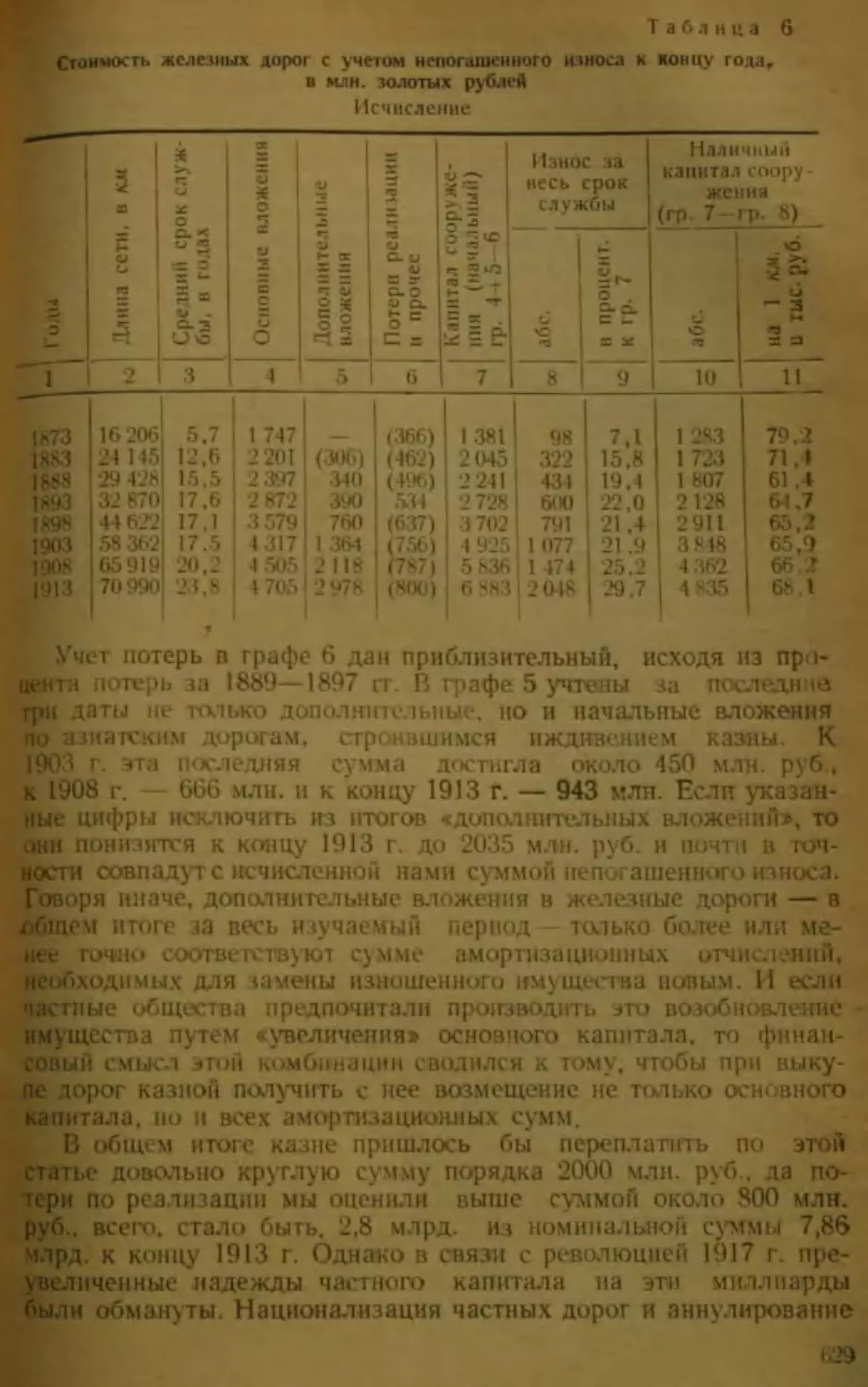

ОЧЕРКИ

' ОСУ ДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва 1958

ОТ АВТОРА

В связи с многообразием тематики, привлекавшей мое вше

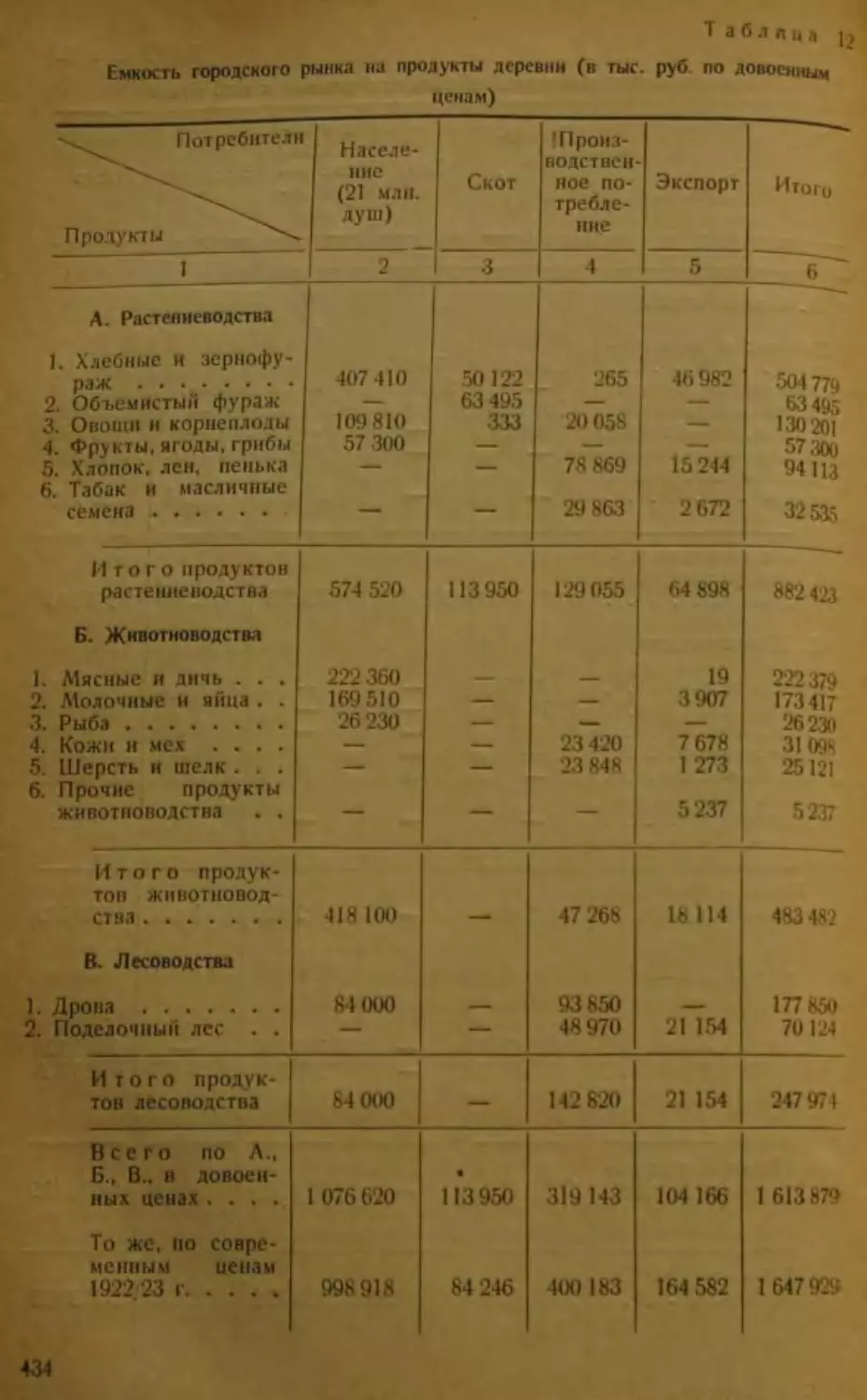

мание в течение своей многолетней общественной и научной

деятельности, я не могу считать себя специалистом статистиком.

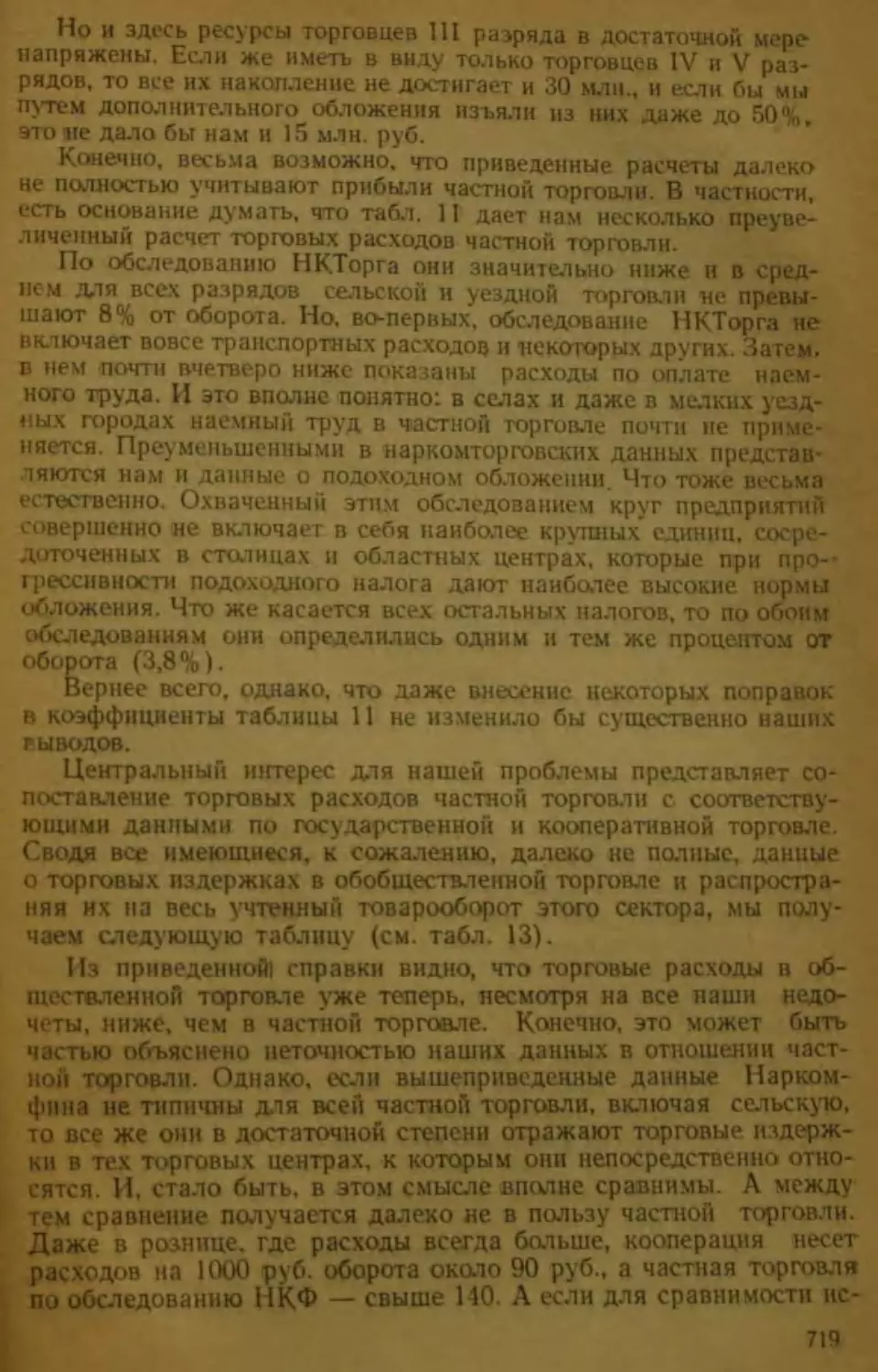

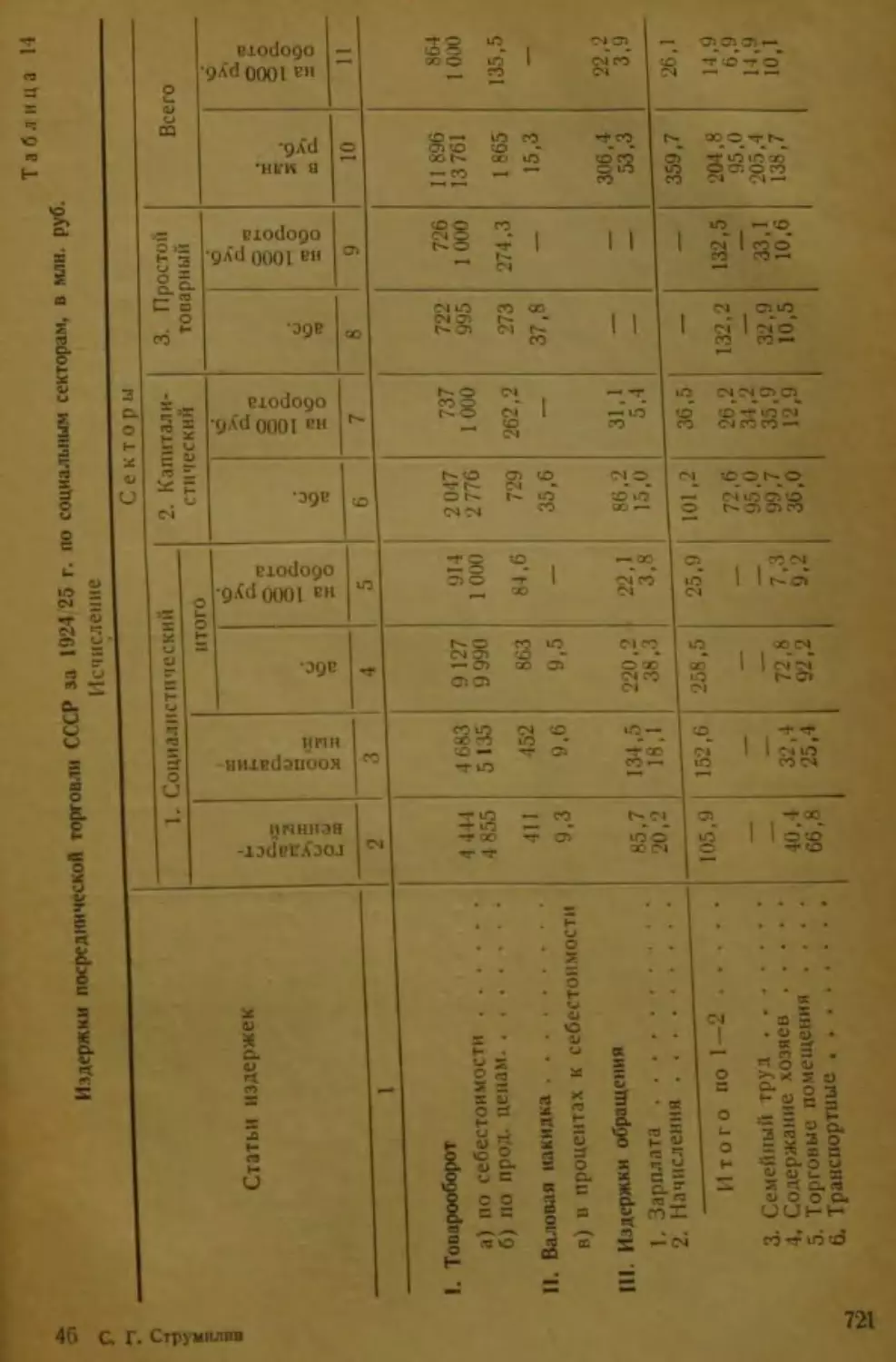

Откликаясь, однако, на разнообразные злобы дня нашей обще-

ственной жизни, я с особенной охотой и удовольствием всегда

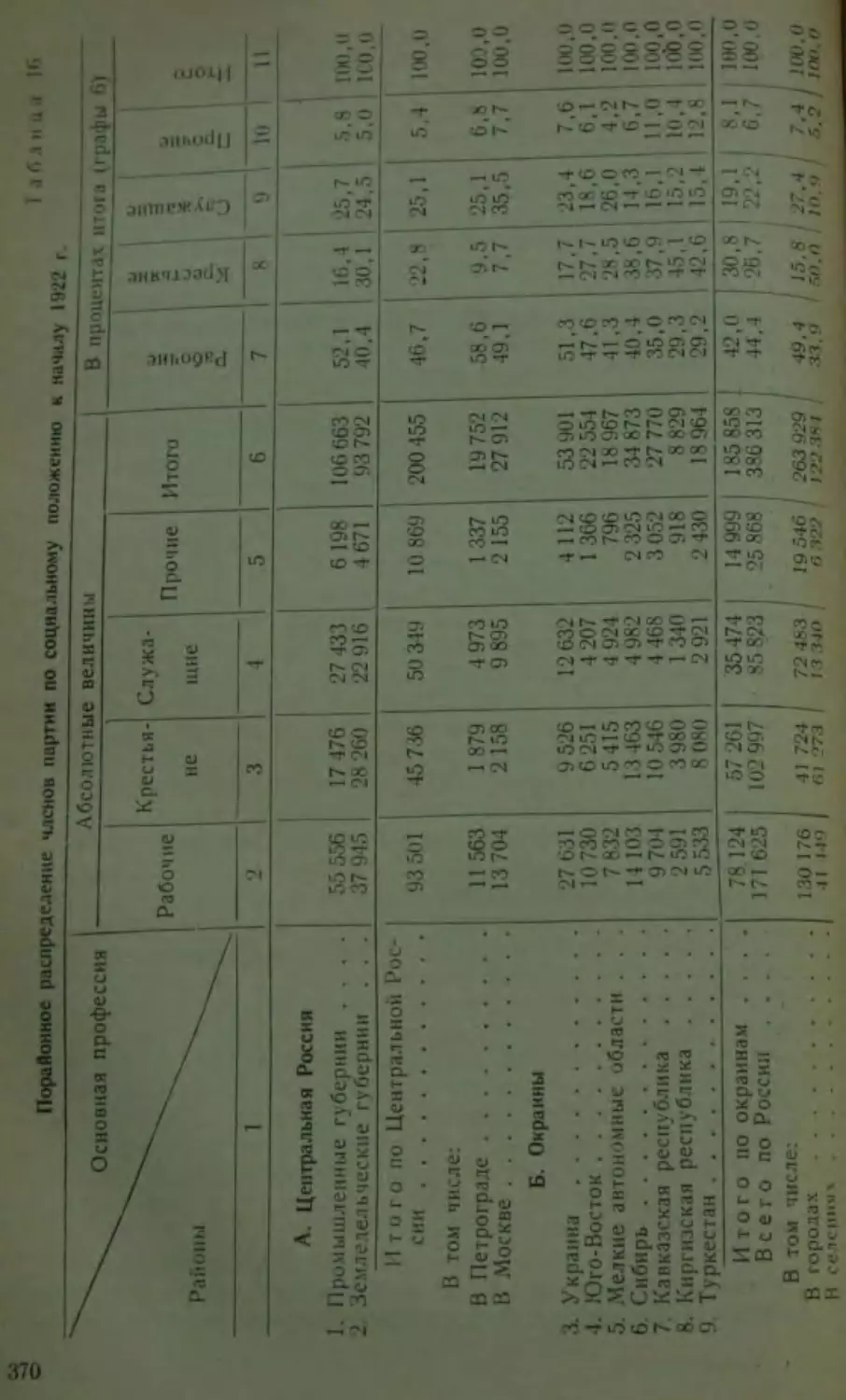

пользовался могущественным оружием социально-экономической

статистики. На всех фронтах борьбы за социализм и передовую

советскую науку это острое оружие можно признать равно

действенным. И я широко прибегал к нему в своих работах и

на плановом фронте, и в исследованиях проблем экономики

труда, и даже в таких специальных областях экономической

истории, как «История черной металлургии в СССР», все выводы

которой построены на твердой базе статистических подсчетов.

Но если в экономике я всегда стремился опереться на фактиче-

скую базу статистики, то в статистических работах мемя

прежде всего привлекает политико-экономическое их со-

держание. Рассматривая статистику как социально-эконо-

мическую, общественную науку, я не мыслю плодотворной ее

трактовки в качестве абстрактной методологии, в отрыве от

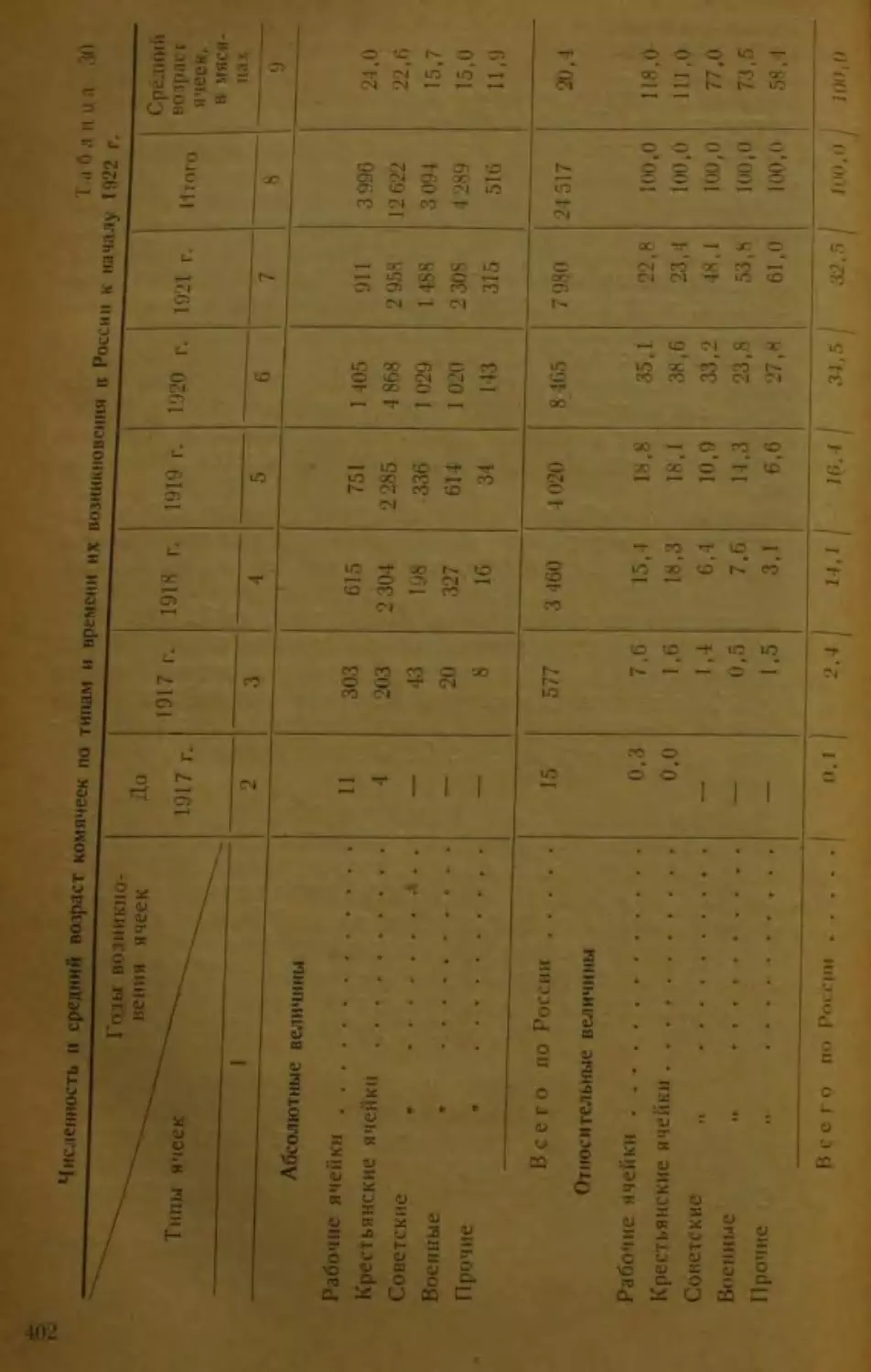

фактического содержания изучаемых явлений и внутренней их

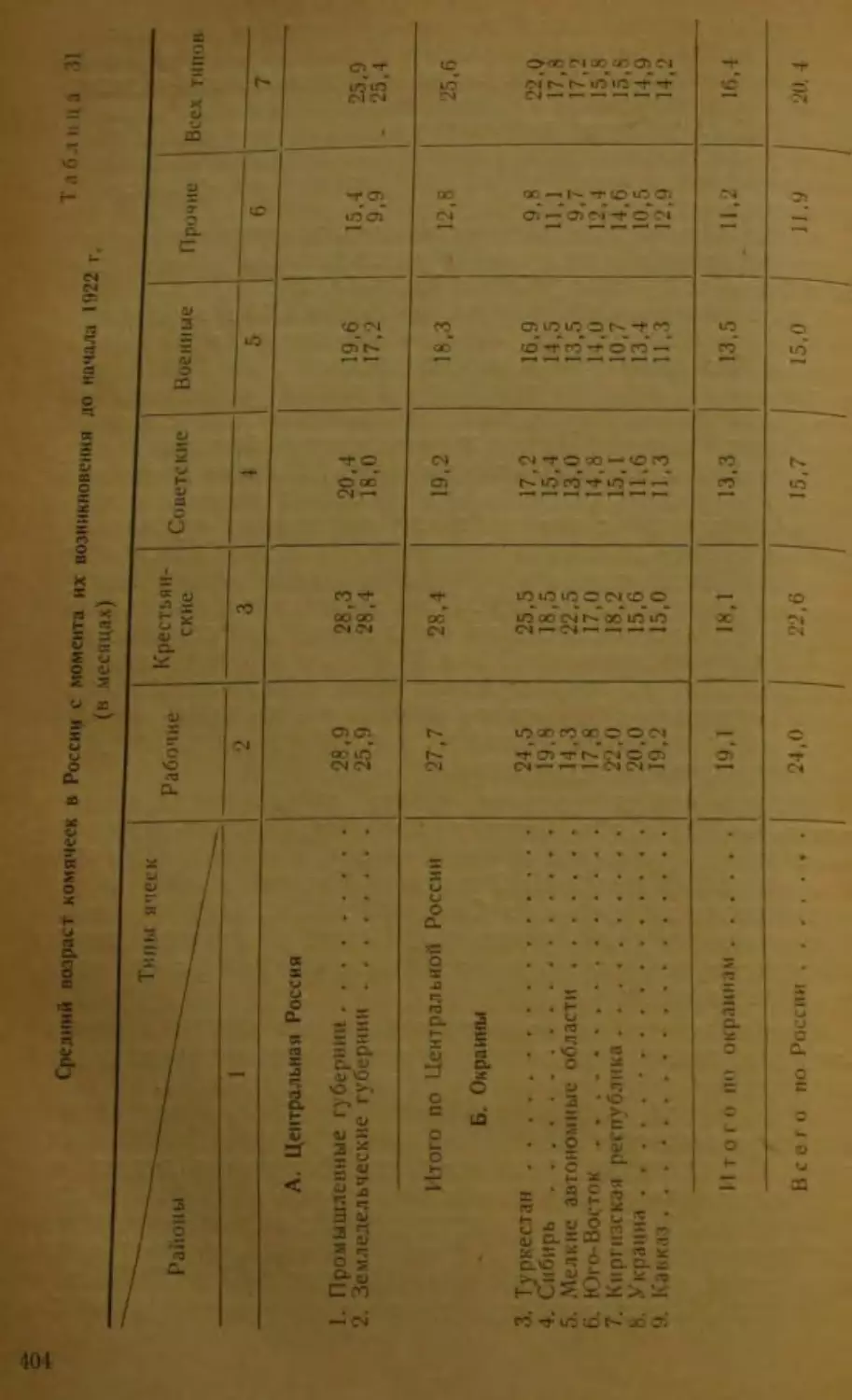

связи со всей экономикой страны и объективными законами

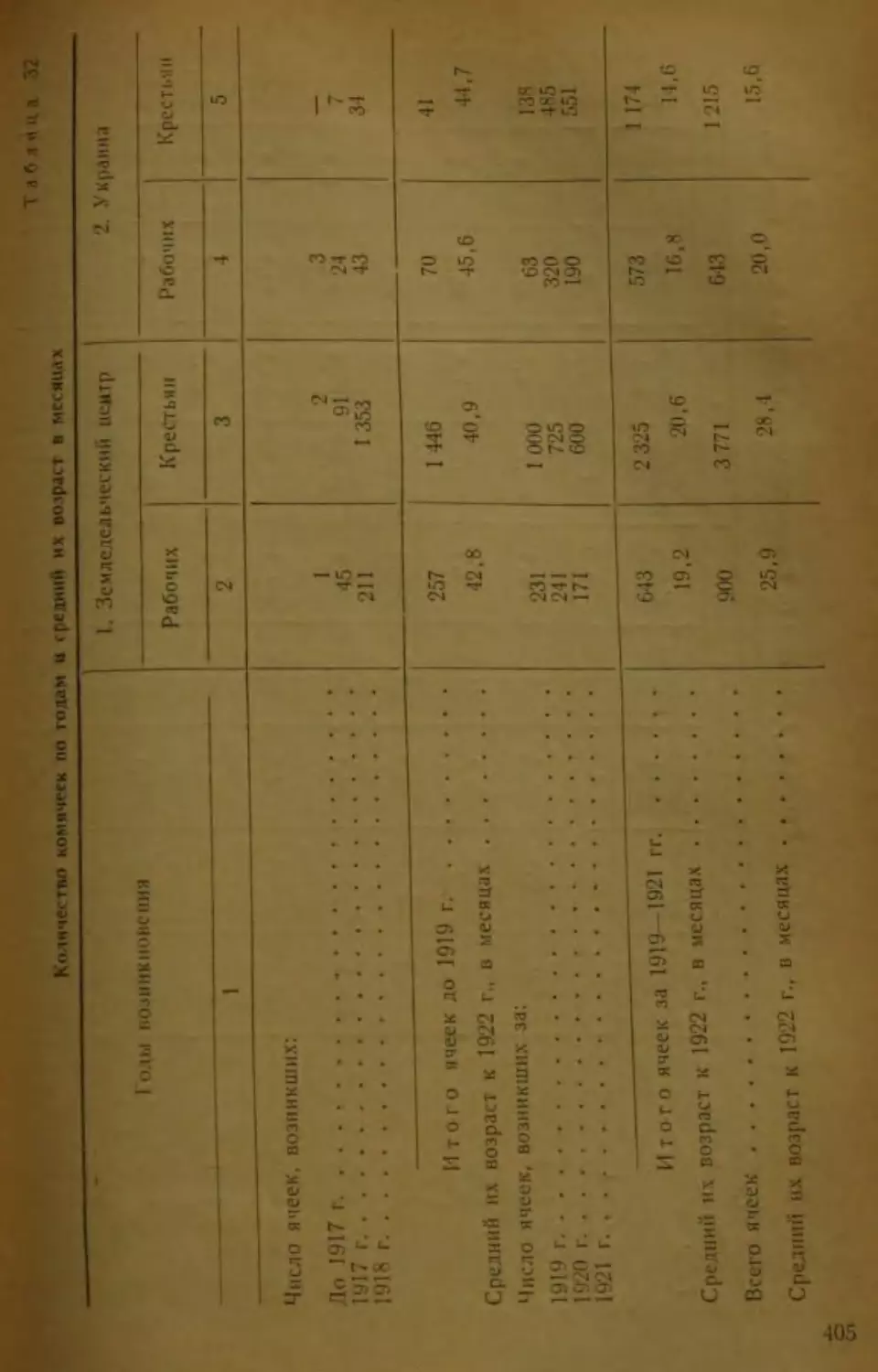

общественного развития. Таким образом, подкрепляя экономику

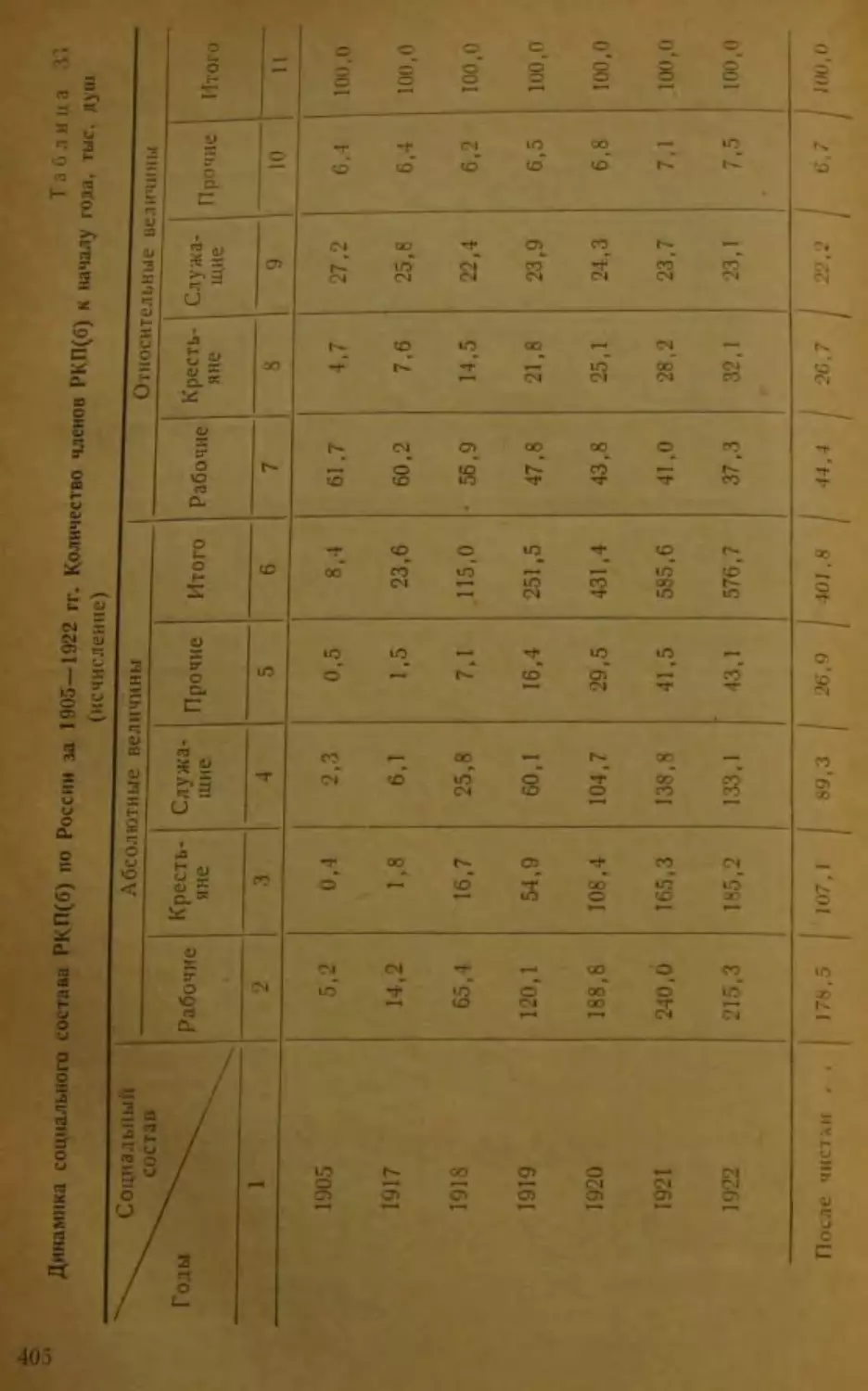

статистикой в своих работах, а статистику экономическим ана-

лизом изучаемых фактов, мне не всегда удается установить

строгий водораздел между этими областями науки. Думается,

однако, что предлагаемые ниже очерки и этюды я мог бы на-

звать статистико-экономическими или просто статистическими,

посктшьку статистика вне ее связей с экономикой, вообще, на

мои взгляд, становится беспредметной.

Многие из собранных здесь очерков, написанные много лет

назад, конечно, давно уже потеряли свой прежний интерес откли-

ков на злобы дня. Но в своей совокупности, как некая статисти-

ческая летопись таких откликов за весь советский период, столь

Оигатый яркими фактами и событиями, они. может быть, пред-

.тавя1 интерес для нового поколения советских читателей как

тоника уЖе мбытых событий и горячих вокруг них дискуссий,

а процессе которых рахвимлась советская практика и теория

статистики. Вместе с тем кое-что они могли бы дать и для исто-

рии советской экономики на разных этапах ее развития в сопо-

ставлении с динамикой дореволюционной экономики последних

десятилетий.

15 мхи 1957 г.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫП

О ТЕОРИИ СОВЕТСКОЙ СТАТИСТИКИ

I. К ПЕРЕСМОТРУ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА1

«По уничтожении капиталистиче-

ского способа производства, но при

сохранении общественого производ-

ства ...регулирование рабочего време-

ни и распределение общественного

трчда между различными группами

производства, наконец, охватываю-

щая все зто бухгалтерия становятся-

важнее, чем когда бы то ни было».

(К. Маркс, Капитал, т. III.

стр. 865).

1. О едином социалистическом учете

Уже не первый год у нас много говорят о необходимости

радикальной перестройки всех видов унаследованной нами от

старого режима статистической, бухгалтерской и оперативно-тех-

нической отчетности на новом принципе единого социалистиче-

ского учета. Применительно к этой задаче перестраиваются

организационно за последнее время и все наши учетные органы.

Но сколько-нибудь заметных достижений в области перестройки

самого учета на новых началах еще не наблюдается. Более того,

далеко еще не всем ясно даже самое понятие единого социали-

стического учета.

Какое же содержание мы вкладываем в это понятие?

Прежде всего проектируемый учет есть учет хозяйственный и

в качестве такового должен дать нам меру эффективности

нашей хозяйственной деятельности путем балансового сопостав-

ления наших хозяйственных затрат с их результатами. В такой

наиболее общей постановке задачи нашего нового учета как

будто еще ничем существенным не отличаются от задач старого

бухгалтерского учета частнохозяйственной капиталистической

эпохи. Однако в условиях СССР существенно меняется самое

понятие хозяйства. На месте частного вырастает общественное

хозяйство с чрезвычайным расширением и вглубь и вширь его

границ. Например, уже ныне в понятие хозяйственной деятель-

ности \ ни.с -ключается огромная область, именуемая подготов

кой кадров рабочей силы. Эта подготовка включается в наши

• См. К перестройке бухгалтерского баланса, М„ 1933.

народнохозяйственные планы независимо от того, ведется ли опа

в особых «учебных цехах» при предприятиях или в учебных

заведениях Наркомпроса. А со временем в развитом социали-

стическом обществе, несомненно, и вся система культурно-про-

светительной работы, включая сюда и нах чно-иссле дома н мы м к

и художественную деятельность, будет включаться в народнохо-

зяйственный план с четко поставленным учетом соответствующих

затрат и результатов.

Понятие социалистического учета включает в отношении учет.,

два новых требования. Социалистическое хозяйство ведется п.

плану и потому социалистический учет должен быть прежде eci\ <

учетом выполнения планов, или, говоря иначе, должен давать

нам меру отклонений от плановых нормалей на каждой ступени

производства с выявлением причин этих отклонений и их «ви-

новников». Элементы такого учета мы находим уже в отдельных

наиболее передовых предприятиях капиталистического мира в

системе так называемой «стандарткост». И это понятно. Крупное

массовое производство современных гигантов индустрии само

создает и потребность, и необходимые предпосылки для произ-

водственного нормирования всех трудовых процессов и планового

режима в пределах каждого данного предприятия Л вместе с

гем становится не только возможной, но и необходимой новая

постановка учета — путем наблюдения и фиксации отклонений от

заданных технических норм и производственных заданий. Но

капиталистический режим в условиях рыночной стихни резко

ограничивает сферу применения этой рационализации. Она не

может здесь подняться выше узких рамок низового нормирования

и учета на отдельных предприятиях. Расширение этих

рамок до масштаба целых отраслей и всего «ародного хо-

зяйства в целом как в области планирования, так и увязанного

с ним учета возможно только в условиях обуздывающего стихию

рынка социалистического хозяйства.

Второе требование социалистического хозяйства, предъявляе-

мое учету, относится к выбору единицы учета. В капиталист-

ческом обществе, где единственным результатом хозяйства для

каждого предприятия является прибыль, единицей учета являет-

ся рубль и только он. В социалистическом обществе, где наи-

больший интерес с точки зрения народнохозяйственной эконо-

мии представляет человеческий труд, ограничиться рублем в

качестве монопольной единицы учета даже в первое переходное

время чрезвычайно мудрено и нецелесообразно. Уже теперь у

нас все большее значение приобретает учет производительности

труда, для чего мы должны пристальнейшим образом ледить за

всеми трудовыми затратами и сбережениями в их самом непосред-

ственном натуральном выражении. В развернутом социализме

трудовая единица учета, несомненно, станет основным мерилом

результативности всех хозяйственных операций. Но и в настоя-

щее время по мере внедрения новых форм низового гехинко-эко-

номичеокюго планирования и станке- и трудочасах зга ешшмца.

отнюдь, не заменяя собой рубля, становится все более существен-

ным элементом текущего учета.

Социалистический учет мы называем еще единым.

Однажды на страницах газеты «За Индустриализацию» (от

12/11— 1933 г.) в статье Бирбраера мы встретили довольно

неожиданный выпад против указанной тенденции социалисти-

ческого учета к единству. Против кого в данном случае выступа-

ла газета, сказать трудно. Однако не мешает напомнить, что

еще в резолюциях XVI конференции ВКП(б), т. е. в 1929 г.,

зафиксировано требование обеспечить «...установление единства

бухгалтерского, оперативного и статистического учета». Точно

так же и СНК Союза в своем постановлении от 28 августа 1931 г.

о механизации учета, устанавливая, что «задачи социалистиче-

ской реконструкции народного хозяйства требуют коренной

перестройки всей системы учета», целью такой перестройки

называет «построение системы единого социалистического учета».

Однако нужно отметить, что указанное выступление Бирбрае-

ра уже нашло себе надлежащую оценку и большевистский отпор

и в специальной резолюции «Против меньшевистской трактовки

вопросов социалистического учета», единогласно вынесенной

совещанием хозяйственников, статистиков и бухгалтеров от

7/III, и в редакционных на нее откликах центрального органа

партии (см. «Правду» от 30/111 и 4/V— 1933 г.). А потому про-

должать дискуссию на эту тему не приходится.

Построение системы единого социалистического учета, конеч-

но, отнюдь не предполагает механического слияния всех видон

учета в Один с упразднением статистики и бухгалтерии как осо-

бых методов учета. Речь идет лишь о приведении их к единству

в качестве хотя бы и самостоятельных и равноценных, но вполне

согласованных между собой элементов единой и целостной

системы учета. В этом определении мы выдвигаем требование

приведения всего наличного многообразия систем и единиц учета

к такому единству, без которого немыслимо построение венчаю-

щего всю систему социалистического учета народнохозяйствен-

ного баланса деятельности всего общества, взятого в целом.

Оперативно-технический учет ведется ныне в самых низовых

ячейках производства и, удовлетворяя потребностям конкретного

руководства трудовыми процессами, оперирует самыми много-

различными измерителями во всем многообразии натурального

их выражения. С переходом от бригады и цеха к целому пред-

приятию. тресту и ведомству на помощь многообразным нату-

ральным показателям приходит дающий обобщающее им всем

рублевое выражение бухгалтерский синтетический учет. Наконец,

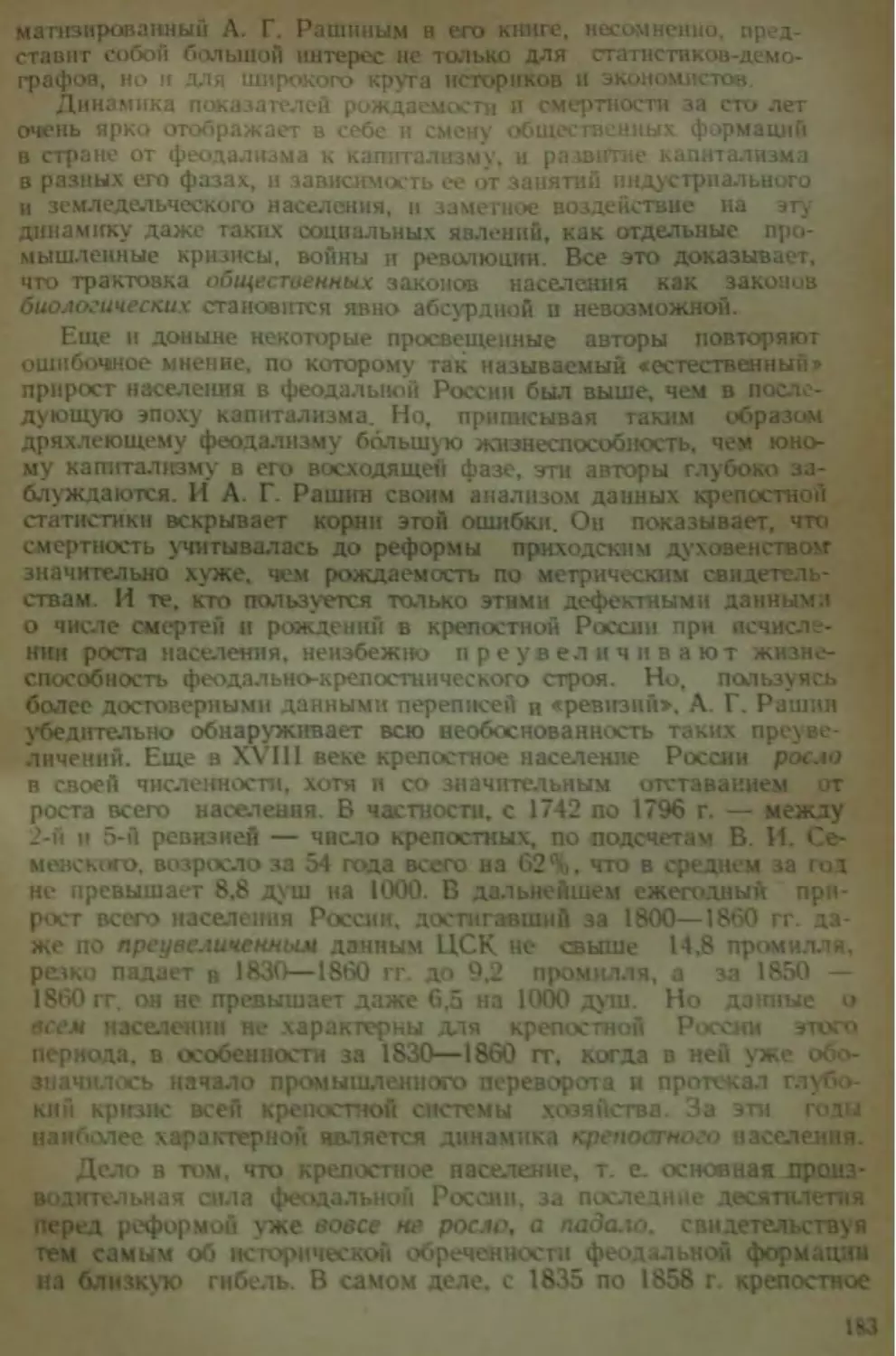

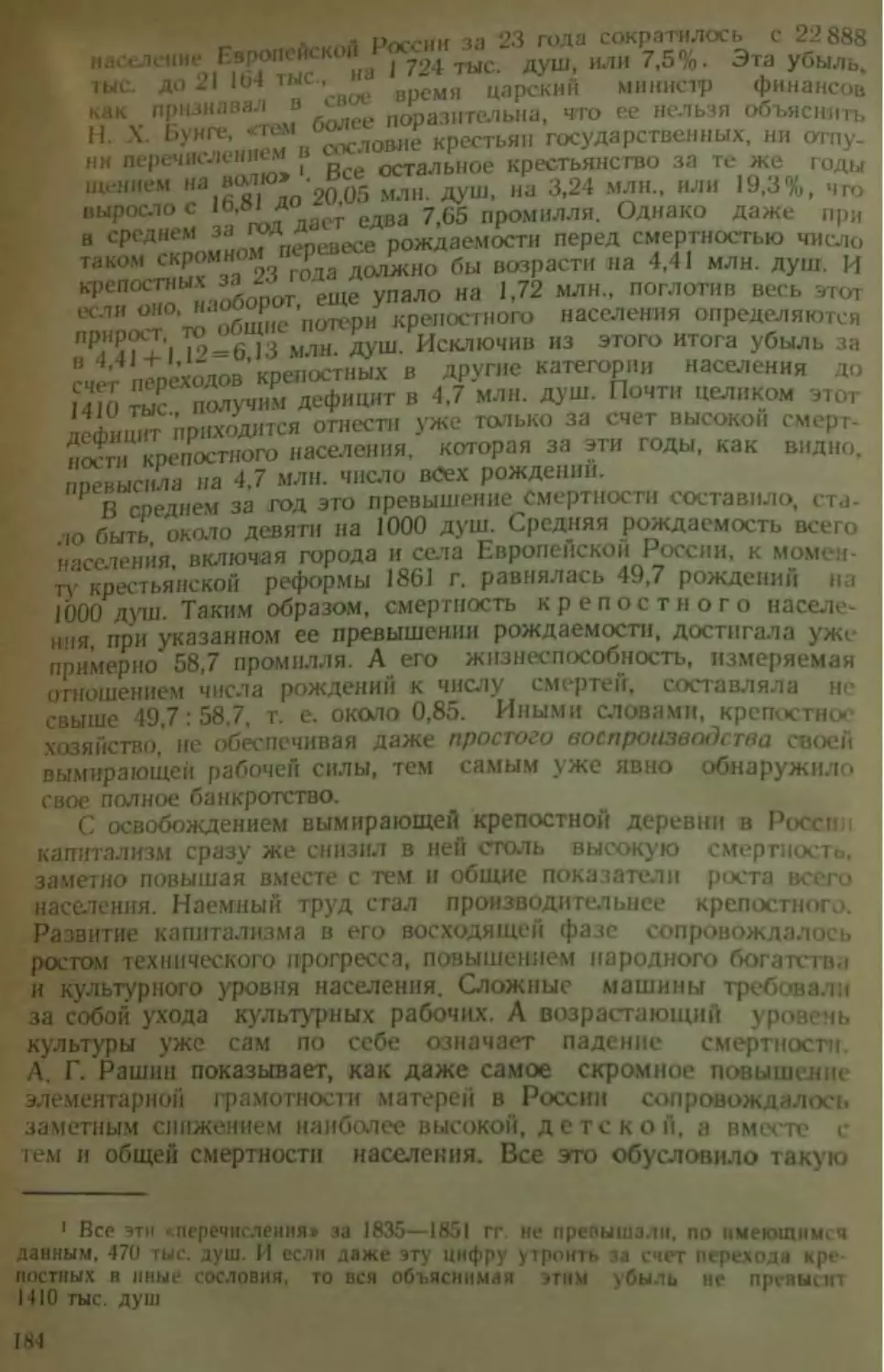

еще выше в масштабах всего народного хозяйства и бухгалтер-

ский учет становится уже явно недостаточным и требует своего

восполнения методами массового статистического наблюдения,

аналитических группировок и синтетического обобщения. Стати-

стнческне совокупности допускают группировки по любым при-

знакам и стало быть, поддаются учету не только в пудах, арши-

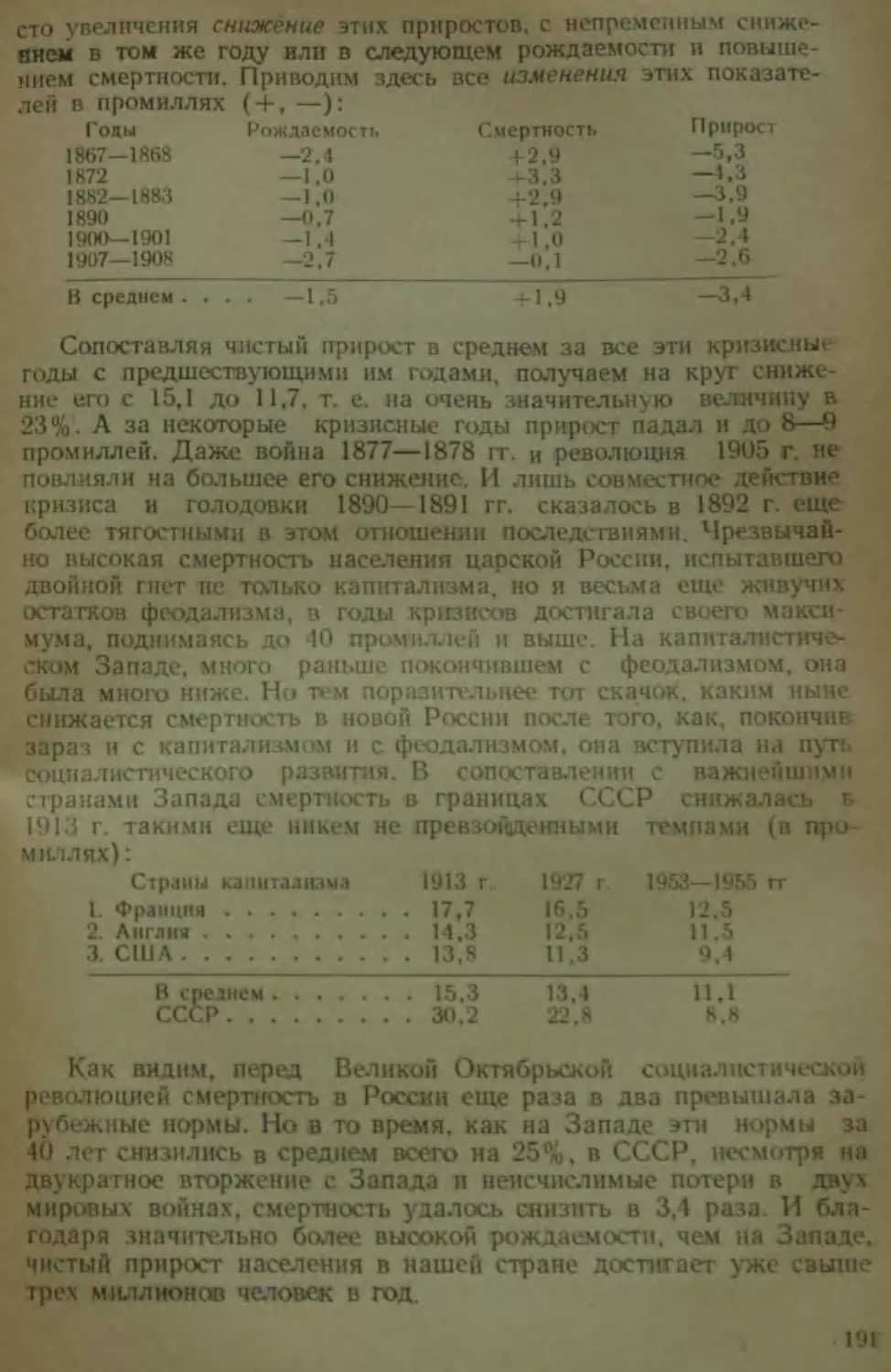

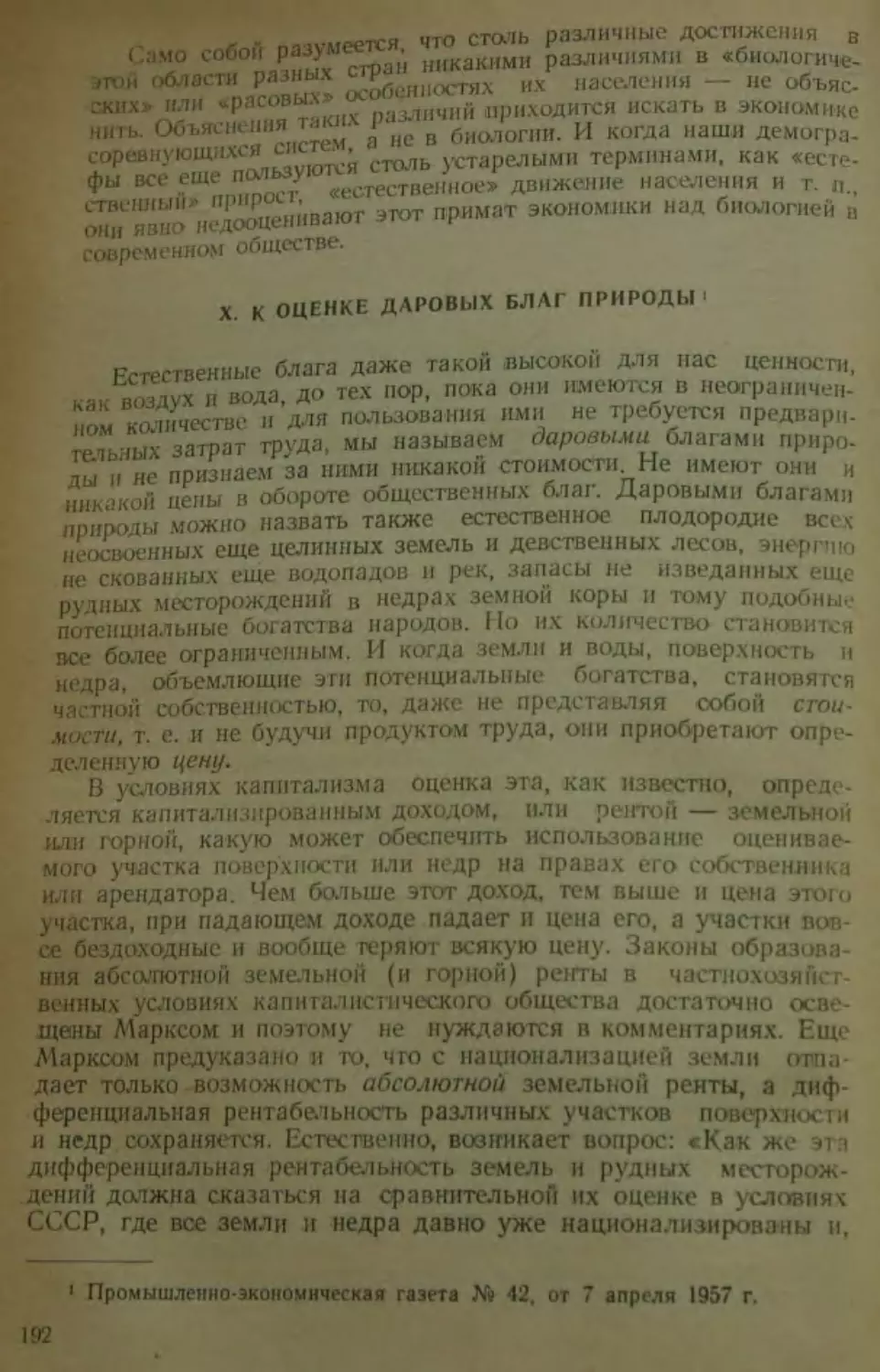

нах н рублях, а и в любых иных, например, трудовых единицах.

Все эти виды учета претерпевают в наше время довольно су-

щественные пертурбации в сторону известного сближения и вза-

имного проникновения. Так, ряд технико-экономических показа-

телей из низового оперативного учета становится орудием плани-

рования в масштабах целых отраслей народного хозяйства, вклю-

чаясь в систему так называемых укрупненных измерителей. Дове-

денный до цеха и бригады хозрасчет влечет туда же за собой

калькуляционные и прочие бухгалтерские расчеты. А хюяйсгвен

пая статистика, теряющая в новых условиях ограниченной пла-

ном рыночной стихии свою прежнюю специальность выявления

стихийных социально-экономических закономерностей, становит-

ся средством контроля плановых заданий в масштабах народнохо-

зяйственного целого и, пользуясь свойственными ей одной мето-

дами, служит нам наиболее ценным орудием экономического ана-

лиза технико-экономических связей и закономерностей планового

хозяйства. При этом оперативный учет и бухгалтерия обогащают-

ся методами статистических расчленений и группировок охваты-

ваемых ими совокупностей признаков, а статистика заимствует у

бухгалтерии приемы балансовых построений.

В заключение отметим еще одну особенность социалистическо-

го, т. е. общественного счетоводства. Оно должно служить зада-

чам общественного контроля за целесообразностью и эффектив-

ностью хозяйственного планирования. «Ведение книг, как средст-

во контроля и идеального объединения всего процесса, — писал

еще Маркс, — становится тем необходимее, чем более процесс

происходит в общественном масштабе и утрачивает чисто инди-

видуальный характер» ’. В наших условиях учет должен стать

средством всенародного контроля хозяйственных процессов.

Более того, он уже теперь в целом ряде актуальнейших хо-

зяйственных кампаний становится повседневным орудием клас-

совой борьбы за выполнение плановых директив партии, за ус-

пешное проведение хозрасчета, против расхищения обществен-

ной собственности, священной и неприкосновенной в наших усло-

виях, и т. д. и т. п. В Стране Советов учет призван стать одним

из важнейших орудий диктатуры пролетариата- А для этого преж-

де всего он должен стать близким и понятным самым широким

рабочим массам. Никаких секретов, никакого мистического тума-

на мы не можем допустить в нашем учете. Он должен стать на-

?°иЬК0 ПРОСТЫМ' ясным и общедоступным, чтобы, по завет)'

В. И. Ленина, обеспечить задачу «всена’родного учета и контроля

снизу» — в порядке самодеятельности всей рабочей обществен-

1 К. Маркс и Ф Энгельс, Соч. т. XVIII, стр. 138

10

2. К критике старого баланса 1

Вопреки четким указаниям теории на важность бухгалтерии

для социалистического хозяйства, мы не удетяли ей до сих пор

должного внимания. Правда, советская бухгалтерия уже в

нынешнем ее виде приобрела некоторые особенности. выгодно

отличающие ее от старой бухгалтерии капиталистических времен.

В качестве таких отличий можно отметить особое внимание, уде-

ляемое советской бухгалтерией затратам труда, известную уни-

фикацию методов учета и стандартизацию номенклатуры. Однако

эти унификация и стандартизация осуществлялись бухгалтерами

старой школы, прекрасными практиками, но в огромном своем

большинстве людьми весьма далекими от какого-либо влияния

теории Маркса в сфере их специальной деятельности. Вследст-

вие этого советская бухгалтерия за 15 лет своего существования

далеко еще не очистилась от целого ряда пережитков старого

уклада и влияний буржуазных экономических теорий.

Бухгалтерский баланс—это завершение бухгалтерской отчет-

ности — еще недавно заключал в себе особенно много таких пе-

режитков и влияний. Они ясно чувствовались уже в терминоло-

гии баланса. Он очень долго, например, бережно сохранял в

своей номенклатуре категорию «капитала» (уставный капитал,

амортизационный и пр.), хотя этот термин в применении к фондам

последовательно-социалистических предприятий нашего времени

режет ухо и прямо вопит о своей неуместности.

В качестве отживающих категорий нашей бухгалтерии и за-

конодательства можно бы назвать и такие понятия, как зарплата,

процент, прибыль. Они утеряли уже свое старое социальное со-

держание показателей классового расчленения народного дохода

и классовой эксплуатации, но приобретают новый смысл в члене-

нии этого дохода на потребляемую и накопляемую доли и в сов-

ременной хозяйственной практике, вероятно, надолго еще будут,

вследствие своей привычности, наиболее ходкими инструментами

хозрасчета. Во всяком случае допустимость этих терминов - в

трансформированном их значении—для использования в совет-

ской бухгалтерии можно чем-либо оправдывать, в то время как

категория капитала в социалистическом хозяйстве не находит

себе никакого оправдания.

Старая бухгалтерия, нужно сказать, вообще проявляла край-

нюю беззаботность по части своей терминологии. Возьмем хотя

бы термин «имущество» в его бухгалтерском использовании. В

Юридической науке имуществом называется вся совокупность

вещиы\ (kid. и правовых притязании, поддающихся денежной

оценке, освоению и отчуждению. Сюда относятся, стало быть, и

средства труда, и .материалы, и готовые изделия, и касса, и кре-

диторские права, вообще все содержание актива бухгалтерского

1 См К перестройке бухгалтерского баланса. At. 1933.

, и Гтпль же широко трактуется понятие имущества и ь

оаланса. Столь же Д словоупотреблении. Но бух-

жоиомичы ко I 5 ' в этом случар полную свою 6,.,грамот

кость, иазыи.о „«пазом ИЗ состава имущества оптом нее гопа-

пы^Таториалы. денежные средства и кредиторские права

Р A тем для такого грубого насилия над пользующим-

ся всеми правами гражданства термином нет никакого основания.

Экономическая наука знает для данной цели вполне четкий и точ-

ный термин «средства труда». И косноязычная замена эго.-

евмина словом «имущество» пладит лишь излишние ошибки и

недоразумения. Средства труда определяются лишь их ролью

даннон производстве, т. е. технико-экономическим назначением

и функциональным использованием, а нс вещными признаками.

И когда перед бухгалтером стоят такие вещи, как, скажем, уста-

новленное оборудование, запасное оборудование, демонтирован-

ное оборудование и вновь изготовленное для реализации обору -

дование, он при своам механистическом подходе должен либо

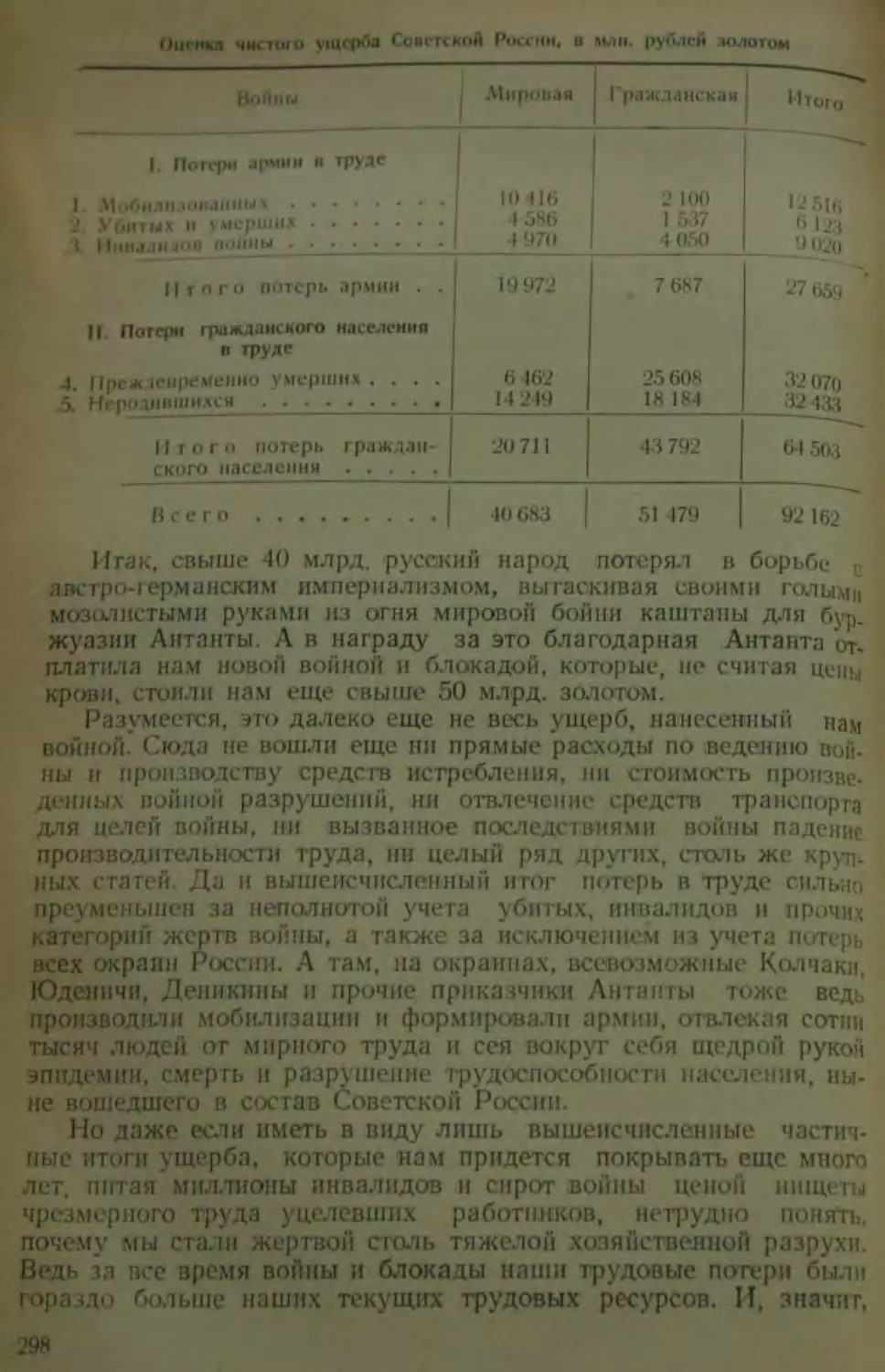

безнадежно свалить в одну «имущественную» кучу все эти весьма

различные вещи, либо расчленять их в балансе, руководствуясь

не разумом, а разве лишь привычкой или инстинктом.

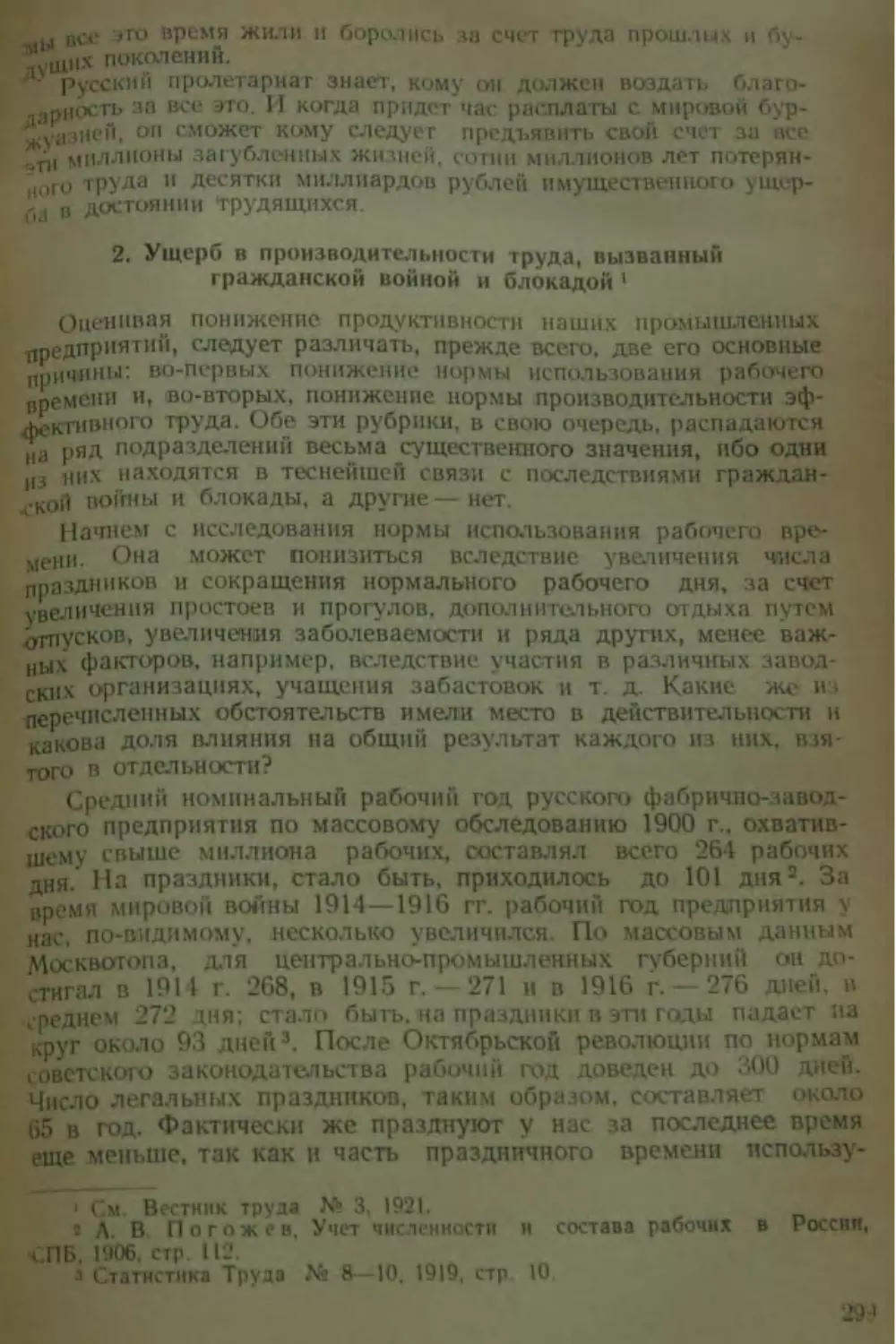

Теоретическая беспомощность бухгалтерии сильнее всего

сказывается там. где она должна обобщать и анализировать. В

современном развернутом счетном плане предприятия насчиты-

ваются целые сотни счетов и статей баланса. Без четкой их клас-

сификации и группировки по основным экономическим категори

ям с ясной целевой установкой это нагромождение бухгалтерской

цифири просто необозримо, а при сводке в самодельные рубрики

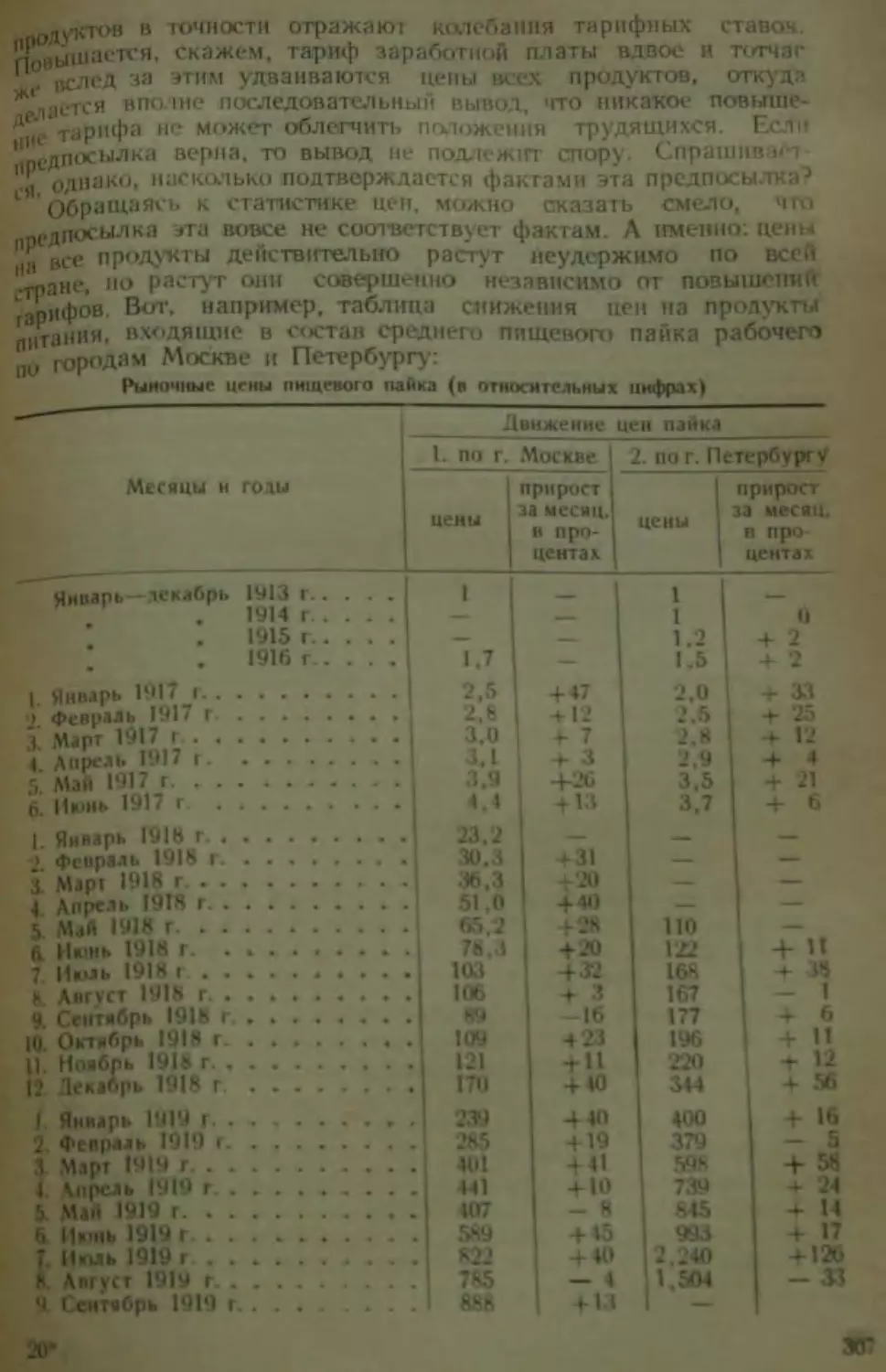

н группы получаются иной раз большие курьезы, а иной раз и со-

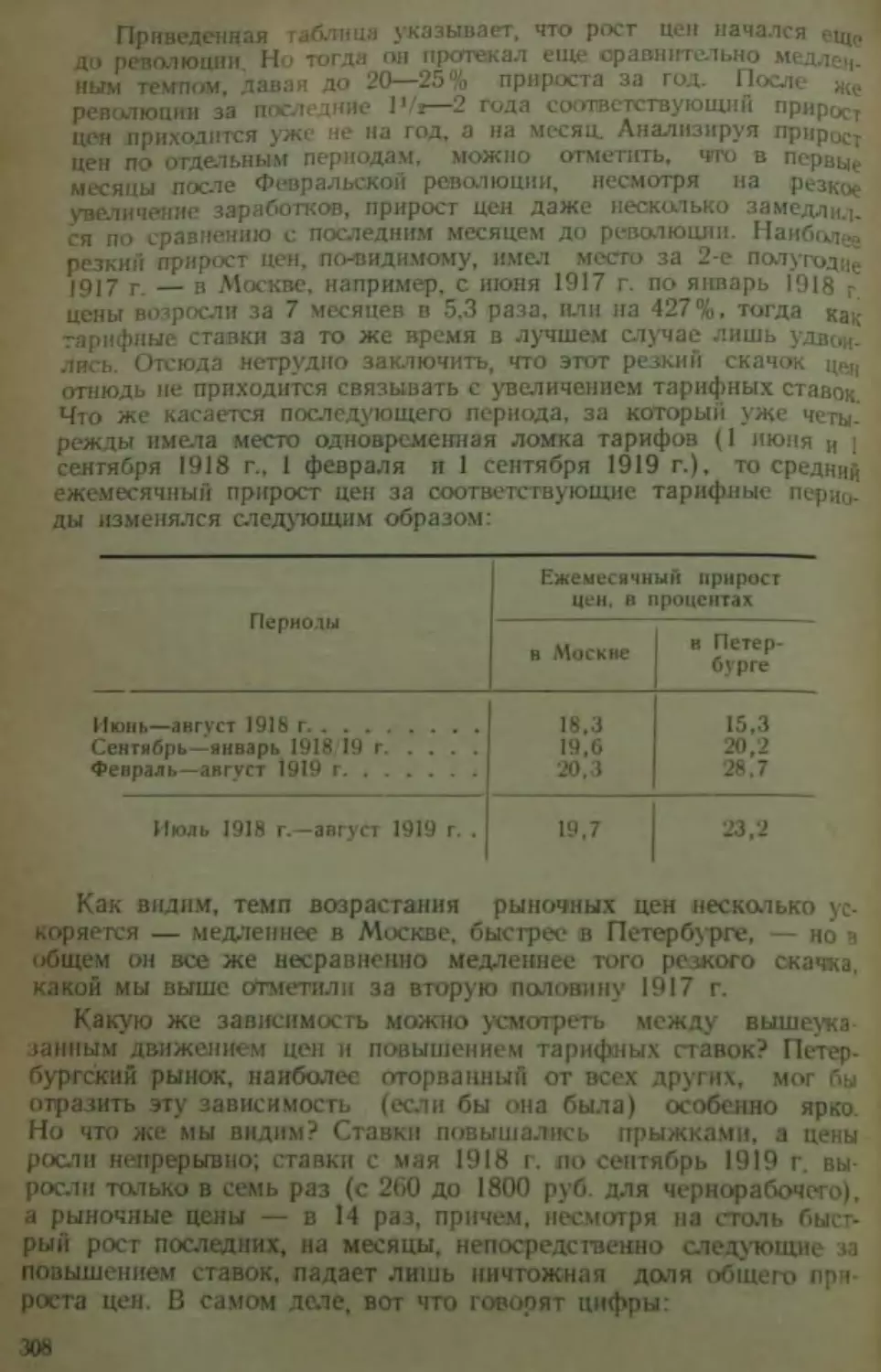

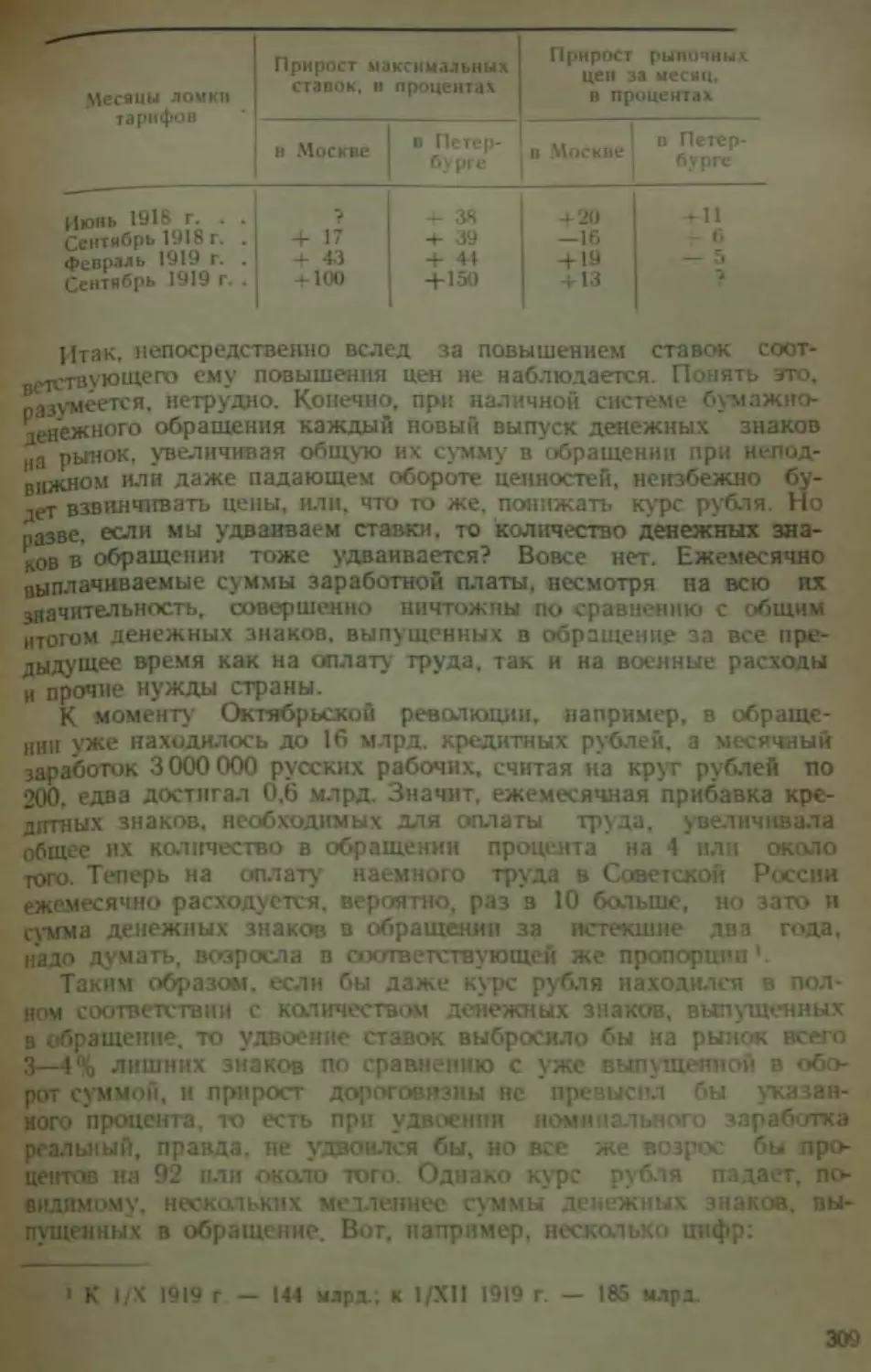

вершенно недопустимая мешанина. В качестве образчика само-

дельщины мы.можем указать такую оригинальную «экономиче-

скую» категорию в проекте баланса, вышедшем из НКЗема. В

этом балансе имелись рубрики «незрелые насаждения» и «молод-

няк животных», и они объединялись в общую рубрику по признаку

молодости: «молодняк животных и растений»... Экономический

смысл отделения незрелых насаждений от эксплуатируемых или

рабочего и пользоватвльного скота от выращиваемого молодня-

ка, разумеется, есть. — это деление идет по линии различения

функционирующих средств труда от незавершенного производст-

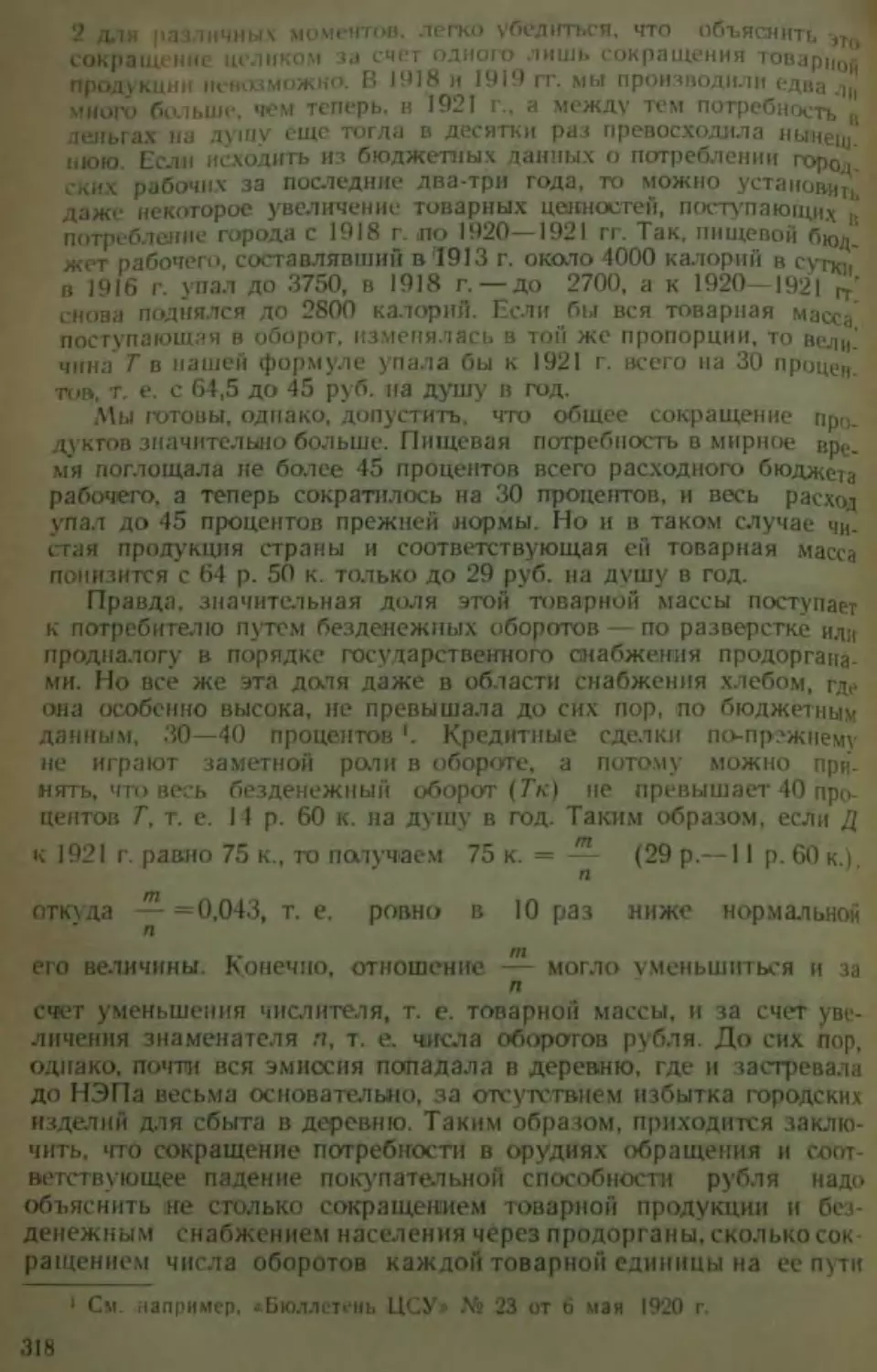

ва растений и животных, где они выступают еще только в роли

предметов труда или сырого материала. Но за отсутствием таких

стандартных рубрик в современном советским балансе бухгал-

тера сами измышляли свою кустарную отсебятину.

Гораздо менее невинными являются те группировки статей

баланса, в которых отражается влияние вульгарных экономиче-

ских теорий капиталистической формации.

Вульгарная экономическая теория в своих расчленениях средств

производства и обращения никогда не принимала маркспвско-

го деления производственных ресурсов на постоянный и перемен-

ный напитал, подчеркивающих творческую роль труда в создании

ценностей. И это не случайно, конечно. Она всегда предпочитала

другое деление — на основной и оборотный капитал, при котором,

по выражению Маркса, вне поля зрения остается «вся тайна об-

разования прибавочной стоимости». Но И в членении промышлен-

ных фондов на основной и оборотный капитал буржуазная эконо-

мия со времен Адама Смита допускала в отличие от Маркса сме-

шение весьма различных категорий. Во-первых, оно сказывается

в том. что под рубрикой оборотного капитала или оборотных

средств она не только объединяет, но и полностью сливает части по-

стоянного и переменного капитала, затушевывая тем самым кар-

динальное между ними различие. Характерно, что авансированная

в производстве зарплата даже в современной советской бухгалте-

рии, несмотря на ее специальное внимание к учету живого труда,

до сих пор не нашла себе никакого отражения в балансе, безна-

дежно потопленная вместе с материальными затратами под руб-

рикой незавершенного производства. А во-вторых, буржуазная

экономия, а за ней и бухгалтерия искони объединяют под рубри-

кой оборотных средств не только предметы труда, т. е. всякого

рода производительные запасы — материалы, топливо, полуфаб-

рикаты, но и готовые товары и денежные средства, смешивая,

таким образом, две совершенно отличные друг от друга сферы

производства и обращения.

Как известно, Маркс, анализируя процесс обращения капита-

ла, строго различал сферу производства от сферы обращения и

распределения. Промышленный капитал, по Марксу, функциони-

рует в трех формах: производительной, товарной и денежной. Пер-

вая из них относится к сфере производства, вторая и третья — к

сфере обращения. «...лишь производительный капитал, — учит

нас Маркс, — может разделяться на основной и текучий. Этой

противоположности не существует, напротив, дтя двух других

способов существования промышленного капитала, следователь-

но ни для товарного капитала, ни для денежного капитала... как

бы быстро ни обращались они, текучим капиталом, в противопо-

ложность основному, они могут стать лишь при том условии, если

они превратятся в текучие составные части производительного ка-

питала. Но так как эти две формы капитала существуют в сфере

обращения, то, как мы увидим, экономия со времен А. Смита не

удержалась от искушения смешать их в одну кучу с текучей

частью производительного капитала... В действительности, — по-

вторяет Маркс, — денежный капитал и товарный капитал пред-

ставляют капитал обращения в противоположность производи-

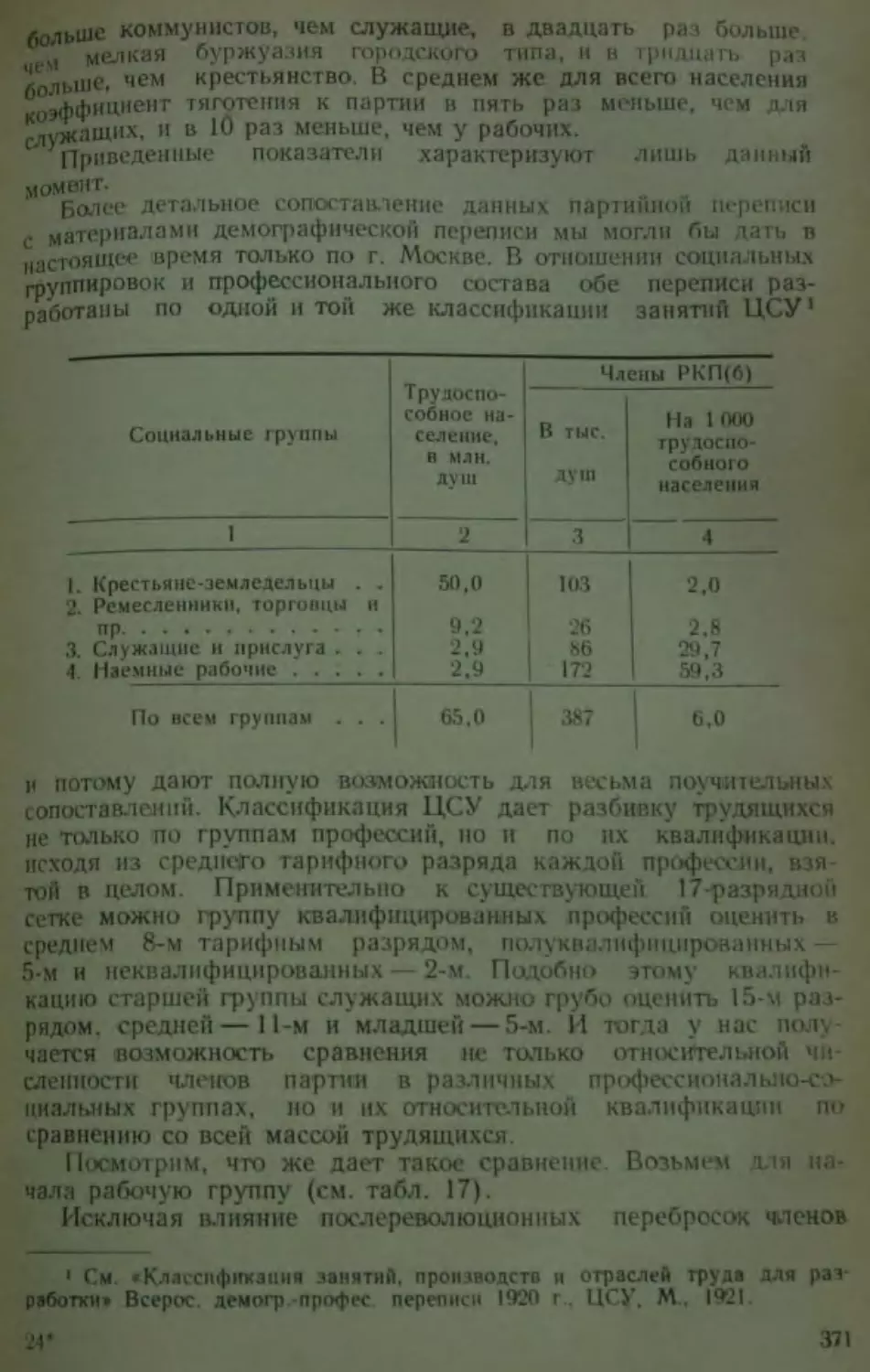

тельному капиталу, а не оборотный капитал в его противополож-

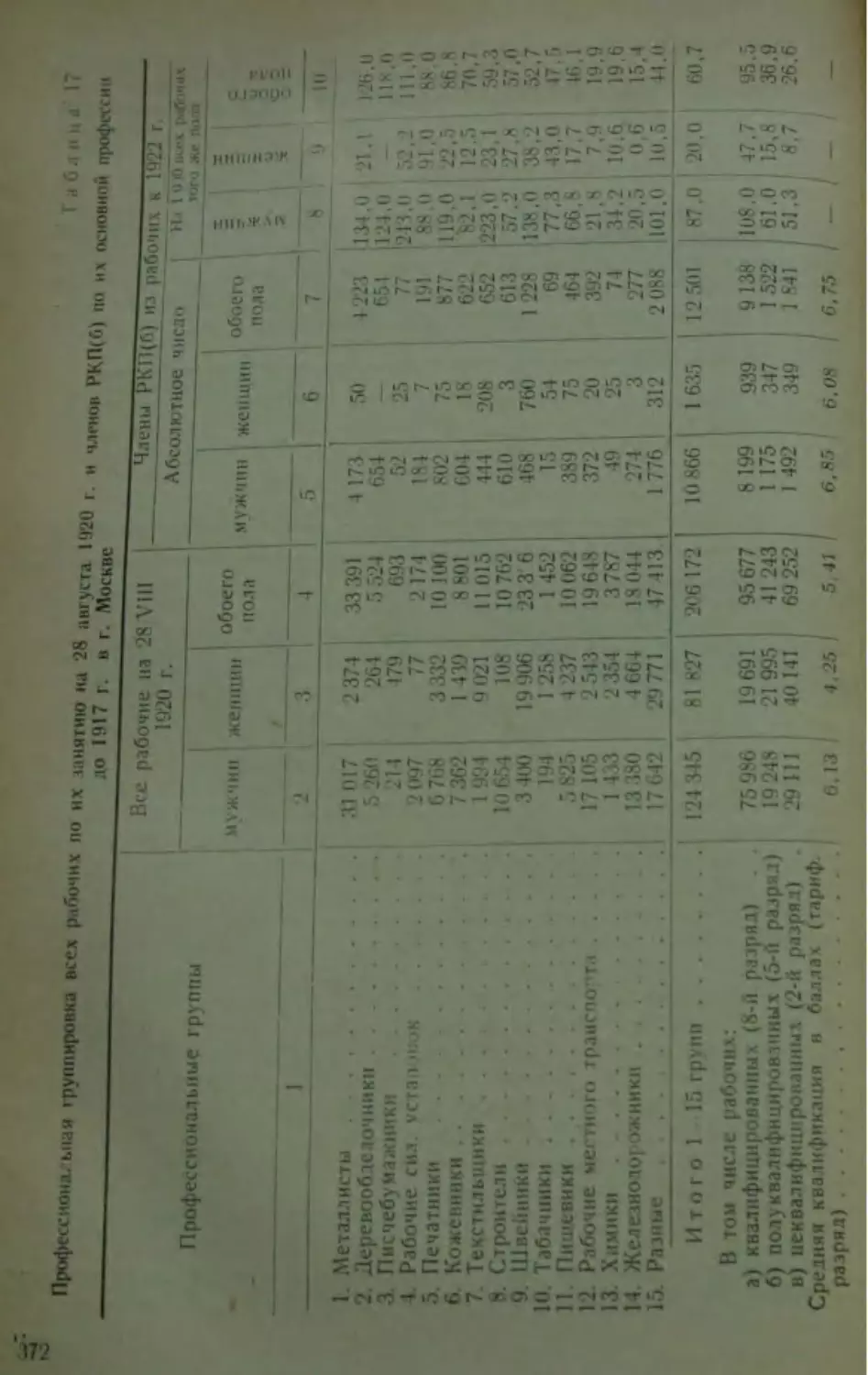

ности к основному» ’.

’ К. Маркс п Ф Энгельс, Соч., т XVIII, стр. 174.

Нам нс трудно понять, почему буржуазная политическая эко-

номия удерживала такое смешение категорий и, говоря словами

Маркса, «...без всякой критики в течение целого столетия по-

вторяла эту путаницу из поколения в поколение»'. Гораздо труд-

нее понять'— почем}' советская бухгалтерия в течение целых пят-

надцати лет удерживала в своих балансах все ту же путаницу и

преподносила’ нам ежегодно в порядке отчетности социалистиче-

ских предприятий столь беспринципную мешанину. Не пора ли уж,

однако, прекратить эту практику? Ведь пренебрежение к теории

всегда чревато и очень конкретными практическими неприятно-

стями. В частности, не выявляя на балансе овеществляемого и

данном производстве живого труда, мы теряем возможность уста

новить органический и технический состав производственных

фондов, являющийся решающим фактором в динамике производи-

тельной силы труда. Вместе с тем. включая в оборотные средства

производственного процесса и средства обращения, т. е. товарный

и денежный фонды, мы лишаемся возможности четко разграни-

чить в общем кругообороте хозяйственных благ время их произ-

водства от времени обращения, без чего немыслимо и разумное

плановое вмешательство в течение этих процессов.

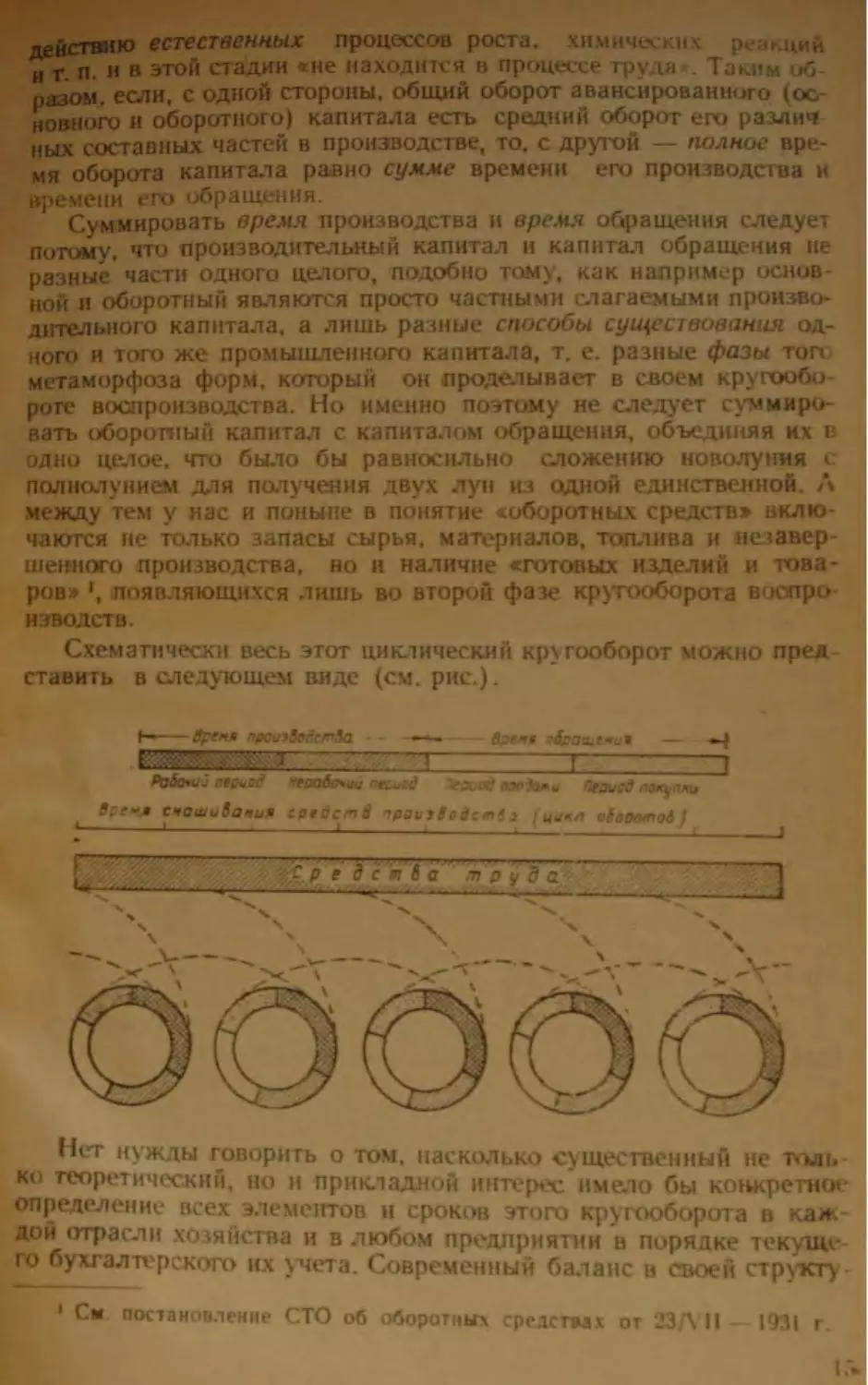

Время оборота различных составных частей промышленных

фондов, как известно, весьма различно. За время одного оборо-

та средств труда или основного капитала протекает обычно целый

«цикл оборотов» предметов труда и рабсилы или оборотного ка-

питала. Этот цикл определяется продолжительностью существо-

вания основного капитала до полного физического или морально-

го снашивания составляющих его средств труда. Оборот предме-

тов труда гораздо короче, ибо если средства труда, снашиваясь

постепенно, лишь по частям переносят свою стоимость на созда-

ваемый продукт, то предметы труда, т. е. основные и вспомога-

тельные материалы, как и рабочая сила, авансируются лишь

на время, в течение которого изготовляется продукт, ибо в те-

чение этого периода производства они целиком и полностью по-

требляются и овеществляются в продукте. Готовый продукт, по

энергичному выражению Маркса, выталкивается «из произведет

венного процесса, чтобы из сферы производства перейти в сфе-

ру обращения в качестве товараНа реализацию этого товара,

т. е. превращение в денежную форму и обратное превраще-

ние в вещную форму средств производства для нового

оборота в производстве, требуется, конечно, тоже известное

время, которое Маркс называет «временем обращения» и подраз-

деляет на «время продажи» и «время покупки». «Время произ-

водства», в свою очередь, подразделяется им на «рабочий пери-

од», в котором материалы находятся в процессе труда, и второй,

нерабочий, в котором незавершенный продукт подвергается воз-

1 К. Маркс н Ф. Энгельс, Соя. т. XVIII, стр. 232

1 Там же. стр. 163.

14

действию естественных процессов роста, химических реакций

и г. п. и в этой стадии «не находится в процессе труда . Таким об-

разом. если, с одной стороны, общий оборот авансированного (ос-

новного и оборотного) капитала есть средний оборот его различ-

ных составных частей в производстве, то. с другой — полное вре-

мя оборота капитала равно сумме времени его производства и

времени его обращения.

Суммировать время производства и время обращения следует

потому, что производительный капитал и капитал обращения не

разные части одного целого, подобно тому, как например основ-

ной л оборотный являются просто частными слагаемыми произво-

дительного капитала, а лишь разные способы существования од-

ного и того же промышленного капитала, т. е. разные фазы тоге,

метаморфоза форм, который он проделывает в своем кругообо-

роте воспроизводства. Но именно поэтому не следует суммиро-

вать оборотный капитал с капиталом обращения, объединяя их в

одно целое, что было бы равносильно сложению новолуния с

полнолунием для получения двух лун из одной единственной. А

между тем у нас и поныне в понятие «оборотных средств» вклю-

чаются не только запасы сырья, материалов, топлива и незавер-

шенного производства, но и наличие «готовых изделий и това-

ров» ', появляющихся лишь во второй фазе кругооборота воопро-

изводств.

Схематически весь этот циклический кругооборот можно пред-

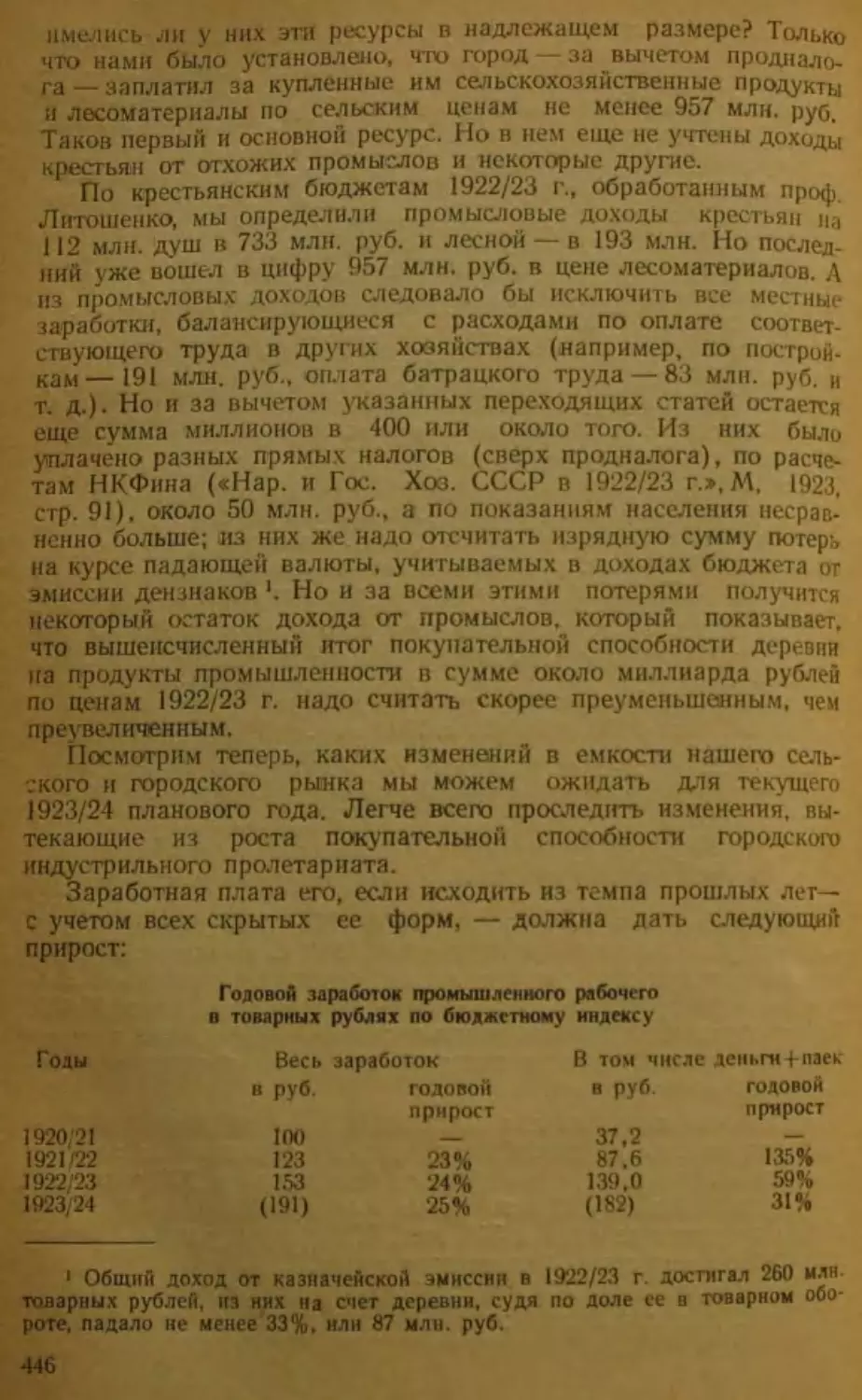

ставить в следующем виде (см. рис.).

Нет нужды говорить о том. насколько существенный не голь

ко теоретический, но и прикладной интерес имело бы конкретное

определение всех элементов и сроков этого кругооборота в каж-

дой отрасли хозяйства и в любом предприятии в порядке текуще-

го бухгалтерского их учета. Современный баланс в своей струкгу-

1 См. постановление СТО об оборотных средствах от 23/VII — 1931 г.

МТОРЫМ.

ценимы Aii

Конечна

„^иЛпеженкю к теории совершенно не

Но сп’ мож ‘° 3 <^ователь"“ "

приспособит» 1ОМ1|ение Экономические категории

пикнуть п 1еория. суть категории капига-

4М“ ей Спрашиаж г. я. в кикой же ме^н- они при-

?™™'ичесю<е" категории в той форме. " которой

1ЬКО калита-тистическои формаиин. х if. меж.,т

. - —в совен ком обиходе. Но кроме социальной подо-

исшамованию> в дс |(.lfllue общественные отношения

-меки. мических категорий Маркса полны и глубоко

большинство_содержания, полностью сохраняюще

|(1 технику ( нашсго ВреМени. Характерные для каин

'^ческой формации социальные отношения классово,,

^л^атацни У нас отпадают. Но экономический процесс вос-

/ш.ичяодства производительных сил общества остается. В связи

там скажем, отжившая категория «постоянного капитала» с

его подразделениями на основной и оборотный нами отметается,

а входившие в это понятие «средства производства» (с) с соот-

ветствующим их подразделением на «средства труда» и «пред-

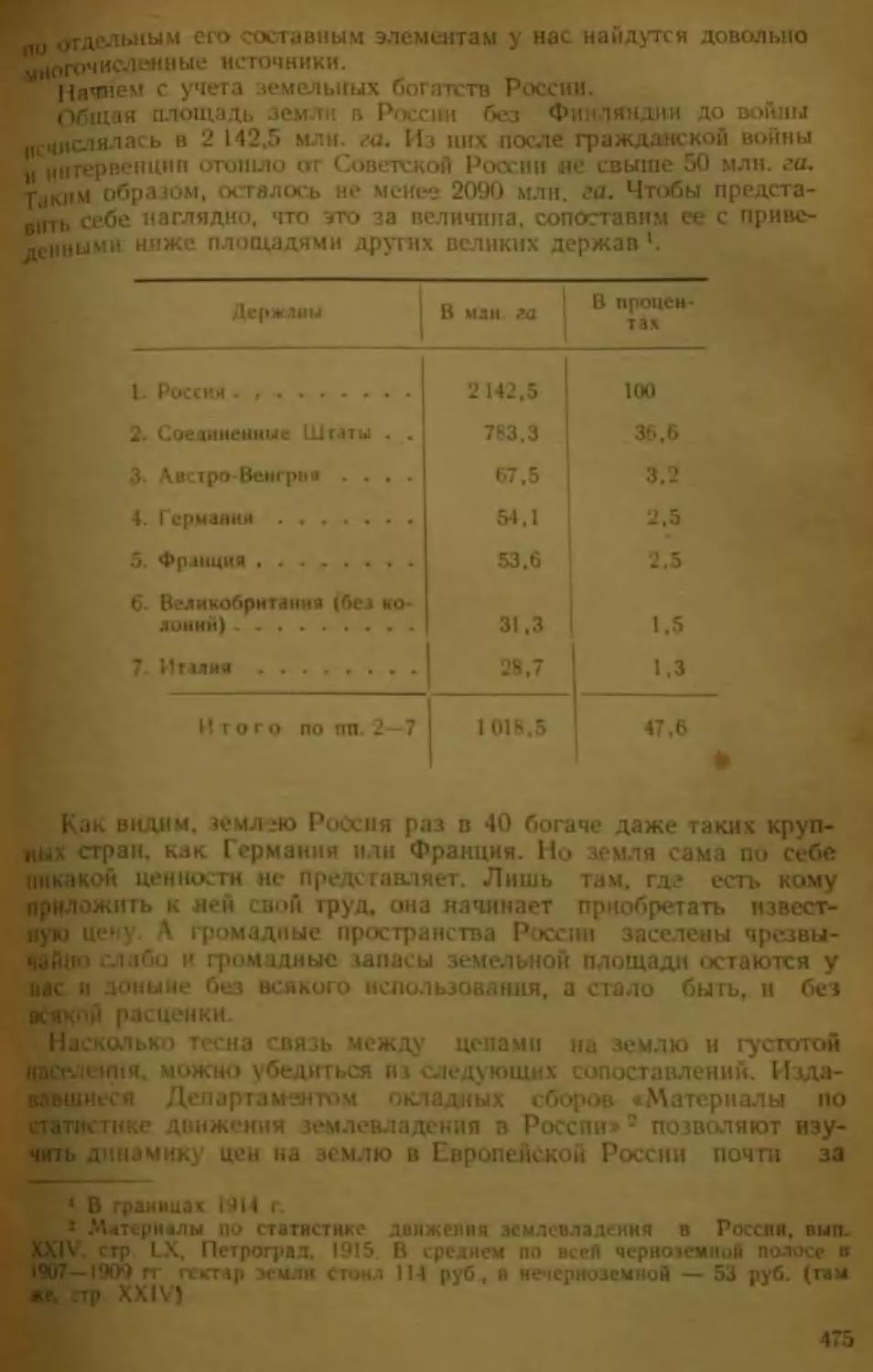

мета труда» — сохраняются.

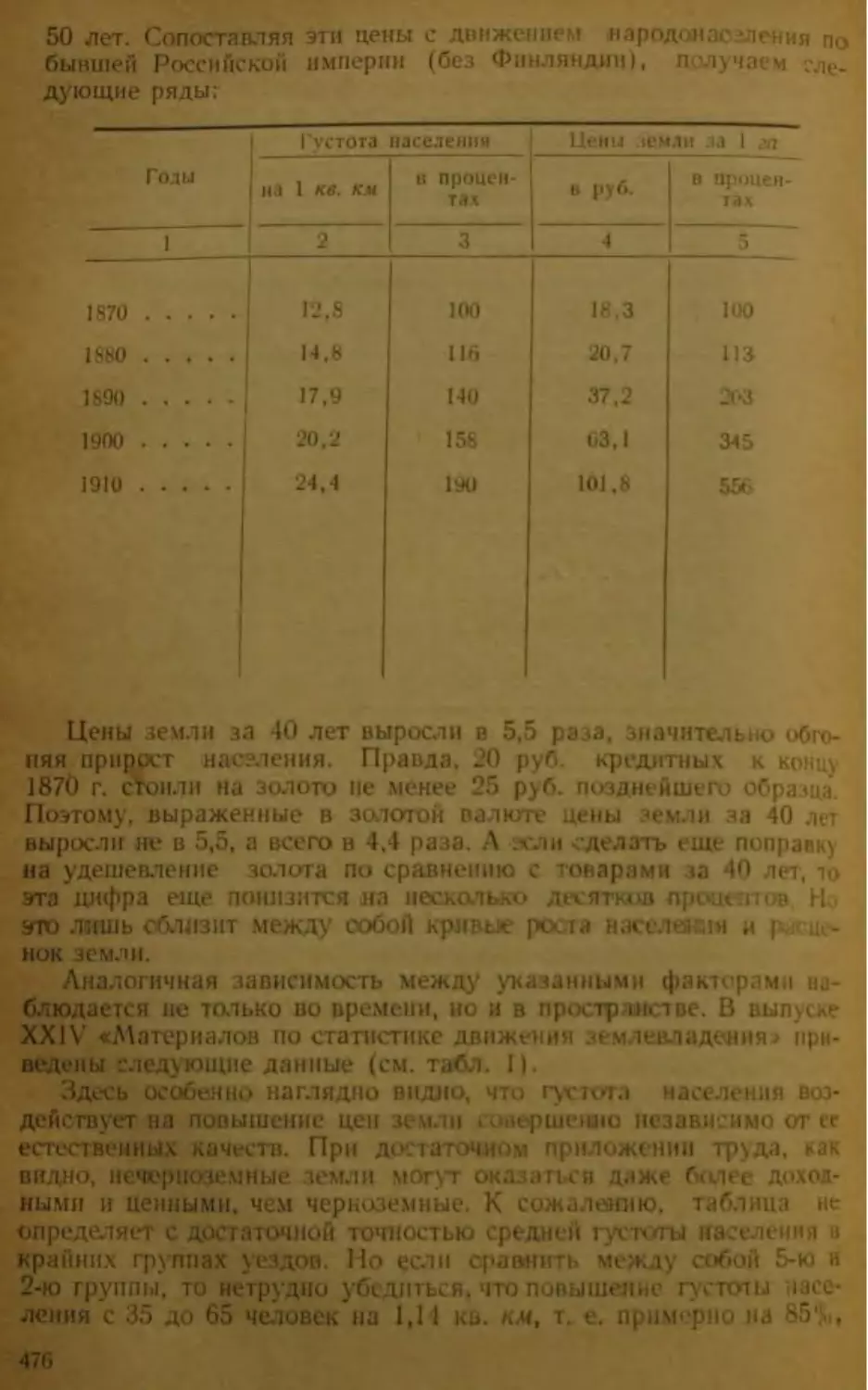

«В книге I, глава V, — пишет Маркс, — мы видели, что

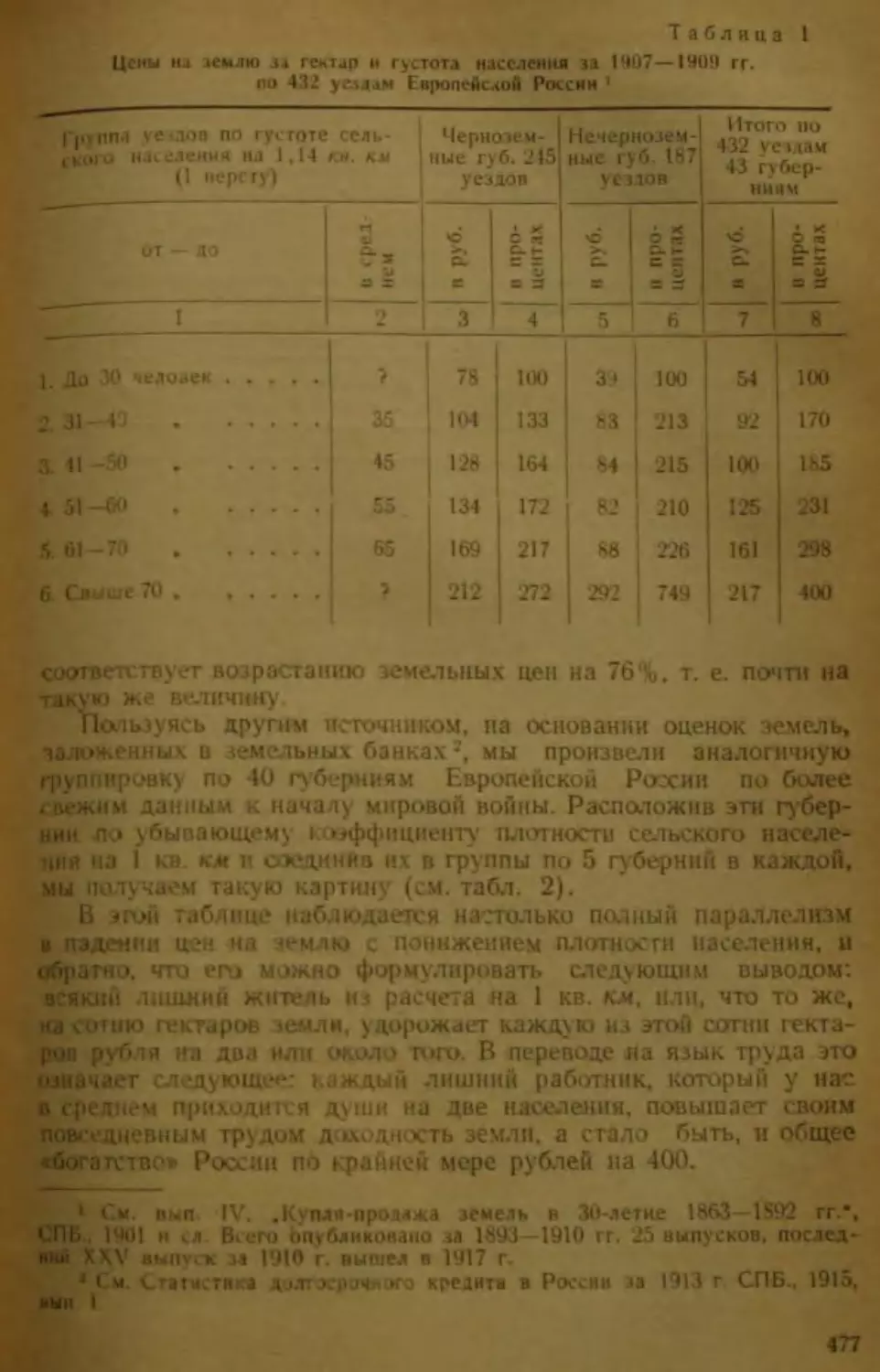

средства производства во всяком процессе труда, при каких бы

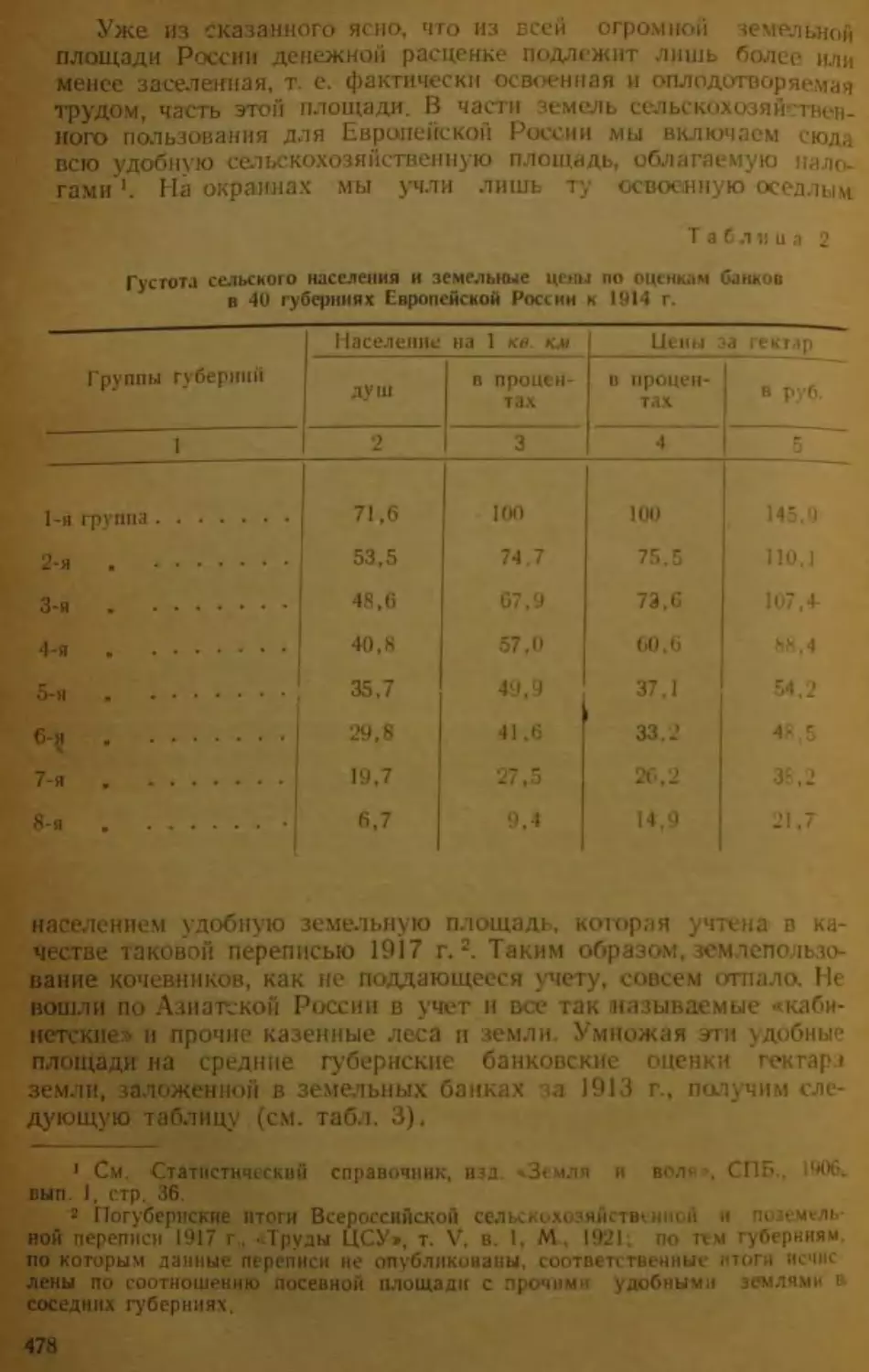

общественных условиях он ни совершался, всегда разделяются

на средства труда и предмет труда. Но лишь в капиталистиче-

ском способе производства и средства труда и предмет труда

становятся капиталом... Этим самым различие средств труда и

ггредмета труда, вытекающее из природы процесса труда, отра

жается в новой форме, — в форме различия основного капитала

и оборотного капитала» '.

Точно так же категория «переменного капитала» отпадает, а

соответствующее ей понятие овеществленного в данном произ-

водстве и оплаченного живого труда (о) остается. Наконец, кате

горня прибавочной стоимости и эквивалентные ей понятия при-

бавочного продукта и прибавочного труда отбрасываются, но за-

то необходимый труд, расширяя свои рамки, включает в них.

наряду с возрастающими средствами потребления, и необходи-

мый для расширенного воспроизводства «фонд накопления» (т)

«Устранение капиталистической формы производства, гово-

рит Маркс, — позволит ограничить рабочий день необходимым

трудом. При этом, однако, при прочих равных условиях, необхо-

димый труд должен расширить свои рамки. С одной стороны,

условия жизни рабочего должны стать богаче, его жизненные

потребнечгги должны возрасти. С другой стороны, пришлось бы

причислить к необходимому труду часть теперешнего прибавоч

К. Маркса Ф. Энгельс. Соч., т XVIII, стр. 168.

кого труда, именно тот труд, который требуется для образования

общественного запасною фонда и фонда накопления»1.

Таким образом, совершенно необходимое для планового хозяй-

ства расчленение в схеме воспроизводства основных его элемен-

тов (c-|-u4-m) мы можем и должны сохранить в экономике но-

вого уклада, соответственно отражая его и в советском бухгал-

терском балансе.

3. Схема нового баланса

Баланс, составляемый на одну дату и классифицирующий в

своем активе имущество предприятия по его физическому соста-

ву, а в пассиве — по юридическим признакам (свои и привлечен-

ные средства), не пригоден для этой цели. Схема воспроизводст-

ва требует охвата производства и обращения за целый период.

Стало быть, баланс должен стать более динамичным, оборотным

балансом. Но главная (наша задача перевести баланс на язык

экономических понятий. Удаляя из него для обозримости весь

излишний балласт путем сводки мелких рубрик в сводные груп-

пы, мы должны строго классифицировать их по экономическим

категориям и элементам схемы воспроизводства. Всякая расшиф-

ровка и детализация этих элементов может быть отнесена в при-

ложение. Однако уже в самой сжатой своей номенклатуре ба-

ланс должен отразить не только общую схему воспроизводства,

нс и специальные результаты применения хозрасчета по сниже-

нию себестоимости и повышению производительности труда в

данном предприятии за отчетный период. Лишь в этом случае он

станет основным, полноценным и совершенно незаменимым отчет-

ным документом в обиходе любого хозяйственника, статистика

и экономиста.

Само собой понятно, что на разных стадиях нашего прибли-

жения к коммунизму строить баланс нам придется по-разному.

В системе трудового учета он будет выглядеть по-иному, чем в

системе денежного учета. Существует мнение, что со временем их

баланса отпадут даже столь существенные части его, как весь

пассив, ныне посвященный выяснению юридической принадлеж-

ности имущества, показанного по активу. Однако это очень

днекутабельно. Дело в том, что принятые ныне в бухгалтерии

подразделения счетов на активные и пассивные крайне условны.

Вместе с тем становится условным и все содержание актива и

пассива. Конечно, с отпадением частной собственности теряют

гмысл некоторые чистр юридические подразделения в пассиве,

ю на их место встанут другие. В частности, для социалистиче-

кого сектора уже теперь теряет свой смысл подразделение иму-

щества предприятия на свои и чужие средства, ибо все они без

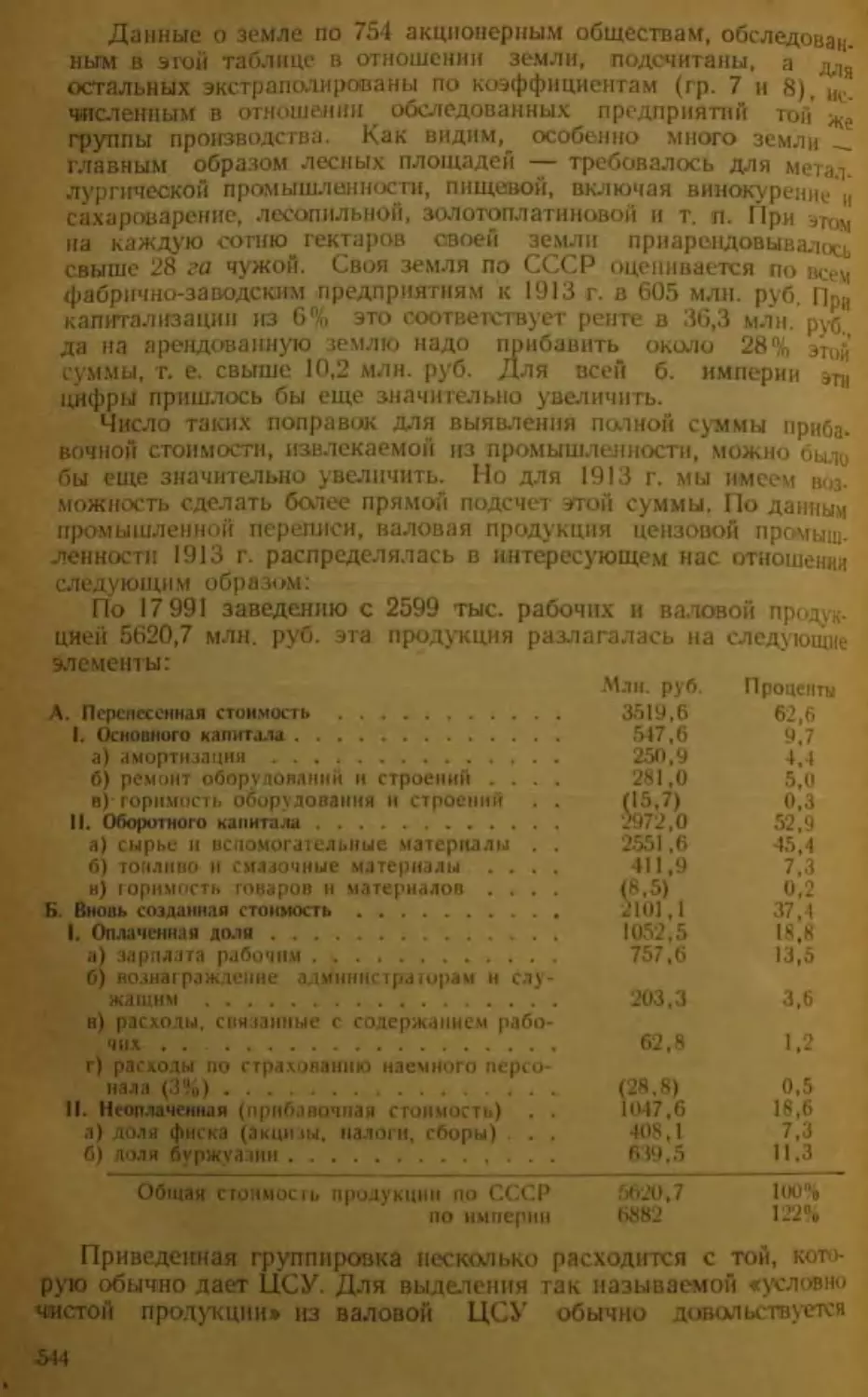

различия принадлежат одному хозяину — пролетарскому госу-

1 К. Маркс и Ф Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 578.

2 С. Г. Серумн.шч 17

VMOak„ хозрасчета выделить каждое пред-

дарству Однако в Г-1ОВ*"Х 2"мяйсгвеи.пю единицу, отличая н

приятие н самостительную аемых со стороны на р., ..........

ней внутренние ресурсыот 'ас(,Ирнования. процентные ссуды

пых условиях (бюд*«™“ х назначении (целевые резервы),

и г. д I и для Р«*"и“ необходимо

совершенно цели «юра зни дает. что деление счетов на ак

Бухгалтерская 1о>ри»Г г уже самой бухта терской при

гнвные и пзссииные опр де^ нап'|(Мер СЧРГ кассы, могут имен

рм«й эпи счетес . б(П0ВЫе| остатки - их следует пока

только положительи > наприМер все кредиторские, дают

зывать в активе друг • вые) остатки и потому их запи-

только отрицате-тытьк- ( Рцдбывают и такие нейтральные счета,

сынают на паси рав;„ кредиту и остатки нулевые. почему

П К<^лнн выпадают из баланса. Однако в них суждениях о

,p"Ti™ га» •« п«дя™»’»га " " "'а УР«нга.

^мьи элементарных арифметических операции а арифметика,

как ивестно не знает отрицательных величии. Поэтому, если

тети идет о таких операциях, в которых приход может оказаться

н больше и меньше расхода, го бухгалтерия совершенно искус,

ственно разбивает их на два счета — счет приходных и счеч

расходных статей, в каждом из которых, разумеется по самом ,

замыслу счета, могут быть уже только положительные остатки.

Так. например, расчеты по обязательствам разбиваются па счет

«дебиторов» и счет «кредиторов», счет «проп > < i тг.1 счет

«затрат» и счет «выпуска» продукции и т. д. Понятие дебета и

кредита при этом чрезвычайно условно, ибо каждая < inn. . неза-

висимо от ее экономического содержания в двойной бухгалтерии,

обязательно проводится в одном счете по дебету, в другом по

кредиту. И разбивка счетов на «активные» и «пассивны. », с этой

точки зрения, в зависимости от угла зрения, под которым она

проводится, допускает значительное число возможных вип , , .TflR

Необходимо лишь удовлетворить одному требованию, чтобы ак-

тив с пассивом балансировались.

В сущности говоря, бухгалтерский баланс в его членении на

актив и пассив можно рассматривать, как две различные группи-

ровки одного и того же хозяйственного комплекса (имущестза

предприятия). В зависимости от целевой установки, число и ха-

рактер таких группировок могут изменяться. Но итог ио всем

группировкам остается постоянной величиной, ибо от перемены

места слагаемых сумма не меняется.

В общем процессе воспроизводства баланс должен отразить

четыре следующих ступени: I) движение средств производства,

2) процесс производства, 3) процесс обращения и 4) процесс рас-

пределения и накопления хозяйственных благ. Этому делению

должны соответствовать четыре специальных группы счетов.

Каждая из этих групп счетов должна иметь своих представите-

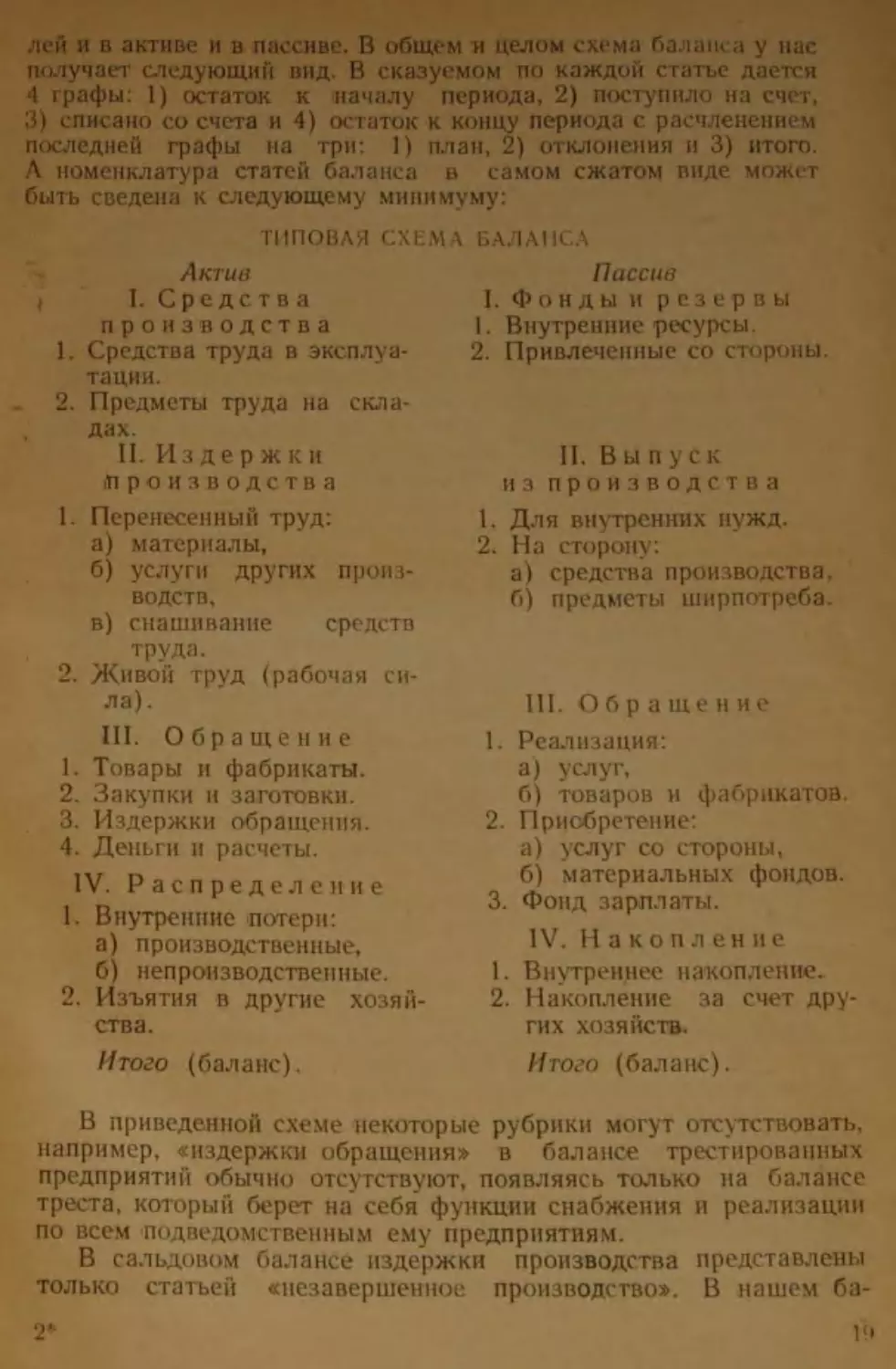

лей и в активе и в пассиве. В общем и целом схема баланса у нас

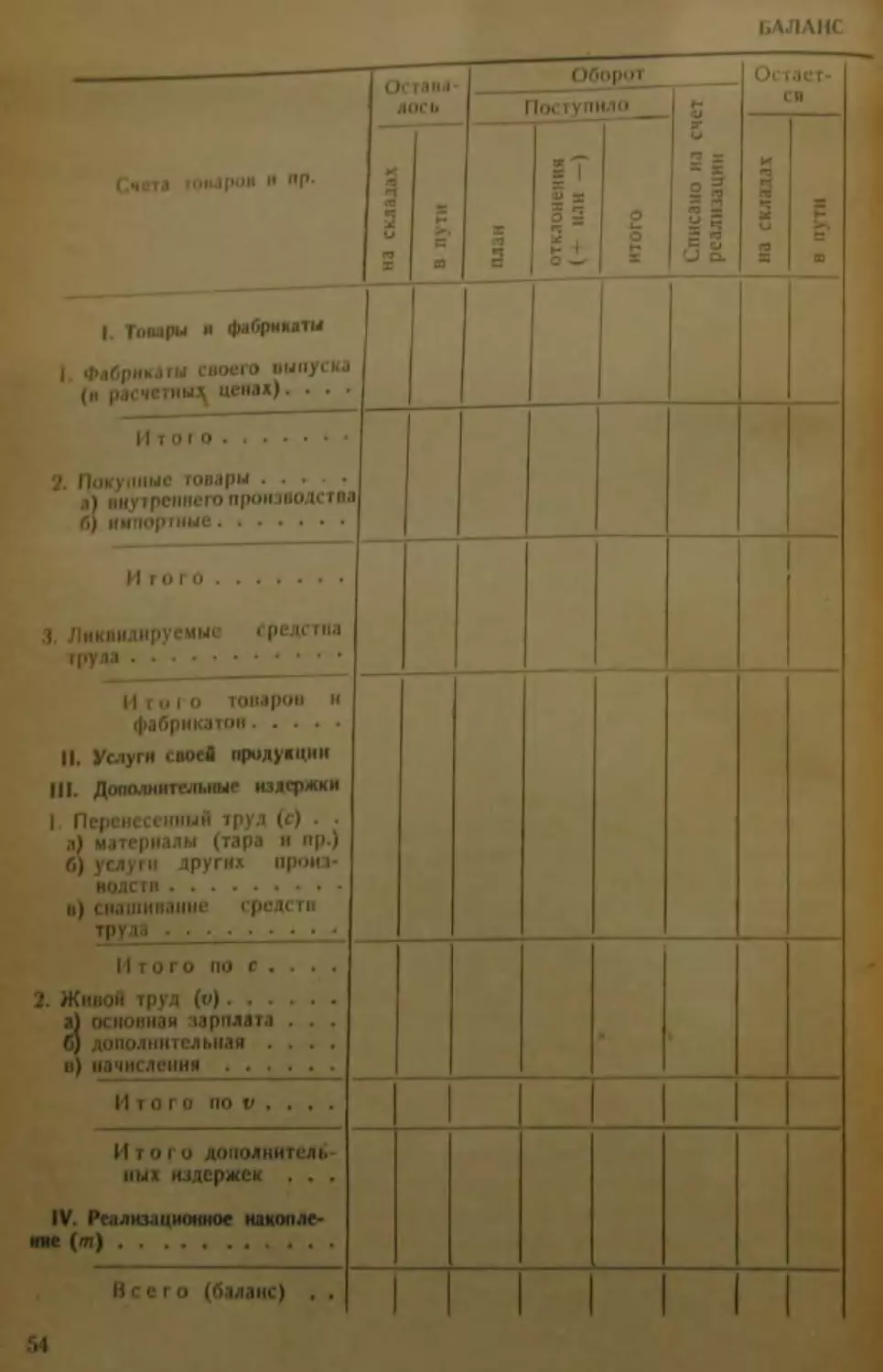

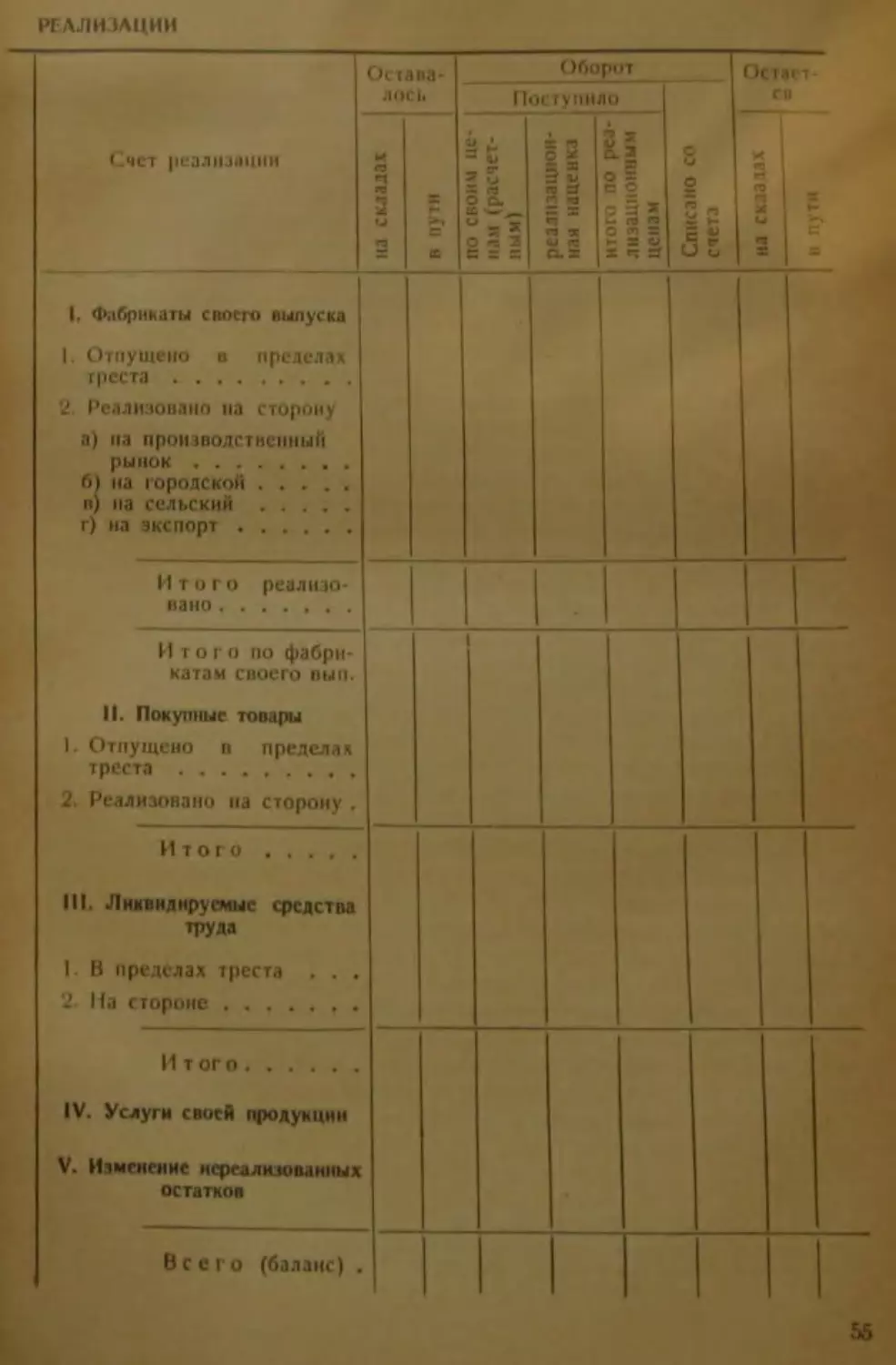

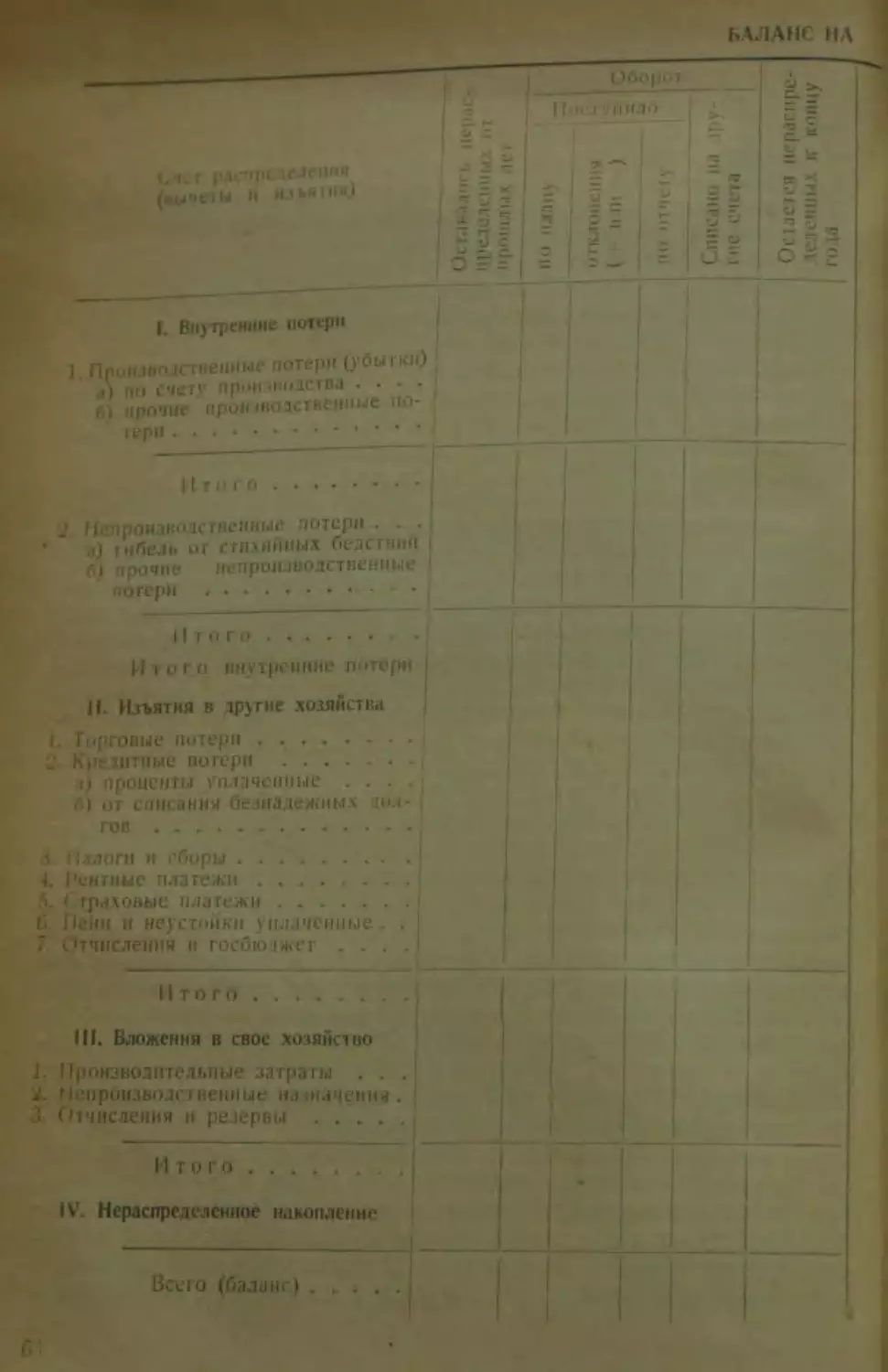

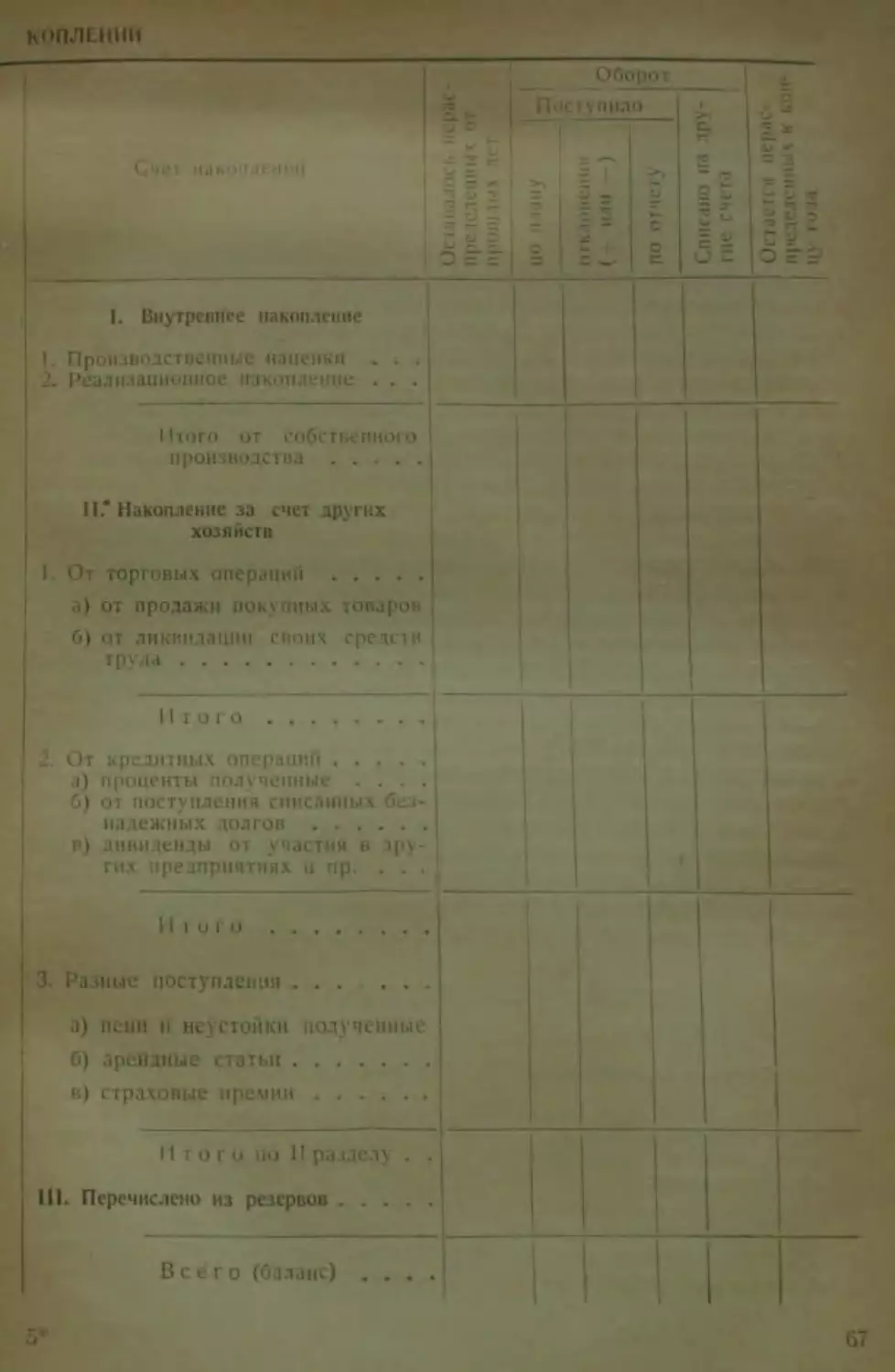

получает следующий вид. В сказуемом по каждой статье дается

4 графы: 1) остаток к началу периода, 2) поступило на счет,

3) списано со счета и 4) остаток к концу периода с расчленением

последней графы на три: 1) план, 2) отклонения и 3) итого.

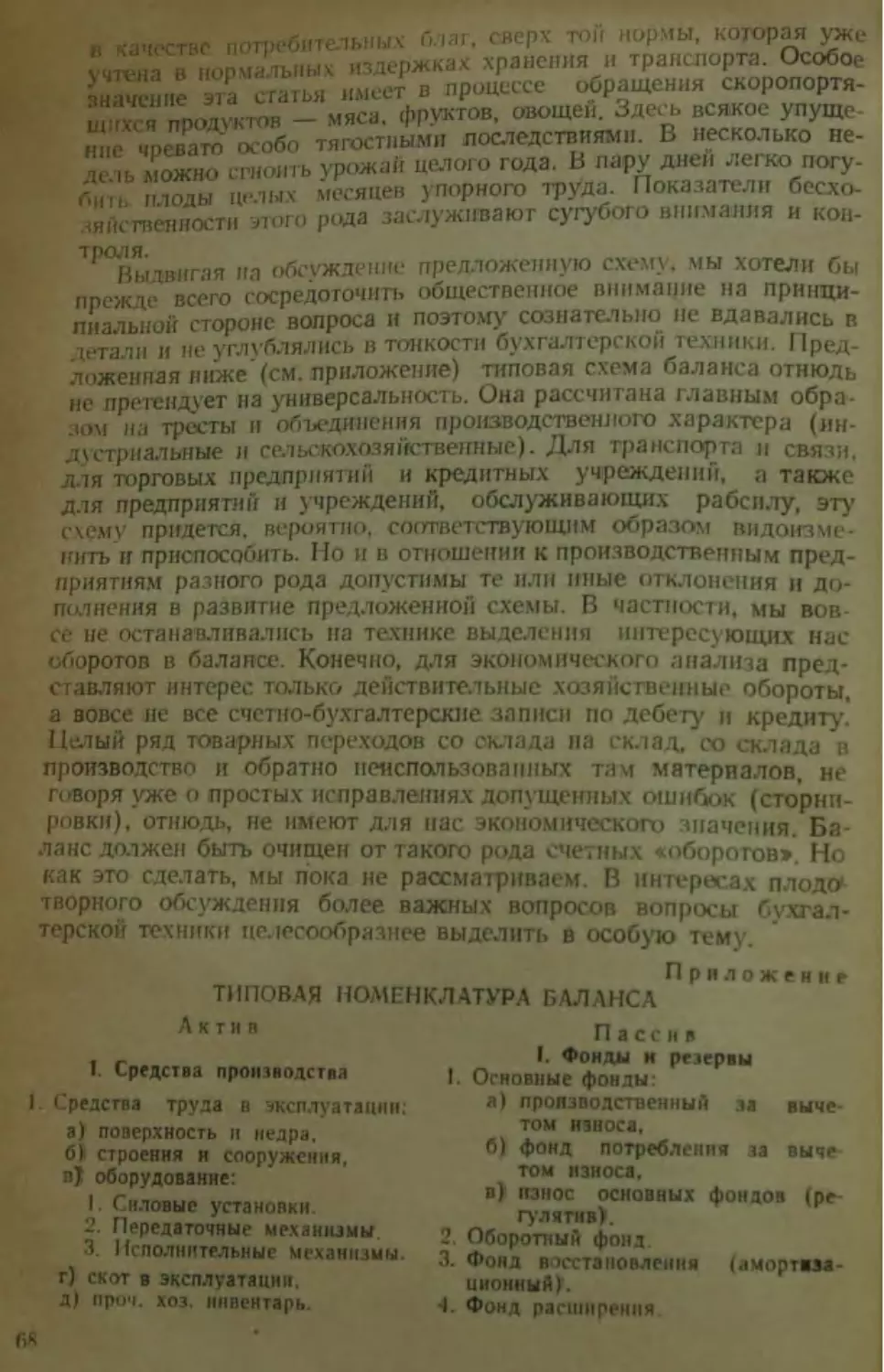

А номенклатура статей баланса в самом сжатом виде может

быть сведена к следующему минимуму:

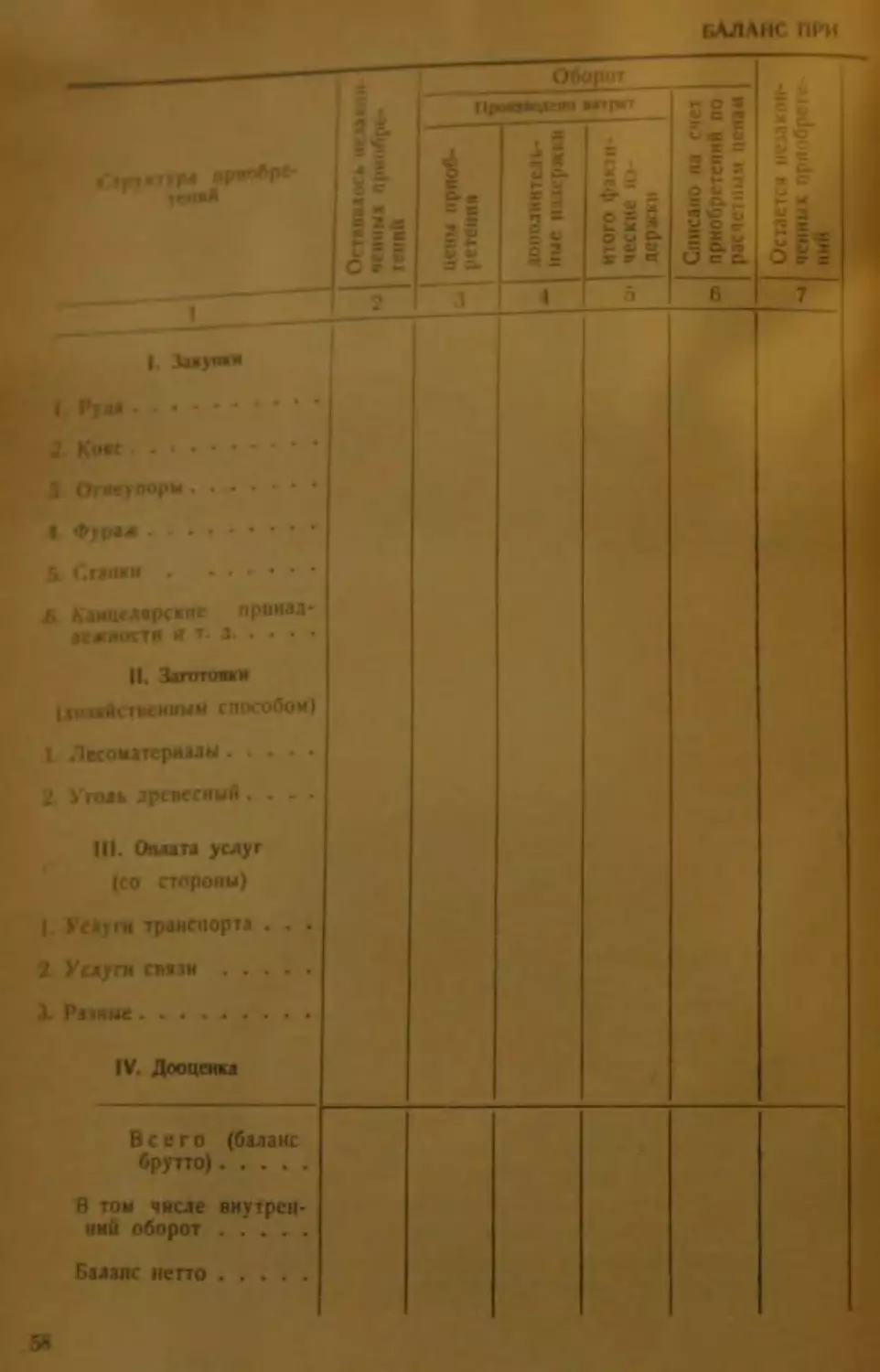

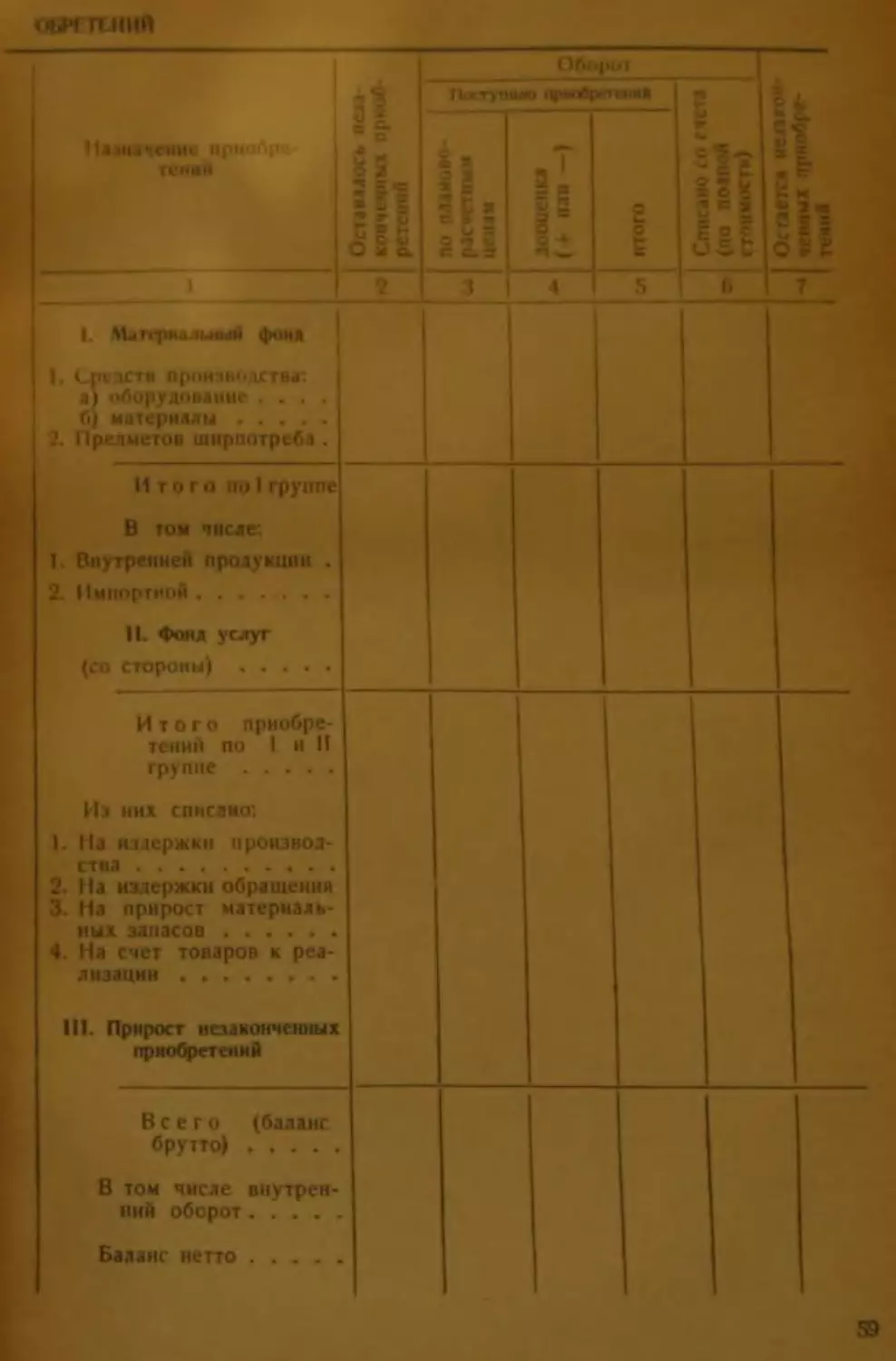

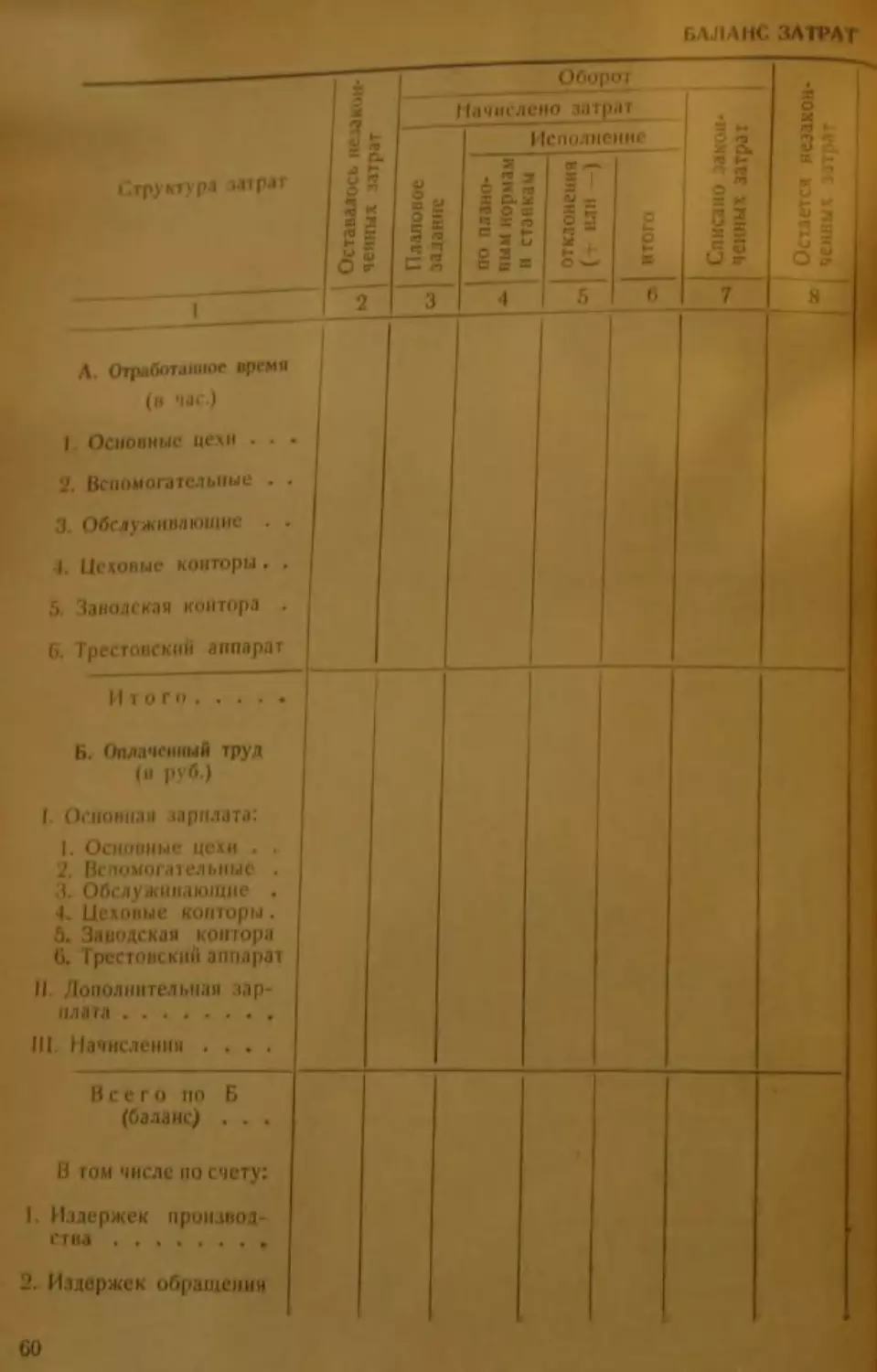

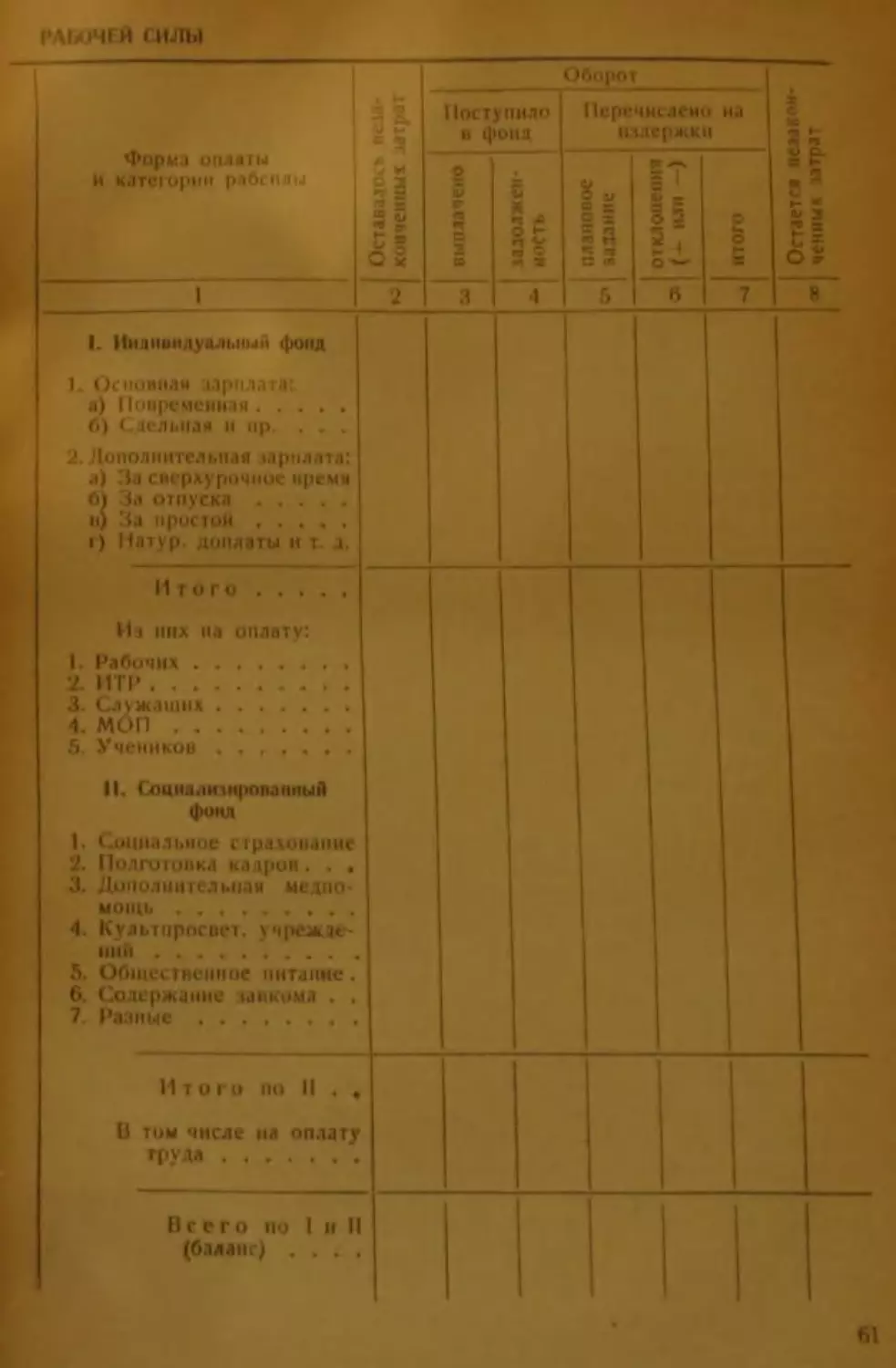

ТИПОВАЯ СХЕМА БАЛЛИСА

Актив

I. Средства

производства

1. Средства труда в эксплуа-

тации.

2. Предметы труда на скла-

дах.

II. Издержки

производства

1. Перенесенный труд:

а) материалы,

б) услуги других произ-

водств,

в) снашивание средств

труда.

2. Живой труд (рабочая си-

ла).

III. Обращение

1. Товары и фабрикаты.

2. Закупки и заготовки.

3. Издержки обращения.

4. Деньги и расчеты.

IV. Распределение

1. Внутренние потери:

а) производственные,

б) непроизводственные.

2. Изъятия в другие хозяй-

ства.

Итого (баланс).

Пассив

I. Фонды и резервы

1. Внутренние ресурсы.

2. Привлеченные со стороны.

II. Выпуск

из производства

1. Для внутренних нужд.

2. На сторону:

а) средства производства.

б) предметы ширпотреба.

III. Об р а ще и ие

1. Реализация:

а) услуг,

б) товаров и фабрикатов.

2. Приобретение:

а) услуг со стороны,

б) материальных фондов.

3. Фонд зарплаты.

IV. Накопление

1. Внутреннее накопление.

2. Накопление за счет дру-

гих хозяйств.

Итого (баланс).

В приведенной схеме некоторые рубрики могут отсутствовать,

например, «издержки обращения» в балансе трестированных

предприятий обычно отсутствуют, появляясь только на балансе

треста, который берет на себя функции снабжения и реализации

по всем подведомственным ему предприятиям.

В сальдовом балансе издержки производства представлены

только статьей «незавершенное производство». В нашем ба-

ним даются не только остатки, но и обороты,

лакее. . ь-кольку и ш \ кя. незавершенное производство, так

найду< свое 'отлшеета.тясмые'в выпуске тоговой продукции, с

“ 2е J''Lk^L « иа^ишшые мемепгы Подобно «к-м) к с.аром

мечлеш-инем илt И» пмьк<< «„законченные .aivroe

^“"а\ иокм «опт быть п«лност.,к> показаны все обороты по

' ... .. «-.готовкам а также потная калькуляция всех отно-

’я2н"<я ежма дХшительиых издержек по приобретению и до-

мимГэакюыенных материалов к месту пронзвоктва. Конечно.

, ® „ заготовок хозявствепным способом можно ржчле-

нить на два субсчета. Но существен....... чти по с чету

аакз-пок должны пройти все остатки и обороты по «материалам в

wru» ибо лишь «материалы на складах» можно считать вышед-

шими из с.Ьеры обращения и перечислить в качестве производи-

тельных запасов в рубрику предметов труда. В старом балансе,

не различавшем оборотных средств в производстве от средств об-

ращения, и материалы на складах и материалы в пути

объединялись под одной рубрикой материалов.

Новшествам в нашей схеме являются также показанные в пас-

сиве собирательные счета «приобретений», «материальных фон-

дов» и «фонда зарплаты». На счете приобретений собираются все

издержки, входящие в калькуляцию стоимости закупленных ма-

териалов франко-склад или зона производства данного пред-

приятия. Поскольку в системе хозрасчета затраты материалов в

производстве прежде всего учитываются в плановых (или «рас-

четных» а междуцеховом обороте) ценах, а фактические их це-

ны включаются в калькуляцию дополнительно в порядке учета

отклонений от плана или так называемых калькуляционных раз-

ниц, то в счетном плане должен быть предусмотрен особый счет

и порядок исчисления этих разниц. Эту задачу и призван разре-

шить в нашей схеме счет приобретений, в котором ведется учет

всех завершенных закупок по плановым и фактическим ценам

франко-завод.

На счете фонда зарплаты собираются все виды пндивндуаль!-

ной и социализированной оплаты труда ((начислений) в сопостав-

лении с планом, причем в кредите показываются все начислен-

ные. а в дебете —.фактически выплаченные суммы. Кредитовое

сальдо показывает, таким образом, задолженность по зарплате.

К моменту составления баланса, однако, задолженность перено-

сится на кредиторские счета, вся причитающаяся сумма зарплаты

и начислений с кредита фонда зарплаты поступает на дебет из-

держек производства или издержек обращения, и счет закры-

вается.

В этом же смысле закрывается, балансируясь без всякого

сальдо и счет материальных приобретений, поскольку вся сумма

собранных на его дебет затрат списывается по кред!ггу частью на

счет материалов на складах, частью непосредственно на счет из-

держек производства, обращения и др. Но на оборотном балансе

должна (получить свое отражение сумма оборотов и по таким

сбалансированным счетам. Эти собиратсльно-распределнтельныс

счета играют в нашей схеме не только подсобно-служебную роль

для калькуляции издержек производства и обращения, они пред-

ставляют и сами по себе значительный интерес, ибо в собран-

ном виде синтетически отражают весьма важные экономические

категории зарплаты и полного оборота данного хозяйства по его

Приобретениям, со стороны. В других счетах эти суммарные обо-

роты не дублируются, отражаясь в них лишь отдельными своими

элементами и в ином расчленении. Например, фонд зарплаты в

активе раздробляется между издержками производства и обра-

щения, отражает лишь причитающуюся сумму зарплаты без вся-

ких следов того, в какой она части выплачена, и притом с рас-

членением на зарплату овеществленную в готовой продукции и в

незавершенном производстве. Ни одно из этих слагаемых ни в

отдельности ин в сумме не совпадает с фондом зарплаты, выпла-

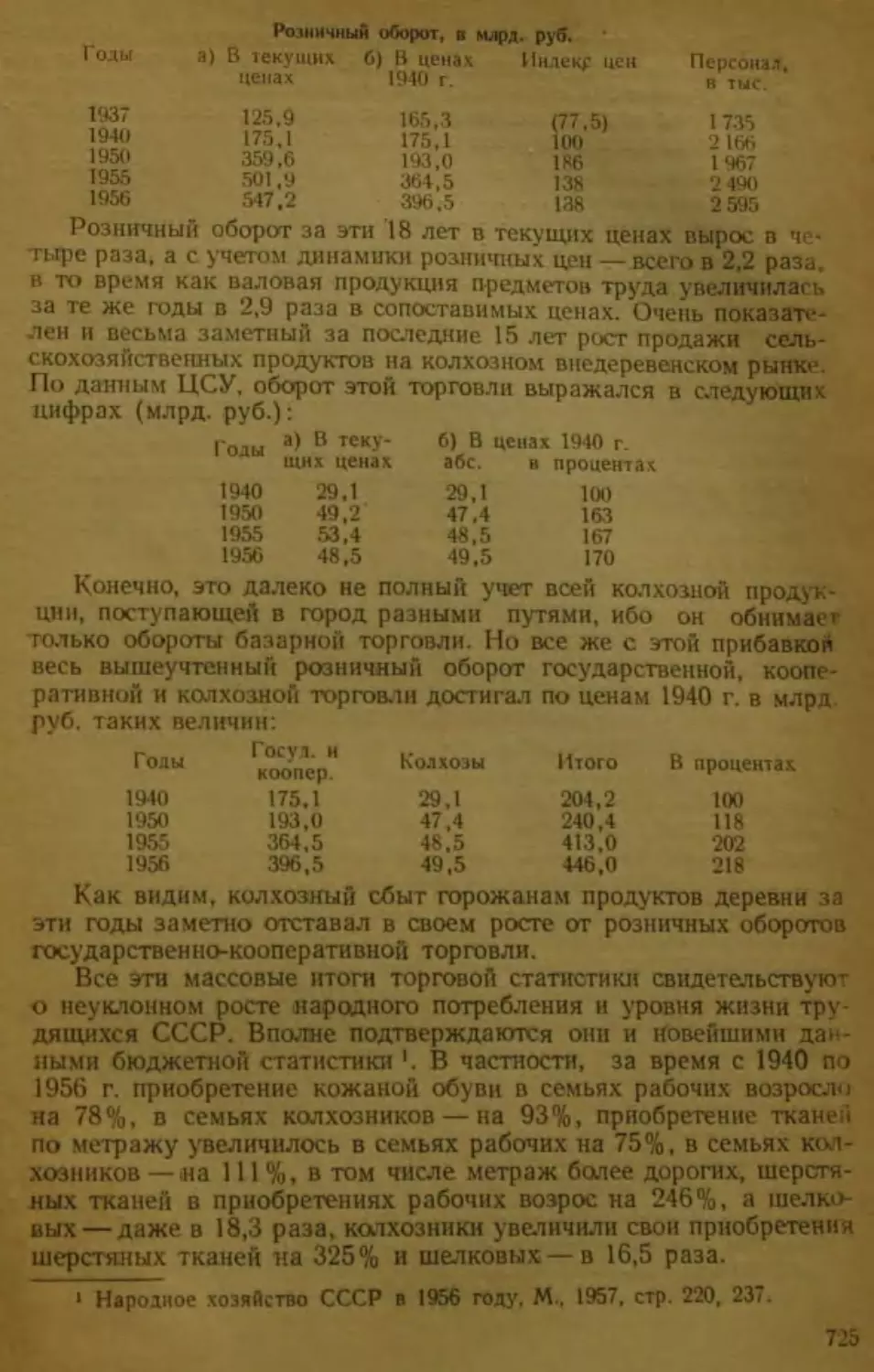

ченной или начисленной за данный отчетный период, поскольку

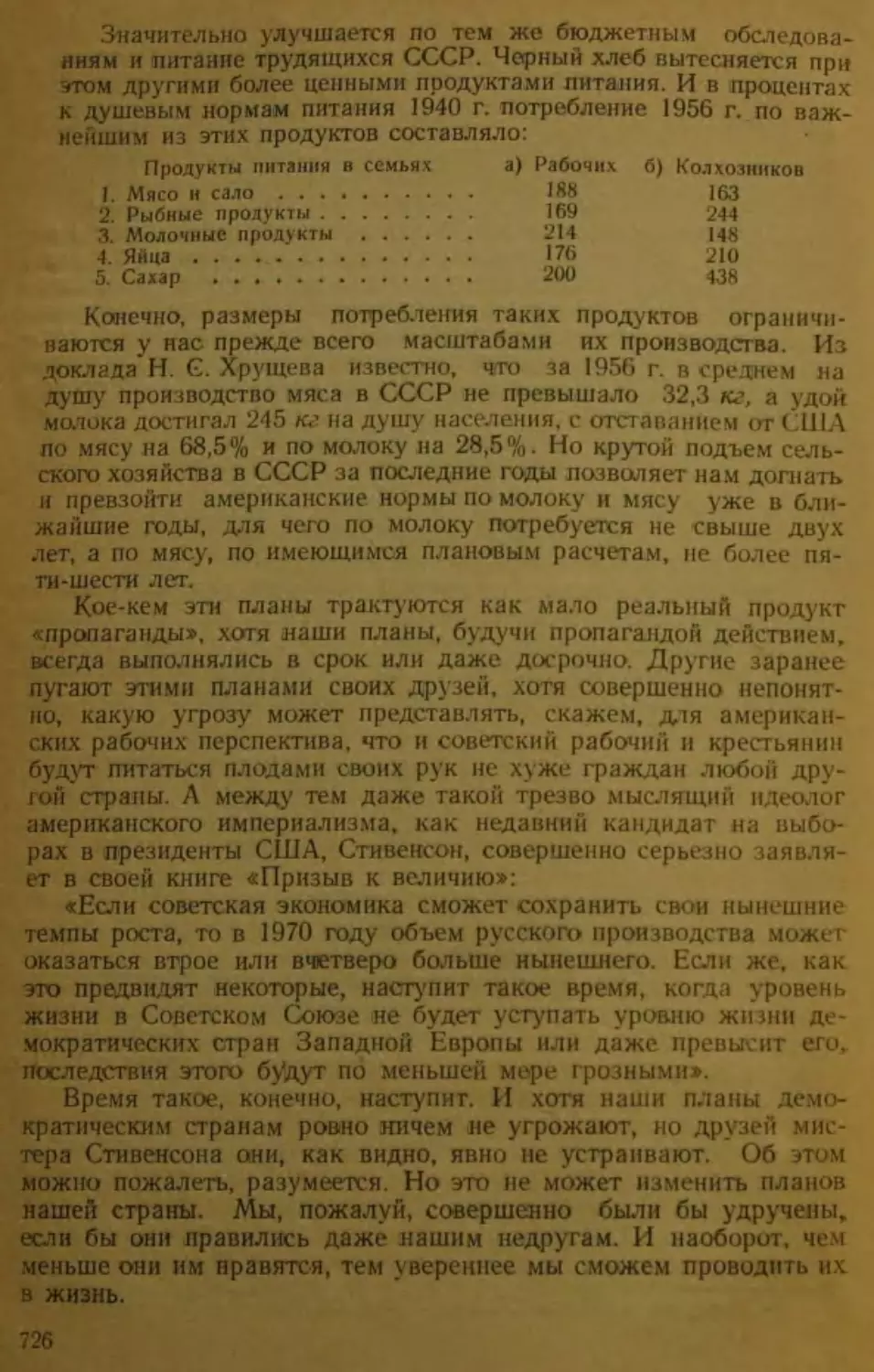

незавершенное производство выходит за его пределы.

Термины «актив» и «пассив» в данной схеме употреблены ус-

ловно. Их можно заменить и другими, ибо данная номенклатура

должна отразить не только состояние имущества предприятия на

данный момент, но и динамические процессы (обороты) за отчет-

ный период. Нас вовсе не беспокоит поэтому, что по некоторым

рубрикам «пассива» будут получаться нулевые остатки. Наш

актив призван отобразить всю хозяйственную деятельность пред-

приятия в ее расчленении по ступеням процесса воспроизводст-

ва, технико-экономическим его факторам и элементам безотно-

сительно к другим хозяйствам, а пассив—те взаимоотношения, в

которых данное предприятие состоит с другими членами и секто-

рами всего народнохозяйственного комплекса. Иными словами,

наш актив отражает внутрихозяйственные связи, а пассив —

межхозянствениые отношения, в первом решающее значение при-

надлежит технике, во втором — экономике.

Поэтому привычные заголовки «актив» и «пассив» в нашем

балансе можно бы с полным правом заменить соответственно за-

головками «технико-производственная структура» и «экономиче-

ское назначение» наличных ресурсов и оборотов. В первом под-

разделении они рассматриваются нами сами по себе в натурали-

зованном их конкретном естестве, как потребительные ценности,

активно участвующие в процессе воспроизводства материальной

жизни; во втором подразделении, наоборот, они рассматриваются

уже в обезличенном виде, как продукты общественного труда,

подлежащие плановому распределению в народном хозяйстве,

т. е. уже в пассивной роли объектов общественного воздействия.

И< выявленного здесь специфического назначения нашего пас-

сива совершенно ясно, что роль его с развитием планового нача-

ла в хозяйстве может лишь возрастать. Юридические категории

принадлежности частного имущества тем или другим лицам, ха-

.апнтялнстического бялаиса. отмирают, ио на сме-

значимые «..«омиче, кие киТОго-

нлшачения рамнчиых даней соци . оптической

„пости. « ее обшесп.ени..м н^проим uci

чтобы соблюсти требования двух группироиок в ба-

» •™™’е диЛЖе" на"™ отРаЖ1’,,И1’ тлкжс

! 2 2-.« Оьг ^обратно Таи. например, сиашивяиис срс.ътв •: та

' L прямо переносятся »а счет производства "" лк'""'' л

“ прями "**' (11 на t.,ct minx;, Со счета проч .во.тсгпа синсы-

J Хитрят производятся не прямо на активный счет .. паров.

“1"ТДсивиып счет мып)х>а продукции З.ир.иы ,<а ча-

купку материмой не прямо переносятся на сч.-т .„ре ем. трс

да» а черте пассивный счет приобретении и т т Точно гни же

отмщающаяся иа пассивных счетах «выпуска» и «реализации»

прибыль не сразу передается на счет «накопления», а через ак-

тивный счет кассы и пр.

Особый интерес в нашей схеме представляют рубрики, посвя-

щенные живому труду В системе трудового учета -овеществляй

ыый живой т»уд> будет, конечно, учитываться в трудовых едини-

цах Но в системе денежно!о учета мы его можем ввести в ба-

ланс только в рублях причигаЮ'цейся зарплаты, давая отновре-

меином балансом дополнительную строку того же наименования

в отработанных днях и часах. Затраты по живому труду в остат-

ке на активе представят собой труд, овеществленный в незавер-

шенной продукции — на всех стадиях ее ютовности. в том чн. :<•.

стало быть, я в полуфабрикатах собственного производства, во-

шедших в состав незавершенной продукции данного момента.

Материалы чужой продукции на складах не заключают еще в себе

живого труда. Готовые к выпуску изделия, по Марксу, «выбра-

сываются из производственного процесса в сферу обращения» и,

стало быть, овеществленный в них живой труд выбывает уже из

состава «переменного капитала» в сфере производства

Денежный фонд, предназначенный па оплату рабсилы, тоже

еще не переменный капитал. «Действительным переменным ка-

питалом он (денежный капитал. — С. Струмилин) становится

лишь по совлечении своей денежной формы, после того, как он

превращен в рабочую силу, и последняя функционирует в капи-

талистическом процессе как составная часть производительного ка-

питала»1. Таким образом, живой труд, овеществленный в сфере

произымгтоа. целиком и пат нот ю покрывает собой техники- «к

комическое содержание той категории, которая в капиталистиче-

ском обществе проявлялась в социальной форме «переменного

капитала».

Но зная эту величину. мы получаем возможность в сопостав-

лении с величиной средств производства определит и очень важ-

ный для Нас показатель органического и технического строения

или состава производительных ресурсов в данном предприятии.

«Строение капитала, — по Марксу, — можно рассматривать с

двух точек зрения. Рассматриваемое со стороны стоимости, строе-

ние определяется тем отношением, в котором капитал распаляет'

ся на постоянный капитал, или стоимость средств производства, и

переменный капитал, или стоимость рабочей силы, общую сумму

заработной! платы. Рассматриваемый со стороны материала,

функционирующего в процессе производства, всякий капитал де-

лится на средства производства и живую рабочую силу; в этом

смысле строение капитала определяется отношением между мас-

сой применяемых средств производства, с одной стороны, и коли-

чеством труда, необходимым для их применения с другой Пер-

вый я называю стоимостным строением капитала, второй — тех-

ническим строением капитала. Между тем и другим существует

тесная взаимозависимость. Чтобы выразить эту взаимозависи-

мость, я называю органическим строением капитала его строе-

ние по стоимости, поскольку последнее определяется его техниче-

ским строением и отражает в себе изменения технического строе-

ния» '. В этих определениях Маркса для нас устарел только

термин «капитал». И если в нашем балансе (и за балансе»!) мы

будем располагать величиной живого труда, овеществленного в

производстве по стоимости его и по количеству, то все необходи-

мые элементы дтя измерения уровня строения наличных произво-

дительных ресурсов как по органическому, так и по техническому

его составу будут налицо.

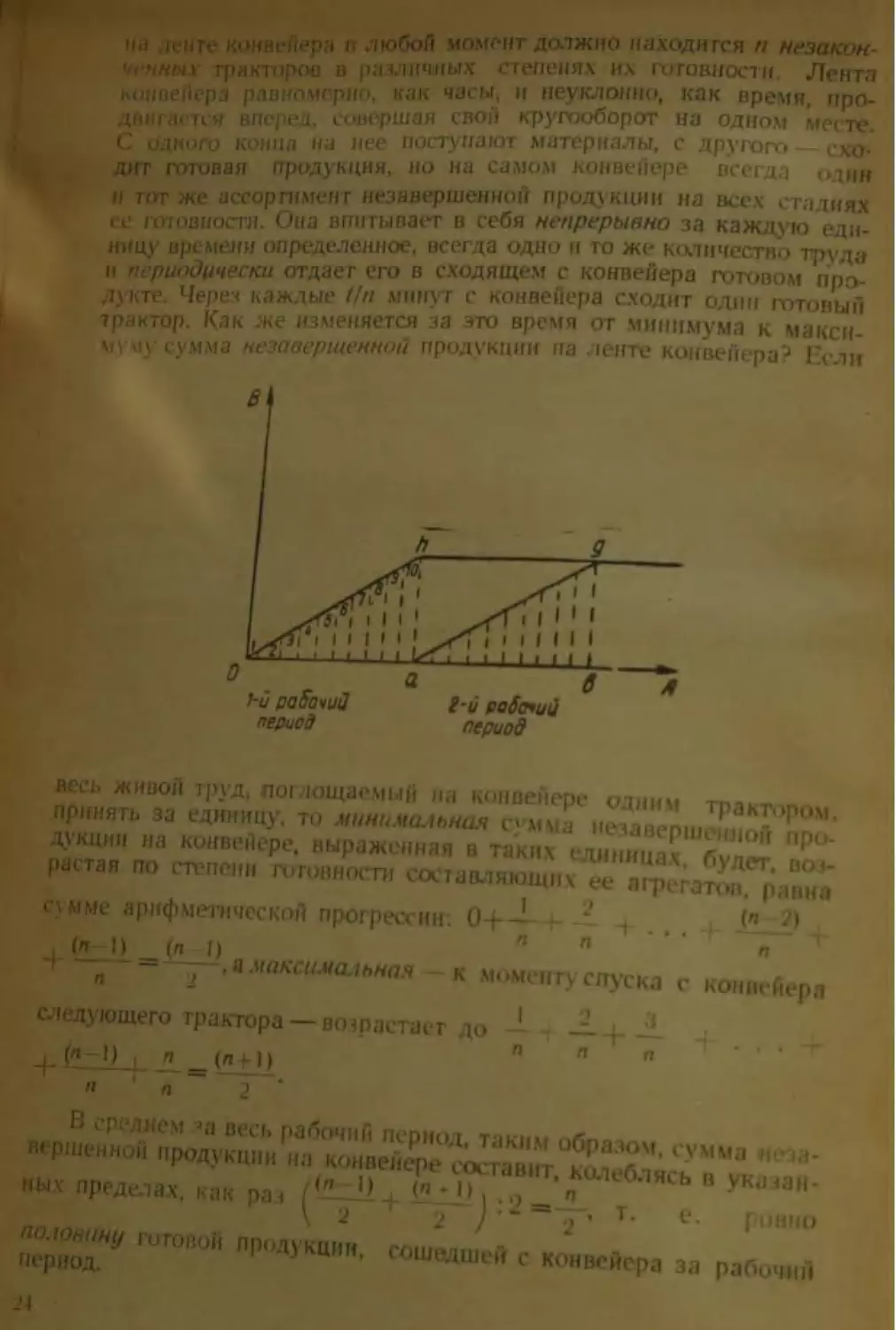

Между величиной незавершенного производства и готовой

продукцией за один полный рабочий период можно установить

вполне определенное соотношение. Если производится только

один уникальный продукт, например, Днепрострой, мост через

Волгу, ледокол «Красин», то совершенно ясно, что к началу ра

бочего периода незавершенная продукция здесь будет равна ну-

лю. а к концу его достигнет 100% заданной величины готового

продукта. В среднем за весь период при равномерном разверты-

вании производства ее можно определить, стало быть, в

(O-j-100%) : 2, т. е. в 50% готового продукта. Если мы имеем

дело с непрерывным серийным или массовым поточным произ-

водством. то это соотношение не столь очевидно. Но все же оно

остается в силе. Нетрудно убедиться, что живой труд, овещест-

вленный в незавершенной продукции непрерывного простого

воспроизводства, представляя в нем собой довольно постоянную

величину, в среднем своем значении в точности равен половине

труда, вложенного в готовую продукцию за полный рабочий

период.

В самом деле, допустим, что за один рабочий период t с кон-

вейера сходит, скажем, п готовых тракторов. Это значит, что и

1 К Маркс и Ф Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 673 (курсив мой. —

С. Струмилнн).

. ,кЛ>А момент должно и л ходи гея п незакон

и.| к-нтс конясПтрл П • ^11Ч(1ЫХ СНЧ|С1|ЯХ их готовности Лсит.т

„?*X£ScWlo: как «СЫ, И неуклонно. как время, про-

" ...........

г конина нее поступают материалы, с другого . хо-

.я w«H«- •“»£Л‘Г ..........................

н пгт же ассортимент незавершенной продукции на всех . га шях

™X£th Она впитывает в себя непрерывно за каждую еди-

тщу времени определенное, всегда одно и то же каличество труда

отдает его в сходящем с конвейера гонтом про-

кте Через каждые Ип минут с конвейера сходит один готовый

тпа\тор Как же изменяется за это время от минимума к макси-

му чу сумма незавершенной продукции на ленте конвейера? Если

весь живой труду поглощаемый на конвейере одним трактором.

Принять за единицу, то минимальная сумма незавершенной про-

дукции на конвейере, выраженная в таких единицах, будет, воз-

растая по степени готовности составляющих ее агрегатов, равна

сумме арифметической прогрессии: 0+ — ' • ?

+ а максимальная ~ к моменту спуска с конвейера

следующего трактора — возрастает до — • ——[- — ...

+<'ти+т"!!т!'

В среднем яа весь рабочий период, таким образом, сумма неза-

вершенной продукции на конвейере составит, колеблясь в указан-

ных-пределах, как раз ^—7^ + : ~ “у-, т. е. ровно

помвину готовой продукции, сошедшей с конвейера за рабочий

ПРпнпл

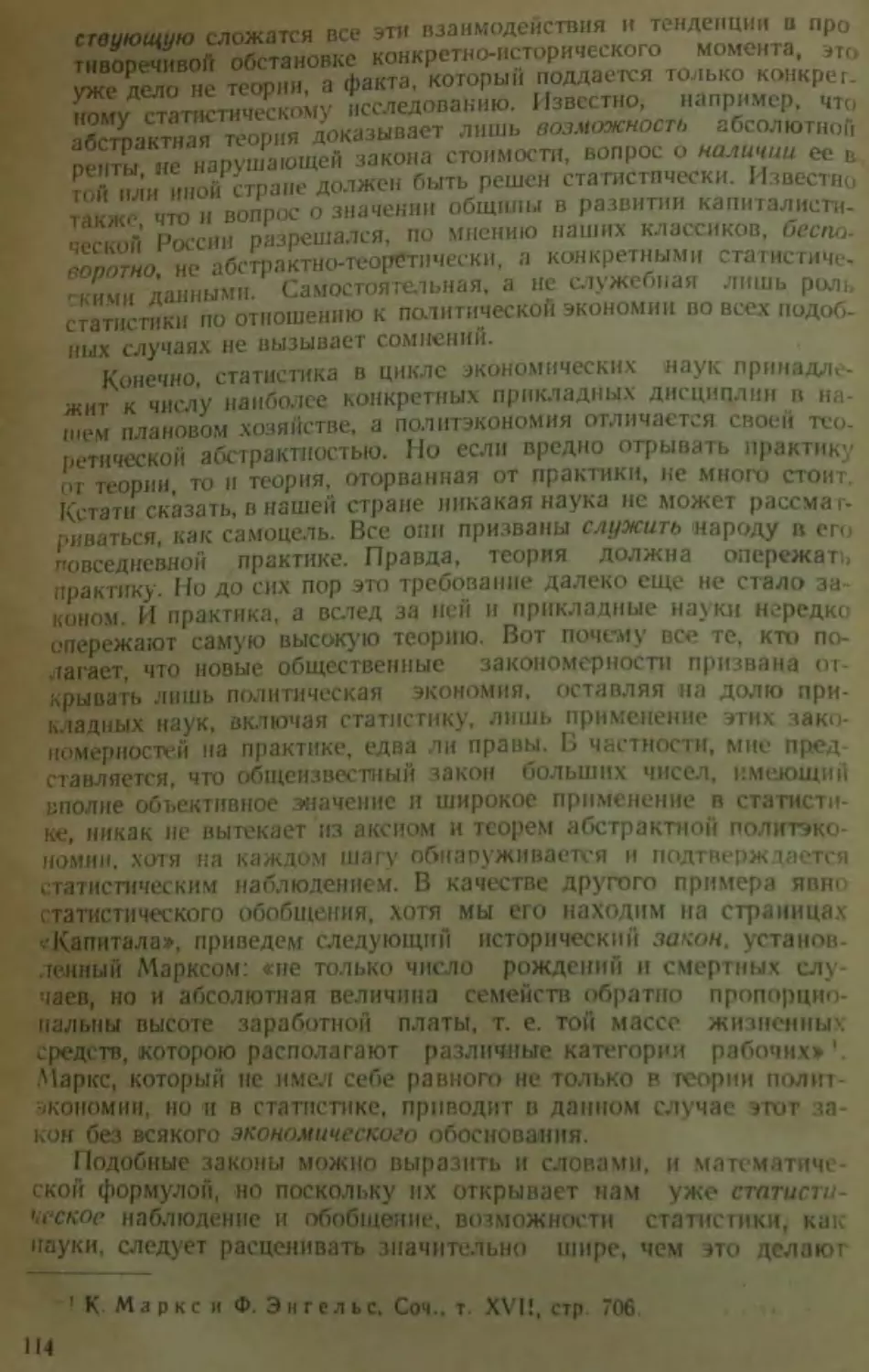

Графически, на чертеже, это соотношение можно отобразить

так (см. рис.). Будем по горизонтали откладывать время произ-

водства, а по вертикали — количество труда, овеществляемого в

производстве за единицу времени. За первый рабочий период оа—

перн'М развертывания работы - число занятых рабочих посте-

пенно увеличивается, незавершенная продукция в разных стадиях

Готовности накопляется, но готовый продукт из производства еще

не выходит. За второй рабочий период ав-оа и за все последую-

щие при простом воспроизводстве количество труда, расходуемо-

го в единицу времени, достигает уже своей постоянной нормы,

т. е. ah = bg, и из производства равномерно поступает на склад

готовый продукт без всякого, однако, сокращения наличного за-

дела незавершенной продукции. Если, скажем, в рабочий период

с конвейера сходит по 10 единиц готового продукта, то в незавер-

шенной продукции для равномерного хода производства должно

быть обеспечено непрерывное воспроизводство 10 единиц того же

продукта на всех степенях его готовности от нуля до единицы с

интервалами в 0.1 этой единицы. Сумма незавершенной продук-

ции к концу первого периода будет при этом равна площади тре-

угольника ооЛ. к концу второго периода ее величина выразится

площадью треугольника abg и т. д. Как ясно. однако, из построе-

ния, Довй =&abg. Готовая же продукция за рабочий период ab

равна площади прямоугольника abgh. Отсюда заключаем, что

незавершенная продукция abg. равная половине этого прямо-

угольника. равна половине готовой продукции за один рабочий

период.

Значит, разделив затраты труда, овеществленные в годовой

продукции предприятия, на удвоенные его затраты, овеществлен-

ные в незавершенной продукции, включая сюда и полуфабрикаты,

к началу или к концу года, получим чисто рабочих периодов

за год а стало быть, и время производства, соответствующее од-

ному периоду. Конечно, если мы имеем не простое, а расширен-

ное воспроизводство, то в качестве делителя лучше использовать

удвоенный средний остаток незавершенной продукции за ряд

моментов. Нужно лишь помнить, что вышеуказанное соотноше-

ние установлено нами тотько для количеств живого труда, ове-

ществленного в незавершенном производстве и п/говон продукции

одного рабочего периода. Соотношение материалов. затраченных

на те же кшичества незаконченной и готовой продукции, будет

>’ 'ясен иное. Так, например, для сборки на конвейере данного ком-

1кта тракторов мы должны располагать в любой момент работы

1чым , почтя п< Ч1ым набором всех необходимых для этого

комплекта частей и деталей Таким образом, по завязанным в

। iH-iapcpiiic-'HoM производстве материалам оно уже поднимается

01 V) до 100% их количества в готовом продукте одного рабочего

-Периода. Вот почему современные балансы, в которых все неза-

вершенное производство в целом показывается в иерасчлеменнон

менты виде единой суммой, не годятся для скальксннибудь

томного онределс ния ."Хоеиия фондов и для определе-

А между тем и для авалив средствах точное опре-

Ння норма рабочего периода давало бы нам показа-

доление длггель и н1да|11|Я. Об этом можно заключить уже

тель nfPB^*“B,X0(ia колебаний процента незавершенного

'° гроМ’™ е готовому выпуску готовой продукции в разных

производства к Ценности Так. например, по данным

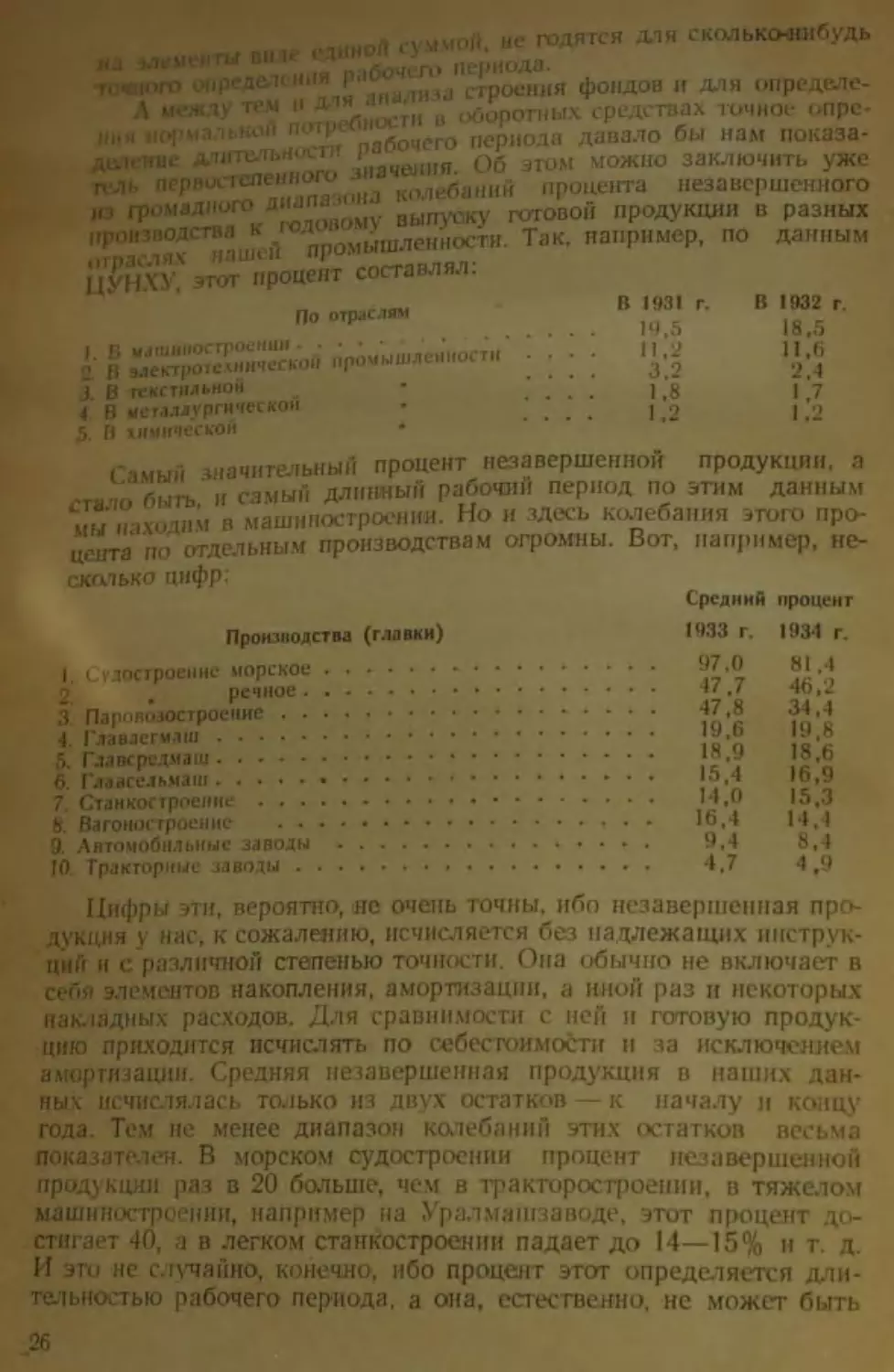

ЦУНХУ этот процент составлял:

В 1932 г.

18,5

В 1931 г.

ниости .... 11.2 Н.6

3. В текстильной .... 1,8 1,7

4. В металлургической • .... 1,2 1,2

5. В химической

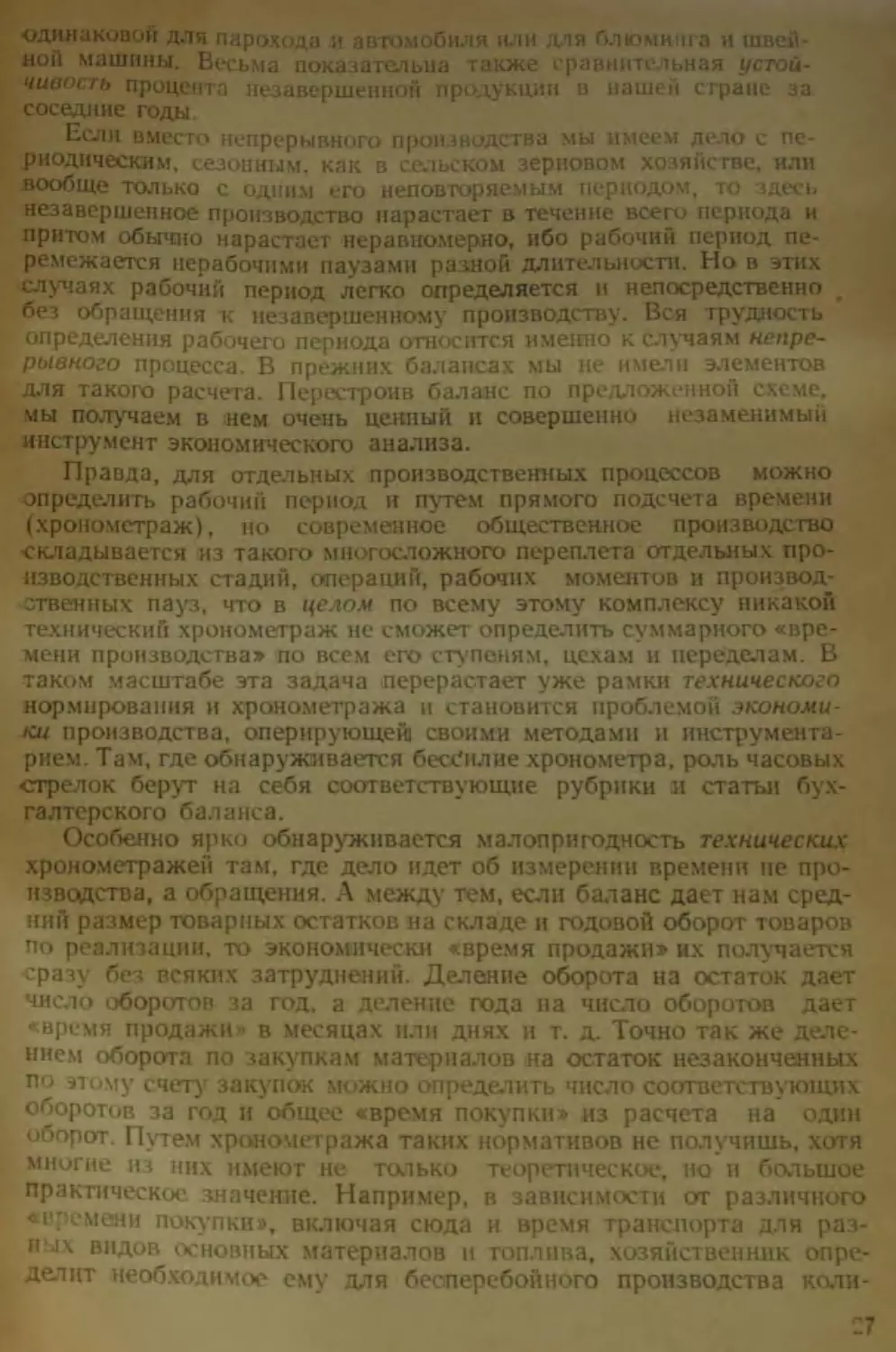

Гямый значительный процент незавершенной продукции, а

по быть’ и самый длинный рабочий период по этим данным

мынаходич в машиностроении. Но и здесь колебания этого про-

цента по отдельным производствам огромны. Вот, например, не-

сколько цифр:

Средний процент

1933 г.

97.0

Производства (главки)

1 Судостроение морское ..........

о' , речное......................

а Паровозостроение ...............

4. .............................

5. Главсредмаш.....................

6. Глаасельмаш.....................

7. Станкостроение..................

8. Вагоностроение .................

9. Автомобильные заводы............

10. Тракторные заводы...............

1934 г.

81,4

46,2

Цифры эти, вероятно, не очень точны, ибо незавершенная про-

дукция у нас, к сожалению, исчисляется без надлежащих инструк-

ций и с различной степенью точности. Она обычно не включает в

себя элементов накопления, амортизации, а иной раз и некоторых

накладных расходов. Для сравнимости с ней и готовую продук-

цию приходится исчислять по себестоимости и за исключением

амортизации. Средняя незавершенная продукция в наших дан-

ных исчислялась только из двух остатков — к началу и концу

года. Тем не менее диапазон колебаний этих остатков весьма

показателен. В морском судостроении процент незавершенной

продукции раз в 20 больше, чем в тракторостроении, в тяжелом

машиностроении, например на Уралмашзаводе, этот процент до-

стигает 40, а в легком станкостроении падает до 14—15% и т. д.

И это не случайно, конечно, ибо процент этот определяется дли-

тельностью рабочего периода, а она, естественно, нс может быть

одинаковой для парохода и автомобиля или для блюминга и швей-

ной машины. Весьма показательна также сравнительная устой-

чивость процента незавершенной продукции в вашей стране за

соседние годы.

Если вместо непрерывного производства мы имеем дело с пе-

риодическим. сезонным, как в сельском зерновом хозяйстве, или

вообще только с одним его неповторяемым периодом, то здесь

незавершенное производство нарастает в течение всего периода и

притом обычно нарастает неравномерно, ибо рабочий период пе-

ремежается нерабочими паузами разной длительности. Но в этих

случаях рабочий период легко определяется и непосредственно ,

без обращения к незавершенному производству. Вся трудность

определения рабочего периода относится именно к случаям непре-

рывного процесса. В прежних балансах мы не имели элементов

для такого расчета. Перестроив баланс по предложенной схеме,

мы получаем в нем очень ценный и совершенно незаменимый

инструмент экономического анализа.

Правда, для отдельных производственных процессов можно

определить рабочий период и путем прямого подсчета времени

(хронометраж), но современное общественное производство

складывается из такого многосложного переплета отдельных про-

изводственных стадий, операций, рабочих моментов и производ-

ственных пауз, что в целом по всему этому комплексу никакой

технический хронометраж не сможет определить суммарного «вре-

мени производства» по всем его ступеням, цехам и переделам. В

таком масштабе эта задача перерастает уже рамки технического

нормирования и хронометража и становится проблемой экономи-

ки производства, оперирующей своими методами и инструмента-

рием. Там, где обнаруживается бессилие хронометра, роль часовых

стрелок берут на себя соответствующие рубрики и статьи бух-

галтерского баланса.

Особенно ярко обнаруживается малопригодность технических

хронометраже!) там, где дело идет об измерении времени не про-

изводства, а обращения. А между тем, если баланс дает нам сред-

ний размер товарных остатков на складе и годовой оборот товаров

по реализации, то экономически «время продажи» их получается

сразу без всяких затруднений. Деление оборота на остаток дает

число оборотов за год, а деление года на число оборотов дает

время продажи" в месяцах или днях и т. д. Точно так же деле-

нием оборота по закупкам материалов «а остаток незаконченных

по этому счету1 закупок можно определить число соответствующих

оборотов за год и общее «время покупки» из расчета на один

оборот. Путем хронометража таких нормативов не получишь, хотя

многие и< них имеют не только теоретическое, но и большое

практическое, значение. Например, в зависимости от различного

«времени покупки», включая сюда и время транспорта для раз-

ных видов. основных материалов и топлива, хозяйственник опре-

делит необходимое ему для бесперебойного производства коли-

ч,гнн» «.«ггвететвующпх производительных запасов в пути и на

^'т^\Х'1 2 3 4 5"жми"»н'в «ипрсЛнгх^ мвола " ними* равна.

Так, если • ж иа MKynKV „ доставку его требуется

‘КЖО*'^ём " П'Т" - б 7“,Ь "" M0HW‘

Ныгою» К* » «• ема » " п|"<«звод-

а.ё В«гч>е неполадок на |р.исп.Фг< неподачи и прсх-тоя „а-

’снежных заносов. крушений и т п аварий. — должен

«пялиться производственный запас, соответствующий нанболь-

ХмГверояпюму перерыву в снабжении из-за такого рода непо-

зало» (опо.г»|йение этих запасов в натур,- с ГОДОВЫМ оборотом

с«7ц.,т.тн,к>ших материалов покажет обеспеченн-х-п, ими пронз-

вотва на определенное число дней. Л сопоставление этой обе-

слечеиностн < потребностью позволю разумно управлять данным

хозяйством как в сфере производства, так и в сфере обращения.

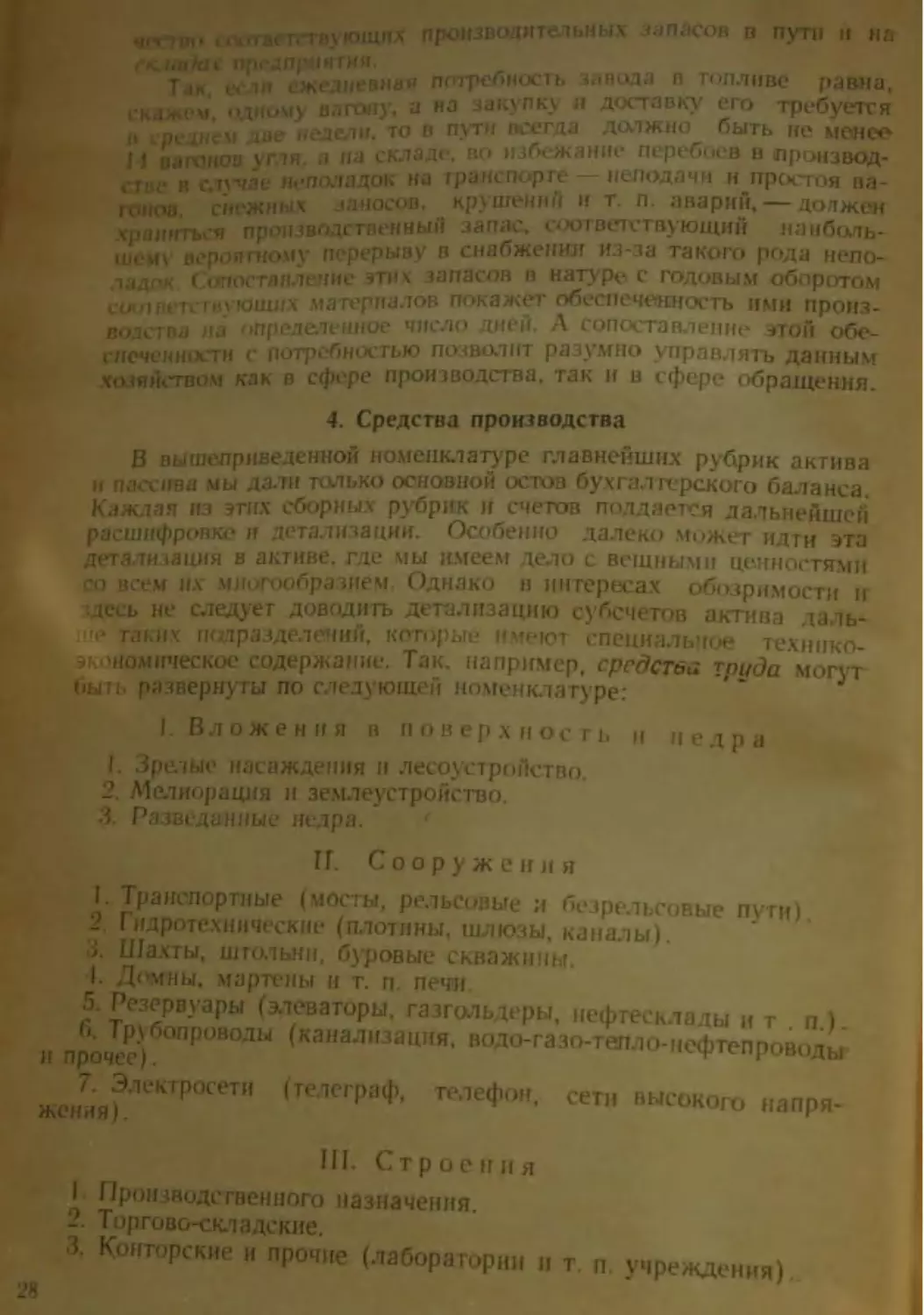

4. Средства производства

В вышеприведенной номенклатуре главнейших рубрик актива

и пассива мы да.™ только основной остов бухгалтерского баланса.

I Каждая га этих сборных рубрик и счетов поддается дальнейшей

расшифровке и детализации. Особенно далеко может идти эта

детализация в активе, где мы имеем дело с вещными цеиноспшн

со всем их многообразием. Однако в интересах обозримости и

здесь не следует доводить детализацию субсчетов актива даль-

L таких патразделечий. которые имеют специальное технпко-

экономическо| содержание. Так. например, средства труда могут

быть развернуты по следующей номенклатуре:

1. Вложения в поверхность и недра

I. Зрелые насаждения и лесоустройство.

2. Мелиорация и землеустройство.

3. Разведанные Недра.

1Г. Сооружения

I. Транспортные (мосты, рельсовые и безрельсовые пути),

2, Гидротехнические (плотины, шлюзы, каналы).

3. Шахты, штольни, буровые скважины.

4. Домны, мартены и т. п. печи.

5, Резервуары (элеваторы, газгольдеры, нефтесклады и т.п.).

6. Трубопроводы (канализация, водо-газо-тепло-нефтепроводы

и прочее).

7. Электросети (телеграф, телефон, сети высокого напря-

жения 1

III. Строения

I. Производственного назначения,

2. Торгово-складские.

3, Конторские и прочие (лаборатории и т. п. учреждения).

4. Жилые здания.

5- Здания культурно-бытового обслуживания.

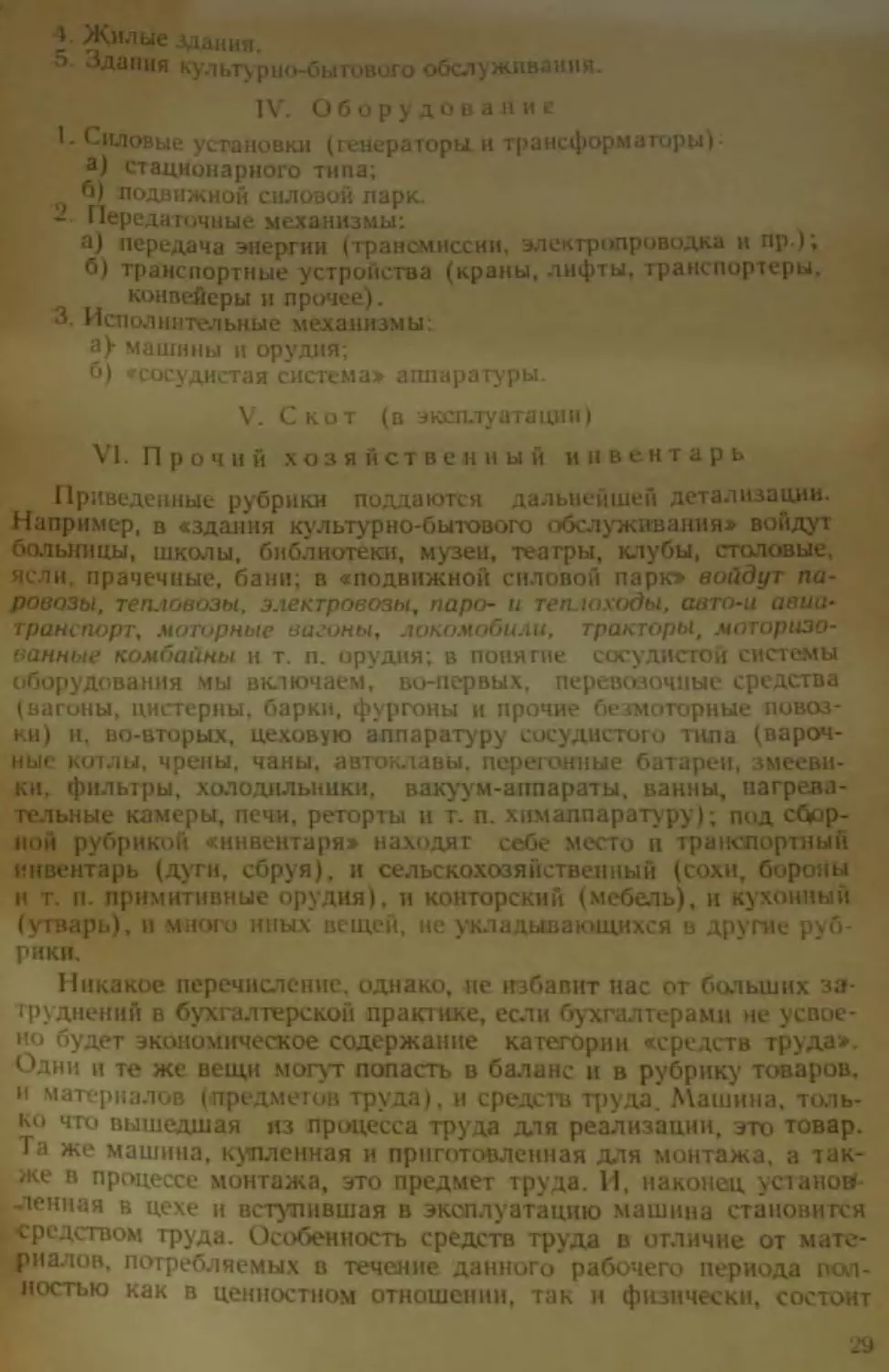

IV. Оборудование

1. Силовые установки (генераторы, и трансформаторы)

а) стационарного типа;

б) подвижной силовой парк.

— Передаточные механизмы:

а) передача энергии (трансмиссии, электропроводка и пр.);

б) транспортные устройства (краны, лифты, транспортеры,

конвейеры и прочее).

3. Исполнительные механизмы:

а) машины и орудия;

б) «сосудистая система» аппаратуры.

V. Скот (в эксплуатации)

VI. Прочий хозяйственный инвентарь

Приведенные рубрики поддаются дальнейшей детализации.

Например, в «здания культурно-бытового обслуживания» войдут

больницы, школы, библиотеки, музеи, театры, клубы, столовые,

ясли, прачечные, бани; в «подвижной силовой парк» войдут па-

ровозы, тепловозы, электровозы, паро- и теплоходы, авто-и авиа-

транспорт, моторные вагоны, локомобили, тракторы, моторизо-

ванные комбайны и т. п. орудия; в понятие сосудистой системы

оборудования мы включаем, во-первых, перевозочные средства

(вагоны, цистерны, барки, фургоны и прочие безмоторные повоз-

ки) и, во-вторых, цеховую аппаратуру сосудистого типа (вароч-

ные котлы, чрены. чаны, автоклавы, перегонные батареи, змееви-

ки, фильтры, холодильники, вакуум-аппараты, ванны, нагрева-

тельные камеры, печи, реторты и г. п. химаппаратуру); под сбор-

ной рубрикой «инвентаря» находят себе место и транспортный

инвентарь (дуги, сбруя), и сельскохозяйственный (сохи, бороны

н т. п. примитивные орудия), и конторский (мебель), и кухонный

(утварь), п много иных вещей, не укладывающихся в другие руб-

рики.

Никакое перечисление, однако, не избавит нас от больших за-

труднений в бухгалтерской практике, если бухгалтерами не усвое-

но будет эконом1гческое содержание категории «средств труда».

Одни и те же вещи могут попасть в баланс и в рубрику товаров,

и материалов (предметов труда), и средств труда. Машина, толь-

ко что вышедшая яз процесса труда для реализации, это товар.

Та же машина, купленная и приготовленная для монтажа, а так-

же в процессе монтажа, это предмет труда. И, наконец установ-

ленная в цехе и вступившая в эксплуатацию машина становится

^средством труда. Особенность средств труда в отличие от мате-

риалов, потребляемых в течение данного рабочего периода пол-

ностью как в ценностном отношении, так и физически, состоит

29

пог,п а том что они физически не расходуются в пронес-

•»««»»» П«Т«Л1П-.1Ь1.ую форму, о

се труда. спх'ан-" ' Труда, в течение целого цикла рабо-

.„„роя «я». ». овр.зом

„„ ионрооть, »а и ТО по ч.стйи. и

» °ГУДИЯ «™™ W™""» ’И"«

той «ере. к»кой о»и фуйкиошруют как факторы про-

Хт» » "«» со»Р"“">т ту ™оетойт™уК1 потреОи-

т™« &У. ""ТОР"» “» •отТ"»"’," 'И» М,‘

даХафокавкио nKPooraKiT. стало быта, фупкщ.ойароаать

“™»’труда « скова порекодят а камор™ ттаароа».

Й^р2па.кач™и лл« лтоаплац».. кап «тргаЧР»» труда.,

если поступают в запасное оборудование.

Несмотря на четкость определении Маркса в отношении

епедств труда возможны сомнительные случаи в конкретной раз-

носке разрешимые только с известной дозой условности. Так.

например, рабочий скот Маркс относит к средствам труда, скот

на откорме — к сырым материалам.

По аналогии взрослый пользовательниц скот, дающий нам

приплод, молоко, шерсть, мы отнесем к средствам труда,

а выращиваемый молодняк — к объектам или предметам

труда. Но провести здесь точные грани этих членений

было бы очень затруднительно. Точно так же их трудно

провести между насаждениями в эксплуатации и незрелыми на-

саждениями — в незавершенном производстве, если те и другие

существуют в одном производственном процессе.

Или вот еще пример. В строительстве часто применяются

не только такие временные сооружения, как леса, опалубка бе-

тонируемых колонн и т. п., но и временные постройки типа ба-

раков для жилья рабочих и разных других подсобных предприя-

тий. С завершением постройки они разбираются на лом и ликви-

дируются, а стоимость их относится на законченное строитель-

Спрашивается, куда их отнести по нашей схеме? К средствам

или предметам труда? Они обычно целиком переносят свою цен-

ность на готовый продукт в течение одного рабочего периода, ибо

с окончанием постройки кончается и строительство, и в этом от-

ношении уподобляются материалам. Но в отличие от материалов

они не расходуются физически в процессе труда, а лишь аморти-

зируются, до конца сохраняя ту самостоятельную потребитель-

скую форму, в которой вступают в процесс труда.

И в этом отношении функционируют как средства труда. По-

следнее обстоятельство, па наш взгляд, решает дело. Но наша

бухгалтерская практика во всяком случае до сих пор совершенно

не разбиралась в таких вопросах.

Движение средств труда в наших балансах отражается толь-

ко в начальной их («восстановительной») оценке, без учета из-

носа, который отражается на особом счете в пассиве. Поэтому

в расходе по средствам труда проводится только выбытие их (из

инвентаря) за ветхостью и негодностью или по другим причинам.

Входящий в группу средств производства наряду со средствами

труда счет «предметов труда» тоже поддается какой угодно дета-

лизации по роду входящих в его состав материалов — основных

и вспомогательных, топлива, запасного оборудования и т. д. Но

мы отметим только, что сюда входят лишь производительные за-

пасы на складах, т. е. еще не вступившие в процесс производства

материалы.

5. Фонды и резервы

В пассиве разделу средств производства противостоит раздел

фондов и резервов, отнюдь. впрочем, с ним не балансируясь, ибо

в нем должны найти себе место не только уже включенные в про-

цесс производства фонды, но и те. которые еще ждут своей очере-

ди для включения в этот процесс в последующих циклах. Фонды

и резервы допускают детальное расчленение в двух различных

разрезах: в юридическом подразделении на свои и привлеченные

со стороны ресурсы и в экономическом — по плановому их назна-

чению и использованию в общественном процессе воспроизводст-

ва. Первое из этих расчленении имело решающее значение в ча-

стнохозяйственном балансе. В общественном хозяйстве, где все

фонды в конечном счете принадлежат одному хозяину и где кре-

дитные взаимоотношения между отдельными хозяйствами пре-

вращаются по внутренние расчёты между собой различных хоз-

расчетных подразделений единого целого, расчленение на соб-

ственные и чужие или заимствованные ресурсы теряет свое преж-

нее значение. Но тем большее значение приобретает второе

членение наличных ресурсов по их назначению в промфинплане.

В юридическом разрезе в наших балансах и в настоящих ус-

ловиях, поскольку за кредит начисляются проценты в интересах

хозрасчета, приходится сохранять следующие основные рубрики:

Фонды и резервы

1. Внутренние ресурсы.

2. Привлеченные ресурсы:

1) бюджетные ассигнования;

2) долгосрочный кредит.

3. Расчеты краткосрочные:

а) с обобществленным сектором;

б) с частным сектором.

В порядке дальнейшей расшифровки в субсчетах бюджетные

ассигнования подразделяются на ассигнования по государствен-

ному и местному бюджету, банковские кредиты по каждому бан-

ку в отдельности и т. д В пределах общей рубрики расчетов с

обобществленным сектором крайне существенно выделять в осо-

бых приложениях для исключения из сводных балансов внут-

ренние расчеты в пределах далного треста, объединения, наркома-

та или иной системы. Если бы нам удалось свести в общем ба-

лансе хозяйственную деятельность всего обобществленного сек-

тора в целом, то выпали бы, сбалансировавшись по активу и пас-

сиву, как внутренний оборот, все взаимные расчеты по этому сек-

тору. Расчеты с частным сектором в предприятиях последователь-

но-социалистического типа вообще не могут иметь большого зна-

чения. Задолженность по зарплате рабочим и служащим фигури-

рует на балансах этих предприятий лишь как довольно случай-

ное и весьма кратковременное явление. А другие кредиты част-

ного сектора социалистическому могут иметь еще меньшее значе-

ние. И, стало быть, не эта сторона должна представлять основной

интерес в анализе состава фондов и резервов.

Значительно больший интерес в плановом хозяйстве предста-

вило бы следующее их расчленение на балансах-

Фонды и резервы

1) Производственный фонд:

а) за вычетом износа;

б) износ производственного фонда (регулятив).

2) Фонд потребления (непроизводственного):

а) жилищный фонд (за вычетом износа);

б) культурно-бытового обслуживания (за вычетом

в) износ фондов потребления. ,

2. Оборотный фонд.

3. Фонд восстановления (амортизационный):

1) Фонд капитальных ремонтов.

2) Фонд реновации:

а) фонды текущей реновации:

б) резерв реновации.

4. Фонд расширения:

1) Фонд реконструкции.

2) Фонд новых работ.

1) Страховые фонды (свободные).

J Ни^°браТ"ия <завязанный в обороте)

' i U —P“n'“fl (««"« OV»T>

ч целевые регулятивы

по их плановому нзз-

1 общественного распределения, мы преж-

де всего хотели бы ввести в бухгалтерский обиход те добавочные

категории общественных фондов, которые перечисляет Маркс в

своей «Критике Готской программы» по поводу утопического тре-

бования «полного» продукта труда производителю (фонд восста-

новления, фонд расширения, резервный).

Категория «уставных» фондов в нынешних балансах лишена

всякого экономического значения. Да и юридическое значение

этих фондов, как закрепленных за данным предприятием в зако-

нодательном порядке на все время его действия по данному уста-

ву, потерялось, ибо «уставные фонды» ныне ежегодно пересмат-

риваются в порядке утверждения заключительного годового ба-

ланса. В уставном фонде ныне потоплены основные и оборотные

средства, производственные и непроизводственные фонды, да

еще к тому же в восстановительной оценке, а не в реальном их

значении с учетом фактического износа. Мы предлагаем расчле-

нить все эти категории и показать весь накопленный износ сред-

ств труда особыми статьями по производственным и непроизвод-

ственным фондам («фонды потребления») в отдельности. В ны-

нешних балансах, как известно, показывается отдельной статьей

только износ средств труда до 1/Х 1925 г., т. е. до момента об-

щей переинвентаризации фондов. Но, прибавив к этому износу

остаток амортизационных сумм на балансе, можно получить с

достаточной точностью полный износ. Статья эта является только

регулятивом, ничему реальному в активе она не соответствует и

показывает лишь, насколько преувеличена в активе оценка

средств труда против фактической нх стоимости на дату состав-

ления баланса.

Иное значение имеет амортизационный фонд, который, отнюдь,

не следует отождествлять с износом. Ему в активе соответствует

вполне реальное денежное или товарное покрытие, резервируемое

в целях восстановления изношенных средств труда. Счет износа

я фонд восстановления ие дублируют, а лишь i -полняют трут

друга. Правда, когда исчисляются амортизационные начисления

за отчетный период, то они в одной и той же сумме записывают-

ся па кредит того и другого счета, дебитуя одновременно, с одной

стороны, счет издержек производства по активу и. с другой—

счет основных фондов в пассиве. И это понятно. Таким образом,

мы обеспечиваем весь износ необходимыми ресурсами для его

ликвидации. Затраты на капитальный ремонт, наоборот, прово-

дятся по кредиту кассы и основных фондов и дебету износа и

фонда восстановления — опять-таки в одной и той же сумме. Но

убыль средств труда за ветхостью и негодностью должна прово-

диться лишь по кредиту средств труда и дебету износа, отнюдь

не затрагивая амортизационного фонда, на котором соответству-

ющая сумма остается в неприкосновенности вплоть до момента за-

мены выбывших средств труда новыми. Когда же такая частич-

ная реновация средств труда происходит, то соответствующая

сумма проводится, во-первых, по кредиту кассы и дебету аморти-

3 • г Струмилин

33

яяпионного Лонда и, во-вторых, по дебету средств труда и кре-

диту0основныхНфондов.««сршен110 нс затрагивая счета износа.

Фад восста.Тжления в соответствии со сказанным весьма ес

тественно распадается на фонд капитальных ремонтов и фонд об-

новления, или реновации.

Фонд реновации призван, в свою очередь, служить двум зада-

чам11 текущей частичной замены новыми эксплуатируемых

соедств труда по мере выбывания их из инвентаря за ветхостью

и износом и 2) накопления достаточного резерва для полного воз-

мещения или воспроизводства старых предприятии, целиком вы-

бывающих из строя по завершении полного цикла их эксплуата-

ции В доле, обслуживающей первую задачу, фонд реновации мы

назвали бы текущим фондом реновации, или фондом замещения

в остальной - резервом реновации, т. е. фондом возмещения

амортизованных средств труда. О «воспроизводстве» их в тесном

смысле этого слова обычно говорить не приходится, ибо воспро-

изводить устаревшую технику в условиях непрерывного техниче-

ского прогресса было бы неразумно. В интересах расчлененного

планирования капитальных затрат было бы очень полезно вести

раздельный учет движения этих фондов. Тем более, что в плано-

вом хозяйстве рассеянные по разным балансам «резервы ренова-

ции» не должны в долголетнем накоплении бесцельно обременять

мертвым грузом счета отдельных предприятий, а, ежегодно соби-

раясь в мощный общий поток и перераспределяясь через систему

долгосрочного кредита, могут осуществлять свою задачу воспро-

изводства амортизируемых основных фондов в текущем ежегод-

ном строительстве новых предприятий. К сожалению, доныне мы

не имеем еще дифференцированных для указанной цели норм

амортизационных отчислений.

Впрочем, с известной условностью можно и без наличия спе-

циальных норм по ремонту и реновации расчленить соответствую-

щие фонды. А именно: можно условиться, что остаток незавер-

шенных капитальных ремонтов к началу отчетного периода плюс

плановое назначение затрат на капитальный ремонт текущего го-

да составляет фонд капитальных ремонтов к началу года, а в

фонд реновации подлежит зачислению весь остаток накопленного

на балансе амортизационного фонда. Точно так же из фонда рено-

вации можно выделить суммы, уже завязанные в незаконченных

закупках прошлого года и предназначенные по плану для замены

выбывающих по ветхости и износу из инвентаря средств труда, в

фонд текущих замещений, а весь не занаряженный еще в этом от-

ношении остаток фонда реновации зачислить в свободный резерв

возмещений. Затем в дальнейшем из амортизационных отчислений

каждого года в фонды капитальных ремонтов и текущих замен в

изношенном инвентаре перечисляется ровно столько, сколько тре-

буется, чтобы обеспечить выполнение планов капитального ре-

мцнта и текущего обновления инвентаря на предстоящий год с

учетом перерасхода или экономии отчетного года, если они имели

место, а весь свободный остаток амортизационных сумм попол-

няет собой «резерв возмещений».

Суммируя отдельные данные по движению этих фондов за

ряд лет, мы сумеем со временем установить и недостающие нам

ныне средние нормы затрат по ремонту и текущему обновлению

инвентаря разного рода. В первое время при отсутствии таких

норм планы соответствующих текущих затрат будут, конечно, нс

слишком точны. К тому же по отдельным предприятиям с боль-

шим накопленным износом потребность в этих затратах может

превзойти всю сумму амортизационных отчислений прошлого го-

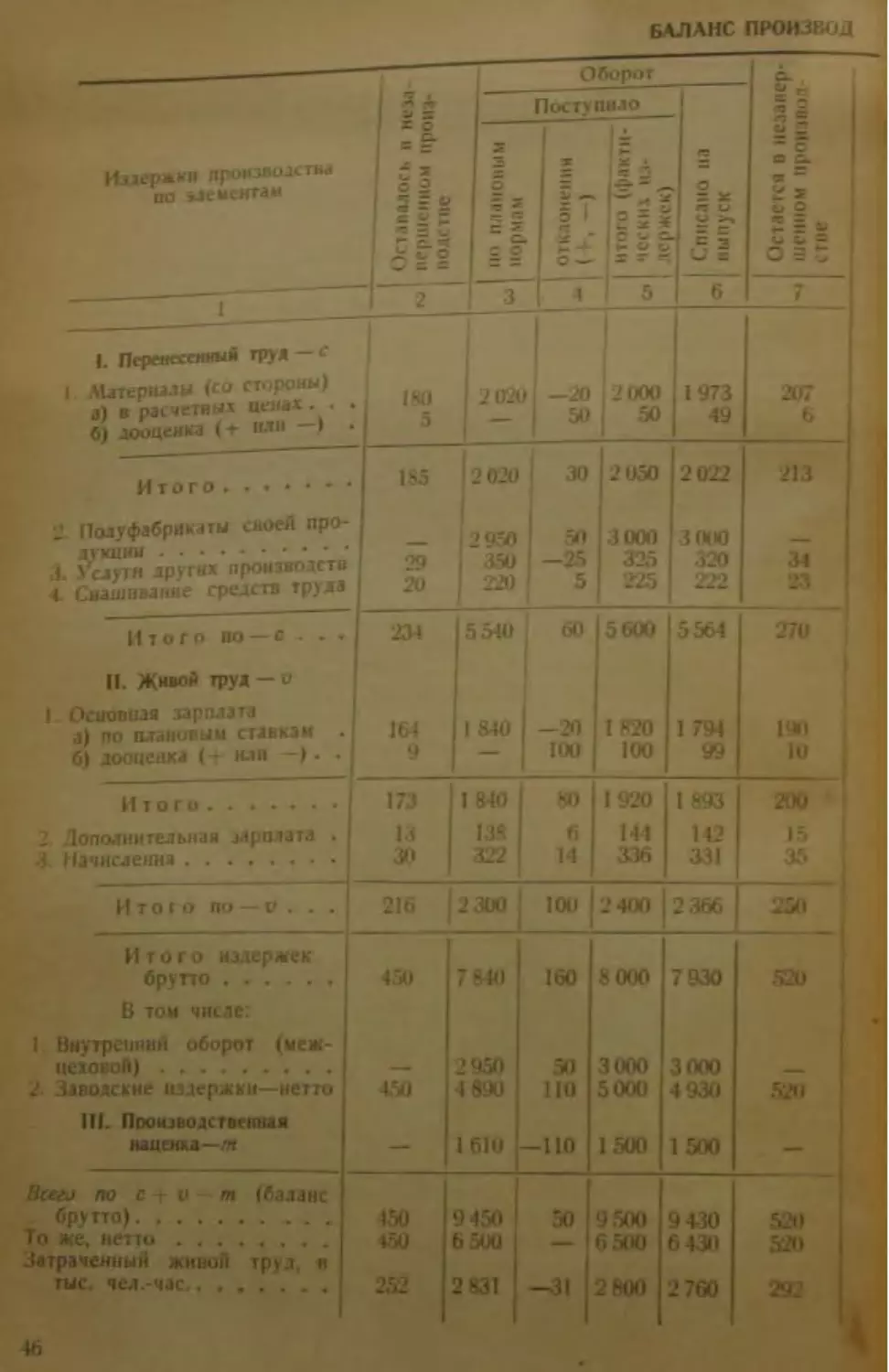

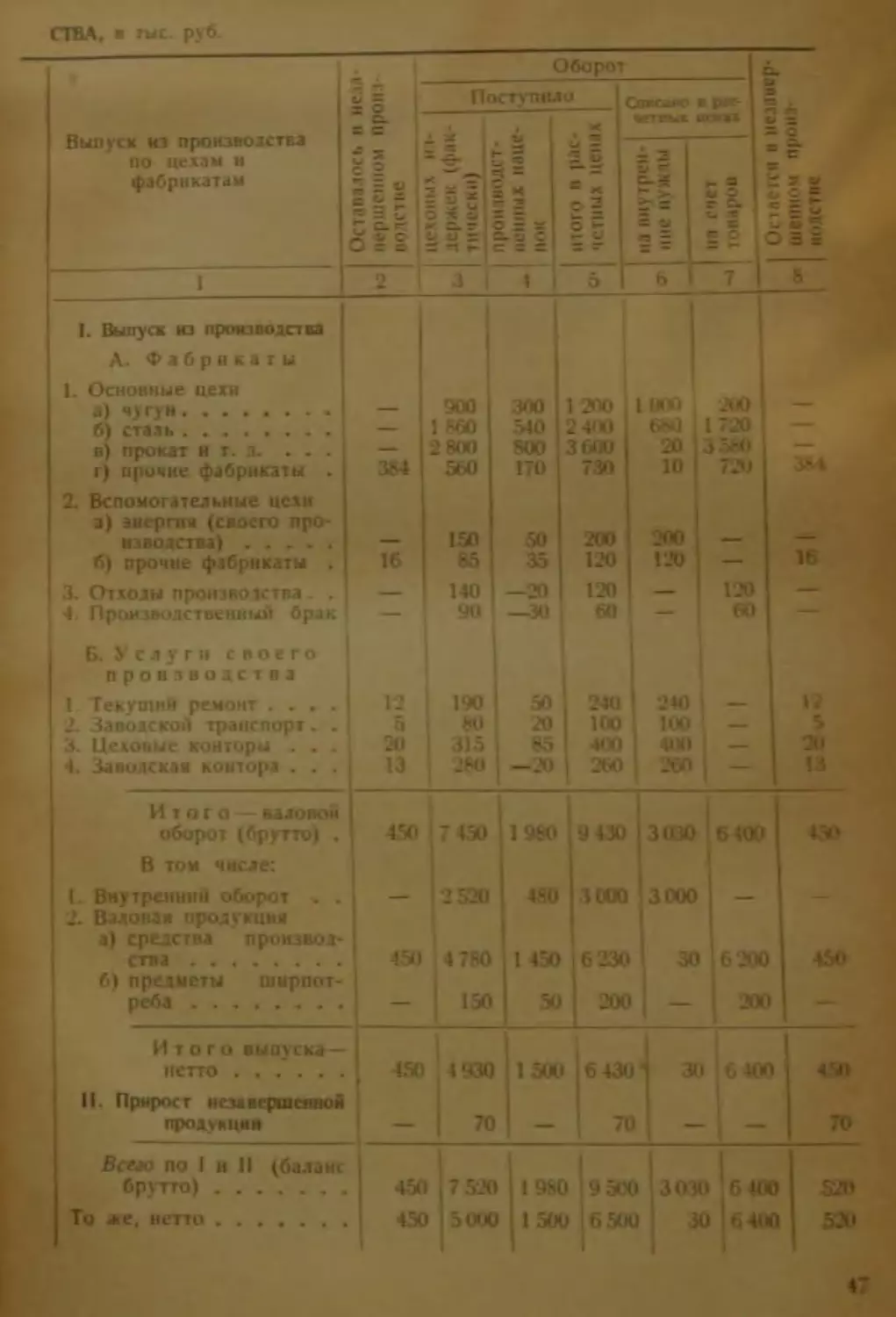

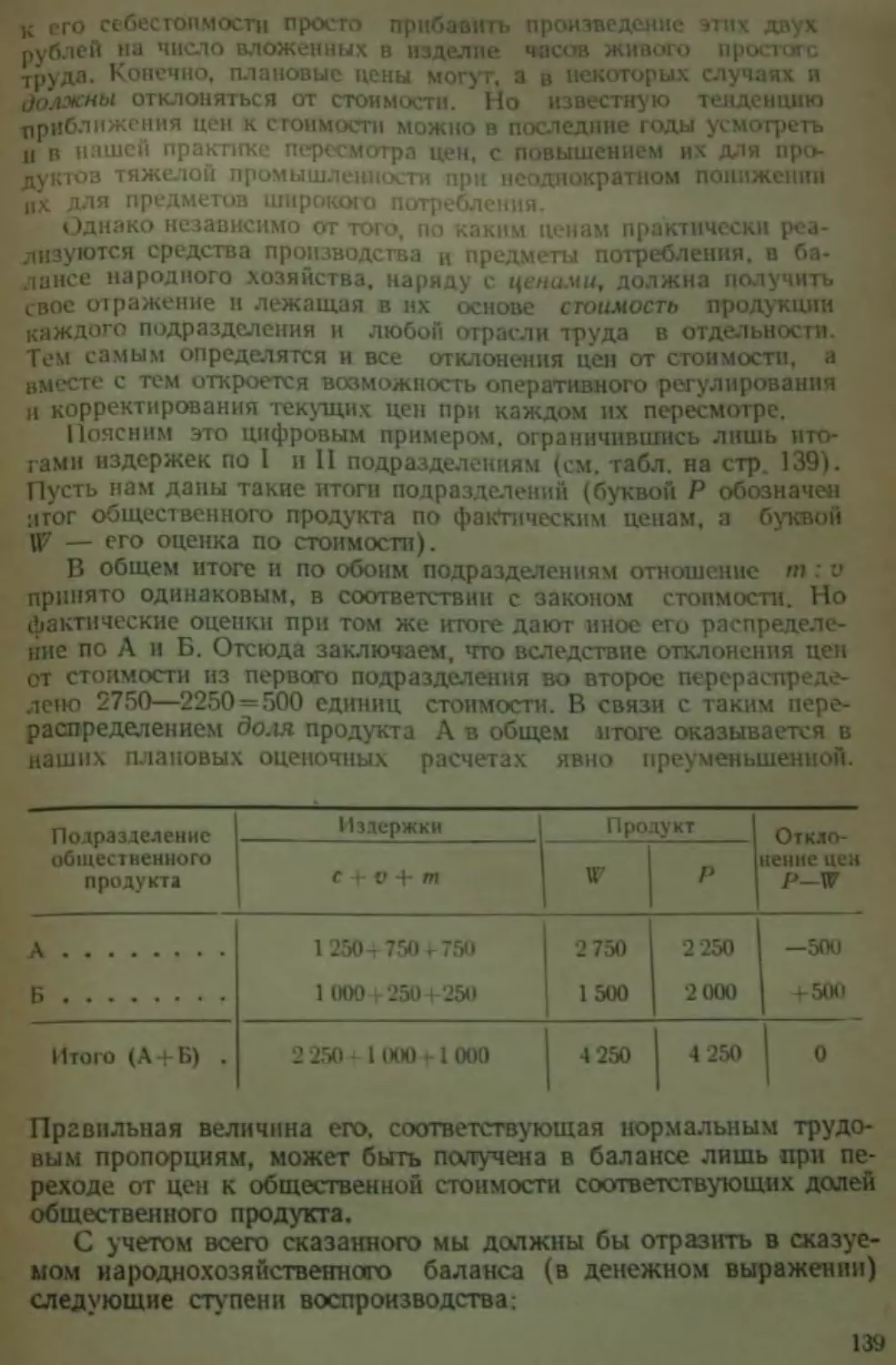

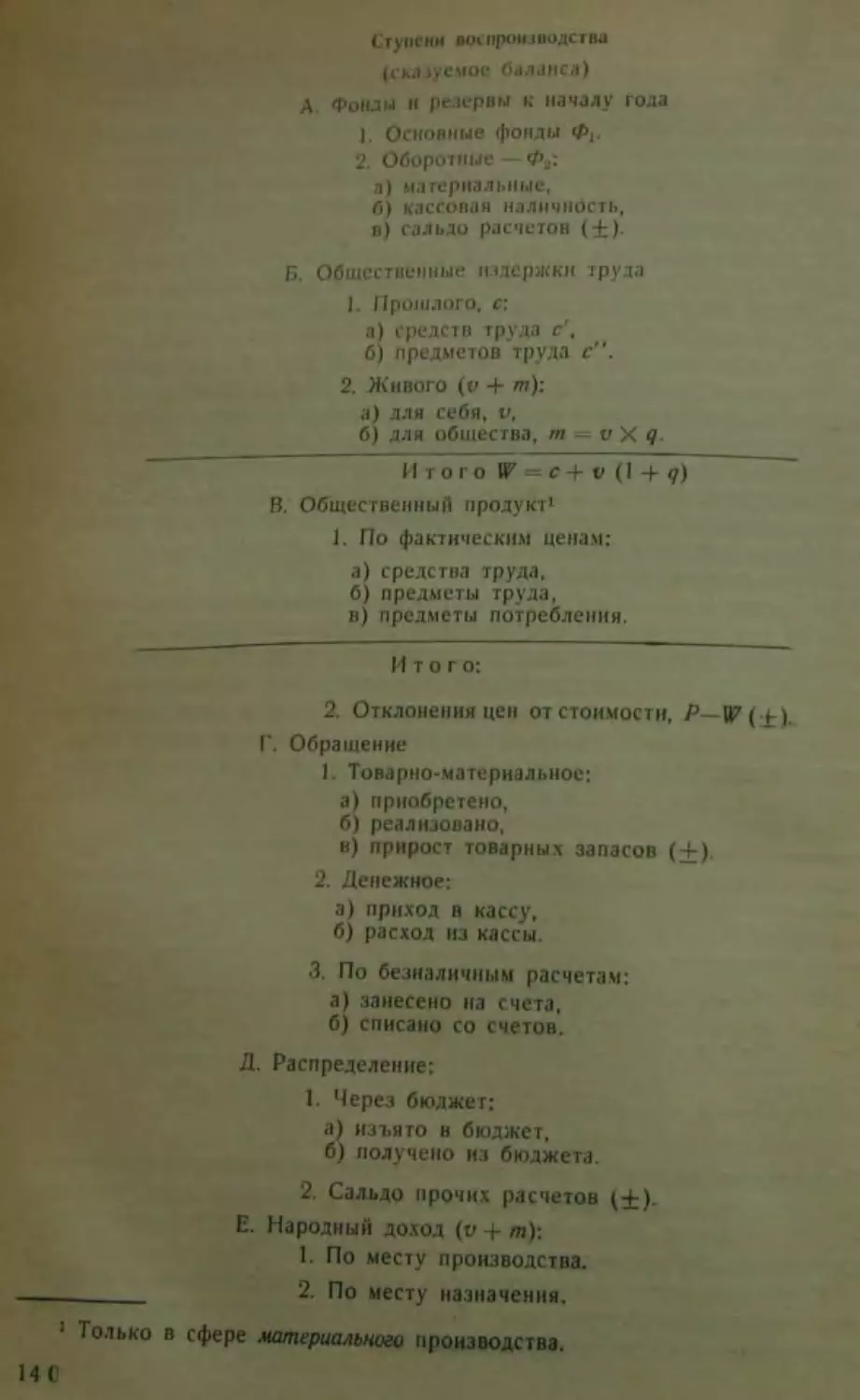

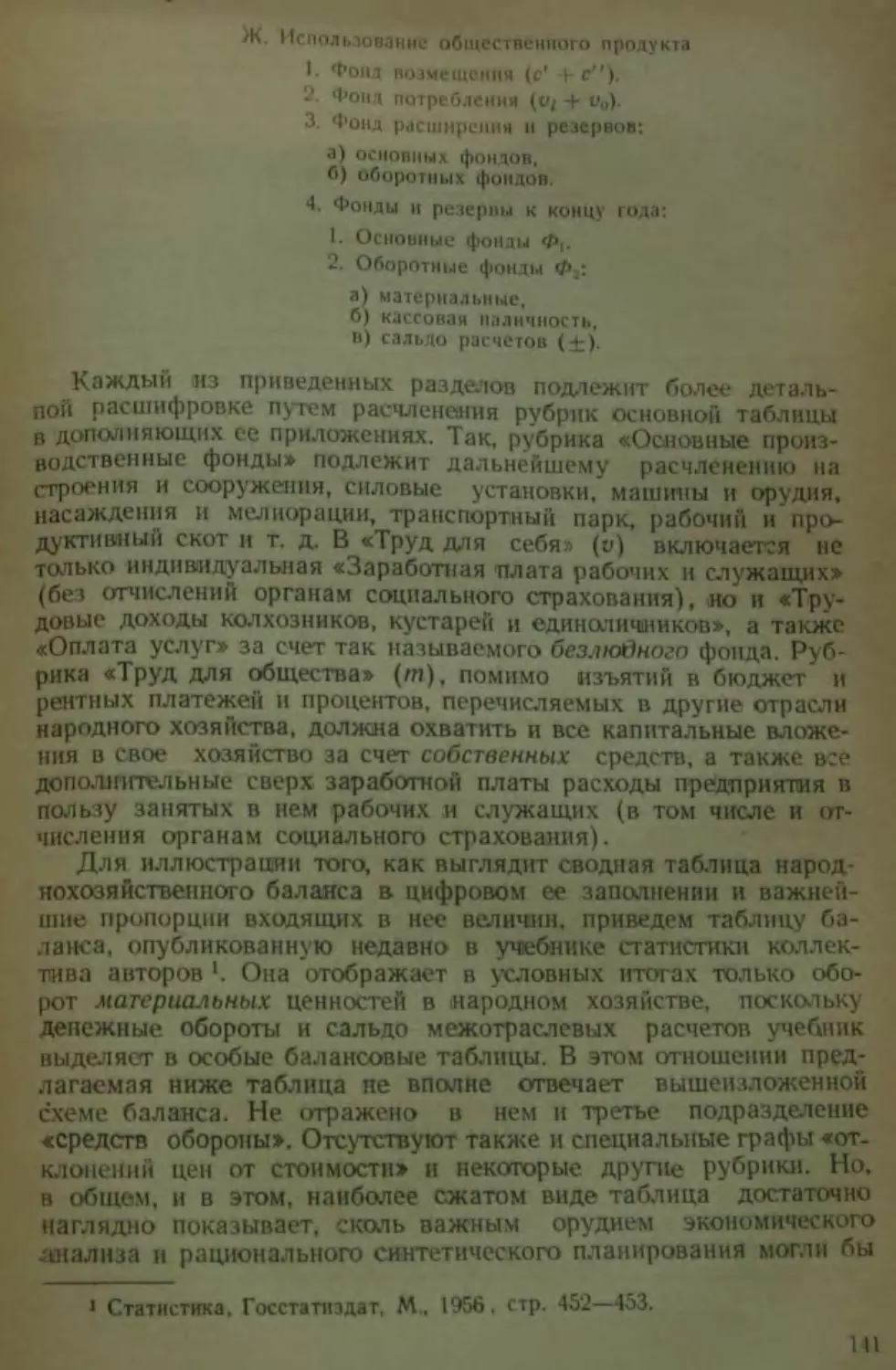

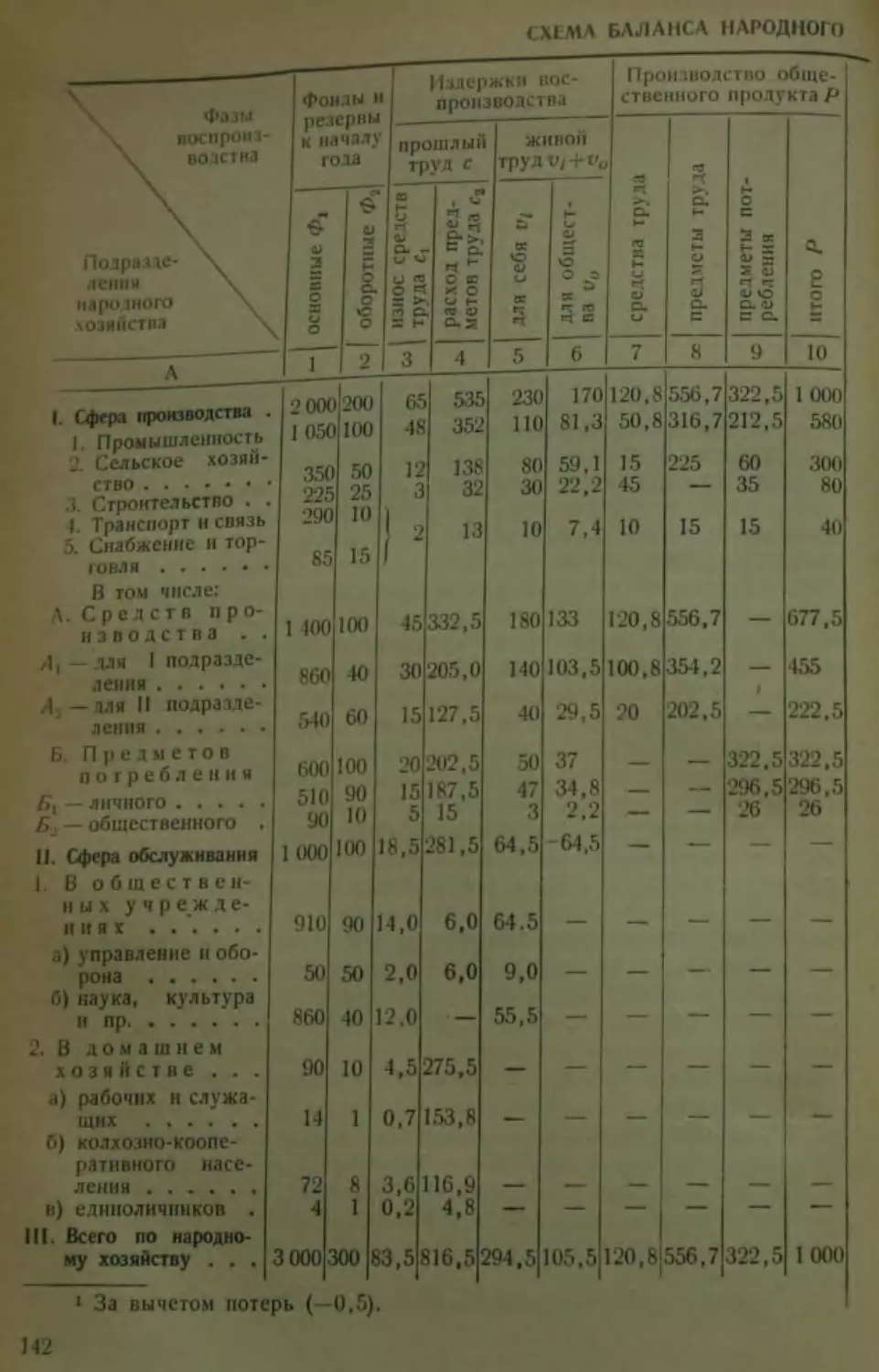

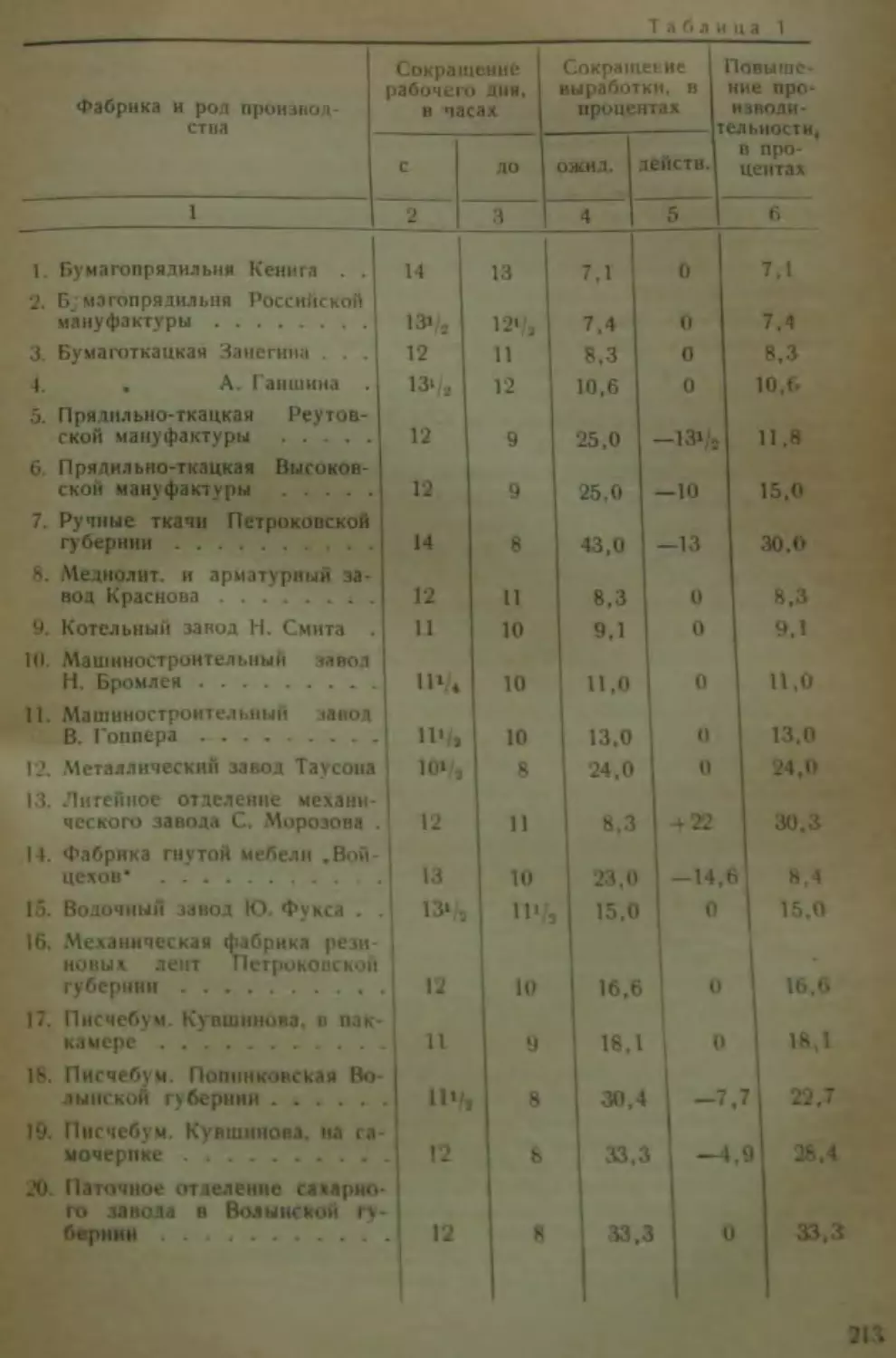

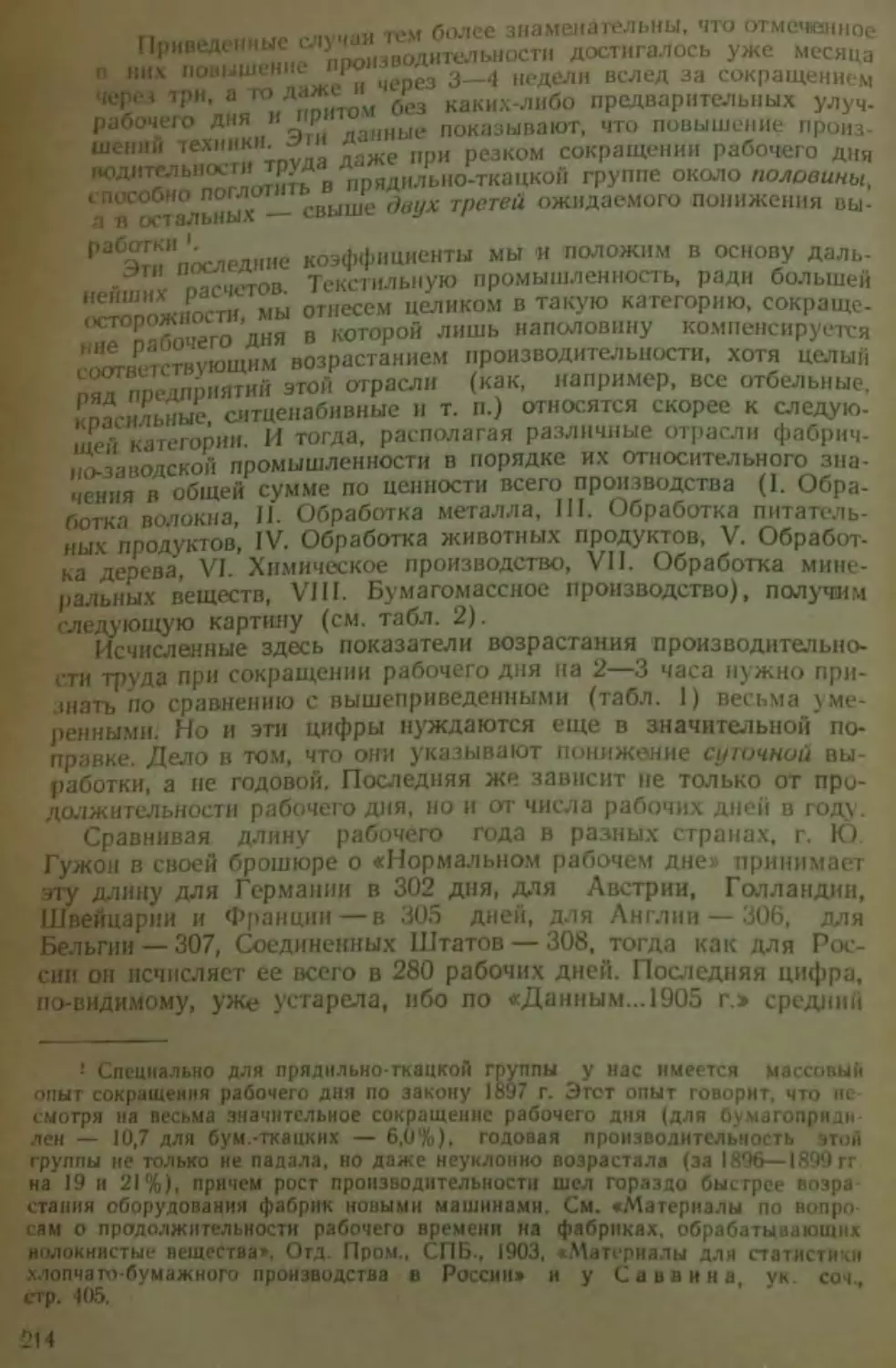

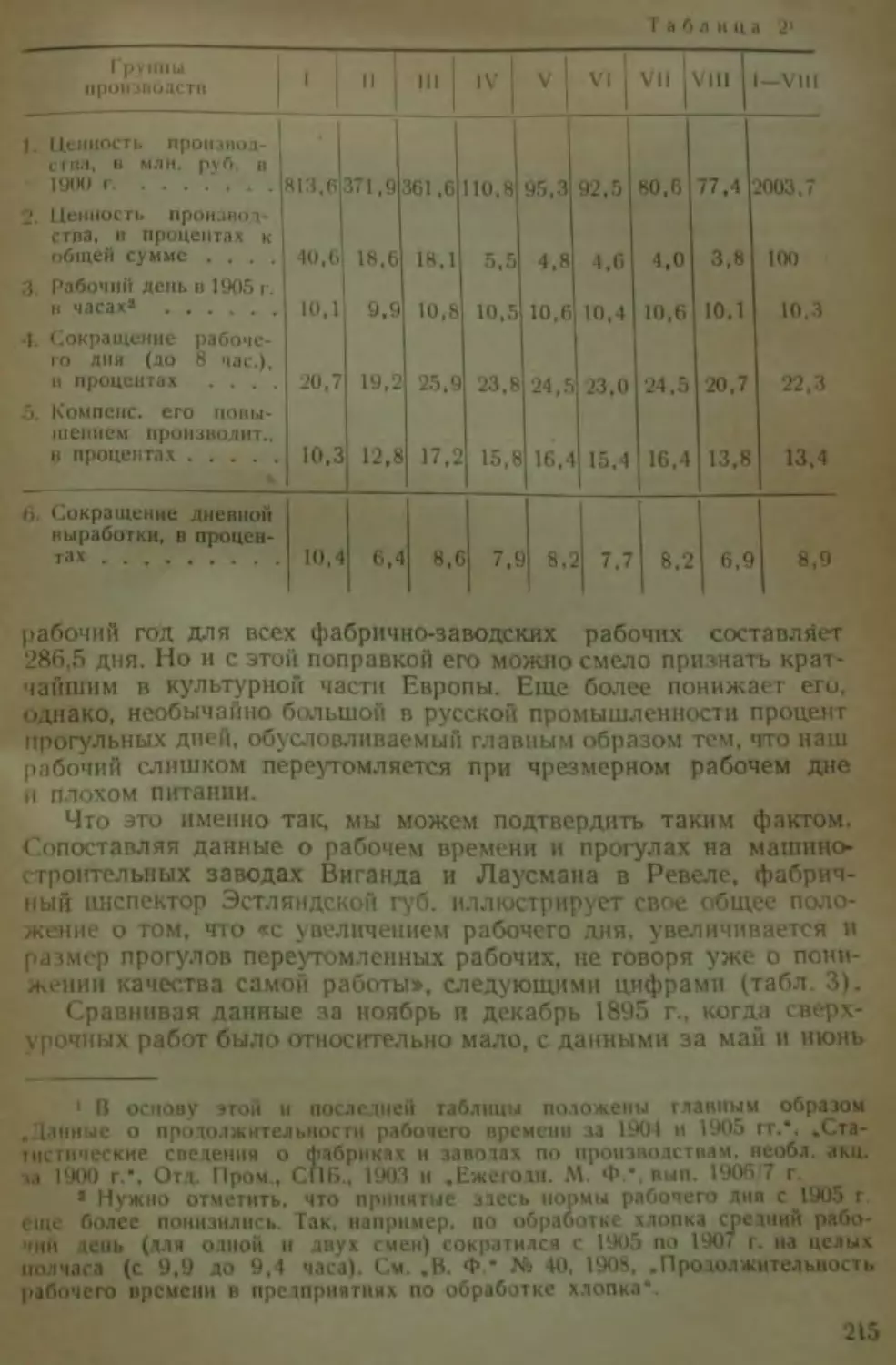

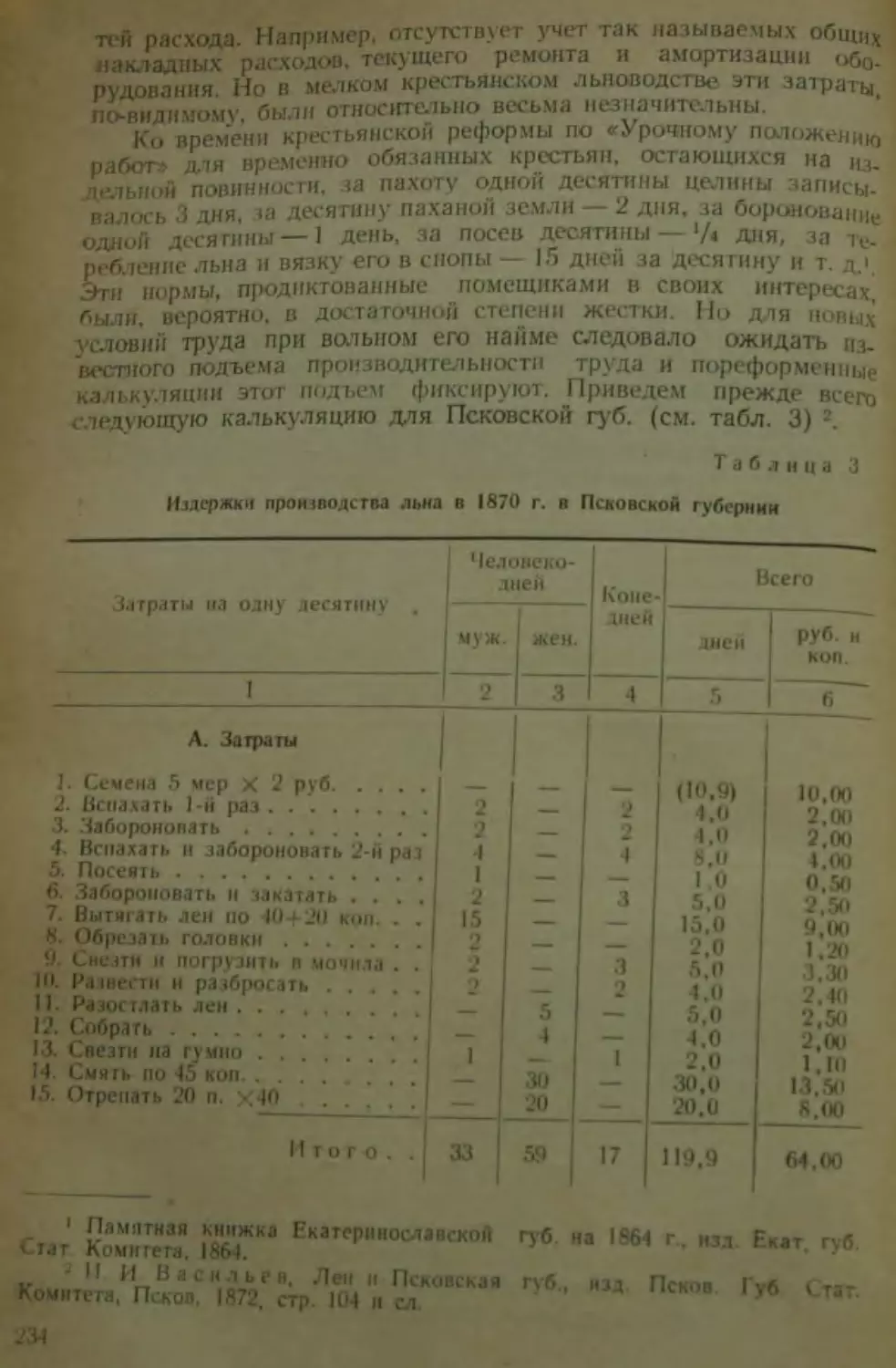

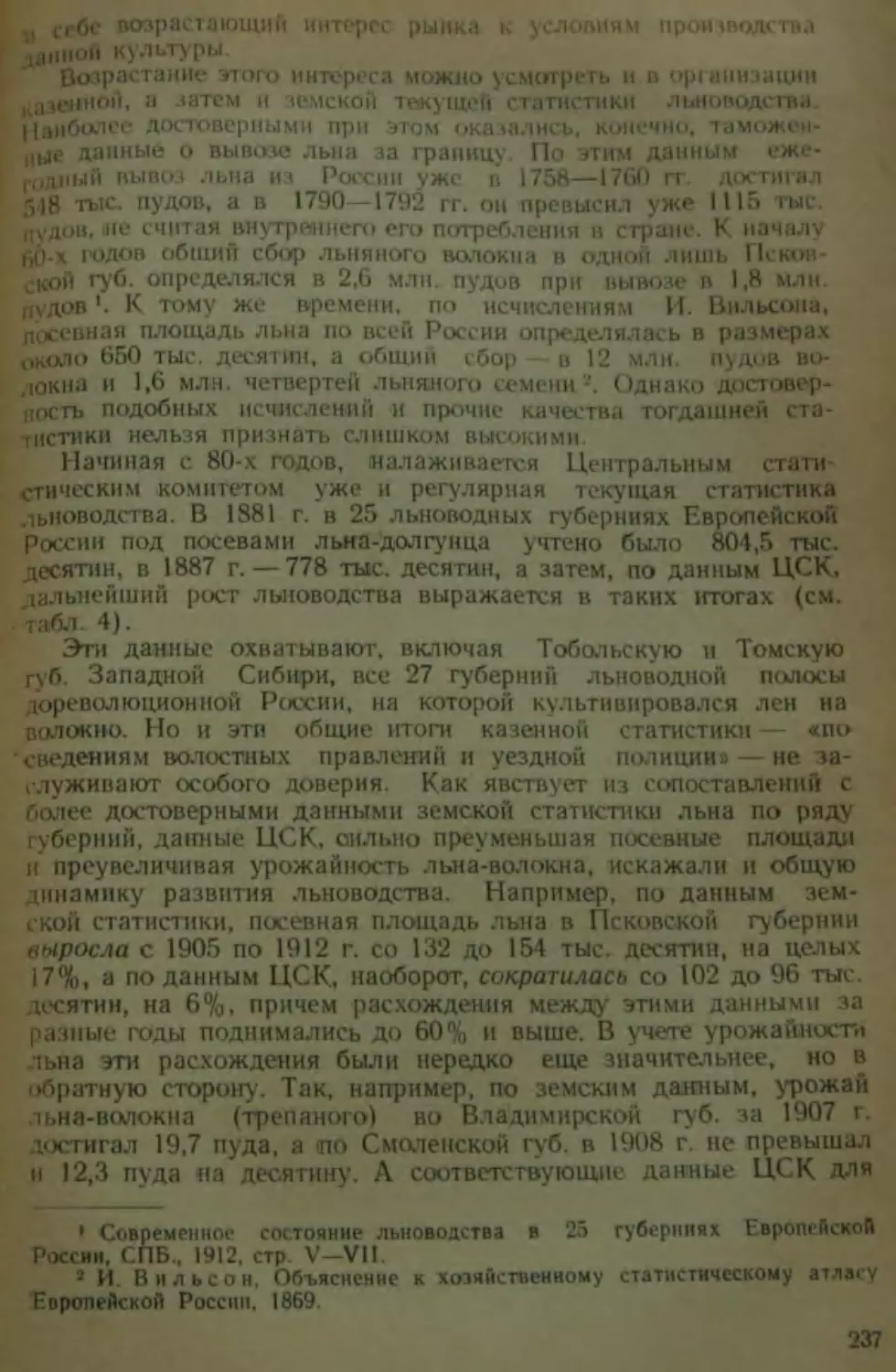

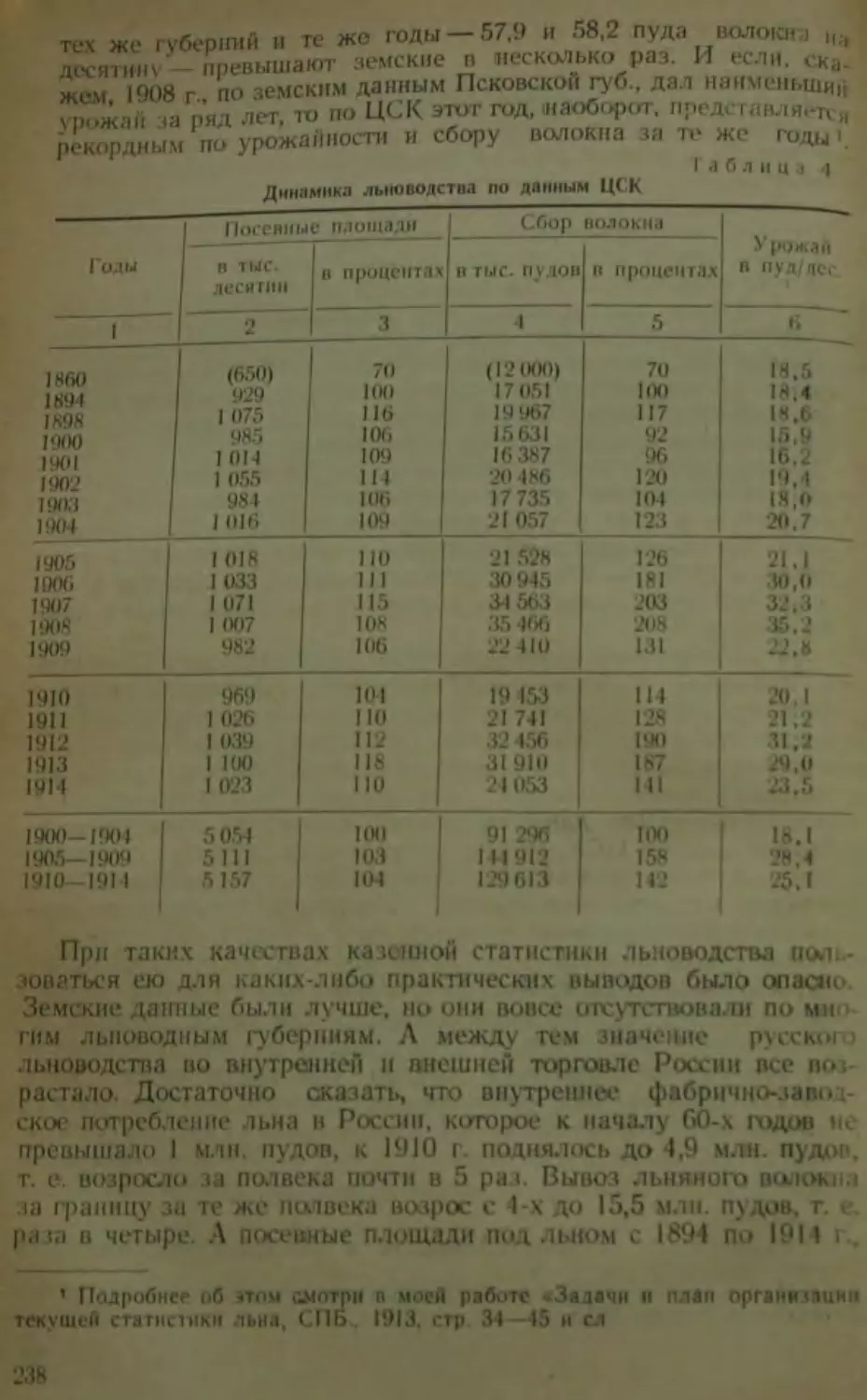

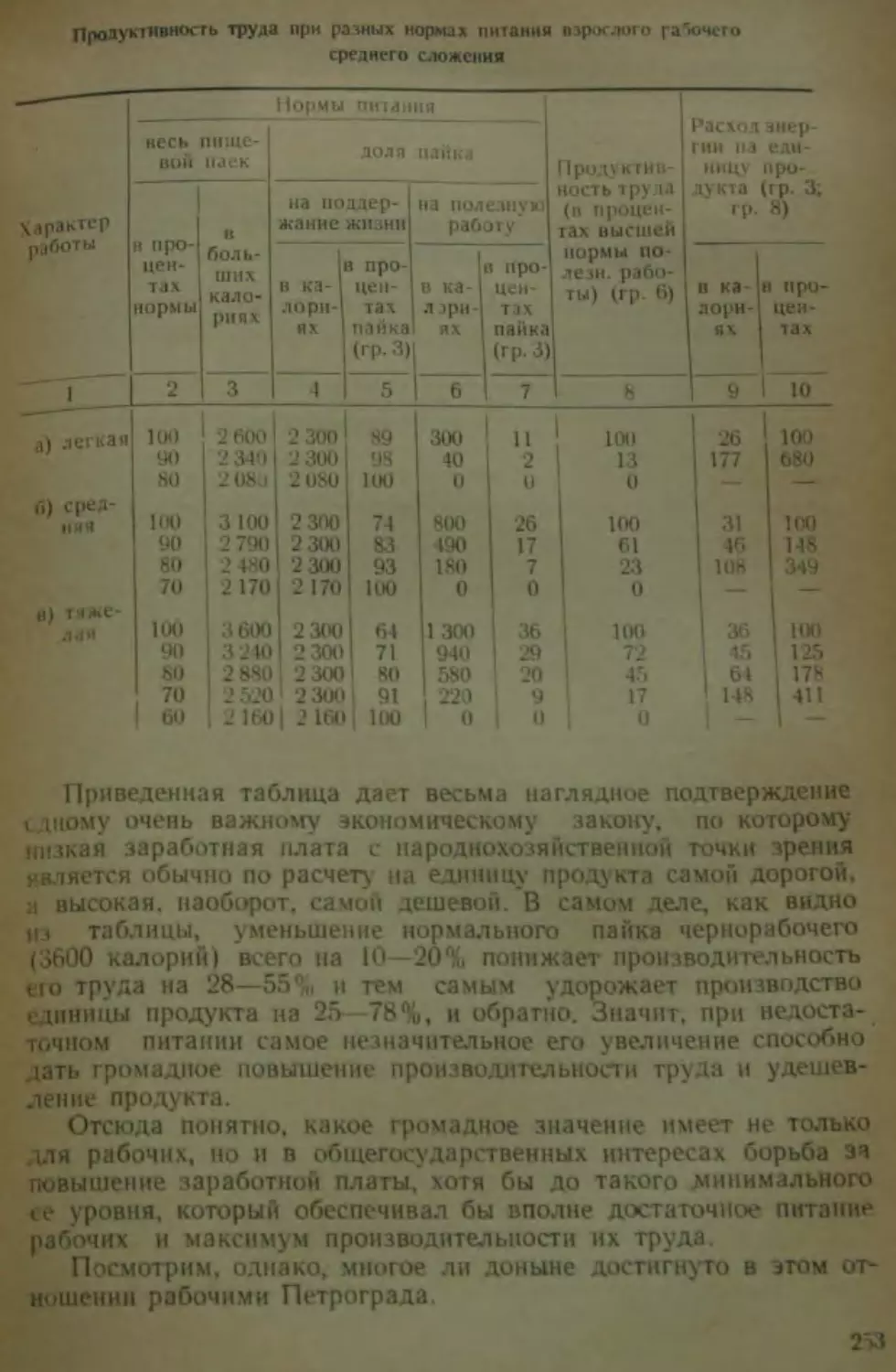

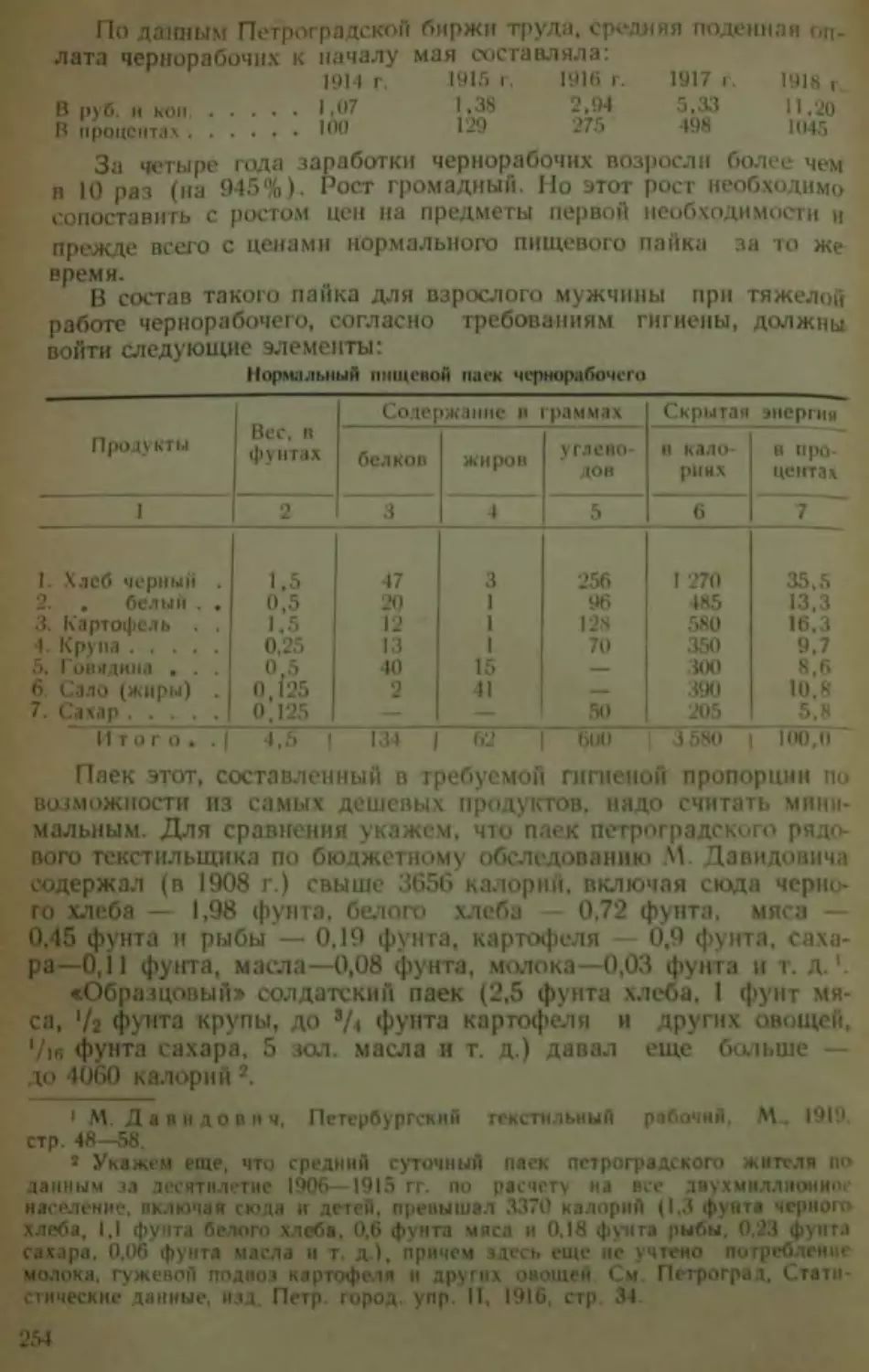

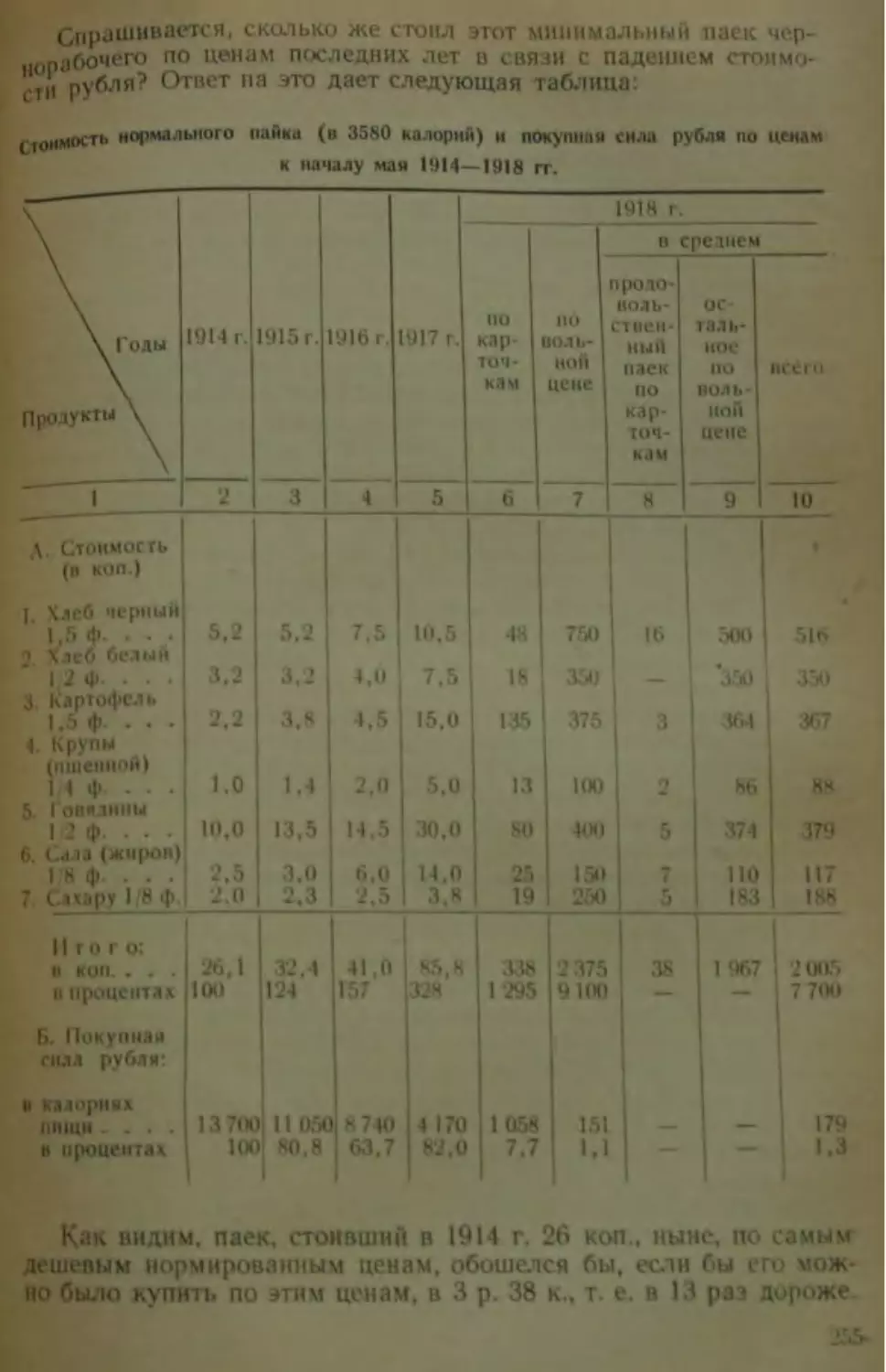

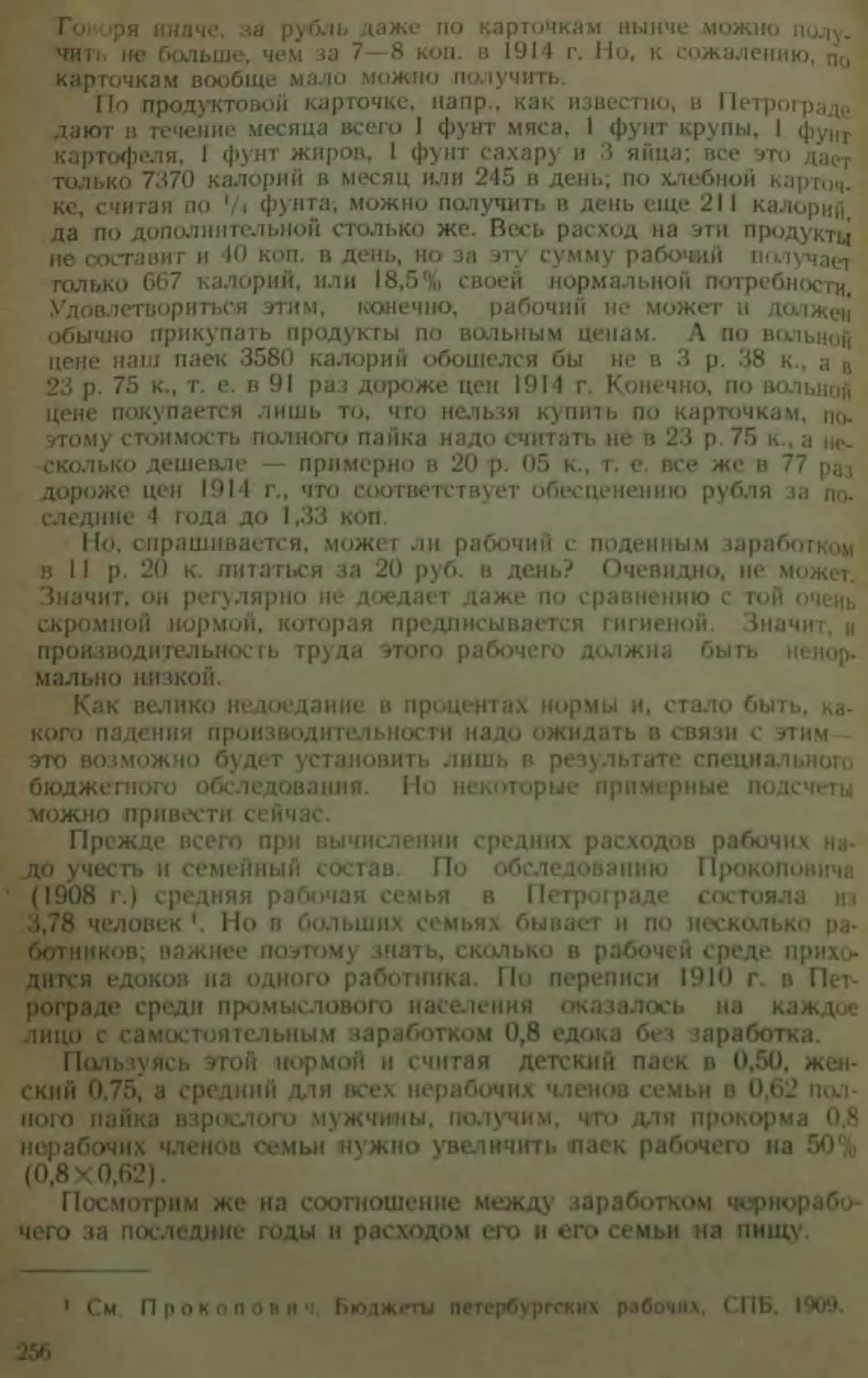

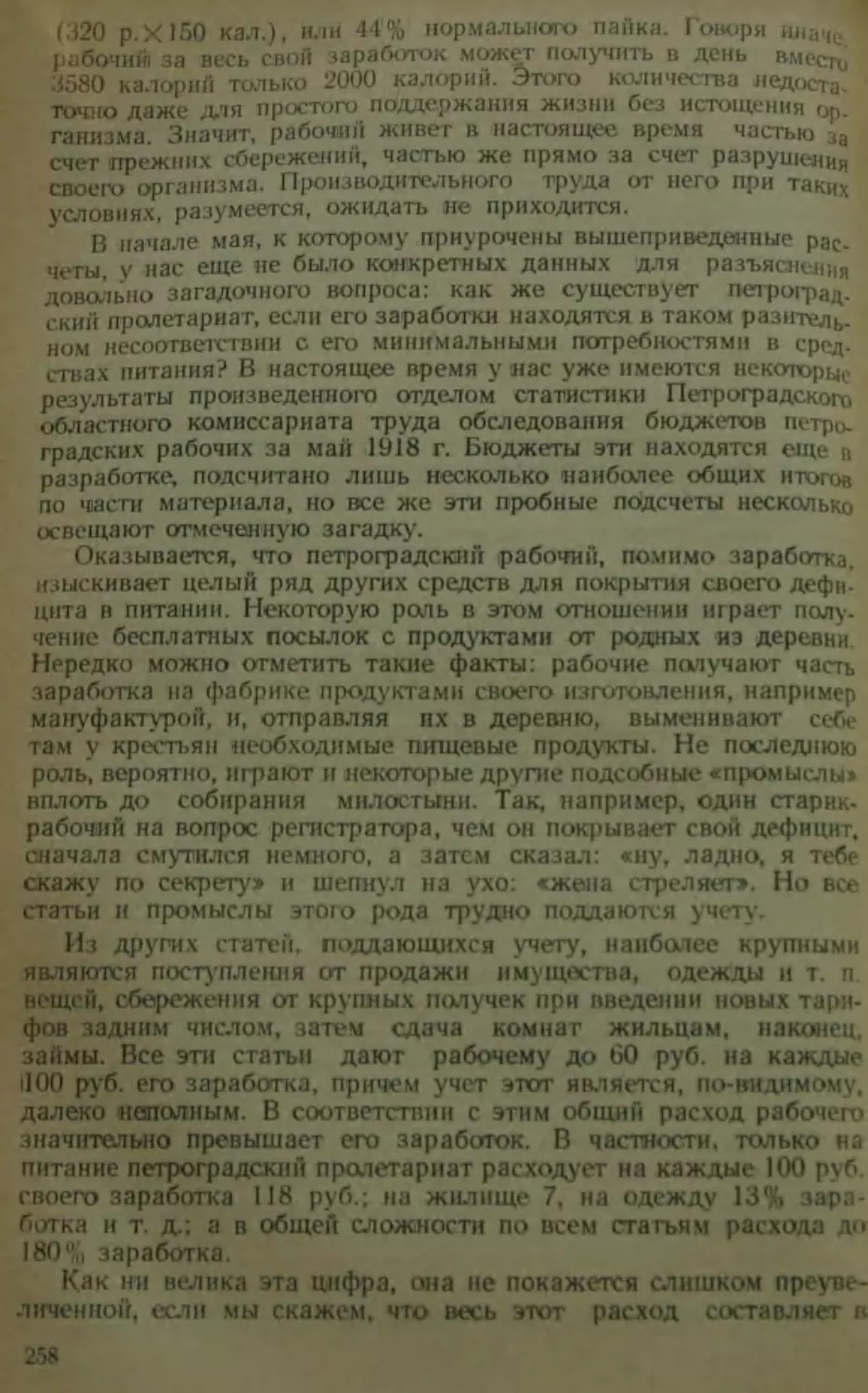

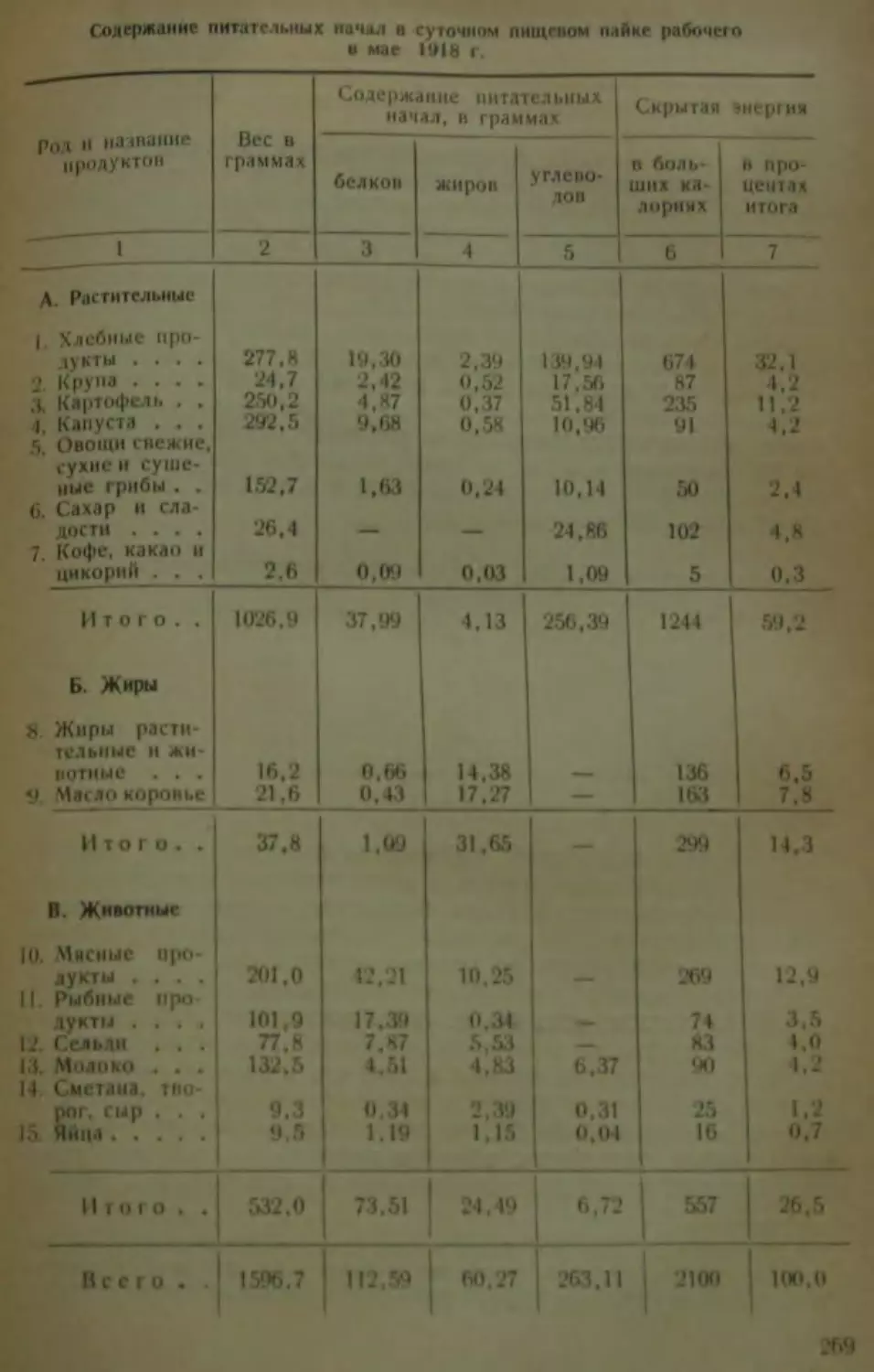

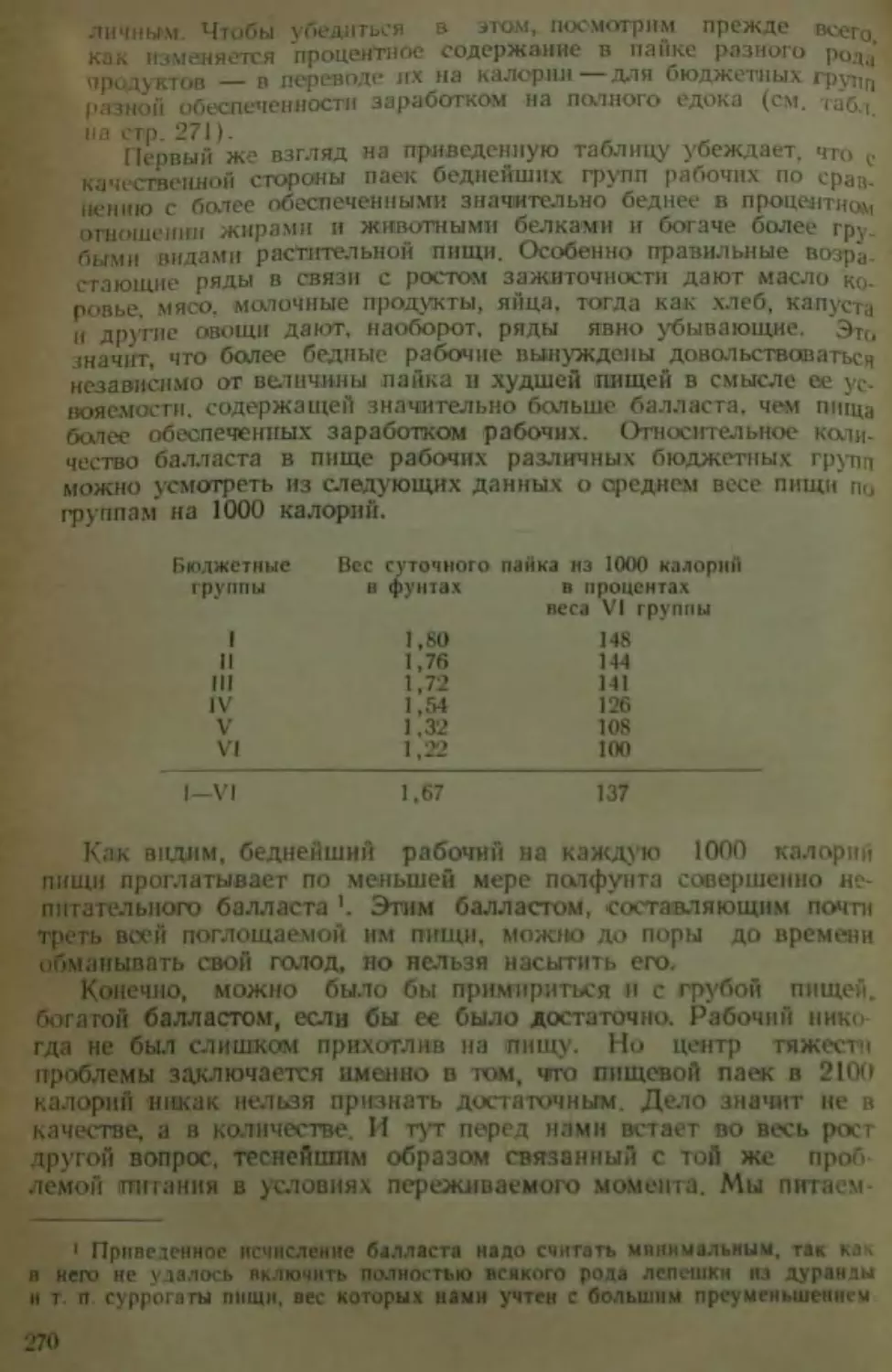

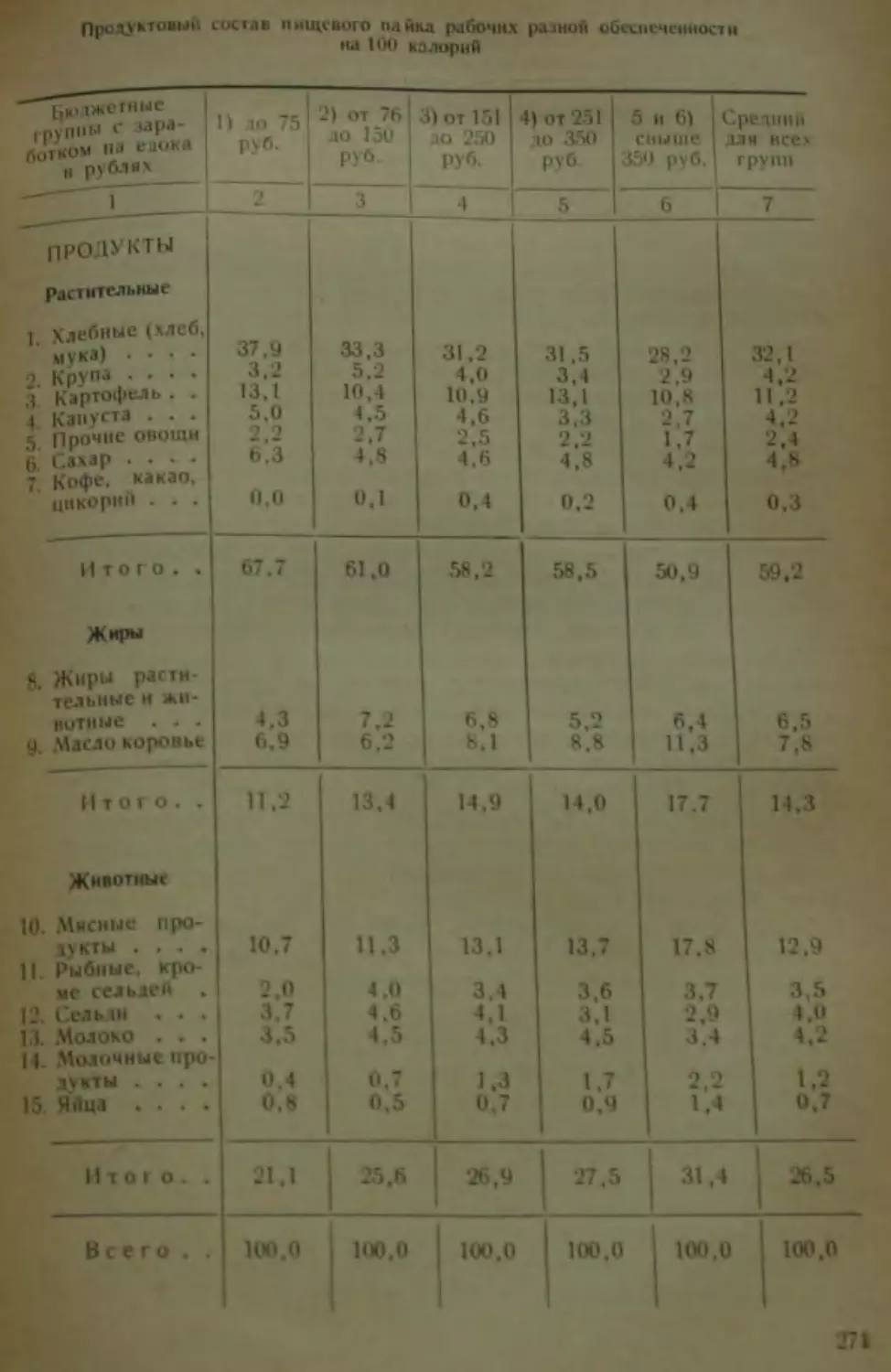

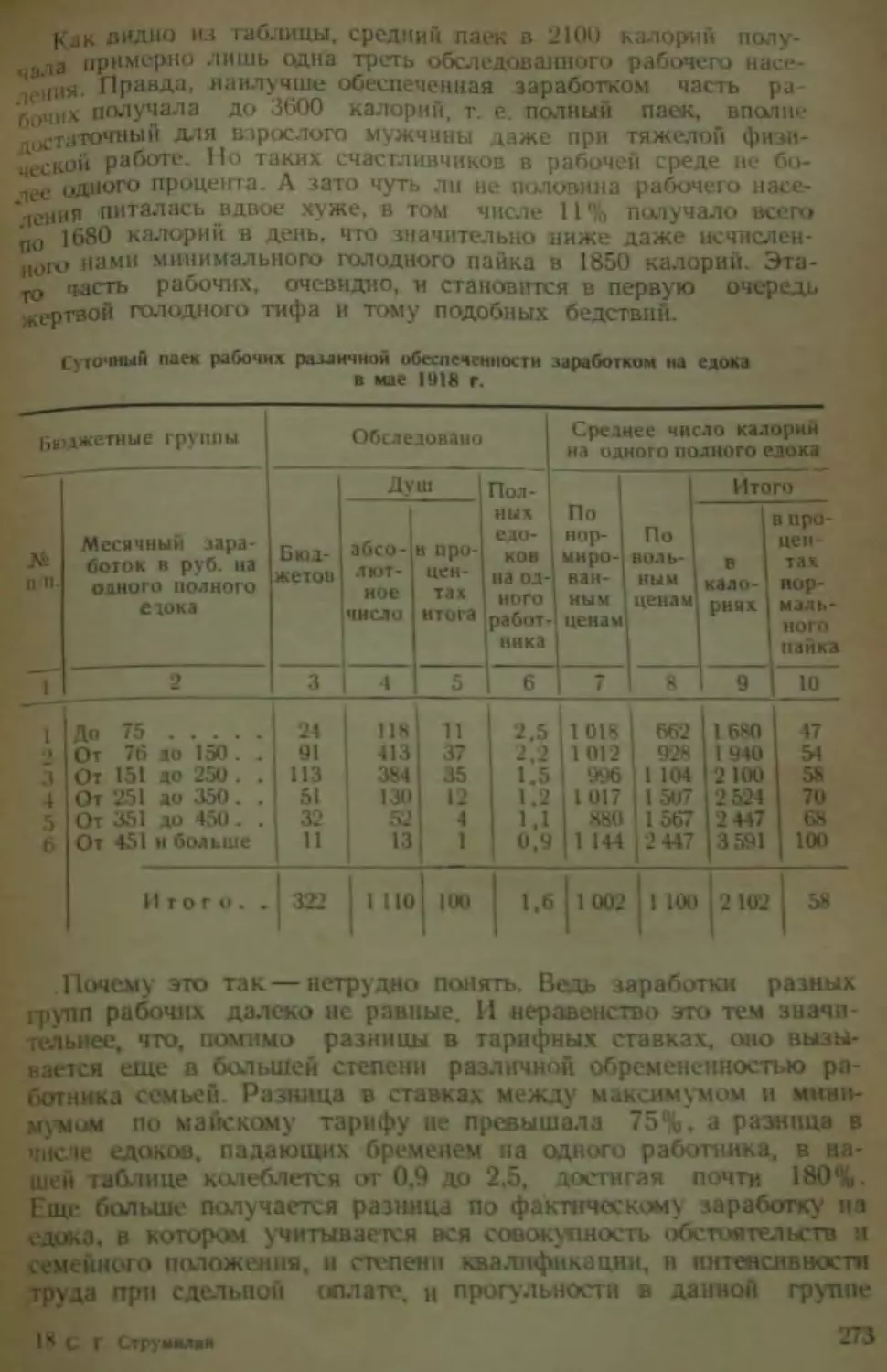

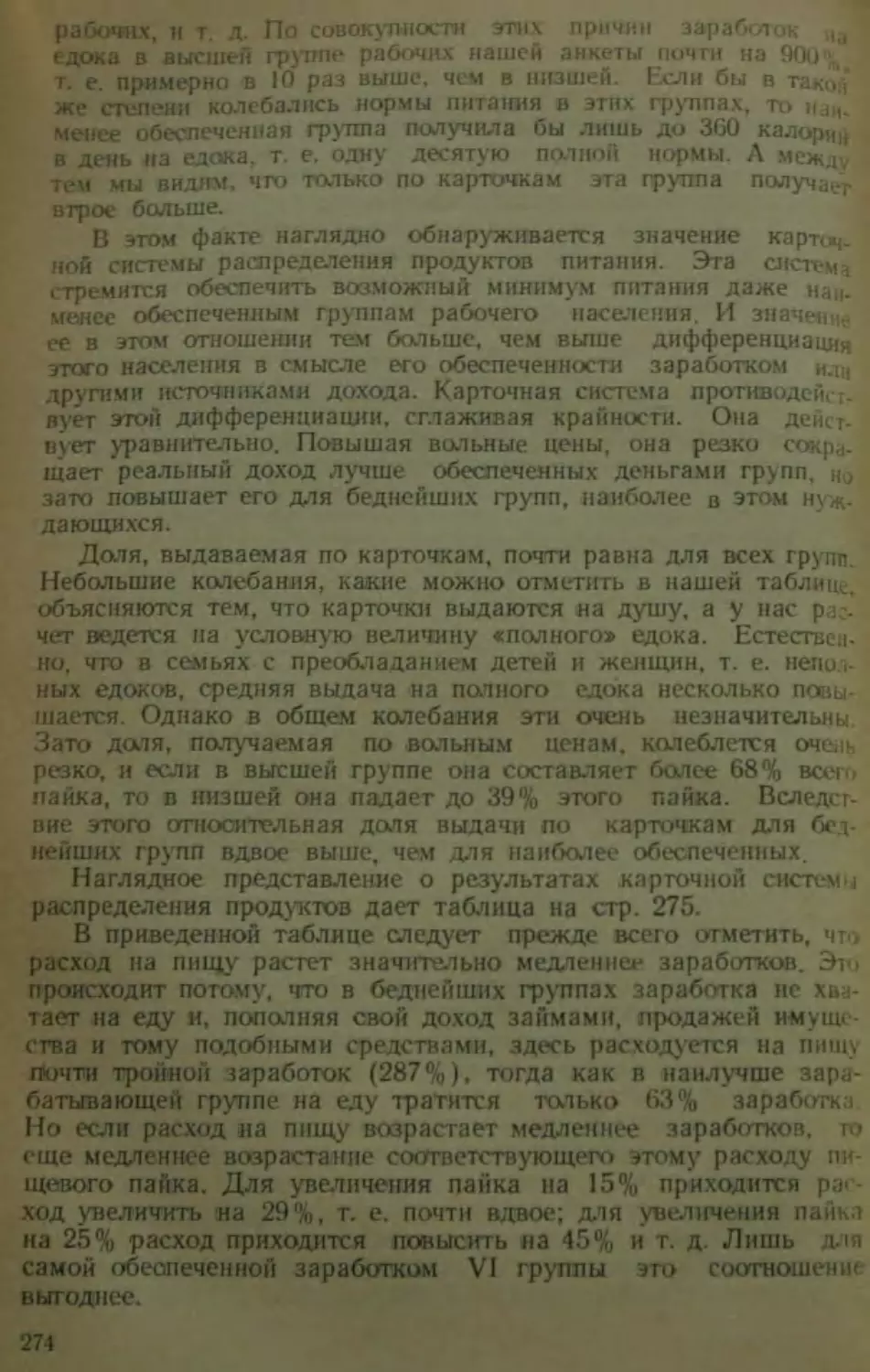

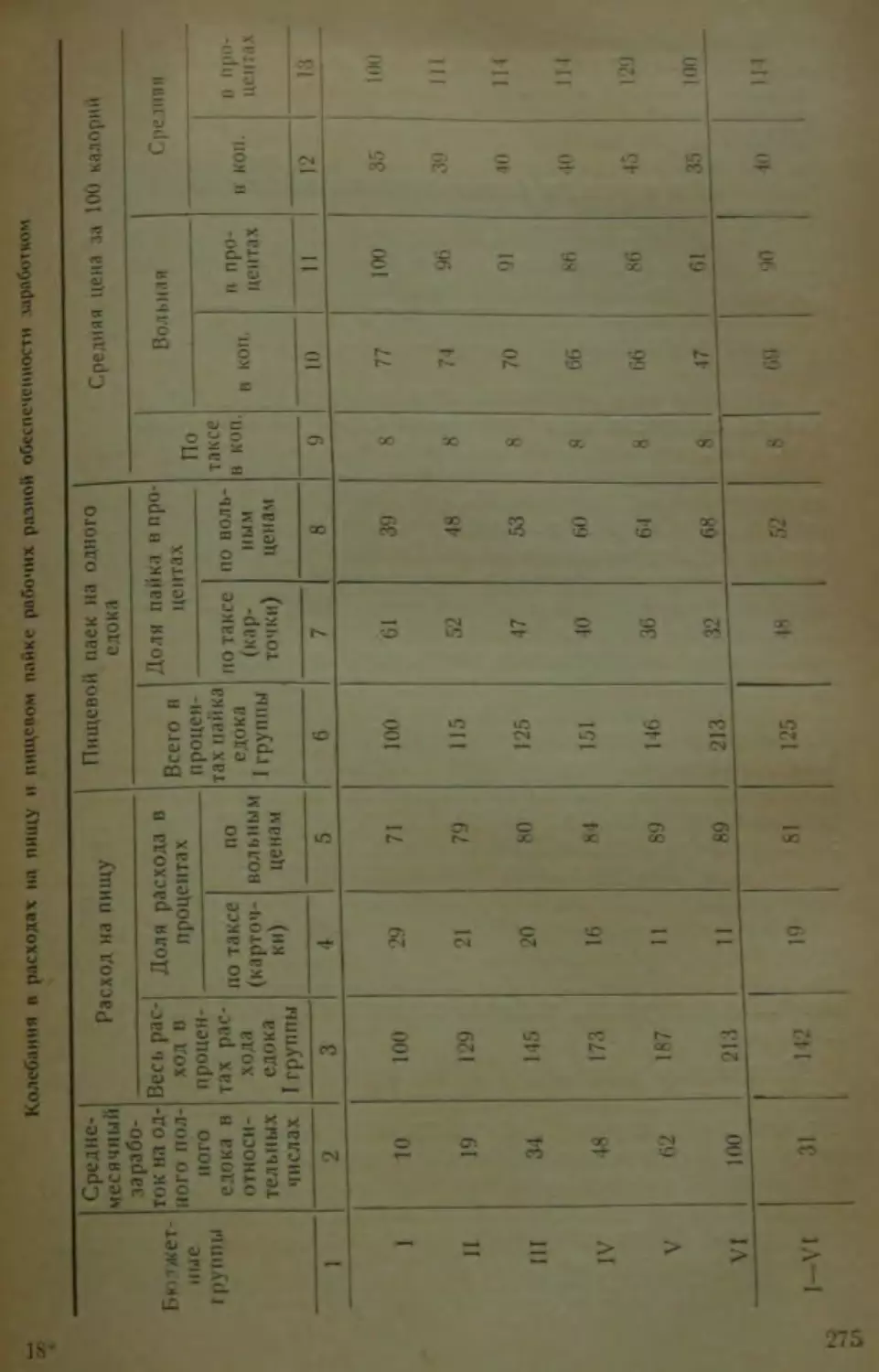

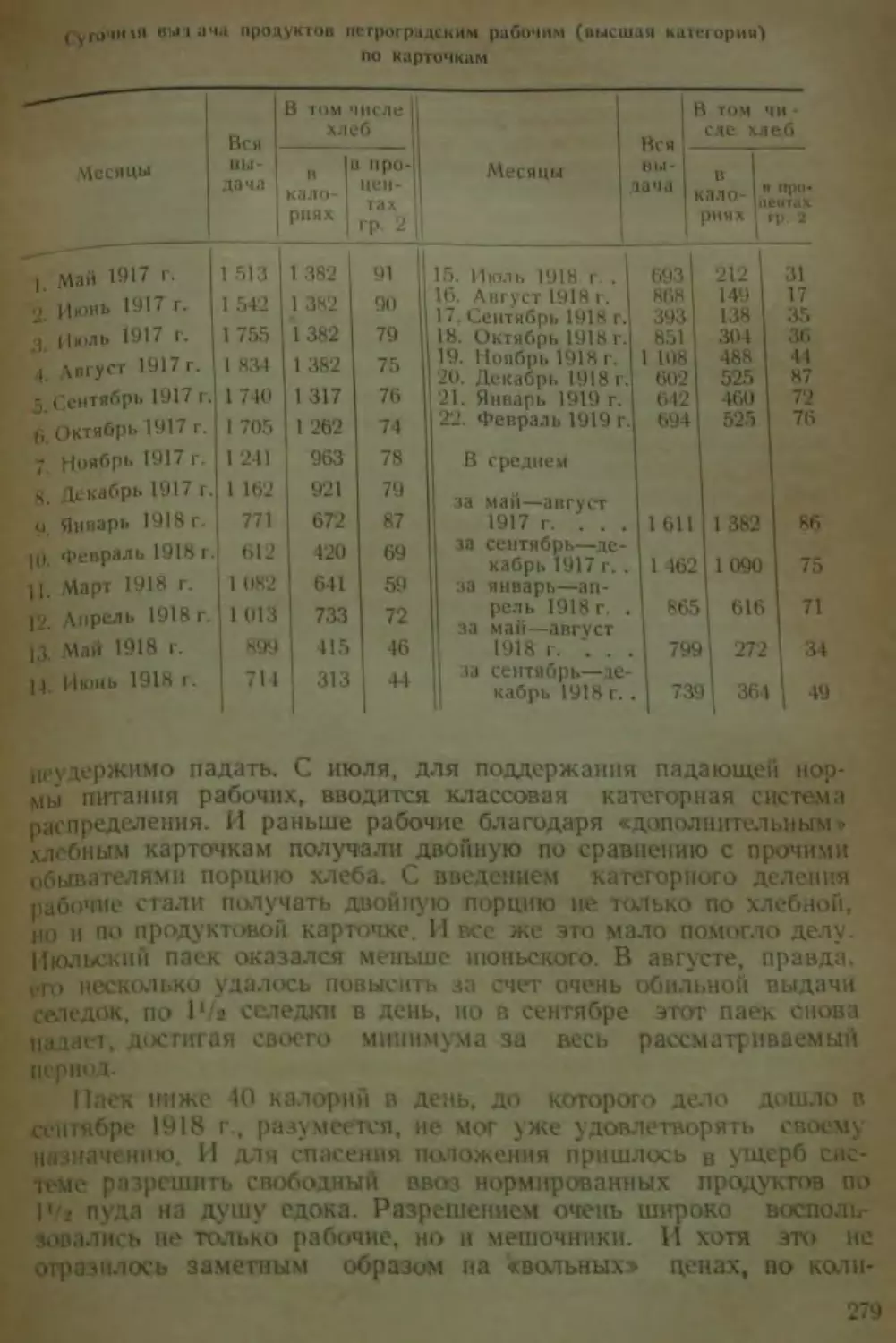

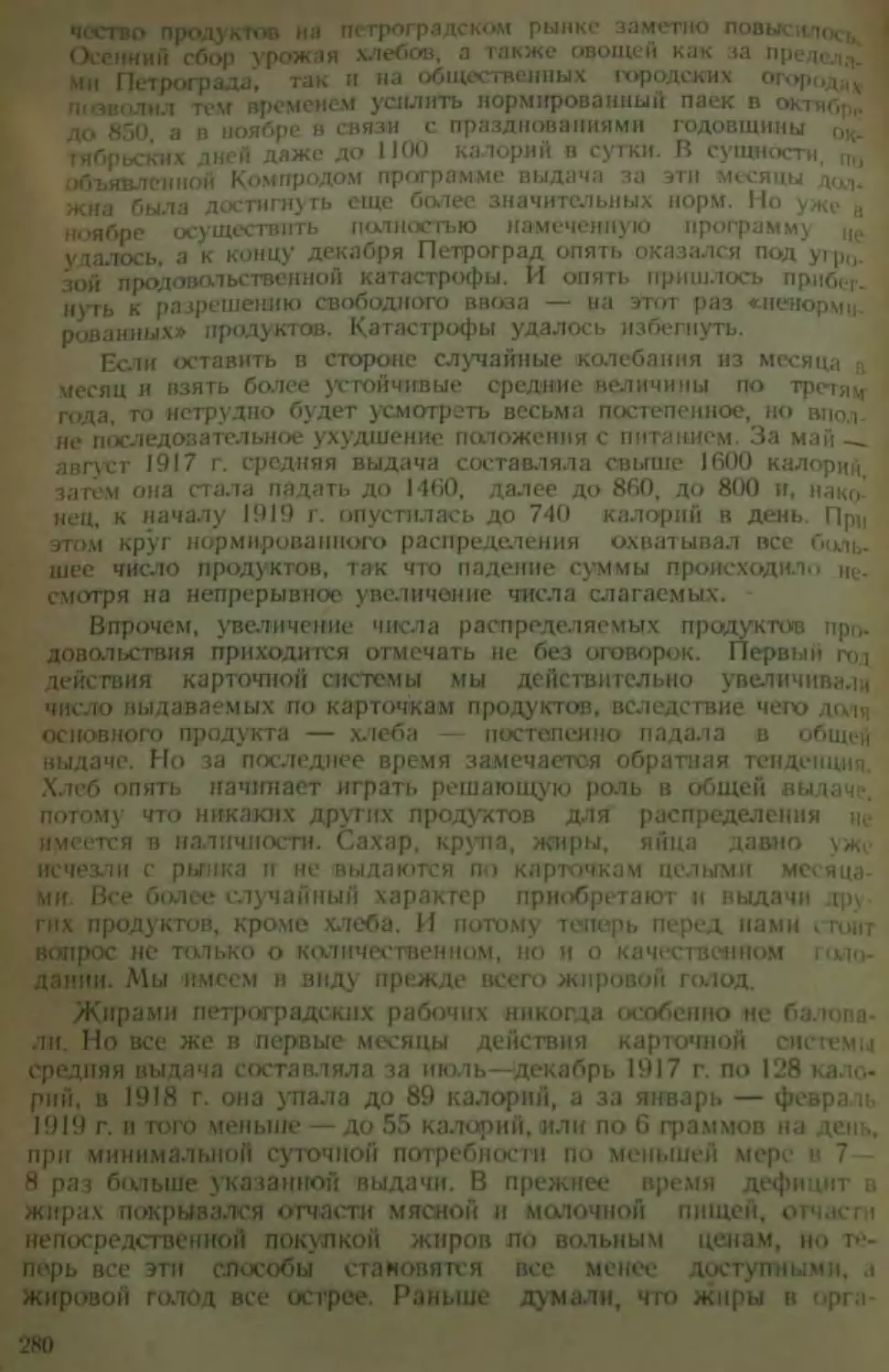

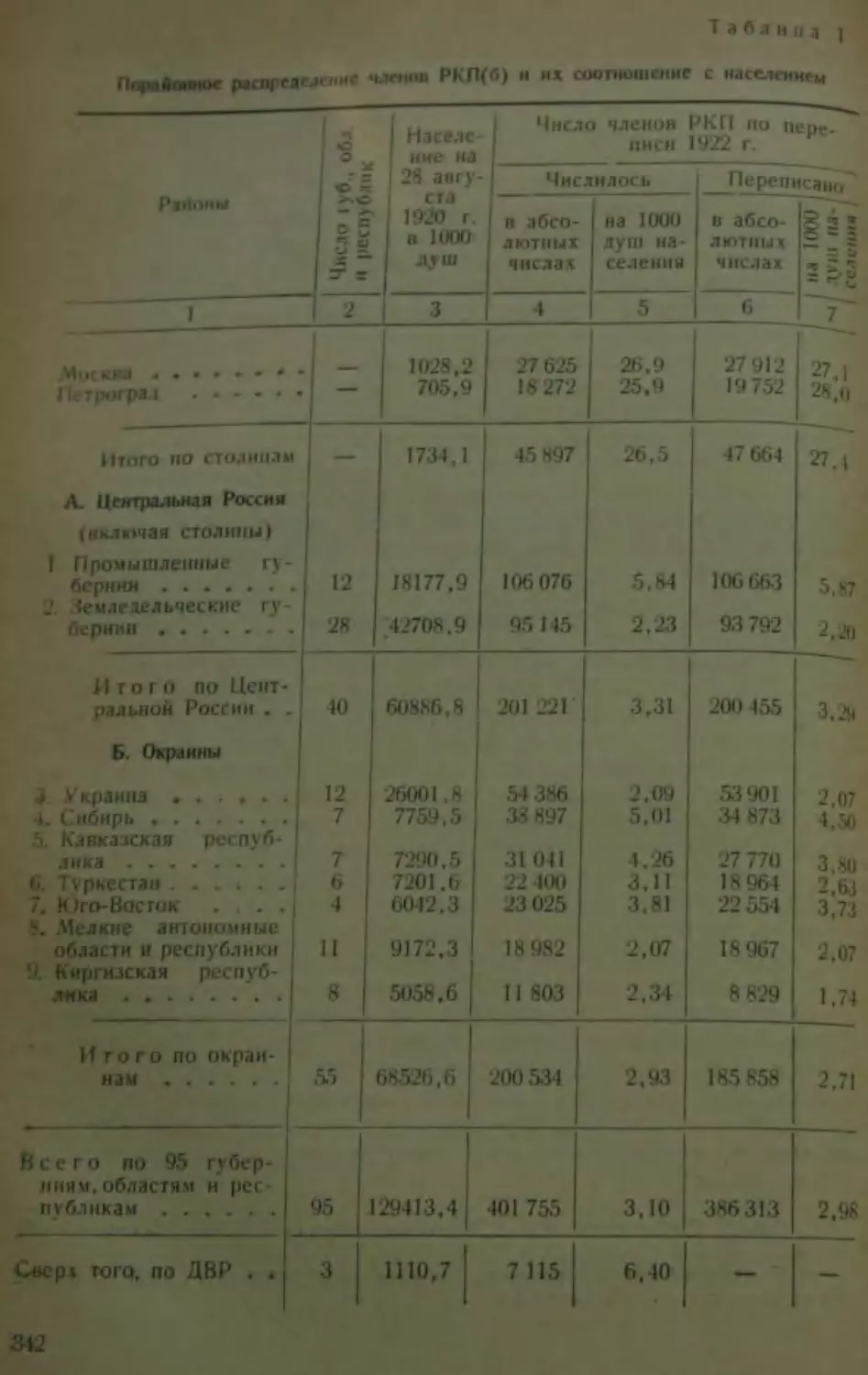

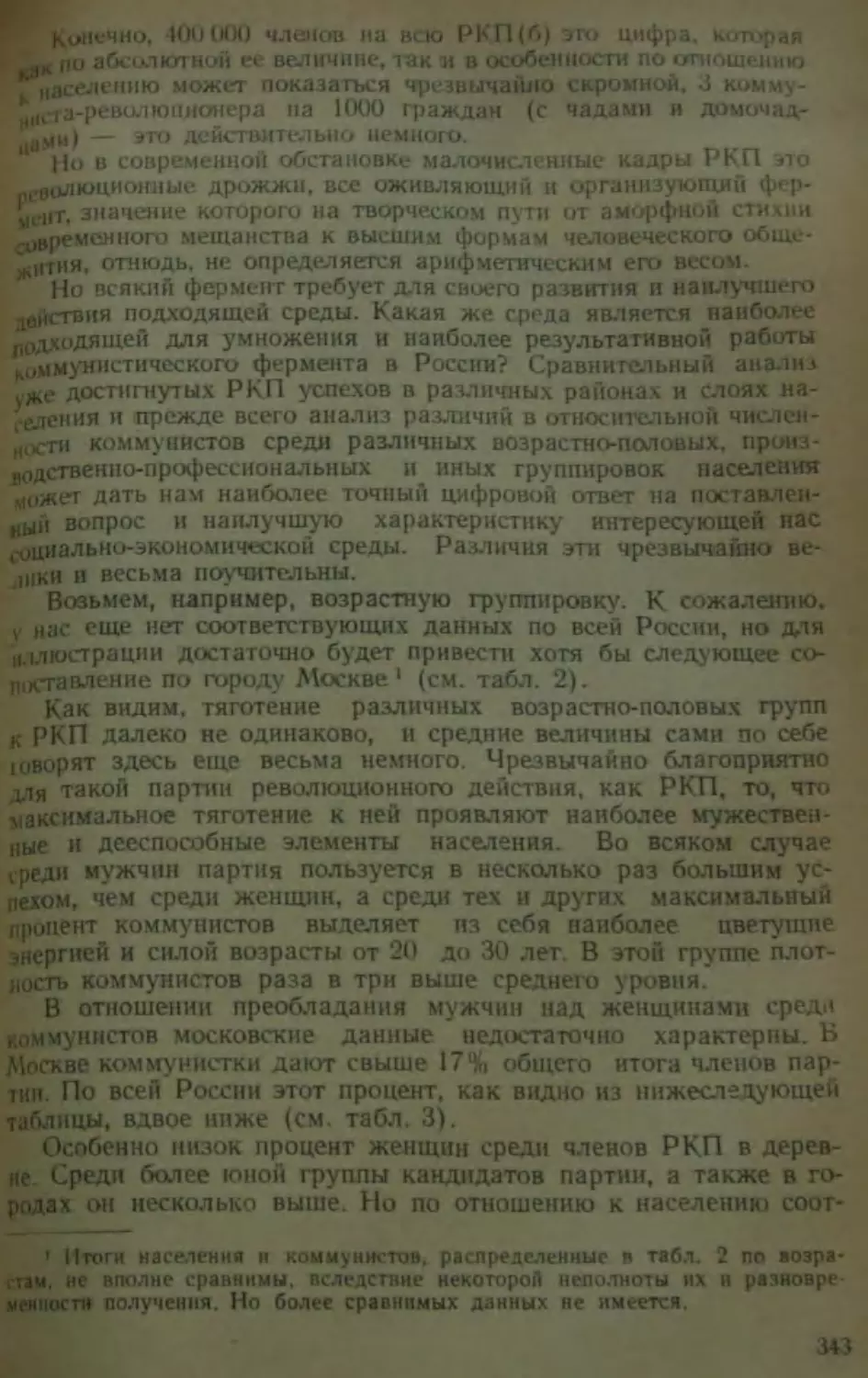

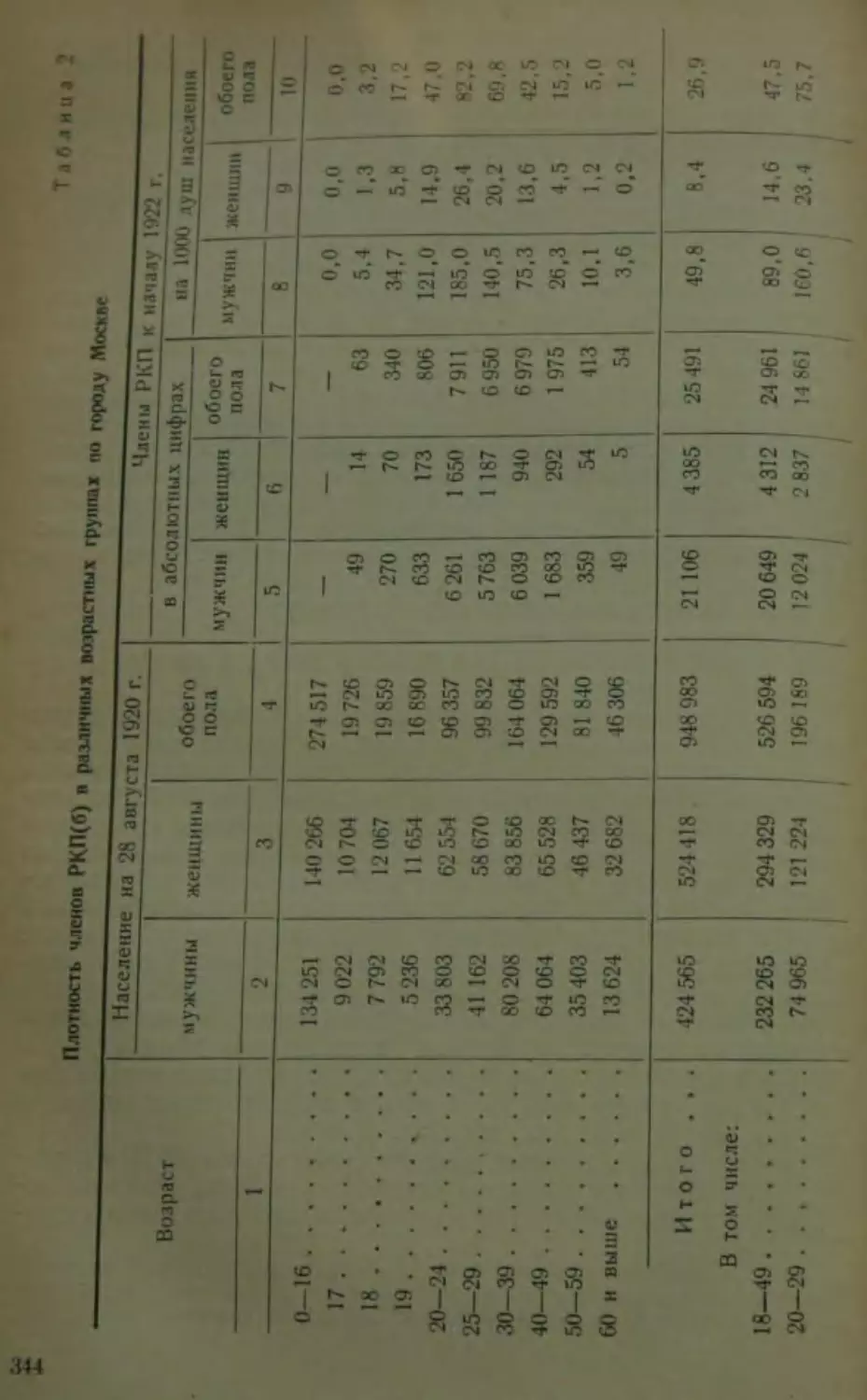

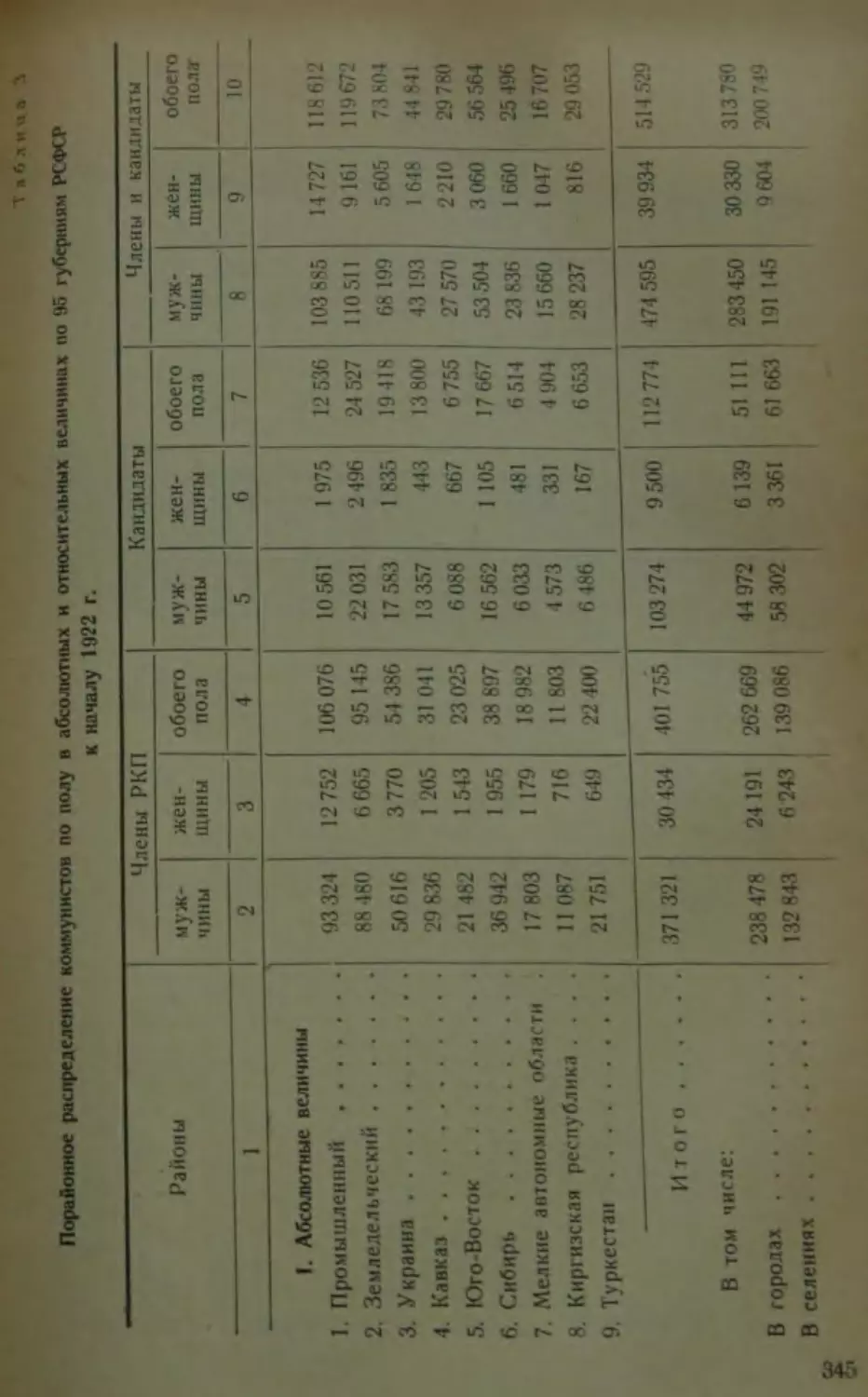

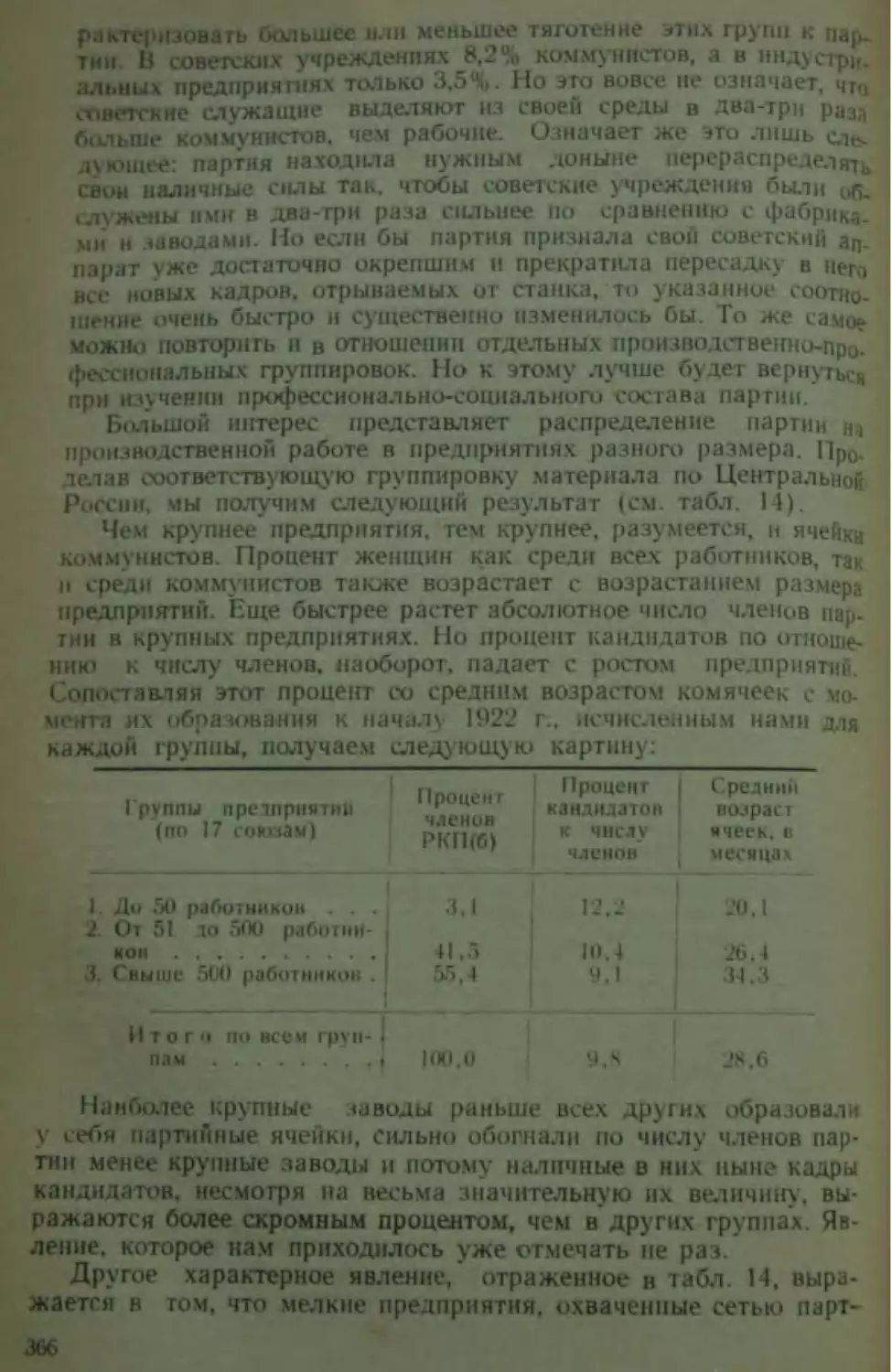

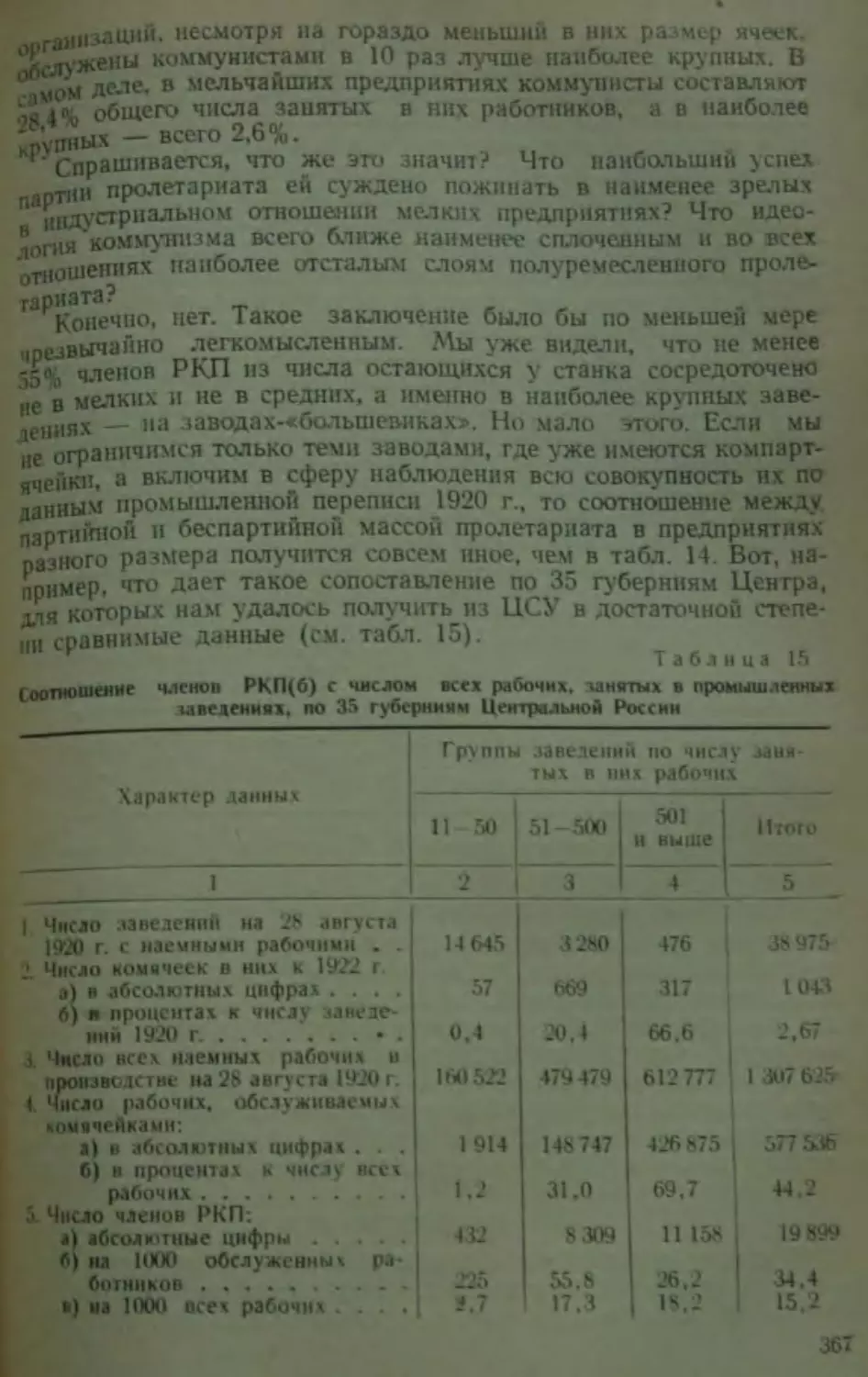

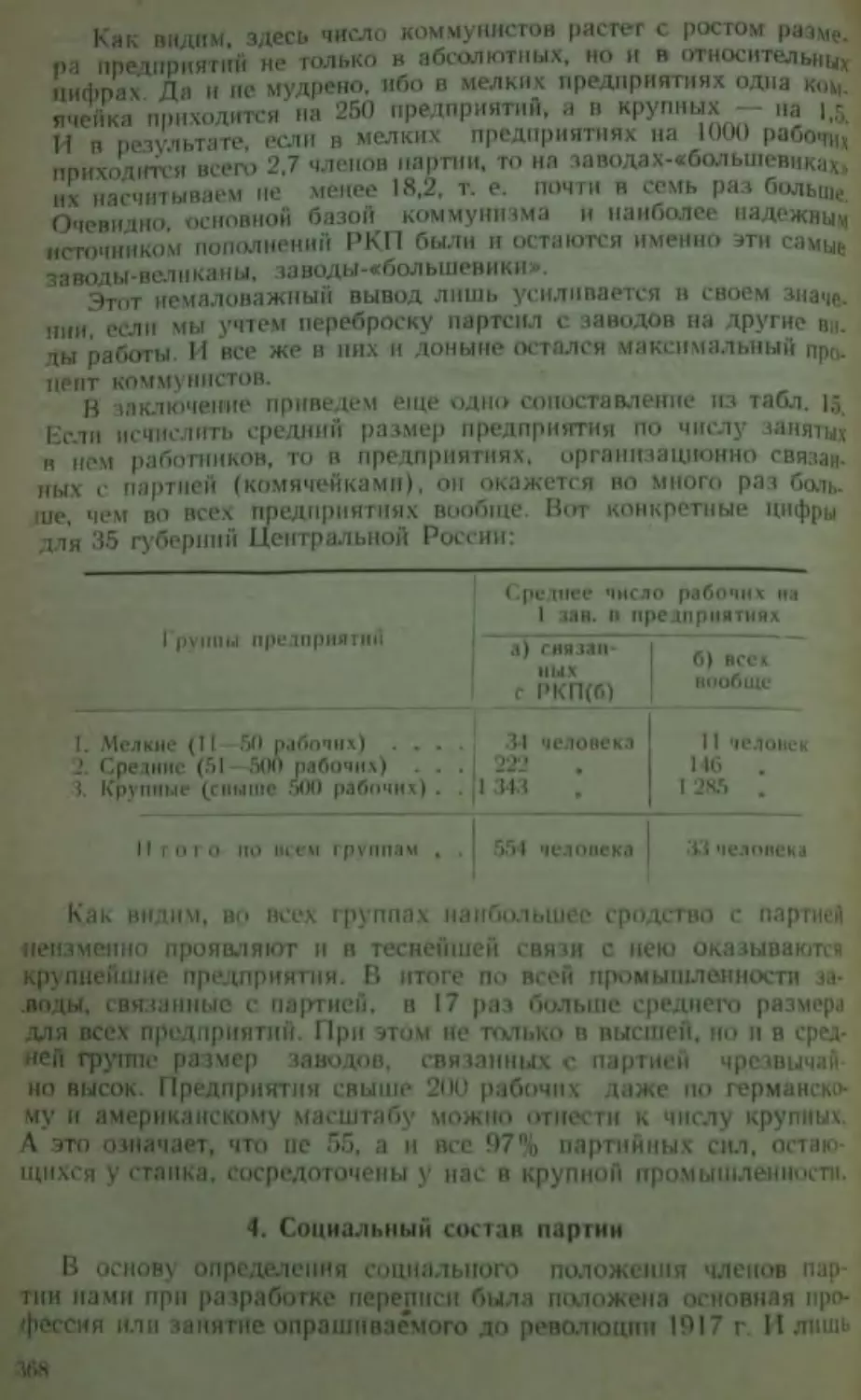

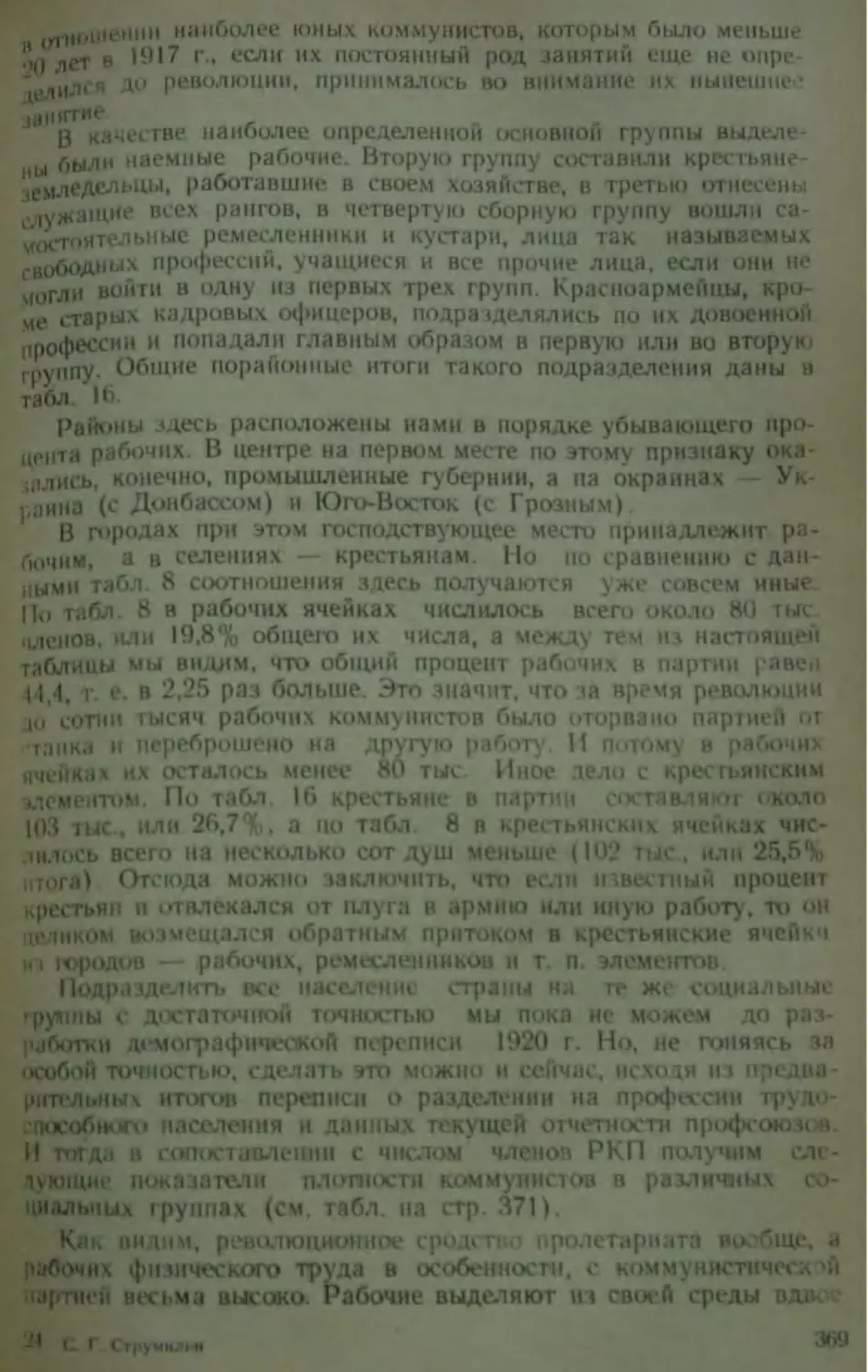

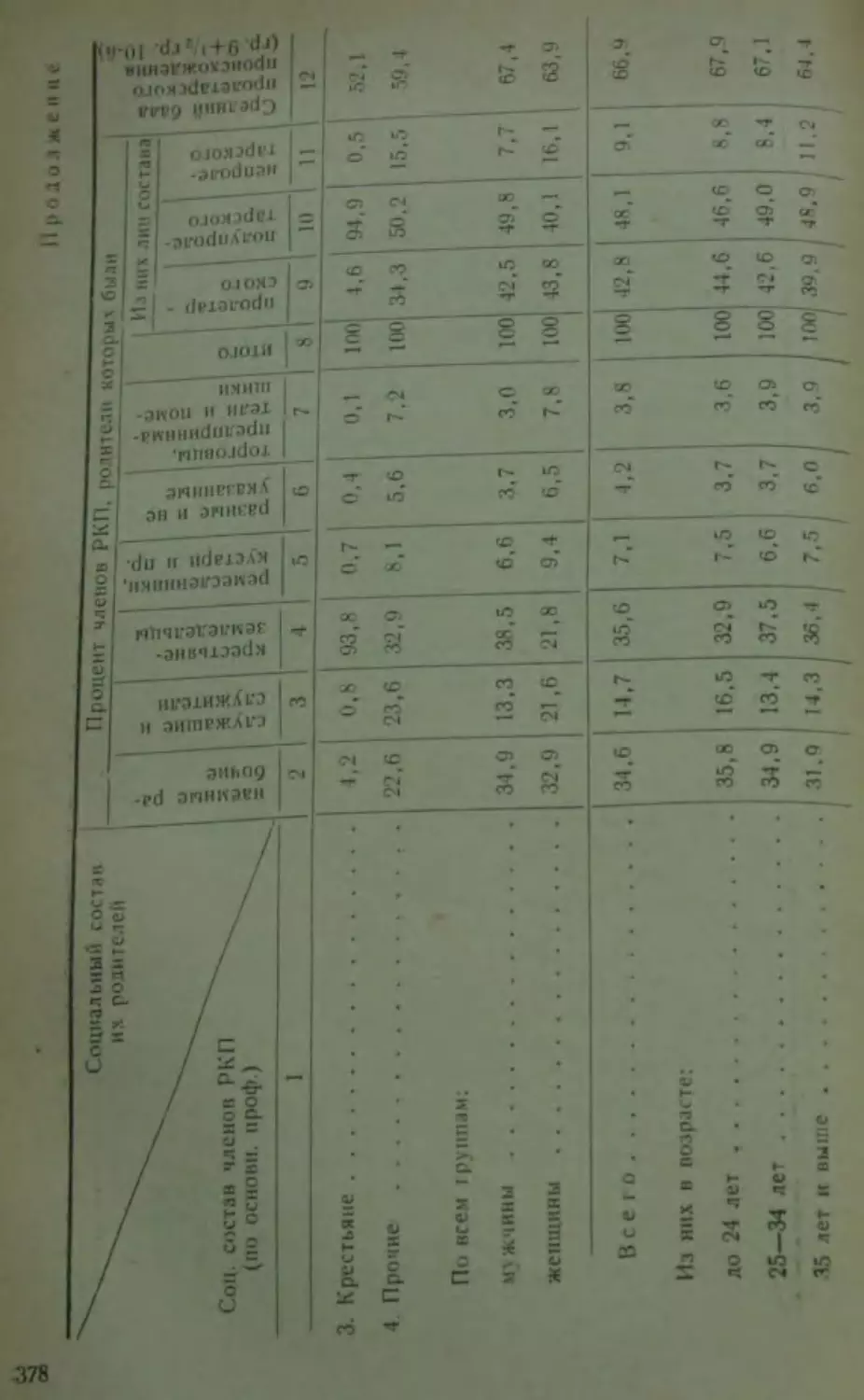

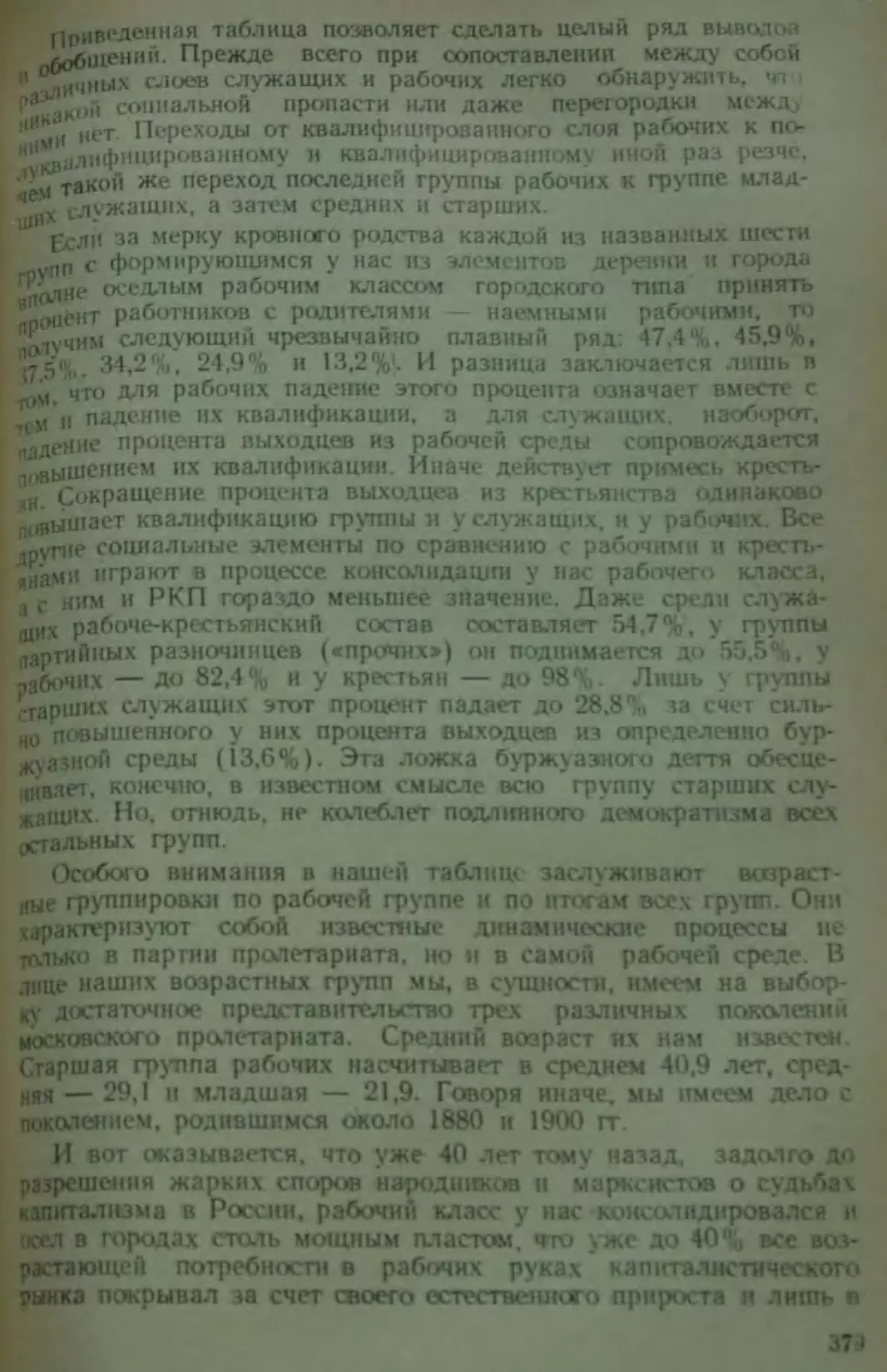

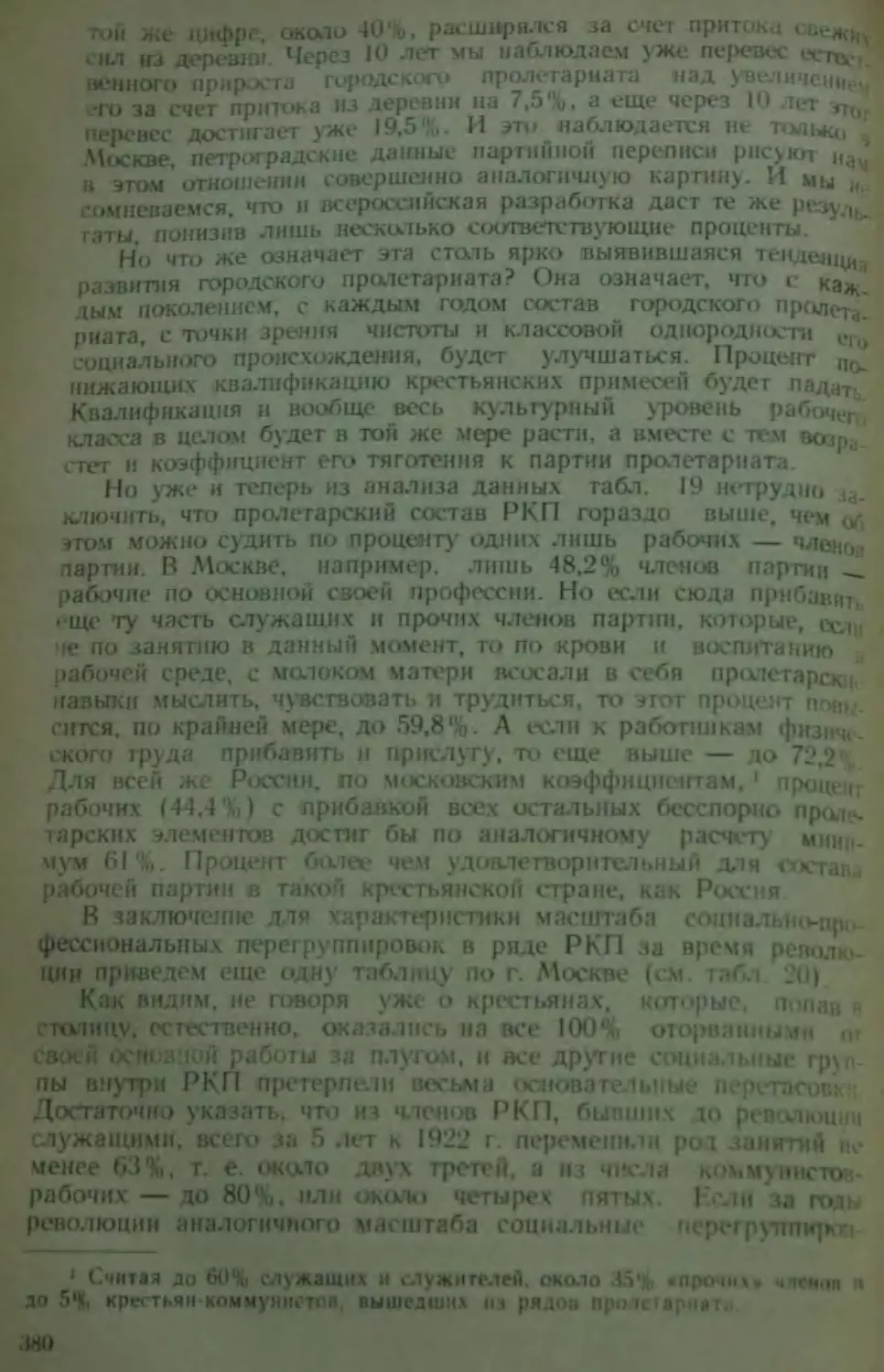

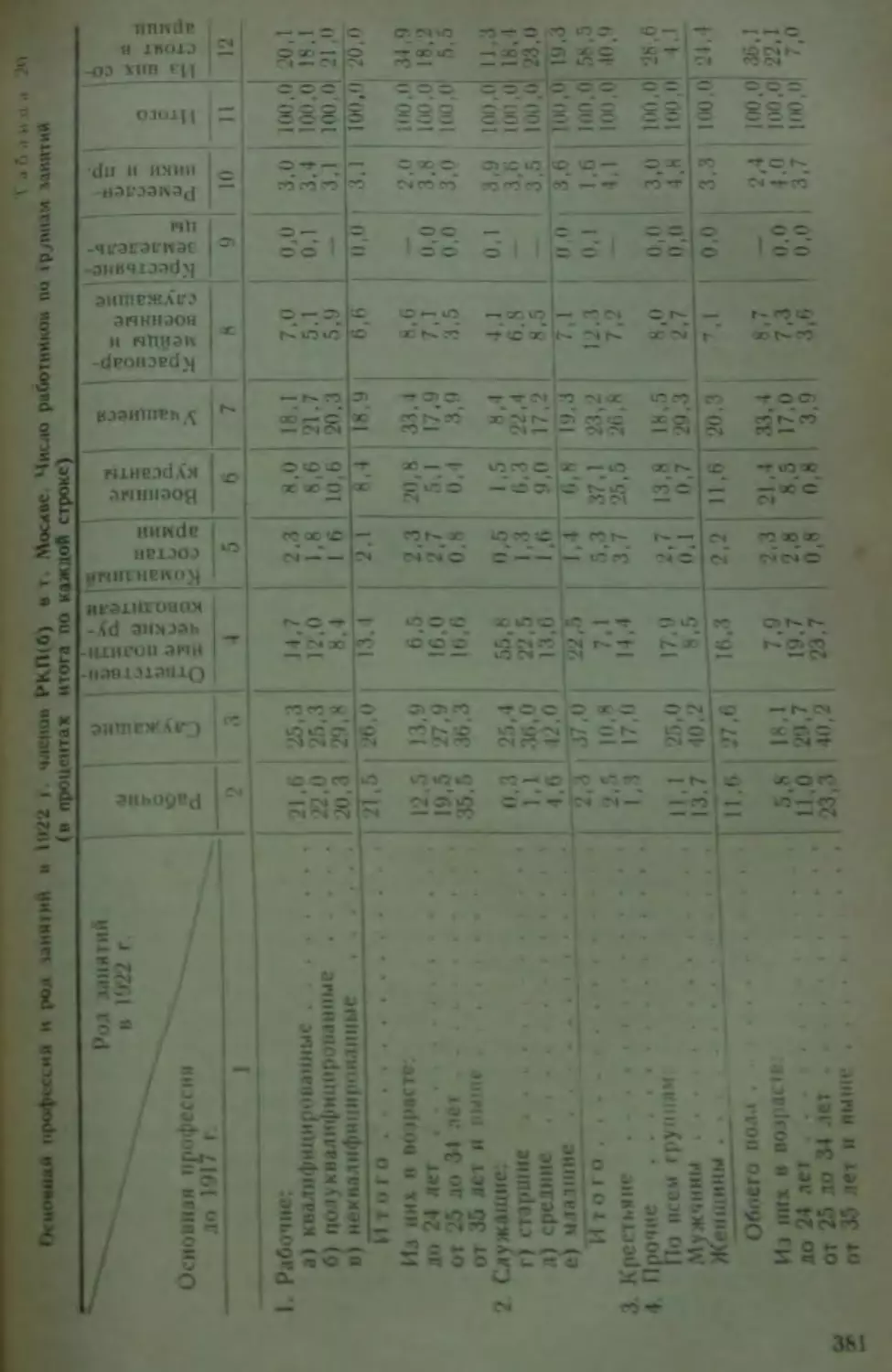

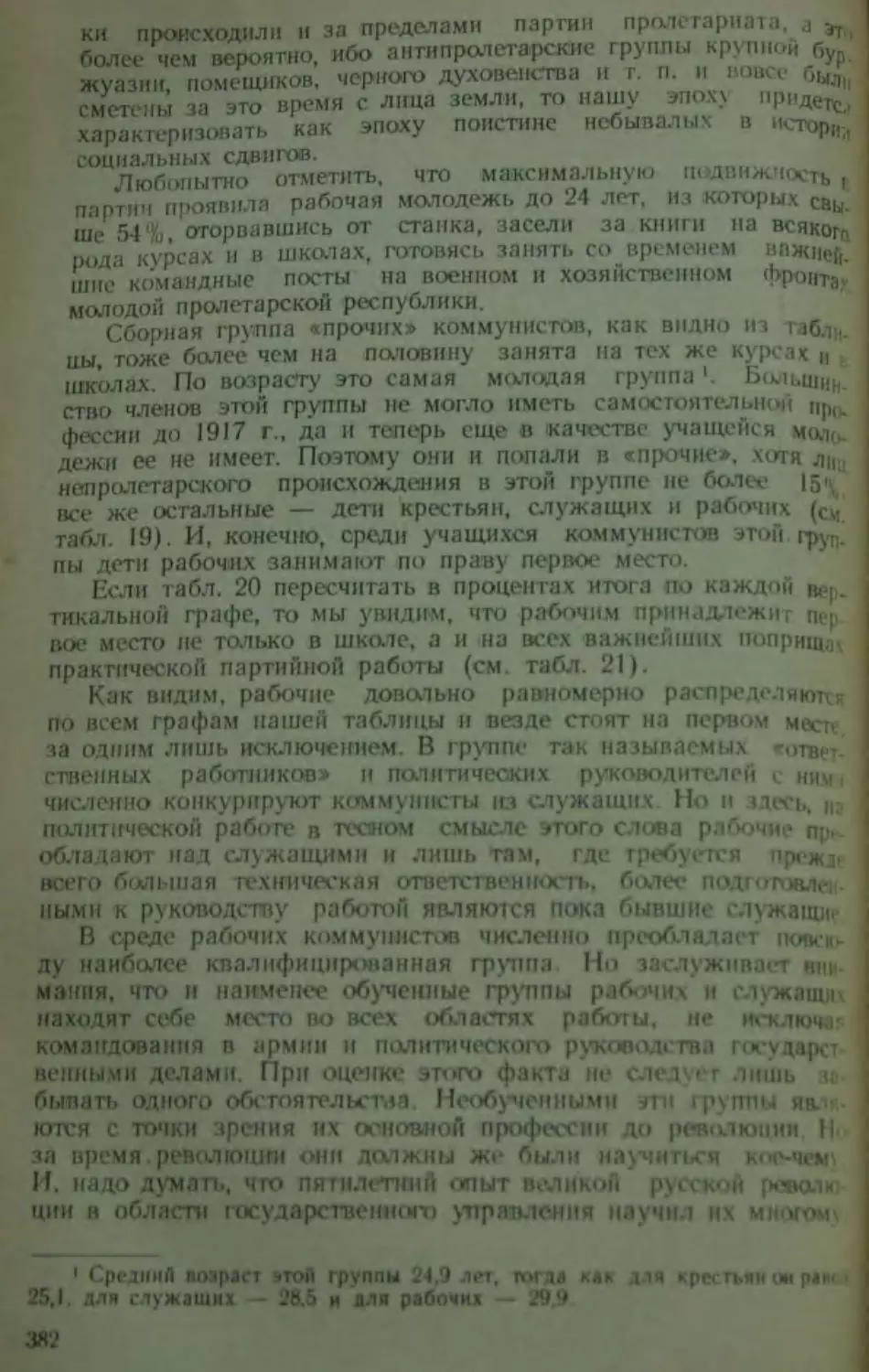

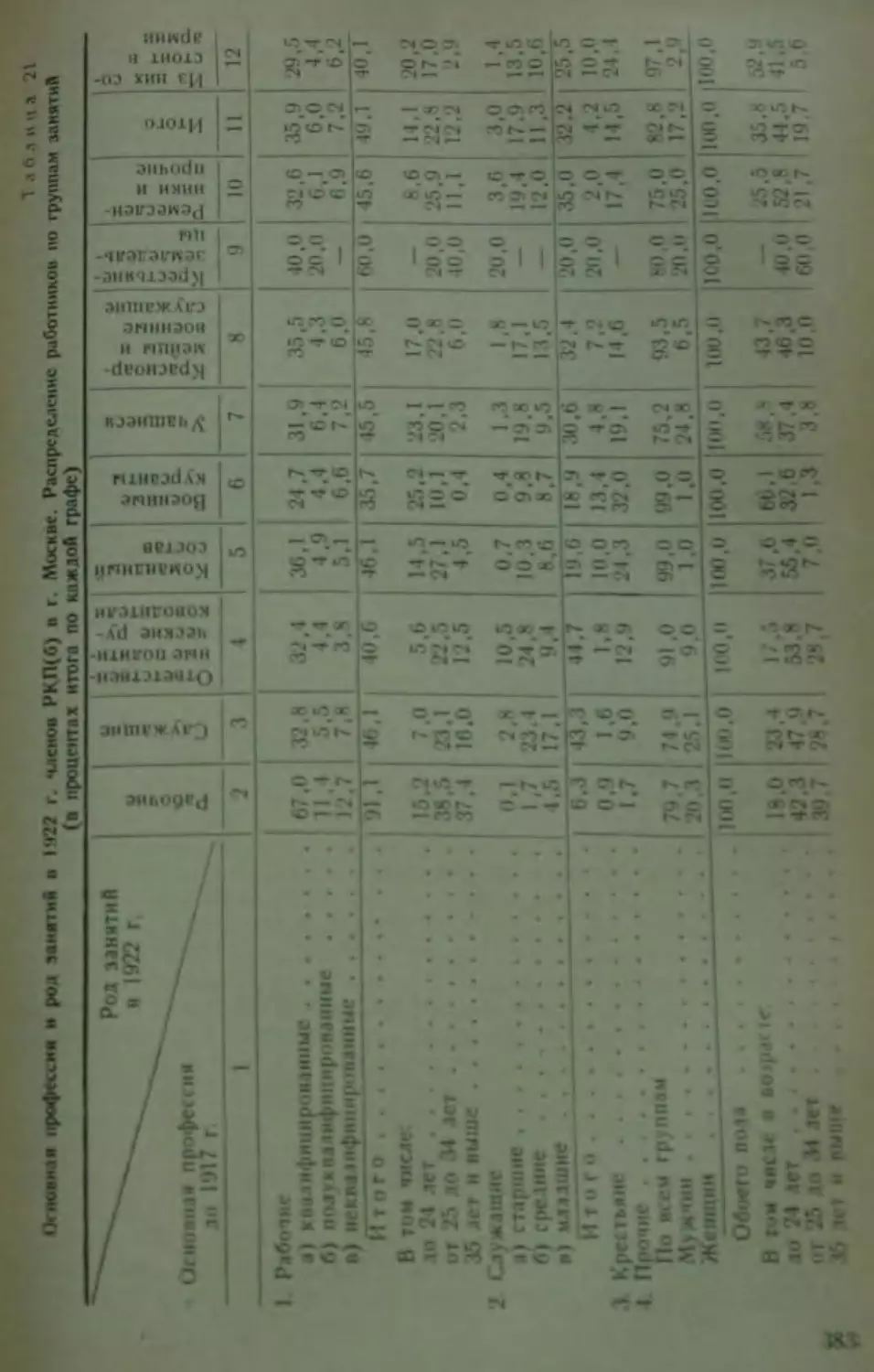

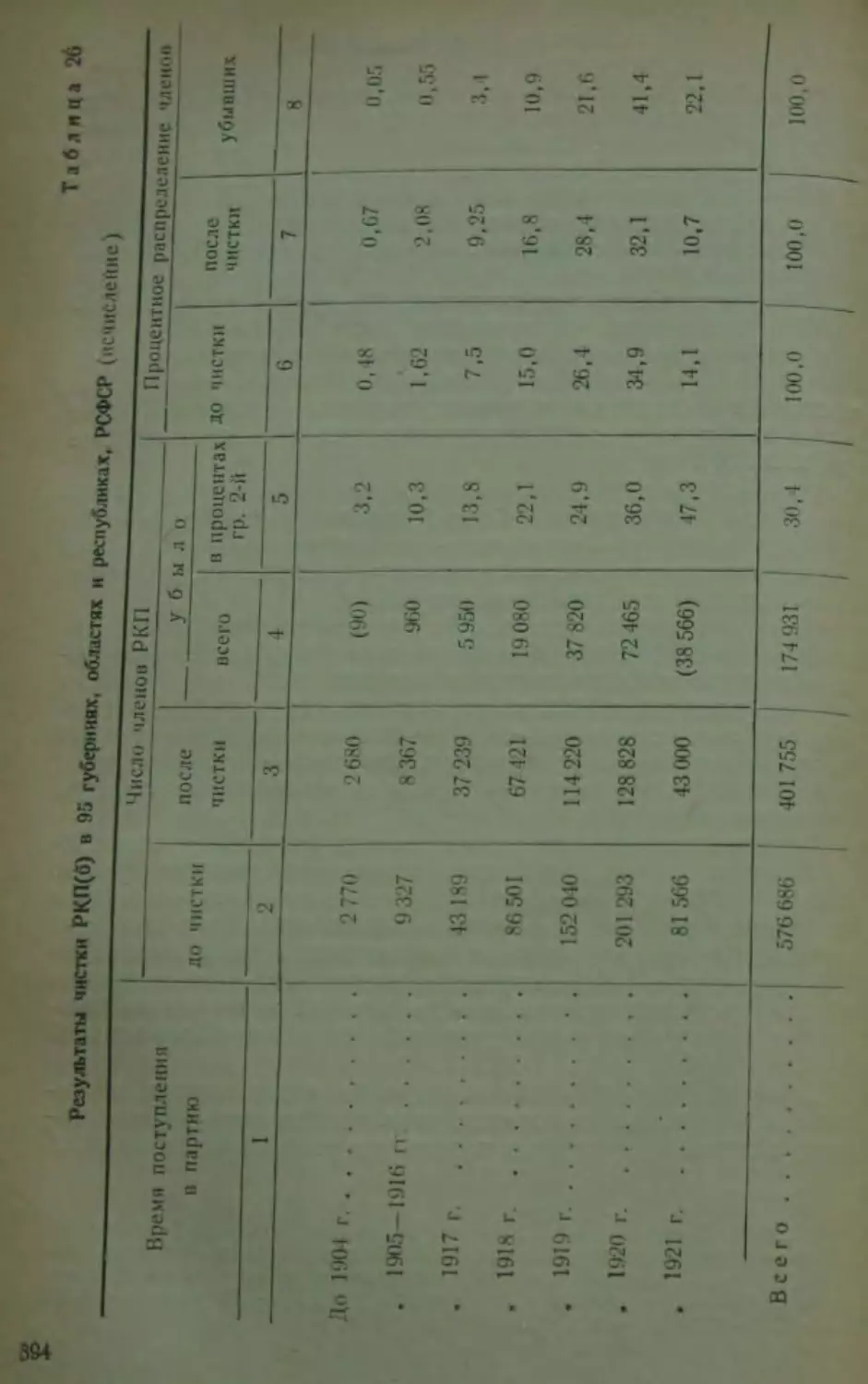

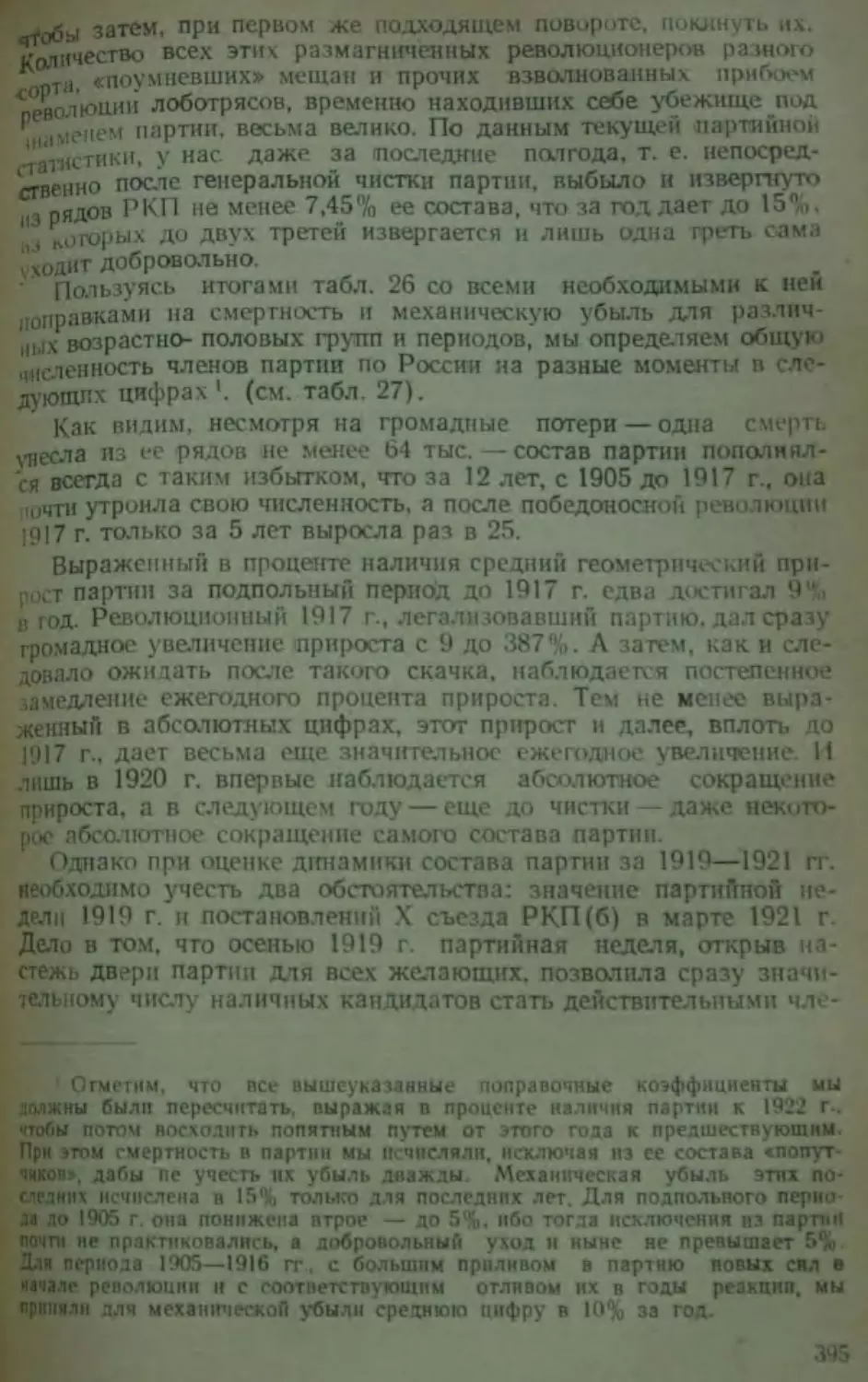

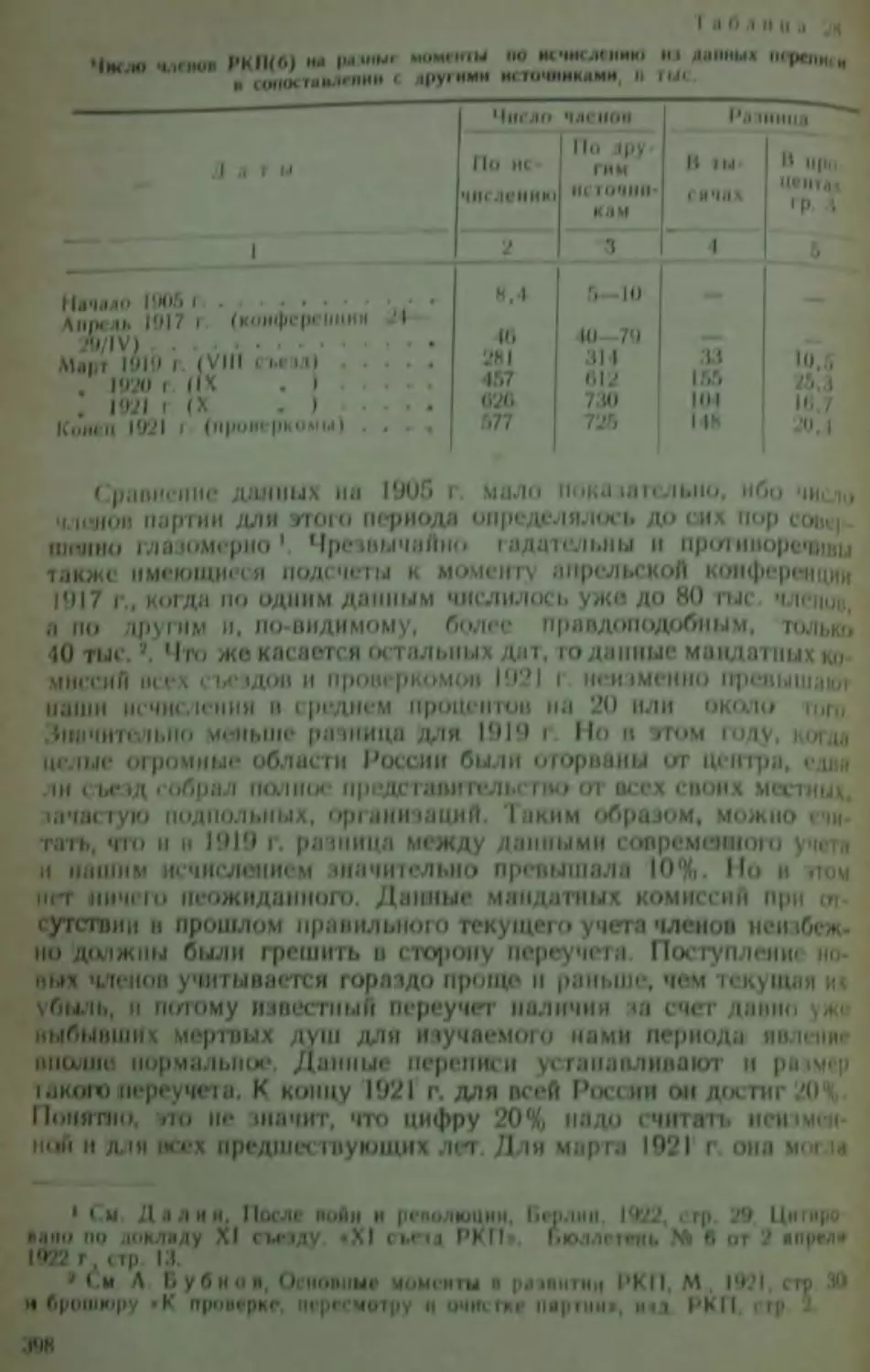

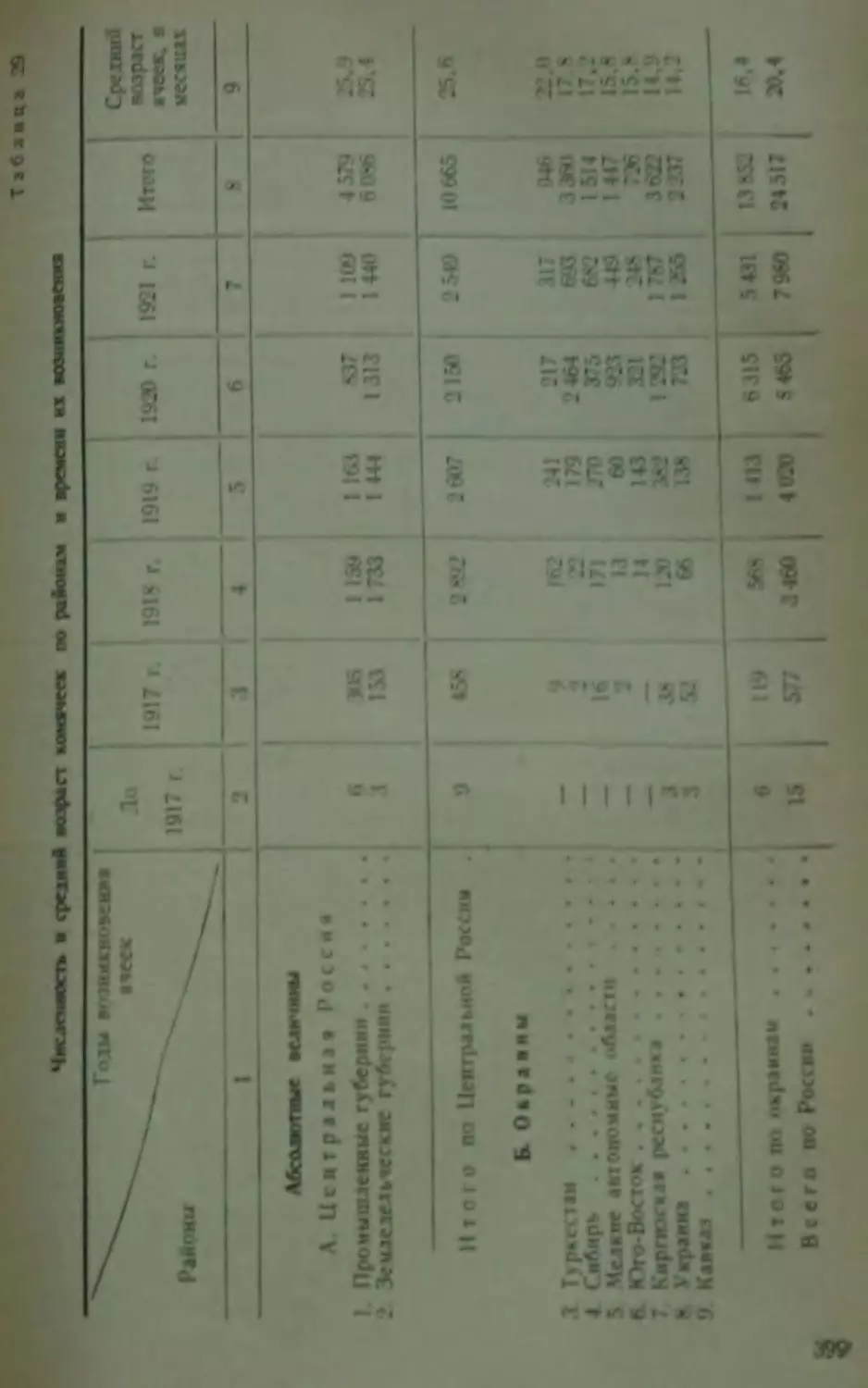

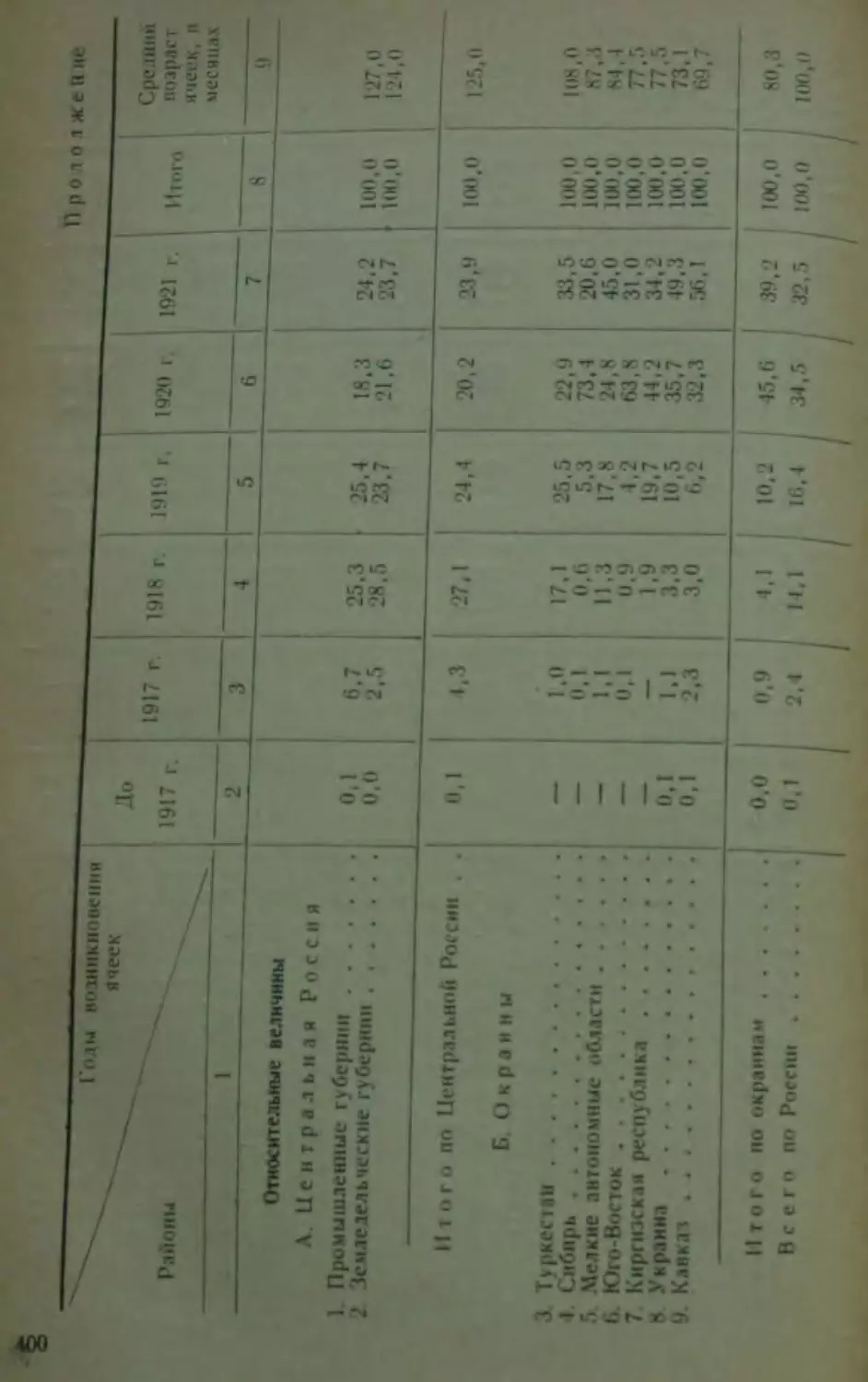

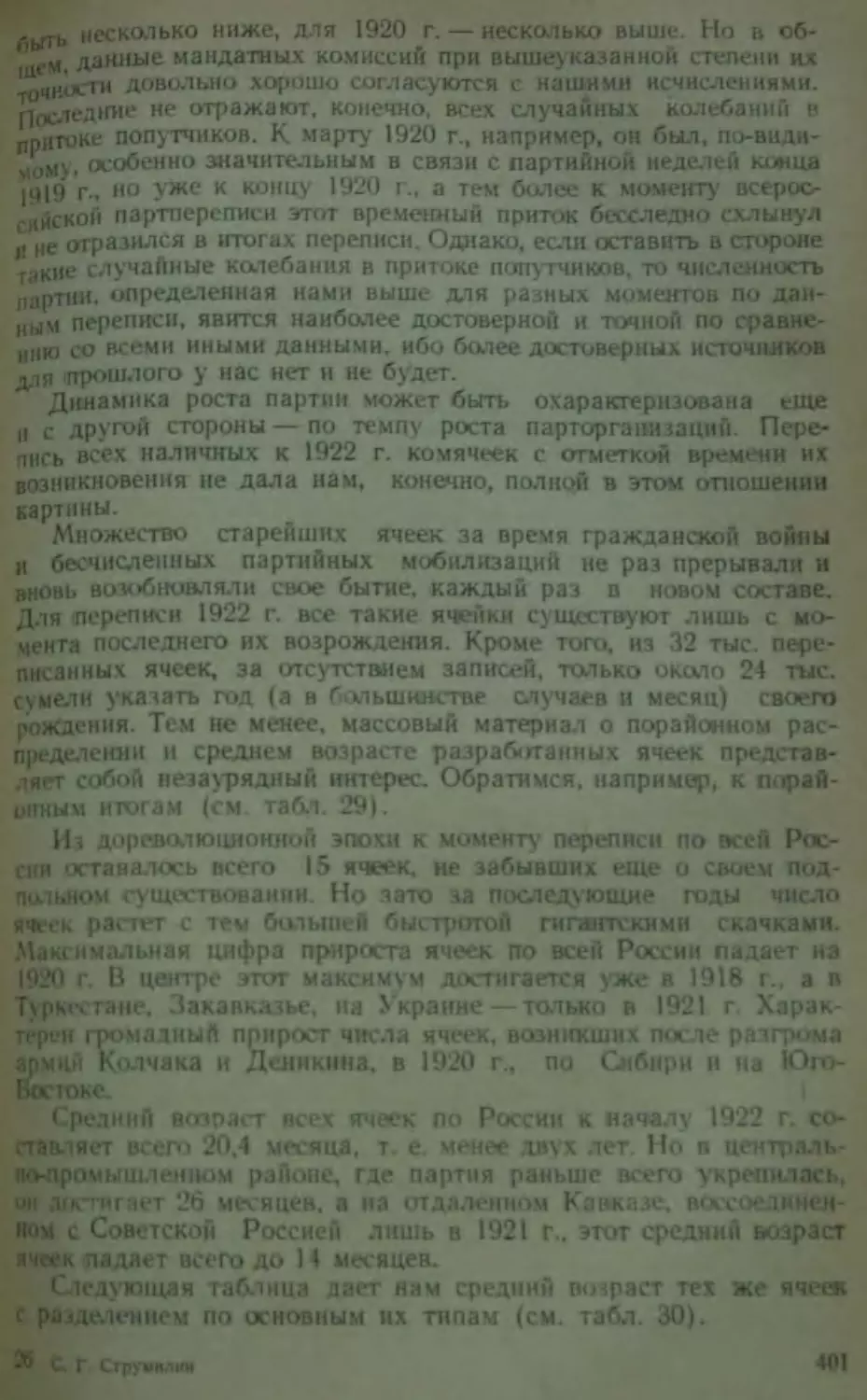

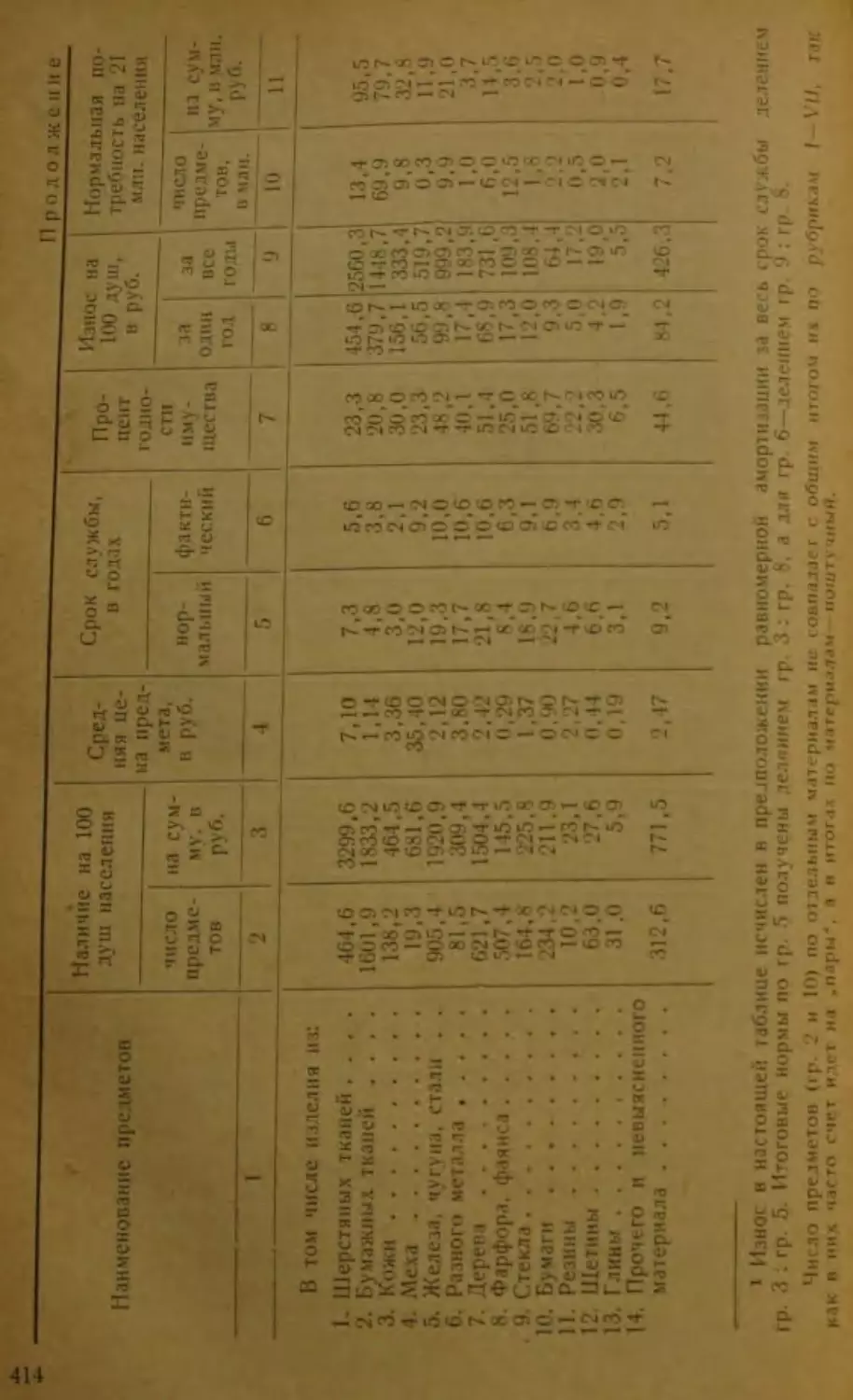

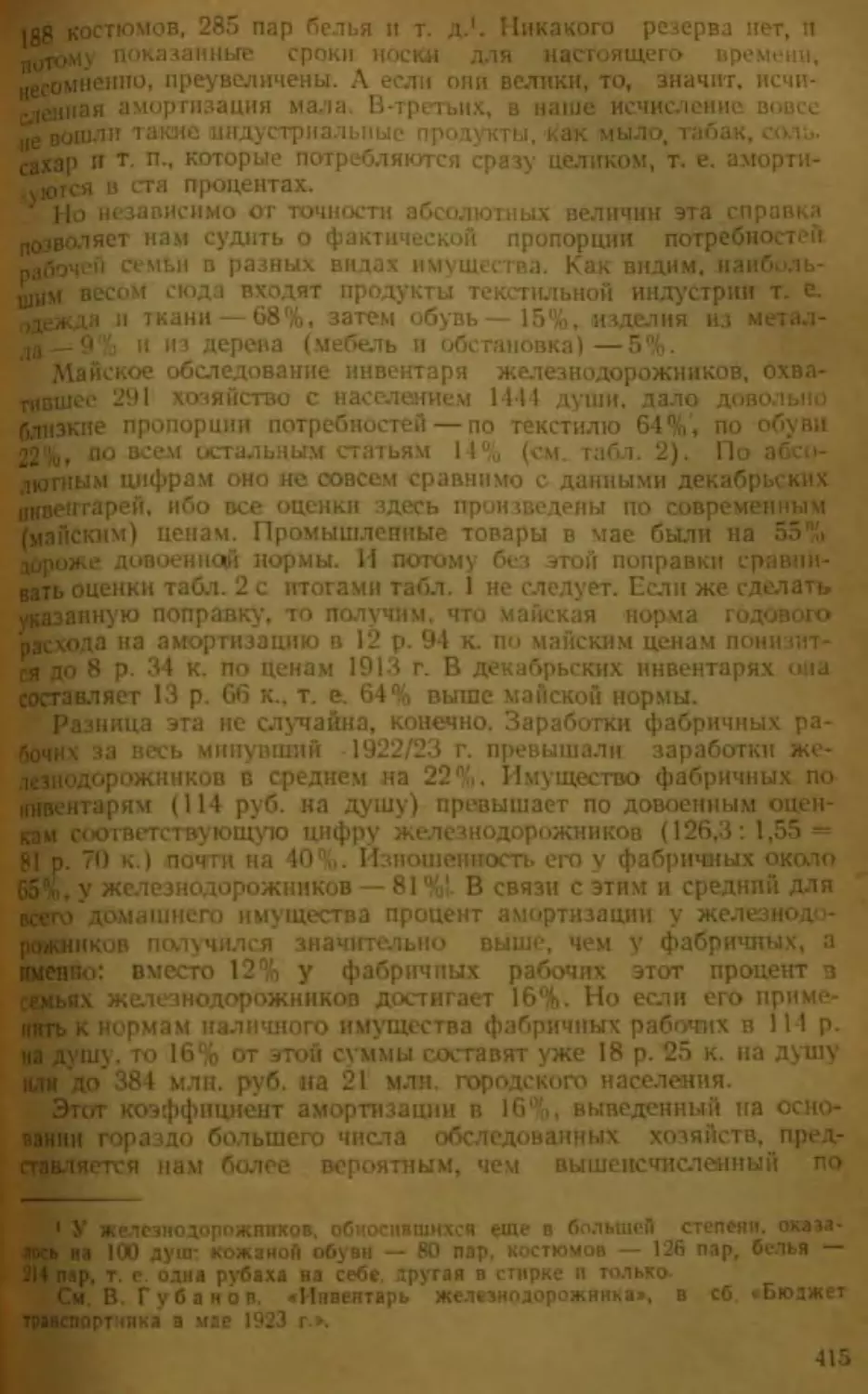

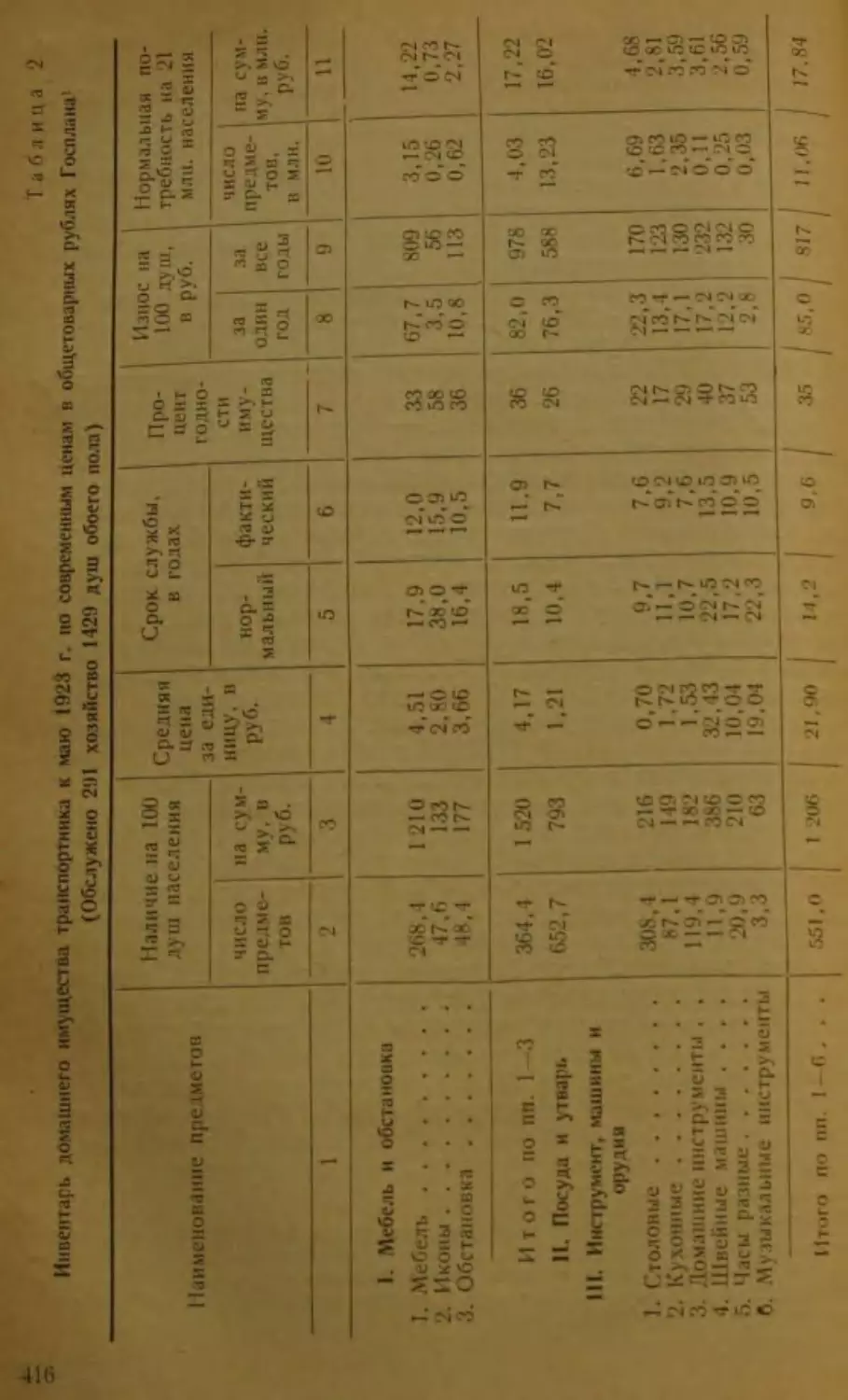

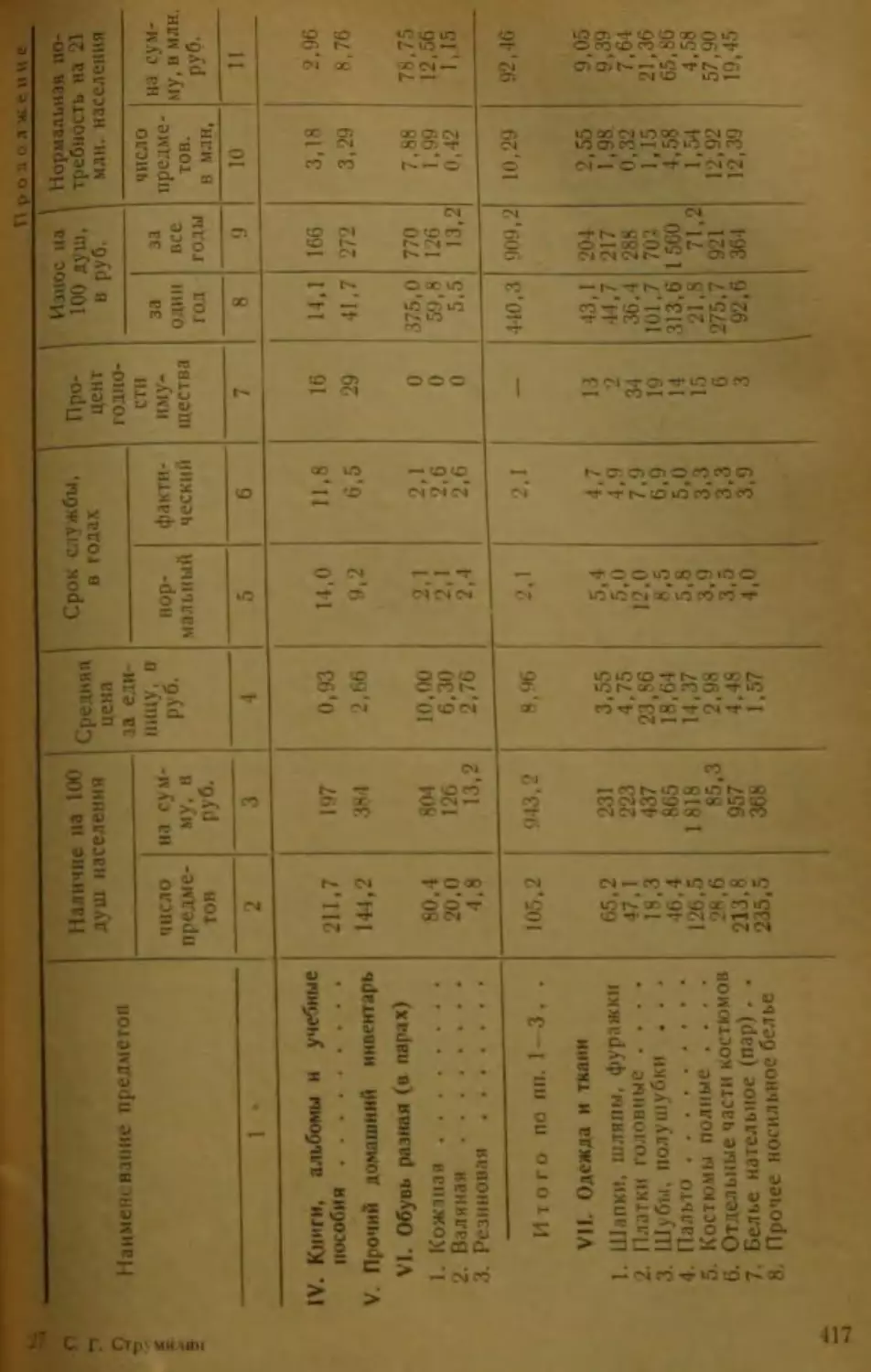

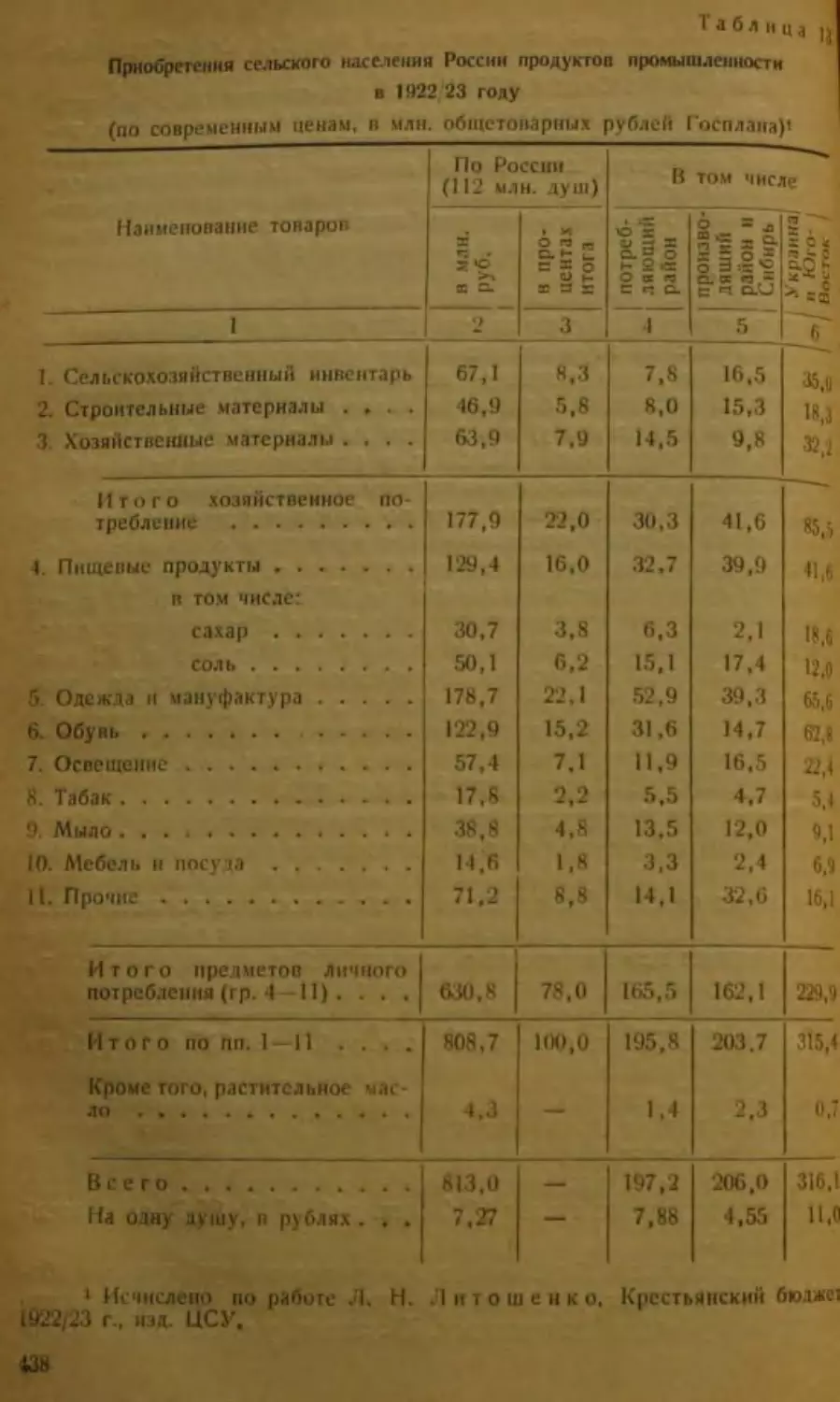

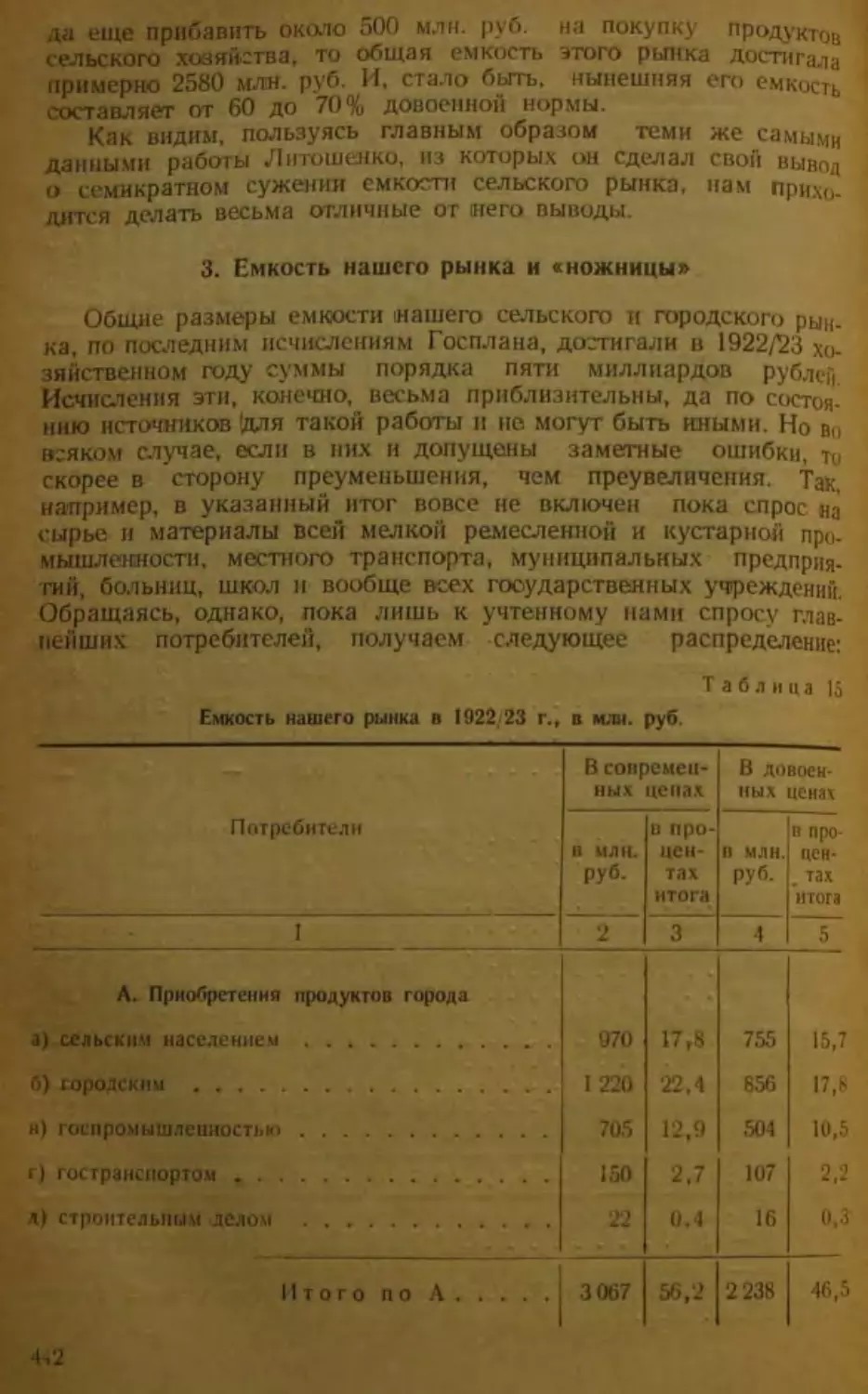

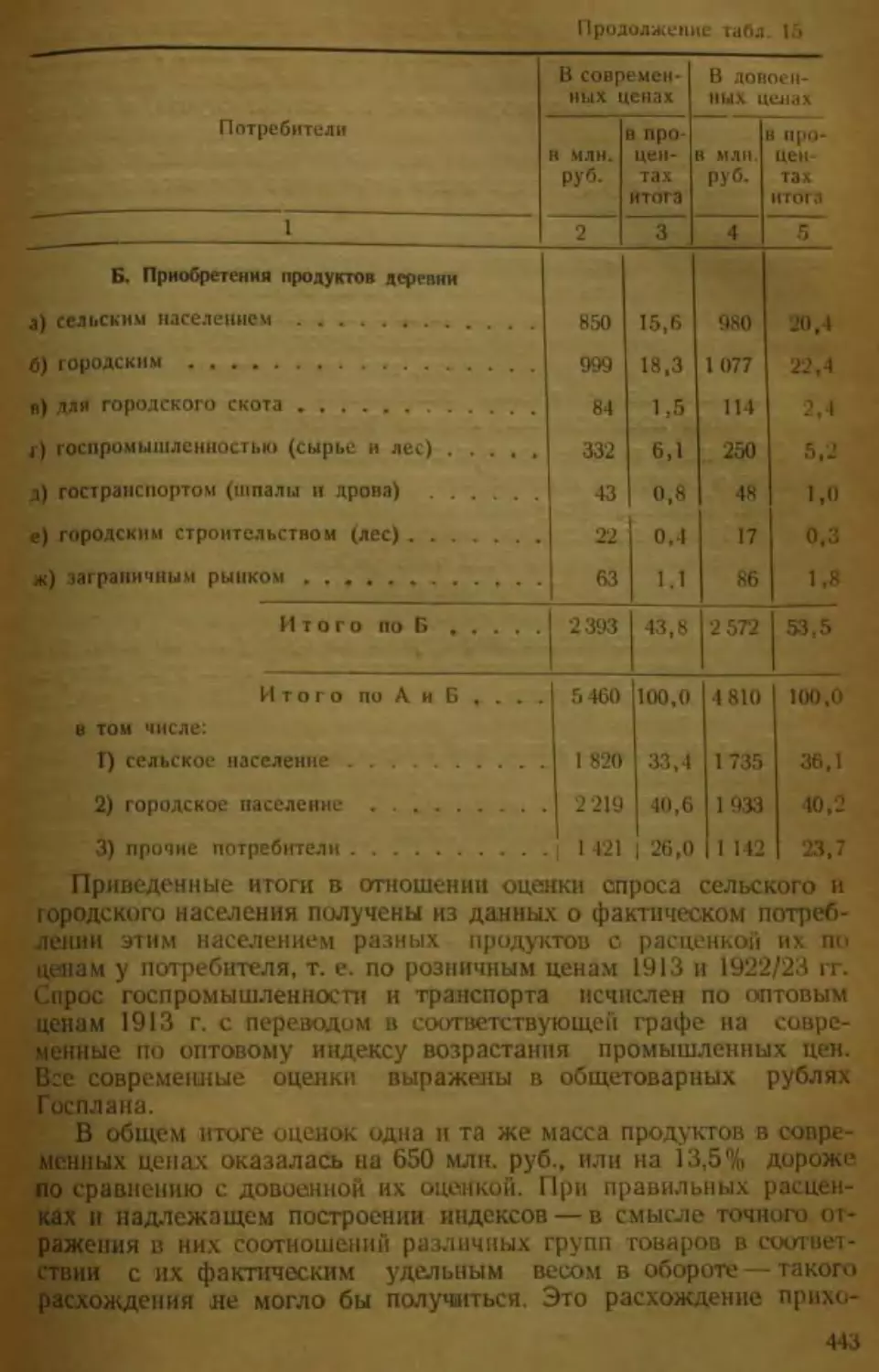

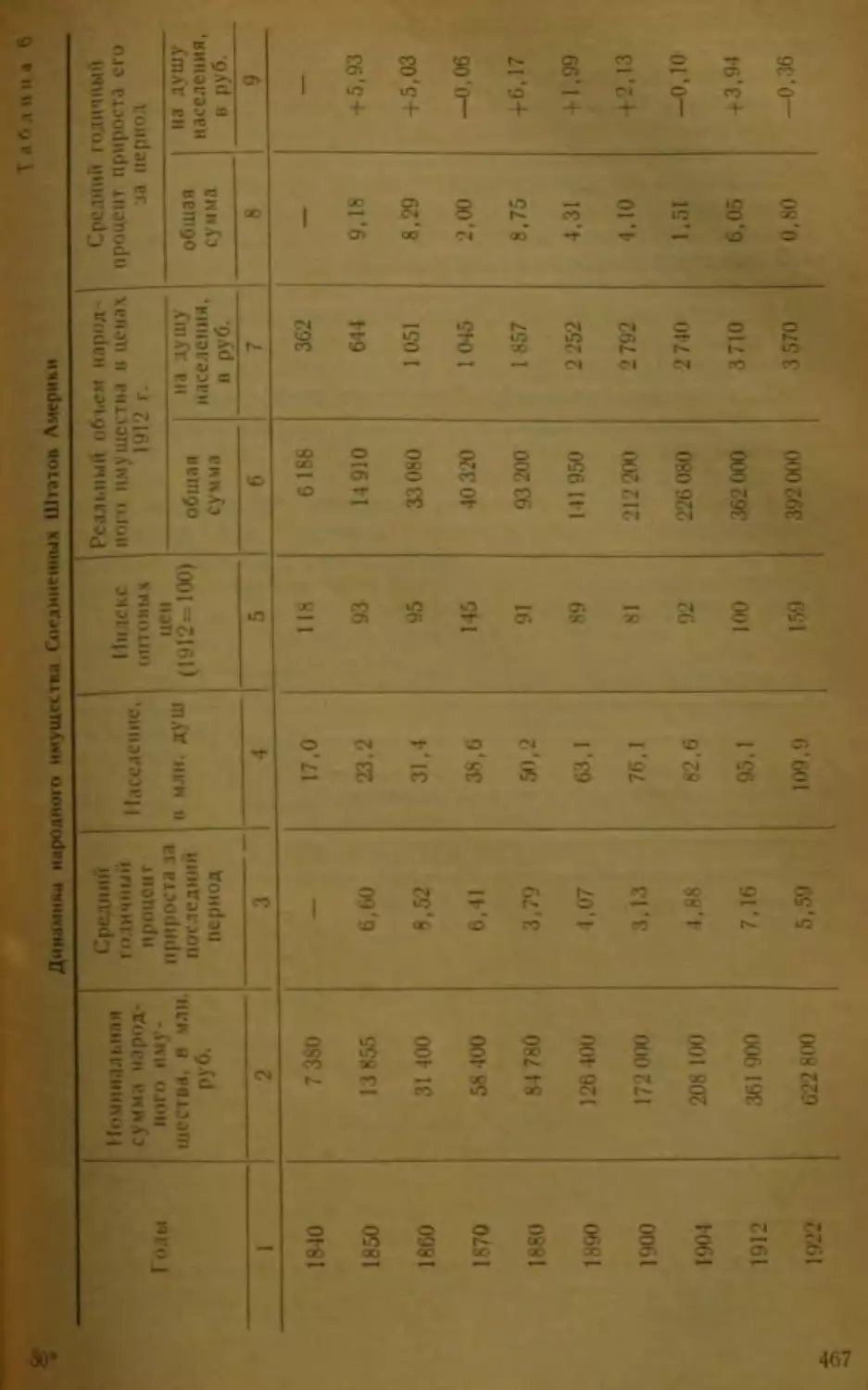

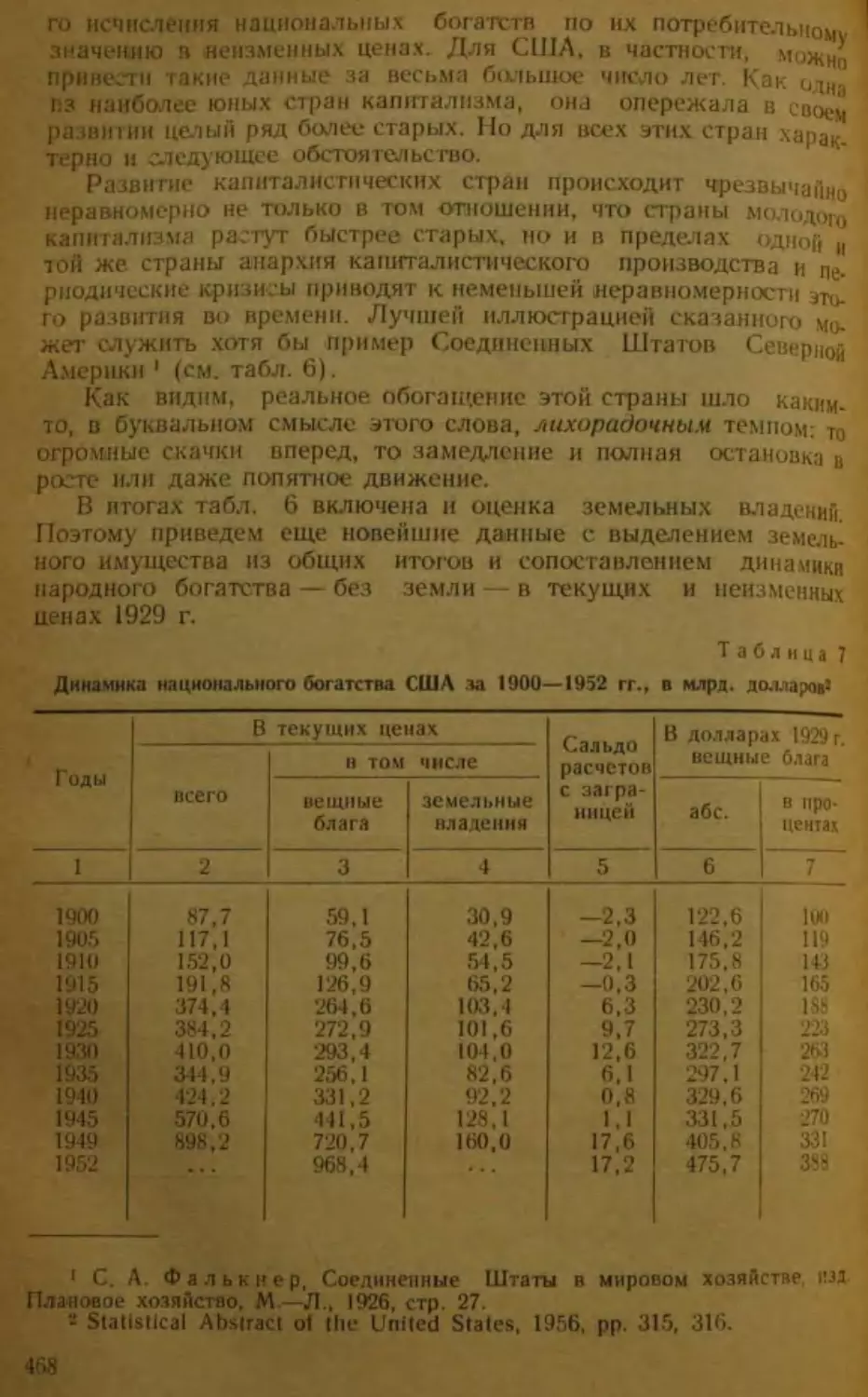

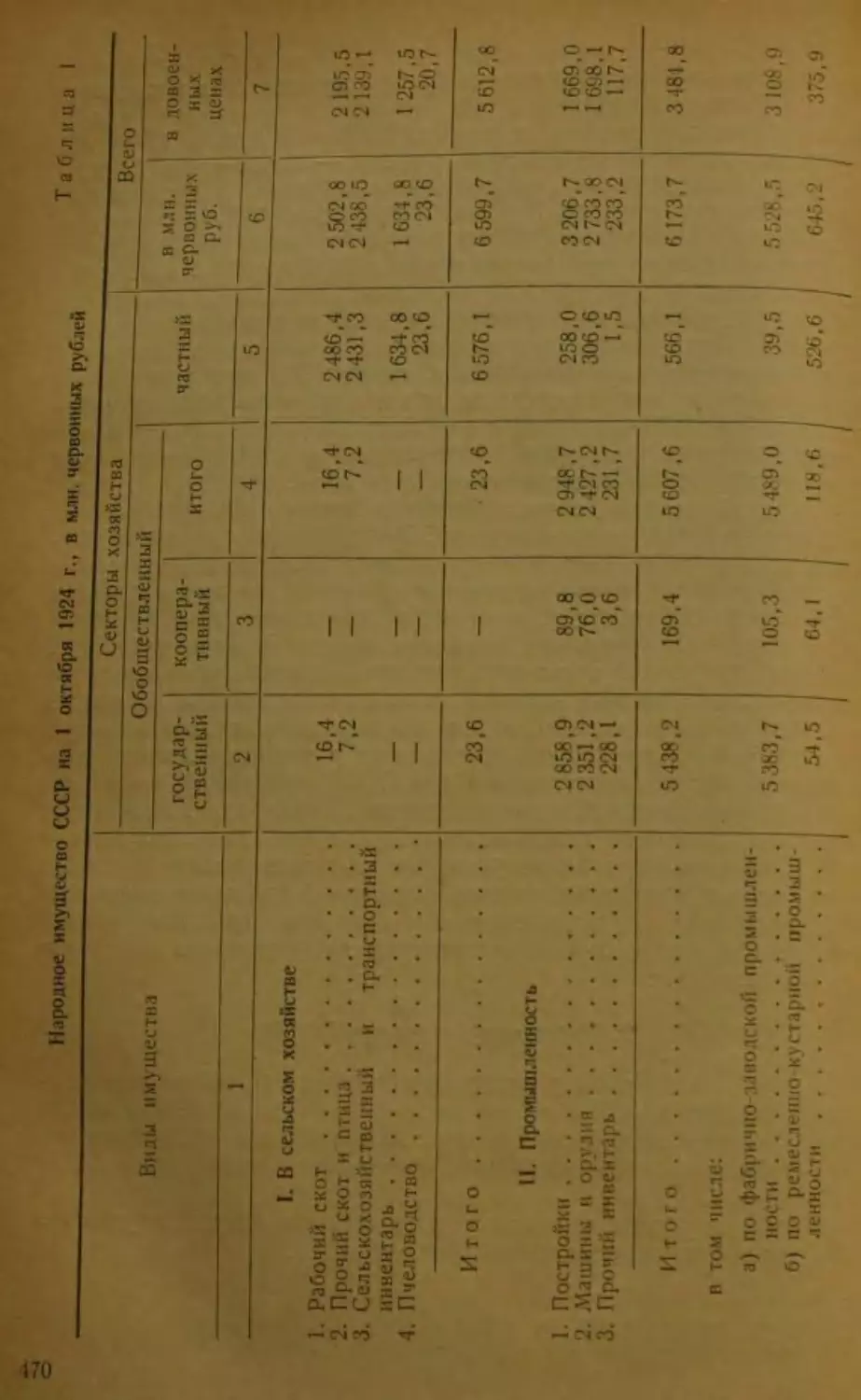

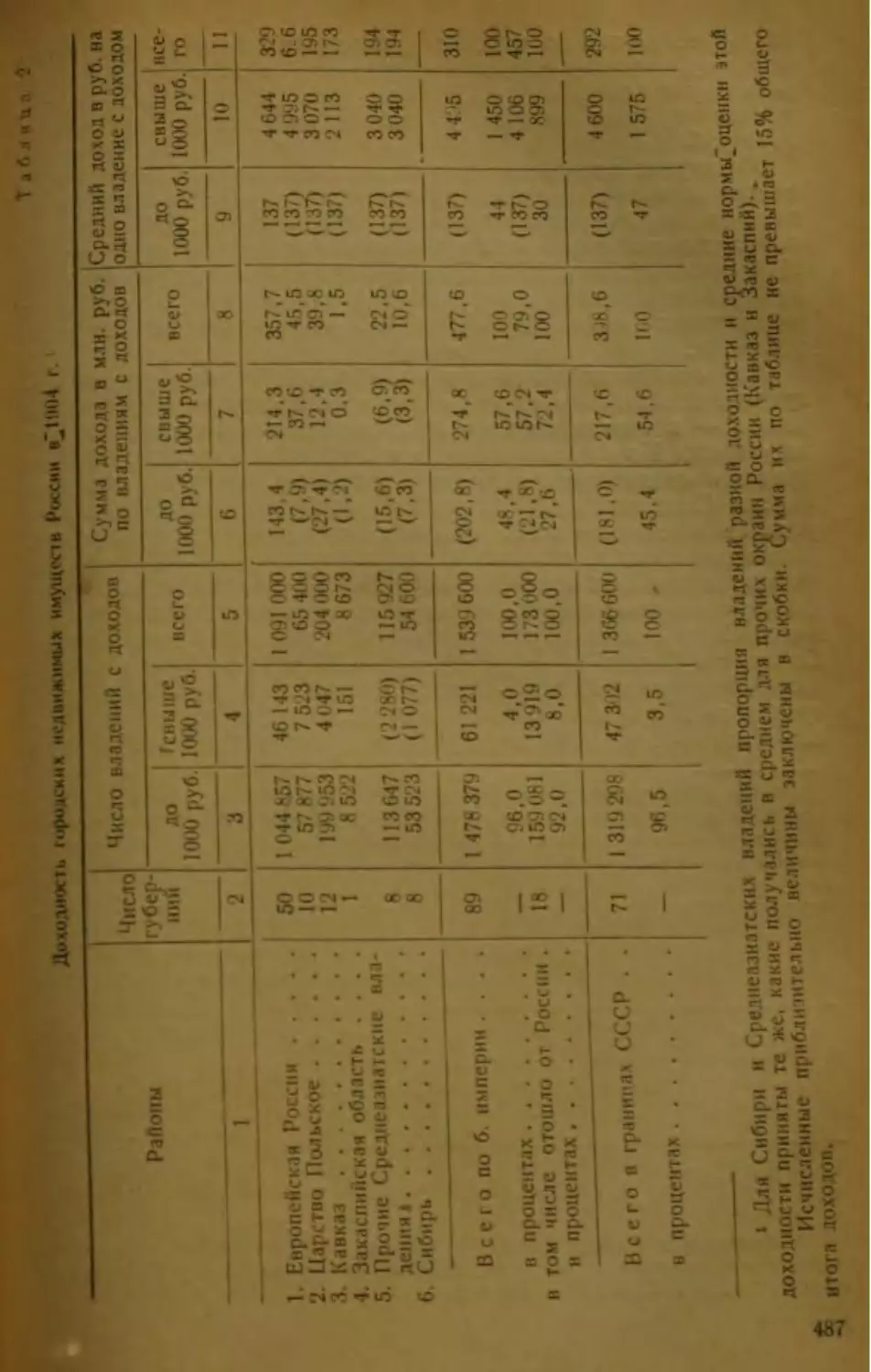

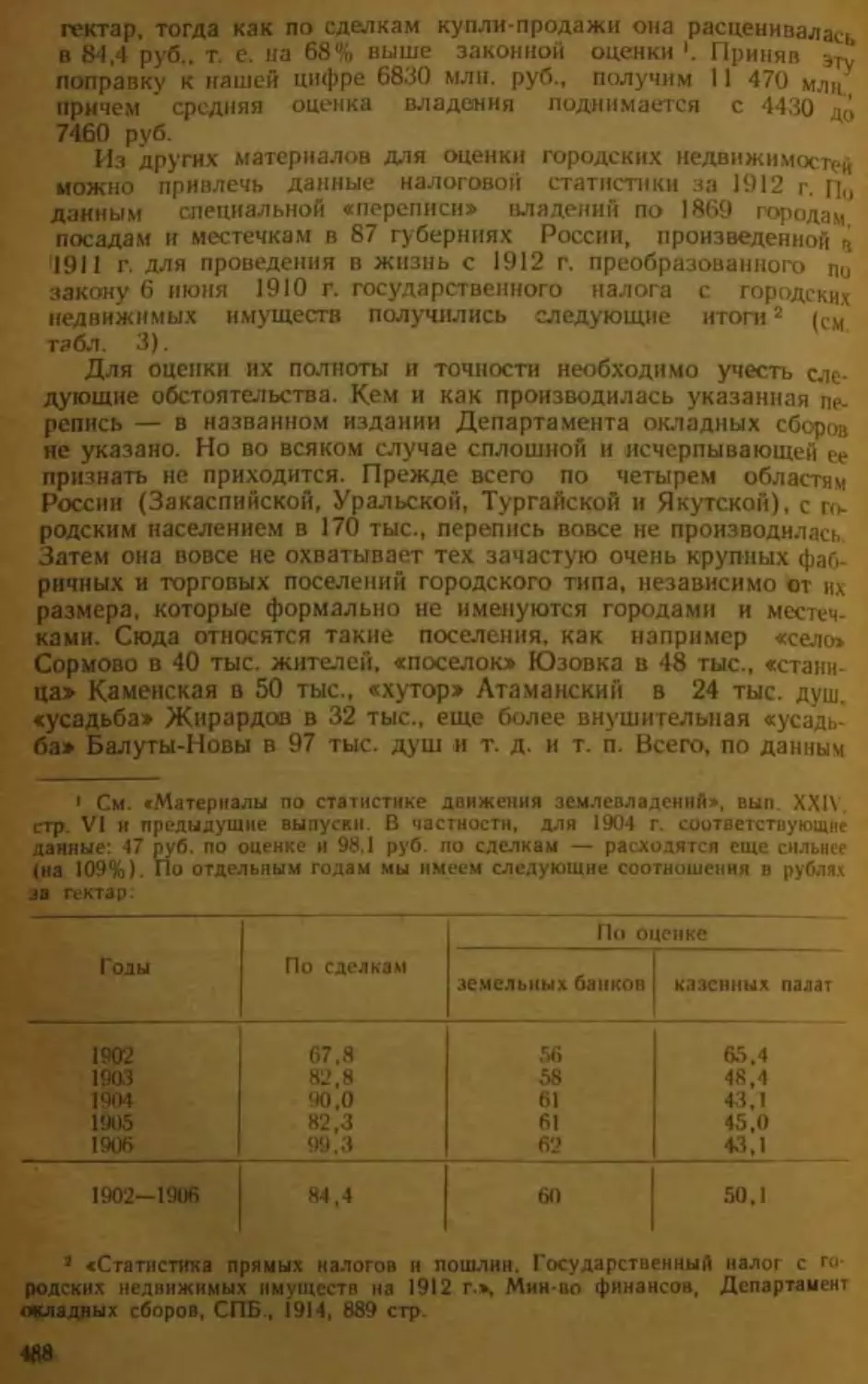

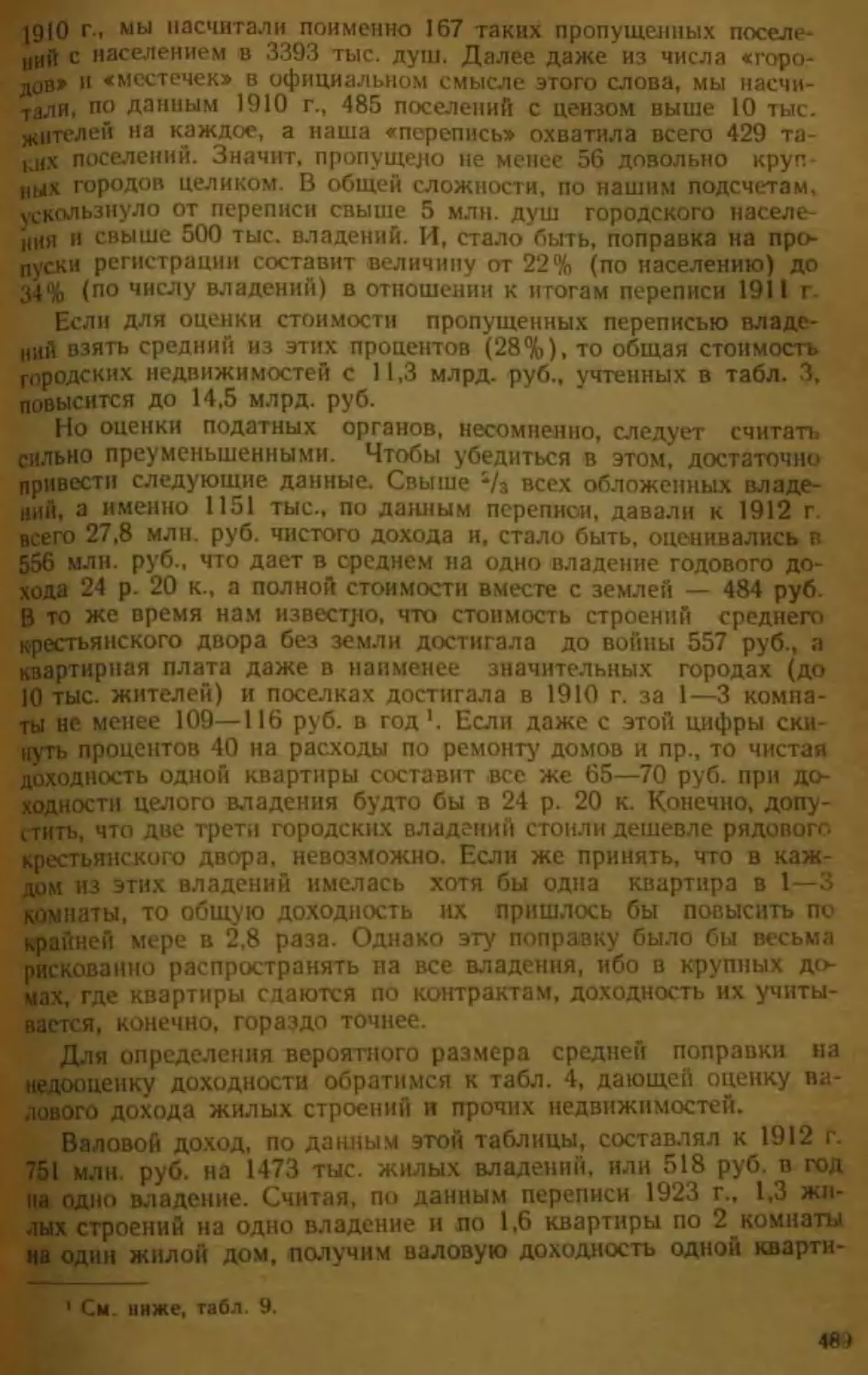

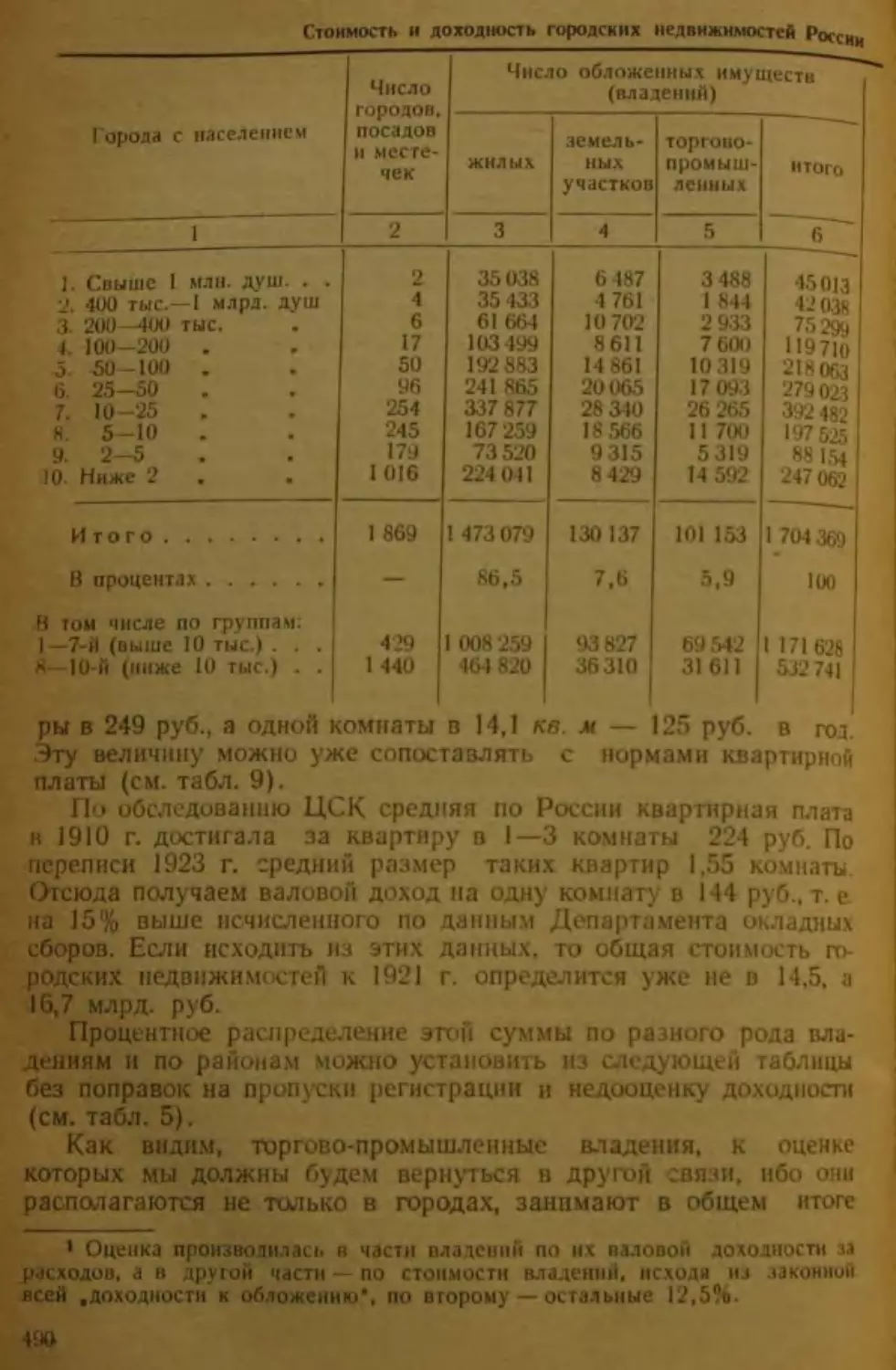

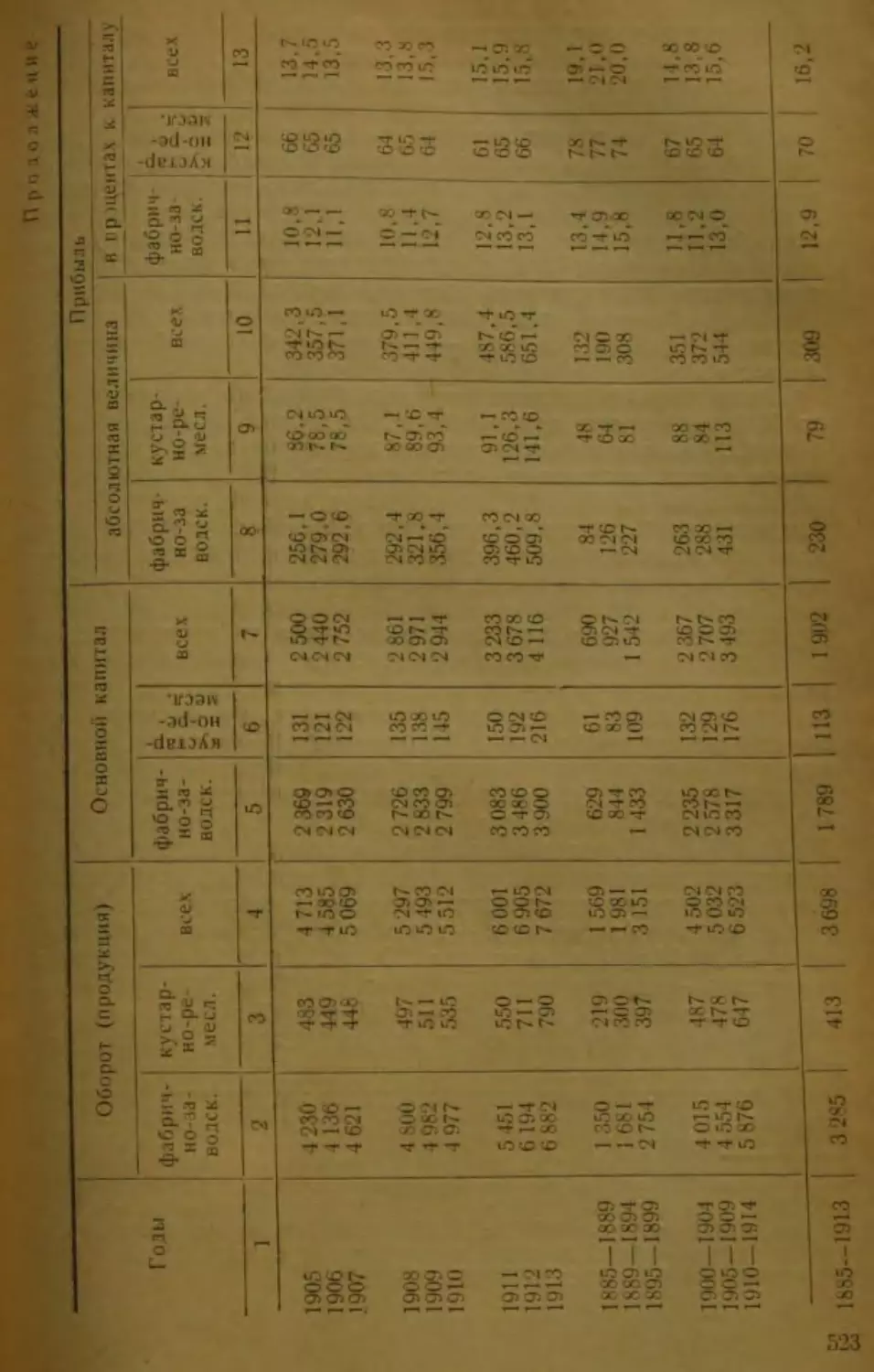

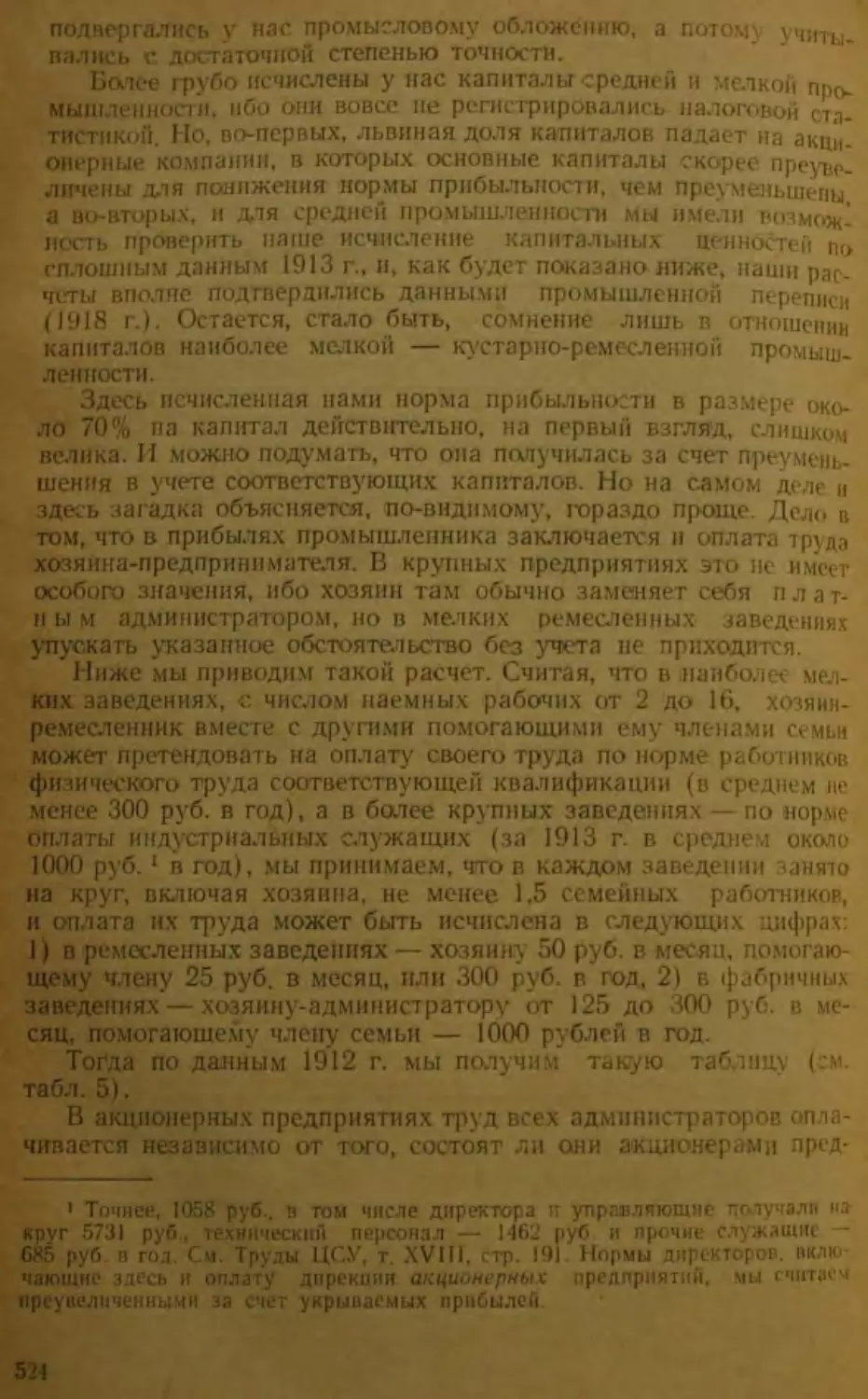

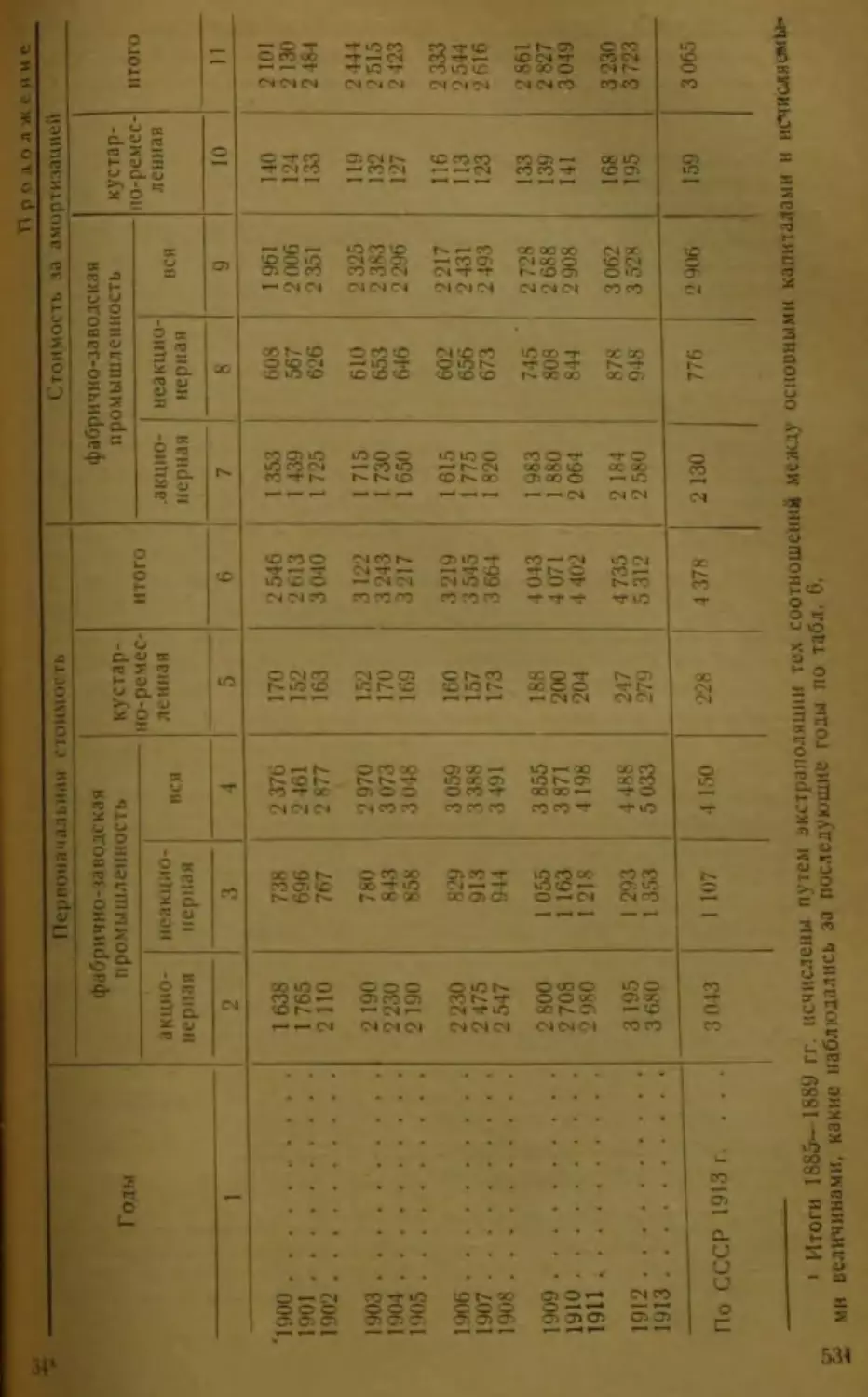

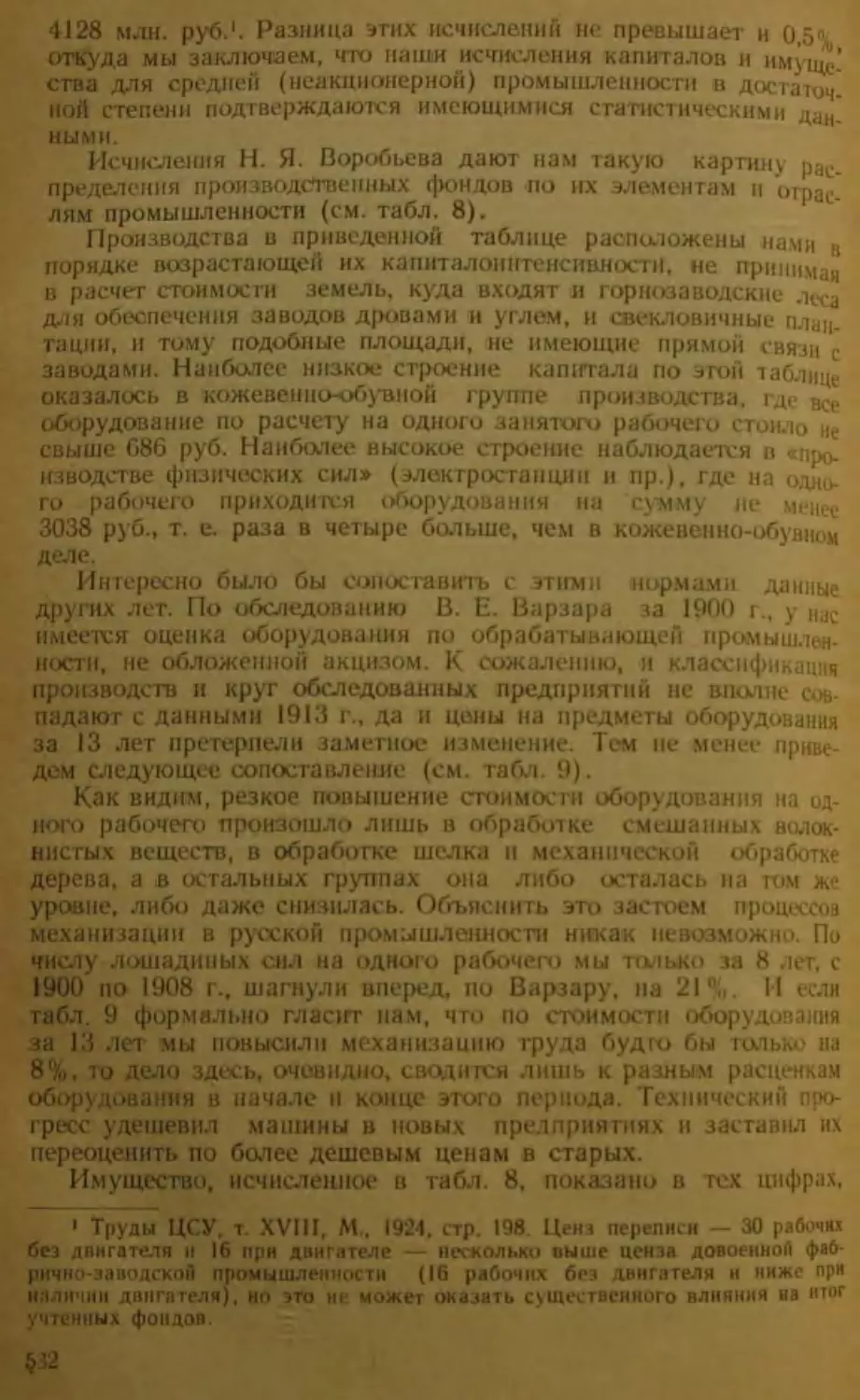

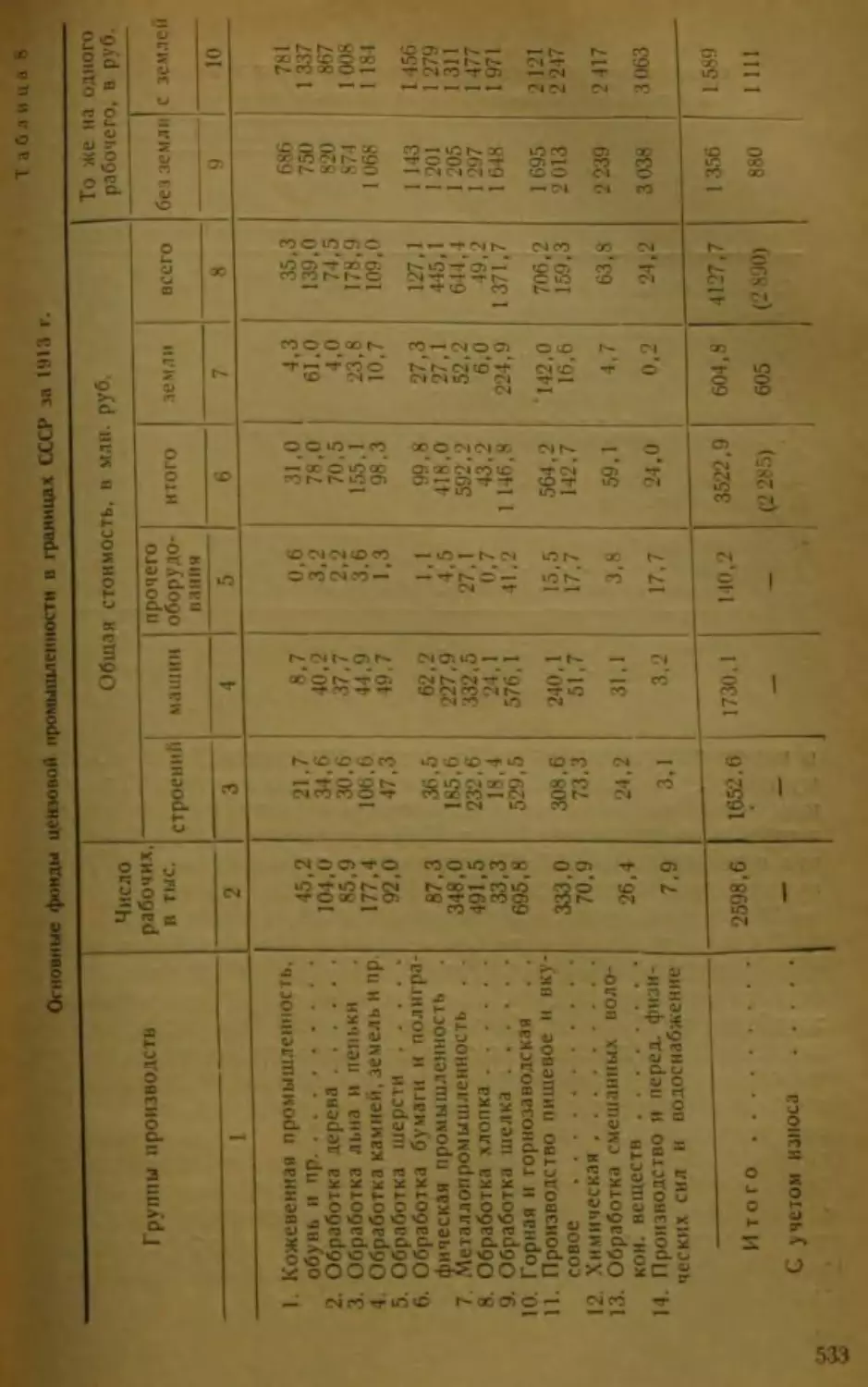

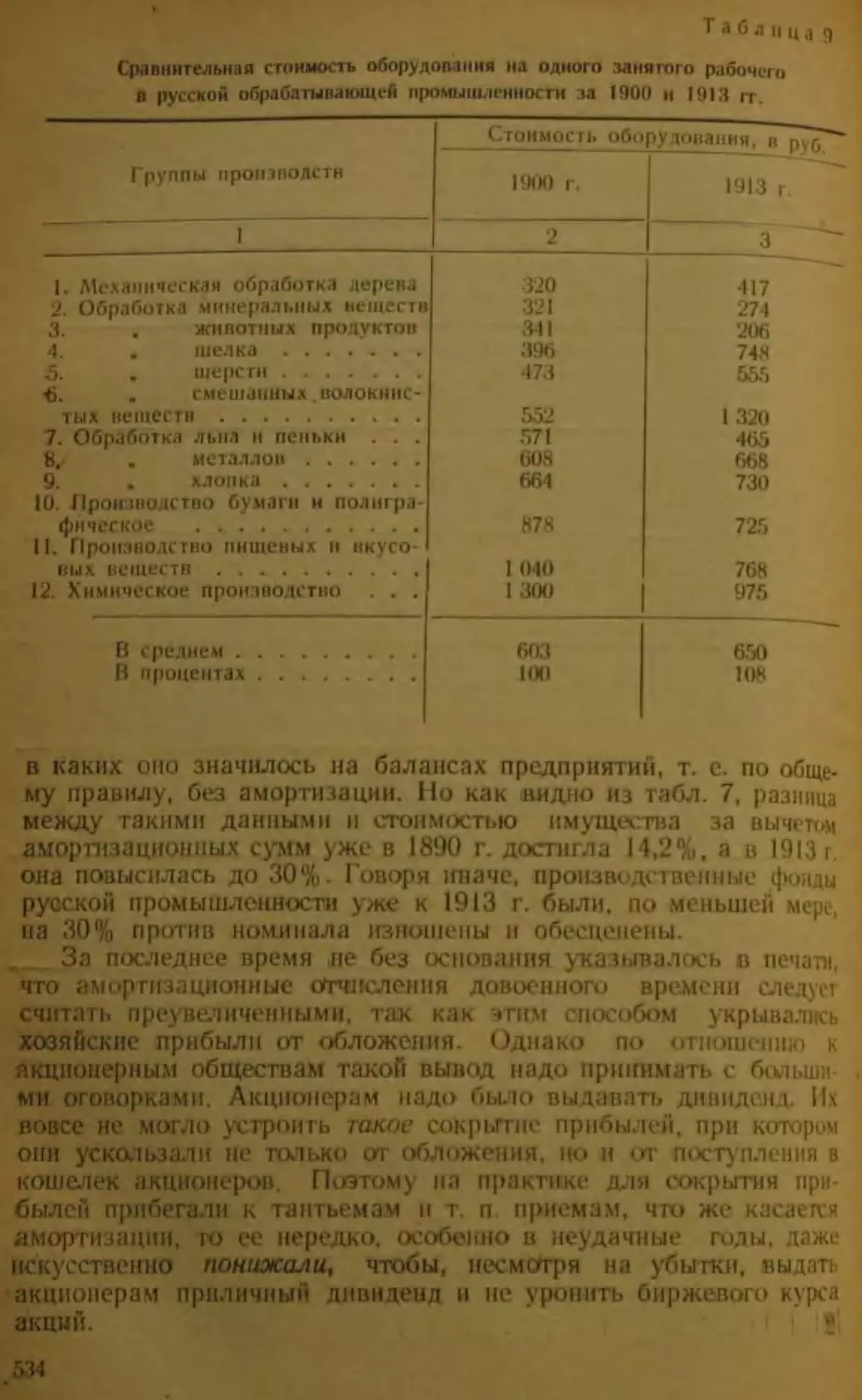

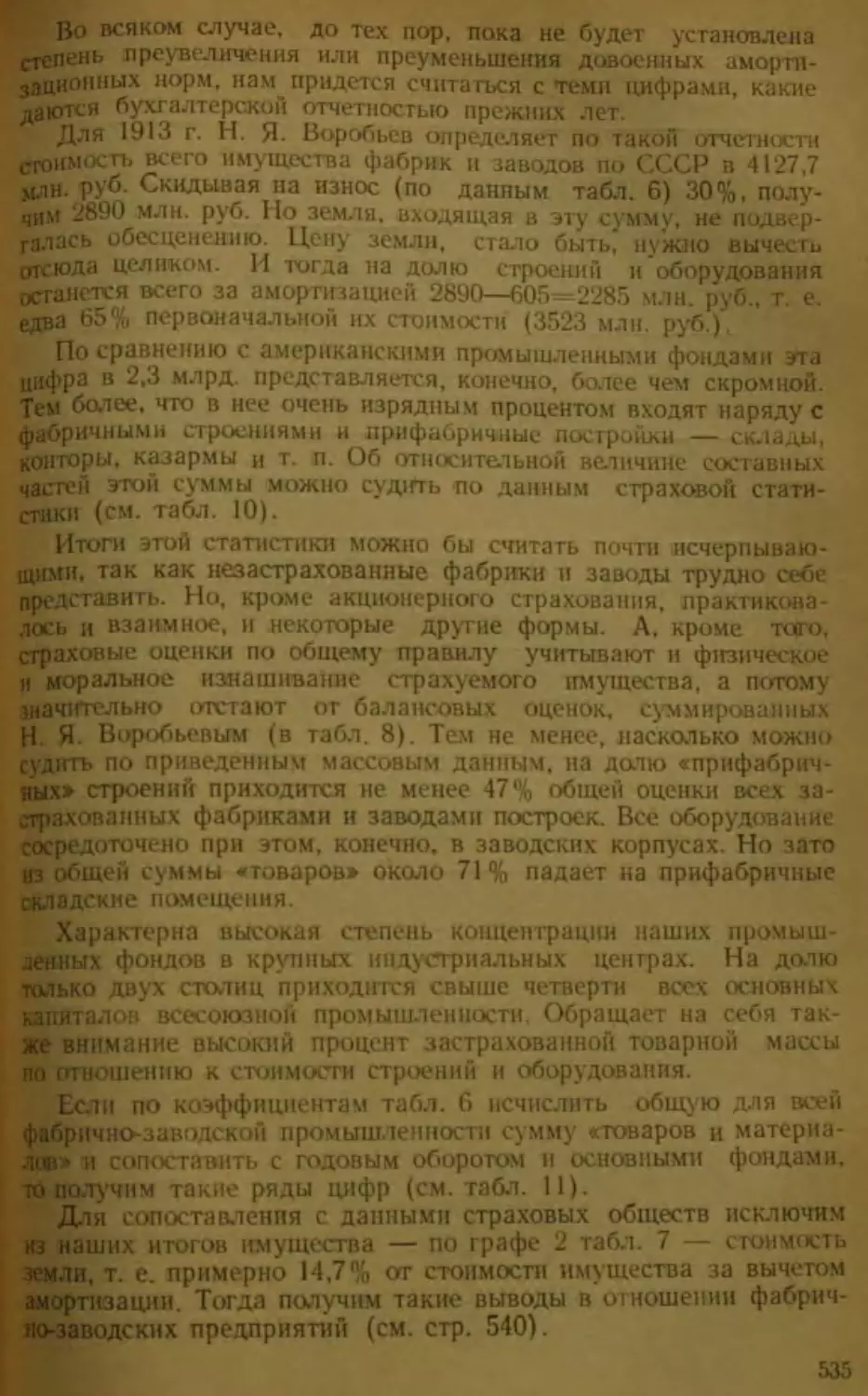

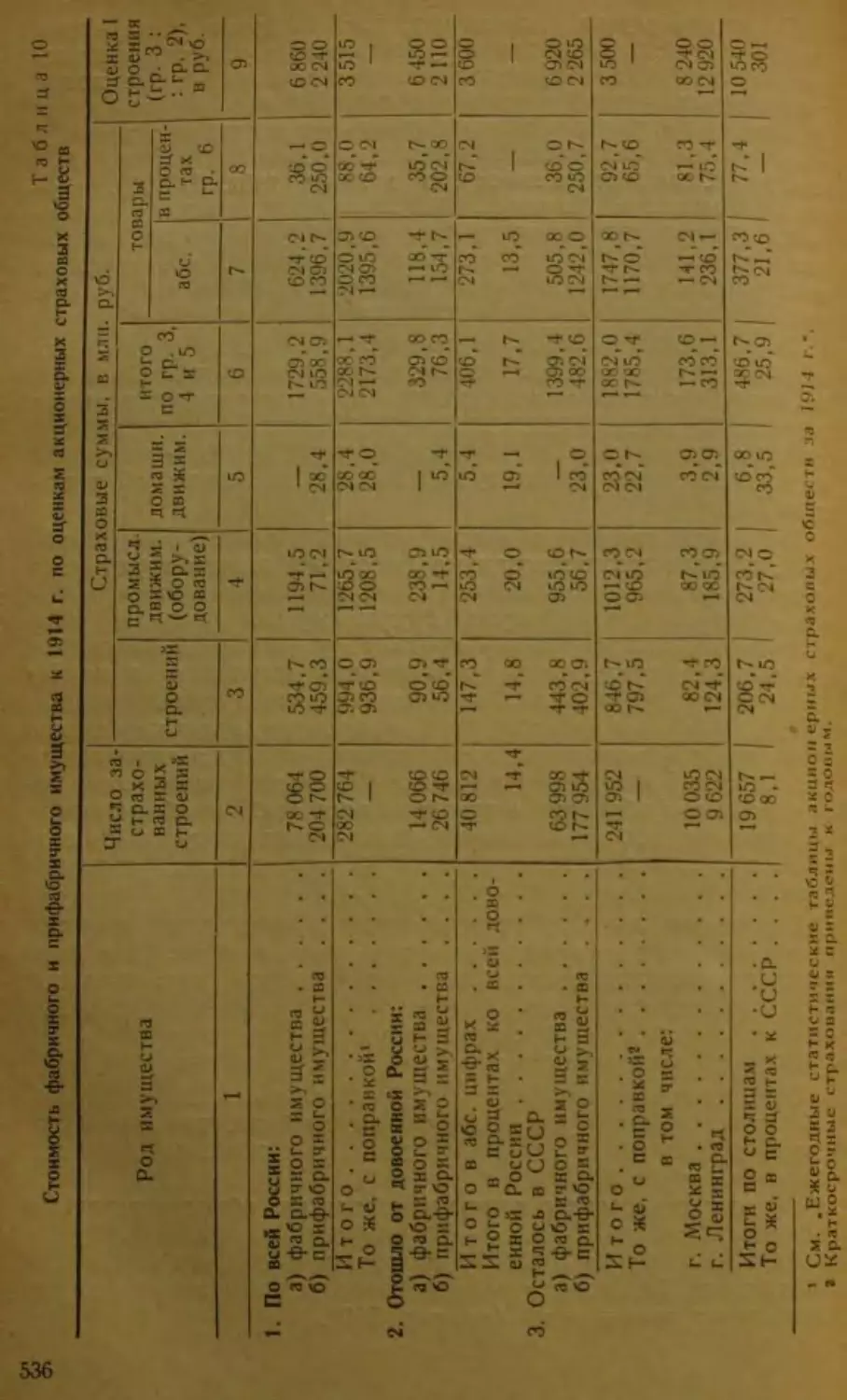

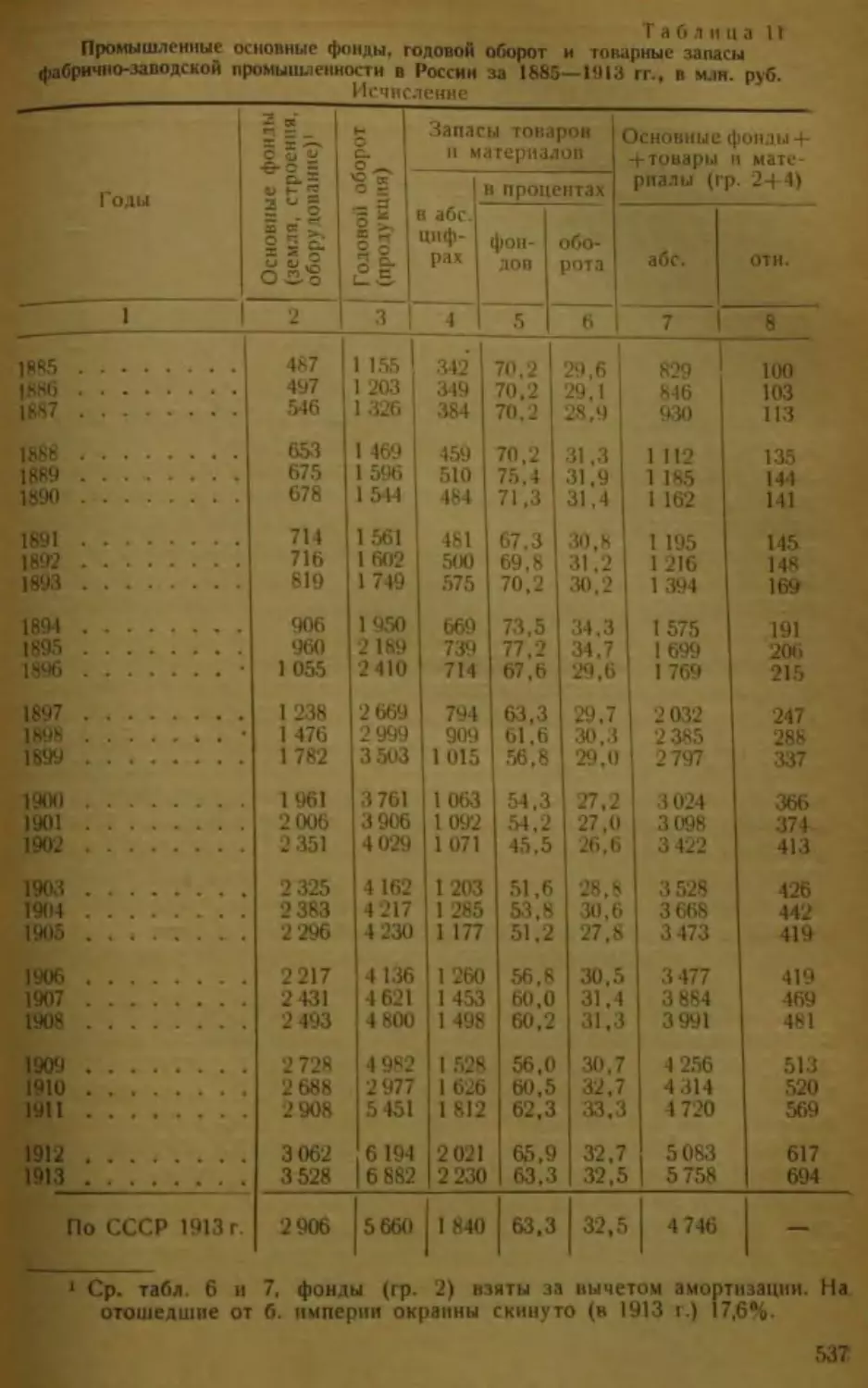

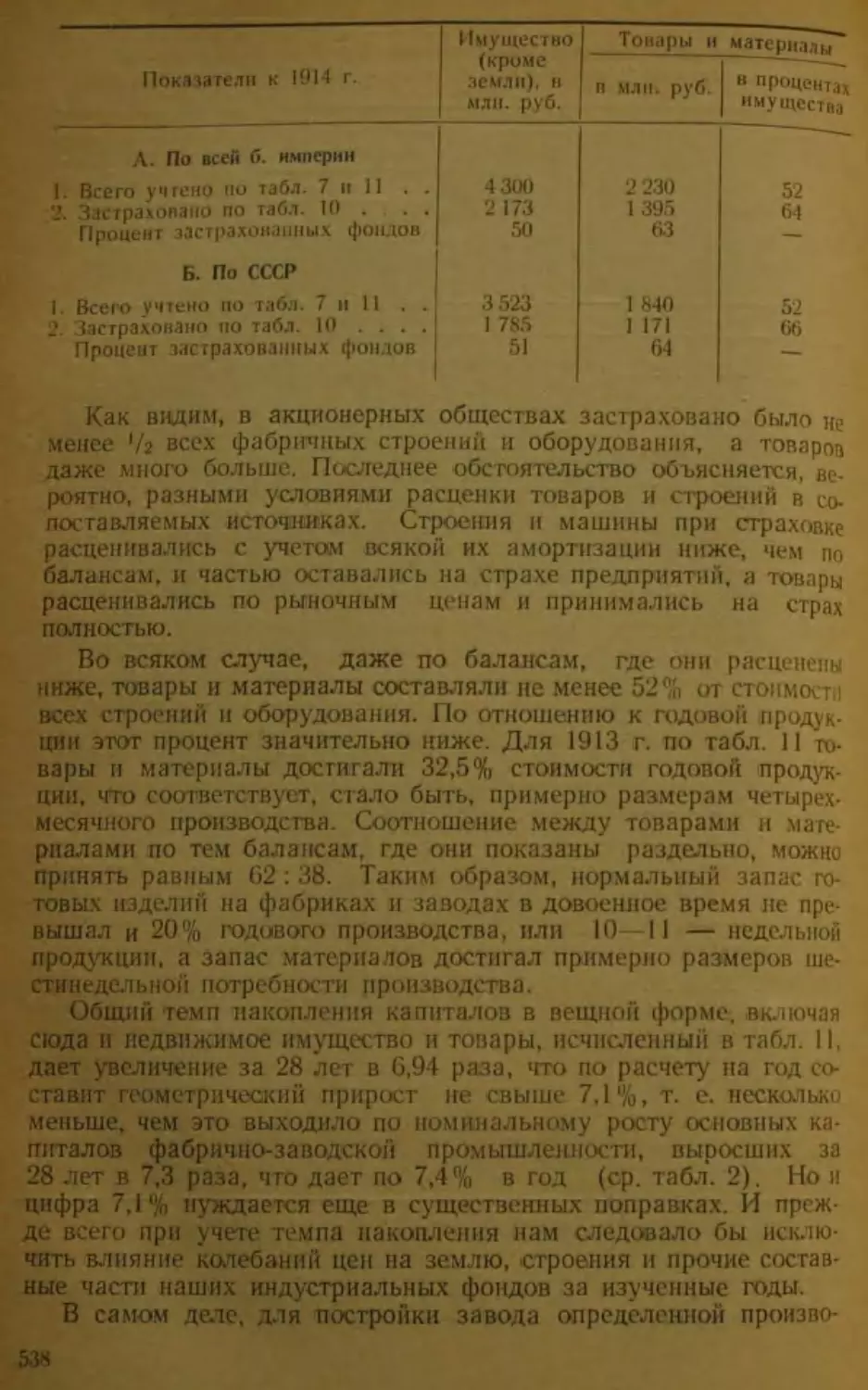

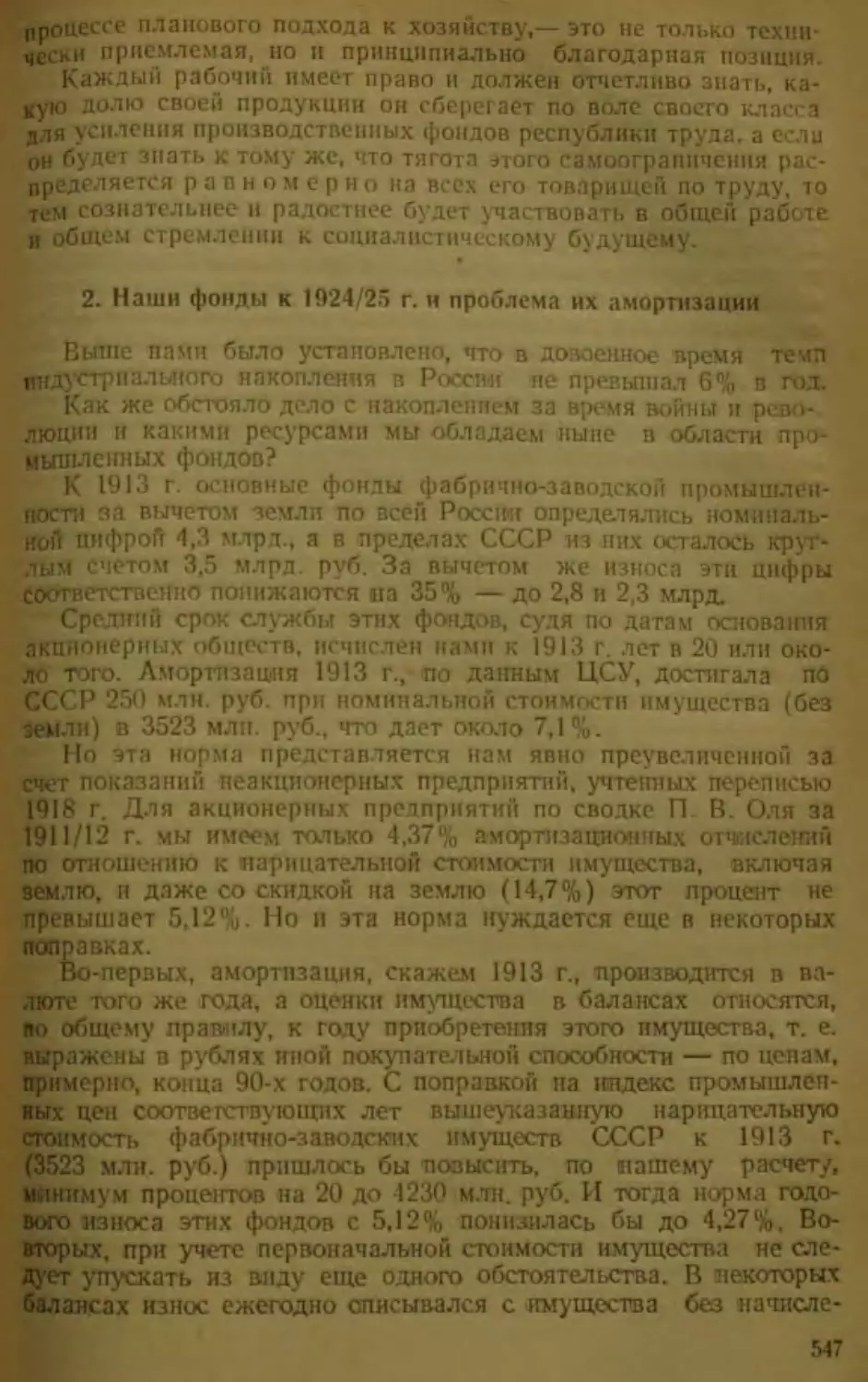

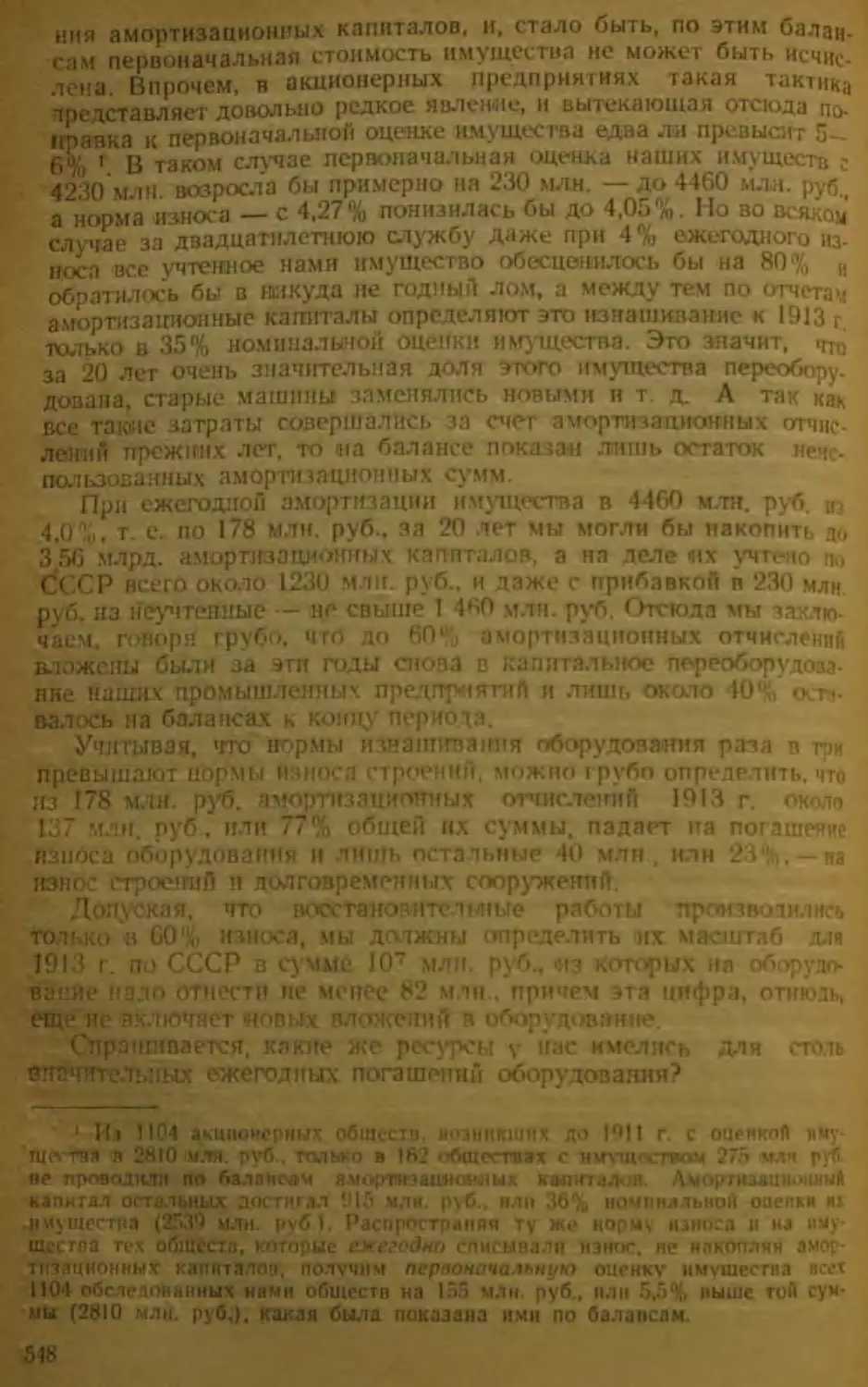

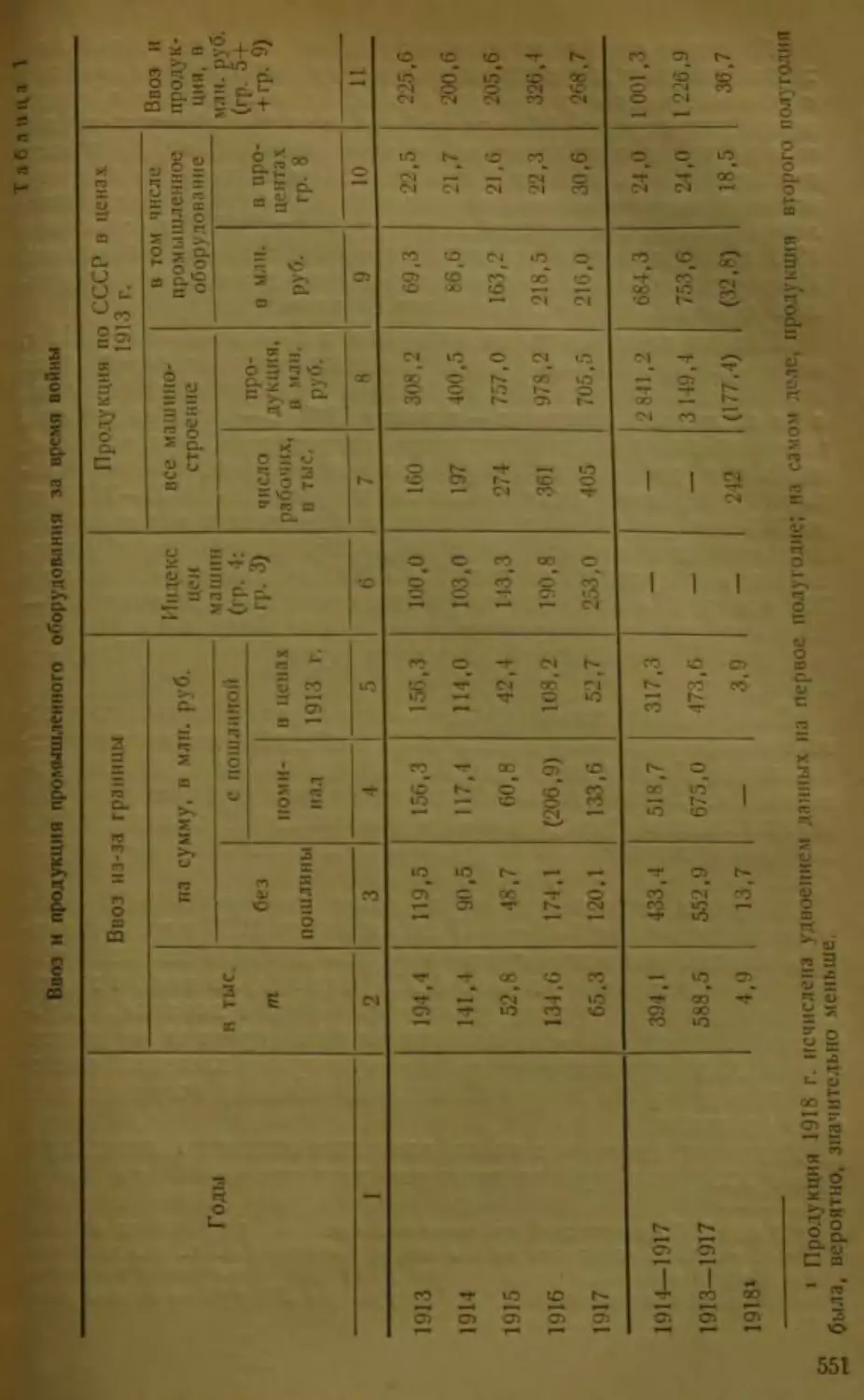

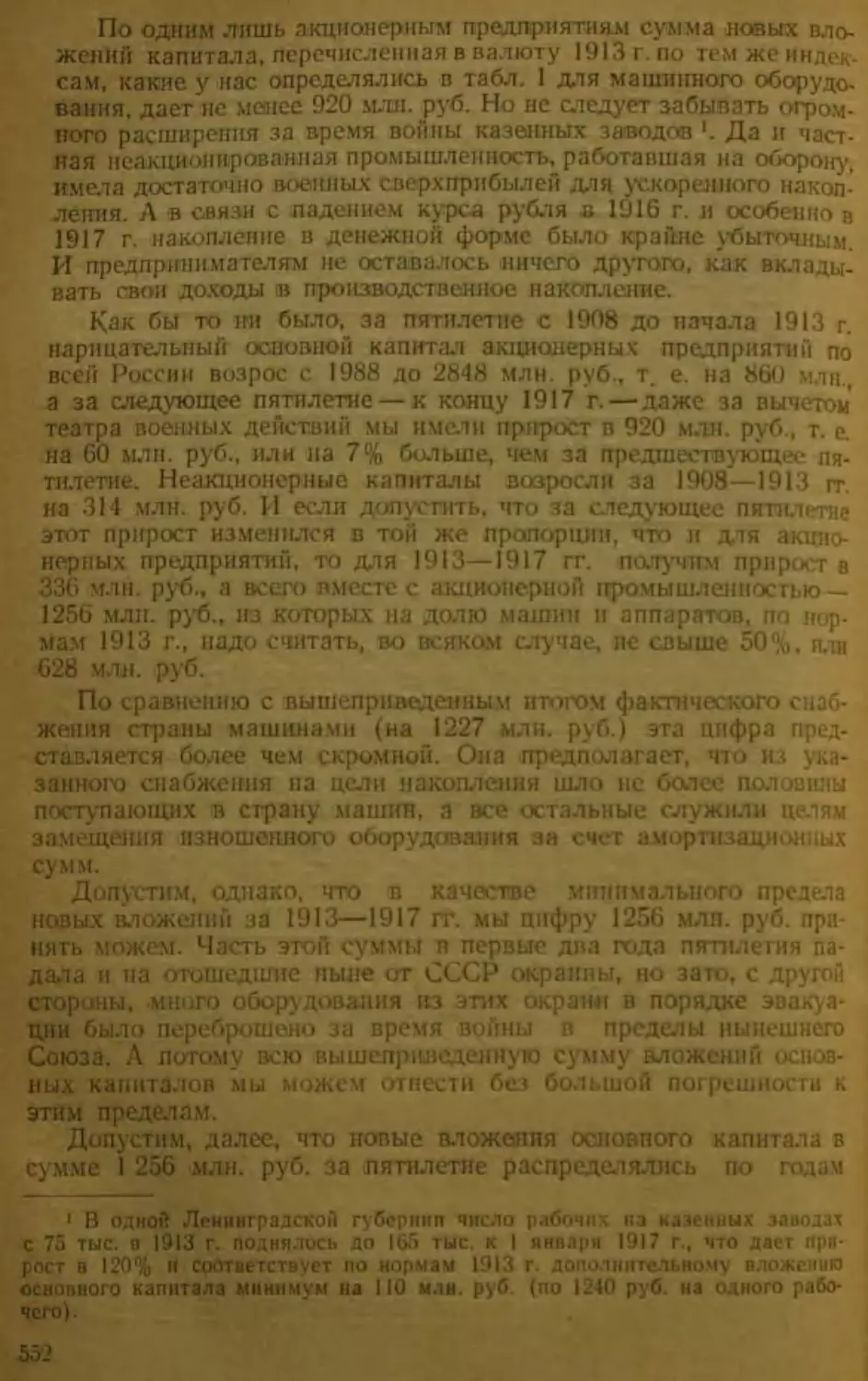

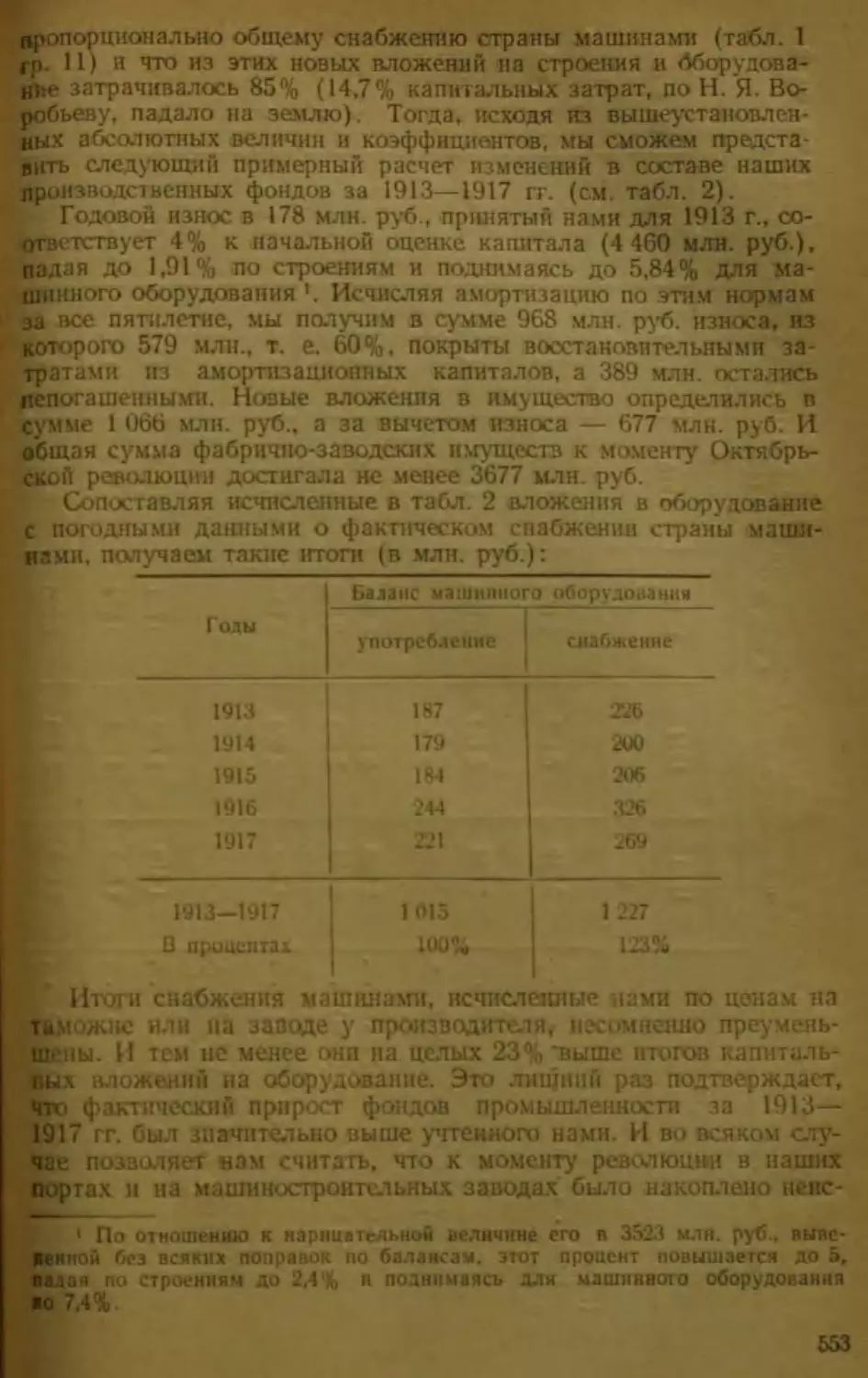

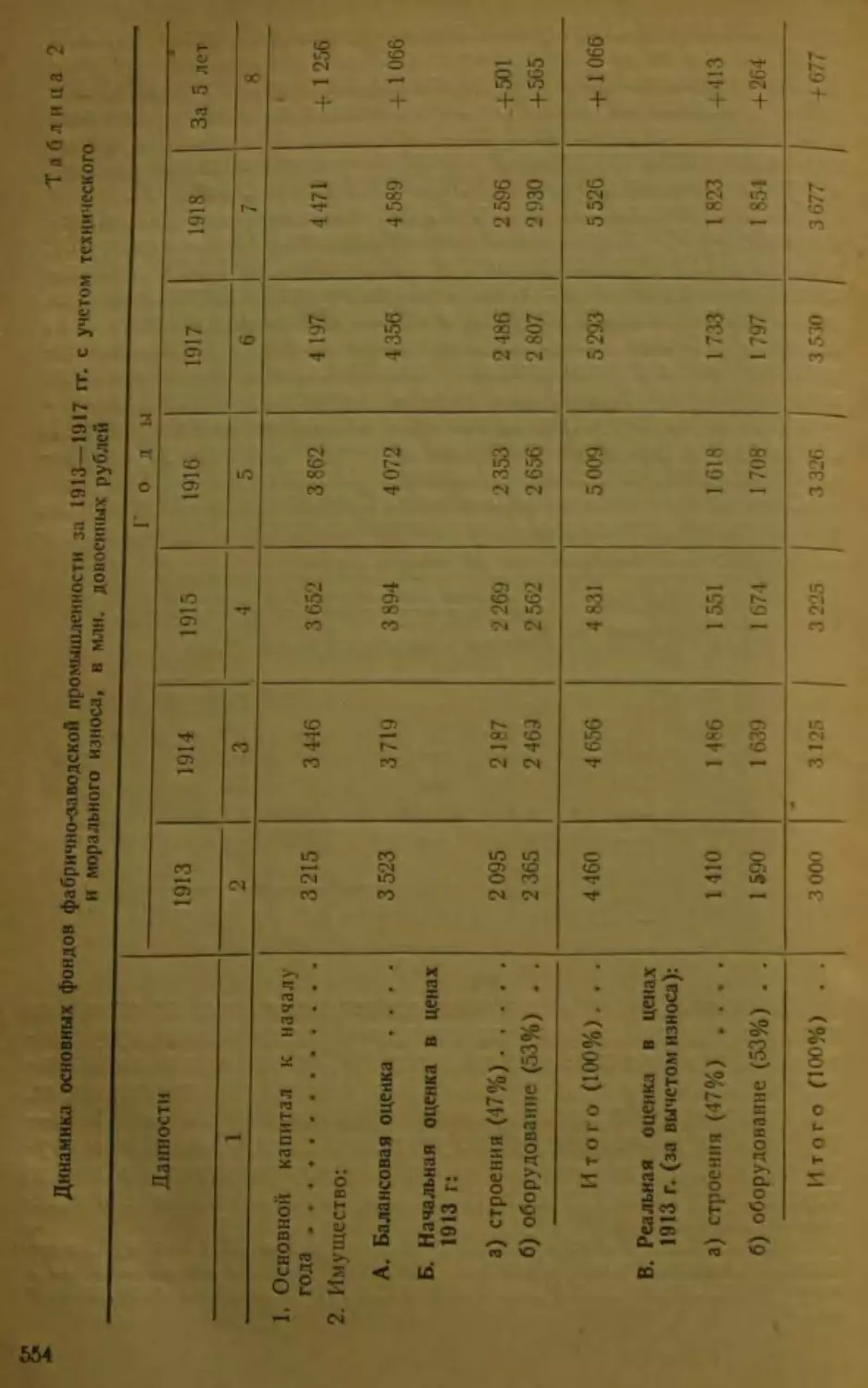

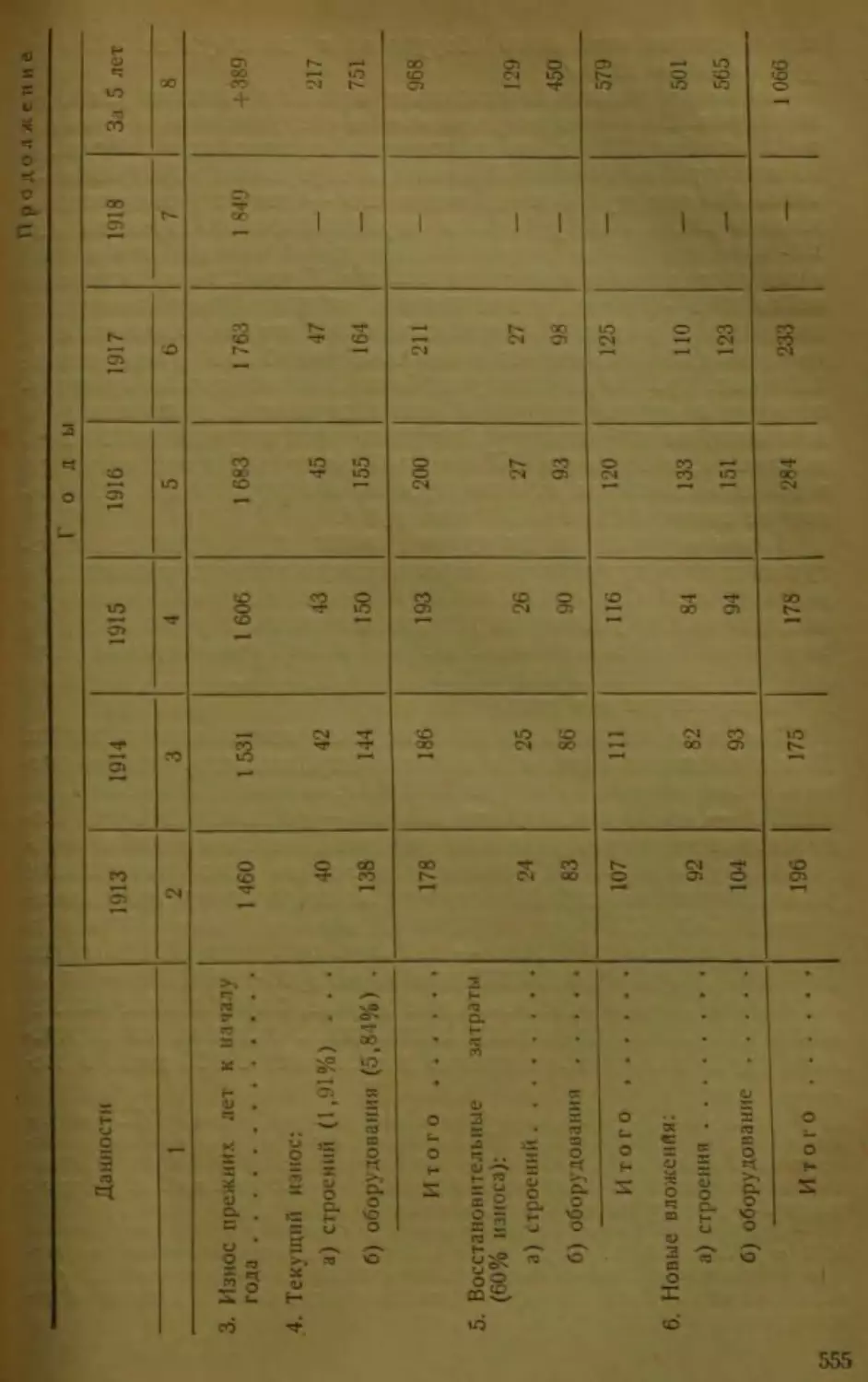

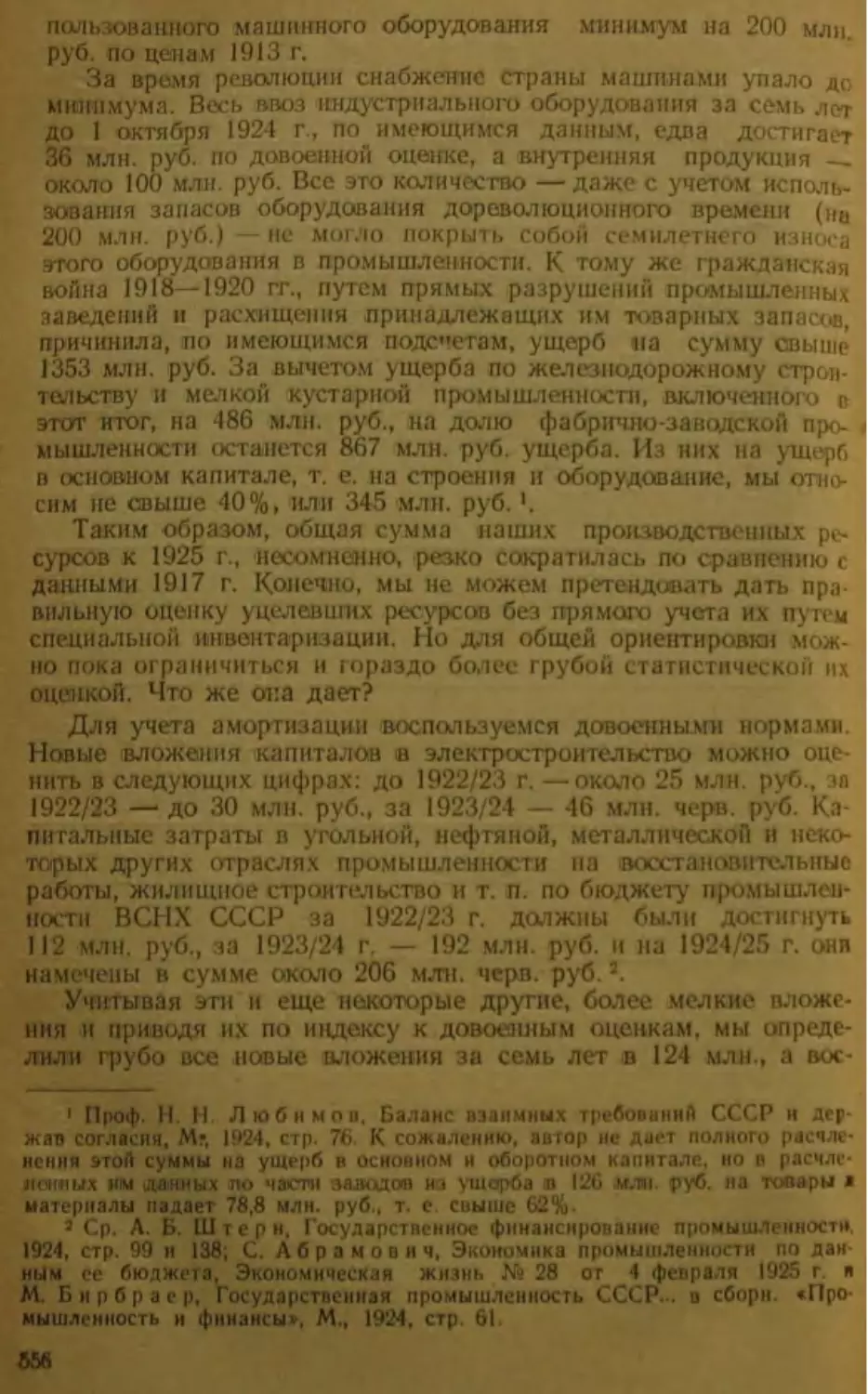

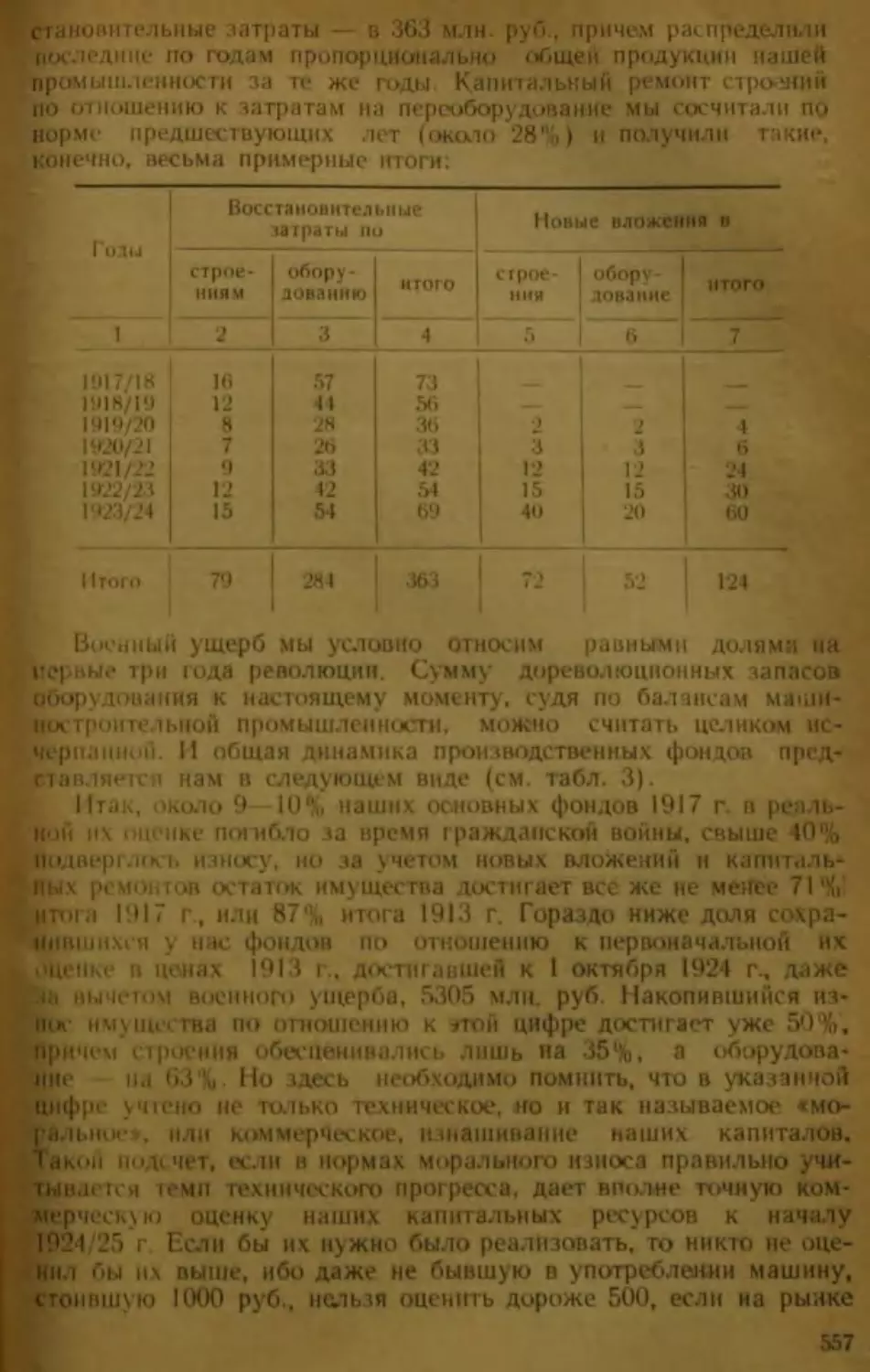

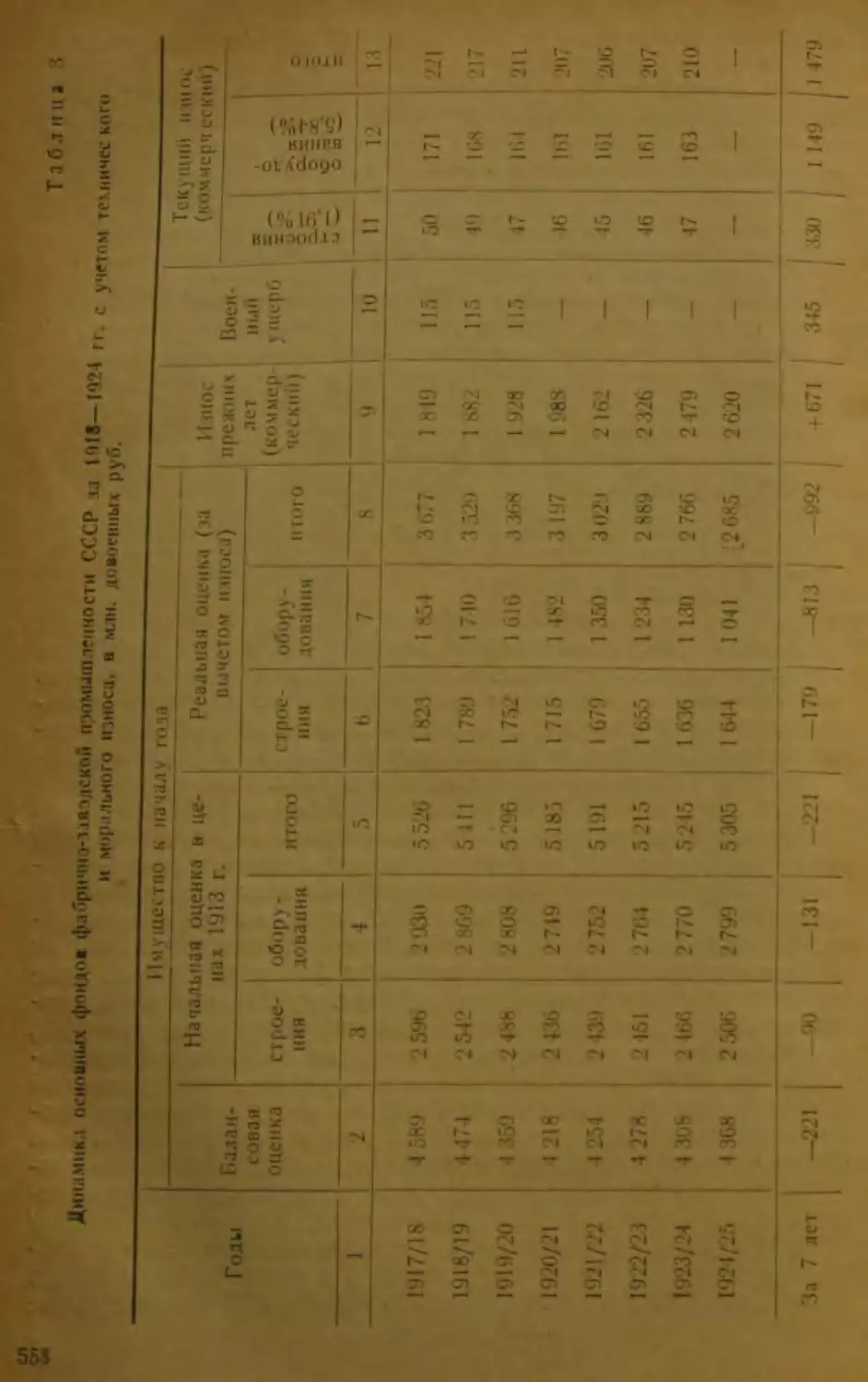

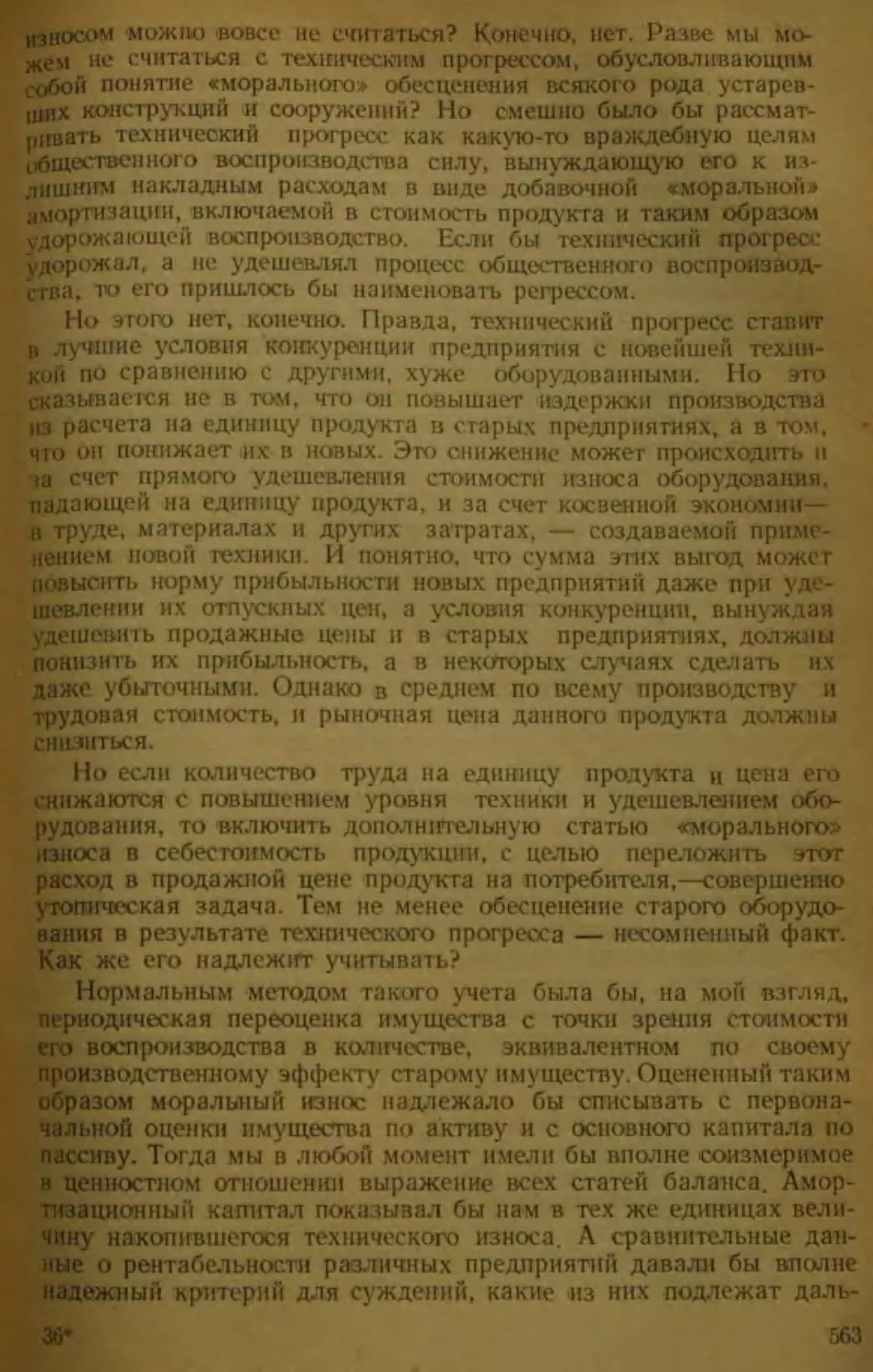

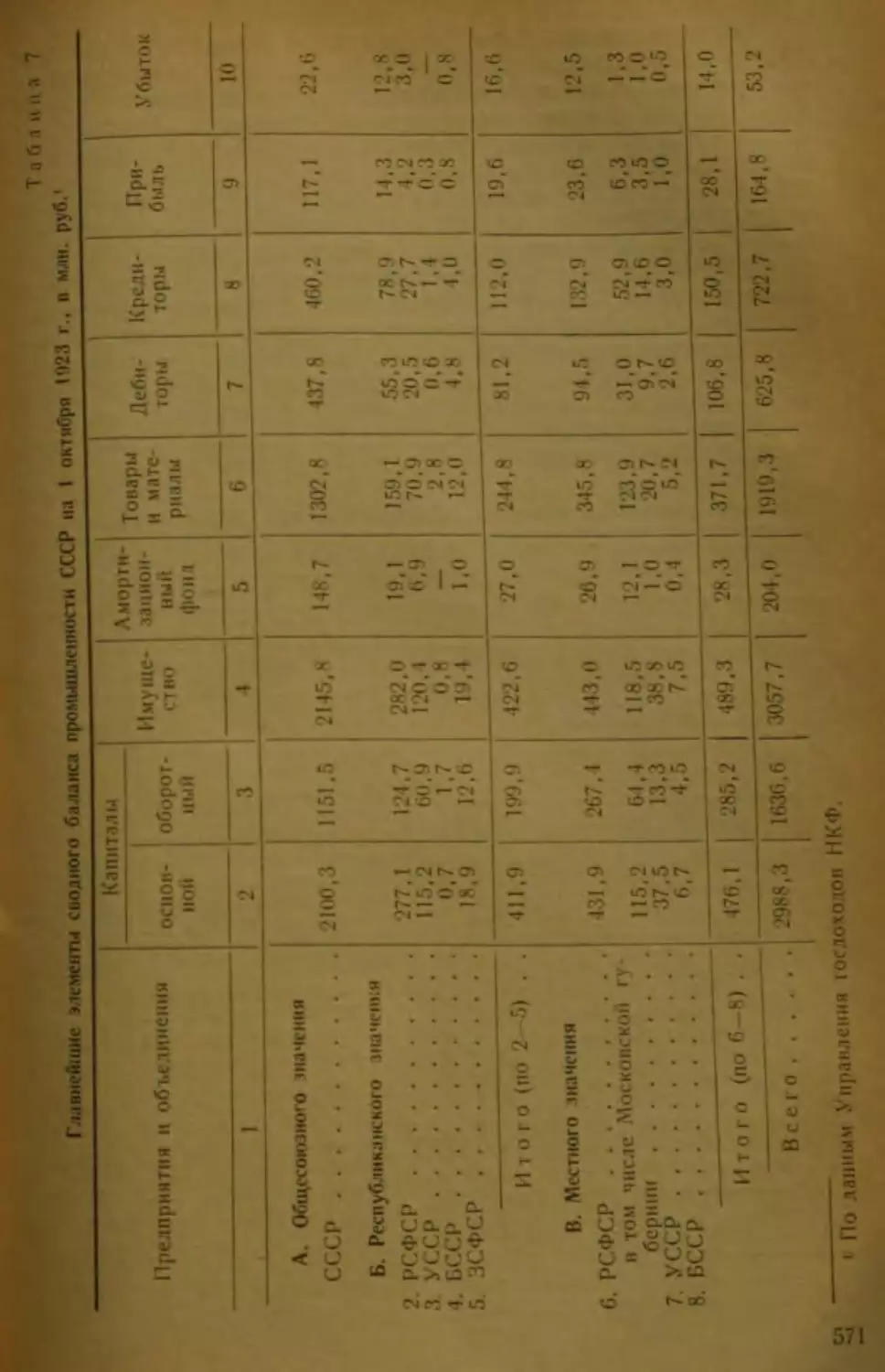

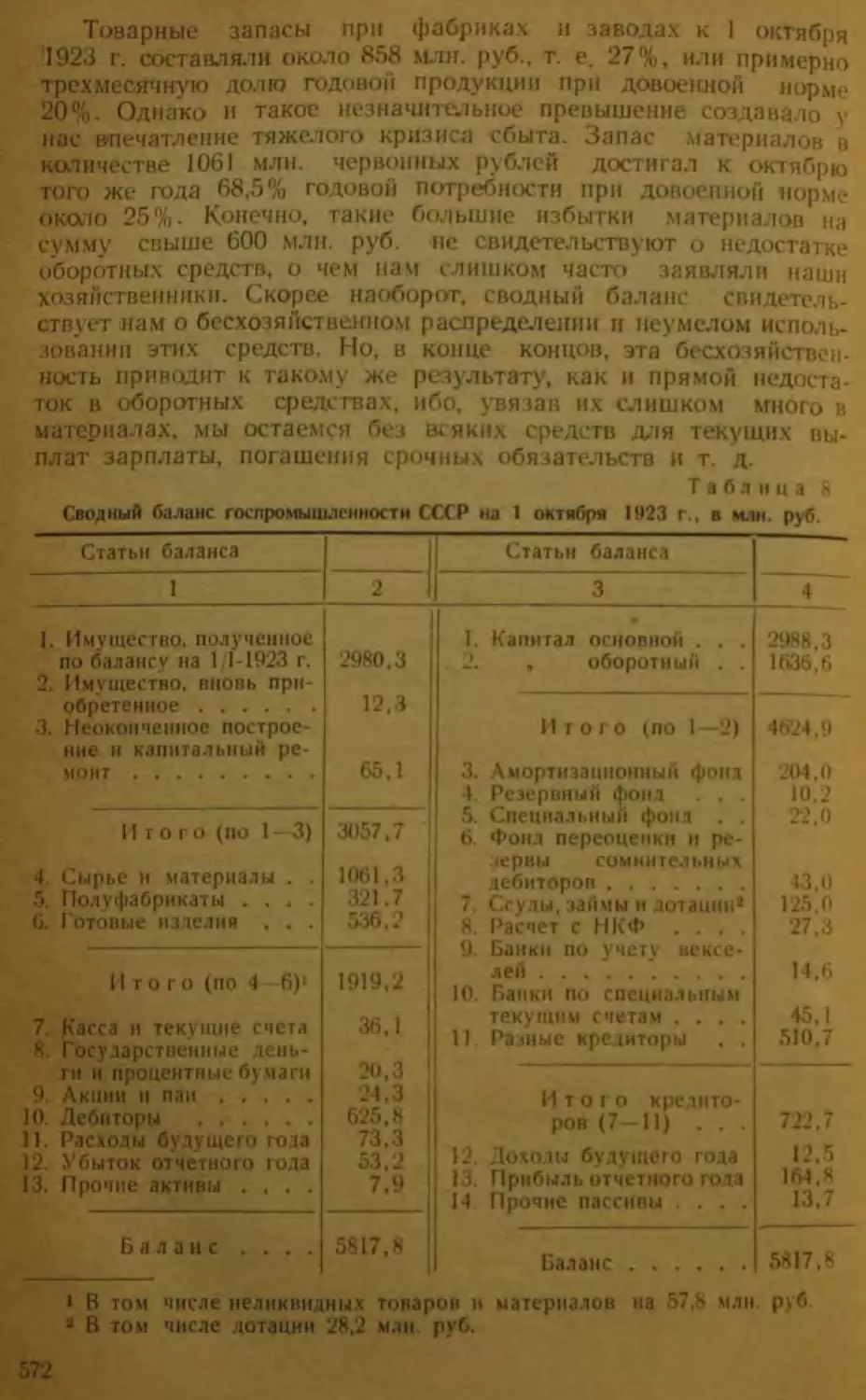

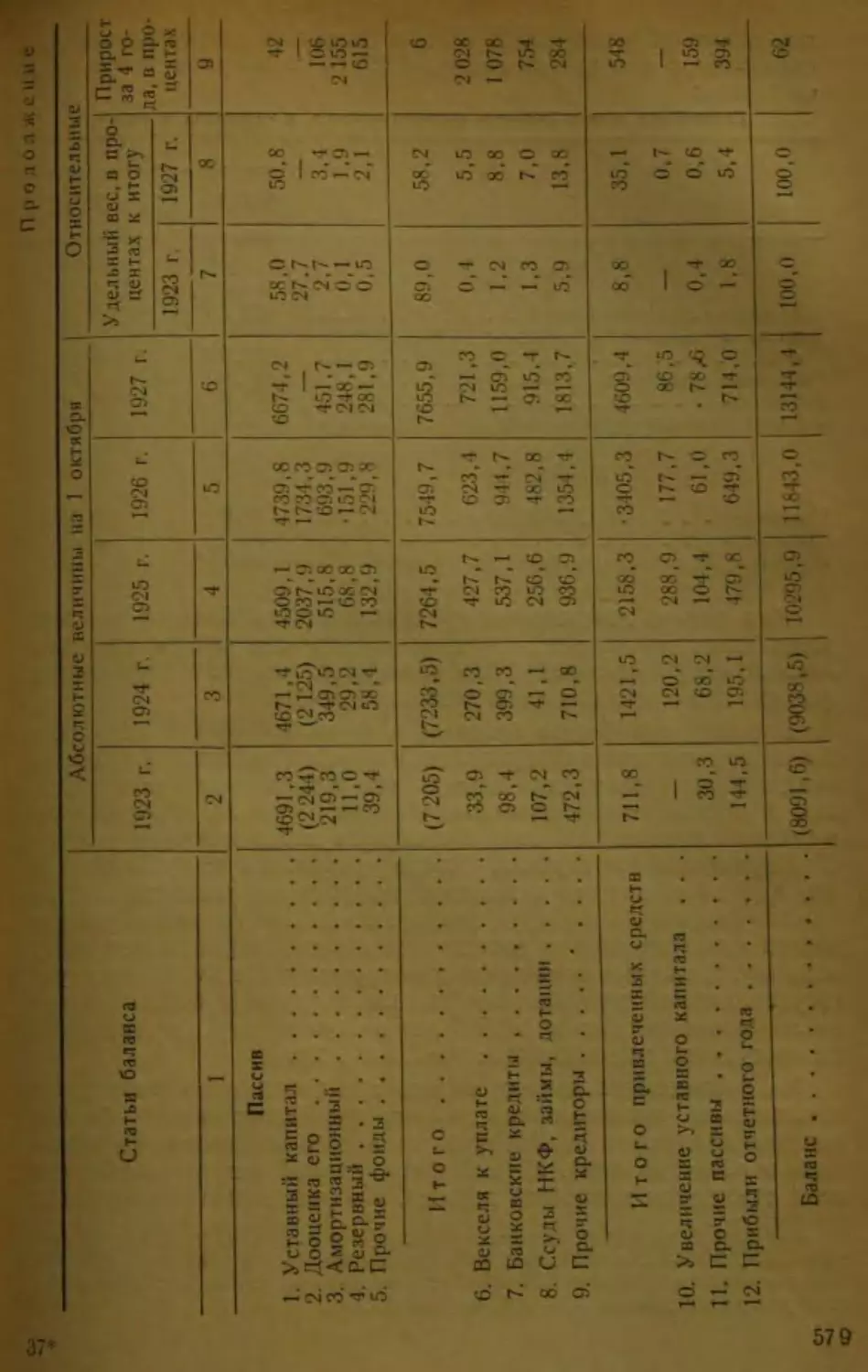

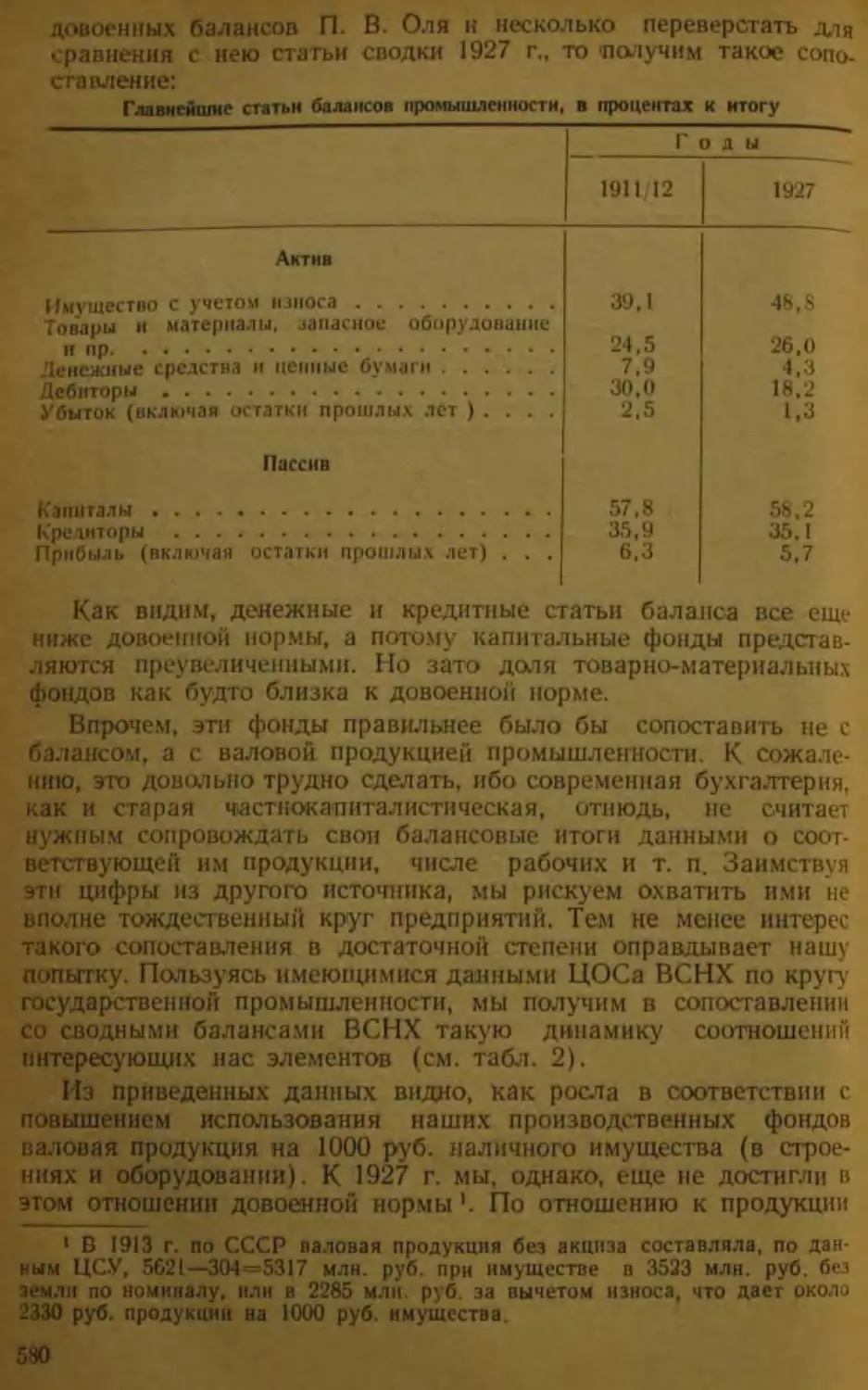

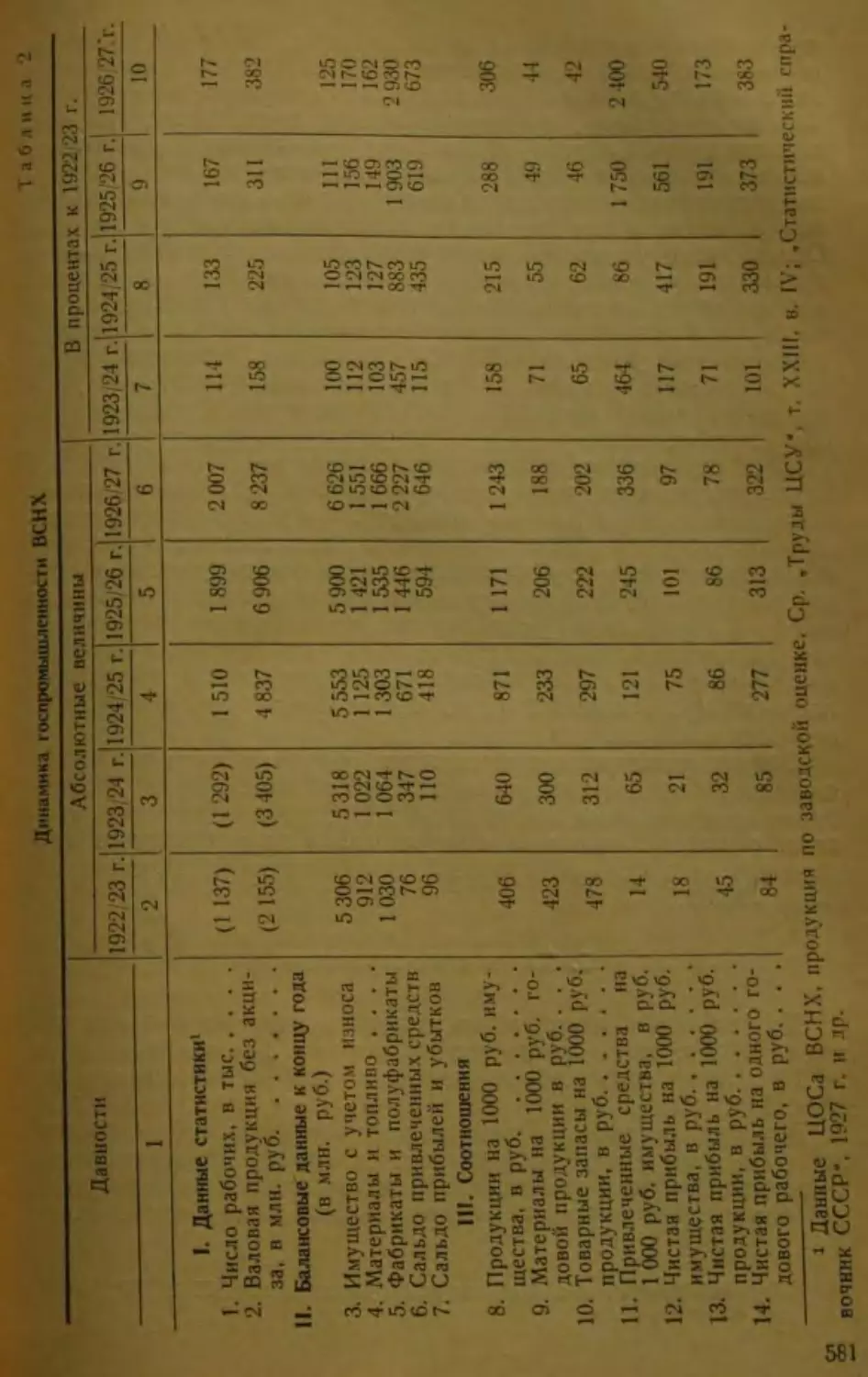

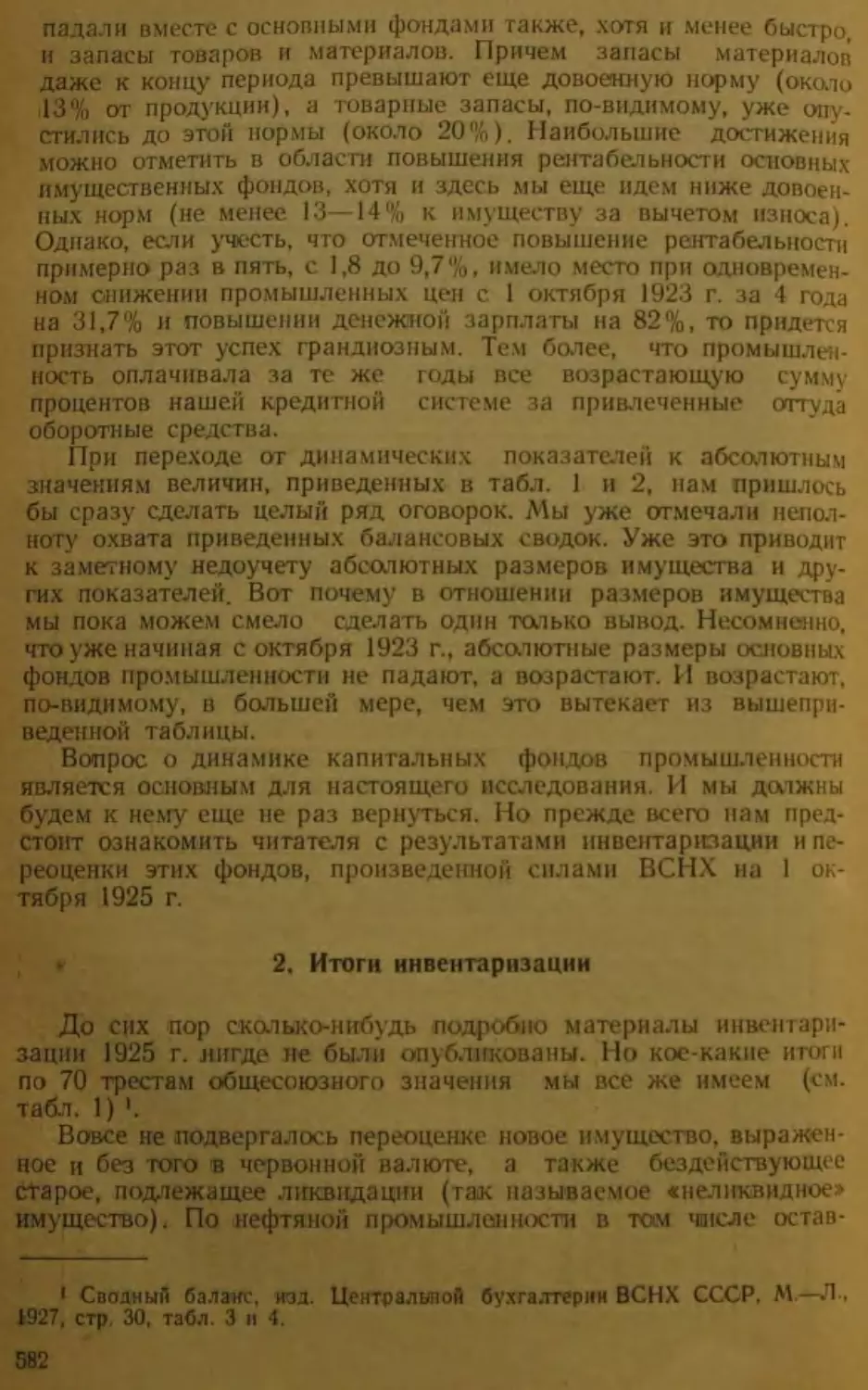

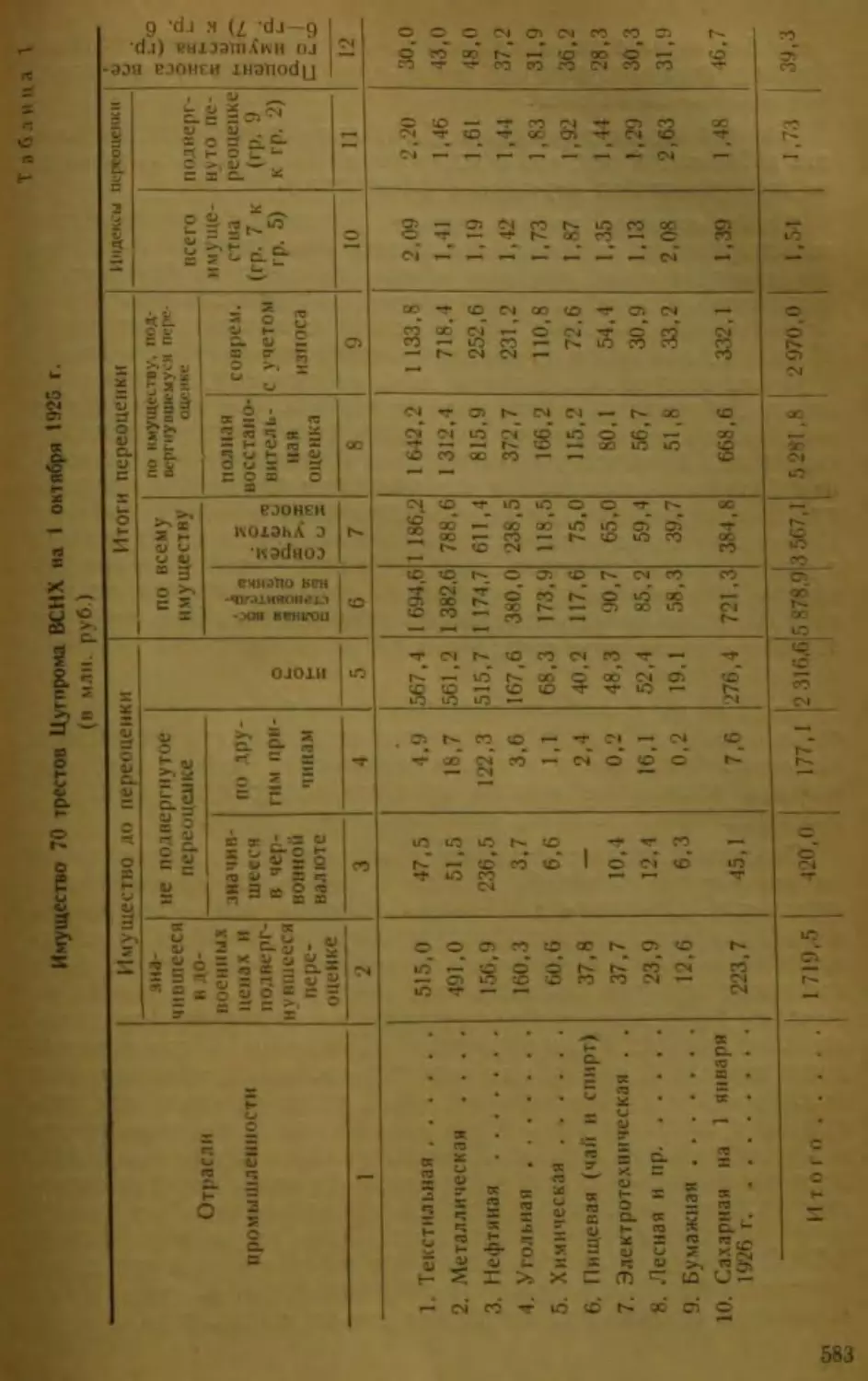

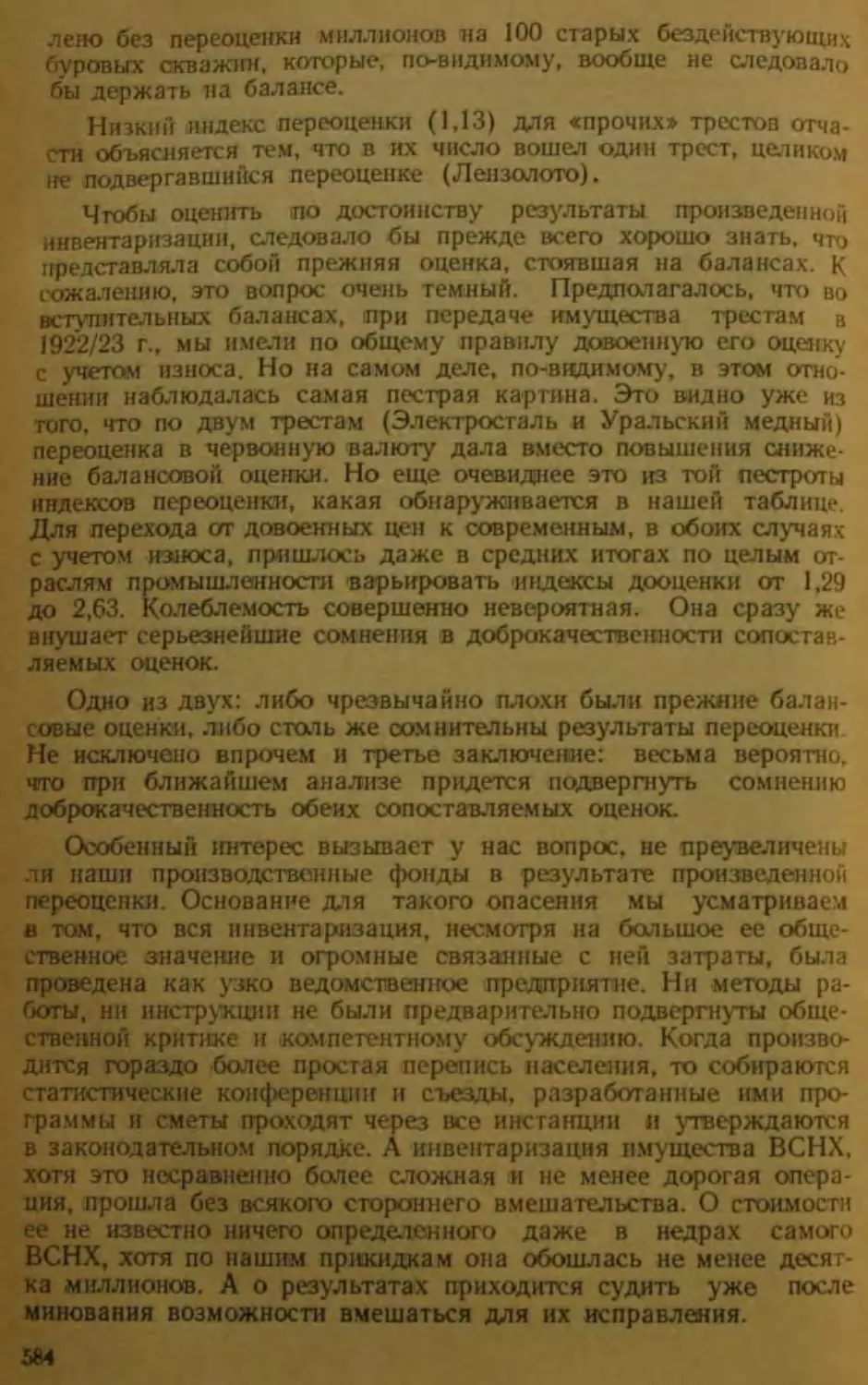

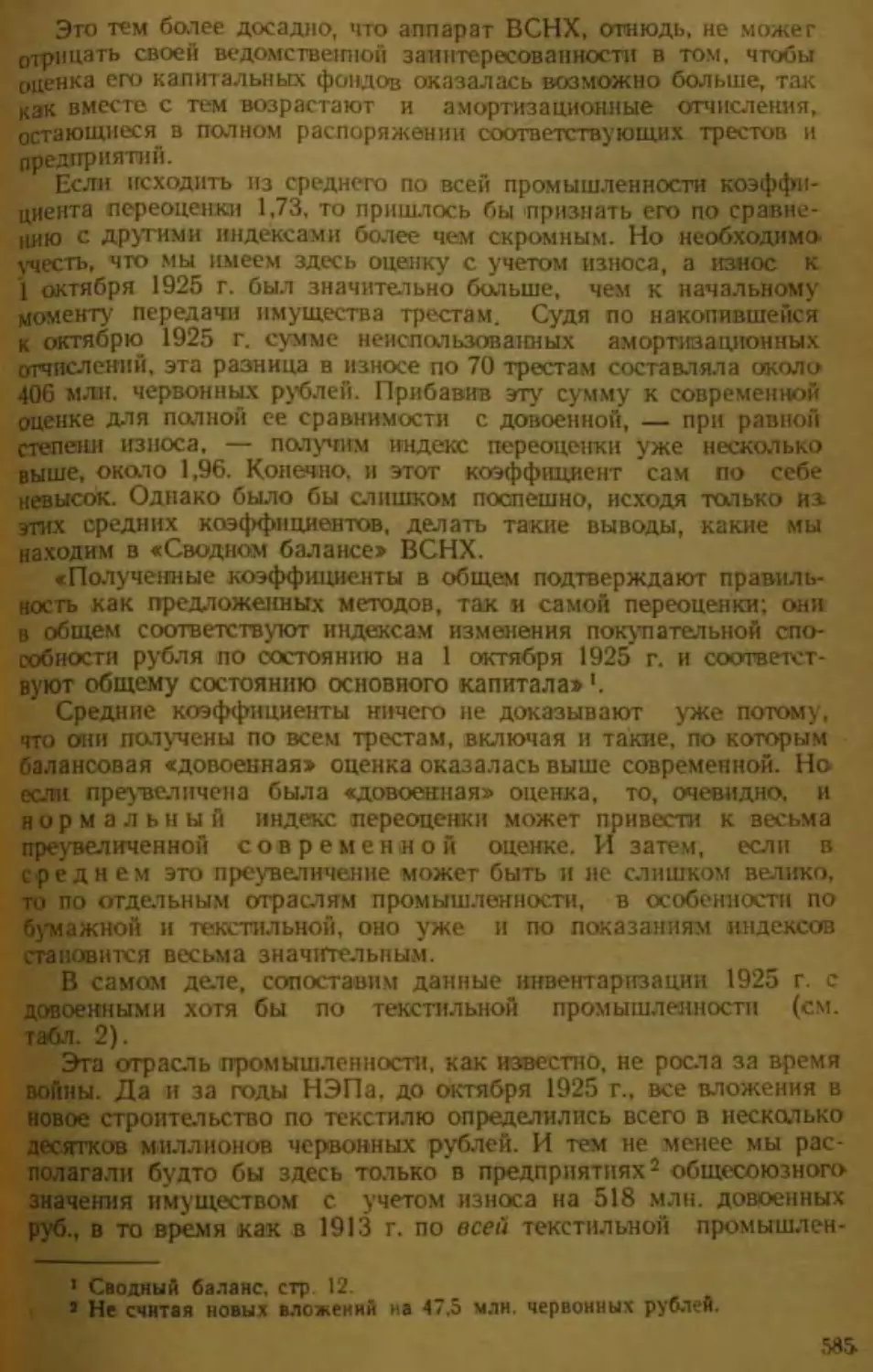

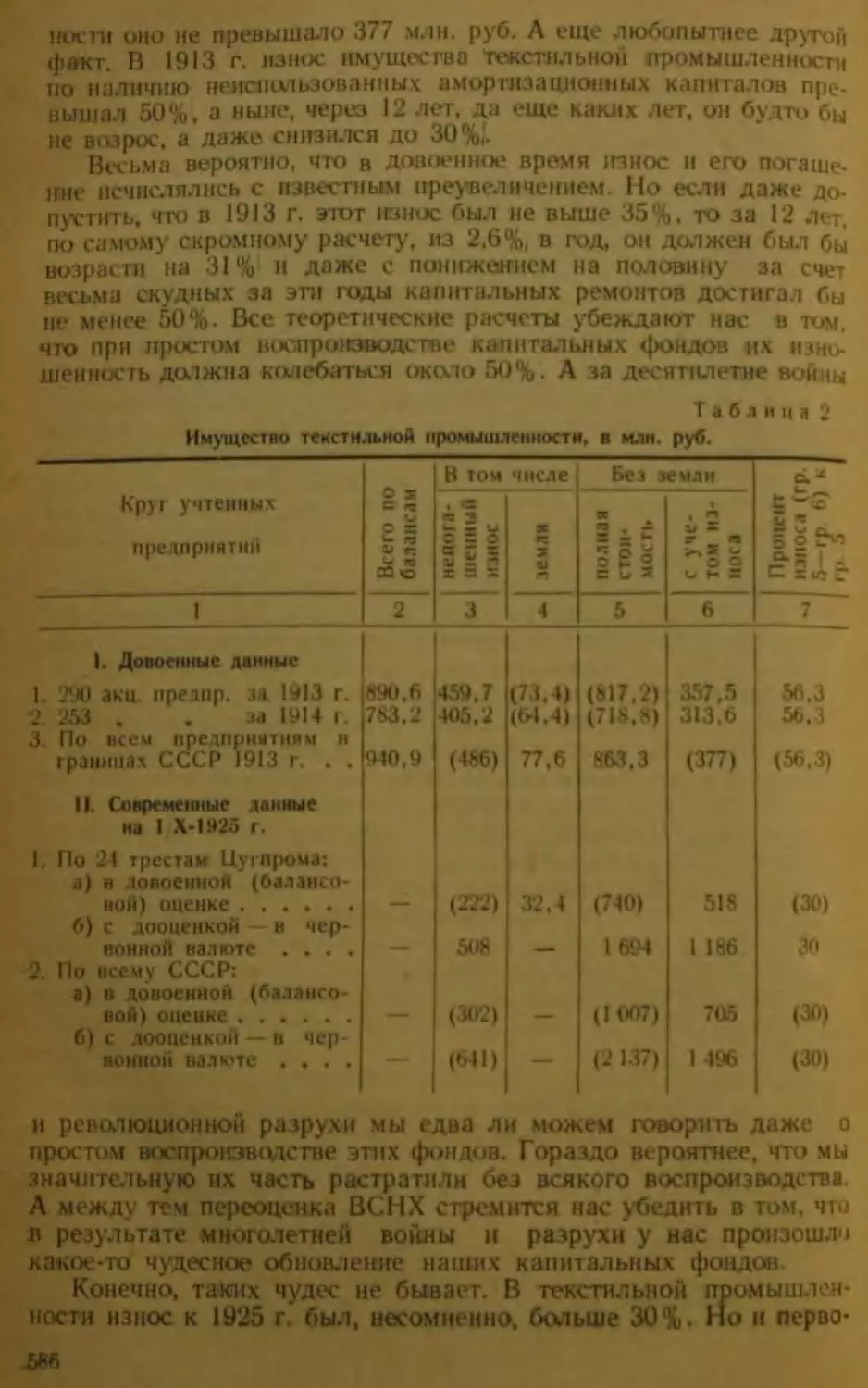

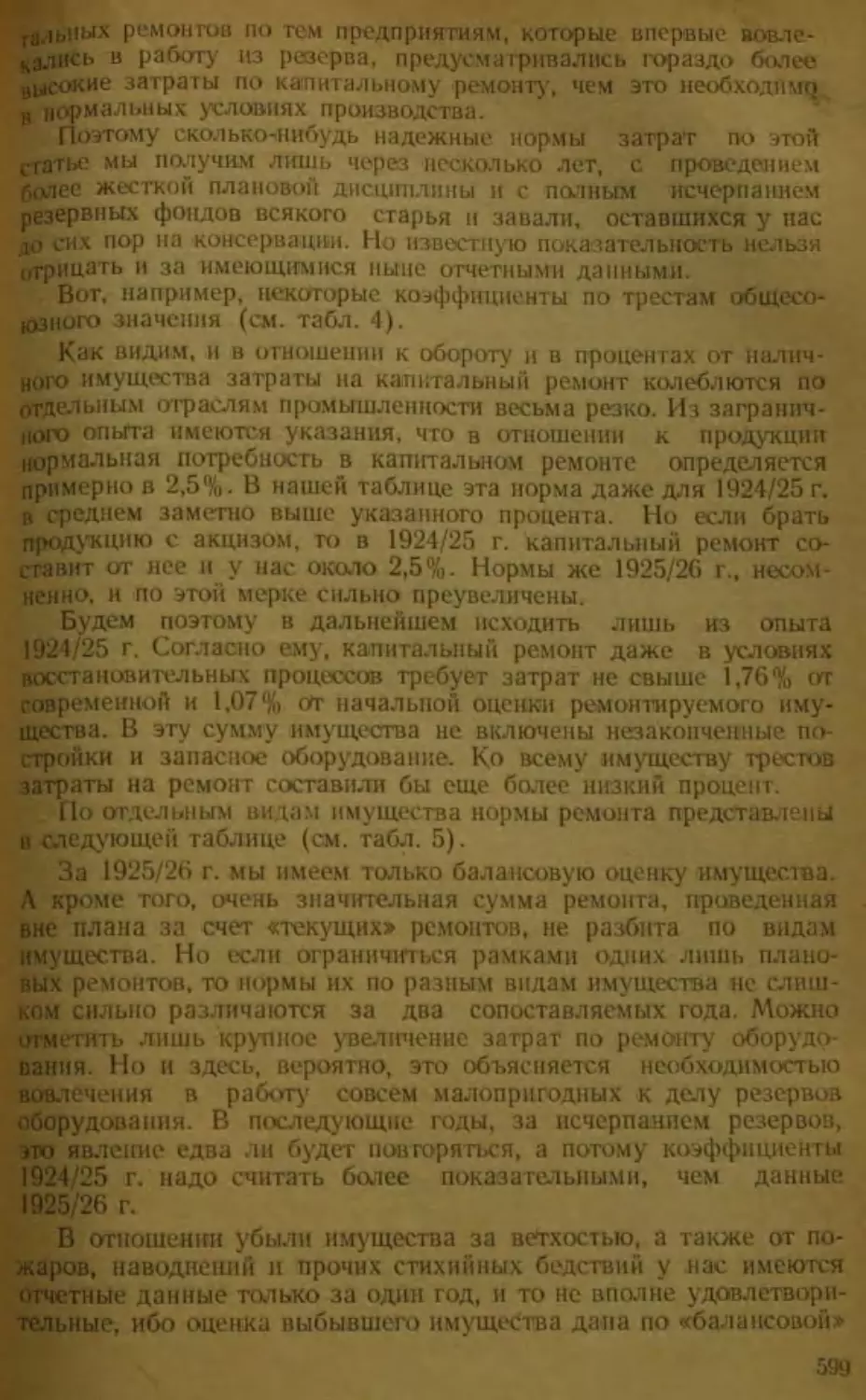

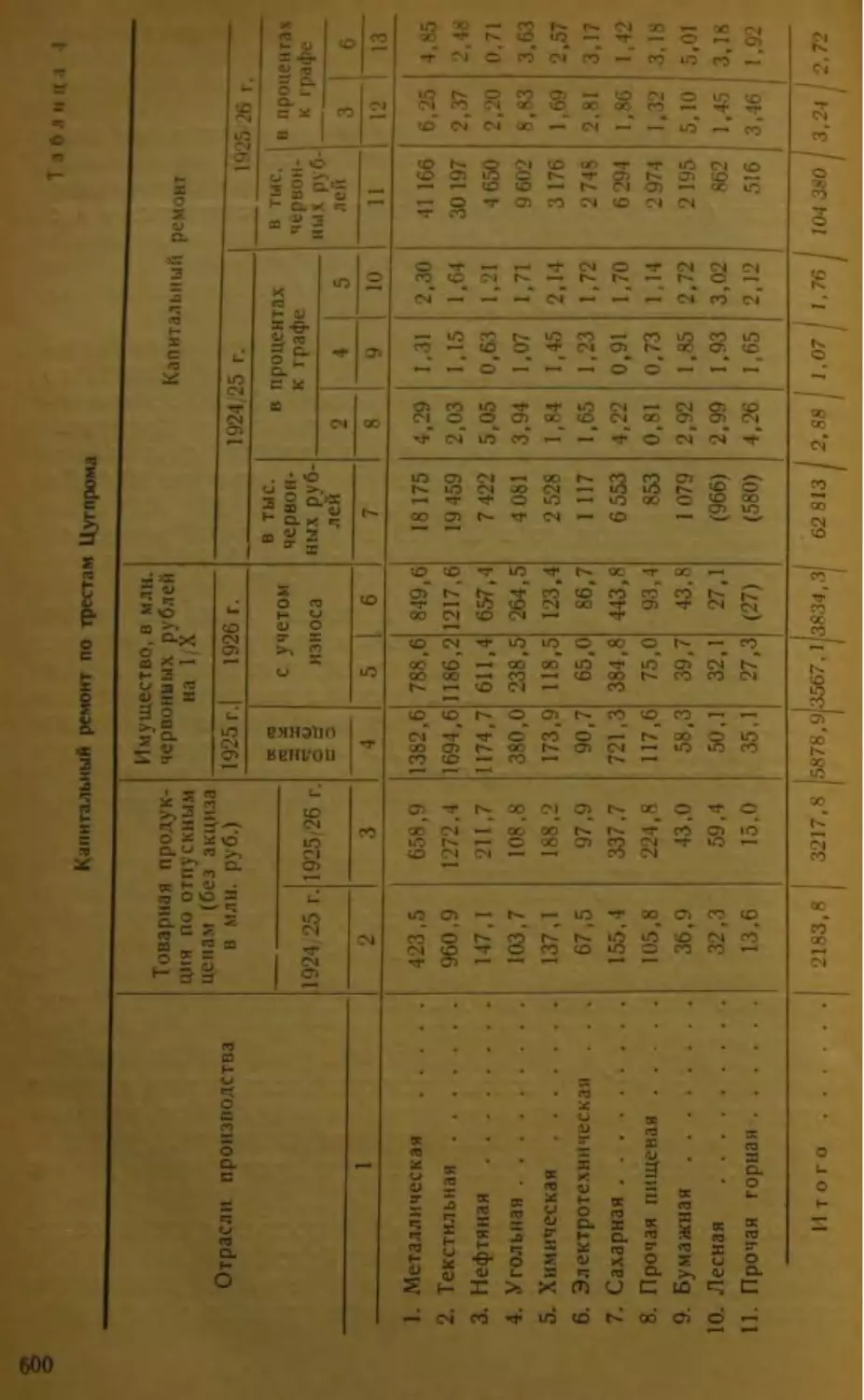

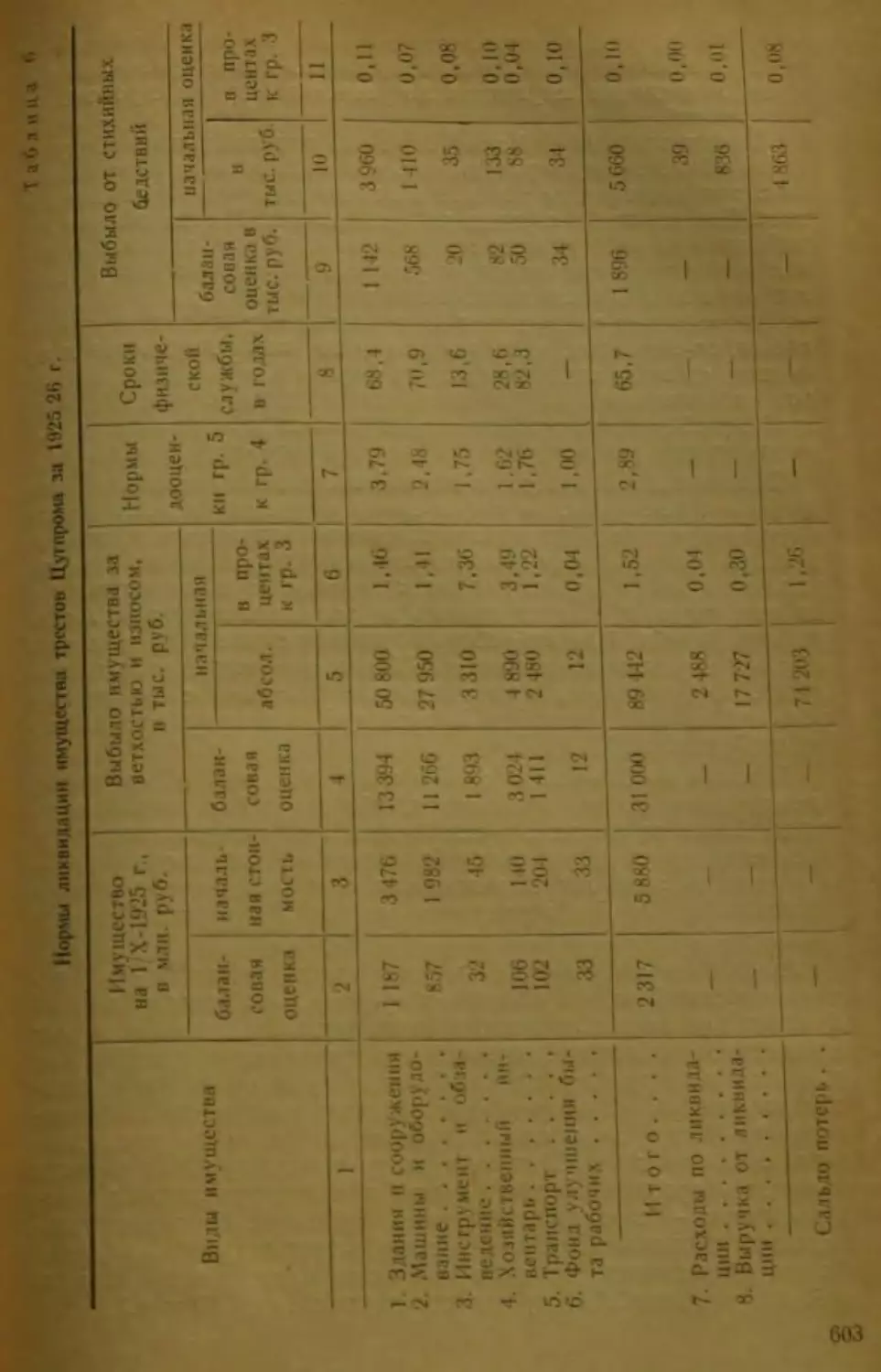

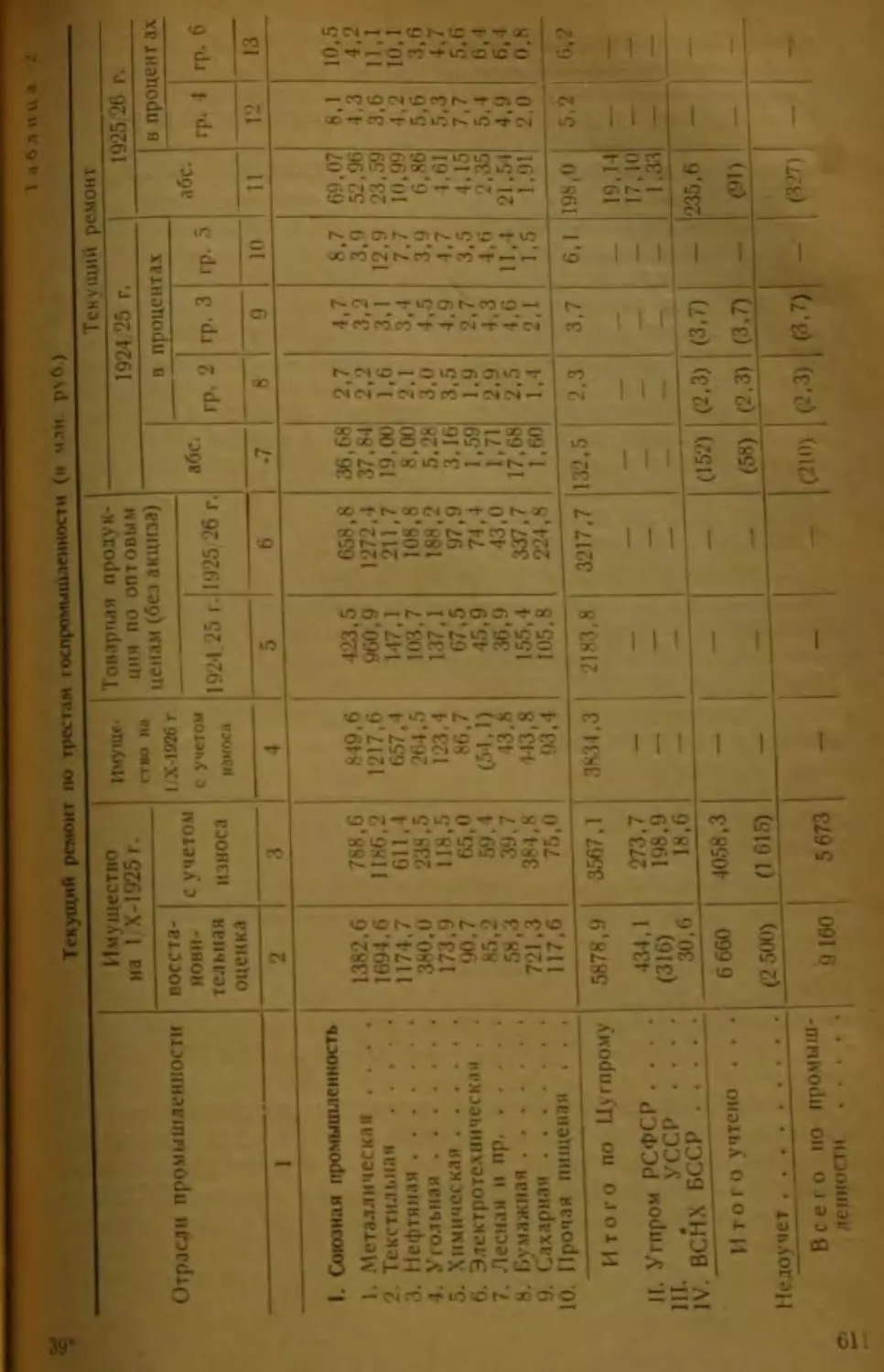

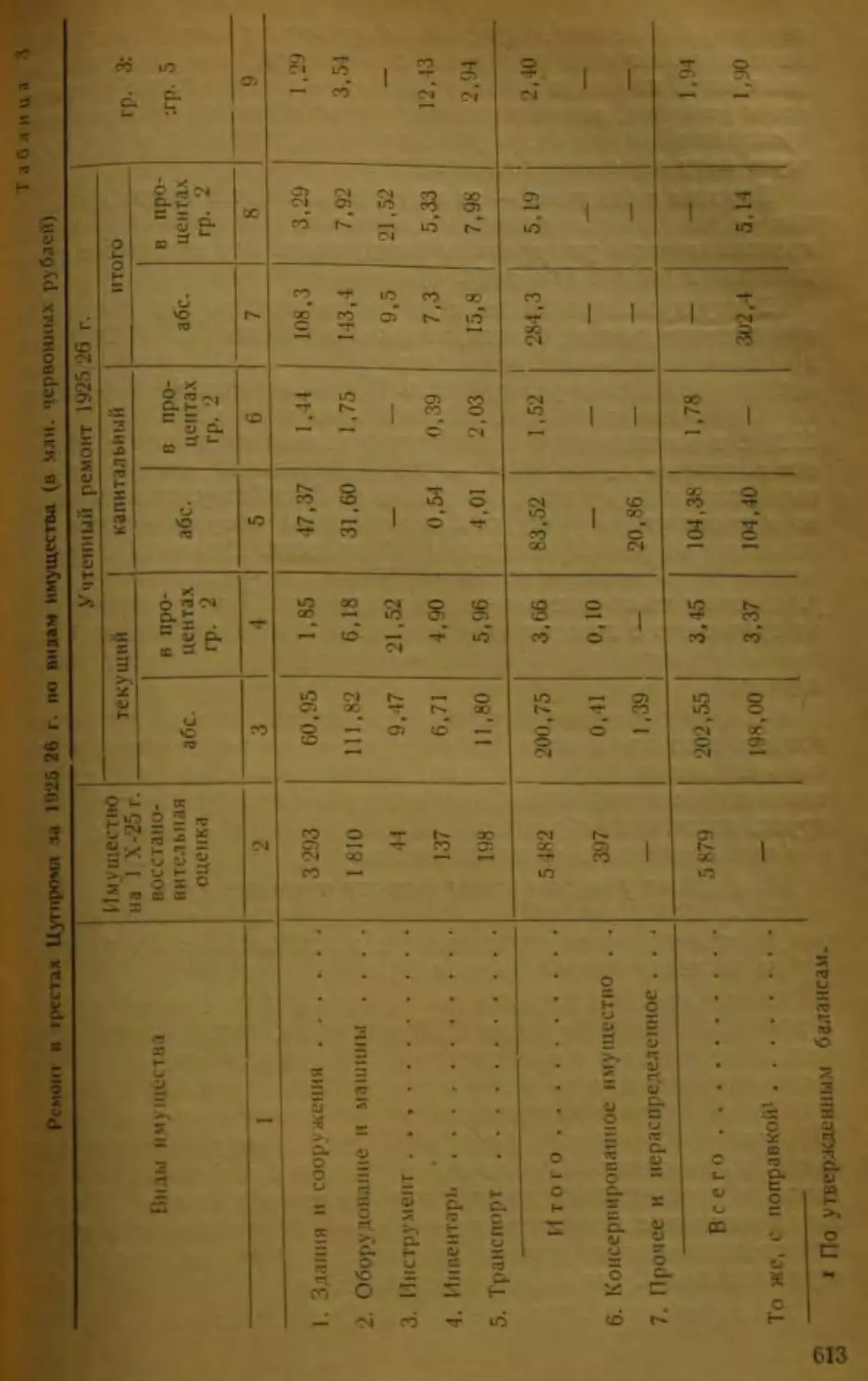

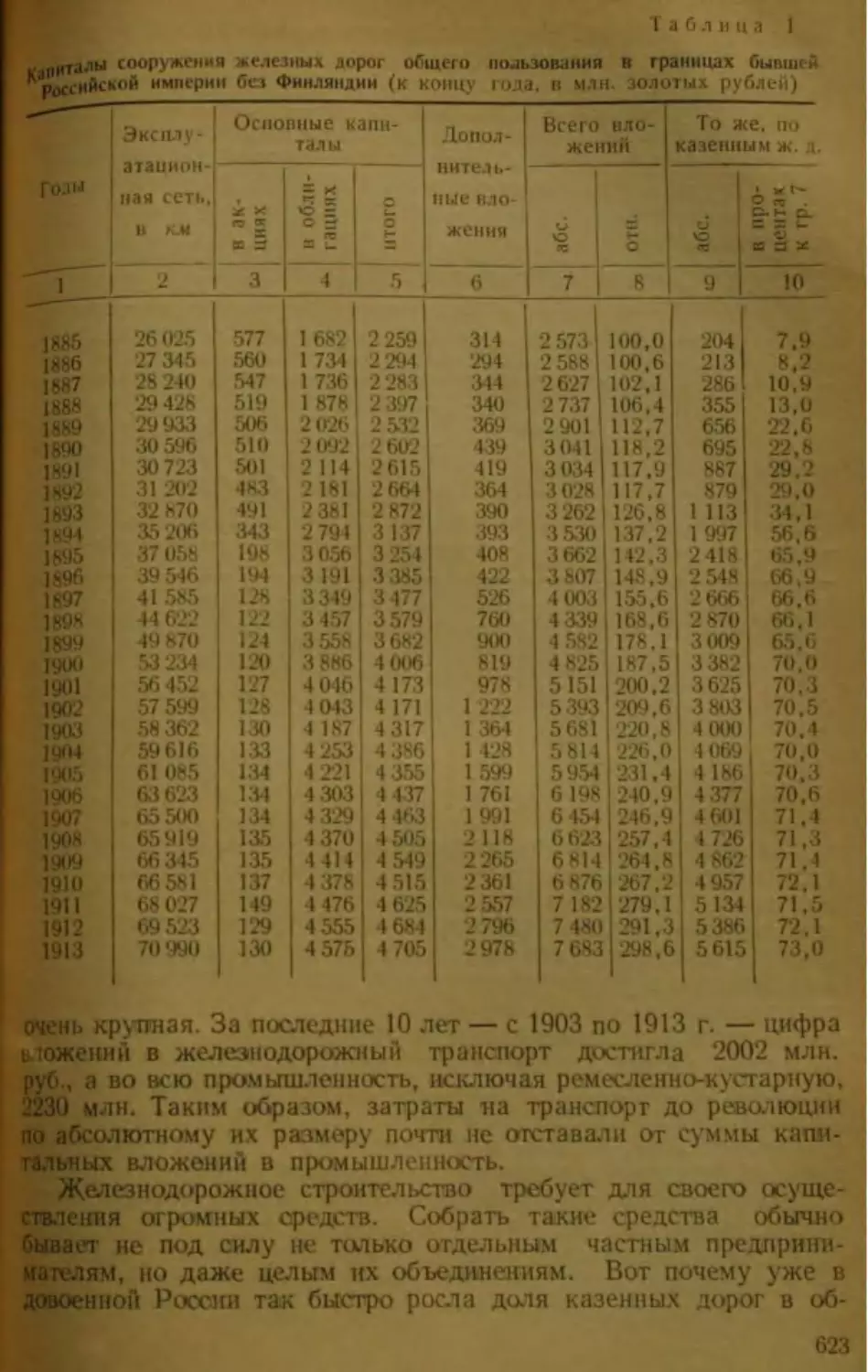

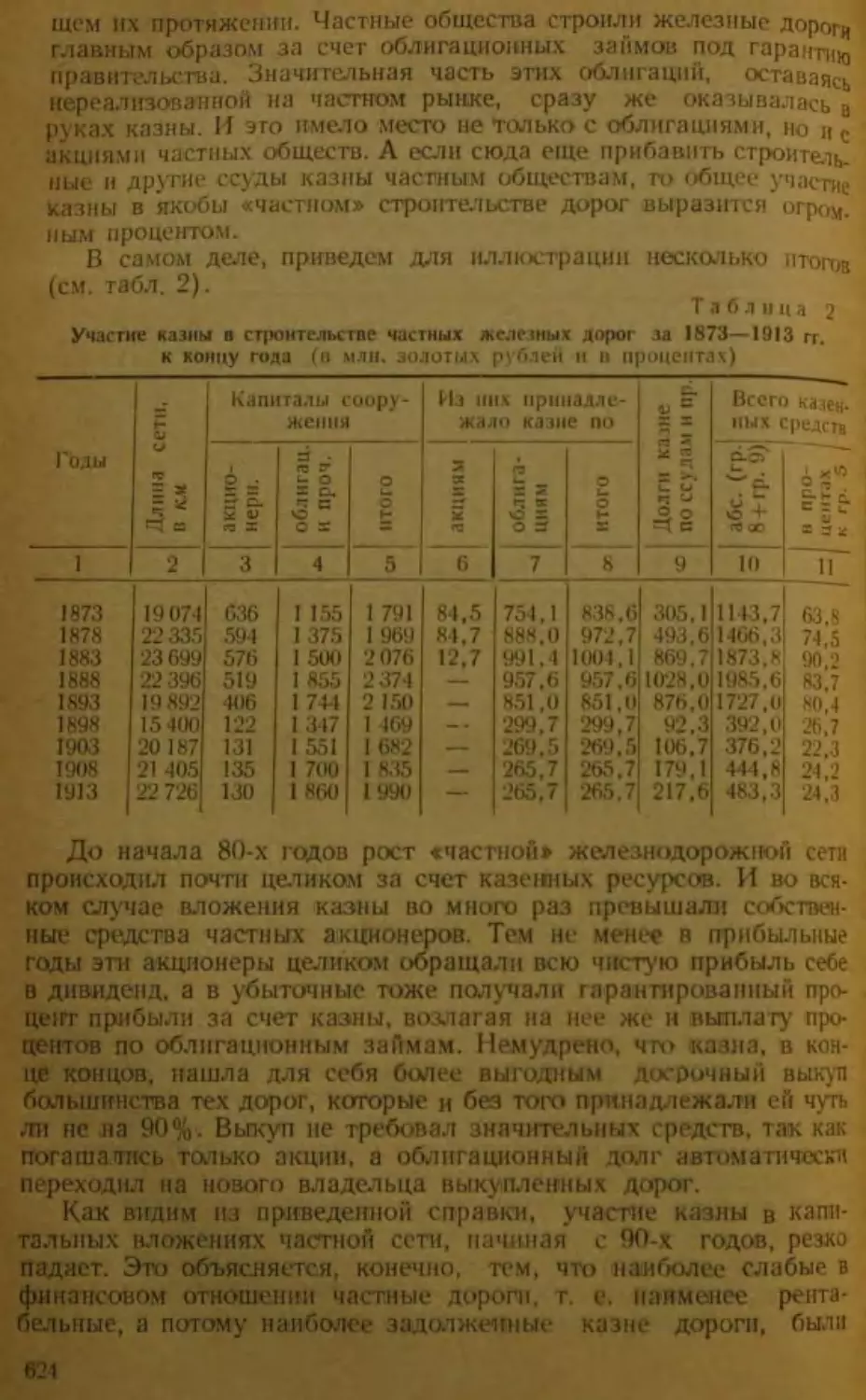

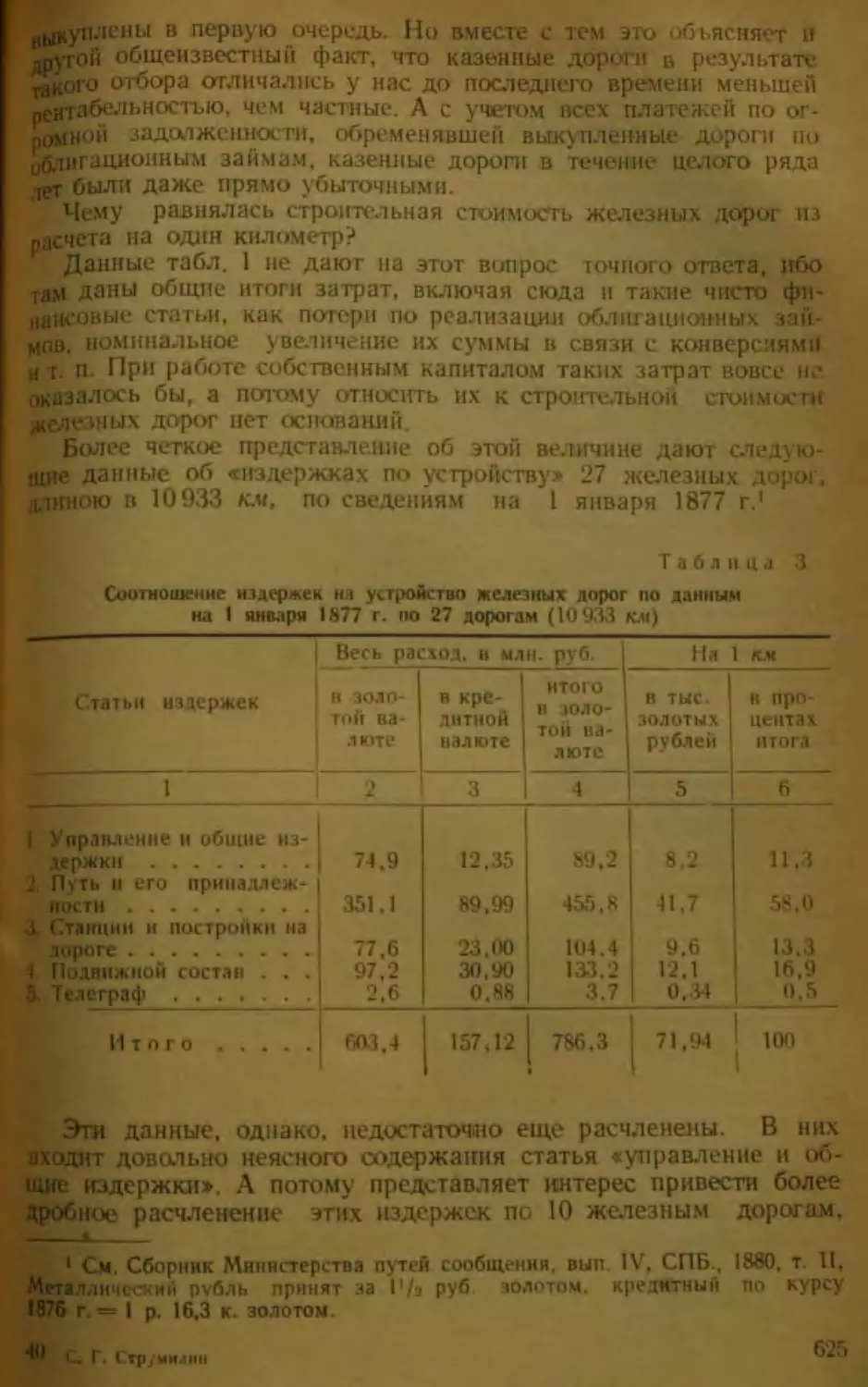

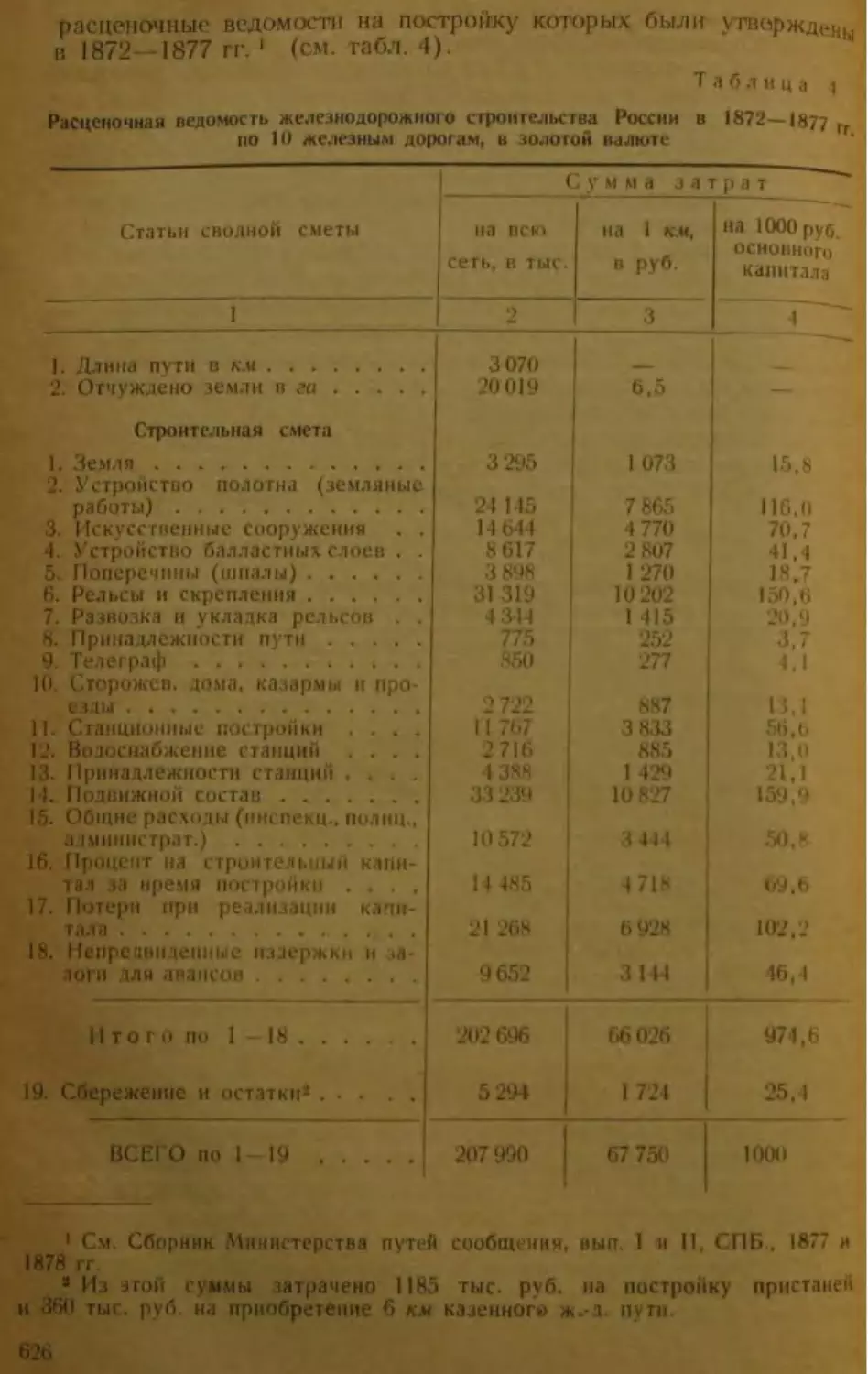

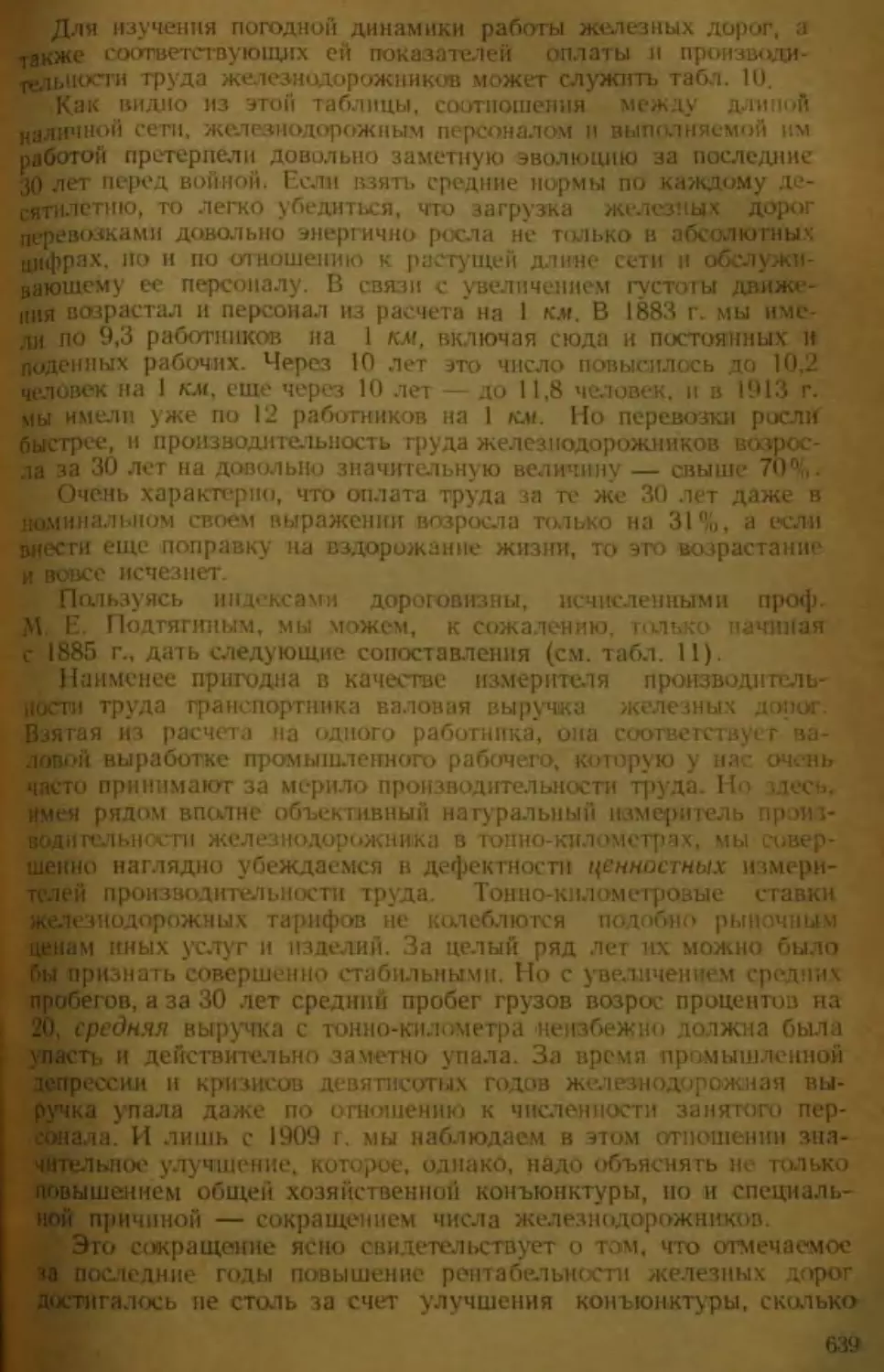

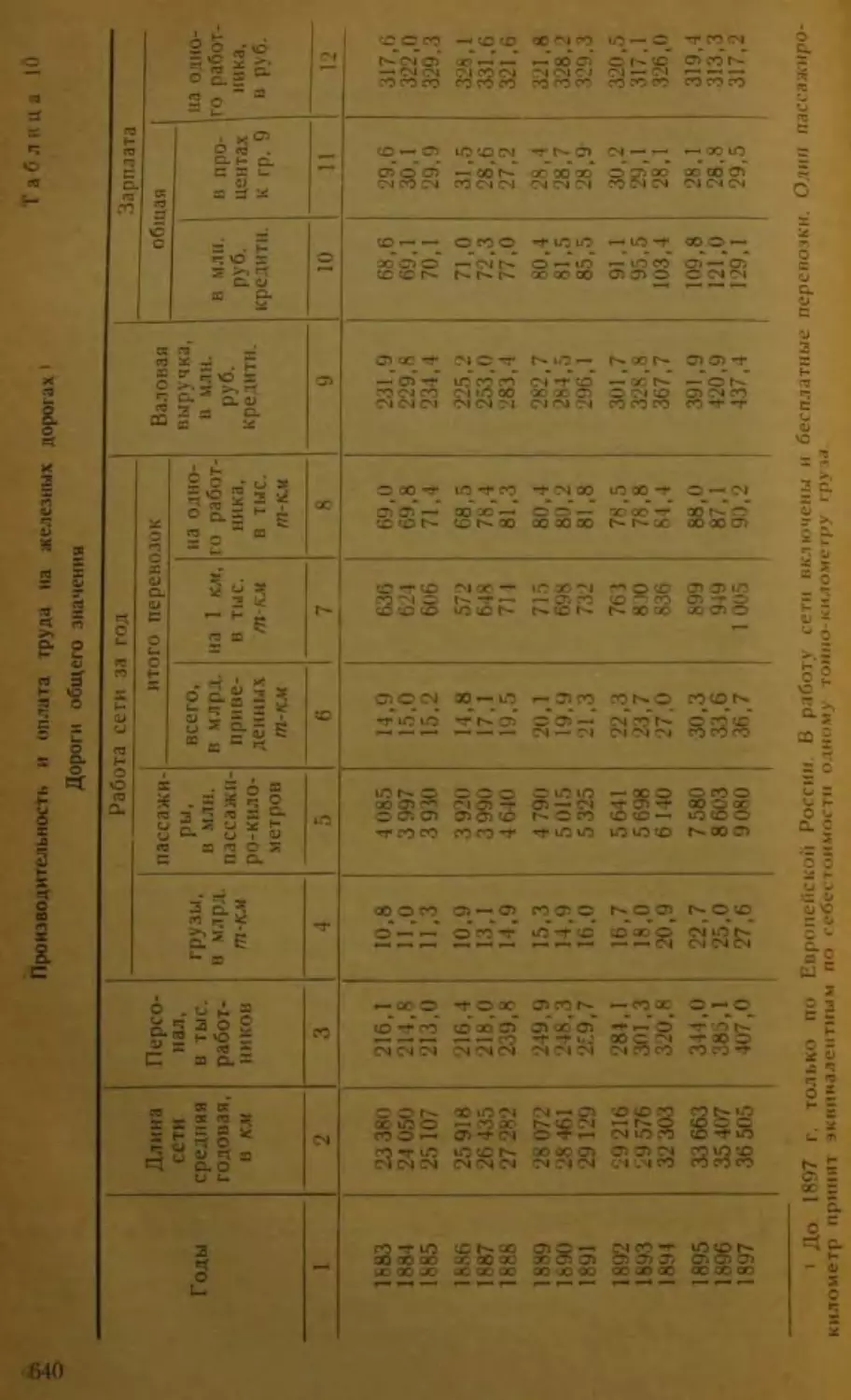

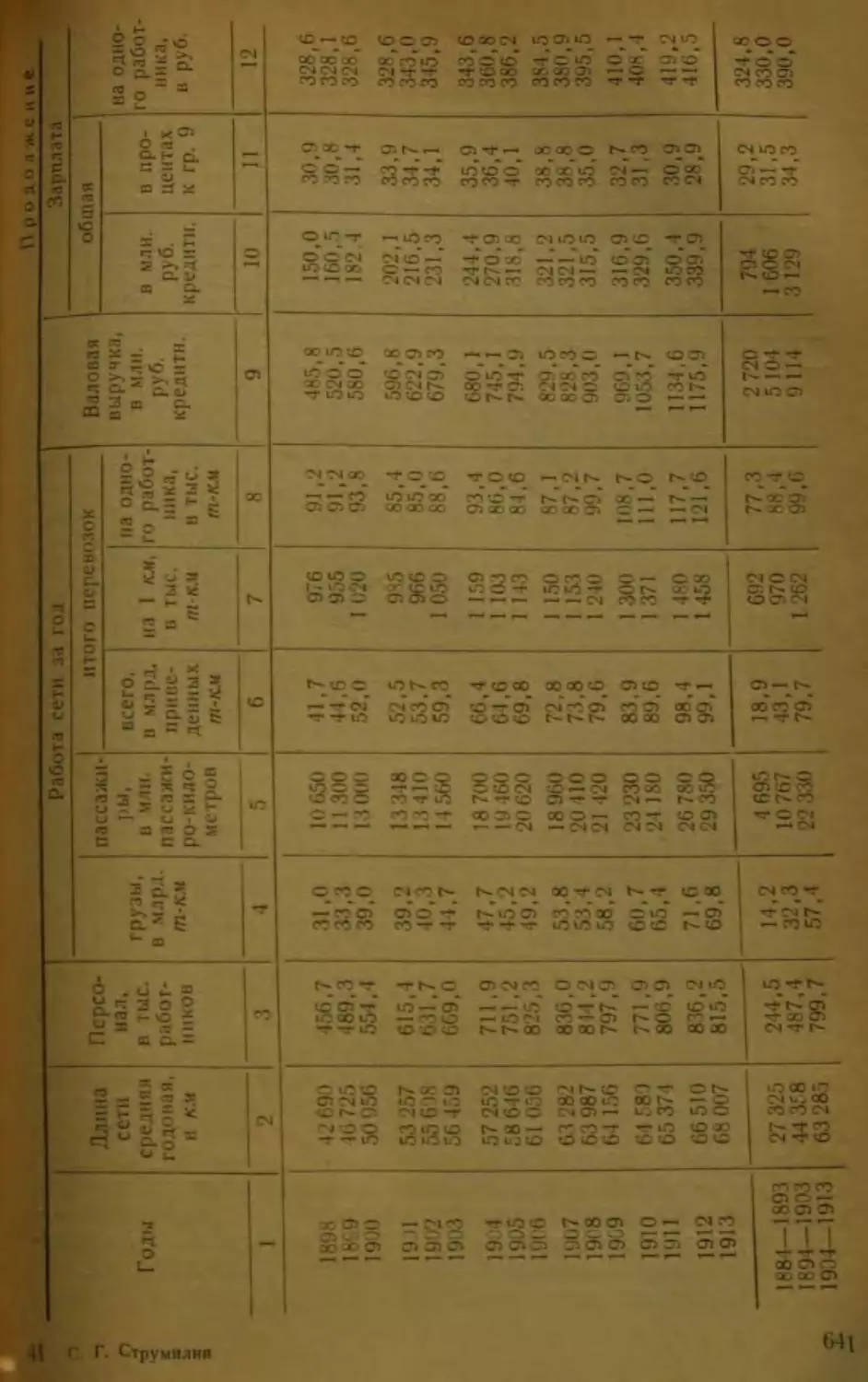

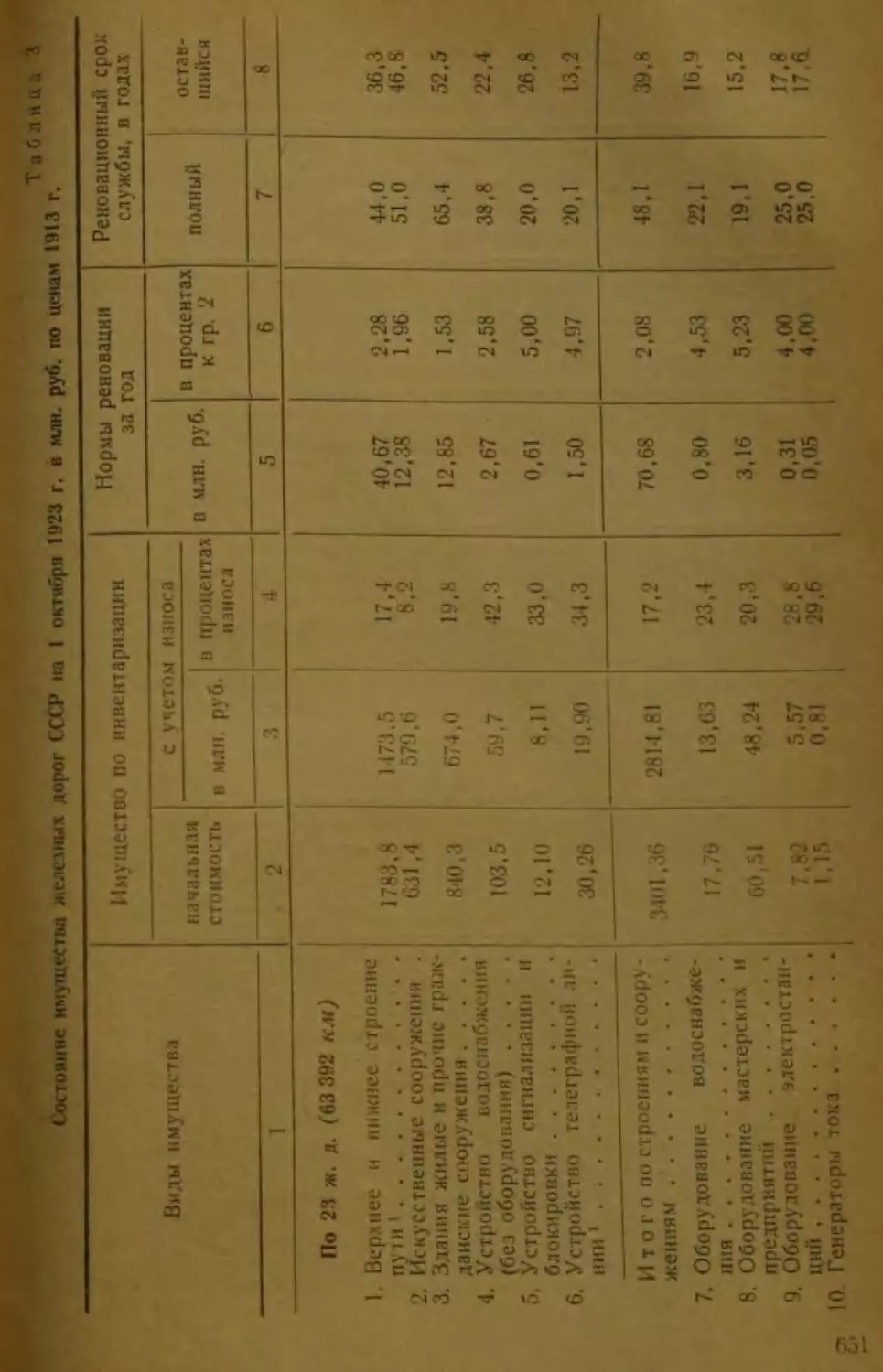

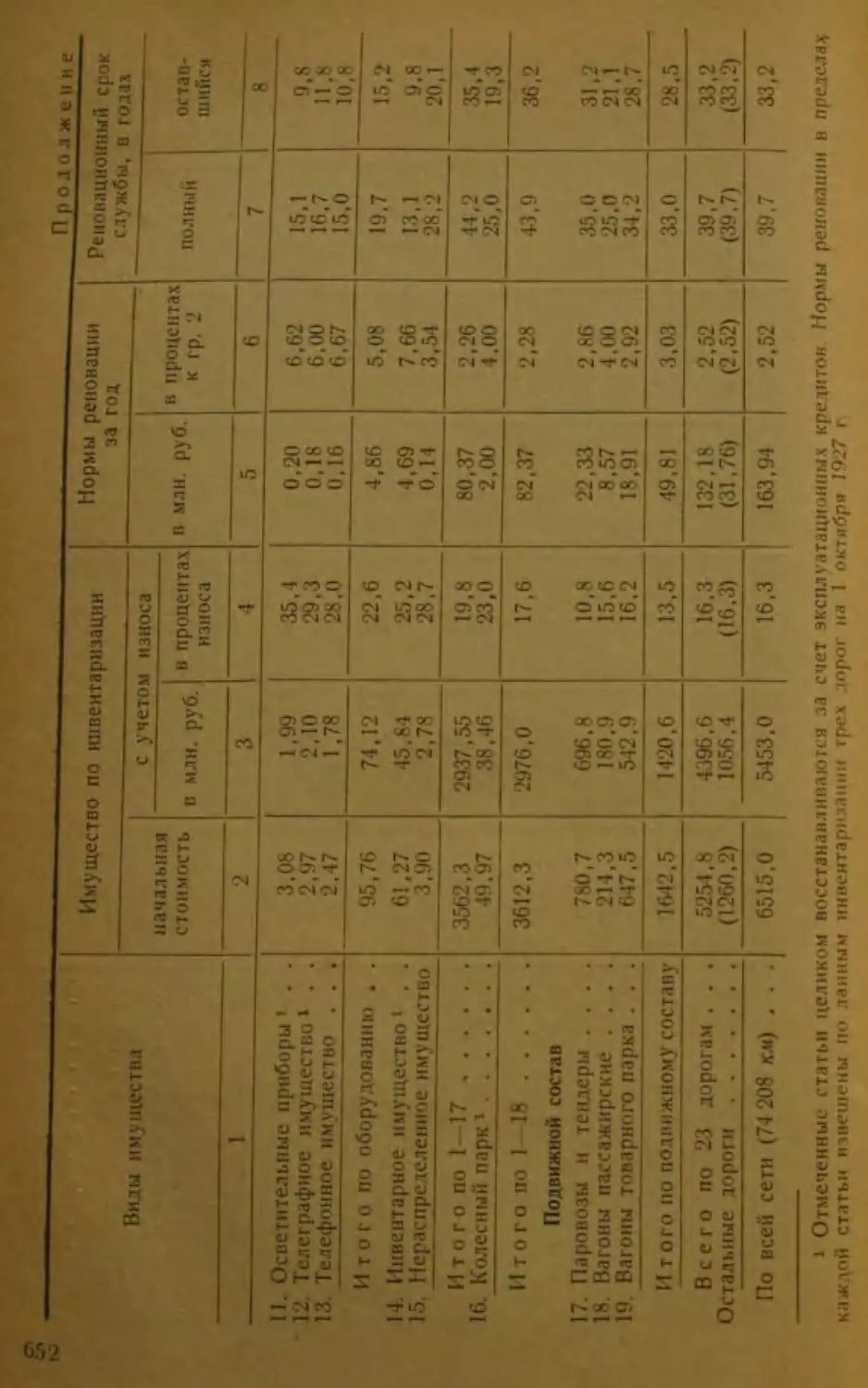

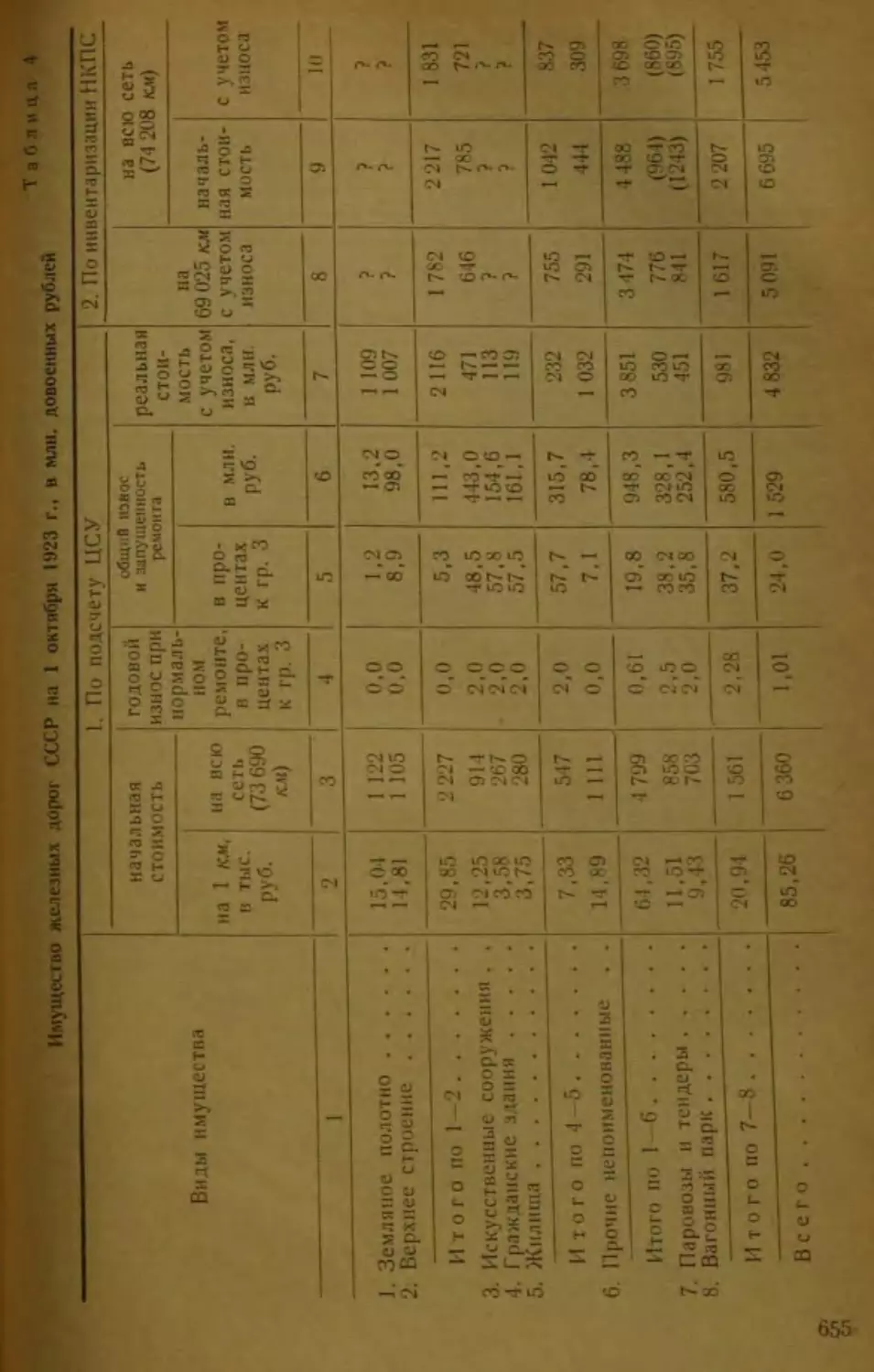

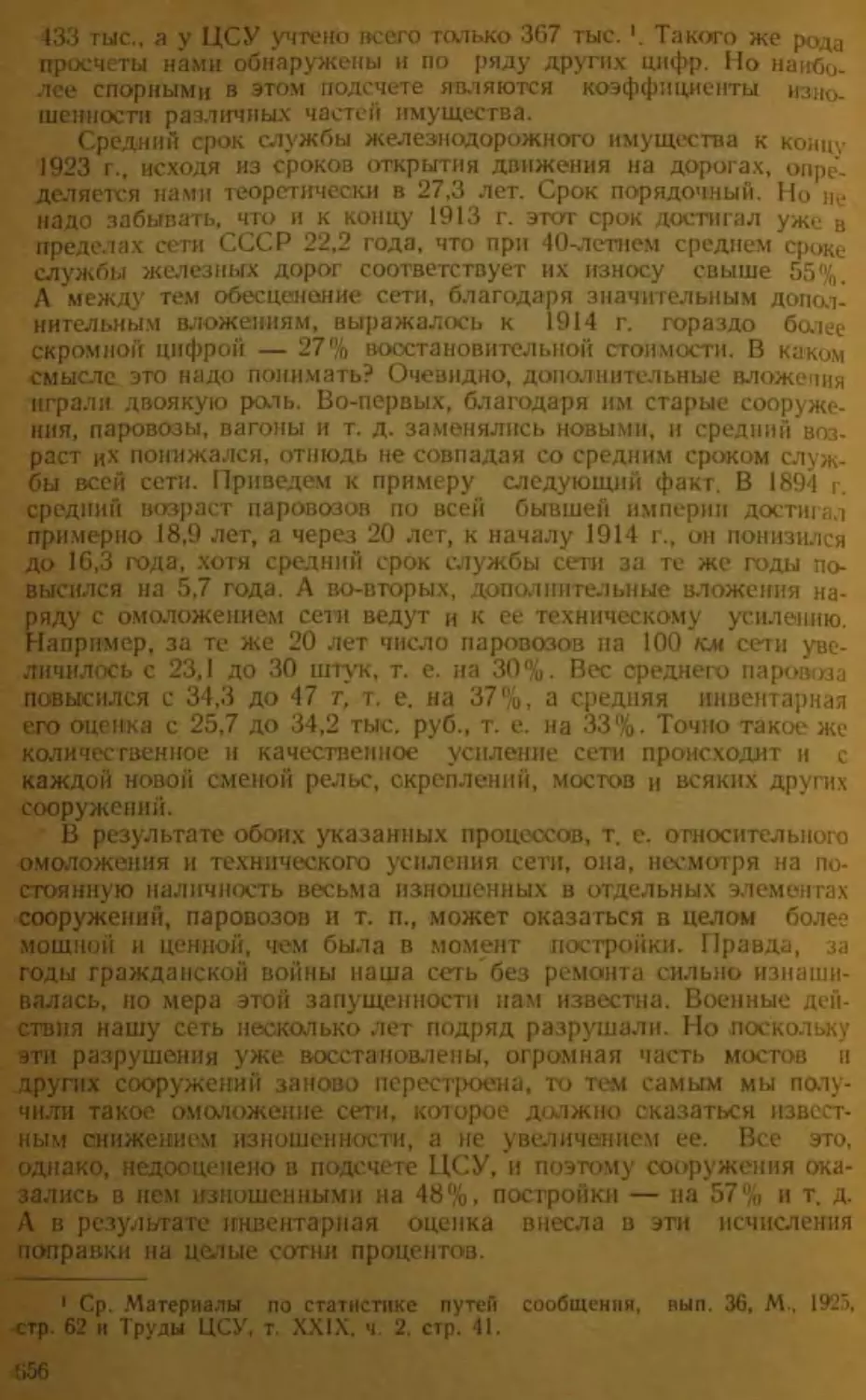

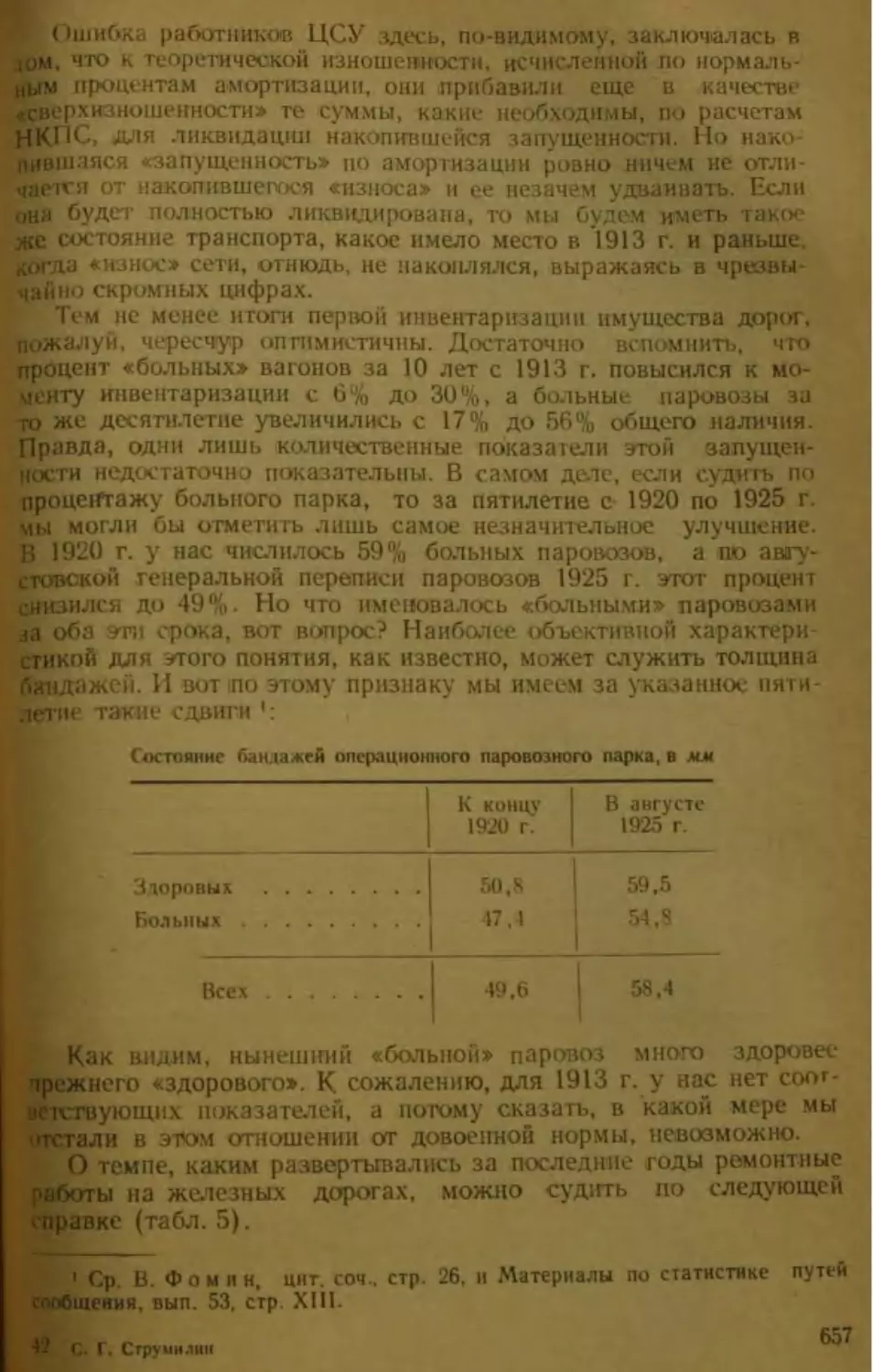

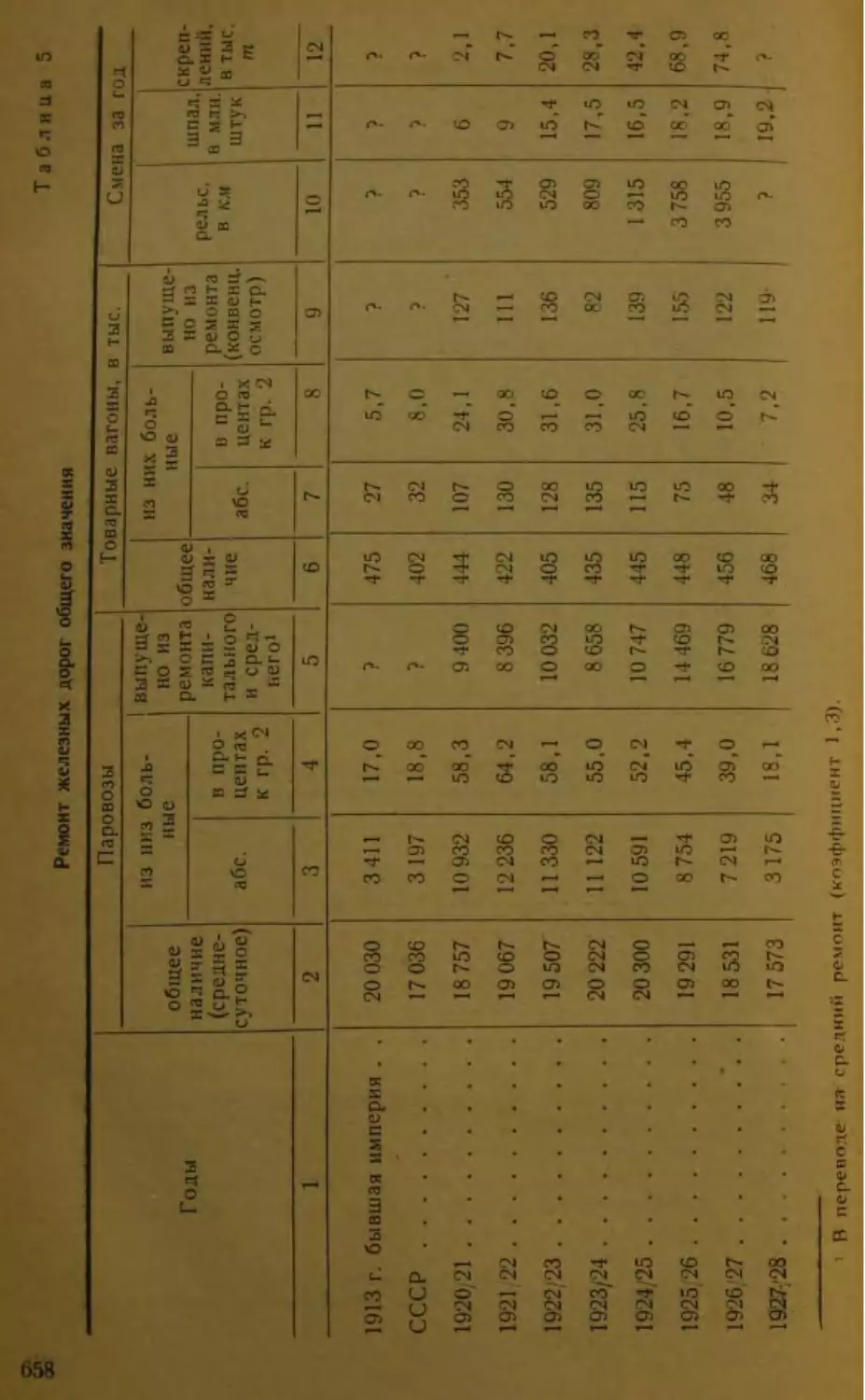

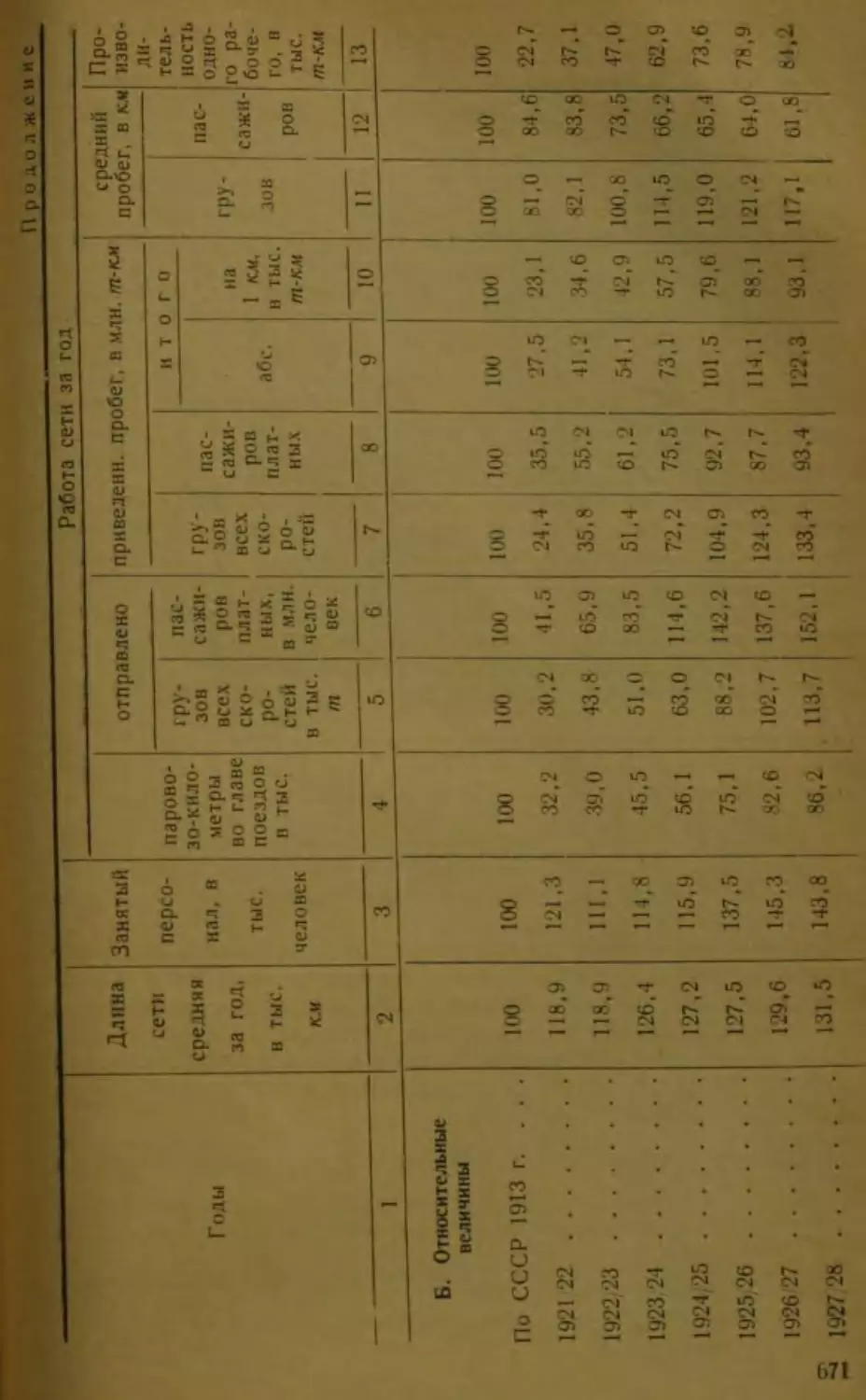

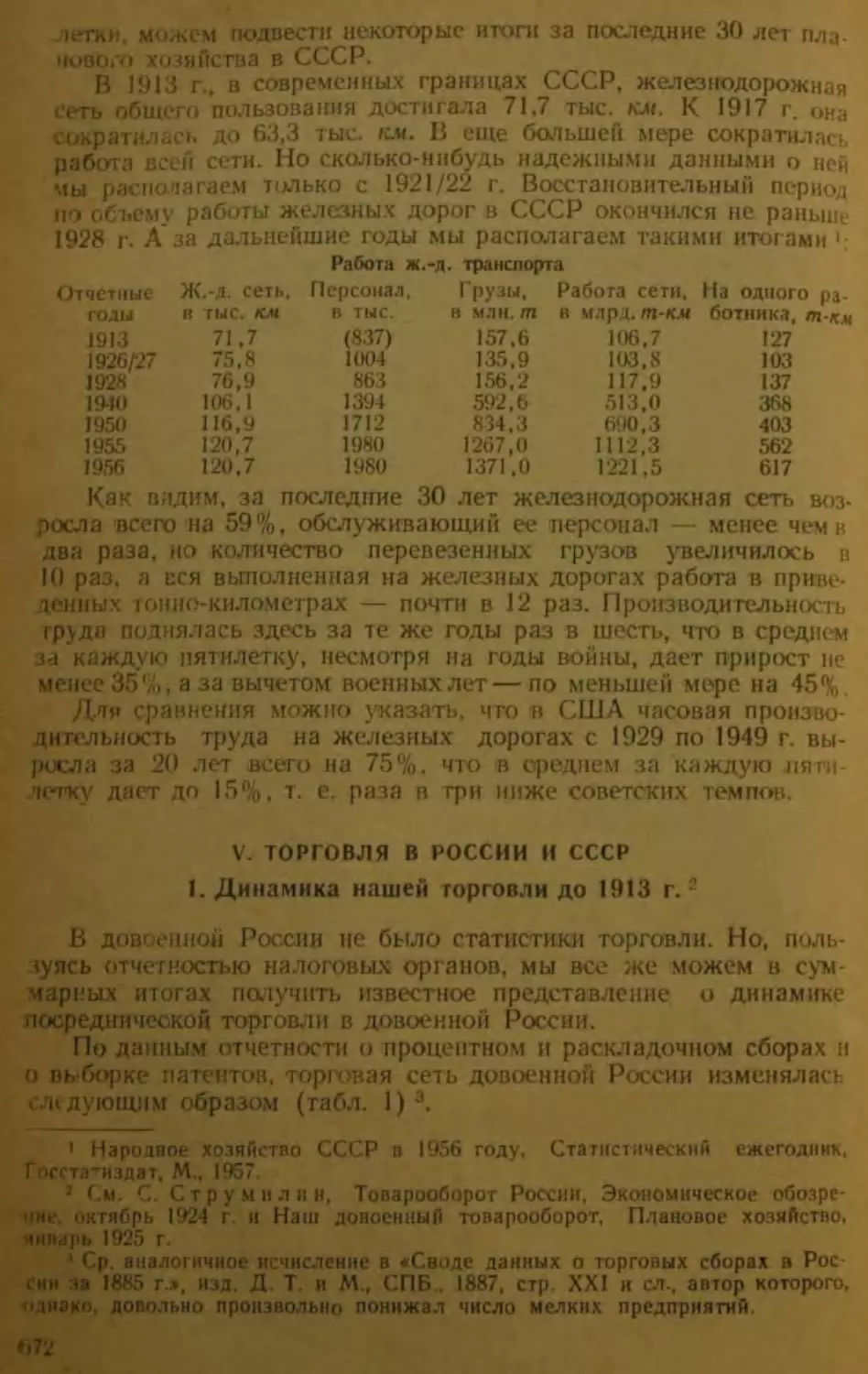

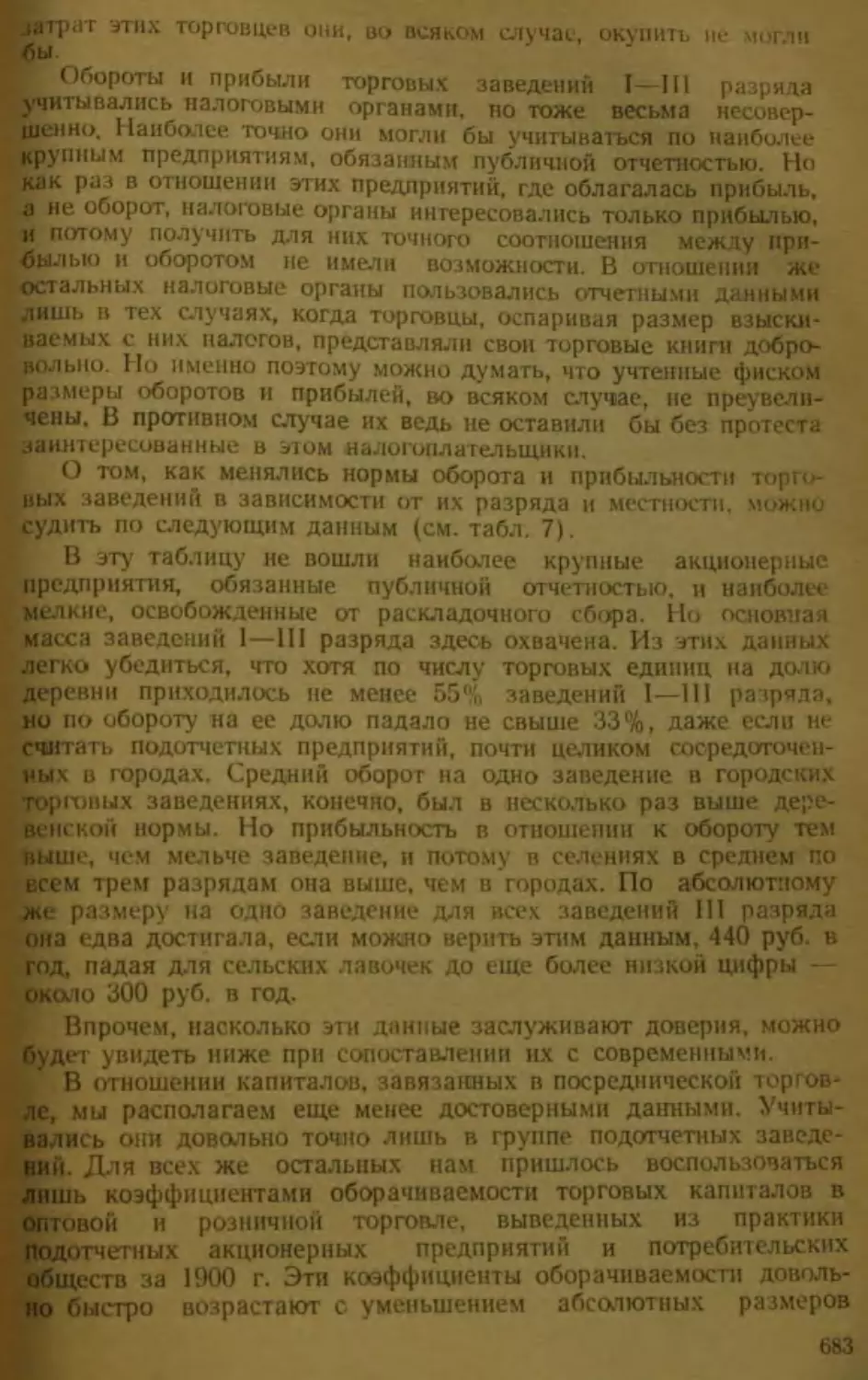

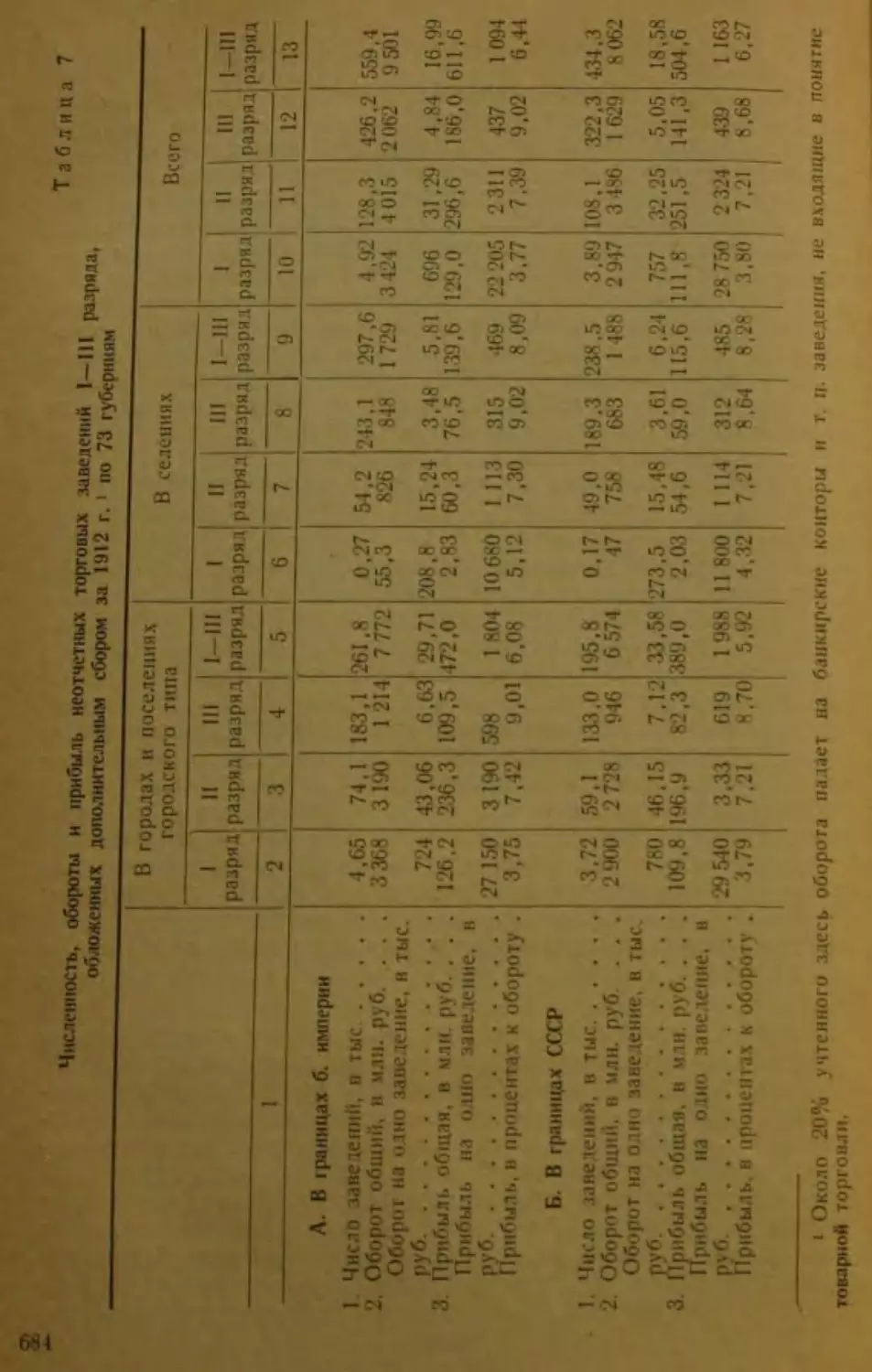

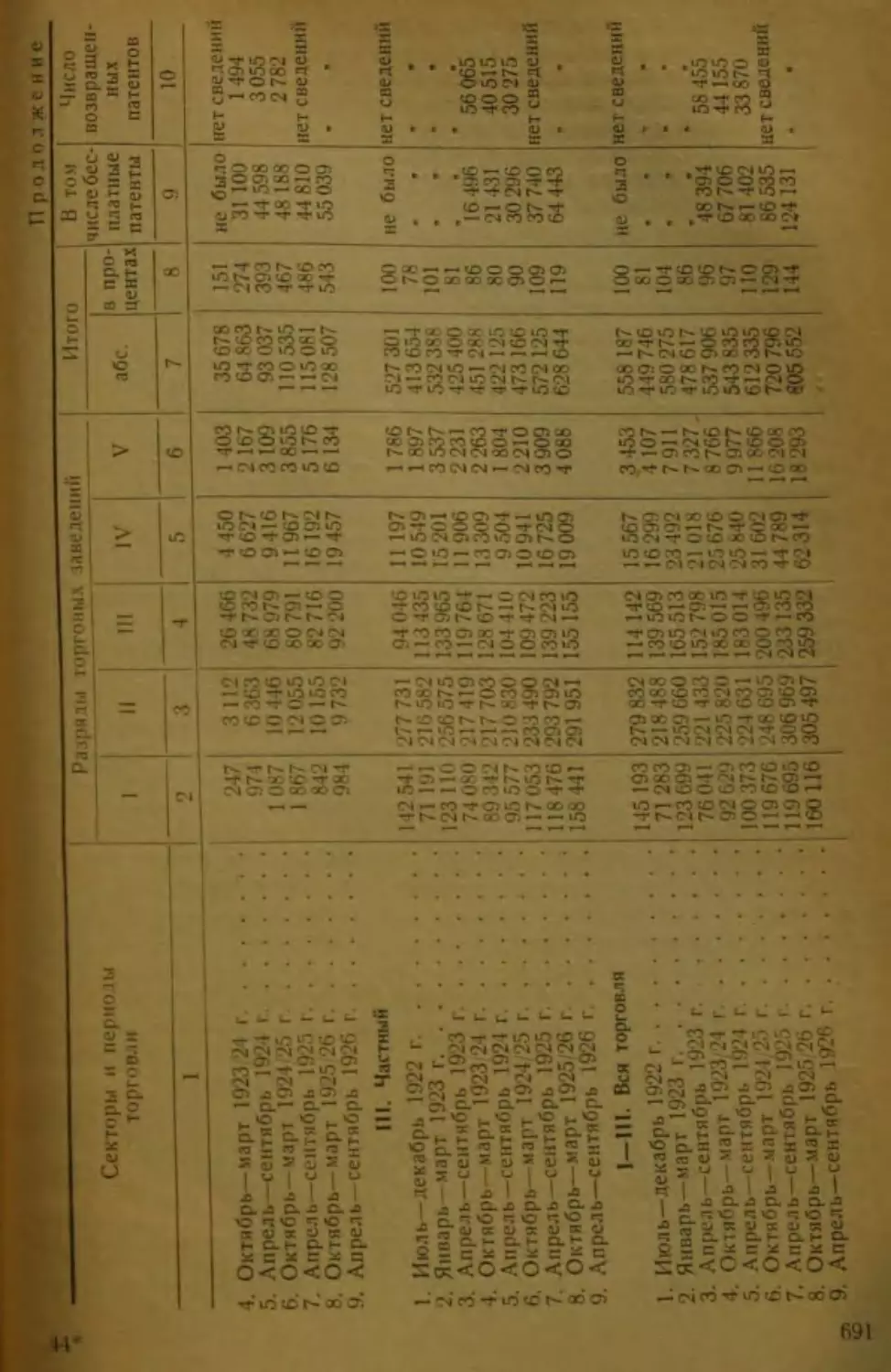

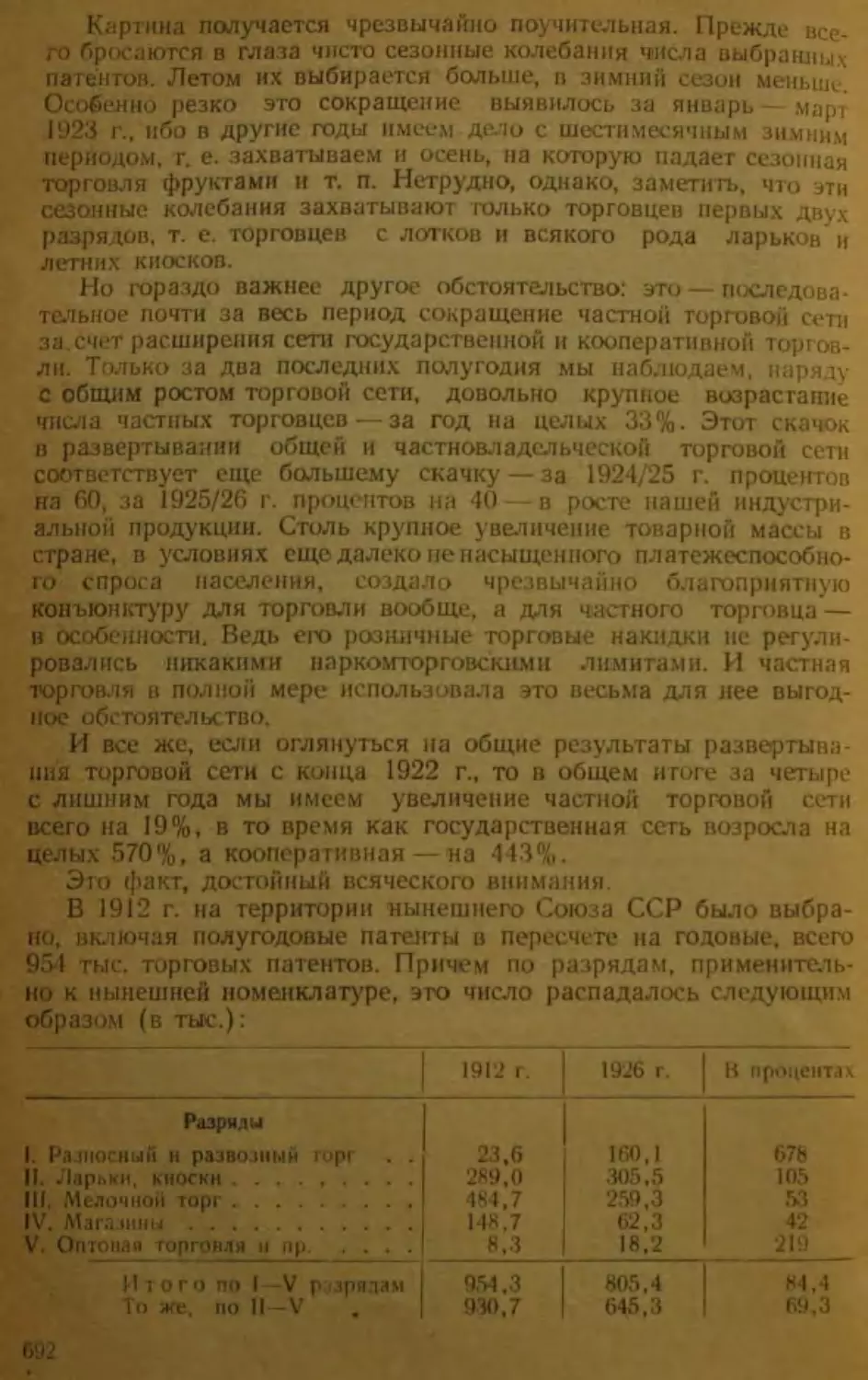

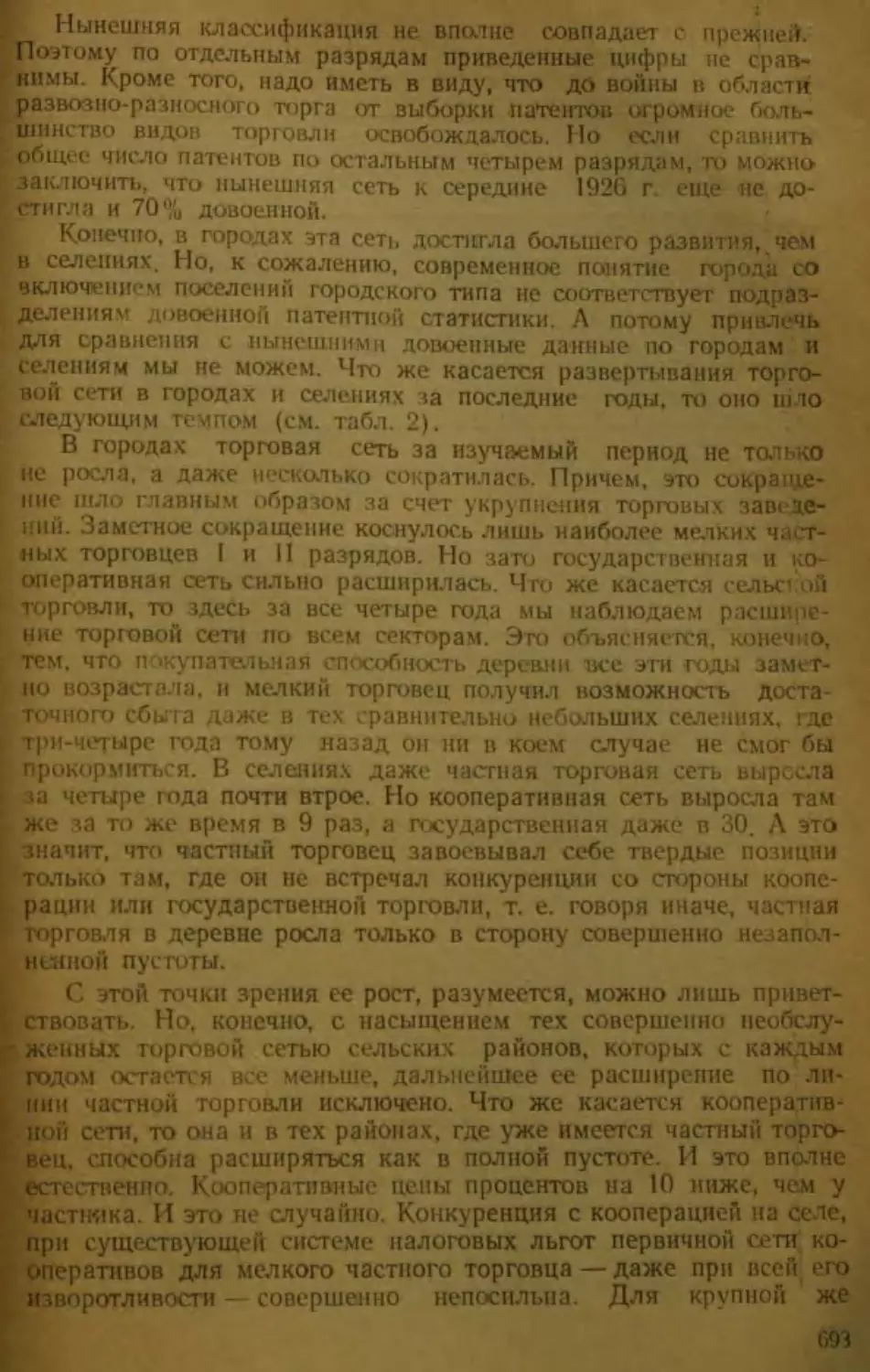

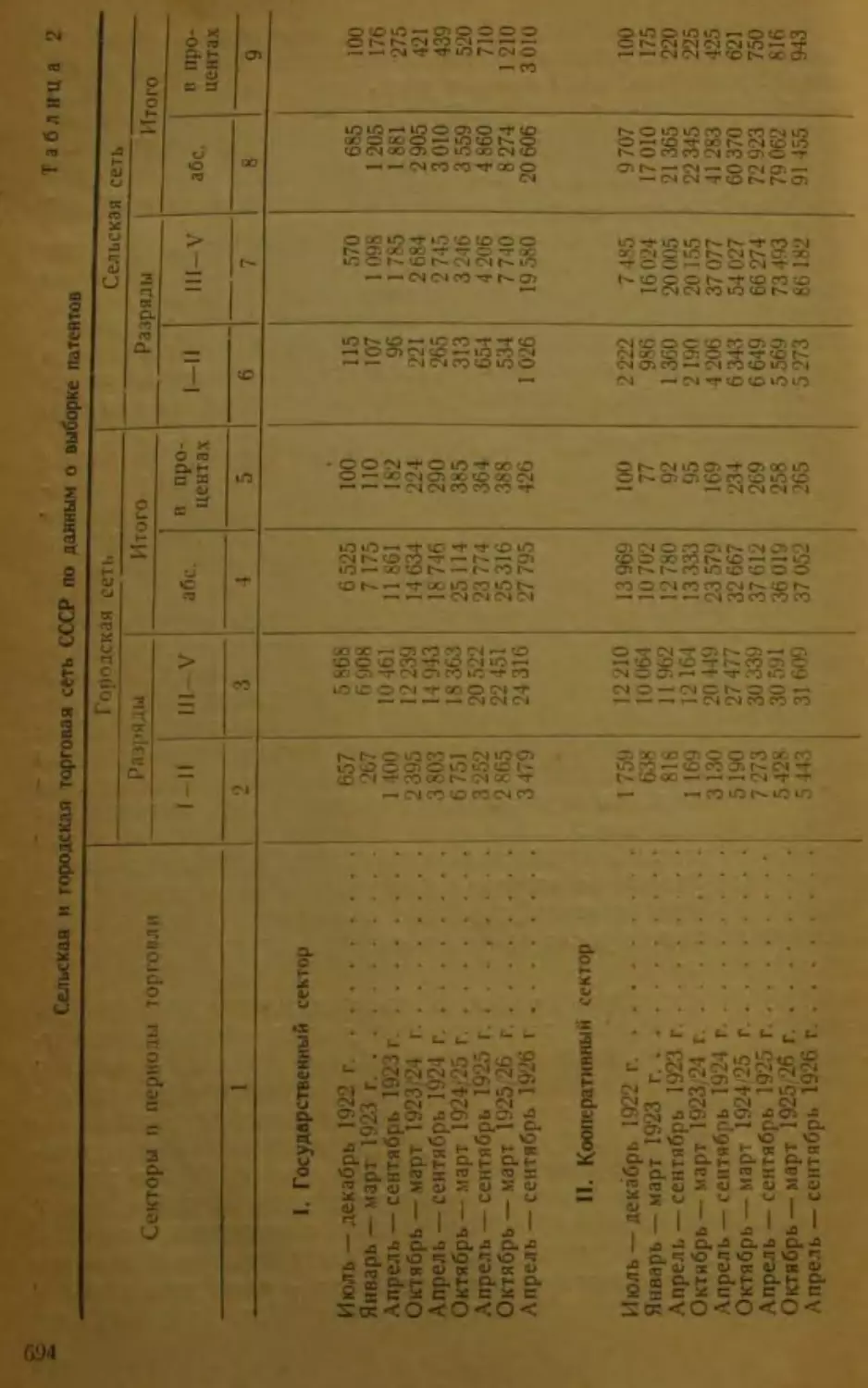

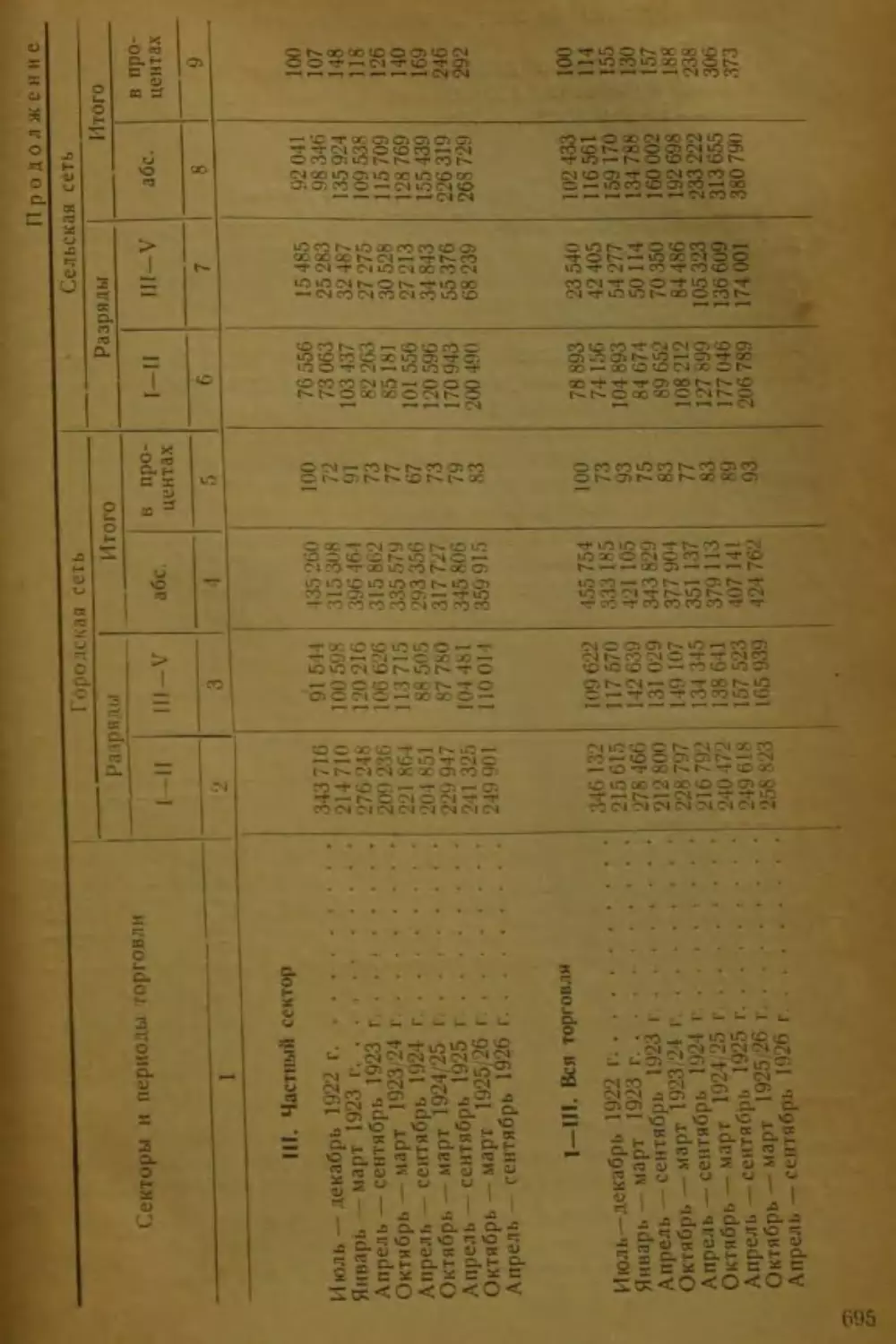

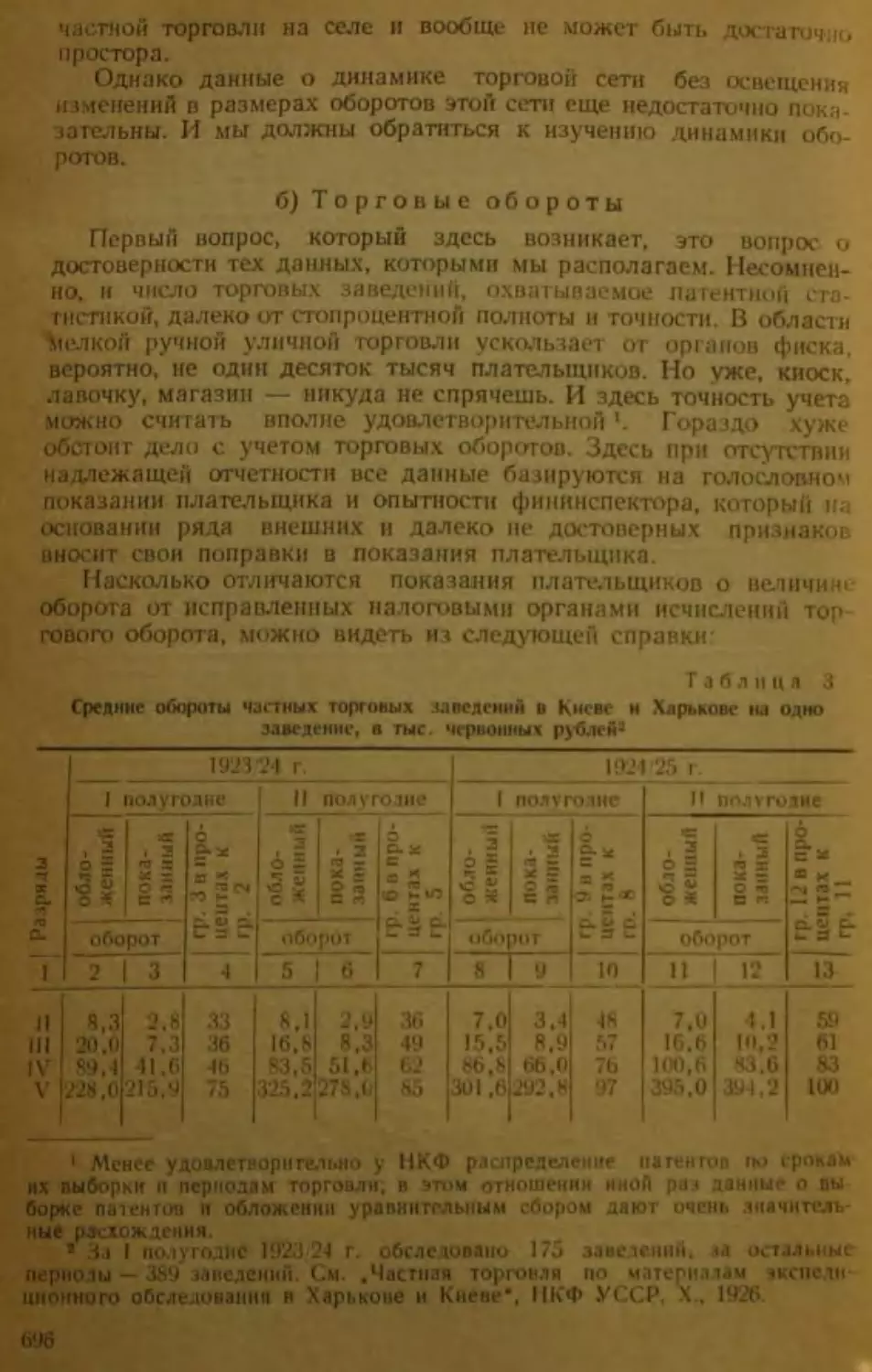

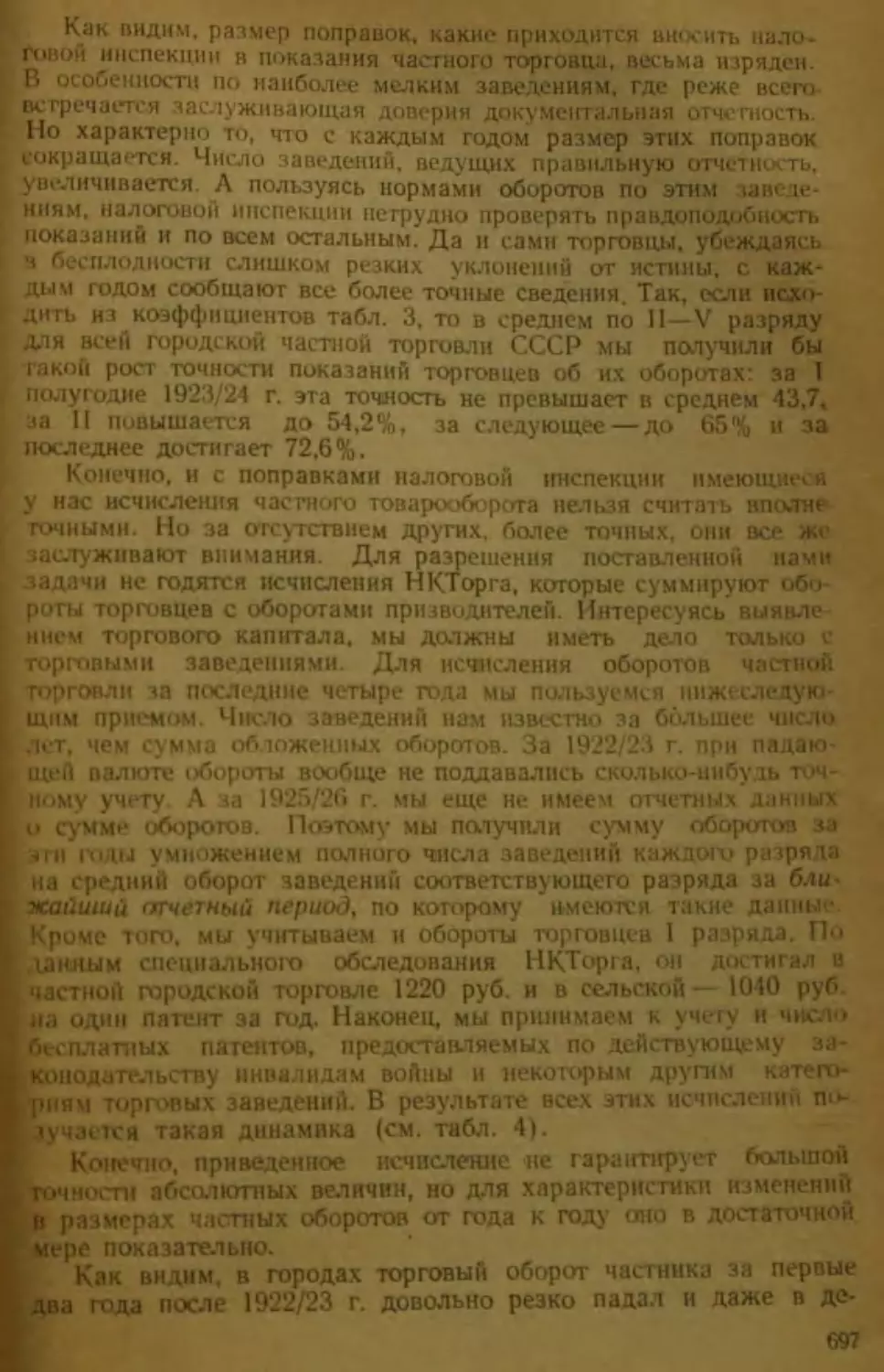

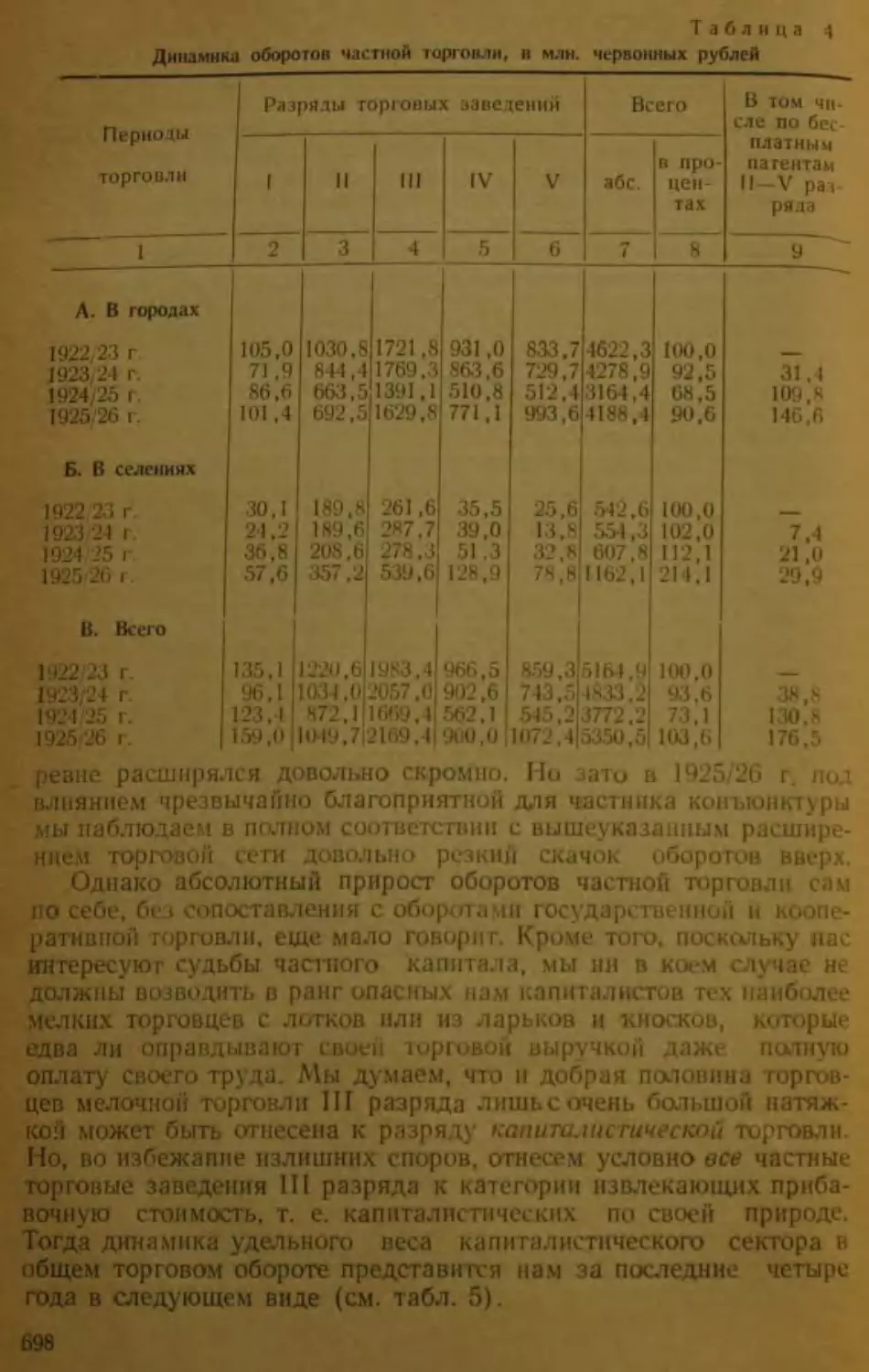

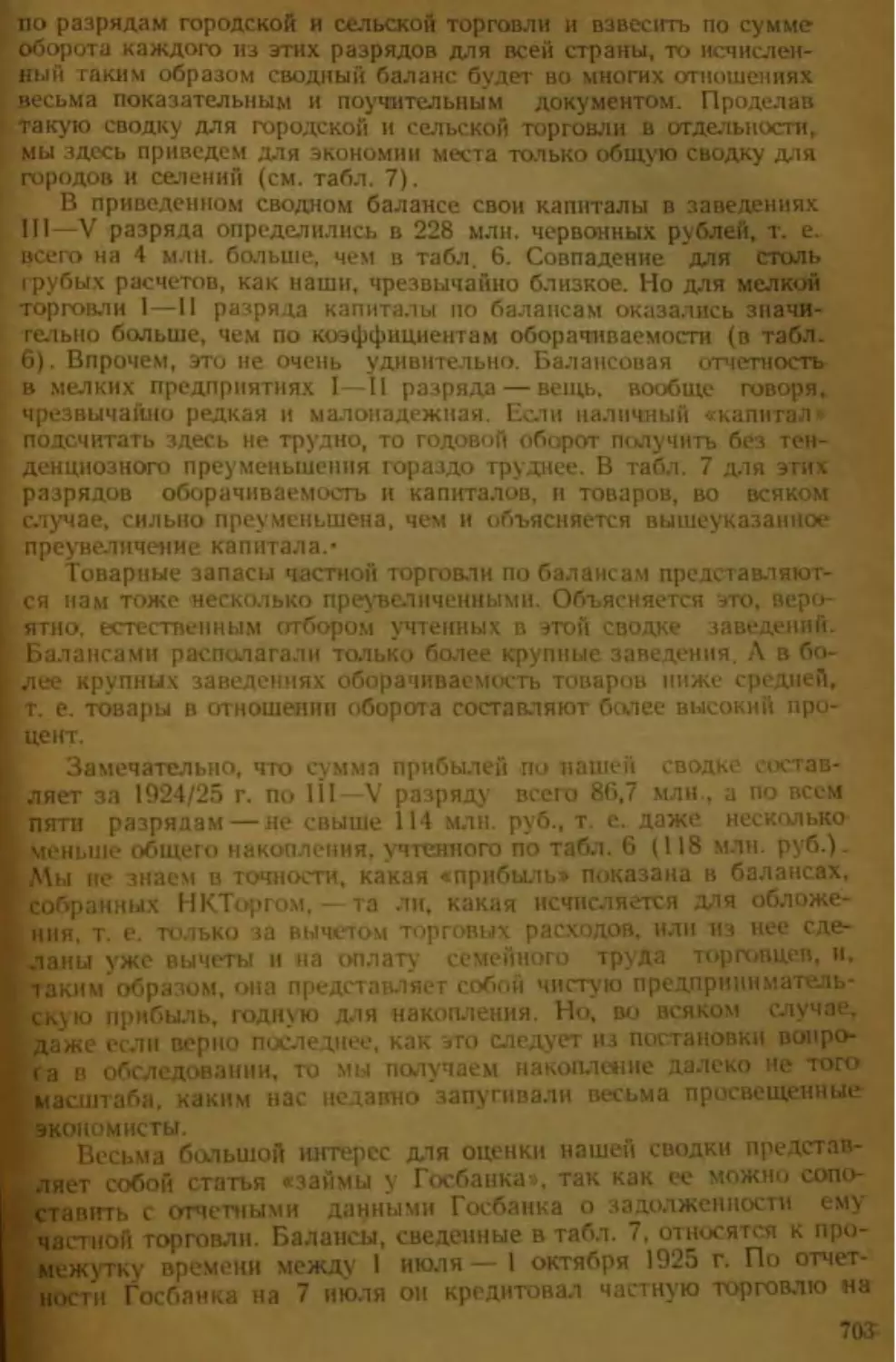

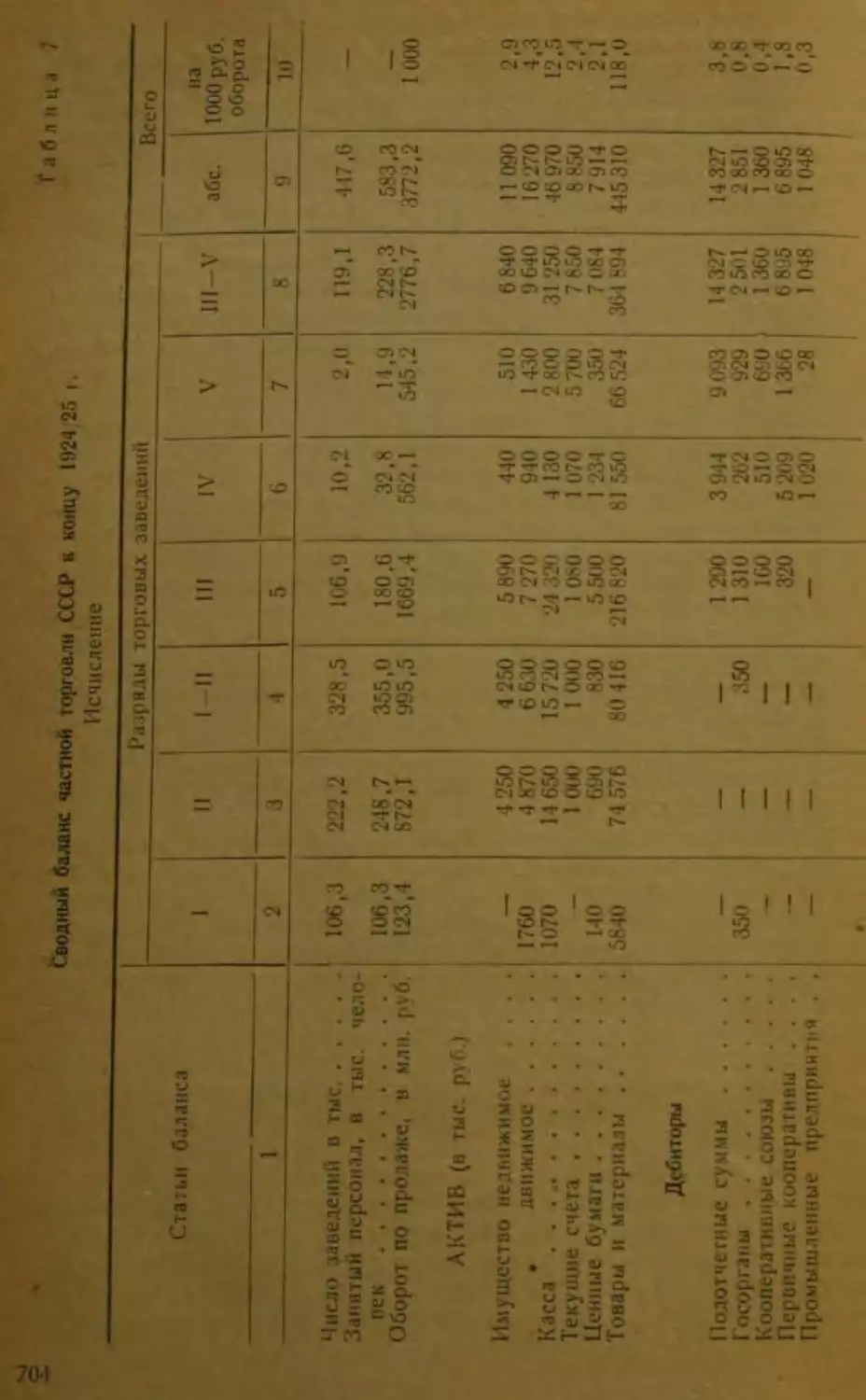

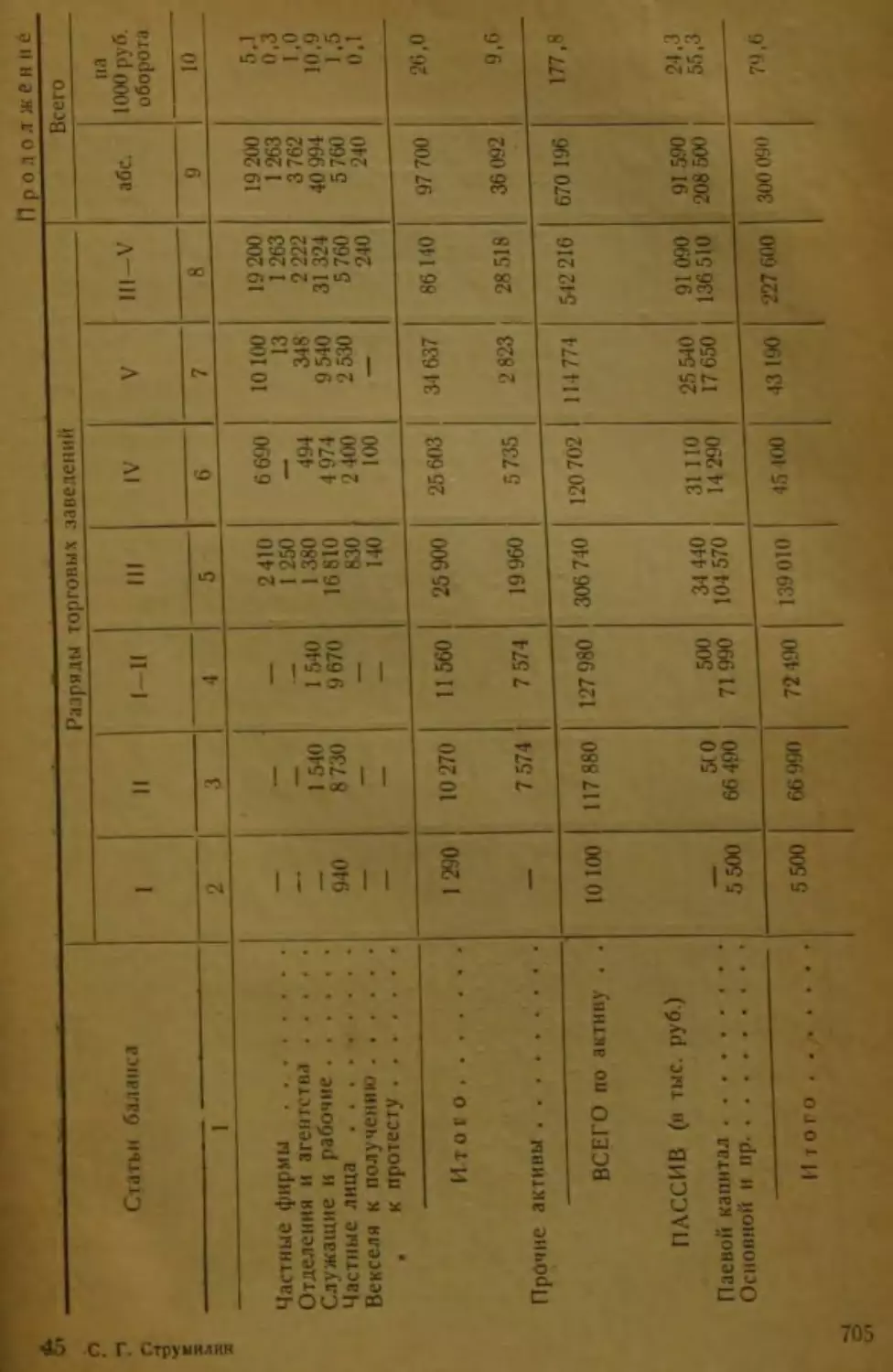

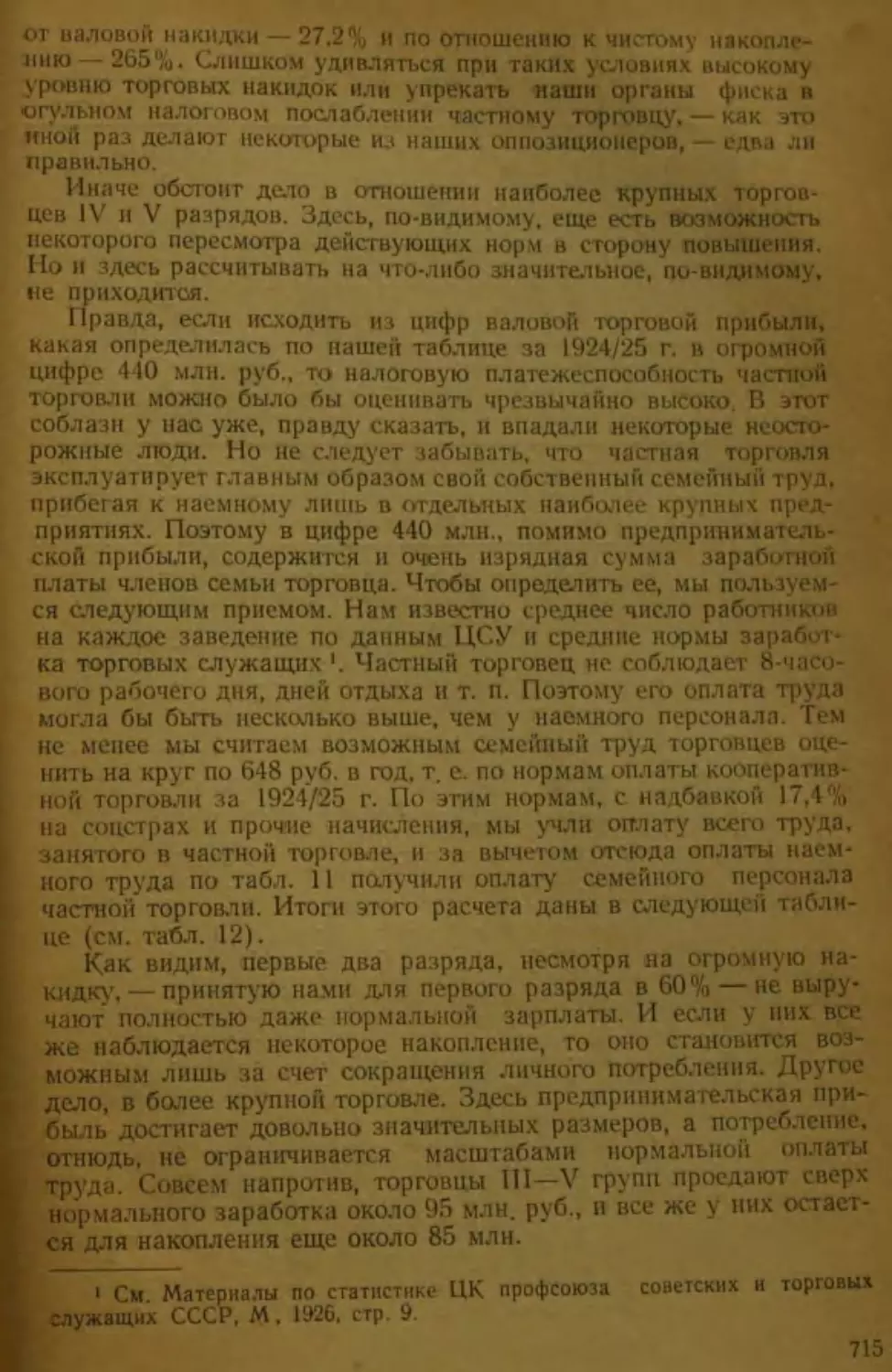

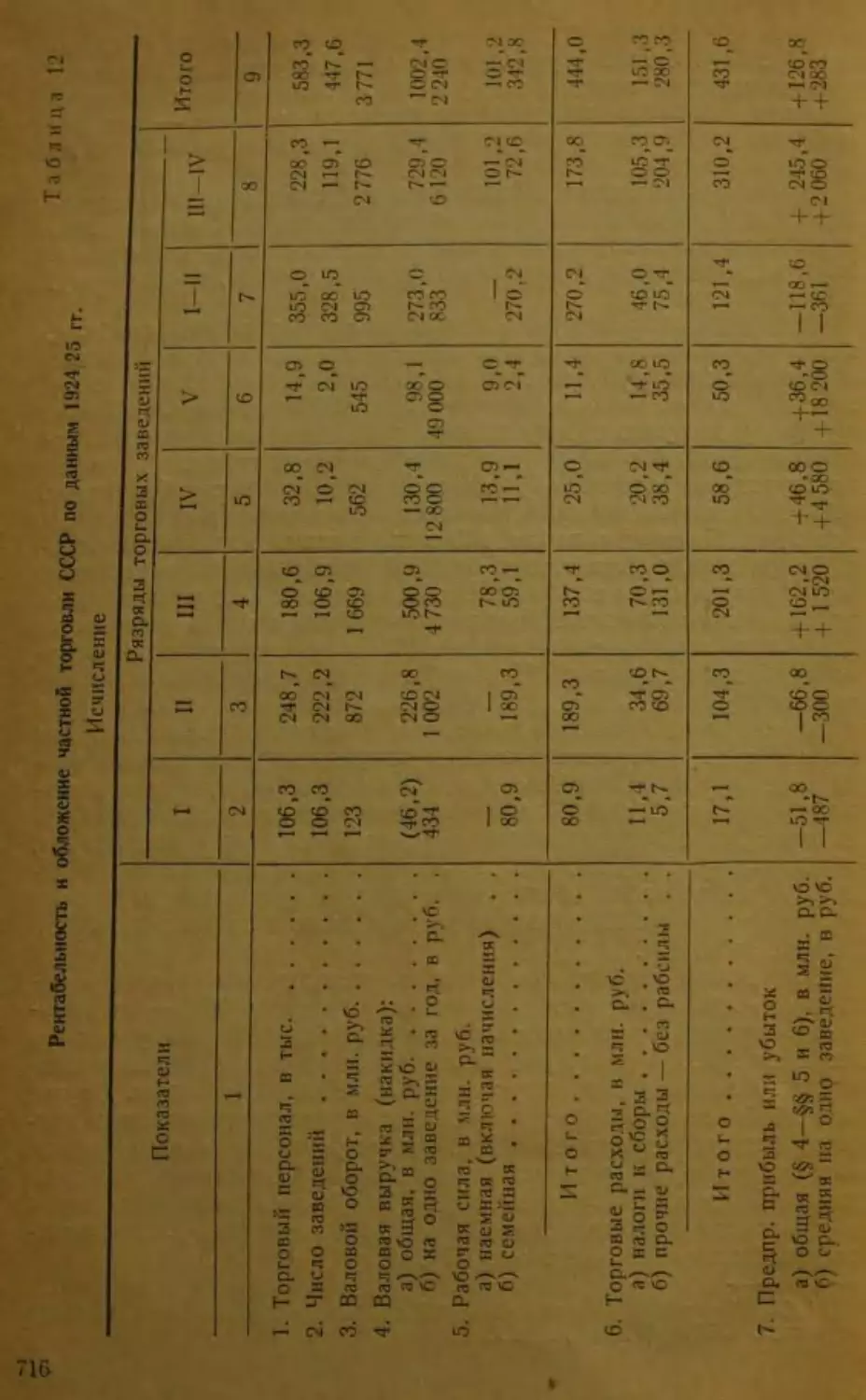

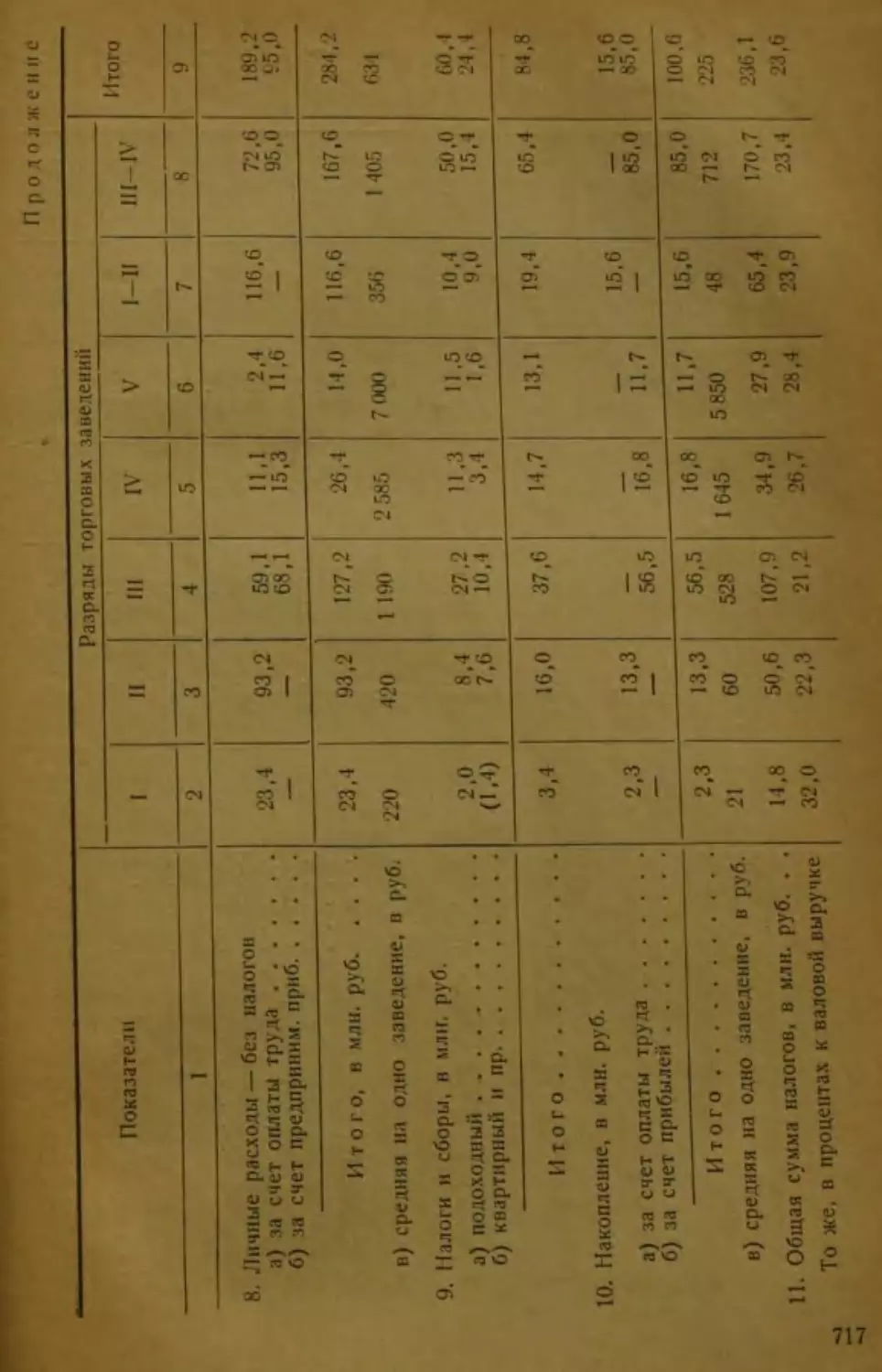

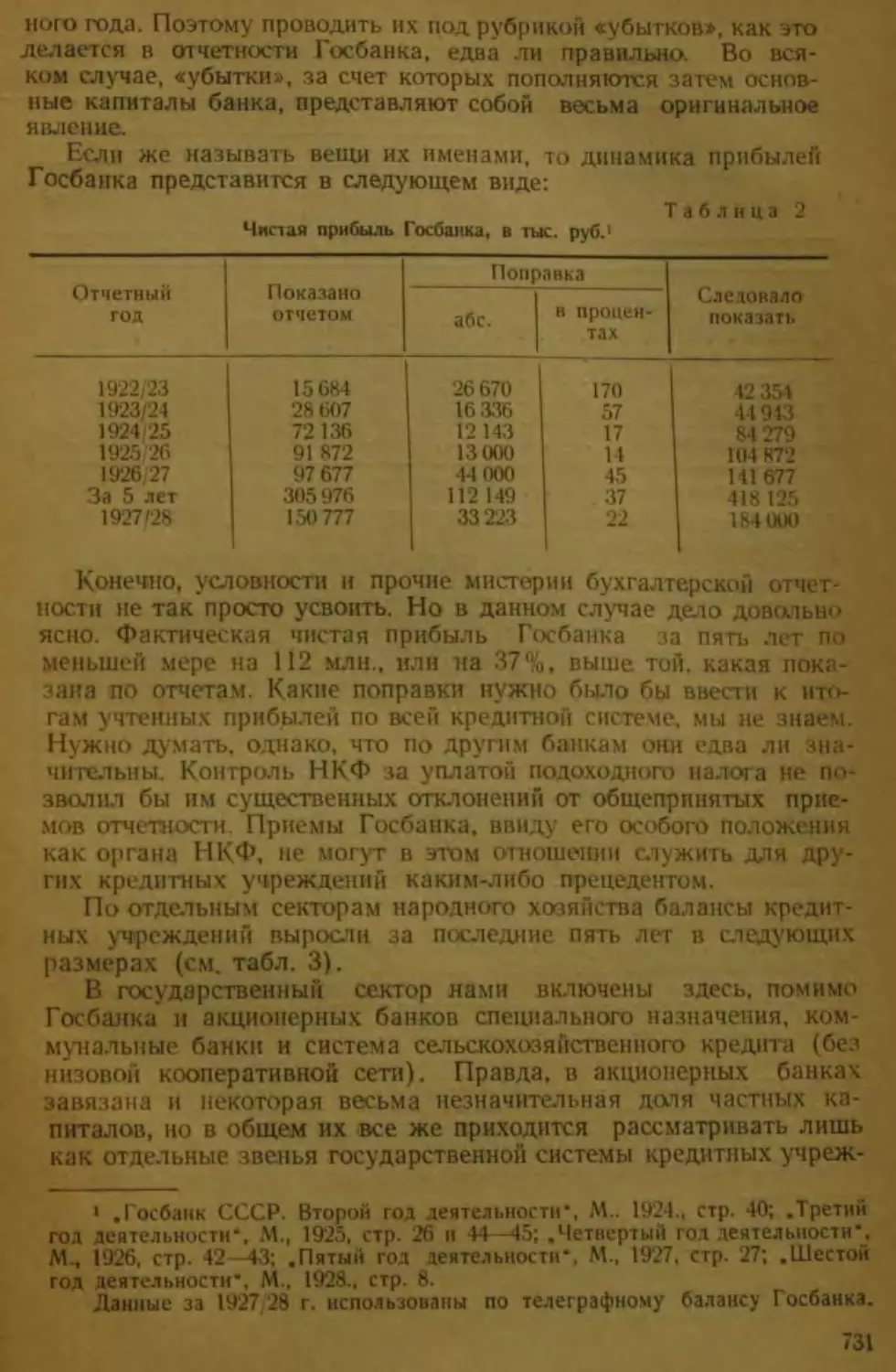

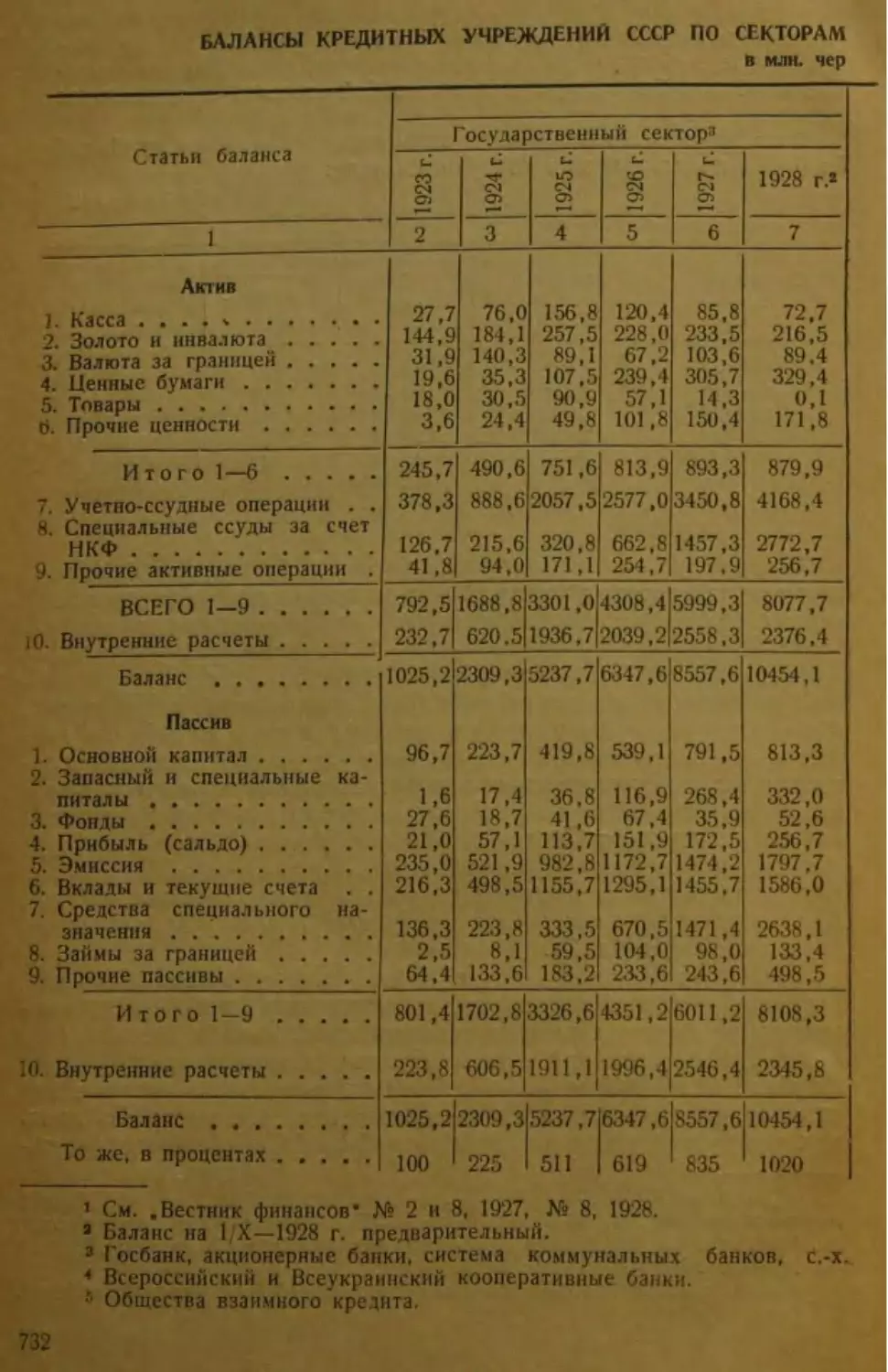

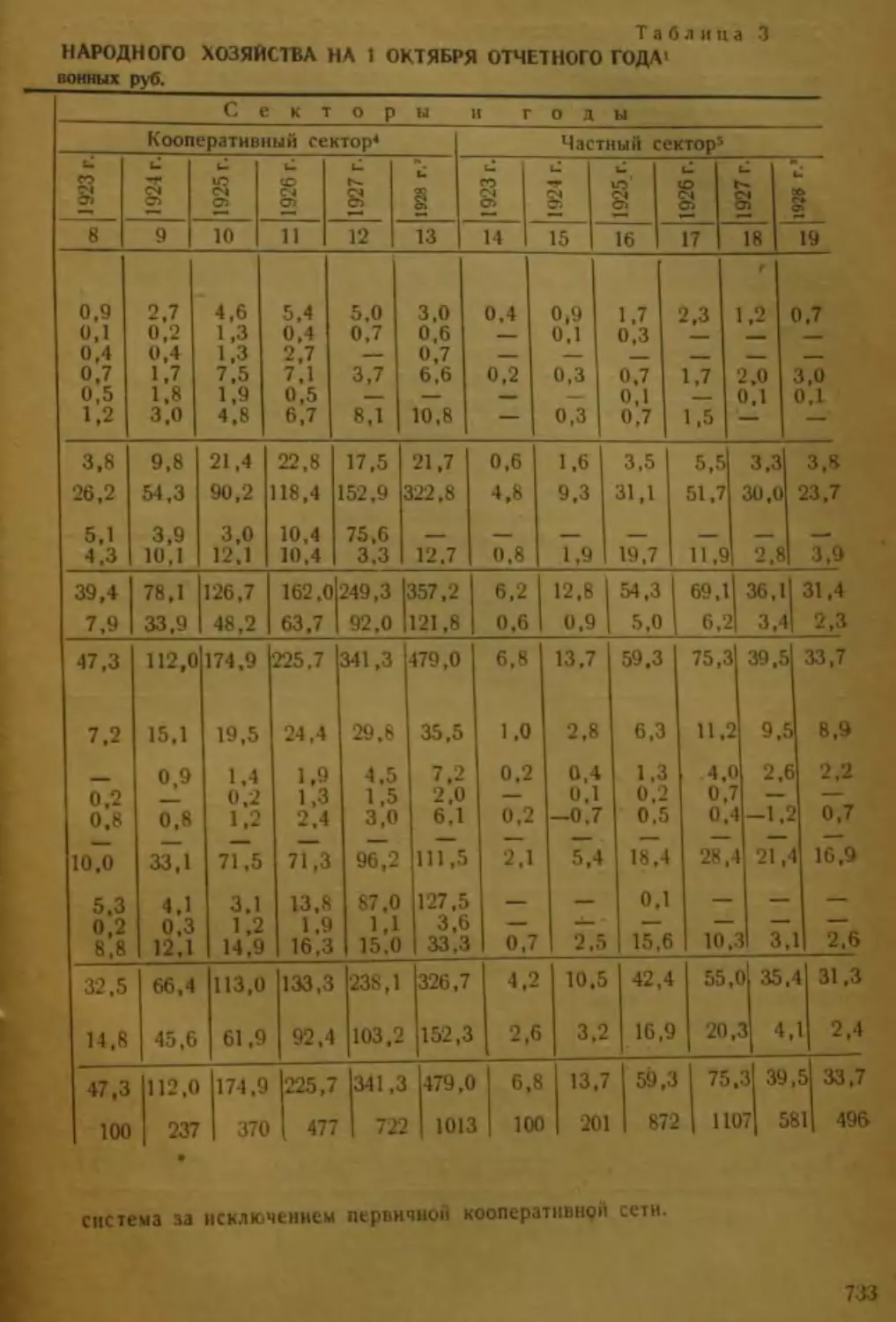

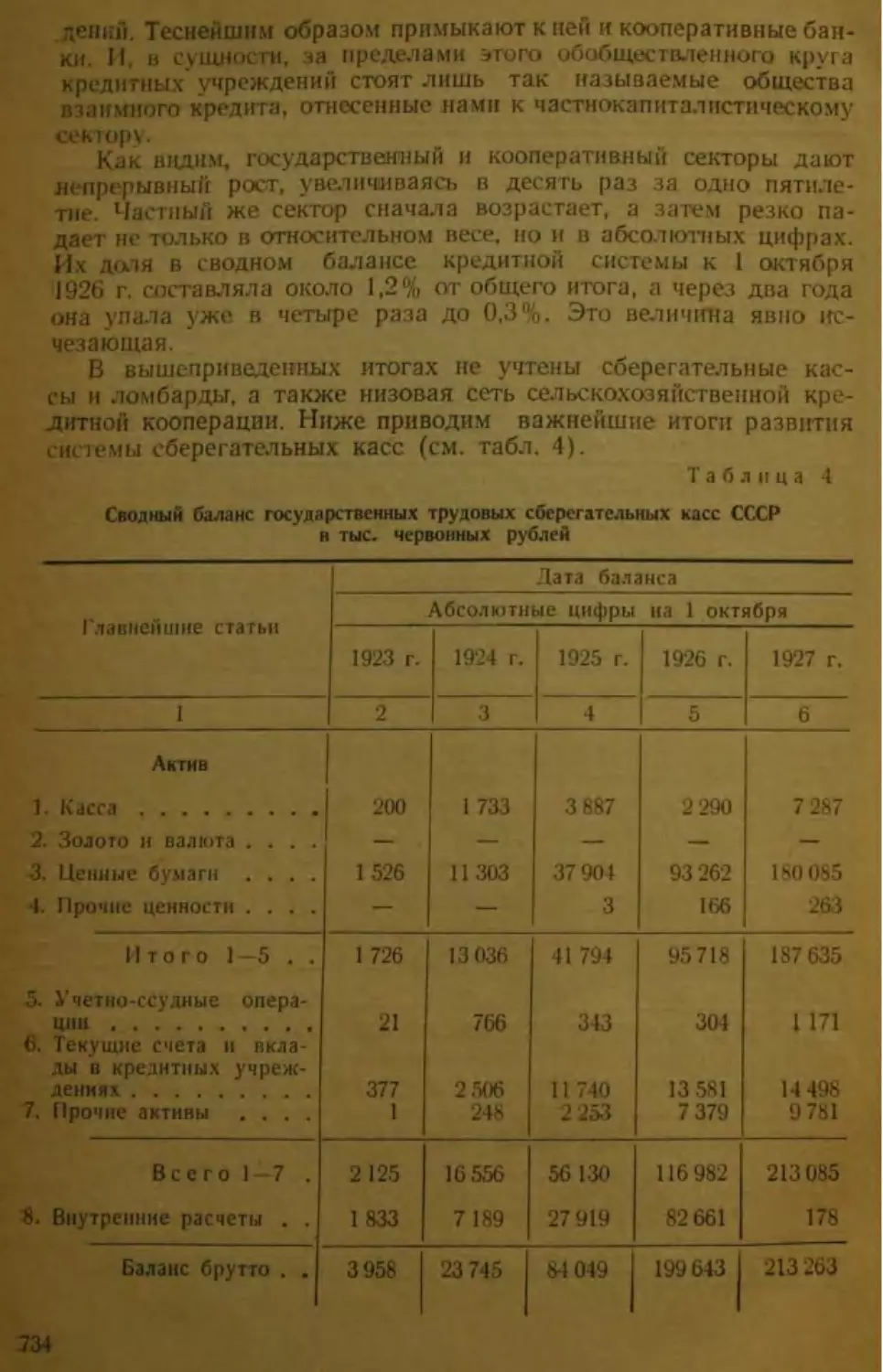

да. Все такие просчеты и недостачи пришлось бы корректировать