Автор: Шкуринов П. С. Радищев А. Н. .

Теги: история философии философия философия истории издательство московского университета философия человека

ISBN: 5-211-00008-0

Год: 1988

Текст

ТТ. С. Шкуринов

А.Н. Радищев

•

Философия

человека

£Х2

ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

1988

ББК 87.3(2)

Ш6

Рецензенты:

П. Я. ГАЛЬПЕРИН, доктор психологических наук, профессор

А. И. АБРАМОВ, кандидат философских наук

М. А. МАСЛИН, кандидат философских наук

Печатается по постановлению

Редащионно-издательского совета

Московского университета

Шкуринов П. С.

Ш66 А. Н. Радищев. Философия человека. — М.: Изд-во МГУ,

1988. — 224 с.

ISBN 5-211-00008-0.

Монография посвящена анализу философских взглядов А. Н.

Радищева. Впервые в советской литературе поставлен вопрос об

антропологической форме философских построений автора «Путешествия из

Петербурга в Москву». Онтология, гносеология, социальная философия, этика

и эстетика русского мыслителя получили новую интерпретацию.

Для философов, обществоведов, аспирантов и студентов вузов,

учителем"!, пропагандистов, а также всех интересующихся историей

отечественно й культуры.

. 0302010000-165 _„ n^o/ftv

Ш 8—88 ББК 87.3(2)

077(02)—88

ISBN 5—211—00008—0 © Издательство Московского

университета, 1988

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сегодня, как никогда прежде, заметен рост интереса к

истории отечественной духовной культуры, особенно к ее

гуманистическим и революционным явлениям. История входит в нашу

действительность, посредством традиций связывая нас с ближайшим

и отдаленным прошлым. Подчеркивая значение этой связи,

М. С. Горбачев указывал, что Октябрь «воплотил в себе духовные

искания просветителей XVIII века, героев и мучеников

декабристского движения, пламенных трибунов революционной

демократии, нравственное подвижничество великих деятелей нашей

культуры» [5, 5] К

Одним из великих подвижников европейского Просвещения,

первым провозвестником революционных идей в России XVIII в.

был Александр Николаевич Радищев. Гениальный писатель,

публицист, философ, экономист, правовед, эрудит в различных

областях знания, он выделялся среди современников

энциклопедической образованностью, новаторским характером теоретического

поиска. Опираясь на передовые идеи своего времени, мыслитель

создал гуманистическое учение, в котором подчеркивалась

решающая роль «человеческого начала» в истории, формулировалось

требование по-новому осмысливать философские, этические и

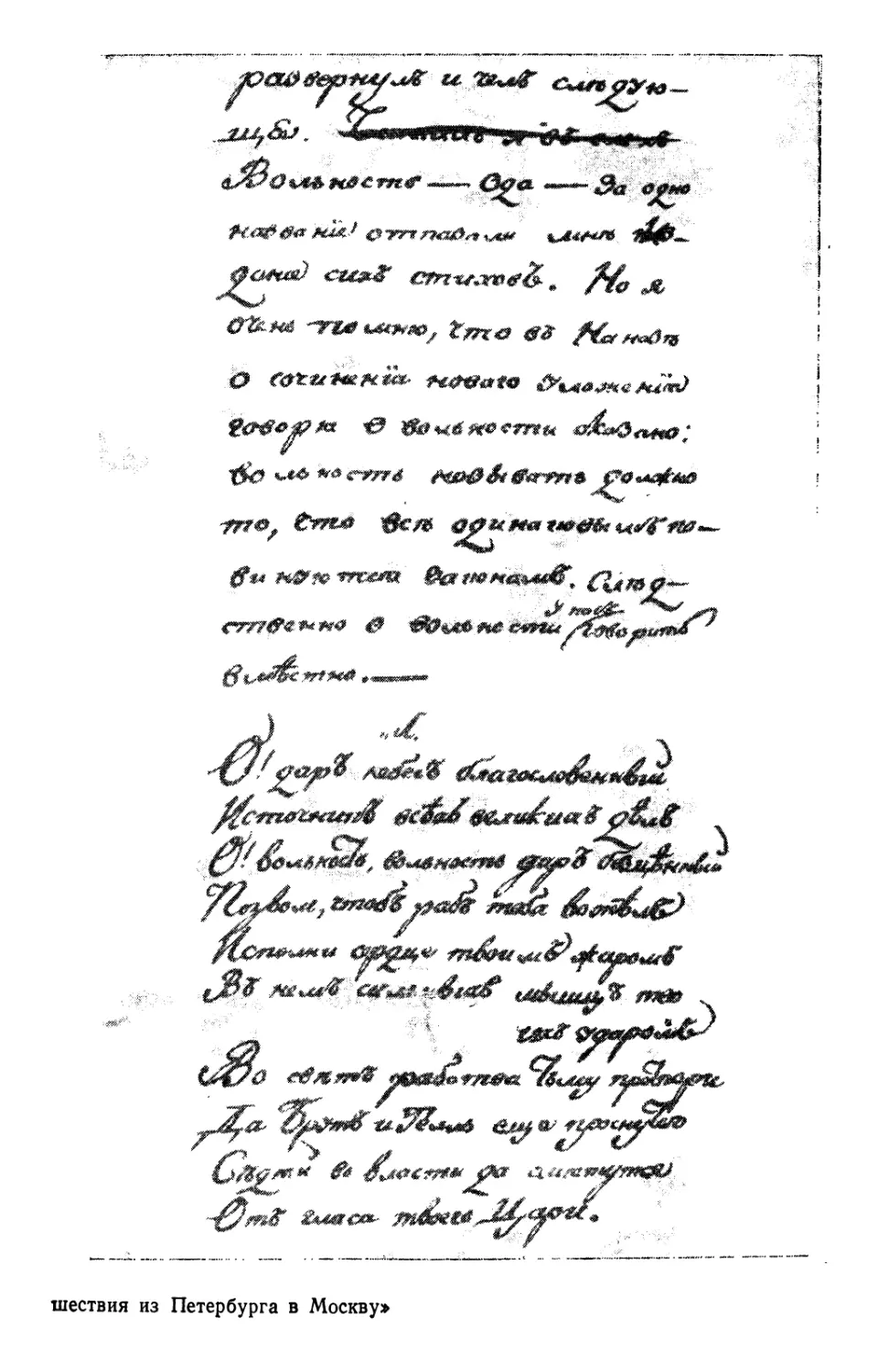

эстетические задачи своего времени. Его ода «Вольность»,

«Путешествие из Петербурга в Москву», трактат «О человеке, о его

смертности и бессмертии» стоят в ряду выдающихся творений

эпохи буржуазного Просвещения.

Заслуги Радищева высоко оценивали современники, а еще

больше — представители последующих поколений

освободительного движения. А. Пушкин, К. Рылеев, А. Герцен, М. Антонович,

Н. Чернышевский, Г. Плеханов указывали на величие

гражданского подвига и выдающуюся роль русского просветителя в

развитии духовной культуры, идейно-политической и философской

мысли России. В статье «О национальной гордости великороссов»

(1914) В. И. Ленин писал о Радищеве как борце против

крепостничества и царизма, которым с полным правом может и должен

гордиться русский народ [см. 2, 26, 107].

1 Здесь и далее первая цифра в квадратных скобках обозначает порядковый

номер цитируемого произведения в списке литературы, вторая — номер

страницы. Для многотомных изданий вторая цифра обозначает номер тома, третья—

номер страницы (ред.).

В советские годы немало сделано в области изучения и

популяризации наследия Радищева, преодоления дворянско-буржу-

азных взглядов о «подражательном характере» и

«неоригинальности», «слабом влиянии» на современников идейно-теоретической

и общественной деятельности русского мыслителя.

Активизировали исследовательскую деятельность выпущенные в 1938—1952 гг.

три тома Полного собрания сочинений А. Н. Радищева, а также

Избранные философские сочинения (1949) и Избранные

произведения Радищева (1952). В подготовке этих выпусков приняли

участие главным образом литературоведы. Проделана большая

текстологическая и комментаторская работа, создана база

современного радищеведения.

В 20—60-х годах широкое распространение получили статьи

и монографии Я. Барскова, Г. Гуковского, В. Западова, В. Орлова,

Г. Макогоненко, Д. Бабкина, А. Алексеева, А. Галактионова и

П. Никандрова, Н. Степанова, А. Шмакова, Ю. Карякина и

Е. Плимака, Ю. Лотмана, Э. Виленской, Г. Шторма. В

последующие годы вышли работы М. Альтшуллера, Г. Галагана, Н. Ко-

четковой, В. Морякова, Л. Кулаковой, Г. Моисеевой, А. Татарин-

цева, Д. Шарапкиной и др. В исследовании философских,

психологических, логических, этических и эстетических взглядов

Радищева выделялись публикации И. Луппола, М. Горбунова, А.

Баженовой, М. Иовчука, А. Валицкой, В. Евграфова, Ю. Курылева,

Л. Лузяниной, М. Соколова, И. Поповой, Б. Солодкого, М. Пеу-

новой, И. Щипанова. Из зарубежных комментаторов творчества

мыслителя России следует указать на П. Гофмана, Г. Дудека,

А. Лоуха, Э. Хекселыынейдера, В. Шмидта (ГДР), А. Маккон-

нэлла, Д. Гриффите, Т. Пэйдж, М. Раева (США), В. Гердта,

Л. Мюллера (ФРГ), Ф. Коплстона, И. Берлина, Е. Ламперта

(Англия), К. Ширакуры (Япония).

Определенное влияние на изучение идейного наследия

Радищева оказала дискуссия, проходившая на страницах журнала

«Вопросы философии» в 50-х годах. В результате этой дискуссии

уточнены некоторые вопросы принципиального характера. Было

показано, что многие буржуазные исследователи русской

философии продолжают искажать историческую правду, представляя

Радищева всего лишь компилятором идей Ф. Бэкона, Лейбница,

Хр. Вольфа, Гельвеция, Вольтера, Мендельсона, Руссо, Блекстона,

Бокля, Гердера [см., напр. 311].

До сих пор популярна на Западе веховская оценка истории

русской философии, согласно которой до Чаадаева в России «не

было еще никакой философской культуры» [69, 22]. Имя

Радищева, таким образом, полностью исключается из списка

философов XVIII в. Отрицательное отношение к его наследию со стороны

представителей религиозных течений зарубежной философии

связано с материалистической сущностью и атеистической

направленностью воззрений русского просветителя. В монографиях и

брошюрах, эссе и статьях буржуазных комментаторов русской

философии извращается духовный облик Радищева, сознательно

6

игнорируются результаты усилий советских исследователей [см.

278, 53—61].

Острая идеологическая борьба вокруг идейного наследия

Радищева побуждает к более глубокой разработке философских

воззрений русского мыслителя, тем более что этого же требуют

от нас накопившиеся трудности, слабоизученные и нерешенные

вопросы, характер которых связан прежде всего с проблематикой

трактата «О человеке, о его смертности и бессмертии».

Обращает на себя внимание также мелкотемье, отсутствие

научной координации изучения творческого наследия Радищева.

Издание Институтом русской литературы (Пушкинский дом) в

1977 г. двенадцатого сборника «XVIII век» — «А. Н. Радищев

и литература его времени», объединившего многих известных

ученых, вселяло надежды на возможность образования центра

«разработки проблем текстологии и творческой истории основных

произведений Радищева» [112, 12, 3]. Но этого не случилось.

Названный Институт, несмотря на большую работу по изучению

истории отечественной литературы, не смог объединить усилия

желающих принять участие в освещении «проблемы Радищева».

Не взяли на себя такую роль и наши союзные журналы по

литературе, философии, психологии, истории, правоведению. Не

только философы, но и историки, психологи, экономисты, правоведы

продолжают действовать в одиночку. Публикуемые в нашей

печати статьи и очерки, относящиеся к анализу содержания

«Путешествия из Петербурга в Москву», как правило, исключают

изложение и оценку философских идей этого произведения

литературной классики XVIII в. «Не везет» поныне и трактату «О

человеке, о его смертности и бессмертии». Даже в первом томе

недавно'изданной «Истории русской литературы», вышедшем под

редакцией Д. С. Лихачева и Г. П. Макогоненко, в содержательной

главе «Радищев», написанной Н. Д. Кочетковой, главный

философский трактат Радищева только упоминается. Автор корректно

отсылает читателя к работам И. К. Луппола, Ю. М. Лотмана и

Л. Н. Лузяниной, ограничиваясь двумя-тремя фразами общего

значения [223, 1, 22].

Однако вся соль вопроса о разработке философской

проблематики наследия Радищева, разумеется, не в том, что ею мало

занимаются филологи или юристы, историки или экономисты.

Дело в том, что изучением философских воззрений Радищева

мало занимались прежде всего философы. За годы советской

власти едва ли десяток ученых — историков философии, да и

то в разовом порядке, выступили с работами, посвященными

анализу трактата «О человеке, о его смертности и бессмертии».

Имеющиеся в этих работах интересные выводы и меткие

характеристики философских взглядов русского мыслителя не получили

должного развития. Философская система Радищева в них не

нашла исторически достоверного и адекватного выражения.

Характеристики философии Радищева противоречивы.

Неоднозначно трактуются вопросы об исходных философских позициях

7

мыслителя, принципах построения трактата «О человеке, о его

смертности и бессмертии». У каждого историка философии свой

особый взгляд на главное философское сочинение Радищева.

Разноречивы высказанные в печати суждения об онтологии,

гносеологии, социальной философии, этике, эстетике, правовых и

экономических воззрениях русского мыслителя. В юбилейных

сборниках, посвященных творчеству Радищева, эти разделы

миропонимания мыслителя оказались вне поля зрения авторов. Не

обсуждались спорные вопросы философского наследия Радищева

и на конференции Института философии АН СССР, посвященной

историко-философским проблемам (1967). В специальном докладе

пленарного заседания «Проблемы марксистско-ленинского

исследования истории философии народов СССР» имя Радищева не

упоминалось [см. 116, 3—32].

Принципиальные вопросы, связанные с оценкой философии

Радищева, не получили убедительных ответов и в литературе

70-х годов. Содержательный сборник «А. Н. Радищев и литература

его времени» в полном объеме отразил сильные и слабые стороны

исследований творчества мыслителя России. Авторы статьи «От

редакции», ссылаясь на публикации прежних лет, писали:

«Радищевым стали заниматься не только литературоведы, но и

историки, философы, экономисты, юристы. Совместными усилиями

всех этих специалистов, часто противоречивших друг другу в

своих исходных положениях и в особенности в конечных выводах,

«проблема Радищева» была во многом прояснена. Главное

значение вклада Радищева в русскую литературу заключается в

последовательном демократизме и революционных выводах его

философии. Однако характер этой революционности —

демократическая она или дворянская — продолжает оставаться предметом

спора, так же как и вопрос об отношении его к просветительству

и к литературным направлениям эпохи» [112, 12, 3—4].

Не будем взыскательны к стилю и смыслу процитированных

суждений, находившихся под влиянием дискуссий 60-х годов.

В этих дискуссиях за видимым несходством позиций в сущности

скрывался узкий круг стереотипных понятий. Спор шел не о

содержании наследия русского философа, а всего лишь о

корректной, «согласованной» форме дефиниций. Тень этих недочетов пала

на установочные принципы двенадцатого сборника «XVIII век».

Но более показательной оказалась выпущенная в 1970 г. книга

А. А. Марка «О проблеме человека в истории философии». Автор

этой книги не счел возможным привести и прокомментировать

учение Радищева о человеке — оригинальную доктрину

российского Просвещения. Оплошность харьковского ученого в сборнике

«XVIII век» (1977) исправила Л. Лузянина, опубликовавшая

статью «Литературно-философская проблематика трактата

Радищева ,,0 человеке, о его смертности и бессмертии"» Гсм. там же,

52—66].

По всей видимости, сказывалась экстенсивная форма

разработки наследия мыслителей XVIII в. Книг и статей, посвященных

8

идейной программе Радищева, выходило немало, а наши понятия

о подлинных достоинствах трактата «О человеке...» оставались

на уровне старых штампов. В результате представление об общем

характере европейского Просвещения XVIII в. формировалось

помимо и независимо от анализа основных черт философии

Радищева, особенностей просветительской мысли стран Восточной

Европы. Остается актуальной задача представить учение

Радищева не в качестве «периферии» европейской мысли, а в

соответствии с его реальным содержанием — одного из важнейших

элементов духовной культуры эпохи.

В свете сказанного актуальной задачей

историко-философского анализа наследия Радищева является определение не только

сущности «последовательного демократизма» и «революционных

выводов» философии русского мыслителя, но и ее главного

теоретического элемента, цементирующего начала. Поскольку

творчество Радищева «было итогом накопления сил демократической

мысли XVIII столетия» [112, 2, 15], являлось формой освоения

и осмысления «нового исторического опыта» [там же, 12, 6],

постольку следует видеть, как и какими идеями влиял на людей

XIX в., продолжает влиять на наших современников «высокий

строй радищевских мыслей и чувств ... радищевских традиций»

[223, 1, 725].

Разумеется, приобщение к проблематике, относящейся к

философским взглядам Радищева, содержит свои трудности. Опыт

предшественников автора настоящих строк показал, что

обращение к историко-философскому анализу трактата «О человеке...» —

сверхсложная задача. Радищев являлся мыслителем высочайшей

эрудиции. Оригинальность, глубину и противоречивость его

мышления определяли общественные отношения второй половины

XVIII в., специфические черты европейского и российского

Просвещения. Идейную атмосферу этой эпохи формировали сын

адвоката Вольтер, первый русский «академик из народа»

Ломоносов, аббат Монтескье, разночинец Эмин, барон Гольбах, епископ

Конисский, сын ремесленника Дидро, книгоиздатель Новиков,,

бывший крепостной Плавильщиков, сын крупного землевладельца

Джефферсон, потомственный дворянин Княжнин, драматург и

литературный критик Лессинг, разночинец Рид, странствующий

философ Сковорода. Нельзя сказать, что на судьбу европейского

Просвещения не влияли монархические режимы Франции, Англии,.

России, Пруссии, Швеции, Австрии, Италии. Важно видеть

сложную картину развития просветительской мысли в целом,,

идейной программы Радищева в частности.

Во время работы над книгой автор учитывал предложения и

рекомендации участников обсуждения серии его статей под

общим названием «О специфике философских воззрений А. Н.

Радищева», опубликованной в журнале «Философские науки» (1978—

1979). Главным было стремление быть ближе к источникам,

полнее использовать новую методологическую литературу для

выявления сути ранее затемненных аспектов наследия автора трак-

&

тата «О человеке...». Одним из таких аспектов, центральным,

являлся анализ антропологической природы философии Радищева.

Философская антропология2 составляет основание, на котором

строится все здание мировоззрения русского философа. Она

является тем внутренним импульсом, который определяет текучесть,

многозначность и жизненность радищевской мысли.

В центре анализа настоящей работы учение Радищева о

человеке. Раскрывается содержание главного философского

произведения русского мыслителя — трактата «О человеке, о его

смертности и бессмертии». Показывается многоплановость и

противоречивость творческой эволюции Радищева, ее связь с развитием

естествознания и философии, социальной действительности и

политической борьбы людей второй половины XVIII столетия. Это

оказалось важным потому, что создателю оды «Вольность»

суждено было перешагнуть через рубеж нового века и в своих

работах последних лет жизни дать оценку прошлому и настоящему,

обозначить возможности будущего.

Своим анализом основ миропонимания Радищева автор имел

намерение к проблемам изучения идейного наследия нашего

соотечественника привлечь внимание прежде всего философов.

Стремление искать йовые подходы к решению

историко-философских задач руководило его сознанием, стимулируя работу над

печатными и архивными источниками, комментаторской

литературой. Убеждение в необходимости и важности предпринятого

исследования становится исходным моментом обращения к

читателю, выражением надежды на его доброжелательный, в полную

меру критический отзыв. И читателю и автору поддержкой может

быть реальная польза, приносимая разработкой и пропагандой

истории мировой и отечественной духовной культуры.

2 Понятие «философская антропология» предусматривает комплексное

рассмотрение философских проблем в связи с человеком, на основе запросов, нужд

и стремлений людей, с учетом своеобразия их индивидуальной, родовой и даже

общественной жизни. Единство физического и духовного в человеке признается

при этом главной формой реализации человеческой сущности, активности

«духовного начала» субъекта, проявления закона «тождества мышления и бытия»,

хотя его толкование предполагает возможное разнообразие, т. е. может быть в

пользу материализма, идеализма, дуализма или плюрализма.

Глава I

У РУБЕЖА ДВУХ ЭПОХ:

«ОН ПЕРВЫЙ ВОЛЬНОСТЬ ПРОРИЦАЛ»

Быть может, самой характерной чертой духовного облика

А. Н. Радищева являлась устремленность в будущее,

приподнятость над уровнем эпохи, над стилем ее жизни. Это утверждение

лишено преувеличений: интеллектуальный капитал подлинного

таланта содержит комплекс идей, выходящих за пределы эпохи

первоначальных исканий. Неосвоенные духовные ценности

становятся достоянием потомков. Проходят годы, десятилетия, века —

время, не подвластное людям, выступает суровым критиком,

способным не только сохранять, но и все явственней проявлять

правду прошлого на новых границах будущего.

«Сквозь целое столетие» Радищев обращался к потомкам с

гуманистическими призывами. Его идейно-политические взгляды

находили философское и этическое обоснование. Они сыграли

большую роль в истории освободительного движения нашей

страны. С учетом задач революционной перестройки, дальнейшего

совершенствования социализма, повышения роли человеческого

фактора в современных нам условиях весьма актуально

обращение к идейному наследию выдающегося русского просветителя.

Не потеряли значения многие идеи Радищева о человеке, его

духовных, нравственных качествах, о путях этического и

эстетического воспитания, гуманистические идеи, критика социального

неравенства, уродливых форм общежития людей, угнетения

человека человеком. И если эти идеи русского просветителя имеют

силу сегодня, то какую же силу они имели в свое время? Какими

путями шел Радищев, выдвигая задачи, важные для

современников и потомков? В чем специфика социального,

психологического и культурного климата эпохи, в которую жил и творил

гениальный мыслитель XVIII века? Какова причастность

Радищева к выдающимся событиям века Просвещения?

Обращаясь к характеристике выдающихся деятелей

российского общественного движения, К. Маркс отмечал, что великие

умы «всегда связаны невидимыми нитями с телом народа» [1, 33,

147]. Страницы биографии Радищева, раскрывая эту связь, дают

возможность понять, как и под воздействием каких социальных

и интеллектуальных движений своего времени формировался и

творил один из ярчайших представителей века Разума.

Легко впасть в непоправимую ошибку, следуя предвзятым

суждениям Е. Боброва, П. Щебальского и их зарубежных

последователей, будто Радищев «был лейбницеанцем», являлся оторван-

п

ным от жизни «фантазером-одиночкой», подражал «не для нас

созданным идеям», не мог понять, в чем состоят «собственные

предначертания России», страдал тяжелой болезнью

оторванности от «насущных интересов народа» [см. 79, III, 224]. Нельзя

верить версиям о «либеральных наклонностях» и «масонском

мистицизме» Радищева, а тем более соглашаться с утверждениями,

будто русский мыслитель к концу жизни пришел к

богоискательству, стал «раскаявшимся защитником самодержавия» [см. 397,

18].

В действительности Радищев был выдающимся просветителем,

воинствующим противником царской власти, убежденным

революционером. Он играл большую роль в общественной жизни,

постоянно обращаясь к злободневным вопросам, выражая дух

страждущих людей, порабощенных и униженных

крепостничеством. Антифеодальная направленность его ориентации вступала в

конфликт с политикой и идеологией правящих кругов. Он

поддерживал и укреплял ростки новых убеждений, противопоставляя

их мировоззрению дворян-крепостников.

То, каким образом Радищев, потомственный дворянин, стал

революционером, выразителем интересов борющегося,

бунтующего крестьянства, требует особого объяснения и может быть

понято только в результате ознакомления с его жизнью и

деятельностью, творческим наследием. Сложны были пути идейного роста

лучших людей из дворян. Эти пути переплетались с

общественными движениями эпохи, испытывали их влияние, как и

воздействие сил, которые противостояли этим движениям.

Основные этапы жизни и деятельности А. Н. Радищева

связаны с уяснением становления убеждений русского мыслителя,

влияния на него своеобразия общественно-политического развития

России второй половины XVIII в.

Александр Радищев родился 31 августа (н. ст.) 1749 г. в сред-

непоместной дворянской семье. Отец Николай Афанасьевич, а

также мать Фёкла Саввична (урожденная Аргамакова) были

владельцами небольших поместий. В их семье, большой даже по

тем временам (семеро сыновей и четверо дочерей), Александр

был первенцем. Родители с большим вниманием относились к его

обучению, они воспитывали в нем уважительное отношение к

крепостным людям, постоянное общение с которыми вводило

мальчика в богатый мир народного творчества, содействовало

формированию демократических убеждений [см. 433]. Сначала няня

Прасковья Клементьевна, затем крепостной «дядька» Петр

Мамонтов по прозвищу Сума, а также «беглый француз» обучали

его грамоте, арифметике, истории, литературе и французскому

языку. Главными учебниками были Псалтырь и Часослов. Но

воспитатели пользовались и «книгой жизни». Руссоистские

убеждения родителей побуждали их обучать детей «на природе»:

детство Радищева прошло на берегу Волги в имении матери, в селе

Верхнее Аблязово Саратовской губернии.

Г;

Когда Александру исполнилось семь лет (1756), его отправили

в Москву, к родственнику по линии матери М. Ф. Аргамакову —

известному сановнику, попечителю Московского университета.

Для обучения и воспитания своих детей и племянника дядя

привлекал видных московских педагогов, в том числе

университетских преподавателей. Возможно, кроме домашних занятий

Радищев посещал гимназию при университете, где мог встречаться с

•будущими деятелями российского Просвещения Я. Козельским,

С. Десницким, Н. Новиковым, И. Третьяковым, Д. Фонвизиным —

первыми университетскими гимназистами.

Гимназиям (дворянской и разночинной) при первом российском

университете уделялось большое внимание. Как и о созданном

в 1755 г. университете в Москве, о них продолжали заботиться

М. Ломоносов и И. Шувалов. Приглашение сюда большой группы

воспитанников функционировавшего в 40-х годах Петербургского

.академического университета, в частности А. Барсова и Н.

Поповского — лучших из учеников М. Ломоносова, было сделано

по инициативе «первого русского академика» [см. 67, 177—208].

При жизни — энергичным участием в непосредственном решении

важнейших научных проблем, а после смерти — силой примера,

духовным воздействием на новое поколение российской

интеллигенции, благодаря деятельности последователей М. Ломоносов

влиял на развитие университетского образования и науки в

России. Во времена юности Радищева, в 70-х годах, впервые вышло

в свет его собрание сочинений, подготовленное к изданию

учениками [см. 305]. Для будущего российского писателя и философа

уже в годы приобщения к складывающейся университетской

традиции М. Ломоносов был одним из его главных «идейных

вождей» 1.

Идейная и культурная атмосфера столицы, особенно

университетская среда оказали большое влияние на Александра

Радищева. Друзья его юности в большой мере связывали свои

жизненные планы с развитием просвещения, университетского

образования. В университетских аудиториях высок был авторитет

естественных наук, господствовало уважительное отношение не

только к натурфилософским традициям, но и к философскому

рационализму, атомистике и опытным приемам «изыскания

истины». Характер преподавания, отсутствие в стенах университета

богословского факультета побуждало к размышлениям,

стимулировало развитие сознания молодежи в духе свободомыслия,

деистических и даже атеистических понятий, порождало

нигилистические настроения относительно церковных обрядов и требований

православного клира. М. Ломоносов и его ученики следовали

требованию времени — ориентироваться на науку, а не на

«предания старины глубокой», суеверия и косные предрассудки,

подавая пример противостояния православной церкви и святейшему

Синоду [см. 97, 265—293].

О влиянии идеи М. Ломоносов.', и; '\ Рлппиии. |< м 67 Л24]

гл

Помимо высокого авторитета М. Ломоносова и его школы, в

общественном мнении Москвы и в университетской среде 50—

60-х годов большим уважением пользовалось наследие деятелей

ученой дружины Петра I, труды Ф. Прокоповича, Д. Кантемира,

И. Посошкова, этнографические, исторические и экономические

сочинения В. Татищева. Продолжала готовить кадры Славяно-

греко-латинская академия, чьи «светские классы» связаны были

с удовлетворением запросов просвещения, торговли,

градостроительства, культуры страны [см. 465, 230—232, 234—244, 379—388].

В общественной мысли укреплялась материалистическая

традиция. Этому содействовали развитие естествознания и философии,

секуляризация духовной жизни, заметный рост промышленнога

производства.

Социальная жизнь купеческой Москвы, как и всей России,

полна была противоречий. Патриархальные и типично

крепостнические «формы быта» чередовались с проникавшими в жизнь

буржуазными отношениями. Глубоко противоречивая социальная

структура русского общества XVIII в., испытавшая влияние

петровских реформ, несла в себе зачатки нового, которые способны

были опережать половинчатые и незрелые решения верховной

власти. Именно поэтому положительные действия царского

правительства оставались чаще всего «выше собственной

образованности», а добро, как писал А. С. Пушкин в своих исторических

замечаниях, «производилось ненарочно, между тем как азиатское

невежество обитало при дворе» [428, XI, 14].

Властвовавшие при жизни Радищева царские особы —

Елизавета Петровна, Петр III, Екатерина II, Павел I, Александр I —

декларировали свое стремление продолжать политику Петра I,.

политику «твердой решимости» отстаивать «домашние и

международные интересы России», расширять границы страны как за

счет освобождения земель, прежде захваченных северными,

западными, южными и восточными соседями, так и за счет тех:

краев, которые экономически и этнически близки были

«российскому быту и нравам». Начатая Петром I «новая политика»

означала переход к системе власти, которая получит название

«просвещенного абсолютизма». Не только чисто хронологически, но и

практически жизнь и деятельность Радищева тесно переплетались,

с внутренней политикой российского «просвещенного

императорства» второй половины XVIII века, хотя по своей сути они были

его идейно-политическим антиподом.

Немецкая принцесса Софья Фредерика Августа, с помощьк>

гвардейских офицеров взошедшая на русский престол в 1762 г.,

была коронована в Москве и провозглашена Екатериной II. Став

«императрицей всея Руси», она начала широко оповещать мир о

своей приверженности к просвещенным формам правления.

Отсюда ее пропаганда политики «всеобщего блага», «гармонии

сословных интересов», «поощрения предпринимательства»,

образования «новых общественных установлений». Такого же рода

стандартами были ее декларации о свободе слова, печати. Она

14

подписывала жалованные грамоты городам и отдельным лицам,

провозглашала поощрительные меры академиям наук и художеств,

вещала о своем содействии развитию литературных и

культурно-просветительных ассоциаций. Преследуя при этом частные и

общие дворянские интересы, русская императрица с первых

недель пребывания на престоле стремилась «угождать новым вея-

ниям просвещенного века». Даже обновление состава Пажеского

корпуса связывала она с задачами повышения уровня знаний и

улучшения воспитания «наследуемой молодежи из дворян».

Вовлеченный в водоворот событий, Александр Радищев летом

1762 г. оказался в Петербурге в составе Пажеского корпуса.

Помимо занятий, связанных с подготовкой к ритуально-престижным

церемониям императорского двора, он изучал французский и

немецкий языки, математику, механику, философию и этику [см.

341, № 3, 9—11]. Четырехлетнее пребывание Радищева в

Петербурге позволило юноше не только пополнить свои познания, но

и отчетливей представить себе особенности правящего курса

Екатерины II, понять различные устремления противоборствующих

сил в стране. К этому времени относится знакомство Радищева

с семейством графа Р. И. Воронцова, члены которого оказывали

большое влияние на интеллектуальную атмосферу в России.

Круг общения молодого Радищева расширялся и благодаря его

участию в дворцовых приемах (пажи по роду своих обязанностей

должны были общаться с учеными, писателями, журналистами,

поэтами).

В связи с проведением ряда социально-экономических реформ,

реорганизацией Сената и Синода, органов суда, Прокуратуры,

таможенной службы в первые годы царствования Екатерины II

в различные страны Европы посылались на учебу небольшие

группы дворянской молодежи. Одна из таких групп, в состав

которой был включен Радищев, в 1766 г. была направлена в Лейп-

цигский университет для изучения правовых наук по программе,

составленной самой императрицей.

Университет в Лейпциге в 60—70-е годы XVIII в. был одним

из европейских центров изучения гуманитарных и естественных

наук. Царившая здесь обстановка содействовала приобщению к

просветительским идеям времени. Некоторым из студентов Лейп-

цигского университета той поры суждено было впоследствии стать

гордостью "немецкой науки и культуры. Одним из них был

И. В. Гёте.

Во время учебы в Саксонии Радищев проявлял

самостоятельность и весьма критическое отношение к различным явлениям

студенческой жизни. Юноша уточнял свои представления и

убеждения о характере общественных перемен в Европе и России, об

истинно новых теориях в области философии, права, морали, о

подлинном значении политики властвующих «просвещенных особ».

Глубокие следы в его сознании оставлены были бунтом немецких

студентов, к которому присоединилась также группа русских

студентов. Активное участие в этих событиях принял и Радищев.

15

На протяжении длительного времени молодые люди протестовали

против «зверского обращения», «плохого содержания» и

«насильственных мер» обучения и воспитания, осуществлявшихся на

основе специальной инструкции «великодержавной императрицы»

Екатерины II. Они требовали уважения к «человеческому

достоинству» и «личной чести» со стороны «бесчеловечного господина

майора» — «приставника» и «солдафона» — гофмейстера Бокума

[см. 341; 482].

Русские студенты были арестованы и длительное время

находились под охраной. Архивные материалы подтверждают, что

против бунтовавших объединяли свои усилия не только

гражданские и военные власти Лейпцига, но и «первоприсутствующий

в Коллегии иностранных дел» граф Н. И. Панин. Сама

Екатерина II, оставаясь постоянно в курсе «лейпцигских конфузий»,

лично руководила репрессивными мерами против их виновников.

Бунту молодых дворян придавали серьезное значение и в

Саксонии и в России [см. 14; 482; 489 и др.]. Для Радищева

события в Лейпциге служили уроком гражданского мужества и

идейной закалки.

Судя по свидетельствам современников и автобиографическому

труду «Житие Федора Васильевича Ушакова», во время учебы в

Лейпциге Радищев интенсивно изучал западноевропейскую и

российскую просветительскую литературу. Он проявлял глубокий

интерес к произведениям Гельвеция, Даламбера, Мабли,

Гольбаха, Руссо, Рейналя, Дидро. Как и многим молодым людям,

обучавшимся в Лейпциге, ему импонировали демократические и

гуманистические идеи французских просветителей [см. 563; 581].

Изучение их трудов возбуждало молодежный энтузиазм,

сопровождалось спорами2.

Во время учебы в Лейпцигском университете Радищев

познакомился с трудами Баумгартена, Лейбница, Хр. Вольфа, Лессин-

га, Гердера, а возможно, и с первыми работами Канта. Не

подлежит сомнению, что университетские курсы, дух жизни

лейпцигских студентов оказывали воздействие на миропонимание и

политическую ориентацию Радищева. Он и его друзья с большим

вниманием слушали молодого профессора Е. П. Платнера,

читавшего философию и эстетику, лекции поэта К. Ф. Геллерта па

теоретической морали, курсы К. Ф. Гоммеля, А. Ф. Шотта и др.

Само собой разумеется, что если действительно Радищев мог

встречаться и встречался с И. В. Гёте, как полагают некоторые

советские и немецкие слависты и историки философии [см. 482;

563; 581; 585 и др.], то столь же правомерно допустить их

влияние друг на друга.

2 Русские студенты горячо приветствовали в Саксонии одного из друзей:

Гельвеция, «странствующего философа» Гримма. Более шестидесяти лет спустя

А. С. Пушкин писал: «Гримм, странствующий агент французской философии, в

Лейпциге застал русских студентов за книгою о Разуме и привез Гельвецию

известие, лестное для его тщеславия и радостное для всей братии» [см. 428, 7,

354].

16

В годы пребывания в Саксонии Радищев читал произведения

А. Сумарокова и М. Хераскова, Н. Новикова и Д. Фонвизина,

И. Богдановича и Б. Ледкина, М. Чулкова и Ф. Эмина [см. 112,

3, 527—537]. Большое значение для идейного становления

Радищева имели его встречи с преподавателями университета —

сторонниками «антропологического подхода» в философии, с теми,

кто был лично знаком или переписывался с Гердером,

Гельвецием, Даламбером, Бентамом, Руссо, Вольтером, Дидро, Кантом.

Александр Радищев пользовался большим авторитетом среди

русских студентов. Сам же он особое уважение испытывал к Ф.

Ушакову [см. 7, 1, 185], А. Кутузову, А. Рубановскому, П. Челищеву,

С. Янову — людям незаурядных способностей и дарований.

В центре внимания передовых людей России находились

проблемы человека, личности, споры о гражданских и республиканских

идеалах. Намечавшийся еще в эпоху Возрождения крен в

сторону гуманизма, к антропологическим принципам в философии,

этике, правовых взглядах становится все более осознанным

предметом занятий, формой теоретической ориентации. Постепенно

он превратился в самую передовую тенденцию развития

буржуазной духовной культуры последней трети XVIII в.

Внимание саксонской общественности привлекали российские

новости. Многие в Лейпциге следили за развитием общественно-

политической жизни, просвещения и культуры в России. В 60-х

годах большинство периодических изданий имели рубрики «Русские

новости», «Вести из России», «Русская жизнь». В лейпцигских

журналах печатались сведения о творческой деятельности Тредиа-

ковского, Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Попова, Елагина,

Лукина, Ельчанинова, Буркова, Фонвизина, Богдановича,

Волкова. Авторами некоторых статей были профессора лейпцигского

университета (Геллерт, Шотт, Швабе), у которых занимался

Радищев. Временами такого рода обзоры делали сами русские

писатели. Так, А. А. Волков в 1768 г. опубликовал в Лейпциге

«Известие о некоторых русских писателях» — содержательный

обзор русских литературных новостей [см. 112, 11, 154].

Идеи западноевропейского Просвещения воспринимались

Радищевым под углом зрения «задач России». Признание

воздействия духовной культуры Европы на Радищева не снимает

поэтому вопрос об определяющем влиянии на его идейное

становление действительности России, русской науки и философии.

Во-первых, его восприятие идей европейских просветителей было

подготовлено в предшествующий период — образованием,

обучением и воспитанием в Верхнем Аблязове, Москве и Петербурге;

во-вторых, в Лейпциге он продолжал оставаться в курсе

главных событий идейной и политической жизни своей страны;

в-третьих, процесс формирования основ мировоззрения у него, на наш

взгляд, длился до 80-х годов, т. е. захватывал значительный

период его жизни и деятельности после возвращения на родину.

Мелкий чиновник (титулярный советник) Сената, по сути

составитель прошений и переписчик служебных бумаг (с осени

17

1771 г.), а затем обер-аудитор (военный прокурор) штаба

главнокомандующего Петербургского военного округа генерала Я. А.

Брюса (с конца 1773 г.), Радищев осваивал новые условия жизни и

деятельности в столице. Он много читал, общался с членами

различных просветительных, научных и литературных обществ и

объединений [см. 45, 132—134]. В первые годы пребывания

Радищева в .родной стране им была издана книга аббата Г. Б. Маб-

ли «Размышления о греческой истории или о причинах

благоденствия и несчастия греков». Свой перевод автор сопроводил

примечаниями, содержавшими острую критику самодержавия как

формы политической власти.

Отставка Радищева в 1775 г. в чине секунд-майора была

обусловлена не только личными обстоятельствами. Совпадение

отставки с окончательным подавлением крестьянского восстания

под предводительством Е. И. Пугачева не случайно, как не

случайны поездки в Верхнее Аблязово, в зону действия пугачевских

войск, проявление в эту пору интереса к русской истории, к

народным общественным движениям [см. 424, 433, 450].

В 1777 г. не без протекции графа А. Р. Воронцова Радищев

занимает сначала должность асессора коммерц-коллегии, а с

1780 г. — помощника управляющего петербургской таможни.

Проявляя большой интерес к служебным делам, позволявшим

накапливать много фактов и материалов, всесторонне

характеризующих крепостническую действительность России, внутреннюю

и внешнюю политику императорского двора, он активно

включается в общественную жизнь страны, создает ряд произведений.

Кроме утраченных впоследствии работ 70-х годов [см. 45, 42—

44] сюда следует отнести ораторию «Сотворение мира» (1779—

1782), «Слово о Ломоносове» (1780—1788), оду «Вольность»

(1782—1783), отдельные разделы будущих глав

«Путешествия...» — «Медное», «Торжок», «Чудово» (1785—1788). Поездка

Екатерины II в 1787 г. на юг России, возможно, послужила

толчком к ускорению работы по созданию «Путешествия из

Петербурга в Москву». Законченная в 1788 г. книга была сдана в

цензуру в начале 1789 г. Между 1780 и 1790 гг. Радищевым созданы

и выпущены в свет «Письмо к другу, жительствующему в

Тобольске по долгу звания своего» (1782), «Житие Федора Васильевича

Ушакова» (1788), «Беседа о том, что есть сын Отечества» (1789).

Создание «Путешествия из Петербурга в Москву»,

включавшее целый комплекс жгучих философских, правовых,

экономических, политических, этических проблем современности,

потребовало концентрации творческих сил Радищева. В своей книге

он старался ответить на вопросы о том, что представляло собой

крепостное состояние крестьян России, в чем его пороки, пороки

морали крепостников и политики российского «просвещенного»

абсолютизма. Автор стремился отразить крестьянский протест

против экономического и политического гнета, освободительную

борьбу американского народа за независимость, учитывая

начальный этап Великой французской революции 1789—1794 гг.

18

Вышедшее в мае 1790 г. «Путешествие...» возбудило

восхищение одних и злобу, негодование, месть со стороны «официально

мыслящих», «великих вотчинников» — истинных хозяев в стране.

Проводившая в жизнь их политику русская императрица

распорядилась заключить «дерзостного писателя» в одиночный каземат

Петропавловской крепости. Характеристика, данная Екатериной II

Радищеву («бунтовщик хуже Пугачева»), являлась достаточно

четкой «установкой» для следствия и окончательного приговора.

Судьба автора «Путешествия...» была предопределена также тем,

что вести следствие по его «делу» было поручено начальнику

тайной экспедиции — «кнутобойцу» Шешковскому, который

прославился жестокостью «допросов» Е. И. Пугачева. Уголовная

палата и Сенат 24 июля 1790 г. вынесли решение: за

«возбуждение вражды между сословиями» наказать Радищева «смертью,

а именно, по силе воинского устава 20-го артикула, отсечь

голову» [7, 1, 47]. Фарисейски «милостивая» императрица указом от

4 сентября 1790 г. смертную казнь заменила десятилетней

ссылкой в Сибирь.

Материалы следственного дела [см. там же, 151—290] и

особенно незавершенные записи Радищева «Положив непреоборимую

преграду...» (1790) отражают глубокие раздумья философа в

условиях заключения, до и после жестоких допросов [7, 1, 397—

410]. В «документах», рожденных «напряжением воображения

томящегося в бесчувственных стенах Петропавловской крепости»,

для исследователя особенно важны философские идеи,

составлявшие своеобразный пролог будущего трактата «О человеке, о

его смертности и бессмертии». Проблемы «любомудрия» и

нравственности здесь в центре внимания. Поразительно сходство

многих выводов этого документа с выводами главного философского

сочинения Радищева.

Осенью 1790 г. Радищев как «опасный государственный

преступник» в сопровождении «крепчайшей стражи» через Новгород,

Тверь, Москву, Владимир и Тобольск был отправлен в крепость

Илимск. И уже в пути, чуть-чуть оправившись после допросов,

начертал знаменитые строки: «Ты хочешь знать: кто я? что я?

куда я еду?» [7, 1, 123], в которых подчеркнул роль

свободолюбивых порывов, высокое значение человека как свободной

личности.

Даже ссылкой в отдаленную глушь суровой Сибири власти

России не смогли «погасить пламень души» А. Радищева.

К ссыльному с пониманием отнеслось местное население. Автору

«Путешествия...» удалось установить связь с друзьями и

единомышленниками, многими сочувствующими его «судьбе» как из

европейской части России, так и из сибирских культурных

центров — Томска, Иркутска, Тобольска. В Илимск кроме писем

приходили книги, шедшие из Петербурга и Москвы. Большую

поддержку оказывали Аргамаковы, Воронцовы, Фонвизины, Руба-

новские и др.

В ссылке Радищевым продолжена напряженная творческая

работа. Здесь им был создан ряд произведений по философии,

экономике, истории, этнографии, которые придадут

первоначальным выводам, сформулированным в «Путешествии...»,

дополнительную аргументацию, вид широкой идейно-политической

платформы, уточнят и разовьют дальше многие положения,

сформулированные в 80-х годах. Было бы неправильным утверждать,

что пик творческой активности Радищева относится к 80-м годам,

поскольку и в 90-х годах под воздействием событий того времени

продолжают эволюционировать политические, философские,

экономические, историко-этнографические, этические взгляды и

убеждения русского мыслителя [см. 112, 12, 52—66].

Блестящей иллюстрацией вышеуказанному являлись

написанные в сибирском «уединении» трактат «О человеке, о его

смертности и бессмертии» (1790—1792), «Письмо о Китайском торге»

(1792), «Записки путешествия в Сибирь», «Описание Тобольского

наместничества, составленное А. Н. Радищевым», «Сокращенное

повествование о приобретении Сибири» (1790—1795) и другие

произведения. Радищев и в это время не изменяет своей

республиканской, демократической, революционной и антицаристской

программе. Его волнуют многие проблемы, относящиеся к

глубоким болезням страны, интересам российского населения, правам

человека.

Созданная в Сибири фундаментальная работа Радищева «О

человеке, о его смертности и бессмертии» содержала анализ и

глубокое осмысление действительности «екатерининской» России,

вопросов развития науки и философии, материальной и духовной

культуры людей второй половины XVIII в. Трактат раскрывал

картину напряженных теоретических исканий в области

актуальных для того времени философских проблем. Горячие творческие

порывы выдающегося русского просветителя не остывали и в

суровой Сибири: даже в тяжелые годы ссылки автор

«Путешествия...» продолжал напряженные и вместе с тем плодотворные

поиски новых решений актуальных задач современности.

Однако во многих отношениях, и в том числе творческом, еще

более плодотворными следует признать последние годы жизни

русского мыслителя и поэта. В 1797 г., в связи со смертью

Екатерины II, всеобщей амнистией и по настоятельному ходатайству

графа А. Р. Воронцова, автор «Путешествия...» и трактата «О

человеке...» возвратился из Сибири. Ему позволено было под

надзором полиции и «наблюдением за перепиской его» [7, 3, 652]

проживать в отцовском имении Немцово Калужской губернии.

Здесь в течение 1797—1801 гг. им были написаны философско-

поэтические произведения: «Песнь историческая», «Бова. Повесть

богатырская стихами», «Ода к другу моему», «Песни, петые на

состязаниях в честь древним славянским божествам»,

«Семнадцатое столетие», басня «Журавли». Все эти работы

свидетельствовали о широком диапазоне идейных интересов мыслителя

России, о его мучительных попытках найти теоретическое

выражение сверхсложных проблем своего времени.

?(■

На рубеже нового XIX века Радищев развивал философские,

естественнонаучные и идейно-политические основы своего

миросозерцания. Здесь следует указать на его усилия, направленные

на развитие концепций человека, общества, проблем соотношения

социальной среды и личности, общего и единичного. Им

выдвигался большой комплекс теоретико-познавательных вопросов,

тесно связанных с задачами науки и общественной практики. Идея

преемственности, поступательного движения в истории, отчетливо

сформулированная в «Песне исторической», в поэме

«Семнадцатое столетие» (1801), переросла в систему понятий об итогах

«века Просвещения», о дальнейших путях развития человечества.

Как бы желая передать эстафету идей своим преемникам,

Радищев высказывал уверенность в том, что людям XIX столетия

придется практически решать самую злободневную проблему

предшествующего века: проблему «вольности гражданской».

Непродолжительное время, начиная с 1801 г., Радищев — не

без влияния иллюзий графа А. Р. Воронцова — надеялся в лице

Александра I увидеть такого же просвещенного монарха, каким

был Петр I, возможно, способного к полезной реформаторской

деятельности [см. 7, 1, 127—129]. Иллюзии быстро рассеялись,

но они оказали влияние на сознание автора поэмы «Осмнадцатое

столетие». Отсюда его согласие на деятельность, которая

представлялась ему возможной и полезной в первые месяцы «утра

столетия», начала XIX в., начала царствования Александра I.

Крупные правовые разработки Радищева — «О

законоположении», «Проект гражданского уложения», «О ценах за людей

убиенных» — являли собой проекты достижения народного

правления, идеи крестьянской демократии.

Однако несбыточность вышеназванных проектов становилась

очевидной, как только возникал вопрос об их «продвижении на

стол законодателя». Ситуация, порождающаяся такими

обстоятельствами, сложно проявляла себя в действительных отношениях.

Даже со стороны председателя Императорской комиссии

составления законов графа П. В. Завадовского, сочувственно

относившегося к судьбе восстановленного в правах коллежского

советника Радищева, не раз звучали предостережения [см. там же,

3, 657]. Открытые противники — крепостники — продолжали

злобствовать, мстительно выискивая случай унизить его

человеческое достоинство.

Сам Радищев понимал подлинный смысл намеков, а тем

более проявлявшейся к нему омерзительной ненависти. Но, больной

и плохо устроенный в жизни, он тяжело переносил травлю,

глубокое разочарование и пессимизм проникали в его душу.

Подтверждение тому — «Дневник одной недели» [см. 7, 1, 137—144] 3.

Затравленный людьми, которые и прежде испытывали к демо-

3 В нашей литературе вопрос о времени написания «Дневника» остается

пока дискуссионным [см. 112, 12, 67—71]. Автор придерживается мнения, что

«Дневник одной недели» написан А. Н. Радищевым в 1801 — 1802 гг.

'А

крату и революционеру зоологическую неприязнь, Радищев в знак

протеста выпил смертельную дозу яда, оставив заветную записку:

«Потомки отомстят за меня!».

Обращаясь к политическим, философским и этическим

воззрениям Радищева, убеждаешься, что принятое им последнее

решение выражало высокую этическую норму автора «Путешествия...»,

норму, признающую самопожертвование необходимым актом

«жизнелюбивого отмщения», особой формой героического

утверждения достоинства и чести человека. Содержание идейных

построений Радищева должно раскрыть величие не только

гражданского, но и духовного подвига мыслителя-провидца, философа-

материалиста, проповедника-гуманиста.

Главные факторы формирования основ миропонимания

А. Н. Радищева — тема, обращение к которой вполне уместно

после изложения важнейших этапов жизни и деятельности

русского мыслителя. Рассмотрим прежде всего противоречия

реальных процессов социально-политического развития России 70—

80-х годов и то, какое влияние они могли производить на

сознание современников. Выражением этих противоречий являлось

существование буржуазных форм производства и товарно-денежных

отношений, с одной стороны, и феодальных устоев экономической

и социальной жизни, предполагавших крепостную зависимость

крестьян от помещиков, полурабский труд основных

производителей, — с другой.

Указанные нами противоречия проявлялись в тех или иных

событиях, выходивших за пределы «обычного» хода вещей.

Необычным было уже само возвышение России в XVIII в.

Петербург становился символом этого сдвига, «Северной Пальмирой»>

столицей «великого северного государства». В характеристиках

России прессой Парижа и Лондона, Берлина и Вены: «великая

держава», «детище Петра Первого», «новоявленный исполин» —

признавалось ее новое, почетное место среди ведущих мировых:

держав. Факт возвышения международного престижа России в

сознании представителей различных слоев российского общества

находил часто диаметрально противоположные, глубоко

противоречивые выражения.

Особенностью так называемой «эпохи Екатерины II», если не

всего XVIII в. российской истории, являлось совмещение в

едином процессе периода наивысшего расцвета

феодально-крепостнической системы и начала разложения крепостного строя,

формирования в его недрах капиталистических отношений. Эта

характеристика важного отрезка нашей истории уже высказывалась

советскими учеными [см. 230, 2, 7, 9—10, 379]. Но она не

получила должного развития и обоснования с опорой на исторические

факты. Между тем заложенные в ней принципы диалектики

позволяют видеть противоречивые стороны крупных (значительных)

и малых (незначительных) событии, побуждают искать и

находить причины движения «колеса истории», понимать «общность»-

22

качественно различных, на первый взгляд несовместимых

событий «единого» потока, или «цельной картины», исторического

развития. Получает достаточно четкое выражение необходимость тех

«оснований», на которых держатся старые формы, неизбежность

продолжительного сохранения относительной стабильности,

устойчивости противоположностей, различия «элементов» и «сил»

самодвижущейся действительности. Левацкая концепция

быстротечного «загнивания» или еще более быстрого, мгновенного

«краха», «крушения» не нашла подтверждения фактами истории, т. е.

не нашла научного обоснования. Имея в виду такого рода экс-

цессивное толкование диалектики, В. И. Ленин часто подчеркивал

различия марксистского и анархистского, диалектико-материали-

стического и метафизического, научного и примитивно-махаевско-

го понимания эволюционных и революционных, медленных и

быстрых изменений исторической действительности [см. 2, 43,

378]. Здесь же хотелось бы заметить, что большое

методологическое значение в аспекте интересующих нас проблем имеют

ленинские теоретические установки, данные в работе «Детская

болезнь «левизны» в коммунизме» [см. 2, 41, 53—56].

Конкретно-исторический анализ делает лишенным научного

смысла сравнение социальных процессов России XVIII в. с

явлениями «зеленой революции» или «нефтяного бума», имевших

место в некоторых ранее отсталых странах Африки или Латинской

Америки в наше время. Учитывая требования материалистической

диалектики, можно предположить, что специфика развития

российской действительности XVIII в. была связана с проявлением

особенностей так называемого «азиатского» способа

производства [см. 1, 13, 7; 171, 6—45, 72—125].

Однако незавершенность дискуссии 20—30-х годов по

проблеме «азиатского» способа производства, малая продуктивность,

незначительная методологическая роль ее изначальных

результатов в анализе специфики России времен Петра I и Екатерины II

побуждают идти вперед, опираясь на реальные факты истории.

Прежде всего важно указать, что особенность российской

истории XVIII в. состояла в диалектическом сосуществовании,

«переплетении» буржуазных и феодальных явлений на всех уровнях

социального бытия. «Сплетенные» противоположности вместе с

тем проявляли различия своих сторон: не было ни единой

экономики, ни единой политики, ни единой идеологии, социальной

психологии, философии, морали, и потому-то не было единого

мнения о причинах и основах подлинного величия России.

Взаимовлияние базисных и надстроечных форм усложняло меняющуюся

картину «исторического целого», порождая трудности и

социальной ориентации, и социальной, политической, художественной,

теоретической деятельности.

Известно, что, решая задачи своего времени и действуя в

угоду феодальному строю жизни России, Петр I своими

преобразованиями сообщил мощный толчок развитию русской

промышленности и торговли. Так была создана большая «отдушина»

23

развитию буржуазного способа производства, что сказалось

решительно на всех сторонах жизни страны. Прежде всего

промышленное производство быстро пошло в рост — в несравнимо

большем объеме, чем до этого, производились металл, деловая

древесина, ткани (шерстяные и льняные), кожевенные товары,

удовлетворявшие не только военные, но и гражданские нужды. «Еще

перед Северною войною, в конце XVII века Петр высвободил

промышленное городское население из-под власти воевод и дал

ему самоуправление...» [472, 127], что способствовало развитию

капиталистических отношений. Уже к началу XVIII в., как

считал Г. С. Струмилин, можно принять за факт «наличие известной

пролетаризации населения» [485, 203]. Но рекрутский набор

(начиная с 1687 г.) и полная реорганизация армии, «упорядочение»

социальной структуры с помощью Табели о рангах усиливали

роль и выгоды дворянского сословия, во имя которых в конечном

счете в России конца XVII — первой четверти XVIII в.

совершались все петровские преобразования. Естественные ограничения

«эгоизма дворянства», отразившиеся в петровском

реформаторстве, были связаны с необходимостью «самоограничения» во имя

подъема экономического и политического, стратегического и

военного престижа России.

Главным являлось производство металла для внутренних

нужд страны, армии и флота, форсированное строительство новых

предприятий, выпуск широкого ассортимента промышленных

товаров. Какими темпами росло это производство, видно из

следующих данных: за 20 лет (с 1720 по 1739 г.) производство

чугуна возросло почти в 4 раза, а меди — почти в 70 раз [см. 384,

6]. Промышленный курс определяли заводы Демидовых,

Строгановых, Осокиных, Вяземских, Турчаниновых, Шуваловых.

Подчинялась этой политике огромная масса крепостных,

посессионных, «вольных» крестьян и работных людей.

Росту буржуазных сил в стране содействовала образованная

в 1725 г. Академия наук: большой отряд ученых вскоре начал

активно включаться в решение научных, экономических,

хозяйственных, административно-управленческих и культурных задач.

Широко внедрялось книгопечатание, поощрялся рост сети

светских учебных заведений. Все эти меры содействовали развитию

естествознания, гуманитарных наук, философии. Приносил плоды

процесс секуляризации общественной жизни, науки и культуры.

Еще при Петре I развитию капиталистических отношений

способствовали рост товарооборота, укрепление общероссийского

рынка. Начали функционировать ежегодные московская,

новгородская, ивановская, тверская, тульская, ижевская,

владимирская, казанская и другие ярмарки. На востоке страны

впоследствии возникнет Кяхтинский (Китайский) торг. Развитие торговли

вызывало необходимость постоянного совершенствования

денежной системы, дорог и транспортных средств, почтовой связи.

Торговый и ссудный капитал становятся обычным явлением [см.

386, 265—271].

24

Заложенные еще в конце XVII — начале XVIII в. «новые», по

своей природе буржуазные, «формы быта» с необратимой силой

крепли в течение всего столетия, на протяжении которого шло

«складывание отряда русской буржуазии» [см. там же, 538].

Проиллюстрируем это данными статистики. К концу жизни

Петра I (1720) в России было 233 завода и фабрики, а в начале

правления Екатерины II (1762) — 984; в первый год

царствования Павла I (1796) их насчитывалось уже более 3000. На Урале

в 1699 г. было основано первое промышленное предприятие —

Невьянский металлургический завод, а к концу XVIII в. в

географической зоне этого завода было построено 28 казенных и

свыше 100 частных предприятий. Наибольшее число заводов в

России было построено в середине XVIII в. [см. там же].

Размещая промышленные предприятия, учитывали старые

горнорудные районы — Урал, Сибирь, Олонецкий край, Казанскую

губернию, а также районы кожевенного и текстильного производства —

Тверь, Иваново, Москву, Ярославль, Владимир, Елец, Смоленск

и др. Значительны были темпы строительства новых

промышленных предприятий. В это время в России было 76 суконных,

52 шелковые и 72 полотняные мануфактуры [см. 137, 13]. По

данным В. И. Семевского, работы на фабриках и заводах в

«екатерининское», как и в «петровское», время выполнялись

крепостными и государственными крестьянами, прикрепленными к

заводам и фабрикам. Вместе с тем русский историк подчеркивал, что

уже к началу 70-х годов на предприятиях страны возросла

занятость «вольных» людей, вольнонаемных рабочих. Так, в 1771 г.

на произвольно включенных в статистику 272 фабриках работало

55 080 рабочих, из которых крепостных — 4790 чел., или 8,7%',

посессионных — 32 775 чел., или 59,5%, и «вольных» — 17 515 чел.,

или 31,8% [см. 456, I, 610].

Рост городов и городского населения являлся выразительным

показателем развития промышленного и ремесленного

производства, углубления процесса отделения последнего от сельского

хозяйства [см. 416, 87]. На мануфактурных предприятиях широко

используется наемный труд. Торговля и ростовщичество,

безудержная эксплуатация труда крепостных, посессионных и «вольных»

крестьян становятся каналами первоначального накопления

капитала в России XVIII в. [см. 1, 23, 725; 2, 3, 595].

В годы царствования Екатерины II получила развитие

внешняя и внутренняя торговля России. Через Астрахань и Каспийское

море осуществлялась торговля с Персией, Ираном, аравийскими

народами, Индией. С европейскими странами торговали через

северные порты — Архангельск и особенно новый оправдывавший

значение «прорубленного окна в Европу» Петербургский порт,

на таможне которого в 80-х годах служил Радищев. Количество

товаров, ввозимых через этот порт, за пятьдесят лет (с 1751 по

1802 г.) в стоимостном выражении выросло с 3000700 руб. до

24735483 руб., вывоз товаров увеличился с 4500000 руб. до

30456802 руб. [см. 137, 13—14]. Россия экспортировала не только

25

сырье, зерновые и другие сельскохозяйственные продукты.

Предметом ее внешнего отпуска являлось железо [см. 2, 3, 485].

Расширялся круг мировых держав, торговавших с Россией. При

жизни Радищева две страны Крайнего Востока — Китай и

Индия — делали шаги к налаживанию торговли со своим

северозападным соседом.

В 80—90-х годах XVIII в. через постоянные русские

поселения на Аляске развивалась торговля с населением Северной

Америки — эскимосами, алеутами, колошами. Фактории в Порт-Россе

обеспечивали товарами испанцев, французов, португальцев и

англичан, проживавших в Калифорнии. Характерно, что в это же

время в Новый Свет русские купцы проникали также со стороны

Кубы и Нового Иорка [см. 430, 38—42 и др.; 179, 133].

К сказанному о внешней торговле как области

развивающихся товарных, в условиях XVIII в. — буржуазных, отношений

нелишне добавить сведения о развитии в России внутренней

торговли. В конце XVIII в. в стране функционировало 1536 годовых

и 95 еженедельных ярмарок [см. 137, 15]. Ярмарки выступали

своеобразными стимуляторами экономических связей между

различными регионами страны, втягивали в денежные отношения

помещичьи и крестьянские хозяйства. В сферу торговли они

вовлекали ремесленников, кустарей, народных умельцев. Можно-

представить себе рост товарной массы и товарооборота в

губернских и уездных городах России: с 1753 г. были отменены

внутренние таможенные пошлины, с 1762 г. разрешена свободная

продажа хлеба и других сельскохозяйственных продуктов [там же].

Историки Татищев, Шлецер, Щербатов, Болтин, а впоследствии

и Каченовский, Эверс, Погодин, Соловьев, Ключевский дают

достаточно материалов, свидетельствующих о стремлении царских

органов власти (Сената, берг-, коммерц-коллегии, генерал-обер-

директориума и т. д.) вмешиваться в ход промышленного

производства, торговли, и не только с целью регуляции отношений

владельцев производств и занятых на них крепостных и работных

людей [см. 384, 10—15].

Промышленники и купцы не стеснялись демонстрировать свои

связи с царским двором, свое стремление исхлопотать

привилегии. Они зависимы были не только от учреждений крупных

кредитов, но даже от Медного банка, отделения которого (тогда

еще совсем не похожие на современные банковские оффисы) вели

всего лишь мелкие операции с разменной монетой. Зависимость

буржуазных слоев российского общества от сложившейся

государственной структуры, а зачастую «врастание» в дворянскую

среду вели к политическому дезактивизму, демонстрируя их

неспособность к участию в демократических движениях города и

деревни. Не случайно именно в демократической среде с годами

будет нарастать неприязнь к двойственному политическому

облику и трусливой психологии будущих сил «порядка» и

«спокойной улицы», т. е. к «отцам» буржуазного клана страны.

Действительно реальной силой формировавшейся в России XVIII в.

26

демократии являлось крестьянство, его социально

организованные группы: крестьянство крепостное и приписное, посессионное,

«вольное», беднейшие и средние слои казачества. Психология

этой среды влияла на понятия городских работных людей,

ремесленников и разночинцев.

Дворянство оставалось относительно «единым» только в своем

противостоянии эксплуатируемой крестьянской массе.

Господствующий класс «екатерининской» России можно было бы

уподобить многослойному пирогу. Структурно дворянство являлось

сложным образованием. Сплачиваясь вокруг идеи «могучего

отечества», оно вместе с тем распадалось на «слои», сословия.

Официально к концу века их было около двадцати. Выделялись

вельможи, сановники царского двора, сенаторы, высшие чиновники,

губернские и городские (посадские) начальники, помещики —

крупные, средние, мелкие. Высоко ставились люди

государственной, военной службы, росло значение «дворянского сословия»,

пополнявшегося теми, кто получал это звание в качестве

«награды за отличия по службе». Социальной неоднородностью

помещичьей среды можно объяснить то, что многие ее представители

тяготились обязательными государственными поставками

продовольствия, скота, лошадей, фуража и нарядами по «армейской

епархии». Наряду с опытными предпринимателями такие

помещики нередко приступали к развертыванию промыслов,

организации мукомольных, кирпичных, винокуренных, лесопильных

заводов, фабрик по производству льняных и суконных тканей,

переработке сельскохозяйственной продукции для нужд армии и

городского населения.

В России XVIII в. сложным образованием являлся «народ» —

категория, изменение содержания которой зависит от

исторически меняющихся условий социальной жизни людей. В состав

«народа» входили все социальные группы и элементы

общественной структуры, занятые в производстве, содействующие его

развитию. Крестьянская масса — главная производительная сила

того времени, смыкавшаяся в конкретных условиях с работным

людом, казачьими низами, вбиравшая в свою среду беглых

крестьян, бурлаков. Ее интересы часто совпадали с интересами

мещан, ремесленников, разночинцев.

Крепостной крестьянин был на низшей ступени социальной

лестницы. Бесправный и униженный, он являлся объектом самой

безудержной эксплуатации. К 90-м годам резко возросла тяжесть

крепостных повинностей: размер оброка увеличился в 2—3 раза

по сравнению с 60-ми годами, а число барщинных дней

повсеместно стало доходить до 5—6 в неделю. Положение

крестьянского и работного люда России периода царствования

Екатерины II было крайне тяжелым. Чтобы удерживать крепостного в

повиновении, императрица российская специальным указом 1765 г.

разрешила помещикам по их «усмотрению» ссылать крепостных

людей в Сибирь на каторжные работы, подвергать публичным

наказаниям плетьми и розгами. Даже русские либералы доок-

27

тябрьских времен считали эту меру «Северной Семирамиды»

грубым нарушением прав человека, преступлением перед

человечеством [см. 264, 3, 198—199].

Во времена Екатерины петербургские и московские газеты

систематически оповещали читателей о продаже крепостных —

мужчин, женщин, детей. «Крещеная собственность» (так называл

крепостных А. Герцен) включалась в сферу не только торговых,

ростовщических операций дворян, но и могла быть предметом

«бесчеловечных», по характеристике Радищева, забав: например,

ее могли «поставить на кон». Масштабы такого рода явлений для

тех, кто стремился их учесть, «выходили за видимые горизонты».

За время своего императорства «за услуги и заслуги»

Екатерина II раздала дворянам 800 тыс. крестьян, тогда как Павел I,

пробыв на престоле всего 4 года, успел раздать своим

приспешникам 600 тыс. «крепостных душ». Рост закрепощенного

населения России — вот чем характеризовалось многолетнее правление

Екатерины II: в год ее прихода к власти было 7,6 млн.

крепостных в стране, тогда как в 1796 г. их стало 20 млн. чел. [см. 319,.

I, 232].

В «екатерининской» России строились дворцы и парки,

возводились величественные памятники, войны приносили

контрибуции, попадавшие в руки представителей высшего эшелона

императорской власти — дворцовых сановников. Шли субсидии

еще Петром созданной Академии наук. Развивалось производство

металла, строительных материалов, сукна, льняных тканей, рас-

ширялся флот, и все новые рекруты становились под ружье. Блеск,

богатство и величие дворцовой и поместной жизни —

петербургские и московские пиршества, зрелища, увеселительные балы и

прогулки знати новой и старой столиц — дополнялись

«местными», провинциальными фейерверками и ружейно-пушечными

«салютами» в «честь победы», «по случаю» и без победы и без

случая. Собрания и игры, охоты, «путешествия», развлечения

дворянства в большой степени являлись общеевропейской нормой

поведения социальной знати.

И тем не менее в «просвещенных государствах» Европы и в

том числе в России второй половины XVIII в. не было ни

единства, ни согласия — отсутствовали взаимоуважение,

взаимопонимание, не было личного и общественного благополучия. Налицо

были социальные распри, ибо все достигалось за счет ущемления

и бесчеловечного угнетения крепостной массы. Крестьянский

класс «в законе был мертв» [см. 7, 1, 305], его уделом были

непосильный, полурабский труд, нищета, разорение, голод и

хронические болезни. По сути все социальные разновидности, группы

крестьянства подвергались гнету со стороны дворянского

сословия, поддерживаемого не только императорской властью, но и

церковной иерархией. Крепостники-помещики нещадно угнетали

наследственно-имущественных (барщинных и оброчных),

посессионных, государственных, монастырских крестьян, которые не

прекращали борьбу за свободу против крепостного рабства. Вме-

28

сте с тем в сознании многих из них бродили идеи о возможности

«милостивых деяний», «вызволения» со стороны часто

сменявшихся после смерти Петра I претендентов на престол.

Думается, что сказанного достаточно, чтобы представить

сложность социальной ситуации в России конца XVIII в.

Политические, идеологические, философские и художественные феномены

того времени предельно сложны для анализа, и об этом надо

помнить, переходя к характеристике идеологии российского

Просвещения.

Немарксистские историки и особенно политологи Запада

весьма своеобразно толкуют судьбу Просвещения в целом и

российского Просвещения XVIII в. в частности. Некоторые из них,

пользуясь ветхими стереотипами, пытаются доказать, что в

России никогда не было и не могло быть «никакого Просвещения».

Американский историк русской культуры Д. М. Гриффите,

выступая с большой статьей в специальном выпуске канадско-аме-

риканского журнала по славистике «В поисках Просвещения»,

задался целью опровергнуть не только наличие, но даже саму

возможность Просвещения в России. Важнейший аргумент,

используемый при этом американским ученым, — различия в

социальной структуре ведущих стран Европы и России [см. 577,

317—357].

На наш взгляд, учитывая различия, нельзя не видеть и

общности экономического и политического развития России и ведущих

европейских стран. Не случайно уже в конце XVIII — начале

XIX в. было немало политических деятелей и философов, которые

не считали Россию ни «европейской провинцией», ни страной,

находящейся на обочине мировой цивилизации. Даже один из

самых ярких сторонников европоцентризма Г. В. Ф. Гегель в

начале прошлого века писал, что Россия «уже теперь, может быть,

сильнейшая держава среди всех прочих, в лоне своем скрывает

небывалые возможности развития своей интенсивной природы»

[см. 119, 2,407].

В. И. Ленин, используя большой фактический материал,

убедительно доказал полную несостоятельность представлений о том,

будто путь России не имеет ничего общего с тем путем, по

которому шли или должны были пойти другие страны мира.

Ленинский вывод из этого анализа состоял в том, что однотипные

социально-экономические процессы порождают и сходные идеи,

отражающие эти процессы [см. 2, 1, 278—279]. В своей оценке

классовой природы и идейного содержания Просвещения

В.И.Ленин подчеркивал, что на Западе и в России это было единое по

своей сущности явление, что имеющиеся различия относятся

больше к форме, чем к содержанию. Антифеодальному характеру

европейского Просвещения соответствовал антикрепостнический

характер российского Просвещения. Когда наши просветители

XVIII в. выходили на поле идейной борьбы, разъяснял В. И.

Ленин в статье «От какого наследства мы отказываемся?», «все

общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и

29

его остатками» [2, 2, 520]. В ленинских оценках Просвещения

выявлялось требование различать монархическое заигрывание с

либерализмом и подлинное Просвещение, идеологию

просвещенного абсолютизма и истинное просветительство. Монархические

режимы Европы, а также России в XVIII в. использовали идеи

Просвещения, псевдопросветительские лозунги в своей внешней

и внутренней политике для укрепления устоев самодержавной

власти дворян. «Просвещение, — писал Ф. Энгельс, — являлось

таким же девизом царизма в Европе в восемнадцатом веке, как

«освобождение народа» в девятнадцатом» [см. 1, 22, 24].

Характер псевдопросветительства Екатерины в идейно-политическом

его выражении подчеркивал В. И. Ленин, когда указывал, что

«монархи то заигрывали с либерализмом, то являлись палачами

Радищевых» [2, 5, 30].

В литературе, посвященной «веку Просвещения», часто

встречается тенденция смешивать политику просвещенных монархий

и идеологию Просвещения, недооценивать или переоценивать

каждое из названных явлений. Недооценка исторической роли

«просвещенного абсолютизма», на наш взгляд, проявляется в той

степени, в какой прежде всего отрицаются его возможности и

реальная историческая роль в развитии производительных сил,

несмотря на свою «двойственную политику», в формировании

капиталистического базиса.

В немарксистской литературе господствует мнение, что

«просвещенный абсолютизм» вызван к жизни духовно-исторической

доминантой Просвещения. В подтверждение такого вывода

указывают на оживленную переписку и даже на теоретические

дискуссии европейских «просвещенных монархов» с деятелями

Просвещения. Екатерина II вела переписку и имела личные встречи

или сношения через посредников почти с каждым из крупнейших

просветителей Европы. По приглашению императрицы Петертург

посетили Беккариа, Гримм, Даламбер. В 1773 г. более полугода

в русской столице жил Дидро, избранный почетным членом

Российской Академии. Екатерина II знала лично и на основании

произведений большинство русских писателей, публицистов,

историков, правоведов, ученых из разряда выдающихся просветителей

той эпохи (Аничкова, Батурина, Новикова, Козельского,

Радищева, Десницкого, Поленова, Фонвизина, Эмина и др.). И тем

не менее никому из перечисленных представителей духовной

культуры XVIII в. императрица России не следовала в своей

деятельности: антикрепостническая программа — основная

рационалистическая доминанта российского просветительства —

экономически и политически не устраивала российский престол.

Конечно, «просвещенная монархия» не стояла в стороне от