Автор: Касаткин Л.Л. Клобуков Е.В. Лекант П.А.

Теги: языки мира справочник русский язык

ISBN: 5-06-001579-3

Год: 1991

Текст

Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков, П. А. Лекаж

КРАТКИЙ

СПРАВОЧНИК

ПО

СОВРЕМЕННОМУ

РУССКОМУ

ЯЗЫКУ

Под редакцией

П.А. Лекажа

Москва

«Высшая школа»

1991

ББК81.2Р

К 28

Рецензенты:

кафедра русского языка Кировского государственного

педагогического института им. В.И. Ленина (зав. кафедрой

проф. А.И, Чернов) и д-р филол. наук В.Л, Воронцова

(Институт русского языка АН СССР им. А.С. Пушкина)

Касаткин Л.Л. и др.

К 28 Краткий справочник по современному русскому

языку/Л.Л. Касаткин, Е.В. Клобуков, ILA. Ле-

кант; Под ред. П.А. Леканта. - М.: Высш, шк.,

1991. -383 с.

ISBN 5-06-001579-3

Справочник содержит краткое описание основных явлений рус-

ского языка на современном этапе его развития, данное в виде

статей, расположенных в алфавитном порядке. В статье пред-

ставлена краткая характеристика лингвистического понятия, язы-

кового явления, факта.

Справочник носит нормативный характер: в нем содержатся

оценка вариантов и рекомендации по мотивированному выбору од-

ного из них. Книга такого жанра издается впервые. Она пред-

назначена студентам-филологам, преподавателям, учителям всем,

интересующимся русским языком.

4602020101(4309000000)-029

К ............................268-90

001(01) -91

ББК 81.2Р

4Р

ISBN 5-06-001579-3 © Л.л. Касаткин. Е.В. Клобуков. П.А. Лекант. 1991

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагая читателю эту книгу, авторы хотят с первых строк пре-

дупредить, что она не является ни учебником, ни «словарем труднос-

тей». В ней представлено компактное ихчожение основных научных

сведений о современном русском языке. Круг проблем и понятий,

освещаемых в книге, в основном определяется вузовскими программа-

ми курса современного русского языка для студентов-филологов. Им,

в первую очередь, и адресуется книга.

При изучении современного русского языка справочник может ис-

пользоваться на разных этапах: при слушании лекционного курса, при

подготовке к семинарским, практическим и лабораторным занятиям и,

наконец, при повторении изученного, при подготовке к зачетам и экза-

менам.

Для изучающих русский язык как неродной справочник будет по-

лезен как краткое пособие, освещающее лингвистические понятия, ко-

торые связаны с освоением речевых навыков, с их осмыслением.

Мы рекомендуем справочник и учителю русского языка, который

найдет в книге не только описание языковых явлений, но и дидактиче-

ский материал (конечно, в небольшом объеме); форма справочника

помогает очень быстро отыскать нужное понятие, термин, определе-

ние, описание.

Книга может быть рекомендована не только филологам, но и

всем, кто интересуется русским языком, хочет получить научные све-

дения о различных его нормах. Обладая знаниями в объеме средней

школы, вполне можно самостоятельно понять то, что изложено в

справочнике.

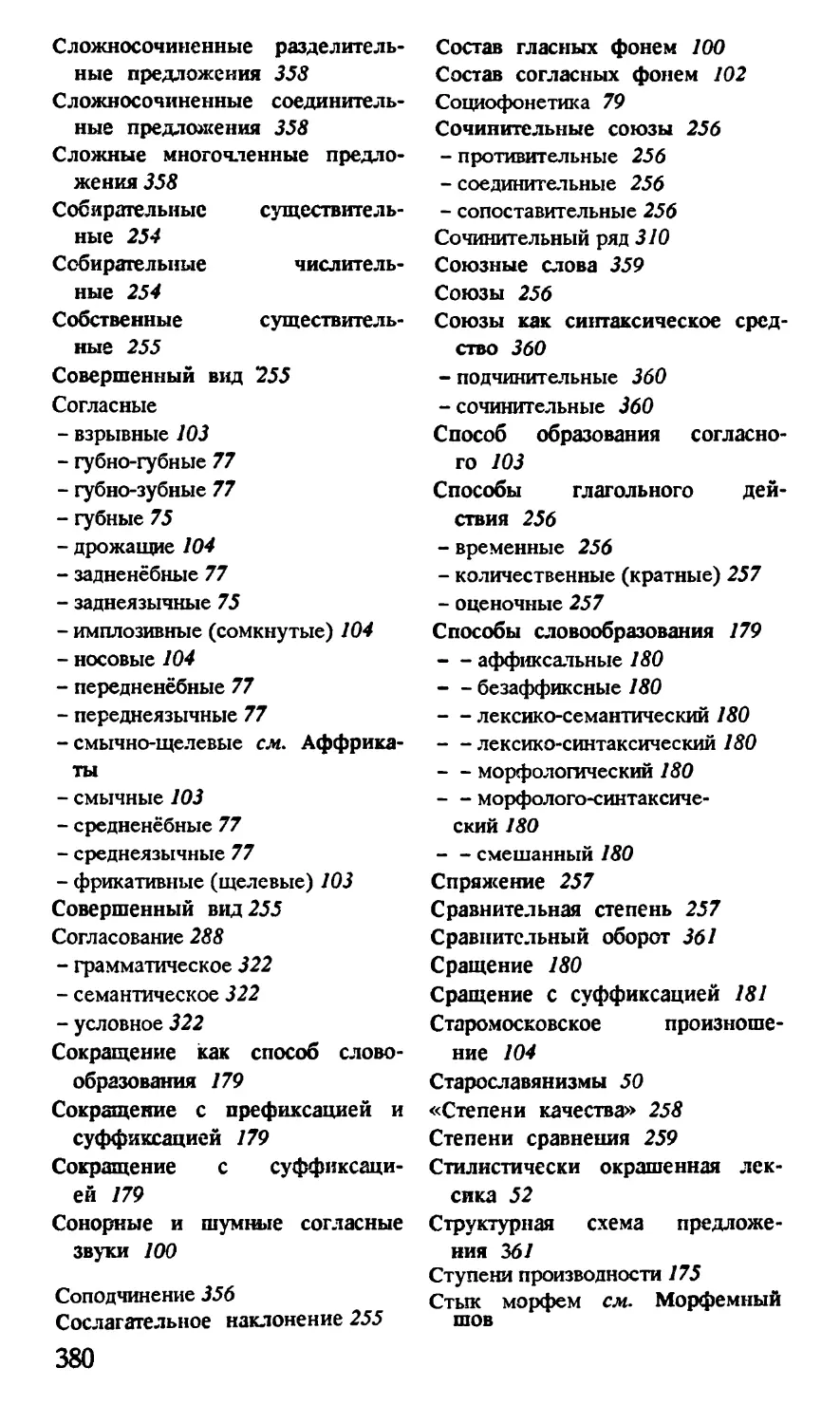

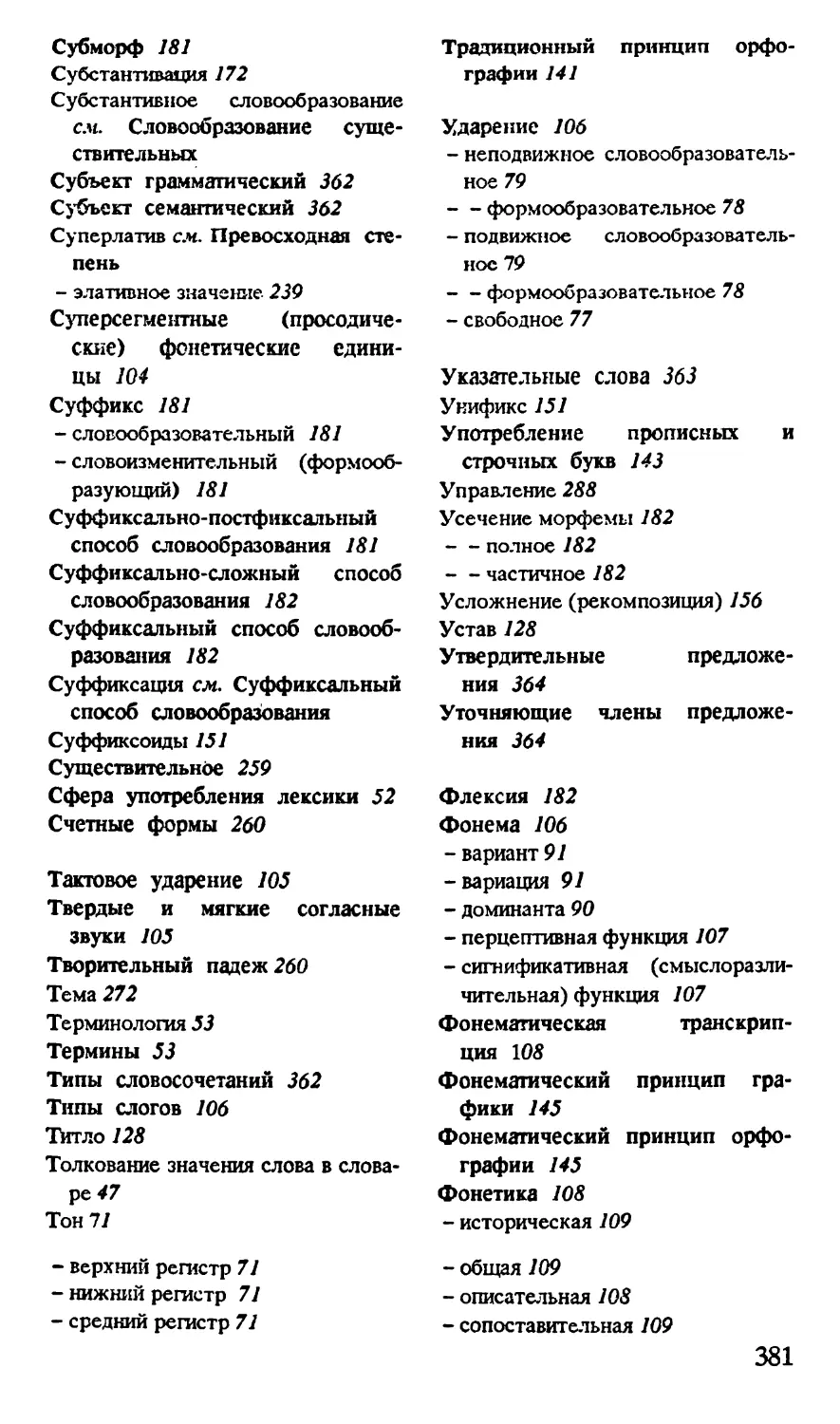

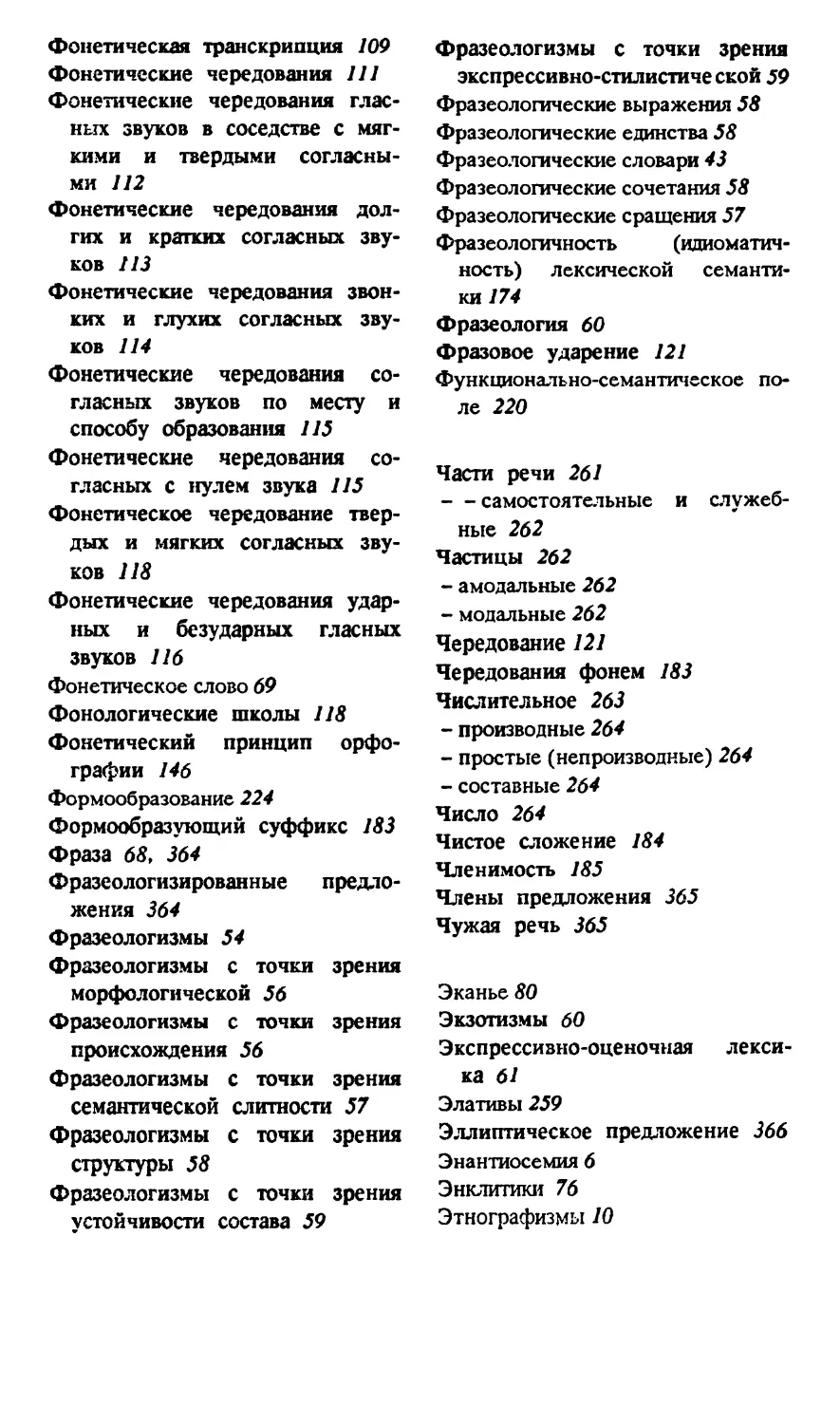

В построении справочника сочетаются энциклопедический принцип

алфавитного расположения статей и раздельное изложение сведений

по научным дисциплинам - лексикологии, фонетике и орфоэпии, графи-

ке и орфографии, словообразованию и морфемике, морфологии, синтак-

сису. Это делает книгу удобной для поэтапного изучения курса и не

является помехой для тех, кто будет обращаться к ней эпизодически.

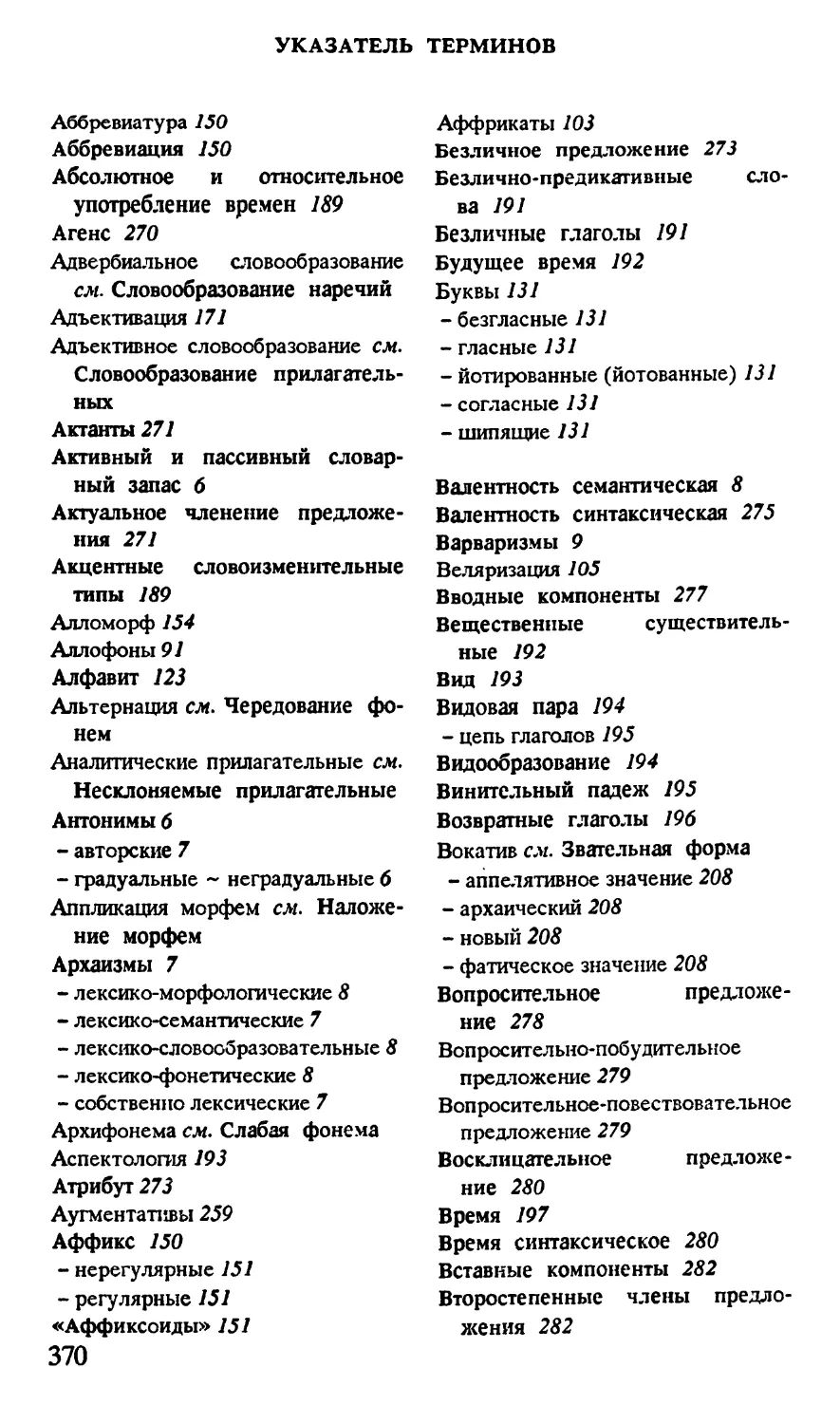

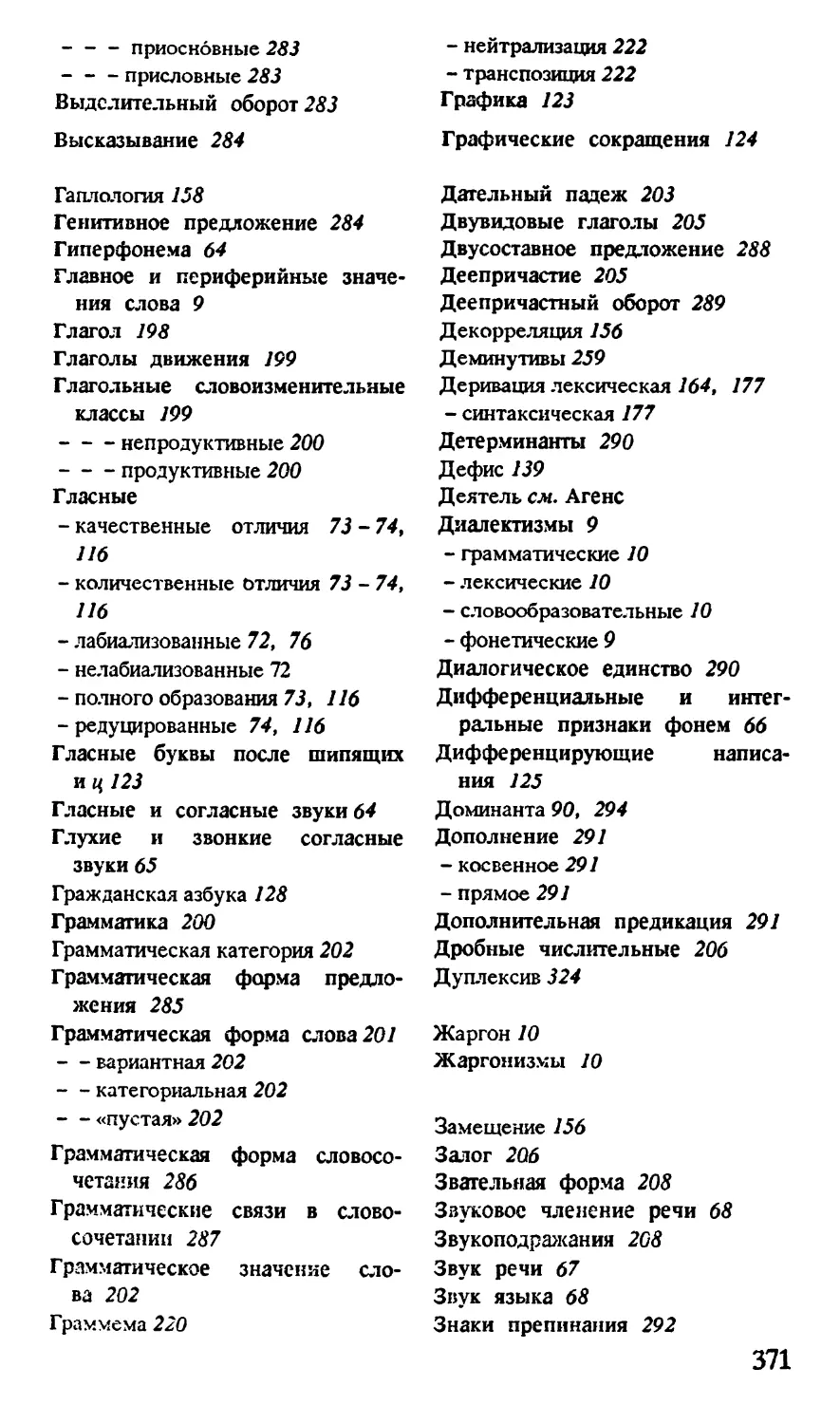

Помещенный перед каждым разделом список статей поможет быстро

найти нужный материал. Если читатель не знает, в каком разделе ис-

кать сведения по интересующему его вопросу, то можно обратиться к

расположенному в конце книги «Указателю терминов» и там найти

требуемую статью (в указателе статьи приводятся в алфавитном по-

рядке с указанием страниц).

3

При пользовании книгой нужно иметь в виду, что разделение ма-

териала на статьи более или менее условно и что не всегда можно

заранее точно знать, в какой из статей освещен интересующий чита-

теля вопрос. Поэтому целесообразно вначале ознакомиться со статьей

общего характера, а затем обратиться к статье по интересующему чи-

тателя частному вопросу. Например, перед изучением статьи «Обособ-

ленные приложения» полезно прочитать статью «Обособление», перед

знакомством с «Префиксальным способом словообразования» следует

обратиться к статье «Словообразование» и т.д.

Если при чтении статьи какое-либо понятие или термин покажет-

ся неясным, целесообразно найти его в «Указателе терминов» и озна-

комиться с соответствующей статьей.

В справочнике некоторые лингвистические явления рассматривают-

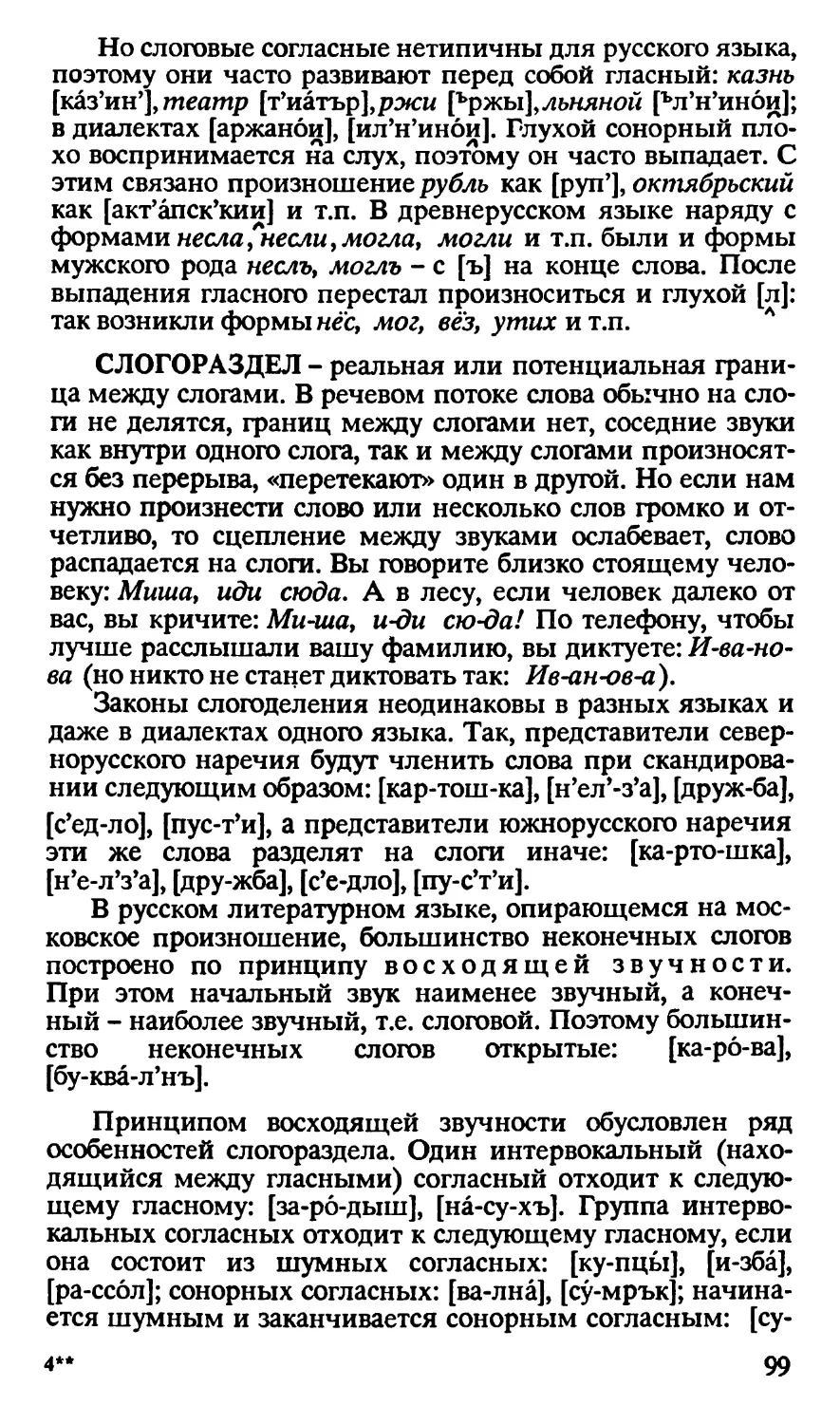

ся дважды, в двух статьях. Это сделано намеренно. Например, инто-

нация в «Фонетике» рассматривается больше с позиций звучания, а в

«Синтаксисе» - в функциональном плане, как синтаксическое средство.

Соответственно различаются статьи о союзах в «Морфологии» и в

«Синтаксисе».

Справочник написан коллективом авторов. Естественно, что не во

всех деталях позиции их совпадают. Вообще, авторы считают нормой

наличие разных трактовок того или иного языкового явления и во

многих случаях указывают на это, кратко излагают существо разно-

гласий, мотивировку различных мнений, обосновывают и свою позицию.

Разделы «Лексикология», «Фонетика. Орфоэпия» и «Графика. Орфогра-

фия» написаны Л.Л. Касаткиным; «Морфемика. Словообразование» и

«Морфология» - Е.В. Клобуковым; «Синтаксис» - П.А. Лекантом.

П.А. Лекант

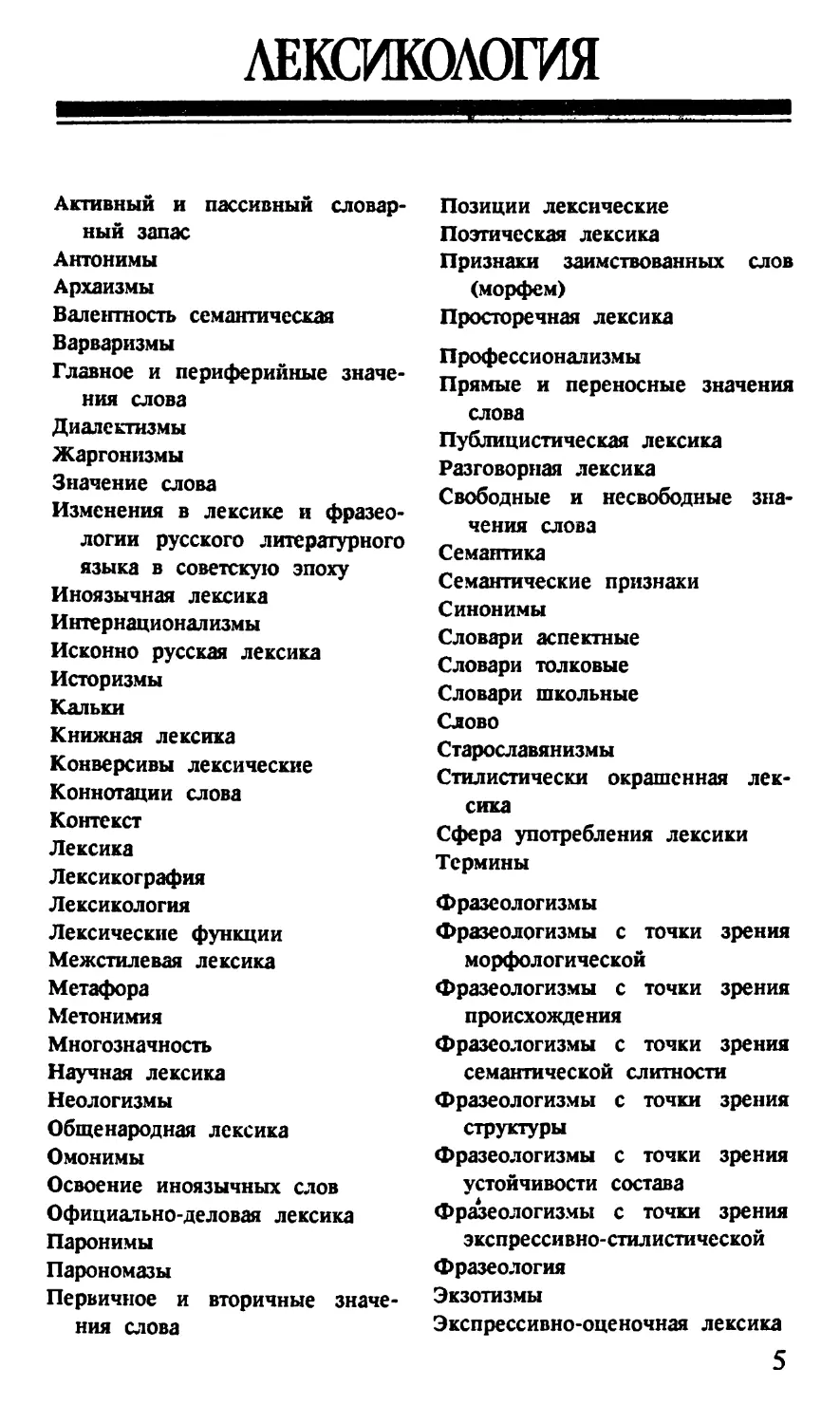

ЛЕКСИКОЛОГИЯ

Активный и пассивный словар-

ный запас

Антонимы

Архаизмы

Валентность семантическая

Варваризмы

Главное и периферийные значе-

ния слова

Диалектизмы

Жаргонизмы

Значение слова

Изменения в лексике и фразео-

логии русского литературного

языка в советскую эпоху

Иноязычная лексика

Интернационализмы

Исконно русская лексика

Историзмы

Кальки

Книжная лексика

Конверсивы лексические

Коннотации слова

Контекст

Лексика

Лексикография

Лексикология

Лексические функции

Межстилевая лексика

Метафора

Метонимия

Многозначность

Научная лексика

Неологизмы

Общенародная лексика

Омонимы

Освоение иноязычных слов

Официально-деловая лексика

Паронимы

Парономазы

Первичное и вторичные значе-

ния слова

Позиции лексические

Поэтическая лексика

Признаки заимствованных слов

(морфем)

Просторечная лексика

Профессионализмы

Прямые и переносные значения

слова

Публицистическая лексика

Разговорная лексика

Свободные и несвободные зна-

чения слова

Семантика

Семантические признаки

Синонимы

Словари аспектные

Словари толковые

Словари школьные

Слово

Старославянизмы

Стилистически окрашенная лек-

сика

Сфера употребления лексики

Термины

Фразеологизмы

Фразеологизмы с точки зрения

морфологической

Фразеологизмы с точки зрения

происхождения

Фразеологизмы с точки зрения

семантической слитности

Фразеологизмы с точки зрения

структуры

Фразеологизмы с точки зрения

устойчивости состава

Фразеологизмы с точки зрения

экспрессивно-стилистической

Фразеология

Экзотизмы

Экспрессивно-оценочная лексика

5

АКТИВНЫЙ И ПАССИВНЫЙ СЛОВАРНЫЙ ЗА-

ПАС выделяются в связи с разной употребительностью

слов. В активный состав лексики входят сло-

ва наиболее частотные, повседневно употребляющиеся

в общении. Значения этих слов известны всем говоря-

щим: земля, белый, идти, много, пять, на. К активно-

му словарю относятся и слова профессиональной ре-

чи - термины, профессионализмы, имеющие ограни-

ченную сферу употребления, но обозначающие актуаль-

ные понятия: атом, наркоз, глагол, экология. К

пассивному словарю относятся редко упо-

требляющиеся слова. Их значения не всегда ясны го-

ворящим. Слова пассивного запаса образуют три груп-

пы: архаизмы, историзмы и неологизмы.

АНТОНИМЫ (от греч. anti ‘против’ и опута

‘имя’) - слова одной и той же части речи, имеющие

соотносительные друг с другом противоположные зна-

чения: работа - отдых, глубокий - мелкий, любить - не-

навидеть, весело - грустно. Антонимы есть не у всех

слов. Многозначное слово к разным своим значениям

может иметь либо один и тот же антоним: боль-

шой - маленький (отряд), большая - маленькая (побе-

да), большие - маленькие (дети), либо разные антони-

мы: лёгкий - тяжёлый (чемодан), лёгкая - грузная (по-

ходка), лёгкое - трудное (задание), лёгкий - сильный

(ветер), лёгкий - плотный (завтрак), лёгкое - суровое

(наказание), лёгкое - грубое (прикосновение), лёг-

кий - глубокий (сон), лёгкое - крепкое (вино), лёг-

кий-резкий (запах).

По структуре корня различают антонимы раз-

нокоренные: богатство - нищета, бе-

лый - чёрный, зажигать - гасить, рано - поздно и

однокоренные, когда противоположные зна-

чения создаются приставками, иногда и суффиксами:

действие - противодействие, подземный - надземный,

вносить - выносить, друг - недруг, бездарный - одарён-

ный, либо когда возникает энантиосемия

(от греч. еп ‘в, при’ и anti ‘против’, sema ‘знак’) - поля-

ризация значений одного и того же слова: задуть ‘по-

гасить’ (свечу) - ‘разжечь’ (домну)*, прославить ‘воздать

хвалу, описав достоинства’ - ‘распространить порочащие

сведения’.

По тому, есть ли слово, обозначающее промежуточ-

ное между антонимами понятие, различают антонимы

градуальные: белый - (серый) - чёрный, ма-

ленький - (средний) - большой, прошедшее - (настоя-

6

щее) - будущее и неградуальные: истин-

ный-ложный, живой - мёртвый, вместе - врозь, мож-

но - нельзя.

Антонимы различают также по тому, что они обо-

значают - качественную противоположность: богат-

ство - бедность, молодой - старый, весело - грустно',

противоположную направленность действий, свойств,

признаков: восход - заход, собирать - разбирать, мок-

нуть - сохнуть, вверх - вниз, сторонник - противник,

наступательный - оборонительный; пространственные и

временные координационные понятия: начало - конец,

верх - низ, север - юг, лето - зима, левый - правый,

до - после.

Антонимы широко используются в художественной

речи для выражения антитезы (стилистиче-

ский оборот, в котором противопоставляются резко

контрастные понятия): Всё это было бы смешно, когда

бы не было так грустно (Л.); в названиях произведе-

ний: «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Толстый и тон-

кий» А.П. Чехова, «Живые и мёртвые» К. Симонова.

Часто антонимы встречаются в пословицах и поговор-

ках: Не дорого начало, а похвален конец*, Мягко сте-

лет, да жёстко спать; с больной головы на здоровую.

Иногда пара слов вступает в антонимические отно-

шения лишь в данном тексте - это авторские

антонимы: Они сошлись. Волна и камень, стихи и

проза, лёд и пламень не столь различны меж собой

(П.).

Соединение в художественной речи в одном слово-

сочетании или предложении слов, несовместимых по

значению и связанных друг с другом подчинительной

зависимостью, называется оксюмороном

(греч. oxymoron ‘остроумно-глупое’): «Живые мощи»

И.С. Тургенева, «Мёртвые души» Н.В. Гоголя, «Далёкое

близкое» И.Е. Репина; В ту ночь мы сошли друг от

друга с ума, светила нам только зловещая тьма

(Ахм.).

АРХАИЗМЫ - устарелые названия актуальных по-

нятий, у которых есть другие, современные названия.

Собственно лексические арха-

измы - слова, которые устарели самим корнем:

выя - шея, ланиты - щёки, сей - этот, всуе - напрасно.

Лексико-семантические арха-

измы - устарелые значения многозначного слова, имею-

щего другие, не устарелые значения: гость - ‘инозем-

ный купец’, глагол - ‘слово’, язык - ‘народ’.

7

Лексико-фонетические архаиз-

мы отличаются от их современных вариантов обычно

одним, реже - двумя-тремя звуками (фонемами) или

местом ударения: нумер - номер, феатр - театр, аг-

лицкий - английский, млеко - молоко, библиотека - биб-

лиотека.

Лексико-словообразователь-

ные архаизмы отличаются от их современных ва-

риантов суффиксами и - реже - приставками: ры-

барь - рыбак, содейство - содействие, нервиче-

ский - нервный, всколъки - поскольку.

Лексико-морфологические

архаизмы - устарелые формы слов или устарелая при-

надлежность слов к данному грамматическому клас-

су - формы им.п. мн.ч.: роги, теляты, цыганы, колена

(ср.: рога, телята, цыгане, колени)} формы род.п.

мн.ч.: облак, плечей (ср.: облаков, плеч)} формы им.п.

ед.ч.: зала, рельса, санатория (ср.: зал, рельс, санато-

рий)} в прошлом слова лебедь, рояль были женского

рода-сейчас мужского, слово вуаль было мужского ро-

да-сейчас женского.

ВАЛЕНТНОСТЬ СЕМАНТИЧЕСКАЯ - способность

слова - названия ситуации подчинять себе другие сло-

ва - названия обязательных участников этой ситуации

(их называют актантами). Так, движется тре-

бует наличия субъекта действия (поезд, пехота, вре-

мя), гладить - объекта (бельё, руку), сообщать - адреса-

та (собравшимся), находиться - места (в городе), обра-

щаться - способа (плохо), отпуск - срока (на две неде-

ли) и тд. Валентность - постоянное свойство данного

слова, вытекающее из его лексического значения; ак-

танты - разные слова и выражения, реализующие эту

валентность в различных предложениях.

Валентностью обладают лишь слова, которые обо-

значают ситуации, имеющие некоторое число обяза-

тельных участников, выполняющих определенные ро-

ли. Обычно это глаголы, но также и отглагольные су-

ществительные, прилагательные, наречия и др. Одно-

валентные слова требуют наличия одного актанта: Де-

душка дремлет} Дерево растёт} у двухвалентных

слов два актанта: Она слушает -► музыку }Он боится

-* простуды} у трехвалентнык слов три актанта:

Он играет с сестрой* в теннис.

8

У большинства подобных слов одна-три валентнос-

ти, реже - большее число валентностей.

ВАРВАРИЗМЫ (греч. barbarismos ‘иноязычный, чу-

жеземный’) - иноязычные слова и выражения, употреб-

ляющиеся в русском тексте, но не вошедшие в рус-

ский язык. Варваризмы могут передаваться графиче-

скими средствами языка-источника или русской графи-

кой: лат. homo sapiens ‘человек разумный’, cito [цйто]

‘срочно’; англ, okay, о’кей ‘все в порядке, хорошо’, good

bye, гуд бай ‘всего хорошего, до свидания’; франц.

adieu, адьё ‘прощай(те)’, tete-a-t&e, тет-а-тет ‘наедине’;

итал. evviva [эввйва] ‘да здравствует’, finita la commedia

‘представление окончено’ и др.

ГЛАВНОЕ И ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛО-

ВА определяются степенью их зависимости от контекс-

та. Главное (или основное) значение

многозначного слова (обычно приводится первым в

толковом словаре) наименее зависимо от контекста.

Это то значение, которое первым возникает в памяти

говорящих, когда они слышат или читают слово вне

контекста. Так, у слова лес главное значение ‘множест-

во деревьев, растущих на большом пространстве’, пери-

ферийное - ‘срубленные деревья как строительный

и т.п. материал’. Вне контекста или в позиции нейтра-

лизации значений, т.е. в контексте, равным образом

допускающем оба значения (Какой замечательный

лес!; Лес отливал желтизной), главное значение вспо-

минается первым. Периферийное (или

частное) значение всегда определяется контекс-

том (строевой лес, сплавлять лес).

У слова может быть несколько главных значений:

вишня ‘плодовое дерево’ и ‘плод этого дерева’. Степень

актуальности значения может со временем изменяться.

Так, у слова благородный первичное значение - ‘хоро-

шего рода’, оно и было вначале главным. Затем на

первое место вышло значение ‘обладающий высокими

нравственными качествами’, а первичное значение ста-

ло периферийным.

ДИАЛЕКТИЗМЫ (от греч. dialektos ‘диалект, го-

вор’) - характерные для территориальных диалектов

языковые особенности, включаемые в литературную

речь. Фонетические диалектизмы - цо-

канье: до[ц]ха, но[ц]; яканье: [в’а]Эр<5, [n’a]#ryx; произно-

шение [х] на месте <г> в конце слова: сие[х], Эру[х}.

9

Грамматические диалектизмы: <т’>

в окончании 3-го л. глаголов: идешь, беруть} окончание

род.п. I склоцения существительных -е: у жене, от

сестре} особое управление предлогов: приехал с Моск-

вы, по-за хлебом ушла, иди до хаты. Словооб-

разовательные диалектизмы: черница,

чернига (черника), телок, телыш, телёш (телёнок),

сбочъ (сбоку).

Лексические диалектизмы могут быть

нескольких типов: 1) этнографизм ы назы-

вают предметы, понятия, характерные для быта, хо-

зяйства данной местности, и не имеют параллелей в

литературном языке: понёва ‘разновидность юбки’, туес

‘сосуд из бересты’; 2) собственно лекси-

ческие диалектизмы - синонимы соответствую-

щих слов литературного языка: кочет (петух), баской

(красивый), дюже (очень)} 3) семантические

диалектизмы имеют иное, чем в литературном языке,

значение: мост ‘сени’, погода ‘ненастье’, худой ‘плохой’.

Диалектизмы употребляются в языке художествен-

ной литературы для стилизации, речевой характеристи-

ки персонажей, создания местного колорита. Диалек-

тизмы могут встречаться также в речи лиц, не вполне

овладевших нормами литературного языка.

ЖАРГОНИЗМЫ - слова и выражения, находящиеся

за пределами литературной нормы, принадлежащие ка-

кому-либо жаргону- социальной разновидности

речи, употребляющейся людьми, объединенными общ-

ностью интересов, привычек, занятий, общественного

положения. Характерной особенностью групповых, или

корпоративных, жаргонов учащихся, студентов, спорт-

сменов, солдат и других коллективов (главным образом

молодежных) является стремление дать общеизвест-

ным понятиям новое экспрессивное обозначение: ‘голо-

ва’ - арбуз, глобус, кастрюля, корзина, коробочка,

тыква, черепок; ‘понимать’ - волочь, рубить, сечь} ‘от-

лично, прекрасно’ - законно, клёво, лафа, шикарно

и др. Жаргонизмы этого типа связаны с оценкой чело-

века: его внешнего вида, поведения, состояния, быта,

отдыха и др.

Условные, тайные языки мелких торговцев - офе-

ней, странствующих ремесленников (портных, шерсто-

битов, шорников, жестянщиков, печников, стеколыци-

10

ков, коновалов, ямщиков и др.), ранее широко распро-

страненные, в настоящее время практически вышли из

употребления. Из офенского жаргона слова хруст

‘рубль’, карьяха, карюха ‘девушка’, мае ‘я, человек’,

петрить ‘понимать’, бусать ‘пить’, бусальник, бухаль-

ник ‘стакан’. Основная функция жаргона деклассирован-

ных элементов - воров, скупщиков краденого, картеж-

ных шулеров - конспиративная. В то же время жар-

гон - это одно из средств опознания «своего» человека:

малина ‘воровской притон’, балерина ‘отмычка’, медведь

‘несгораемый шкаф, сейф’, перо ‘нож’, мочить, при-

шить ‘убить’, заложить ‘выдать’, сбондить ‘украсть’.

Профессиональные жаргонизмы - неофициальные

названия, бытующие в устной речи представителей ка-

кой-либо профессии: ляп ‘грубая ошибка в печати’

(жаргон печатников); баранка ‘руль’, кирпич ‘знак, за-

прещающий въезд’ (жаргон шоферов); морковка ‘отвес-

ный подъем самолета’, божья коровка ‘учебный само-

лет’ (жаргон-летчиков).

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА - отражение в слове представ-

ления говорящих о явлении действительности (пред-

мете, качестве, действии, процессе) или об отношении

между предметами или явлениями действительности.

Это представление может не вполне соответствовать

явлению действительности или научному знанию о

нем. Так, в обиходной речи вода - ‘прозрачная, бес-

цветная жидкость, образующая ручьи, реки, озера, мо-

ря’, а в химии - ‘Н2О, соединение водорода с кислоро-

дом’; в геометрии прямая - неопределяемое понятие,

отрезок прямой - ‘кратчайшее расстояние между двумя

точками’, а в обычной речи прямая - ‘ровная линия

без изгибов’.

Различаются лексические и грамматические значе-

ния. Лексическое значение слова индиви-

дуально, оно свойственно конкретному слову и вместе

со звуковой оболочкой слова отграничивает его от дру-

гих слов. Грамматические значения

слова-это его характеристики как элемента определен-

ного класса (части речи), словоизменительной парадиг-

мы (склонение, спряжение), словообразовательного ти-

па и др. Лексическое значение заключено в основе

слова, его грамматические значения - в аффиксах.

Выделяются также значения главное и периферий-

ные, первичное и вторичные, прямые и переносные,

свободные и несвободные.

11

ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЕКСИКЕ И ФРАЗЕОЛОГИИ

РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В СОВЕТ-

СКУЮ ЭПОХУ связаны с пополнением новыми лек-

сическими единицами, переходом некоторых слов из

активного словарного запаса в пассивный, изменением

значений слов и фразеологизмов и стилистическими

изменениями.

Новые слова образуются аффиксальным

способом: ленинец, соглашатель, ударничество, грузо-

вик, обезличка*, основосложением: домоуправление, са-

моотвод, бракодел*, словосложением и суффиксацией:

красноармеец, пятилетка, всесоюзный*, аббревиацией:

СССР, нэп, ревком. Продуктивны (особенно в 20-е го-

ды) новые названия лиц: передовик, общественник,

беспризорник, частник*, профессий: бетонщик, мосто-

вик, нефтяник, прокатчик*, технических и производ-

ственных операций: армирование, прокатка, сбойка*,

явлений общественной жизни: агитка, обобществление,

примиренчество. Продуктивен способ образования слов

разговорного характера путем стяжения словосочетаний:

времянка < временное сооружение, зенитка, столовка,

читалка, электричка или их усечения: зам, опер,

спец. Составные названия могут быть трех ти-

пов-двойные наименования: изба-читальня, комсомо-

лец-активист, кафе-столовая, особенно продуктивные

в 20-е годы; фразеологизмы: заместитель директора,

стиральная машина, развязать войну, особенно про-

дуктивные с 50-х годов; усеченные словосочетания, или

сложносокращенные слова: предревкома, радиопередача,

стройматериалы, электробритва.

Происходит пополнение лексики литературного

языка и в результате заимствования

слов. В 20-е годы особенно заметно было влияние

на литературный язык просторечия, диалектов, жарго-

нов. Начавшееся в 30-е годы укрепление норм литера-

турного языка отсеяло многие слова, употреблявшиеся

в различных литературных жанрах в предшествующий

период, но часть этих слов осталась в литературном

языке. В 20-30-е годы из просторечия и диалектов в

литературное употребление вошли такие слова, как

глухомань, доярка, затемно, коржик, косовица, морока,

новосёл, отгул, половник, расчёска, учёба, из жарго-

нов - барахло, блат, блатной, бузить, липовый ‘фаль-

шивый’, халтура. Часть этих слов утратила нелитера-

турную окраску, другие же и сейчас относятся к разго-

ворной или просторечной лексике. В литературное

12

употребление входят и профессионализмы: в 20-е го-

ды - прослойка, смычка, спайка, увязка, ячейка} в

30-е годы - газовать, загрузка, заправка, заснять, за-

слушивать, отгрузка, прокатка, сортировка*, в 40-е го-

ды - бомбёжка, клещи, клин, котёл, мешок (четыре по-

следние - названия действий войск); с 50-х годов - за-

дел, зелёная улица, объект (строительный), площадь

(жилая), порода ‘отработанная руда’, резина ‘автопо-

крышки’ и др. В гораздо меньшей, чем в XIX - начале

XX в., степени пополняется в советский период сло-

варный состав за счет иноязычной лексики.

Противоположный процесс - переход не-

которых слов и фразеологиз-

мов из активного словарного

запаса в пассивный, связанный с исчез-

новением из общественной жизни реалий прошлого,

затронул лексику в значительно меньшей степени: го-

родовой, земство, урядник, классная дама, реальное

училище, постоялый двор, титулярный советник и др.

Значительно меньше возникает архаизмов, имеющих

синонимы в активном употреблении: аэроплан (само-

лёт), авиатор (лётчик), бомбовоз (бомбардировщик),

чернорабочий (разнорабочий) и др.

Изменение значений слов в советский период свя-

зано с возникновением новых форм общественных и

производственных отношений, с появлением новых по-

нятий. Широко распространяются семантические нео-

логизмы: (детские) ясли, броня (на жилплощадь),

бюллетень (по болезни), (сельский) клуб, (обществен-

ная) нагрузка, участок (работы), перегиб (в полити-

ческой линии), отставание (в учёбе). Новые значения

возникают у слов, связанных с актуальностью явлений

в тот или иной момент. Переосмыслению подвергают-

ся военные термины: атака (на бюрократию), воору-

житься (передовой теорией), мобилизовать (все силы),

торпедировать (переговоры), штаб (революции); слова

производственной тематики: закаливать (организм),

кузница (здоровья), обработать (кого-нибудь), спаян-

ный (коллектив)} спортивные термины: стартовал

(кинофестиваль), марафон (переговоров затянулся),

эстафета (побед)} некоторые слова, обозначающие

устаревшие понятия: знатный (комбайнер), (кол-

хоз-) миллионер, (шахтёрская) династия. С отрица-

тельной оценкой человека, общественного явления на-

чинают употребляться слова, связанные с прежней со-

циальной жизнью: барин, вельможа, мещанин, ме-

щанство, обыватель, сановник.

13

Стилистические изменения

в лексике связаны, главным образом, с утратой стилис-

тической окрашенности одними словами и приобрете-

нием этой окраски другими. Просторечными были, на-

пример, в 20-е годы слова афера, зря, лодырничать,

нехватка, одёрнуть, ребята, склока, учёба. В 20-

30-е годы утрачивают разговорный характер слова бес-

прерывно, верхушка, вожак, жильё, проработать. В

40 - 50-е годы переходят в разряд нейтральных слова,

относившиеся ранее к «высокой» лексике: воочию, за-

мыслить, запустение, зачинщик, изваяние, расчётли-

вость и др. Из нейтральной лексики перешли в состав

разговорных слова давнишний, житьё, напоследок, од-

нолеток, скидывать; в состав просторечных - взаправ-

ду, ежели, задаром, мамаша, родитель, стращать] в

состав книжных - ввиду, вследствие, импонировать,

обитать, пред, соотечественник, тотчас, третиро-

вать, чрезвычайный и др.

ИНОЯЗЫЧНАЯ ЛЕКСИКА - слова других языков,

употребляемые в русском языке в качестве регулярных

лексических единиц. В русском языке около 10% слов,

заимствованных из других языков. В основе заимство-

вания - торговые, культурные, научные связи между

народами и как следствие этого - языковые контакты.

В подавляющем большинстве иноязычные слова были

заимствованы русским языком вместе с вещью, поня-

тием: школа- слово греческое, класс - латинское, порт-

фель - французское, ранец - немецкое, карандаш - тюрк-

ское, пионер - английское, чай - китайское, конфе-

та - итальянское, тундра - финское. Заимствованное

слово может обозначать особую разновидность предме-

та, понятия, существовавшего в русском языке: из анг-

лийского языка джем ‘особый сорт варенья’, из фран-

цузского языка портье ‘вид слуги в гостинице’. Причи-

ной заимствования может быть также стремление за-

менить описательное выражение, словосочетание од-

ним словом: снайпер (англ.) вместо меткий стрелок,

мотель (англ.) вместо гостиница для автотуристов,

турне (франц.) вместо путешествие по круговому

маршруту.

Иноязычные слова проникали в русский язык в

разные периоды его истории. 4acTj> этих слов перешла

из древнерусского языка, который, в свою очередь, мог

получить их из праславянского. Такими древнейшими

заимствованиями из германских языков являются, на-

пример, князь, король, бук, карп, лук ‘растение’, хлев.

14

В древнерусский язык пришли из скандинавских язы-

ков слова кнут, крюк, пуд, сельдь; из финско-

го - навага, салака, сёмга, пихпул, рига, пурга, тундра;

из тюркских - армяк, башлык, башмак, тулуп, лошадь,

табун, амбар, сарай, сундук, богатырь, караул; из гре-

ческого - кровать, тетрадь, корабль, парус, свёкла,

кит, фонарь и др.

Заимствование слова может быть не прямым, а че-

рез посредство другого языка. Так, многие грецизмы

проникли в древнерусский язык через старославянский,

через тюркские языки заимствованы слова других вос-

точных языков: бисер, кинжал из арабского; бадья, би-

рюза, калека из персидского; чай из китайского и др.

В более позднее время через различные западноевро-

пейские языки проникали греческие слова: анатомия,

геометрия, философия, анализ, демократия, политика,

драма, трагедия, архитектура; латинские: инерция,

радиус, студент, декан, диктатура, республика и др.

Слова западноевропейских языков могли заимствовать-

ся через польский язык: бутылка, гитара, дама, ин-

дюк, карета, рынок, фрукт и др.

С эпохи Петра I начинается расширение словарно-

го состава русского языка за счет заимствования из за-

падноевропейских языков. Термины морского дела за-

имствовались из голландского: боцман, гавань, матрос,

шторм и английского языков: аврал, катер; в более

позднее время из английского языка заимствовались

спортивные термины: бокс, волейбол, старт, финиш,

чемпион. Из немецкого языка пришли военные терми-

ны: бруствер, лагерь, офицер, солдат, штык и терми-

ны горного дела: шахта, штольня, штрек; из фран-

цузского - термины искусства: балет, партер, пейзаж,

натюрморт, режиссёр, литературы: жанр, роман,

фельетон, эссе, военного дела: авангард, атака, ба-

тальон, марш, кулинарные: десерт, котлета, суп, пю-

ре, рагу, названия одежды: жакет, кашне, костюм,

пальто; из итальянского - музыкальные термины:

ария, баритон, виолончель, мандолина, серенада и др.

В самом начале 20-х годов XX в. в связи с изоли-

рованностью страны заимствования малочисленны: ав-

то, бостон, кино, радио, такси, фокстрот и др.

В конце 20-х и в 30-е годы заимствуются главным об-

разом английские слова: джаз, комбайн, конвейер, кон-

тейнер, спидометр, троллейбус и др. В 40-е годы, осо-

бенно в конце 40-х - начале 50-х годов, в связи с резко

отрицательным отношением ко всему иностранному

заимствования слов редки. Активизируется процесс за-

15

имствования со второй половины 50-х годов, преиму-

щественно из английского языка: акваланг, биатлон,

джинсы, клипсы, кемпинг, мотель, нейлон, транзис-

тор, хобби, шорты и др.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМЫ - заимствованные рус-

ским языком слова, свойственные в том же значении

многим другим, в том числе неродственным, языкам

и созданные главным образом на основе греческих и

латинских морфем: ассоциация, бюрократия, де-

монстрация, инерция, интеллектуальный, классифика-

ция, коммунизм, культура, мораль, нация, популярный,

пресса, пролетариат, реформа, специалист, телефон,

утопия, цивилизация, энергия и др. Основную часть

интернационализмов составляют термины науки, тех-

ники, общественно-политической жизни, экономики,

литературы, искусства, спорта.

ИСКОННО РУССКАЯ ЛЕКСИКА - слова, восходя-

щие к праиндоевропейской, праславянской и древне-

русской эпохам и унаследованные русским языком, а

также созданные в русском языке по существующим в

нем моделям.

Наиболее древний, праиндоевропей-

ски й пласт исконно русской лексики имеет соответ-

ствия и в других индоевропейских языках. Таковы не-

которые термины родства: мать, сын, брат, сестра;

названия животных: волк, гусь, олень, явлений приро-

ды: вода, луна, снег, камень, частей тела: нос, зуб, ухо,

око, некоторых действий: брать, дать, быть, видеть,

чисел: два, три и др.

Праславянская лексика представлена

большим количеством слов и большим их разнообра-

зием, чем праиндоевропейская. Это слова, имеющие

соответствия в славянских языках и отсутствующие в

других индоевропейских: сердце, дитя, весна, дождь,

трава, змея, седло, труд, добрый, звенеть, вчера и

др. Слов этих двух пластов всего около 2000, но они

относятся к наиболее употребительным.

Древнерусский пласт лексики составля-

ют слова, общие для русского, украинского и белорус-

ского языков и отсутствующие в других славянских

языках: дядя, пряха, самовар, жаворонок, дешёвый, ря-

бой, ручаться, сорок, девяносто и др.

Собственно русские слова возникли

с конца XIV в. Это почти все существительные с суф-

фиксами -щик, -чик, -ятин(а), -лк(а), -овк(а),

16

-тельств(о), -ш(а), -ноешь, -емость, -щин(а), -тель

(со значением инструмента или приспособления): ка-

менщик, откатчик, кислятина, зажигалка, листовка,

свидетельство, докторша, действительность, управ-

ляемость, сдельщина, выключатель; сложносокращен-

ные существительные: вуз, зарплата; подавляющее

большинство сложных прилагательных: животрепещу-

щий, тёмно-зелёный; глаголы, образованные суффик-

сально-префиксальным способом, типа разбазарить,

дозвониться; отыменные глаголы типа плотничать,

халтурить; наречия с приставкой по-: по-дружески, по-

прежнему; подавляющее большинство производных

предлогов и союзов: ввиду, пока и др. При образова-

нии слов могли использоваться и функционирующие в

русском языке заимствованные морфемы: газетный,

связист, контрудар, телевидение, киоскёр. Собственно

русскими являются и слова, возникшие в более ранние

эпохи, но затем изменившие свое значение. Так, слово

красный в праславянском и в древнерусском языке

значило ‘хороший, красивый’, а в русском языке стало

обозначать цвет.

ИСТОРИЗМЫ - слова, обозначающие исчезнувшие

из современной жизни предметы, явления, ставшие

неактуальными понятия: ботфорты, боярин, бурса, ве-

че, опричник, будённовец, нэпман. Семантиче-

ские (или частичные) историзмы - это не-

актуальные в настоящее время значения многозначных

слов: шлем ‘старинный металлический воинский голов-

ной убор’, щит ‘вооружение древнего воина’, дружина

‘княжеское войско’, таран ‘древнее орудие для разру-

шения крепостных стен’.

КАЛЬКИ (франц, caique ‘копия, подражание’) - за-

имствования путем буквального перевода.

Словообразовательная каль-

ка - слово русского языка, возникшее в результате по-

морфемного перевода иноязычного слова: азбука - греч.

alphabetos, водород - лат. hydrogenium, подразделе-

ние - франц, subdivision, сверхчеловек - нем. Ubermensch,

небоскрёб - англ, sky-skraper.

Семантическая калька - значение рус-

ского слова, появившееся под влиянием иноязычного

слова в связи с совпадением у них других значений:

дать ‘вручить’ (дать стакан воды) получило значения

‘устроить’ (дать обед) под влиянием франц, donner и

‘преподать’ (дать урок) под влиянием нем. geben.

17

Фразеологическая калька - устойчи-

вое сочетание слов, возникшее в результате пословного

перевода иноязычного фразеологизма: делать большие

глаза < нем. grofie Augen machen, принять меры <

франц, prendre des mesures. Во фразеологической полу-

кальке часть компонентов иноязычного фразеологизма

переведена, часть - оставлена без перевода: пробить

брешь < франц, battre еп breche.

КНИЖНАЯ ЛЕКСИКА - слова, характерные для

письменной речи и имеющие особую стилистическую

окраску: безвыходность, бессмертие, стимул, неотъем-

лемый, эффективный, превалировать, сопровождаться.

У книжных слов могут быть стилистически нейтраль-

ные синонимы: чаяния - надежды, грядущий - будущий,

аргументировать - доказывать, ибо - потому что.

Книжными являются слова, относящиеся к научной,

официально-деловой, общественно-публицистической,

поэтической лексике. В разговорной речи книжные

слова неупотребительны.

КОНВЕРСИВЫ ЛЕКСИЧЕСКИЕ (от лат. conversio

‘превращение, изменение’) - слова одной и той же час-

ти речи, описывающие одну и ту же ситуацию и

имеющие по крайней мере две семантические валент-

ности с одними и теми же актантами, но выступаю-

щими в противоположных ролях. Ср.: Студент сдаёт

экзамен преподавателю. - Преподаватель принимает эк-

замен у студента} Ученик выиграл партию у учите-

ля. - Учитель проиграл партию ученику} В этом воз-

расте девочки превосходят мальчиков в развитии. - В

этом возрасте мальчики уступают девочкам в разви-

тии} Народ - творец языка. - Язык - творение народа} А

больше (выше, длиннее, толще) Б.- Б меньше (ниже,

короче, тоньше) А} Он пришёл до меня. - Я пришёл

после него.

КОННОТАЦИИ СЛОВА (от лат. соп ‘с, вместе’ и

notatlo ‘обозначение, замечание’) - ассоциации, которые

связаны у говорящих с данным словом и отражают

культурные представления и традиции. Так, слова осёл

и ишак - точные синонимы, их прямые значения со-

впадают. Но со словом осёл связано представление об

упрямстве и глупости, а со словом ишак - о готовности

безропотно работать. Коннотации обнаруживаются в пе-

реносных значениях, сравнениях, производных словах:

Упрямый (глупый) как осёл; Ну и осёл же ты!; До-

18

вольно ослить!; Работает как ишак; Я вам не ишак

работать за всех; Не стану ишачить за всех.

КОНТЕКСТ (от лат. contextus ‘тесная связь, соеди-

нение’) уточняет значение слова. Лексиче-

ский контекст - словесное окружение, лексическая

позиция слова. Контекст выявляет то или иное значе-

ние многозначного слова. Так, слово стол в сочетании

со словами письменный, сесть за выступает в значе-

нии ‘предмет мебели в виде широкой горизонтальной

доски на опорах, ножках’, в сочетании со словами дие-

тический, мясной - в значении ‘питание, пища’, со сло-

вами паспортный, заказов - в значении ‘отделение в

учреждении, ведающее каким-либо специальным кру-

гом дел’.

Бытовой контекст - ситуация, которая опре-

деляет, в каком значении употреблено слово. В пред-

ложении Операция прошла успешно лексический кон-

текст недостаточен для определения значения слова

операция. Но если это предложение произнес врач, во-

енный или бухгалтер и обозначил им событие, связан-

ное с его профессией, то слушающие понимают, что в

первом случае операция - ‘хирургическое вмешатель-

ство, предпринимаемое с лечебной целью’, во вто-

ром - ‘боевые действия, объединенные одним задани-

ем’, в третьем - ‘финансовая сделка’.

ЛЕКСИКА (от греч. lexikos ‘словесный, словар-

ный’) - вся совокупность слов какого-либо языка или

диалекта (русская лексика, лексика архангельских гово-

ров и др.), а также часть этих слов, употребляющихся

в определенной сфере (лексика профессиональная, жар-

гонная и др.), имеющих общую стилистическую при-

надлежность, окраску (лексика научная, разговорная и

др.), общее происхождение (лексика исконно русская,

заимствованная и др.), употребляемых каким-либо че-

ловеком, в частности писателем во всех его произведе-

ниях или каком-то одном (лексика М.Ю. Лермонтова,

«Героя нашего времени», Печорина).

Лексика языка представляет собой сложную систе-

му, образуемую словами, объединенными друг с дру-

гом сходством, общностью и противопоставленностью

значений, стилистической окраской, сферой употребле-

ния, происхождением. В отличие от других уровней

языка лексика в своей значительной части непосред-

ственно связана с явлениями действительности. Поэто-

19

му перемены в общественной жизни находят отраже-

ние в лексике: в изменении состава слов, их значений,

стилистической окраски.

ЛЕКСИКОГРАФИЯ (от греч. lexikon ‘словарь’ и

grapho ‘пишу’) - раздел языкознания, посвященный тео-

рии и практике составления словарей.

ЛЕКСИКОЛОГИЯ (от греч. lexikos ‘словесный’ и lo-

gos ‘учение, наука’) - раздел языкознания, изучающий

словарный состав языка, рассматривающий в различ-

ных аспектах основную единицу языка-слово. О п и-

сательная (или синхроническая;

от греч. syn ‘вместе’ и chronos ‘время’) лексикология

изучает современное состояние лексики. Истори-

ческая (или диахроническая; от

греч. dia ‘через, сквозь’ и chronos ‘время’) лексикология

изучает словарный состав в процессе его исторического

развития. Один из основных разделов лексиколо-

гии -лексическая семантика.

Лексикология рассматривает словарный состав со-

временного русского литературного языка как сложную

систему, в которой слова соотносятся по разным их

признакам. С точки зрения происхождения выделяется

лексика исконно русская и заимствованная (исследуют-

ся источники, пути освоения и признаки заимствован-

ных слов); с точки зрения сферы употребления - лек-

сика общенародная и диалектная, жаргонная, специаль-

ная (термины и профессионализмы); с точки зрения

активного и пассивного словарного запаса - актуальная

лексика, архаизмы, историзмы и неологизмы; с точки

зрения экспрессивно-стилистической окраски и стилис-

тической принадлежности - лексика межстилевая, книж-

ная, разговорная, просторечная и т.п. Особые разделы

лексикологии - фразеология, где изучаются

типы фразеологизмов, их стилистическое расслоение,

происхождение, и лексикография.

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ - абстрактные, типовые

значения, которые при разных словах и фразеологиз-

мах выражаются разными лексическими средствами.

Иначе говоря, лексическая функция - это один и тот

же смысл, имеющий позиционно обусловленные вари-

анты выражения, причем в качестве позиций выступа-

ют разные слова и фразеологизмы, а в качестве вари-

антов выражения одного и того же смысла - строго

обусловленные этими словами другие слова и фразео-

20

логизмы. Лексические функции обозначаются сокра-

щенными латинскими словами:

Magn ‘высокая степень’ (от лат. magnus ‘большой’):

от брюнет - жгучий, ошибка - грубая, слух - абсолют-

ный, тьма - кромешная, молчание - гробовое, призна-

ние - всеобщее, мороз - трескучий, бежать - со всех ног

и др.;

Воп ‘хороший’ (от лат. bonus ‘хороший’): от ко-

нец - благополучный, порыв - благой, случай-

ность - счастливая, влияние - благотворное, предложе-

ние - заманчивое, учебное заведение - первоклассное,

свадьба - пышная, руки - золотые и др.;

Able} ‘такой, который может’ (от лат. habills ‘способ-

ный’): от изменяться - изменчивый, гнуться - гибкий,

гореть - горючий, пугаться - пугливый, биться - хруп-

кий, пачкаться (об одежде) - маркий, вмещать мно-

го - вместительный, ёмкий и др.;

Func ‘иметь место’ (от лат. functio ‘исполнение’): от

тишина - царить (царит), война - идти (идёт), ве-

тер-дуть (дует), событие - происходить (происхо-

дит), мороз-стоять (стоит) и др.;

Сар ‘начальник’ (от лат. caput ‘голова, глава’): от

школа - директор, университет - ректор, кафедра - за-

ведующий, факультет - декан, отряд - командир, со-

бор - настоятель, семья - глава, банда - главарь и др.

Выделяется около 50 таких лексических функций.

МЕЖСТИЛЕВАЯ ЛЕКСИКА - слова, не закреплен-

ные за каким-либо стилем, свободно употребляющиеся

во всех стилях. Эта лексика не имеет стилистической

окраски, поэтому ее называют также нейтраль-

ной, или лексикой с нулевой окраской. Межстилевую

лексику составляют слова всех частей речи, кроме

междометий, которые всегда стилистически окрашены:

вечер, глухой, делать, жарко, пять, я, без, но, бы

и т.п. В тексте стилистически нейтральных слов во

много раз больше, чем стилистически окрашенных,

они составляют его основу. Если у слова одни значе-

ния стилистически нейтральны, а другие имеют сти-

листическую окраску, то такое слово относится к меж-

стилевой лексике только первой частью своих значе-

ний.

МЕТАФОРА (греч. metaphora ‘перенос’) - перенос

названия с одного предмета (явления, действия, при-

знака) на другой на.основе их сходства. Объекты дей-

ствительности могут быть сходны внешними признака-

21

ми - формой: крыло самолёта, бородка ключа; распо-

ложением: хвост поезда, нос лодки; цветом: белок гла-

за, золотые волосы; характером движения: гусеница

трактора, кобылка ‘насекомое, саранча’; издаваемыми

звуками: кузнечик, кукушка ‘небольшой маневровый

паровоз’; функцией: дворник на ветровом стекле ав-

томашины, стрелять стрелами или из ружья и т.п.

Таким способом образуются названия многих новых

реалий.

При помощи метафоры говорящие могут устанав-

ливать также сходство между явлениями материально-

го мира и явлениями, недоступными непосредственно-

му наблюдению, обозначая эмоции, мысли, виды дея-

тельности человека: червь сомнений, волна гнева, цепь

рассуждений; явления общественной жизни: гонка воо-

ружений, замораживание цен; научные понятия: пото-

лок скорости, полифонический роман, механизм фор-

мирования значения и т.п.; таким способом формиру-

ются новые понятия и возникают их названия.

Метафора может создавать новые наименования по-

нятий, уже названных в языке. Так, новые названия

свойств возникают путем перевода слов с предметным

значением в категорию слов признаковых: орёл ‘гор-

дый, смелый’, лиса ‘хитрый, льстивый’. В результате

метафоры может происходить обогащение слова новым

значением.

Метафора может вносить в слово элемент оценки.

Так, прямая, кривая линия - нейтральная оценка, а

прямой ответ - положительная, кривая улыбка - отри-

цательная; холодная, тёплая, горячая вода - нейтраль-

ная оценка, а холодный приём - отрицательная, тёплое

письмо, горячее участие - положительная. Оценочные

семантические признаки имеют и метафоры, связан-

ные с обозначением человеческих свойств путем пере-

носа на человека названий животных или неодушев-

ленных предметов: медведь, лев, слон, осёл, баран,

змея, свинья, колода, дуб, тюфяк.

При метафоре структура слова может оставаться

прежней: он ест мясо - дым ест глаза; сердце бьёт-

ся - в сердце Африки, либо меняться путем добавле-

ния к основе аффиксов: ржавчина разъедает металл;

сердцевина, сердечник ‘внутренний стержень’.

С точки зрения стилистической окраски и исполь-

зования в языке метафоры делят на три группы:

1) метафоры, утратившие образность, которая была

при переносе названия: ручка двери, ушко иголки, ко-

22

рень слова, часы идут; вторичные значения таких

слов - прямые; 2) метафоры, сохраняющие в языке об-

разность: атмосфера доверия,* солнечные ванны, бисер-

ный почерк, надёргать цитат*, вторичные значения та-

ких слов - переносные; 3) авторские, индивидуально-

стилистические метафоры: Улыбкой ясною природа

сквозь сон встречает утро года (П.); Заплаканная

осень, как вдова... (Ахм.); такие образные метафориче-

ские значения слов не входят в язык, а свойственны

лишь данному употреблению этих слов.

МЕТОНИМИЯ (греч. metonymia ‘переименова-

ние’) - перенос названия с одного предмета (явления,

действия) на другой на основе их смежности. В основе

метонимии - пространственные, временные, ситуатив-

ные, логические и другие отношения. Название может

быть перенесено: 1) с сосуда, вместилища, помещения

на содержимое, предмет, находящийся внутри: съел

всю тарелку, чайник вскипел, зал зааплодировал*, 2) с

социальйой организации, учреждения на совокупность

его сотрудников: институт объявляет приём студентов*,

фабрика выдвинула своих представителей*, 3) с места,

населенного пункта на совокупность его жителей: го-

род оборонялся от врагов*, вся Рязанщина собирает

урожай*, Москва поёт, огнями залита (Долм.); 4) с со-

циального события, мероприятия на его участников;

ср.: съезд закончился - съезд постановил; суд начал-

ся-Встать: суд идёт]; 5) с материала на изделие из

него: спортсмену досталась бронза, поставить чугун в

печь, музей фарфора; 6) с действия на его результат;

ср.: началась обмотка провода - протёрлась обмотка

провода, провести диктант - диктант без ошибок, набор

студентов закончился - студенты нового набора; 7) с

действия на место или время действия; ср.: вход вос-

прещён - вход (надпись на двери), тормозной кран для

остановки поезда - ждать на остановке, начался сено-

кос - приехал в сенокос; 8) с действия на предмет, с

помощью которого действие осуществляется; ср.: паро-

ход дал свисток - купить свисток, раздался гу-

док - клапан гудка; 9) с предмета на процесс и время

этого процесса; ср.: вкусный обед - пригласить на

обед - в обед пошли в магазин, просёлочная доро-

га - утомительная дорога - всю дорогу молчал; 10) с

отрасли знания, науки на предмет этой науки, и на-

оборот: грамматика ‘строй языка’ и ‘раздел языкозна-

ния, изучающий строй языка’, семантика ‘значение’ и

‘раздел лексикологии, изучающий значение слова’;

23

11) с имени человека на его произведение, изобрете-

ние, изделие, открытие: читать Пушкина, музей Блока;

12) с географического названия на предмет, изделие:

битюг ‘порода лошадей, выведенная в окрестностях

реки Битюг’, цинандали ‘сорт, вина, производимого в

Цинандали’; 13) с целого на часть или с общего на

частное, и наоборот; эта разновидность метонимии на-

зывается синекдохой; ср.: машина паровая,

печатная, стиральная, швейная ‘механизм’ - шофёр

сидел в машине ‘автомобиль, одна из разновидностей

механизмов’; частное лицо ‘человек’, пять голов ско-

та, не хватает рабочих рук и в ряде других случаев.

Некоторые метонимические переносы приводят к

возникновению у слова нового лексического значения:

постройка ‘строительство’ и ‘здание’, выход ‘действие

по глаголу выходить' и ‘место этого действия’, стол

‘предмет мебели’ и ‘пища’, золото ‘металл’ и ‘изделия

из него’. Это собственно лексиче-

ская метонимия. В других случаях можно говорить

лишь об употреблении слова в особом, не свойствен-

ном ему значении. Так, синтаксически

связанная метонимия возникает при сокраще-

нии словосочетания или предложения: любить произ-

ведения Моцарта -> любить Моцарта; боль в голове

прошла —> голова прошла; после питья кофе пошли

гулять -> после кофе пошли гулять. Ситуа-

тивно обусловленная метонимия

возникает по отношению к конкретным предметам,

особенности которых, проявляющиеся в метонимии,

известны: ...Контрабас пил чай вприкуску, а флейта

внакладку (Ч.; в рассказе идет речь о контрабасисте и

флейтисте).

МНОГОЗНАЧНОСТЬ (или полисемия; от

греч. poly ‘много’ и sema ‘знак’) - наличие у слова не-

скольких значений. В языке немало однозначных слов,

т.е. имеющих одно значение: антилопа, бант, вися-

чий, галстук, детство, ель, жениться, заунывный, из-

давна и др. Другие слова многозначны: азбука, бара-

бан, ванна, густой, дать, ездить, жар, завернуть, ид-

ти и др.

Значения многозначного слова, выступающие в раз-

ных контекстах, связаны друг с другом; все вместе они

образуют семантическую структуру слова, которая мо-

жет быть весьма сложной. Связь между значениями

многозначного слова ощущается говорящими и основа-

на на том, что у этих значений есть общая часть. Так,

24

у значений слова день ‘часть суток от утра до вечера’

(солнечный день) и ‘сутки’ (прошло два дня) общая се-

мантическая часть ‘сутки’; у значений слова земля

‘почва, грунт, вещество, входящее в состав коры нашей

планеты’ (пахать землю) и ‘обрабатываемая, исполь-

зуемая в сельскохозяйственных целях почва’ (пахот-

ная земля) общая семантическая часть ‘почва’. Поэто-

му значения многозначного слова мотивированы, могут

быть объяснены одно через другое.

Связь между значениями многозначного слова мо-

жет быть радиальной, когда одним главным

значением мотивируются все остальные значения. Так,

у слова клапан главное значение ‘род крышки, закры-

вающей проход пару, газу или жидкости’ (клапан гуд-

ка, выпускной клапан); этим значением обусловлены

другие значения этого слова (клапан музыкального ин-

струмента, сердца, кармана). Связь между значения-

ми многозначного слова может быть цепочеч-

ной, когда каждое значение мотивировано только

ближайшим; крайние значения при этом могут не

иметь общих семантических компонентов. Так, у слова

левый главное значение - ‘расположенный в той сторо-

не тела, где находится сердце’ (левая рука); от него

цепочкой отходят другие значения: ‘расположенный со

стороны левой руки’ (левая тумба стола) -> ‘сидев-

шие в парламенте слева и политически радикальные’

(левые фракции парламента) -> ‘политически ради-

кальные’ (левые партии) ‘политически радикаль-

ный только внешне’ (левый уклон). Связь между зна-

чениями может быть и смешанной, радиаль-

но-цепочечной.

Многозначность отличается от омонимии тем, что

между омонимами невозможно установить семантиче-

скую связь. Например, значения слова ключ1 - ‘метал-

лическое приспособление для запирания и отпирания

замка’ (дверной ключ) и ‘то, что служит для разгадки,

понимания чего-либо’ (шифровальный ключ) - значения

одного и того же слова, у них есть общая семантиче-

ская часть ‘приспособление, делающее что-либо доступ-

ным или недоступным’, а значение ‘бьющий из земли

источник, родник’ относится к слову ключ? - омониму

первого: между ключ1 и ключ2 нет семантической свя-

зи.

НАУЧНАЯ ЛЕКСИКА - слова, характерные для на-

учного стиля. Это общенаучные и узкоспециальные

термины, а также многие слова общенаучного и логи-

ческого характера, называющие отвлеченные понятия

25

и не содержащие оценок: активность, бесконечно, вы-

вод, гипотеза, доказывать, возможность, истинный,

количество, начинаться, обусловить, полагать, следу-

ет, условие, утверждать и др. Научному стилю свой-

ственны также многие сложные предлоги и союзы и

другие слова, способствующие последовательному, логи-

ческому изложению мыслей: благодаря, ввиду, вслед

за, вследствие, в соответствии с чем, между тем

как, на основании чего, наряду с, начиная с, несмотря

на, по отношению к, после того как, прежде чем,

сравнительно с, тогда как, итак, следовательно, та-

ким образом и др.

НЕОЛОГИЗМЫ (от греч. neos ‘новый’ и logos ‘сло-

во’) - новые слова, новизна которых ощущается говоря-

щими. Неологизмы бывают языковые и авторские, ин-

дивидуально-стилистические.

Языковые неологизмы создаются главным

образом для обозначения нового предмета, понятия.

Они входят в пассивный словарный запас и отмечают-

ся в словарях русского языка. Неологизмом является

слово до тех пор, пока оно сохраняет налет свежести.

Так, недавно вошедшие в русский язык слова бульдо-

зер, вертолёт, космонавт, нейлон, универсам пол-

ностью освоены и активно употребляются, а бывшие в

20-е годы неологизмы будённовец, женотдел, ликбез,

нарком, нэп успели войти в активный словарный за-

пас, но затем стали историзмами. Если понятие акту-

ально, а называющее его слово хорошо связано с дру-

гими словами, то слово скоро перестаёт быть неологиз-

мом.

Лексические неологизмы могут быть об-

разованы по имеющимся в языке моделям: венероход,

примарситься, полуторасменка, бестер ‘помесь белуги

со стерлядью’ или заимствованы из других языков:

бобслей, макияж, панк, рэкет, спонсор.

Семантические неологизмы - новые

значения известных слов: зебра ‘полосы на проезжей

части улицы, обозначающие переход’, продлёнка ‘удли-

ненный киносеанс; продленные занятия в школе’, пол-

зунок ‘замок молнии’, штрих ‘паста для исправления

ошибок в машинописном тексте’.

Неологизмы могут возникать и как новые названия

предметов, уже имеющих названия. Так, при своем

возникновении неологизмами были слова вертолёт,

дирижабль, лётчик, судостроитель, заменившие слова

геликоптер, цеппелин, авиатор, корабел. Современный

неологизм компьютер употребляется вместо ЭВМ.

26

Авторские, индивидуально-

стилистические неологизмы создаются

писателями, поэтами для придания образности художе-

ственному тексту. Неологизмы этого типа «прикрепле-

ны» к контексту, имеют автора. По самим целям их

создания они призваны сохранять необычность, све-

жесть. Авторские неологизмы, образованные по продук-

тивным моделям, называются потенциаль-

ными словами: тяжелозвонкое скаканье, я

огончарован (П.); клоповодство, обер-поклонник

(С.-Щ.); молоткастый, двухметроворостая, рука мил-

лионнопалая (М.); стихокрад (М.Г.). Окказио-

нализмы (от лат. occasionalis ‘случай-

ный’) - авторские неологизмы, созданные по необыч-

ным моделям: хилософия (М.Г.); спортсмедный лоб

(Цв.); стрекозёл, монтекарлики (М.); осенебри (Возн.).

Авторские неологизмы могут быть семантическими:

рассыпчатые от старости профессора (М.); небеса

разоблаченные (Ис.).

ОБЩЕНАРОДНАЯ ЛЕКСИКА - слова, употребитель-

ные в разных языковых сферах, понятные носителям

языка независимо от их места жительства, профессии,

образа жизни: белый, вода, воздух, газета, два, день,

есть, жить, зима, колесо, свет, трактор, ты и др.

Общенародная лексика включает в себя и слова обще-

понятные, но употребляемые не всеми говорящими

из-за грубости, вульгарности этих слов: брехня, жрать,

подлюга, стерва, сопатка и др., а также слова, кото-

рые не употребляются некоторыми носителями языка

из-за недостаточного культурного развития этих людей

(могут быть для них непонятными): аллегория, визу-

альный, идентичный, регламентировать, эфемерный

и др.

ОМОНИМЫ (от греч. homonyma < homos ‘одина-

ковый’ и опута ‘имя’) - слова, одинаковые по звуча-

нию и / или написанию, но не связанные по значе-

нию.

Лексические омонимы -слова, от-

носящиеся к одной и той же части речи и совпадаю-

щие по звучанию и написанию во всех им присущих

грамматических формах. У полных лексических

омонимов все грамматические формы совпадают: гриф^

‘птица’, гриф? ‘длинная узкая часть струнных инстру-

ментов’, гриф? ‘печать, штемпель’; вешать1 ‘делать ви-

сящим’, вешать2 ‘взвешивать’. Неполные (или

27

частичные) лексические омонимы обладают

разным числом грамматических форм. У слов лук1

‘оружие’ и лук2 ‘растение’, бор1 ‘лес’ и бор2 ‘химиче-

ский элемент’, мир1 ‘вселенная’ и мир2 ‘покой’ совпада-

ют формы единственного числа, а формы множествен-

ного числа есть только у первых слов этих пар. У

слова заставить1 ‘принудить кого-либо что-либо сде-

лать’ нет формы страдательного причастия, а у заста-

вить2 ‘загородить, закрыть чем-либо поставленным’

есть: заставленный. Остальные формы этих слов

совпадают.

Омоформы (грамматические омонимы) - сов-

падающие формы одного слова или разных слов. Так,

организации может быть формой род., дат. и предл.п.

ед.ч. или им. и вин.п. мн.ч. существительного органи-

зация. Совпадающие формы разных слов могут быть

родственны по корню: супруга - форма им.п. ед.ч. ж.р.

и супруга - форма род.п. ед.ч. м.р.; зло - существитель-

ное, зло - краткая форма прилагательного и зло - наре-

чие. Неродственные слова могут относиться к одной

части речи: вожу от водить и вожу от возить и к раз-

ным частям речи: три, трём - формы числительного

и три, трём - формы глагола тереты, стих - суще-

ствительное и стих - глагол; благодаря - деепричастие

и благодаря - предлог. В этих случаях при одной и

той же основе могут быть разные грамматические зна-

чения и разные, хотя и омонимичные окончания, при

разных основах-одно и то же грамматическое значе-

ние или разные грамматические значения.

Омофоны (фонетические омонимы; от греч.

homos ‘одинаковый’ и phono ‘голос, звук’) - разные сло-

ва, одинаково звучащие (но по-разному пишущиеся) и

имеющие либо одни и те же грамматические значе-

ния: кот - код, боцок - бачок, орёл - Орёл, кост-

ный - косный, везти - вести, мог - мок, либо разные

грамматические значения: тушь - туш, ложь - лож, ли-

са - леса, старожил - сторожил, братца - браться,

плач - плачь, острова - острого, долга - долго.

Омографы (графические омонимы; от греч.

homos ‘одинаковый’ и grapho ‘пишу’) - разные слова,

одинаково пишущиеся, но по-разному звучащие. Боль-

шинство омографов связано с разным местом ударе-

ния. Это слова как с одним грамматическим значени-

ем: атлас - атлас, замок - замок, гвоздики - гвоздики,

парит - парйт, так и с разными грамматическими зна-

чениями: волос - волос, ноги - ноги, выходите - выходи-

те - формы одного слова; белок - белок, дорога - дорога,

28

вертел - вертел, берегу - берегу - формы разных слов.

Некоторые омографы возникают в связи с неупотреби-

тельностью буквы ё: мел - [м’эл] и [м’ол], все - [фс’э] и

[фс’о], Лене - [л’эн’и3] и [л’бн’и’3].

Омонимы могут быть результатом звуковых изме-

нений; слова, ранее произносившиеся по-разному,

совпадают в своем звучании: лук1 ‘растение’ < др.-рус.

лоукъ и лук2 ‘оружие’ < др.-рус. л X къ, есть1 ‘кушать’

< $ сть и есть2 ‘имеется’ < есть.

Омонимы могут быть результатом заимствования:

1) омонимами являются слова русское и заимствован-

ное: брак1 ‘супружество’ (русск.) и брак2 ‘недоброкаче-

ственный продукт’ (нем. Brack)} клуб1 ‘большой клубок’

(русск.) и клуб2 ‘общество’ (англ, club)} 2) омонимы за-

имствованы из одного языка: карьер1 ‘быстрый бег ло-

шади’ и карьер2 ‘открытые разработки в земле’ (франц.

carriere)} нота1 ‘музыкальный знак’ и нота2 ‘диплома-

тическое письмо’ (лат. nota)} 3) омонимы заимствова-

ны из разных языков: кран1 ‘трубка с затвором’ (голл.

kraari) и кран2 ‘механизм для поднятия и переноски

тяжестей’ (нем. Кгап)} рейд1 ‘место стоянки кораблей’

(голл. rede) и рейд2 ‘военный набег в тыл противника’

(англ. raid).

Омонимы могут возникать в результате полного

расхождения значений многозначного слова (только

специальный этимологический анализ может устано-

вить эту связь): болтать1 ‘взбалтывать’ и болтать2

‘говорить’; брань1 ‘ругань’ и брань2 ‘война’; среда1 ‘окру-

жение’ и среда2 ‘день недели’.

Омонимия связана и с особенностями словообразо-

вания. Омонимы возникают в результате: 1) независи-

мого образования слов от одной и той же основы: на-

строить1 ‘построить’ и настроить2 ‘отрегулировать’;

овсянка1 ‘крупа’ и овсянка2 ‘птица’; 2) создания слож-

носокращенных слов: комбат1 ‘командир батальона’ и

комбат2 ‘командир батареи’; ДК - Дворец культуры,

Дом крестьянина, дегазационный комплект, десантный

корабль, дизельный кран, диспетчерский контроль

и др.

ОСВОЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ QJIOB - приспособле-

ние иноязычных слов к русским графическим и язы-

ковым нормам. Графическое освоение состо-

ит в том, что иноязычные слова начинают передавать

русскими буквами.

Фонетическое освоение - это приспособ-

ление иноязычного слова к нормам русского произно-

29

шения. Чужие звуки заменяются своими. Так, отсут-

ствующий в русском языке звук [h] заменяется похо-

жими на него [г] и [х] или отбрасывается: герцог (нем.

Herzog), Гейне (нем. Heine), холл (англ, hall), хоккей

(англ, hockey), ура (нем. hurra)', звук [1] передается [л’]

или [л]: валюта (итал. valuta), коктейль (англ.

cocktail), балл (франц, balle), залп (нем. Salve)', русск.

[р] заменяет отличающиеся от него соответствующие

звуки английского, французского и других языков:

спорт (англ, sport), абажур (франц, abat-jour)', носовые

гласные заменяются неносовыми: манжета (франц.

manchette), бензин (франц, benzine)', на конце слова

звонкие согласные заменяются глухими: детектив

(англ, detective), сноб (англ, snob), багаж (франц.

bagage), майонез (франц, mayonnaise). Произношение в

заимствованном слове звуков, отсутствующих в русском

языке вообще или в данной позиции (например, без-

ударного [о]: б[о]а, Э[о]сье, мягкого [ж’]: жюри), говорит

о его неполном фонетическом освоении.

Морфологическое освоение иноязыч-

ных слов приводит к приобретению ими грамматиче-

ских значений, свойственных русскому языку, и воз-

можности изменяться (склоняться и спрягаться) по за-

конам русской морфологии. При этом иноязычные

слова могут получать русские аффиксы: терраса

(франц, terrasse), патетический (франц, pathetique), зон-

дировать (франц, sonder), ракета (нем. Rakete), репе-

тировать (нем. repetieren), танкетка (англ, tankette). В

процессе морфологического освоения заимствованного

слова может меняться его род: греч. politika, problema

среднего рода, а русск. политика, проблема - женского;

греч. aloe, basis женского рода, а русск. алоз - среднего,

базис - мужского; франц, ригёе женского рода, paletot

мужского рода, а русск. пюре, пальто - среднего. Мо-

жет переосмысливаться число: слова локон, рельс, ко-

кос восходят к формам множественного числа нем.

Locken (ед.ч. Locke), англ, rails (ед.ч. rail), исп. cocos

(ед.ч. coco). Может изменяться принадлежность слова к

той или иной части речи: кредо < лат. credo ‘верую’,

омнибус < лат. omnis ‘весь’ - omnibus ‘всем’, рояль <

франц, royal ‘королевский’, фанера < франц, fournir

‘поддерживать’. При освоении словосочетание может

превратиться в одно слово: лат. res publica ‘обществен-

ное дело’ - республика, лат. pro forma ‘для фор-

мы’ - проформа, франц, eau de Cologne ‘Кёльнская во-

да’ - одеколон. Морфологическое освоение иноязычного

слова может идти не до конца: некоторые заимствован-

30

ные существительные и прилагательные не склоняют-

ся в русском языке: болеро, кафе, кенгуру, колибри,

беж, экстра и др.

В процессе освоения иноязычного слова нередко

меняется его семантическая структура. Так, может про-

исходить процесс сужения значений: у английского

слова sport много разных значений - ‘спорт, охота, рыб-

ная ловля’, ‘болельщик’, ‘щеголь’, ‘развлечение, шутка,

забава’ и др., в русском слове спорт утвердилось лишь

первое значение; у французского слова nocturne, кроме

значения ‘вид музыкального произведения’, перешед-

шего и в русское слово ноктюрн, есть и другие значе-

ния - ‘ночной’, ‘всенощная’. Значения слов могут рас-

ширяться: франц, orangerle ‘теплица для выращивания

апельсинов’ - оранжерея ‘теплица’, лат. caminata ‘поме-

щение с камином’ - комната ‘жилое помещение’.

ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВАЯ ЛЕКСИКА - слова и

обороты, характерные для официально-делового стиля

в его разновидностях: канцелярско-деловой, официаль-

но-документальной, юридической и дипломатической.

Канцеляризмы - часто используемые в

деловой речи слова и обороты, связанные с повторяю-

щимися ситуациями и унифицированным выражением

мыслей: жительство, отправитель, воспрещать, вру-

чить, надлежит, вышеупомянутый, исходящий, неза-

медлительно} составные наименования типа головные

уборы, материальные ценности, продукты питания,

транспортные средства*, составные глагольно-именные

сочетания типа оказать помощь, дать указание, возы-

меть действие, подвергнуть осмотру; штампы типа за

отчётный период, принимая во внимание, прослушав и

обсудив, привлечь к ответственности, возложить на.

Стремление точно обозначить все проявления об-

щественной жизни отражает, например, многообразие

официальных названий человека: при обраще-

нии - гражданин, гражданка, в магазине - покупатель, в

службе быта - заказчик, клиент, в лечебном учрежде-

нии - больной, в санатории - отдыхающий, на телефон-

ной станции - абонент, на транспорте - пассажир, на

выборах - избиратель, а также квартиросъёмщик, зри-

тель, вкладчик и т.п. Широко употребляются отгла-

гольные существительные: документирование, использо-

вание, распределение, стандартизация, унификация,

хранение и др.; составные отыменные предлоги: в свя-

зи с, в случае, в целях, за неимением, по линии, по

вопросу и др.; составные союзы: а равно, а также, в

силу того что и др.

В качестве официально-деловой терминологии ис-

пользуются такие слова, как декрет, закон, заявление,

конституция, паспорт, прокурор, протокол, свиде-

тель, следователь, указ, и узкоспециальные юридиче-

ские и дипломатические термины: истец, ответчик,

улики, кассационная жалоба; атташе, ратифициро-

вать, верительные грамоты, поверенный в делах и др.

ПАРОНИМЫ (от греч. para ‘возле, при’ и опута

‘имя’) - близкие по звучанию и по значению родствен-

ные (в настоящее время или в прошлом) .слова,

имеющие одни и те же основные грамматические зна-

чения. Паронимы могут отличаться созвучными при-

ставками: вбежать - взбежать, оклик - отклик, посту-

пок - проступок-, суффиксами: наследие - наследство,

горячий - горючий, белеть - белить; чередующимися

фонемами в корнях: крона - корона, невежа - невежда,

воскресать - воскрешать. Значения паронимов никогда

не нейтрализуются, и паронимы не могут заменять

друг друга в одном контексте.

ПАРОНОМАЗЫ (от греч. para ‘возле, при’ и опо-

mazo ‘называю’) - близкие по звучанию, но далекие по

значению неродственные слова: родник - рудник, бу-

рый - бурный, исторический - истерический, глух - глуп,

придворный - притворный, питать - пытать.

ПЕРВИЧНОЕ И ВТОРИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА

связаны с историей слова. При своем возникновении

слово всегда однозначно - это значение первич-

ное, непроизводное. Вторичные, производные

значения могут возникать в результате переноса данно-

го названия на другие предметы, признаки, действия,

состояния на основе их сходства (метафора) или смеж-

ности (метонимия).

ПОЗИЦИИ ЛЕКСИЧЕСКИЕ - условия проявления

лексических значений, контекст, разновидность пози-

ций лингвистических единиц. В сильных лексических

позициях данные лексические единицы различаются, в

слабых позициях - не различаются, нейтрализуются.

Нейтрализация - снятие противопоставле-

ния языковых единиц. Нейтрализация в лекси-

ке - снятие противопоставлений лексических единиц,

имеющих в сильных позициях общие и различные

части (семантические признаки) лексических значений.

Понятийные синонимы в сильных лексических по-

зициях выступают в своих разных значениях, в сла-

32

бых позициях их значения нейтрализуются (совпада-

ют). Так, слова рыть и копать имеют общую часть

значений ‘делать в земле яму, углубление’. При этом у

копать есть еще семантический признак ‘орудием’, а у

рыть - ‘орудием или органом тела’. Поэтому можно

сказать: Лиса роет нору (не копает)-, этот кон-

текст - сильная позиция для рыть. Но канаву лопатой

можно и рыть и копать-, здесь контекст - слабая пози-

ция для данных синонимов, в этой позиции их значе-

ния нейтрализуются.

Значения слова земля ‘планета’ и ‘суша, часть пла-

неты’ различаются в контекстах: 1) атмосфера, враще-

ние, спутник, облететь вокруг (земли); 2) сойти на,

ступить на, увидеть с лодки на горизонте (землю).

Эти контексты - сильные позиции для реализации дан-

ных значений. В предложении Вижу землю контекст

недостаточен для дифференциации значений слова

земля-, здесь выступает лишь общая часть этих значе-

ний. Данный контекст - позиция их нейтрализации.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА - слова, употребляю-

щиеся преимущественно в художественной речи и

имеющие оттенок приподнятости, торжественности, ли-

ричности: година, кров, лик, отчизна, очи, божествен-

ный, грядущий, забвенный, пленительный, сладостный,

взрастить, обагриться и др.

ПРИЗНАКИ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ (МОР-

ФЕМ): графические -начальная буква а (ав-

густ, алмаз, арбуз; кроме междометий ах, ага, союза

а); буква ф (факт, рифма, граф); буква э (экран, эле-

мент, сэр; кроме местоименнных слов, междометий

это, этакий, эх и др.); сочетания в корне гласных

(оазис, виртуоз, какао) и двойных согласных (ванна,

грамматика, коллектив), а также гз, кз (зигзаг, вок-

зал); дж (джем, лоджия, бридж); нг (пингвин, лозунг);

ге, ке, хе (герб, лакей, мохер); бю, пю, ею, мю, гю,

кю (бюст, пюре, ревю, мюрид, гюйс, кювет);

фонетические -безударный [о]: б[о]лерд,

д[о]сьё, л[о]дерат[о]; твердый парный согласный перед

<э>: .мо[дэ]ль, аи[тэ]нна, ти[рэ];

морфологические - несклоняемость

существительных и прилагательных: кофе, пари, рагу,

танго, беж, бордо, хаки.

ПРОСТОРЕЧНАЯ ЛЕКСИКА, с одной точки зре-

ния, - это область неграмотной речи, целиком находя-

щаяся за пределами литературного языка и не пред-

2-1349 33

ставляющая собой единой системы: мамаша, мамка,

одёжа, одеколончик, деловой с отрицательным значени-

ем, склизкий, хворый, вертаться, серчать, издаля. на-

медни.

С другой точки зрения, просторечная лекси-

ка-слова, имеющие яркую сниженную стилистическую

окраску. Эти слова составляют две группы: 1) обиход-

но-бытовое просторечие, слова, входящие в литератур-

ный язык и имеющие сниженную (по сравнению с

разговорными словами) экспрессивно-стилистическую

окраску: балбес, дохлятина, оплеуха, задрипанный,

толстопузый, дрыхнуть, орать, сдуру; 2) грубая, вуль-

гарная лексика (вульгаризмы), находящаяся за преде-

лами литературного языка: сволочь, стерва, хамло, ха-

ря, паскудный, слямзить и др.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМЫ - слова и обороты, свой-

ственные людям одной профессии и являющиеся, в

отличие от терминов, полуофициальными названиями

понятий данной профессии. Профессионализмы отли-

чаются большой дифференцированностью в обозначе-

нии специальных понятий, предметов, действий, свя-

занных с данной профессией, родом деятельности. Та-

ковы, например, употребляющиеся у охотников назва-

ния некоторых свойств собак: аппелистость, вежли-

вость,, верхнее чутьё, вязкость, глубокий полоз, ко-

потливая, неслух, отдира, перека, пешая, позывис-

тость, пруткостъ, рыскучая и др.; названия ветров

Белого моря, бытующие у местных рыбаков и моря-

ков: восток, заморозник, летник, моряна, обедник, по-

бережник, полночь, рекостав, север, сиверко, шелоник

и др.

ПРЯМЫЕ И ПЕРЕНОСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА

связаны с тем, ощущается ли говорящими образность

слова, употребленного в данном значении. П р я-

мое значение стилистически нейтрально, у него нет

образности. Переносное значение - образное,

стилистически окрашенное. Первичное значе-

ние - прямое, вторичные могут быть прямыми: нос

лодки, ножка стула, часы идут, щит орудия, выпил це-

лый стакан, исторические лица и переносными: в семье

прибавился лишний рот ‘едок’, море света ‘огромное

количество’, соль рассказа 1сутъ\ Переносные значения

могут быть языковыми, т.е. закрепившимися в языке,

и авторскими, индивидуальными, т.е. встречающимися

только в данном художественном произведении. Так, в

34

предложении Сыплет черёмуха снегом (Ес.) слово снег

имеет значение ‘белые лепестки цветов черемухи’; в

предложении Все флаги в гости будут к нам (П.)

слово флаг имеет значение ‘государство, страна’.

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА - слова и оборо-

ты, свойственные публицистическому стилю, характе-