Автор: Николаева Н.С.

Теги: декоративно прикладное искусство искусство культура японии

ISBN: 5-85200-083-3

Год: 1618

Текст

Декоративные росписи Японии 16-18 венов

Н.С.Нинолаева

ДЕКОРАТИВНЫЕ

РОСПИСИ

ЯПОНИИ

16-18 ВЕКОВ

От Нано Эйтону до Огата Корина

Москва

Изобразительное искусство 1989

ББК 85.12 Н 63

Рецензенты: кандидат искусствоведения Н. А. Виноградова, кандидат искусствоведения Б. Г. Воронова

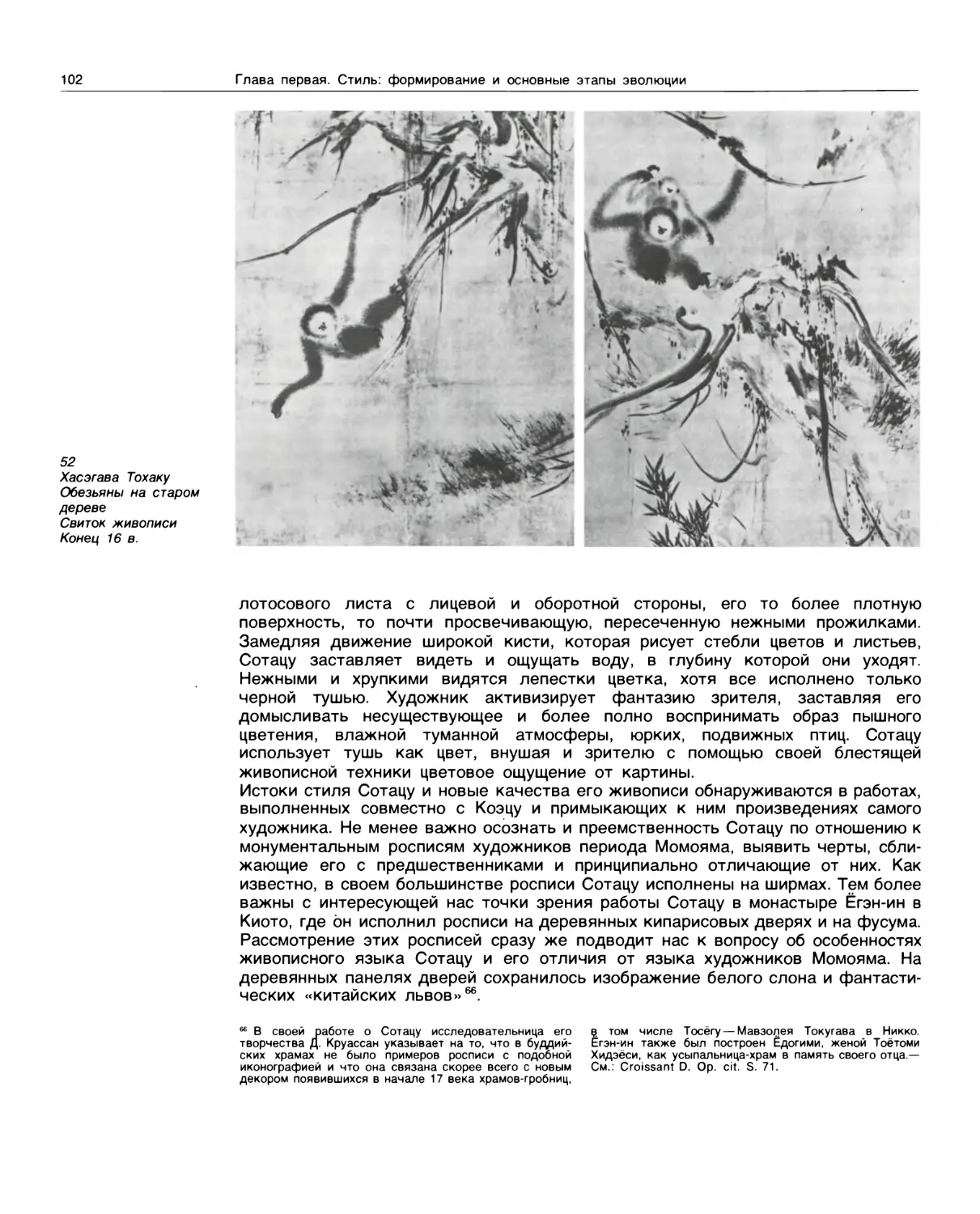

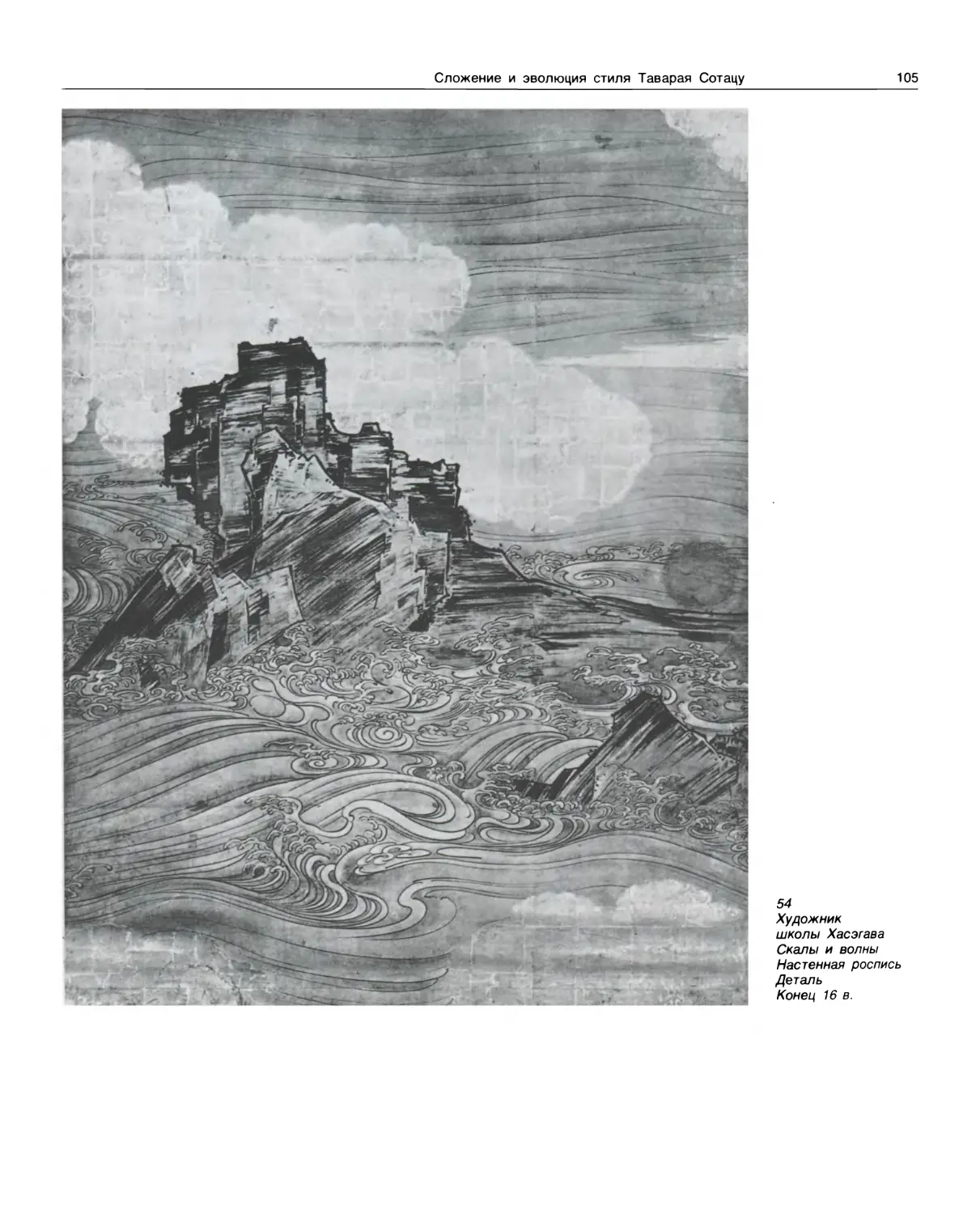

Макет и оформление художника Е. Е. Смирнова

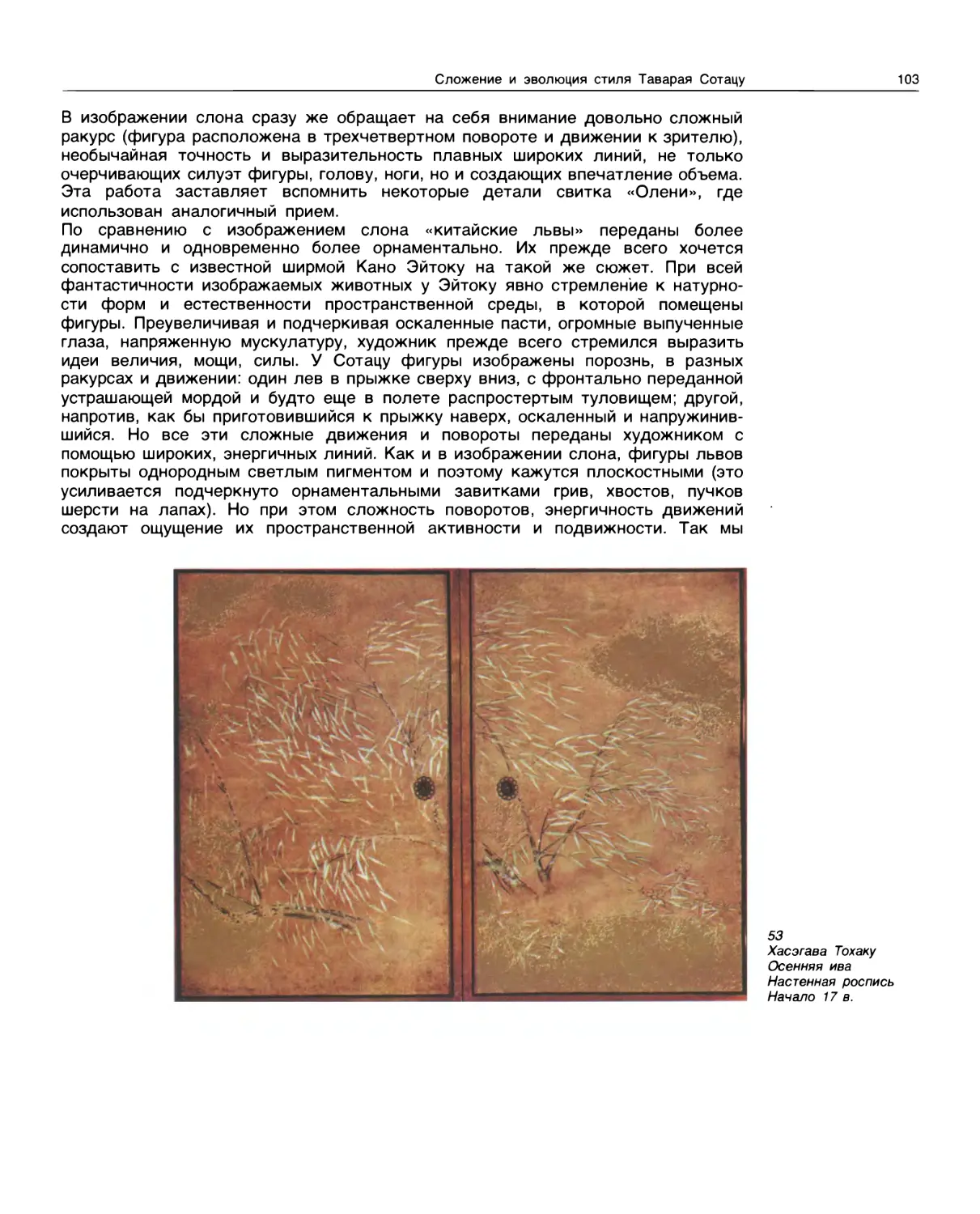

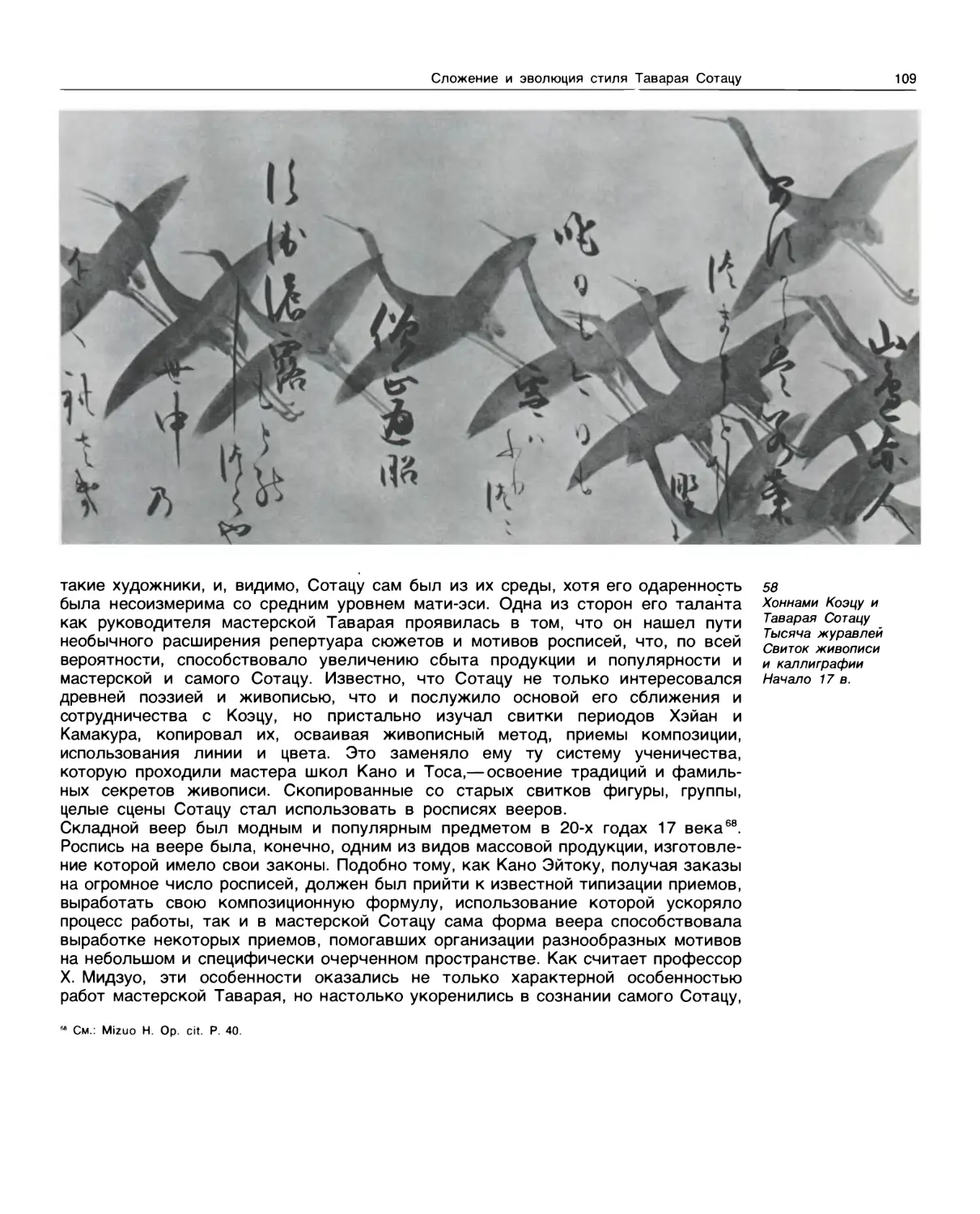

„ 4904000000-112 _ _

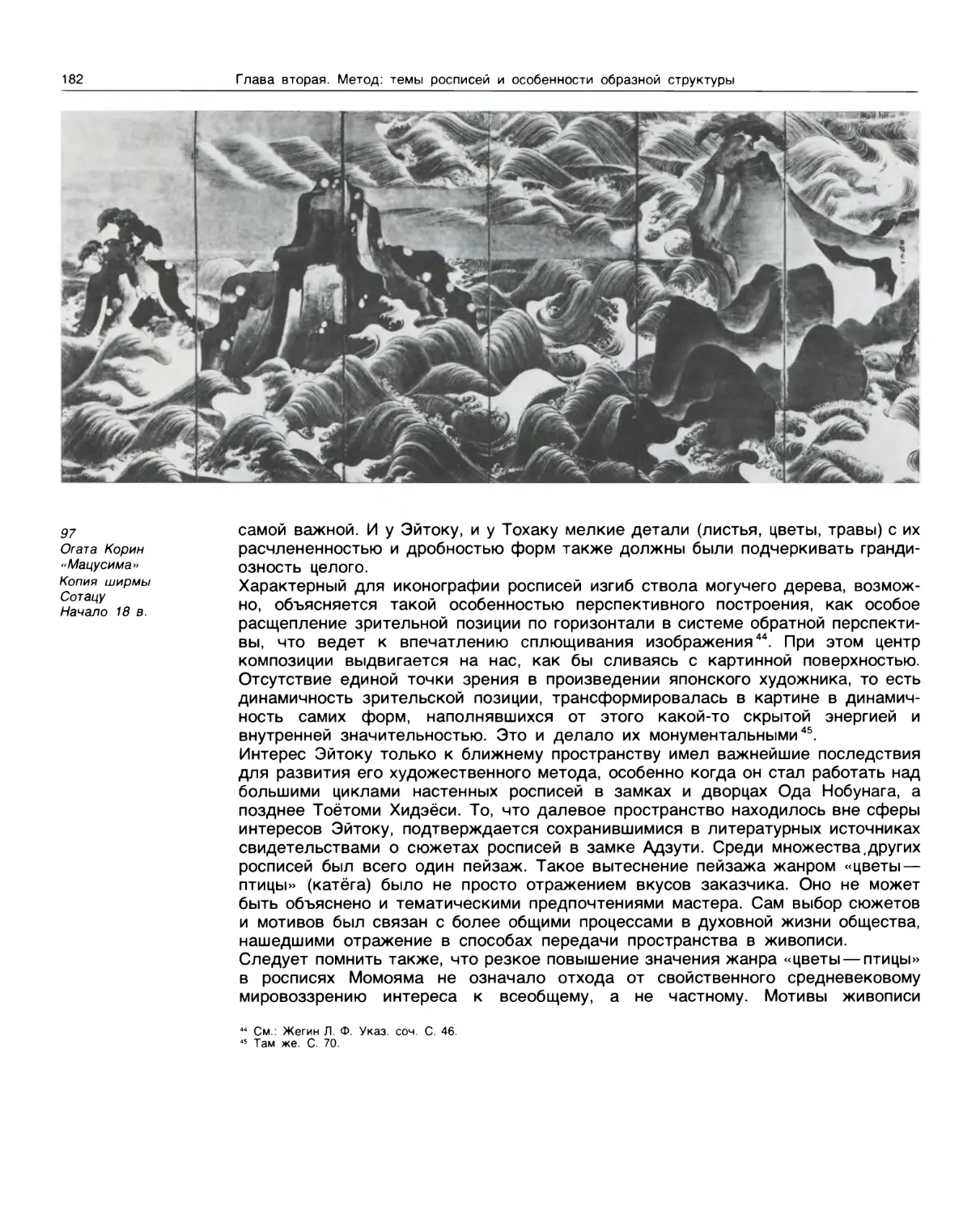

Н 40-89

024(01 >-89

ISBN 5-85200-083-3

© Издательство «Изобразительное искусство», 1989

Введение

Декоративные настенные росписи — одно из самых ярких явлений художественной культуры Японии второй половины 16 — начала 18 века. В этом жанре работали ведущие мастера. Наряду с гравюрой, театром Кабуки декоративная живопись стала наиболее полным выражением самобытного стиля японского искусства периода позднего средневековья и перехода к Новому времени. Декоративная живопись — светское искусство, и хотя часть росписей находится в монастырских зданиях, они и там не имели сакральных функций, а украшали приемные залы и помещения для гостей. Выполненные яркими красками по золотому фону, росписи были главным декоративным убранством залов для торжественных церемоний во дворцах и замках правителей страны и крупных феодалов.

По характеру мотивов все росписи в традиционном японском искусствознании делятся на две большие группы. Одна из них обозначается как фудзоку-га («картина нравов и обычаев»), куда относятся произведения с фигурами людей и бытовыми сценами. Условно говоря, это жанровая живопись. Вторая группа — собственно декоративные росписи, основные мотивы которых связаны с природой или классической литературой. Иногда встречаются пейзажи и назидательные сюжеты конфуцианских притч. Однако безусловно преобладают в декоративных росписях мотивы природы, и их художественное осмысление становится центральной проблемой при изучении этого жанра живописи.

Декоративная живопись существовала в форме настенной росписи, исполнявшейся на внутренних раздвижных перегородках — фусума и на ширмах — бёбу. В японском искусствознании они объединяются общим термином «сёхэйга»1.

Лишь с большой долей условности эти произведения могут быть обозначены как монументальная живопись, стенопись, картина, если иметь в виду понятия, применяемые к явлениям европейского искусства. Однако по своим функциям японские настенные росписи можно сопоставить с фреской в итальянском палаццо, а ширмы — с гобеленами во дворцах французских королей.

Стилевые качества японских декоративных росписей складывались под воздействием многих факторов, в том числе в зависимости от материалов, конструкции, функциональных свойств архитектуры, в которой они размещались.

Развитие архитектуры в свою очередь было связано с процессами в экономической и социальной жизни Японии того времени. Самым главным событием второй половины 16 века было объединение страны и установление мира после длительного периода феодальных междоусобиц. Первыми объединили страну узурпировавшие власть военные диктаторы Ода Нобунага и его преемник Тоётоми Хидэёси. Стремясь к централизации власти, они провели целый ряд реформ, положивших начало подъему экономики. Создание единой денежной системы и строительство дорог способствовали активизации торговли, появлению новых городов. Происходили серьезные перемены в характере производства, переход от натурального хозяйства феодальных поместий к общенациональной

’ В толковом словаре «Кодзи-эн» термином «сехэйга» обозначается живопись на внешних перегородках седзи, на внутренних перегородках фусума, на деревянных дверях сугидо, на ширмах — бёбу и экранах — цуитатэ.—

См.: Кодзи-эн. Токио, 1958. С 1072.

6

Введение

экономике2. Помимо старых экономических центров в последние десятилетия 16 века возникло много призамковых городов. Военные диктаторы в целях личной безопасности, а также утверждения престижа, силы и могущества строили грандиозные укрепленные замки, становившиеся центрами новых политических структур3. Резкое увеличение неаграрного населения не только стало основой формирования городского сословия — тёнин, но потребовало активизации строительства, широкий размах которого, в свою очередь, способствовал усилению тенденции к стандартизации на основе модульной системы, заложенной еще в древности. Поскольку главным строительным материалом было дерево, а конструктивной основой любого архитектурного сооружения — каркасная система, возникла возможность изготовления стандартных элементов на основе единого модуля, и процесс строительства дома превращался в процесс его сборки. Кроме элементов деревянной конструкции, изготовлялись стандартная керамическая черепица для кровли, определенного размера листы бумаги для раздвижных панелей наружного ограждения и для внутренних перегородок. Отличие резиденции феодала от жилого дома городского ремесленника состояло в размерах, качестве материалов и отделки, а также декоративных элементах внутреннего убранства4. В замках правителей страны и крупных феодалов главным, а порой и единственным декором были росписи, исполнявшиеся на внутренних перегородках — фусума. Таким образом, само размещение росписи в интерьерах замков и дворцов, их размеры, пропорции были всецело связаны и с материалами, и с конструкцией традиционной жилой архитектуры, зависели от всех компонентов.

Фусума, на поверхности которых располагались росписи, представляют собой деревянную раму, затянутую с обеих сторон плотной бумагой, напоминающей картон. Эти раздвижные перегородки направляются специальными желобками, имеющимися в полу и балках потолка. Подвижность—основная особенность такой стены так же, как и наружных стен — сёдзи, пропускающих мягкий рассеянный свет. Именно на подобное освещение без теней и без прямых солнечных лучей были рассчитаны росписи, цветовое решение которых кажется более резким в условиях современного музея. Даже когда наружные панели раздвинуты, свет из-за большого свеса кровли попадает в интерьер отраженным от зелени сада, окружающего дом. Сад как специально организованное природное окружение — важная ступень в тех органичных связях интерьера с окружающим пространством, которые были одной из самых важных особенностей традиционной архитектуры. Настенные росписи, изображавшие деревья, кустарники, цветы, камни, как бы материализовались в элементах, из которых строился сад. Они подчеркивали и утверждали природное начало, всегда главенствовавшее в японской архитектуре.

Пропорции и композиция росписей также связаны с конструкцией дома, которая, в свою очередь, отражала национальные бытовые особенности. Поскольку пол, покрытый циновками-татами из рисовой соломы, был основной жизненной поверхностью и на нем главным образом сидели, а не стояли, то и точка зрения на расписные фусума определялась уровнем глаз сидящего человека. Это всегда учитывалось живописцами и влияло на композицию росписей. Соотношение высоты стен (около 1,5—2 м) с общей протяженностью росписей в несколько метров также влияло на их построение, преобладание в них горизонтальной направленности5. За редким исключением, мы не увидим в них изображения

2 Yazaki Takeo. Social Change and the City Life in Japan (каждая из ее створок представляет собой деревянную

From earliest Times through the Industrial Revolution. раму, затянутую с двух сторон плотной бумагой, но Tokyo, 1968. Р 128. соединяются створки под углом друг к другу, и таким

3 Ibid. Р. 100. образом роспись располагается не на единой плоской

4 Engel Н. The Japanese House. Tokyo. 1964. P. 150. поверхности, а на нескольких), но функционально близ-

3 Ширма как предмет еще более мобильный, чем фусу- ка ей. Стилистика росписей на ширмах и фусума

ма, несколько отличается от последней в конструкции фактически была единой.

Введение

7

неба, а взгляд зрителя скользит по поверхности справа налево (по аналогии с письменным текстом). Как правило, все элементы архитектурной конструкции, выполненные из дерева, оставлялись в своем натуральном виде и составляли гармоническое единство с циновками пола, создавая нейтральный цветовой фон для ярких росписей на фусума.

Важно помнить и то, что интерьеры были лишены каких бы то ни было объемных предметов, так что росписи воспринимались в значительном пустом пространстве, отчего их воздействие было особенно активным. Получая свое место в ансамбле интерьера, декоративные настенные росписи формировали его семантику, служили основой его духовной значительности.

Если в конце 16 и первые годы 17 столетия — период наиболее широкого размаха строительства замков и дворцов феодалов — преобладали росписи на фусума, то со второй четверти 17 века, когда строительство было официально ограничено, а затем и запрещено, основное распространение получили росписи ширм. В обширных приемных залах и резиденциях периода Момояма (1573—1615) настенные росписи были официальным искусством, связанным с государственными церемониями и общественными ритуалами. С изменением исторических условий и социального климата в 17 веке (после утверждения абсолютизма Токугава) декоративная живопись постепенно утратила свои общественные функции, что повлияло на характер тем и стилистику росписей.

В истории японской декоративной живописи ясно различимы три главных этапа, связанных с деятельностью трех выдающихся художников, каждый из которых определял стиль своего времени. Первый этап — это период Момояма, центральной фигурой в живописи которого был Кано Эйтоку. Второй этап — первая половина 17 века, время, связанное с творчеством Таварая Сотацу. Третий этап — конец 17 и начало 18 века, так называемый период Гэнроку, когда определяющая роль в развитии декоративной живописи принадлежала Огата Корину. В каждый период вокруг основных мастеров было немало других, порой не менее талантливых и ярких. Но изменения в стиле и творческом методе определялись именно этими тремя выдающимися живописцами.

Три основных этапа в истории декоративной живописи — это и три разных по своему содержанию периода в истории страны, связанных преемственностью, но и существенно отличавшихся друг от друга. Период Момояма был временем перехода от классического средневековья к средневековью позднему, хронологически совпадавшему с Новым временем европейской истории. Это был один из самых динамичных периодов, принесший крупные сдвиги в социальной сфере вслед за бурными переменами в политической и экономической жизни общества.

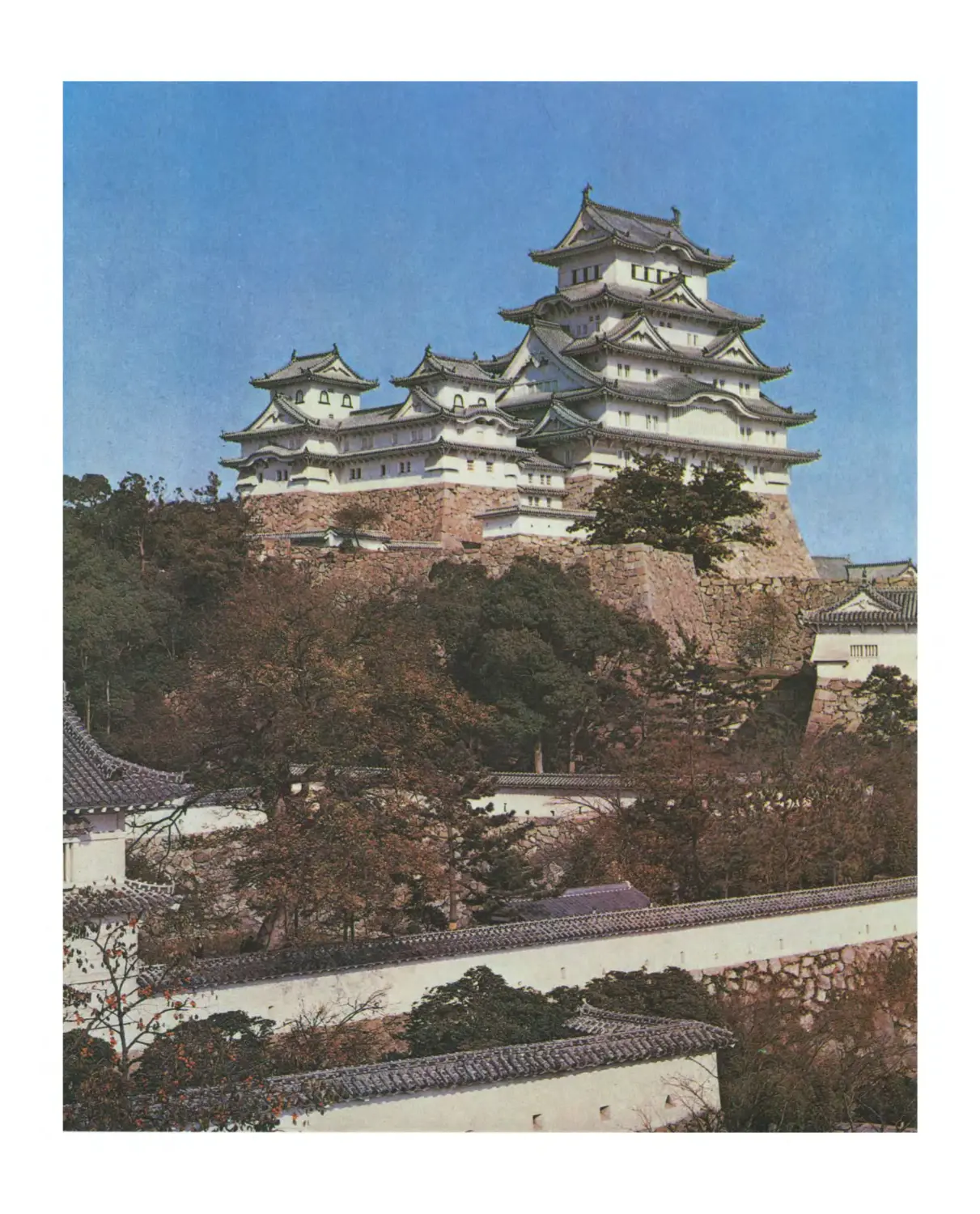

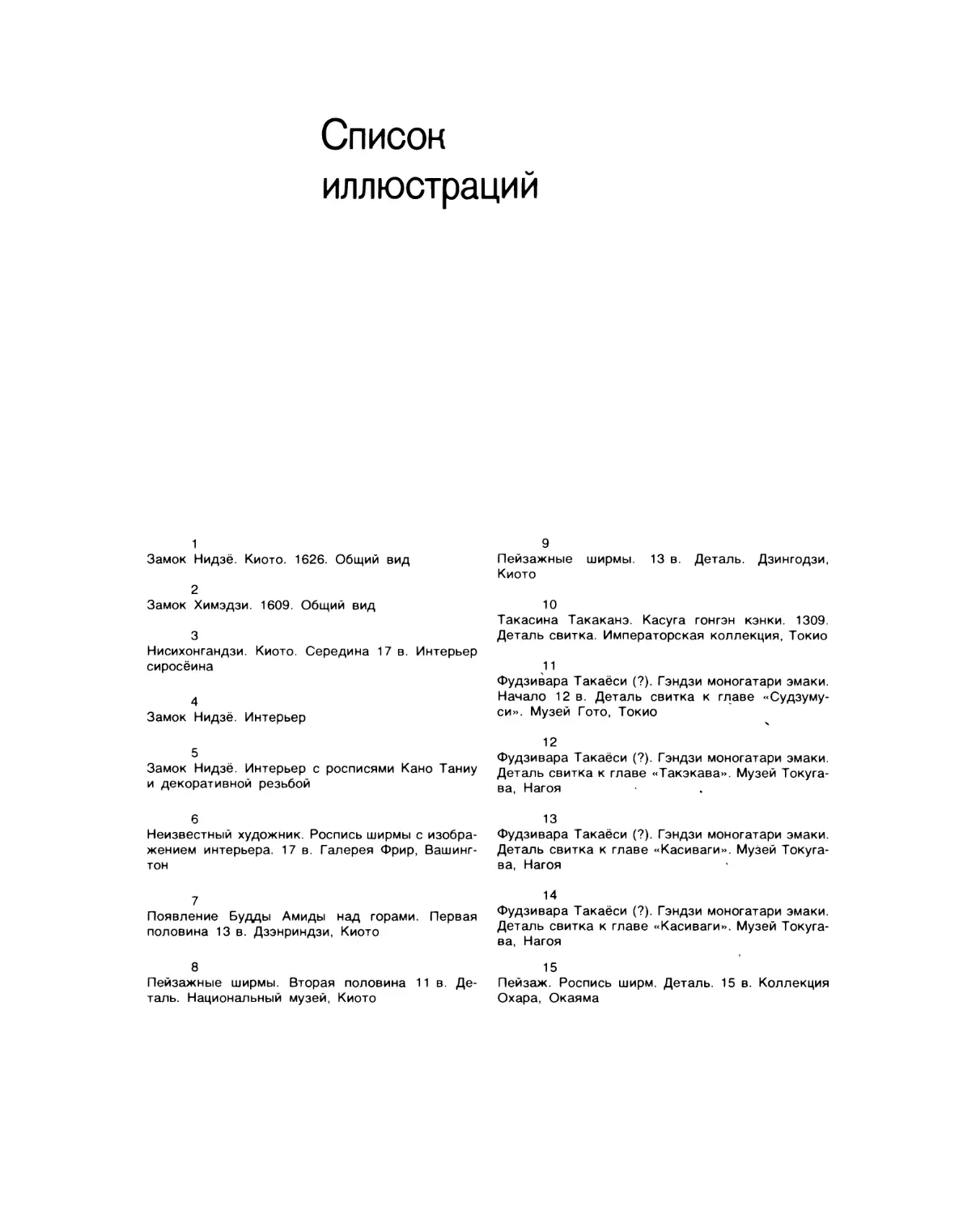

В области культуры начали впервые активно действовать представители городского сословия, лишенного каких бы то ни было социальных привилегий, но постепенно сосредоточившего в своих руках огромные богатства. В период Момояма существенно изменилась общая структура художественной культуры Японии, место и значение в ней отдельных видов и жанров искусства. Это было время ее активной секуляризации, вытеснения религиозных форм искусства и выдвижения на первый план форм светских. Кроме того, художественная культура теряла былую однородность, значительно усложнялась, приобретала черты синкретичности. Декоративная живопись в этот период заняла одно из ^ ведущих мест, став официальным искусством правивших страной военных заМ0к Нидзё диктаторов. Это было связано с широким размахом строительства замков и Киото. 1626

Введение

11

дворцов пришедшей к власти новой феодальной прослойки, представители которой видели в яркости и пышности настенных росписей средство утверждения идей силы, богатства, могущества.

Первым замком с семиэтажной башней, окруженной укрепленными стенами, был замок Адзути на берегу озера Бива. Он был построен по приказу Ода Нобунага как его резиденция, которую военный диктатор впоследствии предполагал сделать столицей страны. Роскошный декор всех помещений замка и, в первую очередь, росписи на золотом фоне должны были служить целям утверждения престижа Нобунага. Для выполнения росписей был приглашен Кано Эйтоку, работы которого в замке Адзути открыли новую эру в истории японской живописи. Кано Эйтоку после гибели Ода Нобунага работал над росписями в замках и дворцах Тоётоми Хидэёси, при котором было развернуто беспрецедентное по масштабам строительство.

Подражая правителю страны, заказывали росписи в своих резиденциях крупные феодалы — даймё и богатые монастыри, строившие обширные приемные залы и помещения для паломников. Настенные росписи стали главным компонентом синтеза с архитектурной формой и средством воздействия на смысл архитектурного пространства.

После внезапной кончины Хидэёси власть оказалась в руках одного из влиятельных феодалов и самого богатого человека в стране — Токугава Иэясу, который в 1603 году объявил себя сёгуном. Его главные усилия были направлены на укрепление централизованного государства и упрочение собственной власти. Для этого был проведен целый ряд реформ, закреплявших социальную иерархию феодального общества, стабилизировавших производственные отношения, не допускавших малейших проявлений свободомыслия или недовольства. Идеологической основой токугавского режима было конфуцианство, социальноэтическое учение, созданное древнекитайским мыслителем Конфуцием (6—5 вв. до н. э.) и реформированное философом Чжу Си в 12 веке. Большой удельный вес социальных проблем и тщательно разработанный социальный идеал делали конфуцианское учение опорой японской феодальной власти, стремившейся после столетия смут и междоусобиц добиться стабилизации общественной жизни и создать аппарат управления, способный поддерживать равновесие и порядок. Конфуцианство давало возможность сформулировать идеи социальной упорядоченности и этические основы новой государственности. Учение о Небе, которое дает «мудрому правителю», а тот своим подданным этические законы — вечные, неизменные и единственно правильные,— подразумевало культ долга и разума при условии твердых норм общественной и частной жизни человека.

Сословная пирамида, вершину которой занимал сёгун и клан Токугава, опиралась на крестьянство как главный производительный класс государства. Все население было разделено на четыре сословия (самураи, крестьяне, ремесленники и купцы), и целый ряд законов закреплял их права и обязанности.

Правители Токугава повели решительную борьбу с распространением христианства6, закончившуюся кровавыми репрессиями и полным закрытием страны для иностранцев в 1639 году. Исключение делалось лишь для китайцев и голландцев, которым было разрешено иметь представительства на полуострове Дэсима в Нагасаки. На два столетия Япония оказалась отрезанной от мира.

Все это существенно повлияло на общую атмосферу духовной жизни и развитие художественной культуры в 17 веке. Резко уменьшилось общественное значение

ь Впервые распространение христианства в Японии началось еще в 40—50-х годах 16 века и было связано с деятельностью португальских миссионеров.— См : San- som G. Japan. A short cultural History. Tokyo, 1981,

P 427.

2

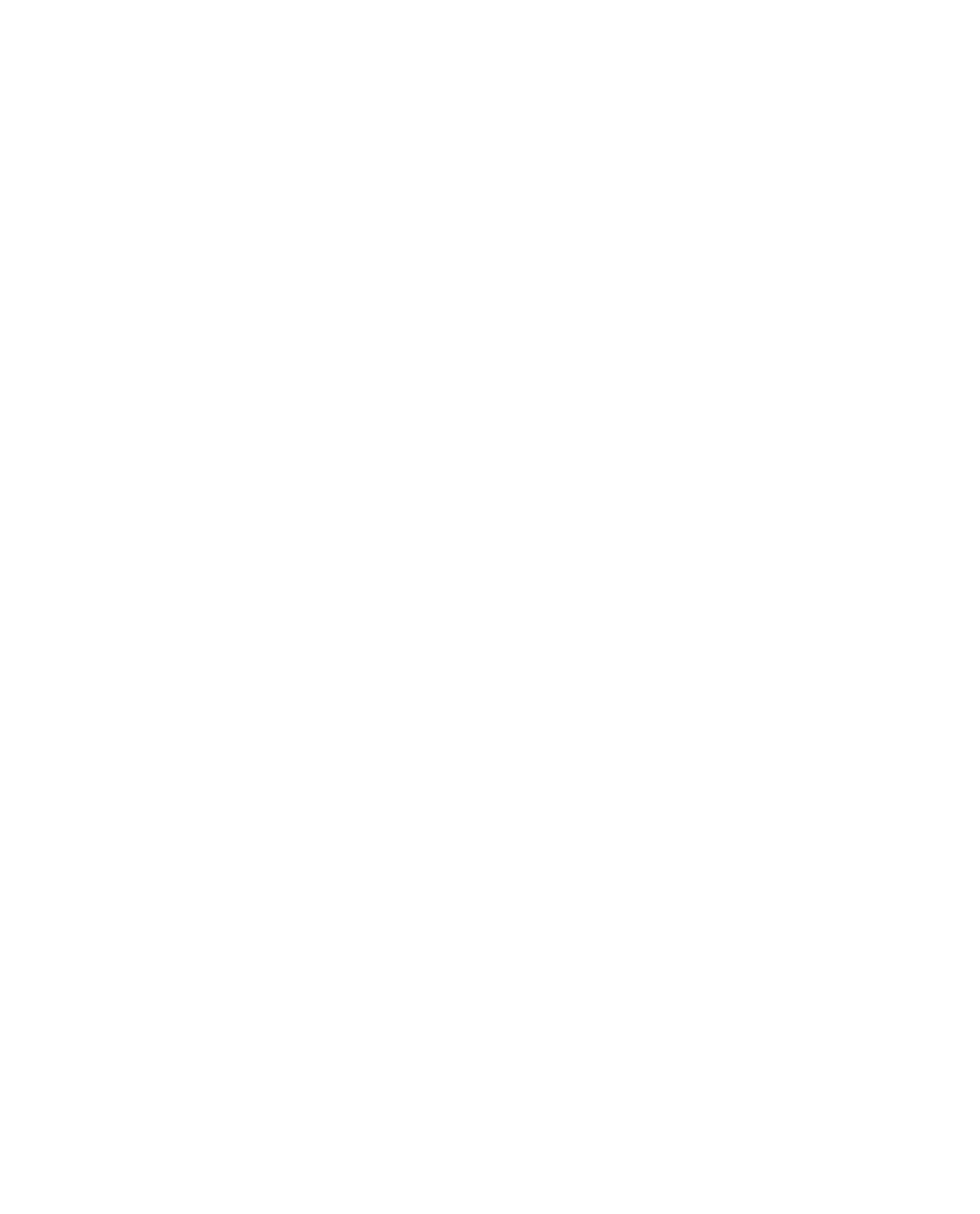

Замок Химэдзи 1609

12

Введение

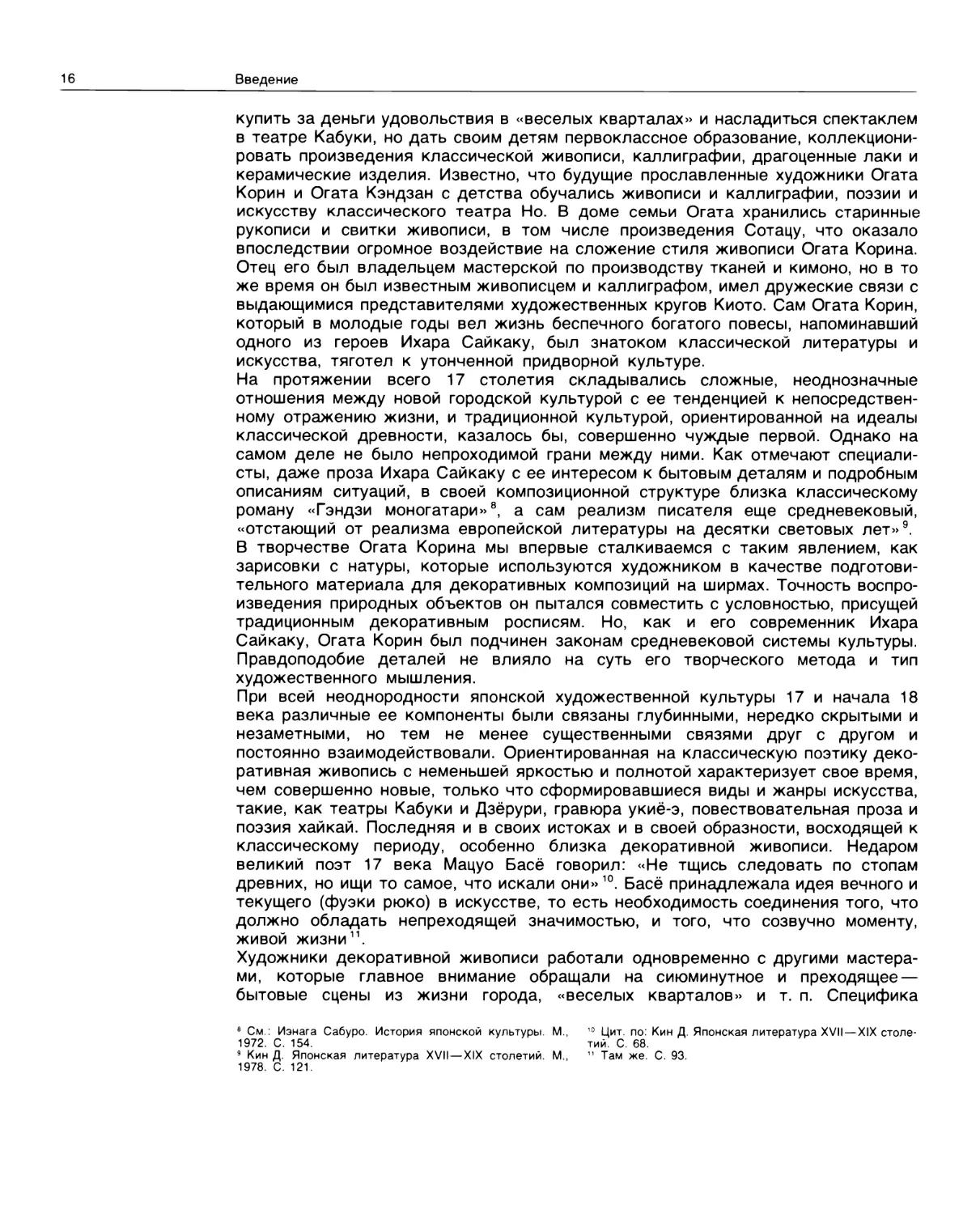

3

Нисихонгандзи

Киото

Середина 17 в. Интерьер сиросёина

монументальной живописи в связи с запретом строительства замков, ограничением роскоши даже для представителей высшего сословия. Росписи выполнялись теперь преимущественно на ширмах. Сокращение круга заказчиков влияло на активность живописцев и число выполнявшихся работ. Политика изоляции и прекращение культурных контактов с другими странами не могли не оказать воздействия на общее направление развития художественного мышления 17 столетия.

Взоры литераторов и художников невольно обращались вспять, к собственной классической древности, и в первую очередь — времени первой изоляции страны в 9—12 веках, то есть к периоду Хэйан.

В результате создания единого национального государства в 17 веке начался активный рост национального самосознания. В этих условиях естественным было обращение к тому периоду в истории, когда наиболее полно проявились самобытные качества японской культуры. Это диктовалось и внутренними потребностями развития культуры 17 столетия, перед которой встали новые задачи создания собственных форм для выражения огромного исторического опыта средневековья, способных ассимилировать этот опыт в современности. Интерес к классической культуре был связан со многими факторами общественной жизни Японии того времени, прежде всего со сменой общественных идеалов, спадом социальной активности. Богатые представители купечества, тяготевшие по образу жизни к феодальной аристократии, но находившиеся по официальной иерархии на самой низшей ее ступени, могли проявить себя лишь в сфере культуры, куда и были направлены их усилия. Обращение к классическому

Введение

13

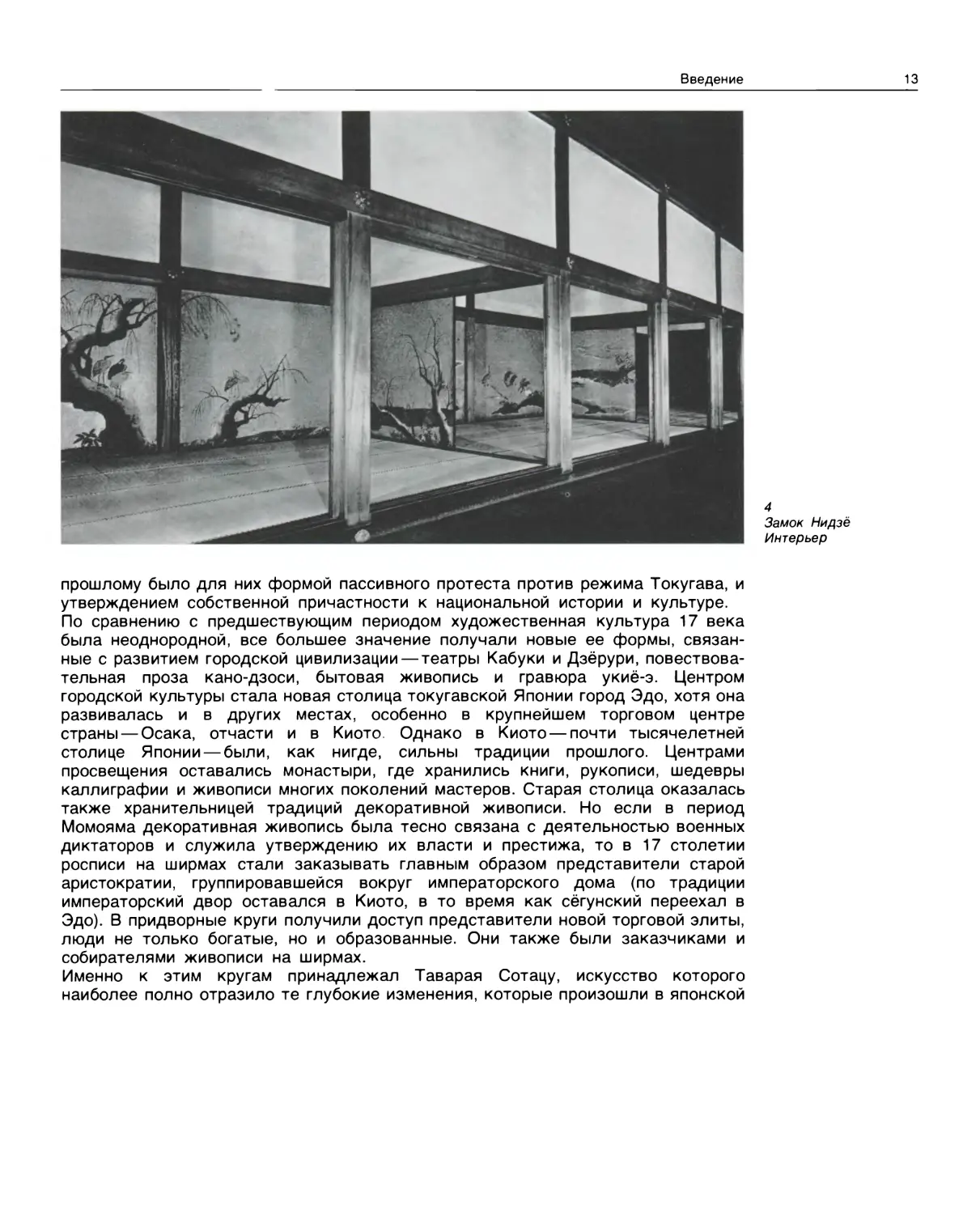

4

Замок Нидзё Интерьер

прошлому было для них формой пассивного протеста против режима Токугава, и утверждением собственной причастности к национальной истории и культуре. По сравнению с предшествующим периодом художественная культура 17 века была неоднородной, все большее значение получали новые ее формы, связанные с развитием городской цивилизации — театры Кабуки и Дзёрури, повествовательная проза кано-дзоси, бытовая живопись и гравюра укиё-э. Центром городской культуры стала новая столица токугавской Японии город Эдо, хотя она развивалась и в других местах, особенно в крупнейшем торговом центре страны — Осака, отчасти и в Киото. Однако в Киото — почти тысячелетней столице Японии — были, как нигде, сильны традиции прошлого. Центрами просвещения оставались монастыри, где хранились книги, рукописи, шедевры каллиграфии и живописи многих поколений мастеров. Старая столица оказалась также хранительницей традиций декоративной живописи. Но если в период Момояма декоративная живопись была тесно связана с деятельностью военных диктаторов и служила утверждению их власти и престижа, то в 17 столетии росписи на ширмах стали заказывать главным образом представители старой аристократии, группировавшейся вокруг императорского дома (по традиции императорский двор оставался в Киото, в то время как сёгунский переехал в Эдо). В придворные круги получили доступ представители новой торговой элиты, люди не только богатые, но и образованные. Они также были заказчиками и собирателями живописи на ширмах.

Именно к этим кругам принадлежал Таварая Сотацу, искусство которого наиболее полно отразило те глубокие изменения, которые произошли в японской

14

Введение

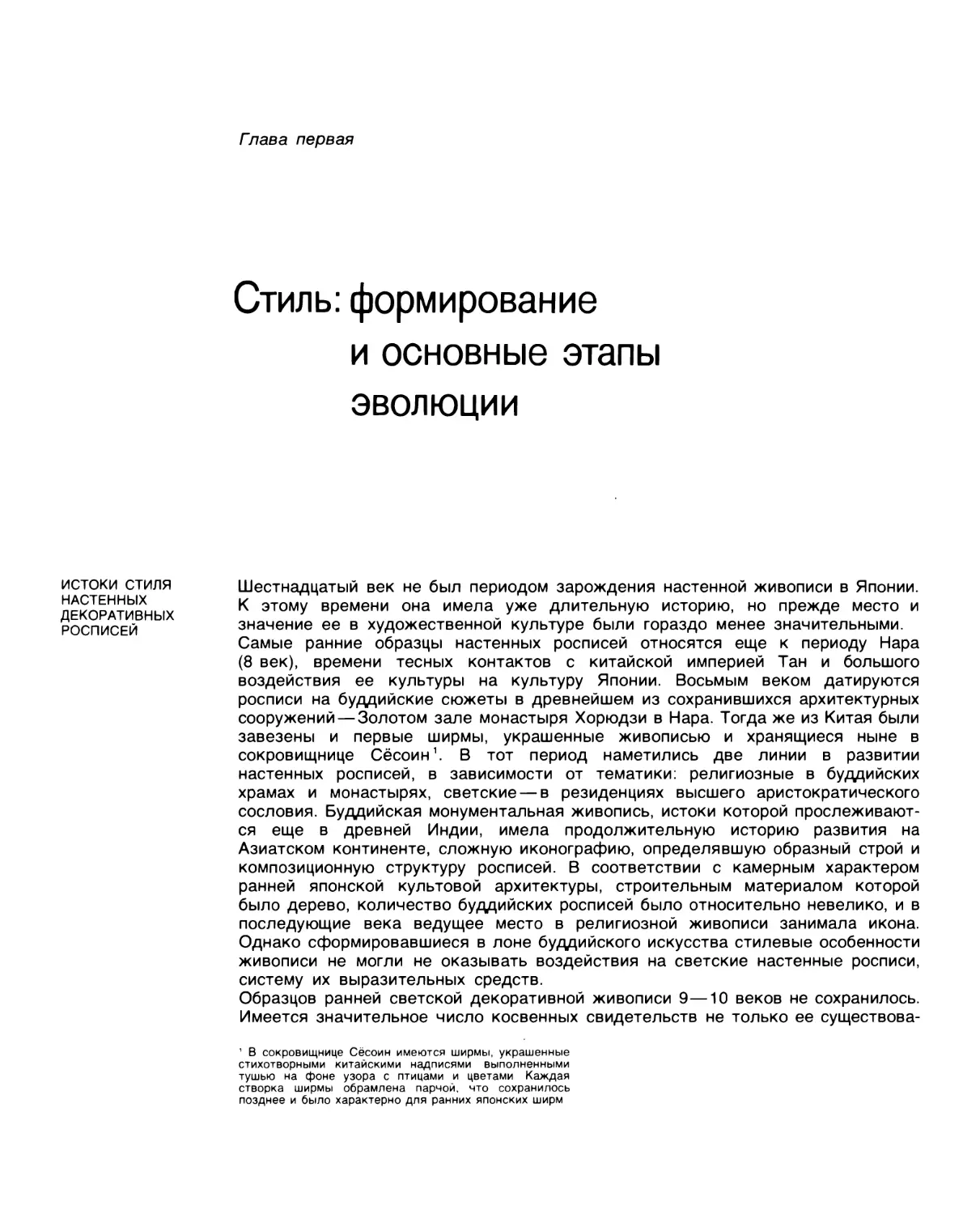

5

Замок Нидзё Интерьер с росписями Кано Таниу

и декоративной резьбой

Введение

15

6

Неизвестный художник Роспись ширмы с изображением интерьера. 17 в.

художественной культуре в первой половине 17 века. Для него обращение к хэйанской культуре было не только способом переосмысления национальной традиции, но и использования классической литературы как богатейшего источника образности, дававшего огромные возможности ассоциативных связей в осмыслении действительности.

Если в период Момояма главным было взаимодействие декоративной живописи с архитектурным пространством, то 17 век отмечен созданием новых синтетических структур на основе влияния на росписи каллиграфии и особенно классической поэзии, что оказало существенное воздействие на формирование художественного метода живописца, а следовательно, и на стилистику произведений. Искусство Таварая Сотацу, как позднее и Огата Корина, было целиком связано с Киото, традициями многочисленных художественных ремесел, процветавших в старой столице,— ткачества, керамики, росписи вееров и т. д.

Последний взлет в развитии художественной культуры позднего средневековья— так называемый период Гэнроку, трактуемый обычно более расширительно от последней четверти 17 века до первой четверти 18 века включительно. Основой расцвета японской культуры того времени было укрепление экономической и общественной значительности горожан, в руках которых были сосредоточены огромные богатства, реальная экономическая сила. В ответ на всяческие ограничения и официальные запреты, которые касались даже жилища, одежды, развлечений, горожане находили различные способы их обходить или просто игнорировать (как, например, под кимоно из простой ткани надевалось драгоценное, шелковое)7. Представители новой аристократии могли не только

7 См.: Sansom G. Op. cit. Р. 477.

16

Введение

купить за деньги удовольствия в «веселых кварталах» и насладиться спектаклем в театре Кабуки, но дать своим детям первоклассное образование, коллекционировать произведения классической живописи, каллиграфии, драгоценные лаки и керамические изделия. Известно, что будущие прославленные художники Огата Корин и Огата Кэндзан с детства обучались живописи и каллиграфии, поэзии и искусству классического театра Но. В доме семьи Огата хранились старинные рукописи и свитки живописи, в том числе произведения Сотацу, что оказало впоследствии огромное воздействие на сложение стиля живописи Огата Корина. Отец его был владельцем мастерской по производству тканей и кимоно, но в то же время он был известным живописцем и каллиграфом, имел дружеские связи с выдающимися представителями художественных кругов Киото. Сам Огата Корин, который в молодые годы вел жизнь беспечного богатого повесы, напоминавший одного из героев Ихара Сайкаку, был знатоком классической литературы и искусства, тяготел к утонченной придворной культуре.

На протяжении всего 17 столетия складывались сложные, неоднозначные отношения между новой городской культурой с ее тенденцией к непосредственному отражению жизни, и традиционной культурой, ориентированной на идеалы классической древности, казалось бы, совершенно чуждые первой. Однако на самом деле не было непроходимой грани между ними. Как отмечают специалисты, даже проза Ихара Сайкаку с ее интересом к бытовым деталям и подробным описаниям ситуаций, в своей композиционной структуре близка классическому роману «Гэндзи моногатари»8, а сам реализм писателя еще средневековый, «отстающий от реализма европейской литературы на десятки световых лет»9. В творчестве Огата Корина мы впервые сталкиваемся с таким явлением, как зарисовки с натуры, которые используются художником в качестве подготовительного материала для декоративных композиций на ширмах. Точность воспроизведения природных объектов он пытался совместить с условностью, присущей традиционным декоративным росписям. Но, как и его современник Ихара Сайкаку, Огата Корин был подчинен законам средневековой системы культуры. Правдоподобие деталей не влияло на суть его творческого метода и тип художественного мышления.

При всей неоднородности японской художественной культуры 17 и начала 18 века различные ее компоненты были связаны глубинными, нередко скрытыми и незаметными, но тем не менее существенными связями друг с другом и постоянно взаимодействовали. Ориентированная на классическую поэтику декоративная живопись с неменьшей яркостью и полнотой характеризует свое время, чем совершенно новые, только что сформировавшиеся виды и жанры искусства, такие, как театры Кабуки и Дзёрури, гравюра укиё-э, повествовательная проза и поэзия хайкай. Последняя и в своих истоках и в своей образности, восходящей к классическому периоду, особенно близка декоративной живописи. Недаром великий поэт 17 века Мацуо Басё говорил: «Не тщись следовать по стопам древних, но ищи то самое, что искали они»10. Басё принадлежала идея вечного и текущего (фуэки рюко) в искусстве, то есть необходимость соединения того, что должно обладать непреходящей значимостью, и того, что созвучно моменту, живой жизни11.

Художники декоративной живописи работали одновременно с другими мастерами, которые главное внимание обращали на сиюминутное и преходящее — бытовые сцены из жизни города, «веселых кварталов» и т. п. Специфика

6 См.: Иэнага Сабуро. История японской культуры. М., 10 Цит. по: Кин Д. Японская литература XVII—XIX столе-

1972. С. 154. тий. С. 68.

9 Кин Д. Японская литература XVII—XIX столетий. М., 11 Там же. С. 93.

1978. С. 121.

Введение

17

декоративных росписей, напротив, ориентирована на неизменное и вечное, но их поэтический мир был не менее тонким и глубоким постижением действительности, открывавшим важные пласты духовной жизни своего времени.

Стилевая эволюция декоративной живописи была постепенным формированием ее как жанра с особым тематическим кругом, методом, строем образов. У Кано Эйтоку, помимо эстетических признаков декоративных росписей в отличие от фудзоку-га («картин нравов и обычаев») и сан суй («пейзажа») важнейшую роль играли признаки функциональные — своеобразие назначения этого жанра в оформлении резиденций правящей верхушки.

В творчестве Таварая Сотацу, а затем и Огата Корина происходило не только расширение тематики росписей, но одновременно осознание новых художественных возможностей жанра, открывавшихся на основе синтеза живописи и литературы.

С именами Кано Эйтоку, Таварая Сотацу и Огата Корина связаны главные этапы исторического развития искусства декоративной живописи Японии. Однако их значение в художественном процессе не было столь значимым, как в европейской живописи — титанов эпохи Возрождения или великих мастеров 17 столетия, таких, как Веласкес, Рембрандт, Пуссен. Каждый из упомянутых японских живописцев развивался в едином стилевом потоке и был его неотъемлемой частью, а в их художественном методе при всех различиях были общие качества, связанные со свойственным им средневековым мировоззрением.

Именно поэтому книга начинается с анализа истоков стиля и общей стилевой эволюции декоративной живописи в целом, где творчество отдельных мастеров лишь определяет ее главные вехи. Личность художника-творца, получившая важнейшее значение в культуре Европы Нового времени, еще не проявилась и не могла проявиться в такой же степени в средневековой по типу японской культуре 16—18 веков. Преобладание общестилевого начала над индивидуальным указывает также на канонический характер этого искусства со всеми его особенностями. Более глубокому пониманию искусства декоративной живописи помогает анализ художественного метода и структуры образа в отличие от других жанров живописи. В Заключении затрагиваются вопросы синтеза декоративной живописи и архитектуры, изменения функций настенных росписей на протяжении 16—18 веков.

Гпава первая

Стиль: формирование

и основные этапы эволюции

ИСТОКИ стиля НАСТЕННЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ РОСПИСЕЙ

Шестнадцатый век не был периодом зарождения настенной живописи в Японии. К этому времени она имела уже длительную историю, но прежде место и значение ее в художественной культуре были гораздо менее значительными. Самые ранние образцы настенных росписей относятся еще к периоду Нара (8 век), времени тесных контактов с китайской империей Тан и большого воздействия ее культуры на культуру Японии. Восьмым веком датируются росписи на буддийские сюжеты в древнейшем из сохранившихся архитектурных сооружений — Золотом зале монастыря Хорюдзи в Нара. Тогда же из Китая были завезены и первые ширмы, украшенные живописью и хранящиеся ныне в сокровищнице Сёсоин1. В тот период наметились две линии в развитии настенных росписей, в зависимости от тематики: религиозные в буддийских храмах и монастырях, светские — в резиденциях высшего аристократического сословия. Буддийская монументальная живопись, истоки которой прослеживаются еще в древней Индии, имела продолжительную историю развития на Азиатском континенте, сложную иконографию, определявшую образный строй и композиционную структуру росписей. В соответствии с камерным характером ранней японской культовой архитектуры, строительным материалом которой было дерево, количество буддийских росписей было относительно невелико, и в последующие века ведущее место в религиозной живописи занимала икона. Однако сформировавшиеся в лоне буддийского искусства стилевые особенности живописи не могли не оказывать воздействия на светские настенные росписи, систему их выразительных средств.

Образцов ранней светской декоративной живописи 9—10 веков не сохранилось. Имеется значительное число косвенных свидетельств не только ее существова¬

1 В сокровищнице Сёсоин имеются ширмы, украшенные стихотворными китайскими надписями выполненными тушью на фоне узора с птицами и цветами Каждая створка ширмы обрамлена парчой, что сохранилось позднее и было характерно для ранних японских ширм

Истоки стиля настенных декоративных росписей

19

ния и распространения, но и ее тематического круга. Это, во-первых, многочисленные упоминания в поэтических антологиях, часть стихов в которых предназначалась для ширм с живописью, и, во-вторых, изображения интерьеров эпохи Хэйан на горизонтальных живописных свитках — эмаки, относящихся к 12—14 векам, но воспроизводящих, по всей видимости, с большой достоверностью тип росписей, характерных для дворцовых помещений предшествующих столетий. Несмотря на отсутствие реальных памятников, ранний период развития настенной живописи чрезвычайно важен для понимания природы образности и стилевой эволюции в последующие века. Можно предположить, что черты стилевой общности наблюдались во всех жанрах японской живописи, начиная с 8 до начала 13 века, сначала на основе большой близости к китайским образцам (некоторые ученые вообще рассматривают все основные памятники периода Нара, в том числе и росписи, как выражение китайского танского стиля)2, а затем, после ослабления контактов с континентом,— на основе постепенного формирования собственного стиля.

Поскольку не сохранилось ранних светских настенных росписей, то для представления об их стилевых качествах приходится рассматривать, с одной стороны, буддийские росписи в храмах, с другой — свитки живописи. Сведения о появлении живописи на японские сюжеты относятся к концу 9 века и связаны с развитием архитектуры так называемого стиля синдэн-дзукури дворцов и жилых покоев аристократического сословия. Эта жилая архитектура была основана на местных строительных принципах3 в отличие от китайских, преобладавших в культовой архитектуре. Конструктивные особенности архитектуры синдэн создавали предпосылки для появления росписей4, так как единое большое пространство разделялось ширмами, представлявшими собой раму, затянутую с обеих сторон шелком, а позднее — бумагой. Ширма имела китайское происхождение, но уже с 9 века стала предметом обихода в жилище высшего сословия. По китайскому образцу ширмы стали украшать живописью, каллиграфией, стихами (сначала китайскими, а затем японскими).

Как отмечают специалисты, первоначально в ямато-э5, как и в ранней поэзии, преобладали картины четырех времен года (сики-э), событий по месяцам года (цункинами-э), а также прославленных своей красотой мест (мэйсё-э). Чаще всего росписи образовывали циклы.

Как уже отмечалось, не сохранилось ни одного памятника позднее второй половины 11 века, поэтому раннюю стадию сложения стиля ямато-э можно реконструировать на основе произведений более зрелого этапа. Таковы пейзажные ширмы из храма Тодзи второй половины 11 века (Национальный музей, Киото), настенные росписи храма Феникса в монастыре Бёдоин в Удзи, близ Киото, 1053 года и некоторые другие памятники.

Пейзажные ширмы из Тодзи, написанные на шелке,— один из наиболее интересных памятников, по которому можно судить о раннем стиле ямато-э. Существует предположение, что на ширмах изображен уединившийся на лоне природы знаменитый китайский поэт Бо Цзюйи и прибывший к нему гость6. Хотя Иэнага Сабуро в своей книге о живописи ямато-э утверждает, что фигуры здесь написаны в китайской манере, а пейзаж в чисто японской7, в обоих случаях скорее надо видеть сочетание того и другого. Как известно, метод живописи тушью и красками на шелке был воспринят из Китая еще в 7 веке, и стилевые , признаки китайской живописи периода Тан сохранялись в течение длительного

2 Lee Sh. A History of Far Eastern Art. New York, 1973. P. 272, 273.

J Ota H. Traditional Japanese Architecture and Gardens. Tokyo, 1972.

4 Soper A Ninth Century Landscape Painting m the

Japanese Imperial Palace and some Chinese Parallels // Artibus Asiae, 1967. Vol. 29, N 4. P. 347

5 Первоначальный смысл термина «ямато-э» (японская живопись) указывал на японский характер тематики в отличие от кара-э (китайская живопись), преобладавшей в предшествующий период.— См.: lenaga S. Painting in the Yamato Style. New York, Tokyo, 1973, Vol. 10: Heibonsha Survey of Japanese Art Series. P. 25

20

Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции

времени 6 * 8. Несмотря на плохую сохранность ширмы, особенно той части панелей, где изображены фигуры, можно составить довольно определенное представление о пространственном построении картины, приемах использования линии, цвета и т. п.

Основу композиции составляет архитектурный мотив — изображение легкого павильона-хижины, что позволяет художнику объединить фигуры и пейзажное окружение. Более пристальное изучение деталей картины заставляет вспомнить образцы китайской пейзажной живописи периода Тан, связанные с именами Ли Сысюня (651—716) и Ли Чжаодао (около 670—730), в частности, известный свиток «Путешествие императора Мин Хуана в Шу» (Национальный музей, Тайбэй) с такими признаками, как использование четкого темного контура с заполнением его цветом, передающим объем предметов, особыми приемами в передаче скал и деревьев, масштабным несоответствием пейзажа и фигур людей. Вместе с тем ширмы из Тодзи несут определенную печать нового понимания пространства и цвета по сравнению с китайской картиной. Японский художник усиливает декоративные начала произведений путем уменьшения пространственной глубины, сближения дальнего и среднего плана, а также путем повышения значительности малахитово-зеленого цвета, которым окрашены и вершины далеких гор, и кроны деревьев на переднем плане, и часть поверхности скалы у самого края панели слева. Такое тяготение к чисто декоративному цветовому единству, не регламентированному сюжетом, еще определеннее выступает в настенных росписях храма Феникса. Голубовато-зеленый цвет, столь часто встречающийся впоследствии в живописи ямато-э, играет тут едва ли не главную формообразующую роль.

При реставрации храма в 1955 году были обнаружены надписи на обрамлении дверных проемов с указанием на то, что каждая из сцен, расположенных на четырех дверях храма, соответствует временам года, подобно циклам сики-э, характерным для светской живописи на ширмах9. Такое сближение религиозного и светского начал можно видеть и в живописи храма и в его архитектуре (известно, что Бёдоин первоначально был загородным дворцом Фудзивара Еримити, представителя высшей аристократии хэйанского общества). Большое внутреннее родство заметно в религиозных композициях и пейзажных сценах, напоминающих реальные окрестности Киото. Наиболее полное выражение стиля ямато-э как определенной системы признаков можно наблюдать на примере выдающегося произведения первой половины 12 века — свитков живописи, иллюстрирующих знаменитый роман Мурасаки Сикибу «Гэндзи моногатари». Хотя по своим художественным достоинствам это произведение много выше всего, что создавалось и в тот период и позже, а целый ряд особенностей присущ только ему, можно говорить, что иллюстрации к «Гэндзи моногатари» воплощают самые высокие свойства живописи ямато-э, то, чем «питалась» декоративная живопись 17—18 веков.

В настоящее время сохранилось девятнадцать сцен к тринадцати (из пятидесяти четырех) главам романа. В них нет единого сюжета и сквозного действия, каждый свиток решен как самостоятельная сцена. Свитки приписываются художнику Фудзивара Такаёси.

Целый ряд особенностей бросается в глаза уже при самом первом знакомстве с этим произведением. Большинство изображенных сцен происходит в интерьерах, и мы видим их сверху и отчасти сбоку, так как художник как бы снимает крышу с

6 Тода Кэндзи отмечает, что на всех сохранившихся

пейзажных ширмах изображаются сцены посещений.

Кроме ширм из Тодзи, имеются еще ширмы из Дзингод-

зи, Дайгодзи и Таймадэра, то есть все они принадлежали храмам секты Сингон и использовались во время церемонии кандзё при посвящении в тайны эзотерического буддизма.— См.: Toda Kenji. Japanese Screen Paintings

of the Ninth and Tenth Centuries // Ars Orientalis, 1959, Vol. 3. P. 166.

7 lenaga S. Op. cit. p. 137

8 To, что впервые пришло в Японию из Китая, как раз было отмечено большой декоративностью (скульптура эпохи 6 династий, живопись тайского времени, предметы декоративно-прикладного искусства). Как будций-

Истоки стиля настенных декоративных росписей

21

архитектурных сооружений, сохраняя, однако, стойки и балки конструкции. Эта условность точки зрения сохраняется и в сценах, происходящих на веранде дворца, обращенной в сад. Во всех композициях точка зрения не фиксируется, и глаз свободно скользит по поверхности картины (надо помнить, что свитки никогда не воспринимались в вертикальном положении, а рассматривались на низком столике, и взгляд был направлен на картину под некоторым углом сверху вниз). Лица всех персонажей на свитках одинаковы (глаза выполнены тонкой черточкой, а нос в виде крюка), и только прически и одежды дают возможность отличить их пол. Все разнообразие ситуаций, настроений, состояний характеризуется другими средствами, а лицо, как театральная маска, остается неподвижным и неизменным. Заметно также — в одних сценах более, в других менее явственно— масштабное несоответствие фигур и архитектуры. Такого рода условности, характерные, как известно, для средневекового искусства не только Японии, но и других регионов, составляют существенные особенности языка этой живописи, ее выразительных средств. Они свидетельствуют о том, что внешний аспект

ская религия оказалась сочлененной с местными верованиями, так и художественные формы сплавились с уже имевшимися, о которых можно судить по скульптуре ханива. Но влияние впервые осваивавшихся китайских образцов было так велико, что ощущалось в течение многих веков.

9 Akiyama Т. Japanese Painting. Geneva, 1977, Р. 69.

7

Появление Будды Амиды над горами Первая половина 13 в.

8

Пейзажные ширмы Вторая половина 11 в. Деталь

9

Пейзажные ширмы 13 в.

24

Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции

действительности для художника представляется второстепенным по сравнению с передачей других, скрытых от прямого восприятия явлений. Он видел свою задачу не в пересказе текста языком живописи, а в чем-то принципиально другом. Содержание романа во всех его деталях было известно той аудитории, к которой обращался художник, стремившийся поэтому проникнуть в атмосферу ситуаций, внутренний мир героев, их настроения и состояния10.

В свитках «Гэндзи моногатари» нет литературного повествования и иллюстративности в смысле пояснения текста, а отдельные детали, сюжетно совпадающие с текстом, скорее случайность, чем закономерность. Функции этой живописи принципиально иные: это как бы вариации на темы литературного произведения, описать которые можно скорее в музыкальных, чем в каких-либо других терминах. Художник старается найти визуальный эквивалент поэтическому миру романа, поэтому главным предметом его внимания становится не сюжетнособытийный, а эмоциональный уровень содержания. А поскольку эмоциональная сфера не поддается непосредственному внешнему выражению, художник ищет пути ее косвенной передачи средствами живописи. В основном его приемы — традиционные, канонизированные, он лишь по-своему соотносит их друг с другом, стремясь к максимальной выразительности. Сам язык живописи предполагал и в зрителе знание ее законов, ее грамматики и синтаксиса. Это обусловливалось погруженностью в общий контекст культуры, единый для художника и зрителя, к которому он обращался.

С точки зрения современного восприятия все свитки «Гэндзи моногатари» кажутся статичными, лишенными не только внешней, но и внутренней динамики. Персонажи будто погружены в какие-то грезы, состояние отрешенности. Однако уже при непосредственном сопоставлении различных сцен ясно видно, что художник всякий раз по-разному строит пространство и использует возможности цвета. В свитке «Такэкава» (музей Токугава, Нагоя) мотив цветущего дерева, спокойные мягкие тона, свободное расположение фигур служат передаче радостного настроения весны, молодости, внутреннего подъема. На свитке к главе «Судзумуси» (музей Гото, Токио) ощущение отрешенности, погружения в слушание звуков флейты, на которой играет один из героев сцены, передается чистотой прямых линий, под углом пересекающих поверхность и являющихся структурной основой композиции с ее чередованием прозрачных охристокоричневых и плотных голубовато-малахитовых тонов. На этом фоне мужские фигуры, изображенные в фас, в профиль и со спины, видны зрителю то целиком, то частично. Они как будто исчезают вместе с затухающими звуками музыки. Цветовое и ритмическое построение сцены должно воссоздать в первую очередь не внешнюю ситуацию, а внутреннее состояние героев и общую атмосферу сцены. Прием построения композиции, при котором взгляд соскальзывает с поверхности картины, делает неопределенной глубину изображенного пространства; оно кажется существующим и эфемерным одновременно, а материальность предметов становится все более условной, переводя всю сцену в сферу эмоциональнодуховную.

Два свитка, иллюстрирующие главу «Касиваги» (музей Токугава, Нагоя), дают возможность понять, каким образом пытается хэйанский художник передать сцены эмоционально-напряженные, даже драматичные. На одной изображен принц Гэндзи, держащий младенца, которым только что разрешилась его официальная жена принцесса Нёсан и отцом которого является Касиваги; на

10 Ср.: «Позиция древнего художника прежде всего не См.: Успенский Б. А. О семиотике иконы // Труды по

внешняя, а внутренняя по отношению к изображению... знаковым системам. Тарту, 1971. Вып. 5. С. 196, 197.

он изображает в первую очередь не самый объект, но

пространство, окружающее этот объект (мир, в котором

он находится), и, следовательно, помещает себя и нас

как бы внутрь этого изображаемого пространства».—

Истоки стиля настенных декоративных росписей

25

другой передается сцена в спальне умирающего Касиваги, к которому пришел его друг Югири. Бросается в глаза совершенно различная ритмическая организация двух картин. В первом случае перерезающие всю композицию резкие диагональные линии, отделяющие фигуры друг от друга, сочетание высветленных нежных и густых мрачных тонов, зажатость фигур в малом и заметно вздыбленном пространстве. Главное действующее лицо — принц Гэндзи — помещено в верхнем левом углу в крайне сжатом пространстве, образованном краями свитка и диагональю балки. Лишь внизу эта пространственная ячейка открыта по направлению к женской фигуре в широких одеждах. Вся остальная часть картины справа фактически пуста, там нет ничего живого, только шторы, занавеси, ограда веранды и земля под ней. Во втором случае главная сцена выделена спокойной горизонталью сверху, ширмой справа и занавесом слева, в центре — фигуры героев, их склоненные друг к другу головы. Перед нами — свободное пространство, и расположение сцены в глубине как бы мягко вводит зрителя в атмосферу дружеского прощания и грусти. С помощью цвета ставятся главные эмоциональные акценты и выявляется смысл всей сцены. Фигура Югири в блекло-розовой одежде изображена на фоне полотнища теплого золотистого тона, а лежащий Касиваги виден из-за занавеса холодного серо-сиреневого цвета. Большая роль в общем колористическом решении картины принадлежит мягкому зеленому, создающему ощущение покоя и умиротворенности. Лишь изображенные в левом нижнем углу свитка фигуры женщин, как бы уже узнавших о смерти Касиваги, исполнены в тревожных ритмах, отсутствующих в центральной сцене. Очень интересны наблюдения профессора А. Сопера по поводу построения пространства в свитках «Гэндзи моногатари» 11. Он пишет о том, что для передачи внутреннего состояния героев и атмосферы каждой сцены в целом для художника оказывается очень важным, под каким углом по отношению к нижнему краю свитка направлены диагональные линии, обозначающие либо балки архитектурной конструкции, либо карнизы занавесей, либо край веранды. В зависимости от степени эмоциональной напряженности, которую собирается передать художник, угол этот меняется от 30° почти до 54°. Наибольший угол имеется как раз в свитке «Касиваги», где изображен Гэндзи с ребенком на руках, сцене наиболее драматичной и в романе, и в серии иллюстраций, сохранившихся до настоящего времени.

А. Сопер пишет также о смысловой роли цвета в свитках «Гэндзи», имеющего главным образом не изобразительные, а выразительные функции. Цвет, как и линейный ритм, служит организации движения взгляда зрителя, последовательности восприятия всей композиции, а следовательно, постижения ее внутреннего смысла, который передается через соотношение различных живописных элементов. Пространственное построение свитков при всем их различии основано на принципе погружения взгляда и условного совмещения таким образом точки зрения как бы извне и изнутри. Только это и позволяет подойти к возможности соприкосновения с внутренним миром героев, сделать его смысловым центром произведения.

Однако нельзя забывать и о том, что хэйанский художник как представитель совершенно определенной культуры с ярко выраженной эстетической направленностью не мог не обращать самого пристального внимания на красоту своего произведения, на чисто эстетическую организацию поверхности картины. Культ красоты, стремление найти во всех без исключения проявлениях материального

11 Soper A. The illustrative method of the Tokugawa Genji pictures // The Art Bulletin, 1955, Vol. 38. N 1.

P. 11—12.

Истоки стиля настенных декоративных росписей

27

и духовного мира свойственное им очарование (аварэ) было важнейшим элементом мироощущения представителей хэйанского общества12. Картина должна доставлять наслаждение, независимо от того, насколько печально или даже драматично ее содержание. Роль цвета здесь не только эмоциональная, он принадлежит самой поверхности картины, создавая ее красоту и определяя возможность наслаждаться ею. Эта особенность влияла на стилевые качества хэйанской живописи, на изобразительный метод художника. Объектом воспроизведения для художника была не просто жизнь его современников, но уже преображенная литературой, поэзией, и формы этого преображения сказывались на всей его работе. Как уже отмечалось, даже соотношение картины с текстом не было непосредственным, но как бы пропущенным сквозь сложную призму мировосприятия и самого художника и автора романа с его собственной системой канонизированных приемов и стилевых признаков. Всё это влияло на сложение особенностей ямато-э, которые в измененном виде сохранялись в поздней живописи 17—18 веков, что и является наиболее важным для нашей темы. Свитки «Гэндзи моногатари» можно считать одними из самых выдающихся произведений ямато-э, но далеко не единственным выражением ее стиля. В произведениях 12—13 веков элемент повествовательности усиливается, отчего структура образа видоизменяется. Символика цвета или повышенное семантическое значение колористического решения картины начинают соседствовать, а иногда и уступать место тушевой линии как главному средству выражения. Необыкновенная свобода владения линией отличает такой памятник средневековой живописи, как «Карикатуры животных» первой половины 12 века (Кодзадзи, Киото), приписываемый Тоба Содзё. А свитки «Легенды храма горы Сиги» второй половины 12 века (Тёгосонсидзи, Нара) позволяют утверждать, что диапазон стилевых свойств ямато-э был весьма широк и наряду с системой средств выразительности, применявшихся автором свитков «Гэндзи моногатари», существовала и другая система, преобладающее значение в которой принадлежало линии.

Для развития декоративной живописи 17—18 веков стилевое направление Фудзивара Такаёси оказалось наиболее важным и оказало самое сильное воздействие. Эту систему условно можно определить как декоративнопоэтическую. Зато традиция, в основе изобразительного языка которой лежала динамическая линия, сыграла свою важную историческую роль в 13—14 веках, когда постепенно стали возобновляться связи с китайской культурой и началось воздействие иных, сформировавшихся там в 10—13 веках принципов живописи. К концу 14 века хранителем уже достаточно архаизированных к тому времени традиций ямато-э стала так называемая школа Тоса, основателями которой считаются Тоса Юкимицу и его сын Тоса Юкихиро (конец 14 и начало 15 века). С именем их потомка Тоса Мицунобу (1434—1525) связывается первое возрождение традиций ямато-э уже в принципиально новых историко-культурных условиях, о чем пойдет речь в дальнейшем.

Хотя декоративные росписи 13—14 веков существовали как канонизированный жанр с определенным кругом сюжетов и сложившимся языком живописных приемов и средств выразительности, они не могли не подвергаться воздействиям других жанров — сначала это были повествовательные свитки, а позднее монохромная пейзажная живопись. В повествовательных свитках, особенно посвященных жизнеописаниям знаменитых святых подвижников, таких, как

ю

Такасина Такаканэ Касуга гонгэн кэнки 1309

Деталь свитка

12 См.: Конрад Н. Очерки японской литературы. М., 1973. С. 85.

28

Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции

Хонэн и Иппэн, само действие было связано с путешествиями героя по разным местам Японии, и многие сцены изображались художником на фоне пейзажа. Но это был уже не отвлеченно-поэтизированный пейзаж сики-э и даже не идеализированные атрибуты мэйсё-э (сосны и волны в видах Мацусима, мост в Удзи и т. п.), а более приближенные к реальности, узнаваемые зрителем, хотя и обобщенные виды природы Японии с определенными и характерными признаками. Для дальнейших судеб японской живописи появление такого рода пейзажа было весьма важно, так как именно с конца 13 и на протяжении 14 века постепенно стала складываться другая традиция пейзажной живописи, основанная на китайских прообразах. Это была принципиально иная художественная система, основой которой был идеализированный концептуальный пейзаж — горы-воды (по-китайски — шань-шуй, по-японски — сан суй), получивший на японской почве свое наиболее полное выражение у таких мастеров 15 столетия, как Минтё, Сюбун и особенно Тойо Ода, известного под псевдонимом Сэссю13. Сложение и развитие живописной системы пейзажа шань-шуй имело длительную историю в Китае14. Хотя основные композиционные элементы, из которых строилась картина, такие, как горы, реки, озера, скалы, деревья, создавались на основе реальных наблюдений, передача конкретных видов местностей никогда не входила в задачу живописца, который стремился выразить в образах природы более общие идеи. Испытывая постоянное воздействие философских концепций, основу которых составляло представление о Природе — Космосе, искусство живописи видело свою задачу в поисках визуальных форм для выражения общих миропредставлений о великой природе, ее закономерностях, внутренних взаимосвязях всех ее элементов. Найти конкретные формы для выражения всеобщего и отвлеченного — на этой основе разрабатывались многими поколениями китайских художников выразительные средства живописи, в частности монохромной живописи тушью.

Особенностью развития ранней монохромности живописи в Японии (с конца 12 века) было то, что из Китая были завезены готовые образцы пейзажа шань-шуй как канонической системы, которую оставалось только усвоить и освоить. Первыми очагами распространения монохромной пейзажной живописи стали буддийские монастыри секты дзэн, а первыми художниками были дзэнские монахи, практиковавшие наряду с пейзажем изображения патриархов секты, бодхисатвы Канон, символических животных и растений15.

Для целей дальнейшего изложения важно понять значение, которое имело распространение и развитие уже на японской почве монохромной живописи тушью с ее собственной системой средств выразительности, принципиально отличавшихся от приемов ямато-э.

Первоначальный этап овладения техникой письма тушью был сравнительно недолгим, ибо живописные приемы были весьма близки, а иногда и идентичны приемам каллиграфии (как известно, китайская иероглифика осваивалась в Японии еще в 7 веке). Но сам тип художественного мышления, связанный с необходимостью всю многокрасочность мира передать с помощью градаций одного лишь черного цвета, а линией и пятном выразить не только движение и покой, эмоциональную взволнованность или отрешенность, но и сложные отвлеченные понятия, требовал более глубокого овладения методом живописи. Метод этот, как и техника живописи, сами ее материалы (кисть, тушь, бумага или шелк), также был близок каллиграфии в ее историческом пути от изображения к

13 Подробнее о сложении монохромного пейзажа в 15 Kanazawa Н. Japanese Ink Painting. Early Zen Master- Японии см.: Tanaka I. Japanese Ink Painting. Shubun to pieces. Tokyo, New York, San Francisco, 1979.

Seshsu. New York, Tokyo, 1974. Vol. 12: Heibonsha

Survey of Japanese Art Series.

14 См.: Виноградова H. А. Китайская пейзажная живо¬

пись. M., 1972; Завадская Е. В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М., 1975.

Истоки стиля настенных декоративных росписей

29

11

Фудзивара Такаёси (?) Гэндзи моногатари эмаки

Начало 12 в.

Деталь свитка к главе «Судзумуси» 1212

Фудзивара Такаёси (?) Гэндзи моногатари эмаки

Деталь свитка к главе «Такэкава»

30

Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции

знаку: идеографическая природа живописи тушью нашла проявление в усложнении образности через стремление к лаконизму, упрощению изобразительного языка. Как в каллиграфии существует наряду с тщательной выписанностью уставного письма легкая незавершенность скорописи, так и в живописи развивались два аналогичных направления с тенденцией преобладания скорописного16. Для японского искусства овладение мастерством монохромной живописи было не только освоением идей, связанных главным образом с дзэнской философией, но и новой живописной культурой, способом художественного освоения мира. Утверждение стереотипа пейзажной композиции на канонический сюжет связано с именами художников начала 15 века — Минтё и Сюбуна (работал в 1430— 1460-х), а наиболее полным воплощением системы сан суй на японской почве было творчество Сэссю (1420—1506). Направление, созданное Сюбуном, было выражением главной стилевой тенденции в Академии живописи сёгунов Асикага. Помимо свитков, им был создан целый ряд пейзажных росписей на ширмах и фусума17. Некоторые из них на канонический китайский сюжет «Восемь видов рек Сяо и Сян», некоторые — по мотивам четырех времен года (как, например, приписываемая Сюбуну шестистворчатая ширма из собрания Художественного музея в Кливленде). По сравнению с пейзажным свитком сан суй такая ширма имеет целый ряд особенностей. Основная задача ориентированного по вертикали свитка состояла в передаче как можно более далекого пространства, беспредельной воздушной среды, в которую были погружены все предметы и частью которого должен был ощутить себя зритель, стремящийся к постижению истины мироздания. В таком пейзаже сама плоскость картины как бы отрицается, уничтожается. Стоящая на полу ширма (или перегородка между помещениями), несущая роспись, в силу своей архитектурной природы сохраняет вещественность, материальность предмета. Художник не может не ощущать этого, не может не считаться с этим. Разворачивая на всех створках ширмы единую композицию, он создает горизонтально ориентированное пространство, композиционно замыкает его сверху и снизу и тем самым уплощает, делает гораздо менее глубоким. Хотя на всех створках ширмы Сюбуна мы видим традиционные элементы китайского пейзажа, исполненные по классическим канонам, но, лишенные безбрежной пространственной среды, они теряют возвышенную духовность, приобретают значение сценической условности.

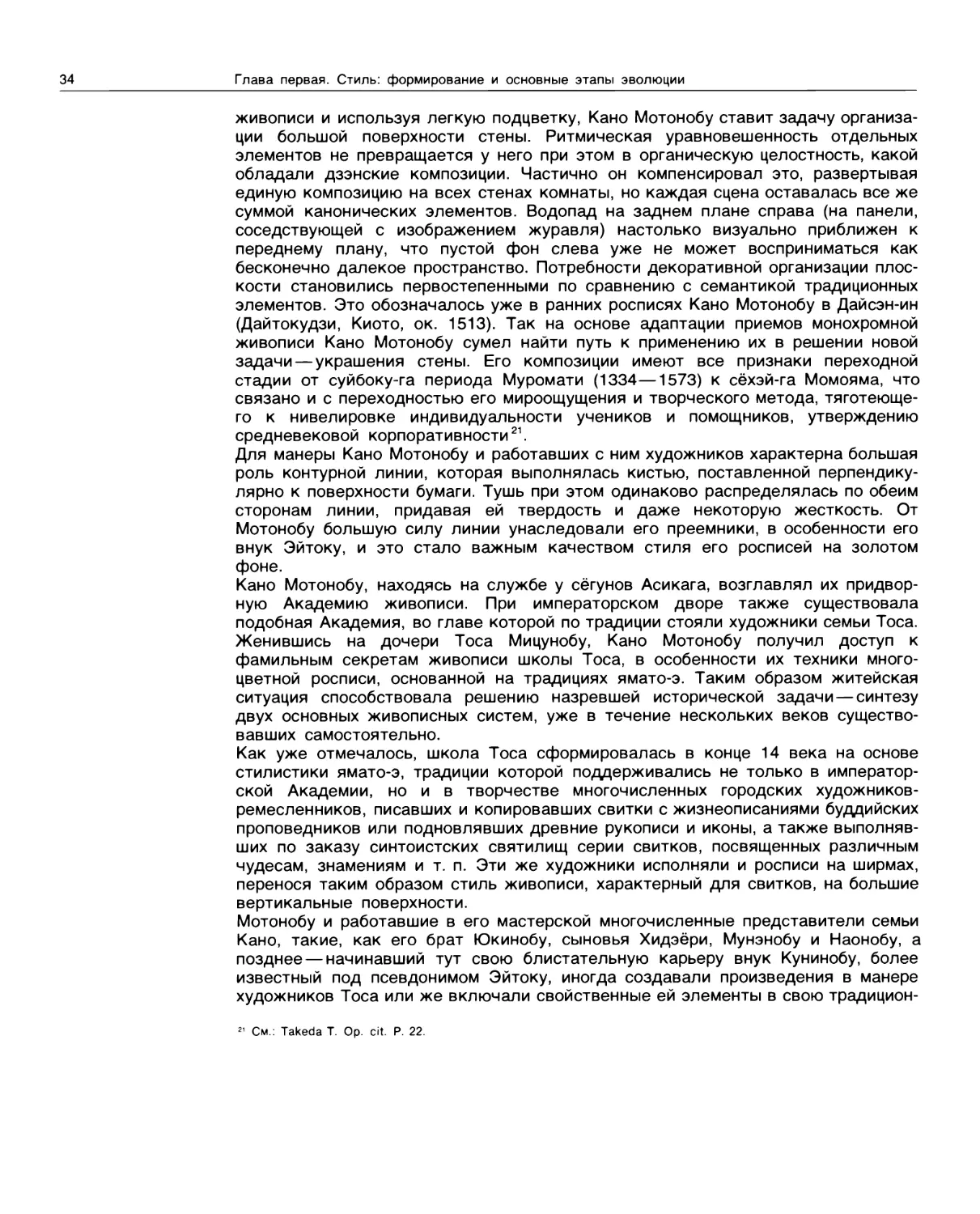

Некоторые новые черты можно отметить и в ширмах самого Сэссю по сравнению с его пейзажными свитками. Знаменательно, что на ширмах этих написаны не пейзажи, а композиции «цветы — птицы». Пара шестистворчатых ширм (коллекция Косака, Токио) может трактоваться как вариант сюжета сезонов года: на одной из ширм написана зимняя сцена с заснеженным берегом и белым склоном горы, образующей фон; на другой — летняя сцена с сосной, журавлями, цветами лотоса. Строя единую композицию на всех шести створках ширмы, Сэссю сильно укрупняет формы переднего плана, добиваясь впечатления их приближенности, весомости. Выписывая стволы, скалы, ветви деревьев приемами монохромной живописи, он при этом вводит цвет не столько для большего правдоподобия, сколько декоративного эффекта. По сравнению с его пейзажами сама линия и тушевое пятно приобретают качества декоративные, вступая в орнаментальноритмическое взаимодействие на плоскости картины.

Сознательное стремление Сэссю к декоративному эффекту можно увидеть и в произвольном увеличении и уменьшении отдельных элементов композиции в

16 Kanazawa Н. Op. cit. Р. 116

1Т Кроме художников круга Сюбуна, большое влияние при дворе Асикага имели мастера семьи Ами, дед, сын и внук — Ноами, Гэйами и Соами. Они занимали должности придворных советников по всем вопросам, связанным с искусством, и сами были художниками, поэтами,

теоретиками. С именем Соами связываются росписи на фусума в монастыре Дайсэн-ин в Дайтокудзи (Киото), выполненные тушью.

Сложение художественных принципов школ Кано и Тоса

31

соответствии с вертикальными секциями стоящей ширмы, что принципиально отлично от трактовки таких же элементов — скал, деревьев и т. п.— в дзэнских свитках, направленных на решение совершенно иных задач18. Так, уже у Сэссю обращение к росписи ширмы с ее декоративными функциями повлияло на изменение акцентов в использовании выразительных средств живописи.

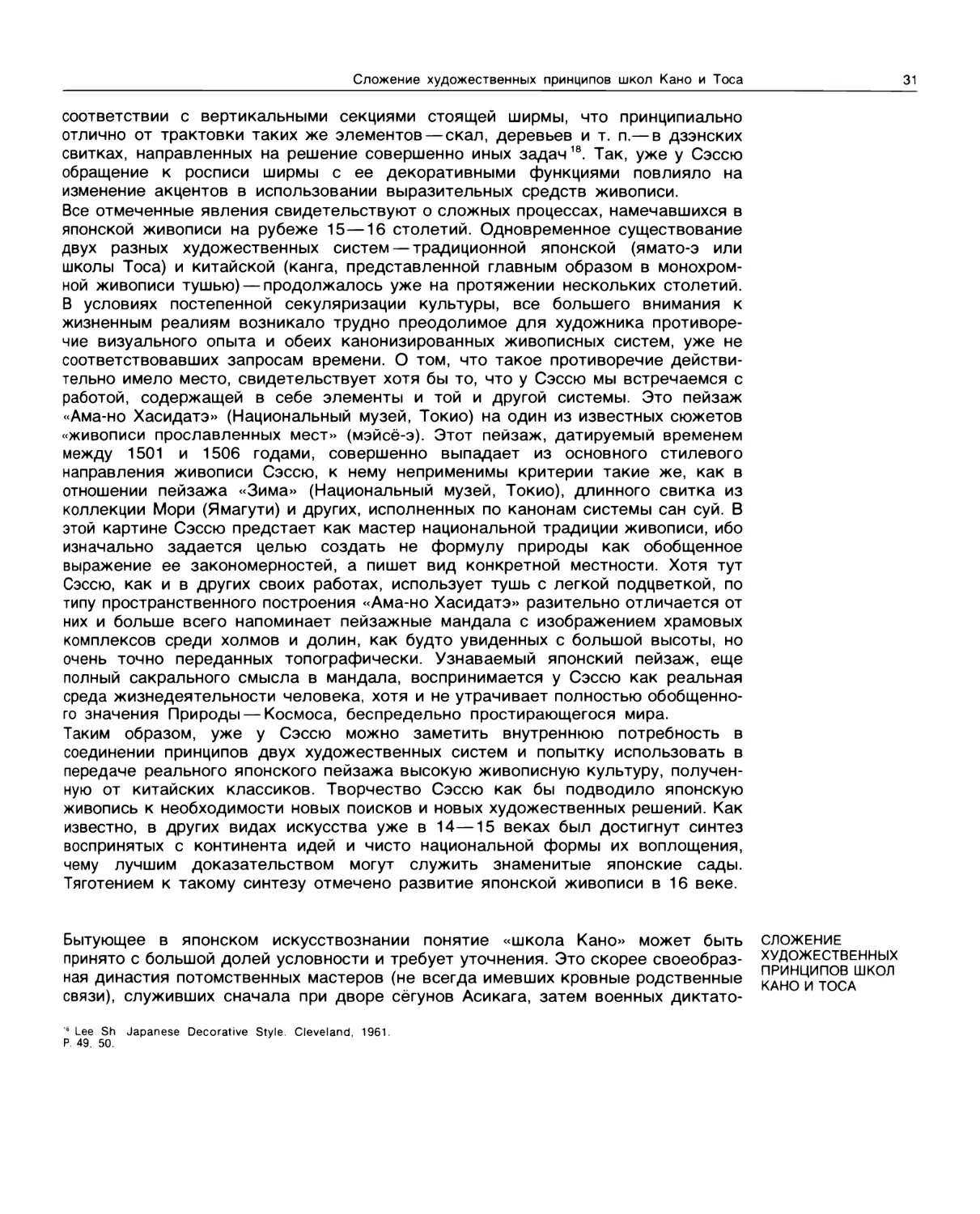

Все отмеченные явления свидетельствуют о сложных процессах, намечавшихся в японской живописи на рубеже 15—16 столетий. Одновременное существование двух разных художественных систем — традиционной японской (ямато-э или школы Тоса) и китайской (канга, представленной главным образом в монохромной живописи тушью) — продолжалось уже на протяжении нескольких столетий. В условиях постепенной секуляризации культуры, все большего внимания к жизненным реалиям возникало трудно преодолимое для художника противоречие визуального опыта и обеих канонизированных живописных систем, уже не соответствовавших запросам времени. О том, что такое противоречие действительно имело место, свидетельствует хотя бы то, что у Сэссю мы встречаемся с работой, содержащей в себе элементы и той и другой системы. Это пейзаж «Ама-но Хасидатэ» (Национальный музей, Токио) на один из известных сюжетов «живописи прославленных мест» (мэйсё-э). Этот пейзаж, датируемый временем между 1501 и 1506 годами, совершенно выпадает из основного стилевого направления живописи Сэссю, к нему неприменимы критерии такие же, как в отношении пейзажа «Зима» (Национальный музей, Токио), длинного свитка из коллекции Мори (Ямагути) и других, исполненных по канонам системы сан суй. В этой картине Сэссю предстает как мастер национальной традиции живописи, ибо изначально задается целью создать не формулу природы как обобщенное выражение ее закономерностей, а пишет вид конкретной местности. Хотя тут Сэссю, как и в других своих работах, использует тушь с легкой подцветкой, по типу пространственного построения «Ама-но Хасидатэ» разительно отличается от них и больше всего напоминает пейзажные мандала с изображением храмовых комплексов среди холмов и долин, как будто увиденных с большой высоты, но очень точно переданных топографически. Узнаваемый японский пейзаж, еще полный сакрального смысла в мандала, воспринимается у Сэссю как реальная среда жизнедеятельности человека, хотя и не утрачивает полностью обобщенного значения Природы — Космоса, беспредельно простирающегося мира.

Таким образом, уже у Сэссю можно заметить внутреннюю потребность в соединении принципов двух художественных систем и попытку использовать в передаче реального японского пейзажа высокую живописную культуру, полученную от китайских классиков. Творчество Сэссю как бы подводило японскую живопись к необходимости новых поисков и новых художественных решений. Как известно, в других видах искусства уже в 14—15 веках был достигнут синтез воспринятых с континента идей и чисто национальной формы их воплощения, чему лучшим доказательством могут служить знаменитые японские сады. Тяготением к такому синтезу отмечено развитие японской живописи в 16 веке.

Бытующее в японском искусствознании понятие «школа Кано» может быть принято с большой долей условности и требует уточнения. Это скорее своеобразная династия потомственных мастеров (не всегда имевших кровные родственные связи), служивших сначала при дворе сёгунов Асикага, затем военных диктато-

8 Lee Sh Japanese Decorative Style. Cleveland, 1961.

P. 49, 50.

СЛОЖЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРИНЦИПОВ ШКОЛ КАНО И ТОСА

32

Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции

13

Фудзивара Такаёси (?) Гэндзи моногатари эмаки

Деталь свитка к главе «Касиваги»

ров Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси, наконец, у сёгунов Токугава. Основатели школы Кано Масанобу (1434—1530) и Кано Мотонобу (1476—1559), в отличие от большинства живописцев того времени, не были монахами и происходили из самурайского сословия. После Сюбуна и его последователя Сётэна, они стали возглавлять Академию живописи Асикага, а их искусство в целом носило светский характер.

Если в 14 и первой половине 15 века главенствующее место среди жанров японской живописи принадлежало пейзажу, то к концу столетия все большее значение стал приобретать жанр «цветы — птицы». Об этом свидетельствует не только обращение к нему такого художника, как Сэссю, но и ряда других мастеров. Естественно, что и первые художники Кано, в творчестве которых роспись на ширмах и фусума хоть и соседствовала с работой на свитках, но явно получала все большее значение, чаще обращались не к пейзажу, а к изображению деревьев, цветов, птиц. Кано Масанобу еще целиком находился в стилевом русле канга. В его росписях пространство строилось по законам воздушной перспективы, чему служила техника размывов туши и использования ее тональных переходов.

Кано Мотонобу во многих отношениях был выдающейся фигурой в истории японской живописи. Фактически он, а не его отец, был подлинным основателем школы с ее новыми методами работы. Мотонобу был наделен, как отмечают исследователи, большими организационными способностями и, видимо, особым социальным чутьем. Он понимал, насколько менялись общественные функции искусства живописи, его заказчик и потребитель. По историческим источникам

Сложение художественных принципов школ Кано и Тоса

33

известно, что он искал покровительства и поддержки не только у сёгунов Асикага, все более терявших реальную власть и влияние в стране в первые десятилетия 16 века, но и у представителей высшей феодальной верхушки, императорской семьи, богатых буддийских храмов и даже у крупных торговцев Киото и Сакаи19. Мотонобу окружил себя многочисленными учениками, которые, восприняв его манеру, стали работать вместе с ним в качестве помощников. Это позволило ему брать заказы на циклы росписей. Метод работы большой бригадой, сохранявшийся на протяжении всей истории существования школы Кано, служил не только утверждению ее высокого социального престижа, но быстрому распространению стиля — сначала самого Мотонобу, а затем его последователей.

Наиболее ясное представление о стиле Кано Мотонобу могут дать росписи в храме Рэйунин (Мёсиндзи, Киото), выполненные в 1543—1549 годах. Хотя в разных помещениях он брал за образец произведения одного из китайских классиков (Ся Гуя, Му Ци, Юй Цзяня), что само по себе было традиционно для живописи Дальнего Востока, но сохранял при этом собственную стилевую программу. В композиции с журавлем и водопадом тематически он близок известному произведению Му Ци20. Однако Мотонобу, используя многие атрибуты дзэнской живописи, составляет из них композицию с совершенно другим смыслом. В фигуре неподвижно застывшего журавля еще можно было бы видеть метафору одинокого философа, придающегося углубленному созерцанию, если бы не трактовка окружения, уже имеющего мало общего с высокой духовностью живописи предшествующего столетия. Мастерски владея техникой монохромной

14

Фудзивара Такаёси (?) Гэндзи моногатари эмаки

Деталь свитка к главе «Касиваги»

9 Takeda T. Kano Eitoku. Tokyo, New York, San Francisco, 1977. P. 22.

20 Триптих этого мастера находится в монастыре Дайто- кудзи в Киото, где Мотонобу около 1513 года исполнил ряд росписей.

34

Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции

живописи и используя легкую подцветку, Кано Мотонобу ставит задачу организации большой поверхности стены. Ритмическая уравновешенность отдельных элементов не превращается у него при этом в органическую целостность, какой обладали дзэнские композиции. Частично он компенсировал это, развертывая единую композицию на всех стенах комнаты, но каждая сцена оставалась все же суммой канонических элементов. Водопад на заднем плане справа (на панели, соседствующей с изображением журавля) настолько визуально приближен к переднему плану, что пустой фон слева уже не может восприниматься как бесконечно далекое пространство. Потребности декоративной организации плоскости становились первостепенными по сравнению с семантикой традиционных элементов. Это обозначалось уже в ранних росписях Кано Мотонобу в Дайсэн-ин (Дайтокудзи, Киото, ок. 1513). Так на основе адаптации приемов монохромной живописи Кано Мотонобу сумел найти путь к применению их в решении новой задачи — украшения стены. Его композиции имеют все признаки переходной стадии от суйбоку-га периода Муромати (1334—1573) к сёхэй-га Момояма, что связано и с переходностью его мироощущения и творческого метода, тяготеющего к нивелировке индивидуальности учеников и помощников, утверждению средневековой корпоративности21.

Для манеры Кано Мотонобу и работавших с ним художников характерна большая роль контурной линии, которая выполнялась кистью, поставленной перпендикулярно к поверхности бумаги. Тушь при этом одинаково распределялась по обеим сторонам линии, придавая ей твердость и даже некоторую жесткость. От Мотонобу большую силу линии унаследовали его преемники, в особенности его внук Эйтоку, и это стало важным качеством стиля его росписей на золотом фоне.

Кано Мотонобу, находясь на службе у сёгунов Асикага, возглавлял их придворную Академию живописи. При императорском дворе также существовала подобная Академия, во главе которой по традиции стояли художники семьи Тоса. Женившись на дочери Тоса Мицунобу, Кано Мотонобу получил доступ к фамильным секретам живописи школы Тоса, в особенности их техники многоцветной росписи, основанной на традициях ямато-э. Таким образом житейская ситуация способствовала решению назревшей исторической задачи — синтезу двух основных живописных систем, уже в течение нескольких веков существовавших самостоятельно.

Как уже отмечалось, школа Тоса сформировалась в конце 14 века на основе стилистики ямато-э, традиции которой поддерживались не только в императорской Академии, но и в творчестве многочисленных городских художников- ремесленников, писавших и копировавших свитки с жизнеописаниями буддийских проповедников или подновлявших древние рукописи и иконы, а также выполнявших по заказу синтоистских святилищ серии свитков, посвященных различным чудесам, знамениям и т. п. Эти же художники исполняли и росписи на ширмах, перенося таким образом стиль живописи, характерный для свитков, на большие вертикальные поверхности.

Мотонобу и работавшие в его мастерской многочисленные представители семьи Кано, такие, как его брат Юкинобу, сыновья Хидэёри, Мунэнобу и Наонобу, а позднее — начинавший тут свою блистательную карьеру внук Кунинобу, более известный под псевдонимом Эйтоку, иногда создавали произведения в манере художников Тоса или же включали свойственные ей элементы в свою традицион-

См.: Takeda Т. Op. cit. Р. 22.

15

Пейзаж Роспись ширм Деталь. 15 в.

36

Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции

16

Сэссю

Цветы и птицы Роспись ширм Деталь. 15 в.

ную технику. Однако это были две различные художественные системы, и их органичное соединение было процессом достаточно длительным и сложным, далеко не сразу давшим результаты. Это объясняется прежде всего разным типом условности, характерным для изобразительного языка школ Кано и Тоса. Принципиальная разница состояла не только в методах использования цвета и линии, но и в самом подходе к объекту изображения, в построении художественного образа.

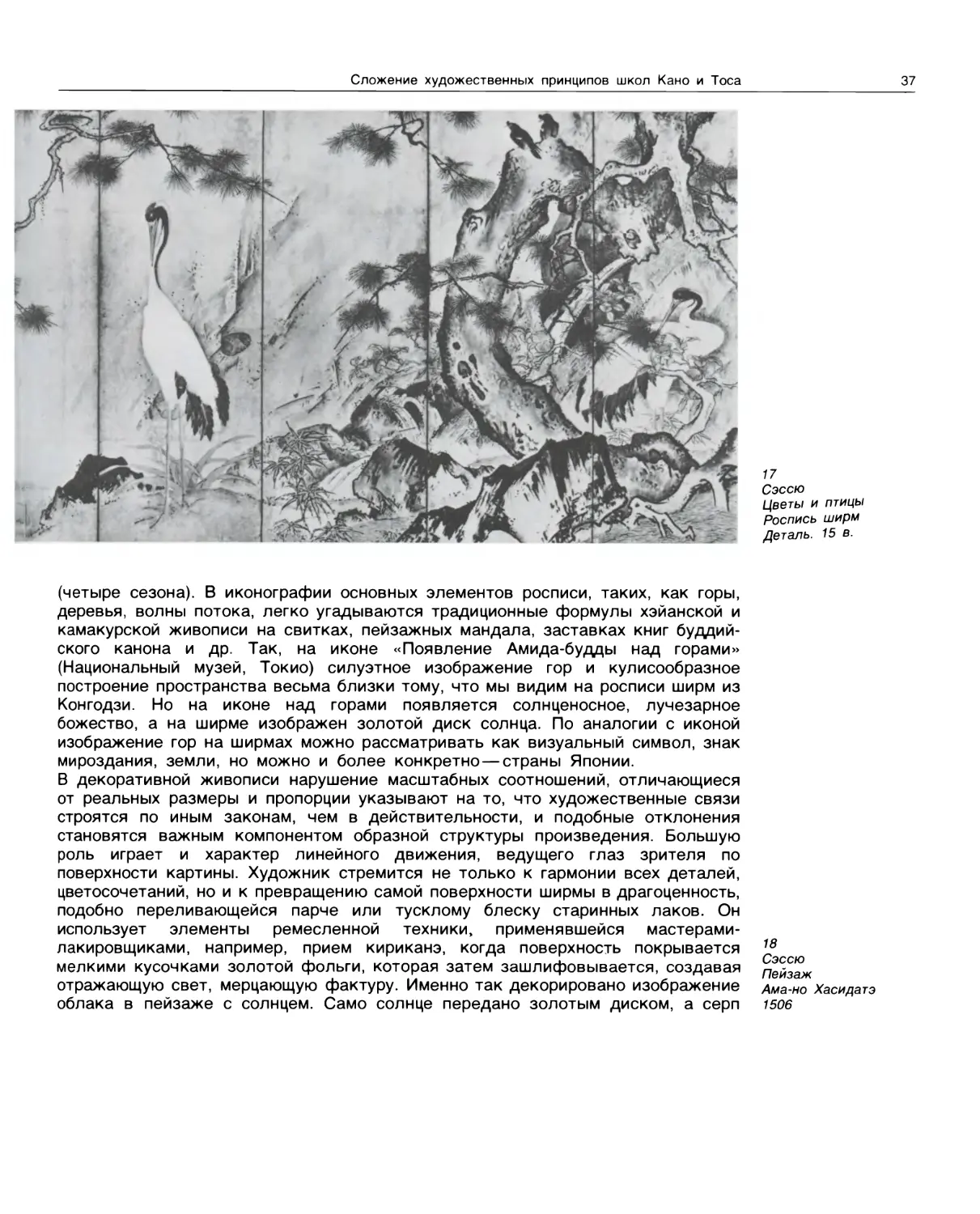

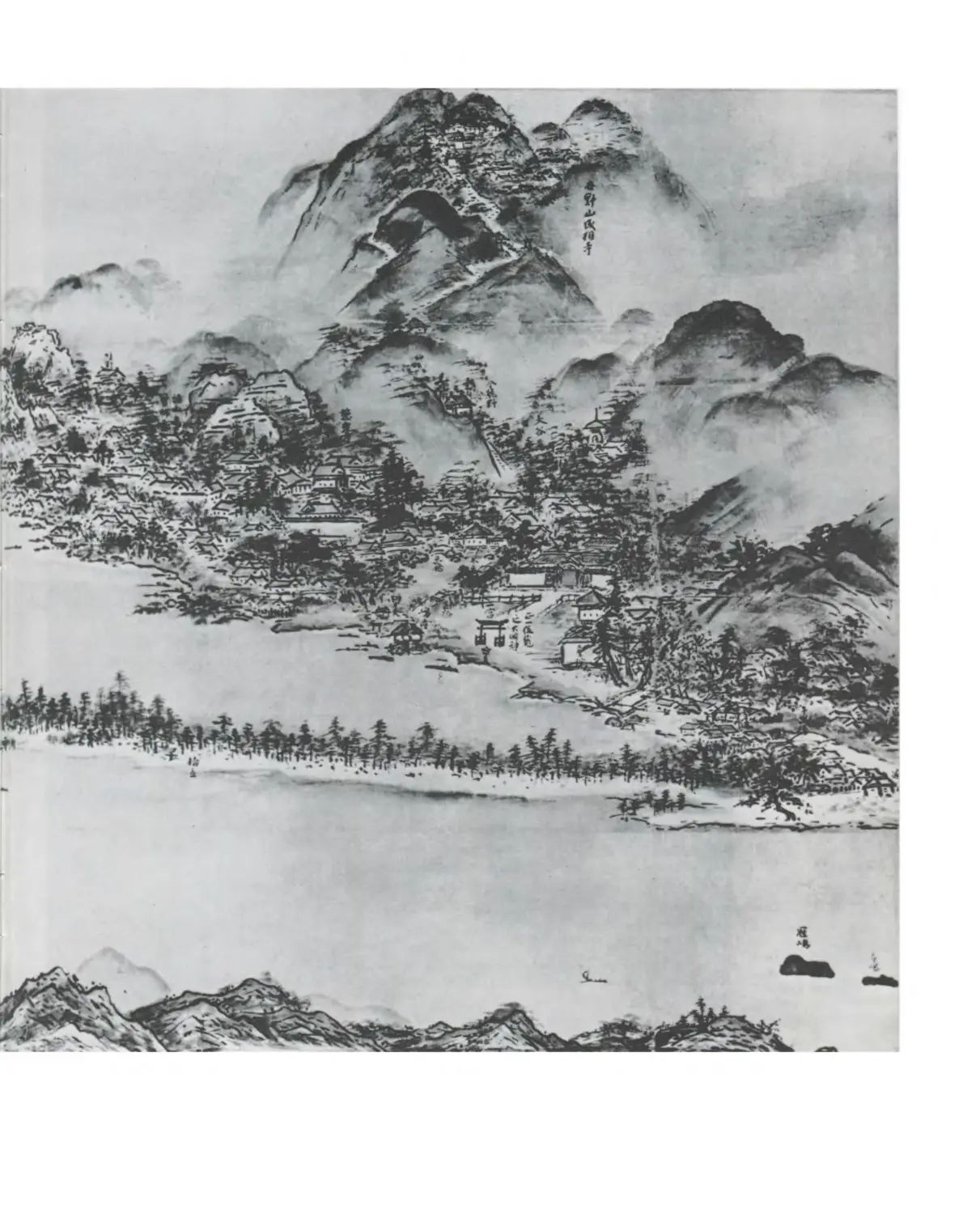

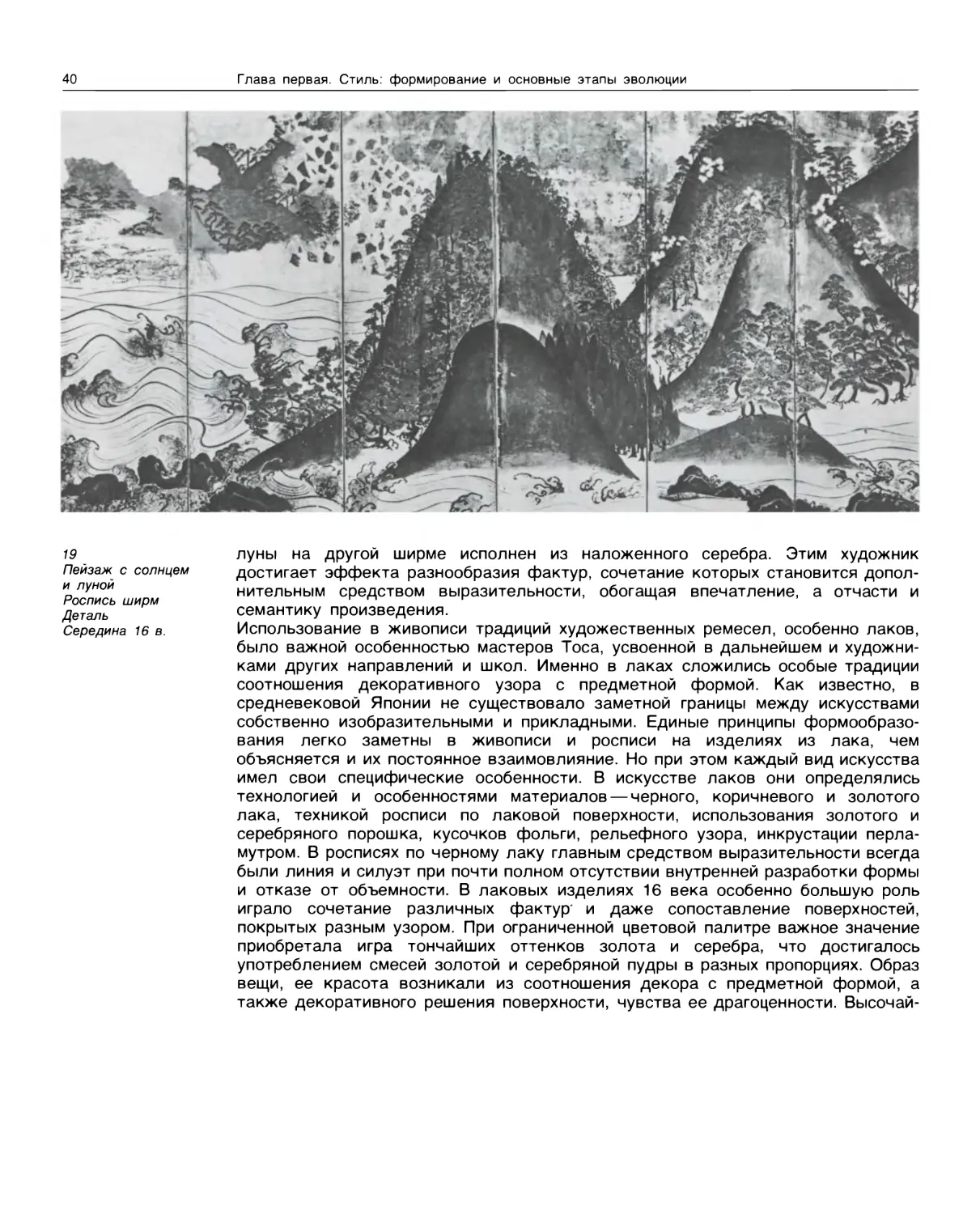

В храме Конгодзи (Каути, префектура Осака) хранится пара шестистворчатых ширм — «Пейзаж с солнцем и луной»,— относящихся, видимо, к середине 16 века. Похожие ширмы имеются и в коллекции Национального музея в Токио. Выполненные неизвестным художником, они являются образцом стиля Тоса в его сравнительно позднем варианте, но еще без сплавления с элементами стиля Кано, заметного в других произведениях того же времени. Ширмы эти производят впечатление монументальности не только в силу своих размеров (каждая почти полтора метра высоты и более трех метров ширины), но прежде всего мощными, обобщенными формами, масштабными соотношениями гор, деревьев, волн потока.

В отличие от умозрительного характера пейзажа сан суй, в основе которого лежали формы китайского ландшафта, в ширмах с солнцем и луной ощущаются реалии японской природы, но преображенные поэтической фантазией, как это было и в ранних хэйанских росписях. Это подтверждается сюжетной основой росписи — правую ширму можно трактовать как изображение весны и лета, а левую—осени и зимы, то есть это воплощение традиционного жанра сики-э

Сложение художественных принципов школ Кано и Тоса

37

17

Сэссю

Цветы и птицы Роспись ширм Деталь. 15 в.

(четыре сезона). В иконографии основных элементов росписи, таких, как горы, деревья, волны потока, легко угадываются традиционные формулы хэйанской и камакурской живописи на свитках, пейзажных мандала, заставках книг буддийского канона и др. Так, на иконе «Появление Амида-будды над горами» (Национальный музей, Токио) силуэтное изображение гор и кулисообразное построение пространства весьма близки тому, что мы видим на росписи ширм из Конгодзи. Но на иконе над горами появляется солнценосное, лучезарное божество, а на ширме изображен золотой диск солнца. По аналогии с иконой изображение гор на ширмах можно рассматривать как визуальный символ, знак мироздания, земли, но можно и более конкретно—страны Японии.

В декоративной живописи нарушение масштабных соотношений, отличающиеся от реальных размеры и пропорции указывают на то, что художественные связи строятся по иным законам, чем в действительности, и подобные отклонения становятся важным компонентом образной структуры произведения. Большую роль играет и характер линейного движения, ведущего глаз зрителя по поверхности картины. Художник стремится не только к гармонии всех деталей, цветосочетаний, но и к превращению самой поверхности ширмы в драгоценность, подобно переливающейся парче или тусклому блеску старинных лаков. Он использует элементы ремесленной техники, применявшейся мастерами- лакировщиками, например, прием кириканэ, когда поверхность покрывается мелкими кусочками золотой фольги, которая затем зашлифовывается, создавая отражающую свет, мерцающую фактуру. Именно так декорировано изображение облака в пейзаже с солнцем. Само солнце передано золотым диском, а серп

18

Сэссю

Пейзаж

Ама-но Хасидатэ 1506

40

Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции

19

Пейзаж с солнцем и луной Роспись ширм Деталь

Середина 16 в.

луны на другой ширме исполнен из наложенного серебра. Этим художник достигает эффекта разнообразия фактур, сочетание которых становится дополнительным средством выразительности, обогащая впечатление, а отчасти и семантику произведения.

Использование в живописи традиций художественных ремесел, особенно лаков, было важной особенностью мастеров Тоса, усвоенной в дальнейшем и художниками других направлений и школ. Именно в лаках сложились особые традиции соотношения декоративного узора с предметной формой. Как известно, в средневековой Японии не существовало заметной границы между искусствами собственно изобразительными и прикладными. Единые принципы формообразования легко заметны в живописи и росписи на изделиях из лака, чем объясняется и их постоянное взаимовлияние. Но при этом каждый вид искусства имел свои специфические особенности. В искусстве лаков они определялись технологией и особенностями материалов — черного, коричневого и золотого лака, техникой росписи по лаковой поверхности, использования золотого и серебряного порошка, кусочков фольги, рельефного узора, инкрустации перламутром. В росписях по черному лаку главным средством выразительности всегда были линия и силуэт при почти полном отсутствии внутренней разработки формы и отказе от объемности. В лаковых изделиях 16 века особенно большую роль играло сочетание различных фактур' и даже сопоставление поверхностей, покрытых разным узором. При ограниченной цветовой палитре важное значение приобретала игра тончайших оттенков золота и серебра, что достигалось употреблением смесей золотой и серебряной пудры в разных пропорциях. Образ вещи, ее красота возникали из соотношения декора с предметной формой, а также декоративного решения поверхности, чувства ее драгоценности. Высочай-

20

Пейзаж с солнцем и луной Роспись ширм Деталь

Середина 16 в.

42

Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции

21

Пейзаж с солнцем и луной Роспись ширм Левая ширма Середина 16 в.

Сложение художественных принципов школ Кано и Тоса

43

шая техника ремесленного производства, которая была свойственна японским лакам, безусловно, оказала воздействие и на росписи ширм.

Само отношение к ширме было двуединым — это была картина, но это была и вещь в интерьере, украшение и предмет с определенными утилитарными функциями. И в том и в другом случае она обязательно должна была доставлять удовольствие, эстетическое наслаждение своей красотой.

К этому следует добавить, что ширма (или пара ширм) часто не была произведением уникальным, неповторимым. Ширмы создавались во многих экземплярах, повторялись или копировались, о чем свидетельствуют многочисленные идентичные работы, сохранившиеся в различных коллекциях. Так, например, в Национальном музее в Киото имеется пара шестистворчатых ширм на сюжет «Мост Удзи», а чрезвычайно близкое им произведение хранится в Национальном музее в Токио. Обе пары ширм исполнены неизвестным художником в середине 16 века.

Как и ремесленник, изготовлявший предметы из лака, художник ширмы стремился сделать драгоценной фактуру поверхности: контуры облаков он заполняет нарезанными кусочками золотой фольги (техника кириканэ), изображение колеса с черпаками на левой ширме делает в легком рельефе (техника такамаки-э). Этим подчеркивается назначение ширмы как красивой вещи, а не только картины. Ширмы рассчитаны были и на реальный охват взглядом всей композиции (и, естественно, уяснение сюжета и системы вызываемых им ассоциаций), но также на эстетическое восприятие поверхности ширмы как драгоценного предмета — на постепенное «ощупывание» взглядом, переживание ее красоты и постижение иных смысловых уровней произведения. Синтез изобразительного значения всех элементов композиции и их узорной орнаментальное™ стал постоянным качеством декоративной живописи у всех великих мастеров 16—17 веков от Эйтоку до Корина.

По сравнению с росписями мастеров школы Кано работы художников Тоса обладают целым рядом особенностей. Самое главное их различие в употреблении цвета и его роли в произведении.

Первые мастера Кано если и применяли легкую подцветку в своих росписях, выполненных главным образом тушью, то она всегда выявляла реальную окраску предмета. Еще у Сэссю в упоминавшихся ширмах «Цветы и птицы» цвет служил лишь добавлением, его роль была второстепенна, и положен он всегда внутри тушевого контура. Как и в его пейзажах, цвет чаще всего размытый, легкий (зелень растений), и только красный — интенсивный, почти локальный (цветы камелии, окраска головы журавля). Сходное использование цвета можно видеть и в произведениях Кано Мотонобу, в частности в его росписях в Рэйун-ин (Мёсиндзи, Киото), где блеклый, размытый цвет приближен к общей тональности тушевой живописи.

В работах мастеров школы Тоса, напротив, цвет, как уже отмечалось, открытый, интенсивный, являющийся существенной частью семантики произведения. Поэтому и применение его ориентировано не на реальную окраску предметов, а на внутренние закономерности картины, задачи наиболее полного выражения смысла через декоративную организацию плоскости, ее ритмо-цветовой упорядоченности. В художественной системе Тоса цвет — главное средство выразительности, тогда как у мастеров Кано на первом месте линия и тушевое пятно с градациями тона, что служит и передаче объема и передаче пространства.

44

Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции

22

Мост Удзи Роспись ширм Правая ширма. 16 в.

Наконец, можно говорить еще об одном важном отличии двух живописных систем. В работах художников Кано при всех декоративных качествах их росписей всегда есть намек на точку зрения, на то, что зритель может смотреть на картину извне, со стороны, подобно тому, как он смотрит на природный ландшафт. При всей условности композиции и ее отдельных элементов, сформированных в системе китайской классической живописи, росписи Кано масштабно и композиционно открыты человеку или во всяком случае сопоставимы с ним.

В росписях мастеров Тоса (особенно'это ясно видно в «Пейзаже с солнцем и луной») предметы передаются безотносительно к зрителю, который на них смотрит. Тут самое главное не в том, что может увидеть глаз, а в соотношении частей и элементов композиции, с помощью чего передается нечто не поддающееся непосредственному рациональному осознанию, но открывается в эмоциональном переживании красоты картины.

Сложение художественных принципов школ Кано и Тоса

45

Однако при всей разнице языка живописи мастеров Кано и Тоса обе школы имели и ряд общих черт. Одна из них — характеристика явлений не через изолированный предмет, а через среду и соотношение в ней предметов друг с другом. Роль среды в японской живописи всегда была очень значительна, но начала пространственное и предметно-материальное соотносились по-разному у разных мастеров.

В произведениях школы Кано преобладает пространственность, в произведениях школы Тоса сильнее выявляется предметная форма, материал, фактура. В этом также было проявление разного типа условности живописного языка и соответственно— разного стиля.

К середине 16 столетия историческая судьба японской декоративной живописи сложилась так, что для нее оказались в равной мере актуальными обе стилевые системы и встала необходимость их объединения, что и было осуществлено в творчестве такого выдающегося художника, как Кано Эйтоку.

23

Мост Удзи Роспись ширм Деталь левой ширмы. 16 в.

46

Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции

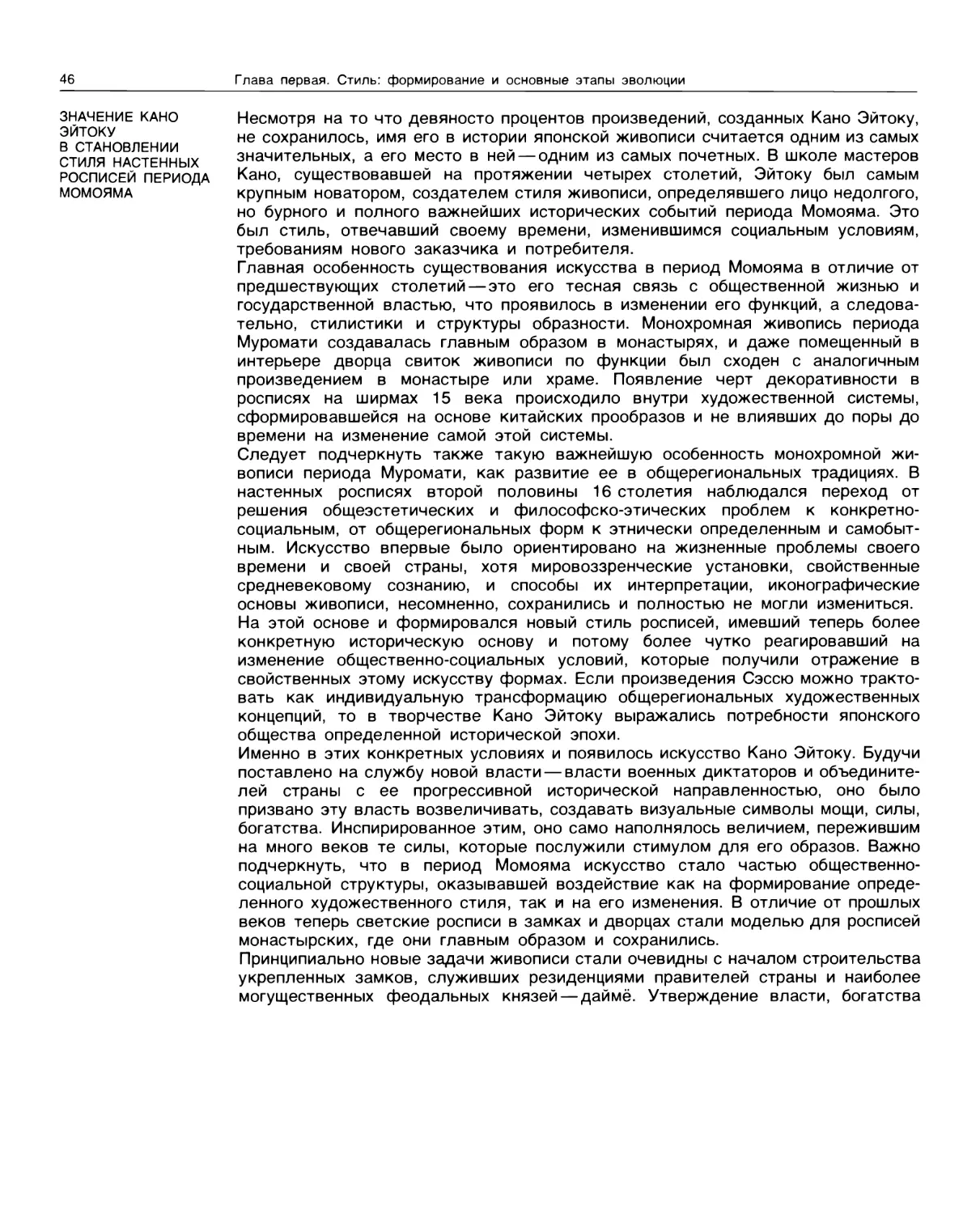

ЗНАЧЕНИЕ КАНО ЭЙТОКУ

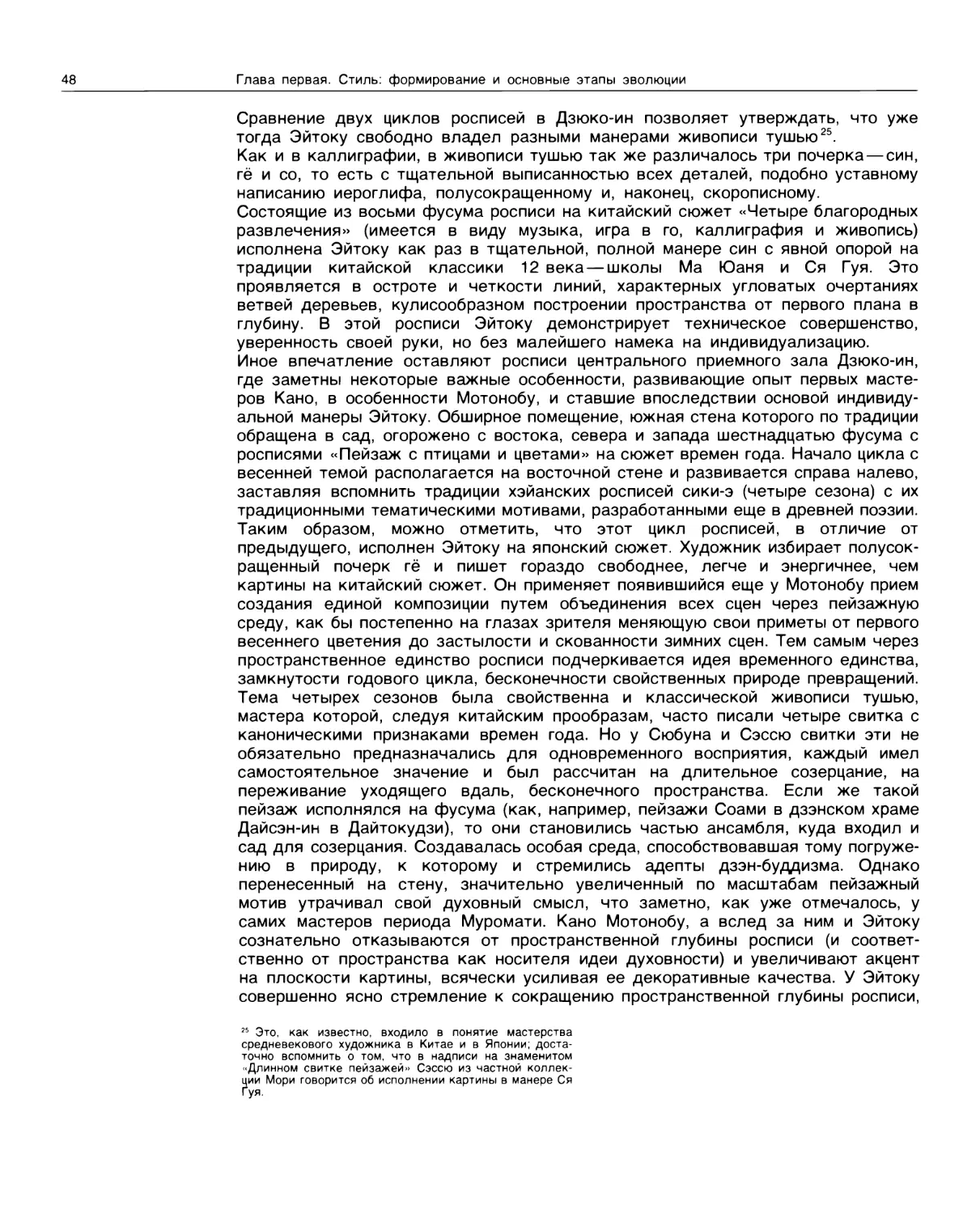

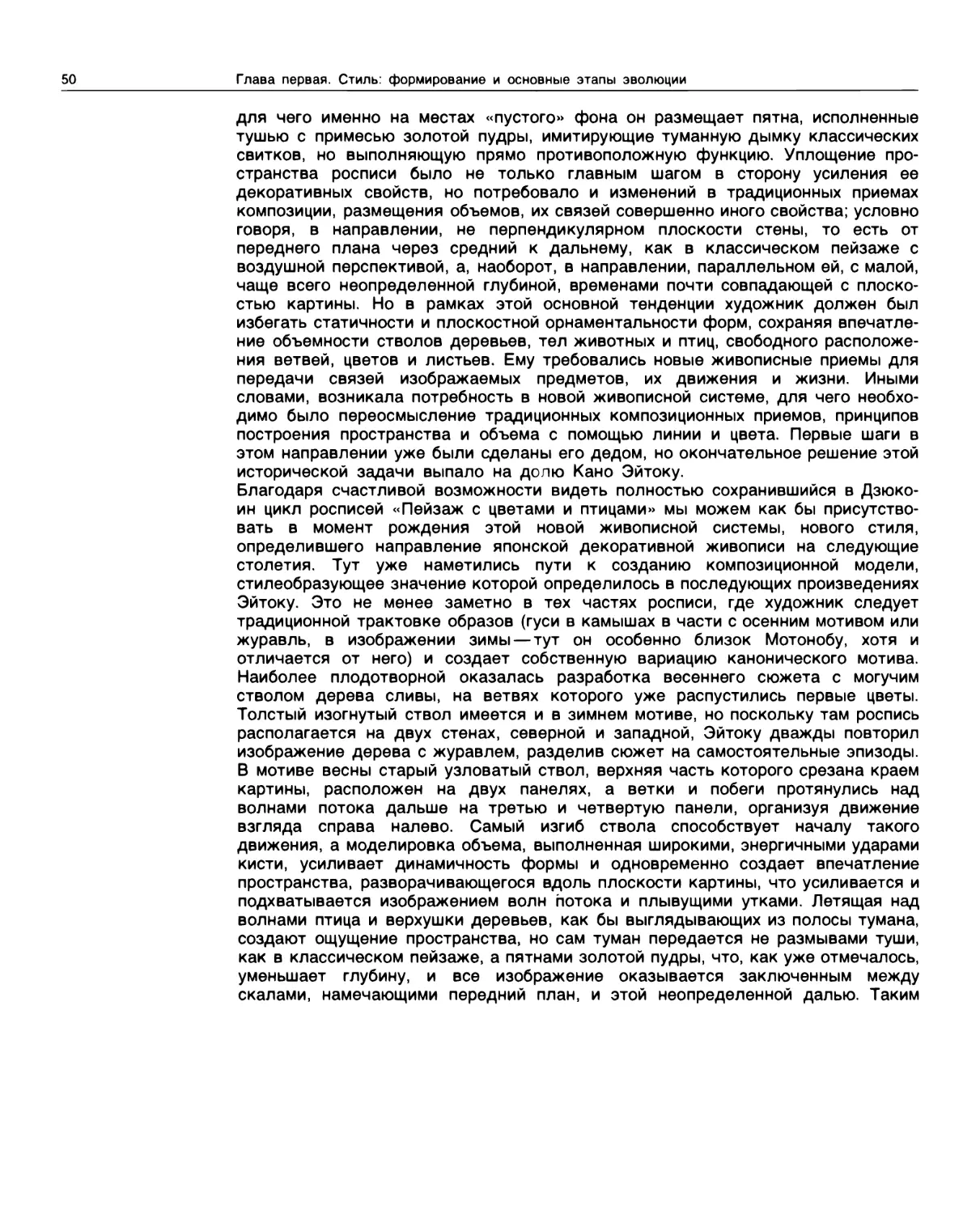

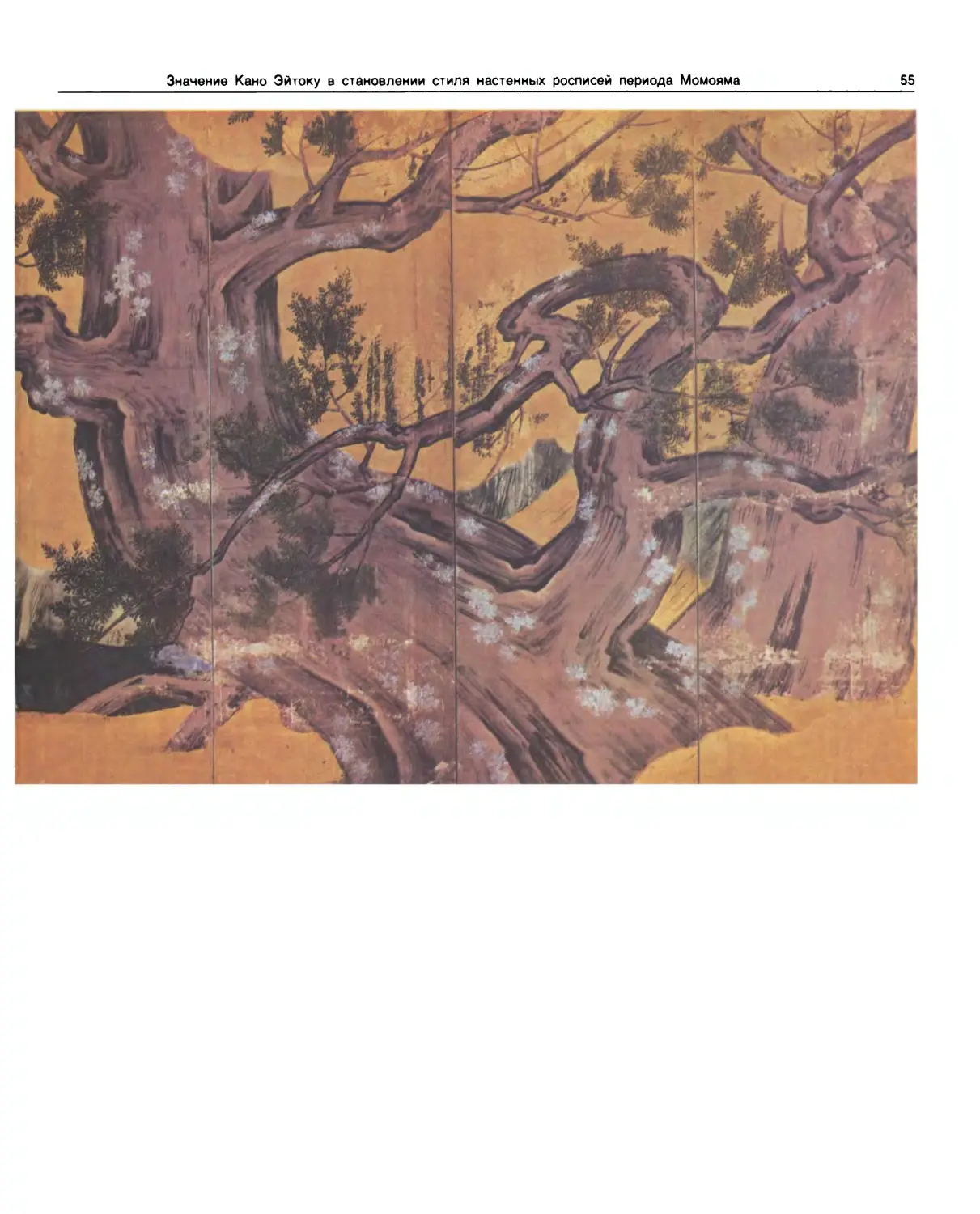

В СТАНОВЛЕНИИ СТИЛЯ НАСТЕННЫХ РОСПИСЕЙ ПЕРИОДА МОМОЯМА