Текст

Г М I

ПУШКИНА, В ВОЙ

В. Швабский

С ИМЕНЕМ ПУШКИНА В БОЙ

Москва

2016

УДК 821.161.1

ББК 63.3(0) 62

ШЗЗ

Швабский В. Л.

ШЗЗ С именем Пушкина в бой - М., Сенат-Пресс, 2016, 388 с.

Книга состоит из двух частей: первая часть посвящена освобождению и разминированию в июле 1944 года святых для нас мест, Пушкинского заповедника и могилы А.С.Пушкина. Автор на основании исследований и архивных документов последовательно освещает события тех давних и близких дней, показывает несостоятельность некоторых мифов и небылиц, связанных с именем поэта; вторая часть посвящается крылатому памятнику поэту: самолету «Александр Пушкин», истории создания и боевому его пути.

Среди фотографий в книге имеются редкие, малоизвестные и опубликованные впервые портреты, факсимиле газет военной поры.

Книга рассчитана на людей, интересующихся пушкинской тематикой.

© В.Л. Швабский

Часть 1

Пушкинский заповедник: июль 1944 года

Глава I

Создание Пушкинского Заповедника (краткая справка)

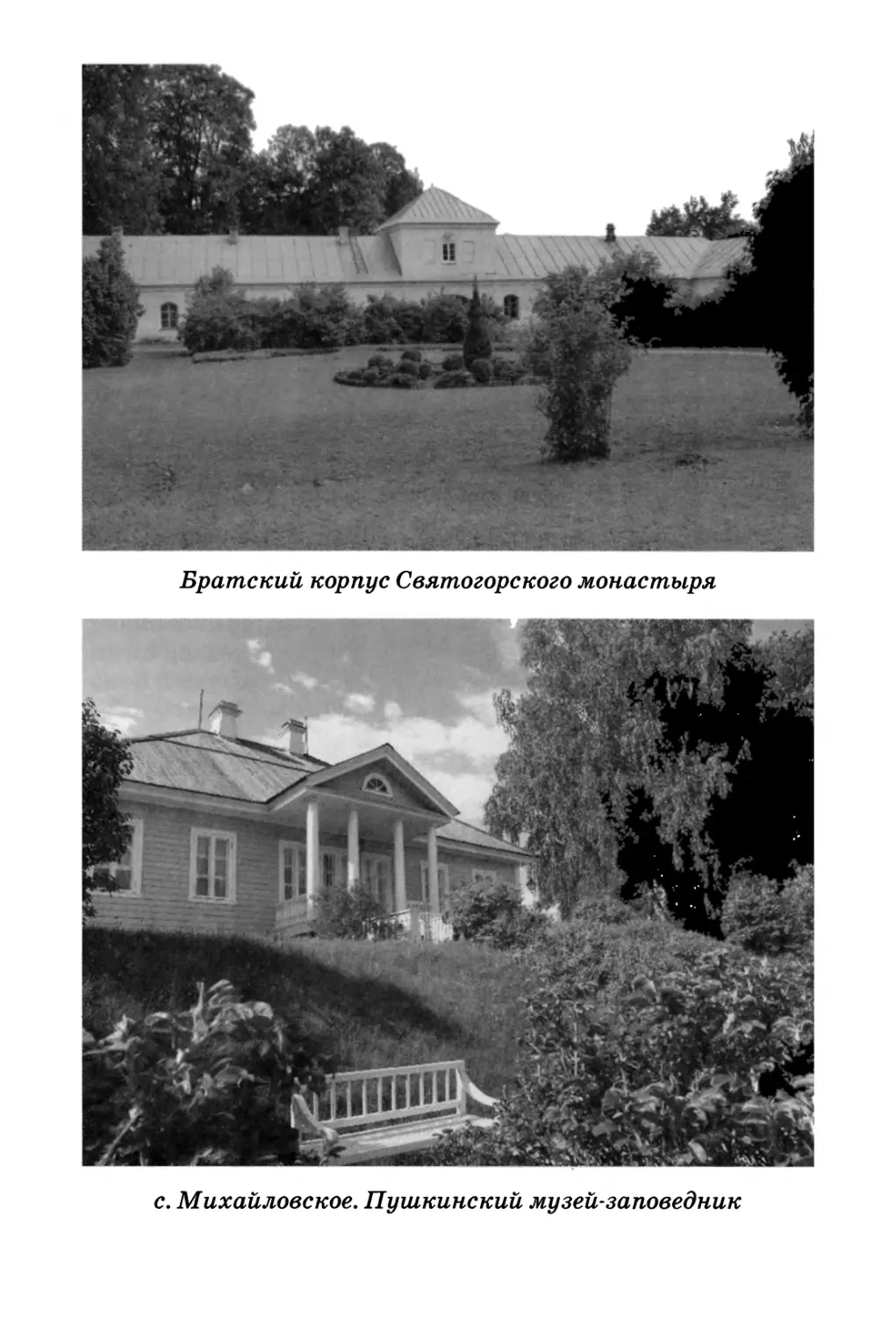

На отрогах Валдайской возвышенности, среди раскинувшихся лесов и лугов, озер и рек, в 112 километрах к югу от Пскова, расположился Пушкинский музей-заповедник с бывшими помещичьими усадьбами: Михайловское, Тригорское, Петровское, — а также Свято-Успенским Святогорским мужским монастырем и могилой А.С.Пушкина в поселке Пушкинские горы.

«Кто бывает в дорогой для каждого русского «псковской глуши», тот знает, что там каждая пядь земли воскрешала облик Пушкина, вызывала в памяти отрывки его произведений, воспоминания о нем его современников».

(Историк, литератор МА.Таррис (Новикова).

«Уголок Пушкина», М., 1923.)

И сегодня огромное желание посетить эти знаменитые места в конечном счете связано с именем и творчеством Великого Поэта Александра Сергеевича Пушкина.

* * *

Известно, что царская семья имела обширные владения в псковских местах, называемые Михайловской губой.

После восхождения на царский престол дочь Петра I и Екатерины I — Елизавета Петровна стала одаривать находившихся в опале бывших сподвижников и со-

5

ратников Петра I. В их числе был и знаменитый «арап Петра Великого» — Абрам Петрович Ганнибал, который по указу Елизаветы Петровны в 1742 году получил во владения большую часть Михайловской губы: 41 деревню и более 6 тысяч крепостных.

После смерти А.П.Ганнибала в 1761 году его владения были поделены между тремя его сыновьями: Осипом, Петром и Исааком. Так, Осипу Абрамовичу достались деревни и сельцо Михайловское; Петру Абрамовичу — деревни и сельцо Петровское; Исааку Абрамовичу — деревни и сельцо Воскресенское.

В Михайловском Осип Абрамович прожил до 1806 года, а после его смерти имение перешло его вдове — Марии Алексеевне. После ее смерти во владение имением вступает ее дочь Надежда Осиповна, мать А.С.Пушкина.

В 1836 году умирает Надежда Осиповна, в права наследования вступили ее дети: Александр, Ольга, Лев. После гибели А.С.Пушкина имением владели его жена Наталья Николаевна и дети, главным образом сын Григорий.

Всего около трех лет из своих тридцати семи, с 1924 по 1926 год прожил А.С.Пушкин в родовом поместье, но именно здесь, на псковской земле, создаются великие его произведения «Руслан и Людмила», «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник» и многие его прекрасные стихи. В письме другу поэт пишет: «Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить...»

Проживая в Михайловском, А.С.Пушкин воспринимает все вокруг как поэтическую реальность:

«Приветствую тебя, пустынный уголок,

Приют спокойствий, трудов и вдохновенья, Где льется дней моих невидимый поток

На лоне счастья и забвенья».

( «Деревня» )

Именно в Михайловском сочетаются понятия истории, жизни, природы и поэзии. Именно Михайловское как Пушкинский «кабинет» властно влечет к себе мно

6

гие поколения. «Как художественное единое целое оно сохраняет связи с пушкинским творчеством», — пишет краевед и пушкиновед Иосиф Будылин в книге «Пушкинский Заповедник» (М.: Профиздат, 2009).

В период проживания в Михайловском А.С.Пушкин часто навещал своего двоюродного деда — Петра Абрамовича Ганнибала в селе Петровском и посещал поместье Тригорское, принадлежащее П.А.Осиповой-Вульф. Как с нею, так и с ее детьми у поэта были тесные дружеские отношения, которые плодотворно сказывались на его творчестве.

Петровское и Тригорское — это места, связанные с именем А.С.Пушкина, но это тема отдельного разговора.

Святогорский Свято-Успенский мужской монастырь — один из почитаемых не только на Псковщине, но и во всей России. Он был основан в 1569 году, когда по указу Ивана Грозного был построен храм Успения Пресвятой Богородицы. Александр Сергеевич Пушкин во время своей Михайловской ссылки часто бывал здесь, работал в монастырской библиотеке, собирая материал для трагедии «Борис Годунов».

Здесь же, у стен Успенского собора, на монастырском кладбище находится могила поэта. Первый поэт русской земли был погребен 6(18) февраля 1837 года рядом с могилами своих родных, у восточной, алтарной, стены собора.

«Умер он. Песня его умолкла. Погребальный звон колокола над его гробом отозвался в Русской земле печальною вестью: Пушкина нет! Светлая весна скоро зазеленеет, и в тающем снеге псковских лесов впервые обнажит холодную безмолвную могилу великого русского поэта...»

(Н.Полевой, известный журналист и издатель

XIX века )

Вскоре после похорон А.С.Пушкина в 1837 году Святогорский монастырь посетил духовный и светский правитель Черногории, поэт П.П.Негош. Стоя на коленях, он сказал:

7

«Здесь лежит сердце великого поэта Александра Пушкина. Он мой учитель, он мой духовный брат. Нет сегодня живого Пушкина, но он среди нас, и всегда будет его тень с нами. Поклонимся же его светлой памяти, ибо поя славу Пушкину, мы поем славу его матери — Великой России ».

После гибели А.С.Пушкина имение выкупается опекой над имуществом и детьми поэта в пользу его семьи.

В августе 1841 года на могиле поэта был установлен памятник, и тогда же, вероятно, был сооружен над памятником и склеп. Могила поэта скромна: старинный памятник итальянского мрамора на невысоком гранитном постаменте. Памятник очень прост и строг: три гранитные четырехугольные плиты, суживающиеся к верху, белый мраморный обелиск с нишей, в которой находится мраморная урна. Над нишей — скрещенные факелы, над ними — лавровый венок. На гранитном цоколе высечены слова: «Александр Сергеевич Пушкин. Родился в Москве 26 мая 1799 года. Скончался в С.-Петербурге 29 января 1837 года».

Смерть поэта стала началом его бессмертия, его вечной славы на Земле.

Отношение всенародной любви и памяти к поэту, сложившееся в России к концу XIX — началу XX века, подготовило идею создания Заповедника. Традиции тех лет требовали создания на памятном месте какого-либо благотворительного учреждения. Так появилась идея образования в Михайловском колонии литераторов.

26 мая 1911 года состоялось открытие колонии для престарелых литераторов и учителей, «подорвавших здоровье на ниве народного просвещения».

В этом же доме в 1911 году здесь был устроен музей. «Просвещенные дворяне обставляли дом мебелью с базара и работы местных кустарей и сделали из Музея Пушкина места приятных прогулок, веселого препровождения времени с дамами сердца, сытных обедов и чаепитий под звуки граммофона». Опыт оказался не очень удачным.

И все же открытие музея в Михайловском имело большое значение — как первый подобного рода опыт организации музея поэта в усадьбе.

8

Первым подвижником, хранителем «Пушкинского уголка» была писательница, жившая в колонии, Варвара Васильевна Тимофеева-Починковская. Ее записки — один из немногих источников, дающий нам представление о судьбе Михайловского начала века.

Она была свидетельницей погромов февраля 1918 года, после которых были сожжены усадьбы Михайловского, Петровского и Тригорского. В Михайловском уцелел только домик няни Арины Родионовны, который в 1920 году был отремонтирован бойцами Башкирской бригады.

В годы кратковременных боевых действий германских войск, которые предшествовали Брестскому миру 1918 года, обелиск с могилы А.С.Пушкина был сброшен немецкими оккупантами под откос, и восстановили его только в 1922 году.

К 100-летию со дня смерти А.С.Пушкина приводится в порядок некрополь Ганнибалов-Пушкиных у стен Святогорского монастыря, а Святые Горы переименовываются в Пушкинские Горы.

11 ноября 1921 года Псковским губисполкомом было принято решение «Об охране пушкинских мест в Опочецком уезде Псковской губернии». В его решении записано: «Обратиться в Наркомпрос РСФСР с ходатайством об объявлении пушкинского уголка заповедным имением и взять его под охрану как исторический памятник, имеющий значение для всей республики».

17 марта 1922 года Совнарком на своем заседании рассмотрел представленный А.В.Луначарским проект постановления и принял его. В протоколе было записано: «Объявить Пушкинский уголок — Михайловское и Тригорское, а также место погребения А.С.Пушкина в Святогорском монастыре — заповедным имением с передачей его под охрану как исторического памятника».

Так был создан первый Пушкинский музей-заповедник, один из первых советских литературных музеев вообще.

В 1924 году в Пушкинском Заповеднике были торжественно отмечены сразу два юбилея: 125-летие со дня рождения А.С.Пушкина и 100-летие со дня его приезда в Михайловскую ссылку.

9

Всенародная любовь к творениям Пушкина крепла год от года. В самых отдаленных местах России звучало имя поэта. Росла популярность пушкинских мест на Псковской земле, значительно увеличилось число посетителей. А.С.Пушкина чествовали в печати — и это тоже давало положительные результаты.

Далекое и глухое захолустье получило довольно широкую известность в стране, сюда все чаще и чаще стали приезжать видные деятели науки, культуры и искусства.

«На свете много выдающихся по красоте мест, но есть только одно, где «малый сад», «берег сонливых вод», «укромный огород», «луга» живут не только по законам природы, но и по законам поэзии — ведь они «знакомы вдохновенью». По Пушкину, их охраняет не закон, а любовь и поэтическое Слово».

(И.Т.Будылин. Святые Горы. Изд. Диля, 2010, с. 5.)

В 1933 году Пушкинский Заповедник передается в ведение Академии наук СССР (Пушкинский дом). Директором Заповедника назначается писатель Семён Александрович Семёнов. Под его руководством ведется исследовательская и поисковая работа, готовится праздник поэзии.

В 1935 году директором назначен сотрудник Пушкинского дома, пушкинист Василий Захарович Голубев, при нем был сформирован коллектив единомышленников, стал возрождаться Заповедник и началась подготовка к юбилейной дате — 100-летию со дня гибели А.С.Пушкина.

В 1936 году началась регулярная экскурсионная работа.

10 февраля 1937 года страна отметила столетие со дня гибели А.С.Пушкина. На митинге у могилы поэта выступил его праправнук Григорий Григорьевич Пушкин.

В Пушкинском Заповеднике были проведены большие восстановительные и научно-музейные работы. Состоялось открытие Дома-музея и закладка памятника поэту.

В годы фашистской оккупации (1941-1944 гг.) Заповеднику был нанесен ощутимый урон. В опубликован-10

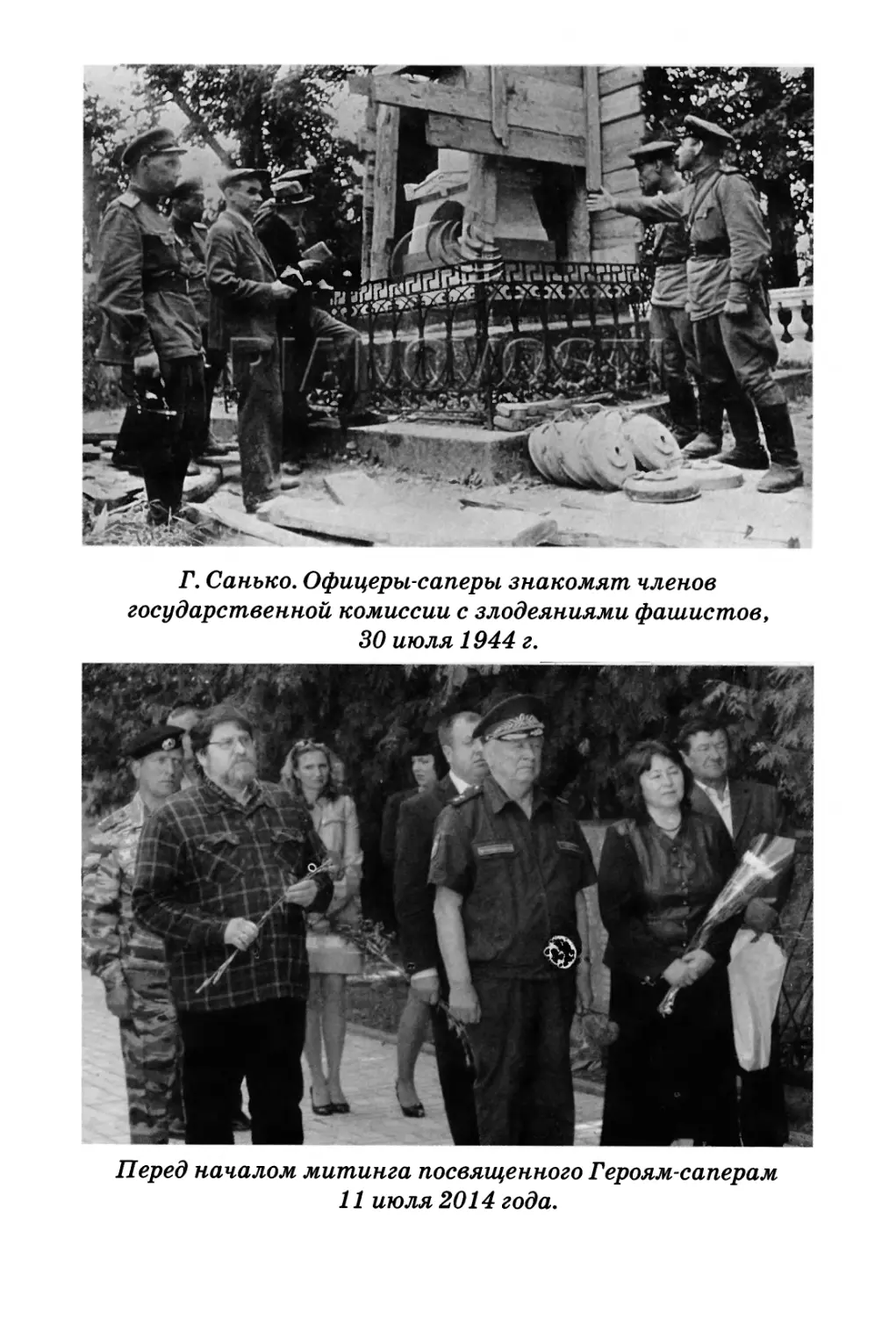

ном Акте Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в газете «Правда» от 30 августа 1944 года указывалось, что «немецко-фашистские захватчики намеренно разрушили Пушкинский Заповедник Академии наук СССР». Разграблены музейные ценности, уничтожены исторические строения, нарушен природно-ландшафтный баланс, вся территория заминирована. Могила А.С.Пушкина и территория Святогорского монастыря заминированы, подготовлены для взрыва. Только стремительное наступление наших войск спасло от уничтожения национальное достояние России.

12 июля 1944 года части 53 гв. сд и 321 сд 3-го Прибалтийского фронта освободили Пушкинский Заповедник и Пушкинские Горы.

По инициативе президента Академии наук СССР С.И.Вавилова директором Заповедника с апреля 1945 года назначен Семён Степанович Гейченко, сотрудник Пушкинского дома, имевший большой опыт в создании музеев.

«Все связанное с Пушкиным необычайно дорого каждому из нас не только как память, а как некий ключ к нашему собственному совершенствованию. И мы ищем в его словах, оставленных на земле, в его прозрениях опору в наших деяниях по дороге к завтрашнему».

(МДудин).

Залечивались раны войны, а вместе с ними и раны Заповедника: восстановлен домик няни, установлен памятник А.С.Пушкину на Аллее Керн, восстановлены господский дом в Михайловском и Святогорский монастырь, в южном портале открыта постоянная выставка «Дуэль, смерть и похороны А.С.Пушкина», открыт памятник А.С.Пушкину во дворе Святогорского монастыря, проведена реставрация памятника на могиле поэта и многое другое. Восстановлено все так, как было при жизни А.С.Пушкина.

В 1953 году по распоряжению Совета Министров СССР Пушкинский Заповедник передается в ведение Министерства культуры СССР, а в 1957 году — в ведение Министерства культуры РСФСР.

11

Продолжаются ремонтно-реставрационные работы в Заповеднике, так реставрируется могила А.С.Пушкина, проводятся реставрационные работы в Святогорском монастыре, идет восстановление парков Михайловского, Тригорского и Петровского.

В 1959 году в Пушкинских Горах был установлен памятник А.С.Пушкину работы скульптора Е.Ф.Белашовой.

Продолжаются работы по улучшению охраны природных памятников Заповедника, его флоры и фауны, в 1962 году принято специальное решение об организации вокруг Заповедника охранной зоны.

В 1972 году за большую работу по эстетическому воспитанию трудящихся, изучению и пропаганде творческого наследия великого русского поэта Государственный музей-заповедник А.С.Пушкина награждается орденом Трудового Красного Знамени.

В 1992 году в число объектов Пушкинского Заповедника вошел научно-культурный центр (архитектор В.А.Мазурин) — научно-исследовательский и научно-просветительский центр. Его созданию способствовал С.С.Гейченко — директор музея-заповедника в 1945-1980 гг.

2 августа 1993 года умер Семен Степанович Гейченко, около полувека работавший в Пушкинском Заповеднике: несколько десятилетий возглавлял его, был он здесь также администратором, актером, писателем, художником, хранителем и экскурсоводом. Это всё составляет профессию музееведа.

«Оценки деятельности С.С.Гейченко колебались от самых восторженных до критических. Несомненно одно — его труд определялся знаниями, творчеством, опытом жизни и стремлением быть верным представлениям А.С.Пушкина об ответственной роли культуры и просвещения в жизни Отечества».

(И.Будылин. Пушкинский Заповедник.

М.: Профиздат, 2009.)

17 марта 1994 года Министерством культуры РФ на пост директора Пушкинского Заповедника назначен Ге-12

оргий Николаевич Василевич, политэкономист. В интервью газете «Пушкинский край» (12.04.1994) он ответил на интересовавший читателя вопрос: «Многим это назначение может показаться странным. Обычно такие музеи возглавляли музееведы или филологи. Но, наверное, время такое пришло, когда надо заниматься экономическими вопросами для выживания культуры, чтобы научные сотрудники могли заниматься научной работой». Время показало, что связать интересы экономики и культуры в музее можно, и есть результат, но много и проблем.

В 1995 году Государственный музей-заповедник А.С.Пушкина в с. Михайловское преобразован в Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С.Пушкина «Михайловское» МК РФ общей площадью 9713 га с расположенными на этой территории памятниками истории и культуры. Разработано и утверждено Положение о Заповеднике, закреплены границы территории музея, режим содержания и использования памятников истории и культуры, территории зон охраны. Указ Президента РФ от 6 декабря 1995 года включил Государственный музей-заповедник «Михайловское» в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

В 1999 году, в связи с 200-летием со дня рождения А.С.Пушкина, правительство России приняло постановление «О мерах по сохранению и развитию Государственного музея-заповедника А.С.Пушкина в селе Михайловском Пушкинского района Псковской области».

В феврале 2006 года директор Государственного музея-заповедника А.С.Пушкина «Михайловское» Георгий Николаевич Василевич вошел в состав президиума Совета при Президенте по культуре и искусству, в марте 2008 года он вновь вошел в состав Совета. В декабре 2009 года Г.Н.Василевич стал лауреатом национальной премии «Человек года» в номинации «Культура». Можно добавить, что эту премию присудили Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, Президенту России Дмитрию Медведеву, председателю Правительства РФ Владимиру Путину, академику РАМН Лео Бокерии и другим.

13

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 714-р от 30 апреля 2013 года Государственный музей-заповедник А.С.Пушкина «Михайловское» получил статус «Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством А.С.Пушкина в селе Михайловском и его окрестностях в Пушкиногорском районе Псковской области».

2012 год — 90-летие Пушкинского Заповедника. Можно говорить о почти полутора веках известности Пушкинских мест, псковской пушкинской земли. И это потому, что с выходом одного из самых известных произведений Александра Сергеевича — романа «Евгений Онегин», который Белинский назвал «энциклопедией русской жизни», — в представлении общества появилась устойчивая связь мест, описанных в «деревенских» главах романа, с имением Пушкиных — Михайловским.

«Существует давнее убеждение: Пушкинский Заповедник — не просто музей. Он больше, чем музей. Точнее говоря, это вообще не музей и называется таковым лишь условно... Скорее всего, мы ценим здесь редкое внутреннее единство природы и поэтического слова».

(И.Будылин. Пушкинский Заповедник. Музей и жизнь.

М.: Профиздат, 2009, с. 225.)

Краткую историю создания Пушкинского Заповедника хочется закончить словами сегодняшнего директора Государственного музея-заповедника А.С.Пушкина «Михайловское» Г.Н.Василевича, сказанными им в одном из интервью «Учительской газете»:

«Я убежден, что пространство Пушкинского Заповедника в силу своих особенностей, связанных с творчеством и положением Пушкина в русской культуре, участвует в формировании нации. Именно поэтому музей наш притягивает к себе самых разных людей, и так будет всегда».

(«Учительская газета» № 24 от 11.06.2013.)

14

Памятные даты и ежегодные мероприятия, проводимые в музее-заповеднике:

17 марта — День основания Заповедника.

18 мая — День музеев.

10 февраля — День памяти А.С.Пушкина.

6 июня — День рождения А.С.Пушкина

(празднуется в первое воскресенье июня).

21 августа — День приезда Пушкина

в Михайловскую ссылку.

2 августа — День памяти сотрудников

Пушкинского Заповедника.

От автора:

Данный краткий справочный исторический материал подготовлен на основании открытых источников, не претендует на полное изложение аспектов, связанных с возникновением и работой Пушкинского Заповедника, он дает представление об удивительных местах, связанных с именем великого поэта, способствует вхождению читателя в излагаемую тему, показывает, как и за что боролись и порой отдавали свои жизни люди русской земли в годы Великой Отечественной войны.

История отвела много замечательных страниц в повествовании об этих удивительных местах.

Мы остановимся лишь на одной из них, спасении пушкинских мест в годы лихолетья (июль 1944 года).

15

Глава II

Стратегическая обстановка на фронте

В периодической печати, в ряде литературных изданий, посвященных Пушкинскому Заповеднику, дается весьма разноречивое, а порой и противоречивое изложение его освобождения и разминирования в 1944 году.

Одни авторы приписывают освобождение войскам 2-го Прибалтийского фронта, другие — 3-му Прибалтийскому фронту. Одни — войскам 1-й Ударной армии, другие — 22-й армии, а то и 59-й армии, но это все не соответствует исторической действительности, архивным документам.

Чтобы в этом разобраться, обратимся к истории Великой Отечественной войны, к архивным материалам, в этом нам помогут воспоминания участников этих событий и, в частности, книга генерала армии С.М.Штеменко «Генеральный штаб в годы войны». По роду службы он был в курсе всех событий на фронтах и принимал личное участие в проводимых операциях.

Как известно, 22 июня 1941 года пробил грозный час для нашей страны — началась Великая Отечественная война.

В Пушкинский Заповедник она пришла в конце июня, немецкая авиация совершила несколько налетов на железнодорожную станцию Тригорское, а уже 3 июля 1941 года фашисты сбросили свои первые бомбы на Пушкинские Горы. Одна из бомб попала в Святогорский монастырь, сбила купол церкви, другие бомбы были сброшены неподалеку от монастыря, и только волею судьбы могила поэта уцелела.

16

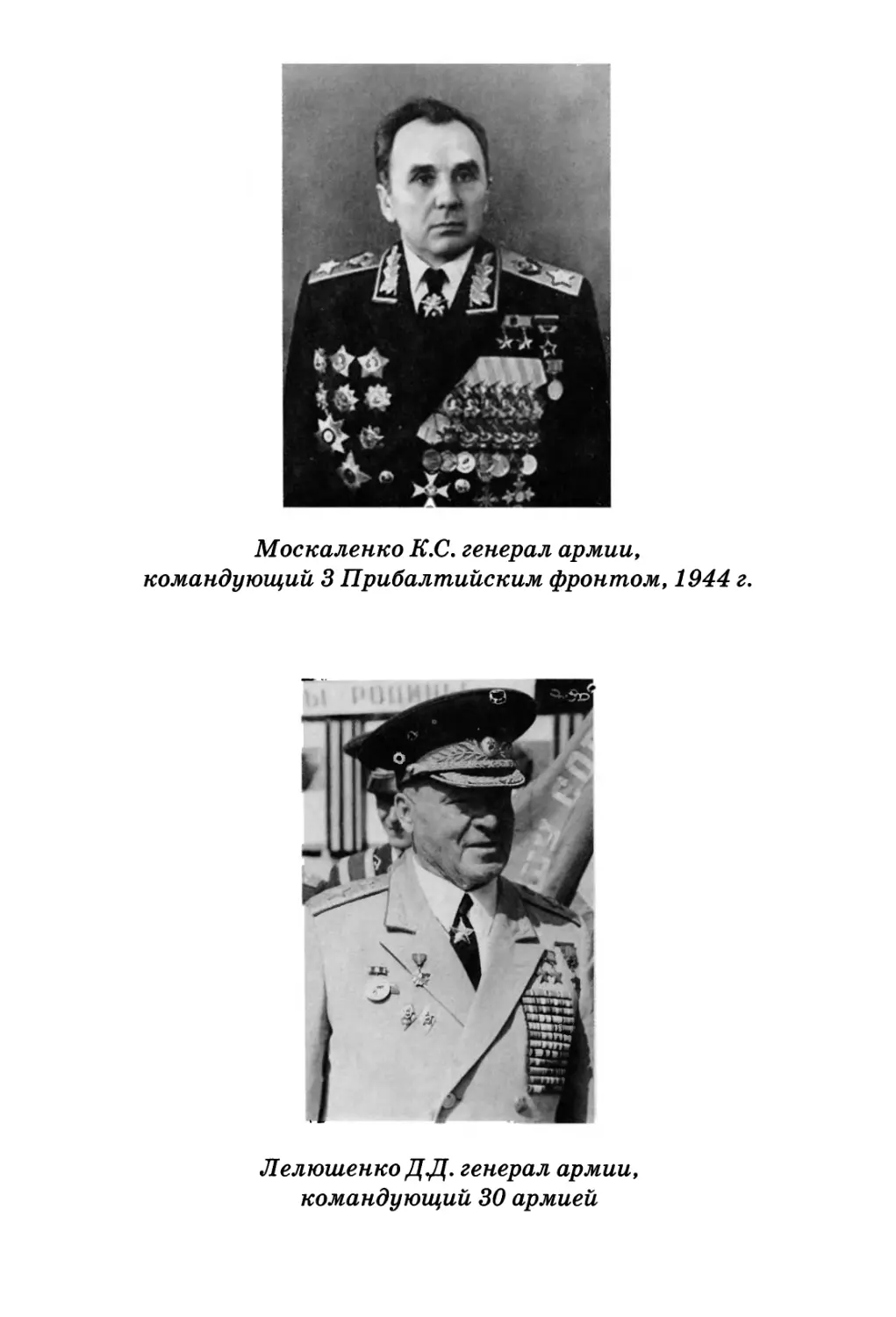

Пушкинский Заповедник в те дни обороняли воины 24-го стрелкового и 21-го механизированного корпусов 27-й армии, ими командовали генерал-майор Н.Э.Берзарин и генерал-майор Д.Д.Лелюшенко.

Вот что пишет дважды Герой Советского Союза генерал армии Д.Д.Лелюшенко в своих воспоминаниях о событиях того времени:

«В обороне заповедника (Пушкинские Горы, село Михайловское) в 1941 году участвовали воины 21-го механизированного корпуса, которым мне в те тяжелые дни довелось командовать. Бойцы и командиры корпуса — в основном москвичи. В своем большинстве это были коммунисты и комсомольцы. Особо заслуживают быть отмеченными: участники боев 21-го мехкорпуса под руководством командира 46-й танковой дивизии Героя Советского Союза подполковника Василия Алексеевича Копцова (в 1943 году погиб при форсировании Днепра), командира 42-й танковой дивизии полковника Николая Ивановича Воейкова, полковника Александра Михайловича Горяйнова, командира 42-го моторизованного полка. Героизм был массовым, всех не перечислить. Только один Сергей Дрожжин, помощник начальника политотдела 46-й танковой дивизии, лично уничтожил более десятка гитлеровцев».

(ДЛелюшенко. Воспоминания. ВИЖ, 1959, №19, с. 55-56)

Уже 7 июля боевые действия развернулись на ближайших подступах к Пушкинским Горам. В этот день 10-й корпус группы армий «Норд» предпринял попытку овладеть Пушкинскими Горами, с задачей развить наступление дальше, вглубь нашей страны.

Масса гитлеровских войск лавинообразно обрушилась на войска 24-го стрелкового корпуса, который занимал позиции у деревни Селихново, по левому берегу реки Великой.

К 9 июля немцам удалось форсировать реку. К вечеру немцы обошли левый фланг 128-й стрелковой дивизии и ворвались в Пушкинские Горы, но оставались они там недолго. Уже утром 10 июля части 24-го стрелково-17

го корпуса при поддержке танков 21-го мехкорпуса выбили врага из поселка. С большими потерями, немцы отступили на левый берег реки Великой. Но силы были на стороне противника, и враг все же ступил на пушкинскую землю.

Не буду описывать годы оккупации гитлеровскими войсками Пушкинского Заповедника, они хорошо изложены в исторической и мемуарной литературе. Нам, потомкам, оставлены воспоминания участников тех событий и борьбы на пушкинской земле. Приведу только выписку из Памятки немецкого солдата того времени:

«У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивая всякого русского, если перед тобою старик или женщина, девочка или мальчик. Убивай, этим самым ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей семье и прославишься навек».

И фашисты убивали, не щадя никого.

Годы оккупации наложили свой «грязный» отпечаток на сохранность музея-заповедника А.С.Пушкина. Была попытка эвакуировать музейные ценности, но она не увенчалась успехом. Захватчики начали разворовывать музейное имущество. Музей лишился части художественных картин и бронзы, старинной мебели.

В 1943 году фашисты провели массовую вырубку заповедных лесов, их использовали для строительства военных укреплений.

С приближением линии фронта к пушкинским местам в 1944 году фашисты вывезли музейные экспонаты в Германию. Многие из них затерялись, часть была возвращена.

Вплотную к Пушкинскому Заповеднику и Пушкинским Горам фронт подошел в начале 1944 года, но давайте разберемся по порядку: кто, когда и что освободил.

Изучаем документы Великой Отечественной войны, в частности деблокирование Ленинграда, и видим, что в работе Ставки ВГК этот вопрос оставался одним из важнейших на повестке дня.

В операциях осени 1943 — зимы 1944 года имеются неудачи: нашим войскам не удавалось завершить боевые 18

действия полным разгромом противника, в частности, отсечь и ликвидировать группу армий «Север».

Почему так получилось? История Великой Отечественной войны дает ответ: не хватило сил и средств, так как именно в это время наши главные силы были сконцентрированы в районе Правобережной Украины, против группы армий «Юг».

Вместе с тем Ставка ВГК начала разработку планов освобождения Прибалтики, и вскоре такой план осенне-зимней кампании 1943-1944 годов был утвержден.

В своей книге «Генеральный штаб в годы войны» генерал армии С.М.Штеменко (М.: Воениздатп, 1968, с. 264) вспоминает о заседании Ставки ВГК:

«Все здесь было как всегда, и решение последовало четкое: основные людские резервы и материальные средства направлялись на юг. Прибалтийским фронтам выделялось лишь минимально необходимое. На практике же, как мы знаем теперь, потребности их оказались выше этого минимума».

Как показали боевые действия, у наступающей стороны хуже были условия для маневра. Немцы имели в своем тылу хорошую дорожную сеть прибалтийских республик. У нас же дорог было мало, а их состояние оставляло желать лучшего.

Природные условия данной местности не способствовали наступлению. Достаточно посмотреть на карту, и мы увидим: смешанные леса, болота, не замерзающие даже зимой, большое количество озер, рек, все это резко ограничивало возможности применения танков, и все бремя борьбы ложилось на пехоту.

Плохая видимость, леса, возвышенности, частые туманы — все это понижало огневые возможности артиллерии, ей требовалось больше боеприпасов, а их не хватало.

По мере развития боевых действий борьба принимала малорезультативный характер, но была связанна с большими потерями. Это характерно для применяемых лобовых ударов. Сказался и численный состав воюющих сторон. Так, если группа армий «Север» составляла более 700 000 человек, мы смогли ей противопоставить около

19

900 000 человек. А этого, исходя из вышеуказанных причин, для быстрой победы было явно недостаточно.

Наши войска атаковали противника, по существу, только на южных и юго-восточных направлениях, а это также не способствовало успешному завершению операций.

Все суммированное не означало, что проведенные операции в Прибалтике осенью 1943 и зимой 1944 года не имели результатов.

Как отмечает С.М.Штеменко, «наши войска нанесли здесь врагу большие потери, сковали в Прибалтике крупные его силы, отвлекли сюда внимание немецко-фашистского командования с главных направлений. Наконец, эти операции, безусловно, облегчили достижение очень важной для нас победы под Ленинградом» (с. 265).

7 октября 1943 года войска Калининского фронта после ожесточенных двухнедельных боев штурмом овладели городом Невелем. Немцы лишились единственной железнодорожной ветки на этом участке фронта.

Но главное в том, что Невель находился на стыке групп армий «Север» и «Центр». Это давало возможность вбить танковый клин между двумя немецкими группировками и значительно расширить прорыв.

Участник тех боев, немецкий офицер Отто Кариус, вспоминает:

«Неожиданно для нас поступил приказ на марш в районе Невеля. Русские там атаковали и взяли город. Атака последовала столь неожиданно, что некоторые наши войска были застигнуты во время движения. Началась настоящая паника. Было вполне справедливо, что коменданту Невеля пришлось отвечать перед военным судом за вопиющее пренебрежение мерами безопасности» («Тигры в грязи», М., 2004, с. 41).

Одновременно Калининскому фронту была поставлена задача — взять Городок. Овладение этим населенным пунктом давало возможность обойти Витебск и группу армий «Центр» с севера. Но события развивались менее успешно, чем в районе Невеля. Сначала нашим войскам удалось вклиниться в оборону противника,

20

но немцам удалось оправиться от замешательства, и они остановили продвижение наших войск.

Бои стали носить затяжной характер. Нашему командованию не удалось реализовать замысел глубокого прорыва войск Калининского фронта. Группа армий «Север» встала в жесткую оборону и сдерживала натиск наших войск.

Надо было искать новое, более радикальное решение, нельзя было дать время противнику закрепиться. Поэтому 12 октября 1943 года решением Ставки ВГК создается Прибалтийский фронт, командующим назначается генерал армии М.М.Попов. Задача нового фронта — прорыв обороны противника в районе Идрицы с дальнейшим выходом войск прямо на Ригу.

Уже 1 ноября войска Прибалтийского фронта перешли в наступление, но оно успеха не имело. К сожалению, сопротивление противника сломить не удалось, наши войска остановились.

С 20 октября 1943 года Калининский фронт получил новое наименование — 1-й Прибалтийский, с задачей — штурмовать Городок, чтобы далее двигаться на Витебск, а затем на Ригу. 19 ноября 1943 года командующим фронтом назначен генерал армии И.X.Баграмян, с задачей — «покончить с Городком». Прибалтийский фронт был переименован во 2-й Прибалтийский фронт.

О том, какой ценой был взят Городок, кратко пишет С. М. Штеменко:

«Приказ приказом, а взять этот населенный пункт, очень важный для дальнейшего продвижения на Витебск и Полоцк, сразу не удалось. Он был освобожден от оккупантов лишь через месяц, в результате упорных и кровопролитных боев» (с. 267).

Успешного наступления ни в направлении Витебска, ни в направлении Полоцка не было. Безуспешно завершился прорыв в районе Невеля.

Во второй половине декабря 1943 года на участках 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов установилось относительное затишье.

В начале 1944 года войска Ленинградского фронта окончательно разгромили группу армий «Се-

21

вер», и блокада полностью была ликвидирована. К этой операции Ставкой ВГК привлекались войска 2-й ударной, 42-й и 67-й армий Ленинградского фронта, 8-й, 54-й и 59-й армий Волховского фронта, 1-й ударной и 22-й армий 2-го Прибалтийского фронта. Им противостояли войска 16-й и 18-й армий немецкой группы армий «Север».

К концу февраля завершились боевые действия по изгнанию немецких войск с территории Ленинградской области войсками Ленинградского и Волховского фронтов. Этому событию радовались все, закончились мучительные страдания людей и города.

От берегов Невы наши войска продвинулись до берегов Нарвы, войска вступили на землю Эстонии, вышли к Пскову и Острову.

Действия 2-го Прибалтийского фронта являлись составной частью операции по деблокированию Ленинграда, но они проходили менее удачно.

Так, войскам фронта удалось выполнить только первую часть задачи — сковать силы 16-й армии и овладеть Новосокольниками. Бои носили очень напряженный характер, но в глубокий прорыв не переходили, и войска остановились в 40-45 километрах к востоку от Идрицы.

Южнее 1-й Прибалтийский фронт стоял на подступах к Полоцку и Витебску.

В результате боев наши войска оказались перед глубокой, хорошо развитой в инженерном отношении обороной противника. На их пути, в частности, лежал Псковско-Островский укрепленный район, который с юга подпирали основные силы 16-й армии.

Четыре наших фронта подошли к предполью линии «Пантера» и остановились, чтобы провести пополнение и перегруппировку своих сил и средств. Впереди их ждал кровавый штурм.

Еще в декабре 1943 года командующий группой армий «Север» издал приказ о сооружении в оперативном тылу своих войск так называемой линии «Пантера».

Справка: линия «Пантера» — Вотан, или Восточный вал, — стратегический оборонительный рубеж немецких войск, оборонительная линия, частично возведенная не-22

мецкими войсками осенью 1943 года на Восточном фронте во время Великой Отечественной войны. «Восточный вал» разделен на два рубежа: «Пантера» и «Вотан». Он проходил по линии: река Нарва — Псков — Витебск — Орша — река Сож — среднее течение реки Днепр (основа «Восточного вала») — река Молочная. Если линия «Вотан» создана на южном фронте в полосе действия групп армий «Юг» и «А», то оборонительный рубеж «Пантера» создан в полосе групп армий «Север» и «Центр».

Линия «Пантера», по замыслу немецкого командования, должна была воспрепятствовать прорыву наших войск в Прибалтику. Непрерывные бои на фронте не позволили немецкому командованию уделить должное внимание делам тыла, поэтому строительные работы на линии «Пантера» велись не спеша.

Вместе с тем укрепления «Пантеры» были возведены примерно от Витебска и включали две полосы обороны:

1-я проходила по берегам Псковского озера, рек: Великой, Псковы и Черехи.

2-я проходила по западному берегу реки Великой и реке Нарове (Нарве), до Балтийского моря у г. Нарвы.

Строили ее немцы вдоль железной дороги от Нарвы до Полоцка. В первые месяцы оккупации немцы заботливо сняли рельсы, и даже костыли и вывезли в Германию, на переплавку. Саму насыпь превратили в неприступный оборонительный рубеж с противотанковым рвом, колючей проволокой в 4-6 рядов, глубокими траншеями и ходами сообщения, блиндажами, минными полями, спиралями Бруно, дотами и дзотами, железобетонными убежищами и командным пунктом. На каждый километр обороны приходилось в среднем 8 бронеколпаков и 12 дзотов.

Попытка наших войск силами 42-й, 54-й и 67-й армий Ленинградского фронта прорвать с ходу линию «Пантера» в районе Псков — Остров не увенчалась успехом, и Ставка ВГК решила наступление прекратить и перейти к обороне.

15 февраля 1944 года был расформирован Волховский фронт. Эта идея исходила от руководства Ленинградского фронта. Считалось, что в интересах фронта, единс

23

тва управления войсками на псковском направлении, вся полоса Волховского фронта должна перейти Ленинградскому фронту, но, как оказалось в дальнейшем, это было ошибкой.

Вся боевая деятельность на этом направлении потребовала в дальнейшем создания нового фронта.

17 февраля 1944 года Ставка ВГК поставила 1-му и 2-му Прибалтийским фронтам новую задачу. Для координации действий этих фронтов Ставка ВГК направила в Прибалтику своих представителей: Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко и генерала армии С. М. Штеменко.

Некоторые авторы в своих произведениях утверждают, что 1 марта 1944 года войска 2-го Прибалтийского фронта перешли к обороне. В действительности события развивались иначе.

По всей протяженности линии «Пантера» 1 марта 1944 года в 11 часов 20 минут началась артиллерийская подготовка, войска 1-го и 2-го Прибалтийских, Ленинградского фронтов перешли в наступление.

Вот как описывает начало операции генерал армии С. М. Штеменко:

«Результаты первого дня боев в полосе 2-го Прибалтийского фронта были явно неудовлетворительными. Весь этот день мы находились на фронтовом НП и своими глазами видели, как яростно оборонялись немцы, насколько плотным оказался их артиллерийский и пулеметный огонь. Он буквально не давал ходу нашей пехоте» (с. 273).

Некоторый успех сначала наметился на 1-м Прибалтийском фронте, но в дальнейшем положительный результат достигнут не был.

Как показал анализ, противник знал о нашем наступлении и готовился к нему. Ему удалось хорошо организовать систему огня, и это было сделано скрытно от нас. Нам же во время артиллерийской подготовки, не удалось надежно подавить оборону противника. Плохая погода ограничивала действия нашей авиации. Повторные наши удары также не принесли желаемых результатов.

24

Все наши атаки были отбиты, войска понесли большие потери. Немцы разгадали наш замысел, их огонь поражал именно на направлениях главных ударов.

После анализа боевых действий было решено — продолжать наступление не было смысла, и его временно прекратили. Вместе с тем Ставка ВГК не согласилась с действиями фронтов, и из Москвы пришла Инструкция, в которой были, по существу, те же самые задачи. Новым было то, что 1-й Прибалтийский фронт наносил теперь главный удар не на витебском, а на идрицком направлении.

Генерал армии С.М.Штеменко вспоминает:

«Работали долго, и пришли к общему выводу: прорыв очень сильной обороны противника на идрицком направлении не может дать желаемого и скорого результата без большого перевеса над противником в силах и средствах. Здесь были неизбежны значительные потери и огромный расход боеприпасов» (с. 273).

Разведка доложила о прибытии в район Идрицы трех пехотных и одной танковой дивизии. Было решено отсрочить боевые действия на 8-10 дней. За это время предполагалось пополнение войск, подвоз боеприпасов и подход 3-го кавалерийского корпуса, выделенного для 2-го Прибалтийского фронта из резерва Ставки ВГК.

10 марта начался очередной, пятый по счету, общий штурм Идрицы. Волна за волной шли войска 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов на оборону противника. Результатом стали, как написал С.М.Штеменко, «две вмятины» в обороне противника. Одна в 25, а другая в 20 километров по фронту и по 7-9 километров в глубину.

18 марта в 7:00 на позиции немцев обрушился огневой вал. После артподготовки наши войска перешли в наступление и сразу прорвали оборону противника, но немцы к концу дня восстановили положение.

19 марта наши войска повторили наступление. И вновь немцы сбиты с занимаемых позиций. Затем последовала контратака немцев. До 22 марта вокруг плацдарма шла ожесточенная, кровопролитная борьба. Наши войска развить наступление не смогли, но и попытка сбросить их с правого берега Невы закончилась провалом. Плацдарм был удержан.

25

Долгое и кровопролитное сражение на линии «Пантера» продолжалось более двух месяцев. Между тем в план разгрома немецких войск в Прибалтике Ставкой ВГК вносились коррективы. Эту работу лично возглавил начальник Генерального штаба генерал армии А.И.Антонов.

Идеей плана штурма линии «Пантера» было заставить противника распылить свои силы по нескольким направлениям, ввести его в заблуждение, не позволить определить, где будет нанесен главный удар.

Здесь решающие действия оставались за Ленинградским фронтом, вспомогательный удар также наносили войска этого фронта на Псков. Часть сил фронта выделялась для наступления в обход Чудского озера.

Перед 2-м Прибалтийским фронтом оставалась старая задача, главный удар — на Идрицу и далее — на Резекне. Намечались два вспомогательных удара — на Остров и Опочку.

Главный удар 1-го Прибалтийского фронта запланирован в направлении на Витебск. Планом предусмотрено силами двух фронтов проломить оборону противника в районе Идрицы.

Результаты наступления и наши потери были доложены в Ставку ВГК. При этом указывалось, что на ид-рицком направлении немцы сумели перебросить с Ленинградского фронта 24-ю пехотную, 28-ю легкопехотную и 12-ю танковую дивизии, на другие участки фронтов — 132-ю, 290-ю и 83-ю пехотные дивизии. Подчеркивалось, что в сложившихся условиях требовались более тщательная подготовка к наступлению и несколько лучшая организация боя. Испрашивался месячный срок для подготовки нового наступления.

Со всем Ставка ВГК согласилась.

Наступление 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов в апреле, с рубежей реки Нарвы, подступов к Пскову, Острову, Идрице, Полоцку и Витебску результатов не дали. Наши войска незначительно включились в оборону противника, при этом ощутимого урона противнику нанесено не было. Фронты продвинулись на 18-20 километров, но задача глубокого прорыва и разгрома группировки армий «Север» выполнена не была.

26

7 апреля 1944 года началась четырнадцатая по счету операция 2-го Прибалтийского фронта. Фронтом командовал генерал армии М.М.Попов. К сожалению, операция не была удачной и своего дальнейшего развития не получила. За счет переброски своих войск с других участков фронта немцы создали большую плотность как в артиллерии, так и в пехоте.

Главный удар наносили войска 10-й гвардейской армии совместно с 1-й ударной армией. В результате боев обе стороны понесли большие потери. С нашей стороны с 1 по 18 апреля — свыше 9000 человек, со стороны противника с 1 по 20 апреля — свыше 10 000 солдат и офицеров.

Обе армии не смогли выполнить поставленные перед ними задачи. Сказывалась невыгодная местность, плохо разведанная огневая система противника, фронт не имел достаточно сил и средств для прорыва глубоко эшелонированной обороны противника на линии «Пантера».

19 апреля 1944 года 10-я гвардейская армия по решению командующего фронтом перешла к обороне в районе юго-западнее Новоржева. На всех фронтах установилась оперативная пауза, которая длилась до июля 1944 года.

20 апреля 1944 года вышел приказ Ставки ВГК о недостатках в работе командования 2-го Прибалтийского фронта. Приведем полный текст приказа:

«Совершенно секретно ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГКО-5689сс

от 20 апреля 1944 года Москва, Кремль

О недостатках в работе командования 2-го Прибалтийского фронта

2-й Прибалтийский фронт под командованием генерала армии М.М.Попова за полгода своего существования с 12 октября 1943 по 12 апреля 1944 года провел 14 армейских и фронтовых операций.

27

Все проведенные за эти полгода операции, несмотря на превосходство в силах над противником и затрату на них большого количества боеприпасов, существенных результатов не дали, и 2-й Прибалтийский фронт задач, поставленных перед ним Ставкой Верховного Главнокомандования, не выполнил.

Операция по преследованию противника, отходившего со старорусского направления, в результате успешного наступления войск соседнего, Ленинградского, фронта, также была проведена неудовлетворительно. Отход противника своевременно обнаружен не был, соприкосновение с ним было утеряно, преследование велось вяло и медленно, что дало противнику возможность отходить планомерно, вывести свою технику, живую силу и закрепиться на заранее подготовленном рубеже.

Такое положение на 2-м Прибалтийском фронте являлось результатом неудовлетворительного руководства со стороны командующего фронтом генерала армии Попова и члена Военного Совета фронта генерал-лейтенанта Булганина. Генерал армии Попов и генерал-лейтенант Булганин не справились с руководством фронтом.

Командование фронтом, и в первую очередь командующий фронтом генерал Попов, не организует тщательной разведки противника. Только этим объясняется неожиданный для командования 2-м Прибалтийским фронтом и беспрепятственный уход противника из Старой Руссы и Новосокольников.

Командование фронтом не знает степени готовности и возможностей своих войск и вследствие этого неправильно определяет возможные сроки начала операций, что приводит к неоднократным изменениям этих сроков, или же операции начинаются при явной неподготовленности войск.

В работе артиллерии 2-го Прибалтийского фронта имеют место крупнейшие недочеты, аналогичные отмеченным в докладе комиссии по Западному фронту, утвержденном Постановлением ГКО от 12 апреля 1944 года за № 5606сс.

Командование 2-го Прибалтийского фронта зазналось, критически к своим недостаткам и ошибкам не от-28

носится и уроков из этих ошибок не извлекает. Правдиво о положении дел на фронте Ставке Верховного Главнокомандования не докладывало и не докладывает, а своими неправдивыми докладами и постановкой задач войскам, не соответствующих директивам Ставки, по существу, вводит Ставку в заблуждение.

Командование фронтом критики не терпит. Указания представителей Ставки и Генштаба на недостатки в работе командования фронтом встречает в штыки.

Исходя из вышеуказанного, Государственный Комитет Обороны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Генерала армии М.М.Попова снять с должности командующего 2-м Прибалтийским фронтом как не справившегося с командованием фронтом и снизить его в звании до генерал-полковника.

2. Генерал-лейтенанта Булганина отстранить от должности члена Военного Совета 2-го Прибалтийского фронта как не справившегося со своими обязанностями.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ

(Интернет-сайт:

Завтра началась война — проживем ее вместе с дедами).

Справка: генерал армии Маркиан Михайлович Попов, несмотря на такое суровое наказание, принадлежит к славной когорте полководцев Победы в Великой Отечественной войне, что в дальнейшем он не один раз показал на сложных и ответственных участках, где требовалось принимать срочные меры и порой спасать положение.

Не будем подробно описывать и оценивать его полководческий талант и человеческие качества, это уже сделали другие. Отнесем нашего читателя к страницам журнала «Псков» № 42 от 2015 года, где Надежда Владимировна Шабловская в своей статье «Операция по завоеванию Стрежневского плацдарма и генерал армии М.М.Попов», «по крупицам собирая данные о боях минувших и бойцах», сделала это прекрасно:

«Конечно, М.М.Попов был выдающимся военачальником, незаурядным человеком, но, конечно, и со своими слабостями. И его имя вписано в историю освобождения пушкиногорского района».

29

Ошибки зимней кампании были учтены и исправлены в ходе июльского наступления наших войск 1944 года, такое решение было принято. Удар намечался со стороны Стрежневского плацдарма, на правом берегу реки Великой. С этой целью был сформирован новый, 3-й Прибалтийский фронт.

18 апреля 1944 года директивой Ставки ВГК образован 3-й Прибалтийский фронт, командующим войсками фронта был назначен с июля 1944 года генерал армии И.И.Масленников, ранее он занимал пост заместителя командующего войсками Ленинградского фронта, начальником штаба фронта назначен бывший начальник штаба 20-й армии генерал-лейтенант В.Р.Вашкевич.

В состав фронта вошли: 42-я, 67-я и 54-я армии, которые ранее входили в состав Ленинградского фронта, а затем и 1-я ударная армия из 2-го Прибалтийского фронта. На базе полевого управления 20-й армии было создано фронтовое управление.

С учетом мнения И.И.Масленникова, был разработан замысел наступательной операции 3-го Прибалтийского фронта. Она явилась лишь частью единого комплекса наших мер в Прибалтике и должна была осуществляться в тесном взаимодействии с Ленинградским, 2-м и 1-м Прибалтийскими фронтами.

Ставка ВГК поставила перед новым фронтом ближайшую задачу: разгромить Псковско-Островскую группировку противника и освободить эти старинные русские города от оккупантов. В последующем — овладеть городами Тарту и Пярну, с выходом в тыл противника, оборонявшегося в районе Нарвы.

Сосед справа — Ленинградский фронт — наносил удар через Нарвский перешеек, в направлении Пярну. Сосед слева — 2-й Прибалтийский фронт — наступал вдоль северного берега Западной Двины, в направлении Мадоны, Риги. В наступление переходил и 1-й Прибалтийский фронт.

В качестве представителя Ставки на 3-й Прибалтийский фронт прибыл генерал армии С.М.Штеменко. После заслушивания командования фронта он вместе с командующим выехал в войска.

30

Дольше всех группа работала на Стрежневс-ком плацдарме, на западном берегу реки Великой. С.М.Штеменко вспоминает:

«Он занимал всего восемь километров по фронту, а в глубину имел 2-4 километра. Мал, конечно, но другого не существовало. С разных точек пытались заглянуть отсюда в расположение противника, но немногое разглядели, лес отлично скрывал передний край неприятельской обороны. Еще хуже просматривалась ее глубина.

На плацдарме у нас тоже имелись лесные маски, и это позволяло хоть и тесно, но скрытно разместить здесь войска по крайней мере двух корпусов. Населенные пункты были немногочисленны и являли собой картину полного разрушения. В конце концов, взвесив все «за» и «против», мы окончательно утвердились во мнении, что главный удар следует наносить именно отсюда» (с. 283).

Фронту противостояли войска 16-й немецкой армии, вернее, только часть сил. Противник по количественному показателю был немногочисленным, но он сидел прочно в обороне, опираясь на укрепленные районы Пскова и Острова. Планом предусматривалось последовательное уничтожение сначала Островской, а затем и Псковской группировки противника.

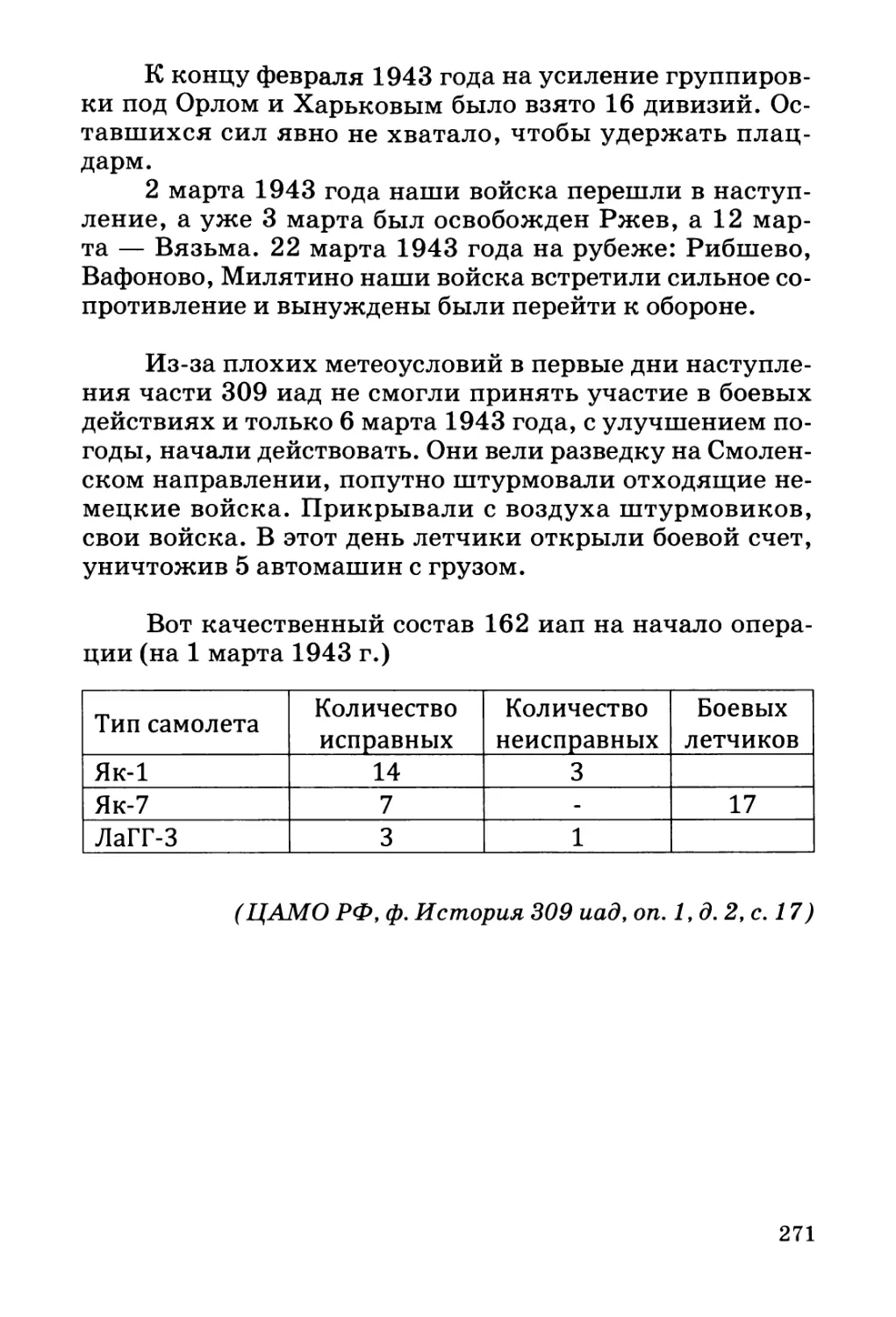

Ближайшая задача операции в глубину составляла до 120 км и ограничивалась выходом наших войск на рубеж: Остров, Лыэпна, Гулбене. Его намечалось выполнить в два этапа: сначала силами 1-й ударной армии под командованием генерал-лейтенанта Н.Д.Захватаева и 54-й армии под командованием генерал-лейтенанта С.В.Рогинского наносился удар войскам противника перед Стрежневским плацдармом, к югу от города Острова; на втором этапе в дело вступает 67-я армия генерал-лейтенанта В.3.Романовского и, используя успех на главном направлении, громит противника в районе города Острова.

Последующая задача: действуя войсками 67-й армии в обход города Пскова с юго-запада и 42-й армии, действуя фронтально, не позднее 28-29 июля нужно ов-

31

ладеть городом Псковом, в дальнейшем наступать в направлении Тарту и Пярну.

Начало наступления назначалось Ставкой ВГК на 17 июля 1944 года. Таковы стратегическая и оперативная обстановка на данном направлении, войска стали готовиться к предстоящим боям.

Остановимся, для примера, на действии войск 54-й армии, командующий войсками армии генерал-лейтенант С.В.Рогинский. Армия сформирована в соответствии с директивой Ставки ВГК от 2 сентября 1944 года на базе 44-го стрелкового корпуса, имеет богатый опыт боевых действий, участвовала в обороне и деблокаде Ленинграда, в Тихвинской, Люблинской и Ленинградско-Новгородской операциях.

Вот выписки из журнала боевых действий 54-й армии:

«6 июля 1944 года:

Противник активных действий живой силой не проявлял. Артиллерия противника продолжала вести огонь по расположению наших войск.

Авиация противника вела разведывательные полеты...

На основании боевого распоряжения 3-го Прибалтийского фронта, армия в ночь с 6 на 7 июля 1944 года передает свою полосу обороны 67-й армии. Полосу обороны 229 сд от левой границы до Гусакова передать частям 44 сд. Остальную часть полосы обороны передать частям 67-й армии.

Решением Военного Совета 3-го Прибалтийского фронта в состав войск 54-й армии вводятся:

123 ск, в составе 56, 285 и 364 сд;

111 ск, в составе 225, 288 и 85 сд;

7 ск, в составе 229, 245 и 53 гв. сд;

На основании боевого распоряжения 3-го Прибалтийского фронта, армия к утру 09.07.1944 перегруппировывается в районы:

123 ск — Островни, Печелицы, Воронова, Хахалево;

111 ск — Торгани, Красный Клин, Селиваново, Глухой Вор, (иск.) Кудалово, Стрешкина, Шарапове;

32

7 ск — Язвиц, Новая, Стехново, Залужье, Усачево, Заворовье, Рахниково».

(Сайт: Память народа, Управление по использованию опыта войны ГШ КА, вх. № 02152 от 27.11.45, с. 136-137).

Выполняя директиву Ставки ВГК, войска фронта оборонялись на прежних рубежах, вели разведку и проводили перегруппировку.

Об интенсивности проводимой работы говорят результаты действий разведгруппы и разведки боем, так только с 1 по 16 июля 1944 года были взяты в плен 41 солдат и офицер противника, что дало возможность повседневно уточнять группировку противника и его действий.

Во исполнение директивы Ставки ВГК № 220135 от 06.07.1944, с 24:00 07.07.1944 в состав войск фронта вошла 1-я ударная армия, в составе шести стрелковых дивизий и двух корпусных управлений из состава 2-го Прибалтийского фронта.

Войска фронта вплотную подошли к Пушкинскому Заповеднику, а отдельные части вступили на его территорию.

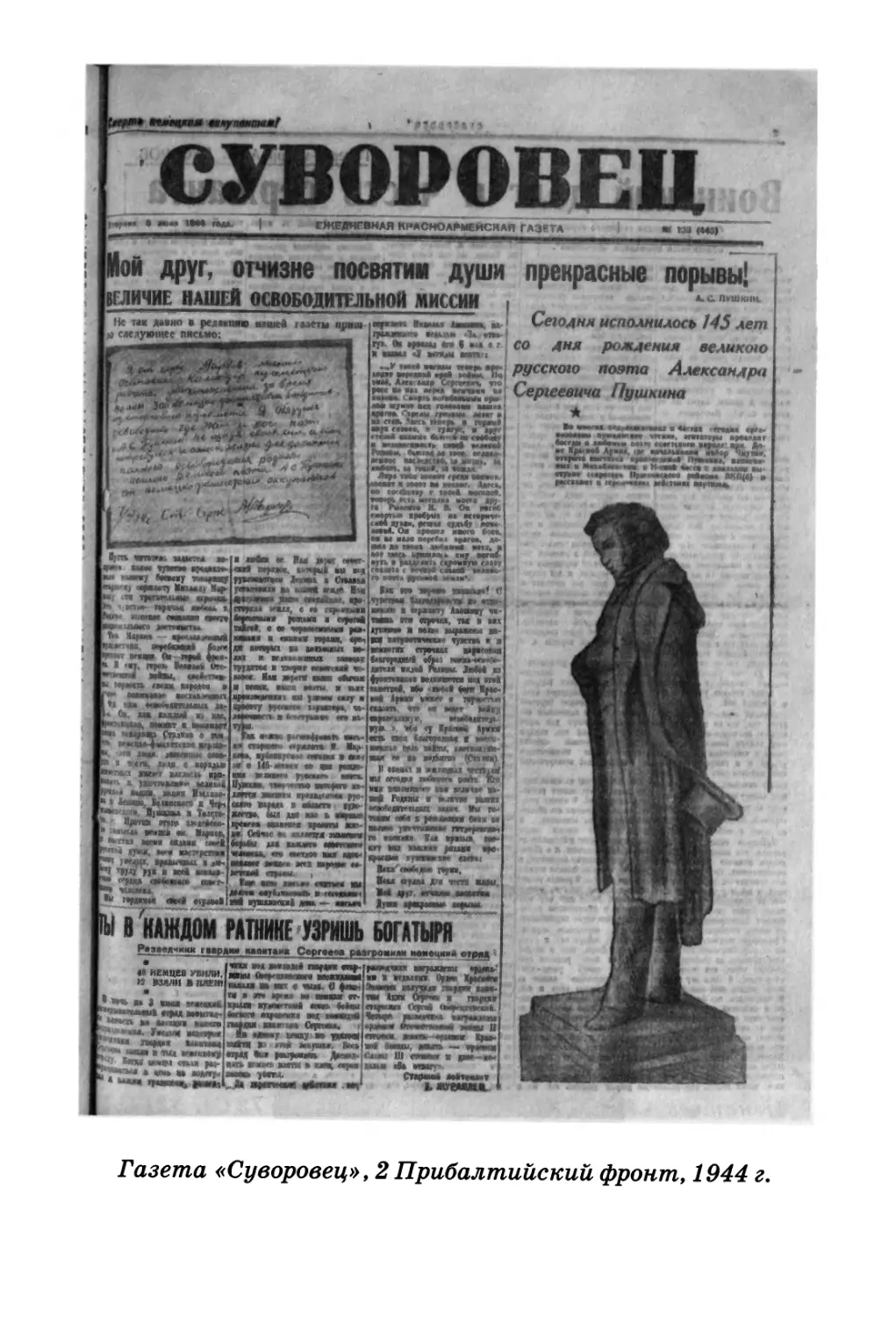

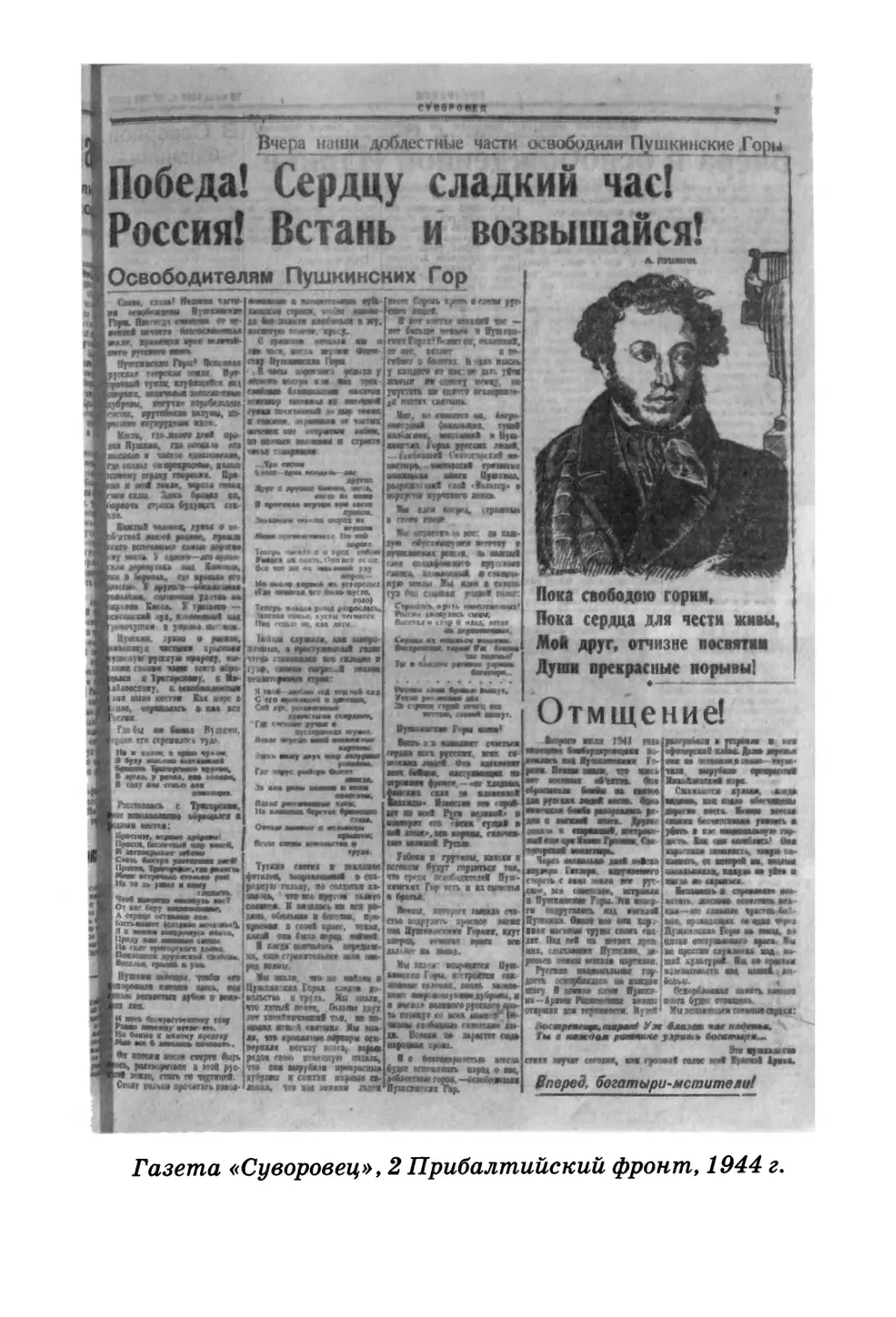

6 июня 1944 года ежедневная красноармейская газета «Суворовец» 2-го Прибалтийского фронта вышла с материалом, посвященным 145-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Через всю газету крупным шрифтом напечатаны слова поэта: «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!»

Основная статья газеты вышла под заголовком «Величие нашей освободительной миссии». В статье на примере письма в редакцию старшего сержанта Михаила Маркова показано, какими чувствами наполнены сердца воинов в преддверии их освободительной миссии. «Это чувство — горячая любовь к Родине, высокое сознание своего национального достоинства».

Старший сержант М.Марков — прославленный пулеметчик, уничтоживший из своего оружия более трехсот немцев. Он, как и любой из фронтовиков, помнит, что фашистская нечисть пришла к нам грабить, уничтожать

33

и порабощать наш народ. Что эти недолюди, лишенные совести и чести, люди с моралью животных имеют наглость призывать к уничтожению нашей великой русской нации, нации Белинского и Чернышевского, Толстого и Пушкина.

В статье подчеркивается, что мы гордимся своей страной и любим ее.

И еще одно письмо в этой статье опубликовала газета, письмо сержанта Николая Аношина, он назвал его «У могилы поэта».

«...У твоей могилы теперь проходит передний край войны. Но знай, Александр Сергеевич, что росс не пал перед немцами на колени. Смерть погибельным крылом шумит над головами наших врагов. Стрелы грозные летят в их стан. Здесь теперь и гордый внук славян, и тунгус, и друг степей калмык бьются за свободу и независимость своей Великой Родины, бьются за твое великолепное наследство, за жизнь, за любовь, за гений, за вождя.

Лира твоя звенит среди воинов, звенит и зовет на подвиг. Здесь, по соседству с твоей могилой, теперь есть могилка моего друга Рыленко И.В. Он погиб смертью храбрых на исторической дуэли, решая судьбу поколений. Он прошел много боев, он немало перебил врагов, дошел до твоих любимых мест, и вот здесь пришлось ему погибнуть и разделить скромную славу солдата с вечной славой великого поэта русской земли».

Газета Суворовец» №133 (443) от 06.06.1944.

(ЦАМО РФ, ф. 239, on. 2175, д. 6, л. 99)

С глубоким чувством благодарности, гордости за свой русский народ читаешь эти строчки, так как в них душевно, с патриотическим чувством выражены думы и чаяния нашего народа, нарисован благородный образ воина-освободителя нашей Родины.

Газета отметила, что во многих подразделениях в честь дня рождения поэта организованы пушкинские чтения, агитаторы проводят беседы о любимом поэте, открыта выставка произведений Пушкина, написанных в Михайловском. В окопах и землянках чествуют любимого поэта.

34

«Его имя напоминает нам величие нашей Родины и величие наших освободительных задач. Мы готовим себя к решающим боям за полное уничтожение гитлеровского насилия. Как призыв звенят над нашими рядами прекрасные пушкинские слова:

Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы, Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы».

(ЦАМО РФ, ф. 239, on. 2175, д. 6, л. 99)

Выписка из журнала боевых действий 54-й армии: «11 июля 1944 года:

...В ночь на 11.07.1944 противник, оставив усиленные группы прикрытия, поддерживаемые огнем артиллерии и самоходных орудий, начал частичный отход в западном направлении.

Войска армии, перейдя в непосредственное соприкосновение с противником, частями 321 сд с 5:00 11.07.1944 передовыми отрядами, сбив группы прикрытия противника, с боем овладели 16 населенными пунктами: Приезжино, Хохлы, Пестово, Буши... и к 16:00 вели бой на рубежах: западная окраина Свено-ха, Снегова, Ленино, Кошелева Гора.

Части 225 и 288 сд, совершив марш, к 16:00 сосредоточились в районах: Хернева Гора, Палчихино, Приселок, Медведково и готовы к выполнению поставленной задачи.

53 гв. сд, сов’ершив марш, к 14:00 сосредоточилась в районах: Крючкове, Захново, Ферково, Сапельниково.

12 июля 1944 года:

Противник, силою до двух батальонов пехоты, при поддержке 10 артиллерийских батарей, 12 отдельных орудий и 8 минометных взводов, прикрывает отход главных сил; части 218 пд в течение суток с боем отходили в западном направлении и к 18:00 отошли на рубеж р. Великая, с которого оказали организованное огневое сопротивление нашим наступающим частям.

При отходе противник минирует дороги, взрывает мосты, производит лесные завалы. Переправы через 35

р. Великую в районах Селихново, Нижние Воравы противником взорваны.

Артиллерия противника методически ведет огонь с западного берега р. Великой.

В результате боя с отрядами прикрытия противника, части 53 гв. сд и 321 сд, преодолевая огонь пехотного оружия, артиллерии и минометов, в 3:30 полностью овладели районным центром Калининской области Пушкинские Горы.

Развивая дальнейшее наступление и преследуя отходящего противника, вышли к 18:00 на рубеж и вели бой 53 гв. сд, 159 сп, с боем овладели Калинкино, но противник контратакой, поддержанной 5 штурмовыми орудиями, выбил наши части и восстановил положение в этом районе.

157 сп овладел населенными пунктами: Горушка, Забоево, Яхново, где остановлен организованным огнем противника.

Передовые группы частей 321 сд вышли на рубеж: Селихново, Приворот, Верхние Боравы, Синохино, Иваново.

В течение суток в упорных боях части 53 гв. и 321 сд освободили 140 населенных пунктов, из них крупные населенные пункты: Воронин, Дуброво, Дмитриево, Но-тахново, Бобры, Кошкино, Гарино, Румянцеве, Арапово и железнодорожная станция Тригорское.

В районе Чехны захвачены трофеи: 2 подбитых танка, 2 орудия 37 мм.

225 сд сосредоточена в районе Пушкинский Заповедник с задачей к 5:00 13.07.1944 овладеть плацдармом на западном берегу р. Великой, на рубеже Прибурово — Ло-жешни — Смольево.

13 июля 1944 года:

Противник, частями 218 пд, совершил отход на заранее подготовленный оборонительный рубеж на западном берегу р. Великой, со второй половины дня удерживает рубеж Овечкино — Калинкино — Дощары — отметка 85,1 — Осиповка — Ушаково — Великое Село — Юшки-но — Семилова Губа — Шеверово — Коростели с плацдармом на восточном берегу р. Великой, в районах Стеклово, 36

Нижние Боравы, Печехново, активных действий живой силой не проявлял.

Противник огнем пехотного оружия и артиллерии оказывает упорное сопротивление действиям передовых подразделений 53 гв. сд и 321 сд, действуя 8 артиллерийскими батареями, 7 отдельными орудиями и 7 минометными взводами, из районов Алехново, Рубцы, Жучково, Веселый Бор, Прибудово.

Части 321 сд продолжали вести активные действия по очищению восточного берега р. Великой от противника, в районе Нижние и Верхние Боровы.

Во второй половине дня передовые отряды 71 сп и 72 сп 321 сд выбили противника из Селихново, Верхние Боровы и отбросили его на западный берег р. Великой.

220 сд совершила марш и сосредоточилась в районе Пушкинские Горы.

215 сд в районе Гнилуха, Батово.

364 сд в районе Голубково, лес юго-западнее Свино-мурово, 1 км южнее Редкино.

14 июля 1944 года:

Противник, частями 218 пд и одним полком 83 пд, оборонял заранее подготовленный рубеж по западному берегу р. Великой и плацдармы на восточном берегу р. Великой.

Штурмовые группы 74 сп с наступлением темноты атаковали противника в районе Верхние Боравы и выбили гарнизон, овладев населенными пунктами: Верхние Боравы, Печехново, Стеклово, Приворот.

15 июля 1944 года:

Противник на фронте армии обороняется частями 83 и 218 пд, 3-м велоохранным полком, закрепившись на заранее подготовленном рубеже по западному берегу р. Великой, активных действий живой силой не проявлял и оказывал сопротивление огнем пехотного и артиллерийского оружия действовавшим нашим штурмовым и разведывательным группам.

Войска армии частями 53 гв. сд и 321 сд удерживали прежний рубеж и вели усиленную разведку противника, действием штурмовых групп вели бои по овладе

37

нию плацдармами для наступления на западном берегу р. Великой.

Штурмовые группы 321 сд, при поддержке артиллерии и минометов, в ночь на 15.07.1944 овладели опорным пунктом на р. Великой — Нижние Боравы, форсировав р. Великую в районе 1 км восточнее Великого Села и восточнее Юнькино, захватили плацдарм, где вели огневой бой с противником и закрепили завоеванный рубеж».

В дальнейшем войска 54-й армии с 17 по 31 июля 1944 года начали преследовать отходящего противника. При отходе противник цепляется за населенные пункты, дефиле, взрывает мосты, дороги, минирует коммуникации, устраивает лесные завалы.

Части армии, преследуя противника, продолжали вести упорные бои, отбивая его контратаки, и только в течение 18 июля заняли до 270 населенных пунктов.

«В ходе наступательной операции с 17 июля по 31 июля 1944 года войска армии, форсировав р. Великую, прорвали сильно укрепленную полосу обороны противника по фронту до 4 км и, расширяя прорыв до 20-25 км, с боями прошли 140 км. Освобождена территория 2565 кв. км, с 1495 населенными пунктами, среди которых крупные населенные пункты — районные центры Калининской области: Пушкинские Горы, Красногорское; города Латвийской ССР: Аутшпилс, Яунлатгале, Косово, Балтинава, Балви. В ходе преследования противника, войска армии форсировали с боями р. Синяя, р. Льжа, р. Утроя, р. Кухва, р. Балупе, р. Сита, р. Педэлзе и нанесли ему потери убитыми и ранеными 15611 солдат и офицеров, захватили в плен 593 солдат и офицеров.

Начальник штаба 54 армии Генерал-майор Кондратьев Начальник оперотдела штарм 54 Полковник Данилюк».

(Интернет-сайт: Память народа, журнал боевых действий 54 а, вх. № 02152, 27.11.1945, управление по использованию опыта войны ГШ КА, вх. № 37104,05.09.1944, с. 138-141).

Из газеты 67-й армии 2-го Прибалтийского фронта «Вперед за Родину!»

38

«От Советского Информбюро. Оперативная сводка за 12 июля.

Войска 2-го Прибалтийского фронта, перейдя в наступление из района северо-западнее и западнее Новосо-кольники, прорвали оборону немцев и за два дня наступательных боев продвинулись вперед до 35 километров, расширив прорыв до 150 километров по фронту. В ходе наступления войска фронта овладели городом и крупным железнодорожным узлом Идрица и заняли свыше 1000 населенных пунктов, в том числе районный центр Калининской области Кудеверь, населенный центр Витебской области Россоно, крупные населенные пункты Верхнее Кунино, Духново, Пичурино, Дупли, Киселеве и другие».

(ЦАМО РФ, газета «Вперед за Родину!» № 165 от 13.07.1944; ф. 424, on. 10204, д. 24, с. 24)

С.М.Штеменко вспоминает:

«Путь наш лежал вблизи Пушкинских Гор. Здесь, в бывшем Святогорском монастыре, находилась могила великого поэта, а в расположенном неподалеку родовом имении Михайловском он провел более двух лет томительной ссылки. Мы знаем об этом с детства и живо себе представляли образ ссыльного поэта, худенькую сгорбленную няню Арину Родионовну, И.И.Пущина и близорукого А.А.Дельвига, навестивших друга в изгнании. Здесь Пушкин создал своих «Цыган», «Бориса Годунова», написал основные главы «Евгения Онегина», много лирических стихов, положенных потом на музыку. Все это стало неотъемлемой частью нашей культуры, без которой и не мыслится русский человек. Как же можно было проехать мимо таких мест! И мы, конечно, завернули туда.

Пушкинские Горы удалось освободить несколько ранее начала наступления главных сил 3-го Прибалтийского фронта. Отсюда с позором были выброшены рота карателей, безуспешно гонявшаяся за партизанами, и некоторые подразделения полевых войск противника. Наши саперы успели уже расставить предостерегающие таблички — «мины». Такое предупреждение 39

поджидало нас и на лестнице перед монастырем, и у могилы Пушкина.

Повсюду зияли разрушения. Святогорский монастырь — редкий памятник архитектуры XVI века — был обезглавлен и частично подорван. Внутри монастырских помещений все изломано и разбросано в беспорядке.

В соседнем Михайловском — картина не лучше. Родовой дом Пушкиных, превращенный в музей, сожжен. Домик Арины Родионовны разобран на блиндажи. Вековые деревья Михайловского и Тригорского парков оккупанты наполовину вырубили.

С тяжелым чувством уехали мы отсюда» (с. 286-287).

А вот выписка из журнала боевых действий 111-го стрелкового корпуса за июль 1944 года:

«11 июля 1944 года:

Задачи: состав 321, 288 и 225 сд с 122 тбр, 33 гв. тп, 35 истабр, 129 тап, 2 инж. батальона, 12 исбр, подготавливают прорыв линии прикрытия противника на участке: Устье р. Сороть, — Малые Лабужи, в готовности к преследованию противника в общем направлении на Красногорское.

(предварительное распоряжение от 11.07.1944).

Основные боевые действия:

Части 321 сд в 5:00 сбив отряды прикрытия на рубеже лес сев. Косохново, Чавдаши, Каврино, к 9:00 овладели населенными пунктами Приезжино, Хохлы, Навдаши, Пестово, Буши, Трукши, Сермалы, Гаврино, Теляково и к 15:00 вышли на рубеж западная окраина Свинохи — Снегова — 200 м от Лапина — западная опушка Рощи (2421) — Ракушино и, преодолевая огневое сопротивление групп прикрытия противника, с боем продвигаются вперед.

Части 225 и 288 сд в прежних районах сосредоточения...

12 июля 1944 года:

Задачи: 225 сд к 20:00 выйти в район Пушкинские Горы и через боевые порядки 321 сд форсировать р. Великую на участке пригород — устье р. Исса, к 5:00 13.07.1944 захватить плацдарм на западном бере-40

гу р. Великой и выйти на рубеж Болотниково — Веселый Бор — Федки — Смолины.

(частный боевой приказ №0061 от 12.07.1944).

Основные боевые действия:

Части 321 сд, преодолевая сопротивление отрядов прикрытия противника, продвигались вперед и в 3:30 штурмом овладели важным опорным пунктом обороны немцев — Пушкинские Горы, к 14:00 вышли на восточный берег р. Великой: 74 сп — Селихново, Приворот; 72 сп — одним батальоном, отметка 79,1; (1810) — Нижние Боравы; вторым батальоном — (иск. Нижние Боравы — Верхние Боравы); 79 сп — одним батальоном с юго-западной окраины Румянцеве и вторым батальоном с рубежа Михал и, продолжает наступать в направлении Иваново.

225 сд — на марше в новый район сосредоточения с 16:00.

228 сд — в прежнем районе сосредоточения, проводит занятия по боевой подготовке.

...Противник, силою до батальона пехоты, при поддержке артиллерии и минометов, прикрывая отход главных сил 218 пд, в течение суток с боем отходил в западном направлении и к 14:00 отошел на рубеж по западному берегу р. Великая, с которого оказывает организованное огневое сопротивление.

Переправы через р. Великая в районах: Селихново, Нижние Боравы взорваны».

(сайт: Память народа, журнал боевых действий 111 ск, вх. № 04787 от 31.12.1945, с. 6-7).

В дальнейшем части корпуса продолжали активно действовать по расширению плацдарма и дальнейшему выполнению задачи, согласно боевым приказам шта-корпа...

Наступательная операция продолжала успешно развиваться. К 1:00 18.07.1944 подвижная группа 54-й армии овладела Красногорском и не дала возможности противнику закрепиться на рубеже реки Синей. Другие наши войска успешно вплотную придвинулись к реке Великой и готовились ее форсировать.

41

18 июля операция приобрела характер всеобщего наступления в полосе 3-го Прибалтийского фронта. Преодолев реку Синюю, главные силы 1-й ударной и 54-й армий развивали наступление.

С.М.Штеменко вспоминает:

«К 18 часам войска Захватаева подошли с юго-востока к Острову, однако неоднократные их попытки взять город успеха не имели: атаки отбивались сильным огнем из многочисленных оборонительных сооружений. Дивизии Рогинского к исходу дня отбросили врага за реку Льжа. Река Великая к югу от Острова была преодолена в тот день повсеместно» (с. 287).

Вот выписка из журнала боевых действий 1-й ударной армии, командующий войсками генерал-лейтенант Н.Д.Захватаев, за 17 июля 1944 года:

«Войска армии с 24:00 16.07.1944 перешли в наступление, к 10:00 перерезали шоссе Остров — Опочка на участке Ельняги — Беленидово. К 14:00 левым флангом вышли к р. Верже на участке Хмелевка, Макрушево, на отдельных участках форсировали ее, заняли до 200 населенных пунктов, освободили до 500 человек гражданского населения в Тептелево и к 18:00 вошли на рубеж:

146 сд — 512 сп — Кирилловская Мыза, Шишало-во, Чертовидово;

14-й сводный полк — Антохново, Демяхи, Козлово;

698 сп — Дарьино, Богданово;

608 сп — Прахново, Иловица.

Штадив — Марнево.

23 гв. сд:

63 гв. сп — Иловица (южная), Барулине;

68 гв. сп — Скокове, Борки;

66 гв. сп — (иск.) Борки, 500 м вост. Малиновка.

Штадив — Жолнино.

33 сд:

82 сп — Гора, (иск.) Ельняги;

164 сп — Ельняги, Червино общие;

73 сп — (иск.) общие, Зуево. Штадив — Гончарове. Штагвкор 14 — Стечки.

282 сд:

872 сп — Аплески, Большая Каменка;

42

874 сп — Шершни, Ториден;

877 сп — Горбуны, Салтаново.

Штадив — Рогово.

52 гв. сд:

151 гв. сп — Милалево, Петрово;

155 гв. сп — Москалеве, Тентелево, Шлядино;

153 гв. сп — Макрушево, Подсосонье. Штадив — Стечни (1,5 км восточнее Новгородки).

Штагвкор 12 — Софино.

85 сд:

Подвижная группа в составе 141 сп с 16 тбр 724 сап 48 идтабр, 187 исб, 6/24 автополка, с 16:00 выступила из района Стречно и к 20:00 прошла Заходы;

59 и 103 сп с 20:00 в движении из района Чертова Гора, за подвижной группой.

Артиллерия армии, дивизионная артиллерия...

Бронетанковые части...

Инженерные части...

Наши потери в личном составе за 16.07.1944 (уби-

тгту ттртттлY 1 *

146 сд — 17/34; 33 сд — 14/99; 282 сд — 0/36; 52 гв. сд — 38/149.

За день боя взято до 40 пленных, 83 пд, 21 апд и 94-го охранного полка 207-й охранной дивизии.

Противник, опираясь на заранее подготовленные к обороне населенные пункты и водные рубежи, прикрываясь арьергардами, огнем и контратаками пытался задержать продвижение наших войск.

В 11:00 из района Щучково, силой до роты пехоты, при поддержке минометного огня, потеснил подразделения 52 гв. сд в районе Клинково, но в результате боя был вновь отброшен в западном направлении.

Авиация противника 5 самолето-вылетами в полосе армии вела разведку.

Дороги в полосе армии на ряде участков заминированы противником и разрушены. Мосты взорваны.

Связь с войсками работала с временными перебоями. Телеграфной связи с соседями нет.

Соседи: 67-я армия левофланговыми частями овладела Митино, Шишки, Большое Зуево; части 364 сд

43

54-й армии ведут бой за Похарово, Шилово, Сушоны, Красики.

На основании шифротелеграммы 3 ПБФ № 654/ОП от 17.07.1944 армии ставится задача: танковым полком с десантом пехоты захватить Остров.

На основании частного боевого приказа № 0051/ОП от 17.07.1944, подвижной группе в прежнем составе войти в прорыв и преследовать противника с задачей:

16 тбр, 724 сап, 141 сп 85 сд на автомашинах с 48 ип-табр в 15:30 17.07.1944 выступить из района озера Стреч-но и к 24:00 овладеть Аугшпилс и Яунлатгале.

85 сд (без 141 сп) с 20:00 17.07.1944 выступить по ранее намеченному маршруту и к 8:00 18.07.1944 сосредоточиться в районах: Коромыслово, Казино, Гетрово. В дальнейшем иметь в виду действия подвижной группы, согласно плану.

На основании приказания по полевому управлению штаба 1-й ударной армии № 090 от 17.07.1944 первый эшелон КП армии перемещен в новый район — Лисицы (1,5 км юго-вост. Заходы).

Задача войскам армии:

1. 12 гв. ск с прежними средствами усиления продолжить наступление и к исходу 18.07.1944 овладеть рубежом: Колотилы, Зеркал и, Мельницы, Яунлатгале, имея 282 сд во втором эшелоне корпуса.

2. 14 гв. ск с прежними средствами усиления продолжать наступление в общем направлении на Михал и, Юдино. К исходу 18.07.1944 овладеть рубежом Петрух-ли, Покаты, Голнево. Боевые порядки в два эшелона.

145 сд — наступать на Остров;

23 гв. сд — на Домешкино, Грязивец;

33 гв. сд — иметь во втором эшелоне.

Слева 12 гв. ск. Разгранлиния с ним — Замошки, Шелудково, Волкове (все пункты, за исключением Замошки, Караулово, включительно для 14 гв. ск).

Левее 12 гв. ск наступают части 54-й армии.

Разгранлиния с ними: Зуева Гора, Зарубеж, Аугшпилс, Яунлатгале, Вилекс (все пункты, за исключением Зуева Гора, Зарубеж, включительно для 12 гв. ск).

Выводы:

44

1. Противник, ведя арьергардные бои, отходил на промежуточный рубеж по восточному берегу р. Великой до Касьян и далее по р. Синей.

2. Заслуживают внимания показания пленных об отходе противника, на подготовленный рубеж, на линии Яунлатгале, Резекне.

Запись произведена на основании боевого донесения и оперативной сводки № 0199, шифротелеграммы ЗПБФ № 654/ОП, частных боевых приказов 1-й ударной армии №№ 0051-0053 и приказания по полевому управлению 1-й ударной армии № 090».

В дальнейшем войска 1-й ударной армии продолжали наступление по всему фронту, форсировали р. Синюю и освободили, только на 20.07.1944, свыше 250 населенных пунктов.

Войска 3-го Прибалтийского фронта продвигались вперед и за два дня ушли до 40 километров, расширив прорыв до 70 километров. В ходе успешных наступательных боев было освобождено более 700 населенных пунктов, в том числе Шанино, Зеленово, Красногорское.

Радостные вести шли и от соседей — со 2-го и 1-го Прибалтийских фронтов. Их войска быстрыми темпами продвигались к Риге.

19 июля в 22:00 Москва от имени Родины салютовала 3-му Прибалтийскому фронту за прорыв сильно укрепленной обороны противника.

Из газеты 3-го прибалтийского фронта «За Родину». «От Советского информбюро.

Оперативная сводка за 19 июля 1944 года.

Войска 3-го Прибалтийского фронта, форсировав реку Великая, прорвали сильно укрепленную развитую в глубину оборону немцев южнее г. Остров и за два дня наступательных боев продвинулись вперед до 40 километров, расширив прорыв до 70 километров по фронту.

В ходе наступления войска фронта заняли более 700 населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты Заболотье, Чертовидово, Тимохово, Ермош-кино, Шанино, Белье, Зеленово, Пустое Воскресенье, Скадино, Лоси, Перлица, Рогозки.

45

В течение 19 июля западнее и юго-западнее города Опочка наши войска продолжили вести наступательные бои, в ходе которых заняли более 100 населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты: Жереби-на, Ганькова, Гогаткино, Деглево, Федоренки, Кирза, Вецслобода, Еглево и железнодорожные станции Нир-за, Озолкалнс.

(ЦАМО РФ, газета «За Родину», ф. 242, on. 2274, д. 4 «а», с. 71)

К исходу 20 июля войска вышли и перерезали дорогу Остров — Резекне, все попытки врага контратаковать упирались в силу и мощь наших войск, противник нес большие потери.

21 июля 1944 года в 3:00 в наступление вступила 67 я армия под командованием генерал-лейтенанта В.3.Романовского. Она прорвала долговременную оборону противника на островском направлении и при взаимодействии с 1-й ударной армией к 12:00 штурмом овладела городом Остров. Этот успех предопределил дальнейшее развитие операции в обход Пскова.

Москва вторично салютовала победителям.

А 23 июля войска 3-го Прибалтийского фронта освободили древний Псков.

Ближайшая задача, поставленная Ставкой ВГК перед фронтом, была выполнена. Открылся путь в южные районы Эстонии и к Риге.

С.М.Штеменко пишет:

«Все это время на повестке дня оставалась основная задача: отрезать группу армий «Север», одновременно расчленяя и уничтожая ее по частям. Выполнение этой задачи прошло ряд этапов: в феврале — марте 1944 года было достигнуто необходимое для действий в глубине прибалтийской территории оперативное положение; в июле — августе советские войска нанесли тяжелое поражение противнику и заняли выгодные рубежи для завершающего наступления; в сентябре — октябре удалось разгромить главные силы группы армий «Север», а остатки их загнать в Курляндию» (с. 299-300).

46

Как выполнялись последующие задачи — тема отдельного повествования. Июль 1944 года стал временем отсчета полного разгрома немецких войск в Прибалтике, ее освобождения.

Такая сложилась стратегическая обстановка к июлю 1944 года, времени освобождения от немецко-фашистских захватчиков Пушкиногорья и, в частности, Пушкинского Заповедника.

Нижегородский поэт Ярослав Кауров в своем стихотворении «Пушкин» связал, казалось бы, парадоксальное, невозможное — понятия «война» и «поэзия», выдержкой из которого хотелось бы закончить написанное:

И рушились на землю тонны Железа, смерти и огня, И только души были живы, И не было за дымом дня, И в ровный гул сливались взрывы. Мы с Пушкиным спасли страну, Учились верности и чести.

И не одну ещё войну С поэтом выиграем вместе.

47

Глава III

Освобождение Пушкиногорья

Если со стратегической обстановкой на фронте к июлю 1944 года мы разобрались, теперь давайте разберемся, кто и как освобождал Пушкиногорье.

Для этого вернемся к январю 1944 года, когда в результате успешного наступления Красной Армии сложилась благоприятная обстановка для разгрома немецкой группы армий «Север» под Ленинградом и полного снятия блокады города.

С этой целью Ставкой ВГК была проведена Ленинградско-Новгородская наступательная операция войск Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов. Нашим войскам противостояли войска немецкой группы армий «Север» в составе 16-й и 18-й армий под общим командованием, с конца января, генерал-полковника В.Моделя. За два с половиной года немецкие войска создали здесь сильную оборону, включавшую в себя все виды инженерного обеспечения.

Вместе с тем, зная о превосходстве наших войск и учитывая отсутствие собственных резервов, командование группы «Север» разработало план последовательного отвода своих войск на заранее подготовленные оборонительные рубежи, эвакуировало в тыл вспомогательные части и учреждения, склады и базы.

В задачу Ленинградского и Волховского фронтов входило, наступая на нарвском и псковском направлениях, во взаимодействии со 2-м Прибалтийским фронтом, завершить разгром 18-й армии и нанести поражение 48

16-й армии противника, создать условия для выхода наших войск в Прибалтику.

На войска 2-го Прибалтийского фронта — а это 22-я общевойсковая, 1-я и 3-я ударные, 6-я гвардейская и 15-я воздушная армии — возлагалась задача разгромить группировки противника севернее г. Невель, а затем, наступая на идрицком направлении, сковать главные силы 16-й армии противника и не дать им возможности переброски ее соединений против Ленинградского и Волховского фронтов.

Надо отметить, что сама Ленинградско-Новгородская наступательная операция по ходу боевых действий и характеру выполняемых задач делилась на три этапа:

Первый — 14-30 января 1944 года. Проведение Красносельско-Ропшинской операции Ленинградского фронта.

Второй — 31 января — 15 февраля 1944 года. Проведение наступления на Нарвском и Лужском направлениях войск Ленинградского и Волховского фронтов.

Третий — 16 февраля — 1 марта 1944 года. Войскам Ленинградского фронта силами правого крыла расширить плацдарм на реке Нарва, а войскам левого крыла преследовать противника с целью не дать ему возможности отвести свои войска на оборонительную линию «Пантера» и организовать там оборону. Главные силы 2-го Прибалтийского фронта преследовали отходившие соединения 16-й армии.

Отход немцев не был вовремя обнаружен, и это помешало организовать его энергичное преследование. Войска 16-й армии отошли, планомерно вывели технику, живую силу и закрепились на заранее подготовленном рубеже восточнее Острова, Новоржева, Пустошки.