Текст

Г. ГУСЕЙНОВ

АРИСТОФАН

МОСКВА «ИСКУССТВО»

1988

ББК 83.3(0)3

Г 96

Рецензенты:

доктор филологических наук,

профессор А. Ф. ЛОСЕВ

доктор филологических наук,

профессор А. А. ТАХО-ГОДИ

Г

4907000000-097

025(01)-88

116-88

© Издательство «Искусство», 1988 г.

Памяти Ларисы

Владимировны ЛевинскойГринберг

Впереди в легкой хламиде идет, пританцовывая, молодой человек,

играющий на сиринге — губной гармонике Пана, связанной из пяти

тростниковых дудочек; у босоногого дударя едва заметный хвостик

пляшет в такт танцу и хриплому жужжанию сиринги. За ним спешит с

плетеным коробом молодая женщина — канефора: из-под съехавшей

камышовой крышки разлепились асфодели и гиацинты, сквозь прутья

заметны тяжелые гранаты и липкие смоквы. За канефорой торопится

мальчик с кадильницей, источающей легкий дух ладана. За ним в

отстиранном ослиной мочой шерстяном хитоне шествует жилистый

мужчина, понукающий крепкой рукой кудрявого круглорогого барана в

праздничных ленточках. За ними вприпрыжку движется флейтист:

щербинка тонкой глины киафа образует зияние от самых уст флейтиста, и

вот виден только кожаный ремешок, узелком завязанный на затылке, а

сама двойная рогатая флейта не видна. За флейтистом важно выступают

ветвеносцы: масличные ветви — ветви священного дерева Афины,

подрагивают в их руках. А вот сатиры пляшут вокруг лодки на колесах и

толкают вперед морскую телегу. А на ней застыл в своем неколеблемом

тяжелом пеплосе, затканном густым узором, Дионис-Элевтер, ДионисОсвободитель. В одной руке у него — зазеленевший побегами посох, в

другой — виноградная лоза. Она тянется вверх и там гибким зонтом

раскрывается над увенчанной головой Диониса. Спотыкаясь, догоняет

шествие силен, влачащий опорожненный канфар. И снова в легкой

хламиде идет, пританцовывая, сатир-дударь.

...Прежде чем наполнить вином этот тонкостенный киаф, нужно взять

немного хорошо просушенного аравийского мирта, щепоть сухого укропа,

ресничку шафрана, подсушенный стебель бальзамина, добавить туда

корицы и сварить, а отвар, пока он еще достаточно горяч, разлить по

киликам, киафам, канфарам, фиалам и ри-тонам, предварительно снятым с

той полки, где хранится особая, пиршественная посуда. С тою же

тщательностью приготовляют и большие амфоры, стамны, пелики,

кратеры, в которых на пиру предстоит мешать чистые слезы нимф с

черной кровью Диониса.

Аттические гончары и вазописцы каждый праздник Диониса отмечали

особой посудой, которая дожидалась своего часа в священном для

каждого дома месте — киликее. Это только мидийцы, знаете ли, не ценят

тонкой глины, по внешним и внутренним стенкам которой вьется узор,

возят Диониса, распевают гетеры, Тезей крутит рога Минотавру,

грохочут, стонут, свистят флейты,

рожки и тимпаны в руках у сатиров,— вот мидийцы и дают на пирах

глиняные чаши впавшим в немилость вельможам, пока остальные гости

едят и пьют на серебре и золоте.

В Аттике больше всего работы было у горшечников зимой: от месяца

Посейдона в ее начале до охотничьего месяца Артемиды в начале весны

следуют друг за другом главные праздники Диониса — деревенские

Дионисии, и старые, Цветочные, и городские, и сусляные, празднества

Давильни.

Сусляные Дионисии отмечали среди своих. Забродившее сусло, густой

виноградный сок, уже пустивший хмельные пузыри, приходится на месяц

свадеб, хотя когда-то и месяц свадеб именовался месяцем вина! Саронская

переправа бурна, пуст Пирей, в Афинах — только свои — ни гостей, ни

посольств. Но северный ветер — борей — уже слабее, и после

торжественных

шествий

и

жертвоприношения

Освободителю,

состоявшегося в дионисовом-что-на-болоте храме, рядом — в театре

Диониса — начинаются состязания драматургов.

В год, с которого мы должны начать жизнеописание Аристофана, а это

был год архонства Аримнеста, или капитуляции мелосцев, или изгнания

Гипербола, или, по нашему счету, 416 год до н. э.*, в двенадцатую ночь

месяца свадеб, был обновлен богатый киликей трагика Агафона, сына

Тисамена-афинянина.

Агафон впервые показывал свою трагедию на Сусляных Дионисиях,

вообще же к трагедиям на этом празднике отношение было сдержанное:

Сусляные Дионисии — праздник комедиографов, трагедия на них —

редкость. Но и тут одержанная победа почетна и приятна. Щедро

награжденный хоровик, счастливый драматург, его друзья и поклонники

тотчас по объявлении результата состязания устроили пир-симпосий в доме

победителя Агафона. Нанятые за немалые деньги певцы, получившие в

награду кто — лоснящийся мех, кто — расписную амфору вина, обедали в

этот день за счет хоровика, в обязанность которого входило содержание

хора на протяжении почти всей зимы: впереди еще были Великие

Дионисии!

Из тех же, кто пришел на пир к Агафону, мы узнаем не многих. На

киафе, запечатлевшем дионисийское шествие, виден каждый палец

молодой гречанки, несущей короб с цветами и фруктами, очерчена каждая

складка на пеплосе самого Освободителя, но лица тех, кто мог разливать из

нашего киафа, лица гостей Агафона,— в не-рассеиваемом тумане. Лет

через десять после победы Агафона, когда сам он уже давно оставил

Афины и жил в Македонии, при дворе Архелая, вернейший ученик

Сократа, коротышка Аристодем из Кидафин, довольный, что ему удалось

тогда попасть к Агафону,

* Все даты, указанные в тексте, — до нашей эры.

так вот этот самый Аристодем в подробностях рассказал о том, что там

происходило. Этот его рассказ выслушали двое: Феникс, сын Филиппа, и

еще Аполлодор из Фалера, который, будучи одним из последних учеников

Сократа, не поленился уточнить кое-что у самого учителя. Аполлодор же

не поленился во всех подробностях рассказать обо всем, что так или иначе

было связано с Сократом, другим. Ведь сначала умер Агафон, потом

Сократ, а некоторые поумирали еще раньше. И вот, когда все они стали

так-то постепенно уходить, за дело взялся Платон и все записал. Так, за

рассказами, пересказами, уточнениями, промедлением внимательных

слушателей между событием и его писанием залегло зияние в тридцать лет,

в целое поколение, но однажды записанное — уцелело.

Верить ему или не верить, но пир Агафона продолжался всю ночь — от

часа лампы до часа петуха. Всю ночь пробыл в доме сына Тисамена сын

Филиппа Аристофан из Кидафин, общины Пандиониды. Ему было тогда

тридцать лет, он несколько лет совсем мало писал и ставил. Что-то

менялось в городе и по всей Греции, к чему так старались приспособиться

верные служители дионисийского ритуала. Менялись и служители. Вряд ли

ночь у Агафона была ночью перемен и превращений, но это — однаединственная ночь из жизни Аристофана, свидетелем которой можно стать,

поверив глазам и ушам Аристодема, добросовестности Аполлодора, памяти

Главкона и намерениям брата его — Платона.

У АГАФОНА

После праздничных дней в городе — в храме и в театре Диониса,

где справлялся всенародный ритуал,— в двенадцатую ночь месяца

свадеб настало время ритуала домашнего. Этот домашний ритуал

так же серьезен, как и все то, что происходило во время храмовых и

театральных богослужений. Там, на главном алтаре, заколют

жертвенного быка, барана или козла, возольют богу

невыбродившего вина из пузатых, с запотевшим боком, хусов, там, в

театре Диониса, защищенном от по-зимнему еще колючего ветра

громадой Акрополя, будут состязаться хоры в дифирамбах,

трагедиях и комедиях. Но и здесь, в центральном, главном

помещении дома — ауле, или во внутреннем аккуратном дворике,

вымощенном, в отличие от улиц и площадей города, здесь мы тоже

окажемся у скромного домашнего жертвенника, и, как сиденья,

обнимающие полукругом орхестру в театре, подковой расположены

в доме Агафона ложа для пирующих. Там, в театре, в первом и во

втором ряду сидели

жрецы: в главном кресле — жрец Диониса-Освободителя,

рядом — жрецы Зевса — свой у олимпийского, свой у

Советчика, свой — у Спасителя, жрец Афины-Советчицы, и

Диониса-флейтиста, и Деметры с Персефоной, и Аполло-наувенчанного-лавром, и Ликийского, и Делосского, и

Пифийского, по два кресла у жрецов Артемиды и

Посейдона, а во втором ряду сидели в театре Диониса

жрецы Тезея и Гефеста, Муз и Асклепия, двенадцати богов.

Здесь, в доме Агафона, жрецов не встретишь, но

частному лицу довольно и младших служителей богов: это и

сам Агафон, и сын Акумена Эриксимах, ученик Асклепия,

лекарь, и Аристофан, слуга Диониса и Афродиты. Они

возлежат за трапезой, опершись на скатанные под локоть

циновки. После жертвоприношения и ужина, в час, когда

зажигают масляную лампу и начинается счет новому дню, к

пирующим выходит флейтистка. Теперь по вековой

традиции, после совершения положенных возлияний,

сотрапезникам предстоит почтить Диониса и Аполлона —

песней, созерцанием танца под флейту или барбитон.

Но в двенадцатую ночь месяца свадеб 416 года на пиру у

Агафона вышла маленькая заминка, и запомнилась эта ночь

как раз благодаря тому, что один из гостей, поклонник

Агафона Павсаний-керамеец, когда подошел к концу ужин и

была пропета благодарственная молитва, пожаловался на

неважное самочувствие. Сын Акумена терапевт Эриксимах,

услышав о том, что и Агафон и даже Аристофан

отказываются по-прежнему продолжать вчерашний пир,

облегченно вздохнул: афинские драматурги — слуги

Диониса — иногда не знали меры. Когда-то Эсхил вывел на

сцену пьяного Ясона в окружении собутыльниковаргонавтов. Еври-пид еще несколько лет назад прислуживал

виночерпием на празднике Фаргелий. Правда, в старину

мешали пять котил вина с одной котилой воды, а теперь,

устыдившись, вина на котилу воды берут только две

котилы. Все равно, как говорится, кораблик в вине — без

руля!

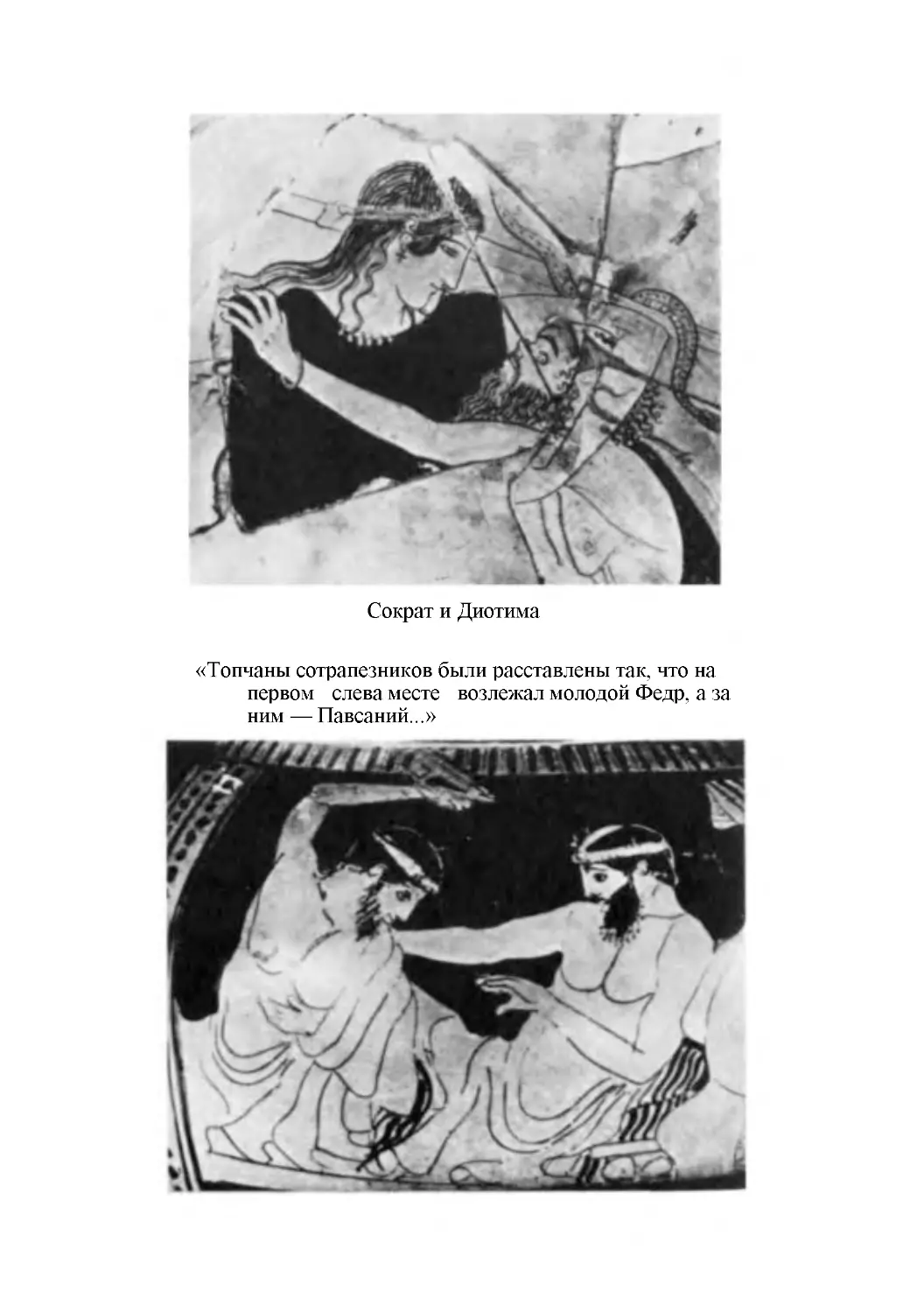

Топчаны сотрапезников, расставленные полукругом,

были распределены в ту ночь так, что на первом слева —

главном — месте возлежал молодой Федр из Мирринунта,

за ним расположились Павсаний, Эриксимах и остальные, а

кто — Аристодем, получивший место в этом, левом

крыле,— не запомнил: все внимание его было обращено на

тех, кто лежал напротив, на Аристофана, Агафона и

Сократа. Между приставленными к топчанам низкими

столами танцевала в такт своей музыке флейтистка, но

Эриксимах в предвкушении беседы удалил ее на женскую

половину,

в гинекей, и кормчим пира стал Федр. Было решено почтить

бога состязанием в речах — без принудительных фракийских

тостов и фессалийских пущенных вкруговую чаш.

С пиршества начинал и Аристофан. Свою первую

комедию — «Едоки» — он написал в год архонтства

Диотима, и она была поставлена на Сусляных Дионисиях в

архонтство Евклеса (или в 427 году) под именем актера

Каллистрата. На конкурсе комедия получила второе место (не

слишком почетное, ибо шла война, и тогда игрались только

три комедии вместо довоенных пяти). Аристофан был, по

собственным его словам, еще мальчишкой и, видно, толькотолько выходил из-под родительской или учительской опеки.

Никто не знает, о чем эти «Едоки». Известно, что хор, по

которому и дается имя старой аттической комедии, состоял

из так называемых почитателей Геракла, собиравшихся на

совместные трапезы в честь своего героя. Из нескольких

десятков стихов, оставшихся от «Едоков», действия не

сложить. Было там что-то о сыновьях какого-то афинянина:

один сын — умный и скромный, а другой — сквернослов,

выпивоха и сибарит.

* * *

Аристофана победил на конкурсе кто-то из сыновей

Лисида — то ли одноглазый Гермипп, то ли пропойца

Миртил. В моде тогда еще были комедии грубые, резкие,

пропитанные деревенскою похабщиной и руганью, комедии

старинного покроя. Персонажи не выбегут на сцену без

волочащегося по земле фалла, сшитого из бычьего хвоста с

подкрашенной кисточкой или кривовато сработанного из

сухой виноградной лозы. Они подерутся прямо на проскении,

издавая вопли и терпкие рулады мегарских шуток о грудях,

крепких, как груша, и сладких, как хурма, да о ночных

горшках.

Комедия так близка к временам, когда она не была еще

допущена на орхестру, когда она просто была уличной

гульбой виноградарей и пастухов.

На Великих Дионисиях первая комедия в театре была

поставлена за восемь лет до начала Мидийской войны (в 487

году), а на Сусляных Дионисиях — спустя еще полвека, как

раз около того времени, когда появился на свет Аристофан.

Четыре поколения зрителей сменилось с тех пор, как под

именем трагедии старинный земледельческий ритуал

развалился из игрища, в котором человек из толпы мог стать

жрецом, на зрелище и ремесло. Афинский правитель

Писистрат за сто лет до появления на свет Аристофана

превратил в общегосударственные праздники деревенские

обряды в честь Диониса. К тому времени Афины сделались

всенародным культовым и административным центром

Аттики. В городе, противостоявшем отныне некогда

самостоятельным аттическим волостям и такой цитадели

жречества, какой был Елевсин с его кастой жрецов Деметры

и Пер-сефоны, появились первые театральные сооружения.

Они являли собой поначалу попытку упорядочить

старинный ритуал, группируясь вокруг общего центра —

жертвенника,,

алтаря,

ровная

площадка

которого

предназначалась для служителей, непосредственно занятых

магическими действиями: один вяжет скотину, другой

протягивает нож, третий воскуривает, четвертый возливает.

Место толпы — здесь же, рядом: в идеале между

жертвенником, жрецами и каждым и всяким не должно быть

ничего такого, что мешало бы слышать, видеть, обонять,

приобщаться. Поэтому чаша греческого театра с длинными

рядами ступеней внутри — вынужденная, единственно

возможная форма для сооружения такого рода. Точно так же

и на пиру в частном доме, приспособленном для

отправления обряда в кругу домочадцев,— топчаны

сотрапезников, если они не умещались в один ярус, делались

двухъярусными и даже трехъярусными, как это было в доме

Агафона.

Деревянные временные постройки, или попросту леса,,

окружавшие небольшую алтарную площадь-орхестру,

просуществовали недолго и уступили место амфитеатру,

грандиозной раковиной спускающемуся к орхестре, или,

дословно, «местам, с которых одинаково хорошо

видно».

Глубже укорененный в Аттике культ богинь родящей

пашни — Деметры и Персефоны,— распространенный к

тому же в самой богатой и людной части страны — в Елевсинской долине,— был колыбелью трагического театра.

Один из Елевсинских жрецов — Эсхил — сделал последний

шаг к отделению театра зрителей от орхестры

профессиональных служителей нового обряда: рядом с

запевалою хора, корифеем, на сцене появляется новое лицо

— «собеседник», «ответчик», «показушник» — актер.

Дионис и его спутники — сатиры, включенные в

стародавние обряды земледельцев Аттики,— выступали в

завершающей трагический спектакль драме сатиров уже на

рубеже VI и V столетий. Возможно, с сатирами, друзьями

Диониса, козлоногими, рогатыми и похотливыми, связано

само имя трагедии — «козьей песни». Этот божок

плодородия, по аттическому поверью, умножал козьи стада

и берег

от порчи овец. За сатирами торопятся в город силены —

остроухие бородачи с конскими хвостами, вечно пьяные,

вислопузые.

Вековая традиция Елевсинских мистерий надолго

определила характер трагического действия, но и лишенное

строгой

иерархичности,

свободное

от

кастовости

простонародное, деревенское, диковатое дионисийство, как

показывает драма сатиров, ужилось с Деметрой и

Персефоной, как в конце концов ужились фриасийские и

елевсинские пашни с виноградниками Икарии и восточной

Аттики. Да и первые театральные сооружения появляются в

краях виноградных и рядом с Дионисом Освободителем,

примыкая к его святилищам, как в театре Диониса в Афинах,

что на южном склоне Акрополя, как в Форике и Икарии.

Ведь Деметра-пашня и Дионис-гроздарь, по преданию,

явились в Аттику вместе. Деметра нашла радушный прием в

Елевсине, а Диониса встретил Икарий, по имени которого,

говорят, и была впоследствии названа та часть Аттики, что

возле Марафона. Икарий получил от Диониса виноградную

лозу.

Александрийский мифограф Аполлодор сообщает в

третьей книге своей «Вивлиофики», как крестьяне

«распробовали напиток и, найдя его волшебным, напились,

не смешивая с водой, сверх меры, а затем, сочтя себя

отравленными, убили Икария. Когда настало утро, и они

протрезвели, они похоронили убитого. Дочь его Эригона

стала искать повсюду отца, и собака Икария, которую звали

Майра, привыкшая всюду следовать за хозяином, показала,

где зарыт труп». Сатиры откопали неправедно убитого и не

по закону зарытого Икария и пристыдили крестьян. С тех

пор те не могут пить чистую кровь Диониса, но, смешивая ее

со слезами нимф, вспоминают по праздникам старинное

преступление, а сатиры, показав свою непременную силу и

власть, за каждым представлением трагической трилогии

вытаптывают орхестру козьим копытом, секут пропитанный

козьим духом воздух козьими своими хвостами. Сатирова

драма, теперь известная лишь по плохо читаемым

фрагментам, может быть, самая печальная из утрат

греческой драмы. По ее следам в театр Диониса пришла и

комедия. Как именно отделились беспокойные деревенские

жрецы, провонялые козопасы и виноградари-гроздари от

зрителей, собравшихся в театре, сказать трудно. Но важно

другое: тогда именно и появилась комедия.

О первых авторах ее слабо предание. Ясно, конечно, что

первым аттическим комиком был икариец. То был некто

Сусарий, сын Филинна. В награду за хорошее выступление

хора Сусарий получил корзину сушеных фиг и мех вина.

Были когда-то знамениты и Милл, притворявшийся глухим,

и икариец Гагн, и косноязычный Екфантид по прозвищу

Дымарь. Одни имена. Ни строчки. Более или менее

достоверные сведения о старой аттической комедии

относятся к 30-м годам V столетия, или ко времени, когда

комедия была принята в театрах Форика, Икарии, Афин и

Пирея уже около полувека.

*

*

*

«Самое трудное дело на свете — писание комедий», и Аристофан мог

понять это задолго до того, как сам взялся за него. Дело даже не в том, что

комедиографу надобно придумать сюжет, в то время как трагик

обращается к уже готовому мифу. Трудность — в самой природе смеха,

что просыпается у зрителей.

Каркас педагогической интриги в первой комедии Аристофана так,

кажется, прост и прямо связан с афинской исторической реальностью

последней трети V столетия. Рассказ о двух братьях, получивших один —

традиционное, другой — модное воспитание, отсылает нас к 30—40-м

годам века, когда в Афинах объявляются новые учители и воспитатели —

софисты Протагор, Горгий и другие, в основном иностранцы, немедленно

попавшие под огонь пестунов-традиционалистов — грамматистов,

кифаристов и гимнастов,— через руки которых проходили все афинские

головы, пока обладатели их не достигали совершеннолетия. На таком

конфликте, в силу его постоянства не утратившем значения для

Аристофана и позднее, в течение многих столетий будет построена еще не

одна пьеса. Но историческая плоть, облекая этот каркас в комическом

театре V века, нуждается в прояснении. Ведь даже если нам удастся

убедить себя в том или ином значении слова, фразы, сюжета, мы никуда

не уйдем от людей, сидящих в театре Диониса на местах, закрепленных за

ними, в проходах, разделяющих секторы амфитеатра, стоят жезлоносцы,

вооруженные дубинками. Зрители, собирающиеся в честь праздника со

всей Аттики, сидят, развалившись на подостланных матрасах, и на

протяжении разыгрываемого действа сосут винцо из бурдюков, что по

традиции означает одобрение пьесы, или жуют финики и сушеные

смоквы, демонстрируя неудовольствие, а то еще грызут каштаны и орехи,

разбрасываемые прямо из орхестры в театр актерами: этот остаток

первобытного земледельческого ритуала, впрочем, уже выходил из

употребления в начале IV века. Неизвестный комедиограф, старший

современник Аристофана, говорит: «Настоящий поэт должен получше

угостить зрителей, чтобы каждый ушел — как

с роскошного пира,— напившись и наевшись того, что нравится, чтобы в

музыкальных соусах не было недостатка». Но над чем смеется толпа

валяльщиков шерсти, башмачников, цирюльников, зеленщиков,

кожевников, горшечников, канатчиков? В чем разносолы, обещанные

безымянным комиком, и где сама соль? Во всяком случае, не там, где нужно

размышлять. Недаром Евполид, не раз побеждавший Аристофана,

говорит Афинам: «О город, ты скорее счастлив, чем умен!»

К концу драматического состязания большинство зрителей, во всяком

случае, могло и не отдавать себе отчета в том, что происходит там, внизу, на

орхестре. Хорошо слышен «музыкальный соус» — хриплые флейты да

скрипучие кифары, бьющий в лоб похабный анекдот, терпкое вино кордака

— танца до седьмого пота. Аттический крестьянин V—IV веков недалеко

ушел от своих предков и от своих богов, впервые явившихся предкам.

Именно этот зритель — козопас или мельник, каменщик или угольщик —

будет оставаться для нас трудно разрешимой загадкой.

Когда Деметра, оскорбленная тем, что владыка подземного царства

Плутон похитил дочь ее, Персефону, явилась в Елевсин в облике плачущей

нищей старухи, развеселить ее вызвалась одна крестьянка, служанка Ямба, и

сделано это было самым простым, как говорят, способом. Что было сил

выругавшись, Ямба задрала свой и без того короткий подол перед носом

Деметры. Богиня увидела и рассмеялась. Смех ее, означающий, заметит

специалист, возвращение к матери-Земле любовной и плодоносящей силы,

вызывали с тех пор каждый год аттические крестьяне, называя ям-бистами

тех, кто носил по городу искусно сработанный фалл-чудодей, любезный

земле, ожидающей вспашки. Ритуальная ругань — чем забористей, тем

действенней — сопутствует с тех пор любому празднику земледельца.

Заставить рассмеяться несмеяну (таков эпитет Деметры, печально сидевшей

возле бесплодной скалы над ручьем), да так, чтобы она не переставала

смеяться как можно дольше,— трудное дело. Ясно только, что суть этого

смеха — в прямоте и недвусмысленности.

***

Два братца из «Едоков» Аристофана учились у разных учителей. Один

— у приверженцев старинных устоев: у грамматиста, устрояющего

надежную гомеровскую мудрость в голове своего ученика тем, как славно

заучит он избранные стихи Феогнида или Солона; у кифариста учится он,

ходя с любезным богам ин-струментом. А другой,

афинский франт,

берет уроки плетения словес проникающих прямо в душу, он учится у

знатока Фрака тому, что значит быть знатоком и как должно жить голо-

вой человеку с головой. Эти молодые люди знакомы зрителю слишком

хорошо, чтобы сидеть в театре ради выяснения того, кто же из них плох, а

кто хорош, или, чего доброго, ради разоблачения этих человечков, так

ретиво скачущих вон там, на сцене, в размалеванных тряпичных

намордниках-масках. Мы пришли веселиться, менять выдохшуюся кровь

в жилах на бродящее и молодящее вино — не на хиосское, наксосское,

лесбосское, а на свое, домашнее, едва созревшее. И мы смеемся, а не

высмеиваем других, как над собою смеялась Деметра, обруганная

последними словами, как площадная девка, и увидавшая под подолом

грязной Ямбы свое святилище.

«Мы не выдумали смех —

Он приходит словно враг;

Ум его — как бы орех,

Не расколотый никак!»

Что нужно для этого смеха? Рассевшийся в театре афинянин V века не

задумывается, глядя на братьев из «Едоков», ни о системе воспитания, ни

о пагубе софистики, учинившей сквозняк в умственной атмосфере

государства: об этом он думает в городе, дома, на рынке, в цирюльне. А

здесь, справляя обряд, он обхохатывает куски своей прошлогодней жизни,

ведь все, над чем надорвешь животики, обернется приплодом, если боги

не спят.

Войти в сердцевину традиции ритуального смеха извне нелегко. Эта

традиция залегает тяжелыми пластами в толще крестьянской жизни

Аттики. Мир осмыслен здесь образами и категориями полового усердия,

мучительного ожидания и беспокойства, снятия плодов. Есть в этом мире

свое место у смеха. Он сопровождает колесницу Деметры на ее

праздниках, и только хохочущие сеятели бросают после пахоты семена

тмина в борозду. Смех помогает вырастить урожай, смех помогает родить.

Смеющийся жрец Диониса заклинает перед священной вспашкой:

«Эй, разверзнись, борозда!

борозда-зда-зда!

Бросим семя в борозду,

борозду-зду-зду! Будет

фруктус с борозды

за труды!»

У АГАФОНА

Пока уносят остатки пиршества и расставляют килики,

смотрят, не чадит ли лампа, не дымит ли жаровня, пока Федр

готовится к произнесению своей речи, Аристофан, при-

двинув ноги к жаровенке, замечает, что недаром и толкова-тели

сновидений (а впрочем, понять его можно было и по-другому: тем

же словом — ипокрит — афиняне называли актеров), так вот и

они говорят, что пить холодную воду хорошо для всех, а горячая

вода означает болезни и бессилие, ибо по природе вода не горяча.

Пить вино понемногу, из мелкой посуды, да не напиваясь

допьяна,— вот великое благо. Не ты ли, Сократ, говорил об этом

на ужине у Кал-лия, несколько лет назад, когда у него, если

помнишь, показывал своих акробатиков один сиракузянин. Ты

сказал тогда, что вино укрощает печали, как мандрагора —

человека, но как масло — огонь, так вино возбуждает сим-патию!

Я бы добавил, что дурно не только пить много вина, но и

находиться в большой компании собутыльников.

— Окажись тут молодой Кратил,— заметил Эриксимах,— он бы не замедлил поправить тебя, любезный, до

казывая нам, что вино-ойнос справедливо носит это имя,

ибо оно одного корня с онео, что значит «приношу пользу».

Вы же, друзья, сами после вчерашнего понимаете, что за

перепоем следует похмелье, а это состояние — источник вражды.

А посему предлагаю, воздавая почести Дионису, просить

Освободителя даровать нам только чувство взаим-ной симпатии. И

скажу я так же, как Меланиппа у Еврипи-да: «Вы не мои слова

сейчас услышите», а нашего Федра. Сколько раз Федр при мне

возмущался. «Не стыдно ли, Эриксимах, что, сочиняя другим

богам и гимны и пэаны,. Эроту, такому могучему и великому богу,

ни один из нас и никто из поэтов, а их было множество, не написал

даже похвального слова! Или возьми почтенных софистов: Геракла

и других они восхваляют в своих писаниях прозой, как, например,

достойнейший Продик. Все это еще не так удивительно, но

однажды мне попалась книжка, в которой превозносились

полезные свойства соли, да и другие вещи в таком роде не раз

бывали предметом усерднейших восхвалений, а Эрота до сих пор

никто не отважился достойно воспеть, и великий этот бог остается

в пренебрежении!» Федр, думаю, прав. Так отдадим должное

Федру, доставим удовольствие и ему, тем более что нам,

собравшимся здесь, подобает, по-моему, почтить этого бога. Пусть

каждый из нас, справа по кругу, скажет как можно лучше

похвальное слово Эроту, и первым пусть начнет Федр, который и

возлежит первым и является отцом этой беседы.

— Против твоего предложения, Эриксимах,— сказал

Сократ,— никто не подаст голоса. Ни мне, раз я утверж

даю, что не смыслю ни в чем, кроме любви, ни Агафону с

Павсанием, ни, подавно, Аристофану — ведь все, что он делает,

связано с Дионисом и Афродитой,— да и вообще никому из тех,

кого я здесь вижу, не к лицу его отклонять. Правда, мы,

возлежащие на последних местах, находимся в менее выгодном

положении; но если речи наших предшественников окажутся

достаточно хороши, то с нас и этого будет довольно. Итак, в

добрый час, пусть Федр положит начало и произнесет свое

похвальное слово Эроту!

Все как один согласились с Сократом и присоединились к его

пожеланию. Но всего, что говорил каждый, Аристодем не

запомнил, да и Аполлодор не запомнил всего, что пересказал ему

Аристодем.

Глава 1

«АФИНЯНЕ РОЖДЕНЫ ДЛЯ ТОГО,

ЧТОБЫ НЕ ИМЕТЬ ПОКОЯ САМИМ

И НЕ ДАВАТЬ ЕГО ДРУГИМ»

Если ночью тебе приснится, что ты облысел и лоб твой осеняет

блестящая плешь, авторитетно сообщает Артемидор Далдианский, значит,

и тебе суждена доля насмешек и неудач на нынешнем твоем поприще. Если

же во сне нащупаешь, что лысина образовалась у тебя на макушке, знай: в

старости ждут тебя бедность и бессилие. Ну а, по счастью, обнаружив во

сне, что лыс, как колено, пойми это как благое предзнаменование — для

бегущего, ибо он убежит без помех, для испуганного, ибо никто не возьмет

его силой: ухватить не за что. А вот для всех остальных это означает

потерю главного украшения их жизни.

Аристофан облысел наяву и будучи еще молодым человеком. Судя по

тому, что сбылось в его жизни, первые проплешины появились у него надо

лбом. Старшие комики научили его обращать внимание на голову и

прическу так рано, что, стыдясь поспешного продвижения залысин к

темени, Аристофан сделался похож на силена, и прозвище Плешивый не

отставало от него даже в те лета, когда, скорее, отсутствие плеши выделяет

человека среди сверстников.

Если, однако, и была голова в Греции, возбуждавшая комедийную

страсть, то это была голова Перикла. Аристофан был еще прилежным

учеником своих учителей, когда сын Ксанфиппа Перикл, вождь народа и

один из десяти афинских воевод (занимавший эту должность по-гречески

звался «стратегом»), был впервые назван сначала Тыквенной башкою,

потом — Зевесом-голова-луковицей и Фисташкой. Чем шире шагал

Перикл, утоляя свое честолюбие и рвение руководителя, тем язвительнее

на каждых новых дионисийских празднествах жалили слугу народа слуги

Диониса.

За семнадцать лет до начала Пелопоннесской войны, в 447 году, над

головою толп, сошедшихся в театр Диониса, на южном крыле Акрополя

началось строительство. В отрогах Парнета тесали мрамор, сотни быков

везли его в Афины, тысячи рук втаскивали на Акрополь и здесь стали

строить храм покровительнице города — великой богине-воительнице,

хладнокровной и мудрой Афине. Занявший господствующую над городом

высоту, Парфенон был достроен за год до начала войны. Там в золоте и

слоновой кости стояла Афина. Сквозь почти прозрачный у поверхности

мрамор тяжелых квадров, составивших храм, вдруг зловеще блеснут

Невидимые зернышки металла, и мысль афинян обращается к тому,

что собрано в недрах храма за бесчувственным хором дорических колонн,

за спиною богини, в сундуках из бурого камня, спрятанных от солнца за

торжественным каре колонн ионических: здесь золотые чаши и чаши из

электрона, венки, щиты, шлемы и золоченые мечи, серебряные

вызолоченные маски, бронзовые грифы, золотые змеиные головы, крепко

схватывающие пряжки с орлиными клювами, складные металлические

сиденья, шитые золотом азиатские балдахины, статуи из слоновой кости,

дорогие лиры, хиосские и милетские головы, пурпурные плащи, колчаны,

по-мидийски отделанные и содержащие в одной отделке все свое

воинское богатство.

Это богатство и погубило Афины. Строились новые корабли,

начинались новые войны. «Город,— говорил Перикл,— достаточно

снабжен необходимым для войны, поэтому излишек в денежных

средствах следует употребить на постройки: все ремесла будут оживлены,

никто не станет сидеть сложа руки, весь город будет служить на

жалованье и сам заботиться о своем благоустройстве и пропитании».

Афины кипели — в ход пошли лес и камень, медь, слоновая кость, золото,

черное дерево и кипарис.

За два десятилетия небывалого строительства в центре крестьянской

Аттики вырос настоящий город, со своими скульпторами, лепщиками,

медниками, каменщиками, красильщиками, золотых и серебряных дел

мастерами, токарями по слоновой кости, художниками, делающими

орнаменты, бесчисленными купцами, тележниками, коннозаводчиками,

извозчиками, канатчиками, ткачами, шорниками. Перенаселенный город

отправляет все новых колонистов — на острова, во Фракию, в Италию.

«Все, что было хорошего на Сицилии или в Италии, на Кипре, в

Египте, в Лидии, на берегах Понта, в Пелопоннесе или где бы то ни было,

все свозилось в Афины»,— рассказывает современник. Из Фурий,

кажется, колонии, основанной на месте знаменитого Сибариса, попала в

Афины и мода на жаркие бани, а из Карфагена — на пестротканые ковры

и пузатые подушки; египтяне везут папирус, ткань для парусов и крепкие

снасти для нового флота; Сирия шлет благовония, Геллеспонт — селедку,

Пафлагония — сладкие каштаны и маслянистый миндаль, Родос —

кишмиш и инжир, славный Крит — кипарис для богов, Сиракузы — сыр и

поросят, Италия — зерно и скот, Фригия — рабов, Аркадия — наемников,

Финикия — айву, пшеницу и, конечно же, финики; из Кирены везут

инкрустированные рукоятки мечей и легкие щиты, обтянутые бычьей

кожей.

Были укреплены гавани в Пирее и Мунихии, а Иктин, тот, что строил

Парфенон вместе с Калликратом, соединил Афины с Пиреем длинными

стенами. Архитектором, или главным инженером, был на строительстве

друг Перикла, скульптор Фидий, сын Хармида,

состарившийся и, к слову сказать, совсем облысевший за время

строительства. Под его надзором Мнесикл всего за пять лет построил

Пропилеи — торжественные врата, ступенями вводящие на Акрополь.

С этим строительством (не без наущения самого Перикла) народ

связывал участие богов в делах Афин. Вот что, по рассказам кого-то из

современников,

передает

Плутарх:

«Замечательный

случай,

происшедший во время постройки, доказал, что Афина не только не

имела ничего против нее, но еще принимала близкое участие в работе.

Один из самых старательных и расторопных мастеров оступился, упал с

высоты и расшибся так сильно, что лекаря отказались лечить его.

Перикл был опечален. И вдруг ему является во сне богиня и называет

снадобье, воспользовавшись которым Перикл скоро и без труда

вылечил больного. В память этого он поставил в Акрополе, возле

алтаря, находившегося там и раньше, медную статую Афиныцелительницы».

Новшества, принятые в Афинах во времена Перикла, современники

связывали, конечно, с желанием этого человека надолго оставить свое

имя в памяти сограждан. Даже персидская мода, что должна была бы

напугать афинян, так недавно встречавшихся с персами на суше и на

море, пришлась им по душе: из весел и мачт персидского флота

построенный Периклом Песенный зал для мусических состязаний, или

Одеон, имел покатую конусообразную крышу, несколько рядов

сидений амфитеатром и колонн: за образец, говорят, была взята палатка

персидского царя. Комедиографы, сопровождавшие весь ход

строительства вышучиванием и полагавшимися по такому случаю

издевательствами, не могли пройти мимо явного сходства Одеона

Перикла с кожаным шлемом, призванным скрывать луковую голову

воеводы. «Вон идет Зевес-голова-луковицею, Периклес, с Одеоном на

макушке»,— дразнил его Кратин.

Вот первая загадка аттического смеха: на протяжении всего

строительства, многочисленных войн, которыми украшал Перикл себя

и свой город, комедиографы на Дионисиях — и чем дальше, тем

больше — последними словами называли сего государственного мужа.

«Собиратель голов», «самый длинный язык в Элладе», «царь сатиров»,

да еще Фидий устраивает ему встречи с женами его же друзей, а

Пириламп, перенявший у персов любовь к пестро-хвостым павлинам,

дарит приплод своей небольшой фазаньей фермы любовницам вождя

народа, а сам вождь, не довольствуясь всем этим, нашел себе

милетянку-гетеру и открыто живет с нею.

Все больше огораживающиеся Афины матросов и ремесленников,

воевод, казнокрадов и сутяг словно живут одной жизнью, а

крестьянская Аттика, в напряженном слежении времен года и бурном

чествовании своих богов,— другой. Пересекаясь на Дионисиях в

театре, два мира эти поначалу не мешали друг другу

в повседневной жизни. Комедиографы, осмеивая Афины, своих стратегов

и свою политику, не вмешивались, однако, когда после праздников

наступало время заниматься теми же делами всерьез, не их это было дело.

Точно так же и воеводы — политики-профессионалы, наблюдая во время

театральных представлений на Дионисиях себя и свои действия в жгучем

соусе анекдота, не хватались за копья и луки, не бежали, стуча

сандалиями, за жезлоносцами, ибо древний обряд комедии

предусматривает для них, здоровых и богатых, облеченных властью и

почетом, только такую роль.

Жизнь города течет как будто по двум руслам: руслу обряда и руслу

истории. Человек в них пребывает одновременно. Исторический Перикл

строит Парфенон, ведет жестокие войны, он храбр и презирает толпу, но

благочестив и велит расставить по всему городу статуи богов, чтобы не

одни только гермы вострились на каждом углу. Комический Периклбашка-тыквою тщится выглядеть Зевсом, а подражает персидскому царю,

делает вид, что строит новый город, а строительство не двигается с места,

хочет воевать, но труслив и прячется в постели своей милетской красотки.

В обоих Периклах все — чистая правда, но первый Перикл — олимпиец,

афинский политик и вождь народа, а второй — аттический житель на

Дионисиях, выскочка, с которым община должна поговорить на своем

языке. И она говорит. А Перикл молчит, соблюдая неписаный закон

традиции.

Этому способствовало, впрочем, и то, что Аттика и Афины, составляя

вместе «народное тело», не были однородны и встречались помимо базара

только в праздник. Но могучие боги, общие боги сломали гармонию дела

и смеха, грубую схему которой мы только что миновали, но еще долго

будем нуждаться в ней.

Содержательницей одного из увеселительных домов местечка Скир

(учредил их еще великий Солон) была дочь некоего Аксиоха из Милета,

носящая обычное для женщин ее профессии прозвище — Желанная, или

Аспасия. Ее-то и полюбил наш афинский громовержец. В романической

истории Э. Курциуса, знаменитого историка XIX века, она «приковывала

к себе сердца не какими-нибудь заученными чарующими средствами —

это была натура высокая, одаренная глубоким пониманием всего

прекрасного, необыкновенно счастливо и гармонично развитая. Впервые

увидали афиняне все сокровища эллинской культуры, соединенные в

женщине, и с изумлением взирали на это чудное явление. Настоящее же

значение для Афин она получила с того дня, когда узнала Перикла и когда

между ними возникла взаимная любовь; прочная связь, в которую

вступил с нею Перикл (он в самом деле выдал свою первую жену замуж

за другого, чтобы жить со своею, как сказано у Плутарха, «горячо

любимою Аспасиею»), доказывает,

что отношения их опирались не на жажду наслаждения или на мимолетный

порыв. Это был истинный брачный союз, не получивший общественного

признания только потому, что Аспасия была иностранкою; это был союз,

основанный на преданнейшей и нежнейшей любви и расторгнутый только

смертью, союз, бывший источником обильнейшего семейного счастья, в

котором никто так не нуждался, как этот удалившийся от всех внешних

развлечений и неутомимо трудящийся государственный человек».

Для Аспасии выбирал Перикл пестрейших павлинов Пирилам-па, а в

городе ее звали Деянирой, погубившей своего Геракла, Омфалой, от любви

к которой лишился рассудка Одиссей, и даже Герой, совлекающей —

вместе с одеждами своими — Зевеса-суп-руга с путей «неутомимо

трудящегося» бога. Из-за Аспасии, говорят, Перикл начал войну с

самосцами, разбившими милетян, ее земляков. Но дела приняли совсем

дурной оборот, когда

«...в Мегаре пьяные молодчики Симетту,

девку уличную,

выкрали. Мегарцы,

распаленные обидою,

Двух девок тут

украли у Аспасии.

И вот причина

распри междуэллинской:

Три уличные

девки. Грозен, яростен

Перикл, великий

Олимпиец молнией

И громом небеса

потряс, страну потряс, Издал приказ, скорее,

песню пьяную:

«Изгнать мегарцев с рынка

и из гавани, Мегарцев гнать и на земле и на

море!» Изголодавшись,

в

Спарту

за

подмогою Мегарцы обратились, умоляя их

О

девках

изменить

постановление.

Просили нас довольно — мы не сжалились.

Тут лязг мечей раздался и доспехов стук» *.

Стихи эти выкрикивал со сцены мужичок Дикеополь из Аристофановых «Ахарнян», когда Пелопоннесской войне шел уже шестой год, и,

как спустя несколько столетий напишет Плутарх, «трудно было решить, изза чего собственно началась война». Афинские острословы говорили, что

хоть в одном Пелопоннесская война напоминает Троянскую: обе развязаны

из-за женщин. Но три богини, поссорившиеся из-за яблока и Елена,

похищенная Парисом, а рядом — три проститутки и содержательница

притона. Вот до чего ехидна греческая история!

* Цитаты из сохранившихся комедий Аристофана приводятся в переводе

Адр. Пиотровского, фрагменты — в переводе автора.

Итак, война началась, и именно это заставило Аристофана прервать

обучение у кого-то из афинских педологов. Он оказался в среде гроздарей

и пахарей, пастухов с собаками и овцами, жирных мельников и

угольщиков из Ахарн, тощих гиметтских пасечников, которые собрались

в Афинах в ожидании нападения спартанского войска под

предводительством царя Архидама. Предоставляя спартанцам разорение

Аттики, Перикл снарядил флот для нападения на пелопоннесский берег.

В разгаре лето,

«...город

весь

исполнился

Военных

криков,

триерархов

гомоном,

Наем,

продажа,

кормы золоченые,

В

амбарах

давка,

лавки

осажденные,

Меха,

кадушки,

поручни

дубленые,

Чеснок,

оливки,

луковки

сушеные,

Венки,

селедки,

пьяницы,

танцовщицы,

А

в

гавани

удары

весел

поднятых,

Уключин визг, матросов свист, горнистов писк,

Рожки, фанфары, флейты, барабанов бой».

Аристофан оставался в городе, когда афинский флот из сотни

трехрядных кораблей (на каждом таком корабле умещалось от двух до

пяти сотен команды и десанта, но почему он, собственно, назывался

трехрядным, точно не установлено: то ли гребцы сидели в три яруса, то ли

втроем работали одним веслом), так флот был отправлен к Пелопоннесу, а

сухопутное войско во главе с Периклом разоряло окрестности

пограничной Аттике Мегариды, пока спартанцы, которых привел

Архидам, услышав о нападении афинского флота, срочно ретировались за

Истм.

За два года Архидамовой войны облик города совершенно

переменился. И дело не только в том, что затихало грандиозное

строительство, затеянное Периклом. Неудачливый лохаг * из Галимун-та,

написавший впоследствии историю этой войны, сын Олора Фу-кидид

рассказывает, что крестьяне Аттики пришли в Афины в самый разгар лета,

не успевши снять урожай, когда Архидам уже приступил к опустошению

Елевсинской и Фрийской долины, прогнал афинскую конницу возле

соленых Рейтов и верстах в восьми от Афин (или, по аттическому счету, в

60 стадиях) остановился лагерем в местечке Ахарны. Когда бежавшие с

насиженных мест крестьяне «явились в Афины, то помещений там

нашлось для немногих; кое-кто нашел приют у друзей или родственников.

Большинство же поселилось на городских пустырях, во всех святынях

богов и героев, за исключением расположенных на Акрополе и не* Командир кавалерийского подразделения — лоха; звание, соответствующее

есаулу.

которых других, крепко запертых святилищ. Под давлением нужды

заселен был даже Пеларгик, лежащий у подножия Акрополя и

необитаемый в силу заклятия. Многие устроились в крепостных

башнях и вообще где и как могли: город не мог вместить в себя

всех собравшихся; впоследствии они заняли даже длинные

стены,, поделивши их между собою, и большую часть Пирея».

Тесно стало и в одном из Кидафинских проулков, возле улицы

Треножников, где жил Аристофан. В городе, имевшем в

окружности меру дневного пути, не было воды: в летнюю жару

колодцы почти пересыхали, а единственный родник, знаменитый

Девяти-струйный Ключ, расположенный возле храма елевсинских

божеств — Деметры, Коры и Триптолема,— был заповедным.

Отсутствие питьевой воды вместе с необычайной скученностью

людей,; коз, овец, свиней и разнообразной птицы, а также,

конечно, собак и лошадей, довольно быстро привело к болезни,

успевшей за одну сезонную вспышку выкосить изрядное число

горожан. Недоброжелатели Перикла винили именно его в том,

что «летом множество людей принуждены жить в куче в хибарах

и душных шалашах, где негде повернуться, жить в праздности,

ничего не делая, тогда как раньше они проводили время на

чистом, вольном воздухе. Виной этому тот, кто во время войны

запер сельское население в стенах города, кто, не употребляя ни

на что массу людей, загнал их, как скот, и предоставил заражать

друг друга, не прибегая ни к каким средствам для перемены или

облегчения их положения». Не помогло и то, к чему решил

прибегнуть Перикл: он снарядил полтораста кораблей и осадил

Эпидавр, но во время осады болезнь вспыхнула и во флоте. Это

окончательно разрушило карьеру афинского «Зе-веса»: народным

собранием он был лишен звания воеводы и присужден к уплате

крупного штрафа. Дела Перикла шли под откос уже давно: был

осужден и умер в тюрьме при загадочных обстоятельствах

Фидий, обвиненный в оскорблении Афины — скульптор на щите

богини с наружной стороны среди персонажей битвы греков с

амазонками не постеснялся запечатлеть себя и Перикла рядом с

богами. Пришлось оставить Афины учителю Перикла —

Анаксагору; с трудом спас Перикл от осуждения свою, как

ласково прозвал ее один поздний комментатор, «учительницу» —

Аспасию. Затем умер сын, успевший перед тем обвинить отца в

связи с невесткой; и вот, повесив ладанку на шею, умирает он

сам. Аспасию берет себе овчар и купец Лисикл, друг Перикла.

Приходят новые люди, наступают новые времена.

У АГАФОНА

Когда за столом Сократ, даже загодя установленный

порядок пира нарушается, и в нем то тут, то там звучат

неожиданные нотки. Федр, собравшийся было начать свою

речь о любви по шаблону, сработанному специалистомсутягою, тоже оказался втянутым в какую-то странную

предварительную беседу: как ни старался, а свиток с текстом

своей речи от глаз Сократа спрятать Федр не сумел. Сократ не

подал виду, что свиток им замечен, но коварный змеиный

вопрос свой все-таки задал.

— А годится ли вообще, милый мой Федр, записывать

речи? И знаешь ли ты, как именно — делом или словом —

всего более угодишь богу, когда вопрос касается речей?

— Нет, а ты?

— Да ты не сердись, я ведь тоже могу только передать,

что об этом слышали наши предки. Они-то знали, как ты

думаешь?

— Смешной вопрос! Но расскажи, что же ты слышал.

— Так вот, я слышал, что близ египетского Навкратиса

родился один из тамошних богов, ему была посвящена птица,

которую называют Ибисом. А самому божеству имя было

Тевт. Он первый изобрел число, счет, землемерие, звездочетство, вдобавок игру в шашки и в кости, а также и

письмена. Царем над всем Египтом был тогда Тамус,

правивший в великом городе верхней области, который греки

называют египетскими Фивами, так же как того бога —

Аммоном. Придя к царю, Тевт показал свои искусства и

сказал, что их надо передать другим египтянам. Царь

спросил, какую пользу приносит каждое из них. Тевт стал

объяснять, а царь, смотря по тому, говорил ли Тевт, по его

мнению, хорошо или нет, кое-что порицал, а кое-что хвалил.

По поводу каждого искусства Тамус, как передают, много

говорил Тевту и хорошего и дурного, но это было бы

слишком долго рассказывать. Когда же дошел черед до

письмен, Тевт сказал: «Эта наука, царь, сделает египтян более

мудрыми и памятливыми, так как найдено средство для

памяти и мудрости». Царь же сказал: «Искуснейший Тевт,

один способен создавать произведения искусства, а другой —

судить, какая в них доля вреда и пользы для тех, кто будет

ими пользоваться. Ты, отец письмен, любишь их настолько,

что, говоря об их значении, ты сейчас сказал все наоборот. В

души научившихся им они вселят забывчивость, ибо лишится

упражнений память: припоминать станут, доверяясь письму,

по посторонним, внешним знакам, а не вну-

тренней силой, сами по себе. Стало быть, ты нашел средство не

для памяти, а для припоминания. И ученикам ты дашь видимость

мудрости, а не мудрость, так что они у тебя будут многое знать

понаслышке, не усваивая, и казаться многознающими, оставаясь в

большинстве невеждами, невыносимыми в общении.

— Ты, Сократ, легко сочиняешь и египетские и какие тебе

угодно повести.

— Рассказывали же в святилище Зевса Додонского, что слова

дуба были первыми прорицаниями. Людям тех времен — ведь они

были не так умны, как вы теперь,— довольно было, по их

простоте, слушать дуб или скалу, лишь бы только те говорили

правду. А для тебя, наверно, важно, кто говорит и откуда он, ведь

ты не смотришь только на то, так ли все на самом деле или иначе.

— Прости, Сократ; а с письменами, видно, так оно и есть, как

уверял тот фиванец.

— Глуп и тот, дорогой мой Федр, кто рассчитывает

запечатлеть свое искусство и знание в письменах, и тот, кто

надеется вновь извлечь его из письмен нетронутым и годным к

употреблению. Оба чрезвычайно простодушны и, в сущности, не

знают прорицания Аммона, раз они записанную речь ставят выше,

чем напоминание человека, сведущего в том, что записано. В этом,

Федр, ужасная особенность письменности, поистине сходной с

живописью: ее порождения стоят как живые, а спроси их — они

величественно молчат. То же самое и с сочинениями. Думаешь,

будто они говорят, как мыслящие существа, а если кто спросит о

чем-нибудь из того, что они говорят, желая это усвоить, они всегда

твердят одно и то же. Всякое сочинение, однажды записанное,

находится в обращении везде — и у людей понимающих и, равным

образом, у тех, кому вовсе не пристало читать его,— и не знает, с

кем оно должно говорить, а с кем нет. Если им пренебрегают или

несправедливо ругают его, оно нуждается в помощи своего отца, а

само не способно ни защищаться, ни помочь себе.

Потому-то, если сочинитель составил свои произведения, зная,

в чем истина, и может защитить их, когда кто-нибудь станет

проверять его сочинения, и если он способен на словах указать на

слабые стороны им написанного, то такого человека следует

называть не по его сочинениям, а по той цели, к которой были

направлены его старания.

— Как же ты предлагаешь его называть,— спросил Федр.

— Название «мудрого», Федр, по-моему, для него слиш-

ком громко, и пристало только богу. Любитель мудрости,

философ, или что-нибудь в этом роде, вот что больше подходит для

него и звучит получше.

Ну а у кого за душой нет ничего более ценного, чем то, что он

сочинил или написал, кто долго возился со своим произведением и

так и сяк, то склеивая его части, то уничтожая их,— того ты, по

справедливости, назовешь поэтом?

Федр согласился с Сократом и решил говорить сам. Другой

немаловажный недостаток записанного сочинения был лучше

известен Аристофану, внимательно прислушавшемуся к тому, что

говорил Сократ.

Глава 2

ХОРОШИЕ СТАРИННЫЕ ПРАВИЛА ПИСАНИЯ КОМЕДИЙ

Его дразнили «рожденным с четвертой попытки» за то, что первые свои

три комедии он только написал сам, а поставлены они были Каллистратом и

Филонидом. Участившаяся с тех пор практика передачи своей пьесы

другому лицу была редкостью в годы, когда Аристофан начинал. За два же

поколения до него комику зачастую вообще не приходилось записывать

текст комедий: пестрый обрядовый арсенал заполнял и основную сюжетную

линию действия и большинство его рукавов. Только «парабаса», или «выход

к зрителю», в котором автор заговаривал с публикой от первого лица и

касался злобы дня афинского, так вот только этот выход и мог требовать

специальной записи. По столь прозаической причине уже у ближайших

потомков такого, кажется, замечательного комика, каким был Магнет, не

осталось почти никаких надежных о нем сведений.

«Вот и Магнет старинный был вами забыт, с сединами

познал он бесчестье,

Хоть без счета он славных трофеев воздвиг, побеждая

противников хоры, Хоть

на разные пел ради вас голоса, по-лидийски играл

и на лире, И

по-птичьи порхал, и пчелою жужжал, и веселой

лягушкою квакал, Да

себе не помог. Только старость пришла, позабыта

победная юность».

Схолиаст (византийский комментатор) «Всадников», где предводитель

хора от лица Аристофана произносит эти слова, объясняет порхание и

кваканье тем, что Магнет вывел якобы на сцену ряженых — хоры птиц, пчел

и лягушек. Есть, говорит, краска такая, лягушаткой называется, которой

Магнет вымазал лица актеров,— тогда еще не выдумали масок,— поясняет

схолиаст,— а также и гиматии, которые за эту свою болотную окраску

получили название лягушачьих плащей.

Тут нужно заметить, что поверх исподнего, которое по-гречески

называлось соматием и в котором актер издали казался совсем голым,

надевались хитон и гиматий. Цвет гиматия говорил о своем Персонаже не

менее определенно, чем реплики актера или хористов, вот почему, как

свидетельствует знаток Поллукс, наименование одежд надобно связывать не

с животными прототипами вроде лягушки, но лишь с условным языком

цветов. А впрочем, что точно означали перечисленные Поллуксом плащилягушатки, или

цвета морской волны, или пурпурные, или гнедые, сказать трудно.

Благоразумие требует признать, что язык плащей моложе языка петухов и

лягушек, ос и лошадей. Хористы, обряженные разными птицами,

засвидетельствованы бесспорно на греческой вазе начала V века,

хранящейся в Британском музее: два бородача, одетые удодами, пляшут

под звуки двойной флейты на фоне длинных ветвей маслины —

священного дерева Аттики. Но вазы вазами, а отсутствие писаного

сценария лишает нас и большей части сатировой драматургии.

Правда, записать еще не значит сохранить: от «Едоков» и

«Вавилонян», второй комедии Аристофана, остались рожки да ножки,

счет сохранившимся комедиям мы ведем с третьей — с «Ахарнян», и

ставил ее тоже Каллистрат, многоопытный актер и наставник труппы. С

Аристофаном они были вдвойне земляками: и по Эгине, острову в

Саронском заливе, где, как считается, родился Аристофан и где у

Каллистрата был надел земли, и по Кидафинам, где оба проживали. К

тому же в начале 20-х годов Аристофан был еще слишком молод и едва

ли сумел бы как должно наставить свой хор — это было трудное дело.

Прежде всего требовалось «попросить» хор, потом тебе его «давали»,

давал разрешение архонт («начальник» или «заведующий»), назначавший

хорега — богача, несшего (в порядке выполнения почетного долга перед

отечеством) расходы по содержанию всей постановки. Драматургу

оставалось поставить вещь на сцене. И тут все — от мизансцен до

куплетов и танцев — лежало на наставнике хора, которым часто

оказывался сам драматург. Особенно прославился когда-то Эсхил,

придумавший, говорят, пышные костюмы, декорации и замечательные

новые танцевальные фигуры. К тому времени, однако, когда начинал

Аристофан, разделение труда уже проникло в театральное дело.

«Удивлялись нередко друзья, почему до сих пор не просил

у архонта

Для себя он актеров и хора; так вот, что просил через

нас передать он:

Не без разума так поступает поэт и не в страхе, но так

полагая —

Комедийное дело не шутка, но труд. Своенравна комедии

муза,

И хоть многие ласк домогались ее, лишь к немногим она

благосклонна».

Так в парабасе «Всадников» голова хора объясняет, почему только

четвертую комедию свою Аристофан поставил самостоятельно. Да и к

вам, зрители афинские, бросаться в объятия боязно:

«И любви вашей цену он знает. Она кратковечна, как летние

травы.

И любимцев былых, только старость придет, предаете вы

быстро забвенью».

Может быть, Аристофан серьезнее других относился именно к

литературной отделке своих сочинений и больше походил на тех, кто, по

словам Сократа, «долго возился со своими произведениями и так и сяк,

то склеивая его части, то уничтожая их».

Вторую свою комедию — «Вавилоняне» — он отдал на постановку

Каллистрату спустя всего два месяца после Сусляных Дионисий, где

вторую награду получили «Едоки». Великие Дионисии, для которых были

написаны «Вавилоняне», проходят куда пышнее остальных праздников

Диониса. Со всех союзных островов сплываются в Афины данники:

празднуя главный праздник Диониса, они вносят вклады в общую

союзническую казну, хранящуюся с недавних пор в Афинах, на

Акрополе. И вот в театре Диониса, что у Акрополя, при полном стечении

как своих, так и гостей представляют комедию «Вавилоняне».

«Богатый златом» Вавилон, с «смешанным-перемешанным», как

назвал его Эсхил, человечеством своим,— вот хор комедии; интриганы и

жуликоватые афинские чиновники, обкрадывающие общую казну,— вот

актеры...

Война, разорившая Аттику,— за три года спартанское войско трижды

опустошало плодороднейшие долины, пока аттическая деревенщина

толпилась в Афинах и за Длинными стенами либо ломала копья за

границей,— война и привела к тому, что единственным источником

существования для афинского государства сделался союзный фонд. Война

уносила лучших и деятельнейших афинян, взамен подарив городу сброд,

умевший только драть глотки на сходке. Старики, непригодные к

схваткам и одуревшие от безделья и, наверное, голода, быстро

прибавляющие в числе инвалиды и теряющие мирное ремесло воители,

мастеровые и крестьяне, галдящие на базаре и в цирюльнях,— вот они,

новые Афины.

Самые отпетые крикуны — демагоги (с тех самых пор это слово

приобрело свое нынешнее значение), избранные на важные должности,—

входили во вкус государственной деятельности и правили хрупким

суденышком власти с невозмутимостью пьяных корабельщиков.

Представляя на сцене этих молодых сыновей афинской демократии,

комедиограф попадал в трудное положение, куда более трудное, чем даже

пять или десять лет назад, когда ему приходилось выводить на сцену,

скажем, ряженого Периклом.

Балаганная, безалаберная возня, плясовая суматоха и шум,

цементирующие действие аттической комедии, мало-помалу стано-

вились основными признаками афинской политической жизни. И хотя в

целом сценическая площадка и атмосфера театра служили достаточным

водоразделом между повседневной жизнью и ее комедийным

переживанием, они могли вдруг сближаться, и в точке сближения

проскакивала болезненная искра.

Называвший себя «сторожевым псом народа» Клеон, человек новой

формации, «хрюканьем перекормленной свиньи» возбуждающий толпу на

собраниях. Клеон, чьи речи Аристофан уподобляет чавкающей жиже

Киклобора, афинской клоаки, Клеон даже людям сдержанным казался

скорее новомодным шутом, чем традиционным «любимцем народа» типа

Перикла. Когда остальные еще вели себя пристойно, Клеон уже начал

кричать на собраниях, украшая свою речь сквернословием и заголяясь. Он

глоткой прорвался к влиянию и затем к власти почти так же, как

расположения публики добивались старые комедиографы, нанизывающие

сальность на грубость и резкость на терпкость.

Демагог, легко узнавая себя в персонаже комедии, либо даже просто в

куплетах актеров и припевках хора, не может теперь по старинке, вместе

со всеми, предаваться вековой стихии обряда, не лишающего его как

политика ни власти, ни должностей, ни влияния. Теперь они — Клеон и

его комедийный дразнила — одного поля ягоды: глядеть на то, как Клеон

первый витийствует в собрании, проходящем иной раз здесь же, в чаше

театра, и глядеть на то, как отплясывает Клеон второй в разрисованном

искусным бутафором наморднике,— это значит глядеть на одно и то же.

Ко всему еще и насмешки над недалекими афинскими союзниками,

позволявшими афинянам расхищать союзную казну, раздавались в тот

день в театре, заполненном частью самими союзниками, а это удваивало

силу любой нападки. Высмеянные при чужих должностные лица и

любимцы народа, в первую очередь демагог Клеон, свой, крутого замеса,

кожевник, не могли стерпеть благосклонного, кажется, отношения

публики к поставленной Каллистратом комедии.

Приезжий сказал бы, что первых правителей афинских скорее можно

узнать по наглости, с которой оскорбляют их, нежели по знакам их

достоинства. Короче говоря — а говорить короче разочарованного

читателя заставит то, что комедия «Вавилоняне» не сохранилась,—

Аристофану гораздо меньше повезло с его вторым сочинением, чем с

первым. Хоть поставлены «Вавилоняне» были под чужим именем, текст

— это знали все — принадлежал его руке (вот она, опасность записи, не

названная Сократом!), его-то и привлек к суду Клеон, сын кожевника,

человек нрава буйного и неукротимого, не имеющий, как думали

приверженцы старинных взглядов, никаких дарований, предполагаемых в

участнике государственного правления.

Обвинение включало два параграфа. По первому Аристофан

объявлялся иностранцем, самовольно всучившим свою комедию для

постановки на Великих Дионисиях, где состязаться могли лишь исконные

афиняне. Хотя невиновность комика по этому пункту обвинения и была

доказана, а параграф об иностранном происхождении был весьма

распространенным в афинской сутяжной практике, всякое обвинение

такого рода таило серьезную опасность: ведь следствия в Афинах не вели,

и победу одерживал тот, кто убедительнее своего оппонента выступит

перед судьями. Обвинение же в иностранном происхождении в городе,

где официально зарегистрированные иноземцы — метэки — не имели

политических прав, должно было вылиться в лучшем случае в изгнание

Аристофана из Афин.

Количество дел по этому обвинению возросло в особенности теперь, в

первые неспокойные годы Пелопоннесской войны. Пользуясь

неразберихой военных приготовлений и скученностью населения, метэки

и даже рабы греческого происхождения ухитрялись иногда вписывать

себя каким-то образом в списки полноправных граждан, а сами афиняне

из какой-нибудь корысти могли заявлять о незаконном присвоении теми

прав гражданства. Пока такого рода обвинения раздавались на

Дионисовых праздниках в театре, публика расценивала их только как

необходимую черточку того или иного комического персонажа: таков

«пафлагонец» Клеон, «фракиец» Клеофон, «фригиец» Гипербол. Но

другая сценическая

площадка — одно из афинских судилищ — отнесется к тому же

обвинению иначе. Правда, сам Аристофан, родившийся на Эгине и,

возможно, живший там, когда Каллистрат ставил его «Едоков», не терял

афинского гражданства своего отца Филиппа и матери Зенодоты и был

прописан по Кидафинам. Второй параграф, объясняет нам схолиаст,

вменял в вину Аристофану оскорбление афинского народа и его вождей.

Весною, на Великих Дионисиях, где Аристофан осмелился — пусть через

подставное лицо, состязаться в искусстве с маститыми комиками, стихают

морские бури, расчищается небо над Саронской переправой, и в Пирее

швартуются корабли и корабли союзников; самые почетные гости

являются в театр. «Внушать презрение к должностным лицам гораздо

опаснее на празднествах общественных, где также присутствуют

иностранцы, нежели на сборищах одних только сограждан того, который

являлся предметом сих осмеяний. Даже надлежало бы всегда некоторым

образом укрывать погрешности, а не выставлять их на посмеяние целой

Греции, ибо тогда Уже они неизгладимы!» Так или около того мог бы

прозвучать и голос Клеона, когда он тягался в суде с Аристофаном.

Только Клеон был крут, груб, зол, он был хам.

Но и по второму параграфу обвинения Аристофан был счастли-

во оправдан, ибо — так мог бы звучать голос либерального адвоката —

«афиняне, хотя с удовольствием смотрят в театре на обвиненных, а

иногда даже оклеветанных величайших чиновников своих, осмеянных со

всею вольностию и дерзостию комедиографов, но предоставляют первым

распоряжение дел и не возжигают за это ни зерном менее фимиама на

алтарях последних!».

Правда, за два последующих года Аристофан на Великих Дионисиях

не показал ни одной комедии и, как человек (по убеждению одного

ученого византийца) осторожный, выставил две комедии на Дионисиях

Сусляных, где и хористами и хоровиками могли выступать метэки. Хотя

все это так, Аристофану едва ли грозило какое-нибудь наказание в

Афинах первых лет Пелопоннесской войны.

«И то, что сам я от Клеона вытерпел За драму

прошлогоднюю, мне памятно: Меня в совет он

поволок, клеветами И ложью оплевал, бурлил и

пенился, Слюною обливался, и едва-едва Не

захлебнулся я в навозной лужище».

Так вспоминает судебный процесс над собою сам Аристофан год

спустя в «Ахарнянах».

Афинянину, недовольному другим афинянином, не обязательно

требовалось вызывать его в суд. Довольно было, предварительно выпив в

компании друзей, встретить своего обидчика где-нибудь в темном

переулке и поколотить его. При этом оказаться наказанным рисковал

лишь тот, кто ранил своего противника в голову — ну, скажем, черепком

или палкой. А намять противнику бока — это даже похоже на доблесть.

Темных переулков в тогдашних Афинах искать не приходилось, и хотя

каждый почти афинянин, которого нелегкая задерживала до вечера гденибудь на площади или за городом, возвращался домой с тяжелым

посохом в руке и часто в сопровождении раба, несущего факел, кривые и

узкие афинские улочки, называемые по-гречески «ущельицами», в самом

деле походили больше на овражистые тропы, сжатые глинобитными

стенами, сквозь крохотные оконца в которых по ночам как раз выливали

помои и нечистоты. Для того чтобы подкараулить и избить в таком месте

человека, не надо было, пожалуй, ждать и наступления ночи. К тому же

улицы афинские не мостились, и валявшиеся на земле камни, черепки от

разбитой посуды нередко пускались в ход, особенно в случае

сопротивления, неожиданно оказанного обороняющимся противником.

Клеон, уже однажды заставивший Аристофана явиться в суд

ответчиком, едва ли стал вторично испытывать судьбу, тем более

что неудачливому истцу нужно было сделать всего один шаг к тому,

чтобы превратиться в обвиняемого клеветника. Поэтому Клеон дождался

удобного случая, когда осмелевший Аристофан снова выступил с

нападками против него в очередной комедии. Собравши своих

сподвижников, Клеон так отделал нашего комедиографа, что никто из

свидетелей избиения даже не решился прийти к нему на помощь. А ведь в

Афинах принято было встревать в чужую драку. Вероятно, общественное

мнение было на стороне Клеона, а не Аристофана. А значит, вступали в

силу обычные правила.

Состязание, говорят нам, было универсальной моделью общественной

жизни афинян, хотя разнообразные прототипы этой модели (борьба за

власть в общине, за дочь вождя, за привилегии) кажутся непременными

атрибутами общественного бытия. Эта модель воплощена не только во

множестве мифов, из глубины которых отчетливо видна ее структура. Нет

ни одной сферы общественной жизни Афин, где состязание не

оказывалось бы решающим методом вынесения окончательного

приговора о чем бы то ни было. Не условное, выраженное английским

понятием «спорт» соревнование, но схватка, стычка, безоглядный спор —

вот вершитель всякого дела. Греческая состязательная модель отличается

еще и тем, что она не может реализоваться келейно, но только — на виду

у всех, у всего города, у друзей и знакомых, на не обязательно имеющей

четкие границы сценической площадке. Единственным юридическим

ограничителем состязательного произвола и насилия оказывался у афинян

жребий, но и он не заменял, а лишь подкреплял принцип схватки.

Аполлон не наказывает Марсия, музыканта-силена, только за то, что тот

осмелился соперничать с ним в мусическом деле. Нет, он прежде выберет

судей и одержит победу, а после уже сдерет шкуру с побежденного.

Одиссей дал каждому жениху Пенелопы шанс овладеть многомощным

луком, а значит, и властью, а значит, и женой, и только после их

неудачных попыток взялся сам за лук и стрелы и перебил своих

оскорбителей. Афродита, Афина и Гера, когда богиня Распря подбросила

им яблочко с надписью «прекраснейшей», начали свое состязание с того,

что выбрали судью и соревновались перед ним, правда уже не в красоте,

но в красноречии и щедрости.

Точно так же греческие драматурги, лица вполне исторические, не

могли удовлетвориться показом своих драм, но подвергались подлинному

профессиональному суду: судьи разбирали, чья постановка успешнее, чья

не вызвала энтузиазма у афинян, и раздавали награды. Конкурсы

скульпторов и художников, приуроченные к общегреческим

празднествам, происходили на тот же драматический лад: на суд зрителей

выносились не просто законченные произведения, но сам процесс их

творения. В одном ряду с Олимпийскими или Немейскими играми, на

которых атлеты со

всей Греции выбирали проворнейших и крепчайших, стоят споры о том,

кто — лучший исполнитель гомеровских поэм, кто — лучший флейтист

или кифаред...

Главный жанр городской и художественной жизни Афин того

времени, когда Аристофан выступил с первыми комедиями,—

политическая борьба. Развитие этого жанра, обусловившее небывалый

взлет словесных искусств, знало своих мастеров и гениев, но творения его

эфемерны, и при всей своей значимости в момент появления на свет (как

разгорались афиняне после речей Перикла!) они впоследствии

выдыхаются, так что к ним уже нечувствительны последующие

поколения. Даже современникам остается немногое: уже Фукидид,

говорят, передавая речи Перикла, рассказывая о договорах и клятвах,

которыми обменивались греки, немало присочинил к тому, что помнил.

***

Дионис с его виноградной лозою не сразу был принят богами,,

особенно ревнивая Гера его невзлюбила. И вот она его убила, подослав

титанов. Титаны, чтоб не оставлять следов, съели, перемазавшись кровью,

семь кусков, на которые был ими разорван младенец Дионис. Афина,

правда, сохранила сердце убитого. И пока титаны плясали, празднуя

удачу, свой обычный танец сирто, она приготовила из сердца снадобье и

дала его на ужин Семеле. Та съела, понесла, но не доносила: захотелось

ей увидеть огненного отца своего ребенка. Убив любопытную молнией,

должен был сам Зевс снова рожать Диониса, вынашивая его в своих

чреслах.

Другие говорят еще, что титаны поймали Диониса при помощи

детских игрушек и зеркала, что был он потом раздроблен на части и

помещен в котел, но Зевс, почуяв запах, налетел, чтобы схватить жиру с

жертвенного мяса, да только увидал, как титаны, установив котел на

треножник затейливо скрученной бронзы, варят, а потом, надевши кусок

на черный вертел, держат еще чуть-чуть «над Гефестом», как говорит

Гомер, и тогда он поразил титанов молнией, а члены Дионисова тела

передал отроку Аполлону для погребения, но тот не послушался Зевса,

отнес его на Парнас и сшил там из кусков вполне приличное тело, как

шьют лоскутные одеяла. Лежал сшитый Дионис, побитый, и жаловался на

тяжкие раны. Виноградник погрустнел, лоза потемнела, почернела каждая

кисть и стала плакать. Однако же не навсегда слезы. Зевс, знающий почти

все наперед, оживил сына и прогнал титанов.

И о зеркале вспомнил Дионис, когда, возрожденный, решил самым

страшным и верным способом отомстить титанам. Вымазавшись отжатым

в осенних давильнях багряным соком — так когда-то его кровь размазали

по мохнатым своим мордам жадные тита-

ны, - Дионис, хохоча и радуясь найденному средству, дразнит, и снова

дразнит, и дразнит, и дразнит поникших духом титанов.

* * *

Соседствующий, а значит, соперничающий с комедией большой театр

городской жизни пародируется комиками с тою же запальчивостью и с

тем же чувством безнаказанности, с каким возрожденный Зевсом Дионис

дразнит своих родственников-титанов. Отношения соперничества, в

каковых стоит друг к другу все в греческом мире, здесь преображены, ибо

здесь сражаются, завладев оружием соперника, забравшись в его

оболочку, подделавшись под него. Являясь в театр Диониса, город

глядится в кривое зеркало, до поры до времени безболезненно перенося

грубость и кислоту комедийного смеха.

Незадолго до смерти Перикла старший современник Аристофана,

знаменитый Кратин, поставил комедию «Дионисалександр», где «отец

народа» был представлен эдаким «кентавром» или «конепетухом» —

Дионисом, трусоватым слабаком, взявшимся, подобно троянцу Парису

(таково более известное имя Александра), судить красоту богинь.

Дионисалександр-Перикл, впустивший спартанцев в Аттику и давший им

вытоптать посевы и виноградники, не слишком боялся плевков, без труда

долетавших до него в приличествующее для поношений время. Нечего

было опасаться и Кратину. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, а

комедия — дело хмельное. Непереносимо оно для того, кто путает с

ночью день, а с потешною схваткой — войну настоящую. На город таких

неразличающих довольно двоих или троих, и тогда от путаницы не

убережется никто.

Перикл умер, а война продолжалась. На Сусляных Дионисиях 425

года состязаются три комедии: «Потерпевшие кораблекрушение»

Кратина, «Молодая луна» Евполида и «Ахарняне» Аристофана (и

Каллистрата). «Ахарняне» были удостоены первой награды.

Впервые за несколько лет к афинянам приходит подобие военного

успеха: флот, отправившийся было в Сицилию, задержан непогодой.

Вернувшись к греческим берегам, он швартуется у подвластного Спарте

порта Пилос. Захватив Пилос, афиняне оттянули спартанское войско,

регулярно вытаптывающее Аттику: пелопоннесцы понимали, писал

Фукидид, «что пилосское дело близко их касается, к тому же на этот раз

они вторглись в Аттику рано, когда хлеб был еще зелен, и потому для

большей части их войска не хватало съестных припасов, в Аттике они

поэтому оставались недолго, сего 15 дней». В спешном порядке

ретировавшись за Истм или пустившись морем вокруг Пелопоннеса,

спартанцы первым делом заняли островок Сфактерию, запирающий

пилосскую бухту, но оказались сами запертыми на острове сильным

афинским флотом.

Среди спартанцев, блокированных на Сфактерии, оказалось немало

спартиатов, представителей правящей касты, и это заставило правителей

Спарты немедленно заключить перемирие и отправить послов в Афины

для заключения мирного договора. Однако афинские демагоги, любившие

ловить рыбку в мутной воде, на мир не пошли, стараясь забрать целиком

нежданный подарок судьбы. И все-таки осада тянулась вяло, Сфактерия

не сдавалась. Пришлось самому Клеону, ярому противнику мирного

договора со Спартой, лично взяться за дело, и он добился успеха, пригнав

в Афины две сотни пленных спартанцев. Странный сплав энтузиазма,

надежд и беспокойства, вызванного неожиданным успехом, и усталость, и

все тот же переполненный город, предчувствующий новые напасти.

Ослабевший за зиму город встречает Сусляные Дионисии.

Жаль, даже фабулы конкурировавших тогда с «Ахарнянами» комедий

Кратина и Евполида мы не знаем. Легче было бы понять, почему именно

«Ахарнянам» досталась награда. Ученый византиец Аристофан

справедливо относит «Ахарнян» к числу «отлично сработанных» комедий

своего тезки, но и он не объясняет, чем руководствовались судьи,

присуждая главный приз Каллистрату, а не таким знаменитым мастерам

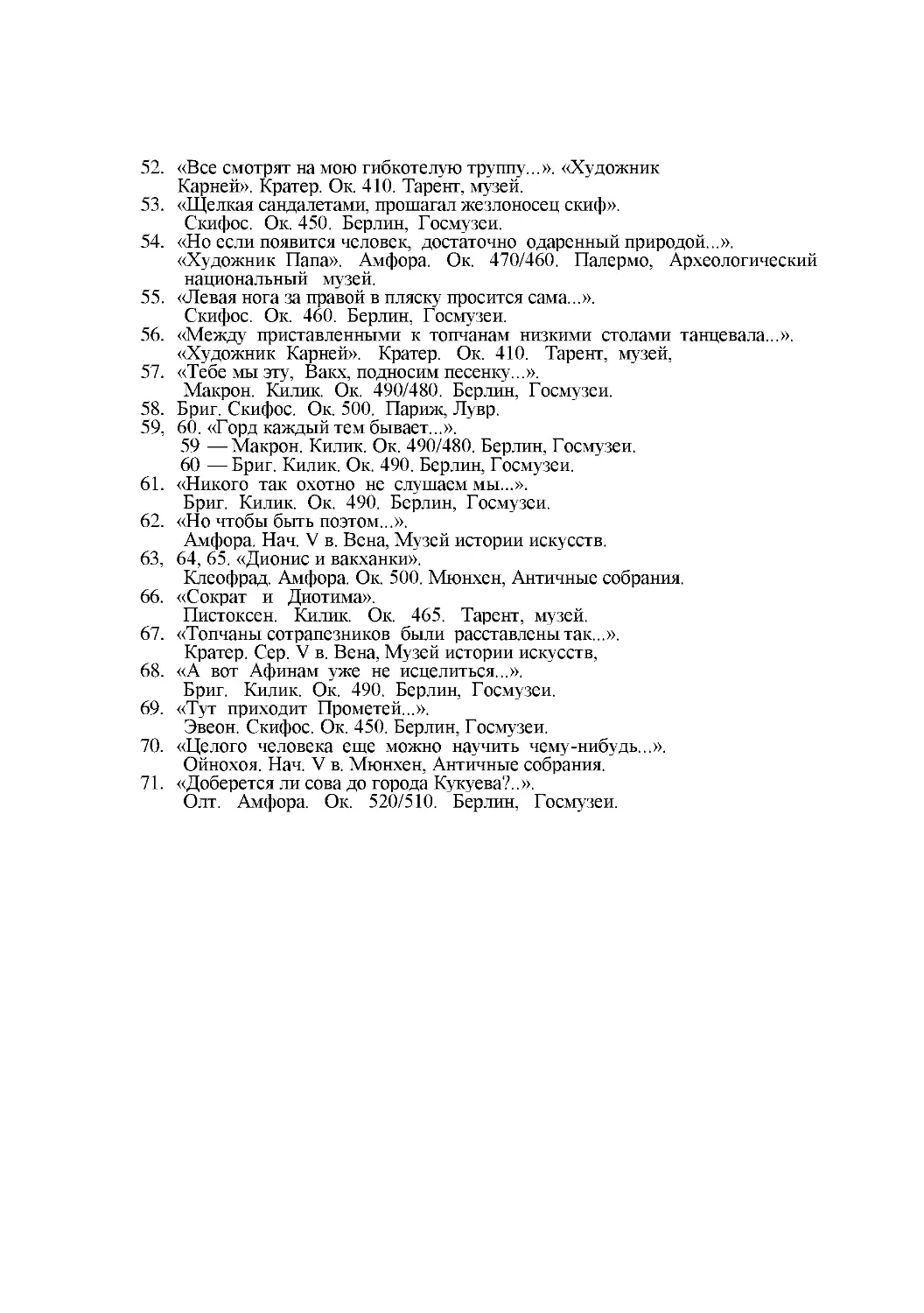

жанра, редко терпевшим поражение, да к тому же от молодого комика.