Автор: Рунов В.

Теги: военное искусство военные науки оборона страны вооруженные силы военное дело военная наука фашизм история германии

ISBN: 978-5-9955-0328-6

Год: 2011

Текст

жизнь

■mepI

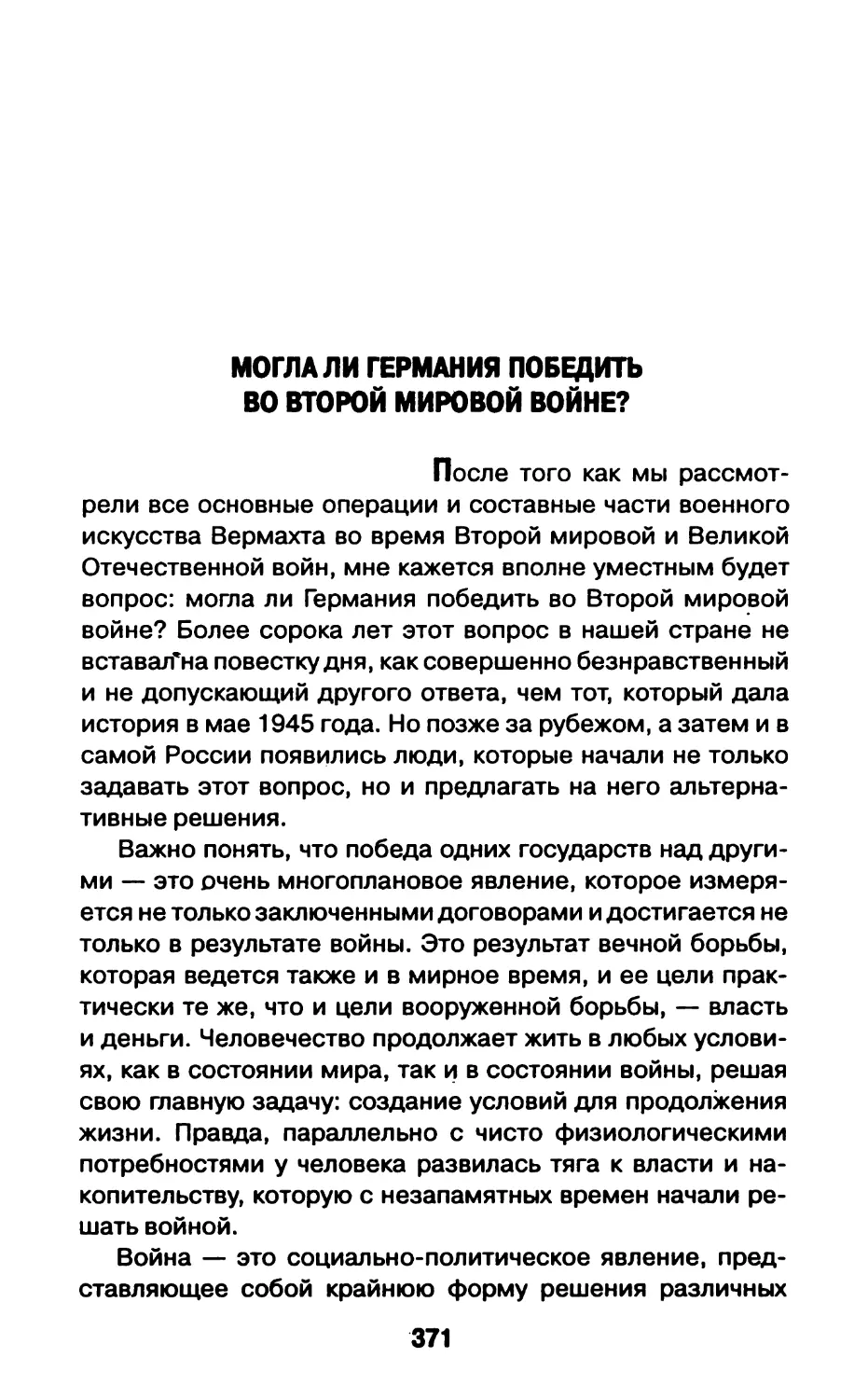

Валентин Ринав

«н

ИЛЕ

ВОЕННОЕ

ТВО РЕЙХА

Москва

«ЯУЗА-ПРЕСС»

2011

УДК 355/359

ББК 68

Р86

.....

,

"

. ....

, .,

Оформление серии п. Волкова

Руно. В. А.

Р 86 Вермахт «непобедимый и nеrендарный». Военное

искусство Рейха I Валентин РуНОВ. М. : Яуза..пресс,

2011. 416 с. (Вторая Мировая война. Жизнь и смерть

на Восточном фронте).

ISBN 978-5..9955-0328..6

Советская пропаrанда величала Красную Армию .НЕПОБИМОЙ

и ЛЕrЕНДАРНОЙ., однако, положа руку на сердце, в начале Второй

Мировой вОЙны у Вермахта было куда больше прав на этот почетный

титул в 1939....1942 rr: rитлеровцы шли ОТ победы к победе, -ВЧИ..

стую- разrромив всех противников в Западной Европе и оккупиро"

вав пол-России, а ВОЕННОЕ ИСКУССТВО РеЙХа не знало себе рав-

ных. Разумеется, тоrда никому не пришло бы в rолову последовать

примеру Петра 1, который, одержав победу ПОД Полтавой, приrласил

на пир пленных шведских rенералов и поднял -заздравный кубок» в

честь своих "учителей». однако и РККА очень MHorOMY научилась

у Bpara, в конце концов превзоЙДЯ немецких сспрофессоров»

по всем статьям (вспомнить хотя бы Висnо-ОдеРСkyIO операцию

или разrром Квантунекой армии, по сравнению с которыми меркнут

даже знаменитые блицкриrи). Но, сколько бы политруки ни твердили

... ...

о сспревосходстве советском военнои ШКОЛЫ», В лучших операциях

Красной Армии отчетливо виден есrерманский почерк». Эта книrа

впервые анализирует военное искусство Вермахта на современ-

ном уровне. без оmядки на идеолоrическую цензуру, называя вещи

своими именами, воздавая должное самому страшному противни-

ку за BCIO историю России, ведь, как писал Константин Симонов:

-Да, нам далас. победа нелеrко. / Да, 8par был храбр. / Тем

больше наша cna.a/-

УДК 355/359

&&К 68

15BN 978-5-9955-0328-6

@) Руно. В.А., 2011

ф) 000 ссЯуза-пресс-. 2011

ВВЕДЕНИЕ

Человечество воюет уже мно¬

гие тысячелетия. Уж очень велик соблазн отнять у кого-то

сразу и много вместо того, чтобы самому создавать это

упорным и долгим трудом. Поэтому люди идут войной на

своего соседа, зачастую не считаясь с возможными поте¬

рями и другими неудобствами.

В войнах выделялись вожди, которых в последующем

начали называть военачальниками и даже полководцами.

К последним относились те военачальники, войскам ко¬

торых удалось добиться победы. Именно благодаря одер¬

жанным победам мы знаем имена Александра Македон¬

ского, Юлия Цезаря, Александра Невского, Александра

Суворова, Михаила Кутузова, Дмитрия Скобелева, Алексея

Брусилова, Георгия Жукова.

Долгое время побежденный противник и его военачаль¬

ники практически оставались без внимания, пока не встал

вопрос: кого же удалось победить? Видимо, с этого нача¬

лось переосмысление всего того, что связано с вооружен¬

ной борьбой. Наступила необходимость более глубокого

изучения вооруженных сил противника, личностей его пол¬

ководцев, их военного искусства.

В России этот процесс формировался не просто. Так,

долгое время, характеризуя боевой порядок тевтонских

рыцарей в битве на Чудском озере (1242 г.), мы пренеб¬

режительно называли его «свиньи», не вникая в сильные

и слабые стороны этого построения. На Куликовом поле

в 1380 году Дмитрий Донской сражался с монголо-татар-

ской ордой под предводительством хана Мамая. Хотя эта

5

«орда» также имела свой строгий боевой порядок и искус¬

ство ведения боя.

Мы практически ничего не знаем об организации и во¬

енном искусстве польско-украинских войск, которые под

предводительством Лжедмитрия I разгромили русские

регулярные войска в начале XVII века и захватили Москву.

Крайне мало сведений об организации и военном искусст¬

ве шведских войск периода Карла XII, над которыми Петру I

удалось одержать победу в Полтавской битве. Мы знаем о

многочисленных победах Петра Румянцева и Александра

Суворова над турками во второй половине XVIII века, но что

мы знаем о самой турецкой армии, ее военачальниках, ос¬

новных принципах военного искусства?

Отношение к противнику начало коренным образом ме¬

няться после побед российских войск над войсками Напо¬

леона. Произошло это по ряду причин. Во-первых, к тому

времени, в связи с ранее одержанными победами в Евро¬

пе, имя Наполеона стало широко известно во всем мире,

как и имена ряда его наиболее удачливых военачальников.

Во-вторых, к тому времени уже появились военно-научные

школы и отдельные исследователи, способные изучить,

проанализировать и описать такое сложное комплексное

явление, как война. В-третьих, в самой России возникли

структуры и люди, проявляющие научный интерес к этой

проблеме.

Правда, в России это произошло не сразу. В первые

десятилетия после завершения Отечественной войны

1812 года и последовавших за ней заграничных походов

в России практически не было сделано ничего, чтобы де¬

тально разобраться, с кем мы так долго и тяжело воева¬

ли. На волне охватившей страну победной эйфории были

воздвигнуты памятники, устанавливали триумфальные

арки, в Эрмитаже создавали галерею наиболее видных

российских военачальников, писали книги об их жизни и

военных подвигах, в Москве воздвигли храм Христа Спаси¬

теля, даже были подробно описаны отдельные сражения.

Но анализа этих сражений и деятельности военачальников

с точки зрения военного искусства произведено не было.

Это случилось потому, что в стране не было организации,

профессионально занимающейся этой наукой.

6

К счастью, это продолжалось не долго. Для более углуб¬

ленного изучения военного дела в 1832 году в Санкт-Пе-

тербурге была открыта Императорская (в последующем —

Николаевская) академия Генерального штаба, в структуре

которой ведущее место заняла кафедра стратегии и воен¬

ной истории. Для работы на этой кафедре были собраны

лучшие на то время военные ученые-историки, которые

и начали углубленное изучение войны, прежде всего как

двухстороннего процесса вооруженной борьбы. Настало

время с уважением говорить о противнике и его воена¬

чальниках, а главное, об их военном искусстве.

Военное искусство — это теория и практика подготовки

и ведения военных действий, которые по масштабу могут

быть стратегическими и тактическими. Военные действия

стратегического масштаба призваны обеспечить достиже¬

ние целей войны или одного из ее периодов (кампаний).

Ради этого они распадаются на тактические военные дей¬

ствия, каждое из которых решает частные задачи в рамках

стратегических операций. По отношению к стратегии так¬

тика занимает подчиненное место и выступает своего рода

инструментом для достижения главной цели — победы в

операции или в войне в целом.

Правда, в двадцатые годы советские военные теоре¬

тики с целью создания промежуточного звена управления

между стратегией и тактикой придумали оперативное ис¬

кусство, возведя его в ранг самостоятельной составной

части военного искусства. При этом не разъяснялось, в

чем состоят существенные отличия между оперативным

искусством и тактикой, которые в равной мере призваны

решать часть задач вооруженной борьбы, определяемых

им стратегией.

Военные действия любого масштаба по видам подраз¬

деляются на наступление и оборону. Но в чистом виде и

наступление и оборона возможны только в тактическом

масштабе. Уже в рамках операций, как правило, наряду с

наступательными действиями на одном направлении ве¬

дутся оборонительные действия на другом. Но в зависи¬

мости от того, какой вид действий ведется на решающем

направлении, операция носит название оборонительной

или наступательной. Разновидностями военных действий

выступают встречный бой и отход.

7

Военное искусство существует и развивается не само по

себе, а под влиянием вполне определенных факторов объ¬

ективного и субъективного характера. К объективным фак¬

торам относятся прежде всего боевые возможности воо¬

руженных сил, т.е. их материальное оснащение и организа-

ционно-штатная структура, позволяющая объединениям,

соединением, частям и подразделениям качественно ре¬

шать поставленные перед ними задачи. К субъективным —

все остальное. Это уровень обученности командиров,

штабов и войск, боевая слаженность соединений, частей и

подразделений, подготовка, морально-боевой дух личного

состава и, самое главное, политическая воля руководства

страны, способность его правильно определить стратеги¬

ческую задачу и добиться ее выполнения. И, говоря о воен¬

ном искусстве Вермахта в Великой Отечественной войне,

нужно учитывать все эти моменты, позволяющие увидеть

и понять целое.

Великая Отечественная война стала труднейшим испы¬

танием для Советского Союза, для его правительства, на¬

рода, вооруженных сил. На первом этапе войны противник

оказался сильнее и смог добиться крупных побед. На вто¬

ром была более сильная Красная Армия, и враг был разбит.

Это сухие факты, против которых возразить невозможно.

Но за этими фактами стоит многое, что, пройдя через рус¬

ло собственного развития, на выходе слилось в поток, на¬

зываемый военным искусством как Красной Армии, так и

Вермахта.

Целью данной книги является освещение и анализ во¬

енного искусства немецких войск по тем составным его

частям, которые в процессе вооруженной борьбы выступа¬

ют на первые место. При этом я сразу же хочу предупре¬

дить читателя, что не являюсь поклонником Вермахта и его

руководителей. В то же время на основании чисто объек¬

тивных фактов я постараюсь рассказать о том, что долгое

время оставалось как бы за ширмой истории Второй миро¬

вой и Великой Отечественной войн, не заглянув за которую

трудно понять истинное величие Великой Победы.

ИСТОКИ ВОЕННОГО ИСКУССТВА ВЕРМАХТА

В 1914 году Германия вступи¬

ла в войну против Англии, Франции и России. На стороне

Германии выступила Австро-Венгрия. В последующем к

воюющим странам присоединились новые союзники, а

война превратилась в мировую.

Война началась с мобилизации и стратегического раз¬

вертывания вооруженных сил сторон, которые проводи¬

лись без огневого и другого воздействия со стороны про¬

тивника и заняли от 15 до 40 дней.

Активные боевые действия Германия начала на Западе

4 августа 1914 года вторжением на территорию Бельгии.

Но сразу же были выявлены серьезные просчеты герман¬

ского стратегического плана. Германское командование

недооценило возможное сопротивление небольшой бель¬

гийской армии. Однако бельгийцы, используя реку Маас и

крепости Льеж и Нармюр, на две недели задержали гер¬

манские армии. За это время французские армии успели

выйти на франко-бельгийскую границу, и фактор внезап¬

ности не сыграл своей роли.

На Восточном фронте русские войска упредили против¬

ника и начали успешное наступление в Восточной Прус¬

сии, которое, однако, не было завершено. Русское коман¬

дование допустило ошибку, разделив полосы наступления

1 и 2-й армий Мазурскими болотами. Германские войска

получили возможность громить эти армии поочередно,

чем они и воспользовались. В то же время русским вой¬

скам в Галиции удалось упредить в развертывании австро¬

венгерские войска и нанести им поражение.

Таким образом, события августа 1914 года на первый

план выдвинули проблему достижения внезапности нача¬

ла войны, которая позже была осмыслена и обыграна Ге¬

неральными штабами многих государств, и прежде всего

Германии. К сожалению, Генеральный штаб РККА данной

проблеме практически не уделил должного внимания.

В последующие годы Первой мировой войны произош¬

ло значительное развитие военного искусства практически

всех воевавших сторон.

Кампания 1914 года выявила полное несоответствие

между взглядами военных теоретиков и военачальников

и действительными условиями ведения войны, операций

и боев. Стратегические планы сторон, рассчитанные на

решение задач силами кадровых армий в короткие сроки,

оказались нереальными и потерпели полный крах. Потре¬

бовались дополнительные призывы резервов, разверты¬

вание выпуска военной продукции.

Армии всех государств готовились к маневренным

действиям, намечали охваты и окружение главных сил

противника. Но только германским войскам удалось осу¬

ществить операцию на окружение и разгром 1 -й русской

армии генерала А. В. Самсонова. На всех других важней¬

ших направлениях вскоре после начала войны стали скла¬

дываться сплошные позиционные фронты с присущей им

неподвижностью. При этом встала проблема подготовки

позиционной обороны и ее прорыва.

В кампании 1914 года был проведен ряд крупных опе¬

раций стратегического масштаба, но практически все они

не достигли поставленных целей. Командование и штабы

сторон не имели опыта подготовки и проведения операций

такого масштаба. Армейские объединения обладали зна¬

чительной самостоятельностью, взаимодействие между

ними было недостаточно тесным. Ставки и командование

фронтов в недостаточной мере координировали операции

отдельных армий. Отсутствие стратегических и оператив¬

ных резервов привело к незавершенности и быстрому за¬

туханию наступательных операций.

Чрезвычайно большие потери, понесенные всеми сто¬

ронами в первые месяцы войны, говорили о том, что так¬

тика боевых действий не соответствует новым условиям,

в частности новым средствам борьбы. Была недооценена

10

эффективность огня скорострельной артиллерии и пуле¬

метов, огонь которых буквально выкашивал плотные бое¬

вые порядки пехоты. Появились аэропланы, новые средст¬

ва управления и связи.

В 1915 году германский Генеральный штаб, применив

решительное массирование сил и средств на избранном

направлении, смог подготовить и провести ряд успешных

наступательных операций на Восточном фронте. В начале

мая 1915 года 11-я германская армия прорвала оборону

3-й русской армии в районе Горлицы и заставила войска

Юго-Западного фронта отойти за реку Сан. В последую¬

щем русские войска, чтобы избежать фланговых ударов и

угрозы окружения, вынуждены были отступить из Польши,

Галиции и Литвы.

На Западном фронте в 1915 году германским войскам

удалось сорвать наступление французов, предварительно

отведя войска с первой на вторую позицию. Также неудачно

закончилось наступление и английской армии с примене¬

нием отравляющего вещества. Общие потери союзников в

ходе этих наступательных операций превысили 200 тысяч

человек.

В целом кампания 1915 года не выявила решающего

перевеса ни одной из коалиций. Однако военно-политиче-

ское и стратегическое положение Германии ухудшилось.

Вскрылась неспособность страны вести длительную войну

на два фронта. Военные действия в конце этого года окон¬

чательно зашли в позиционный тупик. Начались усиленные

поиски способов прорыва позиционной обороны. Появи¬

лось новое средство вооруженной борьбы — отравляющие

вещества.

В 1916 году немцы, недооценив прочность позицион¬

ной обороны французов в районе Вердена, решили про¬

рвать ее с помощью своей тяжелой артиллерии. Оборона

французов прорывалась на узком участке фронта шири¬

ной 15 километров, где было сосредоточено три корпуса,

946 орудий и 152 миномета. Но артиллерия оказалась не¬

способной обеспечить глубокое и надежное подавление

обороны противника. За первый день наступления немец¬

кие войска продвинулись всего на 2 километра, в после¬

дующие дни темпы начали падать.

11

Верденская операция, продолжавшаяся десять меся¬

цев, закончилась безрезультатно. В «верденской мясо¬

рубке» французская армия потеряла 358 тысяч человек, а

германская — около 600 тысяч. Пространственный размах

операции был весьма невелик: до 30 километров по фрон¬

ту и до 10 километров в глубину. Средний темп наступле¬

ния равнялся приблизительно 40 метрам в сутки.

В том же 1916 году англичане и французы решили про¬

рвать оборону германской армии в районе реки Сомы на

сплошном широком фронте, сосредоточив главные силы

на участке шириной до 40 километров. Главным средством

прорыва считались артиллерия и авиация. На участке про¬

рыва было сосредоточено 2189 орудий, 1160 минометов и

350 самолетов.

Наступление союзников началось 1 июля. Но насту¬

павшие войска, успешно заняв первую позицию, натолк¬

нулись на ожесточенное сопротивление немецких войск

в глубине. Бои на Соме приняли затяжной характер. Для

прорыва очередной позиции немцев англичане впервые

применили танки, но эти боевые машины, имевшие ско¬

рость порядка 6 километров в час, не смогли решить по¬

ставленной задачи.

В итоге операции на Соме англичанам и французам уда¬

лось за четыре с половиной месяца продвинуться в глубь

германской обороны всего на 10 километров. При этом по¬

тери союзников достигли 800 тысяч человек, а германская

армия потеряла 538 тысяч человек. Экономическое поло¬

жение Германии в 1916 году было еще более ослаблено.

В 1917 году затянувшаяся война потребовала от всех ее

основных участников большого напряжения сил. Станови¬

лось все более ясным, что исход войны будут определять

не столько военная сила и военное искусство, сколько эко¬

номика и политические интересы правящих кругов. Англия

и Франция решили закончить войну наступлением. 6 апре¬

ля объявили войну США. Германия и Австро-Венгрия могли

только обороняться. В России удалось создать революци¬

онную ситуацию, и страна неуклонно шла к Гражданской

войне.

В апреле 1917 года в наступление перешли четыре анг¬

лийские и французские армии при поддержке 5680 артил¬

лерийских орудий, 500 самолетов и 132 танков.

12

Германские войска, которые заблаговременно узнали о

готовящемся наступлении, смогли создать прочную эше¬

лонированную оборону. Занимаемая ими линия Зигфрида

имела четыре позиции, оборудованные системой желе¬

зобетонных укреплений. В этой безуспешной операции

французы потеряли до 140 тысяч человек, англичане —

80 тысяч.

20 ноября 3-я английская армия начала наступательную

операцию у Камбре, в которой участвовало восемь пехот¬

ных дивизий, 1009 орудий, 387 боевых и 98 вспомогатель¬

ных танков, 1000 самолетов. В первом эшелоне действова¬

ли пехотные корпуса, усиленные танками. Во втором — ка¬

валерийский корпус с танками. Пехотные корпуса первого

эшелона были также построены в два эшелона. Удар дол¬

жен был постоянно наращиваться вводом в бой свежих

сил. На 12-километровом участке прорыва плотность со¬

ставляла полтора километра на дивизию, на каждый кило¬

метр приходилось по 85 орудий и 32 танка.

Наступление оказалось внезапным для германских

войск. За 10 часов боя английские танки и пехота прорва¬

ли все три позиции немцев и углубились в их оборону на

10 километров. Но английское командование не подгото¬

вило заранее ввод в бой второго эшелона. Кавалерийский

корпус не смог преодолеть покрытое воронками и переры¬

тое траншеями поле боя и своевременно развить достиг¬

нутый успех. Немцы быстро подтянули к участку прорыва

резервы и мощным контрударом отбросили противника на

исходные позиции.

В то же время операция у Камбре, которая закончилась

безуспешно для англичан, все же внесла много нового в во¬

енное искусство. В очередной раз была доказана высокая

значимость внезапности и необходимости наращивания

усилий наступающих войск в ходе операции. Положитель¬

но зарекомендовало себя массированное использование

танков при активной поддержке артиллерии и авиации.

В то же время утверждение отдельных военных теоре¬

тиков о том, что позиционный фронт рухнет, если прорвать

его хотя бы на одном направлении, не оправдалось. Воз¬

никла проблема развития тактического успеха в оператив¬

ный, взаимодействия в одной операции двух и более удар¬

ных группировок, развития прорыва в стороны флангов.

13

Встал вопрос организации тесного взаимодействия между

пехотой, артиллерией и танками. В обороне германской

армии для борьбы станками начали применять орудия, вы¬

веденные на стрельбу прямой наводкой, расположенные в

боевых порядках пехоты. Кроме того, использовались зе¬

нитные орудия, отрывались противотанковые рвы. Таким

образом, было положено начало созданию противотанко¬

вой обороны в тактическом масштабе.

В 1918 году, в связи с выходом из войны Советской Рос¬

сии, основные усилия Германии были сосредоточены про¬

тив Англии и Франции. В марте германские войска, сосре¬

доточив на 70-километровом участке фронта 62 дивизии,

свыше 6800 орудий и 1000 самолетов, нанесли удар по

стыку между английскими и французскими армиями в Пи¬

кардии. Наступление началось после мощной артиллерий¬

ской подготовки и при артиллерийской поддержке мето¬

дом двойного огневого вала. Авиация постоянно наносила

удары с воздуха. Пехота наступала не цепями, а боевыми

группами, эшелонированными в глубину. Каждый пехотный

полк был усилен батареей 77-мм пушек, которые исполь¬

зовались в качестве орудий сопровождения.

Наступление началось успешно. За первые два дня гер¬

манская пехота продвинулась на 3-7 километров, а в тече¬

ние двух недель их продвижение составило 65 километров.

Но, ввиду огромных потерь, дальнейшее наступление было

прекращено.

Чтобы сохранить за собой стратегическую инициативу,

германское командование 9 апреля начало новую насту¬

пательную операцию, нанося удар по английским войскам

в районе реки Лис. Оно организовывалось и проводилось

так же, как и мартовское наступление в Пикардии. Но на

этот раз германским войскам удалось продвинуться впе¬

ред всего на 18 километров.

Не добившись успеха в Пикардии и на реке Лие, герман¬

ское командование силами 25 дивизий при 4400 орудиях

и 687 самолетах 27 мая нанесло внезапный удар по фран¬

цузским войскам на реке Эна. Им удалось прорвать оборо¬

ну противника и за первый день продвинуться на 20 кило¬

метров. Но дальнейшее наступление немецких войск было

остановлено французскими резервами. На этом Германия

исчерпала свои силы для наступления.

14

Первая мировая война закончилась поражением Гер¬

мании и ее союзников. 29 сентября капитулировала Бол¬

гария, 30 октября вышла из войны Турция, 3 ноября к числу

побежденных присоединилась Австро-Венгрия. 11 ноября

Германия была вынуждена подписать продиктованные Ан¬

тантой (без России) условия капитуляции.

Несмотря на то что Германия в Первой мировой войне

потерпела поражение, ее вооруженные силы смогли по¬

лучить богатый опыт ведения как оборонительных, так и

наступательных операций и боев. Но главное в другом —

на фронтах и в штабах были подготовлены кадры военных

профессионалов, многие из крторых стали крупными вое¬

начальниками Вермахта во время Второй мировой войны.

После окончания Первой мировой войны и до прихода

к власти Гитлера в 1933 году Германия в соответствии с

условиями Версальского договора имела малочисленные

вооруженные силы (рейхсвер) и не имела своих танковых

войск, авиации и Генерального штаба. Однако и в рамках

рейхсвера продолжалась работа по развитию военных тео¬

рий и подготовке кадров. Значительная часть этой работы

проводилась на территории и при поддержке Советского

Союза. Более подробно об этом можно прочитать в книге

Дьякова Ю. Л. и Бушевой Т. С. «Фашистский меч ковался в

СССР», изданной в 1992 году.

В частности, для подготовки кадров военных специа¬

листов на территории СССР в 20-е годы был создан ряд

школ. В 1925 году для подготовки военных летчиков была

открыта школа Воздушного флота в Липецке, которая ус¬

пешно функционировала до июля 1933 года. В 1926 году

в Казани до просьбе Германии для подготовки танкистов

была открыта танковая школа «Кама», которая также функ¬

ционировала до лета 1933 года. В 1926 году на химиче¬

ском полигоне в районе станции Причернавинская было

создано совместное советско-германское предприятие

по испытанию отравляющих (химических) веществ «ТОМ¬

КА», в развитие которого немцы вложили около 1 миллиона

марок. Работы на этом мероприятии были замаскированы

под вывеской «борьба с сельскохозяйственными вреди¬

телями». Станция «ТОМКА» была ликвидирована в августе

1933 года.

15

Правда, сразу же нужно сказать о том, что при организа¬

ции этих учебных центров Германия преследовала исклю¬

чительно собственные интересы и не считала необходимым

считаться с интересами советской стороны. Это видно из

донесения Я. К. Берзина наркому обороны К. Е. Ворошило¬

ву от 1931 года. В частности, он пишет: «Итоги работы в Ка¬

зани и Липецке не совсем удовлетворяют УММ и УВВС, т.к.

«друзья» слабо завозят технические объекты, подлежащие

испытаниям, иногда ограничиваясь устаревшими типами...

и не всегда откровенно делятся материалами и сведения¬

ми, полученными в результате исследовательских и учет-

но-опытных работ».

Параллельно скрытные работы по укреплению воору¬

женных сил проводились и на территории самой Германии.

Германские промышленники изыскивали самые различные

пути для развертывания военного производства. В стране

и за рубежом тайно от победителей — стран Антанты —

создавались военные заводы и предприятия. Цеха заводов

ряда крупнейших германских фирм нелегально переклю¬

чились на выпуск военной продукции. Были созданы раз¬

личные секретные конструкторские бюро.

3 февраля 1933 года рейхсканцлер А. Гитлер, встре¬

тившись с главнокомандующими сухопутными войсками

и военно-морскими силами на квартире генерала пехоты

барона Гаммерштейн-Эквода заявил, что его главная за¬

дача — вернуть политическое могущество Германии. Для

этого он предлагал уничтожение, как раковой опухоли, де¬

мократии и установление жесточайшего авторитарного го¬

сударственного руководства.

В качестве одной из важнейших предпосылок для дос¬

тижения поставленной цели А. Гитлер видел строительство

Вермахта. Он предлагал снова ввести всеобщую воинскую

повинность и позаботиться о том, чтобы призывники уже

не были заражены пацифизмом, марксизмом, большевиз¬

мом, а после окончания службы молодые люди также «не

были отравлены этим ядом».

В 1934 году в Германии начинает распространяться

книга австрийского генерала Эймансбергера «Танковая

война». Автор утверждал, что танки являются главной удар¬

ной силой сухопутных войск, применять которые необхо¬

димо массированно и внезапно. Он пишет о том, что для

16

прорыва переднего края обороны противника каждой пе¬

хотной дивизии необходимо придавать танковую бригаду,

но также необходимо создавать сильные танковые соеди¬

нения, способные развивать тактический успех в опера¬

тивный. Эти соединения должны включать танки с боль¬

шим радиусом действия и большой скоростью, а также

мотопехоту и кавалерию. Кроме танковых, предполагалось

иметь моторизованные дивизии, а танковые дивизии при

необходимости могли сводиться в танковые корпуса, а по¬

следние — в «броневые армии» из пяти танковых корпусов

(5 тысяч танков).

Наступательная операция бронетанковой армии по тео¬

рии Эймансбергера могла состоять из трех этапов: проры¬

ва первой позиции обороны противника (глубина 6-8 ки¬

лометров), прорыва второй позиции (глубина до 16 кило¬

метров от переднего края первой) и наступления танковых

соединений через образованную брешь. Танковая плот¬

ность при прорыве первой позиции должна составлять

примерно 110 танков на 1 километр фронта, артиллерий¬

ская плотность — до 25 орудий. Предполагалось, что в те¬

чение первого дня операции глубина прорыва достигнет

60 километров. С утра второго дня считалось целесооб¬

разным введение новой «броневой армии» для развития

успеха в глубину.

Необходимо подчеркнуть, что в этой теории содер¬

жалось немало нового: оценка бронетанковых войск как

главной ударной силы армии, предложение о создании са¬

мостоятельных танковых дивизий, корпусов и даже «Бро¬

невых армий», стремление добиться прорыва за короткий

срок с помощью нескольких танковых эшелонов. Однако

в ней имелись и серьезные недостатки. Была явно пере¬

оценена роль танков в операции при том, что недооцени¬

валась роль других родов войск, прежде всего пехоты и

артиллерии. Не была до конца решена проблема прорыва

на большую глубину; разрабатывалась главным образом

теория тактического прорыва. Темпы наступления пред¬

полагались крайне завышенными и сопротивление оборо¬

няющейся стороны практически не учитывалось.

16 марта 1935 года Гитлер объявил о введении в Герма¬

нии всеобщей воинской повинности. Новые вооруженные

силы (Вермахт) состояли из трех видов: сухопутные силы,

17

военно-воздушный флот и военно-морские силы. 1 июля

1935 года было провозглашено создание Генерального

штаба сухопутных сил.

Летом 1935 года в Германии были проведены первые

учения с только что созданной танковой дивизией, кото¬

рые дали положительные результаты. Осенью того же года

были созданы еще две танковые дивизии.

В августе 1936 года А. Гитлер издал Меморандум об

экономической подготовке к войне. В этом программном

документе он говорит о том, что «Германия всегда будет

рассматриваться как основной центр западного мира при

отражении большевистского натиска», так как остальные

страны разложены демократией и заражены марксистской

идеологией и поэтому «никогда не будут в состоянии вести

войну против Советской России с видами на успех».

Далее, говоря об обороноспособности Германии, фю¬

рер отметил: «Если нам не удастся в кратчайший срок пре¬

вратить наши вооруженные силы в смысле боевой подго¬

товки, количества соединений, технического оснащения и,

в первую очередь идейного воспитания в самую сильную

армию в мире, то Германия погибнет».

В конце Меморандума А. Гитлер выдвинул две основ¬

ные задачи:

1. Через четыре года они должны иметь боеспособную

армию.

2. Через четыре года экономика Германии должна быть

готова к войне.

В том же 1936 году в Германии была издана книга ге¬

нерала Людендорфа «Тотальная война». В ней известный

немецкий генерал провозглашает, что будущую войну не¬

обходимо вести до полного уничтожения всех сил и всего

военного потенциала противника. По его утверждению,

война должна быть кратковременной и «молниеносной».

При этом необходимо еще до начала войны максимально

ослабить противника подрывной работой, а потом внезап¬

но обрушиться на него всеми силами и разгромить еще до

того, как он успеет отмобилизоваться и перестроить эко¬

номику на военные рельсы.

Взгляды австрийского генерала Эймансбергера о «тан¬

ковой войне» были поддержаны инспектором Автомобиль¬

ного управления сухопутных войск Германии. В 1936 году

18

вышла в свет книга Г. Гудериана «Внимание — танки!».

В этой книге автор провозгласил бронетанковые войска

главным родом войск. Однако Гудериан, вопреки Эйманс-

бергеру, отрицал необходимость придавать танки пехоте.

Он требовал решительного отказа от распыления мелких

танковых отрядов на широком фронте. Танки рекомендо¬

валось использовать в составе танковых дивизий и корпу¬

сов, массируя их на узких участках. Основным условием,

обеспечивающим правильность использования танков, он

считал внезапность действий и движение по удобной мест¬

ности. В отличие от Эймансбергера, Гудериан разработал

теорию оперативного прорыва и почти не занимался во¬

просами прорыва тактической зоны обороны противника.

Книга Г. Гудериана стала серьезным вкладом в теорию

оперативного искусства Вермахта. Однако его теория так¬

же имела ряд недостатков. Гудериан крайне переоценивал

роль танков и недооценивал роль других родов войск, а

также авиации в то время, как операция и даже бой начали

приобретать все больше общевойсковой характер.

Германские вооруженные силы непосредственно нака¬

нуне Второй мировой войны развивались особенно быст¬

ро, чему способствовало огромное повышение бюджетных

расходов на вооружение и армию. Если в 1936-1937 годах

военные расходы составляли 37% от всего бюджета, то в

1938-1939 годах они возросли до 58% от всех расходов

страны.

Характерной чертой немецкой стратегии была уста¬

новка на «тотальную» и «молниеносную» войну. Считалось

необходимым мобилизовать «всю нацию до последнего

человека» на достижение максимально кратковременного

усилия и одержание победы до того, как противник развер¬

нет свои ресурсы. Важнейшим стратегическим принципом

являлось сосредоточение максимально возможных сил и

средств против того противника, который считался глав¬

ным на данном этапе войны. Поэтому допускалось крайнее

ослабление войск, действующих на других направлениях.

Особое внимание уделялось достижению мощного

первоначального удара. По мнению немецких стратегов,

успешный первоначальный удар мог определить победо¬

носное окончание войны в целом. Поэтому все силы реко¬

мендовалось сосредотачивать в первом и единственном

19

стратегическом эшелоне и создание больших стратегиче¬

ских резервов не допускалось.

Операции на сухопутном театре рассматривались как

согласованные действия двух видов вооруженных сил: су¬

хопутных войск и авиации. В действиях сухопутных войск

видное место отводилось танковым войскам. Из видов ве¬

дения операций признавалось только наступление, а обо¬

рона откровенно игнорировалась. Считалось, что насту¬

пательная операция группы армий может проводиться на

глубину 250-300 километров. Глубина операции полевой

армии должна совпадать с глубиной операции группы ар¬

мий. И только задачи армейских корпусов и дивизий дели¬

лись на ближайшую и последующую.

В целом германская армия накануне Второй мировой

войны обладала большой наступательной мощью. Она

опиралась на достаточно передовую для того времени

военную теорию и располагала хорошо подготовленными

командными кадрами. Все это положительно сказалось на

операциях, проведенных Вермахтом в 1939 и 1940 годах.

ПОДГОТОВКА К БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ

Первые конкретные шаги

Гитлера к будущей войне почему-то не вызвали тревоги на

Западе. Более того, английский премьер-министр Р. Мак¬

дональд решил пойти на определенные уступки в вопросе

вооружения Германии. 10 марта 1933 года он предоста¬

вил конференции по разоружению проект конвенции, со¬

гласно которому предусматривалось разрешить Германии

увеличить численность ее сухопутных войск до 200 тысяч

человек. Но Берлин отверг это предложение подтем пред¬

логом, что в то время Франция имела сухопутные войска

численностью 400 тысяч человек, а Польша — 200 тысяч

человек.

На этом основании правительство Гитлера, обвинив

западные страны в нежелании разоружаться, в октябре

1933 года отозвало свою делегацию с конференции по ра¬

зоружению и объявило о своем выходе из Лиги Наций. Тем

самым оно сбросило с себя международные обязательст¬

ва, мешавшие ему начать подготовку к ведению захватни¬

ческих войн.

В июне 1935 года было подписано англо-германское

соглашение, которое стало одним из первых крупных ак¬

тов британской политики «умиротворения» фашистской

Германии. Оно установило соотношение военно-морских

флотов обеих стран в том отношении, что общий тоннаж

германского флота никогда не должен превышать 35% об¬

щего тоннажа военно-морского флота Британского Содру¬

жества наций. Но по этому соглашению Германия получила

право на строительство подводного флота, общий тоннаж

21

которого мог составлять 45% от общего тоннажа подвод¬

ного флота содружества.

В марте 1936 года А. Гитлер решил занять войсками

Рейнскую демилитаризованную зону. Эта зона была созда¬

на по условиям Версальского договора 1919 года, в соот¬

ветствии с которым Германии запрещалось содержать или

строить военные сооружения и содержать воинские части

как на правом, так и на левом берегу Рейна на глубину до

50 километров. В 1925 году условия Версальского догово¬

ра были подтверждены Локарнским договором. Но А. Гит¬

лер решился нарушить условия обоих договоров.

Высший генералитет Германии очень настороженно от¬

несся к намерениям Гитлера. Они опасались, что это вы¬

зовет недовольство со стороны Франции и союзной с ней

Великобритании. Но те не решились на обострение отно¬

шений с Германией.

5 ноября 1937 года в рейхсканцелярии по приказу

А. Гитлера были приглашены военный министр генерал-

фелвдмаршап фон Бломберг, главнокомандующий сухо¬

путными войсками барон фон Фрич, главнокомандующий

военно-морского флота адмирал флота Редер, главноко¬

мандующий военно-воздушными силами генерал-полков-

ник Г. Геринг, министр иностранных дел барон фон Нейрат и

полковник Хосбах. Вначале фюрер указал, что предмет се¬

годняшнего обсуждения имеет такое значение, что требует

не широкой общественной дискуссии, а участия в ней уз¬

кого круга компетентных людей. Дело в том, что А. Гитлер

решил доложить и разъяснить присутствующим господам

свои принципиальные соображения относительно возмож¬

ностей и неизбежных моментов развития внешнеполити¬

ческого положения Германии. Для большей значимости

своих слов он сказал, что данное выступление он просит

расценивать как его завещание в случае смерти.

Затем фюрер сказал следующее: «Целью германской

политики является обеспечение безопасности и сохране¬

ния народа и обеспечение его численного роста. Таким

образом, речь идет о проблеме пространства». Он отме¬

тил, что германский народ, который насчитывает свыше

85 миллионов человек, занимает слишком малое жизнен¬

ное пространство. По мнению фюрера, «он имеет большее

право, чем другие народы, на более обширное жизненное

22

пространство». В качестве главных врагов Германии были

определены Англия и Франция.

Говоря о сроках начала войны против этих государств,

А. Гитлер указал, что период с 1943 по 1945 год следует

рассматривать для Германии как неблагоприятный по той

причине, что имеющееся вооружение армии, военно-мор-

ского флота и военно-воздушных сил к тому времени уже

устареет. Кроме того, к тому времени в Германии, которая

ограничена в собственных материальных запасах, может

наступить продовольственный кризис. Поэтому он предла¬

гал начать действовать раньше этого срока. А начинать он

предлагал с Чехии и Австрии.

Генералы оказались настроены менее решительно, чем

фюрер. Фельдмаршал фон Бломберг и генерал-полковник

фон Фрич сразу же предупредили, что нужно сделать все,

чтобы Англия и Франция не выступили как враги Германии.

Далее они напомнили, что укрепления на границе Чехии

«приобрели характер линии Мажино и крайне затруднят

наше наступление».

В результате этого совещания А. Гитлер понял, что для

проведения в жизнь его решений необходимо сосредото¬

чить в своих руках как можно больше власти в стране, под¬

чинив себе прежде всего армию. И уже в конце 1937-го и

начале 1938 года в высших кругах Германии усиленно об¬

суждался вопрос рациональности объединения в лице фю¬

рера политической и военной власти.

Некоторые представители высшего германского гене¬

ралитета были противниками этого, но А. Гитлер проигно¬

рировал эти мнения. 4 февраля 1938 года он издал Указ

о руководстве вооруженными силами, в котором, в част¬

ности, писал: «Отныне я лично осуществляю командную

власть над всеми вооруженными силами. Прежнее руко¬

водство вооруженными силами в военном министерстве

поступает в мое подчинение, выполняя задачи Верховно¬

го главнокомандования и моего военного штаба. Во главе

штаба Верховного главнокомандования стоит нынешний

начальник управления вооруженными силами в качестве

начальника штаба Верховного главнокомандования воо¬

руженных сил. Он приравнивается к рангу имперского ми¬

нистра. Верховное главнокомандование берет на себя од¬

новременно функции имперского военного министерства.

23

Начальник штаба Верховного главнокомандования от мое¬

го имени выполняет задачи, которые ранее относились к

компетенции военного министра».

7 марта 1938 года начальник Генерального штаба Л. Бек

разработал и представил командующему сухопутных войск

В. Браухичу докладную записку «Организация руководства

вооруженными силами». В ней он выступил против объе¬

динения политического и военного руководства в случае

войны, что таило в себе возможность нарушения правиль¬

ного соотношения политики и стратегии. «На практике это

может выразиться в том, что ради успешного ведения бое¬

вых действий, поддержания авторитета Верховного глав¬

нокомандующего и укрепления его личной власти будут

принесены в жертву политические интересы государства».

Л. Бек предлагал, чтобы Верховным главнокомандующим

был назначен главнокомандующий сухопутными войска¬

ми, который одновременно «в интересах согласования

политического смысла войны с наличными средствами

и военными целями» должен участвовать в разработке

внешней политики и мероприятиях в области экономики,

администрации и даже морально-политического воспита¬

ния народа.

В ответ на эту докладную 19 апреля 1938 года появился

документ «Проблемы организации руководства войной».

В нем А. Гитлер в очередной раз изложил свои взгляды на

войну будущего и подтвердил необходимость объедине¬

ния высшей политической и военной власти в одном лице.

Вскоре после этого генерал Л. Бек был отправлен в от¬

ставку, начальником Генерального штаба сухопутных войск

Германии был назначен генерал-полковник Ф. Гальдер. Так

сложился тандем В. Браухич — Ф. Гальдер, который был в

центре подготовки Германии ко Второй мировой войне.

При разработке этих планов на первое место выдвину¬

лись личности таких немецких военачальников, как В. фон

Браухич и Ф. Гальдер.

Вальтер фон Браухич оказался последним профессио¬

нальным военачальником на посту главнокомандующего

сухопутными войсками во Второй мировой войне. Он был

компромиссным человеком, а само слово «компромисс»

как нельзя лучше подходило для оценки его карьеры.

24

Он родился 4 октября 1881 года в семье прусского гене¬

рала кавалерии. Поскольку ему предстояла военная карье¬

ра, он с детских лет воспитывался при императорском дво¬

ре. В 1900 году он стал лейтенантом элитного полка гвар¬

дейской пехоты, а в 1912 году закончил Военную академию

и был причислен к Генеральному штабу. В этом качестве он

служил в годы Первой мировой войны, которую закончил в

чине майора и с орденом Дома Гогенцоллернов, который

принадлежал к числу высших наград немецкой император¬

ской армии.

Во время Веймарской республики В. фон Браухич про¬

шел многие командные должности, а с 1927 года был на¬

чальником штаба шестого военного округа в Мюнстере,

с 1932 года — инспектором артиллерии германской армии.

С приходом к власти А. Гитлера отношение В. фон Брау-

хича к нацистам колебалось между холодной насторо¬

женностью и открытой враждебностью. Он жестоко повел

себя с Э. Кохом — фанатичным гауляйтером Восточной

Пруссии, даже самовольно покинул маневры войск СС, вы¬

звав большое неудовольствие фашистов. Позднее, когда

Геббельс обвинил его в нечистоплотности личной жизни,

В. фон Браухич даже вызвал его на дуэль. Главнокомандую¬

щий В. фон Фрич, узнав об этом, поручил ему в 1937 году

командование 4-й армейской группой, штаб которой рас¬

полагался в Лейпциге.

В это время в семейной жизни В. фон Браухича был

обозначен кризис. Но Гитлер поддержал своего генерала,

и тот, что называется, вышел сухим из воды. Более того,

он был произведен в чин генерал-полковника и 3 февра¬

ля 1939 года назначен главнокомандующим сухопутными

войсками Германии. Исследователь деятельности высших

военачальников Вермахта английский писатель С. Мин-

чем пишет, что Браухич в то время был готов смириться с

деятельностью А. Гитлера при условии, что все его личные

проблемы будут решены положительно.

После этого В. фон Браухич безропотно воспринял на¬

значение В. Кейтеля начальником штаба А. Гитлера и полу¬

чение последним портфеля военного министра. По некото¬

ром данным, из партийной кассы за это он получил поряд¬

ка 88 тысяч марок, после чего согласился с изменениями

на высшем кадровом уровне.

25

Первыми были вынуждены уйти начальник управления

кадров генерал-лейтенант В. фон Швельдер, который со¬

противлялся попыткам нацистов поставить своих людей на

ключевые должности в Вермахте. На место Швельдера был

назначен брат шефа ОКВ Бедевин Кейтель.

Пришлось уйти в отставку многим видным немецким

военачальникам. В их числе были генералы В. фон Лееб,

Э. фон Клейст, О. Люц и многие другие. На смену этим лю¬

дям пришли нацисты. Историк Тейфорд Тейлор писал: «Что¬

бы заполучить новое место, Браухич не погнушался пойти на

уступки, от которых дурно пахло, и поставил себя в посто¬

янную зависимость от Геринга, Кейтеля и самого Гитлера.

Принципы были принесены в жертву ради личной выгоды, и

офицерской корпус за это вскоре дорого поплатился».

Через шесть недель после вступления в должность

Браухича началась серия бескровных побед Вермахта в

Австрии и Чехословакии. Во время Судетской кампании

В. фон Браухич встал перед серьезной дилеммой. Он, как

и подавляющее большинство немцев, считал, что Судеты

должны быть возвращены Германии, но серьезно сомне¬

вался в реальности этой перспективы. Договорными обя¬

зательствами с Чехословакией были связаны и Франция

и Великобритания, поэтому любое нападение на Чехосло¬

вакию грозило Германии серьезной войной на Западе. Но

его жена-нацистка не уставала повторять тезис о величии

Германии и о ее исключительных возможностях завоева¬

ния господства в мире. С другой стороны, генералы Л. Бек

и Ф. Гальдер убеждали В. фон Браухича в том, что Гитлер

своими территориальными претензиями к Чехословакии

неизбежно втянет Германию в новую большую войну, к ко¬

торой она не готова.

В. фон Браухич колебался до середины мая 1938 года.

21 мая чешские полицейские застрелили двух судетских

фермеров немецкого происхождения. К тому времени

Германия уже сконцентрировала свои войска на границе

с Чехословакией. В Чехословакии была объявлена моби¬

лизация, которую Гитилер воспринял как угрозу агрессии

со стороны этой страны. 28 мая он вызвал в берлинскую

имперскую канцелярию Геринга, Браухича, Кейтеля и дру¬

гих видных деятелей Германии и объявил свое желание,

чтобы Чехословакия была стерта с политической карты, а

26

30 мая фюрер подписал приказ о разработке плана опера¬

ции «Грюн».

По плану этой операции планировалось нанести два глу¬

боких проникающих удара, которые должны были взломать

оборону чехов на избранных направлениях, взять их армию

в «клещи» в Моравии и заставить ее капитулировать. Это

был классический прием, который, однако, требовал пред¬

варительного решительного массирования сил и средств

на направлениях главных ударов и ослабления других уча¬

стков фронта. Гитлер был противником этого.

— Мы даем чехам шанс самим перейти в наступление

и выйти на фланги и в тыл нашей ударной группировки, —

заявил он. — Я не могу согласиться на такой риск в самом

начале нашей большой войны. Мне нужны только быстрые

победы.

— Нельзя рассчитывать на быструю и решительную по¬

беду совершенно без всякого для себя риска, — ответил

Гальдер. — Военное искусство и состоит в том, чтобы сде¬

лать риск минимальным.

Браухич ничего не произнес, поэтому оставалось не

ясным его окончательное мнение, и каждый из спорщиков

отнес его на свой счет.

Решающее совещание состоялось 9 сентября в Нюрн¬

берге. На нем выступил Гальдер, который в очередной

раз начал настаивать на принятии его плана. На этот раз

Браухич также высказался за решительную молниеносную

победу. Он начал доказывать, что в случае принятия плана

операции, предложенного Гитлером, первый удар окажет¬

ся слишком слабым, что позволит армии Чехословакии из¬

бежать решительного поражения и отступить в Словакию.

Такая отсрочка позволит правительству Чехословакии об¬

ратиться за помощью к Англии, Франции, а может быть, и

к Советскому Союзу. В результате война может затянуться

на неопределенный срок, и перед Германией встанет уже

совсем другой противник.

Гитлер оспорил этот аргумент. Он заявил, что в плане

Браухича — Гальдера слишком много зависит от успеха уда¬

ров на главных направлениях, которые могут быть сведены

на нет обороной и контрударами противника. Он предло¬

жил компромиссный вариант — совмещение двух главных

ударов с наступлением войск на более широком фронте.

27

— Еще древние военачальники предупреждали, что

нельзя быть одинаково сильным везде, — заметил Брау-

хич. — Мы располагаем конкретными силами и должны

планировать операцию, только исходя из этих сил. Рас¬

пыление войск по фронту неизбежно приведет к ослабле¬

нию группировок на направлениях главных ударов, снизит

эффективность этих ударов. Но, уважая мнение фюрера, я

бы просил Генеральный штаб еще раз все хорошенько про¬

считать и постараться изыскать средства для наступления

на более широком фронте. — За этим предложением было

скрыто другое — убедить Гитлера отложить свое решение

в отношении Чехословакии на какое-то время.

Гальдер только беспомощно развел руками. В этих сло¬

вах был весь Браухич. Его привычка лавировать между оп¬

понентами, желание всегда угодить власти и при этом ос¬

таваться противником власти. Он умел снимать с себя от¬

ветственность в самое решающее время и перекладывать

ее на плечи другого человека.

Но на этот раз Браухич просчитался. Гитлер желал по¬

кончить с вопросом немедленно. Поэтому колебания глав¬

нокомандующего он оценил как малодушие. Кейтель же

вообще обвинил Гальдера в трусости и пораженчестве. Он

заявил, что многие генералы, опираясь на свои аристо¬

кратические корни и долговременную службу в высоких

штабах, видят в фюрере не стратега, а ефрейтора периода

Первой мировой войны. Это уже напрямую задевало само¬

любие Гитлера, который еще раз, но уже в очень жесткой

форме, изложил свои соображении в отношении плана

«Грюн». Гальдер также в жесткой форме начал доказывать

слабость этого плана. Дело кончилось тем, что Гальдер,

совсем неожиданно для многих генералов, взял слово и

заявил, что долг каждого военного повиноваться главе го¬

сударства, и он согласен на компромиссный план.

После того как генералы ушли, А. Гитлер повернулся к

Кейтелю и выразил сожаление о том, что его нацистские

лидеры, будучи беспрекословно преданными своему фю¬

реру, не в состоянии командовать армиями.

— Но наступит время, и мы еще покажем всем этим ге¬

нералам, что наша национал-социалистическая идея про¬

бьет любую твердыню на пути к солнцу, и не исключено, что

это произойдет без их грубой военной силы.

28

Преемником Л. Бека на посту начальника Генерального

штаба сухопутных войск стал пятидесятичетырехлетний ге¬

нерал Франц Гальдер — военный профессионал высшего

класса. Он родился в 1884 году в Баварии в семье генера¬

ла. Семья на протяжении 300 лет поставляла военачальни¬

ков для немецких князей, королей и кайзеров. И Франц не

собирался изменять этой традиции. В 1902 году он посту¬

пил юнкером в Баварский артиллерийский полк «Мать ко¬

ролева» и вскоре после сдачи экзаменов был произведен в

офицеры. В 1914 году Гальдер окончил Баварскую военную

академию и был направлен на штабную работу. Во время

Первой мировой войны он прошел все основные звенья

штабной службы — от дивизии до группы армий.

После войны Ф. Гальдер остался на службе в рейхсве¬

ре. Занимал должности преподавателя тактики при штабе

7-го военного округа (Мюнхен), сотрудника отдела боевой

подготовки министерства рейхсвера. С приходом к власти

фашистов он начал активно сотрудничать с этим режимом.

В последующем службу проходил в должностях начальни¬

ка штаба 6-го военного округа (Мюнстер), командира 7-й

баварской дивизии, 2-й, затем 1-й обер-квартирмейстер

Генерального штаба, руководивший боевой подготовкой

сухопутных войск. Был заместителем Бека, который, уходя

в отставку, рекомендовал его Браухичу на должность на¬

чальника Генерального штаба сухопутных войск Германии,

считая, что Гальдер продолжит начатую им политику. На эту

должность Ф. Гальдер был назначен 27 августа 1938 года в

день, когда А. Гитлер стал Верховным главнокомандующим

вооруженными силами Германии. Ему было присвоено во¬

инское звание генерал-полковника.

Надежды Л. Бека в 1938 году имели свое основание.

Ф. Галвдер разделял убеждения своего шефа и всячески

помогал ему. И, став начальником Генерального штаба,

Ф. Галвдер не перестал критически относиться к тому, что

предлагал фюрер. Из своих источников Гитлер знал об

этом, но был вынужден смириться с присутствием Ф. Галь-

дера исключительно ввиду его высокого профессионализ¬

ма, которое так нужно было фюреру для реализации его

агрессивных замыслов.

С этими замыслами не были согласны многие немецкие

генералы, пережившие неудачу Первой мировой войны.

В 1938 году в ряды оппозиции вступили новые члены. Кроме

29

В. фон Браухича и Ф. Гальдера, в нее вошли командующий

3-м военным округом, включавшим Берлин и прилегаю¬

щие территории, генерал Эрвин фон Вицлебен, начальник

Потсдамского гарнизона генерал Эрих фон Брокдоф-Але-

фельд и командир танковой дивизии, расположенной в Тю¬

рингии, генерал Эрих Гёпнер. Заговорщики дошли до того,

что даже составили план отстранения Гитлера от власти

сразу же после того, как он отдаст приказ о нападении на

Чехословакию. Но уступничество Гитлеру со стороны Анг¬

лии и Франции помешало реализации этого плана.

Вынашивая антигитлеровские планы, в то же время

В. фон Браухич и Ф. Гальдер продолжали работать над пла¬

нированием военной операции по вторжению в Чехослова¬

кию и, по мере того как приближался день «X», все более

увлекались этой работой. Подстегивал и постоянный кон¬

троль со стороны фюрера.

9 сентября 1938 года Гитлер вызвал Кейтеля, Браухича

и Гальдера в Нюрнберг на совещание, которое началось в

10 часов вечера, а закончилось в 4 часа утра. Это совеща¬

ние проходило очень бурно. В. фон Браухич и Ф. Гальдер

оказались в очень щекотливом положении. Им, главным

заговорщикам против Гитлера, приходилось в деталях док¬

ладывать фюреру план нападения на Чехословакию. При

этом Гитлер постоянно упрекал обоих в трусости и неспо¬

собности руководить подготовкой операции.

Но и после посещения Нюрнберга Браухич и Гальдер

продолжали работу, направленную против агрессивных

планов Гитлера. С целью более глубокого изучения обста¬

новки они поручили ведущему сотруднику абвера полков¬

нику Остеру постоянно информировать их о политических

шагах фюрера и через надежных людей предупредили ру¬

ководителей Англии и Франции о подготовке вторжения в

Чехословакию.

Затем Браухич и Гальдер встретились с Шахтом и еще

раз детально уточнили план выступления против Гитлера.

Переворот был назначен на 13 сентября 1938 года, сразу

же после того, как фюрер вернется в Берлин с партийно¬

го съезда, проходившего в Нюрнберге. Но Гитлер, словно

почуяв опасность, в Берлин не вернулся, а поехал сначала

в Мюнхен, а затем в Берхтенсгаден, где должен был встре¬

титься с британским премьером.

30

Дата путча была перенесена на 28 сентября. Позже, в

своих показаниях на Нюрнбергском процессе, Ф. Гальдер

по этому вопросу сообщил следующее: «В полдень 26 сен¬

тября ко мне в кабинет зашел Вицлебен. Мы обсуждали по¬

ложение дел. Он хотел, чтобы я отдал приказ действовать.

Мы обсудили, сколько ему понадобится времени и т.д. Во

время нашего разговора пришло известие о том, что бри¬

танский премьер-министр и французский премьер согла¬

сились приехать к Гитлеру для дальнейших переговоров.

Тогда я отменил приказ, так как полученные новости лиша¬

ли наш план всякого смысла...»

Таким образом, политическая победа Гитлера в отно¬

шении Чехословакии не только спасла его от свержения

генералами, но и сильно повысила авторитет фюрера в

глазах германского народа и Вермахта. Была выбита идео¬

логическая почва из-под ног Браухича, Гальдера и их това-

рищей-заговорщиков, а сторонники Гитлера получили но¬

вые козырные карты в свои руки. В эти дни генерал Йодль

в своем дневнике записал: «Фюрер, с его гением и целе¬

устремленностью, которую не поколебала даже опасность

возникновения мировой войны, опять одержал победу без

применения силы. Остается верить, что те, кто не верил в

его гений, теперь побеждены навечно».

В 6 часов утра 15 марта немецкие войска вошли на тер¬

риторию Богемии и Моравии. Им не было оказано сопро¬

тивление. К вечеру того же дня Гитлер с триумфом прибыл

в Прагу. Чехословакия перестала существовать как само¬

стоятельное государство.

Следующей была Польша. В конце ноября 1938 года

А. Гитлер потребовал от командующих всеми видами воо¬

руженных сил Германии представить ему план вторжения в

Польшу к 10 января 1939 года. В отличие от оккупации Че¬

хословакии для нападения на Польшу Гитлер выдвинул бо¬

лее веские причины: возврат Германии земель, незаконно

отнятых у нее по Версальскому договору в 1918 году. Эта

идея была поддержана большинством населения Герма¬

нии, а также в армии.

Началась подготовка операции, получившей кодовое

название «Вейс». Свои планы операции главнокомандую¬

щие всеми видами вооруженных сил должны были пред¬

ставить фюреру к 1 мая 1939 года. Но разработка замысла

31

войсковой операции против Польши была поручена не¬

большой группе офицеров ОКВ, а не Генеральному шта¬

бу сухопутных войск Германии, так как Гитлер считал, что

«иначе не стоит говорить о его полной секретности».

Только после утверждения этого замысла началась ра¬

бота в штабах видов вооруженных сил. На этот раз В. фон

Браухич и Ф. Гальдер, а также их помощники добросовест¬

но трудились над этим документом. Главнокомандующего

сухопутными войсками Германии и начальника Генераль¬

ного штаба явно влекла идея быть причастным к столь мас¬

штабным и значимым историческим делам, где они могли

полностью проявить свой военный талант.

22 июня 1939 года был создан Совет обороны Рейха под

председательством Г. Геринга. В. фон Браухич и Ф. Гальдер

вошли в его состав в числе тридцати пяти высших чинов

Германии и присутствовали на его первом заседании. Те¬

перь они уже не решались перечить фюреру или высказы¬

вать какие-либо свои сомнения. Огромная военная машина

Германии уже набрала большие обороты, и было бессмыс¬

ленно оказывать сопротивление этому механизму.

На следующий день у Ф. Гальдера состоялась беседа

с генералами В. фон Браухичем и командующим группой

армий «Север» фон Боком, в ходе которой все они пришли

к единому выводу — противник разбит. Но на практике бое¬

вые действия между германскими и польскими войсками

продолжались еще более двух недель, а закончились они

победой Вермахта и вводом советских войск в районы За¬

падной Белоруссии и Западной Украины.

Во время Польской кампании В. фон Браухич и Ф. Галь¬

дер уже в полной мере прониклись воинственным духом и

от всей души болели за результаты действий германской

армии. В это время они практически отказались от своих

прежних антигитлеровский убеждений и начали добросо¬

вестно работать на результат. Политические уступки Со¬

ветскому Союзу со стороны берлинского руководства они

расценивают, как позор, но соглашаются на передачу «на¬

шими войсками всех важных объектов русским войскам».

По результатам этой кампании В. фон Браухич и Ф. Галь¬

дер были награждены Железными крестами 1-го класса, а

вскоре после этого получили Рыцарские кресты.

РАЗВИТИЕ ВЕРМАХТА В ГОДЫ

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

А. Гитлер и его ближайшее

окружение основным орудием проведения в жизнь своей

политики, направленной на завоевание мирового господ¬

ства, избрали вооруженные силы. Поэтому все военные

события, предшествовавшие и происходившие во время

Второй мировой войны со стороны Германии, были тесно

связаны с Вермахтом. Первый серьезный шаг в развитии

Вермахта был проделан уже в первые три года после его

создания, в то время, когда Германия еще только готови¬

лась к объявлению своего агрессивного курса. Именно в

период с 1935 по 1938 год четко обозначились структуры

трех видов вооруженных сил, созданы объединения и со¬

единения родов войск, развернуты органы оперативного

управления, а на полях сражений в Испании прошли бое¬

вую обкатку некоторое количество профессиональных кад¬

ров.

Количественному росту и качественному совершен¬

ствованию Вермахта наряду с использованием людских

и экономических ресурсов Германии способствовали

аншлюс Австрии и захват Чехословакии в 1938-1939 го¬

дах. После проведения этой бескровной операции вся

австрийская армия численностью 38 тысяч человек была

включена в состав Вермахта. На территории Австрии было

сформировано шесть дивизий, в том числе одна танковая.

Трофеев, захваченных у чехословацкой армии, хватило

для оснащения оружием и военной техникой еще 15 пехот¬

ных и 3 танковых дивизий, сформированных на террито¬

рии Германии. К весне 1939 года Вермахт уже насчитывал

2 - 3681

33

1131 тысячу человек и имел в своем составе 51 кадровую

дивизию. Это была еще так называемая армия мирного

времени. Для открытой агрессии в рамках осуществления

политики завоеваний требовались более многочисленные

вооруженные силы.

В августе 1939 года в Германии была проведена подго¬

товленная заранее мобилизация за счет призыва резерва

первой очереди и некоторых дополнительных возрастов.

Благодаря этому к 1 сентября 1939 года германские воору¬

женные силы возросли в четыре раза, достигнув 4,5 мил¬

лиона человек. К этому времени уже полностью сложилась

структура Вермахта и стратегического руководства им, ко¬

торая в основном оставалась неизменной в течение всей

Второй мировой войны. Вермахт включал три вида воору¬

женных сил, а также войска СС.

Ориентация на континентальный характер военных

действий предопределила значительное преобладание

сухопутных войск, на которые приходилось более 70% все¬

го личного состава от общей численности вооруженных

сил. С началом Второй мировой войны сухопутные войска

Германии были разделены на действующую армию, пред¬

назначенную непосредственно для боевых действий, и

армию резерва, в которой готовилось пополнение. Основ¬

ным стратегическим объединением действующей армии

на театре или стратегическом направлении была группа

армий. В ее состав в зависимости от предстоящих задач

включались две-три полевые армии и одна или две танко¬

вые группы (позже танковые армии). Полевая армия объе¬

диняла несколько корпусов, в каждый из которых входило

до пяти дивизий.

Армия резерва предназначалась для проведения че¬

рез военные округа мобилизации, подготовки кадров для

действующей армии в запасных частях и военно-учебных

заведениях. Она служила также источником для попол¬

нения личным составом всех видов вооруженных сил. На

нее возлагалась также охрана тыловых объектов и лагерей

военнопленных, лечение больных военнослужащих, обес¬

печение нужд Вермахта в стрелковом оружии, автотранс¬

порте, горюче-смазочных материалах, конском составе,

химическом, медицинском, ветеринарном имуществе.

В армию резерва входили охранные войска и территори¬

34

альные формирования военных округов, военные госпита¬

ли, дислоцированные в Гэрмании.

Войска СС фактически представляли собой воору¬

женные силы нацистской партии. В состав действующей

армии они были включены после начала Второй мировой

войны и подчинялись командирам соединений и объеди¬

нений, в которые входили лишь в оперативном отношении.

До 1939 года имелись только отдельные военизированные

части СС, которые использовались для охранной служ¬

бы и «наведения порядка» в случае каких-либо внутрен¬

них волнений. Первым соединением войск СС с сентября

1939 года стала бригада СС личной охраны «Лейбштандар-

та «Адольф Гитлер», которая с июня 1941 года действовала

в качестве моторизованной дивизии. В октябре—ноябре

1939 года были сформированы три дивизии СС, а в пер¬

вой половине 1941 года —еще две. Формировались они из

особо преданных нацистскому режиму лиц и являлись, по

существу, своеобразной гвардией гитлеровского режима.

Численность войск СС в ходе войны непрерывно увеличи¬

валась и к марту 1945 года превысила 800 тысяч человек,

что составило около 11% общей численности Вермахта.

Комплектование вооруженных сил Германии осуществ¬

лялось на основе всеобщей воинской повинности, введен¬

ной законом о создании Вермахта от 16 марта 1935 года.

В мае 1940 года в стране было зарегистрировано 27,6 мил¬

лиона военнообязанных, в число которых входили мужчи¬

ны 1883-1919 годов рождения. Из них 19,4 миллиона были

признаны годными к военной службе. Эти людские ресурсы

позволяли руководству Германии непрерывно пополнять

вооруженные силы. К моменту нападения на СССР в них

насчитывалось 7,3 миллиона человек, и они представляли

собой самую крупную и мощную военную машину, которую

когда-либо знала история человечества. Большая часть

военнослужащих уже участвовала в военных действиях, а

командный состав отличался профессионализмом и имел

значительный боевой опыт.

Командование Вермахта огромное внимание уделяло

вопросам профессиональной подготовки военных кадров,

в том числе рядового состава и младших командиров. При

этом упор делался на знание ими своего оружия и умелое

им владение в рамках тактики различных видов боя. Перво¬

35

начально обучение мобилизованных проходило в запасных

частях армии резерва в течение четырех месяцев и велось

в соответствии с практическими потребностями войны. Из

учебных планов были исключены шагистика и заучивание

уставных положений. Главное внимание уделялось владе¬

нию оружием. На тренировках и учениях использовались

только боевые патроны и снаряды. Это иногда вело к по¬

терям, но оправдывало себя на фронте. С техническими

специалистами (ремонтниками, снабженцами, оружейни¬

ками и т.д.) проводились дополнительные занятия (от двух

до шести месяцев).

Особо высокие требования предъявлялись к подготовке

младших командиров. Унтер-офицер должен был не толь¬

ко уметь выполнять все функции своих подчиненных, но и

иметь определенные навыки управления боем нескольких

десятков человек. Подавляющее большинство унтер-офи¬

церов получали это звание только после специальной под¬

готовки, продолжавшейся в течение шести месяцев и сда¬

чи ряда зачетов.

Офицеров из числа младших командиров готовили

девять месяцев на специальных курсах. При этом расчет

делался на то, что данный человек уже в полной мере по¬

стиг искусство владения оружием и организации боя мел¬

ким подразделением, состоящим из однородных бойцов.

Его готовили как общевойскового командира, способного

управлять боем более крупных подразделений, усиленных

артиллерией или взаимодействующих с танками. Весьма

редкими были случаи присвоения офицерских званий без

учебы в военных училищах или на курсах. Преимуществен¬

но это касалось военнослужащих небоевых частей (финан¬

систов, медиков, других тыловиков).

Немецкие военнослужащие хорошо знали свое дело,

были дисциплинированны, отличались стойкостью в бою.

Большое внимание уделялось их идеологической обработ¬

ке. В соответствии с теоретическими постулатами нацис¬

тов им внушали идеи о расовом превосходстве немцев над

другими народами, о необходимости приобретения нового

«жизненного пространства» для Германии, о непобедимо¬

сти Вермахта.

С целью единения солдат командование Вермахта фор¬

мировало отдельные части действующей армии пополне¬

36

нием, как правило, из одной и той же местности. Обучение

в армии резерва проходило в пределах «своего» военного

округа. Существовала тесная связь между запасной ча¬

стью и соответствующей ей частью в действующей армии.

Пополнение для пехотной дивизии обычно готовил опре¬

деленный запасный пехотный полк, состоявший из трех

батальонов, которые имели те же номера, что и три пехот¬

ных полка данной дивизии. Пополнение из этих батальонов

поступало только в соответствующие им полки. Подобным

же образом действовали запасные части других родов

войск. В целях сохранения постоянства состава частей

действующей армии все выздоровевшие раненые и боль¬

ные направлялись на фронт в свою прежнюю часть.

В годы Великой Отечественной войны германские вой¬

ска были вынуждены сражаться рядом с войсками своих

союзников, в качестве которых выступили Финляндия, Ру¬

мыния, Венгрия, Италия и Словакия. После начала войны

Хорватия, Испания и вишистская Франция также предло¬

жили направить на Восточный фронт своих добровольцев.

В июле 1941 года в Италии был сформирован экспеди¬

ционный корпус из трех дивизий численностью 62 тысячи

человек. К 5 августа он был переброшен в Румынию и че¬

рез неделю принял участие в боях против советских войск

на западном берегу Буга, севернее Николаева. Словакия

уже 24 июня направила на Восток в помощь Вермахту свою

элитную «быструю бригаду» в количестве 3,5 тысячи чело¬

век, а в июле приступила к формированию 45-тысячного

корпуса. Но фактически на советско-германском фронте

вплоть до осени 1944 года действовали только две сло¬

вацкие дивизии. Инициативу направить хорватских добро¬

вольцев «для борьбы против большевизма» проявил глава

марионеточного режима Хорватии А. Павелич в день напа¬

дения Германии на СССР. В течение последующих месяцев

был создан «усиленный хорватский 369-й пехотный полк»,

солдаты которого, одетые в немецкую форму, с сентября

1941 года приняли участие в боях на Восточном фронте.

Испания послала на советско-германский фронт одну

дивизию. Сформированная на основе принципа добро¬

вольности, она получила наименование «голубой». Уже

13 июля 1941 года эта дивизия была погружена в эшело¬

ны и направлена в немецкий военный городок под Нюрн¬

37

бергом. Там испанцев переодели в форму Вермахта. Их

отличительным знаком стала нашивка на правом рукаве

мундира со словом «Испания» на фоне испанского госу¬

дарственного флага. На фронт «голубая дивизия» прибыла

в октябре 1941 года.

Во Франции вербовку добровольцев для войны против

СССР осуществляли профашистские партии и организа¬

ции. В так называемый Французский добровольческий ле¬

гион зачислялись лица в возрасте от 19 до 30 лет, имевшие

военную подготовку и отличавшиеся хорошими физиче¬

скими данными. Немцы обещали за каждого добровольца

освободить из плена двух французских военнослужащих.

Из 6 тысяч легионеров был сформирован специальный

638-й пехотный полк, включенный в состав 7-й пехотной

дивизии Вермахта. Поздней осенью 1941 года этот полк

был направлен на Восточный фронт и в декабре принял

участие в боях с Красной Армией.

Следует отметить, что «добровольцы» из Франции, Ис¬

пании и Хорватии, а также словацкие и до некоторой степе¬

ни итальянские войска существенной роли не играли. Они

служили больше целям нацистской пропаганды, которая

стремилась представить войну против СССР как «кресто¬

вый поход по спасению Европы от большевистской опас¬

ности». Не возлагало германское командование и особых

надежд на вооруженные силы Румынии,''Венгрии, Финлян¬

дии и других стран. Среди них наиболее упорно сражались

финны. За счет союзников прикрывались второстепенные

участки Восточного фронта, в то время как немецкие вой¬

ска сосредоточивались на направлениях главных ударов.

Поражение Вермахта под Москвой в декабре 1941 года

вызвало напряжение в восполнении потерь, которые ока¬

зались значительно выше, чем предусматривало герман¬

ское командование. Возник некомплект личного состава.

Поэтому призванный в Вермахт контингент 1922 года рож¬

дения, который планировалось использовать в операциях

1942 года, уже в конце 1941 года пришлось передать дей¬

ствующей армии. На восток с запада и Балкан было пере¬

брошено 17 дивизий. В это же время из-за тяжелого поло¬

жения на Восточном фронте в январе 1942 года был введен

запрет на отпуска для личного состава. Его отменили через

три месяца, да и то лишь частично.

38

В начале 1942 года А. Гитлер обратился к союзникам с

просьбой о дополнительной помощи, и те с готовностью

откликнулись на обращение фюрера. Итальянцы напра¬

вили для войны против СССР вновь сформированную 8-ю

армию (10 дивизий) в количестве 220 тысяч человек. Румы¬

ния предоставила 2 армии, в которые вошло 15 дивизий,

и, кроме того, усилила свои войска еще 11 дивизиями. Из

Венгрии на Восточный фронт прибыла 2-я армия в соста¬

ве 10 дивизий, численность которой достигала порядка

200 тысяч человек. Все эти войска приняли участие в насту¬

плении Вермахта летом 1942 года, и практически все были

разгромлены под Сталинградом. После этого итальянцы

больше не участвовали в военных действиях против Крас¬

ной Армии, а численность румынских и венгерских войск

резко сократилась. В октябре 1943 года на Восточном

фронте находилось, не считая финнов, 136 тысяч солдат и

офицеров союзных Германии государств и еще 52 тысячи

иностранцев — в различных добровольческих формирова¬

ниях Вермахта. В целом же нужно сказать, что надежда гит¬

леровцев на увеличение военной мощи за счет союзников

не оправдалась. К тому времени резко усилились противо¬

речия между Германией и ее союзниками, которые стали

искать пути выхода из войны.

Общая численность вооруженных сил Германии вплоть

до 1944 года продолжала возрастать. Вступила в действие

система тотальной мобилизации. Если в 1941 году на воен¬

ную службу призывали только лиц, достигших 20-летнего

возраста и старше, то в 1943-1944 гг. — с 17 лет, а с фев¬

раля 1945 года под ружье начали ставить даже 16-летних

подростков. В 1943-1944 гг. в Вермахте насчитывалось