Автор: Соколов В.Е.

Теги: ruminantia (ruminants) биология зоология эволюция охотоведение москва наука исследование систематики косули филогенетика

ISBN: 5-02-005417-8

Год: 1992

Российская академия наук

Институт

эволюционной морфологии

и экологии животных

им. А.Н. Северцова

Научный совет по программе

"Животный мир: изучение,

охрана и рациональное

использование"

I&B

Виды

фауны России

и сопредельных

стран

Российский комитет

по программе ЮНЕСКО

"Человек и биосфера"

Европейская

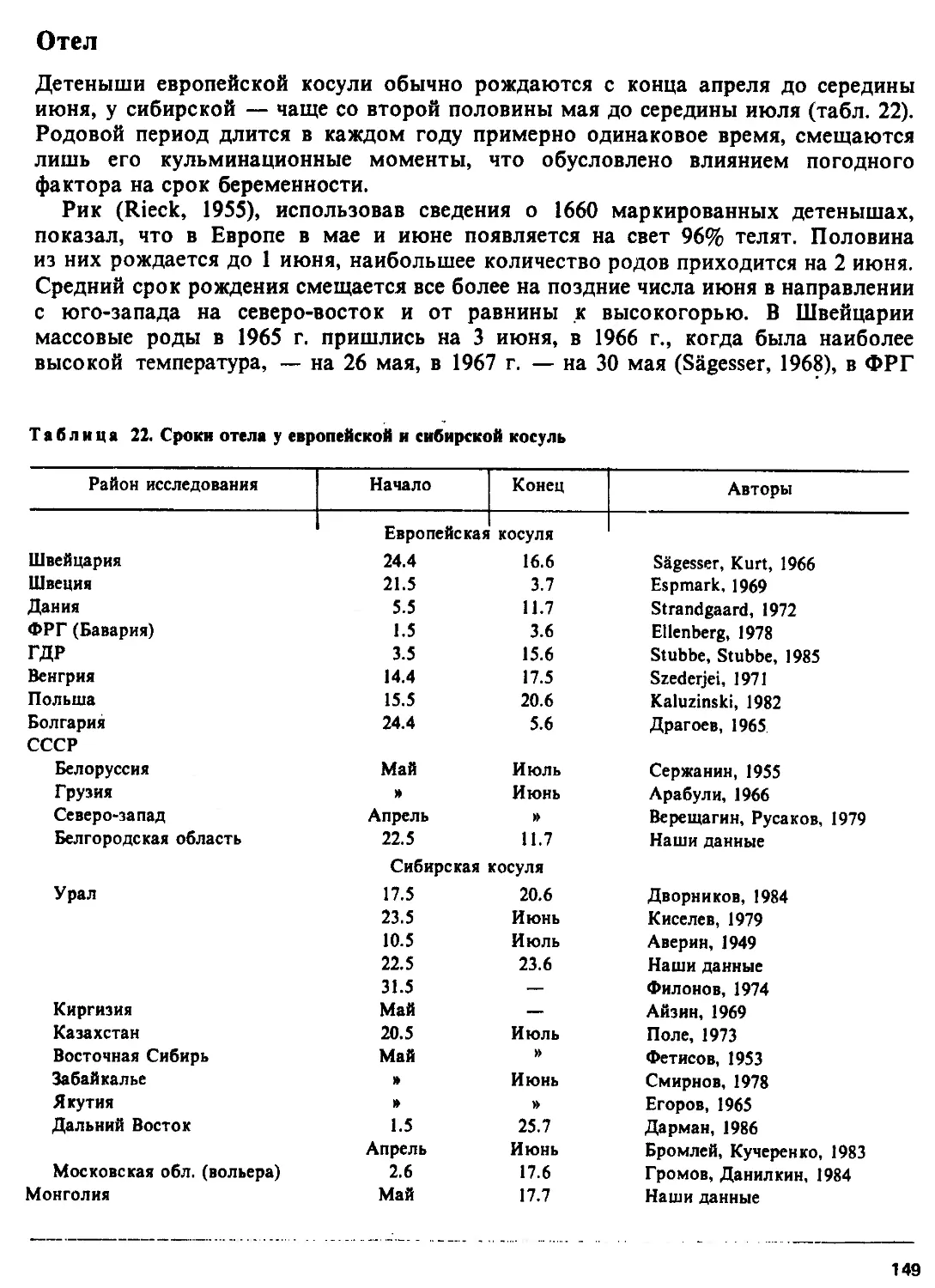

и сибирская

косули

Систематика, экология, поведение,

рациональное использование

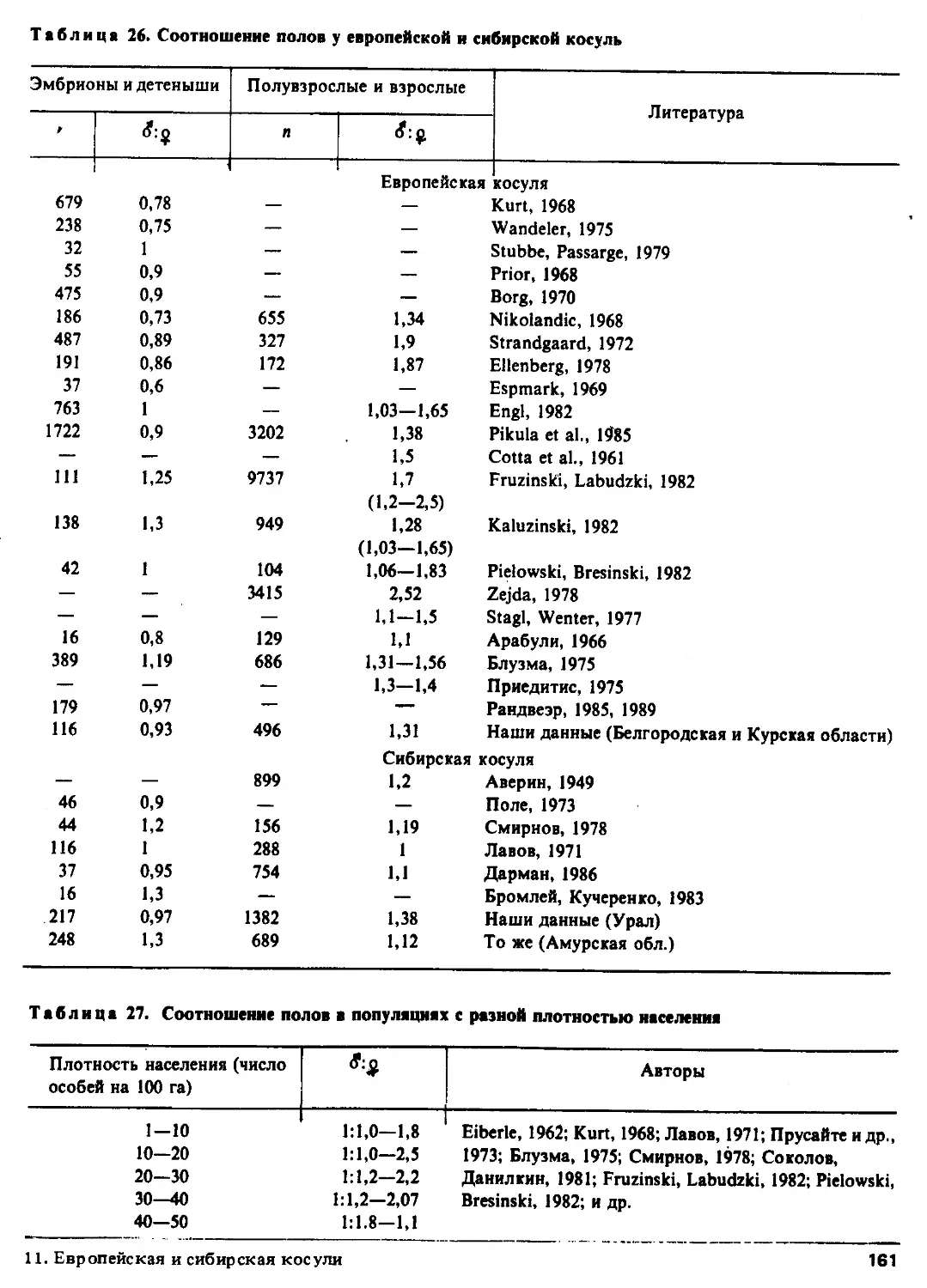

и охрана

С

Издательство «Наука»

~7

Russian Academy of Science

A.N.Severtzov Institute

of Evolutionary Animal

Morphology and Ecology

Scientific Council

for the Programme

"Wildlife: Investigation,

Protection and Management"

\J Species

» "jp4Q °^ the ^auna

lyfcftj of the Russia

and the Contiguous

Countries

Russian Committee

for the UNESCO Programme

"Man and Biosphere"

European

and Siberian

Roe Deer

Systematics, Ecology,

Behaviour,

Rational Utilization,

Conservation

Editor-in-Chief

V.E. SOKOLOV

Moskow

"Nauka"

1992

Российская академия наук

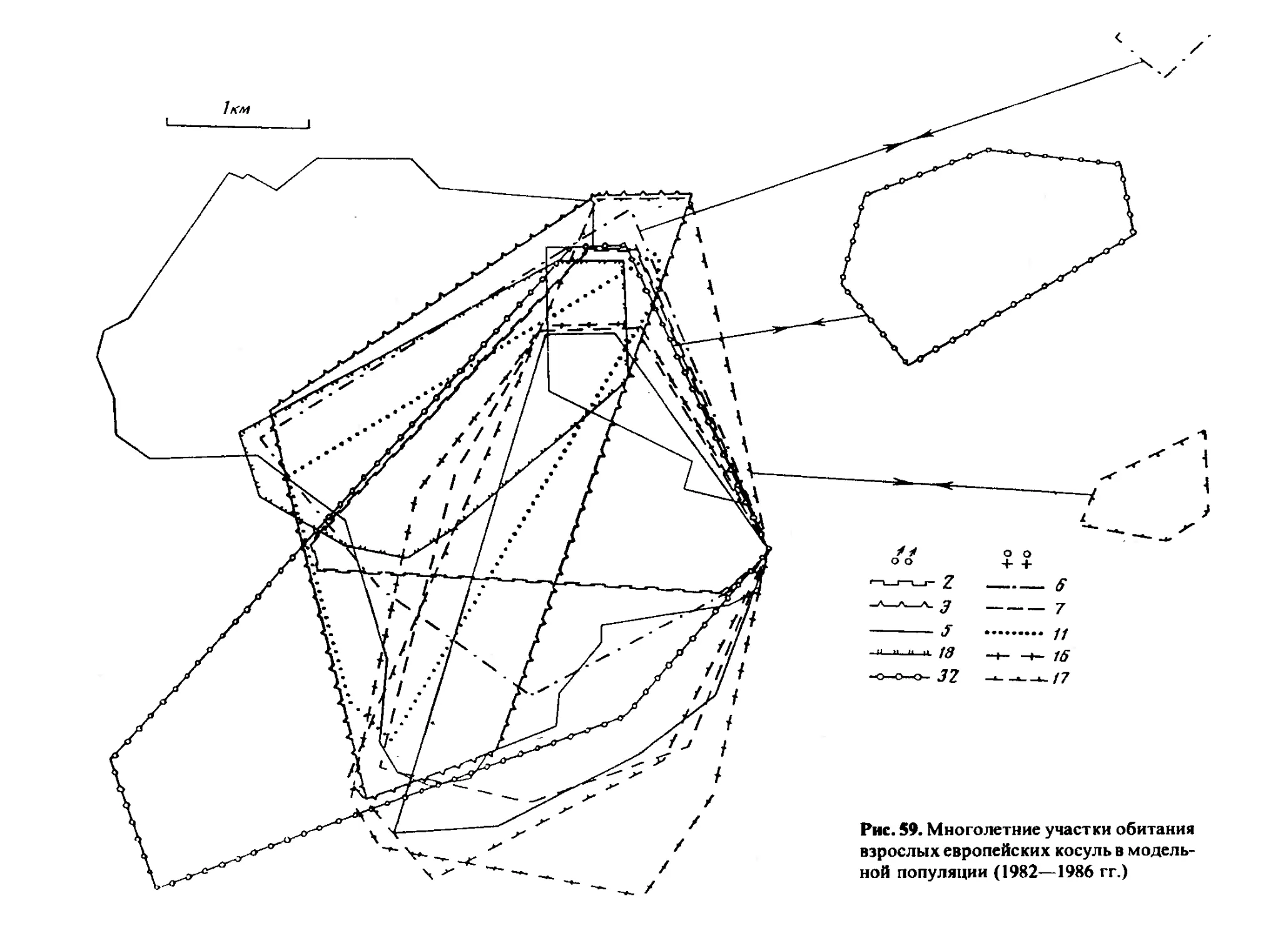

Институт

эволюционной морфологии

и экологии животных

им. А.Н. Северцова

Научный совет по программе

"Животный мир: изучение,

охрана и рациональное

использование"

N$ffi

Виды

фауны России

и сопредельных

стран

Российский комитет

по программе ЮНЕСКО

"Человек и биосфера"

Европейская

и сибирская

косули

Систематика, экология,

поведение,

рациональное использование

и охрана

Ответственный редактор тома

академик В.Е. СОКОЛОВ

Москва

«Наука»

1992

УДК 599.735.3

Европейская и сибирская косули: Систематика, экология, поведение,

рациональное использование и охрана. М.: Наука, 1992. 399 с.— ISBN 5-02-005417-8

Книга представляет собой первое достаточно полное сравнительное исследование систематики

и биологии косуль в пределах всего ареала. Рассматриваются филогения, Эволюция, систематика,

изменчивость, ареал, поведение, численность и факторы, ее определяющие. Даются рекомендации по

охране и рациональному использованию ресурсов этих животных. Для зоологов, экологов, этологов,

охотоведов и охотников.

Табл. 48. Ил. 111. Библиогр. 26 с.

European and Siberian Roe Deer: Systematics, Ecology, Behaviour, Rational

Utilization, Conservation. Moscow: Nauka, 1992. 399 p. —ISBN 5-02-005417-8

The book is the first comprehensive comparative research into the systemftics and biology of roe deer throughout

their entire range. The phylogeny, evolution, systematics, variability, range, behaviour, numbers and its underlying

factors are considered. Recommendations for the conservation and rational utilization of their resources are

given. For zoologists, ecologists, ethologists, game biologists and hunters.

Tabl. 48. Fig. 111. Ref. 26 p.

Редакционная коллегия

В. Б. СОКОЛОВ

(отв. редактор)

В.Н. БОЛЬШАКОВ

Р.С. ВОЛЬСКИС

И.М. ГРОМОВ

И.С. ДАРЕВСКИЙ

П.А. ЗАЯНЧКАУСКАС

А.В. ИВАНОВ

В.Д. ИЛЬИЧЕВ

Н.С. ЛЕБЕДКИНА

Е.И. ЛУКИН

Б.П. МАНТЕЙФЕЛЬ

В.М. НЕРОНОВ

Т.С. РАСС

А.Н. СВЕТОВИДОВ

В.А. СВЕШНИКОВ

Н.Н. СМИРНОВ

Я. И. СТАРОБОГАТОВ

В.Б. СУХАНОВ

Л.С. СТЕПАНЯН

Х.М. ХАБЕРМАН

М.И. ШАТУНОВСКИЙ

Н.Н. ЩЕРБАК

А.В. ЯБЛОКОВ

Editorial Board

V.E. SOKOLOV

(editor-in-Chief)

V.N. BOLCHAKOV

R.S. VOLSKIS

I.M. OROMOV

I.S. DAREVSKY

P.A. ZAJANCHKAUSKAS

A.V. IVANOV

V.D. ILYCHEV

N.S. LEBEDKINA

E.I. LUKIN

B.P. MANTEIFEL

V.M. NERONOV

T.S. RASS

A.N. SVETOVIDOV

V.A. SVESHNIKOV

N.N. SMIRNOV

Ja.I. STAROBOGATOV

V.B. SUKHANOV

L.S. STEPANYAN

Kh.M. KHABERMAN

M.I. SHATUNOVSKY

N.N. SCHERBAK

A.V. YABLOKOV

F Ш7Ю0М-237 М1тПг, полугадне

042(02)-92

ISBN 5-02-005417-8

© Коллектив авторов, 1992

® Российская академия наук, 1992

От редактора

Объект настоящего исследования — косули — заслуживают самого

пристального внимания ученых и специалистов охотничьего хозяйства.

Велика народнохозяйственная роль этих животных, но с каждым годом

она будет еще усиливаться вследствие большой экологической

пластичности и приспособленности зверей к жизни в культурном ландшафте,

жизни рядом с человеком, что делает их наиболее перспективными

видами для современного охотничьего хозяйства. Состояние

популяций в пределах обширного ареала неодинаково. Европейские косули

в настоящее время — самые многочисленные животные среди диких

копытных, и во многих районах требуется искусственное снижение их

населения. Напротив, в Азии, где сибирские косули еще в прошлом веке

составляли основу промысла и добыча их исчислялась сотнями тысяч

особей, многие популяции находятся на грани исчезновения, и здесь

необходимы серьезные меры по охране и восстановлению поголовья.

Несмотря на хозяйственное значение косуль, до сих пор не было

глубокого исследования их биологии в пределах всего ареала, весьма

отрывочными были знания о систематике, распространении, популя-

ционной биологии. Настоящая монография в значительной мере

восполняет этот пробел и, по сути, представляет собой биологические

основы рационального использования и охраны животных, научные

основы управления популяциями. Настоящая фундаментальная сводка,

входящая в серию "Виды фауны России и сопредельных стран" и

являющаяся итогом многолетних исследований .ведущих

специалистов, несомненно будет интересна как для зоологов, экологов

и этологов, так и для практиков-охотоведов и охотников.

Академик В.Е. Соколов

5

Предисловие

Идея подготовки монографии о косулях принадлежит академику В.Е. Соколову,

который всячески способствовал осуществлению программы исследований,

принятой на Координационном совещании специалистов по косуле

(Москва—Вильнюс, 1979 г.).

К сожалению, не все задуманное осуществлено. В частности, по ряду причин

не удалось одновременно с первым томом монографии подготовить второй,

в который планировалось включить разделы о развитии и росте косуль,

морфологии, биохимии, физиологии, главу о болезнях и паразитах. В связи с этим далеко

не весь материал, имеющийся у нас, отражен в настоящей монографии.

Большие сложности возникли в организации совместных исследований и в сборе

стандартизированной информации по регионам, некоторые популяции остались

практически неизученными. По-прежнему остается много вопросов, требующих

рассмотрения. Далеко не все ясно в происхождении косуль и видообразовании.

Необходимы более тщательные сравнительные исследования современными

методами европейской и сибирской косуль и подвидов последней, более

пристальное изучение популяций в Центральном Китае, Передней Азии, в Якутии и на

Алтае, на востоке европейской части России и на Кавказе. Большой интерес

вызывает ситуация в "зоне гибридизации" европейской и сибирской косуль на

правобережье Волги.

Не все главы монографии равноценны по объему и однотипны по стилю

изложения. Учитывая важное народнохозяйственное значение косуль и то

обстоятельство, что в числе читателей, помимо специалистов, будут и охотники, было

решено расширить объем главы "Хозяйственное значение, рациональное

использование ресурсов и охрана" и по возможности уменьшить ее насыщенность

литературными ссылками. В других разделах авторы, напротив, стремились привести

литературные источники как можно более полно, чтобы отразить разнообразие

точек зрения исследователей, т.е. дать "пищу для размышлений" нашим

последователям.

Обработка собранного материала и первоначальное редактирование

осуществлены А. А. Данил киным, им же написано большинство разделов. Большую

помощь в сборе данных для настоящей монографии оказали специалисты

Управлений охотничьего хозяйства республик Советского Союза и других стран,

сотрудники заповедников и охотничьих хозяйств, коллеги из многих зоологических

и биологических институтов и музеев страны и охотники. Нет возможности

перечислить всех помогавших нам. Мы благодарны всем и особенно В. Бресинскому

(Польша), К. Матраи, Л. Шугару, И. Хелтаи (Венгрия), С. Дуламцэрэну (Монголия),

Ю.А. Дарману, В.Б. Поле, Г.Г. Собанскому, А.Б. Арабули, А.А. Киселеву, А.А.

Гусеву, В.Г. Швецу, СП. Кучеренко, К.А. Морозову и другим зоологам и охотоведам.

б

приславшим первоисточники своих публикаций, предоставившим свои коллекции

или давшим ценные советы. Искреннюю признательность хочется выразить

К.П. Филонову, Л.В. Жирнову, Л.М. Баскину, Г.В. Кузнецову, В.А. Кузякину,

И.Я. Павлинову, Н.Ш. Булатовой, В.П. Сухову, прочитавшим рукопись или

отдельные главы и высказавшим полезные замечания, а также А.Ю. Стручкову,

О.В. Чекалиной, М.Н. Воронцовой и В.М. Гудкову за помощь при подготовке

монографии к печати.

Рукопись монографии, подготовленная к публикации в 1989 г., около трех

лет находилась в печати. За это время в мире произошли существенные изменения:

Советский Союз распался на ряд независимых государств, не стало на

политической карте ГДР, в Европе образовались новые страны, меняются названия

городов и других населенных пунктов, и процесс этот продолжается. Такие

изменения влекут за собой необходимость уточнения географических названий и

коренной переделки рукописи. Однако авторы и редакционная коллегия решили

не изменять текст, отобразив тем самым историю исследований биологии

косули и состояние популяций животных в мире на конец 80-х годов текущего

столетия.

Глава первая. Филогения, эволюция, систематика

Классификация семейства оленьих Cervidae Gray, 1821, как и многих других

парнокопытных, разработана недостаточно четко. В полной мере это касается косуль

и близких к ним форм — современных Capreolus Gray, 1821 и древних Ргосар-

reolus Schlosser, 1924. Во многом не решены также вопросы их эволюции и

родственных взаимоотношений. Это объясняется рядом причин, и в первую очередь

малочисленностью и фрагментарностью костных остатков ископаемых форм и

отсутствием точных определений их геологического возраста.

Современных косуль рода Capreolus рассматривают либо в составе подсемейства

Cervinae Baird, 1857 (Флеров, 1952; Соколов И.И., 1959; Вислобокова, 1981), либо

относят к подсемейству Odocoileinae Pocock, 1923 (Simpson, 1945; Гептнер и др.,

1961; Viret, 1961; Haltenorth, 1963; Соколов В.Е., 1979; Барышников и др., 1981; Ко-

роткевич, 1984). Симпсон (Simpson, 1945) выделяет в составе последнего трибу

Capreolini Simpson, 1945, включив сюда, кроме Capreolus, род вымерших косуль

Procapreolus. И.Я. Павлинов и О.Л. Россолимо (1987) предлагают за трибой

Capreolini сохранить авторство Брукса (Brookes, 1828) и заменить наименование

подсемейства Odocoileinae Pocock, 1923 на Alcinae Brookes, 1828 (Павлинов,

Россолимо, 1987).

Место древних косуль в системе оленьих также долгое время не было точно

определено. Их относили и к подсемейству Pliocervinae (Zdansky, 1925), и к Cervinae

(Czyzewska, 1968; Вислобокова, 1983), и к группе Capreoli вместе с древними

цервулинами (Dawkins, 1878). Procapreolus рассматривали в составе рода Cervus

(Bravard, 1828; Croizet, Jobert, 1828; Deperet, 1854; Pomel, 1853; Gervais, 1859; Daw-

kins, 1878; Boule, 1905; Macarovici, 1936; Heintz, 1970), относили к роду Cervavus

(Deperet, Croizet, 1884; Schlosser, 1903), роду Capreolus (Pavlow, 1896; Венюков,

1902) и к Cervocerus (Czyzewska, 1960).

В последние годы появились новые исследования, отражающие филогенетические

отношения в семействе Cervidae. На основании детального анализа эволюции

и распространения цервид Р. Харрингтон (Harrington, 1985a) пришел к выводу

о полифилетическом происхождении представителей телеметакарпальной и пле-

зиометакарпальной групп оленей (рис. 1).

Основания для этого, помимо морфологических, следующие. Первые имеют

высокий репродуктивный потецциал, относительно рано созревают, питаются

преимущественно молодыми побегами, менее устойчивы к заболеваниям и др.

Вторые отличаются сравнительно низким репродуктивным потенциалом, самки

поздно становятся половозрелыми, животные могут существовать на грубой

пище, они более устойчивы к паразитарным заболеваниям. У телеметакар-

пальных форм полиморфизм по определенным белкам и ферментам крови

невысок, хромосомные наборы в целом сходны (2л = 70), но степень репродуктивной

изоляции между видами явственно больше, чем у плезиометакарпальных оленей,

8

Moschus Capreolus

Htidropotes Alces

0

Telemeiacarpi

Rangifer Blasiocerus

Odocoileirs Ozotocerus

Hippacamelus

i Mazama Pudu

J-

->•: 30 миллионов лет

Munijocus

Elaphodus

Lama Terras

Axis Elaphurus

f'lesiomeiacarpi

Рис.4. Филогенетическая диаграмма Cervidae (из: Harrington, 1985a)

у которых диплоидный набор хромосом различен, но гибридизация между

видами идет сравнительно легко.

По своим параметрам косули явно относятся к группе телеметакарпальных

оленей, однако по некоторым показателям не вписываются в нее (табл. 1).

Сбрасывание рогов у них, как у большинства представителей этой группы,

происходит осенью или в начале зимы, но рост рогов начинается практически сразу же

после сбрасывания, тогда как у других — только весной. Отличаются они в этом

отношении и от плезиометакарпальных оленей, у которых возобновление роста

рогов происходит сразу же после сбрасывания, однако они сбрасывают рога

весной, а не осенью. К тому же только у Capreolus активация гонад,происходит

зимой, тогда как у других оленьих — в начале лета, (Sempere, 1982).

Есть и еще очень существенное отличие от остальных цервид. Период

спаривания у Capreolus начинается летом, у других оленей — осенью (см. табл. 1). Это

единственные парнокопытные с латентным периодом беременности. Явно, что

в семействе Cervidae косули занимают особое место.

Это подтверждается также гельминтологическими данными. Большинство

представителей семейства, включая Cervinae и Odocoileinae являются хозяевами одной

или нескольких форм нематод подсемейства Elaphostrongylinae, к которым косули

не восприимчивы ни спонтанно, ни в эксперименте. Личинки этих гельминтов

погибают, достигнув их легких. В данном отношении они оказались" сходными

с зайцеобразными, грызунами и полорогими. Возможны два объяснения насто-

9

Таблица 1. Некоторые отличительные признаки отдельных представителей Cervidae, имеющие

систематическое значение

Вид

Capreolus pygargus

С. capreolus

Odocoileus hemionus

О. virginianus

Rangifer tarandus

Alces alces

Cervus elaphus

C. nippon

С dama

C. axis

Группа*

T

Т

Т

Т

Т

Т

П

П

П

П

Хромосомный

набор, 2л

70+0" 14)

70

70

70

70

70—68

68

68—64

68

66

Сроки (месяцы)

сбрасывания

рогов

XI

XI

I—II

I—II

XI—XII

XI—XII

III—IV

IV—V

IV

IV

*T — телеметакарпальные, П — плезиометакарпальные.

начала

роста

рогов

XII

XI

IV—V

IV—V

III—IV

IV—V

IV

IV—V

IV—V

IV—V

гона

VII—IX

VI—VIII

IX—XI

X—XI

IX—X

IX—X

IX—X

IX—XI

IX—X

IX—X

Пятни-

раски у

взрослых

_

-

-

-

-

-

- +

+

+

+

Наличие

предглаэ-

ничных

желез

_

-

+

+

+

+

+

+ •

+

+

ящему феномену — или косуля была хозяином элафостронгилин в прошлом,

а потом стала невосприимчивой к инвазии (что маловероятно), или филогенетическая

ветвь рода Capreolus дифференцировалась от общего ствола оленей до того, как

у последних исходная форма протостронгилид эволюционировала до

элафостронгилин, т.е. косули обособились раньше, чем произошло разделение Cervinae

и Odocoileinae. Таким образом, в свете гельминтологических данных косуль

следовало бы выделить в самостоятельную систематическую группу, видимо на

уровне подсемейства (Прядко, 1972).

Поддерживая эту точку зрения, мы тем не менее считаем, что для окончательных

выводов необходимы более тщательные сравнительные исследования представи-

Таблица 2. Генетическое сходство (I, над диагональю) и различие (D(;, под диагональю) (по: Nei,

1972; из: Baccus et al„ 1983)

Вид

A. americana

В. bison

В. taurus

A. alces

Antilocapra americana

Bos bison

B. taurus

Alces alces

Capreolus capreolus

Cervus elaphus canadensis

C. elaphus

Odocoileus hemionus

O. virginianus

Rangifer tarandus caribou

R. tarandus

—

1,422

1,670

1,321

1,164

1,133

0,925

1,127

1,164

1,330

1,294

0,241

—

0,085

1,221

1,415

0,902

0,656

1,406

1,491

1,059

1,030

0,188

0,918

—

1,143

1,123

0,843

0,661

1,313

1,392

0,993

0,975

0,267

0,295

0,319

—

0,619

0,822

0,809

0,771

0,759

0,650

0,469

10

телей семейства Cervidae всеми современными методами, и в первую очередь

иммунологическими и биохимическими. В генетическом отношении косули

оказываются более близкими к Odocoileus, Alces и Rangifer, чем к Cervus (табл. 2),

что подтверждает правомерность классификации оленьих, предложенной Симпсо-

ном (Baccus et al., 1983).

Включение древних Procapreolus и современных Capreolus в состав трибы Сар-

reolini подсемейства Odocoileinae нам пока что представляется более оправданным.

Основанием для отнесения косуль к трибе Capreolini служат прежде всего

особенности строения черепа, метакарпальных костей (степень редукции боковых

метаподий), последовательность развития отростков на рогах, отсутствие

надглазничного отростка. Последним признакам придается особое значение, так как рога

вымерших оленей лучше сохраняются в ископаемом состоянии, чем другие части

черепа.

Онтогенетическое развитие рогов Procapreolus прослежено на серии различных

возрастных стадий этих образований у P. florovi Korotkevich, 1974 из раскопок

у с. Черевичное Одесской области. На начальной стадии рог имеет вид одно-

конечной "спицы" без розетки, несколько уплощенной, особенно в верхней части

(рис. 2, А). На следующей возрастной стадии рог округляется, удлиняется и

разветвляется вверху (рис. 2, Б). При этом передний отросток вилочного

разветвления является продолжением ствола рога, а задний представляет собой вторичное

образование. Затем происходит закладка третьего по порядку появления отростка

за счет небольшого выпячивания передней стенки ствола (рис. 2, В). На

последующих стадиях (рис. 2, Г—Е) этот отросток удлиняется и рог приобретает

типичную для косуль форму (Короткевич, 1974).

Одновременно с Procapreolus существовали близкие к ним по размерам и

имеющие аналогичное строение рогов и зубов олени — плиоцервусы. Однако у них в

отличие от Procapreolus после одноконечной стадии рога и последующего

дихотомического разветвления его верхушки продолжением ствола служит задний

отросток, а передний (второй по порядку появленя) является надглазничным.

Последующее развитие рогов происходит за счет дихотомического разветвления

основного ствола (рис. 3). Рога плиоцервус и цервавитус (рис. 3, III) на двухконечной

С. capreolus

0,312

0,243

0,325

0,539

—

0,719

0,824

0,811

0,718

0,832

0,512

Се. canadensis

0,322

0,406

0,430

0,440

0,487

—

0,290

0,989

0,896

0,850

0,706

С. elaphus

0,396

0,519

0,517

0,445

0,439

0,749

—

0,889

0,936

0,841

0,791

О. hemionus

0,324

0,245

0,269

0,460

0,445

0,372

0,411

—

0,149

0,783

0,665

О. virginianus

0,283

0,225

0,249

0,468

0,488

0,408

0,392

0,862

—

0,766

0,548

R.t. tcaribou

0,264

0,347

0,371

0,522

0,435

0,427

0,431

0,457

0,465

—

0,174

R. tarandus

0,274

0,357

0,377

0,626

0,599

0,494

0,454

0,514

0,578

0,840

11

Рис. 2. Возрастная изменчивость рогов (А—Е) у Procapreolus florovi Korotkevich. Черевичяое, Одесская

обл., конец мэотиса

/—3 — последовательность развития отростков рогов; А—Е — см. в тексте

Л

ш

Рис. 3. Последовательность развития отростков (/—3) рогов у Procapreolus (/), Pliocervus (II) и Cervavitus

стадии развития по форме и особенностям строения крайне близки к рогам цер-

вулйн типа эупрокса, отражая их филогенетические связи.

Отсутствие надглазничного отростка и последовательность развития остальных,

с одной стороны, служит четким отличительным признаком косуль от настоящих

оленей подсемейства Cervinae, а с другой — свидетельствует об очень раннем

ответвлении Capreolini от филогенетического ствола оленьих.

У древних оленей и косуль было различным и эволюционное направление

изменения зубов (рис. 4, 1—30). У древних цервулин — эупроксов, как и у церва-

витусов (первые, возможно, стоят в основе развития настоящих оленей), строение Р4

сохраняет примитивные особенности: внутренние долинки открыты, метаконид

в той или иной степени вздут (см. рис. 4, 26, 29, 30). Такой же тип строения Р< и

у Cervidae gen. из понта Одессы (10). У оленеобразных из района Кучургана (рис. 4,

5—13) (представленных, судя по строению рогов, оленем плиоцервусом, древней

косулей прокапреолюс и древними цервулинами, близкими по общим размерам)

зубы характеризуются разнообразным типом строения. У мэотических (рис. 4,

14—25) и сарматских (рис. 4, 27, 28) видов прокапреолюс эти зубы менее моляри-

зованы, чем у современных косуль: намечается слияние переднего конца метаконида

с параконидом, как и на зубах современных и субфоссильных Cervus elaphus,

у которых прослеживается тенденция к замыканию передней долинки в результате

слияния переднего конца метаконида с параконидом (рис. 4, 3, 4). У современных

же видов Capreolus (рис. 4, /, 2) Р4 моляризован в значительно большей степени,

у С. pygargus (рис. 4, 1) замкнута даже задняя долинка (при одинаковой стертости

зуба).

В целом у оленей изменение Р4 сопровождалось постепенным его усложнением

от первичной примитивной формы с открытыми внутренними долинками до

сложной, отражающей степень моляризации этого зуба — с уплощенным мета-

конидом, образующим внутреннюю стенку зуба за счет замыкания внутренних

долинок. У косуль моляризация Р4 происходила за счет разъединения прото-

конида и метаконида и соединения последнего с энтоконидом (рис. 4).

Полное разделение хоан выступающим далеко назад сошником, задний край

которого достигает и касается основной клиновидной кости, считается основным

отличительным признаком Cervinae от Odocoileinae (Флеров, 1952; Соколов И.И.,

1959). У косуль задний край сошника достигает основной клиновидной кости.

Он имеет вид тончайшей пластинки, следы которой прослеживаются на

субфоссильных черепах.

В основу филогенетической ветви, идущей к Procapreolus и Pliocervus,

развивавшихся некоторое время параллельно, К.К. Флеров (1950) ставил прокапреолюс,

а цервавитуса относил к другой филогенетической ветви, но происходящей от

общего с ним ствола древних цервулин — дикроцерин, которых он вел от верхне-

олигоценовых—раннемиоценовых Palaeomericinae. И.А. Вислобокова (1983)

выводит косуль, лосей, большерогих и настоящих оленей из плиоцервин, отходящих

от ветви Dicrocerini, связывая последних с Dremotheriini.

На наш взгляд, исходя из приведенных выше данных, Pliocervini как и Dicrocerini

не могут лежать в основе развития представителей трибы Capreolini. Последние,

скорее всего, отделились от основного ствола оленьих на более ранних этапах

эволюции.

Гипотетическим предком косуль, возможно, могли быть представители рода

13

^в^ && G& из5

и

№цъ

/у

75

Л?

27

27

6 /2 V 21 ' 28

23

•TV>

Л?

20

1см

Z*f

25

2S J"

Рис.4.Строение жевательной поверхности предкоренных зубов (Р4)

/ — Capreolus pygargus Pall.; 2 — С. capreolus L.\ 3, 4 — Cervus elaphus (сильно- и слабостертые);

5—9, 11—13 — оленеобразные из Кучургана (Одесская обл., конец раннего—начало среднего плиоцена);

10 — Cervidae gen. (Шкодова гора, окр. Одессы, ранний плиоцен); 14—15 — Procapreolus cf. florovi

(Андреевка, Николаевской обл., вторая половна мэотиса); 16—20 — P. florovi (Черевичное, Одесская обл.,

конец мэотиса); 21—25 — P. cf. ucrainicus; 26 — Cervavitus variabilis Alexjev (Новоелизаветовка, Одесская

обл., начало мэотиса); 27—28 — P.' ucrainicus (Новоукраинка, Одесская обл., конец позднего сармата);

29 — Cervavitus sp. (Гребеники, Одесская обл., вторая половина позднего сармата); 30 — Euprox sp.

(Климентовичи, Хмельницкая обл., начало среднего сармата)

Procervulus Gaudry из нижнего-среднего миоцена Евразии. Процервулюсы

рядом исследователей включены в подсемейство Lagomerycinae Pilgrim, другие же

относят их к подсемейству Palaeomericinae Matthew (см.: Вислобокова, 1983), что,

вероятно, правильнее. Рога процервулюса характеризуются двураздельным

разветвлением верхушки довольно высокого и тонкого ствола, слабо овальной

формой его сечения, бороздчатой структурой основания ствола в нижней части,

отсутствием розетки (Thenius, 1948). В определенной мере рога процервулюс

по строению и размерам близки к начальным стадиям развития рогов прокапреолюс.

Последующие филогенетические связи представителей трибы Capreolini и их

эволюция прослеживаются следующим образом. В раннем-среднем миоцене, скорее

всего, появились косулеподобные формы со слаборазвитым средним отростком

14

Рис. 5. Форма рогов и строение коренных зубов Procapreolus ucrainicus Korotkevich из Новоукраинки

А — левый рог, Б — правый рог молодых особей; В — рог взрослой особи; Г — верхние коренные

М2—М3; Д — нижние коренные Мг—Мз

на рогах, которые и стали в основе развития древних косуль рода Procapreolus.

Позднемиоценовые виды этого рода уже имели полностью сформированные

лировидные рога с тремя отростками, как у современных косуль. О форме рогов

у предковых форм прокапреолюс можно судить на основании строения рогов

молодой особи наиболее древнего вида из известных в настоящее время P. ucrainicus.

Для него характерно сравнительно слабое развитие среднего отростка и

небольшие размеры рогов, а также примитивный тип строения зубов (сильное развитие

палеомериксовой складки, воротничка, дополнительных элементов эмали)

(рис. 5).

Время существования P. ucrainicus в Восточной Европе определяется концом

позднего сармата—началом мэотиса (Короткевич, 1965). Возможно, что он близок

типовому виду рода P. latifrons из Монголии (Schlosser, 1924) и Китая (Zdansky, 1925),

геологический возраст которых трудно сопоставим с таковым европейских видов.

Из числа последних можно назвать P. florovi, обитавшего в конце мэотиса

в Восточной Европе, и P. cusanus, остатки которого отмечены здесь

преимущественно в отложениях нижнего плиоцена (ранний виллафранк). P. wenzensis

описан из среднего плиоцена Польши (Czyzewska, 1960). Этим возрастом ограничено

распространение рода Procapreolus в Восточной Европе (Стратиграфия СССР.

Четвертичная система, 1982, Т. 1), вероятно на основании включения Кучургана

15

в состав молдавского русильена. Нам же возраст кучурганского фаунисти-

ческого подразделения представляется более древним.

Самый поздний представитель рода — Procapreolus sp. отмечен в квабебской

фауне (Восточная Грузия), возраст которой определен низами верхнего плиоцена

(Векуа, 1972). По многим признакам он близок к P. cusanus из Этуэра (Франция,

нижний виллафранк). Этот вид и близкие к нему формы известны также с

территории севера Италии, Венгрии невероятно, Румынии.

Таким образом, в составе рода Procapreolus насчитывается не менее пяти

видов, время существования которых определяется концом сармата—началом

позднего плиоцена. Их обитание в основном связано с прибрежными районами

Восточного и Центрального Паратетиса — древнего Средиземноморья. Для

территории Восточной Паратетиды известно три вида: P. ucrainicus — P. ftorovi —

P. cusanus, характеризующие последовательные по времени фаунистические

подразделения гиппарионовой фауны Северного Причерноморья. У этих видов

происходит постепенная моляризация предкоренных зубов, особенно четко

проявившаяся на Р4, уменьшение базальных образований и дополнительных элементов

(складок) эмали на коренных зубах, уменьшение палеомериксовой складки вплоть

до ее исчезновения у более молодых видов, укорочение длины роговых пеньков,

относительное понижение среднего отростка, увеличение общих размеров.

Плиоценовые виды рода Procapreolus, вероятно, стояли в основе рода Capreolus.

Последние по морфологическим особенностям строения черепа (см. ниже диагнозы

родов) и рогов (рис. 6) представляют собой как бы последующую эволюционную

стадию их развития. Признаки, сближающие оба рода, наиболее четко проявляются

у сибирской косули Capreolus pygargus Pall. Кости конечностей Procapreolus

(метаподии, большая берцовая, копытные фаланги и др.) по морфологическим

признакам и пропорциям близки к таковым у современных косуль. Строение

резцов у них практически такое же — самый большой Ii, остальные

последовательно уменьшаются в направлении Ь; клык (С) по длине коронки равен Ь;

коронки резцов симметричной формы, умеренно широкие, высокие, на их внутренней

поверхности имеется одно продольное ребро. Резцы, как и у Capreolus, не

приспособлены для подрезания коры, но обеспечивают относительно широкий захват

растительной пищи.

Морфологические особенности строения черепа и зубов у Procapreolus отражают

их адаптации больше к питанию мягкой сочной древесно-кустарниковой, чем

травянистой растительностью. Животные, видимо, обитали в условиях

субтропического климата, характерного для начальных этапов развития гиппарионовой

фауны, среди густых зарослей кустарника, невысоких деревьев и высокотравья,

окаймлявших многочисленные водоемы. Во второй половине плиоцена площади

таких биотопов сокращаются, поскольку климат становится более сухим и

постепенно происходит остепнение ландшафта. Скорее всего, именно эти изменения

способствовали эволюционным преобразованиям у Procapreolus.

Первое появление представителей рода Capreolus в Восточной Европе указано

в котловинской фаунистической группировке, возраст которой сопоставляется

с нижним виллафранком. Присутствие их прослеживается на протяжении

существования таманского фаунистического комплекса, однако они не найдены

в тираспольском и сингильском, но четко обнаруживаются в хазарском комплексе

(Вангенгейм, Флеров, 1982). По последним данным костеносные отложения Котло-

16

Рис. б. Форма рогов Procapreolus (A—В) и

Capreolus (Г, Д)

А—Б — P. florovi из Черевичного; В —

P. cf. florovi из Андреевки; Г — С. pygargus;

Д — С. capreolus

вины разновозрастны: остатки косули, вероятно, происходят из отложений хапров-

ского фаунистического комплекса, возраст которого отвечает среднему вилла-

франку или позднему плиоцену. Остатки косуль из нижнеантропогеновых

отложений известны с юга Украины, Молдавии, Передней Азии, Закавказья

(Громов В.И., 1948; Пидопличко, 1951а,б; Татаринов К.А., 1970; Алексеева Л.И., 1977;

и др.).

В Западной Европе описана С. suessenbornensis Kahlke, 1956, которая по

основным признакам строения близка к европейской косуле С. capreolus L.(Kahlke, 1969).

Возраст фауны Зюссенборна определяется низами среднего плейстоцена (миндель),

что сопоставимо с фауной тираспольского комплекса, возраст которого по

стратиграфической схеме, принятой в СССР, соответствует нижнему плейстоцену

(Кальке, 1971).

Формы Capreolus, близкие к современным, в Восточной Европе отмечены в

позднем плиоцене, а в Центральной — в начале антропогена. В Азии наиболее древняя

Capreolus, сопоставляемая с таманским фаунистическим комплексом, обнаружена

в Павлодарском Прииртышье (Вислобокова, 1973). Э.А. Вангенгеим (1977) эту

Capreolus sp. относит к кизихскому комплексу, характерному для первой половины

позднего эоплейстоцена Западной Сибири, и отмечает близость его одесскому

комплексу и верхневиллафранкским фаунам Центральной и Западной Европы.

2. Европейская и сибирская косули

17

Ряс. 7. Места находок остатков Procapreolus (1) и Capreolus (2—7)

1 — плиоцен; 2 — поздний плиоцен — ранний плейстоцен; 3 — плейстоцен; 4.5 — голоцен; 6,7 — 1 —2-е

тысячелетие н.э. (б — сибирская и 7 — европейская косули)

Основная же масса находок косуль в Азии датируется верхним плейстоценом и

голоценом (рис. 7)1.

Следует особо подчеркнуть, что из-за скудности ископаемых остатков и

отсутствия точных определений их геологического возраста нельзя однозначно

говорить о более раннем или более позднем появлении косуль в том или другом

регионе. По совокупности имеющихся сведений о плейстоценовых млекопитающих

Европы Б. Куртен (Kurten, 1986) пришел к выводу, что косуля иммигрировала

сюда из Азии вместе с другими, азиатскими по происхождению, млекопитающими.

Эоплейстоценовые Capreolus sp. из Павлодарского Прииртышья, судя по

остаткам рогов, хранящихся в Палеонтологическом институте РАН, были очень

крупными животными. На большие размеры ископаемых косуль в Азии и мелкие

в Европе указывают почти все исследователи. Особенно четко эти различия

прослеживаются в голоцене. Костные остатки "крупной" Capreolus, найденные

в Европе (Boessneck, 1956), по размерам не выходят за пределы варьирования

признаков, свойственных европейской косуле (Паавер, 1965), но достоверно

отличаются от таковых ископаемых сибирских косуль (Косинцев, 1981).

На основании данных по истории становления группы, а также исходя из того,

что в плейстоцене существовали естественные водные и ледниковые барьеры на

границе Европы и Азии, можно заключить, что развитие европейской и сибирской

косуль длительный период времени происходило обособленно, и это привело

к существенным генетическим различиям и частичной репродуктивной изоляции

(см. ниже).

В общем виде систематическое положение Procapreolus и Capreolus представляется

следующим образом.

СЕМ. CERVIDAE GRAY, 1821 — ОЛЕНЬИ

ПОДСЕМ. ODOCOILEINAE РОСОСК, 1923 — ЛОСИНЫЕ

Триба Capreolini Simpson, 1945

Род Procapreolus Schlosser, 1924 — Прокапреолюсы

Cervus: Croizet, Jobert, 1828, p. 226; Bravard, 1828, p. 136; Pomel, 1853, p. 103—112; Gervais, 1859, p. 149;

Dawkins, 1878, p. 402—420; Deperet, 1884, p. 247—284; Boule, 1905, p. 32—33; Macarovici, 1936, p. 349—367;

Heintz, 1970, p. 67—91.

Cervavus: Deperet, Croizet, 1884, p. 269—274; Schlosser, 1903, p. 118.

Capreolus: Pavlow, 1896, p. 1—12; Венюков, 1901, с. 33; 1902, с. 123—133.

Procapreolus: Schlosser, 1924, p. 634—640; Zdansky, 1925, p. 24—26; Gaal, 1943, p. 87—88; Верещагин,

' Места находок остатков Capreolus приводятся на основании следующих литературных

источников: Горбачев, 1915; Бируля, 1929; Young, 1932; Герасимов, 1940; Громов, 1948; Громова, 1948, 1965;

Толстое, 1948; Хороших, 1949; Окладников, 1950; Пидопличко, 1951а,б, 1956; Корнеев, 1952;

Верещагин, 1954, 1956, 1959, 1971; Kahlke, 1955; Boessneck, 1956; Цалкин, 1956, 1960, 1962а,б, 1963,1966; Бара-

баш-Никифоров, 1957; Lehmann, 1958, 1960; Марвин, 1959; Никифорова, 1960; Бажанов, Костенко, 1962;

Thenius, 1962; Бибикова, 1963; Ермолова, 1963, 1978; Равский и др., 1964; Марков и др., 1965; Паавер,

1965; Успенский, Лозаи, 1965; Верещагин, Батыров, 1967; Марков, Величко, 1967; Верещагин, Оводов,

1968; Татаринов, 1970; Кузьмина, 1971; Иванова, 1972; Маркович-Марьянович, 1972; Шарапов, 1972а,б;

Тимченко, 1972; Вислобокова, 1973; Смирнов, 1975; Смирнов Н„ 1976а,б; Алексеева, 1977, 1980; Ван-

генгейм, 1961, 1977; Кожамкулова, 1977, 1981; Алиев, 1978; Верещагин, Русаков, 1979; Stubbe, Passarge,

1979; Верещагин, Барышников, 1980а,б; Huang, 1980; Косинцев, 1981, 1986; Давид, 1982; Li et a!., 1984;

Savage, Russell, 1983; Косинцев, Ражев, 1985; Бурчак-Абрамович, 1986; Динесман и др., 1986; Каспаров,

1986; Nobis, 1986; и др. (см. текст).

19

1959, с. 52—55; Короткевич, 1963, с. 1390—1393; 1964, с. ш—336; 1965, с. 60—67; 1970, с. 62—72; 1974,

с. 68—77; 1968, с. 549—572; Векуа, 1972, с. 209—211.

Поздний миоцен—средний плиоцен Европы и Азии.

Procapreolus cusanus Croizet, Jobert, 1828.

Средний плиоцен Украины, Молдавии, Франции, Венгрии, Румынии.

Procapreolus latifrons Schlosser, 1924.

"Плиоцен" Китая, Монголии. Тип рода (? ранний плиоцен Монголии).

Procapreolus wensensis Czyzewska, I960. Плиоцен Польши.

Procapreolus ucrainicus Korotkevich,1965.

Поздний миоцен Украины, Молдавии, Кавказа.

Procapreolus florovi Korotkevich, 1974.

Конец миоцена—начало плиоцена Украины.

Характеристика рода Procapreolus. Вымершие представители оленьих средних

размеров. Излом мозго-лицевой оси черепа выражен. Мозговой отдел относительно

длинный, а дентальная часть лицевого — короткая, передний край глазницы

находится на уровне середины длины М2. Слуховые пузыри большие, округлые.

Рога лировидные с тремя отростками. Надглазничный отросток отсутствует,

а аналогичный ему средний расположен высоко от розетки. Розетка небольшая,

жемчужевидная. Пеньки высокие, широко расставлены, расстояние между ними

не менее их поперечника. Лобные кости широкие без продольных валиков.

Слезные ямки глубокие, четкие. Верхнечелюстная кость высокая, превышает

длину ряда М1—М3. В верхней челюсти имеются клыки. Коренные зубы брахио-

донтные, их боковые стенки скошены от основания коронки к жевательной

поверхности. Базальные образования и выросты эмали во внутренних лунках, как

и палеомериксовая складка, уменьшаются, а моляризация, удлинение ряда пред-

коренных зубов увеличивается у геологически более молодых видов по сравнению

с более древними. На Р4 намечается замыкание передней долинки.

Род Capreolus Gray, 1821 — Косули

1755. Capreolus. Frisch, Natur-Syst. vierfiiss. Thiere, p. 3.

1821. Capreolus. Gray, London Med. Reposit., v. 15, p. 307.

1837. Caprea. Ogilby, Proc. Zool. Soc. London, 1836, p. 135.

Поздний плиоцен, плейстоцен — современность Европы и Азии.

Capreolus capreolus Linnaeus, 1758 — Европейская косуля.

Linnaeus С, Systema Naturae, ed. 10, Т. 1, p. 68. Средний плейстоцен — современность Европы

и Малой Азии. Тип рода (Швеция).

Capreolus pygargus Pallas, 1771 —Сибирская косуля.

Pallas P.S., Reise Russl., Bd 1, S. 453. Средний плейстоцен — современность Азии и Восточной Европы.

Характеристика рода Capreolus. Телеметакарпальные олени мелкого и среднего

размеров. Длина тела особей в среднем от 107 до 145 см, масса — от 20 до 50 кг.

Хвост рудиментарный (2—3 см), скрыт в волосах. Передние ноги немного короче

задних. Шея длинная, грива отсутствует. Уши большие (13—16 см). Предглазничные

железы нефункционирующие. Рога в норме только в самцов, чаще с тремя

выростами. Надглазничного отростка нет. Розетки рогов хорошо выражены.

Поверхность рогов у основания бугристая.

Окраска зимой серо-бурых тонов, летом красновато-рыжая, у телят пятнистая;

околохвостовое "зеркало" ярко выражено зимой, но летом у части особей

отсутствует. Линяют два раза в году — осенью и весной.

Череп удлиненный, мелких и средних размеров (в среднем 190—245 мм), его

наибольшая ширина (84—106 мм) составляет менее половины длины. Слезные кости

20

короткие, короче поперечника глазницы. Предглазничная ямка на слезной кости

широкая, но в норме мелкая, слабо выражена и расположена близко к краю

глазницы. Этмоидальное отверстие изменчиво.по величине. Межчелюстные кости

равномерно суживаются вперед, не образуя лопастеобразных выступов на наружном

крае. Передние концы носовых костей вильчато раздвоены и соприкасаются с пред-

челюстными. Дентальная часть лицевого отдела сравнительно короткая, передний

край глазниц находится на уровне М2—М3. Глазницы средних размеров, их

вертикальный диаметр равен или несколько превышает длину ряда коренных зубов

(М1—М3). Верхнечелюстная кость сравнительно высокая и равна длине ряда

коренных зубов. Зубная формула:

lfCfP|M| = 32.

Резцы с расширенными, несимметричными длинными коронками; Ii в полтора

раза больше Ь, который во столько же раз больше 1з. Нижние клыки по величине

равны Ь, верхние, как правило, отсутствуют. Р4 с двураздельной средней лопастью

(передняя ветвь очень мала). Коренные зубы с коронкой средней высоты, мало

суживающейся от основания к жевательной поверхности; их наружная стенка почти

отвесная; М3 с простой не замкнутой вперед задней складкой наружной поверхности.

Роговые выросты лобной кости направлены назад и вверх, их высота с внутренней

стороны не превышает ширину; они сближены (у европейской косули) или

сравнительно широко расставлены (у сибирской косули), расстояние между внутренними

сторонами пеньков не более чем в 1,5 раза превышает их ширину.

Кариотип (2л = 70—84) состоит из 70 основных и у сибирской косули от 1 до 14

добавочных В-хромосом. Y-хромосома акроцентрическая и самая маленькая,

Х-хромосома субметацентрическая и самая крупная в наборе.

Сравнение. Capreolus отличается от Procapreolus слабо развитой предглазничной

ямкой; относительно меньшим размером слуховых пузырей; более короткими

роговыми пеньками, относительно уже расположенными и слабее отклоненными

назад к крыше черепа; присутствием выростов в основании ствола рога;

относительно меньшей шириной лобной кости; отсутствием палеомериксовой складки

и дополнительных элементов складок эмали на зубах; более высокой коронкой

и слабым развитием на них базальных образований; более моляризованными

предкоренными, особенно Р4; отсутствием в норме верхних клыков.

Сравниваемые роды сближают такие признаки, как общий тип строения рогов,

последовательность формирования на них отростков, отсутствие предглазничного

отростка, относительные размеры глазниц и основных отделов черепа.

Глава вторая. Изменчивость и таксономия

История исследований

Capreolus названа так, вероятно, в связи с некоторой схожестью с Сарга — козлами,

отсюда "дикая коза", "козуля", "косуля". Сибирская косуля получила название

pygargus при следующих обстоятельствах. П.С. Паллас (1809), путешествуя

по разным провинциям Российской Империи, в октябре 1768 г. за Волгой на правом

берегу р. Сок увидел.животных, у которых "зад до самой спины покрыт большим

белым пятном, по чему можно было сего зверя почесть за Пигарга древних",

и посчитал, что "сии дикие козы совсем особливого рода и разнятся от всех

Европейских родов оленей", так как "величиной более обыкновенной дикой K03bi(Dama),

а цветом сходствует с серною (Capreolus)".

Фактически на примерно таком же натуралистическом подходе зиждется вся

таксономия косуль. Виды, подвиды и расы описывались на основании одного-двух

экземпляров рогов или черепов, по окраске одной или нескольких шкур или

по визуальным показателям — одни животные больше, другие меньше. Поскольку

амплитуда географической изменчивости Capreolus весьма велика, это давало

повод для выделения в пределах ареала от одного до нескольких видов и

множества рас и подвидовых форм. Только их простое перечисление заняло бы

несколько страниц текста (см., например: Ellerman, Morrison-Scott, 1951). Приведем

лишь основную синонимику, в определенной степени отражающую историю

исследований (по: Каталог млекопитающих СССР, 1981).

1758. capreolus. Linnaeus, Systema Naturae, ed. 10, t. 1: 68.

1771. pygargus (Cervus). Pallas, Reise Russl., Bd 1: 453.

1780.ahu (Cervus). Gmelin, Reise Russl., Bd 3: 496.

1830.dorcas. Burnett, Quart. J. Sic. Lit. Art. 1829, v. 2: 353.

1832. vulgaris. Fitzinger, Beitr. Landesk. Osterreichs., Bd 1: 317.

1832.+fossilis. Meyer, Palaentologica: 95.

1843. caprea. Gray, List Spec. Mamm. Brit. Mus.: 176.

1846. europaeus. Sundevall, Svenska Vet. Ak. Handl. 1844: 184.

1889. pygargus mantschuricus. Noack, Humboldt, Bd 8: 9.

1906. tianschanicus. Satunin, Zool. Anz., Bd 30: 527.

1907. transsylvanicus. Matschie, Weidwerk Wort, Bild, Bd 16: 224.

1908. bedfordi. Thomas, Proc. Zool. Soc: 645.

1910. rhenanus. Matschie, Weidwerk Wort, Bild, Bd 19: 263.

1911. melanotis. Miller, Proc. Biol. Soc. Washington, v. 24: 231.

1916. zedlitzi. Matschie, Sitzungsber. Ges. naturforsch. Freude Berlin: 272.

1923. coxi. Cheesman et Hinton, Ann. Mag. Natur. Hist., v. 12: 608.

Большинство зоологов XIX в. принимали одновидовую концепцию рода

Capreolus. Ее поддерживал и сам П.С. Паллас (1811), отказавшийся признать за pygargus

статус самостоятельной видовой единицы (по: Пастернак, 1955). В первой половине

XX в. многие исследователи выделяли все же два-три вида (чаще С. capreolus,

22

С. pygargus и С. bedfordi) с разным числом подвидов, правда без достаточного

обоснования (Satunin, 1906; Динник, 1910; Браунер, 1915; Флеров, 1928,1929; Лавров,

1929;'Даль, 1930; Jacobi, 1932; и др.). Позднее снова возобладала "видообъедини-

тельная" тенденция, господствовавшая до настоящего времени (Allen, 1930, 1940;

Barclay, 1933; Соколов И.И., 1959; Соколов В.Е., 1979, Honacki et al., 1982; и др.).

В середине века наибольшее распространение получила классификация Capreolus,

предложенная К.К. Флеровым (1952):

С.с. capreolus L. — Европа до восточных районов европейской части СССР и Малая Азия;

С.с. pygargus Pall. — восточные районы европейской части СССР, Северный Кавказ, азиатская часть

СССР до Хабаровского края, Северная и Северо-Западная Монголия;

С.с. bedfordi Thomas — Хабаровский и Приморский края, Северный и Северо-Восточный Китай,

Корея;

С.с. melanotis Miller — Китай.

Эта классификация в основном совпадала с таковой Эллермана и Моррисон-

Скотта (Ellerman, Morrison-Scott, 1951), за исключением подвида С.с. melanotis,

который включался в состав С.с. bedfordi, что, вероятно, было более правильным.

Еще Аллеи (1940) по исследованиям косуль в Китае и Монголии заключил, что

С. bedfordi и С. melanotis идентичны. Однако упомянутые выше и другие ученые

в силу ограниченности материала не смогли провести сравнительного

систематического анализа косуль в пределах их ареала. К тому же во многих работах

допускались серьезные методические просчеты.

Наиболее масштабное изучение предпринято Ф.А. Пастернаком (1952, 1955),

который нашел, что по морфометрическим показателям географические расы

связаны рядом переходных форм, находящихся между собой в состоянии строгого

географического викариата, и укрепился во мнении о монотипическом составе

рода Capreolus. К сожалению, как справедливо заметил еще В.Г. Гептнер (1961),

представленный материал был недостаточно обработан статистически.

В последние десятилетия в основном общепринята систематика косуль,

предложенная В.Г. Гептнером и др. (1961). В.Г. Гептнер считал воззрения К.К. Флерова

(1952) и Эллермана, Моррисон-Скотта (1951) слишком упрощенными, полагая, что

расы единственного вида Capreolus capreolus явственно разбиваются на две группы:

европейскую и сибирскую. К европейской группе он относил только европейскую

косулю С.с. capreolus L., 1758 (Малая Азия и Европа, включая Украину и

Белоруссию, Крым и Закавказье), хотя и подчеркивал, что закавказской форме,

вероятно, должно принадлежать имя armenius Bladder, 1916. К сибирской группе

причислялись:

Сибирская косуля, С.с. pygargus Pall., 1771 — от восточных областей европейской части СССР на

восток до Амура, включая Северную Монголию;

Тянь-шанская косуля, С.с. tianschanicus Satunin, 1906 (syn. ferganicus) — Тянь-Шань, Китай;

Дальневосточная (маньчжурская) косуля, С.с. bedfordi Thomas, 1908 (syn. mantschuricus, ochracea) —

Уссурийский край и Приамурье, Северо-Восточный Китай, п-ов Корея;

Северокавказская косуля, С.с. caucasicus Dinnik, 1910 — северные склоны Главного Кавказского

хребта.

Как видим, В.Г. Гептнер относил северокавказскую косулю к сибирской группе,

хотя в противоположность К.К. Флерову не считал ее идентичной С.с. pygargus

и прямо указывал на малую изученность этого подвида. Эта же классификация

была принята Г.Ф. Барышниковым и др. (Каталог млекопитающих СССР, 1981).

Корбет (Corbet, 1978), а также Штуббе и Пассарге (Stubbe, Passarge, 1979) к этому

добавляли все же С.с. melanotis.

23

Таким образом, несмотря на большие разногласия по вопросу таксономии

Capreolus, большинство ученых считали их единственным видом рода, выделяя

европейскую и сибирскую косуль тем не менее в качестве групп, подвидов или форм

и отмечая тем самым существующие между ними различия. Сомнения в

монотипичности рода стали появляться вновь лишь в последнее десятилетие, после

установления отличий в хромосомном наборе европейской и сибирской косуль

(Соколов и др., 1975, 1978; Данилкин, 1978; Sokolov, Danilkin, 1980; Zernahle, 1980),

обнаружения репродуктивных барьеров при их гибридизации (Штуббе, Брухгольц,

1979, 1980) и разницы в общем уровне метаболизма (Граевская и др., 1980).

Существование генетической и морфометрической разнородности наряду с

репродуктивными барьерами и географической изоляцией явно указывали на видовую

самостоятельность европейской и сибирской косуль. Становятся очевидными

также неправомерность выделения некоторых подвидов в указанных границах

ареала и отнесение их к той или иной группе. В частности выяснилось, что

северокавказские косули имеют одинаковый набор хромосом с европейской формой и,

следовательно, являются европейскими, а не сибирскими (Соколов и др., 1980;

Соколов, Данилкин, 1981; Данилкин и др., 1983).

На основании последних исследований зоологи снова начинают принимать

точку зрения о разновидном составе рода Capreolus. Семпере (Sempere, 1982),

не вдаваясь в детали, показывает в пределах ареала три вида: С. capreolus, С. pygargus

и С. bedfordi. Леман и Зегессер (Lehmann, Sagesser, 1986) рассматривают

европейскую и сибирскую косуль как два разных вида, при этом принадлежность

caucasicus к тому или другому виду не определена. Указывая на наличие

значительной внутривидовой изменчивости, они выделяют только у европейской

косули 12 подвидовых названий, большую часть которых считают все же

недействительными:

capreolus (Linnaeus, 17S8) — Скандинавский полуостров, Дания, Германия к востоку от Рейна;

transsylvanicus Matschie, 1907 — Восточные и Южные Карпаты;

thotti Lonnberg, 1910 — Англия, Шотландия;

canus Miller, 1910 — Испания;

cistaunicus Matschie, 1913 — северо-запад Германии, Нидерланды, Бельгия, Франция;

decorus Cabrera, 1916 — северо-западная Испания;

joffrei Bladder, 1916 — Франция;

zedlitzi Matschie, 1916 — Восточная Пруссия, восточная Польша, европейская часть СССР до Днепра;

italicus Festa, 1925 — Италия;

grandis Bolkay, 1925 — Югославия;

whittalli Barklay, 1936 — европейская Турция;

illyricus Car, 1967 — Югославия (Кроатия).

Как видим, таксономия косуль к настоящему времени еще более усложнилась

и весьма далека от ясности.

Возникшие проблемы можно решить лишь при детальном разноплановом

сравнительном изучении животных в пределах всего ареала морфологическими,

цитогенетическими, биохимическими, этологическими и прочими методами.

Учитывая важную практическую значимость этих животных для народного хозяйства,

на координационном совещании специалистов по косуле стран — членов СЭВ

(Москва—Вильнюс, 1979 г.) было решено провести ревизию систематики Capreolus

и более тщательно изучить биологию зверей. Результаты этих исследований

приводятся ниже.

24

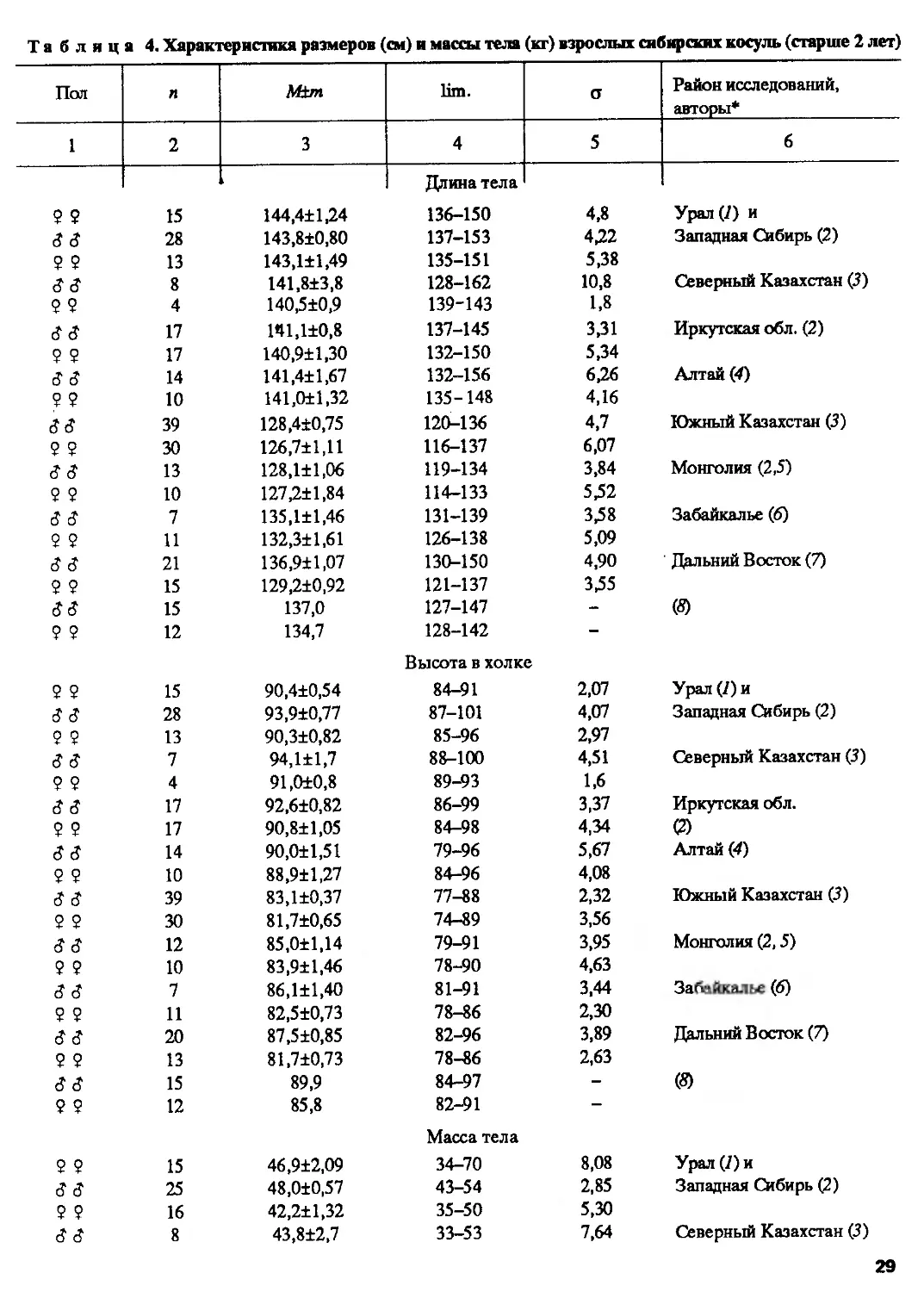

Морфометрический анализ

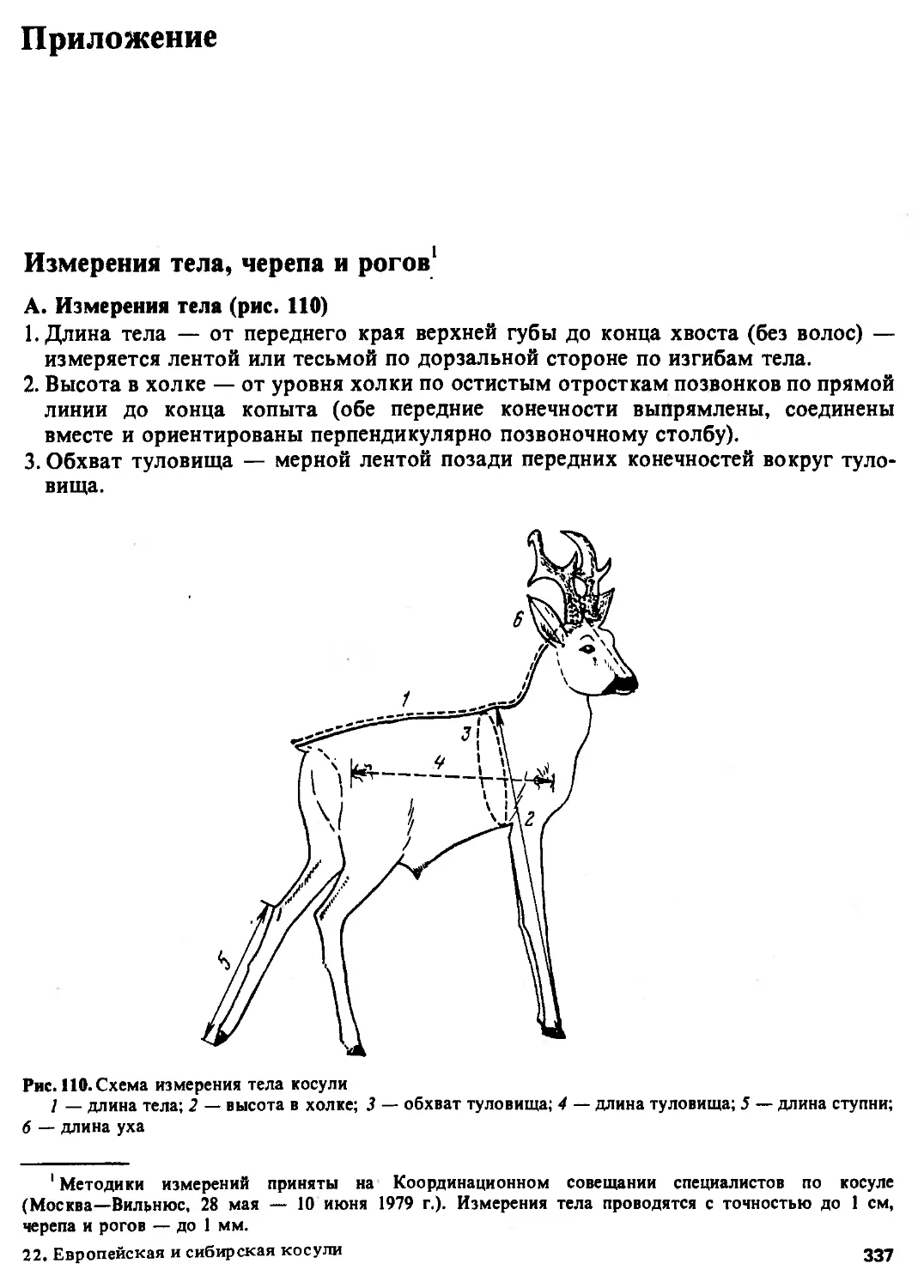

Размеры и масса тела1. Морфометрические показатели, приведенные в литературе,

к сожалению, не всегда сопоставимы из-за нестандартности измерений, и к тому же

весьма значительны погрешности при промерах тела. К примеру, в эксперименте

ошибка при измерениях длины тела одной и той же косули шестью специалистами

составила ±2,5 см. Масса тела животных значительно колеблется по сезонам

и даже в течение суток может изменяться в пределах 1—3 кг в зависимости от

количества потребляемой пищи и воды. Сравнение массы потрошеных особей

также затруднено, поскольку звери взвешиваются или без всех внутренностей,

или без желудка и кишечника, с головой или без нее. К тому же размеры и масса

животных меняются с возрастом и во многом зависят от конкретных условий

обитания, и в первую очередь от пищевых ресурсов (Sagesser, 1966; Wandeler,

Huber, 1969; Ellenberg, 1978; Stubbe, Passarge, 1979; HanuS, Fiser, 1981).

И все же в пределах ареала выявляются определенные закономерности

географической изменчивости популяций (табл. 3 и 4). Прежде всего видно, что

европейские косули в целом мельче, чем сибирские, и существенно отличаются по

средним показателям, но максимальные показатели особей первых перекрываются

с минимальными параметрами вторых (рис. 8). В географическом аспекте

изменчивость размеров и массы тела косуль в целом укладывается в рамки известного

правила Бергмана: на севере и на востоке в областях с более холодным климатом

животные значительно крупнее, чем на юге и на западе, где климат мягче. Ф.А.

Пастернак (1955) эти обстоятельства в свое время приводил как доказательство

невозможности видового разграничения косуль по морфометрическим признакам.

Действительно, наиболее крупные европейские косули регистрируются на севере

ареала — в Швеции (Essen, 1966), к востоку от Днепра и в горах Северного Кавказа.

Однако совершенно очевидно также, что самые крупные особи из популяций

европейской косули, обитающих на востоке ареала, по своим параметрам достоверно

отличаются от граничащих с ними в районе Волги популяций сибирской косули,

т.е. налицо прерывание постепенности изменения морфологических признаков

(см. табл. 3 и 4).

Кроме того, обнаруживается, что очень крупные по морфометрическим

показателям популяции, населяющие огромный регион от Волги до Байкала к северу

от Алтайско-Саянской горной системы, весьма существенно отличаются от

популяций Южного Казахстана, Монголии, Забайкалья и Дальнего Востока (см. табл.4).

Более четко эти различия проявляются при краниометрическом анализе.

Размеры и масса тела животных, их рост и развитие, как известно, зависят

не только от условий обитания, но и в значительной мере определяются

генотипом. Темпы роста и развития и обмен веществ неодинаковы даже у

близкородственных видов. Следовательно, если европейские и сибирские косули — разные

формы, то при содержании в одинаковых условиях они должны различаться по этим

параметрам.

В эксперименте (в вольере под Москвой) масса тела новорожденных телят

европейской косули составляла в среднем 1650 г., сибирской — 1850, однако у

последних при рождении троен она была меньше, чем у первых, — 1530 г. В период роста

европейские косули прибавляли в весе в среднем на 4 кг в месяц, а сибирские — на 6 кг,

'Схему измерений см. на рис. ПО.

25

160

140

^ izo

%

<ъ100

I

180

40

20 -

H'

m

ф«*«

_l_

<* о

;

7/7

ffl?

!

1

20

10

3 4 S В 7 В

Признаки

Рис. 8. Изменчивость размеров и массы тела европейской (/) и сибирской (II) косуль

Точкой обозначены средние значения, прямоугольником — пределы средних для популяций, линией —

предельные значения для особей

/ — длина тела; 2 — высота в холке; 3 — обхват туловища; 4 — длина туловища; 5 — длина ступни;

б — длина уха; 7 — масса тела; 8 — масса туши. Схему измерений см. на рис. ПО

и, кроме того, значительно превосходили по размерным показателям (обхват

груди). В возрасте 4—5 мес максимальная масса европейских косуль не превышала

22 кг, тогда как у сибирских достигала 28 кг, а у взрослых соответственно 33 и 42 кг.

Разница во все сезоны года была примерно одинаковой — в среднем 8—9 кг, или

около 20% от массы сибирской косули. Таким образом, при одинаковых условиях

обитания и продолжительности постнатального развития темпы роста сибирской

косули явно выше, т.е. очевидны различия на генетическом уровне (Громов, 19886).

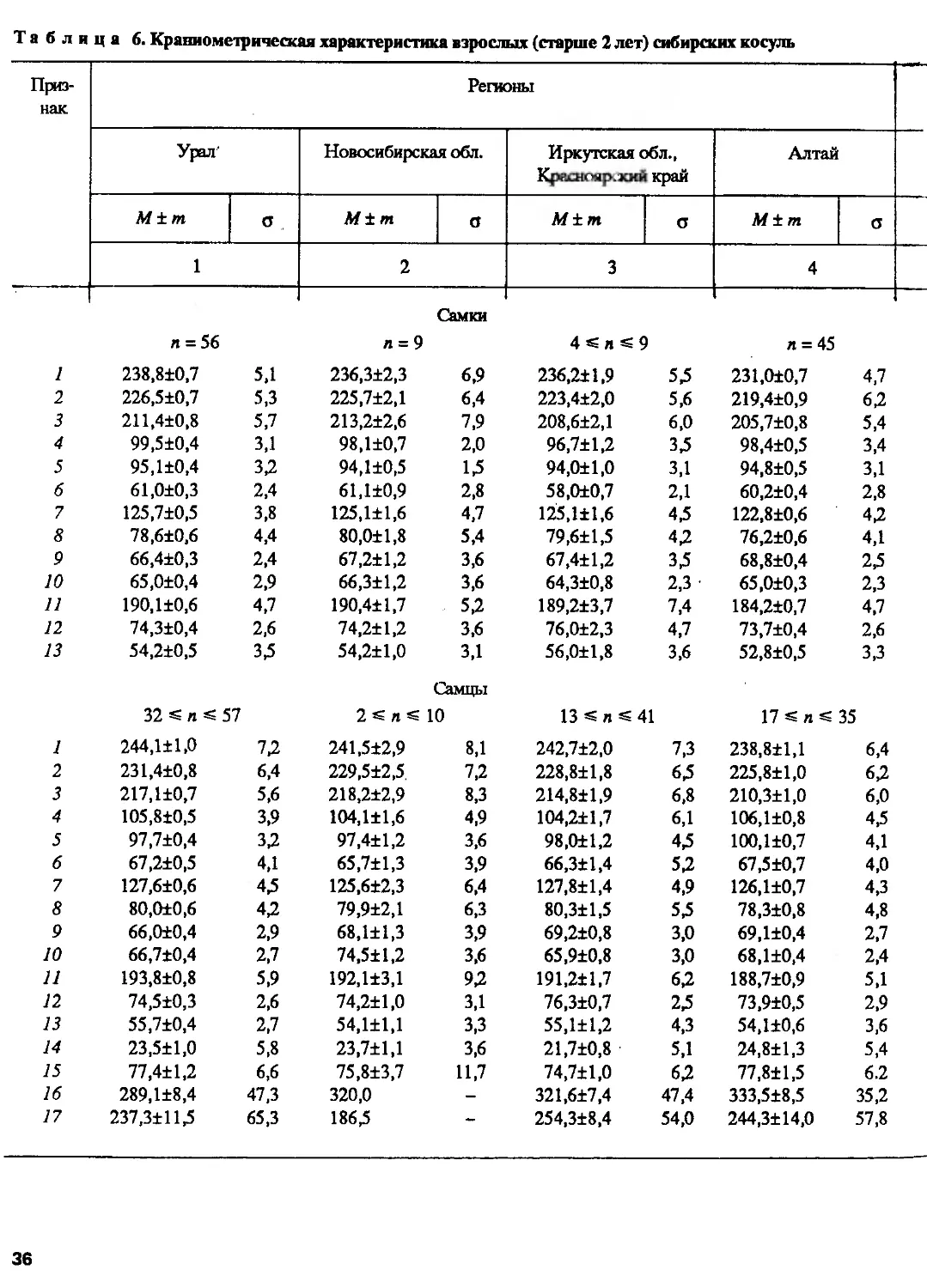

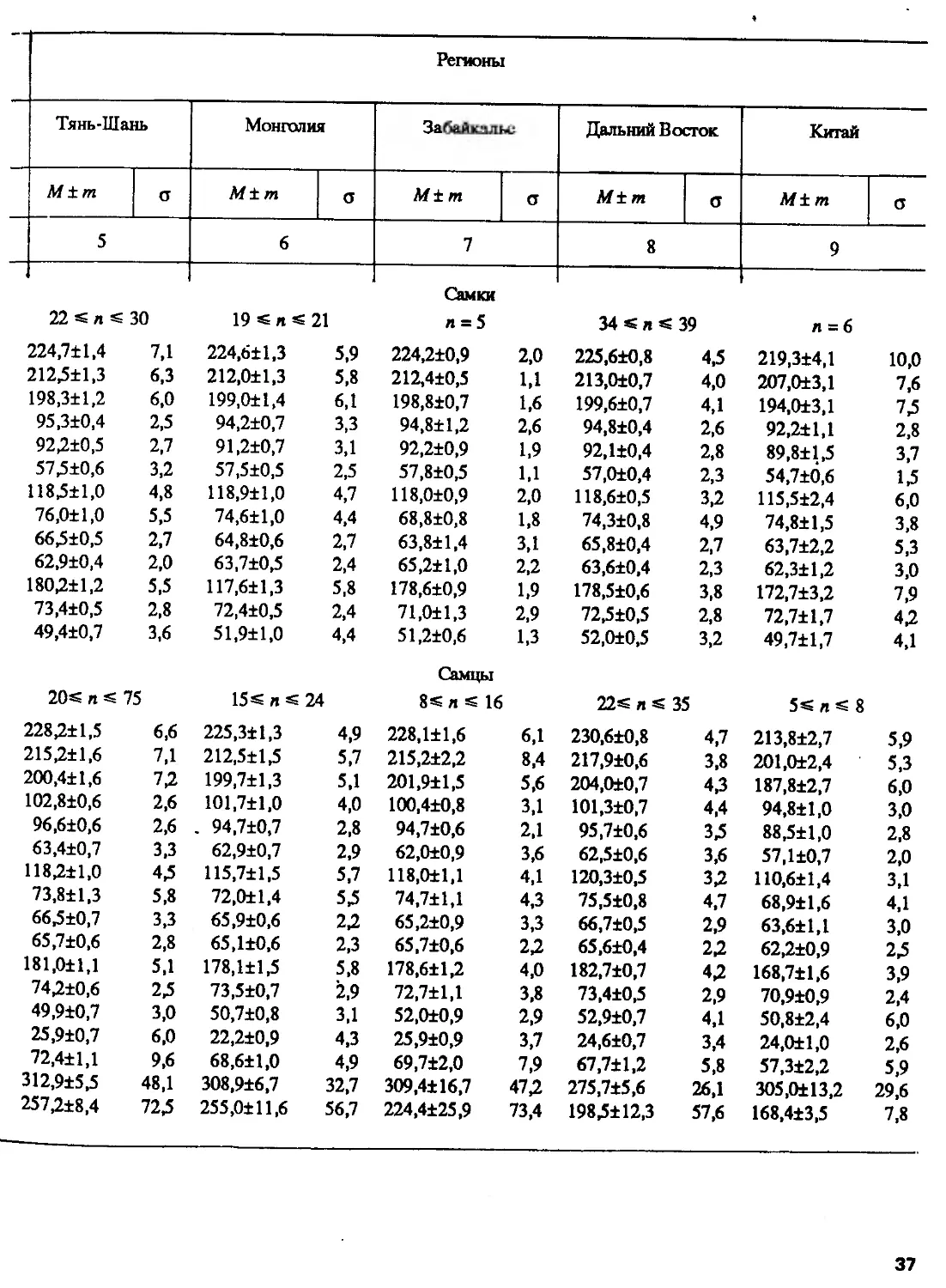

Краниометрические исследования. В соответствии с программой изучения

систематики и биологии косуль две группы сотрудников ИЭМЭЖ РАН и Института

зоологии Болгарской АН провели измерения черепов косуль, хранящихся в

основном в музеях и институтах СССР и некоторых других стран и в частных коллекциях,

по схеме, приведенной на рис. 111. Выборки представляли популяции с большей

части ареала. Статистическая обработка проводилась разными методами на ЭВМ

отдельно для самцов и для самок из-за четко выраженного полового диморфизма.

Одна группа ученых, измерив около 500 черепов косуль старше 2 лет, пришла

к выводу, что по размерам и пропорциям черепа они достоверно разделяются

на четыре группы: 1) европейские косули, имеющие наименьшие размеры и

наибольшую относительную ширину черепа; 2) косули Урала и Северо-Восточного

Казахстана, имеющие самый крупный череп с относительно коротким верхним

рядом зубов и узкой мозговой капсулой; 3) популяции Восточной Сибири и

Дальнего Востока с относительно более длинным рядом зубов и широкой мозговой

капсулой и 4) популяции Тянь-Шаня и Монгольского Алтая, отличающиеся отно-

26

Та блица 3. Характеристика размеров (см) и массы тела (кг) взрослых (старше 2 лет) европейских

косуль

Пол

1

зз

9 9

33

9 9

33

33

9 9

33

9 9

33

9 9

33

9 9

33

9 9

33

9 9

33

9 9

33

9 9

33

9 9

33

9 9

33

33

9 9

33

99

33

9 9

33

99

33

99

33

99

33

■9 9

33

п

2

547

379

50

17

125

53

47

29

36

43

55

52

51

118

157

333

300

112

176

>50

>50

б

б

9

7

4

15

16

555

379

50

17

54

44

28

36

56

89

52

51

118

М±т

3

112±0,2

Ш±0,3

115,б±0,93

114,4±2,07

118,6

112,4

111,0

118,5

116,5

117,1±0,87

115,0±0,20

115,7±О,80

114,4±0,70

108,2-111,9

107,1-114,1

111,7-115,2

111,0-114,0

119,6±0,3б

118,9±0,28

112,3-119,8

111,9-119,7

124,8±1,77

124,2±1,10

126,5±2,35

125,7±1,90

123,7±1,38

116,0

117,6

66±0,2

66±0,2

74,8—0,90

70,7±0,93

76,4

75,6

81,5

78,8

73,5±0,6

72,1±0,36

74,3±0,51

74,0±0,60

69,2-74,9

lim.

4

Длина тела

93-129

96-125

96-135

88-140

98-139

-

-

-

-

108-128

105—128

102-127

102-125

86-131

75-129

98-128

101-123

-

-

-

-

121-132

119-127

121-139

119-132

121-127

110-129

о

5

5,23

5,05

6,60

8,53

-

6,0

5,1

64

5,5

5,71

1,48

5,8

5,0

5,9-8,5

5,4-10,4

3.9-5,7

3,6-4,6

3,7

3,65

-

-

4,35

2,69

7,06

5,03

2,75

-

Высота в холке

56-77

55-77

54-96

59-82

-

-

-

-

65-84

63-84

64-83

63-86

56-96

3,55

3,56

6,99

3,85

44

4,1

2,2

3,0

4,49

3,39

3,7

4,3

34-6,0

Район исследований,

авторы*

6

ГДР (7)

Чехословакия (2)

Венгрия (3)

Лес (4)

Поле (4)

Болгария (5)

(б)

Польша (7), Лес

Поле

Литва (8)

Эстония (9)

Украина (70)

Курская, Белгородская

области (70)

Северный Кавказ (70)

Закавказье (77)

ГДР (7)

Чехословакия (2)

Венгрия (4). Лес

Поле

Болгария (5)

(б)

Польша (7). Лес

27

Таблица 3 (окончание)

12 3 4 5 6

9 9

SS

99

ss

9 9

ss

9 9

S 3

99

S3

99

<?<?

9 9

S3

SS

99

157

333

300

112

176

75

48

>50

>50

6

6

9

6

4

15

16

70,4-74,6

71,6-72,6

72,3-72,8

78,4±0,42

75,4±0,70

77,0±1,1

76,0±1,3

73,7-80,5

73,1-77^

80,6±1,36

83,3±0,80

80,7±0,88

81,2±1,13

78,5±1,25

74,0

73,2

58-80

64-81

62-86

-

-

-

-

-

75-84

81-86

77-84

77-84

76-82

63-79

4,6-7,2

2,6-3,3

2,9-3,5

4,46

9,25

9,53

9,01

-

3,33

1,97

2,63

2,77

2,52

-

Поле

Литва (8)

Латвия (12)

Эстония (9)

Украина (10)

Курская, Белгородская

области (10)

Северный Кавказ (10)

Закавказье (11)

Масса тела

SS

99

SS

99

SS

9 9

SS

99

SS

99

SS

99

SS

99

SS

9 9

SS

9 9

SS

9 9

SS

SS

9 9

50

17

30

27

12

15

52

73

26

20

131

213

74

49

>50

' >50

5

4

9

8

2

15

16

24,0±0,30

22,6±0,90

23,7

22,9

28^

23,7

26,3±0,35

23,9±0,26

24,7±0,78

22,6±1,04

29,2

26,1

28,8±0,37

26,7±0,90

27,4-28,5

24,6-29,0

29,6±1,60

29,0±1,29

32,0±0,82

30,0±0,66

29,3

25,2

24,3

15-32

21-34

-

-

-

-

20-31

20^29

15-32

15-32

-34,6

-

-

-37,4

-35,2

24-33,3

26-32

28-36

25-34

27-31,6

18-30

2,82

3,72

2,6

22

3,1

2,3

2,52

2,22

3,96

4,66

-

3,18

6,30

-

-

3,58

2,58

2,45

2,44

—

-

Чехословакия (2)

Венгрия (4). Лес

Поле

Болгария (5)

(б)

Литва (8)

Латвия (/2)

Эстония (9)

Украина (10)

Курская, Белгородская обл.

СИ)

Сев. Кавказ (10)

Закавказье (11)

* Данные; 1 - Stubbe, Smimov, 1972; 2 - Hell, Herz, 1968; 3 - Galamb,. Tusnadi, 1973; 4 - K. Matrai, L.

Sugar, I. Heltay (личное сообщение); 5 - Петров и др., 1968; б - Г.Г. Марков; 7 - Frazinski et al., 1982;

8 - Блузма, 1974, 1975; 9 - Рандвеэр, 1985; 10 - А. А. Данилкин; // - Арабули, 1966; 12 - Янсон, 1975.

28

Таблица 4. Характеристика размеров (см) и массы тела (кг) взрослых сибирских косуль (старше 2 лет)

Пол

1

я

2

М±т

3

lim.

4

Длина тела

о

5

Район исследований,

авторы*

6

99

SS

99

SS

99

с?<?

9 9

SS

99

SS

9 9

SS

9 9

SS

9 9

SS

9 9

SS

9 9

99

с? с?

9 9

ss

9 9

С? (J

99

6*3

9 9

SS

9 9

SS

9 9

SS

9 9

33

9 9

SS

99

99

33

9 9

SS

15

28

13

8

4

17

17

14

10

39

30

13

10

7

11

21

15

15

12

15

28

13

7

4

17

17

14

10

39

30

12

10

7

11

20

13

15

12

15

25

16

8

144,4±1,24

143,8±0,80

143,1±1,49

141,8±3,8

140,5±0,9

1«U,1±0,8

140,9±1,30

141,4±1,67

141,0±1,32

128,4±0,75

126,7±1,11

128,1±1,06

127Д±1,84

135,1±1,46

132,3±1,61

136,9±1,07

129,2±0,92

137,0

134,7

90,4±0,54

93,9±0,77

90,3±0,82

94,1±1,7

91,0±0,8

92,6±0,82

90,8±1,05

90,0±1,51

88,9± 1,27

83,1 ±0,37

81,7±0,65

85,0±1,14

83,9± 1,46

86.Ш.40

82,5±0,73

87,5±0,85

81,7±0,73

89,9

85,8

46,9±2,09

48,0±0,57

42,2±1,32

43,8±2,7

136-150

137-153

135-151

128-162

139-143

137-145

132-150

132-156

135-148

120-136

116-137

119-134

114-133

131-139

126-138

130-150

121-137

127-147

128-142

Высота в холке

84-91

87-101

85-96

88-100

89-93

86-99

84-98

79-96

84-96

77-88

74-89

79-91

78-90

81-91

78-86

82-96

78-86

84-97

82-91

Масса тела

34-70

43-54

35-50

33-53

4,8

4,22

5,38

10,8

1,8

3,31

5,34

6,26

4,16

4,7

6,07

3,84

5,52

348

5,09

4,90

3,55

-

—

2,07

4,07

2,97

4,51

1,6

3,37

4,34

5,67

4,08

2,32

3,56

3,95

4,63

3,44

2,30

3,89

2,63

-

"

8,08

2,85

5,30

7,64

Урал (/) и

Западная Сибирь (2)

Северный Казахстан (3)

Иркутская обл. (2)

Алтай (4)

Южный Казахстан (3)

Монголия (2,5)

Забайкалье (б)

Дальний Восток (7)

®

Урал (/) и

Западная Сибирь (2)

Северный Казахстан (3)

Иркутская обл.

(2)

Алтай (4)

Южный Казахстан (3)

Монголия (2,5)

За.. • .- (6)

Дальний Восток (7)

Ю

Урал (/) и

Западная Сибирь (2)

Северный Казахстан (3)

29

Таблица 4 (окончание)

1

9 9

33

9 9

33

9 9

33

9 9

33

99

33

9 9

33

у 9

33

9 9

2

4

16

17

14

6

32

24

9

8

7

11

12

И

15

12

3

41,5±2,0

45,3±1,06

43,0±1,03

48,6±1,59

44,5±1,61

35,0±0,55

32,0±0,66

34,9±1,20

32,3±1,05

36,6±1,16

33,4±0,96

39,7±1,33

33,9±0,99

39,2

34,3

4

38-47

36-54

36-55

41-60

38^t7

3(МЗ

28-39

3(М0

28-37

32-40

30-90

36-45

31—41

32^19

ЗСМО

5

4,0

4,21

4,23

5,93

3,94

3,1

3,21

3,59

2,97

2,83

3,02

4,60

3,30

-

-

6

Иркутская обл. (2)

Алтай (4)

Южный Казахстан (?)

Монголия (2,5)

Забайкалье (б)

Дальний Восток

(7)

(5)

* Данные: J - Киселев, 1975; 2 - А.А. Данилкин; 3 - Поле, 1974; 4 - Г.Г. Собанский (личное

сообщение); 5 - С. Дуламцэрэн; 6 - Смирнов, 1978; 7 - Дарман, 1986; 8 - Бромлей, Кучеренко, 1983.

сительно широким черепом среди косуль Азии. Соответственно выделены 4

подвида: 1)европейский — вся европейская часть ареала и Кавказ; 2)сибирский —

Предуралье, Урал, Северо-Восточный Казахстан и Западная Сибирь; 3)

дальневосточный — Восточная Сибирь (Красноярский край, Иркутская область и

Забайкалье) и Дальний Восток; 4) тянь-шаньский — Тянь-Шань и Монгольский Алтай

(Соколов, Громов, 1985а).

Однако этот анализ строился на традиционном сравнении выборок по регионам

без детального сопоставления каждого черепа со всеми остальными, что

методически не вполне корректно. Поэтому ошибок не удалось избежать;

разнокачественные популяции Предбайкалья и Забайкалья рассматривались в одной

выборке, а однотипные популяции животных из Монголии — в разных, причем

совершенно необоснованно выделялись косули Монгольского Алтая — ни в СССР,

ни в Монголии материала из этого района практически нет. В конечном счете

методические в основном просчеты привели и в этой и в других работах по морфо-

метрии косуль к некоторым сомнительным выводам (Соколов, Громов и др., 1986;

Громов, 1986а; Громов, Скулкин, 1986).

Другая группа исследователей, обработав около 1300 экз. черепов и рогов и

применив шаговый дискриминантный анализ, пришла к другому заключению: по

краниометрическим показателям европейских и сибирских косуль можно считать

хорошо дифференцированными видами, что подтверждается также достоверными

различиями в темпах роста их черепов (рис. 9) (Соколов, Марков и др., 1985а,б).

Сибирские косули, как выяснилось, разбиваются на две большие группы,

заслуживающие подвидового ранга — Ср. pygargus Pall, (от Волги до Байкала)

и Ср. tianschanicus Satunin, 1906 (= Ср. bedfordi, Thomas, 1908), включающую

популяции Тянь-Шаня, Монголии, Забайкалья, Дальнего Востока и Китая, хотя

30

L

60

40

9

i i

Ф

i

6 12 18

Возраст, мес

Рис. 9. Абсолютный рост черепа сибирской (а, б) и европейской (в, г) косуль

а, в — самцы; б, г — самки. Цифры на графиках — краниометрические признаки (обозначения

признаков 1—13 см. в табл. 5 и на рис. 111)

последние уклонялись по некоторым признакам, что позволяло при

ограниченном материале подразумевать существование в районе Тибета Ср. melanotis

(Данилкин и др., 1985; Соколов, Данилкин и др., 1986; Данилкин, Марков, 1987).

Географической границей между сибирским и тянь-шаньским подвидами косуль

явно служит барьер из горных хребтов Алтая, Западного и Восточного Саян

и оз. Байкал (Данилкин, 1986в). В Казахстане границу между ними ранее

относительно точно определил В.Б. Поле (1974): популяции первых обитают к северу

от оз. Балхаш и к северо-востоку от Зайсанской котловины, популяции вторых —

южнее этих районов. В Якутию могли проникнуть особи того и другого подвидов.

Более детальный анализ европейской косули показал ее неоднородность и

обособление популяций в две группы (Марков и др., 1985), однако для выделения

таксонов требовалось сравнение с популяциями из Швеции, где описан вид,

и привлечение дополнительного материала. По краниометрическим показателям,

так же как и по кариотипу, косули Северного Кавказа оказались сходными

с популяциями, обитающими на востоке Европы (на Левобережной Украине,

в Курской и Белгородской областях), т.е. европейскими, а не сибирскими, как

принято считать. По размерам они гораздо крупнее косуль из Закавказья, что

31

It

i'

J*

ю

О

s<

в

Э

о

* Ш

Я£

§ 8

В к

§ в

я о\

_ а

- • о\

•ь. я

к * I

й Р "Е

S * е

2 S S

g 2 Д

' ё §

1 е S р

и 5 и

s £ те "

я в "о —

i»ss^

я 8 и "■

s о - • I

* ? "К

5 i

К -

S* 9Й " О

KJ

141

It

til!

ПН

*40v^A.U»N>b^-O^OOo>s)0\^i-^UiKj

W ">J W W W W О *W О 4 "6 W О W "*J "-^ "-J

h-h-i+h-i+h-h-h-h-h-h-i+h-h-i+i+h-

ЧО C\ W *-*0 О _*- О p j^i ^ J— P P .Г* ^-* ,Г~

lo "^ "о ^о "o ~4*. 1л Vi Ъч 1л "о Ъо "о Vi Vj Vi Va

ОЛ i—' W W^ О JO i-» ^- 0\ J— Ы О ^ Ы Ы Ы

"vo b "w M "w o\ "os b b ^ Vj m b w "о о b

OO i-i »—■ i—' t—* I—*

КЛ\Л^Л>—'4^СЧ(-АО\(-Л(ЛО(-ЛОООО--ЛОО

vq'0^0\IjJN)AOOOU(OIj}UJs]UOOO

1л Ыо u In oo о О "м 1л 1л 1л К) О О

и-н-н-н-и-яГн-н-н-н-н-н-н-н-

^Оу»^— jD^-j— j^^j^ ►—J-- ^ J-»* l_-

Vj ^-« ^o "vo "1л 1л "^ "to b In "-J \o 1o w

A W О si О SO OO 1л О О W О '

I Ъ\ *tO

VO \D ^ i- ^0\U)CNUlU\DlACi0V0sl0uO

W lA V> W О W jU N) jU Д OO "-• Л W t- S) Ы o^

1л ^ 7э ^ 1л 1л 1л Tjj To "La Vi "Vj **-• V> "I—,,^o1*J о

_w w p p p p p p p p p p p p p о р /Л

^^1л"^1>л1^Ъ\^1^1л'4ь1>л1>л'^"а\,~--о.'*-'4 5i

/л

^ЮЮ(ОД>-(ОДЫЮМыи1ли1

^1оЪ\4^ЬчЪо1^К»^1'Ъ\1лТо'^-*1л'*-о.

Ю oo

1л "н-

н- н-

J*^ °°

Ъ\ "о

I—• !-• I-* I— (О

1Лм^и\1лЛУ10\ОУ<ООО^ооО

^ ^л ^- 1л oo to ^ о to и» ф >-* -о *о >—

1л'о1лЪо1л'»--»Ъ\,^о'оо'о*--'*^4'чо'\о"о

Н-Н-Н-Н-Н-Н-Н-Н-Н-Н-Н-Н-Н-Н-Н-

р р р р ^ р р ООро Он-^

оо^1лЬ\^Ъ\Ъ.ю1о.Ъч^\о''~о1о"'.рь

yjtototo-uioto^k

Ъ\ "о "^ "to 1o Vj lo "to

N3 W W

1л t- \о '

I OS ОЧ

UjM»N.04)OoNJO\Oi-^U)IOk-

^51СлОч^олчо^оооослоочо

Ыа N 0< ю ° w * ^ °Г

1л w ° < *w lo "w w Vi b b

н- н-н-н-н-н-н-н-н-

О и>'-*0>--0^'--и-

\о

to oo "jk to a "to b 1л

1Л W О M О JO

vi "^ Ъ\ 1— bs "o '

to

i Ъ\

^0\1Л1ЛУ<О\ОА0000"О.00\О

-w^oa\otooowo\wo\-vj

Ъо^оТоЬч'Ъч'ач'оо'о'о'Ьо'оо'о'Ь?

H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-ff

j— P ^ p „O W f* .*— О P ,f* ~ f°

"o't^'w'oo1o'"-o":-j'oo1ftVi1obo'to

NJ О W ^ JsJ OO W J^ p- j- Д 4^

"w oo b "со ь- *w "-J "*-» "м 1л ы н- '

^a\o>uiuiui«AMco^siio

Oto>—\owwooootoa\-j40»-»

lAlftlAbN'tO'^loVl'tO'uj'tO'ib^--* ^.

г+н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-и- а

p О р О О О р О О О О О О |f

1о1о^1о1о^%1о1о'Ьо1л1л1л ^

(Л

jojoytjojo^j&.jotojoyiyijTs

^]1л1о_4^.'и>^3,4^Ь\Ъч1о1о1о,и-'

да\1Л1л^10\о-^оооо^оо^

_и- ^ Оч ЧО СГ\ p W Ю Ы у» ^ vl ^

1л'о'чо1о*^о'^о'й-*1л*й-'\о1лл"^ °°

н-н-н-н-н-и-н-н-н-н-н-н-Н-

р р р о р р р р р р р р —

1л 1>j "(Ж 7>j "oJ \0 "(7\ ~^. "^ 1л "чО "чо о

S3 ^о .рь. ^-> I— y\ oj jo to w у» у» ел

Ъо "о "J^ "^О Ъо 1о ~С7\ "ji. "и- "О "^ N3 Ъ\

Сам

5_

—

W

ы

*-

S;

н-

3

Q

а

н-

3

a

а

и-

3

а

5:

н-

3

a

>

нглия

Франция

S?

I

1

£ 1

(восточ

сть)

я

и

§

гария

я а

11

Регионы

1

!

макс

к

£

»

!э

о-

ное рас

о

ч

о

Е

s

т

Я

К

Та

•5

1

s

"я*

т

2

т*

расст

Г)

»

в

S

л

между

Е

X