Автор: Тэн И.

Теги: искусство развлечения зрелища спорт изобразительное искусство история италии путешествия

ISBN: 978-5-9794-0127-0

Год: 2008

Текст

ИППОЛИТ тэн

<& ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ &>

Улица Уффици во Флоренции. Фотография 1890-х годов

ИППОЛИТ тэн

ПУТЕШЕСТВИЕ

ПО ИТАЛИИ

ТОМ II

ФЛОРЕНЦИЯ И ВЕНЕЦИЯ

Издательство АРТ-РОЛНИК

МОСКВА 2008

УДК 7.0

ББК85.1

Τ 96

ПУБЛИКУЕТСЯ ПО ИЗДАНИЮ:

Ипполитъ Тэнъ

ПУТЕШЕСТВ1Е ПО ИТАЛ1И

В двух томах

Томъ II

ФЛОРЕНШЯ И ВЕНЕШЯ

Москва,

Книгоиздательство «Наука», 1916

Переводъ П. П. Перцова

Подбор иллюстраций

В.Э. Марковой

Научные редакторы

СИ. Козлова, В.Э. Маркова

ISBN 978-5-9794-0127-0

© Издательство АРТ-РОАНИК, 2008

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ПЕРУДЖА И АССИЗИ

От Рима до Перуджи. Римская кампанья. Апеннины. Пейзажи.

Перуджа. Творчество и нравы Раннего Возрождения.

Мистическая живопись. Фра Беато Анджелико. Перуджино. Колледжо

дель Камбио. Долина Перуджи.

Ассизи. Деревни и крестьяне. Три церкви. Джотто и Данте.

Согласие христианского мистицизма с готическим искусством. Связь

между грубостью быта и восторженным строем воображения.

Политическое положение. Затруднения и ресурсы. Планы

буржуазии. Преобладание и успехи конституционной и либеральной

партии. Италия приближается к Франции. Неудобства и

преимущества современной централизации.

II. СИЕНА И ПИЗА

От Перуджи до Сиены. Общий вид Сиены. Переход от

республиканского режима к монархическому. Памятники Средних веков.

Собор.

Собор. Итальянская готика. Никколо Пизано. Первые шаги

скульптуры. Чувство формы в эпоху Возрождения.

Начало живописи в Сиене и Пизе. Творческая сила в жизни и в

искусстве. Дуччо из Сиены. Симоне Мемми [Мартини]. Аоренцетти.

Маттео да Сиена.

От Флоренции до Пизы. Пейзажи. Пизанская архитектура. Собор,

Падающая башня, Баптистерий, Кампосанто. Живопись

четырнадцатого столетия. Пьетро да Орвьето, Спинелло Спинелли

[Аретино], Пьетро Аоренцетти, Орканья. Соответствие между

бытом и искусством четырнадцатого века. Почему развитие

искусства было тогда прервано?

• 5 ·

СОДЕРЖАНИЕ

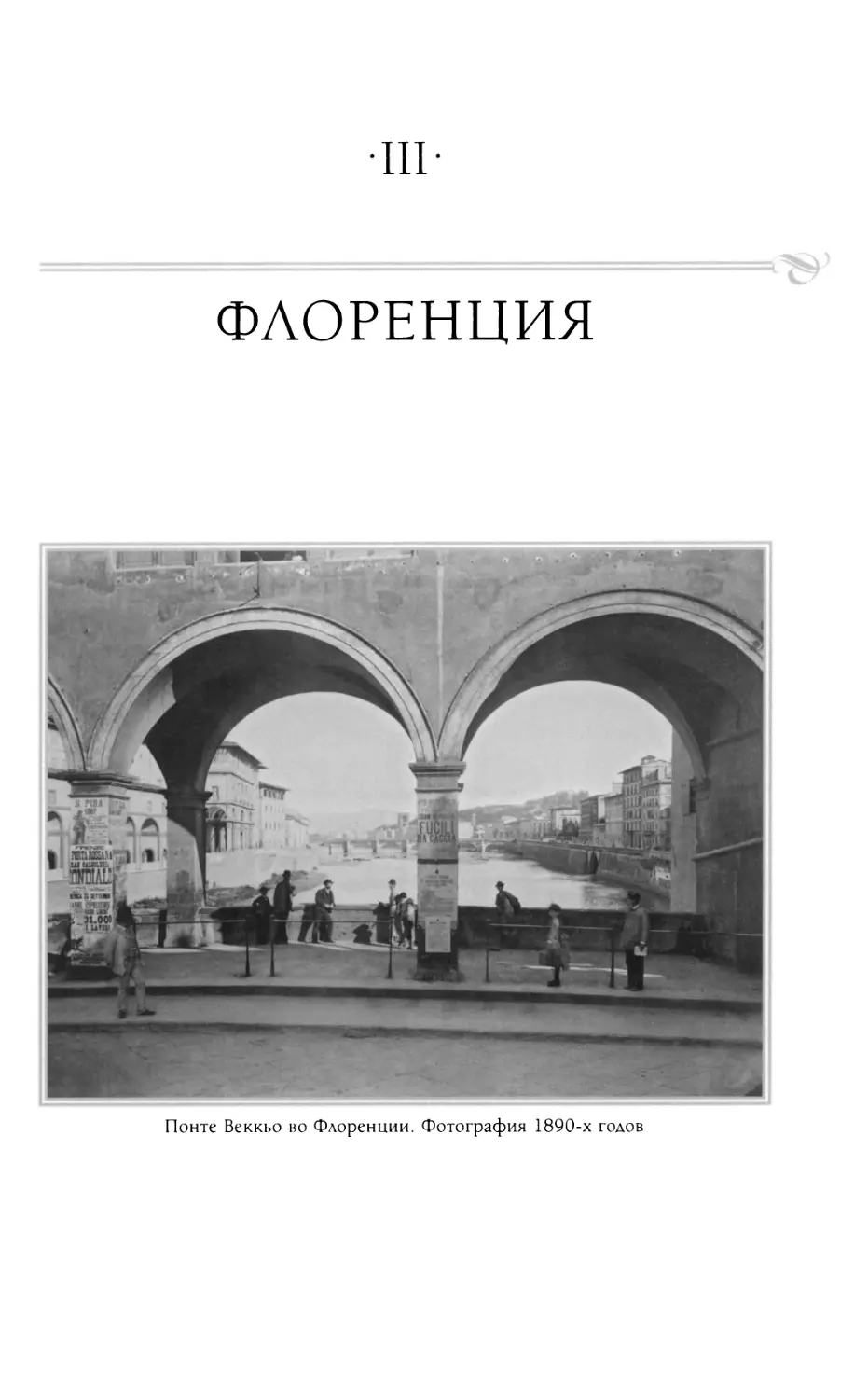

III. ФЛОРЕНЦИЯ

Город. Флорентийский характер. Улицы. Кашины. Сан Миньято.

Театры. Литература. Политика. Чем итальянская революция

отличается от французской? Отношения между крестьянами

и дворянами. Отношения между светским обществом и

духовенством.

Пьяцца. Республиканские нравы Средневековья. Уличные и

семейные войны. Палаццо Веккьо. Контраст между средневековыми

памятниками и памятниками Возрождения. Собор. Смешанный

и своеобразный характер его архитектуры. Колокольня.

Баптистерий. Италия осталась латинской. Ранний расцвет

Возрождения. Брунеллески, Лонателло и Гиберти.

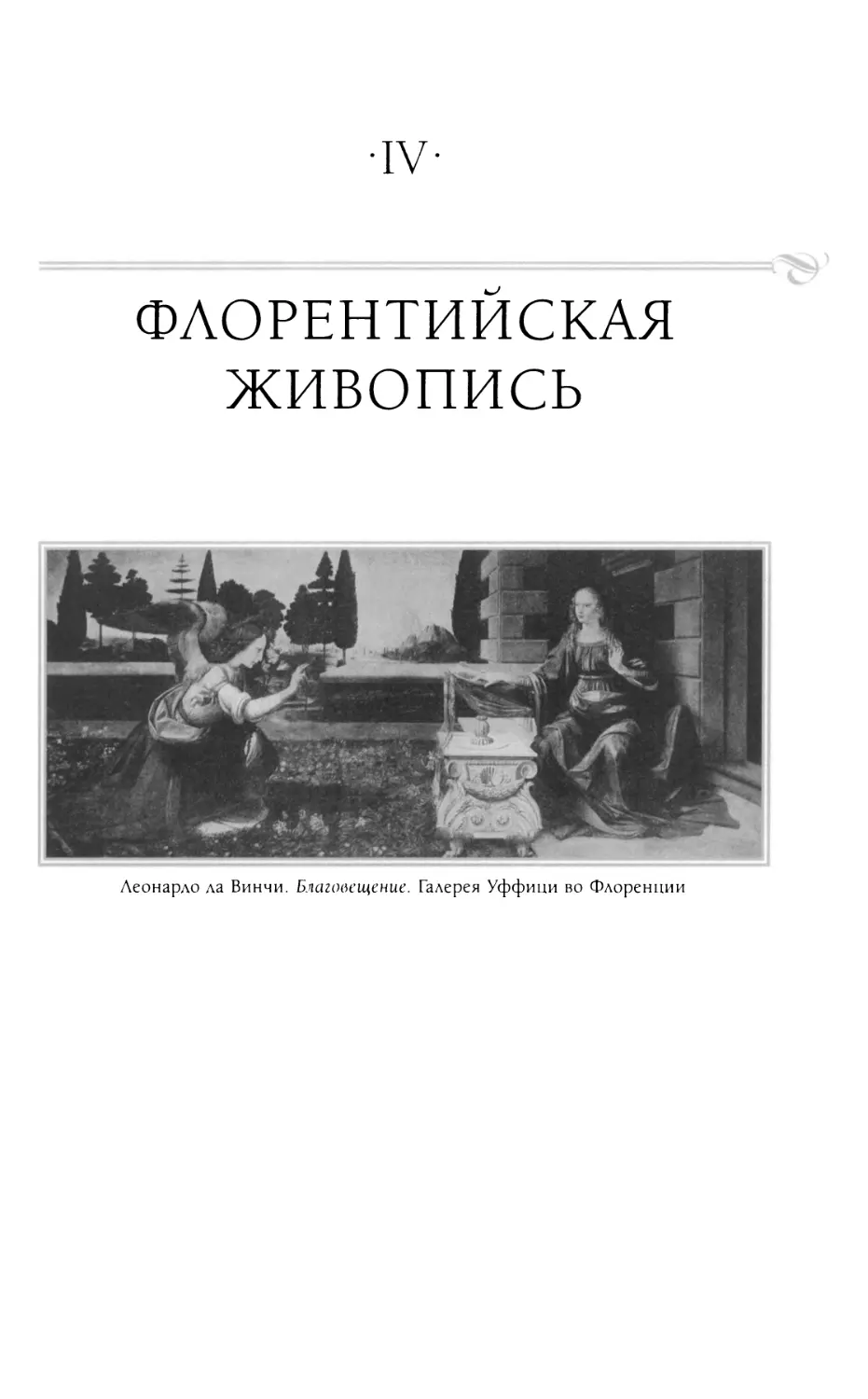

IV ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Первые художники. Византийцы. Чимабуэ. Лжотто. Первые

признаки мирского, итальянского и языческого духа.

Преемники Лжотто. Искусство изображало тогда идеи, а не живые

существа.

Пятнадцатое столетие. Трансформация быта и идей.

Общественное преуспевание и полезные изобретения. Благосостояние

и вкус к роскоши. Новое представление о жизни и о счастье.

Гуманисты. Поэты. Карнавал. Новое поприще, открывшееся для

искусства. Золотых дел мастер был тогда пионером искусства.

Искусство представляет уже не идеи, а живые существа.

Перспектива с Паоло Уччелло. Изображение реального тела, лепка

и анатомия с Антонио Поллайоло и Верроккьо. Нахождение

идеальной формы с Мазаччо. Оригинальность и границы

искусства пятнадцатого столетия. Фра Филиппо Липпи и Гирландайо.

Представители прошлого. Боттичелли.

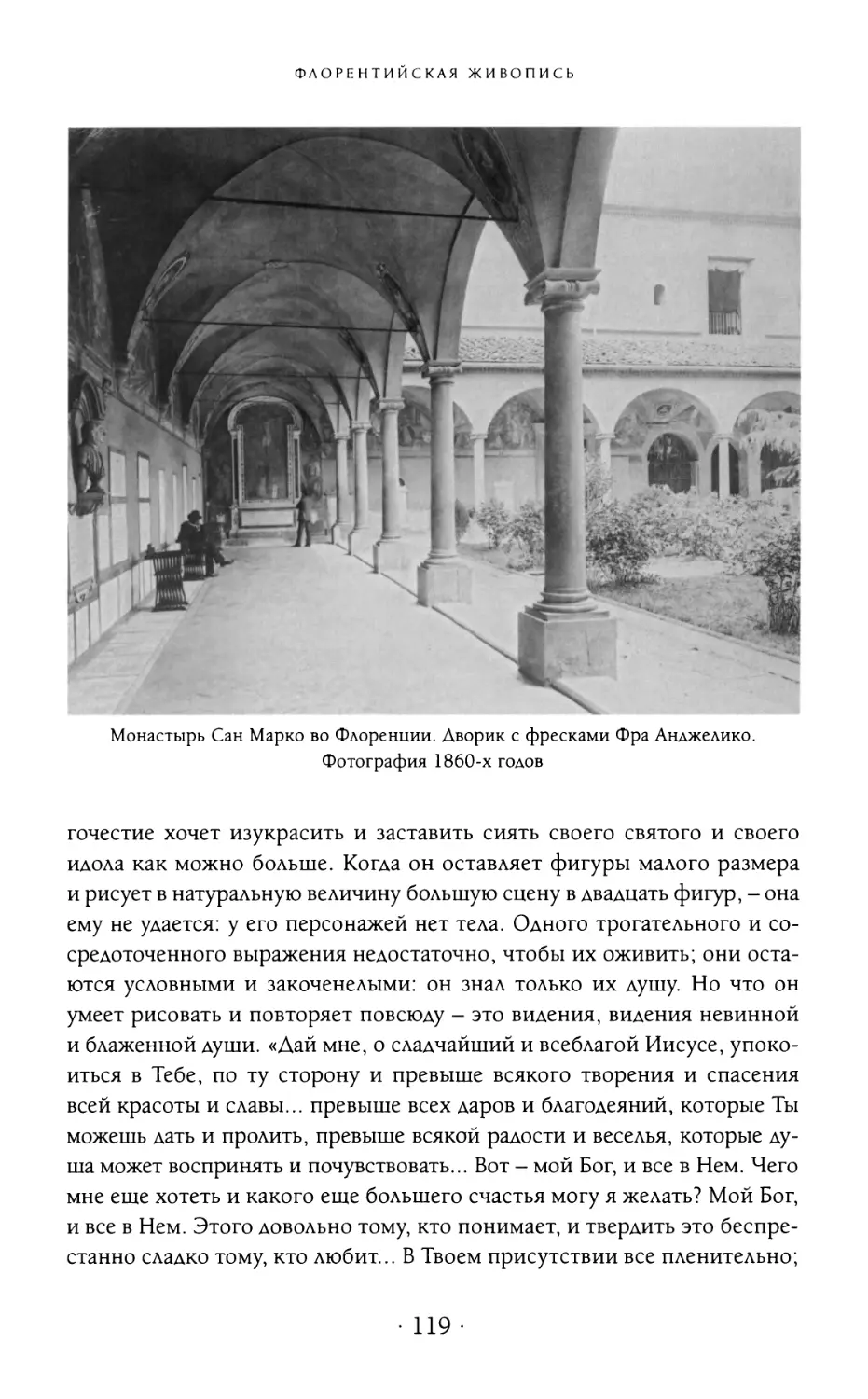

Монастырь Святого Марка. Фра Беато Анджелико. Его жизнь

и творчество.

Продление мистического чувства и искусства.

Уффици. Трибуна. Античные произведения и скульптура

Возрождения. Различие между греческим искусством и искусством

шестнадцатого столетия. Микеланджело. Гробницы Медичи.

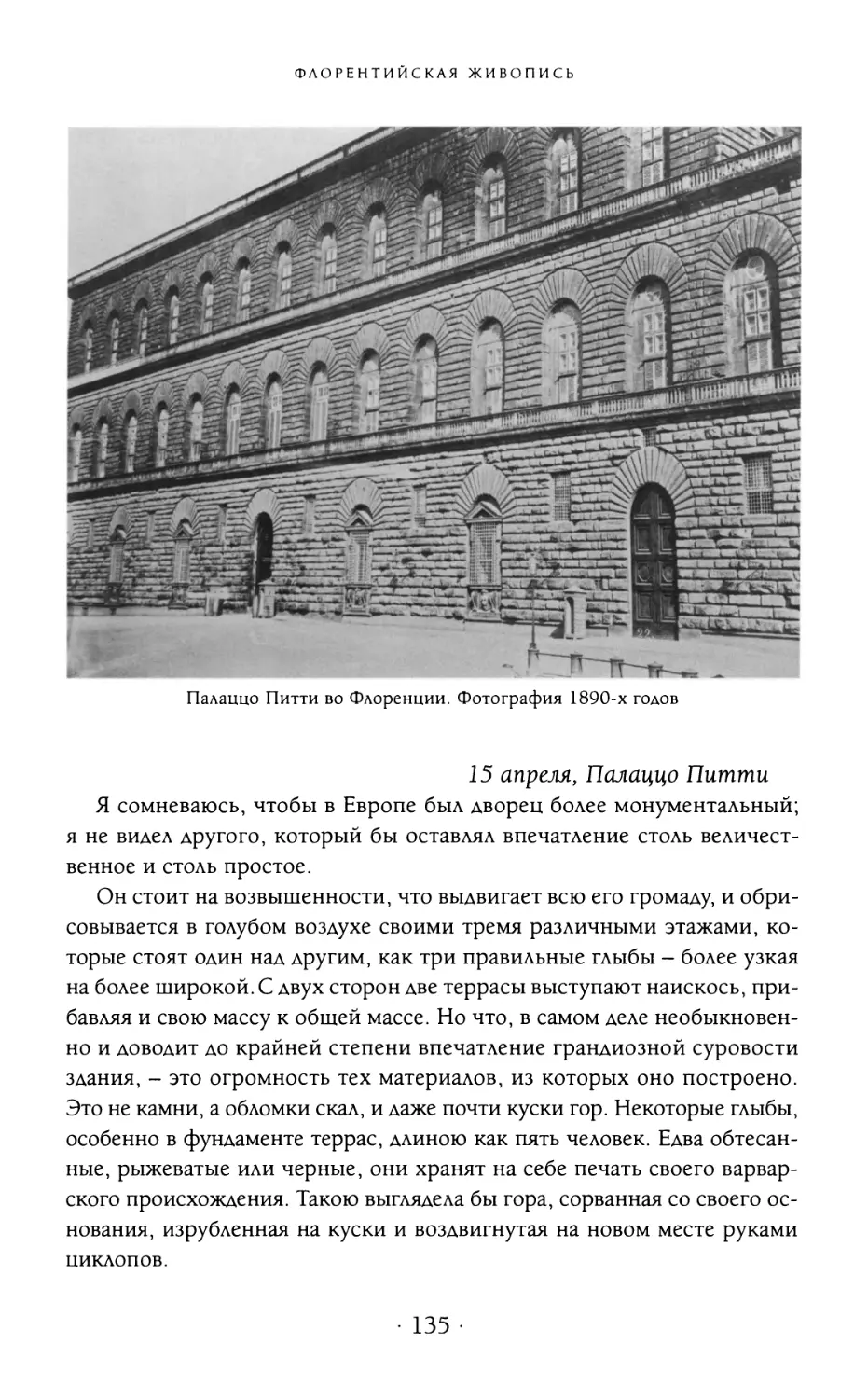

Дворец Питти. Монархия Медичи. Придворные нравы. Прогулка

среди художников. Андреа дель Сарто и Фра Бартоломео.

Флорентийский дух и роль Флоренции в Италии.

•6·

СОДЕРЖАНИЕ

V ОТ ФЛОРЕНЦИИ ΔΟ ВЕНЕЦИИ

От Флоренции до Болоньи. Апеннины. Болонья. Улицы и типы.

Молодежь; женщины. Любовь.

Сан Аоменико. Гробница святого Ломиника. Сан Петронио.

Якопо делла Кверча. Джованни да Болонья. Конец Возрождения.

Пинакотека. «Святая Цецилия» Рафаэля. Карраччи. Нравы и

искусство в эпоху католической реставрации. Ломеникино. Альбано.

Гвидо Рени.

От Болоньи до Равенны. Пейзажи. Крестьяне. Гробница Теодо-

риха. Равенна. Византийский стиль. Мозаики Сант Аполлинаре

[Нуово]. Константинопольская культура. Изменение и порча

души и искусства. Сан Витале; архитектура и мозаика. Юстиниан

и Феодора. Мавзолей Плацидии.

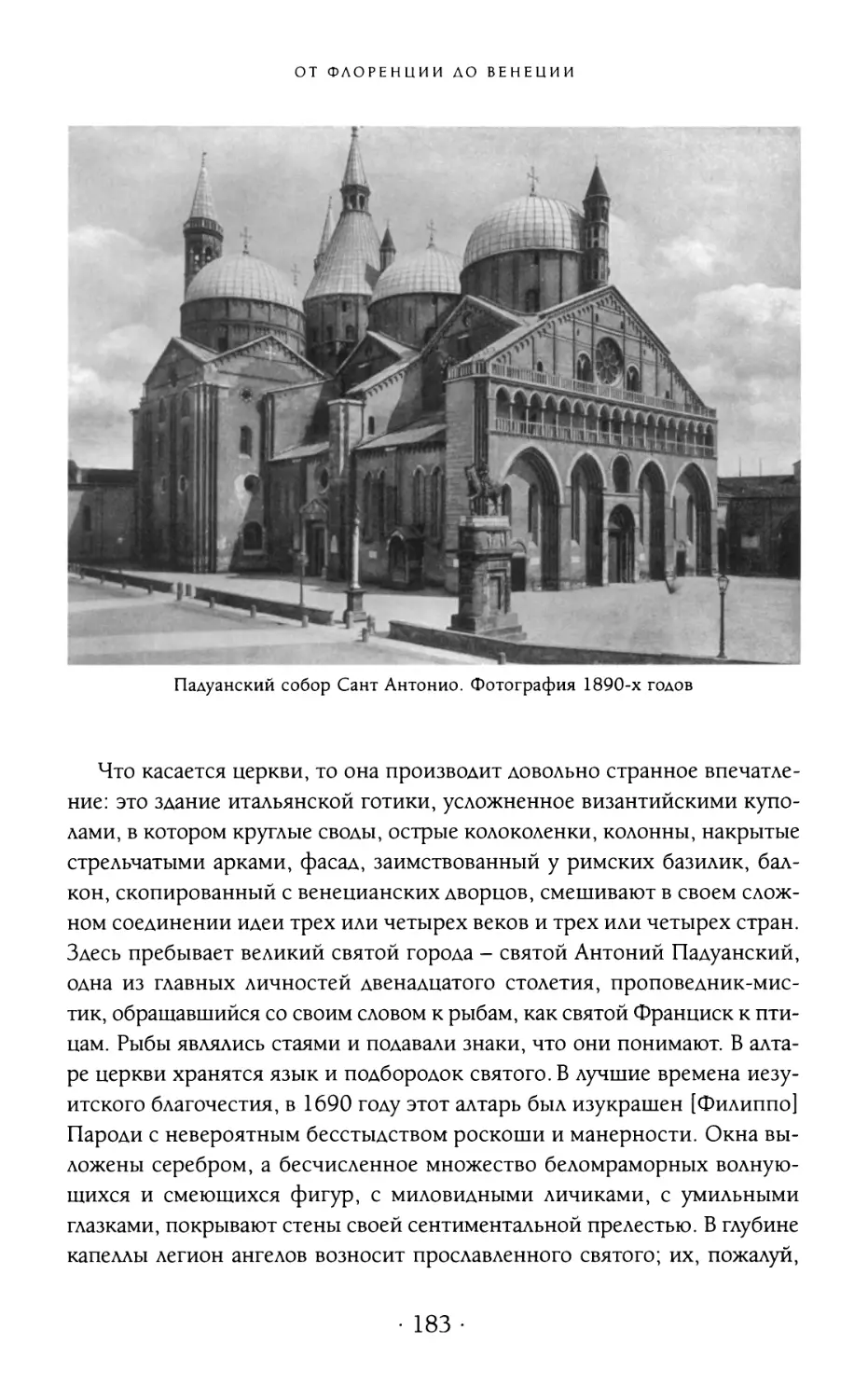

От Болоньи до Падуи. Пейзажи. Падуя. Нравы четырнадцатого

столетия и искусство пятнадцатого. Санта Мария дель Арена

и живопись Лжотто. Санта Джустина. Сант Антонио.

Скульпторы и орнаменталисты пятнадцатого и шестнадцатого столетия.

Муниципальный режим в сравнении с большими

современными государствами. Преимущества и неудобства современной

цивилизации.

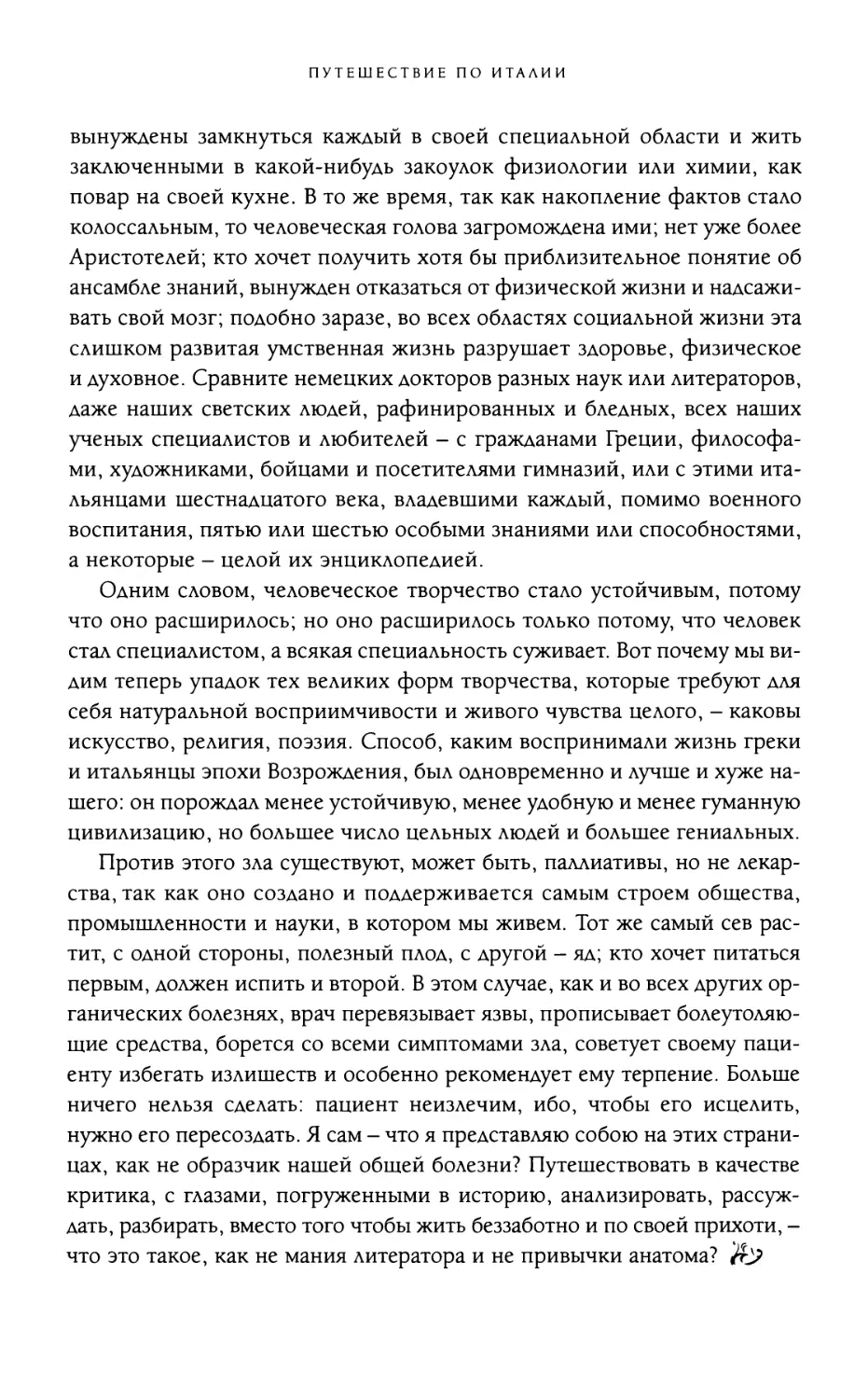

VI. ВЕНЕЦИЯ

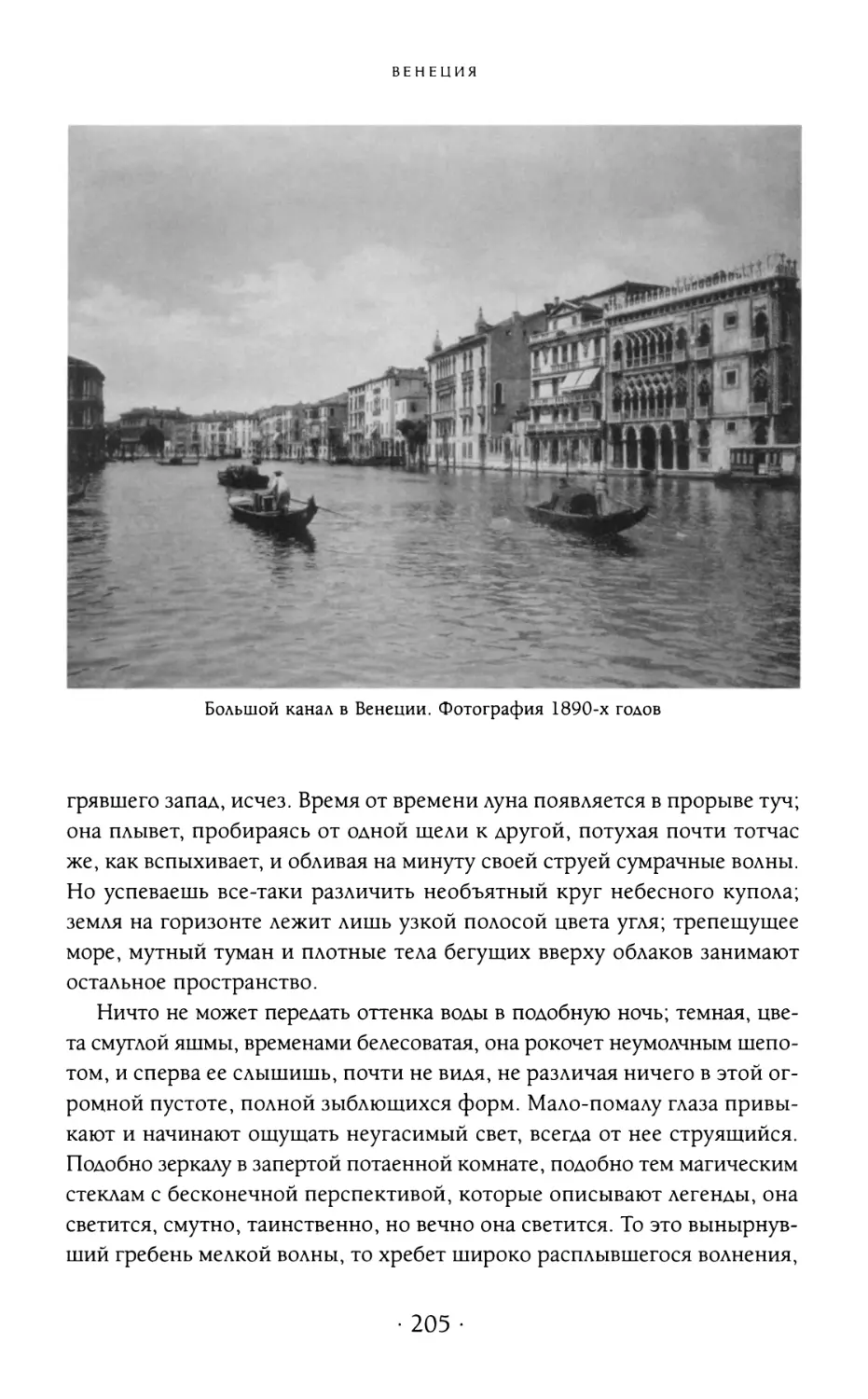

От Падуи до Венеции. Лагуна. Прогулка по Венеции. Большой

канал. Площадь Сан Марко. Дворец дожей. «Венеция-царица»

Веронезе. Морские пейзажи вечером и ночью.

Площади и улицы. Типы. Кафе.

Старая Венеция. Продление муниципального режима.

Своеобразие и избыток творчества в маленьких свободных государствах.

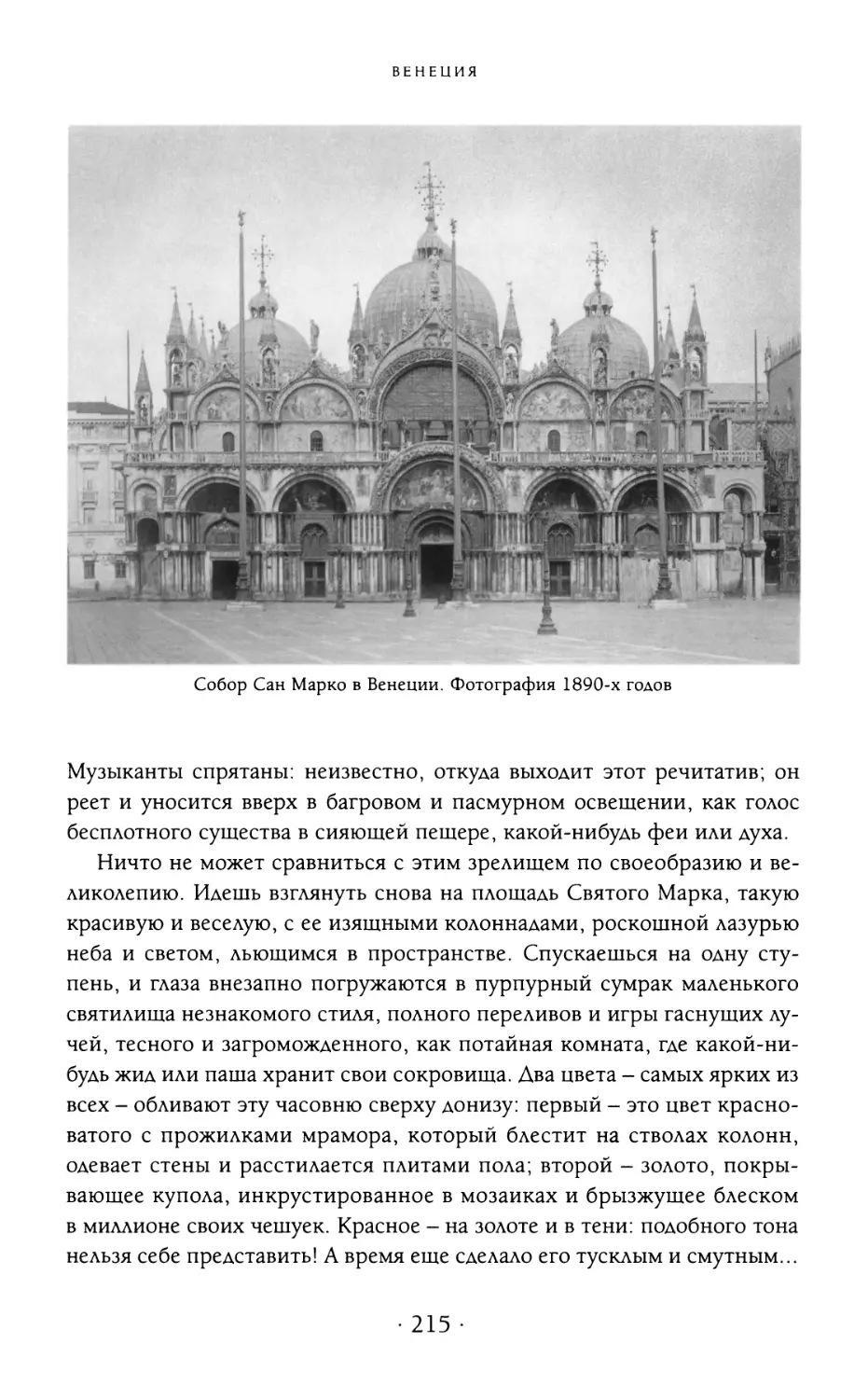

Возрождение архитектуры. Собор Святого Марка. Заимствование

и трансформация византийского стиля. Мозаики и скульптура.

Санти Джованни э Паоло. Фрари. Памятник Коллеони.

Надгробные монументы дожей. Различные отражения духа каждого века

в скульптуре. Средние века, Возрождение, семнадцатое столетие,

Новое время. «Смерть Петра Мученика» Тициана. Тинторетто.

Прогулки. Джудекка. Джезуати. Джезуити.

Театры. Нравы и типы. Нищета. Налоги. Общественный дух.

Праздность и мечтательность в Венеции.

Последние столетия. Эпикуреизм. Каналетто, Гварди, Лонги,

Гольдони, Гоцци. Карнавал. Распущенность нравов.

Лидо. Море. Колокольня Сан Марко. Город, вода и пески.

• 7 ·

СОДЕРЖАНИЕ

VII. ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ 243

Климат. Темперамент. Искусство есть резюме жизни.

Тогдашний момент. Положение человека между героическими нравами

и нравами изнеженными.

Первые художники. Лжованни Беллини. Карпаччо.

Венецианское общество в шестнадцатом столетии.

Патрицианская гордость. Откровенная чувственность. Интимная жизнь

Аретино. Художественное чувство. Чутье красок.

Лворец дожей. Типы того времени. Аллегорические картины

Веронезе и Тинторетто. «Похищение Европы».

Тициан. Его жизнь и характер. Его картины в Академии.

«Вознесение Марии» [«Ассунта»]. Санта Мария делла Салюте.

«Жертвоприношение Авраама». «Авель и Каин».

Музеи. Церкви. Бонифацио [деи Питати]. Пальма Старший.

Веронезе.

Тинторетто. Его характер и гений. «Чудо святого Марка». Скуола

ди Сан Рокко. «Распятие». Общее впечатление.

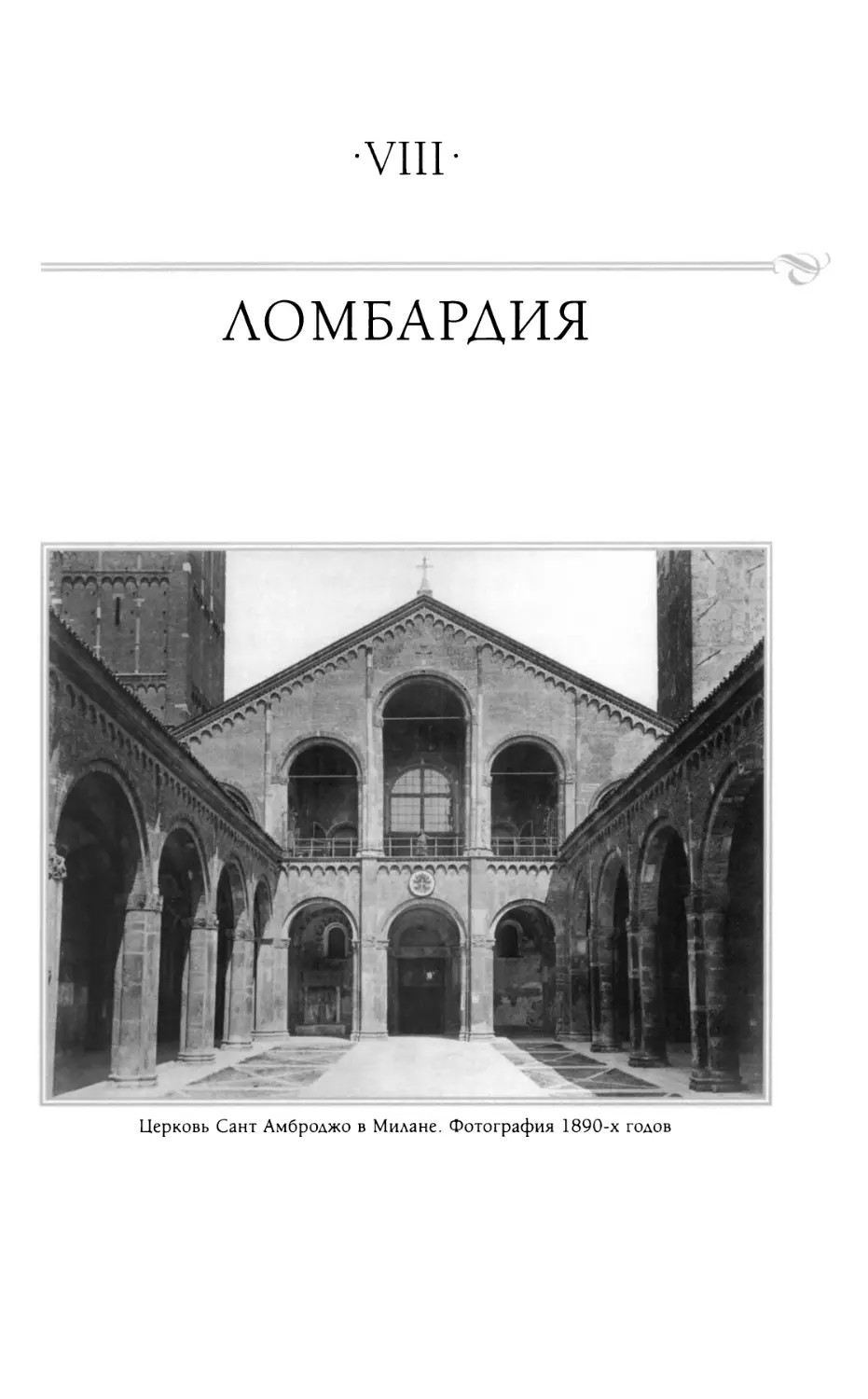

VIII. ЛОМБАРДИЯ 291

От Венеции до Вероны. Верона. Цирк. Церкви. Ломбардский

стиль. Собор. Сан Лзено. Скалигеры. Пьяцца. Музей.

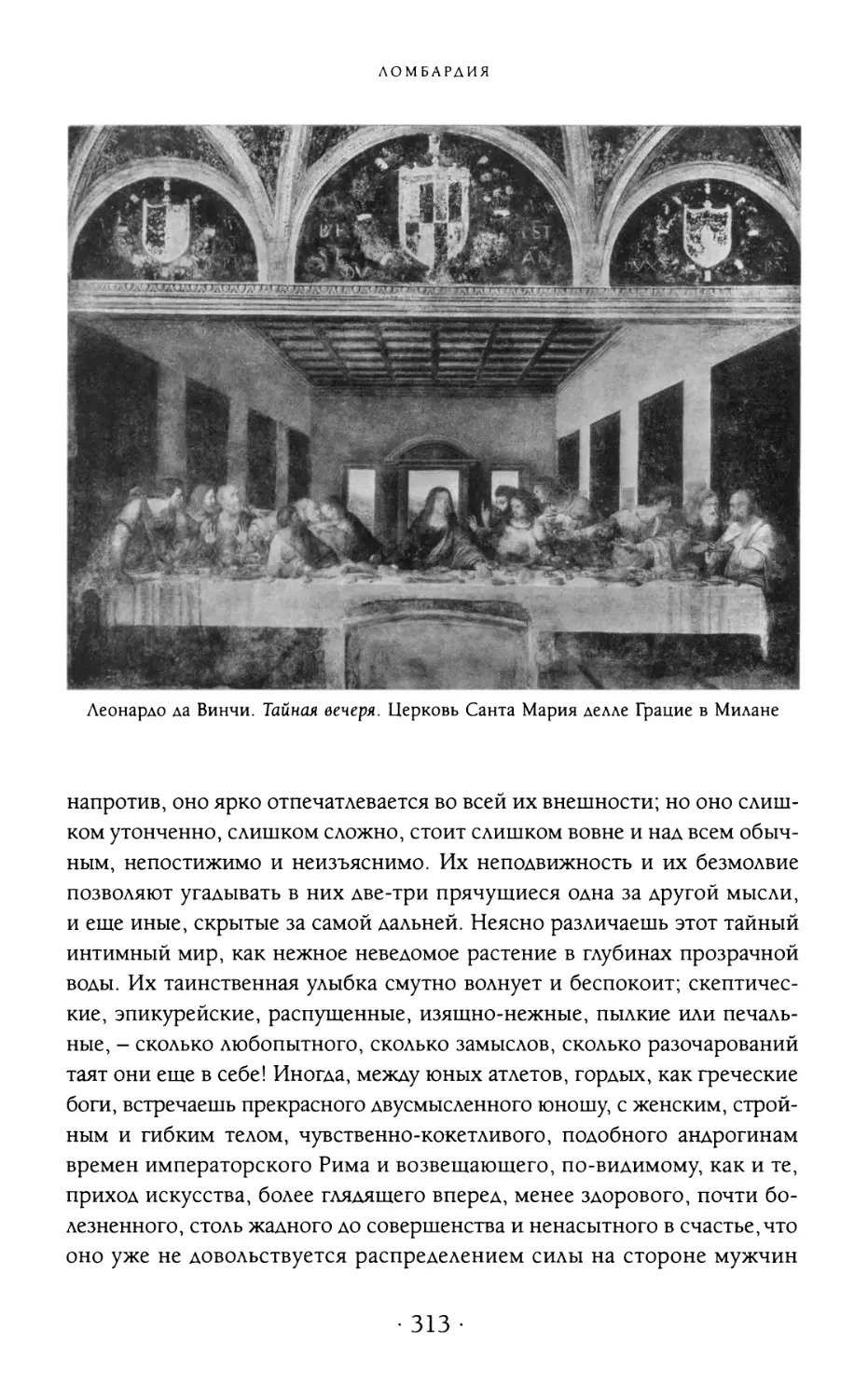

Озеро Гарда. Милан. Улицы и типы. Собор. Мистический

характер готики и ее аналогия с растительным миром. Сант Амбро-

джо. Санта Мария делле Грацие. «Тайная вечеря» Леонардо да

Винчи. Характер его фигур. Отличительные черты его гения.

Его школа. Луини. Музей Брера. Амброзианская библиотека.

Монца. Комо. Озеро. Пейзажи. Собор. Итальянская архитектура

и скульптура пятнадцатого столетия.

С озера Комо на Лаго Маджоре. Набожность. Эпикуреизм.

Крестьяне. Буржуазия и дворянство. Политические настроения.

Нужды Италии.

Лаго Маджоре. Изола Мадре. Изола Белла. Пейзажи. Искусство

и природа. Альпы. Симплон.

•ι-

ПЕРУДЖА И АССИЗИ

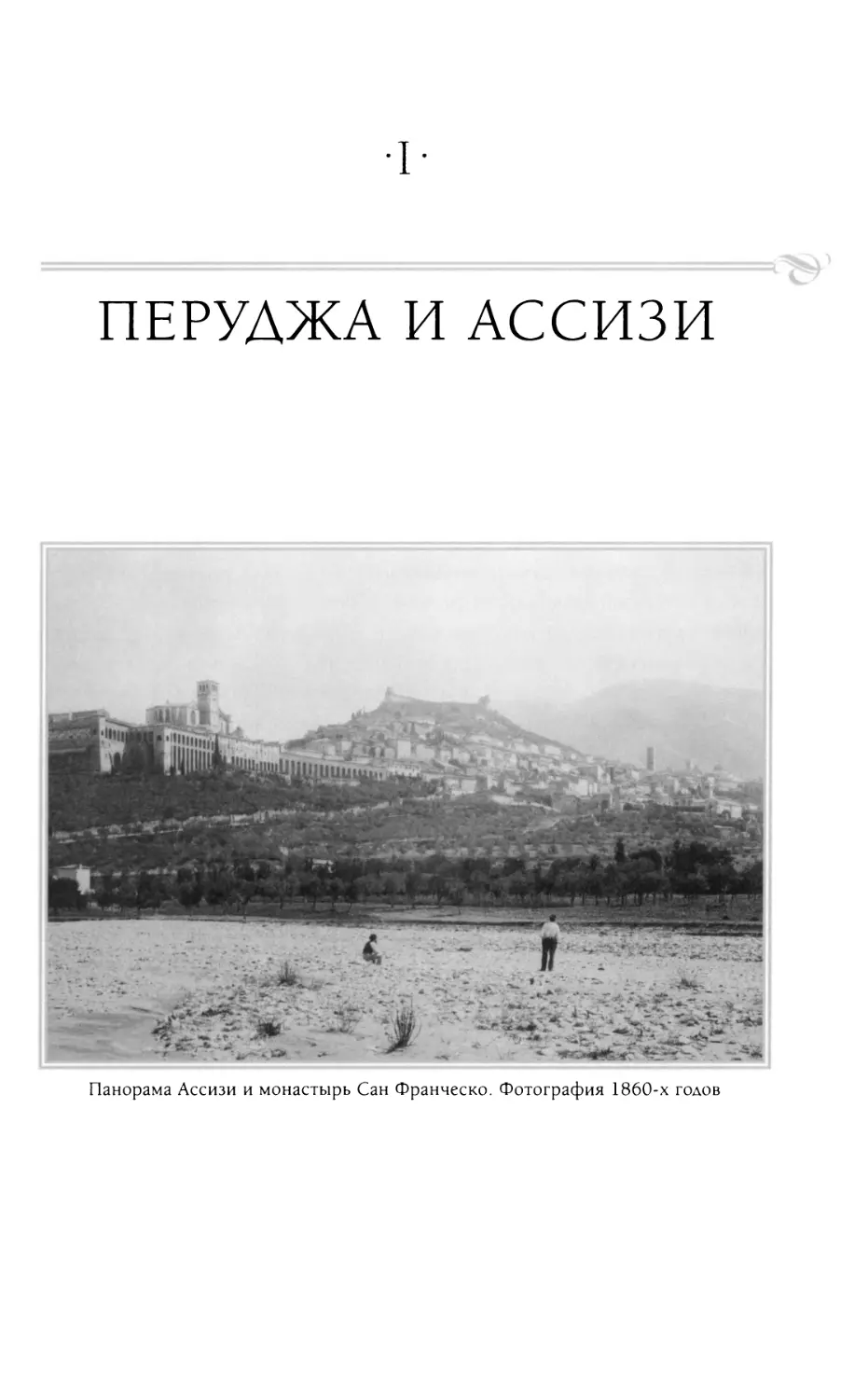

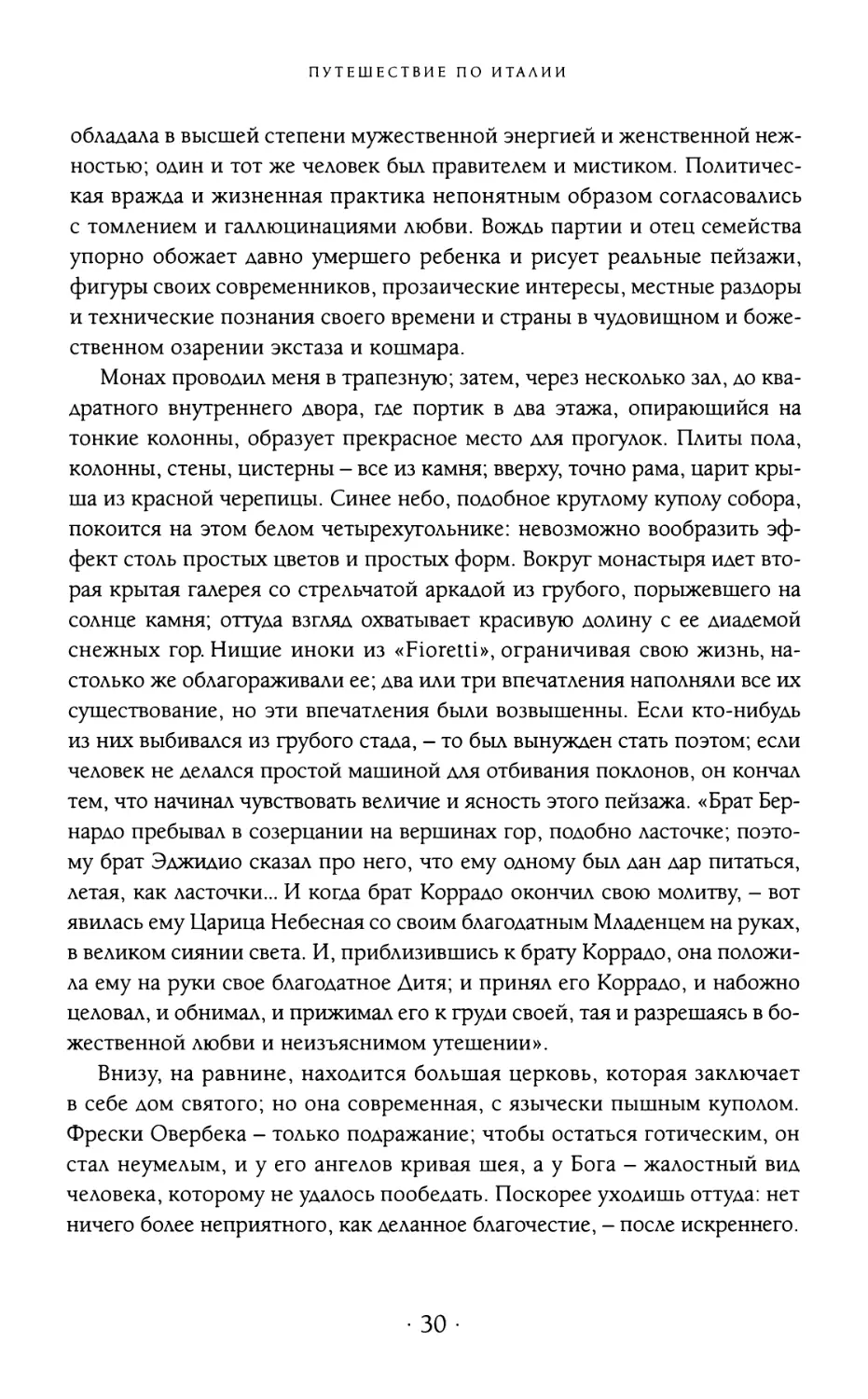

Панорама Ассизи и монастырь Сан Франческо. Фотография 1860-х годов

2 апреля 1864,

от Рима до Перуджи

ТЪЕЗЛ ИЗ РИМА в пять часов вечера; я еще

не видал этой части римской кампаньи, и я

никогда больше не буду иметь удовольствие

наслаждаться этим зрелищем.

Постоянно одно и то же впечатление: это

покинутое кладбище. Продолговатые

однообразные бугры тянутся один за другим

нескончаемой вереницей, подобные тем, которые

можно видеть на полях сражений, когда засыпаны большие траншеи,

куда сваливали мертвецов. Ни одного дерева, ни ручья, ни хижины.

В течение двух часов я заметил только одну круглую лачугу с

остроконечной кровлей, какие встречаются у дикарей. Даже руины отсутствуют:

с этой стороны нет акведуков. Изредка попадается повозка,

запряженная быками; через каждую четверть мили чахлый каменный дуб

топорщит на краю дороги свою сумрачную листву; это единственное живое

существо - угрюмое, словно позабытое в пустыне. Один только признак

человека - изгородь, окаймляющая путь и пересекающая вдоль и

поперек волнистую зелень; в ней содержится скот во время пастбища. Но

сейчас все пусто, и небо округляет свой божественный купол со

скорбным и насмешливым спокойствием над этим погребальным полем.

Солнце садится, и бледнеющая лазурь становится такой прозрачной,

что едва приметный оттенок изумруда окрашивает зеленым цветом ее

хрусталь. Ничто не может передать этот контраст между вечною красою

неба и неисцелимым разорением земли. Вергилий, первый посреди всего

великолепия Рима, изобразил уже сострадательный взор богов, которые

под кровлей Юпитера с удивлением созерцают бедствия и борьбу людей.

Я не могу отделаться от мысли, что это могила Рима и всех народов,

им уничтоженных. Италийцы, карфагеняне, галлы, испанцы, греки,

азиаты, народы варваров и города ученых, вся пестрота древности - все

они пришли похоронить себя в чудовищном городе, который пожрал

их всех и сам погиб от них. Каждый зеленый холм здесь как бы

могильная насыпь целого народа.

Свет погас, и в темноте безлунной ночи жалкие станции с их

коптящим фонарем появляются внезапно, точно жилище кладбищенского

сторожа. Грузные каменные стены, грязные аркады, черные бездны,

в которых смутно различаешь очертания тощих лошадей, странные

• 11 ·

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

закоптелые и бурые фигуры, которые возятся с упряжью среди

позвякивающего железа, горящие глаза, воспламененные лихорадкой, - весь

этот фантастический и кривляющийся беспорядок, в темноте и

холодной сырости, покрывающей собою все, как саван, оставляет в сердце

и нервах длительное впечатление ужаса. И этот кошмар завершает

унылый извозчик в старом плаще, напоминающем лохмотья, неизменно

подпрыгивающий впереди в желтоватом свете. Свет фонаря падает на его

спину, отражаясь призрачным сиянием. Каждую минуту он склоняется,

чтобы хлестнуть своих кляч, и тогда видны неподвижная улыбка и

машинальные сокращения его тощих челюстей.

При пробуждении, в первом свете зари, является река,

извивающаяся под своей утренней дымкой; потом - лабиринт балок и их

обрывистых берегов, изборожденных бесчисленными изломами, с беловатыми

дорожками обсыпавшегося щебня по выбоинам и склонам: вдали -

высокие горы, полосатые или черные. Граница пройдена; это начинаются

Апеннины. Веселое солнце сияет на острых гребнях вершин; грудь

вдыхает здоровый воздух; мы выехали из зараженной местности; вот,

наконец, край скудный, но пригодный для жизни, суровый край, с чертами

величавыми и отчетливыми, который может наполнить ум своих сынов

благородными и ясными образами, не отягощая их тела избытком

тяжелой пищи. Пески, бесплодные скалы, там и сям полоса густых и

благоуханных пастбищ, местами каменистые поля, повсюду оливковые деревья, -

можно подумать, что находишься у нас в Провансе. Но вид этих бедных

олив лишь увеличивает общую суровость пейзажа. Большая часть их

расколота посередине; ствол расщеплен, дерево развалилось на куски,

и его отдельные члены держатся вместе только благодаря обшивке.

Скажешь, что это проклятые из «Божественной комедии» Данте - все

казненные мечом, все разрубленные надвое, сверху вниз, с головы до ног, от ног

до головы. Искривленные корни цепляются за щебень, будто ноги

погибающих; и тело, мучимое раной, изгибается и навзничь падает в агонии.

Но, рассеченные и поникшие, они все же упорствуют в своем желании

жить, и ни наклон почвы, ни камень, ни зимние воды не сломили еще их

живучести и силы.

Около Нарни вид меняется; дорога идет по склону невысокой горы,

и вся гора напротив одета каменными дубами; они рассеяны повсюду,

вплоть до лощин и недоступных вершин, только некоторые отвесные

обрывы скал защищены от их нашествия. Круглая гора вздымается -

от ручья у подножия и до самого неба - так, точно великолепный летний

• 12 ·

ПЕРУДЖА И АССИЗИ

букет, уцелевший среди зимы. По выезде из Нарни пейзаж становится

еще красивее: это плодоносная равнина. Зеленеющие посевы, вязы,

обвенчанные с виноградной лозой, большой смеющийся сад - все это

окружено высокими холмами более строгой окраски; вверху - кольцо

голубых, покрытых снежной бахромой гор.

Soave austero [суровая нежность] - эти слова вспоминаются часто при

виде пейзажей Италии. Горы сообщают им благородство, но эти горы

не чрезмерно высоки: они не подавляют воображения; они стоят

амфитеатром и образуют фон картины; они не более чем природная рама.

Ниже их различные насаждения, многочисленные деревья, покрытые

плодами, и поля, расположенные ярусами, создают богатую, широко

раскинувшуюся декорацию, которая скоро вытесняет из памяти наши

монотонные пашни и еще более однообразные пастбища и все эти

северные пейзажи, которые начинают казаться фабрикой по производству

хлеба и говядины.

Мимо проезжает несколько маленьких одноколок; в одной сидят

молодой человек и молодая девушка; девушка наряжена в яркие цвета, ее

голова не покрыта; у нее такой вид, точно она едет со своим возлюбленным.

Здесь встречаешь тысячи черт чувственного и красивого счастья.

Молодые девушки взбивают свои волосы по самой новейшей моде, с завитками

на лбу; у них шелковые косынки, разные украшения, позолоченный

гребешок. В Риме из грязнейших лачуг выглядывают гордые и улыбающиеся

лица. Только что, проезжая через маленький городок, я видел у какого-то

подслеповатого окна, в печальной захолустной улице, черный бархатный

корсаж, наполовину свесившийся из окошка, и большие черные глаза,

метавшие молнии. Они закутывают себе голову шалью - и уже готовы

позировать перед художником. Мы встречаемся с повозкой, которая везет

восемь сбившихся в кучу крестьян; все они поют отрывок какой-то арии,

благородной и суровой, как церковный хорал. Самый малейший предмет,

форма головы, одежда, физиономии пяти или шести юношей, которые

в деревенской харчевне любезничают с молодой девушкой, - все это

открывает вам новый мир и особую расу У меня впечатление, что

характерная черта, которая их отличает - это что аая них идеальная красота и

чувственное счастье - одно и то же.

Дорога поднимается вверх, и карета медленно движется по

косогору при помощи упряжи. Ручей вьется и ниспадает, мелководный и

заглохший на широком ложе из камней, которые он нанес сюда за зиму.

Белый костяк гор выступает наружу сквозь рыжий покров безлиствен-

• 13 ·

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

ных лесов. Я не видел гор, более обработанных вулканическим

подъемом: местами перевернутые пласты стоят прямо, как стена. Весь этот

минеральный остов был некогда перемолот и кажется

разваливающимся - так много расселин и трещин в каждом слое почвы. На

вершине снежные пятна испещряют ковер опавших листьев. Лует

северный ветер, холодный и унылый; странный контраст, если взглянуть на

торжественное небо, где солнце сияет во всем своем блеске, или на

очаровательную лазурь, в которой тонут краски горизонта. Мы переехали

Апеннины, и на противоположном склоне начинают чередоваться

невысокие холмы и богатые, красиво обрамленные долины. Там и сям,

как куча камней, город на горе, похожий на круглый мол, украшает

пейзаж, как это можно видеть на картинах Пуссена и Клода Лоррена.

Именно Апеннины, с цепью их контрфорсов, протянувшихся по всему

узкому полуострову, сообщают итальянскому пейзажу его характер.

Здесь нет ни больших рек, ни широких равнин: ограниченные со всех

сторон долины, благородные формы, много камня и много солнца,

материальная пища и духовные впечатления, отвечающие друг другу, -

сколько неповторимых черт человека и истории созданы этими

особенностями природы!

3 апреля, Перуджа

Это старый средневековый город - город, созданный аая обороны

и укрытия; он расположен на обрывистом плато, откуда открывается вся

долина. Стены частью еще античные; фундаменты многих ворот -

этрусской эпохи; феодальное время оставило здесь свои башни и бастионы.

Большая часть улиц идет в гору, и крытые переходы образуют мрачные

ущелья. Часто какой-нибудь дом преграждает улицу; второй этаж

продолжается в доме, находящемся напротив; большие слепые стены рыжего

кирпича кажутся остатками какой-то крепости.

Множество подробностей вызывает в воображении феодальный и

республиканский город. Вот черные ворота Сант Агостино - огромная

каменная башня, разрушенная и до такой степени изъеденная временем,

что ее можно принять за натуральную пещеру, а на самом ее верху -

терраса, поддерживаемая хорошенькими колонками, еще романского

стиля. Эти хрупкие создания - первое воплощение изящества и

искусства, расцветших посреди опасностей и вражды Средних веков.

Вот Палаццо дель Говерно - суровый и массивный, как это требовалось

в эпоху уличных восстаний и битв, но с грациозным порталом, где раз-

• 14·

ПЕРУЛЖА И АССИЗИ

вертываются извивы камня и вереницы искренних и наивных скульптур.

Готические формы и латинские воспоминания; монастырские дворы

с ярусами аркад и высокими церковными башнями из почерневшего

от времени кирпича; скульптуры Раннего Возрождения - тринадцатого

и четырнадцатого столетий, самые оригинальные и жизненные из всех;

фонтан Арнольфо ди Камбио, Никколо и Джованни Пизано, гробница

Бенедикта XI - тоже Джованни Пизано (1304). Нет ничего более

прелестного, чем этот первый порыв живого воображения и новой мысли,

еще наполовину связанных с готической традицией. Папа лежит на

ложе, в мраморном алькове, занавеси которого отдергивают маленькие

ангелы. Вверху, в овальной аркаде, стоят Дева Мария и двое святых,

приемлющие его душу. Невозможно передать словами

детски-удивленное и скорбное выражение Мадонны; скульптор видел какую-нибудь

молодую девушку в слезах у одра умирающей матери и, весь отдавшись

своему впечатлению, свободно, без всяких античных реминисценций

и школьной принужденности, выразил свое чувство. Вот то

непроизвольное слово, которое делает из произведения искусства вечное

создание. Оно слышно на расстоянии пяти веков так же ясно, как и в свой

первый день. Наконец-то, наперекор феодальному и монашескому

гнету, человек заговорил, и слышен крик личности, независимой и цельной

души. Самые незначительные вещи этого первого века скульптуры

сейчас же останавливают и приковывают вас к месту: кажется, что услышал

живой вибрирующий голос. После Микеланджело типы

зафиксированы; вся работа сводится к отделке и выправке установленной и

предписанной формы. До него и вплоть до половины пятнадцатого столетия

каждый художник, так же как вообще каждый гражданин, есть он сам;

мода и условность не навязаны ни гению, ни личному характеру;

каждый стоит лицом к лицу перед природой со своим собственным

чувством, и вы видите, как в искусстве появляются фигуры, столь же

разнообразные и оригинальные, как и в жизни.

В соборе шла обедня, и я мог видеть только гробницу одного

епископа у входа (1451). Под лежащей фигурой епископа четыре женщины

держат две вазы, меч и книгу. Это фигуры удивительной красоты и

свободы исполнения; у них полные тела и пышные волосы, и они выглядят

совершенно реальными типами: это лишь облагороженная переработка

модели, снятой с живой натуры. Быть самим собой благодаря себе

самому, и только себе, без ограничений и до конца, - существует ли еще

какое-нибудь правило для искусства, равно как и аая жизни? Именно бла-

• 15 ·

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

годаря этому правилу и этому инстинкту современный человек создал

себя и преобразовал Средневековье. Вот мысли, которые несешь с

собой, блуждая по этим причудливым улицам, гористым, горбатым, в этих

крутых коридорах, вымощенных кирпичом и пересекаемых выступами,

за которые цепляется нога, посреди этих странных строений, где вся

беспорядочность и прихотливость старого муниципального и

вельможного быта выступают в полном блеске, едва смягченные редкими

поправками современных полицейских требований. В четырнадцатом веке Пе-

руджа была демократической и воинственной республикой, которая

воевала и подчиняла себе соседей. Дворяне были лишены права занимать

должности, и сто сорок четыре из них замыслили избиение городских

властей; их повесили или изгнали. На территории государства

находилось сто двадцать замков и восемьдесят укрепленных деревень. В них

засели независимые condottieri [наемные воины] из дворян, которые

вели войну с городом. В Перудже дворяне были вообще condottieri; их

глава, Бьордо ди Микелотти, ставший слишком влиятельным, был убит

в своем доме аббатом церкви Святого Петра. Осажденные Браччо да Мон-

тоне, жители Перуджи прыгали со стен или спускались с них на веревках,

чтобы сражаться грудь грудью с солдатами, которые их вызывали. Среди

таких нравов душа сохраняет всю свою жизненную силу, и почва вся

вспахана, чтобы дать ростки искусства.

Живопись: Фра Анджелико, Перуджино

Но какой контраст между этим искусством и этими нравами! В

здешней пинакотеке собраны картины той школы, аая которой Перуджа

служила центром. Эта школа вся - мистического направления; кажется, что

Ассизи и его серафическая набожность овладели здесь умами. Среди

окружающего варварства это был единственный духовный центр; таких

было немного в Средние века, и каждый из них распространял влияние

вокруг себя. Фра Анджелико да Фьезоле, изгнанный из Флоренции, жил

здесь поблизости в течение семи лет и работал в самом городе. Он

чувствовал себя здесь лучше, чем в своей языческой Флоренции, и он прежде

всего привлекает внимание. Глядя на его работы, кажется, что читаешь

«Подражание Христу» Фомы Кемпийского: на золотом фоне нежные

и ясные фигуры дышат, безмолвно-спокойные, как непорочные розы

райских садов. Я вспоминаю одно его «Благовещение», состоящее из двух

частей. Дева Мария - это сама нежность и чистота; ее лицо почти

германского типа и две прекрасные руки сложены так благочестиво! Ангел

■ 16·

ПЕРУДЖА И АССИЗИ

в локонах, на коленях перед нею, кажется почти молодой девушкой,

улыбающейся, чуть-чуть ограниченной, только что вышедшей из

родительского дома. Рядом, в «Рождестве», два ангела в длинных одеждах

подносят цветы маленькому нежному Иисусу с мечтательными глазами; они

так молоды и уже так серьезны! Вот тонкость исполнения, которую

позднейшие художники уже не умеют обрести. Чувство - вещь

неопределимая и непередаваемая; никакое изучение и никакое старание не могут

воспроизвести его во всей его подлинности; у истинного благочестия

есть те сдержанность и стыдливость, сказывающиеся в расположении

драпировок, в выборе аксессуаров, какие столетием позже будут уже

неведомы самым искусным мастерам.

Например, в одном «Благовещении» Перуджино, которое находится

тут же поблизости, изображены не маленькие интимные покои, а

большой двор. Мадонна стоит испуганная, но она не одна: за ней два

ангела и еще два позади Гавриила. Встретим ли мы позже это целомудрие?

Другая картина Перуджино изображает святого Иосифа и Деву Марию

на коленях перед Младенцем; позади них - узкий портик с колонками,

ясно выступающими в чистом воздухе, и три пастуха, стоящие далеко

друг от друга, сосредоточенно молятся. Это большое пустое

пространство увеличивает религиозное впечатление: кажется, что слышишь

молчание пустыни.

Подобным же образом позы фигур у Перуджино выражают некое

новое и неведомое чувство: его образы - это дети-мистики или, если

угодно, это души взрослых, удержанные в поре детства монастырским

воспитанием. Ни один из них не смотрит на другого, ни один не действует:

каждый замкнут в своем созерцании, все кажутся грезящими в Боге,

каждый пребывает неподвижно в своей позе и будто удерживает дыхание из

страха смутить внутреннее видение. Особенно ангелы, с их

опущенными глазами, со склоненным челом, - это истинные обожатели

Всевышнего, повергнутые ниц, недвижные, неизменные; те, что в «Крещении»,

стыдливы, смиренно-невинны и девственны, как послушница, идущая

к причастию. Сам Иисус - это чувствительный семинарист, который

впервые вышел из-под крова своего дядюшки, доброго священника,

никогда еще не поднимал глаз на женщину и каждое утро, прислуживая за

обедней, получал остию. Только лица крестьянок, воспитанных с самых

первых лет в монастыре, могут в наши дни дать понятие о таких

чувствах. У них даже в сорок лет на розовых щеках еще нет ни одной

морщины, и кажется по тихости их взгляда, что они никогда не жили. Но зато

• 17 ·

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

они никогда и не страдали. Так и эти фигуры стоят неподвижно на

пороге сознания, не переступив его и не делая никакого усилия, чтобы

переступить. Человек не был остановлен: он остановился сам; бутон не раздавлен,

но он и не раскрылся. Здесь нет ничего похожего на крайности и

самоумерщвление древнего христианства или католической

контрреформации. Здесь речь идет не о том, чтобы обуздать мысль или укротить плоть:

тело прекрасно и здоровье невредимо. Юный святой Себастьян в

зеленых позолоченных сапожках, юная, добрая и цветущая Мадонна, почти

фламандского типа, множество других фигур Перуджино - все они не

причастны к аскетическому режиму. Но их тонкие ноги и инертный взор

показывают, что они еще пребывают в очарованном лесу. Момент

единственный в своем роде - один и тот же у Перуджино и у Ван Эйка: тела

принадлежат Возрождению, души - Средневековью.

Это еще яснее видно в Колледжо дель Камбио - нечто вроде биржи

или гильдейского дома аая купцов. Перуджино в 1500 году было

поручено украсить это здание, и он поместил там «Преображение»,

«Поклонение волхвов», сивилл, пророков, спартанского царя Леонида,

Сократа, разных других языческих героев и философов, святого Иоанна в

алтаре, Марса и Юпитера на сводах. Рядом находится капелла, убранная

позолоченной и разрисованной резьбой: Предвечный Отец в центре,

и кругом разнообразные арабески - обнаженные изящные женщины

на крупе льва. Можно ли найти более наглядное зрелище слияния двух

эпох, смешения идей, расцвета нового язычества сквозь дряхлеющее

христианство? Купцы в своих длинных одеждах собирались на

деревянных скамьях этой узкой залы; прежде чем начать заседание, они шли

преклонить колено и выслушать мессу в соседней маленькой капелле.

Там Джан Никколо Манни нарисовал по двум сторонам главного алтаря

гордые и нежные фигуры своего «Благовещения», дородную Иродиаду,

стоящих красивых женщин, грациозных и тонких, которые заставляют

почувствовать расцвет и богатство телесной жизни. Следя за гудением

певчих и традиционными жестами священнослужителя, не один

верующий позволял своим глазам подняться вверх - вплоть до розового

торса маленьких химер, присевших на плафоне. Эти фигуры, как говорят

в городе, - создание одного молодого человека, подающего самые

лучшие надежды, любимого ученика мастера - Рафаэля Санти из Урбино.

По окончании службы возвращаются в Зал Совета и там рассуждают,

как я предполагаю, относительно уплаты трехсот пятидесяти экю

золотом, обещанных Перуджино за его работу. Это не так много: он потратил

• 18·

ПЕРУЛЖА И АССИЗИ

на нее целых семь лет, и его сограждане понимают, по внутренней

симпатии, по духовному сродству, обе стороны его таланта - старую и новую:

одну христианскую, другую полуязыческую.

Вот, прежде всего, его «Рождество», с высоким портиком и пейзажем

из тонких деревьев, как он это любил. Это овеянная воздухом и полная

внутреннего сосредоточения картина, способная дать почувствовать

созерцательную жизнь. Невозможно достаточно похвалить скромное

величие и тихое благородство Левы Марии, коленопреклоненной перед ее

ребенком. Три больших серьезных ангела на облаке поют по нотной

тетради, и эта наивная подробность переносит ум во времена мистерий;

но стоит только повернуть голову, чтобы увидеть фигуры совсем

другого характера. Художник побывал во Флоренции, и античные статуи -

нагота, широкие жесты и гордая осанка этих новых изображений -

открыли ему другой мир, который он воспроизводит с соблюдением меры, но

который все же удаляет его от первоначального пути. Шесть пророков,

пять сивилл, пять воинов и столько же языческих философов - и

каждая из этих фигур, подобно античной статуе, есть шедевр силы и

телесного благородства. Это не значит, что художник подражает греческим

типам или одежде: замысловатые шлемы, фантастические прически,

рыцарские воспоминания примешиваются здесь самым причудливым

образом к туникам и наготе. Но основное чувство - античное. Это

люди сильные и довольные жизнью, а не благочестивые души, мечтающие

о рае. Все сивиллы цветут красотой и молодостью. Первая из них

выступает вперед, и ее манера, ее осанка горделивы и величественны

по-королевски. Так же благороден и величав царь-пророк, находящийся

напротив. Серьезность, возвышенность этих фигур несравненны; на этой заре

сознания лицо, еще неподвижное, хранит, как у греческих статуй,

простоту и неизменяемость первоначального выражения. Черты лица не

затемняют типа, человек еще не разменялся на мелкие, беглые мысли и

чувства, и характер выступает во всей своей цельности сквозь этот покой.

На одном пилястре с левой стороны можно видеть полноватое,

довольно вульгарного вида, лицо с длинными волосами под красной ермолкой;

скажешь, что это какой-нибудь аббат, который сейчас в дурном

расположении духа: у него вид брюзги и даже притворщика - это Перуджино,

написанный им самим. Он сильно изменился к этому времени. Те, кто

видел другой его портрет, написанный тоже им самим за несколько лет

до того во Флоренции, едва узнают его здесь. В его жизни, так же как

в творчестве, два противоположных направления и две различные эпохи.

• 19 ·

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

Никто не запечатлел лучше в своих противоречиях и в своей гармонии

великую перемену, совершившуюся вокруг него. Он был сперва

религиозен: в этом нельзя сомневаться, когда видишь, как долго, даже в самых

недрах языческой Флоренции, он повторяет и тщательно отделывает

свои столь набожные фигуры, как он расписывает даром или только

ради молитв часовню одного братства, находившуюся напротив его дома,

или пишет и хранит у себя четырнадцать хоругвей, чтобы потом

предложить их церковным процессиям, - как, наконец, он живет и

развивает свой талант в монастырях благочестивой Умбрии. Он - новатор в

религиозной живописи, а человек ничего не может открыть иначе, как по

влечению сердца. Не будет слишком рискованным предположить, что во

Флоренции Перуджино принадлежал к числу последователей

Савонаролы. Савонарола был приором того монастыря, где работал художник;

Савонарола сжигал на костре картины языческого содержания и одним

порывом увлек Флоренцию до пределов аскетического и христианского

восторга. Начальные слова одной проповеди Савонаролы начертаны на

свитке, который Перуджино держит на своем портрете, нарисованном

им около этого времени, и, наконец, он покупает участок земли, чтобы

выстроить себе дом в городе реформатора. Неожиданно все меняется:

Савонарола сожжен живым, и его ученикам кажется, что само

провидение, справедливость и божественное всемогущество поглощены его

могилой. Многие из них сохранили до конца в своей памяти яркий и

осязаемый образ мученика, преданного, подвергнутого пыткам и

осыпанного на костре насмешками тех, кого он вел к спасению. Не это ли

великое потрясение, довершившее эпикурейские уроки Флоренции,

опрокинуло все верования Перуджино? Во всяком случае, несомненно,

что после возвращения он уже не тот. Его лицо,

иронически-недоверчивое, носит на себе печать замкнутости и усталости. Его религиозные

картины уже не так чисты; он кончает тем, что воспроизводит их

дюжинами, как на фабрике; скоро его начинают обвинять в том, что он

больше не интересуется ничем, кроме денег. Он наполняет Колледжо дель

Камбио языческими сюжетами и принимает в их передаче манеру

флорентийских золотых дел мастеров и анатомов. Тогда он пишет свои

аллегорические фигуры - Любовь и Непорочность, сухие и холодные, -

как запоздалый распутник, плохо вознаграждающий себя за суровую

молодость. По-видимому, он стал простым атеистом, озлобленным и

черствым, как все те, кто предается отрицанию со злобой и насмешкой

вследствие пережитых разочарований и горя. «Он не мог никогда, -

•20·

ПЕРУЛЖА И АССИЗИ

говорит Вазари, - заставить себя поверить в бессмертие души. Эту

упрямую голову нельзя было направить на добрый путь. Он возлагал все

свои надежды только на материальные блага». И один современный

комментатор добавляет: «Когда он умирал, ему сказали, что

необходимо исповедаться. Но он отвечал: "А я хочу посмотреть, как будет

чувствовать себя на том свете душа, которая не исповедалась". И он

постоянно отказывался поступить иначе». Такой конец после такой жизни не

показывает ли ясно, как век Франциска Ассизского стал веком папы

Александра VI.

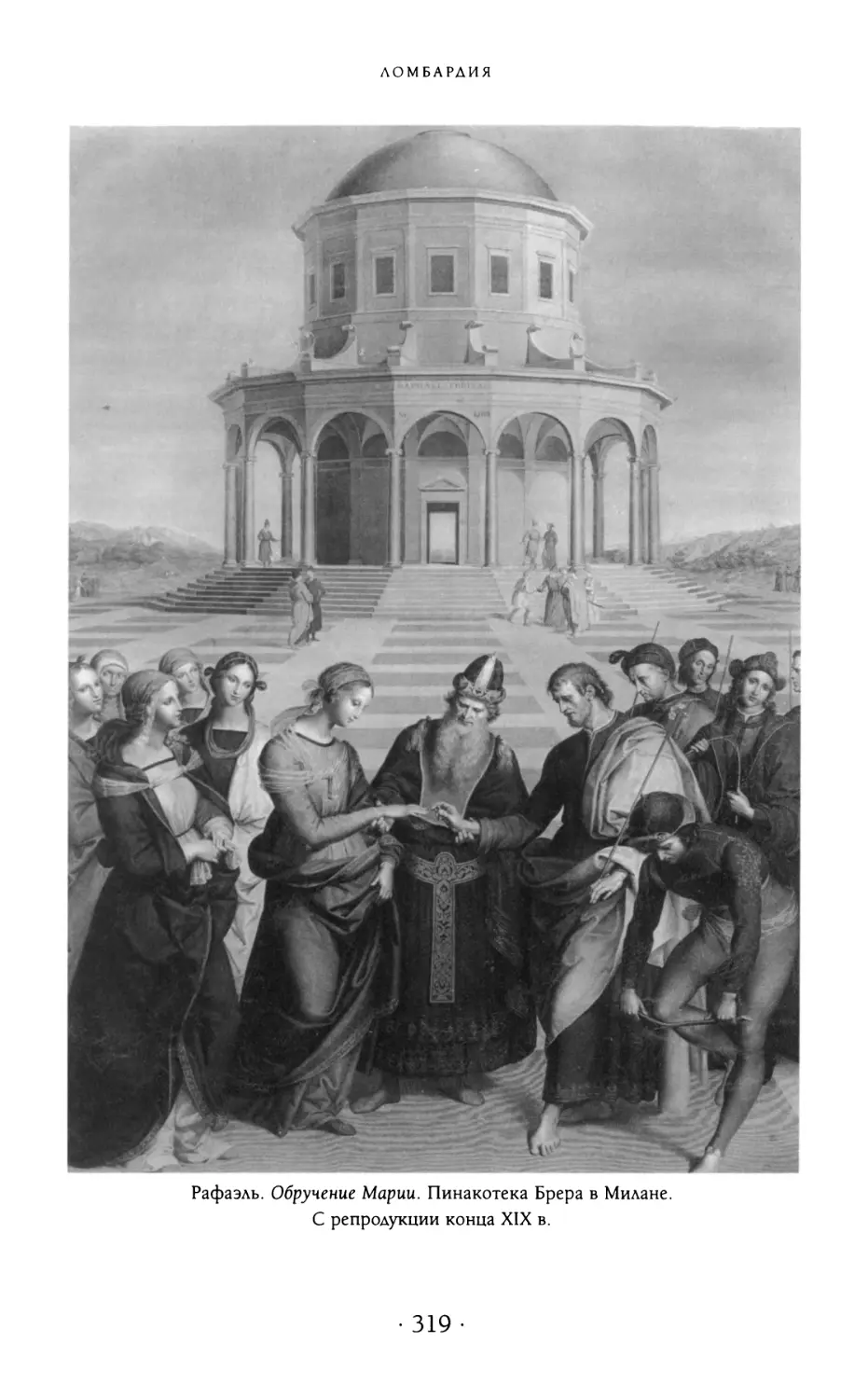

Другие были счастливее; например, Рафаэль. Здесь именно, в этой

мастерской, перед этими пейзажами, созревал он, - и много раз думал

я здесь о его чистом и счастливом гении, о его широко раскинувшихся

пейзажах, о его немного суховатой отчетливости и изысканной

простоте его первых творений. Здешнее небо - совершенной чистоты; легкий,

прозрачный воздух позволяет заметить на расстоянии целой мили

тонкие очертания деревьев. В сотне шагов от церкви Святого Петра есть

площадка, обсаженная каменными дубами, которая выступает вперед,

как береговой мыс; внизу простирается сельская местность - обширный

сад, усеянный деревьями, где листва олив образует бледные полосы на

зелени новых посевов. Великолепный голубой купол сияет, оживленный

солнцем, и лучи весело играют по всему этому огромному цирку,

который они пробегают, не встречая никаких препятствий. На западе

золотые цепи гор возвышаются одна над другой, все более светлея по мере

приближения к горизонту, и самые крайние, похожие на шелковое

покрывало, смеются. Однако гребни сливаются мало-помалу в смешении

света и теней, пока, наконец, понижаясь и растягиваясь, не тают,

исчезая один за другим, на равнине. Свет, рельеф, порядок. Глаза поражены

и наслаждаются столь обширным пространством, столь прекрасным

распределением, столь совершенной чистотой форм. Но холодный

ветер, который приходит с гор, мешает телу забыться в слишком

чувственном благополучии: вспоминаешь близость зимы и бесплодных скал.

Там, вверху, один длинный, обрубленный и расколотый выступ

разрезает своим поворотом небо, и это бледное небо бросает оттенок стали

поверх снегов, которые кажутся мраморными плитами.

4 апреля, Ассизи

Прогулка пешком - четыре часа ходьбы, чтобы посмотреть на

местных крестьян.

• 21 ·

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

Страна хорошо обработана и приятна; зеленые хлеба поднялись

обильно, виноградники развертывают свои почки, и каждая лоза вьется

вокруг вяза; светлые ручейки бегут по канавам. На горизонте стоит пояс

гор, и блестящие непорочные снега сливаются с атласными облаками.

Мы встречаем несколько одноколок с крестьянами, которые поют.

Эти маленькие экипажи являют собой несомненный признак

благосостояния: они указывают на общественный слой, поднявшийся над

уровнем жизни, когда тяжелый труд являлся грубой необходимостью. Часто

встречаются статуи Мадонн, обещающие сорок дней индульгенции за

трижды прочитанное Ave Μάπα, - вот религия Италии. В общем,

деревни напоминают французские и показывают приблизительно тот же

уровень культуры. Сегодня воскресенье, - на жителях надеты тяжелые

башмаки и приличное платье; лохмотьев не видно вовсе. Люди очень веселы,

болтают и смеются на площадях, некоторые играют в мяч, другие мечут

диск, третьи играют в тогга. Харчевни и дома не грязнее и не беднее, чем

во Франции. Потолок висит на тяжелых балках; имеются стулья, столы,

буфет из лоснящегося дерева, подставка аля бутылок, снабженная двумя

мадоннами. Во входной зале ждут своей очереди две огромные бочки,

обитые массивными обручами, и я могу удостоверить, что вино

недорого. Четверть говядины подвешена на железном крюке. В плодородной

стране, которая потребляет свои продукты, благосостояние естественно.

Харчевня наполняется народом; приходит девушка из хорошей семьи

вместе со своей матерью; она в ярком платье, с черной вуалью на лице,

с милой улыбкой на губах. Искрящаяся веселость и кокетство молодой

девушки, - и вот молодые люди начинают увиваться вокруг нее с той

умильной угодливостью и восхищенно-вожделеющим видом, которые

так характерны аля итальянца.

На вершине обрывистой возвышенности, над двойным рядом аркад,

появляется монастырь. У его подножия ручей размывает почву и уносит

далеко, меж песчаных берегов, накатанные голыши; наверху, по гребню

горы, тянется старый городок. Мы поднимаемся медленно, под

палящими лучами солнца, и неожиданно, в конце двора, окаймленного тонкими

колоннами, входим во мрак здания... Нет ничего равного ему; не видав

его, нельзя составить себе понятия об искусстве и гении Средних веков.

Прибавьте сюда Ланте и «Fioretti» [«Цветочки»] святого Франциска -

вот шедевры мистического христианства.

Здесь три церкви, одна над другой, все расположенные над гробницей

святого Франциска. Подобно каменной раке, это здание возвышается

• 22 ·

ПЕРУЛЖА И АССИЗИ

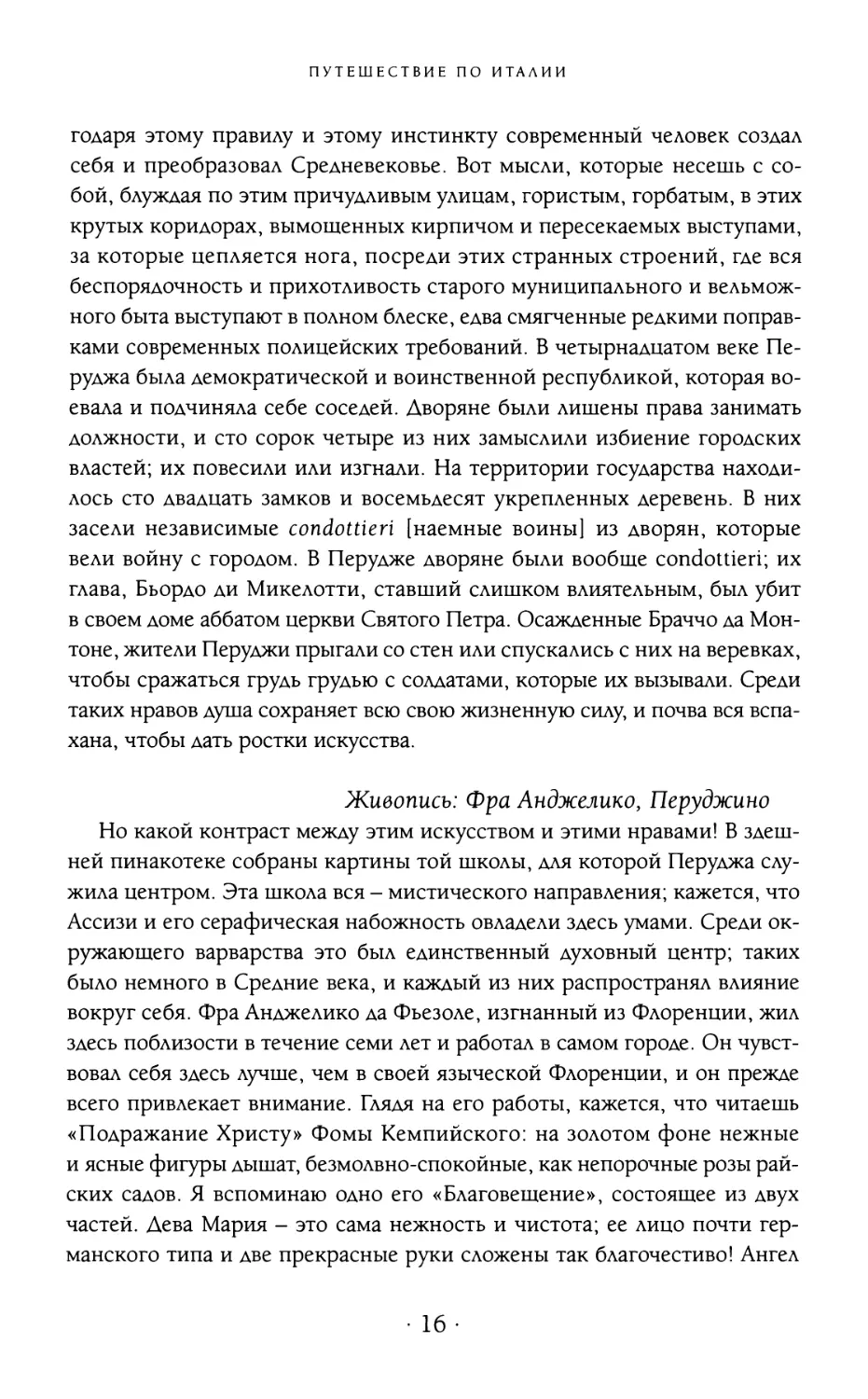

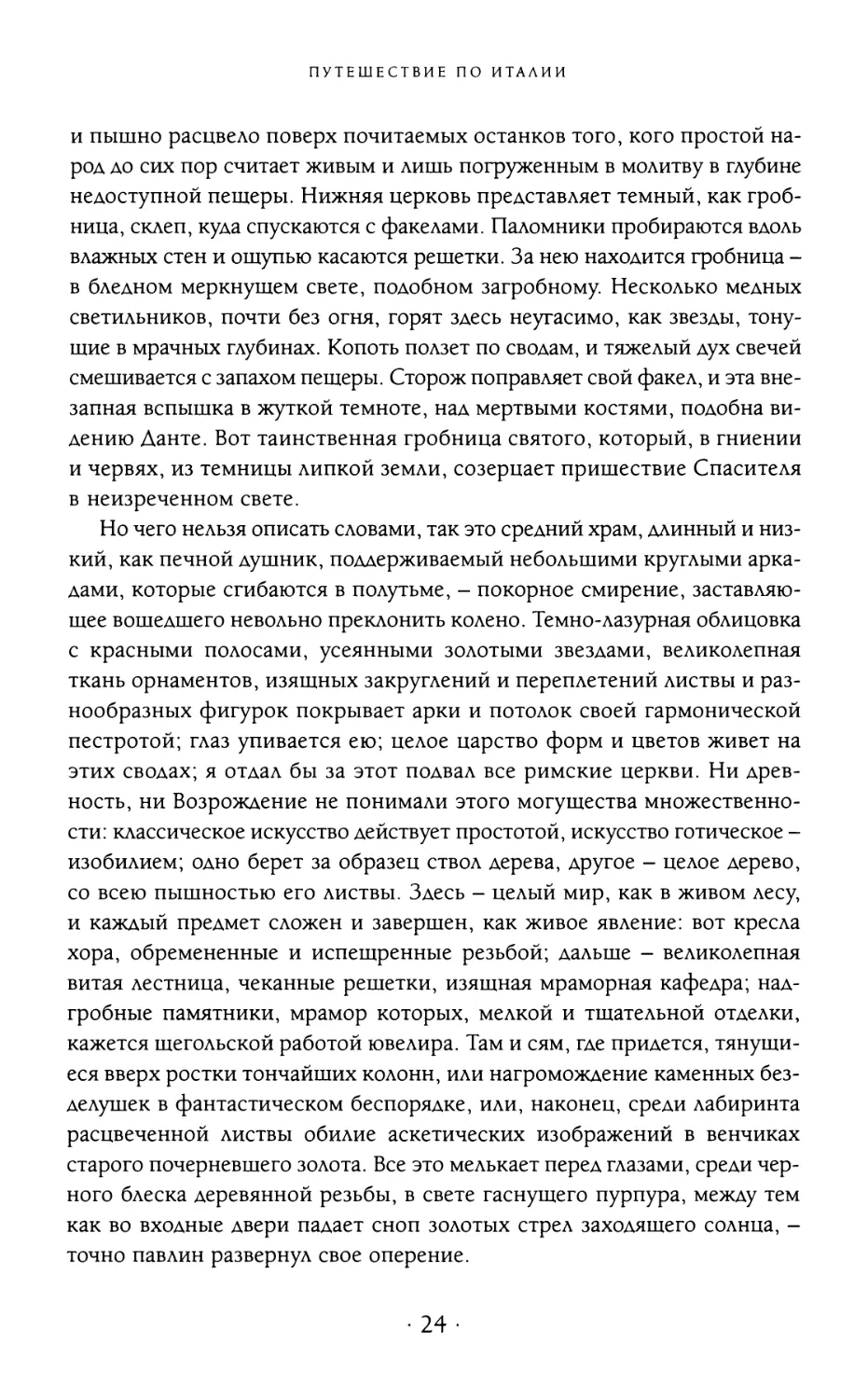

Пьетро Лоренцетти. Св. Франциск Ассизский. Фрагмент фрески.

Церковь Сан Франческо в Ассизи

•23·

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

и пышно расцвело поверх почитаемых останков того, кого простой

народ до сих пор считает живым и лишь погруженным в молитву в глубине

недоступной пещеры. Нижняя церковь представляет темный, как

гробница, склеп, куда спускаются с факелами. Паломники пробираются вдоль

влажных стен и ощупью касаются решетки. За нею находится гробница -

в бледном меркнущем свете, подобном загробному. Несколько медных

светильников, почти без огня, горят здесь неугасимо, как звезды,

тонущие в мрачных глубинах. Копоть ползет по сводам, и тяжелый дух свечей

смешивается с запахом пещеры. Сторож поправляет свой факел, и эта

внезапная вспышка в жуткой темноте, над мертвыми костями, подобна

видению Данте. Вот таинственная гробница святого, который, в гниении

и червях, из темницы липкой земли, созерцает пришествие Спасителя

в неизреченном свете.

Но чего нельзя описать словами, так это средний храм, длинный и

низкий, как печной душник, поддерживаемый небольшими круглыми

аркадами, которые сгибаются в полутьме, - покорное смирение,

заставляющее вошедшего невольно преклонить колено. Темно-лазурная облицовка

с красными полосами, усеянными золотыми звездами, великолепная

ткань орнаментов, изящных закруглений и переплетений листвы и

разнообразных фигурок покрывает арки и потолок своей гармонической

пестротой; глаз упивается ею; целое царство форм и цветов живет на

этих сводах; я отдал бы за этот подвал все римские церкви. Ни

древность, ни Возрождение не понимали этого могущества

множественности: классическое искусство действует простотой, искусство готическое -

изобилием; одно берет за образец ствол дерева, другое - целое дерево,

со всею пышностью его листвы. Здесь - целый мир, как в живом лесу,

и каждый предмет сложен и завершен, как живое явление: вот кресла

хора, обремененные и испещренные резьбой; дальше - великолепная

витая лестница, чеканные решетки, изящная мраморная кафедра;

надгробные памятники, мрамор которых, мелкой и тщательной отделки,

кажется щегольской работой ювелира. Там и сям, где придется,

тянущиеся вверх ростки тончайших колонн, или нагромождение каменных

безделушек в фантастическом беспорядке, или, наконец, среди лабиринта

расцвеченной листвы обилие аскетических изображений в венчиках

старого почерневшего золота. Все это мелькает перед глазами, среди

черного блеска деревянной резьбы, в свете гаснущего пурпура, между тем

как во входные двери падает сноп золотых стрел заходящего солнца, -

точно павлин развернул свое оперение.

•24·

ПЕРУАЖА И АССИЗИ

Наверху - верхняя церковь, столь же блистательная, воздушная и

ликующая, насколько средняя низка и сурова. Поистине, если дозволить

себе объяснение, можно поверить, что в этих трех святилищах

архитектор хотел представить три мира: там, внизу, - смертную тень и страх

адской погибели; посередине - страстное волнение христианина,

который в молитве и борьбе полон упования среди земных испытаний;

наверху - радость и ослепительное сияние рая. Верхняя церковь,

утопающая в свете и воздухе, утончает ряды своих колонн, заостряет свои

стрелки, смягчает свои аркады, подымаясь все выше и выше, вся

озаренная полным светом своих высоких окон и блеском своих

готических роз, цветных стекол, золотых нитей и звезд, которые сияют на ее

арках и сводах, окружая изображения прославленных лиц, чьими

священными легендами расписан храм от верха до низа. Конечно, время

избороздило все это трещинами; многое обвалилось; лазурь,

покрывающая стены, потускнела, но мысль восстанавливает то, что исчезло аая

глаза, и видит это небесное великолепие снова таким, каким шесть

столетий назад оно впервые воссияло здесь. Никакой собор не может быть так

пышен: нужна особая, небольшого размера часовня, чтобы человек мог

представить эту последнюю стадию христианского пути. Как в Сент-Ша-

пель нашего Людовика IX [в Париже], верующие обретали здесь райские

кущи; суровость и угрозы религии отступали; вокруг было только

великолепие неба и восторг экстаза. Под этим сводом, который, как

воздушный балдахин, кажется, вовсе не опирается на землю, среди мерцания

золота и волн света, преломленного цветными стеклами, в этом чудесном

узоре стройных и сплетающихся линий, который струится по стенам,

как наряд новобрачной, человек чувствовал себя заживо перенесенным

в рай. Мы теперь не сумеем ни повторить, ни описать этого торжества.

Но оно было уже некогда описано аая нас, и я повторяю здесь про себя

эти стихи Данте:

«И вот внезапный луч света озарил большой лес по всем

направлениям, - луч столь блистающий, что я подумал, не молния ли это...

И сладкая мелодия полилась в сияющем воздухе.

Меж тем как в этом преддверии вечного блаженства я шел, весь

смущенный и жаждущий еще большей радости, -

Перед нами воздух весь воспылал под зелеными ветвями, подобно

великому огню, и сладкий голос, который мы уже слышали, стал

ясным и внятным пением;

• 25 ·

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

Семь золотых канделябров пылали поверх - более яркие на ясном

небе, чем полночная луна в полнолунии;

И позади этих канделябров я увидел приближающиеся фигуры,

одетые в белое. Никогда подобная белизна не блистала на земле».

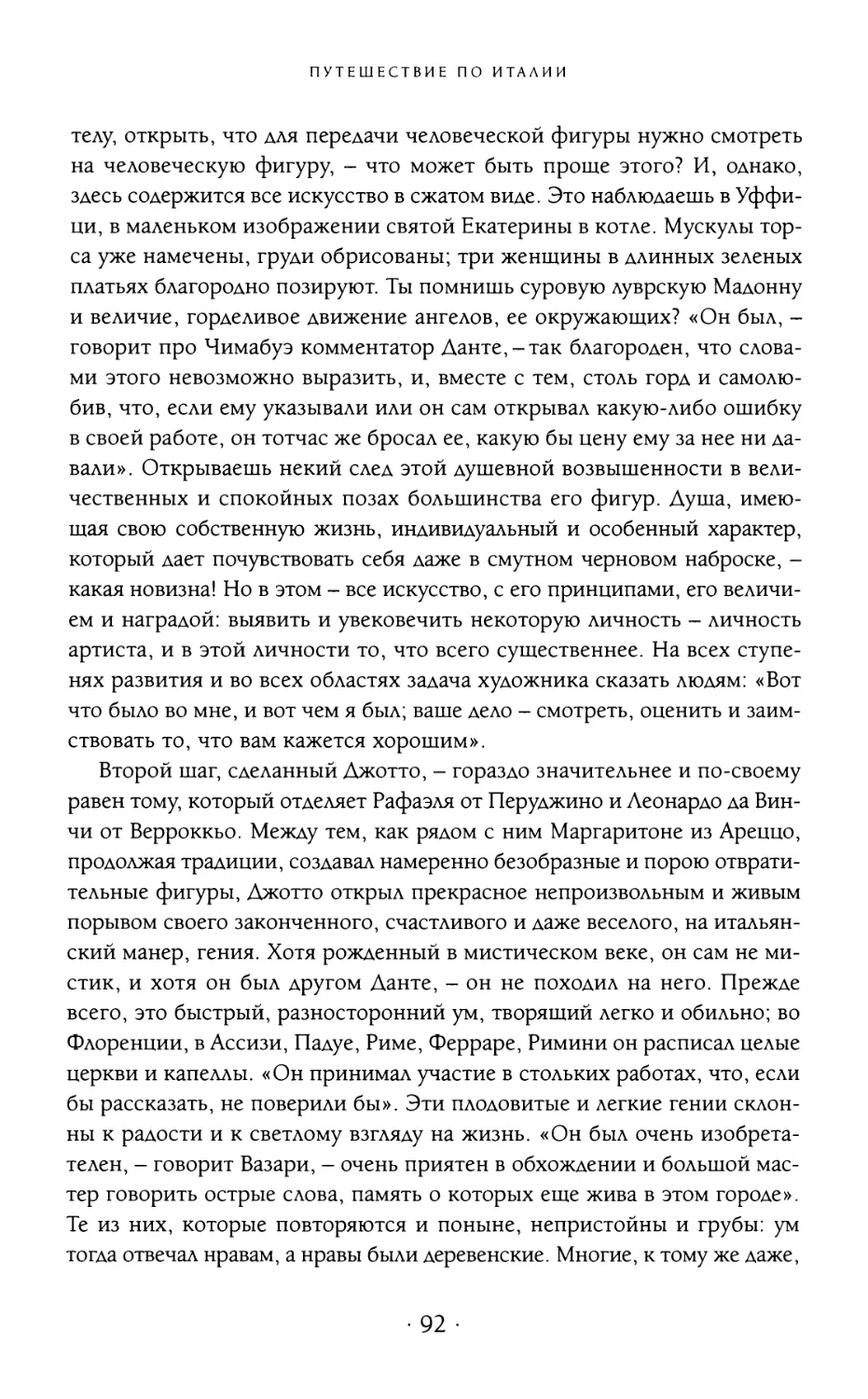

Все это есть здесь. Лруг Ланте, Лжотто, нарисовал во второй церкви

такие видения. Его ученики и преемники, увлеченные его стилем,

украсили своими работами остальные части здания. Не существует другого

памятника христианства, где бы подлинные идеи Средневековья предстали

перед нами в стольких образах и объясняли друг друга в стольких

шедеврах эпохи. Над алтарем, огражденным чеканной из бронзы и железа

решеткой, Лжотто покрыл низкий свод большими спокойными фигурами

и мистическими аллегориями. Вот святой Франциск, получающий из рук

Христа Бедность, как свою супругу; вот Целомудрие, тщетно

осаждаемое в зубчатой крепости и прославляемое ангелами; вот Повиновение,

под балдахином, окруженное коленопреклоненными ангелами и

святыми; вот святой Франциск во славе, в золотом одеянии диакона,

окруженный небесными добродетелями и поющими серафимами. Этот Джотто,

который кажется нам, по сю сторону гор, только неумелым варваром, -

уже законченный художник: он составляет группы, он знает выражение

лиц. Остаток угловатости только усиливает религиозную суровость его

фигур. Рельеф более выраженный, движения более человеческие

нарушили бы наше впечатление: аая ангелов и символических добродетелей

не нужно слишком большого разнообразия и жизненности выражений -

это души в их неподвижном экстазе. Сильные и пышные девы,

архангелы с хорошей мускулатурой, которых будут рисовать два столетия

спустя, низводят нас на землю: их тело столь осязаемо, что мы не верим в их

божественность. Здесь все эти лица, - эти высокие благородные женщины,

шествующие рядами в священных процессиях, подобны Мательде и Лю-

чии Ланте: это возвышенные и эфемерные создания мечты. Их

прекрасные белокурые волосы ложатся целомудренно и ровно вокруг лба; стоя

одна возле другой, они отдаются созерцанию; их широкие туники с

длинными складками, белые, голубые или бледно-розовые, ниспадают вдоль

тела; они теснятся возле святого или вокруг Христа, безмолвно, как стая

верных птиц, и на их лицах, чуть печальных, лежит печать

торжественной истомы небесного блаженства.

Этот момент - единственный в своем роде. Тринадцатое столетие -

предел и расцвет еще живого христианства; после него - только схолас-

•26·

ПЕРУЛЖА И АССИЗИ

тика, упадок и бесплодные порывы к другому времени и другому

настроению. Чувство, которое до того было едва лишь намечено - любовь, -

развернулось тогда с необыкновенною силой, и святой Франциск был его

глашатаем. Он звал воду и огонь, солнце и луну своими братьями, он

проповедовал птицам; он выкупал ягнят, относимых на рынок, отдавая за

них свой плащ. Рассказывают, что зайцы и фазаны укрывались в

складках его одежды. Его сердце болело обо всем живом; его первые ученики

пребывали, как и он сам, в состоянии некоего опьянения, «так что

оставались иногда в одиночестве на вершинах высоких гор в течение

двадцати и даже тридцати дней, созерцая небесный мир». Их письма полны

экстаза. «Пусть никто меня не упрекает, если любовь придает мне вид

безумца! Нет сердца, которое могло бы оборониться или ускользнуть от

такой любви... ибо небо и земля кричат мне и громко повторяют, и все

существа, которые я должен любить, говорят мне: "Люби любовь, которая

создала нас, чтобы привлечь тебя к Нему..." О, Христос! часто Ты блуждал

по земле, как опьяненный! Любовь вела Тебя, как своего раба. Во всем Ты

являл лишь любовь, никогда не вспоминая Себя самого... И плывут стрелы

любви такою густою волной, что весь я изнемогаю от них. Он мечет их с

такой силою, что я отчаялся отразить их, умирая не от подлинной смерти,

а от избытка веселья».

И не только в монастырях встретим мы эти экстазы. Любовь

сделалась царицей мирской жизни так же, как религиозной. Во Флоренции

толпы в тысячи человек, одетых в белое, обегали улицы с барабанным

боем, под предводительством вождя, который звался «господином

любви». Новый нарождающийся язык, поэзия и пробуждающаяся мысль

заняты лишь описанием и восхвалением любви. Я только что перечел «Vita

nuova» [«Новую жизнь»] Ланте и несколько песен его «Рая»; чувство

здесь так сильно, что внушает страх: эти люди пребывают в пылающих

сферах, где разум расплавился. Повесть Данте, как и его поэма,

свидетельствует о непрерывном галлюцинировании: он лишается чувств, видения

осаждают его, его тело делается больным, вся сила его мысли

направлена на припоминание и разъяснение тех потрясающих или

божественных зрелищ, над которыми он погружен в размышление. Он

совещается со многими друзьями относительно своих экстазов, и они дают ему

ответ в стихах, столь же таинственных и неистовых, как его

собственные. Ясно, что в эту эпоху вся высшая культура духа сосредоточена на

одной болезненной и высокой мечте. Посвященные говорят языком

Апокалипсиса, намеренно темным; они вкладывают в свои слова двой-

• 27·

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

ной и тройной смысл; Данте сам полагает за правило, что в каждой теме

их заключается четыре. В этом состоянии крайнего напряжения все

превращается в символ. Какой-нибудь цвет, например зеленый или красный,

цифра, определенный час дня или ночи принимают неожиданное

значение: это кровь Христа, это изумрудные поля райских обителей, это

девственная лазурь неба, это священное число божественных Лиц, которые

таким путем созерцаются разумом. Ум переходит от восторга к

оцепенению, и напряженная чувствительность, в трепете и содрогании, то

возносит человека до небесного блаженства, то повергает его в беспредельное

отчаяние. Естественные границы, разделяющие различные области духа,

стираются и исчезают. Обожаемая возлюбленная преображается,

превращаясь в небесную добродетель. Схоластические абстракции

становятся идеальными образами. Луши соединяются в эфирные розы - «вечные

цветы вечной радости, которые, подобно благовониям, дают ощутить всю

полноту своих ароматов». Тяжелая чувственная материя и набор сухих

формул тают и испаряются на вершинах мистического созерцания,

оставляя бытие лишь мелодии, запаху, лучу света, какой-нибудь эмблеме, и не

потому, чтобы эти остатки земных явлений имели цену сами по себе,

а лишь потому, что они служат лля передачи непостижимого и

неизреченного иного мира.

Как переносили они напряжение и вечную тревогу подобного

состояния - этот кошмар ада и рая, слезы, дрожь, обмирание, все переходы

этой грозы. Какие нервы могли это вынести? Какое богатство души и

воображения создало их? Все с той поры понизило свой уровень; человек

был тогда гораздо сильнее и дольше оставался молодым. Я просматривал

в эти дни «Жизнь Петрарки», написанную им самим: он любил Лауру в

продолжение четырнадцати лет. В наше время юность сердца, возраст

великого недовольства жизнью и великих мечтаний длится от пяти до

шести лет; тотчас вслед за тем начинают искать удобного домашнего очага

и хорошего места. Мне кажется, что сердце, закаленное воинственной

жизнью, было более стойким, и грубый режим тех полуварварских

времен, убивая слабых, оставлял жить только сильных. Но следует еще

особенно заметить, что печали, опасности, однообразие тогдашней жизни,

лишенной развлечений и чтения, вечно угрожаемой, увеличивали

способность к энтузиазму, возвышенность и яркость чувств. Безопасность,

удобства, изящество нашей цивилизации раздробили и сузили их;

водопад они обратили в пруд. Мы наслаждаемся и страдаем от тысячи мелких

будничных волнений. Тогда способность чувствовать не рассеивалась,

•28·

ПЕРУДЖА И АССИЗИ

а застаивалась, и накопившаяся страсть прорывалась наружу, как

наводнение. В одной русской повести, «Тарас Бульба», молодой предводитель

казаков, чувства которого притуплены грязной кочевой жизнью,

запахом водки и конюшни и ежедневным зрелищем грубых или диких фигур,

выйдя из лагеря, видит молодую, красивую девушку, изящно и нарядно

одетую. Его всего перевертывает, он бросается на колени, забывает своего

отца, свою родину и сражается с этого момента против своих. Подобное

же потрясение бросило Ланте ниц перед ребенком девяти лет.

Вообразим себе на минуту окружающий быт. Это была эпоха

беспощадных войн и смертельной вражды. Во Флоренции дом за домом,

квартал за кварталом подвергались изгнанию или же сражались между собою.

Сам Данте был приговорен к сожжению. Пытки, изобретенные

династией Романо, запечатлелись в людской памяти; прочно установился по всем

городам, сословиям и семьям режим худший, нежели наша эпоха

Террора. В этом колючем кругу человеческая мысль впервые за столько веков

освободилась и вступила на неведомый путь. Она не последовала

естественному наклону, как некогда в подобный же момент в маленьких

республиках Греции: могущественная религия пленила ее при самом ее

рождении и отвратила от этого пути. Ей представили как высшую цель

не равновесие обузданных чувств и моральное состояние творческих

способностей духа, а экстазы бессмертного обожания и порывы

возбужденного воображения. Счастье не заключалось более в том, чтобы

чувствовать себя сильным, мудрым и красивым, быть уважаемым

гражданином славного города, или плясать и петь прекрасные гимны, или

беседовать с другом, сидя под деревом ясным днем. Эти радости были

объявлены недостаточными, вульгарными и преступными; взамен того

обратились к женственным сторонам души, к нервной

чувствительности, и человеку было поставлено целью экстатическое созерцание,

невыразимые восторги и услады, которых ни чувство, ни слово, ни

воображение не могли вместить. Чем тяжелее была жизнь, тем выше шли обещания.

Сила контраста увеличивала привлекательность обетованного

блаженства - и со всем пылом юности сердце устремилось в открывшийся

выход. Тогда сложилось это странное противоречие между мирской жизнью,

подобной быту греческих республик, и жизнью религиозной, подобной

жизни персидских суффитов: с одной стороны, свободные граждане,

дельцы, воины, художники, с другой - отшельники-аскеты, полунагие

проповедники, кающиеся, которые исповедовались, бичуя себя. Более

того: обе крайности соединялись в одном и том же лице; одна и та же душа

• 29 ·

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

обладала в высшей степени мужественной энергией и женственной

нежностью; один и тот же человек был правителем и мистиком.

Политическая вражда и жизненная практика непонятным образом согласовались

с томлением и галлюцинациями любви. Вождь партии и отец семейства

упорно обожает давно умершего ребенка и рисует реальные пейзажи,

фигуры своих современников, прозаические интересы, местные раздоры

и технические познания своего времени и страны в чудовищном и

божественном озарении экстаза и кошмара.

Монах проводил меня в трапезную; затем, через несколько зал, до

квадратного внутреннего двора, где портик в два этажа, опирающийся на

тонкие колонны, образует прекрасное место для прогулок. Плиты пола,

колонны, стены, цистерны - все из камня; вверху, точно рама, царит

крыша из красной черепицы. Синее небо, подобное круглому куполу собора,

покоится на этом белом четырехугольнике: невозможно вообразить

эффект столь простых цветов и простых форм. Вокруг монастыря идет

вторая крытая галерея со стрельчатой аркадой из грубого, порыжевшего на

солнце камня; оттуда взгляд охватывает красивую долину с ее диадемой

снежных гор. Нищие иноки из «Fioretti», ограничивая свою жизнь,

настолько же облагораживали ее; два или три впечатления наполняли все их

существование, но эти впечатления были возвышенны. Если кто-нибудь

из них выбивался из грубого стада, - то был вынужден стать поэтом; если

человек не делался простой машиной аая отбивания поклонов, он кончал

тем, что начинал чувствовать величие и ясность этого пейзажа. «Брат Бер-

нардо пребывал в созерцании на вершинах гор, подобно ласточке;

поэтому брат Эджидио сказал про него, что ему одному был дан дар питаться,

летая, как ласточки... И когда брат Коррадо окончил свою молитву, - вот

явилась ему Царица Небесная со своим благодатным Младенцем на руках,

в великом сиянии света. И, приблизившись к брату Коррадо, она

положила ему на руки свое благодатное Дитя; и принял его Коррадо, и набожно

целовал, и обнимал, и прижимал его к груди своей, тая и разрешаясь в

божественной любви и неизъяснимом утешении».

Внизу, на равнине, находится большая церковь, которая заключает

в себе дом святого; но она современная, с язычески пышным куполом.

Фрески Овербека - только подражание; чтобы остаться готическим, он

стал неумелым, и у его ангелов кривая шея, а у Бога - жалостный вид

человека, которому не удалось пообедать. Поскорее уходишь оттуда: нет

ничего более неприятного, как деланное благочестие, - после искреннего.

•30·

ПЕРУАЖА И АССИЗИ

6 апреля

Несколько бесед за эти дни с людьми всех сословий и всех мнений.

Но либералы преобладают.

Говорят, что дипломаты не расположены в пользу единства Италии:

они не верят в его прочность. По мнению двух умных людей, с которыми

я путешествовал (один из них - офицер, другой - атташе при посольстве),

главная черта итальянцев - это недостаток характера и преобладание

ума: полная противоположность испанцам, у которых тупая и

ограниченная голова, но которые умеют хотеть. Спорят о числе добровольцев

Гарибальди в 1859 году; одни считают его в две тысячи пятьсот, другие - в семь

тысяч. Во всяком случае, их было до смешного мало. Иностранный

легион императора Наполеона был почти без людей, в ординарном составе:

никто не являлся пополнить ряды. Итальянцу кажется очень тяжело

покидать свою любовницу или жену, записываться в солдаты, подчиняться

дисциплине: военный дух погас в этой стране слишком давно. Мой

офицер, участвовавший в последней кампании, утверждает, что Милан

доставил в общем не больше восьмидесяти волонтеров; сельское же

население было скорее за австрийцев. Что до людей среднего или высшего

сословия, то тут были большие восторги и речи; но их энтузиазм испарялся

во фразах, и у них уже не хватало его, чтобы рисковать своей головой.

Самоотверженность, истинное увлечение, горячий патриотизм

встречались только у женщин. После Виллафранкского мира, французы,

стоявшие постоем около Пескьеры, сказали своему домохозяину: «Итак, вы

остаетесь с австрийцами! Как жаль!». Молодая дочь семейства в первую

минуту не понимает; потом, когда она поняла, она воздевает обе руки к небу

и с горящими глазами спрашивает своих братьев: есть ли у них ружье?

мужчины ли они? «Никогда, - прибавляет офицер, - я не видел

выражения лица столь пламенного и возвышенного». Ее братья качают головой

и отвечают со сдержанным терпением итальянца: «Что же делать?»

Этот недостаток энергии весьма повлиял на ускорение мира.

Император Наполеон сказал г-ну Кавуру: «Вы обещали мне двести тысяч

человек - шестьдесят тысяч пьемонтцев и сто сорок тысяч итальянцев.

Вы дали мне всего тридцать семь тысяч, и я был принужден вызвать сто

тысяч лишних французов». Когда протежируемый не помогает,

покровитель начинает беспокоиться, разочаровывается, - и вот война сразу

затормозилась. Привыкнув смиряться, итальянец потерял способность

противостоять силе; как только вы начинаете сердиться, - он

удивляется, тревожится, уступает; он вас считает matto [сумасшедшим]. Именно

•31 ·

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

этим способом бурный г-н де Мерод приобрел свое влияние в священной

коллегии. Но когда народ не умеет бороться, его независимость может

быть только временной; он живет милостью или случаем.

Вот почему, говорят они, Пьемонт сделал большую ошибку, уступив

общественному мнению и присоединив Неаполь: он настолько же

ослабил себя. Он испортил свою армию, допустив в ее ряды плохих солдат.

Если он теперь господин юга, то лишь так, как были Шампионне,

Фердинанд, Мюрат и все их предшественники: с десятью тысячами солдат

всегда будешь повелителем Неаполя. Но при малейшем потрясении такое

правительство падет, и нынешнее рискует тем же, чем его

предшественники. Оно сделало большую глупость, предав монастыри муниципальной

ненависти; оно изгоняет этих несчастных монахов и духовных, что

вызывает скандалы и рождает такие же отклики, как в Вандее. Между тем

религия здесь не так отвлеченна и рассудочна, как во Франции: она коренится

в воображении и поэтому живее и жизненнее. Неизбежно она обратится

когда-нибудь против либерализма и против Пьемонта. Кроме того,

единство этой страны противоестественно: своей географией, расой, своим

прошлым Италия разделена на три куска - самое большее, что она может, -

образовать федерацию. Если она сейчас держится вся вместе, то лишь

искусственно, и потому, что Франция сторожит Альпы против Австрии.

Случись война на Рейне, император не станет раздроблять свои силы, и тогда

Италия расколется на естественные части.

Я возражаю, что революция здесь не есть вопрос расы, а интересов

и идей. Она началась еще с конца прошлого столетия, например, в лице

Беккарии, проповедью французской литературы и философии. Ее

пропагандирует средний класс - образованные люди, которые увлекают за

собой народ, как некогда в Соединенных Штатах, во время Войны за

независимость. Здесь кроется новая сила, высшая, нежели

провинциальные антагонизмы, - сила, неизвестная еще сто лет назад, коренящаяся

не в крови, нервах и привычках, а в мозгу, в чтении и размышлении, -

сила громадная, ибо она произвела революцию в Америке и революцию

французскую, сила возрастающая, ибо непрерывные открытия

человеческого разума и многообразные улучшения условий человеческого

существования ежедневно приносят ей новое подкрепление. Довольно

ли будет ее, чтобы поддержать Италию? Это вопрос моральной

механики, и мы не можем его разрешить, не имея возможности сравнить между

собою мощь рычага и сопротивление массы. В ожидании посмотрим на

мелкие факты, окружающие нас: это единственное средство достичь

•32·

ПЕРУЛЖА И АССИЗИ

некоторого приблизительного учета сил, которые мы видим, но

которых не можем измерить.

По дороге проходят новобранцы в серых куртках, солдаты в форме,

иногда нарядные офицеры в синем платье, элегантные и блестящие.

Каждый маленький городок имеет свою муниципальную гвардию: этих

стражей видишь на каменной скамье, на солнцепеке, у входа в мэрию.

Улицы носят имена Виктора Эммануила, Гарибальди, Сольферино. Люди

опьянены своей новорожденной независимостью и говорят о самих

себе с восторженным хвастовством. Один римлянин, который

отправился в Швейцарию, сказал мне: «У нас четыреста тысяч солдат и

шестьсот тысяч муниципальной гвардии; в два года Италия будет сделана,

и мы будем в состоянии бить австрийцев». Преувеличения патриотизма

и надежд суть полезные возбудители.

На границе начальник таможни, пьемонтец, старый солдат крымской

кампании, гремел и неистовствовал среди ночи, в своем дощатом бараке,

против Антонелли и Мероде - «этих разбойников, этих убийц». Он

говорил о правах народов, о долге гражданина. «Воздух здесь вреден в

продолжение четырех месяцев, страна унылая, жизнь дорога, живешь в

одиночестве, но я служу Италии, я уже служил ей в армии, и я крепко надеюсь, что

в будущем году здесь уже не будет границы». Вспомним, что сотоварищи

Гоша, сержанты французской гвардии 1789 года, говорили таким же

языком и произносили подобные же речи.

В Фолиньо, в маленьком кафе, я хотел заплатить байоками (папская

монета). Владелец кафе не берет их. «Нет, синьор, эта монета здесь

ничего не стоит: мы не хотим ничего из Рима. Пусть все попы убираются

оттуда, пусть Папа убирается в рай! Так будет лучше для нас. Он болен?

И прекрасно! Пусть его скорее кончает!». Все это в грубом тоне, среди

смеха женщин и пяти-шести бывших тут работников. Настоящая компания

якобинцев, как в 1790 году.

Вчера в дилижансе трехчасовая беседа с двумя моими соседями:

один - продавец шерстяных товаров и ламп из Перуджи, другой -

крестьянин и производит черепицу. Первый - человек со средствами; он ездил

в составе депутации в Турин, к Виктору Эммануилу: это страстный

поборник единства Италии. Его сын, который получил образование и

учился живописи, поступил в солдаты и участвует, в чине сержанта, в борьбе

с калабрийскими разбойниками. У изготовителя черепицы десять

племянников в армии. Вообще мои спутники не молчали и сообщили мне

бесчисленные подробности.

•33·

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

По их мнению, все идет прекрасно. Из двадцати человек пятнадцать

за правительство, четыре за Папу и один республиканец. Республиканцы

совсем потеряли почву - на них смотрят как на нечто странное (fantas-

tici). Со дня на день крестьяне все больше склоняются на сторону

правительства: уже они охотятся за сбежавшими рекрутами и приводят их

к властям. Правда, сами они с трудом привыкают к рекрутству, но они

привыкнут. В армии молодых людей кормят хорошо, и они

возвращаются домой сильные, веселые, с воинственной осанкой; поразительный

эффект у молодых девушек, и отсюда у юношей, а затем у родителей

и соседей. Конечно, налоги стали тяжелее; но всякий работает и

приобретает вдвое. Ведутся строительство и ремонтные работы. Сполето

перестроено все заново; в Перудже проведен газ, железная дорога в Анкону

подвигается; повсюду большое воодушевление. «Tutti i quattrini lavorano»

[«Каждая копейка работает»].

Вся буржуазия увлечена этим течением. На двадцать две тысячи

жителей Перуджи тысяча четыреста человек муниципальной гвардии -

между ними коммерсанты, владельцы магазинов, люди с хорошим

положением и уважаемые. Они ходят патрулями вместе с солдатами,

упражняются, переносят разные тяготы и рады переносить их. «Я принес уже

жертвы моей родине, - сказал мой негоциант, - и готов принести еще».

Нет больше провинциальных и муниципальных соперничеств.

Флоренция отослала Пизе, в знак братства, цепи ее порта, которые она когда-то

у нее забрала. Я показываю на одного офицера, который проходит мимо,

и спрашиваю: не пьемонтец ли это? «Пьемонтцев больше нет; в армии мы

все смешаны; есть только итальянцы».

У них доверие и иллюзии 1789 года. На замечание, что итальянская

армия еще не показала себя: «Мы дрались в Милане в 1848 году; город

своими силами в три дня выгнал австрийцев. Мы дрались также в

Перудже против швейцарцев [папское войско], которые избивали женщин и

детей; я тогда был в коннице. Против города было построено укрепление -

посмотрите, вот его остатки; мы устроим здесь музей. Нет-нет, мы не

боимся австрийцев! Мы выставили семьдесят тысяч добровольцев против

них в 1859 году. Еще два года - и крестьяне сами все поднимутся, и мы

выгоним их из Венеции». Семь тысяч волонтеров превратились в

семьдесят тысяч, но народ, как поэт: чем он выспреннее, тем большей высоты

достигает.

У них то же антиклерикальное озлобление, какое было в нашей

революции. По мнению двух моих спутников, «попы - мошенники (birbanti);

■34·

Π Ε РУЛЖА И АССИЗИ

правительство хорошо сделало, конфисковав имущество монастырей:

оно должно было выгнать всех этих нищих, которые открыто ведут

пропаганду против него. Δο 1859 года духовенство было всемогуще; оно

вмешивалось в семейные дела; духовных судил особый суд и их никогда

не наказывали. Теперь они повесили носы; недавно двоих осудили за их

проделки, и все рукоплескали приговору. Они вообще причиняли

только зло. Нищие - дети и взрослые, которые осаждали нас в Ассизи, - это

их отродье, как физически, так и морально. Они развращали женщин,

жили в праздности благодаря своим поборам и поддерживали

невежество в народе. Теперь же всюду насаждается просвещение; в каждой

коммуне своя школа: в Ассизи, где только три тысячи жителей, их

тринадцать». Один нищий уцепился за нашу карету: «Пошел прочь,

бездельник! - проси у монахов: там твой отец!». Тот, с улыбкой итальянца,

приторной и лукавой, возражает: «Нет, синьор, я не здешний; подайте

что-нибудь...»

Ряд мелких фактов подчеркивает это раздражение против

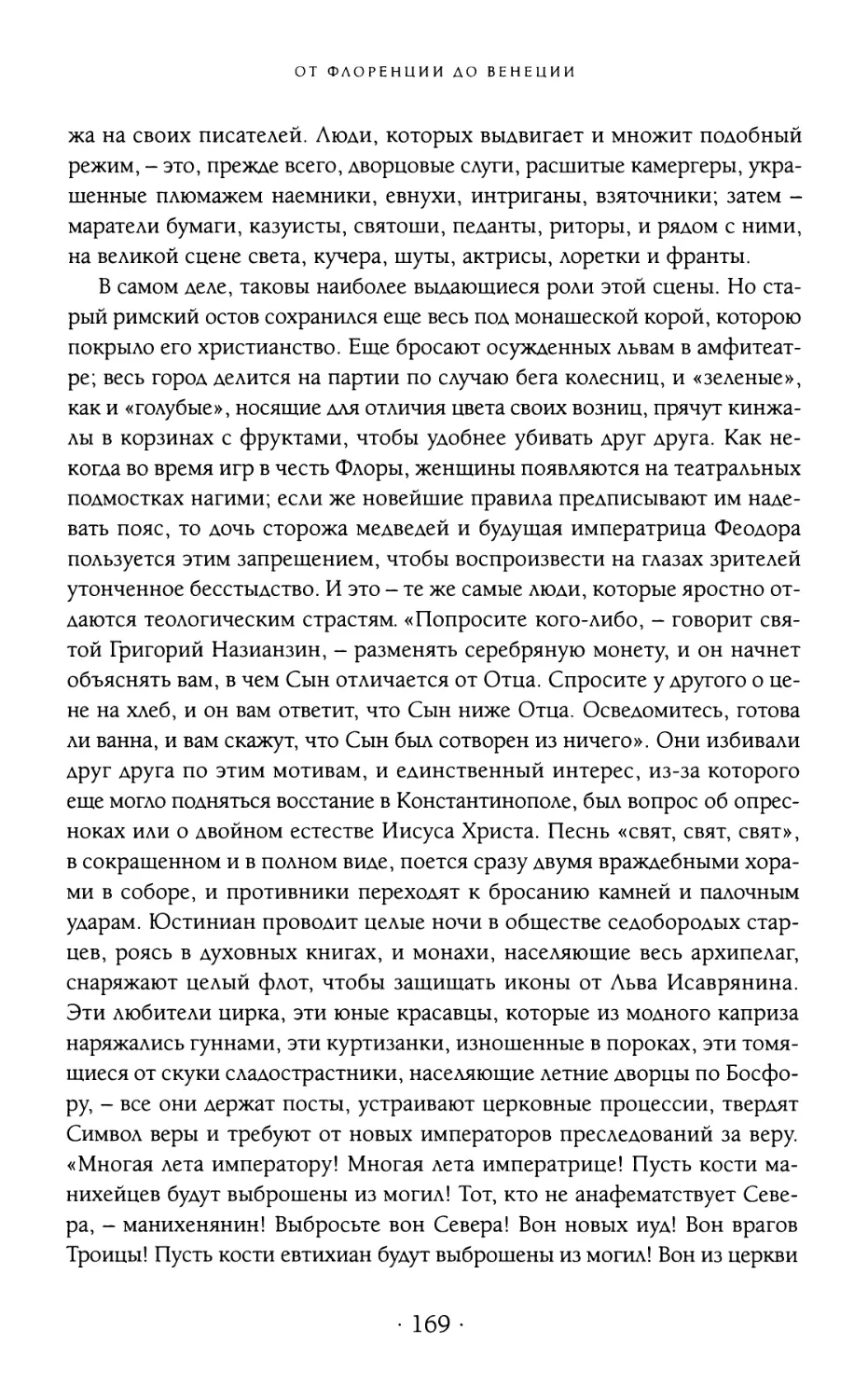

духовенства. Недавно в Фолиньо, во время одного маскарада, на улицах

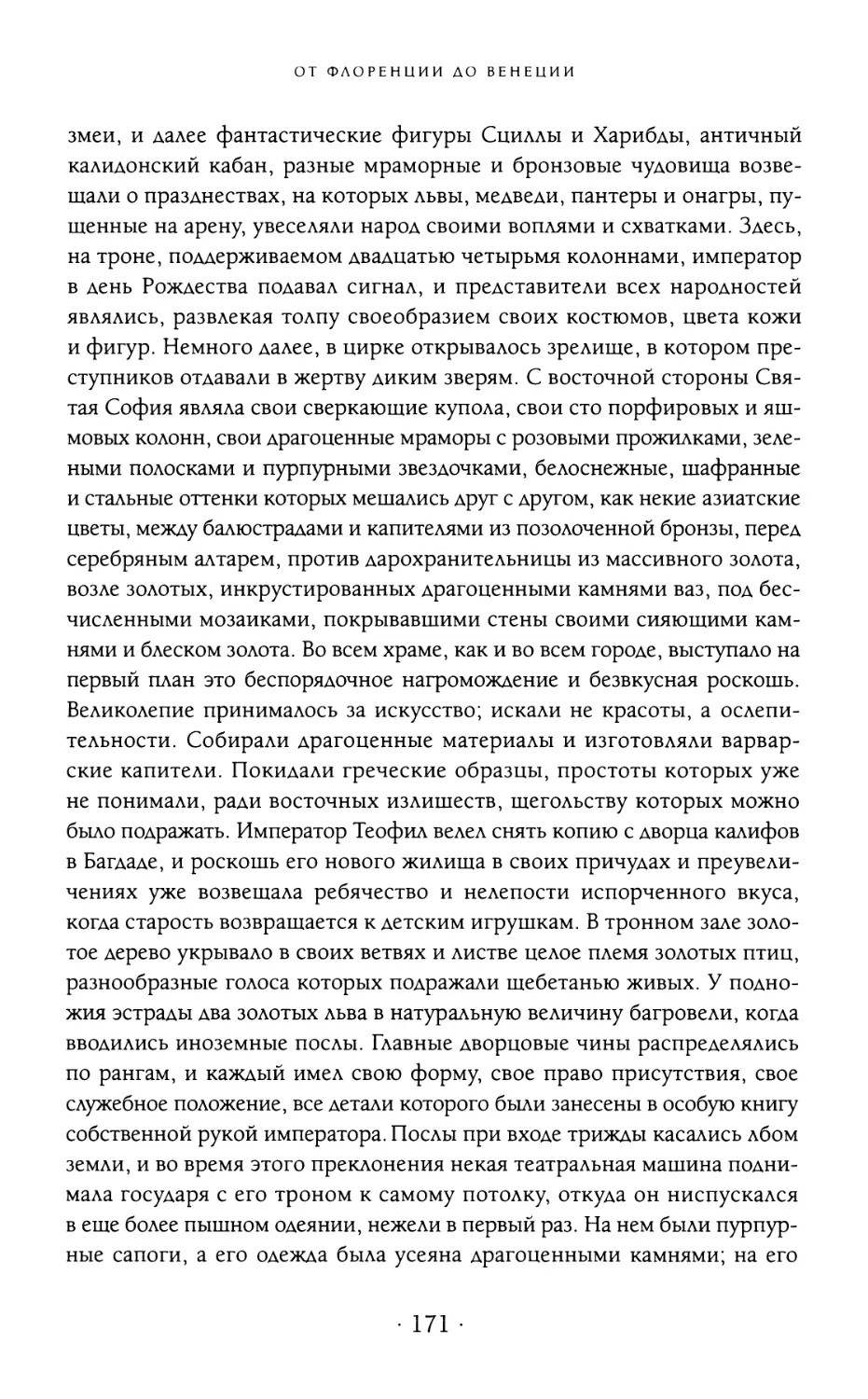

представляли Папу и кардиналов - общий шумный восторг, свист и смех. В Пе-

рудже, рядом с Сан Ломенико, есть монастырь миноритов,

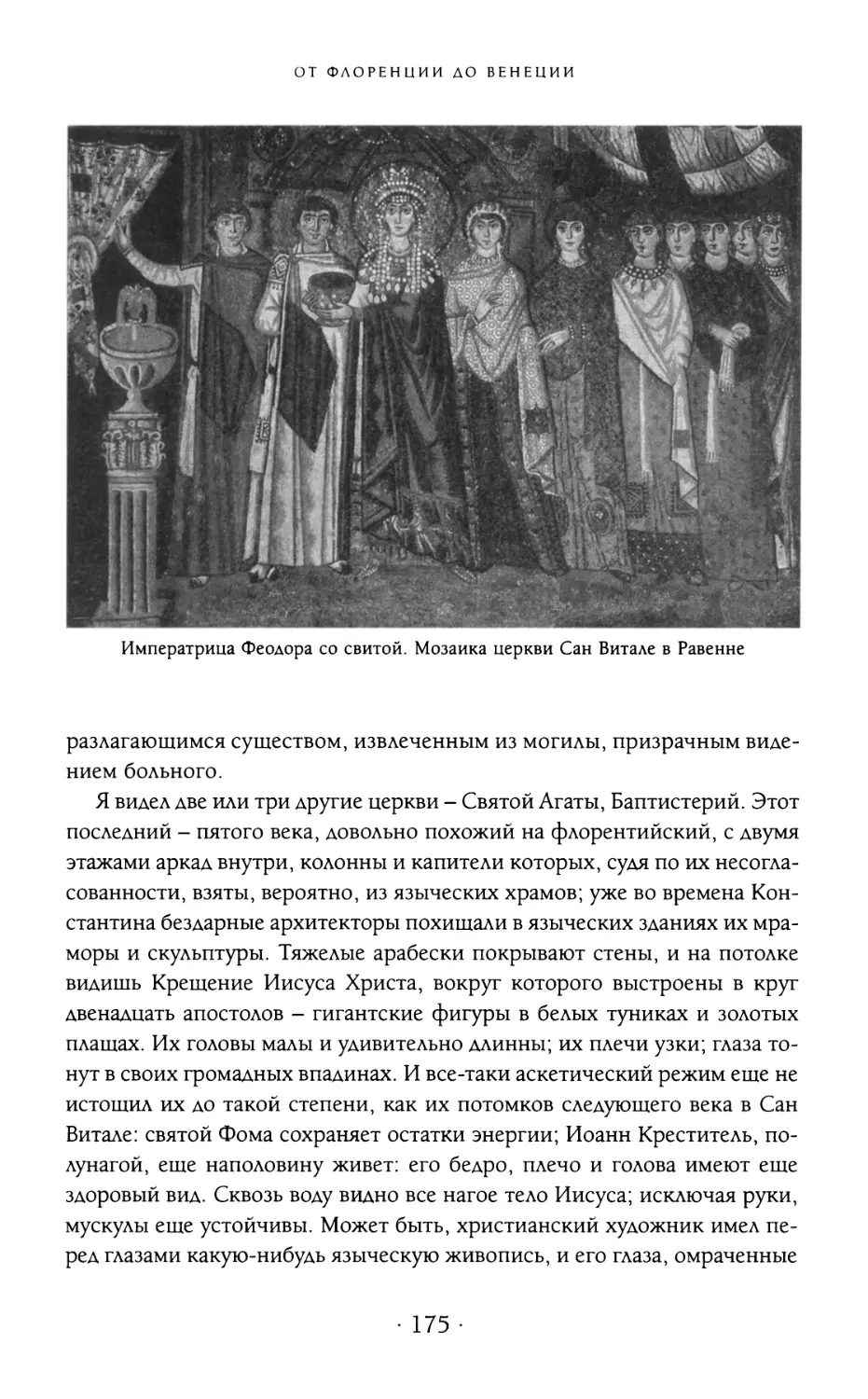

превращенный в казарму. Солдаты, входя туда, кололи штыками фрески нижней

галереи. Теперь пронзенные фигуры отваливаются кусками; едва можно

различить там и сям черты какого-нибудь лица; дым солдатской кухни

докончил разрушение лучшей группы. Четверть часа спустя священник

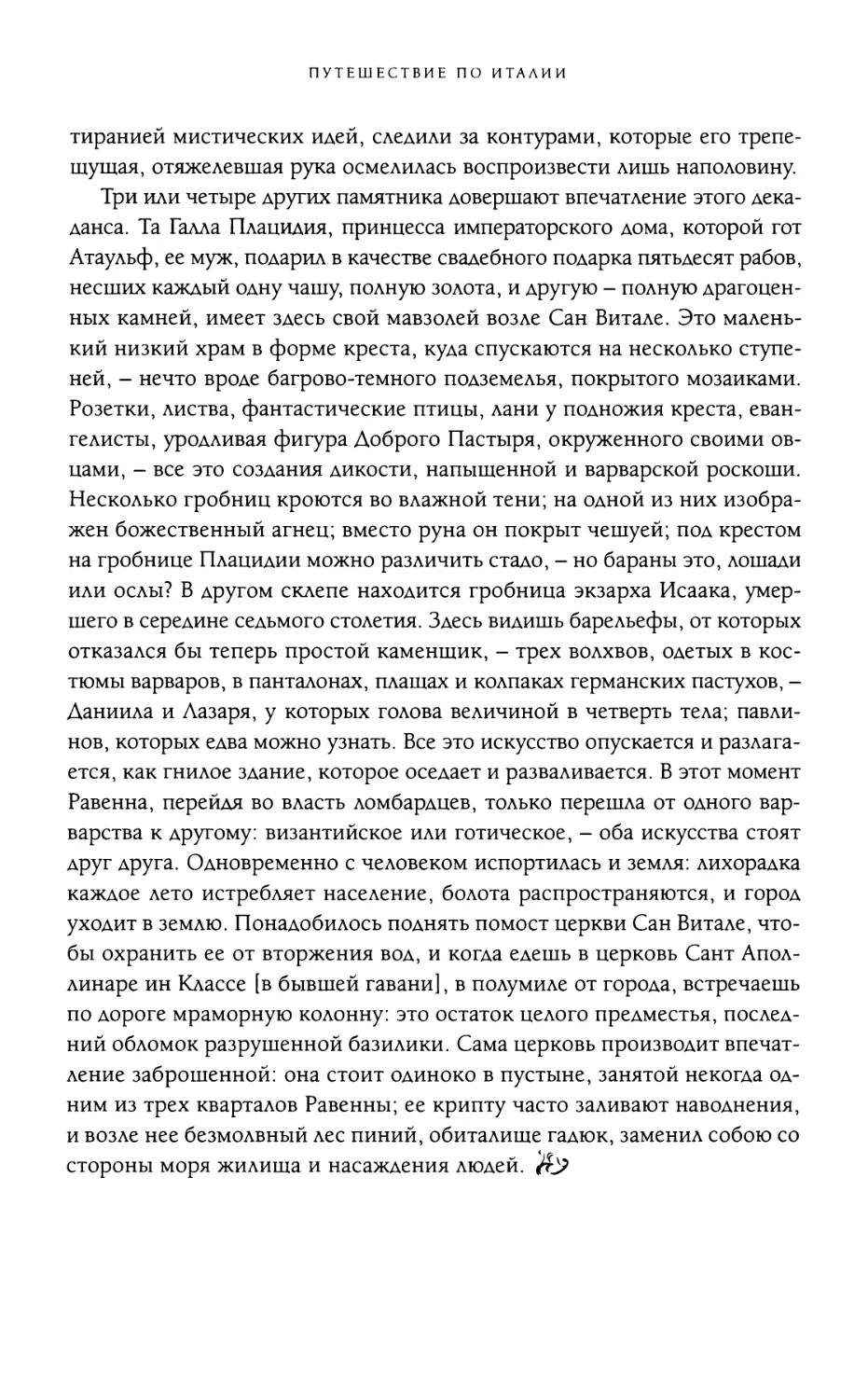

церкви Сан Пьетро печально рассказывал мне, что здесь они тоже, при

своем вступлении, исполосовали живопись одной капеллы; он повторяет

это с несчастным, униженным видом: духовенство здесь имеет не тот

тон, что в Риме. Это то же насилие, что в нашей революции: казарма

и мирской человек без всякого перехода становится на место

духовенства и монастыря. Этот антагонизм заставляет задуматься: раз

появившись, он уже не исчезает более. Он никогда не прекращался во Франции:

революция и католицизм всегда стоят там друг против друга, в полном

вооружении и лицом к лицу. Протестантские народы, например

англичане, в этом отношении счастливее: Лютер примирил у них церковь

и светский мир. Разрешить священнику брак и сделать из него благодаря

воспитанию и нравам нечто вроде более серьезного мирянина и в то же

время возвысить светского человека до размышления и критики, открыв

ему Библию и экзегезу; отбросить в религии аскетическую сторону

и внести в мир моральную совесть, - вот величайшая из современных

• 35 ·

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

революций. Оба духа в протестантских странах находятся в согласии;

они остаются враждебными в католических и, к несчастью, вражде этой

не видно конца.

Еще один купец, один офицер и мой cameriere [прислужник], с

которыми я беседую, высказываются в том же духе. Какое живое и

совершенное понимание у итальянцев! Этот cameriere, который рассказывает

мне свою историю, свою женитьбу и свои размышления о жизни,

говорит, судит и рассуждает как образованный человек. Жалкий гид,

полунищий, в одной лавчонке в Ассизи, имеет вполне последовательные мнения

и скептически объясняет мне положение страны. «Крестьяне охотятся за

рекрутами, - говорит он, - но это из зависти: их собственных сыновей

взяли, и они хотят, чтобы и чужие были взяты. Полноте, богатый всегда

съест бедного, а бедный никогда не съест богатого!». У них легкость

представлений и бойкость выражения. Такой народ созрел аая

политических рассуждений, - и это можно видеть в кафе: многословие и

одушевление тамошних прений удивительны, так же как их здравомыслие.

Среди развала общей революции и при нерешительности

правительства, каждый город управлялся и поддерживал порядок сам по себе.

Все согласны, что либеральная партия преуспевает. Мой молодой

офицер говорит, что число уклоняющихся от службы с каждым годом

уменьшается; в этом году, в каком-то местечке возле Орвьето, где стоит

его гарнизон, их не было совсем. В Фолиньо, где он жил, насчитывают

только две или три старых фамилии папистов; это скупые и отсталые

семьи; у одной - родственник-кардинал; весь остальной город - за

Виктора Эммануила. Церковные земли сдают теперь в аренду крестьянам по

низким ценам, и это примиряет их с правительством; кончится тем, что

эти земли будут продавать в собственность, и тогда крестьяне станут

совсем патриотами. Кто враг нового строя, так это духовенство: монахи,

посаженные на пятнадцать су в день, и попы, советующие молодежи

бежать от набора, перейдя римскую границу. Впрочем, этот офицер, как

все почти итальянцы, которых я видел, - верующий и католик; он

порицает [газету] «Diritto», крайний якобинский орган, и думает, что

религия может ужиться со светским правительством. Он не одобряет только

светской власти духовенства: пусть священники ограничатся

исполнением своего священнического долга, пусть они совершают таинства

и подают пример добрых нравов, - однажды обузданные, они станут лучше.

В Орвьето, где он живет, многих детей считают детьми монахов, и это

нехорошо. Он удивляется нашему французскому духовенству, которое

• 36 ·

ПЕРУДЖА И АССИЗИ

держит себя так прилично и никогда не вызывает скандалов; он

одобряет особый костюм, который носят наши духовные (в Италии они

должны одеваться только в черное); он смеется над римскими

преосвященствами, надзирающими за нравами, над этими театральными

наблюдателями, которые отправляются в ложу первой балерины, чтобы запретить

ей капризничать. По его мнению, подобный порядок вещей

восстанавливает людей против самой религии. В Сиене, в витринах магазинов, мы

только что видели перевод «Проклятого», «Жизни Иисуса», последней

книги Штрауса, и гравюру, изображающую «Истину», которая поражает

упрямых попов и лицемеров.

Мое впечатление от Перуджи до Сиены - что эта страна похожа на

Францию. Деревенские жители одеты почти так же хорошо, как наши;

у них даже больше лошадей; многие из них - собственники. Вид

деревень и маленьких городов переносит воображение на наш юг. Здесь тот

же характер местности: небольшие долины и средней величины горы,

и земля обработана так же хорошо. Гарнизонные истории, которые мне

рассказывает мой юный офицер, и внутренние помещения харчевен и

маленьких буржуазных домов, куда я бросаю взгляд, вызывают в моей

памяти, штрих за штрихом, путешествие, которое я совершил в прошлом

году по центру и югу Франции. Для довершения сходства видишь

повсюду по дороге солдат в отпуску или догоняющих свой полк; вид людей

веселый и их беседа также оживленна, как у нас. Местечки и городки

имеют тот провинциальный, немного тусклый, но довольно опрятный

облик, который так знаком нам. Скажешь, что это отсталая Франция,

ее младшая сестра, которая растет и догоняет старшую. Если же

взглянуть на борющиеся здесь партии: с одной стороны - старое

дворянство и духовенство, с другой - буржуазия, коммерсанты, все люди

либерального воспитания и профессий, и между ними - крестьяне, которых

революция старается оторвать от традиций, - сходство становится

поразительным. В довершение всего по их речам видно, что их образец -

Франция; они повторяют наши старые идеи, они читают только наши

книги. Люди, немного образованные, почти всегда знают французский

язык, и никогда почти английский или немецкий; наш язык -

единственный близкий к их языку; наконец, они, как и мы, имеют потребность

в веселости, остроумии, удовольствиях и даже распущенности; в их

руках видишь не только наши хорошие произведения, но и

второразрядные романы, наши мелкие газеты, уличную литературу. И все их

главные реформы идут в том же направлении: они взяли за образец нашу

• 37 ·

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

монету и наши меры, они учреждают церковь с духовенством на

жалованье и без церковной собственности, заводят первоначальные школы,

национальную гвардию и все остальное.

Я знаю слабые стороны нашей системы: исчезновение высоких

образцов человеческой жизни, сведение всех стремлений и помышлений

к преходящим мыслям и целям, отмирание гордых и возвышенных чувств

человека, привыкшего к власти, привыкшего быть покровителем и

естественным представителем окружающих, всеобщее размножение этих

завистливых, ограниченных и плоских буржуа, которых описывает Анри Мон-

нье, мелкие дрязги и низости, оскудение сердца и разума - все, от чего

избавлены страны аристократического режима. Все же и такая, как она

есть, эта форма цивилизации сносная, лучше многих других, и довольно

естественна для латинских народов. И вот Франция, сейчас первая среди

латинских наций, импортирует ее, вместе со своей революцией и

гражданским кодексом, к своим соседям.

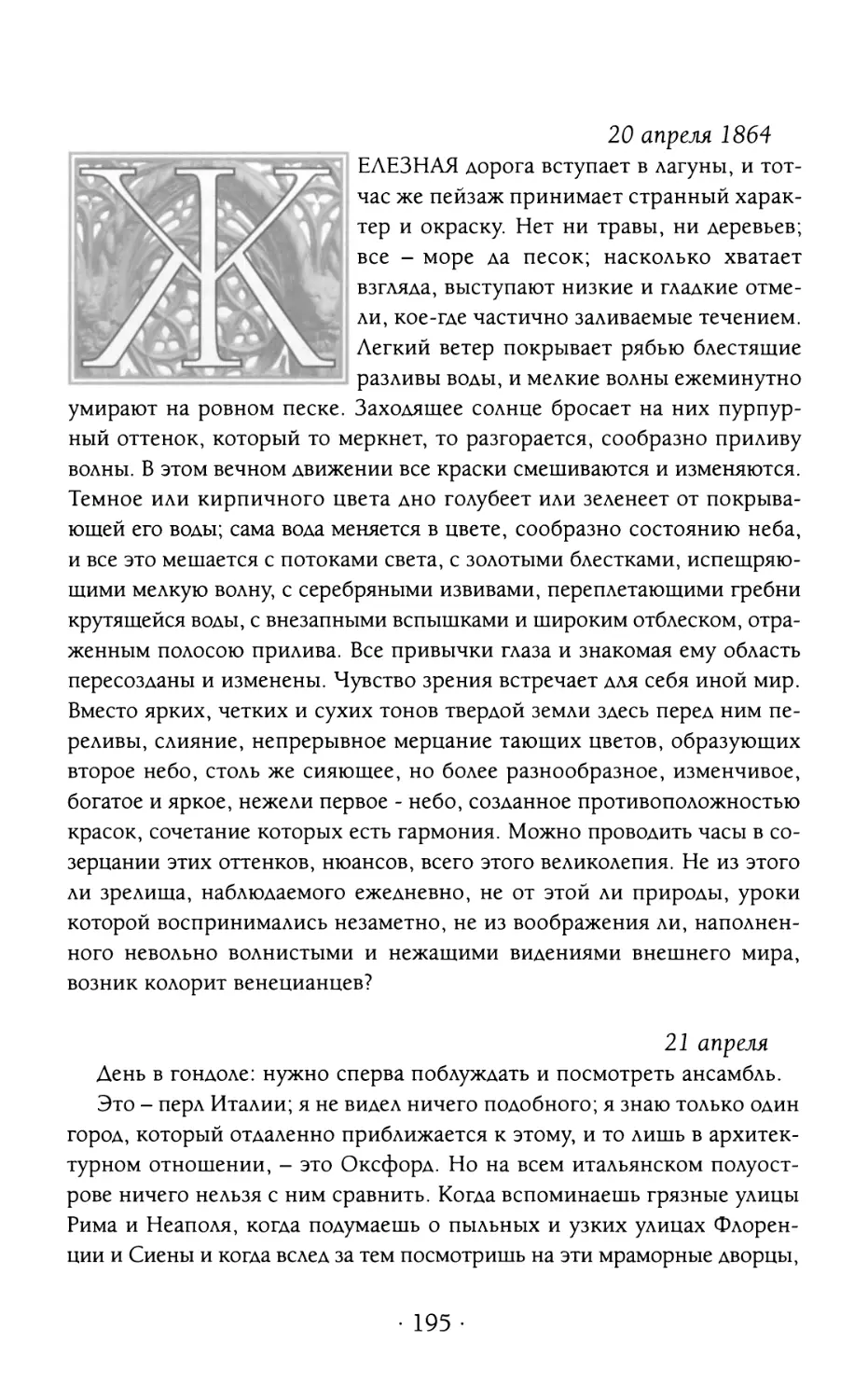

Эта социальная структура заключается в следующем: сильное