Текст

ISSN 0130-6545

»

2.1997 OCT РАННАЯ

вви Т Е РАТУ РА

В номере:

ДЕРЕК УОЛКОТТ СТЕФАН ХВИН

Стихи Ханеман

ПОРТРЕТ В ЗЕРКАЛАХ

Вальтер Беньямин

ИНОСТРАННАЯ

| ИТЕРАТУРА

/1

МОСКВА

Внимание!

В телефонных номерах редакции

изменились первые две цифры:

вместо «231 -» - «951 -»

вместо «233 -»- «953 -»

Из общего тиража в 14 700 экз. Институт «Открытое общество»

ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России

и ряда стран СНГ 2051 экз. журнала.

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

О.Г. БАСИНСКАЯ — ответственный секретарь

Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы

А.В. МИХЕЕВ — заведующий отделом критики и публицистики

Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ,

П.Л. ВАЙЛЬ, М.Л. ГАСПАРОВ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П.

ГРИГОРЬЕВА, Б.В. ДУБИН, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М.

ЗВЕРЕВ,

Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, А.С. МУЛЯРЧЙК,

Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,

М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,

МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,

ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,

АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,

МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

ЛИТЕРАТУРНО-

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

НОСТРАННАЯ

ИТЕРАТУРА

ИЗДАЕТСЯ

С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ -

ТРУДОВОЙ

КОЛЛЕКТИВ

РЕДАКЦИИ

декабрь

I 1997

СОДЕРЖАНИЕ

ДЕРЕК УОЛКОТТ — Стихи (Перевод с английского В. Минутина. Вступле-

ние В. Ряполовой)................................................. 5

ГРЭМ СВИФТ — Химия. Антилопа Хоффмейера (Рассказы. Перевод с анг-

лийского В. Бабкова)............................................. 10

СТЕФАН ХВИН — Ханеман (Роман. Перевод с польского и вступление

К. Старосельской. Проза плотного плетения — СТАНИСЛАВ ЛЕМ о романе). 24

ГУННАР ЭКЕЛЁФ — Стихи (К 90-летию со дня рождения. Перевод со швед-

ского и вступление А. Щеглова).................................. 123

Новый итальянский рассказ (Вступление Евгения Солоновича). БАРБАРА

ГАРЛАСКЕЛЛИ — Письмо издателю и другие рассказы. НИККОЛО АММАНИ-

ТИ — Зоолог (Перевод е итальянского Екатерины Степанцовой). ДЖУЛИО

МОЦЦИ — «Помнишь, сколько снега выпало в прошлом году?». Бег (Перевод

с итальянского Маргариты Черепенниковой)........................ 131

Литературное наследие

ФРЭНК РИЧАРД СТОКТОН — Невеста или тигр? (Рассказ. Перевод с англий-

ского и вступление В. Рогова)................................... 161

Портрет в зеркалах

ВАЛЬТЕР БЕНЬЯМИН

От составителя.................................................. 165

ВАЛЬТЕР БЕНЬЯМИН — Центральный парк (Перевод с немецкого Александ-

ра Ярина)...................................................... 169

ХАННА АРЕНДТ — Вальтер Беньямин (Перевод с английского Бориса Дуби-

на)............................................................. 174

МОРИС БЛАНШО — О переводе (Перевод с французского Бориса Дубина).... 183

ГЕРШОМ ШОЛЕМ — Вальтер Беньямин и его ангел (Перевод с немецкого

Наталии Зоркой)................................................. 186

Критика и публицистика

Из сборника «Лучшие американские эссе 1996 года»

ДЖОЗЕФ ЭПСТАЙН — Искусство вздремнуть. УИЛЬЯМ СТАЙРОН — Дурная

болезнь (Перевод с английского А. Борисенко и В. Сонькина)...... 193

Гений места

ПЕТР ВАЙЛЬ — Сказки народов севера (Копенгаген — Андерсен, Осло —

Мунк)........................................................... 215

Среди книг

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ — Смена кожи. АННА АЛЬЧУК — Виртуальные лабиринты

Алена Роб-Грийе. Н. ДЕМУРОВА — Приглашение в английскую детскую ли-

тературу. РАДИЙ ФИШ — Между двух утопий......................... 230

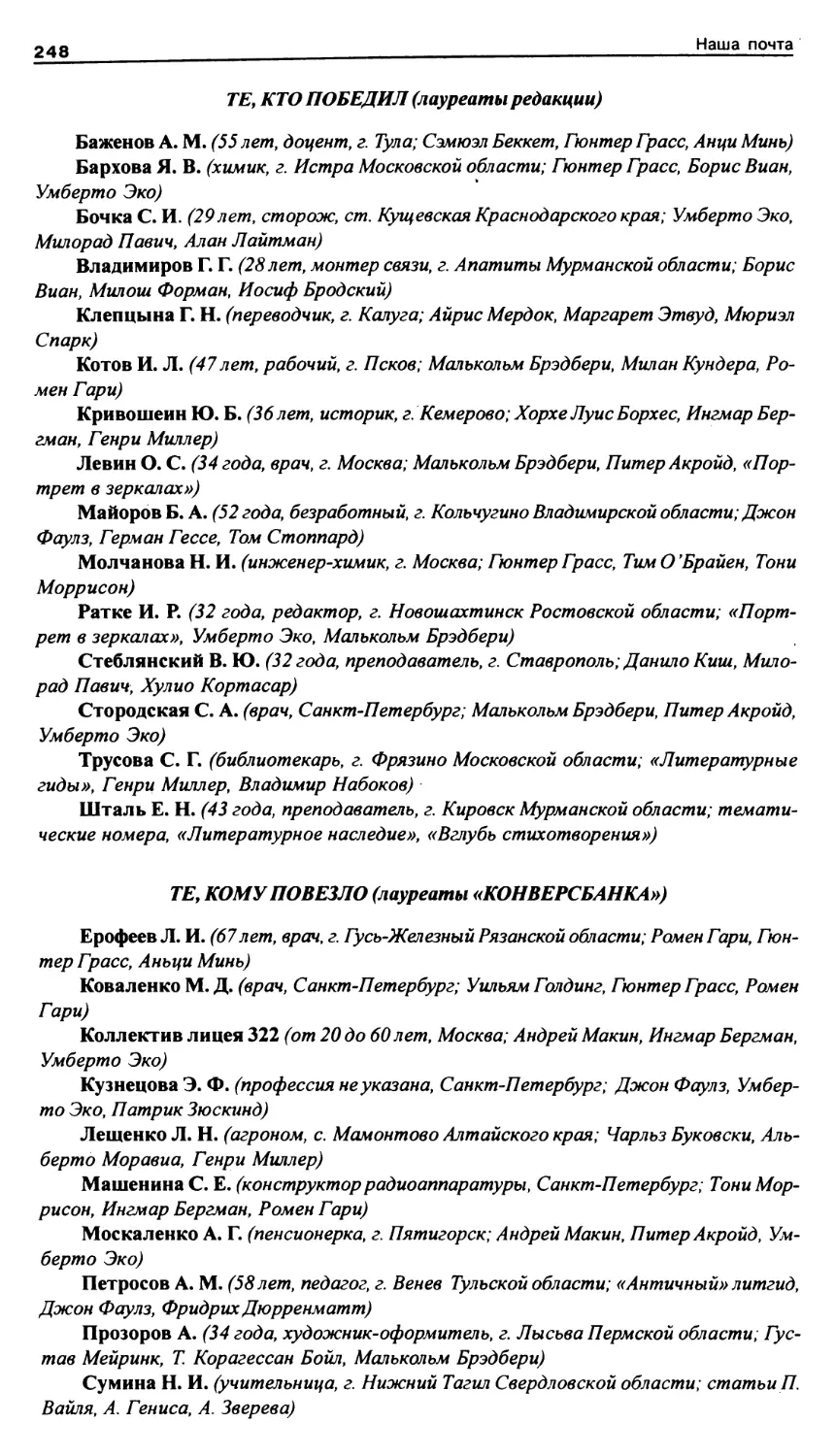

Наша почта

Чтение «ИЛ» как правильный критерий при выборе спутника жизни

(Результаты анкеты, напечатанной в 500-м номере)................ 240

Содержание журнала «Иностранная литература» за 1997 год № 1—12....... 249

Авторы этого номера

253

© «Иностранная литература», 1997

В следующем номере:

В этом номере, озаглавленном «ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ», мы знакомим читателей с про-

изведениями авторов, ставших в последние годы лауреатами ведущих европейских

премий.

«ПОСЛЕДНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ» — роман английского прозаика Грэма Свифта, удосто-

енный Букеровской премии.

«МОРЕ-ОКЕАН» — роман итальянского писателя, музыковеда Алессандро Барикко,

отмеченный премией Виареджо.

Главы из романа нидерландской писательницы Конни Палмен «ЗАКОНЫ», сразу при-

несшего ей успех и известность, — премия «Лучший европейский роман».

Эссеистика известного немецкого поэта Дурса Грюнбайна, лауреата премии Г. Бюхнера.

Цветные иллюстрации номера — работы норвежского художника

ЭДВАРДА МУНКА (1863 - 1944):

На 1-й стр. обложки — «Аллея в снегу» (1906).

На 2-й стр. обложки — «Дикий виноград» (1898).

На 3-й стр. обложки — «Меланхолия» (ок. 1891).

В Москве журнал можно приобрести в редакции,

а также в следующих книжных магазинах:

«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., д.5/7

«Англия» — Хлебный пер., д.2/3

«Гилея» — ул. Знаменка, д. 10

«Графоман» — ул. Бахрушина, д.28

Книжная лавка при Литературном институте — Тверской бульвар,25

«Летний сад» — ул. Б. Никитская, 46

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:

http://russia.agama.com/r_club/journals/inostran/soderj.htm

Художественное и техническое оформление С.В. Бейлезон

*109017, Москва, Пятницкая ул., 41. ( 953-51-47; факс 953-50-61, E-mail dit@inolit.msk.ru)

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 21.11.97. Формат 70x108 7ie. Печать офсетная. '

Бумага газетная. Усл. печ. л. 25,72. Усл. кр.-отт. 31,0. Уч.-изд. л. 26,54. Заказ №2987.

Тираж 14 700 экз.____________________________________________________________________

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,

103473, Москва, Краснопроле) -ая, 16.

ДЕРЕК УОЛКОТТ

Стихи

Перевод с английского В. МИНУШИНА

Творческий путь Дерека Уолкотта (род. в 1930 г.), поэта с мировым именем, длится почти

полвека. Он автор множества поэтических сборников (первый из которых, «25 стихотворе-

ний», вышел в 1948 году, а последний по времени — «Щедрый дар» — в октябре этого года), а

также около трех десятков пьес, ставившихся в разных странах.

Уолкотт — уроженец Вест-Индии. Его детство и юность прошли в Кастри, на острове

Сент-Люсия, в 1953 году он переехал в Тринидад, с середины 70-х много времени проводил в

США, преподавая в Колумбийском, Йейльском, Гарвардском и других университетах, а затем

окончательно переселился в Америку.

Глубокая укорененность в мире природы, культуры, истории своей родины и открытость

всей мировой культуре — эти качества поэзии Уолкотта проявились уже в первых его произ-

ведениях. Ему также в высшей степени свойственно характерное для человека XX века ощу-

щение конфликтности, разделенности мира, чему способствовали и жизненные обстоятель-

ства поэта. Юные годы Уолкотта пришлись на тот период, когда острова Карибского бассейна

еще были частью Британской империи. Будущий поэт, по отцу англичанин, по материнской

линии потомок черных рабов, рос в протестантской семье, а те, кто его окружал, в подавля-

ющем большинстве были католиками. Название одной из частей его автобиографического «ро-

мана в стихах» («Другая жизнь», 1973) — «Раздвоенный ребенок» — говорит само за себя.

Диапазон тем и настроений в творчестве Уолкотта огромен, мир дан не только в проти-

воречиях, но и в единстве. Сияющая красота природы родных островов одушевлена жаром

непосредственного чувства и образами, столь же непосредственно возникающими в культур-

ной памяти. Один из самых мощных источников воображения для Уолкотта — гомеровский

эпос. Так, в книге-поэме «Омерос» (1990) живая действительность и история Вест-Индии —

одновременно и преломление мифологического мира Древней Греции; рыбаки, лесорубы, по-

мещики, солдаты, проститутки носят имена героев Гомера.

Творчество Уолкотта с самого начала привлекло к себе внимание читающей публики.

Он обладатель множества премий, в том числе Нобелевской (1992 г.). Среди его наград есть

и премия британского Королевского общества литературы, и Орден Певчей Птицы, учрежден-

ный Республикой Тринидад и Тобаго. Но, вероятно, самой высокой оценкой для него стало

признание со стороны выдающихся современников-поэтов. По словам Роберта Грейвса, Уол-

котт «проник в магию английского языка глубже, чем очень многие (да, пожалуй, и все) англий-

ские поэты его поколения». Иосиф Бродский писал об Уолкотте как о поэте универсальном,

наследующем всей мировой поэзии, от древних до новейших времен.

В. РЯПОЛОВА

© Derek Walcott, 1976, 1980,1981

© В. Минушин. Перевод, 1997

© В. Ряполова. Вступление, 1997

6

Дерек Уолкотт

Морской виноград

Тот крохотный парус в лучах,

скучающих над островами,

шхуна, что бежит по Карибскому морю

домой, это б мог быть корабль Одиссея,

летящий к Итаке по Эгейскому морю;

тот муж и отец — под зелеными

гроздьями кокколобы — тем же объят нетерпеньем,

что неверный супруг, в ком крики чаек

отзывались именем Навсикаи;

Нет мира ничьей душе. Давняя война

между страстью и долгом

не окончится никогда, и для скитальца морей,

и для этого странника на берегу,

надевающего сандалии, чтобы пуститься в обратный путь,

она все та же с тех пор, как огонь

объял стены Трои и камень слепого гиганта,

всколыхнув глубину,

поднял волны, из коих возник великий гекзаметр,

что гремит и в карибском прибое.

Классика может нести утешение. Но не покой.

Оджоб, бультерьер

Ты ждешь одну беду,

а приходит другая.

Это не то, что плохая погода,

ты не можешь собраться —

неподготовленность это все.

Мы тревожимся

за спутницу жизни, женщину,

за близкого друга,

за ребенка подле нас

и собаку,

смотрим на море и думаем:

наверное, будет дождь.

Мы приготовимся встретить дождь,

ты не видишь связи

между тем, как солнечный свет меняет

темнеющие олеандры

в приморском саду,

и тем, как меркнет золото пальм.

Не видишь связи

между каплей дождя

на твоей коже

и поскуливаньем пса,

тебя не пугает гром — готовность это все,

Стихи

7

существо, бегущее у твоих ног,

пытается тебе сказать,

что молчание — это все,

оно превыше готовности,

глубокое, словно море,

глубокое, как земля,

глубокое, как любовь.

Молчание

сильней грома,

потрясенные, мы теряем дар речи,

будто животные, не умеющие сказать о любви,

как мы умеем, если только

она не становится невыразимой,

а нужно сказать о ней,

и мы говорим поскуливаньем,

слезами —

дождем, что подступает к глазам,

не называя любовь по имени,

молчание мертвых

и молчанье любви, схороненной на дне сердца, —

это одно и то же молчанье,

и молчим ли мы о любви,

о ребенке, женщине или о друге —

это одна и та же любовь, одна и та же,

и она блаженство,

еще невыносимее от потери,

она блаженство, она блаженство.

Сезон призрачного мира

Тогда все птичвй народы подняли разом

громадную сеть земных теней

и понесли ее, щебеча на бессчетных наречьях,

на щелкающих языках. Они уносили

тень стекляннолицей башни с вечереющей улицы,

тень слабого стебелька с городского подоконника —

сеть поднималась беззвучно, как ночь, в беззвучном гомоне птиц,

пока не исчезли сумерки, времена года, снегопады,

безумья погоды,

только лежала дорога призрачного света,

которую не смела пересечь и тончайшая тень.

И люди, глядя вверх, не могли различить, что несли дикие гуси,

что скопы влекли за собой на серебряных нитях,

сверкавших в льдистом солнечном свете; им не было слышно,

о чем тихонько пересвистывались батальоны скворцов,

поднимая все выше сеть, что укрывала наш мир,

как лозы сада или воздушная кисея,

которою мать защищает вздрагивающие веки

спящего малыша;

землю залил свет,

8

Дерек Уолкотт

какой бывает под вечер на склоне холма

в золотом октябре, и никто из людей не слышал

в карканье ворона,

в крике ржанки и мерцающей алым клювом, словно угольком,

клушицы

той безмерной, молчаливой, несказанной тревоги

за поля и города, которым птицы принадлежали,

кроме времени перелета, по праву любви,

что вне сезонов, и по высокой привилегии рожденья,

что ярче жалости к бескрылым существам,

живущим внизу в своих темных дырах окон, в домах,

и все выше они поднимали сеть, неслышно перекликаясь,

над всеми переменами, над предательствами падающих солнц,

и этот сезон длился одно мгновенье, как пауза

между сумерками и тьмой, между яростью и миром,

но для нашей нынешней земли он длился век.

Автопортрет

Одинокость Ван Гога.

Затравленность Ван Гога.

Ужас Ван Гога.

Он всматривается в зеркало

и поднимает кисть.

В зеркале никого,

кроме Винсента Ван Гога.

Этого мало.

Он отсекает ухо.

Всматривается опять:

в зеркале Винсент Ван Гог

с перевязанным ухом.

Это уже ближе к портрету,

он пытается остаться,

но сначала нужно исчезнуть,

он явится из сокращений,

недоступный более ужасу,

единственным способом,

когда зеркало отразит

что-то: ни славу, ни боль

ни нет, ни да,

ни может быть, ни когда-нибудь или

никогда. На холсте никого.

Нет Винсента Ван Гога,

затравленного, испуганного и .одинокого —

только

вымысел. Суть.

Стихи

9

Сила

Жизнь не устанет вколачивать в землю острия трав.

Я восхищаюсь таким насилием —

любовь тверда. Прекрасна

беспощадность, с которой обмениваются ударами

отбойный молоток и скала.

Они понимают друг друга.

Я даже могу оправдать договор

между мчащимся львом и замершей ланью

допускающий ужас в ее глазах.

Но мне никогда не понять

того существа, которое пишет об этом

и требует, чтобы его признали средоточием бытия.

ГРЭМ СВИФТ

Рассказы

Перевод с английского В. БАБКОВА

Химия

п

руд в нашем парке был круглый, с открытыми берегами, ярдов пятидесяти в диамет-

ре. Когда дул ветер, по нему бежали маленькие волны и разбивались о бетонные

края, как в миниатюрном море. Мы — мать, дед и я — ходили туда запускать игрушеч-

ный моторный катер, который мы с дедом смастерили из фанеры, бальзового дерева и

промасленного картона. Ходили даже зимой — особенно зимой, потому что тогда на

пруду не бывало никого, кроме нас; в эту пору листья на двух ивах желтели и облетали,

а вода леденила руки. Мать садилась на деревянную скамейку чуть поодаль от пруда; я

готовил катер к запуску. Дед, в черном пальто и сером шарфе, отправлялся на дальний

берег ловить игрушку. Почему-то на дальний берег всегда ходил только дед, я же — ни-

когда. После того как он занимал нужную позицию, до меня доносилось по воде его «Го-

тов! >}. В этот момент с его губ срывалось белое облачко, точно от выстрела пистолета с

глушителем. И я отпускал катер. Он работал от батарейки и двигался с трудом, но ровно.

Я следил, как он идет к середине пруда, а мать тем временем следила за мной. При этом

казалось, что катер движется по какой-то действительно существующей линии между

дедом, мной и матерью — дед словно тянул нас к себе на невидимой веревке, и мы дол-

жны были покоряться, чтобы доказать, что находимся в пределах его досягаемости. Ког-

да катер приближался к нему, дед опускался на корточки. Его руки — я знал, что они

узловаты, жилисты и испещрены бесчисленными пятнышками в результате одного не-

удачного химического опыта, — тянулись к воде, ловили катер и разворачивали его на

сто восемьдесят градусов.

Катер всегда совершал свое путешествие успешно. На случай, если произойдет кру-

шение или откажет мотор, дед соорудил специальную леску с крючком, но мы так ни

разу и не прибегли к ее помощи. Затем, однажды — кажется, вскоре после того, как мать

познакомилась с Ральфом, — мы следили за катером, пересекающим пруд по направле-

нию к деду, и вдруг увидели, что игрушка погружается в воду, все глубже и глубже. Мо-

торчик заглох. Катер накренился и исчез в воде. Дед несколько раз закинул свою леску, но

выудил лишь комки зеленой слизи. Я помню, что он сказал мне по поводу этой первой в

моей жизни потери, которая произошла у меня на глазах. Он сказал, очень серьезно: «Ты

должен смириться с этим... тут ничего не поделаешь... это единственный способ», — так,

будто повторял что-то самому себе. Помню я и лицо матери, поднявшейся со скамейки

перед уходом домой. Оно было совсем неподвижным и очень белым, словно минуту

назад она увидела нечто жуткое.

© Graham Swift, 1982

© В. Бабков. Перевод, 1997

Рассказы

11

Наверное, через несколько месяцев после этого случая Ральф, который уже регу-

лярно приезжал к нам по выходным, закричал на деда за столом: «Оставьте же ее нако-

нец в покое!»

Я запомнил это, потому что как раз в ту субботу дед упомянул о потере моего кате-

ра и Ральф, словно обрадовавшись, сказал мне: «Как насчет того, чтобы купить новый?

Хочешь, я куплю?» И я, только ради удовольствия посмотреть, как азарт на его лице сме-

нится разочарованием, свирепо повторил несколько раз: «Нет!» Потом, когда мы ужина-

ли, Ральф вдруг рявкнул на деда, обратившегося к матери: «Оставьте же ее наконец в

покое!»

Дед посмотрел на него: «Оставить в покое? Да что вы знаете о том, как остаются в

покое?» Затем он перевел взгляд с Ральфа на мать. И Ральф не ответил ему, но лицо его

напряглось, а руки стиснули нож и вилку.

И все это случилось потому, что дед сказал матери: «Ты больше не делаешь карри

— такого, как делала для Алека, как учила тебя Вера».

Мы жили в дедовом доме, и Ральф стал почти постоянным его обитателем. Дед с

бабушкой жили здесь чуть ли не со дня своей свадьбы. Мой дед работал на фирме, где

производили позолоченные и посеребренные изделия. Бабушка умерла внезапно, когда

мне было всего четыре года, и я знал только, что, должно быть, похож на нее. Так гово-

рили и мать и отец; а дед часто, ничего не говоря, с любопытством всматривался мне в

лицо.

В ту пору мать, отец и я жили в новом доме, не слишком далеко от деда. Дед очень

тяжело перенес смерть жены. Он нуждался в обществе своей дочери и моего отца, но не

хотел покидать дом, где жила бабушка, а родители не хотели бросать свой. В семье цари-

ла атмосфера горечи, которую я едва замечал. Дед оставался один в своем доме, но по-

чти забросил хозяйство и все больше времени проводил в сарае, который приспособил

для занятий своими хобби — моделированием и химией на любительском уровне.

Ситуация разрешилась ужасным образом — со смертью моего отца.

Иногда он летал в Дублин или Корк на легком аэроплане, принадлежащем его ком-

пании: она занималась ввозом ирландских товаров. Однажды, при вполне обычных по-

годных условиях, его самолет бесследно исчез в Ирландском море. В состоянии, близ-

ком к трансу — точно ее постоянно направляла какая-то внешняя сила, — мать продала

наш дом, отложила деньги на нашу совместную жизнь и перебралась к деду.

Смерть отца была событием гораздо менее отдаленным, чем смерть бабушки, но

не более объяснимым. Мне было только семь. Погруженная в свое взрослое горе, мать

сказала мне: «Он ушел туда же, куда и бабушка». Я гадал, каково бабушке на дне Ирлан-

дского моря и что же, собственно, делает там мой отец. Я хотел знать, когда он вернется.

Возможно, даже спрашивая об этом, я понимал, что никогда и что мои детские разгово-

ры — лишь способ утоления моей собственной печали. Но если я и впрямь верил, что

отец ушел навсегда, то это было ошибкой.

Пожалуй, я походил на отца не меньше, чем на бабушку. Потому что иногда матери

было достаточно одного взгляда на мое лицо, чтобы разразиться слезами, крепко схва-

тить меня и подолгу не отпускать, словно она боялась, что я растворюсь в воздухе.

Не знаю, испытывал ли дед тайную мстительную радость после гибели моего отца,

да и был ли он вообще на это способен. Но судьба уравняла его с дочерью и примирила

их в совместной скорби. Они оказались в одном и том же положении: он вдовец, она

вдова. И так же, как матери я напоминал об отце, дед видел в нас обоих нечто от покой-

ной бабушки.

Примерно с год мы жили тихо, спокойно, даже умиротворенно в рамках этой пе-

чальной симметрии. Мы почти не были связаны с внешним миром. Дед по-прежнему

работал, хотя и перешел границу пенсионного возраста, и не позволял работать матери.

Он содержал мать и меня, как содержал бы своих собственных жену и сына. Даже после

12

Грэм Свифт

его ухода со службы мы жили вполне обеспеченно — на его пенсию, кое-какие сбереже-

ния и пособие, которое мать получала как вдова. Здоровье деда стало понемногу сла-

беть — у него появились признаки ревматизма и одышка, — но он, как и раньше, ходил

ставить свои химические опыты в сарай, где напевал что-то и довольно посмеивался себе

под нос во время работы.

Мы забыли, что представляем собой три поколения. Дед покупал матери браслеты

и серьги. Мать звала меня своим «пареньком». Мы жили друг для друга — и для тех двух

нетускнеющих образов — ив течение целого года, целого гармоничного года, были на

самом деле вполне счастливы. Вплоть до того дня, когда мой катер, запущенный через

пруд по направлению к деду, вдруг утонул.

Дед нередко раздражал Ральфа, и иногда мне казалось, что Ральф вот-вот вскочит на

ноги, перегнется через стол, схватит деда за горло и задушит. Он был крупным мужчи-

ной, ел до отвала, и я часто боялся, что он меня ударит. Но мать умела держать его в узде.

После знакомства с Ральфом она стала гораздо менее внимательной к деду. Например,

как заметил дед в тот вечер, теперь она готовила блюда, которые нравились Ральфу (жир-

ное, сочное тушеное мясо, но без острых подливок), и забывала побаловать деда тем,

что любил он. Но каким бы небрежным и даже оскорбительным ни было ее собственное

обращение с дедом, она не потерпела бы обиды, нанесенной ему кем-либо другим. Слу-

чись такое, это означало бы конец ее отношений с Ральфом. Пусть сама она иногда боль-

но уязвляла деда — чтобы показать свою привязанность к Ральфу, — но, по сути, она

хотела быть рядом с ним. Она все еще нуждалась в том хрупком равновесии, которое мы

втроем — она, дед и я — поддерживали столько месяцев, и не могла освободиться от

этой зависимости.

Я думаю, главным вопросом было то, сколько терпения способен проявить Ральф,

чтобы не сорваться и не наговорить грубостей деду, потеряв таким образом мать, или

то, насколько решительно мать способна обратиться против деда, чтобы не потерять

Ральфа. Сам я, помнится, составил в уме нечто вроде уравнения: если Ральф обидит деда,

это значит, что я прав и он не очень-то дорожит матерью; но если с дедом будет жестока

мать (хотя она бывала жестока с ним лишь потому, что не могла его бросить), это значит,

что она любит Ральфа по-настоящему.

Но Ральф только побледнел и застыл на месте, вперившись в деда глазами.

Дед ковырял тушеное мясо. Мы свое уже съели. Однако дед нарочно ел медленно,

чтобы позлить Ральфа.

Тогда Ральф повернулся к матери и сказал:

— Ради Бога! Не можем же мы ждать до ночи, пока он закончит! — Мать заморгала

с испуганным видом. — Неси пудинг!

Видите, как он любил поесть.

Мать медленно поднялась и собрала наши тарелки. Она посмотрела на меня и ска-

зала:

— Иди помоги.

На кухне она поставила тарелки и, опершись на сушку для посуды, спиной ко мне,

простояла так несколько секунд. Затем обернулась:

— Ну, что мне теперь делать?

Она схватила меня за плечи. Я вспомнил, что именно эти слова она уже говорила

однажды, вскоре после смерти отца, и тогда ее лицо тоже дрожало так, будто оно сейчас

прольется. Она притянула меня к себе. Я почувствовал, что вновь очутился в той непри-

ступной области, куда еще нет хода Ральфу. За окном, едва видимые в сумерках, вечно-

зеленые кусты в нашем саду бросали вызов подступающей осени. Только лавровишня

была частично обнажена — дед зачем-то собирал ее листья. Я не знал, что мне сделать

или сказать — а сказать что-нибудь было надо, — но в уме я уже начал составлять план.

Мать отняла от меня руки и выпрямилась. Ее лицо снова приняло обычный вид.

Рассказы

13

Она достала из печи яблочный пудинг. Жженый сахар и яблочный сок зашипели на краю

противня. Она дала мне молочник с жидким кремом. Мы решительно вернулись к столу.

Я подумал: сейчас мы покажем Ральфу, сейчас мы продемонстрируем, как крепок наш

союз. Потом она поставила пудинг, начала раскладывать его по тарелкам и сказала деду,

который все еще ковырял свое мясо:

— Ты не даешь нам нормально поужинать — так, может, сам будешь есть в сарае?!

Сарай деда был не просто сараем. Сложенный из кирпича в углу высокой ограды,

окружающей сад, он был достаточно просторен, чтобы вместить плиту, раковину, ста-

рое кресло, а также дедовы рабочие столы и приборы и служить деду — как бывало те-

перь все чаще и чаще — миниатюрным жилым домом.

Я всегда переступал его порог с опаской. Мне казалось — даже до появления Раль-

фа, даже когда мы с дедом делали здесь игрушечный катер, — что это место, куда дед

приходит, чтобы отдохнуть от нас с матерью и, возможно, чтобы каким-то таинствен-

ным образом пообщаться с моей умершей бабушкой. Но в тот вечер я не медлил. Я за-

шагал по тропинке вдоль увитой плющом садовой стены. Казалось, что весть о тоске деда,

о его одиночестве написана на темно-зеленой двери буквами, которые мог прочесть

только я. И когда я открыл ее, он сказал: «Я так и думал, что ты зайдешь».

По-моему, дед занялся химией, не имея на то особенных причин. Он изучал ее из

любопытства и для развлечения, как другие иногда изучают клеточную структуру под

микроскопом или наблюдают за переменчивой формой облаков. За недели, прошедшие

после того, как мать выгнала его из дома, дед познакомил меня с основами химии.

В сарае я чувствовал себя в безопасности. Дом, где теперь правил Ральф, все с боль-

шей жадностью набивая себе утробу, стал зловещим местом. Сарай же был отдельным,

замкнутым мирком. Здесь витал солоноватый минеральный запах, не похожий на запах

человеческого жилья. На дедовом рабочем столе было полно бутылей, пробирок и ре-

торт. Химикаты он добывал благодаря своим связям в фирмах, которые занимались ме-

таллизацией. В углу обычно горела плита. Рядом стоял поднос с посудой — чтобы при-

стыдить мать, дед теперь ел только в сарае. Со стропил под крышей свисала одна-един-

ственная электрическая лампочка. Дедова бунзеновская горелка работала от газового

баллона. На стене был застекленный спереди шкафчик, где он выращивал кристаллы

сульфата алюминия и медного купороса.

Я наблюдал за опытами деда. Я просил его объяснять, что он делает, и говорить мне

названия разных жидкостей в его бутылях.

И дед становился в сарае не таким, как в доме. Там он был сварливым и недоволь-

ным, а здесь превращался в усталого, хворающего человека, который временами мор-

щился от своих ревматических болей и отвечал мне со спокойной сосредоточенностью.

— Что ты делаешь, деда?

— Не делаю, а превращаю. Химия — это наука превращений. В химии ничего не

создают, там только изменяют, превращают одно в другое. А измениться может все.

Он проиллюстрировал свои слова, растворив в азотной кислоте мраморную крош-

ку. Я смотрел, завороженный.

Но он продолжал:

— Все может измениться. Даже золото.

Он налил в тонкий стакан чуть-чуть азотной кислоты, потом взял другой сосуд с

бесцветной жидкостью и добавил к азотной кислоте немного его содержимого. Поме-

шал смесь стеклянной палочкой и аккуратно подогрел. Над стаканом поднялся коричне-

ватый парок.

— Соляная кислота и азотная кислота. По отдельности слабоваты, но вместе спра-

вятся.

На скамье лежали карманные часы с золотой цепочкой. Я знал, что их давным-дав-

14

Грэм Свифт

но подарила деду бабушка. Он отстегнул цепочку от часов, затем, наклонившись вперед,

поднес ее к стакану двумя пальцами. Цепочка качалась в воздухе. Он посмотрел на меня,

словно ожидая, что я подам ему какой-то знак. Потом отодвинул цепочку от своей смеси.

— Может, поверишь на слово, а?

Он взял часы и снова пристегнул к ним цепочку.

— Моя старая профессия — делать позолоченные вещи. Мы брали настоящее зо-

лото и изменяли его. Потом брали что-то другое, совсем не золотое, и покрывали его

этим измененным золотом, чтобы казалось, будто вся вещь целиком золотая, — но это

было не так.

Он горько улыбнулся.

— И что же будет дальше?

— Ты о чем, деда?

— Люди ведь тоже меняются, правда?

Он подошел ко мне поближе. Мне едва исполнилось десять. Я молча посмотрел на

него.

— Правда?

Он пристально поглядел мне в глаза—так же, как когда-то давно, после бабушкиной

смерти.

— Они меняются. Но химические элементы остаются неизменными. Знаешь, что

такое элемент? Золото, например. Оно переходит из одной формы в другую, но мы не

можем ни создать золото, ни потерять его — даже самую капельку.

Потом у меня появилось странное чувство. Мне почудилось, что лицо деда передо

мной — это поперечный скол какого-то длинного каменного бруса, из которого, в дру-

гих местах, можно вырезать и материно лицо, и мое. Я подумал: все лица такие. У меня

возникло внезапное головокружительное ощущение бесконечности всего в этом мире.

Мне захотелось услышать что-нибудь простое, определенное.

— Что это такое, деда?

— Соляная кислота.

— А это?

— Железный купорос.

— А это? — Я указал на другую, неподписанную бутыль с прозрачной жидкостью,

стоявшую у края стола и соединенную с каким-то сложным прибором.

— Лавровишневая вода. Синильная кислота. — Он улыбнулся. — Не для питья.

Вся та осень выдалась необычно холодной. По вечерам подмораживало, ветер ше-

лестел листьями. Возвращаясь от деда с подносом (теперь я всегда забирал его после

ужина), я видел в гостиной, через открытую дверь на кухню, мать и Ральфа. У них вошло

в привычку пить много спиртного, которое приносил Ральф, — вначале мать притворя-

лась, что не одобряет все это виски и водку. От выпитого мать становилась вялой, груз-

ной и податливой, и это позволяло Ральфу забирать над ней все большую власть. Они

вместе валились на диван. Однажды вечером я увидел, как Ральф, пошатываясь, притя-

нул мать к себе и облапил, так что она почти потерялась в его объятиях; через плечо Ральфа

мать заметила, что я смотрю на них из сада. Она казалась пойманной в ловушку, беспо-

мощной.

И именно в тот вечер я дождался своего часа — когда пришел забирать у деда под-

нос. Войдя в сарай, я увидел, что дед спит в кресле, а ужин, почти нетронутый, стоит на

подносе у его ног. Во сне — с взъерошенными волосами, открытым ртом — он походил

на какое-то обессилевшее в неволе животное, которое даже потеряло охоту к еде. Я зах-

ватил с собой из кухни бутылочку для специй. Взяв стеклянную колбу с ярлыком «HNO3»,

я аккуратно отлил оттуда немного жидкости в свою бутылочку. Потом взял остатки дедо-

ва ужина, поставил бутылочку между тарелок и понес все это в дом.

Я решил, что за завтраком плесну Ральфу в лицо кислотой. Я не хотел убивать его.

Рассказы

15

Это было бы бессмысленно, потому что сМерть — вещь обманчивая. Я собирался толь-

ко изуродовать ему лицо, чтобы мать потеряла к нему интерес. Я взял бутылочку для

специй к себе в комнату и спрятал ее в тумбочке у кровати. Утром я переложу ее в кар-

ман штанов. Дождусь удобного момента. Отвинчу под столом крышку. И когда Ральф

проглотит свою яичницу с поджаренным хлебом...

Я думал, что не смогу заснуть. Из окна спальни мне были видны темный прямоу-

гольник сада и лоскут света, падающего из окошка дедова сарая. Я часто не засыпал до

тех пор, пока этот лоскут не исчезнет, — это означало, что сейчас дед прошаркает к дому

и проскользнет в него с заднего хода, как бездомная кошка.

Но в ту ночь я, должно быть, уснул, потому что не видел, как дед потушил свет, и не

слышал его шагов на садовой тропинке.

В эту ночь ко мне в спальню пришел отец. Я знал, что это он. Его волосы и одежда

были мокрыми, на губах запеклась соль; с плеч его свисали водоросли. Он подошел и

стал у моей кровати. Там, где он ступал, остались лужицы, медленно растекающиеся по

ковру. Он долго смотрел на меня. Потом сказал: «Это она виновата. Она сделала в дне

катера дырку, маленькую, чтобы не было заметно и чтобы он утонул — чтобы вы с де-

дом увидели, как он тонет. И катер утонул, как мой самолет. — Он повел рукой у своей

мокрой насквозь одежды и запекшихся губ. — Ты мне не веришь? — Он протянул ко мне

руку, но я боялся взять ее. — Ты мне не веришь? Не веришь?» И, повторяя это, он начал

медленно отступать к двери, точно что-то тянуло его, и лужицы у его ног мгновенно

высыхали. И только когда он исчез, я смог заговорить и сказал: «Да. Я тебе верю. Я дока-

жу это».

А потом уже почти рассвело, и дождь хлестал по окну, словно дом погружался в

воду, и снаружи доносился какой-то странный, тонкий голос — но он принадлежал не

отцу. Я встал, вышел из спальни и поглядел в окошко на лестнице. Голос оказался голо-

сом радио, включенного в машине «скорой помощи» — она стояла на дорожке с откры-

тыми дверцами. Ливень и мечущиеся ветки рябины мешали мне смотреть, но я увидел,

как двое людей в белой форме вынесли из дома носилки, накрытые одеялом. Их сопро-

вождал Ральф. Он был в пижаме и шлепанцах на босу ногу, с зонтиком в руках. Он суе-

тился вокруг санитаров, будто надсмотрщик, ответственный за доставку какого-то жиз-

ненно важного груза. Он крикнул что-то матери, которая, наверно, стояла внизу, за пре-

делами моего поля зрения. Я побежал обратно в спальню. Я хотел взять кислоту. Но тут

по лестнице поднялась мать. На ней был халат. Она обняла меня. Я почувствовал запах

виски. Она сказала: «Милый мой, пожалуйста. Я объясню. Ох, милый, милый».

Однако она так ничего и не объяснила. Думаю, с. тех пор она всю жизнь старалась

объяснить — или избежать объяснения. Она сказала только: «Дедушка был стар и болен,

он все равно не прожил бы долго». И было официальное заключение: самоубийство путем

приема внутрь синильной кислоты. Но всего остального, что следовало бы объяснить —

или признать, — она так и не объяснила.

И было видно, что она испытывает какое-то внутреннее облегчение, точно оправи-

лась от недуга. Уже через неделю после похорон деда она вошла в его спальню и широко

распахнула окна. Стоял ясный, свежий день, из тех, что выдаются в конце ноября, и все

листья на рябине были золотыми. И она сказала: «Смотри, какая красота!»

День, когда хоронили деда, тоже был таким — залитым солнцем, прозрачным, в

искрах раннего морозца и золотой листвы. Мы стояли на церемонии, мать, Ральф и я,

точно пародия на ту троицу — дед, мать и я, — которая когда-то присутствовала на зау-

покойной службе в память отца. Мать не плакала. Она и вообще не плакала, даже до

похорон, когда к нам приезжали полицейские и представители коронера, писали свои

бумаги, извинялись за вторжение и задавали вопросы.

Мне они вопросов не задавали. Мать сказала: «Ему всего десять, что с него спраши-

вать?» Однако я хотел рассказать им тысячу вещей — о том, как мать выгнала деда из

дому, о том, как самоубийство может быть убийством и как ничто на свете не имеет

16

Грэм Свифт

конца, — и из-за этого испытывал чувство, что на меня падает какое-то подозрение. Я

забрал бутылочку с кислотой из своей спальни, пошел в парк и выкинул ее в пруд.

А затем, после похорон, когда полицейские и следователи перестали нас беспоко-

ить, мать с Ральфом начали убирать в доме и вытаскивать все из сарая. Они расчистили

заросшие участки сада и подрезали ветви деревьев. На Ральфе был старый свитер, слиш-

ком для него маленький, и я признал в этом свитере один из отцовских. А мать сказала:

«Скоро мы переедем в новый дом — Ральф собирается купить его».

Мне некуда было идти. Я пошел в парк и стал у пруда. По нему плавали листья, об-

летевшие с ив. Где-то на дне лежали бутылочка с кислотой и мой сломанный катер. Но,

изменяясь, вещи все же не исчезают. И здесь, на пруду, когда собирались сумерки и во-

рота парка скоро должны были закрыть на ночь, я посмотрел на середину, где утонул

мой катер, потом перевел взгляд на дальний берег и увидел деда. Он стоял там в своем

черном пальто и сером шарфе. Было очень холодно, и по воде бежали маленькие вол-

ны. Он улыбался, и я понял: катер все еще движется к нему, упорный, непотопляемый,

вдоль той невидимой линии. И руки деда, в пятнах от кислоты, протянутся вниз и пойма-

ют его.

Антилопа Хоффмейера

У дяди Уолтера была своя теория насчет ценности зоопарков. Сидя во главе стола и

озирая нас всех, он говорил: «Зоопарки смиряют нашу гордыню. Приходя туда, мы —

всего-навсего люди, случайные фавориты эволюции — должны думать о том, что у нас

никогда не будет скорости гепарда, силы медведя, красоты газели, проворства гиббона,

зоопарки не дают нам зазнаваться; они показывают, как мы несовершенны...»

Заговорив на излюбленную тему, он неумолимо продолжал в том же духе, со сма-

ком перечисляя достоинства одного животного за другим, так что я, развитой мальчиш-

ка, почти круглый отличник, для которого зоопарки были в первую очередь царством

отвратительной вульгарности — подсовывания слонам оберток от мороженого, ухмы-

лок перед совокупляющимися обезьянами, — не мог не откликнуться на его дифирам-

бы одним словом: «Клетки».

Но дядю Уолтера это не обескураживало. Он продолжал свою речь, потом завер-

шал ее тем же рефреном: «...показывают, как мы несовершенны», — и, предоставляя

нам возможность спокойно поглощать домашнее печенье и лимонный пирог-меренгу,

приготовленные его женой, откидывался на спинку кресла, точно его правота не подле-

жала никакому сомнению.

Насколько я знал, мой дядя не был верующим человеком; но иногда, после подоб-

ных разглагольствований почти в библейском стиле, на его лицо ложилась аскетическая

безмятежность, как у византийского святого. Это заставляло вас на мгновенье забыть о

настоящем дядином облике: бледная кожа, глаза навыкате, пальцы и зубы в табачных пят-

нах — ни дать ни взять школьник, перепачканный чернилами, — рот, имевший склон-

ность подергиваться и вырабатывать больше слюны, чем он мог удержать, и менее за-

метная общая неуклюжесть, как будто ему было неловко в собственном теле. Каждое

воскресенье, когда мы приходили к нему на чай, — эти чаепития устраивались в тесной

комнате, заваленной книгами, фотографиями, аттестатами и старыми чучелами насеко-

моядных, словно викторианская гостиная, где регулярно собираются «энтузиасты», —

он обязательно угощал нас очередной проповедью об этическом значении зоопарков.

Дойдя до конца, он принимался раскуривать трубку, а его жена (моя тетка Мэри), ма-

ленькая, похожая на мышку, но не лишенная привлекательности женщина, смущенно

вставала и начинала убирать тарелки.

Жил он в Финчли, а работал помощником старшего смотрителя в одной из секций

городского зоопарка, где содержались млекопитающие. Фанатик своей профессии, он в

любой момент был готов оставить родной дом ради совсем иного мира. После двадцати

Рассказы

17

пяти лет брака он обходился с женой так, словно до сих пор не слишком хорошо уяснил

себе, какого обращения она требует.

Мы жили в сельской местности, под Нориджем. Возможно, я так скептически отно-

сился к этому изобретению — зоопаркам — лишь оттого, что был, по моим понятиям,

более близок к природе, чем дядя Уолтер. Недалеко от нашего дома росли леса, остатки

прежних королевских охотничьих угодий, где иногда можно было мельком увидеть ди-

кую лань. Но потом, еще в пору моего детства, лани исчезли. Примерно раз в полтора

месяца мы ездили в Лондон навестить деда с бабкой, которые жили в Хайгейте. Эти уик-

энды непременно завершались визитом к дяде, который обычно встречал нас в зоопар-

ке, а потом вел к себе домой пить чай.

Я презирал Лондон по той же причине, какая заставляла меня насмехаться над зоо-

парками и хранить верность своим деревенским корням. На самом деле я любил живот-

ных — и не мог отрицать, что мой дядя знает о них многое. Однако мои увлечения вряд

ли позволили бы мне надолго остаться в провинции. Я получил степень по математике.

В одно из таких воскресений дядя Уолтер и познакомил нас, своих гостей, с антило-

пами Хоффмейера. В зоопарке была пара этих редких и очень изящных животных, кото-

рая как раз тогда, к великому восторгу персонала (и дяди особенно), произвела на свет

потомство — одну самочку. Широкая публика еще не допускалась ни к родителям, ни к

новорожденной, но мы получили*специальное разрешение.

Рыжевато-коричневые, на ножках-прутиках, даже взрослые не выше восемнадцати

дюймов от пола, эти нежные создания глядели на нас снизу вверх своими темными, крот-

кими глазами; бока их постоянно вздрагивали, и дядя Уолтер велел нам не подходить слиш-

ком близко и делать только самые плавные движения. Новорожденная самочка, дрожа-

щая рядом с матерью, была не крупнее щенка, но казалась гораздо более хрупкой. Дядя

Уолтер пояснил нам, что они принадлежат к одному из многих видов крошечных анти-

лоп, которые водятся в густых лесах Западной и Центральной Африки. Этот конкретный

вид был открыт и описан как имеющий уникальные особенности лишь в конце сороко-

вых годов. Двадцать лет спустя исследования показали, что на воле этих животных боль-

ше не существует.

Мы осмотрели троих грустных уцелевших пленников и были соответствующим

образом тронуты.

— Ох, какие душечки! — воскликнула моя мать, пожалуй слегка нарушив правила

этикета.

— И заметьте, — сказал дядя Уолтер, сидевший на корточках внутри клетки, — кро-

шечные рожки, большие глаза — ночной образ жизни, естественно, — а ноги, ниже ко-

лен, не толще моего пальца, но позволяют им прыгать в высоту на целых десять футов.

Он вытер уголок рта и вызывающе поглядел на меня.

Причина дядиной привязанности к этим животным крылась не только в их исклю-

чительной редкости, но и в его личном знакомстве с их тезкой и первооткрывателем —

самим Хоффмейером.

Этот зоолог, уроженец Германии, работал и писал свои труды во Франкфурте, пока

его не вынудили уехать оттуда в Лондон (это случилось в тридцатые годы). Он планиро-

вал экспедиции в Конго и Камерун, которые из-за войны пришлось отложить, но в

1948-м Хоффмейер все-таки попал в Африку и вернулся с триумфом, обнаружив еще не

описанный вид карликовой антилопы. До этого он успел осесть в Лондоне и свести друж-

бу с моим дядей, начавшим работать в зоопарке приблизительно в ту пору, когда Хоф-

фмейер появился в Англии. Чтобы серьезный, одаренный зоолог стал якшаться с пусть

даже ревностным, но необразованным смотрителем — это, конечно, было далеко не в

порядке вещей.

В течение следующих десяти лет Хоффмейер совершил еще три путешествия в

Африку и подробно изучил как новооткрытый, так и некоторые другие виды лесных

18

Грэм Свифт

антилоп. Затем, в 1960 году, опасаясь, что местные охотники совсем истребят уже и без

того редких антилоп Хоффмейера (их мясо и шкуры ценились весьма высоко), он привез

три пары этих животных с собой в Европу.

В те дни черные жители Конго и европейцы безжалостно убивали друг друга. Спа-

сение Хоффмейером не только собственной шкуры, но и шкур шести его драгоценных

спутников было научным подвигом, имеющим мало параллелей. Две пары были отправ-

лены в Лондон, а третья во Франкфурт — в тот зоопарк, где Хоффмейер работал до при-

хода к власти нацистов. Животных оказалось очень трудно содержать в неволе, но вто-

рое поколение — хотя, увы, и более мелкое — все же удалось вырастить. История этого

достижения (в которое внес свою лепту и мой дядя), постоянной и хлопотливой перепис-

ки между соответствующими секциями Франкфуртского и Лондонского зоопарков не

менее удивительна, чем отчет о приключениях Хоффмейера в Конго.

Однако у этого вида было мало шансов на выживание. Спустя четыре года после

того, как дядя Уолтер показал нам свое маленькое трио, численность всей искусствен-

ной популяции, когда-то достигавшая десяти особей, упала до трех — той самочки, кото-

рую мы видели еще в младенчестве и с которой трудно было связывать большие надеж-

ды, и пары во Франкфурте. Потом, как-то зимой, франкфуртская самка умерла; а ее друга-

самца, тоже не очень сильного и никогда не знавшего лесных дебрей, где жили его пред-

ки, посадили в герметическую клетку и реактивным самолетом, в сопровождении

опытных ветеринаров, отправили в Лондон.

Так дядя Уолтер стал хранителем последней пары антилоп Хоффмейера, а следова-

тельно, несмотря на свой низкий статус, фигурой довольно значительной и истинным

наследником Хоффмейера — если и не в академическом плане, то в личном.

«Хоффмейер, — повторял мой дядя в те вечера, когда мы пили у него чай, — Хоф-

фмейер... мой друг Хоффмейер...» Его жена поднимала глаза и поспешно пыталась сме-

нить тему. И мне чудилось, будто я вижу щель в его не так уж ладно сидящих доспехах.

Когда я впервые приехал в Лондон после получения степени, мне предстояло про-

жить с дядей около четырех месяцев (возможно, вернее было бы сказать «последние

четыре месяца»). Это произошло вскоре после кончины тети Мэри, вызванной каким-то

скоротечным недугом. Я получил работу в политехническом институте на севере Лон-

дона, и родители договорились с дядей Уолтером, что, пока я не встану на ноги и не по-

дыщу себе квартиру, его наполовину опустевший дом в Финчли будет также и моим.

Я принял это одолжение, но на душе у меня было неспокойно.

Дядя Уолтер встретил меня с угрюмой вежливостью. Во всем доме с его многочис-

ленными следами женского присутствия, рассеянными среди книг и пепельниц, витал

дух невосполнимой утраты. Мы никогда не говорили о тетке. Мне не хватало ее печенья

и лимонных пирогов. Дядя, все кулинарные познания которого были связаны с приго-

товлением корма для его любимых копытных, поглощал огромные количества недоварен-

ных или вовсе сырых овощей. По ночам — наши спальни выходили в один коридор — я

слышал, как он рыгает и переливчато храпит в большой двуспальной кровати, которую

прежде делил с женой, а позже, под утро, что-то торжественно бормочет во сне — или не

во сне, поскольку теперь у него все время был отрешенный вид человека, ведущего не-

прерывный внутренний разговор с самим собой.

Однажды в три часа утра, заметив свет в ванной, я услыхал, как он плачет за дверью.

Дядя Уолтер уходил в зоопарк раньше, чем я просыпался; каждые вторые сутки он

дежурил там допоздна, так что в иные дни мы не виделись совсем. При встречах же он

говорил со мной холодно и коротко, точно застигнутый на чем-то постыдном и пытаю-

щийся скрыть свое замешательство. Однако порой мы оба оказывались более располо-

жены к общению; тогда он набивал трубочку и, забыв раскурить ее, начинал рассуждать

в своей важной, педантичной, чуть ли не пророческой манере, довольный, что ему есть с

кем поспорить. Иногда я тоже бывал рад — потому что дядя Уолтер раздобыл мне бес-

платный пропуск в зоопарк — улизнуть от машин, от расплывчатой многоликости до сих

Рассказы

19

пор чуждого мне города в еще более странный, но и более уютный мирок на бере-

гах Риджентс-канала. Дядя встречал меня в своем рабочем комбинезоне, и я, привиле-

гированный посетитель, которому полагалось надевать специальные резиновые боты,

шел вслед за ним в закрытый для публики питомник, дабы увидеть безутешно посапываю-

щих в своей бетонной каморке пару хрупких, робких, изнуренных неволей антилоп Хоффмей-

ера.

— Но какой в этом смысл, — однажды сказал я дяде Уолтеру, — говорить, что су-

ществует вид, которого еще никто не обнаружил? — Мы сидели в его гостиной и беседо-

вали о неоткрытых видах (каким некогда была антилопа Хоффмейера) и, наоборот, о почти

вымерших видах и о важности их сохранения, — Если вид существует, но никто об этом

не знает — разве это не то же самое, как если бы он не существовал вовсе?

Он посмотрел на меня с опаской, почти глуповато. Где-то в его душе, я знал, еще

теплится слабая надежда на то, что в сердце африканских джунглей до сих пор живут

антилопы Хоффмейера.

— Итак, — продолжал я, — если нечто заведомо существующее перестает суще-

ствовать, не уравнивается ли оно, по сути, с тем, что существует, но о чьем существова-

нии никому не известно?

Дядя наморщил свой бледный лоб и выдвинул вперед нижнюю губу. Два вечера в

неделю, чтобы немного подработать, я читал лекции по философии (на что не имел

формального права) взрослым вольнослушателям и любил подобным образом побало-

ваться с реальностями. Я мог бы заставить дядю принять недоказуемую возможность

существования до до.

— Факты, — откликнулся он, выбивая трубку, — научные данные... добросовест-

ные исследования... как те, что проводил Хоффмейер... — скачущим пунктиром, выда-

вавшим его внутренний дискомфорт.

Я знал, что в душе он не ученый. Он был достаточно начитан для того, чтобы стать

профессиональным зоологом, но никогда не пошел бы на это, поскольку любил, по его

словам, работать с животными, а не «над» ними. Тем не менее, если ему грозила опас-

ность проиграть спор, он — пусть неохотно и виновато — все же прибегал к помощи

всесильной науки.

— Наука... имеет дело только с известным, — выпалил он со страдальческим, чуть

ли не обиженным видом, хотя далекий огонек в его глазах сказал мне, что он уже тща-

тельно рассмотрел и взвесил мои аргументы и, несмотря на все старания, не в силах про-

тивиться их соблазну.

— Пускай мы что-то обнаружили или что-то прекратило свое существование, —

продолжал я, — от этого ничего не меняется, так как сумма всего существующего оста-

ется суммой всего существующего.

— Вот именно! — сказал дядя, словно это было решающим возражением. Он отки-

нулся на спинку кресла и поднес к губам стакан пенистого портера, стоявший на подло-

котнике («Гиннесс» был единственным баловством, которое позволял себе мой дядя).

Я попытался подвести его к тяжелому вопросу о том, почему — если мы готовы

допустить, что иные виды могут навсегда остаться неизвестными, могут появляться и

исчезать без следа в далеких лесах и тундре, — почему мы все-таки считаем, что должны

спасать от небытия виды, которым грозит вымирание, только потому, что знаем о них;

почему мы должны забирать их представителей из привычной среды обитания, сажать в

самолеты, заключать, как антилоп Хоффмейера, в стерильные клетки.

Но у меня не повернулся язык. Это было бы чересчур — я не хотел так грубо насту-

пать дяде на больную мозоль. Кроме того, я сам чувствовал оборотную сторону соб-

ственного вопроса. Мысль, что на свете могут существовать животные, о которых мы

ничего не знаем, волновала меня — я относился к этому далеко не так равнодушно, как,

например, к существованию в математике мнимых чисел. Дядя Уолтер наблюдал за мной,

без помощи рук передвигая трубку из одного угла рта в другой. Я подумал о зоологи-

20

Грэм Свифт

ческом термине «жвачное» и о выражении «пережевывать мысли». И сказал совсем не

то, что собирался сказать:

— Главное не в том, какие виды существуют и какие нет, а в том, что при всем раз-

нообразии известных видов нам нравится изобретать новые. Подумай о мифологичес-

ких существах — грифонах, драконах, единорогах...

— Ха! — сказал дядя, внезапно угадав мои сокровенные чувства, что прямо-таки

потрясло меня. — Да ты завидуешь тому, что у меня есть мои антилопы.

Но я ответил с такой же проницательностью, удивившей меня в равной степени:

— А ты завидуешь Хоффмейеру,

К тому времени положение двух антилоп стало вызывать серьезное беспокойство.

Они не спарились, когда их впервые свели вместе, и теперь, по наступлении второго брач-

ного сезона, снова не проявляли к этому никакой охоты. Поскольку самец был сравни-

тельно слабой особью, возникли опасения, что утеряны последние шансы добиться по-

томства и таким образом уберечь вид от вымирания, пусть лишь ненадолго. В этот пери-

од дядя Уолтер, как и прочие служители зоопарка, пытался склонить животных к брачно-

му союзу. Я гадал, можно ли это сделать. Антилопы казались мне двумя одинокими,

неприкаянными существами, абсолютно безразличными друг к другу, хотя они и состав-

ляли вдвоем целый вид.

Но дядя был явно поглощен своей задачей — помочь новому поколению антилоп

появиться на свет. После теткиной смерти прошло много недель, а с лица его не сходило

выражение глубокой внутренней сосредоточенности; трудно было сказать, то ли он скор-

бит по жене, то ли переживает за своих бесплодных питомцев. Мне впервые пришло в

голову — почему-то мальчишкой, несмотря на все наши воскресные чаепития, я никог-

да об этом не думал, — что у них с теткой не было детей. Представить моего дядю —

долговязого и слюнявого, с вечно желтыми от никотина зубами и пальцами, источающе-

го запахи портера и сырого лука — в роли производителя потомства было нелегко. Одна-

ко в некотором другом смысле этот человек, способный по вашей просьбе с ходу пере-

числить все известные виды Cervinae или Hippotraginae, был полон жизни. В те поздние

мартовские вечера, когда он возвращался домой с унынием на лице и я спрашивал его,

теперь уже с едва уловимым следом сарказма в голосе: «Нет?» — а он отвечал, снимая

сырой плащ, качая понурой головой: «Нет», я начал подозревать, сам не зная отчего, что

он по-настоящему любил мою тетку. Хотя он толком не умел проявлять свои нежные

чувства, хотя он бросил ее, как муж, проводящий все уик-энды на рыбалке, ради своих

животных — все-таки где-то в этом доме в Финчли, втайне от меня, существовал целый

мир посмертной любви к его жене.

Как бы там ни было, в ту пору меня достаточно занимала моя собственная личная

жизнь. Один в незнакомом городе, я изредка заводил себе полуслучайных подруг и иног-

да приходил с ними в дядин дом. Не зная, какой будет его реакция, опасаясь духа научного

целомудрия, гнездящегося среди книг по зоологии и чучел животных, я следил за тем, чтобы

эти визиты совершались в отсутствие дяди Уолтера, и убирал из своей спальни все мело-

чи, которые могли бы меня выдать. Но вскоре я почувствовал, что мои шалости не оста-

лись для дяди секретом. Возможно, у него был нюх на такие вещи, как у его питомцев.

Более того — мои развлечения подтолкнули его к редкому по искренности признанию.

Ибо однажды вечером, после нескольких бутылок портера, мой дядя, который не морг-

нув глазом стал бы изучать с близкого расстояния половые органы гну или окапи, про-

молвил дрожащими губами, что за тридцать лет брака он ни разу не смог «без душевного

трепета» приблизиться к тому, что он назвал «укромными уголками» своей жены.

Но это случилось позже, когда дела повернули к худшему.

— Завидую Хоффмейеру? — сказал дядя. — С чего это я стал бы завидовать Хоф-

фмейеру? — Его рот дернулся. Спинку его кресла украшала салфеточка-подголовник:

тетка любила вязать крючком.

Рассказы

21

— С того, что он открыл новый вид.

Произнося эти слова, я уже понял, что называю не единственную причину для за-

висти. Другой причиной было то, что Хоффмейер в некотором роде обеспечил себе

бессмертие. Человек может умереть, но — во всяком случае, пока существуют откры-

тые им животные — имя его не погибнет.

— Но... Хоффмейер... зоолог. А я? Знай навоз убираю. — Дядя Уолтер вернулся к

своему самоуничижительному стаккато.

— Расскажи мне о Хоффмейере.

Имя Хоффмейера, его подвиги не сходили с языка у моего дяди, но о самом чело-

веке не складывалось практически никакого представления.

— О Хоффмейере? Ну... признанный специалист в своей области. Бесспорный...

— Нет — какой он был? — Я сказал «был», хотя и не знал наверняка, что Хоффмей-

ер умер.

— Какой?.. — Дядя, уже поднявший трубку для расстановки ударений и изготовив-

шийся перечислять научные заслуги Хоффмейера, поднял глаза, на мгновение приотк-

рыв свой влажный рот. Затем, резко сунув трубку обратно в зубы и сжав рукой ее ча-

шечку, стал вымучивать из себя чуть ли не пародию на воспоминания об «ушедшем

товарище». — Как человек, ты имеешь в виду? Отличный малый. Кипучая энергия, не-

угасимый энтузиазм. Никогда не встречал более славного... Мой закадычный друг...

Я начал сомневаться в реальности Хоффмейера. Его действительная жизнь каза-

лась столь же призрачной и неуловимой, как жизнь антилоп, которых он спас от безы-

мянности. Я не мог представить себе этого доблестного ученого. У него была фамилия

еврейского импресарио. Я вообразил, как мой дядя приходит к нему и получает антилоп

в качестве атрибута для исполнения некоего уникального эстрадного номера.

Я спросил себя: да существовал ли Хоффмейер вообще?

Дядя, странно набычив голову — одна из тех поз, которые заставляли меня думать,

что он может видеть мои мысли, — сказал:

— Он ведь и сюда приезжал, гостил у меня. Много раз. Сидел в кресле, где ты сейчас

сидишь, ел за этим столом, спал...

Но тут он внезапно оборвал себя и принялся свирепо сосать трубку.

Мои попытки найти подходящую квартиру не имели успеха. По мере моего при-

выкания к Лондону он становился еще более безликим, более неумолимым. Видимо,

этот город не был создан для того, чтобы в нем преподавали математику. Мои уроки

философии приобрели более эзотерическую окраску. Особенно мне удавались лекции

о Пифагоре, который не только был математиком, но и верил, что следует воздерживать-

ся от мяса и что души людей могут переселяться в животных.

Через месяц после нашей беседы о Хоффмейере дела неожиданно приняли дур-

ной оборот. Самец антилопы заболел чем-то вроде пневмонии, и судьба пары, а также —

насколько нам было известно — всего вида казалась решенной. Дядя возвращался из

зоопарка поздно, молчаливый, с вытянутым лицом. Спустя две недели больное живот-

ное умерло. Уцелевшая самочка, которую я после этого видел, наверное, раза три, роб-

ко, тревожно глядела из своего одинокого загончика, точно сознавала собственную уни-

кальность.

Дядя Уолтер привязался к этой последней антилопе со всем пылом овдовевшей

матери, изливающей свою любовь на единственное чадо. Его взгляд стал отсутствующим

взглядом мученика. Однажды, во время моего воскресного визита в зоопарк (бывало,

что между этими визитами я вовсе не встречался с дядей Уолтером), старший смотри-

тель из его секции, грузный, добродушный человек по фамилии Хеншо, отвел меня в

сторонку и заметил, что дяде хорошо бы взять отпуск. Похоже, дядя просил разрешения

устроить в клетке антилопы постель, чтобы можно было никуда не отлучаться. Ему до-

вольно простого соломенного тюфяка, сказал он.

Хеншо выглядел обеспокоенным. Я обещал как-нибудь повлиять на дядю. Но, на-

22

Грэм Свифт

сколько я мог судить, у меня было мало шансов сдержать свое обещание. Дядя являлся

домой за полночь и, наполнив прихожую тяжелым портерным духом, сразу прокрады-

вался наверх. Я чувствовал, что он меня избегает. Даже в свои выходные он отсиживался

у себя в комнате. Иногда я слышал его бормотание и шаги; в другие часы там царила

тишина, как в тюремной одиночке, так что я начинал подумывать, не пора ли мне, ради

него самого, заглянуть в замочную скважину или оставить у двери поднос с его люби-

мой клетчаткой. Временами мы все же сталкивались, как бы случайно, на кухне или в

гостиной среди его книг. Я спросил у него (поскольку считал, что сквозь его защитную

оболочку может проникнуть лишь агрессивный юмор), не думает ли он, что его роман

с самкой антилопы зашел чересчур далеко. Он обратил на меня глубоко уязвленный,

страдальческий взгляд, его мокрые от слюны губы подрагивали; затем сказал горько, но

вызывающе: «Ты говорил с Хеншо?»

* Все вокруг словно объединились против него. В те дни он был удручен еще одним

обстоятельством: городские власти собирались проложить новую дорогу между двумя

магистралями, которая должна была преобразить микрорайон, пройдя по соседству с

дядиным домом. Дядя Уолтер получил предупреждение от властей и вступил в группу

местных активистов, борющихся против этого строительства. Он называл городских про-

ектировщиков «засранцами». Это удивляло меня. Мне всегда казалось, что он живет в

каком-то особом, старозаветном мире, где царит непререкаемый авторитет Зоологичес-

кого общества, являющегося единственной святыней и единственным судией. Я считал,

что, покуда его периодически окутывают теплые ароматы меха и навоза, он не способен

замечать грохот движения на Северной кольцевой, визг реактивных самолетов над Хит-

роу, высотки и эстакады — или обращать внимание на то, что творится около его дома.

Но в одно субботнее утро, когда мы (редкий случай) завтракали вместе под рев экскава-

торов за кухонным окном, я осознал свою неправоту. В тот раз дядя поднял глаза от сво-

ей овсянки с отрубями и пристально посмотрел на меня.

— Не нравится здесь, а? Хочешь небось обратно в Норфолк? — сказал он.

Его взгляд был пронизывающим. Возможно, на моем лице отражалось разочарова-

ние Лондоном — или напряжение, которое было вызвано необходимостью делить с ним

крышу. Я что-то уклончиво пробормотал в ответ. Снаружи включили какую-то мощную

тарахтелку, и чашки на столе задрожали. Дядя повернулся к окну.

— Подонки, — сказал он. — Знаешь, сколько я здесь живу? Сорок лет. Вырос здесь.

Твоя тетя и я... А теперь они хотят...

Его голос поднялся, в нем зазвенел пафос. И я увидел в этом человеке, которого

уже начал считать почти свихнувшимся, нелепой жертвой его собственных причуд, про-

блеск истинной жизни, безвозвратно утерянной, словно на миг приоткрылась дверь в

камеру.

Я стал гадать, каков же мой настоящий дядя. В этом доме обитал некто, но этот не-

кто не был моим дядей. Приходя из зоопарка, он все более неслышно пробирался в свою

комнату. Он начал уносить к себе в спальню отдельные книги по зоологии из своей «биб-

лиотеки» в углу гостиной. Еще он забрал снимки жены, стоявшие в рамочках на книж-

ной полке. В три-четые часа утра я слышал, как он читает нараспев, точно Псалтирь или

поэмы Мильтона, пассажи из «Редких видов» Лейна, «Африканских копытных» Эрикс-

дорфа и из труда, на который я уже давно привык смотреть как на дядину библию, —

«Карликовых и лесных антилоп» Эрнста Хоффмейера. В промежутках раздавались тира-

ды, направленные против каких-то воображаемых оппонентов, среди которых были чле-

ны комитета по градостроительству и «этот дерьмоед» Хеншо.

Им явно овладела параноидальная вера в то, что весь мир настроен враждебно по

отношению к антилопе Хоффмейера и стремится ее уничтожить. У него возникла иллю-

зия — так позже объяснил- мне Хеншо, — что, подобно детям, считающим, будто мла-

денцы рождаются лишь благодаря «крепкой любви», он может только силой своей не-

жной привязанности к самке антилопы продлить существование ее рода. Он стал избе-

гать меня, словно я тоже участвовал во вселенском заговоре. Мы сторонились друг дру-

Рассказы

23

га на лестнице, как чужие. Наверное, я должен был бороться против его мании, но что-

то говорило мне, что я вовсе не враг ему, а напротив — его последний истинный защит-

ник. Я помнил его слова «скорость гепарда, сила медведя...» Позвонил Хеншо и осто-

рожно намекнул, что дяде следовало бы показаться врачу. Я спросил у Хеншо, вправду

ли он любит животных.

Как-то ночью мне приснился Хоффмейер. У него была сигара, галстук бабочкой и

театральный бинокль, и он шествовал по джунглям, роскошным и фантастическим, как

джунгли на картинах Таможенника Руссо. За ним шли двое носильщиков, в руках у них

была клетка, а в ней — жалкая фигура моего дяди. Из подлеска опасливо выглядывало

четвероногое существо с лицом моей тетки.

Посещаемость моих лекций по философии падала. Я посвятил два занятия монте-

невской «Апологии Раймона Себона». Студенты жаловались, что я веду их странными и

обрывистыми тропами. Я пропускал их жалобы мимо ушей. Я уже решил, что летом

уеду из Лондона.

Дядя Уолтер вдруг снова стал коммуникабельным. Однажды поутру я услыхал, как

он поет на кухне. Высокий, пронзительный тенорок — в нем было что-то удивительно

юношеское — негромко выводил «Мы сохраним любовь навеки». Дядя собирался на

послеполуденное дежурство и перед уходом в зоопарк готовил себе ранний ленч. До меня

доносился запах жареного лука. Когда я вошел, дядя приветствовал меня, как по воскре-

сеньям во время оно, будто я еще не вырос из коротких штанишек: «А, Дерек! Привет,

дружок, выпей пива», — сказал он, точно сегодня было что отметить. Он подал мне «Гин-

несс» и открывалку. Четыре пустые бутылочки уже стояли на подоконнике. Я не знал,

что это — чудесное исцеление или последнее гулянье вроде тех, которые люди устраива-

ют, чтобы потом выброситься с балкона. «Дядя?» — сказал я. Но его липкие губы приот-

крылись в загадочной усмешке; лицо выражало сдержанную целеустремленность, слов-

но готовое вот-вот исчезнуть; глаза блестели, точно стоило мне вглядеться в них присталь-

нее, и я увидел бы там отражение картин и пейзажей, знакомых ему одному.

У меня была с собой папка студенческих работ: вечером предстояло идти на семи-

нар по математике. Он посмотрел на нее с презрением. «Все это... — сказал он. — Стал

бы лучше смотрителем в зоопарке».

Он вытер рот. Его длинное желтоватое дицо было в морщинах. Я понял, что на свете

нет никого, похожего на моего дядю. Я улыбнулся ему.

Той ночью — кажется, около часу — мне позвонил Хеншо. По его голосу чувство-

валось, что он на грани паники. Он спросил меня, видел ли я дядю Уолтера. Я ответил,

что нет: после занятий в институте я скоротал остаток вечера в пабе и, вернувшись, сразу

лег спать. Возможно, дядя лег еще раньше меня. Хеншо объяснил мне, что охранник в

зоопарке обнаружил двери в специальное отделение открытыми; что клетка антилопы

Хоффмёйера была найдена пустой. Сразу же начались поиски в ближайших окрестнос-

тях зоопарка, но никаких следов пропавшего животного замечено не было.

— Позовите дядю! — отчаянно выкрикнул Хеншо. — Найдите его!

Я попросил не вешать трубку. Я стоял в коридоре босиком, в пижаме. На миг безот-

лагательность моего поручения отступила на задний план: я мысленно увидел, как кро-

шечное создание пересекает Принс-Альберт-роуд, трусит по Финчли-роуд, постукивая

раздвоенными копытцами по булыжной мостовой, и в его кротких глазах отражаются

лучи фонарей, отбрасывая на лондонские улицы печальное мерцание прошлого его

лесных предков. И нет ему пары на свете.

Я пошел к комнате дяди Уолтера. Постучал в дверь (которую он нередко запирал),

затем открыл ее. Я увидел разбросанные по полу книги, сгнившие остатки сырых ово-

щей, клочки фотографий его жены... Но дядя Уолтер — я уже знал это — исчез.

СТЕФАН ХВИН

Ханеман

РОМАН

Перевод с польского К. СТАРОСЕЛЬСКОЙ

СТАНИСЛАВ ЛЕМ

о романе

Проза плотного плетения

Чтение романа Стефана Хвина «Ханеман» шло у меня с

трудом: я застрял на первых же страницах. Поначалу мне

показалось, что автор кропотливо плетет на коклюшках кру-

жева, излишне усложняя задачу читателя, однако жена

убеждала меня, что это выдающаяся проза, и я решил сра-

зу вломиться в середину. А поступив так, вошел во вкус и признал, что проза и в самом деле

выдающаяся. Быть может, лучшая из всего, что появилось в' последнее время.

Книга Хвина заслуживает того, чтобы о ней писали; отсутствие должного количества

откликов и дискуссий лишний раз свидетельствует о распаде в Польше «литературной» куль-

туры. Не собираются кружки интеллектуалов, не ведутся беседы о литературе на телевиде-

нии, разве что недавно какой-то там Лем пять минут говорил о своей книжонке, вышедшей в

издательстве «Знак». Нет точек соприкосновения, все расползаются в разные стороны, как

побеги дикорастущего кустарника. Такая кустистость раздражает, поскольку мешает серьез-

ному обсуждению книг, заслуживающих большего внимания, чем «бруЛьон»1 или «Метафизи-

ческое кабаре»1 2 некой юной особы. Хвин, по-моему, повторяю, недооценен, и причину этого я

вижу в отсутствии автономной литературной жизни, в отсутствии системы, которая по спра-

ведливости выносила бы некоторые названия на публичный форум и привлекала к ним широ-

кий общественный интерес. Дело тут не только в малых тиражах — никто не занимается про-

пагандой новых имен. Отношение к молодым авторам просто ужасное, можно сказать, ниги-

листическое; вы не увидите их книг на витринах, а зачастую и на прилавках книжных магази-

нов. Моя писательская карьера уже завершается, но я ни капельки не завидую тем, кому

довелось дебютировать в наши дни.

В «Ханемане» рассказывается, как жизнь соприкасается со смертью, и эта тема, подоб-

но теме судьбы в Пятой Бетховена, повторяется и набирает силу. Перед нами Гданьск и нем-

цы, которых оттуда выгоняют, и мы знаем, чтб их выгоняет — советское наступление, но

наступление это изображено как своего рода космическая катастрофа: ни одного советского

солдата на страницах романа Хвина мы не встретим, и это, я считаю, хорошо. Безымянная

сила выбрасывает людей из родного города, они устремляются на пароходы, и только потом,

с дистанции времени, мы узнаем, что они нашли смерть в ледяных водах Балтики. Это обра-

зец психосоциальной эсхатологии: Хвин пронзительно изображает зловещую легкость, с ко-

торой можно уничтожить, разрушить, растоптать все человеческое; хорошо известное он по-

казывает со свежестью, исполненной жестокости. Текст проработан до мельчайших подроб-

1 Литературный журнал молодого поколения, постоянно эпатирующий читателя.

2 Шокирующая своей эротической «свободой» повесть Мануэли Гретковской.

© 1995 by Stefan Chwin & Wydawnictwo Marabut, Redakcja «Tytulu»

© Stanislaw Lem, 1997

© К.Старосельская. Перевод, вступление, 1997

Ханеман

25

ностей, в конце даже есть словарик немецких Названий улиц, но при этом в книге трудно об-

наружить хотя бы намек на существовавший тогда в Германии строй — нет гауляйтеров или

иных бонз, загоняющих гданьчан на палубу балтийских судов. Все происходит в социально-

государственном вакууме. Это не упрек; я полагаю, автор сознательно избрал такой прием.

Хвин уловил явление, которое меня всегда потрясало, — я сам несколько раз переживал

подобное во Львове. Речь идет о той минуте, когда господствующий строй и традиционная

иерархия житейских проблем, самый фундамент быта рушатся. Одна армия уходит, другая

еще не припала, возникает зияющая пустота, перерыв в истории, а от людей остаются только

вещи. Кто-то может сказать, будто Хвин уделяет чрезмерное внимание тому, что является

лишь атрибутами жизни, — предметам и материи. Иронизировал же Милош: «Ничего, скажу

вам, не жаль мне так, как фарфора». Однако нет сомнений в том, что «Ханеман» в своей цель-

ности — поскольку не поддается расщеплению на отдельные строительные блоки — хорошая,

даже очень хорошая книга, более плотно сотканная и гораздо больше меня волнующая, чем,

например, проза Щиперского, принесшая автору известность за границей.

Я очень хотел бы увидеть, как эта книга из Польши выплывает на международные про-

сторы; в первую очередь ее бы следовало издать в Германии. Материя деликатная; живи мы

во времена, когда Жукровский громил Бялошевского за «Дневник Варшавского восстания»,

сразу бы послышались голоса: «Почему он уделяет столько внимания каким-то гданьским

немцам, а не воспевает, как положено, духовную (и не только) красоту поляков». Я, есте-

ственно, считаю, что автор волен сам выбирать себе тему, хотя в то же время меня озада-

чивает, почему именно Гданьск так часто появляется в молодой литературе — вначале Хюл-

ле, теперь Хвин. Львов, например, искать бессмысленно — я говорю это pro domo sua1, и,

вероятно, мои претензии необоснованны, однако мною движет местный патриотизм...

От переводчика

Журнал предлагает своему искушенному читателю роман, в Польше названный «лучшей

книгой 1995 года». Имя автора никому, кроме полонистов, ничего не говорит. Название —

сухое, сдержанное, всего лишь фамилия, вдобавок немецкая, — тоже. Однако чтение пред-

стоит не просто увлекательное, но и волнующее, хотя нелегкое — не только из-за разнооб-

разия стилевых приемов, но и из-за того, что какие-то линии так до конца и останутся

непроясненными, позволяя (заставляя?) о многом поразмыслить, кое над чем поломать

голову, самому додумывать судьбы героев. Мы заглянем в чужую жизнь, а в какой жизни — не

только чужой, но и собственной — нет загадок? «Если б знать!» — не раз случалось сокру-

шаться каждому из нас. Однако — сплошь и рядом — не знаем. И Стефан Хвин не все знает,

он описал то, что было, что он сам видел или слышал, то есть правду, и не счел нужным

расставлять точки над /, развязывать случайно (или волею высшей силы) завязавшиеся узлы.

Отдавая себе отчет в том, сколь быстро стираются следы нашего земного существова-

ния, он старается сохранить то, что поддается сохранению. Ограничив себя строгими

рамками правды, он ограничивает и пространство повествования местом и временем. Но

место это — Гданьск (бывший Данциг), город и порт на побережье Балтийского моря, кото-

рому суждено было не однажды становиться «горячей точкой»; когда-то принадлежавший

крестоносцам, в XV—XVII веках польский, а с конца XVIII — прусский (и тем не менее являв-

шийся могучим центром «польскости») город, в 1920 году по Версальскому договору полу-

чивший статус вольного города, где столкнулись интересы двух государств, Германии и

Польши, а потом, уже в наши дни — «колыбель» польского сопротивления режиму, «гнездо»,

в котором родилась «Солидарность». Но время это — тридцатые годы, когда по городу со

смешанным польско-немецким населением расползалась коричневая чума; март 1945 года,

когда немцы панически убегали из окруженного советской армией города; наконец, первые

послевоенные годы, когда сменилось все — власти, режим, само население. В таком месте

и в такое время История неизбежно грубо вмешивается в жизнь обывателя, не желающего

никаких катаклизмов, жаждущего покоя, нехитрого человеческого счастья. И по своему ус-

мотрению с ним обходится, не щадя его чувств, не давая снисхождения, не учитывая того,

что ему уже немало довелось пережить.

В это сложное, для многих непосильное время, в этом тесном, продуваемом безжало-

стными сквозняками Истории пространстве существует некий Ханеман, «польский» не-

мец, у которого два родных языка, который бдльшую часть сознательной жизни провел в

«Вольном городе Гданьске» и не покинул его вместе со своими соплеменниками лишь по воле

случая. Он ничего не станет рассказывать о себе сам; о разных, порой трагических поворо-

тах его судьбы мы будем узнавать со слов других людей, в том числе со слов мальчика, ко-

В защиту своего дома (лат.).

26

Стефан Хвин

торый попал в только что освобожденный Гданьск еще в утробе матери: родители мальчи-

ка, участники Варшавского восстания 1944 года, обрели свой дом на тихой улице по сосед-

ству с Ханеманом.

В романе есть две линии, связанные с известными людьми, чьи судьбы близко задева-

ют некоторых героев книги, — две истории самоубийств. Люди эти жили в разное время: