Текст

С.И. БЕРНШТЕЙН

язык

радио

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

С И. БЕРНШТЕЙН

язык

радио

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА — 1977

4

Б 52

Ответственный редактор

А. А. ЛЕОНТЬЕВ

Составитель

Б. X. БГАЖНОКОВ

Бернштейн С. И.

Б 52 Язык радио. М.» Главная редакция восточной

литературы изд-ва «Наука», 1977.

47 с.

В брошюре, написанной ныне покойным крупнейшим советским

языковедом, рассматриваются особенности языка радиопередач с лин-

гвистической точки зрения и даются рекомендации, облегчающие

восприятие слушателями радиоречи.

70101-110

Б 013(02)-77 БЗ-46-21-77

(С)Главная редакция восточной литературы

издательства «Наука», 1977.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Брошюра, которую мы предлагаем вниманию читателей, вклю-

чает несколько неопубликованных работ по языку радио извест-

ного советского лингвиста Сергея Игнатьевича Бернштейн»

(1892—1970). Профессор Бернштейн с апреля 1930 г. в течение не-

скольких лет разрабатывал проблемы языка научно-образователь-

ных радиопередач. В составе научно-исследовательской группы,

куда он входил, были такие известные психологи, как П. П. Блон-

ский и В.* М. Экземплярский.

Маггер'иалы, 1сююгавляющ,ие брошюру, были написаны более

40 лет -назад. Однако мысли и наблюдения С. И. Бернштейна

отнюдь не потеряли своего значения как в теоретическом, так н

в практическом плане. Разработка вопросов языка радио в по-

следующие десятилетия шла в несколько ином направлении, и лишь,

в последние годы многие из теоретических идей и рекомендаций

С. И. Бернштейна обрели, можно сказать, новую жизнь в работах

советских языковедов, психологов и психолингвистов. К публикации

материалов из наследия С. И. Бернштейна обратился журнал об-

щества «Знание» РСФСР «Трибуна лектора», они были включены

в сборник «Речевое воздействие» («Наука», 1972), широко исполь-

зованы в готовящемся к изданию пособии «Язык пропаганды».

Конечно, данную брошюру нельзя рассматривать как своего

рода инструкцию для дикторов и других работников радио. Но ее

практическая ценность высока — С. И. Бернштейну удалось отме-

тить множество особенностей радиоречи, не получивших освещения

в специальной литературе.

В 20—30-е годы в нашей стране проблемам, связанным с орга-

низацией массовой коммуникации, уделялось большое внимание.

Достаточно сказать, что именно у нас впервые были опубликованы

исследования, посвященные психологии читателя книги, языку га-

зет, психологии «радиовосприятия»1.

1 См., например: Н. А. Руб а кин, Психология читателя кни-

ги, М.—Л., 1929; Н. Ф. Добрынин, К вопросу об активизации

внимания радиовосприятия,— «Психология», т. 4, вып. 2, М., 1931.

3

Проблемы радиовещания стояли в то время особенно остро.

За сравнительно быстрый срок радио прочно завоевало ведущее

место в системе средств массовой пропаганды. Оно стало подлин-

ным организатором, воспитателем, просветителем масс. В этих

условиях возникла настоятельная необходимость оптимизации дея-

тельности по организации радиопередач. К обсуждению проблем

радиовещания была привлечена широкая общественность: деятели

науки, культуры и искусства, рабочие, колхозники. На страницах

журнала «Говорит СССР» развернулось широкое обсуждение воз-

можностей, целей, задач радиовещания. Были также затронуты

вопросы языка радио2. Авторы статей дают ряд полезных советов

по языковому оформлению текста передач и дикторской читке.

Мнения их не всегда совпадают, но все сходятся в одном: эффек-

тивность радиопередач зависит во многом от формы, построения

речи. Общую установку, объединяющую всех авторов, как нельзя

лучше отражает высказывание М. И. Калинина, цитированное

М. Презентом3: «Наша задача — чтобы то, что мы говорим, было

воспринято, восприятие же в значительной степени зависит от

оформи, в которую мы облекаем наши выступления: форма — ве-

личайшая вещь».

Материал, собранный по проблемам радиоязыка С. И. Берн-

штейном в результате систематической и целенаправленной рабо-

ты, имеет несравненно большую ценность, чем любая другая работа в

этой области, проделанная в 30-х годах. Анализ большого коли-

чества радиопередач, осуществленный С. И. Бернштейном и его

помощниками, показал, что языковое оформление радиопередач

было в те годы не всегда удовлетворительным. Дикторская чит-

ка, будучи в большой зависимости от особенностей текста, произ-

водила иногда удручающее впечатление. С горечью пишет С. И.

Бернштейн о том, что недооценка радиометодики ведет к пред-

ставлению о том, что радиолекция и любая другая радиопереда-

ча не требуют никакой специфической обработки текста, в ре-

зультате которой эффективность его подачи и восприятия будет

оптимальной. Он дает в руки работникам вещания научно обос-

нованные критерии оценки языка передач (см. раздел V). Многие

из них явились результатом оригинальных экспериментов, мето*

дика проведения которых разрабатывалась С. И. Бернштейном

2 А. Шнейдер, Язык радиопрессы, — журн. «Говорит

СССР», 1931, № 2; С. Богуславский, Каким должен быть

радиоязык,— «Говорит СССР», 1931, №5; С. Презент, Нужен

четкий отточенный язык,— «Говорит СССР», 1932, № 7.

3М. Презент, Нужен четкий отточенный язык, стр. 7.

4

с особой тщательностью4. Заботясь о скорейшем внедрении ре-

зультатов исследования в практику радиовещания, он неодно-

кратно выступает перед аудиторией радиоработников, составляет

и рассылает в различные вещательные организации инструктивные

письма и методические указания.

С. И. Бернштейн, как было сказано выше, исследовал преж-

де всего принципы языкового оформления научно-образователь-

ных передач. Поэтому рекомендации, содержащиеся в данной

брошюре, ни в коем случае нельзя считать универсальными, при-

менимыми к любой передаче. Но в целом, -с известными поправ-

ками на общий стиль и задачи конкретной передачи, они несом-

ненно способны оказать неоценимую услугу.

И еще одно обстоятельство, которое необходимо учесть при

чтении брошюры. Исследования С. И. Бернштейна, как уже было

сказано, относятся к началу 30-х годов. С тех пор за 40 с лиш-

ним лет техника радиопередач значительно повысилась. Помимо

практического опыта, накопленного работниками радиовещания,

этому способствовали исследования в области радиоязыка. Их

число резко возросло за последние 10—15 лет. Надо сказать, од-

нако, что эти работы носят по преимуществу описательный и не-

систематический характер: в них рассматривается, как правило,

лишь одна из проблем радиоязыка без учета других. Некоторые

авторы механически переносят общие стилистические нормы рус-

ского литературного языка на язык радио5. Среди наиболее удач-

ных исследований этих лет следует назвать работы М. М. Марша-

ка 6. Л. П. Крысина7 и некоторые другие. Особого внимания за-

служивает книга М. Зарвы «Слово в эфире» (М., 1971). Это боль-

шое и серьезное исследование, в котором достаточно четко, на

наш взгляд, выявлена специфика языка радио, наиболее широко

описан круг проблем, связанных с языковым оформлением пере-

дач. Но при современном состоянии радиодела исследования

С. И. Бернштейна в целом не утратили своего значения и пред-

ставляют, пожалуй, одну из самых широких по глубине анализа

работ, посвященных проблемам радиоязыка.

С. И. Бернштейн предполагал на основании данных своей

4 См. об этом: Б. X. Б г а ж н о к о в, Психолингвистические

проблемы речевого общения, канд. дисс., М., 1973.

5 См., например, В. Н. Вакуров, О языке радио и телеви-

дения, М., I960.

6 М. М. Маршак, Особенности подготовки текста радиопе-

редач,—сб. «Редактирование передач», вып. 2, М., 1958.

7 Л. П. К р ы с и н, Звучащее слово,— журн. «Телевидение и

радиовещание», 1971, № 9.

5

исследовательской работы 1930—1931 гг. опубликовать книгу, о

чем свидетельствует план его научной работы на 1932 г. По не-

известным нам причинам она не была издана. И лишь в тех не-

больших по объему работах, которые явились следствием дея-

тельности упомянутой выше научно-исследовательской группы и

посвящены общим вопросам радио8, мы находим кое-что (очень

немногое) из того обширного материала, который представлен в

рукописях Сергея Игнатьевича. К тому же и указанные публика-

ции стали библиографической редкостью. Поэтому одна из на-

званных работ вторично опубликована, и в нее была включена

рукописная статья «Языковая сторона радиолекции»9.

В настоящем издании предпринята попытка охватить наибо-

лее важные работы С. И. Бернштейна, касающиеся проблем ра-

диовещания, и представить их в более или менее систематизиро-

ванном виде. Помимо названных выше публикаций здесь исполь-

зованы следующие материалы личного архива С. И. Бернштейна,

хранящиеся в настоящее время в Институте языкознания АН

СССР:

(1) Методические указания по языковому оформлению учеб-

ных радиопередач (1932 г., апрель);

(2) Вопросы языка в местном радиовещании;

(3) Несколько практических предложений в области научно-

образовательного радиовещания (26 ноября 1930 г.);

(4) Доклад на заседании учебно-методического совета Инсти-

тута заочного образования на радио (28 февраля 1931 г.);

(5) Тезисы к докладу «Языковая сторона научно-образова-

тельной радиопередачи»;

(6) Отчеты о проделанной работе № I—IV;

(7) Лекторы и микрофонный материал;

(8) Образцы правки микрофонного материала со стороны

языкового оформления;

(9) Категориальные признаки стилистической и интонацион-

ной характеристики научно-образовательных передач.

Понятно, что эти работы вошли в настоящую работу не в

8 С. И. Бернштейн, Организация и методика применения

радио в заочном обучении (инструктивно-методическое письмо),

М.—Л., 1933; С. И. Бернштейн, Устная публичная речь и про-

блема ораторской радиоречи,— журн. «Говорит СССР», 1932,

№ 32—33; В. М. Экземплярский, С. И. Бернштейн,

Ю. ‘ П. Долинский, Методические правила для составления и

чтения лекций по радио в области техпропаганды, М., 1932.

9 С. И. Бернштейн, Устная ораторская речь и проблема

ораторской радиоречи,— «Речевое воздействие. Проблемы при-

кладной психолингвистики», М., 1972.

6

своем полном объеме и не в той последовательности, в которой

перечислены. Исключение составляет лишь последняя из них,

представляющая собой пятый раздел настоящего издания. Сокра-

щению подвергся материал теоретического характера, так как

брошюра представляет прежде всего интерес для методистов ра-

диовещания, разрабатывающих рекомендации практическим ра-

ботникам радио. Текст в квадратных скобках, выполняющий по-

яснительную функцию, принадлежит составителю.

Б. X. Бгажноков

I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РАДИОЯЗЫКА

Для того чтобы наиболее продуктивно использовать

свои возможности, радиовещание должно осознать себя

как вид устной речи и дать себе отчет в специфических

признаках произносительно-слуховой системы языка.

Лингвистической базой для выработ-

ки норм радиоречи должна служить сти-

листика устной речи. Отсюда дальнейший вы-

вод: необходимо повести решительную борьбу с чте-

нием вслух на радио. Читать вслух можно и должно

только методологические бюллетени, газетную инфор-

мацию и т. п. Весь остальной материал радиовеща-

ния — радиогазеты, радиолекции, радиодоклады, не

говоря уже о материале художественном — надо гово-

рить, а не читать.

Все передачи такого рода должны быть — и при-

том не только в интонационном отношении, но также

и со стороны стилистической, и со стороны структур-

ной — продуктами устной, а не письменной речевой

деятельности, хотя это, конечно, не следует понимать

в смысле требования или хотя бы допущения языко-

вой вульгаризации.

Живая речь, отражающая в своем, подчас неуклю-

жем, стилистическом оформлении и интонационном те-

чении одновременный с нею процесс мысли, речь, в

момент своего звучания служащая для говорящего ору-

дием мышления, приковывает внимание в гораздо боль-

шей мере, чем гладкое течение речи читающего вслух.

Чтение текста не отражает становления мысли. В про-

цессе свободного устного изложения мы творим, в про-

цессе чтения вслух — воспринимаем и воспроизводим

(пусть нами же созданную мысль). Чтение вслух — это

чистая коммуникация, сообщение мысли, уже оцепенев-

шей в неподвижной материи письма, и, если только

8

оно не приготовлено особенно тщательно, обычно об-

наруживает у чтеца неполное овладение излагаемой

мыслью и ее языковым оформлением.

Совершенно ясно, что нормы разговорной речи не

могут быть в чистом виде перенесены в радиовещание.

Прежде всего, разговорная речь есть речь диалогиче-

ская, а речь в форме радиовещания по большей части

монологическая. Далее, разговорная речь обычно пред-

полагает равную осведомленность собеседников в си-

туации данного акта языкового общения, обоюдную

подразумеваемость множества обстоятельств, которые,

облегчают процесс понимания. ' Вследствие этого раз-

говорная речь отличается лаконичностью, как бы не-

которой недоговоренностью. В том же направлении

действует наличие у слушающего зрительных впечат-

лений от говорящего — от его внешности, мимики, же-

стикуляции. В радиовещании зрительные моменты от-

сутствуют полностью.

Стало быть, разговорная речь не может

служить образцом для копирования в

радиовещании. Она представляет для нас цен-

ность не с точки зрения конкретных стилистических и

интонационных норм, а с точки зрения своих тенден-

ций в обеих этих плоскостях.

Разговорная речь наиболее приспособлена для слу-

хового восприятия, и в этом ее значение для выработки

языковых норм радиовещания. Последняя, как и вся-

кая устная монологическая речь, является образова-

нием гибридным и представляет собой сложное сцеп-

ление норм устной и письменной речи. Вместе с тем

очевидно, что письменная речь не может

служить образцом для устного сообще-

ния. Способы выражения, целесообразные или, по

крайней мере, приемлемые в письменной речи, нередко

не допускают адекватного озвучения. В других случа-

ях обороты письменной речи при перенесении в пло-

скость речи устной утрачивают значительную долю

своей действенности. То, что легко и удобно усваи-

вается читателем при помощи зрительного восприятия,

может оказаться 'невразумительным для слушателя.

Слушатель в отличие от читателя не имеет возмож-

ности регулировать темп восприятия речи, задержи-

ваясь на более трудных периодах, не может прибег-

2 С. И. Бернштейн

9

шателям практические указания для самостоятельных

,занятий или для известной практической деятельности.

Тип лекции с точки зрения слушателя устанавли-

вается по целому ряду признаков. В их число входят

тематическое задание, структура, соотношение различ-

ных элементов тематического материала, стилистика,

интонация в широком смысле (способ произношения,

темп). Последние два признака, собственно языковые,

могли бы не различаться только в том случае, если бы

лекции всегда произносились самими авторами и если

бы авторы действительно произносили, а не читали

свои лекции и создавали их как продукт устной, а не

письменной речевой деятельности. При этих условиях

интонация явилась бы интегральным фактором языко-

вого стиля.

В качестве основного требования для лекционной

речи (в отличие от речи художественной, где стилисти-

ческие условия значительно сложнее) надо постулиро-

вать совпадение оценок текста с различных точек зре-

ния: несоответствие тематики и стилистики, стилистики

текста и интонации вызывает у слушателей чувство не-

удовлетворенности и затрудняет восприятие. Впрочем,

сказанным отнюдь не отвергается возможность сме-

шанных типов.

Итак, соблюдение правил языкового оформления

может значительно повысить эффективность, действен-

ность радиопередач. Однако при всем этом было бы

совершенно неправильным думать, что радиотематика

способна, подобно алхимии, превращать в золото вся-

кий металл. Едва ли есть надобность доказывать, на-

сколько ошибочна установка, трактующая передачу

как механическую сумму содержания, структурного и

языкового оформления и читки. (Лишь единство и вы-

сокое качество всех этих трех компонентов радиопере-

дачи способно сделать ее по-настоящему полезной.)

II. ПРАВИЛА ЯЗЫКОВОГО

ОФОРМЛЕНИЯ РАДИОПЕРЕДАЧ

§ 1. Объем фраз

Фразы в радиопередаче должны быть краткими.

Надо избегать нагромождения мыслей в одной фразе.

При свободном устном изложении допустимы фразы

более обширные, чем при чтении по тексту.

Под фразой мы понимаем семанто-фоническое един-

ство, характеризуемое признаком интонационной за-

конченности. [Фразы состоят из фонетических слов,

т. е. акцентных членов, включающих один или несколь-

ко слогов, объединенных общим ударением.] Фонети-

ческие слова представляют собой психологические еди-

ницы. Это элементарные далее не расчленяемые в соз-

нании говорящих смысловые образования. Логический

анализ расчленяет поток речи на грамматические сло-

ва 1 и нередко еще далее на морфемы [минимальные

значимые части слов]. Но это членение нормально не

попадает в светлое поле сознания говорящих; для них

обычным пределом членения служат фонетические

слова.

Определяя объем фонетических слов и их количе-

ство во фразе, мы тем самым определяем один из фак-

торов напряжения внимания говорящих: многосложное

фонетическое слово, с одной стороны, непомерно боль-

шое количество их во фразе — с другой, требуют боль-

шего напряжения внимания, чем короткое слово и ко-

роткая фраза. Неудивительно, что в научной прозе со-

ответствующие показатели выше, чем в разговорной

речи [о чем свидетельствуют данные таблицы 1].

Сопоставление среднего числа фонетических слов

1 В роли грамматических слов выступают слова любой части

речи: предлог, наречие, числительное, существительное и т. д.—

Прим. сост.

13

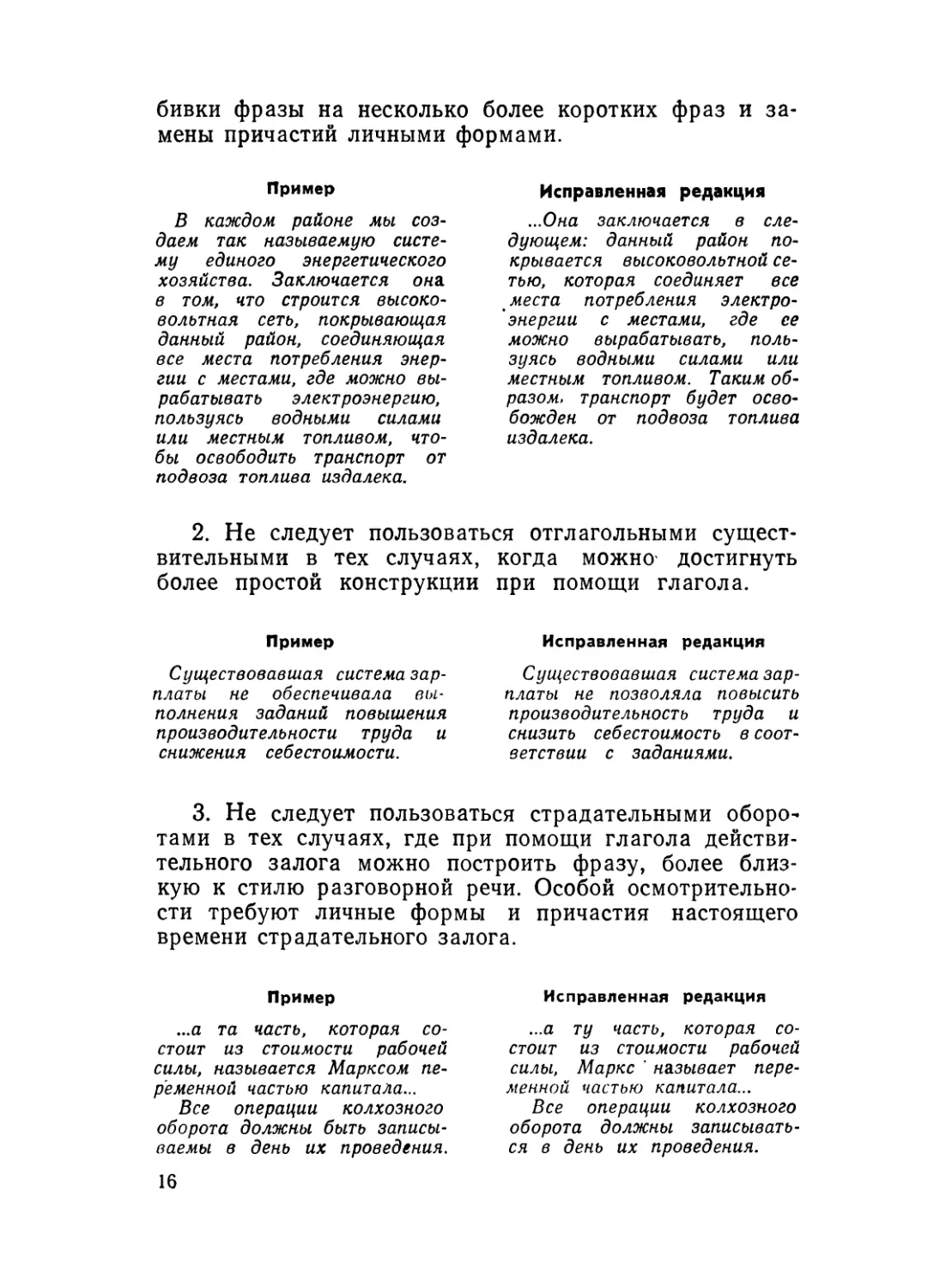

бивки фразы на несколько более коротких фраз и за-

мены причастий личными формами.

Пример

В каждом районе мы соз-

даем так называемую систе-

му единого энергетического

хозяйства. Заключается она.

в том, что строится высоко-

вольтная сеть, покрывающая

данный район, соединяющая

все места потребления энер-

гии с местами, где можно вы-

рабатывать электроэнергию,

пользуясь водными силами

или местным топливом, что-

бы освободить транспорт от

подвоза топлива издалека.

Исправленная редакция

...Она заключается в сле-

дующем: данный район по-

крывается высоковольтной се-

тью, которая соединяет все

.места потребления электро-

энергии с местами, где ее

можно вырабатывать, поль-

зуясь водными силами или

местным топливом. Таким об-

разом. транспорт будет осво-

божден от подвоза топлива

издалека.

2. Не следует пользоваться отглагольными сущест-

вительными в тех случаях, когда можно' достигнуть

более простой конструкции при помощи глагола.

Пример

Существовавшая система зар-

платы не обеспечивала вы-

полнения заданий повышения

производительности труда и

снижения себестоимости.

Исправленная редакция

Существовавшая система зар-

платы не позволяла повысить

производительность труда и

снизить себестоимость в соот-

ветствии с заданиями.

3. Не следует пользоваться страдательными оборо-

тами в тех случаях, где при помощи глагола действи-

тельного залога можно построить фразу, более близ-

кую к стилю разговорной речи. Особой осмотрительно-

сти требуют личные формы и причастия настоящего

времени страдательного залога.

Пример

...а та часть, которая со-

стоит из стоимости рабочей

силы, называется Марксом пе-

ременной частью капитала...

Все операции колхозного

оборота должны быть записы-

ваемы в день их проведения.

16

Исправленная редакция

...а ту часть, которая со-

стоит из стоимости рабочей

силы, Маркс ‘ называет пере-

менной частью капитала...

Все операции колхозного

оборота должны записывать-

ся в день их проведения.

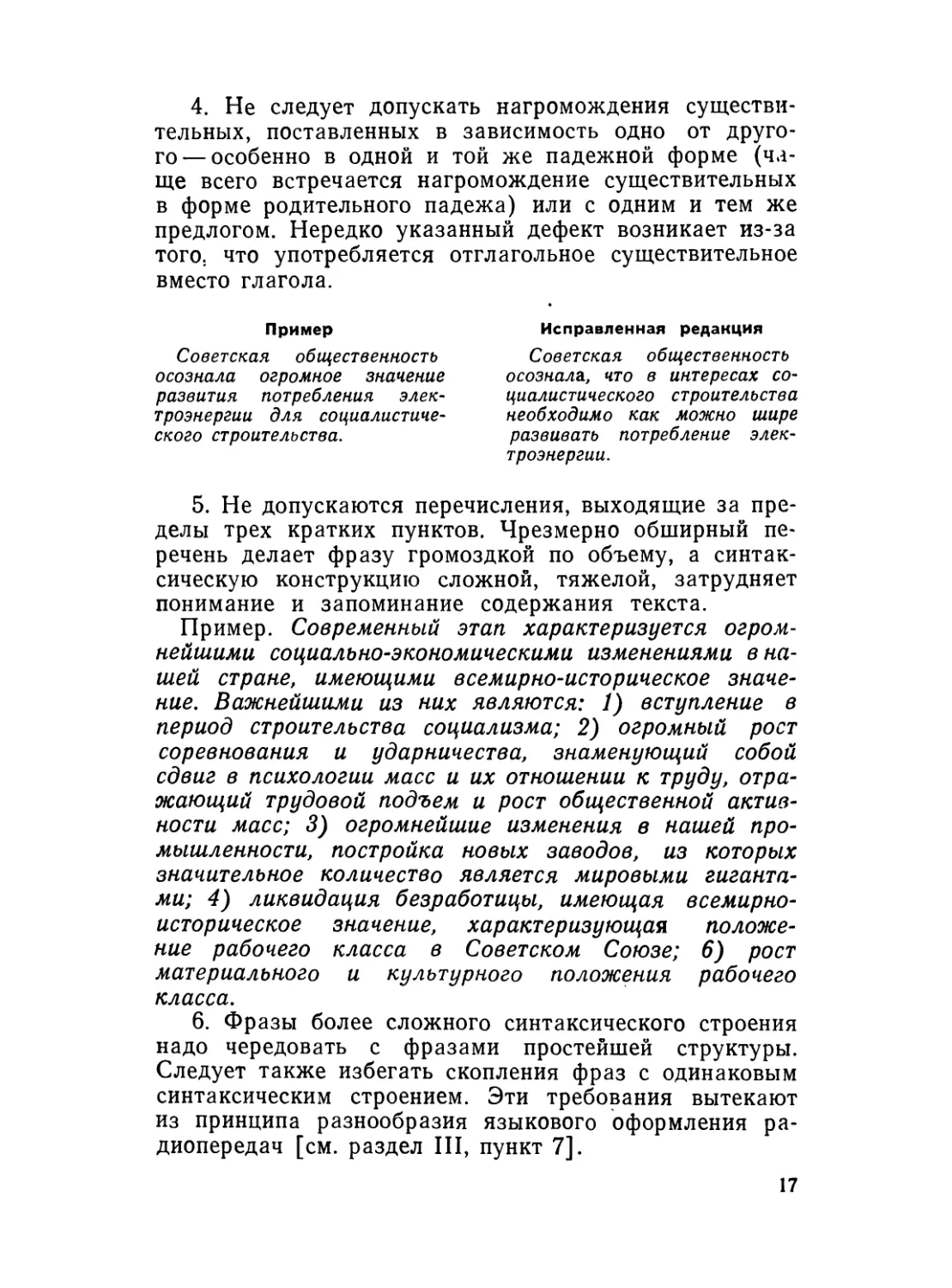

4. Не следует допускать нагромождения существи-

тельных, поставленных в зависимость одно от друго-

го— особенно в одной и той же падежной форме (ча-

ще всего встречается нагромождение существительных

в форме родительного падежа) или с одним и тем же

предлогом. Нередко указанный дефект возникает из-за

того, что употребляется отглагольное существительное

вместо глагола.

Пример

Советская общественность

осознала огромное значение

развития потребления элек-

троэнергии для социалистиче-

ского строительства.

Исправленная редакция

Советская общественность

осознала., что в интересах со-

циалистического строительства

необходимо как можно шире

развивать потребление элек-

троэнергии.

5. Не допускаются перечисления, выходящие за пре-

делы трех кратких пунктов. Чрезмерно обширный пе-

речень делает фразу громоздкой по объему, а синтак-

сическую конструкцию сложной, тяжелой, затрудняет

понимание и запоминание содержания текста.

Пример. Современный этап характеризуется огром-

нейшими социально-экономическими изменениями в на-

шей стране, имеющими всемирно-историческое значе-

ние. Важнейшими из них являются: 1) вступление в

период строительства социализма; 2) огромный рост

соревнования и ударничества, знаменующий собой

сдвиг в психологии масс и их отношении к труду, отра-

жающий трудовой подъем и рост общественной актив-

ности масс; 3) огромнейшие изменения в нашей про-

мышленности, постройка новых заводов, из которых

значительное количество является мировыми гиганта-

ми; 4) ликвидация безработицы, имеющая всемирно-

историческое значение, характеризующая положе-

ние рабочего класса в Советском Союзе; 6) рост

материального и культурного положения рабочего

класса.

6. Фразы более сложного синтаксического строения

надо чередовать с фразами простейшей структуры.

Следует также избегать скопления фраз с одинаковым

синтаксическим строением. Эти требования вытекают

из принципа разнообразия языкового оформления ра-

диопередач [см. раздел III, пункт 7].

17

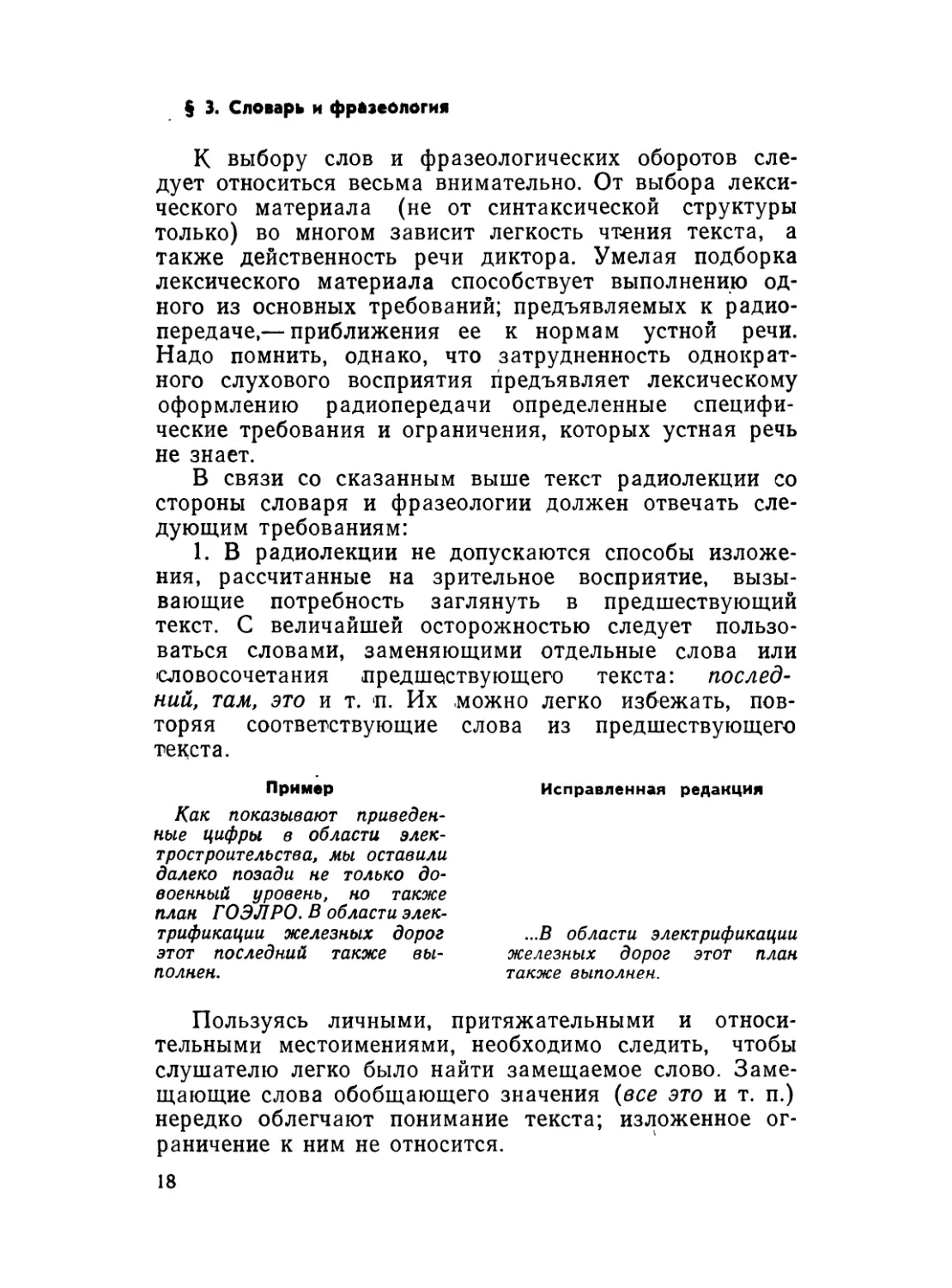

$ 3. Словарь и фразеология

К выбору слов и фразеологических оборотов сле-

дует относиться весьма внимательно. От выбора лекси-

ческого материала (не от синтаксической структуры

только) во многом зависит легкость чтения текста, а

также действенность речи диктора. Умелая подборка

лексического материала способствует выполнению од-

ного из основных требований; предъявляемых к радио-

передаче,— приближения ее к нормам устной речи.

Надо помнить, однако, что затрудненность однократ-

ного слухового восприятия предъявляет лексическому

оформлению радиопередачи определенные специфи-

ческие требования и ограничения, которых устная речь

не знает.

В связи со сказанным выше текст радиолекции со

стороны словаря и фразеологии должен отвечать сле-

дующим требованиям:

1. В радиолекции не допускаются способы изложе-

ния, рассчитанные на зрительное восприятие, вызы-

вающие потребность заглянуть в предшествующий

текст. С величайшей осторожностью следует пользо-

ваться словами, заменяющими отдельные слова или

«словосочетания предшествующего текста: послед-

ний, там, это и т. п. Их .можно легко избежать, пов-

торяя соответствующие слова из предшествующего

текста.

Пример

Как показывают приведен-

ные цифры в области элек-

тростроительства, мы оставили

далеко позади не только до-

военный уровень, но также

план ГОЭЛРО. В области элек-

трификации железных дорог

этот последний также вы-

полнен.

Исправленная редакция

...В области электрификации

железных дорог этот план

также выполнен.

Пользуясь личными, притяжательными и относи-

тельными местоимениями, необходимо следить, чтобы

слушателю легко было найти замещаемое слово. Заме-

щающие слова обобщающего значения (все это и т. п.)

нередко облегчают понимание текста; изложенное ог-

раничение к ним не относится.

18

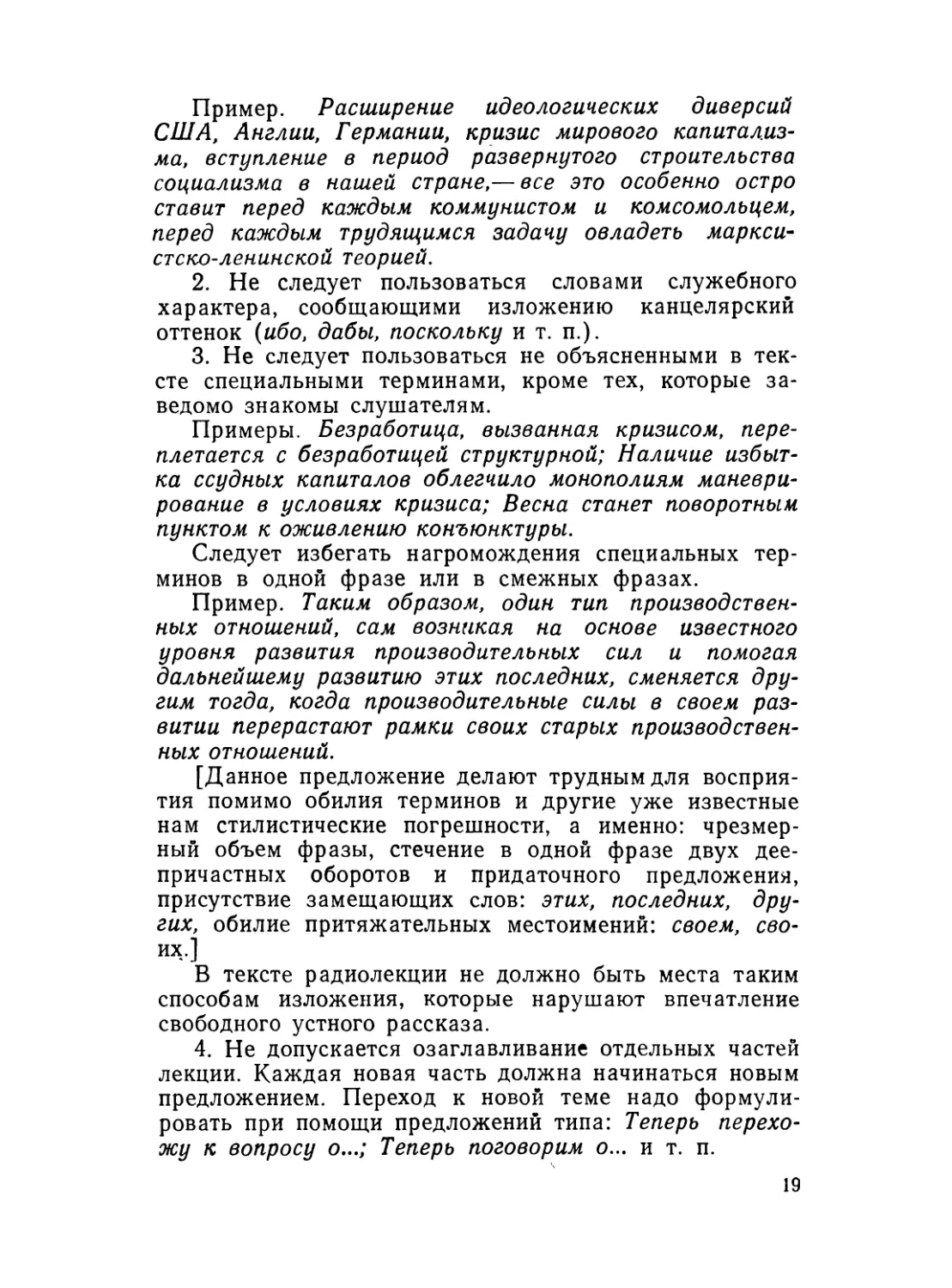

Пример. Расширение идеологических диверсий

США, Англии, Германии, кризис мирового капитализ-

ма, вступление в период развернутого строительства

социализма в нашей стране,— все это особенно остро

ставит перед каждым коммунистом и комсомольцем,

перед каждым трудящимся задачу овладеть маркси-

стско-ленинской теорией.

2. Не следует пользоваться словами служебного

характера, сообщающими изложению канцелярский

оттенок (ибо, дабы, поскольку и т. п.).

3. Не следует пользоваться не объясненными в тек-

сте специальными терминами, кроме тех, которые за-

ведомо знакомы слушателям.

Примеры. Безработица, вызванная кризисом, пере-

плетается с безработицей структурной; Наличие избыт-

ка ссудных капиталов облегчило монополиям маневри-

рование в условиях кризиса; Весна станет поворотным

пунктом к оживлению конъюнктуры.

Следует избегать нагромождения специальных тер-

минов в одной фразе или в смежных фразах.

Пример. Таким образом, один тип производствен-

ных отношений, сам возникая на основе известного

уровня развития производительных сил и помогая

дальнейшему развитию этих последних, сменяется дру-

гим тогда, когда производительные силы в своем раз-

витии перерастают рамки своих старых производствен-

ных отношений.

[Данное предложение делают трудным для восприя-

тия помимо обилия терминов и другие уже известные

нам стилистические погрешности, а именно: чрезмер-

ный объем фразы, стечение в одной фразе двух дее-

причастных оборотов и придаточного предложения,

присутствие замещающих слов: этих, последних, дру-

гих, обилие притяжательных местоимений: своем, сво-

их.]

В тексте радиолекции не должно быть места таким

способам изложения, которые нарушают впечатление

свободного устного рассказа.

4. Не допускается озаглавливание отдельных частей

лекции. Каждая новая часть должна начинаться новым

предложением. Переход к новой теме надо формули-

ровать при помощи предложений типа: Теперь перехо-

жу к вопросу о,..; Теперь поговорим о... и т. п.

19

Примеры: Итак, товарищи, я перехожу к вопросу о

сочетании и переплетении аграрного кризиса с про-

мышленным; Теперь, товарищи, поговорим о темпах

стройки нашего комбината.

5. По вполне понятным причинам не допускаются

подстрочные примечания и эпиграфы.

6. Цитаты следует обозначать при помощи формул

по словам NN, NN сказал, NN говорил, NN писал и т. п.

Эти формулы надо помещать или перед цитатой или

после первых слов цитаты, изменяя в этом случае по-

рядок слов во вводящей формуле: ...писал NN, ... как

сказал NN и т. п.

Пример. Типичной характеристикой капиталистиче-

ской организации труда являются следующие слова

буржуазного ученого Пауэля: «...».

Постановка вводящей формулы после цитаты до-

пускается только при очень коротких цитатах.

Пример. «Главное — нормы», — писал Ленин.

В последнем случае цитата должна быть произне-

сена с особым нажимом.

Постановка фамилии автора в скобках после ци-

таты допускается только в том случае, если слуша-

телям сообщается точная библиографическая справ-

ка с указанием заглавия сочинения, издания и стра-

ницы; однако и в этом случае перед цитатой или в

конце цитаты должна быть употреблена вводящая

формула.

Пример. «Общественное рабочее время,— говорит

Маркс,— существует в этих товарах, так сказать, лишь

? скрытом состоянии и обнаруживается только в про-

цессе обмена» (К. Маркс, К критике политической эко-

номии, ГИЗ, 1929 г., стр. 82).

Примечание. Всякая цитата, за исключением лозунгов

и т. п. фраз, получивших широкое распространение, должна сопро-

вождаться библиографическими указаниями источника (автор,

заглавие, издание, страница). Если эти сведения не предназна-

чены для сообщения слушателям, они должны быть помещены на

полях.

7. Не следует пользоваться выражениями, вызываю-

щими мысль о чтении вслух по книге или по рукописи.

Не следует, например, пользоваться формулами: выше

было указано, о чем будет сказано ниже, как было от-

мечено выше и т. п. Правильный способ изложения в

20

устной лекции: Я уже говорил; Об этом я скажу позже

и т. п.

8. Однократность слухового восприятия радиолек-

ции не позволяет прибегать к таким способам изложе-

ния, которые требуют механического запоминания ма-

териала.

Цифровым материалом в радиолекции следует

пользоваться чрезвычайно умеренно. Перегрузка ра-

диолекции статистическим материалом не допускает-

ся. Вот пример неудачного построения фразы, в кото-

рой лектор бьет цифрами до бесчувствия, затрудняя

тем самым понимание текста, отбивая охоту дальней-

шего его слушания:

Если в США по объему перевозок на железные до-

роги приходилось лишь 34,4У!ъ от общего грузооборота

(1 млрд. 160 млн. тонн перевозок), а на автотранспорт

59% (2 млрд, тонн), то по фактически совершаемой

работе железные [дороги обнимают собой 79,2%

(690 млрд, тонно-километров), а автотранспорт — все-

го лишь 4,4% (40 млрд, тонно-километров) всех гру-

зовых перевозок страны.

В данном случае и во всех подобных можно пору-

читься, что если не на третьем, то на четвертом числе

самый внимательный слушатель собьется и утратит

способность сравнивать и делать выводы. Большие

неокругленные числа запоминаются, как правило,

не олухом, а зрением, да и вообще запоминаются

плохо.

Чтобы избежать подобных «недоразумений», приво-

дя статистический материал, следует:

а) по возможности округлять большие числа (на-

пример, 6 вместо 5,8);

б) избегать десятичных дробей, округляя их в це-

лые числа или заменяя их простыми дробями (напри-

мер, 3/4 вместо 0,75, V2 вместо 0,5). Пр-и этом наибо-

лее предпочтительны те дроби, которые выражают-

ся в языке при помощи существительных (поло-

вина, треть, четверть). Пример: Под пшеницу занято

3000 га, что составляет половину земельной площади

колхоза.

9. По мере возможности пояснять абсолютные циф-

ры относительными цифрами (вдвое, втрое и т. п.) и

21

сравнениями с количественными отношениями в оби-

ходных явлениях.

Примеры. Если в 1930 г. урожайность кукурузы со-

ставляла в колхозе всего 25 ц с га, то сейчас она уве-

личилась втрое; 500 тысяч человек — вот какая армия

трудящихся потребовалась бы, чтобы заменить эту

установку.

§ 4. Графика

Графическое оформление радиопередач имеет весь-

ма важное значение. От него во многом зависит эф-

фективность радиопередач: стилистика и звучание ре-

чи. Кроме того, удачное графическое оформление об-

легчает считывание содержания текста, перевод его в

звучащую речь, наиболее удовлетворяющую требова-

ниям радиоязыка.

Самой распространенной ошибкой графического

оформления являются такие его моменты, которые

изобличают ориентировку лектора на зрительное вос-

приятие текста. Для устранения такого рода ошибок

графическое оформление текста должно удовлетворять

следующим требованиям:

1. Не допускаются всякого рода таблицы (цифро-

вые и др.). Табельная форма -специально приспособлена

для зрения; так, на пересечении горизонтали и верти-

кали в таблице логарифмов глаз легко и быстро нахо-

дит необходимые цифровые данные. Но при диктовке

этой таблицы компактная и удобообозримая графиче-

ская форма превращается в громоздкое и неудобопро-

износимое, а главное трудно поддающееся восприятию

на слух сочетание грамматически плохо связанных

слов. В значительной мере то же относится к матема-

тическим и химическим формулам.

2. Нередко сокращенные написания и пр., и т. п.,

и т. д., т. е., вполне приемлемые в письменном тексте,

оказываются непригодными во фразе, предназначен-

ной для произнесения вслух. Поэтому во всех сомни-

тельных случаях уместность сокращения надо прове-

рять, выписывая сокращенные слова полностью, и в

случае отрицательного результата проверки — устра-

нить сокращение, заменяя его другим оборотом.

22

Пример

Для нужд нефтяной про-

мышленности предполагается

производство значительных

количеств серной кислоты.

Затем производство хлора,

едкого натра и др.

Исправленная редакция

...Затем производство хло-

ра, едкого натра и других хи-

мических веществ.

Не следует вносить в текст сокращения, которые не

предназначены для раскрытия при чтении перед мик-

рофоном. Поэтому не следует писать Л. Н. Толстой,

надо писать либо Лев Николаевич Толстой, либо Лев

Толстой, либо просто Толстой.

3. Знаки препинания в тексте передачи надо ста-

вить так, чтобы они облегчали нахождение естествен-

ной интонации. Текст, предназначенный для чтения

перед микрофоном, должен быть при помощи пунктуа-

ции подвергнут дробному и четкому расчленению. Раз-

бивка фраз и выделение из них определенных частей

требует постановки более сильного знака в ряде слу-

чаев, где в письменной речи можно поставить запятую.

Для того чтобы достигнуть наибольшего соответст-

вия между текстом и звучанием фразы, иногда бывает

нужно поставить знак препинания там, где в письмен-

ной речи можно обойтись без всякого знака.

В тех случаях, где представляется выбор между

запятой и более выразительным знаком препинания,

надо отдавать предпочтение последнему.

Не следует ставить знаков препинания в тех слу-

чаях, когда это противоречит требованиям естествен-

ной интонации.

Пример

Первые 5 месяцев вы буде-

те слушать лекции: по исто-

рии КПСС, диалектическому

и историческому материализ-

му.

Исправленная редакция

Первые пять месяцев вы

будете слушать лекции по

истории КПСС, диалектиче-

скому и историческому мате-

риализму.

4. Не следует пользоваться знаками, обладающими

выразительным значением только на письме и не до-

пускающими достаточно отчетливого выражения при

помощи интонации. Вопросительные знаки в скобках,

применяемые для выражения иронии, кавычки, упот-

ребленные с выразительной целью, и подобные пись-

менные знаки допускаются только в том случае, если

23

они дополняются словесными выражениями, вроде так

называемый, якобы и т. п.; впрочем, при наличии та-

ких словесных выражений эти письменные знаки неред-

ко становятся излишними.

Примеры Исправленная редакция

«Славная» плеяда! Славная, с позволения ска-

зать, плеяда! или Что и го-

ворить, славная плеяда.

Лучше всего показывает, как осторожно надо обра-

щаться в радиопередаче с печатным материалом, сле-

дующий пример:

Экспедиция вышла 22 июля 1878 г. на пароходе

«Вега». К половине августа «Вега» и сопровождавший

ее пароход «Лена» благополучно прошли мыс Челю-

скин, а 24 августа экспедиция была уже у устья Лены,

где рассталась с «Леной».

Две «Лены» — пароход и река, которые на письме от-

четливо различены наличием и отсутствием кавычек, при

чтении вслух сливаются в одно понятие и фраза стано-

вится совершенно невразумительной.

Вот другой пример неоправданного употребления

графического знака:

В Донбассе раньше лежали в громадных отвалах

неисчислимые запасы антрацитовой мелочи (штыба),

трудно поддающейся сжиганию.

Слово штыба заключено в скобки. Когда эту фразу

читаешь про себя, все понятно. А когда воспринимаешь

слухом, то оказывается, что пояснения не согласованы

со смежным существительным. Ничего хорошего не

получается. Между тем можно было сказать так:

До недавнего времени в Донбассе лежали неисчис-

лимые запасы штыба — антрацитовой мелочи, не под-

дающейся сжиганию.

Бывают еще такие случаи. Приводится цитата и в

скобках имя автора.

Пример. Если ты хочешь наслаждаться искусством,

то ты должен быть художественно образованным чело-

веком (К. Маркс).

Как прочитать последнее слово? Автор передачи

об этом не подумал, а у диктора перед микрофоном

уже нет времени об этом думать. Ясно, что надо было

написать примерно так: говорил Карл Маркс.

24

5. Не следует подчеркивать в тексте лекции обшир-

ные словосочетания, так как соответствующее этому

графическому приему произнесение с нажимом не до-

стигает цели, в то время как в письменном тексте он

вполне оправдан.

6. В тексте необходимо обозначать место ударения

во всех малоупотребительных словах (в специальных

терминах, иностранных именах, географических назва-

ниях).

7. Перечни с нумерацией пунктов* допускаются в

тексте передачи только при диктовке. Буквенная нуме-

рация пунктов безусловно не допускается.

III. АКТИВАЦИЯ ВНИМАНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ

При составлении радиопередачи надо стремиться к

созданию благоприятных условий для концентрации

внимания слушателей. С этой целью необходимо преж-

де всего добиваться максимальной прозрачности и про-

стоты плана. Число вопросов, рассматриваемых или

прорабатываемых в каждой передаче, должно быть

чрезвычайно ограничено.

В построении передачи необходимо учитывать

ослабление внимания, естественно наступающее у слу-

шателей к концу передачи. Поэтому материал следует

располагать так, чтобы после небольшого вступления,

в течение которого внимание слушателей успевает при-

способиться, перейти сразу к наиболее трудным ча-

стям и затем, начиная с середины передачи, постепенно

снижать степень трудности. При концентрическом по-

строении эта задача в известной мере разрешается

резюмирующим содержанием заключительной части.

Понижая к концу передачи степень трудности, необ-

ходимо в то же время постепенно расширять круг при-

менения активирующих приемов. Наряду с этим на

протяжении всей передачи в чередовании фраз и абза-

цев необходимо время от времени предоставлять слу-

шателям отдых.

Для того чтобы активизировать внимание слуша-

телей, создать впечатление непосредственного общения

лектора с аудиторией, рекомендуется соблюдать сле-

дующие правила.

1. В тексте передачи должны быть многократные

и явственные указания на то, что речь обращена к

аудитории и произносится живым человеком, а не ма-

шиной. Голое обращение — товарищи не достигает этой

цели. При неумеренном или неуместном применении

оно может вызвать отрицательный эффект. Обращение

26

наиболее действенно в соседстве с формой 2-го лица

множественного числа.

Пример. Товарищи! Вы, конечно, знаете, что...— в

начале лекции, или: Вы конечно знаете, товарищи,

что...— в середине лекции.

Как можно чаще следует пользоваться формами

2-го лица множественного числа (вы и повелительное

наклонение без 1местоимения, вам и 1-е лицо единствен-

ного числа я).

Примеры. Вы можете мне возразить, что...; Пред-

ставьте себе, товарищи, что...; Я должен вам сказать,

что... и т. п.

Что же касается формы 1-го лица множественного

числа мы, или мы с вами, то она лишь в редких случа-

ях способна создавать требуемое впечатление. Форма

1-го лица множественного числа наиболее действенна

в побудительном значении без личного местоимения.

Пример. Поставим, товарищи, вопрос... или Не бу-

дем, товарищи, терять дорогого времени.

Обращение необходимо в начале передачи. Во

всех остальных случаях обращением надо пользовать-

ся осмотрительно. Оно является средством эмоциональ-

ного воздействия; примененное неуместно в тексте, по-

строенном в стиле письменной речи, оно может произ-

вести комическое впечатление, а при неумеренном

применении в любом тексте — впечатление назойливо-

сти. Совершенно ошибочно думать, что напечатанная

или предназначенная для печати статья, обильно усна-

щенная обращениями, приобретает характер устной

речи.

2. Изложение материала по радио должно быты

наглядным. Можно расширить и обобщить это указа-

ние. Изложение должно быть как можно более кон-

кретным.

Наряду с этими двумя требованиями поставим если

не требование, то во всяком случае пожелание — чтоб

речь лектора была образной: яркая метафора, удачное

сравнение облегчают восприятие и запоминание.

Пример. Десятки тонн рыхлых грязно-красных кам-

ней полетят в приземистые вагонетки. И целыми вере-

ницами покатятся эти вагонетные поезда под уклон к

заводу, где их поджидают громады доменных печей.

А с другой стороны, оттуда, где на железнодорожной

27

станции вытянутся ряды товарных вагонов, высокий

ажурный транспортер подает привезенный каменный

уголь.

Образность или иллюстративность речи целесооб-

разна при изложении центральных, узловых вопросов.

Она служит прекрасным средством внедрить в созна-

ние слушателя особенно важную мысль. В то же вре-

мя, пользуясь этим приемом неуместно, лектор рискует

извратить перспективу в сознании слушателя, повре-

дить правильной оценке относительной важности за-

тронутых вопросов.

3. В целях активации внимания слушателей и эмо:

ционального воздействия следует пользоваться вопро-

сительными фразами.

Вопросительные фразы, по общему правилу, повы-

шают активность слушателей. Они привлекают внима-

ние к содержанию вопроса, побуждают к самостоя-

тельному мышлению.

Исключение составляют вопросы, лишенные кон-

кретного содержания (что это значит? и т. п.). Вопросы

такого типа в тексте передачи обычно совершенно бес-

полезны. Надо помнить также о том, что неуместно

примененный вопрос вызовет у слушателей чувство не-

удовлетворенности из-за несоответствия незначитель-

ной ценности ответа напряжению внимания или мыс-

лительной энергии при обдумывании вопроса.

Вопросительная форма уместна:

а) в тех случаях, где предшествующее изложение

дает слушателям материал для самостоятельного от-

вета на поставленный лектором-диктором вопрос;

0) при формулировке новой темы (в качестве экви-

валента заглавия), к развитию которой переходит лек-

тор. При этом необходимо, чтобы вопрос вытекал из

предшествующего изложения;

в) при эмоциональном применении (вопросительно-

восклицательные фразы).

Во всех этих случаях, произнеся вопрос, лектор

должен выдержать небольшую паузу, чтобы дать слу-

шателю возможность обдумать ответ.

Пользуясь вопросительной формой, следует остере-

гаться стилистического однообразия, (создаваемого

последовательным чередованием вопросов и ответов.

[Ср. пункт 7 данного параграфа.]

28

4. Целесообразным средством эмоционального воз-

действия служат восклицательные и вопросительно-

восклицательные слова. Поэтому ими следует пользо-

ваться во всех случаях, где имеется в виду агитацион-

ный эффект.

Примеры. Так за чем дело? Почему мы должны

оставаться равнодушными к судьбе наших товарищей?

Нет! Мы можем и должны им помочь. В этом нет ни-

какого сомнения.

5. Активации внимания содействует сопоставление

противоположных мнений. При этом оценка противо-

положных взглядов должна следовать за их изложе-

нием, а не предшествовать ему. Принцип противопо-

ставления можно обобщить: всякий яркий контраст

возбуждает внимание и облегчает работу памяти.

Формулировки противоположных мнений (и вообще

излагаемых мнений) следует приводить по возможно-

сти в форме прямой речи — устных реплик (хотя бы

вымышленных, воображаемых) или кратких цитат.

Этот прием имеет еще и то преимущество перед кос-

венной речью, что дает возможность непосредственно

вводить в изложение элемент разговорной речи.

Пример. Еще раз тщательно проверив все возмож-

ности, мы составили обязательства на будущий год.

Затем пошли к начальнику цеха и попросили его вы-

сказать свое мнение. Вначале он был очень удивлен:

Мол, полно! Не ошиблись ли вы? Не приписали пару

ноликов в спешке?

6. Весьма ценным средством привлечения внимания,

способствующим также лучшему усвоению содержания

радиопередачи, является прием предугадывания возра-

жений, которые могут возникнуть у радиослушателей.

При этом используются обороты Вы можете мне воз-

разить, что... или Вы можете мне возразить... и далее

предполагаемое возражение в форме прямой речи.

7. Одним из основных принципов в языковом оформ-

лении радиопередач должен стать принцип разнообра-

зия. Всякое однообразие, всякая монотония неизбежно

вызывает быстрое утомление. Поэтому не следует до-

пускать назойливого повторения одних и тех же

впечатлений. При повторении основных мыслей

должна изменяться их формулировка, способ препод-

несения.

29

Выше уже указывалось на необходимость варьиро-

вать объем фраз и степень сложности синтаксического

строения, разнообразить синтаксические конструкции

и, лексические приемы активации. В следующем раз-

деле будет сказано о возможностях интонации в про-

ведении этого принципа.

Помимо всего этого в тексте лекции следует устра-

нять случайные повторения одних и тех же слов и кор-

ней, создающих впечатление стилистической небреж-

ности.

Пример

В дальнейшем, в 1902 г.

был получен способ экономи-

чески выгодного метода полу-

чения почти совершенно чи-

стого жидкого кислорода.

Исправленная редакция

В дальнейшем, в 1902 г.

был найден экономически вы-

годный способ получения поч-

ти совершенно чистого жидко-

го кислорода.

В этом примере помимо случайного повторения кор-

ней в словах получен и получения немотивированно

употреблены синонимы способ и метод, поставленные

в зависимость один от другого.

Следует избегать также повторения одних и тех же

или подобных фразеологических формул.

Пример.

а) Химическая промышленность, создающая проч-

ную базу для развития сельского хозяйства, естествен-

но, занимает видное место в пятилетием плане;

б) Поэтому производство серной кислоты в пяти-

летке занимает видное место;

в) Значительное место в химпромышленности бу-

дет занимать промышленность лесохимическая;

г) Вопрос о себестоимости продукции занимает

центральное место в плане развертывания химической

промышленности.

Принцип разнообразия предполагает также умелое

сочетание элементов разных стилей речи.

Примеры. Самый же богатый железный клад Урала

лежит на юге, на берегу реки Урал,— там, где на пло-

щади в 26 кв. км раскинулись знаменитые залежи же-

лезной руды на Магнитной горе (высокий стиль);

По последним исследованиям здесь лежит по мень-

шей мере 275 тыс. тонн прекрасной руды (деловой

стиль);

зо

Лежит почти на поверхности, приходи и бери! (раз-

говорный стиль).

Для стилистической структуры рассматриваемого

отрывка характерна многократная модуляция из одной

стилистической тональности в другую. Фразы стилисти-

чески нейтральные, лишенные определенной окраски,

сменяются фразами повышенного и даже высокого сти-

ля, на смену которым приходят фразы разговорные или

деловые. Таким путем, с одной стороны, достигается

значительное стилистическое разнообразие, устраняю-

щее возможность утомления при восприятии, а с другой

сторойы, создается система эмоциональных напряжений

и разрядок, придающая беседе художественный харак-

тер.

Передача должна представлять собой не перечень, а

систему вопросов, явственно для слушателя связанных

между собой логически, или по контрасту, или по реаль-

ному (например, производственному) соотношению и т. д.

Требование четкого плана в сочетании с требованием

удобозапоминаемости подсказывает концентрическую

форму построения передачи как наиболее целесообраз-

ную (хотя, конечно, не во всех конкретных случаях она

окажется одинаково удобной). Схема ее примерно тако-

ва: в первой части дается развернутый план, поясняю-

щий членение темы и связь отдельных относящихся к

ней вопросов; вторая часть, самая обширная, посвящает-

ся изложению или переработке каждого из намеченных

вопросов; третья часть, заключительная, содержит ре-

зюме, закрепляющее в памяти слушателя полученные

выводы, и в случае надобности дополнительные сведе-

ния (библиография и т. п.). Таким образом, каждый за-

тронутый в передаче и существенный для раскрытия те-

мы вопрос пройдет перед слушателями от двух до трех

раз.

IV. ИНТОНАЦИЯ

Устная речь произносится движением органов речи

и воспринимается слухом. Произносительная деятель-

ность, при помощи которой осуществляется устная речь,

тесно связана с теми физическими явлениями, которые

непроизвольно отражают эмоциональные и волевые им-

пульсы говорящего.

Произносительный процесс связан прежде всего с

дыханием. Выдыхаемый легкими воздух — это материя,

из которой создается речевое звучание. В то же время

дыхание чутко отражает общий тонус напряжения и эмо-

циональное состояние субъекта. Всякое изменение того

или другого вызывает определенные изменения в про-

цессе дыхания. А вариации дыхания отражаются в чле-

нении потока речи и в силе ее звучания. Тембровая

окраска голоса в значительной мере определяется на-

пряжением мускулов грудной и брюшной полости. А кон-

фигурация мускулов в каждый данный момент зависит

от позы, жестов и других аналогичных, но менее замет-

ных или вовсе недоступных непосредственному наблю-

дению факторов. Видная роль в изменениях тембра го-

лоса принадлежит лицевой мимике.

Все эти физиологические моменты — положение тела

и отдельных его частей, жестикуляция, мимика и т. д.—

все они непроизвольно выражают внутренние состояния

субъекта. Величиной отчасти самостоятельной, отчасти

производной от степени общей напряженности мускула-

туры и от силы выдыха является большая или меньшая

напряженность произносительных работ языка и мягко-

го нёба. Но в восприятии слушателя и эти моменты оце-

ниваются в плане выразительном как показатели эмо-

циональных и волевых импульсов.

Таким образом, звучание речи непосредственно свя-

зано с психикой говорящего. Количественные и качест-

32

венные характеристики потока речи — темп, сила, на-

пряженность, тембр, величина интервалов, вариации

всех этих факторов, степень разнообразия фонетических

приемов — оцениваются слушателями как средства вы-

ражения внутренних состояний.

По характеру речевого звучания, по фонетическому

стилю речи мы судим о темпераменте говорящего, о его

характере, мироощущении, о его настроенности, нако-

нец, о его искренности. Бодрость и вялость, энергия и

инертность, решительность и робость, ’ заинтересован-

ность и безразличие — все эти психические моменты, со-

провождающие устную речь, как бы аккомпанируют ее

содержанию, находят верное отражение в звуковом по-

токе. В разговорной речи это отражение является непо-

средственным, непроизвольным, не контролируется соз-

нанием говорящего. В публичной речи интонация долж-

на стать осознанным и преднамеренным орудием воздей-

ствия. Актер, декламатор, оратор, учитель, лектор, дик-

тор — всякий, кто хочет воздействовать звучащей ре-

чью,— должен путем систематических наблюдений осоз-

нать выразительное значение отдельных факторов рече-

вого звучания и целостных фонетических стилей, должен

научиться преднамеренно вызывать звучанием своей

речи определенную эмоциональную и волевую реакцию.

Звучание речи, интонация в самом обширном смысле

слова, не есть нейтральное, безразличное, чисто техниче-

ское орудие сообщения мысли.

Читая книгу, мы не воспринимаем шрифт, которым

она напечатана, как выразительное средство (оставляя

в стороне применение жирного шрифта, курсива и т. п.).

Но устная речь тем и отличается от письменной, что в

ней присутствует специфический выразительный фактор,

недоступный письменной речи,— организованная звуко-

вая материя. Устная речь воспринимается, в отличие от

письменной, с установкой на звучание — и с тем вместе

на живую конкретную личность говорящего. Если ожи-

дание слушателей обмануто, если интонация не отра-

жает этой психической динамики, не дает эмоционально-

конкретного освещения чистому смыслу, абстрактному

содержанию — речь остается бездейственной. Нет ниче-

го ошибочнее мнения, будто хорошо написанная лекция,

доброкачественная и с научной, и со стилистической, и с

методической точек зрения, может быть воспринята слу-

33

шателями так же, как научная книга или статья,— не-

зависимо от того, как она будет прочитана.

Только в исключительных случаях — при наличии

заранее заинтересованной и высококвалифицированной

аудитории специалистов — момент произнесения отсту-

пает на задний план. Впрочем, даже и в такой обстанов-

ке хорошо прочитанная лекция при прочих равных

условиях окажется более действенной, чем лекция, про-

читанная безразличным голосом. В восприятии же ра-

диослушателя содержание радиопередачи неизбежно

преломляется через призму звучания и, тем самым, че-

рез образ лектора, окрашивается в цвет его настроен-

ности, его личности. Поэтому безразличию не должно

быть места в лекторской речи. Всякая лекция в радио-

передаче должна читаться с известным подъемом.

Требование индивидуальной окраски в устной речи

основано на общих свойствах этого способа языкового

общения. Поэтому оно относится к лектору-диктору не

менее, чем к актеру. Мы привели примерный перечень

тех критериев, по которым слушатель оценивает звуча-

щую речь и личность говорящего. Мы видим, что систе-

ма этих признаков построена по принципу дихотомии5:

бодрость или вялость, энергия или инертность, искрен-

ность или неискренность и т. д. Задача лектора в этом

смысле проще, чем задача актера. Он должен всегда

стремиться к достижению одних только положительных

эмоциональных эффектов. Его речь всегда должна вы-

зывать настроения бодрости, энергии, решительности,

заинтересованности. Лектор в отличие от актера всегда

создает один и тот же образ; он, в сущности, всегда

играет самого себя. Ему нет надобности перевоплощать-

ся. Но все же у микрофона он должен играть. Незави-

симо от своего настроения в данный момент, от утом-

ления и тому подобных случайных наслоений он должен

уметь, приступая к лекции, радиопередаче, создать в

себе соответствующую настроенность, должен быть го-

тов выявить свою индивидуальность в облагороженной

форме, обнаружить перед радиослушателями свой идеа-

лизированный образ— тот образ, который он хочет им

внушить. Это как бы ослабленная степень актерского

«перевоплощения», она требует специальной тренировки,

5 Дихотомия — противопоставление.— Прим. сост.

34

своего рода психической техники. Но одной психической

техники недостаточно: нужна также техника речевая,

без которой «переживание» не заразит слушателей.

Требование индивидуальной окраски, а следователь-

но и требование двоякой техники, относится в равной

мере и к очной и к заочной устной речи, но в последнем

случае лектор поставлен перед более трудной задачей.

Очная аудитория располагает впечатлениями зрительны-

ми и слуховыми. У заочного слушателя, у радиослуша-

теля достаточно яркий образ лектора должен создаться

на основании одних только слуховых впечатлений. Это

возможно только при условии известной выпуклости и

безукоризненной четкости интонационных средств вы-

ражения. И в то же время лектору приходится остере-

гаться преувеличенной яркости звучания, которая не-

избежно создает впечатление неестественности, фальши,

как это показывает пример некоторых радиолекторов.

Иногда говорят, что радиолекция должна при помо-

щи звуковых средств вызывать у слушателей зрительные

представления. Это требование справедливо, поскольку

речь идет об описании внешних предметов, но неоснова-

тельно было бы применять его к облику лектора-дикто-

ра. Звучание речи и без помощи зрительных представ-

лений способно вызвать достаточно конкретный образ

говорящего. В какой мере будут участвовать в этом

образе зрительные представления, зависит всецело от

индивидуального склада того или иного слушателя.

* * *

Из сказанного вытекает ряд практических выводов

относительно языковой стороны научно-образователь-

ного радиовещания.

Прежде всего, мы можем установить, что свободное

устное изложение (говорение) следует предпочесть чте-

нию лекции по заранее написанному тексту [о чем уже

упоминалось в разделе I].

В самом деле, сравните интонацию свободного изло-

жения, с одной стороны, и интонацию чтения вслух — с

другой. Только мастер устного слова прочтет написан-

ный текст так, что звучание его не будет отличаться от

интонации свободной речи. Обычно мы читаем по писан-

ному не так, как говорим. Читая, мы свободны от зара-

35

нее разрешенной задачи словесного оформления мысли.

Поэтому интонация чтения тяготеет к известной механи-

стичности и менее способна активизировать внимание

слушателей. Темп чтения не отражает степени трудности

той или иной облеченной в слова мысли: читать все

одинаково легко, и поток речи у чтеца приобретает ров-

ный, механизированный характер. Движение высоты и

силы голоса также становится однообразным, раз при-

глушено «переживание». Наконец, самый процесс зри-

тельного восприятия письменной речи не всегда проте-

кает гладко у автора-чтеца. Случается, например, что

он не заметит точки и прочтет последний отрезок фразы

с интонацией, указывающей на продолжение; а потом

исправит свою ошибку — произнесет скороговоркой те

же слова с интонацией заключения. Слушатели обнару-

жат, что им читают вслух, и образ лектора, увлеченно-

го и увлекающего своим предметом, потускнеет, уступив

место образу чтеца, механически перелистывающего стра-

ницы рукописи и не вполне понимающего то, что он чи-

тает. Вот почему не следует рекомендовать лектору чте-

ние по заранее приготовленному тексту. Лектор должен

иметь перед собой только конспект, цифровые данные,

цитаты и тому подобный материал.

Конечно, нельзя утверждать, что чтение вслух совер-

шенно не способно вызывать тот положительный эффект,

который создается свободным устным изложением. Ред-

ко, но встречаются все же лекторы, совмещающие чтение

вслух с интонацией живой речи; читая по рукописи, они

создают иллюзию свободного устного изложения. Но это

требует либо особого дарования, либо серьезной шко-

лы, какую проходят актеры и художественные чтецы.

Кажется, не было прецедентов (и это вполне понятно),

чтобы лектор подвергал себя такой выучке. Между тем

свободное устное изложение дает тот же эффект непо-

средственно и, так сказать, натуральным путем. Само

собой разумеется, только в том случае, если лектор не

лишен способности к более или менее гладкому устному

изложению.

Есть люди, у которых мыслительный процесс проте-

кает слишком медленно (и это обстоятельство отнюдь

не стоит в связи с качеством их мыслительной продук-

ции); есть люди, у которых слова не поспевают за мыс-

лью. У одних мышление протекает слишком быстро —

36

эти люди обычно мыслят образами, которые сменяются,

не успевая облечься в развернутую словесную форму; у

других слишком медленно осуществляется ассоциация

мысли со словом — не вполне оформленная мысль не

сразу находит завершение в словесной оболочке.

Если субъекты, отличающиеся такими психическими

особенностями, хотят работать в качестве лекторов, то

им остается либо путем специальной тренировки прео-

долеть в себе эти особенности, либо научиться создавать

при чтении иллюзию свободной речи. Опыт показывает,

что то и другое нередко осуществимо. Особенно начи-

нающим лекторам не следует пугаться своего косноязы-

чия: оно часто является лишь результатом известной за-

стенчивости и преодолевается довольно быстро.

До сих пор мы говорили о лекторах. Но в заочном

устном преподавании, в преподавании по радио, прихо-

дится иметь в виду еще и другую группу произносите-

лей — дикторов. Участие диктора в учебном радиовеща-

нии разделяет процесс сообщения знаний между двумй

лицами — между автором, написавшим текст, и дикто-

ром, передающим этот текст заочной аудитории. Вклю-

чение в учебный процесс диктора, посредника между

лектором и слушателями, значительно усложняет про-

блему. Мы установили, что свободное устное изложение

надо предпочитать чтению вслух. Участие диктора сво-

дится именно к чтению вслух и не допускает свободного

изложения. Поэтому диктор должен быть тем мастером

звучащего слова, который при помощи чтения создает

впечатление свободной устной речи. К этому и стремит-

ся всякий диктор.

Но на практике нередко оказывается, что, более или

менее достигнув этой цели при помощи чисто фониче-

ских средств — варьирования темпа, разнообразия в

движениях высоты и силы голоса и т. д., дикторская

читка не удовлетворяет смысловым заданиям текста:

общий фонический стиль не всегда соответствует тексто-

вому стилю лекций; или диктор недостаточно понял со-

отношение и относительный смысловой вес отдельных

частей лекции, абзацев, фраз; или, наконец, правильно

поняв смысл лекции и соотношение ее частей, крупных

и мелких, он не вполне овладел словесной формой —

синтаксическим строением каждой фразы, относитель-

ным весом отдельных слов и т. п. Из сказанного ясно,

37

какие серьезные требования приходится предъявлять к

диктору в научно-образовательном радиовещании.

Само собой разумеется, что диктор должен быть хо-

рошим чтецом, т. е. уметь читать так, чтобы слушатель

не ощущал наличия письменного текста. Но, кроме то-

го, диктор должен в совершенстве понимать читаемый

текст и в совершенстве владеть его словесной формой.

Он должен обладать широким общим образованием,

чтобы свободно ориентироваться- в текстах разнообраз-

ного научного содержания. Он должен обладать основа-

тельной политической подготовкой, чтобы понять значе-

ние каждой темы в социально-экономическом и куль-

турном строительстве,— только тогда он сумеет найти

надлежащую эмоционально-волевую окраску звучания.

Он должен внимательно изучать каждый поручаемый

ему текст — и с точки зрения содержания, и с точки зре-

ния словесной формы, и еще с одной—специфически

дикторской точки зрения.

Мы сказали, что радиолекция, как и всякая устная

лекция, должна вызывать у слушателей достаточно яр-

кий, индивидуализированный образ говорящего. Мы ви-

дели также, что лектору, автору лекции, для этого тре-

буется лишь незначительное напряжение: он играет са-

мого себя. Другое дело — диктор. Не он создал текст,

который он сообщает слушателям. Он читает тексты,

принадлежащие различным авторам и отражающие раз-

личные индивидуальности, характеры, темпераменты.

Ему приходится «перевоплощаться» в том же смысле, в

каком «перевоплощается» актер в различные сцениче-

ские образы. Он должен изучать текст лекции так же,

как изучает актер свою .роль. И в известном смысле он

более, чем актер, свободен в своем творчестве. В драма-

тическом тексте действующие лица обрисованы с не-

сравненно большей определенностью, чем личность авто-

ра в научной лекции. Текст дает диктору не живую, кон-

кретную личность автора, а только тип, общую установ-

ку: советский специалист; рабочий-ударник, который де-

лится своим производственным опытом с товарищами

по цеху, разбросанными по всему Союзу; педагог, рас-

сказывающий о задачах и перспективах политехнизации

школы; ученый, излагающий результаты лабораторных

исследований; партиец-пропагандист, освещающий воп-

просы текущей политики, и т. д. и т. д. Все это — только

38

номенклатура типов. Задача диктора — сообщить им

дыхание живой человеческой личности. Надо ли гово-

рить о том, как ответственна эта задача? Надо ли.особо

указывать, что для того чтобы правильно разрешить ее,

диктор должен обладать не только художественным да-

рованием, но и четкой идеологической установкой? Ведь

речевые образы, которые он создает, должны нести аги-

тационный заряд, внушать определенное мироощущение.

Логическое развитие приведенных соображений вы-

нуждает поставить вопрос о том, нельзя ли в диктор-

скую деятельность внести принцип свободного устного

изложения. Другими словами, нельзя ли поручить дик-

тору свободный пересказ составленного специального

текста?

При нынешнем состоянии дикторского дела такое ре-

шение вопроса, конечно, неприемлемо. Для того чтобы

пересказать научный текст, диктор должен обладать

почти той же научной подготовкой в данной области,

что и автор текста. Стало быть речь идет о лекторе,

совмещающем специальные научные знания и способно-

сти к популяризации с мастерством устной речи. Именно

такой тип лектора и нужен научно-образовательному

радиовещанию. Пока радиопреподавание не выделилось

у нас в. особую профессию, создание таких лекторов мог-

ло бы идти двумя путями: либо чтец, мастер устной ре-

чи, усваивает определенный круг научных знаний и ста-

новится, в известной степени, специалистом в данной

отрасли науки, либо специалист в той или иной научной

области усваивает мастерство устной речи. То и другое

возможно, но второй путь надежнее и проще. Он привел

бы, в конечном счете, к устранению диктора из научно-

образовательного радиовещания и дал бы возможность

совершенно отказаться от чтения вслух. Но пока лек-

торы не овладели мастерством речи (и едва ли можно

ожидать этого в близком будущем), дикторы должны

существовать и повышать свою научную квалификацию.

В этом плане была бы полезна известная дифферен-

циация дикторов по научным областям — хотя бы по

самой общей схеме: общественные науки, естественные

науки, техника. Такая специализация не требует от дик-

тора углубленной научной подготовки, но предполагает

у него известную общую осведомленность в одной из

этих трех областей. Таким путем было бы обеспечено у

39

чтеца полное понимание текста, правильный выбор су-

щественных моментов, требующих интонационного под-

черкивания, безошибочное размещение фразовых ударе-

ний, (соответствующее смыслу членение фраз и т. д.

Итак, основными требованиями к звуковой стороне

радиопередач ставятся: эмоциональная окрашенность и

волевая импульсивность, близость к интонации устной

речи и четкость. Выполнение этих задач зависит во мно-

гом от стилистики передачи в целом, т. е. от объема

фраз, синтаксической структуры фраз, словаря и фра-

зеологии, а также от графического оформления текста.

Если стилистика и графическое оформление текста

не соответствуют требованиям, которые предъявляет

радиовещание, то диктору трудно, почти невозможно,

одним лишь интонированием создать впечатление устно-

го рассказа.

Вместе с тем помимо сказанного выше представ-

ляется возможным сделать ряд конкретных предложе-

ний относительно собственно интонации радйолекций.

1. Следует требовать от дикторов строгого разграни-

чения фраз, достигаемого при помощи достаточно дли-

тельной паузы между фразами, а в повествовательных

предложениях, кроме того, обязательным понижением

голоса в конце фразы. Паузы между фразами должны

быть, по общему правилу, длительнее, чем паузы внутри

предложения. Полезно между отдельными частями лек-

ции делать паузы еще более длительными.

К этому следует прибавить, что четкость речи, соче-

таясь с несколько большей раздельностью, чем в очных

лекциях, все же не должна быть преувеличенной, чтобы

не вызывать впечатления искусственности. С особой

тщательностью надо произносить слова, которые не мо-

гут быть восстановлены слушателем из общего содержа-

ния речи (цифры, собственные имена, специальные тер-

мины и т. п.). Здесь уже не приходится опасаться искус-

ственного произношения.

2. Необходимо при помощи тех или иных интонаци-

онных средств подчеркивать в тексте лекции все слова

и словосочетания, по смыслу и по структуре лекции до-

пускающие подчеркивание (например, специальные тер-

мины, тезисы, выводы и т. д.).

При этом важно: 1) чтобы подчеркнутые отрезки не

были слишком обширны; 2) чтобы подчеркиваемые сло-

40

ва и словосочетания были тщательно выбраны: неудач-

ные подчеркивания затрудняют понимание лекции; к

числу неуместных подчеркиваний надо отнести нередко

встречающееся у дикторов обязательное выделение слов,

выражающих количественную оценку (например: мно-

го, очень, большой, значительный и т. п.).

3. Рекомендуется во всех случаях, где это возможно

по содержанию лекции, приводить чужую речь (в кавыч-

ках) в форме устных реплик.

Пример. На этот вопрос я почти неизменно встречал

на заводе один и тот же ответ: «Мы брака вообще не

учитываем. Это явление столь редкое, что и учитывать

его не стоит».

4. Следует рекомендовать дикторам речь, насыщен-

ную ударениями. Интонационная манера, тяготеющая к

известному темпоральному уравнению безударных слогов

с ударными, делает лекцию более удобной для восприя-

тия на слух. Помимо этого рекомендуется:

а) в сложных словах значительного объема делать

по два ударения (например, обществоведение, грузо-

оборот, электромотор, антирелигиозный и т. п.);

б) делать ударение в таких словах, которые могут

произноситься как с ударением, так и без него (напри-

мер, двусложные предлоги через, перед, после и т. п.,

в известных случаях — личные местоимения при глаголе,

формы вспомогательного глагола быть и т. д.).

Само собой разумеется, что речь идет здесь не об

усиленном фразовом или логическом ударении, а только

о том, что определенные категории слов (пункт б) или

определенные части слов (пункт а) не должны произно-

ситься вовсе без ударения.

5. Следует рекомендовать дикторам расчленить фра-

зы на небольшие отрезки, среди которых должны пре-

обладать группы объемом в два-три слова. При этом не

идут в счет слова безударные. К числу последних, как

мы отмечали выше, относятся предлоги, состоящие из

одного звука (с, s), односложные предлоги (за, на, по,

из, во, со -и т. д.); союзы (и, но, а), частицы (не, бы

и т. д.).

6. Необходимо требовать от радиолекторов, чтобы са-

мый быстрый темп их речи перед микрофоном не пре-

вышал 80 слов (точнее — ударений) в минуту. При тек-

сте, более трудном по содержанию или изложению, а

41

особенно при расчете на то, что слушатели записывают

содержание лекции, темп речи не должен превышать

65 слов (ударений) в минуту.

При свободном устном изложении допустим несколь-

ко более быстрый темп. Низкие пределы темпа опреде-

ляются цифрами 48—50 ударений в минуту (оставляем в

стороне случаи диктовки).

7. [При выборе оптимального темпа речи и расчете

временной длительности передачи необходимо помимо

всего прочего учитывать тот экспериментально выверен-

ный факт, что увеличение громкости речи всегда сопро-

вождается замедлением темпа.]

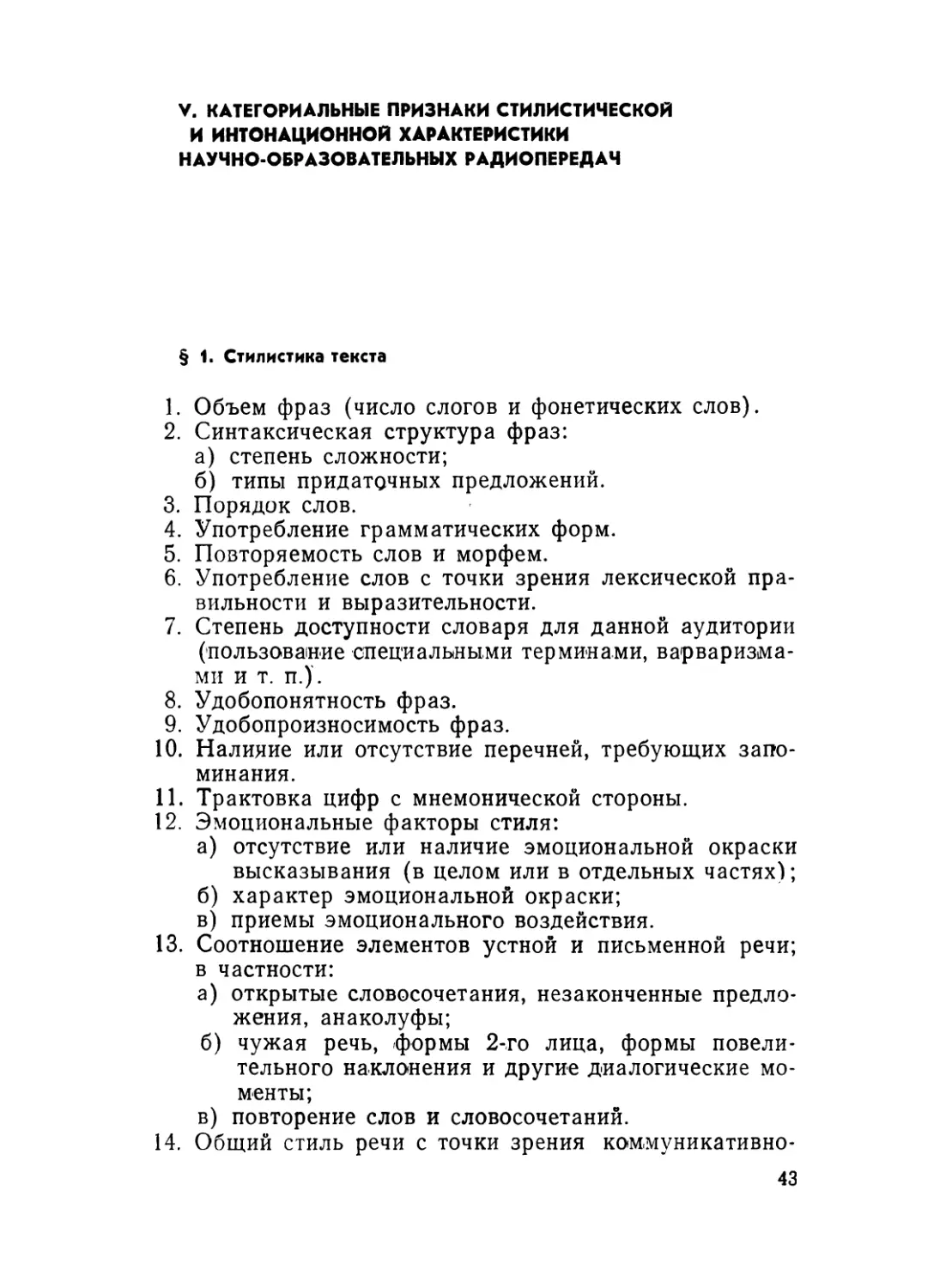

V. КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ СТИЛИСТИЧЕСКОЙ!

И ИНТОНАЦИОННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ

§ 1. Стилистика текста

1. Объем фраз (число слогов и фонетических слов).

2. Синтаксическая структура фраз:

а) степень сложности;

б) типы придаточных предложений.

3. Порядок слов.

4. Употребление грамматических форм.

5. Повторяемость слов и морфем.

6. Употребление слов с точки зрения лексической пра-

вильности и выразительности.

7. Степень доступности словаря для данной аудитории

(пользование специальными терминами, варваризма-

ми и т. п.)'.

8. Удобопонятность фраз.

9. Удобопроизносимость фраз.

10. Наличие или отсутствие перечней, требующих запо-

минания.

11. Трактовка цифр с мнемонической стороны.

12. Эмоциональные факторы стиля:

а) отсутствие или наличие эмоциональной окраски

высказывания (в целом или в отдельных частях);

б) характер эмоциональной окраски;

в) приемы эмоционального воздействия.

13. Соотношение элементов устной и письменной речи;

в частности:

а) открытые словосочетания, незаконченные предло-

жения, анаколуфы;

б) чужая речь, формы 2-го лица, формы повели-

тельного наклонения и другие диалогические мо-

менты;

в) повторение слов и словосочетаний.

14. Общий стиль речи с точки зрения коммуникативно-

43

го задания (агитационный, объяснительный, пове-

ствовательный, инструкционный, информационный

и т. п.).

§ 2. Акцентная структура и интонация

1. Темп речи:

а) общая субъективная оценка;

б) число слогов в минуту;

в) число акцентных членов в Минуту;

г) ровность или неровность темпа (субъективная и

объективная);

д) в обширных периодах;

е) внутри звеньев;

ж) соотношение вариации темпа и громкости.

2. Громкость: субъективная оценка силы звука и ее

вариаций.

3. Степень дробности акцентного членения:

а) субъективная оценка;

б) число акцентных членов в звене;

в) число слогов в акцентном члене;

г) ровность или неровность членения (субъективная

и объективная).

4. Акцентная насыщенность:

а) число ударений на 100 слогов;

б) тенденция к увеличению или уменьшению числа

ударений.

5. Паузы:

а) дифференциация межфразовых и внутрифразовых

пауз (цифры длительности тех и других);

б) применение пауз для разграничения структурных

частей лекции;

в) наличие или отсутствие иррациональных пауз,

«мэканье» и т. п.;

г) логический или психологический принцип разме-

щения пауз;

д) эквиваленты пауз (темповые, мелодические и

пр.);

е) субъективная оценка паузального членения с точ-

ки зрения отчетливости и выразительности.

6. Мелодика:

а) дифференциация межфразовых и внутрифразовых

мелодических ходов;

44

б) разнообразие или однообразие мелодических дви-

жений;

в) значительность и незначительность интервалов.

7. Степень совпадения интонационных границ с синтак-

сическими границами в тексте; наличие или-отсутст-

вие интонационной деформации синтаксической

структуры текста; направление деформаций.

8. Подчеркивание (выделение) слов и словосочетаний:

а) обилие или скудость подчеркиваний;,

б) объем подчеркиваемых периодов;

в) смысловой характер подчеркиваемых слов и сло-