Текст

disciplinae

СТИЛИСТИКА

И ЛИТЕРАТУРНОЕ

РЕДАКТИРОВАНИЕ

Под редакцией

профессора В. И. Максимова

Третье издание,

переработанное и дополненное

Допущено Министерством

образования Российской Федерации

в качестве учебника для студентов

высших учебных заведений,

обучающихся по гуманитарным

специальностям

МОСКВА

ГАРДАРИКИ

2007

УДК 811.161.1*38(075.8)

ББК81.2Рус-5

С85

Рецензенты:

доктор филологических наук, профессор М. В. Горбаневский;

доктор филологических наук, профессор Г. Я. Солганик;

кафедра книгоиздания и книжной торговли Северо-Западного

института печати (СПГУТД)

Аатор ы:

д-р филол. наук, проф. В. И. Максимов — руководитель авторского

коллектива (Предисловие, ч. II: гл. 1—8, § 9.4 гл. 9, § 10.1—10.4 гл. 10);

д-р филол. наук, проф. Ю. А. Бельчиков (ч. I); канд. филол. наук

А. В. Голубева (Приложение 3); канд. филол. наук Е. В. Маркасова

(ч. II: § 11.3 гл. 11); д-р филол. наук, проф. Г. Я. Солганик (ч. II: § 10.5 гл. 10);

канд. филол. наук Т.Н. Сурикова (ч. III); д-р филол. наук Н.А. Фатеева

(ч. II: § 11.1, 11.2 гл. И).

Стилистика и литературное редактирование : учебник / под

С85 ред. проф. В. И. Максимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.:

Гардарики, 2007. — 653 с.

ISBN 5-8297-0146-4 (в пер.)

Учебник подготовлен учеными двух ведущих отечественных лингвистиче-

ских школ — московской н петербургской.

Помимо традиционных для подобных изданий разделов: описания функ-

ционального расслоения русского языка, методики н редакторского анализа и

правки текста н др. — в книгу включены сведения о современных технологиях

редакционной и издательской подготовки рукописи.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитар-

ным, в том числе филологическим, специальностям.

УДК 811.161.1'38(075.8)

ББК81.2Рус-5

С «Гардарики», 2004,2007

© Коллектив авторов, 2004, 2007

ISBN 5-8297-0146-4

Предисловие

Введение с середины 1990-х гт. в высших учебных заведениях Рос-

сийской Федерации новой специальности «Связи с общественнос-

тью» поставило задачу создания комплекса учебных пособий, удовле-

творяющих потребности студентов в изучении сопутствующих

лингвистических дисциплин. К последним принадлежит курс «Сти-

листика и литературное редактирование», ранее изучавшийся в ос-

новном на факультетах журналистики и редакционно-издательского

дела. В данном случае речь идет о подготовке специалистов в области

общественных связей, гуманитарных, научных и культурных обме-

нов, в том числе туризма. Изучение курса стилистики и литературно-

го редактирования должно способствовать освоению студентами всех

профилей коммуникаций в сферах внутриполитической и междуна-

родной жизни, общения с представителями прессы, радио, телевиде-

ния, научного и культурного сотрудничества и т.п.

Соответственно учебник ориентирован на такие виды профессио-

нальной деятельности, как информационно-творческая, рекламно-

информационная, культурно-просветительская и т.д. При освещении

тем и подборе иллюстративного материала учитывалось, в частности,

•fro будущему специалисту необходимо знать этические и правовые

нормы, а также структуру, методы и принципы работы государствен-

ного аппарата и местных государственных учреждений. Профессио-

нал в данных сферах деятельности должен уметь разрабатывать эко-

номические и социально-политические проекты, овладеть культурой

мышления и публичного выступления, быть способным правильно и

логично оформлять свои мысли в письменной форме, участвовать в

дискуссиях на специальные темы. Следовательно, учебник пред-

назначен в первую очередь будущим специалистам по общественным

связям, обращение которых к устному и печатному слову не является

их основной профессией, но в любом случае должно быть квалифи-

цированным. Как указано в Государственном образовательном стан-

дарте, соответствующий специалист должен:

6

Предисловие

— уметь стилистически правильно выражать свои мысли, актив-

но пользоваться всеми возможностями русского языка при подготов-

ке материала в различных формах и жанрах публицистики;

— знать основные правила и приемы литературного редактирова-

ния;

— уметь подготовить текст к публикации.

Конечно, учебник будет полезен и студентам, готовящимся стать

журналистами, редакционными работниками, преподавателями, но

они должны при этом иметь в виду, что программы по их подготовке

могут варьировать. Впрочем, и в данном учебнике имеются темы,

расширяющие программу, например «Стилистические средства фо-

нетики», широко используемые в художественной литературе.

Государственные служащие могут пользоваться предлагаемым

учебником в качестве своего рода справочного пособия.

Учебник базируется на том минимуме теоретических знаний и

практических умений и навыков, которые содержит комплекс учеб-

ных пособий по федеральному курсу «Русский язык и культура

речи»1. Эти знания расширяются, а умения и навыки совершенству-

ются, отвечая потребностям будущей профессиональной деятельно-

сти студентов. Учебник формирует их филологическую грамотность,

повышает уровень владения государственным языком Российской

Федерации.

Освоение содержащегося в учебнике материала по стилистике и

литературному редактированию будет способствовать и лучшему по-

ниманию языковых особенностей той литературы, прежде всего ху-

дожественной, знание которой заложено в соответствующих государ-

ственных образовательных стандартах. Например, специалист по

связям с общественностью должен знать «историю развития отечест-

венной и зарубежной литературы», а также «иметь представление о

художественном своеобразии различных школ и течений в литерату-

ре и искусстве». Естественно, в программах для гуманитариев и соб-

ственно филологов объем и содержание рекомендуемой художест-

венной и публицистической литературы различаются, но речь идет в

принципе о формировании умений и навыков ее профессионального

прочтения.

В учебнике широко используются материалы как из классиче-

ской русской литературы, так и из произведений современных авто-

ров. Это дает возможность студентам по-новому прочитать уже изве-

1 Например: Русский язык и культура речи: Учебник / Под ред. В. И. Максимо-

ва. М., 2002; Русский язык и культура речи: Практикум / Под ред. В.И. Максимова.

М.. 2002.

Предисловие

7

стные произведения и познакомиться с новыми именами,

получившими известность на рубеже XX—XXI вв.

Структура учебника соответствует содержанию и построению Го-

сударственной образовательной программы. В нем выделены три ча-

сти: «Функциональная стилистика», «Стилистическое использование

языковых средств», «Литературное редактирование». Каждая часть

состоит из глав и параграфов, указанных в оглавлении.

Профессор В. И. Максимов

Часть I

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА

Функциональная стилистика изучает:

— исторически сложившуюся систему функциональных разно-

видностей конкретного литературного языка в их взаимном соотно-

шении и взаимодействии;

— внутриструктурную (композиционно-речевую) организацию

этих функциональных разновидностей;

— принципы их выделения внутри литературного языка.

Она входит в состав самостоятельной отрасли языкознания —

стилистики — как один из ее разделов наряду со стилистикой языко-

вых единиц (об этой части стилистики — в следующем разделе учеб-

ника), стилистикой текста и стилистикой художественной речи.

Глава 1. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ СТИЛИСТИКИ

§ 1.1. Предварительные замечания

Стилистика — наука об использовании языка (языковых единиц

и категорий, составляющих языковую систему) в ходе речевого об-

щения (устного и письменного).

Примечание. Необходимо подчеркнуть, что стилистические исследова-

ния проводятся на материале конкретных языков, на базе текстов, созданных на

конкретном языке. Далее речь идет, конечно, о современном русском литератур-

ном языке, о его стилистике, выясняются закономерности использования совре-

менного русского литературного языка:

— в стилистических целях;

— в текстах, создаваемых с определенными целями, задачами (политически-

ми, научными, деловыми, личными, общественными, благородными, преступны-

ми, отказа, приказа, огорчения, осуждения и т.п.);

— в определенных коммуникативных условиях. Имеются в виду условия

массовой коммуникации (радио, ТВ, газета и т.п.), групповой коммуникации

(парламент, лекция, судебное заседание и т.п.), межличностной коммуникации

(разговор друзей, однокурсников, «в кругу семьи* т.п.). Учитываются и соцналь-

Глава I. Объект и предмет стилистики

9

ный, политический, возрастной состав читателей, слушателей, уровень их культу-

ры. степень подготовленности, образовательный ценз, эмоциональное состояние

и т.п., «текущий момент» в жизни данного общества, народа и тл.

В стилистике речь идет об «использовании языковых средств», или о «функ-

ционировании языковых средств». Эти формулировки в контексте курса стили-

стики практически равнозначны. «Использование языковых средств...» предпола-

гает подход к языку с точки зрения «потребителей данного языка», т.е. его

носителей. Когда же говорится о «функционировании языковых средств...», то

мы смотрим на явления и процессы, происходящие в результате этого функцио-

нирования, как бы изнутри языка, отмечая, оценивая известные изменения,

которые происходят в семантике, в выражении экспрессии, в «поведении», функ-

циях отдельных языковых единиц или целых классов, группировок слов, грамма-

тических форм, конструкций, фонем.

§ 1.2. Стилистика и описательные дисциплины

Стилистика занимает особое место н ряду лингвистических

дисциплин. Для лучшего понимания задач и специфики функцио-

нальной стилистики, как и стилистики языковых единиц, целесо-

образно рассмотреть (хотя бы в общих чертах) соотношение в

структуре языкознания так называемых описательных дисциплин и

стилистики.

Описательные дисциплины — фонетика, грамматика, лексиколо-

гия, фразеология, словообразование — изучают:

а) единицы и категории соответствующих уровней, или «ярусов»,

языковой системы: фонетический, грамматический, лексический

(лексико-фразеологический) строй конкретного языка (словообразо-

вание занимает промежуточное положение между лексическим и

грамматическим уровнями);

б) единицы и категории языка с формальной и содержательной

(т.е. что они означают) сторон;

в) группировку языковых единиц в классы, более крупные кате-

гории;

г) соотношение и взаимодействие в рамках языковой системы ее

единиц и категорий.

Перечисленные (и некоторые другие) дисциплины анализируют

наличный состав единиц и категорий конкретного языка, систему их

связей и соотношений. Они изучают, что есть в языке, какими сред-

ствами выражения мысли, эмоций, передачи информации данный

язык располагает. Здесь язык, его система рассматриваются как бы в

статике. Лингвисты изучают ресурсы языка, предназначенные для

изъяснения мыслей, обозначения понятий, для передачи носителям

и носителями этого языка информации в широком смысле слова

10

Часть I. Функциональная стилистика

(научной, деловой, личной, рациональной, эмоциональной, объек-

тивной, предполагаемой, верной, фантастической и т.д.).

Стилистика же отвечает на вопрос как — (как) используются

единицы и категории данного языка для выражения мысли, эмоций,

обмена мнениями, для передачи информации. Она рассматривает

язык в действии:

а) как используются сложившиеся в языковой системе единицы

и категории в процессе речевого общения;

б) как функционируют языковые средства в зависимости от:

— содержания информации,

— целей текста (и вообще речевого общения),

— условий, в которых совершается речевое общение;

в) как и какие средства языка объединяются, взаимодействуют,

соотносятся друг с другом в зависимости от сферы общения, формы

речи (устной, письменной), тематики текста, предмета обсуждения,

«разговора» и т.д.

Говоря обобщенно, стилистика выясняет:

— как используется язык в целях выполнения насущнейшей по-

требности общества — наладить общение людей для их совместной

деятельности, работы, просто для жизни;

— как функционируют те или иные языковые средства;

— как они соотносятся и взаимодействуют друг с другом в дан-

ном тексте (или в текстах определенного типа), в тех или иных усло-

виях общения.

Итак, «наряду с проблемой языкового строя существует еще

проблема языкового употребления»1. Стилистика разрабатывает,

исследует проблему (вернее — проблематику) языкового употреб-

ления. Это и есть предмет ее внимания. В этом ее смысл и сущ-

ность как самостоятельной науки среди других лингвистических

дисциплин.

Один нз крупнейших отечественных языковедов профессор Г.О. Винокур

так разъяснял сущность стилистики как науки об использовании языка, языко-

вых средств в речи в ходе речевого общения: «...само понятие стилистики в осно-

ве своей связано с понятием о цели: стилистическое построение целевое, целесо-

образное. а следовательно, различные типы этих построений могут различаться

по тому, какая цель тому или иному построению предпослана, каково структур-

ное задание каждого такого построения в каждом отдельном случае. И в самом

деле, не трудно убедиться, что ораторская речь, например, отличается от поэмы

или стихотворения прежде всего, нагляднее всего именно целью, какая преследу-

ется в первой в отличие от второй»1 2.

1 Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959. С. 221.

2 Винокур Г.О. Филологические исследования. М„ 1990. С. 26—27.

Глава 1. Объект и предмет стилистики

11

Таким образом, стилистика в отличие от описательных дисцип-

лин изучает вопросы использования, функционирования языка,

языковых средств в ходе речевой коммуникации. В силу этого обсто-

ятельства она относится к функционально-коммуника-

тивным дисциплинам языкознания, включающим также ку-

льтуру речи, ортологию — науку о правильной речи, учение о

языковой норме, социолингвистику, теорию литературного языка.

Примечание. В учении о языковой норме рассматриваются теоретиче-

ские вопросы языковой нормы, соотношение системы языка и нормы, в частно-

сти тех элементов языковой системы, которые принимаются за нормативные в

рамках литературного языка, разновидности языковых норм. Культура речи, ор-

тология, в своих исследованиях опирается на учение о языковой норме.

Особое внимание следует обратить на то, что и у описательных

дисциплин, и у стилистики (как вообще у функционально-коммуни-

кативных дисциплин) объект исследования один и тот же — конк-

ретный язык. Однако предмет их изучения разный.

Предмет описательных дисциплин — система языка, единицы

и категории языковой системы. По лаконичной и точной форму-

лировке академика В. В. Виноградова, «предметом стилистики слу-

жат все способы использования языка, особенно литературного»1.

В этих словах Виноградова дана, конечно, программа-максимум

стилистических исследований. Вместе с тем первоочередная задача

современной стилистики (и это ясно из приведенной формулиров-

ки) состоит в изучении, систематизации языкового материала,

функционирующего (или используемого) в общественной речевой

практике в рамках литературного языка, в нашем случае — русско-

го литературного языка. Разработка «полной» стилистики русского

национального языка (как, впрочем, и любого другого) — дело бу-

дущего.

Стилистика неразрывно связана с описательными дисциплина-

ми. Имея общий с ними объект исследования, в изучении функцио-

нирования языка она опирается на научные результаты описатель-

ных дисциплин. Без профессионального знания описательных

дисциплин стилистикой заниматься невозможно.

Занятия стилистикой предполагают:

а) отличное знание «материи» языка, категорий и единиц, со-

ставляющих его систему;

б) глубокое осмысление современных проблем русской фонети-

ки, грамматики, лексики, фразеологии, словообразования. К приме-

1 Виноградов В.В. Проблемы русской стилистики. М., 1981. С. 173.

12

Часть I. Функциональная стилистика

ру, невозможно изучать вопросы согласования сказуемого с под-

лежащим в аспектах стилистики, не разбираясь в проблемах

синтаксиса простого предложения, или браться за изучение тонко-

стей сильного управления (например, выбор падежа дополнения при

переходном глаголе с отрицанием: Вы не имеете права/-о) и не иметь

представления о синтаксических связях, о сильном и слабом управ-

лении, о прямом и косвенном дополнении, об объектных и субъект-

ных отношениях в языке, о переходных и непереходных глаголах, о

различии значений родительного и винительного падежей, не знать,

что такое двойное отрицание, абстрактное существительное, омони-

мия форм и т.д.

Грамматист, лексиколог, фонетист прежде всего должен выяс-

нить лингвистическую сущность конкретного языкового акта, опре-

делить его место в системе языка независимо от конкретного текста,

речевой ситуации или установить состав грамматических средств

(например, морфологию) или лексический состав (по основным сис-

темным категориям) какого-либо текста. Для стилиста же важно

определить выразительные возможности слов, фразеологизмов,

грамматических средств, фонетических явлений, условия и приемы

их использования в конкретном тексте, речевой ситуации, выяснить

их стилистическую (и композиционную) роль в тексте или в текстах

определенного типа.

Своеобразие взгляда стилиста на языковые средства обусловлено

тем, что при их анализе главное внимание обращается на экстралин-

гвистические (внеязыковые) обстоятельства и стилистические (кон-

текстные) условия использования конкретного языкового факта в

его сопряжении с другими языковыми явлениями. Учитывается

прежде всего микроконтекст, а также возможные под влиянием кон-

текста и общего замысла автора изучаемого текста отклонения от

нормативного использования языковых единиц (некоторая деформа-

ция синтаксических конструкций, фразеологизмов, сложившихся

лексических связей и синтаксической сочетаемости слов и словосо-

четаний, сдвиги в их значении, экспрессивной окраске и т.д.). В то

же время для лингвиста, интересующегося структурно-описательной

стороной текста, все это малосущественно.

Вот одна из иллюстраций.

Рисуя картины природы средней полосы России, К. Паустовский в «Ильин-

ском омуте» пишет: «Как будто какой-то чудодей собрал здесь красоты Средней

России и развернул широкую, зыбкую от нагретого воздуха панораму... На самом

дальнем плане, на границе между тусклыми волнами овса и ржи, стоял на меже

узловатый вяз. Он шумел от порывистого ветра темной листвой. Мне все каза-

лось, что вяз стоит здесь неспроста среди этих горячих палей».

Глава 1. Объект и предмет стилистики

13

С точки зрения стилистической выразительности обращает на себя внима-

ние сочетание горячие паля. Для грамматиста это сочетание грамматически пра-

вильное. Лексиколог отмстит известное отклонение от правил сочетаемости дан-

ных слов и этим ограничится.

Для специалиста же по стилистике с констатации данного отклонения от

нормы начинается выяснение: а почему? Что это дает для текста, какие дополни-

тельные или новые оттенки привносятся в конкретную фразу, абзац, в текст в ре-

зультате такого употребления данных слов, формы?

Действительно, границы сочетаемости для обоих слов словосочетания горя-

чие паля смещены. Выступая в номинативном значении, прилагательное горячий

обозначает то, что накалено, разгорячено; существительное пале — пространство,

участок земли, отведенный для возделывания посевных культур. Так что основ-

ные линии сочетаемости этих слов «не встречаются». Между тем если учесть, что

перед нами художественный текст (вернее, художественно-публицистический) и

автор говорит об июльской жаре, при которой земля сильно разогрета солнцем,

то становится понятным расширение границ сочетаемости прилагательного горя-

чий и применимость его к существительному поле. Так контекст помогает моти-

вировать не совсем обычное сочетание слов, которое привлекает внимание имен-

но своей необычностью, повышая общую выразительность текста.

Стилистика и описательное языкознание органически взаимо-

связаны и в том отношении, что стилистика, по существу, завершает

исследование языка. Стилистика идет дальше задач системно-струк-

турного анализа языка. Опираясь на основные разделы лингвистики,

она изучает:

— использование параллельных способов выражения мысли,

эмоций средствами языка;

— приемы, способы разнообразного объединения, переплетения

языковых средств в разнообразнейших целях и условиях речевого

общения;

— закономерности и особенности функционирования элементов

и категорий языка в речевой коммуникации, в письменной и устной

речи.

«Стилистика, — утверждал выдающийся русский филолог

Ф.И. Буслаев, — необходимо должна основываться на грамматике,

ибо она есть не что иное, как та же грамматика, только в непрестан-

ном применении к чтению писателя и к собственному сочинению»1.

Неслучайно дальнейшие перспективы изучения грамматического

строя современного русского языка Виноградов видит в обращении

к стилистическим аспектам лингвистического исследования.

Виноградов так завершает свой классический труд «Русский язык»: «А над

всеми этими кругами и сферами грамматики воздвигается совсем не исследован-

ная область стилистического синтаксиса, в центре которой лежит проблема строя

сложных синтаксических единств с типичными для него приемами расслоения и

1 Буслаев Ф.И. О преподавании отечественного языка. Л., 1941. С. 168.

14

Часть I. Функциональная стилистика

сцепления синтагм как предельных синтаксических единиц в структуре этих

сложных синтаксических целей. В системе стилистического синтаксиса органи-

чески объединяются теория синтагм и учение о структуре сложных синтаксиче-

ских единств в разных стилях русского литературного языка*1.

§ 1.3. Стилистика и культура речи

Стилистика относится к функционально-коммуникативным дис-

циплинам. Эти дисциплины объединяет общий основной подход к

языку: они изучают особенности, закономерности использования

языковых средств в процессе речевой коммуникации носителей дан-

ного языка. Так, стилистика, культура речи, ортология, риторика

анализируют употребление языковых элементов и категорий в рам-

ках образцовой, нормированной («культурной» речи), т.е. в рамках

литературного языка. Социолингвистика главное внимание уделяет

проблемам социальной диалектологии — варьированию языка в свя-

зи с расслоением общества на различные социальные (социокультур-

ные) группы, большие и малые, исторически константные (постоян-

ные) и временного характера.

В рамках учения о культуре речи рассматривается употребление

языковых единиц в повседневном речевом общении, письменном и

устном, с точки зрения литературной правильности, с позиций лите-

ратурных норм — той системы норм, которая сложилась и действует

в современном литературном языке.

Для культуры речи как самостоятельной дисциплины принци-

пиально значимо, как и насколько современная речевая практика,

речевой обиход соответствуют сложившимся в обществе представ-

лениям:

— о грамматической, орфоэпической, орфографической пра-

вильности и о правильном, точном употреблении слов;

— о достаточно разнообразном с точки зрения смысла и экспрес-

сивности составе лексики (и фразеологии) письменных текстов и

устной речи;

— об уместности (или мотивированности) использования тех или

иных языковых средств в типических речевых ситуациях и контек-

стах;

— о том, насколько речь носителей данного языка (в первую оче-

редь носителей литературного языка) — и дома, и в официальной,

деловой обстановке, и в служебной или личной переписке, и в СМИ

(печатных и электронных), и в учебном заведении, и с театральной

1 Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. 3-е изд., нспр.

М.. 1986. С. 626.

Глава 1. Объект и предмет стилистики

15

или эстрадной сцены — соответствует высоким меркам националь-

ной речевой культуры.

Эти представления отражены и закреплены в академической

грамматике и различных словарях и справочниках, где фиксируется

лексика и фразеология, а также основные орфоэпические, граммати-

ческие, стилистические нормы конкретного (в нашем случае русско-

го) современного литературного языка.

Когда говорят о культуре речи, то, с одной стороны, имеют в

виду тот идеал речевой культуры, который складывается в обществе

на протяжении длительного времени, усилиями нескольких поколе-

ний и находит свое воплощение в литературном языке, в текстах,

письменных и устных, созданных носителями литературного языка.

К этому идеалу мы стремимся, ориентируясь на язык лучших нацио-

нальных писателей, выдающихся артистов, ораторов, крупнейших

деятелей русской культуры. «Если бы меня попросили привести при-

мер образца русской речи, — писал в 1989 г. диктор телевидения

И.Л. Кириллов, — я бы, не задумываясь, назвал речь Дмитрия Сер-

геевича Лихачева. Она, как я часто говорю, льющаяся, свободная,

рождается тут же, у тебя на глазах»1.

С другой стороны, под «культурой речи» подразумеваются со-

временные речевая культура отдельного человека и общий уровень

культуры речи населения. Здесь уместно привести один эпизод из

книги К. Чуковского «Живой как жизнь»:

Какая-то «дама с собачкой», одетая нарядно и со вкусом, хотела показать

своим новым знакомым, какой у нее дрессированный пудель, крикнула ему пове-

лительно: «Ляжь!..»

В этом «ляжь», — оценивает автор реплнку «дамы с собачкой», — отпечаток

такой темной среды, что человек, претендующий на причастность к культуре,

сразу обнаруживает свое самозванство, едва только произнесет это слово1.

И индивидуальная речь, и общая речевая культура, свойственная

носителям языка, оцениваются в сопоставлении с идеалом нацио-

нальной речевой культуры, с позиций действующих литературных

норм, а также соответствия ведущим тенденциям развития русского

литературного языка в современную эпоху. Можно сказать, что куль-

тура речи — дисциплина оценочная.

Культура речи оценивает речевые факты, устанавливая степень

их нормированное™ (насколько они приемлемы с точки зрения ли-

тературных норм), точности, смысловой уместности употребления в

1 Кириллов ИЛ. Я за то. чтобы люди меньше смотрели телевизор, а больше чита-

ли // Русская речь. 1989. № 5. С. 74.

1 Чуковский К.И. Живой как жизнь. Разговор о русском языке. М., 1962. С. 155.

16

Часть I. Функциональная стилистика

данной речевой ситуации, контексте. Для культуры речи принципи-

альное значение имеют выразительность, ясность изложения.

Специалист по культуре речи профессионально ориентируется

не только в системе действующих литературных норм, их вариантов,

отклонений от норм, но и в вопросах логичности, ясности изложе-

ния и речевой выразительности (эстетике речи). В орбите его иссле-

довательского и экспертного внимания находятся также процессы и

явления, наблюдаемые в сферах речевой коммуникации вне рамок

литературного языка, поскольку с точки зрения литературных норм,

требований мотивированности употребления языковых средств, ло-

гичности построения текста, ясности изложения оцениваются буква-

льно все проявления речи.

Таким образом, круг исследований в области культуры речи

охватывает всю современную языковую жизнь общества: не только

литературный язык, но и широчайшую сферу народно-разговорного

языка, отдельные элементы которого из просторечия, народных го-

воров, жаргонов — от криминальных арго до профессиональной

речи — осознанно и неосознанно включаются в устные и письмен-

ные тексты носителей языка, в том числе и литературного.

Именно в этом круге вопросов культура речи сближается со сти-

листикой.

Стилистика, сосредоточивая внимание преимущественно на ли-

тературном языке, рассматривает внелитературные явления с точки

зрения того стилистического эффекта, который достигается (или не

достигается) в результате привлечения ненормированных элементов

в литературный текст, т.е. в текст, ориентированный на нормы лите-

ратурного языка.

Отметим, что круг наблюдений над внелитературными явления-

ми в исследованиях по культуре речи шире, чем в стилистике. Это

объясняется несравненно большим проникновением ненормиро-

ванных явлений в повседневный речевой обиход (в том числе в ча-

стную переписку), в речь митингового оратора, в некоторые жанры

радио и телевидения (прежде всего в интервью, особенно в услови-

ях русской речевой коммуникации конца XX — начала XXI в.), не-

жели в «строгие» жанры литературных текстов письменной речи.

Кроме того, в повседневном речевом обиходе ненормированная

речь используется обычно в силу непосредственных житейских по-

требностей, продиктованных ситуативностью речевого общения, а

в литературные тексты она включается с определенными стилисти-

ческими целями.

Покажем на примере различия и общее в подходе к ненормиро-

ванным языковым явлениям с позиций культуры речи и стилистики.

Глава 1. Объект и предмет стилистики

17

Если мы услышим в разговоре матросов компа?, шторма (именительный/ви-

нительный падеж множественного числа существительного шторм}, то мы расце-

ним эти явления как факты профессиональной речи моряков, не соответствую-

щие литературным нормам употребления слов каАпас и шторм. Однако они

вполне допустимы, естественны в беседе двух матросов, т.е. в разговорной речи

профессионалов. Такова функционально-стилистическая характеристика речи,

оценка речевых фактов в аспектах культуры речи.

Вместе с тем эти формы встречаются в песне В. Высоцкого:

Мы говорим не «штормы*, а •шторма».

Слова выходят коротки и смачны.

•Ветра» — не ветры сводят нас с ума.

из палуб выкорчевывая мачты...

Мы на приметы наложили вето.

Мы чтим чутье компасов и носов...

В этом случае в свои права вступает стилистика. Здесь форма шторма Ккак

признак профессиональной речи) сознательно противопоставлена литературной

(к тому же книжной) форме штормы, как и разговорная (литературная) форма

ветра книжной веЛры. Автор использовал этот прием, чтобы усилить выразитель-

ность текста и подчеркнуть реалистичность ситуации с позиции матросов (по-

следнему служит н профессионализм компа?). Заметим, что в конце песни Вы-

соцкий употребил форму штормы:

По курсу — тень другого корабля.

Он шел, н в штормы хода не снижая...

Это может быть объяснено более спокойной, балладно-повествовательной

интонацией, которая приходит на смену драматичности, бойцовской категорич-

ности начальных строф песни.

В приведенном контексте ненормированные явления получают

эмоциональную, сюжетную и собственно стилистическую мотиви-

ровку своего «присутствия» в литературном тексте, принадлежащем

языку художественной литературы (как функциональной разновид-

ности современного русского литературного языка).

Стилистика служит теоретической базой исследований в области

культуры речи, основой для научной, объективной квалификации

наблюдаемых речевых явлений. Изучаемые факты языка получают

точную характеристику с позиций стилистики языковых единиц,

стилистики функциональной (точно устанавливается принадлеж-

ность языковых единиц, их вариантов, возникающих в процессе ис-

пользования в речи, к той или иной функциональной разновидности

литературного языка или внелитературной сфере национального

языка).

На результатах стилистических разысканий основываются реко-

мендации культурно-речевого характера по организации языковых

средств в текстах разных типов и жанров, для разнообразных це-

лей современной речевой коммуникации. Виноградов подчеркивал:

18

Часть 1. Функциональная стилистика

«Наука о культуре языка или культуре речи представляет собою тео-

ретическую и практическую дисциплину (или сферу исследований),

смежную со стилистикой языка и стилистикой речи, обобщающую

их положения и выводы как с целью живого, оперативного воздейст-

вия на дальнейшие процессы развития языка, так и с целью опреде-

ления основных эстетических норм, форм и тенденций связи лите-

ратурной речи с движением стилей художественной литературы»1.

§ 1.4. Стилистика и литературное редактирование

Литературное редактирование — это одна из тех прикладных

междисциплинарных отраслей филологии, которая предполагает

профессиональное знание стилистики, ее главных структурных раз-

делов, а также культуры речи, основных описательных лингвистиче-

ских дисциплин.

Литературное редактирование занимается вопросами (как теоре-

тическими, так и по преимуществу прикладными) наиболее целесо-

образной и целенаправленной организации текста, рукописи в целях

адекватного воплощения интеллектуального, эмоционально-экс-

прессивного (и эстетического, если текст художественный) содержа-

ния, авторского замысла, функционального назначения данного тек-

ста, данной рукописи.

Сложившееся как самостоятельная дисциплина в 1950-е гг., ли-

тературное редактирование выработало свои подходы к подлежащей

редакторской обработке рукописи. Главные из них:

— редактирование — единый творческий процесс, в который

входит проверка и обработка текста,

— проверка и исправление каждого текста как литературного це-

лого* 2.

Подвергнутая редакторской обработке рукопись должна отвечать

таким требованиям, как научная, фактическая достоверность сооб-

щаемой информации; научность или соответствие здравому смыслу

излагаемой теории, гипотезы или версии событий, явлений и т.п.;

логическая последовательность авторского изложения.

Редакторская обработка рукописи предполагает:

— ее литературное оформление, которое состоит в стилистиче-

ской обработке текста;

— композиционное построение редактируемого текста — в со-

пряжении с его стилистической обработкой.

* Виноградов В.В. Проблемы русской стилистики. М., 1981. С. 175.

2 См.: Былинский К.И. Литературное редактирование газеты. М., 1953.

Глава 1. Объект и предмет стилистики

19

Не случайно в курсе «Литературное редактирование» выделен

специальный раздел «Работа над языком (рукописи, текста)».

Стилистическая обработка редактируемой рукописи состоит не

столько в устранении элементарных ошибок в орфографии и пункту-

ации текста, сколько в том, чтобы были выполнены:

1) основные рекомендации, относящиеся к сфере стилистики

языковых единиц (и, соответственно, культуры речи), начиная от во-

просов смысловой точности и стилистической мотивированности

выбора слов до вопросов внутренней организации простого и слож-

ного предложения;

2) требования, обусловленные устанавливаемыми функциональ-

ной стилистикой закономерностями речевой структуры основных

функциональных разновидностей литературного языка:

— общая тональность изложения, свойственная текстам опреде-

ленной функциональной разновидности литературного языка;

— мотивированное «заимствование» иностилевых элементов;

— построение фраз, типичное для данного стиля;

— подбор и характер использования лексики и фразеологии,

максимально отвечающих функциональному назначению текста в

связи с его стилевой (или жанрово-речевой) принадлежностью; на-

пример, соблюдение принципа количественной эквивалентности в

научном стиле1, использование отглагольных существительных и

конструкций с ними в официально-деловом, научном стилях и в раз-

говорной речи, в языке художественной литературы;

3) требования, обусловленные функционально-стилевой и жан-

ровой принадлежностью редактируемого текста в стилистическом

оформлении известных композиционных «узлов», «блоков» данного

текста (например, синтаксическое и лексическое «наполнение» мо-

делей доказательства в «математическом» тексте, дефиниции в учеб-

ном тексте, соотношение дефиниции и ее комментария в том же

тексте).

1 См.: Кожевникова К. Формирование содержания и синтаксис художественного

текста // Синтаксис и стилистика. М., 1976.

20

Часть I. Функциональная стилистика

Глава 2. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК В СИСТЕМЕ

НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА

(на материале русского языка)

§ 2.1. Предварительные замечания

Для уяснения предмета стилистики как науки об использовании

языка в речевой коммуникации (в процессе речевого общения) и

предмета стилистики функциональной (как раздела стилистики)

принципиально важно выяснить основные аспекты понятия «лите-

ратурный язык».

Предварительно сделаем одно уточнение. При рассмотрении об-

щих принципов и основных категорий понятия «литературный

язык» имеется в виду состояние и развитие современных литератур-

ных языков, выступающих как самая представительная, репрезента-

тивная форма исторического, или социального (социокультурного),

существования конкретных национальных языков (преимуществен-

но европейско-американского культурно-исторического ареала).

Как всякое сложное общественное явление, литературный язык,

будучи основным средством общественной коммуникации, по-раз-

ному трактуется в лингвистике. Между тем центральные параметры

этого понятия вполне определились.

Литературный язык — фундаментальное понятие социо-

лингвистики. Он представляет собой форму социального (со-

циокультурного) существования национального языка, принимае-

мую его носителями за образцовую. Главная его функция —

обеспечить полноценную речевую коммуникацию в основных сфе-

рах человеческой деятельности всех членов исторически сложивше-

гося коллектива людей, говорящих на данном национальном языке.

«Быть всем понятным» — так сформулировал крупнейший русский

лингвист академик Л.В. Щерба важнейшее назначение литератур-

ного языка, основную функцию, «которую должен выполнять лите-

ратурный язык и которая в сущности только и делает его литератур-

ным, т.е. общепринятым, а потому и общепонятным»1, и

следовательно, общеобязательным.

Литературный язык входит в систему национального языка. Он

соотносится с другими формами его исторического, социального

(социокультурного) существования: с территориальными диалектами

(народными говорами), жаргонами и просторечием, составляя с

ними систему национального языка.

1 Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957. С. 117.

Глава 2. Литературный язык в системе национального языка

21

Территориальный диалект — вариант национального

языка, отличающийся местными особенностями прежде всего в об-

ласти фонетики, словарного состава, а также морфологии и синтак-

сиса. Эти особенности закреплены в нормах каждого диалекта (или

говора), которые устанавливаются в устной речи его носителей и

действительны только в границах их постоянного и компактного

проживания, передаваясь из поколения в поколение изустно. Ареалы

архангельского, ярославского, орловского и других диалектов (гово-

ров) совпадают с соответствующими территориальными (админист-

ративными) регионами, а, скажем, жиздринекий и обоянский гово-

ры распространены лишь в населенных пунктах, ближайших к

районным центрам Жиздра и Обоянь.

В русском языке различаются две основные группы народных го-

воров — севернорусские и южнорусские; выделяются также средне-

русские говоры, характеризующиеся некоторыми признаками южно-

русских и севернорусских говоров.

Для севернорусских говоров характерны оканье (различение о и а

во всех безударных слогах: борода, молодой, табаком, дорого, выдала,

дома), взрывное Г, существительные мужского рода с суффиксами

-ушк- , -ишк- относятся к 2-му склонению (дедушко, без дедушка, от

мальчишка, к мальчишку), общая форма дательного и творительного

падежей множественного числа существительных и прилагательных

(к пустым ведрам, с пустым ведрам); распространены слова квашня,

сковородник, зыбка, орать (пахать), пеун (петух — ярославский диа-

лект), кузнец...

Для южнорусских говоров характерны: аканье (о и а совпадают в

первом предударном слоге: сава [сова], трава [трава], фрикативное

Г [у] — так называемое гэканье, склонение существительных муж-

ского рода с суффиксами -ушк-, -ишк- по женскому роду (дедушка, у

дедушки, без мальчишки, с мальчишкой); распространены слова дежа,

чапля, чапельник, люлька, кочет, коваль...

Тематика речевого общения носителей народных говоров очень

ограниченна: домашнее хозяйство, личные отношения, сельскохо-

зяйственное производство, вопросы сельского общежития, фоль-

клорные жанры, народные обычаи и обряды.

Социальный диалект (жаргон, арго) по своему функцио-

нальному назначению — «язык для посвященных». Термины «жар-

гон» и «арго» в научной литературе четко не разграничены — это ре-

чевой обиход определенной социальной группы, обычно очень

небольшой. «Общий язык» вырабатывается в результате совместной

деятельности, общей профессии, в среде людей близкого социально-

го положения, сходных жизненных обстоятельств. Так складываются

22

Честь I. Функциональная стилистика

разнообразные профессиональные, социально-групповые, кримина-

льные жаргоны (в частности, тюремно-лагерный).

Речевой обиход таких групп состоит из набора слов, словосочета-

ний, фразеологизмов, оборотов речи (нередко заимствованных из

других языков), пользование которыми сопровождается особой ин-

тонацией, специфическим произношением отдельных слов, особен-

ностями построения фраз (в отличие от народных говоров «своей»

языковой системы жаргоны не имеют).

Тем не менее для жаргонов, как и территориальных диалектов,

характерны довольно строгие нормы, которые усваиваются их носи-

телями изустно. Эти нормы требуют не только особого набора слов и

словесных формул, но и определенных способов их употребления,

произнесения с сопровождением известной мимики, жестов и т.п.

Итак, еще раз подчеркнем — народные говоры и жаргоны

передаются только в устной форме и имеют очень ограниченную

сферу распространения: народные говоры «действуют» только в рам-

ках определенной территории и обязательны только для носителей

данного говора, а жаргон распространен только среди людей опреде-

ленного рода занятий, понятен только его носителям. Нормы и на-

родного говора, и жаргона довольно строгие (любое отклонение от

них сразу «выдает» чужака); диалектные и жаргонные нормы скла-

дываются и передаются носителям говора (жаргона) из поколения в

поколение изустно, они нигде специально не фиксируются.

Примечание. Диалектная и жаргонная речь имеют известное отражение

в записях диалектологических, фольклорных, этнографических экспедиций; в

диалектных словарях и словарях жаргонов, арго. Однако конкретные речевые

факты, диалектные и жаргонные лексико-фразеологические единицы, особенно-

сти фонетики и грамматики конкретных диалектов и жаргонов, зафиксиро-

ванные в специальных запиевх и словарях, воспроизводятся в целях научного

изучения диалектной и жаргонной речи (или фольклора, обрядов, обычаев

определенного региона). Включение диалектной и жаргонной речи в художест-

венные тексты имеет задачу дать речевую характеристику персонажа, передать

колорит речи, описываемой в художественном произведении местности и т.п.

Таким образом, во всех этих ситуациях фиксирование диалектной и жаргонной

речи не предназначено для нормирования речи носителей конкретного говора

или жаргона; эти записи нельзя рассматривать и как факты письменной речи:

они сделаны не для передачи информации, а лишь с целью научного изучения

данного диалекта (жаргона).

Просторечие (в XVI — начале XVIII в. это слово означало

«простую речь» в противоположность «речи украшенной», «простой

язык» в противоположность языку «книжному») — наиболее значи-

мая форма существования русского национального языка во всей

сфере народно-разговорного языка (внелитературной области наци-

онального языка). Просторечие имеет наддиалектный, обшенацио-

Глава 2. Литературный язык в системе национального языка

23

нальный, общенародный характер. Общенациональный потому, что

включает в себя слова и формы (в широком смысле — и фонетиче-

ские, и грамматические), которые могут быть распространены во

всех диалектах и жаргонах. Общенародный потому, что составляю-

щие его языковые единицы понятны и доступны для употребления

каждому носителю национального языка, в том числе и носителю

литературного языка.

В просторечии представлены единицы всех языковых уровней.

Ярче всего они выявляются в области словесного ударения (хозяева,'

свекла,' включен), произношения (например, суффикс -изм произно-

сится с мягким [з*]: альтруизьм), в морфологии (выбора,'хочут, ма-

теря, в пальте, ехать метром), в сфере управления (ругаться на ко-

го), особенно в употреблении слов (обратно в значении «опять», не

подскажете, где ... вместо скажите, где...). Для просторечия харак-

терны экспрессивно сниженные оценочные слова (с гаммой оттен-

ков — от дружеской, «мягкой» фамильярности до грубости), имею-

щие в литературном языке нейтральные синонимы (шарахнуть —

ударить, дрыхнуть — спать, драпануть — убежать). Есть также сло-

ва, обозначающие реалии сельской жизни, не имеющие номинации

в литературном языке (например, долгуша — род телеги).

Литературный язык в системе национального языка зани-

мает центральное положение.

Литературный язык отражает наиболее существенные свойства и

достоинства национальной речевой культуры, оптимальные способы

выражения мыслей и эмоций. Организованные в стилистическую

систему языковые элементы литературного языка и способы их при-

менения признаются носителями национального языка как образцо-

вые, нормативные.

Литературный язык обслуживает важнейшие сферы человече-

ской деятельности: политику, культуру, науку, словесное искусство,

законодательство, делопроизводство, неофициальное (в том числе

бытовое) общение носителей литературного языка. Он представляет

собой оптимально организованную систему общенародных языко-

вых элементов, которые в течение длительного исторического пери-

ода (история русского литературного языка начинается в XI в.) про-

шли культурную обработку:

— «под пером» писателей, публицистов, политиков, ученых;

— в результате усилий ораторов, артистов;

— в текстах самого разнообразного содержания и назначения, в

СМИ, в различных жанрах публичной и сценической речи;

— в устном общении образованных людей — носителей литера-

турного языка многих поколений.

24

Часть I. Функциональная стилистика

Благодаря использованию в речевой коммуникации именно та-

ких языковых элементов литературный язык осуществляет свои от-

ветственные и сложные общественные функции. Взятые в совокуп-

ности, эти языковые элементы призваны наиболее ясно, точно и

дифференцированно выразить диалектически сложный мир идей,

чувств современного человека, многообразие предметов, понятий,

Народно-разговорный язык

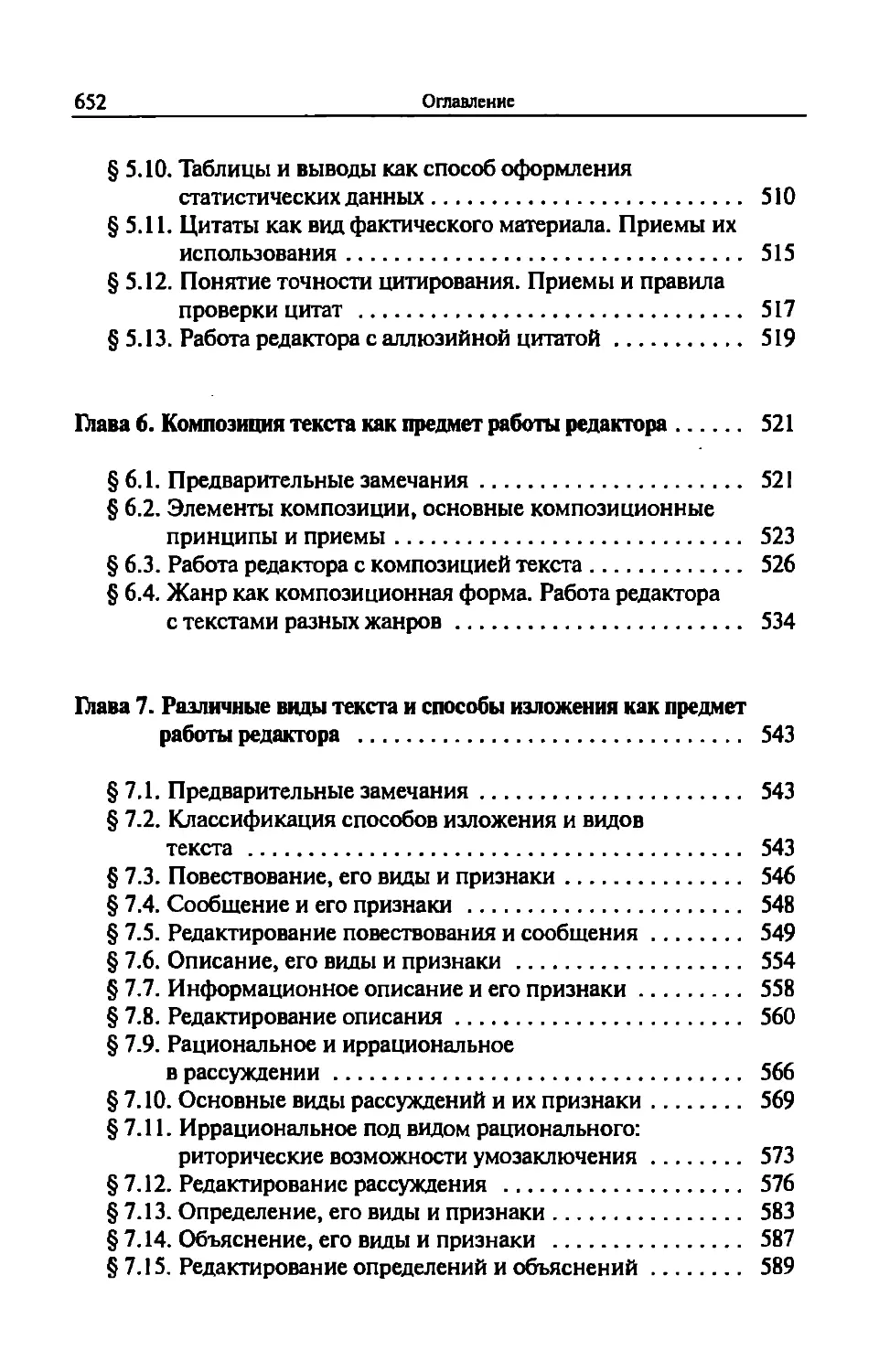

Рис. I. Основные формы существования русского национального языка

Глава 2. Литературный язык в системе национального языка

25

явлений действительности в их взаимообусловленности и соотнесен-

ности с человеком.

Литературный язык может обращаться и к источникам народ-

но-разговорного языка. Для русского литературного языка после-

пушкинского периода (40-е гт. XIX в. — XX в.) характерно постоян-

ное тесное взаимодействие с народно-разговорной сферой национа-

льного языка, обогащение и обновление своих ресурсов за счет

живительных соков самобытного народно-разговорного языка. Это

составляет особенную черту современного русского языка, русской

языковой жизни за последние два столетия (см. рис. 1, 2).

Литературный язык

Книжная речь

Язык художественной литературы

Разговорная речь

Народно-разговорный язык

Рис. 2. Соотношение разговорной (литературной) речи

и народно-разговориого языка

Литературный язык имеет несколько признаков, благодаря кото-

рым он выделяется среди других форм национального языка: пись-

менная фиксация, литературные нормы, наличие книжной и разго-

ворной речи, система стилей и стилистической дифференциации

средств выражения.

1. Язык по природе своей традиционен. Традиционность его

обеспечивается преемственностью речевого обихода сменяющих

друг друга поколений. «Времени вечном Речь — наша хранительни-

ца» (А. Вознесенский. Зодчие речи). Традиционен, естественно, и ли-

тературный язык.

Письменная фиксация многократно усиливает традиционный ха-

рактер литературного языка, создает благоприятные условия, пред-

посылки для преемственности в развитии традиции, для закрепле-

ния в текстах и совершенствования, культивирования от эпохи к

эпохе оптимальных средств выражения. Это достигается благодаря

тому, что письменная фиксация дает уникальную возможность по-

26

Часть I. Функциональная стилистика

следующим поколениям обращаться к текстам, созданным «отцами»

и более отдаленными поколениями, в целях развития традиции,

опыта использования языковых средств в речевой коммуникации,

тех стилевых тенденций, которые способствуют оптимальной пере-

даче всего того, что актуально для каждого нового поколения.

Примечание. Выдвижение письменной фиксации в качестве одного из

основных признаков литературного языка вовсе не исключает наличие устных

форм в его функциональной системе.

2. Нормы литературного языка, представляющие собой в конеч-

ном счете совокупность правил и рекомендаций мотивированного

использования языковых средств в процессе речевой коммуника-

ции, обязательны для каждого члена исторической общности

людей, говорящих на данном языке, т.е. для всех носителей нацио-

нального языка (коль скоро они вступают в речевую коммуникацию

на уровне носителей литературного языка за рамками «родного» го-

вора или речевого обихода конкретного жаргона), и кодифици-

рованы, или закреплены в академической грамматике и толковом

словаре (эти нормы, естественно, не распространяются на некоди-

фицированную сферу национального языка — речевое общение

«внутри» говора, жаргона, на случаи междиалектных контактов и на

просторечие).

Примечание. Под академической грамматикой и толковым словарем

имеются в виду соответственно описание грамматического строя н фонети-

ки/словарного состава конкретного литературного языка, системы действующих

норм, регулирующих использование в речи грамматических, фонетических и

лексико-фразеологических единиц, составляющих данный литературный язык.

Такое описание осуществляется национальной академией наук как самым авто-

ритетным научным учреждением, в функции которого входит нормализация

литературной речи, установление норм употребления слов, выражений, грамма-

тических форм, конструкций данного языка, орфоэпические (произноситель-

ные) нормы. В России первым таким толковым словарем был «Словарь Акаде-

мии Российской», составленный в конце XVIII в. В наше время последним

изданным толковым словарем является «Толковый словарь русского языка»

С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (4-е изд. М., 1999). Последняя по времени из-

дания академическая грамматика русского языка — «Русская грамматика» под

ред. Н.Ю. Шведовой (в 2 т. М., 1980), в научном обиходе называемая «Грамма-

ти кд-80».

3. Для современных литературных языков характерно функцио-

нирование наряду с книжной и разговорной речи. Данный тезис ва-

жен в двух отношениях. С одной стороны, подчеркивается отличие

литературного языка от диалектов, жаргонов и просторечия, так как

в их функциональной структуре нет письменной речи, поскольку

они не имеют письменной фиксации.

Глава 2. Литературный язык в системе национального языка

27

С другой стороны, указание на принадлежность разговорной

речи к литературному языку, «обслуживающему» потребности на-

ции, существенно в том отношении, что литературный язык до-

национального периода был только книжным. Оценивая язы-

ковую ситуацию в России XVII в., Ф.П. Филин писал: «В XVII в.

не было разговорной разновидности литературного языка, не было

просторечия в современном смысле слова, не сформировался еще

и сам национальный литературный язык. Вся устная народно-раз-

говорная стихия реализовалась в бесчисленном количестве мест-

ных и социальных говоров во главе с московским койне. Вероятно,

были койне и других городских центров, но о них мы ничего не

знаем»1.

Разговорная речь внутри русского литературного языка склады-

вается на основе выработанной в языке А.С. Пушкина общенацио-

нальной нормы литературного выражения к 1850—1860-м гт., т.е. в

период функционирования русского национального языка.

Книжная и разговорная речь как основные стилевые сферы лите-

ратурного языка, объединенные в единую коммуникативную систе-

му, стабильно обеспечивают его общественные функции.

4. Литературному языку присущи разветвленная поливалентная

система функциональных разновидностей и стилистическая диф-

ференциация средств выражения мысли, чувств современного чело-

века, всей совокупности понятий и представлений окружающего

мира.

Функционирование такой системы обусловлено тем, что литера-

турный язык, как отмечалось, призван обеспечить коммуникацию

носителей литературного языка во всех основных сферах человече-

ской деятельности. В связи с этим складываются группы языковых

средств с внутренней системной организацией — функциональные

разновидности (обычно именуемые стилями). Функционирование

этих разновидностей в литературном языке обусловлено специализи-

рованными задачами речевого общения в области политики, науки и

техники, права и делопроизводства, художественной литературы,

официального и неофициального общения (очевидно, что террито-

риальные и социальные диалекты, имеющие несравненно более уз-

кую социальную сферу своего бытования, не располагают глубоко

разработанной дифференцированной структурой речевых средств).

Разумеется, возможны и другие «наборы» признаков литератур-

ного языка. Это зависит от подходов к предмету исследования, от

1 Филин Ф.П. Истоки и судьбы русского литературного языка. М„ 1981.

С. 107-108.

28

Часть I. Функциональная стилистика

Книжная речь

Письменная речь Устная речь

Рис. 3. Функционально-стилевая дифференциация современного русского

литературного языка

целей и задач изложения1. Мы выделили лишь те признаки, которые

обусловлены, определяются местом, ролью литературного языка в

системе современных национальных языков.

1 См., например: Виноградов В.В. Проблемы литературных языков и закономер-

ностей нх образования и развития. М., 1967; Общее языкознание. Формы существова-

ния, функции, история языка. М., 1970. Гл. 8; Толстой Н.И. История и структура

славянских литературных языков. М., 1987; Бельчиков Ю.А. Литературный язык //

Русский язык: Энциклопедия. 2-е изд. М. 1997. С. 221—222 и др.

Глава 2. Литературный язык в системе национального языка

29

На рис. 3 представлена общая схема функционального расслое-

ния современного русского литературного языка (комментарий к

ней см. в § 5.2).

В литературном языке (как следует из его третьего признака) вы-

деляются прежде всего две функционально-стилевые сферы —

книжная речь и разговорная речь. При всей своей противопостав-

ленности они надежно обеспечивают — благодаря четкому разграни-

чению своих функций и отлаженному механизму взаимного соотно-

шения и взаимодействия — успешное функционирование единой

коммуникативной системы — литературного языка.

Исторически сложилось так. что книжная речь функционально

несравненно более дифференцирована, чем разговорная. Внутри

книжной речи вычленяются в первую очередь такие функциональ-

ные разновидности, как официально-деловой, научный, публици-

стический стиль и язык художественной литературы (нередко назы-

ваемый художественным стилем). Это — область письменной речи.

Устная форма книжной речи представлена следующими функцио-

нальными разновидностями: устная публичная речь (УПР), язык ра-

дио, язык кино (документального), телевизионная речь.

Разговорная речь как функционально-стилевая сфера литератур-

ного языка в функциональном отношении выступает как более ком-

пактное образование. Здесь обычно выделяются разделы, в которых

определяющими параметрами служат более или менее очерченные

экспрессивные оттенки (нейтрально-разговорная, обиходно-быто-

вая, разговорно-просторечная, или просторечно-разговорная, речь).

Разговорная речь — почти монопольная область устной речи. Удель-

ный вес выделяемого в ее составе так называемого эпистолярного

стиля (частной переписки) с развитием технических средств комму-

никации до последнего времени резко сокращался. Однако с появле-

нием Интернета и электронной почты роль эпистолярного стиля в

речевом общении современного общества возрастает (см. рис. 2).

§ 2.2. Понятие «современный русский язык»

Настоящий учебник знакомит со стилистикой русского литера-

турного языка в его современном состоянии, или, согласно приня-

той терминологии, современного русского языка. Речь идет о его

хронологических границах.

Сложилось двоякое понимание термина «современный русский

язык» и соответствующее такому пониманию его осмысление.

Прежде всего, современный русский язык — это язык, который

нашел отражение в текстах, созданных носителями русского литера-

30

Часть 1. Функциональная стилистика

турного языка начиная с эпохи Пушкина (примерно с 1830-х гг.) до

наших дней, и существует в современной устной речевой коммуни-

кации на уровне носителей литературного языка, т.е. в устной пуб-

личной речи, в языке радио, а затем кино, 'телевизионной речи, в

разговорной (литературной) речи. Такое понимание современ-

ного русского языка сохраняется. Именно в языке Пушкина, в

1830-х гт., сложился тот костяк литературного языка, та общенацио-

нальная норма литературного выражения, которые до сих пор служат

основой развития и словаря, и грамматики, и фонетического строя,

и орфоэпии, и системы функциональных разновидностей литератур-

ного языка.

Как всякое исторически обусловленное явление, литературный

язык, в том числе и русский, развивается, постепенно изменяясь. В

XX в. под воздействием коренных преобразований в социально-эко-

номической, политической, культурной жизни страны, обусловлен-

ных в первых десятилетиях XX в. Октябрьской революцией и в кон-

це столетия — развалом СССР и становлением постсоветской

России, в русском литературном языке наблюдаются изменения как

в его лексико-фразеологическом составе, отчасти в грамматическом

строе, так и особенно в сфере функционирования, в стилистической

структуре. Однако русский литературный язык XX в. остается в рам-

ках единого исторического периода, определяемого как послепуш-

кинский. «Пушкин для нас еще, конечно, вполне жив, — писал

Щерба в конце 1930-х гг., — почти ничего в его языке нас не шоки-

рует. И, однако, было бы смешно думать, что сейчас можно писать в

смысле языка вполне по-пушкински»* 1.

ак видим, уже в 1930-х гт. ясно ощущалась необходимость в

конкретизированном представлении о частном периоде в историче-

ской эволюции современного русского языка, отражающем извест-

ные изменения в русском литературном языке первых десятилетий

XX в.

Понимание собственно современного русского языка, определя-

ющее его границы рубежом XIX—XX вв.1, окончательно складывает-

ся в 1960-х гг. Уточнение хронологических границ современного

русского языка было вызвано теми изменениями, которые происхо-

дят в нашем литературном языке, в социальных условиях его сущест-

вования, в системе литературных норм, внутри основных стилей, в

функциональном расслоении литературного языка, в его стилисти-

1 Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957. С. 135.

1 См.: Хазов П.В. Особенности строения газетной хроники и проблемы обучения

русскому языку // Русский язык за рубежом. 1985. Ni 3.

Глава 3. Предмет функциональной стилистики

31

ческой структуре, расширении, усложнении и развитии обществен-

ных функций, в русской литературной лексике, фразеологии, слово-

образовании, отчасти — в грамматике.

Кроме того, уточнение хронологической границы собственно со-

временного русского языка обусловлено общим состоянием русского

литературного языка на рубеже XIX—XX вв.

К концу XIX в. в русском литературном языке сложилась развет-

вленная система стилей, хорошо разработанная стилистическая диф-

ференциация языковых средств, высокая степень нормализованно-

сти. На последнее десятилетие XIX в. приходится начальный этап

формирования системы литературных норм, действующих в XX в.1

Глава 3. ПРЕДМЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТИЛИСТИКИ

§ 3.1. Предварительные замечания

Функциональная стилистика изучает разновидности литератур-

ного языка, принципы и условия их формирования, внутреннюю ор-

ганизацию языковых единиц, используемых в текстах данных разно-

видностей, особенности использования этих единиц внутри каждой

разновидности, дифференциацию (расслоение) литературного языка

на разновидности, закономерности их функционирования в рамках

данного литературного языка.

Разновидности литературного языка называются функциона-

льными, потому что средства литературного языка (языковые еди-

ницы), объединяемые внутри каждой разновидности, приемы и спо-

собы их сочетания в текстах данной разновидности (или иначе:

внутренняя организация речевой структуры) используются в текстах

одного и того же функционального назначения, определенного зада-

ния, например: письменно изложить научную теорию или передать

научную информацию; сформулировать закон, составить инструк-

цию, какой-либо договор (хозяйственный, межгосударственный);

ясно, доступно изложить (в печатном тексте) политическую идею;

выступить с речью на митинге, в парламенте, в суде; сочинить лири-

ческое стихотворение и т.д.

Для каждого из таких заданий подбираются оптимальные,

удобные для изложения, наиболее выразительные языковые средст-

ва, отрабатываются специальные приемы, способы их применения.

1 См., например: Бельчиков Ю.А. Русский литературный язык во второй полови-

не XIX века. М., 1974. С. 180-185.

32

Часть I. Функциональная стилистика

С течением времени в текстах (главным образом письменных) одно-

родной тематики, объединенных какой-либо одной целью, формиру-

ются известные совокупности языковых средств (они отличаются

друг от друга не только и не столько своим составом, но и тем, как

сочетаются, как соотносятся друг с другом языковые единицы, какие

стороны семантики одних и тех же или однотипных единиц в этих

совокупностях актуализированы), специализированные способы из-

ложения. Внутри литературного языка складываются своего рода ча-

стные «языки»: «язык науки», «язык публицистики», «язык СМИ»

и т.д. О функциональных разновидностях литературного языка

Г.О. Винокур говорил: «Все такого рода языки представляют собой

не что иное, как разные манеры пользоваться языком»1. Эти «языки»

и есть стили. Как утверждали участники Пражского лингвистическо-

го кружка, стили языка представляют собой «специфическое отраже-

ние цели конкретного высказывания в языковом материале»1 2. Цели

эти могут быть самые разные, например: оптимальная организация

языковых средств для изложения законов (официально-деловой

стиль) или целесообразного применения языка для телевизионной

передачи (телевизионная речь), в ораторской речи (устная публичная

речь) и т.п.

Для более полного уяснения предмета функциональной стили-

стики и новых аспектов ее исследований целесообразно охарактери-

зовать, хотя бы в общем виде, другие главные структурные разделы

стилистики в их соотношении со стилистикой функциональной.

Функциональная стилистика как один из главных структурных

разделов стилистики:

I) изучает и описывает дифференциацию (расслоение) литера-

турного языка (русского литературного языка) по исторически сло-

жившимся функциональным разновидностям (а также их внутрен-

нюю дифференциацию по подстилям или речевым жанрам) в их

взаимном соотношении и взаимодействии, т.е. систему стилей (если

пользоваться традиционным термином «стиль»);

2) вырабатывает общие принципы (лингвистического и экстра-

лингвистического характера) для выделения и классификации

основных функциональных разновидностей литературного языка;

3) устанавливает основные категории и понятия функциональ-

ной стилистики в целом и функционального деления конкретного

литературного языка в частности, а также выясняет общую схему его

функциональной (функционально-стилевой) дифференциации;

1 Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959. С. 221.

2 Вахек Й. Лингвистический словарь Пражской школы. М., 1964. С. 217.

Глава 3. Предмет функциональной стилистики

33

4) выясняет и исследует внутриструктурную организацию каждо-

го функционального варианта, основные параметры его речевой

(композиционно-речевой) структуры, определяя:

а) внутреннюю дифференциацию функционального варианта на

подстили или речевые жанры;

б) принципы использования языковых средств, их актуализации

(т.е. преимущественного употребления или выдвижения на первый

план тех или иных аспектов семантики, экспрессии известной язы-

ковой единицы, класса единиц или категории в текстовых, контекст-

ных условиях какого-то стиля), способы их объединения, взаимного

сочетания, переплетения в текстах данной функциональной разно-

видности, а также вопросы соотношения языковых средств с компо-

зиционным устройством текстов, наиболее типичных для данного

стиля;

в) экстралингвистические факторы, влияющие на функциониро-

вание данной функциональной разновидности в литературном язы-

ке, на ее внутреннюю дифференциацию, на употребление тех или

иных языковых средств, а также на функционирование определен-

ных видов, типов текстов или их преимущественное использование в

рамках того или иного функционально-стилевого единства.

Функциональная стилистика рассматривает функциональную

разновидность литературного языка как комплекс типических при-

знаков, как совокупность языковых единиц, имеющих определенное

взаимное соотношение, отличное от соотношения, сочетания языко-

вых единиц, подчас одних и тех же или однородных по своей лекси-

ко-грамматической природе, в других стилях. Принципиально важно

установить, какие стороны, свойства семантики, значения языковой

единицы или категории выдвигаются на первый план в том или

ином стиле. Например, настоящее время глагола представлено во

всех функциональных разновидностях, но в научном стиле на пер-

вый план выдвинуто так называемое настоящее неактуальное, имею-

щее ряд частных оттенков: Земля вращается вокруг Солнца (настоя-

щее постоянное); Треугольником называется геометрическая фигура,

имеющая... (выражается постоянное свойство предмета, присущий

ему признак).

Одно и то же слово (или целый лексический пласт) в текстах раз-

ной функционально-стилевой принадлежности «поворачивается»

разными сторонами, выступает в разных функциях.

Например, прилагательное голубой. В статье «Белуха* из Большой советской

энциклопедии читаем: Окраска Б. резко меняется с возрастом: новорожденные —

аспидно-синие, затем Б. становятся серыми, светло-серыми (голубыми)... Здесь

прилагательное голубой выступает в информативной функции, что соответствует

2 - 5092

34

Часть I. Функциональная стилистика

задачам научного текста. То же прилагательное в лирической песенке (язык худо-

жественной литературы), в которой девушка, вызывал своего милого на свида-

ние, обещает ему: твои глазки голубые я еще подгалублю. выступает в иной функ-

ции. Информативная функция этого слова остается (мы узнаем, что ее милый —

голубоглазый), однако на первый план выдвигается функция изобразительно-вы-

разительная: твои глазки голубые — это не «паспортные данные», а художествен-

ная деталь, помогающая воссоздать образ юноши с поэтической внешностью, мо-

жет быть, мечтательного, почти «есенинский тип».

Современные письменные и устные тексты настолько разнооб-

разны и разноплановы, что в реальной речевой коммуникации носи-

телей литературного языка преобладают гибридные по своему язы-

ковому составу и способам использования языковых средств,

контаминированные тексты. Они содержат языковые средства раз-

ных стилистических потенциалов и различной функционально-сти-

левой принадлежности1. (Иллюстрации см. далее).

Взаимодействие функциональных разновидностей — одна из

универсалий развития и синхронного состояния современных лите-

ратурных языков. Без учета этого феномена литературно-языковой

эволюции нельзя составить исторически достоверного, полного

представления о развитии современного русского языка за послед-

ние два столетия, а также о его современной стилистической струк-

туре, в первую очередь о внутреннем состоянии и взаимном соотно-

шении функционально-стилевых образований различной коммуни-

кативной направленности и разного масштаба.

Вопросы изучения процессов и результатов взаимодействия фун-

кциональных разновидностей находятся в сфере компетенции функ-

циональной стилистики.

Практическая цель исследования в этой сфере состоит в выясне-

нии того, какие иностилевые элементы попадают в ту или иную

функциональную разновидность, как они «ведут» себя в новой для

них функционально-стилевой среде, какие новые функции выпол-

няют, какие новые свойства, оттенки (смысловые, экспрессивные)

приобретают, каковы те условия, при которых заимствуются языко-

вые элементы одного стиля другим(и) стилем(лями), и т.д.

Например, специальная терминология, составляющая одну из

черт своеобразия научного стиля и выступающая в нем в своей

основной, дефинитивной функции (точное научное обозначение по-

нятия), в речевой структуре языка художественной литературы вы-

полняет вспомогательную роль, подчиняясь его основному функцио-

нальному назначению — созданию образной речи. Отдельные

1 Подробно см.: Барнет В. (Barnet V.) К принципам построения высказываний в

разговорной речи // Bulletin ruskeho jazyka a llterawty. XVIII. Praha, 1974.

Глава 3. Предмет функциональной стилистики

35

элементы научной речи могут выступать в авторском повествовании

как синонимическое средство, помогающее рельефнее выразить

мысль, полнее, ярче охарактеризовать персонаж, или становятся де-

талью художественной характеристики героя, особенно если он —

представитель какой-нибудь науки. Так, в романе А. Бека «Новое

назначение» читаем: Соловьеву был виден край ее лба и висок, меченные

родимым пятном. Утолщенная, словно бы рубчатая, бугристая, чуть с

синевой кожа слегка темнела... На языке медиков, в котором, скажем

это от себя, порой употребляются завидно точные эпитеты, такое

пятно зовется винным.

Элементы официально-делового стиля в рамках языка художест-

венной литературы используются в основном для речевой характери-

стики персонажа и как мощное средство пародирования, иронии,

сатиры. Например, у И. Ильфа и Е. Петрова: Следующий же диспу-

тант писатель Евг. Петров назвал В. Блюма мартусом из похоронного

бюро. Из его слов можно было заключить, что он усматривает в дей-

ствиях Блюма факт перегнутия палки.

У писателя С. Залыгина встречаем в рамках публицистического

текста объединение элементов официально-делового стиля и разго-

ворной речи. В статье «Государство и экология» он писал: Однаж-

ды, при рассмотрении проекта «Волга—Чограй», экспертиза оказа-

лась независимой: она проектировщиков выслушала, но голосовать им

не позволила. И что же? Проект был тотчас назван несостоятель-

ным, даже вредным. А что за сим последовало? Президиум... создал

еще одну (не знаю уж какую по счету) комиссию, которой было пору-

чено — если избегать канцелярских выражений — на решение незави-

симой экспертизы наплевать, а выдвинуть «новые идеи» по продвиже-

нию проекта...

§ 3.2. Стилистика языковых единиц

Стилистика языковых единиц (более распространен термин

«практическая стилистика») изучает закономерности функциониро-

вания (или особенности использования) языковых единиц и катего-

рий всех уровней в типичных речевых ситуациях и контекстах раз-

личного смыслового и экспрессивного содержания с учетом

действующих литературных норм.

Данный раздел стилистики анализирует:

— общелитературные, книжные и разговорные языковые средст-

ва, прослеживает «поведение» известной языковой единицы (и кате-

гории) как таковой, а также в ее соотношении и взаимодействии с

другими в типичных речевых ситуациях (при этом практическая сти-

36

Часть I. Функциональная стилистика

листика принимает во внимание функционально-стилевую принад-

лежность текста, в котором фигурирует данная языковая единица);

— явления дополнительной стилистической информации языко-

вых единиц, т.е. их стилистическую окраску (стилистическое «значе-

ние», или «созначение»).

В связи с последним принципиальную важность приобретают со-

поставления разного рода параллельных, вариантных, синонимиче-

ских речевых средств с точки зрения стилистической окраски, смыс-

ловых и экспрессивных оттенков, присущих им или возникающих

под воздействием контекста.

Например, есть определенные смысловые и стилистические различия между

параллельными формами падежей существительных мужского рода: именитель-

ный падеж множественного числа — учителЯ/учителИ (учителЯ — «те, кто учит

детей в школе», учителИ — «люди, являющиеся для других нравственным, духов-

ным авторитетом»); профессор А/профессорЫ (профессорА — современная норма,

нейтральная, профессорЫ — норма архаичная, используется в торжественных

случаях, чтобы подчеркнуть уважение при обращении к профессорам); предлож-

ный падеж единственного числа существительных мужского рода: « цехЕ/в цехУ

(в цехЕ — норма «книжная», в цехУ— «разговорная»); ср.: в садУ, но в •Вишневом

садЕ* А. Чехова.

Одна из главных проблем практической стилистики — выбор

точного, уместного, мотивированного слова, формы, синтаксиче-

ской конструкции, оборота речи, акцентологического или фонетиче-

ского варианта слова, словоформы (т.е. слова в каком-либо падеже с

предлогом и без предлога). Этим вопросам в следующем разделе по-

священа специальная тема. Здесь отраничимся небольшим приме-

ром.

Одна из популярных актрис в интервью «Книжному обозрению» заявила:

•Я читаю по рекомендации. Я не могу ориентироваться в океане книг. Даже если

меня ведут на книжную базу, еду с каким-нибудь знахарем: сценаристам, литерато-

ром — чтобы сориентироваться*. Очевидно, что не со знахарем (народным целите-

лем), а с знатокам. Заметим, что в данном случае проблема выбора слова из чисто

стилистической перерастает в проблему культуры речи — индивидуальной рече-