Автор: Петровский В.Ф.

Теги: международные отношения внешняя политика дипломатия политика сша история сша внешняя политика сша сша

Год: 1980

Текст

В. Ф. ПЕТРОВСКИЙ

I

ДОКТРИНА

«НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ»

в

ГЛОБАЛЬНОЙ

СТРАТЕГИИ

США

В. Ф. ПЕТРОВСКИЙ

ДОКТРИНА

«НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ»

в

ГЛОБАЛЬНОЙ

СТРАТЕГИИ

США

МОСКВА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ"

1980

ББК 66.4(08)

ПЗО

Петровский В. Ф.

ПЗО Доктрина «национальной безопасности» в гло¬

бальной стратегии США. — М.: Междунар. отно¬

шения, 1980. — 336 с.

В книге раскрывается сущность доктрины «национальной безопас¬

ности» как идейно-теоретической платформы монополистической вер¬

хушки США, прослеживается приспособление этой доктрины к новой

стратегической ситуации в мире, вызванной ростом могущества сил

мира, социализма и прогресса. Рассматриваются целевые установки

«национальной безопасности» США и средства их достижения (мате¬

риальный потенциал, идеология, дипломатия), рассказывается о борьбе

в политических кругах США вокруг вопросов разрядки, и прежде всего

в военной сфере.

Предназначается для специалистов-международников, преподава¬

телей вузов.

ц 11105—015

003(01)—80

6—80 0804000000

ББК 66.4(08)

327.21

© «Международные отношения», 1980.

ВВЕДЕНИЕ

Определяющей чертой нынешнего положения в мире

является поворот к разрядке международной напряжен¬

ности.

Оценивая разрядку с позиций конца 70-х годов, нель¬

зя не видеть, что разрядка уже прошла определенную

проверку практикой и тем самым подтвердила, что она

имеет глубокие корни в самой действительности, что в

основе ее лежат не конъюнктурные факторы, а подлин¬

ная заинтересованность в сотрудничестве государств с

различным общественным строем. Главная из областей

такой заинтересованности — уменьшение, а в конечном

счете и устранение угрозы термоядерной катастрофы. Ре¬

шение этой задачи требует непрекращающихся совмест¬

ных усилий всех стран в целях оздоровления междуна¬

родной обстановки, ограничения гонки вооружений, лик?

видации очагов напряженности. Другой областью обо¬

юдной заинтересованности является развитие широкого

взаимовыгодного сотрудничества в экономике, науке и

технике.

Очевидным является и то, что разрядка уже привела

к определенной позитивной перестройке всей системы

международных отношений на началах мирного сосуще¬

ствования. В целом не только улучшился мировой поли¬

тический климат, но и произошел поворот в характере

отношений между государствами с различным общест¬

венным строем — от «холодной войны» и конфронтации

к переговорам по широкому диапазону представляющих

взаимный интерес вопросов. Общность интересов различ¬

ных государств по ряду важных проблем и направлений

мировой политики получила солидную договорно-право-

вую основу. В практику межгосударственных отношений

все шире внедряются политические консультации, долго¬

3

срочные программы экономического и научно-техничес-

кого сотрудничества. Особенно ощутимы результаты раз¬

рядки в Европе, где в годы мировых войн проходили ос¬

новные рубежи кровавых столкновений, а период «холод¬

ной войны» отличался высокой степенью напряженности.

Важнейший итог происшедших перемен состоит в том,

что отодвинута опасность ракетно-ядерной войны.

Порожденная объективными потребностями мирового

развития, разрядка стала в то же время возможной и в

силу субъективных факторов. Путь к разрядке буквально

«пробила» целеустремленная миролюбивая политика Со¬

ветского Союза. В сформулированных на высших фору¬

мах КПСС — XXIV и XXV съездах — программах мира

были намечены конкретные пути и средства использова¬

ния объективных возможностей для перестройки между¬

народных отношений. Определенную роль сыграл и по¬

ворот к реализму политических руководителей Запада.

Продвижение по пути разрядки дается, однако, нелег¬

ко. Преобразованию международных отношений на на¬

чалах мирного сосуществования препятствуют значитель¬

ные и влиятельные, хотя и разношерстные, силы — от за¬

правил НАТО до маоистов. Их усилия направлены на то,

чтобы не допустить дальнейшего смягчения международ¬

ной напряженности, улучшения отношений капиталисти¬

ческих стран с Советским Союзом. Важное место среди

этих сил принадлежит наиболее реакционным кругам им¬

периалистических государств, и прежде всего Соединен¬

ных Штатов, главного гаранта и охранителя мировой ка¬

питалистической системы. Гигантское переплетение раз¬

личных интересов, связанных с сохранением во имя удер¬

жания позиций империализма высокого накала между¬

народной напряженности, породило военно-промышлен¬

ный комплекс, объединяющий группы монополий, кото¬

рые всецело зависят от военных заказов, милитарист¬

скую верхушку и определенную часть политиков, в част¬

ности, в конгрессе США. Его рупоры — различного рода

комитеты и ассоциации — заняты тем, что всячески наг¬

нетают милитаристский угар, обостряют международную

обстановку. Военно-промышленный комплекс — это важ¬

нейший, постоянно действующий фактор, который сти¬

мулирует воинственно-агрессивную тенденцию в полити¬

ке капиталистических государств и упорно «работает»

против разрядки.

Но есть и другое сопутствующее обстоятельство, ко¬

торое также создает серьезные препятствия на пути пе¬

4

рестройки отношений между капиталистическими и со¬

циалистическими странами. За время своего существова¬

ния, и особенно за годы «холодной войны», американский

милитаризм создал по своему образу и подобию факти¬

ческого союзника в виде большой группы философов и со¬

циологов, обосновывавших своими воззрениями необходи¬

мость обеспечения «позиции силы» для проведения внеш¬

ней политики. В научной литературе США сложился оп¬

ределенный образ мышления, ставящий силу превыше

здравого смысла и тормозящий пересмотр установок, оп¬

рокинутых изменившимся соотношением сил в мире.

Особый тип политической философии такого рода

представляет собой доктрина «национальной безопаснос¬

ти», играющая все возрастающую роль в глобальной

стратегии США.

Американские авторы, правда, предпочитают скорее

говорить не о доктрине, а о политике «национальной без¬

опасности». Однако если исходить из установившихся в

американской практике понятий доктрины как официаль¬

но сформулированных универсальных руководящих прин¬

ципов, то нельзя не видеть, что идеи «национальной без¬

опасности», официально изложенные в законе о нацио¬

нальной безопасности 1947 года, получали дополнитель¬

ное доктринальное оформление в заявлениях практичес¬

ки всех американских администраций, начиная с провоз¬

гласившей их демократической администрации Г. Трумэ¬

на. Представители администрации Дж. Картера хотя и

высказывают сомнения по поводу целесообразности док¬

тринального подхода во внешней политике, на самом де¬

ле при обосновании глобалистских притязаний США

столь часто апеллируют на различных уровнях к сообра¬

жениям «национальной безопасности», что эти соображе¬

ния звучат не иначе, как рабочая доктрина нынешней

администрации.

В то же время необходимо иметь в виду, что доктрина

«национальной безопасности» отличается от тех распро¬

страненных во внешнеполитической практике доктрин,

которые устанавливают принципы поведения (действий)

США в международных делах (доктрины изоляциониз¬

ма, Монро, «открытых дверей», «свободы морей», Трумэ¬

на, Никсона). Доктрина «национальной безопасности»

имеет дело с принципами иного рода, определяющими вы¬

бор средств и методов глобального обеспечения интере¬

сов правящих кругов США в условиях мира и войны. По

вполне понятным классовым соображениям в американ¬

5

ских официальных документах и в политической литера¬

туре эти подлинные интересы и задачи не называются

своими именами, а облекаются в форму надклассовых

общенародных лозунгов. Таким образом, доктрина «на¬

циональной безопасности» рационализирует империалис¬

тическую в своей основе политику США во внешне при¬

емлемых терминах заботы о будто бы коренных интере¬

сах этой страны.

В силу своего назначения доктрина «национальной

безопасности» тесно соприкасается с военной доктриной,

содержащей принципы строительства и использования

вооруженных сил. В целом она выступает связующим зве¬

ном внешнеполитических и военных доктрин. Место и

роль доктрины «национальной безопасности» определя¬

ются тем, что она служит идейно-теоретической платфор¬

мой сложившейся в рамках американского государства

своеобразной системы «национальной безопасности», с

помощью которой планируются и принимаются важней¬

шие правительственные решения в области внешней по¬

литики и использования вооруженных сил.

Исследование проблем «национальной безопасности»

занимает в настоящее время большое место в различных

звеньях политико-академического комплекса.

Превращение проблематики «национальной безопас¬

ности» вскоре после окончания второй мировой войны в

самостоятельную академическую область исследований

было связано, во-первых, с дальнейшей милитаризацией

внешней политики США и появлением качественно ново¬

го — ракетно-ядерного — оружия, выдвинувшим на пер¬

вый план переосмысливание военной силы и возможнос¬

тей ее применения, и, во-вторых, с растущим осознанием

того, что в новых условиях военные проблемы не могут

рассматриваться изолированно, как бы в вакууме, они

должны увязываться с политико-экономическими сообра¬

жениями как внешнего, так и внутреннего характера.

Рост государственного механизма «национальной бе¬

зопасности» привел к усилению его связей с «академиче¬

ским сообществом», подчинению его интересам военного

бизнеса и политики правящего класса. Перед представи¬

телями академических кругов (некоторые из них уже ис¬

пользовались для этого в период второй мировой войны)

была поставлена задача представлять различным госу¬

дарственным органам исследования и работы по конкрет¬

ным аспектам «национальной безопасности». Ученые при¬

влекаются на регулярной основе к работе в правительст¬

6

ве, и многие из них становятся кадровыми чиновниками.

Одновременно складываются и обратные процессы, когда

служащие правительственных учреждений все чаще ухо¬

дят на научную работу. Большое значение имеет созда¬

ние специальных организаций — так называемых «фаб¬

рик мысли», подчиненных министерствам ВВС, армии,

ВМС и министерству обороны, для ведения исследова¬

тельской работы в области «национальной безопасности».

Одна из важнейших среди них — «РЭНД корпорейшн».

Обмен людьми и информацией привел к значительной

интенсификации усилий «академического сообщества» по

разработке тем такого направления.

Проблемы «национальной безопасности» составляют

главный стержень исследовательской деятельности шко¬

лы «стратегического анализа», которая занимается ком¬

плексной разработкой вопросов стратегии во внешней по¬

литике — долгосрочных дипломатических, экономичес¬

ких, военных и идеологических акций.

Большинство исследований по данной тематике рас¬

сматривает «национальную безопасность» сквозь призму

либо конфликта, определяющего политику страны, либо

взаимодействия государств 1. Исследования первой кате¬

гории обычно отражают ту точку зрения, что «нацио¬

нальная безопасность» достигается максимальным нара¬

щиванием государственной мощи в конфликтных ситуа¬

циях, иными словами, выработка политики «националь¬

ной безопасности» должна быть основана на той предпо¬

сылке, что государство может быть в безопасности только

в случае преобладания своей мощи над другими государ¬

ствами или группами государств. В противовес подобно¬

му взгляду исследователи второй группы делают упор не

столько на наращивание государственной мощи, сколько

на развитие форм и методов взаимодействия государств.

Такой подход предполагает, что политика «национальной

безопасности» должна руководствоваться тем, что безо¬

пасность государства может упрочиться только в том

случае, если укрепится надежность Есей системы между¬

народных отношений.

Работы, авторы которых исходят из того, что цель

«национальной безопасности» — наращивание могущест¬

ва, можно разделить по предмету исследования на три

вида: военные, экономические и политические.

Многие исследования по вопросам «национальной бе¬

зопасности» держат в фокусе своего внимания военную

проблематику, что является отражением твердо устано¬

7

вившихся в американской литературе представлений о

том, что «национальная безопасность» прежде всего свя¬

зана с решением военных вопросов. Несмотря на то что

исследования 60—первой половины 70-х годов значи¬

тельно расширили предмет изучения, выведя его за пре¬

делы чисто военных проблем, такие вопросы, как страте¬

гия, тактика, вооружения, планирование тылов, по-преж¬

нему находятся в центре внимания многих исследований.

Целый ряд работ касается вопросов ядерного оружия и

технологии его производства (Г. Киссинджер, Р. Макна¬

мара, Г. Кан, Дж. Кахан) 2, выработки оптимальной стра¬

тегии для будущих тотальных войн (Г. Роуэн)3, методов

«сдерживания» (Б. Броуди, А. Джордж и Р. Смоук) 4,

ограниченных войн (Р. Осгуд) 5 и т. п.

Начиная с 60-х годов авторы исследований по вопро¬

сам «национальной безопасности» заметно повысили ин¬

терес к материальному потенциалу государства. Были

сделаны попытки определить и оценить все элементы, со¬

ставляющие «национальный экономический потенциал,

который необходим для ведения войны», создать эконо¬

мический критерий для выбора альтернативных систем

вооружения (К. Кнорр, Дж. Шлесинджер) в. Характер¬

но, что указанные подходы нашли практическое примене¬

ние в министерстве обороны, где стратегические прог¬

раммы часто рассматриваются в подобном плане и где

экономисты занимают посты, позволяющие принимать

важные решения. В более широком смысле и представи¬

тели академических кругов, и работающие в правительст¬

ве экономисты как в США, так и за их пределами уделя¬

ют много внимания проблеме распределения националь¬

ных ресурсов и выработке критериев для удовлетворения

конкурирующих требований военного и гражданского

секторов экономики.

Одним из ведущих направлений исследований в обла¬

сти «национальной безопасности» является анализ про¬

цесса принятия решений, соответствующих складываю¬

щейся обстановке. Здесь создан ряд работ о приоритете

военно-стратегических интересов перед политическими в

процессе выработки политического курса, о роли прави¬

тельства и военно-промышленного комплекса в принятии

решений по «национальной безопасности» (С. Хантинг¬

тон, А. Ярмолинский, М. Гальперин) 1.

Исследования, в которых прямо или косвенно выдви¬

гается идея зависимости «национальной безопасности»

от упрочения взаимодействия государств, немногочислен¬

8

ны. Весьма характерно, что такое взаимодействие ограни¬

чивается прежде всего рамками капиталистической систе¬

мы, а на передний план в этой связи выдвигаются вопро¬

сы интеграции и упрочения межсоюзнических связей.

Среди областей, где взаимодействие государств считает¬

ся желательным и возможным, значительное место в ис¬

следованиях отводится контролю над вооружениями в

его официальной концепции.

Изучение проблем «национальной безопасности» со¬

провождается в американской литературе широким при¬

менением новейших методов социальных наук, таких как

теория игр, теория имитации, теория информации, анализ

вводимых и полученных данных, системный анализ. Бо¬

лее того, при разборе проблем «национальной безопас¬

ности» часто применяются методы, заимствованные из

психологии, социологии и антропологии.

Для американских авторов, занимающихся изучением

проблем «национальной безопасности», характерна абсо¬

лютизация исследуемого ими предмета. Они считают, что

концентрация внимания прежде всего на «национальной

безопасности», а не на международных отношениях и

внешней политике, открывает большие возможности для

систематизации растущей массы эмпирических данных,

чем традиционные подходы. Отмечая, что идея «нацио¬

нальной безопасности» фактически возникла в результате

неудовлетворенности концепцией «национальных интере¬

сов», они видят целый ряд преимуществ изучения между¬

народных отношений и внешней политики под углом зре¬

ния «национальной безопасности». Такой подход, по мне¬

нию американских исследователей, обеспечивает удоб¬

ную систему сравнений, которая открывает возможность

сопоставлять внешне несравнимые события и способству¬

ет систематизации большого количества разрозненных

сравнительных данных, полученных с помощью традици¬

онного анализа внешней политики. Ориентация на «на¬

циональную безопасность», подчеркивают американские

авторы, прибавляет новое измерение теории «конфликт¬

ных ситуаций» в традиционной внешней политике, от¬

крывает возможность для комплексного анализа общих

международных проблем. И наконец, анализ, осущест¬

вляемый с точки зрения «национальной безопасности»,

предполагает установление взаимосвязи между внутри-

и внешнеполитической деятельностью государств, исхо¬

дит из того, что поведение государства на мировой арене

может быть понято только в контексте проводимой им

9

политики «национальной безопасности». Тем самым та¬

кой анализ позволяет рассматривать внешнюю и внутрен¬

нюю политику в единстве, как инструмент защиты одних

и тех же ценностей и в конечном счете поддержания угод¬

ных правящим классам Запада национальных и между¬

народных систем.

В огромном потоке литературы по проблемам «нацио¬

нальной безопасности» в последнее время начинают по¬

являться и критические нотки. Среди представителей так

называемой «неоревизионистской» школы ныне широко

бытует точка зрения видного американского политолога

Г. Ласвелла, что с созданием системы «национальной

безопасности» появилось «государство-гарнизон», «в ко¬

тором политика оказывается в ведении специалистов по

насилию» 8.

Широкое использование в практической политике по¬

стулатов доктрины «национальной безопасности», значи¬

тельный объем преимущественно апологетической лите¬

ратуры в США на этот счет делают настоятельно необхо¬

димым критический анализ этой доктрины, выявление за

внешним концептуальным плюрализмом ее подлинного

назначения — силового подхода к международным делам,

определение реалистических путей решения в современ¬

ную эпоху такой действительно важной проблемы, как

национальная безопасность.

Глава

i

ВОЗНИКНОВЕНИЕ

И ЭВОЛЮЦИЯ

ДОКТРИНЫ

«НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» США

Опора на военную силу как важнейшее средство вне¬

шней политики является неизменной составной частью

как доктринальных установок, так и практических дейст¬

вий США в международных делах. Со времен «отцов-ос-

нователей» американской республики военная сила счи¬

тается основным и конечным средством урегулирования

спорных внешнеполитических проблем, «арбитром в по¬

следней инстанции».

Различные вариации на тему об обеспечении «позиции

силы» составляют лейтмотивы выступлений всех полити¬

ческих деятелей США, принадлежащих как к республи¬

канской, так и демократической партиям *.

«Военная сила,— подчеркивает в своем последнем ис¬

следовании видный американский политолог Р. Уэссон,—

важнейшая программа правительства. Внешняя полити¬

ка традиционно имеет дело главным образом с безопас¬

ностью, способностью защитить независимость и жизнен¬

ные интересы в основном с помощью силы... Сила, воз¬

можность ее использования или угроза силой остается

* Единственное различие, которое усматривается в подходе демо¬

кратов и республиканцев к военной силе, заключается в том, что

демократы традиционно поддерживают сухопутные войска, в то

время как расположением республиканцев пользуются военно-воз¬

душные силы и военно-морской флот. В американской литературе

это объясняется связью военно-промышленных корпораций, обслужи¬

вающих соответствующие виды вооруженных сил, с руководством

партий (см. The Nations, 1978, Febr. 18).

И

весьма жизнеспособным, хотя и антигуманным фактором

и представляет собой главное занятие тех, кто делает

внешнюю политику» 1.

Силовая ориентация во внешней политике США име¬

ет и соответствующую философско-теоретическую базу.

Согласно весьма влиятельной в американской буржуаз¬

ной науке международных отношений школе так называ¬

емого «политического реализма», основу международной

политики составляет борьба государств за утверждение

своего силового превосходства в мире. Соответственно

ориентиром США в международной политике, как указы¬

вает глава этой школы Г. Моргентау, должно служить

«понятие интереса, определенного в терминах силы»2.

«Сила, применяемая с определенной целью во внешней

политике и во внешних сношениях, — разъясняют учение

4 Г. Моргентау его последователи Н. Паделфорд и Дж.

Линкольн,— составляет существо мировой политики» 3.

Подобная оценка значения и роли силового фактора в

международных отношениях разделяется фактически и

другими американскими авторами, относящимися и к

школе «стратегического анализа», и к различного рода

модернистским течениям, с той лишь разницей, что в ря¬

де случаев они расходятся во мнениях, но не по существу

самого вопроса, а относительно того, насколько понятие

силы наполнено военным содержанием. При этом аме¬

риканские авторы, как правило, отождествляют «военную

силу» или «мощь» с собственно военным потенциалом,

прежде всего с вооруженными силами, отводя другим

компонентам могущества второстепенную, подсобную

роль.

Культ силы, и в первую очередь военной, во внешней

политике США вполне закономерен. Он определяется со¬

циально-политической классовой природой капиталисти¬

ческих государств. По определению Ф. Энгельса, «наси¬

лие... охраняет эксплуатацию» 4. Разбирая в свое время

лозунг Соединенных Штатов Европы и показывая, что

реализация его на практике означала бы «соглашение о

дележе колоний», В. И. Ленин указывал, что «при капи¬

тализме невозможна иная основа, иной принцип дележа,

кроме силы» 5. Силовой подход, подчеркивал В. И. Ле¬

нин, вытекает из самой сущности капитализма.

В условиях необоримых социальных сдвигов на ми¬

ровой арене, начавшихся с Великой Октябрьской социа¬

листической революции, правящие круги идущего к сво¬

ей гибели буржуазного строя боятся мира без оружия, на

12

которое они все еще полагаются как на средство спасения

капитализма. На свои поражения в социальных битвах,

на потерю колониальных владений, на отход от капита¬

лизма все новых стран, на успехи мирового социализма—

на все это агрессивные круги капиталистических стран

реагируют развертыванием военных приготовлений.

Вскрывая суть отстаиваемой ныне капиталистическим

Западом «позиции силы», Генеральный секретарь

ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Сове¬

та СССР товарищ JI. И. Брежнев указывал: «Опираясь

на эту «позицию силы», империализм надеется удержать

ускользающую из его рук возможность командовать дру¬

гими странами и народами»6.

Развитие глобальной стратегии США после второй

мировой войны, нацеленной на навязывание миру урегу¬

лирования международных проблем по американским

рецептам, требовало доктринального оформления органи¬

чески присущей американской внешней политике ставки

на силу. Место и роль военной мощи во внешней полити¬

ке США были закреплены в доктрине «национальной бе¬

зопасности», официально принятой в 1947 году*, как раз

в тот период, когда правящие круги США после самой

опустошительной в истории человечества войны развора¬

чивали «холодную войну» против СССР и других стран,

вставших на путь строительства социализма. При этом

они стремились внести во внешнеполитическую практи¬

ку в условиях мира многие из тех форм, методов и

средств, которые использовались в условиях войны про¬

тив германского фашизма и японского милитаризма.

Взятая на вооружение государственным аппаратом

США, эта доктрина представляет качественно новое по¬

нимание значения военно-силового фактора в обеспече¬

нии интересов господствуютцего класса США внутри

страны и на мировой арене. Она не просто устанавливает

прямую взаимосвязь военной мощи с внутренней и внеш¬

ней политикой, но и исходит при этом из примата воен¬

ных интересов над политическими.

В соответствии с законом 1947 года суть доктрины «на¬

циональной безопасности» определяется как интеграция

* Важную роль в подготовке доктрины сыграла созданная в

1944 году и существующая поныне Ассоциация национальной без¬

опасности, которая объединила представителей промышленных фирм,

получавших значительные военные контракты и добивавшихся того,

чтобы американский бизнес и после войны оставался близким к во¬

енным ведомствам.

13

вопросов внутренней, внешней и военной политики, име¬

ющая целью позволить военным ведомствам и другим

министерствам и учреждениям правительства более эф¬

фективно сотрудничать в делах, связанных с «националь¬

ной безопасностью».

Формально в этом положении об интегрированной по¬

литике «национальной безопасности» внутренняя, внеш¬

няя и военная политика выступает как бы на равных на¬

чалах. В действительности же речь идет о подчинении лю¬

бых политических соображений интересам обеспечения

«позиции силы». Это вытекает, в частности, из того допол¬

нительного положения закона 1947 года, согласно кото¬

рому на специально созданный механизм формирования

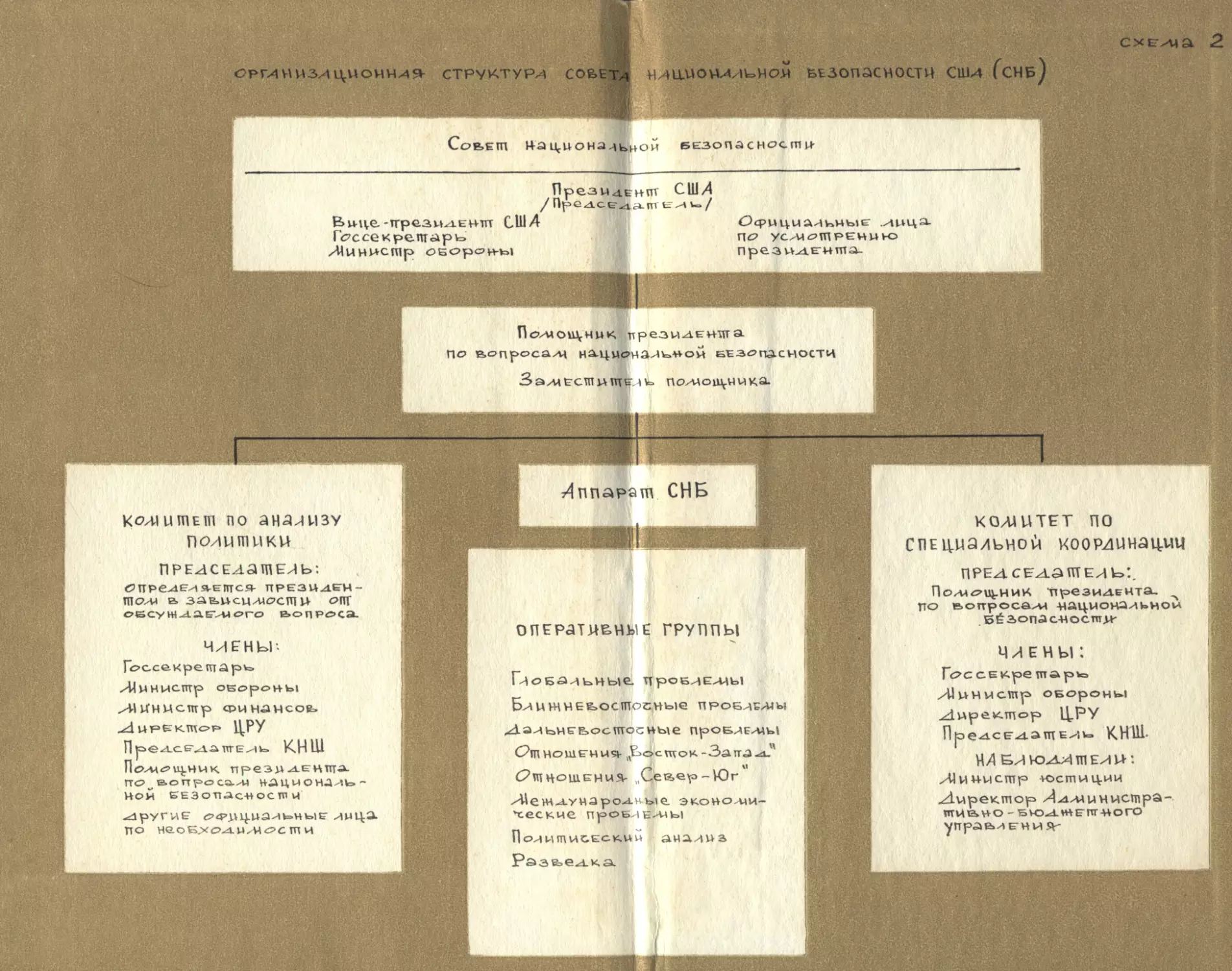

и увязывания внешней, внутренней и военной политики—

Совет национальной безопасности — возлагается как осо¬

бо важное поручение «взвешивать и оценивать цели, обя¬

зательства и степень риска Соединенных Штатов в связи

с нашей нынешней и потенциальной военной силой, имея

в виду представление в связи с этим рекомендаций для

президента...» 7. Тем самым, законодательным путем за¬

креплялась доктрина, в соответствии с которой военная

сила возводилась в основной компонент «национальной

безопасности».

1 Этого как раз и добивались авторы и инициаторы при¬

нятого закона. Главным из них был Джеймс Форрестол—

морской министр в правительстве Рузвельта, ставший за¬

тем первым министром обороны США. Как следует из

мемуарной литературы, в частности из воспоминаний аме¬

риканского дипломата и ученого Роджера Хилсмена, ос¬

новное стремление Форрестола заключалось не в том, что¬

бы просто создать канал, обеспечивающий влияние на

внешнюю политику военных ведомств, а подчинить внеш¬

нюю политику военным соображениям 8.

В общем в доктрине «национальной безопасности»

военная сила выступает как средство, при этом весьма

существенное, внешней политики. В то же время вопрос о

взаимосвязи между внешней политикой и военной силой

как между целью и средством ставится в нарочито об¬

щей, туманной форме, которая открывает возможности

для произвольного толкования такой взаимосвязи и об¬

ходит рассмотрение крайне важной стороны этой взаимо¬

связи— ее социально-политического классового содер¬

жания. Как отмечается в советской литературе 9, смысл

применению силы в классовом обществе придается поли¬

тической целью, а не самим фактом ее существования.

14

Во взаимоотношениях между внешней политикой госу¬

дарства и его военной силой первая выступает в качестве

главной, определяющей, а вторая — подчиненной. Мас¬

штабы и в основном формы применения силы определя¬

ются внешнеполитической целью.

Доктрина «национальной безопасности» предназначе¬

на для того, чтобы затушевать подлинную сущность и

направленность интегрированных мероприятий полити¬

ческого, экономического, идеологического и прежде всего

военного характера, имеющих целью защиту существую¬

щего в США государственного и общественного строя.

В употребляемом в доктрине термине «национальная бе¬

зопасность» * не только отождествляются несовместимые

политические понятия «нация» и «государство», но и об¬

ходится вопрос о социальном значении этого термина.

Путем акцентирования в этом термине на слове «нацио¬

нальная» защищаемые буржуазным государством инте¬

ресы правящей верхушки господствующего класса выда¬

ются за общенациональные интересы.

К тому же в идеологически-пропагандистском отноше¬

нии эта доктрина, спекулируя на общедоступном понятии

«безопасность», в то же время противопоставляет нацио¬

нальную безопасность и безопасность на узко ограничен¬

ной блоковой основе безопасности коллективной, идея ко¬

торой в определенных рамках получила широкое распро¬

странение среди общественности благодаря энергичным,

настойчивым усилиям советской дипломатии по созданию

коллективной безопасности в Европе накануне второй ми¬

ровой войны.

Применительно к внешней политике доктрина «нацио¬

нальной безопасности» отличается ярко выраженным

экспансионистским характером. Эта доктрина, как отме¬

чает ее исследователь проф. Д. Ерджин, «постулирует

взаимосвязь столь многих различных политических, эко¬

номических и военных факторов, что развитие событии

на всем земном шаре выглядит как автоматически имею¬

щее непосредственное отношение к коренным интересам

США. Доктрина характеризуется экспансионизмом, вы¬

несением субъективно определяемых границ безопаснос¬

ти во все более и более отдаленные районы, тенденцией

* Термин «национальная безопасность», впервые введенный в

американский политический лексикон президентом Т. Рузвельтом в

1904 году, употреблялся до 1947 года в смысле .«оборюны», а не

интеграции внешней, внутренней и военной политики.

16

разрастаться в географическом и проблемном отношени¬

ях» 10.

Империалистические притязания, составляющие суть

доктрины «национальной безопасности», предопределя¬

ют и назначение основных компонентов «национальной

безопасности», в том числе военной мощи.

Главную внешнюю угрозу на пути реализации экспан¬

сионистских устремлений доктрина «национальной безо¬

пасности» усматривает в реальном социализме, прежде

всего в Советском Союзе как оплоте основных револю¬

ционных сил современности. Соответственно главный

фронт военного противостояния определяется по коорди¬

натам СССР — США, а запугивание «советской военной

угрозой» становится составной частью интегрированной

политики «национальной безопасности».

Принятие доктрины «национальной безопасности»

предоставило правящим кругам США удобное идеологи-

чески-пропагандистское прикрытие для осуществления

реакционного курса в международных и внутренних де¬

лах.

«Политические деятели,— пишет видный американ¬

ский публицист Ф. Манкивиц,— открыли для себя вели¬

кую истину, заключающуюся в том, что когда речь идет

об «обороне» или «национальной безопасности» или во

всяком случае когда есть возможность создать впечатле¬

ние, что имеется в виду именно это, то можно преодолеть

любые рациональные соображения» п.

Под предлогом обеспечения «национальной безопас¬

ности» Соединенные Штаты неоднократно вмешивались

в дела других государств и народов, осуществляли под¬

рывную деятельность и организовывали заговоры, прово¬

кации и диверсии в отношении неугодных им прави¬

тельств и руководства национально-освободительных

движений, наращивали гонку вооружений, создавали во¬

енные базы за пределами своих территорий, сколачивали

агрессивные военные блоки, тормозили развитие взаимо¬

выгодных торгово-экономических и научно-технических

связей с Советским Союзом и другими социалистически¬

ми государствами.

Обеспечение «национальной безопасности» часто ис¬

пользовалось и как предлог для проведения реакционных

мероприятий внутри самих Соединенных Штатов с целью

защиты интересов монополистического капитала. Острие

этих действий направлялось на борьбу против революци¬

онного движения, прогрессивных профсоюзов и других

16

массовых общественных организаций, и прежде всего про¬

тив движения за мир, за демократические свободы, за

экономические и социальные права трудящихся.

Если доктрина «национальной безопасности» устанав¬

ливает особую роль военной силы в качестве постоянно

действующей величины американской внешней политики,

то конкретные параметры использования силы меняются

в зависимости от оценки американскими практиками и

теоретиками объективных и субъективных факторов в

конкретной международной политической обстановке.

В соответствии с доктриной «национальной безопас¬

ности» неотъемлемой частью процесса принятия прави¬

тельственных решений стало периодическое рассмотрение

внешнеполитических целей США в связи с оценкой ба¬

ланса военных сил в мире.

Первые документы такого рода — директивы Совета

национальной безопасности за номерами СНБ 20/1 и

СНБ 20/4 были утверждены президентом Трумэном в

1948 году. Они были построены на сугубо антикоммунис¬

тических посылках наиболее воинствующих творцов пос¬

левоенной внешней политики США. «Советская система»

и «значительная мощь» СССР объявлялись в директиве

СНБ 20/4 «серьезнейшей угрозой для национальной бе¬

зопасности США на обозримое время», а в качестве важ¬

нейшей цели американской внешней политики выдвига¬

лось «ограничение» мощи и влияния СССР 12. Это был

курс, отвергавший мирное сосуществование двух систем,

курс на «холодную войну» и конфронтацию между ними.

В другом принятом несколько позднее документе —

СНБ-40, озаглавленном «Американские цели в отношении

СССР», прямо утверждалось, что «мирное сосуществова¬

ние и взаимное сотрудничество являются иллюзией и по¬

тому невозможны».

Предпринимаемые в условиях атомной монополии

США оценки соотношения сил и определение внешнепо¬

литических целей страдали явной близорукостью. Они

базировались, в частности, на ложной предпосылке, что

Советский Союз, ослабленный войной, не сможет ранее

чем через 15—20 лет обладать атомной мощью. Что же

касается возможности создания Советским Союзом

средств доставки атомных бомб, то какой-либо срок вооб¬

ще не назывался.

Непосредственным продолжением указанных доку¬

ментов явилась хранившаяся длительное время в стро¬

гом секрете директива СНБ-68, которая была подготов¬

17

лена по заданию президента Трумэна государственным

департаментом и министерством обороны в феврале

1950 года, то есть почти за полгода до начала войны в

Корее. Авторы доклада, на основе которого была принята

эта директива, доказывали, что «угроза» национальной

безопасности США остается такой же, как она была

сформулирована в 1948 году, только теперь «она стала

более непосредственной, чем это ранее определялось».

На этом основании власти призывались к «значительно

более быстрому и концентрированному наращиванию

действительной силы как США, так и других стран сво¬

бодного мира». Авторы доклада утверждали, что «проб¬

лема заключается в создании таких политических и эко¬

номических условий в свободном мире, опирающихся на

силу, достаточную, чтобы воспрепятствовать советскому

нападению, условий, с которыми Кремль должен будет

считаться, а поэтому он постепенно отступит и в конеч¬

ном счете резко изменит свою политику»13. В таком не¬

сколько усложненном виде СНБ сформулировал полити¬

ку «с позиции превосходящей силы», которая на протя¬

жении последующих лет являлась стержнем американ¬

ского подхода к международным делам, движущей си¬

лой все возраставшей гонки вооружений.

«С позицией превосходящей силы» связывалась дол¬

госрочная стратегия «сдерживания» — лицемерный си¬

ноним «холодной войны». «Без превосходящей совокуп¬

ной военной силы, находящейся в боеготовности и быст¬

ро мобилизуемой, политика сдерживания, которая фак¬

тически есть политика спланированного и постепенного

принуждения, будет не более чем блефом», — говори¬

лось в докладе о директиве СНБ-68.

Как явствует из недавно рассекреченных документов

Совета национальной безопасности, обсуждение этого

доклада в правительственных кругах США протекало в

обстановке определенных разногласий по вопросу о ха¬

рактере государственного могущества, об «угрозах», с

которыми сталкиваются США, и о путях их преодоления.

Особенно острые замечания этот доклад вызвал со сто¬

роны руководства Бюджетного бюро США. Его руково¬

дители не соглашались с приводимой в докладе оценкой

«советской военной угрозы», критиковали авторов за не¬

оправданный упор на военную силу и недооценку других

факторов международного развития. «Самая серьезная

ошибка доклада, — говорилось в замечаниях Бюджетно¬

го бюро, — заключается в том, что он совершенно недо¬

18

оценивает роли экономических и социальных факторов,

лежащих в основе „глубинного конфликта”»14.

Тем не менее точка зрения госдепартамента и воен¬

ных ведомств возобладала. Принятая 14 апреля 1950 г.

директива СНБ-68 легла в основу целой серии последую¬

щих документов, в которых перед отдельными минис¬

терствами и ведомствами США ставились конкретные

задачи по наращиванию военных сил, развертыванию се¬

ти военных баз и сколачиванию агрессивных военных

группировок.

Директива СНБ-68, по существу, выдвигала в качест¬

ве глобальной цели установление американской экономи¬

ческой, политической и военной гегемонии. Программа-

минимум включала отбрасывание Советского Союза в

пределы довоенных границ. Наиболее рьяные апологеты

этой политики, как подчеркивает американский исследо¬

ватель Н. Грэбнер, «требовали полного уничтожения

коммунистической системы»15.

Движимые стремлением получить односторонние по¬

литические и военные преимущества в отношениях с

СССР и другими социалистическими государствами,

стремясь любой ценой сохранить свои позиции на миро¬

вой арене и измотать социализм экономически, США

выступили инициатором развития гонки вооружений.

Как признает известный американский физик Г. Иорк,

«за последние тридцать лет мы (США. — В. П.) неодно¬

кратно предпринимали односторонние действия, кото¬

рые без необходимости ускоряли гонку вооружений»16.

Соединенные Штаты, подчеркивает американский исто¬

рик и политолог Р. Барнет, «всегда задавали темп гонке

вооружений»17.

В вопросах разоружения американская позиция в

первые послевоенные годы строилась на унаследованной

от Лиги наций концепции — «сначала безопасность, а за¬

тем разоружение». «Безопасность», трактуемая в широ¬

ком смысле, означала обеспечение таких политических

условий, объем и характер которых указывал на стрем¬

ление отсрочить саму возможность обсуждения пробле¬

мы сокращения вооружений и вооруженных сил.

Выдвинутая американской дипломатией в те же годы

концепция «контроля за вооружениями» в первоначаль¬

ном виде даже не ставила своей задачей закамуфлиро¬

вать наращивание гонки вооружений и довольно откро¬

венно подчеркивала не ограничение, а лишь регулиро¬

вание процесса вооружений. Контролю, как таковому,

19

в форме «выявления и проверки» приписывались осо¬

бые функции и отдавался приоритет перед мероприятия¬

ми, относящимися к разоружению. Американские поли¬

тики и дипломаты в своих планах сбрасывали со счетов

возможность достижения каких-либо взаимоприемлемых

соглашений с Советским Союзом, направленных на обуз¬

дание гонки вооружений. «Любое соглашение при сло¬

жившемся положении невыгодно для США, ибо это озна¬

чает закрепление существующих негативных для Запада

тенденций», — говорилось в упоминавшемся выше осно¬

вополагающем документе СНБ-68.

Построенные без учета реального соотношения сил

умозрительные постулаты «национальной безопасности»

не выдержали соприкосновения с практикой. С измене¬

нием стратегической ситуации в мире военно-силовое

обеспечение «национальной безопасности» вступило в

противоречие с возможностью использовать силу.

Доктрина «национальной безопасности» США со вре¬

мени ее провозглашения претерпела значительную эво¬

люцию, которая представляла собой сложный, проти¬

воречивый, зигзагообразно развивающийся процесс оп¬

ределения возможностей и условий использования воен¬

ной силы, поиска оптимальных путей приспособления ее

главного компонента — авиационно-атомного, а позд¬

нее — ракетно-ядерного стратегического оружия к прак¬

тическим нуждам «национальной безопасности».

Решающее воздействие на этот процесс оказывал не¬

уклонный рост могущества Советского государства, яв¬

ляющегося борцом против империалистической агрес¬

сии, оплотом мира и свободы народов. Большое мировое

значение имело то обстоятельство, что экономический и

научно-технический прогресс СССР позволил ему соз¬

дать несокрушимую современную военную мощь, обрести

благодаря героическим усилиям советских людей в труд¬

ные послевоенные годы атомное и термоядерное оружие,

развить ракетную технику, успехи которой были проде¬

монстрированы запуском первого искусственного спут¬

ника Земли. Все это свело на нет былую неуязвимость

территории Соединенных Штатов. Безвозвратно ушли в

прошлое такие времена, когда американские вооружен¬

ные силы имели возможность наносить удары Советско¬

му Союзу со своих баз на чужих территориях в Европе и

Азии, в то время как Советская Армия могла эффектив¬

но ударить только по союзникам США, а собственные

рубежи США оставались для нее труднодостижимыми.

20

Создание Советским Союзом атомной, а затем водо¬

родной бомбы коренным образом изменило стратегиче¬

скую ситуацию — привело к появлению «ядерного тупи¬

ка», выражавшегося сначала не столько в равенстве мо¬

щи, сколько в одинаковой для обеих сторон опасности

ее применения. Вынужденные считаться с неприемле¬

мостью ядерной войны, правящие круги США, однако,

еще долгое время противились отказу от сложившихся

в годы разгара «холодной войны» стереотипов «нацио¬

нальной безопасности». Шесть лет спустя после успешно¬

го испытания Советским Союзом атомной бомбы и три

года спустя после взрыва советской водородной бомбы в

сентябре 1955 года министр авиации США Куорлс в речи

в Филадельфии совершенно, недвусмысленно заявлял:

«Соединенные Штаты собираются основать свою безо¬

пасность не на отказе от мощи, а на сохранении подав¬

ляющей авиационно-атомной мощи, не на старомодном

разоружении, а на способности ответить ударом на удар;

не на запрещении или уничтожении атомных бомб, а на

сохранении их...»18.

Сопротивление каким-либо попыткам обосновать

обеспечение «национальной безопасности» через разору¬

жение было в середине 50-х годов еще весьма упорным.

Видный обозреватель У. Липпман писал тогда в «Нью-

Йорк геральд трибюн»: «Мы говорим русским, что теперь

мы не предлагаем разоружиться, мы предлагаем сохра¬

нить наши вооружения, включая атомные бомбы... Мы

говорим теперь не об отказе от вооружений и даже не о

сокращении вооружений, а о том, чтобы сделать невоз¬

можным его использование для неожиданного напа¬

дения»19.

Реалистически мыслящие представители правящей

элиты США, сколь тяжело это для них ни было, вынуж¬

дены были все же трезво оценить сложившуюся с появ¬

лением «ядерного тупика» стратегическую ситуацию.

Одной из первых реакций такого рода явилось опублико¬

вание в 1957 году книги профессора Гарвардского уни¬

верситета Г. Киссинджера «Ядерное оружие и внешняя

политика». «В какой бы степени мы ни превосходили

Советский Союз по количеству и качеству нового оружия

сейчас, — констатировал Г. Киссинджер, — не только он,

но и мы должны опасаться этого оружия»20. В этой свя¬

зи Г. Киссинджер выдвинул тезис о нецелесообразности

«искать безопасность в численном превосходстве или

даже в превосходстве в разрушительной силе оружия».

21

Признание несостоятельности ставки на абсолютное

военное превосходство сопровождалось и у Г. Киссинд¬

жера констатацией бессмысленности опоры на одну

только военную силу. «Судьба мамонта и динозавра, —

писал Г. Киссинджер, — служит нам яркой иллюстраци¬

ей и одновременно предостережением того, что грубая

сила не всегда может стать средством борьбы за даль¬

нейшее существование»21.

Эти два вывода, сделанных Г. Киссинджером, хотя

представляли собой важные перемены во взглядах, но

тем не менее сводились всего лишь к переоценке воз¬

можностей использовать в ракетно-ядерную эпоху силу

и отнюдь не подразумевали отказа от ставки на силу и,

более того, от ее наращивания, от продолжения гонки

вооружений. «Умение устранять опасность в атомный

век, — писал Г. Киссинджер, — будет зависеть от нашей

способности правильно сочетать объективные и субъек¬

тивные факторы, от выбора наиболее целесообразной и

не парализующей нашу волю системы вооружения, а

также от разработки такой стратегии, которая позволит

нам переложить ответственность за свои действия на

противоположную сторону»22. Таким образом, Г. Кис¬

синджер предлагал половинчатое решение проблем «на¬

циональной безопасности» с учетом реалий ракетно-

ядерной эпохи: выбор рациональных систем оружия и

одновременно поиск политических подходов. Сознавая

эти новые обстоятельства атомного века, Г. Киссинджер

предлагал учитывать пределы возможного и допустимо¬

го при применении военной силы, особенно в ее ракетно-

ядерном выражении. Такая постановка вопроса предоп¬

ределила и соответствующее направление в дальнейшей

эволюции доктрины «национальной безопасности».

В 1958 году под руководством Г. Киссинджера груп¬

па исследователей опубликовала доклад о военном ас¬

пекте международной безопасности, подготовленный по

заданию Фонда Рокфеллеров23. Авторы доклада, рас¬

сматривая военные аспекты международного положения

США, единодушно высказались за замену доктрины

«массированного удара», нацеливавшей лишь на тоталь¬

ную войну, доктриной «ограниченных войн», предусмат¬

ривающей не только ведение всеобщей войны, но и гиб¬

кую реакцию вооруженных сил на любой возможный

вызов.

На рубеже 60-х годов, в условиях продолжающегося

быстрого развития ракетно-ядерного оружия, понимание

22

неприемлемости ядерной войны нашло отражение в ря¬

де внешнеполитических установок правительства — пос¬

ледние годы при республиканской администрации

Д. Эйзенхауэра и особенно при пришедшей ей на смену

в 1960 году демократической администрации Дж. Кен¬

неди. Доктрина «массированного возмездия» оконча¬

тельно уступила место доктрине «гибкого реагирования»,

в которой была сделана попытка найти новую сферу при¬

менения военной силы в «ограниченных войнах», особен¬

но по «периферии» социалистического лагеря и в разви¬

вающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки.

Определенные коррективы были внесены администра¬

цией Дж. Кеннеди и в ее подход к отношениям с Совет¬

ским Союзом. В отличие от предшествовавших прави¬

тельств, которые, по существу, сводили взаимоотноше¬

ния между СССР и США лишь к военному противостоя¬

нию, Дж. Кеннеди, не отрицая значения военных факто¬

ров и методов, считал в то же время необходимым ис¬

пользовать в более широких, но строго дозированных и

контролируемых размерах средства дипломатии и эконо¬

мических связей с целью выигрыша в рамках напряжен¬

ного, но мирного противоборства с социализмом.

Излагая свою основную политическую концепцию

«новых рубежей», Кеннеди отмечал, что его правитель¬

ство намерено как можно скорее выяснить, в каких об¬

ластях возможно сотрудничество с Советским Союзом, с

тем чтобы «использовать те стороны науки, которые по¬

рождают чудеса, но не страх»24.

Официально принятая концепция «контроля за во¬

оружениями» признавала необходимость мер по ограни¬

чению гонки вооружений.

Однако эти умеренно-реалистические взгляды произ¬

растали в окружении установок и догм «холодной вой*

ны», на почве прежней внешнеполитической доктрины,

ориентировавшей на «глобальную ответственность США

за охрану свободы во всем мире», на конфронтацию с Со¬

ветским Союзом и на обеспечение абсолютного военного

превосходства США. Кеннеди видел издержки «холодной

войны», но порывать с этой политикой не собирался.

Весьма показательно, что сам Кеннеди сознавал расплыв¬

чатость своих внешнеполитических позиций. В преди¬

словии к книге «Повернуть волну» он констатировал, чта,

несмотря на его решение повести государственный ко^

рабль США в реалистическом направлении, «наш курс в

темном и бушующем море не может быть всегда ясным»25.

23

Под воздействием уроков карибского кризиса в октяб¬

ре 1962 года правительство Кеннеди пришло к понимаг

нию того, что нельзя более откладывать практические

шаги по пути к нормализации и расширению отношений с

Советским Союзом. Благодаря активным усилиям совет¬

ской дипломатии в 1963—1964 годах впервые за весь по¬

слевоенный период удалось добиться некоторых сдвигов

в отношениях между СССР и США. Был заключен Мо¬

сковский договор о запрещении испытаний ядерного ору¬

жия в атмосфере, в космическом пространстве и под во¬

дой, достигнута договоренность о запрещении вывода на

космическую орбиту ядерного оружия, предприняты па¬

раллельные шаги в отношении некоторого сокращения

военных расходов.

Все это не могло не сказаться на дальнейшей эволю¬

ции доктрины «национальной безопасности».

В 1966—1967 годах Р. Макнамара уже в бытность

министром обороны в администрации Л. Джонсона вновь

поставил вопрос о путях обеспечения «национальной без¬

опасности», но в иной плоскости, чем это сделал Г. Кис¬

синджер в конце 50-х годов. Р. Макнамара раздвинул

рамки понятия «национальной безопасности», выведя его

за пределы чисто военного толкования. По его мнению, в

процессе наращивания военного, в первую очередь ракет¬

но-ядерного, могущества арсеналы государств достигают

такого рубежа, когда нельзя обеспечить большую безо¬

пасность одним только увеличением вооружений. Призна¬

вая, что главную угрозу для «национальной безопасности»

США представляет всеобщая термоядерная война, Мак¬

намара в то же время усматривал ее опасность не в «ком¬

мунистической агрессии», а в международной напряжен¬

ности и кризисных ситуациях, перспективе широкого рас¬

пространения ядерного оружия по всему миру,

нерешенности социально-политических и экономических

мировых проблем. Отсюда решающим фактором безопас¬

ности великой державы, утверждал Макнамара, является

характер ее международных отношений. Под этим углом

зрения он считал обязанностью США «защиту» разви¬

вающихся стран, обеспечение эффективного партнерства

со странами, которые могут и должны участвовать в «вы¬

полнении международных обязательств по поддержанию

мира» и в усилиях «для снижения риска конфликта с те¬

ми, у кого мог бы появиться соблазн поднять оружие про¬

тив нас». Двумя основными условиями «национальной

безопасности» Макнамара называет: первое — осознание

24

«полной бесплодности» неограниченной, то есть глобаль¬

ной, ракетно-ядерной войны и второе — «лучшее понима¬

ние того, что стабильность отношений среди богатых на¬

ций зависит от стабильности институтов бедных наций»,

и соответственно осознание, что «на доллар, истраченный

на военное снаряжение, будет приобретено меньше без¬

опасности, чем на доллар, израсходованный на помощь в

целях развития»26.

Точка зрения Р. Макнамары, по существу, предопре¬

делила еще одно направление в эволюции доктрины «на¬

циональной безопасности».

В целом взгляды Г. Киссинджера и Р. Макнамары, от¬

ражавшие стремление изыскать наиболее оптимальные

пути и средства борьбы с Советским Союзом, в то же вре¬

мя содержали реалистическое понимание того, что в ядер-

ный век не существует такого понятия, как «националь¬

ная безопасность», обеспеченная одним только военно¬

силовым преобладанием. Утверждению подобных взгля¬

дов во внешнеполитическом мышлении США препятство¬

вали, однако, живучесть и цепкость сложившихся в годы

«холодной войны» представлений о том, что естественным

делом является политика «с позиции превосходящей си¬

лы» и балансирования на грани войны.

*

Потребовались не только утрата Соединенными Шта¬

тами атомной монополии, но и уроки «бессилия силы»,

полученные во вьетнамской авантюре американского им¬

периализма, прежде чем в процессе «мучительной пере¬

оценки ценностей» политическое руководство США осо¬

знало недееспособность послевоенных установок на на¬

вязывание миру своих гегемонистских схем с позиции

одной только превосходящей силы, на «холодную войну»

и военную конфронтацию в отношениях с Советским Со¬

юзом и другими социалистическими странами.

В конце 60 — начале 70-х годов, когда вполне отчет¬

ливо обнаружились дальнейшие сдвиги в соотношении

мировых сил и развернулись новые процессы на мировой

арене, а более реалистически мыслящая часть американ¬

ских правящих кругов стала все более настойчиво искать

альтернативу политике «холодной войны», сложившиеся

представления о путях обеспечения «национальной без¬

опасности» стали играть роль тормоза в выборе наиболее

эффективных плацдармов и средств глобального противо¬

борства с социализмом.

25

Именно в этот период в американском внешнеполити¬

ческом мышлении и наметились контуры нового подхода

к проблемам «национальной безопасности».

В неприкосновенности сохранилась основная доктри¬

нальная установка в отношении целей и принципов взаи¬

модействия военной мощи и внешней политики. Военной

силе в современных условиях отводится роль «существен¬

ного элемента» в «национальной безопасности», задачи

которой тесно увязываются с притязаниями правящих

кругов США на «историческую ответственность» в гло¬

бальном противоборстве двух социально-экономических

систем. «Военный истэблишмент, — заявляют американ¬

ские стратегические аналитики Б. Блехман, Р. Берман,

М. Бинкин и Р. Уэйнлэнд, — помогает создать образ

США как великой державы. Сам факт существования

крупных вооруженных сил является свидетельством спо¬

собности государства играть важную роль в международ¬

ных делах. То, что США выделяют значительную часть

своих ресурсов на военные цели, демонстрирует их спо¬

собность и готовность выполнить свою миссию в мире»27.

Советский Союз, согласно нынешней интерпретации

доктрины «национальной безопасности», как и прежде,

продолжает рассматриваться в качестве главного против¬

ника США во всех отношениях — политическом, военном,

экономическом и идеологическом, который вместе с дру¬

гими странами социалистического содружества представ¬

ляет собой основной заслон на пути выполнения США

роли своеобразного гаранта и охранителя мировой капи¬

талистической системы. Распространение мифа о так на¬

зываемой «советской угрозе» имеет не только пропаган¬

дистское назначение. Он отражает опасения правящих

кругов США перед лицом успехов социализма в истори¬

ческом противоборстве с капитализмом, перед лицом ре¬

шающего воздействия Советского Союза и стран социали¬

стического содружества на тенденции и перспективы

мирового развития. Доктрине «национальной безопасно¬

сти» по-прежнему свойственна традиционная империали¬

стическая установка на активное противодействие расту¬

щему влиянию Советского Союза в различных частях

мира, на предотвращение дальнейшего изменения соот¬

ношения сил в мире в пользу социализма.

В то же время на подходе к вопросам использования

силы в международных отношениях в определенной мере

сказываются и модификации, которые были внесены в

доктрину «национальной безопасности».

Если в период «холодной войны» обеспечение «нацио¬

нальной безопасности», по существу, предполагало «не¬

ограниченный интервенционизм», «вседозволенность» си¬

лы, то теперь осуществление этой задачи, а соответствен¬

но и применение силы все больше сообразуется с

появившимися в результате изменения соотношения сил

ограничителями внешнего и внутреннего порядка. «На¬

циональная безопасность — это широкий термин, вклю¬

чающий больше, чем просто физическое выживание, —

отмечает американский социолог С. Каплан в предисло¬

вии к работе «Основные проблемы международной поли¬

тики». — Он связан с политическими, экономическими,

социальными и моральными факторами, которые помога¬

ют определять и осознавать отдельные политические яв¬

ления. Государства не действуют в вакууме, добиваясь

национальной безопасности... То, чего они могут добить¬

ся, частично зависит от характера международной систе¬

мы и распределения возможностей внутри нее»28.

В этой связи модифицированная доктрина «нацио¬

нальной безопасности» прежде всего учитывает «усиле¬

ние военной мощи СССР в глобальном масштабе», уста¬

новление примерного стратегического равновесия (ста¬

бильности) между СССР и США и соответственно

существование определенных «границ возможного» в про¬

тивоборстве с Советским Союзом, выход за пределы ко¬

торых чреват опасностью взаимного уничтожения.

В своей оценке нынешних возможностей военной силы

в мировых делах американские политики и исследовате¬

ли принимают также в расчет многие другие обстоятель¬

ства (негативные с точки зрения возможностей примене¬

ния силы), составляющие современную «геополитическую

реальность», и, в частности, увеличивающееся воздейст¬

вие таких внешних факторов, как выход на арену новых

национально независимых государств, которые, несмотря

на свою относительную слабость, все же способны в усло¬

виях изменения соотношения сил противостоять примене¬

нию против них силы; возрастающее значение взаимоза¬

висимости в современном мире, при которой обращение к

военной силе может нарушить сложившуюся систе¬

му военно-политических и экономических связей.

Наконец, в дополнение к внешним условиям, сковы¬

вающим военно-силовые возможности империализма, оп¬

ределенные сдерживающие рамки на применение военной

силы во внешнеполитических целях накладывает и внут¬

риполитическая обстановка в США.

27

Крах политики американского империализма во Вьет¬

наме серьезным образом подорвал усиленно насаждав¬

шуюся в стране веру в эффективность политики «с пози¬

ции силы», заставил правящие круги США обратить вни¬

мание на достигшие кризисных размеров экономические

и морально-политические проблемы американского об¬

щества *. «Совершенно очевидно, что Соединенные Шта¬

ты сегодня, — признает главный редактор «Форин аф-

ферс» У. Банди, — значительно больше, чем десять лет

назад, заняты своими внутренними проблемами, значи¬

тельно меньше готовы идти на жертвы либо ради обеспе¬

чения военно-стратегических позиций и принятия новых

обязательств за границей, либо ради сохранения системы

свободной торговли» 29.

В отличие от периода «холодной войны», когда угроза

«национальной безопасности» США связывалась только

с «коммунистической угрозой», нынешний вариант докт¬

рины с учетОхМ изменившихся внешних и внутренних усло¬

вий принимает во внимание расширение диапазона угроз

«национальной безопасности», с которыми не в состоянии

совладать военная мощь.

Весьма показательно в этом отношении признание из¬

вестного теоретика американской стратегии генерала

Максуэлла Тейлора, бывшего председателя Комитета

начальников штабов, одного из авторов стратегии «гиб¬

кого реагирования». В журнале «Орбис» он пишет: «Хотя

большинство из нас в силу привычки склонно рассматри¬

вать национальную безопасность в основном как защиту

национальных ценностей от военных угроз военными же

* Изучение вопроса о взаимозависимости внутриполитического

положения в США и готовности американского руководства приг

менять силу в политических целях подводит американских авторов

к выводу, что чаще всего президенты добиваются успеха в двух слу¬

чаях: если степень их популярности находится на максимальном уров¬

не (80% успеха) или же на минимальном (94% успеха). В последнем

случае, по мнению авторов, президенту гораздо сложнее отступать,

поэтому он готов к более рискованным и далеко идущим действиям,

то'есть в моменты «слабости» президент США «более опасен». Тем

не менее неверным является и преобладающее мнение о том, что в

ходе решительной демонстрации военной силы внутриполитическая

поддержка президента со стороны общественного мнения обязательно

увеличивается. Если это и происходит, то весьма незначительно —

на 2—3%, чаще же происходит обратное. Однако после успешного

для США окончания инцидента картина, как правило, меняется —

популярность президента существенно возрастает (см. Blechman В.

and Kaplan S. The Use of Armed Forces as a Political Instrument

Wash., 1977).

28

средствами, ныне мы имеем в избытке доказательства то¬

го, что подобная концепция не соответствует положению

вещей. В нашей повестке дня текущих забот фигурирует

слишком много гражданских угроз, чтобы можно было

продолжать придерживаться столь узколобого подхода,—

это такие проблемы, как рост народонаселения, инфля¬

ция, спад производства, нехватка ресурсов и потеря до¬

верия к правительству. Не только причины и следствия

такого рода угроз не имеют в целом военного характера,

но и средства их решения мало что могут позаимствовать

у военной мощи, олицетворяемой вооруженными сила¬

ми» 30.

Соответственно скорректировано и понятие государст¬

венного могущества, которое теперь перестало ассоцииро¬

ваться с одной только военной силой.

Г. Киссинджер в бытность свою государственным сек¬

ретарем в выступлении на конференции по внешней по¬

литике 8 октября 1973 г. следующим образом суммировал

проблемы, связанные с современным пониманием и ис¬

пользованием в целях политического влияния фактора

«могущества», в том числе и военной силы. «Наиболее

поразительная черта нынешнего периода — черта, кото¬

рая придает ему сложность и одновременно внушает на¬

дежду, — это радикальное изменение в характере могу¬

щества, — говорил Г. Киссинджер. — На протяжении

истории могущество, как правило, было однородным; во¬

енный, экономический и политический потенциалы были

тесно связаны между собой. Чтобы быть могуществен¬

ным, государству надо было быть сильным по всем кате¬

гориям. Сегодня понятие силы сложнее. Военная сила

еще не гарантирует политического влияния. Экономиче¬

ские гиганты могут быть слабы в военном отношении, и

военная мощь может быть не в состоянии скрыть эконо¬

мическую слабость. Государства способны оказывать

политическое влияние, даже когда у них нет ни военной,

ни экономической силы. Неправильно говорить об одном

равновесии сил, ибо их существует несколько, и их надо

рассматривать во взаимной связи. В военной сфере суще¬

ствуют две сверхдержавы. В экономическом плане по

крайней мере — пять крупных групп; в политическом от¬

ношении возникло гораздо больше центров влияния:

с момента окончания второй мировой войны появилось

около 80 новых стран, и региональные группировки при¬

обретают все возрастающее значение. И что важнее все¬

го — каким бы ни было мерило силы — ее политическая

29

роль меняется. На протяжении историй увеличение воен¬

ной мощи, даже самое незначительное, можно было об¬

ратить в конкретное политическое преимущество. Однако

наличие подавляющих арсеналов ядерного века делает

поиск превосходства одновременно бесполезным и потен¬

циально самоубийственным. Как только достаточность

достигнута, дополнительное увеличение мощи не перево¬

дится в используемую политическую силу, а попытки до¬

стичь фактических выгод могут привести к катастрофе»31.

Анализ международной обстановки и возможностей

проведения США политики «с позиции силы» в послево¬

енный период приводит целый ряд реалистически мысля¬

щих американских ученых и исследователей из других

стран к выводу, что воздействие военной мощи на ход со¬

бытий неуклонно падает, несмотря на все возрастающий

разрыв в уровнях военно-экономических потенциалов

великих держав и других государств32. Подобные рас¬

суждения служат основанием для утверждения о «пара¬

доксе национальной безопасности», который состоит в

том, что американская военная мощь никогда не была

столь велика в ее материальном выражении и в то же

время столь малоэффективна с точки зрения интересов

«национальной безопасности».

Американская внешнеполитическая мысль не без ос¬

нования объясняет «парадокс национальной безопасно¬

сти» причинами двоякого свойства.

С одной стороны, с появлением ракетно-ядерного ору¬

жия, как отмечают американские авторы, стало реаль¬

ностью предвиденное К. Клаузевицем «несоответствие

между средствами ведения войны и ее политической

целью». И действительно, созданный в США в результате

военно-технической революции арсенал средств массово¬

го уничтожения превзошел потребности рациональной

политики, которая при использовании военно-силовых ин¬

струментов не ставит самоцелью убийства и разрушения,

как таковые, а руководствуется прежде всего классовыми

соображениями, интересами выигрыша в противоборстве

двух систем любыми средствами, кроме взаимоуничтоже-

ния *. Иными словами, американской внешнеполитиче¬

* По оценкам Римского клуба, США имели в 1974 году ядерное

оружие, соответствующее 615 385 бомбам, сброшенным на Хиросиму.

Если исходить из числа жертв катастрофы в августе 1945 года, то

это означает способность 12 раз уничтожить нынешнее население

земного шара (Reviewing Inlernationl Order. The Club of Rome Pro¬

ject. Rotterdam, 1975, p. I—XV).

30

ской мысли приходится считаться с тем, что военная си¬

ла — крайнее средство, опасное не только для того, про¬

тив кого оно направлено, но и для того, кто его исполь¬

зует.

С другой стороны, и это, по существу, имеет главен¬

ствующее значение, правящие круги США вынуждены

теперь считаться в гораздо большей степени, во-первых,

с внешне- и внутриполитическими последствиями исполь¬

зования военной силы и, во-вторых, с расширяющимся

диапазоном угроз «национальной безопасности».

Анализируя причины «парадокса национальной без¬

опасности», американские политики и идеологи отмечают

не только опасность использования силы по прямому на¬

значению и ее известную девальвацию. Признание не¬

приемлемости для США перспективы ракетно-ядерного

столкновения с СССР подводит американскую внешнепо¬

литическую мысль к осознанию необходимости искать

такой модус вивенди в отношениях с Советским Союзом,

при котором существовали бы определенные гарантии

против угрозы возникновения ядерной войны. Соответст¬

венно заметное распространение получило мнение о том,

что один из путей к обеспечению «национальной безопас¬

ности» пролегает через переговоры с Советским Союзом

и ограничение гонки вооружений, в первую очередь стра¬

тегических.

Показательным в этом отношении явилось принятие

администрацией Никсона меморандума-3 об исследова¬

ниях в области «национальной безопасности», посвящен¬

ного оценке соотношения мировых военных сил и выте¬

кающих из этого выводов для стратегии США. Текст это¬

го меморандума остается засекреченным. Однако, на¬

сколько можно судить по данным американской прессы,

содержание его было значительно более реалистическим,

чем содержание директивы СНБ-68. Авторы меморанду¬

ма исходили из того, что баланс военных сил Соединен¬

ных Штатов и Советского Союза стал характеризоваться

примерным паритетом. В связи с этим тезис об «абсолют¬

ном превосходстве» военной мощи США над СССР как

критерий строительства стратегических вооружений был

заменен тезисом «достаточности», доктрина готовности

США к двум с половиной войнам — доктриной готовно¬

сти к полутора войнам.

Признание в меморандуме существования в лице Со¬

ветского Союза силы, равной Соединенным Штатам, спо¬

собствовало распространению во внешнеполитическом

31

мышлении США концепции примата отношений с СССР

в системе внешнеполитических приоритетов США. Весь¬

ма симптоматично, что наряду с известными деятелями

либерального толка (М. Шульман, Ч. Иост, Р. Хилсмен,

Р. Розенкранс, Дж. Герц, А. Рапопорт) и «ревизиониста¬

ми» в пользу примата советско-американских отношений

на рубеже 70-х годов стали выступать и представители

консервативного крыла (Дж. Гэвин, У. Кинтнер, в какой-

то степени Г. Кан), известные в прошлом своим скептиче¬

ским отношением к возможности сотрудничества между

СССР и США. Деловые соображения, политический реа¬

лизм заставляли этих деятелей, несмотря на их полити¬

ческие воззрения, считаться с важностью для самих

США перемен в советско-американских отношениях, от¬

межевываться от наследия «холодной войны».

Считая СССР и США самыми могущественными дер¬

жавами современного мира и признавая большое влияние

отношений между ними на состояние всей международ¬

ной обстановки в целом, американские буржуазные тео¬

ретики стали часто писать о двух «сверхдержавах». По¬

казательно, что термин «сверхдержава», введенный в по¬

литический лексикон США в 1943 году нынешним

директором Института войны и мира Колумбийского

университета У. Фоксом, употреблялся до недавнего вре¬

мени только применительно к США, чем подчеркивалась

пресловутая «американская исключительность». Введе¬

ние понятия «две сверхдержавы» означало отказ от тра¬

диционных представлений об «исключительности» США

и осознание того факта, что Советский Союз способен

успешно противостоять Соединенным Штатам. В то же

время, выдвигая концепцию «сверхдержав», американ¬

ские авторы в силу классового характера своего миро¬

воззрения не проводят различия между социально-эконо¬

мическим строем СССР и США и фактически уподобля¬

ют их друг другу.

Признание новой обстановки в мире, в частности рос¬

та авторитета и могущества Советского государства,

представлявшее собой долгий и мучительный процесс во

внешнеполитическом мышлении правящего класса США,

сопровождалось модификацией внешнеполитических док¬

трин и концепций, созданных в период «холодной войны».

Придя к выводу, что современный мир является много¬

полярным в политическом и биполярным в военном отно¬

шении, американская буржуазная внешнеполитическая

мысль вместо планов переустройства мира по американ¬

32

скому образцу (Pax Americana) и создания с этой целью

«мирового правительства» стала выдвигать проекты

«международной структуры», базирующейся на концеп¬

циях «взаимозависимости» и «трехстороннего сообщест¬

ва» США — Западной Европы — Японии. В этих концеп¬

циях предусматривалось вместо опеки над союзниками

партнерство, основанное на «разделении ответственно¬

сти», вместо «холодной войны» и «сдерживания» в отно¬

шении Советского Союза — конкурентное сосуществова¬

ние и «регулируемое соперничество»; наряду с военной

силой важными компонентами государственного могуще¬

ства были объявлены научно-технический потенциал,

идеология, дипломатия. Новая внешнеполитическая докт¬

рина США, провозглашенная в 1969 году и известная как

доктрина Никсона — Киссинджера, с одной стороны, со¬

храняла в качестве основной задачи обеспечение за Со¬

единенными Штатами руководящего положения в капи¬

талистическом мире, ограждение интересов американско¬

го капитала, «когда бы и где бы им ни угрожали в любом

месте земного шара», а с другой — исходила из того, что

в условиях новой расстановки сил в мире и возникнове¬

ния примерного ядерного паритета период силовой кон¬

фронтации двух мировых социальных систем должен ус¬

тупить место периоду переговоров между ними, а едино¬

началие США в капиталистическом мире — «разделению

ответственности» со своими союзниками по блокам.

Появление на рубеже 70-х годов реалистических на¬

чал во внешнеполитическом мышлении США отнюдь не

означало их автоматического распространения на всю

американскую систему внешнеполитических концепций и

установок. Оставаясь классовой, империалистической в

своей основе, внешнеполитическая идеология США не

дает возможности приведения их внешней политики в

полное соответствие с реальной действительностью, вызы¬

вает непоследовательность и зигзагообразность внешне¬

политического курса Соединенных Штатов в отношении

государств иной социальной системы. В то же время пе¬

реход политического руководства США на позиции реа¬

листического подхода к отношениям с Советским Союзом,

осознание того, что естественным делом являются не ба¬

лансирование на грани войны, а переговоры по спорным

вопросам, послужили одной из предпосылок для серьез¬

ных сдвигов в советско-американских отношениях.

В 1972—1974 годах была проделана важная работа по

перестройке советско-американских отношений. В итоге

2-597

33

четырех советско-американских встреч на высшем уровне

была заложена солидная политическая и правовая база

для развития взаимовыгодного сотрудничества между

СССР и США на принципах мирного сосуществования.

Созданная в то время система советско-американских до¬

говоров, соглашений и других документов в определенной

мере уменьшила опасность возникновения ядерной вой¬

ны и создала необходимые предпосылки для дальнейших

усилий по ослаблению, а в перспективе и устранению

вообще опасности новой мировой войны.

Документом принципиального значения, в полной ме¬

ре сохраняющим свою силу и в настоящее время, являют¬

ся «Основы взаимоотношений между Союзом Совет¬

ских Социалистических Республик и Соединенными Шта¬

тами Америки», подписанные Генеральным секретарем

ЦК КПСС и президентом США 29 мая 1972 г. Как видно

из самого названия документа, в нем сформулировано и

закреплено главное, чем должны руководствоваться обе

страны в своих взаимоотношениях. Первостепенное вни¬

мание в документе сосредоточено на проблемах мира и

устранения угрозы войны. Ключевым положением Основ

взаимоотношений является договоренность о том, что

СССР и США «будут исходить из общей убежденности в

том, что в ядерный век не существует иной основы для