Автор: Зенкин С.Н.

Теги: наука и знание в целом науковедение организация умственного труда философия психология философия науки филология литературоведение

ISBN: 978-5-86793-986-1

Год: 2012

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Сергей Зенкин

Научное приложение. Вып. СХН

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СЕРГЕЙ ЗЕНКИН

РАБОТЫ О ТЕОРИИ

Москва

Новое литературное обозрение

2012

УДК 001:1

ББК 87.25

3-56

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Научное приложение. Вып. СХН

В оформлении обложки использованы фрагменты миниатюры

Жана Фуке «Иерихонские трубы» из Часослова Этьена Шевалье. 1452-1460

Зенкин, С.

3-56 Работы о теории: Статьи / Сергей Зенкин. — М.: Новое

литературное обозрение, 2012. — 560 с.

ISBN 978-5-86793-986-1

Книга филолога и историка идей Сергея Зенкина включает статьи, где

анализируются, сопоставляются между собой и разрабатываются далее

теоретические открытия гуманитарной мысли XX века. Сравнивая методы и

концепции различных гуманитарных наук, автор исследует такие

вопросы, как соотношение слова и поступка, текста и социального института,

языкового знака и образа. В центре его внимания достижения

французских и русских ученых — русской формальной школы в

литературоведении, Московско-Тартуской семиотической школы, французского

структурализма; подробно разбираются идеи Ролана Барта, Михаила Бахтина,

Вальтера Беньямина, Пьера Бурдье, Карло Гинзбурга, Альгирдаса Грейма-

са, Юрия Лотмана, Поля Рикёра, Майкла Риффатера, Виктора

Шкловского и многих других. Автор убежден, что углубленное вчитывание в

тексты великих предшественников способно дать новые импульсы к развитию

теории гуманитарных наук.

УДК 001:1

ББК 87.25

© С. Зенкин.2012

© Оформление. ООО «Новое литературное обозрение», 2012

ПРЕДИСЛОВИЕ

Моя первая книга в России вышла в 1999 году под названием

«Работы по французской литературе». Нынешний сборник

озаглавлен и похоже, и иначе: я продолжаю изучать художественную

словесность Франции, но здесь о ней нет специальных статей —

книга посвящена другому предмету, который за неимением

лучшего слова именуется гуманитарной теорией.

Слово «теория» получило свой специфический смысл в

американской науке1; этому его пониманию в основном следую и я, хотя

моя книга не об американских, а о русских и западноевропейских

теоретиках, соответственно круг ее проблем несколько иной (он

включает, например, семиотику поведения и не включает

проблемы идентичности — этнической, гендерной и т.п.).

Современная гуманитарная теория — междисциплинарная

рефлексия, так что даже нелегко сказать, «теорией чего» она

является. Возникнув первоначально как теория литературы, она в

дальнейшем распространила свою деятельность на все

пространство гуманитарного знания и начала, словно киплинговская

кошка, гулять сама по себе, в качестве критического оппонента

общепринятых, обычно идеологически мотивированных представлений

о культуре2. Конкретной научной «практикой» по отношению к

ней могут выступать разве только cultural studies — очень

расширительно понимаемая «культурология»; но она вообще не

стремится учить кого-либо каким-либо практическим умениям и

предлагает самоценное обобщенное знание, подобное философскому,

хотя и не априорно-спекулятивное по природе. Ее междисцип-

линарность сочетается с авторефлексивностью, ее творцы и

историки постоянно задаются вопросами о возможности, пределах,

условиях скрещения разных систем знания, взаимодействия

разнородных идей: как применить социологию Пьера Бурдье к

художественной литературе? как распространить теорию литературной

1 См., например: Джонатан Каллер, Теория литературы: Краткое введение,

М., Астрель: ACT, 2006 [1997J; Jonathan Culler, The Literary in Theory, Stanford

UP, 2007.

2 Эта особая функция современной «теории» — критика культуры,

демистификация стереотипов «здравого смысла» — рассматривается в книге: Антуан

Компаньон, Демон теории: Литература и здравый смысл, М., изд-во им.

Сабашниковых, 2001 [1998]. См. ниже статью «Неугомонный оппонент».

6

Предисловие

фантастики на кино? и т.д. Наконец, развитие современной

гуманитарной теории носит кумулятивно-самоописательный характер.

В естественных, а отчасти и социальных дисциплинах

теоретические концепции сменяют одна другую под напором добываемых

учеными эмпирических фактов: старая теория перестает объяснять

факты, ее отбрасывают и вместо нее (возможно, с использованием

ее элементов) создают новую. В современной гуманитарной мысли

теоретические идеи не забываются до конца, не делаются мертвым

историческим памятником, у них всегда может быть свой

«праздник возрождения» (Бахтин), и в теоретических работах они

обсуждаются вновь и вновь, обнаруживая свои новые смысловые

потенции, которые были не вполне ясны самим их авторам — просто

потому, что их авторы еще не знали нашего нынешнего

интеллектуального контекста. Гуманитарная теория оперирует не

безответственными «мнениями», а — по крайней мере, в идеале —

научно проверяемыми знаниями; однако внимание к собственной

традиции сближает ее не столько с наукой, сколько с литературой,

и потому ее изучением занимаются не только специалисты по

истории наук, но и филологи-литературоведы. Последние

прилагают к теоретическим идеям приемы и принципы исследования,

сложившиеся в работе с классическими текстами

художественной словесности — памятниками прошлого, которые не

устаревают и сохраняют продуктивность для современной творческой

мысли.

Первый, характерно филологический, принцип — внимание

не только к прямым, но и к скрытым, фигуральным смыслам.

Исследователь гуманитарной теории принимает в расчет

концептуальное содержание идей, но также и суггестивно-эвристическую

силу метафор; конкретные примеры, приводимые теоретиками для

подтверждения и прояснения своих концепций, оказываются не

менее, а то и более показательными для движения их мысли, чем

общие формулировки этих концепций. В устройстве абстрактных

идей обнаруживаются «мыслительные схемы», которые могут

носить не понятийный, а, скажем, нарративный или

пространственный характер. Теоретики, которых мы изучаем, могли и не

задумываться об этих дологических структурах своего мышления, а

наше дело выводить эти структуры на поверхность,

демонстрировать их продуктивную силу, их способность формировать

концепции, далеко отстоящие друг от друга на карте гуманитарного

знания (как, например, литературную теорию русского формализма

и социологию Эмиля Дюркгейма). Такое выслеживание пра-идей,

интеллектуальных генотипов, «внутренних форм» мысли, которые

часто дают о себе знать лишь неброскими симптоматичными

чертами, затерянными в концептуальных построениях, можно назвать

Предисловие

7

герменевтикой научного дискурса; по своей методике она, видимо,

сближается с «уликовой» познавательной деятельностью по

Карло Гинзбургу или с методом деконструкции у Жака Деррида.

Второй исследовательский принцип, также связанный с

филологической практикой, состоит в том, чтобы соотносить слово и

мысль теоретиков с поступками. Речь тут идет не о соблазне

биографического редукционизма, когда текст пытаются вывести из

обстоятельств жизни того, кто его написал. Если уж на то пошло,

современная теория побуждает к обратной операции — искать,

каким образом абстрактные идеи того или иного автора могли

определять собой его жизненное поведение или как минимум его

взгляд на собственную жизнь; так это происходило, например, в

биографии и автобиофафической прозе Виктора Шкловского. Но

соотношение слова и дела, мысли и поступка имеет также другой

аспект, выходящий за рамки чьей бы то ни было личной судьбы, —

это вообще главная линия напряжения между «социальными» и

«гуманитарными» науками, на этой оси располагается ряд

собственно теоретических проблем, возникающих благодаря

открытиям гуманитарной мысли XX века: до какой степени можно

уподоблять социальное поведение тексту (у Юрия Лотмана или Поля

Рикёра)? что происходит с жизненным опытом при его включении

в литературное произведение (по Михаилу Бахтину)? какие

специфические действия совершаются с текстом при возникновении

«литературного культа»? и так далее.

Третий исследовательский принцип требует помнить, что

слово и текст, изучаемые в лингвистике или семиотике,

соприкасаются еще с одной смежной областью, наряду с областью бытовых или

исторических поступков. Это область визуальности, сфера образа

и мимесиса, понимаемых не в традициях классической психологии

и эстетики, а в новейшем феноменологическом смысле, в связи с

опытом телесного (само)познания, освоения мира и отношений с

Другим. В эту область заставляют нас углубляться не только сами

визуальные объекты (например, фантастическое кино), но и

теории, с помощью которых современная наука и философия

пытаются уловить феномены мимесиса и образа, — методами философ-

ско-эстетическими (Вальтер Беньямин), семиотическими (Юрий

Лотман и Ролан Барт), историко-философскими (Михаил Ямполь-

ский). Поступок и образ — два предела, между которых живут,

функционируют слово и знак, тяготея то к одному, то к другому из

этих пределов. Методологически сознательная наука, в том числе

и теория словесности, должна быть особо внимательной к таким

фаницам своей компетенции.

Статьи, составившие настоящую книгу, писались независимо

от какого-либо общего проекта и потому неизбежно разнородны.

8

Предисловие

Затрагиваемые в них дисциплины — социология, историография,

семиотика, теория кино, а также, разумеется, философия, чьи

априорные идеи помогают формировать язык описания

научно-теоретических концепций, — не в равной мере знакомы мне, и,

вторгаясь на их территорию, следовало соблюдать особую

осмотрительность (не могу судить, насколько успешно я сумел ее соблюсти).

Почти все они написаны за последние 15 лет, в период моей

работы в Институте высших гуманитарных исследований РГГУ,

чья междисциплинарная атмосфера и присутствие крупнейших

ученых-гуманитариев — М.Л. Гаспарова, Е.М. Мелетинского,

В.Н. Топорова и других — очень способствовала размышлениям об

общих проблемах и структурах гуманитарной теории. Однако даже

в статьях последних лет сохраняется тематическое ядро,

отсылающее ко временам еще более ранним, — это несколько крупных

научных и интеллектуальных течений, которые интересуют меня еще

со студенческих лет, к переосмыслению которых я возвращаюсь

вновь и вновь: русский формализм, Тартуская школа,

французский структурализм, Бахтин... Вообще, в моих статьях (что

обусловлено уже упомянутой выше кумулятивной спецификой

современной теории, оглядывающейся на собственную традицию) все время

соединяются в разных пропорциях, не всегда отчетливо переходят

друг в друга два типа рефлексии: герменевтическое вчитывание в

чужие идеи и собственная постановка концептуальных проблем.

Анализ сделанного прежде — для меня нечто большее, чем

обычная в научном исследовании «история вопроса»: это всякий раз

попытка с помощью чужой мысли мобилизовать какие-то

продуктивные механизмы собственного мышления и применить их к

исследованию предметов, о которых еще не думали

предшественники. Рискуя быть превратно понятым, я бы сказал, что ощущаю себя

в науке эпигоном — не в современном смысле «подражателя» (мой

герменевтический дискурс вовсе не имитирует чужие

концептуальные дискурсы), а в исходном древнегреческом значении

«родившегося после». Согласно старинной, известной еще по средневековой

иконографии метафоре, я стою на плечах гигантов: своими

открытиями они обеспечили мне кругозор, которого я бы не смог

достичь сам, и важнейшая сторона моей теоретической работы

состоит в том, чтобы вникать в сделанное ими — вникать уважительно,

но и взыскательно-критически, с творческим, а не музейно-почти-

тельным интересом. Иными словами, для меня герменевтика

теории — это не только интеллектуальная история современности, но

и аутогерменевтика, работа интеллектуального самопознания.

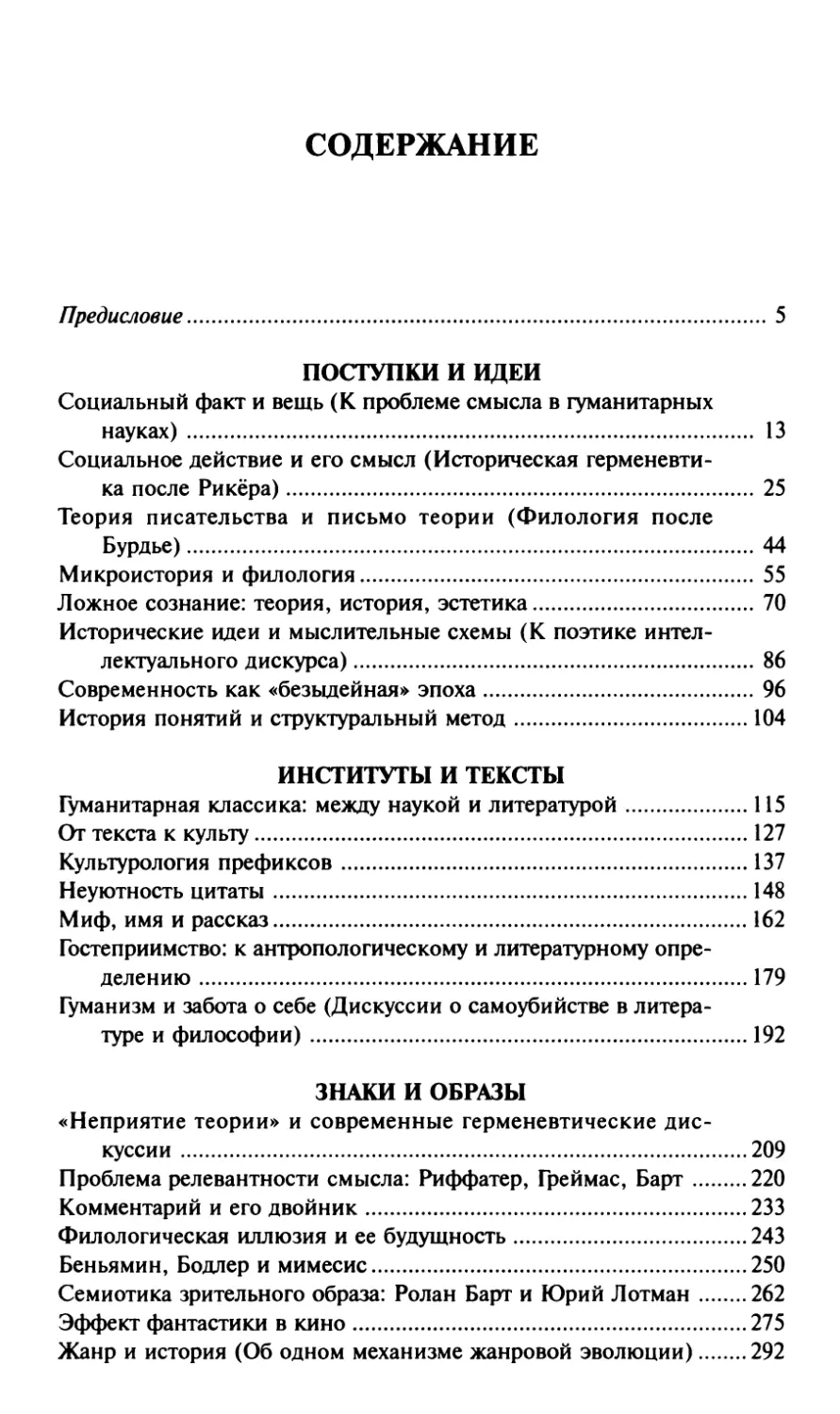

Статьи сборника сгруппированы в несколько тематических

разделов, границы между которыми довольно зыбки, так что в ходе

подготовки книги многие тексты не раз переставлялись из одного

Предисловие

9

раздела в другой. Первый раздел посвящен базовой единице

гуманитарного исследования — смыслу, вырабатываемому в

жизненном поступке и получающему оформление в идее. Статьи второго

раздела касаются единиц более крупных — социокультурных

институтов (таких как классика или гостеприимство) и текстуальных

феноменов, которыми они могут поддерживаться (таких как миф

или цитата). Третий раздел сосредоточен на проблемах и пределах

семиотического исследования культуры — на обосновании

смыслов, вьщеляемых при анализе или комментировании текста, и на

возможностях переноса семиотических методов в область

визуальной культуры. Четвертый раздел сформирован не столько по

проблемному, сколько по историко-культурному принципу — это

очерки по истории «русской теории»3, ряда передовых

направлений отечественной гуманитарной мысли, которые в XX веке

часто опережали и определяли развитие мировой теории; они,

однако, сосуществовали и взаимодействовали с более традиционными

течениями в российских гуманитарных науках (особенно в

литературоведении). Неоднозначное, промежуточное положение

между этими двумя тенденциями занимает научное и философское

творчество Михаила Бахтина, некоторым относительно частным

аспектам которого посвящен небольшой цикл статей, замыкающих

этот раздел. Наконец, последний, пятый раздел отличается от

остальных эссеистическим характером дискурса, не стремящегося к

строгой доказательности. Большинство его текстов посвящены

моим современникам: это концептуальные рецензии на некоторые

важные для меня книги4 и эссе-некрологи, написанные сразу или

спустя несколько лет после смерти старших коллег.

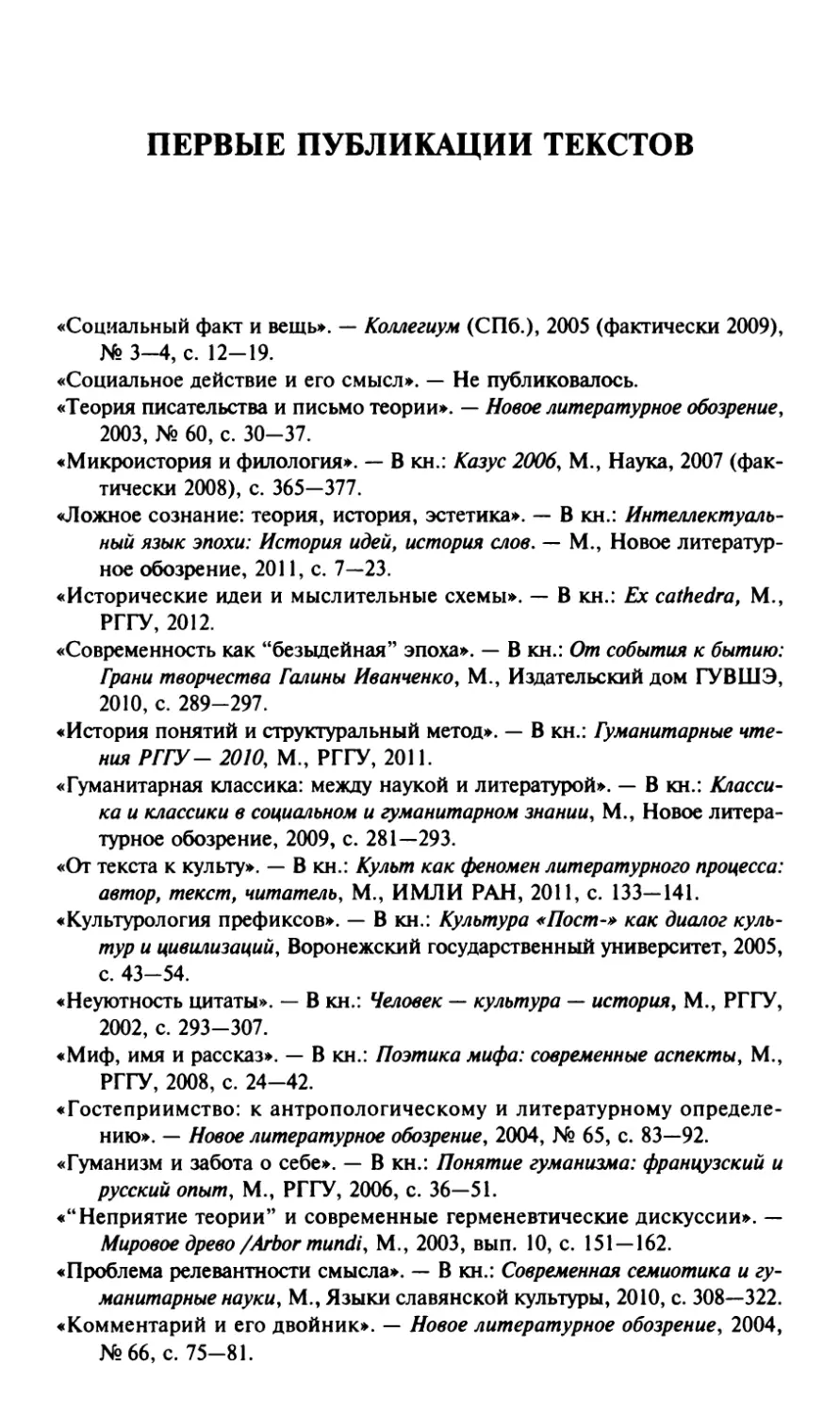

Тексты ранее публиковавшихся статей перепечатываются без

значительных изменений (иногда с сокращениями). В конце книги

помещен список первых публикаций, а после каждого текста

выставлена дата, которая не всегда совпадает с годом публикации.

Переводчики цитируемых текстов называются, как правило, при

первом цитировании. Все шрифтовые выделения в цитатах,

кроме специально оговоренных, принадлежат авторам цитируемых

текстов. Библиографические сноски оформлены по

«международному» стандарту, который представляется мне более удобным, чем

введенный у нас в позднесоветскую эпоху и с некоторыми

изменениями сохраняющийся поныне.

3 О значении этого понятия и, в частности, о его отличии от «русской идеи»

см. в моем предисловии к книге: Русская теория: 1920— 1930-е годы:

Материалы 10-х Лотмановских чтений, М., РГГУ, 2004, с. 7—10.

4 В сборник вошли лишь очень немногие из моих рецензий. В частности,

в нем совсем нет научных обзоров из цикла «Заметки о теории», которые я уже

более десяти лет регулярно публикую в «Новом литературном обозрении».

10

Предисловие

Невозможно перечислить множество коллег, которые

помогали написанию и совершенствованию этих статей своими

советами, консультациями, замечаниями, институциональной

поддержкой; не могу, разумеется, быть уверен, что сумел вполне учесть их

пожелания, и за все слабости и возможные ошибки своих работ

ответственность несу всецело я. Особая моя благодарность и

моральная солидарность по праву принадлежат журналу и

издательству «Новое литературное обозрение», где я в 1990-х годах начал

профессионально работать как теоретик (редактор

соответствующего журнального отдела) и где я по-прежнему активно

сотрудничаю; многие из собранных здесь статей впервые были напечатаны

именно там.

Лучшей читательской реакцией на эту книгу была бы для

меня та, которую я сам стараюсь практиковать применительно к

современной теории: взыскательная герменевтика, понимающая

критика.

Москва, февраль 2012 года

ПОСТУПКИ И ИДЕИ

СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТ И ВЕЩЬ

(К проблеме смысла в гуманитарных науках)1

В конце XIX века Эмиль Дюрктейм выступил с

методологическим лозунгом, обозначив им свой проект социальных наук:

«социальные факты должны рассматриваться как вещи». Это смелое,

рискованное заявление, плодотворное в самой своей

односторонности, — своего рода пари. Социальный факт по Дюркгейму

представляет собой не аналог идеи или личности, а чистый объект, он

познается исключительно извне:

Вещь противостоит идее как то, что познается извне, тому, что

познается изнутри. Вещь — это всякий объект познания, который сам

по себе непроницаем для ума2.

Собственно говоря, это означает, что вещь не имеет смысла.

У нее есть причина — даже несколько причин разного рода, если

вспомнить различение, проведенное Аристотелем: действующая

причина (которую теперь чаще всего и называют «причиной»),

материальная причина (материал), финальная причина (ныне ее

обычно называют функцией), формальная причина, то есть

форма или структура; последняя может быть сколь угодно сложной, но

все-таки не носит смыслового характера. Делом «вещественных»

социальных наук, в отличие от «понимающей» социологии или

психологии, может быть только исполнение буквально понятого

античного завета rerum cognoscere causas — «познавать причины

вещей», но не вникать в их смысл.

Дюркгеймовский подход к социальным фактам отмежевывался

от философской спекуляции, зато любопытным образом

сближался с филологическим исследованием текста, с объективным

описанием и каталогизацией его фактов и деталей, которые могут и не

рассматриваться как смысловые (например, некоторые факты про-

1 Данные размышления о гуманитарных науках (понятие более близкое

английскому humanities, чем французскому sciences humaines) носят не

абстрактно-теоретический, а скорее историко-идейный характер. Вместо того

чтобы ставить проблему в общем виде, я попытаюсь систематизировать то, что

о ней говорили другие, — отдавая себе отчет, что не все, что можно было бы о

ней сказать, было сказано и что, разумеется, я знаю и помню не все сказанное.

2 Эмиль Дюркгейм, О разделении общественного труда. Метод социологии,

М., Наука, 1991, с. 394. Перевод А.Б. Гофмана.

14

Поступки и идеи

содии) или даже специально выбираются для анализа среди не-

смысловых, несистемных элементов текста, остающихся после его

понимания3.

Вместе с тем радикальный методологический монизм Дюрк-

гейма конкурировал с дуалистическим разграничением «наук о

природе» и «наук о духе», выдвинутым примерно в то же время

В. Дильтеем. Последний разделил поле научного знания: науки о

природе занимаются вещами, каковые поддаются «объяснению»;

напротив, факты «духа», то есть субъекты и уподобляемые им

предметы (культуры, произведения), подлежат пониманию. Это

разделение объяснительной (вещной) и понимающей (духовной)

парадигм стало важнейшим структурирующим фактором научного

знания XX века. Изначально призванное разграничивать

естественные науки и науки о человеке, оно затем стало принципом

различения наук «социальных» и «гуманитарных» и оказалось даже

спроецировано на философию, которая, строго говоря, не является

наукой ни в том, ни в другом смысле. К концу столетия в ней

оказались четко противопоставлены друг другу два типа мысли: с

одной стороны, аналитическая философия как рефлексия

«естественнонаучного» типа, нацеленная на исчисление объектных

высказываний, обладающих референтным отношением к истине

(к вещи), и деконструкция —рефлексия над традицией,

изощренное переосмысление текстов, требующих понимания и пере-пони-

мания, поскольку эти классические тексты сформировали наше

собственное сознание (деконструкция — это как бы особая,

радикально-разрушительная герменевтика).

Разграничение «вещного» и «понимающего» подхода к

фактам культуры вьщвигалось и в нашей стране — особенно резко у

М.М. Бахтина, разделяющего сферы компетенции двух методов

по принципу «кесарю кесарево, а богу богово»:

Познание вещи и познание личности. Их необходимо

охарактеризовать как пределы: чистая мертвая вещь, имеющая только

внешность, существующая только для другого и могущая быть

раскрытой вся сплошь и до конца односторонним актом этого другого

(познающего). Такая вещь, лишенная собственного неотчуждаемого

и непотребляемого нутра, может быть только предметом

практической заинтересованности. Второй предел — мысль о Боге в

присутствии Бога, диалог, вопрошание, молитва4.

3 См.: Михаил Ямпольский, «Филология — наука непонимания», в кн.:

Михаил Ямпольский, «Сквозь тусклое стекло»: 20 глав о неопределенности, М.,

Новое литературное обозрение, 2010, с. 207—223.

4 М.М. Бахтин, Собр. соч. в 6 тт., т. 5, М., Русские словари, 1997, с. 7. См.

там же, с. 389—390 комментарий Л.А. Гоготишвили о философских прецеден-

Социальный факт и вещь 15

Утверждение и разработка дильтеевской парадигмы

фактически были критикой дюркгеймовской программы «вещного»

познания социальных фактов, хотя в этой критике редко упоминались

имя самого Дюркгейма и мотивы, которыми он руководствовался.

Другой возможный вариант критики Дюркгейма заключался в том,

чтобы атаковать его на его собственной территории, то есть на

уровне не отдельной «личности», а «общества» в целом, в

плоскости «социальных», а не «гуманитарных» наук. С этой позиции

выступил вскоре после Второй мировой войны Жюль Моннеро в

книге «Социальные факты не суть вещи» (1946), само заглавие

которой было открыто полемичным к лозунгу Дюркгейма.

Моннеро настаивал на неизбежной вовлеченности изучающего

субъекта в изучаемый им социальный объект, каковой поэтому не может

рассматриваться как вещь: в самом деле, важнейшие проявления

социального бытия и социальной сплоченности — а именно

коллективные переживания сакрального — поддаются наблюдению и

описанию только с включенной позиции, глазами члена самого

данного общества, адепта, прошедшего опыт инициации5. О том

же писал другой теоретик сакрального во французской культуре —

Жорж Батай, рецензируя в начале 1950-х годов второе издание

книги Роже Кайуа «Человек и сакральное», написанной в

традиции дюркгеймовской социологии:

Сакральное не может быть лишь чем-то таким, о чем речь идет как

об объекте, которому я столь же чужд, как этим равнодушным

паркетным доскам <...> объект и субъект, если я говорю о сакральном, всегда

даны как взаимопроникающие или же взаимоисключающие (если

противиться великой опасности взаимопроникновения), но в любом

случае, при ассоциации или оппозиции, как взаимодополнительные6.

Однако в другой, чуть более ранней рецензии на упомянутую

выше книгу Моннеро тот же Батай делал оговорку:

действительно, социальные факты не суть вещи, в том смысле что наиболее

важные из них доступны лишь наблюдению изнутри; однако об-

тах бахтинской оппозиции «личность/вещь» (у В. Дильтея, С.Л. Франка,

A.A. Мейера). В качестве запоздалого отзвука той же дискуссии можно назвать

дебаты «филологов» и «философов» в России середины 1990-х годов, в ходе

которых «филологи», несмотря на свою принадлежность к образцово

гуманитарной науке, стояли на защите вещественных, позитивно проверяемых фактов,

тогда как «философы» отстаивали интерпретативную деятельность вчитывания

в текст. См.: «Философия филологии (Материалы круглого стола)», Новое

литературное обозрение, № 17, 1996.

5 Jules Monnerot, Les faits sociaux ne sont pas des choses, P., Gallimard, 1946.

6 Georges Bataille, Œuvres complètes, t. XII, P., Gallimard, 1988, p. 49.

16

Поступки и идеи

щество в целом все-таки является вещью, в том смысле что

образует замкнутое, отделенное от внешней среды целое:

...это ограниченное пределами целое, которое основано не только на

взаимном притяжении своих членов, но в такой же мере и на

взаимном отталкивании индивидов одной и той же природы, однако

принадлежащих к разным единствам7.

Этот эпизод старых дискуссий о понимании сакрального и об

оценке наследия Дюркгейма представляется методологически

существенным. Сам выбор проблемы сакрального как решающего

критерия в споре о вещном познании отсылал к теориям

Дюркгейма, который заложил основы социологического изучения

религиозного чувства и феномена сакрального в своей монографии

«Элементарные формы религиозной жизни» (1912). Именно в

применении к проблеме сакрального метод вещного познания

социальных фактов показал свои как сильные, так и слабые

стороны, а в его критике у Батая обнаружилась неоднозначность самого

понятия «вещи».

Действительно, две концепции предмета гуманитарных наук —

объективистская и герменевтическая — казалось, противостоят в

неизбывном конфликте, так что их примирение могло бы

состояться лишь в форме беспринципного методологического

компромисса. Однако случилось иначе, и возможность для такого

непредвиденного развития содержалась в сложности, смысловой

двусоставности метафоры «вещи». Данная метафора содержала

особую, не сразу осознанную импликацию: вещь не просто

лишена внутреннего смысла, она еще и носит сосредоточенный

характер; пользуясь опять-таки аристотелевским определением, это

уникальное сочетание субстанции и формы, четко отграниченное от

всего того, что этой вещью не является. В этом отношении

«общество» по Батаю, противопоставляющее себя другим и обладающее

повышенной плотностью по сравнению с окружающей средой, —

действительно аналог вещи, хотя оно и обладает внутренним

смыслом, доступным лишь пониманию включенного наблюдателя8.

Позитивизм в общественных науках, как он сложился в

XIX веке, предпочитал работать с точечными квазивещественны-

7 Ibid., t. XI, p. 65.

8 Я не вникаю здесь в сложную, не до конца систематизированную мысль

Батая и вообще не пытаюсь строить какую-либо классификацию ученых и

мыслителей по их отношению к разным моделям познания. Существенны

абстрактные возможности развития понятия вещи в эпистемологии, а не то, кто

и как ими реально пользовался.

Социальный факт и вещь

17

ми фактами — например с историческими событиями,

уникальными и неповторимыми (хотя, в отличие от физических вещей,

они не располагаются в пространстве, а осуществляются во

времени). Но и герменевтика также исходит из того, что смысл,

сколь угодно сложный сам по себе, скрывается в отдельном

тексте или символе, требующем понимания как символического

трансцендирования. В этом пункте позитивистская и

философская история культуры смыкаются между собой. Эта двуединая

историческая парадигма долгое время была определяющей для

всего цикла гуманитарных наук, формируя базовую модель

знания о человеке и обществе.

Однако начиная с 1920-х годов стали возникать новые

методы исследования общественных и культурных фактов,

подвергающие медиации оппозицию объяснения/понимания. Между

внешним объяснением отдельной вещи и смысловым пониманием

отдельного субъекта или символа обнаружилась возможность

познания объектов третьего типа, которое можно обозначить как

системы имманентно-рассредоточенного смысла. Это не вещи и не

символы. Они обладают смыслом, в отличие от вещей, имеющих

только причину, но это «легкий», чисто поверхностный смысл,

тогда как смысл символов отсылает к герменевтической глубине.

В таких неконцентрированных образованиях для смысла

буквально нет места — он циркулирует по дистантным отношениям, в

которые невозможно «вникать», так как они не носят

внутреннего характера: они всецело на виду, хотя мы часто и не обращаем на

них внимания, смотрим сквозь них.

Конечно, любое научное познание само по себе включает в

себя осмысление, наделение фактов смыслом. Дифференциация

трех объектов и трех подходов связана с другим обстоятельством —

с тем, что вещь дается нам изначально «голой», лишенной

смысла, а психологические и символические факты поступают к

исследователю уже кем-то осмысленными, уже по определению содержат

в себе некоторый субъективный смысл, с которым следует

считаться и до которого следует доискиваться. Наконец, обнаруживается

третья категория фактов, которые тоже обладают предсуществую-

щим смыслом, но его невозможно отнести к какому-либо

определенному индивидуализированному субъекту. Нет субъекта,

который отвечал бы за смысл языка или за смысл амулета, — все

общество в целом приписывает им смыслы, которые затем

должна выявлять наука.

Поясним это примером. Лежащий у дороги камень мы можем

познавать как вещь, обусловленную природными причинами, в

силу которых он находится именно здесь, обладает такой-то

формой и т.д. Даже если по ходу дела выяснится, что камень обладает

18

Поступки и идеи

химической активностью, магнитным полем, радиационным

излучением, то есть оказывает активное воздействие на внешнюю

среду, все равно установление этого обстоятельства будет не

«пониманием», а лишь «объяснением» камня. Таков первый

классический случай — естественнонаучное познание. Второй случай:

допустим, мы обнаружили, что камень используется для счета, для

голосования, для разметки дороги или границы, — тогда нам

требуется понимание, потому что камень уже не просто камень, а знак

или символ; но в этом случае он и не интересует нас сам по себе,

нам важен внешний, трансцендентный ему смысл, вложенный в

него людьми. Это ситуация общественнонаучного познания.

Наконец, третий, самый проблематичный случай: предположим,

оказалось, что камень обладает магическими свойствами — скажем,

применяется для отвода порчи. Чтобы постичь его в этой

своеобразной функции, нам приходится понимать его, потому что

магические свойства камня суть своего рода смысл, магическая сила

окружает его аурой и в этом неотличима от собственно

семантических ассоциаций. В то же время этот смысл имманентен вещи,

принадлежит самому камню. Конечно, будучи рационалистами,

мы отдаем себе отчет, что «на самом деле» магические свойства

камня не содержатся в нем от природы или от бога, но

обусловлены системой общественных отношений, верований и практик

(таких, как колдовство), в которую он включен. Тем не менее, чтобы

понять переживание камня как сакрального предмета, нам

приходится держать в уме и эту внешнюю сеть отношений, и прямое

ощущение магической силы, исходящей от самого камня.

Именно такую ситуацию, когда смысл и внутри и вовне, и в камне и в

социальных отношениях вокруг него, здесь предлагается называть

имманентной рассредоточенностью смысла. Мы должны понимать

такой объект, но наше понимание не трансцендирует его, как при

понимании знаков и символов. Такова, в общих чертах, ситуация

гуманитарного знания, и многие передовые течения в

гуманитарных науках нашего времени связаны именно с попытками

помыслить, смоделировать с разных сторон такого рода объекты. В этих

попытках упраздняется вековое противопоставление

(спекулятивной) философии и (позитивистской) филологии; эти две

дисциплины вступают в союз в рамках нового, весьма проблематичного

рода научной деятельности, который иногда называют, за

неимением более точного термина, теорией.

Выбор в качестве примера камня-амулета, хотя и был

совершен интуитивно, сам заслуживает методологического осмысления.

В художественной литературе XX века камень нередко выступал

как образец феноменологического объекта, живущего своей

независимой жизнью, замкнутого и отчужденного от человека: можно

вспомнить поэтические описания камней у Франсиса Понжа и у

Социальный факт и вещь

19

позднего Роже Кайуа, знаменитый эпизод с береговой галькой в

прологе «Тошноты» Ж.-П. Сартра, а в русской литературе —

призывы раннего В.Б.Шкловского путем художественного остранения

вернуть ощутимость вещам и «сделать камень каменным».

Несмотря на свою природность, такой камень заставляет напряженно

вглядываться в себя, искать в себе какого-то призрачного смысла

и тем сближается с художественным артефактом, соединяющим в

себе смысловую интенцию художника с неподатливостью

природного объекта (вспоминаются программные названия поэтических

сборников Теофиля Готье «Эмали и камеи» и Осипа

Мандельштама «Камень»). Итак, начав с примеров, связанных с категорией

сакрального, мы естественно перешли к другой важнейшей и во

многом наследующей ей категории современной культуры — к

искусству, в котором обнаруживается такая же двойственность.

Природа имманентно-рассредоточенных смысловых объектов

плохо изучена и, по-видимому, может быть различной. Некоторые

из них мыслятся как дискретно-реляционные образования типа

структуры или сети. В качестве образца уже давно был предложен

естественный язык, где Э. Бенвенист продемонстрировал

уникальное сочетание двух взаимодополнительных процессов

означивания — объектно-вещного «опознавания» знака (семиотика) и

герменевтического «понимания» речи (семантика):

Язык <...> обладает свойством двойного означивания <...>. Язык

сочетает два разных типа означивания, один из которых мы

называем семиотическим, а другой — семантическим способом9.

Семиотическое (знак) должно быть узнано, семантическое (речь)

должно быть понято*0.

Другие имманентно-рассредоточенные смысловые объекты

имеют континуальную природу — таковы тело (переживаемое

изнутри, как, например, в феноменологии Г.Башляра), или образ

(чувственный или воображаемо-психический), или, наконец, уже

упоминавшееся сакральное. Русская формальная школа в

литературоведении мыслила эстетический объект в квазитемпоральных

координатах, как чистую процессуальное^ динамической формы,

перенося затем эту континуально-динамическую форму

художественного текста на историко-литературный процесс в целом:

Мы изучаем не движение во времени, а движение как таковое —

динамический процесс, который никак не дробится и никогда не

9 Эмиль Бенвенист, Общая лингвистика, М., Прогресс, 1974, с. 87.

Перевод Ю.Н. Караулова

10 Там же, с. 88.

20

Поступки и идеи

прерывается, но именно поэтому реального времени в себе не имеет и

измеряться временем не может <...>п.

Позднее различные варианты структурализма отдавали

предпочтение стабильно-синхронным структурам пространственного

типа. Жан-Клод Мильнер показал в нескольких работах, каким

образом структуралистский проект снял противопоставление

между «природными» (physei) и «условными» (thesei) объектами

познания, то есть между вещами и символами, между

естественнонаучным и гуманитарным знанием. Структурализм, пишет

исследователь,

утверждал в своей доктрине и доказывал своей практикой, что

большие области, которые всегда считались принадлежащими к области

thesei, могут быть предметом науки в галилеевском смысле слова. При

этом — и здесь особенная новизна структурализма — thesei не

редуцируется к physei. Более того, наиболее выигрышными объектами

доказательства служат именно те объекты, которые до тех пор

образовывали отличие человека от природы: язык, родство, брак, мифы,

сказки, кулинария, костюм, украшение и т.д.12

По словам Мильнера, структуралистский проект означал

«выход из платоновской пещеры», то есть сознательный отказ от

усилий к герменевтическому истолкованию незримого, скрытого

смысла вещей.

Изучение систем имманентно-рассредоточенного смысла

может идти в разных направлениях, отдавая предпочтение либо «рас-

средоточенности» смысла, либо его «имманентности». В первом

случае оно ставит под вопрос традицию атомарного описания

культуры. Примером может служить история идей —

принципиально атомистская по замыслу дисциплина у своего

основоположника А.О. Лавджоя, нацеленная на «словарное» описание

единичных и опознаваемых «идей» (своеобразных «смысловых вещей»

интеллектуального мира), число которых «вне всякого сомнения

ограничено, хотя понятно, что число оригинальных идей

значительно больше числа оригинальных шуток»13. Сегодня предметом

11 Б.М. Эйхенбаум, О литературе, М, Советский писатель, 1987, с. 143.

12 Jean-Claude Milner, Le périple structuraliste, P., Seuil, 2002, p. 195. См.

также: Жан-Клод Мильнер, «Философский шаг Ролана Барта» [2003], в кн.:

Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре, М., Новое

литературное обозрение, 2005, с. 58—100.

13 Артур О. Лавджой, Великая цепь бытия, М., Дом интеллектуальной

книги, 2001 [1936], с. 10. Перевод В. Софронова-Антомони.

Социальный факт и вещь

21

интеллектуальной истории становятся скорее размытые и плохо

ограниченные системы, которые называются «идеологиями»,

«дискурсами», «дискурсивными формациями» (М. Фуко), «ментально-

стями», «типами культуры». Тот же кризис атомарного знания

проявляется и в интересе к социальным рамкам символических

фактов и практик — например, к институциям или полям, где

осуществляется производство и потребление литературных

произведений. Такое исследование, интересные опыты которого дал

П. Бурдье, возвращается к темпоральным моделям единичных,

уникальных процессов (событий), занимающих внешнее

положение по отношению к смыслообразованию, — то есть сами по себе

они не осмыслены, но благодаря этим процессам

вырабатываются социальные смыслы, эти вроде бы чисто «практические»,

вещественные факты на самом деле чреваты смыслом.

Ко второму направлению рефлексии относится призыв,

оставаясь в пределах научного познания, вернуться к не-герменевти-

ческому, не допытывающемуся до смысла созерцанию

интенсивного присутствия вещей, где смысл-значение заменяется чем-то

вроде ауры; насколько можно понять мысль автора этого призыва

Х.У. Гумбрехта14, он ведет речь не о возврате к каузальному

объяснению, а о выходе на некий новый уровень сознания, снимающий

оппозицию между пониманием и объяснением. Весьма важны

также следующие разным интеллектуальным традициям исследования

континуальных моделей культуры, которые конструируют свой

объект в понятиях образа, тела, миметизма (например, некоторые

работы В.А. Подороги и М.Б. Ямпольского): здесь перед нами

неточечные, рассеянные образования или процессы, где «смысл»

может рассматриваться лишь в нетрадиционном значении слова,

по аналогии с физическими понятиями поля или текучей

субстанции15.

Хотя некоторые важнейшие открытия на этом пути

пересмотра задач гуманитарного знания были сделаны в России (чем и

прославилась «русская теория» XX века), но в современной

отечественной практике идея исследования рассредоточенного смысла

по-прежнему встречает сопротивление. Речь идет прежде всего о

массовой научной продукции, описывая которую излишне

называть имена. Приведем несколько примеров, когда в представлении

исследователей культурные факты либо наделяются глубинным,

скрыто-сосредоточенным герменевтическим смыслом, либо пред-

14 Ханс Ульрих Гумбрехт, Производство присутствия: Чего не может

передать значение, М., Новое литературное обозрение, 2006 [2004].

15 См. об этом в заключительной главе моей книги: С. Зенкин,

Небожественное сакральное: Теория и художественная практика, М., РГГУ, 2012.

22

Поступки и идеи

стают пассивно-внешними вещами, объектами социального

манипулирования.

Первый пример — филологическое изучение литературы.

Общий вектор развития филологии в XX веке — движение от

регистрации отдельных фактов, которые выстраиваются в каузальные

цепи (на деле так происходит под давлением

нарративно-идеологических схем вроде «становления национальной культуры»), к

постижению структур, реляционных систем, где отношения

между фактами важнее самих фактов. Однако в современной

практике популярностью пользуется иной тип исследований — так

называемое «литературоведение загадок», которое выискивает в текстах

или событиях литературной истории что-либо скрытое, потаенное:

секретный шифр произведения, никому не известный

биографический подтекст или даже мистификацию, подмену авторской

личности.

Второй пример — типология культур. Структурализм 1970-х

годов, в лице Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского, совершил

методологический прорыв в этой области, предложив механизм для

описания культур и различий между ними. Культуры стали

рассматриваться как типы культур, противопоставляемые по

абстрактным бинарным оппозициям. В современной же отечественной

историографии и «культурологии» доминирует так называемый

«цивилизационный подход», чьи сторонники чаще опираются не

на Лотмана и Успенского, а на таких теоретиков, как О. Шпенглер,

Н.Я. Данилевский и А. Тойнби. В одной из первых глав своего

«Заката Европы» Шпенглер противопоставлял понятия причинности

и судьбы: в своей морфологии истории он рассматривал культуру

не как абстрактный тип, а как уникальную личность, следующую

своей уникальной судьбе и соответственно требующую

герменевтического подхода (познание судьбы — классический акт понимания,

прорицания вперед или назад). В этом современная российская

культурология противостоит не только отечественной типологии

культур Лотмана и Успенского, но и французской «археологии

знания», разработанной М. Фуко: в то время как последний располагал

свои эпистемы на временной оси, как сменяющие друг друга

исторические формации, «цивилизационный подход» рассматривает

цивилизации как соположенные в абстрактном пространстве

мировой истории.

Третий пример — психоанализ культуры (здесь не идет речи о

клиническом психоанализе, в котором я недостаточно сведущ).

Психоаналитический подход к культуре применяется в нашей

стране, как и в других национальных традициях, но различаются

преобладающие теоретические референции: в России ссылаются

не столько на 3. Фрейда, сколько на К.-Г. Юнга. Дело в том, что

Социальный факт и вещь

23

Фрейд на протяжении своей научной эволюции тяготел к

структурному описанию фактов бессознательного, приближаясь к

взгляду на них как на целостно-реляционную систему (эту тенденцию

впоследствии развил Ж. Лакан), тогда как Юнг выявлял в

психике и культуре самодостаточные архетипы — мотивы-символы,

носители глубинно-сосредоточенного смысла.

Четвертый пример — карнавал. Как известно, эта тема стала

окрыляющей новинкой в мировой теории культуры после выхода

в свет книги М.М. Бахтина о Рабле. У самого Бахтина карнавал

трактовался двойственно: с одной стороны, автор книги описывал

его как структурный эффект инверсии ценностей — и в этом

плане была оправданной и частично адекватной та семиотическая

трактовка, которую дали ему Вяч.Вс. Иванов в нашей стране и

Ю. Кристева во Франции. С другой стороны, Бахтин включил

понятие карнавала в ценностную оппозицию официальной и

народной культуры, где последняя являлась позитивно окрашенным

членом; эта идеологическая оценка сложно коррелировала с

общефилософским предпочтением, которое Бахтин отдавал

«диалогическому» принципу перед «монологическим». Именно эта вторая

сторона, как кажется, преобладает в массовом применении бахтин-

ской идеи; в карнавале усматривают не столько механизм,

посредством которого перерабатываются смыслы культуры, сколько

сущностный факт, заслуживающий идеологической оценки.

Последний, пятый пример — собственно трактовка

сакрального (впрочем, уже и предыдущий пример касался одной из сторон

этого вопроса, так как карнавал есть не что иное, как период

ритуального сакрального разгула). В данном случае придется

говорить не о массовой практике, которой в нашей науке

применительно к данной проблеме, пожалуй, и нет, а об одном достаточно

значимом исследовании — это книга Александра Эткинда «Хлыст»

(1998). Ее темой являются секты, то есть инициатические

сакральные сообщества, которым свойственна особая плотность и

интенсивность религиозной жизни; внешним выражением этой

плотности и является «колдовская» сила, исходящая из их ритуалов.

Именно такого рода сообщества — образцовые примеры

имманентно-рассредоточенного смысла, который весь на виду и нигде

конкретно, — служили предметом занятий парижского Коллежа

социологии конца 1930-х годов, в котором участвовали Батай, Кайуа и

(на стадии замысла) Моннеро. В книге Эткинда эти имена не

упоминаются, и подход к проблеме сакрального совершенно иной —

к чести автора, он четко сформулирован и методологически отреф-

лектирован. Изучаются не сами по себе сакральные сообщества, а

то представление, которое могли иметь о них не принадлежавшие

к ним русские писатели, эссеисты, авантюристы, революционеры

24

Поступки и идеи

и т.д. Иначе говоря, рассматривается не собственная природа

сакрального, а его функционирование в культуре; инициатические

секты выступают лишь как материал личного, в частности

художественного, творчества. На них накладывается вторичная, чуждая

им нарративная структура (триангулярная схема «слабого

человека культуры» — «мудрого человека из народа» — «русской

красавицы»), которая прослеживается во многих текстах о сектах, но не

имеет отношения к реальному действию сакрального в самих

сектах.

Системы имманентно-рассредоточенного, поверхностного

смысла с трудом усваиваются как предмет науки во всем мире — в

этом смысле Россия не составляет исключения, если не считать

аномальной ситуации с «цивилизационным подходом» и

психоанализом культуры (примеры 2 и 3). Например, такой объект

рассредоточенного смысла, как человеческое тело, в большинстве

случаев изучается в мировой науке не столько в своей собственной

специфике, как культуропорождающая матрица, сколько через

сеть смысловых решеток, категорий и практик, накладываемых на

него, извне и вопреки ему, с целью подчинить его власти

«цивилизации». Массовые гуманитарные исследования особенно

обременены заботой о смысловой трансценденции. Думается, что

преодоление этого бремени смысла составляет важную задачу

современной методологической рефлексии.

Вещь не может обладать смыслом; но это не значит, что

единственной альтернативой «вещественной» парадигме в изучении

культурных фактов является герменевтическое «понимание»

одним субъектом другого субъекта. Теоретическая мысль XX века

упорно стремилась уловить и сконструировать негерменевтические

смысловые объекты. Будущее гуманитарных наук зависит от

нашего умения с ними работать.

2004

СОЦИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ И ЕГО СМЫСЛ

(Историческая герменевтика после Рикёра)

Задача этой статьи — проанализировать одну теоретическую

гипотезу, предложенную Полем Рикёром, и выяснить следствия,

вытекающие из нее для гуманитарных наук. При этом придется

рассматривать философские идеи Рикёра извне — не в

собственно философском контексте, а в поисках другой интеллектуальной

области (или областей), где данные идеи могут оказаться

релевантными. В известном смысле подобный подход может быть назван

герменевтическим, так как он ставит себе задачей не только

выяснить авторские интенции, но и (возможно, даже в большей

степени) распространить их на другие поля и тем самым сообщить им

новый смысл, которого сам автор мог и не сознавать. «Понимать

автора лучше, чем он мог понимать сам себя», — таков

знаменитый призыв Шлейермахера; чтобы это сделать, мы должны

дистанцироваться от авторской интеллектуальной позиции, занять такую

точку зрения, которую он не имел в виду. Сам Поль Рикёр не раз

подчеркивал важность дистанцирования в герменевтическом

процессе, и его философия всегда была открыта для диалога с

различными гуманитарными науками1; такой дистанцирующий жест

можно осуществить и в обратном направлении, то есть с позиции

гуманитарных наук, и это не будет противоречить

методологическим убеждениям философа. В том же смысле ниже мы

постараемся показать, что герменевтика должна не только находить, но и

придавать смыслы.

Гипотеза2, о которой идет речь, — это гипотеза о гомологии

между текстом и социальным действием. Рикёр выдвинул ее в

1970-х годах, особенно в статье «Модель текста: осмысленное

действие, рассматриваемое как текст» («Le modèle du texte: Taction

sensée considérée comme un texte»), первоначально опубликован-

1 Это важнейшая особенность философского творчества Рикёра, как

отмечали в предисловии к вышедшему под их редакцией сборнику статей

Кристиан Делакруа, Франсуа Досс и Патрик Гарсиа: «Одна из оригинальных

особенностей его творческого пути в том, что он все время вел диалог философии с

ее иным, а именно с гуманитарными науками» {Paul Ricoeur et les sciences

humaines, P., La Découverte, 2007, p. 7).

2 Слово «гипотеза» принадлежит самому Рикёру (Paul Rjcœur, Du texte à

l'action. Essais d'herméneutique II, P., Seuil, 1986, p. 183). Дальнейшие ссылки на

это издание будут даваться непосредственно в тексте статьи, обычно с простым

указанием страницы.

26

Поступки и идеи

ной по-английски в 1971 году, а затем перепечатанной

по-французски в книге Рикёра «От текста к действию» (с. 183—211)3.

В позднейших своих работах, в частности в двух больших трудах

позднего периода — «Время и рассказ» и «Память, история,

забвение», — он перешел к специфической трактовке этой гипотезы,

сближая социальное действие не с текстом вообще, а с рассказом,

нарративом, «историей»; однако его первоначальная идея

«текста» по-прежнему остается продуктивной и допускает

методологическую интерпретацию, не исследованную самим философом.

Почему Рикёр оставил эту идею? Возможно, он не был уверен в

том, что она верна; но еще вероятнее — потому, что она

выходила за рамки его метода, поскольку не могла быть

верифицирована в пределах чисто философской рефлексии и требовала

«позитивных» научных исследований. В качестве философа Рикёр мог

только наметить эту возможность, а затем передать ее для

дальнейшего развития специалистам по общественным наукам.

Изложим вкратце ход рассуждений Рикёра. Прежде чем

заявить о гомологии между текстом и социальным действием,

философ конструирует так называемую «парадигму текста» (с. 184)

путем двухэтапного диалектического движения: язык (в соссюров-

ском смысле, то есть система языковых правил) реализуется в

дискурсе (акте или процессе высказывания), а тот в свою очередь

фиксируется в письменном тексте.

На первом этапе Рикёр противопоставляет язык и дискурс как

абстрактное/конкретное: 1) язык виртуален, тогда как дискурс

«всегда реализован во времени и в настоящем» (с. 184); 2) «языку

не требуется никакого субъекта», тогда как «дискурс отсылает к

говорящему посредством ряда шифтеров, таких как личные

местоимения» (с. 184); 3) «знаки языка отсылают лишь к другим

знакам внутри той же системы», а потому «язык обходится без мира»,

тогда как «дискурс — всегда о чем-то» (с. 184)4; 4) наконец, язык

не имеет адресата, а у дискурса есть «другой — собеседник, к

которому он обращен» (с. 185).

На втором этапе рассуждения конкретность, обретаемая

дискурсом, вновь дистанцируется, диалектически отрицается в тексте,

3 В позднейшей статье «Объяснять и понимать» (1977) он следующим

образом резюмирует этот тезис: «Можно вкратце сказать, что, с одной стороны,

понятие текста служит хорошей парадигмой для человеческого действия, а с

другой стороны, действие является точным референтом целого разряда текстов»

(с. 175).

4 Несколькими страницами ниже, «отмежевываясь от всякой идеологии

абсолютного текста», Рикёр все-таки признает, что «лишь немногие особо

утонченные тексты отвечают этому идеалу текста без референции» (с. 188). Он

явно имеет в виду структуралистскую теорию замкнутого текста и творческие

эксперименты, пытавшиеся реализовать ее на практике.

Социальное действие и его смысл

27

не зависимом от своего дискурсивного источника, от акта

высказывания, которым он был произведен: 1) текст несет в себе не акт

высказывания, а только значение этого высказывания, его

семантическое содержание, включая его словесно выражаемую

иллокутивную силу — «не событие говорения, а "говоримое" в речи»

(с. 185); 2) он разделяет «интенцию автора и интенцию текста» —

они в нем «перестают совпадать» (с. 187), так как значение более

не поддерживается «всевозможными процессами, которыми

поддерживается и делается удобопонятной устная речь, —

интонацией, мимикой, жестами» (с. 187); 3) он преодолевает

непосредственную ситуацию высказывания, его референцию нельзя

указать, а тем самым он отсылает к миру как «совокупности

референций, открываемых текстами» (с. 188)5; 4) он адресуется

«неведомому, невидимому читателю» (с. 190), который не находится в

отношении «лицом к лицу» с автором и в пределе может

отождествляться с любым человеком, умеющим читать.

Осуществляемое Рикёром двухэтапное и трехчленное

диалектическое конструирование «текста» до некоторой степени

напоминает схему герменевтического круга. В самом деле, язык дает нам

абстрактное понятие о возможных значениях высказывания

(своего рода «предпонимание»), дискурс возвращает нас к конкретно-

5 Может показаться, что в своей трактовке отношений между текстом и

«миром» Рикёр непоследователен. Так, в статье «Что такое текст?» (1970) он

утверждает, что в письменном тексте «приостановление референции

отложено, текст как бы "висит в воздухе", вне и без мира; благодаря этой отмене

соотношения с миром каждый текст волен вступать в отношения с любыми

другими текстами, замещающими собой реальные обстоятельства, на которые

указывает устная речь» (с. 141). На самом деле слово «мир» употребляется здесь

в другом смысле: если в приведенной ранее цитате Рикёр понимал его как

внутренний, имманентный тексту «предлагаемый мир», то теперь перед нами

внешний мир, который следует «заключать в скобки» в гуссерлевском значении

слова.

Дэвид Клемм примерно в том же смысле различает два значения рикёров-

ского понятия «мир текста»: фикциональное значение («совокупность

референций, открываемых благодаря способности фикциональной речи навеивать

образы, формируемые как отклик на содержание текста») и онтологическое

значение («[мир] не формируется воображением, а артикулируется как труд

описания, осуществляемый рефлексивным субъектом») (David E. Klemm, The

Hermeneutical Theory of Paul Ricœur. A Constructive Analysis, London and Toronto,

Associated University Presses, 1983, p. 86, 87.)

Стоит также отметить, что рикёровская метафора «текста, висящего в

воздухе» может иметь своим источником знаменитое письмо Гюстава Флобера

(Луизе Коле, 16.1.1852), признававшегося в своем желании создать «книгу ни

о чем, книгу без внешней привязи, которая держалась бы сама по себе,

внутренней силой стиля, как земля держится в воздухе без всякой опоры» (Постав

Флобер, О литературе, искусстве, писательском труде: Письма, статьи, т. 1, М.,

Художественная литература, 1984, с. 161. Перевод Е. Лысенко).

28

Поступки и идеи

сти акта высказывания, а письменный текст снимает это

противоречие, образуя целостное и вместе с тем множественное значение,

зависящее от разнообразных ситуаций, в которых он может

читаться.

Построив свою «парадигму текста», Рикёр далее

распространяет ее на «осмысленное действие», то есть на такое действие,

которое может определить, охарактеризовать сам агент6. Согласно

гипотезе, такое действие может рассматриваться как текст,

поскольку, подобно тексту, оно дистанцировано, отделено от

события говорения/делания; в результате мы можем и должны

интерпретировать действия как тексты. Здесь начинается новый круг

диалектико-герменевтического процесса, и ниже мы попытаемся

критически прокомментировать четыре аргумента, выдвигаемых

Рикёром и соответствующих четырем отличительным чертам

текста.

Первый аргумент. Подобно тому как текст материализован в

письме, действие объективировано: оно не может оставаться

чисто ментальным, и, добавляет Рикёр, его значение отделено от

самого события7. Данный аргумент касается не столько локутивных,

сколько онтологических аспектов действия. Как утверждает Рикёр,

действие «являет собой структуру локутивного акта» и обладает

«пропозициональным содержанием» (с. 191), однако в то же самое

время оно «содержит "иллокутивные" признаки, весьма схожие с

признаками полного речевого акта» (с. 192). Другими словами,

действие всегда можно описать более или менее сложной

словесной фразой, содержащей специфический предикат действия и

некоторое количество дополнений (они могут обозначать,

например, «где», «когда», «каким образом», «с чьей помощью» и т.д.

агент совершает свое деяние); однако, как и в тексте,

семантическое значение сочетается в нем с «иллокутивной силой» (с. 193),

позволяющей ему оставить след (marquer) в своем времени.

Данный пункт — по-видимому, самый проблематичный из всех рикё-

ровских тезисов. В самом деле, он опирается не столько на

практическую реальность действия, сколько на его словесное описание.

Структура действия кажется пропозициональной именно потому,

6 Это понятие (action sensée) Рикёр заимствует у Макса Вебера,

писавшего о sinnhaft orientiertes Verhalten, «смыслоориентированном поведении» (с. 203).

7 «Точно так же как письменная фиксация делается возможной благодаря

диалектике намеренной экстериоризации, имманентной самому акту речи,

сходная диалектика в процессе трансакции позволяет значению отделиться от

события действия» (с. 191). «Таким образом, фиксируя действие [на письме],

становится возможным как бы извлечь его из события, в котором оно

реализовалось...» — комментирует Жоан Мишель (Johann Michel, Paul Ricœur. Une

philosophie de l'agir humain, P., Éditions du Cerf, 2006, p. 233).

Социальное действие и его смысл

29

что мы описываем действие с помощью языковых фраз, потому что

мы можем применять к нему семиотическую метафору «следа»/

«метки». Следует помнить, что объектом размышлений Рикёра

служит не любое, а только «осмысленное» действие, действие,

которое может охарактеризовать сам агент: «Я делаю то-то с такой-

то целью, такими-то средствами» и т.д. Как представляется, Рикёр

попадает здесь в логический (не герменевтический!) круг: чтобы

доказать гомологию между действием и текстом, он вынужден

изначально предполагать некоторую языковую основу этого

действия — то есть находит в действии то, что сам же в него заложил.

Такое панлингвистическое воззрение он заимствует из

англосаксонской «философии действия»8, экстраполируя на действие

логический подход и рассматривая действие как особого рода

мышление и/или говорение9. Одновременно он пытается редуцировать

существенное различие в интерпретации, прилагаемой к тексту

или действию: в то время как текст интерпретируется внешним

наблюдателем/читателем, интерпретацией действия занимаются

другие агенты — партнеры действующего лица. Разумеется,

иллокутивные факторы устного высказывания («дискурса», в терминах

Рикёра) сближают это высказывание с действием, придавая ему

действенную «силу»; оттого-то Рикёру так важна теория речевых

актов. Можно, однако, возразить, что как раз письменный текст,

отделяющийся от своего «порождающего» акта высказывания,

утрачивает по крайней мере часть этой силы в пользу абстрактных

знаковых структур. Если же рассматривать действие с удаленной

точки зрения, как некий остаток прошлого, тогда оно

действительно сближается с «текстом»; но хотя общие предпосылки такой

перефокусировки зрения достаточно очевидны (они заключены в

самой структуре языка, служащей для описания действий), в

рассуждениях Рикёра не объясняется, каким образом она конкретно

осуществляется; мы еще вернемся ниже к этому вопросу.

Продолжим наш критический анализ. Второй аргумент

Рикёра проводит параллель между статусами автора текста и субъекта-

8 Рикёр дал подробное изложение этой философии (представленной

такими именами, как Элизабет Энском, Артур Данто, Чарльз Тэйлор, Ричард Тэй-

лор, Энтони Кении и другие) в большой статье, включенной в коллективный

труд: La sémantique de l'action, recueil préparé sous la direction de Dorian Tîfife-

neau, P., Éditions du CNRS, 1977, p. 1-137.

9 Другим приложением той же самой традиции является англосаксонская

теория метафоры, представленная, например, книгой Джорджа Лакоффа и

Марка Джонсона «Метафоры, которыми мы живем» (1980): ее авторы

попытались показать, как человеческое поведение определяется не логическими

рассуждениями, а семантическими отклонениями, сравнимыми с теми, что

имеют место в фигуральной речи. Рикёр и сам внес свой вклад в эту теорию

книгой «Живая метафора» (1975).

30

Поступки и идеи

действователя. Действие обретает автономию от своего автора, и

«такая автономизация человеческого действия образует

социальное измерение действия» (с. 193). Социальные действия часто

трудно бывает приписать одному конкретному «автору»; их отдаленные

последствия тем более не контролируются самими агентами — и

точно так же обстоит дело с текстом, который оставляет позади

написавшего его человека и циркулирует в открытом пространстве

возможных прочтений. В статье «Что такое текст?» (1970) Рикёр

для пояснения этой независимости воспользовался выразительной

метафорой:

Иногда я люблю говорить, что читать книгу — значит

рассматривать ее автора как уже мертвого, а книгу — как посмертную.

Действительно, именно после смерти автора наше отношение к книге

становится целостным и как бы неприкосновенным: автор больше не может

ответить, нам остается только читать его произведение (с. 139).

В 1970 году слова «смерть автора» звучали как отзвук

одноименной статьи Ролана Барта (1968); однако у Рикёра их значение

несколько иное10. По Барту, автор «умирает», исчезает в самом

процессе написания текстов: текст (не любой, но современный

литературный текст) сам спонтанно производит себя в безличной

игре языковых возможностей; у него нет «автора» с самого

начала. По Рикёру, у текста был автор — он создал текст, но он более

не контролирует его обращение и толкование в обществе; автор

«умирает» после написания текста, поскольку он писал его для

будущих читателей, а не произносил здесь и сейчас для актуальных

слушателей11. Вместе с тем в обоих случаях предпосылкой или

10 Роберт Шарлеман указывает в качестве возможного источника рикёров-

ской концепции текста мистическую темпоральность «посмертного бытия», о

котором упомянуто у апостола Павла (Кол. 3: 2—3): «...о горнем помышляйте,

а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге»

(Robert P. Scharlemann, «The Textuality of Texts», in Meanings in Texts and Actions:

Questioning Paul Ricoeur, edited by David E. Klemm and William Schweiker,

Charlottesville and London, University Press of Virginia, 1993, p. 14). Шарлеман

заключает: «Если бытие Dasein есть забота, а значение такого бытия есть

темпоральность, то бытие, каким является текстуальность подобных текстов, есть свобода

без заботы» (Ibid., р. 24).

11 На самом деле различие речи и письменного текста не настолько

абсолютно, как предполагается у Рикёра. Некоторые устные высказывания

(«крылатые слова», политические лозунги, шутки и остроты и т.п.) широко обращаются

в обществе и втягиваются в процесс (ре)интерпретации, хотя и не обязательно

фиксируются на письме. «Речь» и «текст» следует понимать здесь не столько в

физическом, сколько в функциональном смысле. Сходным образом Жак Дер-

Социальное действие и его смысл

31

следствием «смерти автора» является активная роль читателя,

интерпретатора: «рождение читателя приходится оплачивать смертью

Автора» (Барт)12, «текст производит обоюдную оккультацию

читателя и писателя», заменяя диалог — односторонним актом чтения

(Рикёр, с. 139). Сходным образом и социальное действие обретает

свой полный смысл лишь в акте «чтения», практической

интерпретации; до тех пор оно обладает лишь неким пред-смыслом.

Третий аргумент. Подобно тексту, осмысленное действие

преодолевает ситуацию, в которой было произведено.

«Ограниченности ситуаций» непосредственного диалога и текст и действие

противопоставляют «открытие мира, то есть очерк новых аспектов

нашего бытия-в-мире» (с. 189). В случае действия это

противопоставление можно выразить через оппозицию двух видов его

значимости — релевантности и важности:

...значение важного события превосходит, преодолевает, трансцен-

дирует социальные условия его свершения и может быть вновь

осуществлено в новых социальных контекстах. Его важность — это его

длительная, а в некоторых случаях и всевременная релевантность

(с. 196).

Мир текста или действия образуется их «неявными

референциями» (с. 196), он состоит из того, что они делают возможным,

хоть и необязательно наличным, — в отличие от явных

референций речевого акта, отсылающего к вещам и фактам, которые

можно указать in actu. При таком понимании мир имеет

феноменологическую структуру, образуется из человеческих проектов; из всех

рикёровских идей о структуре действия это самая

феноменологическая. В статье «Герменевтическая функция дистанцирования»

(1975) Рикёр прямо цитирует хайдеггеровское «Бытие и время» и

заимствует из него «мысль о "проектировании самых собственных

рида («О грамматологии», 1967) противопоставлял друг другу письмо и устную

речь как два способа смыслообразования — любопытным образом, с обратным

распределением определяющих предикатов: по его мысли, речь устанавливает

фиксированное значение, тогда как в письме сохраняется незавершенность

(«difference»). Примерно в том же смысле «текст» можно определять не как

письменное языковое сообщение, а как особо ценный знаковый объект, к

которому применяется особый режим сохранения, воспроизводства и изучения,

в отличие от множества лишенных ценности письменных продуктов,

обреченных быть выброшенными и забытыми (см: Ю.М. Лотман, А.М. Пятигорский,

«Текст и функция», в кн.: Ю.М. Лотман, Избранные статьи, т. 1, Таллин,

Александра, 1992, с. 133 след.).

12 Ролан Барт, Избранные работы: Семиотика, поэтика, М., Прогресс, 1989,

с. 391.

32

Поступки и идеи

наших возможностей", применяя ее к теории текста.

Действительно, в тексте подлежит интерпретации некоторое предложение мира,

мира, где я мог бы жить и проектировать в нем какую-то из самых

собственных моих возможностей» (с. 114—115). Поэтому,

заключает Рикёр, задача интерпретатора — не столько познать чью-то

душевную жизнь (напомним, что автор «умер» и преодолен своим

собственным текстом), сколько описать «предлагаемый мир»,

сравнимый с гуссерлевским Lebenswelt и проектируемый в тексте

или действии13. Нам предлагается «мыслить смысл текста как

исходящее из него требование — побуждение по-иному смотреть на

вещи» (с. 208), — и сходным образом каждый человеческий

поступок проектирует особый мир, так же как Сартр объяснял

феноменологическую диалектику индивидуального и общего: «Выбирая

себя, я выбираю человека вообще»14. Например — если продолжить

мысль Рикёра, — выплачивая долг наследникам своего умершего

кредитора, не знавшим о существовании этого долга

(излюбленный кантовский пример нравственного поведения), человек

«предлагает» мир, где от каждого должно ожидать честности; а другие

люди, сооружая газовые камеры в концентрационных лагерях, тем

самым «предлагают» другой мир, где жизни людей можно

уничтожать по простому административному решению, под тем

предлогом, что они бесполезны для государства. Не только когда мы

следуем кантовскому категорическому императиву — любыми своими

поступками мы неявным образом «предлагаем мир», а

следовательно и отвечаем за его будущую конфигурацию.

Любопытно, что Рикёр упоминает о некоторых особенных

событиях (социальных действиях), обладающих «всевременной

релевантностью»; как позволяют предположить другие его

произведения, он имеет здесь в виду «акты освобождения», такие как

страсти Христовы, избавляющие человечество от первородного

греха. В статье «Манифестация и прокламация» (1974) он писал,

что уже в Ветхом завете мифические соответствия, свойственные

режиму «манифестации» сакрального, уступают место

«герменевтике прокламации», подвергая мифические события

аллегорической интерпретации: «Космогонические мифы [...] приобретают

новую функцию; отныне они обозначают "начало" истории,

сквозной мотив которой — история освобождения»15; это уже

готовые тексты, и при аллегорическом чтении они превращаются, по

13 «...Главная задача герменевтики не укладывается в альтернативу

гениальности и структуры; я связываю ее скорее с понятием "мир текста"» (с. 113).

14 Ф. Ницше, 3. Фрейд, Э. Фромм, А. Камю, Ж.-П. Сартр, Сумерки богов,

сост. A.A. Яковлев, М., Политиздат, 1989, с. 324. Перевод АА. Санина.

15 Поль Рикёр, «Манифестация и прокламация», Социологическое обозрение,

т. 10, № 1—2, 2011, с. 194. Перевод И. Иткина.

Социальное действие и его смысл

33

выражению Рикёра, в «предельные выражения»16. Свой смысл они

проецируют через много поколений и в конце концов

превращаются в чистый смысл17.

Четвертый аргумент. Подобно тексту, «значение

человеческого действия также адресовано бесконечному ряду возможных

"читателей". Судьями выступают не современники, а, как говорил

Гегель вслед за Шиллером, сама история» (с. 197). Этот последний

тезис наименее подробно разработан у Рикёра, занимая всего

несколько строк, как будто философу казалось слишком очевидным,

что смысл события всегда «открыт для такого рода практической

интерпретации через текущий праксис» (с. 197). Однако эта мысль

заслуживает более внимательного анализа. Прежде всего, в этом

пункте выясняется, какую именно «общественную» или

«гуманитарную» науку имел в виду Рикёр, когда писал в начале своей

статьи, что «понятие текста служит хорошей парадигмой для объекта

так называемых общественных наук», а текстуальная

интерпретация — «парадигмой для интерпретации вообще в области

гуманитарных наук» (р. 197). Жоан Мишель определяет такую

подразумеваемую дисциплину как «социотеорию» в противоположность

«микросоциологии», изучающей взаимодействия «лицом к лицу»,

а не «великие» события, выделенные из своего непосредственно-

практического контекста18. Сам Рикёр пользуется другим, более

простым термином — история. Слово «история» много раз

встречается в его тексте, тогда как «социология» практически

отсутствует. Именно история, а не социология «архивирует» события

прошлого и подвергает их ретроспективной интерпретации.

Однако—и это второе обстоятельство, которое следует отметить, —

слово «история» двузначно. Оно может отсылать к дискурсу,

рассказывающему и анализирующему события прошлого (historia

rerum gestarum), но может означать и сами эти события (res gestae).

16 Там же, с. 186. По Рикёру, интерпретация «актов освобождения» —дело

религиозной веры («собственно герменевтическое основание веры как

таковой» — «От текста к действию», с. 131), а также и социальной критики:

«Критика [общества] — это тоже традиция. Я бы даже сказал, что она погружает нас

в самую внушительную из традиций, традицию избавительных деяний,

традицию Исхода и Воскресения» (с. 376).

17 В несколько иной перспективе на освободительную значимость рикёров-

ской теории действия/текста указывал Доменико Джерволино. См.: Domenico

Jervolino, «L'Herméneutique de la praxis et l'éthique de la libération», dans Paul

Ricœur: Les métamorphoses de la raison herméneutique (Colloque de Cerisy), P., Les

éditions du Cerf, 1991, p. 223-230.

18 Johann Michel, op. cit. p. 236—237. Ж. Мишель имеет в виду, с одной

стороны, социологию великих исторических процессов, классические образцы

которой дал Макс Вебер, а с другой стороны, социологию конкретных

взаимодействий между людьми, примером которой является Ирвинг Гофман.

34

Поступки и идеи

В гегелевской философии абсолютного духа, на которую

ссылается французский философ19, оба значения склонны совпадать, но

реально Рикёр, говоря о «практической интерпретации через

текущий праксис», все же отдает предпочтение второму значению. По

его мысли, не (только) профессиональные историки, но (также и)

обычные люди «практически интерпретируют» чужие действия

посредством своего собственного социального действия; в этом

смысле их можно назвать «учениками-историками»20.

Но как же понимать эту «практическую интерпретацию»?

Здесь Рикёр оказывается в точке бифуркации. Встающий перед

ним выбор до некоторой степени опять-таки соответствует

семантической двойственности слова — на сей раз слова «действие»: во

французском, как и в русском языке оно может означать ряд

поступков, целую «историю» (например, в выражении

«драматическое действие»), а может и отдельный поступок (как в выражении

«ответное действие»). Первое, холистическое понимание более

присуще герменевтической традиции, стремящейся найти предсу-

ществующий смысл целостного поступка/высказывания; второе,

аналитическое понимание скорее свойственно структурной

семиотике, которая строит смысл из отдельных элементов и

занимается не только нахождением, но и созданием, приданием смысла21.

19 Он цитирует гегелевскую формулу «Weltgeschichte ist Weltgericht» (с. 197),

«всемирная история есть всемирный суд». Не стоит здесь вдаваться в

обсуждение семантической разницы между немецкими терминами Geschichte и

Historie, которые оба переводятся на русский как «история», а на французский как

histoire. Существенно, однако, что во французской орфографии второе из

значений слова («история» как res gestae, процесс событий — особенно в гегель-

янско-марксистском смысле исторически детерминированного процесса)

часто, хоть и не всегда, маркируется заглавной буквой (l'Histoire); Рикёр не

пользуется этим средством в рассматриваемой здесь статье, а в других своих

работах («Время и рассказ», «Память, история, забвение»), как кажется,

отдает предпочтение тому или иному из «строчных» значений слова «история»: либо

«дискурс о прошлом», либо «конкретный ряд событий», «сюжет» (правдивый

или вымышленный).

20 Выражение Жана Грейша («apprenti-historien»), применяемое им к

субъектам психиатрии. — См.: Jean Greisch, Paul Ricœur: L'itinérance du sens,

Grenoble, Jérôme Millon, 2001, p. 190-194.

21 Ср. оппозицию между концепциями смысла у Рикёра и Леви-Стросса,

сформулированную Даниелем Бекмоном: «Для Леви-Стросса изначально имела

место радикальная непостижимость мира: мир не имеет смысла, пока его не

оформят значимыми смещениями, первоначально он являет собой

нерасчленимое и бессвязное течение [...]. Напротив того, Рикёр усматривал в начале

полноту смысла, благодатное изобилие, в котором купается мир. "Полный

мир" Рикёра льется через край, наподобие божественной благодати, у Леви-

Стросса же это слепой хаос» (Daniel Becquemont, «La confrontation avec le

structuralisme: signe et sens», dans Paul Ricœur et les sciences humaines, op. cit.,

p. 189-190).

Социальное действие и его смысл

35

Последовательность осмысленных поступков образует нарра-

тив, и в таком понимании социальное действие стало предметом