Автор: Ханютин Ю.М.

Теги: культура история культуры история запада издательство искусство западная культура

Год: 1977

Текст

Всесоюзный научно-исследовательский

институт искусствознания

Министерства культуры СССР

Научно-исследовательский

Институт теории и истории кино Госкино СССР

Ю.Ханютин

Реальность

фантастического

мира

Проблемы

западной кинофантастики

Релиз подготовлен для kosmoaelita.com

Москва, «Искусство» 1977

778И

Х19

Ханютин Ю. М.

XI9 Реальность фантастического мира. М., «Искусст

во», 1977.

Кинофантастика как летопись страхов и надежд человека буржуазного ми¬

ра. Кинофантастика как способ социально дезориентировать зрителя, вверг¬

нув его в бездны иррационального ужаса. Кинофантастика как попытка прог¬

нозировать будущее, осмыслить огромные перемены, которые несет научно-

техническая революция,— предмет этой книги, написанной киноведом и ки¬

нокритиком Ю. Хаиютиным.

304 С. С ИЛ.

80106-161

778И

X

84-76

025(01)-77

©Издательство «Искусство», 1977 г.

Такая разная фантастика!

Релиз для kosmoaelita.com

Главная идея-фикс фантастов —

окольными путями миражей охо¬

титься за действительностью. Если

вы думаете, что нам достаточно

создавать иллюзии, вы ошибаетесь.

Наша мания еще чудовищней: мы

посягаем на действительность.

Карел Чапек

Фантастика сопутствует кинематографу с момента его рож¬

дения. Сам факт ожившего изображения казался первым зри¬

телям фантастичным. Феерии Жоржа Мельеса отвечали зритель¬

скому ожиданию чуда, вводя его в магический мир фантазии,

тем более впечатляющий, чем более он был невероятен. Фан¬

тазия на почве науки мирно уживалась с волшебной сказкой.

Аэроплан с орлиным носом в фильме «На завоевание полю¬

са» пролетал мимо знаков Зодиака. Его хотел укусить «Скор¬

пион», его приветствовала «Дева», сказочный геликоптер спасал

путешественников из объятий магнитного полюса.

Делая свои фильмы (их более пятисот!), Мельес, естествен¬

но, не задумывался над их жанровой природой, свободно со¬

единяя элементы правды и вымысла, фантазии научной и ненауч¬

ной. С тех пор картина изменилась. Все то, что на заре кине¬

матографа у Мельеса существовало в недифференцированном

синкретическом виде, теперь обособилось, развилось в само¬

стоятельные ветви фантастического кино. И сегодня неизбежный

вопрос: что такое фантастика, и уже — какие явления кинемато¬

графа обнимает термин «фантастический фильм»—требует

суммы ответов.

На первый взгляд все как будто довольно просто. Фантасти¬

ческое произведение изображает невозможное с точки зрения

современной науки, техники и нашего житейского опыта или

5

то, что — мы твердо знаем — не происходило в человеческой

истории. Правда, тогда понятие «фантастика» растягивается от

«Таинственного острова» Жюля Верна до «Фауста» Гёте, от

«Тарзана» Берроуза до социальных утопий Хаксли, от «Челове-

ка-амфибии» до «Альфавиля» и от повествующей о вампирах

«Дракулы» до «Космической Одиссеи». Все эти произведения

самого разного уровня искусства, разных задач имеют общий

знаменатель невероятного. Если даже объединить под общей

крышей фантастического столь различные художественные ор¬

ганизмы, то тем не менее возникает потребность предоставить

им отдельные территории, ибо их совместное проживание, оче¬

видно, невозможно — это явления разных рядов искусства.

Однако как только пытаешься классифицировать различные

виды и подвиды фантастического, как только пытаешься отгра¬

ничить эту область от искусства не фантастического, так сразу

же сталкиваешься с чрезвычайными трудностями терминологи¬

ческого и содержательного порядка. Так, выясняется, что в тео¬

ретических и критических работах, посвященных литературной

фантастике, на сей счет существуют самые противоречивые мне¬

ния. Аналогичная картина и в кино. Под общее определение

«фантастика» попадают самые разные типы фильмов, имеющие

между собой мало общего.

Есть фильм ужасов, в котором действуют вампиры, приви¬

дения, ожившие мертвецы, колдуны и даже сам дьявол. К при¬

меру, можно вспомнить многочисленные фильмы про «патриар¬

ха» вампиров — графа Дракулу.

Есть фильмы-сказки, в которых фантастическое — синоним

волшебного — предстает в «добродушном» варианте («Алиса в

стране чудес»).

На другом полюсе располагают научно-фантастические филь¬

мы в прямом смысле этого слова, подробно рассказывающие о

технических изобретениях и открытиях, еще не сделанных, но

вполне возможных в будущем.

Существует приключенческая фантастика, где вместо джунг¬

лей и прерий красавцы супермены действуют на сказочных

планетах, построенных в павильонах киностудий, и борются не

с индейцами, гангстерами и тиграми, а с различными косми¬

ческими агрессорами или невероятными инопланетными чудо¬

вищами.

Наконец, есть произведения, в которых рисуются социальные

последствия тех или иных научных открытий, различные вариан¬

ты будущего.

Каждый из этих видов фантастического кино имеет свои

эстетические особенности, своих литературных предков, своего

6

зрителя. При этом границы между видами фантастического кино

чрезвычайно размыты. И автор, собирающийся посвятить свое

внимание научно-фантастическому фильму, обнаруживает, что

героем многих фильмов ужасов является злодей ученый и

действие их происходит в декорациях научной лаборатории.

А в фильмах о будущем цивилизации и науки, скажем в «Мет-

рополисе» или в «Зардозе», происходят сцены столь жуткие,

что ими гордился бы любой фильм ужасов (кстати, они вклю¬

чены в хрестоматии фильмов ужасов). Невероятные чудовища

в приключенческих фильмах имеют научную мотивировку сво¬

его появления, а философские и политические притчи отнесены

в будущее.

Как говорится, все смешалось в доме Облонских...

В американском литературоведении существуют термины

«Fantasy» и «Science Fiction» для различия ненаучной и на¬

учной фантастики. Но беда в том, что эти, казалось бы, по¬

лярные виды фантастического обнаруживают тенденцию к вза¬

имному проникновению и подчас мирно уживаются на страни¬

цах одного произведения, в пределах одного фильма.

Так, вполне научно-фантастический роман Артура Кларка

«Космическая Одиссея», повествующий о превратностях косми¬

ческой экспедиции к Сатурну, кончается мистическими сценами

встречи космонавта Боумена с мировым разумом, смертью и

возрождением человека, призванного спасти Землю от катаст¬

рофы. Правда, в фильме этот элемент мистического отсутству¬

ет, превращается в неопределенную многозначность финала.

Мы еще будем говорить о причинах соединения, диффузии

научного и иррационального в современной фантастике. Пока

же приходится констатировать, что способ классификации по

материалу вряд ли может быть корректен. Следует искать дру¬

гие принципы*.

* Очевидно, интеграция и близость разных отраслей фантастического в

кино заставляют многих исследователей рассматривать их вместе или, во

всяком случае, не отделять глухой стеной. Вообще принципы классификации

и ограничения материала фантастики в ряде работ, появляющихся на Западе,

весьма свободны и исходят из самых разных обстоятельств, в том числе из

субъективных пристрастий.

Так, Кингсли Эмис (Kingsley Amis. New Maps of Hell. — «New English Lib¬

rary», 1969), например, просто отмечает, что он не любит «Fantasy» и не со¬

бирается ее рассматривать, хотя признает ее значение для понимания про¬

цессов, происходящих в культуре.

Французские исследователи Мишель Каен, Жан Клод Ромер и Жак Цим¬

мер в большой статье-каталоге «70 лет фантастического кино» («Image et

Son», 1966, № 194) применяют свой принцип систематизации материала,

выделяя следующие разделы:

7

1. Предшественники. Сюда вошли Мельес, «Алиса в стране чудес» Эд¬

вина Портера (1909), первый «Фантомас» (1913) и первый «Голем» Вегенера

и Галеена (1914), «Призрачная повозка» Шёстрома (1920) и ряд других филь¬

мов, созданных до начала первой мировой войны.

2. Немецкий экспрессионизм. Начиная от «Кабинета доктора Калигари»,

«Голема», «Головы Януса» и кончая «Носферату» и «Пражским студентом».

3. Развитие великих мифов, где перечислены все киноверсии Дракулы

и Франкенштейна с начала 30-х гг. и по наши дни.

4. Фильм ужасов. В данный раздел рядом с «Призраком оперы», «Мас¬

кой Фу Манчу» и «Людьми-кошками», «Психо» и «Отвращением» вошли все

киноверсии «Доктора Джекиля и мистера Хайда».

5. Гигантизм. По этому признаку объединены голливудский «Кинг Конг»,

японская Годзилла и целый ряд других чудовищ, созданных киновоображе¬

нием на протяжении сорока пяти лет.

6. Чудесное. Здесь нашли себе место «Белоснежка и семь гномов»,

«Багдадский вор», «Садко», «Вечерние посетители» Карне и «Седьмая пе¬

чать» Бергмана. Уязвимость предложенной классификации проступает в та¬

ком соединении, пожалуй, наиболее ясно.

7. Научная фантастика. От «Аэлиты» и «Метрополиса» до «Взлетной по¬

лосы» и «Альфавиля».

8. Библейская фантастика и античные пеплумы.

9. Пародии и бурлеск.

10. Мираж, воображение, сон.

Таким образом, в этом каталоге собраны почти все основные фантасти¬

ческие фильмы. Но классификация их проведена либо по историческому приз¬

наку— кинематограф до первой мировой войны, немецкий экспрессионизм.

Либо по жанровому — научная фантастика, фильм ужасов. Либо по мате¬

риалу и сюжетным мотивировкам — гигантизм, миражи, сны. Либо по стиле¬

вому — бурлеск. Подобная эклектика и сводит внутри одного раздела такие

несочетаемые фильмы, как шуточный «Воображаемое путешествие» Клера

и философский экспериментаторский «В прошлом году в Мариенбаде» Рене.

Жерар Ленн в книге «Фантастическое кино и его мифология» (Lenne

Gérard. Le cinéma «Fantastique» et ses mythologies, Ed du cerf, 1970) рас¬

сматривает фантастику как собрание извечных мифов и развитие их посто¬

янных структур, а Рене Предаль, написавший наиболее объемистый труд

«Фантастическое кино» (Prédal Réne. Le cinéma fantastique», cinéma club

Seghers, 1970), группирует фильмы и по тематическим признакам, и по хро¬

нологии, и по жанрам, и по принадлежности отдельным писателям и режис¬

серам, так что понять принцип распределения материала весьма сложно.

Работа двух французских критиков Жака Сиклие и Андре-С. Лабарта

«Образы научной фантастики» (Siclier J., Labarthe A.-S. « «Images de la

science fiction», Ed. du cerf, 1958) представляет исторический очерк раз¬

вития научно-фантастического кино от феерий Мельеса до символических

чудовищ японского экрана и анализирует фильмы в связи с меняющейся

исторической ситуацией. Но любопытно, что если Сиклие и Лабарт считают

возможным поместить в раздел научной фантастики такие фильмы, как «Го¬

лем» и «Белые Зомби», то автор «Научной фантастики в кино» (Baxter

John. Science Fiction in the Cinema. N. Y. — London, 1970) Джон Бакстер

очень строго отсекает все произведения, в которых не трактуются научные

проблемы или не появляются ученые.

Точно так же Анджей Колодыньский в книге о научной фантастике (Ко-

lodynski Andrzej. Filmy fahtastyczno-naukowe, Warszawa, 1972), представля¬

ющей сборник эссе о наиболее известных картинах, предваренный обзорно¬

теоретической статьей, довольно жестко ограничивает себя только теми филь¬

мами, в которых есть научная или псевдонаучная мотивировка сюжета.

8

Проблема эта имеет не только формальное, но и практи¬

ческое значение. О чем писать и о чем не писать, что сле¬

дует взять в орбиту исследования и от чего следует отказаться.

А отбор необходим, если учесть хотя бы огромное количество

фантастических фильмов и их по большей части невысокий

уровень.

В те времена, когда Мельес — патриарх и родоначальник

фантастического кино — делал свои феерии, кинематограф хо¬

тел быть развлечением, он еще не стремился в пантеон муз

и прекрасно чувствовал себя среди ярмарочных увеселений.

Поэзия в фильмах Мельеса возникала как бы нечаянно, она не

была осознанной целью. Цель состояла в том, чтобы позаба¬

вить, увлечь в иллюзорный мир вымысла и сказки.

Эта цель была и остается главной для подавляющего боль¬

шинства фантастических фильмов, создаваемых на Западе*. Толь¬

ко то, что Мельес делал с наивной увлеченностью и поэзией,

сегодня производится с холодным коммерческим расчетом.

Западную кинематографическую фантастику в ее основном по¬

токе можно понять, лишь рассматривая ее как феномен «мас¬

совой культуры», с присущими «массовой культуре» чертами:

ориентацией на широкого зрителя, зрелищностью, стабиль¬

ностью сюжетных и типологических схем, нравоучительностью,

иллюзорным разрешением жизненных противоречий, политиче¬

ским консерватизмом.

С другой стороны, на этом фоне, как одинокие пики над

унылой пустыней, высятся действительно значительные фильмы.

Трудно определить точное количественное соотношение. В ил¬

люстрированном альбоме фантастического кино испанский ис¬

кусствовед Гаска упоминает 369 фильмов. Достойны именоваться

искусством из них 18—20. Пропорция примерно один к двадцати.

Возникает соблазн взять фильмы проблемные, созданные,

что называется, «с серьезными намерениями», и отбросить кон¬

вейерную, коммерческую продукцию. Но, во-первых, тогда

общая картина западной кинофантастики предстанет в искажен-

Данная работа посвящена в основном кинофантастике США и Запад¬

ной Европы. Советская фантастика, как и фильмы этого жанра, созданные в

других социалистических странах, требует, естественно, специального иссле¬

дования. На страницах этой книги советские фильмы упоминаются или раз¬

бираются лишь в тех случаях, когда их сопоставление с западными картина¬

ми помогает понять коренную разность позиций социалистического и бур¬

жуазного искусства в изображении будущего, последствий HTP. Сам термин

«западная фантастика» имеет здесь не столько географическое, сколько со¬

циально-политическое содержание. Он включает в себя, например, и япон¬

ские фантастические фильмы, принадлежащие к явлениям буржуазной «мас¬

совой культуры».

9

ном виде, а во-вторых, нельзя забывать, что целый ряд филь¬

мов, не представляющих с эстетической точки зрения никакой

ценности, тем не менее, может быть, помимо воли их авторов

затронул важные струны массового сознания и сыграл суще¬

ственную роль в развитии фантастического кино.

Должно быть, для того чтобы найти наиболее плодотворный

ракурс исследования кинофантастики, стоит посмотреть, в ка¬

ких связях с реальной действительностью она находится, в ка¬

кую сторону идет развитие фантастического кино в целом, ка¬

ково его значение для современного кинематографа.

И здесь следует отметить, что в эволюции фантастики на

Западе сегодня просматривается одна очень важная тенден¬

ция. Подобно тому как сама развивающаяся цивилизация «про¬

глатывает» и низводит на практически реальную почву многие

фантастические ситуации, например, полет на Луну или сказоч¬

ные мотивы ковра-самолета, всевидящего зеркала, гиперболои¬

да, так и проблемное искусство, задумывающееся над проти¬

воречиями технического прогресса, наступает на территорию

фантастики-развлечения или чистого вымысла — процесс, ха¬

рактерный для 60—70-х годов.

Исследователь зарубежной фантастики Ю. Кагарлицкий в

качестве одного из центральных тезисов своей работы выска¬

зывает положение, что «научная фантастика XX века сыграла

свою роль в подготовке многих сторон современного реализма

в целом»1. Еще двадцать, даже пятнадцать лет тому назад эту

мысль можно было бы отнести к киноискусству с большими

оговорками. И в основном указывая на значительную роль фан¬

тастики в развитии киноязыка.

Направление фантастики, развившееся в последние десять-

пятнадцать лет, не только оказало мощное художественное влия¬

ние на современный реализм, но и вышло в авангард его мно¬

гих идейных исканий. Научно-техническая революция, мир со¬

зданных ею машин, возможности и опасности технического

прогресса — на эти центральные проблемы века наиболее четко

отозвалась фантастика, причем именно та, которую принято на¬

зывать научной и, может быть, вернее определить как социаль¬

ную. Именно эта ветвь фантастического кино переживает се¬

годня расцвет и дает право рассматривать кинофантастику не

только как развлекательный жанр, но как одно из наиболее

серьезных, проблемных направлений современного кино.

Чтобы понять характер и причины ее расцвета, необходимо

рассмотреть ту социально-историческую ситуацию, в которой

фантастическое кино развивается. Его место в системе: научно-

техническая революция — личность — будущее.

10

В докладе на XXV съезде КПСС Л. И. Брежнев подчеркнул:

«Мы, коммунисты, исходим из того, что только в условиях

социализма научно-техническая революция обретает верное,

отвечающее интересам человека и общества направление.

В свою очередь, только на основе ускоренного развития науки

и техники могут быть решены конечные задачи революции

социальной — построено коммунистическое общество»2.

В то же время на Западе, как указывалось еще на

XXIV съезде КПСС «монополии широко используют достижения

научно-технического прогресса для укрепления своих позиций,

для повышения эффективности и темпов развития производства,

для усиления эксплуатации трудящихся и их угнетения.

Однако приспособление к новым условиям не означает ста¬

билизации капитализма как системы. Общий кризис капитализ¬

ма продолжает углубляться»3.

Такова четкая картина разнонаправленного действия НТР в

разных социальных системах, данная с трибуны XXIV и XXV съез¬

дов КПСС. Отсюда, как мы увидим далее, и противоположный

пафос фантастики в мире социализма и капитализма.

Благо или зло НТР, в каком направлении должен идти тех¬

нический прогресс и что он может принести человечеству в

будущем — над этими вопросами задумываются сегодня и на

Западе, их ставят не только экономисты, философы, политики,

социологи, но и художники.

Искусство ставит их, конечно, по-своему и дает ответы не¬

прямые и многозначные — связь с социологией опосредованная.

Но следует отметить, что в последние годы она становится все

более явной, и во многих случаях уже можно четко определить

философских или социологических родителей тех или иных яв¬

лений литературы и кинематографа. Влияние НТР на развитие

искусства неоспоримо и многообразно*.

А количество социологических исследований, посвященных

прогнозированию будущего, увеличивается с каждым днем**.

«Бум прогнозов»— выражение, вошедшее в оборот в запад¬

ной социологии,— точно характеризует ситуацию. Она вызвана

к жизни прежде всего тем процессом, который американский

* Об этом подробно см.: Егоров А. К. Научно-техническая революция

и искусство.— Сб. «Контекст», М., «Наука», 1973; Гулыга Арс. Проблема че¬

ловека и зарубежный кинематограф.— Сб. «Вопросы киноискусства». М., «Нау¬

ка», № 15, 1974.

Их обстоятельный обзор и социальный анализ сделан в книге Араб-

оглы Э. А. «В лабиринтах пророчеств». М., «Молодая гвардия», 1973, а также

в работе Ожегова Ю. П. Социальное прогнозирование и идеологическая борь¬

ба. М., Изд-во политической литературы, 1975.

11

социолог Олвин Тоффлер образно определил как «футуро-

шок» — шок от «урагана перемен», который «не только не

стихает, но кажется, только сейчас набирает силу»4.

Естественно, что в этих условиях особенно важна информа¬

ция о будущем, предупреждение о том, что ждет или может

ждать человека и человечество впереди, за ближайшим пово¬

ротом, на следующем витке,— информация, которая может по¬

мочь адаптироваться, подготовиться к столкновению с буду¬

щим».

И здесь несомненно существенную роль играет фантастика.

Характерно, что один из известных западных футуроло¬

гов Роберт Юнгк в работе «Роль воображения в исследовании

будущего» самые большие надежды в прогнозировании отдает

не логическому, не критическому, а творческому воображению.

«Оно характеризует эпоху и очень часто выводит ум за преде¬

лы противоречий, которые характеризовали прошлое и пред¬

ставлялись неразрешимыми»5. А Олвин Тоффлер прямо пишет:

«С точки зрения литературной научная фантастика не пользует¬

ся уважением, и, возможно, она заслуживает критического от¬

ношения. Но если научную фантастику рассматривать скорее как

своего рода социологию будущего, чем как литературу, то она

приобретает огромную ценность... Научную фантастику следует

сделать обязательным чтением для самоориентации в буду¬

щем»6.

Таким образом, сама действительность научно-технической

революции рождает потребность в произведениях, пытающихся

заглянуть в завтрашний день, и дает мощный импульс к их воз¬

никновению. Должно быть, именно фантастика, устремленная в

будущее, способна запечатлеть наиболее жгучие проблемы

мгновенно изменяющегося мира. Необходимость в произведе¬

ниях этого жанра становится особенно сильной в эпохи пере¬

ломные, в эпохи социальных и научных революций.

В 1923 году журнал «Русское искусство» писал: «Сама жизнь

перестала сегодня быть плоско реальной: она проецируется не

на прежние неподвижные, но на динамические координаты

Эйнштейна, революции. В этой новой проекции сдвинутыми,

фантастическими, незнакомо-знакомыми являются самые при¬

вычные формулы и вещи... Отсюда так логична в сегодняшней

литературе тяга именно к фантастическому сюжету или к сплаву

реальности и фантастики»7.

В 60—70-е годы кинематограф взял на себя задачу пере¬

дать «динамические координаты» действительности. Не случай¬

но в области фантастического кино все чаще появляются филь¬

мы философские, берущие на себя прогностическую функцию.

12

Не случайно в фантастику пришли такие известные художники,

как Стэнли Кубрик и Андрей Тарковский, Ален Рене и Франсуа

Трюффо, Стэнли Креймер и Джон Франкенхеймер, Ингмар

Бергман и Джон Бурмэн.

Но уже характер этих прогнозов зависит не от темпов

научно-технической революции, но прежде всего от того, в

каких социальных условиях она совершается. В XIX веке темпы

технического прогресса были несравнимы с нынешними. Однако

еще в речи на юбилее лондонской газеты «The people's pa¬

per» в 1856 году Карл Маркс говорил: «С одной стороны,

пробуждены к жизни такие промышленные и научные силы, о

каких и не подозревали ни в одну из предшествовавших эпох

в истории человечества. С другой стороны, видны признаки

упадка, далеко превосходящего все известные в истории ужасы

последних времен Римской империи. В наше время все как бы

чревато своей противоположностью. Мы видим, что машины,

обладающие чудесной силой сокращать и делать плодотворнее

человеческий труд, приносят людям голод и изнурение... По¬

беды техники как бы куплены ценой моральной деградации.

Кажется, что по мере того, как человечество подчиняет себе

природу, человек становится рабом других людей либо же

рабом своей собственной подлости. Даже чистый свет науки не

может, по-видимому, сиять иначе, как только на мрачном фоне

невежества. Все наши открытия и весь наш прогресс как бы

приводят к тому, что материальные силы наделяются интеллек¬

туальной жизнью, а человеческая жизнь, лишенная своей ин¬

теллектуальной стороны, низводится до степени простой ма¬

териальной силы»8.

Кажется, будто эти слова произнесены вчера, а не сто с

лишним лет назад, настолько точно они открывают сегодняш¬

нюю ситуацию в капиталистическом обществе и даже провидят

одну из самых опасных тенденций — сведение человека до уров¬

ня робота и фетишизацию машины как разумного существа.

В условиях разительного противоречия между техническим

и социальным прогрессом, разрыва между научным познанием

и нравственным сознанием рождается отношение к науке, к

возможностям прогресса со стороны массового потребителя

и со стороны искусства. Страх и надежда, вера в чудеса нау¬

ки и глубокое разочарование в возможностях разума вообще,

мощные всплески иррационализма сопровождают научно-тех-

ническую революцию на Западе.

Современная фантастика выражает всю пестроту и слож¬

ность отношения к науке и техническому прогрессу в буржуаз¬

ном обществе. Отсюда ее идейная и жанровая многосоставность,

13

отсюда сочетание научного и антинаучного, мотивированного и

произвольного, реального и сверхъестественного.

Таким образом, обе ветви фантастического—научная и не

научная фантастика — вырастают из почвы современной со¬

циальной ситуации, связанной с научно-технической револю¬

цией, с общим и все углубляющимся кризисом капитализма.

И анализируя жанровые и стилевые особенности тех или иных

фантастических ситуаций, необходимо прежде всего учитывать,

выявлять ту социальную, идейную позицию, на которой нахо¬

дится автор разбираемого произведения по отношению к основ¬

ным проблемам научно-технического прогресса, будущего.

При этом, конечно, необходимо определенное ограниче¬

ние материала. Хотя и в картинах о вампирах, призраках, ожив¬

ших мертвецах находят свое выражение массовые эмоции, все

же они остаются в основном за пределами данного исследова¬

ния. Это не значит, конечно, что рассматриваться в нем будут

только научно-фантастические фильмы в строгом смысле слова,

тем более, что, как мы видели, в применении ко многим про¬

изведениям экрана данный термин не имеет смысла. Речь здесь

пойдет о картинах, в которых явны связи — связи притяжения и

отталкивания — с проблемами современной цивилизации, науч¬

но-технической революции, ее социальными и нравственным^

14

«На завоевание полюса». Пре¬

док всех киномонстров — снеж¬

ный великан.

«Долгожитель» фантастиче¬

ского экрана — гигантская

обезьяна Кинг-Конг

последствиями. Это непосредственные угрозы, вызванные не¬

контролируемым развитием индустрии, гонкой вооружений.

Это отношения человека и машины и — шире — человека и тех¬

нического прогресса. Это размышление о будущем мире, воз¬

можных вариантах его развития, наконец, о структуре челове¬

ческой личности, формирующейся в условиях капиталистическо¬

го общества.

Таковы, на наш взгляд, основные темы фантастического ки¬

но. Они определяют и основные главы настоящей работы.

Так как данная книга не является историей фантастики, ее

композиция не следует хронологии, то нужно, очевидно, для

ориентировки читателя дать общую периодизацию материала.

Здесь большинство исследователей западной кинофантастики

придерживаются одинаковых временных границ. Первый этап

начинается от фильма «Путешествие на Луну» Мельеса 1902 го¬

да и продолжается до первой мировой войны. Он проходит

под знаком Мельеса, его восприятия науки как ключа к воро¬

там чуда, как повода для игры фантазии и объекта восторжен¬

ного изумления.

15

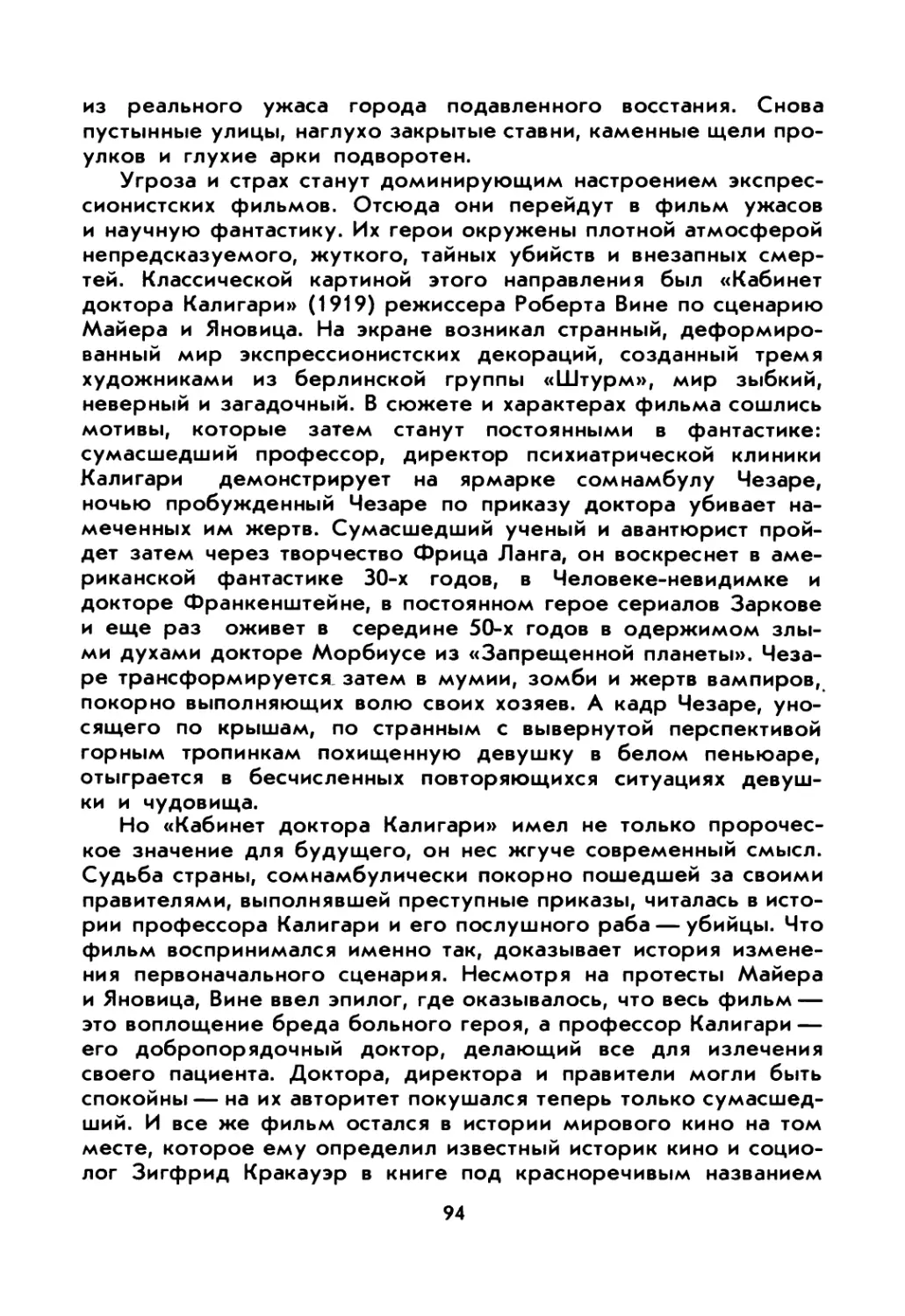

Второй этап связан с фильмами немецкого экспрессионизма.

Ему предшествовала первая мировая война, показавшая оборот¬

ную сторону технического прогресса. Мир, устроенный на ра¬

зумных началах, сменяется в экспрессионистских фильмах об<-

разом действительности, полной тайных опасностей, иррацио¬

нальных кошмаров. Наиболее ясным символом этого мироощу¬

щения явился «Кабинет доктора Калигари» Роберта Вине (1919).

Итог этому периоду подводил «Метрополис» Фрица Ланга,

собравший воедино все мотивы экспрессионистского фильма и,

как мы увидим, надолго вперед определивший кардинальные

темы мировой фантастики.

В следующем периоде центр фантастического кино пере¬

мещается в США. Здесь в основном немецкими кинодеятелями,

эмигрировавшими в Голливуд, на американской почве в период

великого кризиса были возрождены идеи экспрессионизма—-

на экран снова пришел искусственный человек, на этот раз в

образе чудовища Франкенштейна, снова поставлена загадка

двойственности человеческой личности в «Докторе Джекиле и

мистере Хайде», снова подвергнута сомнению роль ученого и

показана опасность знания в многочисленных фильмах о сумас¬

шедших ученых, наконец, в бегстве от грозной социальной дей¬

ствительности освоены экзотические территории: затерянный

мир Атлантиды, остров доктора Моро и тропические джунгли,

где появлялась гигантская обезьяна Кинг Конг — коммерчески

самое жизнеспособное изобретение американской фантастики

(права на него были проданы японской фирме Тохо через

двадцать пять лет).

Одновременно это было время «сериалей», описывающих

похождения суперменов вроде Флэша Гордона, и серьезных

попыток создать фильм о будущем, осуществленный в 1936 го¬

ду Уильямом Камероном Мензисом (фильм «Облик грядуще¬

го» по сценарию Уэллса).

Новый бум американской кинофантастики, связанный с рас¬

цветом научно-фантастической литературы, начался с фильмов

«Направление — Луна» (1950, режиссер Ирвинг Пичел), «Вещь

из другого мира» (1951, режиссер Кристиан Ниби) и с филь¬

ма «Чудовище с глубины 20 000 сажен» (1953, режиссер Эжен

Лурье), открывшего в послевоенное время серию фильмов о

монстрах. Вскоре эту серию успешно продолжил на японской

почве Иносиро Хонда. Психоз летающих тарелок, расцветший

в атмосфере холодной войны, подогревал успех фильмов о

космической опасности. Страх перед атомной бомбой транс¬

формировался в образе чудовищ, разбуженных испытанием

ядерного оружия.

16

Схемы и модели фантастических фильмов были быстро от¬

лажены, и началось конвейерное производство картин, собирае¬

мых из блоков, столь же стереотипных, как салуны, шерифы,

златокудрые девицы и свирепые бандиты в вестернах, погони

на автомобилях и перестрелки в гангстерских фильмах.

Пожалуй, четкая грань завершения этого периода отмечена

1959 годом, когда Стэнли Креймер поставил фильм «На бере¬

гу», определив качественно новый уровень фантастического ки¬

но и начало уже не единичного и не случайного, но постоян¬

ного присутствия в нем крупных мастеров.

Этот последний период, продолжающийся по сей день, пока

еще не ясен в своих эстетических особенностях, он наиболее

сложен как по разнообразию определяющих его мастеров, так

и по противоречивости принесенных ими в фантастику социаль¬

ных художественных идей. Бесспорно одно: с приходом новых

режиссеров фантастический кинематограф теряет свою обособ¬

ленность от других жанров кино. Оставаясь частью «массовой

культуры», он в то же время становится серьезным искусством.

Для ряда художников фантастика оказывается лирическим,

сугубо авторским жанром, позволяющим им, используя фан¬

тастическую посылку, раскрыть внутреннюю механику социаль¬

ных, психологических явлений глубже, чем в обычной бытово¬

реалистической форме. Сама быстрота изменения действитель¬

ности, ее «динамические координаты» потребовали научной фан¬

тастики. Ибо проблемы рождаются на грани сегодня и завтра,

они требуют экстраполяции в завтрашний день того, что сегод¬

ня только возникает, а вчера еще не существовало.

...Итак, кинофантастика как летопись страхов и надежд че¬

ловека буржуазного мира; кинофантастика как способ социаль¬

но дезориентировать зрителя, ввергнув его в бездны иррацио¬

нального ужаса; кинофантастика как попытка прогнозировать

будущее, осмыслить огромные перемены, которые несет науч¬

но-техническая революция,— предмет этой книги.

Мифология технической эры

Сон разума

рождает чудовищ.

Франсиско Гойя

В 1901 году молодой, но уже известный писатель Герберт

Уэллс опубликовал роман «Первые люди на Луне». Луна, ко¬

торую посетили ученый Кэйвор и его сосед Бетфорд, оказалась

похожей на большой муравейник. Только «у муравьев четыре

или пять разных форм, у селенитов же их очень много»9.

«На Луне каждый гражданин знает свое место», каждый от

рождения воспитывается так, чтобы развить одну способность,—

у пастухов длинная клешня, чтобы погонять и тащить коров,

у мясников длинные руки на коротком теле, у математика

развиваются те части мозга, которые нужны для математики,

и «он глух ко всему, кроме математических задач»10, у воинов,

наоборот, мускулистые торсы и микроскопические мозги. А сам

Великий Лунарий — это колоссальный мозг с крошечными гла¬

зами, но без лица — компьютер, как сказали бы мы сегодня.

В «Первых людях на Луне» Уэллс предложил еще один вариант

возможного будущего, внеся в технократическую утопию эле¬

мент сатиры.

Через год после выхода романа появилась и первая экра¬

низация Уэллса — фильм Жоржа Мельеса «Путешествие на

Луну». В нем было 285 метров. Правда, попадали герои на

Луну по методу Жюля Верна — в снаряде, выпущенном из

пушки,— это было эффектнее, чем сам собой поднимающийся

шар, но дальше следовали сюжету Уэллса. Они встречали се-

19

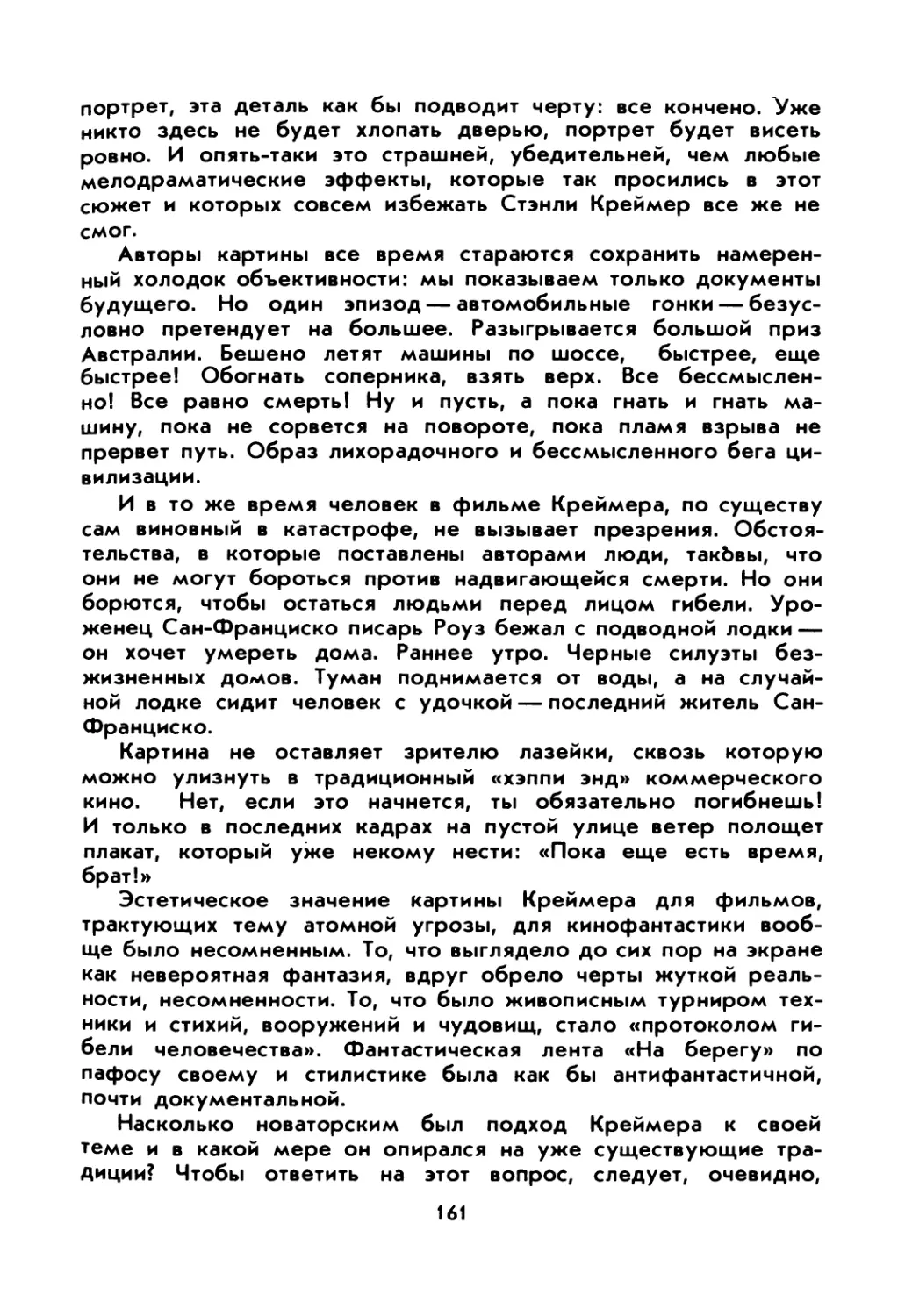

Четыре этапа полета на Лу¬

ну: «Путешествие на Луну»

(1902), «Женщина на Лу¬

не» (1928), «Направле

ние — Луна» (1950), «Пер¬

вые люди на Луне» (1964)

К двум героям Уэллса ре¬

жиссер Жюран добавил ге¬

роиню. Что поделаешь,

кино!

ленитов, похожих на насекомых, ходили среди рощи грибов.

Обитателей Луны изображали акробаты из Фоли Бержер, бале¬

рины из театра Шатле плясали в виде небесных светил, после

различных приключений герои убегали от селенитов и спуска¬

лись на землю при помощи парашюта.

Конечно, кинематограф, находящийся в младенческом со¬

стоянии, не мог подняться до уровня размышлений Уэллса.

Мельес взял из романа то, что мог передать на экране — при¬

ключение и зрелище.

Прошло шестьдесят два года, и английский режиссер Натан

Жюран снова вернулся к «Первым людям на Луне». Роман

Уэллса получил современное якобы документальное обрамле¬

ние: три космонавта из Англии, СССР и США под флагом

ООН достигают Луны, но когда они уже собираются поднять

вымпел первооткрывателей, то неожиданно натыкаются на

истлевший британский флаг (приятно хоть в фантастике быть

первыми!) и документы, неопровержимо доказывающие, что

раньше их посетили Луну два героя Уэллса и (необходимая до¬

бавка кино) невеста Бетфорда— Кэт. Репортеры, получившие

сенсационное сообщение с Луны, находят престарелого Бет¬

форда, рассказ которого и стал основным сюжетом фильма.

Бетфорд поведал журналистам, как, не желая того, они с про¬

фессором Кэйвором и Кэт попали на Луну, как воевали с кар-

ликами-селенитами, как встретились с Великим Лунарием и

выяснили, что он, оказывается, готовит нападение на Землю.

(В кино жители чужих миров выглядят обычно более агрессив¬

но, чем в литературе.) Наконец, как после обычных схваток и

погонь Бетфорд и его невеста убегают, оставив бедного про¬

фессора в руках злобных селенитов. И тут действие возращает-

ся в современность: космонавты не могут найти следов селе¬

нитов— все обратилось в пыль. «Не удивительно,— усмехается

Бетфорд, — у Кэйвора был страшный насморк». Бедные селени¬

ты стали жертвой земной инфекции.

За исключением этого смешного хода в финале, как бы

ставящего под сомнение весь рассказ Бетфорда, фильм пред¬

ставляет собой банальную приключенческую ленту, сделанную

без изобретательности и совершенно отбросившую социальное

содержание книги Уэллса, его попытки показать алогизм бур¬

жуазного общества и тоскливую упорядоченность лунного как

одну из нежелательных альтернатив будущего. Роман давал ос¬

нования и для фильма-размышления и для фильма-сатиры. Кине¬

матограф располагал уже техническими возможностями звука,

цвета, широкого экрана. Но формула зрелище + приключение

остается неизменной.

22

Может быть, «Первым людям на Луне» просто не повезло?

Вот фильм «Машина времени» (1960), признанный лучшим филь¬

мом Джорджа Пала — современного Мельеса, «чародея экра-

на»— продюсера и режиссера фантастических картин. «Маши¬

на времени» была опубликована еще в 1895 году. В далеком

будущем путешественник во времени обнаруживал не гармо¬

ническое разумное и счастливое общество, а две совершенно

чуждые друг другу враждебные расы: изнеженные, беспечные,

отучившиеся работать и мыслить элои и живущие в подзем¬

ных фабриках, одичавшие морлоки, употребляющие своих

бывших хозяев элоев в пищу. Романтическая метафора Уэл¬

лса была тем, что сегодня называют экстраполяцией в будущее

тенденций настоящего. Элои и морлоки — результат умственной

и физической деградации общества, в котором одни живут за

счет других. Технический прогресс, утверждал писатель, в ан¬

тагонистическом классовом обществе ни к чему хорошему при¬

вести не может.

Джордж Пал бережно воскрешает дизайн викторианской

Англии — массивную устойчивую мебель, коляски, свечи, ке¬

росиновые лампы, часы, множество часов — фильм начинается

с их тиканья — каретные, каминные, с автоматическими фигур¬

ками. Наконец, сама машина времени, напоминающая первые

автомобили со множеством наивных завитушек и украшений,

плюшевым сиденьем, медной рукояткой хода «вперед»-«на-

зад» и пластинкой, указывающей создателя машины —

«Г.-Дж. Уэллс, 1895». Кажется, роман стал поводом для очаро¬

вательной стилизации эпохи, ее мод, костюмов, интерьеров.

Тем более, что режиссер нашел блестящий прием для того,

чтобы показать движение времени. Напротив лаборатории на¬

ходится магазин готового платья, и в витрине на наших глазах

происходит мгновенное переодевание манекена — смена мод

от 1895 до 1966 года. Это впечатляет больше, чем быстрый

восход и заход солнца, превращающийся по мере ускорения

хода машины в сплошные огненные полосы, прочерчиваемые

на небе, а затем просто в мгновенное мерцание света и тьмы.

Однако Джордж Пал не ограничивается этюдом на тему

смены мод и дизайна. Он останавливает машину в трех пунк¬

тах— 1917 году, 1940-м и 1966-м, утверждая, что история чело¬

вечества— это история войн и кровопролитий. В 1917 году его

герой пугается автомашин и знакомится с сыном друга, который

спрашивает, был ли он на фронте; в 1940-м — видит аэростаты,

висящие над Лондоном и покидает неприветливое время, уве¬

ренный, что война с немцами продолжается уже четверть ве¬

ка; в 1966 году он видит людей, одетых по моде будущего, в

23

блестящие комбинезоны, но не успевает рассмотреть родной

город, как начинается воздушная тревога. Над Лондоном по¬

висает спутник, бросающий атомные бомбы. Все рвется, горит,

разверзается земля, исторгая потоки лавы, и кипящие реки

магмы заливают город. Испуганный изобретатель, добравшись

до машины, дает полный вперед и попадает во время, когда

уже нет войн.

Он видит остатки цивилизации. Западное кино научилось по¬

казывать руины культуры — трава и кусты в треснувших ступе¬

нях огромного здания, голова загадочного сфинкса. Герой зна¬

комится с элоями, поражаясь их апатичности, и выясняет, что

они не читают книг, не помнят прошлого и, как скот на бой¬

ню, идут по гудку в подземелья морлоков, чтобы стать их

пищей; Джордж спасает тонущую красавицу Уинну и дерется

с лохматыми, похожими на седых обезьян морлоками, отбивая

у них похищенную машину. Затем, вернувшись на короткое

время в свою лабораторию к изумленным гостям, он снова

уезжает, на этот раз, очевидно, навсегда, чтобы, как подобает

истинному англосаксу, возглавить восстание элоев против мор¬

локов.

Зритель этого фильма может восхищаться фантазией дизай¬

неров, ужасаться сценами военных катастроф, гадать, чем кон¬

чится история Джорджа и прекрасной Уинны, когда он к ней

вернется. Но в фильме нет размышлений Уэллса о мире, тра¬

гически расщепленном на тех, кто создает, и тех, кто имеет;

тех, кто отторгнут от духовных ценностей, и тех, кто отчужден

от производительного труда. Пал не развивает мысли Уэллса,

не спорит с ними, он просто игнорирует их.

Именно в тот момент, когда кино обрело все технические

возможности, завоевало новую зрелость и глубину, оно прош¬

ло мимо социальных концепций родоначальника современной

фантастики.

Справедливости ради надо сказать, что в 30-е годы, при

жизни Уэллса, было создано несколько картин, пытавшихся не

только пересказать сюжеты Уэллса, но и выразить его идеи.

Это фильм американца Уэйла «Человек-невидимка» и созданные

по сценариям Уэллса в Англии картины «Облик грядущего» и

«Человек, который мог творить чудеса».

Но тогда же, точнее, в 1933 году, Уэллс в ответ на пред¬

ложение написать предисловие к своим ранним научно-фантас-

тическим романам заметил, что «мир в настоящее время имеет

достаточно катаклизмов в реальности, чтобы нуждаться в до¬

полнительных катаклизмах фантастики»11. Катаклизмов не стало

меньше в 50—60-е годы. Но и в «Машине времени», и в «Пер¬

24

вых людях на Луне», и в «Войне миров» кинематограф, забыв

о пожелании Уэллса, выбирает зрелище катастроф, приключе¬

ние, берет иной слой, чем тот, которым дорожил сам писатель,

различие в методах, объектах интереса у кино и литературы

налицо.

По мнению исследователя научно-фантастического кино Джо¬

на Бакстера, вообще нет ничего общего не только между

научно-фантастическими произведениями кино и литературы,

но между читателями и зрителями этих произведений, между

писателями и режиссерами. В поддержку своей точки зрения

он приводит высказывание видного критика в области научной

фантастики Деймона Найта по поводу экранизации книг «Власть»

и «Невероятно уменьшающийся человек». «Почему кинемато¬

граф купил эту плохую книгу? («Невероятно уменьшающийся

человек»). Потому что там есть отродье — паук — «черная вдо¬

ва». Но это ведет нас к другому вопросу: как же случилось,

что большой научно-фантастический бум превратился в цикл

фильмов о чудовищах?.. Чтобы ответить на этот вопрос, давай¬

те снова взглянем на «Власть». Главный герой книги — супер-

мен-злодей — это не человек, а символ; он — это безликая

опасность, которая бродит по темной улице, таящаяся где-то в

механическом шуме города, он тот хитрец, который хочет вас

убить, тот человек с пронзительными глазами, который употреб¬

ляет непонятные слова, который жонглирует опасными невиди¬

мыми для вас вещами. Он человек, который, изобрел «Фау-2»

и атомную бомбу. Это ученый, профессор, яйцеголовый. Это

антинаучная фантастика; это область, которая не только отво¬

рачивается от стандартной бутафории научной фантастики, но

от привычного образа мысли, который лежит в основе самой

науки. Это искусство отворачивается от предположения, что все

явления могут быть разделены на категории, что вещи могут

быть измерены... Оно отворачивается от понятия причины и

следствия» 1 2.

Можно спорить с тем, насколько точно отражает эта оценка

сегодняшнее состояние кинофантастики, в которой появились

серьезные имена и значительные произведения, прямо трактую¬

щие тему: НТР и человек. Можно попытаться установить косвен¬

ные связи между проблемами НТР и массовой фантастикой.

Можно даже поспорить и с конкретной оценкой фильма «Не¬

вероятно уменьшающийся человек»—одним из заметных про¬

изведений фантастического кинематографа. Тем не менее Найт

отмечает важное различие между фантастикой в литературе и

на экране, и его точка зрения поддерживается другими ав¬

торами.

25

Страх и «суеверие — этот обнаженный нерв общества, на

котором раньше играл фильм ужасов, теперь, по мнению

Пенелопы Хастон, перешел в область научно-фантастического

кино»13. Как замечает Бакстер, «возможна наиболее распрост¬

раненная реплика в научно-фантастическом кино: «Есть вещи,

которые человек не должен знать». Тысячи актеров произно¬

сили ее, обращаясь к безумным ученым, и тысячи героев бор¬

мотали ее над дымящимися руинами космических кораблей и

экспериментальных научных лабораторий. Она выражает уни¬

версальный, всеобщий страх людей перед неизвестным и необъ¬

яснимым, страх, который научно-фантастическая литература

отвергает, но который пустил прочные корни в научно-фанта-

стическом кино»14.

Характерно, что настроения эти совершенно незнакомы со¬

ветской кинофантастике, проникнутой верой в благодетельность

научного знания, захваченной невероятными возможностями

технического прогресса.

Откуда же это противоречие между научно-фантастиче-

ской литературой и кинематографом на Западе? Почему лите¬

ратура в своем верхнем и достаточно мощном слое, если и

предостерегает об опасностях тех или иных последствий науки,

тем не менее приветствует эксперимент, увлечена научными

идеями, рассматривает последствия их применения, а кино (хотя

и с существенными исключениями) заражено суевериями и

страхом, его интересуют не идеи, но зрелища и потрясения.

По мнению критика, корни этого кинематографа уходят в

средневековый фантастический мир, в эпоху маски, моралите

и Гран гиньоля. Даже если и согласиться с этим весьма спор¬

ным утверждением, то оно не дает объяснения, почему, исполь¬

зуя сюжеты литературы, кино не следует ее пафосу, а ищет

опоры в средневековье.

Может быть, дело как раз в том, что кино не успело нако¬

пить такие традиции, как литература. Родоначальники современ¬

ной фантастики Жюль Верн и Герберт Уэллс имели длинный

ряд предшественников, начиная от писателей античности, через

Рабле и Свифта, до просветителей XVIII века. Мельес начинал

первым, а главное — арсенал его выразительных средств поз¬

волял воплотить зрелищную сторону фантастики, иногда ее

эмоциональный мир, но, конечно же, не ее идеи, не богатство

ее научных и социальных прогнозов. Положение не очень изме¬

нилось в 20-е и 30-е годы. Более того, сложилась традиция,

некие законы жанра; на экране показывался не путь к откры¬

тию, а лишь его фантастические результаты, его таинственные

и катастрофические последствия.

26

Есть и еще одно, возможно, решающее обстоятельство.

Научно-фантастическая литература и кино имеют не совпадаю¬

щие адресаты. У литературы свой, преимущественно молодой

читатель, частично даже организованный в клубы любителей

фантастики («фэн-клабы»).

Конечно, поток книжной макулатуры в области фантастики

огромен. Герои и сюжеты приключенческого бульварного чти¬

ва легко акклиматизируются в будущем, в космическом про¬

странстве. Но все же у организованного читателя «фэн-кла-

бов» есть возможность систематического знакомства с проблем¬

ной научной фантастикой.

Зритель научно-фантастических фильмов, как правило,

обычный зритель коммерческого кино, который тянется к зре¬

лищу, эмоциональному потрясению. Об этом пишет и Бакстер.

Но важно еще и другое: какого рода зрелища и потрясения

дает научно-фантастический кинематограф? На какие потребнос¬

ти и настроения массового зрителя он отвечает?

Когда ставишь вопрос таким образом, то как будто бы чис¬

то зрелищный фильм Пала, который критика упрекала в дис¬

пропорции визуального и психологического, получает опреде¬

ленный и современный смысл. Зритель видит любовно, с но¬

стальгией показанный прочный, устоявшийся быт викториан¬

ской Англии, видит великолепие сецессиона 10-х годов, а потом

все это сметается лавиной перемен, принесенных XX веком,

рушится в огне атомной войны, чтобы закончиться вялым и без¬

думным миром апатичных элоев, ставших пищей для морлоков.

Ничего не говорится прямо, сопоставляются цветные картины,

зрительные образы эпох, но вывод подсказывается зрителю:

«тогда» было лучше, чем «теперь», надежнее, спокойнее, милее.

Фильм оказывается консервативной реакцией «массовой

культуры» на технический прогресс. Что же касается того, что

в область научной фантастики теперь перешел «страх и суеве¬

рие» из фильма ужасов, то это закономерно.

Слепая вера во всемогущество научного знания, которое

действительно приносит невероятные практические результаты,

но результаты, даваемые обычному человеку в готовом виде,

порождает огромное количество суеверий вокруг науки. И преж¬

де всего веру в непогрешимость научных истин, готовность пове¬

рить в любую научную гипотезу как в уже доказанное утверж¬

дение. Как было точно замечено: «Слова «наука утверждает,

что...» играют в наше время ту же роль, что в средние века

«церковь утверждает, что...»15.

Иначе говоря, на место авторитета бога обыватель, запутав¬

шийся в сложности современного мира, готов поставить авто¬

27

ритет науки. Он ждет от нее готовых решений, точных реко¬

мендаций, а если таковых нет, он сам как бы вырывает эти

рекомендации из весьма осторожных и предположительных

прогнозов. Так рождается миф о снежном человеке и о воз¬

можностях телепортации, телекинеза. Так возникает эпидемия

«летающих тарелочек». Тысячи людей в разных странах мира

заявляют, что лично видели космические корабли пришельцев.

Американец Джордж Адамский выпускает две книги —«Ле¬

тающие тарелки приземлились» и «Внутри космического кораб¬

ля»16, где он описывает свои встречи с пришельцами с Венеры

и Сатурна и пребывание на корабле-матке, куда его достави¬

ла «летающая тарелка». Все это снабжено фотографиями, со¬

лидно издано. Более восьмидесяти тысяч экземпляров первой

книги Адамского было продано только в Америке. Она была

переведена на большинство европейских языков. Опять-таки

интересна не столько сама мистификация, сколько то, что сот¬

ни тысяч людей хотели в нее поверить.

Так появляются теории о посещении земли в доисториче¬

ские времена космическими пришельцами. Эрих Деникен и

Гарольд Райнл делают фильм «Воспоминание о будущем»: рас¬

следование-доказательство того, что землю посещали инопла¬

нетяне. И хотя аргументы с точки зрения науки некорректны,

приводимые «факты» (фрески Тассилы якобы изображают кос¬

монавта в скафандре, такие же космонавты — японские ста¬

туэтки «Догу» и фреска бога в храме Паленка) — сомнительны и

скорее всего объясняются случайным, часто весьма отдаленным

сходством, однако зрителю «не хочется» это видеть. Тем более

что авторы как будто бы ни на чем не настаивают, ничего

безоговорочно не утверждают, а лишь «высказывают предполо¬

жения». Но предположения встречаются с энтузиазмом. И это

симптоматично.

Но не только массовый потребитель обожествляет науку.

С неменьшим успехом это делают и сами ученые. То окружая

ее мистическим ореолом и ища в ней потаенных смыслов,

то выдвигая точные науки в качестве панацеи для решения всех

социальных проблем. Оба эти «направления» представлены до¬

статочно широко.

Так, во Франции Жак Бержье* и У. Пауэлл выпускают книгу

«Утро магов», где предлагают современной науке вернуться

к опыту алхимии, к знаменитым магам и прорицателям XVII I ве¬

* Бержье — известный французский физик и участник Сопротивления,

написавший об этом времени чрезвычайно интересные мемуары. Его духов¬

ная эволюция симптоматична и печальна.

28

ка и попытаться открыть тайны ордена Розенкрейцеров, ибо

именно там, в прошлом лежат главные и неизвестные современ¬

ной науке знания.

С другой стороны, на общественную арену вышло такое

представленное именами весьма авторитетных ученых течение,

как сциентизм.

По мнению сциентистов, при помощи методов точных наук

можно решить все проблемы человека и общества, дать го¬

товые рецепты на все случаи жизни. Их претензии вызвали яро¬

стный отпор со стороны гуманитариев. Впрочем, некоторые

ученые выступают не только против сциентистов, но и против

технического прогресса вообще. «Воинствующий антитехноло-

гизм стал за последние годы своеобразной модой среди зна¬

чительной части радикальной интеллигенции на Западе»17

Ясна бесперспективность технофобии, идеологии техническо¬

го пессимизма, абсолютизирующей противоречия научно-тех-

нической революции в буржуазном обществе, распространяя

их на человечество вообще. Но нельзя не видеть в то же

время, что она отражает широкое и все растущее разочаро¬

вание результатами научно-технической революции в западном

обществе. Превращение трудящегося в придаток машины, его

отчуждение, угроза экологического кризиса, опасность «науч¬

ного» манипулирования поведением человека, управления его

волей и личностью, «все увеличивающийся разрыв между узкой

группой «посвященных» и невежественной массой, с ужасом взи¬

рающих на науку и технику, которая диктует им новый и все

быстрее изменяющийся образ жизни», — все это рождает страх

и растерянность. И рядом с эйфорией по поводу технических

достижений обнаруживаются враждебное отношение к прогрес¬

су, к разуму вообще, тяга к иррационализму и мистике.

По мнению французского публициста Жака Дюкеня, «на

угрозу холодного как лед и механизированного мира», кото¬

рого боялся французский религиозный мыслитель Теяр де Шар¬

ден, западный человек инстинктивно отвечает взрывом иррацио¬

нального». Дюкень приводит цифры: «Во Франции действуют

50 тысяч гадательных пунктов, 12 тысяч оккультистов Италии

объединены в профсоюз, 60 процентов французов регулярно

читают астрологические рубрмки в газетах, большинство мз

них — парижане и молодежь»18. Западный обыватель ищет

утешения и веры в многочисленных сектах, вроде «свидетели

Иеговы», «церковь последнего суда», гаитянском ритуале «во-

ДУ», в йога и дзенбуддизме. И вот уже видный буржуазный

футуролог Дэниел Белл, еще недавно предвещавший торжество

технотронной цивилизации, меланхолически констатирует «ко¬

29

ренные изменения культуры с существенным антирациональным

и антиинтеллектуальным уклоном в искусстве, а также в ха¬

рактере житейского опыта и восприятия явлений» 19.

Ситуации подобного рода уже встречались в истории куль¬

туры. Так, в эпоху Просвещения намечается кризис просвети¬

тельного рационализма. Как отмечают исследователи литера¬

туры предромантизма В. Жирмунский и Н. Сигал: «Первые

симптомы этого кризиса обнаруживаются в середине века, когда

в литературе и в быту начинает проступать новое осмысление

фантастики. Наблюдается растущее увлечение (в особенности

среди высшего общества) алхимией, магией и каббалой, поиски

«философского камня», интерес к сочинениям натурфилосо¬

фов XVI—XVII вв. — Парацельса, Якова Бёме и к современной

теософии (в частности — к Сведенборгу)»20. Именно в эти годы

приобретают невиданную популярность такие маги и шарлата¬

ны, как Калиостро и граф Сен-Жермен. Вспыхивает поваль¬

ное увлечение азартными играми, вокруг которых возникает

«суеверный ореол», делаются попытки философски осмыс¬

лить это увлечение «связав стихию случайности, воплощенную

в карточной игре со сферой сверхъестественного, иррацио¬

нального» 2 1.

Наше время предлагает более контрастную ситуацию. Пото¬

му что тяга к иррационализму возникает одновременно с не¬

виданными достижениями человеческого разума, астрология

существует на фоне космических полетов, проповедь спонтан¬

ности, бессознательного откровения — рядом с компьютерами,

религиозные секты, пытавшиеся постичь тайну человека,— па¬

раллельно с открытием генетического кода.

Причем очень часто проповедь мистики, сверхъестественно¬

го выступает в чешуе научной терминологии, обставляется

научным реквизитом. Так, гадалки используют электронные ма¬

шины, спириты толкуют о телекинезе, астрологи — о косми¬

ческих излучениях.

Постоянное соединение рационального и иррационального,

их парадоксальные сочетания в повседневном сознании челове¬

ка позволяют понять и причину зыбкости жанровых границ в

современной фантастике и взаимопроникновение научной и

ненаучной фантазии. С одной стороны, научная фантастика

объясняет «в духе науки» старые, классические мифы, например

легенду о Фаусте. (Мефистофель в рассказе Койдеша «Опыт»

оказывается космическим пришельцем Ми-фи, прибывшим на

Землю, чтобы помочь людям. Но Фауст ведет себя легкомыслен¬

но и полученные знания употребляет для собственного омоло¬

жения и соблазнения Маргариты.)

30

С другой — легенды, фантазии и суеверия ищут научные

мотивировки. По поводу романа Мэри Шелли «Франкенштейн»

англичанин Томкинс сказал: «Наука проникает в роман, пере¬

одевшись в маскарадное платье — в форме романа ужаса».

Но сегодня чаще происходит обратное: миф проникает в науч¬

ную фантастику, переодевшись в маскарадное платье науки.

Научная или псевдонаучная терминология лишь прикрывает

мечту о чуде, веру в сверхъестественное.

В одном из таких научно-фантастических романов люди бо¬

рются с расой холода и тьмы, которая тушит звезды и погру¬

жает во тьму обитаемые миры. Герои заново зажигают сверх¬

новые светила. Ван Вогт в новелле «Чудовище» показывает

человека будущего, способного лишь силой своей мысли пред¬

отвратить взрыв атомной бомбы и путем «телепортации» (мод¬

ное слово среди научных фантастов) — опять-таки психологи¬

ческим усилием — перенестись в космический корабль чужой,

враждебной расы за пятьдесят световых лет и привести его к

гибели. Понятно желание авторов в мире усиливающейся власти

машин помечтать о том, что человек сможет обойтись когда-

нибудь без них. Но чудесное в этих произведениях часто даже

не ищет мнимонаучных мотивировок. Всемогущий человек —

псевдоним всемогущего бога.

А у Роберта Шекли в «Зайце» непознанное, невероятное

прямо и демонстративно противопоставлено достижениям нау¬

ки. Среди колонистов, работающих на Марсе,— обстоятельство,

вполне достаточное для старой достопочтенной фантастики,—

вдруг появляется «заяц», безбилетный парнишка. И выясняется,

что этот «заяц» обладает просто невероятным даром: поверив

в возможность перемещения с Земли на Марс, он способен

совершить мгновенную «нультранспортировку». И перед ним

обалдело стоят ученые будущего, в то время, как он демонст¬

рирует им свои невероятные возможности.

В этом шуточном противопоставлении веры — науке, техно¬

логии — наивного, естественного и тем не менее всемогущего

человека опять-таки есть свой полемический смысл. Но факт

есть факт: вера в чудо перемещается в ряде произведений с

технических возможностей прогресса на внутренние потенции

человека или она переходит в религиозное ожидание открове¬

ния. Возможно, эта вера в чудо иногда возникает как резуль¬

тат эйфории по поводу научных чудес, но несомненно чаще она

результат разочарования в науке, не оправдавшей возлагавших¬

ся на нее ожиданий.

Но дело не только в содержании научной фантастики, но и

в самом ее методе: существующие сегодня в зародышевом ви¬

31

де тенденции и настроения она развивает в полном объеме,

перенося в будущее. Скрытые страхи и проблемы выводит на¬

ружу, делая явными.

Многократно эти страхи использовались кинематографом в

чисто коммерческих целях. Продюсеры и режиссеры нажимали

на кнопки проверенных аттракционов жуткого, чтобы привлечь

зрителя. Но в то же время история взаимоотношений искусства

и зрителя ясно показывает, что тема страха, угрозы в фанта¬

стическом кино соотносилась с общественной ситуацией, что

массовые психозы, безумия всегда находили свое отражение

в искусстве. Другое дело, что #связь эта обычно носит непря¬

мой характер и проследить ее нелегко. Тем не менее она

существует. Примером наиболее явной связи — прямой и об¬

ратной — является судьба в эфире и на экране романа Г.-Дж.

Уэллса «Война миров».

30 октября 1938 года по американскому радио прошла пе¬

редача «Войны миров», разыгранная театром Меркури во главе

с Орсоном Уэллсом. Ее слушали 32 миллиона человек. Сам

Орсон Уэллс не подозревал, какие эмоции он разбудит в со¬

знании народа, жившего в ожидании войны, когда он мистифи¬

цировал под реальность фантастическое вторжение марсиан.

Но предоставим слово самому Уэллсу: «Итак, начинаем ра¬

диопередачу с планеты Марс» — начало было неплохое, но с

того вечера каждый второй, кому я попадался на глаза, не¬

изменно окликал меня: «Эй, Орсон, что новенького у марсиан?

Когда собираетесь постращать нас снова? Ха-ха-ха...»

Но время все стирает, и в наши дни миллионы людей даже

не догадываются о том, что произошло на американском радио

тридцать три года назад, в предпоследний день октября.

Попробуйте вернуться к тем временам, когда радио было

поистине великим явлением... Оно занимало громадное место

в нашей жизни. В те дни, когда еще ничего не знали о теле¬

визорах и транзисторах, радио было не просто шумом, донося¬

щимся из чьего-то кармана, это был голос авторитета.

Я полагал, что пришло время использовать этот авторитет¬

ный голос. Он и прозвучал в радиопостановке «Война миров»,

извещая слушателей о том, что марсиане приземлились в шта¬

те Нью-Джерси и начали захват территорий. Не забывайте, что

это было 30 октября, в канун «Дня всех святых». На Среднем

Западе, где прошло мое детство, в этот вечер разыгрывались

разные шутки: мазали мылом стекла, звонили в колокола, а

мы, дети, замотавшись в простыни и нацепив на голову выско¬

бленные внутри тыквы, бродили под окнами, пугая соседей при¬

видениями.

32

Итак, в той злосчастной радиопередаче я прокричал «кара¬

ул», и несколько миллионов человек одновременно услышали

этот крик. На этот раз пугалом явились не тыквенные головы,

а летающая тарелка с Марса. Беда в том, что слушатели начисто

забыли, что это был за день.

Передача начиналась с выступления оркестра Рамона Рами¬

реса, который мы специально пригласили.

«Томная музыка Южной Америки переносит вас в залитый

лунным светом дансинг отеля «Астория» в Бруклине...

Внезапно оркестр смолкал.

«Мы прервали нашу передачу, чтобы сделать специальное

сообщение: странный предмет непонятной формы приземлился

на ферме, недалеко от Гроверз Милз, штат Нью-Джерси. По¬

лиция и войска выехали на место происшествия. Не выключайте

радио и следите, как будут развиваться события. А теперь

вернемся в дансинг, залитый лунным светом».

Но ненадолго...

«Леди и джентльмены, пространство вокруг Гроверз Милз

оцеплено, но одной из воинских мотоциклетных частей удалось

пробиться к тарелке. Наш специальный корреспондент Джек

Вексли расскажет вам о своих непосредственных впечатлениях

с места происшествия».

Должен сказать, что ни один радиокомментатор, повествую¬

щий об истинных катастрофах, не был так убедителен и красно¬

речив, как наши актеры, перечислявшие на всю страну мифи¬

ческие ужасы, связанные с появлением марсианских пришель¬

цев.

Один из актеров отлично имитировал голос Франклина Руз¬

вельта. И в момент, когда по радио прозвучал — как можно

было предположить, из Вашингтона — его призыв к американ¬

цам оставаться сплоченными и не впадать в панику, тысячи и

тысячи людей бросились на улицу. Казалось, что все население

Америки покинуло свои жилища. Многие по каким-то невообра¬

зимым причинам обмотали головы полотенцами. На кой черт

им понадобились полотенца, я до сих пор не могу понять.

Мы почувствовали что-то неладное, когда студия: из кото¬

рой велась передача, начала наполняться полицейскими. Фарао¬

ны были сбиты с толку, потому что не знали, как можно аре¬

стовать целую радиопрограмму... Таким образом, передача про¬

должалась. Последствия оказались самыми неожиданными.

Телефонная сеть была забита в течение нескольких дней, и

вам целую неделю не удалось бы дозвониться к вице-пре-

зиденту. Жильцы одного из домов высыпали на улицу и, зад¬

рав головы, не сводили глаз с человека, который стоя на кры¬

33

ше и вооружившись биноклем, комментировал движение про¬

клятых марсиан, крадущихся через Манхэттен к Бронксу. В по¬

лицейское управление Сан-Франциско ворвалась женщина в

изодранном платье; задыхаясь и со словами: «Это не поддает¬

ся описанию» — проглотила яд, чтобы избежать позорных по¬

следствий. К счастью, она осталась жива.

Здесь, в Голливуде, Джон Барримор тоже внимательно слу¬

шал передачу. Он допил свое виски с содовой, пошатываясь,

вышел во двор и направился к псарне, где жили его велико¬

лепные датские доги. Со словами: «Спасайтесь как можете» —

он отворил ворота, выпуская псов на свободу. Прославленный

и почтенный кинорежиссер Вуди Ван Дайк, морской офицер

в запасе, с первыми словами сообщения вскочил в машину и

устремился в военно-морское управление, чтобы доложить, что

он готов исполнить свой долг.

Кстати, о флоте. В Нью-Йоркском порту все увольнения на

берег были тотчас отменены. По правде говоря, трудно понять,

какай прок был в этом, так же как в отрядах моторизованной

полиции, ринувшейся в Нью-Джерси,

Был теплый воскресный вечер. Все машины, какие могли

двигаться, были на улице, и все репродукторы были включены.

Но полицейские мотоциклы не были радиофицированы, а потому

вообразите картину: перед изумленными глазами полицейских

штата Нью-Джерси на полном ходу — девяносто миль в час —

несутся машины, и ни одна из них не желает остановиться.

Хозяева этих машин и испуганные пассажиры даже не смотрели

на полицейских. Они мчались вперед, в горы, и не только добра¬

лись до этих гор, но и остановились там. Годы спустя мне до¬

велось говорить с человеком, состоявшим в Обществе Красного

Креста. Он рассказал, что в его обязанности входило успокаи¬

вать сограждан, убеждая их вернуться, но потребовалось ровно

шесть недель, чтобы водворить их обратно.

Итак, доказано, что фантастические слухи о летающих та¬

релках, распространившиеся по всему миру, родились после той

самой радиопередачи. Но далеко не все смеются над ними»22.

История этой радиопередачи заставила задуматься американ¬

ских социологов о тех массовых страхах, агрессивных инстинктах,

которые живут в обществе и которые столь легко могут быть

спровоцированы и выведены на поверхность. Она показала,

что интерес зрителя к фантастическим кошмарам не может

быть понят вне социальной психологии.

Через пятнадцать лет после знаменитой передачи Уэллса

Джордж Пал и Байрон Хаскин делают фильм «Война миров»,

в котором как бы воссоздают панику 38-го года: толпы обезу¬

34

мевших людей на улицах Лос-Анджелеса, жестокая драка в гру¬

зовике, мужчины, вытаскивающие женщин из автомобилей, что¬

бы самим занять их место. Этот фильм создавался уже совсем

в иное и тоже напряженное время, в разгар холодной войны,

которая отразилась в нем целым рядом изменений романа

Уэллса — технических, психологических. На «летающие тарелки»

марсиан наступают современные танки, супербомбардировщик

сбрасывает на них водородную бомбу, а марсианские аппараты

мгновенно окутываются защитным экраном, выдерживающим

любые температуры и любые снаряды.

Но главное, в этом фильме царит климат недоверия, убеж¬

дение в том, что договориться с противником нельзя. Перед

атакой на «тарелки» марсиан из окопов американской армии

выскакивает священник и идет навстречу пришельцам с белым

платком в руках и с Библией, показывая свои намерения, призы¬

вая их к переговорам. Однако и его, как раньше трех мирных

жителей, шедших с флагом навстречу марсианским аппаратам,

поражает безжалостный огневой луч. Враг беспощаден, неуяз¬

вим, но марсиане, как и в романе Уэллса, погибают от микро¬

бов.

Для Уэллса марсиане — предлог поставить это общество в

крайнюю ситуацию, где проверяются его ценности, мужество

и достоинство его членов, их способность к самопожертвованию.

Уэллс еще не знал о той проверке, которой подвергнет бур¬

жуазную цивилизацию сама история в двух мировых войнах.

Но результаты его «марсианского испытания» оказались удиви¬

тельно пророческими — он показал эгоизм буржуазного челове¬

ка, его готовность подчиниться силе и примириться с любым

положением: «Они будут удивляться, как это они раньше жили

без марсиан».

В фильме нет рассуждений писателя, нет подробностей де¬

градации общества, хотя момент одичания во всеобщей панике

показан сильно. Картина Пала и Хаскина столь же характерна в

социологическом плане, как и передача Орсона Уэллса. И так

же выражает историю эмоций своего времени. И в упоении

военной техникой, и в злорадстве по поводу ее посрамления,

и одновременно в преклонении и ужасе перед ее фантасти¬

ческими возможностями, воплощенными в «летающих тарелках»

марсиан. И в страхе вторжения, подогревавшемся всеми орга¬

нами информации в годы холодной войны, и в финальном утеше¬

нии, что «как-нибудь бог поможет Америке справиться с врага¬

ми». Не случайно последняя «тарелка» марсиан падает, не до¬

летев до церкви, где собрались жители Лос-Анджелеса, чтобы в

смертный час обратиться к богу.

35

Особенность «массовой культуры» состоит в том, что чутко

реагируя на общественные настроения, она всегда пытается

предложить своему потребителю выход из, казалось бы, не¬

разрешимых коллизий, пусть этот выход и является иллюзор¬

ным. По существу, она создает новую мифологию.

Маркс указывал, что «Всякая мифология преодолевает, под¬

чиняет и формирует силы природы в воображении и при по¬

мощи воображения; она исчезает, следовательно, вместе с на¬

ступлением действительного господства над этими силами при¬

роды»23. При этом он подчеркивает, что под природой «пони¬

мается все предметное, следовательно, включая и общество»24.

Здесь Маркс определяет важнейшую непреходящую особен¬

ность «всякой», в том числе и современной, мифологии, ее

целевую установку и тот исторический момент, когда эта ми¬

фология лишается смысла. Применяя его положение к сегодняш¬

ней ситуации научно-технической революции на Западе, прихо¬

дишь к выводу, что фантастика и является той мифологией,

которая призвана «преодолевать, подчинять и формировать» в

воображении вырвавшееся из-под контроля человека движение

технического прогресса. Это мифология технической эры. И, как

всякая мифология, она имеет свои устойчивые структуры, своих

постоянных героев, свои привычные конфликты, свои навязчи¬

вые страхи.

Это ясно видно на примере голливудских фантастических

фильмов первой половины 50-х годов, связанных с вторжением

из космоса и атомной угрозой. Причем здесь важно одно об¬

стоятельство. Для фантастики существует правило интервала:

проходит обычно несколько лет, прежде чем эмоции, рожден¬

ные реальными историческими событиями, трансформируются

в фантастические образы, прежде чем кинематограф начинает

создавать свою мифологию. (Точно так же мифологический мо¬

тив, например атомная катастрофа, уходит из кино, когда он

преодолен или хотя бы частично контролируем в жизни.)

24 июля 1947 года американский летчик Кеннет Арнольд

во время воздушной прогулки увидел «летающие тарелочки» —

их было девять штук, и они летели со скоростью 1900 км в

час. В другое время оптический феномен, наблюдавшийся Ар¬

нольдом, мог быть истолкован научно, как это позднее и бы¬

ло сделано австралийским астрономом Мензеллом. Но уже бы¬

ла произнесена Черчиллем воинственная фултонская речь, про¬

возгласившая «политику силы», изморозь холодной войны за-

мутняет стекла телескопов и биноклей. В США начинается эпи¬

демия «летающих тарелочек». Их приписывают русским, в дело

36

вмешивается армия. Но пройдет еще три года, прежде чем

летающее блюдце появится на киноэкране. В 1947—1948 годах

к ним относятся еще слишком серьезно, чтобы отнести по ве¬

домству фантастики, их пытаются кинодокументировать.

Тот же самый интервал пролегает между появлением атом¬

ной бомбы в реальности и ее экранным отражением в фанта¬

стике. Послевоенное искусство уже не могло отделаться от

грозного видения атомного гриба, поднявшегося в августе

1945 года над Хиросимой. Но Япония была слишком потрясена,

рана была слишком свежей, чтобы снимать об этом выдуман¬

ные истории, приемлем был только кинодокумент. Европа за¬

нималась своими послевоенными проблемами, лишь в 1953 го¬

ду Андре Кайятт поставит фильм «Перед потопом», чтобы

рассказать о психологическом давлении атомной угрозы на

молодежь. А в Америке война кажется закончившейся навсег¬

да, атомная монополия внушает ощущение неуязвимости. Воен¬

ные относятся к бомбе с фамильярной почтительностью. Во вся¬

ком случае, американские летчики, сбрасывая в 1946 году бомбу

на аттол Бикини, рисуют на ней портрет «Венеры атомной

эры» — кумира солдат — Риты Хейворт.

В 1949 году в Советском Союзе было взорвано ядерное

устройство. Монополия закончилась. И в 1951 году появляются

первые фантастические фильмы-предупреждения. Пока это

была поверхностная публицистика в форме фантастики. В филь¬

ме «Ракетный корабль Х-М» Курта Ньюмана группа ученых,

прибывших на Марс, устанавливает, что марсианское общество

уничтожено в результате атомной катастрофы. На Марсе снова

каменный век, жалкие аборигены, забывшие все достижения

своей цивилизации. Предупреждение было прозрачно ясно.

В фильме «Пять» атомная война уже переносится на Землю.

Пять человек остаются в живых после атомной катастрофы,

остальные погибли, зараженные радиоактивной пылью. Потом

умирают еще трое; оставшаяся пара, быть может, начнет но¬

вую жизнь в холмах, окружающих разрушенный город. Подоб¬

ные фильмы-предупреждения и одновременно разоблачения

общества, мгновенно распадающегося в результате войны, лю¬

дей, скатывающихся к дикости, будут делаться и дальше на

протяжении следующих пятнадцати лет.

Если в фильмах «Ракетный корабль Х-М» и «Пять» показы¬

валось, к чему может привести атомная война, то фильм

«День, когда земля остановилась» (1951) — один из самых значи¬

тельных фильмов американской фантастики первых послевоен¬

ных лет — завершался прямым публицистическим призывом

прекратить атомные испытания и жить в мире. Его постановщик

37

Роберт Уайз, опытный и сильный профессионал, одинаково сво¬

бодно чувствующий себя в разных жанрах (он поставит мью-

зикл «Вестсайдская история», научно-фантастический фильм

«Штамм «Андромеда»), понял и четко реализовал один из ве¬

дущих принципов фантастики: необходимость полного правдопо¬

добия, почти документализма в условиях фантастической ситуа¬

ции. Фильм начинается с того, что пресловутая «летающая та¬

релка» появляется над столицей США и опускается у памятни¬

ка Вашингтону. И когда космонавт выходит, он оказывается

очень похож на жителей Земли. Сам пришелец интересует ре¬

жиссера меньше, чем реакции на него со стороны жителей США,

и здесь в изображении американского общества он проявляет

незаурядную наблюдательность и сатирический талант. Косми¬

ческий гость Клатоу выступает с речью перед землянами. Он

просит прекратить испытания атомной бомбы, которые угрожают

его собственной планете. Их цивилизация могла бы уничтожить

Землю, могла бы насильственно прервать любые испытания, но

она не хочет вмешиваться в развитие чужой цивилизации — из¬

любленная мысль прогрессивной фантастики — и пока просто

посылает его как посланца мира. Позиция его совершенно ясна,

но он сталкивается с бюрократизмом правителей, подозритель¬

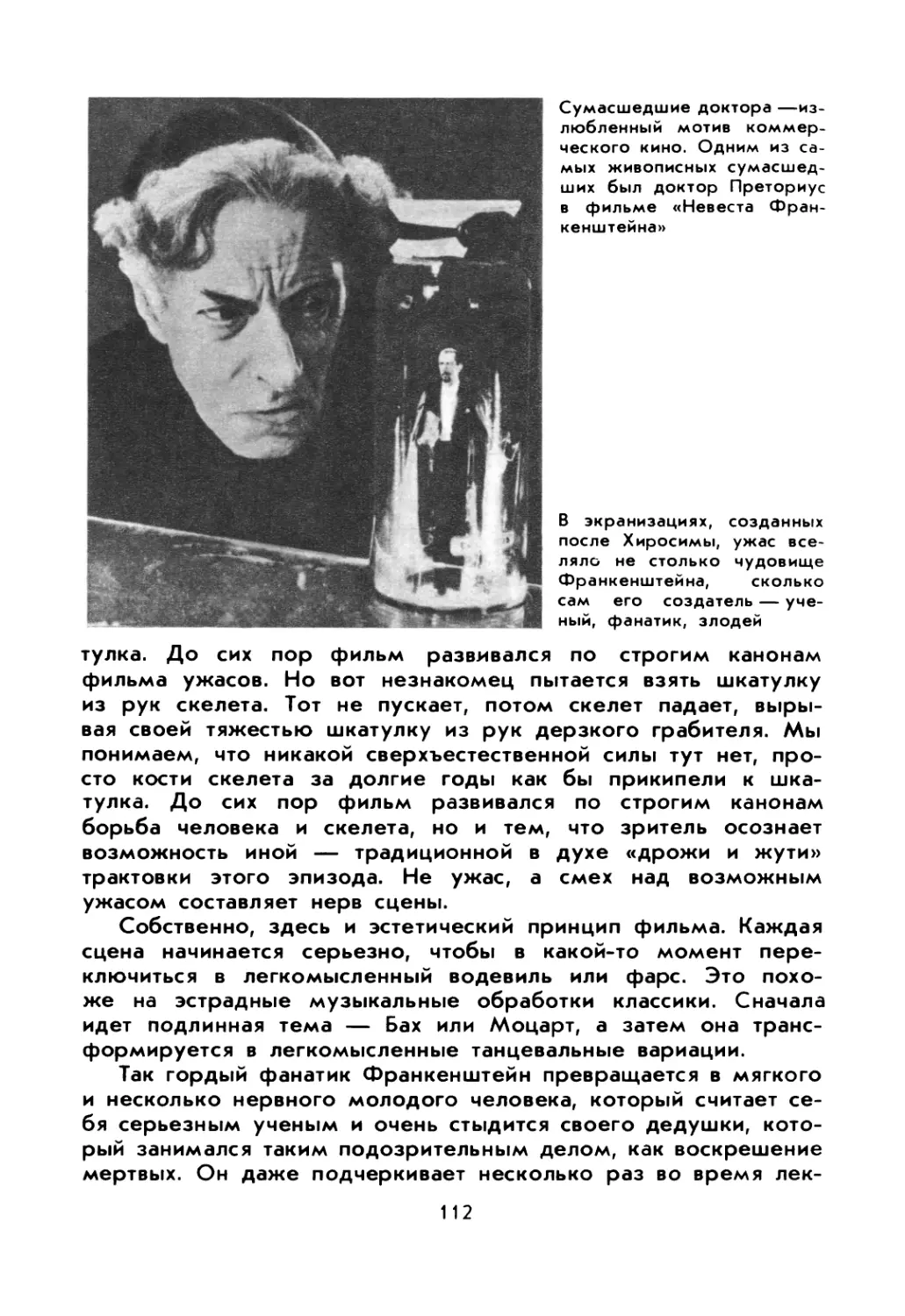

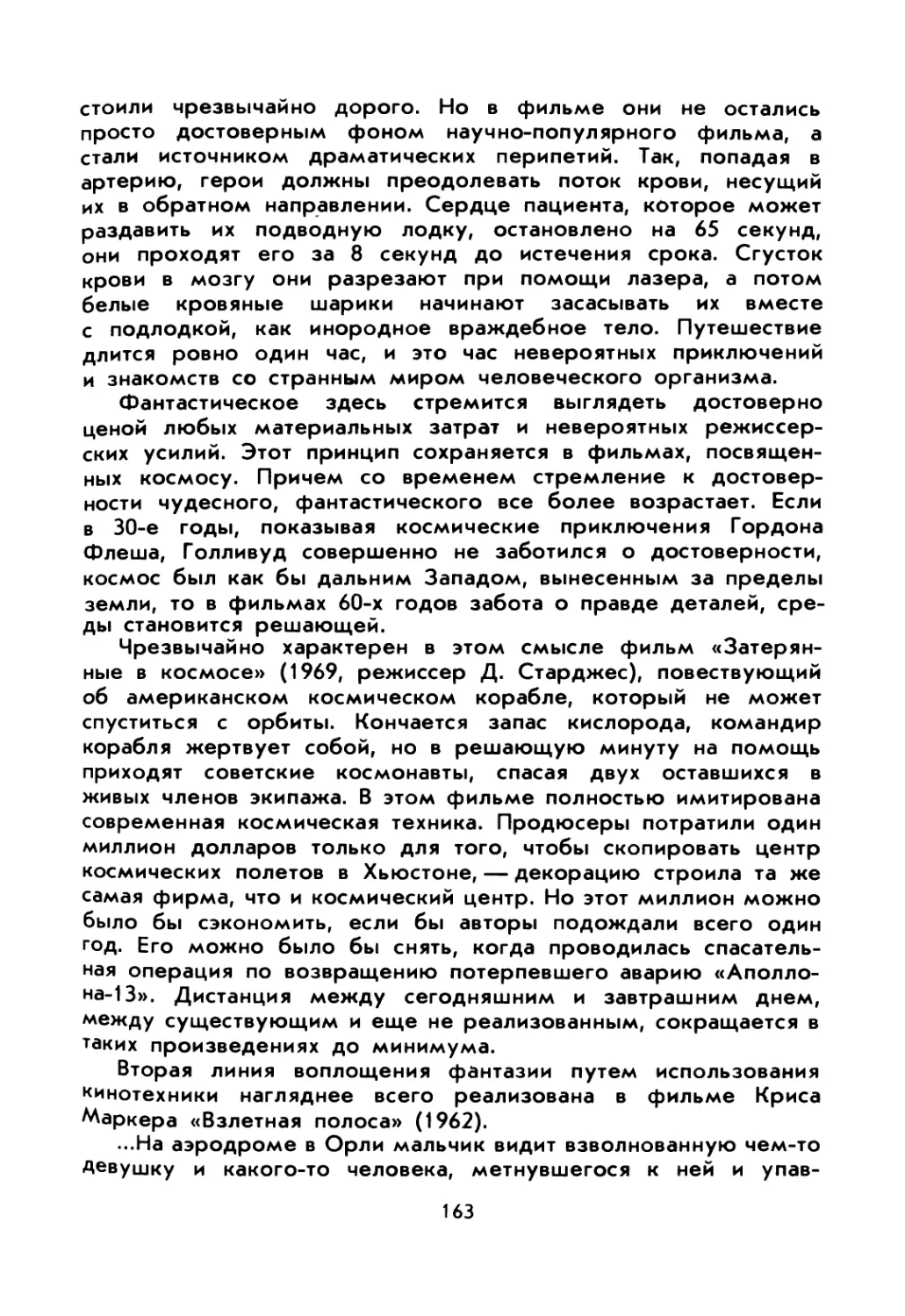

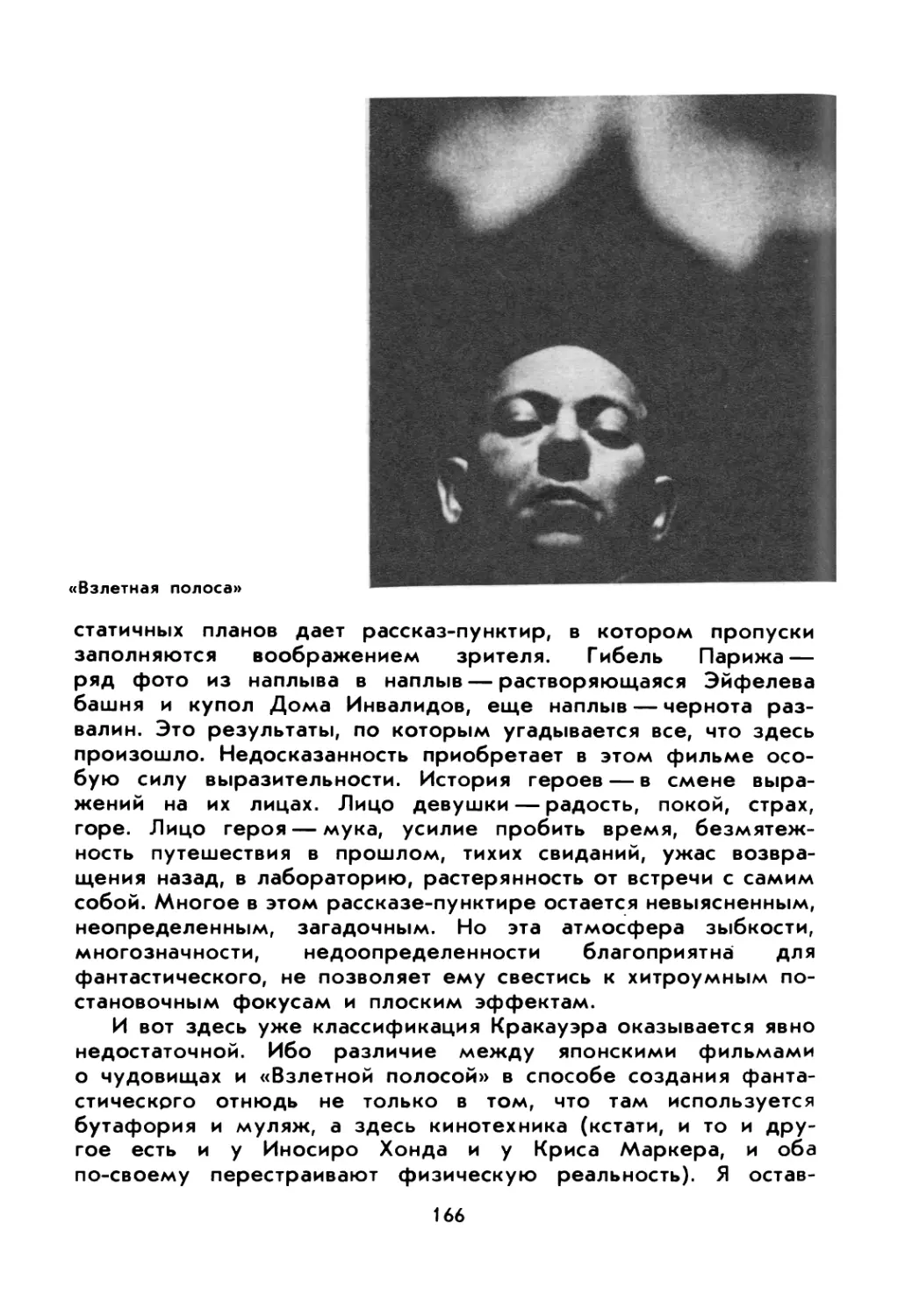

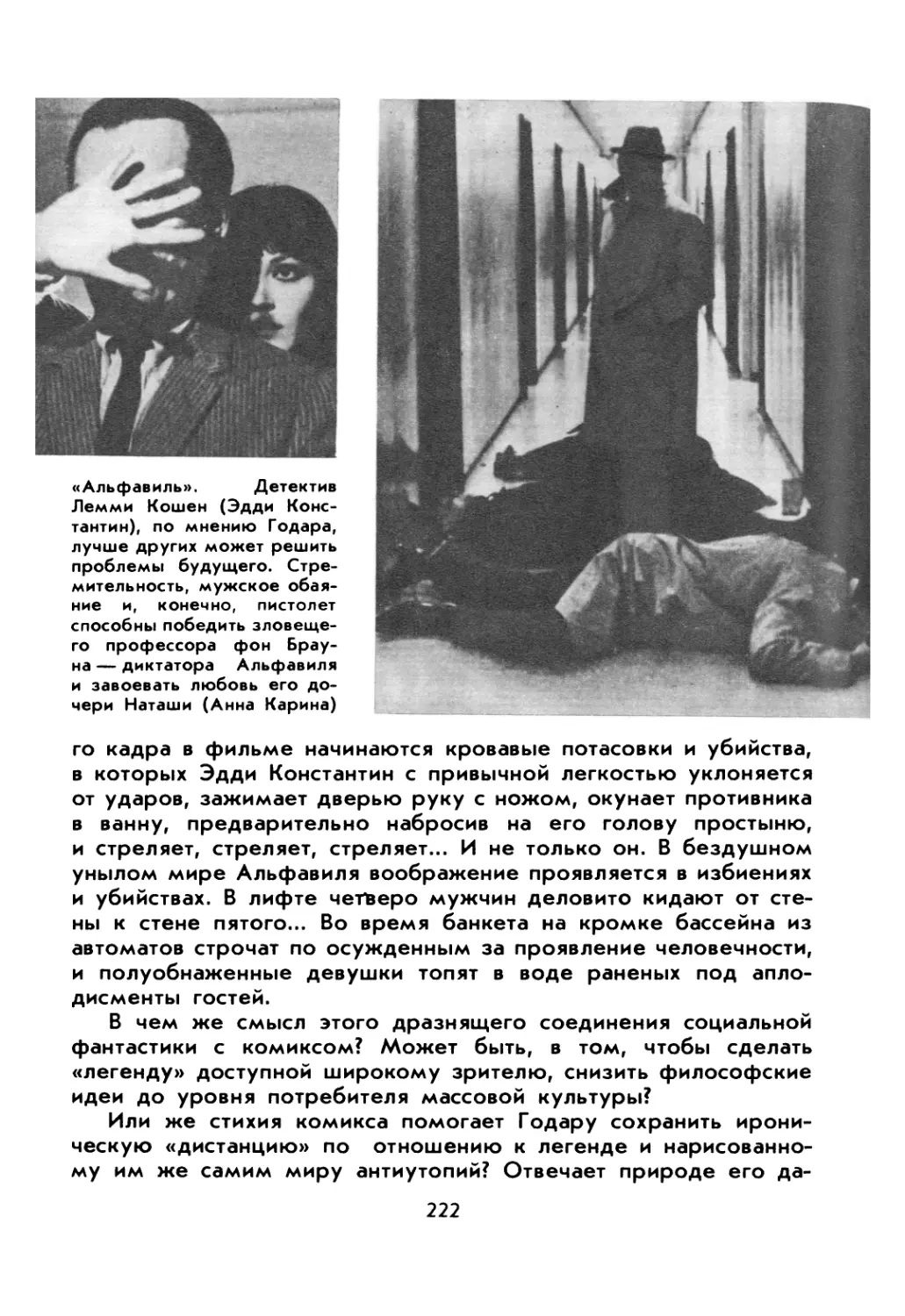

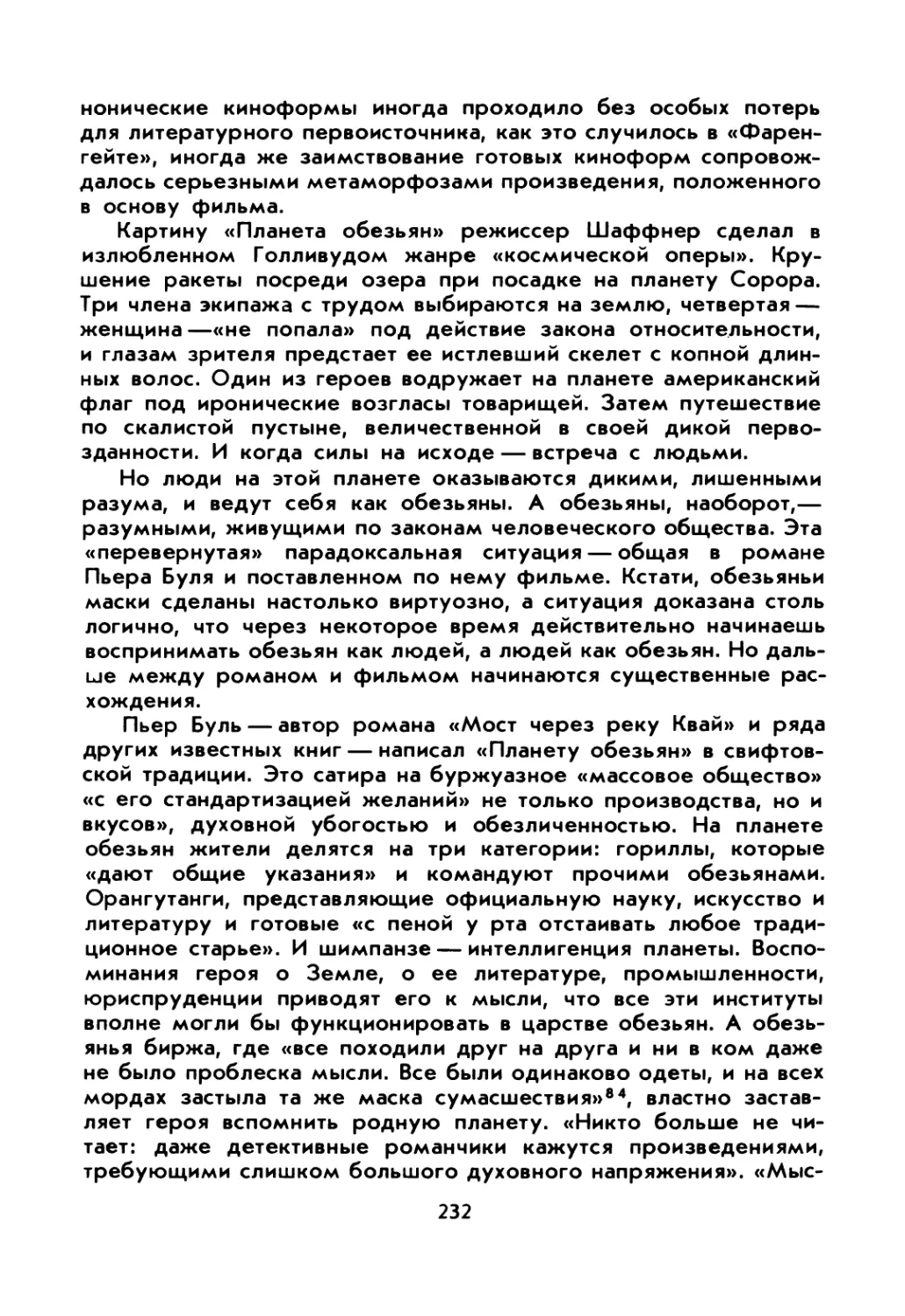

ностью ФБР (не агент ли он красмых), с нерешительностью уче¬