Автор: Малиа М.

Теги: всеобщая история история исторические науки революция историческое развитие

ISBN: 978-5-8243-1967-5

Год: 2015

Текст

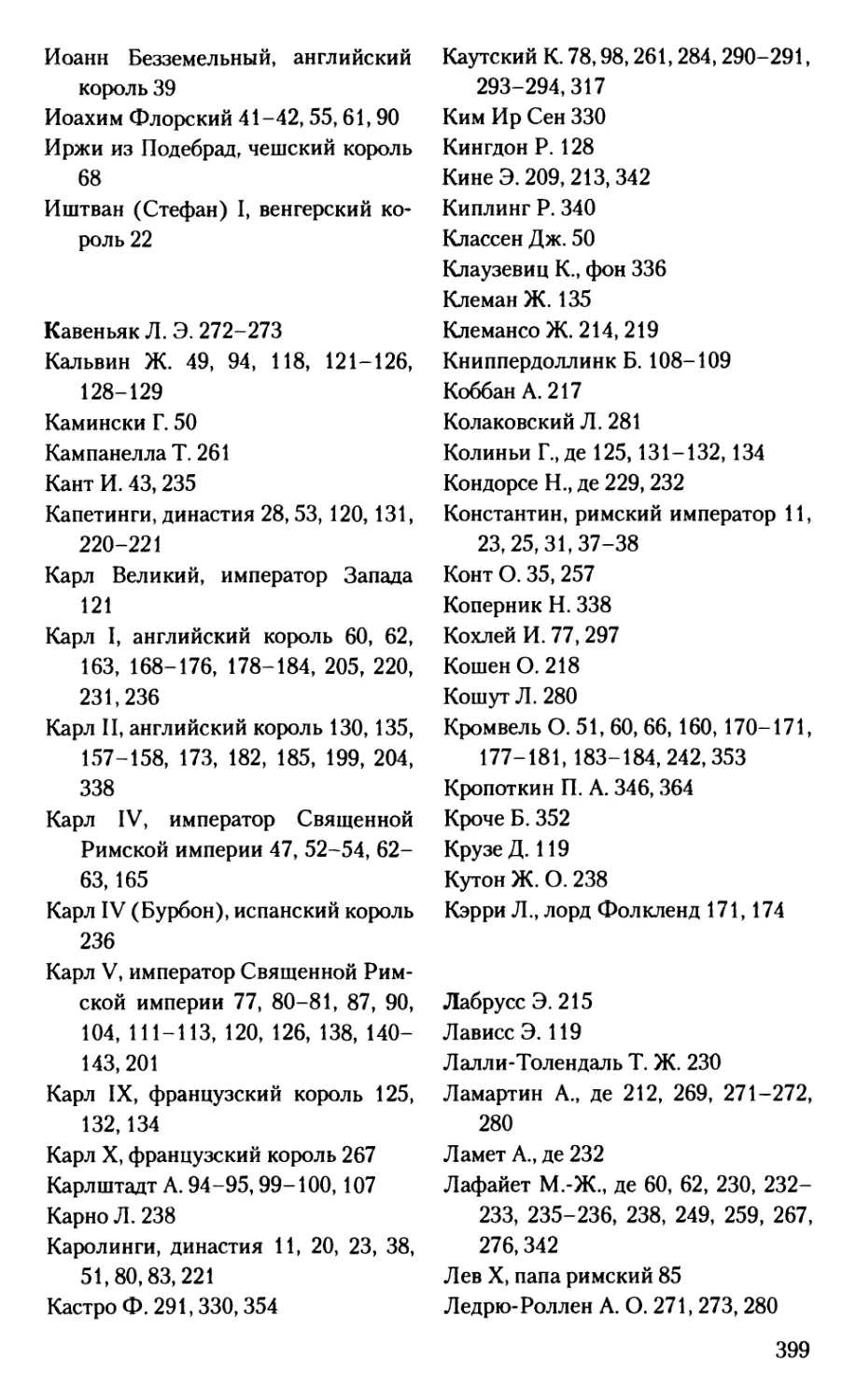

Martin Malia

HISTORY'S

LOCOMOTIVES

Revolutions

and the Making

of the Modern

World

Edited and with

a Foreword

by Terence Emmons

New Haven; London

Yale University Press

2006

Мартин Малиа

ЛОКОМОТИВЫ

ИСТОРИИ

Революции

и становление

современного

мира

Под редакцией

и с предисловием

Теренса Эммонса

РОССПЭН

Москва

2015

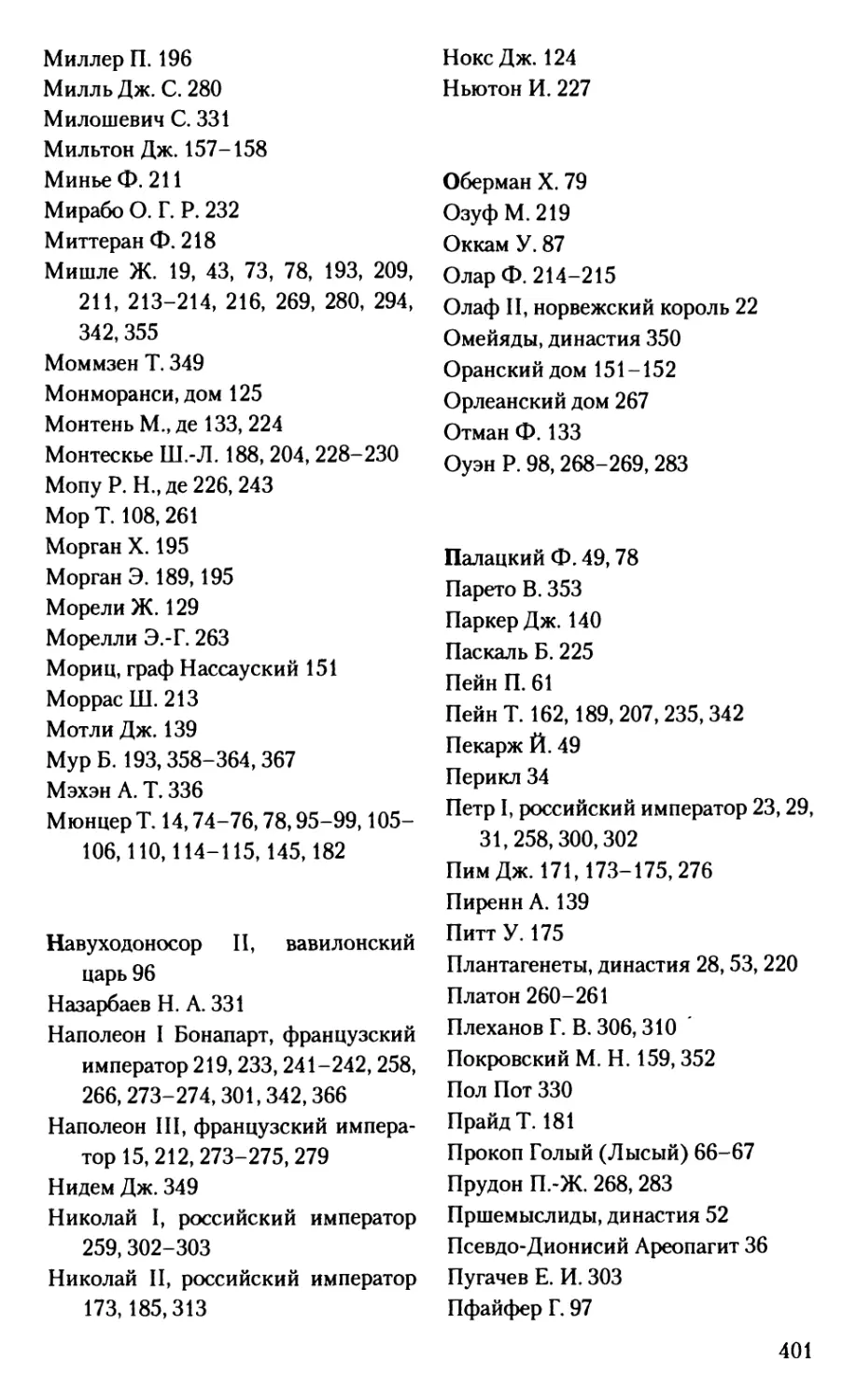

Малиа Мартин

Локомотивы истории : Революции и становление

современного мира / М. Малиа ; под ред. и с предисл. Теренса Эммон-

са ; [пер. с англ. Е. С. Володиной]. - М. : Политическая

энциклопедия, 2015. - 405 с.

ISBN 978-5-8243-1967-5

Американский историк Мартин Малиа исследует европейские

религиозные конфликты XV и XVI вв., революционные события в

Англии, Франции, Соединенных Штатах и России. В итоге он

приходит к выводу, что корни революционных событий XX в. уходят

глубоко в историю Европы, а революционная мысль и модель

поведения от одной великой революции к другой подвергались процессу

радикализации. Малиа предлагает оригинальный взгляд на феномен

революции и дает интересную оценку влиянию этого феномена,

рассматривая его как движущую силу исторического процесса.

Книга рассчитана на специалистов-историков и широкий круг

читателей.

ISBN 978-5-8243-1967-5

© Yale University Press, 2006

© Володина Е. С, перевод на русский

язык, 2015

© Политическая энциклопедия, 2015

ПРЕДИСЛОВИЕ

Основные идеи этой книги, повествующей о том, какую роль

сыграли революции в становлении современного мира, уже

высказывались Мартином Малиа ранее. На ежегодном собрании

Американской исторической ассоциации в 1975 г. он представил

доклад, где говорилось, что многочисленные революции XX в. имеют

особую глубокую связь с историей европейского континента и что

революционная мысль и деятельность от одной «великой» европейской

революции до другой претерпевали радикализацию. Кульминацией

этого процесса стала большевистская революция 1917 г. в Россиц.

Она установила на обломках одного из последних «старых режимов»

Европы революционный режим, который, в теории - все

семьдесят четыре года существования, а на практике - по крайней мере до

1930-х гг., посвящал себя делу всестороннего преобразования

человеческих отношений под знаменем коммунизма. Работая над данной

книгой, Малиа, как он писал в одном из кратких обзоров проекта,

ставил целью «показать, что случай России, при всей его уникальности,

также является логичным (хотя и крайним) следствием долгой

революционной традиции всей европейской цивилизации». Если к этому

его убеждению добавить, что в современной истории можно

плодотворно сравнивать революции лишь как элементы непрерывного

международного или транснационального процесса (т. е., по сути, именно

с исторической точки зрения), то создание такой книги рационально

обосновано.

Кроме того, в книге даются азы подлинно историцистского подхода j<

сравнительной истории, основанного на рассмотрении сходных

тенденций развития внутри пространственно-временного континуума, подходу,

связывающего работу Малиа с интеллектуальной традицией,

выдающимися представителями которой были, например, в XX в. историк Mapjc

Блок, а в XIX в. - корифей исторической социологии (хотя этого

термина тогда не существовало) Алексис де Токвиль.

Несомненно, огромным стимулом для идеи и написания книги

послужил крах коммунистических режимов в СССР и странах Восточно^

Европы в 1989-1991 гг. Совершенно неожиданно эти поистине

исторические события продемонстрировали, что конечный пункт исследований

Малиа - «институционализированная революция», каковую представлял

5

собой советский режим, - наконец завершилась сама по себе. Малиа счел

их удачной иллюстрацией к мысли, неоднократно повторяемой им при

характеристике историографии различных революций, описанных в

данной книге: на интерпретацию исторических событий неизбежно

накладывает отпечаток политический, культурный, идеологический контекст,

в котором работает историк. Историки XIX в. находились под

впечатлением Французской революции, авторов XX в. («короткого», 1914—

1991 гг.) завораживала большевистская революция, сегодняшние

исследователи, истолковывая былые революции (и не только революции),

не могут не испытывать глубокого влияния краха утопического

эксперимента коммунистов. По словам Малиа, перефразирующего замечание

историка Франсуа Фюре, работами которого он восхищался, «русская

революция закончилась».

Как отмечает ниже во введении сам Малиа, прежде чем обратиться к

теме революционной традиции, достигшей кульминации в русской

революции, он написал две книги: в одной изложены его взгляды на природу

советского режима и его краха, в другой исследуются истоки

«уникальности и перевернутой природы советского режима» в контексте

«современного развития Европы начиная с эпохи Просвещения». Затем он

почувствовал себя, так сказать, вправе заняться рассмотрением длительной

исторической традиции, лежавшей в основе событий в России. Новый

«постсоветский» контекст побудил его в значительной степени

переосмыслить данную тему. Приведу цитату из доклада, с которым Малиа

выступил в 2000 г. на собрании Исторического общества в Бостоне: «Что

[крах коммунизма] делает с проблемой революции как таковой? По сути,

он в корне меняет сам характер проблемы. Занимавший всех в прошлом

столетии вопрос о пути от буржуазной революции к социалистической

оказался неверным. Взамен остается вопрос о пути к 1776 году и

особенно к 1789-му. Что не менее важно - мы сталкиваемся с новой задачей:

объяснить двухвековую иллюзию о втором пришествии 1789 г. в виде

социализма». Пытаясь пересмотреть концепцию русской революции, он

первым делом сосредоточился на «великих революциях»: английской

XVII в., американской и французской конца XVIII в. В особенности на

последней и на ее отголосках на протяжении всего XIX столетия вплоть

до Красного Октября. В настоящей работе, в соответствии с первым

тезисом, выдвинутым в приведенной цитате, Малиа предваряет анализ

великих революций подробным описанием их религиозных и

политико-институциональных предпосылок в позднем Средневековье и ранней эпохе

Новой истории Европы (гл. 1-5), что имеет существенное значение для

его утверждения о специфически европейских корнях «импульса

современной революции» вообще. Вторую задачу он выполняет, подвергая

всесторонней критике существующие сегодня общественнонаучные

теории революции и показывая идеологическую подоплеку множества

разнообразных исторических трудов, с которыми ему пришлось иметь дело

в процессе изучения европейской революционной традиции.

6

Когда Мартин Малиа скончался 19 ноября 2004 г., текст

«Локомотивов истории» в сущности был полностью написан. Основная цель -

проанализировать революционную традицию, которая привела к

коммунистическим революциям XX в., - осуществлена в 11 завершенных

главах книги. Никаким сколько-нибудь значительным изменениям

эти главы не подвергались. Все мысли и даже слова автора сохранены.

Изменения в рукописи ограничиваются техническим редактированием,

выверкой ссылок, внутренними отсылками и небольшой стилистической

правкой, которая, как редактору известно по собственному опыту, не

вызвала бы у автора возражений. В редких случаях материалы,

приложенные автором к отдельным главам, как правило, в качестве вариантов или

уточнений, были по усмотрению редактора добавлены к тексту или

внесены взамен некоторых отрывков.

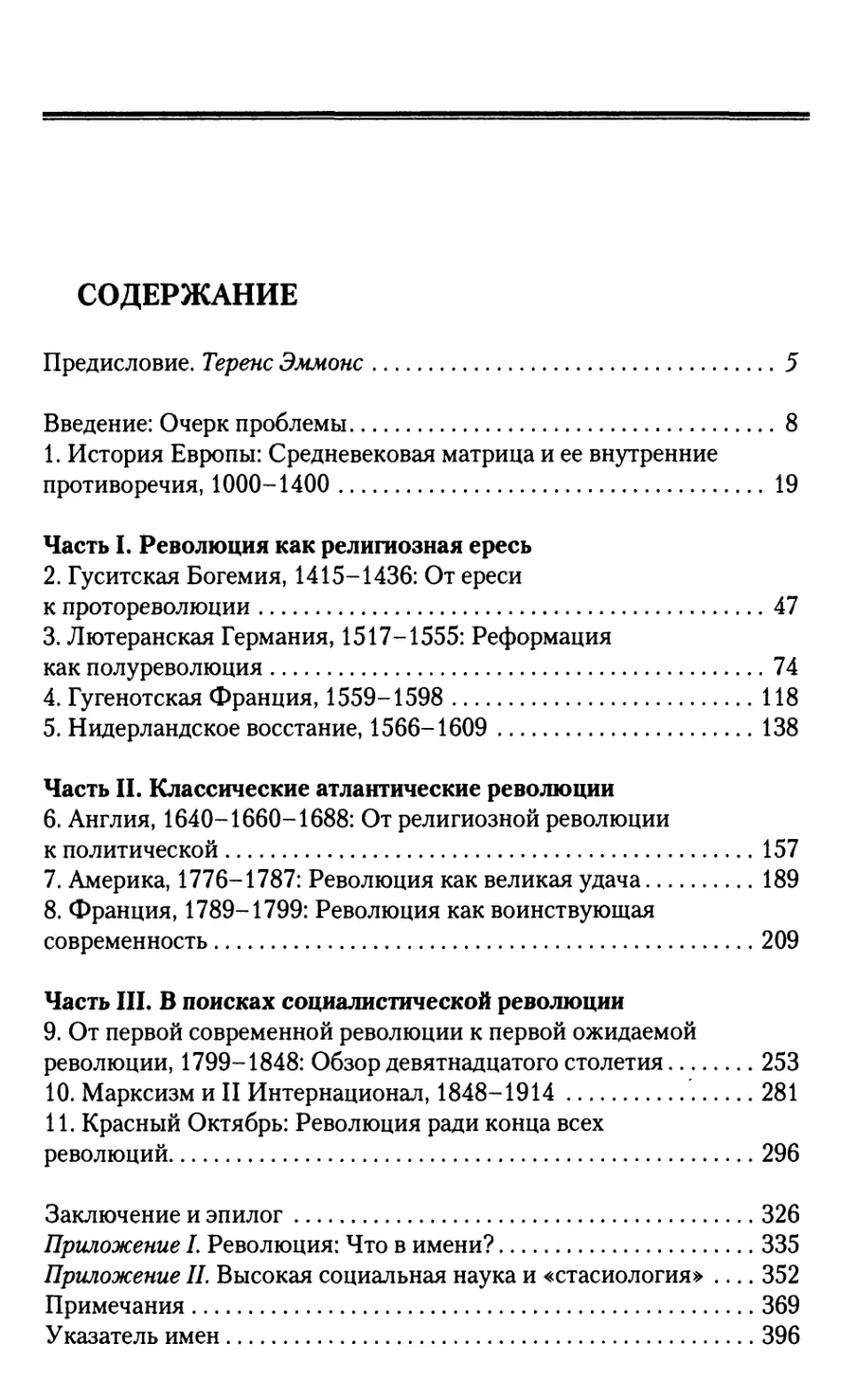

Приложение I («Революция: что в имени?») и приложение II

(«Высокая социальная наука и "стасиология"») в оригинале рукописи

служили соответственно введением и первой главой. Они сделаны

приложениями, чтобы непосредственно перед историческим трудом дать

место подобающему введению, где излагаются основные темы и методы

работы автора. Новое введение составлено из рассказов самого Малиа о

своих исследованиях и методике, почерпнутых из ряда докладов и

книжных проспектов.

Хотя ключевая задача автора в процессе работы оставалась

неизменной - объяснить истоки и природу Красного Октября и

«институционализированной революции», которой он положил начало, - Малиа

подумывал о том, чтобы включить в рукопись главу, посвященную фашизму

в период между двумя мировыми войнами, и еще одну под названием

«Клонирование Октября: Восточная Азия и Латинская Америка, 1945—

1975». Он обсуждал это намерение с коллегами, добавил

соответствующие заголовки в черновой вариант оглавления, кое-что даже записал, от

чисто библиографических ссылок до набросков тезисов, которые

предполагал развить. В данное издание этот материал в полном объеме не

вошел. Ряд мыслей, дополненных с помощью публикаций Малиа по той же

тематике (которые указаны в примечаниях), приводится в заключении

и эпилоге.

Сам Малиа дал книге рабочее название «Модель и эскалация

западной революции: от гуситов до большевиков, 1415-1991 гг.» (вариант:

«Западный революционный процесс, 1415-1991 гг.»). Настоящее

заглавие, напоминающее о знаменитом определении революций у Маркса,

которое автор несколько раз цитирует в тексте, предложено редактором.

Теренс Эммонс

ВВЕДЕНИЕ

ОЧЕРК ПРОБЛЕМЫ

Революция, наряду с мировой войной, была ключевой

характеристикой XX в. Большинство событий в мировой истории,

которые традиционно относят к «революциям», произошли в период

с 1914 г. С падением коммунизма современный революционный

феномен как будто исчерпал себя. Так ли это? Или революция - вечная

пружина людских дел? Чтобы найти ответ на данный вопрос и понять

драму целого столетия, необходимо проследить истоки современных

революционных феноменов в далеком прошлом западного общества.

Существует ли сюжет революции как таковой? Война,

несомненно, существовала как особый феномен с древности, а со времен

Геродота и Фукидида стала предметом исторических исследований.

Видимо, по аналогии мы полагаем, что при наличии определенных

условий революции могут происходить в любом месте и в любое

время. По моему мнению, такое предположение ошибочно, а то, что мы

именуем революциями, представляет собой исторически

специфическое явление. По сути, оно присуще только Европе и, на

протяжении последнего столетия, странам, входящим в зону европейского

влияния.

Посему, вместо того чтобы предлагать определение понятия

«революция», а затем приводить для сравнения ряд конкретных

примеров, я предпочитаю другой путь: от рассмотрения конкретных

проблем и событий к более общим суждениям. Мой подход будет не

структурным, а историческим. Это означает, что я намерен

проследить радикализацию революционного процесса в Европе от начала

(каковым я считаю движение гуситов в XV в.) вплоть до XX в.,

делая особый акцент на двух ключевых примерах современной

революции - во Франции в 1789 г. и в России в 1917 г.

Главные вопросы для меня таковы: существует ли базовая

модель - если хотите, структура - европейской революции? Можно ли

говорить об общеевропейском революционном процессе, в который

эта модель разворачивается со временем? И наконец - действует ли

в течение всего последнего тысячелетия некий подспудный

революционный импульс?

8

Проблема революции интересует меня не один год. Я начинал с

попытки «реконцептуализировать» русскую революцию, которая не

укладывалась ни в одну из наших привычных теорий. Большинство

из них утверждали, что революция - это процесс, который имеет ярко

выраженное начало, середину и завершение, а русская революция с

момента захвата власти якобинцами-большевиками

зафиксировалась в ультрарадикальном движении, по видимости нескончаемом,

на самом деле продолжавшемся 74 года (как если бы французские

якобинцы удерживали власть с 1793 по 1867 г.). К

коммунистической России неприменимы ни сравнительные категории, как

«термидор» или «бонапартизм», ни пояснительные, типа «пролетариат»

против «буржуазии», ни такие чересчур широкие понятия, как

«модернизация» или «развитие». Ни одна из упомянутых категорий не

подходит к уникальности «русского случая». После октября 1917 г.

Россия продемонстрировала беспрецедентную картину

«перевернутого мира», в котором идеология определяла политический строй

(гегемонию партии), а политический строй - экономический уклад

(командную экономику). При этом в стране не существовало

общества (имеется в виду «гражданское общество), поскольку все

элементы системы были подчинены задачам и контролю партии - все

устройство в целом оправдывалось великим делом строительства,

а впоследствии защиты социализма. Именно по причине

отсутствия в Советской России настоящего общества или независимой

экономики, способных противостоять тотальному государству,

Октябрь удалось «заморозить» на месте, пока он не «потек» в 1989-

1991 гг.

Эти мысли относительно уникальности и перевернутой природы

советского режима пространно изложены в моей книге «Советская

трагедия: История социализма в России, 1917-1991»1. Затем я

исследовал истоки этого парадоксального явления в контексте

современного развития Европы начиная с эпохи Просвещения в работе «Россия

глазами Запада: от Медного всадника до Мавзолея Ленина»2. Теперь

же моя задача - показать, что случай России, при всей его

уникальности, также является логичным (хотя и крайним) следствием долгой

революционной традиции всей европейской цивилизации. В этой

книге Россия не будет фигурировать на первом месте, однако она

входит в нее в качестве конечного пункта общеевропейского

развития. Основной же темой книги является европейская революционная

традиция.

Мой исследовательский подход здесь определяется семью

общими положениями.

9

1. Феномен революции имеет европейское происхождение,

подобно тому как европейским творением является современная

цивилизация вообще, как бы несправедливо это ни казалось всему

остальному человечеству. До XX в. за пределами европейского культурного

пространства (к коему, несомненно, относится американский

континент) не происходило ничего, что можно было бы по праву назвать

революцией. Если на то пошло, за пределами этого пространства не

наблюдалось также ничего, хотя бы отдаленно напоминающего

демократию, конституционализм, философию индивидуальной

свободы или социального равенства как высших общественных благ.

Соответственно и слова для обозначения этих понятий существовали

только в европейских языках. Таким образом, корни

революционного феномена следует искать в чисто европейских институтах и

культурных нормах.

2. Вследствие подобной «евроцентричное™» революцию нужно

изучать в первую очередь с исторической точки зрения, в

специфически западных условиях, а не с позиций структурного и

«транскультурного» подходов. Американские социальные науки, как правило,

структурно ориентированы; они оперируют понятиями «социальной

системы» или «общества», которые, как предполагается, имеют одну

и ту же базовую структуру везде и всегда, от Франции до Китая и от

XII до XX в.3 История же, напротив, работает с понятиями

особенного и преходящего - при такой перспективе различия во времени и

месте много значат для разнообразия структур, которое мы

наблюдаем в мире.

Марксизм - самая выдающаяся теория революции - предлагает

сочетание структурного и исторического элементов. Структурный

элемент заключается в том, что, по Марксу, вся история есть

«история борьбы классов», а классы повсеместно определяются

производственными отношениями, которые ведут к отношениям

эксплуатации. Следовательно, говоря о таких разных «правящих классах»,

как китайские мандарины, индийские брахманы, римские

рабовладельцы, западные феодалы или американские плантаторы, мы, по

сути, всегда ведем речь об «эксплуататорах». Вместе с тем марксизм

историчен в своих положениях о том, что классовая борьба со

временем развивается и ее интенсивность и сознательность возрастают, по

мере того как способ производства становится все более передовым

и эксплуататорским. Тем не менее, с точки зрения марксизма, сам

ход истории структурирован, ибо во всех цивилизациях существует

единая линия социального развития, разбитая на логические этапы:

от рабовладельческого строя к феодальному и затем к

капиталистическому. Вдобавок марксизм не придает большого значения автоно-

10

мии политики или культуры, для него и та, и другая - лишь

«надстройка».

Одним словом, несмотря на то что марксизм признает

исторические различия, обусловленные временем, по-настоящему

компаративистским марксистский подход назвать нельзя, поскольку он сводит

всю историю к единому набору социально-экономических факторов,

организованных по возрастающей. Таким образом, исторический

материализм хоть и заявляет: «Европа показывает остальному

человечеству его будущее», едва ли может объяснить, почему только

европейская «борьба классов» породила те самые революции, которые

являются «локомотивами» всеобщей истории. Однако

распространенные идеи марксизма, несомненно, по-прежнему оказывают

величайшее влияние на современные общественные науки.

3. Западная революция представляет собой в первую очередь

политическое и идеологическое преобразование, а не социальное.

Наилучшее руководство в данном вопросе - работы Вебера, если

воспринимать их как общее методологическое противоядие от Маркса,

поскольку Вебер ничего не говорит непосредственно о феномене

революции. Важно, что он, как истинный компаративист, пытался

объяснить, почему Марксов капитализм зародился в Европе, а не в

какой-нибудь другой культуре. Его ответ гласит, что особенность

европейской религии, в частности кальвинизма, сделала Европу более

динамичной по сравнению с другими цивилизациями4.

Но европейская религия - это отнюдь не только Лютерова

доктрина мирского призвания и кальвинистский принцип двойного

предопределения, выделенные Вебером. В первую очередь это

сложившаяся в эпоху раннего христианства и в Средние века система таинств

и священства; развивавшийся со времен императора Константина

принцип коэкстенсивности церкви и общества - «церкви-общества»,

которое при Каролингах получило название «христианского мира».

В этом сакрализованном мире духовный и мирской «мечи» (власти)

были неразрывно связаны, причем первый, разумеется, считался

превыше второго. Таким образом, любое восстание, даже еще не

революция, начиналось в Европе с переопределения сферы духовного - т. е.

с ереси.

В частности, поскольку вечное спасение зависело от таинств, а те

могли оказаться недействительными, если их совершал недостойный

священнослужитель, европейские ереси неуклонно тяготели к

отрицанию божественной власти духовенства и священности таинств. В

итоге по прошествии многих лет после григорианской реформы XI в.

стало очевидно, что логическим следствием такой позиции является

полное упразднение духовенства и таинств ради прямого общения

И

верующего с Богом. Кульминационным выражением этой идеи стало

восстание анабаптистов в 1534-1535 гг. в Мюнстере.

Кроме того, в сакрализованном мире любой вызов церковной

иерархии автоматически означал вызов иерархии светской власти.

Поэтому религиозное инакомыслие и ереси придали

первоначальный импульс коренным переменам в обществе, а в конечном счете - в

западной культуре, и оставались главной движущей силой

эгалитаризма до Просвещения XVIII в. Даже собственные попытки церкви

реформироваться порождали милленаристские ожидания Царствия

Святого Духа на земле. Реформация поставила эти и другие, более

умеренные формы религиозного протеста в центр политической

жизни; секуляризация религиозных ценностей, совершенно

очевидно, входит в число элементов западной революционной традиции,

способствуя распылению власти аналогично процессу разделения

политических полномочий при феодализме. Наиболее яркую

теоретическую формулировку радикальным политическим и

эгалитарным социальным последствиям ересей Средневековья и эпохи

Реформации дал коллега Вебера Эрнст Трёльч5.

Эти гипотезы и их применение на материале Средневековья и

Реформации составляют содержание первой части книги. Здесь

рассматриваются «по нарастающей» три примера: гуситская Богемия,

лютеранская Германия и нидерландская революция.

4. Такое же культурное отличие можно найти в европейских

политических формах и философских учениях, поскольку только в

западном мире - сначала в Греции и Риме, затем в средневековых

представительных собраниях и их современных вариациях - известны

партиципаторная политика и порождаемая ею правовая и

философская рефлексия. Западная «борьба классов» полностью заключена в

рамки данной политической культуры.

Несмотря на множество примеров острых социальных

конфликтов в истории Европы, будь то городские бунты (такие, как восстание

чомпи во Флоренции в 1385 г.) или сельские восстания (например,

Жакерия во время Столетней войны или Крестьянская война 1525 г.

в Германии), ни один из них не привел ко всеобщей революции вроде

тех, что произошли в 1640 или 1789 гг. Следовательно, социальная

борьба - необходимое, но не достаточное условие крупной

революции. Чтобы случилось подобное событие, прежде всего нужна

структура унитарного государства, которая фокусирует все политические,

социальные и иные формы протеста на одном наборе институтов.

Именно сконцентрированность на преобразовании государственных

структур и сопутствующее ей оспаривание легитимности

существующего государства придают всеобщей революции ее взрывной

характер и политико-идеологическую природу.

12

Исторически европейские формы государственного устройства

зародились в феодальных монархиях. Протонациональная институ-

ционализация светского «меча», равно как и параллельная

организация духовного «меча» в структуру духовенства - мирян, носила

строго иерархический характер. По сути, две иерархии слились в систему

трех сословий: тех, кто молится, тех, кто воюет, и тех, кто работает.

Сформировавшиеся примерно в 1100-1300 гг. феодальные монархии

постепенно централизовались и к XVI в. превратились в государства,

которые историки позже назвали «абсолютными» монархиями, а

после 1789 г. все стали звать «старым режимом». Феодальные корни

этих государственных форм имеют огромное значение, поскольку

феодальные отношения всегда подразумевают раздел власти, и в

дальнейшем это легло в основу принципа «разделения властей» и

системы «сдержек и противовесов» в современном конституционализме.

5. Таким образом, европейская «великая революция» - это

принявший всеобщий характер бунт против «старого режима». В

истории каждой нации подобная трансформация может произойти лишь

единожды, так как она закладывает фундамент будущей

«современности» этой нации. Свои отличительные черты западные революции

приобретают от конституционных и культурных структур «старого

режима», против которых они совершаются, порождающих

соответствующие модели революционных действий. С 1400 по 1789 г.

европейские революции совершались против священного союза двух

властей и трех сословий.

6. Западные революции не просто воспроизводят базовую модель

бунта против «старого режима». Каждая новая революция извлекает

уроки из предшествующего опыта и, таким образом, повышает

радикализм модели. (Вспомним, что к востоку от Рейна

модифицированный «старый режим» существовал до Первой мировой войны - в

Пруссии, Австро-Венгрии и России.) Схематично эта прогрессия

выглядит следующим образом.

а) Английская или пуританская революция по схеме действий

мало отличалась от французской, однако носила наполовину

религиозный характер и потому сама себя никогда революцией не считала.

Когда она закончилась, ее наследники постарались стереть из

национального сознания нации тот факт, что они совершили революцию.

Ее завершающий эпизод - «Славная революция» 1688 г. - в свое

время понимался как «реставрация». (Изначальный смысл слова

«революция» - возвращение к исходной точке6.)

б) Американские колонисты начали то, что они действительно

именовали «революцией» (в духе 1688 г.), с попытки

«реставрировать» свои исторические права как части английской нации. Однако

13

в итоге создали новую нацию и республику - результат явно

«революционный» в современном понимании этого слова, присущем

эпохе, пришедшей на смену «старому режиму».

в) Это современное понимание окончательно сформировалось в

ходе Французской революции. Схожая по базовой модели с

английской предшественницей, она впервые происходила преимущественно

под влиянием светской культуры - Просвещения. Поэтому события

1789 г. быстро переросли во фронтальное наступление на весь

тысячелетний европейский «старый режим» в целом: монархию,

аристократию и церковь. В результате революция стала означать процесс

созидательного насилия, знаменующий начало новой

всемирно-исторической эпохи, и создание «нового человека». События во Франции

впервые породили на Западе культ революции как орудия истории,

во всяком случае среди тех, кого мы сегодня называем «левыми».

г) Затем наступил переломный момент 1830-1848 гг. Поскольку

Французская революция не выполнила свою задачу освобождения

человека, после июльского переворота 1830 г. наиболее радикальные ее

наследники стали пророчить второй - и последний - 1789 г. Крайние

левые ожидали, что это «второе пришествие» расширит

революционные задачи от завоевания политических свобод для немногих

имущих до установления социальной справедливости и равенства для

множества обездоленных. Подобное кредо именовалось по-разному,

то социализмом, то коммунизмом; его программу-максимум

составляла отмена частной собственности, прибылей и рынка - т. е.

«эксплуататорской» системы, для обозначения которой к концу века был

изобретен термин «капитализм». Разумеется, этот социализм имел

светскую ориентацию, зачастую даже носил воинствующий

антирелигиозный характер, подобно Просвещению. Тем не менее новое

движение по сути нередко воспроизводило милленаристские упования

времен Средневековья и Реформации в светском обличье: от «нового

христианства» Сен-Симона до райского «бесклассового и

безгосударственного общества» Маркса, и его лидеры порой прямо заявляли

об этом родстве. Маркс, заложивший основы своей системы к 1845 г.,

лишь один, наиболее знаменитый, из теоретиков революционного

ожидания. Связь между его коммунистическими пророчествами и

эсхатологией Реформации можно отчетливо проследить через

историческую метафизику Гегеля. Собственно, Энгельс прямым

предшественником Маркса считал Томаса Мюнцера.

Токвиль в те же годы пришел к сходным выводам, но рассуждал

более трезво: раз «демократия», в смысле социального равенства,

«разрушила монархию и аристократию», нет оснований «полагать,

будто она остановится перед буржуазией и богатыми». Таким об-

14

разом, он охарактеризовал демократическую революцию как

неизбежную судьбу современного мира. Великий политический вопрос

современности, по его мнению, состоял в том, как совместить ее с

индивидуальной свободой. На самом деле именно это, а не химера

всеобъемлющего социализма, является практически-политической

и социальной задачей современной политики. Далее Токвиль

убедительно выявил корни современной свободы в феодальных

«вольностях», а современного стремления к уравниванию - в борьбе

монархического государства против тех же самых аристократических

вольностей. Наконец, он показал себя истинным компаративистом:

чтобы понять, почему самая бурная из европейских революций

вспыхнула именно во Франции, стал сравнивать последнюю с

похожими «старыми режимами», которые не породили революций,

стремясь «выделить переменную», присущую французскому случаю.

Ответ, конечно, заключался в том, что такой переменной был

антидворянский, уравнительный монархический строй. Все эти идеи

будут использованы в данном исследовании применительно к ста

пятидесяти годам революционной истории после Токвиля.

д) Когда в 1848 г., наконец, произошли события, претендующие

на то, чтобы стать повторением 1789 г., ожидания всех

революционных слоев, будь то либералы, социалисты или националисты,

оказались обмануты. К власти пришли такие личности, как Наполеон III

и Бисмарк, т. е. революция впервые привела к победе консерваторов.

Однако революционное ожидание не исчезло. Разумеется, в

индустриализированной Западной Европе после Парижской коммуны

1871 г. больше не случалось восстаний рабочего класса, а марксисты

Второго Интернационала после 1889 г. все больше склонялись к

выборам как методу достижения поставленных целей, фактически, если

не в официальной доктрине, встав к 1914 г. на путь

социал-демократического реформизма. Тем не менее социализм в смысле полной

противоположности капитализму оставался прокламируемой целью

международного рабочего движения, и любой кризис легко мог

вдохнуть в эту идею новую жизнь.

е) В то же время произошел сдвиг максималистских

революционных ожиданий на восток - в сторону отсталой России. В 1917 г.

в этом былом оплоте европейской реакции неожиданно произошла

Вторая и Последняя революция, предрекаемая, но постоянно

пресекаемая на Западе с 1830 по 1871 г. С победоносных высот Октября

марксизм-ленинизм оживил среди части западных левых культ

революции, чей призрак на протяжении всего XX в. будет оказывать такое

сильное влияние на мировую политику.

7. Развитие западной революционной традиции идет не только от

примата политической свободы к примату устранения социального

15

неравенства и от сравнительной умеренности к экстремизму. Она

также переходит из передовых обществ в отсталые. Так, от

экономически развитых и политически сложных «старых режимов»

атлантического Запада эта традиция распространилась на более простые и

милитаризованные «старые режимы» Пруссии и Австрии, а также на

самый незрелый и жестокий из них - российский. Т. е. она движется,

как говорят немцы, по «западно-восточному культурному

градиенту». Данный фактор также способствует радикализации

революционного процесса, поскольку продвижение современности на восток

приводит к сжатию исторических стадий, а после 1917 г. - к

инверсии западного развития. Наконец, достигнув своего «последнего»,

инвертированного воплощения в России, революционная традиция

в XX в. охватила большинство стран «третьего мира», превращая

это столетие в главную точку на всемирно-исторической оси

революции. (Представление о Европе как спектре зон, находящихся на

различных ступенях прогресса, во многом почерпнуто у Александра

Гершенкрона7.)

Изложенные соображения позволяют, наконец, дать

исчерпывающее определение метода, применяемого в данном исследовании.

Он заключается, во-первых, в сравнении, вслед за Токвилем, только

сходных случаев в рамках одной культуры или, шире, смежных

случаев в последовательном временном континууме: т. е. при частичном

взаимоналожении или частичном расхождении между более

ранними и более поздними моментами резких переломов в европейской

истории. По сути, такой генетический и постепенный подход

является стержнем исторического метода. В конце концов, историческое

исследование посвящено в первую очередь не структурам, а

человеческому опыту существования во времени по законам изменений и

преемственности.

По замыслу, главная задача данного исследования - обобщение

идей Токвиля по поводу современного демократического импульса с

расширением поля исследования вперед и назад по времени. Токвиль

объяснял эскалацию эгалитаризма до 1789 г. влиянием

старорежимной абсолютной монархии на феодальные структуры, ведущие свою

историю от 1000 г. Однако очевидно, что порожденный таким

образом эгалитарный импульс продолжал нарастать и после 1789 г.,

приводя ко все более радикальным уравнительным революциям XX в.

Кроме того, хотя Токвиль часто говорил о духовенстве, он мало

упоминал о самой религии, разве только отмечал, что она была

необходима для нравственного цементирования общества.

Поэтому второй фундаментальный аспект используемого здесь

подхода - соединение с токвилевской постановкой проблемы ве-

16

беровского чуткого восприятия социальной роли христианства.

Имеется в виду установление связи доктринального содержания и

институциональных структур христианства с политическим и

социальным процессом демократической эскалации. Для этого

необходимо вернуться к отправной точке работы Токвиля - 1000 г. и соотнести

христианскую теологию и экклезиологию как с феодализмом, так и с

его «старорежимными» преемниками эпохи раннего Нового времени.

Сам Вебер, конечно, подобных попыток никогда не делал, да и тема

революции его не занимала. Но тот аспект европейской

уникальности, который его интересовал, - капитализм - явно не был

источником другого сугубо европейского феномена - нарастающей

революции, что наглядно иллюстрируют превратности судьбы марксизма в

XX в. Тем не менее религиозный подход к политической

проблематике Токвиля будет вполне оправданным логическим

продолжением суждения Вебера о решающем историческом значении

культуры8. Ведь именно долговременный политико-культурный контекст

обусловил ненасытную, «фаустовскую» революционную традицию

Европы.

Чтобы проиллюстрировать рождение земного радикализма мира

веры в Царствие Небесное, вспомним, что до исторического рубежа

1776-1789 гг. у европейцев не было современного представления о

революции как коренном переломе и новом начале. Вспомним и то,

что во время первой европейской революции, которая сегодня

считается современной, - английской революции 1640-1660 гг. - борьба

велась под знаменем религиозной идеологии. Отсюда ее другое

название - пуританская. Между тем кульминационный момент этой

«революции святых» - ритуальная казнь монарха - связывает ее с

очередным великим переворотом в классической серии -

однозначно светской и демократической французской драмой 1789-1799 гг.

Две эти революции наглядно представляют два «вида» одного

исторического «рода». До сих пор современная «стасиология»

прослеживала его органическое развитие вперед во времени, до XX в. Однако

первое, что мы сделаем здесь, - проследим процесс назад, до

средневековой матрицы особой европейской цивилизации в период 1000-

1300 гг. Именно в те далекие века впервые возник европейский

революционный импульс, и направлен он был не против государства,

которого еще не существовало, а против церкви, являвшейся тогда

единственным универсальным институтом европейского общества.

Первыми его проявлениями стали религиозные ереси, особенно в

милленаристской или апокалиптической форме.

От этой отправной точки тенденция европейского радикализма

будет прослеживаться по мере ее эскалации: от религиозного к по-

17

литическому бунту и к очевидной революции; от политических

революций XVH-XVIII вв. к «научному» милленаризму социальной

революции XX в. Западная революционная традиция пройдет перед

нами свой тысячелетний путь от религии спасения как суррогата

политики до политики спасения как суррогата религии.

На протяжении 70 с лишним лет социальная наука «стасиология»

стремилась найти универсальную (стандартную) модель революции,

неизбежно опираясь главным образом на компаративистский подход.

К сожалению, этот метод обычно рассматривается как улица с

односторонним движением, которая должна привести нас к подобиям. На

деле же, поскольку между любыми двумя случаями всегда

существует по меньшей мере столько же сходных черт, сколько и различий,

вожделенная «модель» так и не появилась. Теперь, спустя семь

десятилетий усилий, поиски зашли в тупик. Так почему бы не двинуться

по противоположной стороне улицы, уделяя внимание различиям?

Этим испытанным методом, собственно, пользовались Токвиль и

Вебер, чтобы выделить в том или ином случае ключевые

политические и культурные переменные. И если речь пойдет об историческом,

а не социологическом исследовании, то, может быть, различия в

сочетании со сходством дадут модель иного рода - модель

постепенно-революционного изменения с течением времени? Мысль, что при

сравнении следует учитывать и сходство, и различия, несомненно,

банальна. Тем удивительнее, сколь многие великие умы упускали из

виду эту элементарную вещь - например, Маркс, по мнению

которого все «буржуазные революции» в конечном итоге должны быть

одинаковы.

В XIX в. «революция» считалась проблемой политической

истории. В XX в. она перешла в разряд проблем социальной истории.

Через два столетия безуспешного применения обоих подходов

становится ясно, что феномен революции в первую очередь должен

рассматриваться в контексте изучения истории идей. Это утверждение

справедливо по двум причинам. Во-первых, историография,

посвященная и различным «примерам», и революции как таковой,

настолько противоречива, что к пониманию предмета и в том и в другом

случае изначально следует подходить с точки зрения интеллектуальной

истории. Во-вторых, эта историография свидетельствует, что именно

идеи оказывали решающее влияние как на политическое, так и на

социальное содержание каждого «примера». Поэтому настоящая

работа представляет собой прежде всего исследование революции как

истории идей, и рассмотрение каждого из представленных здесь

примеров будет начинаться с обзора соответствующей историографии.

Итак, довольно общих рассуждений. Пора переходить к

историческому повествованию.

1

ИСТОРИЯ ЕВРОПЫ

СРЕДНЕВЕКОВАЯ МАТРИЦА И ЕЕ ВНУТРЕННИЕ

ПРОТИВОРЕЧИЯ, 1000-1400

Поэтому, какое бы развитие ни претерпели

[социалистические] теории... я все равно вижу на исторической

сцене только два великих фактора, два принципа, двух

актеров, два действующих лица: Христианство и

Революцию... Революция продолжает Христианство и

противоречит ему. Она есть наследница Христианства и в то

же время его противница.

МишлеЖ. История Французской революции (1847)

И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел

ключ от бездны... Он взял дракона, змия древнего,

который есть... сатана, и сковал его на тысячу лет... Когда же

окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из

темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся

на четырех углах земли... [И] ниспал огонь с неба от Бога

и пожрал их. А диавол, прельщавший их, ввержен в

озеро огненное и серное...

И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее

небо и прежняя земля миновали... И я, Иоанн, увидел

святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с

неба, приготовленный как невеста, украшенная для

мужа своего. И услышал я громкий голос с неба,

говорящий: се, скиния Бога с человеками... И отрет Бог

всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни

вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло...

И вознес он меня в духе на великую и высокую гору, и

показал мне великий город, святый Иерусалим, который

нисходил с неба от Бога.

Откровение Святого Иоанна Богослова, гл. 20,21

Начнем с проблемы определения: что мы подразумеваем,

говоря «Европа» или «Запад»? Как геофафическое название стало

обозначать цивилизацию? Когда зародилась эта цивилизация?

Какое пространство она охватывает, в частности на востоке? И, нако-

19

нец, каковы ее основные характеристики? Разумеется, последний

вопрос не имеет ничего общего с метафизическими изысканиями, с

поиском некой неизменной культурной сущности, что характерно для

работ Тойнби, Шпенглера или Альфреда Вебера1. Речь идет, скорее,

о выделении внешних специфических черт на основании

эмпирических наблюдений.

Широкое определение Европы предполагает, что она берет

начало от Греции и Рима. И действительно, без учета этого наследия

невозможно понять ни один аспект современной западной

цивилизации: ни искусство и литературу, ни законы и политику, ни языки

и философию. Но и античная Европа не является самодостаточной

культурной единицей, поскольку истоки христианства,

главенствующей религии как поздней Античности, так и современного Запада,

лежат в иудаизме, а географически - на Востоке, простирающемся

до Вавилона, Персии и, конечно, африканского Египта2. Однако три

континента и три тысячелетия - уж слишком много для того, чтобы

создать одну-единственную цивилизацию. Подобный поиск самых

отдаленных корней, по сути, лишь показывает, что в истории не

существует абсолютного начала.

Тем не менее в делах людских бывают сравнительно явные

переломные моменты или цезуры, и одним из них стал упадок (или

угасание) Западной Римской империи в V-VIII вв. По мнению некоторых

исследователей, гибель империи на западе оказалась для

средневековой Европы большой удачей, ибо уберегла ее от самодержавия,

царившего на востоке под властью Константинополя или в вечно

оозрождающейся китайской Поднебесной империи. Благодаря

распаду западноримского государства латинский Запад получил шанс

открыть новую страницу своей истории.

Поэтому под начальной хронологической границей Европы, ее

terminus a quo, мы будем понимать момент, когда жители Запада

стали считать себя сообществом, отличным от других сообществ, и,

кроме того, когда их самосознание воплотилось в систему устойчивых

общих институтов. Подобная коллективная самоидентификация,

вкупе с минимальным набором соответствующих институтов,

впервые проявилась при Каролингах: тогда зародилось представление о

«христианском мире», противостоящем варварам-язычникам и

неверным-мусульманам. Это размежевание упрочилось в результате

завоевания арабами в VIII в. южной половины романского мира,

которое в первый раз выделило европейский полуостров в

культурном отношении из единой средиземноморской ойкумены Древнего

Рима. Только в конце XVII в. на смену вышеуказанному религи-

20

озному определению Запада придет более светское понятие

«Европы»3.

Необходимо подчеркнуть, что эпоха становления Европы как

особой цивилизации приходится на 800-1000 гг., поскольку с

XVIII в. история западного мира, как правило, изображается в видр

трехчастной схемы: Античность - Средневековье - Новое время.

С этой точки зрения, Средние века рассматриваются как долгий

провал во тьму невежества и предрассудков, перерыв в развитии

подлинной «западной цивилизации», которая зародилась в Греции, э

окончательно приняла свой облик лишь во времена Возрождения и

Реформации4. Разумеется, Европа начала экспансию вовне,

закончившуюся в итоге ее мировой гегемонией, не ранее XVI в. Однако

подобный подвиг был бы невозможен, если бы не экономический,

институциональный и культурный капитал, накопленный с 1000 по

1400 г. Несмотря на мрак, окутавший болото, в которое превратилась

бывшая Каролингская империя на рубеже второго тысячелетия от

Рождества Христова (тогда впервые появилось такое

летосчисление), именно 1000 г. (а не открытие Америки или морского пути р

Индию и Китай) знаменует вступление Европы на путь, ведущий к

ее terminus ad quem в современности5.

Таким образом, к тому времени, когда Европа после 1492 г.

приступила к внешней экспансии, ее успехи намного превосходили

достижения предшествующих цивилизаций. Именно европейский

динамизм создал модель современного мира (позднее новый гегемон -

Америка - поставил ее воспроизводство на поток). Конечно, сейчас в

историографии подчеркивается, что Европа столь многого добилась

только благодаря ограблению и порабощению других континентов

Но такое поведение присуще всем цивилизациям; зато главным

образом именно европейские современные концепции демократии и прар

человека, распространившись по всему миру, позволили

уравновесить гордость достижениями Европы признанием ее преступлений.

Настоящая глава призвана осветить источники этого динамизму.

А поскольку одним из его аспектов была постоянная экспансия, то

возникновение Европы в исторической ретроспективе

прослеживается здесь не только в ее западной части, как обычно, но по всей ер

географической территории - от Атлантики до Урала, ибо данная,

более обширная, зона в действительности представляет собой

подлинное историческое единство и на протяжении длительного

времени именно она служила сценой для постоянно углубляющейся

драмы европейской революции, кульминацией которой стал российский

Красный Октябрь на востоке континента.

21

Протяженность во времени и пространстве

Первое самоопределение нынешней «Европы» - античное

«Romanitas», политическое обозначение ойкумены Римской империи.

Корни «Christianitas» («христианского мира») каролингской эпохи

и 1000 г., несомненно, восходили к старому «Romanitas», от которого

он унаследовал имперские амбиции, религию, центральный

институт - церковь, письменный язык - латынь, а также все то немногое,

что сохранилось в нем от высокой культуры. Однако новая империя в

первую очередь определялась уже не политически; она представляла

собой общество, где политика и религия сливались воедино.

Правда, она была не одинока в подобного рода

самоопределении. К 800 г. Восточная империя тоже обрела сакральный институт,

хотя высшая власть здесь однозначно принадлежала басилевсу. Как

уже упоминалось, в VII в. арабские кочевники завоевали южную

часть Средиземноморья, тем самым превратив латинский Запад в

«охвостье» старого Рима. В то же время захватчики несли с собой

новый монотеизм, синтезированный из иудаизма и христианства.

Уцелевшие христианские земли оказались перед лицом

конкурирующей и непримиримо враждебной религиозно-политической

ойкумены. Словно в качестве компенсации, урезанный латинский Запад

стал расширяться на северных границах гибнущего «романского

мира», обращая в свою веру местные кочевые варварские племена:

первыми, в V-VI вв., - германцев, затем, около 1000 г., -

скандинавов, западных славян, венгров и на самом востоке - скандинаво-сла-

вян, варягов (именуемых также русами)6.

Обращение северных язычников обеспечило первый субстрат

для исторической Европы. Все современные нации, живущие

на ее территории, выходили на сцену истории, когда

миссионеры Средиземноморья крестили военного предводителя того или

иного варварского племени. Первый этап продолжался от

крещения Хлодвига Франкского в 497 г. до крещения Этельберта

Саксонского, короля Кента, в 598 г. Затем около 1000 г. приняли

христианство Святой Олаф Норвежский, Святой Иштван (Стефан)

Венгерский, Мешко Польский, а в 988 г. - Святой Владимир, князь

Киевский. Правда, в том, происходило ли обращение под эгидой

Константинополя или Рима, заключалась существенная разница.

Восточная церковь, действовавшая в регионе, где существовали

древние развитые цивилизации, всегда использовала в литургии, наряду с

греческим языком, местные наречия и ту же политику проводила в

отношении новообращенных, например армян и славян. Впоследствии

это приведет к огромному различию в судьбах православной и като-

22

лической Европы (граница между ними до сих пор заметна от Балкан

до Балтийского моря и, кстати, в текущих планах расширения НАТО

и Европейского Союза)7. В те времена различия еще не имели

большого значения: так, в середине XI в. король Франции Генрих I взял

в жены Анну Киевскую, создав своего рода франко-русский альянс

против императора Священной Римской империи германской

нации. Смешение римских, христианских и варварских элементов в

зоне, включающей земли Руси, легло в основу дальнейшего развития

Европы.

Впрочем, движущей силой истории Европы предстояло стать

не ее первичному, широкому субстрату христианско-варварских

«протонаций». В данной роли выступил не столь обширный, но

более динамичный латинский Запад, впервые организовавшийся при

Каролингах. Как уже отмечалось, основное нововведение их

недолговечной империи заключалось в том, что она объявила себя

«христианским миром», самоидентифицируясь по религиозному признаку,

чего никогда не делала классическая Римская империя Константина

и Феодосия. Реализуя свой замысел, она ввела летосчисление от

Рождества Христова; распространила христианство (в античные

времена - городскую религию) в языческих крестьянских общинах,

разделив сельскую местность на приходы; выковала союз с папством и

бенедиктинским монашеством, благодаря которому по всему Западу

утвердился ортодоксальный римский католицизм, а светская власть

вместе с тем приобрела священный статус.

Конечно, этот мир не включал православный Восток в

представление о себе как едином целом. По сути, возникновение

западной Каролингской империи породило религиозный раскол с

Константинополем, достигший кульминации в 1064 г.8 Разумеется,

греческий Восток не ставили на одну ступень с язычниками или

неверными, однако внутри христианской Европы возникла

двойственность, преодолеть которую не удавалось вплоть до эпохи Петра

Великого в начале XVIII в. (а некоторые утверждают, что она не была

преодолена и тогда).

В IX-X вв. под натиском второй волны нашествия варваров -

викингов, венгров, моряков-сарацин - империя франков распалась, и

политическое единство латинского «христианского мира» навсегда

исчезло. Сохранившуюся верховную светскую власть представляли

государства, образованные варварскими gentes (народами), хотя

после 962 г. один из таких народов - саксы - воскресил имперскую

традицию Каролингов в форме Священной Римской империи

германской нации, чье действительное влияние распространялось от устья

23

Рейна и Эльбы до самого Рима. В сущности, стремление

германского императора контролировать территории Центральной Европы от

Рима до Северного моря и послужило основной причиной, которая

помешала империи превратиться в национальную монархию. Тем

не менее в условиях Средневековья подобная политика

представлялась оправданной: императоры в борьбе против наследных

принцев зависели от материальных средств и управленческого

персонала ненаследуемых церковных феодов, и с их стороны было весьма

благоразумно добиваться контроля над центром церковной власти

в Риме. Однако благоразумно не значит осуществимо, поскольку

феодальных административных мер не хватало для того, чтобы

держать в подчинении разрастающиеся германо-итальянские владения.

В итоге к середине XIII в. объединенное сопротивление папства, не-

м<ецких принцев и итальянских коммун, утверждавших свою власть

на местах, привело к падению самого амбициозного императорского

дома Гогенштауфенов, а вместе с тем и реального могущества самой

империи.

В хаосе той эпохи минимальную безопасность обеспечивала

только милитаризация общества на местном уровне. Таким образом,

в зоне между Луарой и Рейном, а также в Бургундии вдоль Соны

возникло военное дворянство - военачальники-сеньоры и

зависящие от них вассалы, связанные друг с другом договором о взаимной

верности и поддержке. В отличие от древних римлян, эти дворяне

сражались в металлических латах и верхом, подковывали лошадей

и использовали стремена (по обычаю, принесенному на Запад

степными варварами-кочевниками). Жили они за счет труда крестьян в

своих сельских поместьях, которым взамен предоставляли защиту.

К 1000 г. феодальное общество, как мы именуем его сегодня, весьма

далеко продвинулось в восстановлении внутреннего порядка в самой

западной части Европы. Под влиянием церкви действия грубых вояк

«этизировались» в рамках кодекса рыцарства. Кроме того, рыцарей

более или менее приучили соблюдать церковные установления

насчет Божьего перемирия или (еще того лучше) Божьего мира*.

Восточная часть Европы, однако, подобной стабильности не

знала. С 1100 г. конные варвары-кочевники, жители широкого коридора,

который идет от Монголии и Средней Азии через украинские степи

* Божье перемирие - церковный запрет на ведение военных действий в

определенные дни, Божий мир - обязательное прекращение военных действий на

сравнительно длительный срок (до 3 лет) по предписанию церкви. - Примеч. пер.

24

до венгерских равнин, становились все активнее. Пиком их

завоевательной деятельности стало нашествие монголов в 1240 г.9 В оседлом

мире не нашлось военной силы, которая могла бы им противостоять.

Латинский Запад спасло лишь то, что после разгрома

немецко-польского войска в 1241 г. при Легнице в Силезии монголы повернули

обратно, узнав о смерти своего Великого Хана. Зато большую часть

русских княжеств они сделали своими данниками.

Это примерно на триста лет отрезало Россию от «христианского

мира», как завоевание арабами в 712 г. лет на пятьсот отторгло от него

Испанию, а турецкое завоевание 1526 г. почти на двести - Венгрию.

Точнее, Киевская Русь после 1240 г. разделилась на западные

земли (сегодня это территории Украины и Белоруссии), поглощенные

Польско-Литовским государством, и Московию (Московскую Русь),

которая одна испытала тяготы «татарского ига». Однако, в отличие от

Испании и Венгрии, Московская Русь не подверглась ни оккупации,

ни колонизации, и, вопреки широко распространенному мнению,

никаких монгольских институтов власти там не насаждалось. По сути,

ею по-прежнему правили князь, его бояре и дружина. Эти

институты функционировали вплоть до конца XV в., образуя «договорную»

систему, которую по праву можно отнести к начаткам феодализма10.

Подъем Запада

Устойчивый динамизм истории Европы зародился в сердце

латинского «христианского мира», после 1000 г. сравнительно

безопасном под защитой упрочившегося феодализма11. Процесс начался с

аграрной революции, перехода к технологии глубокой распашки, к

применению хомута, который позволил использовать лошадей не

только для верховой езды дворян, но и в более «низменных» целях -

как тягловую силу, и к трехпольной системе земледелия12. К 1300 г.

эта революция сделала заальпийскую Европу богаче и многолюднее,

чем когда-либо было античное Средиземноморье. Она также

положила конец крепостному праву, возникшему в Европе в позднерим-

ский период при Диоклетиане и Константине. Благодаря новообре-

тенному богатству оживилась торговля, появились мануфактуры.

Количество и размеры городов росли от Средиземного до Северного

моря, даже на балтийском побережье вплоть до русского Новгорода.

Феодальная организация власти и развитие экономики создали

условия для строительства в латинском «христианском мире»

прочной институциональной структуры. Она была создана «сверху»,

посредством радикального реформирования слабой половины

каролингской системы - монашеско-папской церкви, благодаря чему в

25

средневековой Европе возникло нечто наиболее близкое к единому

«правительству» за всю ее историю. Собственно религиозный аспект

этой трансформации вскоре будет рассмотрен ниже; в настоящий

момент достаточно указать некоторые ее последствия для общества в

целом.

Осуществляя свое руководство обществом, панъевропейская

теократия способствовала возрождению высшего образования. Она

разработала изощренную правовую систему, базирующуюся на

римском праве, сделала церковную администрацию профессиональной.

Кроме того, многие достижения церковного «правительства», равно

как и обученные им служители церкви, находили применение в

зарождающихся монархиях Англии и Франции, благодаря чему в этих

землях примитивный феодализм переходил на новый, более высокий

уровень13.

XII-XIH вв. стали периодом упрочения и расцвета «первой»

Европы. Следы ее институтов можно найти и сегодня в современных

представительных ассамблеях и законодательстве крупнейших

европейских государств, в организационной структуре и философской

терминологии их университетов. Материальное наследие той эпохи

обнаруживается в известняковых романских и готических

церквушках европейских деревень, где после 1000 г. леса зачастую

подвергались вырубке, в запутанной планировке улиц и вздымающихся ввысь

соборах городов. Его отпечаток, хоть и менее заметный, несут на себе

кирпичные готические церкви в городах бывшего Ганзейского союза

от Любека до Таллина. Даже облик ландшафтов далекой Московии

надолго определили каменные храмы византийского стиля,

построенные в XII в.

Восточный градиент

Изначальная Европа 1000 г. не осталась в тесных границах

каролингского ядра и развивалась не равномерно. Она претерпевала

постоянный процесс расширения и изменения, благодаря чему к 1300 г.

ее территории удвоились в размере, а внутренний состав стал

разнообразнее. В 1066 г. законченный, зрелый феодализм вкупе с более

строгим подчинением папскому Риму в результате завоевания был

перенесен в Англию. Чуть позже другие нормандские бароны

отобрали у Византии Южную Италию, а у сарацин - Сицилию. В те же годы

при содействии франкских рыцарей началась двухвековая испанская

Реконкиста. Самым впечатляющим, хотя и самым эфемерным

аспектом расширения в данном направлении, конечно, стали крестовые

походы.

26

Одновременно германская колонизация перешагнула старую

каролингскую границу по Эльбе и Заале, богемским лесам и Инну

(примерно там же в 1945 г. опустился «железный занавес»). По сути,

именно угроза со стороны немцев заставила языческие

западнославянские королевства принять римское христианство - в основном

для того, чтобы обрести легитимность, защищающую от Германской

империи. К 1300 г. немцы в ходе своего «натиска на восток» (Drang

nach Osten) пересекли Одер, достигли Вислы и спустились по Дунаю

до Вены. Самая дальняя граница их продвижения усилиями

рыцарей-крестоносцев протянулась вдоль балтийского побережья, от

Восточной Пруссии до нынешних стран Прибалтики. Отчасти эта

колонизация вытеснила прежнее славянское население. Однако она

же в значительной степени побудила Богемию, обширное Польско-

Литовское государство и растущее Венгерское королевство бороться

с угрозой со стороны дальнего Запада, перенимая его характерные

черты: сначала феодальные формы политической организации, затем

городские коммуны, а к XIV в. - и университеты14.

Таким образом возникла «вторая» Европа, как ее иногда

называют, - к востоку от Эльбы и Юлийских Альп15. Эта полупограничная

зона уступала каролингскому ядру и Англии по богатству и

динамичности: трехпольная система появилась здесь примерно на два

столетия позже, импортированные феодальные институты были слабее

развиты, города - меньше по размерам и не столь многочисленны, их

готическая архитектура создавалась не из известняка, а из кирпича.

Кроме того, к концу XV в. «вторая», заэльбская Европа стала

превращаться в источник зерна, полезных ископаемых и сырья для более

развитого атлантического Запада. Такие экономические отношения,

выгодные, но зависимые, заставляли местных феодалов закрепощать

(или возвращать в крепостное состояние) своих крестьян, приведя

ко «второму крепостничеству», которое двигало общество «второй»

Европы в противоположную сторону по сравнению с «первой» и

сохранялось здесь вплоть до начала XIX в.

Поэтому начиная с XIII в. уместно говорить о явлении, которое

немецкие историографы не так давно стали именовать

«западно-восточным культурным градиентом», - падении в развитии,

отграничившем передовую Европу от отсталой и разделившем континент

на ведущие и догоняющие регионы. Но это деление не совпадает с

границей между латинским «христианским миром» и православным

Востоком - оно существует внутри самого «христианского мира».

Впоследствии данное обстоятельство обусловило, как говорят те же

немецкие историографы, размышляя о катастрофе XX в., «особый

путь» (Sonderweg) их нации к современности. В сущности, в течение

27

longue durée исторической Европы наиболее четкий рубеж по

указанному градиенту рассекал саму Германию по Эльбе. И от этой линии

череда «особых путей» демонстрирует падение в развитии к востоку

до Урала.

Бросим взгляд на эволюцию «второй» Европы в долгосрочной

перспективе. Во-первых, здесь существовали германские военные

марки - Бранденбург на севере и Восточная на Дунае, которые в

XVII в. стали основой современных прусской и австрийской

держав. Помимо этих пограничных государств были еще Богемское,

Венгерское и Польское королевства, в различные периоды с XIV

по XVI в. пережившие свой «золотой век независимости». Однако,

в отличие от королевств Плантагенетов и Капетингов, во всех трех

странах дворянство постоянно наращивало собственную власть за

счет монархии. И когда в XVII в. наступило время решающего

испытания на прочность государственности, центральноевропейские

королевства одно за другим были уничтожены Османской Турцией,

габсбургской Австрией, а последнее из них, Польша, - совместно го-

генцоллерновской Пруссией и романовской Россией.

Ибо тем временем к 1500 г. Московская Русь, стряхнув

последние остатки «татарского ига», положила конец своему долгому

отсутствию в жизни Европы. Она тоже стала пограничным государством,

вступившим на путь к великим свершениям. Однако на этом пути ей

пришлось преодолевать самые большие экономические препятствия

в Европе. На бедных по природе местных землях трехпольная

система утвердилась лишь во второй половине XV в. (то есть на четыре

столетия позже, чем во Франции и Англии). Правда, двухсотлетняя

борьба со степными кочевниками дала великому князю возможность

в значительной степени освободиться от влияния наследственных

бояр, заменив их дворянами, служилыми людьми, которым земли

жаловались за военную службу. Вся эта структура держалась

теперь на закрепощении крестьян, что ставило социальную систему

Московской Руси в один ряд со «вторым крепостничеством»

«второй» Европы. Здесь крепостному праву суждено было

просуществовать дольше, чем у соседей, - до второй половины XIX в. Расцвет

самодержавия не похоронил окончательно элементы «договорных»

отношений: до середины XVII в. Земский собор действовал как

зачаточная система сословного представительства. Но при этом в центре

и на западе континента успешно функционировали более развитые

представительные органы.

Таким образом, к концу XV в. Европ фактически оказалось три.

Первая («изначальная»), на атлантическом Западе, уже готовилась

возглавить вторую великую экспансию «христианского мира» - на

28

сей раз за Атлантический океан и по всему земному шару. Вторая

охватывала заэльбскую Германию, Богемию, Венгрию и Польшу.

И была «кандидатка» в Европу, Московская Русь, которую еще

тревожили набегами степняки, но которая со времен Ивана IV (Грозного)

стремилась прорваться к берегам Балтийского моря и в

польско-литовские земли. При Петре I эта «кандидатка», наконец, совершила

желанный прорыв в обоих направлениях, став одной из пяти великих

держав современной Европы. Вместе с тем и заэльбская Европа

получила конфигурацию, которую сохранит до Первой мировой войны:

три династических империи, организованные как «старые режимы»,

по обе стороны от трех ныне не существующих центральноевропей-

ских национальных монархий.

Консервативная основа Европы

Все время, пока шел процесс гомогенизации региона за Эльбой,

центр динамизма европейской системы в целом оставался на дальнем

Западе, в «первой» Европе. Какой же характер имела эта часть света

в XV в., накануне заокеанской экспансии латинского «христианского

мира» и его собственного внутреннего раскола?

Официально новая Европа придерживалась абсолютно

статичного мировоззрения, в соответствии с которым любая легитимность

исходит от Бога и вечного естественного порядка. Поэтому на земле

в основе человеческого бытия лежали покорность высшей власти и

иерархическое структурирование общества, влекущее за собой

деление человечества на взаимозависимые корпоративные слои. Однако,

как мы яснее увидим далее, чувство индивидуальности было не

чуждо этому миру. Феодальный культ личной чести и справедливости

давал мощный стимул индивидуализму. Тем не менее в обществе эта

ценность не считалась высшим принципом его организации, как в

современном мире. Старая Европа, как впоследствии скажет

социология, представляла собой органичную общность (Gemeinschaft), а

не атомизированное индивидуалистическое общество (Gesellschaft),

характерное для современности. Не человек создавал свой мир, а мир

делал из человека то, что он есть, члена одного из «сословий» - тех,

кто молится, тех, кто сражается, или же тех, кто смиренно трудится.

Все в этом дольнем мире имело предназначение служить целям его

Создателя и зарабатывать спасение служащих ему.

Поэтому в средневековой Европе не существовало такой вещи,

как политика в древнем или современном значении этого слова -

организованная и легальная борьба за власть. Не было там и

представления о реформировании посредством законодательной деятель-

29

ности признанных органов власти. Девиз той эпохи гласил: «Закон

находят, а не создают». Считалось, что мир неизменен и каждому

человеку в нем пожизненно отведено свое место в социальной

иерархии, ибо такова воля Божья. В подобном мире, разумеется, не могло

идти речи о революции, равносильной, по сути, богохульству. В этой

связи часто цитируются слова Святого Павла: «Всякая душа да будет

покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие

же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти

противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя

осуждение»16.

Нас интересует здесь вопрос, каким же образом в статичном мире

средневековой Европы могли появиться и в конечном счете обрести

некоторую легитимность оправдания радикальных перемен? Ответ

кроется во внутренних противоречиях двух основ средневекового

общества - феодализма в светской сфере и римско-католической

церкви в духовной. Конфликтующие силы, подспудно действовавшие в

этих двух институтах, во многом объясняют историческую

уникальность Запада и развившуюся у него в итоге предрасположенность к

периодическим революциям.

Динамика феодализма

Начиная с земной основы - феодализма, мы снова сталкиваемся с

путаницей в терминологии, для устранения которой следует

рассматривать конкретный исторический контекст. В общем обиходе слово

«феодальный» сейчас употребляется в марксистском значении -

свойственный аграрной экономике, построенной на отношениях

крестьянина и помещика (иными словами, манориальной системе).

Маркс использовал его в этом смысле из-за наследия Французской

революции. В 1789 г. были отменены «феодальные повинности»,

которые действительно существовали в Средние века, однако к XVIII в.

приобрели форму обычных манориальных сборов, например платы

крестьян сеньору за пользование мельницей и т. д. К слову «феодал»

Маркс добавил обобщающий суффикс «-изм», называя с помощью

нового термина всю дореволюционную социально-политическую

систему, все то, что точнее характеризуется другим

послереволюционным термином - «старый режим». В результате расширения

(или, скорее, размывания) под влиянием модернизационной

теории Маркса понятие «феодализм» стало обозначать

«традиционное» (иными словами, аграрное) общество как противоположность

«современному» (индустриальному). При таком его употреблении

«феодальной» можно назвать какую угодно страну, от Саудовской

30

Аравии до маньчжурского Китая, однако подобная широта делает

этот термин бесполезным для социологии.

Единственный способ преодолеть понятийную неразбериху -

обратиться к исторической этимологии слова. Как хорошо знали

господа, отменившие в XVIII в. феодальные повинности, эпитет

«феодальный» происходил от слова «феод»*. Соответственно «féodalité»

(феодальное устройство) - система отношений между вассалом и

сеньором, господствовавшая в средневековой Европе. Токвиль

указывал, что она переживала расцвет с XI в. до начала централизации

государств под властью королевских династий в XIII в., а в течение

последующих пяти столетий постепенно приходила в упадок. Таково

значение термина «феодализм» для медиевистов, и только в этом

смысле он будет употребляться здесь.

Разумеется, феодализм в данном значении предполагает

наличие манориальной системы с подчинением крепостного

крестьянина феодалу-помещику, но не тождествен ей. В том или ином виде

манориальная система существовала в столь разных обществах, как

абсолютистская империя Диоклетиана и Константина, российская

самодержавная монархия Петра I и Екатерины II и управляемая

латифундистами Мексика при Порфирио Диасе, где в итоге вспыхнуло

крестьянское восстание под предводительством Эмилиано Сапаты.

Однако средневековый феодализм в собственном смысле слова

означает только военные, юридические и политические

взаимоотношения сеньора и вассала. Это двусторонний договор между двумя

свободными людьми, взаимное соглашение, в рамках которого

сеньор дарует защиту и земельное владение (с прикрепленными к нему

крестьянами) конному воину в обмен на рыцарскую службу

последнего в определенные сроки и в определенном месте. Если же сеньор

не выполнит свою часть договора, вассал имеет право восстать

против него, в том числе даже присягнуть в верности другому сеньору.

«Человек может противиться своему королю или его судье, если тот

поступает против закона [или его прав], и даже может помогать вести

войну против него... Тем самым он не нарушит долга верности», -

гласил один из статутов17. Отметим также, что в Средние века

«закон» и «право» обозначались одним словом «droit».

Возникает вопрос, представляет ли собой феодализм в таком

понимании исключительно европейское явление. Очевидно, что

похожее общественное устройство в разные периоды истории

существовало и в других местах: от Византии и Индии до некоторых районов

* Земельное владение феодала. - Примеч. пер.

31

Африки. Самый показательный пример - средневековая Япония, где

хозяин совершенно «по-европейски» даровал своим самураям землю

и слуг в обмен на несение военной службы. Однако в Японии

обязанности, привязывающие вассала к сеньору, носили односторонний

характер и исключали право на законное сопротивление18.

Это различие потом будет иметь важные политические

последствия, поскольку именно право на сопротивление, заложенное в

феодальной системе Европы, стало основой для формирования

комплекса политических прав западного общества. Возьмем, к примеру, самый

известный прецедент: английскую «Великую хартию вольностей»

1215 г. Вопреки распространенным утверждениям, она была не

биллем о правах в современном понимании, а феодальным

договором между королем и его баронами, которые в ответ на попрание

монархом их прав организовали коллективное сопротивление,

вынудив сюзерена пойти на уступки. Поэтому договор не заключал

в себе ничего кардинально нового: в нем лишь детально

растолковывались взаимные обязательства, которые, как

предполагалось, король и бароны всегда имели друг перед другом. К тому же

хартия не распространялась на других подданных монарха - ни на

крестьян-вилланов, ни даже на горожан, разъясняя лишь

отношения, существующие внутри знатного сословия. Пару веков спустя

аналогичные коллективные действия по расширению договорных

отношений приведут к возникновению выборных представительных

институтов, предшественников современного парламента - системы,

неизвестной ни в античных, ни (вплоть до XX в.) в азиатских

обществах.

Один из самых авторитетных в XX в. историк феодализма Марк

Блок описывал его политическую динамику следующим образом:

«Вассальный оммаж представлял собой настоящий договор, причем

двусторонний. Не исполняя свои обязанности, сеньор терял свои

права. С неизбежностью перенесенная в политическую сферу - поскольку

главные подданные короля одновременно являлись его вассалами -

эта идея не могла не иметь весьма далеко идущих последствий, тем

более что здесь она подкреплялась очень древними

представлениями, согласно которым король несет мистическую ответственность за

благосостояние своих подданных и заслуживает кары в случае общих

бедствий. В данном аспекте древняя мысль соединилась с другой,

возникшей в лоне церкви вследствие григорианского протеста

против мифа о священной и сверхъестественной природе королевской

власти. Именно авторы из этой клерикальной группы впервые с

силой, долгое время не имевшей себе равных, выразили мнение, что

государя с его народом связывает договор - как "свинопаса с хозяином,

32

нанявшим его", писал эльзасский монах около 1800 г.»19. Сравнивая

опять же Европу с Японией, Блок отмечает, что, в отличие от

европейских королей, японский император являлся божественным

существом, «остававшимся вне структуры вассальных обязательств» и,

следовательно, навеки недосягаемым для своих подданных.

Таким образом, несмотря на царившие в средневековой Европе

насилие и хаос, на угнетение закрепощенной бедноты, феодализм

принес ей подрыв идеи всевластия, тем самым строго ограничив

вселенские амбиции как империи, так и папства. В конце концов, он

также противодействовал стремлению протонациональных

территориальных монархий к централизации. К тому моменту, когда в 1789 г.

были стерты его последние следы, свойственное ему понятие об

индивидуальных правах внесло немалый вклад в формирование ново-

провозглашенной концепции всеобщих Прав Человека.

Динамика городских коммун

Феодальные отношения не обошли стороной и

оживившуюся городскую экономику. Постепенно возникавшие в XI в. вдоль

торговых путей из Северной Италии во Фландрию новые города

к 1300 г. стали богаче античных. Кроме того, они сильно

отличались по своей организации. Полис или цивитас, во всяком случае

до возникновения Римской империи, служили не только

торговыми центрами. Это были территориальные города-государства, где

сначала главную роль играло сельское хозяйство (как, скажем, в

Спарте) и лишь позже на первое место вышла торговля (как

показывает пример Афин). В Римской империи (по крайней мере, в ее

западной части) они все больше приобретали административные

функции.

Средневековые города, напротив, в первую очередь являлись

средоточием торговли и даже промышленности. По уровню технологии

и коммерческого искусства такие центры текстильного

производства и банковского дела, как Флоренция или Брюгге, намного

превосходили древние Афины. Естественно, когда такой новый центр

складывался вокруг старой римской цивитас, он одновременно

становился резиденцией епископа. В этом случае епископский «сите»

(cité) окружался «бургом» (bourg) торговцев и ремесленников, чьи

обитатели, или «буржуа», рано или поздно в ходе классовой борьбы,

подробно описанной Гизо, вырывали у своего церковного сюзерена

хартию, объединяющую их в коммуну.

Такая относительная независимость, однако, не делала эти

центры, даже если они управляли окружающей сельской местностью,

33