Автор: Миргалеев И.М.

Теги: история история средних веков золотая орда история руси издательство киев

ISBN: 978-5-9690-0101-5

Год: 2009

Текст

Золотоордынская

ЦивН. 1Я

Выпуск 2

Академия наук Республики Татарстан

Институт истории им. Ш. Марджани

Центр исследований золотоордынской цивилизации

Золотоордынская цивилизация

Выпуск 2

Казань - 2009

ББК 63.3

3 64

Редакционная коллегия

Р. С, Хакимов - шеф редактор

ИМ. Миргалеев - главный редактор

М.А. Усманов (Казань)

Э.С Кульп ин-Губайдуллин (Москва)

Д.М. Исхаков (Казань)

Юлай Шамильоглу (Висконсин-Мэдисон, США)

Г. Ф. Валеева-Сулейманова (Казань)

М.Г. Крамаровский (Санкт-Петербург)

В.В. Трепавлов (Москва)

Иштван Вашари (Будапешт, Венгрия)

Содномын Цолмон (Улан-Батор, Монголия)

Н.И. Крадин (Владивосток)

В.А. Иванов (Уфа)

Чхао Чху-ченг (Тайбей, Тайвань)

ИЛ. Измайлов (Казань)

Мария Иванич (Сегед, Венгрия)

Пламен Павлов (София, Болгария)

Ильяс Камалов (Анкара, Турция)

Н.Д. Руссев (Кишинев, Молдова)

Канат Ускенбай (Алмата, Казахстан)

А.А. Бурханов (Казань)

Мелек Озйетгин (Анкара, Турция)

А.Г. Мухамадиев (Казань)

Г.В. Владимиров (София, Болгария)

Редактор издания

кандидат исторических наук И.М. Миргазеев

Золотоордынская цивилизация. Сборник статей. Выпуск 2. — Казань: Изд. «Фэн» АН

РТ, 2009. - 260 с.

ISBN 978-5-9690-0101-5

© Издательство «Фэн» АН РТ, 2009

Содержание

Слово

II

еф-редактора (Р.С. Хакимов)..................................

Слово редактора (И.М.Миргалеев)

Э.С.Кульпин. Экологические и экономические

критерии цивилизованности Золотой Орды.................................. 9

Г.Ф.Валеева-Сулейманова. Искусство Золотой Орды

как часть исламской цивилизации 18

Г.М.Давлетшин. Мусульманское богословие

в Золотой Орде (исторический аспект)............................. 27

Р.Ю.Почекаев. К вопросу о переходе власти в государствах

Чингизидов (4). Золотая Орда в 1358-1362 гг.:

династический кризис и феномен самозванства.......................... 39

А.К.Ку

ку

мбаев. Облавная тактика в военном

искусстве тюрко-монгольских армий XIII-XV вв.........................

49

В.П.Костюков. Иранский поход Хулагу: предыстория

И.Д.Руссев. Золотая Орда на Нижнем Дунае............................... 90

А.Н.Иванов. К вопросу о причинах принятия

ислама золотоордынским ханом Берке...................................... 103

Ж.М.Сабитов. Таварих-и гузида-йи нусрат-нама

как источник по генеалогии джучидов............................. 108

Д.М. Исхаков. Новые данные о клановой принадлежности

«Сибирских князей» Тайбугидов....................................... 117

И.М.Миргалеев. Надпись Аксак Тимура:

несколько замечаний по прочтению................................. 121

Р.М.Валеев. Хозяйственная и торговая деятельность населения

средневолжского региона Золотой Орды в XIII - начале XV веков

(к проблеме взаимодействия городского и сельского населения)........... 127

Е.Н.Абызова, С.С.Рябцева. Изделия из цветных металлов

и инструментарий ювелиров в контексте золотоордынских древностей

Пруто-Днестровского междуречья........................................ 139

Е.Н.Нарожный. Русско-ордынский поход против

«сланного ясского города Дедякова» в контексте

политической обстановки на Северном Кавказе........................... 154

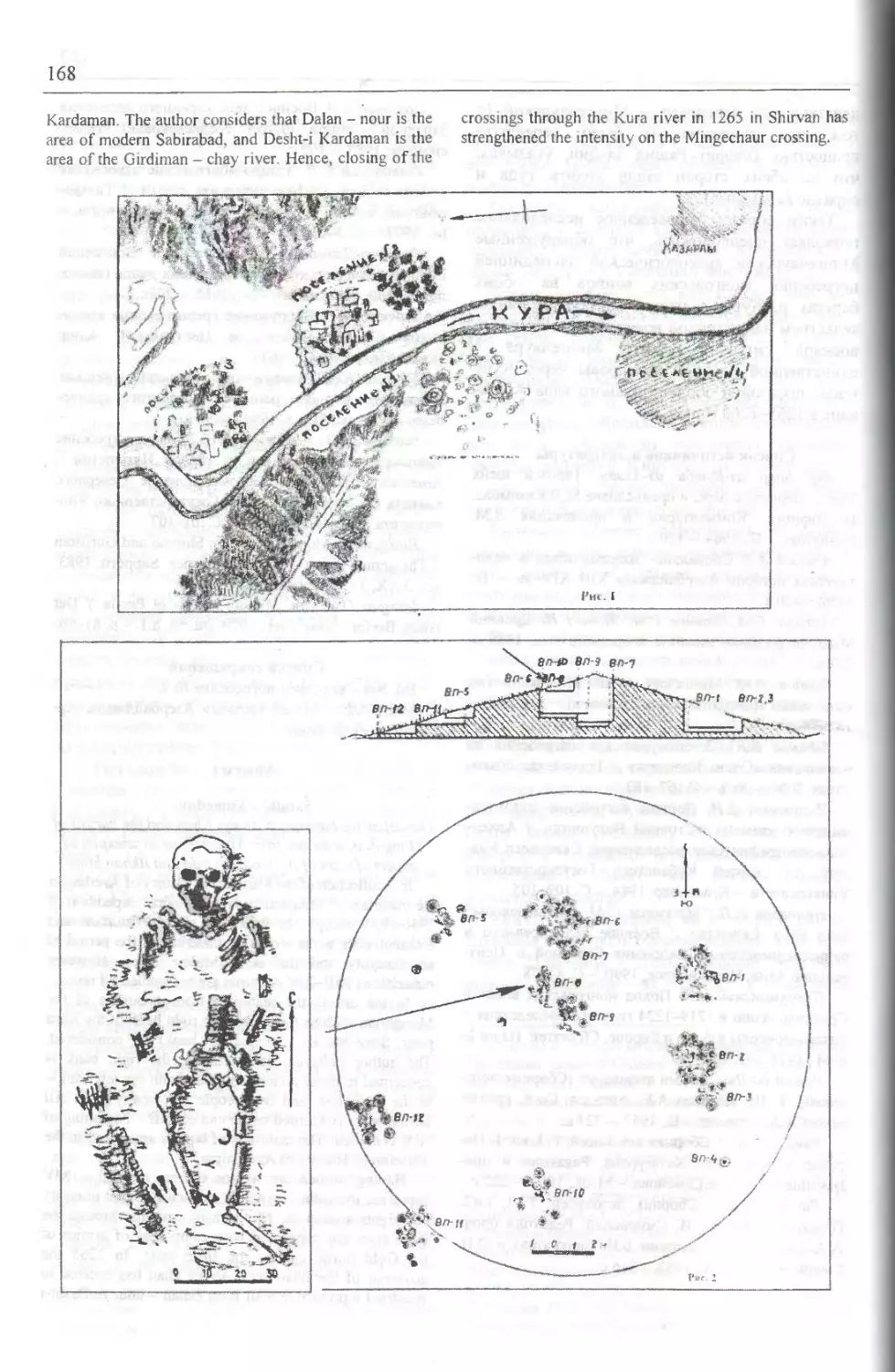

С.А.Ахмедов. Погребения монгольских воинов из Мингечаура

и защитный вал Абага-хана как неизученный аспект истории войн

Золотой Орды и государства Ильханов...................................... 162

4

Ю.С.Худяков. Вооружение кочевого населения

северо-восточных районов Золотой Орды.................................... 169

Ю.В.Селезнев. Золотоордынские военачальники

конца XIV - начала XV вв. и их родственные связи..................... 181

Т.Г.Алпаткина. Ганчевый декор золотоордынских городов

Поволжья: история изучения и перспективы исследования................. 186

Т.П.Нестерова. Золотоордынское парное захоронение

из каменной церкви в Старом Орхее................................... 191

А.В.Пачкалов. Георг Якоб Кер (1692-1740),

первый исследователь нумизматики Золотой Орды....................... 199

Чхао Чху-ченг. Китайские источники по истории Золотой Орды

(на материале перевода книги «Синь Юань ши»)............................. 209

О.В.Лу

II

[ников. Современная российская историография

о наследии Великой Монгольской империи и причинах ее распада........

214

Закп Валиди Тоган. Военная кампания Тимура 1395 года на Украине

и северном Кавказе (перевод с английского языка Р. Сафиной).............. 222

Бертольд Шпулер. Мёнгкэ Темюр (перевод с немецкого языка М.Гатпина). 239

Книги, изданные Центром исследований золотоордынской цивилизации.... 339

Отзывы и рецензии

И.М.Миргалеев. К вопросу о достоверности перевода

на русский язык книги Ш. Марджани «Мустафад ал-ахбар»............... 239

В.А.Иванов. «Новый взгляд» на этнический

состав кочевников Золотой Орды........................................ 242

В.П.Костюков. В защиту доброкачественности

(О монографии Д.Н. Маслюженко Этнополитическая история

лесостепного Притоболья в средние века. - Курган: Изд-во Курганского

гос.университета, 2008. - 168 с.)......................................... 251

Сведения об авторах................................................ 258

5

Sh. Mardjani Institute of History of the Academy of Science of the Republic of Tatarstan

The Golden Horde Civilization Research Centre

Collected articles «The Golden Horde Civilization». No 2

Table of Contents

fael Haki

II

ov. Sef-Editor’s word

Ilnur Mirgaleyev. Editor’s word

Eduard Kulpin. Ecological and economic criteria in evaluating Golden Horde's civilization

Guzel Valeyeva-Su ley manova. Art of the Golden Horde as integral part of the Islamic

Civilization

Davletshin G.M. Islamic theology in the Golden Horde (The history aspekt)

R.Yu. Pochekayev. On transition of the power in the Genghis Khanids’ states (4). The Golden

Horde in 1358-1362: dynastic crisis and phenomenon of imposture

A.K. Kushkumbayev. Tactics of a round-up in military art of the Turkish and Mongolian armies

XIII - XV centuries

V.P. Kostyukov. The Iranian campaign of Hiilegii: prehistory

N.D. Russev. Golden Horde on the Lower-Danube

A.N. Ivanov. On the issue of reasons behind Golden Horde’s Khan Berke’s acceptance of Islam

Z.M. Sabitov. Tavarihi guzidayi Nusrat-nameh as a genealogical source on dzhuchids

D.M. Ishakov. New dates about clanian affiliation of Siberian Knjazes

I.M. Mirgaleyev. Aksak Timur’s scripture: a few notes on the reading

R.M. Valeev. Economic and trade activities of the population of Middle Volga during the period

of Golden Horde in XIII - beginning of XV centuries

E.N. Abyzova, S.S. Ryabtseva. Articles of Non-ferrous Metals and Jeweller’s Tools in the

Context of the Golden Horde Antiquities from the Interfluve of Prut and Dniester

E.N. Narozhnyi. Russian-ordynsky campaign against «the glorious jassky city of Dedjakov» in

the cotext of political situation in the North Caucasus

Sabuhi Akh

edov. The defensive barrage of Abaqa Khan and the burials of Mongolian warriors

from Mingechaur as unexplored aspect of wars of the Golden Orda and Ilkhan State

Yu. S. Khudjakov. Weapon nomad’s of nortenast areas of the Gold Horde

Yu.V. Seleznev. Golden Horde commanders of the end of 14th - beginning of 15th centuries and

their relative bonds

T.G. Alpatkina. The stucco decoration of the Golden Horde cities of the Volga region: history of

research and perspectives of further investigations

T.P. Nesterova. The Golden Horde burial from the stone church of Orheiul Vechi

A.V. Pacbkalov. Georg Jacob Kehr (1692-1740), the first researcher of Golden Horde

numismatics

Chkhao Chkhu-cheng. Chinese sources of the Golden Horde history (based on the translation of

the book «Sin Yuan Shi»)

O.V. Lushnikov. The Contemporary Russian Historiography About the Heritage of Great

Mongolian Empire and the Reasons of its Decline

Zeki Velidi Togan. Timurs campaign of 1395 in the Ukraine and North Caucasus

B. Spuler. Mengu-Timur

New book The Golden Horde Civilization Research Centre

References and reviews

I.M. Mirgaleyev. On the issue of correctness of the translation of Sh.Mardjani’s book «Mustefadul-ahbar»

VTA. Ivanov. The «new view» on the ethnic structure of the nomads of the Golden Horda

V.P. Kostyukov. Witness for high quality

Data on authors

6

Слово шеф-редактора

Эпоха Золотой Орды — ключ к пониманию

истории многих государств и народов. Послед-

ние годы были насыщены исследованиями по

этой теме, а главное, наступило время непред-

взятой переоценки роли этой грандиозной импе-

рии в судьбах Евразии - вершины тюрко-

татарской цивилизации.

С 2008 года Центром исследований

золотоордынской цивилизации при Институте

истории АН РТ начато издание ежегодника

«Золотоордынская цивилизация», посвященного

истории и культуре Золотой Орды, что позво-

ляет наладить серьезную дискуссию вокруг

нерешенных проблем.

В редколлегию ежегодника вошли ведущие в

мире специалисты, авторы предыдущих и дан-

ного сборника являются известными истори-

ками, чье мнение во многом формирует взгляды

на место Золотой Орды в мировой истории и

задает направление для дальнейших исследо-

ваний.

Продолжая обсуждение проблем, поднятых

на круглом столе «О цивилизационном подходе

к изучению истории Золотой Орды» (27 февраля

2008 г.), редколлегией было принято решение о

публикации в сборнике «Золотоордынская ци-

вилизация» в первую очередь фундаменталь-

ных. концептуальных работ, а также увеличении

научных рецензий и отзывов на труды по золо-

тоордынской тематике.

Надеемся, что материалы данного сборника

будут содействовать расширению тематики,

увеличению специалистов, интересующихся

эпохой Золотой Орды, и более интенсивным

научным связям.

Рафаилъ Хакимов

Директор Института истории АНТ

Слово редактора

С 2008 года Центром исследований золото-

ордынской цивилизации при Институте истории

АН РТ начато издание ежегодника - сборника

научных статей «Золотоордынская цивилиза-

ция», посвященного истории, культуре, источ-

никоведению и историографии Золотой Орды.

И это уже второй выпуск статей. Отрадно,

что в сборнике представлены работы не только

российских ученых, но и зарубежных иссле-

дователей золотоордынской истории.

Благодаря этому сборнику ученые получают

возможность наладить серьезную научно-дис-

куссионную связь на страницах ежегодника, а

также и научную связь с Казанью, с Институтом

истории имени Шихабутдина Марджани Акаде-

мии наук Татарстана, одного из признанных

научных центров по изучению средневековой

Евразии, тюркского мира, Поволжья.

Серьезность любого издания в первую

очередь определяется его содержанием, в этом

плане сборник «Золотоордынская цивилизация»

выглядит более чем убедительным, так как

грежде всего это коллективный труд, труд

профессионалов, специалистов высокого класса

в своей тематике.

Сборник будет развиваться согласно своей

концепции и будет решать задачи, которые

стоят перед татароведами, занимающимися зо-

лотоордынским периодом. Как показывают

отклики ведущих специалистов России и зару-

бежья, сборник занял свою нишу достойно, с

большим прицелом на будущее: изучение тюр-

ко-татарской цивилизации, вершиной который,

несомненно, является золотоордынский период.

Бесспорно, Золотая Орда занимала опреде-

ленную цивилизационную нишу в историческом

развитии Евразии и имела свою особую циви-

лизационную модель с целым рядом особен-

ностей (политико-идеологических, культурно-

хозяйственных, этнических и религиозных).

Улус Джучи объединил многие народности

средневековья и задал эту тенденцию для

огромной части территории Евразии, привив ее

народам стремление к объединительным про-

цессам и в последующие века. Как отмечают

'яд исследователей, эти объединительные про-

цессы шли на нескольких уровнях: интеграции,

консолидации и ассимиляции.

Статьи этого выпуска достаточно интересны

и с разных позиций раскрывают нам золото-

ордынский мир. В работе Э.С. Кульпина дана

интересная оценка цивилизованности Золотой

Орды с позиции экологических и экономи-

ческих критериев. Такие работы весьма важны

для понимания той исторической действи-

тельности, которая была в Золотой Орде. После

известных работ Г.А. Федорова-Давыдова так

открыто и научно еще Золотую Орду никто не

оценивал. Сегодня, когда крен взят в сторону

изучения материальной культуры и социально-

политической истории, крайне важны и

исследования такого плана.

Отдельно хотелось бы высказаться и об

археологических работах. Сегодня от архео-

логов ждут не только новых раскопок и опи-

саний своих находок. Сегодня более актуальны,

на мой взгляд, исследования с привлечением

последних археологических данных, нежели

просто археологических статей-отчетов. Архео-

логия для средневекового периода является

только вспомогательной дисциплиной, и не

более того, так как средние века, в том числе и

Золотая Орда, достаточно хорошо зафиксиро-

ваны в письменных источниках, имеется огром-

ная историография тематики. Нам нужны такие

же работы от археологов, как работы Г.А.

Федорова-Давыдова, В.Л. Егорова, В.А. Ивано-

ва, М.Г. Крамаровского, А.Г. Мухамадиева. Ко-

нечно, список можно продолжить, однако

потребность в исторических исследованиях с

большим привлечением археологических дан-

ных, где дается панорама событий глазами

археолога, очевидна. К сожалению, археологи

увлекаются написанием «чисто» археологи-

ческих работ, а часто и заменяют свои статьи

просто отчетами раскопок и описанием находок.

Как сказал В.А. Иванов, расчет коллег-архео-

логов на то, что эти «статьи» будут исполь-

зоваться как источники, а значит, и не

«устареют» и ссылаемость * на такие работы

будет на порядок выше, абсолютно не правилен.

Сегодня историкам нужны исследования,

опирающиеся в том числе на археологические

данные, может быть, как основной источник

работы, но все-таки работы с историческим

анализом, выводами, подтверждением или

опровержением устоявшихся мнений в исто-

риографии, мнений, подкрепленных письмен-

ными и иными источниками.

Такими являются статьи наших авторов-

археологов. В этом отношении у нас сложилось

достаточно хорошее взаимопонимание со мно-

гими археологами, пишущими исторические

статьи. Достаточно интересна статья известного

историка-археолога из Молдовы Н.Д. Руссева.

Его вывод, что «золотоордынское воздействие

на Нижнем Дунае было длительным, разно-

образным и глубоким» и является результатом

его археологических работ.

Достаточно интересна статья тайваньского

исследователя Чхао Чху-ченга. Китайские ис-

точники по истории Золотой Орды являются

малоинформированными, однако они важны как

в фактическом плане, так и в характеристике

взаимоотношении Улуса Джучи с Юаньской

империей, которая на протяжении 70 лет своего

существования пыталась позиционировать себя

как продолжение империи Чингиз-хана и поэто-

му остальные чингизидские государства стара-

лась представить своими подданными. Инфор-

мация из «Синь Юань ши» о том, что

Тукатимуриды имели земли «у берегов Волги»

и что во время правления Менгу Тимура

получили земли в Крыму и Киеве представляет

особый интерес. Ход событий показывал, что

Тукатимуриды не только имели улус на востоке

страны, но и установили тесные связи на западе

Улуса Джучи, но все же таких прямых указаний

в источниках не было, особенно насчет Киева1 2 * * * *.

Также интересно, что, как утверждает Чхао Чху-

ченг, в традиционной исторической науке Китая

Золотую Орду называют «Кипчакским хан-

ством». Как известно, А.Г. Мухамадиев также

предложил использовать это название. И вост-

очную часть Золотой Орды китайские источ-

ники называют Белой Ордой. Чхао Чху-ченг

обещает продолжить свои поиски. Мы на-

деемся, что в дальнейших выпусках сборника

«Золотоордынская цивилизация» еще увидим

его интересные сообщения и исследования.

1 Насколько мне известно, об этом есть только

сообщение достаточно позднего источника Абуль-

Гази, сообщающего, что Менгу Тимур-хан передал

Кафу и Крым сыну’ Тука-Тимура Уран Тимуру (См.:

Обелтазый Бахадир хан. Шэжэраи терек. Кереш

макало авторы М Эхмэтжанов. - Казан: Татар, кит

нашр.. 2007. - Б. 128). Однако далее Абуль-Гази ни-

чего о Тукатимуридах в Крыму не сообщает и

появление будущих Крымских ханов связывает уже с

потомками Токтамыша (Там же, б. 131-132). Версия,

высказанная А.Г. Гаевым (См.: Гаев А.Г. Генеалогия

и хронология Джучидов. К выяснению родословия

нумизматически зафиксированных правителей Улуса

Джучи Древности Поволжья и других регионов.

Нумизматический сборник. Вып. IV. Т. 3. - Нижний

Новгород, 2002. - С. 20-26). что ханы «Мамаевой

Орды» были также Тукатимуридами (также и о

принадлежности Орду-Мелика к Тукатимуридам),

поддержанная недавно В.П. Костюковым и Р.Ю.

Почекаевым, требует серьезного анализа. Версия

А.Г. Гаева опровергается и исследованиями по

генеалогии джучидов (См в этом же сборнике

статью Ж.М. Сабитова «Таварих-и гузида-йи нусрат-

нама как источник по генеалогии джучидов» //

Золотоордынская цивилизация. Вып. 2. - Казань:

Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2009).

Также мы решили дать перевод статьи Заки

Валиди Тогана «Военная кампания Тимура 1395

года на Украине и Северном Кавказе». При

написании книги «Политическая история Зо-

лотой Орды периода правления Токгамыш-

хана» я не смог найти эту7 статью, так как она

является раритетным изданием. Ее смогли

найти наши коллеги из Турции (Хайрунниса

Алан). Мы решили дать перевод этой статьи.

Статья Заки Валиди Тогана - это доклад,

прочитанный им на пленарной конференции

Украинской Академии искусств и наук в США

27 апреля 1958 г. в г. Нью-Йорке. Мы по мере

возможности сохранили авторское прочтение

имен и названий.

Заки Валиди Тоган многое спутал как в

фактическом плане, так и оценочном. Поэтому'

данная статья требует серьезного научного

анализа, а его источники должны быть тща-

тельно перепроверены. Особенно «письмо»

Тимура Баязиту, так как реконструированные

события 1391—1394 гг. абсолютно не вписы-

ваются в современные видения данных собы-

тий. Его источники известны, однако письмо

Тимура Баязиту, на которое ссылается Заки

Валиди, практически не привлекалось иссле-

дователями , его мы планируем издать в сле-

дующем выпуске.

Как нам сообщила Хайрунниса Алан, пере-

писка между Тимуром и Баязитом известна

турецким ученым, однако огромная коллекция

рукописей писем «Mun’seat mecmualari»,

которая находится в библиотеке Стамбула, еще

не исследована. В одном из таких сборников

(Fendun Bey. Munseatu’s- selatin, Cilt. I.

Istanbul, 1274) имеются три письма Тимура

(необходимо отметить, что эти письма на

персидском языке, со сложным почерком), один

из которых сегодня исследует сама Хайрунниса

Алан. Надеемся увидеть ее статью по данной

проблематике в следующем выпуске нашего

сборника.

Конечно, то, что в редколлегию этого изда-

ния вошли ведущие мировые Специалисты, сви-

детельствует о высоком научном уровне дан-

ного ежегодника. Мы благодарим членов ред-

коллегии за участие в рецензировании пред-

ложенных статей, за старание быть объектив-

ными в своих оценках и за большое желание

превратить настоящий сборник в хорошее науч-

ное издание.

Как отметил и наш шеф-редактор, директор

Института истории им. 111. Марджани АН РТ

2 Хотя еще в 1914 году В. Гатцук, не называя своего

источника, писал, что «сохранилась переписка того

времени между Тимуром и Баязетом» (См.: Гатцук

В Железный хромец И Тамерлан. - М.: Крафт+,

2003.-С. 120).

9

Рафаиль Сибгатович Хакимов, редколлегией

было принято решение о том, чтобы в сборнике

- Золотоордынская цивилизация» печатать в

первую очередь фундаментальные, концеп-

туальные работы, важно, чтобы специалисты

<сали именно для этого сборника. Также

г гедполагается увеличить научные рецензии и

отзывы на книги и статьи по золотоордынской

тематике с целью продолжения здоровой науч-

ной дискуссии на уровне специалистов.

Надеемся, что коллеги-специалисты будут

активно участвовать своими статьями в сле-

дующих выпусках ежегодника, учитывая и

высказанные нами мысли по сборнику.

Миргалеев ИМ.,

руководитель Центра исследований

золотоордынской цивилизации

Э.С.Кульпин

Экологические и экономические

критерии цивилизованности Золотой Орды

Экологические критерии

По данным археологии мы знаем, что при

жизни шестого поколения с начала монголь-

ского нашествия (1325—1343) в ряде областей

государства возникли полосы непрерывных1

поселений. Особый интерес представляет цент-

ральная городская агломерация на Нижней Вол-

ге от Старого до Нового Сарая. Для возник-

новения городской агломерации в Нижнем

Поволжье должны были решиться проблемы

одновременно экологические и экономические.

Необходимейшим условием развития является

способность сельского хозяйства страны произ-

водить избыток продовольствия и технических

культур. Поскольку природа степей не была

благоприятной для развития пашенного земле-

делия, чтобы понять, оценить по заслугам то,

что смогли сделать элита и жители центральной

части Золотой Орды, необходимо обратиться к

тому критерию цивилизованности, который

только входит в арсенал научной аргументации,

а именно - к экологическому. Но для начата

заметим, что ни одна известная нам ни в

прошлом, ни в наши дни городская агломерация

не стояла перед необходимостью решать столь

сложную проблему.

Известно, что цивилизация в самом общем

виде - это синоним культуры, а цивилизован-

ностью определяют уровень общественного

развития - материального и духовного. В это

определение входит и способность общества

поддерживать достойное (с точки зрения пред-

«Отдельные районы государства превращаются в

многокилометровые поселения сплошной оседлости,

состоящие из небольших городков, поселков и зам-

ков аристократии, окруженных возделанными по-

лями». Егоров В.Л. Золотая Орда. - М.: ГМИ, 2005. -

С. 13.

ставителей данной цивилизации) качество жиз-

ни людей даже в малоблагоприятных при-

родных условиях.

Все древнейшие цивилизации не случайно

возникли в субтропиках. Севернее субтропиков

природные условия не позволяли обеспечивать

то качество жизни, которое жители древнейших

империй считали для себя достойным. А

достойной они, как правило, считали жизнь в

городах, где были сосредоточены все известные

им материальные и духовные блага. Труднее,

хотя и возможно, было создать аналогичные

блага в сельской местности в благоприятных

природных условиях Южной и Юго-Западной

Европы, к примеру, в римских виллах, невоз-

можно - в землянках, юртах, ярангах севера и

востока Евразии.

Характерно, что северная граница Римской

республики, а затем и империи долго совпадала

с нулевой изотермой января, а потом незна-

чительно «перешагнула» за эту невидимую

грань.

За нулевой изотермой января жили варвары,

которые (с точки зрения цивилизованных на-

родов) были тем больше варварами, чем в более

суровых природных условиях выживали. На

землях между нулевой изотермой января и -5°С

оседло жили германцы, за ними - славяне,

дальше - угры, финны и, наконец, на тех же

широтах, но в степях - кочевые народы.

Поддерживать достойную жизнь в зоне степей

европейской цивилизации удалось только с

конца ХУШ века. Именно в это время стала

создаваться городская инфраструктура в пре-

риях Северной Америки (не случайно имено-

вавшихся Диким Западом), в аргентинской

пампе и южнорусских степях.

10

До Нового времени в степях возникали

отдельные города, но лишь однажды в истории

человечества, а именно в Золотой Орде была

создана система городов. В этих городах, как

свидетельствуют археологические раскопки,

были все мыслимые и немыслимые для того

времени блага западноевропейской цивилиза-

ции. Необыкновенное явление, опережающее

общий ход исторического развития, было

создано, с точки зрения представителей великих

цивилизаций Старого света, по инициативе

варваров - кочевниками евразийских степей.

Благодаря работам археологов мы имеем

сегодня представление о богатстве степных

городов. Археологи традиционно рассматрива-

ли только социальные и политические про-

цессы, что многое дало для понимания фено-

мена Золотой Орды, но не позволяло полностью

оценить значимость, грандиозность цивилиза-

ционного эксперимента. Совместив традицион-

ные исторические исследования с работами

биологов, географов и климатологов, мы можем

понять процесс формирования сложного со-

циального организма, этапы развития и при-

чины гибели.

Сейчас антропогенный ландшафт изменил

облик природы и во многом - микроклимата.

Европейской степи, располагавшейся в полосе

между 52 и 48° северной широты, о которой

будет говориться ниже, уже нет, но в отличие от

городов Золотой Орды, исчезнувших не только

с лица земли, но почти безвозвратно из памяти

людей, ценоз степи до своего исчезновения был

детально изучен биологами.

Великая степь до Золотой Орды не случайно

не была страной городов. Климат степей

Евразии суров и плохо приспособлен не только

для земледелия, но и для жизни людей. Степь

отличается сезонной и суточной контраст-

ностью температур с сильным перегревом земли

летом и резким остыванием зимой, большим

суточным перепадом дневных и ночных

температур. Практически вся выпадающая

атмосферная влага (80%) в степи приходится на

летние месяцы, причем крайне неравномерно: в

июне-июле от Молдавии до Дона - засуха. С

третьей декады сентября все евразийские степи

погружаются в зимнюю спячку либо из-за

нехватки тепла, либо воды, либо того и другого.

Иногда вся влага может выпасть одним

большим летним ливнем и быстро испариться

из-за жары, а во все остальное время - сушь, из-

за которой в степи не растут деревья, мало

сочного разнотравья и у людей пересыхает язык

во рту. Растения могут использовать не более

одной пятой выпадающей в степи влаги. Через

каждые 3-4 года в степи повторяются сильные

засухи. Не случайно земледелие кочевников

сводилось к весеннему посеву и уходу от поля, с

возвращением к нему лишь осенью, сбору

скудного урожая, если он был.

Степной климат нашего материка опреде-

ляется областью высокого давления, которая

тянется узким языком на запад от Сибирского

антициклона, проходя по условной линии, сое-

диняющей города Кызыл - Уральск - Саратов -

Харьков — Кишинев — Секешфел^пв^п Эта

условная линия названа Большой климати-

ческой осью Евразии. Ось служит ветро-

разделом на материке. Зимой к северу от нее,

там, где располагается зона лесостепи и леса,

где в средневековье жили земледельцы, дуют

теплые ветры с запада и юго-запада, несущие

осадки. К югу, там, где находятся степи,

полупустыни и пустыни, где преобладают сухие

и холодные северо-восточные и восточные

ветры, в средневековье жили только кочевники.

Направление ветров продиктовано движе-

нием воздушных потоков в антициклонах по

часовой стрелке — из центра, где атмосферное

давление высокое, к окраинам, где оно ниже. В

январе сильный перепад давления между

Атлантикой и Сибирью создает мощную

воздушную тягу от центра Азии к Атлан-

тическому океану. Этот морозный «сквозняк»

выбирает свой путь между возвышенностями,

горами по ровным низким пространствам.

Территории к северу от Большой клима-

тической оси Евразии получают зимой больше

осадков, чем к югу от нее. Глубокий снежный

покров предохраняет почву от чрезмерного

промерзания. Весной здесь не просто много

воды, но особенность паводка в том. что вода не

сбегает сразу в реки, а постепенно проса-

чивается в почву, увлажняя ее. К югу же от

Большой климатической оси Евразии вода

весной быстро испаряется, не успев

просочиться в мерзлую почву. Степи получают

воды не меньше, чем лесные экосистемы весной

при таянии снега, а летом от ливневых дождей.

Однако период обильного увлажнения в степях

быстро сменяется засухой. Можно сказать, что

жизнь в степи зависит от воды. Не случайно

степные города Золотой Орды выросли на

реках.

Биоценоз степи устроен таким образом, что-

бы максимально сохранить влагу и фитомассу в

засушливые периоды. Непрерывные кочевки -

необходимое условие выживания крупного жи-

вотного в степи. Если бы копытные при огром-

ной плотности их населения были равномерно

распределены по всему пространству степи или

прерии, они съели бы всю надземную массу

растений за несколько дней, не давая ей воз-

можности отрастать2 *. Но копытные не распре-

делялись^ равномерно по всему пространству

степи, этому в естественных условиях мешали

хищники. Они вынуждали стада непрерывно

двигаться, они заставляли располагаться силь-

ным самцам по периферии стада, чтобы защи-

щать молодняк, самок и слабых особей. Они

регулировали численность млекопитающих,

осуществляя естественный отбор.

До появления человека степь находилась в

состоянии устойчивого гомеостазиса. Как

образно пишет Сергей Баландин, «Степь, как

хороший туркменский ковер, нуждается, чтобы

ее потоптали» . Чем больше копытные топчут

степь, тем больше на ней травы. Но топтать

степь можно не беспредельно, хотя рекреацион-

ные возможности степного биома поразительно

велики: «поверхность степи, утрамбованная

скотом до состояния, напоминающего асфаль-

товое покрыгие, уже через зри года после

снятия пастбищной нагрузки восстанавливает

исходную форму...»4. Однако рекреационные

возможности степного биома вовсе не

безграничны. Экологическая уязвимость степи

подспудно была «ахиллесовой пятой» золо-

тоордынской цивилизации.

Освоение степей сделало степной гомеоста-

зис менее устойчивым. Причем природная

нестабильность возникает не только как

следствие современных типов хозяйствования,

средневековая урбанизация действовала в том

же направлении. Золотоордынские степные го-

рода создавались на пустом месте. Люди, их

заселившие, не знали, как вести себя в степи, не

знали, что навыки, выработанные предками в

других природных условиях, могут оказать на

новом месте плохую услугу, однако быстро

приспособили к ним свою хозяйственную

деятельность. Зачастую не знали новую степь и

кочевники. Она казалась им несравнимо более

богатой их прежних родных мест, но они не

знали границ ее возможностей, за которыми

следует экологический кризис или локальная

экологическая катастрофа. Однако до 1360-х гг.

кризисных явлений не наблюдалось.

Границы возможностей природы степей

определены, прежде всего, общей универсаль-

ной закономерностью: физическая масса

домашнего скота при полностью антропогенном

ландшафте или суммарная масса домашних и

диких животных при не полностью антропо-

генном ландшафте не может превышать массу

диких копытных, которые здесь были до чело-

века. Кроме того, для сохранения экологиче-

2 Судьба степей. - Новосибирск: Мангазея, 1997. -

С. 43, 75-76, 87-88,90.

Там же. - С. 76.

4 Там же. - С. 134.

ского равновесия биоценоза степи большое

значение имеет соотношение отдельных видов

животных в общем их количестве. Время от

времени, как это было в Рын-песках в XIX в.

или сегодняшней Монголии, скотоводы попа-

дают в экологический «капкан» превышения

удельного веса овец и коз в общем поголовье.

Чем больше возрастает число кочевников на

одном пространстве, тем больше им требуется

пищи, и тем больше меняется соотношение

видов скота в пользу овец. Человек защитил от

хищников самых слабых копытных - овец. А

овцы оказывают самое сильное давление на

землю, как прямом, так и в переносном смысле

слова. Овца в отличие от крупных копытных

двигается медленно и топчет землю

основательно. Давление маленьких овечьих

копытец на единицу площади в четыре раза

превышает давление гусениц среднего танка5.

Если крупные копытные лишь обкусывают

траву, то овца по народному бурятскому

выражения - «стрижет».

Таким образом, само существование Золотой

Орды с учетом ее границ, особенностей кли-

матических поясов, неразвитости средневековой

инфраструктуры объективно требовало локаль-

ного сосредоточения в степях - географическом

центре государства не только администра-

тивного и экономического управления, но скота

и промышленности, что ложилось допол-

нительным бременем на биоценоз степи.

Однако вплоть до начала гражданской войны в

степи - Великой замятии, не было свидетельств

деградации степи ни в целом, ни вблизи

городов, причем не только благодаря куль-

турным навыкам земледельцев и кочевников, но

и благодаря специфической «связке» «полис и

хора».

Глядя из будущего видно, что кочевники-

тюрки. ведомые уже не монгольской, но тюрки-

зированной элитой общества, смогли органи-

зовать и стать главной движущей силой в

быстром создании городов, обязанных своим

возникновением, как местными нуждами, так и

глобальными: великими торговыми путями.

Перед обществом стояла задача соединить го-

рода в единую систему, в идеале создать

городскую агломерацию и для этого решить

проблемы производства. Вопрос организации

производства «как производить?» влечет за

собой вопрос месторасположения «где

производить?».

Нельзя не согласиться с Д.М. Исхаковым и

И.Л. Измайловым, которые пишут: «Сердцем

Улуса Джучи было Нижнее Поволжье. Именно

в этой области, которая, по словам арабского

5 Там же. - С. 164.

12

историка второй половины XIV в. Ибн-Халдуна,

была «богато возделанными местами» (то есть

населенными пунктами. — И.Д., И.И.) (Тизен-

гаузен, 1884, с. 378). Здесь же находились два

самых настоящих средневековых мегаполиса

Улуса Джучи - Сарай и Сарай ал-Джадид

(Новый Сарай), а также другие крупные города:

Хаджитархан (близ современной Астрахани),

Бельджамен (Водянское городище), У кек (близ

современного Саратова), Гулистан и Сарайчик

(современный пос. Сарайчик, севернее г.

Гурьева;, которые вместе с десятками городков

и поселений, их окаймлявшими, образовывали

густонаселенный земледельческий оазис, тянув-

шийся по обеим берегам вдоль всего нижнего

течения рек Волги и Урала. Здесь находился

политический, экономический и культурный

центр империи, место, где происходило

средоточие огромных материальных и людских

ресурсов...»6. Здесь возникла крупнейшая в

средневековье городская агломерация. Причины

возникновения были многоаспектными.

«Нижневолжские степи были избраны джу-

чидами как основная территория их нового

государства, как домен ханов джучидов,

вероятно, потому, что здесь в XII - начале XIII

вв. был своего рода «вакуум» - много

свободных пастбищ и очень редкое даже для

кочевой степи население. Эти районы были

быстро заселены в XII1-XIV вв. кочевниками,

стекавшимися сюда по принуждению, а отчасти

и свободно». К тому же «Нижняя Волга, где

строились новые города, представляла собой

благоприятное сочетание удобных для земле-

делия пойменных низин, заросших лесом

берегов реки и обширных степей, где можно

было пасти огромные стада и вольно кочевать...

расположившись здесь, золотоордынские ханы

держали в своих руках важную торговую

магистраль всей Восточной Европы — Волгу.

Именно здесь пути, ведущие с севера по Волге и

далее по Каспийскому морю в Закавказье, Иран

и Среднюю Азию, перекрещивались с кара-

ванными путями из городов Причерноморья и

из Азака на восток^ через степи Казахстана в

пустыни Приаралья»7.

Экономические критерии

Грандиозная даже по современным представ-

лениям нижневолжская городская агломерация

функционировала в соответствии с законо-

мерностями и с использованием всех основных

экономических выгод, проявляющихся в сов-

6 Исхаков Д.М., Измайлов ИЛ. Этнополитическая

история татар. - Казань: Иман, 2000. - С. 67.

7 Федоров-Давыдов Г.А. Золотоордынские города

Поволжья. - М.: МГУ, 1994. - С. 11.

ременных городских агломерациях8 * и в чем

явственно проявились экономические критерии

цивилизованности. Для создания городской

агломерации Нижнее Поволжье отвечало почти

всем необходимым условиям. Приведем их в

соответствии с положениями современной

экономики, но действующие для всего

цивилизационного периода мировой истории.

Прежде всего, среди издержек по обеспе-

чению производства ресурсами важнейшее

место занимают затраты на преодоление геогра-

фического пространства. Если производители

размещаются в непосредственной близости от

своих поставщиков и потребителей, затраты на

транспорт и связь снижаются, производство и

сбыт удешевляются. Пространственные преиму-

щества являются основополагающими для эко-

номического обоснования роста городов.

Внутренняя экономия от роста масштабов

производства возникает при доступности

транспортных средств. Не случайно наиболее

крупные города повсеместно в мире исто-

рически сложились вокруг дешевых естествен-

ных или искусственных транспортных узлов: то

есть вдоль побережья, на крупных реках, когда

используется до наших дней самый дешевый

вид транспорта — водный, или в XX веке рядом

с железнодорожными терминалами.

В крупных городских агломерациях все

большее число фирм и отраслей промышлен-

ности выпускает продукцию, которая представ-

ляет собой ресурсы для других фирм и отрас-

лей. Эта растущая специализация производства

позволяет фирмам, размещенным в непосред-

ственной близости друг от друга, достигать

существенной экономии на издержках тран-

спорта и связи. Объединяющиеся фирмы как

группа могут достичь более низкой цены на

ресурсы, а следовательно, и снижения издержек,

чего невозможно добиться при их геогра-

фической разбросанности. А это в свою очередь

обусловливает приток в города новых производ-

ственных мощностей* и населения. В итоге

притяжение производства; а следовательно, и

населения в города генерирует самовоспроизво-

дящийся кумулятивный процесс. Индикатором

процесса можно считать быстрое развитие

Нового Сарая (или Гюлистана, как считают

некоторые исследователи) при Узбек-хане.

Только в городских агломерациях можно

создать богатую и разнообразную инфраструк-

туру, которая сама является мощной интегри-

рующей силой, воздействием которой объяс-

няется непрекращающийся рост современных

крупнейших городских территорий. В наши дни

инфраструктура включает в себя водо- и

8 См.: Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. — М.:

Республика. 1992. Т. 2. - С. 256-275.

энергоснабжение, очистные сооружения, тран-

спортные средства, исследовательские и техно-

логические услуги, финансовые учреждения и

банки, консультационные службы управления и

рекламы, специализированные юридические

услуги и т.д. Почти все перечисленное, конечно,

ве на современном, а на средневековом уровне

включалось в инфраструктуру золотоордынских

городов9.

Далее, находящиеся в непосредственной

близости друг к другу производители готовых

товаров получают непосредственный доступ к

промежуточным товарам и услугам и к рынкам

сбыта своей готовой продукции Поставщики

пр ^межуточных товаров и услуг получают

непосредственный доступ к рынкам. И чем

больше растут рынки, тем больше внутренняя

экономии от крупномасштабного производства.

В итоге все группы производителей стремятся

сосредоточиться в городах, ибо только города

способны обеспечить ресурсы и рынки в

достаточных размерах, а также полностью

удовлетворить разнообразные потребности.

Именно в городах сосредоточены не только

потребители товаров и услуг массового

дешевого производства, но и потребители

изысканных удобств жизни. Благодаря

широкому диапазону предлагаемых товаров и

у слуг городские агломерации являются тем

местом, где в соответствии со своими вкусами и

возможностями могут удовлетворять свои

потребности представители почти всех слоев

общества. Данное положение характерно не

только для наших дней, но и прошедших

времен °. И это обстоятельство служит еще

одной мощной силой, стягивающей население в

городские агломерации.

Итак, для создания городской агломерации

Нижнее Поволжье отвечало почти всем пере-

численным условиям, кроме одного. Необхо-

димейшим условием развития является спо-

собность сельского хозяйства страны произво-

дить избыток продовольствия и технических

культур. Природа степей не была благо-

приятной для развития пашенного земледелия.

И здесь, чтобы понять, оценить по заслугам то,

что смогли сделать элита и жители центральной

Конкретный анализ экономической жизни города с

позиций современной экономики является предме-

том небезынтересного специального рассмотрения,

выходящего, однако, за пределы данного иссле-

дования.

«Кроме высших государственных постов во

владениях Джучидов было множество самых различ-

ных средних и мелких чиновников, среди них:

правители городов, смотрители базаров, тамо-

женники, судьи, сборщики налогов и т.п.». Егоров

В.Л Золотая Орда. - С. 5.

части Золотой Орды, необходимо обратить

внимание на то, что ни одна известная нам ни в

прошлом и в наши дни городская агломерация

не стояла перед необходимостью решать столь

сложную проблему.

Однако вряд ли все то, о чем писалось выше,

современники обдумывали в том комплексном

виде, как это описывалось. В их сознании были

лишь отдельные фрагменты, которые они

непосредственно видели, и вытекающие из

этого видения конкретные задачи, которые они

решали. Все, о чем говорилось выше, было не в

сознании, а в общественном бессознательном. В

конкретной реальной жизни они просто

обустраивали свою конкретную жизнь, а все

вместе, в совокупности, не ведая того, решали

большие комплексные проблемы, вовсе не оце-

нивая грандиозность собственных свершений.

Однако они бессознательно чувствовали их

размах, зрительно представляя себе удиви-

тельный усадебный город-пригород на всем

протяжении Нижнего Поволжья с кварталами

ремесленников, базарами, площадями. На одном

конце этой поселенческой ленты стоял Старый

Сарай, на другом - Новый, а где-то в середине -

не найденный до сих пор, таинственный

сказочный Полистан.

Социальная,ткань общества

Историки отмечают, что в Золотой Орде шел

процесс слияния, срастания монгольской

аристократии с городским патрициатом, чинов-

ничеством, что усиливало исламизацию мон-

гольской аристократии и переход ее к

городскому оседлому быту11. Для тюркизиро-

ванной монгольской элиты конкретным было

стремление, наряду с частичным сохранением

традиционного кочевого образа жизни, при-

общиться к удобствам оседлой городской

жизни. Это стремление к качественно новому,

городскому образу жизни совпадало с желанием

тюркской массы и остальных народов империи.

Административный ресурс государства был

направлен на массовое строительство городов.

Города создавались по ханскому приказу, но

трудом и энергией простых людей.

Тюркизированная элита также не оставалась в

стороне. Как писал Г.А. Федоров-Давыдов, «в

период правления ханов Токты и Узбека

монгольская кочевая феодальная верхушка, чьи

предки пришли из Центральной Азии, втя-

гивается в торговлю и управление госу-

дарством, сближается с мусульманской чинов-

ничье-купеческой верхушкой городов.

Некоторые представители старой монгольской

кочевой знати становятся вельможами при

11 Федоров-Давыдов Г.А. Золотоордынские города

Поволжья.-С. 16.

городском дворе хана, принимают участие в

управлении торговлей, ремеслом и обще-

государственной политикой»12.

И все-таки одно государственное воздей-

ствие не могло обеспечить заселение и

обустройство жизни в трудных природных

условиях для крупных масс населения. По-

добное заселение может произойти только

усилиями общества на добровольной основе.

Монголы построили в степи с редким кочевым

населением столицу. Вслед за созданием

столицы возникла проблема укрепления ее

системой земледельческих и ремесленных

поселении, иными словами, колонизации степи.

Внеэкономическим путем, т.е. административ-

ным насилием, переселить на огромные рас-

стояния окраинных земледельцев или насильно

превратить кочевников в земледельцев и го-

родских ремесленников и в наши дни затруд-

нительно'3, а в средневековье было просто

невозможно. Да правительство Золотой Орды

после первого и единственного насильственного

акта строительства Старого Сарая и не пыталось

сделать это.

Насильно государство не могло осуществить

колонизацию степи, но в его силах было создать

условия для действующего в этом направлении

естественного процесса. Ныне почти забытый

Ф. Энгельс писал: «Обратное воздействие госу-

дарственной власти на экономическое развитие

может быть троякого рода. Она может

действовать в том же направлении, что и эко-

номическое развитие. Тогда дело идет быстрее;

она может действовать против экономического

развития, тогда в настоящее время у каждого

крупного народа она терпит крах через

известный промежуток времени: или она может

ставить экономическому развитию в опреде-

ленных направлениях преграды и толкать

вперед в других направлениях. Но ясно, что во

втором и в третьем случаях политическая власть

может причинить экономическому развитию

величайший вред и породить растрату сил и

материатов в массовом количестве»1 .

Мы не знаем, существовал ли даже в самых

общих чертах план того, что было реально

создано в почти безлюдной центральной части

государства. Сомнительно существование прог-

раммы хозяйственного освоения степи, созда-

ния в ней очагов земледелия, развитого ско-

товодства, строительства населенных пунктов -

центров торговли и ремесленного производства.

Но несомненно, что правительство Золотой

Орды действовало в том направлении, которое

диктовалось демографическим и социальным

развитием, не только не мешало естественным

процессам, но и способствовало ускорению этих

процессов.

По мере того как поселения постепенно

превращались в городки, в них все более

многолюдными становились базары - центры

информационного обмена и связей тюрков -

горожан и кочевников. У тех и других - единый

язык и культура, привязанная к данному месту.

У одних - постоянное жилье, у других - четко

обозначенные маршруты кочевий, проходящих

через определенные населенные пункты. Связи

горожан и кочевников при этом не только

информационные, но и кровнородственные.

Тюркизированная знать в массовом порядке

строит в новых растущих поселках свои усадь-

бы, переходя к полукочевому или полностью

оседлому образу жизни. Их тюркская челядь

начинает постоянно жить в этих поселках,

сливаясь со старожилами мест. В поселках идет

развитие кустарно-промышленного производ-

ства на основе тюркской рабочей силы с

естественным привлечением высококвалифици-

рованных мастеров с окраин империи и из-за

рубежа. Государство поддерживало режим наи-

большего благоприятствования для жизни

горожан. В этот режим входило отсутствие

дискриминации по конфессиональным мотивам

и поощрение международной торговли, что

отмечали ведущие исследователи Золотой Орды

Г.С. Губайдуллин, М.Г. Сафаргалиев, Г.А. Фе-

доров-Давыдов15. «В начале и середине XIV в.

городской патрициат и купечество, тесно с ним

связанное, поддерживали сильную ханскую

власть, так как она обеспечивала спокойствие

торговли, процветание ремесел, снабжение го-

родов материальными и людскими ресур-

сами»16.

Для поощрения торговли государство

продолжаю удерживать низкий уровень

таможенных сборов. Последние повсеместно не

превышали 5% от стоимости товаров. В

Северном Причерноморье - до 3% на ввоз и

вывоз товаров. Лишь при Бердибеке (1357-

1359), в канун Великой замятии 1360-1380-х гг..

12 Федоров-Давыдов ГА. Золотоордынские города

Поволжья.-С. 15-16.

13 О подобном явлении в Монголии см.: Кульпин

Э.С. Революционные преобразования и особенности

формирования монгольского пролетариата Народы

Азии и Африки. - 1987. - № 4.

14 Энгельс Ф. Конраду Шмидту 27. X. [1890]. Соч. Т.

37.-С.417.

15 Газиз Г. История татар. - М., 1994; Сафаргалиев

М.Г. Распад Золотой Орды // На стыке континетов и

цивилизаций... (из опыта образования и распада

империй X-XVI вв.). - М.: Инсан, 1996. - С. 280-

526; Федоров-Давыдов ГА. Общественный строй

Золотой Орды. -М., 1973.

16 Федоров-Давыдов ГА. Золотоордынские города

Поволжья. - С. 16.

15

и

торговые пошлины здесь выросли до 5%. Это

было необходимо, но не достаточно.

Здесь следует отметить, что в настоящее

время выделяют пять основных экономических

фу нкций правительства:

1) обеспечивать правовую основу и социаль-

-ый климат, способствующие эффективному

функционированию рыночной экономики;

2) поддерживать конкуренцию;

3) перераспределять доходы и материальные

блага;

4) регулировать распределение ресурсов для

обеспечения общественными товарами

корректировать побочные эффекты и

5) стабилизировать экономику .

В Золотой Орде власти из названных

функций выполняли первую и последнюю.

Частично вторую, в значительной степени

четвертую. Что касается своих купцов-уртаков,

то правительство не только предоставляло им

льготы, но и финансово поддерживало их. Даже

частичное выполнение функций было большим

достижением для тогдашних порядков в Европе.

В конечном счете все зависело от отношения

людей к выполнению работы по обслуживанию

международной торговли. А они действовали

так, будто знали фундаментальные положения

современного маркетинга, а именно: 1) дости-

жение максимально высокого уровня потребле-

ния, 2) достижение максимального удовлетво-

рения потребителя, 3) предоставление потреби-

телю максимальной широты выбора товара, 4)

максимальное повышение качества жизни.

Люди стремились и добились максимального

спроса на свои услуги, связывали свое

благополучие не с увеличением потребления (к

примеру, созданием новых постоялых дворов),

но качеством услуг на старых торговых путях,

привлекали купцов разными вариантами дорог,

предоставляя свободу’ выбора, повышением

культуры обслуживания, что видно по

функциям караван-сараев.

Для жизни общества и в наши дни много

значит отсутствие дискриминации по конфес-

сиональным мотивам и максимальной для

средневековья безопасности личной жизни. Для

средневековья идеологическая толерантность и

безопасность жизни были явлениями уникаль-

ными. Сейчас много говорят о глобализации. В

средневековье самым глобализированным госу-

дарством, ориентированным на внешнюю тор-

говлю и в известной степени сформировав-

шимся в результате внешней торговли, была

именно Золотая Орда. Эта ориентация во

многом определила и ее внутреннюю жизнь.

Прежде всего, конфессиональная принадлеж-

17 Макконела К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Т. 2. -

С. 200.

ность, равно как и этническое происхождение,

не была ограничением для социальной и

служебной карьеры. В мировоззренческой,

идеологической сфере главное, чем отличалась

Золотая Орда, - не просто веротерпимость, но и

(что характерно для критериев цивилизован-

ности в наши дни) государственная охрана

инакомыслия. Мы не знаем до конца татар-

ского владычества на Руси, до 1480 г., ни

одного случая посягательства ханов на

установившиеся привилегии русской церкви.

Купцы и предприниматели - представители

самого прогрессивного, как мы знаем сегодня,

социального слоя. В Золотой Орде этот со-

циальный слой в соответствии с традициями,

заложенными еще Чингиз-ханом, был ува-

жаемым, а не приниженным. Порядки великой

империи, защищающие жизнь, честь и иму-

щество купцов, разительно отличались от

европейских. «У путешественников не было

недостатка ни в испытаниях, ни препятствиях

... лес с его опасностями и страхами... бандиты;

бесчисленные пошлины, взимаемые в купцов, а

иногда и просто с путешественников у мостов,

на перевалах, на реках; скверное состояние

дорог...»17 18 19.

Был ли свободен человек в Золотой Орде? С

- 19

современной точки зрения , подданный хана

был бесправен, поскольку его права не были

защищены четкими, юридически оформлен-

ными законами, обязательными для всеобщего

исполнения («закон превыше короля»). Но

современный формальный критерий для

средневековья не «работает». С позиций же

тогдашнего европейца, парадоксально, но факт,

подданный хана был максимально свободен.

Ибо по средневековым понятиям, «свободный

человек - это тот, у кого есть могущественный

покровитель»20. В Золотой Орде покровитель

был самый могущественный из всех возможных

- государство. Согласно некоторым косвенным

свидетельствам не исключено, что в период

расцвета порядок, поддерживаемый государ-

ством, осуществлялся в Золотой Орде не на

18 Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада.

-М.: Прогресс, 1992.-С. 128-129.

19 Нельзя не отметить, что вопрос о правах человека

обычно ограничивается политическими правами, в

то время как Универсальная декларация прав

человека учитывает и другие права - экономические

и социальные, совокупность прав человека (или

отсутствие таковых) в Золотой Орде требует

специального анализа, который может встретить

главное препятствие — недостаток информации.

Лишь одно мы знаем твердо: интеллектуальное

инакомыслие, сводимое в средневековье к свобод-

ному выбору конфессии, защищалось государством.

20 Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада.

- С. 262.

16

словах, как в большинстве государств того

времени, а на деле: был жестким и в некоторых

своих чертах вполне цивилизованным. В

частности, известно, что представителям власти

запрещалось брать заложников, арестовывать

вместо преступника родственников или

соплеменников2’. Ориентация не на групповую,

а на личную ответственность каждого совер-

шившего проступок характерна для норм совре-

менного права. Обычно обращение к групповой

ответственности свидетельствует о бессилии

власти. Приоритет личной - о способности

органов государства контролировать социаль-

ную жизнь общества. Ханская власть до

Великой замятии 1360 г. была сильной.

Возможно, настолько, что могла действовать

цивилизованными (с точки зрения современного

человека) методами. Может быть (в современ-

ных критериях), скорее плохо, чем хорошо, но

государство поддерживало порядок и

противостояло притеснениям, ограблениям и

оскорблениям, своеволию крупных и мелких

феодалов, бандитов вплоть до 1360 г,

В результате консолидированных действий

власти и общества быстро и практически

одновременно, всего лишь за какие-то 60 лет, в

степи возникло около ста крупных населенных

пунктов - городов по определению историков и

археологов. Хотя крупные населенные пункты в

степях Восточной Европы возникали по

ханским приказам, строились они, конечно, не

по единому «типовому проекту'». Действовали

единые принципы и нормы, которые не столько

диктовались государством, сколько слагались из

взаимодействия государства и общества.

Города Золотой Орды обозначили направле-

ние двух транспортных торговых путей Евра-

зии: с Запада на Восток - Великий шелковый

путь и с севера на юг - Северная Европа-

Персия-Ближний Восток. В степи возникло

также 38 факторий торговых республик Италии

- Венеции и Генуи. Часть факторий представ-

ляли собой небольшие поселки, факториями

были и кварталы, обнесенные стенами, в двух

золотоордынских столицах. Некоторые были

городами, среди которых ныне наиболее

известны крымские Судак и Феодосия -

средневековые Солдайя и Кафа. Фактории вовсе

не были независимыми - государствами в

государстве. «На протяжении всей золото-

ордынской истории Солхат-Крым доминировал

на полуострове в постоянном соперничестве с

Каффой. И хотя это был спор двух примерно

21 Григорьев А.П., Григорьев В.П. Ярлык хана Узбека

венецианским купцам Азова. Реконструкция

содержания И Историография и источниковедение

истории стран Азии и Африки. Межвузовский сб.

Вып. XIII. - Л., 1990. - С. 96.

равных по возрасту административных «сто-

лиц» - джучидской и «колониального владения

Газзарии», — реальная власть в Крыму, несмотря

на поражения золотоордынцев в локальной

войне с генуэзцами в 1385-1386 гг.,

принадлежала Солхату»21 22 *.

География городов наглядно показывает, что

наибольшая плотность городского населения

приходится на место пересечения двух

торговых путей север-юг и запад-восток. Это

место не было «точкой» географического

пространства, но соединением двух путей по

левобережью Волги от нынешних Волгограда

до Астрахани. При этом товары на пути запад-

восток шли по суше, на пути север-юг - по воде:

Балтике, по Волге, Каспию. По суше можно

переправлять много меньше товаров по массе,

чем по воде. Здесь перевозятся дорогостоящие

товары, приносящие доход казне за счет

таможенных пошлин и денежное вознаграж-

дение за услуги населению городов и поселков.

К примеру, товары согдийских купцов

включали шелк, коноплю, серебро, золото,

нашатырь, лекарственные травы, латунь, стекла

изумрудного и красного цвета, некоторые виды

тканей и т.д.~ . По су ше можно было перевозить

не более нескольких тонн груза в одном

караване («Товары можно вести в повозках,

которые могут брать до 30-40 пудов. В эти

повозки обычно запрягают трех верблюдов...»24,

по воде - десятки и сотни тонн в одном судне.

По Волге идут и дорогостоящие легкие

товары, например меха, но большеобъемные и

тяжелые. По воде можно сплавлять лес и зерно.

Из письменных источников известно, что лес и

зерно по Волге идут не из Руси, а только из

Булгарии. Булгария - земля оседлых тюрок уже

более шести столетий, народа, построившего

великий город Булгар и другие города, народа,

уже вступившего в эпоху городских циви-

лизаций. Казалось бы, булгары также должны

массово мигрировать вниз по Волге. Однако нет

свидетельств о массовых миграциях булгар в

низовья, где идет интенсивное городское

строительство и развитие кустарной промыш-

ленности. Есть археологические свидетельства о

22 Крамаровский Марк. Золотоордынский город

Солхат-Крым. К проблеме формирования городской

культуры (новые материалы) // Татарская

археология. -1997. -№ 1. - С. 102.

Аскаров А.А., Буряков ЮФ., Гуляев В.И., Сайко

Э.В. Дифференцирующее и интегрирующее действие

Шелкового пути в культурно-исторических и

этнических процессах Города и караван-сараи на

трассах Великого шелкового пути. Тезисы докладов

Международного семинара ЮНЕСКО. - Ургенч,

1991.-С. 7.

24 Газиз Г. История татар. - С. 63.

17

Мижении в противоположном направлении.

Здесь необходимы дополнительные исследо-

вания. Но кажется, что высокая культурная и

экономическая продвинутость булгар имела

место при их относительно малой численности.

Для массового строительства, для защиты от

холода, для обжига кирпичей, производства

утвари из керамики и металлов, оружия

требовалось огромное количество топлива,

которое в безводную и потому безлесную степь

нужно было доставлять с далекого лесного

севера. Само существование столицы, а затем

растущих около нее поселков, городков требо-

вало хозяйственных связей с провинциями. Эти

связи, государством организуемые и госу-

дарством контролируемые, были тем более

необходимы, что центр империи, как упо-

миналось, находился в климатической зоне, не

слишком благоприятной не только для

градостроительства, но и для жизни людей.

Основными строительными материалами для

фундаментальных сооружений были камень и

кирпич. Кирпичи и связующий материал —

известь изготовлялись на месте, а дерево для

обжига кирпича и извести могло быть

привезено в безлесную степь только издалека,

да и камень редко был рядом. Для первой

столицы Золотой Орды - Сарай-Бату -

строительные материалы и сами строители

поставлялись путем государственного насилия.

Потом насилие прекратилось, и развитие всех

остальных поселений протекало естественным

путем - на основе самоорганизации общества и

экономических интересов, но под приглядом

ханской власти.

♦ ♦ ♦

В пятом и шестом поколении потомков

завоевателей Восточно-европейских степей

(1308-1343 гг.) произошел массовый переход

части тюрков от кочевой к оседлой жизни.

Поскольку природные условия не позволяли

кочевникам стать пашенными земледельцами,

перед кочевыми тюрками была единственная

возможность перепрыгнуть через один

исторический этап развития сразу в друтой - в

эпоху ремесленного городского производства, и

они этим воспользовались, создав систему

городов. Этот переход, в отличие от всех других

прецедентов оседания кочевников на землю,

означал не снижение, а повышение и уровня, и

качества жизни, а переход из милитаризованной

в демилитаризованную зону означал для кочев-

ников (народа-армии) изменения смысла жизни.

Оптимальное этническое соотношение тюрк-

ского и представителей других этносов стало

предпосылкой процесса интенсивного усвоения

достижений других стран и народов, развития

этих достижений и создания уникальной

цивилизации. Характерной особенностью этой

цивилизации был высокий уровень глобали-

зации, что характерно для XXI, но не XIV века.

Индикаторы цивилизованности Золотой Орды -

экологические и экономические - оказались

также не средневековыми, а современными.

Список источников и литературы

Аскаров А.А., Буряков Ю.Ф., Гуляев В.И., Сайко

Э.В. Дифференцирующее и интегрирующее действие

Шелкового пути в культурно-исторических и

этнических процессах // Города и караван-сараи на

трассах Великого шелкового пути. Тезисы докладов

Международного семинара ЮНЕСКО. — Ургенч,

1991.-С. 6-11.

Газиз Г История татар. — М., 1994.

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада.

— М.: Прогресс. 1992.

Гуревич А.Л., Харитонович ДЭ. История средних

веков. — М.: Интерпракс, 1994.

Григорьев А.П., Григорьев В.П. Ярлык хана

Узбека венецианским купцам Азова. Реконструкция

содержания Историография и источниковедение

истории стран Азии и Африки. Межвузовский сб.

Вып. XIII. - Л., 1990. - С. 74—106.

Егоров В.Л. Историческая география Золотой

Орды вв. М., 1985.

Егоров В.Л. Золотая Орда. — М.: ГМИ, 2005.

Исхаков Д.М., Измайлов И. Л. Этнополитическая

история татар. — Казань: Иман, 2000.

Крамаровский Марк. Золотоордынский город

Солхат-Крым. К проблеме формирования городской

культуры (новые материалы) // Татарская архео-

логия. - 1997. —№ 1.-С. 101-106.

Кульпин Э.С. Революционные преобразования и

особенности формирования монгольского пролета-

риата // Народы Азии и Африки. - 1987. — № 4.

Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. — Т. 2. -

М.: Республика, 1992.

Мордкович В.Г, Гиляров А.М., Тишков А.А.,

Баландин С.А. Судьба степей. — Новосибирск:

Мангазея, 1997.

Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды / На

стыке континетов и цивилизаций... (из опыта

образования и распада империй X—XVI вв.). — М.:

Инсан. 1996.-С. 277-526.

Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй

Золотой Орды. — М., 1973

Федоров-Давыдов Г.А. Золотоордынские города

Поволжья. - М.: МГУ, 1994.

Энгельс Ф. Конраду Шмидту 27.Х.[1890]. Соч.

Т. 37.

Abstract

Eduard Kulpin.

Ecological and economic criteria in evaluating

Golden Horde s civilization

Since surrounding nature was not favourable for the

development of farming, to understand and appreciate

what elite and people of the Golden Horde’s central

region were able to achieve, we much look at the

ecological criteria of state’s development.

Before modem times there were separate cities that

came into existence, but only once in history a system of

cities was created. This happened in the Golden Horde.

In those cities, as archaeological findings confirm, were

all the possible welfare of the West-European

civilization.

Lower-Volga city agglomeration, immense even by

modem standards, functioned in accordance with and

using all the basic economic benefits of modem city

agglomerations, which demonstrate vivid economic

characteristics of civilization. It is argued in the article

that Lower-Volga region had almost all the

characteristics required for the creation of city

agglomeration.

Golden Horde civilization had a distinctive feature of

high level of globalization, which is characteristic of the

21st century, rather than 14th. Civilization indications of

the Golden Horde, ecological and economic, happened

to be modem as well, not medieval.

Г. Ф. Валеева-Сулейманова

Искусство Золотой Орды

как часть исламской цивилизации

Расцвет мусульманской культуры и искус-

ства в Восточной Европе приходится на период

существования одной из ярчайших империй -

Золотой Орды, когда ислам становится идеоло-

гической и духовной основой объединенного в

этом государстве тюрко-татарского населения.

В Золотой Орде была создана блестящая

цивилизация, ставшая частью исламской, а ее

культура и искусство, по основным, присущим

им художественно-стилевым параметрам вошли

в ряд мусульманских.

Проблема изучения искусства Золотой Орды

как части исламской цивилизации имеет два

важных аспекта. Первый - связан со значением

исламской цивилизации для развития культуры

Золотой Орды и раскрытием специфики

мусульманской эстетики и его художественно-

стилевой парадигмы в золотоордынском

искусстве. Второй - с выявлением вклада

Золотой Орды, ее искусства в исламскую

цивилизацию.

Художественные контуры мусульманского

искусства достаточно четко очерчены исследо-

вателями на карте средневековой культуры

Ближнего и Среднего Востока, Малой Азии, но

пока остаются размытыми в части Восточной

Европы и границ Евразии. Особенно это

касается интересующего нас Волго-Уральского

региона, где ислам был принят как первая

монотеистическая религия еще в начале X века,

и на его основе утвердилось мусульманское

искусство.

Учитывая, что возможность объективного

изучения исламской и золотоордынской

цивилизаций появилась в отечественной науке

совсем недавно - в девяностые годы двадцатого

столетия, перед исследователями возникла

задача нового осмысления искусства Золотой

Орды как составной части исламской

цивилизации. Первая научная конференция,

посвященная культуре и искусству Золотой

Орды, в статусе международной состоялась в

Казани в 1991 году в рамках Валеевских чтений.

Хотя надо отметить, что начало исследованиям

и научным подходам в оценке золотоордын-

ского искусства в контексте исламской циви-

лизации было заложено в конце 1920-х-1930-х

годах искусствоведами И. Бороздиным, Б. За-

сыпкиным, А. Башкировым, Б. Денике, У. Бо-

данинским. Из-за разрушительной политики

советского государства в области религии,

когда даже утвердившееся в общественном

сознании понятие «мусульманский Восток»

было волевым образом переименовано в

«красный Восток», на многие десятилетия было

остановлено изучение истории искусства

исповедующих ислам народов России как

искусства мусульманского.

После 1960-х годов в исследованиях искус-

ствоведов Л. Ремпеля, Г. Путаченковой, Б.

Веймарна, Ф. Валеева, Б. Каримуллина и других

появляются попытки соотнесения искусства

мусульманских народов СССР с исламской

градицией, особенно когда это касалось

проблематики искусства Средневековья и

Нового времени. Золотоордынскому искусству

посвящены труды Г.А. Федорова-Давыдова, Н.

Булатова, М. Крамаровского и других, озна-

19

меновавшие собой этап археологического изу-

чения. Искусствоведческий анализ и, в

частности, проблемы стиля оставались за пре-

делами данного изучения. Если же применить

метод сравнительно-стилистического анализа к

памятникам искусства Золотой Орды, то выяв-

ляется их специфика как явлений мусуль-

манской культуры.

В исламском мире в течение нескольких

столетий были сформированы свои региональ-

ные провинции и школы исламского искусства с

собственными художественными особенностя-

ми и этническим своеобразием. Общность му-

сульманского искусства была обусловлена

религиозно-философским мировоззрением, при-

верженностью к провозглашенному эстети-

ческому канону и идеалам красоты. Исламская

доктрина таухида, означающая Единство и

Единственность Бога, находит отражение в

мусульманском искусстве как многообразие в

Единстве . Единство мусульманского искусства

в географически, исторически и этнически

многообразном исламском мире вполне

очевидно, гак же как и многообразие

региональных стилей, художественных образов

и форм, присущих ему;

Искусство каждой области исламского мира

было тесно связано с местными традициями.

Например, на западе мусульманского мира

возникло своеобразное мавританское искусство.

В Малой Азии в XI-XII веках возник феномен

сельджукского искусства. В X1II-XV веках в

Египте и Сирии утвердилось искусство мам-

люков. С XIII века, после завоеваний монголов,

в искусстве Ильханов на территории Ирана и

Азербайджана распространились мотивы и

формы центрально-восточно-азиатского искус-

ства, а в северной окраине исламского мира -

Поволжье и Приуралье - происходило станов-

ление тюрко-татарского искусства Золотой

Орды. Однако различия, которые обнару-

живаются в искусстве разных областей и

провинций исламского мира, находятся в русле

общей художественно-эстетической системы.

Широкое культурное взаимодействие между

мусульманскими народами, совместное твор-

чество во дворцах правителей художников из

разных частей исламского мира, торговые связи

и многое другое обусловили мобильность идей

и методов в ремеслах и искусстве. Независимо

от географической территории или истори-

ческого периода получили распространение

общие художественные идеи, характерные

формы и мотивы искусства. Об этом ярко

свидетельствует и история искусства Золотой

Орды. Важно учитывать, что это искусство

1 Ali Wijdan. What is Islamic Art? - Mafrag, 1996. -

P. 13.

создавалось в сложносоставной этнической

культурной среде, под влиянием вкусов

господствующей кочевой верхушки татарского

общества.

Сравнительное изучение культуры разных

улусов и территорий Золотой Орды (Волжская

Булгария, Крым, Хорезм, нижневолжские

степи) позволяет раскрыть общеимперский слой

в искусстве и региональные, локальные

традиции. Сложился своеобразный худо-

жественный язык, получили распространение

характерные формы и массовые виды изделий,

художественно-технические средства, компози-

ции декора и мотивы орнамента, стиль, общий

для всех провинций.

Монголы, татары и кипчаки составили часть

кочевого и полукочевого населения. Оно

концентрировалось вокруг возникших в

нижневолжской степи ремесленных городов

(Сарай Базу, Сарай ал Джадид и др.), которые

стали центрами развития имперской золо-

тоордынской культуры. В Волжской Булгарии,

Крыме и Хорезме преемственная культура

местных народностей вошла в симбиоз с

золотоордынской имперской культурой, в

результате этого возникли региональные

варианты со своей художественной спецификой.

Для раннего периода истории искусства

Золотой Орды было характерно проникновение

восточноазиатских художественных традиций.

В конце XIII - начале XIV в. эти традиции,

утвердившиеся в кочевой степи, испытывают

влияние мусульманского искусства, получив-

шего расцвет в городских центрах империи -

Булгаре, Старом и Новом Сарае, Солхате,

Хорезме и других. Во многом благодаря

Волжской Булгарии и Хорезму ислам, принятый

в Золотой Орде как государственная религия,

приобрел господствующее положение и вся

художественная культура постепенно перешла в

сферу влияния его эстетической доктрины.

Булгарские и хорезмийские мастера, носи-

тели земледельческой городской цивилизации,

сыграли особую роль в развитии культуры,

архитектуры и ремесел в Золотой Орде. Они

распространили наиболее прогрессивные дос-

тижения средневековой мусульманской куль-

туры и участвовали в создании имперского

стиля золотоордынского искусства, в котором

синкретически слились вкусы городского на-

селения и кочевой степи. В произведениях

городского художественного ремесла наиболее

ярко отражается имперская составляющая в

искусстве, его регламентация вкусами кочевой

верхушки общества. Содержание данного стиля

во многом определялось идеологией знати,

воспринявшей художественно-эстетические

принципы мусульманской культуры. Под ее

20