Автор: Колесов В.В.

Теги: языки мира монография языковедение литературный язык издательство ленинградского университета история русского языка народно разговорныйй язык

ISBN: 5—288—00125—1

Год: 1989

Текст

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ университет

В. В. Колесов

ДРЕВНЕРУССКИЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ

ЯЗЫК

ЛЕНИНГРАД

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

1989

ББК 81.2Р

К60

Редактор: Ю. Ф. Денисенко

Рецензенты:

д-р филел. наук А. А. Алексеев

(Лсшшгр. отд. i-iii-та языкознания АН СССР),

д-р филол. наук 5. И. Осипов (Удмурт, ун т)

Печатается по постановлению

Редакционно-изд и сельского совета

Ленинградского университета

Колесов В. В.

К60 Древнерусский литературный язык. — Л.: Изд-во Ле-

нингр. ун-та, 1989. — 296 с. ISBN 5—288—00125—1

В монографии последовательно и критически изложены ключе-

вые проблемы истории древнерусского литературного языка как ре-

зультата общекультурных и языковых схождений народно-разго-

ворного языка и старославянских текстов. В качестве иллюстраций

приведены наблюдения над языком многих' жанров древнерусской

письменности. Образование современного литературного языка по-

казано как диалектически противоречивый процесс многовековой

истории русского языка. Особое внимание уделяется языку и сти-

лю таких мастеров древнерусского литературного языка, как Кирилл

Туровский (XII в.), Епифаний Премудрый (конец XIV — начало

XV в.), Аввакум Петров (XVII в.).

Для филологов-русистов, специалистов в области средневеко-

вья и читателей, интересующихся историей русского языка.

460201000—010

k 076 (02)—89 1 е~88

ISBN 5—288—00125—1

ББК 81.2Р

Издательство Ленинградского

университета, 1989

ВВЕДЕНИЕ

Во все времена проблема литературного языка — проблема

социальная и культурная; древнерусский литературный язык

не является исключением.

Долгие споры относительно того, лежит в основе современ-

ного русского литературного языка церковнославянский или

русский язык, с научной точки зрения являются беспредмет-

ными и по сути, и по содержанию, и по ссылкам на авторите-

ты. В последнем случае особенно.

В истории вопроса сложилась традиция противопоставлять

точки зрения А. А. Шахматова и С. П. Обнорского на образо-

вание и развитие русского литературного языка. Однако по

многим фактам известно, что Шахматов просто разделял тра-

диционное для его времени мнение о церковнославянской ос-

нове литературного языка (поэтому оно и «абстрактно, не исто-

рично»— Якубинский, 1953, с. 281) \ а в собственном исследо-

вании приближался к точке зрения, теперь связываемой с име-

нем Обнорского (ср.: Мещерский, 1981, с. 57). В своих универ-

ситетских лекциях он вообще говорил не о церковнославян-

ском языке, а о «церковном языке», «церковной письменности»,,

о возможности «непосредственного воздействия живого произ-

ношения на письменную передачу русскими писцами церков-

ных памятников» (Шахматов, 1908, с. 227; ср. с. 229—230 и

др.). Это постоянное взаимодействие развивающейся устной

речи и традиционной формы письменных памятников и состав-

ляет процесс истории русского литературного языка. Таково,

действительно, не абстрактно типологическое, а историческое

представление о происхождении и развитии русского литера-

турного языка, соответствующее теории познания.

С. П. Обнорский сначала также исходил из положений сво-

1 Литературу и источники см. в конце книги.

3

его учителя, но углубленное изучение источников привело его

к принципиально повои концепции (Обнорский, 1946); история

литературного языка изучена им систематически и исчерпыва-

юще по всем уровням системы, он пришел к выводу, что осно-

вой современного литературного языка, его ядром, импульсом

к постоянным творческим изменениям в нем всегда являлся

народный язык, система естественного языка. Все споры и дис-

путы последнего полувека связаны с интегрирующей силой

этой концепции, которая показала, что литературный язык и

язык литературы, историческое понимание и национального

языка, и нормы — не одно и то же и что подмена понятий гро-

зит увеличением спекуляций на эту тему. Только такая точка

зрения, завершающая длительный период развития русистики,

объясняет, почему, несмотря на искусственно и последователь-

но сохраняемую цельность церковнославянского языка, мы в

конце концов получили три разных литературных языка во-

сточных славян, и каждый из них определяется своими осо-

бенностями, связанными с его специфическим национальным

развитием; почему из всех трех языков именно русский воспри-

нял столь обширную сумму формальных славянизмов — в свя-

зи с великодержавными устремлениями Московской Руси

XVI в. Сама проблема литературного языка формируется исто-

рически как цепочка причин и следствий, и ни в один из мо-

ментов литературный язык нс может выступить как закончен-

ная цельность: его целостность — в становлении.

Гипотеза Обнорского — продолжение и развитие теории

Шахматова в новых исторических условиях, когда на основе

углубленного изучения русских говоров (начатого Шахмато-

вым) и исторического развития русского языка стала- ясной

действительная значимость церковнокнижных текстов в форми-

ровании русского литературного языка. Расширялся и объект

изучения: для Шахматова это в основном фонетика и грамма-

тические формы, тогда как для Обнорского — грамматические

категории, семантика, стиль. В последние годы эта точка зре-

ния основательно аргументирована (Филин, 1981; Горшков,

1984) и не нуждается в защите. Альтернативы нет. Да труд-

ность и не в том, что за последние десятилетия накопилось

множество взаимоисключающих точек зрения на предмет изу-

чения, не говоря уже об источниках и методах изучения лите-

ратурного языка. Сложность в том, что сам материал очень

трудно поддается изложению: многоликий, разносторонний, он

не укладывается в линейную последовательность слов и пред-

ложений, а средств «объемного» его представления пока нет.

Сложность и в том, что большинство работ по этому вопросу

представляют собой либо частные описания памятников, языка

авторов, отдельных особенностей такого языка, либо спекуля-

тивные рассуждения на тему о древнерусском литературном

языке, для которых сам материал — только иллюстрация, не

4

всегда точная и обычно случайная, той или иной особенности

древнерусского текста (или языка). В этом смысле равны по-

следователи как номиналистической, так и «реалистической»

точек зрения. Роковым образом изучение проблем средневеко-

вья постоянно возвращает нас к тем гносеологическим метани-

ям, которые свойственны были самому средневековью. У неко-

торых создается иллюзия, будто уже сам термин «диглоссия»

дает основания полагать, что и само явление диглоссии было

свойственно древнерусской культурной среде; в этом они «схо-

жи» со средневековыми реалистами, признававшими реальное

существование отвлеченных понятий (Колесов, 1986а).

Тенденции средневекового реализма явно прослеживаются

и в современной науке, которая творит реальности посредством

терминотворчества. Между тем применительно к нашей теме

простой историко-предметный разбор понятия «литературный

язык» показывает, что за ним не кроется никакого реального

содержания в смысле предметности (см.: Колесов, 19866).

Термин «литературный язык» по своему происхождению

оказывается связанным с понятием «литература», а в этимо-

логическом его понимании — «основанный на литере», т. е. на

букве, собственно, письменный язык. Действительно,

средневековый литературный язык — только язык письменно-

сти, собрание текстов литературного назначения. Все остальные

признаки литературного языка вытекают из этого абстрактно-

го определения через термин и потому кажутся логичными и

понятными. Многообразные термины, наслоившиеся на пред-

мет изучения, представляют собой, собственно, только попытку

выйти из порочного круга формальной логики: признаки по-

нятия почитать за признаки не существующего объекта, а объ-

ект определять через те же признаки понятия. Литературный —

нелитературный, письменный — устный, народный — культур-

ный (даже культовый, в последнем случае вообще много

синонимов), обработанный — необработанный, а также много-

значные и потому неопределенные по значению — система, нор-

ма, функция, стиль. Чем больше таких определений (которые

по видимости как будто уточняют наше представление об объ-

екте), тем больше опустошается понятие «литературный язык»:

сведение каждого последующего из них настолько увеличива-

ет содержание понятия, что сводит его объем до пределов нич-

тожности.

Теоретическое языкознание создает свои мифы на принци-

пах логики — и потому совершает логические ошибки. Про-

блема литературного языка — несомненно, историческая про-

блема, поскольку и категория «литературный язык» — конкрет-

ная историческая категория. Литературного языка как тако-

вого когда-то (и притом сравнительно недавно) не было — и

литературного языка в скором времени также не будет, по-

скольку в принципе не останется никаких других форм коллек-

5

тивного общения на родном языке, кроме литературной нормы

как осознанной системы языка. Это ли не доказательство его

исторической предельности? Если вообще решать вопрос с по-

зиций материалистической диалектики, мы должны рассмот-

реть проблему литературного языка в исторической перспекти-

ве, и притом по возможности в полном объеме, в совокупности

всесторонних связей его с другими языковыми объектами, и

определить его признаки в становлении, развитии, стабилиза-

ции, стараясь понять сущность этого явления в его конкрет-

ном проявлении.

О социальной и материальной основе литературного языка

в его развитии, о стилистических сферах и функциональных его

разновидностях мы высказались достаточно ясно (см.: Колесов,

1986а, с. 22—41; 19866, с. 3—11; Динамика, 1982, с. 7—22,

51—74). Исторически сложилось так, что «культурные» формы

национального языка всегда создавались в столкновении диа-

лектных, функциональных, стилистических вариантов; только

в этом случае возникала тенденция к нормализации, т. е. по-

степенной нейтрализации первоначально различающихся типов

фиксированных в письменном виде текстов. Это давало стимул

для дальнейшего развития живого русского языка, соотнося

его с изменениями других языков культуры. Один пример:

упрощение системы склонения и преобразование глагольных

форм стремительно происходили у славян, имевших развитые

литературные языки, тогда как окраинные славянские системы

долго сохраняли архаические структуры; здесь нет прямого

влияния греческого языка, а влияние церковнославянского за-

ключается лишь в том, что, вбирая в себя все архаические

формы как признак высокого стиля, он избавлял от них раз-

говорный язык, повышая его способность к изменениям.

Из многих существующих в науке определений наиболее

приемлемым кажется определение литературного языка как

функции национального языка; следовательно, литературный

«язык» — литературная разновидность употребления русского

языка, а не самостоятельный язык (Горшков, 1983). Такое .по-

нимание литературного языка лежит *в русле русской научной

традиции и определяется историческим подходом к проблеме

литературного языка. Одновременно оно объясняет развитие

разных сфер «культурного говорения», оправдывая существо-

вание самого термина «литературный язык» — поскольку по-

следний и в самом деле является типичной формой существо-

вания народного (национального) языка, а не речью в узком

смысле слова. Исторически происходило вытеснение разговор-

ных форм все более совершенствовавшимися «культурными»

формами языка; отбор языковых форм по мере развития струк-

туры родного языка и составляет содержание этого историче-

ского процесса. Фонетический, морфологический, синтаксиче-

ский, лексический уровни системы, развиваясь неравномерно и

в зависимости один от другого, только в определенной после-

довательности и с разной степенью интенсивности могли по-

ставлять материал для отбора средств национальной нормы;

до завершения этого процесса некоторое время и с разным

успехом в качестве своеобразных «подпорок» использовались

формы близкородственных языков или семантические кальки

с развитых литературных языков (прежде всего с греческого).

Как сама культура является фактом интернациональной жиз-

ни, так и сложение национальных литературных языков явля-

ется результатом интернациональных устремлений известного

народа.

Норма как динамический процесс есть выбор инварианта

на основе многих вариантов, выработанных системой в ее раз-

витии; таков в общих чертах механизм порождения современ-

ной для языка нормы посредством выявления на каждом уров-

не стилистически немаркированного «третьего лишнего» (Ко-

лесов, 1974); стилистически маркированные элементы создают

в своей совокупности стиль.

Как ни сходны по своим проявлениям стиль и функция, они

различакися, и притом весьма существенно, поскольку отра-

жают разные точки зрения на объект: стиль может прояв-

ляться в границах одного жанра или одной функции, это —

правило выбора из многих вариантов, тогда как функция си-

стемна, дана как целостность уже сформированных инвариан-

тов. Поэтому в отношении к стилю можно говорить о количе-

стве расхождений, о том, что является высоким, что — низким

применительно к каждому отдельному стилистическому вари-

анту, а о функции так говорить нельзя. Даже то, что какое-то

явление присуще как нейтральный элемент стиля сразу не-

скольким функциональным уровням, позволяет выступать это-

му элементу каждый раз в определенном стилистическом ранге;

например, флексия -а в формах типа катера в разговорном,

литературном или специальном употреблении получает разную

стилистическую характеристику.

При изучении системы (языка) мы идем от единиц к их

структурному единству и функции (и это целое в системе

структурных отношений семантически всегда больше состав-

ляющих его частей), а при изучении стиля (литературного

языка) — наоборот, и целое определяет функцию состав-

ляющих его единиц; последним, между прочим, и объясняется

столь живой интерес к глобальным проблемам истории языка

(«двух литературных языков», множества их типов, литератур-

ного языка как языка литературы и как культурного языка,

языка культа и т. д.).

В законченном виде категория «литературный язык» в раз-

ное время определялась по различным признакам. Указывались

нормативность, стилевая дифференциация, отсюда и много-

функциональность (используется в разных сферах деятельио-

7

сти), а также литературная обработанность, общеобязатель-

ность (нарушения осуждаются) и традиционность (стабиль-

ность нормы). Если принять все эти признаки так, как они

присущи современному литературному языку, возникает опас-

ность исказить историческую перспективу в понимании разви-

тия литературного языка.

По негативным признакам литературный язык — не язык

литературы, а средство интеллектуальной деятельности чело-

века; не застывший стандарт, а норма; он не обязательно по-

ливалентен в данной культурной среде, но стремится к этому.

Следовательно, литературный язык — всегда некое усреднение

узуса, совокупность устоявшихся и общепринятых языковых

тенденций развития. Национальный литературный язык не до-

пускает со стороны ничего, что противоречило бы системе или

с ней не согласовывалось бы, но свободно открывает путь тому,

что в самой системе логически и фактически уже вызрело,

хотя не облеклось еще в соответствующую форму и не полу-

чило стилистически ясной маркировки. Изучение такого рода

влияний также составляет историю русского литературного

языка. Поэтому литературный язык и есть категория истори-

ческая. Собственно говоря, в каждую данную эпоху литера-

турный язык — это одна из возможных точек зрения на си-

стему родного языка в отношении его коммуникативной целе-

сообразности и прагматической ценности.

Таким образом, не одна норма является основным призна-

ком литературного языка в его развитии, не всеобщность его

употребления, не «обработанность мастерами», не жанровая

поливалентность, хотя, конечно, все это важно для функциони-

рования литературного языка. Историческая изменчивость форм

проявления всех указанных признаков — свидетельство их вто-

ричности по отношению к сущности литературного языка. Ос-

новным признаком литературного языка является отношение

к литературе (объем которой постоянно расширяется в связи

с изменением интеллектуальных сфер деятельности), что вызы-

вает исторически обусловленные формы литературной обработ-

ки языка; письменность предстает как .выражение нормативно-

сти. Сказанное определяет различные проблемы в изучении

литературного языка: филологические, общекультурные и со-

циологические; на долю собственно лингвистических проблем

остается немногое: изучение истоков литературного языка и его

функционирования на уровне единиц языковой системы.

В средние века образность и интеллектуальная форма по-

знания совпали, исторически это был этап развития образной

(не понятийной) стороны слова. Поэтому важны все сферы дея-

тельности; не только художественная литература, но все жан-

ры обеспечивали интеллектуальный тонус средневековой книж-

ности: и деловой, и народно-поэтический, и всякий иной жанр

одинаково авторитетен каждый в своей сфере. Только преодо-

лев ограниченность древнего образного мышления, выражен-

ного в слове, народ получает образность как форму художест-

венного творчества. Невозможно навязать новый тип мышле-

ния, минуя формы народного языка, а в исследовании — исхо-

дить из воспринятого («чужого», «книжного» и т. д.) как из

опорного элемента культурного языка: то, что с высоты сегод-

няшнего дня нам кажется маркированным как высокое и пре-

стижное, в те времена воспринималось как одна из форм необ-

ходимой вариации языка, одна из возможных и притом для

большинства не самая главная.

Содержание истории литературного языка разные исследо-

ватели понимали по-разному: как историю его норм, системы,

стилен, жанров, функций или текстов.

Литературный язык пришел к нам в виде текстов. Первыми

текстами были переводы и собственные — записи и переработки

фольклорных произведений или родовых преданий.

Теория перевода в период средневековья была основным со-

держанием филологии. В книге Св. Матхаузеровой (1976) изу-

чение искусства слова начинается именно с изучения тео- >

рпй перевода. Даже начетничество средневековой культуры '

есть свойственная такому взгляду на литературу устремлен- ,

пость к тексту (синтагме) в его противопоставлении языку

(парадигме).

Первые переводы зависели от оригиналов и были в основ-

ном пословными; при попытках переложить общий смысл тек-

ста с одного языка па другой не принималась во внимание спе-

цифика самого славянского языка; был важен именно смысл,

а не форма, которая могла варьироваться. Формальный и се-

мантический синкретизм древнеславянского слова требовал

этого, поскольку в контексте каждая словоформа всегда опре-

деленна по смыслу, а синтаксическая конструкция и граммати-

ческая форма ее эксплицируют этот смысл формально. Отсюда

обилие калек, неясность и невыразительность первых перево-

дов, неточность в выражении форм.

Текст отражал мировосприятие и мировоззрение, он созда-

вал конструктивные образцы мысли и чувства. Все последую-'

щее развитие языка и литературы состоит в том, что постепен-

но из семантической определенности текстового воплощения

слова воссоздается определенность и законченность языковой

парадигмы. В исследованиях Л. С. Ковтун (1963, 1975)- пока-

зано, как в последовательности развития средневековой лекси-

кографии отражены этапы осознания и выделения лексем и их

форм: сначала символическое значение чисто текстовых еди-

ниц в их синтагменном соединении (толковники, символи-

ки), затем контекстно связанные значения отдельных слов

(двуязычные словари, в которых контекст всегда важнее лекси-

ческой ценности отдельного слова), и только с XVII в. — узко-

лексическое значение слов на основе развития новых редакций

азбуковника.

Процесс становления русского литературного языка пред-

ставляют иногда как сумму последовательных включений на-

родно-разговорных элементов в структурную ткань церковно-

славянского языка. В результате этого внутренне противоречи-

вый и сложный процесс оказывается обедненным и упрощен-

ным.

Между тем у нас имеются источники, которые позволяют

взглянуть на дело с иной стороны, с точки зрения древнерус-

ского книжника, как бы изнутри той общественно-политической,

идеологической и социальной борьбы, которая велась вокруг

идеи литературного языка на национальной основе, — так на-

зываемые азбуковники. Оказывается, многократные попытки

создать литературный язык на русской основе предпринима-

лись с конца XV в., но эти попытки подавлялись официальной

властью и церковью, поэтому два века постоянной полемиче-

ской борьбы, подспудной работы средневековой интеллигенции,

постепенного развития новых жанров и художественных исправ-

лений литературы, редакторской правки обветшавших книж-

ных переводов, установления синонимических рядов из слов

разного происхождения (но приемлемых для определенного

жанра средневековой литературы), тщательная перепроверка

всего лексического запаса, накопленного поколениями авторов,

переводчиков, правщиков, редакторов, переписчиков, — все это

привело к неожиданному результату во второй половине

XVII в., когда русский литературный язык предстал в тради-

ционных формах церковнославянского языка, но внутренне

свободным от архаических форм, устаревших слов и искусст-

венных грамматических категорий, составлявших суть этого

языка. Новая литература не могла развиваться на основе

такого языка. В азбуковниках можно найти подробные сведе-

ния о путях самобытного развития русского литературного

языка, постепенного и подспудного, по неотвратимого в своей

предопределенности. Авторитетность нового литературного язы-

ка возникла не в открытой борьбе с -архаическим стандартом,

а в соответствии с формами общественной жизни XVI —

XVII вв. — путем постепенного вытеснения архаики в резуль-

тате конкретной практической работы над текстом (литератур-

но-художественным и деловым). В таких жанрах, как азбу-

ковник, происходила нейтрализация первоначально несопоста-

вимых элементов старого и нового языков.

Попав в азбуковники целиком, в переработанном виде или

в извлечениях, каждый раз определяясь общественными, куль-

турными или религиозными симпатиями автора или перепис-

чика, грамматические, логические, философские, стилистиче-

ские и другие сведения постепенно сплавлялись в единую

систему новой лингвистической теории, которая в каких-то

ю

своих глубинах постоянно отталкивалась от народного языка.

Сам живой язык не был тогда предметом специального изу-

чения, поскольку составлял общий фон, на котором происходи-

ла унификация нового типа книжного — церковнославянского —

языка, но именно национальная культура и национальный язык

генерировали новые идеи и открытия, новый взгляд на прин-

ципы кодификации (о роли азбуковников в этом процессе см.:

Ковтун, 1975; Колесов, 1984).

Не неосознаваемая еще система языка, а конкретная ситуа-

ция по-прежнему оставалась опорой языкового общения; таков

извечный прагматизм средневековой культуры вообще, которая,

будучи культурой вербальной по сути, еще не открыла язык

как самостоятельный объект изучения. Нормирующим факто-

ром в таких условиях оставалась введенная извне форма,

развившая свои образцы в литературном тексте.

Тексты обладали особой системой и иерархией представ-

ления, в том числе ритмом, разрушив который, нельзя было не

править весь текст. Форма слова определяла пределы варьиро-

вания; строгая, раз навсегда установленная соразмерность слов

и гармония форм создавали рамку синтагм. Теперь хорошо

известно концептуальное отношение средневековья к тексту как

форме выражения идеологии и знания, оно определяется в про-

тивопоставлении к возникавшему в XVII в. новому пониманию

текста (Матхаузерова, 1976а): текст как откровение, без кри-

тического его осмысления (истинность текста проверяется не

развитием познания и не сравнением с другими текстами, а по-

стоянным воспроизведением); в символическом истолковании

отрицается метафора (ей соответствует символ), статическое

пространство текста как бы раздваивает восприятие времени

(«вечное» — «тленное»), без сравнений и уподоблений, т. е

вне иерархии степеней.

Вслед за Р. Пиккио (1973) основными характеристиками

средневекового письменного языка следует признать достоин-

ство и норму. Достоинство (dignitas)—не внешний

престиж, который был свойствен и деловым документам, а

именно способность возвещать боговдохновенную истину. Про-

блема достоинства связана с идеологически важными принци-

пами языка (Якубинский, 1953, с. 85 сл.). Но средневековая

норма ничего общего с современным представлением о нор-

ме не имеет; нормативен образец, т. е. обладающий идеологи-

ческим достоинством текст. В концепции Р. Пиккио норма

и определяется достоинством, а это значит, что нормы в этом

смысле у делового языка не было; положение спасало средне-

вековое представление о том, что норма — это образец, т. е.

текст, а не парадигма или отдельное слово. Различие между

языками для средневековых филологов заключалось в разли-

чии их лексики и семантики, разницы между самими грамма-

тическими системами языков они не видели (Отвнновска, 1974,

11

с. 31). Это критерий стилистический, а не языковой, потому что

преобразование текста посредством использования данных язы-

ка не есть столкновение двух языков. Распределение слов и их

значений не имело отношения к средневековой норме, посколь-

ку не создавало текст, но порождало его вариации. Суть дела

не в форме, ко:орой различались «языки», а в направлении

семантического развития языка и культуры. Различные образ-

цы-тексты в разное время выполняли эту функцию, т. е. вне-

дрили в сознание и сохраняли семантику новой культуры, тог-

да как опорным стволом такого ветвления всегда оставался на-

родный язык. Теория «открытого текста» (Д. С. Лихачев) как

основы пополнения культурной информации опирается на ди-

намический импульс родного языка.

Таким образом, история литературного языка изучает текст

как форму использования системы языка в создании функцио-

нально оправданных стилей; в результате возникает норма в

исторической последовательности се проявлений: как обра-

зец- текст, затем как узус привычного употребления и толь-

ко в конце концов как обязательный стандарт. Система

языка организует структуру, стиль речи определяет ее функ-

цию, но только норма порождает стандартные правила их сов-

местного и постоянного взаимодействия.

Важно уяснить проблемы анализа текстов. Степень их со-

хранности, принадлежность к жанрам, характерные черты сти-

лей приобретают особое значение.

Советские медиевисты многое сделали в изучении жанрово-

го своеобразии и поэтических средств средневековой литера-

туры. Установлено, например, что относительна устойчивость

так называемых первичных жанров (повесть, сказание, плач,

слово и т. д.); жанры постоянно видоизменялись в составе

больших, сборного характера памятников. Памятник не явля-

ется замкнуто цельным, неизменным текстом. Это открытая для

дальнейших преобразований система, которая изменяется в свя-

зи с социальными потребностями общества. Жанр как форма

и воплощает надобность в новой функции языка и стиля. Так,

существенный признак летописей как* памятника литературно-

го языка состоит в том, что кроме книжного и народного типов

речи в результате своеобразного их усреднения появились не-

обходимые условия для кристаллизации норм среднего типа

(Ларин, 1975, с. 207). Не совсем верно видеть в летописном

тексте «смешение нескольких норм» (Ворт, 1977, с. 253), по-

скольку нормативный образец выдают не жанр летописи, а со-

ставляющие его тексты.

Важность «анфиладных» (по выражению Д. С. Лихачева)

жанров древнерусской литературы невозможно переоценить,

поскольку они создавали естественные условия для сближения

разнообразных по происхождению Языковы:: средств и выра-

батывали те самые нейтральные формы, без которых невозмож-

но создание литературной нормы. Возможность объединения

нескольких первоначальных жанров в общую систему пока-

зывает близость нх друг к другу и предел соотношения меж-

ду разными по функциональным характеристикам жанрами.

Жанры, не способные к интеграции в рамках памятника, на

самом деле связаны с другими, параллельными стилистиче-

скими системами.

Интенсивное увеличение числа жанров в древнерусской ли-

тературе, по-видимому, объясняется естественным ростом со-

циальных функций литературы, потому что каждый жанр пред-

ставляет собой соответствующую репрезентацию литературно-

го текста в отношении определенной, исторически обусловлен-

ной формы социальной деятельности.

Важно при этом, что «новые жанры образуются по боль-

шей части на стыке фольклора и литературы» (Лихачев, 1972,

с. 13; Еремин, 1966, с. 203—204); в конфликте различных

речевых стихий элементы разного происхождения в пределах

общего жанра становились стилистическими вариантами обще-

го литературного языка.

Относительную устойчивость первичных жанров определял

характер жанра с устранением авторского «я», типом литера-

турного стиля и предпочтительности форм языка (Лихачев,

1967, с. 56—57, 71). Важнейшие жанры древнерусской лите-

ратуры называли неоднократно, но конечного списка их нет;

вот самый краткий перечень жанров, в котором различаютс?!

и отчасти совпадающие жанры (Прокофьев, 1975, с. 31): по-

весть, сказание, притча, беседа, плач, поучение, слово и т. д.

Некоторые из них безусловно обозначают один и тот же жанр,

поскольку по средневековому обычаю в основу их номинации

положены разные признаки одного жанра. Притча как «неболь-

шое эпическое повествовательное произведение, в котором аб-

страгированное обобщение носит назидательный характер»

(Прокофьев, 1975, с. 33), безусловно связана со сказанием

(сказъ означает ‘истолкование’) хотя бы потому, что «действие

притчи логически конструируется... для выражения нравствен-

ной идеи» (там же, с. 33), которую и следует раскрыть тем

или иным образом и прежде всего средствами языка. Плач

также безусловно связан с молитвой (о которой редко говорят

историки литературы). Поучение — слишком общий термин, по-

скольку оно было основным составным компонентом и беседы

(учительного слова), и торжественного слова.

После работ Д. С. Лихачева, посвященных древнерусским

устным жанрам типа «посольских речей», и исследований лин-

гвистов С. П. Обнорского, Б. А. Ларина, Ф. П. Филина стало

несомненным, что в древнерусской литературе функционально

целесообразными являлись и устные жанры; теперь в этом не

сомневаются и наиболее объективные зарубежные исследова-

тели (см.: Ворт, 1984. с. 240 сл.). Такие жанры развивались

13

на основе наддиалектных форм речи и рано вступили в сорев-

нование с новыми, заимствованными формами литературной

речи.

Основным элементом текста-образца, которым пользовались

средневековые писатели, создавая новый текст, были речевые

формулы; эти формулы оказались еще стабильнее, чем сами

жанры, которые они обслуживали в течение нескольких столе-

тий; таким формулам в нашей книге будет уделено особое вни-

мание.

Вычленяя, а затем иерархически выстраивая ряды литера-

турных формул как образцов речи жанра и произведения в це-

лом, мы получаем достаточно ясную структуру средневекового

текста. Стабильность формулы определялась широкими воз-

можностями варьирования составлявших ее словесных форм;

стабильность жанра, в свою очередь, определялась значитель-

ным варьированием составлявших его формул. Стабильность

текста памятника также зависела от творческих возможностей

варьирования жанров и их функционального наполнения. В этом

соотношении нет ни субординации, ии иерархии, ни иной за-

висимости уровней текста; таков принцип свободного расши-

рения текста, присущий средневековой литературе, и этот

принцип также станет предметом изучения в книге.

Таким образом, в русской культурной среде постепенно

возникает и совершенствуется компактный способ хранения ин-

формации— не в бесконечном накоплении одномерных еди-

ниц языка, а в иерархии стилей и жанров, в которой каждая

единица языка (например, слово) как знак текста стала

проявляться в связи с ее смыслом в системе.

Здесь не ставится задача исчерпывающего изучения языка

отдельных произведений — это дело специальных монографиче-

ских исследований. Основная цель книги — на типичных образ-

цах показать общее направление в развитии формул, текстов,

жанров древнерусского литературного языка и причину про-

изошедшего в XV в. расхождения его на «два литературных

языка». Преимущества такого способа аргументации обсуж-

даемых в работе положений очевидцы: всегда можно продол-

жить сравнение приведенных здесь образцов, расширяя тем

самым материальную базу изучения объекта, или извлечь до-

полнительную информацию из уже представленных текстов, по-

скольку из-за краткости изложения они не анализируются ис-

черпывающим образом.

Общие результаты исследования в тезисной форме сумми-

рованы в заключении. Следует помнить, что выводы эти основа-

ны на многих трудах представителей ленинградской филологи-

ческой школы, более века изучавших историю древнерусского

языка. Чтобы оттенить историческую перспективу в разработ-

ке проблемы, представлена основная литература вопроса. В

книге нет прямой полемики с другими точками зрения на исто-

14

рию русского литературного языка, поскольку очень редко

такие точки зрения основаны на филологической работе с ис-

точниками. К подобным концепциям можно будет вернуться

при обсуждении проблем в продолжении этой монографии

«Стиль — норма», которая является третьей частью к представ-

ленным двум в публикуемой книге. Сейчас уже недостаточно

говорить только о становлении нормы как главной

проблеме истории литературного языка, ибо это всего лишь

конечный результат развития языка. Такая по-

становка задачи сужает проблему, поскольку в диалектическом

развитии объекта постоянно возникали внутренние противоре-

чия между системой языка, стилем речи (или текста) и нор-

мой. Необходимо проследить истоки и источники, исторический

фон и социальные основания того культурного явления, кото-

рое пока еще слишком общо именуется древнерусским литера-

турным языком.

Часть первая

ТЕКСТ —ЯЗЫК

Глава 1

ПРИТЧА — СКАЗАНИЕ

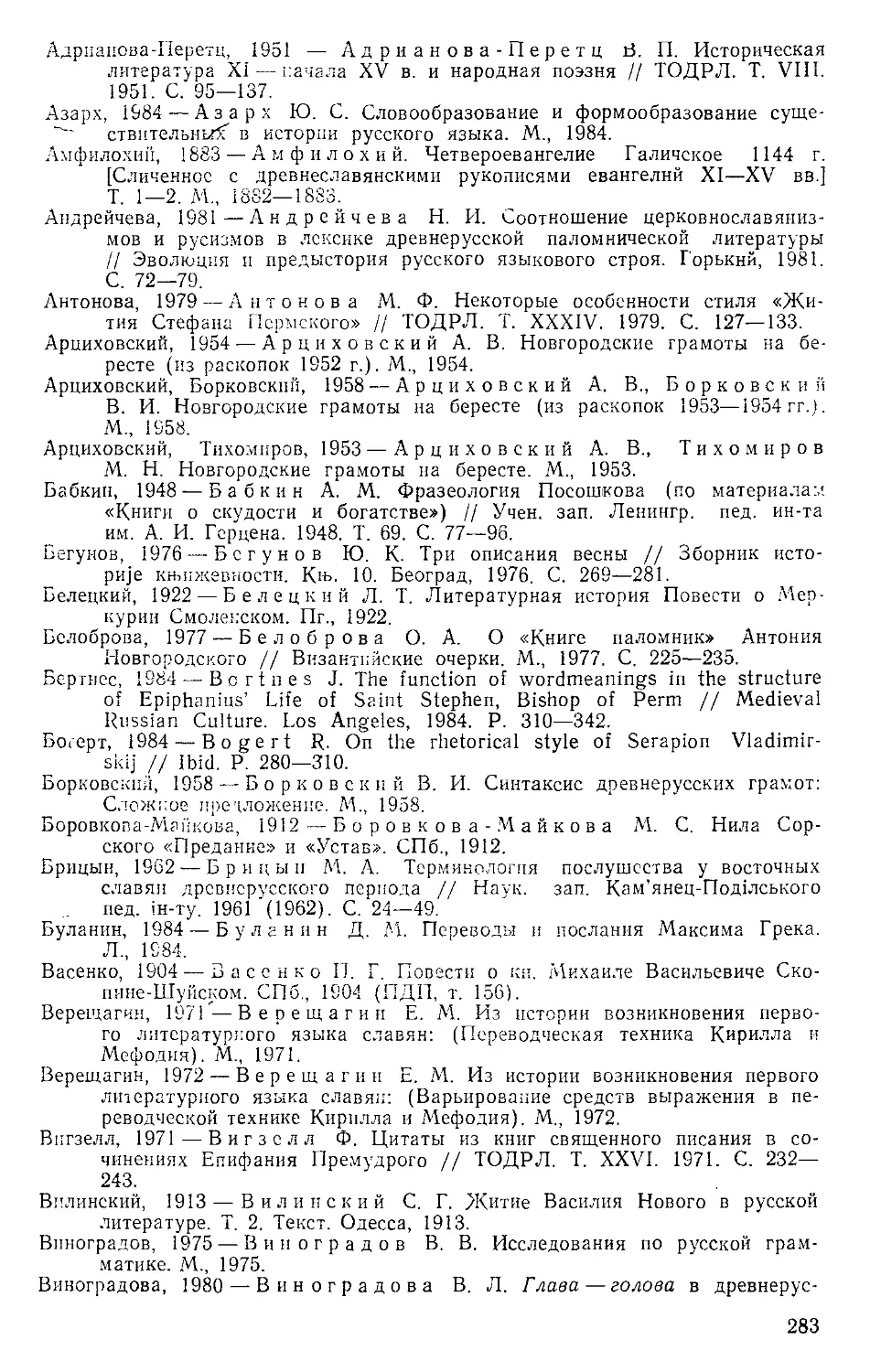

Сравнение текстов начнем со сказания, безусловно напи-

санного на старославянском языке, поскольку его перевели Ки-

рилл п Мефодий, — с хорошо известной евангельской притчи.

А. В. Исаченко утверждает, будто смысл этого сложного фило-

софского текста может стать понятным только «после интенсив-

ного изучения церковнославянского языка» и при знании гре-

ческого; при знании одного лишь «народного» восточнославян-

ского языка смысл текста неясен (1975, с. 33). Приведем на-

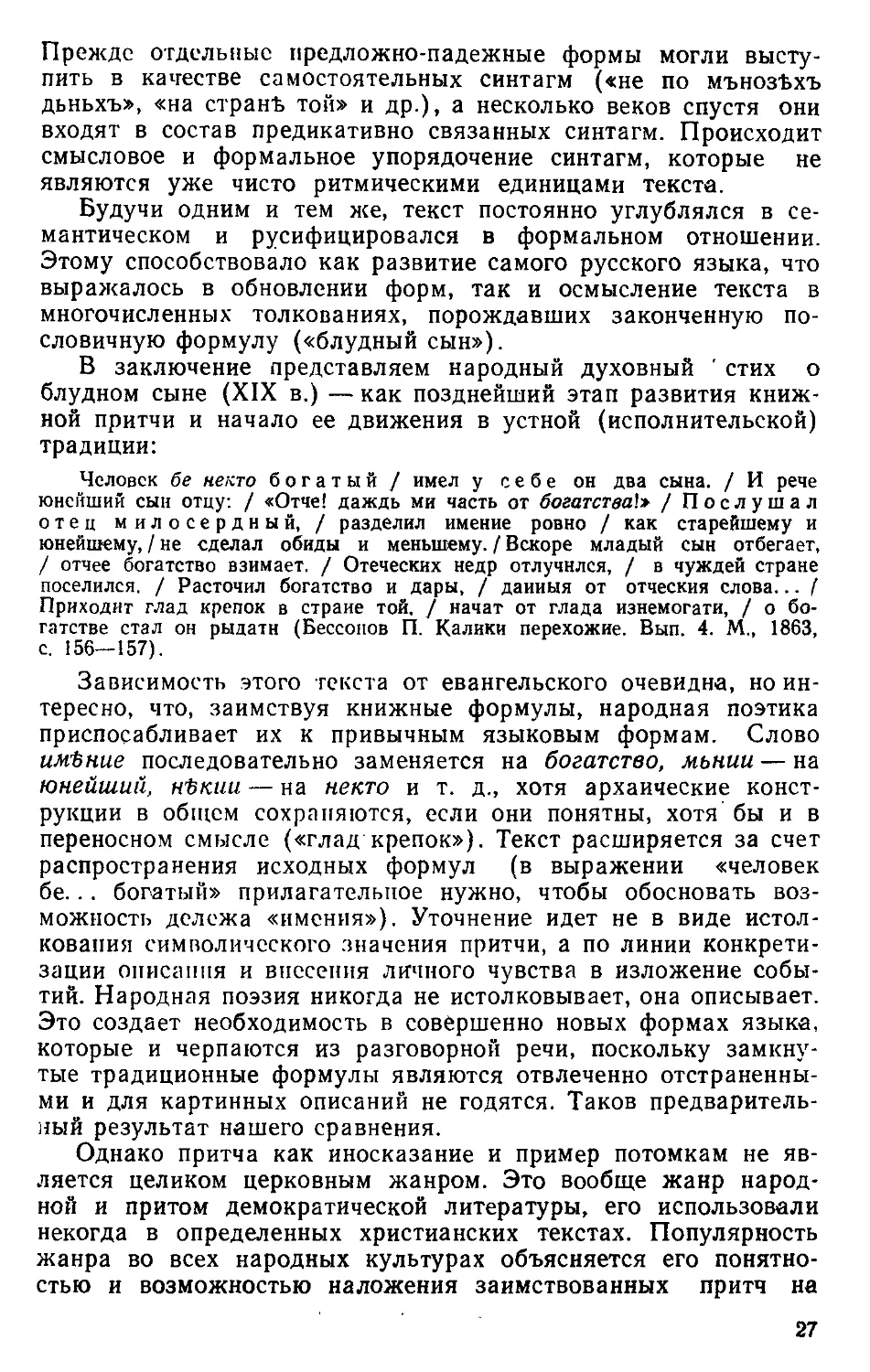

чало Притчи о блудном сыне в точном соответствии с орфогра-

фией и пунктуацией Остромирова евангелия (ОЕ) (без пере-

дачи юсов) — в сопоставлении

ЧловЬкъ нЬкыи имЪ дъва сы-

на . и рече мьнии сынъ ею . оцу:

«Оче, даждь ми достоину часть им-Ь-

ння» . И раздали има им-Ьние . и

не по мънозЬхъ дьньхъ . събьравъ

вьсе мьнии сынъ . отиде на страну

далече . и ту расточи имЬние свое .

живы блудьно . Иждивъшу же ему

вьса . бысть гладь крЬпъкъ . на

стран!, тон . п ть нанять лшиатн

ся . И шьдъ прильни ся единомь .

отъ житель тоя страны . и посъла

п на села своя пасть спппни . И же-

лайте насытнги чрЬво снос . oil.

рожьць . яже Г.дЬаху свиния . и

никътоже не даяаше ему . Въ себъ

же пришьдъ рече . «Колику наимь-

никъ . она моего . п избывають хл!>-

би . азъ же сьде гладъмь гыбну»

с греческим оригиналом:

Avflpior.6; xi; eryev 8бо viou;. xa'i

eTitev 6 vecoxepo; оитйт тй itaxpi. ITaxep

86; poi to erafia.T.'ko'i pepo; тт;; ouoia;. о 8e

oteiXev auxoi; zov {iiov. xai pex’ou xoXXa;

ijpepa;. auvafayiov itavxa 6 veioxepo; uio;

акеЗ^рЦзеу ei; X*’’?®7 P«*P“7 exit 8iea-

xopxuev ттр ooaiav aoxoo Co»7 aai.ixeo;. 8a-

itivTpa'iZ'i; 8e аитой it-ivxi e-fevezo ’Xipo;

ijyiprr 7.TT7 z it4 у.орам xai aoxo;

vp^azo 6axepeia6ai. xai ropeuOei; тхоЛХ^От;

evi z6.v xrAiToiv zt; х<йра; exeiv>);. xai

teeplsT auzov ai; too; аурой; айтой рбз-

zeiv yoipo-j; . xai sr.eflupei -уортазв^си ex

zwv xepaziio^ <ov -qafitov ni yoipot . xai

ou8s't; e6i6ou айтй . ei; eauzov 8e eXflwv

eyi;. KOaot piaStd хой iraxpo; рои zepiaaeo-

ovzai apzwv . cy<i> 8ё Xipio o>8e axoXXupa

(Остромнрово евангелие 1056—1057 гг. СПб., 1844, л. 117 об. — 118 Лк. 15,

11—17; греческий текст сверен с изданием: Nestle — Aland. Novum Testa-

mentum Graece. Ed. XXVI. Stuttgart, 1979, S. 211—212).

16

Многие слова этого первоначального перевода понятны чи-

тателю на основании общности корней перевода и современно-

го языка. Некоторые архаизмы его объясняются утратой в сов-

ременном языке соответствующих грамматических форм

(мьнии). Нужно помнить и то, что часто под архаизмами мы

понимаем просто редкие слова (Ларин, 1975, с. 76); в этом

смысле лексика могла быть архаичной и для XI в. Кроме того,

все формы слов в нашем тексте древнеславянские, эти архаич-

ные для современного читателя грамматические формы и со-

здают впечатление «чужого языка»; но столь же «чужим» для

такого читателя является и древнерусский, которому также

свойственны все подобные формы. Важнее понять устаревшие

значения отдельных слов: достоину, расточи, блудьно, крЪпъкъ,

прилЪпи ся, рожьць, избывають. Прояснить эти значения помо-

гает и внутренняя форма (образ) корня.

Только в семантике заметно воздействие на перевод. грече-

ского оригинала. При этом смысл нового для славян выраже-

ния передается не отдельным словом, а словосочетанием или

самостоятельной синтаксической конструкцией. Переводится

смысл фразы, а не значение слова. Различаются

лексический, морфемный и синтаксический уровни текста. На

лексическом уровне (корни слов) устойчивость основного зна-

чения настолько велика, что оно сохранилось до настоящего

времени. Однако формальные морфемы изменились полностью

(морфологический уровень). Лексический уровень объединяет

старославянский, древнерусский и современный литературный

языки; морфологически же, на уровне словоформ, объединяют-

ся только старославянский и древнерусский. Синтаксические

характеристики текста (синтаксический уровень) отчасти раз-

личны уже в древнерусском и старославянском, потому что по-

следний в этом отношении зависит от греческого оригинала;

наряду с этим многие синтаксические структуры старославян-

ского языка стали активными в современном русском литера-

турном языке.

Итак, следует аналитически различать лексические, морфо-

логические и синтаксические компоненты текста, поскольку их

взаимопроникновение исторически переменчиво и создает по-

стоянно различающуюся перспективу текста. Учтем все это в

последующих сопоставлениях.

Зависимость славянского перевода от греческого оригинала

видна из сравнения текстов. Особенно подробно об идентично-

сти текстов говорит именно А. В. Исаченко (1975, с. 28 сл.),

доказывая этим полнейшую зависимость старославянского

языка от греческого. На первый взгляд очевидно, что в пере-

воде сохраняется порядок слов греческого языка (даже в от-

ношении клитик), но ведь и в древнеславянском, как показы-

вают реконструкции, порядок слов мог быть таким же. Впол-

не возможно, что древнеславянскому языку были свойственны

2 Колесов В. В. 17

именно словосочетания с местоименными словами в постпози-

ции «чловЪкъ нЪкыи», «чрЬво свое», как и сочетания с прила-

гательными в препозиции: «достоину чясть», «по мънозьхъ

дьньхъ». Отсутствие конкретных данных славянских сочетаний

того же времени не доказывает разнородности языковых си-

стем и зависимость славянского порядка слов от греческого.

В квалификации фактов необходима осмотрительность: совме-

щение отмеченных сочетаний происходит не на уровне я з ы-

к о в, а на уровне текстов.

В тех случаях, когда славянский язык отличался от грече-

ского, переводчики заменяли конструкции греческого текста

на однозначные славянские. Родительный притяжательный пере-

водился прилагательным, это верно, но рядом и целый обо-

рот включался в обычное для славянского языка согласование

существительного с прилагательным; ср.: «отьць вашь небесь-

скый» —о патт|р ujacov, но «иже въ небесьхъ» — 6 ev tot; oupavoit;.

Также родительный абсолютный переводился дательным само-

стоятельным (ср. в тексте притчи: «иждивъшу же ему вьса»),

поскольку родительный падеж в славянском имел свою особую

функцию.

В отличие от родительного имени причастные конструкции

передаются в славянском тексте очень заботливо. Впечатление

такое, будто переводчик сознает известный синкретизм при-

частной формы и особую важность ее в построении перспекти-

вы текста: это и имя, и глагол одновременно; при последующих

многократных переработках именно причастные формы не из-

менялись. Столь же внимателен переводчик и к соответствиям

с относительным местоимением или наречием (яже), а также

частицами типа же, бо, ли. Особое внимание придает он всег-

да текстообразующим элементам, стараясь соотнести их с кон-

струкцией греческой фразы. По-видимому, есть какие-то глу-

бинные основания придавать особое значение именно тексто-

вым скрепам мысли, развернутой в цельном высказывании. Се-

мантический синкретизм подобных формул несомненно осозна-

вался славянским переводчиком.

А. В. Исаченко полагает, что без. хорошего знания грече-

ского языка многие словосочетания оригинала были бы непо-

нятны славянскому переводчику. Например, греческое выра-

жение, которому в переводе соответствует сочетание «достойна

чясть», означает ‘мне принадлежащая часть’; «не по мънозьхъ

дьньхъ» — ‘в скором времени’; «въ себь же пришьдъ» также

слишком отвлеченно по смыслу, чтобы можно было точно

перевести его на славянский. Мы знаем, что Кирилл и Мефодий

прекрасно владели греческим, но их перевод отличается точно-

стью, ясностью и применительно к славянскому языку. При-

ходится удивляться тонкости понимания греческого оригинала

и передаче его на славянский язык во всех оттенках смысла.

Приведем один характерный пример.

18

Слово имЪние может соответствовать двум греческим со

значением ‘имущество’ и ‘прожиток’. Переводчик использует

его для передачи многозначного греческого ?io; ‘жизнь’ и ‘до-

стояние’; второе значение уходит в подтекст, оставаясь как

будто не выявленным (хотя обычно в переводах каждому из

значений этого греческого слова соответствуют разные славян-

ские слова — жизнь и имЪние— Верещагин, 1971, с. 85). Но

так кажется , только на первый взгляд. Пока говорят о сред-

ствах, полученных блудным сыном на прожитие, пользуются

отвлеченным словом имЪние (корень которого, кстати, тот же,

что и у слова наимьникъ, но по семантике оно далеко от вся-

кого ‘имения’; вполне возможно, что ради этой игры слов и

было отдано предпочтение варианту имЪние, а не искусствен-

ному сложению наимьникъ). В переломный момент повест-

вования вводится конструкция с причастием (что способст-

вует переключению внимания); «иждивъшу же ему вьса»; не-

ожиданно возникает образ «жизни» («когда же он прожил

все...»), хотя в греческом оригинале стоит глагол, который

можно перевести по-разному: как ‘расточить’ (ср. в тексте

притчи «расточи имение»), как ‘истощить’ (ему по смыслу со-

ответствует перифраза «живы блудьно»), как ‘издержаться’ (ср.

в притче «иждивъшу же ему вьса»). Иждивъшу — типично сла-

вянское слово, оно отвлеченно по смыслу и как бы вбирает в

себя значения всех окрестных в тексте глаголов, развивающих

данную мысль, но одновременно в нем фокусируется такой об-

щий подтекст: не одно лишь имущество, не только здоровье и мо-

лодость, но саму жизнь во всей ее полноте истратил блудный

сын. Несомненно, такой перевод сделан сознательно, поскольку

в указанном значении глагол встречается лишь в данном тек-

сте (см.: Словник, I, с. 711). Только в середине XIV в. в но-

вом — буквальном — переводе (см. ниже) разграничиваются

слова имение и житье — в соответствии с оригиналом. Такое

обобщенное слово, как иждивъшу, признается неприемлемым

для славянского текста, и к нему уже никогда не возвраща-

ются.

Таким же образом выявляется содержательный подтекст во

всех стихах притчи (как и в древнем переводе Евангелия в це-

лом), но это самостоятельная тема. Здесь важно подчеркнуть

несправедливость мнения А. В. Исаченко о том, что славянский

переводчик не передавал всей тонкости и многозначности

греческого оригинала. Передавал, но пользовался при этом

языковыми средствами родного языка, смещая иногда семан-

тическую и стилистическую структуры текста в соответствии

с нормами славянского языка; переводчик творил на родном

языке, хотя в известной мере зависел от образной семантики

греческого оригинала.

Е. М. Верещагин прекрасно показал, что уже первые сла-

вянские переводчики, передавая греческий оригинал, исполь-

2*

19

зовали возможности самого славянского языка. Хотя 98,6%

первоначального славянского текста Евангелия — перевод до-

словный, он осуществлен на основе «общности сем» славянско-

го и греческого слов, и это с самого начала давало возмож-

ность дальнейшего совершенствования текста путем последо-

вательной мены имеющихся славянских соответствий (Вереща-

гин, 1972). «Пословный принцип применялся при общности

культур, а поморфемный — при их расхождении», причем для

пословного перевода характерно «понимание слова как морфо-

логического единства» (Верещагин, 1971, с. 47, 35). Чтобы уме-

ло использовать эти принципы, следует различать разные

уровни языка и осознавать сводимость — несводимость куль-

турных коннотаций.

Aeyet можно было перевести как речеть, глаголеть и т. п.,

но уже в полном соответствии с семантикой сочетаний с этими

словами в славянской фразе. Выразительность славянского

эквивалента оттачивалась столетиями, и в этой коллективной

работе неизвестных нам переводчиков постепенно создавался

характерный облик славянского литературного языка. Одно-

временно изменялись и формальные характеристики текста.

Греческая форма презенса, к примеру, воплощая «вневремен-

ное» значение, служила также для введения прямой речи; на

славянской почве «вневременное» действие рассказа выража-

лось формой аориста, отсюда и странное на первый взгляд

переосмысление Xsfet как рече (Колесов, 1976, с. 82). Анало-

гичные изменения получали все другие формы перевода, под-

страиваясь даже под ритмику славянской фразы (синтагмы

славянского перевода короче греческих синтагм одного и того

же текста). Много трудностей возникало в связи с передачей

форм, отсутствующих в славянском. Постепенно устранялись

из перевода буквальные искусственные сочетания, хотя неко-

торое время и переносились из списка в список такие неловкие

конструкции, как «и другии свЬтъ повЪдають быти» из Речи

философа (т. е., говорят, есть и «toi свет»). Формы двойствен-

ного числа типично славянские, и в тексте притчи форма ею

употреблена на мес^е aotwv (мн. ч.)4 и притом неуместно:'она

относится по смыслу греческого выражения к слову сынъ (для

передачи значения ‘младший из них’) и потому остается в гра-

ницах предшествующей синтагмы («мьнии сынъ ею»), в дейст-

вительности же, уже по законам славянской синтагмы, это место-

имение должно быть связано с последующей синтагмой («ею

отьцу», т. е. ‘их отцу’). Возникает расхождение межлу граница-

ми синтагм в разных языках, причем искусственная славянская

синтагма впоследствии подвергается исправлениям: ею опуще-

но уже в Мстиславовом евангелии русской редакции XII в.

Переводчик приводил в соответствие со славянской фразой

незаконченное, на его взгляд, высказывание оригинала, если

того требовала синтаксическая валентность славянского слова.

20

Так, греческое -o-criptov 'i'o'Zpoo (Мт.ф, 10, 42), буквальное зна-

чение которого ‘чашу холодного’, переведено как «чашу студе-

ны вод ы». Экспликации семантики определения диктуются

славянскими правилами сочетания студена вода; itpoaeipepov

au-tio raxpako-cixov (Мтф. 9, 2) переведено как «принЪся ему ос-

лабленъ жилами» (ниже вариант: ослабленному) и др.

(см.: Верещагин, 1972, с. 90—115).

Таким же языковым явлением предстает и распространение

синтагм за счет зависимых слов: ключевое слово подбирается

точно в соответствии с греческим, тогда как зависимое от него

должно отражать характер славянской синтагмы (Верещагин,

1972, с. 116—118; ср. также: Копыленко, 1967; Колесов, 1985).

Когда славянские переводчики слепо следовали оригиналу, их

переводы оказывались неудобочитаемыми, и подобного буква-

лизма славянские книжники сознательно избегали (Вереща-

гин, 1972, с. 121).

Определенное значение имела и традиция бытования како-

го-либо текста в славянской среде. Новые переводы частей

Библии, выполненные в Новгороде в конце XV в., отличаются

ясностью и поэтичностью, тогда как сделанные там же и тогда

же дословные переводы «Логики» и других «еретических»

книг невразумительны и темны, требуют истолкования самого

перевода; они прерывают традицию средневековой культуры

книжных синтагм, открывая новую, еще не освоенную.

Самые принципы перевода постоянно совершенствовались

(см.: Матхаузерова, 1976, с. 26—55), на каждом этапе отра-

жая развитие разговорного и литературного языков и уровень

лингвистического знания.

С течением времени уточнялись некоторые неточные места

перевода или устранялись архаизмы. Это делалось неоднократ-

но и вполне сознательно. По сопоставлениям, приведенным в

книге Амфилохия (т. 2, 1883, с. 361—365), можно судить о ха-

рактере правки в древнерусских списках XII—XIII вв. В тек-

сте притчи разночтения касаются следующих слов: вместо

нЪкыи дается иногда грецизм етеръ, мьнии заменяется формой

меньший, житель — словом гражданъ, вместо лишати ся — но-

вое лиховатися, вместо иждивъшу — изнуривъшю или истро-

сившю, вместо насытити — наполнити, а гыбну (в связи с из-

менением основы и развитием категории вида) дает множество

вариантов: гыблю, погыбаю, изгыбаю и др. В более поздних

редакциях обычно заменяются глаголы, поскольку именно их:

последовательность организует повествование, но по этой же

причине данные формы долго удерживаются, иначе текст рас-

пался бы как цельность (ср. устойчивое соотношение форм

аориста и имперфекта). Устраняются архаичные формы (дая-

аше вместо дадяаше), приводится в соответствии с древнерус-

ским произношением написание: дажь вместо даждь, имЪнье

вместо имЪние, ижчившю вместо иждивъшу (с южнорусским

21

произнесением аффрикаты), вся вместо веса, последовательно)

устраняются слабые редуцированные и т. д.

Структурная цельность текста остается постоянной. Не из-

меняется даже форма супина, не нарушается синтаксическая

перспектива высказывания в результате взаимной мены при-

частия и личных форм (что становится обычным после XIV в.).'

Ненарушенной остается и последовательность составляющих!

текст синтагм; заметно только опущение архаической формы'

двойственного числа ею и включение местоимения все в син-’

тагму «расточи (все) имение свое»; ею не соответствует ориги-

налу и разрушает цельность синтагмы в смысловом отноше-

нии, все усиливав! смысл высказывания.

Границы минимальных высказываний (синтагм) почти не

нарушаются при переписывании текста. Они соответствуют де-

лению греческого текста, хотя и не всегда. Границы тактовых:

единиц в славянском тексте своеобразны и в общем совпадают!

с границами предикативных групп. Что эти синтагмы опреде-1

ляются устным произнесением текста и связаны с законами^

славянской фонетики, показывает древнейшая акцентованная

рукопись — Чудовский Новый завет 1355 г. (ЧНЗ), в котором

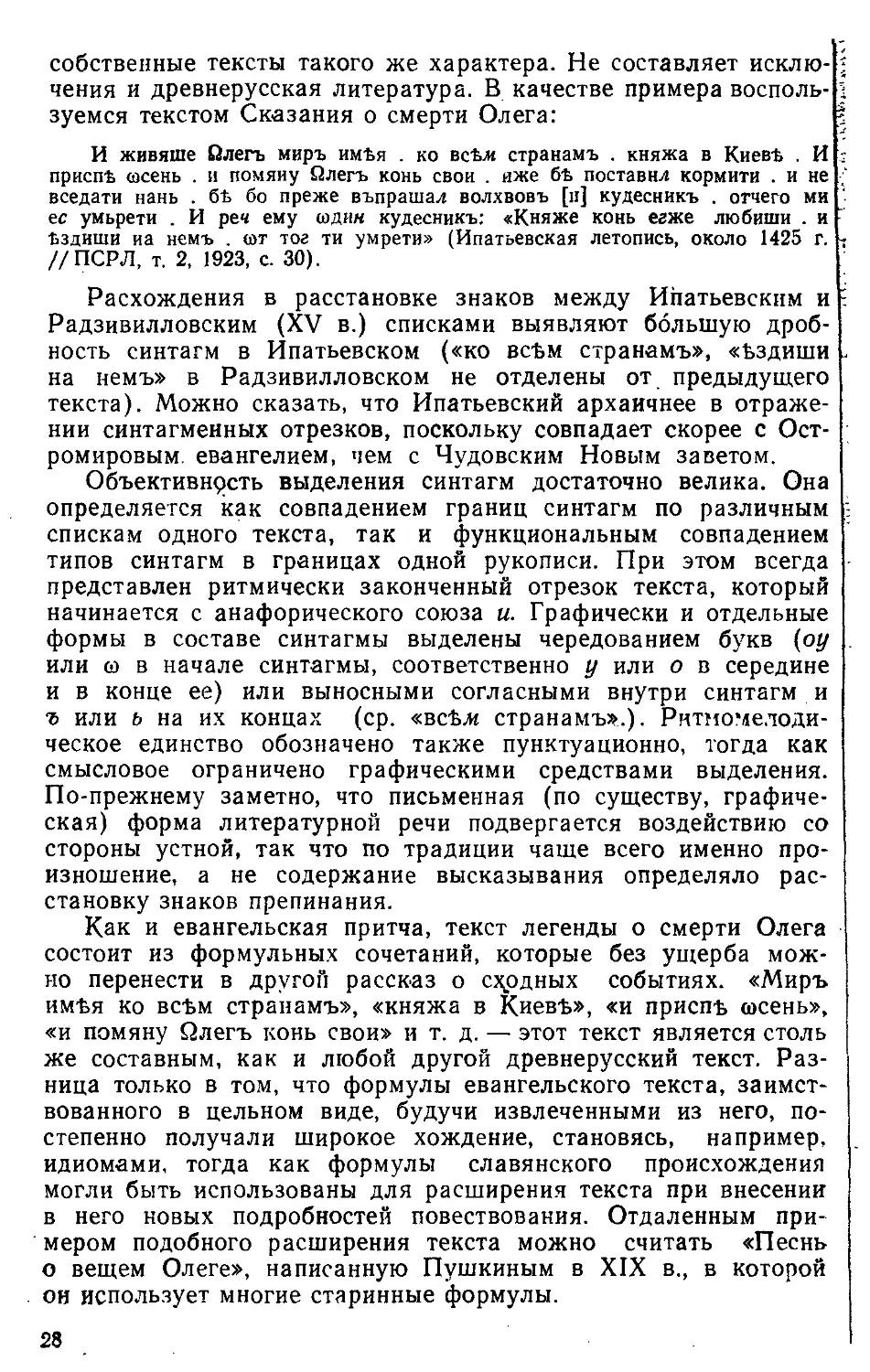

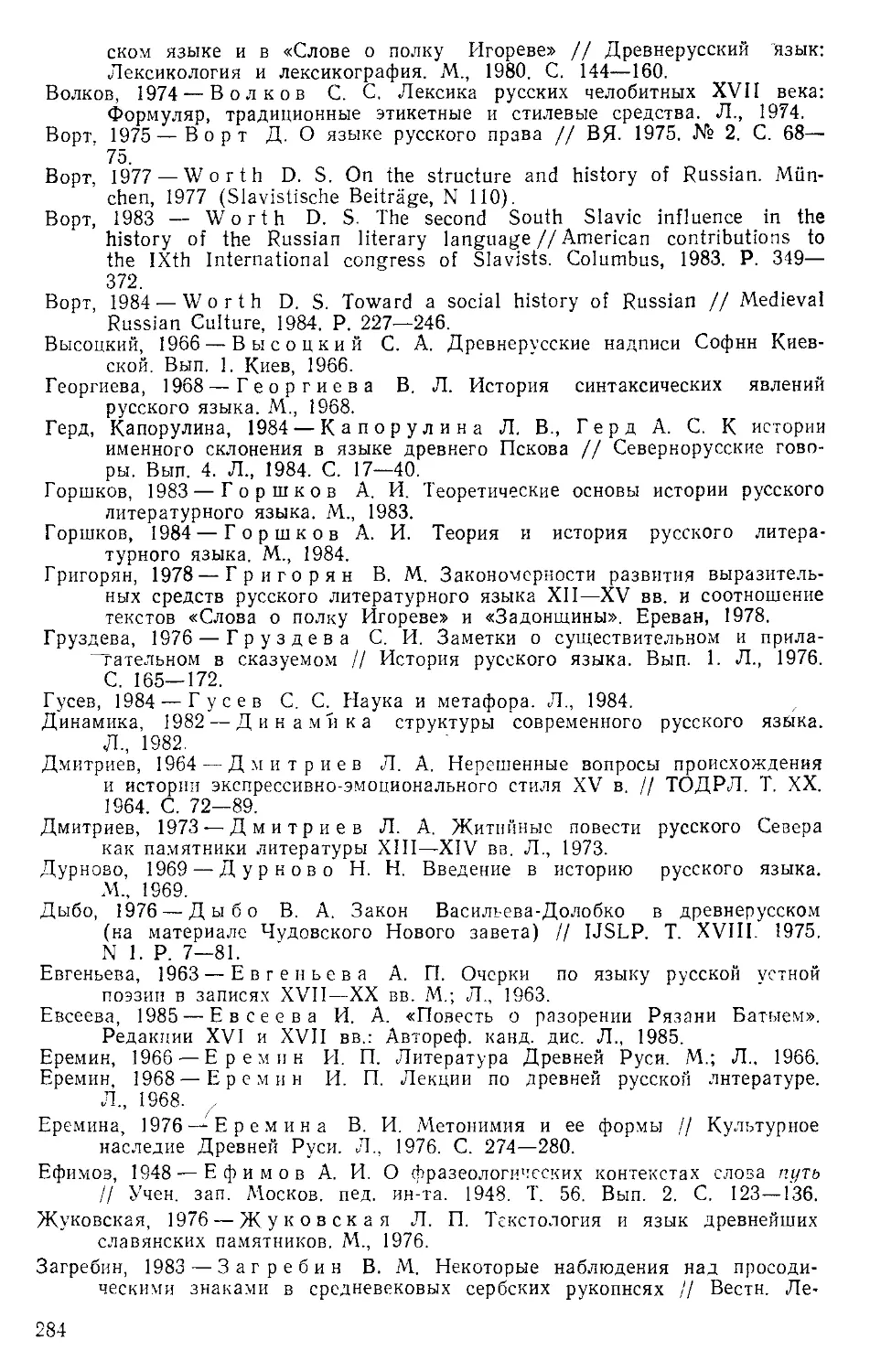

представлен новый перевод притчи: !

Члвк нЬкии . имЬ .в. спа . и ре'/ унЬп сю опю . оче даж ми достойную )

час имЬня . и раздали има житье . и ие по мнозЬх диех . собрав вся унЬи I

снъ . отиде на страну далёчю . и тамо расточи имЬиье свое . жива блуд- ;

но . истросйвшю ж ему вся . быс глад крЬпок па странЬ тон . и т нача нс- !

достаточствовати . и шей прилЬпнс единому от жител страны тоя . и посла |

и на села своя пасть свинии . и желаше папблпити чрево свое от роже/{ их ж ,

ядяху свиня . и никто ж даяш ему . в себе ж пришей реч . «Колици найм- !

ницы она моег . излйшьствуют х.тьб . аз же гладолг гйблю» (Чудовский Но- I

вый завет. М., 1892, л. 35г). ;

Предикативность — главное свойство синтагмы — усилена,।

в качестве самостоятельных уже не воспринимаются сочетания ;

«на странЬ той», «от жител страны тоя», «от рожец», «их ж I

ядяху свиня», «оца моег». Древнеславянский посинтагменный )

тип чтения, связанный, как можно догадываться, с особенно- :

стями акцентуации древнего текста, сменяется совершенно но-

вым, содержательным, при котором предикативность выступает |

как способ выделения словесных групп. !

Важно, что в ЧНЗ обычным является только одно ударение I

па синтагму (так не везде в этом большом тексте, но откло-

нения следует обсудить в другом месте). Происходит это не

оттого, что другие словоформы сочетания в принципе остава-

лись нс акцентованными. Напротив, в приведенном тексте нет

ни одной словоформы, которая в доугом месте не была бы ак-

✓

центованной, в частности:1 члвк нЪкй 1656, имЪ 36а, речё 71в,

22

яко унЪи 396, оцю 131в, именья 1196, раздЪлйся 17г и т. д.

Акцептованы не отдельные слова с особенностями их словес-

ного ударения в данной форме; акцептован текст — конкретный

текст с определенными семантическими и стилистическими гра-

ницами выделения. Знак ударения, как и знак паузы, обозна-

чает определенное место формы в перспективе текста, и хотя

словесное ударение указано в соответствии с его парадигмати-

ческим свойством, учитываются колебания и в зависимости от

характера текста, его содержания, смысла, от степени воздей-

ствия со стороны оригинала, наконец, от звучания этого тек-

ста. На последнее хочется обратить особое внимание: каким

бы книжным и, казалось, совершенно отстраненным от устной

речи ни был текст, он всегда соотносится с живой речью, он

произносится, и правила его воспроизведения обычно

фиксируются на письме.

Колебание ударения определяется характером сочетания и

ритмической структурой синтагмы, в том числе и исходной,гре-

ческой. Словесное ударение еще не освободилось от фонетиче-

ского контекста. Ударение ключевого слова могло определять-

ся также греческой ритмической структурой: jiaxpav восприня-

то в ОЕ как наречие, а в ЧНЗ как согласуемая с именем фор-

ма прилагательного, ср. в ЧНЗ «на страну далёчю» 37в при

ец /wpav paxpav (Лк. 15, 12), «на Галатскую страну» 69г при

et; ... ГаХаихтр ywpav (Деян. 16, 6); совершенно другое уда-

рение той же неполногласной формы дает ЧНЗ при отсутствии

накоренного ударения в греческом тексте: «во всю страну Га-

лилейскую» 17а при etc; okvjv -crjv rcspiyu>pov ГоОпЫо;

(Мрк, 1, 28), также «в страну их» 167а (в оглавлении) и т. д.

Ударение других форм не рассматриваем с точки зрения соот-

ветствия греческим, поскольку ни родительный, ни местный

падежи единственного числа не варьировались по акценту в са-

мом славянском языке. Правила выбора акцента определяют-

ся характером сочетания и акцентной формулой оригинала не

в меньшей степени, чем собственно славянскими правилами

распределения ударений, однако важно следующее: варьиру-

ется только то, что может выступать вариантом в славянском

языке (в ЧНЗ: страну и страну, но только странЪ или стра-

ны) .

Понятно стремление восстановить ритмическую структуру

традиционного текста, разрушенную после падения редуциро-

ванных. Попытки соотнести утраченную цельность звучания

посредством восстановления акцентов на отсутствующих в язы-

ковой системе звуках (типа горъ 151г, рукъ 144в, женъ 70г,

даже ранъ 706 — ударения, невозможного по парадигматиче-

1 Здесь и далее указаны листы рукописи по изданию ЧНЗ.

23

ским основаниям) — такие попытки не удались. Выделение пре-

дикативных элементов высказывания также наталкивалось на

затруднения, обусловленные, языковой системой. Например,

выделить личное местоимение в сочетании аз же невозможно,

поскольку в такой комбинации слов акцентованным оказывает-

ся малозначительная для смысла частица: аз же 102в. Можно

сказать, что словесное ударение вообще принималось во вни-

мание при чтении текста, оно было известно и распространено,

сохраняя, правда, следы архаичности (все акценты ЧНЗ уди-

вительно архаичны), но в нужный момент обычно проявлялось

и в постановке знаков ударения. В приведенном же тексте

ЧНЗ акцептованы не просто коммуникативно важные слова

(не тема, а рема высказывания), но и слова, имевшие, как

правило, постоянное ударение на той морфеме, что представ-

лена в ЧНЗ (кроме, может быть, нового на сёла). Возникаю-

щее невнимание к редуцированным отразилось и на графике

текста: многие окончания как бы недописаны, они «стираются»

в сознании и произношении, становясь не важными в осмысле-

нии цельности синтагмы признаками; важной остается цель-

ность сочетания определенных корней, а нс формальное един-

ство флексий. Впоследствии эта противопоставленность корня

флексии отразится и в грамматических сочинениях средне-

вековья. В «Грамматике» Мелетия Смотрицкого (1619 г.) осо-

бое внимание уделяется написанию корня, тогда как варианты

падежных окончаний, в том числе и русских по происхождению,

новых, обязанных аналогии с другими типами склонения, пред-

ставлены в изобилии (типа мЪстЪхъ — мЪстохъ — мЬстахъ и

т. д.). Отныне противоположность «корень—флексия» рассмат-

ривается аналогично противоположности «имя — глагол»: те-

ма — рема, устойчивое постоянное — неустойчивое изменчивое,

последнее поэтому может варьироваться в широких пределах,

вплоть до разговорного русизма в границах высокого стиля.

Как обычно, национально русским и здесь остается то, что

варьируется, преобразуется, а следовательно, дает возможность

наполнить возникающую форму новым содержанием.

Совершенно справедливо замечено, что «судить о принад-

лежности текста определенному языку на основании одного-

единственного уровня — теоретически неверно» (Верещагин,

1972, с. 23). Между тем это типичная ошибка почти всех иссле-

дователей древнего текста. Текст описывают либо на фонетико-

орфографическом уровне — и тогда говорят о «русскости» Ост-

ромирова евангелия (Тот, 1985), либо на синтаксическом (с

привлечением лексических, обычно очень спорных мгтериа-

лов) — и тогда говорят о том. что Остромирово евангелие яв-

ляется старославянским по существу (Исаченко, 1975). Проис-

ходит смешение понятий «рукопись» и «текст», что неправомер-

но сужает рамки исследования древнерусского литературного

языка до границ текста, притом представленного в виде от-

24

дельных рукописей. Инвариант рукописных воспроизведений:

позволяет моделировать текст, который может лечь в осно-

ву исследования литературного языка. Последователь-

ное восхождение к степеням функциональности и должно со-

ставить предмет нашего изучения.

О рукописи Остромирова евангелия известно, что она от-

ражает древнерусский извод старославянского языка (Тот,

1985). Осмысление текста переводчиком и писцами, как можно

видеть, начинается с фонетической его адаптации, постепенно

подгоняется под восточнославянские нормы, и в конце концов

текст уже «видится русским».

Особенно заметна такая тенденция в редакции Чудовского

Нового завета. За три века в системе языка произошли значи-

тельные изменения, все они отражены в самом традиционном

по понятиям того времени тексте. Уже нет редуцированных

гласных, и это сжимает текстовые синтагмы чуть ли не на од-

ну пятую их прежнего звучания; последовательное стяжение

форм имперфекта ведет к тому же, как и устранение второго

отрицания по греческому образцу («никтоже даяше ему»), как

и редукция частиц (ж, но под ударением аз же) и т. д. Изме-

няются характер звукосочетаний, допускаемых в речи, синтаг-

матические правила соединения фонем (ср. напряженные ре-

дуцированные в русском их варианте: житье, имЪнье) и соче-

тания гласных (нЬкий с «; шю, цю, ча, а не шоу, цоу, чя, как

прежде). Распространяются русские варианты звучания типа

дажь вместо даждь, унЪи вместо юиЪи и др., что также пора-

зительно, если учесть церковный характер текста. Все время

происходит приспособление писаного текста к меняющемуся

произношению. Пока еще чисто фонетический характер носит

и большинство грамматических замен; сохраняются формы

имперфекта, но теперь они русские, и клитики выражены по-

новому (ся в постпозиции, что указывает на смещение ритми-

ческих границ); фонетическая редукция охватывает противи-

тельные частицы, но не распространяется на усилительные.

Причастия сохраняются, но они также меняют форму (жива

вместо живы), поскольку произносительная форма текста ста-

новится русской. Таков основной вывод, к которому приводит

изучение Чудовского Нового завета —. важной вехи в развития

литературного языка восточных славян эпохи становления Мос-

ковского государства. Таким был путь развития литературного'

языка в его логической последовательности, прерванной даль-

нейшими событиями. Важно отметить, что и традиционный текст

постоянно приспосабливался к произносительным формам сов-

ременной славянской речи, никогда от нее не отступая.

Однако формальные элементы текста сохранялись в тради-

ционной неподвижности. Особенно это касается глагольных

форм, причастий, даже супина (пастъ). Такие формы отчасти

сохраняли и традиционное звучание (ср.: Ъ'дЪаху — ядяху). В

25

других случаях, выходящих за пределы приведенного отрывка

найдем множество следов столь же явной «приспособительной

реакции» на развивающееся русское произношение. Душа ради

нашей — грамматический славянизм, однако в столкновение (

русской формой душЪ ради нашеЪ вступает не грамматический

а фонетический русизм, поскольку рефлексом йотированного юса

было именно произношение [’а]. Оставаясь книжной, грамма-

тическая форма фонетически передается русским способом, т. е.

является, строго говоря, русизмом в составе традиционного тек-

ста (Колесов, 1982,с. 172—173). Такого рода примеры являются

постоянными и в дальнейшем; следует сделать вывод, что устная:

форма воспроизведения текста всегда стремится быть русской,!

хотя предпочтительным остается архаическое, а не самое новое,:

только что завершенное фонетическое изменение. Основная;

установка русского церковнославянского языка — максимально;

близкая русскому произношению, но всегда чуть архаичная!

форма. I

Противоположность между старославянским и архаическим

восточнославянским постепенно нейтрализуется, поскольку оба

эти источника одинаково поставляют варианты для развиваю-'

щегося литературного языка эпохи средневековья.

Семантическая структура текста переосмысляется в соот-

ветствии с изменением лексической семантики. Высвечивают-

ся новые семантические грани традиционного текста. Прежнее

противопоставление «страны той», «страны далекой» родному

дому и «мьния сына» старшему сыну в новом тексте усилива-

ется путем включения семантически противопоставленных слов.

«Имение» как капитал противопоставлено «житью» как про-

житку, растрачиваемому безрассудно. Эксплицируется мысль,

заложенная в греческом оригинале, по не раскрытая в перво-

начальном переводе, быть может, из-за неясности самой этой

противопоставленности для славянского читателя IX в. Клю-

чевая идея текста позже раскрывается углубленнее в противо-

поставлении глаголов истросити — наполнити, недостаточство-

вати — излишьствовати, ядяху свиния — аз же гладом граблю

и т. д.; в последнем случае экспликация противопоставления

осуществляется в результате устранения лишних слов типа

сьде, заменой яже на ихжи т. д. Изменяется принцип прочте-

ния традиционного текста, который толкуется с помощью уме-

ло подобранных и хорошо понятных русскому читателю и слу-

шателю слов. Если в первоначальном переводе переводчик сво-

дил все многообразие текстового содержания к единственному

ключевому слову, как бы раскрывая с его помощью весь кон-

текст, позже почти каждая синтагма общего текста ориенти-

руется на раскрытие подтекста притчи. Это объясняет и необ-

ходимость ритмической соотнесенности синтагм друг с другом

и с греческим оригиналом, и сознательную упорядоченность

самих синтагм, что вызывается опять-таки изменением языка.

26

Прежде отдельные предложно-падежные формы могли высту-

пить в качестве самостоятельных синтагм («не по мъноз'Ьхъ

дьньхъ», «на странЪ той» и др.), а несколько веков спустя они

входят в состав предикативно связанных синтагм. Происходит

смысловое и формальное упорядочение синтагм, которые не

являются уже чисто ритмическими единицами текста.

Будучи одним и тем же, текст постоянно углублялся в се-

мантическом и русифицировался в формальном отношении.

Этому способствовало как развитие самого русского языка, что

выражалось в обновлении форм, так и осмысление текста в

многочисленных толкованиях, порождавших законченную по-

словичную формулу («блудный сын»).

В заключение представляем народный духовный ’ стих о

блудном сыне (XIX в.) — как позднейший этап развития книж-

ной притчи и начало ее движения в устной (исполнительской)

традиции:

Человек бе некто богатый / имел у себе он два сына. / И рече

юнейший сын отцу. / «Отче! даждь ми часть от богатства!» / Послушал

отец милосердный, / разделил имение ровно / как старейшему и

юнейшему, / не сделал обиды и меньшему. / Вскоре младый сын отбегает,

/ отчее богатство взимает. / Отеческих недр отлучился, / в чуждей стране

поселился. / Расточил богатство и дары, / даииыя от отческия слова... /

Приходит глад крепок в стране той, / начат от глада изнемогати, / о бо-

гатстве стал он рыдатн (Бессонов П. Калики перехожие. Вып. 4. М., 1863,

с. 156—157).

Зависимость этого текста от евангельского очевидна, но ин-

тересно, что, заимствуя книжные формулы, народная поэтика

приспосабливает их к привычным языковым формам. Слово

имЬние последовательно заменяется на богатство, мыши — на

юнейший, нЪкии — на некто и т. д., хотя архаические конст-

рукции в общем сохраняются, если они понятны, хотя бы и в

переносном смысле («глад крепок»). Текст расширяется за счет

распространения исходных формул (в выражении «человек

бе... богатый» прилагательное нужно, чтобы обосновать воз-

можность дележа «имения»). Уточнение идет не в виде истол-

кования символического значения притчи, а по линии конкрети-

зации описания и внесения личного чувства в изложение собы-

тий. Народная поэзия никогда не истолковывает, она описывает.

Это создает необходимость в совершенно новых формах языка,

которые и черпаются из разговорной речи, поскольку замкну-

тые традиционные формулы являются отвлеченно отстраненны-

ми и для картинных описаний не годятся. Таков предваритель-

ный результат нашего сравнения.

Однако притча как иносказание и пример потомкам не яв-

ляется целиком церковным жанром. Это вообще жанр народ-

ной и притом демократической литературы, его использовали

некогда в определенных христианских текстах. Популярность

жанра во всех народных культурах объясняется его понятно-

стью и возможностью наложения заимствованных притч на

27

собственные тексты такого же характера. Не составляет исклю-

чения и древнерусская литература. В качестве примера восполь-

зуемся текстом Сказания о смерти Олега:

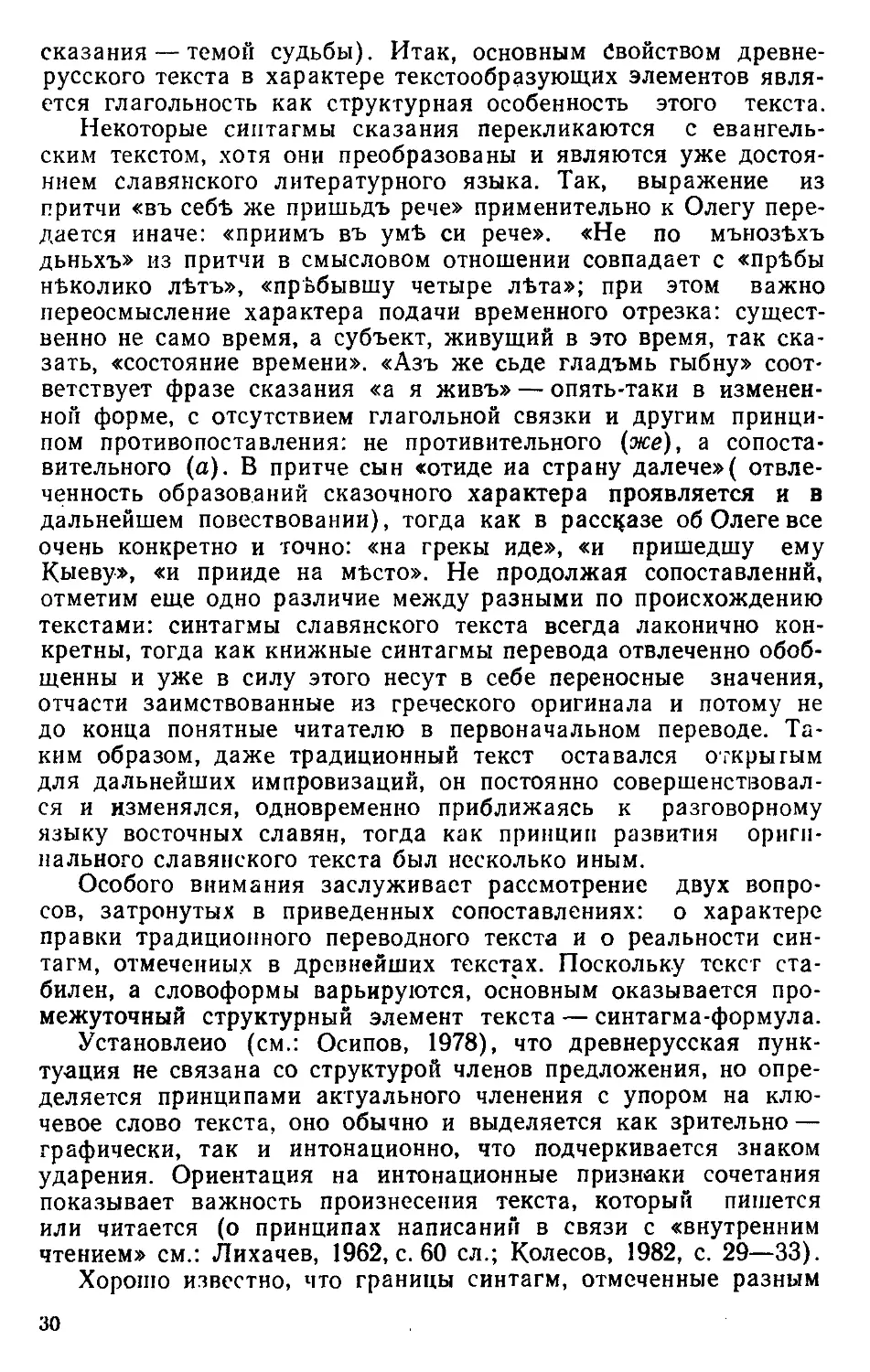

И живяше йлегъ миръ имъя . ко всЬл странамъ . княжа в Киевъ . И

приспъ осень . и помяну йлегъ конь свои . иже бъ поставил кормити . и не

вседати нань . бь бо преже въпрашал волхвовъ [п] кудесникъ . отчего ми

ес умьрети . И реч ему один кудесникъ: «Княже конь егже любиши . и

Ьздиши на немъ . от тог ти умрети» (Ипатьевская летопись, около 1425 г.

//ПСРЛ, т. 2, 1923, с. 30).

Расхождения в расстановке знаков между Ипатьевским и

Радзивилловским (XV в.) списками выявляют большую дроб-

ность синтагм в Ипатьевском («ко всЬм странамъ», «Ьздиши

на немъ» в Радзивилловском не отделены от предыдущего

текста). Можно сказать, что Ипатьевский архаичнее в отраже-

нии синтагменных отрезков, поскольку совпадает скорее с Ост-

ромировым. евангелием, чем с Чудовским Новым заветом.

Объективность выделения синтагм достаточно велика. Она

определяется как совпадением границ синтагм по различным

спискам одного текста, так и функциональным совпадением

типов синтагм в границах одной рукописи. При этом всегда

представлен ритмически законченный отрезок текста, который

начинается с анафорического союза и. Графически и отдельные

формы в составе синтагмы выделены чередованием букв (оу

или со в начале синтагмы, соответственно у или о в середине

и в конце ее) или выносными согласными внутри синтагм и

ъ или ь на их концах (ср. «всЬлг странамъ».). Ритмомелоди-

ческое единство обозначено также пунктуационно, тогда как

смысловое ограничено графическими средствами выделения.

По-прежнему заметно, что письменная (по существу, графиче-

ская) форма литературной речи подвергается воздействию со

стороны устной, так что по традиции чаще всего именно про-

изношение, а не содержание высказывания определяло рас-

становку знаков препинания.

Как и евангельская притча, текст легенды о смерти Олега

состоит из формульных сочетаний, которые без ущерба мож-

но перенести в другой рассказ о сходных событиях. «Миръ

имЬя ко всЬм странамъ», «княжа в КиевЬ», «и приспь осень»,

«и помяну йлегъ конь свои» и т. д. — этот текст является столь

же составным, как и любой другой древнерусский текст. Раз-

ница только в том, что формулы евангельского текста, заимст-

вованного в цельном виде, будучи извлеченными из него, по-

степенно получали широкое хождение, становясь, например,

идиомами, тогда как формулы славянского происхождения

могли быть использованы для расширения текста при внесении

в него новых подробностей повествования. Отдаленным при-

мером подобного расширения текста можно считать «Песнь

о вещем Олеге», написанную Пушкиным в XIX в., в которой

он использует многие старинные формулы.

28

Текст сказания по летописи достаточно хорошо известен и

и попал во многие хрестоматии. Анализируя его в целом виде,

отмечаем близость к евангельской притче не только по харак-

теру выделения основных единиц текста, пока называемых син-

тагмами-формулами, но и по объему, по структуре. В Притче

о блудном сыне около 260 полнозначных слов и 90 клитик

(союзов и т. п.); в рассказе о смерти Олега около 180 полно-

значных слов и 72 клитики. В евангельском тексте 72 синтаг-

мы, в летописном — 48. В среднем объем синтагмы совпадает:

он равен пяти словоформам, включая непременные клитики.

Таков объем книжной синтагмы, тогда как разговорная не пре-

вышала в то же время двух-трех словоформ.

Текстообразующими элементами в сказании, как и в притче,

являются анафорические союзы, модально-указательные части-

цы, причастные конструкции книжного характера (в том чис-

ле и дательный самостоятельный типа «и пришедшу ему Кие-

ву»), но есть и отличие от евангельского текста. Оно состоит

в наполнении традиционных выражений текста сказания рус-

скими формами; ср.: бяхуть, николи, нЪколико, я, река (прича-

стие настоящего времени) и др. — т. е. такие же формы, как и

в Чудовском Новом завете, но по времени более ранние. В этом

тексте активизируются уточнительно-поясняющие клитики, пре-

жде всего бо-(развивается впоследствии в убо, а затем дает

ибо). Архаичность текста удостоверяется синтагмами прямой

речи: они сохраняют формы указательного местоимения типа

«на нь», «не вижю й боле того» и др.

Основным повествовательным временем является уже аорист,

отсюда обобщенность такой вводящей прямую речь формы, как

рече. Однако синтаксическая перспектива текста создается не

только с помощью причастных форм или чередованием форм

аориста и имперфекта, но также пересечением двух планов по-

вествования — реального и «разговорного» . (последний воспро-

изводит прямую речь героев в том виде, как они «должны бы-

ли говорить» в свое время). Аористу повествования противопо-

ставлен презенс прямой речи, отчего синтаксическая перспекти-

ва углубляется, поскольку зависимым временем становится не

имперфект, а перфект и даже — в зависимости от содержания

отрывка — плюсквамперфект (ср.: умьрлъ есть, бЪхъ поста-

вилъ, бяхуть рекли) или составное сказуемое, призванное заме-

нить перфектную форму «настоящего времени», которой реаль-

но нет в языке (ср.: «идЬже бЪша лежаще кости его»). По

форме и структуре все эти сложные времена равноправны в

употреблении и обладают общей функцией, играя роль перфек-

та. Чрезвычайно важными для данного повествования оказыва-

ются инфинитивные конструкции («иже бЪ поставилъ кърмити

и не всЬдати на нь», «отчего ми есть умрЪти», ср. также «отъ

сего ли лба съмерть было взяти мьнЬ» и др. — вневременное

и насильственное событие, которое связано с общей темой всего

29

сказания — темой судьбы). Итак, основным двойством древне-

русского текста в характере текстообразующих элементов явля-

ется глагольность как структурная особенность этого текста.

Некоторые синтагмы сказания перекликаются с евангель-

ским текстом, хотя они преобразованы и являются уже достоя-

нием славянского литературного языка. Так, выражение из

притчи «въ себЪ же пришьдъ рече» применительно к Олегу пере-

дается иначе: «приимъ въ умЪ си рече». «Не по мънозЪхъ

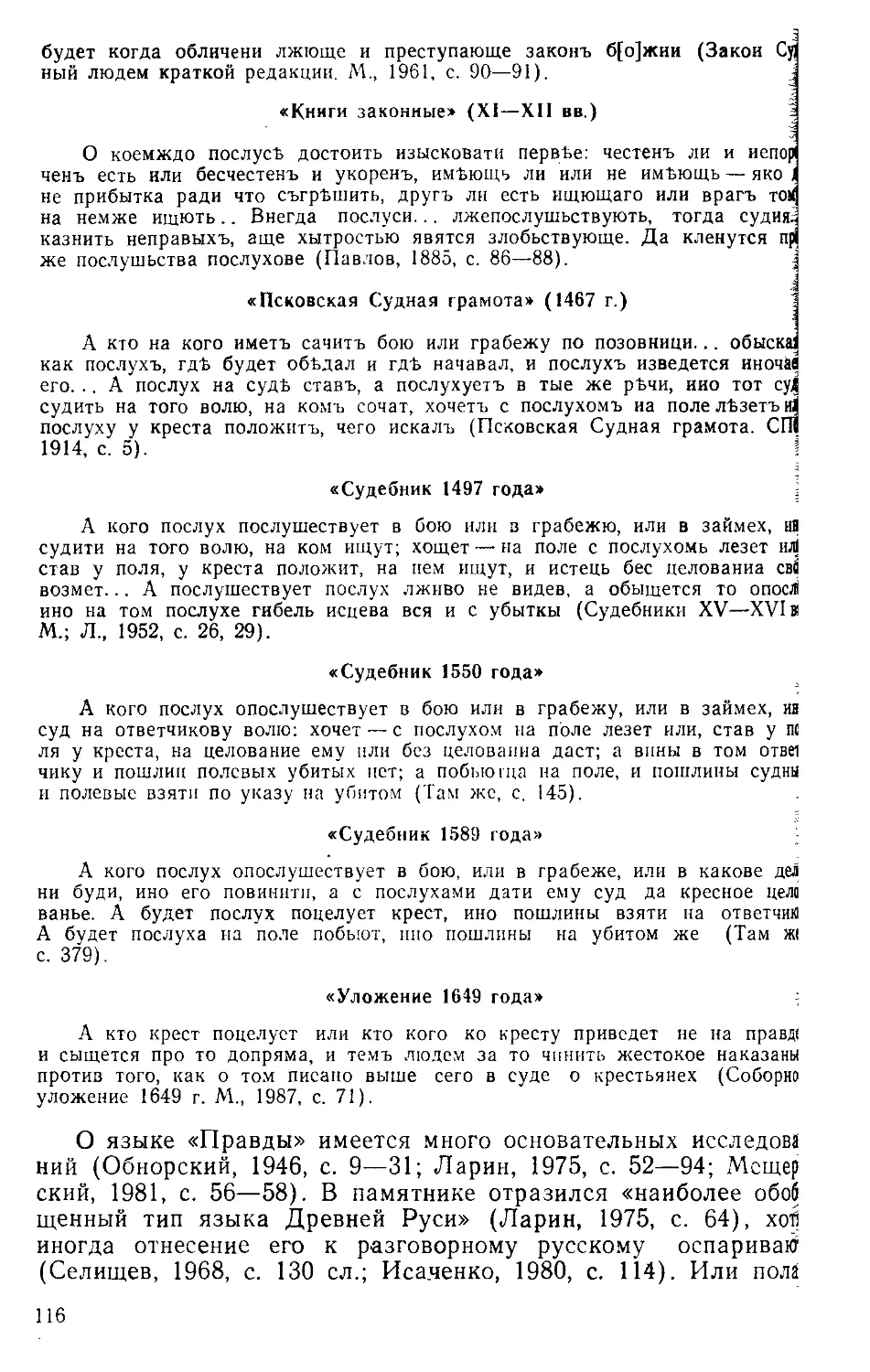

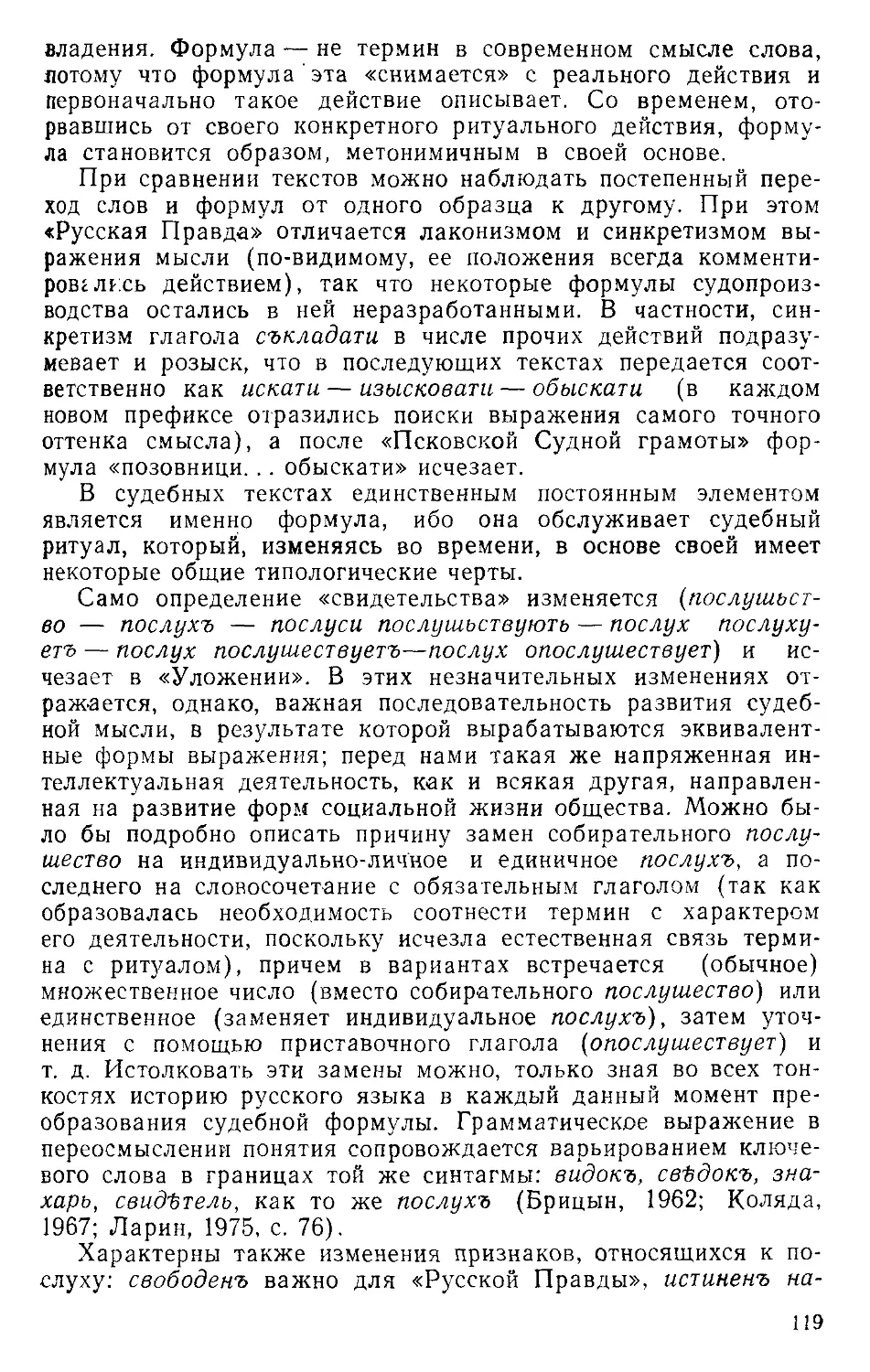

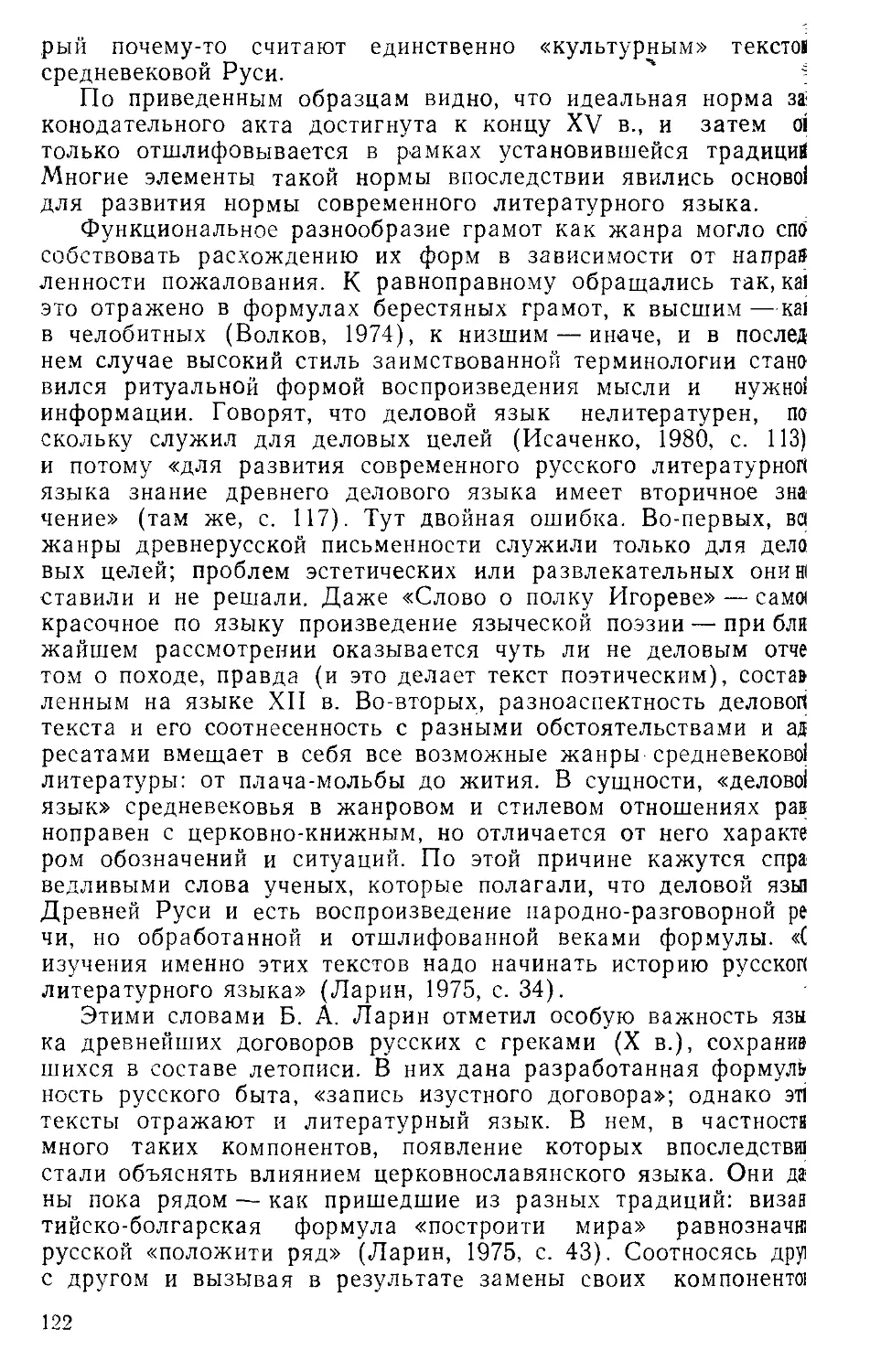

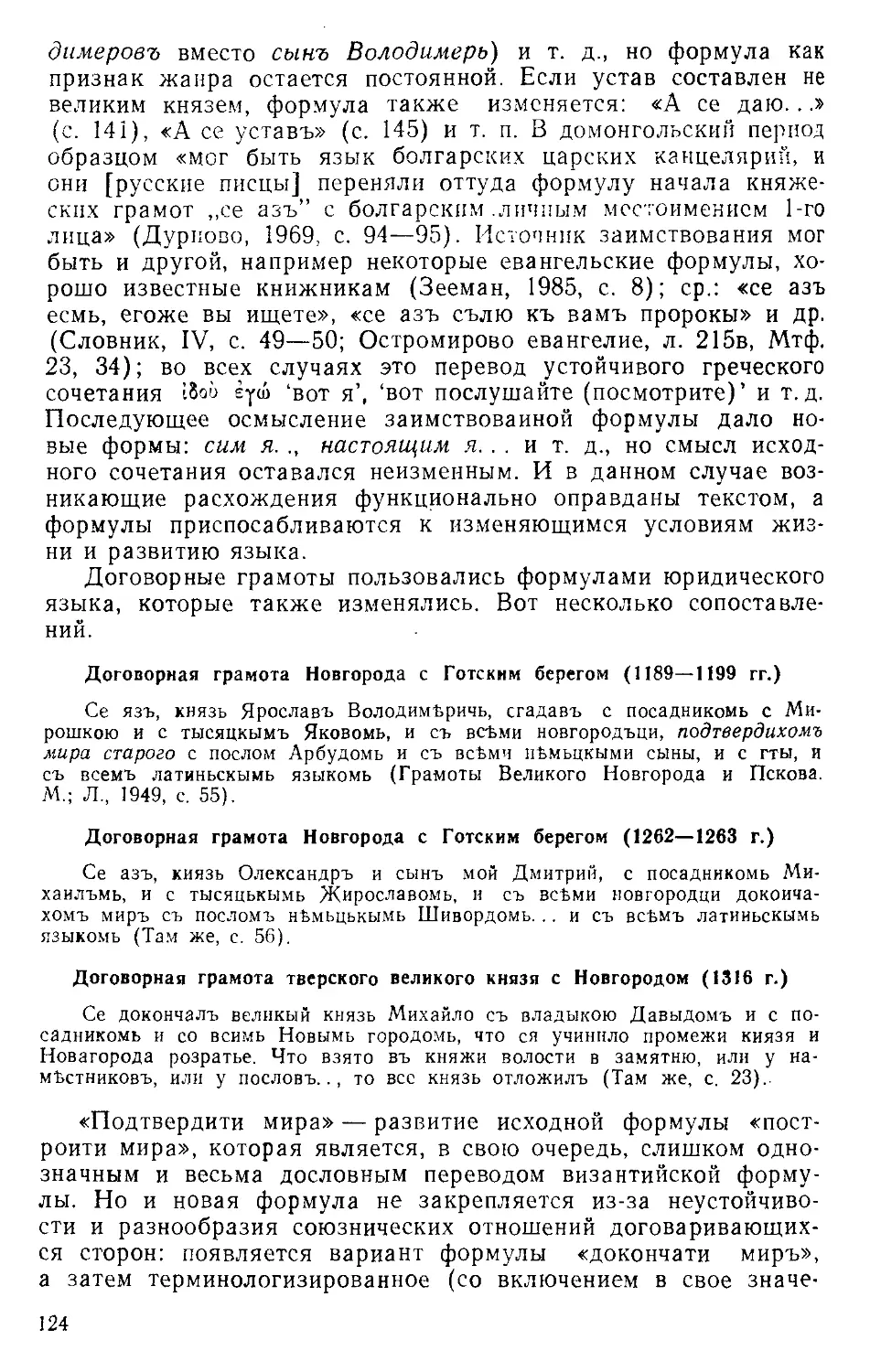

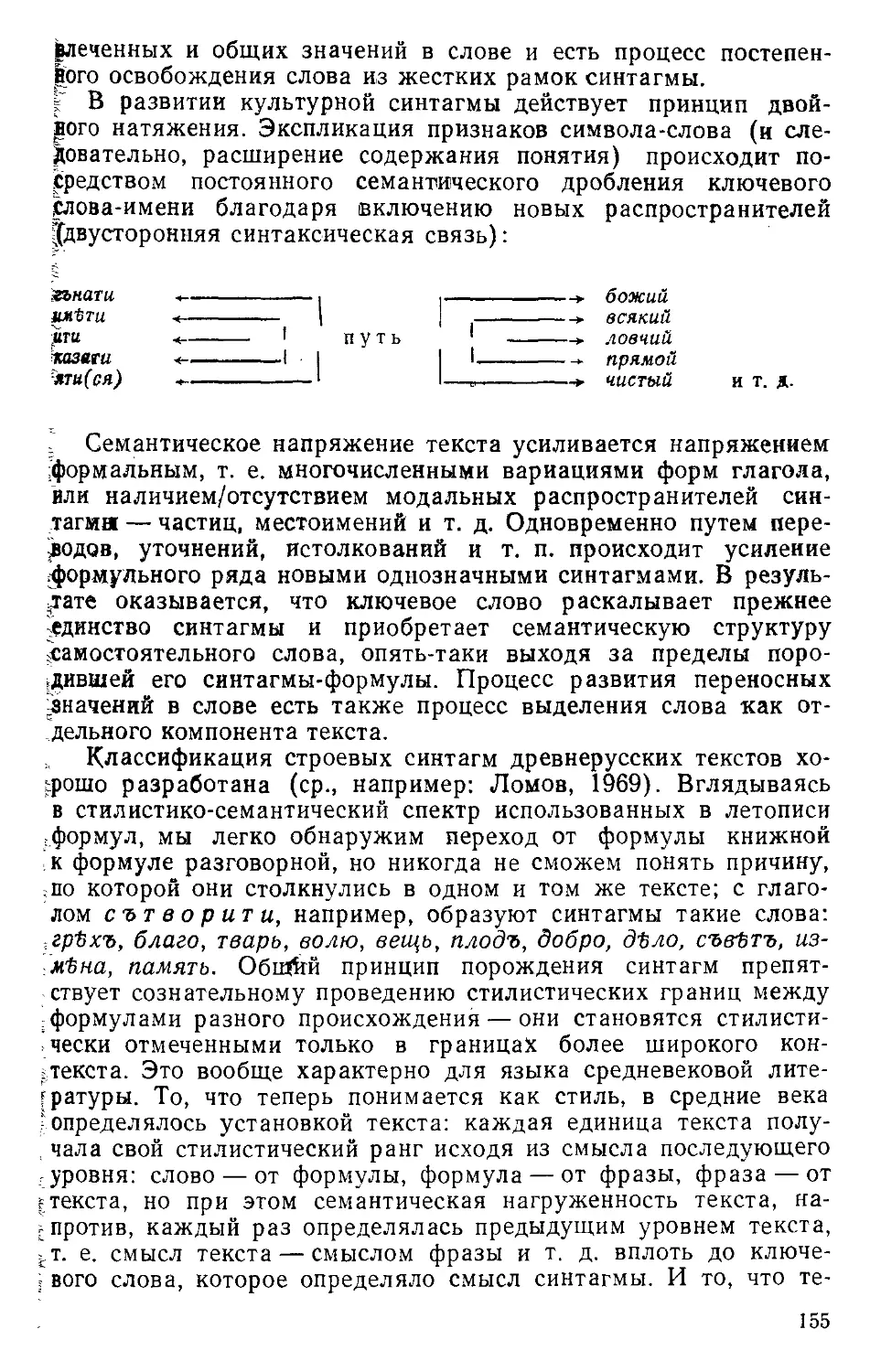

дьньхъ» из притчи в смысловом отношении совпадает с «пр'Ьбы