Похожие

Текст

АКАДЕМИК

И. И. МИНЦ

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

ТОМ ВТОРОЙ

СВЕРЖЕНИЕ

ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

УСТАНОВЛЕНИЕ

ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«НАУК А»

ГЛАВА ПЕРВАЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ план

ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ

1

РАБОТА ПАРТИИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Февральская революция создала новую обстановку в стране. Под дружным натиском народа рухнул царизм — оплот деспотизма и беззакония, тюремщик многих наций, тормоз прогресса. Россия стала самой свободной страной из всех воевавших держав. Народ ликовал. Многие считали, что жертвы, пролитая кровь, страдания остались позади.

Валерий Брюсов писал в те дни:

Недаром сгибли сотни жизней На плахе, в тюрьмах и в снегах! Их смертный стон был гимн отчизне, Их подвиг оживет в веках!

Гигантские массы народа быстро приобщались к политике. До сих пор трудящиеся получали правдивые сведения о политическом положении из подпольных изданий, теперь они узнавали о нем на открытых собраниях* Вся страна бурно митинговала. Митинги превратились в одну из важных форм политического просвещения. Они проходили на фабриках и заводах, в казармах и концертных залах, на улицах и площадях. Повсюду шли нескончаемые споры. Массы словно торопились наверстать упущенное за долгие годы вынужденного молчания.

Газеты были полны сообщениями о созыве собраний: трудящиеся организовывались по профессиям, по партиям. На улицу со своими призывами вышли партии, не имевшие до того свободной трибуны. Появились новые политические партии и группировки. Развернули свою деятельность запрещенные прежде организации — профсоюзы, фабзавкомы. Начали быстро расти новые организации — Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, комитеты в армии и деревне.

Жгучие, конкретные вопросы волновали изголодавшиеся и исстрадавшиеся массы: будет ли мир, дадут ли хлеб, получат ли крестьяне землю, сохранится ли свобода? Участников митингов меньше трогали вопросы о том, как добиться желаемого, чем что получить, что ждать от революции. Для не искушенных в политике людей взволнованные речи были понятнее, чем призывы разобраться в обстановке, в том, что произошло. Риторика преобладала над логикой.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

6

Широким массам, внезапно вовлеченным в политику, казалось, что наступило всеобщее благоденствие. Эти настроения масс хорошо передал Валерий Брюсов в том же стихотворении:

Воплощены сны вековые

Всех лучших, всех живых сердец: Преображенная Россия Свободной стала, наконец!

Буржуазные п мелкобуржуазные партии широко пользовались простодушным стремлением масс к всеобщему благу и счастью. Они взывали к чувству, к страсти, мало заботясь о том, чтобы ответить на вопрос, каким путем достигнуть обещанных благ. Многие политические партии стали быстро перестраиваться, приспосабливаясь к этим настроениям масс: безмятежности и надеждам на то, что борьба уже кончилась. Кадеты, ратовавшие за конституционную монархию, объявили себя республиканцами. Эсеры сняли свой основной лозунг «В борьбе обретешь ты право свое» и взывали к терпению, утверждая, что все будет решено без борьбы, мирно, «по закону». Меньшевики с той же поспешностью покончили со всяким упоминанием о необходимости классовой борьбы и открыто проповедовали классовый мир.

Деятельность Русского бюро

Центрального Комитета большевиков

Только партия большевиков не была охвачена угаром победного ликова ния. По выходе из подполья она насчитывала в своем составе больше членов, чем любая другая партия в России. Организованность и теоретическая сплоченность большевистской партии не шли ни в какое сравнение с другими партиями. Военно-каторжный режим царизма не сломил ее. Партия выступала с открытой платформой по всем основным вопросам революции. Большевики неустанно привлекали внимание не только к тому, что требовать, но разъясняли, как добиться осуществления этих требований. Они взывали к разуму. У них была система взглядов, программа борьбы.

Конечно, новая ситуация требовала учета создавшегося соотношения сил, анализа старой тактики и выработки новой, проверки прежних и выдвижения новых лозунгов. Но это означало дальнейшее развитие идей партии в новых условиях, а не отказ от них или коренное их изменение. Не «перевооружение», как позже клеветал на большевиков Троцкий и как вслед за ним утверждают буржуазные фальсификаторы, а тщательная разработка политического курса в новой обстановке — так ставила вопрос партия.

Революция выдвинула перед ней новые задачи. Ленин неоднократно приводил изложенную им в следующих словах мысль Маркса: «По мере расширения и углубления исторического творчества людей должен возрастать и размер той массы населения, которая является сознательным историческим деятелем». В. И. Ленин считал это положение одним «из самых глубоких и самых важных» в марксизме *. Февральская революция откры-

1 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 2, стр. 539—540.

7

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ

ла именно такую возможность для расширения и углубления исторического творчества людей. В неизмеримой степени увеличилось число рабочих и других трудящихся, вовлеченных в политику, выросли их запросы. В связи с этим резко возросла потребность в агитаторах, организаторах, а также в литературе. Разнообразнее должны были стать формы агитационно-пропагандистской работы и организации масс. Нужно было перестроить деятельность партии применительно к новым условиям.

Перед партией прежде всего встали организационные задачи — расширение и укрепление ее рядов; восстановление организаций, разгромленных полицией; создание новых организаций. Свержение царизма, выход большевиков из подполья, возможность открытой, легальной работы позволяли перейти к осуществлению в полном объеме основного принципа строительства партии — демократического централизма, ввести выборность во всех звеньях организации, сохраняя строжайшую дисциплину. Необходимо было обеспечить выпуск партийных газет, литературы.

Эту работу возглавляло Русское бюро ЦК. В дни Февральской революции оно действовало в следующем составе: П. А. Залуцкий, В. М. Молотов и А. Г. Шляпников. Затем Русское бюро ЦК стало пополняться ва счет вышедших из тюрем его прежних членов и введения новых 2. 7 марта в Бюро ЦК были введены его бывшие члены: К. С. Еремеев и К. М. Швед-чиков, а также представители Петербургского комитета: М. И. Калинин, М. И. Хахарев, К. И. Шутко и В. Н. Залежский. На следующий день, 8 марта, состав Бюро ЦК был пополнен М. С. Ольминским, М. И. Ульяновой и А. И. Ульяновой-Елизаровой. 12 марта в состав Бюро ЦК был введен Г. И. Бокий. В тот же день обсуждался вопрос и о вернувшихся из ссылки М. К. Муранове, И. В. Сталине и Л. Б. Каменеве. Кандидатура Каменева была отклонена из-за его поведения на судебном процессе в феврале 1915 г. над большевиками — депутатами Государственной думы, во время которого он отрекся от позиции партии по отношению к войне. Каменеву разрешили сотрудничать в «Правде», но постановили публиковать его статьи без подписи. Было решено также потребовать от Каменева объяснения его поведения на суде.

В связи с значительным расширением состава Бюро ЦК 12 марта был создан президиум в составе В. М. Молотова, М. К. Муранова, М. С. Ольминского, Е. Д. Стасовой, А. Г. Шляпникова. Вследствие большой загруженности М. С. Ольминского работой в «Правде» кандидатом в президиум Бюро ЦК был избран П. А. Залуцкий.

Бюро ЦК неоднократно приходилось решать вопрос о конструировании руководящих органов. Вызывалось это главным образом все более растущим размахом работы. 15 марта снова обсуждался вопрос о президиуме Бюро ЦК. Он был утвержден в составе П. А. Залуцкого, М. К. Муранова, И. В. Сталина, Е. Д. Стасовой, А. Г. Шляпникова.

На одном из первых заседаний3, 4 марта 1917 г., Русское бюро ЦК постановило возобновить выход «Правды» как органа ЦК и временно как

2 История деятельности Русского бюро ЦК излагается по его протоколам и резолюциям за март 1917 г., опубликованным в журнале «Вопросы истории КПСС» (1962, № 3, стр. 134-157).

3 В опубликованных материалах протокол этого заседания значится под № 1, но, видимо, это заседание не первое. А. Г. Шляпников писал, что заседания Бюро ЦК состоялись 2 марта (обсуждался вопрос об издании газеты «Правда») и 3 марта (обсуждался вопрос об отношении к Временному правительству). Эти заседа

ГЛАВА ПЕРВАЯ

8

органа Петербургского комитета. Редакция была намечена из трех лиц: двух от Бюро ЦК и одного от ПК. В нее вошли К. С. Еремеев, М. И. Калинин и В. М. Молотов, а заведование хозяйственной стороной было возложено на К. М. Шведчикова. Вопросы в редакции рекомендовалось решать единогласно, а разногласия переносить в Бюро ЦК. Бюро ЦК постановило также поставить во главе партийного издательства «Прибой» его основателя М. С. Ольминского. Первый номер «Правды» вышел 5 марта.

В процессе своего конструирования Бюро ЦК развернуло работу по руководству и оказанию помощи местным организациям. Для постоянной связи с местами был выделен Г. И. Бокий. Руководство осуществлялось через «Правду», где печатались решения Бюро ЦК, путем рассылки материалов, переписки и приглашения представителей местных организаций и заслушивания их отчетов. На заседаниях Бюро ЦК присутствовали представители Петербургского комитета, несколько раз выступали москвичи. Так, 15 марта был заслушан их доклад. В тот же день выступал представитель киевской организации. Бюро ЦК уделяло большое внимание и национальным организациям партии. Представитель Социал-демократии Латвии П. И. Стучка принимал активное участие в работе Бюро ЦК. Он был выдвинут в его президиум, но ввиду занятости руководящей деятельностью в латышской организации снял свою кандидатуру. 15 марта Бюро ЦК постановило обратиться к руководству Социал-демократии Польши и Литвы с просьбой прислать своих представителей в Русское бюро ЦК. С Финляндской социал-демократией также была установлена тесная связь. 19 марта Бюро ЦК посетила делегация Финляндской социал-демократической рабочей партии. Она приветствовала русских товарищей по поводу победы над царизмом и выразила уверенность, что связи между партиями станут еще более тесными. Делегация сообщила, что Финляндская социал-демократия посылает в Русское бюро ЦК своего представителя. Центральный Комитет Финляндской социал-демократической партии решил оказать финансовую помощь ЦК большевиков, поскольку большевистская партия только что вышла из подполья и нуждалась в средствах. Кроме того, ЦК Финляндской социал-демократической партии постановил провести повсеместно в Финляндии денежный «сбор на поддержку РСДРП» 4.

Бюро ЦК выступало в роли руководителя единого многонационального коллектива — партии большевиков всей страны.

Новая обстановка поставила партию перед новыми проблемами, разрешение которых требовало согласованного действия всех большевистских организаций. Сразу после победы Февральской революции Бюро ЦК поставило вопрос о созыве Всероссийской конференции партии. Сначала ее предполагали приурочить к концу марта, когда намечался созыв Всероссийского совещания Советов. Но времени для подготовки конференции не оставалось, поэтому Бюро ЦК постановило созвать на 28 марта «частное совещание»5 делегатов-большевиков, прибывших на Всероссийское совещание Советов рабочих и солдатских депутатов. Партийную же конференцию было решено созвать в середине апреля.

ния, видимо, не протоколировались, хотя Е. Д. Стасова была избрана секретарем Бюро еще 28 февраля (А. Шляпников. Семнадцатый год, кн. 1. М.—Пг., 1923, стр. 184, 228, 253).

4 «Вопросы истории КПСС», 1962, № 3, стр. 155.

® Там же, стр. 148.

9

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ

Бюро ЦК принимало меры для установления связи и с международным социалистическим движением. Уже в Манифесте ЦК РСДРП была подчеркнута необходимость «войти в сношения с пролетариатом воюющих стран для революционной борьбы народов всех стран против своих угнетателей и поработителей, против царских правительств и капиталистических клик и для немедленного прекращения кровавой человеческой бойни, которая навязана порабощенным народам» в. Ленин считал эту совершенно правильную мысль Центрального Комитета особенно важной и особенно злободневной 6 7.

Ярким свидетельством верности пролетарскому интернационализму было решение Бюро ЦК, принятое 4 марта, установить «сношения с заграницей», сообщать обо всех событиях, постановлениях Бюро ЦК, сношениях с III Интернационалом (так в документе.— И. М.) по вопросу о координации действий8. Речь шла об установлении постоянной связи с Заграничным бюро ЦК, с Лениным и с левыми группами международного социалистического движения, готовыми принять участие в создании нового, III Интернационала.

Бюро ЦК признало необходимым составить три международных документа: Информационный листок к международному пролетариату, Манифест к международному пролетариату, Манифест к народам. Были обсуждены и приняты тезисы Манифеста к народам: «1) объявление о событиях; 2) характер революции; 3) задачи русского пролетариата; 4) задачи международного пролетариата; 5) призыв к консолидированным действиям и к прекращению войны» 9.

Организацию международных связей возложили на С. М. Закса-Гладнева. Его, а также В. С. Ляпина было решено позднее ввести в Комиссию международных сношений при Исполнительном комитете Петроградского Совета. Под влиянием большевиков Исполком был вынужден заняться вопросом об обращении к международному пролетариату.

Большевики и после Февральской революции оставались единственной партией, которая последовательно и настойчиво выполняла свой интернациональный долг, борясь за сплочение международного пролетариата для свержения гнета империализма.

Бюро Центрального Комитета вело огромную организационную работу по расширению состава партии и укреплению ее рядов.

После того как партия стала легальной, ряды ее начали быстро расти. В Петрограде до Февральской революции насчитывалось свыше 2 тыс. большевиков 10, через два месяца организация выросла до 16 тыс. В Москве

6 «Революционное движение в России после свержения самодержавия». Документы и материалы. М., 1957, стр. 4.

7 См.: В. И. Ленин. Полное собрание сочинении, т. 31, стр. 34.

8 «Вопросы истории КПСС», 1962, № 3, стр. 136.

9 «Вопросы истории КПСС», 1962, № 3, стр. 141.

10 Цифра 2 тыс. была названа представителем Петербургского комитета С. Ермаковым, посланным в июне 1916 г. в Москву. Мы уже отмечали (И. И. Минц. История Великого Октября, т. 1. Изд. 2-е. М., 1977, стр. 274), что сведения эти приблизительные. Относятся они к лету 1916 г. У нас есть, правда, косвенные данные о дальнейшем росте партии во время войны. Так, по отчету Выборгского районного комитета, большевики вавода «Нобель» внесли членских взносов в партийную кассу за октябрь 6 руб. 30 коп., за ноябрь — И руб., за январь 1917 г.— 22 руб. 65 коп. Большевики завода «Старый Лесснер» отчислили в ноябре 27 руб., в декабре — 43 руб. 75 коп.; Русско-Балтийский завод в октябре — 16 руб., в ноябре—

ГЛАВА ПЕРВАЯ

10

до революции их было несколько сот, а к Апрельской конференции стало около 7 тыс. В Орехово-Зуеве на первом послереволюционном собрании присутствовало менее двух десятков большевиков, через месяц организация выросла до 400 человек. В Коврове (Владимирская губерния) вначале марта было 85 членов партпп, через три-четыре месяца — 500. В Екате-ринославе перед февралем было около 400, а к концу апреля — около 1500 большевиков. Такой же рост партийных рядов происходил в Донбассе и. На Урале перед Февральской революцией работало 9 партийных организаций; в середине апреля их было уже 43. На Апрельской конференции Я. М. Свердлов говорил, что в 43 уральских партийных организациях состоит 16 тыс. человек. «Но рост этого числа,— сообщал Свердлов,— идет так быстро, что сейчас, возможно, членов партии гораздо больше» 11 12.

Вряд ли этот рост рядов партии шел главным образом за счет нового пополнения. Хотя большевистская партия стала легальной, условия ее работы были неблагоприятными. Все буржуазные и мелкобуржуазные газеты выступали против большевиков. Особенно усилилась травля большевиков, когда начали публиковать списки провокаторов царской охранки. Среди них оказался некий М. Черномазов, известный под кличкой «Мирон». В 1913 г. он сумел проникнуть в редакцию «Правды». Большевики заподозрили его весной 1914 г. Центральный Комитет отстранил его от работы в газете. Было назначено следствие, но точных данных о провокаторской деятельности Черномазова собрать не удалось. Газеты, нападавшие на большевиков, умалчивали об удалении провокатора из «Правды» самими большевиками и продолжали писать о нем так, как будто он продолжал сотрудничать в газете и в 1917 г. Клеветники умалчивали и о том, что царское правительство засылало провокаторов во все партии: достаточно вспомнить Азефа. Клеветническая кампания против большевиков затрудняла их работу. 13 марта Бюро ЦК получило сообщение, что «под влиянием погромной агитации газет, в частности „Русской воли14 1, объявившей „Правду44 провокаторской газетой и связывающей ее целиком с Чернома-зовым, два полка — Волынский и Литовский — намереваются прийти разгромить „Правду44» 13. Бюро ЦК решило протестовать против травли в Совете, разослать в воинские части агитаторов для разоблачения клеветников и опубликовать в газете заметку о своевременном отстранении Черномазова.

Хотя царские жандармы были арестованы, их место заняли полицейские нового режима, которые действовали по-прежнему: запрещали распространять «Правду», газетным киоскам приказывали не брать большевистскую газету. Два раза Исполком Петроградского Совета по требова

18 руб. и т. п. («Отчет Выборгского комитета РСДРП».— «Правда», 7 й 18 марта 1917 г.). Эти данные позволяют предположить, что видный работник Петербургского комитета и один из первых редакторов «Правды», К С. Еремеев, ближе к истине, когда утверждает, что к началу Февральской революции в Петрограде было около 5 тыс. организованных партийцев-большевиков (К. Еремеев. Дневник революции.— «Правда» (перепечатка), вып. 1. Л., 1927, стр. XVIII).

11 Цифры приводятся по материалам Апрельской конференции, по хроникам событий и местным газетам.

12 «Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП (большевиков).

Петроградская общегородская конференция РСДРП (большевиков). Апрель

1917 года. Протоколы». М., 1958, стр. 124. Другие данные приводятся также по «Протоколам».

1S «Вопросы истории КПСС», 1962, № 3, стр. 145.

и

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ

нию большевиков принимал специальные решения о снятии запрета с «Правды». 18 марта, менее чем через две недели после выхода первого номера «Правды», Исполком обратился с протестом «ко всем комиссарам», т. е. начальникам милиции районов, против «действий милиционеров», запрещающих продажу «Правды». 24 марта Исполком вторично предложил «всем комиссарам» принять меры против запрета продажи газеты «Правда» 14 15 *. Оба эти решения подтверждают, что в травле большевиков и запрете распространения «Правды» принимали участие и представители официальной власти.

В таких условиях рост партии большевиков свидетельствовал о том доверии, которое питали к ней промышленные рабочие. Но эти же условия в какой-то степени ограничивали приток в нее новых членов. Партийные организации, прежде всего в промышленных районах страны, в первые недели революции пополнялись преимущественно большевиками, вернувшимися из тюрем, ссылки и эмиграции.

Превращение партии в легальную и ее быстрый численный рост поставили вопрос о более тщательном отборе новых членов, об усилении контроля за приемом в партию. Бюро ЦК обсудило вопрос о том, кто может быть членом партии. Было принято следующее постановление: «Членами принимаются признающие программу и входящие в организацию. Принятие происходит при рекомендации двух членов» 19.

Эта формулировка исходила из предложения, которое Ленин вносил еще на II съезде партии в 1903 г.1в

Бюро ЦК постановило ввести единый образец партийного билета и разослать его местным организациям, которым предоставлялось право выдавать билеты за своей печатью.

Кроме вопросов партийного строительства, Бюро ЦК уделяло большое внимание организации пролетариата. Оно призывало к созданию профсоюзов, к формированию фабрично-заводских комитетов. Бюро ЦК развернуло, в частности, работу по вовлечению в борьбу отсталых слоев рабочего класса, а также женщин. 5 марта по его инициативе состоялись собрания женщин-работниц ряда заводов («Скороход», «Динамо», «Сименс-Шук-керт» и др.), признавших «необходимым организоваться всем женщинам и вместе с революционным пролетариатом и революционной армией и с поддержкой Совета рабочих и солдатских депутатов бороться за полное равноправие женщин, социальное страхование, 8-часовой рабочий день, конфискацию помещичьих, монастырских, кабинетных и удельных земель в пользу крестьян и за демократическую республику» 17.

По инициативе большевистской партии приступили к организации своих союзов младшие служащие в городских больницах, служащие-фотографы, рабочие на предприятиях, вырабатывающих изделия из картона и бумаги. Группа прислуг обратилась в «Правду» с письмом: «Просим Российскую социал-демократическую рабочую партию подать голос и за нас, не имеющих никогда свободы, за исключением нескольких часов в ме

14 ГАОРСС ЛО, ф. 7384, оп. 3, д. 325, лл. 28 об., 39.

15 «Вопросы истории КПСС», 1962, № 3 стр. 152.

18 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. I. М., 1953, стр. 43—44. Предложение Ленина гласило: «Членом партии считается всякий, признающий ее программу и поддерживающий партию как материальными средствами, так и личным участием в одной из партийных организаций».

17 «Правда», 9 марта 1917 г.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

12

сяц» 18. На 8 марта было назначено собрание прислуг. Собралось столько народу, что места в зале не хватило, многим собравшимся пришлось стоять на улице.

Партия призывала создавать и крестьянские организации. «Лозунгом революции,— писала ..Правда4*,— должна быть смена старых властей в деревне. Организованное крестьянство должно взять на месте власть в свои руки. Урядники, земские и прочие органы старой власти должны быть арестованы и обезоружены. Крестьяне должны образовать на местах свои революционные крестьянские комитеты и передать власть в руки этих комитетов^. Партия требовала развернуть работу в армии, чтобы организовать ее на демократических началах. «Временное правительство,— писала „Правда",— противится организации армии на началах самоуправления и оставляет ее в руках старых начальников. Революционеры должны сменить старых начальников и организовать всю армию на демократических началах...» 19.

Но особое внимание Бюро ЦК уделяло организации Советов. На заседаниях Бюро ЦК неоднократно обсуждался вопрос об усилении представительства большевиков в Исполкоме Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Состав Совета хотя и неполно, но все же больше, чем Исполком, соответствовал соотношению сил революции. Исполнительный комитет был, по мнению Бюро ЦК, «значительно более оппортунистическим, чем сам Совет»20. Поэтому Бюро ЦК приняло решение настаивать на переизбрании Исполкома и расширении его состава. Большевикам — членам Совета — было предложено добиваться проведения этого решения в жизнь. Лидеры Совета всячески уклонялись от перевыборов Исполкома и, как об этом уже писалось, принимали меры к укреплению своих позиций путем наводнения Совета представителями мелкобуржуазных слоев.

На одном из заседаний Бюро ЦК был заслушан доклад представителей Московского Совета, рассказавших о работе Московского областного бюро ЦК и Московского комитета большевиков по организации Советов 21.

Партия, в ходе революции активно призвавшая рабочих и солдат создать Советы, настойчиво боролась за их укрепление, за проведение ими классово выдержанной линии.

Строительство партии на местах

Огромная организационная работа по расширению состава партии и укреплению ее рядов велась всеми большевистскими организациями.

2 марта состоялось учредительное собрание по организации Петербургского комитета большевиков 22. Собралось 40 представителей. 14 человек (от Выборгского, Нарвского, Василеостровского районов, Латышской и Литовской организаций, действовавших на положении райкомов, проф

18 «Правда», 12 марта 1917 г.

1> Там же, 11 марта 1917 г.

20 «Вопросы пстории КПСС», 1962, № 3, стр. 140.

21 Там же, стр. 147.

22 О работе Петербургского комитета см.: «Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.» Сборник материалов и протоколов. М.—Л., 1927; «Очерки истории Ленинградской организации КПСС», ч. I. Л., 1962.

13

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ

союза печатников, студенческой организации и завода Розенкранца) имели полномочия на создание Петербургского комитета. Остальные участники собрания полномочий не имели, поэтому было решено избрать временный Петербургский комитет. В его состав вошли члены последнего состава комитета23 и ряд новых, в том числе Б. В. Авилов, Н. К. Антипов, В. Н. Залежский, М. И. Калинин, Н. П. Комаров, Л. М. Михайлов, К. Н. Орлов, Н. И. Подвойский, Н. Г. Толмачев, П. И. Стучка, В. В. Шмидт, К. И. Шутко, и от Русского бюро ЦК — А. Г. Шляпников.

Петербургский комитет развернул интенсивную работу. За один только март состоялось более 20 заседаний комитета и его исполнительной комиссии. Круг вопросов, обсуждавшихся на заседаниях, был необычайно широким.

Уже вечером 2 марта состоялось заседание Петербургского комитета, на котором были распределены функции между его членами и утверждены секретариат, агитаторская коллегия, литературная комиссия, ответственный организатор для связи с районами. На этом же заседании было постановлено издать программу и устав партии, ряд плакатов с важнейшими пунктами программы партии, а также листовки о текущем моменте. К. Н. Орлову было поручено немедленно связаться с районами Петрограда и пригласить в Петербургский комитет делегатов от тех районов, которые еще не были в нем представлены. В короткий срок организовалось 23 районных и подрайонных комитета.

Петербургский комитет восстанавливал ячейки на заводах, в частях гарнизона и на кораблях Балтийского флота, вовлекал в состав партии новых членов. На учредительном собрании было постановлено: «Открыть запись в члены партии» 24. Новые ячейки создавались на заводах, а на крупных предприятиях — в цехах и мастерских. На Путиловском заводе в цехах имелось по две-три ячейки.

В воинских частях партийные коллективы возникали там, где были большевики: в 1-м пулеметном полку, в 180-м запасном полку, в броне-дивизионе, в 6-м запасном саперном батальоне. В Балтийском флоте уже через месяц после победы Февральской революции насчитывалось около 7 тыс. большевиков.

Петербургский комитет организовывал доставку партийной литературы, готовил листовки, обеспечивал типографии всем необходимым. 3 марта ПК решил обратиться в Бюро ЦК с предложением о совместном издании центрального органа большевистской партии — газеты «Правда». Бы ло постановлено добиваться от Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов разрешения широко использовать типографии для партийных изданий.

Одной из основных задач Петербургского комитета было укрепление большевистского влияния в Совете рабочих и солдатских депутатов. Уже на учредительном собрании по организации Петербургского комитета было обращено внимание на бросавшееся в глаза противоречие: во главе рабочих в дни революции шла партия большевиков, а в Совете у руководства

23 На заседании Петербургского комитета 7 марта было принято постановление: «По требованию членов Петербургского комитета вновь подтверждается, что все бывшие члены последнего Петербургского комитета состоят действительными его членами» («Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», стр. 28).

21 Там же, стр. 2.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

14

оказались ликвидаторы. Некоторые члены ПК объясняли это тем, что ликвидаторы, не являвшиеся выразителями сознательной рабочей массыг получили большинство в Петроградском Совете «захватным правом» 25 *. Мы уже писали 2в, что дело было не столько в «захватном праве» меньшевиков и эсеров (хотя они приложили все усилия, чтобы оказаться в роли руководителей Совета), сколько в объективных условиях революции, когда мелкобуржуазная волна захлестнула пролетариат, оказала влияние на значительные его слои. Но здесь важно отметить, что буквально на второй день после победы революции Петербургский комитет стал принимать меры к усилению роли большевиков в Совете. Рекомендовалось развернуть агитацию в районах и добиваться отзыва депутатов, не отвечающих интересам рабочих, и замены их действительными борцами за дело пролетариата. Петербургский комитет призывал критиковать половинчатые решения Совета, разоблачать склонность мелкобуржуазных партий к соглашению с буржуазным Временным правительством.

Работа развернулась прежде всего в районных Советах. Были проведены перевыборы на заводах. В трех крупнейших районах города — Выборгском, Нарвском, Василеостровском — Советы стали большевистскими. Велась также работа и по переизбранию представителей в Петроградский Совет.

Серьезное внимание было обращено на профессиональное движение. На заседании ПК 6 марта В. В. Шмидт сообщил, что в городе имеются члены правлений закрытых царизмом в начале войны профсоюзов металлистов, торгово-промышленных служащих, деревообделочников, портных и др. Это давало возможность немедленно приступить к восстановлению профсоюзов. На следующий день, 7 марта, в «Правде» был опубликован призыв ПК восстановить деятельность профсоюзов «явочным порядком», т. е. не считаясь с царскими законами об условиях создания союзов и не ожидая опубликования новых законов Временным правительством.

Петербургскому комитету принадлежала инициатива в создании Совета профессиональных союзов. 15 марта В. В. Шмидт как бывший секретарь петербургского профсоюза металлистов обратился к председателям и секретарям всех старых и вновь создаваемых союзов с предложением прибыть на совещание в помещение Биржи труда для выработки временного устава. Это совещание положило начало организации Совета профсоюзов столицы, в составе которого большевики получили большинство.

Партия активно боролась за распространение страхования на все виды наемного труда. По инициативе большевиков 25 марта была созвана страховая конференция. Бюро ЦК и ПК постановили послать на нее своих представителей (М. И. Калинина, Н. И. Подвойского, А. Н. Винокурова). Конференция, представлявшая около 250 тыс. рабочих, прошла под руководством большевиков и приняла большевистские решения по вопросам страхования.

Петербургский комитет постановил создать в районах рабочие клубы. Решено было приступить к работе среди молодежи. С первых дней ПК развернул работу среди женщин и возобновил издание журнала «Работница», начавшего выходить в феврале 1914 г. и закрытого царским пра

25 «Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 гл, стр. 2.

2в И. И. Минц. История Великого Октября, т. 1. Изд 2-е, стр. 616—620.

15

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ

вительством в начале войны. Для ведения организационной работы среди женщин было создано специальное Бюро при Петербургском комитете, активную работу в котором вела старый член партии Вера Слуцкая 27. Комитет послал большевиков в деревни для организации работы среди крестьян Петроградской губернии.

В столице имелось пять национальных партийных организаций: латышей, эстонцев, литовцев, поляков и финнов. На национальных языках стали издаваться газеты и журналы. Первоначально национальные организации существовали в виде отдельных райкомов, но в апреле Петербургский комитет стал исправлять это положение, добиваясь, чтобы большевики национальных организаций были распределены по районным организациям столицы.

С первых же дней революции Петербургский комитет развернул широкую работу среди солдат гарнизона. С этой целью 10 марта была создана специальная военная комиссия при Петербургском комитете. В состав комиссии первоначально вошли Н. И. Подвойский, С. Н. Сулимов и С. Я. Багдатьев. Немного позднее в военную комиссию направили В. И. Невского 28 29. Влияние большевиков в гарнизоне росло очень быстро. В Петербургский комитет с просьбой организовать политическую работу являлись не только представители столичных полков. За указаниями приезжали из Кронштадта, Гельсингфорса, Ораниенбаума и других городов. Солдаты знали, кто возглавлял борьбу масс. 4 марта на заседании Петербургского комитета выступил представитель запасного пулеметного полка, прибывшего в столицу во время Февральского восстания из Ораниенбаума. Он заявил, что солдаты хотят установить тесную связь с рабочими столицы и приступить к выборам командного состава. Петербургский комитет командировал в полк В. Н. Залежского и К. И. Шутко и предложил солдатам прислать в Петербургский комитет своего представителя с совещательным голосом.

На том же заседании выступали представители гарнизона Выборга и Гатчины с просьбой создать в гарнизонах большевистские организации и прислать представителей для укрепления связи с ПК. Представители были посланы2В.

6 марта на закрытом заседании Петербургского комитета снова слушали вопрос о первом пулеметном полке, прибывшем из Ораниенбаума. Представитель полка доложил, что части Ораниенбаумского гарнизона могут служить базой революционных сил. В распоряжение пролетариата могут быть предоставлены запасный пулеметный полк, железнодорожный батальон и гарнизон Алексеевского форта. Петербургский комитет принял две резолюции: одну закрытую — для комитета, вторую — для публикации в газете. В первой резолюции ПК предложил пулеметному полку вернуться в Ораниенбаум, соединиться с остальными

27 Она была убита под Петроградом 30 октября 1917 г. во время обороны столицы от контрреволюционных войск Керенского — Краснова.

28 Н. И. Подвойский. Военная организация ЦК РСДРП (большевиков) и Военнореволюционный комитет.— «Красная летопись», 1923, № 6, стр. 65.

29 Кстати, представитель Гатчинского гарнизона сообщил, что офицеры распространяли слух, что Манифест большевиков (речь шла о Манифесте ЦК, выпущенном 27 февраля) — «подпольный документ», не заслуживающий доверия. Офицеры пытались подорвать влияние большевиков среди солдат. Делегат полка просил выдать ему удостоверение от Петербургского комитета, подтверждающее подлинность Манифеста.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

16

частями гарнизона и создать первую бригаду революционных войск, стоящую на защите Петроградского Совета. В резолюции, предназначенной для публикации, Петербургский комитет предложил Петроградскому Совету принять следующее постановление: «Подтверждая принятое в приказе № 1 положение, что все войска, принимавшие участие в революционном движении, должны остаться в Петрограде, [Совет] признает возможным направлять отдельные части революционной армии как в места прежнего расположения их, так и в другие в целях организации и расширения завоеваний революции» 30.

Исполнительный комитет Совета дважды обсуждал этот вопрос31. В конце концов по настоянию Петербургского комитета пулеметный полк вернулся в Ораниенбаум.

Тесную связь поддерживал Петербургский комитет с Кронштадтом. Доклады большевиков крепости не раз слушались на заседаниях ПК. 3 марта в Кронштадт были посланы члены партии С. Г. Рошаль, Ф. Ф. Раскольников (Ильин), а позже К. Орлов, Б. Жемчужин и др.32 18 марта Орлов докладывал о состоянии партийной работы в Кронштадте. Работать приходилось в трудных условиях, ибо буржуазная пресса вела клеветническую кампанию против «Правды», обвиняла моряков в стремлении завести свои порядки и никому не подчиняться. Докладчик сообщил, что, несмотря на трудности, большевики добились серьезных успехов. В Кронштадте стала выходить большевистская газета «Голос правды», печатавшаяся в первые дни в 5 тыс. экземпляров. Вскоре ее тираж увеличился вдвое. Петербургский комитет постановил: «Ввиду особой важности Кронштадской организации послать туда еще товарищей» 33.

Одновременно с работой среди солдат и матросов Петербургский комитет приступил к созданию рабочих вооруженных сил. Уже на втором своем заседании он постановил создать военно-милиционную комиссию, которой было предложено срочно подготовить проект организации пролетарских милиционных кадров.

В первое время Петербургский комитет вел работу не только в столице и в ближайших городах. На заседании 3 марта Петербургский комитет обсудил вопрос «о немедленной организации сношений с Финляндской и с [ оциал ] -д [ емократическими ] организациями важнейших пунктов России, с заграничными с[оциал]-д[емократическими] партиями и с обще [российскими] организациями] с[оциал]-демократов] Москвы, Нижнего, Харькова и др.» 34.

В Финляндию был послан старый партийный работник И. А. Рахья с заданием информировать финских социал-демократов о ходе революции в России. Отчет о его поездке был заслушан 10 марта. Петербургский комитет послал привет и благодарность Финляндской социал-демократии за финансовую помощь. Было постановлено направить в Финляндию большевиков для организации работы среди русских рабочих. Петербургский

30 «Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», стр. 23.

31 «Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. Протоколы заседаний Исполнительного комитета и Бюро ИК», М.—Л., 1925, стр. 23.

32 «Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», стр. 26, 27, 52, 57.

33 «Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», стр. 53.

34 Там же, стр. 9.

17

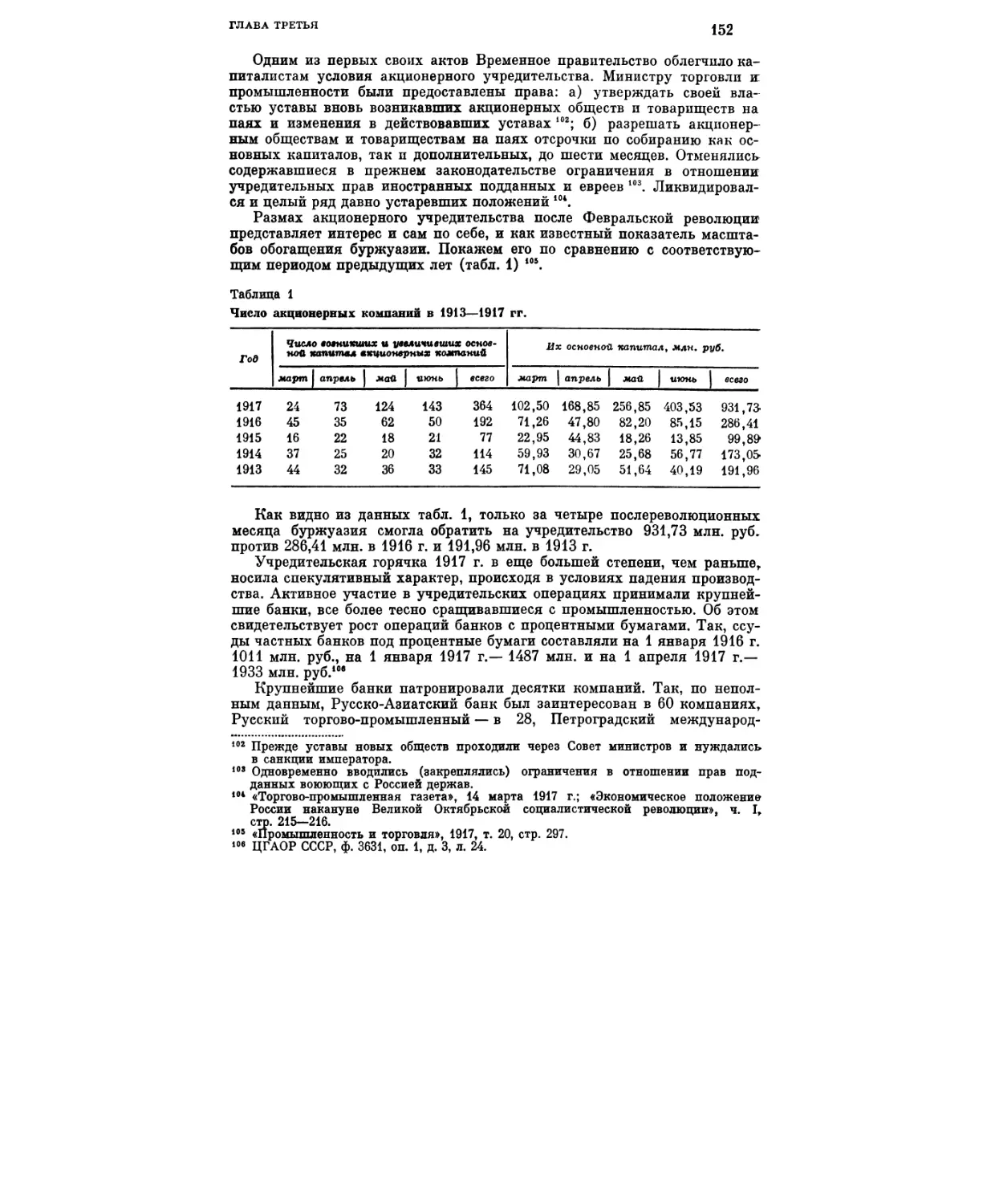

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ

комитет вынес благодарность Рахья за успешное выполнение поручения. Однако вскоре (с 20 марта) по предложению Бюро ЦК ПК ограничил свою деятельность районом столицы и близлежащими городами и поселками.

Даже те немногие данные, которые приведены выше, дают представление о большом размахе работы Петербургского комитета. Большевики столицы вели организационную и агитационную работу во всех слоях пролетариата. Они вовлекали в политическую борьбу самые отсталые слои трудящихся, до этого остававшиеся в стороне от политической жизни, развернули работу среди солдат, шли в деревню. Они активно участвовали в создании и укреплении всех организаций рабочего и массового движения — в Советах, профсоюзах, фабзавкомах, воинских комитетах, землячествах, клубах и т. п. Огромный размах, характерный для деятельности петроградской организации после революции, объясняется тем, что в столице находились наиболее многочисленные и подготовленные кадры партии. Но эта деятельность не могла бы сразу принять столь широкий характер, если бы не была подготовлена всей предыдущей работой вовремя войны. Эту работу Ленин считал образцом «для России и для всего Интернационала» ”.

В Москве также развернулась интенсивная организационная и политическая работа зв, хотя Московский комитет удалось восстановить лишь незадолго до революции. Уже в первом номере большевистской газеты «Социал-демократ», вышедшем 7 марта, Московский комитет призвал рабочих к вступлению в ряды партии. «Будет сильна партия,— говорилось в воззвании,— будут сильны и все специальные рабочие организации. Мы должны широко организовать свои ряды, сплотив старых работников и призвав новых товарищей в партию». На всех предприятиях стали создаваться большевистские ячейки. В одном только номере газеты московской организации «Социал-демократ» за 12 марта 1917 г. перечислены следующие предприятия, где такие ячейки организовывались: завод Радзелинского (100 рабочих) — ячейка из 20 членов, завод Хи-шина (300 рабочих) — ячейка из 15 членов, завод Пэлка (800 рабочих) — ячейка из 30 членов, завод Белошипкена (130 рабочих) — ячейка из 6 человек, фабрика Коликова (100 рабочих) — ячейка из 3 человек, Городской газовый завод (300 рабочих) — ячейка из 7 человек87.

Московский и районные комитеты широко использовали для агитации митинги, почти ежедневно проходившие на заводах. Созданные при комитетах коллегии агитаторов заранее обсуждали тематику выступлений, снабжали ораторов тезисами докладов и необходимой литературой. Ясные, продуманные ответы на злободневные вопросы оказывали огромное влияние на слушателей. Агитаторы Московского комитета пользовались большим успехом у рабочих. 10 марта на заводе Крамера два оратора от МК сделали доклады о текущем моменте. Попытка одного из мастеров выступить с критикой была встречена криками рабочих «долой!» «После это-

35 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 27, стр. 48.

38 «Очерки истории Московской организации КПСС. 1883—1965». 1966, стр. 212—

223. О деятельности большевистских организаций на местах рассказывается в основном по отчетам делегатов на VII (Апрельской) Всероссийской конференции партии. Дополнительные материалы указаны в сносках.

37 «Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве». Документы и материалы. М., 1957, стр. 21—24.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

18

го,— сообщала газета „Социал-демократ**,— опять выступили агитаторы МК, которые вызвали в толпе настоящий восторг. Когда они уходили, им устроили овацию, вышли на улицу и провожали их криками: „Долой войну!“ Многие из рабочих тут же изъявили желание вступить в партию» 3®.

Широкую агитацию в массах вела газета «Социал-демократ». По значимости это была вторая большевистская газета в стране после «Правды». Рабочие Москвы видели в «Социал-демократе» свою газету и проводили на заводах и фабриках сбор средств для ее издания. О непрерывном росте влияния газеты свидетельствует и та откровенная враждебность, с какой к ней относились буржуазные и мелкобуржуазные партии. Бывали случаи, когда антибольшевистски настроенные элементы мешали распространять экземпляры «Социал-демократа». В ответ на ряде предприятий рабочие выбирали уполномоченных, в обязанность которых входило доставлять на заводы газету из типографии или киосков3*.

Рост влияния большевистской партии среди рабочих Москвы усилил позиции большевиков в Московском Совете. По указанию МК 12 марта в Совете была создана фракция большевиков; она насчитывала 51 члена. На первом же заседании фракция постановила поддерживать самый тесный контакт по всем вопросам с Московским комитетом партии38 39 40.

Москва — крупный железнодорожный узел. Поэтому для работы среди железнодорожных рабочих был образован специальный железнодорожный районный комитет партии. При паровозных мастерских, депо на сортировочной станции, на станции Перово и др. были созданы партийные организации41.

В первые же дни революции Московский комитет обратился к рабочим с призывом явочным порядком создавать профсоюзы42. Было организовано Центральное бюро, в состав которого входили представители почти 40 профсоюзов. Росли профсоюзы бурно; к апрелю профсоюз металлистов насчитывал 22 тыс. членов, печатников — 15 тыс., портных — 17 тыс. Большинство в правлениях союзов принадлежало большевикам.

Большая работа среди гарнизона велась военным бюро Московского комитета. В отличие от Петрограда Московский Совет солдатских депутатов существовал отдельно от Совета рабочих депутатов. Перед Московским комитетом стояла задача развернуть работу в войсках и добиться объединения обоих Советов или во всяком случае согласования их деятельности. Мелкобуржуазные лидеры Советов противились объединению, поэтому большевики решили добиваться объединения снизу, призывая рабочих и солдат к совместным выступлениям. 5 марта 1917 г. В. П. Ногин на пленарном заседании Совета рабочих депутатов предложил от имени МК большевиков назначить на 12 марта общегородскую демонстрацию рабочих и солдат. Депутаты Совета громкими аплодисментами встретили это предложение. Меньшевистским и эсеровским лидерам Совета не удалось его сорвать.

38 «Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 22.

39 Ф. Солодов. Рабочие завода «Поставщик» в октябрьские дни.— «Октябрь в Замоскворечье». М.—Л., 1957, стр. 90.

40 «Революционное движение в России после свержения самодержавия», стр. 108.

41 «Социал-демократ», 24 марта 1917 г.; «Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 46—48.

7,2 «Социал-демократ», 7 марта 1917 г.

19

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ

Вся неделя прошла в напряженной работе по подготовке к демонстрации. На многочисленных митингах большевики призывали рабочих 12 марта выйти на улицы под большевистскими лозунгами.

10 марта совместное заседание Исполкомов обоих Московских Советов утвердило лозунги демонстрации: «Учредительное собрание», «Демократическая республика», «8-часовой рабочий день». Меньшевики и эсеры вынуждены были принять предложение большевиков об участии в демонстрации солдат, свободных от служебных занятий и нарядов, но категорически высказались против большевистского лозунга прекращения войны. После длительного обсуждения было решено выступать под лозунгом: «Да здравствует всеобщий мир и братство народов!» 43

12 марта на улицы Москвы вышло более 100 тыс. рабочих. Рядом с ними шли солдаты без оружия. Колонны стекались на Лубянскую площадь, а оттуда спускались на Театральную, где была установлена трибуна. Город не видел еще такой массовой демонстрации44.

Демонстрация сыграла большую роль в деле сплочения трудящихся Москвы: рабочие наглядно показали, что они готовы дружно бороться за демократическую республику, мир и 8-часовой рабочий день; солдаты своим участием в демонстрации подтвердили, что поддержат рабочих в их борьбе за осуществление этих требований.

При Московском комитете, как сообщала его секретарь Р. С. Землячка на первой Московской общегородской конференции большевиков, была учреждена комиссия по организации рабочей милиции. Московский комитет выступал за организацию крестьянства, предложив создать для этого крестьянские группы при партийных организациях45 46.

Московские большевики вместе со всей партией были верны пролетарскому интернационализму. В связи с мировой войной в Москву был эвакуирован ряд предприятий из прифронтовой полосы, главным образом из Польши и Прибалтики. Среди эвакуированных рабочих было немало членов социал-демократических партий. В Москве находился Центральный Комитет Социал-демократической партии Латышского края. Латышские товарищи во время войны принимали активное участие в работе Московской организации. Их представители вошли в Московское бюро ЦК РСДРП, координируя с ним всю свою деятельность4в.

В марте в Москве состоялась конференция Социал-демократии Польши и Литвы. На конференции присутствовали член Главного правления Ф. Э. Дзержинский и много других активных деятелей польского рабочего движения. Большая их часть была освобождена из тюрьмы и каторги Февральской буржуазно-демократической революцией. Конференция вынесла решение об объединении деятельности московской группы польских и литовских социал-демократов с большевиками, «считая РСДРП единственной выразительницей интересов всех рабочих без различия национальностей, находящихся в России» 47.

43 «Революционное движение в России после свержения самодержавия», стр. 244— 245.

44 «Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий», т. I. М., 1957, стр. 174—175; «Очерки по истории Октябрьской революции в Москве». М.—Л., 1927, стр. 48—49, 105.

45 «Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 56.

46 «Революционное движение в России после свержения самодержавия», стр. 43.

47 Там же, стр. 43—44; А. Я. Манусевич. Польские интернационалисты в борьбе за победу Советской власти. М., 1965, стр. 81—92.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

20

3—4 апреля состоялась первая общегородская Московская партийная конференция, на которой было представлено 6 тыс. членов организации; число большевиков за месяц выросло в 10 раз. В день ее открытия пришло сообщение, что в Петрограде к вечеру ждут приезда Ленина. Конференция послала ему приветственную телеграмму.

Работу в Московской губернии вел Московский окружной комитет партии. Серьезное внимание обращалось на работу среди крестьян. Был создан Совет крестьянских депутатов.

В связи с намеченным созывом Всероссийской партийной конференции в Москве 15 апреля состоялась II общегородская конференция, 17 апреля — I Московская окружная конференция.

Московское областное бюро, созданное Центральным Комитетом во время войны, руководило партийными организациями Центра России. Оно объединяло партийные организации Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской губерний.

Московское областное бюро обратилось ко всем партийным организациям и группам с призывом к созданию местных партийных организаций и к развертыванию массовой партийно-политической работы. «Партия наша,— говорилось в обращении,— светом своего учения должна озарять весь путь борьбы рабочего класса эа социализм, все его многообразные разветвления. Духом этого учения должны быть проникнуты рабочие организации всех остальных областей рабочего движения: профессиональные союзы, кооперативы, страховые организации, Советы рабочих депутатов — эти организации революционной эпохи» 48.

Московское областное бюро подчеркивало, что предстоит создать легальную партийную организацию, поэтому методы и формы, которые соответствовали подпольному положению партии, не могут применяться в новых условиях. Бюро призывало организовывать заводские ячейки партии как базу своей работы. Большевики с нескольких мелких предприятий должны были объединяться в одну общую партийную организацию. Не работающим на предприятиях предлагалось входить в одну из заводских организаций.

Бюро рекомендовало организовывать небольшие кружки для занятий по вопросам партийной программы, для совместного чтения партийной литературы. Хотя бюро и не обладало большим числом работников, оно регулярно направляло своих представителей в различные губернии для оказания помощи местным партийным организациям.

В ряде городов Центрального промышленного района Советы рабочих и солдатских депутатов находились под влиянием большевиков. Такие Советы фактически осуществляли руководство всей жизнью на местах. Были созданы профсоюзы. В области велась интенсивная агитационнопропагандистская работа, издавались листовки. В Воронеже стала выходить большевистская газета, а в Кинешме издавался большевистский журнал.

Широкая работа проводилась среди крестьян. Большинство фабрик было расположено в деревнях, что облегчало организацию этой работы.

Вторая по численности и значению организация большевистской пар

48 «Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве», стр. 37.

21

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ

тии — Московская — с необыкновенной быстротой прошла переходный период от подполья к легальному существованию. Она не только восстановила и укрепила свои ряды, создала новые организации, но одновременно развернула агитационную работу среди самых широких масс трудящихся. Политическое просвещение масс вело к усилению политической организованности. Бьющую через край творческую энергию масс, потянувшихся к политике, большевики направляли прежде всего на создание и укрепление Советов, профсоюзов, фабзавкомов, солдатских комитетов. Ведя работу во всех организациях трудящихся, большевики добивались не только повышения классовой й профессиональной организованности масс, но и вовлечения их в сознательную политическую борьбу.

Интенсивно работали уральские большевики. Они быстро восстановили организации, разгромленные полицией, и создали ряд новых. Число партийных организаций за первые полтора месяца после революции возросло почти в 4 раза. Там, где сохранялись дореволюционные организации, они руководили выборами в Советы. «По получении сведений о перевороте,— рассказывал представитель Невьянского завода на I Уральской областной конференции РСДРП (б),—организация взяла на себя руководство выборами в Совет рабочих депутатов и обеспечила в нем за собою влияние»

Делегат этой конференции от Миньяра, в котором организация также существовала до революции, заявил: «Совет рабочих депутатов весь наш». Делегат от Верхней Туры сообщил, что в Совет рабочих депутатов прошли «всецело» большевики * 50.

До революции областного центра на Урале не было, но партийная организация Екатеринбурга фактически играла роль такого центра; он был избран на I областной конференции в апреле 1917 г.

Уральская партийная организация усилила свою работу с приездом на Урал Я. М. Свердлова. Под руководством большевиков в ряде промышленных районов Урала фактически установилось единовластие Советов. В Невьянском комитете общественной безопасности, где преобладали рабочие, из 15 представленных в нем рабочих 11 были членами большевистской партии. Начальником милиции и его помощником были избраны большевики.

Создание профсоюзов также шло под руководством большевистской партии. В Екатеринбурге при активном участии большевиков были созданы профсоюзные организации металлистов, портных, кожевенных рабочих, рабочих печатного дела, архитектурно-строительных рабочих, деревообделочников и др.51

Большевики Урала с первых же дней революции приступили к организации женщин. Екатеринбургский комитет в начале марта пригласил их на первый женский митинг. В порядке дня стояли следующие вопросы: «Что должны делать женщины России в настоящий момент», «О необходимости организации женщин». Любопытно отметить, с каким вниманием и предупредительностью отнеслись организаторы митинга к его участникам. Учитывая, что большинство женщин впервые придут на политическое

и «Уральская правда», 22 апреля 1917 г.

50 «Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции». Сборник документов и материалов. Свердловск, 1957, стр. 50, 53.

51 «Уральская правда», 22 апреля 1917 г.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

22

собрание и, естественно, будут смущаться в непривычной для них обстановке, комитет убедительно просил «товарищей мужчин» не приходить на митинг, предоставив самим женщинам «впервые заложить основы их объединения» S2.

Невьянская организация провела ряд женских митингов, на одном из которых было принято решение о поддержке большевиков. Такую же резолюцию приняло и собрание невьянской молодежи 53. По инициативе Я. М. Свердлова при большевистском комитете Екатеринбурга была создана юношеская организация.

Известно, что в силу исторических особенностей развития промышленности на Урале местные рабочие были тесно связаны с деревней; крепостные крестьяне прикреплялись к заводам, а после крестьянской реформы 1861 г. за рабочими сохранялись земельные наделы. Большевики систематически вели работу в деревне: помогали создавать крестьянские организации, привлекали бедноту в Советы рабочих депутатов, регулярно посылали агитаторов. На одном из волостных сходов в районе Невьянского завода крестьяне заслушали и обсудили аграрную программу большевиков и эсеров. Собрание признало совершенно неприемлемой эсеровскую программу и постановило поддерживать большевиков 54 55.

Особо следует отметить работу Уральской партийной организации среди военнопленных солдат. Она велась еще во время войны и значительно усилилась после Февральской революции. Вопреки приказу военного министра А. И. Гучкова о воспрещении военнопленным участвовать в демонстрациях уральские большевики привлекали военнопленных к празднованию 1 Мая.

14—15 апреля в Екатеринбурге состоялась I Уральская областная партийная конференция. По основным вопросам — организационному, аграрному, о III Интернационале — доклады сделал Я. М. Свердлов, отстаивавший ленинские установки.

Большая работа проводилась в Поволжье. В Саратове Совет рабочих и солдатских депутатов возник и действовал под влиянием большевиков В составе Совета из 120 членов 40 были большевиками.

Поволжские большевики работали и в деревне. В некоторых местах крестьяне приступили к конфискации помещичьих земель, орудий и скота.

В трудных условиях пришлось работать большевикам Дона. Временное правительство стремилось обеспечить себе поддержку казаков. Достаточно сказать, что 3 апреля оно обратилось со специальным воззванием к населению Области Войска Донского, в котором подтвердило, что «права казаков на землю, как они сложились исторически, остаются неприкосновенными». Что касается крестьян, то им предлагалось ждать Учредительного собрания: оно снабдит их землей «тем порядком, который будет выработан», и то только «в возможной мере» 53. Поощряемые Временным правительством казачьи верхи фактически взяли в свои руки власть в Области Войска Донского. Буржуазные партии создали в Ростове Гражданский комитет, а мелкобуржуазные лидеры Советов вошли в состав

52 «Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалистической революции», стр. 45.

53 «Уральская правда», 22 апреля 1917 г.

54 Там же.

55 «Революционное движение в России после свержения самодержавия», стр. 450—451.

23 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ

буржуазного Общественного комитета, организованного из представителей Гражданского комитета и Ростово-Нахичеванского Совета рабочих и солдатских депутатов 56.

Преодолевая трудности, большевики области быстро восстановили свои организации. 3 марта начала легальную деятельность Макеевская организация, насчитывавшая до 100 членов, 4 марта приступил к работе Ростово-Нахичеванский комитет, объединявший к концу марта примерно 170 членов партии (до революции числилось около 60) 57.

В марте были созданы Хоперская, Новочеркасская и Гуковская большевистские организации. Но в ряде мест — в Таганроге, Александровск-Грушевском, Сулине, станице Каменской, Ровеньках — возникали объединенные с меньшевиками организации 58.

Основная задача большевиков заключалась в создании новых организаций и в выходе большевиков из объединенных организаций. Первыми порвали с меньшевиками большевики Александровск-Грушевской организации, руководимые слесарем подковного завода Н. П. Калмыковым. Новые организации стали создаваться на рудниках. Е. А. Щаденко организовал большевистскую ячейку на шахте № 4 Васильевского рудника Белокалитвенского района 59.

Ростово-Нахичеванский комитет, в составе которого находились видные большевики С. Ф. Васильченко, С. И. Сырцов, И. Д. Ченцов, П. Г. Блохин и др., стал фактически руководящим партийным центром области. С апреля он приступил к изданию своей газеты «Наше знамя». По инициативе Ростово-Нахичеванского комитета большевиков Ростовский Совет принял постановление о введении 8-часового рабочего дня. Такое же решение под давлением рабочих приняли Александровск-Грушевский, Таганрогский Советы и многие Советы рудников.

Ростовские большевики вели большую работу среди солдат в гарнизонах, среди крестьян и казачьей бедноты.

Большевики Луганска вели работу и среди военнопленных. Под влиянием большевиков Совет рабочих депутатов постановил, чтобы военнопленные имели в Совете своих представителей. Среди военнопленных еще до революции была создана крупная интернационалистская организация.

К концу апреля в Донецком бассейне числилось свыше 5 тыс. членов партии.

Харьковская партийная организация уже на первом легальном общегородском собрании в ночь на 4 марта поручила комитету составить комиссию по организации боевых дружин, как чисто партийных, так и на заводах. Решено было послать агитаторов в близлежащие города, издавать ежедневную газету.

Уже в первые месяцы после Февральской революции, помимо «Правды», стали издаваться большевистские газеты в крупных центрах страны: в Москве— «Социал-демократ», в Гельсингфорсе — «Волна», в Кронштадте— «Голос правды», в Киеве — «Голос социал-демократа», в Екатерино-славе— «Звезда», в Тифлисе — «Кавказский рабочий», в Екатеринодаре —

58 «Очерки истории большевистских организаций Дона». Ростов-на-Дону, 1965, стр. 279.

57 Там же, стр. 286.

5* Там же, стр. 286, 290.

59 Там же, стр. 294—295.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

24

«Прикубанская правда», в Уфе — «Вперед», в Екатеринбурге —- «Уральская правда», в Харькове — «Пролетарий», в Саратове — «Социал-демократ», в Самаре — «Приволжская правда» и т. п. В апреле стала выходить «Солдатская правда» тиражом в 50 тыс. экземпляров.

Тираж газет во много раз превышал число членов партийных организаций. В Москве было около 7 тыс. большевиков, а газета «Социал-демократ» выходила тиражом в 60 тыс. экземпляров. В Гельсингфорсе числилось до 3 тыс. членов большевистской организации, а «Волна» уже в первые дни выхода имела тираж 8 тыс. экземпляров. В Воронеже число членов организации исчислялось десятками, а тираж газеты был 3 тыс. Поволжские газеты имели тираж от 9 до 15 тыс. Кронштадтская газета «Голос правды» выходила в 8—9 тыс. экземпляров. Тираж большевистских газет был ярким подтверждением того, что число членов партийных организаций не давало полного представления о действительной роли и влиянии партии. Работа большевистских организаций с первых же дней приняла широкий размах, нараставший по мере развития революции.

Объединительные тенденции

Рост большевистских организаций происходил преимущественно в промышленных районах. Это еще раз подтверждает, что большевики прежде всего были партией промышленных рабочих. В других местах столь бурного расширения партийных рядов не отмечалось. Здесь нередко возникали объединенные социал-демократические организации.

Это обстоятельство использовалось и продолжает использоваться противниками большевизма для извращения его истории. Фальсификаторы истории уверяют, будто партию охватил «объединительный угар» и большинство членов партии состояло в объединенных с меньшевиками организациях. Троцкисты, стараясь умалить значение большевистских организационных принципов, утверждали, что большевики чуть ли не были близки к слиянию с меньшевиками. Другие буржуазные и мелкобуржуазные историки обвиняли партию большевиков в непримиримости, неуступчивости г прямолинейности и раскольничестве.

Верно, конечно, что в защите марксизма, в отстаивании своих принципиальных взглядов большевики проявляли твердость и непримиримость. Но отсюда вовсе не следует, что они были сектантами, не считались с конкретной действительностью, не учитывали соотношения сил на политической арене. Непримиримость большевиков сочеталась с учетом реального соотношения сил, с тактической гибкостью. Достаточно напомнить, что в период реакции, в 1909—1911 гг., партия отстаивала блок с меньшевиками-партийцами во главе с Г. В. Плехановым для совместной борьбы против ликвидаторов. Во время первой мировой войны большевики не отказывались от соглашения со всеми, кто порывал с оборонцами. Бернская конференция партии в феврале 1915 г., призвав к решительному организационному размежеванию с социал-шовинистами, постановила: «Временные соглашения допустимы только с теми c.-д., которые стоят за решительный организационный разрыв с ОК, „Нашей Зарей“ и Бундом» 60.

60 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 26, стр. 167.

25

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ

После Февральской революции к большевикам потянулись все те, кто считал, что революция должна развиваться. Они видели у большевиков стройную, крепкую организацию, знали, какую роль сыграли большевики в революции, убеждались в том, что партия выступала единственной выразительницей глубоких интересов рабочего класса. Большевики со своей стороны не отказывались от включения в свои ряды представителей других социал-демократических организаций, которые не на словах, а на деле порывали с оборонцами и становились на интернационалистские позиции.

15 марта 1917 г. представители московских большевиков на заседании Русского бюро ЦК сообщали, что ведут переговоры об объединении с меньшевиками-интернационалистами. Однако, положительно относясь к объединению, москвичи в своем сообщении добавили, что «решено было провести не полное слияние, а объединение от вопроса до вопроса, основываясь на коренном вопросе отношения к войне», т. е. на условии полного разрыва с оборонцами. 17 марта на заседании Бюро ЦК А. Г. Шляпников докладывал, что «междурайонный комитет» ставит вопрос о включении своей организации в состав партии большевиков. «Условий они нам не ставят никаких,— говорил докладчик,— но желали бы, чтобы им было дано одно место в бюро (комиссии) по созыву конференции и одно место в редакции „Правды"» в1.

По этому поводу была принята следующая резолюция: «Бюро ЦК, обсудив предложение междурайонного комитета о слиянии с организациями, входящими в ПК, находит его желательным и приветствует» в2. Практическое решение вопроса о слиянии было поручено Петербургскому комитету и междурайонному комитету.

21 марта вопрос обсуждался в Петербургском комитете с участием представителей «межрайонки». Объединение было признано «возможным и желательным» вз. Представитель межрайонки приглашался в Организационную комиссию по созыву съезда партии. Как известно, на VI съезде партии межрайонцы вступили в партию большевиков.

На том же заседании Бюро ЦК, 17 марта, было сообщено, что поступило заявление от Ю. Ларина, в котором говорилось о желании группы меньшевиков-интернационалистов, приехавших из-за границы, объединиться с большевиками. Было принято решение обсудить этот вопрос на заседании руководящих коллективов Бюро ЦК, ПК и группы литераторов. Впоследствии и группа Ларина была принята в партию.

Сплоченность и теоретическое единство большевистской партии производили столь сильное впечатление, что даже такие одиночки, считавшие себя «внефракционными социал-демократами», как Суханов и Базаров, пытались связаться с партией и предложили свое сотрудничество в «Правде». Им ответили согласием при условии вступления в ряды большевистской организации и прекращения сотрудничества в других газетах. В отношении Суханова было дополнительно решено опубликовать в «Правде» заметку от редакции о мотивах его вступления в партию ®4. Но на этом разговор и закончился: Суханов остался с меньшевиками.

11 «Вопросы истории КПСС», 1962, № 3, стр. 147, 151.

fll Там же, стр. 151.

” «Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.», стр. 66.

34 «Вопросы истории КПСС», 1962, № 3, стр. 151.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

26

Во всех этих переговорах о блоках, временных соглашениях и привлечении лучших элементов из других социал-демократических групп большевики не поступались никакими принципами, но вместе с тем не проявляли ни малейшего сектантства. В. И. Ленин считал это заслугой партии. Позднее, уже в 1919 г., оценивая опыт большевиков, Ленин писал в статье «Привет итальянским, французским и немецким коммунистам»:

«...в решительный момент, в момент завоевания власти и создания Советской республики, большевизм оказался единым, он привлек к себе все лучшее из близких ему течений социалистической мысли, он объединил вокруг себя весь авангард пролетариата и гигантское болъшинст-в о трудящихся» в5.

Таким образом, сам по себе факт переговоров об объединении не являлся нарушением организационных принципов большевизма. Перейдем к конкретному рассмотрению вопроса об объединенчестве в начале революции 1917 г. На основании скрупулезных подсчетов автору удалось установить, что число объединенных организаций составляло немногим более 15% общего числа большевистских организаций.

Например, в Канавине (Нижегородская губерния) при выходе из подполья был создан временный комитет из 15 человек: 13 большевиков и 2 меньшевиков, причем оба меньшевика отчисляли 10% своих членских взносов в ЦК большевистской партии. При окончательном расколе из 500 человек, присутствоваших на собрании, ушло только 12 меньшевиков. По сути дела, такую организацию нельзя считать объединенной. Считалась объединенной и Владикавказская организация. К осени 1917 г. в ней было зарегистрировано около 2 тыс. человек, из них меньшевиков лишь 50. Владимирская организация формально была объединенной, но преобладали в ней большевики: отчисления от взносов шли в Центральный комитет партии большевиков. Выборгская организация также считалась объединенной, но фактически состояла почти исключительно из большевиков. В Кинешме все ячейки были большевистские, а комитет —объединенным.

Если под этим углом зрения рассматривать состав всех партийных организаций, считавшихся объединенными, то приведенный нами процент объединенных организаций станет еще меньше.

Итоговые данные об объединенных организациях еще не говорят об их действительной роли. Необходимо изучить и численный состав этих организаций. Как правило, объединенные организации значительно уступали по численности большевистским организациям. Так, на областном совещании партийных организаций Киевской, Волынской, Полтавской, Подольской, Черниговской и Могилевской (Гомельская и Полесская организации) губерний (оно проходило в Киеве 15—17 апреля) докладчики с мест сообщили, что «почти все возникшие после переворота социал-демократические организации являются объединенными с меньшевиками и бундовцами», но что они «в большинстве случаев незначительные» вб.

В Средней Азии после революции также возникли объединенные социал-демократические организации. Какова же была их численность? В Ташкенте в объединенной организации в марте было несколько десят-

85 В. Я. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 216.

68 «Голос социал-демократа», 26 апреля 1917 г.

27 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ

ков человек87, в Самарканде — около 60 88, в Коканде — около 100 89, в Андижане — всего 22 человека 70.

В нашем распоряжении есть и сводные данные об общем числе членов объединенных организаций. В мае состоялась Всероссийская конференция меньшевистских и объединенных организаций. На ней было представлено 45 тыс. членов партии, из которых, по сообщению докладчика, половина состояла в чисто меньшевистских организациях, а другая половина, т. е. 22,5 тыс.—в объединенных 71. Если даже считать, что в объединенных организациях была половина большевиков (при большем их числе организация, как показывают факты, не приняла бы участия в этой конференции), то всего в объединенных организациях было не более 11 тыс. человек. Это составляет примерно 12—13% численности партии большевиков: на Апрельской конференции было представлено более 80 тыс. большевиков 72.

Надо также иметь в виду, что, как правило, большевистские организации объединялись не с оборонцами, а с меныпевиками-циммервальди-•стами, следуя указаниям Бернской конференции 1915 г. Например, в Сормове существовала большевистская организация, и только в январе 1917 г. произошло объединение с меныпевиками-циммервальдистами.

Объединенные организации возникали главным образом в непромышленных или отдаленных от центра районах. Часто на местах после февральского переворота находились лишь большевики-одиночки. Для них вступление в единую с меньшевиками-интернационалистами организацию было, так сказать, простым объединением сил, притом временным, чтобы потом идейно размежеваться. Почти во всех объединенных организациях большевики составляли самостоятельную фракцию или выделялись в группу со своей платформой, а нередко со своим печатным органом.

Так, в Ташкенте в марте — апреле в объединенной социал-демократической организации оформилась самостоятельная большевистская группа. Наиболее видными ее участниками были Н. В. Шумилов, В. С. Ляпин, А. А. Казаков, Ф. И. Колесов, В. П. Бауман, А. Ф. Солькин, Ф. Я. Цируль, Г. М. Цвилинг и др. В группу большевиков входили строительные рабочие Анвар Абдусаматов, Тешабай Абдурахманов, Ачил Бабаджанов, Джамал Камалов, железнодорожник Мирзаахмед Мирходиев и др. В Самаркандской объединенной организации в марте выделилась большевистская группа во главе с А. Фроловым, солдатом 7-го Сибирского полка 73.

Приведем еще один пример. В Тифлисе также существовала объединенная организация. Делегат Кавказа на VII (Апрельской) конференции (видимо, это был Ф. Махарадзе) говорил, что большевистские организа

87 В. П. Харин. Великая Октябрьская социалистическая революция в Узбекистане. Ташкент, 1958, стр. 20—21.

88 X. Ш. Иноятов. Октябрьская революция в Узбекистане. М., 1958, стр. 37.

89 «Очерки истории Коммунистической партии Туркестана». Ташкент, 1959, ч. 2, стр. 26.

70 В. П. Харин. Великая Октябрьская социалистическая революция в Узбекистане, стр. 23.

71 «Всероссийская конференция меньшевистских и объединенных организаций РСДРП». Пг., 1917, стр. 6.

72 По новейшим подсчетам, численность партии превышала тогда 100 тыс. («История Коммунистической партии Советского Союза», т. 3, кн. 1. М., 1967, стр. 70).

73 X. Ш. Иноятов. Октябрьская революция в Узбекистане, стр. 37; В. П. Харин.

Великая Октябрьская социалистическая революция в Узбекистане, сто. 22.

ГЛАВАПЕРВАЯ

28

ции существовали в Тифлисе в течение всей войны, но непрерывные репрессии царизма ослабили их. После победы Февральской революции большевики провели несколько собраний. Из опасений, что их мало, а работа предстояла огромная, они решили объединить свои силы с меньшевиками, тем более что меньшевики формально стояли на платформе Циммерваль-да. Большевики вошли в организацию временно, с сохранением права на проведение своих собраний, своей агитационно-пропагандистской работы и издание своей газеты (в начале марта вышла большевистская газета «Кавказский рабочий»). Редакционная коллегия газеты, выбранная на общем собрании большевиков, послала Ф. Махарадзе делегатом на Апрельскую конференцию. Газета вела систематическую борьбу против меньшевиков. «Большевистская газета,— говорил представитель Кавказа на Апрельской конференции,— заняла непримиримую позицию по отношению к меньшевикам, так что объединение было только формальным. Это сознают и меньшевики» 74. В июне большевики Тифлиса вышли из объединенной организации.

В тех немногих объединенных организациях, которые существовали на Дону (в Таганроге, Александровск-Грушевском и др.), большевики тоже составляли самостоятельные группы и вели по всем вопросам борьбу с меньшевиками, которая закончилась в ряде мест расколом и образованием большевистских организаций. Как правило, меньшевики — часто в весьма незначительном числе — уходили или изгонялись из организации. В Александровск-Грушевской организации из 175 членов организации к меньшевикам ушло 25, т. е. меньше 15% 75 76.

В Поволжье большинство крупных организаций являлись большевистскими, но были здесь и объединенные. Так, в Симбирске ни у большевиков, ни у меньшевиков не было своих организаций. Большевики полагали, что объединение с одиночками-меньшевиками увеличит возможности борьбы с буржуазией. При переговорах с меньшевиками большевики поставили условие, что согласны объединиться только с интернационалистски, а не оборончески настроенными меньшевиками. Но и в объединенной организации большевики Симбирска составляли отдельную группу. Они обратились в Центральный Комитет и в Самарский комитет большевиков с просьбой помочь местным партийным силам. Один из руководителей симбирских большевиков, М. А. Гимов, получил из Петрограда письмо от Я. М. Свердлова, рекомендующее создавать большевистские ячейки на предприятиях, в частях гарнизона и усилить работу в профсоюзах. Выполняя рекомендацию Свердлова, большевистская группа сосредоточила свою работу в профсоюзах. За короткое время, как сообщал А. В. Швер, большевики завоевали профсоюз металлистов (3300 членов), кожевников (300 членов), домашней прислуги (1300 членов), официантов и др.7< Необходимо отметить, что в то время, как в губернском городе Симбирске возникла объединенная партийная организация, в Сызрани, где рабочих было значительно больше, существовала большевистская организация.

74 «Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП (большевиков) »г стр. 161.

75 «Очерки истории большевистских организаций Дона», стр. 294.

76 «Очерки истории Ульяновской организации КПСС». Саратов, 1964, стр. 224—225, 230—232.

29 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ

К концу марта в ней числилось около 200 членов, в основном железнодорожники, металлисты, рабочие мельниц.

Объединенные организации после Февральской революции возникли в Азербайджане. 10 марта в Баку на общегородском собрании, на котором присутствовало до 300 человек, был избран временный Бакинский комитет РСДРП (два большевика и три меньшевика). В промышленных районах Баку создавались временные районные комитеты. В Елизаветполе 6 марта на совместном собрании большевиков и меньшевиков был избран Временный организационный комитет. В апреле на общегородском собрании — объединенный Елизаветпольский комитет РСДРП77.

Большевики в объединенных организациях и здесь сохранили свои группы и по всем принципиальным вопросам выступали со своими резолюциями. На межрайонной конференции, состоявшейся 10 апреля, по докладу С. Г. Шаумяна была принята большевистская резолюция. Конференция избрала Временный комитет, выделивший бюро в составе девяти человек, из них пять большевиков. В апреле возобновилось после десятилетнего перерыва издание газеты «Бакинский рабочий», в редакцию которого от большевиков вошли С. Г. Шаумян и П. А. Джапаридзе. Во главе Совета рабочих и солдатских депутатов в Баку стояли большевики, хотя они и не преобладали среди делегатов.

Насколько формально было это объединение, свидетельствует тот факт, что большевики решили участвовать в Апрельской конференции, а меньшевики — в своей78. В июне большевики окончательно порвали с меньшевиками.

Вообще важно отметить, что значительная часть большевистских фракций в объединенных организациях порвала с меньшевиками уже к Апрельской конференции или вскоре после нее, и лишь некоторые организации большевиков в силу ряда причин, о которых будет сказано далее, затянули дело до осени.

Приведенные нами факты о деятельности большевистских организаций на местах в первые недели после Февральской революции позволяют сделать некоторые выводы.

Партия большевиков представляла собой живой, творческий коллектив, неустанно боровшийся за коренные, жизненные интересы рабочих и трудящихся страны, ставивший своей целью дальнейшее развитие и углубление революции.

Работа была огромной и трудной не только потому, что перед партией возникали новые задачи, но и вследствие сложности и своеобразия исторической обстановки. Царизм был свергнут. Террор жандармерии и полиции прекратился. Буржуазное правительство еще не прибегало к широким репрессиям. Все это, конечно, в огромной степени облегчало положение партии — она вела свою революционную работу открыто и свободно. Но, с другой стороны, работать приходилось в условиях нарастающей антибольшевистской травли, усиливающихся нападок буржуазных и мелкобуржуазных газет, не брезгавших такими грязными приемами, как клевета, натравливание самых отсталых элементов на партию и т. п. Со всем этим партия сталкивалась и до революции, но тогда она находилась в под

77 «Очерки истории Коммунистической партии Азербайджана». Баку, 1963, стр. 211, 212.

78 «Кавказский рабочий», 12 апреля 1917 г.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

30

полье, а царизм вовсе не хотел привлекать внимания широких масс к ее деятельности. После революции число буржуазных и мелкобуржуазных газет и их тираж выросли, и пропаганда против большевиков по своему размаху значительно превзошла то, что было до революции.