Автор: Климов Э.

Теги: история киноискусства художественная литература

ISBN: 978-5-901238-52-3

Год: 2008

Текст

Москва 2008

ББК 85.373(2)

Э 45

Издательство и составители книги выражают искреннюю признатель¬

ность лично Карену Шахназарову, Ирине Рубановой, Антону Климову,

Михаэлю Гайсмайеру и компании «Интерсинема» за помощь, понима¬

ние и поддержку, без чего эта книга не могла бы состояться.

Э 45 Элем Климов. Неснятое кино. — М.: Издательский дом «Хроникёр», 2008. — 384 с.

ISBN 978-5-901238-52-3

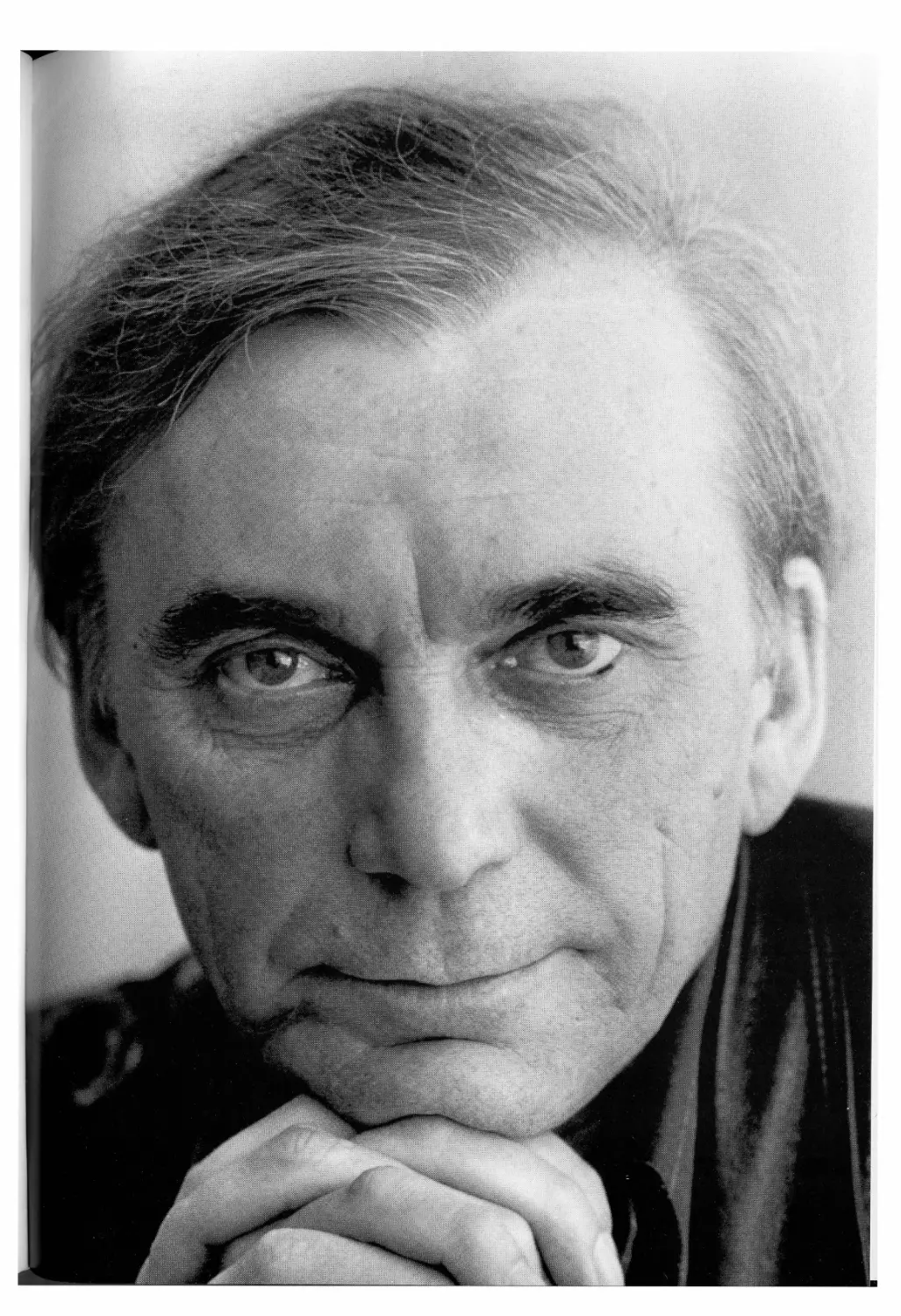

Этот сборник - первый опыт издания, посвящённого памяти, творчеству,

личности выдающегося мастера кинематографа XX века Элема Германови¬

ча Климова (1933-2003 гг.). В сборнике — два непоставленных им сценария,

наиболее значительные интервью с ним периода 80-х гг. XX в., 2000-х гг.,

очерки его творчества, воспоминания-оценки его коллег, критиков, актё¬

ров, режиссёров — отечественных и зарубежных: А. Сокурова, В. Абдра¬

шитова, А. Германа, К. Шахназарова, М. Формана, X. Шигуллы, Г. Панфи¬

лова, А. Гельмана, А. Медведева, Э. Рязанова, О. Иоселиани, И. Рубано¬

вой, А. Плахова и других. В сборнике много фотоматериалов из личного

архива Э. Г. Климова, в основном публикующихся впервые.

ISBN 978-5-901238-52-3

© Издательский дом «Хроникёр», 2008

© Пантелеев В., Пантелеев И., оформление, 2008

Книга издана

при полной финансовой поддержке

ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм»

От составителей

Это книга памяти Элема Климова. Предложения сделать о нём книгу он

получал и при жизни. Отшучивался: не хватает ещё «увековечения себя,

любимого!»

Предполагалось, что этот сборник откроют три сценария неснятых им

фильмов, написанные вместе с Германом Климовым, его братом. Два из

них — «Вымыслы» (1971 г.) и «Преображение» (1982 г.) — печатались в

альманахе «Киносценарии» (1990 г., № 3, № 4, № 5). Режиссёрский сцена¬

рий «Мастер и Маргарита» должен был увидеть свет впервые. Но, к сожа¬

лению, замысел книги не удалось реализовать в полном объёме. Владелец

авторских прав на роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита», внук Елены

Сергеевны, вдовы писателя, С. С. Шиловский, не дал разрешения на пуб¬

ликацию сценария. Сценария, представляющего собой абсолютно самосто¬

ятельное, фантастически оригинальное произведение. Как и задумывал

Элем Германович — “не прямую экранизацию великого романа, а его па¬

раллельную киноверсию, сверхзвуковое кино». Читателям в итоге остаёт¬

ся судить о том, каким мог бы быть этот фильм, по драматической истории

проекта, описанной в других материалах этой книги самим Элемом Герма¬

новичем, близкими ему людьми и коллегами — в интервью с ними, воспо¬

минаниях о нём, в предисловии Германа Климова.

Были у Элема Германовича и другие замыслы — «Измена» по И. Бабелю,

«Сказки Гофмана», «Бесы» Достоевского, «Левша» Лескова, «Пьяные» по

шукшинским рассказам, «Краткий курс» (о Сталине и сталинизме). Но

лишь три состоялись как законченные сценарии. Экранизации их не слу¬

чились по разным причинам — внешним, внутренним, финансовым, идео¬

логическим, цензурным, человеческим. Какими были бы история нашего

кино и его сегодняшний день, если бы возможно было режиссёрам такого

таланта и личностного масштаба реализовать в своё время задуманное?

Остаётся предполагать теперь уже невозможное: «К невозможному летят

наши души», — строка Андрея Платонова, которую любил повторять Кли¬

мов, всегда стремившийся к «вертикали», в противовес «горизонтали».

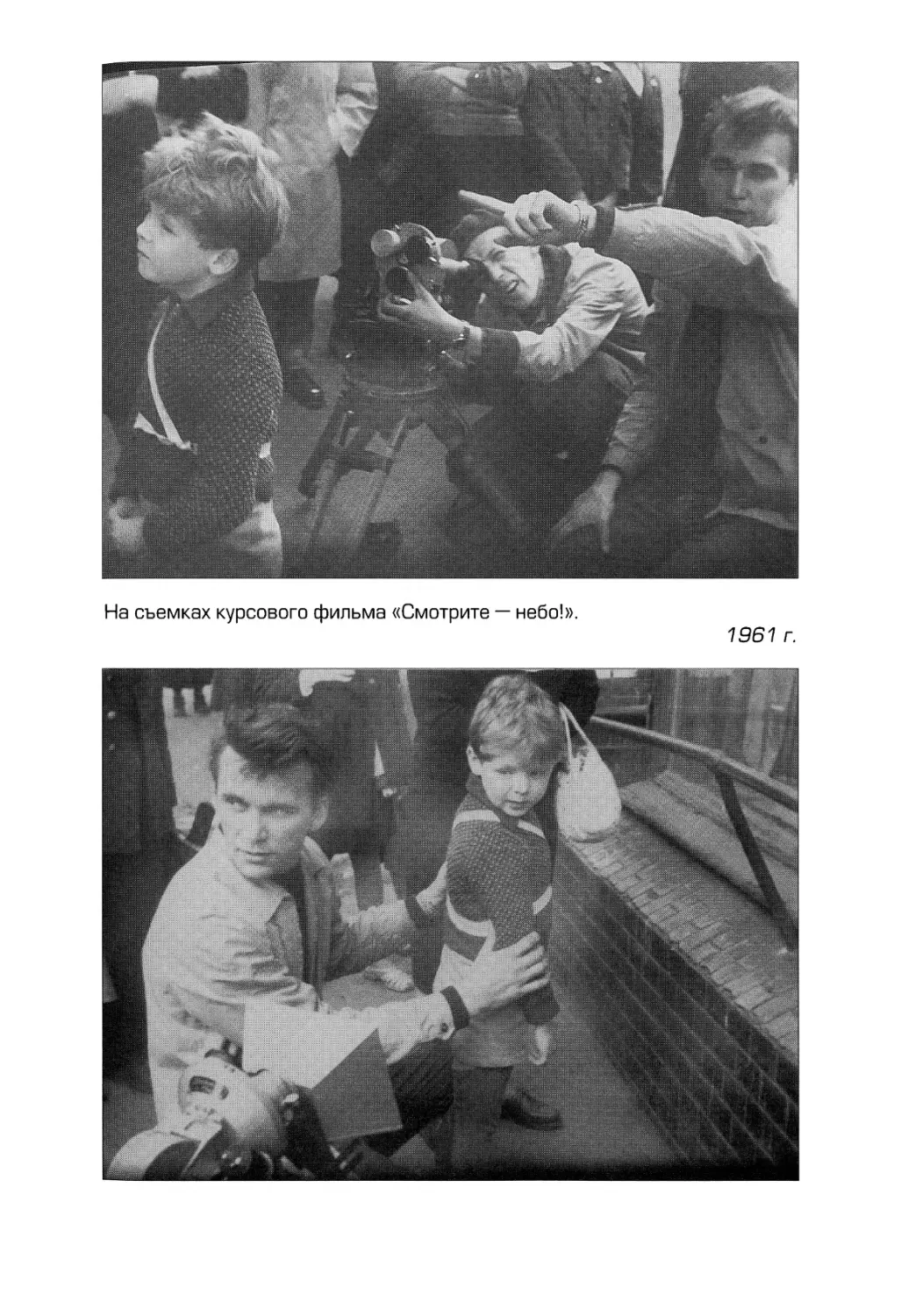

«Смотрите — небо!» — назвал он ещё студенческий свой фильм.

Суметь «увидеть» за текстом сценария неснятое кино — это дар. И такой

дар обязательно пробудят сценарии, которые вы прочтёте. Они масштабны,

ярко талантливы, неожиданны. За ними — огромный труд, скрупулёзное

знание материала, эпохи, фактуры. Сами пространство и воздух в них — фе¬

номенально киногеничны. В них разгульная вольница фантазии, голово¬

кружительные её полёты, потрясающий юмор, самобытный язык и стиль,

человеческая нежность и философская глубина. И в то же время — лёгкое

дыхание, всегда свойственное истинному в искусстве. В них — светлая,

трагическая, всеохватная, чувственная любовь к России. И к человеку.

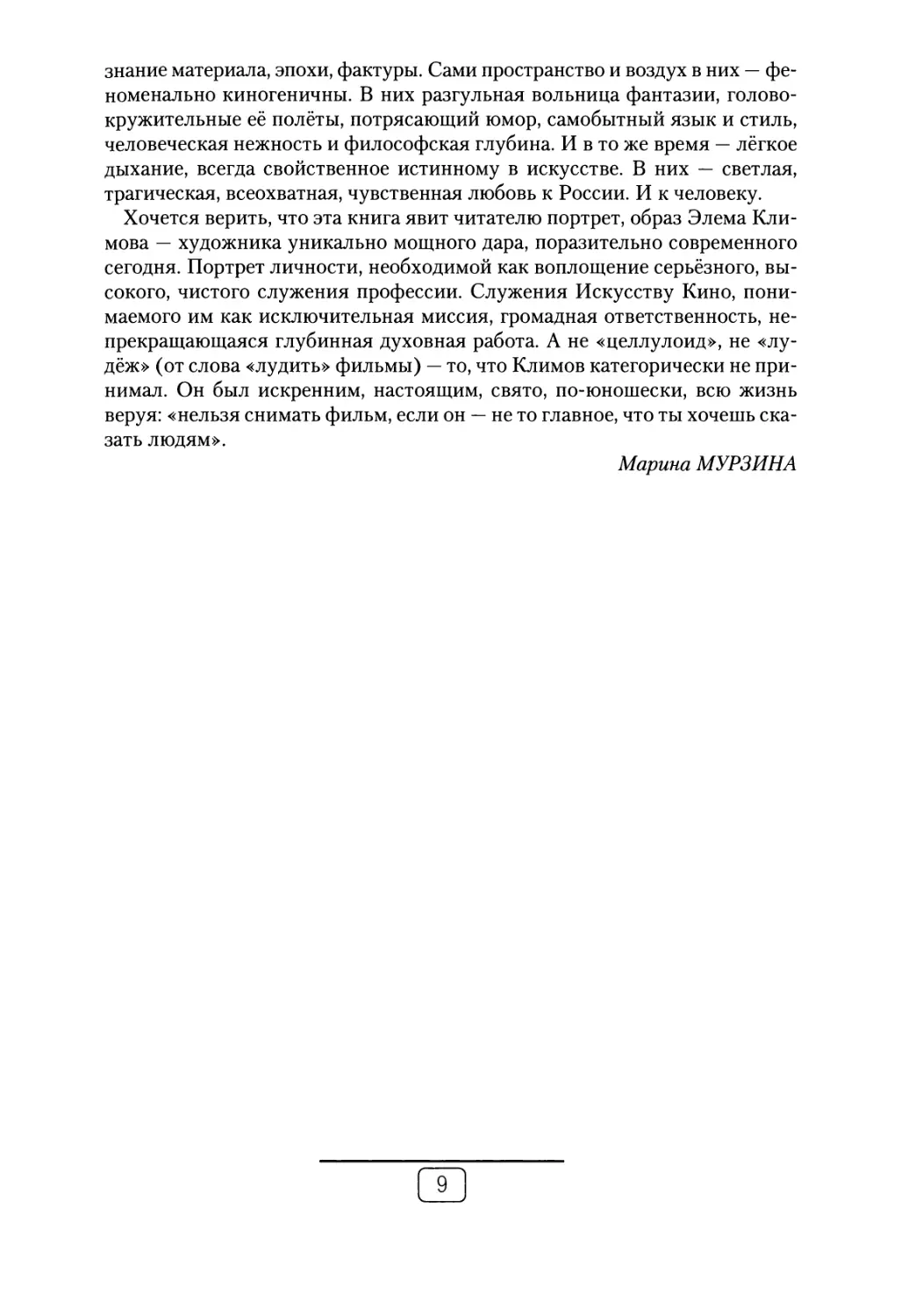

Хочется верить, что эта книга явит читателю портрет, образ Элема Кли¬

мова — художника уникально мощного дара, поразительно современного

сегодня. Портрет личности, необходимой как воплощение серьёзного, вы¬

сокого, чистого служения профессии. Служения Искусству Кино, пони¬

маемого им как исключительная миссия, громадная ответственность, не-

прекращающаяся глубинная духовная работа. А не «целлулоид», не «лу-

дёж» (от слова «лудить» фильмы) — то, что Климов категорически не при¬

нимал. Он был искренним, настоящим, свято, по-юношески, всю жизнь

веруя: «нельзя снимать фильм, если он — не то главное, что ты хочешь ска¬

зать людям».

Марина МУРЗИНА

Герман Климов

Это кино оставалось только снять

«Я хочу снять фильм о любви. Обо всем снимал, а вот о любви — нет».

Это тема наших последних с Элемом разговоров. Она то вспыхивала, то

угасала, но неизбежно возникала вновь. Речь шла о нашем давнем сцена¬

рии «Вымыслы» — вольной фантазии по мотивам русского фольклора.

Элем понимал, конечно, что это огромная трудоемкая работа, которая

потребует если не богатырского, то достаточного здоровья, которого, увы,

уже не было. Но он жил этой идеей, считал, что сценарий надо кардиналь¬

но переделать, усложнить, наполнить глубинным содержанием. Я возра¬

жал, говорил, что прелесть вещи как раз в ее простодушии и наивности. Да,

соглашался он, все это надо сохранить, все изменения должны произойти

от какого-то внутреннего объема, иногда на подсознательном уровне: неяв¬

ные звуки, музыка, незаметные сдвиги в изображении, странное для нас,

сегодняшних, поведение персонажей, одушевленная, как бы говорящая

природа, смещение привычных параметров, обыденность необычного и,

как следствие, переселение в иную реальность.

«Понимаешь, — говорил он, — прошло много лет, мы изменились, у нас

новое сознание, изменилось кино». Мы всегда понимали друг друга с полу¬

слова. И оба задумались, как это сделать в сценарной записи. Вопрос так и

остался открытым. Вот некоторые из последних заметок в дневнике Элема:

«Этот фильм должен быть только «не кином». Кино, сделанное не по зако¬

нам кино. Как переменить всю систему координат? Как переселиться в

иную реальность?

«Все, что есть жизнь, асимметрично, все, что симметрично, неживое»

(Луи Пастер).

Чувственное восприятие всего.

Гипертрофированные солнце, луна, звезды.

Все как бы к нам приближено.

Животные, насекомые и птицы — тоже.

Как птички утром поют — из клювиков вырывается пар.

ДНК — музыка.

Узнать, как звучат растения.

Через Ивана увидеть мир, который нам в обыденной жизни увидеть не

дано.

Вернуться к «космическому» восприятию жизни бытовой.

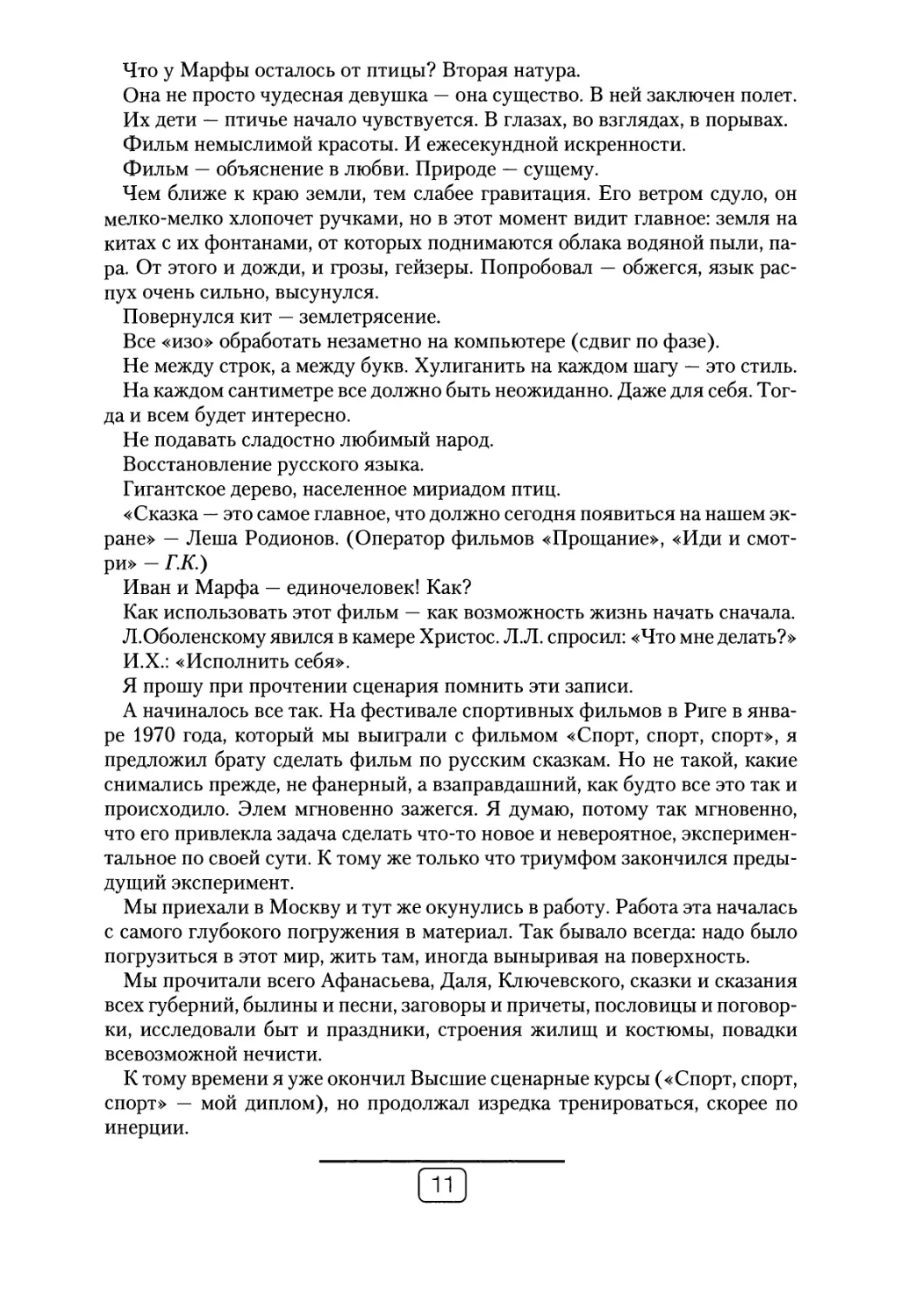

Что у Марфы осталось от птицы? Вторая натура.

Она не просто чудесная девушка — она существо. В ней заключен полет.

Их дети — птичье начало чувствуется. В глазах, во взглядах, в порывах.

Фильм немыслимой красоты. И ежесекундной искренности.

Фильм — объяснение в любви. Природе — сущему.

Чем ближе к краю земли, тем слабее гравитация. Его ветром сдуло, он

мелко-мелко хлопочет ручками, но в этот момент видит главное: земля на

китах с их фонтанами, от которых поднимаются облака водяной пыли, па¬

ра. От этого и дожди, и грозы, гейзеры. Попробовал — обжегся, язык рас¬

пух очень сильно, высунулся.

Повернулся кит — землетрясение.

Все «изо» обработать незаметно на компьютере (сдвиг по фазе).

Не между строк, а между букв. Хулиганить на каждом шагу — это стиль.

На каждом сантиметре все должно быть неожиданно. Даже для себя. Тог¬

да и всем будет интересно.

Не подавать сладостно любимый народ.

Восстановление русского языка.

Гигантское дерево, населенное мириадом птиц.

«Сказка — это самое главное, что должно сегодня появиться на нашем эк¬

ране» — Леша Родионов. (Оператор фильмов «Прощание», «Иди и смот¬

ри» — Г.К.)

Иван и Марфа — единочеловек! Как?

Как использовать этот фильм — как возможность жизнь начать сначала.

Л.Оболенскому явился в камере Христос. Л.Л. спросил: «Что мне делать?»

И.Х.: «Исполнить себя».

Я прошу при прочтении сценария помнить эти записи.

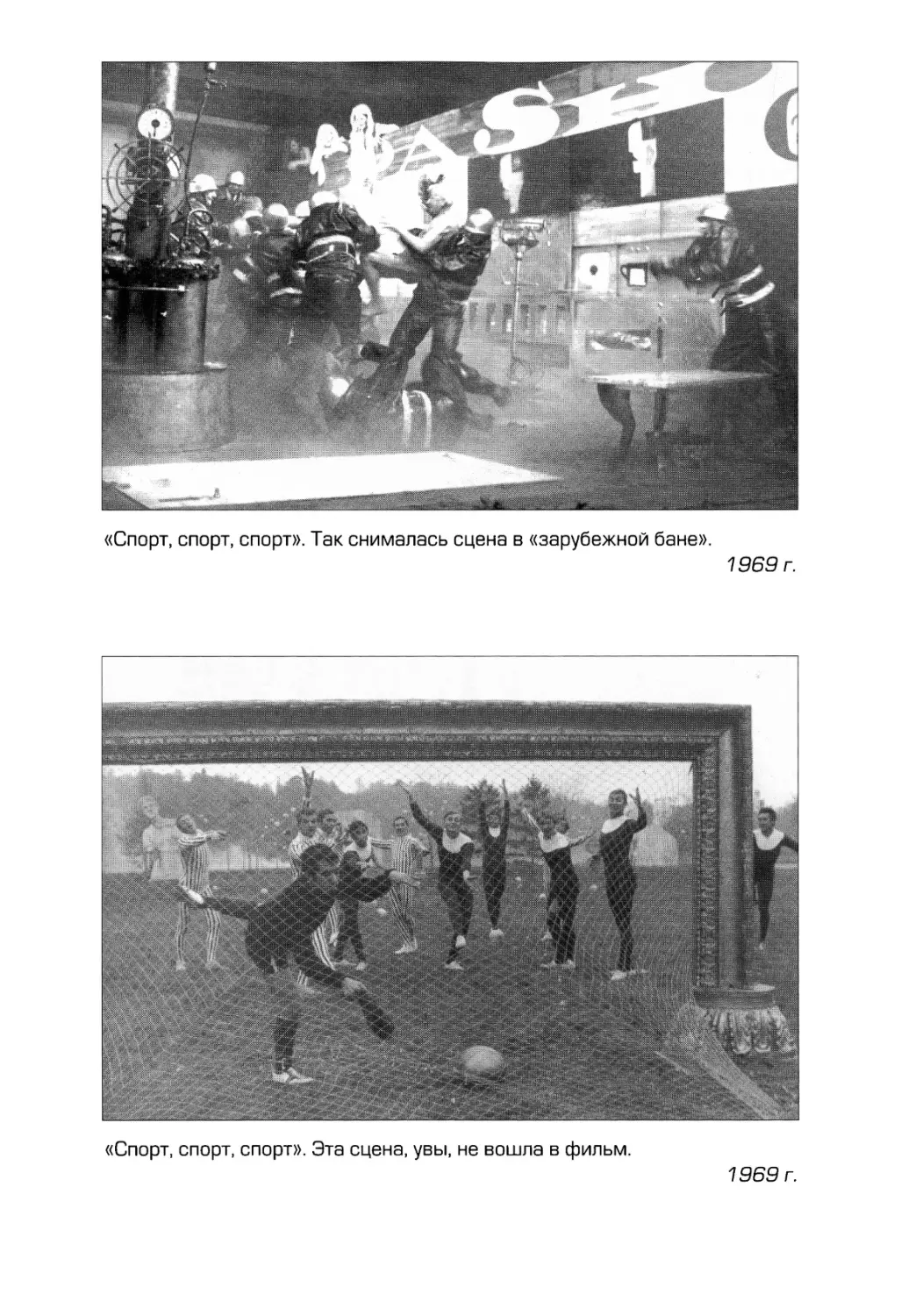

А начиналось все так. На фестивале спортивных фильмов в Риге в янва¬

ре 1970 года, который мы выиграли с фильмом «Спорт, спорт, спорт», я

предложил брату сделать фильм по русским сказкам. Но не такой, какие

снимались прежде, не фанерный, а взаправдашний, как будто все это так и

происходило. Элем мгновенно зажегся. Я думаю, потому так мгновенно,

что его привлекла задача сделать что-то новое и невероятное, эксперимен¬

тальное по своей сути. К тому же только что триумфом закончился преды¬

дущий эксперимент.

Мы приехали в Москву и тут же окунулись в работу. Работа эта началась

с самого глубокого погружения в материал. Так бывало всегда: надо было

погрузиться в этот мир, жить там, иногда выныривая на поверхность.

Мы прочитали всего Афанасьева, Даля, Ключевского, сказки и сказания

всех губерний, былины и песни, заговоры и причеты, пословицы и поговор¬

ки, исследовали быт и праздники, строения жилищ и костюмы, повадки

всевозможной нечисти.

К тому времени я уже окончил Высшие сценарные курсы («Спорт, спорт,

спорт» — мой диплом), но продолжал изредка тренироваться, скорее по

инерции.

Каково же было всеобщее удивление, и прежде всего мое, когда в июле

того же 1970-го я едва не выигрываю первенство СССР по прыжкам в дли¬

ну: мы со Скибенко из Ростова-на-Дону прыгнули по 7 м 86 см, но по вто¬

рой лучшей попытке победа досталась ему. Дело было в Минске, куда на

следующий день прибыл Элем со «Спортом». В минском Доме кино состо¬

ялась первая официальная премьера фильма, на которую я пригласил всю

сборную команду. Первая премьера и последние соревнования — так про¬

изошло мое фактическое прощание со спортом, в котором я просущество¬

вал 14 лет. В Москве мы с Элемом снова погрузились в свой сказочный

мир: читали, встречались с фольклористами, собирателями сказок и песен,

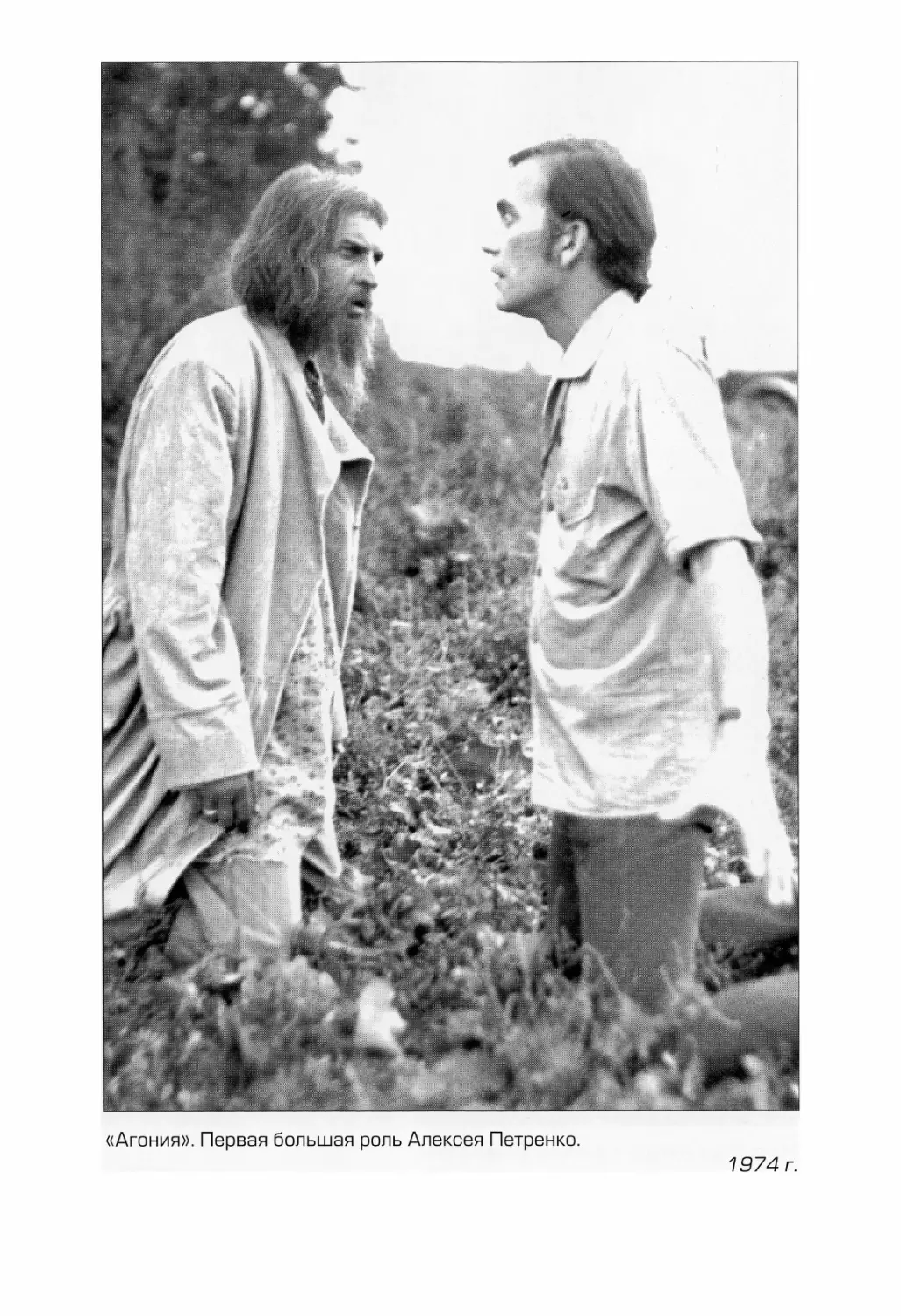

набрасывали план сценария. Я знал все драматические перипетии с «Аго¬

нией» — Элем дважды запускался с ней и дважды его закрывали — все про¬

исходило на моих глазах. Я видел, как он страшно переживал, болел, вхо¬

дил в жуткую депрессию. Но творческий потенциал его был так силен, а са¬

ма натура столь жизнелюбива и оптимистична, что он смог отринуть все и

смело пуститься в авантюру (по сути) со «Спортом», а потом и с «Вымыс¬

лами».

В конце ноября мы поехали в дом отдыха журналистов под Москвой, в

Елино, и засели за работу. Писалось легко и весело. Иногда, правда, тормо¬

зились на простом, казалось бы, месте, впадали, что называется, в ступор,

но все в итоге преодолели, и к Новому, 1971 году сценарий был готов. На¬

зывался он тогда «Морока».

Элем отнес его в творческое объединение писателей и киноработников

«Мосфильма», где царила на самом деле творческая атмосфера. Сценарий

быстро прочли, очень тепло обсудили, заключили договор и дали поправ¬

ки. Кстати, весьма по делу. Мы сели за второй вариант.

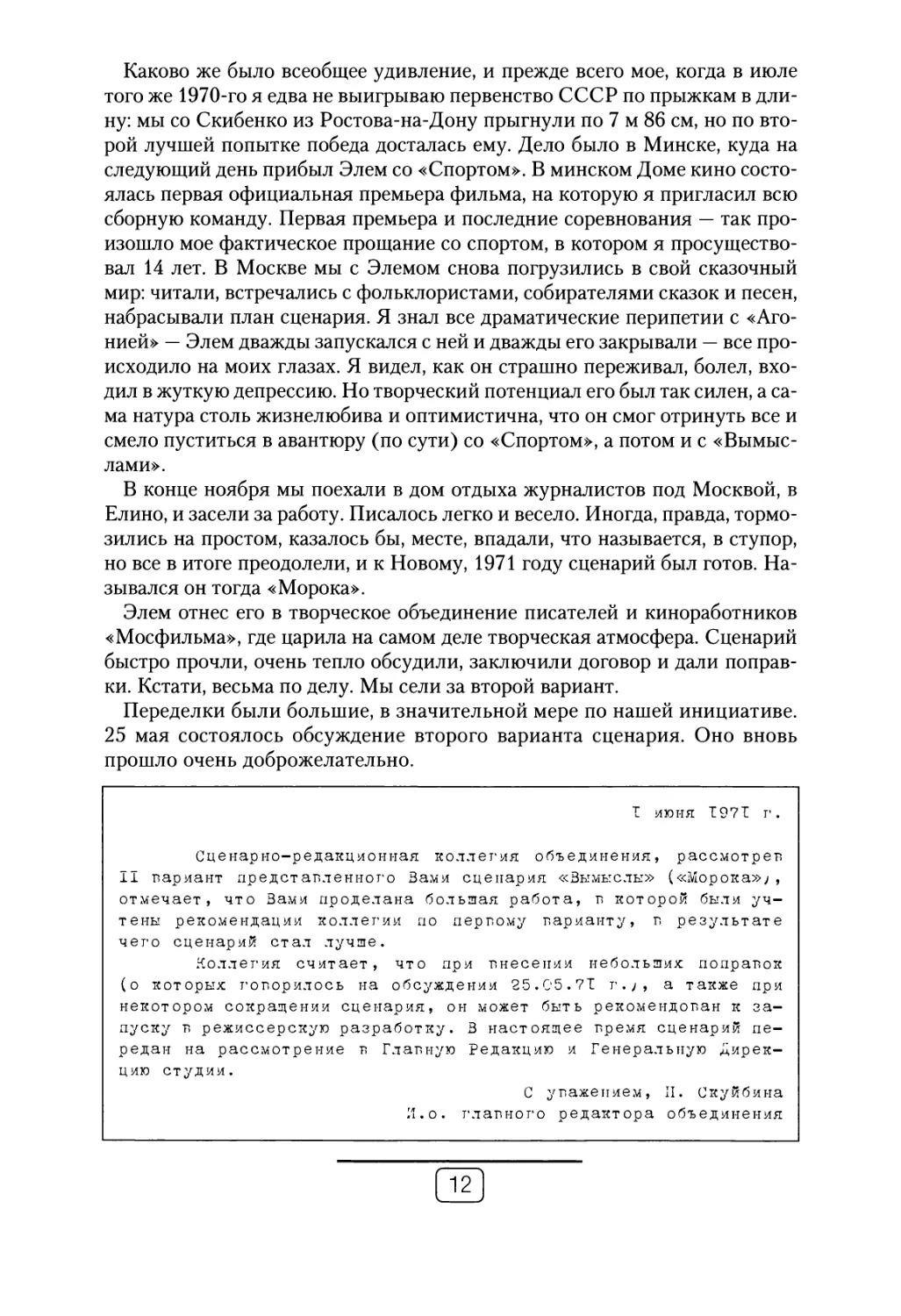

Переделки были большие, в значительной мере по нашей инициативе.

25 мая состоялось обсуждение второго варианта сценария. Оно вновь

прошло очень доброжелательно.

1 июня 1971 г.

Сценарно-редакционная коллегия объединения, рассмотрев

II вариант представленного Вами сценария «Вымыслы» («Морока»),

отмечает, что Вами проделана большая работа, в которой были уч¬

тены рекомендации коллегии по первому варианту, в результате

чего сценарий стал лучше.

Коллегия считает, что при внесении небольших поправок

(о которых говорилось на обсуждении 25.05.71 г.), а также при

некотором сокращении сценария, он может быть рекомендован к за¬

пуску в режиссерскую разработку. В настоящее время сценарий пе¬

редан на рассмотрение в Главную редакцию и Генеральную Дирек¬

цию студии.

С уважением, Н. Скуйбина

И.о. главного редактора объединения

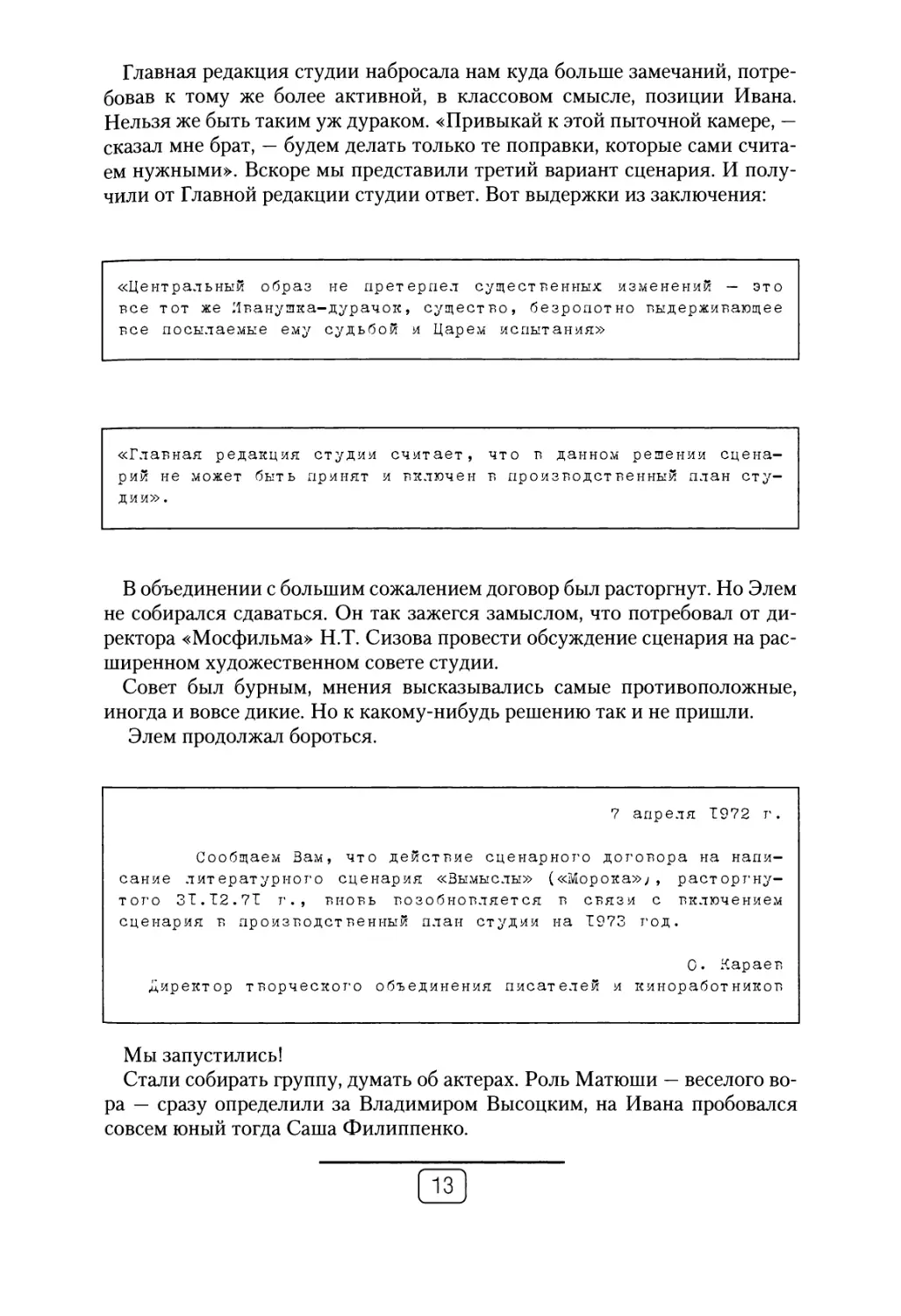

Главная редакция студии набросала нам куда больше замечаний, потре¬

бовав к тому же более активной, в классовом смысле, позиции Ивана.

Нельзя же быть таким уж дураком. «Привыкай к этой пыточной камере, —

сказал мне брат, — будем делать только те поправки, которые сами счита¬

ем нужными». Вскоре мы представили третий вариант сценария. И полу¬

чили от Главной редакции студии ответ. Вот выдержки из заключения:

«Центральный образ не претерпел существенных изменений — это

все тот же Иванушка-дурачок, существо, безропотно выдерживающее

все посылаемые ему судьбой и Царем испытания»

«Главная редакция студии считает, что в данном решении сцена¬

рий не может быть принят и включен в производственный план сту¬

дии».

В объединении с большим сожалением договор был расторгнут. Но Элем

не собирался сдаваться. Он так зажегся замыслом, что потребовал от ди¬

ректора «Мосфильма» Н.Т. Сизова провести обсуждение сценария на рас¬

ширенном художественном совете студии.

Совет был бурным, мнения высказывались самые противоположные,

иногда и вовсе дикие. Но к какому-нибудь решению так и не пришли.

Элем продолжал бороться.

7 апреля 1972 г.

Сообщаем Вам, что действие сценарного договора на напи¬

сание литературного сценария «Вымыслы» («Морока»;, расторгну¬

того 31.12.71 г., вновь возобновляется в связи с включением

сценария в производственный план студии на 1973 год.

0. Караев

Директор творческого объединения писателей и киноработников

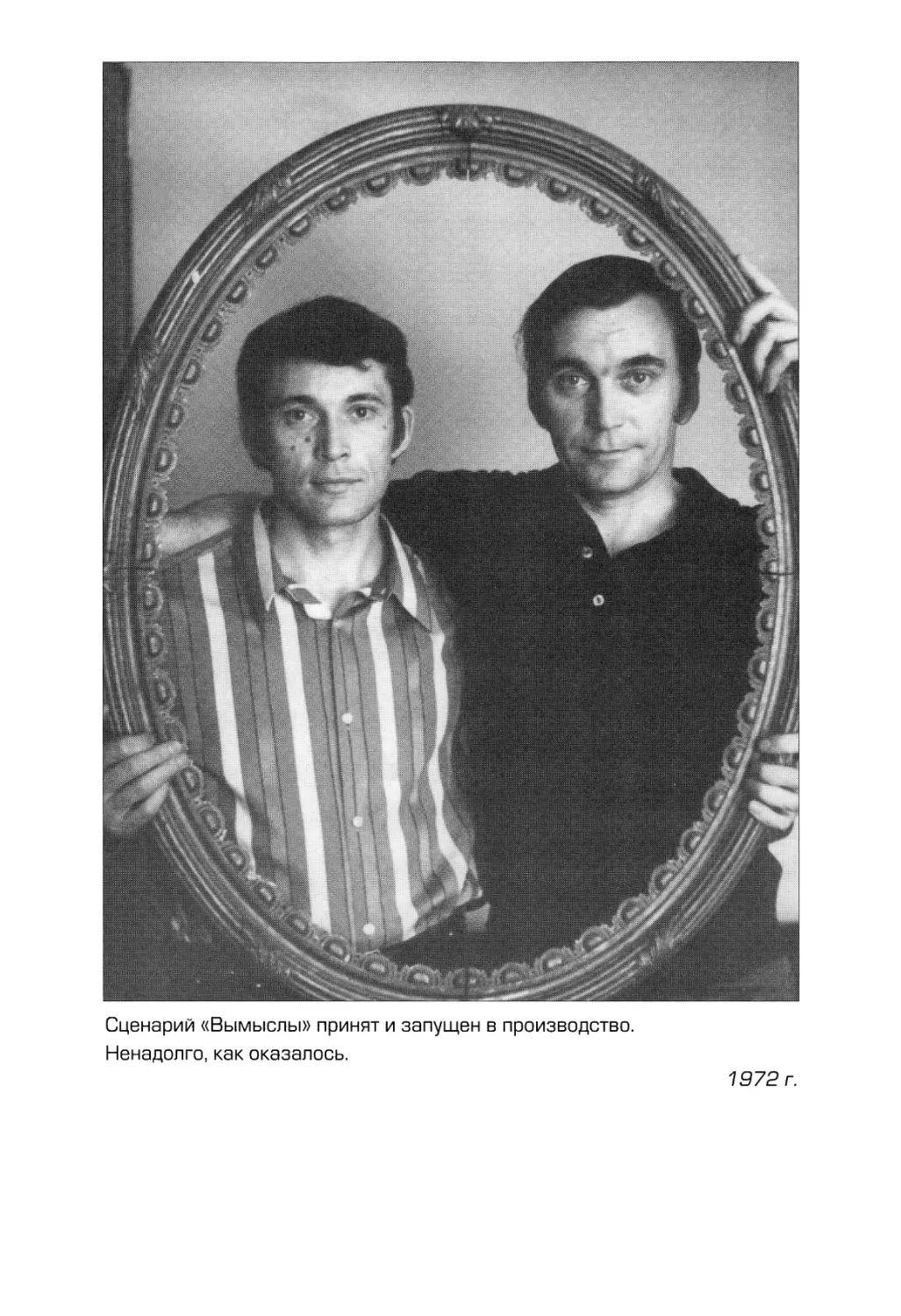

Мы запустились!

Стали собирать группу, думать об актерах. Роль Матюши — веселого во¬

ра — сразу определили за Владимиром Высоцким, на Ивана пробовался

совсем юный тогда Саша Филиппенко.

В июне мы поехали на выбор натуры. Поехали вчетвером, кроме нас фо¬

тограф Микола Гнисюк, как будущий оператор фильма, и художник Шав¬

кат Абдусаламов (позже художник «Агонии»).

Это было знаменитое жаркое лето 1972 года, когда вся Центральная Рос¬

сия горела. Мы проехали Вологодскую область, затем Архангельскую, Ка¬

релию, Ленинградскую область, Новгородскую. Ночевали где придется —

иногда нас пускали на постой, чаще в спальных мешках. Даже ночи были

жаркие, комариные. Но мы были по-настоящему счастливы: от того, что

находили все, что искали, и от вольного единения с природой. Особенно

поразила нас Вологодчина - добрыми, улыбчивыми, сокровенными людь¬

ми — это были готовые наши герои, они, казалось, даже жили в нужном нам

времени. Многие из них даже из деревень своих никуда и никогда не выез¬

жали. Веками сохранившийся патриархальный быт, поразительная рус¬

ская природа.

Через месяц возвращались в Москву, которая едва видна была из-за ды¬

ма. Возвращались вдохновленные, полные сил.

Передаю слово Элему.

«Но особенно мне жалко несостоявшийся фильм «Вымыслы» по моти¬

вам русских народных сказок. Веселый, озорной, с массой каких-то забав¬

ных придумок. Там все было: и юмор, и сатира, и лирические образы, мно¬

го жуткого, страшного. Были очень яркие характеры: Иван-дурак, Царь, а

главная тема была, как власть народ дурачит. Я на этой работе завелся, на¬

фантазировал, наверное, столько, что в жизни больше столько не приду¬

мывал. И все у нас там было, чтобы сделать настоящий, зрелищный

фильм. А по сути, очень серьезный фильм о Руси. Не случайно действие у

нас начиналось в традиционном сказочном духе — весело и лихо, а потом

перерастало в другое измерение - горькое и печальное. К этому и цепля¬

лись: «Русская сказка веселая, а вы мрачность нагоняете», «Русский народ

показан диким и темным» и т.д.

С боями пробились в запуск. Мне удалось собрать прекрасную группу

(оператором фильма должен был быть фотограф Микола Гнисюк), и мы

уехали на выбор натуры. Исколесили весь Русский Север. Столько увиде¬

ли всякой красотищи, столько открыли для себя, столько узнали! А какие

места нашли! Я после этой поездки уже просто пылал. Можно было начи¬

нать съемки. Но вот тут-то, на самом взлете, нас и подстерегли...

Тогда в Малом Гнездниковском произошли крупные перемены.

Комитет по кинематографии получил наименование Госкино СССР, а в

кресле главного киноначальника вместо дедушки Романова оказался энер¬

гичный и поначалу еще не напуганный до смерти Филипп Ермаш. Вот он¬

то и притормозил нашу работу над «Вымыслами» весьма неожиданным

предложением: «Элем, какие «Вымыслы», какие сказки! Брось эту ерунду.

Я новый министр. У меня есть полтора года — давай запускайся со своей

«Агонией»... А я так долго бился за «Агонию» и, уже дважды успев побы¬

вать с ней в запуске, так ею заболел, что не смог отказаться от неожиданно¬

го предложения Ермаша.

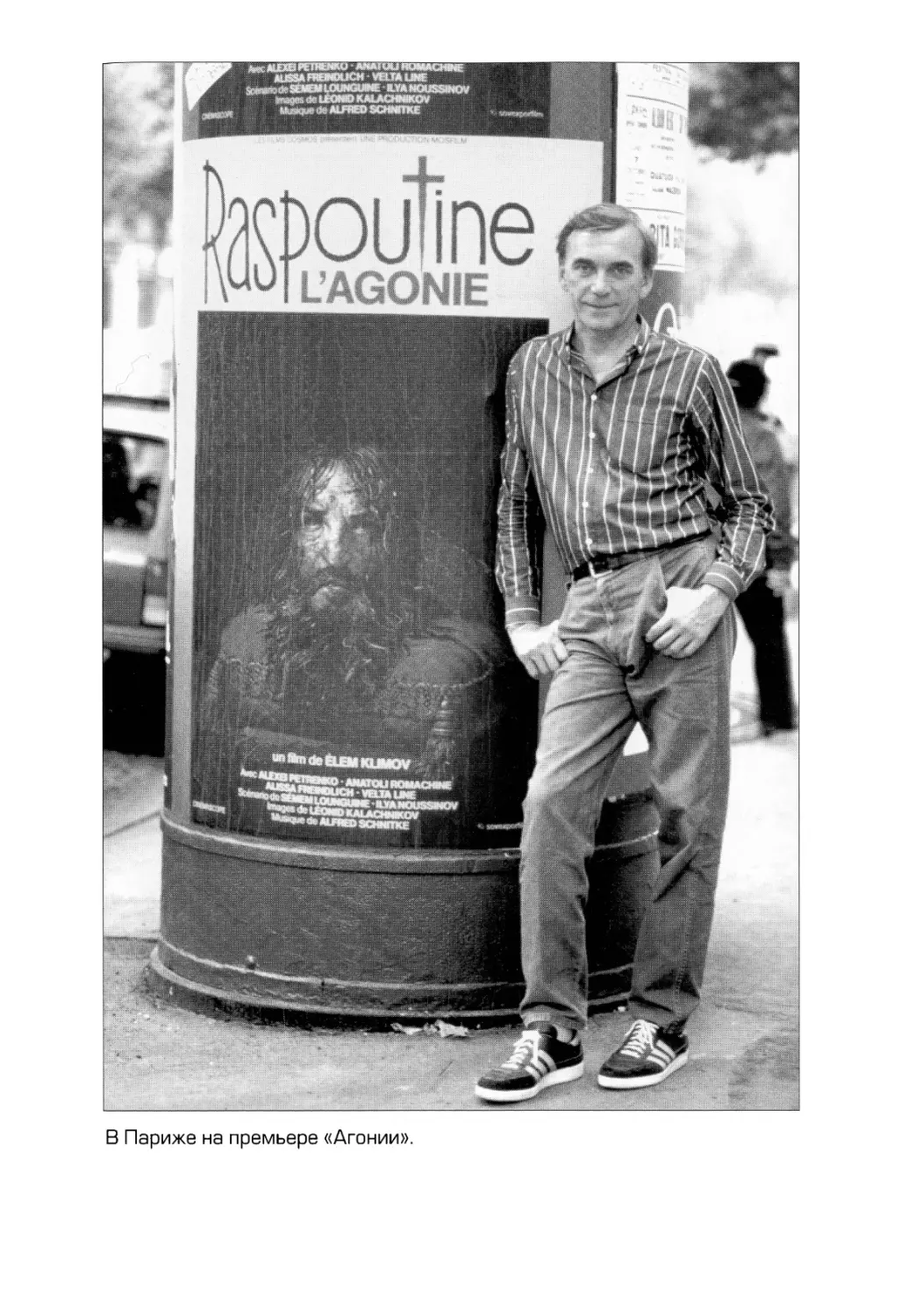

Эта рокировка впоследствии кончилась двумя бедами сразу. В 1975-м

«Агония» оказалась на «полке». А после такой «осечки» меня уж тем более

не могли подпустить к временно отложенным «Вымыслам»...

Из интервью Валерию Фомину. «Кинофорум», январь 2004 года

После «Агонии» мы еще не раз возвращались к «Вымыслам», что-то изме¬

няли, дописывали, появлялся какой-то новый взгляд на замысел. Менялись

и мы сами. И, увы, признались себе, что стали терять остроту, не интереса,

нет, скорее восприятия вещи. Надо было еще отложить, забыть на время.

Я написал для «Мосфильма» «Тактику бега на длинную дистанцию» и для

Рижской студии «Мужские игры на свежем воздухе». Оба фильма были сня¬

ты, неснятым оказался сценарий про современного Маугли, который я напи¬

сал для Михаила Ильенко. Еще была анонимная работа на «Беларусьфиль-

ме». Оттуда я привез по просьбе главного редактора «Беларусьфильма» Ва¬

лентины Дмитриевны Булавиной - специально для Элема — книгу Алеся

Адамовича «Хатынская повесть». Началась новая драматическая эпопея в

жизни Элема. Совместно с Алесем Адамовичем был написан сценарий

«Убейте Гитлера». Замечательный сценарий. Дело дошло до запуска, была

сформирована группа, шли актерские пробы. Но тут в Минск приехала кара¬

тельная команда из Госкино, и фильм на самом его взлете прикрыли. Элем

тяжело пережил это: у него был нервный срыв, он весь покрылся язвами, с

трудом ходил с палочкой. Но выстоял. Он безумно хотел творить, работать.

Хочу привести еще один отрывок из того же интервью Валерию Фомину.

«После запрета «Агонии» и катастрофы с запуском фильма «Убейте Гит¬

лера» Климов просто уперся в глухую стену и, пребывая в состоянии край¬

него отчаяния, в качестве ближайшего проекта выбирает экранизацию...

«Бесов» Достоевского. По тем временам и по той ситуации, в какой он тог¬

да оказался, это был, конечно, самый безнадежный вариант. Тем не менее,

не оглядываясь ни на кого и ни на что, он начал работать...

«Я приехал тогда к Юрию Карякину, мы с ним давно дружили. Говорю:

«Давай «Бесов» делать...» Оказалось, что я не первый к нему с таким пред¬

ложением пожаловал. Еще раньше о том же просил Жалакявичюс. Каря¬

кин меня спрашивает: «Ты мне скажи, из-за чего ты собираешься делать

эту вещь?» Я говорю: «Из-за Ставрогина». — «О, тогда я с тобой...»

Мы поехали в Малеевку, засели за работу. Начали читать всего Достоев¬

ского, размышлять, набрасывать сценарий. Возможно, это и помогло мне

тогда как-то подняться, распрямиться после всего, что произошло. Работа¬

ли с таким упоением! Я погрузился в такую пучину — прекрасную, страш¬

ную, завораживающую...

Мы выработали конкретный план сценария, написали заявку. Наш про¬

ект — не боюсь этого сказать — был уникальным. И сам фильм, и работа над

ним должны были идти необычным путем. У нас предполагался открытый

финал, мы не могли его заранее угадать и записать. Финал должен был ро¬

диться в результате параллельной работы двух групп — съемочного кол¬

лектива и научной лаборатории по изучению человека, неразгаданных тайн

его психики. Дело в том, что мы собирались привлечь к работе над карти¬

ной специальную группу профессиональных психологов и гипнологов с

тем, чтобы исследовать сложнейшие психологические состояния человека.

Но разве могли в Госкино запустить сценарий, финал которого заранее

не известен?

Вот в это и уперлись. Хотя на этот раз мы постарались не раскрывать все

свои карты, обложили заявку ватой и навели должный камуфляж. Но и вся

эта конспирация нам нисколько не помогла. Нас забодали еще на дальних

подступах.

Мы не сразу сдались. Ходили, кланялись в ЦК, пытались сделать сво¬

им союзником Загладина. Водили хороводы вокруг Феликса Кузнецова:

«Ну, помоги!» И чего только еще не предпринимали! И все нам говорили:

«Да-да-да... Интереснейший проект... Надо пробивать!» Но никто не по¬

мог. И безнадега была полная...

Заворачивали меня тогда со всем подряд. Наверное, если бы однажды

предстал пред светлые очи начальства со сценарием по легендарной «Ма¬

лой земле», то результат был бы тот же, что и с «Бесами» и со всем осталь¬

ным...

Потом последовала еще одна безнадежная затея: с Виктором Мережко

мы написали сценарий «Пьяные» по незаконченной повести Василия

Шукшина «А поутру они проснулись...» Все действие там происходило в

вытрезвителе, который как бы не имел никаких границ. Такой всесоюзный

вытрезвитель. В одной из ролей должен был сниматься Владимир Высоц¬

кий. Сценарий получился жестким, страшноватым, но в то же время и

очень смешным. Мы хотели сделать фильм с любовью к этим несчастным

людям, к России.

Мне очень нравился там финал. Зима. Раннее утро. Герои наши выходят

из вытрезвителя. Мы видим, как их встречают. Кого — мать, кого — жена,

кого — верные дружки. А компания настоящих «профессионалов» сразу

же направляется к ближайшему гастроному. И тихо-тихо идет снег — чис¬

тый, пушистый. А за кадром поют «Шумел камыш». Но по-настоящему

красиво...

Когда-то у меня во ВГИКе была курсовая работа — такой небольшой

этюд о снеге. Как он падает чистый-чистый, как потом его топчут ногами,

потом убирают машинами, сбрасывают в Москва-реку. А кончалось все

тем, что на серых грязных кучах, что плывут по реке, сидели вороны — та¬

кое вот кладбище снега. И я решил, что, может быть, повторю в финале

«Пьяных» этот этюд под «Шумел камыш».

Лариса тогда прочитала сценарий, говорит: «Ребята, спрячьте это по¬

дальше, чтобы никто не видел...»

Конечно, когда понесли этот сценарий в Госкино, его завернули в одно¬

часье...»

В конце 1978 года мы с Элемом окунулись в мир космоса: начали просто

для заработка писать сценарий экспозиции Музея космонавтики (что под

памятником-«стрелой» на ВДНХ), потом увлеклись, сделали текст стра¬

ниц в восемьдесят, изучив о космосе все возможное, отдали музею.

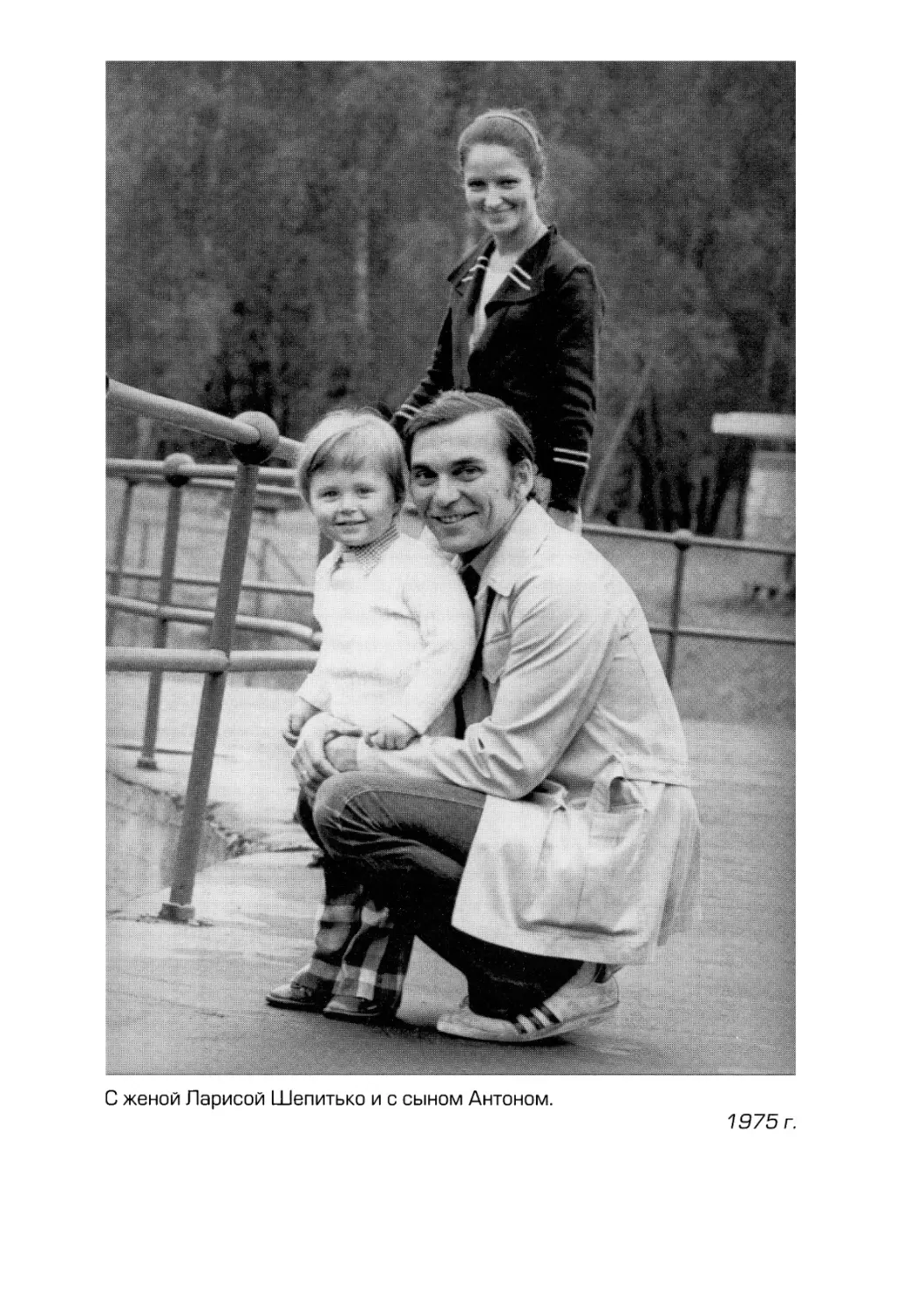

А вскоре случилась самая страшная трагедия в жизни Элема — гибель

Ларисы.

Это, конечно, особая тема, требующая отдельного рассказа.

С этого страшного дня мы уже больше не расставались. Через две неде¬

ли мы выехали на Селигер, на съемки «Прощания». Элему надо было ра¬

ботать с актерами, выбранными близким человеком, но все же другим ре¬

жиссером, неизбежно переделывать сценарий под себя, на ходу. Мы при¬

езжали со съемок, полночи писали следующую сцену, а утром ехали ее

снимать.

В том трагичном году Элем успел снять только полфильма. Зимой, уже

без спешки, мы написали вторую серию, сделали фильм «Лариса». Рабо¬

та над «Прощанием» продолжилась в павильонах «Мосфильма» и летом

80-го года под Красноярском.

Фильм получился горьким, выворачивающим душу, мы понимали, что

его не ждет счастливая прокатная судьба. Хотя за рубежом, особенно в Гер¬

мании, он прошел очень хорошо.

Едва фильм был закончен, как нам тотчас предложили новую работу. Да,

именно предложили, впервые в жизни, заказали.

Богатый немецкий нефтепромышленник Рудольф Кренинг в знак благо¬

дарности нашей стране за успешный бизнес решил пожертвовать очень

значительную сумму на фильм о немцах и России, что-то положительное

(не все же воевали), скорее всего, историческое.

Кто-то срочно написал либретто из екатерининских времен о путешест¬

вии богатого немца по Сибири: медведи, водка, икра, любовь к красавице-

туземке и прочие удовольствия.

Заказчика это не вдохновило и он, вникнув в наш кинопроцесс, остано¬

вил свой выбор на Элеме Климове.

Мы встретились с ним у Альфреда Шнитке, который должен был быть

композитором картины (со Шнитке Элем работал на фильмах «Спорт,

спорт, спорт» и «Агония»). Альфред в честь знакомства устроил замеча¬

тельный обед, на котором мы выслушали пожелания немецкого товарища,

и стали думать над замыслом фильма.

Как раз незадолго до этого я прочел в «Новом мире» рассказ С. Наровча¬

това «Абсолют», который был построен на реальном случае, описанном в

воспоминаниях графа де Сегюра, французского посла времен Екатерины.

Анекдот состоял в том, что, не поняв распоряжения государыни, будто бы

повелевшей сделать из одного немецкого банкира чучело, высшие чинов¬

ники взялись исполнять его самым ретивым образом.

Элему эта история очень понравилась, он развеселился: вот вздрогнет

наш немец от этой «дружбы». А что, давай!

И мы нырнули в XVIII век.

Мы прочли все, что могли достать про эту эпоху, одалживали антиквар¬

ные книги у знакомых, очень помог Андрей Голицын.

Попутно фантазировали, выстраивали план сценария. Потом через год, зи¬

мой поехали отдыхать в Эстонию, но вместо отдыха вдруг сели и начали пи¬

сать. К концу «отдыха», через 20 дней, была готова первая серия, потом в Моск¬

ве спустя месяц — вторая. Никогда, ни раньше, ни потом, не работалось так не¬

принужденно и весело. Безо всяких там заявок, синопсисов и согласований.

Перевели сценарий на немецкий язык. Вопреки нашим опасениям сцена¬

рий г-ну Кренингу понравился очень. И это при том, что из нашего героя-

немца едва на самом деле не набили чучело, низвели его как личность до

нуля, а потом из этого нуля превратили в русского.

Элема, с его страстью к постижению человеческих глубин, необычайно

волновал этот образ, мы говорили с психологами и психиатрами, думали

об актере, который смог бы быть и западным человеком, и русским. Джон

Войт нам казался подходящей кандидатурой.

Понимая к тому времени, что все, что касается его персоны, решается на

самом верху, Элем отнес сценарий директору «Мосфильма» Н. Т. Сизову и

министру Ф. Т. Ермашу.

Сизову «Преображение» понравилось: «Прямо роман. Прочел одним духом».

А вот к Ермашу Элем ходил семь раз.

Из интервью Элема:

«Потащили «Преображение» в Госкино. Ермаш прочитал. «Ну ладно.

Первую серию делайте, а вторую не надо». А вторая часть действительно

могла показаться как бы отдельной, самостоятельной. Там от локальной,

конкретной истории мы уже переходили в другое измерение: это уже был

рассказ про народ, про Россию-матушку. Давался как бы срез российской

жизни — разных слоев, нравов, характеров.

Ермашу все это не понравилось: «Дико... Страшно... Жутко... Там, на

Западе, не разберутся, когда это происходит. Еще подумают, что сего¬

дня...» — «Как это? Не поймут, что XVIII век?» — «А кто их знает...»

Уже не было Ларисы, которая раньше после таких начальственных

«ласк» спасала, выхаживала, помогала. Жить становилось уже невмоготу».

Наш друг Норберт Кухинке, корреспондент журнала «Штерн» в Москве

(он принимал активное участие в судьбе фильма) говорил нам: «Ну что вы

мучаетесь со своим Госкино! Ну, пусть будет немецкий фильм. Все равно

он будет русский. Все же все понимают. Разве можно упускать такой слу¬

чай сделать то, что хотите?»

Но нам тогда такой расклад казался даже не обсуждаемым.

Такой же безнадежной представлялась ситуация с «Убейте Гитлера».

Александр Михайлович Адамович стоял как скала. Ему предлагали на

выбор режиссеров для «Убейте Гитлера», но он говорил «нет». Разве вы не

понимаете, втолковывали ему, что Климову не дадут это снимать. А он —

нет, только Климов.

И это свершилось, наконец. Не помню уже, что произошло, какие пружи¬

ны сработали, но летним днем 83-го года Элем позвонил мне и сказал, что

сегодня все решится, сейчас они с Адамовичем едут в Госкино, но «Убейте

Гитлера» точно не пройдет, нужно новое название. «Сколько у меня време¬

ни?» — спросил я. «Позвоню, как приедем в Госкино, через 20 минут, поли¬

стай Библию». Так появилось «Иди и смотри», за что я получил от брата

бутылку джина.

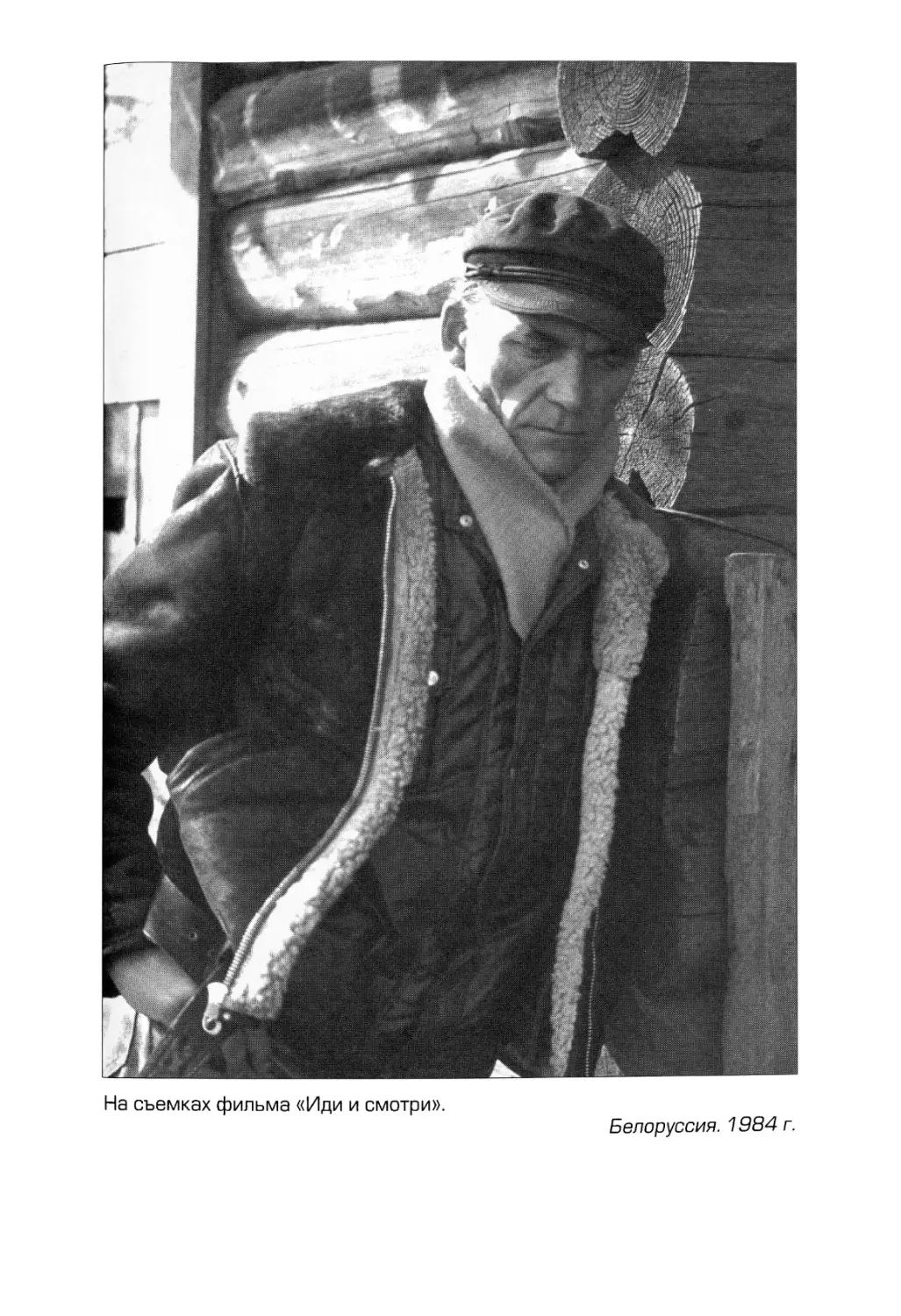

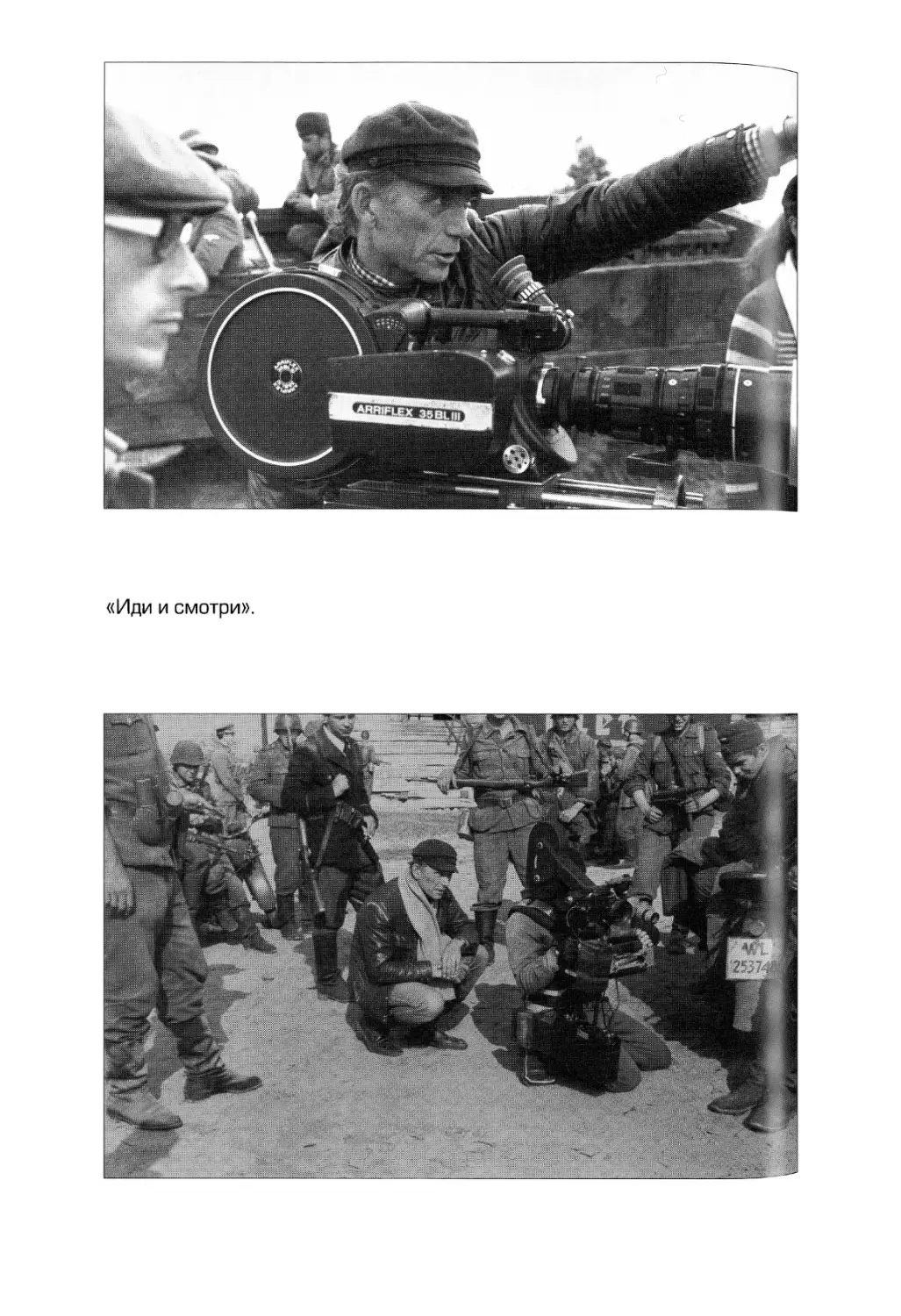

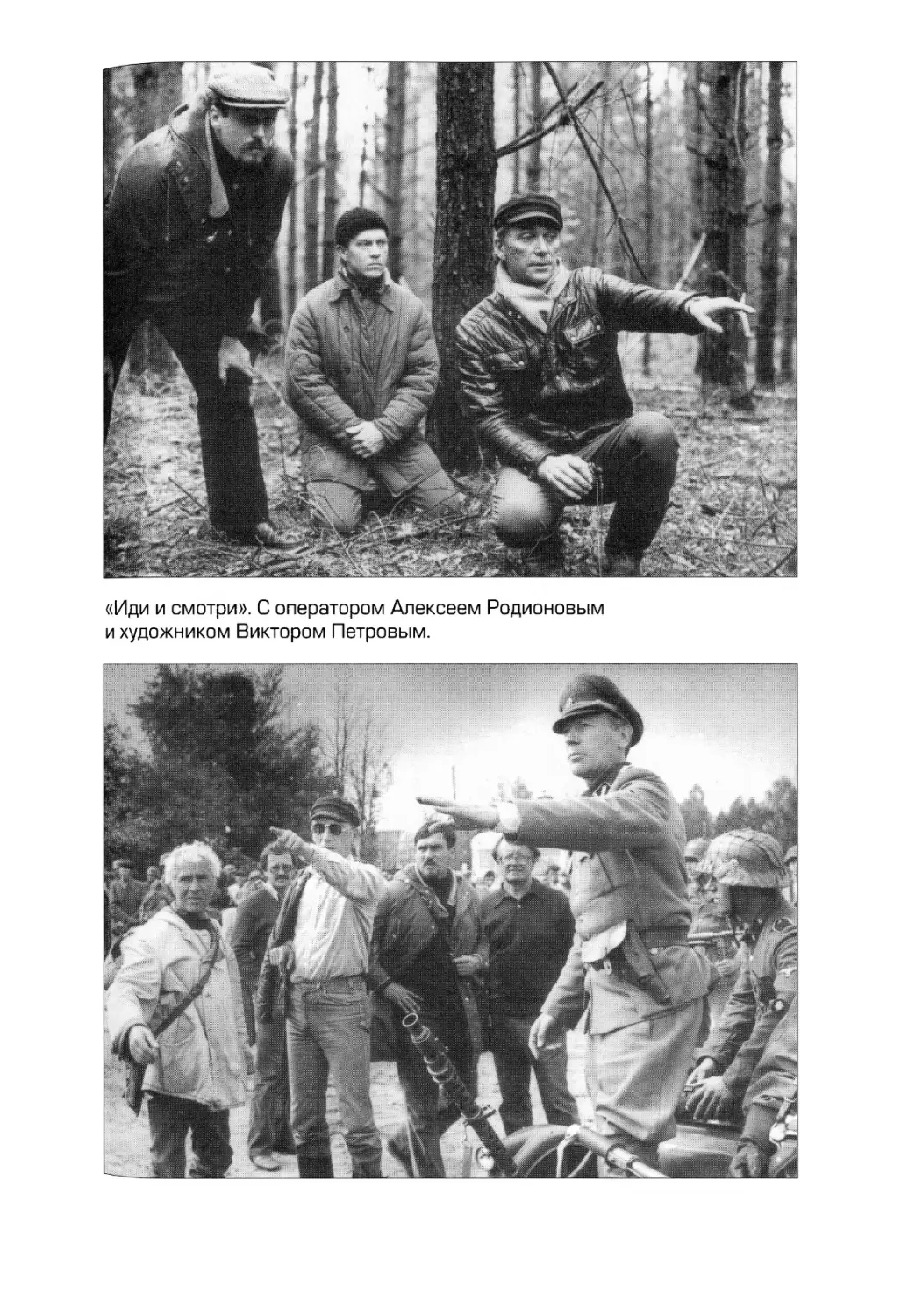

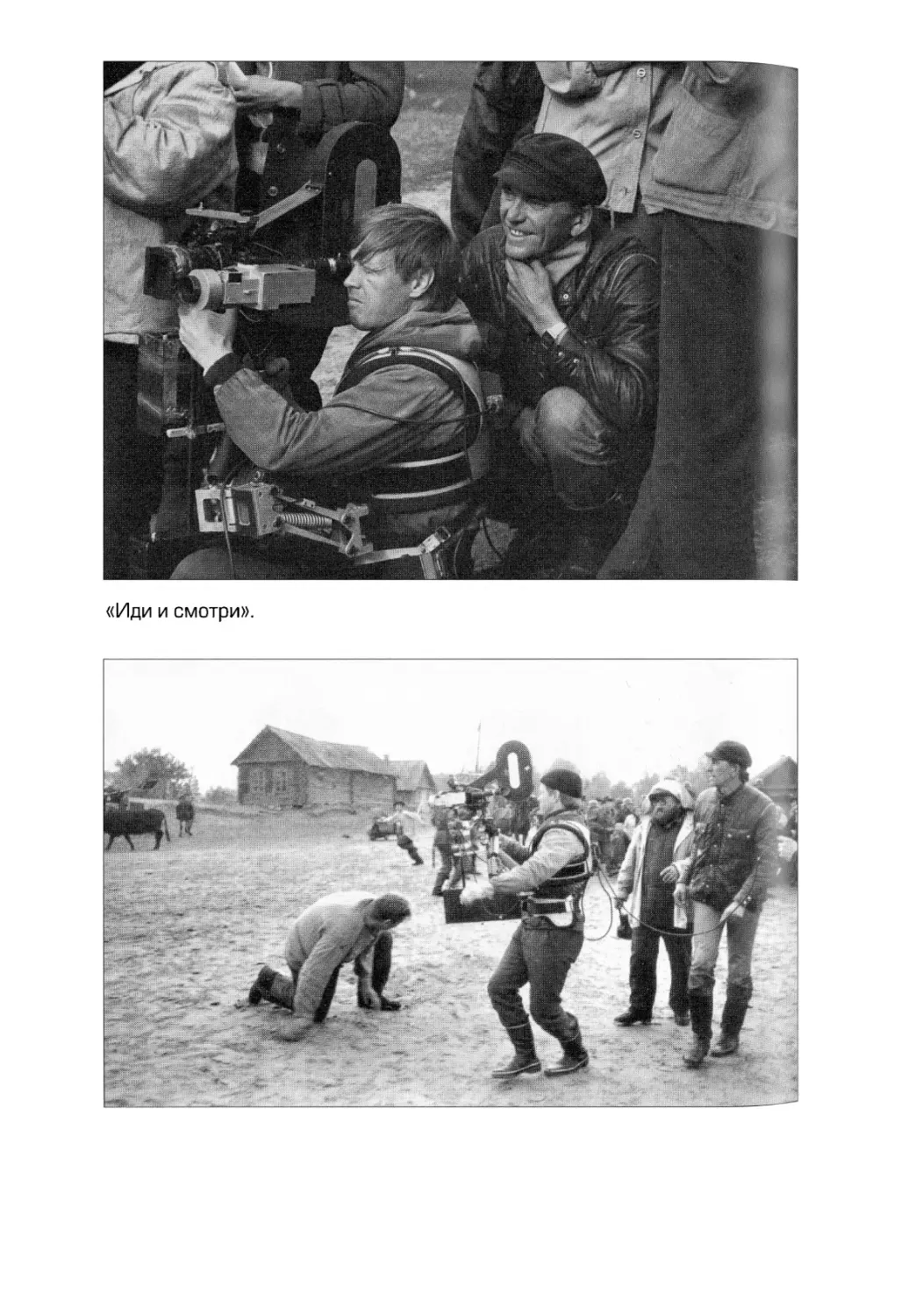

Про этот, самый главный, конечно, из осуществленных фильмов Элема

много сказано и написано. Обо всех творческих, идеологических и произ¬

водственных аспектах. Но все, кто участвовал в съемочном процессе или

наблюдал его вблизи, согласятся со мной, что это был еще и человеческий

подвиг. С апреля по ноябрь, без единого выходного, даже в те дни, когда

группа отдыхала, Элем работал. Ситуация усугублялась еще и тем, что

фильм должен был сниматься только последовательно — в своей эволюции

герой Леши Кравченко не мог перепрыгнуть ни одной ступеньки. А это за¬

тягивало процесс, и уже не успеть было снять важнейшие сцены, такие как

круговой бой на горящем болоте, поход Флеры с партизанским отрядом че¬

рез всю Европу в Берлин, для расправы с Гитлером. А значит, надо было

вновь сидеть вечерами и ночами, вносить неизбежные поправки, переос¬

мысливать, перепридумывать, вовлекать в этот процесс оператора, худож¬

ника, актеров. Элем работал упоенно, страстно, не щадя себя. В ноябре,

чтобы создать подобие лета, кололи толстый уже лед на Березине. Батареи

в нашем «отеле» были ледяные — мы их использовали как холодильники,

спали во всей одежде и овчинках. Зато не приходилось одеваться, когда ут¬

ром шли на съемку. К концу Элем так вымотался, что едва держался на но¬

гах, и, казалось, необратимо постарел. А еще предстояло отбирать снятый

материал, монтировать фильм, писать музыку, шумы, озвучивать, сводить

огромное, рекордное количество звуковых дорожек.

Потом, в июле 85-го, был Гран-при Московского кинофестиваля, шум¬

ный мировой успех.

В августе Элем уехал отдыхать в Крым и вернулся оттуда стройным, за¬

горелым, полным сил юношей. Он возродился, словно птица-феникс и, ду¬

маю, был в лучшей своей форме.

Наступил 1986 год, во многом переломный для Элема. В марте мы поеха¬

ли в пансионат на Клязьме, чтобы определиться с дальнейшими планами.

Перечитали «Преображение», «Мастера и Маргариту», «Бесов». Размыш¬

ляли, прикидывали, за что взяться. Там нас настигла весть о смертельной

болезни отца. Помчались в Москву. Отец был в коме, мы едва успели по¬

прощаться с ним.

В мае того же года грянул V съезд кинематографистов, и Элем, как он по¬

том говорил, «попал под поезд». Два года горения, непрерывной, круглосу¬

точной работы. Она бы, думаю, и продолжалась, если бы не сильнейшее от¬

равление: «Гера, я отравился человеческим фактором. Ты не можешь пред¬

ставить, сколько я узнал всего про своих коллег. Чего знать бы не хотел.

Все приходят и друг на друга доносят».

Он взмолился — хочу снимать кино! — и был отпущен на свободу.

Тогда наблюдался всеобщий, острый интерес к закрытым прежде страни¬

цам новейшей отечественной истории. И мы решили делать фильм о Ста¬

лине. Называться он должен был «Краткий курс».

Я переселился к брату, два месяца мы читали, фантазировали, придума¬

ли невероятный, фантасмагорический ход, набросали сценарный план.

Потом еще месяц просматривали в малом зале Киноцентра огромное ко¬

личество архивных киноматериалов. Приглашали на эти просмотры писа¬

телей, философов, вдову Бухарина, Юрия Власова. Элем был одержим

идеей оцветить сталинскую хронику. Обратились к Теду Тернеру, с кото¬

рым Элем тогда дружил. Через него на Дисней-студии нам сделали не¬

сколько пробных роликов оцветки — эффект поразительный.

Летом 88-го ограниченным контингентом в пять человек мы выехали на

Дон — отдохнуть, поработать. Мы рыбачили, бродили по высоким донским

кручам, пытались было работать, но не смогли — поняли, что отравлены и

Сталиным, и его камарильей. Будущий фильм представлялся едким, горь¬

ким, страшным и совсем не смешным. А Элем устал от трагедий, страсть к

веселому озорству бурлила в нем и требовала выхода.

По возвращении в Москву мы провели вдвоем решающий худсовет. На ко¬

ну было два проекта: «Преображение» и «Мастер и Маргарита». Я стоял за

«Преображение» — своя, родная вещь, готовая, деньги еще дают, можно сра¬

зу начинать работать. Элем — за «Мастера». «Понимаешь, — говорил он, —

«Преображение» я уже как бы «снял», а последние годы сильно меня изме¬

нили, появился новый взгляд на мир, бродят новые образы, идеи, к тому же

«Мастера» обязательно кто-то схватит». (Наивности его не было предела.)

Короче, остановились на «Мастере». Пожали друг другу руки и взялись за

работу.

У Элема с «Мастером» была давняя история, с 1967 года, когда роман

был впервые напечатан.

Вот как он сам об этом рассказывал:

«Все началось с «Красной палатки» Калатозова. Продюсером с итальян¬

ской стороны был Франко Кристальди. Он мне сказал: «Феллини увлекся

«Мастером и Маргаритой», хочет его делать, но будет снимать только древ¬

ние главы. Нужно найти советского режиссера на современные. Я видел

ваши фильмы, чувствую — вы смогли бы». У меня волосы дыбом. Фелли¬

ни — мой бог, в монтажной у меня все эти годы фотопортрет висел. Вызы-

вают в Госкино: «Как вы к этому относитесь? — «Страшно работать с Фел¬

лини, но я готов». Когда Кристальди уехал, все рухнуло».

«Известия», 25 мая 2000 года.

Мы сразу определились с тем, что не будем делать фильм буквально по

роману, это будет фантазия по его мотивам. Роман написан и принадлежит

читателю. И каждый читатель видит по-своему и события романа, и его ге¬

роев, как бы снимает свое внутреннее кино. Сколько читателей, столько

фильмов. Переводя роман дословно на экран, мы навязываем свое видение,

уплощаем восприятие самого романа. И потом — нам было неинтересно

идти по проторенной дорожке. Роман, нет слов, гениальный, но для кино

слишком литературен, часто театрален. Нужно было искать иные, кинема¬

тографические образные решения.

Воланд, чисто внешне, казался нам оперным персонажем. Он ведь не жил

человеческой жизнью, и потому у него не может быть этой ассиметрии в

лице — следа прожитых лет, эмоций и страстей. Он должен быть идеально,

безвозрастно красив, страшной, симметричной красотой.

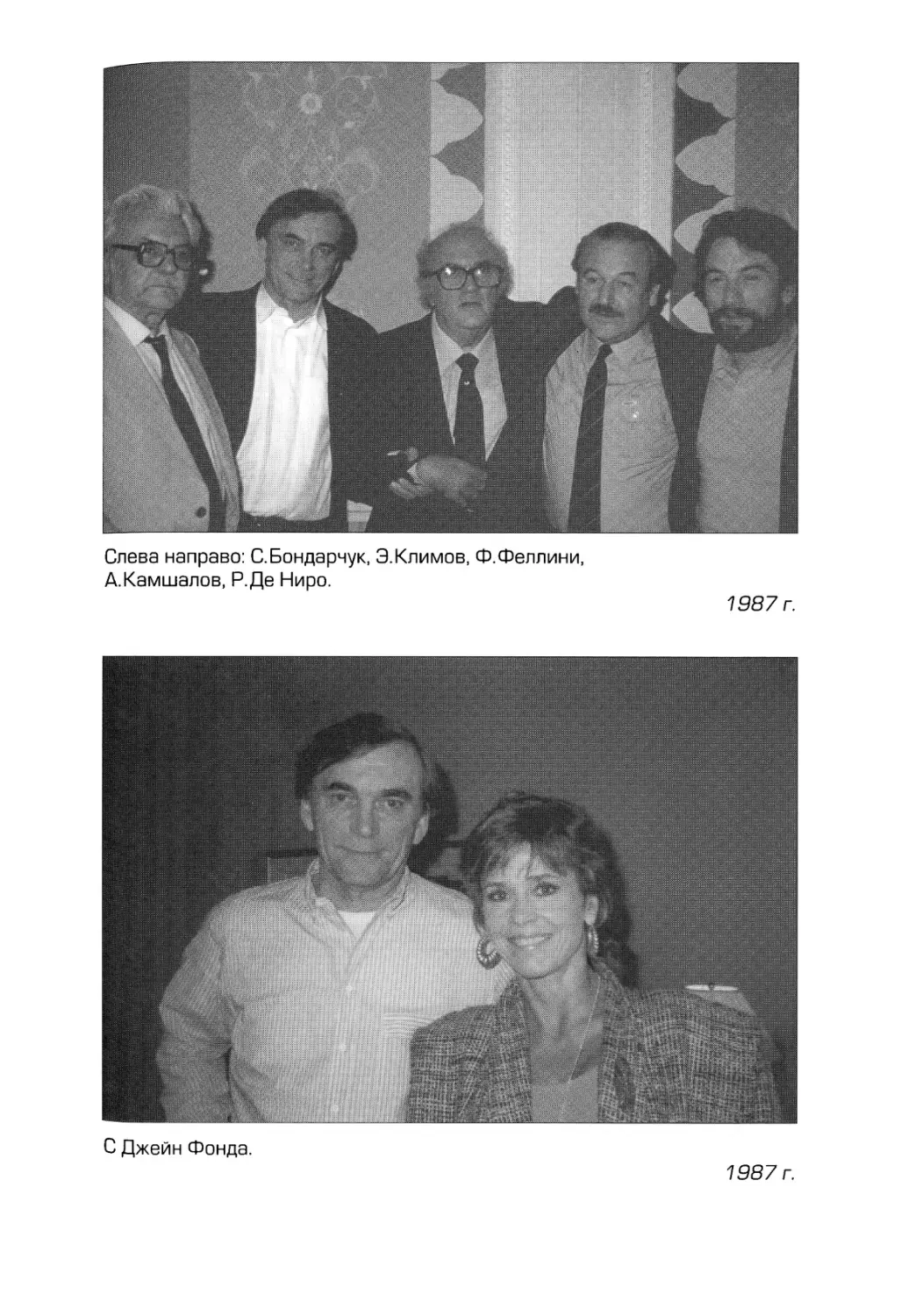

Мы засели на всю зиму на даче в Серебряном бору, куда Маша Чугуно¬

ва, помощник Элема, горами возила нужную нам литературу, куда приез¬

жали консультанты по творчеству Булгакова, по психиатрии. Углубились

в изучение религии, жизни Москвы 30-х годов, жизни самого Булгакова.

Весной 89-го, когда была готова уже первая серия, переехали на подмос¬

ковное озеро Круглое, в дом отдыха, где проработали до конца лета. Сцена¬

рий получился огромный, часа на четыре экранного времени, немыслимо

сложный постановочно и, само собой, небывало дорогой.

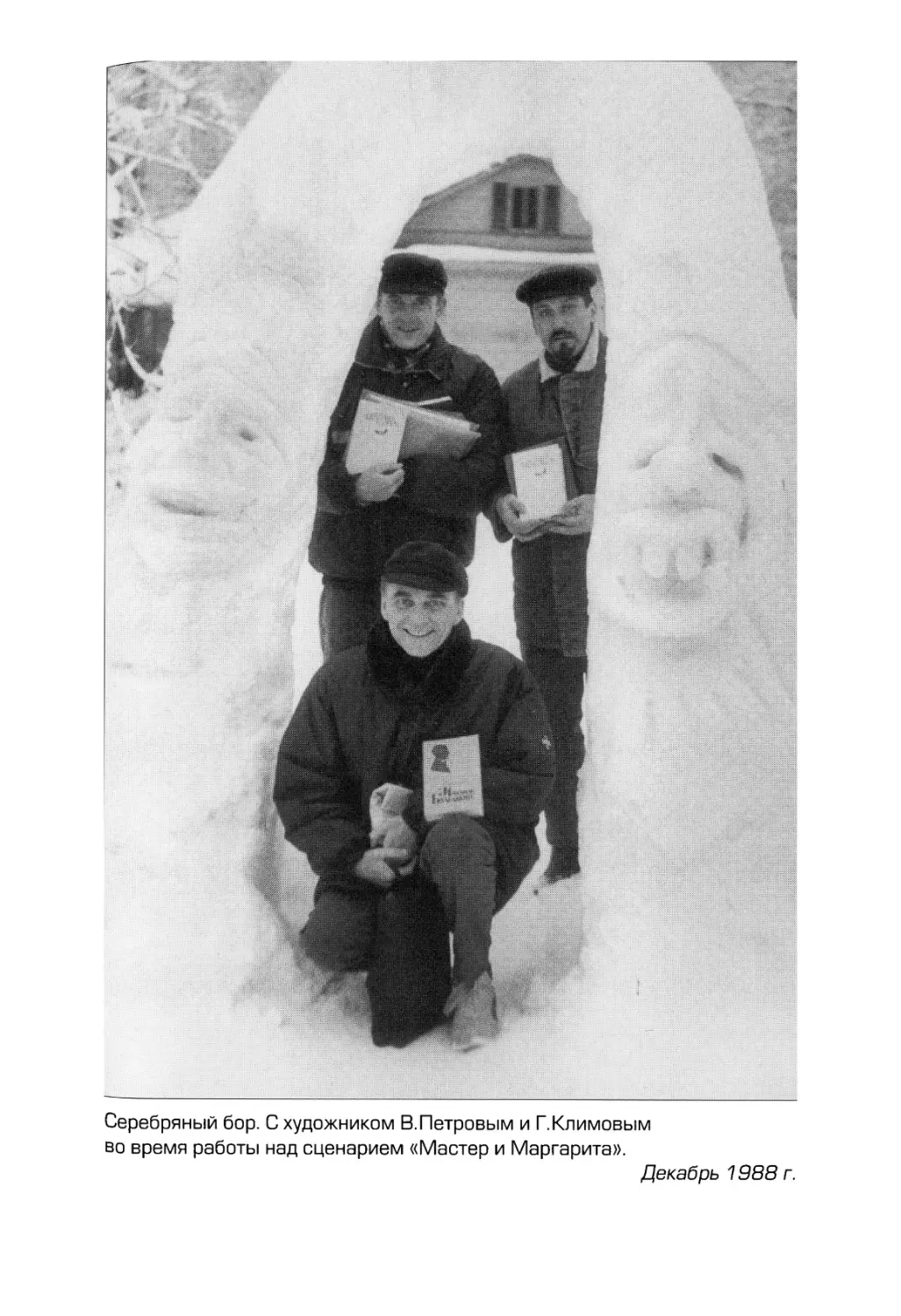

Начались поиски денег. Дэвид Паттнэм, английский продюсер, побывав¬

ший к тому времени главой «Коламбии пикчерс», советовал Элему по-дру¬

жески: «Ищи деньги в Европе, Азии, но ни в коем случае не в Голливуде.

Этот фильм не для них». Эпопея эта длилась года два. Даже в Японию

Элем с оператором Алексеем Родионовым съездили, заручились там согла¬

сием какого-то миллиардера. Но это обещание, как и множество других,

оказалось пустым.

А Элем просто «болел» замыслом, материал давал возможность сделать

что-то невероятное, разрушить привычные стены восприятия, заступить

даже за грань сознания и вытащить оттуда неосознанное, потайные знания

и чувства. Мы продолжали работать: с оператором Алексеем Родионовым

и художником Виктором Петровым продолжали совершенствовать сцена¬

рий, бродили по закоулкам старой Москвы в поисках мест съемок.

Втроем они съездили в Израиль, в Сан-Франциско на студию Джорджа

Лукаса — изучали новейшие технологии, договаривались. Писался уже ре¬

жиссерский сценарий.

С предсказанной неизбежностью уткнулись в Голливуд. Фильм предпо¬

лагалось снимать на двух языках — английском и русском, с участием гол¬

ливудских звезд — таково было условие. Начался выбор этих самых звезд,

от которых, в свою очередь, посыпались неожиданные, но очень интерес¬

ные предложения. Так одна кинозвезда, претендуя на роль Маргариты, го¬

това была внести в бюджет фильма 35 миллионов.

Дэвид Паттнэм «подарил» нам английского сценариста Майкла Херста,

который должен был адаптировать на английский неподражаемый рус¬

ский юмор (сложнейшая, кстати, задача). Мы с Элемом и потрясающим пе¬

реводчиком Алексеем Михалевым полетели в Лондон. После недели рабо¬

ты Майкл в порыве откровенности сказал нам: «Все это ни к чему не при¬

ведет. Я работал в Голливуде и знаю их вкусы. Они сами говорят, что дела¬

ют фильмы для дураков, так что ваши умствования им не нужны. Они по¬

требуют полностью переделать сценарий под волнующую любовную исто¬

рию с элементами мистики». Так вскоре все и произошло, в точности.

Трудно, с болью исчезали последние надежды, рушились грандиозные планы.

Вот как Элем сам вспоминал об этом:

«Я решил делать сверхзвуковое кино по мотивам замечательного романа

«Мастер и Маргарита». Один английский продюсер, который со Спилбер¬

гом работал, прочитал наш сценарий и сказал: «В мире еще нет таких техно¬

логий, чтобы снять этот фильм, и неизвестно, когда появятся». После дол¬

гих рыпаний все кончилось ничем, денег мы не достали. Я тогда брату ска¬

зал: «Гера, мы побывали на высокой горе, в разреженном воздухе, и теперь

трудно спускаться на плоскую землю...» Я сам себя отравил, загнал в тупик».

«Известия». 25 мая 2000 года

И еще он мне сказал: «Не печалься, ничто не проходит бесследно. Суще¬

ствует такое понятие, по Вернадскому, как «ноосфера». Я думаю, мы не зря

фантазировали и размышляли».

Но этот удар был очень сильный, он сказался и на физическом состоянии

брата. Если сплюсовать все эти отравления, разочарования, удары судьбы

и творческие катастрофы, которые он так близко принимал к сердцу, то ни¬

чего нет удивительного в том, что он стал отстраняться, отгораживаться от

мира. Но была еще одна, постоянно действующая отрава, которая достава¬

ла и дома, едва включишь телевизор, — эта воинствующая пошлость и без¬

вкусие, все эти душевные терзания криминалитета, дурная, рабски подра¬

жательная американщина.

Я старался расшевелить его, увлечь телевизионным проектом — филь¬

мом «Олимпия на бульваре Капуцинов» о спорте и кино. Мы ходили по

банкирам, увлеченно объясняли наш замысел, не понимая еще, что гово¬

рить с ними можно только об «откатах» и доходах. Нам кивали, глядя ры¬

бьими глазами, обещали через недельку позвонить.

«Все, — не выдержал Элем, — никуда больше не пойду».

Много еще раз мы бродили с ним по Фрунзенской набережной, прики¬

дывая, чем заняться, и придумывая всевозможные истории. Но я видел,

что «просто кино» ему уже неинтересно. Хотя он с охотой и удовольстви¬

ем помогал мне придумывать драматическую комедию из спортивной жиз¬

ни «4 х 100» и много рассказывал и советовал нам с режиссером во время

работы над документальным фильмом «Ни шагу назад» о Сталинградской

битве. Сталинград — наш родной город, а Элем был переполнен военными

и послевоенными воспоминаниями.

Он был по-прежнему весел и нежен с родными и друзьями, так же остр

на язык и ироничен... но стал вдруг в последние годы катастрофически ху¬

деть, сохнуть на глазах.

«Я очень сильно отравлен», — сказал он как-то мне, и я понял его.

Из нашего последнего телефонного разговора:

— Гера, привет. Как мама?

— Слабеет.

— Все мы слабеем...

(Мама ненадолго пережила своего старшего сына — ее не стало 23 июля

2004 года.)

Последние записи в дневнике:

«Когда человек состарился, ему не нужны люди, ему надо подружиться

со смертью».

«Мне невыносимо скучно стало жить в этом мире».

Сегодня я все чаще вспоминаю наше сталинградское детство, Элема —

студента МАИ, потом ВГИКа, первые его шаги в кино. Вспоминаю годы

нашей совместной работы, иногда трудные годы, но всегда счастливые. Это

был всегда постоянно высокий градус, полное взаимопонимание, когда са¬

мые невероятные фантазии с легкостью обретали жизнь. Мне страшно не

хватает его. Его веселого, несмотря ни на что, жизнелюбивого нрава, его

фантастического, парадоксального юмора, просто его человеческого брат¬

ского тепла, на которое он был так щедр.

Герман Климов

Элем Климов

Вымыслы

По мотивам русских народных сказок

Осень, зима скоро. Вянет, блекнет, плешивеет все. Лес вон олысел — сты¬

нут жилы-то. Ветры со свистом уж гуляют, с нытьем. Солнце гнется к лесу

рано — мрак одолевает да нечисть помогает. Вот-вот свет кончится, ночь

падет.

— Заря Дарья! Заря Марья! — взрыднула деревня. — Заря Катерина! За¬

ря Серафима!

Мала деревенька, слабосильна; валится, валится солнышко — блеснуло

по оконным бычьим пузырям и небо уж облило.

— Уйми ты ветры полуночные с тучами, — торопливо молит старушонка

на коленях,— содержи морозы со метелями...

— Уйми ты всякую гадину нечистую от приворотов и лихого дела, — шеп¬

чет мужик бородатый, — поглоти ты нечистую силу в бездны кипучие, в

смолу горючую...

— Заря-заряница, — просит мать с дитем, — возьми бессонницу, безуго-

монницу, а дай нам сон-угомон...

— Солнышко ты привольное!

— Скрепись! Не уходи-и-и... — Зависло красное под отчаянный шепот

всеобщий, под стоны, мольбу и... кануло!

— Ох, грехи, грехи наши тяжкие...

— Господи, что же теперь...

Скоро погас день, смутно поплыли туманы молочные, стылью дунуло.

Смерк жутко лес и подвинулся к деревушке.

Завозилось, заскреблось в нем, заухало... да вот и загоготало вдруг.

Запрыгал крест рукотворный по плечам, калитки застучали, запоры за¬

щелкали.

Потек из щелей наружу с дымком из труб шепоток торопливый.

— Брысь, брысь, окаянная...

— С ветру пришла — на ветер пойди, с воды пришла — на воду пойди, с

лесу пришла — на лес пойди отныне и до века...

— От воды и потопу, от огня, от пламени, от лихого человека, от напрас¬

ной смерти...

— Ау, ау, шихарда кавда! Шивда, вноза, митта, миногам...

Течет шепоток, мешается, ветром носит его над деревней, над полем, в лес

задувает, а оттуда — улюлюканье, скрежет, бормотание, писк гнусавый...

Не видно сквозь пузырь-то: либо оборотня пронесло, либо черти на пере¬

крестке схватились...

— Господи, господи...

— Ох, кабы до утра-то дожить...

Вот и месяц в пузыре закачался...

Шепчет деревня, затаившись за околицей. Только и тут, в тылу-то, не

больно спокойно.

Хрюкают, брякают, крякают, скребутся...

Не разберешь — либо свои, родные, овинные там, домовые иль дворовые,

либо какая посторонняя нечисть пробралась.

— О господи, господи...

Сполз Иван с лавки — он в дальнем углу избы со скотом спал — и в под¬

пол заглянул. Там будто кто-то мохнатенький из миски ложкой хлебает,

глазом косит. Не разглядеть.

— Не трожь домового, Ваня! — сердито прошамкал отец с печи.

— Да я хлебушка ему...

— Оставь, как положено, на столе.

Лег Иван, только глаза прикрыл, как враз завыло, закряхтело, забурча¬

ло... Вот будто пролетел кто-то, а этот дышит тяжко в самое лицо... Замер.

Рядом во тьме глаза блестят, язык длиннющий тянется...

— Господи, господи... — шепчут на полатях.

— Скорей бы ночь прошла.

Вскочил Иван, пихнул теленка и заорал что было мочи петухом.

Всполошились, запели петухи по всей деревне.

Вздохнула сонно деревня, завозилась, забрякала запорами, дверьми заскри¬

пела, закашляла, хриплыми голосами заговорила. Бабы ведрами гремят, мужи¬

ки лошадей выводят, в дровни запрягают. А кто по хозяйству налаживается.

— С курами ложиться, с петухами вставать, — переговариваются.

— Петух не человек, а скажет — и баб научит.

— Заря вгонит, другая выгонит.

— Эй, сосед, дак зари и не слыхать.

— Да-а, хоть глаз выткни.

— Чьи бы это проделки?

— Так ведь умный не додумается.

Со дворов потянулся народ с кнутами, вилами да граблями к крайней

избе.

А там уж все налажено — бойкие братья у Ивана, сноровистые. Разложи¬

ли меньшого во дворе на лавке: зад светится да прутья свистят. Окружила

деревня двор, зевает да ухмыляется.

— За что, братцы?! — вскрикивает Иван.

— По песне и напев, — объяснил брат Степан.

— Учить дураков — не жалеть кулаков, — одобряет народ.

— Братьям-то забота: и поят, и кормят, и спину порют.

— За что, братцы?!

Зима уж на дворе, утро ясное, искристое. Ивана на этот раз у крыльца за¬

гнули, прямо на перила. Овчинку, конечно, задрали, чтобы не попортить.

Посреди двора в снегу — корова с теленком да козел. В овчины, в шапки

наряжены, тряпьем да рваньем обмотаны: Иван на прогулку вывел. Смот¬

рит народ, вздыхает.

— Козла бойся спереди, — приговаривает брат Петр, — лошадь сзади, а

дурака — со всех сторон.

— Так ведь им холодно, — объяснял дурак.

— Пьян проспится, — решает народ, — а дурак никогда.

Весной братья новый дом рубили. Скоро рубили — уж на крыше сидели,

деревянного петуха к коньку приколачивали.

— Вот, Степан, — говорит Петр, — будем теперь своим хозяйством жить.

— Хозяйство весть — не портками тресть, — отвечал Степан.

Старичок отец сидел на бревне у своей избы с ложкой в руке и миской

на коленях. Вокруг него всякая живность вертелась: кошки, собаки, коза,

бабочки над головой, Иван осторожно поднял отца и перенес из тени на

солнышко.

— Иван! — крикнул Петр. Иван тут как тут — снизу уж, рот разиня, гля¬

дит.

— Ну-ка, Ваня, — встревожился Петр, — сбегай, посмотри — не родила ли

жена моя.

Иван на крыльцо влетел и в избе исчез.

«Сейчас бить будут», — будто пригрезился едва слышный всеобщий

вздох.

Иван в избе мимо брюхатой бабы, что на лавке лежала, проскочил и пря¬

мо к люльке. Заглянул — пусто.

— Нет еще! — крикнул с крыльца.

— Ну ладно, — сказал Петр. — Тогда кур покорми.

Ивана словно ветром сдуло.

«Сейчас...» — прошептал невидимый хор.

Со всех сторон сбегались куры к Ивану, сыпавшему зерно.

Глянул Иван — наседка яйца оставила и тоже к нему спешит.

— Ты куда? — нахмурился Иван. — А ну воротись!

Не слушает, клюет. Пришлось Ивану наседку заменять.

— Петр! — простонала с крыльца беременная баба. — Он нам все яйца пе¬

редавит!

Братья скатились с избы и бросились к Ивану.

«Сейчас...» — шепотом пообещал хор.

— За что, братцы?! — не мог понять Иван, глядя на бежавших к нему

братьев.

— Ты зачем велел ему кур кормить?! — возмущался на бегу Степан.

— Матрена пусть, да? С брюхом-то?

— А хоть бы.

Остановились.

— Да ты что?!

— А ты чего?!

— Я-то ничего!..

Один другого в грудь пихнул. Тот ответил.

Размахнулись пошире...

Задумались.

— Не бей по роже — себе дороже, — сказал Степан.

— Ссора до добра не доводит, — сказал Петр.

— Где лад, там и клад.

На том и порешили и на Ивана двинулись.

— За что, бабы?! — кричал Иван. В пригожий летний день били Ивана на

речных мостках.

«На Ивана Купала не бьют кого попало», — прошелестело над рекой.

Река вся в цветных пузырях сарафанов, простыни плавают, порты тонут.

Бабы ловят, ругаются, хохочут.

Другие Ивана вальками лупят, с брызгами.

— За что, люди?! — орал Иван.

Запертый, он в дальней баньке колотился.

На Илью было дело, в июль жаркий, сочный.

«На Ильин день собак и кошек не пускают в избы», — прошептал хор.

И точно: все дворы полны кошек и собак.

А в самих избах бабы огонь в печках заливают.

— Спи, царь огонь, — говорит царица водица.

— Отдыхай, кормилица, до чистого огня, — кланяются печи хозяйки.

Чистый деревянный огонь всей деревней добывали: мужики — силой, ба¬

бы — приговорами.

Мужики дерево об дерево терли: захлестнули веревкой брус, что конца¬

ми в углублениях столбов лежал, и, дергая веревку всем миром, бешено

вращали брус.

Солнце плечи жжет, веревка — руки, о столбы брус жжется.

Дымятся мужики, крякают разом, бабы бормочут, вся деревня волнуется.

Иван в баньке надсаживается.

К закату охрипли все — и Иван, и бабы; мужики вызверились.

В сумерках уже искра вытерлась. За ней другая вспыхнула...

Возопила деревня радостно! Мужики где стояли — повалились, бабы за¬

пели, заплясали, ребята запрыгали, собаки возлаяли.

Из дымоходной дыры баньки Иван, черный от сажи, вызнялся.

А чистый огонь уж по всем дворам побежал: на лучинах, головешках,

палках с паклей.

Затеплились печи, дымок из труб потянул...

Сквозь огромный «чистый» костер скот погнали.

«От падежа и болезни»,— сквозь треск костра и блеяние шепот послы¬

шался.

Глядь, среди прочих радостный Иван, черный, будто дьявол, с головеш¬

кой несется.

Обмерла деревня, содрогнулась.

Крестом с воплем руки раскидав, Матрена, жена брата, новый дом оборо¬

няла.

Братья уже наперерез мчались.

— За что, братцы?! — растерялся Иван. Повернул было — и там погоня.

— Держи!

— Хватай его, мужики!

— Не дай деревню спалить!

— За что, люди?!

Гнали Ивана в охотку — до самого леса. У леса опомнились, отступились:

тьма уже плотно пала.

«На Ильин день зверь и гад бродит по воле», — дохнуло рядом.

Перекрестились мужики поспешно на черную чащу и назад заторопи¬

лись.

И остался Иван один в ночном лесу.

Стоит — шевельнуться страшно, а деваться некуда. Тихо гаснет головеш¬

ка в его руке.

Слабеет огонек, тьма сужает кольцо, надвигается... Озирается Иван: все

ближе, все нахальнее шуршит, хрустит кто-то, хмыкает, хихикает сдавлен¬

но, посвистывает, приближается...

Вот и последняя искра растаяла... Тихо стало... И вдруг кашлянуло в са¬

мое ухо.

Подпрыгнул Иван и — вон из леса, напролом ринулся. Ветки по лицу хле¬

щут, кто-то за рубаху, за ноги хватает, в ухо дышит, мекает по-козлиному...

Выбрался наконец из леса, на волю выскочил и... замер... назад даже по¬

пятился: во тьме, неподалеку, нагие тела светятся...

Несколько девок с распущенными волосами соху тянут, другие правят.

За ними вспаханная борозда темнеет.

«Все как одна невинные...» — шепнуло рядом.

Все ближе странная упряжка.

Пригнулся Иван, потом залег.

— Оборони ты деревню нашу, — яростно бормочут девки, — от чумы, от

холеры, от всякой нечисти.

— Чтобы ни одна гадина ни в коем обличье борозду эту ни скоком не

прыгнула, ни воздухом не перелетела...

Прошелестел пласт вывернутой земли неподалеку и дальше пошел вы¬

кладываться.

Решился Иван: вжался в землю и пополз к деревне ужом.

Только на борозду влез, как обернулась одна и завизжала дико.

— Оборотень!

— Нечистик!

— Бей!

— Держи!

Несутся на Ивана: волосы летят, лица яростные, руками размахивают.

Вскочил Иван и — обратно в лес. Они за ним.

Бежит Иван: впереди жуть лесная, да позади-то жутче — девки озвере¬

лые, беспощадные. Так и мелькают за стволами, выблескивают.

Ну в погоне — известное дело! — кому страшнее, тот быстрее: оторвался

Иван. Оглянулся — вроде нет никого. Но на случай на дерево прыгнул, на¬

верх полез. Видит — дупло большое. Недолго думая, внутрь забрался. Си¬

дит тихо — дышать боится. Одни глаза блестят.

Вдруг зашумело рядом, захлопало и застило весь скудный ночной свет.

Потом два зеленых огня вспыхнули, огромных, словно плошки.

Видит филин — место его занято. Ухнул он и заплакал как дитя. Тотчас

и весь лес зарыдал.

И Иван заплакал. От отчаянья.

— Ау! — сквозь слезы простонал он.

— Лю-ди-и!

— Ау-у... — утром уже сипел Иван, бродя по лесу, пошатываясь, с рогати¬

ной в руке.

Лес весь росой облит: травы, листья, цветы каплями сверкают, дробятся,

множатся. Отовсюду шорохи опасные доносятся, потрескивания коварные,

возня за каждым кустом.

У Ивана слезы из глаз катятся: двоится, троится лес, покачивается... Вот

будто вода впереди засияла — озеро. Глядь, одежда какая-то лежит — сара¬

фан. Как во сне наклонился Иван, поднял, к груди прижал:

— Лю-уди-и-и...

И вмиг вздрогнула вся природа: лес передернулся, ярким дождем росу

осыпав; озеро всколыхнулось, белое взметнув, будто лебеди взмахнулись;

трепет пронесся по прибрежному кустарнику — замелькали тела девичьи...

крылья захлопали, воздух засвистел...

И стихло все.

Смотрит Иван — откуда ни возьмись нагая девица идет к нему, красоты

невиданной...

Вот уже близко...

— Я богом тебе дана, — улыбнулась. — Я твоя богосуженая, Ваня... Я

судьба твоя.

И вновь неуловимо, но явно переменилось все в природе; ударило солнце

сильно и пробило лес дымными снопами света, превратив его в высокий храм;

запели птицы, дневные и ночные, слившись в согласный торжественный хор.

Иван и невеста его, в сарафане уже, рядышком стояли, и светлые волосы

их, словно нимбы, в солнце сияли.

— За что, боже?.. — прошептал Иван.

«Дураку-то за что?..» — хор добавил.

Все, что дальше случилось, запомнил Иван не полностью, как обрывки из

сна: вот он по лесу идет, и вроде не сам-то идет, а ведет его девица с рогати¬

ной в руке, вот мальчик-поводырь со слепцами замедлился, окаменел и по¬

вернул за ним следом.

Царский конный дозор на всем скаку встал как вкопанный.

Вот уж видит Иван, что из леса они вышли и в деревню входят. А навст¬

речу из изб кидаются мужики и бабы, чьи-то лица знакомые, вытянутые,

глаза оловянные. А вот и брат Степан с разинутым ртом... А шуму-то!

Шепчутся, охают, вскрикивают, бормочут, что — не разобрать, словно

уши ватой заложило...

Красавица шла по деревне, счастливая и светлая, направо и налево здо¬

роваясь с потрясенными и растерянными жителями. Она вела за руку

Ивана, который послушно ступал за ней с восторженной дурацкой улыб¬

кой до ушей.

А в избе все вверх дном перевернулось: чистую, вымытую горницу уби¬

рали цветами, бегали соседи, звеня посудой, ставили столы, летали скатер¬

ти, вкусно пахло пирогами. Мужики все в чистых рубахах, повсюду песни,

шум, смех... Смотрит Иван — и его переодевают: несколько человек рубаху

да штаны стягивают, другие новые напяливают. Подхватили его под руки

и повели куда-то... С братьями, с соседями сел он в повозки, и с шумом и

криком полетел свадебный поезд...

Потом: торжественная тишина церкви, колеблющиеся огоньки свечей,

рокочущий голос попа, впервые произнесший имя «Марфа», соединенные

руки, венцы над головой...

И снова: визг, хохот, смеющиеся морды лошадей...

Рука об руку шли молодые к крыльцу сквозь ряды веселых, поющих лю¬

дей, под золотым дождем зерна...

Несколько мужиков принесли огромное что-то, в рубашку наряженное.

Раздели — свеча мирская, братская, всей деревней сделанная: тело белое,

светящееся, не в один пуд. Поставили в красный угол, огнем оживили.

Ты садись-ка, добрый молодец,

Поплотней со мною рядышком,

Чтобы век-то нам не разлучатися,

Друг на друга не пенятися...

— Горько!— закричал весь стол.

Молодые поднялись, и счастливые лица их сблизились.

Они поцеловались, и Марфа с улыбкой поддержала вновь ослабевшего

Ивана. Потом с чаркой вина стала обходить гостей.

На свой лад пили в этой деревне, пили и закусывали: в миску самогонку

наливали да хлебушек крошили — тюрю делали.

Хорошо и радостно было Марфе среди людей.

Тем временем, вздымая пыль по дороге, к деревне неслась группа всадни¬

ков. Впереди всех, припадая к гриве коня, в расшитом золотом платье

мчался молодой местный царь Малахон. Был он, как сказано, молод, к то¬

му же красив, и потому, как молодой, красивый царь, имел уверенное лицо

и твердый взгляд.

Всадники налетели на деревню, подняли на дыбы лошадей и спешились

у Ивановой избушки, ломившейся от крика и песен. Малахон рванул дверь

на себя, и вмиг все прекратилось.

Замер и царь. Не отрываясь глядел он на улыбающуюся молодую жену Ива¬

на — уж не сон ли это? И понял царь, что не будет ему в этой жизни покоя.

«Не будет покоя», — догадалась она, ощутив сердцем, что случилось, и

все, что может случиться еще...

Так и стояли они, смотрели друг на друга в притихшей избе. Но вот по¬

шатнулся царь, повернулся с трудом и, нашарив дверь, вышел.

Неуверенным шагом слепца добрел Малахон до коня и с трудом взобрал¬

ся на него. Следом за ним медленно рассаживалась по коням царская свита.

И лишь тронулись всадники, как заголосила избушка веселую свадебную

песню:

Вот тебе жена —

Богом создана!

Люби ее, не обижай

И в обиду не давай.

Ложитесь вдвоем —

Вставайте втроем!

На каждую ночь

Сына и дочь!

Но скоро мало воздуха оказалось в избе для поющих, и вся свадьба с пес¬

ней и пляской выкатилась наружу. Ударили тут мужики что было силы

лаптями о землю, подхватили бабы концы косынок, и запрыгал, затопал

весь двор.

Выплыла и Марфа на середину и так пошла, что расступились все вокруг

и кто-то закричал с восхищением: «Ну чистая лебедушка!»

Тут же вскочил ошалевший от счастья Иван и пустился вприсядку.

— Вань! — прорезался чей-то веселый голос. — Да где же ты ее достал та¬

кую?!

— Не говори, Ваня! — закричали незамужние девки.

Уже начало темнеть, когда к свадебной толпе подкатил шарабан.

— Кто тут Иван будет?

— Я!— закричало полдеревни.

— А который из вас жених?

Из толпы, приплясывая, выскочил новобрачный.

— Поехали,— сказал ему человек.

— Куда это поехали?— зашумела деревня.

— К царю,— со значением произнес человек, подсадил Ивана и дверь ша¬

рабана закрыл.

— Не иначе как в бояре произведут, — громко сказал кто-то.

— Видать, так.

— Ну, молодец, даром что дурак!

— Дурак живет не работой, а удачей, — сказал Петр Степану.

Тот кивнул.

Вели Ивана длинными сводчатыми коридорами через множество дверей:

каждая следующая ниже предыдущей была. Все больше сгибался Иван, с

изумлением по сторонам озираясь.

К последней двери Иван уже на коленях приполз. Согнулся еще и

втиснулся в узкий проем... Поднял Иван голову от пола и замер от

изумления: пламя множества свечей тонуло в просторных палатах, в

резном кресле, словно впечатанный в темное золото хором, сидел сум¬

рачный царь. Ниже и на обе стороны от царя, облаченные в богатые

одежды, хмурили брови бояре. Тихо было от всеобщего молчания,

только эхо от закрывшейся за Иваном двери все еще плутало под по¬

толком.

Бояре, искоса поглядывая на Ивана, сдвинулись за спиной царя и шепо¬

том держали совет.

— Убрать его — и все дела, — негромко предложил носатый боярин.

— Ясно, что убрать, — прошептал другой, красномордый, — а вот как?

— Как это «как»? Понятно — казнить.

— Вот я и говорю — как казнить-то?

— Ну, колесовать...

— В котле сварить...

— Повесить... при попытке к бегству...

Царь поднял руку, и все смолкли.

— Встань, Ваня, — сказал Малахон печально, — встань и подойди. Ближе

подойди.

Когда Иван неуверенным шагом подошел к самому трону, Малахон по¬

дался вперед и тихо спросил:

— Я кто?

— Как кто?— испугался Иван.

— Ответь мне, Ваня, кто я?

— Царь-батюшка, — также тихо сказал Иван и упал на колени.

— Правильно. А раз так, значит, и казнить могу. Могу! А я вот отличить

тебя хочу. Как подданного мне друга. — Малахон наклонился к Ивану и

почти прошептал: — Ваня, у нас нет Жар-птицы... — Затем резко откинул¬

ся в кресле и сказал громко: — В нашем государстве нет ни одной Жар-пти¬

цы! Позор!

Царь бросил испепеляющий взгляд на бояр. Те были потрясены.

— В темноте живем... Сегодня я видел твою жену. — У Малахона перехва¬

тило дух. Он помолчал: — И я понял: только ты можешь достать эту птицу,

которой у нас нет. Иди, Ваня, и не возвращайся... без добычи.

— Царь-батюшка...

— Не надо, не благодари. Иди.

И, когда Иван был уже в дверях, бросил вслед:

— Охрану ему!

Затем победоносно откинулся на троне.

— Ну царь! — развели руками бояре. — Ну искусник! — с восторгом и обо¬

жанием смотрели они на царя.

Разбрелась к ночи деревня по домам, угомонилась. Только у Ивана во

дворе костры горят. Пляшут огненные языки и выхватывают из черной но¬

чи бородатые лица стражников, стволы ружейные. Тихо, лишь огонь потре¬

скивает да кони во сне ногами переступают.

Темно в избе. Только два лица светятся. Затаив дыхание, Марфа с Ива¬

ном по краям лавки сидят, не шелохнутся.

А с печи храп несется: там отец-старичок лежит с открытыми глазами. Не

хочется ему молодых стеснять. Храпит он, а сам с печи потихоньку сполза¬

ет. Так же, храпя, к двери подошел на цыпочках и вышел тихо.

И едва притворилась дверь за ним, как вскочили молодые и друг к другу

в объятия кинулись.

И произошло в природе движенье.

Вспыхнула ярко и упала с неба комета...

Встрепенулись люди во сне, и женские руки мужских коснулись...

И распустились цветы в ночи...

И голова лошади коню на гриву склонилась...

Разгорелся и взлетел ввысь огонь в костре... и озарил счастливое лицо

Иванова отца...

Чуть свет стража замолотила кулаками в дверь.

Вместе с Иваном вышла из избы Марфа. Иван весело запрягал лошадь,

Марфа складывала в телегу еду и лапти про запас.

— Вань,— прошамкал сидевший на завалинке отец, — ты мне оттудова ва¬

ленки привези, а то эти дырявые совсем.

— Привезу, батя.

Оба брата с женами, стоя у своих заборов, глядели на сборы. И стражни¬

ки, не спеша седлая коней, посматривали на молодых.

Телега тронулась. Марфа и Иван пошли рядом. Вскоре на краю деревни

остановились и обнялись.

С грустью смотрела Марфа, как радостный Иван усаживался в телегу.

Стражники подъехали и хлестнули Иванову лошадь. Поскакала ло¬

шадка!

На дубу сидит кобыла,

Раздает всем прянички.

Меня Марфа полюбила,

Называла Ванечкой.

Притопнул Иван ногами и дернул вожжи.

Не роняй, жена, слезу.

Я Жар-птицу привезу.

Царь искал богатыря,

Выбрал он меня не зря.

На росстани столб стоял, на столбе— надписи какие-то.

Задумался Иван.

«Хрена ль ты смотришь,— пронесся шепот,— все равно читать не уме¬

ешь...»

Почесал Иван затылок и налево завернул, на Большую Дорогу.

Как у Вани оба брата

Очень умные ребята.

Только Ване была честь

Тяте валенки привезть.

Солнце было высоко, телега мерно подпрыгивала. Разморило Ивана.

«Большая Дорога...» — шепнул хрипло хор. Открыл Иван глаза, смотрит —

вместо лошади мужик запряженный стоит. Немолодой мужик, усталый.

— Как ты попал сюда, дедушка? — удивился Иван.

— По грехам моим, — горестно вздохнул мужик. — Пять лет назад был я

за эти самые грехи обращен в скотину, тогда меня и купили.

— Как же так? А я все думал, что ты кобыла.

— Да нет, как видишь.

— Вот те на... А я-то...— огорчился Иван. — Я тебя и кнутом бил, и дрова

заставлял возить...

— Да-а, — протянул мужик, — вспомнить страшно, как ты измывался на¬

до мной. Ну теперь срок мой вышел, опять я, видишь, стал человеком.

— Значит, бог простил. Ты уж зло на меня не держи, дедушка. Возьми-ка

хлебушка покушай, а то ведь сколько лет одно сено жевал!

Закивал мужик головой, вылез из хомута и, взяв хлеб, в лес побрел.

— Ты про Жар-птицу-то... — спросил было Иван, да вспомнил. — А, ну

да... — и рукой махнул.

Впрягся Иван в телегу и кряхтя потащил ее по дороге.

Вдруг позади послышался топот. Обернулся Иван и увидел, как из-за по¬

ворота выскочил босой и оборванный парень с мешком за плечами. Зады¬

хаясь, кинул тяжелый, позванивающий мешок в телегу.

— Ну тяжел! Спасибо, тебя встретил, — выдохнул облегченно и пот со

лба вытер.

— Клади, клади... — закивал Иван, улыбаясь.

— Тебя как зовут-то? — спросил парень.

— Иван.

— А кличут?

- Дурак.

— A-а, ну я так и подумал...

Упал он вдруг и прижался ухом к дороге.

— Ты чего? — удивился Иван.

Махнул парень рукой, замер, потом быстро к лесу пополз.

Едва он скрылся, как загикали, затопали за поворотом и показались с де¬

сяток мужиков с дрекольями и барин впереди.

— Вот он! — завопил барин. — Вот деньги! Держи вора!

— Деньги! Деньги! — кричали все.

Глянул Иван на них, потом на мешок в телеге и понял, почему парень так

спешил от этого мешка избавиться. Что делать? Кинулся он к мешку и при¬

нялся его развязывать... Все ближе мужики — вот-вот схватят... Развязал

все же, зачерпнул полную горсть и в сторону швырнул. Еще зачерпнул и в

другую сторону бросил.

Заметались мужики, побросали свои палки и к монетам кинулись. А Иван

все сыплет и сыплет — золотой звон по лесу несется.

И вдруг ожил лес, засвистел, заухал, закукарекал.

«Деньги! Деньги!» — крикнуло несколько хриплых голосов, и в зеленой

тьме леса замелькали чьи-то рожи кривые, руки волосатые.

Зарыдал барин, завыл от горя, от жуткого предчувствия, что не видать

ему своих денег, а может, и света белого не видать, и к виновнику, к Ивану,

с кулаками бросился. Вытряхнул Ваня последние монеты из мешка и по

Большой Дороге прочь ударился.

Налетели тут разбойники, засверкали ножами...

Такой крик подняли, что и не услышали, как зацокали по Большой До¬

роге копыта, как выскочила из-за поворота конная стража.

И завязалась битва нешуточная! Запели стрелы, скрестились мечи, за¬

вертелись, заплясали кони.

Откуда ни возьмись, усталый мужик с лошадкой Ивана появился. Не

спеша привязал ее к дереву, кряхтя стал средь битвы деньги собирать и в

мешок складывать.

«Эх, деньги, деньги...» — вздохнул хор.

А Иван несся по Большой Дороге.

Смеркалось уже, когда рядом с дорогой река сверкнула...

Тяжело дыша, на бегу Иван лапти, порты и рубаху скинул и в реку прыгнул.

Лишь немного он саженками промахал, как вдруг захохотал дико, выско¬

чил по пояс из воды, замахал руками и, извиваясь и рыдая от смеха, торчком

понесся по реке. Он летел спиной вперед, в веере поднятых им брызг, взды¬

мая огромные волны. Так же внезапно он исчез под водой, и стало тихо. А еще

через мгновение хохот его огласил дальнюю излучину реки. Вот он уже сде¬

лался едва слышным, потом, то и дело исчезая, снова стал приближаться.

Иван болтался и нырял, как поплавок при сильном клеве. Он то хохотал, то

булькал и выпрыгивал из темной реки в серебряных столбах водяной пыли.

Наконец все прекратилось — и движение, и смех. Иван шумно перевел дух,

а рядом с ним появилось девичье лицо с длинными распущенными волосами.

С ужасом Иван смотрел на ее странно белое, без кровинки, лицо, на хо¬

лодный блеск глаз, на длинные неживые волосы. Поднял было руку пере¬

креститься — не идет рука...

И не успел опомниться он, как полился над рекой вкрадчивый, завора¬

живающий голос. Стоя по горло в воде, видел Иван перед собой пригожее,

отрешенное лицо девицы, слышал кружащие голову звуки. Потом лицо ее

стало почему-то терять свою четкость и превратилось в расплывчатое пят¬

но; разлетелись и закачались вокруг головы длинные волосы— блеснула

рыбья чешуя, изогнулись волнистые водоросли и, будто во сне, мелькнули

чьи-то бородатые рожи. Голос звучал все тише, все глуше, и побежала уже

вверх из-под носа цепочка пузырьков...

«Ну все, — прошептал хор и запел: — Со святыми упокой...»

Взорвалась успокоившаяся было река: выскочил Иван из-под воды и за¬

орал не своим голосом. Рядом появилось девичье лицо. Все так же без выра¬

жения смотрело оно немигающими глазами, как бьется, кричит Иван, пыта¬

ется к берегу выгрести. Булькает Иван, руками машет, и все время перед ним

неотрывные, в упор глядящие глаза русалки. Обернулся в отчаянии к бере¬

гу, а там усталый мужик с его лошадью и телегой, груженной мешком денег.

Покачал мужик головой сочувственно.

— Ну что же, — вздохнул горестно, — не пропадать же добру, — и Ивано¬

ву одежду на телегу бросил.

— Эй! — крикнул Иван, молотя руками воду.

Перекрестился мужик и тронул лошадку.

Пробился наконец Иван на мелководье — сидит по пояс, дрожит весь.

Неподалеку девица — смотрит растерянно.

Собрался Иван с силами, начал крест творить. Тотчас дрожать перестал.

Видит: из глаз русалки слезы полились.

Жалко ее стало Ивану, опустил он руку. Вмиг глаза девицы высохли. От¬

крыла она рот. «А-а-а» — вновь песню начала.

— Да чур ты! — прикрикнул на нее Иван. — Не видишь, неодетый я, вый¬

ти не могу.

Смотрит русалка, не понимает. И Иван смотрит с отчаянием.

— Голый, голый я! — вскочил Иван, руками закрывшись.

Русалка исчезла вмиг.

Остался Иван один по колено в воде. Но ненадолго — вновь русалка пе¬

ред ним возникла с мокрой кольчугой и шлемом.

«Ну вот, — прошелестело над рекой, — другое дело...»

Тиха, пустынна темная река. Лишь девичья голова с распущенными во¬

лосами смотрит широко открытыми, немигающими глазами. Но вот рядом

с ней появились вторая, третья, еще несколько русалок вынырнуло. Все с

удивлением смотрели на человека, стоявшего на берегу: ниже колен на нем

висела кольчуга, болтались длинные, чуть не до земли рукава; на голове, за¬

крывая глаза, — шлем, а на шлеме надпись: «Иду на вы. Лукопёр».

Лицо у царя Малахона было веселое и уверенное. Разодетый и разряжен¬

ный, он размашисто шел к крыльцу. За его плечами видна была суетливая

свита, мужики на коленях в пыли, с шапками в руках, и дальше спелое по¬

ле до горизонта.

Царь легко взбежал на крыльцо, ногой толкнул дверь и, как к себе домой,

вошел в избу Ивана.

— Ты чего же это?! С царем шутки шутить?! — начал он прямо с порога.

Затем огляделся и увидел Марфу.

Она стояла у окна с младенцем на руках, тихонько его покачивала и смо¬

трела на бегавших взад-вперед царских приспешников, на коленопрекло¬

ненную деревню. Потом подошла к двери и распахнула ее перед царем.

Побелел царь, пристально поглядел на Марфу, затворил дверь и пошел к

ней. Марфа приложила палец к губам: «Тихо» — и сделала это так, что царь

вдруг сразу перешел на шепот.

— Я к ней и так, и сяк, и гонцов знатных посылаю, и зову, и умоляю... За

честь должна почесть!

Марфа насмешливо улыбнулась.

Малахон подошел к окну и махнул рукой.

Тотчас дверь отворилась, и в комнату, кланяясь, проскользнуло несколь¬

ко ядреных баб.

— Кормилицы, — объяснил Малахон. — Выбирай любую и собирайся —

нечего тебе здесь больше делать.

Марфа равнодушно отвернулась и пошла в глубь избы, напевая и баюкая

младенца.

В красном углу горела оплывшая, по-прежнему огромная мирская свеча.

Царь был обескуражен, по всему было видно, что он не привык к отказам

и теперь не знал, что делать. Взгляд его упал на печь, где стоял на коленях

и часто кланялся ему старичок отец. Малахон подошел к нему и, будто за¬

быв про Марфу, сказал с печалью в голосе:

— Да... грустно, дед, скорбно...

Старик не расслышал, и тогда царь сказал громко и внятно:

— Сын твой Иван погиб... вот так, отец...

Старик продолжал кланяться.

— Сгинул он! — крикнул царь. — Сгинул!

Отец перестал кланяться, глаза его наполнились слезами.

— Врешь,— спокойно сказала Марфа.

— Как это «врешь»? Ты кому это говоришь?!

Марфа подошла к нему вплотную.

— Врешь! — твердо повторила она и так посмотрела на царя, что тот нео¬

жиданно для себя сказал вдруг:

— Вру... — Но тотчас опомнился и закричал: — Почему вру?! Не вру я! Не вру! —

Потом глянул на Марфу и снова промямлил: — Ну вру... и что? Все врут, и я вру...

Марфа с жалостью поглядела на него и сказала тихо и спокойно:

— Иди с богом. — И, повернувшись, отошла.

Царь медленно опустился на лавку, тут же, словно обжегшись, вскочил и

тяжелым шагом пошел к двери. Рыжий бородатый молодец из свиты поч¬

тительно посторонился, давая царю дорогу. Малахон вышел, закрыл за со¬

бой дверь и, внезапно размахнувшись, влепил рыжему оплеуху. Затем сбе¬

жал вниз и с размаху вскочил в седло.

По лесу, увязая в снегу, шел Иван. Поверх кольчуги была накинута зве¬

риная шкура, в руке Иван держал дубину. Вылез из берлоги медведь и не¬

довольно зарычал на него. В ответ Иван так рявкнул, что медведь вжал го¬

лову и полез обратно в берлогу.

То и дело проваливаясь в сугробы, Иван достиг наконец границы леса.

Здесь он остановился и из-под руки глянул вдаль.

Голо вокруг — снежное поле.

И снова побрел Иван. Ночью, в ярком свете луны, открылась его взору

странная картина: темный городок, кишащий людьми, выл сотней собачь¬

их глоток. По улицам среди пепелищ и разбросанных по земле пожитков

шатались, посылая кому-то проклятия, жители. Снег в городе был серым

от пепла. Из лунной тени возник перед Иваном человек и пошел рядом, по¬

вторяя: «Купи дом, сколько хочешь за дом? Купи... Задаром отдам...»

Возле черного и теплого еще пятна бывшего дома толпа обгорелых людей

распевала песню. Чуть поодаль громко перекликались бабы. От поющих

отделился мальчонка и, приблизившись к Ивану, с надеждой спросил:

— Ты за огненной птицей пришел, да?

— Да, — удивился Иван. — А ты почем знаешь?

— Он! — подпрыгнул мальчишка и побежал по улице, размахивая рука¬

ми. — Он! Пришел!

Замер город на минуту, даже собаки перестали выть. Повернулись из тем¬

ноты к Ивану бледные пятна лиц. Потом улица задвигалась, зашевелилась,

и в глубине ее появилась процессия людей, несших под полой зажженные

свечи, отчего и сами они, и особенно лица их светились. Возглавляли про¬

цессию два человека: один седой, с темными мешками под глазами, другой

с пушистыми усами и лысый. Лысый нес на расшитом полотенце хлеб-соль

и, вглядываясь в странного, облаченного в богатырские доспехи пришель¬

ца, не переставая, удивлялся:

— Неужели богатырь?

— Богатырь-то вроде побольше...

— Карлик, наверное, — решил седой. — У богатырей ведь тоже карлики

должны быть.

Перед Иваном делегация остановилась и поклонилась в пояс. Лысый вы¬

двинулся вперед, держа хлеб-соль на вытянутых руках. Иван уронил дуби¬

ну и, взяв каравай, принялся рвать его зубами.

— Ты что, пешком пришел? — спросил седой. — А мы конного ждали.

— Я коня своего к семье отпустил, — ответил Иван, не переставая же¬

вать. — Он заколдованный был.

— Понятно, — тихо сказал лысый и со значением посмотрел на седого.

Тот округлил глаза и почему-то оглянулся. И освещенные свечами, и

скрывающиеся в темноте люди наблюдали с восторгом, как жадно Иван

приканчивал хлеб. Кто-то из делегатов выделился из толпы и, протянув

руку со свечой к Ивану, прочитал на блестящем шлеме: «Иду на вы. Луко¬

пёр».

— Богатырь Лукопёр! — зашептали делегаты, и, как эхо, откликнулось в

темноте: «Богатырь! Лукопёр!»

Иван стряхнул с бороды хлебные крошки и глянул исподлобья на незна¬

комых людей:

— Запить бы.

— Идем, идем, все готово, — проговорило сразу несколько голосов. Окру¬

жив Ивана светящимся кольцом, делегация двинулась вверх по улице.

— Где птица? — спросил Иван подозрительно.

— Ты не торопись.

— Отдохнешь, подкрепишься перед подвигом...

— С ней днем надо биться, днем она вялая со сна... — советовали ему со

всех сторон.

— Ночью к ней не подойдешь — горячая!

— Ну, уж Лукопёр покажет ей, где раки зимуют!

Позади Ивана шел человек выше его на голову и нес дубину.

В кабаке все стали рассаживаться за длинным дубовым столом. Ивана

посадили на высокое кресло в центре.

С огромными блюдами, от которых шел пар, на мягких, неслышных но¬

гах мелькал перед столом кабатчик. На мгновение замешкался он возле

Ивана, и глаза их встретились. Еще через мгновение он был у Ивана за спи¬

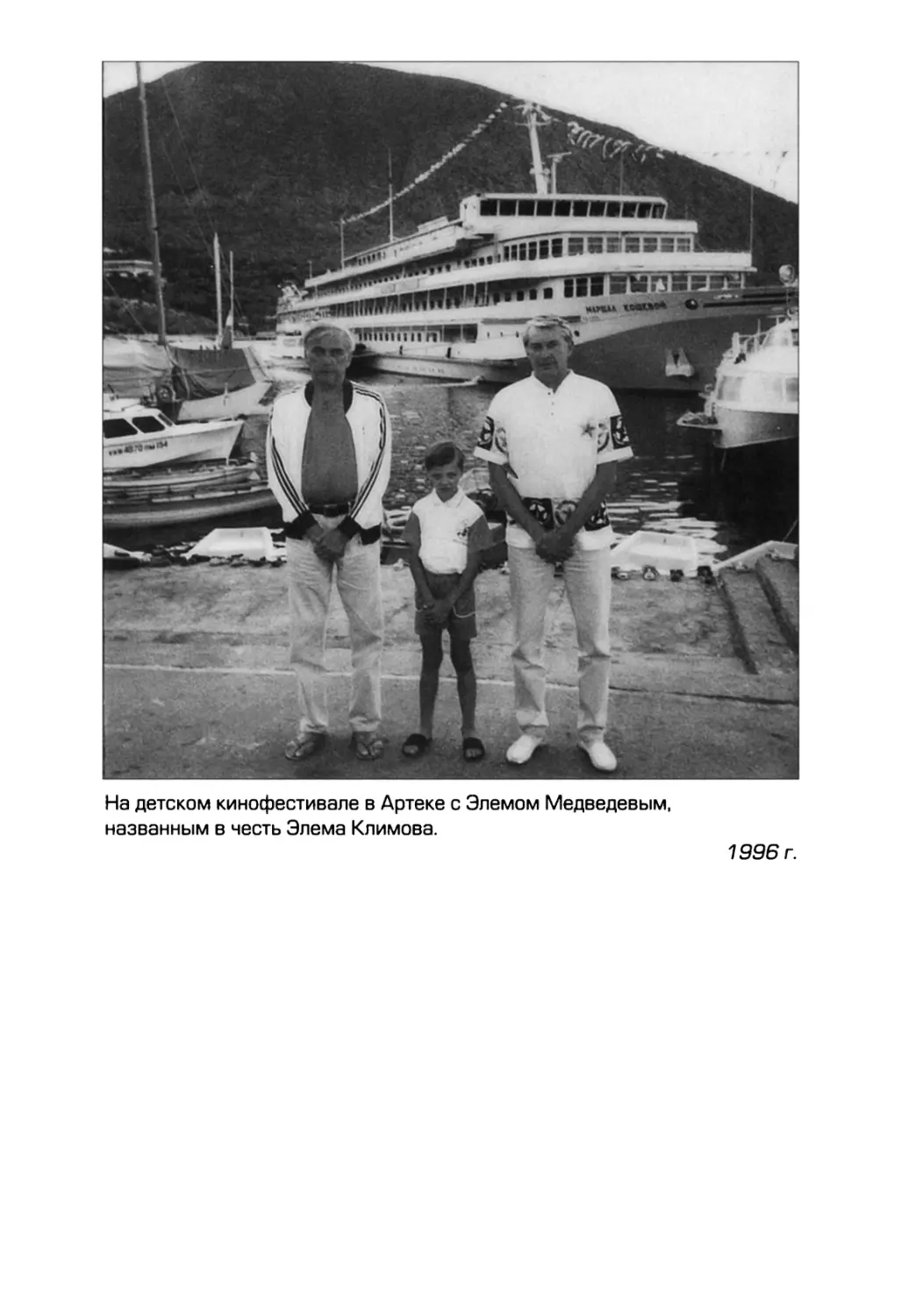

ной и шептал ему на ухо: