Текст

АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНСКОЙ ССР fyjp&c^ P/£

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ „, _й

К. К. ЖОЛЬ

мыть

елово

МШПГЛФОРЛ

ПРОБЛЕМЫ СЕМАНТИКИ

В ФИЛОСОФСКОМ

ОСВЕЩЕНИИ

КИЕВ НАУКОВА ДУМКА 1984

Монография посвящена историческому

и гносеологическому рассмотрению

вопросов соотношения мышления и языка.

Актуальность подобных исследований

подчеркивал В. И. Ленин, писавший о необходимости

переноса центра тяжести в изысканиях по

проблематике теории познания с критики

разума на критику языка. Основной

предметной областью исследования является

языковое творчество в сфере семантики. В

монографии описываются и сравниваются

взгляды крупных мыслителей прошлого иа

соотношение мышления и языка, дается

марксистское понимание отмеченной

проблематики.

Рассчитана на философов, лингвистов,

психологов, а также специалистов в области

наук логико-математического цикла,

занимающихся проблемами семантики в связи с

построением искусственных языков.

Ответственный редактор В. А. Рыжко

Рецензенты Л. А. Б о б р о в а, И. Н. Б р о д-

о к и й, В. С. III в ы р е в

Редакция философской и правовой

литературы

0302020100-183

Ж 4-84

М221(04)-84

© Издательство «Наукова думка», 1984.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В книге дается историко-гносеологический анализ соотношения

мышления и языка. По этой тематике опубликовано большое количество работ

как наших авторов, так и зарубежных. Чтобы избежать дублирования

и внести посильную лепту в познанне нового, решено было

сконцентрировать основное внимание на проблемах языкового творчества в сфере

семантики, в той сфере, где мы имеем дело со смыслообразующей

знаковой деятельностью человека. В соответствии с этой задачей

осуществлено композиционное построение текста и выбор приемов, методов

исследования.

Традиционный характер описания исторической эволюции того или

иного вопроса обычно редко отходит от академических схем, что в

большинстве случаев вполне оправданно и закономерно. При таком подходе

к исследуемому материалу важную роль играет констатация фактора

преемственности, а также указание на то, что в этом процессе

наличествуют этапы качественных преобразований, которые не всегда

сопровождаются полным заимствованием позитивных аспектов опыта,

накопленного предшественниками.

Эти упущения в историческом развитии принято относить к разряду

«нереализованных возможностей», которые обычно исследуются

ретроспективно-историческим методом. В этом методе имеются свои

достоинства, но есть и недостатки. Впрочем, последние скорее следует

приписывать не столько самому методу, сколько субъекту познания, который

подчас забывает или вообще не учитывает эвристического момента в

информации, получаемой при ретроспективно-историческом анализе. В

лучшем случае подчеркиваются «догадки», «предвосхищения» авторов

прошлого. Тем самым современность как бы априори выступает в

качестве «верховного судьи», знающего истину в последней инстанции. Это

противоречит проблемности научного познання, следовательно,

методологически ошибочно.

Чтобы избежать этих недостатков в данном исследовании н

получить информацию, полезную при решении современных гносеологических

и семантических проблем, предлагается сравнительный метод

рассмотрения некоторых аспектов феномена полисемии и семантики вообще.

Монография состоит из двух частей, каждая из которых включаег

несколько глав. В первой части рассматриваются и сравниваются древ-

3

ние н наиболее фундаментальные попытки решения вопроса о значении

языковых выражений, изменяемости этих значений, о роли языка в

процессе познания и миропонимания (Платой, Аристотель, Анандавардхана

и др.). Здесь же дается обзор развития идей риторики, представители

которой сыграли значительную роль в расширении горизонта наших

знаний о семантических ресурсах естественных языков, о возможности

активно воздействовать вербальными средствами на поведение людей, на

характер их мировосприятия (Аристотель, Квннтилиан, А. А. Ричарде,

A. Греймас и др.). Завершающая глава первой части монографин

посвящена рассмотрению тех философских предпосылок науки Нового

времени, которые оказали мощное регулятивное влияние на

формирование современных идей семантики, в частности по вопросу о механизме

семантических изменений.

Во второй части монографин анализируются узловые понятия,

связывающие философию и лингвистику, показывается возможность и

эффективность философского подхода к объяснению процессов развития,

семантического обогащения естественных языков и языков научного

познания (Л. Витгенштейн, Дж. Л. Остин, Н. Хомскнй, Л. В. Щерба,

B. А. Звегиицев, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, К. Р. Мегрслидзе

и др.).

Автор выражает благодарность рецензентам за критические

замечания, а также коллегам, чей добрый совет помог улучшить книгу.

ВВЕДЕНИЕ

В процессе исторического творчества человек шаг за

шагом создает вокруг себя искусственную среду обитания и не-

природныё формы общения, формы сознательного

сотрудничества. Одновременно с этим многообразятся формы и

содержание сознаний, соответственно чему усложняются

способы общения между отдельными людьми и народами.

Находясь в различных социально-культурных и

природных условиях, человек в своей повседневной

жизнедеятельности имеет дело с предметами различной природы и

назначения, что отражается в предметном

содержании его сознания, а также в способах преодоления

возникающих коммуникативных трудностей. Все это

способствует тому, что на повестку дня ставится проблема

взаимопонимания как ключевая проблема

человеческого общежития. В гносеологическом плане возникает

вопрос о соотношении мышления и бытия, частным случаем

которого является вопрос о соотношении мышления и языка.

В рамках марксистской гносеологии мышление

трактуется как продукт социально-исторического развития, как

продукт усложнения и дифференциации сознательных форм

деятельности. Весьма неопределенное понятие мышления как

такового, которое то связывалось с чувствами и эмоциями,

то резко противопоставлялось им как особая

психофизиологическая функция, то превращалось в атрибут

самосознания, советские философы попытались связать с понятием

объективированного мышления, когда через свое

осуществление мысль становится доступной самой себе. При этом

обнаружилось, что именно с акта объективации, акта

осуществления мысли начинается понимание как собственно

человеческое восприятие знания, фигурирующего в поле

сознания. Как известно, одной из наиболее важных форм

объективации мысли является вербальная деятельность.

Говоря о понимании в связи с указанием на речевое

осуществление мысли, мы тем самым переходим от гносео-

5

логии к семантике, вернее, к семантическому аспекту

понимания. Проблемы онтологии трансформируются в

проблемы семантики, при этом значительно суживается диапазон

исследования, возникает опасность отрыва семантики от

онтологии, опасность гипостазирования некоторых уровней

семантического анализа. Поэтому необходимо подчеркнуть,

что в философско-методологическом плане семантический

анализ вторичен по отношению к общегносеологическому

анализу. Иными словами, как только в расчет принимаются

акты осуществления мысли в языке, включая то, что

именуется языком науки, появляется проблема соотношения

онтологии и семантики в рамках гносеологии.

Семантический анализ проблемы понимания как

собственно философской проблемы не рядоположен гносеологии,

а включается в ее внутреннюю иерархическую струкгуру,

благодаря чему расширяются границы и полномочия

современного гносеологического анализа, как в свое время

это произошло, когда к теории знания была

присовокуплена теория сознания.

По достоинству оценить плодотворный синтез теории

знания с теорией сознания можно лишь в том случае,

когда учитывается важное марксистское положение,

что язык, вернее, речь — это «практическое, существующее

и для других людей и лишь тем самым существующее

также и для меня самого, действительное сознание» !*.

Это марксистское положение ценно для нас тем, что

подчеркивает единство истории языка с историей мышления,

причем с учетом существенных, качественных различий

языка и мышления, языка и сознания. Исходя из этого

положения, как отмечал в свое время К. Р. Мегрелидзе,

«Ленин, с особым вниманием подчеркнув слова Гайма,

указывал, что тяжесть доказательства в изысканиях теории

познания должна быть перенесена с критики разума на

критику языка, на задачу критической истории языка.

В таком историческом изучении развития человеческой

мысли Ленин видел единственную гарантию метода,

дающего «теорию познания бесспорно доказательную»2.

Придерживаясь этих ленинских рекомендаций, можно

попытаться реализовать задачу критической истории языка

для обогащения таких фундаментальных понятий

марксистской гносеологии, как «мышление», «сознание»,

«деятельность», «развитие». В силу того, что указанная задача

* Примечания, сгруппированные по главам, помещены за текстом

книги.

6

требует комплексного подхода, усилий многих специалистов

(психологов, лингвистов, социологов, этнологов),

предлагается сосредоточить основное внимание на круге вопросов,

связанных с особенностями языкового творчества в

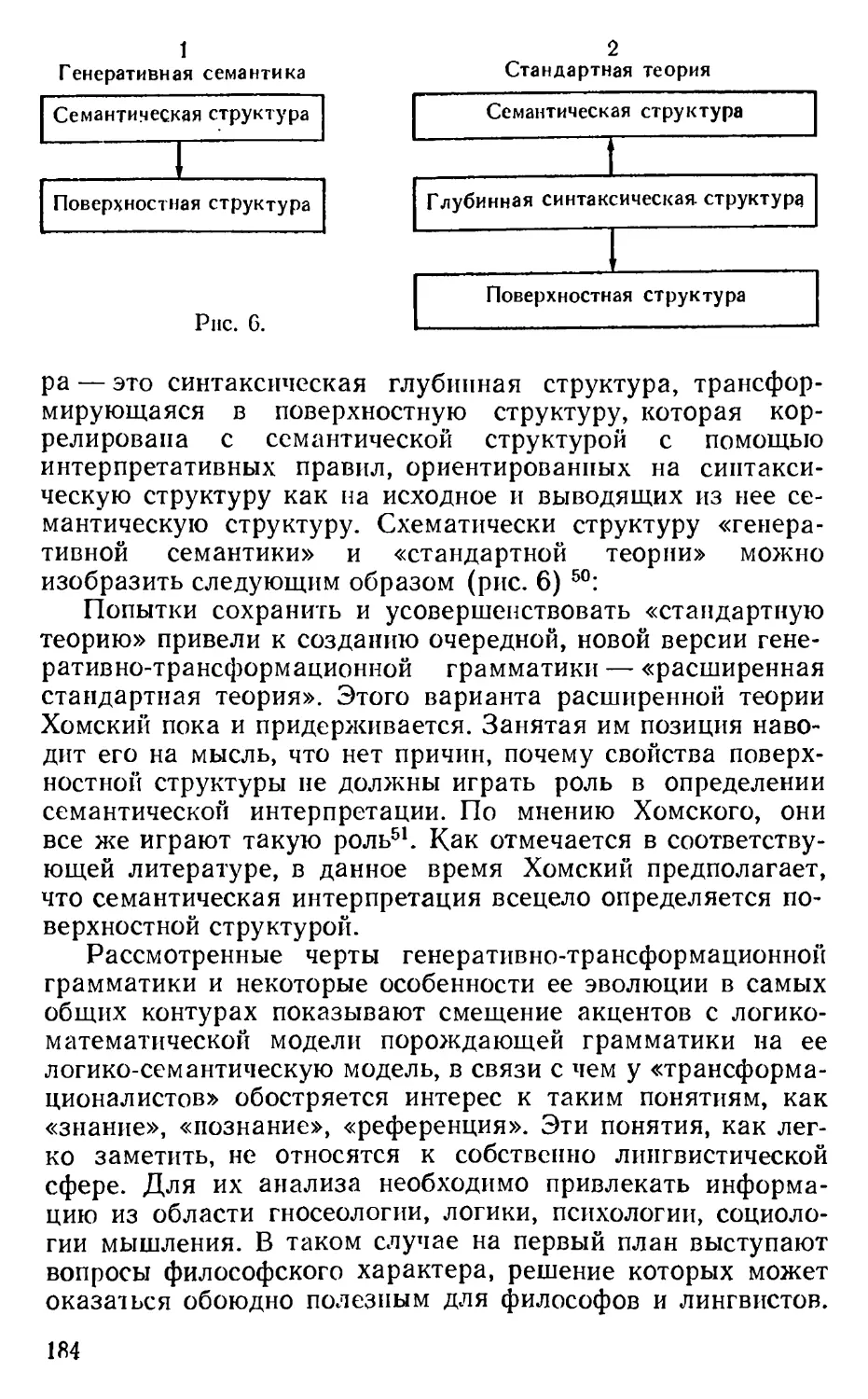

семантической области. Издавна в этой области пересекались

интересы философов и языковедов, издавна здесь велась

дискуссия по проблемам семантики. Обстоятельства

сложились так, что камнем преткновения явился вопрос о

метафорах и метафорообразованиях, поскольку в оценке

метафоры крайне трудно было дифференцировать

соотношение понятийного и семантического, мышления и языка.

За несколько последних десятилетий значительно возрос

интерес к изучению метафоры со стороны представителей

философии науки, лингвистов, фольклористов, психологов.

Об этом свидетельствует рост публикаций по данной теме 3

и те, если угодно, афористические высказывания, которыми

эти публикации порой изобилуют. Так, например,

известный американский исследователь Д. Берггрен с известной

долей вызова заявляет, что «метафора всегда была одной из

центральных проблем философии»4. Но если эти слова

сравнить, скажем, с высказыванием А. Ф. Лосева, которое

прозвучало в достаточно близком контексте, то «дерзкое»

заявление американского ученого, не лишаясь налета

рекламное™, заставляет всерьез задуматься над

рациональным смыслом сказанного. По мнению А. Ф. Лосева, одним

из центральных понятий философии является понятие

символа 5. Характерно, что на вопрос о сущности символа, один

из исследователей семантических изменений в естественных

языках У. М. Урбан, отвечает, ссылаясь на понятие

метафоры 6.

Понятия «символ» и «метафора», по мнению У. А. Шиб-

лза, имеют много общего. Это связано с творческим

аспектом конструирования метафор. Творчество заключается в

том, что метафора — это первая попытка определения

нового понятия с помощью старого «имени» 7. Кстати, еще Дж.

Локк обратил внимание на тот примечательный факт, что

понимание многоярусной научной теории, особенно новой,

иногда наталкивается на трудности, вызванные, с одной

стороны, частичной концептуальной неясностью, а с другой—

отсутствием адекватных средств для выражения новых

понятий и интуиции. Этот кризис на первых порах может

частично приглушаться за счет метафорического

употребления прежних терминов. Поэтому та или иная степень

метафоричности научных терминов в развивающемся научном

7

знании сохранялась и будет сохраняться вследствие

бесконечного процесса познания.

Каждый, кто занимается сравнительными

исследованиями или переводами, часто сталкивается с подобного рода

семантическими неясностями. Однако метафоричность

в интерпретации тех или иных научных

представлений — это отнюдь не ущербность языка исследования, а

свидетельство жизнетворных противоречий в системе

теоретических понятий, что стимулирует научный поиск и

совершенствование познавательных средств.

Таким образом, разные ученые, независимо друг от

друга и познавательных интересов, указывают на

необходимость самым серьезным образом считаться с тем, что

создание семантической теории немыслимо без глубокого

постижения соответствующих знаковых систем, их

организации, коммуникативных и экспрессивных возможностей.

О необходимости вплотную заняться изучением

механизма семантических изменений на примере метафорооб-

разований уже давно ставится вопрос в марксистской науке.

Например, известный исследователь из ГДР Р. Вейман

указывает на метафору как на одну из интереснейших

областей филологии. По его мнению, от обстоятельного и

многоаспектного изучения метафоры нельзя отказаться,

объявив ее формализмом 8, как это нередко бывало, когда

ссылались на разработки по теме логической семантики

или на семантические изыскания в русле структурной

лингвистики.

Метафора привлекает к себе внимание не только

филологов или лингвистов. Она интересует психологов,

занимающихся изучением соотношения мышления и языка.

Метафора будоражит ум философов в связи с

необходимостью учета семантического фактора в развитии научных

понятий.

В классической филологии неоднократно

высказывалось мнение, что различные тропы (высказывания в

переносном значении) — это всего лишь разновидности

метафоры, хотя и принято считать с древнейших времен

метафору одним из самых важных тропов наряду с

метонимией, синекдохой и сравнением. Подобное

отождествление различных тропов с метафорой имеет свои основания

не только в этимологии слова «метафора» (греч. metapho-

га — перенос), но и в том, что границы между тропами

очень условны и скорее выполняют пропедевтические

функции, нежели являются следствием теоретической конст-

руктивизации феномена полисемии.

8

Это, в частности, подчеркивает Т. Хавкес, когда пишет,

что многие тропы могут быть рассмотрены как различные

версии единого метафорического прототипа9. Поэтому не

будет ошибкой или преувеличением пользоваться одним, к

тому же хорошо знакомым словом «метафора», говоря о

проблемах полисемии, в частности о проблемах полисемии

и полиморфизма языка научного познания. В XX в. об этом

убедительно заявили представители «лингвистической

философии» (Л. Витгенштейн, Дж. Л. Остин и др.). Что

же касается изучения в новом ключе метафоры, то

прежде всего следует отметить основополагающую

монографию А. А. Ричардса «Философия риторики» (Оксфорд,

1936), повлиявшую на все последующие разработки в

данном направлении.

В современной науке метафора занимает все более

видное место. Можно надеяться, что тщательные

историко-философские, психологические, лингвистические и

логические подходы к проблемам семантики создадут

благоприятные предпосылки для более тонкого анализа

механизма метафорообразований в самых различных

культурных «текстах». В отечественной литературе еще

существует значительный пробел в этой области познания, хотя

и предпринимаются некоторые попытки заострить внимание

на феномене полисемии в связи с метафорой.

Предлагаемое исследование не преследует цели дать

развернутую теорию метафоры. Перед автором стояла

более скромная задача, а именно: не выходя за пределы

компетентности, переосмыслить историческую связь некоторых

разделов философского знания (гносеологии, логики) с

различными нефилософскими анализами феномена языка и

познакомить читателя с литературными источниками по

данной проблематике.

ЧАСТЬ 1

Исторический обзор

семантической проблематики

по вопросу изменяемости значений

языковых выражений

Глава 1

ХАРАКТЕР И РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ

РЕФЛЕКСИИ ПО ПОВОДУ МЫШЛЕНИЯ

И ЯЗЫКА В КЛАССИЧЕСКИХ УЧЕНИЯХ ДРЕВНОСТИ

Вводные замечания. На заре человеческой истории язык

был вплетен в общую практику социального

взаимодействия. Характерной особенностью этого взаимодействия

является специфика воздействия на поведение людей в

процессе коллективного сотрудничества. Со временем из

различных форм воздействия (звукового, жестикуляционного,

тактильного) выделяется вербальная форма воздействия,

речь как средство общения и регулятор социально

значимого поведения (например, приказ, просьба, команда

и т. п.). Кроме того, в процессе человеческого развития речь

начинает активно воздействовать не только на поведение,

но и на формирование сознания, мышления, тем самым

индивидуализируя феномен общественного сознания,

стимулируя переход от безличного коллективизма к

прогрессивному развитию личностных начал. Так^ на определенном

этапе истории «внешняя речь» становится «речью

внутренней», соответственно чему существенно меняются форма и

структура сознания (сознание теряет непосредственную

зависимость от диктата со стороны живого слова).

В рамках одного и того же языка люди постепенно

перестают понимать друг друга с «полуслова», что

непрестанно усиливается прогрессирующим разделением труда,

влекущим за собой изменения в формах сознания, в его

содержании. Поэтому всякие серьезные сдвиги в социальной

реальности отражаются в формах и содержании

общественного сознания, и в конечном итоге изменяется вся

человеческая психика во главе с сознанием. Такова точка зрения

марксистской социологии и психологии мышления.

Дистинкция «общественное сознание — индивидуальное

сознание» в языковом плане конкретизируется с помощью

Ю

дистинкции «значение — смысл». Значение — это то, что

обладает объективно-исторической ценностью. По мнению

А. Н. Леонтьева, в понимании соотношения языка и

сознания прежде всего следует исходить именно из этого

положения. В таком случае понятие «значение» является

выражением специфической формы языкового сознания, в

которой отдельный человек отражает и фиксирует обобщенный

человеческий опыт *.

Что же касается понятия «смысл», то оно призвано

выразить движение от озадаченного сознания к сознанию,

решившему задачу, т. е. установившему более или менее

истинное значение проблемной ситуации.

Поскольку строение сознания связано со строением

человеческой 'деятельности, то проблема соотношения

значения и смысла имеет также и онтологический план. Так, при

слабой дифференцированности трудовой деятельности в

первобытном обществе наблюдается нерасчлененность в

сознании смыслов и значений; смысл сознаваемого явления

для отдельного человека и его смысл для коллектива в

целом (значение) совпадают. Это совпадение — главная

особенность первобытного сознания 2.

Связь семантики с онтологией ярко прослеживается на

примере процессов семантических изменений типа метафо-

рообразований. Говоря о феномене метафоры во временном

ракурсе, необходимо отметить следующее. Появление

метафор в поле языкового сознания — свидетельство

определенной филогенетической и онтогенетической зрелости.

Сознание человека эпохи мифа невосприимчиво к неожиданным

явлениям. Для этого типа сознания различные предметы,

включая «неожиданные», относительно легко сводимы к

хорошо известному, или, как писала О. М. Фрейденберг, «для

первобытного сознания один предмет и есть другой; поэтому

здесь нет места ни для какой переносности значения с

одного предмета на другой»3. Иносказание же, по мнению

Фрейденберг, открывает путь в будущее, в новое

мышление, в связь неожиданных явлений4. Таким образом,

появление басен, загадок, пословиц и пр. знаменует собой

возникновение нового типа языкового сознания, не боящегося

оперировать метафорами.

В онтогенетическом процессе наблюдается^ примерно

аналогичная картина. Детская мысль на первых порах

связана только с конкретными образами. Поэтому дети в

раннем возрасте горячо возражают против аллегорий и

метафор, которыми пользуются взрослые. Со временем эта

ситуация меняется коренным образом. Как и в народном

11

фольклоре, у детей проявляются тенденции к

сознательному нарушению прочно установленных истин. Тем самым

ребенок, во-первых, самоутверждается, т. е. утверждает

свою сознательность, свою независимость, во-вторых,

создавая метафоры, он заявляет не о пренебрежении к

нормам языка, а о достаточно прочной усвоенности этих норм,

о возможности сознательного их нарушения в комической,

игровой манере5.

Семантический анализ, вплетаясь в контекст

гносеологии, позволяет по-новому взглянуть на закономерности и

этапы развития человеческого сознания, мышления и таким

образом дать более полную картину функционирования

человеческой психики. А если к этому добавить данные

семиотического анализа явлений культуры, то, по всей

видимости, можно будет надеяться обнаружить влияние

материального субстрата, объективных факторов на специфику

развития форм сознания и познавательной деятельности у

различных народов, представителей различных культур и

цивилизаций.

В данной главе основное внимание сосредоточивается

на характеристиках соотношений языка и мышления в

работах древних авторов. При этом во главу угла ставится

анализ мировоззренческих установок, обусловливающих стиль

и направленность рассуждений ученых далекого прошлого.

Сравнительное рассмотрение теоретических построений

Платона, Аристотеля, индийских и китайских мыслителей

должно послужить своеобразным историческим

экспериментом, который позволил бы более выпукло представить

общие контуры, общие параметры диалектического единства

онтологии и семантики и тем самым наметить пути

исследования механизма семантических изменений.

Негативные черты платоновского идеализма в оценке

познавательных возможностей языка. Противопоставление

мышления и языка, покоя и движения. Обращение к

философии Платона в связи с лингвистической проблематикой

объясняется рядом причин. Во-первых, в известном

платоновском диалоге «Кратил» впервые в истории европейской

науки о языке наиболее полно представлены бытовавшие

в то время теории происхождения языка. Во-вторых,

Платон впервые в истории научной мысли попытался

определить познавательную (когнитивную) ценность языка6.

Для философов лингвистики особый интерес

представляет выяснение степени и характера влияния платоновской

идеалистической философии на трактовку лингвистических

вопросов. Это тем более интересно и ценно, что на примере

12

Платона хорошо видна специфика идеализма вообще

применительно к языку и его семантике.

Исследование диалога «Кратил» и других произведений

Платона показывает, что вопросы, поднимаемые в этом

диалоге, не обсуждались в каких-либо других диалогах до

него и после него, хотя созвучные данной тематике

замечания можно найти в некоторых произведениях античного

философа. Подвергая тщательному анализу указанный

диалог, Дж. Анагностопоулос отмечает, что для платоновских

рассуждений в этом тексте характерен ряд странностей.

Так, Платон, рассматривая вопросы, относящиеся к языку,

в дальнейшем, по-видимому, отказывается от задуманного

предприятия. Подобные странности отмечаются и другими

исследователями 7.

Анагностопоулос полагает, что, несмотря на большое

расхождение среди ученых в оценке «Кратила», этот

диалог имеет философское значение, так как, во-первых,

Платон редко обсуждает нефилософские проблемы, и,

во-вторых, он вряд ли мог написать целый диалог, имеющий

нефилософское значение8.

Анагностопоулос прав. Действительно, Платон в «Кра-

тиле» не только пересказывает содержание существующих

учений о языке, но и предлагает свою трактовку, которая

согласуется с его общефилософской доктриной. Суть этой

трактовки заключается в том, что «имена» не являются

адекватным орудием познания мира вещей, основу

которого образует «мир идей». По Платону, с помощью

языка невозможно выразить подлинно философское

содержание познания. Объясняется это следующим образом.

Платоновский «мир идей» — это умосозерцаемая

целостность. Данная целостность распадается на многообразные

составляющие как только становится объектом

умопостижения с помощью языка, причем из этих составляющих

(частей) целое вновь не сложить.

Мышление как процесс, как деятельность, как движение

понималось Платоном в двух планах, а именно (1) как

негативное противопоставление покоящейся в себе мысли

и (2) как «внутренняя речь», по отношению к которой

«идея» (покоящаяся в себе мысль) выступает

порождающим началом и регулятором. Оценивая эту особенность

платоновской философии, А. Н. Соколов резонно замечает,

что «платоновское определение мышления как «словесно

выраженной молчаливой речи» подчеркивает значение вну*

тренней речи для мышления. Вместе с тем это

определение содержит в себе и поводы для отождествления мышле-

13

ния с внутренней речью и речью вообще» 9. Так, например,

в «Софисте» мышление определяется как «беззвучная

беседа души с самой собой», а речь — как идущий из души

через уста поток звуков 10.

Помимо довольно путанных рассуждений о языке в

диалоге «Кратил», мы сталкиваемся с проблемой языка в

знаменитых платоновских «Письмах». В VII письм^ под

названием «Платон родственникам и друзьям Диона желает

благополучия» Платон рисует следующую картину

познания. На первой самой низшей ступени стоит познание с

помощью «имен». Затем следует определение этих «имен».

К третьей ступени относится перцептивная демонстрация

определения. Четвертая ступень — это ступень

умозрительного познания, или собственно познания.

Таким образом, язык характеризуется Платоном как

первое начало знания, но не более чем начало. Содержание

языковых выражений является эфемерным и изменчивым

даже по сравнению с чувственной перцепцией. Для знания

сущности того или иного предмета вербального познания

недостаточно. Поэтому, согласно Платону, «всякий,

имеющий разум, никогда не осмелится выразить словами то, что

явилось плодом его размышления»4. Что этим хотел

сказать Платон? Отвечая на этот вопрос, обратимся к примеру

из индийской духовной культуры.

В свое время многих буддологов волновал вопрос: был

ли Будда агностиком? Спор вокруг этого вопроса является

следствием небезызвестного молчания Будды как своего

рода «ответа» на вопросы: безначален ли мир, или же он имеет

начало? Какова природа Абсолюта? и т. п. В связи с его

молчанием задавался и другой вопрос: почему ты не

отвечаешь? На что Будда, прерывая наконец-то молчание,

говорил: я даю ответ посредством молчания, но ты не

понимаешь меня. По этому поводу Ф. И. Щербатской, ссылаясь на

Васубандху, замечает, что молчание было в те времена

одним из приемов диалектики (риторической диалектики),

т. е. отвечать молчанием на вопросы означало молчаливо

указывать на неправильно сформулированный вопрос 12.

Платон и Будда единодушны в том, что есть вещи, о

которых не имеет смысла говорить по двум причинам:

во-первых, по причине неподготовленности и недостаточной

образованности задающих такого рода вопросы, и, во-вторых,

по причине многозначности слов, что позволяет одну и ту же

истинную мысль выражать как две разные мысли.

Относительно приоритета «размышлений» над

«выраженным словами» необходимо добавить также следующее.

14

Когда Платон говорит, что понятие круга в душе коренным

образом отличается от вербальных или перцептивных

представлений круга, он хочет подчеркнуть, что некоторые виды

абстракций прямо не верифицируются опытом. Эта точка

зрения разумна. Действительно, понятие числа не

является результатом прямого абстрагирования от конкретно-

чувственных вещей. Так, число «2» не сводится к

представлениям о «двух стульях», «двух яблоках» и т. п. Любое

число — это теоретическая абстракция. В равной мере это

касается и понятия круга как предмета математического

осмысления.

Однако свою рациональную интуицию Платон

возводит в ранг идеалистической философской доктрины,

согласно которой наряду с миром чувственных вещей

существует и другой мир — «мир идей».

Низкая оценка Платоном языка и его функциональных

возможностей ведет к утверждению «договорной» теории

происхождения языка, поскольку эта теория подчеркивает

субъективность и произвольность человеческих действий,

их непостоянство, изменчивость, что неприемлемо для

адекватного понимания идей. В определенном смысле с

Платоном солидарен Аристотель, подчеркивавший, как и поздний

Платон, что слова семантичны лишь по договору, что они

не заключают в себе ничего «природного» 13.

Скептическое отношение Платона к языку и его

познавательным возможностям отчасти объясняется следующим.

Во времена Платона еще бытовали архаичные

представления о семантике слов; значение слов ассоциировалось с

той или иной чувственной вещью, т. е. устная или

письменная форма слова рассматривалась как естественный знак,

а не символ 14. Так понимаемые «знак» и «значение»

препятствовали постижению «идей», и Платон отвергает

подобные воззрения на язык или использует их, чтобы

продемонстрировать бессилие языка в познании истины.

Античный философ, интересующийся языком, знает два

основных предмета исследования — слово («имя») и

предложение. Слова преимущественно исследуются

этимологами, которые пытаются отыскать для слов соответствующие

им вещественные эквиваленты. Этимологические

исследования древних можно рассматривать как определенный

способ познания с помощью слов. В этом смысле

этимология — это теория вербального познания. Если в

«именах» произошли какие-либо изменения, обусловленные

временем, характером употребления и пр., то нарушается

связь «имени» с вещью, в результате чего данное «имя»

15

может превратиться в «имя» другой вещи или потерять

вещный смысл вообще 15.

Ненадежность метода этимологизирования отпугивала

Платона от языка как орудия познания. Он считал более

надежным исследовать сами вещи как преддверие к

постижению «идей».

Платоновское недоверие к языку подстегивалось

софистической эквилибристикой словами. Парадоксы софистов

свидетельствовали о том, что слова могут использоваться

не только для этимологического познания вещей, но и для

создания новых, ложных «вещей» («значений»), В конечном

итоге Платон приходит к выводу, что воспроизвести «идею»

в звуке невозможно 16. Поэтому он предпочитает иметь дело

со знанием, а не со значением.

Имеются разные виды сущего и соответствующие им

разные виды знания. Знание содержания «имени» — самый

низший вид знания. Выше по рангу стоят перцептивное

знание и знание «идейное» («сущностное»). Основными

предметами философского познания являются последние

два вида знания. В «мире идей» нет места для лжи, для

лживых (т. е. не отвечающих природе идей) отношений

межу идеями. Лживые отношения возникают в мире

изменчивых вещей, но не по необходимости, не по сути, а по

случайности, по видимости. Ложь по своей природе мгно-

венна, эфемерна, но в чувственном сознании эта

мгновенность как бы стабилизируется и приобретает образ чего-

то постоянного, действительного, т. е. ложь приобретает

смысл. На самом же деле все ложное обладает лишь

иллюзорным смыслом.

Человек может соединить две взаимоисключающие

вещи только на словах, а не на деле. Поэтому за формой

слов следует искать форму мысли, а через форму мысли

усматривать формообразование идей. Истинное познание

должно двигаться от умозрения идей к формам мысли, а

затем к выражению мыслимого в словах, но с учетом

значительного вербального искажения истинного. Так

закладываются начатки логического учения о формах

мышления, в частности развивается учение о субъекте и

предикате суждения, на основе которого прокламируется тезис,

что основные единицы речи, отражающие структуру

суждения, состоят из имени и глагола 17.

Устраняя проблему языка из своей философии, Платон,

должен бы,л это как-то компенсировать, например

объяснить хранение и воспроизведение знания человеком.

Для этих целей им вводится понятие памяти.

16

На основе понятия памяти Платон пытается доказать

вневременной характер «идей», их способность

формировать знание без помощи соответствующих средств

кодирования познавательной информации. Относительно

платоновского понятия памяти мы читаем у Диогена Лаэртско-

го: «Платон в своих учениях об идеях говорит так: идеи

присутствуют во всем, что есть,— ведь существует память,

память бывает лишь о вещах покоящихся и пребывающих,

а пребывают лишь идеи, и ничто другое» 18.

Таким образом «идеи» составляют смысловую

структуру человеческого ума. В данном случае Платон

подметил смыслообразующую роль памяти, что согласуется

с современными взглядами: «...в запоминающей системе

записывается не материал нашего опыта, а смысл этого

материала. Люди стараются не столько запомнить,

сколько понять» 19.

Однако рациональная интуация была Платоном

мистифицирована, поскольку память рассматривалась не как

продукт определенных этапов развития, а как исходный

пункт движения познания.

Платоновское отождествление значения со знанием,

точнее, растворение значения в знании сообщило импульс

тому варианту психологизированной философии, который

известен под названием ассоцианистской психологии с ее

культом памяти и воображения.

Ярким примером силы традиции, философско-идеали-

стической в частности, служит августиновское учение о

памяти. В общих принципах гносеологии Августин шел

всецело по следам своего учителя — неоплатоника

Плотина. И. Попов обращал внимание на внушительный

объем, отводимый понятию памяти в сочинениях

Августина, который относит к памяти все потенциальное

содержание духа, как воспринятое когда-то, так и всегда присущее

ему, помимо всякого восприятия20.

Момент творческой активности памяти предполагает

наличие глубинного уровня, где душа прямо контактирует

с «идеями», заимствуя из «мира идей» парадигмы для

правильного мировосприятия.

Предполагалось, что у каждого нормального человека

находится в душе в качестве интеллектуального

фундамента «мир идей», но не каждый догадывается об этом.

«Находясь в нашей памяти, умопостигаемое входит в круг того,

что мы знаем. Но предмет знания не всегда бывает и

предметом мышления (Cogitatio). Многое человек знает,

о чем не размышляет, когда его внимание приковано к

17

другим предметам. Поэтому часто говорят: ты это знаешь,

но не знаешь, что это тебе известно» 21.

В результате столь высокой оценки роли памяти для

познания и миропонимания сам процесс познания уподоб-

'ляется припоминанию. Это целиком соответствует

платоновскому приоритету идеального над материальным.

С помощью понятия памяти Платон гипостазирует

идеальные сущности и таким образом протаскивает идею о

неизменности и вечности основных «семантем» языка, что

позднее получит свое выражение в аристотелевском

учении о категориях. С таких познавательных позиций

метафора — это «болезнь» языка, провоцируемая непостоянством

вещей чувственного мира и патологическими нарушениями

памяти. Поэтому рассуждения Платона направлены не на

установление связи слова и значения, а на выявление

оппозиции мысли слову. Тем самым впервые в истории

философии ставится, хотя и в искаженном виде,

фундаментальный теоретико-познавательный вопрос — вопрос о

соотношении языка и мышления.

Платону не удалось дать оригинальный ответ на

вопрос о соотношении языка и мышления, чему

препятствовала его идеалистическая философская доктрина, а

также диалектическая (диалогическая) форма рассуждений,

которая повышала модальность ответов. Или, как пишет

Д. Баррел, новый способ дискурса, избранный Платоном,

побуждает его отказаться в области философии от поиска

точных и окончательных ответов (определений) на

поставленные вопросы, но зато побуждает выбирать модальные

ответы 22.

Платоновская форма диалогического философствования

провоцирует автора на широкое использование бытовой

лексики, сравнений и метафор, различных форм

иносказаний, что, быть может, упрощает интуитивное понимание

его доктрины, но усложняет ее рациональную

реконструкцию. Особенности диалогического языка Платона,

«драматизация» языковыми средствами концептуальной сути

рассматриваемых вопросов, были отмечены еще в

античности. Например, известный античный ритор Дионисий

Галикарнасский так отзывался о стиле платоновских

произведений: «Особенно бурно разошелся он в области

фигуральных выражений (tropice chresel): многочисленные

эпитеты, неуместные метонимии, натянутые и не

соблюдающие аналогию метафоры, сплошные аллегории без

всякого чувства меры и порой совершенно не к месту»23.

Аналогичные упреки в адрес языка Платона мы находим

18

у Дионисия Лонгина: «...и Платона не мало в том порицают,

что он часто, как бы от излишней страсти к словам,

предается влечению неумеренных и грубых метафор и

иносказательному шуму» 24.

В определенном смысле критики правы, упрекая

Платона за излишнюю образность и метафоричность языка его

философских произведений. Правда, они не принимают в

расчет процесс формирования нового типа философского

мировоззрения, нового типа сознания, которое все чаще

обращается к рассмотрению самого себя, стремится

осознать себя, понять и выразить это. Стало быть,

терминологическая модальность платоновского философствования

в первую очередь объясняется не столько особенностями

жанра, который, вне всяких сомнений, играет важную

роль в творческой обработке и изложении материала,

сколько отсутствием длительной традиции использования

философских, научных терминов и понятий25. Платон был

пионером, решившимся на смелый шаг в провозглашении

новых воззрений на духовный мир человека. Поэтому при

оценке его творческого наследия необходимо в первую

очередь учитывать ту культурно-историческую атмосферу

античного общества, которая оказала сильное влияние на

выбор жанра и манеру изложения философских идей.

В данном случае в качестве ближайшей парадигмы можно

указать на античный театр, роль которого в жизни

древнегреческого общества была чрезвычайно велика. На этот

факт уже давно обратили внимание исследователи

произведений Платона. Некоторые ученые сравнивают

платоновское искусство композиции с драматическим

искусством и выделяют три или пять «актов» в ряде его

диалогов 26.

Ко времени Платона происходят существенные

изменения в структуре трагедии: основной движущей силой

становится игра актеров, основной (стихией — драматизм 27.

Многие из культовых и ритуальных элементов сводятся к

минимуму, уступая места картинкам из светской жизни и

новой бытовой действительности. В центре трагедии

оказываются «прения», что привносит в театр атмосферу

народных собраний, судов28. Театр как бы возвышает

«низкое», «бытовое», тем самым санкционируя возможность

подражания новым канонам со стороны литераторов

античности, включая Платона. Инновации касаются не только

тематики и жанровых особенностей, но и самой лексики,

поскольку существенно меняется словарь трагедии. Эсхи-

ловские торжественно-культовые речения уступают место

19

более живому языку еврипидовских трагедий, которые

вбирают в себя речь судебных процессов и философских

учений. Конечно, от этого язык новой трагедии «не стал узко

«бытовым», «разговорным», но его куюварный материал

изменился. Аристократическую фразеологию сменяет

словарь современного политического и общественного быта»29.

Не менее важную роль в развитии античного

диалогического жанра сыграла хороводная трагедия, где основным

комическим средством на определенном этапе стали

различного вида сравнения, уподобления, метафоры как

отражения более широкого фольклорного контекста с его

насыщенностью баснями, притчами. Характерно, что «игра в

мудреное «уподобление» была бытовым развлечением

греческого общества»30.

Таким образом, Платон, чутко реагировавший на

изменения в структуре социальных ценностей в

умонастроениях своих сограждан, решился высказаться по проблеме

самосознания примерно тем же языком, каким говорили

в театре как официальном учреждении. Его метафоры

не вуалировали основной смысл нового учения.

У Платона мы не находим оригинального взгляда на

язык ни в целом, ни в частности. Семантические вопросы он

сводил к пренебрежительному перечислению различных

точек зрения, тем самым элиминируя данную

проблематику из сферы философского знания. Соответственно этому

проблемы семантических изменений для него просто не

существовало, хотя как литератор он постоянно пользовался

всеми теми средствами (метафоры, сравнения и т. п.),

которые игнорировал как философ-идеалист. Однако

платоновский преувеличенный критицизм по поводу языка

и его роли в процессе познания для нас ценен тем, что

позволил в весьма своеобразной форме привлечь внимание

философов к проблеме соотношения языка и мышления.

Вопросы семантики и онтологии в аристотелевском

учении о метафоре, Аристотель был первым греческим

философом, попытавшимся дать научную оценку метафоре и тем

самым поставившим на повестку дня вопрос о серьезном

изучении механизма семантических изменений в языке.

Ему частично удалось преодолеть недостатки платоновского

идеализма во взглядах на язык, сохранив, впрочем,

известную верность заветам учителя. К сожалению, эта верность

была чревата двойственностью, эклектизмом в оценке

познавательных возможностей языка, что усугублялось

рассмотрением проблем языка как (прикладных проблем,

лишенных высокого теоретического значения.

20

Дело в том, что изучение языка ограничивается у

Аристотеля поэтикой и риторикой, т. е. сам процесс изучения

подчиняется решению конкретных задач, стоящих перед

этими утилитарными дисциплинами. Правда, это не

только ограниченность взглядов Аристотеля, это также

проявление общего духа того времени, когда язык не воспринимался

как самостоятельный, целостный объект исследования. О

языке если и говорили, то говорили, противопоставляя один

диалект другому, литературный язык — обыденному и т. д.

«Античный теоретик анализирует «речь» (предложение),

«слова», «имена», но обходит, как нечто само собой

разумеющееся и не проблемное, принадлежность их сфере

языка»31. Странная, но вполне объяснимая ситуация, если

учесть, что революционный для своего времени

платоновский манифест о противоположности идеального

(мысленного) материальному (чувственному) отражал не только

новые представления о знании и познании, но и

определенные идеологические представления, согласно которым

поощряется движение только в одну сторону — в сторону

бескорыстных, поп-утилитарных медитаций и созерцаний,

в сферу пассивного. В «идеальной сфере» нет места «слову»,

нет места «языку», это царство «чистой, покоящейся в себе

мысли». Отрыв мысли от языка автоматически зачислял

языковую проблематику в разряд чего-то «низшего»,

соответственно чему обессмысливался вопрос о создании

абстрактной грамматической теории.

«Первичность» мысли заставляет античных

философов-идеалистов искать объяснения структуры

предложения не в грамматике, а в логике. Следовательно, в

структуре предложения исследуются только те его свойства,

которые представляют ценность для теории знания и логики.

В известной мере это сказалось и на аристотелевском

подходе к языку.

Аристотелевское понимание метафоры

довольствовалось ее пониманием как непременного компонента стиля,

который расценивался как нечто хотя и необходимое, но

внешнее по отношению к мысли. Поэтому Стагирит, с

одной стороны, возвеличивает познавательное значение

метафоры в чувственном мировосприятии, с другой — низводит

метафору к явлению, не существенному для

метафизического (умозрительного) познания. Разрешить это противоречие

так, чтобы оно совершенно исчезло, по мнению А. А. Тахо-

Годи, невозможно, поскольку в разных сочинениях

Аристотеля мы находим взаимоисключающие (положительные и

отрицательные) оценки метафоры 32.

21

Будучи теоретиком метафизики и рационалистом по

складу ума, Аристотель основное достоинство речи видит

в максимально понятном выражении познанного. Этот

критерий понятности он распространяет и на свою трактовку

стиля. Если метафора как феномен стиля является

головоломкой, загадкой или варваризмом, она затрудняет

понимание текста (устного или письменного), отрицательно

влияет на общий стиль изложения. Если же метафора

легко превращается в развернутое сравнение, в котором

фигурируют общеизвестные вещи, то не создается

искусственных препятствий и дополнительных трудностей для легкого

восприятия текста.

Занимаясь реконструкцией аристотелевских взглядов

на семантику и семантические изменения, не следует

забывать, что семантическое своеобразие языка еще задолго

до Аристотеля служило предметом оживленных дискуссий

среди греческих ученых. Особое внимание этой

проблематике уделяли софисты, пристально интересовавшиеся

семантическими ресурсами языковой лексики. Поэтому

Аристотель не оригинален относительно уже существовавшей

традиции. Его личное новаторство заключалось в том

научном рационализме, который он проявил, используя

логику и ориентируясь на идеал строгой научной

достоверности.

Аристотель, отдавая дань господствовавшим

мировоззренческим ценностям, поощрявшим лишь высокий,

канонический дух рассуждений в противовес «низкому»

мнению «толпы», обращает основное внимание не на живую

обыденную речь и ее письменную фиксацию, а

исключительно на литературный (искусственный) язык в связи с

его внелитературными функциями (например,

воспитательными). Изменения в этом канонизированном варианте

языка происходят очень медленно и практически для

отдельного наблюдателя незаметны. В противном случае

можно ожидать последствия, чреватые нарушением смысла

реальности и норм жизнедеятельности. Что же касается

наблюдаемых семантических изменений типа метафор, то

и они не должны противоречить мировоззренческим

канонам, должны с ними согласовываться, должны быть

понятными с канонической точки зрения. Таковы примерно

общие идеологические мотивы, которыми руководствовался

Аристотель, берясь за определение метафоры. Но кроме

этих существовали и другие мотивы, регулируемые

спецификой философского мировоззрения. К ним необходимо

отнести попытки согласовать представления о глубинной

22

гармонии, симметрии бытия, демонстрируемые

математикой, с фактами чувственных наблюдений,

свидетельствующими об обратном*

По мнению немецкого историка математики Я. Клейна,

невозможно понять греческую онтологию без учета ее

специфически математической ориентации33. Несмотря на

некоторое преувеличение роли математики в развитии

античного философского мировоззрения, Клейн прав в том,

что парадигма математического рационального мышления

пользовалась популярностью в определенных философских

кругах греческого общества (пифагорейцы, атомисты,

платоники), где варьировалась мысль, что в основе строения

мира лежат математические отношения. Первыми и

наиболее рьяными приверженцами математического

истолкования структуры мира были пифагорейцы, которые во всем

пытались усмотреть гармонию, соразмерность, пропорцию.

Причем, как подчеркивал польский исследователь В. Та-

таркевич, гармония в пифагорейском смысле — это не

свойство отдельной вещи, а правильная система многих вещей,

многих частей единого целого 34.

Если отбросить пифагорейскую мистику чисел, то

обнаружится любопытная черта пифагорейской философии: в

контексте этого философского мировоззрения мы находим

первые, слабые зачатки символического прочтения связи

между «содержанием» и «формой», где «содержание»

(универсум вещей) адекватно отражается лишь в

«рукотворной форме» (музыкальная гармония, гармония

пластики, поэтическая гармония и т. п.). Разумеется, это еще не

«символ», но уже первый шаг в сторону символизации

знаков, поскольку молчаливо предполагается, что соотношение

между «знаком» и «значением» является не целиком

естественным, а частично искусственным. Не случайно, что

пифагорейские идеи, импонировавшие Платону, были

впоследствии им трансформированы в «договорную» теорию

происхождения языка, которую, как уже отмечалось,

поддержал Аристотель35.

Во всех этих случаях мы имеем дело с более широким

и фундаментальным принципом — принципом тождества

мышления и бытия в его идеалистическом истолковании,

когда на основе понятия типа «гармония» стремятся

объяснить весь универсум, т. е. стремятся установить симметрию

между мышлением и бытием. Отголоски этого принципа

мы находим даже в аристотелевской «Поэтике».

Аристотелевская «Поэтика», хотя и сохранилась до

нашего времени далеко не в полном виде, тем не менее явля-

23

ется ценным свидетельством интереса Древних к языковым

формообразованиям. Здесь мы сталкиваемся с ценным

опытом классификации отличительных черт языка высокой

литературы. В процессе этой классификации были

подвергнуты анализу некоторые важные стороны поэтической

семантики, в результате чего и был заложен фундамент

учения о метафорообразованиях.

По Аристотелю, метафора — это перенесение, слова с

изменением значения или с рода на вид, или с вида на род,

или с вида на вид, или по аналогии (в форме

пропорции) 36.

В аналогии как пропорции Аристотель усматривает

форму единства, понимая сущность единого как «первую меру

каждого рода», т. е. как начало собственно теоретического

познания на абстрактно-родовом уровне37. Разъясняя свое

понимание аналогии в данном контексте, Аристотель

говорит о единстве вещей по соотношению (kat'analogian), где

по соотношению едины «две вещи, которые находятся друг

к другу в таком же отношении, как нечто третье к чему-то

четвертому» 38.

Чтобы укрепить свой взгляд на онтологический статус

аналогии как пропорции и тем самым дать монистический

принцип для объяснения семантических изменений в языке

на уровне «имен» (слов), Аристотель в качестве

самостоятельной категории выделяет категорию «соотнесенное». На

основе этой категории выделяются два класса

соотнесенных между собой предметов. Первым, самым большим по

объему классом является класс соотнесенных предметов,

которые по природе существуют вместе (например, раб и

господин) 39. Ко второму классу принадлежат те

соотнесенные предметы, один из которых характеризуется в качестве

субъекта активной деятельности, так или иначе

устанавливающего отношения к объектам своей деятельности

(например, познаваемое существует раньше знания,

воспринимаемое — раньше восприятия) 40.

Деление; соотнесенных предметов на два класса

позволяет Аристотелю оценивать новые названия для вещей, не

имеющих установленных имен, учитывая соотнесение по

природе и соотнесение, обусловленное фактором

субъективной деятельности. Например, «для вещей, не имеющих

установленных имен, легче всего, пожалуй, приобрести их,

если имена, производные от исходного, давать тому, что

допускает обоюдность с ними, ^подобно тому как от

«крыла» было образовано «крылатое» и от «кормила» — «корми-

лоуправляемое»4|.

24

Применительно к метафоре все это выглядит так:

всякая хорошая метафора должна относительно легко

разворачиваться в сравнение (!) 42. Структура сравнения

регулируется категорией «соотнесения» и в первую очередь

тем аспектом этой категории, который указывает на

соотнесение по природе, что позволяет быстро распознавать

объективное и субъективное, истинное по природе и

кажущееся таковым в силу то ли своей приятности, то ли по

каким-либо другим причинам.

Таким образом, аналогия как пропорция в философии

Аристотеля имеет вполне определенный онтологический

базис с его специфически математической ориентацией

(Я. Клейн), т. е. Стагирит отталкивается от бытия в его

структурной упорядоченности и затем переходит на

уровень знаний о бытии, на уровень метафизики как теории

знания и познания. Без учета этого трудно представить

взгляды Аристотеля на проблемы семантики и

семантических изменений, более того, из поля зрения ускользает

семантическое значение аристотелевских категорий.

Последнее крайне важно иметь в виду, если принять во внимание

аристотелевское недовольство многозначностью слов

обыденной речи.

Аристотелевское развертывание метафоры в сравнении

имеет свои исторические прототипы. Различными видами

сравнений задолго до Аристотеля пользовались поэты,

риторы, пользовались со знанием дела, выборочно, опираясь

при этом на фольклорный материал (загадки, притчи,

басни), однако не делая сравнение предметом

систематического изучения. Следствием этого являлось ограничение

познавательной ценности сравнений, которые традиционно

фигурировали в качестве примеров, иллюстративных

сравнений и т. п.43

Опыт использования сравнений делал все более

очевидной связь сравнения с широким классом метафор.

Аристотель первым берется за уточнение этой связи и тем самым

указывает на логическую и психологическую сущность

метафоры.

В статье «Аристотелевское понимание метафоры в

«Риторике» У. Д. Джордан пишет, что аристотелевское

понятие метафоры сравнительно мало привлекало внимание

теоретиков современной риторики. Традиционно сложилось

так, что риторы обходили стороной аристотелевские

психологические характеристики метафоры. В то время как

аристотелевское использование логического инструмента не

предполагает психологической оценки метафоры, контекст

26

его рассуждений в «Риторике» и в «Поэтике»

свидетельствует в пользу тезиса, что понятие метафоры является

психологическим, так как, по Аристотелю, метафора активизирует

психическую деятельность читателя и слушателя44.

Очевидно, Джордан несколько преувеличивает свою

собственную роль в «переоткрытии» Аристотеля.

Аристотель как логик не мог и не должен был определять

структуру метафоры в психологических терминах, но это не

означает, что, будучи теоретиком риторики, он в силах был

игнорировать тот хорошо известный древним риторам факт,

что речь способна воздействовать на поведение людей

(воодушевлять, приводить в отчаяние, вызывать смех и слезы,

повергать в уныние и приводить в восторг).

Возвращаясь к понятию сравнения, отметим, что

большинство античных риторов не рассматривали сравнение как

нечто самоценное; они предпочитали иметь дело с

комплексом— сравнение, метафора, исторический пример45. Если

же и делались какие-то попытки уточнить природу

сравнения, они целиком обусловливались целями, стоящими перед

диалектико-риторическим искусством, согласно

которому сравнение рассматривалось в двух планах—(1) как

прием диалектико-риторического доказательства и (2) как

украшение речи. К сравнению как приему

диалектико-риторического доказательства относились: описание, контраст,

яркость, отрицание, параллелизм и т. д.

Аристотель, следуя традиции, также выделяет два типа

сравнений, один из которых относится к стилю, а другой — к

доказательству 46. Но в отличие от риторов и софистов он

рассматривает различные формы доказательства сквозь призму

аподиктического доказательства, опирающегося на

дедуктивный метод. Поэтому сравнение как прием диалектико-

риторического доказательства Стагирит расценивает как

особый вид доказательства, чьи результаты не всецело

достоверны, а лишь вероятны в большей или меньшей

мере. Под доказательством в собственном смысле слова

он понимает точную научную демонстрацию с помощью

силлогизма, ведущую от универсальных и необходимых

истин к универсальным и необходимым заключениям.

Под этим углом зрения он отождествляет язык философии

как сугубо теоретическую дисциплину и язык

доказательства, преимущественно аподиктического. Язык

аподиктического доказательства исключает термины, относящиеся к

фиктивным сущностям. Напротив, диалектико-риторические

доказательства включают употребление метафор, часть из

которых ничему не соответствует в действительности47.

26

Симпатизируя дедуктивному методу как методу строгой

научной демонстрации, поскольку этот метод базируется на

философском принципе тождества мышления и бытия,

Аристотель тем не менее не пренебрегал реальной

познавательной практикой. Поэтому он ослабляет требования,

предъявляемые к сравнениям в эмпирической сфере,

пользуясь для этих целей понятием аналогии не в смысле

количественной соразмерности (пропорции), а в содержатель-

но-экстраполяционном смысле, как это делали до него

античные медики (!). Уместно напомнить слова английского

историка Г. Ллойда, писавшего в своей монографии, что

аналогия была самым плодотворным источником

предположений (гипотез), выдвигаемых представителями

древнегреческой науки48.

Большим фактическим подспорьем в применении

аналогий явилась практика античных медиков, оказавшая, по-

видимому, значительное влияние на формирование научных

взглядов Аристотеля, который был не согласен со

взглядами Парменида, Платона и их единомышленников,

согласно которым текучесть физического бытия есть свидетельство

его неподлинности, призрачности, иллюзорности, а знание

о нем может быть только кажущимся. Напротив, считает

Аристотель, пусть текучая единичность и ускользает от

аподиктических доказательств науки, она все же не

мыслится вне связи со всеобщим законом, который

усматривается в этих вещах. Если этого не принимать во

внимание, указывает В. П. Зубов, нельзя понять ни Аристотеля-

биолога, ни Аристотеля, написавшего сочинения по риторике

и этике, где человек и человеческие отношения взяты в их

живом конкретном разнообразии49.

Аристотель-естествоиспытатель учитывает в познании с

помощью сравнений наличие эвристического элемента, но

не принимает это во внимание в своем определении

метафоры, где явно верх берут его логические симпатии.

В противном случае потребовался бы выход за пределы

литературно-канонического языка (в значительной

степени искусственного) в сферу обыденной речи, диалектов,

сравнительного языкознания, что повлекло бы за собой

переоценку идеологических ценностей и потребовало бы

радикально нового взгляда на язык. В противовес текучести

обыденной речи и прагматизму античной грамматики

Аристотель концентрирует внимание на литературном языке и

логике, стремясь таким образом подчеркнуть зависимость

языка от всеобщих законов мышления и тем утвердиться

во взглядах о всесильности и универсальности число умо-

27

зрительных конструкций логического характера.

Вследствие всего этого эвристический момент метафоры

ограничивается лишь эстетическими, психологическими функциями,

т. е. стилистическими эффектами.

Аристотелевский крен в выборе значения понятия

«аналогия» в сторону математики, в сторону количественной

соразмерности сказывается на анализе метафоры. Аристотель

понимает, что не каждая метафора может быть

представлена в форме пропорции. Однако он настаивает на том,

что большая часть хороших метафор должна в результате

анализа обнаруживать структуру пропорции 50.

Аристотелевская трактовка семантических изменений на

примере определения сущности метафоры (в отрыве от

теории языка) не в силах была раскрыть причины появления

метафор и их функции в различных контекстах. Но это не

значит, что при анализе его семантических идей не

обнаруживается ничего оригинального вообще. Сопоставление

метафоры с аналогией как пропорцией уже интересно тем,

что выявляется семантическая функция категорий.

Опираясь на учение о категориях, Аристотель

стремится выделить такие исходные семантические «ядра», набор

которых соответствовал бы предельно общему смыслу

бытия. Как отмечал В. А. Беляев в своей диссертации

«История логики Аристотеля от ее начала до наших дней»

(Киев, 1950), аристотелевские категории — это значения слов,

взятых вне связи с другими словами, а так как связь

между значениями слов осуществляется, согласно Аристотелю,

посредством утверждения или отрицания, всякие же

утверждения и отрицания бывают или истинными, или ложными,

то поэтому каждое из значений, поскольку они не берутся

в связи с другими значениями, не является ни истинным,

ни ложным. В этом плане аристотелевские категории —

семантически «нейтральны», они не связаны друг с другом,

но зато активно участвуют в установлении семантических

связей.

С помощью учения о категориях Аристотель

демонстрирует попытку избавиться от неясностей платоновских

рассуждений по поводу хранения и воспроизведения

информации человеком (платоновское учение о памяти). Он

хотел бы превратить категории в соответствующие

классификаторы бытия, знания и лексики. Категории в таком

случае можно уподобить своеобразному «запоминающему

устройству», из которого с помощью силлогизмов

извлекается (выводится) требуемая информация. Этот взгляд на

категории утверждает идею незыблемого «семантического фон-

28

да», изменения на основе которого должны соответствовать

аристотелевскому определению метафоры, иначе мы будем

сталкиваться с «болезнями» языка (радикальные

метафоры, не поддающиеся развертыванию в сравнение).

Право на подобное выделение одного из аспектов

аристотелевского учения о категориях объясняется следующим.

Как известно, античная грамматика оказывала постоянное

и довольно сильное влияние на греческих философов. По

мнению Э. Кассирера, структура предложения и его

деление на слова и классы слов служит для Аристотеля

моделью его системы категорий. Так, в его категории

«субстанция» мы ясно видим грамматическое значение «имени

существительного»51. Еще более категорично

высказывается известный французский исследователь языка Э. Бен-

венист об аристотелевских категориях: Аристотель

«полагал, что определяет свойства объектов, а установил лишь

сущности языка: ведь именно язык благодаря своим

собственным категориям позволяет распознать и определить

эти свойства» 52.

Это сказано слишком сильно и во многом напоминает

гипотезу этнолингвистической относительности Сепира —

Уорфа, согласно которой мыслительная деятельность так

или иначе детерминируется языковыми структурами.

Оппоненты подобных воззрений заявляют: высказывание, что

аристотелевским категориям может быть дана

лингвистическая интерпретация (даже утверждение, что они

являются исключительно лингвистическими феноменами, как

считают Аккрил и Бенвенист), не является убедительным,

поскольку обходится стороной вопрос, касающийся их

онтологического и эпистемологического статусов 53.

Лингвистический подход к аристотелевским категориям

возник не в XX в., инициаторами подобной интерпретации

были еще стоики. Поэтому, принимая во внимание историю

вопроса и его современный лингвистический анализ, можно

утверждать, что аристотелевские онтологические и логико-

эпистемологические аспекты категорий имплицитно

связаны с лингвистическим статусом категорий. Но во

избежание излишней модернизации взглядов Стагирита будет, по-

видимому, правильнее охарактеризовать связь указанных

категорий с «частями речи» не словами Кассирера или Бен-

вениста, а словами известного датского ученого-языковеда

В. Томсена, писавшего об Аристотеле: «Его заслуга в том,

что он несколько продвинул познание категорий речи, но в

основном лишь в той мере, в которой они имеют отношение

к логике. Он ни в коем случае не грамматик» 54.

29

Действительно, Аристотель — не грамматик, но и

логика для него не является самоцелью, поскольку во главе

угла им ставится метафизика как вершина теоретического

знания. Следовательно, привлекая аристотелевское учение

о категориях к раскрытию его идей относительно

семантики, необходимо учитывать следующее. По Аристотелю,

вещи не являются неясными сами по себе, но они могут быть

неясно наименованы. Категории хотя и классифицируют

вещи, но не вещи как они существуют сами по себе.

Классификация скорее касается их различных способов

существования, а следовательно, возникает вопрос относительно

обозначения этих способов существования. Неясность или

ясность вещей касается субъекта познания, касается наших

способов их познания, но это уже логический вопрос, а не

физический55.

У Аристотеля наблюдается крен в сторону того, что

можно было бы назвать логическим «синтаксисом», так

как это ближе его силлогистическому учению. Этот взгляд

на философию Аристотеля подтверждается не только

развитием современной логики, но и современными

лингвистическими теориями. Скажем, в рамках

генеративно-трансформационной лингвистики, ориентированной на

математику и математическую логику, «части речи» неявно

отождествляются с аксиомами как правилами вывода. Для

лингвистической семантики подобный подход имеет тот

недостаток, что семантика приобретает вид подстановочной

семантики в духе интерпретации логических формул, а такая

интерпретация становится делом конвенции, т. е.

семантическая мотивировка здесь до предела упрощена. Теория

лингвистической семантики с этим смириться не может, она

требует хорошо разработанной теории мотивации

семантических изменений. Такой теории еще до сих пор нет. Что

же касается Аристотеля, то он ограничивается лишь

общими указаниями на соблюдение меры относительно

стилевых особенностей плана выражения.

Специфика семантической теории в связи с учением о

«дхвани» в древней Индии. Широта кругозора и

глубина мысли — характерные черты многих выдающихся умов

Индии. Знакомство европейских лингвистов с индийской

культурой оказало благоприятное воздействие на развитие

научной лингвистики. Свою лепту в процесс этого развития

внесли не только индийские теоретики языка, но и сам язык

древних жителей южноазиатского субконтинента —

санскрит. Открытие санскрита явилось, если угодно, той

долгожданной отправной точкой, с которой начались разработки

30

!рравннтельной грамматики индоевропейских языков, что

ускорило становление научно-теоретической лингвистики 56.

История изучения языка и его феноменов имеет в

Индии давнюю традицию. Уже за несколько веков до нашей

эры индийскими грамматиками было создано тонко и

безупречно разработанное фонетическое учение, а также

описательная грамматика санскрита. В начале XX в.

И. А. Бодуэн де Куртенэ, отмечая вклад индийских

грамматиков в мировую культуру, писал: «Комментарии

индийских грамматиков к Ведам не имеют ничего себе равного;

появившиеся затем грамматические сочинения,

посвященные санскриту, остаются до сих пор недостижимым

идеалом и по основательности, и по всестороннему принятию

в соображение всех оттенков произношения и формальной

стороны языка» 57.

Достижения индийского лингвистического гения не

остались сугубо историческим прецедентом. «Когда 150 лет

тому назад в Европе узнали об этой традиционной

древнеиндийской грамматике, — писал видный немецкий индолог

В. Рубен, — она была положена в основу нашей

грамматики» 58.

Но не только это можно поставить в заслугу Индии и

деятелям ее культуры. В свете современных успехов в

различных областях семантики обнаруживаются воистину

ошеломляющие факты, касающиеся соответствующих

разработок индийских авторов. Эти разработки выглядят подчас

настолько свежо и оригинально, что не могут быть

оценены как достояние давно минувших дней. Они должны быть

изучены и проанализированы самым серъезным образом.

Как и греческие мыслители, индийские ученые

занимались проблемами происхождения языка. В их трактатах

можно найти и «договорную» теорию происхождения

языка, и теорию «природного» происхождения, но все это,

разумеется, имеет свою специфическую окраску. Например,

представители школы Миманса считали, что мы

овладеваем языком благодаря опыту и знаниям старших поколений,

которые в свою очередь учились у других старших

поколений и т. д. Но поскольку невозможно добраться до самого

первого «старшего», то по этой причине утверждалось, что

отношение между словами и их значениями является

вечным (anadi). Обозначающая сила присуща слову как

таковому. Мимансики называли эту силу «sakti» и отстаивали

ее независимое существование 59.

Представители других философских школ Индии,

например найяики, также признавали роль «старших» в языке,

31

но они отвергали теорию естественного отношения между

словом и его значением, утверждая конвенциональное

происхождение семантически значимых единицв0.

Подобные воззрения на семантику исходили главным

образом из философско-умозрительных доктрин, а нх

авторы не особенно утруждали себя конкретными языковыми

анализами. Этот недостаток в известной мере

компенсировался разработками индийских риторов и представителей

поэтики.

К сожалению, история далекого прошлого, где бы

то ни было, весьма скупа относительно литературных

источников. Так, например, не сохранился предполагаемый

трактат по поэтике одного из основоположников

индийской логической науки — Дхармакирти (VII в. н. э.). А было

бы более чем заманчиво сравнить разработки двух

великих логиков — Аристотеля и Дхармакирти — в области

поэтики, в частности по вопросу о метафоре. Однако,

несмотря на невозможность такого сравнения, даже беглое

знакомство с индийской литературной традицией

показывает, что в нашем распоряжении имеются произведения,

авторы которых обнаруживают незаурядное мастерство

анализа вопросов семантики. Ярким примером служат

произведения теоретика индийской поэтики и риторики, автора

логического трактата — Анандавардханы (IX в. и. э.),

который, по мнению Ф. И. Щербатского, показал

великолепный образец исследования роли метафоры в

художественном языке, превзойдя тем самым аналогичные разработки

Аристотеля и европейских эстетиков недавнего

прошлого б1.

Как отмечал Щербатской, первоначально индийская

поэтика и риторика были двумя самостоятельными

дисциплинами. Поэтика занималась изучением поэтических форм

и различных оттенков чувств. Риторика же

преимущественно занималась изучением стиля и всего, что с этим

связано. Лишь в конце IX в. по инициативе Анандавардханы они

были объединены в одну науку, которая исследовала

поэтические чувства, настроения, стиль, риторические

фигуры и пр. 62

В своем творчестве Анандавардхана опирался на уже

бытующую традицию, учитывая накопившийся опыт

логиков, грамматиков, риторов, представителей поэтики.

Анандавардхана никогда не забывал подчеркивать, что его

знаменитая теория «дхван и» находит опору в исследованиях

индийских грамматиков. При этом он ссылался на то, что

данная теория создана по аналогии с известной доктриной

32

«sphota», которая провозглашалась представителями

грамматической науки 63.

Центральным произведением Анандавардханы,

произведением снискавшим ему заслуженную славу, является

«Дхваньялока». В этом произведении представлен

оригинальный вариант решения вопроса о характере и

возможностях семантических изменений в литературном

(поэтическом) языке. В фокусе авторского исследования данного

вопроса находится понятие «дхвани» (бук. «звук»),

содержание которого определяется не грамматическим, а поэти-

ко-риторическим контекстом исследования.

Обычно в связи с учением о дхвани принято говорить

о проблемах метафорообразований. Это отчасти правильно,

однако, как показывает анализ «Дхваньялоки», понятие

«дхвани» в данном случае значительно шире понятия

«метафора». Греки в своем осмыслении метафоры шли от

отдельного слова к совокупности слов в системе

предложения (высказывания). Правда, уже в те времена

представители греческой грамматики испытали много хлопот с

объяснением природы и функций компонентов слова, особенно

их озадачивала категория грамматического числа, над

постижением которой усердно трудились стоики и

александрийские грамматики. На примере этой категории хорошо

видно, что античные ученые столкнулись с противоречиями

между морфологией и семантикой, скажем, как в случае,

когда слово, не имеющее формы для выражения категории

множества, употребляется именно для выражения этой

категории или наоборот (например, город Афины) 64.

В отличие от греков Анандавардхана и его

единомышленники относят к сущности дхвани также

морфологические изменения, включая таким образом в решение

вопроса о закономерностях и особенностях семантических

изменений грамматический фактор. Как пишет Анандавардхана,

«значение не существует без (передающих их) языковых

форм» 65. Говоря словами М. М. Бахтина, «выбор

говорящим определенной грамматической формы есть акт

стилистический» 66, т. е. акт, семантически обусловленный,

поскольку понятие стиля неразрывно связано с понятием

способа семантической репрезентации.

Согласно Анандавардхане, понятие «дхвани» призвано

подчеркнуть способность поэтических высказываний

выявлять («п росветлят ь») нечто отличное от их

собственного, прямого значения. В акте любого

высказывания присутствует, наряду с основным значением

высказывания, ц^явное или сопутствующее значение. В обыден-

2 909 33

ной речи мы больше интересуемся основным значением

высказывания, в поэтической же речи основную прелесть

составляет эффект получаемый от мастерства поэта,

«проявляющего», «просветляющего» неожиданные аспекты слов

в контексте высказываний. Эти «проявляемые» значения

не привносятся со стороны, они присутствуют в едином

семантическом поле, но в силу определенных обстоятельств

не фигурируют в полной мере, не привлекают нашего

внимания. «Но, скажут нам, тогда получается, что

предложение имеет одновременно два объекта, а в таком случае оно

перестает быть предложением, так как, по определению,

должно иметь (только) один объект. Этой ошибки

(ответим мы) нет (в нашем доказательстве). Потому что эти

(значения) соотносятся друг с другом как главное и

вторичное. Иногда главенствует проявляемое, а выраженное

ему подчиняется, иногда же выраженное является главным,

а вторичным — проявляемое. Когда главенствует

проявляемое, (высказывание) называется дхвани, а когда

выраженное— это другой вид»67. Сюда же можно присоединить

следующее. «Дхвани имеем в случае главенства

проявляемого, то есть когда отличный от выраженного объект