Текст

Т.Левая

РУССКАЯ МУЗЫКА

НАЧАЛА XX ВЕКА В

ХУДОЖЕСТВЕННОМ

КОНТЕКСТЕ

ЭПОХИ

Москва «Музыка»

1991

ВВЕДЕНИЕ

Феномен художественной культуры все больше привлекает сегодня

внимание исследователей, интригуя многоликостью-взаимосвя-

занностью своих слагаемых и, соответственно, призывая к кон-

текстному анализу явлений искусства. В чем смысл такого

анализа? С одной стороны, он отвечает активно возрастающей

ныне познавательной потребности человеческой психики, а также

углубляющемуся чувству культурной памяти — эпохи, изо-

билующие «белыми пятнами», хотя и не столь исторически уда-

ленные от нас, особенно взывают к этому. С другой же стороны,

в контекстном подходе кроются потенции собственно научного

освоения исторического материала, то есть такого освоения, кото-

рое предполагает максимальную включенность художественного

факта в систему взаимообусловливающих связей. И здесь гума-

нитаризация искусствоведческого знания, расширение его вы-

хода в социум, в смежные отрасли искусства и культуру в целом

оказываются более плодотворными, чем усилия «узких специа-

листов», чреватые своего рода изоляционизмом.

Нам представляется, что такое расширение не противоречит

специализированному знанию и может так или иначе сочетаться

с ним, опираться на него. В этом смысле предлагаемая книга

является исследованием музыковедческого профиля, хотя содер-

жание ее, в силу поставленных задач, не ограничивается рамками

чисто музыковедческого жанра. Замысел книги продиктован из-

вестной неудовлетворенностью существующей литературой о

музыке, вернее, той ее частью, на которой продолжает сказывать-

ся вышеупомянута^ печать изоляционизма. В исследованиях,

связанных с тем или иным историческим материалом, творчество

композиторов нередко рассматривается как некая самоценность;

эстетико-стилевые соприкосновения музыкантов с общими про-

цессами развития искусства осмысливаются пока еще недостаточ-

но, так же как недостаточно учитываются взаимоотношения и

взаимовлияния различных искусств, характеризующие любой

культурный период. Последний как таковой вообще нечасто ста-

новится объектом углубленного анализа: за исключением отдель-

3

ных глав учебников и трудов обзорного типа, большинство оте-

чественных публикаций тяготеет к жанру монографических порт-

ретов отдельных творцов. Хотя этот жанр вовсе не исключает

широкого взгляда на предмет, все же возможность осмыслить твор-

ческое событие в рамках некоей культурной целостности ока-

зывается в его условиях достаточно ограниченной ______ не говоря

уже о том, что мы остаемся в прямом долгу перед духовно-

эстетической уникальностью отдельных эпох, столь же богатых

сколь малоизученных. Восполнить отчасти этот пробел, обратив-

шись к комплексу явлений, именуемых художественной культу-

рой,— такова задача книги1.

Объектом внимания в ней отнюдь не случайно стала Россия

начала XX века. Отечественная художественная ситуация этого

периода исключительно показательна. Возникшая под знаком

«русского культурного ренессанса»1 2, она достойна самого при-

стального внимания уже в силу накопленных в те годы духовных

богатств. Завоеваниям «серебряного века» суждено было во мно-

гом определить дальнейшие пути искусства XX столетия. Но не ме-

нее, чем результат, интересен процесс производства этих цен-

ностей — та питающая среда и реальная жизнь искусства, ко-

торые, собственно, и охватываются понятием художественной

культуры.

Этот процесс протекал в России начала века необычайно слож-

но, запутанно-противоречиво. В нем отразилась не просто естест-

венная динамика социально-психологического и художественного

развития, но динамика переходного типа культуры (учитывая к

тому же интенсивность и радикальность «перехода»). Несомнен-

но, подобные периоды особенно нуждаются в культурологическом

взгляде. Движущийся, изменчивый, становящийся характер самой

духовной ауры, не всегда успевающей откристаллизоваться в «тек-

сты», но всегда воздействующей «контекстным полем» проектов,

манифестов, рискованных экспериментов, противоборствующих

идей,— к нему взывает. Расширение радиуса внимания «от текста

к контексту» в таких случаях просто необходимо — пусть иные

явления и покажутся «текстоцентристски» настроенному

читателю малозначительными.

Переходным начало века было и в общеевропейском масштабе:

1 Подспорьем в решении этой задачи по отношению к интересующему нас пе-

риоду может служить комплексный труд «Русская художественная культура

конца XIX — начала XX века» (вып. 1—3, М., 1968—1969, 1977). С обнадежи-

вающей заинтересованностью — в плане общекультурного осмысления русской

музыкальной классики — велись также редакционные беседы журнала «Со-

ветская музыка» (1980), где высказывались мысли о плодотворности исто-

рико-социологического подхода и о разработке теории культуры (Л. Кора-

бельникова, № 6, с. 44); о важности проблемного профиля музыковедческих

исследований (Ю. Келдыш, № 6, с. 38); об актуальности темы «Художник и

Россия» (А. Кандинский, № 7, с. 73); о необходимости изучать забытые имена,

творчество композиторов «второго эшелона» (И. Нестьев, № 7, с. 78) и т. д.

2 Это понятие, равно как и широко распространившееся выражение «сереб-

ряный век», принадлежит Н. Бердяеву, давшему в своей книге «Самопознание»

глубокий социально-психологический анализ России той поры.

4

свойствами кризисности, рубежности отмечены самые многооб-

разные явления искусства, научного знания, социальной жизни

тех лет. Россия же являла своего рода экстракт переходности.

Не говоря уже о беспрецедентных революционных взрывах, начало

нового столетия осложнялось здесь особой, исконно русской поры-

вистостью и спорадичностью. «Все то, что сопровождало развитие

русского искусства на протяжении многих столетий, нашло свое

сконцентрированное выражение в предреволюционные годы,—

резонно замечает Д. Сарабьянов.— Скачкообразность, неравно-

мерность движения выявились здесь с полной определенностью и

получили такие формы, какие имели, пожалуй, лишь в петровское

время. Пересечение старого и нового, соединение разных сто-

летий, нескольких этапов определили ту „многоукладность" рус-

ского искусства, которая в предреволюционное десятилетие достиг-

ла высшей точки»3.

«То, что во Франции или в какой-либо иной европейской стране

следовало в более или менее определенном логическом порядке,—

читаем у того же автора,— в России перепутывалось, становилось

одновременным и параллельным, смыкалось и размыкалось... Рус-

ское искусство как бы спешило догнать и одновременно уйти впе-

ред»4.

Социальным фоном художественных событий интересующего

нас периода было ощущение глобальности переживаемого кри-

зиса, напряженное предожидание, принимающее порой эсхато-

логическую окраску, взбудораженность всех слоев общественной

психики, приведшая в движение и заново ассимилирующая —

как в энергично встряхиваемом сосуде — искусство и жизнь,

равно как виды и формы самого искусства (идея синтеза). В этом

общем процессе тотальной неустойчивости, характерной для пе-

реходных культур, можно тем не менее четко разглядеть две

волны, две стадии «перехода». В плоскости эпохальных стилей они

соотносятся между собой как романтизм (в его поздних трансфор-

мациях) и антиромантизм. При этом стихийно закрепившиеся за

ними понятия «модернизма» и «авангарда» также подчеркивают

различия волн — уже в плане возрастающего пиетета к новому.

В самой этимологии этих понятий — «современный» и «идущий

впереди» (вспомним Д. Сарабьянова — «догнать и одновременно

уйти вперед») —отражен процесс прогрессирующей эмансипа-

ции искусства.и усиления футурологической нацеленности худо-

жественных новаций5.

3 Сарабьянов Д. Новейшие течения в русской живописи предреволюционного

десятилетия (Россия и Запад).— В кн.: Советское искусствознание: 80,

Вып. 1. М„ 1981.

4 Сарабьянов Д. Русская живопись конца 1900 — начала 1910-х годов. М.,

1971, с. 7.

5 Понятие «модернизм» употреблялось синхронно самому явлению (то есть

новым художественным направлениям рубежа веков, сознательно противо-

поставлявшим себя традиционалистским школам) и уже в начале столетия

нередко наделялось негативным оттенком. Однако разнонаправленность и

разнокачественность явлений, охватываемых в итоге этим понятием, делает

5

Переломной оказалась, конечно, вторая стадия. Начало ее

совпало с кануном мировой войны — этими «официальными похо-

ронами» (Ю. Давыдов) романтического XIX века. Происходила

ни более ни менее как смена эпох, образов мира, «эмотивистский»

век уступал место рационалистическому. Заметим, что антитеза

«романтизм — антиромантизм» в России выразилась особенно по-

ляризованно благодаря заметной активизации в начале века пер-

вого звена.

К. Петров-Водкин называл членов живописного объединения

«Мир искусства» «предреволюционными романтиками», подчер-

кивая свойственные им «волнующую элегичность настроений»

и «остроту романтического скепсиса»6. К этим характеристикам

дело, однако, не сводилось. Столь распространенное тогда чувст-

во конца доживаемой эпохи вызывало стремление ускорить «раз-

рушительную и возродительную катастрофу мира» (Вяч. Иванов),

стимулировало истинно романтическое желание жить «удесяте-

ренной жизнью» (А. Блок). Этот психологический модус, а также

характер соответствующей стилевой ориентации и имели в виду,

вероятно, филологи начала века (В. Жирмунский, С. Венгеров),

выдвинувшие понятие неоромантизма.

Думается, это понятие можно отнести не только к поэзии. Анало-

гичное происходило в музыкальном творчестве. Более того:

шопено-листовские реминисценции Скрябина, брамсианство

Метнера, общая волна увлечения Вагнером, захлестнувшая рус-

скую культуру рубежа веков,— все это возместило неполноту и

«несамостоятельность», сравнительно с Западом, романтического

направления в русской музыке XIX века (напомним, что у компо-

зиторов «новой русской школы» Вагнер был не в чести, а их соб-

ственные романтические черты в значительной степени коррек-

тировались злобой дня и идеалами нового реализма).

Так или иначе, романтизм переживал в русской культуре начала

века вторую молодость, по силе и остроте жизнеощущения в чем-

то даже превосходившую первую. Тем больший стилистический

контраст всему этому несли с собой те тенденции, которые вкупе с

авангардными течениями 1910-< годов приобрели позже форму

антиромантического бунта. Они не выбивались из общего модуса

«удесятеренной жизни», но эстетическая платформа их была кар-

динально иной. Анализ музыкальных проявлений неоклассицизма

непродуктивной попытку вкладывать в него какой-либо оценочный смысл. То

же можно сказать и по поводу понятия «авангард» (или «русский авангард

1910-х годов»). Возникшее гораздо позже наименованной им эпохи и утвер-

дившееся главным образом в западном искусствознании, оно имеет шансы

на достаточно широкое распространение, так как вполне отражает суть

происходящих в те годы художественных процессов. Под этим выражением

можно понимать и новаторские притязания искусства в пику «косной действи-

тельности», и выдвижение русских художников 1910-х годов в ранг лиди-

рующих на мировом горизонте (подробнее об авангарде пойдет речь в главе

«Кубофутуризм: музыкальные параллели»).

6 Петров-Водкин К- Хлыиовск. Пространство Эвклида. Самаркаидия. Л.,

1982, с. 609.

6

и кубофутуризма говорит о том, что столь разные движения соли-

даризировались между собой именно на антиромантической почве.

Подобные тенденции лишь ожидали в описываемый период своего

зенита, но все же заявили о себе достаточно определенно, подчас

манифестированно, войдя в сложный контрапункт с последними

вспышками романтизма. Такое наложение прошлого и будущего

особенно заметно в первой половине 1910-х годов, когда полифо-

ния «измов» достигла, кажется, апогея.

Что же происходило на первой стадии «перехода», достаточно

продолжительной — приблизительно с середины 90-х годов до

начала 1910-х — и целиком исчерпавшей себя в дореволюционный

период (а потому и заслуживающей здесь преимущественного

внимания)?

«Мы — дети того и другого века; мы — поколение рубежа,—

писал в своих мемуарах Андрей Белый.— (...) Правота нашей

твердости видится мне... скорее в решительном „нет", сказанном

девятнадцатому столетию, чем в „да", сказанному веку двадцато-

му»7. Рубежный характер символистской культуры, как видим,

хорошо осознавался ее представителями. Дух новизны достаточно

владел тогда умами, хотя префикс «нео» в приложении к роман-

тизму начала века с течением времени подвергся заметной кор-

рекции: вполне очевидно, что развитие и трансформация некоторых

принципов романтической эстетики в том же символистском дви-

жении сочеталась с явно завершающим характером этого движе-

ния. Потому-то эпоха, уже сказавшая «нет» романтическому веку,

но еще не сказавшая «да» веку XX, воспринимается сегодня скорее

под знаком «пост», чем под знаком «нео».

Важно отметить также, что множественности, центробежности

второй переходной фазы первая предпосылала сложное единство

взаимно не отслоившихся еще тенденций, полифоничность

1910-х годов была предварена антиномичностью лет предшествую-

щих.

Остановимся подробнее на антиномиях русской культуры начала

века — именно в них выразился на данном этапе ее переходный

характер. Антиномии прослеживаются здесь как по горизонтали,

так и по вертикали. Характер первых осознается полностью лишь

в исторической перспективе, как разнонаправленное сочетание

в одном культурном феномене черт прошлого и будущего. Извест-

но, что антиромантический бунт 1910—1920-х годов проходил под

знаком трезво рационалистического взгляда на творческий

процесс — вплоть до апологии формально-конструктивного момен-

та; он же означал решительный разрыв с индивидуалистической

концепцией творчества .— во имя объективных, надличностных на-

чал. Однако подобные противопоставления в скрытой, «неофи-

циальной» форме существовали уже в постромантической фазе,

сообщая последней особую противоречивость и повышенную

(взрывоопасную!) атмосферную плотность.

7 На рубеже двух столетий. М., 1989, с. 35.

7

Знаменательно, например, что «аполлонические» дерзания

акмеистов возникли не на пустом месте, а имели под собой брат-

ство-вражду Диониса и Аполлона в искусстве и литературной

публицистике рубежа 1900—1910-х годов. Известная ницшеанская

антиномия сильнее всего проявила себя именно в позднем симво-

лизме — сознающем еще свою привязанность романтическому

культу стихийного, бессознательного, но рвущемся к идеалам

«прекрасной ясности». Впрочем, активно выраженный рациона-

листический элемент отличал все поколения символистов, не

случайно названных «побочными детьми века разума, порядка и

системы»8. Исследовательский склад ума, склонность к теоретизи-

рованию (чему свидетельством научные концепции «младосимво-

листов» — Вяч. Иванова и Андрея Белого) оказались скрытой

подоплекой символистского же иррационализма и мистицизма.

В музыке воплощением подобной антиномии было творчество

Скрябина. Вместе с тем в более широком плане Скрябину про-

тивостоял Танеев, «эмоциональной» музыке контрастировала му-

зыка «архитектурная» (А. Луначарский), что выявляло еще один

уровень дионисийско-аполлонической полярности, характерной

для культуры начала века в целом.

Не менее показательна в рассматриваемом аспекте антиномия

индивидуалистичности — соборности. Кризис индивидуализма

был тогда одной из самых больных, животрепещущих проблем,

он определял пафос многих выступлений «младосимволистов» —

вспомним известную статью А. Блока «Крушение гуманизма».

Тоска по вселенскому, общенародному, стремление слушать «ми-

ровой оркестр» выражались в соответствующих художественных

замыслах и проектах. Хорошо известно, однако, что эти проекты

оборачивались утопией — не только в силу глобальности конечных

целей, но и потому, что они не получали опоры в существующей

системе средств и самом складе мышления, доставшемся в на-

следство от индивидуалистического века. Отсюда — одно из глав-

ных противоречий «культуры рубежа», разрешить которое могло

лишь будущее.

Впрочем, именно в неразрешенности на данном этапе подобных

проблем и состояла антиномическая сущность символистской

культуры (а с ней и всей культуры начала века). Не вникая пока в

их суть, подчеркнем еще раз, что зерна будущего заявили о себе

в постромантический период достаточно активно, хотя носили

подспудный либо абстрактно-гипотетический характер, лишь под-

готавливая общим состоянием скрытой полярности грядущий

переворот.

Наряду с этим процессом готовящейся переоценки ценностей, в

русской культуре начала XX века решался вопрос гносеологи-

ческого порядка: быть ли искусству целью или оно должно стать

средством осуществления неких глобальных жизненных задач?

Решение этого вопроса, который в абстрактной формулировке

8 Бачелис Т. Шекспир и Крэг. М., 1983, с. 55.

8

звучит риторически, определило две концепции искусства, проти-

востоящие друг другу. Эту, «вертикальную», антиномию обуслови-

ли национальные и исторические судьбы русского искусства,

«наложенные» на ситуацию рубежа веков.

На пороге нового столетия в России начиналась полоса эман-

сипации художественной культуры, осознания ее самоценности.

Культурно-художественный бум выразился в активном просвети-

тельстве, небывало интенсивной переводческой деятельности

литераторов, во множестве разнонаправленных группировок, в

большом количестве периодических изданий, «синтетический»

характер которых (журналы «Мир искусства», «Золотое руно»,

«Аполлон» и др.) отразил динамику параллельного обновления и

контактирования различных видов искусства.

Множество языковых новаций так же показательно для эпохи,

как и активизация художественной памяти. «Новым русским воз-

рождением» называл это время А. Блок, рассуждая о судьбах

русской культуры и напоминая о ее «несамостоятельности» по

прошествии времен пушкинского ренессанса: «Если в XIX столетии

все внимание было обращено в одну сторону — на русскую общест-

венность и государственность, то лишь в XX веке положено начало

пониманию русского зодчества, русской живописи, русской фило-

софии, русской музыки и русской поэзии...»9.

О «напряженности» русской культуры как коренной ее черте,

обусловленной всей историей России, писали многие. Необходи-

мость нести на своих плечах задачи борьбы имела следствием то

характерное обстоятельство, что «русская действительность бы-

вала отягощена гораздо большим грузом неосуществленных в

прошлом эстетических проблем, чем соответствующие по времени

действительности Англии, Франции или Германии»10. Отсюда — и

активность своего рода «эстетической компенсации» как признак

ускоренного, стянутого во времени развития художественной куль-

туры, выпадающего на долю отдельных исторических периодов.

Таким сравнительно редким в русской истории периодом оказался

и рубеж XIX—XX веков, когда в России, совсем недавно (лишь

в 1861 году) освободившейся от крепостнического рабства,, откры-

лись новые пути культурно-экономического роста, а с другой сто-

роны, идеалы «искусства-служения» либо выродились в плоский

утилитаризм, либо потерпели крах в атмосфере социальных разо-

чарований (углубившихся после революции 1905 года).

Интенсивный рост буржуазных норм в России имел, как извест-

но, свою оборотную сторону, соответственно «оборотной» стороне

нарождавшейся русской буржуазии, которая предпочитала ду-

ховной культуре примат техники и естественных наук. Среди про-

чего, это опасность нивелировки и уничтожения — во имя «полез-

ности» — духовных ценностей прошлого: памятников старинной

архитектуры, романтики усадебных парков и прочих свидетельств

9 А. Судьба Аполлона Григорьева.— Собр. соч., т. 5, М.— Л., 1962, с. 487.

10 Га^в Г. Ускоренное развитие литературы. М., 1964 с. 302.

былого прекрасного, «категорически изымаемых бурным натиском

капитализма»11. Хранение старых ценностей, а также создание но-

вых под девизом Красоты было вызвано еще и предчувствием ско-

рого исчезновения последней из окружающей жизни11 12. Искусство

расцветало словно вопреки прозе действительности, усугубив-

шейся ко второй половине 1900-х годов очередным крушением со-

циальных надежд. Об этом очень точно высказался в связи с

«Русскими сезонами» в Париже А. Бенуа: «Каждый участник

„русских сезонов"... чувствовал, что он выносит перед лицом мира

лучшее, что есть русского, самую свою большую гордость, и что

нельзя ему посрамить этот палладиум: русскую духовную культу-

ру, русское искусство, после того, как посрамлена и затоптана в

грязь вся русская действительность»13 14.

Ставку на эстетическую автономию искусства делал и С. Дяги-

лев, связывая ее с актуальными веяниями времени. «...И если

русскому искусству суждено сыграть роль в великой освободитель-

ной борьбе,— писал он,— то, конечно, она будет заключаться ие в

протокольном изображении текущих событий, а в свободном раз-

витии индивидуального творчества»'4 (курсив мой.— Т.Л.)- Это

высказывание симптоматично не только само по себе; оно выяв-

ляет накопившуюся жажду свободы и свободы искусства, в част-

ности. Из него же следует мысль о глубоко опосредованном, не пря-

мом характере взаимосвязи искусства и действительности в этот

переломный для России момент (чего нельзя не учитывать при

оценке соответствующих явлений; музыки с ее «повышенным

коэффициентом опосредованности» это касается прежде всего).

Но эстетизирующая концепция искусства — а именно таковой

она была, ибо при всех реакциях на веяния эпохи предполагала

отделение и возвышение искусства над жизнью — эта концепция

имела мощного оппонента. Резкая критика эстетизма «младосим-

волистами» нашла выход в проповедуемых ими идеях теургии.

Лозунгирование чистой Красоты, с которым — в духе времени и в

противовес утилитаризму старого искусства — выступили поэты-

символисты, обернулось вскоре лозунгом «Красота спасет мир»,

при весьма действенном понимании спасительной и преобразующей

миссии художественного творчества. Здесь уже последнее рас-

сматривалось как средство, целью же была «разрушительная и

возродительная катастрофа мира» — к этому был призван симво-

11 Асафьев Б. Русская живопись. Мысли и думы. М.— Л., 1966, с. 105.

12 Одной из форм удержания исчезающей Красоты был стиль модерн с его спо-

собностью «обращать в роскошь то, от чего веяло хладом преисподней»

(Басманов А. Искусство и судьба Обри Бердслея.— Огонек, 1987. № 29).

Культ изысканных линий широко внедрялся в дизайн — в оформление рес/

пектабельных гостиниц, ресторанов, пароходов, купеческих домов и усадеб.

Эстетизация становилась, таким образом, ие просто свойством художест-

венного мышления, возвышая искусство над другими областями духовной

жизни, но и распространялась на сферу быта, среду обитания.

13 Бенуа А. Художественные письма.— Речь, 1909, 19 июня.

14 В защиту искусства (ответ И. Я Гинцбургу).— В кн.: Сергей Дягилев/й рус-

ское искусство, т. 1. М., 1982, с. 204.

10

листский театр мистерий. Так эмансипирующемуся было искусству

пришлось вновь ощутить свою национальную судьбу и устремить-

ся в жизнь, на этот раз пропустив через себя ток небывало высо-

кого напряжения (мессианство позднего Скрябина может быть

тому красноречивым примером).

Конечно, между столь противоположными взглядами на ис-

кусство существовала сложная взаимосвязь, и сам лозунг «спа-

сительной Красоты» заключал ее в себе. Да и в принципе одно без

другого вряд ли может существовать. Особенностью же интересую-

щего нас периода была резкая поляризация этих взглядов и соот-

ветствующих творческих проектов. Такая поляризация, будучи

проявлением антиномичности переходной культуры, получила от-

ражение и в музыке (что выяснится позже при анализе символист-

ской и мирискуснической концепций синтеза искусств)..

Знаменательно, что противоположности уживались порой в гра-

ницах творчества одного и того же художника. Вспомним, как

сложно эволюционировал А. Блок, как прихотливо менял свою

программу В. Брюсов (не говоря уже об Андрее Белом и Вяч. Ива-

нове), сочетая призывы к великому, нравственному с изощренным

эстетизмом. Даже в самых решительных проектах преобразования

мира авторы не могли подчас освободиться из плена индивидуа-

лизма и абстрактных утопий. Здесь сторонники теургии и «само-

довлеющей красоты» оказывались равно далекими от непосредст-

венных общественных забот, столь недвусмысленно выдвигаемых

временем.

В этой особенности русской культурной элиты начала века, а

именно в отсутствии волевого выбора и в фатальной оторван-

ности от широких социальных течений времени, вполне «земных»

в своей основе, заключался, по мысли Н. Бердяева, главный тра-

гизм ее судьбы. Опьяненная головокружительным воздухом твор-

ческих исканий — художественных, философских, религиозно-

мистических — и слишком вознесшаяся в этих исканиях над греш-

ной землей, она обречена была кануть в образовавшуюся бездну.

Не случайно многие ее представители вскоре покинули страну и

рассеялись по миру (оставшихся на Родине ожидала почти неми-

нуемая гибель, физическая или духовная,— если не в революцион-

ные годы, то в годы сталинской реакции). Клеймо забвения, лежа-

щее на многих явлениях русского искусства предреволюционной

поры, которое мы, наверстывая упущенное, спешим сегодня устра-

нить, обязано в немалой степени и этому факту: уехавшие или

погибшие оказались на многие годы вперед в положении поли-

тически отверженных. Не миновали этой участи и музыканты, даже

такие, как Рахманинов, зарубежный период творчества которого

долгое время оценивался превратно (не говоря о Стравинском, чья

жизнь в большей своей части протекала, по крайней мере терри-

ториально, вне России).

Однако, как замечает тот же Бердяев, последствия творческого

подъема тех лет не могли быть истреблены и все противоречия

«русского культурного ренессанса» не мешают считать его «одной

из самых замечательных эпох в истории русской культуры»15.

Но вернемся к вышерассмотренным антиномиям начала века.

Поляризующиеся тенденции не случайно принимали тогда крайние

формы. Предельность, максимализм вообще характеризовали пси-

хологический модус эпохи, стремление вырваться «прочь... куда-

то... ввысь, вдаль, вглубь, но только прочь от постылой плоскости

серого прозябания»16. Этот модус определял и небывалую сме-

лость художественных новаций. Столкновение нового и старого,

всегда сопутствующее культурному развитию, в России тех лет

приобрело особо острый, непримиримый характер.

Сила застывших догм встретила наиболее дружное противодей-

ствие в сфере изобразительного творчества. В этом смысле «соби-

рательным манифестом» нового поколения прозвучало открытое

письмо С. Дягилева В. Стасову17, в котором недавнему пророку

инкриминировалась ненависть к современному искусству, огульное

низвержение лучших художников эпохи (в их число попал, как

известно, М. Врубель) и многое другое. Лейтмотив письма — на-

поминание о том, что время идет вперед и что непозволительно

превращать некогда новаторские принципы в академические путы.

Однако персонифицировать «старое» и «новое» в сложной кар-

тине той поры не так просто, если учитывать стремительный темп

перемен и разноликость самих диалогизирующих сторон. Даже

самое творческое, деятельное и бескомпромиссное крыло русских

художников было неоднородно по своим устремлениям, чем по-

коление начала века отличалось от несравненно более единой

плеяды «шестидесятников». Разногласия шли по нарастающей:

если, например, Танеев не принимал зрелого и позднего Скрябина,

то с еще большим трудом добивались признания молодые Про-

кофьев и Стравинский, не принимаемые, в свою очередь, скрябини-

стами. Неслыханная интенсивность художественной жизни,

экстремистский характер нового — все это множило и усугубляло

подобные разногласия.

Оценить такие разногласия лишь в упомянутых категориях «ста-

рого» и «нового» проблематично, даже и по прошествии времен.

Эксперименты подчас оборачивались пустоцветом, однодневкой

(тем более, что новаторский бум охватил художников всех уровней

и рангов), были обречены на скорое устаревание. С другой сторо-

ны, те, чья установка казалась в те годы «несвоевременной» и даже

открыто противопоставляла себя модернизму (Танеев, Метнер,

Рахманинов), вполне вписывались в современность с точки зрения

исторической перспективы и актуальных идей эпохи (хотя здесь

возникали свои крайности и издержки).

Именно с этой позиции — позиции актуальности, помогающей/

отсеять «старое» (в смысле догматически-мертвое) и сосредото/

________:______________________________________________________L

15 Бердяев Н. Самопознание.— Цит. по: Книжное обозрение, 1988, № 52, с./10.

16 Венгеров С. Этапы неоромантического движения.— В кн.: Русская литера-

тура XX века, 1890—1910, кн. 1. М., 1914, с. 18—19. /

17 См.: Сергей Дягилев и русское искусство. /

12 /

читься на том, чем действительно дышала и мыслила эпоха, на ее

«горячих точках»,— целесообразно рассматривать сложные пе-

реплетения художественных пристрастий тех лет. И тогда в сфере

нашего внимания окажутся не только собственно новаторские, но

также диалогизирующие с ними охранительские и ретроспекти-

вистские тенденции, не менее показательные для культуры рубежа

веков. Такой подход, акцентирующий актуальные эстетические

идеи эпохи а именно они составят содержание предлагаемых

ниже очерков,— обладает, как нам кажется, достаточной широтой

охвата общей ^артины искусства: ведь в круг этих идей в большей

или меньшей степени были вовлечены все мыслящие и чувствую-

щие художники^ включая композиторов.

*

Итак, характер культурной ситуации России начала века и за-

висимость от нее явлений искусства заставляют со всем вниманием

отнестись к контекстному анализу этих явлений. Такая задача

назрела и по отношению к музыкальному творчеству эпохи — глав-

ному предмету нашего интереса. Преодолеть инерцию вышеупомя-

нутого изоляционизма обязывает в данном случае уже специфика

изучаемого исторического материала. «Начало синтеза, взаимоот-

ношения и взаимодействия слова и звука, звука и цвета, звука и

жеста, и наконеО, органическое взаимодействие искусств (не

механическое их Соединение), естественный, непринужденный пе-

реход с чистого языка одного искусства на язык другого — все

это задачи преимущественно нашего времени, проходящего под

знаком XX века»,4— говорил А. Лурье в своем докладе «На рас-

путье», прочитанном в ноябре 1921 года в Петербургской Вольной

философской ассоциации18. Причастность к «духу музыки», в бло-

ковском пониманий этого девиза (доклад прозвучал еще и некроло-

гом — к смерти А. Блока и всей блоковской эпохи), Лурье мыслит

важнейшим критерием всякого творчества, в том числе музыкаль-

ного, понимая под этим органическую включенность последнего в

общий культурно-художественный процесс. Докладчик отказы-

вает в этом качестве русской музыке прошлых эпох, слишком отя-

гощенной, по его мнению, кастовым деспотизмом «учителей» и

замкнутой в кругу узко цеховых проблем (Мусоргский был одним

из немногих исключений). Как бы ни относиться к критической

части выступления Лурье (не учитывающего природного права

искусств на автономию и известную самостоятельность путей), в

позитивной своей части он вполне убедителен. Роль музыкантов в

ренессансе начала века, скрытый или явный контакт их с куль-

турным движением времени отмечены здесь со всей резонностью

очевидца. Попытаемся и мы — с позиций уже не очевидцев, но

заинтересованных исследователей — вслушаться в многотембро-

V «Стрелец», Спб, 1922, с. 163. Доклад сопровождался красноречивым подза-

головком «Культура и музыка».

13

вую полифонию той эпохи, распознать в ее музыкальных звуках

звуки блоковского «мирового оркестра»...

Такая задача столь же заманчива, сколь трудна. Сложность и

лабиринтообразная запутанность общей панорамы русского ис-

кусства тех лет обязывает к множественности аспектов рассмот-

рения, затрудняет выбор рядоположенных ориентиров. Этим

обстоятельством, а также стремлением не упустить за сложной

схемой живую конкретность художественного процесса объясня-

ется очерковый характер предлагаемой книги, где мы оставляем

за собой право избирательности, разножанровости й разноакцент-

ности высказывания.

В монографии затронуты разные уровни контекстного бытия

музыкального творчества. Первый связан с собственно художест-

венным контекстом: главным ориентиром здесь выступают новые

стилистические направления и культурные очаги; взаимосвязи му-

зыки с другими искусствами рассматриваются через опыты Ge-

samtkunstwerk, либо, напротив, через идею автономизации. Вто-

рой, отчасти совпадающий с первым, имеет отношение к общей

динамике культурной ауры: в планировке материала нашли отра-

жение антиномии переходного периода — как горизонтальные

(«Символизм» — «Прекрасная ясность»), так и вертикальные

(«Символизм» — «Мирискусничество»). Наконец, в последовании

глав книги намечен также хронологический принцип: размышле-

ния о символизме — наиболее влиятельном духовном факторе ис-

кусства рубежа веков, целиком исчерпавшем серя в рамках доре-

волюционного периода,— сменяются наблюдениями над иными

тенденциями и направлениями, заявившими о себе в 1910-е годы и

устремленными в будущее.

Музыкальное творчество и

символизм

Глава 1

СИМВОЛИЗМ КАК ТЕНДЕНЦИЯ КУЛЬТУРЫ

По отношению к музыкальному искусству понятие символизма не

приобрело еще, пожалуй, необходимых прав гражданства. Причи-

ной служат, по-видимому, разные обстоятельства, в том числе и то,

что в музыке начала века символизм не вылился в столь широкое

и всеохватывающее движение, каким был в литературе. Русские

композиторы, за исключением Скрябина, соприкоснулись с ним

косвенно и локально.

Но в такой неоднородности, в сочетании своего рода плотности

и разреженности — сама сущность художественных движений.

Скрябин, подобно Дебюсси во французской музыке, стал «плотным

ядром кометы», олицетворив собой целое направление и явив в

своем творчестве яркий пример совпадения стилевой характер-

ности и художественного качества. Однако с точки зрения культу-

ры показательна и «разреженная масса» — эти удаленные от ядра

светящиеся или полусветящиеся точки. Русские композиторы

начала века в большинстве своем не были символистами, но ока-

зались в той или иной мере захвачены символизмом, находились

в его «магнитном поле», ибо символизм был состоянием умов, а не

только школой.

Музыканты не манифестировали символизм, но приобщались к

нему, вовлекались в него — главным образом, через сюжеты,

литературные программы и поэтические тексты своих произведе-

ний. Если учесть, что в конце 1900-х — начале 1910-х годов соот-

ветствующими сюжетами, текстами и идеями вдохновлялась

весьма солидная часть вокальной, театральной, программной ин-

струментальной музыки, то уже этого достаточно для постановки

проблемы «русское музыкальное творчество и символизм».

Литературность — вообще характерная черта символистской

культуры. В этом проявился свойственный эпохе синкретизм1, *

Весьма показательна с этой точки зрения тяга музыкантов к разного рода

литературным надписям — заголовкам, программным комментариям, по-

яснениям, как и вообще способность вдохновляться другими искусствами — в

чем они охотно признавались (не в пример следующему поколению художни-

ков, отстаивающих автономию искусств и своего рода «принцип невмеша-

тельства»), Косвенным подтверждением синкретического мироощущения

15

идущее от романтиков стирание границ между искусствами и го-

товность их к синтезу. С другой стороны, здесь сказался приоритет

литературы в иерархии ценностей нового направления, хотя сами

символисты высшим из искусств, как известно, почитали музыку.

В трактовке музыки как универсальной стихии, способной интуи-

тивно — а потому адекватно — постигать мир (этой теме посвяще-

но большое количество теоретических работ, в частности статья

А. Белого «Формы искусства»), проявились характерные для тех

лет издержки абстрактного теоретизирования. Во всяком случае,

рассуждения символистов на данную тему (включая столь попу-

лярную тогда тему Вагнера) не снимают, а, наоборот, лишь

обостряют вопрос о том, какой же была не гипотетическая, а

реальная музыка символистской эпохи и как музыканты смотрели

на символизм.

Сразу же отметим многоуровневость такого взгляда — от фак-

тов общения литераторов с композиторами До глубокого про-

никновения последних (хотя, разумеется, не всех) в дух и суть

нового движения. Соответственно и символизм выступает у музы-

кантов в нескольких ипостасях: как тенденция культуры (наиболее

общий план), как поэтика — через непосредственную взаимосвязь

с поэтическим словом в вокальных жанрах и как философия — эта

высшая ипостась, отчасти предполагающая в себе предыдущие,

представлена Скрябиным. Коснемся и мы в этих очерках всех трех

проявлений символизма.

О месте музыкантов в этом движении трудно судить, не предста-

вив хотя бы контурно его историю в виде некоторых фактов и дат.

Напомним, что в 1893 году была опубликована работа Д. Мереж-

ковского «О причинах упадка и о новых течениях современной

русской литературы», содержащая историческое и теоретическое

обоснование символизма. Русский поэтический символизм заявил

о себе, таким образом, уже в 90-е годы прошлого века — парал-

лельно символизму во Франции, где вершинным в этом смысле

считается 1891 год, год знаменитых «вторников» Малларме.

1904 год: время начавшегося самоопределения символизма как

целостного направления, начало публикации «Весов» — главного

печатного органа символистов; к этому же времени к «старшим»

символистам (К- Бальмонт, В. Брюсов, 3. Гиппиус, Ф. Сологуб

и др.) присоединяются «младшие» — «младосимволисты» (А. Бе-

лый, А. Блок, Вяч. Иванов), укрепившие авторитет символистского

движения, вдохновившие его новыми идеями и совершившие его

окончательное отмежевание от «декадентства». 1905 год: идеи

символизма овладевают театром; в Москве открывается театр-

была, думается, и многообразная образованность людей искусства. Извест-

ны, например, поэтические опыты Скрябина, Ребикова, Станчинского (пос-

ледний писал также рассказы), музыкальные — Чюрлёниса, М. Кузмина,

Б. Пастернака; эти опыты явно выходят за рамки любительства и говорят

в пользу «второй профессии».

16

студия на Поварской, где ставит свои первые эксперименты

Вс. Мейерхольд. В 1906 году тот же Мейерхольд, пришедший в

театр Комиссаржевской, ставит там «Балаганчик» Блока и «Сестру

Беатрису» М. Метерлинка. В 1907 году в Москве устраивается

первая выставка художников «Голубой розы», которые до сих пор

не были официально объединены (С. Судейкин, Н. Сапунов, В. Бо-

рисов-Мусатов, П. Кузнецов, М. Сарьяи и др.), и журнал «Золотое

руно», издаваемый в Петербурге, начинает заниматься активной

пропагандой их творчества; происходит, таким образом, ие только

самоопределение символизма в разных сферах искусства, но и его

«легализация».

Андрей Белый Цишет в своих мемуарах, что 1907 год «ознамено-

вался победою Модернизма... До 1907 года мы — отщепенцы;

читатели наши — Ьторванцы разных классов, несколько десятков

эстетов, да несколько меценатов типа Мамонтова, ранее сплотив-

шего Врубеля, Якунчикову, Коровиных и Шаляпина»2. Свиде-

тельством таких побед становятся обычно влиятельные кружки.

И действительно, в 1907 году в Москве, наряду с уже существую-

щим Литературно-художественным кружком, Брюсовым было

организовано «Общество свободной эстетики», отстаивающее по-

зицию «Весов» и сплотившее художников разных специальностей

для борьбы с консерваторами и академистами. В «Обществе» ве-

лись оживленные дискуссии, устраивались многочисленные

премьеры — литературные, музыкальные, театральные,— так или

иначе связанные с символистским направлением.

Из тех же мемуаров А. Белого узнаем, что «Общество» активно

посещали музыканты: «Вот список посетителей в первом двухле-

тии. Композиторы, пианисты, профессора консерватории,

проф. Бубек, проф. Игумнов, проф. Кочетов, проф. Арсений Ко-

рещенко, Гречанинов, Богословский, А. А. Сац, Николай Метнер,

Гедике, Конюс, Василенко, Оленин, Марк Мейчик, Н. Я. Брюсова,

Б. Б. Красин, Померанцев, Багриновский, Жиляев, Архангельский;

изредка появлялся Аренский; из теоретиков помню Яворского,

Эйгеса, Сабанеева, Вольфинга (Э. К. Метнера)... бывал и Скря-

бин; бывали музыкальные критики: Кругликов, Энгель, Сахнов-

ский... Были и ,,голуборозники“»3.

Параллельно «Обществу свободной эстетики» знаменитые

«Среды» Вячеслава Иванова сплачивали новые художественно-

2 Между двух революций. Л., 1934, с. 193.

3 Там же, с. 219. О Скрябине, творческие принципы которого, казалось бы,

не могли не импонировать поэту, Белый, оказавшийся близким кругу семьи

Метнеров, пишет в достаточно скупых выражениях: «Кажется, мы в те годы

не слишком нуждались друг в друге (Скрябин пришел позднее ведь к необхо-

димости пропустить сквозь себя символистов)» — там же, с. 348. Но и позже

контакт не завязался. Возможно, причиной было просто недостаточное зна-

комство с музыкой Скрябина, ибо «дух музыки» слишком теснил в сознании

поэта музыку как таковую. «...Он, оказалось, мало знает Скрябина и ие знал

даже его dis-тоП’ного этюда»,— с удивлением замечает Н. Жиляев в письме

к А. Станчинскому от 5 сентября 1911 года (ГЦММК им. Глинки, отдел рукопи-

еей, ф. 289, № 5892).

17

артистические силы Петербурга. И здесь также бывали музыканты

(и не только бывали, но и задавали тон, как, например, В. Кара-

тыгин), стремящиеся приобщиться к новой поэзии. Об этом пишет,

в частности, М. Гнесин, посещавший «Среды» с 1906 года и обя-

занный им расширением своего поэтического кругозора. «До это-

го,— замечает Гнесин,— я любил только раннего Бальмонта»4.

«Конечно, и ознакомление с произведениями музыкальных нова-

торов, и критические замечания наших музыкантов-„эстетов" —

вся среда „Сред" Вячеслава Иванова, в которую я не напрасно

влекся, были полезны мне, подталкивали вперед, стимулируя к

исканиям...»5

Знаменательно, что пиком символистских увлечений музыкантов

стали 1906—1907 годы, то есть годы повсеместной «легализации»

символизма и внедрения его в культурный быт (о чем свидетельст-

вует, в частности, деятельность «Общества» и «Сред»), В эти годы

С. Танеев, Н. Мясковский, М. Гнесин и др. создают романсы на

стихи поэтов-символистов; А. Скрябин пишет «Поэму экстаза» и

Пятую сонату; С. Рахманинов задумывает оперу «Монна Ванна»

по Метерлинку, а А. Лядов работает над музыкой к драматической

постановке пьесы того же Метерлинка «Сестра Беатриса»; В. Ре-

биков пишет оперу «Бездна» по рассказу Л. Андреева, реализуя в

ней черты андреевской плакатной символики; С. Василенко пово-

рачивает от эпоса к мистической фантастике, создавая симфони-

ческие картины «Сад смерти» по О. Уайльду и «Полет ведьм» по

Д. Мережковскому (вторая картина, наполненная символикой

дионисийства, писалась несколько позже, в 1909 году); Н. Рим-

ский-Корсаков заканчивает «Золотого петушка» — самый зага-

дочный свой опус, вскоре вдохновивший С. Дягилева на создание

условно-символического спектакля; тогда же ставится «Китеж»,

который в духе времени осознается как «русский Парсифаль»

(Б. Шлецер). Линия символистских увлечений не слишком спадает

и в последующие годы, о чем говорят примеры из творчества Мяс-

ковского, Рахманинова, Лядова, Ребикова, Василенко, молодых

Прокофьева и Стравинского, не говоря уже о Скрябине, который

остался верен своей «религии» до самого конца, то есть до

1915 года.

Уже названия произведений позволяют судить о символистских

пристрастиях авторов, а также о явном расширении литературно-

художественных вкусов музыкантской среды. Сила притягатель-

ности нового искусства такова, что иные имена буквально не сходят

с уст. Так, особой популярностью — наряду с Бальмонтом —

пользуются Метерлинк, Эдгар По, Оскар Уайльд, живописец

Арнольд Бёклин. Без бёклиновского «Острова мертвых» трудно

представить гостиные респектабельных домов и салонов; эта же

картина удостоилась чести быть проанализированной А. Белым

в «Формах искусства», дала программную основу симфоническому

4 Гнесин М. Ф. Статьи, воспоминания, материалы. М., 1961, с. 137.

5 Там же.

18

опусу Рахманинова (последний писал о том большом впечатлении,

какое произвели на него массивная композиция и мистический

сюжет этой картины). Интересно, что Рахманинов предпочитал

цветному оригиналу картины, увиденному в Дрезденской картин-

ной галерее, ее черно-белую репродукцию. Вероятно, композито-

ров, и притом не только русских6, Бёклин привлекал музыкаль-

ностью своейживописной манеры (о чем писал, кстати, А. Белый),

но не только этим: людей, неравнодушных к новому и настроенных

на модернистскую волну, влекла сама иконографическая экстра-

вагантность егб\картин — с кентаврами, фавнами и наядами. Реби-

ков, создавший целую серию фортепианных циклов по Бёклину

(«Сны», «В сумерках», «На их родине», «Среди них»), отзывается

о его работах в тоне недоуменного восторга: «Я не мог от них

оторваться, часами просиживал в музеях и хотел схватить и по-

нять, где тайна искусства? Жизненная правда? Но у Бёклина —

вымысел. Отчего же этот вымысел так нравится мне?»7 8. Нравиться

Бёклии мог, впрочем, и еше по одной причине. Символика его кар-

тин зачастую поверхностно аллегорична; как резонно замечает

Д. Сарабьянов, «любой намек, сделанный ими, прозрачен и

сразу же получает ответ у догадливого зрителя, кому тем более

льстит его собственная’проницательность»6. Не исключено, что это

способствовало популярности живописца в культурной среде.

«Феномен Бёклина» говорит нам не только о приобщении музы-

кантов к европейским ценностям, и притом к ценностям смежных

искусств, но также о пропущенное™ этих ценностей через куль-

турный быт, превращении их в моду и даже в китч (тот же «Остров

мертвых», судя по многочисленным и достаточно «стертым» книж-

ным изображениям, был явной жертвой массового репродуцирова-

ния). Вообще проблема обытовления и «китчезации» символист-

ской культуры, равно как и параллельной ей (и с ней пересекаю-

щейся) культуры модерна, представляет немалый интерес и может

стать темой самостоятельного исследования культурологического

профиля. Здесь же, не углубляясь в эту проблему специально, отме-

тим лишь, что в эпоху всеобщей ненависти к «будням» и «прозе

жизни», каковыми были 1900-е годы, бессознательное тяготение

человеческой психики к антиповседневности и красоте (какие бы

формы они ни принимали), своеобразная компенсативность в отно-

шении к искусству и художественному быту выражалась особенно

остро. Вот почему так повышались в цене (и одновременно пада-

ли!) красоты символистского слога, символистская мистика и ми-

фология, символистская душевная утонченность, превратившаяся

в китч, скажем, у А. Вертинского...

Высказывания о Бёклине Ребикова или о символистской поэзии

6 Напомним о цикле симфонических поэм М. Регера по картинам Бёклина.

1 Ребиков В. Из моей жизни. Авторизованная рукопись.— ГЦММК им. Глиики,

ф. 68, ед. хр. 78, с. 10.

8 Сарабьянов Д. Русская живопись среди европейских школ. М., 1980, с. 207.

Сарабьянов отдает в этом плане предпочтение русскому Врубелю, чьи на-

меки остаются неразгаданными.

19

Гнесина — далеко не единичные примеры словесных свидетельств

музыкантов в пользу нового искусства. О своем увлечении стихами

3. Гиппиус и К- Бальмонта вспоминает в Автобиографических

заметках Мясковский9; Танеев в дневниках описывает общение с

А. Белым и Эллисом, упоминая также, в характерной сдержанно-

лаконичной манере, о чтении в яснополянском саду «декадентских»

стихов и о знакомстве с «декадентским» журналом «Перевал»10 11.

Не в пример Танееву, Лядов говорит о своей тяге к новому искус-

ству со всей откровенностью и даже страстью. Метерлинка, Уайль-

да, Бёклина он объявляет своими любимыми людьми. «Нет искус-

ства без красоты и аристократизма»1 *,— замечает он и тут же гово-

рит о ненавистной «пользе», которая наводит скуку и противопока-

зана искусству.

С. Василенко, композитор, близкий в те годы модернистским кру-

гам Москвы, с восхищением отзывается в своих «Воспоминаниях»

о новой русской живописи, в частности о Борисове-Мусатове —

художнике «Голубой розы», с которым активно общался: «В мас-

терской Борисова-Мусатова я почувствовал, что попал в мир осу-

ществленных фантастических мечтаний... я увидел не реальную

действительность, а воплощенную мечту художника: в его карти-

нах не было ни историчности, ни современности. В них как бы

перепутались разные моменты бытия, разные отблески и отраже-

ния, разные люди и разные мечтания. Кто эти девушки, некраси-

вые, но полные очарования, не то плачущие, не то находящиеся

на пороге радостного экстаза? Это был воплощенный в красках

сон, или туманные и призрачные мечты, или звенящий сквозь слезы

смех»12. Здесь же композитор говорит о своем стремлении находить

источник вдохновения в других искусствах и о намерении создать

музыкальную картину средствами одной инструментовки —

подобно самодовлеющей колористике новейших живописных по-

лотен. Крайне симптоматично в этом плане — в плане символист-

ского синкретизма — «встречное» стремление живописцев «озву-

чить живопись»: «„Бесконечная мелодия", которую нашел Вагнер

в музыке, есть и в живописи,— писал Борисов-Мусатов.— Во

фресках этот лейтмотив (речь идет о мотиве шествия в «Изумруд-

ном ожерелье», «Осеннем вечере» и др. картинах художни-

ка.— Т. Л.) — бесконечная, монотонная, бесстрастная, без углов

линия...»13.

Пребывание музыкантов в «магнитном поле» символизма про-

должалось примерно десять лет (от 1906 до 1916 года — года

создания Рахманиновым романсов ор. 38). Но и дальше интерес

их к символистским произведениям не иссякал полностью —

вплоть до начала 20-х годов, когда были написаны блоковские

9 Мясковский Н. Я- Статьи, письма, воспоминания, т. 2. М., 1960.

10 Танеев С. Дневники, кн. 1, 2. М., 1981, 1982.

11 Лядов А. К. Из писем. 1901 — 1909. Пг„ 1916, с. 200.

12 Василенко С. Воспоминания. М., 1979, с. 155.

13 Цит. по альбому: Борисов-Мусатов. Л., 1979, с. 60.

20

романсы Мясковского и бальмонтовские — Прокофьева. Все это

тем более примечательно и характерно для музыкального искусст-

ва с его расширенной «дистанцией освоения», что на рубеже

1910-х годов символизм как литературное направление вступил

в фазу кризиса: документальным свидетельством тому явилась

знаменитая дискуссия в журнале «Аполлон» за 1910 год, где были

опубликованы статьи Вяч. Иванова, А. Блока и В. Брюсова.

Но не будем говорить пока о кризисе и конце символизма. Напро-

тив, обратимся к его началу, вернее, началам — без этого нельзя

понять ни причин его возникновения, ни причин притягатель-

ности его для художников разных специальностей — поэтов, жи-

вописцев, театральных деятелей, композиторов.

Вячеслав Иванов в статье «Предчувствия и предвестия» писал,

что под символизмом «не искусство лишь, взятое само по себе,

разумеем мы, но шире — современную душу, породившую это ис-

кусство, произведения которого отмечены как бы жестом указа-

ния, подобным протянутому и на что-то за гранью холста указы-

вающему пальцу на картинах Леонардо да Винчи»14.

Какой же смысл стоит здесь за словами «современная душа»?

Чем эта душа жила и волновалась? Она жила острой неудовлетво-

ренностью «плоской действительностью» и жаждой «иных измере-

ний»15. Ощущение внезапно открывшегося неисчерпаемого много-

образия мира, установка на бесконечное и стремление приоб-

щиться к этой бесконечности путем интуитивного опыта составляли

самую сущность символизма, как русского, так и общеевропей-

ского. Однако в России начало века отмечено было не только

кризисом позитивизма, но и предчувствием социальных бурь.

Социальным’ фоном творческих исканий русских символистов

были «неразрешенные противоречия русской революции, ее се-

годняшнее поражение, но и — явные, несомненные признаки того,

что начавшееся движение непременно приведет в будущем к гран-

диозному взрыву, после которого наступит новая заря в существо-

вании человечества»16. Это наделяло мистические настроения

художников особой тревожностью и наэлектризованностью.

Собственно, такое предожидание было почти физиологически

реальным и не сводилось к мистике. Андрей Белый, которого

считали специалистом по закатам солнца, говорил, что «эпоха

имеет не только „мистическое", но и метеорологическое объясне-

14 Собр. соч., т. 2. Брюссель, 1974, с. 86.

15 Эти психологические черты времени были, как известно, подготовлены кри-

зисом позитивистского рационалистического мировосприятия, проявившегося

в конце XIX века. Чем больше на рубеже столетий подрывались основы преж-

него научного знания (достаточно напомнить об эйнштейновской теории от-

носительности), тем больше возрастал моральный авторитет интуиции, под-

держиваемый новейшей философской мыслью (труды А. Бергсона). Сим-

волистский антипозитивизм ярко проявился, например, в «Симфониях» Андрея

Белого, особенно во Второй, где имеют место сатирические выпады против

кантианства и точного знания, «умерщвляющего дух».

16 Родина Т. Блок и русский театр начала XX века. М., 1972, с. 50.

21

ние»17. «Да, мы — мистики,— пишет он; — крестьянин тоже мис-

тик, когда у него „свербит в пояснице" и он утверждает: быть гро-

зе»18. (Дальше Белый с сарказмом говорит о «профессоре без

зонта», которого подводит собственная глухота и нечувствитель-

ность к явлениям атмосферы.)

Печать этой «свербящей» тревоги лежит на всех явлениях духов-

ной жизни начала века. Вслушивание в подземный гул времени

активизирует интуитивные, предугадывающие способности пси-

хики. Все в мире начинает приобретать характер знаков и предзна-

менований19. Эпоха воистину мыслит символами — как в искусст-

ве, так и в жизни, в быту. Очень распространена цветовая символи-

ка. Тревожный, даже апокалиптический смысл принимает красный

цвет («Красный смех» Л. Андреева, «Маска красной смерти»

Эдгара По, вошедшая в качестве символа в мемуары А. Белого,

ставшая сюжетом для оперы М. Остроглазова и балета Н. Череп-

нина) . Серый цвет становится символом воинствующей пустоты

и пошлости жизни: «серая паучиха скуки» в статье Блока «Без-

временье» (1906) — не единственный тому пример. Символика се-

рого цвета служит как бы средством «инфернализации» пош-

лости и, наоборот, снижения, обытовления инфернальных образов.

Таков «Некто в сером» у Л. Андреева («Жизнь Человека»),

«Недотыкомка» Ф. Сологуба, давшая основу одноименному ро-

мансу М. Гнесина, «Серое платьице» 3. Гиппиус, привлекшее

внимание С. Прокофьева.

Символы кочуют из жизни в произведения искусства и обратно.

Такое взаимопроникновение, подтверждающее, что символизм был

способом жить и мыслить, чрезвычайно показательно для эпохи.

Ощущение смутных глубин, многозначительная недоговоренность,

неприятие какой бы то ни было «окончательности» сказываются

и в искусстве, и в стиле эпохи в целом. Они определяют даже

«модус поведения», о чем повествует обширная мемуарная лите-

ратура20.

Неприятие интеллигентским сознанием прозы жизни приводило

к особой активности воображения. Вот что пишет, например,

А. Блок в статье на смерть М. Врубеля: «Врубель жил просто, как

все мы живем; при всей страсти к событиям, в мире ему не хватало

17 На рубеже двух столетий, с. 16.

18 Там же.

19 Бытовым проявлением мистических потребностей была «практика столоверче-

ния» — увлечение спиритизмом. Для символистов, большинство из которых

прошло солидную школу естественнонаучных знаний, отталкивание от рацио

в форме подобного рода занятий особенно симптоматично. Брюсов, напри-

мер, писал: «В спиритических сеансах испытал я ощущение транса и ясно-

видения. Я человек до такой степени рассудочный, что эти немногие мгновения,

вырывающие меня из жизни, мне дороги» (Дневники. 1891 —1910. М.,

1927, с. 91).

20 В. Каверин, например, в романе «Освещенные окна» не без улыбки вспоминает

о своем старшем брате, чьи отношения с любимой девушкой (чтение при

слабом свете лампы символистских стихов) так и застыли в неопределенно-

вопросительной стадии...

22

событий, и события перенеслись во внутренний мир — судьба

современного художника»21. Эта же неудовлетворенность сказыва-

лась и в быту, она порождала полуосознанное стремление строить

жизнь как поэму. Проецирование искусства на жизнь, мифологи-

зация художником собственной жизненной судьбы становятся

фактами биографий. О мистическом истолковании событий личной

жизни свидетельствуют эпистолярные материалы, связанные-с

Блоком, Вяч. Ивановым, А. Белым и др. Как миф осознавал свою

судьбу Скрябин, которого мессианская одержимость приводила к

утрате чувства реальности и даже к неверию в возможность соб-

ственной кончины22.

Факты говорят о драматических последствиях подобных актов

мифологизации и о том, что отталкивание художников от внешней

антисобытийности было поистине головокружительным. Вызван-

ная таким отталкиванием утрата реальной почвы — результат

умственного абстрагирования, своего рода интеллектуального

произвола — вообще, по-видимому, была ахиллесовой пятой сим-

волистов, как в искусстве, так и в жизни. Образ их поведения,

запечатленный в эпистолярии, порой вызывает рядом с восхищени-

ем сочувственное удивление наивным схематизмом и отсутствием

критической самооценки...

Но обратимся непосредственно к искусству. Сосредоточимся,

наконец, на музыкальном творчестве и выясним, каким образом

отразился в нем символистский спектр ощущений. Или — выра-

жаясь шире, но точнее — как музыкально проявила себя «совре-

менная душа», о которой писал Вячеслав Иванов. В такой форму-

лировке вопроса учитывается открытость, разомкнутость худо-

жественной системы символизма, несводимость, но и одновременно

причастность к нему, смыкание с ним некоторых характерных осо-

бенностей творческой психологии тех лет.

Так, своеобразный антибытовизм, неприязнь к пресловутой

«прозе» были, конечно, общим признаком времени. Они выра-

жались, например, в тяготении художников к сказочной фантас-

тике, волшебству и красоте «иных миров». Интересно, однако,

что тяготение это принимало особенно направленный характер у

тех, кто так или иначе соприкоснулся с символизмом. Римский-

Корсаков, всегда любивший сказку, делает ее в своей последней

опере орудием далеко идущей аллегории («Золотой петушок»).

У Лядова, другого русского сказочника, это не столько аллегория,

сколько «метерлинковские касания действительности — атмосфера

„Синей птицы"»23. Сказочная образность оркестровых миниатюр

Лядова, фольклорная по природе, словно выступает в неустойчи-

вом свете времени: слишком зыбок и таинственен мир «Волшебного

21 Блок А. Памяти Врубеля.— Собр. соч., т. 5. М., 1962, с. 421.

22 Об этом свидетельствует Л. Сабанеев (Воспоминания о Скрябине. М., 1925).

23 Глебов Игорь. Мысли и думы, ч. 3.— Сов. музыка, 1983, № 2, с. 28—29.

23

озера», слишком стремителен и мимолетен полет Бабы-Яги (сам

миниатюризм лядовских композиций порой рождает ощущение

неуловимости образа). Весьма показателен и эстетизм Лядова,

близкий эстетизму символистов. За изощренной техникой, любов-

ной отделкой деталей здесь стоит та же преданность искусству, то

же стремление скрыться в его волшебном храме от гнетущей повсе-

дневности.

Лядов соприкоснулся и непосредственно с литературой, точнее,

с драматургией символизма — в музыке к драмам Метерлинка

«Сестра Беатриса» и «Аглавена и Селизета». Но тут уж сказалась

другая потребность «современной души» — потребность в самоуг-

лублении. Драмы Метерлинка затронули лирическую струну в

душе композитора, дали возможность проявиться наиболее сокро-

венным эмоциям «тишайшего музыканта» (Б. Асафьев).. В этой

музыке, в частности в «Скорбной песне» из финала «Аглавены и

Селизеты» незримо присутствует дух метерлинковских героев, ко-

торые «повинуются только внутреннему голосу, зовущему их на

подвиг любви, и умирают в мистическом экстазе, без проклятий,

поглощенные своими душевными переживаниями, и как бы не за-

мечают внешнего трагизма своей судьбы»24.

Самоуглубленность, уход от внешней жизни в жизнь внутрен-

нюю, апология «театра души» (В. Комиссаржевская) в противовес

«театру быта» были в высшей степени показательны для симво-

листской культуры, хотя проявлялись на более широкой основе.

Поэзия, проза, драматургия символизма являли прежде всего тор-

жество лирики как способа высказывания25. Если в музыке, в силу

особой специфики ее, лирическое начало присутствовало и раньше,

то у композиторов конца XIX — начала XX века оно концентриру-

ется как никогда. Такова «московская триада» — Скрябин, Рах-

манинов, Метнер, духовно подготовленная Чайковским. Имеет

значение также качество лиризма: наиболее «символистским» (в

смысле многозначительности, недосказанности, завораживающей

суггестивности) оно было у Скрябина; однако отдельные «блики»,

а главное, само стремление к богатству душевных оттенков замет-

ны у всех.

Тенденция фиксировать при помощи звуков тончайшие нюансы

душевных движений приобретала порой значение манифеста. Та-

ковы «психографические» теории и музыкальные опыты В. Ребико-

ва, в которых нельзя не видеть соприкосновений со столь актуаль-

ной в те годы апологией внутренней жизни. Интересно, что совре-

менная критика воспринимала Ребикова именно в этом плане, о

чем свидетельствует нижеследующая цитата: «Новые веяния за-

частую не в одной только музыке; Метерлинк, Верлен, д’Аннунцио,

которых сводят в одну общую группу импрессионистов и декаден-

тов, как и их товарищи в живописи, касаются — иногда, может

быть, в преувеличенной манере — смутных, неопределенных ощу-

24 Венгерова 3. Литературные характеристики, кн. 2. Спб., 1905, с. 4.

25 См., например, об этом: Гинзбург Л. О лирике, Л., 1974.

24

щений разных уголков души, оставшихся до сих пор неразгадан-

ными. У нас вот явился Вл. Ив. Ребиков — и конечно не вследствие

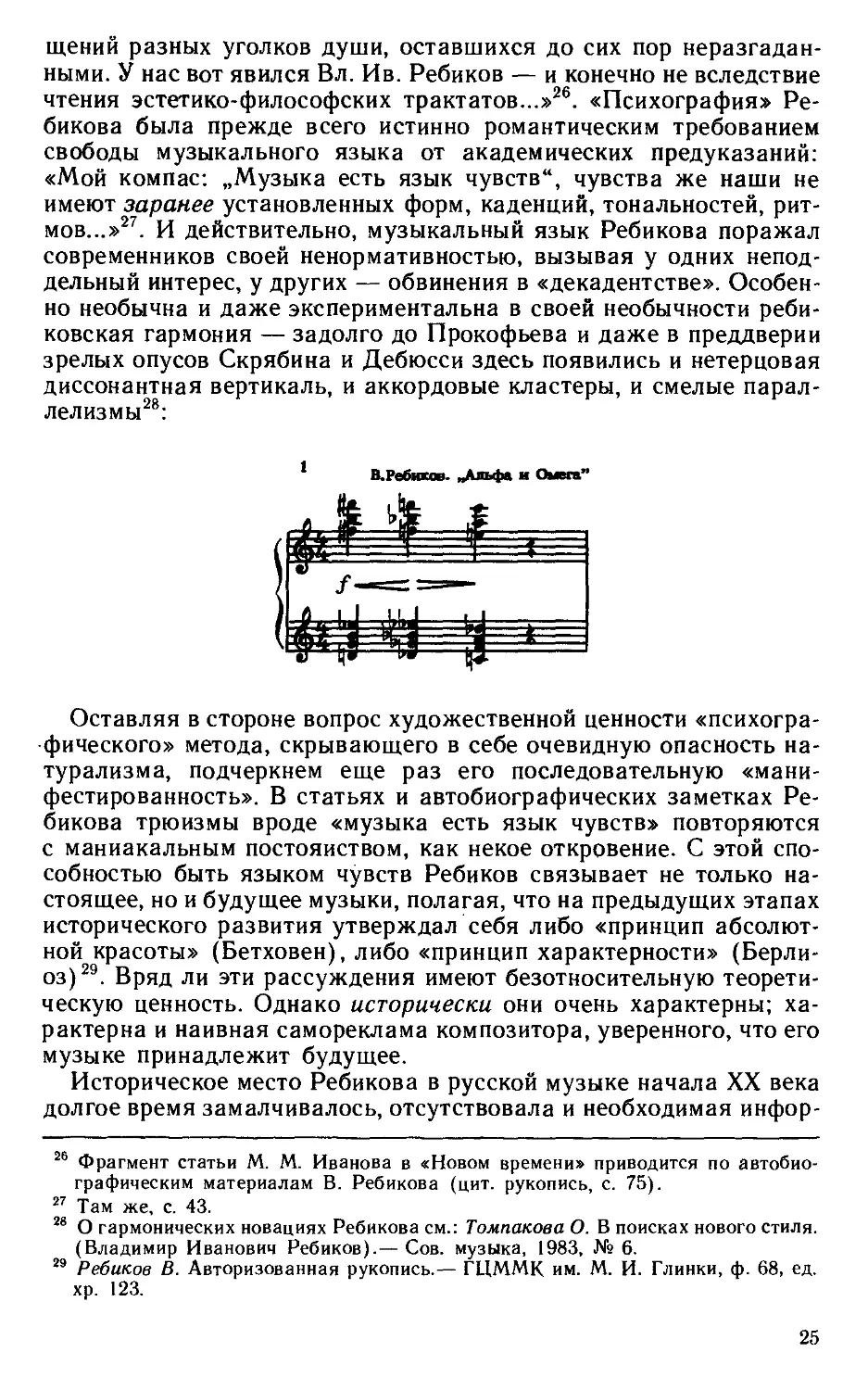

чтения эстетико-философских трактатов...»26. «Психография» Ре-

бикова была прежде всего истинно романтическим требованием

свободы музыкального языка от академических предуказаний:

«Мой компас: „Музыка есть язык чувств", чувства же наши не

имеют заранее установленных форм, каденций, тональностей, рит-

мов...»27. И действительно, музыкальный язык Ребикова поражал

современников своей ненормативностью, вызывая у одних непод-

дельный интерес, у других — обвинения в «декадентстве». Особен-

но необычна и даже экспериментальна в своей необычности реби-

ковская гармония — задолго до Прокофьева и даже в преддверии

зрелых опусов Скрябина и Дебюсси здесь появились и нетерцовая

диссонантная вертикаль, и аккордовые кластеры, и смелые парал-

лелизмы28:

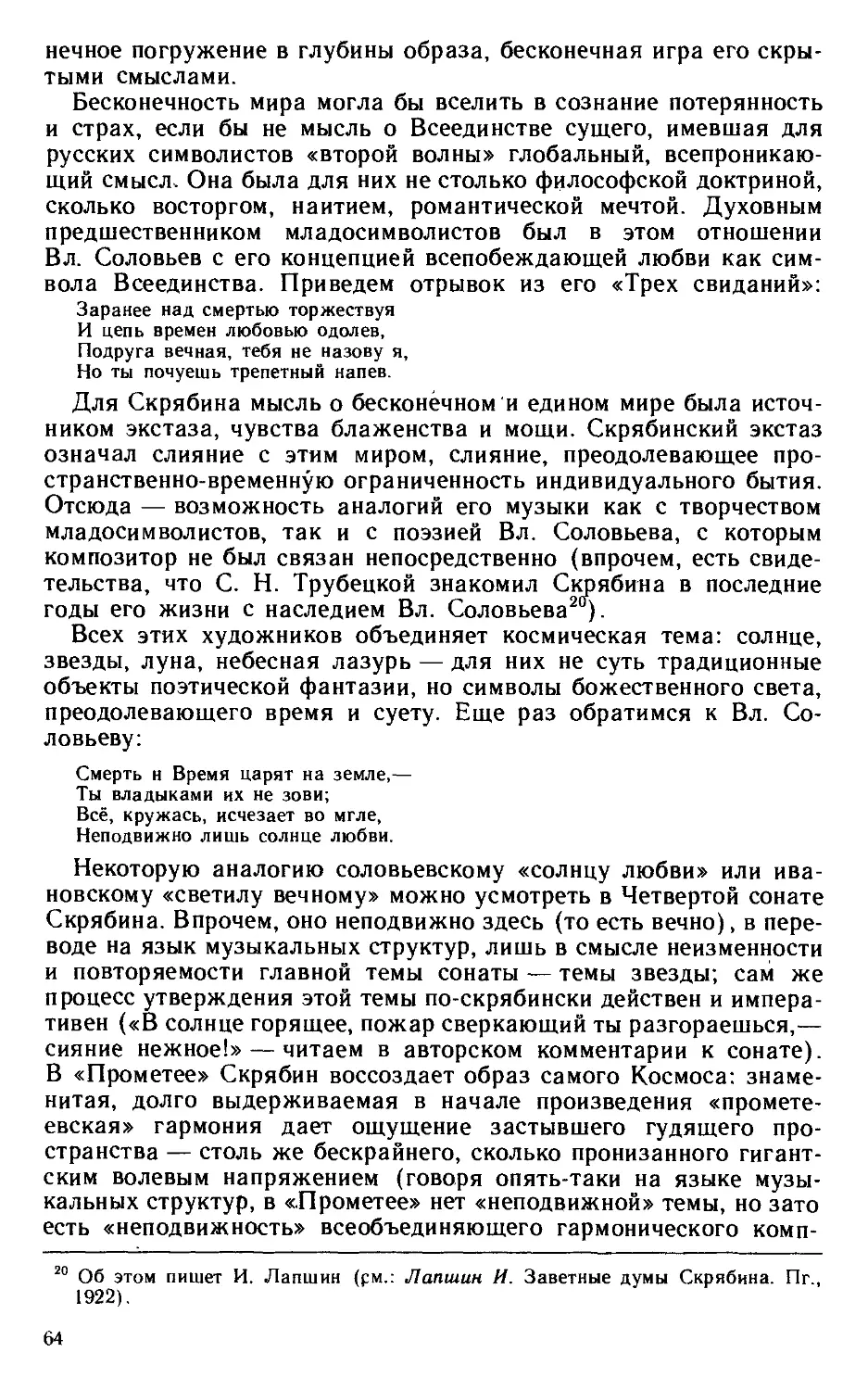

Оставляя в стороне вопрос художественной ценности «психогра-

фического» метода, скрывающего в себе очевидную опасность на-

турализма, подчеркнем еще раз его последовательную «мани-

фестированность». В статьях и автобиографических заметках Ре-

бикова трюизмы вроде «музыка есть язык чувств» повторяются

с маниакальным постоянством, как некое откровение. С этой спо-

собностью быть языком чувств Ребиков связывает не только на-

стоящее, но и будущее музыки, полагая, что на предыдущих этапах

исторического развития утверждал себя либо «принцип абсолют-

ной красоты» (Бетховен), либо «принцип характерности» (Берли-

оз)29. Вряд ли эти рассуждения имеют безотносительную теорети-

ческую ценность. Однако исторически они очень характерны; ха-

рактерна и наивная самореклама композитора, уверенного, что его

музыке принадлежит будущее.

Историческое место Ребикова в русской музыке начала XX века

долгое время замалчивалось, отсутствовала и необходимая инфор-

26 Фрагмент статьи М. М. Иванова в «Новом времени» приводится по автобио-

графическим материалам В. Ребикова (цит. рукопись, с. 75).

27 Там же, с. 43.

28 О гармонических новациях Ребикова см.: Томпакова О. В поисках нового стиля.

(Владимир Иванович Ребиков).— Сов. музыка, 1983, № 6.

29 Ребиков В. Авторизованная рукопись.— ГЦММК им. М. И. Глинки, ф. 68, ед.

хр. 123.

25

мация о нем30. Возможно, одной из причин здесь были действитель-

ные издержки ребиковских новаций, которые вкупе с шумной

рекламой31 надолго закрепили за ним репутацию «пустоцвета

русского модернизма» (Б. Асафьев). Если же отвлечься от этих

издержек и далеко идущих эстетических манифестаций, то обнару-

жится, что талант Ребикова проявился не в сакраментальной глу-

бокомысленности иных замыслов (опера «Альфа и Омега»), а в

особой эмоциональной подвижности, «реактивности» высказыва-

ния, что Ребиков был тонким, проникновенным лириком, создав-

шим образцы изысканной, нежной, трогательно-мечтательной му-

зыки, которая в чем-то, думается, предвосхитила «юношескую»

лирику Прокофьева. Приведем одну из ребиковских тем такого

рода — тему из оперы «Бездна», характеризующую главных ее

героев — студента и гимназистку:

Так или иначе, Ребиков не только пропагандировал психологизм,

но сказал свое слово в лирике начала века, отчасти углубив свои

психологические «изыскания» в связи с символистскими первоис-

точниками (проза Л. Андреева, стихи Бальмонта, Брюсова, кар-

тины Бёклина) и символистскими театральными идеями (о них

разговор впереди).

Не углубляясь сейчас в лирику других русских композиторов,

подчеркнем лишь, что совершенно не случайно именно данная эпо-

ха оказалась эпохой расцвета творчества Скрябина и Рахмани-

нова, этих романтиков активно чувствующей души, что именно

тогда усилились лирико-психологические мотивы в музыке Лядова,

30 Лишь вышедшая в 1989 году монография О. Томпаковой «Владимир Иванович

Ребиков» (М., 1989) заполнила вакуум.

31 Журнал «Весы» писал, например, в одном из своих номеров, что из всех живу-

щих русских композиторов лишь Скрябин и Ребиков достойны остаться в

будущем.

26

Танеева, Глазунова, заявил о себе смятенно-сумрачный лиризм

молодого Мясковского.

В произведениях этих авторов, да и не только их, кроме стремле-

ния к богатству душевных впечатлений проявилась также харак-

терная для эпохи поляризация способов высказывания. Знамена-

тельно, что она давала о себе знать чаще всего в связи с симво-

листскими сюжетами или идеями. Трудно порою сказать, какой

тип эмоций наиболее характерен для музыки, вдохновленной по-

добными идеями,— призрачность, хрупкая недосказанность (как,

например, в камерных опусах того же Ребикова) или космическая

масштабность, патетика, стихийная «заклинательная» сила (тако-

ва, например, кантата Прокофьева «Семеро их» на слова Бальмон-

та). Очевидно, и то и другое. Довольно часто подобная «гиперконт-

растность» имела место в творчестве одного и того же композитора,

а нередко — в одном и том же произведении, наводя на мысль о

некой идейной константе.

Так, в «Аласторе» Мясковского, «Острове мертвых» Рахманино-

ва, «Саде смерти» Василенко (все три произведения принадлежат

жанру оркестровой поэмы или картины) реализуется общая

образная антитеза: неистовый порыв и сковывающая сила молча-

ния, смерти, небытия. Эта антитеза могла воплощаться в различ-

ных вариантах и с различным соотношением сил. В «Саде смерти»,

например, в соответствии с литературной программой32 царит

зачаровывающая, мистически торжественная тишина; действен-

ный образ с элементом патетики постепенно поглощается этой

тишиной, так же как колористический фон берет верх над темати-

чески оформленными образованиями. У Рахманинова же в «Остро-

ве мертвых» прорыв драматических эмоций сквозь таинственно-

сумрачную пейзажную статику слишком силен и откровенен,

чтобы остаться в рамках символистской недосказанности. Прав

Ю. Энгель, говоря о том, что «фантазия уносит композитора

дальше живописца или, вернее сказать, в сторону от него. Вместе

с занимающейся зарей Рахманинов хочет заглянуть по ту сторону

бёклиновских стен, не в преддверие, а в самую обитель мертвых.

И, заглянув, видит там не сумерки жизни бёклиновского античного

элизиума, а чуть ли не дантовский ад и чистилище, с терзаниями,

отчаянием, скрежетом зубовным»33.

Поляризация средств музыкальной выразительности дает о себе

знать, однако, и в том и в другом случае. Статика — динамика,

камерность — туттийность, тематическая разреженность с элемен-

тами фактурного тематизма либо микротематизма — концентри-

рованность, тезисность — эти противоположности как бы взаимо-

гиперболизируются в подобного рода опусах. Так или иначе, девиз

«высшая утонченность — высшая грандиозность» отражал строй

32 Ею послужил отрывок из рассказа О. Уайльда «Дух Кентервилля», в котором

воссоздается некий ночной пейзаж — с длинной травой, траурной ивой, холод-

ным белым месяцем и поющими всю ночь соловьями.

33 Э. Ю. Театр и музыка.— Русские ведомости, 1909, 21 апр.

27

мыслей не одного только Скрябина. В известном смысле все ис-

кусство символизма было искусством «предельных форм» выска-

зывания.

В этом оно, конечно, наследовало опыт романтиков. Шуманов-

ская «флорестано-эвсебиевская» антитеза у Скрябина и его совре-

менников воплощалась с помощью средств импрессионизма и

экспрессионизма, о чем уже писалось в исследованиях34. Но

здесь имело место не только развитие традиций. Остроте чувство-

ваний, «предельности» эмоций способствовала крайне напря-

женная психологическая атмосфера эпохи, своего рода катастро-

физм сознания, предощущение конца. Это предощущение вовсе не

всегда носило пессимистическую окраску. Напротив, оно означало

для многих стремление жить «удесятеренной жизнью» (А. Блок).

Б. Пастернак, констатируя это качество у Скрябина, говорил о

чисто русской тяге к чрезвычайности. В этой чрезвычайности —

отличие Скрябина от Дебюсси, русского символизма — от симво-

лизма французского.

Мотивы эсхатологического характера проявлялись по-разному,

о них еще пойдет речь в связи с основными объектами музыкальной

символизации. Сейчас же подчеркнем сам факт их распространен-

ности и влияния на образ музыкального мышления. Закон поля-

ризации действовал с такой захватывающей силой, что нередко

прибивал художников к противоположным берегам, заставляя их

высказываться в новой, совершенно неожиданной плоскости. Та-

кова симфоническая картина Лядова «Из Апокалипсиса» — слиш-

ком «громкая» для этого «тишайшего музыканта».

Последствием «гиперконтрастности» была жанровая поляриза-

ция, весьма заметная, например, в позднем творчестве Скрябина,

а кроме того — противоречие между жанром и типом высказыва-

ния, точнее — между крупномасштабным замыслом и изощренной

техникой детали. Нельзя не вспомнить в этой связи о «кристалли-

ческой» манере врубелевских живописных фресок или о стремлении

поэтов-символистов, с одной стороны, к детальнейшей психологи-

ческой нюансировке образов, а с другой — к выстраиванию стихов

в крупный монолитный цикл «симфонического» типа. Впрочем,

это противоречивое сочетание, очень ощутимое у того же Скрябина

(«Прометей», поздние сонаты), закономерно связано с одной из

центральных идей символизма — идеей взаимоединства микрокос-

моса человеческой души с «мировой целокупностью» (ибо, как

сказал Бальмонт, «все лики — ипостаси Единого, рассыпанная

ртуть»).

Эстетизм, самоуглубленность, уход в «иные миры», эмоцио-

34 Импрессионизм и экспрессионизм имели в русском искусстве и самостоятель-

ные проявления. Однако не подлежит сомнению тот факт, что, будучи харак-

терными тенденциями постромантической эпохи, они раньше всего и больше

всего явили себя именно в системе символизма (в литературе примером может

служить импрессионизм Бальмонта или экспрессионизм Л. Андреева; см. об

этом в кн.: Литературно-эстетические концепции в России конца XIX — нача-

ла XX века. М., 1975).

28

нальная «предельность» — эти качества создаваемой в начале

века музыки надо дополнить еще одним, пожалуй, наиболее важ-

ным с точки зрения принадлежности ее символизму. Речь идет о

музыкальной символизации в собственном смысле слова. Выше

говорилось о распространенности в те годы цветовой символики.

Эпоха мыслила, однако, не только цветовыми, но и звуковыми

символами. Подобно тому как цветовые символы фигурировали,

наряду с живописью, в поэзии и в музыке (вспомним «Темное

пламя» Скрябина, его же определение Седьмой и Девятой сонат

как «белой» и «черной» месс), звуковая символика проникала в

поэзию и живопись (М. Чюрлёнис). Интересны наблюдения

Б. Асафьева над звуковыми символами Блока, среди которых —

слышимые образы природы (волны, вьюга), голоса призрачных

существ, колокольный звон, тишина35. Насыщенность звуковой

символикой была, несомненно, одним из проявлений музыкаль-

ности новой поэзии. Что же касается собственно музыки, то здесь

эта символика выразилась наиболее слышимо и материально.

В системе музыкальных символов, как и вообще в системе худо-

жественных образов эпохи, сказалась эсхатологическая острота

переживаний, отмеченная выше полярность. На одном полюсе

оказываются статические символы: молчания, сна, смерти, небы-

тия; на другом — динамические: звон колоколов, пророческие сиг-

налы труб. В сочинениях, прямо связанных с темой Апокалипсиса,

как, например, в упомянутой симфонической картине Лядова, оба

полюса соприсутствуют: грозным взываниям медных инструментов

тут же, в пределах главной темы, отвечает хорал дерева, тремо-

лирующих струнных и валторн (Tenebroso) — подобно тому как

весть о конце света вызывает мысль о грядущей смерти, реакцию

мистического трепета, панической жути.

Если у Лядова, в соответствии с жанром картины, а также в

согласии с индивидуальными творческими наклонностями, сюжет

Апокалипсиса фиксируется вплоть до конкретных изобразительных

деталей (так, «семь громов»36 имитируются соло литавр, заклю-

чающим всю композицию), то в других случаях апокалиптическая

символика не имеет видимой связи с библейской первоосновой.

Например, в Шестой симфонии Мясковского, сочинении, выходя-