Автор: Толстой Л.Н.

Теги: история народного образования и педагогической мысли педагогика

ISBN: 5-7155-0012-5

Год: 1989

Текст

Академия педагогических иаук СССР

Педагогическая библиотека

Л. Н. Толстой

Педагогические сочинения

Академия педагогических наук СССР

Педагогическая библиотека

Редакционная коллегия:

М. И. Кондаков (председатель), Ю. В. Васильев, Е. М. Кожевников, А. В. Петровский, А. И. Пискунов, В. С. Хелемендик, С. Ф. Егоров (ученый секретарь)

Л. Н. Толстой

Педагогические сочинения

Л

Москва «Педагогика» 1989

ББК747ПТ*

k/T53

Утверждено к печати Редакционной коллегией серии «Педагогическая библиотека» Академии педагогических наук СССР

Ответственный редактор

И. Ф. ПРОТЧЕНКО

Составитель

Н. В. ВЕЙКШАН (КУДРЯВАЯ)

Рецензент

доктор филологических наук Л. Д. ОПУЛЬСКАЯ

Толстой Л. Н. _______________ „

Т 53 Педагогические сочинения/Сост. H. В. Вейкшан (Кудрявая). — М.: Педагогика, 1989. — 544 с. — (Педагогическая б-ка).

ISBN-5-7155-0012-5

Пер. 2 р. 20 к.

В настоящее издание вошли сочинения великого русского писателя, посвященные вопросам воспитания и обучения детей. В &нигу включены письма, статьи, дневниковые записи о народном образовании, задачах педагогики, детском чтении и учебных книгах для детей.

Для специалистов в области педагогики, работников народного образования.

гр 4302000000-019 ББК 74 03

т Ш1)-й— 22‘89

ISBN 5-7155-0012-5

© Издательство «Педагогика», 1989

От составителя

Лев Николаевич Толстой (1828—1910) — великий русский писатель, мыслитель, публицист, много сил отдавший школе, детям, педагогике.

В своих статьях он стремился определить цели, содержание, методы обучения и воспитания, исходя из необходимости формирования творческого мышления и нравственного самосознания человека. Осмысление духовного, нравственного становления и развития человеческой личности явилось осно-' вой всего наследия писателя.

Общественный интерес к педагогической деятельности Л. Н. Толстого был всегда велик. Его педагогические сочинения входили во все прижизненные собрания сочинений писателя. В послеоктябрьское время наиболее полно они представлены в юбилейном издании Л. Н. Толстого в 90 томах.

В данный сборник вошли теоретические статьи Л. Н. Толстого: «О народном образовании», «Воспитание и образование», «Прогресс и определение образования», «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?», «Дневник Яснополянской школы за 1862 г.» и др.

Впервые в сборник педагогических сочинений включены отрывки из философского, психологического трактата «О жизни» и трактата «Что такое искусство?», а также письма, что позволит читателю глубже понять педагогические искания писателя, решение им проблемы нравственного воспитания.

Настоящий однотомник печатается в основном по текстам полного юбилейного собрания сочинений (М , 1928— 1958). В примечаниях использованы сведения комментаторов предыдущих изданий. Сочинения писателя расположены в хронологическом порядке.

Предлагаемая книга позволит читателю полнее представить педагогические взгляды Л. Н. Толстого, его практическую деятельность и новаторский подход к решению проблем воспитания и обучения.

Автором вступительной статьи и комментариев, библиографии является Н. В. Вейкшан (Кудрявая).

Новое издание педагогических сочинений Л. Н. Толстого представит большой интерес для современной школы и педагогической науки.

Лев Толстой как педагог

Ежели в моих мыслях о народном образовании найдется хоть малая доля истины, которая войдет в сознание человечества и послужит основанием дальнейшему развитию новых, сообразных времени идей образования, я, не увлекаясь самолюбием, знаю, что большей доле того, что я сделаю, я буду обязан не своей личности, но тому обществу, в котором я должен был действовать.

Л. Н. Толстой

В творчестве Л. Н. Толстого, по словам В. И. Ленина, отразилась целая эпоха жизни русского общества. Он оставил уникальное педагогическое наследие: статьи, письма, дневник Яснополянской школы, «Азбуку», «Новую азбуку», русские книги для чтения.

В наше время, время преобразований в социальной и духовной жизни общества, педагогические поиски Л. Н. Толстого привлекают актуальностью постановки проблем обучения, воспитание подрастающего поколения, демократизации народного образования. Идею создания новой школы и воспитания творческой личности Л. Й. Толстой считал наиважнейшей, а занятия педагогикой — самым радостным и счастливым временем своей жизни. Возможность предоставить детям из народа полноценное образование, достойное человека нравственное развитие он связывал с прогрессом своей Родины и Человечества.

В раздумьях о новой школе и новой педагогической науке отразились те черты, о которых В. И. Ленин писал применительно к «позднему» Л. Н. Толстому, когда он «обрушился с Страстной критикой на все современные государственные, церковные, общественные, экономические порядки», бичуя буржуазную науку и искусство, обличая фальшь и лицемерие, «которые сверху донизу пропитывают всю современную жизнь буржуазно-дворянского общества»1.

Критика Л. Н. Толстым буржуазной педагогической науки беспощадна, всеобъемлюща, универсальна. Его заключения носили «революционный характер, были созвучны требованиям эпохи, отвечали коренным интересам трудового народа»1 2. В. И. Ленин высоко ценил толстовское бесстрашное стремление «дойти до корня», найти настоящую причину бедствий масс»3.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 20. С. 40, 70.

2 Козлов Н. С. К вопросу о характере социальных исканий Л. Н. Толстого // Актуальные проблемы истории философии народов СССР. М., 1972. С. 277.

3 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 20. С. 40.

Лев Толстой как педагог

R

!, Желание научить детей творчески мыслить, формировать их духовные потребности и нравственные качества, «спасти тонущих» будущих «Пушкиных, Остроградских, Филаретов, Ломоносовых», которые «кишат в каждой школе», ставило Л. Н. Толстого перед загадкой: почему существовавшая школа не помогала этому? «Начиная учить детей в русской деревне, — откровенно писал он, — я не мог, не бывши набитым дураком, принять в основании ни немецко-протестантскую лютеровскую систему, ни классическую, ни иезуитскую, — ни новейшую теоретическую систему воспитания. Еще менее мог я серьезно принять за систему славянский курс букваря, часовника и псалтыря и связанные с этим курсом семинарские приемы» (наст, изд., с. 51).

Л. Н. Толстой решительно высказывался об исторической неразвитости педагогической науки середины XIX в., считая ее эмпирической, механистической, лишенной диалектики представлений о сущности психики и мышления ребенка^ И поэтому «...стремление к общим выводам было величайшее зло, остановившее развитие науки воспитания...», в результате чего «...дело образования отстало от других сторон развития человечества и какое значение вследствие этой отсталости получило в наше время...» (наст, изд., с. 51—52). Етб характеристики «ложной» методологии чрезвычайно лаконичны и выразительны: это «вечные законы разума», «неизменные готовые формы», «философия весьма сомнительного свойства», «квазифилософские теорийки», отсутствие «общего, разумного закона, критериума» и т. п. : ' Педагогические взгляды Л. Н. Толстого отразили философско-диа-лектический подход к вопросу о происхождении и развитии сознания/ человека, показали прогностичность размышлений писателя. Onbit * Яснополянской школы является экспериментом развивающего обучения, доказывающим выдвинутую Л. Н. Толстым гипотезу о прижиз- i ненном формировании всех человеческих способностей в различных видах деятельности® Определяя цель, содержание обучения и воспитания, а также способы организации учебного процесса, Л. Н. Толстой использовал понятие «деятельность». Это, бесспорно, свидетельствует о близости его педагогических взглядов современным научным психологическим теориям.

Но одновременно с понятием деятельности для объяснения процессов развития человека и культуры Л. Н. Толстой ввел понятие деятельностной нравственности, принимаемой человеком как вера,рёли- ♦ гия, смысл жизни. Как йзвестно, это ведущая идея нравственно-этического учения Л. Н. Толстого, которую еще предстоит глубоко и всесторонне изучить.

В изучении педагогических исканий писателя все еще сказываются некоторые методологические просчеты, являющиеся следствием прямолинейного, механистического толкования и упрощенного понимания ленинской концепции о наличии противоречий в его творчестве; поверхностного отношения к философской специфике взглядов; замалчивания непонятных положений или объяснения их апологией па-

Лев Толстой как педагог

8

триархал ьно-христианской морали, педагогическими парадоксами, слабостью Л. Н. Толстого-мыслителя в противовес гению художника и т. д. В определенной мере это сдерживало интерес к его педагогическим статьям, хотя именно в них сформулированы основы научных представлений о развитии человека, о природе познания, об отношении мышления к действительности.

Применение Л. Н. Толстым понятия деятельности к образованию, его «критериум» «опыт» и «свобода» и «закон движения вперед образования» могли быть объяснены и реализованы в практике Яснополянской школы только с позиций методологического принципа единства сознания и деятельности. Эти обстоятельства должны учитываться, так как педагогика писателя, по существу, оказалась той «реальной наукой», которая характеризует его мировоззрение. Такой методологический подход основывается на указаниях классиков марксизма-ленинизма (см. Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 21. С. 54—55). В частности, Ф. Энгельс подчеркивал, что научное мировоззрение воплощается не в системе отвлеченных философских положений, а в «самих реальных науках» {Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 35). Как известно, Л. Н. Толстой в начале 60-х гг. отказался от замысла написать теоретический педагогический трактат, а представления о сущности мыслительных процессов, источниках и движущих силах развития личности воплотил в педагогической деятельности.

* * *

Л. Н. Толстой родился 28 августа (9 сентября) 1828 г. в усадьбе Ясная Поляна. Он принадлежал к старинному дворянскому роду. Отец писателя — граф Николай Ильич Толстой, мать — Мария Николаевна — урожденная княгиня Волконская. У Л. Н. Толстого рано умерли родители, наиболее теплые чувства он сохранил к Т. А. Ергольской, которая занималась его воспитанием и заменила мать. С осени 1841 по весну 1847 г. он жил в Казани у своей опекунши, изучая в Казанском университете арабско-турецкую словесность. В 1847 г. Л. Н. Толстой оставляет университет. Причины своего ухода впоследствии он объяснит в романе «Воскресение»: «Он [Нехлюдов] вышел из университета, не кончив курса, потому что решил, что в университете ничему не научишься и что выучивание лекций о предметах, которые не решены, и пересказывание этого на экзаменах не только бесполезно, но и унизительно...»

Возвратившись в Ясную Поляну, которую он любил как «свою маленькую родину», молодой Толстой занимается самообразованием, обучает крестьянских детей в Яснополянской школе.

Затем Л. Н. Толстой служил на Кавказе, участвовал в обороне Севастополя (1854—1855), и Яснополянская школа, по-видимому, прекратила свое существование.

В ноябре 1855 г. Толстой возвращается в Петербург, где знако

Лев Толстой как педагог

9

мится с Н. А. Некрасовым, И. С. Тургеневым, И. А. Гончаровым, А. Н. Островским, Н. Г. Чернышевским, объединившимися вокруг журнала «Современник». В этот, период жизни Л. Н. Толстой пишет рассказы «Набег», «Рубка леса», «Разжалованный», «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки» и трилогию «Детство. Отрочество. Юность».

Первые художественные произведения молодого Толстого были высоко оценены Н. Г. Чернышевским, который, в частности, писал, что Л. Н. Толстого более всего занимает «самый психический процесс, его формы, его законы, диалектика души», что «психический анализ есть едва ли не самое существенное из качеств, дающих силу творческому таланту, таинственный процесс, посредством которого вырабатывается мысль или чувство»1.

। В 1857 г. Л. Н. Толстой предпринял первое заграничное путешествие, посетил Германию, Францию, Швейцарию, Италию. В дневнике от 11—23 июля 1857 г. он записал: «Главное — сильно, явно пришло мне в голову завести у себя школу в деревне для всего околотка и целая деятельность в этом роде».

Интенсивная педагогическая работа Л. Н. Толстого началась с 1859 г., спустя 10 лет после первых занятий с крестьянскими детьми, когда он открывает бесплатную начальную школу в Ясной Поляне. Деятельность Л. Н. Толстого-педагога разделяется на три периода: первый — 1859—1862 гг., второй — 1870—1876 гг., третий — начиная с конца 80-х гг. и до конца жизни писателя.

СТТервый период педагогической деятельности (1859—1862) писатель назвал периодом «трехлетнего страстного увлечения... педагогическим делом». Это было время большого общественного подъема в России в связи с отменой крепостного права, и просветительскую деятельность среди крестьян Л. Н. Толстой рассматривал как выполнение своего долга перед народом. «Другое теперь нужно. Не нам нужно учиться, а нам нужно Марфутку и Тараску выучить хоть немножко тому^ что мы знаем»1 2.

Воспитание творческой личности ребенка Л. Н. Толстой считал важнейшей задачей школы. «Если ученик в школе, — указывал он, — не научится сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые бы, научившись копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих сведений» (наст, изд., с. 195^.

Учебно-воспитательная работа с детьми и внеклассные занятия учащихся Яснополянской школы непрерывно развивались, совершенствовались.

Школу посещало от 30 до 40 мальчиков и девочек 7—13 лет. Уроки

1 Чернышевский Н. Г Поли. собр. соч.: В 15 т. Т. III. М., 1947. С. 423—425.

2 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: В 90 т. Т. 60. М., 1949. С. 325.

Лев Толстой как педагог

10

в школе начинались в 8 часов утра и зачастую продолжались до 2 часов дня; с 2 до 5 часов был обеденный перерыв. В сумерках занятия возобновлялись и заканчивались в 8—9 часов вечера.

Л. Н. Толстой подчеркивал, что дети из народа должны получить такие же знания, как и дети из привилегированного общества. По его мнению, крестьянские дети должны быть введены в мир искусства, благородных идей и переживаний. Обращаясь к образованным людям, Л. Н. Толстой писал: «Федька не тяготится своим оборванным кафта-нишком, но нравственные вопросы и сомнения мучат Федьку, а вы хотите дать ему 3 рубля, катехизис и историйку о том, как работа и смирение, которых вы сами терпеть не можете, одни полезны для человека» (наст, изд., с. 149)/Учебный план школы Л. Н. Толстой составлял с учетом того, чтобы его ученики получили широкий круг знаний. В Яснополянской школе учащиеся изучали 12 предметов: 1) чтение механическое и постепенное, 2) писание, 3) каллиграфию, 4) грамматику, 5) священную историю, 6) русскую историю, 7) рисование, 8) черчение, 9) пение, 10) математику, И) беседы из естественных наук, 12) закон божий.

Яснополянская школа, став педагогической лабораторией по изучению передового опыта творчества учителей и учащихся, их методов обучения, должна была, по мнению Л. Н. Толстого, показать эффективность его нового подхода. Он был уверен, что учебная деятельность детей, ее содержание определяют общее психическое развитие личности и возникновение так называемых высших способностей — «воображения, творчества, соображения», которым Л. Н. Толстой придавал решающее значение во всей познавательной и личностной сфере ребенка. В своих первых педагогических заметках (март 1860 г.) и в черновом наброске «О задачах педагогии» он выступил против господствовавшей в середине XIX в. «эмпирической, абстрактной» педагогики. При этом он полагал, что ему необходимо глубже познакомиться с постановкой народного образования в странах Западной Европы, педагогической наукой, учебной и методической литературой, с тем чтобы быть «на уровне» всего нового в педагогике. С этой целью он посещает Германию, Францию, Бельгию, Англию, Италию. Буржуазная цивилизация, пороки которой Л. Н. Толстой впоследствии очень тонко подметил, обобщил, произвела на него отрицательное впечатление. Он пришел к убеждению, что Россия не должна подражать капиталистическому Западу. Народное образование и педагогическая наука в России должны развиваться своим путемГВозвратив-шись в Россию, Л. Н. Толстой пишет прошение министру народного образования Е. П. Ковалевскому об издании педагогического журнала, а в мае того же года возобновляет свои занятия в Яснополянской школе. В дневнике от 12 мая 1861 г. об этом сохранилась запись: «Подал прошение о школе». «Я — приходский учитель».

Выполняя обязанности мирового посредника, Л. Н. Толстой почти во всех делах неизменно защищал нужды крестьян, выносил решения в

Лев Толстой как педагог 11

их пользу и добивался открытия школ по всему уезду. Эти школы существовали на средства, вносимые родителями, которые платили от 50 до 80 копеек серебром в месяц за обучение каждого ребенка. В этот период было открыто свыше 20 школ, в которых учителями работали студенты. Л. Н. Толстой, приглашая учителей, помогал им при составлении учебных планов, прддерживал и идейно направлял их педагогическую деятельность, старался улучшить их материальные условия.I

Л. Н. Толстой начинает издавать с 4 февраля 1862 г. ежемесячный журнал «Ясная Поляна», каждый номер которого включал педагогический раздел и рассказы для детей (всего вышло 12 номеров). Статьи в журнале Л. Н. Толстого раскрывали цели и задачй, содержание обучения в народной школе. Обращаясь к учителям, он говорил о необходимости формирования творческого мышления и нравственного сознания учащихся уже на первоначальном этапе обучения, делился мыслями о целесообразности приучать учащихся к самостоятельной деятельности при активной помощи учителей. В журнале публиковались статьи Л. Н. Толстого программного характера: «О народном образовании», «О методах обучения грамоте», «Воспитание и образование», «Прогресс и определение образования», «Дневник Яснополянской школы» и др.

Работа в журнале оказалась трудоемкой: Л. Н. Толстой выступал и как автор, и как редактор. Он очень внимательно следил за тем, чтобы все материалы были не только актуальны, но и написаны хорошим языком. Л. Н. Толстой призывал «сословие педагогов» знакомить широкого читателя с ценным педагогическим опытом, наблюдениями. По мнению критика, философа и психолога Н. Н. Страхова, журнал отличался необыкновенным, поэтическим «чутьем всех явлений живой души» русских детей: «Дух детской невинности,„свежести и чистоты, которого обыкновенно вовсе неслышно в педагогических журналах, в «Ясной Поляне» схвачен весьма глубоко»1.

Педагогическая деятельность Л. Н. Толстого высоко оценивалась теми, кто посещал Яснополянскую школу и наблюдал за занятиями учеников. Так, один из знакомых Л. Н. Толстого — учитель Тульской гимназии Е. Марков писал: «Мы следили за изумительными успехами его школьников, среди которых иные бойкие мальчуганы, оторванные прямо от бороны или от стада овец, всего через несколько месяцев учения уже могли свободно писать довольно грамотные сочинения... Этими почти невероятными результатами Яснополянская школа была обязана:.. исключительно обаятельному таланту преподавания и внутреннему жизненному огню Льва Николаевича, который непобедимо захватывал и поднимал с собой в высоту и ширь самый вялый ум, самое невпечатлительное сердце»1 2.

1 Цит. по кн.: Смирнов Н. Лев Толстой — редактор журнала «Ясная Поляна». Тула, 1972. С. 35.

2 Марков Е. «Живая душа» в школе И Вестник Европы. 1900. Кн. 2. С. 582.

Лев Толстой как педагог

12

Распространение образования среди крестьян, организация школ, рассмотрение споров между помещиками и крестьянами, в которых, как правило, он вставал на защиту крестьян, издание журнала «Ясная Поляна» не вызывали одобрения со стороны правительственных учреждений. Неприязненно относились к журналу «Ясная Поляна» ведущие педагогические журналы России — «Учитель» и «Журнал министерства народного просвещения», замалчивая деятельность Л. Н. Толстого. Из-за цензурных придирок журнал часто выходил с большими опозданиями.

Утомленный напряженными занятиями в школе, изданием журнала «Ясная Поляна» и огромной работой по организации народных школ, Л. Н. Толстой 12 мая 1862 г. выехал из Ясной Поляны в Самарскую губернию, в башкирское кочевье, для отдыха и лечения. Во время его отсутствия по распоряжению властей в Ясной Поляне был произведен обыск: искали тайную типографию, нелегальную литературу1.

Бесцеремонное вмешательство жандармов потрясло писателя. В письме А. А. Толстой он писал: «Народ смотрит на меня уже не как на честного человека, мнение, которое я заслуживал годами, а как на преступника, поджигателя или делателя фальшивой монеты, который только по плутоватости увернулся. «Что брат? Попался! Будет тебе толковать нам об честности, справедливости; самого чуть не заковали»1} Обыск, постоянные цензурные придирки при издании журнала, обстоятельства личной жизни в связи с женитьбой на Софье Андреевне Берс, начало работы над романом «Война и мир» — все это привело к тому, что Толстой в 1862 г. прекратил свою работу в Яснополянской школе.

В работах периода 1860—1862 гг. Л. Н. Толстой пытается ответить на ряд важных вопросов педагогики: определить цели и задачи обучения и воспитания, разработать содержание образования, обосновать новый, свободный тип общения между учителями и учащимися. Предельно откровенный на страницах своего дневника, Л. Н. Толстой замечал, что он не был услышан в полной мере современниками. При этом он выражал надежду, что будущее поколение поймет и оценит истинный смысл его педагогических идей.

' В 1863 г. Л. Н. Толстой приступил а работе над «Войной и миром» (1863—1869). В «великой книге жизни» писатель продолжал анализировать психологические особенности личности, поступки и действия своих героев, одновременно обдумывая «педагогические начала».

Это позволяло подойти к пониманию сущности человека. Он пытался изложить свои взгляды в виде отдельной книги, делал записи в дневнике, делился педагогическими размышлениями в письмах к друзьям и близким. «Нынче утром записал кое-что по педагогике» (апрель 1865 г.); «... думал много о своих педагогических началах. Я обязан написать все об этом деле» (сентябрь 1865 г.); «... не перестаю

1 Толстой Л Н Поли. собр. соч Т. 60. С. 438

Лев Толстой как педагог

13

думать об этом и, ежели бог даст жизнь, надеюсь еще из всего этого составить книгу...» (письмо А. А. Фету, май 1865 г.); «Я все много думаю о воспитании, жду с нетерпением времени, когда начну учить своих детей, собираюсь тогда открыть новую школу и собираюсь написать резюме всего того, что я знаю о воспитании и чего никто не знает или с чем никто не согласен» (курсив мой — Н. В.) (письмо А. А. Толстой, ноябрь 1865 г.).

/'Еще работая над романом «Война и мир», Л. Н. Толстой, в 1868 г., составляет план книги для чтения в народной школе. Этот замысел был результатом его пристального внимания и высокой требовательности к учебной литературе для детей. Еще ранее в ряде статей Л. Н. Толстой отмечал, что литературы для детей нет. Уже в журнале «Ясная Поляна» приложением к педагогическим статьям печатались маленькие рассказы, часть из которых была написана яснополянскими учениками под руководством Л. Н. Толстого, i

После завершения романа «Война и мир» начинается второй период педагогической деятельности Л. Н. Толстого (1870—1876). Он приступает к составлению «Азбуки» — своеобразного комплекса учебных книг для первоначального обучения детей чтению, письму, грамматике, славянскому языку и арифметике. «Азбука» состояла из четырех книг. к

Первая книга включала собственно азбуку, т. е. букварь, тексты для первоначального чтения, славянские тексты, материалы для обучения счету, методические указания для учителя.

Следующие три книги включали художественные и научно-популярные рассказы по истории, географии, физике, естествознанию. В каждой из них имелись тексты для изучения церковно-славянского языка и материалы по арифметике, содержание материалов усложнялось в соответствии с возрастом учащихся. Это была своеобразная энциклопедия знаний для первоначального этапа обучения^ В популярной форме раскрывались понятия физики, химии, ботаники, зоологии. Многие рассказы имели проблемный характер, содержание научных понятий связывалось со знакомыми детям явлениями. Л. Н. Толстой в своих рассказах избрал своеобразную форму воздействия на чувства детей: плачущие, страдающие растения, разговаривающие животные. / р Педагогическая общественность с нетерпением ждала появления7 «Азбуки». Однако первые рецензенты, отмечая выдающиеся достоинства рассказов для детей, осуждали методику обучения грамоте, предложенную Л. Н. Толстым, и отмечали, что отдел арифметики был написан неудачно. Министерство народного просвещения рекомендовать «Азбуку» Л. Н. Толстого для школ отказалось.

'Неудача, постигшая «Азбуку», побудила Л. Н. Толстого написать заново краткое и доступное для детей пособие, по которому они могли бы научиться грамоте. «Новая азбука», вышла в свет в мае 1875 г. и значительно отличалась от прежнего пособия. Ее можно было использовать при различных способах обучения грамоте: слуховом, звуко

Лев Толстой как педагог

14

вом, буквоедагательном и даже так называемом методе целых слов. Если в «Азбуке» букварь составлял лишь первую часть комплекса учебных книг, то «Новая азбука» становилась самостоятельным учебником. Остальные части «Азбуки» были переработаны в отдельные учебники: «Арифметика» и получившие мировую известность «Русские книги для чтения». «Новая азбука», получив широкое признание, была одобрена министерством народного просвещения и рекомендована «для всех учебных заведений, где обучение начинается с азбуки»!

Известный педагог Д. Д. Семенов в 80-х гг. писал, что рассказы Толстого для детей представляют собой верх совершенства как в художественном, так и в психологическом отношении. «Что за выразительность и образность языка, что за сила, сжатость, простота и вместе с тем изящество речи, что за краткость и будто отрывочность каждой фразы, каждого отдельного рассказца! Какая русская, народная, наша собственная [речь]! В каждой мысли, в каждом рассказце есть и мораль... притом она не бросается в глаза, не надоедает детям, а скрыта в художественном образе, а потому так и просится в душу ребенка и глубоко западает в ней»1.

В период создания «Азбуки» Л. Н. Толстой возобновил занятия с крестьянскими детьми, стараясь проверить свой метод обучения грамоте. С. А. Толстая так писала об этих занятиях своей сестре: «В... доме у нас целая толпа учителей народных школ, человек 12 приехали на неделю. Левочка им показывает свою методу учить грамоте ребят, и что-то они там обсуждают; навезли ребят из Телятинок и Груманта, таких, которые еще не начинали учиться, и теперь вопрос о том, как скоро они выучиваются по левочкиной методе. Роман [«Анна Каренина»] совсем заброшен, и это меня огорчает»1 2. Вместе с учащимися в Ясной Поляне собирались учителя народных школ для обсуждения методики Л. Н. Толстого. I

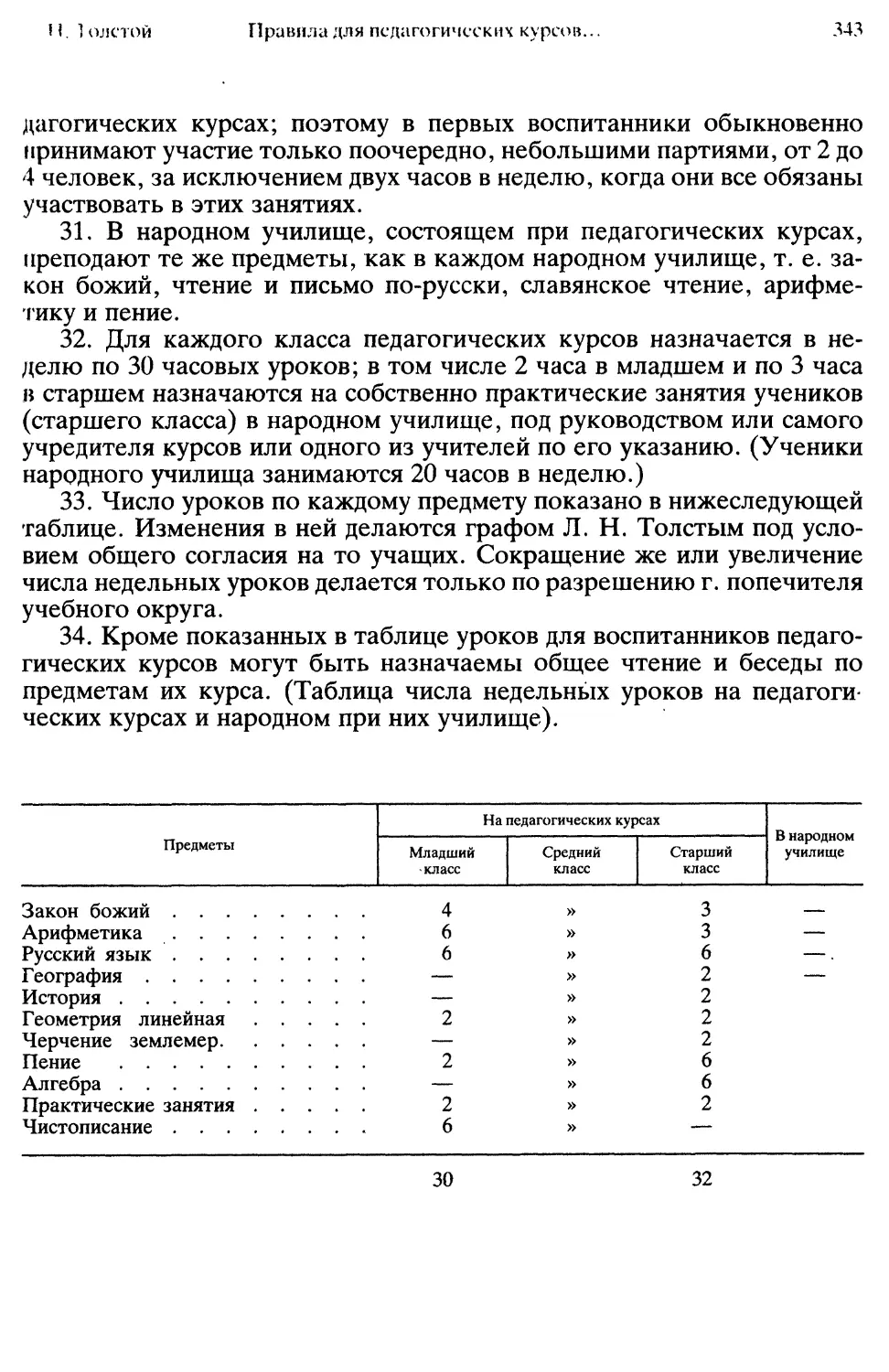

Обучая крестьянских детей, Л. Н. Толстой стремился развить их самодеятельность и творчество, помочь им овладеть основами грамотности, а также дать им возможность продолжить свое образование. Учитывая нехватку квалифицированных учителей в России, он решил летом 1875 г. организовать двухгодичные педагогические курсы, или учительскую семинарию. Предполагалось, что на двухгодичных курсах будут учиться не менее 50 человек, окончивших народную школу и сдавших соответствующие экзамены при зачислении на курсы. За первые 6 месяцев слушатели должны были изучить арифметику, русский и славянский языки, географию, геометрию, черчение, землемерие, пение, алгебру, чистописание, а также пройти практику пробных уроков в Яснополянской школе.

План и содержание педагогических курсов Л. Н. Толстой направил

1 Семенов Д. Д. Избр. пед соч. М., 1953. С. 176.

2 Гусев Н. Н. Жизнь Льва Николаевича Толстого. Л. Н. Толстой в расцвете художественного гения (1862—1877). М., 1927. Труды Толстовского музея. С. 175.

Лев Толстой как педагог

15

на рассмотрение в управление московского учебного округа. Но несмотря на то что после длительной ведомственной переписки разрешение было получено в мае 1876 г. [открытие курсов предполагалось провести в сентябре 1877 г.], успеха это предприятие не имелся Как отметил секретарь и биограф писателя Н. Н. Гусев, незначительное число желающих поступить на педагогические курсы «совокупно с другими обстоятельствами» заставили Л. Н. Толстого отказаться от своего намерения1.

В первой половине 70-х гг. Л. Н. Толстой, активно занимаясь педагогической деятельностью, преподает в Яснополянской школе, как член училищного совета Крапивенской земской управы добивается прибавки оплаты труда учителей в открытых крестьянских школах, заботится о снабжении школ учебниками, хрестоматиями, грифельными) досками, карандашами, перьями, прописями и т. п. <<3амучили хлопоты, заботы... Хлопоты же больше все педагогические — и теория, и практика», — писал Л. Н. Толстой в письме П. Д. Голохвостову об этом времени1 2.

Споры Л. Н. Толстого с учителями по вопросам «сравнительной эффективности» различных методов обучения грамоте привели к тому, что в одной из фабричных школ на Девичьем поле в Москве 17 января 1874 г. был дан урок по методу Л. Н. Толстого. Московский комитет грамотности предложил организовать дальнейшую проверку в двух школах при уравнивании ряда условий обучения (одинаковый возраст учеников, одинаковая успеваемость). По методу Л. Н. Толстого работал учитель Морозов. Проверка продолжалась 7 недель и не дала сколько-нибудь определенных результатов. Экзаменационная комиссия не приняла окончательного решения. Л. Н. Толстой выступал в комитете грамотности в защиту своего метода. Сочувственно относившийся к педагогическим взглядам Л. Н. Толстого председатель Московского комитета грамотности попросил его изложить письменно высказанные им мысли. Л. Н. Толстой согласился на это предложение. Так появилась его статья «О народном образовании», в которой он проанализировал причины неудачной экспериментальной проверки и со всей остротой вновь поставил вопрос о необходимости решения, «чему и как учить в народной школе». При этом понятие «деятельность» он использовал в качестве объяснительного принципа развития культуры и человека.

Как показала развернувшаяся в печати дискуссия, современники не поняли новизны предложений Л. Н. Толстого, насколько непохожи были они на привычные стандартные подходы.

Во второй половине 70-х гг. Толстой на ряд лет отошел от педагогической деятельности в связи с работой над романом «Анна Каренина».

На рубеже 70—80-х гг. в мировоззрении писателя произошел пере

1 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. Т. 62. М., 1953. С. 119—121.

2 Там же. С. 197—198.

Лев Толстой как педагог

16

ворот: «Со мной случилось то, что жизнь нашего круга — богатых, ученых — не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл... Действия же трудящегося народа, творящего жизнь, представились мне единым настоящим делом»1.

В советском толстоведении этот духовный кризис Л. Н. Толстого приравнивается к «духовной революции, которая соответствовала историческим сдвигам в народной жизни, в общественном сознании и по-своему предвещала будущие революционные взрывы во всем устройстве жизни»1 2. Главная направленность духовного кризиса связывалась в основном с демократическим и социальным пафосом дальнейшего творчества писателя. При этом не затрагивался такой важный момент в творчестве Л. Н. Толстого, как понимание им в это время сущности человека, оценки его возможностей.

К сожалению, философские размышления писателя этого периода оказались менее всего изученными.

К/ Третий период педагогической деятельности Л. Н. Толстого (конец 80-х — 1910 г.) совпадает с периодом, когда, по словам В. И. Ленина, «Толстой с огромной силой и искренностью бичевал господствующие классы, с великой наглядностью разоблачал внутреннюю ложь всех тех учреждений, при помощи которых держится современное общество: церковь, суд, милитаризм, «законный» брак, буржуазную науку»3. S

Л. Н. Толстой развил и обосновал «обвинительный акт» против царского самодержавия, он писал: «Думал: вот 7 пунктов обвинительного акта против правительства: 1) Церковь, обман суеверия, траты. 2) Войско, разврат, жесткость, траты. 3) Наказание, развращение, жестокость, зараза. 4) Землевладение крупное, ненависть бедноты города. 5) Фабрики — убийство жизни. 6) Пьянство. 7) Проституция»4.

Этот обвинительный акт правительству Л. Н. Толстой выдвинул как в художественных произведениях этого времени: романе «Воскресение», повести «Смерть Ивана Ильича», пьесах «Плоды просвещения» и «Власть тьмы», так и в публицистических: «Исповеди» (1879— 1881), трактате «Так что же нам делать?» (1882—1886), статьях о переписи московского населения (1882), о голоде (1891—1893), трактате «Царство божие внутри вас» (1890—1893) и «Рабство нашего времени» (1900), статьях о науке и искусстве. В этих произведениях Л. Н. Толстой «срывал все и всяческие маски», вскрывал наиболее кричащие противоречия современной ему действительности, весь ход его рассуждений приводил к признанию классовой борьбы и революции в том случае, если правительство не уступит. Как признает ряд современ

1 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. Т. 23. М., 1957. С. 40.

2 Ломунов К. Н., ОпулъскаяЛ. Д. И Коммент, к Соч. Л. Н. Толстого: В 22 т. Т. 16, 17. М., 1984.

3 Ленин В. И. Поли..собр. соч. Т. 20. С. 70.

4 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. Т. 50 М., 1952. С. 76—77.

;> 1 олстои как ледапм

17

ных исследователей художественного и публицистического наследия Л. Н. Толстого, он даже заимствовал у революционеров аргументацию для доказательства «последнего предела» непереносимости зла и необходимости революционного переворота (К. Ломунов, В. Днепров).

/Именно в этот период Л. Н. Толстой обосновал новую для своего времени идею о нравственной революции на основе свободного само-улучшения личности, которая была направлена против первоначально выдвинутого им положения постепенного «выпрямления» «кривых» людей. В трактате «Царство божие внутри вас» (1890—1893) Л. Н. Толстой доказывал, что духовный ненасильственный переворот может произойти со скоростью, сравнимой со скоростью революционного процесса.

Подлинный демократизм, гуманизм и народность его творчества поставили Л. Н. Толстого в это время, по словам М. Горького, в число тех, «на кого смотрит весь мир, из Китая, Индии, Америки — отовсюду к нему протянутся живые, трепетные нити, его душа — для всех и навсегда». Vх

Для пропаганды своих идей Л. Н. Толстой использовал издательство «Посредник», идейным вдохновителем и организатором которого он выступил. Придавая исключительно важное значение роли доступной и высокохудожественной литературы для простого народа, •Л. Н. Толстой напечатал свои рассказы «Чем люди живы», «Бог правду видит, да не скоро скажет» и ранний рассказ «Кавказский пленник» и др. К работе издательства «Посредник» Л. Н. Толстой привлекал известных писателей и художников.

4 В замыслы Л. Н. Толстого, по свидетельству одного из знакомых педагогов — П. А. Буланже, написавшего впоследствии очерк педагогической деятельности Л. Н. Толстого к посмертному изданию его педагогических сочинений в 1914 г., а в те годы жившего недалеко от Ясной Поляны, входило создание энциклопедического словаря для крестьян и целого ряда учебников по всем отраслям знаний. Л. Н. Толстой даже поручил П. А. Буланже составить программу такого издания. Чувствуя, что эту работу он не успеет завершить, Л. Н. Толстой перешел к изданию своеобразных компиляций, переложений мыслей, изречений, афоризмов писателей, ученых, публицистов, в которые включались и собственные мысли и афоризмы, в том числе по вопросам воспитания. Так, в издательстве «Посредник» Л. Н. Толстой издает «Круг чтения», «На каждый день», «Путь жизни», начинает работать над своеобразным пособием для родителей и воспитателей («Детский круг чтения») и в последний год своей жизни пишет ряд рассказов «Детская мудрость».

Статья «Беседы с детьми по нравственным вопросам» была опубликована в журнале «Свободное воспитание» (1908), в которой рассказывалось об опыте занятий писателя с мальчиками по вопросам морали в Ясной Поляне в 1906—1908 гг. Этому писатель придавал большое значение. Об этом сохранилась марта 1907 г. «За

Лев Io it ши imi. иезагог

это время был занят только детскими уроками. Чем дальше иду, то вижу большую и большую трудность дела и вместе с тем большую надежду успеха. Все, что до сих пор сделано, едва ли годится. Вчера разделил на два класса. Нынче с меньшим классом обдумывал»1. 5 апреля того же года: «детские уроки и приготовление к ним поглощают меня всего. Замечаю ослабление сил физических и умственных, но обратно пропорционально нравственным. Хочется многое писать, но многое уже навсегда оставил неоконченным и даже не начатым»1 2.

До последних лет жизни Л. Н. Толстой не утратил желания заниматься педагогической деятельностью. 14 сентября 1909 г. в Крекшине Л. Н. Толстой встретился с народными учителями и учительницами земских школ Звенигородского уезда Московской губернии, тщательно готовился к этой беседе, написав предварительно текст в виде небольшой статьи «В чем главная задача учителя?». Даже в период величайшего душевного разлада, когда писатель решил окончательно уйти из Ясной Поляны и порвать с теми условиями жизни, которые противоречили его учению, 25 октября 1910 г. (за три дня до ухода) Л. Н. Толстой утром посетил Яснополянскую школу и принес учащимся экземпляры детского журнала «Солнышко», попросив учителя раздать эти книги детям. В два часа дня Л. Н. Толстой снова был в школе, хотел побеседовать с детьми по поводу книг «Солнышко». Узнав, что учитель еще не успел передать детям книги, Л. Н. Толстой сам сделал это.

Деятельность Л. Н. Толстого на поприще народного образования являла пример гражданского мужества и патриотизма. Подняв свой голос в защиту полноценного образования детей из народа, писатель считал, что путь развития творческих способностей и высоконравственного сознания человека приведет к взаимопониманию всех людей на планете.

♦ * * \

Педагогическая деятельность Л. Н. Толстого самым тесным образом связана с исследованием проблемы личности в его художественных и публицистических произведениях. Очень рано Л. Н. Толстой подошел к необходимости решения вопроса о смысле человеческого существования, о сущности человека, которую он связывал с нравственностью, умением подчинить плотское сознанию, личное — благу других, стремлением осмыслить зависимость своих поступков от окружающих обстоятельств, сделать свою жизнь «не произведением обстоятельств, а произведением души». «Человек состоит из двух различных деятельностей или способностей желания, — писал он, — одно из которых ограничено и зависимо и приходит от тела, и составляет все то, что мы называем потребностями человека, вторая деятельность есть способ

1 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. Т. 56. М., 1937. С. 18.

2 Там же. С. 23.

к в i о к ion как ле i uoi 1 *>

ность желания, или воля неограниченная, самоопределяющаяся и сама себя удовлетворяющая. Эта последняя должна быть вечно преобладающей»1.

Эти размышления позволяют сделать вывод о том, что Л. Н. Толстой самостоятельно «проникает в диалектику взаимоотношения сознания и бытия личности», подходит к идее «единства сознания и жизни как непреложному условию самоосуществления личности, тем самым взявшись за решение самой сложной философской проблемы»1 2.

Он был чрезвычайно самобытен и самостоятелен в своем мышлении, соглашаясь или не соглашаясь с той или иной позицией философа, в ряде случаев переосмысливал, обогащал аргументами то или иное положение, использовал для подкрепления своих выводов или оставлял без внимания то, что его не интересовало. Если же какое-то положение противоречило его взглядам, он выступал критически, без оглядок на авторитеты.

Такая позиция чрезвычайно важна при анализе педагогических взглядов Л. Н. Толстого, в которых нашли отражение симпатии Л. Н. Толстого к таким философам, как Спиноза, Руссо, Кант, Фихте, острополемические высказывания против Гегеля и особенно только еще утверждавшихся материалистических представлений в понимании сущности человека.

«Впитывая голоса эпохи», подвергая критическому анализу ее идеологическое содержание, Л. Н. Толстой вырабатывал свое мирови-дение, миропонимание. По выражению П. В. Анненкова, в нем совершалась «гигантская внутренняя работа», результаты которой и нашли выражение в педагогических произведениях Л. Н. Толстого и в его педагогической деятельности.

В развитии наук о человеке Толстой-педагог выявил болевые точки, которые в полной мере только сейчас осознаются педагогами, психологами, философами. В педагогических статьях он выступал против концепции человека «ощущающего», человека как системы потребностей, «идеально вычисленного абстракта». Главные «критериумы» педагогики, по Л. Н. Толстому, — «опыт и свобода», а задача школы — воспитание творческой, нравственной личности.

Утверждению образа духовного, деятельностного, нравственного человека, по мнению писателя, мешали стереотипы мышления, к которым он относил различные варианты биосоциального детерминизма происхождения и функционирования сознания, которые и поныне остаются нерешенными в полной мере в психологии., Л. Н. Толстой неоднократно подчеркивал, что обучение и воспитание, нацеленные на биологический («животный») уровень в структуре личности, являются тормозом нравственного, творческого развития детей и при

1 Толстой Л, Н. Поли. собр. соч. Т. 1. М.; Л., 1928. С. 234.

2 Толстых В. И. Человек человечества И С чего начинается личность. М., 1983. С. 162—163.

Лев 1 ож гои как под и о«

водят к тому, что «все высшие способности — воображение, творчество, соображение, уступают место каким-то другим, полуживотным способностям — произносить звуки независимо от воображения, считать числа сряду: 1, 2, 3, 4, 5, воспринимать слова, не допуская воображению подставлять под них какие-нибудь образы; одним словом, способность подавлять в себе все высшие способности для развития только тех, которые совпадают со школьным состоянием — страх, напряжение памяти и внимание. Всякий школьник до тех пор составляет диспарат (несоответственность) (перевод Л. Н. Толстого. — Н. В.) в школе, пока он не попал в колею этого полуживотного состояния. Как скоро ребенок дошел до этого положения, утратил всю независимость и самостоятельность, как только проявляются в нем различные симптомы болезни — лицемерие, бесцельная ложь, тупик и т. п., так он уже не составляет диспарат в школе, он попал в колею, и учитель начинает быть им доволен» (наст, изд., с. 62).

На примере обучения и воспитания крестьянских детей, учащихся Яснополянской школы, Л. Н. Толстой показал, что их творческие и нравственные возможности раскрываются только тогда, когда они становятся участниками педагогического процесса в обстановке непринужденности и сотрудничества, эмоциональной привлекательности. Он был уверен, что эти дети способны усвоить и понять все то, что необходимо знать образованному человеку, ставить и посильно разрешать сложные жизненные вопросы и проблемы.

Исследование идеи духовного нравственного человека шла одновременно с материалистическим решением основного вопроса философии, видением сущности объективного идеализма — как самосознания отчужденного мышления, когда реальный мир и реальное человеческое мышление оказываются производными, вторичными. Л. Н. Толстой показал социальные корни таких философских иллюзий, которые служат оправданием неравенства и приводят к мистическим выводам. Он принимает определение, что «жизнь есть движение», «жизнь есть основа всего», «жизнь наша связана с жизнью других людей и в настоящем, и в прошедшем, и в будущем. Жизнь — тем более жизнь, чем теснее ее связь с жизнью других, с общей жизнью»1.

В трактате «О жизни» Л. Н. Толстой обосновал необходимость отказа от эгоцентризма для нового понимания проблемы личности. Оценивая состояние развития психологии, он отметил, что человечество выросло из «детского платья» понимания сущности человека, склоняющегося либо к философской антропологии, опирающейся на птоломеевский стереотип мышления, замкнувший поиски сущности человека в психических внутренних переживаниях и отправлениях «биологической личности», и «коперниковский или галилеевский подходы», когда процесс порождения личности рассматривается как со

1 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. Т. 53. С. 63; Т. 29. С. 871; Т. 65. С. 220.

Jk p io клон как педагог

Ji

циальный1. По его мнению, надо идти дальше, т. е. практически к отказу, выходу за пределы стереотипов мышления, на основе которого возможны были различные варианты биосоциального дуализма в объяснении сущности личности, но невозможно было дать объяснение бескорыстному, нравственному действию человека. Л. Н. Толстой уже в 80-х гг. отметил снижение нравственного потенциала общества и открыто, резко заявил, что это связано с учением о потребностях, механистическим пониманием сознания и неправильно сформулированными целями жизни, сводимыми к удовлетворению личных потребностей. 'Содержание жизни каждого человека состоит в постоянном выборе поступков на основе преодоления противоречия между необходимостью сохранения и утверждения себя, с одной стороны, как «эго-ин-дивида», с другой — как духовной, нравственной личности. В этом Л. Н. Толстой и видит диалектику формирования самосознания, в которой побеждает «дух», но победа эта никогда не окончательная, она-то и составляет сущность жизни как отдельного человека, так и всего человечества1 2. Постепенно Л. Н. Толстой приходит к мысли, что концепция духовного, нравственного человека возможна только при признании равноценности бытия других людей и связывает рождение личности с развитым самосознанием. Духовный, нравственный человек рождается в результате бескорыстной любви к людям, животным, неживой природе. Любовное, нравственное действие, направленное на другого, возвращается к нему. Закон служения каждого всем и потому всех каждому. В ходе таких размышлений и рождалась «идеология любви» — деятельностной нравственности, которая рассматривалась Л. Н. Толстым как объективно существующая закономерность, нравственный закон, закон разума, на основе которого только и возможны действительный прогресс Человечества и сохранение жизни на планете.

И цель, и смысл жизни человека во «взаимном служении существ друг другу, бесконечном просветлении и единении существ, перенесение цели деятельности из себя в другие существа и есть все движение вперед человечества». Нравственность — это и есть сущность человека, его родовой признак. Понятие любви как деятельностной способности создает возможность понять смысл неоднократно повторявшихся Л. Н. Толстым слов о том, что накопленный тысячелетиями нравственный опыт может присваиваться только в деятельности любви, т. е. при альтруистическом стиле общения.

Жизнь в соответствии с нравственным законом — это постоянный выбор поступков, постоянная самооценка, а любовь (деятельность) — это форма самореализации личности, дающая эмоциональное удовле

1 Используемые Л. Н. Толстым художественные метафоры «птоломеевский», «коперниковский» или «галилеевский» подходы в решении вопросов генезиса личности, детерминации индивидуального сознания в настоящее время встречаются в психологической литературе.

2 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч Т. 40. М., 1956. С. 111.

1ев 1 ок гои как nejaroi

творение человеку в его жизни. В третьем периоде педагогической деятельности для Л. Н. Толстого характерно, что, сближая понятия «творчество», «любовь», «нравственность», он сделал попытку с помощью понятия «любовь» (понимаемого как «деятельностная способность», «деятельностное чувство») объяснить способ познания мира человеком и рождения личности. В октябре 1893 г. он записал в дневнике:

«Есть два способа познания внешнего мира: один самый грубый и неизбежный способ познания пятью чувствами. Из этого способа познания не сложился бы в нас тот мир, который мы знаем, а был бы хаос, дающий нам различные ощущения. Другой способ состоит в том, чтобы, познав любовью к себе себя, познать потом любовью к другим существам эти существа; перенестись мыслью в другого человека, животное, растение, камень даже. Этим способом познаешь изнутри и образуешь весь мир, как мы знаем его. Этот способ есть то, что называют поэтическим даром, это же есть любовь»1.

Но как сделать, чтобы человек стремился к бескорыстному нравственному поступку, как создать такие условия? Идеология любви Л. Н. Толстого и является обоснованием необходимости альтруистического стиля общения, при котором у человека появляется потребность в нравственном поведении, а ситуация доброты и доверия возникает только в совместной деятельности.

Основываясь на этих идеях, Л. Н. Толстой высказал мысль о необходимости нравственного совершенствования человека, а затем и нравственной революции в обществе. Альтруистический стиль общения создает условия, при которых человек стремится к самоограничению, преодолевает все новые препятствия, ощущает себя «автором» своей судьбы. Жизнь его становится произведением не «обстоятельств», а разума, воли и совести.

Концепция нравственной жизни должна приниматься человеком как «синоним силы жизни, осмысленного существования, условия сознающей свое назначение деятельности»1 2. Так называемая религиозная терминология Л. Н. Толстого сводилась, по его словам, к следующему: «Когда я говорю религиозный человек, я имею в виду просто высоконравственный человек»; «Когда я говорю бог, я имею в виду добро»; «Когда я пишу о царстве божием, я имею в виду до конца нравственные отношения между людьми».

При рассмотрении вопросов развития культуры и человека перед Л. Н. Толстым во всей сложности и многообразии встали проблемы эстетики. Он пытался определить цель и назначение искусства в жизни человека и человечества. Ничтожные произведения, по мысли писателя, извратили в большинстве людей способность заражаться истин

1 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. Т. 52. М., 1952. С. 101.

2 Асмус В. Д. Религиозно-философские трактаты Л. Н. Толстого И Предисл. к кн.: Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: В 90 т. Т. 23. М., 1957. С IX—X.

Лев То четой как педаго!

23

ными произведениями искусства и лишили их возможности познать высшие чувства. Поэтому люди воспитываются и живут без «смягчающего, удобряющего действия» искусства, не двигаются к совершенству, не добреют, а становятся при высоком развитии внешних средств «все дичее, грубее, жестче». Искусство должно быть основано на «общечеловеческих чувствах, доступных всем — самых сложных и трогательных — отношениях супругов, родителей к детям, детей к родителям, соотечественникам, иностранцам, к земле, к животным, растениям, к ненападению, обороне». Наука и искусство как сердце и легкие связаны между собой, наука вводит в сознание истины, «искусство переводит эти истины из области знания в область чувств» (наст, изд., с. 437).

В трактатах «Об искусстве», «Что такое искусство» Л. Н. Толстой дал ряд важных определений роли искусства в воспитании, в выработке гуманного, нравственного отношения детей к родителям, соотечественникам, иностранцам, земле, животным, растениям и т. д.

Анализ всех существующих эстетических теорий позволил Л. Н. Толстому дополнить свою концепцию человека и обосновать цель истинного искусства, одного из средств общения людей, а потому и прогресса, т. е. «движения вперед человечества к совершенству» (наст, изд., с. 425). «Искусство есть очень определенный и необходимый в каждое данное историческое время орган жизни человечества, переводящий разумное сознание людей в чувства и потом в дело и жизнь» — такое заключение писателя совпадает с оценкой роли искусства в современной эстетике.

Л. Н. Толстой считал, что невежественность современного ему мира и состоит в том, что даже «самые образованные люди знают множество того, чего никому не нужно знать, и не знают того, что прежде всего нужно знать всякому человеку». Он выдвигает задачу создания науки человековедения, цель которой — «указывать различные образцы приложения этого (нравственного. — Н. В.) сознания к жизни, а искусство должно переводить это сознание в чувства» (наст, изд., с. 443). Наука человековедения — это, по его мнению, «наука жизни», на основе которой «человек должен учиться, как поступать, как пользоваться, как воспитывать, как относиться». Высказывания Л. Н. Толстого о роли нравственных принципов развития всего совокупного научного знания, направленного на единение людей, чрезвычайно актуальны и соответствуют современным требованиям гуманизации наук.

Защита Л. Н. Толстым гуманистического назначения морально-этических начал и принципов научного знания совпадает с мыслью К. Маркса о том, что в науке будущего исчезнет деление на естественнонаучное и человеческое знание и человек станет предметом «единой науки»1.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42. С. 124.

Лев Толстой как педагог

24

В письме к В. Д. Булгакову «О воспитании» (1909), которое явилось как бы итогом педагогических и философских размышлений Л. Н. Толстого о человеке, он показывает, что путь к преодолению философской проблемы противоречия между конечным, преходящим существованием личности и бесконечным существованием мира лежит в понимании того, что всеобщее родовое, а потому «бесконечное» в человеке — нравственность. Поэтому нравственное воспитание молодежи он связывает с прогрессом человечества, это объективная необходимость развития человеческой культуры.

* * ♦

Велика роль Л. Н. Толстого в разработке теоретических проблем педагогической науки. Он стремился определить ее задачи, выделить новое направление в истории педагогики, уточнить существующие понятия и отрефлексировать новые, адекватные в нашем понимании понятиям «усвоение», «присвоение». Он пытался показать, что обучение, воспитание и развитие соотносятся между собой, как форма и содержание единого процесса психического развития человека, «...чтобы сделаться наукой, и плодотворной наукой, — указывал Л. Н. Толстой, — педагогике, по нашему убеждению, нужно перестать оставаться на абстрактных теориях, а принять за основание путь опыта и выводить свои положения от частных к общим, а не наоборот...» (Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: В 90 т. Т. 8. М., 1936. С. 368).

Формулируя задачи педагогической науки, Л. Н. Толстой отмечает, что они заключаются в «изучении условий совпадения» деятельности «образовывающего и образовывающегося» на пути к единой цели, а также необходимости изучения и тех условий, которые препятствуют такому совпадению. При этом особо важную роль он придавал изучению передового опыта, превращению каждой школы в «лабораторию творческого труда учителей и учащихся».

Обобщение педагогического опыта, по мнению Л. Н. Толстого, не следует возлагать лишь на одних теоретиков педагогики. Оно будет выполнено успешно только тогда, когда к этому делу удастся привлечь директоров и учителей гимназий, а также учителей уездных, приходских и частных училищ. «Сословие педагогов, писал Л. Н. Толстой, владеет огромным запасом особенно драгоценных в настоящее время педагогических фактов, наблюдений и выводов опыта, которые, будучи обнародованы, не только принесут неизмеримую пользу для самого хода образования и для науки педагогики, но которые одни разрешат окончательно те бесчисленные вопросы по народному образованию, которые в настоящее время столь законно занимают наше общество. Только на этих фактах, наблюдениях и выводах, а не на кабинетных теориях может построиться здание нашего будущего народного образования».

Л. Н. Толстой не ограничился теоретическими соображениями по

Лев Толстой как педагог

25

поводу изучения опыта учебно-воспитательной работы, но на практике своих занятий с детьми в Яснополянской школе показал, как изучать этот опыт и содействовать дальйейшему развитию педагогики. Дневник Л. Н. Толстого о работе Яснополянской школы является творческим отчетом великого русского писателя и педагога и принадлежит к числу лучших творений мировой педагогической литературы.

Говоря о задачах истории педагогики, Л. Н. Толстой обратил внимание, что она развивается в основном как история идей в области воспитания и образования. По его мнению, «новая история педагогики должна явиться и лечь в основание всей педагогики. В этой науке должно быть показано, как учился говорить человек 1000 лет тому назад и как учится теперь, как он учился называть вещи, как он учился различным языкам, как он учился ремеслам, как он учился этике; как он учился различию сословий и обращению с ними, как он учился думать и выражать свои мысли».

Большое значение придавал Л. Н. Толстой уточнению основных педагогических понятий: «образование», «обучение», «воспитание», «учение», «преподавание». При этом он столкнулся с тем, что имеющихся понятий недостаточно для точного объяснения процессов развития человека и культуры, выражения существенных отношений индивида и общественного опыта.

Л. Н. Толстой вводит понятие «закон движения к равенству знаний и неизменный закон движения вперед образования», считая, что существует всеобщая закономерность психического развития человека, адекватная современному пониманию понятия «присвоение». Образование, включающее обучение и воспитание, по мнению писателя, является объективным процессом, как и все процессы природы. Деятельность образовывающегося, как бы, где бы и чему бы он ни учился (даже если он один читает книги), всегда заключается в том, чтобы усвоить себе образ, форму или содержание мысли того человека или тех людей, которых он считает знающими больше себя. Понятие деятельности, используемое писателем для объяснения развития человека и культуры, необходимо ему, чтобы показать, что сознание человека формируется в ходе различных видов деятельности, в том числе и учебной.

Обобщая содержание основных педагогических понятий, Л. Н. Толстой выделяет самые важные моменты учебной деятельности: ее цели, содержание, условия, способы организации, результаты. Обучение в школе должно быть целенаправленным процессом сознательного усвоения знаний, но способность человека усваивать множество сведений бессознательным путем также должно учитываться педагогами.

Анализируя теоретические положения о сущности психического развития детей в статье «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?», Л. Н. Толстой подтверждает ранее высказанную гипотезу о «прижизненном формировании

Лев 1 олстой как педагог

26

способностей», которые дети «присваивают» и воспроизводят в совместной деятельности со взрослыми. Так, под его руководством крестьянские дети как бы воспроизводили способности, необходимые для реального писательского труда (осмысление, анализ, воображение), а затем в обстановке дружественных отношений свободы и сотрудничества самостоятельно создавали «поэтическое произведение».

Л. Н. Толстой обратил внимание на то, что обычно «развитие ошибочно принимается за цель», что педагоги содействуют развитию, а не гармонии развития и в этом заключается «вечная ошибка всех педагогических теорий» (наст, изд., с. 287). Первообразом гармонии, правды, красоты и добра является, по мнению писателя, родившийся ребенок, все его дальнейшее психическое развитие «есть не только не средство для достижения того идеала гармонии, который мы носим в себе, но есть препятствие... к достижению высшего идеала гармонии» (наст, изд., с. 287).

Развивая эти мысли, Л. Н. Толстой сравнивает педагога с плохим ваятелем, который, вместо того чтобы соскоблить лишнее, налепли-вает все больше и больше, «раздувает, залепляет кидающиеся в глаза неправильности, исправляет, воспитывает». Ребенку, по мысли писателя, «нужен только материал для того, чтобы пополняться гармонически и всесторонне» (наст, изд., с. 288).

В педагогических статьях Л. Н. Толстого немало высказываний о методах педагогики как науки. Он мастерски владел методом педагогического наблюдения во время уроков, игр, совместных прогулок и превосходно знал, как дети ведут себя дома. Глубокое проникновение в духовный мир детей помогало Л. Н. Толстому безошибочно применять те или иные способы воздействия на учащихся. Но особенно большое значение он придавал педагогическому эксперименту в исследовании педагогических и методических проблем. Будучи педагогом-новатором, Л. Н. Толстой рассматривал Яснополянскую школу как педагогическую лабораторию, в которой он стремился разработать наиболее эффективные методы преподавания. Л. Н. Толстой по справедливости может считаться одним из первых русских педагогов, положивших начало экспериментальной работе в условиях повседневных школьных занятий.

* * *

В ходе открытой журналом «Ясная Поляна» дискуссии «Чему и как учить?» были подняты наиболее актуальные для системы народного образования вопросы. Опыт Яснополянской школы послужил для Л. Н. Толстого тем материалом, который позволил ему показать, что народное образование не должно копировать западноевропейскую систему образования. Л. Н. Толстой обнажил вредные последствия эмпиризма западноевропейской педагогической науки для интеллектуального и нравственного развития детей.

Лен Толстой как педагог

Цель народной школы, по Л. Н. Толстому, — это воспитание творческой, нравственной личности, задача обучения и воспитания — это формирование творческого мышления и нравственного самосознания. Вопросы определения целей и содержания обучения Л. Н. Толстой разъяснял читателям на различном предметном материале, подчеркивая необходимость полноценного научного образования.

Писателя интересовали различные аспекты отбора учебного материала. В его понимании учебный предмет — это система научных понятий, обобщений, которые отражают реальную действительность как совокупную трудовую и духовную деятельность людей.

«Есть наука — есть жизнь, каждая имеет свои требования, свои законы и свою притягивающую силу для человека. Наука есть только сознание жизни — среднего ничего не было и быть не может» (наст, изд., с. 235). Придавая исключительно важное значение вопросам передачи духовной и материальной культуры, Л. Н. Толстой пытался в своих работах определить содержание обучения исходя из наиболее исторически значимых форм мышления (логического, опытного, художественного) и соответствующих учебных предметов (математических, опытных, языков) и способов передачи знания — путем слова, пластического искусства, рисования и лепки... путем музыки, пения, т. е. науки о том, как передать свое настроение, чувство (наст, изд., с. 446—447).

Проблема методов обучения, формирования понятий приобрела для Л. Н. Толстого значение «философского камня». В дневнике Яснополянской школы он убедительно показал, что это не банальный вопрос педагога-практика, от решения этого вопроса зависит в целом формирование творческой нравственной личности, всех ее возможностей и способностей. Л. Н. Толстой привлек внимание своих современников к вопросу о том, что на основе традиционной формальной логики нельзя научить детей решать сложные задачи, которые перед ними ставит жизнь. По его мнению, «передать науку» учащимся можно было исходя из понимания универсальности метода мышления в науке как всеобщей формы развития понятий с развертыванием учебного материала от всеобщего, генетически исходного, единства многообразия к конкретному. Понимание универсальности такого метода мышления Л. Н. Толстой выразил словами «найти эти обобщения и от них, представляя новые факты, переводить на высшие — вот, следовательно, задача педагогии. Задача одинаковая в одном человеке с задачей науки в человечестве, но не обратная, как будто предполагается всеми учебными книгами и руководствами» (наст, изд., с. 35).

В основу своей преподавательской деятельности в Яснополянской школе Л. Н. Толстой положил именно такое понимание форм мышления и логики развертывания предметного материала, которое приводило к познанию сущности вещей, выявлению генетически исходного, всеобщего, которое как «частность» должно было стать исходным в изучении отдельных учебных дисциплин. Ему принадлежат поистине

Лев Толстой как педагог

28

уникальные высказывания о роли образного, конкретного и отвлеченного, об опасности оперирования словами-терминами до того, как сложилось понятие. Л. Н. Толстой делает вывод: «.. .учителю кажется легким самое простое и общее, а для ученика только сложное и живое кажется легким. Все учебники естественных наук начинаются с общих законов, учебники языка — с определений, истории — с разделения на периоды, даже геометрия — с определения понятия пространства и математической точки. Почти каждый учитель, руководствуясь тем же путем мышления, первым сочинением задает определение стола или лавки и не хочет убедиться, что для того, чтобы определить стол или лавку, нужно стоять на высокой ступени философско-диалектического развития (курсив мой. — Н. В.) и что тот же ученик, который’ плачет над сочинением о лавке, прекрасно опишет чувства любви или злобы...» (наст, изд., с. 167).

Организовав экспериментальное обучение в Яснополянской школе J Л. Н. Толстой делает ряд выводов по методике преподавания, которые не утратили своей актуальности и сегодня. Предложенное им «развертывание» учебного материала, идентичное пути получения открытий в науке, и требование самостоятельных действий учащихся при прохождении этого пути под руководством преподавателя, который «расставляет приманки для воображения» и «избавляет» от «объездов», в полной мере соответствует современным диалектико-материалистическим представлениям о методах формирования содержательных! обобщений, научных понятий1.

Широта философского кругозора Л. Н. Толстого позволила ему выделить еще одно направление критики «эмпирической», «отставшей от жизни педагогики», компромиссом которой он назвал использование на так называемых «предметных уроках» принципа наглядности. Здесь выявилось его отношение к чувственному и рациональному познанию. Он видел искусственность их противопоставления, которое исходило из сведения всех элементов мысли (понятия) к чувственно-на; глядным опорам. По его мнению, «непосредственное отношение к жизни», которое понималось последователями Песталоцци как наглядное обучение, — «это аксиома — главное средство для приобретения знаний». Однако элементы рационального знания, выражающегося в умении детей «сличать», «различать», «распутывать», уже характеризует начальный этап процесса познания.

Народная школа второй половины XIX в., по мнению Л. Н. Толстому го, вступила в непосильное соревнование с жизнью. Она стремилась V обогатить имеющийся у детей опыт, а на самом деле отупляющим образом действовала так называемыми предметными уроками, фактически мешала психическому развитию детей. Широко известны описанные Л. Н. Толстым примеры отдельных «предметных» уроков, в процессе которых широко использовались скучные шаблонные эле

1 Смл Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. М., 1986.

Лев То псгой как педагсм

29

ментарные упражнения, имевшие формальный характер, когда начало формирования понятий сводилось к якобы доступному.

Л. Н. Толстого всегда интересовали вопросы содержания образования, к решению которых он подходит с позиций своего нравственноэтического учения. Все содержание обучения должно быть подчинено, по его мнению, ведущей идее — гуманизации научного знания и формированию самосознания личности. Пророческими сегодня кажутся слова писателя, высказанные им в статье «О народном образовании» (1874), которую он назвал педагогической исповедью. Писатель сравнивал в ней перенесенную на русскую почву западноевропейскую педагогическую систему с новой молотилкой, которая «куплена дорого, поставлена, пустили молотить, молотит дурно, как ни подвинчивай доску, нечисто молотит, и зерно идет в солому». «Но хоть и убыток», но «деньги потрачены». Л. Н. Толстой грустно заметил: «Я знаю, еще долго будут процветать наглядные обучения, и кубики, и пуговки вместо арифметики, и шипенье для обучения букв... Но я тоже твердо знаю, что здравый смысл русского народа не позволит принять эту навязываемую ему ложную и искусственную систему обучения.., что в великом деле своего умственного развития он не сделает ложного шага и не примет того, что дурно» (наст, изд., с. 339).

* * *

Принцип свободы в обучении и воспитании, который поддержал Л. Н. Толстой, прежде всего означал новый тип общения между учителями и учащимися — важнейшего условия эффективности учебно-вос-питательного процесса. Новая школа может быть создана только тогда, указывал Л. Н. Толстой, когда учителя откажутся «от старого взгляда на школу, как на дисциплинированную роту солдат, которой нынче командует один, завтра другой поручик» (наст, изд., с. 156).

Л. Н. Толстой стремился к тому, чтобы создать в своей школе атмосферу естественных отношений между учителями и учениками, обстановку деятельной и творческой работы учителей, пытливого изучения детьми необходимых им знаний. Обучение детей должно быть пронизано новым духом, который способствовал бы расцвету творчества детей, определял стиль работы школы в целом. Имея в виду свою шкалу, Л. Н. Толстой писал: «Есть в школе что-то неопределенное, почти не подчиняющееся руководству учителя, что-то совершенно неизвестное в науке педагогики и вместе с тем составляющее сущность, успешность учения, — это дух школы... Этот дух школы есть что-то быстро сообщающееся от одного ученика другому, сообщающееся даже учителю, выражающееся, очевидно, в звуках голоса, в глазах, движениях, в напряженности соревнования, что-то весьма осязательное, необходимое и драгоценнейшее и потому долженствующее быть целью всякого учителя» (наст, изд., с. 172—173).

Л. Н. Толстой стремился к тому, чтобы дети сами осознали необхо-

Лев 1 (viciой как педаго!

30

р димость порядка и дисциплины в школе, которые, по его мнению, не | могут быть навязаны силой. Он подчеркивал, что учитель не должен педантично вмешиваться в многогранную и кипучую жизнь детей. Они : сами в большинстве случаев могут наладить свои отношения, по-^ скольку чувство справедливости проявляется в детском коллективе.

При такой организации в Яснополянской школе за время ее существования, как указывал Л. Н. Толстой, не было каких-либо тяжелых случаев. Решительно отвергая телесные наказания детей, он отказался от воздействия на провинившихся учеников мерами, унижающими лич-ность ребенка. Он считал, что главное в его педагогической работе заключается не в придумывании наказаний, а в развитии сознательности детей, в воспитании у них искренности, честности и правдивости путем i осуществления новой системы школьной работы, устраняющей воз-\ можность плохого поведения детей.

5 Имея в виду западноевропейскую школу, где учителя зачастую ме-~ ханически и изощренно применяли детально разработанную систему телесных наказаний, не вдаваясь в анализ нарушения дисциплины детьми, Л. Н. Толстой резко критиковал перенесение в русскую школу этой системы наказания.

Огромный авторитет Л. Н. Толстого у детей, исключительный интерес учеников к урокам, умение учителей школы создавать на занятиях деловую обстановку предупреждали, как правило, возможность серьезных нарушений дисциплины со стороны учеников. Бережное отношение к детям, простота и доброта в общении создавали ситуации, когда, казалось бы, безнадежно забитые дети пробуждались к знаниям, начинали верить в себя.

«В школе у нас, — вспоминает В. С. Морозов, — было весело, занимались с охотой. Но еще с большей охотой, нежели мы, занимался с нами Лев Николаевич. Так усердно занимался, что нередко оставался без завтрака. В школе вид он принимал серьезный. Требовал от нас чистоты, бережливости к учебным вещам и правдивости. Не любил, если кто-нибудь из учеников допускал глупые шалости, не любил шалунов, которые смеялись нечистым смехом, любил, чтобы на вопросы ему отвечали правду, без задней выдумки... Порядок у нас был образцовый за все три года»1.

В статьях журнала «Ясная Поляна» Л. Н. Толстой неоднократно обращается к термину «любовь», который он использует для характеристики нового, демократического и альтруистического стиля общения учителей и учащихся. В «Общих замечаниях для учителя» (1872) Г” Л. Н. Толстой использует его для характеристики ведущего качества I личности преподавателя: «Качество это есть любовь. Если учитель • имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель

1 Воспоминания о Л. Н. Толстом ученика Яснополянской школы В. С. Морозова. М., 1917. С. 44—50.

Лев Го ; i ж члк нс мни

имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того ’ учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он — совершенный учитель» (наст, изд., с. 292).

Таковы в общих чертах педагогические взгляды и педагогическая деятельность великого писателя, мыслителя, педагога Л. Н. Толстого.

Не все удалось Л. Н. Толстому осуществить из задуманного, много равнодушия и противодействия он встречал со стороны официальных кругов. Воздействие его идей усиливается в наше время. Современная эпоха, решающая проблемы духовного нравственного человека, не может не обратиться к авторитету Л. Н. Толстого, который еще в 60-е гг. XIX в. обосновал необходимость именно такого понимания сущности человека и блестяще доказал всему миру, каких поразительных успехов в обучении и воспитании простых крестьянских ребятишек можно добиться, если создать благоприятные условия для развития и формирования творческих сил и способностей учащихся и учителей. Л. Н. Толстой-педагог развил ряд идей, исходя из диалектического, глубоко материалистического понимания происхождения и функционирования индивидуального сознания, возможности прижизненного формирования способностей. Он применил эти идеи к определению целей, содержания, методов обучения и нравственного воспитация^Велика прогностическая ценность высказываний Л. Н. Толстого о нежелательности развития педагогической науки на основе физиологизаторских, социо-логизаторских, антропологических идей.

Мировоззрение писателя формировалось в переломный период истории России. Впервые экономика была поставлена в условия товарно-денежных отношений. Образование становилось доступным детям трудящихся. Главным идеологическим содержанием эпохи для писателя стала проблема целей и смысла жизни Человека и Человечества. Его творчество посвящено утверждению идей социальной справедливости и нравственных отношений между людьми всей планеты, обоснованию идей нравственной революции. Победу общества социальной справедливости, демократии он связывал с новой моделью обучения и воспитания, в основе которой должна быть научная теория личности.

Вырабатывая свое новое миропонимание, Л. Н. Толстой с поразительной прозорливостью указал своим современникам и будущим поколениям, утверждавшееся в его время материалистическое понимание сущности жизни человека еще не является подлинно научным, он сожалел об утрате духовной традиции как смыслообразующего начала жизнедеятельности.

В рамках современных писателю материалистических теорий личности писателя не устраивали механистические подходы «детерминизма», стремление ряда ученых дать объяснение необъяснимому опыт

Jk в Голсгои как педагог

42

ным путем. Л. Н. Толстой подверг всесторонней критике образ человека как системы потребностей и образ человека-машины, которые использовались в качестве методологической основы в педагогических системах.

Одним из первых Л. Н. Толстой вскрыл зависимость способа обучения (а не только воспитания в узком понимании слова) и нравственного развития человека, показал влияние эмпиризма в обучении и воспитании на всю структуру личности. В статье «Воспитание и образование» он дал портрет «продукта» эмпирической педагогики, портрет юноши Вани, прошедшего весь курс наук в учебных заведениях России, и в результате «чужим умом думающего», «чужим умом говорящего», «курящего папиросы и пьющего вино», «самоуверенного и самодовольного».

Возрастает роль педагогических сочинений писателя в наши дни, когда начинается переосмысление советским толстоведением значения его нравственно-этического учения.

Именно педагогические сочинения Л. Н. Толстого позволяют понять содержание и смысл двух так называемых духовных кризисов в его творчестве, в результате которых он сформулировал кардинальные положения нравственно-этического учения.

Л. Н. Толстому есть что сказать современному человеку. Очищенные от сугубо толстовской терминологии, его высказывания сегодня воспринимаются нами как чрезвычайно актуальные для формирования самосознания личности. В связи с этим нельзя не вспомнить слова Леонида Леонова на торжественном заседании, посвященном 50-летию со дня смерти Л. Н. Толстого, о том, что «любому слову в философской терминологии Толстого, вплоть до столь далекого, казалось бы, от нашей современности царства божьего, найдется надежный синоним и в нынешнем гуманистическом словаре»1. Нас не перестают беспокоить и сегодня сложные вопросы воспитания духовности, нравственности, гуманности молодежи. Преодолению негативных явлений в развитии советской психологической и педагогической науки также могло бы в определенной мере способствовать и педагогическое наследие Л. Н. Толстого.

Л. Н. Толстой блестяще решил подсказанную ему самой жизнью задачу осмыслить причины отставания дела образования и воспитания и всем своим педагогическим творчеством показал, какой вред делу обучения и воспитания подрастающего поколения приносит неразработанность методологических аспектов педагогической науки. В период, когда воспитание творческой нравственной личности является объективно необходимым процессом, еще более притягательной силой для нас начинает обладать педагогические наследие великого писателя.

Н. В. Вейкшан (Кудрявая)

1 Леонов Л. М. Литература и время. М., 1983. С. 273.

К публике

Выступая на новом для меня поприще, мне становится страшно и за себя, и за те мысли, которые годами вырабатывались во мне и которые я считаю за истинные. Я наперед убежден, что многие из этих мыслей окажутся ошибочными. Как бы я ни старался изучать предмет, я невольно смотрел на него с одной стороны. Надеюсь, что мои мысли вызовут противные мнения. Всем мнениям я с удовольствием дам место в своем журнале. Одного я боюсь, чтобы мнения эти не выражались желчно, чтобы обсуждение столь дорогого и важного для всех предмета как народное образование, не перешло в насмешки, в личности, в журнальную полемику. Я не скажу, что насмешки и личности не могут меня затронуть, что я надеюсь стоять выше их. Напротив, я признаюсь, что боюсь за себя одинаково, как боюсь и за самое дело; боюсь увлечения полемикой личной вместо спокойной и упорной работы над своим делом.

Поэтому я прошу всех будущих противников моих мнений выражать свои мысли так, чтобы я мог объясняться и приводить доказательства там, где несогласие будет зависеть от недоразумений и мог бы соглашаться там, где мне будет доказана несостоятельность моих мнений.

Гр. Л.Н. Толстой

Педагогические заметки и материалы