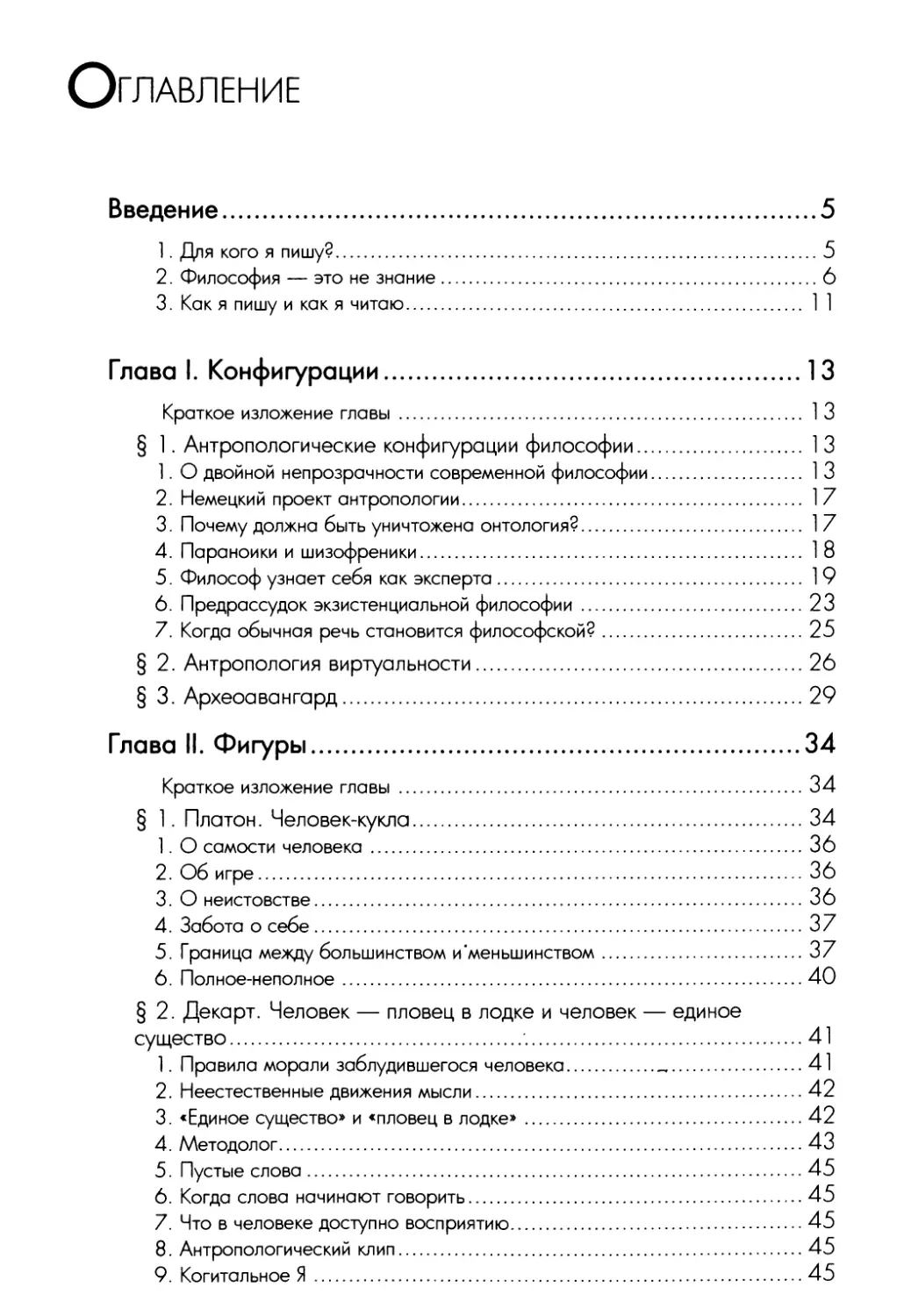

Автор: Гиренок Ф.И.

Теги: философия психология философские науки философия человека философская антропология

ISBN: 978-5-8291-1560-9

Год: 2014

Текст

Федор Гиренок

Фигуры и складки

Москва

Академический Проект

2014

УДК 1/14; 572

ББК 87; 28.71

Г51

Редакционный совет серии:

А. А. Гусейнов (акад. РАН), В.А. Лекторский (акад. РАН),

Т.И. Ойзерман (акад. РАН), В.С. Степин (акад. РАН,

председатель совета), П.П. Гайденко (чл.-корр. РАН),

В.В. Миронов (чл.-корр. РАН), А.В. Смирнов (чл.-корр. РАН),

Б.Г. Юдин (чл.-корр. РАН)

Гиренок Ф.

Г 51 Фигуры и складки. — 2-е изд. — М.: Академический Про¬

ект, 2014. — 244 с. — (Философские технологии: hie et nunc).

ISBN 978-5-8291-1560-9

В книге впервые выделены и обсуждаются важнейшие классические фи¬

лософские концепты человека: человек-кукла Платона, человек-пловец в

лодке Декарта, человек-марионетка Канта и человек-ночь Гегеля. А также

анализируются антропологические идеи Гуссерля, Сартра, Фуко, Делёза и

других современных мыслителей.

Книга адресована всем, кто изучает философскую антропологию или ин¬

тересуется философией человека.

УДК 1/14; 572

ББК 87; 28.71

ISBN 978-5-8291-1560-9

© Гиренок Ф., 2012

© Оригинал-макет, оформление.

Академический Проект, 2014

Введение

1. Для кого я пишу?

Для кого написана эта книга? Я пишу для тех, кто не думает, что

философия - это история философии. Почему в ней голос автора не

отделен от голоса тех, чьи мысли он излагает? Почему эти голоса иног¬

да сливаются, становятся неотличимыми, а иногда разбегаются и дис¬

сонируют? Почему они часто забывают друг о друге, а потом, как бы

спохватываясь, устремляются друг к другу, ищут понимания, пока вновь

не поссорятся? Потому что философия не только говорит, но и догова¬

ривает. В такой книге невозможно выделить главное. А главное в ней

нельзя выделить потому, что в ней нет главного. Оно распылено и по¬

этому главное прячется в мелочах.

Может быть, эта книга для специалистов? Как «Черный квадрат»

Малевича для художников? Но в этой книге все не так, как надо: в ней

философия предстает не как специальность, а как строй ума. В ней слиш¬

ком много вольностей, свободы. Настолько много, что эта вольность

своей костлявой рукой вывинчивает заржавевшие мозги специалиста.

Я бы эту книгу прочел. Не для чего-либо, а так, для взрыхления мыс¬

лительной почвы. В этой книге человек понимается как субъективность,

как действие себя на самого себя. Субъективность не зависит от субъ¬

екта. Напротив, субъект полностью зависит от субъективности, которая

либо дарует ему возможность быть субъектом, либо лишает его этого

дара. Субъект вне связи с субъективностью немыслим. Субъект-объек-

тный дуализм становится ключевым только для классической филосо¬

фии. На нем зиждется ясность, очевидность, рациональность Я и прочие

важные вещи. И когда ты эту твердую опору теряешь, тебе остается толь¬

ко озираться по сторонам и цепляться за что попало, лишь бы только

устоять на ногах. А ведь многие хотели и хотят иметь новую рациональ¬

ность, преодолевая субъект-объектную дуальность. Но что нас ждет за

пределами дуальности, после субъекта ? То же самое, что и до него. За

пределами ума нас ждет заумь (в русской традиции) и безумное (в евро¬

пейской). За пределами субъекта, как это установлено Н. Ростовой, на¬

ходится православный киник, юродивый1.

Так вот, эта книга для тех, кто в минуты онтологического раскачи¬

вания не отказался от желания преодолеть раскол целого на субъект и

объект, не отказался от намерения увидеть то, что обеспечивается не

рациональностью анализа, а сверхрациональностью синтеза, не отка¬

зался от юродства истины.

Субъект плох тем, что он непрерывно познает не себя. Он действует

и ничего не испытывает. В абстракции субъекта нет места для самовоз-

действия.

1 Ростова Н. Человек обратной перспективы. Опыт философского осмысления фе¬

номена юродства Христа ради. М.: МГИУ, 2008.

Введение

6

Между тем непрерывное мышление невозможно, это идеализация.

Наделяя субъект зрением, слухом, сознанием, мы никогда не обнаружим

точки пересечения этих качеств. Бытие зрением не нуждается в бытии

слухом. Глаз смотрит. Ухо слушает. Ум мыслит. Глаз не видит то, что

мыслят, ухо не слышит то, что видят. Ум не мыслит то, что видят. Субъ¬

ект не выдерживает давления непрерывности и распадается, оттеняя тот

факт, что в человеке все это как-то связано, пересекается и даже про¬

никает друг в друга. Продуктом распада субъекта являются всевозмож¬

ные образования типа: зрители, наблюдатели, свидетели, слухачи. Я пишу

не для свидетелей и не для слухачей. Я обращаюсь к тотальности в че¬

ловеке.

2. Философия — это не знание

Первый вопрос, на который надо дать ответ, состоит в следующем:

а есть ли в человеке что-то такое, что мы можем узнать, философствуя,

или нет? По существу, этот вопрос ставит под сомнение претензии фи¬

лософии быть наукой о человеке, быть знанием. Ведь мы всегда можем

потребовать от философии отчета и сказать: где же, господа хорошие,

ваши знания? Что же вы вообще знаете такое, что бы мы уже не узнали

из других источников, другим образом? Конечно, философы придумали

единичную субстанцию как модель человека, модель человека-субъекта

и человека как субстанции-субъекта. Но все это сегодня мало кого уст¬

раивает.

Еще Г. Щедровицкий показал, что существует много разных знаний.

Знания бывают рефлексивные, технологические, исторические, методи¬

ческие, религиозные. А еще знания бывают научными. Наука — это оп¬

ределенный способ построения знаний. О чем? О предмете. Но не о вся¬

ком предмете, а только о таком, у которого нет скрытых от наблюдате¬

ля состояний, у которого нет изнанки. Научное знание, как говорит

М. Мамардашвили, строится в предположении, что у предмета нет внут¬

ренних состояний, скрытых от внешнего наблюдателя. Что предмет ни¬

чего о себе не представляет. Не говорит и не сообщает о представляемом.

Если бы у предмета было такое состояние, то научно знать его было бы

нельзя. Потому что он мог бы водить нас за нос. И в каждый момент

времени он мог бы от нас скрыться в своих внутренних состояниях, под¬

совывая нам вместо себя свой образ, свой имидж.

По существу, это все и происходит в современном коммуникативном

пространстве. Ведь коммуникацией можно назвать только такое специ¬

ально устроенное пространство, в котором имидж человека не зависит

от человека. При этом каждый предмет должен быть вывернут в комму¬

никативном пространстве, лишен изнанки. И тогда мы его сможем опи¬

сать. Это первое условие науки. Второе касается нас самих, т. е. внешних

наблюдателей. Каждый человек является внешним наблюдателем, если

он наблюдает со стороны сознания, о котором нельзя сказать, что оно

мое собственное. Оно должно быть ничье. И тогда оно будет универ-

Введение

7

сальным. Ведь если сознание не будет непрерывным и однородным, то

в нем появятся провалы и разрывы. Ведь ты можешь заснуть и что-то

забыть. Или сказать, а тебя не поймут, ибо ты говоришь в терминах свое¬

го сознания, а не универсального.

Знание нуждается в однородном и непрерывном сознании. Оно, как

и Христос, нуждается в нашем постоянном бодрствовании. То есть все

мы спим, забываем и делаем всякие прочие дела. А вот наука строится

в предположении, что есть сознание, которое не спит и не забывает.

Благодаря таким свойствам сознания становятся возможными экспери¬

мент и воспроизводимость опыта.

Науки о человеке не выполняют выделенные условия. Ведь человек —

это и есть тот предмет, который не отделим от своих внутренних состо¬

яний. Значит, чтобы создать науку о человеке, нужно либо найти такое

пространство, в котором человек теряет свое внутреннее, скрытое из¬

мерение, либо же нужно отказаться от построения научного знания о

человеке, отказаться от прозрачности сознания внешнего наблюдателя.

Вот, например, марксисты. Они хотели людям счастья и полагали,

что несчастья коренятся в изнанке, в неконтролируемых сознанием со¬

стояниях общества. А что это за состояния? Да рыночные отношения.

Ведь они складываются у нас как бы за спиной. Мы их не видим, а они

есть. И дают о себе знать то увеличением цен, то ростом безработицы,

то падением производства. Значит, нужно эти состояния устранить. А для

этого требуется государственный план. Одно всевидящее око. Но убить

человеческое в человеке, т. е. внутреннее, нельзя. Ведь мы одно делаем,

другое говорим, а третье думаем. И ничего с этим поделать нельзя.

Итак, науки о человеке тем и отличаются от наук о природе, что они

пытаются найти такую точку отсчета, с которой была бы видна и внут¬

ренняя сторона человека, и внешняя. И по одной стороне можно было

бы судить о состоянии другой.

Все науки имеют дело с реальностью. Только вот реальность может

быть разной. В мире есть то, что держится сцеплениями причин и след¬

ствий. Но есть вещи, которые существуют, если мы хотим, чтобы они

были. А что-то хотеть — значит воздействовать на самого себя. То есть

есть вещи, которые удерживаются силой этого воздействия. Вот, напри¬

мер, свобода. Конечно же, она существует. Но ведь мы понимаем, что

она существует не так, как существуют деревья. Дерево мы посадили, и

оно растет, а мы занимаемся другим делом. А вот свобода — это не де¬

рево. Это каприз, прихоть. Чтобы она была, нужно капризничать. А это

значит, что в окружающем нас мире есть вещи, которые существуют вне

зависимости от нас. А также есть еще и такие вещи, которые существу¬

ют, если мы хотим, чтобы они были. И эти вещи держатся уже не сцеп¬

лениями причин, а усилием воли. Сами эти вещи получаются непроиз¬

вольной проекцией наших грез и иллюзий на окружающую нас материю.

И поэтому-то стремлением к добру существуют добрые люди. Вот эту

реальность и изучают науки о человеке.

Введение

8

Но люди стареют. Воля к жизни у них слабеет. Самовоздействие

прекращается, и воздействие вещей и их образов заменяет самовоздей¬

ствие. И следовательно, исчезает та сторона мира, которая существует,

если мы хотим, чтобы она была. Равно как деградирует и идеальная сто¬

рона мира, подчиняющаяся воображению, а не действию с предметами.

Ибо старость - это состояние, когда никто ничего не хочет. Поэтому

добро рассеивается. Ум деградирует. Чувства тупеют. Красота тускнеет.

Исчезает реальность полных предметов. А вместе с ними исчезает и че¬

ловек мыслящий. Правда, остаются места, где он бывал. Следы, которые

он оставил. Но это все — антропологическая реальность. Она есть, а

человека нет. В антропологической реальности образуются пустоты. Эти

пустоты, конечно, можно заполнять. Например, социальными институ¬

циями. Но и эти институции мыслятся уже вне зависимости от человека.

Вне связи с ним. То есть происходит разрыв уже между социологией и

антропологией. И этот разрыв коренится в дословном человеческого

бытия. А пытаются его преодолеть на уровне слова, в виде некой соци¬

альной антропологии.

Пустоты можно заполнять не только со стороны социума, но и со

стороны человеческой натуры. Ведь людей нет, а антропологическая

реальность осталась. Адреналин еще выделяется. Мозг работает. Тело

живет. И эта телесная жизнь расширяется и заполняет пустоты. Социум

становится все лучше. А человек все хуже. Общество становится гуман¬

ным, человечным. А человек испаряется из антропологической реаль¬

ности. В нем нет ничего человеческого. Он узнает себя как поименован¬

ную рабочую силу. Как часть природы. Или культуры. Что уже не так и

важно.

Человек существует как человек не потому, что есть общество. А об¬

щество существует не потому, что есть люди. Ведь если бы социальность

была связана только с людьми, то многим животным пришлось бы вы¬

мереть. А они живут. Человек не зависит от общества. Если бы он зави¬

сел, то его можно было бы лишить воли и затем уже запрограммировать

как простую социальную машину.

Социум и человека можно описывать вне зависимости друг от друга.

Как нечто самодостаточное. Как субстанции. Социальный человек воз¬

никает в момент наложения социальной и антропологической реально¬

сти. А оно случайно. Всякий социум требует равенства. Существование

же человека требует неравенства. Нехватки. Того, что рождает волю.

И эмоции пассионариев. Человек возникает как привилегия немногих

быть людьми. Как неравенство, у которого нет конца. Потому что мес¬

то человека всегда пусто. И никакими содержаниями не заполнить эту

пустоту. То есть неравенство — это форма, условие того, чтобы вообще

что-то было не выровненным. Хитрость мира состоит в том, что он создает

неравенство людей как иллюзию всякой возможности стать человеком.

Привилегия быть человеком — это фикция. Мираж, который застав¬

ляет двигаться. Идти к нему. Чтобы никогда не прийти. Поэтому каждый

Введение

9

может попытаться стать человеком. Выйти в люди. Ведь если быть чело¬

веком — это привилегия немногих, то, может быть, и тебе повезет. И ты

окажешься среди немногих. Расширение круга немногих составляет ан¬

тропологический смысл истории. Ведь и свобода рождается как приви¬

легия немногих. И ум. И добро. Это потом, когда свобода станет приви¬

легией всех, она умрет. И исчезнет ум. И перестанет манить добро. И че¬

ловек перестанет быть человеком. Устранение привилегий, расширение

равенства составляют социальный смысл истории. Пока есть неравен¬

ство, есть и антропологический смысл истории. А когда неравенство

заканчивается, тогда начинается антропологическая катастрофа. Борь¬

ба с привилегиями — это последний этап деантропологизации мира.

Расставание с умом и свободой. Ведь привилегия стала формой сущес¬

твования пустоты. А без пустоты человеку не во что изменяться. И он

растворяется в бытии элеатов, в котором нет привилегии немногих быть

людьми.

А социальная история продолжается. Ибо существует еще много

всяких неровностей, которые нужно выравнивать. Это и запрет на не¬

равенство полов. И запрет на неравенство поколений, рас, религий и

прочего.

А это значит, что антропология может стать наукой только в том

случае, если она потеряет свой предмет. Если она откажется от челове¬

ка и выработает нечеловеческий взгляд на общество. До тех пор, пока

этого не случилось, философская антропология будет выступать в фор¬

ме социальной алхимии.

Иными словами, из двух возможных ответов на поставленный выше

вопрос «А есть ли в человеке что-то такое, что мы не можем узнать,

философствуя?» первый ответ можно считать негативным. У философов

нет никакого особого знания о человеке. Ничего ценного о нем они ска¬

зать не могут. Следовательно, за информацией о человеке нужно обра¬

щаться в другие инстанции, а именно к науке. Или же к поэзии и религии.

Конечно, существует различие между наукой, поэзией и религией в спо¬

собах освоения позитивности, но сама вероятность удержания содер¬

жательного дискурса объединяет их, отделяя от философии. Если фи¬

лософия что-то и может делать, то обобщать, т. е. работать с не ею до¬

бытыми знаниями и образами.

Второй ответ — утвердительный. Да, философии есть что сказать о

человеке. Но ее знание философическое, т. е. пустое. Оно выражается

тождествами, важнейшим из которых является тавтология. Ими зада¬

ется пространство видимого и мыслимого в человеке. И, следовательно,

пространство невидимого и немыслимого. Предельное знание не может

быть содержательным. Подчиняясь двойному отрицанию « ни.... ни»,

оно ограничивает бесконечность содержаний, делая его обозримым в

определенном горизонте. Философия — это не знание, а сознание.

Бессодержательность утверждений о человеке как будто бы указы¬

вает на их трансцендентальный характер. Но трансцендентальный харак¬

Введение

10

тер носит только первая тавтология, а именно: Я есть Я. Остальные тав¬

тологии носят онтологический характер. Например: человек есть человек

и ничто другое. А работа философа состоит в изменении этой связки.

И тогда очевидному «человек есть » противопоставляется менее очевидное

«человек становится». А становиться человек может только человеком.

Внутри этой тавтологической формулы уже невозможно сказать, что че¬

ловек есть. Скорее возможно другое, еще более неочевидное утверждение:

человека нет. И не потому, что он был и умер. Если бы это было так, то

мы получили бы содержательные утверждения о смерти человека. А речь

идет о невозможности человека, а вовсе не о том, что человек есть живот¬

ное. Или что он есть бог. То есть тавтология позволяет наращивать пози¬

тивные содержания, в состав которых сама она не входит. Бытие не нуж¬

дается во времени, а становление нуждается. Человека можно представить

в качестве феномена времени. Но тогда мы должны будем ввести пред¬

ставления о вневременном Я, которое противостоит рассеянию времени.

Благодаря процедуре отождествления мы открываем возможность для

бесконечного набора метафор, редуцируемых во всякое время к тавтоло¬

гии. Выбор тавтологий носит не трансцендентальный характер, а эписте¬

мологический, что позволяет мне выделить в составе антропологических

тем, обсуждаемых философией, несколько направлений.

Во-первых, это позитивный способ представления человека, который

работает в слое метафор без четких указаний на «верх» и «низ» этого

слоя, без явной связи с предельными основаниями демонстрируемых

содержаний. Человек здесь предстает как вещь, у которой есть свойства.

Этот способ представления характерен для науки. К нему относится

социобиология, а также некоторые разделы психоаналитической ант¬

ропологии. Философии здесь уготована роль некой проясняющей реф¬

лексии, своеобразной инженерии знания. В таком стиле писали Ламет-

ри и Шелер.

Во-вторых, это обсуждение посылок и следствий замещения фор¬

мулы «человек есть» формулой «человек становится». В рамках этих

обсуждений кристаллизовались три взгляда на человека:

A) Человек пребывает в модусе ускользающего «что» и выражается

несовершенными действиями. Представление о том, что человек непре¬

рывно делает себя без надежды когда-либо сделать, составили основу

той позитивности, которая именуется деятельностной антропологией.

У истоков ее стоят Кант, Фихте и другие немецкие философы.

Б) Человек возможен в модусе расширения своего естества, ибо в

этом расширении он от него не зависит. Независимость от естества ха¬

рактеризует горизонт как искусственного, так и личностного сущест¬

вования. В модусе расширения человек описывается в терминах культу¬

ры. Среди философов, которым наиболее близки эти взгляды, можно

назвать Кассирера, Гелена, Фрейда, Бубера, Маркса, Сартра.

B) Человек мыслится как произведение, как бытие, которое бытий-

ствует исполнением своего собственного бытия. И в этом смысле он

Введение

11

напоминает аутиста, который исполняет себя как музыкальное произ¬

ведение, исполняемое частями, но в каждый момент представленное

полностью. Эти взгляды близки русским философам.

В-третьих, это обсуждение возможных последствий для антрополо¬

гии «смерти человека». Смерть здесь понимается бессодержательно, как

то, что проясняет жизнь. Я имею в виду Ницше, а также Фуко, Делеза и

Бодрийяра.

Во всех этих трех случаях происходит отказ от изображения чело¬

века как вещи, как простой совокупности свойств. Человек предстает

уже не как событие, а как некий след промелькнувших событий. Он пред¬

стает не как последняя инстанция, конечный пункт объяснений, а как

непрерывно возобновляемое начало самого себя. Его самость раство¬

ряется в событиях, деталях, исчезает в мелочах непрерывного воздей¬

ствия на самого себя.

В человеке обнаруживается какая-то изначальная пустота. Во время

отсутствия реального происходит развертывание собственно человече¬

ского. Забвение пустоты, отсрочка возвращения к исходному состоянию

делают невозможным непрерывное рождение человеком человеческого.

3. Как я пишу и как я читаю

Я не пишу историю философии. Чтобы ее написать, нужно сделать

вид, что философия нужна. А у меня это плохо получается. История —

это затянувшийся некролог, под которым спешат поставить свои под¬

писи все новые и новые люди. Я не пишу некрологи. Моя беда состоит

еще и в том, что я не могу быть специалистом по чьей бы то ни было

философии. Для меня такие выражения, как «знаток Канта», «специа¬

лист по Фуко» — это знаки, которыми клеймят рабов. Я не историк и не

специалист. Я свободный человек. Но как же я тогда пишу? Вернее, как

я читаю?

Вот передо мной текст. Все, что не задерживает мое внимание, я в

нем пропускаю. Все, что задерживает, я не пропускаю. Меня задержи¬

вает либо восхищение, либо воспоминания. Восхищаясь, я пишу вариа¬

ции на тему до тех пор, пока не исчерпаю свою фантазию. Не понимая,

я, как Линней, составляю таблицу непонимания и затем в этом же тек¬

сте стремлюсь найти фразу, которой я понимаю непонятое. Эта фраза

для меня как смысловое окно, в которое я подсматриваю за тем, кто меня

интересует. Если же я не могу найти в тексте такой плодотворной фра¬

зы, то тогда мне остается одно из двух: либо объявить текст темным и

бросить его, либо попытаться самому создать новую фразу. В последнем

случае я испытываю текст на прочность, на сопротивляемость. Меня

мало интересует его контекст. Меня не волнует, что было написано до

него и будет написано после него. Я меняю знаки суждений, произволь¬

но подменяя на подлежащие и сказуемые, вычеркиваю дополнения, при¬

мечательные и прочие причастные обороты. А если их нет, то вижу их.

Если текст окажет мне сопротивление, покажет свои норов, не подчи¬

Введение

12

нится произволу, то я считаю, что в тексте есть мысль и с этим нужно

считаться. Мне приходится помечать очаги сопротивления, полагая, что

в них находится смысл. Но больше всего я люблю примечания и приме¬

ры. Мне доставляет удовольствие неожиданные сравнения, метафоры,

в них я нахожу то, что трудно найти в основном тексте. Меня привлека¬

ют также всякие нестыковки, разрывы, непоследовательности. Если они

при обнаружении легко устраняются, то я перестаю обращать на них

внимание. Мне нужны такие нестыковки, такие разрывы, чтобы в них

можно было заставить автора говорить то, что он не говорит. В этом

случае ты можешь поставить под сомнение всю концепцию автора. В этом

пункте заканчивается мысль о мыслимом и начинается повесть о немыс¬

лимом. То есть текст открывает возможность мысли, которая в рамках

самого текста невозможна. И тогда тебе ничего не надо будет опровер¬

гать. Ведь чтобы опровергать, тебе надо научиться реконструировать

текст до некоторой минимальной величины, а затем уже под своим кон¬

тролем его нужно будет заново развернуть, попутно отмечая недостат¬

ки.

Читая текст, нужно отклоняться от обаяния текста и перестать об¬

ращать внимание на то, что автор считает главным, и обратить внимание

на то, что он считает второстепенным. Вот среди этого второстепенного,

на границе текста, там, где субъект перестает быть субъектом, я и ищу

то, что может изменить смысл текста. Свою точку зрения я нахожу в

тексте, который читаю. В нем я цепляюсь за те языковые крючки, на

которые автор не обращает внимания. Когда я начинаю читать, у меня

нет никакой предзаданной.позиции.

Книга называется «Фигуры и складки» по нескольким причинам. Во-

первых, Ф. И. Г. — это мои инициалы. Во-вторых, читая Фуко, я встретил

у него выражение «антропологические конфигурации». Поэтому «фи¬

гуры» попали ко мне от него. Читая Флоренского, я понял, что «склад¬

ки» — хорошее слово, поэтому складки не от Делеза, а от Флоренского.

В-третьих, у меня рука не поднялась на такие формулы как «Введе¬

ние в философскую антропологию». Я не готов написать такую книгу.

А «Фигуры и складки» уютны и не обязательны.

Так составилась книга.

лава

Конфигурации

Для удобства читателей каждая глава сопровождается кратким из¬

ложением ее содержания. Если у моего читателя не будет свободного

времени в силу большой занятости, то он может прочесть введение, крат¬

кое содержание глав и заключение.

«Фигуры» — термин эпистемологии. Этот термин указывает на слу¬

чайность человеческого существования. На его рассеивание в природных

и исторических обстоятельствах. Человек зависит от расстановки сил.

А расстановка эта определена тем, что в мире нет причин для того, что

в нем не от него. Человек — не часть мира. Это избыток, без которого

мир скучен. В нем не получается даже анахоресис. Замыкание в себе.

Фигуры рассеяния, измельчания не могли не сказаться и на фило¬

софских способах представления человека.

Краткое изложение главы

Пока философия занималась обоснованием знания и вопрошала о

бытии, человек потерял свое место в мире. Чтобы найти это место, немцы

создали философскую антропологию. Философская антропология ста¬

ла искать место человека, и не найдя его, она вынуждена была выяснять

свою принадлежность: сама она что — философия или антропология?

В результате было решено, что она — новая философия, потому что

старая искала основания и пределы мира, а новая ищет место человека.

А это значит, что место человека никогда не занято и поэтому человек

может возвратиться к себе тогда, когда он увидит свою пустоту, свою

нетость в мире. Пока есть пустота, существует и движение. Жизнь че¬

ловека — это движение человека из пустоты реалиста к бессмыслице

аутиста. Регулируют эти движения тавтологии, метафоры, антонимы и

нонсенс. Поэтому человек предстает как непрерывно возобновляемое

движение из пустоты к бессмыслице.

§ 1. Антропологические конфигурации философии

1. О двойной непрозрачности современной философии

Ускользающая сущность философии закодирована Пифагором. Если

бы философия определилась, то она перестала бы быть философией и

стала бы чем-то другим. Например, мудростью. А мудрость покойна.

В ней мало жизни. Философия же предназначена для тех, кто собрался,

как говорит Платон, умереть в мире реального, чтобы жить в мире сверх¬

Глава I

14

реального. У кого есть сила, страсть и воля. То есть в самом слове «фи¬

лософия » зашифрован эмоциональный код мудрости. Невербальная сила

слова.

Например, Кант полагал, что наблюдение за женщиной уже само по

себе является занятием, достойным философии. Ибо женщина устрое¬

на более сложно, чем мужчина. А поскольку женщина является пред¬

метом философии и ее причиной, постольку философами являются

мужчины. Не женское это дело — философия.

Первыми философами были отщепенцы. Метэки. Люди, покинувшие

родину. Некие переселенцы. Космополитизм переселенцев был вражде¬

бен домострою. Обычаям и мифам, которыми обживался мир. Филосо¬

фы разрушают мир обитания античного человека. Они разрушители.

И поэтому с ними считались. Но их не любили. У греков было много

причин для того, чтобы убить Сократа. И Сократа убили. А Платона с

Аристотелем не успели. Они сами умерли.

В России деструктивная функция философии была реализована ин¬

теллигенцией. А позитивную функцию русские видели в поисках доро¬

ги к дому. Поэтому они стали создавать миф, который делал Россию

миром обитаемым. Обжитым. Ни один русский интеллигент не был фи¬

лософом. И никто из русских философов не стал интеллигентом.

Всякий философ должен уметь читать. Ведь если ты не научишься

читать, то ты не узнаешь, что философ — это не тот, кто научился читать

философские тексты. Не тот, кто комментирует прочитанное. То есть

представление о первичности письма, текста ошибочно. Не письмом, а

голосом создается состояние философствования. Философ — это тот,

кто говорит, а его не слышат.

Философ начинает говорить, чтобы узнать, что философствование

не совпадает с речью. Говоримым словом не исчерпывается философия.

Поэтому философом оказывается не тот, кто умет говорить, а тот, кто

умеет молчать и слушать.

Философия — не состояние языка, а стремление к безъязыкому.

Дословному. А оно может быть не только в речи, но и в повседневности,

в быту. Умение слушать речь повседневности, понимать язык улицы от¬

личает философа от нефилософа. Человек, встретивший немотствующее

и решившийся дать ему слово, становится философом. Философия — это

трудное дело сопряжения языкового и безъязыкового, слова и дослов¬

ного, наблюдаемого с ненаблюдаемым.

Если бы философия была наукой то она знала бы нечто содержа¬

тельное, А всякие содержания случайны. Занимаясь случайными веща¬

ми, философия перестала бы быть философией. Поскольку предметом

философии является сама философия, постольку у нее нет специаль¬

ного языка. Философия — это прежде всего метафизика, т. е. граница

между большинством, которому философия непонятна, и меньшин¬

ством, которое ее понимает. Современная философия утратила свой

метафизический характер, ибо она непонятна самим философам, мень¬

Конфигурации

15

шинству. Слово «современная» прилагается к философии только с уд¬

военной непрозрачностью. В этом смысле современная философия

возникает во второй половине XX века во Франции, еще раз показав,

что непонимание плодотворнее понимания. Непонятно то, что тебя не

касается. Что тебя никак не затрагивает. Первый протест против фи¬

лософской непонятности носил кинический характер. Он основывался

на замещении слова поступком в предположении, что поступок сам по

себе более понятен, чем слово. Ведь относительно поступка ты всегда

можешь определиться, поставив себя на место так или иначе поступив¬

шего. А относительно слова нельзя определиться. Оно текуче, зыбко и

обратимо.

Люди — это обыватели. Как обыватели мы имеем право на баналь¬

ность и на уют в тихой повседневности быта. Наше воображаемое отби¬

рает такие желания, которые не выходят за пределы подручного мира.

Сознание, пригодное для повседневной жизни, состоит из образов, пе¬

реживание которых является одновременно и языком их понимания.

Сами собой понятны эмоции и наглядные картинки. Философия когда-

то вышла за пределы подручного мира, привычных схем сознания по¬

вседневности, расщепляя переживаемое и язык понимания переживае¬

мого. Этот выход сделал возможным расширение языка понимания вне

связи с переживаемым. То есть в языке создавалось пространство об¬

мена мыслями и, следовательно, пространство понимания. Но в этом

языке не было места для уже сознания, которое осталось без языка.

Между тем язык создавался не для понимания, а для того, чтобы быть

защитной пленкой уже сознания. Первый язык — это незнаковый язык

эмоций. Это язык, который позволяет воздействовать на другого и не

позволяет другому воздействовать на тебя. И поэтому его составляют

жесты.

К концу XX века философия уже ничего не значила, никого не ка¬

салась, никого не затрагивала. Философия умирала за ненадобностью.

И нужно было либо дать ей спокойно сосредоточиться и умереть, либо

лишить ее удвоенной непрозрачности, заставив соприкоснуться с людь¬

ми. Поиски соприкосновения философии с повседневной жизнью чело¬

века и послужили основанием для установления антропологических

конфигураций философии, из которых следует несколько вещей:

1. Нельзя рассматривать язык вне связи с человеком, а человека — вне

связи с воображаемым.

2. Сознание относится к сфере эмоций, а не мыслей. И за сознание идет

борьба между эмоциями и мыслью.

3. Происходит театрализация теоретического дискурса, т. е. извлече¬

ние неозначенных смыслов уже сознания, а также визуализация

пространства понимания, в котором переживаемое дано вместе с

языком его понимания. В этом суть кризиса так называемого поня¬

тийного мышления, которое сегодня заменяется клиповым мышле¬

нием.

Глава I

16

4. Современная философия обладает двойной непрозрачностью. Она

перестала быть делом мысли и стала делом языка. То есть ее непо¬

нятность носит уже не метафизический характер, а языковой.

Дело в том, что классическая философия складывалась при малых

событийных скоростях, которые позволяли создавать и сохранять про¬

странство невозмутимости и созерцания. Они позволяли извлекать смыс¬

лы. И люди могли жить осмысленно.

Современная философия существует при таких скоростях смены

одного события другим, что нет никакой возможности извлекать смыс¬

лы, расширять сознание. А это значит, что мы начинаем жить в режиме

неизвлеченного смысла.

И вот этот режим заставляет философию искать связи с сознанием

повседневности, с образом, а не с мыслью.

Возвращение к понятности, наглядности, обозримости в пределах

сознания повседневности радикально меняет философию. Она теря¬

ет трансцендентальный характер и совершает антропологический

поворот. То есть трансцендентальная антропология в принципе не¬

возможна.

Современный философ уже не может работать так, как работали в

XIX-XX веках. Он не имеет право писать огромные тексты с пустыми

смысловыми воронками и с чудовищно развитой терминологией. Хотя

бы потому, что такие тексты никто никогда не прочтет в силу того про¬

стого факта, что ни у кого более не будет времени на чтение. Философ¬

ские тексты должны быть компактны, с плотной смысловой упакован-

ностью и при этом они должны быть литературными текстами, т. е. они

должны радовать, смешить, огорчать и очаровывать.

Претензии философии на универсализм, кажется, потеряли сегодня

всякие оправдания. Нельзя мыслить мысль вне связи с тем, что мыслит

человек. А если мы признаем эту связь, то тогда нам нужно признать и

регионализацию философской мысли. Тем самым антропологический

поворот философии ясно указывает на ее локальность.

Любимый предмет философии — это сама философия. Отказ фило¬

софии говорить о себе выводит ее за пределы мысли, за пределы ее соб¬

ственного языка, хотя он мало чем отличается от естественного языка.

За этими пределами философия начинает говорить чужим голосом, не

своим языком. В самооговаривании философии есть свой смысл. А имен¬

но: растворение Я. То есть люди любят говорить о себе, и это хорошо.

Но это не философия. Ибо никакое Я не может говорить о себе в момент

философствования. Так вот, философские суждения возможны на уров¬

не универсального Я.

Говорить о человеке на языке философии, говорящей о самой себе,

можно в том случае, если мыслить — значит говорить с собой о себе без

свидетелей. Философ говорит с собой в пространстве нулевого дискур¬

са. Речь, обращенная к другому, помещает тебя в последовательность,

которой не предшествовало целое. Следовательно, философский акт

Конфигурации

17

совершается в речи, обращенной к самому себе. Ибо эта речь коренится

в образе, в целом.

2. Немецкий проект антропологии

Философская антропология, возникшая в Германии в первой поло¬

вине XX века, с самого начала была ориентирована на создание некоей

науки о сущности человека.

Новое время закончилось Первой мировой войной. После Первой

мировой войны некоторые люди еще удивлялись и недоумевали. А где

же разум? Где культура? Что с прогрессом? Ведь это как-то не по-чело¬

вечески — убивать людей.

На волне недоумения возник экзистенциализм. Но было в нем что-то

суетливое. Французское. На этой же волне в Германии появилась фило¬

софская антропология. Она появилась солидно. С налетом научности.

В 1915 г. М. Шелер написал «Идею человека». Написал скучно. Без ку¬

ража. Кураж у него появится десять лет спустя. И это будет «Положе¬

ние человека в космосе». В 1928 г. состоится пробуждение Г. Плесснера,

который опубликует работу под названием «Ступени органического

роста и человек». За ним объявятся А. Гелен с «Человеком», Э. Ротхакер,

В. Зомбарт, Х.-Э. Хенгстенберг, К. Хорни. Некоторым из них понравит¬

ся новоязыческое содержание идей нацизма. Например, Зомбарту и

Ротхакеру.

3. Почему должна быть уничтожена онтология?

Итак, с одной стороны, трупы и безумие, а с другой, — философская

антропология, построенная немцами в предположении, что человек —

это центр, исходный пункт всякой философии. То, откуда уходят и куда

возвращаются. Если бы человек не был центром, точкой отсчета мысли,

то мысль стала бы нам чужой, враждебной в своей непонятности. Ма¬

шина отчуждения мысли была создана также в Европе. Ее стали называть

метафизикой и онтологией.

Философская антропология бросает вызов онтологии, растворяя ее

в себе. Ведь если ее не растворить, то она сместит человека из центра

бытия, превратит его в маргинальность, во что-то случайное, необяза¬

тельное. В мире антропологической необязательности убивать людей не

страшно. Мировой войны в нем трудно избежать. Это наивные греки

полагали, что в мире есть вещи поинтереснее человека. Они и придума¬

ли философию, ориентированную на космос. А немцы захотели их поп¬

равить. То есть сделать философию более человечной. Вот Фейербах.

У него философия — это антропология. В ней человек — центр. Все оп¬

ределено через него. Он мера всех вещей. И поэтому человеку просто и

ясно в мире, в котором нет ни отчуждения, ни непонимания. Метафизи¬

ка децентрирует человека, отсылает его на периферию, к природе, где

он получает определения. А это натурализм, сопряженный с эстетикой

телесности.

2

1920

18

Глава I

Философская антропология манифестирует простые идеи. 1. Человек

всегда центр. И этот центр везде. А периферия нигде. 2. Философия — это

антропология. Вернее, это философская антропология, которая вяжет

и связывает мир в одно целое. 3. Онтология и метафизика, напротив,

затемняют мир. Отчуждают его. Онтология — это война с человеком.

Деантропологизация мира. И поэтому она должна быть уничтожена.

4. Параноики и шизофреники

Немцы изменили грекам. М. Шелер написал сочинение «Гений вой¬

ны» и предложил проект новой философии, ибо старые формы упро¬

щения мира уже не работали. С греческой философией в новых услови¬

ях уже не выживешь. Ведь в нашем мире сколько «я», столько и точек

зрения. Картин мира. А они несовместимы друг с другом. Выжить в мире

поименованных других с несовместимыми точками зрения нельзя. Ибо

эти точки вступают в борьбу между собой и затем вовлекают в нее людей.

Тяжба теней заканчивается борьбой среди людей. А это плохо. Человек

становится для себя проблемой.

Проблема первая. Человек перестает существовать вне зависимости

от знака, от языка. И поэтому незнаковый человек исчезает. Умирает.

Остается только язык. Язык порождает человека. И он же его убивает.

Этот страшный вывод сделали шизофреники Франции.

Проблема вторая. Если человек больше, чем дискурс, то он не озна¬

чен. В мире нет таких знаков, которые бы указывали на него, на его при¬

сутствие. Тогда как его узнать независимо от знания? Вероятно, в пред¬

положении, что Человек есть нечто единое. Вот на нем-то, на этом фун¬

даменте единого и необходимо сделать синтез, создать монодискурс,

построить целостную картину мира. Этот вывод сделали параноики Гер¬

мании, создатели философской антропологии.

Почему философская антропология зародилась в европейском со¬

знании? Почему она не зародилась в России? Потому что в России ни¬

когда не любили человека. И никогда о нем не беспокоились. В России

никогда не было философии. К нам завезли эту форму сознания. И она

пустила у нас корни, различая внутри себя собственно философов и

интеллигентов. Россия стала страной интеллигенции. А это значит, что

негативная работа философии делалась интеллигенцией. Позитивная —

философами. А их в России практически не было. Поэтому все мы от¬

равлены плодами книжной культуры. В Европе книга наращивала мощь

цивилизации. В России она опустошала умы. За все нужно платить. И за

нелюбовь. И за знание. Если есть спрос на онтологию с метафизикой,

то его нужно удовлетворить. И рыночное европейское сознание его

удовлетворяет ценой редукции человека. Ибо существование феномена

человека разрушает однородность и непрерывность логических преоб¬

разований метафизиков. Разрушает представление о рационально уст¬

роенном мире. Любовь к знанию оказалась несовместимой с любовью к

человеку. Знание проектируется нечеловеческим взглядом на мир.

Конфигурации

19

Запад потерял человека. Забыл дорогу к нему. Восток сохранил. По¬

этому Запад идет на Восток. Этот диагноз поставил К. Юнг.

Что значит «потерял»? Это значит, что Европа расплатилась чело¬

веком за науку и технологии. За знание законов природы. Ибо знание

природы достигалось ценой незнания человека. Европейская философия

имела дело с какими-то химерами: с экзистенцией, трансцендентальны¬

ми субъектами и рабочей силой. А не с человеком.

Человек — это просто дыра в онтологии европейского сознания.

Пустое место. Философская антропология является попыткой залатать

эту дыру в онтологии. Попыткой вернуть человека в лоно рационально¬

го сознания. Поймать его. Европейскому сознанию хотелось системы.

Порядка. А системы не получилось. Множились дискурсы, языки. Ме¬

тафизические разрывы. Стремлением к синтезу, к связыванию многого

единым жила философская антропология. Человек был интересен как

основа антропологического синтеза. Пока у человека были привилегии,

он размещался на вершине эволюции. А затем его лишили привилегий,

т. е. ума. И после этого его надо было куда-то девать. Как-то разместить.

Философская антропология стала администратором европейского со¬

знания. И в этом смысле в ней реализован примитивный способ мышле¬

ния. Что-толиннеевское. «Философская антропология» стала неудачей

европейского сознания.

5. Философ узнает себя как эксперта

В современном обществе философия является профессией. Работой.

И как работа она предполагает материал. Философ работает с языком,

будто столяр с деревом. Философия перестала быть поступком. Делом

личности. Для личности вообще не находится никаких дел. Оказавшись

невостребованной, она тихо съежилась. Угасла, ибо философ стал экс¬

пертом.

Ни у одного философа нет больше мыслей. Если бы они были, то

философы работали бы не с языком, а с мыслями. Задача философа —

создать свой язык. Чтобы на этом языке говорить о самом языке. Но

философская антропология невнимательна к языку. Она старомодна и

по-старинному содержательна.

Поскольку гуманитарные науки строят свой предмет в поле языка,

поскольку они не науки, у них нет предметного представления. Они толь¬

ко мыслят, но не познают. У них есть символы-и нет понятий. Чтобы

снять запрет на гуманитарные науки, чтобы вернуть им познание, им

нужно было дать представление. Сначала это пытался сделать Гегель,

который объявил о том, что нет пределов для понятий, что символы —

это недоразвитые понятия, что им место в искусстве. И поэтому нет

ничего, чтобы было пределом для языка. Гегель растворил единичное во

всеобщем, редуцировал из языка неязыковое. И ему можно было не опа¬

саться, что слова присохнут к языку. Гегель как бы говорит философии:

мели Емеля, нет никаких запретов для тебя, все можно. Кассирер дела¬

2*

Глава I

20

ет то же, что и Гегель, только с обратным знаком. У него символ — ми¬

ротворец, это то общее, что объединяет и науку, и мифологию, и искус¬

ство. Но единичное уже нельзя свести к общему. А поскольку сущест¬

вует единичное, а познается общее, постольку существование избегает

понятийного исчерпания, в ней кое-что остается и для символического

понимания.

Флоренский радикально переосмысливает проблему символа, пред¬

лагая, что не мыслимое нужно дополнять знанием, а познанию нужно

вернуть мыслимое. Для этого он отождествил символ и символизируе¬

мое. Но Леви-Стросс этого не знал, и поэтому продолжал создавать

предмет гуманитарных наук в пространстве языка, полагая, что язык

уже сам по себе может служить основанием для объективности, пос¬

кольку он не подчиняется человеческому произволу. Поэтому он пред¬

полагал, что по аналогии с языком возможно познание других симво¬

лических систем связывания единичного в общее; а именно: искусства,

мифов, религии, брачных правил.

Философия субстанциальна, т. е. она может быть подлежащим, а

язык делает из нее какое-то прилагательное. Что-то содержательно ска¬

зуемое. Следовательно, все языковые формулы, в которых философия

полагается как прилагательное, подозрительны. В них возможен обман.

Язык выстраивает какие-то классификационные ряды и помещает в

них философию как прилагательное. Зачем?

М. Мосс во Франции, а Ф. Боас в Англии придумали социальную

антропологию. Затем появились политическая антропология, культур¬

ная антропология. А это значит, философия стала одним из многих имен

антропологии. Почему антропология мыслится как подлежащее? И что

о нем может высказать философия?

В основе социальной антропологии лежит запрет на то, чтобы чело¬

век понимался в качестве чего-то произвольного. Случайного. Как по¬

рождение социума. Ведь если снять этот запрет, то окажется, что соци¬

ум можно изучать вне зависимости от человека. От того, есть он или нет.

Но тогда нельзя будет изучать суеверия и примитивные сообщества.

А изучение суеверий — одна из задач социальной антропологии. Соци¬

альная антропология делает невозможной мысль о социуме самом по

себе. Она представляет его как проекцию человека. Невозможность

мысли о социуме дополняется невозможностью помыслить культуру.

С этим связано возникновение культурной антропологии. Равно как не-

мыслимость политики обусловливает существование политической ан¬

тропологии.

Философская антропология может быть понята как невозможность

для мысли помыслить саму себя. А поскольку никто не хочет в этом

признаться, постольку философскую антропологию выдают за знание

того, как представлен человек в различных философских рассуждениях.

Это значит, что философия редуцируется к истории, которая знает, что

когда-то были философы и они что-то говорили о человеке. А потом

Конфигурации

21

они умерли и попали в музей. С тех пор мы — музейные работники,

культурологи, рассказывающие о тех, кто рассуждал о человеке. Они —

философы. Мы — трансляторы. Или обыватели. Мы даже не вписываем

их рассуждения в контекст того, что самоочевидно только для нас. Мы —

историки философии, т. е. люди, говорящие о философии под давлени¬

ем культуры, исторических обстоятельств. А философы, видимо, умели

ускользать из-под этих давлений истории.

Иными словами, философская антропология — это способ небыва-

ния нас философами, отделывания от философии. Указание на невоз¬

можность непосредственного восприятия человека. Ибо наше воспри¬

ятие уже концептуализировано. Его у нас еще не было, а мы уже что-то

знали. И это знание не может не настораживать, обращая нас к языку,

к самому выражению «философская антропология». Словами «фило¬

софская антропология» создается патовое пространство, в котором,

куда бы ты ни пошел, ты никуда не придешь. Безрезультативность дей¬

ствия обнаруживается словом «патовое» и сказывается в слове «фило¬

софская». Любое прилагательное приостанавливает прямое действие

подлежащего. И преобразует его. И в этом преобразовании оно не за¬

висит от наглядных картин реальности. Поэтому-то философскую ан¬

тропологию нельзя представлять как обобщение некоей антропологии.

Ибо это глупо. Ведь антропология — наука. И обобщать ее можно сред¬

ствами науки. А если философская антропология — это наука, то у нее

должны быть предмет, метод, язык и прочее. Философия — это София.

У нее одна природа. Антропология — это логос. У нее другая природа.

Философская антропология является продуктом сопряжения разных

природ. Это некий кентавр: полуфилософия и полунаука. То, что своей

неполнотой, своим «полу» может ввести в заблуждение.

Итак, само понимание феномена философской антропологии зави¬

сит от ответа на вопрос: является ли философия наукой или нет?

В свое время греки создали миф о кентавре. И этим мифом соедини¬

ли подобное с неподобным. Создали «полу».

Некогда жил-был Иксион. Царь лапидов. Это был хороший царь.

И боги решили отметить его. Выделить. Устраивая пир, Зевс пригласил

на этот пир Иксиона. Конечно, Иксион не отказался И вот сидит он на

пиру среди богов. Ест и пьет. Ему бы не пить, а он меры не знает. На¬

пился. И пьяный положил глаз на богиню. На Геру, жену Зевса. И при¬

ставать к ней стал. Зевс спрятал Геру. Закрыл ее облаком. А Иксион

принял облако, т. е. Нефелу, за Геру. И совокупился с ним. И Нефела

родила кентавра. Уродца. Получеловека. Полулошадь. Сам этот урод

ни в чем не виноват. Но полноты в нем нет. Ибо бытие соединилось в

нем с небытием. С образом бытия. Его тенью. Так вот таким Иксионом

стал Шелер. Его Нефелой — философия. А кентавром — философская

антропология.

Можно ли говорить о человеке на языке философии, говорящей о

себе самой? Как знание философия бесспорно проигрывает науке. По¬

22

Глава I

тому что знание в ней нулевое. А вот онтологически она незаменима, ибо

философия оказывается хорошей машиной существования. В человеке

есть что-то, что существует, если он философствует. То есть философия

сопряжена с существованием, а не со знанием. Она экзистенциальна, а

не гностична. Философия удерживает человека в режиме тавтологии,

самосознания. А это порядок, в котором он есть то, что есть. Человек

есть именно человек, а не что-то другое. Например, не животное. А это

трудно — знать себя человеком, если ты животное. И тем самым быть

человеком. Знать, чтобы быть. Вот это знание и составляет антрополо¬

гический смысл философии, накладывающий запрет на то, чтобы фило¬

софия понималась кем-то как наука. Как гнозис. Философия — это не

наука. Если бы она была наукой, то тогда у нее был бы предмет. Всякие

знания существуют предметно. А у философии нет своего предмета. По¬

тому что если бы у нее был свой предмет, то она перестала бы занимать¬

ся самооговариванием. И стала бы инженерией знания. Технологией

извлечения знаний из разных научных предметов. Науки производят

знания, а философия выковыривает их из предметной скорлупы и спря¬

гает в одном концептуальном пространстве. Как бы создает картину мира.

Обобщает. Так вот, это иллюзорное представление о философии. У фи¬

лософии нет своего языка. И поэтому она говорит на том языке, который

есть. Язык — один. И у философа, и у пастуха. Естественный. На нем мы

говорим и о стаде, и о себе. На этом же языке мы и философствуем.

И поэтому философ не может не вступать в борьбу с языком. Язык го¬

ворит одно. А мы хотим сказать другое. Ведь какой смысл говорить то,

что говорится языком? Что само собой разумеется и всем понятно? За¬

конченным значениям, означенным смыслам философ противопостав¬

ляет пространство неозначенных смыслов, незаконченных значений.

Всепонятность — модус забвения. То есть чтобы понимать, надо за¬

бывать. И забытым понимать. Так вот, все забывают, а философы помнят.

И сквозь гул понимания они слушают язык забытого. И рассказывают,

а их не понимают. Философия всегда имеет в виду не то, что обычно

имеется в виду, и говорит не о том, о чем говорят. У нее немая речь.

И дословное письмо.

В русском языке слово «философ» означает еще и что-то легкое,

вербальное, подвешенное к языку. Философом быть не трудно. Нужно

уметь говорить. И только. Хотя трудно постоянно говорить о себе. Фи¬

лософия и есть это постоянное говорение о себе самой. А чтобы не воз¬

никло какого-нибудь соблазна, какой-нибудь паузы в говорении, при¬

думан Цринцип тождества бытия и мышления, субъекта и объекта. Бытие

вне мышления соблазнительно. Ведь каждому хочется еще и пожить, а

не просто мыслить. Хочется найти что-нибудь содержательное, какую-

нибудь объектность, т. е. найти не себя, а другое. И вот только философ

соблазнится бытием вне мысли, или объектом без субъекта, как ему

культура напоминает о принципе тождества. Только нефилософы могут

нарушать принцип тождества и вожделеть.

Конфигурации

23

Отказ философии говорить о себе выводит ее за пределы мысли. За

этими пределами философия начинает говорить чужим голосом. Не сво¬

им языком, а языком, например, филологии. Или физики. То есть науки.

И даже языком улицы. Ни один философ ничего содержательного не

сказал. И не может сказать.

В самооговаривании философии есть свой смысл. А именно: раство¬

рение Я. То есть люди любят говорить о себе. И это хорошо. Но это не

философия. О каком Я можно говорить? О своем. Мое Я и есть то Я, о

котором я могу говорить. Так вот, никакое Я не может говорить о себе

в момент философствования. Поэтому философские суждения возмож¬

ны на уровне универсального Я или, что то же самое, на уровне транс¬

цендентального Я. Трансцендентальное Я — это ничейное Я, ничье.

У него не может быть притяжательного местоимения. Оно вне сферы

принадлежности.

Итак, философия постоянно говорит о себе самой. Но язык-то у нас

один: естественный. На нем строится наш самоотчет. В пространстве

этого же языка мы и философствуем, т. е. вступаем в борьбу с языком.

Философская антропология определилась как новая структура мыш¬

ления, начиная с «Положения человека в космосе», работы М. Шелера.

«Положение» — пространственный термин. Его можно заменить словом

«место». Во времени нет положения. То есть время детерриториализо-

вано. Философская антропология начинает процесс территориализации

метафизических понятий. Опространствливания. То есть, не решая во¬

прос о сущности человека, не зная его содержание и природу, она же¬

лает поставить вопрос о его месте.

Оказалось возможным, не зная, что такое человек, узнавать место

человека. Ведь место не следует из сущности, природы человека. По¬

этому философской антропологией игнорируется вопрос о сущности

человека. Ее интересуют такие понятия как поверхность, складка, след,

глубина, низ, верх, предел и граница. Всякое место полагает свой предел.

Границу. Между тем ни одна точка поверхности не является привиле¬

гированной. На ней не написано, что она «точка» предела. Или что она

точка отсчета. Ноль. Что же тогда определяет границу, и почему воз¬

можна граница без центра? Граница любого объекта является замкнутой

линией. Определение места в пространстве является определением объ¬

екта. Взгляд субъекта натыкается на поверхность объекта и снимает с

объекта, как с луковицы, один видимый слой за другим. Каждый слой

является прозрачным. С объекта снимают, а на стороне субъекта нара¬

щивают толщину очевидности. Полная очевидность на стороне субъек¬

та сопровождается опустошением объекта. Пустотой.

6. Предрассудок экзистенциальной философии

Место человека всегда не занято. Пусто. Если бы место человека

было занято, то человек был бы уже до человека. И не было бы вопро-

шания человека о человеке. Никто не ставил бы себя под вопрос.

Глава I

24

Никто из людей не находится на своем месте. Все беспокойны. И по¬

этому общество можно рассматривать не как то, что состоит из людей,

а как коммуникацию пустых мест, как сообщающиеся сосуды. Философ¬

ская антропология возможна, вопреки мнению ее основателей, как ан¬

тропология пустых мест. Как антропология без человека. Ибо люди —

это не что иное, как естественная среда коммуникации.

То есть человек — это пространство встречи случайных содержаний.

Место, куда сбрасываются отходы человеческих коммуникаций. Куль¬

турный мусор. Но полнотой существования не заполнить изначальную

пустоту человека. Поэтому нет необходимости против человека ставить

человека. Достаточно видимости человека, чтобы управлять человеком.

И видимости истины, чтобы править истиной.

Предрассудок экзистенциальной философии состоит в том, что она

полагает, будто есть место человека в мире. Его надо только найти. И за¬

нять. И тогда произойдет антропологическое событие. Рождение чело¬

века. И мир будет все время нов. За новизну, за то, что в мире что-то

происходит, экзистенциальная философия расплачивается идеей о том,

что мир неполон. Неокончателен. У экзистенциалистов человек ищет

свое место так, будто он ищет клад. Но в мире нет такого места, которое

было бы для тебя. Твоим. Чтобы оно ждало тебя. Место человека не ждет

человека. Человек — это скорее утопия. Место, которого нет в мире

полного взаимодействия субстанций.

Если место человека всегда пусто, если там, где он должен был быть,

его нет, то это значит не только то, что оно пусто. Это значит, что все

мы неуместны и всем нам нужно ответить на один и тот же вопрос: Как

жить в мире, в котором ты занимаешь не свое место? И что это за мир?

Какие следствия в нем возможны? Философский антрополог говорит,

что человек онтологически пуст, полагая, что в нем есть что-то такое,

что содержательными связями мира не объяснить.

Если бы место человека было занято человеком, то не было бы глу¬

пых людей. А ведь глупым быть естественно. Естественно, что в наших

головах мысль существует по законам другой головы. Место истины

также пусто. Ничто не истинно. И это нормально. Пока место человека

не занято, его мышление неполно. Не завершено. Место ума пустует.

И все глупо. Мышлению всегда не хватает какого-то фрагмента, какой-

то части, чтобы заполнить пустоту мысли. Достроить ее до истины. Без

заполнения пустоты мысли никакое знание нельзя оценить как досто¬

верное1.

В антропологическом знании есть пустота, провал в дословное. Са¬

мопознание человека не может быть рефлексивно завершено. В нем есть

дыра, которая влечет мышление к бесконечным попыткам ее стянуть,

заштопать, достроить. Мышление — это бесполезная страсть найти ис¬

тину.

Мышление отворачивается от поисков объекта и начинает занимать¬

ся собой, обращая внимание на себя. Неполнота искушает мышление,

Конфигурации

25

притягивает его к себе. Мышление, мыслящее самое себя, это и есть клас¬

сическая философия.

7. Когда обычная речь становится философской?

Что же превращает обычную речь в философскую? Какова структу¬

ра ситуации, в которой твоя речь становится метафизической, а твой

язык превращается в язык философии? Важнейший элемент этой ситу¬

ации — встреча с немотствующим. С безгласным. Эта встреча меняет

твою речь. Она становится косвенной. Окольной. Философия косно¬

язычна. Кто хорошо говорит, тот не философ.

Второй элемент ситуации — это стремление дать слово дословному.

Вернуть голос безгласному. Любой философский текст должен пройти

испытание голосом. Пройти испытание, чтобы стать литературой. Фи¬

лософ не столько ученый, сколько артист. Его речь не только исследует,

но и занимает.

Из того факта, что философия занята собой, следует, что человек не

является центром философии. Не к нему ведут ее пути. Если бы все пути

философии вели к человеку, то онтология стала бы антропологией. Но

человек смещен из центра. И поэтому существует онтология как непре¬

рывно возобновляемое усилие по смещению человека из центра. Несов¬

падение центра и человека, смещение самого центра позволяют говорить

об антропологических конфигурациях философии. Невозможность го¬

ворения о человеке из одного центра, по одному правилу заставляет

ввести представление о метафизических складках человека. Эти складки

образуются в результате наложения трансцендентного и эмпирического

миров. Мистериальной встречи абсолютного и относительного. За эмпи¬

рическим содержанием всегда можно найти мистериальное содержание.

Но между ними нет логически однородного перехода. А это значит, что

установление антропологического смысла редуцирует метафизическое

содержание, а установление метафизического измерения событий бло¬

кирует антропологическое содержание. Обнаружение метафизического

содержания основано на постепенном устранении следов человека в язы¬

ке и обнаружении контрфактуального, метафизического. Редукция ме¬

тафизического ведет к установлению антропологического смысла. Ме¬

тафизические складки образуются по четырем модусам: ускользания,

расширения, рождения и заполнения человеческого в человеке.

Философская антропология распадается, с Одной стороны, на изу¬

чение антропологических конфигураций философии; а с другой — она

проясняет вопрос о метафизических складках человека.

Везде следы человека. Всюду он наследил. Все заполнено антропо¬

логическими конфигурациями. Особенно язык. Он не только простран¬

ственно-временной. Он еще и антропологический.

Например, понятие пустоты. Оно является не физическим, а антро¬

пологическим. Если бы оно было физическим, то тогда отсутствие вещи

предшествовало бы ее присутствию. Что нелепо. Пустота носит вербаль¬

Глава I

26

ный характер. Она образуется с появлением слова, которое отделяет и

затормаживает. И в этой отгороженности возникает пустота, которую

нужно чем-то заполнить. Но чем? От характера заполнения пустоты

зависит образование метафизических складок человека. Возможны че¬

тыре фигуры заполнения: бог, другой, тело, сам. Эти фигуры делают

возможными четыре складки человека: трансцендентной, коммуника¬

тивной, позитивной и личностной.

Иными словами, сначала человеку нужно было обнаружить пустоту

в себе, чтобы затем ее можно было объективировать. Представить как

мировую пустоту. Поэтому, если пространство мыслится как пустое

вместилище вещей, то не потому, что оно пустое само по себе. А потому,

что макрокосм сопряжен с микрокосмом. Антропологически пустота

может узнаваться как доминирование неудовлетворенных желаний. Или

как привилегия, которой мы лишены. Ненасытность человека объекти¬

вирована в физическое представление о пустоте. Тогда же как антропо¬

логической конфигурацией представлений о пространстве как последо¬

вательности вещей является страсть к переменам. К новизне.

Любой философский жест античеловечен, направлен против антро¬

пологии. Потому что всякий философ начинает чистить метафизические

швы, стирая антропологические следы, убирая языковой мусор.

Так появляется философская речь. Философия прилагается к речи.

Но это приложение означает только ту речь, которая появляется после

работы философа. После дегуманизации языка. В паузе того, что не

осело еще смыслами. Философы переводят смыслы в подвешенное со¬

стояние, стирая следы человека, разрушая мифы. Они видят, что они

разрушают, и знают, что пишут на том месте, где были эти следы. Но

философы смертны. Никто из них не сможет полностью записать уви¬

денное. После них остаются какие-то знаки. Фрагменты. Что они озна¬

чают? На что указывают? Куда ведут? Как нам это понять? Кто их нам

истолкует? Ведь когда в языке были антропологические следы, мы про¬

сто шли по этим следам. И все было понятно. Ты был в центре. Все было

обжитым. И ты был как дома. А тут их стерли. И наметили какие-то

знаки. А какие — неясно.

Так вот, каждому человеку нужно самому попробовать стереть сле¬

ды человека в языке, разрушить миф и увидеть метафизическую под¬

кладку, расставляя метки, знаки. Потому что только этими, нами начер¬

танными знаками мы можем понять то, что нам сказали философы. Что

говорят! ими расставленные знаки. То есть философия существует как

интерпретация философии.

§ 2. Антропология виртуальности

Виртуальная антропология строится в предположении, что вирту¬

альный человек является более фундаментальной категорией, чем ко¬

нечный человек, понимаемый hie et nunc, здесь и сейчас.

Конфигурации

27

«Виртуальный человек — это человек, в котором есть место для

несуществования естественности»1. И это место предназначено для

его самоактуализации. Для того, что бесполезно. То есть виртуальный

человек — это самоактуализирующийся человек, аутист, а реальный

человек — это конечный человек. Человек для существования, для воз¬

можного.

В каждом человеке есть место для неосуществимого, для нереаль¬

ного. И в этом смысле в каждом человеке есть виртуальная сторона,

существование несуществующего, независимого от сцепления причин и

следствий. Место в человеке, предназначенное невозможному, должно

заполняться культурой, а не чем-то иным. А оно предстает как пустота

и заполняется естественным содержанием. Там, где должна была быть

самоактуализация бессодержательного, избыточного, появляется при¬

чинное содержание конечного. Место неосуществимого заполняется

осуществимым. Например, на месте невозможного появляются алкоголь

и наркотики, чувство страха и агрессии. И эти формы заполнения ста¬

новятся содержанием культуры. Если антропологическая виртуаль¬

ность — это пустая избыточность, т. е. сама неосуществимость, то ан¬

тропологическая реальность — это заполнение избыточности как пус¬

тоты чем-то иным, содержательным. Другими словами, конечный человек

является результатом заполнения виртуальности причинно обусловлен¬

ными содержаниями. А они естественны, и поэтому для того, чтобы они

были, не нужны какие-то специальные условия. Они существуют сами

собой. Обмен значениями между избыточным и конечным ведет к появ¬

лению симулятивных пустот культуры. Симуляция превращает вирту¬

альность в способ своего существования. Потому что виртуальная ре¬

альность вытесняет реальность самого по себе, того, что существует до

рассказа о реальности.

Виртуальная реальность, потеряв связь с дословным, неосуществи¬

мым, предстает теперь как эффект коммуникативных технологий, как

превращенная форма. Слово «виртуальный» указывает на исчезновение

реальности, если под реальностью понимать то, что оказывает сопро¬

тивление, мешает, показывая тебе пределы и границы. В сопротивлении

реальности рождалась идея самой реальности.

Внутренний план ориентирует человека на самого себя. Внешний

план ориентирует на другого. В первом случае дает о себе знать язык

дословного. Во втором — коммуникативный язык. Между коммуника¬

тивными и дословными структурами возникает конфликт. В результате

конфликта сужается горизонт дословного и расширяется горизонт ком¬

муникативного. Этим расширением создаются симулятивные пустоты.

Пустота — это не то, что было изначально пустым. Это след, оставлен¬

ный тем, что было и ушло. А оставшееся место не могло не наполниться

иным содержанием. Там, где могла быть дословность, оказалась комму-

См.: Носов Н.А. Виртуальный человек. М., 1997.

Глава I

28

никация. А это значит, что нет больше глубины внутреннего, где рож¬

дались бы смыслы и куда можно было бы скрыться. Все оказывается на

поверхности. Поверхностным. Пока было внутреннее, была и реальность.

И что-то в ней было осмыслено и означено. Расширение коммуникатив¬

ного действия ведет к разъединенности события и смыслов. К бессмыс¬

ленности. Смыслы рождаются внутренним планом, события — внешним.

Вытеснение структур дословности ведет к замещению смыслов событи¬

ями, внутреннего плана человека — внешним. Наращивание событийно¬

го состава мира ведет, в свою очередь, к расширению его внешнего пла¬

на, к появлению виртуальной реальности, которая, оставаясь феноменом

поверхности, заменяет то, что раньше называлось душой. Виртуальная

реальность — это способ заполнения симулятивных пустот человека.

Разрушение реальности начинается со смысловой неустроенности,

с потерей понятности мира. Ориентация на внешнее, на форму, с помо¬

щью которой надеются вернуть смысловую обитаемость мира, отличает

бунтовщика от обывателя. Бунтовщик коммуникативен. Любой диалог —

форма коммуникации. Обыватель дословен. Немая речь — язык дослов¬

ности, это речь, обращенная к себе самой. Немая речь некоммуникатив¬

на, ибо она исключает возможность существования другого. Коммуни¬

кативная речь диалогична. В ней раскрывается пространство уловок и

обмана. Ложь — коммуникативна, а правда — некоммуникативна. Немая

речь сужает поле спекуляций и безответственности в рамках коммуни¬

кативно-организованной культуры. Пауза в речевом обрабатывании

другого обозначается в качестве феномена примитива. Немая речь при¬

митивна. В ней есть значения и нет слов. Например, немой является речь

крестьянина. Тогда же как речь интеллигенции коммуникативна, ибо в

ней нет значений, а есть только слова. Утаивание пустоты составляет

особый дискурс коммуникативной речи. В немой речи археоавангард

пытается найти следы голоса дословного.

Бунтарь использует диалог для того, чтобы разрушить внутренний

мир, оборвав немую речь дословного и расширить горизонты присут¬

ствия другого. Бунтарь покидает мир внутреннего, чтобы изменить пред¬

метный мир. Этот мир сопротивляется. Но его нельзя осмыслить, при¬

нять, потому что для него нет внутреннего плана, рождающего смыслы.

Бунтарь решает устранить «чтойность» сопротивления этого мира, т. е.

устранить реальность. Обыватель ускользает от реальности в складках

внутреннего мира, предпочитая бессобытийный состав жизни.

На'смену бунтарю-революционеру приходит тот, у кого нет души.

Кто полностью задан коммуникативными структурами, определяемыми

другим. То есть тот, кто раскрыт событиям и сам представляет себя в

качестве события. Но за эту открытость нужно заплатить потерей смыс¬

лов. Мир становится абсолютно бессмысленным. И в то же время он

сопротивляется. Виртуальный человек настроен революционно, ибо он

желает изменить мир, не покидая поверхности событий, не превращаясь

в обывателя. И поэтому создание виртуальной реальности в качестве

Конфигурации

29

дополнения к событийному составу мира дает шанс для выживания бун¬

товщика, для связывания энергии бунта. Виртуальный человек — это

симулятивный революционер, расширяющий пустоты культуры.

Дословность фиксирует ускользание бытия. Если бытие — это ус¬

кользание бытия, то что же остается постоянным в глубине ускользания?

Нечто временное, требующее непрерывного возобновления. То есть

симптоматикой ускользающего бытия являются новизна и слово, ибо

все преходящее условно. Отождествив временное и условное, нужно

искать не противостояние временному и условному, ведущим в беско¬

нечный тупик, а уклонение от встречи с условным. Спасение от времен¬

ного не в вечном, а в дословном. Дословность укрывает безусловное от

бесконечно расширяющегося действия слова.

Дословность предстает в виде быта, тихой повседневности, невер¬

бальной составляющей мысли и слова. Археоавангард реанимирует вни¬

мание к жесту, эмоции, восприятию, чувствам, мистериальным порядкам

бытия.

Итак, с утратой внутреннего мира человек теряет способность к об¬

новлению мира. Одновременно с утратой он и приобретает. У него по¬

является форма. Освобождение от души, от внутреннего плана бытия

является условием существования формы. Но форма — понятие повер¬

хности, того, что не имеет внутреннего. Нельзя что-либо оформить, не

потеряв смысл. Без смысла мир форм необитаем. Непонятен.

Можно ли, оставаясь в пространстве событий, вернуть смысл? По¬

нятность обжитого мира? Если сцепление форм культуры оказывает

сопротивление, то, ускользая от этих форм, убегая от того, что оказы¬

вает сопротивление, человек не может не создать виртуальную реаль¬

ность. Ибо она замещает смысл, обитаемость и душу.

§ 3. Археоавангард

Философия — это встреча с немотствующим. И рассказ об этой

встрече. Мыслить — значит рассказывать себе. Говорить с собой без

свидетелей. Без другого. Другой — это язык. А ты — это что-то неязы¬

ковое. Философ говорит с собой без языка, в пространстве нулевого

дискурса. И поэтому он говорит в терминах очевидности. То, о чем он

говорит, и то, как (посредством чего) он говорит, неотличимо. Никому

не нужен язык для разговора с собой. Для того, чтобы встретиться с

немотствующим.

Говорить с собой — это значит отказываться от языка. Язык тебя

связывает с другим. Однажды ты решаешь отказаться от другого. Дру¬

гого уже нет, а язык еще остается. И ты говоришь на этом языке с собой.

И ты по-прежнему говоришь с собой как с другим. Пока не откажешься

от языка.

Если ты не откажешься от языка, то ты всегда будешь говорить при

свидетелях. А свидетель не немой. Он болтлив. У него есть язык. Он зна-

30

Глава I

ет тайну. Секрет. Свидетель всегда может встроиться в твой разговор.

И увести тебя от встречи с собой. Свидетель, сообщенный с языковой

1 тайной, гипнотизирует. Он может стать твоим гипнотизером. Эта воз¬

можность радовала Гегеля. И не радовала Шопенгауэра.

Другой перестает быть другом. И начинает быть Змеем. Язык — это

ветхозаветный Змей. Философский археоавангард накладывает запрет

на разговор с другим. На диалог. Никому нельзя повторять ошибку Ада¬

ма с Евой. Слушать язык — значит подчиняться языку. Готовым смыслам.

И верить в свою невиновность. Никто не невинен, пока говорит язык.

Философ — это первогеометр. Тот, кто впервые что-то узнает. О себе

или о том, что рядом с тобой. Ты что-то узнал и одновременно ты узнал,

что эти знания в рамках твоего сознания. Это твои знания. И поэтому

они не являются объективными.

Нефилософы ищут опору. Поддержку вне себя. Им нужна интер¬

субъективность. Коллективное сознание. Философ остается у себя.

У каждого философа своя метафора. Свой язык.

Притяжательные местоимения указывают на границу языка. Если я

говорю, что это мои знания, то я тем самым говорю, что у меня есть

внеязыковые знания. Все, что находится в пределах моего сознания, то

находится вне языка. И наоборот. Быть в языке — значит быть вне себя,

быть вне пределов своего сознания.

Рассказывая, я объективирую себя. Ибо рассказывать — значит рас¬

сказывать другому. Свидетель-друг записывает рассказанное. Мое, рас¬

сказанное и записанное, — это уже не мое, а что-то объективное. Рас¬

секреченное. Управляемое языком, а не мной. Язык лишает меня моих

мыслей, чувств и созерцаний. Поэтому философия — это попытка най¬

ти место для себя в мысли, в чувстве и созерцании. В языке уже осевших

смыслов. Пока смыслы не осели, пока они не стали готовыми, есть мес¬

то для тебя. Когда они готовы в своей законченности, тогда нет места

для тебя. А есть место логике. И тебе нужно совершать лишь последо¬

вательность действий, указанных культурными образцами. Философ

взбалтывает смыслы, поднимает их и держит во взвешенном состоянии.

Говорить себе — значит говорить о самих вещах. Вне языка. То есть

никто не может говорить себе и одновременно говорить о языке этого

говорения. Это только в языке предполагается раздельное существова¬

ние того, о чем идет речь, и того, посредством чего эта речь ведется. Язык

рефлектирует. И не дает возможности приблизиться к самим смыслам.

В разговоре с собой не нужен знак ни в его указательном, ни в его

выразительном отношениях. На объект указывают. Субъект выражается,

если он хочет что-то сказать. Но в неязыковом разговоре с собой сло¬

ва не могут выполнять ни указательную функцию, ни выразительную.

В нас нет того, на что можно указать. Ибо указывают на другое. И нет

того, что бы ждало выражения. Что бы было сообщено. Нет во мне,

кроме меня, того, что бы я сообщил себе. В разговоре с самим собой

происходит нулевая коммуникация. В речи к себе обнажается пустота.

Конфигурации

31