Текст

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА». МОСКВА 1974

советский

экран

№ 10 май 1974

КРИТИКО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИИ

иллюстрированный журнал

ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО

КОМИТЕТА

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

ПО КИНЕМАТОГРАФИИ

И СОЮЗА

КИНЕМАТОГРАФИСТОВ СССР

ОСНОВАН В 1925 ГОДУ

ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В МЕСЯЦ

© «Советский экран» 1974 г.

Узбекские халаты, индийские сари, марокканские

кафтаны, африканские бубу — трудно представить себе зрелище

более красочное, чем Дворец искусств Ташкента

в дни международного кинофестиваля стран Азии и Африки.

В мае здесь встретятся кинематографисты двух великих континентов,

чтобы лучше узнать друг друга, поделиться творческим опытом,

познакомиться с советской многонациональной культурой.

«За мир, социальный прогресс и свободу народов!» —

таков девиз ташкентского кинофорума,

которому посвящены многие материалы номера.

Главный редактор

Д. С. ПИСАРЕВСКИЙ

Редакционная коллегия:

Ф. Ф. БЕЛОВ,

Н. В. БОГОСЛОВСКИЙ,

Я. Л. ВАРШАВСКИЙ

(зам. гл. редактора),

В. Н. ГОЛОВНЯ, Г. Д. КРЕМЛЕВ,

А. С. ЛЕВАДА, А. А. ЕГОРОВ

(отв. секретарь),

Г. JL РОШАЛЬ, В. П. ТРОШКИН,

М. А. УЛЬЯНОВ, А. Г. ФИЛИППОВ,

Ю. М. ХАНЮТИН, И. Е. ХЕЙФИЦ,

Т. М. ХЛОПЛЯНКИНА,

Б. П. ЧИРКОВ, Г. Н. ЧУХРАЙ.

Главный художник К. А. Сошинснал.

Оформление О. А. Виноградова.

Художественный редактор

Т. И. Трофимова.

Навечно останется

в памяти народа

героическая битва

за Кавказ.

Ей посвящается

документальный фильм

режиссера

Джеммы Фирсовой,

о работе над которым

рассказывает наш

корреспондент

(6—7 стр.)

В НОМЕРЕ:

Кинематограф исследует

современность.

В центре фильмов

«Старые стены»

и «Каждый день

доктора Калинниковой»

образы современных

женщин —

директора фабрики

и врача.

Что несет с собой

«феминизация»

производственного

сюжета? — такой вопрос

поднимает в своей статье

критик Т. Хлоплянкина.

Вверху —

Л. Гурченко в фильме

•Старые стены».

(4—5 стр.)

Камиль Ярматов

и Латиф Файзиев,

Шухрат Аббасов и

Эльяр Ишмухамедов,

Али Хамраев и Одельша

Агишев — немало

интересных художников

плодотворно

работает сейчас

в узбекском кино.

Сегодня мы расскажем

о творчестве

Равиля Батырова,

чей путь в искусстве

представляется

нам характерным.

Вверху — кадр из фильмч

Р. Батырова

•Мой добрый человек»

(16—17 стр.)

На первой странице

обложки —

узбекская актриса

Дилором КАМБАРОВА

(читайте о ней на стр. 20)

Фото Д. Акрамова

ПИШИТЕ НАМ ПО АДРЕСУ:

125319, Москва. А-319.

ул. Часовая. 5Б.

Телефон редакции 152-88-21.

Фото, адреса актеров, ноты и тексты

лесен редакция не высылает.

№ 10 (418) — 1974 г.

Сдано в набор 1/IV — 1974 г.

А 04793.

Подписано к печати 17/1V — 1974 г.

Формат 70 X 108'/,.

Усл. печ. л. 3,5. Уч-изд. л: 8,5.

Тираж 1 950 000 акз. Изд. № 984.

Заказ № 2030.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской

Революции типография газеты

«Правда» имени В. И. Ленина

125865, Москва. А-47.

ГСП. ул. «Правды». 24.

Рано АБДУЛЛАЕВА, заместитель Председателя Совета Министров Узбекской ССР, председатель Оргкомитета фестиваля

еред Ташкентским Дворцом искусств, вмещающим более

двух с половиной тысяч зрителей, 20 мая взовьются флаги

десятков государств. Здесь открывается Третий междуна-

родный кинофестиваль стран Азии и Африки.

За последние годы изменилась география киноискусства.

Когда будет писаться история кино шестидесятых и семи-

десятых годов, в ней, несомненно, появятся главы, кото-

рых не было и не могло быть раньше,— главы, посвящен-

ные киноискусству азиатского и африканского континентов.

Народы, стряхнувшие иго колониализма, невиданными тем-

пами развивают свою национальную культуру. Одно из вы-

ражений этого процесса — быстрый рост кинематографий

стран Азии и Африки. Еще десять лет назад мы знали

лишь японское, индийское и египетское кино, а теперь мы

видим на экране фильмы, сделанные в десятках азиатских

и африканских стран, идущих по пути независимого разви-

тия. Этот процесс становления молодого кинематографа

был хорошо виден на примере московских международных

кинофестивалей, показавших несомненные успехи не толь-

ко кинематографий, имеющих давние традиции, но и кине-

матографий героического Вьетнама, социалистической Мон-

голии, Сенегала, Алжира, Пакистана, Нигера. Значительность

этих успехов определяется тем, что стало возможно прове-

дение представительного кинофорума афро-аэиатскмх

стран — Международного фестиваля в Ташкенте.

Еще в древние времена в Ташкенте сходились пути из

России и Индии, со Среднего Востока и африканского ма-

терика. Теперь в Ташкент стали приезжать кинематографи-

сты Азии и Африки, чтобы лучше узнать друг друга, поде-

литься творческим опытом, познакомиться с советской

многонациональной культурой, своими глазами увидеть те

великие перемены, которые произошли на узбекской зем-

ле за прошедшие полвека.

Ташкентский фестиваль стал не только праздником ки-

нематографистов двух континентов, но и одним из звеньев

крепнущих культурных связей между народами. В Первом

Ташкентском международном фестивале 1968 года участ-

вовали кинематографисты из 39 стран Азии и Африки. На

Второй фестиваль 1972 года приехали гости из 61 страны.

На фестивале демонстрировалось сто шесть привезенных

ими фильмов, е том числе 58 художественных. Ташкентские

фестивали показали, какие огромные силы, активно дей-

ствующие и потенциальные, имеет прогрессивное кино

стран Азии и Африки. Как стремительно меняется кине-

матографическая карта этих континентов!

На Ташкентском фестивале нет конкурса и обычного при-

суждения призов. Нет потому, что рядом с фильмами

крупнейших кинематографических держав — Японии, Ин-

дии, АРЕ, где кинематограф существует десятилетия, здесь

показываются произведения стран, только начинающих соз-

давать национальное киноискусство,— Уганды, Сомали, То-

го, Туниса, Нигерии и многих других. Кинематографисты

съезжаются в Ташкент не для конкурсного соревнования,

не для борьбы за первенство. Они знают, что подлинную

славу художнику приносят не титулы и награды, а духов-

ная общность с народом, стремление выразить его надеж-

ды и чаяния, смелое обращение к жгучим вопросам совре-

менности, глубина раздумий о судьбах общества и челове-

ка. Неравноценны уровень мастерства, глубина идейного

содержания, важность тем, серьезность подхода к острей-

шим проблемам времени. Но одинаково высок проявляю-

щийся на фестивале дух равноправия, дух уважения наро-

дов друг к другу, доброжелательства.

Ташкентский киносмотр представителен не только по

числу гостей и фильмов. Собранные на фестивальном эк-

ране, эти фильмы складываются в масштабную и целост-

ную картину современной жизни народов Азии и Африки.

Кинематограф Черной Африки родился на наших гла-

зах. В последние десять — пятнадцать лет большинство на-

родов черного континента обрело свою государственность

и стало на путь самостоятельного развития. Деятели куль-

туры этих стран стремятся создать национальный кинема-

тограф, понимая, какое большое место принадлежит ему

в борьбе за социальный прогресс, против неоколониализ-

ма. Сегодня кинематограф в Черной Африке, где еще де-

вяносто процентов людей неграмотно, играет особую роль.

Он заменяет людям книги и учебники, прививает основные

навыки культуры, способствует духовной деколонизации,

становятся источником культурных традиций и духовного

богатства народов, являясь, по выражению сенегальского

кинорежиссера и писателя Сембена Усмана, «вечерней шко-

лой Черной Африки*. Иным картинам африканских кинема-

тографистов недостает еще художественного совершенства,

но в них чувствуется большая искренность, человечность,

тот национальный и духовный подъем, который пережива-

ют народы этого континента.

Кинематографисты развивающихся стран придают ис-

ключительное значение своему участию в международных

киносмотрах, в том числе и ташкентском, на которых они

могут встретиться с коллегами, посмотреть новые фильмы,

обсудить общие проблемы. Пионер кино Черной Африки

Полей Виэйра, выступивший во время прошлого фестиваля

на творческой дискуссии, заявил: «Нужно поехать в Таш-

кент, Париж, Москву, Лос-Анджелес, чтобы увидеть афри-

канские фильмы. Парадоксально, но фильмы Ганы и Сома-

ли я впервые увидел на Первом Ташкентском фестивале.

Там же я познакомился с их режиссерами. Мы не видим

даже фильмов наших соседей. Отличный фильм «Солн-

це О», снятый моим коллегой из Мавритании Медом Хон-

до, я смог увидеть лишь на Втором Ташкентском фестива-

ле. Мавритания находится рядом с Сенегалом, но у себя

мы не видели этой картины».

На Ташкентском фестивале широко представлено и кино-

искусство стран Арабского Востока. Достаточно вспомнить

показанные в Ташкенте алжирскую ленту «Дорога», герои

которой — революционеры, заключенные колонизаторами

в концлагерь, «Опиум и дубинку» — историческую хрони-

ку из эпохи национально-освободительной войны, «Фелла-

ги» («Партизаны»), фильм, поставленный тунисским режис-

сером Омаром Клифи. Активно участвует в ташкентском

киносмотре старейшая кинематографическая страна Афри-

ки Египет.

В показанных на фестивале индийских, так же как и в

арабских, фильмах начинают находить отражение реалисти-

ческие традиции и подлинные жизненные проблемы. Тра-

диционный жанр романтической драмы с искусственным

нагнетанием событий, с неизбежностью рока, перед кото-

рым бессилен человек, уступает место показу новых со-

циальных отношений, пересмотру традиционных семейных

и общественных устоев. Такова, например, остросоциаль-

ная лента «Собеседование», снятая индийским режиссером

Мриналом Сеном.

Знаменательным был успех в Ташкенте кинематографий

Бангладеш, Ирана, Турции, Шри Ланка. Интерес к жизни

простого человека, к его повседневным делам, радостям

и печалям, сочувствие униженным, высокая моральная чи-

стота и душевное благородство героев — эти качества луч-

ших азиатских фильмов обеспечили им симпатии и любовь

советских зрителей.

Против милитаризма и капитализма выступают герои

многих японских фильмов, широко представленных в Таш-

кенте. Здесь показывались в присутствии их авторов анти-

военные ленты М. Кобаяси «Гимн уставшему человеку» и

К. Фукосаку «Под знаменем восходящего солнца», поли-

тический фильм С. Ямамото «Завод рабов», а также кар-

тины К. Синдо, К. Курихара, Т. Имей.

Экран Ташкентского фестиваля отразил освободительную

борьбу народов тех стран, которые еще находятся в ярме

колониализма. Деятели киноискусства не стоят в стороне

от этой борьбы. В Ташкенте показываются фильмы, снятые

мужественными людьми в джунглях Вьетнама, в дебрях

португальской Анголы, в заболоченных лесах Южной Аф-

рики. Эти фильмы — грозное оружие и гневное обвинение

позору XX века — колониализму и империализму. Эти про-

изведения отражают тот факт, что истинный художник не

может быть спокоен, зная, что на земле льется кровь, в ог-

не гибнут люди, гибнут женщины и дети. И если попытаться

подвести итог, то можно сказать, что главным героем, глав-

ным действующим лицом Ташкентского фестиваля стал ки-

нематограф борющийся, утверждающий, воспитывающий и

просвещающий массы, кинематограф, наиболее полно вы-

ражающий девиз ташкентского киносмотра: «За мир, со-

циальный прогресс и свободу народов!»

Картины Вьетнама, просто и правдиво показывающие

героическую борьбу ее свободолюбивого народа против

империализма и его наемников, находились в центре вни-

мания первых двух ташкентских киносмотров. На нынеш-

нем фестивале мы надеемся увидеть и картины, расска-

зывающие об успехах вьетнамского народа в строительстве

мирной, счастливой жизни.

Зрители Дворца искусств в Ташкенте познакомились с

привлекательными образами людей труда, созданными ки-

нематографистами Монголии и Корейской Народно-Демо-

кратической Республики, рассказывающими в своих произ-

ведениях о становлении новых, социалистических отноше-

ний между людьми. Эти фильмы — свидетельства твор-

ческой энергии народов, познавших свои возможности

в условиях строительства социалистического общества.

На Ташкентском фестивале идут серьезные и откровен-

ные разговоры и дискуссии. Самое интересное в этих спо-

рах то, что специфические профессиональные вопросы не

отделяются в них от идеи, которой служит кино и которую

оно защищает, от того, какой социальный заряд несет про-

изведение киноискусства. Экран Ташкентского фестиваля

развертывает перед зрителем великую панораму перемен,

происходящих в Азии и Африке. Тот, кто просмотрит филь-

мы фестиваля, ощутит движение истории.

В фильмах наших гостей мы видим быт, думы, чаяния,

жизнь народов Азии и Африки, их стремления и идеалы,

их сегодняшнюю борьбу за счастливую жизнь. 8 свою оче-

редь, зарубежные коллеги, познакомившись с творчеством

советских кинематографистов, видят бывших кочевников,

которые водят комбайны, добывают уголь, строят электро-

станции и города, поднимаются в заоблачные выси на но-

вейших самолетах, ведут сложнейшие научные работы. Ви-

дят и на экране и в жизни. Обширная программа советских

фильмов на фестивале продемонстрирует торжество ле-

нинской национальной политики, огромные успехи, достиг-

нутые союзными республиками во всех областях жизни,

живительную силу братской дружбы народов Страны Со-

ветов. И хозяева и гости найдут для себя на экране много

интересного, ценного и полезного. Во взаимном обмене

с другими народами обогатится и советская многонацио-

нальная культура. И в этом тоже будет заключаться один

из существенных итогов ташкентского киносмотра.

На фестиваль этого года съедутся делегации народов,

составляющих больше половины населения земли. Столица

Советского Узбекистана гостеприимно встретит друзей-ки-

нематографистов. Личное общение людей необходимо,

стремление к нему заложено в самой природе человека

и в основах любой профессии. Ни письма, ни радио, ни да-

же экран не заменят выражение глаз собеседника. Радуш-

ная встреча гостей — старинная узбекская традиция. Мы

рады дорогим, желанным гостям.

• ЛЮТЫЙ

По мотивам рассказа

М. Аувэова «Серый лютый»

«КАЗАХФИЛЬМ»

Сценарий А. Михалиоеа-Кончаяоеского.

Э. Тропинина

Постановка Т. Онеева

Гл. оператор К. Иыдыралиев

Гл. художник В. Леднев

Композитор Д. БотАаев

Стилистически »тот фильм сдержан,

строг, почти аскетичен. Его пейза-

жи, за исключением двух-трех уди-

вительно красивых кадров, акценти-

руют не столько красоту гор, сколь-

ко их суровое величие, не столько

«раздолье» степи, сколько ее опасное, иссушаю-

щее безлюдье. Это фон дли жестокого действии.

Но и жестокость развернувшейся здесь борьбы

дана скупо. Ужас крови, драки, убийства все аре-

ми убраны за кадр,- авторы нигде не- поддаютси

соблазну легкого воздействии на нервы современ-

ного зрители, и эта сдержанность, как мы убе-

ди мс а, не случайна, она соответствует опреде-

ленной системе художественных средств и эмо-

ций.

Мы не видим, как Ахангул (С. Чокморов), ра-

зыскавший волчье логово, добивает палкой сле-

пых волчат. Мы только слышим обрывающийся

писк и удары. И мальчик Курмаш (Камбар Вали-

ев), которому стало жалко волчонка, сыгран вовсе

не в манере сентиментального психологизма, ко-

торая, конечно, растрогала бы наши сердца: ши-

рокоскулое лицо застыло, слезы сдавлены, и ко-

гда Ахаигул дает племяннику палку: «Бей!» — тот

не пускается в объяснения, кроме упрямого «Не

буду!», он не говорит других слов.

Души сталкиваются, как камни, жестко — чья

крепче? Режиссерские эффекты психологиче-

ского или технологического плана только осла-

били бы жуткую простоту рассказанной нам исто-

рии.

Толомуш Океев твердо держит режиссерский

стиль, он не занимается «уловлением зрителя»,

он знает, чего хочет; сила его не в эффектах «ви-

дения» и не я красоте «переживания», а во внут-

ренне жестком чувстве цели, во имя которой

предпринят рассказ. Мальчик вскармливает спа-

сенного волчонка, и когда тот, стае уже огромным

зверем, бросается на своего кормильца, чтобы

растерзать его,— этот страшный финал дан опять-

таки и без литературного морализирования («Вот

неблагодарность диких!» Или, скажем, так: «Все

равно надо любить животных!») и без режиссер-

ского нажима,- два-три стоп-кадра — шерсть круп-

ным планом — оскал пасти — лежащий мальчик —

кровь впитывается в снег» Все! Это жестокая

правда, и не надо ни педалировать, ни раскраши-

вать ее.

В старом рассказе Ауээова, по мотивам кото-

рого Океев снял (и отлично снял) свой фильм,

стиль был несколько иной. Там было больше жи-

вописной детализации, крови, хруста костей и

больше жестокой решимости по отношению к ве-

роломному хищнику. Зло было неисправимо.

Трижды проклятый! Где же твоя совесть? Кро-

вопиец!» — слабой ногой пинала бабушка Курма-

ша мертвого волка...

Но при всей определенности этого вывода Мух-

тар Ауээов, конечно же, немного и любовался

красивым зверем; отсюда цена подробностей: од-

нозначная и ясная идея возмездия как бы урав-

новешивалась а рассказе любовно выписанной,-

язычески сочной красотой дикой свободы.

В фильме нет любования силой или свободой

дикости. Но нет и однозначно ясного вывода. Со-

временные художники неспроста убрали за кадр

живописность природной борьбы. Они не живо-

писцы, а аналитики. Они выясняют не столько, как

было дело, сколько, почему было. Они сосредо-

точены на смысле происходящего. И смысл этот

отнюдь не так ясен, как в рассказе классика.

«Кровопиец»? Да. Но это потом, когда вырос.

А пока маленький? Пока беспомощный? Да, страш-

но, когда волки разрывают овцу. А видели ли вы,

как пуля попадает а бегущего волка, и, перево-

рачиваясь в воздухе, он пытается достать зубами

ужаленное место? А когда, отчаявшись убежать,

садится на снег и ждет последнего удара? А как

волчонок пытается убежать от беркута — помни-

те? А как раут приведенного в дом волчонка

собаки? А как смотрит отбежавшая волчица на

человека, добивающего ее слепых волчат?

Авторы фильма ведут твердую аналитическую

линию. Не в том дело, что дикий зверь, которого

пытались приручить, оказался «неблагодарным».

И но в том, что человек плохо приручал его. Де-

ло в том, что раз мир жесток и полон борьбы, то

полуслепому волчонку ничего не остается, как

стать волком. Авторы фильма не любуются его

2

БЕЗЛЮДНОЙ

СТЕПИ

Л. АННИНСКИМ

дикой красотой. Они решают моральный вопрос:

преодолим ли этот закон жестокости?

Для Ауэзова «непоправимость зла» была ак-

сиомой. Для Окееяа она — вопрос. И именно

здесь авторы фильма делают самый решитель-

ный шаг в сторону от ауэзовского рассказа. У

классика дикий зверь противостоял миру людей,

а мир людей, едва намеченный где-то на втором

плане, был символическим отрицанием природной

дикости.

Что сделали авторы фильма?

Вытащили мир людей на первый план. Включи-

ли человеческие судьбы во внутренний сюжет ве-

щи. И главное: они сделали людей морально от-

ветственными за все, что происходит в картине.

Почему, несмотря на любовь мальчике, спасен-

ный им волчонок вырастает в дикого зверя?

Потому что этого хочет дядя Курмаша Ахангул

(С. Чокморов и Камбар Валиев прекрасно ведут

свои роли). Ахангул дразнит, травит, бьет звере-

ныша, словно мстя ему за то, что тот пробудил

в Курмаше сострадание.

Лютая злоба Коксерека («Коксерек» по-ка-

захски — серый лютый) есть как бы продолжение

злобы А хан гул а. Ахангул и племянника воспиты-

вает в том же духе: «Мне стыдно за тебя!- Утри

слезы!.. Всегда бей первым!»

Идем по этим ступенькам дальше. Что, Ахангул

хочет вырастить бандита, насильника, убийцу?

Нет! Ему и слоаа-то эти в голову не приходят. Он

хочет совсем другого: чтобы Курмаш вырос муж-

чиной, джигитом, воином. Степь слабых не лю-

бит...

И дальше идем, дальше. Может ли Ахангул ис-

поведовать другое? Выживет ли он сем а этой пу-

стынной степи, если не будет сильным и безжа-

лостным?

Теперь вдумаемся в надпись, которой авторы

предварили свою картину:

«События, о которых повествует наш фильм,

произошли в казахской степи накануне Великого

Октября».

Каюсь, прочитав это мудрое уточнение, я усмех-

нулся. Но после, вдумываясь а картину, я понял

смысл этой социально-исторической скрупулезно-

сти.

Толомуш Окееа не собирался, конечно, де-

лать из притчи о волке конкретно-исторический

фильм о дореволюционных нравах казахов. Но,

идя к «истоку» жестокости, он правильно уточнил

модель: перед нами человек, социальными усло-

виями поставленный в положение волка. «Борьба

всех против всех» — это ведь не про диких зве-

рей сказано, а прежде всего про человеческое

общество. На определенной социальной стадии

его развития, конечно.

Ахангулу деваться некуда: он бедня*. Он не

может прокормить мать и племянника. И он с

отчаяния становится «волком»: крадет у байского

сына пятьдесят овец. И когда байский сын нахо-

дит краденое, у Ахаигула нет угрызений совести:

как ты с нами, так и мы с тобой.

В сцене, где бедняк схватывается с богачом,

внимательный зритель легко угадает руку сцена-

риста А. Михалкова-Кончаловского—когда-то ана-

логичный эпизод был в его ленте «Первый учи-

тель»: личное, физическое единоборство бедняка

и богача. И там, в «Первом учителе», и здесь, в

«Лютом», этот эпизод построен на опровержении

стереотипа, согласно которому жилистый прямо-

душный бедняк должен бы «грянуть оземь» тол-

стого и хитрого богача и тем восстановить спра-

ведливость. Нет, все не так. Борьба идет долгая

и изнурительная. И сын бая, одолевший бедняка,

выказывает вовсе не жадность и коварство, ио

своеобразное благородство:

— Не троньте его! Оставьте ему этих овец! Он

свое получил!

А бедняк, нарочно поддавшийся в этом поедин-

ке, чтобы не добили, удовлетворен своей хитро-

стью («И овцы моими остались»), но знает, что

справедливостью» тут все равно не пахнет.

Традиционные маски сбиты, сдвинуты, сближе-

ны. Цель? Все та же. Среди людей идет борьба.

Не традиционная «драматургия масок», а именно

• МАЛЬЧИК С ОСЛИКОМ

«ТУРКМЕНФИЛЬМ»

Сценарий X. Какабаева,

Б. Худайназарова, А. Чернова

Постановна X. Какабаева

Гл. оператор X. Трандофилов

Гл. художник А. Ожаров

Композитор Р. Реджепов

борьба: обнаженная, жестокая, первозданная. В

этой борьбе нет заведомо обреченных и заведо-

мо выигрывающих: выиграть может и бедный, ес-

ли будет хитер и смел. А раз каждый прав по-

своему, тогда: «Бей первым, мальчик!»

Что могут противопоставить этой волчьей борь-

бе авторы фильма? Они вводят Хасена. Именно

вводят, потому что Хасен ауэзовского рассказа —

всего лишь функциональная фигура: охотник, одо-

левший Лютого. В фильме Хасен — фигура совер-

шенно иная. Это беглый ссыльнопоселенец, бун-

тарь, провозвестник новых социальных идей. Он

пытается решить мучающую авторов фильма про-

блему. Он пытается вселить добро в душу ма-

ленького Курмаша, революционное сознание в

умы бедняков. Всею душой авторы на стороне

Хасена. Но со всею трезвостью видят его бесси-

лие переменить ход событий. Хасена ненавидит

бай, потому что тот бунтует народ, но ненавидит

и Ахангул, потому что Хасен против кражи овец.

Хасен учит Курмаша любви, а волк, с любовью

выкормленный мальчиком, бросается на своего

спасителя. Хасен хочет вылечить искусанного ре-

бенка, но являются жандармы и забирают его на

каторгу...

Жесток и горестен финал фильма. Ахангул кри-

чит, держа искалеченного мальчика на руках:

— Эй, вы люди или звери? За что такого чело-

века забираете?! Ребенка пожалейте, его вчера

волки искусали! Только Хасен может его выле-

чить! Хасен, не оставляй нас! — И плачет, а Хасен,

окруженный конвоем, безмолвно исчезает в ме-

тели.

Потрясенный таким финалом, я шел и думал

обо всей ситуации: каюсь, я искал иных выходов.

Я думал: может быть, это образ Хасена не удал-

ся? И он не умел противостоять Ахангулу? И пес-

симизм перевешивает в эмоциональном балансе

картины? А если бы Хасен был посильнее? Или

так: если бы волк бросился не на доброго Курма-

ша, а на злого Ахангула? Конечно, мне, зрителю,

было бы легче. Да, лет десять назад, наверное,

так и сделали бы финал... Лет десять назад такой

фильм показался бы чересчур жестоким. Или,

может быть, слишком «трезвым» во взгляде на

человека. А теперь? Теперь нет... По странному

стечению обстоятельств в памяти моей стояла

только что прочитанная статья блестящего грузин-

ского критика Гурама Асатиани:

«Шестидесятые годы отмечены были тем свой-

ством, которое... я назвал бы гуманистическим

мягкосердечием. Именно эту заповедь начертали

на своих знаменах многие представители тогдаш-

ней молодой грузинской прозы: терпимость к че-

ловеческим слабостям, доброта, отзывчивость,

сочувствие человеку вообще... У литературы слов-

но согрелся голос. Автор приласкал героев. С

ласковой улыбкой вглядывался он в жизнь и про-

никался бодрящей уверенностью, что добро

реально.

В семидесятые годы возникает совсем иной

тон... Дух «антисентиментализма», проявившийся

за последние годы, является ответом на сенти-

ментальность, характерную для шестидесятых го-

дов...»

Надеюсь, аналогия понятна. Процессы, происхо-

дящие в разных концах нашего многонациональ-

ного искусства, едины. И когда молодой киргиз-

ский режиссер Толомуш Океев ставит фильм на

казахском материале и на казахской студии, он

отвечает на всеобщие вопросы.

Жесткая трезвость его ответов и есть самое

интересное в этом фильме.

Что ж, опыт есть опыт. И я, всею душой при-

вязанный к «гуманистическому мягкосердечию»

шестидесятых годов, меня сформировавших, от-

вечаю согласием молодому художнику семиде-

сятых годов. Если путь к высокому гуманизму ле-

жит через заснеженную степь жестокой трезво-

сти, пойдем!

Ахангул

(С. Чокморов, в центре)

СВЯТАЯ

ЛОЖЬ

ХОММАТА

Р. ЯЛОВЕЦКАЯ

IW

Хоммат

(Ахмет Кулиев)

альчик с осликом». Невольно ждешь

сказочной истории. Забавной, непри-

тязательной, светлой. Предвкушаешь

аромат восточного фольклора, не-

обузданность красок, цветистость ре-

чи. Предполагаешь привычный кине-

матографический антураж — пески

пустыни, оазисы и усталые путники.

А на экране — жизнь без экзотики,

тревожная, насыщенная драматиче-

скими событиями. Авторы фильма эк-

ранизировали новеллу «Хромой поч-

тальон» из книги «Люди песков» из-

вестного туркменского писателя

Б. Худайназарова, действие которой

происходит в годы войны в малень-

ком горном ауле, отдаленном от

фронта тысячами километров.

Война взвалила непосильное бремя

на плечи детства. Маленький Хоммат,

почтальон, стал для людей недобрым

вестником. А совсем недавно эта про-

фессия казалась мальчишке самой

привлекательной.

Именно потому он с такой готовно-

стью согласился заменить ушедшего

на фронт колхозного почтальона. Как

спешил он, размахивая первым дбве-

ренным ему письмом, порадовать те-

тушку Ай-Салтан и как обмер, услы-

шав вслед из кибитки душераздира-

ющий крик...

Как отодвинуть беду?

Мальчик находит наивный способ.

Все письма — как угадаешь, добрые

в них вести или злые?— Хоммат пря-

чет в дупле старой чинары: дерево

нельзя ранить известием, убить го-

рем. У него нет сердца, глаз, слез. И

получают жители аула одни лишь га-

зеты, пока кто-то из стариков не за-

подозрит неладное и не бросит в ли-

цо маленькому почтальону жестокое:

«Ты лжец!»

Дети и война... Обратившись к этой

теме, туркменские кинематографисты

(сценарий написан X. Какабаевым,

Б. Худайназаровым, А. Черновым, ре-

жиссер — выпускник Высших режис-

серских курсов X. Какабаев) нашли

свое решение. Они не только сумели

воссоздать атмосферу нелегкого во-

енного детства, его горький запах и

вкус, но заставили сегодняшнего зри-

теля размышлять над извечными

проблемами человеческой жизни.

Сюжетный стержень картины —

случай, происшествие. Но маленький

трехчастевый фильм обладает боль-

шим нравственным потенциалом. Се-

годня по-прежнему в школьных дис-

путах возникает вопрос: что лучше —

жестокая правда или утешительная

ложь?

Война поставила эту проблему пе-

ред десятилетним человеком. Для

мальчишки-почтальона правда фрон-

товых писем страшна. Правда — это

война, ранения, смерть, горе матери.

Ложь, умолчание внушают надежду,

веру.

Мальчику казалось, что он не

лгал, он только утаивал, отдалял миг

несчастья. Это была своего рода

святая ложь. Его маленькое, неза-

каленное сердце не выдерживало не-

посильной, тяжелой ноши взрослых.

И долго, мучительно преодолевал в

себе это чувство мальчишка, пока ре-

шил сказать односельчанам правду и

вытащить из дупла старой чинары

узелок с солдатскими треугольни-

ками.

Наверно, в этом взрослении, возму-

жании помогли ребенку слова челове-

ка с костылем, возвратившегося с

войны (его играет режиссер X. Нар-

лиев):

«Война — страшная штука. Много в

ней горя. И горя этого не спрячешь.

Его надо пережить, перетерпеть».

Фильм лишен прямых назиданий и

свободен от умилительных интонаций.

Его хочется сравнить с улыбкой чело-

века, испытавшего в детстве потрясе-

ние души и превозмогшего беду.

3

семидесятые,

время

и герои

появ

жвицщ

ДВА ФИЛЬМА. О КОТОРЫХ ПОЙДЕТ РЕЧЬ

НИЖЕ. БЕЗУСЛОВНО. ПРИВЛЕКУТ ВНИМА-

НИЕ ЗРИТЕЛИ УЖЕ ХОТЯ БЫ ПОТОМУ. ЧТО

В НИХ СОВЕРШЕННО ПО-НОВОМУ РАСКРЫ-

ЛОСЬ ЗРЕЛОЕ ДАРОВАНИЕ ДВУХ НАШИХ

ПРЕКРАСНЫХ АКТРИС. КОТОРЫЕ В ДАН-

НОМ СЛУЧАЕ ВЫСТУПАЮТ В НЕСКОЛЬКО

НЕОЖИДАННОМ ДЛЯ СЕБЯ АМПЛУА. СОБ-

СТВЕННО. ВЕСЬ РАЗГОВОР О ФИЛЬМАХ

МОЖНО БЫЛО БЫ. НАВЕРНОЕ. ЦЕЛИКОМ

ПОСТРОИТЬ НА АКТЕРСКИХ РАБОТАХ ЛЮД-

МИЛЫ ГУРЧЕНКО И ИИ САВВИНОЙ. ОДНА-

КО. БЫТЬ МОЖЕТ. ИМЕННО ПОТОМУ. ЧТО

ГЕРОИНИ ИХ. СОВРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ.

ВЫСТУПАЮТ ВО ВСЕМ МНОГООБРАЗИИ ИХ

СВЯЗЕЙ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ. ХОЧЕТСЯ

ПОРАЗМЫШЛЯТЬ И О КРУГЕ ВОПРОСОВ.

ПОДНЯТЫХ ФИЛЬМАМИ. И О МЕСТЕ. ЗАНИ-

МАЕМОМ ИМИ В ИССЛЕДОВАНИИ СОВРЕ-

МЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.

П споры все не утихают...

Новые и старые методы хозяйствования,

планы, нормы, борьба с авралами...

Сейчас уже, наверное, никому не надо

доказывать, что один сплошной, непре-

кращающийся производственный спор на зкране

может быть интереснее любой изобретательно

выстроенной интриги.

Амплуа пожилого директора и молодого инже-

нера — борца за научно-технический прогресс,

мастера, привыкшего к стихии ежемесячных ав-

ралов, и передового рабочего ныне стали, кажет-

ся, столь же привычными, как ранее амплуа ре-

зонера, комика и героя-любовника. Однако в

привычном хоре производственных споров, зву-

чащих с экрана, слышится какая-то новая нота.

Все чаще главным героем здесь выступает жен-

щина. Причем она не просто заменяет традицион-

ного героя производственной ленты на его посту

директора, руководителя, организатора, но неза-

метно перестраивает и сам сюжет. Вот, кстати,

и подходящий эпиграф к нашему разговору:

• ...Да это сейчас такой процесс во

всем мире происходит — феминизации.

Раньше была эмансипация, теперь — фе-

минизация...»

(Из фильма «Старые стены».)

Итак — феминизация производственного сюже-

та. Чем же она вызвана и что с собой несет?

В картине «Старые стены», поставленной на

«Ленфильме» режиссером В. Трегубовичем по

сценарию А. Гребнева, можно найти диалоги и

ситуации, словно бы перекочевавшие сюда из

других лент.

Есть там молодой инженер, горячий сторон-

ник НОТ, АСУ и НТР. Есть пожилой мастер, не по-

нимающий, что вместо того, чтобы устраивать ав-

ралы, нужно навести элементарный порядок в

цехе.

Есть сцена планерки, на которой главный ин-

женер под возмущенный шумок фабричных ста-

рожилов высказывает еретическую мысль, что

«ничего страшного не случится, если мы в этом

месяце даже не выполним план...». Есть, наконец,

и сцена, когда обиженный резкостью молодого

инженера старый мастер подаст заявление об ухо-

де — по странной случайности его играет тот же

самый актер Ф. Одинокое, который точно тако-

го же мастера, подающего, а потом забирающе-

го заявление об уходе, играл и в фильме «Здесь

наш дом». Да, все вроде бы так — и все по-дру-

гому. Актор Б. Гусаков в роли молодого инжене-

ра с усталой привычностью произносит горячие

«чешковские» монологи о научной организации

труда. Споры, бывало, доводившие героев до сер-

дечных приступов, звучат здесь приглушенно. Ав-

торы словно бы бегло просматривают вместе с

нами знакомые конспекты производственных кон-

фликтов, чтобы затем, оторвавшись от них, заго-

ворить о другом. О чем же?

Уточним самую главную особенность фильма.

Директор фабрики — женщина. И хотя актриса

Людмила Гурченко играет человека твердого,

властного, по-мужски уверенного в себе, все рав-

но всегда и во всем героиня ее остается женщи-

ной. Она женщина, и потому во время долгого

спора с главным инженером лицо ее обиженно

каменеет не тогда, когда строптивый Виктор Пет-

рович ругательски ругает план, составленный без

учета реальных цифр, а тогда, когда он между

прочим замечает: «Вы старше меня» (следует не-

медленный отпор: «Никогда не нужно женщине

говорить о возрасте»). Она женщина и невольно

для себя все время подчеркивает это («Позволь-

те мне не только как директору и депутату, но

и как женщине, как матери поздравить вас...»). И,

разделяя женские ее тревоги, мы в какой-то мо-

мент больше всего начинаем переживать уже не

из-за высокой обрывности нитей, а из-за того, что

Анна Георгиевна никак не решается выйти за ге-

роя А. Джигарханяна, так хорошо несущего в

фильме привычную для этого актера тему немно-

го романтического мужского одиночества.

Однако главный парадокс картины заключается

в том, что ее любовная, семейная линия, где, ка-

залось бы, героине и карты в руки, как раз весь-

ма тривиальна, и, сочувствуя влюбленным просто

по зрительской привычке, мы в то же самое вре-

,мя держим эту историю на периферии нашего

внимания. По-настоящему же интересной герои-

ня становится нам тогда, когда из Ани, милой ку-

рортницы, она превращается в Анну Георгиевну,

и, прямая, тонкая, решительная, вступает в свои

владения, в кабинет директора фабрики, и начи-

нает по-своему обживать уже привычную нам схе-

му производственного сюжета.

Вот мелочь — Анна Георгиевна пожалела старо-

го мастера, подавшего заявление об уходе. Меш-

кову, как вы помните, было попросту не до того,

чтобы вникать в настроения людей, с которыми

он воюет в интересах дела. Но Мешкову еще

предстоит понять простую истину, которую Анна

Георгиевна уже знает: интересы дела невозмож-

но абстрагировать от людей, конкретных судеб,

от Александра Ивановича, у. которого приступ

стенокардии из-за того, что его (совершенно

справедливо) лишили премии, от старой прядиль-

щицы тети Дуси, которая опять отработала лиш-

нюю смену, потому что ее об этом попросили, и

молодой прядильщицы Али, которая отказалась

лишнюю смену отработать, потому что ее жених

на танцплощадке ждал. Кажется, какое все это

имеет отношение к производственным пробле-

мам? Самое прямое. Александр Иванович обидел-

ся, подал заявление, но он-то без работы не ос-

танется, а вот Анне Георгиевне труднее придется.

«Будешь потом локти кусать, когда у тебя весь

народ разбежится. Объявления вон висят, на каж-

дом шагу!» — это Александр Иванович говорит. И

он прав. А с другбй стороны, останься все на фа-

брике по-прежнему, как Александру Ивановичу

привычнее,— и молодую прядильщицу Алю сюда

уже не заманишь, ей хочется по субботам отды-

хать, в кино, на танцы ходить, а не расплачивать-

ся своим свободным временем за чью-то нерас-

порядительность. «Лет через десять, если все на-

ше производство останется на таком же уровне,

вообще некому будет работать. Кого вы сюда за-

маните?» — это инженер Виктор Петрович гово-

рит. И он тоже прав. Удивительное дело! Двое

спорят, а бьют друг друга одним и тем же аргу-

ментом — людьми. Вернее, бьют этим аргумен-

том Айну Георгиевну. Она директор, ей и решать,

кто прав.

едаано в «Известиях» была статья, где

описана точно такая же ситуация. Сме-

нили в одном колхозе председателя.

Прежний — женщина, в прошлом удар-

ница, знатный свекловод, привыкла к

старым, уже отжившим свое методам хозяйство-

вания, больше упирала на ручной труд, на энту-

зиазм, на извечное «подналяжем, дружно возь-

мемся»— и колхоз ходил в середняках, люди уез-

жали туда, где нет изнурительного ручного тру-

да. Новый председатель, человек молодой, про-

грессивный, образованный, стал вводить в селе ав-

томатизацию, во многом преуспел, но отношение

к нему со стороны колхозников настороженное,

не принимают они его пока как своего. Почему?

Ответ на первый взгляд кажется слишком про-

стым. Новый председатель с людьми не привык

разговаривать, не объясняет им целей и смысла

своих усилий. Анна Георгиевна находится как бы

посредине между этими двумя типами руководи-

теля. Она понимает необходимость перестройки,

предложенной главным инженером, но что-то в

ней самой все время консервативно сопротивля-

ется его сухому, расчетливому, деловому стилю.

Впрочем, консерватизм ли это? Или предчувствие

тех проблем, которые встанут завтра перед глав-

ным инженером, как они встали перед молодым

председателем, о котором мы упомянули выше?

Во всяком случае, для нас самое интересное

в фильме — многочисленные встречи героини с

людьми, дающие нам целый срез жизни совре-

менного рабочего коллектива. И эта ее потреб-

ность в общении так тесно связана с спецификой

старой фабрики, «старых стен». А старые стены—

это ведь не только устаревшие традиции, кото-

рые нужно непременно сломать, это еще и осо-

бый, десятилетиями складывавшийся стиль отно-

шений, это простое «ты» в разговорах директор-

ши с работницами, для которых она просто «Ню-

ра», а они для нее — Дуся, Вера, тетя Наташа, это

старая песня про колечко, заблудившаяся где-то

в пустой электричке на полпути от Москвы до пя-

тидесятого километра...

Мы привыкли к тому, что стиль производствен-

ного фильма обычно несколько стерилен — каби-

неты, телефоны, споры, которым ничто не долж-

но мешать. Здесь в споры врывается дыхание

жизни текстильного городка, и это возвращение

к подробностям конкретного бьггия небесполезно

для производственного сюжета, перед которым

уже где-то маячит угроза законсервироваться.

«Старые стены» предлагают нам один из возмож-

ных вариантов обновления.

4

И ругой вариант мы находим а картине

«Каждый день доктора Калинниковой»,

поставленной на «Мосфильме» режис-

сером В. Титовым по сценарию А. Лап-

шина.

В этом фильме есть такая сцена. В клинику к

хирургу Нине Степановне Калинниковой приходит

на прием мать с больной дочерью. У девушки

одна нога от рождения на шесть сантиметров ко-

роче другой. Но в вестибюле дожидаются своей

очереди на койку пациенты с более тяжелыми

пороками, а больница мала, она не может при-

нять всех желающих. «Я в этом не виновата»,—

оправдывается Калинникова. «А кто же в этом ви-

новат?» — почти кричит мать. «Поймите, у нас не

больница, у нас проблемная лаборатория,— втол-

ковывает ой Калинникова,— у нас сто восемьдесят

коек, огромная очередь...» «Так почему же вас не

увеличат?» «Нас увеличат со временем... Но мы

все равно не сможем всех положить... Всех мож-

но вылечить, когда по месту жительства появятся

такие специалисты, как у нас». «Почему они не

появляются?»—опять почти кричит женщина. «Поя-

вятся со временем». «Но когда, скажите мне ра-

ди бога, когда?»

В поисках ответа на эти горестные «Почему?»,

«Когда?», «Кто виноват?» мог бы, наверное, и за-

ключаться смысл фильма. Покинув стены тесной

больницы, нет, даже не больницы, а «проблемной

лаборатории на 180 коек», мы бы отправились в

поисках этого ответа по разным инстанциям, в ин-

ституты, министерства, в горисполком. И это

был бы путь обычного производственного филь-

ма, обычного, но далеко не исчерпавшего себя,

ибо горестные вопросы матери разве не требуют

ответа?

Однако у авторов фильма совсем иной путь.

Да, а больнице невероятная теснота, это пере-

дано даже в графике фильма, кадр все время за-

громожден, перегорожен, лучами расходятся от

маленьких комнатушек еще какие-то коридорчи-

ки, галереи. Да, у Калинниковой много противни-

ков.

Вот и сейчас ходит по клинике какая-то жен-

щина с холодными, недоверчивыми глазами —

«проверяющая из министерства», и донимает вра-

чей вопросами. «Ну и пусть! А я буду работать.

Всех не переспоришь!» — вот что читается в спо-

койном, чуть усталом взгляде Калинниковой —

И. Саввиной. Может быть, она уже имела воз-

можность убедиться, что всех и в самом деле не

переспоришь?

И все-таки будь на месте Ии Саввиной любой

другой исполнитель, позиция героини показа-

лась бы труднообъяснимой. В самом деле! Чело-

век изобрел аппарат, который в буквальном смы-

сле слова ставит на ноги безнадежных инвалидов.

Так отстаивай его, требуй, чтоб вместо 180 коек

тебе дали бы 1 800, спорь, борись, возмущайся!

Доктор

◄ Калинникова

(И. Саввина)

•Старые

стены».

Совещание

в цехе.

Анна

Георгиевна

(Л. Гурченко,

в центре)

Собственно, коллеги Нины Степановны именно так

и поступают. Они обрушивают на «проверяющую

из министерства» весь пыл своего благородного

негодоаания. Они припирают к стене и саму Ка-

линникову: для того, чтоб добиться создания ин-

ститута, нужно научно обосновать свой метод, но

когда Калинниковой заниматься монографией,

если за асе операции она берется сама, а вечер-

ние часы отдает консультациям? Ведь это же не-

расчетливая, неразумная трата сил, времени, та-

ланта! Откажись Калинникова сегодня принять

нескольких больных (которых ей пока все равно

некуда положить), и завтра она сможет принять

в пять, в десять раз больше. Логично? Логично.

Но маленькая упрямая женщина выслушивает все

эти доводы и вечером по секрету от коллег и от

домашних все же впускает к себе пациентов. Не

логика, а чувство, не трезвые доводы холодного

ума, а сострадание, извечная женская потребность

помогать, поддерживать, спасать руководят по-

ступками героини. И словно бы для того, чтобы

еще более подчеркнуть это, авторы вводят в

свой фильм уже прямо-таки инфернальную сцену,

когда пациента, впущенного по секрету от разгне-

ванных коллег, Калинникова вылечивает простым

внушением: «Слушай меня внимательно. Тебе теп-

ло от моей ладони... Ты погружаешься в сои.

Встань! Подойди ко мне! Стой! Иди сюда...». И

хромой юноша идет совершенно прямо, его уве-

чье оказалось психической травмой, мгновенно

распознанной героиней.

Надо сказать, что сцена эта производит доволь-

но неприятное впечатление. Вообще попытка во-

плотить в стилистике фильма это не от ума, а

от сердца идущее могущество героини толкает

режиссера порой на странные решения. То вдруг

внезапно врывается в будничное течение сюжета

резкая музыка, заставляющая нас каждый раз

вздрагивать, то черно-белое изображение внезап-

но сменяется цветным, и наоборот, а ты не мо-

жешь понять логику этих превращений. Кроме

юноши, вылеченного гипнозом, есть в фильме

еще один пациент, который тоже не ходит из-за

самовнушения, и его Калинникова тоже уговари-

вает: «Встаньте, идите». Не слишком ли много

психических травм и самовнушений для скромной

маленькой больницы на 180 коек? Режиссерский,

операторский, авторский рационализм виден вся-

кий раз, когда они пытаются облечь в слова, в

музыку, в кадры то, что актрисе Ие Саввиной уда-

ется передать одним взглядом, движением бро-

вей, интонацией. Вот об этом-то создании актри-

сы и хочется говорить в первую очередь.

Ия Саввина играет человека очень усталого, за-

дерганного работой, операциями, консультация-

ми, и в то же самое время абсолютно счастли-

вого.

В тесноту маленькой больницы, сотрясаемой спо-

рами и стонами, она вносит ясность и спокойст-

вне женщины, довольной, что тем, кому она мог-

ла помочь, она помогла, то, что в состоянии де-

лать, сделала. Конечно, 1 800 коек — больше, чем

180. Но 1 800 — цифра пока воображаемая, а 180

больных, которых Нина Степановна лечит утром,

днем, вечером, откладывая работу над моногра-

фией,— люди вполне реальные, они страдают, на-

деются, и Нина Степановна не в состоянии отка-

зать в помощи одному реально существующему

человеку во имя спасения десяти воображаемых.

В фильме есть второй очень важный герой — док-

тор Красин в исполнении А. Калягина. Судьба его

небезынтересна. Красин защитил докторскую дис-

сертацию, получил кафедру в большом институте,

но бросил все это только лишь потому, что од-

нажды поехал в качестве очередного «инспекти-

рующего» к Калинниковой, увидел ее опыты, ув-

лекся ими и остался в крохотной провинциальной

больничке на призрачной в этом маленьком кол-

лективе должности «заместителя по науке», в обя-

занности которого входит, наверное, не столько

наука, сколько выбивание лишних коек, помеще-

ний, улаживание хозяйственных проблем. Опять-

таки нелогично! Имея кафедру в большом инсти-

туте, Красин мог бы с гораздо большим размахом

отстаивать метод Калинниковой. Однако снова не

расчет, не логика, а один лишь чистый душевный

порыв руководит героем.

Вот это — новая интонация в производ-

ственном конфликте. Чешков бы так

никогда не поступил. Чешкову нужен

простор, размах. Он как раз, наоборот,

рвет связи с родным заводом, потому

что понимает, что на более крупном предприятии

способен принести гораздо большую пользу. Но,

быть может, вместе с Мешковым, этим наивысшим

за последние годы проявлением типа «делового

человека», мы подошли к какому-то пределу его

возможностей? Тем более, что сейчас прошла

как бы «вторая волна» интереса к этому герою;

суховатый, рациональный «деловой человек» ко-

чует из фильма в фильм, из пьесы в пьесу, и при

этом незаметно происходит адаптация образа.

Ведь действия Чешкова объясняются отнюдь не

только производственными, а в первую очередь

нравственными мотивами. Если же их отсечь, ос-

танется лишь видимая всем резкость, прямоли-

нейность, рационализм, весь этот «малый джентль-

менский набор» качеств современного делового

человека, рождающий в нас смутную тоску по че-

ловечности, душевности.

Не потому ли проблемный фильм вдруг ощутил

потребность прикоснуться к роднику чистого эн-

тузиазма, поверить алгебру «дела» внутренней,

духовной гармонией, почерпнуть в этих вечных,

неиссякаемых источниках новые силы?

В сущности, ведь и доктор Красин, и «проверяю-

щая из министерства» (Э. Леждей), и дотошный

корреспондент (В. Золотухин), и сами авторы так

же всецело попадают под власть гипнотического

обаяния личности Калинниковой, как и тот хромой

юноша, который встал и пошел... От Ии Саввиной

в этом фильме и в самом деле трудно оторвать

взгляд. Но вот фильм кончился — начинаешь рас-

суждать. Ну хорошо, институт, во имя которого

Нина Степановна не хочет жертвовать временем,

отнимаемым у конкретных больных,— это пока

абстракция. Ну, а женщина, для дочери которой

не нашлось койки, она ведь конкретна, она воз-

мущается, страдает, — и как ей помочь? Тоже

«встань и иди»? Не получится. Все время ищешь

рядом с Калинниковой человека, который был бы

способен поднять уровень разговора, самими же

авторами и начатого. А человека такого не толь-

ко нет, но, пожалуй, и не может быть в этом

фильме, где один серьезный научный спор о пра-

ве медика экспериментировать кончается бурны-

ми слезами «проверяющей из министерства», а

другой спор — сценой гипноза. Вот это уже феми-

низация. Мы, разумеется, не против того, чтобы

героинями проблемных лент становились женщи-

ны. Скажем, «Крылья» по резкости, неробкой оп-

ределенности — совершенно мужская картина. О

«Докторе Калинниковой» этого не скажешь. Да и

в «Старых стенах» отношение героини к своему

оппоненту — молодому инженеру где-то слиш-

ком уж застряло на оценках «симпатичный — не-

симпатичный», и камере в какой-то момент не то

важно, что этот герой говорит, а то, какой он

самоуверенный, благополучный, гладкий. Это то-

же феминизация. Как реакция на однобокость,

ограниченность, повторяемость одних и тех же

конфликтов такой поворот небесполезен, что мы

собственно и попытались здесь доказать. Но вот

уже снова хочется окунуться в атмосферу ярост-

ного, резкого, «мужского спора». Без него никак

не ответишь на вопросы, которые прозвучали в

этих фильмах и которые нам все время задает

жизнь.

Т. Хлоплянкина

5

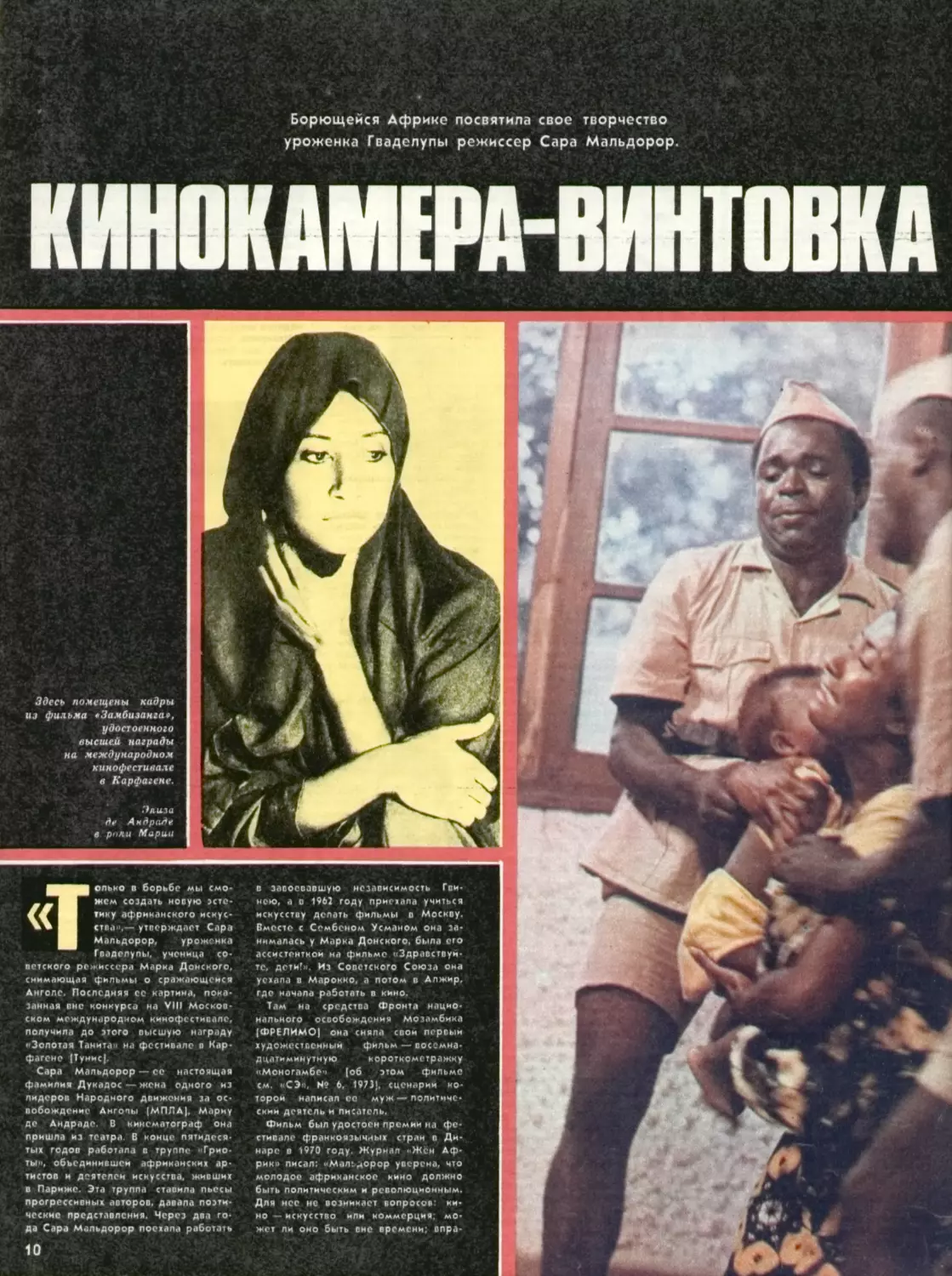

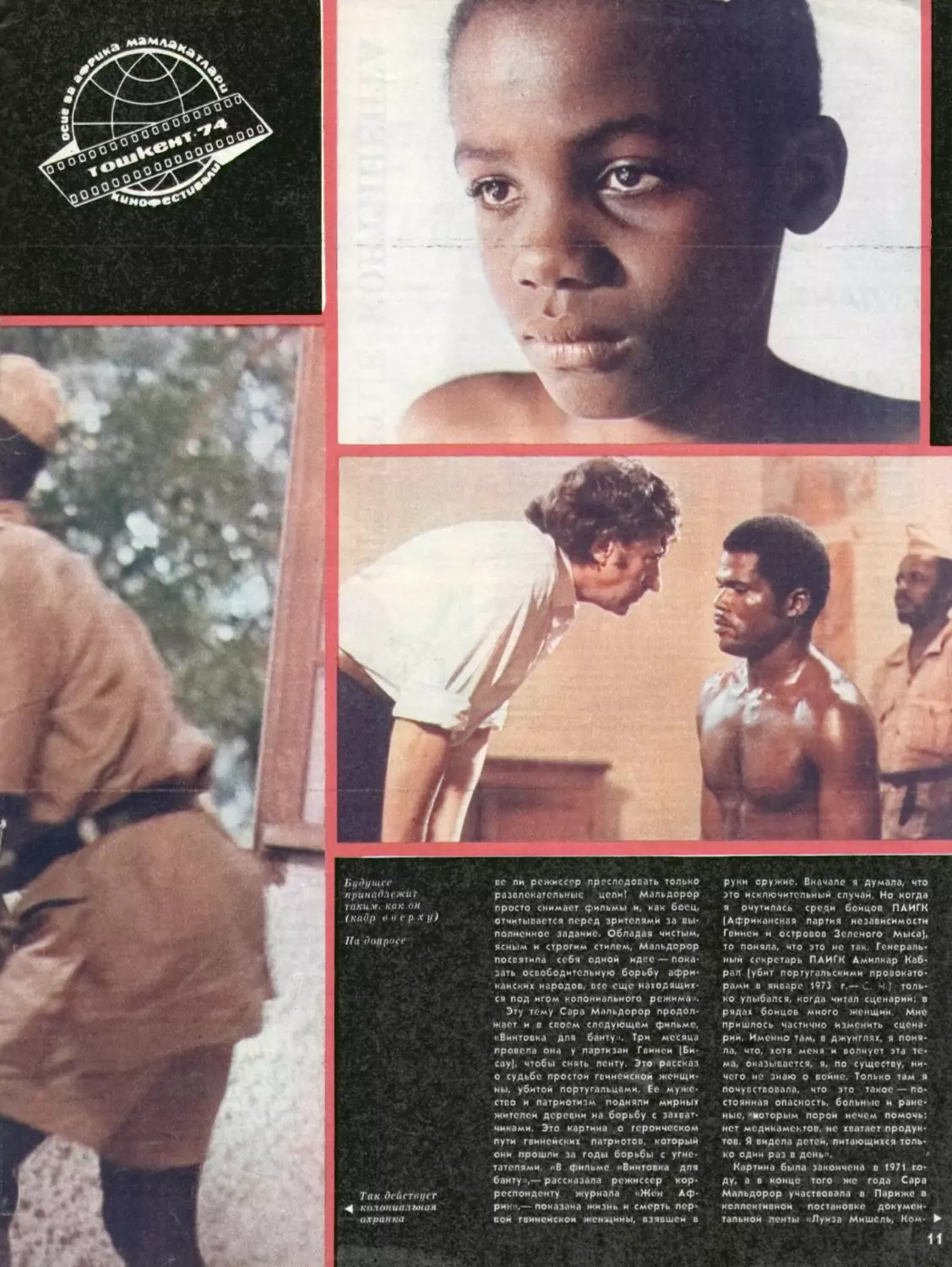

БИТВА ЗА КАВКАЗ

«ГОДЫ БЕССИЛЬНЫ СТЕРЕТЬ

ПАМЯТЬ О ГЕРОИЧЕСКОЙ

БИТВЕ ЗА КАВКАЗ.

ВРЕМЯ ОТСТУПАЕТ ПЕРЕД

ПОДВИГАМИ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ,

КОТОРЫЕ ОНИ СОВЕРШИЛИ

НА СНЕЖНЫХ ПЕРЕВАЛАХ

КАВКАСИОНИ,

ПРИ ПРОРЫВЕ «ГОЛУБОЙ ЛИНИИ»

ФАШИСТСКОЙ ОБОРОНЫ,

НА «МАЛОЙ ЗЕМЛЕ»

ПОД НОВОРОССИЙСКОМ,

ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ

ТАМАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА...»

(Из выступления

первого секретаря ЦК КПСС

Грузии Э. А. Шеварднадзе

на торжественном собрании,

посвященном 30-летию

битвы за Кавказ)

э

» адачу поездки режиссе-

ра Джеммы Фирсовой

можно определить так —

поиски. Поиски докумен-

тов, фотографий, хроникальных кино-

кадров военных лет, личных писем

бойцов и командиров. Поиски тех, кто

участвовал в сражении за Кавказ, в

обороне и освобождении Новорос-

сийска.

Позади была кропотливая полуто-

рамесячная работа в Красногорском

зрхиве кино- и фотодокументов, в

Госфильмофонде. Были просмотрены

тысячи метров пленки. Кроме того,

прочитанные книги по истории и так-

тике прошедшей войны, найденные

свидетельства участников боев и оче-

видцев того времени. Велись каталоги

по найденным документам; дневники

по каждому дню и даже часу 1942 и

1943 годов.

• • •

Мы, то есть режиссер Центральной

студии документальных фильмов

Джемма Фирсова, ассистент по мон-

тажу Людмила Капралова и я, кор-

респондент журнала, направлялись в

Тбилиси, где группе предстояла ра-

бота в киноархиае, а затем в музеях

Тбилиси, Новороссийска и Геленджи-

ка, поездки по местам военных дей-

ствий.

Когда поезд отошел от перрона, я

попросила Джемму Сергеевну рас-

сказать о своей работе.

— Мне еще трудно сказать, каким

будет наш фильм. Сначала мы задума-

ли сделать ленту лишь о локальном

участке фронта — показать подвиг

Новороссийска. Но потом стало ясно,

что сам материал и значение этогс

события не укладываются в несколь-

ко частей фильма. Ведь Новорос-

сийск — это часть огромной и долгой

битвы за Кавказ, и многие события

происходившие здесь, были теснс

связаны с другими участками Кавказ-

ского фронта, который в то время

стал одним из важнейших мест воен-

ных действий второй мировой войны.

«Глобальные» планы стратегии Гитле-

ра на 1942 год сводились к следую-

щему: захват нефтеносных богатств

Кавказа, вторжение в Иран и Ирак,

вовлечение в войну Турции и Японии,

подготовка удара на Индию.

Эти «глобальные» планы ставились в

прямую зависимость от удачной кам-

пании на советско-германском фрон-

те, где главными направлениями уда-

6

ра были выбраны Кавказ и Сталин-

град.— Фирсова, раскрыв военные

карты, стала показывать расположе-

ние наших войск и немцев.— Поэтому

мы и решили идти от самого начала

этой битвы — от 25 июля 1942 года —

дня, с которого начинается сражение

за Кавказ. Закончится фильм концом

1943 года — крахом фашистских зах-

ватчиков на юге нашей страны, осво-

бождением Новороссийска, Тамани,

освобождением Кавказа.

— В чем особенности работы ре-

жиссера-документалиста, в чем ос-

новные ее трудности?

— Короткие куски пленки, свиде-

тельства очевидцев, архивные мате-

риалы, синхроны и музыку—основу

изобразительного и звукового ряда

необходимо привести в систему, по-

нять соотношение отдельных собы-

тий, выявить среди них главное, ве-

дущее. Необходимо увидеть целост-

ную картину того времени и только

потом писать сценарий, складывать

фильм.

Есть ли трудности? Да, они есть.

Во-первых, многих материалов просто

не сохранилось, например, бесследно

пропала часть материала, снятого на

«Малой земле» оператором Пойчен-

ко. Значит, в рассказе о «Малой зем-

ле» придется использовать другие

изобразительные средства. Во-вторых,

прошло время: многие документаль-

ные кадры уже «раздокументироаа-

ны», то есть они часто употреблялись

в различных контекстах, и сейчас не-

обходимо вернуть их первоначаль-

ность. Для этого и ведутся многочис-

ленные каталоги, сверяются свиде-

тельства и документы с тем, что мы

видим в хронике. Это только некото-

рые из огромного ряда задач, кото-

рые стоят перед нами на первом

этапе.

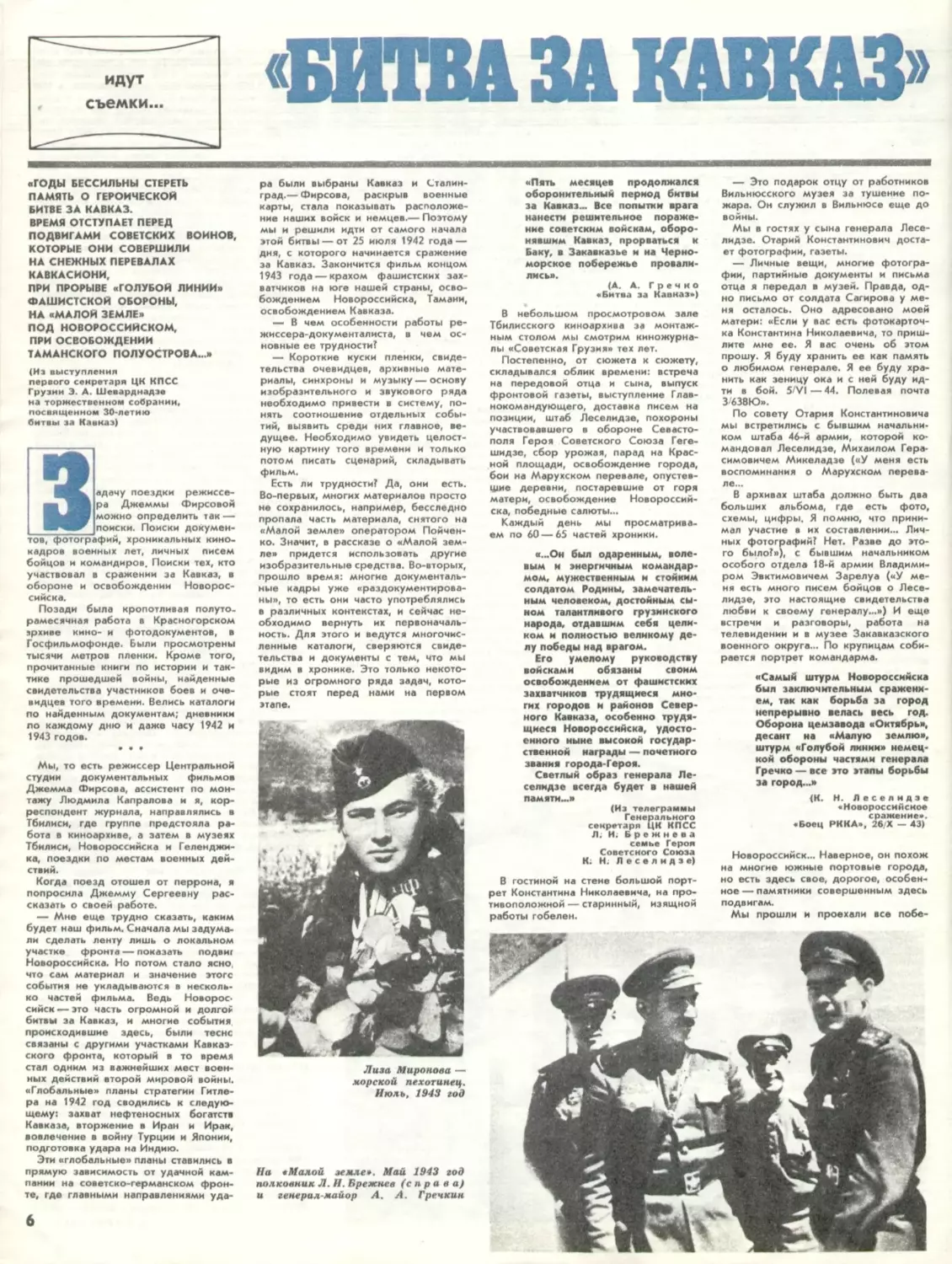

Лиза Миронова —

морской пехотинец.

Июль, 1943 год

На » Малой земле». Май 1943 год

полковник Л. И. Брежнев (справа)

и генерал-майор А. А. Гречкин

«Пять месяцев продолжался

оборонительный период битвы

за Кавказ... Все попытки врага

нанести решительное пораже-

ние советским войскам, оборо-

нявшим Кавказ, прорваться к

Баку, в Закавказье и на Черно-

морское побережье провали-

лись».

(А. А. Г р е ч н о

• Битва за Кавказ»)

В небольшом просмотровом зале

Тбилисского киноархива за монтаж-

ным столом мы смотрим киножурна-

лы «Советская Грузия» тех лет.

Постепенно, от сюжета к сюжету,

складывался облик времени: встреча

на передовой отца и сына, выпуск

фронтовой газеты, выступление Глав-

нокомандующего, доставка писем на

позиции, штаб Леселидзе, похороны

участвовавшего в обороне Севасто-

поля Героя Советского Союза Геге-

шидзе, сбор урожая, парад на Крас-

ной площади, освобождение города,

бои на Марухском перевале, опустев-

шие деревни, постаревшие от горя

матери, освобождение Новороссий-

ска, победные салюты...

Каждый день мы просматрива-

ем по 60 — 65 частей хроники.

«...Он был одаренным, воле-

вым и энергичным командар-

мом, мужественным и стойким

солдатом Родины, замечатель-

ным человеком, достойным сы-

ном талантливого грузинского

народа, отдавшим себя цели-

ком и полностью великому де-

лу победы над врагом.

Его умелому руководству

войсками обязаны своим

освобождением от фашистских

захватчиков трудящиеся мно-

гих городов и районов Север-

ного Кавказа, особенно трудя-

щиеся Новороссийска, удосто-

енного ныне высокой государ-

ственной награды — почетного

звания города-Героя.

Светлый образ генерала Ле-

селидзе всегда будет в нашей

памяти...»

(Из телеграммы

Генерального

секретаря ЦК КПСС

Л. И; Брежнева

семье Героя

Советского Союза

К. Н. Леселидзе)

В гостиной на стене большой порт-

рет Константина Николаевича, на про-

тивоположной — старинный, изящной

работы гобелен.

— Это подарок отцу от работников

Вильнюсского музея за тушение по-

жара. Он служил в Вильнюсе еще до

войны.

Мы в гостях у сына генерала Лесе-

лидзе. Отарий Константинович доста-

ет фотографии, газеты.

— Личные вещи, многие фотогра-

фии, партийные документы и письма

отца я передал в музей. Правда, од-

но письмо от солдата Сагирова у ме-

ня осталось. Оно адресовано моей

матери: «Если у вас есть фотокарточ-

ка Константина Николаевича, то приш-

лите мне ее. Я вас очень об этом

прошу. Я буду хранить ее как память

о любимом генерале. Я ее буду хра-

нить как зеницу ока и с ней буду ид-

ти в бой. 5/VI—44. Полевая почта

3 638Ю».

По совету Отария Константиновича

мы встретились с бывшим начальни-

ком штаба 46-й армии, которой ко-

мандовал Леселидзе, Михаилом Гера-

симовичем Микеладзе («У меня есть

воспоминания о Марухском перева-

ле...

В архивах штаба должно быть два

больших альбома, где есть фото,

схемы, цифры. Я помню, что прини-

мал участие в их составлении... Лич-

ных фотографий? Нет. Разве до это-

го было?»), с бывшим начальником

особого отдела 18-й армии Владими-

ром Эвктимовичем Зарелуа («У ме-

ня есть много писем бойцов о Лесе-

лидзе, это настоящие свидетельства

любви к своему генералу...») И еще

встречи и разговоры, работа на

телевидении и в музее Закавказского

военного округа... По крупицам соби-

рается портрет командарма.

«Самый штурм Новороссийска

был заключительным сражени-

ем, так как борьба за город

непрерывно велась весь год.

Оборона цемзавода «Октябрь»,

десант на «Малую землю»,

штурм «Голубой линии» немец-

кой обороны частями генерала

Гречко — все это этапы борьбы

за город...»

(К. Н. Леселидзе

«Новороссийское

сражение».

«Боец РККА», 26/Х — 43)

Новороссийск... Наверное, он похож

на многие южные портовые города,

но есть здесь свое, дорогое, особен-

ное — памятники совершенным здесь

подвигам.

Мы прошли и проехали все побе-

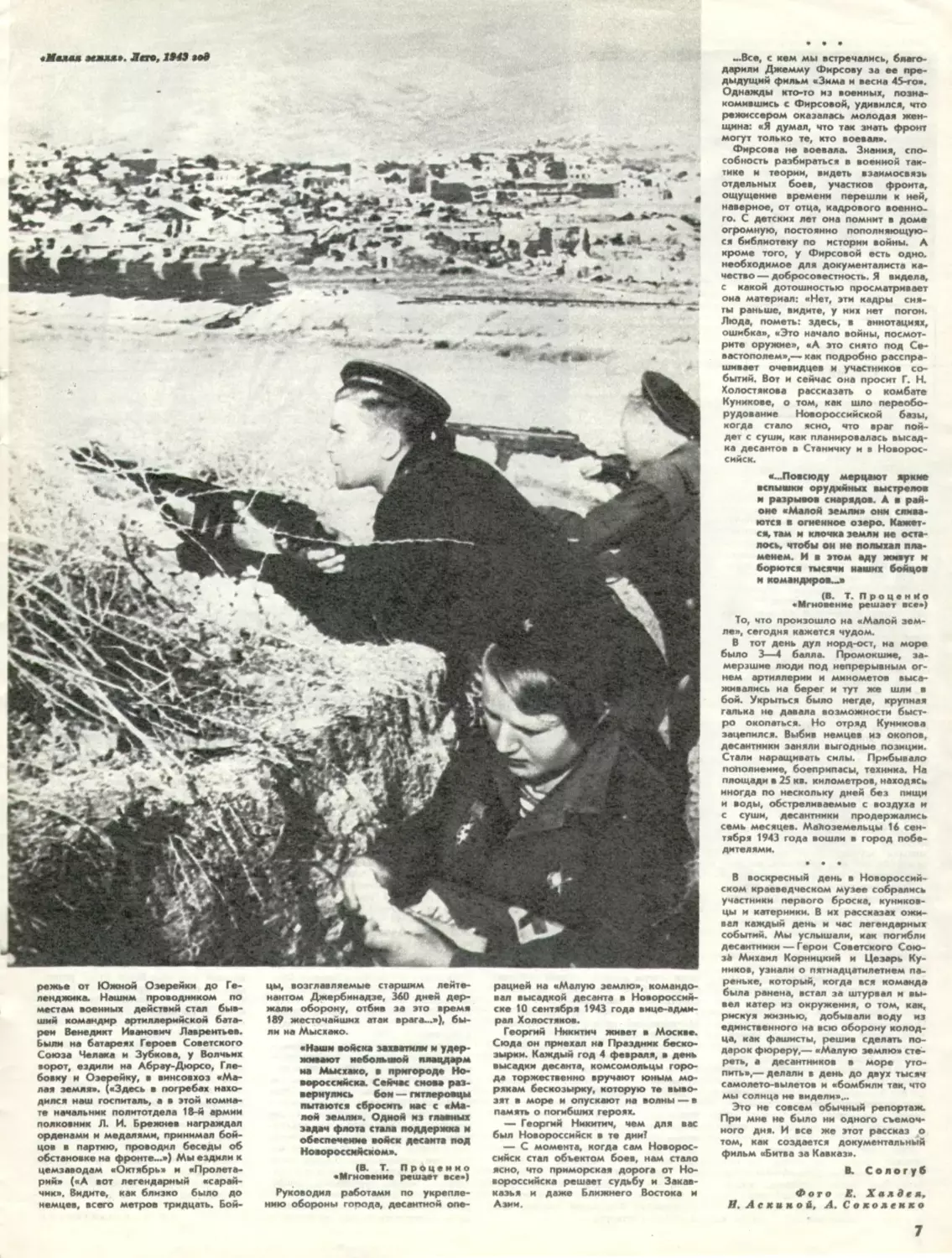

«Малал bomb. Лето, 1949 —9

режье от Южной Оэерейки до Ге-

ленджика. Нашим проводником по

местам военных действий стал быв-

ший командир артиллерийской бата-

реи Венедикт Иванович Лаврентьев,

были на батареях Героев Советского

Союза Челана и Зубкова, у Волчьих

ворот, ездили на Абрау-Дюрсо, Гле-

бовну и Оэерейку, в винсовхоз «Ма-

лая земля*. («Здесь в погребах нахо-

дился наш госпиталь, а в этой комна-

те начальник политотдела 18-й армии

полковник Л. И. Брежнев награждал

орденами и медалями, принимал бой-

цов в партию, проводил беседы об

обстановке на фронте—») Мы ездили к

цемзаводам «Октябрь* и «Пролета-

рий» («А вот легендарный «сарай-

чик». Видите, как близко было до

немцев, всего метров тридцать. Бой-

цы, возглавляемые старшим лейте-

нантом Джербинадзе, 360 дней дер-

жали оборону, отбив за это время

189 жесточайших атак врага—»), бы-

ли на Мысхако.

«Наши войска захватите* и удер-

живают небольшой плацдарм

на Мысхако, в пригороде Но-

вороссийска. Сейчас сном раз-

вернулись бои — гитлеровцы

пытаются сбросить иве с «Ма-

лой земли». Одной из главных

задач флота стала поддержка и

обеспечение войск десанта под

Новороссийском».

(В. Т. Проценко

«Мгновение решает все»)

Руководил работами по укрепле-

нию обороны гопода, десантной опе-

рацией на «Малую землю», командо-

вал высадкой десанта в Новороссий-

ске 10 сентября 1943 года вице-адми-

рал Холостяков.

Георгий Никитич живет в Москве.

Сюда он приехал на Праздник беско-

зырки. Каждый год 4 февраля, в день

высадки десанта, комсомольцы горо-

да торжественно вручают юным мо-

рякам бескозырку, которую те выво-

зят в море и опускают на волны — в

память о погибших героях.

— Георгий Никитич, чем для вас

был Новороссийск в те дни?

— С момента, когда сам Новорос-

сийск стал объектом боев, нам стало

ясно, что приморская дорога от Но-

вороссийска решает судьбу и Закав-

казья и даже Ближнего Востока и

Азии.

—Все, с кем мы встречались, благо-

дарили Джемму Фирсову за ее пре-

дыдущий фильм «Зима и весна 45-го».

Однажды кто-то из военных, позна-

комившись С Фирсовой, удивился, что

режиссером оказалась молодая жен-

щина: «Я думал, что так знать фронт

могут только те, кто воевал».

Фирсова не воевала. Знания, спо-

собность разбираться в военной так-

тике и теории, видеть взаимосвязь

отдельных боев, участков фронта,

ощущение времени перешли к ней,

наверное, от отца, кадрового военно-

го. С детских лет она помнит в доме

огромную, постоянно пополняющую-

ся библиотеку по истории войны. А

кроме того, у Фирсовой есть одно,

необходимое для документалиста ка-

чество — добросовестность. Я видела,

с какой дотошностью просматривает

она материал: «Нет, эти кадры сня-

ты раньше, видите, у них нет погон.

Люда, пометь: здесь, в аннотациях,

ошибка», «Это начало войны, посмот-

рите оружие», «А это снято под Се-

вастополем»,— как подробно расспра-

шивает очевидцев и участников со-

бытий. Вот и сейчас она просит Г. Н.

Холостякова рассказать о комбате

Куникоее, о том, как шло переобо-

рудование Новороссийской базы,

когда стало ясно, что враг пой-

дет с суши, как планировалась высад-

ка десантов в Станичку и в Новорос-

сийск.

«...Повсюду мерцают яркие

вспышки орудийных выстрелов

и разрывов снарядов. А в рай-

оне «Малой земли» они слива-

ются в огненное озеро. Кажет-

ся, там и клочка земли не оста-

лось, чтобы он не полыхал пла-

менем. И в этом аду живут и

борются тысячи наших бойцов

и командиров..»

(В. Т. П р о ц в и И о

«Мгновение решает все»)

То, что произошло на «Малой зем-

ле», сегодня кажется чудом.

В тот день дул норд-ост, на море

было 3—4 балла. Промокшие, за-

мерзшие люди под непрерывным ог-

нем артиллерии и минометов выса-

живались на берег и тут же шли в

бой. Укрыться было негде, крупная

галька не давала возможности быст-

ро окопаться. Но отряд Куникова

зацепился. Выбив немцев из окопов,

десантники заняли выгодные позиции.

Стали наращивать силы. Прибывало

пополнение, боеприпасы, техника. На

площади в 25 кв. километров, находясь

иногда по нескольку дней без пищи

и воды, обстреливаемые с воздуха и

с суши, десантники продержались

семь месяцев. МаЛоземельцы 16 сен-

тября 1943 года вошли в город побе-

дителями.

• • ф

В воскресный день а Новороссий-

ском краеведческом музее собрались

участники первого броска, куников-

цы и катерники. В их рассказах ожи-

вал каждый день и час легендарных

событий. Мы услышали, как погибли

десантники — Герои Советского Сою-

за Михаил Корннцкий и Цезарь Ку-

ников, узнали о пятнадцатилетием па-

реньке, который, когда вся команда

была ранена, встал за штурвал и вы-

вел катер из окружения, о том, кая,

рискуя жизнью, добывали воду из

единственного на всю оборону колод-

ца, как фашисты, решив сделать по-

дарок фюреру,— «Малую землю» сте-

реть, а десантников в море уто-

пить»,— делали в день до двух тысяч

самолето-вылетов и «бомбили так, что

мы солнца не видели»-.

Это не совсем обычный репортаж.

При мне не было ни одного съемоч-

ного дня. И все же этот рассказ о

том, как создается документальный

фильм «Битва за Кавказ».

В. Сологуб

Фото К. Халдея,

И. А с кия ой, А. Соколенко

7

Режиссер

X. Нарлиев

А рты к

(М. Аймедова)

«Джинсовет»

Да гони!»—

бритоголовый

белый конь,

рикрути-ка

колесу,

процедил

басмач, и

впряженный в арбу, тро-

нулся...

Кружилось огромное

олесо — сплошной крас-

ный круг — с распятой на нем Ар-

тык — женщиной, осмелившейся вос-

стать против вековых байских зако-

нов. Ветер рвал концы ее платка,

гыйнача, и разматывал мотки крас-

ной пряжи, которую она везла для

ковров первой в Туркмении женской

артели. Казалось, за арбой тянется

кровавый след...

Шла съемка самого драматическо-

го эпизода фильма «Когда женщина

оседлает коня». Колесование — же-

сточайшая пытка старого Востока. И

хотя Майе Аймедовой, исполнитель-

нице главной роли, полагались «дуб-

леры» — две куклы, изготовленные в

цехах «Мосфильма»,— актриса сама

должна была выдержать первые обо-

роты смертельного колеса.

Следовали дубли. До тех пор, пока

оператор X. Трандофилов не остался

доволен «сумасшедшим кадром», а

режиссер, все еще колеблясь, не ска-

зал: «Кажется, финал готов!»

Последние эпизоды фильма снима-

лись в первые съемочные дни в ма-

леньком селении Нохур, сохранившем

облик старых туркменских аулов.

Спрятанный высоко в горах, стисну-

тый скалами, Нохур напоминает ка-

менный мешок. Кажется, не пробить-

ся ручейку, не зазеленеть всходам...

Точно выбранная натура создала об-

раз фильма, символ оплота власти, не-

зыблемости байских устоев.

География фильма часто менялась.

Подымались, к горному водопаду,

чтобы снять эпизод гибели Меред-

бая, спускались в долину, обосновы-

вались в Бахардене и Байрам-Али —

городках, напоминавших старый Аш-

хабад, по улицам которого в 20-е го-

ды под духовой оркестр впервые про-

шли туркменки, снявшие яшмак —

платок молчания.

В Москву группа прилетела на один

съемочный день.

Колонный зал Дома союзов. Ма-

ленькая группка делегаток Востока

рядом с Лениным. Джекей — высокие

бархатные шапки киргизок, узбек-

ские тюбетейки, у штуки — серебря-

ные обручи в волосах таджичек —

все это на мгновение промелькнет в

имей

памяти героини и высветлится самый

яркий для нее миг — встреча с чело-

веком, который как никто понял ее

боль, понял, каких мук и самоотвер-

женности стоила свобода тысячам

женщин Востока.

— С Артык случилось ужасное,—

напоминает режиссер X. Нарлиев

Майе Аймедовой драматическую кол-

лизию предыдущего эпизода.— Одна

из женщин после агитации Артык ос-

мелилась сказать мужу, что ненавидит

его. И тот поднял жену за косу в по-

лоснул саблей. Артык одна хоронит

убитую, хотя, по мусульманскому

обычаю, женщина не имеет права хо-

ронить. Она н< иытывает ст рашные

муки — муж далеко, грудной ребенок

голоден. Сама она стала причиной

смерти. Кому выплакаться?..

На эту съемку X. Нарлиев и

М. Аймедова приехали из Кремля,

где им вручали медали лауреатов Го-

сударственной премии СССР за фильм

«Невестка». Настроение празднично-

сти и торжественности как нельзя

лучше совпало с приподнятым тоном

съемок в Колонном зале.

М. Аймедова сосредоточенна. Ак-

трисе предстоит на миг изменить ма-

жорное звучание сцены. Ее юная турк-

менка Артык среди всеобщего лико-

вания вдруг расплачется и уткнется

лицом в плечо Ильича. И актер

Ю. Каюров, исполняющий роль Ле-

нина, должен суметь в короткие се-

кунды передать удивительную прони-

цательность Владимира Ильича, его

душевную чуткость.

— Можно, я, что-то буду говорить

Ленину по-туркменски? — спрашива-

ет актриса и неожиданно находит

поддержку не только режиссера.

— Тогда в Москве,— вмешивается

в ход репетиции Джемине Полтаева,

участница исторической встречи с

вождем,— каждая из женщин на сво-

ем языке кричала Ленину «Здравст-

вуй!». А одна узбечка сбросила па-

ранджу и обняла Ленина. Он улыбал-

ся и расспрашивал нас о жизни, о

быте. А потом сказал Н. К. Круп-

ской: «Наше дело правое. Раз просну-

лись самые отсталые из отсталых».

Идет репетиция. Пожилые и юные

азербайджанки, узбечки, таджички

устремляются навстречу Ленину. Сце-

на об|>етает динамичность, ритм, эмо-

циональный накал, логическую завер-

шенность. Начинается съемка. Дубли,

дубли, дубли... Лучшие из них войдут

в картину.

— Фильм воскрешает 20-е годы,—

рассказывает режиссер X. Нарлиев,—

установление Советской власти в рес-

публике, в далеких глухих аулах. Он

посвящен «пионерке» Востока Энне

Кулиевой, женщине, возглавившей

первый женотдел республики. Образ

героини собирательный. Создавая сце-

нарий, мы помнили о зверски убитой

учительнице Гюльбахар, аульской ак-

тивистке Аннаджамаль Хыдыр Кызы

и о мнЪпгх других, погибших и остав-

шихся в живых туркменках, пробу-

дившихся к новой жизни. Наша ге-

роиня Артык-гуль — жена революцио-

нера, начальника отряда по борьбе с

басмачами. Название фильма не слу-

чайное. Есть пословица: «Когда жен-

щина сядет на коня, а жаворонок —

на ветку, наступит конец света». Ино-

сказательный смысл ее ясен: женщи-

на должна молчать и никогда не са-

диться на коня — не быть ей равной

мужчине.

Наш фильм — романтическая тра-

гедия, рассказывающая о поэтической

натуре героини, о пробуждении ее

души. Сны Артык должны органично

вплестись в ткань фильма, как ее

неосуществленные мечты и чаяния.

Начало и финал будут откровенно

символичны. Зритель увидит словно

ожившую Артык — женщину удиви-

тельной красоты. Ветер будет разве-

вать ее смоляно-черные косы, разду-

вать парусом красное платье. И

вслед за смеющейся Артык на белых

конях промчатся молодые всадницы

в красных одеждах.

Сценарий написан мной вместе

с М. Аймедовой. Для нее и для од-

ного из самых да|ювитых туркмен-

ских актеров, X. Овангезелова. Худож-

ник А. Ходжаииязов, композитор

Р. Реджепов. В картине снимается по-

пулярный актер X. Муллюк (Азад) и

недавние вгиковцы, мои младшие

братья Нарлиевы—Ходжадурды (Хом-

мат) и Ходжаберды (Берды). Роль

красноармейца Сашк о играет актер

Ашхабадского русского драматиче-

ского театра имени Пушкина А. Крас

вопольский.

Р. Константинов*

8

«УЗБЕКФИЛЬМ» заключил до-

говор о творческом содружестве с

Узбекским комбинатом тугоплав-

иих и жаропрочных металлов. Про-

дукция этого комбината отгружа-

ется более чем по двум с полови-

ной тысячам адресов. Коллективы

комбината и киностудии будут

оказывать друг другу деловую,

конкретную помощь, постоянно

встречаться и подводить итоги ра-

боты, широко информировать друг

друга о ходе выполнения социали-

стических обязательств. Кинемато-

графисты окажут помощь в созда-

нии на комбинате любительской

киностудии. Бригадир наладчиков

комбината К. А. Федотов избран

членом художественного совета

студии. На состоявшемся во Двор-

це иультуры номбината вечере, по-

священном подписанию договора,

кинорежиссеру, Герою Социалисти-

ческого Труда К Ярматову был

вручен значок ударника коммуни-

стического труда. .

«ЛЕННАУЧФИЛЬМ» и ЛОДЗИН-

ЗКАЯ студия в Польше создали до-

кументальный очерк «Пушкин и

Мицкевич». Режиссер В. Гурнален-

но. Оператор В. Мицкевич. Автор

сценария В. Самойлов.

НЕДЕЛЯ СОВЕТСКИХ ФИЛЬМОВ

УСПЕШНО ПРОШЛА в Федератив

ной Республике Германии. В деле-

гацию, возглавляемую заместите-

лем председателя Госкино СССР

В. Головней, входили актрисы Т.

Доронина и И. Мирошниченко, ре-

жиссер В. Жалакявичус, кинокри-

тик Р. Юренев. Показывались доку-

ментальный фильм «Визит Л. И.

Брежнева в ФРГ», художественные

ленты «Мачеха», «Это сладкое сло-

во — свобода!», «Солярке», «Моно-

лог», «Человек на своем месте»,

•Саженцы», «Иван Васильевич ме-

няет профессию», «Точна, точна,

запятая...», а также документаль-

ные и научно-популярные карти-

ны, с которыми познакомились зри-

тели Бонна. Гамбурга и Мюнхена.

ПЕРВОЙ ПОЛНОМЕТРАЖНОЙ

художественной картиной режис-

сера Н. Хубова будет комедийный

фильм для детей «Чужая роль* —

о воспитании чувства ответствен-

ности у школьников младших клас-

сов. Фильм будет поставлен на

Центральной студии детских и

юношеских фильмов имени

М. Горького. В основе сценария

пьеса С. Михалкова.

На этой же студии лирическую

комедию для школьников «Громов

и молнии» поставит режиссер

В. Саруханов — выпускник Высших

режиссерских курсов.

Речь пойдет о подростках, каж-

дый из которых, являясь членом

большого коллектива, представля-

ет индивидуальность, требующую

и себе самого пристального внима-

ния. Герой фильма — школьник

6-го класса, помогая заболевшей

однокласснице, школьникам млад-

ших классов, воспитывается и сам.

Автор сценария К> Алешковский.

ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ В СТРА-

НЕ КИНОТЕАТРОВ. «Аврора», на

Невском проспекте в Ленинграде

отметил свое шестидесятилетие

(это название он носит с 1930 года,

а раньше назывался «Пиккадил-

ли»), В 1924 году здесь дирижиро-

вал оркестром А. К. Глазунов, в

«Авроре» пела начинающая К.

Шульженко. Сегодня «Аврора» —

иомсомольсио-молодсжный киноте-

атр. Здесь действуют интернацио-

нальный киноклуб «Молодежь и

планета». У «Авроры» немало по-

стоянных зрителей. Среди них ле

нинградец И. Пастер, посещающий

кинотеатр со дня его открытия, би-

летер Л. Лебедева работает здесь с

1925 года. На праздновании 60-ле-

тия кинотеатра показывался пер-

вый русский игровой фильм

«Стенька Разин» и первый мульт-

фильм «Стрекоза и муравей», от-

крывшие ретроспективный показ