Автор: Суэтин А.

Теги: настольные игры (на сообразительность, ловкость и удачу) шахматы шахматные комбинации

ISBN: 978-5-94693-058-1

Год: 2009

Текст

Шахматный

Университет

www.chessm.ru

Алексей СУЭТИН

ШАХМАТЫ

Искусство середины игры

Шахматный . 2 П

Университет* ЗВ

WWW.CHESSM.RU

Алексеи Суэтин

ИМИ

Russian Chess House

МОСКВА

2009

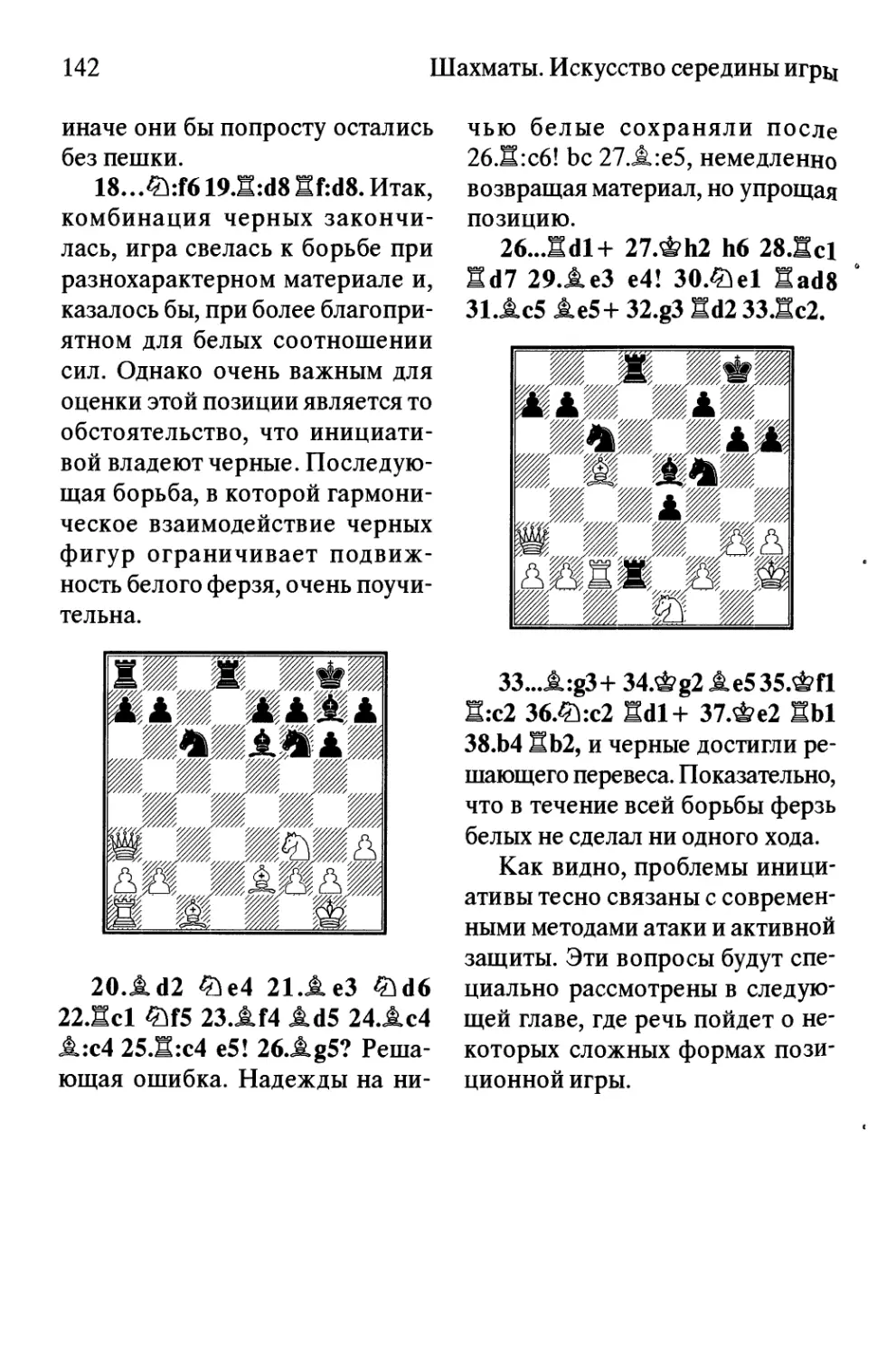

УДК 794

ББК 75.581

С91

Суэтин А.С.

С91 Шахматы. Искусство середины игры. — М.: «RUSSIAN

CHESS HOUSE», 2009. - 264 с. (Шахматный университет).

ISBN 978-5-94693-058-1

Книга классика советской шахматной литературы, между-

народного гроссмейстера, известного теоретика, тренера 9-го

чемпиона мира Т. Петросяна основана на двух его фундамен-

тальных работах: «Середина игры в шахматной партии» и «Ди-

намика миттельшпиля».

Послесловие, тесно связанное с основным текстом, написа-

но редактором книги международным мастером И. Одесским

на основе партий матча на первенство мира Ананд-Крамник

(Бонн, 2008). Книга прошла компьютерное тестирование «по

Каспарову».

Для широкого круга любителей шахмат.

УДК 794

ББК 75.581

Учебное издание

Алексей Степанович Суэтин

ШАХМАТЫ. ИСКУССТВО СЕРЕДИНЫ ИГРЫ

Редактор Илья Одесский.

Художник Владимир Кондратенков.

Компьютерная верстка Андрей Ельков.

Подписано в печать 18.05.2009. Формат 60x90/16.

Гарнитура «Ньютон». Усл. п. л. 16,50. Тираж 2500 экз. Заказ 3741

Издательство «RUSSIAN CHESS HOUSE»

(директор Мурад Аманназаров)

Тел./факс: (495) 963-80-17

e-mail: murad@chess-m.com или andy-el@mail.ru

http://www.chessm.ru — Интернет-магазин

При участии ООО «Стрежень»

Отпечатано с готовых файлов заказчика в ОАО «ИПК

«Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

© Суэтин А.С., 2009

ISBN 978-5-94693-058-1 © Издательство «RUSSIAN CHESS HOUSE», 2009

Глава I

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ

Шахматы очень многогранны.

Прежде всего они привлекают

внутренней красотой своих идей,

эстетикой. В то же время к шах-

матам применимы законы логики,

что приближает их к науке. Раз-

витие шахматного творчества,

особенно со времен эпохи Ренес-

санса, наглядно показывает, что

шахматы являются неотделимой

частью мировой культуры.

В процессе чего создаются ху-

дожественные идеи шахмат? В

чем находит выражение их логи-

ка? Этот немаловажный вопрос

мы и осветим прежде всего. В свя-

зи с этим остановимся на некото-

рых общеизвестных и отправных

шахматных истинах.

Основной закон развития

шахматной партии - борьба.

Уже после первых ходов, необхо-

димых для того, чтобы боевые

силы партнеров пришли в сопри-

косновение, развертывается сра-

жение, в котором активным сред-

ствам борьбы (ходу, угрозе, опе-

рации, плану и т.д.) неизменно

противодействуют различные за-

щитительные и контрнаступа-

тельные действия.

Борьба в шахматной партии ос-

новывается на тех понятиях и

принципах, которые находятся в

прямой зависимости от специфи-

ческих особенностей, правил и це-

лей игры. Сюда следует отнести

такие элементарные понятия, как

шкала взаимной ценности фигур и

пешек, боевые свойства и особен-

ности каждой из них. Важным фак-

тором является роль короля в игре.

От материальной части неот-

делимы различные свойства про-

странства (доски), где происходит

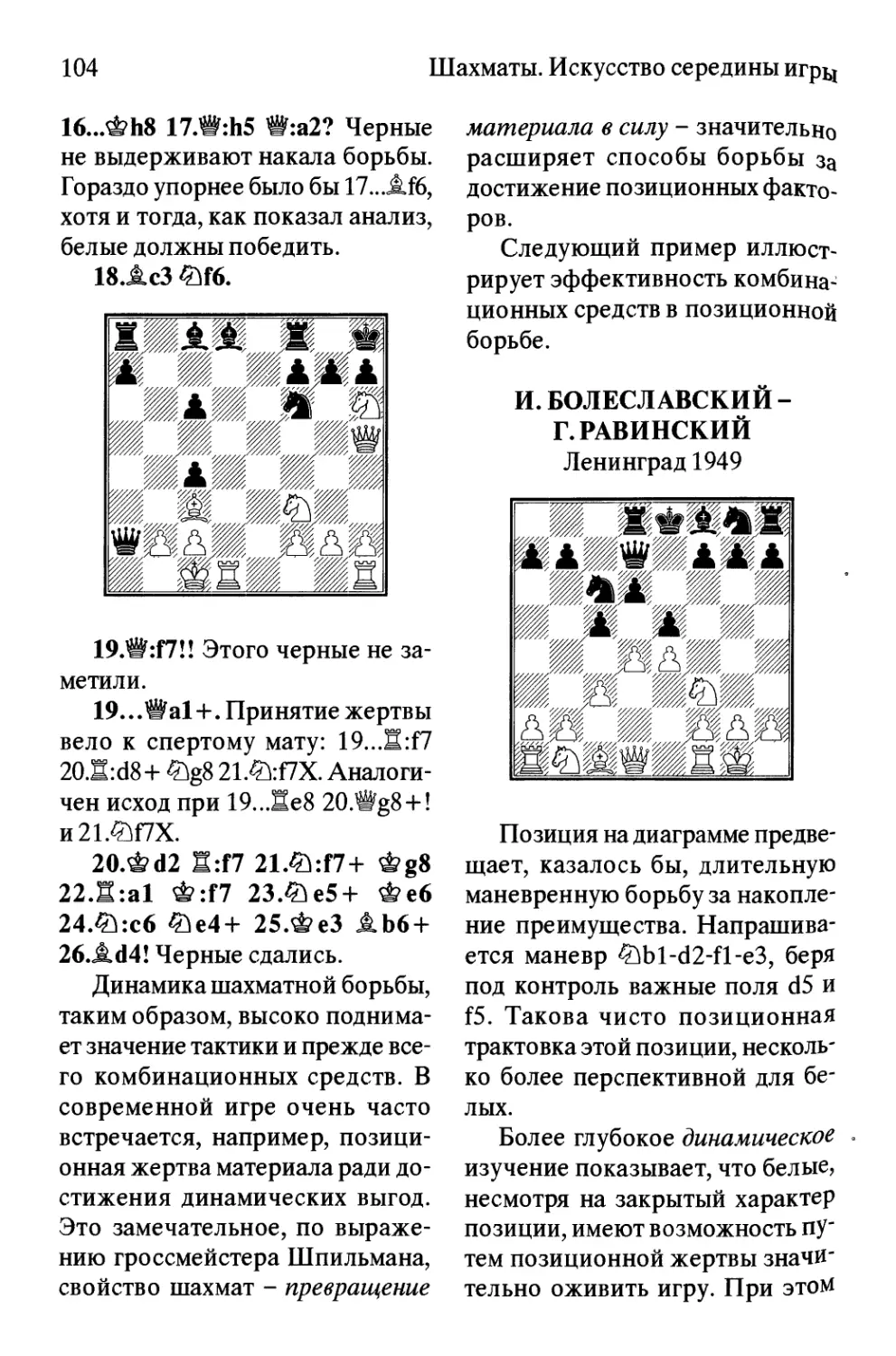

сражение. В зависимости от рас-

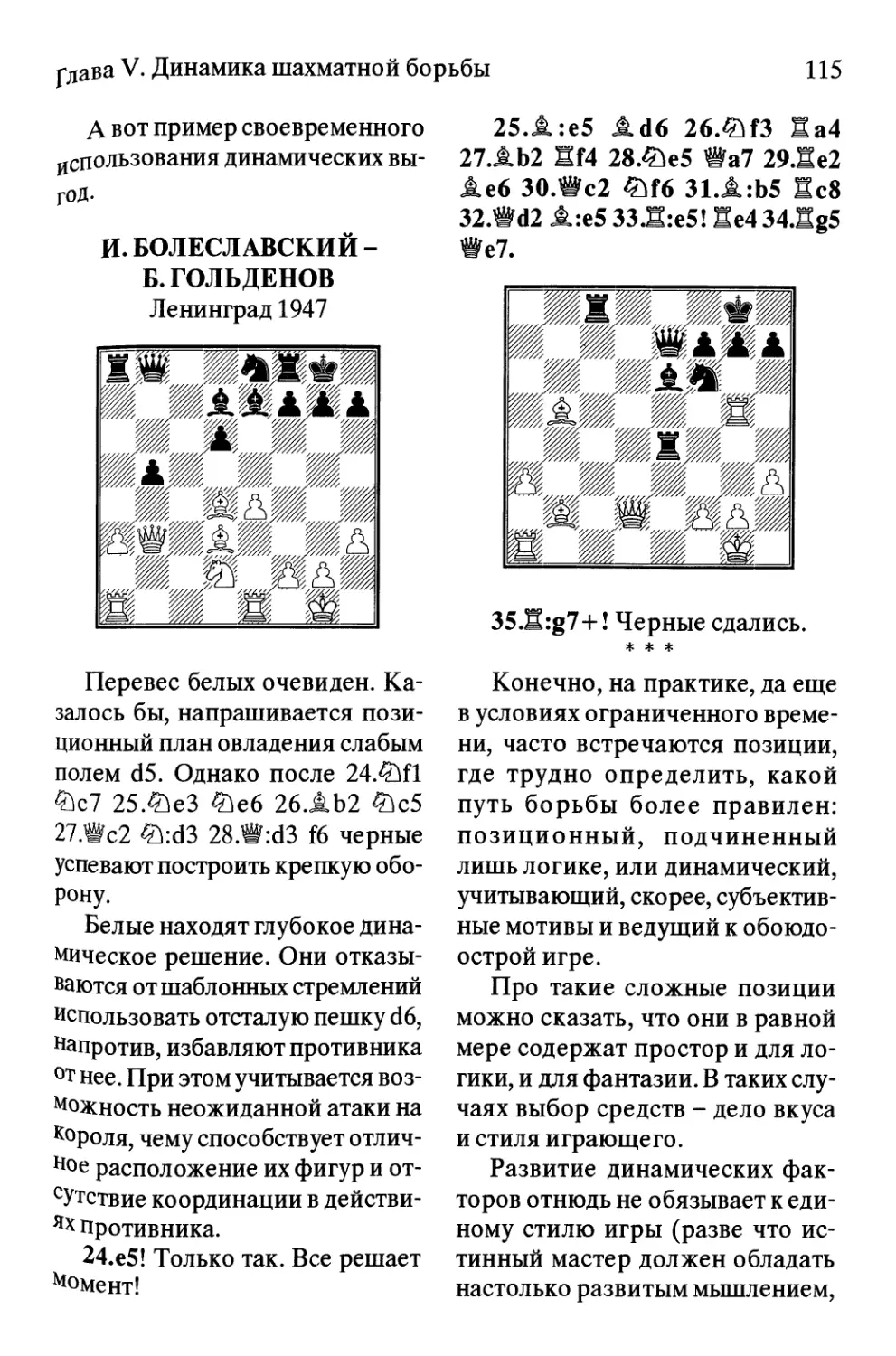

положения на доске, взаимодей-

ствия с другими фигурами, как

своими, так и противника, сила

боевой единицы (фигуры или

пешки) может заметно изменять-

ся. Даже неискушенным шахма-

тистам не может не бросаться в

глаза, что на силу боевой едини-

цы часто влияет внешний контур

позиции. Общеизвестны такие

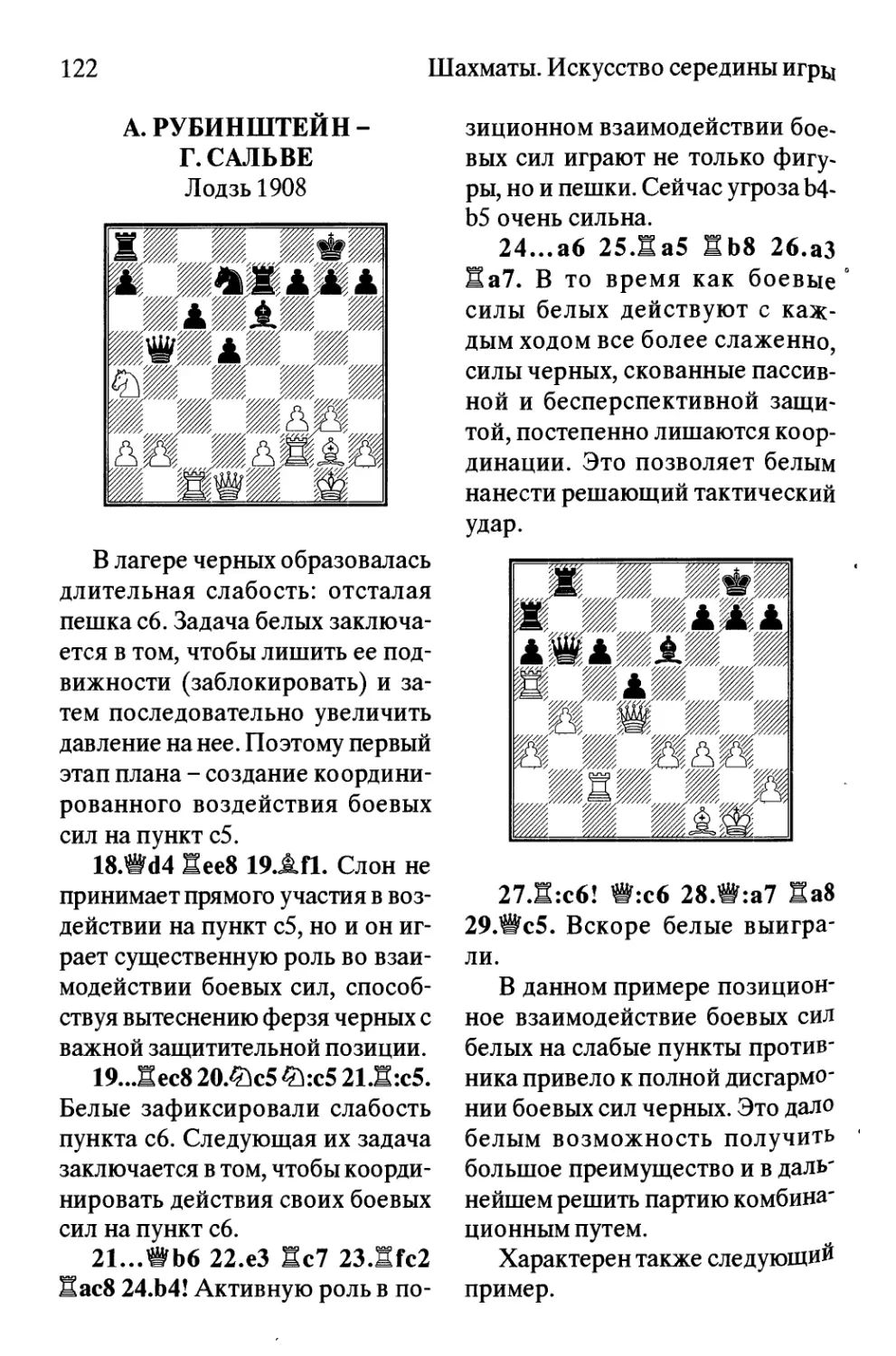

позиционные элементы, как цен-

трализация, сильные и слабые

поля, открытые линии, характер

пешечной структуры и т.п.

Нетрудно убедиться, что на

пути к главной цели - достиже-

4

Шахматы. Искусство середины игры

нию материальных и позицион-

ных преимуществ - и развертыва-

ется борьба. Вместе с тем (в этом

и заключается одна из важных

особенностей шахматного сраже-

ния) все указанные элементы,

прежде всего, - оружие борьбы.

Так, в шахматной партии очень

условно различие между объек-

том атаки и действующими сила-

ми. По ходу игры объект атаки

подчас мгновенно может обра-

титься в действующую силу.

Поучителен следующий при-

мер.

А. КОТОВ - Н. НОВОТЕЛЫЮВ

Москва 1947

В лагере белых обозначился

объект атаки - изолированная

пешка d4, на которую черные и

направили давление своих сил.

Вероятно, логичнее всего было

23...£М5, блокируя слабость. Чер-

ные, однако, избрали более пря-

молинейный план.

23...®е8 24.21С2 ®d6? Угроза

25.. .£jf5 выглядит очень неприят-

ной. Но черные упустили из виду,

что пешка d4 не только объект их

атаки, но и боевая единица про-

тивника. Используя удобный мо-

мент, белые решительно избавля-

ются от слабости.

25.d5! Пешка приносится в

жертву, но фигуры белых резко

активизируются.

25...ed 26..A:g7 &:g7 27.2>d4!

В отличие от черных, предавших

забвению принцип блокады, белые

надежно блокируют опасную про-

ходную пешку d5. Теперь выясня-

ется, что «растрепанные» пешки

черных стали объектом давления.

Позиция быстро ухудшается.

27...ФГ6 28.21се2 21f5 29. W4

&g7 3O.h4 Se7 31.H:e7 Ф:е7

32.Hel+ *d733£e5 f634.He2 Hc8

35.Sd2 a6 36.®de2 Фе737.2)с3 d4

38.S:d4. Белые отыграли пешку,

сохранив большой позиционный

перевес, который в дальнейшем

уверенно реализовали.

В шахматном сражении также

условно деление на действующие

силы и резервы.

рлава I. Общие вопросы стратегии и тактики

5

Естественно, исход борьбы

должен решиться - вследствие

существенного нарушения рав-

новесия позиции - в пользу од-

ной из сторон. Однако часто воз-

никают такие позиции, где уже

малейшее преимущество в соот-

ношении сил создает реальные

предпосылки для достижения

победы. Конечно, есть и исклю-

чения. Например, теоретические

окончания, где материальный

перевес оказывается недостаточ-

ным для выигрыша. Или редко

встречающиеся т.н. «позицион-

ные ничьи», где сильнейшая сто-

рона также не может использо-

вать свои выгоды.

И. БОЛЕСЛАВСКИЙ -

В. СМЫСЛОВ

Ленинград 1948

Фигур на доске осталось мало,

и позиция выглядит ничейной.

Пешки расположены симметрич-

но. Но при внимательном анали-

зе вырисовывается преимущество

черных: у них более эластично

расположены пешки королевско-

го фланга. А при такой ситуации

сочетание ладьи и коня гораздо

удачнее ладьи и слона.

Включая в игру короля, чер-

ные усиливают свою позицию и

приступают к использованию сла-

бостей.

1...Дс5 (ладья устремляется на

а5) 2.Sb2 2)d7 З.Фй4 На5 4.Нс2

Феб 5.Дсб+ ФГ5 6.Нс7 ^е5

7.Sc5. Белые ищут спасение в

дальнейших упрощениях. Следу-

ющий сильный ход разрушает их

надежды.

7...1аЗ! 8.А:е5 На4+! 9.1с4.

Упрощает задачу черных. После

9.ФеЗ fe 1О.Нс2 Sa3+ И.Фе2 бе-

лые могли еще долго сопротив-

ляться.

9...fe+ 1О.Ф<15 Д:а2 ll.Sg4 g5.

Белые сдались. Пример показы-

вает роль мельчайших, порой ма-

лозаметных преимуществ в шах-

матной борьбе.

Шахматная партия представ-

ляет собой процесс борьбы, где

каждый ход изменяет не только

6

Шахматы. Искусство середины игры

внешний рисунок позиции. В

движении находятся и все ука-

занные выше материальные и

позиционные элементы. Это и

определяет очень большую

роль хода - единицы шахматно-

го времени. Время следует так-

же причислить к основным фак-

торам борьбы. Если образно

сравнить шахматную партию с

фильмом, то кадрами такого

фильма станут позиции, сменя-

ющиеся в партии после каждо-

го хода.

Понятие позиции в шахмат-

ной игре включает в себя элемен-

ты пространства, времени, мате-

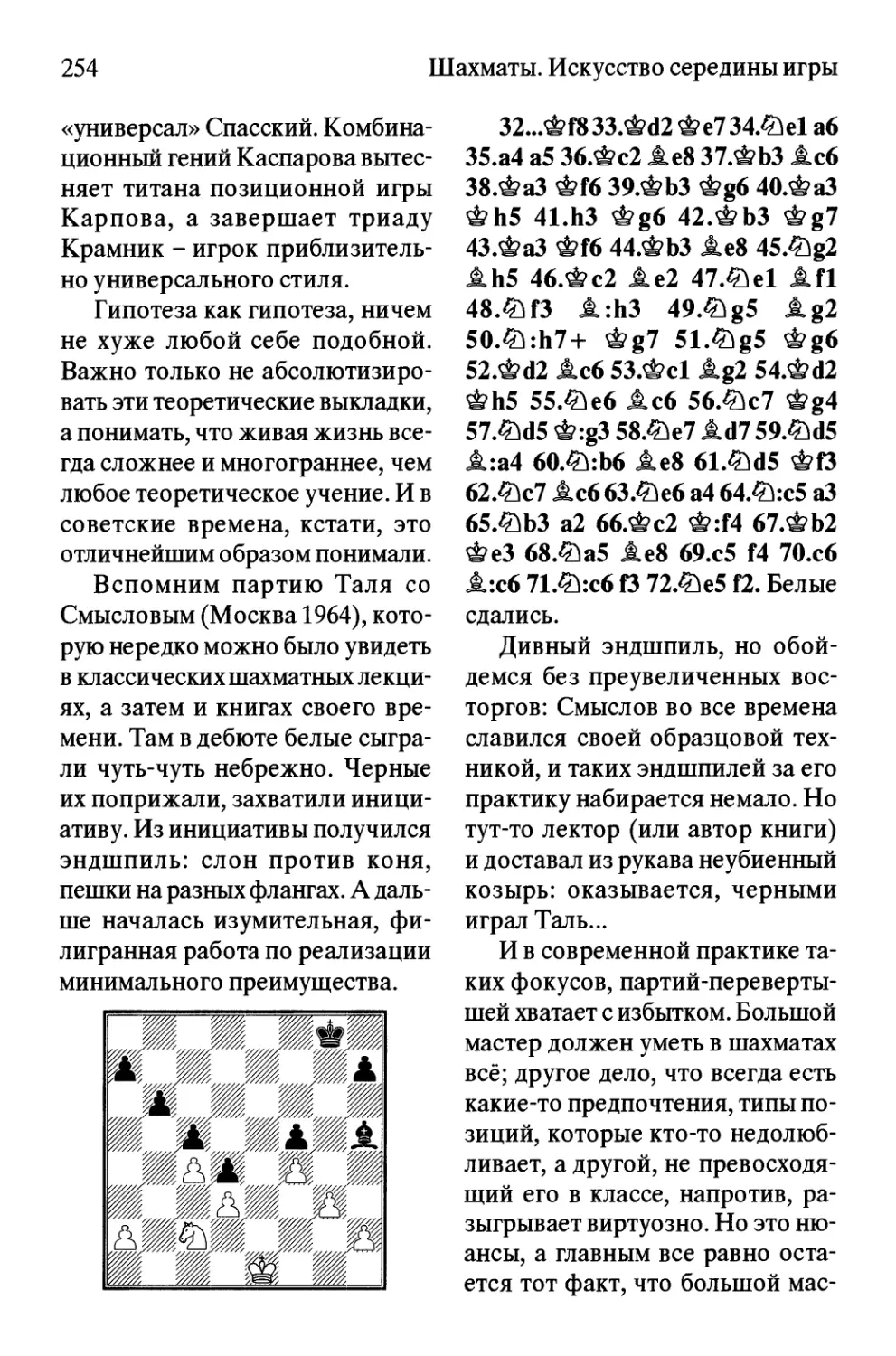

риального соотношения сил, а

также характер расположения

фигур (их подвижность, взаимо-

действие и т.д.). Последний фак-

тор, несомненно, играет самую

важную роль в партии. Иногда

можно достичь перевеса и в ма-

териале, и во времени, и в про-

странстве, но не добиться побе-

ды.

Приведем два примера.

Ход белых

Ход белых

В первой позиции у черных

решающее материальное преиму-

щество, но взаимодействие их

фигур нарушено. После l.g7 чер-

ные вынуждены прекратить со-

противление. Во второй позиции

после l.g7 черные также не могут

выиграть: 1... ®:g7+ 2.&:g7 (заби-

рая затем одну из легких фигур).

* * *

Шахматная партия развивает-

ся в соответствии с принципами

стратегии и тактики.

Стратегия шахмат включает

в себя вопросы общего взаимо-

действия боевых сил, используе-

мых для достижения важнейших

целей на том или ином этапе

борьбы. В основе стратегии ле-

жит план - целеустремленный

метод действий. По мере разви-

тия шахматного творчества стра-

тегические планы обогащаются

все новыми формами. Многие из

них становятся типичными.

План в шахматной партии все-

гда базируется на оценке исход-

Глава I- Общие вопросы стратегии и тактики

Ной позиции, учете ее существен-

ных особенностей. План игры -

эТо своего рода ориентир, кото-

рого придерживаются в борьбе.

Меняются условия борьбы - ме-

няется и план. Ведь каждое, иног-

да даже несущественное измене-

ние позиции требует новых стра-

тегических решений.

План неизменно сопутствует

шахматной партии от первого до

последнего хода, как бы освещая

ее течение. В практической игре

стратегия иногда выступает очень

рельефно, а иногда, напротив,

становится как бы незримой.

План отступает в тех случаях, ког-

да первостепенную роль начина-

ет играть тактика - второй

неотъемлемый компонент про-

цесса борьбы.

Если стратегия дает шахмати-

сту принципы общего руковод-

ства боевыми силами, то тактика

требует конкретного подхода к

той или иной позиции, макси-

мального приближения к специ-

фике ведения борьбы. Как образ-

но заметил Эйве: «Стратегия тре-

бует размышления, тактика - про-

ницательного взгляда».

Тактика шахмат - это искусст-

во ведения борьбы. Она учитыва-

ет боевые свойства и особеннос-

ти фигур и пешек, различные

виды их взаимодействия. Наме-

ченные замыслы осуществляются

путем тактических приемов, опе-

раций.

7

Основой тактической опера-

ции является угроза (в широком

смысле этого слова). Угрозы мо-

гут быть резко различны по свое-

му характеру:

- угроза неприятельскому ко-

ролю;

- угроза достижения матери-

ального преимущества;

- угроза захвата пространства

и ограничения подвижности фи-

гур противника;

- угроза создания в его лагере

слабых пунктов или полей;

- угроза размена атакующих

фигур противника для облегче-

ния защиты.

И т.д. И в этом разнообразии

находит отражение неисчерпае-

мое богатство шахмат.

Рассмотрим несколько приме-

ров, иллюстрирующих тактичес-

кие приемы.

Одним из эффективных такти-

ческих средств является маневр.

Часто он бывает довольно лако-

ничным и состоит из двух-трех

ходов. Но нередко встречаются и

многоходовые маневры, внешне

яркие и запоминающиеся. Харак-

терен следующий пример (см.

диаграмму).

2O.^g5! Казалось бы, целесо-

образнее направить коня на поле

d4 (где он расположен очень ак-

тивно) сразу. Но Алехин не спе-

шит это сделать. Белые занимают

поле d4 лишь через несколько

8

Шахматы. Искусство середины игры

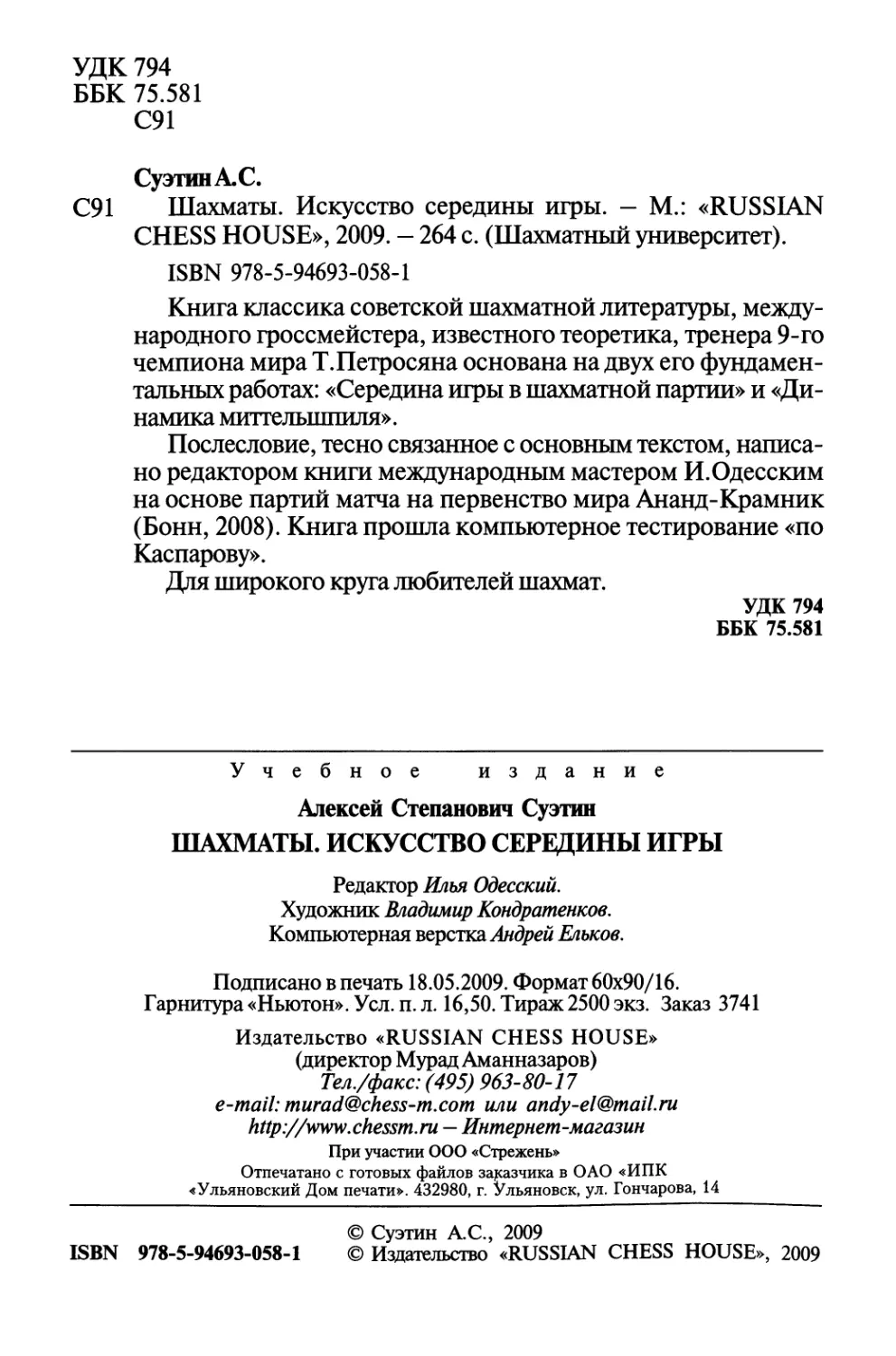

А. АЛЕХИН - 3. ТАРРАН!

Мангейм 1914

ходов. Конь совершает такой мар-

шрут: f3-g5-h3-f4-e2-d4. Идея это-

го замечательного маневра зак-

лючается в том, чтобы сначала

путем комбинационной атаки на

пункт е4 добиться ослабления

пешечной позиции черных и за-

воевать поле f5.

20... h6 (на 2О...,Йе5 очень силь-

но 21.Ab3! Af5 22.Аа4+ Ф18 23.

Ас2!) 2ШИЗ ©е5 22Лс1 <Sg4 23.

£И4! Конь продолжает свой путь.

23...g5 24.h3 2>gf6 25.£>е2

£kd5 26.A:d5 W:d5 27.2>d4! Ма-

невр завершен. Возможность

вторжения коня на королевский

фланг через поле f5 решает исход

борьбы.

27...We5 28.2>с4 Wd5 29.21f5!

ФГ8 3O.^f:d6. Вскоре белые вы-

играли.

Полезным тактическим при-

емом для усиления позиции час-

то становится размен важных

фигур противника. Любопытен

следующий пример.

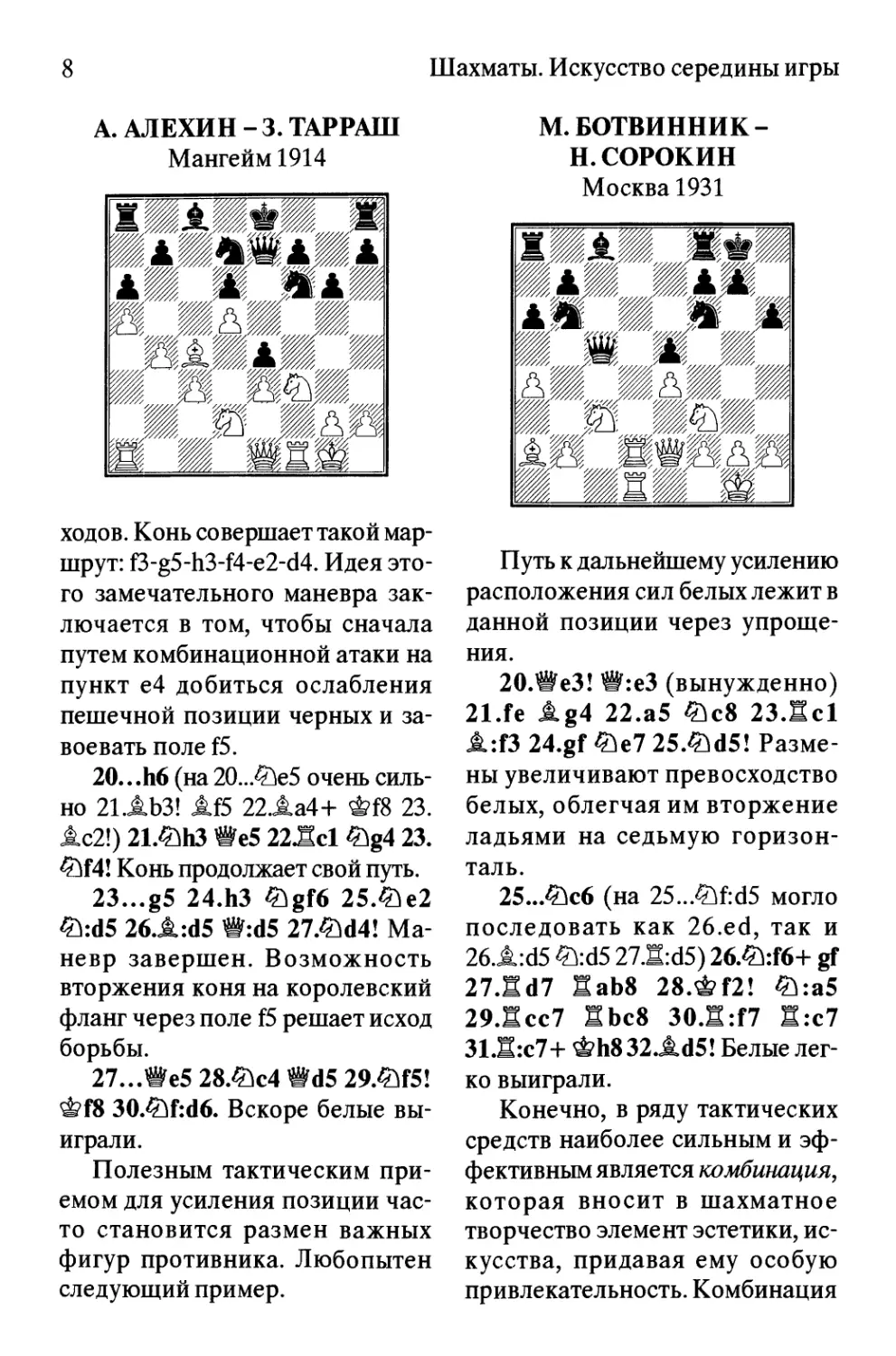

М. БОТВИННИК-

Н. СОРОКИН

Москва 1931

Путь к дальнейшему усилению

расположения сил белых лежит в

данной позиции через упроще-

ния.

2O.We3! ®:еЗ (вынужденно)

21.fe Ag4 22.aS ^с8 23.Hcl

A:f3 24.gf ^е7 2S.^dS! Разме-

ны увеличивают превосходство

белых, облегчая им вторжение

ладьями на седьмую горизон-

таль.

25../Ьс6 (на 25...®f:d5 могло

последовать как 26.ed, так и

26.A:d5 £Ы5 27.S:d5) 26.Ш6+ gf

27.Hd7 Sab8 28.ФГ2! 21:a5

29.Scc7 Hbc8 3O.S:f7 S:c7

31.H:c7+ *h832.Ad5! Белые лег-

ко выиграли.

Конечно, в ряду тактических

средств наиболее сильным и эф-

фективным является комбинация,

которая вносит в шахматное

творчество элемент эстетики, ис-

кусства, придавая ему особую

привлекательность. Комбинация

рлава I. Общие вопросы стратегии и тактики

9

обычно связана с жертвой мате-

риала.

Е. БОГОЛЮБОВ - А. АЛЕХИН

Гастингс 1922

Алехин находит исключитель-

ную по красоте комбинацию, рез-

ко меняющую течение борьбы в

его пользу.

29...Ь4! 30.2 :а8 be! 31.2:е8

с2! I «Соль» комбинации: скром-

ная в недалеком прошлом пе-

шечка Ь5 неожиданно становит-

ся ферзем.

32.2:f8+ *h7 33.21П cl® +

34.&П ^el! 35.2112 W:c4 36.2b8

Ab5 37.2:Ь5 ®:Ь5. Черные легко

реализовали свое материальное

преимущество.

Особенно большой простор

комбинационному творчеству от-

крывает атака на неприятельско-

го короля, связанная с матовыми

Угрозами. Надо помнить, что ко-

роль постоянно находится под

скрытой угрозой.

А. НИМЦОВИЧ -

А. РУБИНШТЕЙН

Берлин 1928

Пешечный набег белых не выг-

лядит эффективным. Однако чер-

ные должны быть начеку и не те-

рять чувства опасности. Но имен-

но это чувство изменяет им!

27...®с8? (необходимо было

27. ..®е7, сохраняя все шансы на

уравнение) 28.f5! fe 29.f6! Воз-

можность этого прорыва черные,

видимо, упустили из виду. Теперь

атака развертывается подобно

смерчу.

29...B:dl30.f7+!*h831.2:dl

Sd8 32.® g6!! Черные сдались.

Белые (см. след, диаграмму)

завершили атаку на короля блес-

тящим комбинационным ударом:

25..&:f6+! Как бы черные ни взя-

ли слона, они получают мат: 25...

*:f6 26.®е6Х; 25...£И6 26.2:g7+

*е8 27.®f7X; 25...gf 26.®е6+ *18

27.Sg8X.

В современной практике

очень большое значение приоб-

10

Шахматы. Искусство середины игры

В. КОРЧНОЙ - Е. ГЕЛЛЕР

Киев 1954

рела позиционная комбинация,

гармонически связавшая комби-

национные и позиционные эле-

менты. Вот довольно простой

пример на эту тему.

М. БОТВИННИК -П. КЕРЕС

Москва 1948

Белые эффективно использо-

вали комбинационные средства

для получения позиционных вы-

год: 25.Н:Ь6! cb 26.21с6 ®с7

27.2):d8 W:d8 28.Wc2! - и вскоре

достигли решающего перевеса.

Даже самая простая комбина-

ция состоит из ряда элементов,

неразрывно связанных между со-

бой, во главе угла которых всякий

раз стоят та или иная комбинаци-

онная идея и тема. Могут быть

выделены такие простейшие

идеи: отвлечение, завлечение, ус-

транение защиты, перекрытие,

блокирование, освобождение

поля и т.д.

В то же время можно разли-

чить немало тем комбинации, на-

пример: двойной удар, связка,

вскрытый шах и т.п.

Теория комбинационного

творчества, нашедшая четкие

формы в шахматной проблема-

тике, беспрерывно развивается,

и многие ее положения непрес-

танно пополняются и совер-

шенствуются. Все это может со-

ставить тему не одного отдель-

ного исследования. Мы ограни-

чимся лишь минимумом иллю-

страций.

О. БЕРНШТЕЙН -

Х.-Р. КАПАБЛАНКА

Москва 1914

Глава I- Общие вопросы стратегии и тактики

И

Капабланка продолжал: 26...

gc5 27.®:сЗ 2>:сЗ 28.Н:сЗ Н:сЗ

29.2 :сЗ Wb2!! Идея отвлечения в

сочетании с двойным ударом. Бе-

лые не могут одновременно защи-

тить ладью сЗ и ферзя е2, привя-

занного к обороне первой гори-

зонтали.

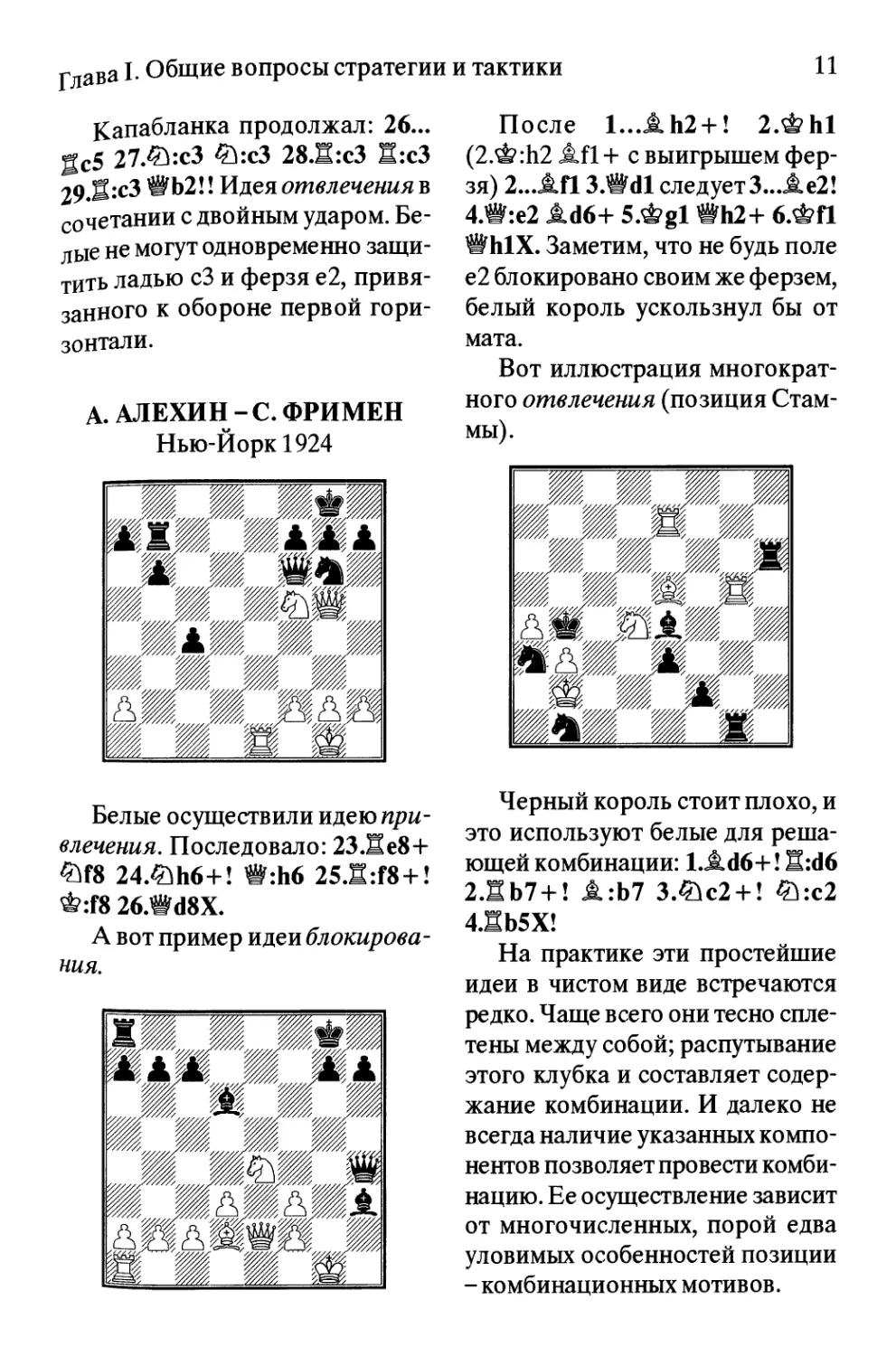

А. АЛЕХИН- С. ФРИМЕН

Нью-Йорк 1924

После l...Ah2 + ! 2.ФЫ

(2.Ф:Ь2 Afl + с выигрышем фер-

зя) 2... АП 3.®dl следует 3... А е2!

4>:е2 Ad6+ 5.*gl ©И2+ 6.ФП

WhlX. Заметим, что не будь поле

е2 блокировано своим же ферзем,

белый король ускользнул бы от

мата.

Вот иллюстрация многократ-

ного отвлечения (позиция Стам-

мы).

Белые осуществили иаею при-

влечения. Последовало: 23.Де8+

£И8 24.^h6+! W:h6 25.H:f8+!

*:f8 26.Wd8X.

А вот пример идеи блокирова-

ния.

Черный король стоит плохо, и

это используют белые для реша-

ющей комбинации: l.Ad6+! S:d6

2.Sb7 + ! А:Ь7 3.21с2 + ! ®:с2

4.1Ь5Х!

На практике эти простейшие

идеи в чистом виде встречаются

редко. Чаще всего они тесно спле-

тены между собой; распутывание

этого клубка и составляет содер-

жание комбинации. И далеко не

всегда наличие указанных компо-

нентов позволяет провести комби-

нацию. Ее осуществление зависит

от многочисленных, порой едва

уловимых особенностей позиции

- комбинационных мотивов.

12

Шахматы. Искусство середины игры

Очень интересна, например,

идея комбинации, осуществлен-

ной в партии Вересов - Кухарев

(Минск 1959).

В этой позиции черные приня-

ли жертву ладьи: 1...®:ЬЗ. В от-

вет последовала матовая комби-

нация: 2.®h6+!! Ф:Ь6 З.Ш14+

Ф§5 4.f4+!! (ради завлечения ко-

роля белые жертвуют последнюю

тяжелую фигуру) 4...Ф:Ь4 5.g3+

ФЬЗ 6.АПХ!

Вместо l...£kb3 черные мог-

ли сыграть 1...®Ьс6. Тогда пос-

ле 2.Ас2! £иЬЗ также могли воз-

никнуть увлекательные комби-

национные идеи: 3.Wh6+! (сно-

ва завлечение) З.-.А’^б 4.Ж114+

d₽g5 5.f4+! *:h4 6.g3+ ФЬЗ

7.£lde4! Wc5+ 8.ФЫ! h6 9.Adl!

(заставляя черных снять защи-

ту поля g5) 9...£1:е5 10.fe h5

ll.&g5X.

Если, наконец, черные играют

1...®а7, то после 2.A:g6! fg белые

вновь матуют: 3.Wh6+! ^±6

4.Sh3+ ^g5 5.f4+! *:f4 6.1f3+

(используя связку) 6...Ф:е5

7.£lc4X! или 6...&g5 7.®de4 +

ФЬб 8.Sh3+d₽g7 9.I:h7X.

Следующий пример отлично

иллюстрирует как возникнове-

ние, так и использование комби-

национных мотивов.

А. КАРПОВ -

Д.ВЕЛИМИРОВИЧ

Скопле 1976

Казалось, позиция не предве-

щает скорой комбинационной

бури. Черные продолжали:

19...fiad8? Первая неточ-

ность. В тактическом отноше-

нии, как вскоре выяснится, поле

d8 неудачно для ладьи. Правиль-

но было 19...йае8. В этом случае

могла развернуться маневрен-

ная борьба. Вероятно, белые с

целью усиления давления на

позицию рокировки должны

были сдвоить ладьи: 2O.Hg2 Йе7

21.ffcgl. В связи с маневром

£le3-g4-h6+ позиционный пере-

вес белых неоспорим. Но, конеч-

но, предстояла длительная и

трудная борьба.

Глава I- Общие вопросы стратегии и тактики

13

2О.ЬЗ сб? И еще одна, уже се-

рьезная ошибка не заставила

хдать своего опровержения. Не

поздно было сыграть 2O...Sde8,

сводя игру к указанному выше

варианту.

21.dc be 22.2>f5!

Начало эффективной, далеко

и точно рассчитанной комбина-

ции, разрушающей крепость чер-

ных на королевском фланге. Од-

ним из важных ее мотивов явля-

ется неудачное положение ладьи

на d8.

22...gf. У черных нет хороше-

го выбора. В случае 22...A:f5 23.ef

g5 решает 24.£kg5! fg 25.®:g5 2d7

26.f6 и т.д. На 22...Ae8 следует

просто 23.$}e7+, и материальные

потери неизбежны.

23.S:g7+! *:g724.Hgl + ФП.

Приходится. Ведь на 24...ФЬ8 ре-

шает 25.®g5! fg 26.W:g5, и у чер-

ных нет хода 26...ЙГ7 из-за

27,W;d8+. Вот где сказывается

Неудачное положение ладьи d8!

25. Wh5+ Феб (нельзя, конеч-

Но, 25...Фе7 из-за 26.Sg7+ Феб

27.®:f5X) 26.Ш5+ ФП27.®Ь5+

Фе628Ж5+ ФП. После 28...Фе7

29.Sg7+ Sf7 3O.S:f7 + Ф:Г7

31.^5+ атака белых неотразима.

29.<Sg5+ Фе8 ЗО.^еб Sf7.

31.Sg7! Замечательный ход -

как по силе, так и по красоте. Он

тем более труден, что белые дол-

жны были его предвидеть, начи-

ная комбинацию на 22-м ходу.

Игра продолжает развиваться

форсированно:

31...Нс8 (после 31...B:g7

32.^1 :g7+ ФП 33.W:h7 черные

беззащитны против вскрытого

шаха) 32.S:f7 Ф:П 33.21g5 + Фе7

34.®:Ь7+ Фа8 35.Wh8+ Фс7

36.W:f6.

14

Шахматы. Искусство середины игры

К этой позиции белые и стре-

мились, начиная свою комбина-

цию. Хотя за ферзя у черных ла-

дья и две легкие фигуры, их пози-

ция очень тяжела, если не безна-

дежна. Дело в том, что боевые

силы черных лишены гармонии

(по-прежнему жалкую роль игра-

ют их кони). А в распоряжении

белых есть «ртутная» пешка h, ко-

торая вскоре будет стоить черным

одной из фигур. В итоге события

неумолимо движутся к оконча-

нию, где ферзю будут противосто-

ять ладья и одна легкая фигура.

36...Не8 37.h4 ^с5 38.Ь5 ^еб

39.h6 4О.Ь4 ^с8 41.*d2 21е7

42.h7 Ф:Ь7 43.21:h7 Фс8 44.^f8

Пе7 45.аЗ Ае8 46.^еб+ Фй7

47.®g7 Фс7 48.W5 Hd7.

49.а4. Итак, наступила стадия

реализации. Задача белых - рас-

шатать последнюю крепость.

Органические слабости на а7 и сб

предопределяют поражение чер-

ных.

49... Af7 5О.ФсЗ Аа2 51.а5 Sf7

52.Wh6 Hd7 53.f4 ef 54>:f4 ПГ7

55.Wh6 Hd7 56>h2 ,Ae6 57.Wh6

A:f5. На 57...Aa2 могло последо-

вать 58.£ld4, и против угрозы е4-

е5 трудно найти защиту.

58.ef d5 59.S*?d4 2)d6 6O.Wf4

ФЬ7 61.We5 2)f7 62.We8 Фс7.

63.Wa8! Многоходовой маневр

ферзя удачно завершен. Теперь

он форсированно попадает на с5,

беря на прицел сразу и пешку а7,

и пешку сб, что немедленно ре-

шает исход борьбы.

63...*d664.Wf8+ Фс765.Вс5

ad6 66.®:а7+ Фс8 67.Wa6+.

Черные сдались.

В этой партии, кроме красивой

комбинации, поучительными мо-

ментами являются также последу-

ющая борьба при разнохарактер-

ном материале и многоходовый

маневр белого ферзя, завершив-

ший реализацию преимущества.

До сих пор тактические при-

емы, встречающиеся в практичес-

кой игре, с большим трудом под-

даются классификации. Опыт по-

казывает, что легче систематизиру-

ются стратегические приемы. Из-

Глава I. Общие вопросы стратегии и тактики

вестно немало разработанных ти-

пичных приемов ведения атаки на

короля противника, использова-

ния слабых пунктов в его лагере и

т.д. Соответственно разработаны

методы защиты против таких ак-

тивных планов. Богатый материал

в этом отношении дают типичные

пешечные структуры в центре, ко-

торые рассматриваются ниже.

* * *

Понятия стратегии и тактики

можно рассматривать как в чис-

то практическом значении (что

обычно и делают авторы шахмат-

ных пособий), так и в более ши-

роком смысле слова.

Под стратегией шахматисты-

практики нередко понимают толь-

ко планомерное ведение игры,

простое подчинение игровых мо-

ментов тем или иным замыслам. В

широком смысле стратегия озна-

чает совокупность воззрений шах-

матиста (или шахматной школы)

наведение борьбы в целом.

Стратегия охватывает все, что

относится к абстрактному шахмат-

ному мышлению. Так, в отличие

от довлевшей длительное время

позиционной школы Стейница

современная стратегия характери-

зуется все большим использовани-

ем комбинационных средств.

В то же время в шахматной

литературе понятие тактики не-

редко становится синонимом той

или иной комбинационной идеи.

Например, в книге «Стратегия и

15

тактика шахмат» мастер Лисицын

называет основными элементами

тактики открытый шах, открытое

нападение и т.д., которые, по су-

ществу, являются элементами

комбинации. Практически это

отчасти и оправданно, поскольку

именно в комбинации, ее элемен-

тах тактика получает свое наибо-

лее яркое проявление.

Но в более широком смысле

понятие тактики охватывает бук-

вально все действия на шахмат-

ной доске, начиная от самого про-

стого элемента (хода) до самых

сложных многоходовых комбина-

ций. С этой точки зрения партия

представляет беспрерывную цепь

тактических действий, соединен-

ных воедино взаимными страте-

гическими замыслами играющих.

Эти замыслы то довлеют над дей-

ствием, то в процессе острой игры

отступают на задний план.

* * *

В связи стратегии и тактики

ведущая роль принадлежит стра-

тегии. Именно планомерность,

наличие целей борьбы дают шах-

матам огромную жизненную

стойкость, поднимают их до уров-

ня науки.

Логическая закономерность

ведения борьбы в шахматах озна-

чает, что эффективное проведе-

ние тактической операции долж-

но содействовать осуществлению

стратегического плана. Тактичес-

кая сноровка далеко не самоцель!

16

Шахматы. Искусство середины игры

Поучительно окончание сле-

дующей партии.

П. КЕРЕС -Т. ПЕТРОСЯН

Блед1959

В этой сложной позиции пла-

ны белых связаны с игрой в цент-

ре; черные же должны искать кон-

тригру на королевском фланге.

41.2)d4 Ad7 42.аЗ ®а8!

43.0?gl h5 44.SM h4 45.Sbb2 Sg4

46.Sf2 Wd8 47.b4? Действуя пря-

молинейно, белые не замечают

исподволь подготовленного так-

тического удара противника, ко-

торый логично завершает план и

неожиданно решает исход борь-

бы.

47...Hg3!! 48.hg hg 49.Hfd2

Wh4! 5O.Ae2 Sh7 51.ФП? (затя-

нуть сопротивление можно было

лишь ходом 51.Ah5) 51...W:f4+!!

Белые сдались.

Итак, прямолинейное осуще-

ствление плана без учета комби-

национных возможностей про-

тивника часто приводит к краху

этого плана. Напротив, сноровка,

своевременное разгадывание на-

мерений противника, строжай-

ший учет его тактических средств

и особенностей позиции значи-

тельно увеличивают шансы, со-

здают необходимые предпосылки

для успешного осуществления

своих планов и замыслов.

Подчиняя средства, цель в то

же время должна сообразовы-

ваться с ними. Намечая стратеги-

ческий план, шахматист обязан

отчетливо представлять реаль-

ность представленной цели, ее

соответствие особенностям пози-

ции. Стремление к слишком да-

лекой цели или поиски ее без уче-

та реальных требований позиции

по логике борьбы встречают оп-

ровержение. При этом первосте-

пенное значение часто могут при-

обрести тактические средства.

Лишь тогда стратегический замы-

сел получает практическое воп-

лощение, когда он тактически

обоснован.

Это положение иллюстрирует-

ся следующими двумя примера-

ми. В первом из них необоснован-

рлава I- Общие вопросы стратегии и тактики

17

ный стратегический замысел про-

тивника получил тактическое оп-

ровержение, во втором - атака

явилась решением позиции.

А. СОКОЛЬСКИЙ -

А.СУЭТИН

Москва 1950

В этой позиции белые сыгра-

ли 15.Hfdl, подготавливая атаку

в центре путем d4-d5. Этот замы-

сел, однако, не был основан на

учете конкретных особенностей и

реальных возможностей и встре-

тил неожиданное тактическое

опровержение.

Вероятно, следовало играть

15.de, упрощая позицию в цент-

ре.

15... Ь4! Этот ход требовал да-

лекого расчета. Формально чер-

ные уступают центр, а на деле

овладевают им, получая контроль

над полем е4.

Основные варианты возника-

ли в случае 16.d5. Тогда плохо

16...Ьс из-за 17.de fe 18.А:е6+

^h8 197£е5!

В ответ на 16.d5 правильно

16...е5!

После 17.®:е5 £ke518.А:е5 Ьс

19.d6 Af8 2О.А:сЗ Ае4 у белых нет

компенсации за пожертвованную

фигуру. Невыгодно и продолже-

ние 17.d6 ef 18.de W:e7 или

18.A:f7+ d₽:f7 19.Wb3 + &f8

2O.^h4 ^3e5 21.ef 2>fg4. Во всех

вариантах перевес черных очеви-

ден.

В партии было сыграно 16.аЬ

cb 17.£>а4? (относительно лучше

17.^е2) 17...®а5 18.Ас7 ®Ь5

19.^е5 Нас8 2O.^:d7 ^:d7

21.АЫ 21f6 22>d2 Wb5 23.b3

Ad5, и черные легко выиграли.

А вот пример атаки, соответ-

ствующей требованиям позиции

(см. диаграмму).

Используя ослабление коро-

левского фланга черных и сосре-

доточив свои силы на этом учас-

тке, белые осуществили блестя-

щую атаку. Такой план требовал

особенно далекого расчета воз-

никших тактических осложнений.

18

Шахматы. Искусство середины игры

И. ЦУКЕРТОРТ-

Дж. БЛЭКБЕРН

Лондон 1883

23.Г5! 21е4 24.А:е4 de 25.fg

Sc2. Черные, вероятно, рассчи-

тывали на этот контрудар. Одна-

ко расчет белых оказывается бо-

лее глубоким.

26.gh+ ФЬ8 27.d5+ е5.

28.®Ь4!! Д8с5. В случае

28...®:Ь4 белые форсировали мат:

29.А:е5+ Ф:Ь7 3O.Hh3+ ^g6 31.

Sg3+ ФЬб 32.Sf6+ ФЬ5 33.Sf5+

ФЬб 34.Af4+ ФЬ7 35.Hh5X.

29.Hf8+! S*?:h7 30.®:e4+ S*?g7

31dl:e5+ Ф:Г8 32JLg7+! Черные

сдались.

Надо помнить, что на практи-

ке в ответ на тактические угрозы

противника постоянно приходит-

ся создавать и собственные угро-

зы. Ведь усилия играющих глав-

ным образом направлены на рас-

чет вариантов, т.е. хитросплетен-

ных способов конкретного осу-

ществления выбранного плана.

Отметим, что в шахматах страте-

гия и тактика связаны между со-

бой теснейшим образом. Отсюда

неразрывное сочетание стратеги-

ческого и тактического методов

мышления.

Изучая стратегические пути

развития шахматной партии,

надо помнить, что нередко самые

существенные корректив.ы в ее

течение вносит тактика. Как да-

леко она порой уводит играющих

от их первоначальных стратеги-

ческих замыслов!

Тактическая операция

(прежде всего комбинация) сама

по себе является наиболее эф-

фективным средством для заво-

евания тех или иных выгод,

включая и главную цель - мато-

вание короля. В процессе игры

приходится бороться против

тактических замыслов против-

ника, независимо от того, связа-

ны ли они с его планом игры или

имеют только локальное значе-

ние (например, ловушка). По-

этому овладение тактическим

мастерством является необходи-

мым отправным моментом в ос-

Глава I- Общие вопросы стратегии и тактики

19

воении сложных стратегических

идей-

Когда борьба в шахматной

партии вступает в полосу боль-

ших тактических обострений,

каждый ход требует особой точ-

ности и изобретательности.

Вот небольшой пример, иллю-

стрирующий эффективность и са-

мостоятельную силу тактических

средств в шахматном творчестве.

Позиция на диаграмме взята

из партии белорусских шахмати-

стов Дементей - Сокольский

(Минск 1958).

Последовало l...W:d3! Воз-

можно былой l...^g3+ 2.fg®:fl+

3.2:fl Ж:Ь2. Но продолжение в

партии значительно интереснее.

2.W:d3 H:f2 З.АсЗ? Лучше

3.Wbl, хотя и тогда после 3...Н13!

4-8аЗ S:h3+ 5.'4>g2 Hg3+ 6.^h2

^еЗ перевес черных очевиден.

3...£ke5! 4.W:f5 (иначе грозит

<-^f3!) 4...S:f5 5.de Hf3 6.Hcl

3dd3. Белые сдались.

Рассчитать все последствия

тактических операций часто

очень трудно (а в условиях тур-

нирной партии при ограничен-

ном времени - практически не-

возможно) даже для самых силь-

ных в комбинационной борьбе

мастеров.

А. АЛЕХИН-Ф. ЕЙТС

Карлсбад 1923

На эту позицию белые шли

сознательно. Алехин заготовил

тактическую операцию, которая,

казалось, должна была дать ему

решающий перевес.

33.®g4. Одновременно атакуя

слона е5 и защищая пункт Ь2. На

33...Af6 следует 34.d6I, а на

33...Ad6 - З4.е5, с выгодой для

белых в обоих случаях. Продол-

жение, избранное черными в

партии, также было учтено Але-

хиным.

33...S:g4 34.fg H:fl + 35.S*?g2

®:h2+ 36.Ф:П. Эту позицию,

где у него остается лишнее ка-

чество, и видел Алехин в своих

предварительных расчетах, оце-

нивая ее к своей выгоде. Но нео-

20

Шахматы. Искусство середины игры

жиданно для обоих играющих

выяснилось, что операция на

этом не кончилась, а лишь нача-

лась.

В распоряжении черных име-

ется 15-ходовый форсированный

вариант, который не мог предус-

мотреть даже такой гениальный

комбинационный шахматист как

Алехин.

36...ШЫ + 37.s*?f2 Ad4+

38.*g3 ®gl + 39.Ф113 ®fl +

4O.Sg2 ®hl+ 41.^g3 Wel +

42.Ф113 g5! 43.Hc2 Wfl+ 44.ФИ2

®gl+ 45.S*?h3 Whl+ 46.^g3

Bdl! 47.Sc3 ®gl+ 48.Ф113 Wfl+

49.*g3 Af2+ 50.*f3 Agl+. Бе-

лые сдались.

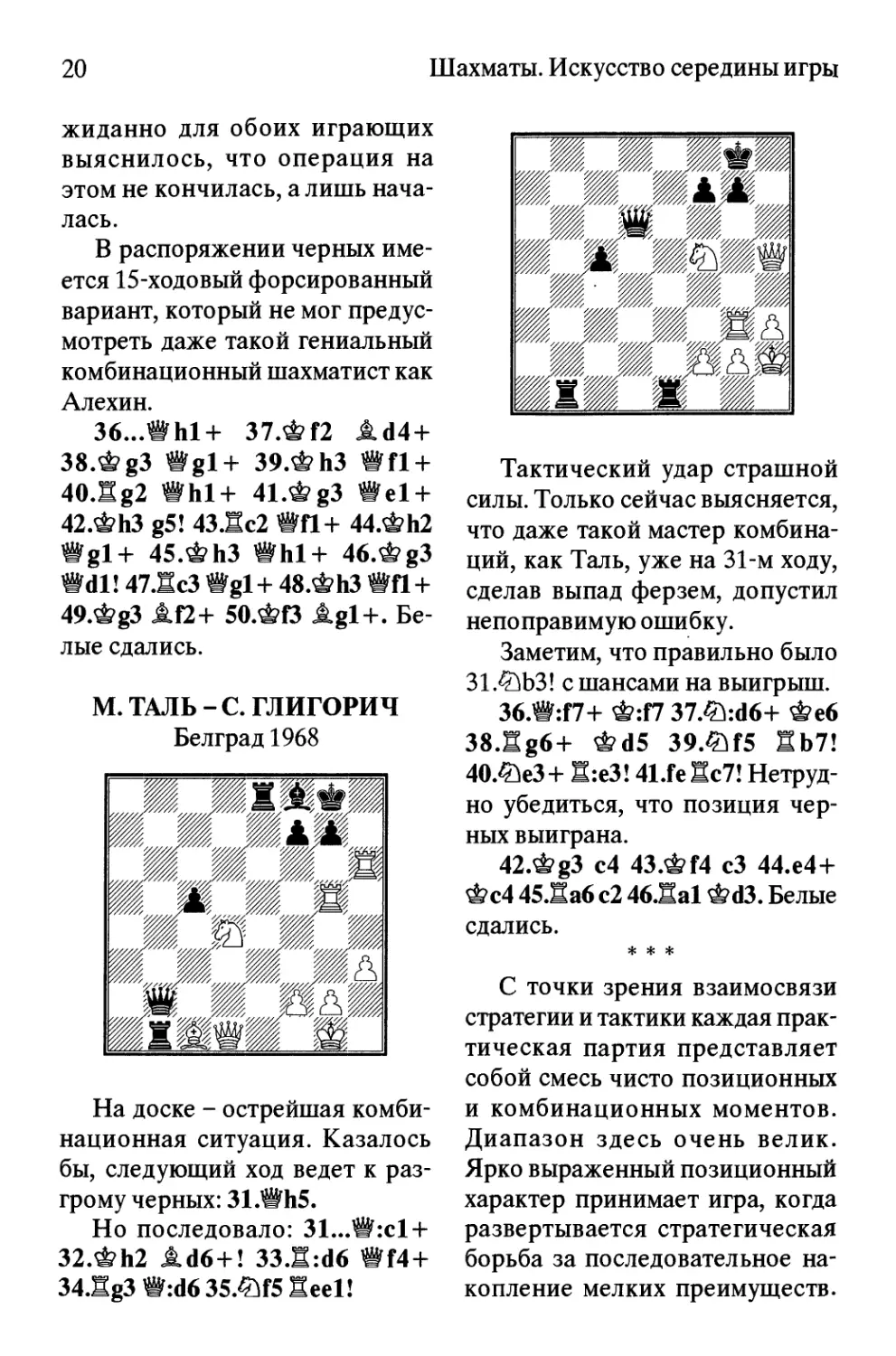

M. ТАЛЬ - С. ГЛИГОРИЧ

Белград 1968

На доске - острейшая комби-

национная ситуация. Казалось

бы, следующий ход ведет к раз-

грому черных: 31.©Ь5.

Но последовало: 31...®:с1 +

32.ФИ2 Ad6+! 33.S:d6 ®f4 +

34.Hg3 W:d635.£>f5Heel!

Тактический удар страшной

силы. Только сейчас выясняется,

что даже такой мастер комбина-

ций, как Таль, уже на 31-м ходу,

сделав выпад ферзем, допустил

непоправимую ошибку.

Заметим, что правильно было

ЗХ.-ЙЬЗ! с шансами на выигрыш.

36.®:f7+ Ф:П 37.2>:d6+ Феб

38.Sg6+ ^d5 39.2>f5 Sb7!

4О.^еЗ+ Д:еЗ! 41.feHc7! Нетруд-

но убедиться, что позиция чер-

ных выиграна.

42.Фg3 с4 43.ФГ4 сЗ 44.е4+

Фс4 45.Да6 с2 46.Sal ФйЗ. Белые

сдались.

* * *

С точки зрения взаимосвязи

стратегии и тактики каждая прак-

тическая партия представляет

собой смесь чисто позиционных

и комбинационных моментов.

Диапазон здесь очень велик.

Ярко выраженный позиционный

характер принимает игра, когда

развертывается стратегическая

борьба за последовательное на-

копление мелких преимуществ.

рлаВа I. Общие вопросы стратегии и тактики

21

Характер борьбы здесь строго

рациональный, почти математи-

ческий.

Напротив, партии, в которых

выявляется большое самостоя-

тельное значение тактики, обыч-

но носят комбинационный харак-

тер- Здесь довлеют головоломные

осложнения, иррациональные

динамические факторы страте-

гии.

Между этими двумя главными

полюсами вмещается неисчерпа-

емое богатство различных жан-

ров шахматного творчества.

Итак, специфика шахмат тако-

ва, что все виды борьбы - и стра-

тегические, и тактические -

неотъемлемы от шахматного

творчества. Они воплощаются в

игре крупнейших шахматистов.

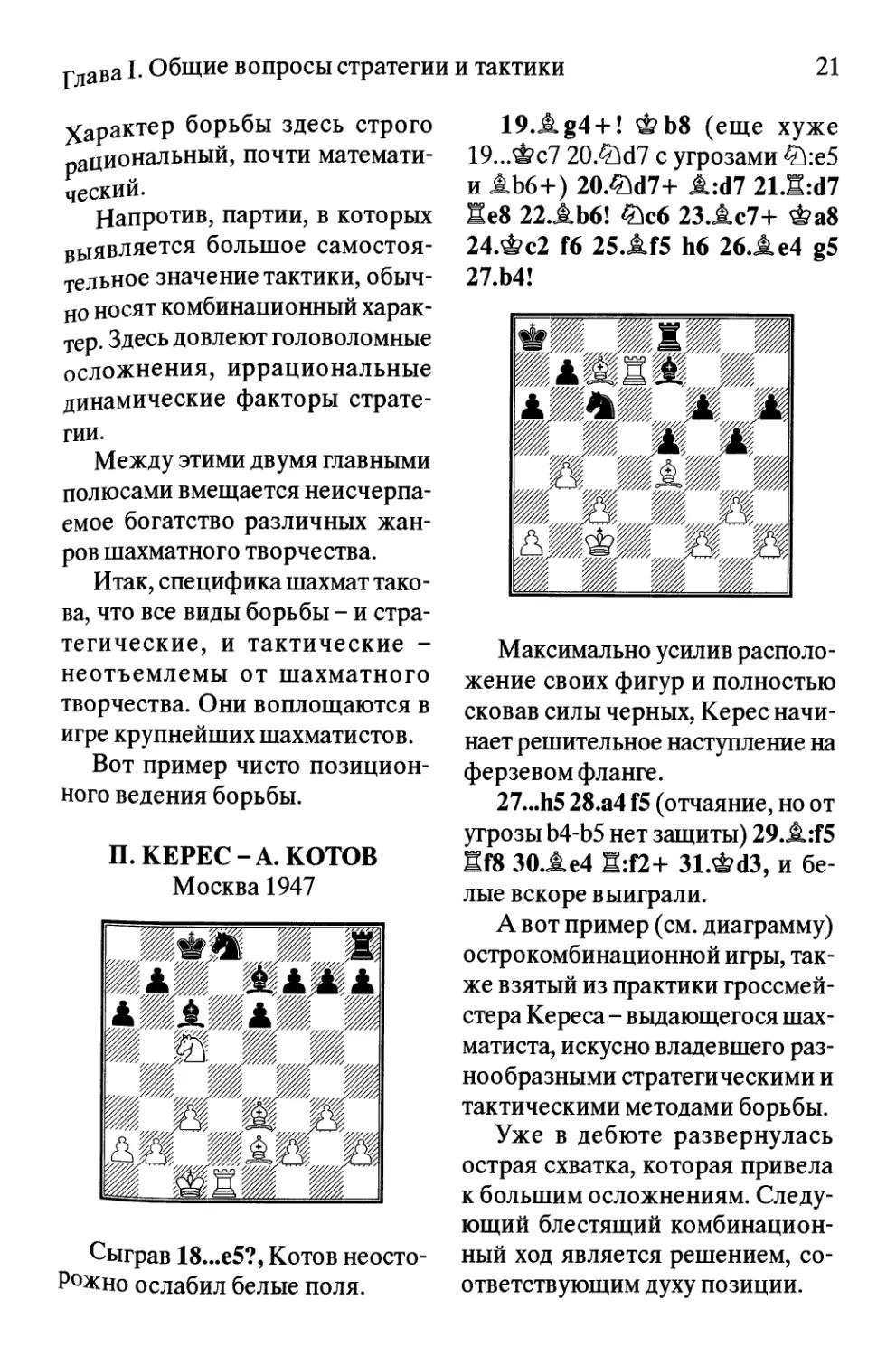

Вот пример чисто позицион-

ного ведения борьбы.

П. КЕРЕС - А. КОТОВ

Москва 1947

Сыграв 18...е5?, Котов неосто-

рожно ослабил белые поля.

19.jkg4 + ! ФЬ8 (еще хуже

19...Фс7 2O.£ld7 с угрозами 4ке5

и Ab6+) 20.®d7+ JL:d7 21.2:d7

Se8 22.АЬ6! ®c6 23.Ac7+ Фа8

24.S*?c2 f6 25.Af5 h6 26.Ae4 g5

27.b4!

Максимально усилив располо-

жение своих фигур и полностью

сковав силы черных, Керес начи-

нает решительное наступление на

ферзевом фланге.

27...h5 28.а4 f5 (отчаяние, но от

угрозы Ь4-Ь5 нет защиты) 29.®..45

Hf8 ЗО.Ае4 S:f2+ 31J?d3, и бе-

лые вскоре выиграли.

А вот пример (см. диаграмму)

острокомбинационной игры, так-

же взятый из практики гроссмей-

стера Кереса - выдающегося шах-

матиста, искусно владевшего раз-

нообразными стратегическими и

тактическими методами борьбы.

Уже в дебюте развернулась

острая схватка, которая привела

к большим осложнениям. Следу-

ющий блестящий комбинацион-

ный ход является решением, со-

ответствующим духу позиции.

22

Шахматы. Искусство середины игры

П. КЕРЕС - А. ТОЛУШ

Москва 1957

2O.^d5!! 21:ЬЗ (плохо 2O...ed

21.A:d5 &:ЬЗ 22.A:f7+, и белые

выигрывают) 21.£ic7 + Фе7

22.А:ЬЗ W:e5 23.®:f7+ *d6

24.21d:e6 2)f6 25.S:f6 ®el +

26.Sfl We3+ 27.ФЫ A:e6

28.2ke6 Sac8 29.W:b7. Черные

сдались.

* * *

В заключение главы коснемся

некоторых методических вопро-

сов.

В процессе совершенствова-

ния спортивного мастерства

сравнительно редко можно на-

блюдать гармоничное развитие

стратегического и тактического

мышления (речь идет о шахмати-

стах высоких разрядов). На прак-

тике чаще всего можно встретить

шахматистов, в игре которых

преобладают либо элементы

стратегии, либо, напротив, эле-

менты тактики.

Шахматисты, тяготеющие к

тактике, тонко чувствуют конк-

ретные свойства позиции. У них

быстро развивается комбинаци-

онное зрение. Следующий при-

мер показателен для такого мыш-

ления.

Г. ЛИСИЦЫН - А. ТОЛУШ

Ленинград 1938

Последним ходом Wc3-a5 Ли-

сицын (кстати сказать, ярый сто-

ронник стратегического рациона-

лизма) напал на пешку с7, одно-

временно заготовив неприятную

угрозу ®a5-g5.

Черные неожиданно сыграли

18...116! Создается впечатление,

что из двух зол они выбирают

большее, отдавая пешку с7.

19.®:с7 £И5! Выясняется, что

от хитрой тактической угрозы

20.. .£lg4 нет удовлетворительной

защиты.

2O.h3. В случае 2О.Же2 после-

довало бы 20...®g4 21.g3 Wh3

22.Sfel ®:h2! 23.S:h2 W:g3+ ит.д.

Теперь же ходом 2O...^g3 черные

выиграли качество, так как на

21.SO следует 21...®g4!

рлава I- Общие вопросы стратегии и тактики

23

Но нередко тактики как бы

сЛИшк°м замыкаются в конк-

ретных особенностях борьбы,

не имеют ясного стратегичес-

кого ориентира, а строят игру

главным образом на ловушках.

Это и мешает им подчас своев-

ременно почувствовать и уви-

деть стратегическую перспек-

тиву.

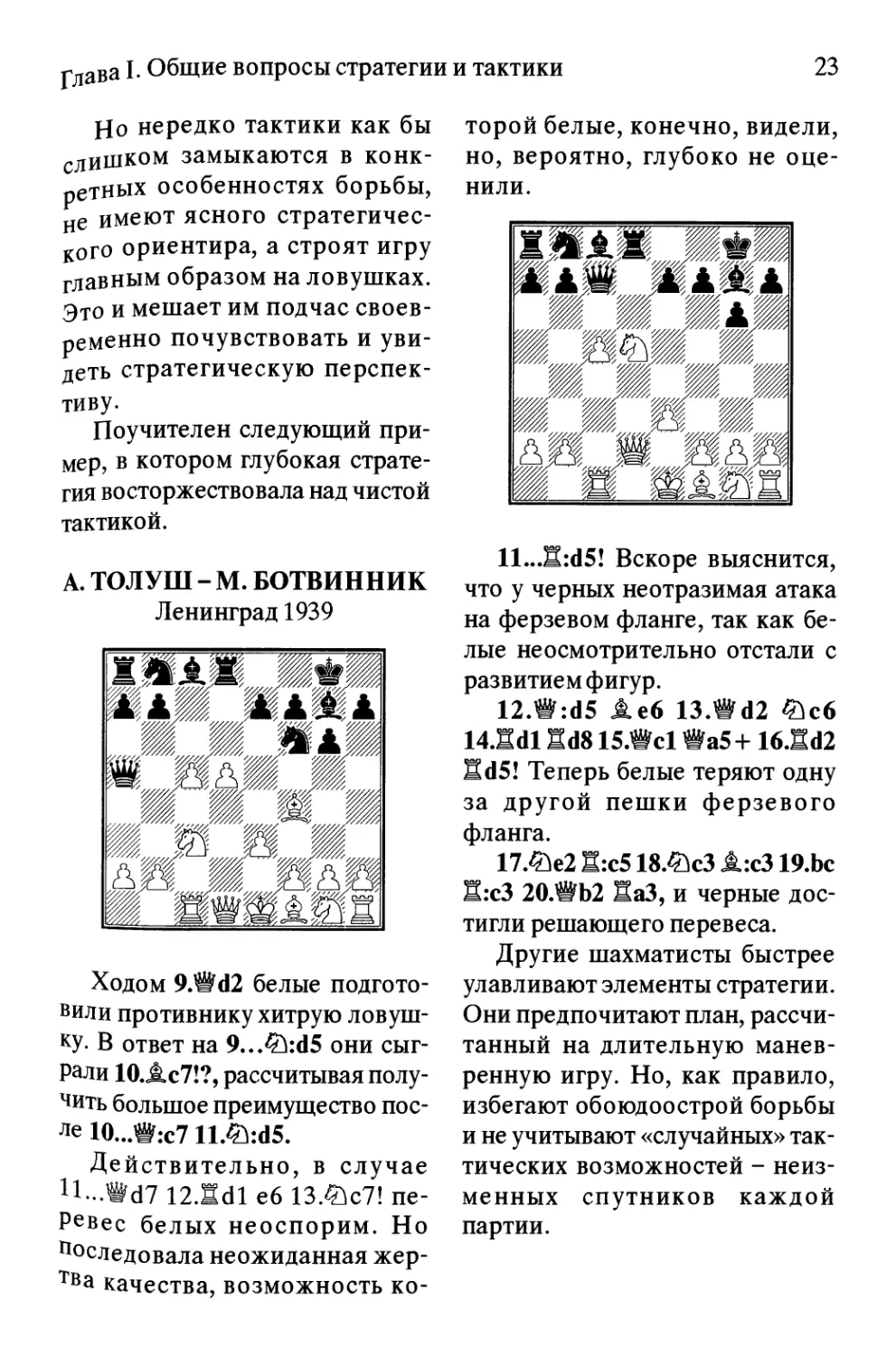

Поучителен следующий при-

мер, в котором глубокая страте-

гия восторжествовала над чистой

тактикой.

А. ТОЛУШ - М. БОТВИННИК

Ленинград 1939

Ходом 9.®d2 белые подгото-

вили противнику хитрую ловуш-

ку. В ответ на 9...£kd5 они сыг-

рали 1О.Ас7!?, рассчитывая полу-

чить большое преимущество пос-

ле 10...W:c7ll.gkdS.

Действительно, в случае

H...Wd7 12.Udi еб 13.®с7! пе-

ревес белых неоспорим. Но

Последовала неожиданная жер-

тва качества, возможность ко-

торой белые, конечно, видели,

но, вероятно, глубоко не оце-

нили.

H...S:d5! Вскоре выяснится,

что у черных неотразимая атака

на ферзевом фланге, так как бе-

лые неосмотрительно отстали с

развитием фигур.

12.W:d5 Деб 13.Wd2 2)сб

14.Sdl Sd815.Wcl Wa5+ 16.Sd2

Hd5! Теперь белые теряют одну

за другой пешки ферзевого

фланга.

17.^е2 Н:с518.®сЗ Д:сЗ 19.bc

Д:сЗ 2O.Wb2 НаЗ, и черные дос-

тигли решающего перевеса.

Другие шахматисты быстрее

улавливают элементы стратегии.

Они предпочитают план, рассчи-

танный на длительную манев-

ренную игру. Но, как правило,

избегают обоюдоострой борьбы

и не учитывают «случайных» так-

тических возможностей - неиз-

менных спутников каждой

партии.

24

Шахматы. Искусство середины игры

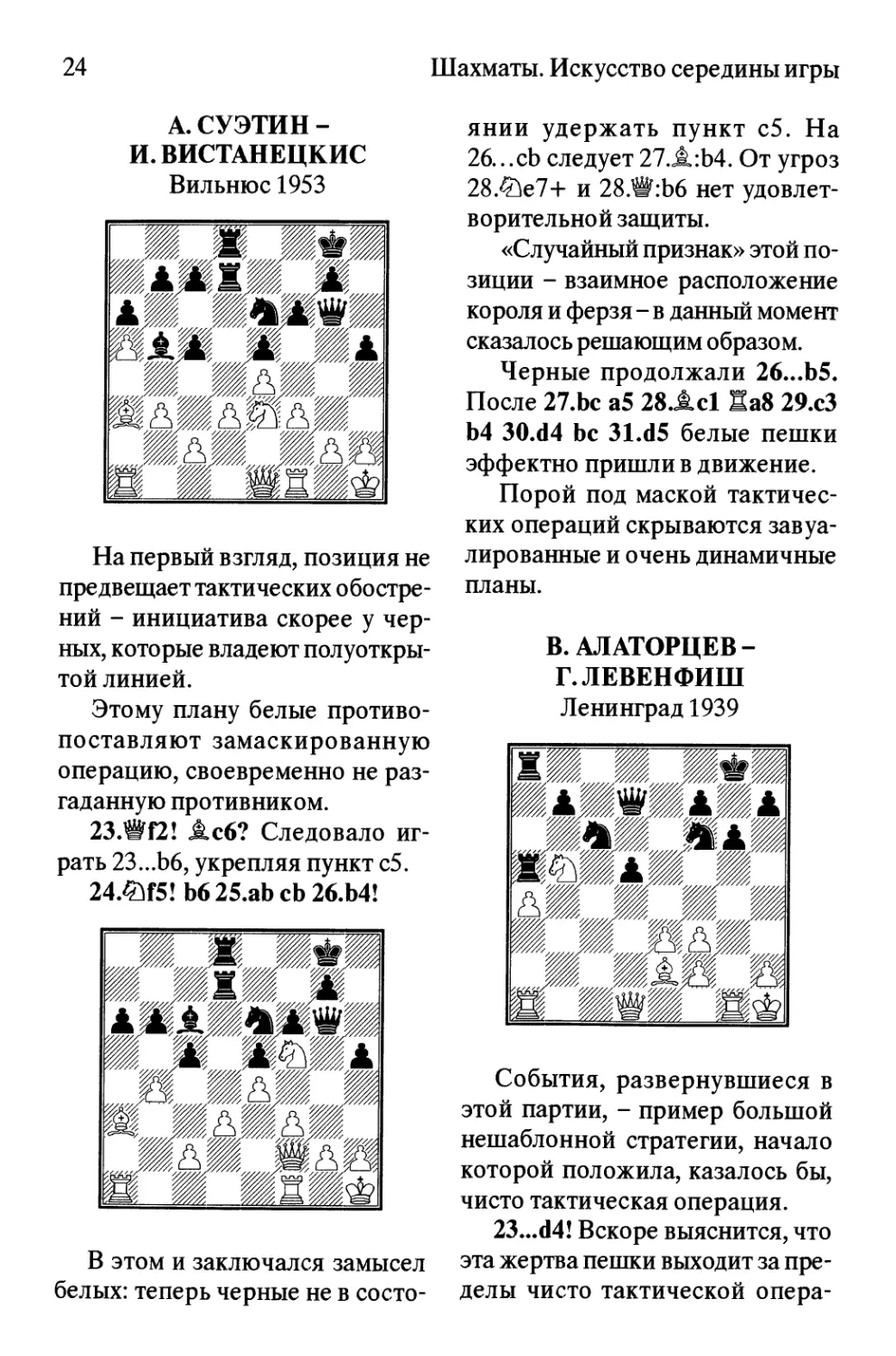

А. СУЭТИН -

И. ВИСТАНЕЦКИС

Вильнюс 1953

На первый взгляд, позиция не

предвещает тактических обостре-

ний - инициатива скорее у чер-

ных, которые владеют полуоткры-

той линией.

Этому плану белые противо-

поставляют замаскированную

операцию, своевременно не раз-

гаданную противником.

23.®f2! Асб? Следовало иг-

рать 23...Ь6, укрепляя пункт с5.

24.ЭД5! b625.ab cb 2б.Ь4!

В этом и заключался замысел

белых: теперь черные не в состо-

янии удержать пункт с5. На

26...cb следует27.А:Ь4. От угроз

28.£1е7+ и 28.®:Ь6 нет удовлет-

ворительной защиты.

«Случайный признак» этой по-

зиции - взаимное расположение

короля и ферзя - в данный момент

сказалось решающим образом.

Черные продолжали 2б...Ь5.

После 27.bc а5 28.Ас1 Да8 29.сЗ

Ь4 3O.d4 be 31.d5 белые пешки

эффектно пришли в движение.

Порой под маской тактичес-

ких операций скрываются завуа-

лированные и очень динамичные

планы.

В. АЛАТОРЦЕВ-

Г.ЛЕВЕНФИШ

Ленинград 1939

События, развернувшиеся в

этой партии, - пример большой

нешаблонной стратегии, начало

которой положила, казалось бы,

чисто тактическая операция.

23...d4! Вскоре выяснится, что

эта жертва пешки выходит за пре-

делы чисто тактической опера-

Глава

I. Общие вопросы стратегии и тактики

25

цйИ. Она связана с осуществлени-

ем интересного плана игры, рас-

считанного на усиление взаимо-

действия фигур черных с после-

дующей атакой как на ферзевом

фланге, так и в центре.

24.ed ^d5 25.Ас4 Sd8 26.Wb3

grf5 27.2g4 *g7 28.A:d5 S:d5

29.2dl? Характерная ошибка.

Угрозы черных не только воздей-

ствуют на позицию, но и мораль-

но влияют на защищающегося.

Упорнее было 29.Sagl.

29...Л:а4! 30.®:а4 ®:В+ 31.Sg2

В:Ь5 32.^gl. Шансы на ничью бе-

лые сохраняли лишь в случае

32>:Ь5 ® :dl+33 .Sgl W:d4 34>:b7

Wd5+ 35.Sg2 ®dl+ 36Sgl Wf3+

37.Hg2h5 38.Wb2+ ^h739.Wd2^e5

40.Wd4(HOHe40.We3Wdl+ 41.Sgl

Wd5+ 42.Sg2 £МЗ, и черные выиг-

рывают). Практически рассчитать

это было очень трудно.

З2...2а5 33.Wc2.

33...2):d4! 34.®d2 ^е2 +

35.ФП Де5 36.®b2? ^g3 + !, и

черные вскоре выиграли.

Настоящим большим страте-

гом может быть назван лишь тот,

кто в совершенстве владеет так-

тическим и особенно комбинаци-

онным мастерством. Именно та-

кие стратеги прокладывают но-

вые пути в шахматном творче-

стве.

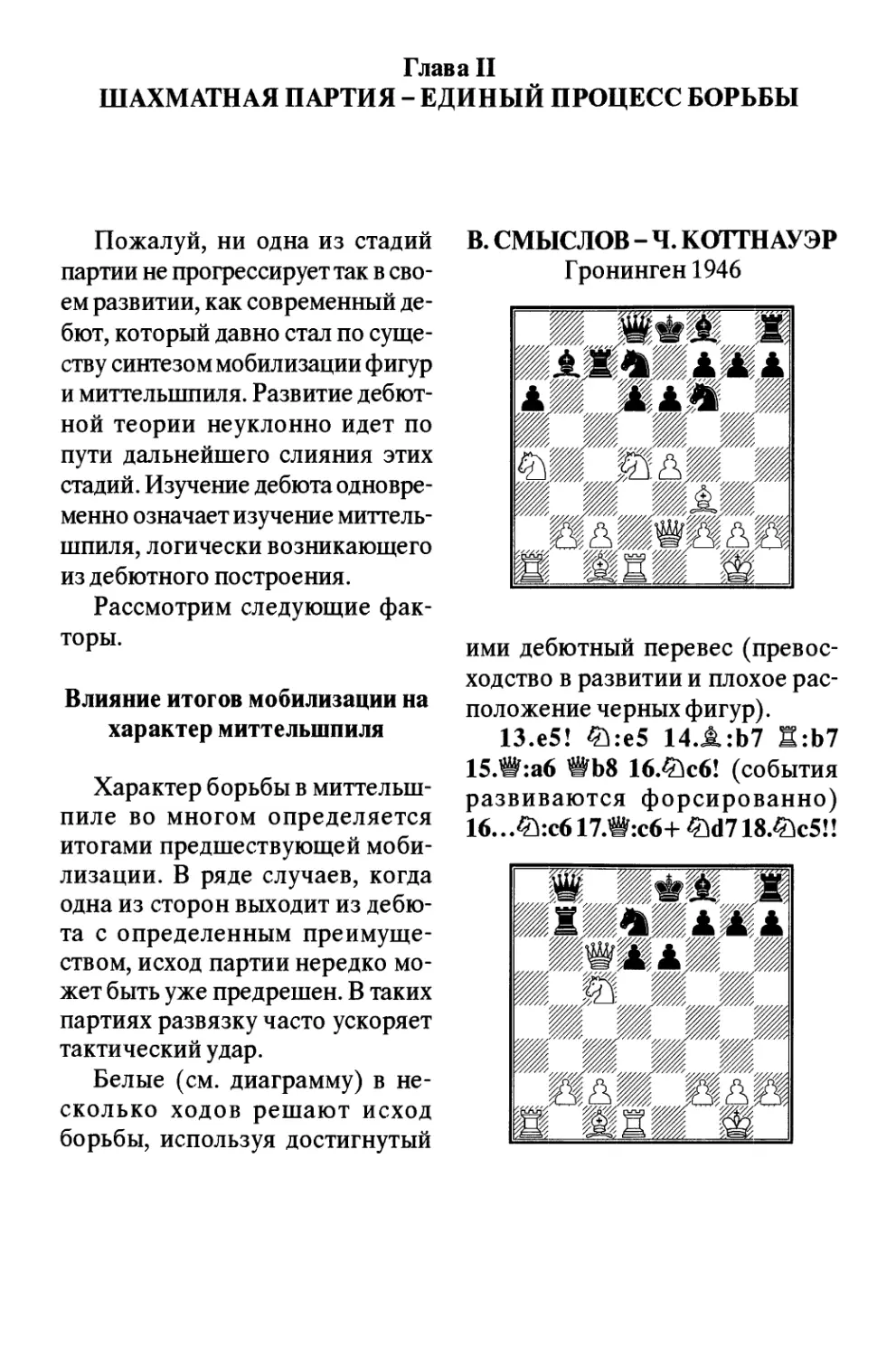

Глава II

ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ - ЕДИНЫЙ ПРОЦЕСС БОРЬБЫ

Пожалуй, ни одна из стадий

партии не прогрессирует так в сво-

ем развитии, как современный де-

бют, который давно стал по суще-

ству синтезом мобилизации фигур

и миттельшпиля. Развитие дебют-

ной теории неуклонно идет по

пути дальнейшего слияния этих

стадий. Изучение дебюта одновре-

менно означает изучение миттель-

шпиля, логически возникающего

из дебютного построения.

Рассмотрим следующие фак-

торы.

Влияние итогов мобилизации на

характер миттельшпиля

Характер борьбы в миттельш-

пиле во многом определяется

итогами предшествующей моби-

лизации. В ряде случаев, когда

одна из сторон выходит из дебю-

та с определенным преимуще-

ством, исход партии нередко мо-

жет быть уже предрешен. В таких

партиях развязку часто ускоряет

тактический удар.

Белые (см. диаграмму) в не-

сколько ходов решают исход

борьбы, используя достигнутый

В. СМЫСЛОВ - Ч. КОТГН АУЭР

Гронинген 1946

ими дебютный перевес (превос-

ходство в развитии и плохое рас-

положение черных фигур).

13.е5! 2):е5 14.А:Ь7 S:b7

15.®:а6 Wb8 16.2)с6! (события

развиваются форсированно)

16...^:с617.®:сб+ 2)d718.^с5!!

Глава П- Шахматная партия - единый процесс борьбы

27

Заключительный комбинаци-

онный удар. Если теперь 18...Дс7,

то следует 19.^:d7 I:d7 2O.Sa8,

выигрывая партию.

18...dc 19.Af4! Соль комбина-

ции: на 19...®:f4 белые заготови-

ли 2О.Шс8+ Фе7 21.®:Ь7 &f6 22.

g-d7 &g6 23.g3 ®f5 24.Жа7 и т.д.

19...Ad6 2O.A:d6 Hb6

21.®:d7+! Черные сдались.

Часто закрепить дебютный

перевес можно лишь путем пос-

ледовательного наращивания

выгод своей позиции.

Ю. АВЕРБАХ - Л. АРОНИН

Москва 1951

В результате неточной игры

черных в дебюте белым удалось

Достичь явного преимущества в

Центре. Хотя конкретных угроз

пока не видно, позиция черных

очень трудна, так как они лишены

активной контригры. Белые после-

довательно увеличивают давление.

1б.^1е5! (не допуская черного

коня на g6) I6...fi.d6 17.^П Wc7

!8.Ag3 ^6d719.®:d7^:d7? Неза-

метный, но серьезный промах.

Сильнее 19...W:d7, сохраняя коня на

важной оборонительной позиции.

2O.A:d6 W:d6.

21.ПаЗ! Важный импульс ини-

циативы. Белые включают в игру

ладью и, перебрасывая ее на ко-

ролевский фланг, начинают силь-

ную атаку на этом участке.

21...f6. Сказывается ошибоч-

ность 19.. .£kd7. Если быконь стоял

на 18, черные имели ход 21...е5. Те-

перь же его нет из-за простого 22.de.

22.Hg3 ®f8 23.е5 We7 24.ef

W:f6 25.2>e3 Had8 26.£lg4 Wf4

27.® e3 ®:e3 28.fe ФЬ8 29.НП He7

30.21e5 *g8 3L^g4 *h8 32.2)e5

st?g8.

28

Шахматы. Искусство середины игры

33.Hf6! Форсированно выиг-

рывает пешку при продолжаю-

щейся атаке.

33...2)d7 34.^:d7 Hd:d7

35.S:h6 e5 36.Af5!, и белые уве-

ренно реализовали свой матери-

альный перевес.

В других случаях при перехо-

де из дебюта в середину игры не-

редко возникает необходимость

атаки тех или иных объектов.

Много подобных примеров мож-

но найти в различных вариантах

сицилианской защиты.

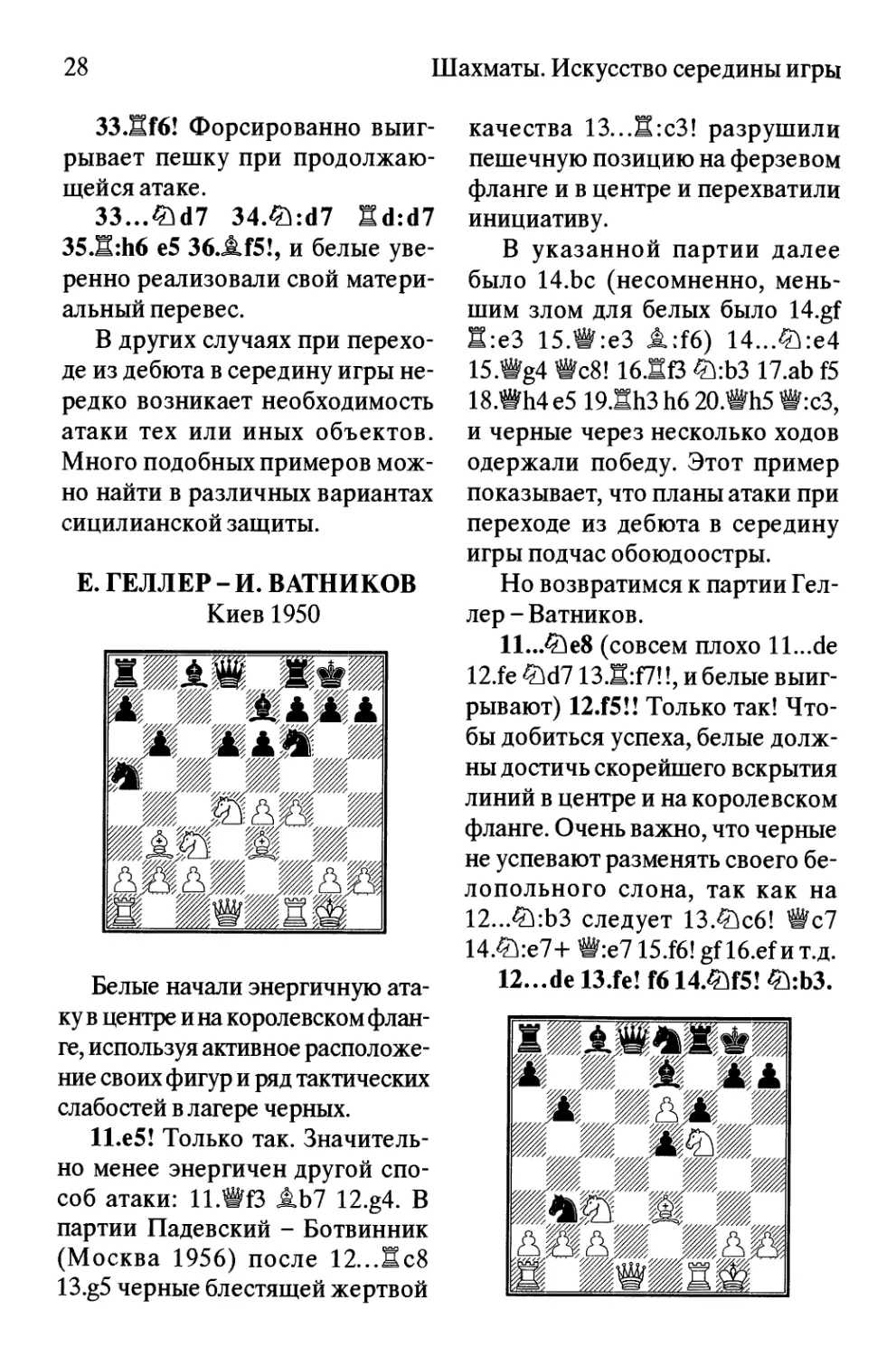

Е. ГЕЛЛЕР - И. ВАТНИКОВ

Киев 1950

Белые начали энергичную ата-

ку в центре и на королевском флан-

ге, используя активное расположе-

ние своих фигур и ряд тактических

слабостей в лагере черных.

Н.е5! Только так. Значитель-

но менее энергичен другой спо-

соб атаки: ll.®f3 Ab7 12.g4. В

партии Падевский - Ботвинник

(Москва 1956) после 12...йс8

13.g5 черные блестящей жертвой

качества 13..Л:сЗ! разрушили

пешечную позицию на ферзевом

фланге и в центре и перехватили

инициативу.

В указанной партии далее

было 14.bc (несомненно, мень-

шим злом для белых было 14.gf

S:e3 15.W:e3 A:f6) 14...^:е4

15.Wg4 Wc8! 16.1f3 2>:b3 17.ab f5

18.®h4 e5 19.1h3 h6 20.®h5 ®:c3,

и черные через несколько ходов

одержали победу. Этот пример

показывает, что планы атаки при

переходе из дебюта в середину

игры подчас обоюдоостры.

Но возвратимся к партии Гел-

лер-Ватников.

11...£1е8 (совсем плохо ll...de

12.fe ®d713.H:f7!!, и белые выиг-

рывают) 12.f5!! Только так! Что-

бы добиться успеха, белые долж-

ны достичь скорейшего вскрытия

линий в центре и на королевском

фланге. Очень важно, что черные

не успевают разменять своего бе-

лопольного слона, так как на

12...£цЬЗ следует 13.£1с6! ®с7

14.&:е7+ ®:е715.f6! gf 16.е1ит.д.

12...de 13.fe! f614.^f5! ®:ЬЗ.

рдава II. Шахматная партия - единый процесс борьбы

29

15.® d5! Решающий удар. Чер-

ные не могут играть 15...®:а1 из-

за I6.®d:e7+, и они теряют фер-

зя ввиду тактической слабости

восьмой горизонтали, где их фи-

гуры мешают друг другу. Пути

атаки белых весьма поучительны.

В тех случаях, когда ни одна из

сторон не достигает в дебюте

перевеса, развертывается слож-

ная борьба с примерно равными

шансами. Она может носить ха-

рактер медлительного лавирова-

ния, может быть обоюдоострой.

Для современной стратегии, как

уже отмечалось, характерно

стремление к борьбе, выходящей

за рамки формальной логики.

Весьма показательна, напри-

мер, обоюдоострая борьба в сле-

дующей партии.

В. КОРЧНОЙ - Ю. САХАРОВ

Челябинск 1959

На выходе из дебюта возникла

чрезвычайно сложная позиция с

Примерно равными шансами. Пос-

ЛеДующая игра весьма трудна для

обеих сторон. Белые связывают

свои планы с наступлением на ко-

ролевском фланге, черные наме-

чают контригру на ферзевом.

13.Sgl Ь4 14.®се2 d5 15.®:с6

А:сб 1б.е5 ®d7 (разумеется, не

16...W:e5 17.Af4 с поимкой фер-

зя) 17.Г4 g518.®d4 gf 19.A:f4 Ab7

20.ФЫ ®c5 21.®e3 0-0-0. Ввиду

угроз белых на королевском

фланге черные вынуждены роки-

роваться в длинную сторону, что,

конечно, значительно усложняет

их контригру.

22.Ad3 Af8? В подобных по-

зициях главная задача заключает-

ся в том, чтобы беспрерывно

изобретать угрозы, изыскивая

пути контригры. Естественные

же защитительные ходы, не соот-

ветствующие духу позиции, по

сути дела, являются серьезными

ошибками и могут даже повлечь

за собой поражение (как и было

в данном случае).

Вместо пассивного хода в

партии черные должны были иг-

рать 22...®е4! с последующим

Ае7-с5. Тогда у них оставались бы

полноправные шансы.

23.g5 hg 24.A:g5 Не8 25.h4

®d7 26.Sgfl ®:e5 27.We2 ®c4

28.A:c4 de 29.Af6 Hh7 3O.Ae5.

(См. диаграмму)

Угрозы белых нарастают. Чер-

ные король попадает под силь-

нейшую атаку.

3O...Wc531dLg3! Ad532.®f5 Hd8

33.®е3 Де7 34.®:d5 S:d5 35.S:d5

W:d5 36.Sdl ®c6 37.®e5 ®b7

30

Шахматы. Искусство середины игры

38.®f4 IhS 39.®:f7 Hd5 40.®:е6+

Hd7 41.®:c4+. Черные сдались.

Нетрудно заметить, что изме-

нить логический ход событий,

предначертанный в дебюте, быва-

ет очень трудно, а иногда и невоз-

можно. При выборе того или ино-

го дебютного построения мастер

не рассчитывает, конечно, на оче-

видный промах противника. Но

он старается направить игру по

выгодному для себя руслу, уже

проверенному им на практике.

Имея выбор продолжений, шах-

матист по возможности стремит-

ся к позициям, не соответствую-

щим стилю партнера.

Нельзя не отметить, что в со-

временном дебюте вопросы выбо-

ра и оценки того или иного про-

должения представляют большую

сложность даже для опытных ма-

стеров. Возможность ошибки,

которую порой сразу трудно оце-

нить, в дебюте очень велика. Ча-

сто незаметный с виду промах

потом доставляет заботы на про-

тяжении всей партии.

М. БОТВИННИК - А. АЛЕХИН

Амстердам 1938

Черные неосторожно сыграли

10...Ь6?! (следовало играть

1О...£ксЗ и лишь затем 11...Ь6).

Это повлекло за собой очень не-

приятные последствия длитель-

ного свойства.

11.2):d5! ed 12.Ab5 Ad7

13.®a4. Используя перевес в раз-

витии, белые создают очень

сильное давление на ослаблен-

ный ферзевый фланг. Несмотря

на всю изобретательность, чер-

ным так и не удается в этой

партии изменить логического

хода развития событий - след-

ствия их незаметной дебютной

ошибки.

13...^Ь8. Вынужденный ход.

Как указал Ботвинник, на 13...Дс8

могло последовать 14.Ad2 аб

15.А:с6 А:с6 16.®:а6, и у черных

нет никакой компенсации за ма-

териальный урон.

14.jkf4 A:b5 15.®:Ь5 аб

16.® а4 Ad6 17.A:d6 ®:d6

18.Sacl Ha719.®c2!

Глава

П. Шахматная партия - единый процесс борьбы

31

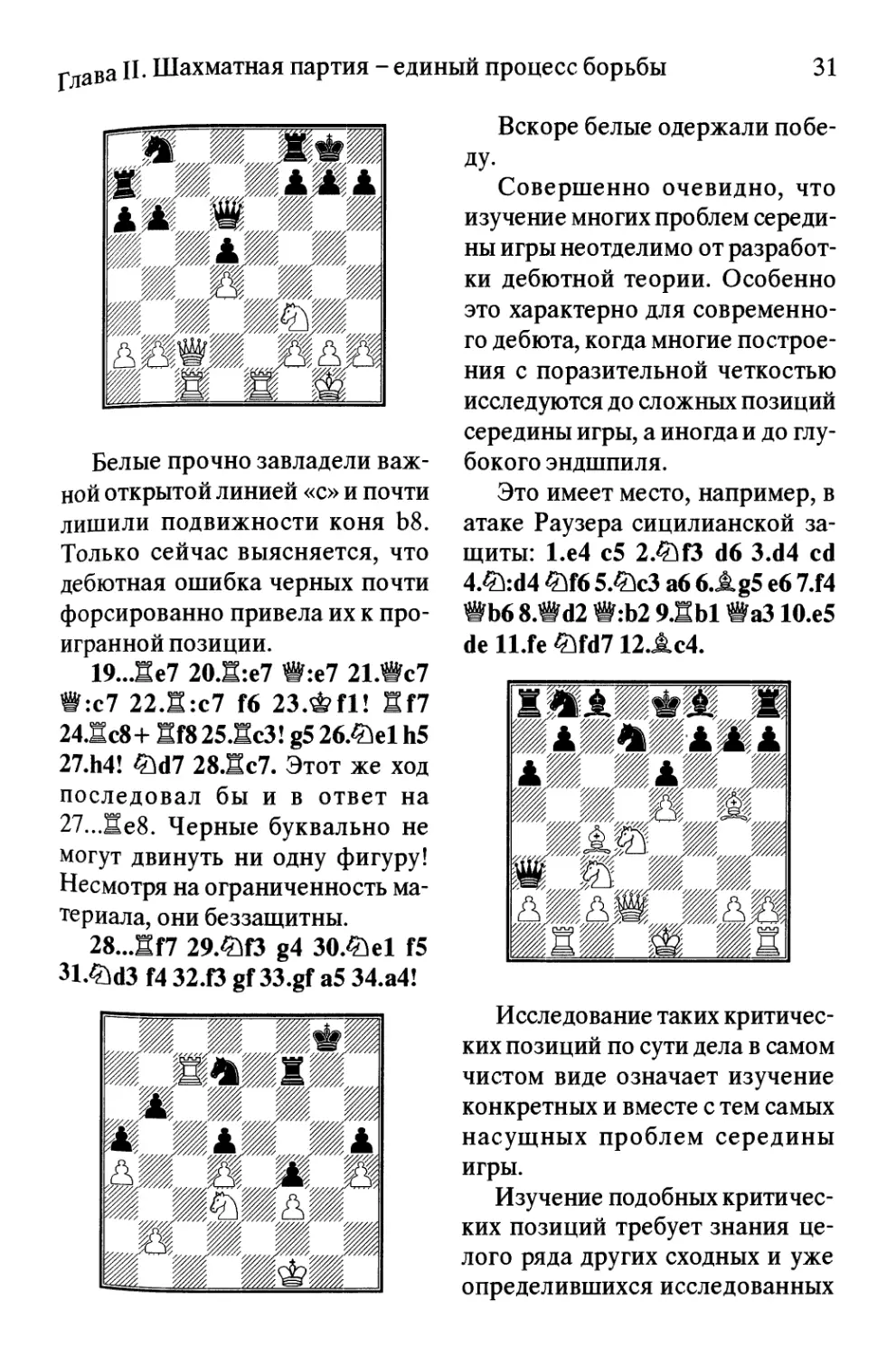

Белые прочно завладели важ-

ной открытой линией «с» и почти

лишили подвижности коня Ь8.

Только сейчас выясняется, что

дебютная ошибка черных почти

форсированно привела их к про-

игранной позиции.

19...Не7 2О.Д:е7 В:е7 21.Wc7

W:c7 22.Н:с7 f6 23.ФП! Sf7

24.1с8+ Sf825.Hc3! g5 26.®el h5

27.h4! ®d7 28.Дс7. Этот же ход

последовал бы и в ответ на

27...Не8. Черные буквально не

могут двинуть ни одну фигуру!

Несмотря на ограниченность ма-

териала, они беззащитны.

28...ДП 29.®f3 g4 30.® el f5

3L^d3 f4 32.f3 gf 33.gf a5 34.a4!

Вскоре белые одержали побе-

ду.

Совершенно очевидно, что

изучение многих проблем середи-

ны игры неотделимо от разработ-

ки дебютной теории. Особенно

это характерно для современно-

го дебюта, когда многие построе-

ния с поразительной четкостью

исследуются до сложных позиций

середины игры, а иногда и до глу-

бокого эндшпиля.

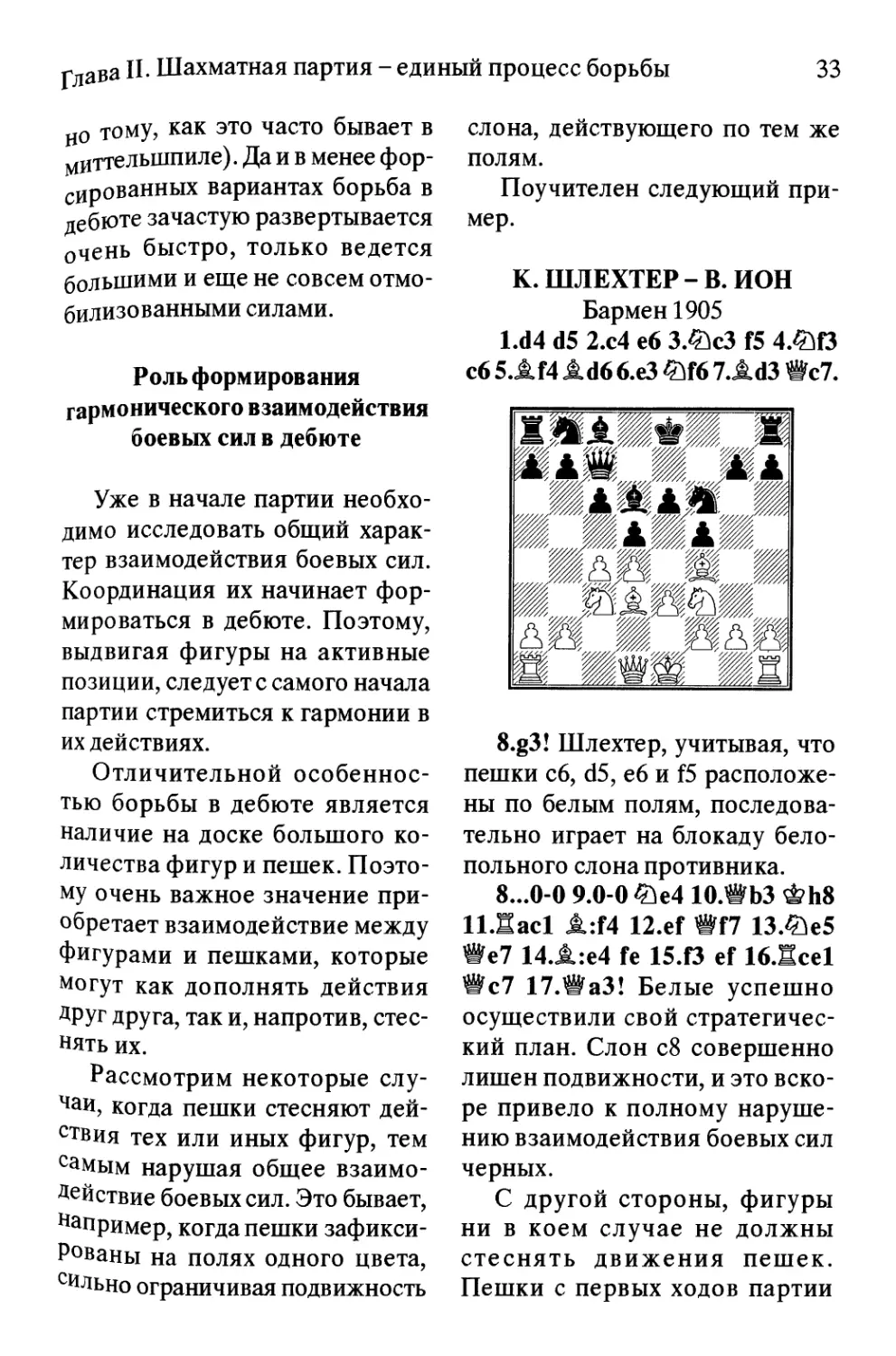

Это имеет место, например, в

атаке Раузера сицилианской за-

щиты: 1.е4 с5 2.®f3 d6 3.d4 cd

4.®:d4 ®f6 5.®c3 a6 6.Ag5 e6 7.f4

Wb6 8.Wd2 ®:b2 9.Sbl Wa3 10.e5

de ll.fe ®fd712.Ac4.

Исследование таких критичес-

ких позиций по сути дела в самом

чистом виде означает изучение

конкретных и вместе с тем самых

насущных проблем середины

игры.

Изучение подобных критичес-

ких позиций требует знания це-

лого ряда других сходных и уже

определившихся исследованных

32

Шахматы. Искусство середины игры

позиций, к которым можно свес-

ти в дальнейшем игру. (Разумеет-

ся, в тех случаях, когда критичес-

кую позицию нельзя исчерпать

чисто аналитическим путем.)

От оценки критических пози-

ций зависит жизнеспособность

многих дебютных вариантов. С

другой стороны, в этой связи и

вариант далеко не пассивен.

Обратимся, например, к пози-

ции, возникшей на последней ди-

аграмме. Ее анализ показывает, что

черным нелегко отразить атаку. В

случае естественных ходов 12...®с5

или 12...Ае7 очень эффективен

комбинационный удар 13.А:е6!

Поэтому приведенный глав-

ный вариант претерпел суще-

ственные изменения. На 7.f4 чер-

ным целесообразнее играть вна-

чале 7...h6 и лишь в ответ на

8.Ah4 - 8...W66. Смысл этой тон-

кости заключается в том, что пос-

ле 9.Wd2 W:b2 10.НЫ ®аЗ Н.е5

de 12.fe ®fd713.Ас4

ход 13...Ае7 значительно выигры-

вает в силе. Ведь теперь слон бе-

лых на h4 не только беззащитен,

но и попадает под удар с шахом!

А это избавляет черных от удара

на еб и дает им возможность сво-

евременно рокировать.

Теперь уже белых не устраива-

ет новая критическая позиция.

Не случайно в последнее время

усилия теоретиков направлены на

изыскания новых путей, связан-

ных с ходами 9.®d3 (вместо

9.Wd2) или 9. аЗ. В этих случаях

возникающие позиции пока еще

очень проблемны.

Этот небольшой экскурс в те-

орию показывает, как прочно

слиты между собой многие про-

блемы середины игры с дебютной

теорией.

О чертах миттелыппильной

борьбы в начале партии

Отметим, что и сам характер

дебютной борьбы стал более ди-

намичным, во многих случаях

максимально приближенным к

миттелыппильной борьбе.

В современной дебютной тео-

рии первостепенное значение

придается тому обстоятельству,

что в начале партии производит-

ся не только мобилизация боевых

сил, а действуют и некоторые

факторы, присущие середине

игры. Не случайно уже в ранней

стадии партии все чаще заметны

во многих вариантах поиски наи-

более эффективного пути (подоб-

рлава II Шахматная партия - единый процесс борьбы

33

но тому, как это часто бывает в

миттельшпиле). Да и в менее фор-

сированных вариантах борьба в

дебюте зачастую развертывается

очень быстро, только ведется

большими и еще не совсем отмо-

билизованными силами.

Роль формирования

гармонического взаимодействия

боевых сил в дебюте

Уже в начале партии необхо-

димо исследовать общий харак-

тер взаимодействия боевых сил.

Координация их начинает фор-

мироваться в дебюте. Поэтому,

выдвигая фигуры на активные

позиции, следует с самого начала

партии стремиться к гармонии в

их действиях.

Отличительной особеннос-

тью борьбы в дебюте является

наличие на доске большого ко-

личества фигур и пешек. Поэто-

му очень важное значение при-

обретает взаимодействие между

фигурами и пешками, которые

могут как дополнять действия

Друг друга, так и, напротив, стес-

нять их.

Рассмотрим некоторые слу-

чаи, когда пешки стесняют дей-

ствия тех или иных фигур, тем

самым нарушая общее взаимо-

действие боевых сил. Это бывает,

Например, когда пешки зафикси-

рованы на полях одного цвета,

сильно ограничивая подвижность

слона, действующего по тем же

полям.

Поучителен следующий при-

мер.

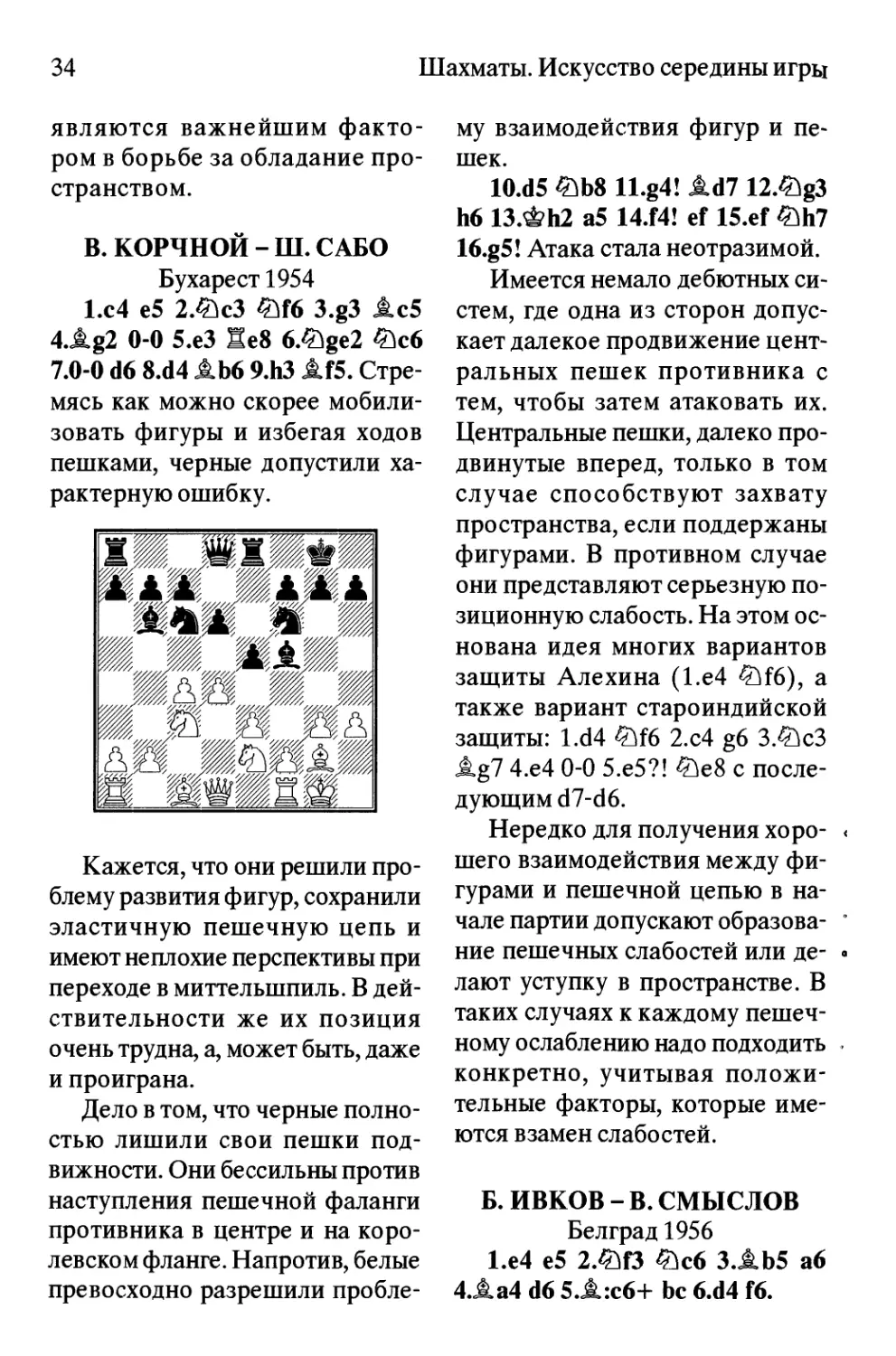

К. ШЛЕХТЕР-В. ИОН

Бармен 1905

l.d4 d5 2.с4 еб 3.£lc3 f5 4J£f3

сб 5. Af4 Ad6 6.еЗ 21f6 7. ,Ad3 Wc7.

8.g3! Шлехтер, учитывая, что

пешки сб, d5, еб и f5 расположе-

ны по белым полям, последова-

тельно играет на блокаду бело-

польного слона противника.

8...0-0 9.0-0 £)е4 Ю.ВЬЗ ФЬ8

ll.Sacl A:f4 12.ef ®f7 13.®e5

©e7 14.A:e4 fe 15.f3 ef 16.Scel

®c7 17.®аЗ! Белые успешно

осуществили свой стратегичес-

кий план. Слон с8 совершенно

лишен подвижности, и это вско-

ре привело к полному наруше-

нию взаимодействия боевых сил

черных.

С другой стороны, фигуры

ни в коем случае не должны

стеснять движения пешек.

Пешки с первых ходов партии

34

Шахматы. Искусство середины игры

являются важнейшим факто-

ром в борьбе за обладание про-

странством.

В. КОРЧНОЙ - Ш. САБО

Бухарест 1954

1.с4 е5 2.£>сЗ 3.g3 Ас5

4.Ag2 0-0 5.еЗ Se8 6.^ge2 21сб

7.0-0 d6 8.d4 Ab6 9.h3 Af5. Стре-

мясь как можно скорее мобили-

зовать фигуры и избегая ходов

пешками, черные допустили ха-

рактерную ошибку.

Кажется, что они решили про-

блему развития фигур, сохранили

эластичную пешечную цепь и

имеют неплохие перспективы при

переходе в миттельшпиль. В дей-

ствительности же их позиция

очень трудна, а, может быть, даже

и проиграна.

Дело в том, что черные полно-

стью лишили свои пешки под-

вижности. Они бессильны против

наступления пешечной фаланги

противника в центре и на коро-

левском фланге. Напротив, белые

превосходно разрешили пробле-

му взаимодействия фигур и пе-

шек.

10.d5 <^Ь8 H.g4! Ad7 12.£>g3

h6 13.S*?h2 a5 14.f4! ef IS.ef ^h7

16.g5! Атака стала неотразимой.

Имеется немало дебютных си-

стем, где одна из сторон допус-

кает далекое продвижение цент-

ральных пешек противника с

тем, чтобы затем атаковать их.

Центральные пешки, далеко про-

двинутые вперед, только в том

случае способствуют захвату

пространства, если поддержаны

фигурами. В противном случае

они представляют серьезную по-

зиционную слабость. На этом ос-

нована идея многих вариантов

защиты Алехина (1.е4 $Ц6), а

также вариант староиндийской

защиты: l.d4 £lf6 2.с4 g6 З.^сЗ

Ag7 4.е4 0-0 5.е5?! £1е8 с после-

дующим d7-d6.

Нередко для получения хоро- <

шего взаимодействия между фи-

гурами и пешечной цепью в на-

чале партии допускают образова- "

ние пешечных слабостей или де- •

лают уступку в пространстве. В

таких случаях к каждому пешеч-

ному ослаблению надо подходить .

конкретно, учитывая положи-

тельные факторы, которые име-

ются взамен слабостей.

Б. ивков - В. СМЫСЛОВ

Белград 1956

1.е4 е5 2.^13 ^сб З.АЬ5 аб

4.Аа4 d6 5.А:с6+ be 6.d4 f6.

Глава

II. Шахматная партия - единый процесс борьбы

35

У черных ослаблено пешеч-

ное расположение на ферзевом

фланге, их боевые силы не-

сколько стеснены в простран-

стве. Тем не менее, несмотря на

видимую пассивность, позиция

черных вполне жизнеспособна.

Очень важную роль играет их

белопольный слон, который хо-

рошо прикрывает несколько ос-

лабленные поля в центре и до-

полняет действие пешек своего

лагеря. В дальнейшем с боль-

шой силой может прийти в дви-

жение пешечный центр (d6-d5

или16Т5).

7.ДеЗ 2)е7 8.^сЗ ^g6 9.Wd2

Ае7 10.0-0-0 Аеб 11.И4 Ь5 12.de

fe 13.£}g5 (на 13.Ag5 черные от-

ветили бы 13...Af6!) 13...A:g5

14.Д:§5 ®Ь8! Важный маневр.

Черные намечают контратаку на

Ферзевом фланге.

Белым так и не удалось найти

Хорошего плана. Не делая явных

ошибок, они тем не менее попа-

ли в стратегически проигранную

Позицию.

15.ЬЗ ®Ь4 16.13 а5 17.2>а4 с5

18.ФЬ2 0-019.®:b4 ab 2О.сЗ Hfb8

21.cb S:b4 22.^сЗ.

22...С4 23.2>d5 Sb7! 24.^e7+

2):e7 25.A:e7 c3+ 26.S*?:c3 S:a2

27.Sbl H:g2, и черные четко реа-

лизовали свое преимущество.

Такого рода построения вооб-

ще характерны для современно-

го дебюта.

Возьмем популярную систему

Земиша в защите Нимцовича:

l.d4 2.с4 еб З.^сЗ АЬ4 4.аЗ

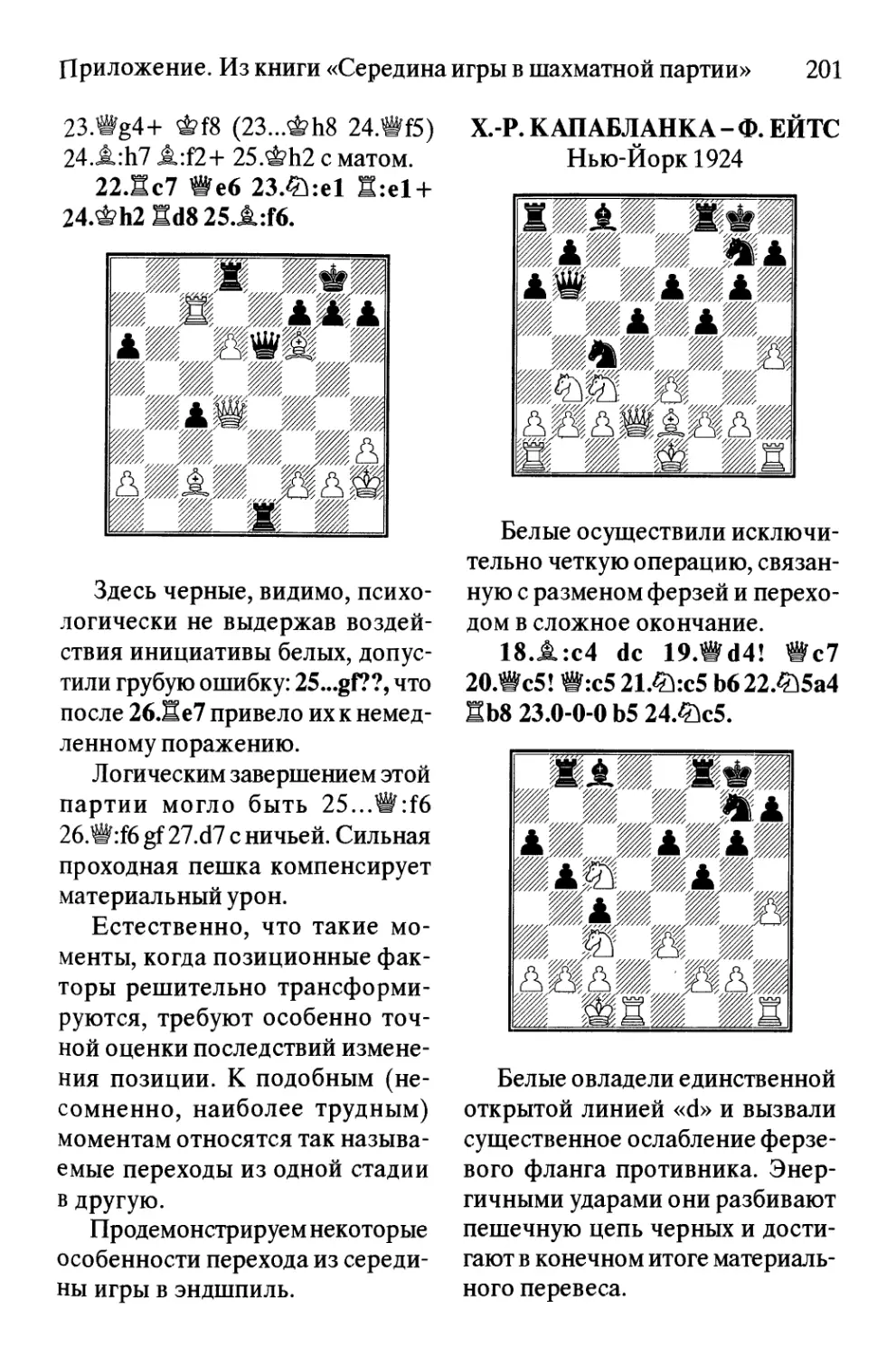

А:сЗ+ 5.Ьс и далее б.еЗ или даже

6.13 и 7.е4. В качестве компенса-

ции за пешечные ослабления у

белых имеется количественное

превосходство в центре. При слу-

чае могут стать очень активными

слоны. В дальнейшем эти потен-

циальные выгоды могут сказать-

ся решающим образом, как, на-

пример, в следующей партии.

А. КОТОВ - В. УНЦИКЕР

Стокгольм 1952

l.d4 ®f6 2.с4 еб 3.2)с3 АЬ4

4.еЗ d5 5.аЗ А:сЗ+ б.Ьс с5.

36

Шахматы. Искусство середины игры

Далее белые очень четко осу-

ществили план, впервые приме-

ненный Ботвинником в известной

партии с Капабланкой (Амстер-

дам 1938). Они разряжают напря-

жение в центре и, используя здесь

количественное превосходство,

организуют со временем наступ-

ление. Их слабости на ферзевом

фланге малоощутимы и не могут

быть практически использованы

противником.

7.cd! ed 8.Ad3 0-0 9&е2 Ь6

10.0-0 Ааб П.А:аб ®:а6 12.f3

®Ь8 13.Wd3. Белые последова-

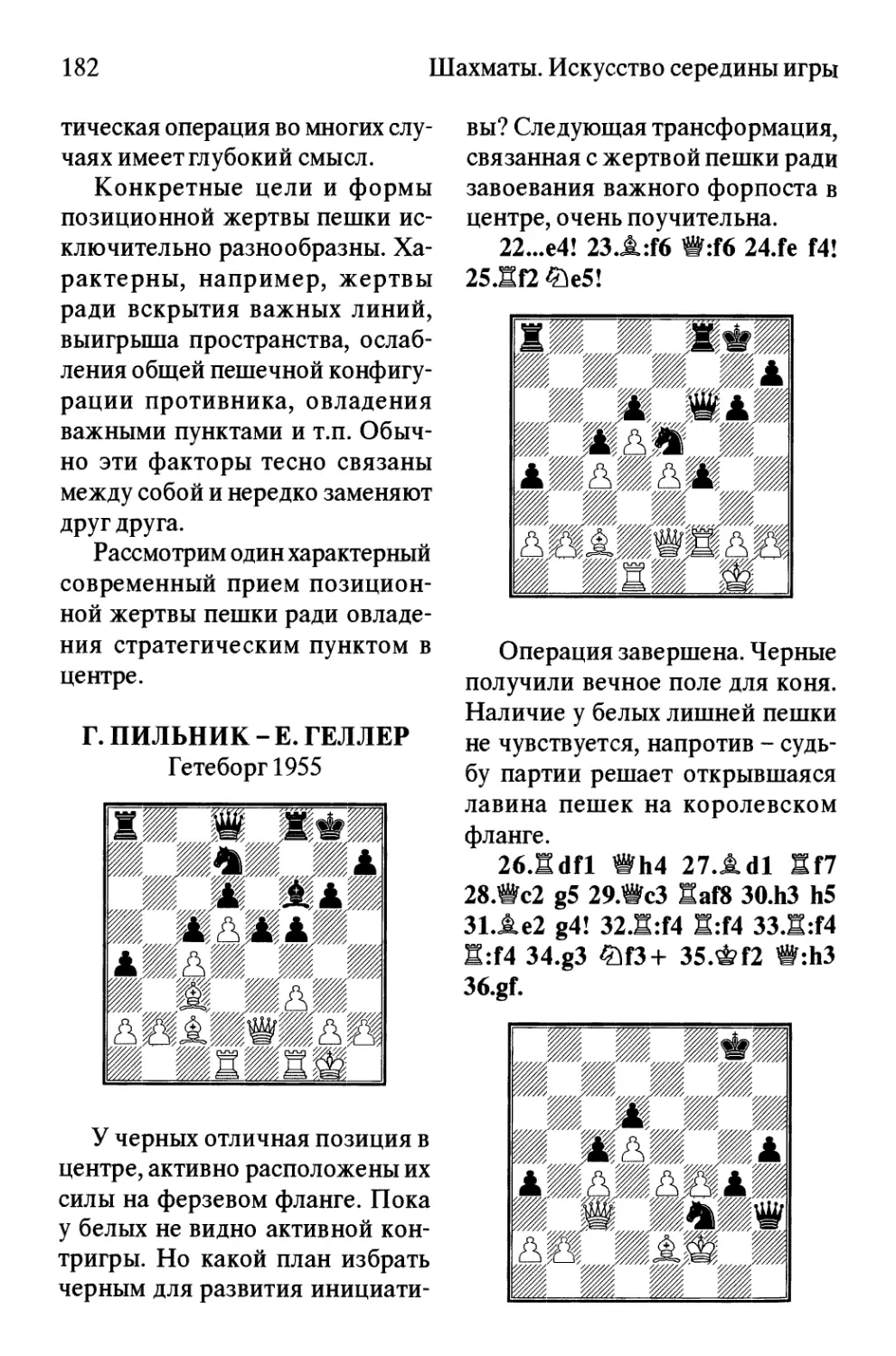

тельно усиливают контроль над

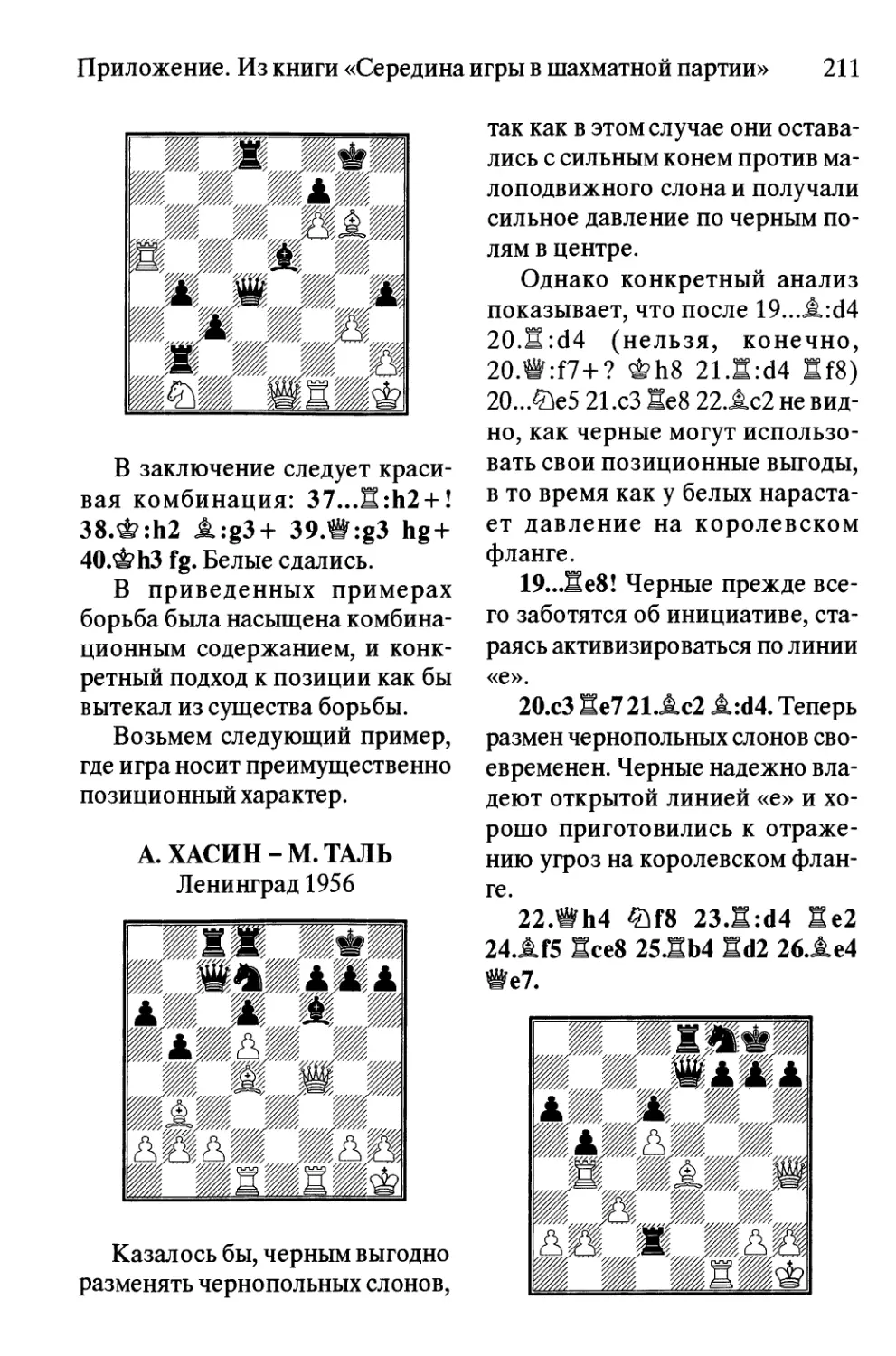

полем е4, не опасаясь хода с5-с4,

что только освободило бы их от

забот о защите пункта d4.

13...Де8 14.^g3 ®с6 15.АБ2

Нс816,Дае1 Ь617.е4! Итак, центр

пришел в движение. Боевые силы

белых расположены очень гармо-

нично.

(См. диаграмму)

17...cd 18.cd de 19.fe 21e5

20.®dl &c4 21.Acl 2)h7 22.e5

Ee6 23.He4 W8 24.2)f5! У белых

решающая атака на королевском

фланге.

Уже в дебюте надо стремить-

ся к активному взаимодействию

всех боевых сил. Часть сил, пло-

хо защищенных или изолирован-

ных, нередко надолго становится

серьезным препятствием на пути

к достижению гармонического

взаимодействия.

Справедливо неудовлетвори-

тельным для черных считается,

например, вариант испанской

партии: 1.е4 е5 2.®f3 £1с6 З.АЬ5

аб 4.Аа4 ^f6 5.0-0 Ае7 6.1е1 Ь5

7.АЬЗ d6 8.сЗ ®а5 9.Ас2 с5 10.d3

Ag4? 11.h3 Ah5? (неправильная

идея) 12.£lbd2 0-0 13.g4! и т.д. Бе-

лые надолго выключают из игры

белопольного слона и получают

явный перевес в середине партии.

Подобная идея встречается и в

некоторых других дебютных сис-

темах, считающихся невыгодны-

ми для черных.

Очень большое внимание воп-

росам взаимодействия боевых сил

уделяется в современных дебют-

рдава

II. Шахматная партия - единый процесс борьбы

37

Hbix системах с конкретно-такти-

ческой борьбой.

Во многих системах мобилиза-

ция производится не так быстро,

как того требуют принципы раз-

вития. Поэтому исследование но-

вых дебютных систем протекает

под углом проверки жизнеспо-

собности взаимодействия боевых

сил, поисков возможности ис-

пользовать то или иное скрытое

его нарушение. Дело в том, что

агрессивный план в дебюте может

оказаться неосуществимым из-за

того, что мобилизация не прове-

дена, а, следовательно, боевые

силы пока еще недостаточно ак-

тивны и маневренны для их целе-

направленного взаимодействия.

Вследствие этого сложная за-

дача получения целенаправленно-

го взаимодействия боевых сил ре-

шается как бы без должного уче-

та элементарных дебютных задач.

М. ТАЛЬ - А. ГИПСЛИС

Рига 1958

1.е4 с5 2.^0 еб 3.d4 cd 4.2>:d4

аб 5.^сЗ Ь51? 6.1. d3 Ab7 7.0-0 ®с7.

Кажется, что черные успешно

разрешили трудную для них в

этой системе проблему развития

ферзевого фланга и активно рас-

положили свои боевые силы.

Тем не менее, замысел черных

далеко еще не ясен, так как они

до сих пор не приступили к мо-

билизации королевского фланга и

погрешили против принципа гар-

моничного развития фигур.

8.Пе1 ®сб (несколько лучше

8...®f6) 9.2):сб ®:сб 1О.а4 Ь4

ll.£)d5! Этот комбинационный

удар, намеченный еще на 8-м

ходу, раскрывает несогласован-

ность боевых сил черных.

Ввиду слабостей на ферзевом

фланге и неразвитости королевс-

кого фланга черные не успевают

координировать действия своих

боевых сил.

После 11...#И6 (на 11...а5

очень сильно 12.сЗ!) 12.Ad2 £kd5

13.ed ®с5 (конечно, не 13...®:d5

из-за 14.Ае4) 14.Ае4 f5 15.Af3

Д :d516.1. :b4! I.:f317.W:f3 белые

получили решающую атаку.

38

Шахматы. Искусство середины игры

Борьба в современном дебюте

значительно углубила вопросы

взаимодействия боевых сил в на-

чале партии, наполнила их конк-

ретным тактическим содержани-

ем. В современных дебютных ва-

риантах ни на один момент

нельзя забывать о координации

боевых сил.

Рассмотрим хотя и несложный,

но очень поучительный пример.

Р. ФИШЕР - С. РЕШЕВСКИЙ

Нью-Йорк 1958

1.е4 с5 2.2ИЗ 2)сб 3.d4 cd

4.2kd4 g6 5.£te3 Ag7 6„te3 Ш6

7.Ac4 0-0 8.Ab3. Известный вари-

ант сицилианской защиты. Слон

оказывает сильное давление по

диагонали a2-g8, и размен его для

черных весьма полезен. Это об-

стоятельство, как будто вполне

логичное, может побудить чер-

ных немедленно сыграть 8...<®а5.

Однако в этот момент у белых

появилась возможность решаю-

щим образом координировать

действия боевых сил. Последова-

ло: 9.е5

10.A:f7+!! Теперь как в случае

10.. ,Ф:17, так и при 10...H:f7 реша-

ет П.^еб!

Переход из дебюта

в миттельшпиль.

Его главная задача

Анализ примеров приводит нас

к выводу, что при переходе из де-

бюта в середину игры шахматист

должен ставить своей главной це-

лью выработку конкретного пла-

на ведения дальнейшей борьбы.

Причем этот план намечается,

пусть даже в самых общих чертах,

уже в ранней стадии дебюта.

Современный подход к мобили-

зации в начале партии требует глу-

бокого изучения дебютных постро-

ений, их связи с серединой игры.

Таким образом, все более подтвер-

ждается мысль великого русского

шахматиста М.И. Чигорина:

«Почти во всех дебютах мож-

но приискать такие ходы, кото-

рые не уступают теоретичес-

ким. Вообще, шахматная игра

гораздо богаче, чем можно пред-

ставить на основании существу-

ющей теории, стремящейся

сжать ее в определенные узкие

формы».

Общее свойство, объединяю-

щее самые различные формы пе-

рехода из дебюта в миттельш-

пиль, заключается в том, что

именно здесь, как правило, опре-

деляется стратегический харак-

Глава П- Шахматная партия - единый процесс борьбы

39

тер основного сражения. А раз-

витие теории все более раскрыва-

ет богатейший выбор возможно-

стей.

Возьмем, например, следую-

щую исходную позицию системы

Чигорина в испанской партии:

1>е4 е5 2.^f3 ®с6 З..АЬ5 аб 4.Д а4

®f6 5.0-0 Ае7 б.Же! Ь5 7.Ab3 d6

8.сЗ 0-0 9.ЬЗ.

Мобилизация, в основном, за-

вершена, но можно ли считать,

что наступил переход в миттель-

шпиль? Ведь как до начала основ-

ного сражения, так и до опреде-

ления плана здесь есть еще нема-

лая дистанция. Пока каждая из

сторон, как говорится, предостав-

лена самой себе. Белые почти в

любом случае намерены делать

обязательные ходы d2-d4, £)bl-d2,

Иа чем их мобилизация отнюдь не

заканчивается, а лишь отличает-

ся в дальнейшем большим разно-

образием. Во многих случаях (на-

пример, в системе Смыслова) с

9--.116 и далее 1О...Не8 и Ae7-f8, у

^елых выбор между маневром

®d2-fl-g3 и построением АЬЗ-с2,

Ь2-Ь4, Ас1-Ь2 и т.д.

Еще больший выбор самых

разнообразных продолжений в

критической позиции у черных:

9...®а5, 9...Й6, 9...АЬ7, 9...®d7,

9...а5, 9...®d7. И даже парадок-

сальное возвращение коня на

первоначальную позицию:

9...^Ь8. Все эДо только наметки

плана, пусть самые серьезные и

позиционно обоснованные.

Но вот, предположим, сдела-

ны еще ходы: 9..?йа5 1О.Ас2 с5

ll.d4 ®с7 12.21bd2 ^сб 13.d5.

Последний ход белых уже во мно-

гом определяет предстоящую

борьбу, хотя планы сторон еще

отнюдь не ясны. Почти полное

завершение мобилизации и опре-

деление структуры в центре толь-

ко в самых общих чертах означа-

ют окончание дебютной стадии.

Впрочем, миттельшпиль уже

не за горами. Для примера обра-

тимся к партии Геллер - Мекинг

(Пальма-де-Мальорка 1970):

13...2)а5 14.b3 Ad7 15.2)fl 2)b7

16.^g3 с4? 117.b4.

40

Шахматы. Искусство середины игры

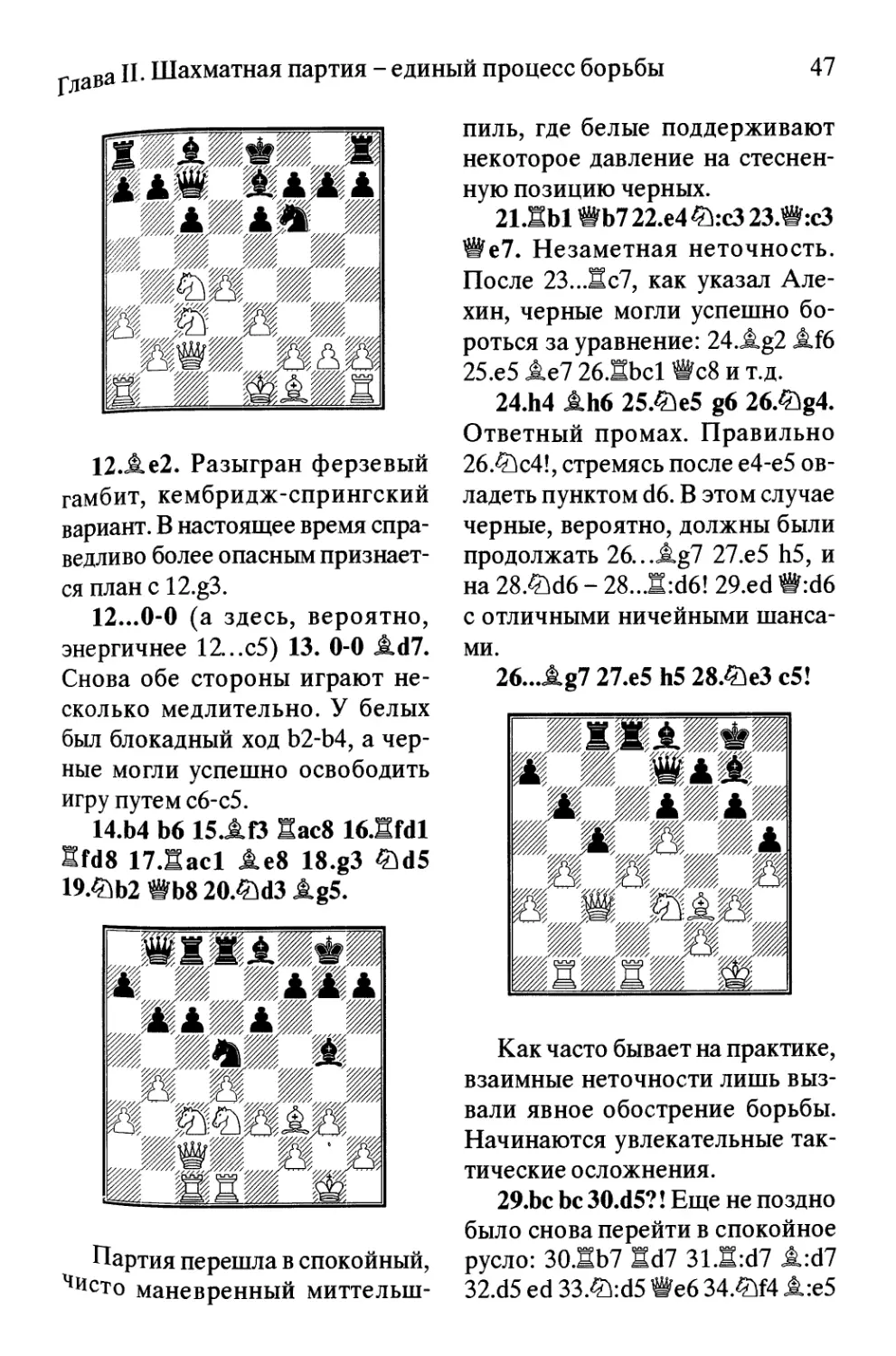

Определился район главного

миттелыппильного сражения -

ферзевый фланг, где белые разви-

вают длительную инициативу.

17...Hfc818.®f5 Af819.® h2 a5

2O.He3 ab 21.cb A:f5? 22.ef c3

23.®g4! с явным перевесом у бе-

лых.

В приведенном примере пере-

ход из дебюта в середину игры

проходил как бы незаметно, скра-

дывался передислокацией сил в

собственном лагере. Стороны

словно примеривались друг к

другу, не спеша вступать в жар-

кую схватку.

В ряде других случаев, особен-

но в гамбитных системах, как ста-

рых, так и новых, миттельшпиль,

напротив, «созревает» гораздо

раньше, чем завершено развитие

фигур и состоялось серьезное

«объяснение» в центре.

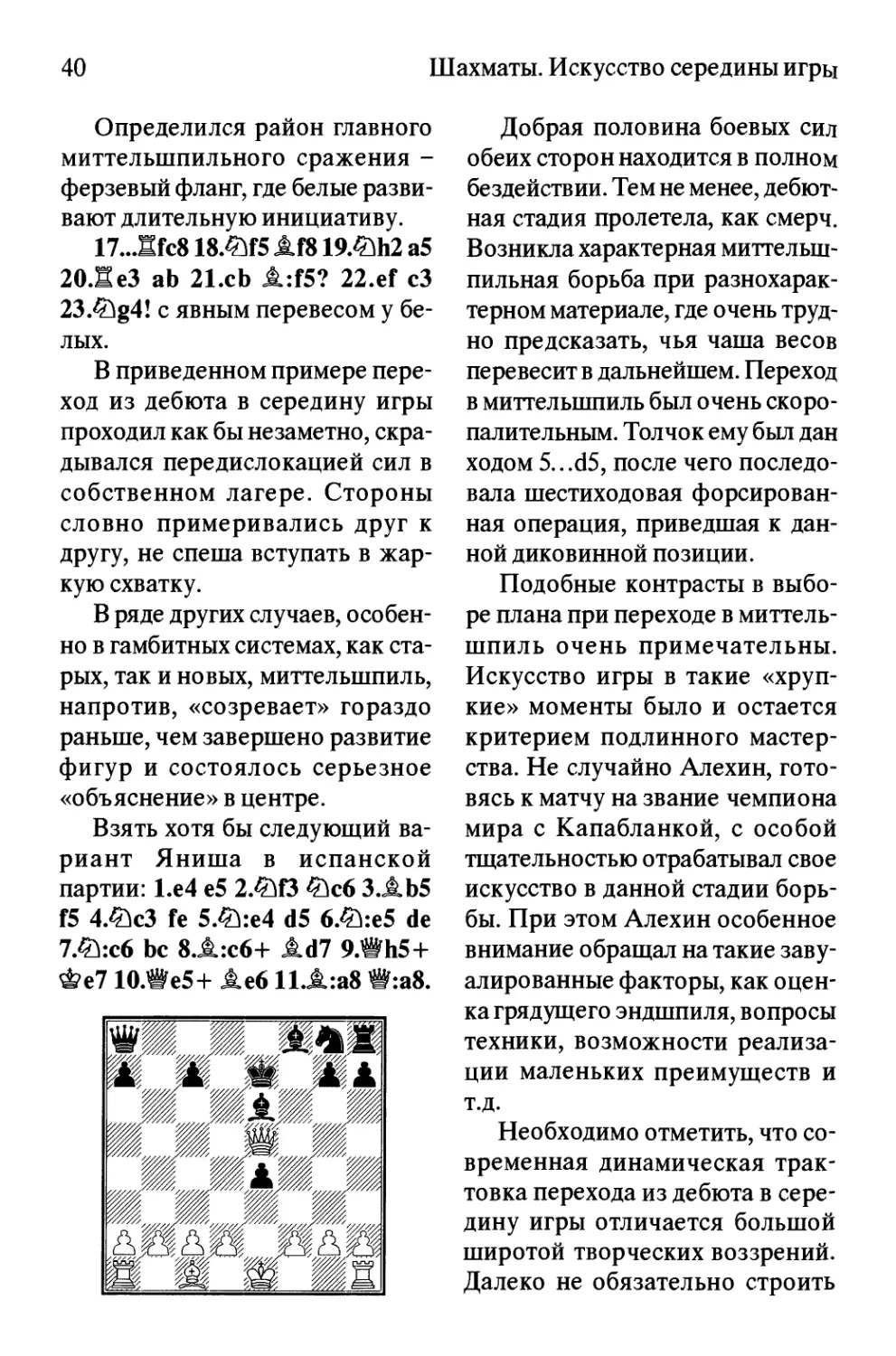

Взять хотя бы следующий ва-

риант Яниша в испанской

партии: 1.е4 е5 2.®f3 ®с6 З.ДЬ5

f5 4.®сЗ fe 5.®:е4 d5 6.®:е5 de

7.®:с6 be 8.А:с6+ Ad7 9.Wh5+

Фе7 10.We5+ Аеб ll.A:a8 W:a8.

Добрая половина боевых сил

обеих сторон находится в полном

бездействии. Тем не менее, дебют-

ная стадия пролетела, как смерч.

Возникла характерная митгельш-

пильная борьба при разнохарак-

терном материале, где очень труд-

но предсказать, чья чаша весов

перевесите дальнейшем. Переход

в миттельшпиль был очень скоро-

палительным. Толчок ему был дан

ходом 5...d5, после чего последо-

вала шестиходовая форсирован-

ная операция, приведшая к дан-

ной диковинной позиции.

Подобные контрасты в выбо-

ре плана при переходе в миттель-

шпиль очень примечательны.

Искусство игры в такие «хруп-

кие» моменты было и остается

критерием подлинного мастер-

ства. Не случайно Алехин, гото-

вясь к матчу на звание чемпиона

мира с Капабланкой, с особой

тщательностью отрабатывал свое

искусство в данной стадии борь-

бы. При этом Алехин особенное

внимание обращал на такие заву-

алированные факторы, как оцен-

ка грядущего эндшпиля, вопросы

техники, возможности реализа-

ции маленьких преимуществ и

т.д.

Необходимо отметить, что со-

временная динамическая трак-

товка перехода из дебюта в сере-

дину игры отличается большой

широтой творческих воззрений.

Далеко не обязательно строить

Глава

П. Шахматная партия - единый процесс борьбы

41

план на внешних позиционных

факторах и руководствоваться

только им.

Интересно проследить изме-

нение трактовки игры в следую-

щей критической позиции, возни-

кающей в одном из основных ва-

риантов защиты Каро-Канн: 1.е4

сб 2.d4 d5 З.^сЗ de 4.®:е4 2)f6

5.®:f6+ ef 6.Ac4 Ad6 7.We2+

Де7 8.^1f3 0-09.0-0.

Ласкер в своем учебнике дает

такую оценку этому дебютному

варианту: «План белых заключа-

ется в том, чтобы реализовать

пешечное превосходство на фер-

зевом фланге, оставаясь пассив-

ным на королевском. Черные же

попытаются заставить противни-

ка продвинуть одну из пешек на

Королевском фланге, чтобы на-

чать против нее игру своими пеш-

ками».

С тех пор стратегические гори-

зонты этой позиции значительно

Расширились. Яркой иллюстра-

цией может служить развитие

борьбы в следующей партии.

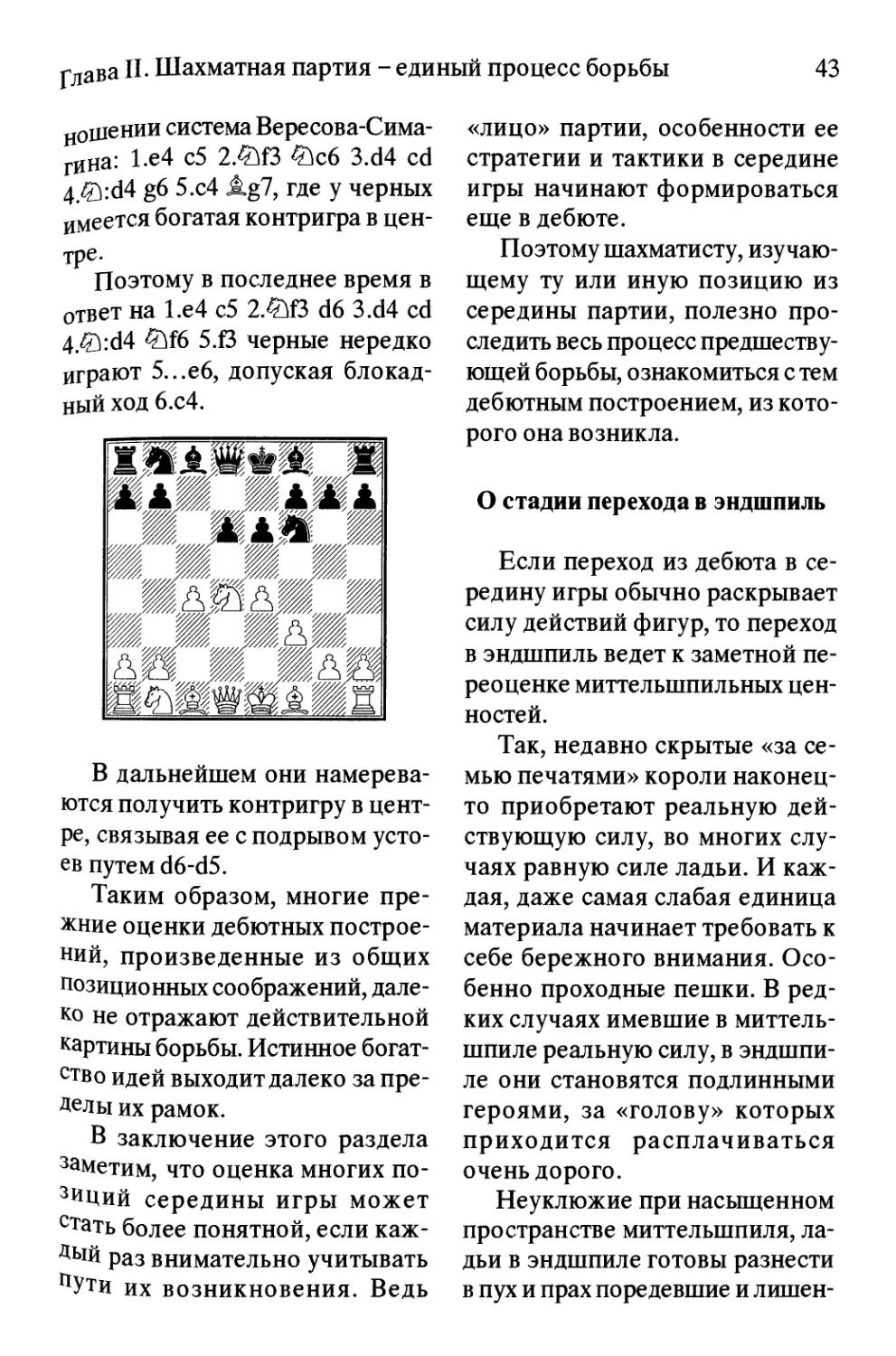

В. РАГОЗИН -

И.БОЛЕСЛАВСКИЙ

Свердловск 1943

9...Ad6 lO.Sel Ag4 11.®е4!

Ah5 12.2Й14 &d7 13.®f5! Конк-

ретно оценив позицию, белые

начинают неожиданную и очень

энергичную атаку на королевс-

ком фланге, используя малую

подвижность пешек королевско-

го фланга противника и несколь-

ко неудачную в тактическом от-

ношении позицию слона на Ь5.

13...2)b614.W:h5 Ф:с4.

15.Ah6! Wd7 (15...gh 16.ЬЗ ®Ь6

17.^6 ФЬ8 18.®:h6 Sg8 19.1е8!!)

16 J.:g7! *:g717.2>f5+ ФЬ818.Не4

.A:h2+ 19.ФЫ. Черные сдались.

А вот другой пример.

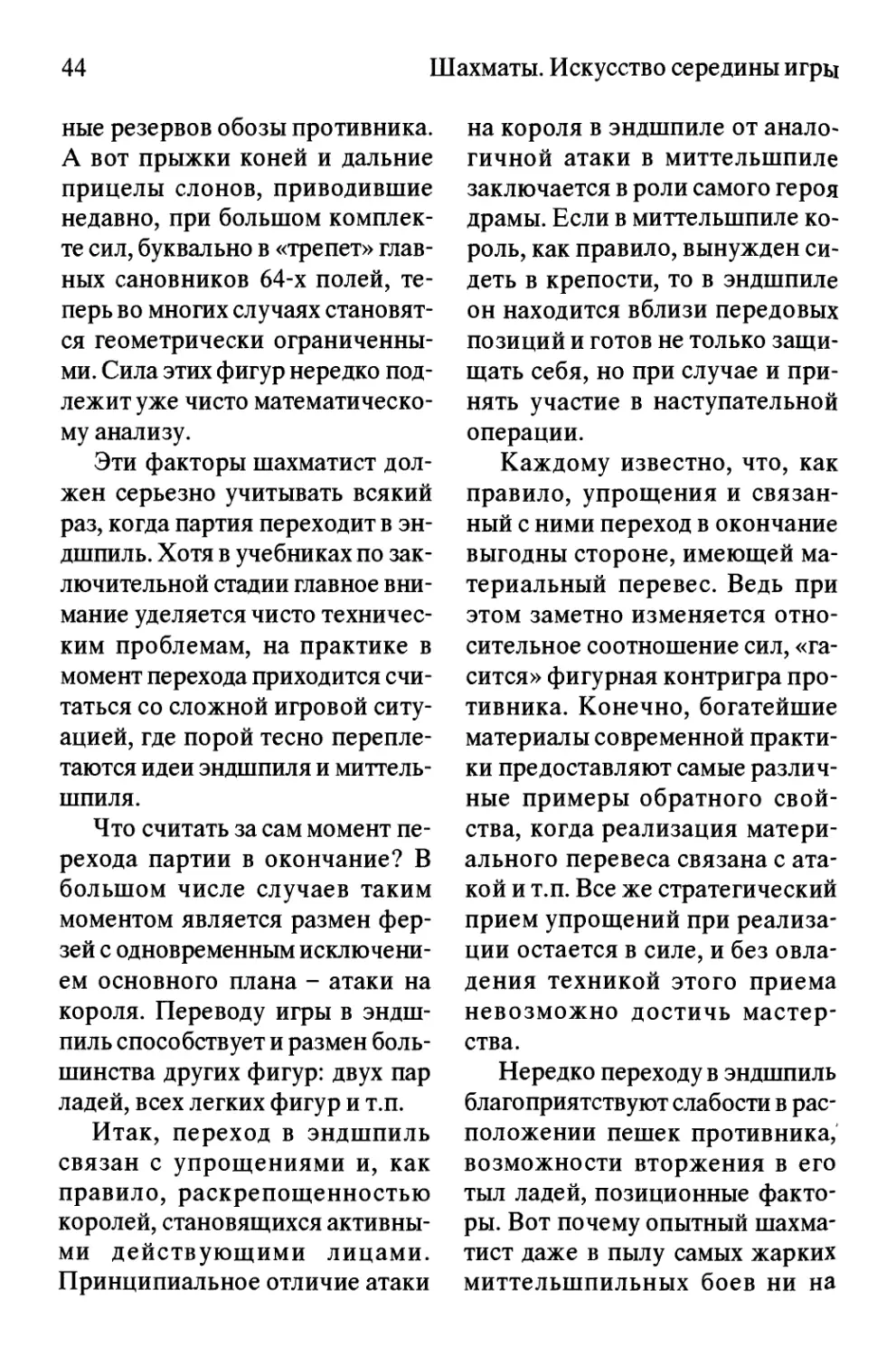

В сороковых годах в сицили-

анской защите (кстати сказать,

сравнительно редко применяв-

шейся в то время) после 1.е4 с5

2.£)f3 d6 3.d4 cd 4.®:d4 ®f6 5.f3

e5 немало исследовался ход A.

Рабиновича 6.£tt>5. Идея его зак-

лючается в стремлении использо-

вать некоторую слабость поля d5.

42

Шахматы. Искусство середины игры

После естественных ходов

6...а6 7.£}5сЗ Аеб 8.£}d5 белые вы-

зывают размен на d5, стремясь в

дальнейшем использовать пешеч-

ный перевес на ферзевом фланге.

Так теоретики обосновывали план

белых, который казался в то вре-

мя весьма перспективным.

Интересно, что ход 6.®Ь5 с

того времени не подвергался де-

тальному анализу. Необходи-

мость в этом пропала главным

образом после появления систе-

мы Болеславского: 1.е4 с5 2.^f3

®с6 3.d4 cd 4.^:d4 2>f6 5.^c3 d6

6.Ae2 e5!?, в которой был брошен

смелый вызов старым представле-

ниям о слабости полей в центре.

Теперь уже и без подробного

анализа ясно, что маневр 6. W)5 в

варианте 1.е4 с5 2.^}f3 d6 3.d4 cd

4.4} :d4 W6 5.13 e5, которым ценой

большой затраты времени белые