Автор: Бубнова А.С. Каменева С.С. Тухачевского М.Н. Эйдемана Р.И.

Теги: история гражданская война

Год: 1930

Текст

и г о л /•: т л р и л н <' к х с т р j и.

(' О К л И и Я И т нс и

ГРАЖДАНСКАЯ

ВОЙНА

1918—1921

В ТРЕХ ТОМАХ

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ:

А. С. БУБНОВА, С. С. КАМЕНЕВА, М. Н. ТУХАЧЕВСКОГО

и Р. II. ЭЙДЕМАНА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ОТДЕЛ ВОЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА 1 9 3 0 /1 Е Н И Н Г Р Л Д

п р о./ /•; V .1 я и 11 и с /•: х гг р л и,

Г О И ДИН Я ПТ К С 1> / /

ГРАЖДАНСКАЯ

ВОЙНА

1918-1921

ТОМ ТРЕТИЙ

ОПЕРАТИВНО-СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ КРАСНОЙ АРМИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ОТДЕЛ ВОЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА 1930 ЛЕНИНГРАД

Г. i а плит .V

Л 58393 Ги.« *26370-И—Г». 1930 г. Зак. .V 397. Тираж 10 000 нк:

«Моснолиграф», 14 я типография, Маргупихипа типа, .

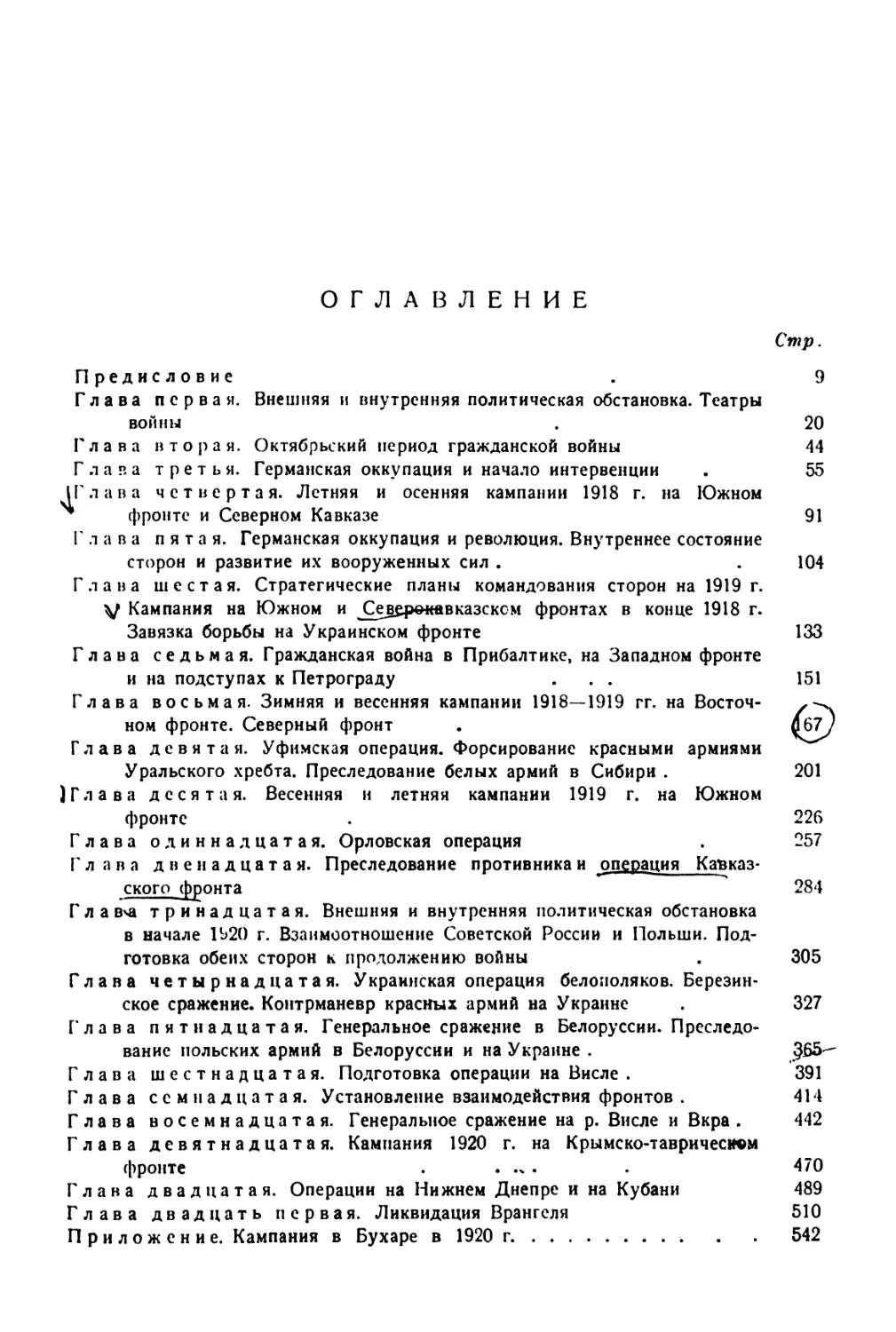

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие

Глава первая. Внешняя и внутренняя политическая обстановка. Театры

войны

Глава вторая. Октябрьский период гражданской войны

Глава третья. Германская оккупация и начало интервенции

1Глава четвертая. Летняя и осенняя кампании 1918 г. на Южном

^ фронте и Северном Кавказе

Глава пятая. Германская оккупация и революция. Внутреннее состояние

сторон и развитие их вооруженных сил .

Глава шестая. Стратегические планы командования сторон на 1919 г.

у Кампания на Южном и ^Се§£рокввказсксм фронтах в конце 1918 г.

Завязка борьбы на Украинском фронте

Глава седьмая. Гражданская война в Прибалтике, на Западном фронте

и на подступах к Петрограду . . .

Глава восьмая. Зимняя и весенняя кампании 1918—1919 гг. на Восточ¬

ном фронте. Северный фронт

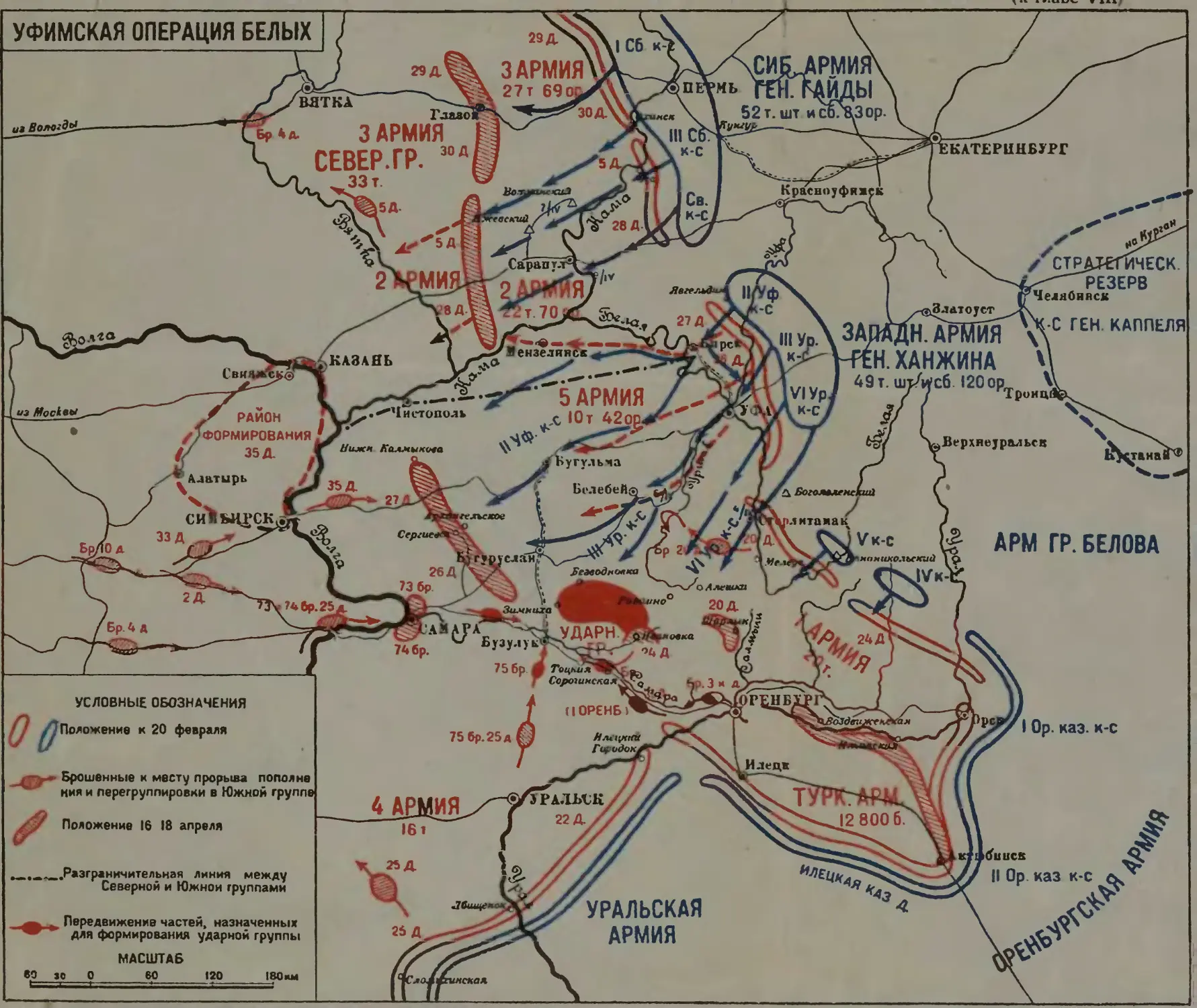

Глава девятая. Уфимская операция. Форсирование красными армиями

Уральского хребта. Преследование белых армий в Сибири .

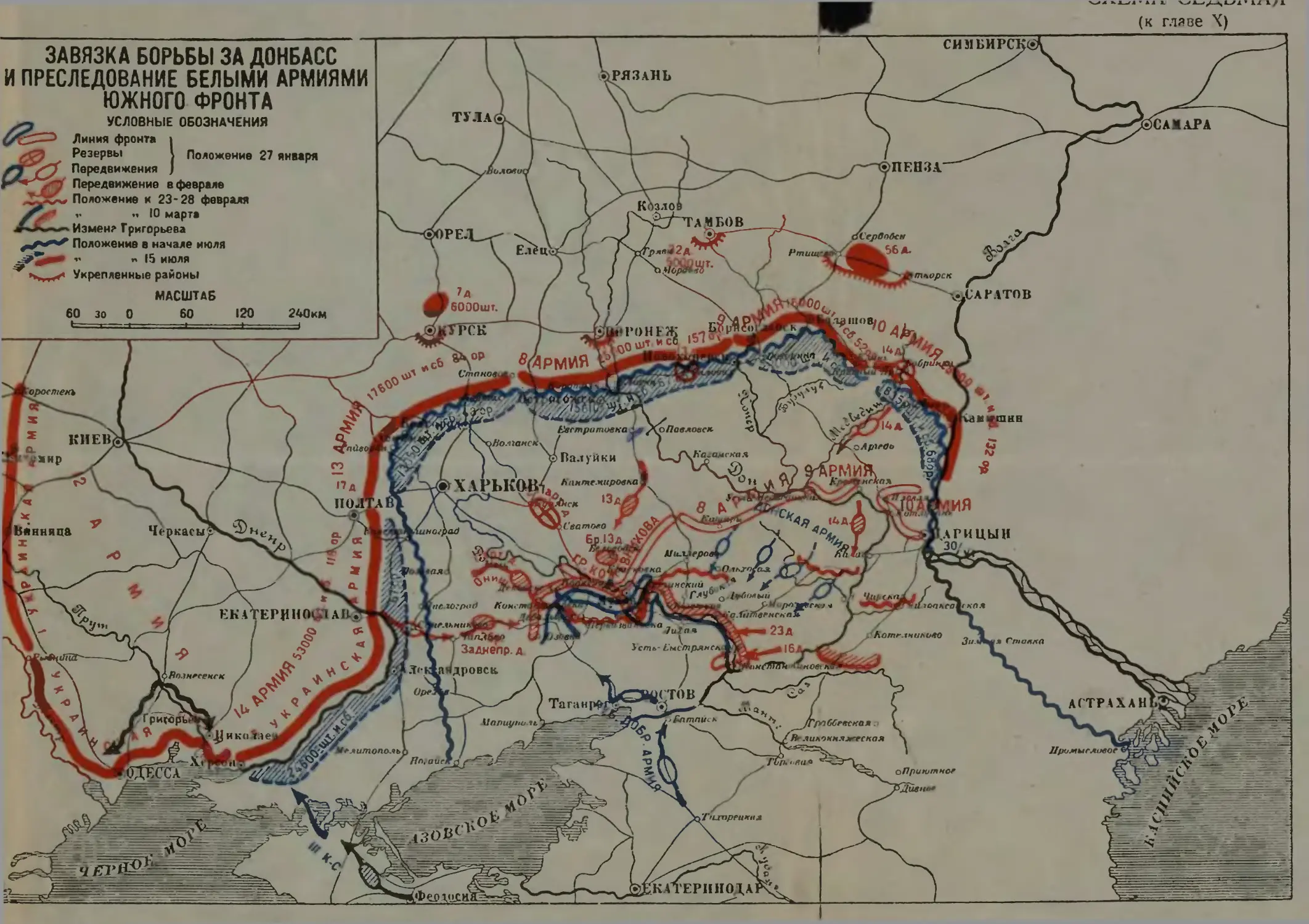

)Глава десятая. Весенняя и летняя кампании 1919 г. на Южном

фронте

Глава одиннадцатая. Орловская операция

Глава двенадцатая. Преследование противника и операция Кавказ¬

ского фронта

Г л а в>а тринадцатая. Внешняя и внутренняя политическая обстановка

в начале 1920 г. Взаимоотношение Советской России и Польши. Под¬

готовка обеих сторон к продолжению войны

Глава четырнадцатая. Украинская операция белополяков. Березин-

ское сражение. Контрманевр красных армий на Украине

Г лава пятнадцатая. Генеральное сражение в Белоруссии. Преследо¬

вание польских армий в Белоруссии и на Украине .

Глава шестнадцатая. Подготовка операции на Висле .

Глава семнадцатая. Установление взаимодействия фронтов .

Глава восемнадцатая. Г енеральное сражение на р. Висле и Вкра .

Глава девятнадцатая. Кампания 1920 г. на Крымско-тавричеснвм

фронте . . .ч .

Глава двадцатая. Операции на Нижнем Днепре и на Кубани

Глава двадцать первая. Ликвидация Врангеля

При л о ж е н и е. Кампания в Бухаре в 1920 г

Стр.

9

20

44

55

91

104

133

151

201

226

257

284

305

327

§65^

391

414

442

470

489

510

542

СПИСОК КОПИЙ С ПОДЛИННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОМЕЩЕН¬

НЫХ В III ТОМЕ.

(Копни предоставлены Институтом Ленина.)

1. ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ЗА ПОДПИСЬЮ

В. И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) ОТ 9 НОЯБРЯ 1917 ГОДА ко всем местным сове-

там рабочих и крестьянских депутатов с призывом присоединиться к декрету

Петроградского совета о реквизиции теплых вещей для солдат на фронте. Между

•стр. 10 —17.

2. ПРЕДПИСАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ЗА ПОДПИСЬЮ

В. И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) ОТ 10 МАРТА 1918 ГОДА ЗА № 714 ГЛАВНОМУ

КОМИССАРУ ВСЕХ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ (копия начальнику

Академии генерального штаба) о представлении в Совнарком проекта реоргани¬

зации Николаевской военной академии. Между стр. 48—49.

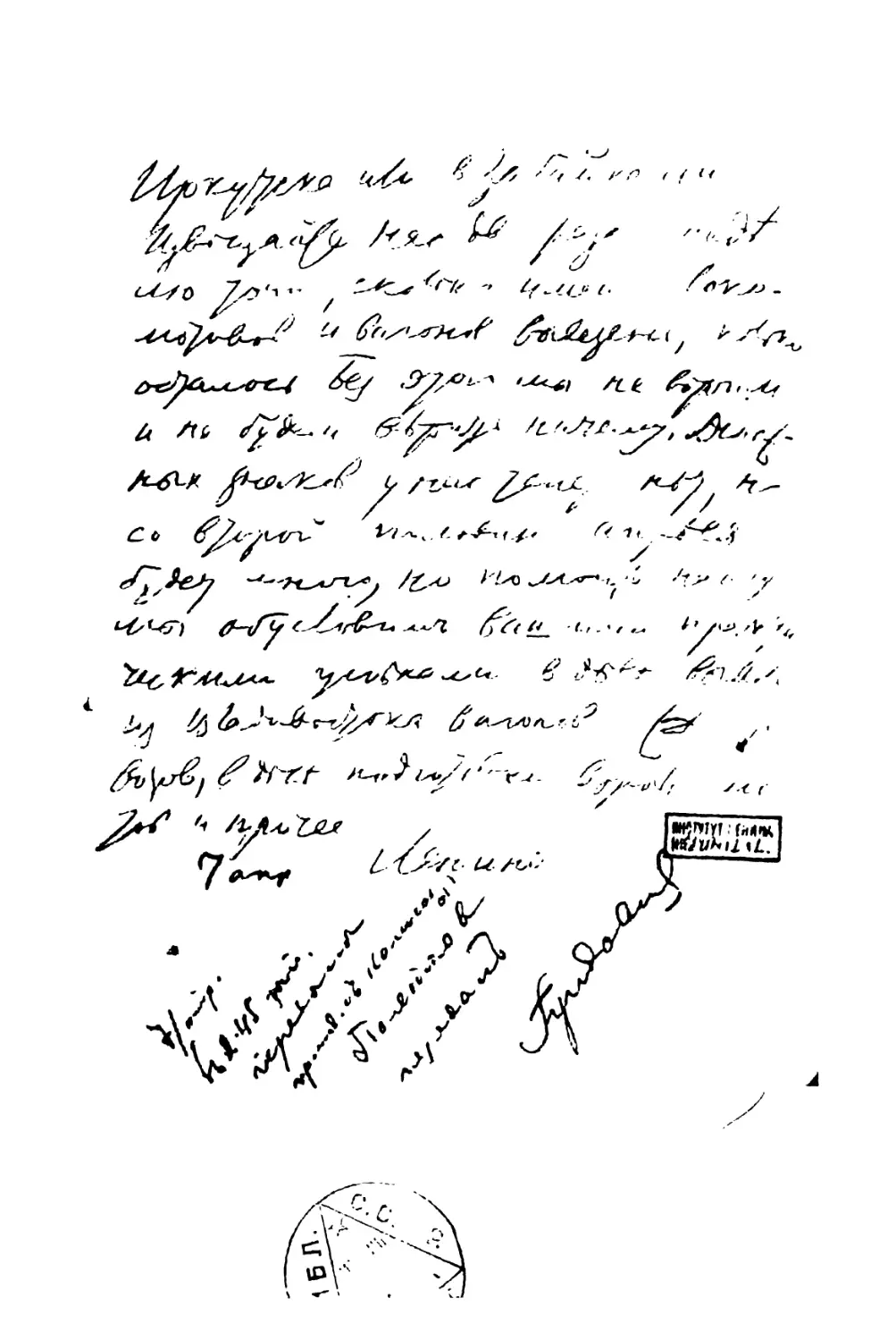

3. СОБСТВЕННОРУЧНО СОСТАВЛЕННАЯ В. И. ЛЕНИНЫМ ТЕЛЕГРАММА

{СРОЧНАЯ ВНЕ ОЧЕРЕДИ) ОТ 7 АПРЕЛЯ 1918 ГОДА в адрес — Иркутск, Цен-

тросибирь, для Владивостокского совдепа. В телеграмме подчеркивается серьезность

положения в связи с возможным выступлением японцев. Указывается на необхо¬

димость: возможно тщательнее подготовиться к отходу, увозу запасов, железнодо¬

рожных материалов и подвижного состава, к порче путей и мостов. Между стр. 52—53.

4. ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

В. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) ОТ 10 АВГУСТА 1918 ГОДА ЗА №23545 В ВЫСШИЙ

ВОЕННЫЙ СОВЕТ.

Телеграмма написана рукой Э. М. Склянского и на ней вверху В. И. Ленин

•приписал «В. секретно. В собственные руки М. Д. Бонч-Бруевичу».

В телеграмме, в связи с необходимостью усиления Восточного фронта, дается

указание Высшему военному совету. Между стр. 78—79.

5. СОБСТВЕННОРУЧНО СОСТАВЛЕННАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА НА¬

РОДНЫХ КОМИССАРОВ В. И. ЛЕНИНЫМ ТЕЛЕГРАММА ОТ И АВГУСТА

1918 ГОДА ЗА № 671 ВОЛОГОДСКОМУ ГУБИСПОЛКОМУ (копия Кедрову).

В телеграмме — категорическое требование увеличить обороноспособность

Воюгодского района путем развития фортификационных работ. Для выполнения

последних — немедленно мобилизовать буржуазию. Между стр. 72—73.

6. СОБСТВЕННОРУЧНО СОСТАВЛЕННАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА

НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ В. И. ЛЕНИНЫМ ТЕЛЕГРАММА ОТ 12 АВГУСТА

1918 ГОДА ЗА № 674 ТОВ. МИНКИНУ (Пенза, Губисполком) о необходимости

беспощадного подавления спекуляций с хлебом, о мобилизации для этого бедноты

<4 закреплении ее власти в прифронтовой полосе. Между стр. 72—73.

7. СОБСТВЕННОРУЧНО СОСТАВЛЕННАЯ В. И. ЛЕНИНЫМ (СЕКРЕТНО—

ШИФРОМ) ТЕЛЕГРАММА В АВГУСТЕ МЕСЯЦЕ 1918 ГОДА Троцкому

(Свияжск), с требованием ускорить взятие Казани. Между стр. 82—83.

7

8. ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСОВОБОРОНЫ В. И. ЛЕНИНА ОТ 8 ИЮЛЯ

1919 Г. ЗА № 703. САРАТОВ В АДРЕС ГРАЖДАНСКИХ И ВОЕННЫХ ВЛА¬

СТЕЙ, с требованием усилить политическую работу в прифронтовой полосе,

особенно в Аткарском уезде и в Ртищеве. Между стр. 244—245.

9. ТЕЛЕГРАММА (ШИФРОВАННАЯ) ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОД¬

НЫХ КОМИССАРОВ В. И. ЛЕНИНА ОТ 11 МАРТА 1920 ГОДА ЗА № 85/111

ТОВ. УНШЛИХТУ (РВС —ЗАП. ФР.) — об угрозе войны с поляками и о необ¬

ходимости ввиду этого усилить агитацию на польском языке. Текст написан рукой

В. И. Ленина. Между стр. 308—309.

10. СОБСТВЕННОРУЧНО СОСТАВЛЕННЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА

НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ В. И. ЛЕНИНЫМ 19 марта 1920 ГОДА ЗА Л? 59/с—

ПРИКАЗ ТОВ. СКЛЯНСКОМУ: в отношении Крыма была допущена ошибка (во¬

время не двинули достаточных сил). На исправление этой ошибки и на ускорение

«добития Деникина» направить все усилия. Между стр. 472—473.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

РИСТУПАЯ к изданию третьего тома .Граж¬

данской войны 1918—1921 гг.», посвященному

оперативно - стратегическому описанию боевых

действий Красной армии, редакция ясно отда¬

вала себе отчет в тех трудностях, которые

стояли перед ней при выполнении этой за¬

дачи. Было бы наиболее правильно, если бы

оперативно-стратегический очерк появился в

результате исчерпывающей и тщательной разработки по архив¬

ным материалам хотя бы основных операций гражданской войны.

К сожалению, этого нет. Основную массу трудов нашей военно-

исторической литературы пока составляют отдельные монографии

и воспоминания, часто страдающие субъективизмом и не всегда

верно освещающие события. В лучшем случае, это — труды, напи¬

санные на основе весьма неполных архивных материалов и трак¬

тующие отдельные эпизоды гражданской войны, и авторам и редак¬

ции третьего тома пришлось в своей работе не только опираться

на вышедшие труды, но и произвести значительную работу в ар¬

хивах. Па ряду с этим редакцией применялся также метод опроса

активных участников для проверки фактов, которые не могли быть

достаточно ясно установлены на основании существующих литера¬

турных, а также и архивных источников. Эти крайне ненормальные

условия работы над третьим томом и вызвали почти двухгодичную

задержку с его изданием.

Однако редакция не берет на себя смелости дать гарантию исчер¬

пывающей точности изложения в настоящем труде всех важнейших

событий гражданской войны и их оценки тем более, что в разра¬

ботке ряда вопросов редакция встречалась с противоречивыми

материалами, датами, цифрами, проверить которые по архивным

источникам не всегда удавалось.

Установлению окончательных оценок оперативно-стратегического

руководства чрезвычайно мешало то обстоятельство, что до сих

9

пор не опубликованы документы партийных архивов, относящиеся

к области оперативно-стратегического руководства главнейшими

операциями Красной армии, а также не опубликована и военная

переписка с фронтами В. И. Ленина, который сыграл, как это

совершенно очевидно, исключительную по своему значению роль и

в организации Красной армии, и в деле стратегического руковод¬

ства ее действиями в годы гражданской войны.

Редакция понимает всю ответственность, которую она принимает

на себя выпуском оперативно-стратегического очерка боевых дей¬

ствий Красной армии. Она считает необходимым подчеркнуть еще

раз, что выпуск этого тома рассматривается ею, как лишь начало

систематической коллективной работы по изучению опыта граждан¬

ской войны 1918—1921 гг.

Редакция, яснее чем кто-либо в Красной армии, предвидит все

возражения, которые можно представить по поводу ряда вопросов

этого тома, и знает все недочеты, содержащиеся в этом труде.

Но, несмотря на все это, выпуск этого очерка необходим уже по

одному тому, что он даст новый толчок развитию военнонаучной

работы, в котором так остро нуждается в настоящее время

Красная армия и все ее работники.

Обращаясь к подведению некоторых общих итогов, мы должны

прежде всего еще раз особо подчеркнуть исключительное, решаю¬

щее значение в руководстве гражданской войной 1918—1921 гг.

т. Л е н и н а. В деле установления важнейших стратегических направ¬

лений (т. е. общего стратегического руководства) громадная роль

принадлежит и ряду представителей старой большевистской гвар¬

дии, и прежде всего т. Сталину. (

Ленин говорил, что тактика военная и тактика политическая

это «смежные области». Здесь и лежит основная причина того, что

старая большевистская гвардия занимает такое место в деле опе¬

ративно-стратегического руководства периода первой гражданской

войны «организованного в господствующий класс пролетариата

против буржуазно помещичьей контрреволюции и империализма:.

Советская стратегия так же, как и советская политика, была

проникнута единством цели и имела твердое единое руковод¬

ство. Эта единая стратегия была противопоставлена «коалицион¬

ной стратегии» многочисленных внешних и внутренних про¬

тивников. Уже одно это обусловливало выгодность положения

советской стратегии по отношению к стратегии ее противников.

Но выгоды этого положения увеличивались еще тем обстоятель¬

ством, что «коалиция» ее противников была «коалицией» только

по форме, а не по существу.

А между тем из опыта военной истории и той же мировой войны

известно, что даже правильно организованные военные коалиции,

ТО

fМ!ф!::|41|;-'V iiff.1 ^ ^ "^" "^ ' '^, '' ^ ‘-y !'-^' '-^v

объединенные единством политической цели, встречают большие

затруднения и препятствия в проведении согласованных крупных

операций. Но такого единства политической цели не было в стане

противников революции. Если это обстоятельство не было столь

заметно в лагере держав Антанты, расхождение между которыми

выявилось главным образом на почве соперничества экономических

интересов и будущего дележа добычи, то в полной мере оно

проявлялось в отношениях различных национальных образований,

стремившихся к утверждению своей буржуазной государственности

и русских контрреволюционных правительств, ставивших своей

конечной целью восстановление «единой и неделимой России».

В момент наиболее ожесточенной борьбы на Орловском направ¬

лении, определившей перелом всей кампании на Южном фронте

в конце 1919 г., правый фланг Польского фронта на Волыни

является пассивным зрителем этой борьбы. Такую же роль играют

белоэстонская и белолатвийская армии во время второго наступле¬

ния Северо-западной армии Юденича на Петроград осенью 1919 г.

Достаточно было войскам генерала Деникина и Украинской дирек¬

тории войти между собою в соприкосновение на Украине, чтобы

между ними началась ожесточенная борьба.

В контрреволюционных образованиях, объединявшихся на плат¬

форме «единой и неделимой России», также не было внутреннего

единства. Правительство «вооруженных сил юга России» с трудом

примирялось с верховным руководством сибирского правительства

Колчака, только юридически считавшегося всероссийским.

Наконец оперативное объединение вооруженных сил внутренней

контрреволк ции, даже идущих под общим политическим флагом,

встречало неодолимые затруднения в обособленности их в простран¬

стве, в размерах этого пространства, в географических и климати¬

ческих условиях, не говоря уже о скрытом соперничестве окраинных

диктаторов. В силу всего этого нельзя говорить об единой стратегии

контрреволюции в нашей гражданской войне.

Не менее выгодным для советской стратегии являлось то, что

стратегия белых не только не находила опоры в их внешней и

внутренней политике, но эта последняя являлась могильщиком для

нее. Поэтому, какой бы правильностью с чисто военной точки

зрения ни отличались те или иные оперативные замыслы белых

полководцев, все они в конечном итоге были осуждены на неудачу.

Находясь в положении стороны, действующей по внутренним опе¬

рационным линиям, красная стратегия правильно стремилась

использовать это положение, придавая ударное значение, в зави¬

симости от общей обстановки, тому или иному фронту. Но объек¬

тивные причины, в виде неудовлетворенности железнодорожного

транспорта и пространственности театров, крайне удлиняли во вре-

77

мени все оперативные переброски наших сил, что и являлось

одной из главнейших причин затяжки кампаний на различных

фронтах. В силу этого обстоятельства действия нашей стратегии

носили характер ряда последовательно накапливаемых усилии, ме¬

тодически развиваемых до окончательного успеха на направлениях,

избранных для нанесения главных ударов.

Гражданская война 1918—1921 гг. отличается чрезвычайной на¬

пряженностью. В этом отношении, войны других типов резко усту¬

пают ей. Войны - франко-прусская, русско-турецкая, русско-японская

и ряд других имеют сравнительно небольшое число кампаний и

операций. Даже империалистическая война 1914—1918 гг. имела

меньшее число напряженных операций, чем наша гражданская

война. И это обстоятельство говорит о том, что дать очерк граж¬

данской войны чрезвычайно трудно.

Для написания истории всей гражданской войны, даже в сжатом

виде, потребуются несколько томов. Поэтому третий том в своем

очерке гражданской войны по большинству кампаний и операций

дает лишь сжатое изложение событий, иногда ограничиваясь одним

хронологическим перечнем операций. Наибольшее внимание в очерке

уделяется нашей войне с белополяками, а также борьбе против

Врангеля. Эти две кампании, которые Красная армия провела уже

в определенно сложившихся формах и притом значительными

массами, представляют собою не большой только исторический инте¬

рес, но имеют и практическое значение для использования этого опыта

в будущем. Однако и этот более или менее обстоятельный, допу¬

стимый в рамках сжатого очерка подход к изучению этих кам¬

паний все еще страдает многими дефектами. Правда, в третьем

томе использованы последние военноисторические источники, ка¬

сающиеся войны с белополяками, в частности книга «Над Вкрой

и Вислой» Сикорского и «Львов — Варшава» А. И. Егорова. Но

тем не менее архивная сторона дела оставляет желать еще много

лучшего. По состоянию архивов зачастую приходилось пользо¬

ваться лишь документами, касающимися полевых управлений фрон¬

тов. Документы армейского масштаба далеко еще не разобраны.

Это обстоятельство отразилось и на изложении войны с белополя¬

ками, но оно иногда особенно резко преломляется в описаниях

действий на других фронтах. Очень часто предположения фронтов

видоизменялись в армиях, и, наоборот, самостоятельные действия

армий иногда лишь фиксировались решениями фронтов. Трения,

сложности и противоречия, которые возникают в управлении круп¬

ными войсковыми массами на громадных фронтах, да еще сопря¬

женные со строительством вооруженных сил «под огнем», были

немалые. Поэтому многие участники гражданской войны по всей

вероятности найдут в содержании настоящего очерка ряд несо¬

12

ответствий. Но это уже дело дальнейшей разработки архивных

материалов и работы самих участников гражданской войны для

того, чтобы мы наконец имели действительно научно разработанную

историю гражданской войны, которая немыслима без самой тща¬

тельной проверки прежде всего фактического материала, чего до

сих пор мы еще не имеем.

Изучение гражданской войны имеет громаднейший практический

интерес как для западно-европейского пролетариата, так и для

нас, для Красной армии, ибо в гражданской войне мы получили

опыт вооруженной борьбы с империализмом.

Для командного состава громадное значение имеет его боевой

опыт. Кто этою опыта не имеет, тот ищет его у более опыт¬

ных товарищей и в книгах, а кто его имеет, тот неизбежно и свою

подготовку к будущему основывает на прошлом личном опыте,

личных впечатлениях и переживаниях. Личные впечатления, ко¬

нечно, не одно и то же, что научные выводы из прошлого опыта.

Знание и анализ всех сторон дела могут многое представить не в том

свете, как это представляется в воспоминаниях. Например, недохватка

снарядов и винтовочных патронов, печальное состояние материаль¬

ной части, недохватка ее по штатам и табелям, громадная числен¬

ность при этом вооруженных сил во время гражданской войны

и пр. выработали весьма распространенное представление о том,

что мы в гражданской войне «и без техники большие дела делали».

Исли же мы проанализируем действительное положение вещей,

то увидим, что главное командование, заставляя голодать в отно¬

шении снарядов и патронов второстепенные фронты, насыщало ими

армии, действовавшие в решающих направлениях.

Необходимо также иметь в виду, что на ряду с общей скудостью

материально-технической базы гражданской войны, активная часть

стрелковых дивизий была нередко весьма сильно насыщена техни¬

ческими среде гвами.

Это обстоятельство, отражавшее организационную непланомерность

в Красной армии, строившейся под огнем, делало то, что активные

красноармейские штыки были иногда лучше обеспечены техникой,

чем солдаты царской армии. Так, на 1000 штыков в царской армии

в 1916 г. приходилось 3—4 орудия и 8—10 пулеметов, а в Красной

армии в 1919—1920 гг.—6—12 орудий и 30—50 пулеметов (в зави¬

симости от наличного числа штыков в дивизиях). Это лишь один

из имевших место фактов. Сделать из этого окончательные выводы

можно только после накопления большого их числа. Но, как бы то

ни было, командир, который вел бой в условиях хозяйственной разрухи

периода военного коммунизма, тем не менее привык одерживать

успехи, имея до 12 орудий (а иногда и больше) и до 50 пулеметов

на 1 000 активных штыков. Это говорит о том, что наш командир

13

и наш красноармеец далеко не голыми руками привыкли одержи¬

вать успехи в бою и что эта « привычка) должна быть конкретно

осознана для того, чтобы в будущих боях, к будущим труд¬

ностям подойти с реальной меркой своих сил и средств и не

переоценивать ресурсы < гологол духа в бою.

Гражданская война дает нам поучительный пример подвижности

и энергии. Подвижность не следует смешивать с маневренностью.

Последняя представляет собой подвижность, нашедшую свое выра¬

жение в сложных формах оперативно-тактического искусства.

В гражданской войне мы имеем большое проявление маневренности,

и именно в этом понимании. Только там, где мы имеем дви¬

жение как результат определенной группировки сил и средств

по фронту, там, где движение развивается на основе последова¬

тельного поражения тактических и стратегических эшелонов про¬

тивников в глубину, где это движение организуется по определен¬

ному плану в смысле питания всеми видами довольствия — только

там мы имеем дело с настоящей маневренностью.

Гражданская война возродила маневренность, глубоко зарытую

в окопах мировой войны и опутанную колючей проволокой ее за¬

граждений. Маневренный характер войны выдвинул значение опе¬

ративного творчества полководца. Наиболее высокие образцы этого

творчества дала школа полководцев, выдвинутых и созданных ре¬

волюцией.

Искусное сосредоточение превосходных сил к решительной точке

удара, смелое и энергичное проведение удара после предваритель¬

ной тщательной его подготовки, оригинальность и дерзость замысла,

стремление решительным ударом достигнуть крупных результатов —

вот характерные внешние черты стратегии гражданской войны, одним

из выдающихся носителей которой был покойный М. В. Фрунзе.

Командование Красной армии прибегает к маневру с ярко выра¬

женной целью — поставить противника в невыгодные для боя или

сражения условия. Стремления красного командования к маневру

проникнуты идеей решительного сражения, идеей разгрома и уничто¬

жения противника в непрерывно подламывающем его живые силы

преследовании. Однако оперативная работа командования не дости¬

гает и к концу войны того совершенства, которого она, отражая

творческую активность революции, казалось, должна была достиг¬

нуть. Мы не собираемся анализировать все причины, связывавшие

оперативный размах красного командования, в частности — при¬

чины экономического порядка. Говоря об этих причинах, мы

считаем необходимым подчеркнуть слабость штабных аппаратов —

громоздких, малоподвижных, часто не поспевающих за ходом со¬

бытий. Методы управления (длинные приказы, стремящиеся к де¬

тальному расписанию действия войск, медлительность в управлении)

14

находились часто в вопиющем противоречии с самим характером

маневренной войны — подвижной, динамичной, требовавшей боль¬

шой самостоятельности от начальников всех степеней.

Все эти недостатки управления увеличивали силу и серьезность

неизбежных в войне трений. Мы были нередко свидетелями того,

как правильно задуманная операция, обещавшая по обстановке

полный успех, сводилась на-нет из-за нагромождения этих трений.

Оперативная мысль в гражданской войне знает как бы периоды

прилива и отлива. Мы можем найти в истории гражданской войны

целые полосы, когда войска обороняются, наступают и отступают

без руководящей или объединяющей их оперативной идеи. Это

особенно сказывается в некоторые периоды неудачи.

Гражданская война 1918—1921 гг. выдвинула фронты еще боль¬

шего протяжения, чем империалистическая война. Она не облегчила

основной оперативной трудности, выросшей в 1914 г., т. е. проб¬

лемы уничтожения главных сил неприятельских армий. Эта задача,

не выполнимая в одном сражении, растягивается на ряд последова¬

тельных операций, создающих громаднейшие трудности в деле их

организации. Без них нельзя нанести крупного поражения, а они

требуют охвата громаднейшей неприятельской территории со всеми

вытекающими отсюда военными, политическими и административ¬

ными усилиями.

Рост в глубину современных фронтов, в свою очередь, еще более

усложняет задачу разгрома неприятельской армии.

Теснейшим, самым неразрывным образом связаны с этими вопро¬

сами проблемы полевого управления войсками. Гражданская война,

как и империалистическая, дала немало противоречивых ответов

на формы управления как оперативного, так и организационно¬

административного. Разнообразие обстановки в прошлых войнах

требует громадной затраты труда историка, для того чтобы разо¬

браться всесторонне в этих вопросах. Только с учетом как прошлых

ошибок, так и новых сдвигов в вооружении и технике можно

с успехом готовиться к будущей войне.

Гражданская война возродила те роды войск, которые пришли

в упадок во время мировой войны. Она явилась «золотым веком»

конницы в области оперативной и тактической. Конница оказалась

способной маневрировать и сражаться в массах, еще не виданных

на предшествующих полях сражения (1-я Конная армия). Уроки

гражданской войны в отношении конницы настолько поучительны,

что западно-европейская военнонаучная мысль должна была пере¬

смотреть свою точку зрения на конницу, сложившуюся на основа¬

нии опыта мировой войны.

В области тактики пехоты гражданская война положила начало

тактике огневых точек, независимо от опыта позиционного периода

15

мировой войны. Эта тактика сложилась и была проверена на опыте

полей сражения Южного фронта1.

Так же, как и мировая война, гражданская война доказала ма¬

лую полезность укрепленных районов и пунктов (польские крепо¬

сти в кампании 1920 г.), если им придается самодовлеющее значе¬

ние и гарнизоны их не находятся в тесном боевом взаимодействии

с соседними полевыми войсками. В области тактики артиллерии

гражданская война так же, как и мировая, еще раз доказала зна¬

чение массированного артиллерийского огня и централизованного

управления им (Каховка, Перекоп. 1920 г.).

Оперативный и тактический опыт гражданской войны велик и

многообразен. Изучение и использование его может явиться целью

специальных многотомных исследований. Наше последнее слово

в этом отношении сводится к тому, что в военном отношении

гражданская война является для нас образцом возрождения воен¬

ного искусства под живительным дыханием революции.

Организационная деятельность на фронтах гражданской войны,

помимо оперативного объединения и обслуживания армейских масс,

расширилась в прямом оперативном смысле строительством и фор¬

мированием вооруженных сил на самих фронтах. Весь этот процесс

часто сопровождался нарастанием повстанческого фронта в тылу

противника».' Мобилизации коммунистов и членов профессиональных

союзов, производившиеся каждый раз для одержания победы на

решающих фронтах, должны быть признаны характерной особен¬

ностью гражданской войны.

Неисчерпаемый источник поучительности даст нам гражданская

война в области питания войны, организационной деятельности

государства по руководству войной и привлечения к этому всех

общественных организаций. <Вы знаете,— говорил Ленин,—что

осенние холода влияют на настроение красноармейца, понижая его,

создают новые трудности, увеличивают болезни и приводят

к большим бедствиям. Здесь всякая помощь, оказанная в тылу

1 Несколько разнородных причин обусловили нозннкновение этой тактики

■ именно на Южном фронте. Вот главные из них: слабая первоначальная обучен¬

ность красной пехоты, делавшая ее чрезвычайно чувствительной к ударам кон¬

ницы; преобладание конницы в составе войск противника и широкое использование

ее противником на полях сражений; прерывчатые фронты, допускавшие свободное

вклинение конницы в боевые порядки пехоты. Последняя, обтекаемая с флангов

и угрожаемая с тылу конницей, сбивалась к своим пулеметам. Значительное коли¬

чество последних, периодически скоплявшихся в стрелковых полках, позволяло

образовывать из них опорные огневые точки боевого порядка пехоты. Вокруг

этих точек скоплялись стрелки, ища защиты и организуя огневую оборону на все

стороны. Вот почему групповой бой пехоты зародился именно на Южном фронте.

На прочих фронтах гражданской войны все выше указанные явлении или не

наблюдались вовсе, или имели место в значительно ослабленной степени.

16

красноармейцам, немедленно превращается в усиление Красной

армии, в уменьшение числа болезней и в увеличение наступатель¬

ной способности. Нужно, чтобы каждый рабочий, в каждом собра¬

нии, в каждой мастерской сделал теперь главным предметом своих

бесед, докладов и собраний лозунг: «Все на помощь Красной армии».

Гражданская война дала нам пример законченной и стройной

системы приспособления всей хозяйственной жизни и экономики

страны к военным потребностям. Изучение тех богатых возможно¬

стей, которые в этом отношении открываются перед страной с со¬

циалистическим строем народного хозяйства, является также одной

из задач, которая привлекает к себе внимание не только военных

мыслителей, но и гражданских экономистов.

Исследование этого вопроса в целом, а также работы государствен¬

ных организаций на фронтах: чусоснабармов, продснабармов, упол-

верхкомпочтелей и т. п.—должно быть организовано в широком

объеме.

В гражданской войне мы можем найти немало данных, бросаю¬

щих свет на возможные элементы характера будущих революционно¬

классовых войн. Роль рабочего класса Азербайджана и Грузии,

английские комитеты действия, образование польского ревкома и

формирование им польской красной армии — все это факты, в которых

отразился рост революционного движения и международной соли¬

дарности рабочего класса. Даже Пилсудский, категорически отри¬

цающий возможность социалистической революции в Польше, все же

должен признать, что в 1920 г. во время нашего наступления для

«польской стороны под влиянием этих событий все яснее и выра¬

зительнее вырисовывался помимо внешнего фронта фронт внутрен¬

ний, силы которого в историях всех войн были предвестником

поражения и самым крупным фактором проигрыша не только сра¬

жений, но И ВОЙН"1.

Характерной чертой, отличающей революционно-классовую войну

от всяких других войн, является активное участие в этой войне

самого населения. Оно не только комплектует действующие армии,

создает ценности для обеспечения ведения войны, но и само при¬

нимает активное участие в вооруженной борьбе. Политическое

настроение населения в тылу противника и в своем собственном

является одной из решающих данных, определяющих линию пове¬

дения красной стратегии. Так, например, выбирая для своего глав¬

ного удара направление Курск—Харьков (разгром Деникина), крас¬

ное командование в октябре 1919 г. при выборе этого направления

в числе прочих данных учитывает наличие к югу от Харькова силь¬

ного и устойчивого противоденикинского повстанческого фронта.

1 И. Пилсудский, 1920 год, «Военный вестник», 1926 г., стр. 101.

Гражд. война Т. Ш

77

2

Без учета этого элемента в гражданской войне не могла обойтись

и белая стратегия. Так, например, поляки весной 1920 г. выбирают

своим союзником «опереточного» вождя кулацкой Украины — Пет¬

люру вовсе не из-за тех нескольких малобоеспособных и малочис¬

ленных дивизий, которые вывел он из Украины, но в результате

надежды, явно провалившейся, на политическое влияние Петлюры

на крестьянские массы в тылу красных. В деле завоевания право¬

бережной Украины поляки откровенно рассчитывают на значитель¬

ную помощь петлюровских повстанцев, действующих в тылу красных.

Мы полностью сознаем, что в данном труде, в котором мы со¬

знательно ограничили свои задачи изложением истории командова¬

ния и войск, действовавших в «большой» гражданской войне, не¬

достаточно освещена роль советского повстанчества, сыгравшего

немаловажную роль в победоносном окончании советским прави¬

тельством гражданской войны 1918—1921 гг.

Партизанская война в гражданской войне нередко приобретала

вполне самостоятельное значение. Можно считать, что подобного

рода война в будущих европейских классовых и национально-осво¬

бодительных войнах народов Востока явится вполне законченным

спутником регулярной войны. Отсюда еще одна актуальная задача

для теоретической работы нашей военнонаучной мысли: изучение

характера современной «партизанской войны» и установление про¬

гноза для будущего.

Гражданская война в полной мере выявила значение политиче¬

ского элемента не только в области стратегии и оперативного

/ искусства, но и тактики. Это обстоятельство широко раздвигает

/ горизонты военнонаучной мысли. Перед ней открылись новые пути

' для исследования и изучения. 11олитическое обеспечение операции,

1 жизненные и мертвящие центры и районы, политическое обеспече-

\ ние тыла, операционные направления по политическому признаку —

' вот целый ряд новых актуальных вопросов в области военного

искусства, которые история нашей гражданской войны выдвигает

перед нашими военными работниками.

Мы должны особо подчеркнуть, что основным организатором

побед Красной армии была героическая коммунистическая партия.

Ведя войну против буржуазии и помещиков своей собственной

страны, мы вместе с тем боролись и с международным капиталом.

Особенно ярко это сказалось в 1920 г. во время нашего наступ¬

ления к Висле.

«Если бы Польша,— говорил Ленин,— стала советской, если бы

варшавские рабочие получили помощь от Советской России, кото¬

рой они ждали и которую приветствовали, Версальский мир был

бы разрушен, и вся международная система, которая завоевана

победами над Германией, рушилась бы».

18

Омыт гражданской войны 1918—1921 гг.— первой в мире войны

пролетариата, «организованного в господствующий класс», против

империализма,— чрезвычайно поучителен для грядущих вооружен¬

ных классовых боев международного пролетариата и угнетенных

масс колонии и полуколоний.

Третий том «Гражданской войны» дает пока еще неполную и

далеко еще не проверенную в фактическом отношении историю

великих классовых боев 1918—1921 гг. Но весь том в целом все же

поможет читателю разобраться в ходе войны и облегчит ему даль¬

нейшую самостоятельную военноисторическую работу.

При составлении настоящего очерка редакция впервые применила

метод коллективного творчества, несомненно, оправдавший себя.

Первый набросок труда, сделанный т. Какуриным и частично

т. Вацстисом, был пропущен через общую редакцию А. С. Бубнова,

С. С. Каменева, М. Н. Тухачевского и Р. П. Эйдемана и просмо¬

трен целой группой участников гражданской войны (П. П. Лебеде¬

вым, А. И. Егоровым и др.), после чего том был трижды пере¬

работан и потребовал добавления большого количества фактиче¬

ского материала и уточнения целого ряда моментов. В просмотре

и проработке отдельных глав помимо редакции участвовали

тт. Мордвинов, Огородников, Котов, Шелавин’ Широкий и др. При

окончательной проработке тома были использованы как дополни¬

тельно разработанные материалы, имевшиеся в распоряжении

отдельных лиц, так и вновь появившиеся у нас и за границей

военноисторические труды.

Схемы составлены под руководством А. Н. Де-Лазари.

Вся подготовительная работа при всех четырех редакционных

просмотрах была проделана под непосредственным руководством

Р. П. Эйдемана. Весь том в его второй редакции был просмотрен

М. Н. Тухачевским.

Окончательный текст тома был отредактирован и подготовлен

к печати по указаниям А. С. Бубнова и Р. П. Эйдемана военным

редактором Отдела военной литературы Гиза В. В. Соколовым.

Вся организационно-техническая работа была выполнена Редак¬

ционно-издательской частью Военной академии под руководством

г. К. Н. Галицкого.

Редакция.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИЧЕ¬

СКАЯ ОБСТАНОВКА. ТЕАТРЫ ВОЙНЫ.

Интервенция.— Этапы ее развития,—Главнейшие лвнжущие силы революции.—

Образование очагов контрреволюционного движения.— Краткая характеристика

всех театров войны.— Важнейшие операционные направления.

КТЯБРЬСКАЯ революция одним из своих след¬

ствий в области внешней политики имела ряд

перестановок во взаимоотношениях России с

прочими государствами.

Самым существенным ватой перестановке было

то, что Советская Россия вышла из империали¬

стической войны с державами центрального блока

(Германия, Австро-Венгрия. Турция. Болгария).

Германия, официально признав советскую власть и заключив

с ней мир, в то же время, пользуясь состоянием чрезвычайной

военной слабости, в которой находилась Советская Россия, окку¬

пировала своими войсками Украину и Финляндию. Занятие Украины

чрезвычайно расширило экономическую базу держав центрального

блока, особенно Германии и обеспечивало за ними выгодные стра¬

тегические фланговые позиции на случай возрождения под влия¬

нием усилий Антанты нового противогерманского Восточною фронта.

Германия, признавая советское правительство, в то же самое время

оказывала поддержку контрреволюционным организациям и груп¬

пировкам, например на Дону, в Грузии и пр., что в сильной

степени затрудняло наше положение. Австро-Венгрия в вопросах

внешней политики самостоятельности не проявляла и покорно сле¬

довала за Германией. Султанская Турция, удовлетворенная уступкой

ей Ардагана, Карса и Батума, не могла иметь непосредственных

претензий к РСФСР. Изоляции Турции, кроме того, содействовала

и сама Германия, оказывая, в целях получения доступа к закав¬

казскому сырью, поддержку меньшевистскому правительству Грузии-

20

Здесь необходимо остановиться на том характерном сдвиге

в отношении РСФСР, который наметился в политике император¬

ской Германии накануне ее военного и политического краха. Под

влиянием катастрофического положения военного фронта и вздымаю¬

щейся волны революции внутри страны германское правительство

ставило перед собой две ближайших цели: заключение перемирия

на западе и борьбу с надвигающейся революцией. Переход к ак¬

тивно враждебной политике в отношении РСФСР, по мнению пра¬

вящего класса Германии, должен был явиться одним из способов

борьбы с собственной революцией и одним из смягчающих условий

в предстоящих мирных переговорах с Антантой. Этими соображе¬

ниями можно объяснить разрыв дипломатических сношений с нами,

последовавший по почину Германии 5 ноября 1918 г. Революцион¬

ный взрыв 9 ноября 1918 г. помешал германскому империализму

выступить рука-об-руку с мировым империализмом в его борьбе

против Советской России.

Низведенная условиями перемирия и Версальского мира 1919 г.,

продиктованными ей победившим в империалистической войне

антантовским империализмом, до ранга державы с ничтожным удель¬

ным политическим и военным весом, Германия с осени 1918 г. пе¬

рестает играть выдающуюся роль во внешнем окружении нашей

республики. Поддержка ею контрреволюционных организаций, в виде

добровольческого корпуса фон-дер-Гольца, преследовала ограни¬

ченную цель: при помощи этого корпуса Германия стремилась со¬

хранить свое влияние в Прибалтике и обеспечить свои границы от

надвигающейся на них волны большевизма. Однако уже летом

1919 г. Германия, под давлением держав Антанты, принуждена была

отозвать корпус фон-дер-Гольца обратно на родину и там расфор¬

мирован. его. Вся последующая политика Германии в отношении

РСФСР до возобновления прямых дипломатических сношений с нею

характеризуется также двойственной линией поведения. Слишком

•слабая сама по себе в политическом и военном отношениях, чтобы

вести самостоятельную активную политику в отношении РСФСР,

Германия под влиянием своих реакционных кругов иногда непрочь

•была пойти рука-об-руку с Антантой в ее борьбе против нас, но

за это она требовала пересмотра и смягчения Версальского мир¬

ного договора. Только резкое отклонение Антантой этих домога¬

тельств заставляет Германию снова изменить направление своей

политики. Осенью 1919 г., когда Антанта объявляет блокаду Совет¬

ской России, Германия отказывается от участия в ней, соглашаясь

однако принять участие в иных формах и методах «борьбы против

большевизма».

В 1920 г. Германия проводит линию полнейшего нейтралитета

в польско-советской войне, несмотря на стремление некоторых ее

21

военных и реакционных кругов активно выступить против Совет¬

ского Союза (это стремление являлось откликом на проект англий¬

ского военного министра Черчилля втянуть Германию в поход на

Москву за компенсацию в виде некоторого смягчения Версальскою

договора). Вне рамок нашей работы лежит характеристика даль¬

нейшего пути, который привел Германию и РСФСР к восстановле¬

нию нормальных отношений, закрепленных договором в Рапалло

16 апреля 1922 г.

Несравненно более сложная и обширная роль в гражданской

войне принадлежит державам Антанты и тем государственным но¬

вообразованиям, которые возникли из обломков бывшей Россий¬

ской империи и известны под именем лимитрофов (Финляндия,

Польша, Эстония, Латвия и Литва).

Правительства Антанты отлично поняли международное значение

Октябрьского переворота и его социалистический характер. Однако

их руки были связаны борьбой с германским империализмом и по¬

этому Антанта не могла сразу же стать на путь интервенции против

первого рабочего государства. После того как ей удалось достигнуть

решительной победы над державами центрального блока, главные

ее представительницы в Европе, в лице Англии и Франции, от¬

крыто провозгласили своим лозунгом борьбу с советской властью

до полного ее уничтожения. До разгрома Германии, т. е. до второй

половины 1918 г., позиция стран Антанты в так называемом «рус¬

ском вопросе» остается неопределенной, половинчатой и противо¬

речивой.

12;25 ноября 1917 г. представитель английского правительства

Роберт Сесиль официально заявляет в парламенте о непризнании

его правительством, советской власти, не исключая однако опреде¬

ленного круга деловых сношений с нею.

Более резко и определенно высказывается Франция и ее дипло¬

матическое и военное представительства, которые, не признавая

советского правительства, пытаются непосредственно влиять на

военное командование старой армии в лице генерала Духонина.

Между тем пресса обеих этих стран, идя впереди своих правительств,

продолжает усиленно обсуждать вопрос об интервенции, причем

намечается даже и исполнитель этой интервенции в лице Япо¬

нии. Что касается США, то они в начальный период существо¬

вания советской власти стремятся остаться нейтральными в русском

вопросе до дальнейшего выяснения обстановки. Позиция же про¬

чих держав не успела еще достаточно выявиться.

С началом брестских переговоров о мире совпадают уже более

резкие колебания в политике держав Антанты в отношении Совет¬

ской республики. Англия, выжидая окончательного результата этих

переговоров, стремится провести линию нейтралитета в отношении.

22

советского правительства. Зато изолированное выступление Японии,

высадившей небольшой десант во Владивостоке 12 декабря (29 но¬

ября) 1917 г., горячо приветствуется французской прессой. В то же

время японское правительство категорически протестует против

приписываемых ему планов интервенции в России. Линия амери¬

канской политики в русском вопросе определяется из лицемерной

и фальшивой речи американского президента Вильсона на заседа¬

нии конгресса 8 января 1918 г., где он говорит о желании Америки

оказать возможную помощь русскому народу в его «стремлении»

достичь свободы и упорядоченного мира.

Франция в январе 1918 г. вступает на путь решительной помощи

врагам советской власти. 9 января 1918 г. она предоставляет де¬

нежный заем враждебной советской власти Украинской раде и наз¬

начает главу своей военной миссии на Украине своим официальным

представителем при Украинской раде. В то же время французское

правительство отказывается послать своего представителя в Петро¬

град и отказывает в паспортах французским социалистам, желав¬

шим проехать в Советскую Россию.

На фоне этой общей политической обстановки один из членов

Антанты — Румыния — спешит воспользоваться затруднениями совет¬

ской власти и приступает в конце января 1918 г. к захвату Бессара¬

бии под предлогом обеспечения своих складов и коммуникацион¬

ных линий. Советское правительство отвечает временным арестом

румынского посла Диаманди и принятием мер к защите территории

республики.

18 февраля Германия, прервав переговоры в Бресте, возобновляет

свое наступление на Советскую Россию, поставив своей задачей

в первую очередь овладение украинской территорией, а затем и

Прибалтийским районом.

Факт расширения экономической базы Германии за счет терри¬

тории Украины и продолжающиеся переговоры советской власти

с германским правительством о заключении мира оживили интер¬

венционистские стремления Антанты; в качестве аргумента было

выдвинуто положение о необходимости создания противогерман-

ского фронта на территории России, независимо от участия в нем

советского правительства.

Определеннее всего по этому вопросу высказался союзный гла¬

внокомандующий маршал Фош. В своем интервью, появившемся

в американской печати 26 февраля, он открыто заявил, что «Аме¬

рика и Япония должны встретить Германию в Сибири,— они имеют

возможность это сделать».

С этого момента вопрос о возможности создания противогерман-

ского фронта в России с участием или без участия советского пра¬

вительства явился тем главным вопросом, на котором сосредото-

23

чились все усилия союзной дипломатии до открытого их разрыва

с советской властью. Действительно уже 28 февраля американская

пресса объявляла пока полуофициально о предложении Японии Аме¬

рике и союзникам начать совместные военные действия в Сибири

в целях спасения значительных военных запасов, сосредоточенных

во Владивостоке. Это сообщение было подхвачено почти всею со¬

юзной прессой, поведшей усиленную агитацию за поддержку япон¬

ской интервенции. Французские политические круги на ряду с голо¬

сом французской печати усматривали в оккупации Японией Сибири

«справедливое наказание для большевиков за аннулирование дол¬

гов и заключение сепаратного мира». Японский посол в Англии

Чинда в то же время заявлял, что в этом случае Япония исходит из

общесоюзнической, а не пз строго японской точки зрения. Однако

вскоре сделалось ясным, что Япония платой за свое выступление

назначает полную свободу действий в Сибири. Эта свобода дей¬

ствий на первых порах мыслилась в форме захвата всей Сибирской

железной дороги под предлогом «защиты» ее от германских по¬

ползновений. Но выступление Японии не состоялось. Оно наткнулось

на энергичное противодействие США в лице президента Вильсона.

3 марта 1918 г. японскому посланнику в Вашингтоне в присут¬

ствии английского, французского и итальянского посланников была

сообщена нота Вильсона, в которой он заявлял, что целесообраз¬

ность интервенции находится для него под большим сомнением.

Основания, которыми руководствовался при этом Вильсон, своди¬

лись к тому, что политика интервенции только усилит крайние

революционные элементы в России и создаст возмущение во всей

стране. Кроме того, самое вступление на путь интервенции проти-

воречит-де демократическим военным целям Америки.

Необходимо иметь в виду, что это заявление лишь маскировало

истинную причину нежелания Америки участвовать в интервенции

совместно с Японией. Причина заключалась в коренном расхожде¬

нии интересов Японии и США. Америка с недоброжелательством

следила за стремлением Японии упрочить свое влияние на Азиат¬

ском континенте.

На этой точке зрения Вильсон упорно держался в течение по¬

следующих б месяцев, и, вынужденный наконец под давлением ди¬

пломатии Антанты и буржуазного общественного мнения своей

страны согласиться на интервенцию, он допустил участие в ней

американских войск главным образом для скрытого противовеса

Японии, Франции и Англии. Реакционные круги Англии в свою оче¬

редь охотно ухватились за идею японской интервенции, результа¬

том которой они мыслили полное уничтожение советской власти.

4 марта 1918 г. газета «Times» писала о необходимости «поддер¬

жать здоровые элементы сибирского населения и предоставить им

24

возможность присоединиться к знамени порядка и свободы под

эгидой союзников России и Соединенных штатов». Газета "Daily

Mail» 5 марта 1918 г. настаивала на необходимости приглашения

Японии в Сибирь и создания из Азиатской России противовеса

Европейской России.

Результатом подготовки Японии к активному выступлению в Си¬

бири явилось появление на нашей дальневосточной границе шаек

атамана Семенова. Считая нашу дальневосточную окраину пер¬

вым плацдармом для интервенции, союзники поспешили в Пекине

образовать фиктивное первое русское контрреволюционное прави¬

тельство кн. Львова и Путилова. Кроме того, Япония стремилась

привлечь к своему выступлению и Китай. Таким образом можно

считать, что, начиная со времени Брест-литовского мира, мысль об

интервенции являлась преобладающей среди дипломатии и полити¬

ческих деятелей держав Антанты.

Для уяснения дальнейшего хода событий следует теперь вкратце

остановиться на этой работе антантовской дипломатии.

Характерной особенностью в сложившихся после Октябрьской

революции взаимоотношениях было то, что головка дипломатиче¬

ского корпуса в лице послов: английского — Бьюкенена, француз¬

ского — Нуланса и американского — Фрэнсиса заняла резко непри¬

миримую позицию в отношении советской власти, уклоняясь от

всякого общения с нею, причем текущие сношения осуществля¬

лись второстепенными исполнителями. Некоторые из них оказались

менее предубежденными и, пользуясь значительным влиянием на

своих послЪв, иногда успевали влиять на принципиальные решения

своих правительств в русском вопросе. Вскоре после отъезда из

России английского посла Бьюкенена его заместителем остался

Локкарт, который первоначально явился горячим противником ин¬

тервенции и сторонником соглашения с советской властью. Эта по¬

литика Локкарта находила поддержку в лице представителя воен¬

ной французской миссии в России — капитана Садуля, который

также стремился к сближению с советской властью; в течение фе¬

враля и марта ему удавалось в значительной мере нейтрализовать

влияние своего посла Нуланса.

Американский посол Фрэнсис, ярый враг советской власти, сам

нейтрализовал себя тем, что по его инициативе союзные послы

перебрались в Вологду. Заместителем его при советском прави¬

тельстве остался Раймонд Робинс, стоявший во главе миссии Крас¬

ного креста. Все эти три лица, т. е. Садуль, Локкарт и Робинс,

стремились добиться от своих правительств признания советской

власти, так как этим они думали удержать ее от подписания Бре¬

стского мира. Под влиянием Робинса Фрэнсис составил соответ¬

ствующий проект доклада своему правительству. Но на ряду с этим

25

иностранные миссии усиленно занимаются вопросами подготовки

внутренних контрреволюционных сил России для свержения совет¬

ского правительства. Они тайно сближаются с контрреволюцион¬

ными группировками внутри страны и начинают оказывать им свою

поддержку. Еще ранее, а именно в декабре 1917 г., военные пред¬

ставители Франции и Англии успели побывать на Дону и обещали

ген. Каледину, Корнилову и Алексееву значительную денежную по¬

мощь от имени своих правительств.

25 марта 1918 г. Япония добилась согласия Китая на интервен¬

цию в Сибири в случае, «если враждебное влияние проникнет в Си¬

бирь». Это соглашение развязывало Японии руки для действий

в Манчжурии и Сибири. Вслед за тем 5 апреля 1918 г. японский

адмирал Като вновь и совершенно неожиданно для держав Ан¬

танты высадил десант во Владивостоке. Тем не менее они не про¬

тестовали против этого десанта, объявив его простой полицейской

предосторожностью. 16 апреля в Вологде Фрэнсис в таком именно

духе и объяснил значение этого десанта, приписав его инициативе

японского адмирала. Такую же точку зрения официально прово¬

дило и английское правительство.

Политики лавирования союзники придерживались и в течение

первой половины мая, выжидая результатов организации контрре¬

волюционных заговоров и восстаний, организуемых при их под¬

держке. Но уже во второй половине мая наметился резкий поворот

политики Антанты в вопросах взаимоотношений с советским пра¬

вительством.

Этот поворот свидетельствовал о том, что антантовская диплома¬

тия закончила свою предварительную работу по подготовке взрыва

изнутри и считала, что маска может быть теперь снята. Главную

роль при этом сыграл французский посол Нуланс.

В своих переговорах с эсерами французская миссия уже успела

разработать целый план создания Волжского контрреволюционного

фронта; одним из звеньев этого плана был захват Ярославля. Опи¬

раясь на него, союзные войска, которые должны были захватить

Вологду, могли угрожать Москве. Тайные офицерские организации

были приглашены к одновременному выступлению в Рыбинске,

Ярославле, Владимире и Муроме. Одновременно должен был на¬

чаться мятеж чехо-словацкого корпуса.

Постепенно под влиянием указаний своего правительства сторону

Нуланса стал принимать и Локкарт. Таким образом в конце мая

1918 г. в среде самих миссий Антанты в РСФСР восторжествовала

точка зрения о необходимости интервенции против советской вла¬

сти. Обильно снабженный деньгами чехо-словацкий корпус поднял

открытое восстание под вздорным предлогом перемены маршрута

его движения — вместо Владивостока на Архангельск,— что отвечало

26

высказанным пожеланиям самих союзников. 4 июня 1918 г. союз¬

ные представители уже ультимативно рассматривали возможное

разоружение чехо-словацкого корпуса как враждебный акт против

союзников. 20 июня один из членов английского правительства

Бальфур заявлял в палате общин, что «английское правительство

не может дать обязательства в том, что оно не будет участвовать

в вооруженной интервенции». В Америке также поднялись голоса

за интервенцию. Бывший президент Тафт открыто заявлял, что

Америка должна позволить Японии войти в Сибирь. Для соблюде¬

ния внешних приличий в Харбине дали возможность образоваться

«Русскому дальневосточному комитету», который взывал о немед¬

ленном выступлении союзников.

Опубликованные ныне записки некоторых дипломатов Антанты

открывают нам, что в течение июня и июля 1918 г. французское

правительство занято было обработкой прочих держав Антанты

в пользу самой широкой интервенции. Особенно упорно приходи¬

лось французской дипломатии работать в Вашингтоне, где Вильсон

продолжал категорически высказываться против интервенции и

против всякого территориального вознаграждения Японии за счет

России. Англия колебалась в отношении возможности восстановле¬

ния Восточного фронта. Таким образом мы видим, что в самый

канун интервенции в политике держав Антанты не наблюдалось

достаточного единства взглядов и согласованности, что и подарило

советскому правительству еще около месяца передышки.

Отчаявшись сломить упорство Вильсона, дипломатия Англии и

Франции решила столковаться непосредственно с Японией, что по¬

влекло за собой перемену позиции Соединенных штатов. Вильсон

решил выступить активно на стороне интервентов, чтобы не дать

возможности Японии вести самостоятельную политику в Сибири.

6 июля 1918 г. чехо-словацкие отряды после уличного боя с со¬

ветскими отрядами захватили Владивосток. В этой борьбе на сто¬

роне чехо-словаков приняли участие и союзные отряды, высажен¬

ные с судов, так что этот день можно считать началом открытой

и активной интервенции (по существу интервенция началась, ко¬

нечно, раньше). Только после отъезда миссий Антанты из Вологды

и их благополучного прибытия на Мурманское побережье юриди¬

чески оформляется интервенция. Декларация американского прави¬

тельства от 5 августа 1918 г. так объясняет цели интервенции:

Соединенные штаты не имеют в виду каких-либо территориальных

приобретений; они только желают помочь чехо-словакам, которым

грозит нападение вооруженных австро-германских военнопленных.

Декларации английского и французского правительств от 22 авгу¬

ста и 19 сентября 1918 г. с бьющим в глаза лицемерием главной

целью интервенции выставляют желание «помочь спасти Россию от

27

раздела и гибели, грозящих ей от руки Германии, которая стре¬

мится поработить русский народ и использовать для себя ею не¬

исчислимые богатства», тогда как совершенно очевидно было, что

главной целью союзнической интервенции было свержение рабоче-

крестьянского правительства для захвата «неисчислимых богатств»

нашей страны и безудержной эксплоатации рабоче-крестьянских

масс. Само собой разумеется, что этими высокопарными фразами

империалисты стремились прикрыть действительную цель интервен¬

ции: разгром пролетарской революции, установление буржуазной

диктатуры, превращение Советской республики в подвластную им¬

периализму полуколонию.

Подымающаяся волна революционного движения по всей цен¬

тральной и восточной Европе дает знать о себе весьма зловещими

для капиталистическо-буржуазного мира признаками. В побежден¬

ных странах рабочий класс быстро революционизируется: спарта¬

ковское движение в Германии достигает таких размаха и силы, что

вскоре мощные взрывы социальной революции разражаются на

улицах Берлина и своим отзвуком вызывают к жизни Баварскую

и Венгерскую советские республики. Забастовочное движение охва¬

тывает страны-победительницы. Волна забастовок прокатывается по

Англии, Франции и Италии. Вот данные, которые потенциально

увеличивают удельный вес и значение Советского государства и

соответственно ускоряют начало и размах интервенции как способ

ликвидации революционной «заразы». Борьба с «ядом большевизма»

отныне делается вопросом жизни и смерти для капиталистическою

мира. Антанта более не считает нужным прикрываться маской ли¬

цемерия, и поэтому ее политика идет к цели более открытыми пу¬

тями, что дает нам возможность лучше выявить ее хищническую и

контрреволюционную сущность. Поставив одним из условий пере¬

мирия с Германией требование вывода войск с территории бывшей

Российской империи, Антанта однако указывает, что это освобо¬

ждение территории должно последовать лишь тогда, когда союз¬

ники признают, что по внутреннему состоянию этой территории

для вывода германских войск настанет подходящее время. Само со¬

бой разумеется, что эта оговорка была стремлением осуществить

интервенцию силой германских штыков. Совершенно независящие

от воли Антанты обстоятельства в виде разложения германских

оккупационных сил сорвали этот план.

На взглядах о будущей роли Германии в ее отношениях к Со¬

ветской России и обнаружились первые расхождения между ан¬

глийской и французской политикой в «русском вопросе». Глава

английского правительства Ллойд-Джордж рекомендовал умерен¬

ность в отношении Германии, дабы не ускорять ее большеви¬

зации.

28

В отношении же к Советской России английская политика пре¬

следовала задачу всемерного ее ослабления и изоляции при по¬

мощи поддержки контрреволюционных сил и развертывания гра¬

жданской войны. Циничным выразителем этих сокровенных целей

английской внешней политики явился британский посол в Париже

лорд Берти. Вот что писал этот английский дипломат в своем днев¬

нике: «Если только нам удастся добиться независимости буферных

государств, граничащих с Германией на востоке, т. е. Финляндии,

Польши, Эстонии, Украины и т. д., сколько бы их ни удалось сфа¬

бриковать, то, по мне, все остальное может убираться к чорту и

вариться в собственном соку». Эта руководящая линия английской

политики вполне совпадала с видами французской внешней поли¬

тики в отношении РСФСР. Вот почему обе державы, у которых

тотчас за капитуляцией Германии хотя и начали выявляться трения

из-за преимущественного политического господства на материке

Европы, все же в русском вопросе продолжали (во всяком случае—

внешне) итти единым фронтом. Французская линия внешней поли¬

тики в это время отличалась крайней реакционностью и неприми¬

римостью.

Эта политика Франции, выразителем которой явился Клемансо,

восторжествовала на Парижской конференции, собравшейся 18 ян¬

варя 1919 г. Результаты ее не замедлили сказаться на причудли¬

вой нарезке территорий и границ тех промежуточных государств,

которые должны были играть роль буфера между Россией и Гер¬

манией, причем наиболее благоприятствуемой в этом отношении

страной явилась Польша. Она рассматривалась Клемансо как буду¬

щий «бастион французского военного могущества на востоке», дол¬

женствовавший явиться наиболее действительной преградой между

германским и русским большевизмом. Политика Клемансо имела и

другие реальные последствия в чисто военном отношении.

При деятельной поддержке Франции все новые государственные

образования на западных границах Советской республики энергично

приступили к созданию своей вооруженной силы, что должно было

уже в ближайшем будущем осложнить и увеличить задачи, стояв¬

шие перед советским командованием.

Военная обстановка, сложившаяся в результате военного раз¬

грома Германии и ее союзников, казалось, открывала самые радуж¬

ные перспективы для французской политики в отношении углубле¬

ния и расширения интервенции. Открытие Дарданелл давало воз¬

можность внести интервенцию в новые жизненные для Советской

республики области (южную Россию и Украину).

Готовясь распространить интервенцию на эти области, Англия и

Франция в половине ноября 1918 г. издают новую декларацию,

в которой прямо заявляют о своем вступлении в Россию для «под-

29

держания порядка» и для «освобождения» ее от «узурпаторов-боль-

шевиков». Исходя из этого заявления, они заключают в Яссах

соглашение с обломками русских и украинских контрреволюцион¬

ных партий об интервенции на юге Советского Союза. Это согла¬

шение нужно было союзникам лишь как юридическая зацепка, так

как оккупация юга России решена была уже заранее. Еще 27 ок¬

тября 1918 г. глава французского правительства Клемансо извещал

французского командующего Восточным фронтом генерала Франше

д’Эспере о принятом «плане экономического изолирования больше¬

визма в России в целях вызвать его падение». В том же письме

генералу Франше д’Эспере предлагается разработать план созда¬

ния базы союзных войск в Одессе.

Для осуществления интервенции на юге нашего Союза первона¬

чально предлагалось двинуть 12 франко-греческих дивизий. Ряд

объективных причин, а главное — неустойчивость внутреннего по¬

ложения в самой Европе и волнения во многих частях французской

армии и флота сорвали этот обширный замысел, и интервенция на

юге вылилась в довольно скромные формы. В момент ее фактиче¬

ского осуществления Франция и Англия поспешили заключит!,

между собою соглашение о распределении сфер влияния, руковод¬

ствуясь экономической заинтересованностью в них своего капитала.

По этому соглашению от 23 декабря 1918 г. в сферу французского

влияния входили Украина, Польша, Крым и западная часть Дон¬

ской области. Англия оставляла за собой право преимущественного

влияния на севере, в Прибалтике, на Кавказе, Кубани и восточной

части Донской области. В стремлении встать твердой ногой в За-

кавказьи и Средней Азии сказалось между прочим опасение Англии

за судьбу своих азиатских колоний, в которых Октябрьская рево¬

люция, провозгласившая свободу наций на самоопределение, гро¬

зила зажечь пламя национально-революционных восстаний. В то же

время в обеих странах начали раздаваться голоса, нашедшие от¬

звуки и на Версальской мирной конференции, что с появлением на

востоке Европы «Великой Польши», русский вопрос потерял свое

значение для европейского равновесия, и что Россия принадлежит

скорее Азии, чем Европе.

Для уяснения значения дальнейших событий нам надлежит опять

в двух словах остановиться на той политической линии, которую

взяла Америка в общеевропейских делах, поскольку ее отношение

к РСФСР вытекало именно из общего положения дел в Европе.

Америка не желала чрезмерного усиления Франции и Англии. То

и другое могло иметь место при окончательном раздроблении Гер¬

мании и России. В отношении последней Вильсон желал видеть ее

в виде крупного государственно-политического объединения, однако

без Польши и Финляндии. Вильсон воспользовался случаем неофи¬

30

циальных переговоров между американским и советским предста¬

вителями для выдвижения своего проекта о приглашении советских

представителей для переговоров в Париж. Он прямо указывал, что

интервенцию не удастся осуществить ни штыками английской, ни

штыками американской армий. Мнение Вильсона находило под¬

держку в заявлении Ллойд-Джорджа в парламенте, что против

России нельзя послать войска, а между тем в ней нужно восстано¬

вить порядок. Стойкое сопротивление красных армий являлось, ко¬

нечно, главных аргументом для поддержки предложений Вильсона

и Ллойд-Джорджа. Мирное предложение советского правительства

Америке, изложенное в ноте Наркоминдела от 2 января 1919 г.,

указывало, что и советское правительство не уклоняется от обсу¬

ждения благоразумных предложений. Лишь один Клемансо продол¬

жал отстаивать свою прежнюю позицию, почему решено было при¬

гласить советских представителей не в Париж, а на Принцевы

острова (близ Константинополя). На эту же конференцию пригла¬

шались и представители всех белогвардейских правительств, обра¬

зовавшихся на территории России. Советское правительство 25 ян¬

варя 1919 г. выразило свое согласие на участие в конференции.

Однако Клемансо употребил все меры, чтобы заставить представи¬

телен белогвардейских правительств отказаться от участия в кон¬

ференции. Вильсон не мог далее продолжать своих попыток уста¬

новления какого-либо иного соглашения с РСФСР, поскольку про¬

тив него самого на этой почве создалась в Америке сильная

оппозиция. Дальнейшие попытки Вильсона наладить новые пере¬

говоры РСФСР с державами Антанты, относящиеся к весне 1919 г.,

встретили, под влиянием временного успеха некоторых белых ар¬

мий, организованный отпор Антанты.

Интервенция на юге России, осуществленная главным образом

силами Франции, кончилась полным крахом прежде всего в силу

внутреннего разложения французских войск. Этот крах, происшед¬

ший в апреле 1919 г., толкнул французскую политику на иные

рельсы. Выходя из числа активных прямых участников интервен¬

ции, Франция решила продолжать «оказывать действительную по¬

мощь против большевиков нациям, находящимся в соседстве с Гер¬

манией». Впрочем, отходя от активного участия в интервенции,

Франция продолжала участвовать в денежных расходах по под¬

держке русской контрреволюции (Колчак, Деникин). В течение пер¬

вого полугодия 1919 г. она в одной Сибири израсходовала на это

дело до 300 млн. франков. Лишь 9 августа 1919 г. Франция «в силу

возрастающих трудностей» прекратила денежную помощь сибир¬

скому правительству Колчака. По мере того, как Франция выхо¬

дила из числа активных интервентов на территории РСФСР, она

снимала с нее свои войска. В апреле 1919 г. она очистила от своих

31

войск некоторые из наших черноморских портов. Вскоре последо¬

вал уход ее войск с Беломорскою побережья. Наконец в сентябре

1919 г. французский флот покинул Черное море, но зато все уси¬

лия Франции направились на поддержку враждебных Советскому

союзу лимитрофов, из которых главнейшим, как мы уже сказали,

являлась Польша.

Однако уже в конце нашей гражданской войны, когда успехи

советского оружия в кампанию 1920 г. начали грозить Польше,

французское правительство 13 августа 1920 г. поспешило признать

правительством юга России — правительство, возникшее в Крыму

из обломков южной контрреволюции и опиравшееся на штыки ар¬

мии Врангеля. Это признание было куплено ценою полною эконо¬

мического закабаления юга Союза французским интересам, что

в случае успеха Врангеля создало бы из нашего богатого юга

французскую колонию.

В то время как с весны 1919 г. Франция постепенно выходила

из ряда активных интервентов, линия политики Англии в этом от¬

ношении оставалась неизменной в течение почти всею 1919 г. Ан¬

глийские войска продолжали занимать Беломорское побережье.

Английский флот действовал в Финском заливе против Красною

флота и наших прибрежных фортов. Англия помогала материально

и инструкторами прибалтийским лимитрофам, Колчаку, Деникину и

подняла на ноги в Прибалтике северо-западную армию Юденича.

Однако неудачный для внутренней контрреволюции ход интервен¬

ции и гражданской войны заставил английскую политику в конце

концов изменить свое отношение к нашей гражданской войне.

В августе 1919 г. английская печать всех направлений начала

бить тревогу о положении английских войск на Беломорском побе-

режьи, требуя их вывода оттуда. Правительство очевидно охотно

пошло на эту кампанию прессы, так как эвакуация английских

войск с Беломорского побережья началась уже в сентябре 1919 г.

После осенних неудач белых армий в 1919 г. Ллойд-Джордж уже

открыто заявлял в парламенте, что большевизм не может быть по¬

ражен мечом, и что необходимо искать путей для соглашения

с РСФСР. 18 ноября 1919 г. он заявил там же о невозможности

до бесконечности финансировать белые русские правительства и о

необходимости созвать международную конференцию для решения

русского вопроса.

Это новое направление английской политики нашло свое окон¬

чательное выражение во вступлении английского правительства

в деловые переговоры с миссией т. Красина. В течение всего 1920 г.

Англия выдерживала линию невмешательства в нашу гражданскую

войну, хотя она и дипломатическим и финансовым путем поддер¬

живала армию Врангеля и старалась также дипломатически облег¬

32

чить положение Польши. Так 9 апреля 1920 г. верховный комиссар

Великобритании в Константинополе адмирал де-Робек обращается

с призывом к кубанским и донским казакам продолжать борьбу

против советской власти. Английское правительство передало

Врангелю кредит в 141 2 млн. фунтов стерлингов, не израсхо¬

дованных Деникиным, и лишь в июне 1920 года, под влиянием

переговоров о заключении торгового договора с Советской Россией

и решительной борьбы английских рабочих масс с интервенцией,

Англия окончательно отозвала своих представителей из армии Вран¬

геля. «Заступничество» Англии за Польшу, как мы уже упоминали,

шло исключительно по линии дипломатической. Самым характер¬

ным актом в этом отношении являлась нота Керзона от 13 июля

1920 г., в которой он ультимативно требовал от Красной армии

прекращения дальнейшего наступления, угрожая в противном слу¬

чае оставить за собой полную свободу действий.

Теперь надлежит нам обратиться к группе соседних с нами дер¬

жав. О позиции Румынии и причинах ее враждебного в отношении

Советской России нейтралитета мы уже говорили. Занятая закре¬

плением за собой новых территорий, доставшихся ей по Версаль¬

скому миру, эта страна не обнаруживала особого стремления ак¬

тивно вмешаться в нашу гражданскую войну из боязни утерять то,

что она успела уже захватить. Поэтому державы Антанты, главным

образом Франция, все свои надежды возлагали на самый могуще¬

ственный лимитроф—Польшу. Последняя в своей борьбе против

Советской России, кроме интересов Франции, преследовала и свои

собственные. Она стремилась восстановить свою восточную границу

в пределах границ 1772 г., что должно было отдать в ее руки

Литву, Белоруссию и правобережную Украину с населением, чу¬

ждым Польше по национальности и тяготевшим к братской Совет¬

ской республике. Лимитрофы Финляндия, Эстония и Латвия, являясь

политическими врагами советского государства, были слишком

слабы сами по себе, чтобы самостоятельно вести в отношении его

активную враждебную политику. 11оэтому они не блокировались ни

между собой, ни с Польшей, которая действовала в нашей граж¬

данской войне совершенно обособленно. Ни Польша, ни другие пе¬

речисленные выше лимитрофы не могли блокироваться и с внутрен¬

ней русской контрреволюцией, поскольку одна сторона стремилась

к полному национальному и государственному самоопределению, а

другая ставила своей конечной целью восстановление «единой и

неделимой Россия» в ее прежних пределах.

Таким образом во внешнем политическом окружении Советского

Союза не было достаточного единства и согласия.

Однако отсутствие достаточного единства и согласия в стране

империалистов по отношению к РСФСР ни в какой мере не пре-

Гражд. ноВиа. Т. |Ц

33

3

lUXlUXUMJUlllllilillllllllllu

пятствовало, как мы видели, организации интервенции в Советскую-

республику, равно как и той поддержке, которую империалисты

оказывали контрреволюционным образованиям на территории б. цар¬

ской России. Всех империалистов объединяла бешеная классовая

ненависть к пролетарскому государству, страх перед социалисти¬

ческой революцией, боязнь влияния Октябрьского переворота в Рос¬

сии на международный пролетариат. Они отлично поняли между¬

народное значение социалистического переворота. Вот почему,

несмотря на противоречия, существовавшие в деталях политики

империализма по отношению к рабоче-крестьянскому правитель¬

ству - в основном все империалисты видели в его лице клас¬

сового врага, организующего международный пролетариат для

мировой социалистической революции,—врага, которого надо унич¬

тожить. В этом стремлении разгромить организующее начало ме¬

ждународной пролетарской революции империализм сомкнулся

с теми классами внутри России, которые не могли примириться

с победой пролетариата и которые поставили на карту решительно

все, чтобы организовать гражданскую войну с Советским государ¬

ством. В свою очередь у внутренней контрреволюции была ориен¬

тировка не только на внутренние силы, которые можно было бы

мобилизовать для борьбы с советской властью, но также и на ме¬

ждународный империализм. Без помощи этого последнего отече¬

ственная контрреволюция не имела бы того размера и продолжи¬

тельности, какие она имела в 1918, 1919 и 1920 гг.

На какие же силы опиралась контрреволюция внутри страны и.

какие классы были организаторами и руководителями борьбы с со¬

ветской властью?

Ответ на этот вопрос будет более чем очевидным хотя бы из.

краткого рассмотрения движущих сил Октября и тех завоеваний,,

которые Октябрьская революция принесла трудящимся массам. Ос¬

новной, главной движущей силой Октябрьской революции был

рабочий класс. Только пролетариат в союзе с крестьянством moi

решить те задачи, которые во весь рост были поставлены всем

ходом исторического развития России.

Только пролетариат мог до конца разрушить помещичье земле¬

владение и передать землю крестьянству. Буржуазия на это не была

способна, так как она была тесно связана с помещичьим землевла¬

дением и многое теряла от его ликвидации. Мелкобуржуазная

демократия, шедшая за эсерами и меньшевиками, также не была

способна на решительную ликвидацию помещичьего землевладения,

так как она своими классовыми корнями была связана с промыш¬

ленным и аграрным капитализмом, была его подголоском и трепе¬

тала перед призраком пролетарской революции. Таким образом

рабочий класс был единственно революционным классом, способным

34

разрушить помещичье землевладение и обеспечить переход земли

в руки крестьянства. Лишь рабочий класс был в состоянии вывести

крестьянские массы из войны через захват власти, организацию

рабочего государства и заключение мира. Ни крупная, ни мелкая