Текст

ОБ ИСКУССТВЕ

Составитель,

автор вступительной статьи

и комментариев

А. Н. ИЗЕРГИНА

3£i/&odfeecmi8

/

Перевод текстов Энгра дастся по монографии Деляборда (Henri D е I а-

borde. Ingres, sa vie, scs travaux, sa doctrine. Paris, Pion. 1870). Энгр, как изве-

стно, не писал критических и литературных работ. Нос 1806 года он вел своеоб-

разный дневник, где записывал свои мысли и суждения об искусстве вперемежку

с конспектами прочитанных книг, черновиками писем, описаниями своих как вы-

полненных, так и невыполненных художественных произведений. Таких тетрадей-

дневников, так называемых «тетрадей Энгра», — десять. Девять из них хранятся

в музее Энгра в Монтабане, причем, основные мысли об искусстве содержатся

и девятой тетради.

В книге Деляборда были впервые опубликованы выдержки из этих дневников,

характеризующие взгляды Энгра на искусство. До тех пор пока не будет пол-

ностью опубликовано эпистолярное наследие Энгра, тексты, собранные Делябор-

дом (в дальнейшем не раз переиздававшиеся), могут считаться наиболее полными

и достоверными.

Кроме текстов Энгра, даются выдержки из переписки художника. Перевод сде-

лан по книге Буайе д'Ажан (Boyer d'Age ns. Ingres d’apres la cor-

respondence in edit e. Paris, 1909). Этой книгой надо пользоваться с ос-

торожностью. Оригиналы писем Энгра к его другу Жилиберу и к некоторым

другим друзьям не сохранились, и неизвестно, насколько точно приводит их в

своей книге Буайе д'Ажан. Но за неимением других источников все исследователи

вынуждены до настоящего времени пользоваться этой книгой.

Некоторые тексты взяты из книги: Norman Schlenoff. Les sources

lilleraires de J. A. D. Ingres. Diss, Paris, 1956-

B специальном разделе приведены выдержки из книги Амори Дюваля

(A m a u г y-D u v a I. L’a t е I i е г d'Ingres. Paris, 1924), оставившего очень

живые и интересные воспоминания о своем учителе. Это главным образом эпизо-

ды из жизни Энгра, очень ярко рисующие его характер. Некоторые эпизоды

пинты из приложения к книге, составленного на основании различной мемуарной

3

литературы об Энгре редактором переиздания воспоминаний Амори Дюваля —

Эли Фором.

В последнем разделе книги в виде приложения даны статьи об Энгре, напи-

санные самыми крупными французскими критиками XIX века, характеризующие

противоречивость суждений об этом художнике. Теофиль Готье был безогово-

рочным защитником Энгра, хотя он понимал его творчество очень односторонне,

видя и ценя в его искусстве воплощение «идеальной красоты». Шарль Бодлер

являлся страстным приверженцем творчества Делакруа. В сущности у него нет

четко выработанной оценки Энгра. Его острые, во многом противоречивые

статьи как бы отражают противоречивость творчества самого Энгра. Но он был

достаточно прозорлив и зорок, чтобы найти очень меткие и верные определения

некоторых сторон произведений Энгра. Теофиль Сильвестр — представитель кри-

тики демократического лагеря; его статью, очень резкую, но в самой пылкости

которой чувствуется признание автором огромного значения творчества Энгра,

мы считаем желательным привести потому, что в ней содержится очень ценный

раздел, где даются высказывания самого художника, не записанные им, но широ-

ко известные в художественных кругах его времени.

ысказывания Энгра об искус-

стве далеко не столь известны, как знаменитые, не раз переизда-

вавшиеся дневники и письма его современника и соперника Дела-

круа. Между тем они являются интереснейшим документом художе-

ственной культуры XIX века.

Энгр не любил писать. В письме своему другу Жилиберу он от-

кровенно говорит о полной неспособности писать письма и вообще

о крайней трудности выражать ясно свои мысли. Но эти слова

Энгра нельзя полностью принимать на веру. Правда, он не напе-

чатал ни одной критической или теоретической статьи. Но он сумел

сформулировать свои взгляды и убеждения с предельной ясностью

и порой облечь их в блестящую стилистическую форму. Энгр любил

повторять: «Стиль—это человек». Острой меткостью, сжатостью,

лаконизмом некоторые высказывания Энгра подобны лучшим его

рисункам.

Об Энгре в современной искусствоведческой литературе сущест-

вуют самые различные мнения. Его место в развитии французского

искусства, его роль и значение вызывают самые разные толкования.

Нет такого серьезного исследования, где о нем ни говорилось бы как

о наиболее спорном художнике. За последние годы Энгр — обязатель-

ный участник ретроспективных выставок искусства классицизма,

равно как искусства романтизма, а также всех тех, где экспониру-

ются самые высокие шедевры французской живописи XIX века.

Эта противоречивость суждений может показаться неожиданной

и удивительной, ибо до самого недавнего времени историческая репу-

тация Энгра (и как художника, и как теоретика) считалась очень

твердо установленной и, видимо, не подлежащей никакому пересмотру.

5

Энгр —строгий последователь традиции классицизма, не допус-

кавший никаких отступлений от заветов античности и Рафаэля, пла-

менно сражающийся за непогрешимую чистоту рисунка, за твердый,

обязательный для всех метод против фантастики, субъективизма,

колористических «безумств» романтиков; Энгр, плачущий от вос-

торга при одном упоминании имени Рафаэля, впадающий в гнев-

ное неистовство, когда речь заходит о Рубенсе или о Делакруа, —

таким он предстает в подавляющей части своих высказываний, таким

он вошел во многие истории искусства и, что является самым глав-

ным, таким видел себя он сам.

И Энгр, действительно, был таким — страстным поборником вы-

сокого художественного идеала, вечный прообраз которого возник в

античной Греции и вновь возрожден гением Рафаэля. Произведения

Рафаэля, музыка Глюка, Моцарта, Гайдна и прежде всего «боже-

ственное» античное искусство, малейшее сомнение в прелести кото-

рого Энгр расценивает как оскорбление, — вот предметы его «неиз-

менного обожания». О неколебимой верности этим раз навсегда из-

бранным великим примерам Энгр пишет в своих тетрадях-дневни-

ках, в письмах друзьям; он говорит об этом во всеуслышанье и все-

народно: в мастерской, на заседаниях Академии, в светских гости-

ных и на официальных приемах; говорит, как умел говорить только

Энгр,— непререкаемо, повелительно, как всеведущий пророк, не тер-

пящий никаких возражений. В своей ненависти Энгр так же нетер-

пим и пылок, как в любви. Он предает проклятью всех, кто отступает

от указанного им, единственно правильного пути, называет Рубенса

мясником, Делакруа — апостолом безобразия и требует убрать из

Лувра произведения Жерико, дабы не приучать публику к уродству.

Настойчиво и неутомимо восхваляет он Рафаэля, Моцарта, Гайдна,

иногда добавляя имена Пуссена и Бетховена, хотя и отмечает, что

последний «не необходим».

С нс меньшим жаром Энгр говорит о природе как истинном источ-

нике красоты в искусстве. Он великолепно формулирует основные

условия возникновения и развития всякого подлинного искусства,

когда с присущей ему энергией утверждает, что «представить

красоту, которая была бы выше природы, так же невозможно, как

иметь представление о шестом чувстве», что «только в природе

6

можно найти то прекрасное, которое является великим объектом жи-

вописи», и вдохновенно восклицает: «Вы трепещете перед натурой?

Трепещите, но не сомневайтесь!». Но Энгр не может полностью

освободиться от классицистических догм. Сколько бы он ни твер-

дил о «прелести живой натуры», Энгр слишком часто предписывает

подчинять природу идеальным нормам античного канона и делать

выбор из нее «согласно вкусам древних мастеров». «Я вижу Кра-

соту только в Правде, той Правде, которая делает прекрасными Го-

мсра и Рафаэля», — говорил Энгр (курсив мой. — А. И.)-

Но при внимательном анализе всей совокупности теоретических

высказываний Энгра можно убедиться, что они далеко не так ясны

и просты, как это может показаться первоначально, и во всяком

случае ни в какие рамки классицизма не укладываются. Он был не

только таким, каким он предстает в большинстве своих высказыва-

ний, и это является самым основным для понимания его удивитель-

ной личности. Хрестоматийный образ Энгра-классика, заштампован-

ный многими позднейшими критиками и историками, при первом

же более глубоком взгляде теряет свою одноплановость. Сколько от-

ступлений, сколько неожиданных соприкосновений с совсем проти-

воположными идеалами можно обнаружить у этого грозного рев-

нителя, казалось бы, раз навсегда выработанных истин. Какие про-

тиворечивые стремления таились в этом человеке, сумевшем необъ-

яснимым образом воплотить самое вопиющее противоречие: быть

цельным и двойственным в одно и то же время.

В сущности почти каждому из теоретических положений Энгра

можно у него же найти более или менее решительно высказанное

опровержение, ставящее под сомнение царственную уверенность, с

какой он эти положения утверждал. Энгр выступает как первосвя-

щенник господствующей церкви и как еретик одновременно, прояв-

ляя странное непослушание, непокорность тому, что он так безапел-

ляционно предписывает. Словно червь сомнения сосал Энгра, когда

он так энергично отгораживался от^всех соблазнов, манящих его

выйти за прочную стену, которую он сам возвел вокруг себя.

Энгр, на которого с самых первых его шагов смотрели как на

главный оплот классической школы (с начала XIX века принимав-

шей все более реакционный характер), оказался первым ее отступни-

7

ком. Даже если отбросить как недостоверную знаменитую фразу,

которую он якобы произнес, впервые увидев в молодости ранних

итальянских мастеров: «Как они меня обманули!» (под словом «они»,

подразумевая французских художников, насаждавших безропотное

поклонение античности), — все равно надо признать за ним сме-

лость открытого признания живописи треченто и кватроченто. Энгр

сумел оценить ее художественное своеобразие (хотя оно во многом

противоречило доктрине классицизма) задолго до романтиков, до

назарейцев, не говоря уже о прерафаэлитах. Его запись 1813 года,

где он санкционирует игнорируемые в то время сюжеты из средне-

вековья и истории Франции и говорит о намерении, используя их,

«придать своим произведениям неизвестный доселе характер», в

сущности тоже может быть причислена к первым программным до-

кументам романтизма. Правда, надо отметить, что увлечение при-

митивами и Средневековьем падает на молодые годы Энгра, когда

«дух искательства» проявлялся в нем с наибольшей силой. Но даже

если обратиться к сформулированным им уже в зрелый период основ-

ным, краеугольным принципам его программы, можно убедиться, что

Энгр никогда не был последователен и дьявол противоречий неиз-

менно подтачивал стройность защищаемых им теорий.

Всем известны знаменитые положения Энгра о доминирующем

значении рисунка, который «содержит в себе более трех четвертей

того, что представляет собой живопись», о подчиненном месте коло-

рита, выполняющего, по его образному выражению, «роль придвор-

ной дамы». И в то же время Энгр с восхищением пишет о Тициане,

строго предписывает ученикам учитывать малейшее изменение тона

каждого предмета. Он говорит, что однотонный эскиз к картине всег-

да должен «выражать чувство цвета», и неоднократно откровенно

признается, что когда пишет, то «всегда думает о венецианцах».

В одном месте Энгр предписывает никогда не работать, не имея

живой модели перед глазами, и говорит, что «не следует писать ни

руки, ни даже пальца по памяти», но в письме к Гатто он заявляет

о «невозможности следовать в точности за моделью, поскольку она

редко может дать все, что хочешь создать, и то, чего она дать не

может, достигается только гениальностью художника». Иногда Энгр

требует «слепо списывать с натуры», в другой раз столь же

8

I

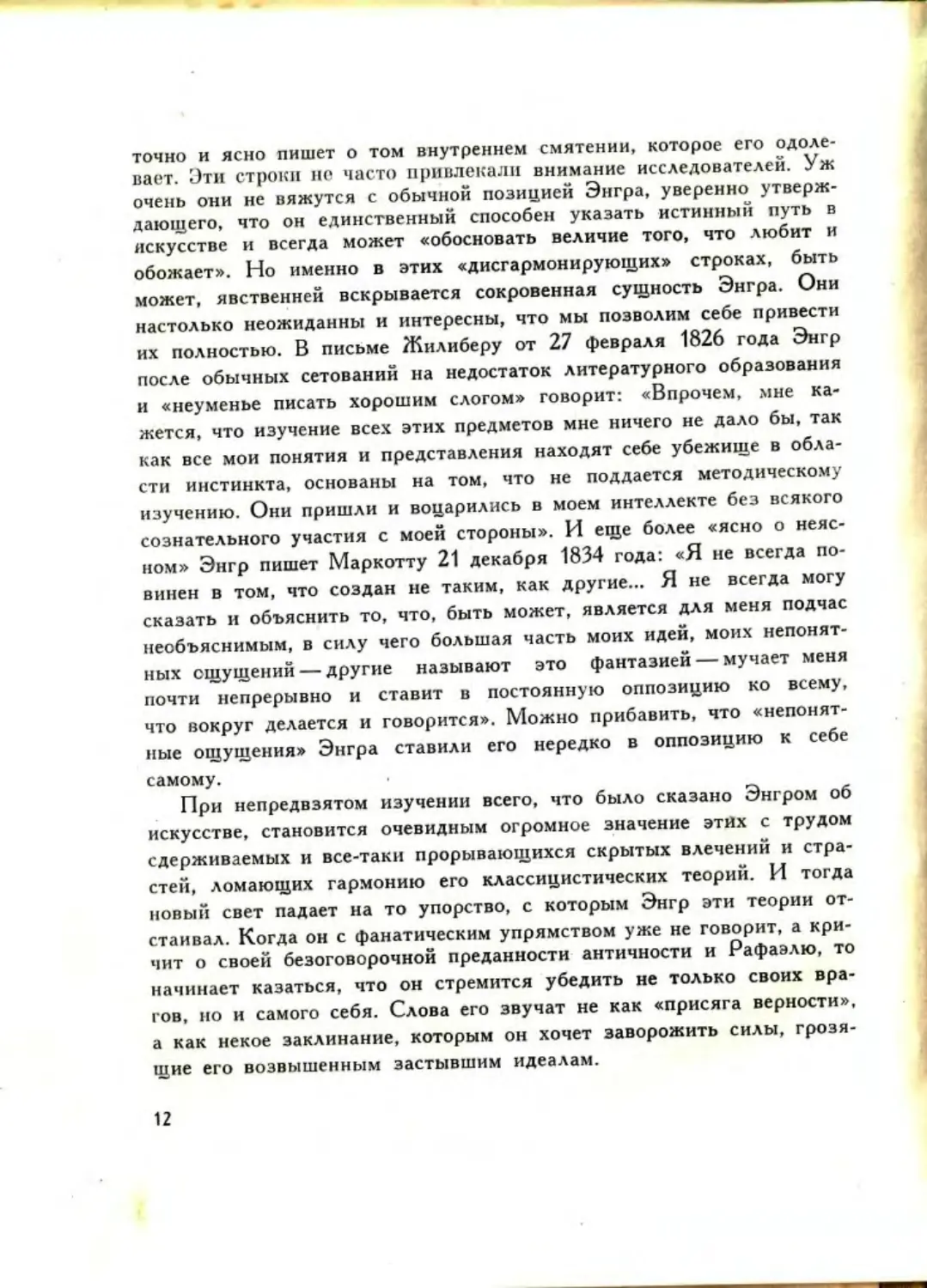

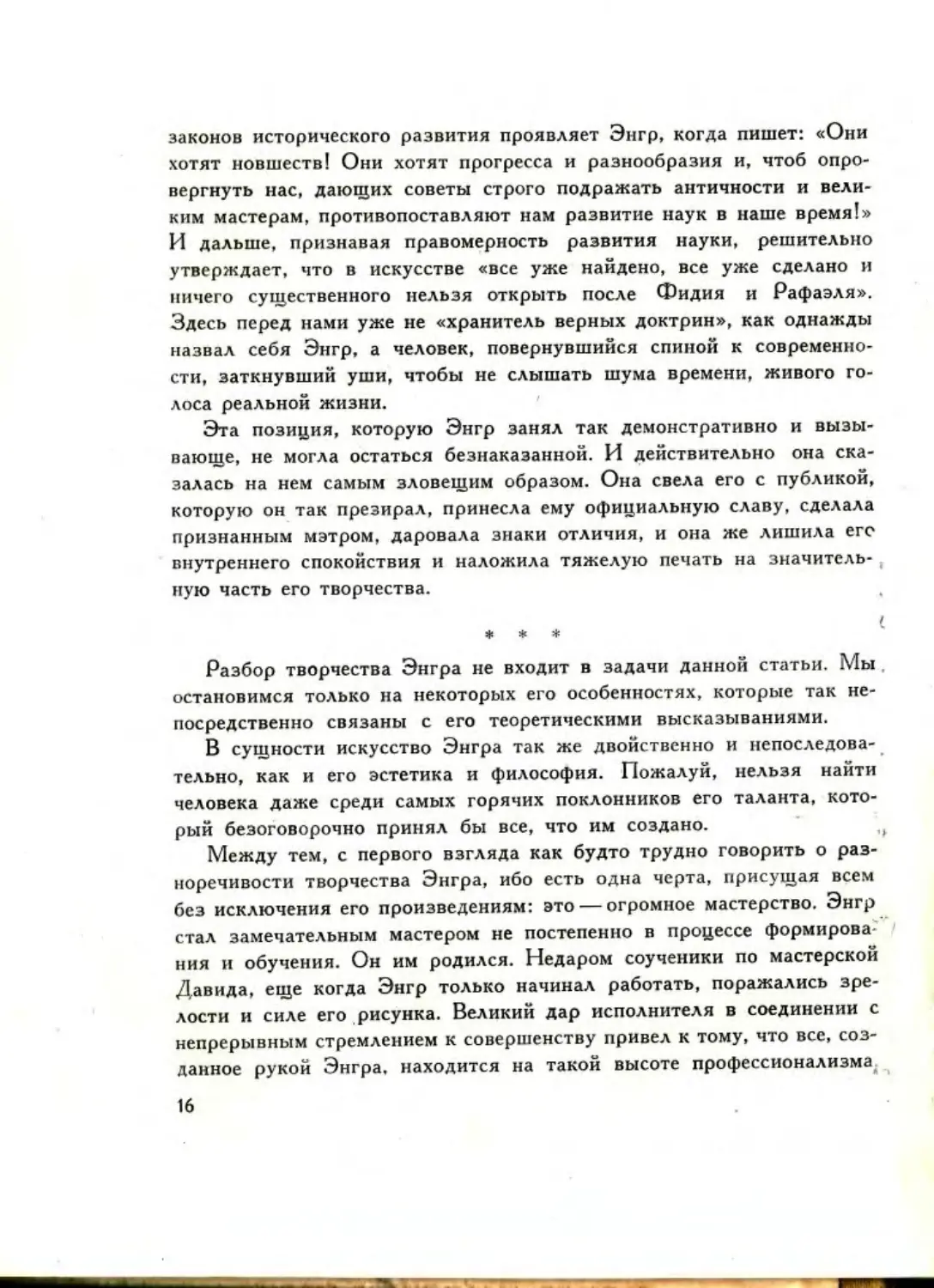

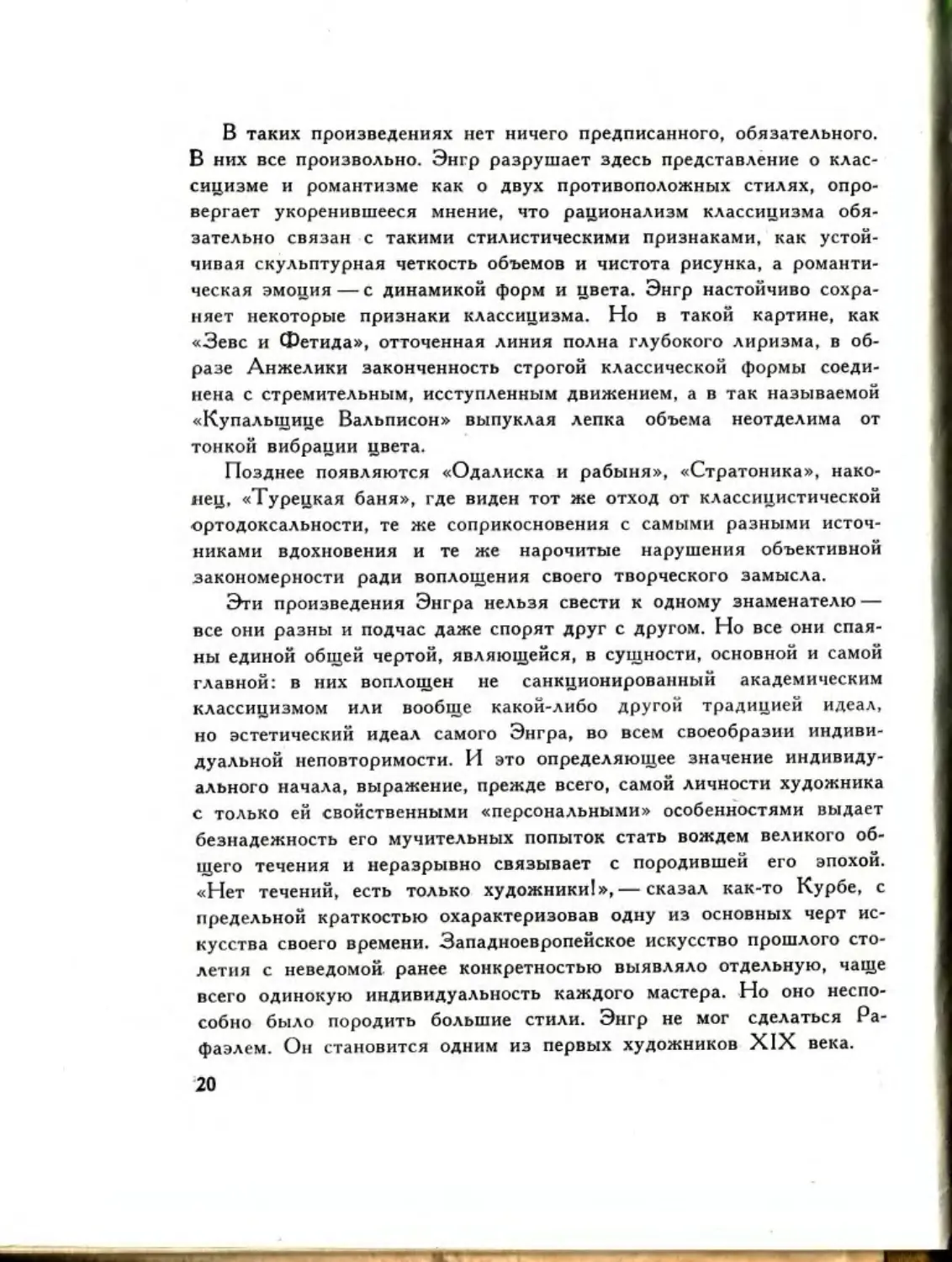

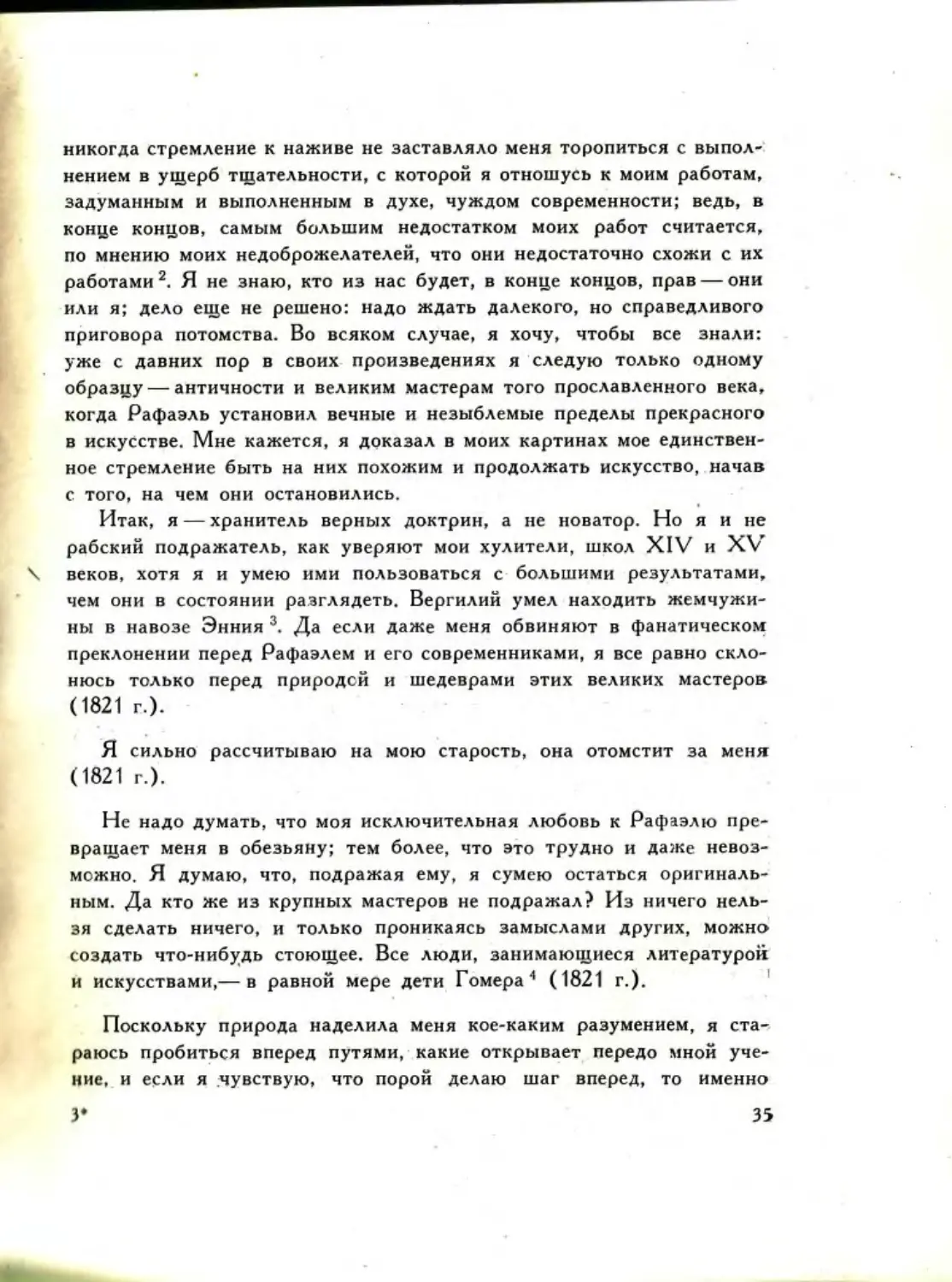

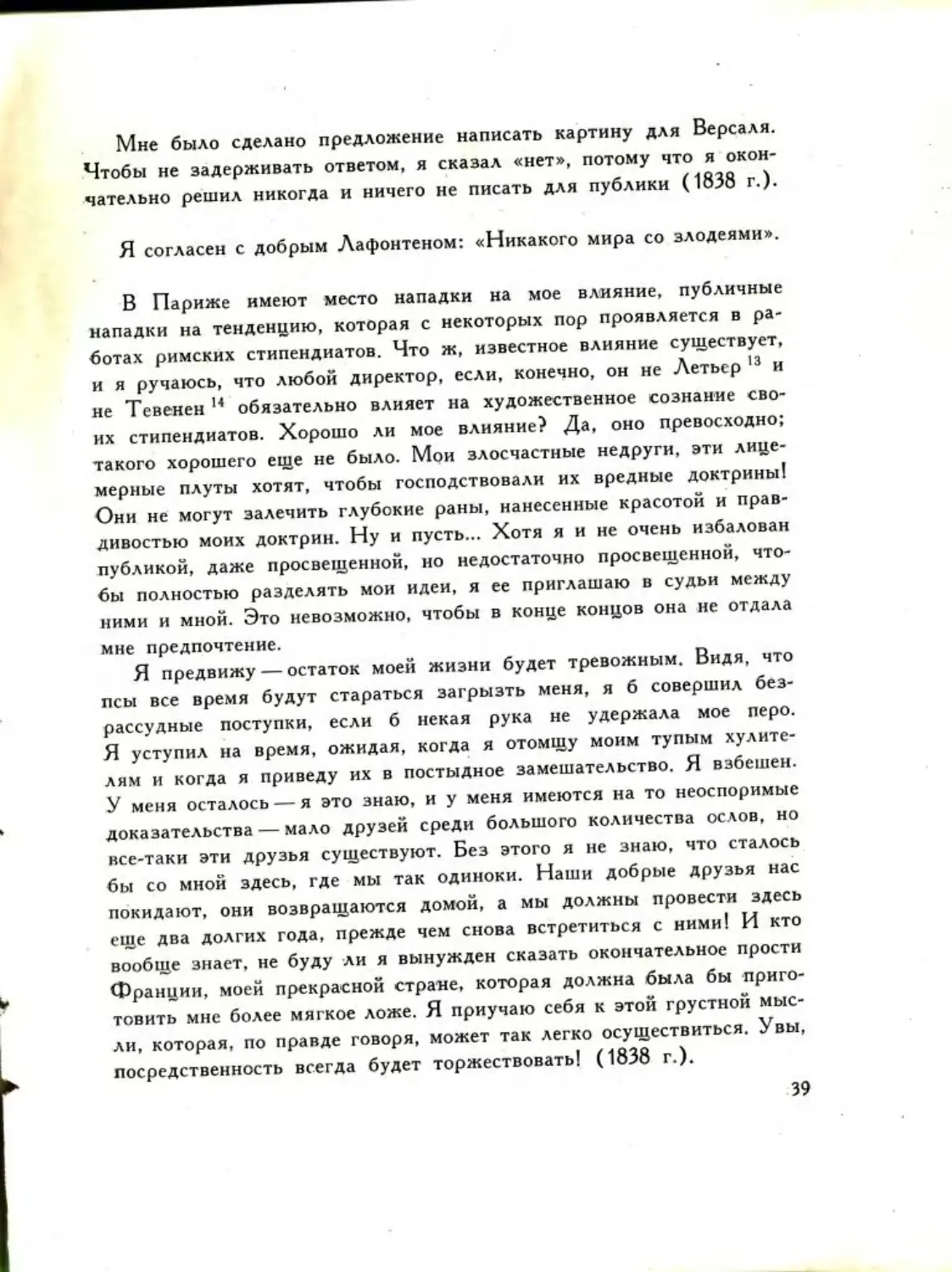

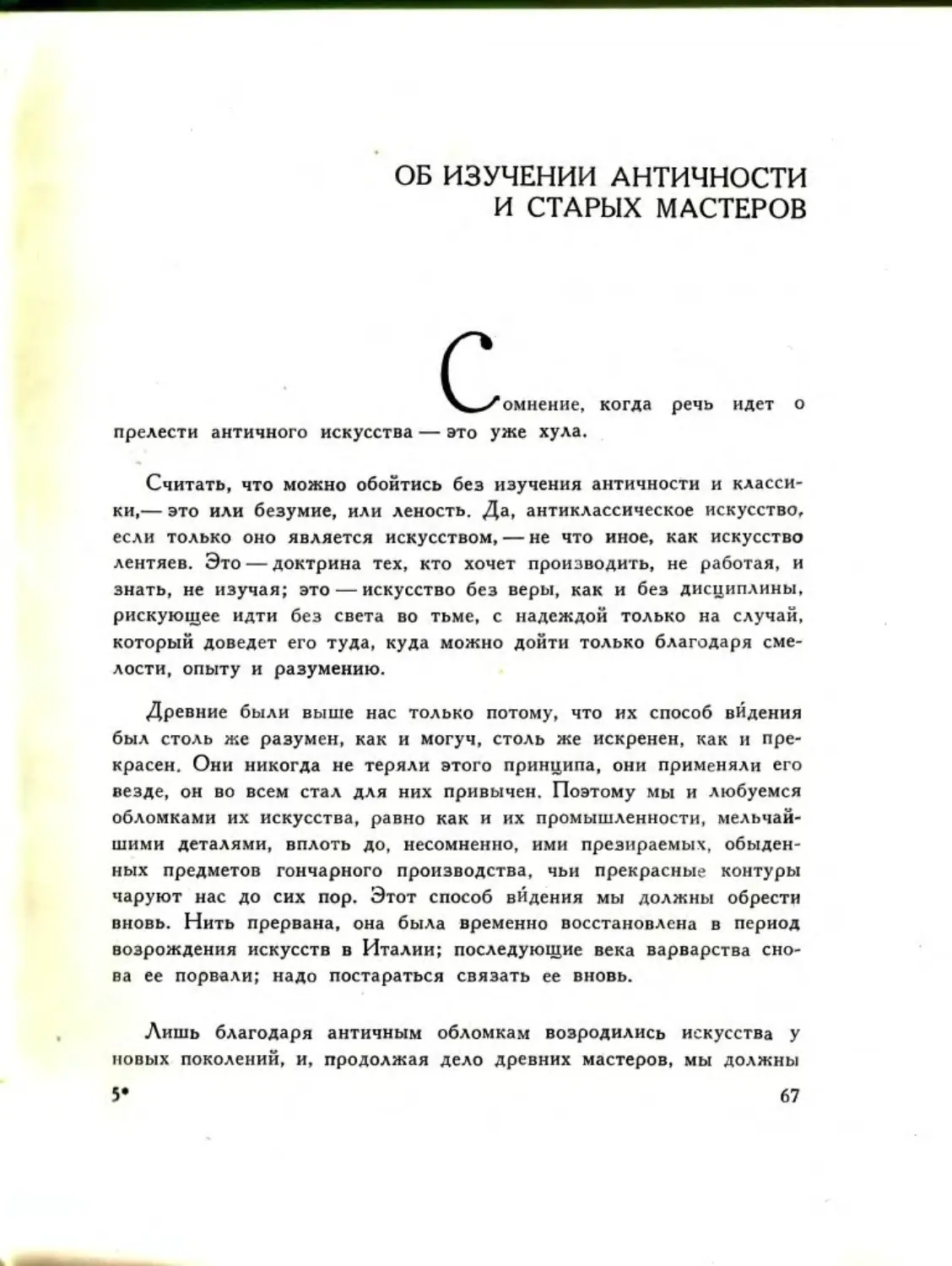

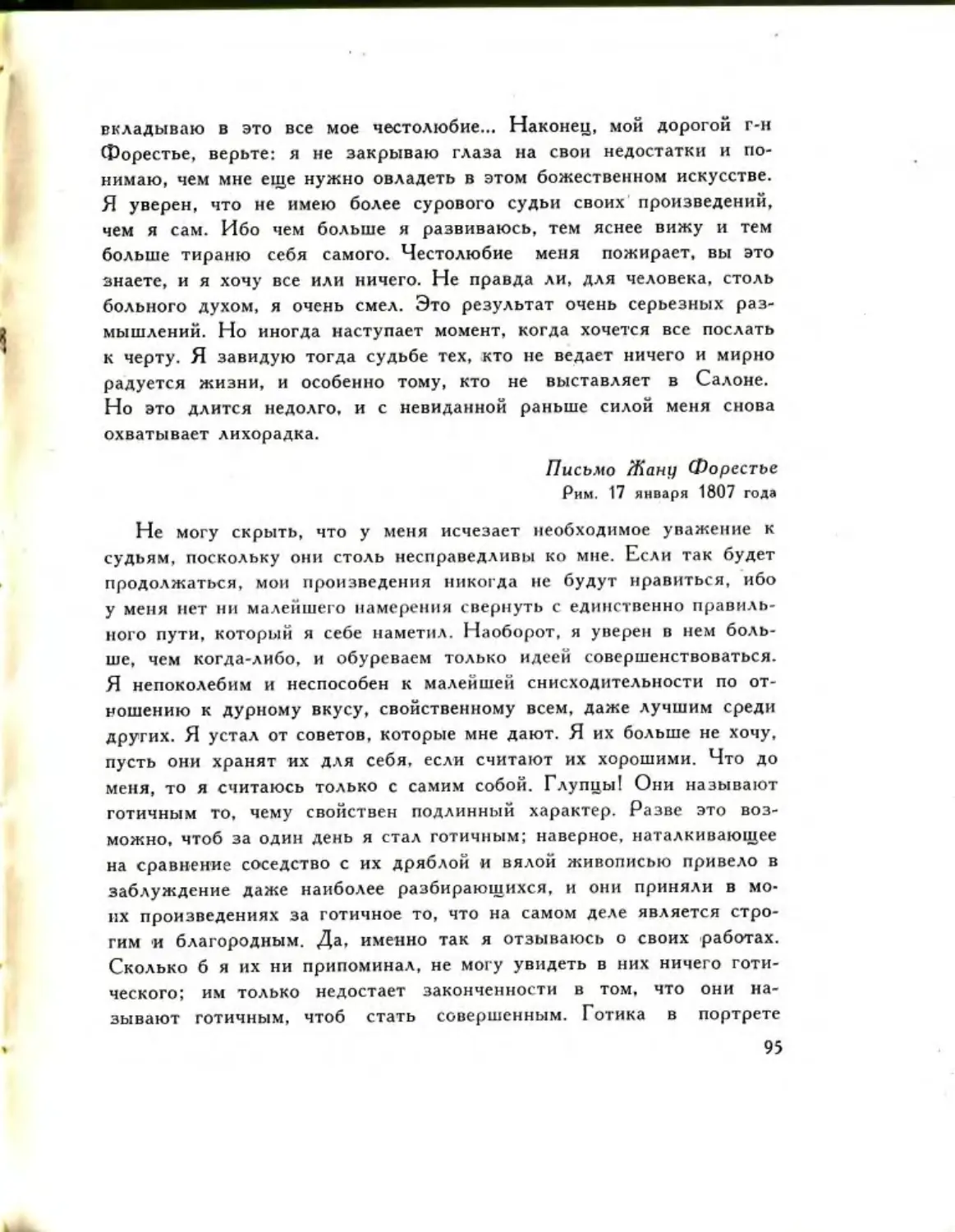

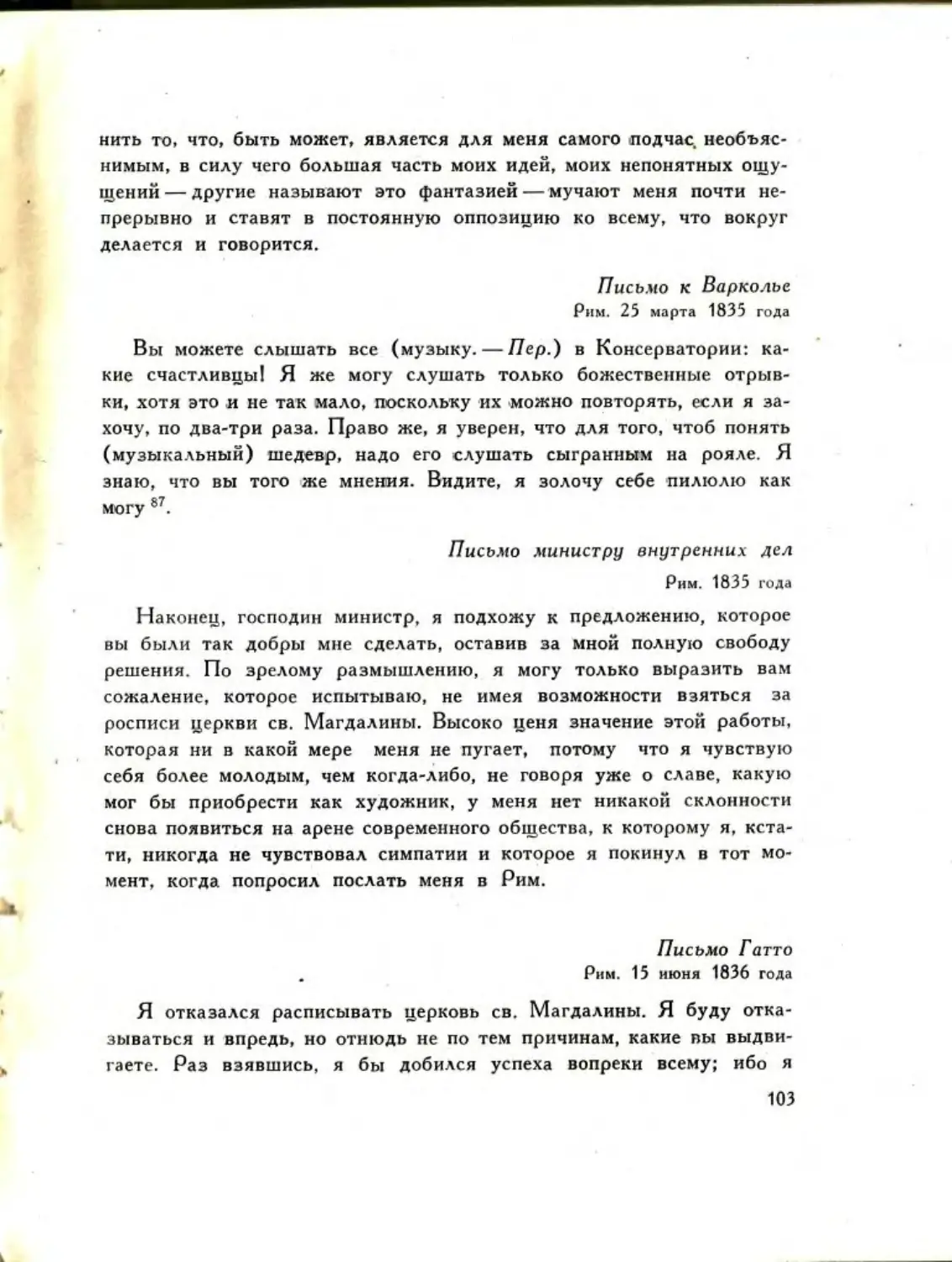

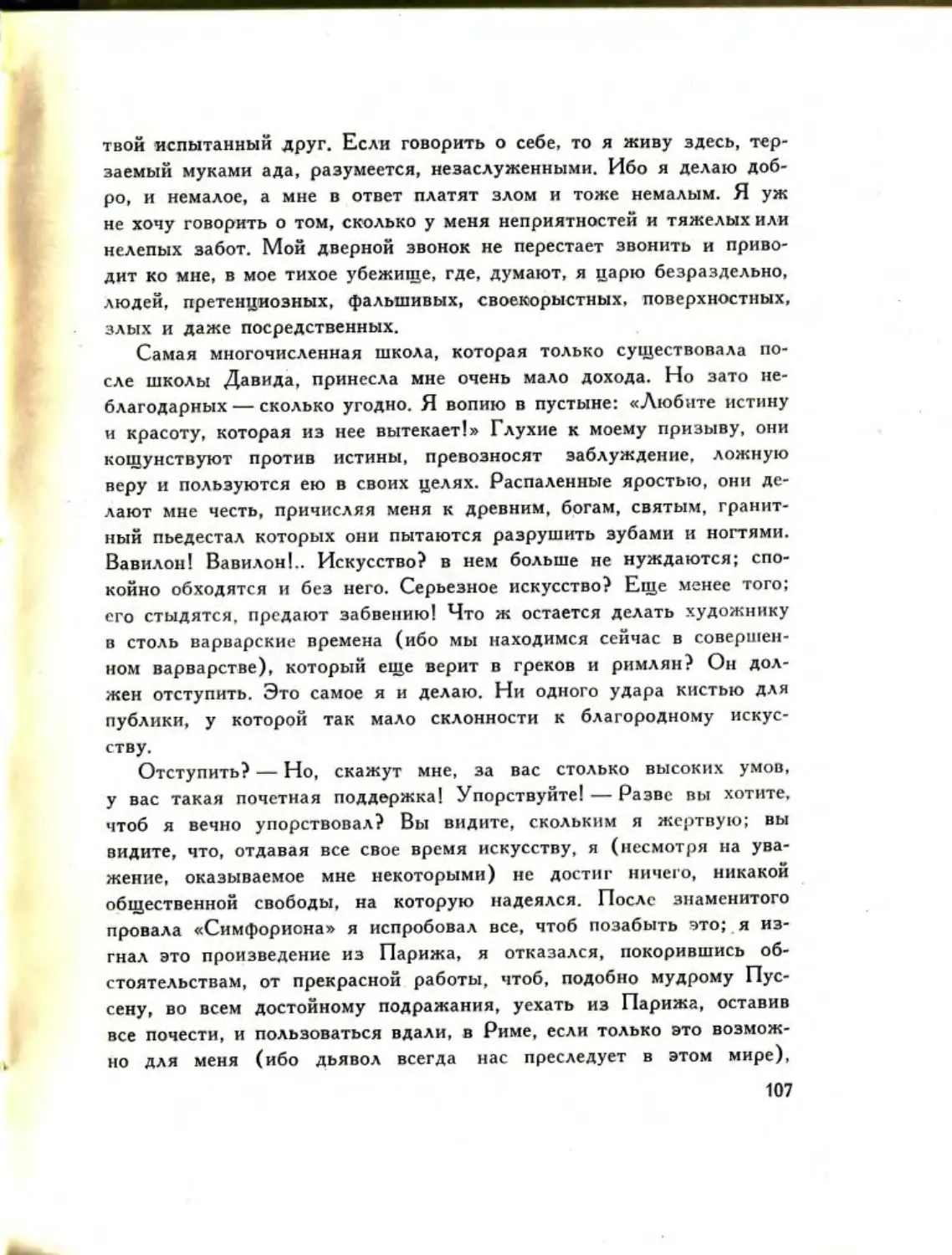

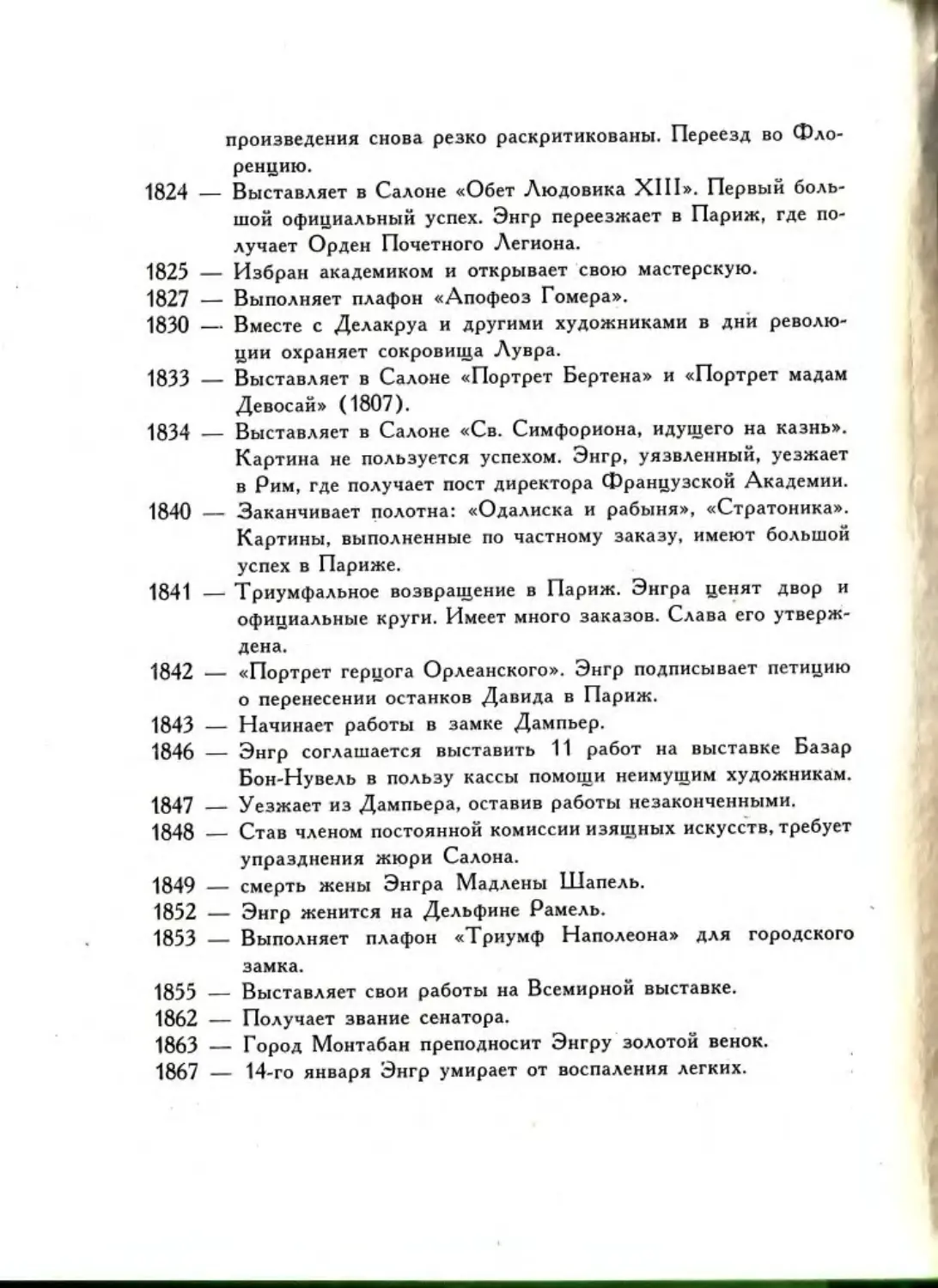

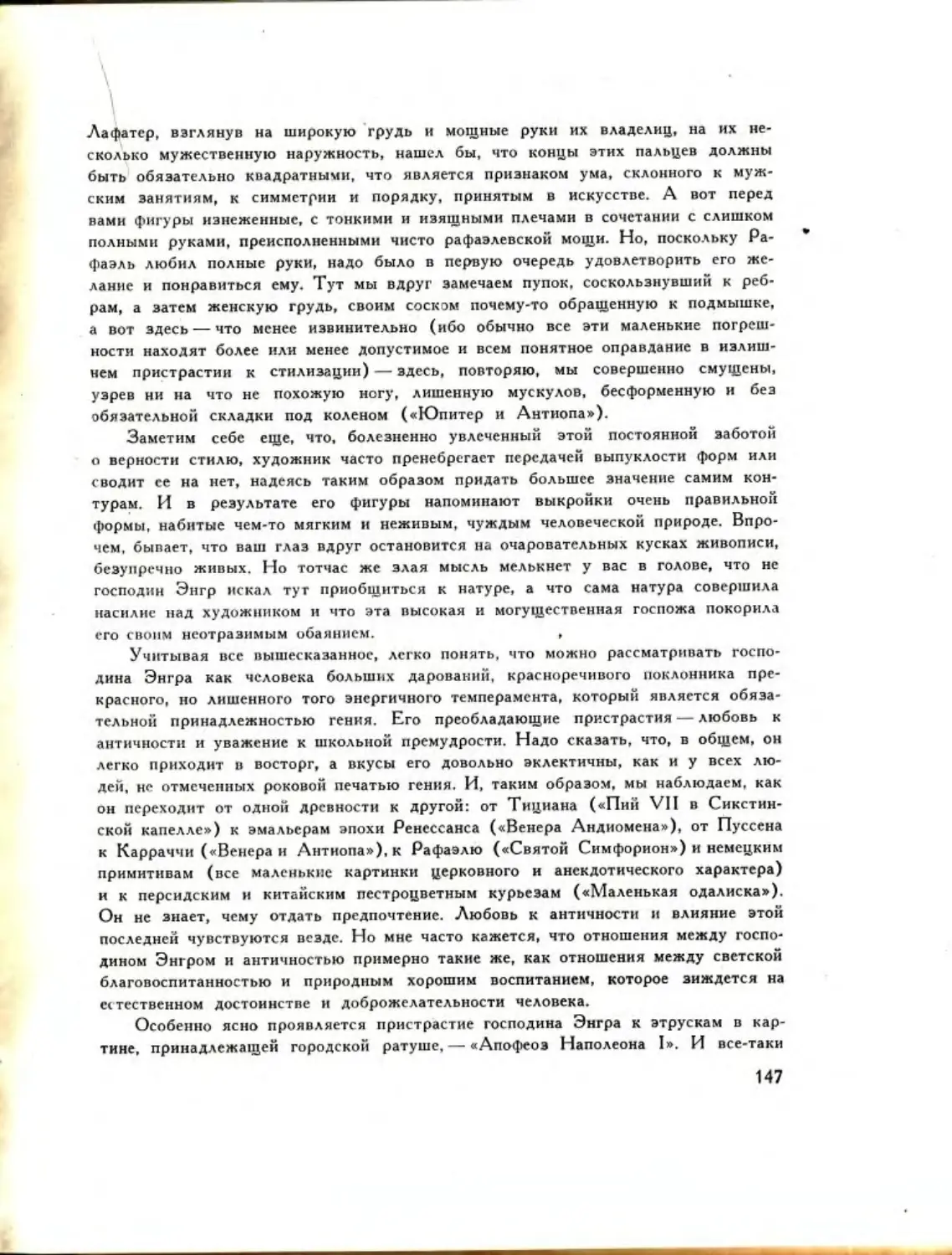

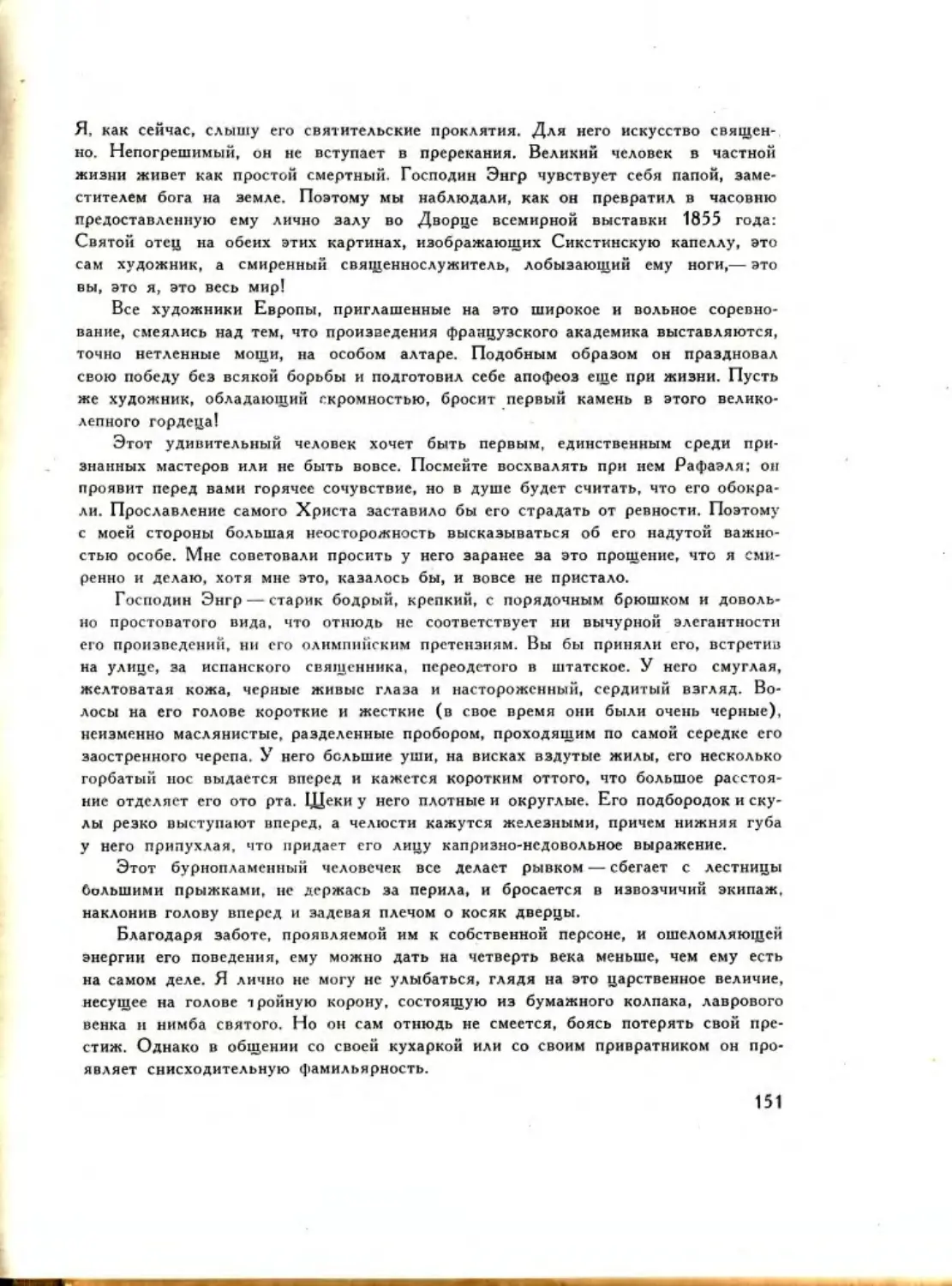

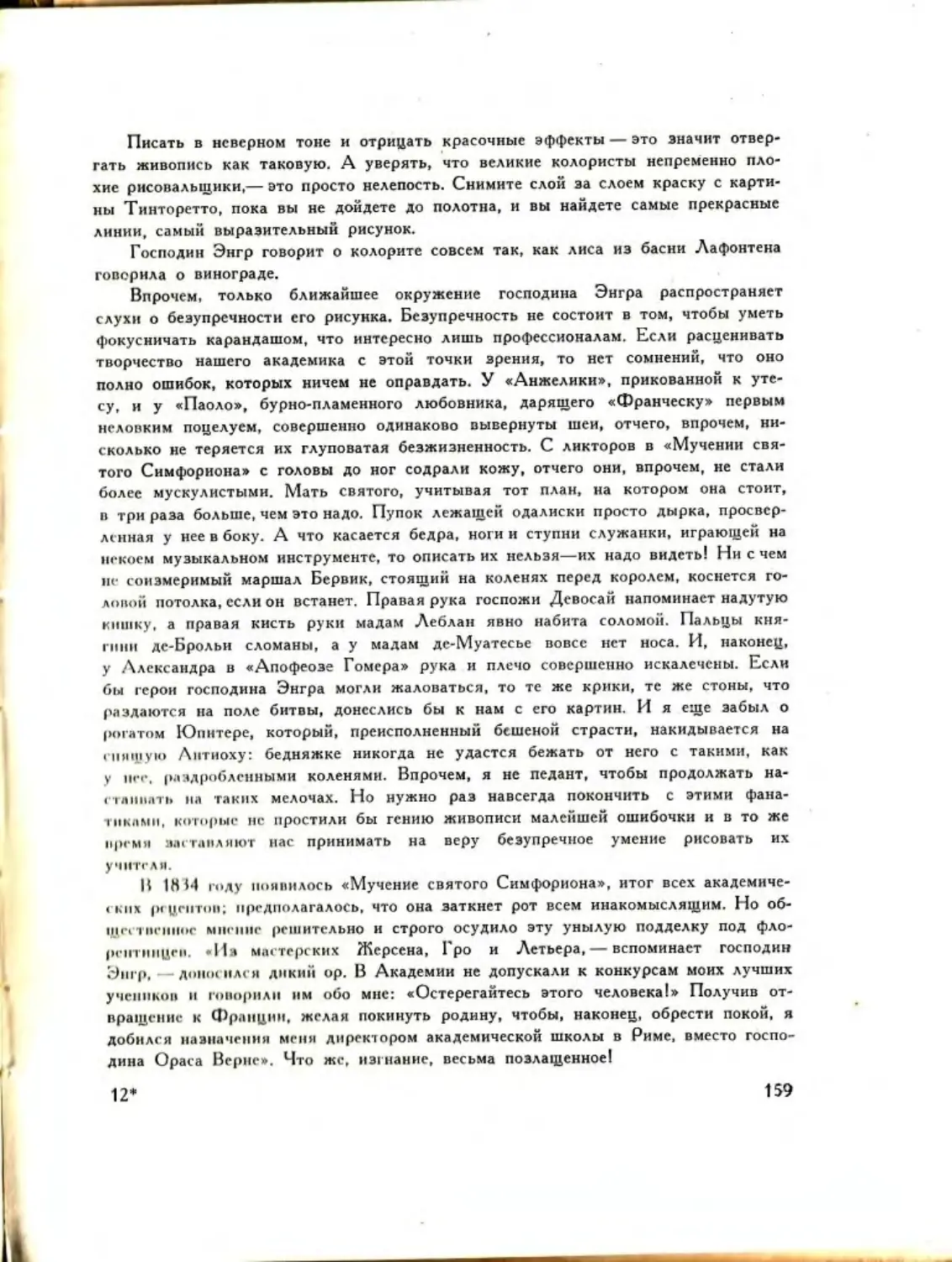

7. Автопортрет. 1835

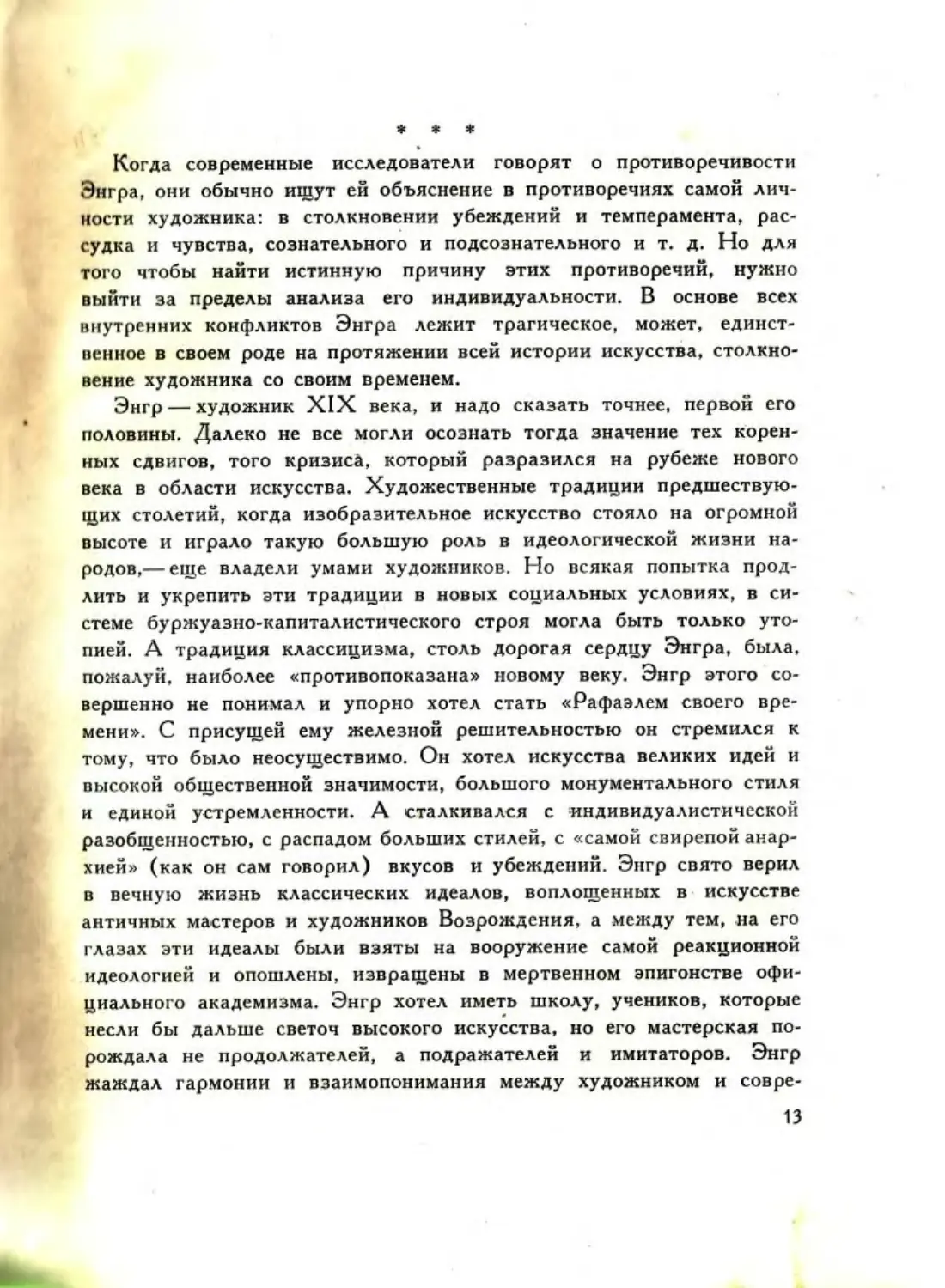

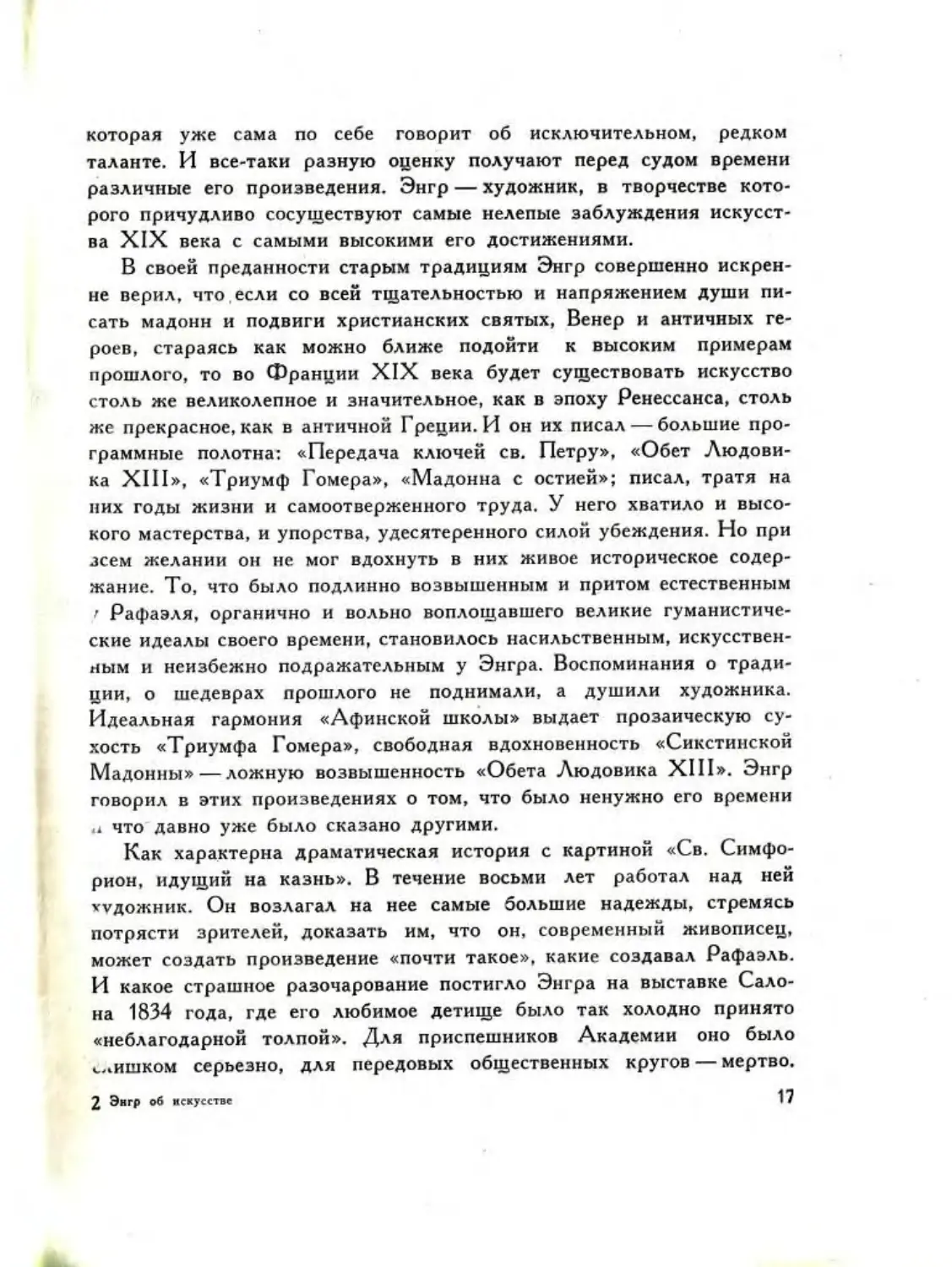

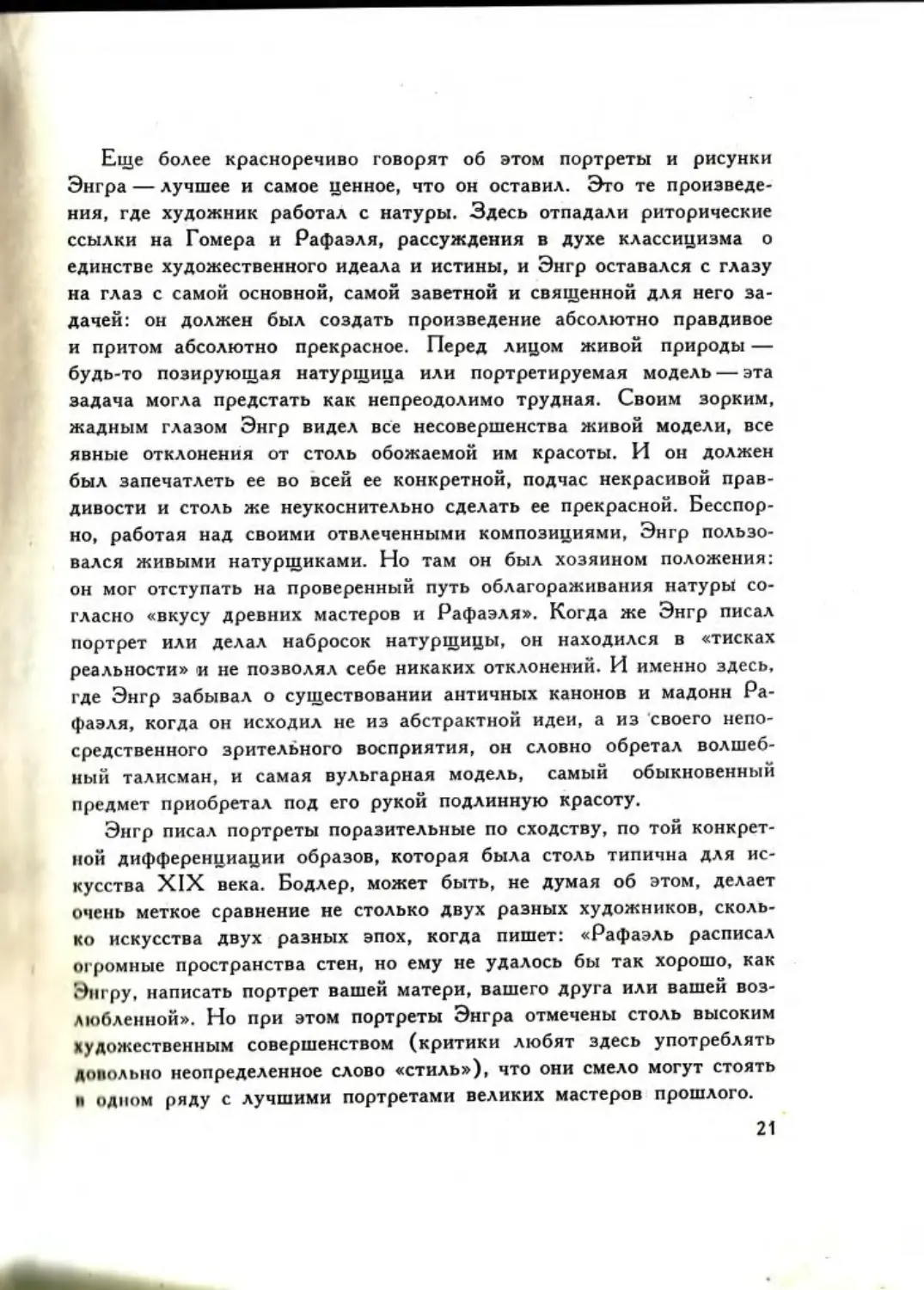

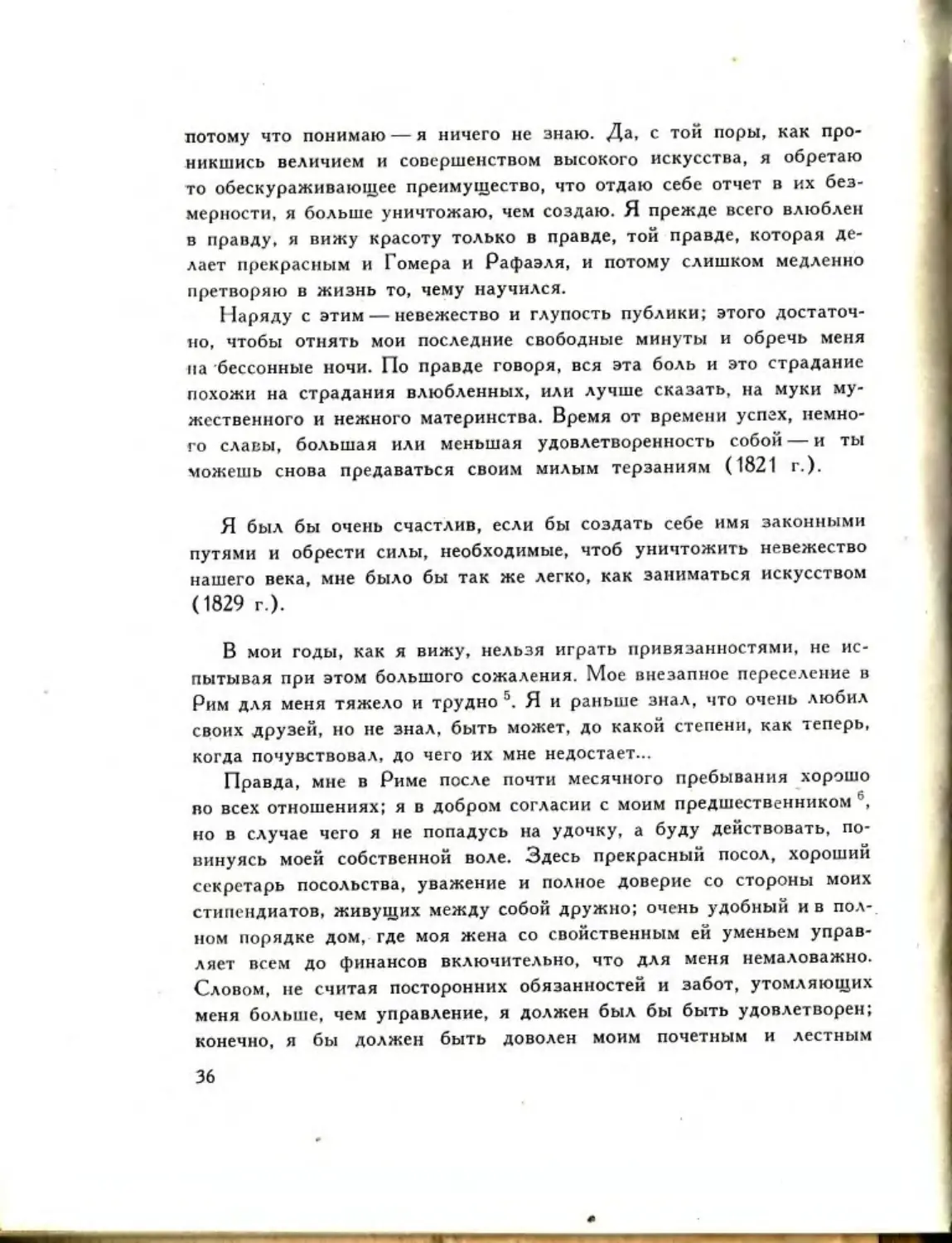

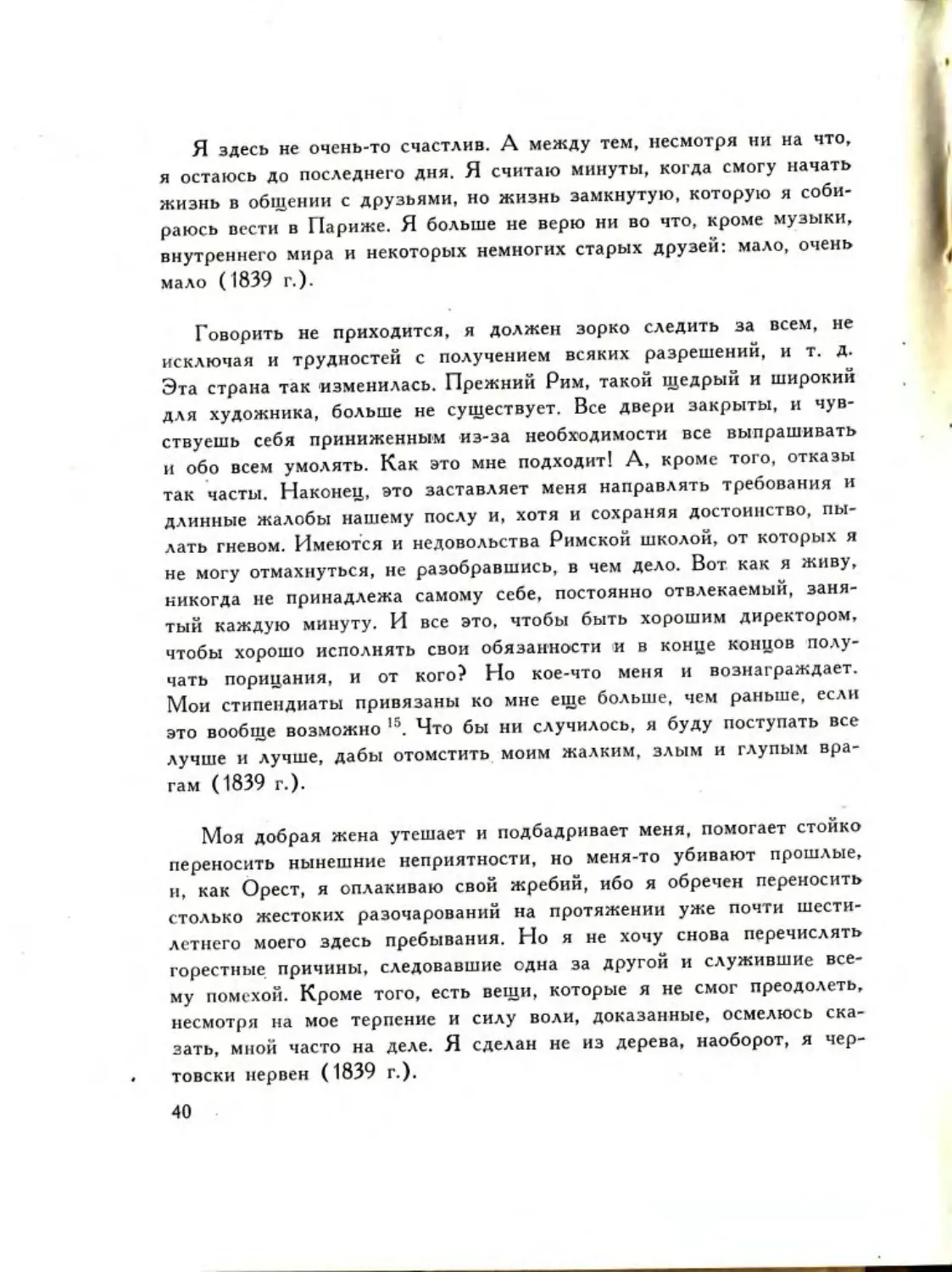

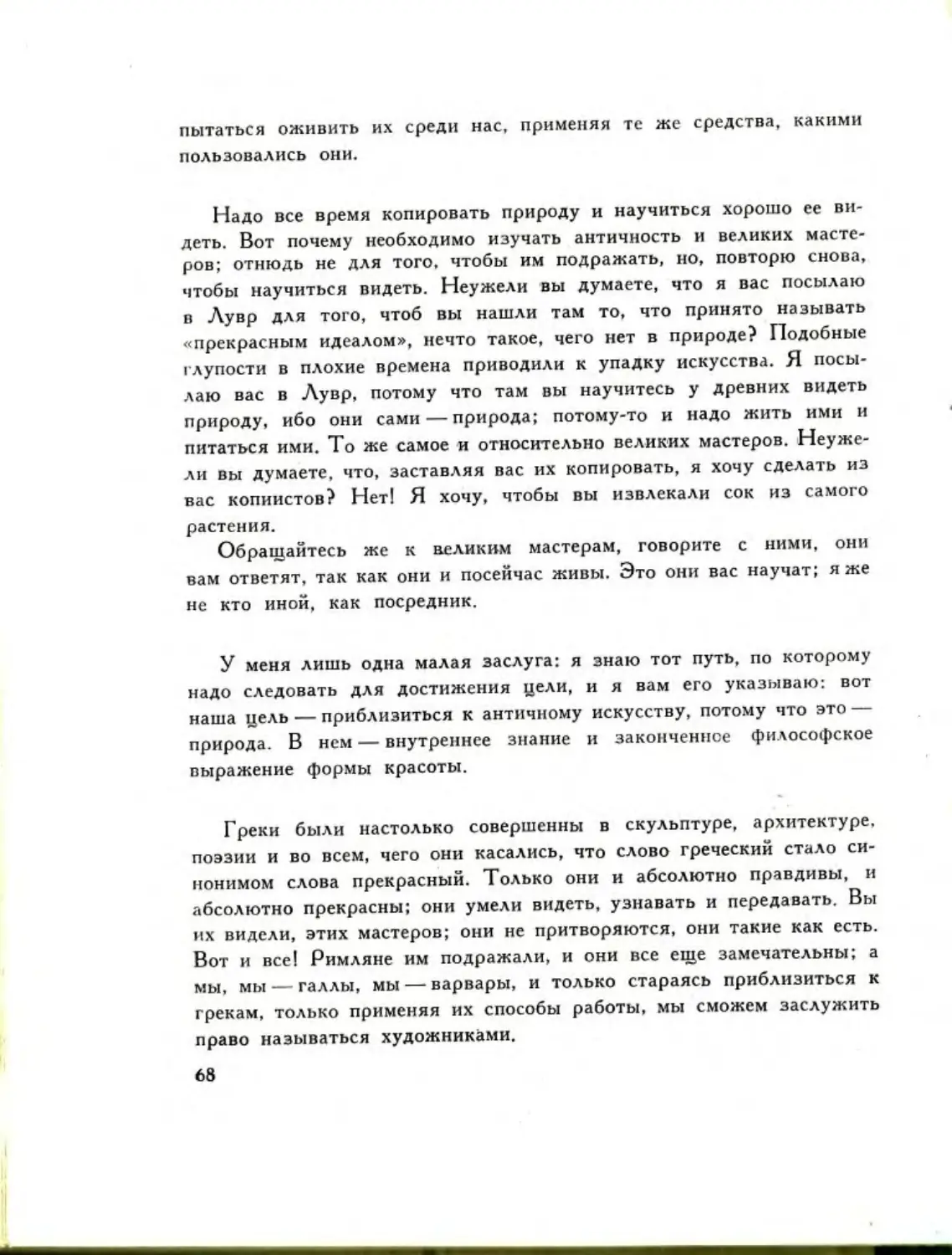

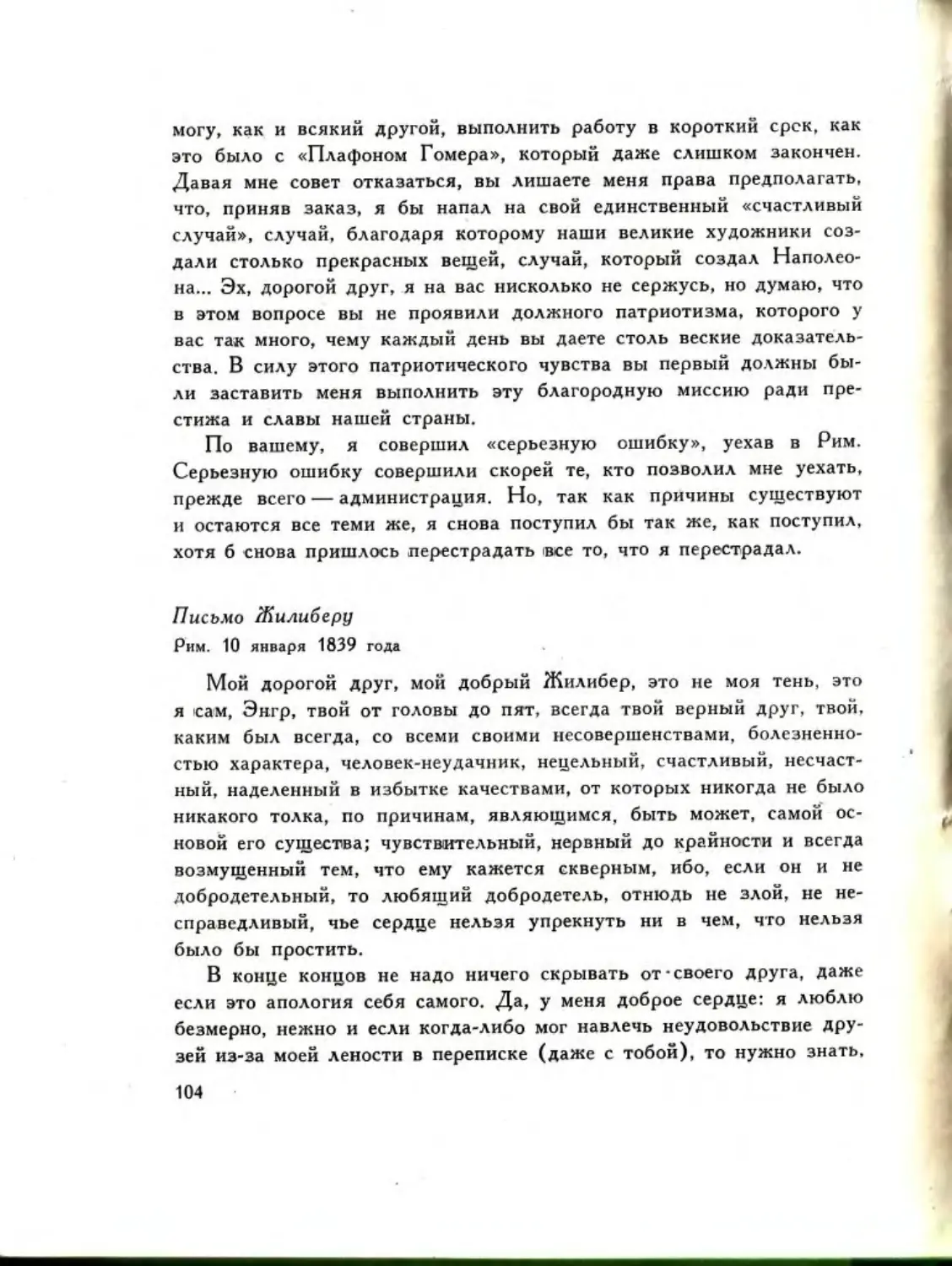

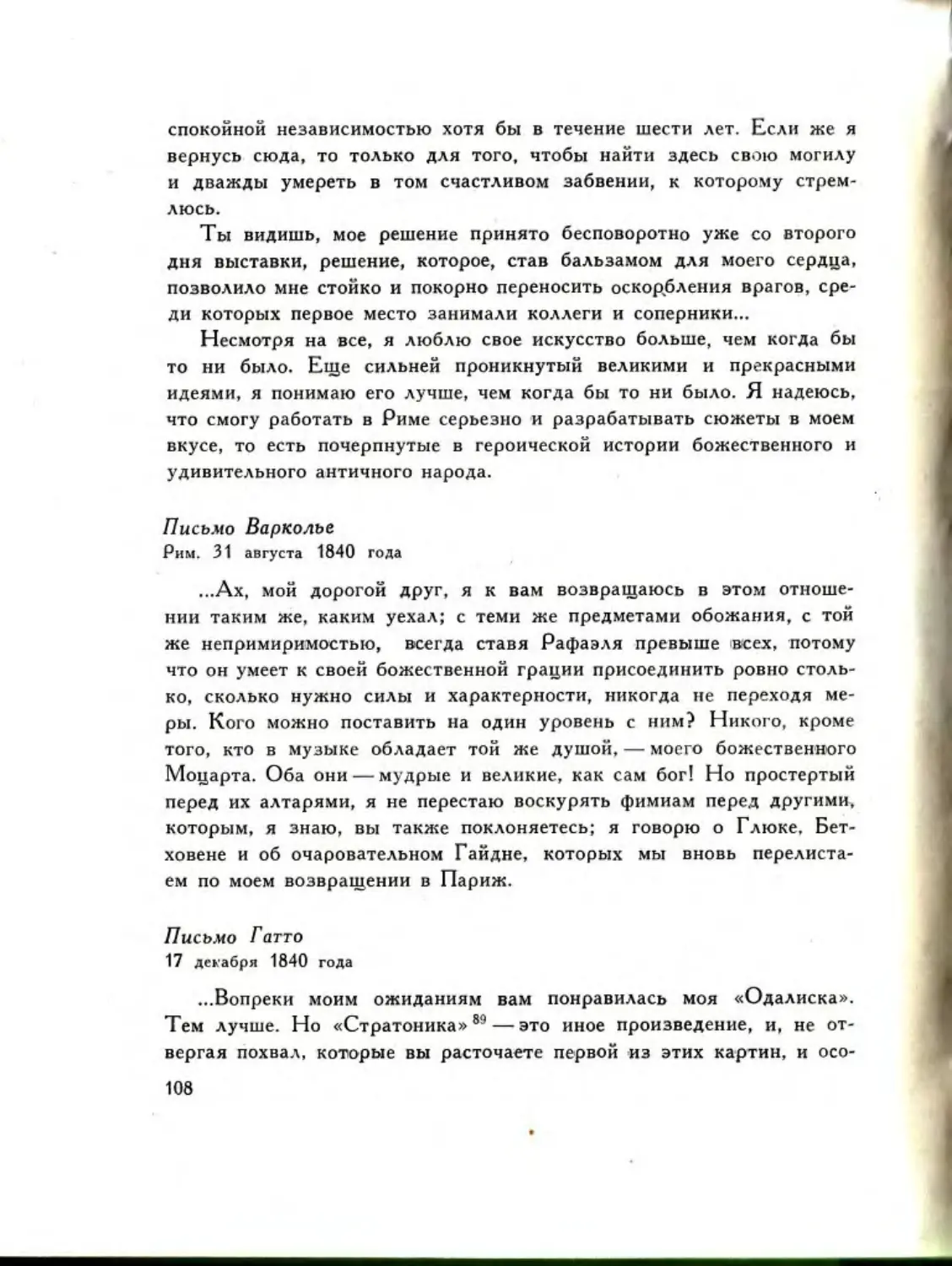

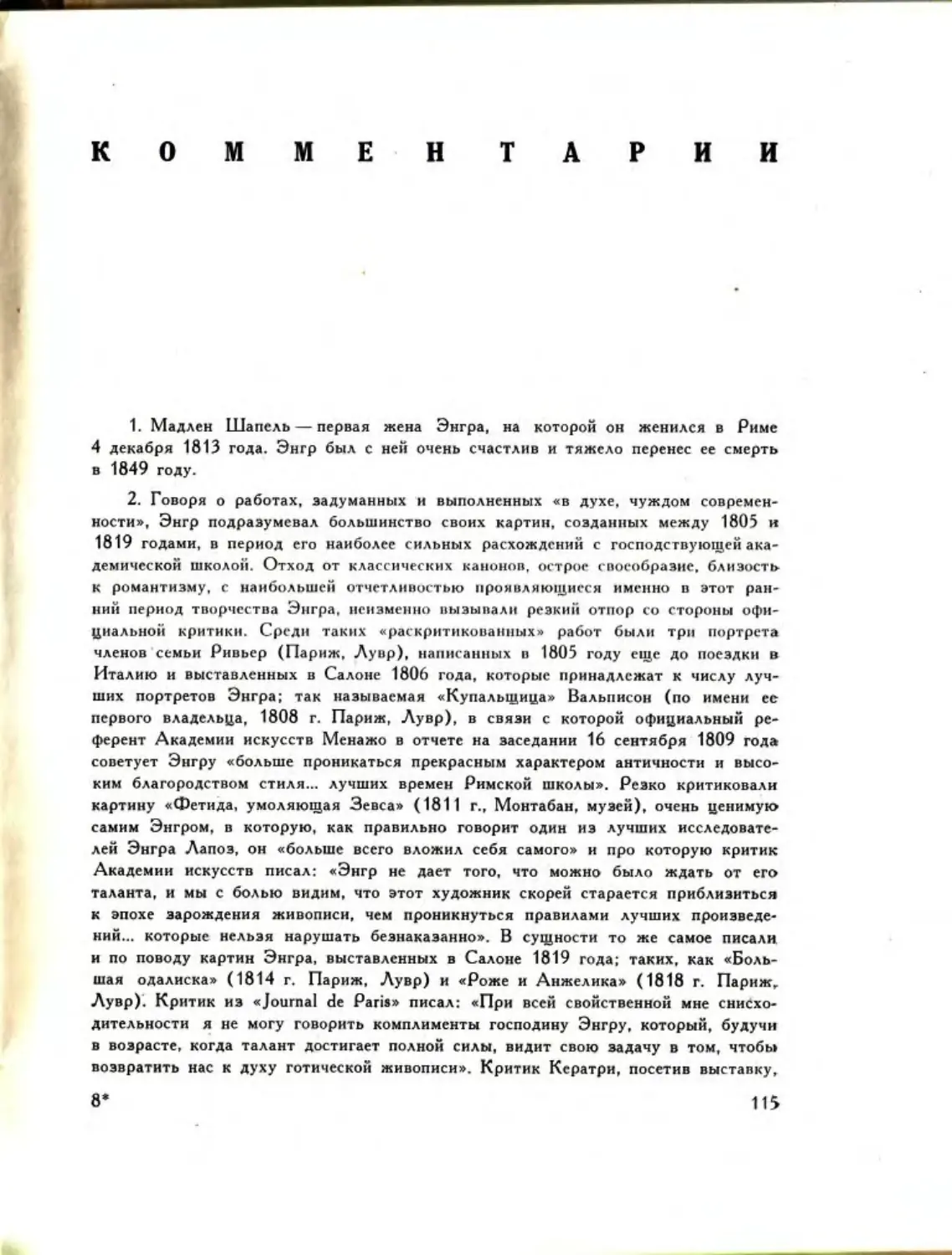

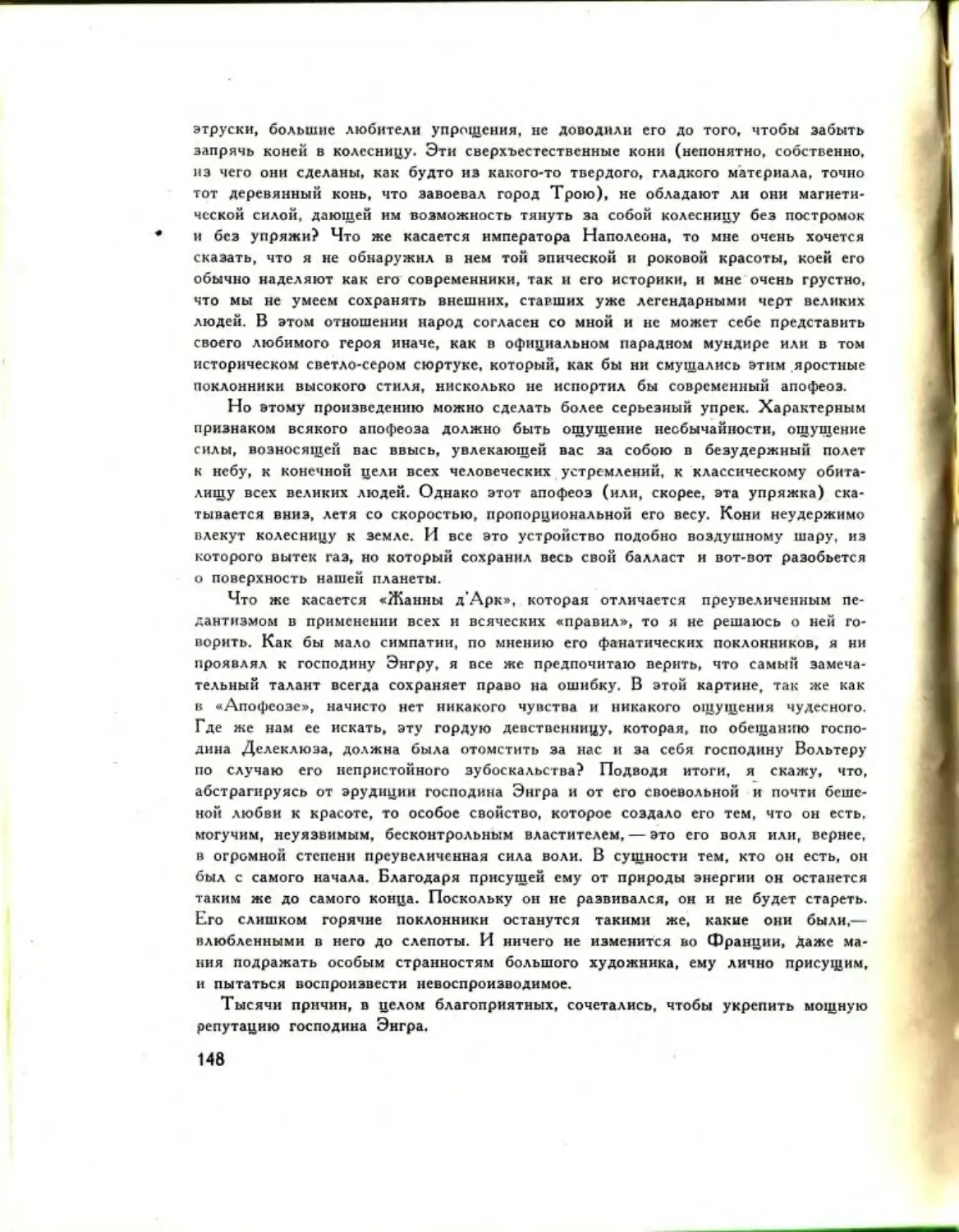

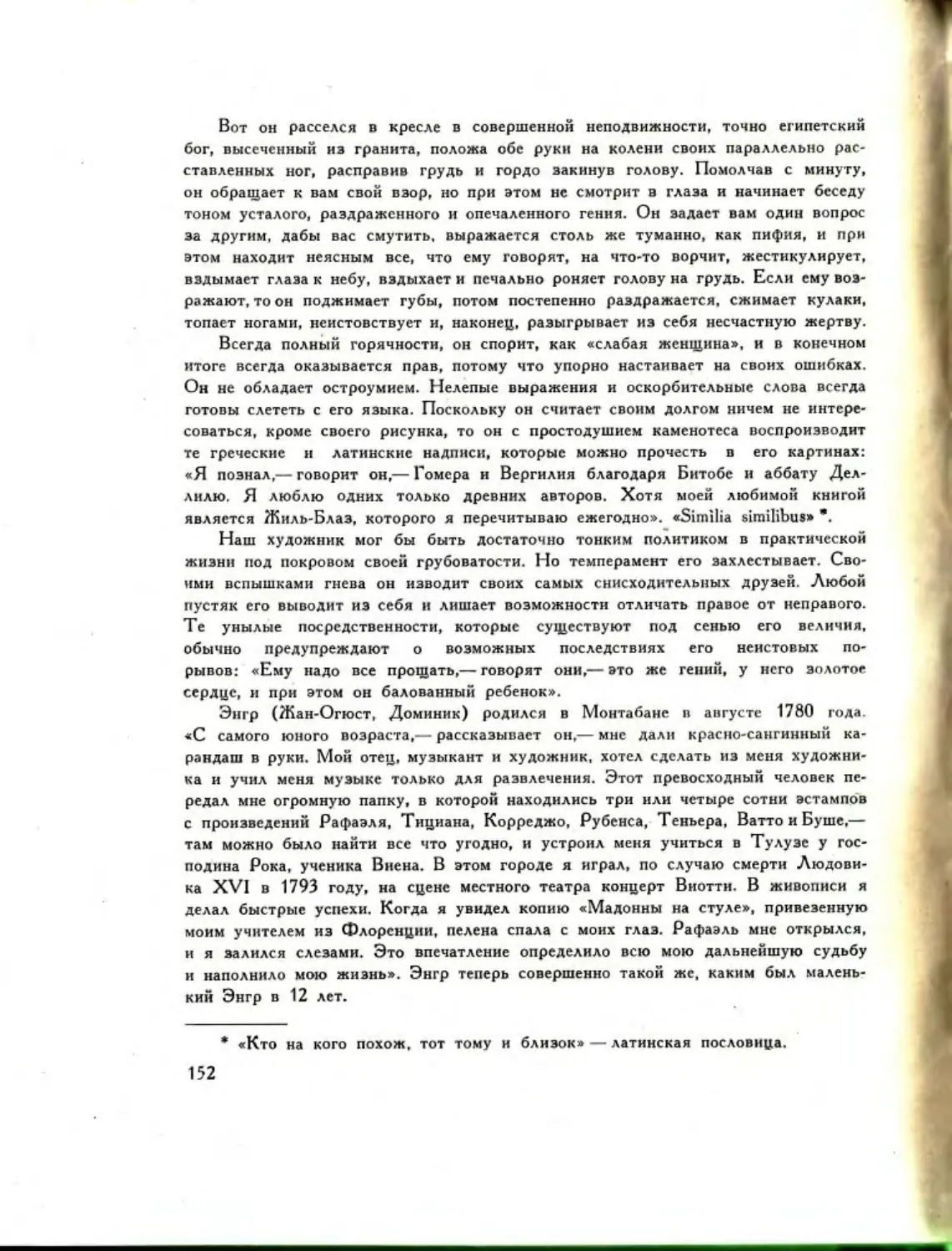

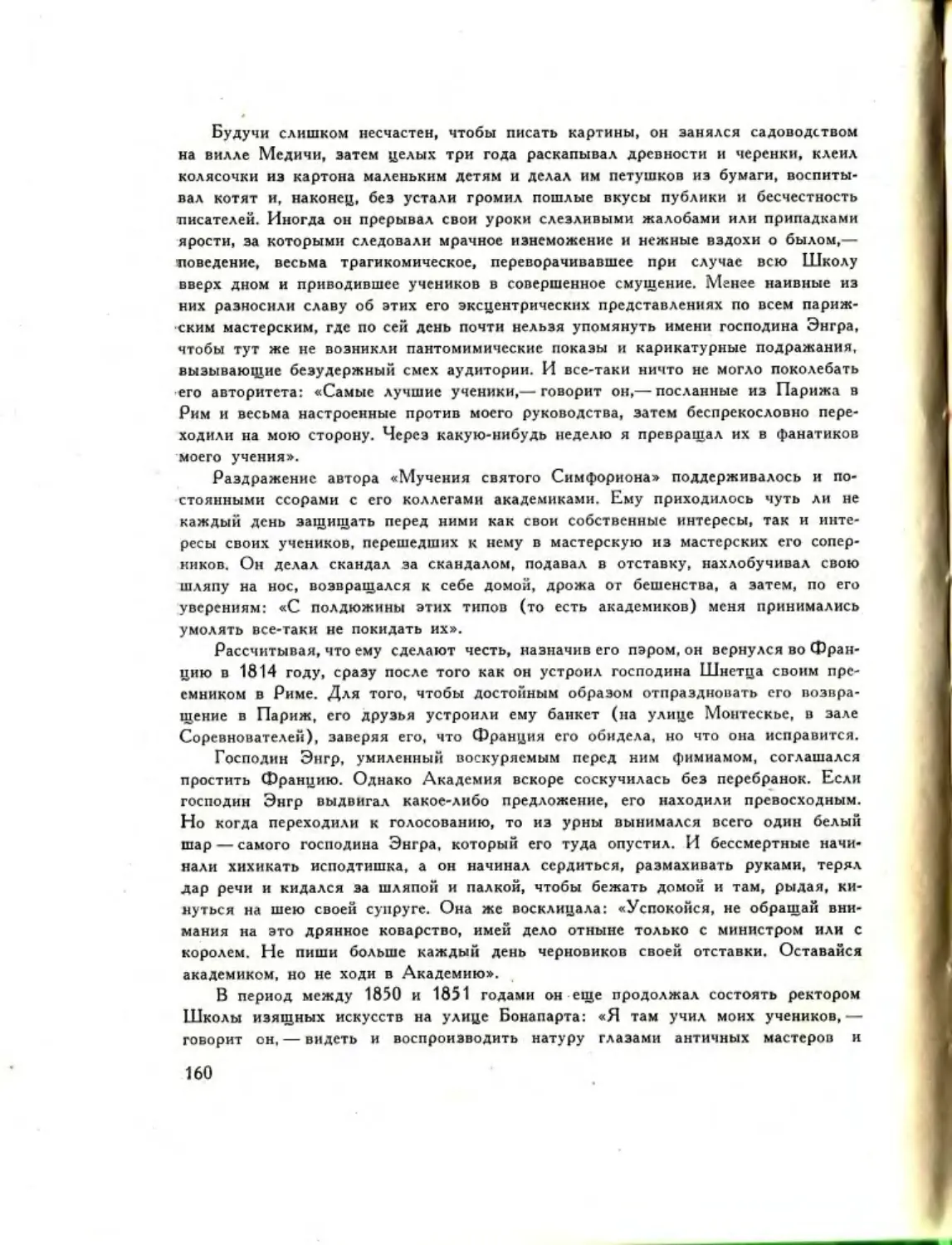

2. Портрет мадемуазель Ривьер. 1805. Фрагмент.

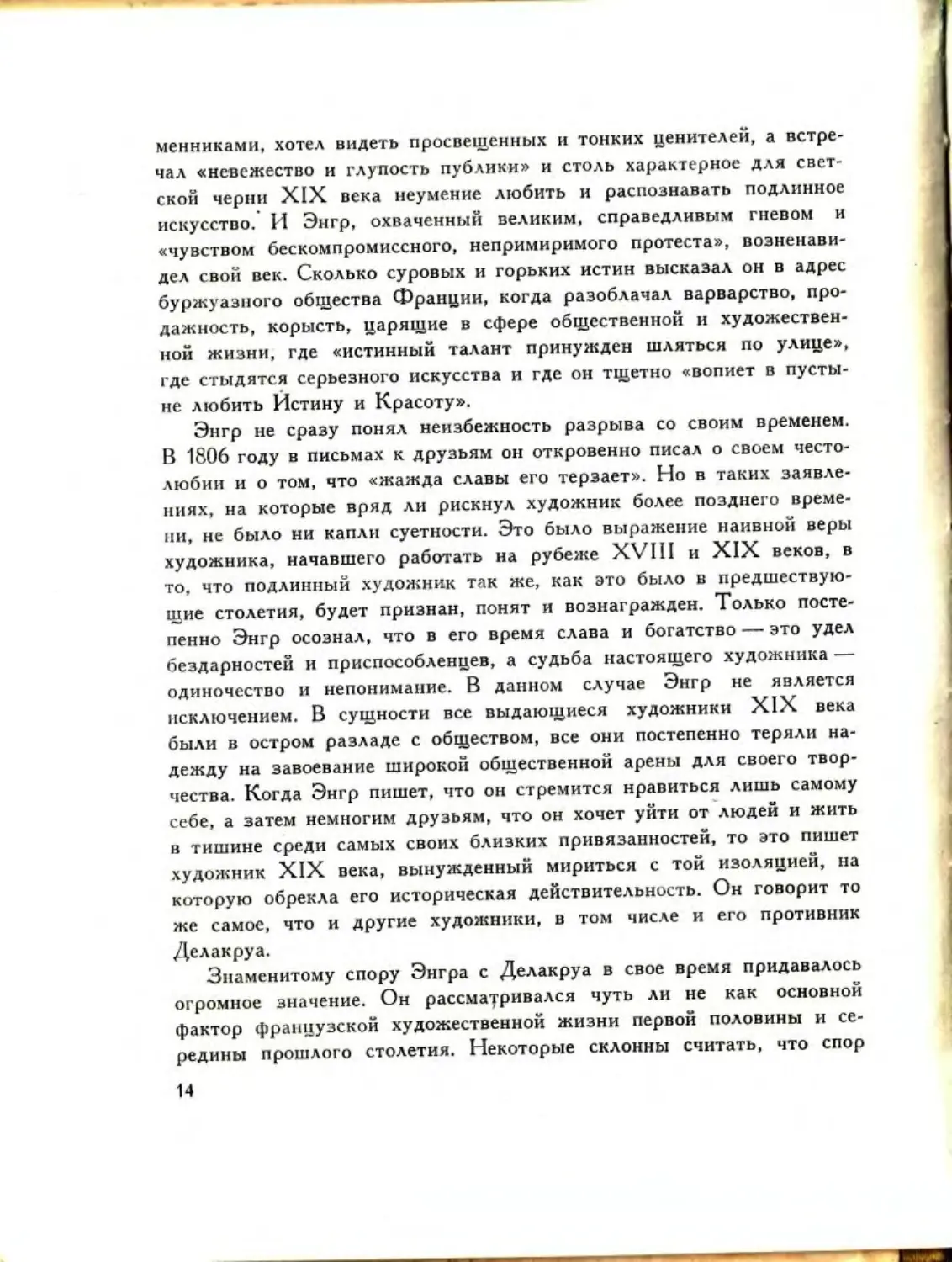

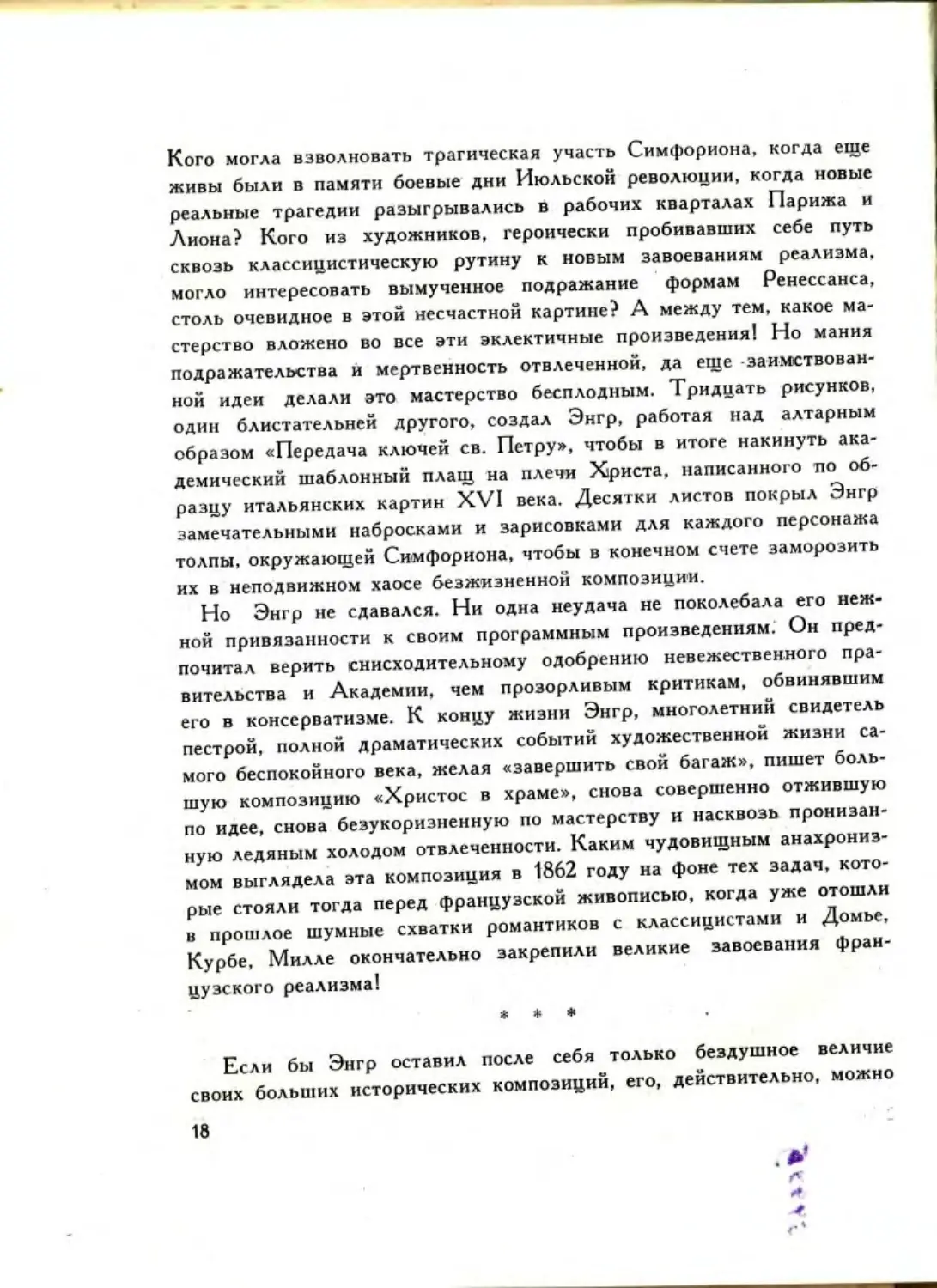

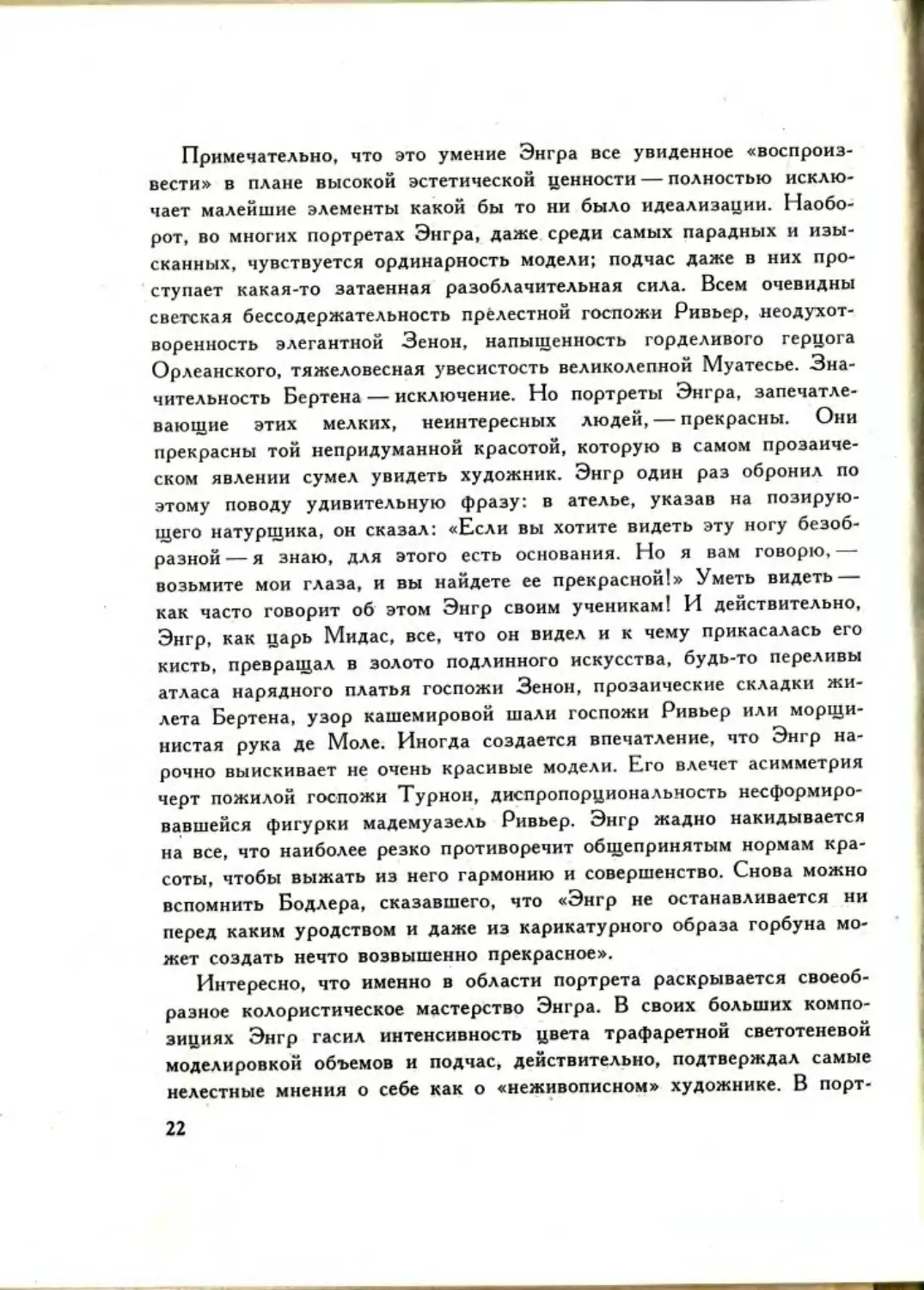

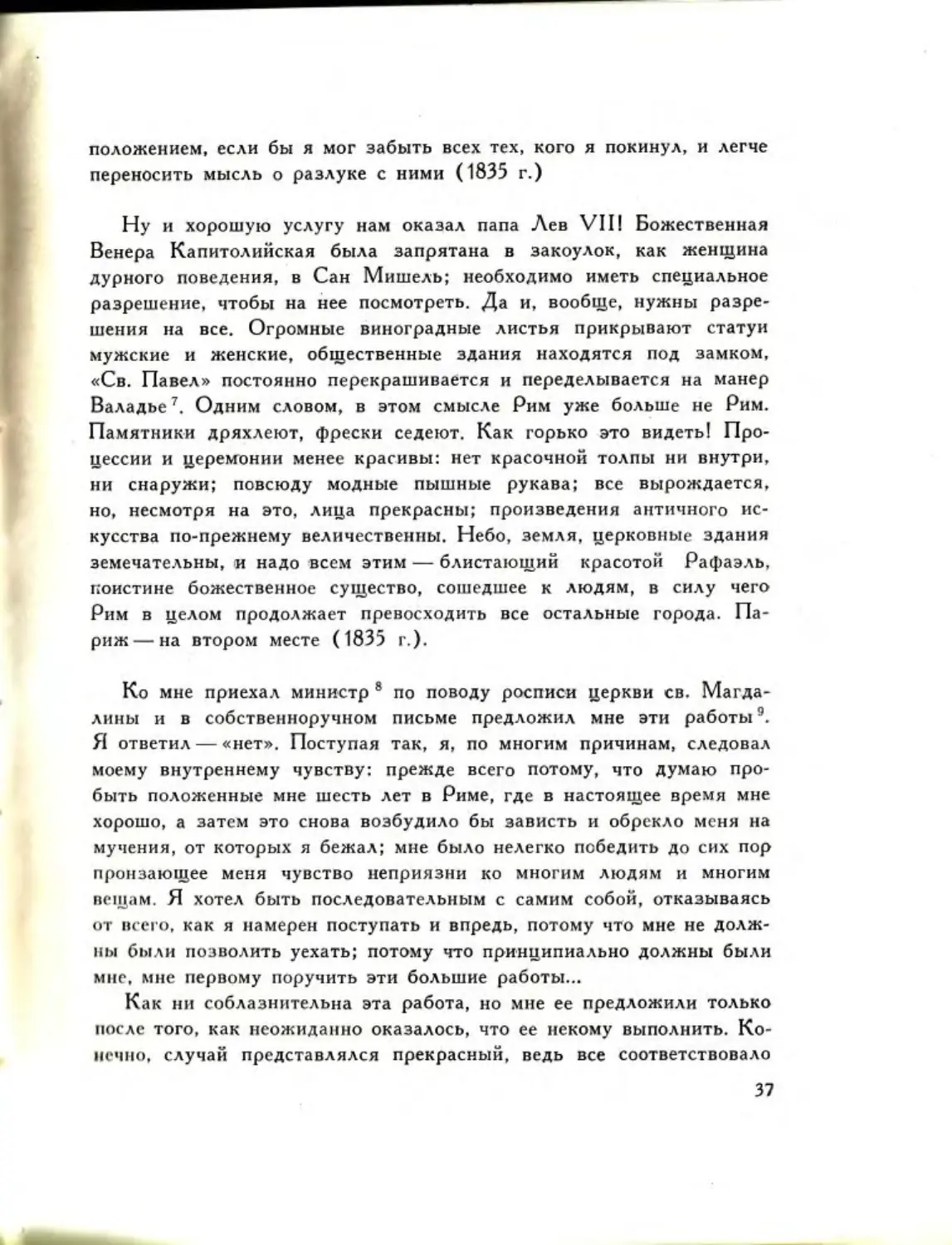

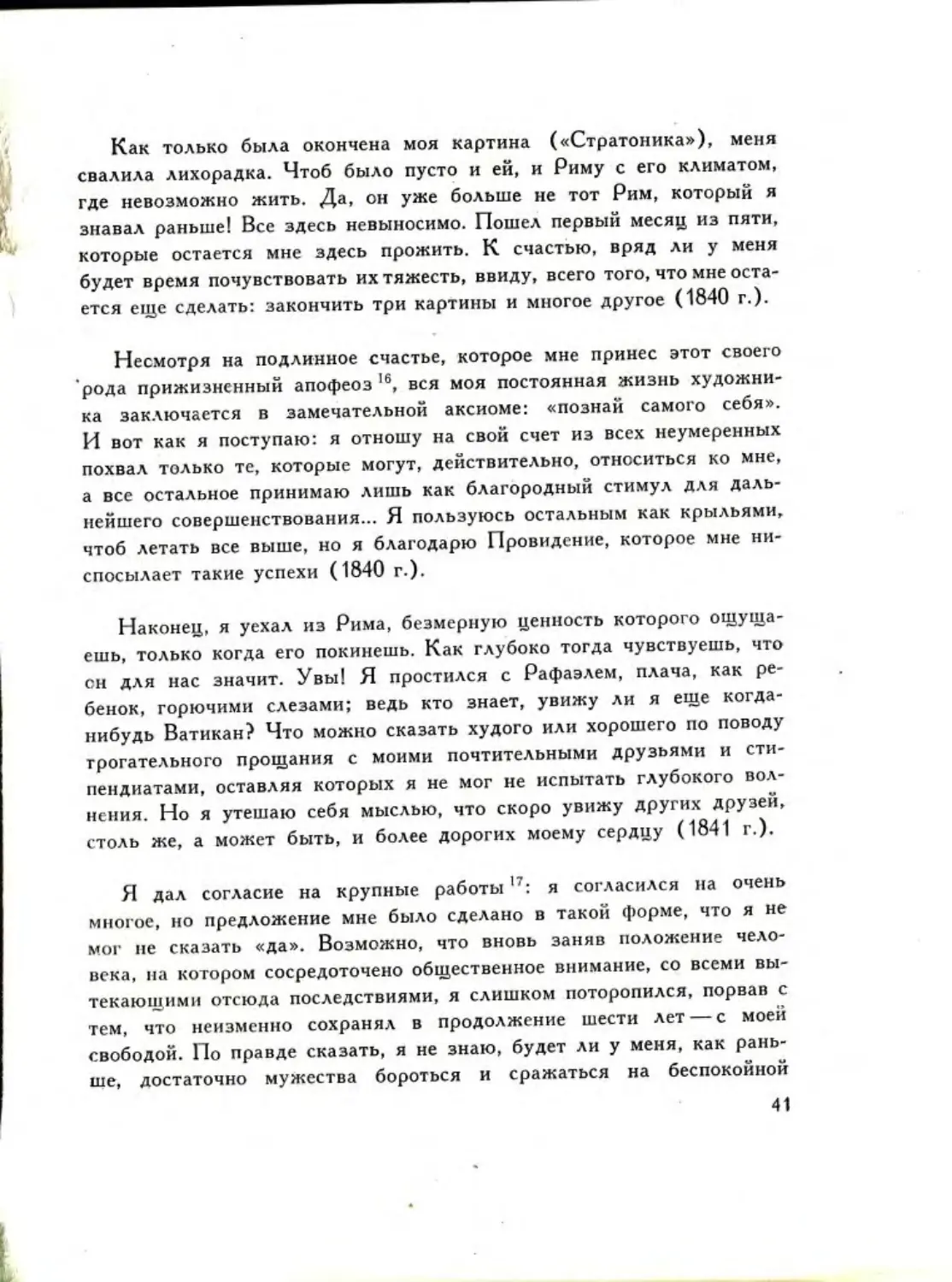

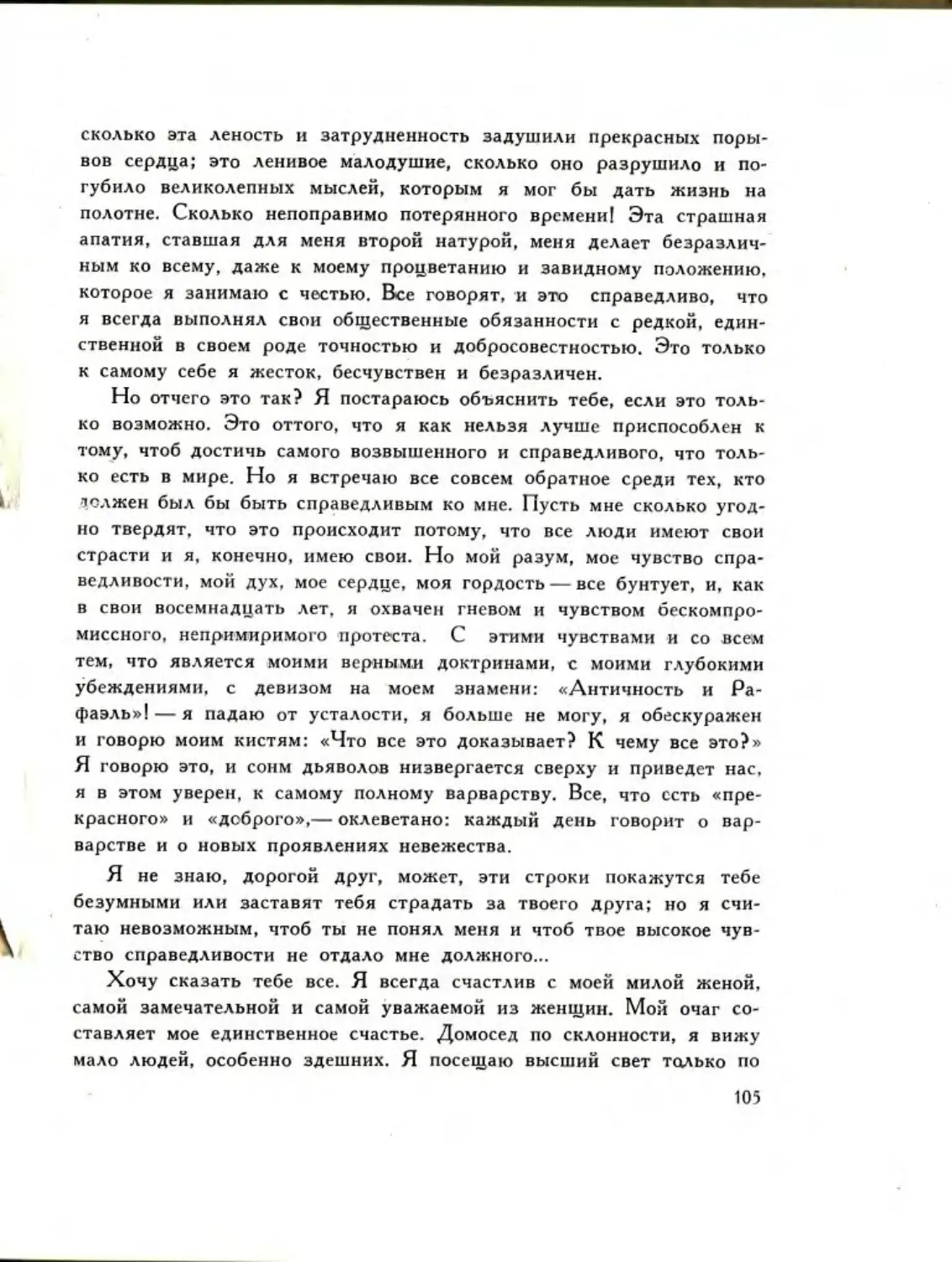

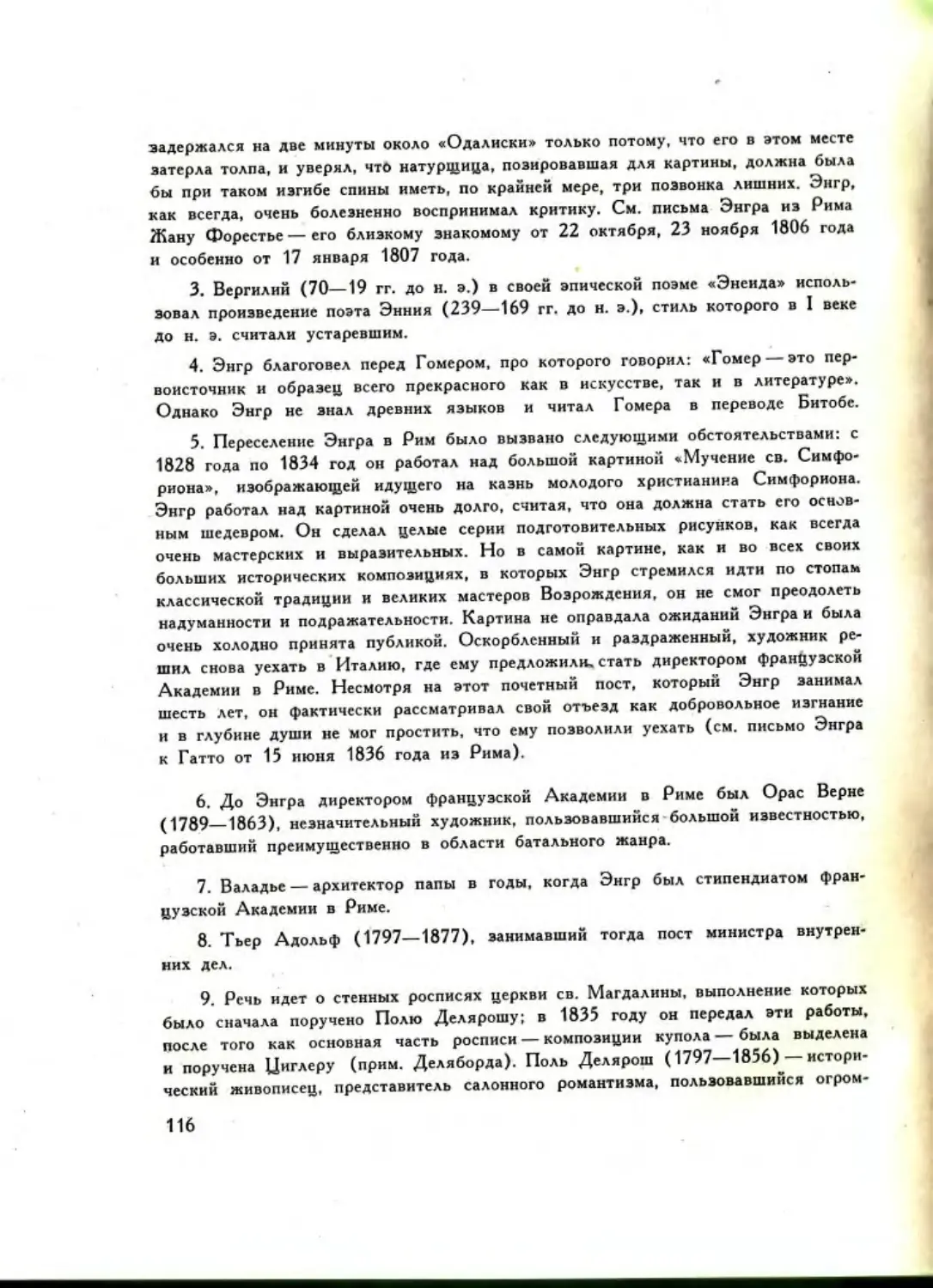

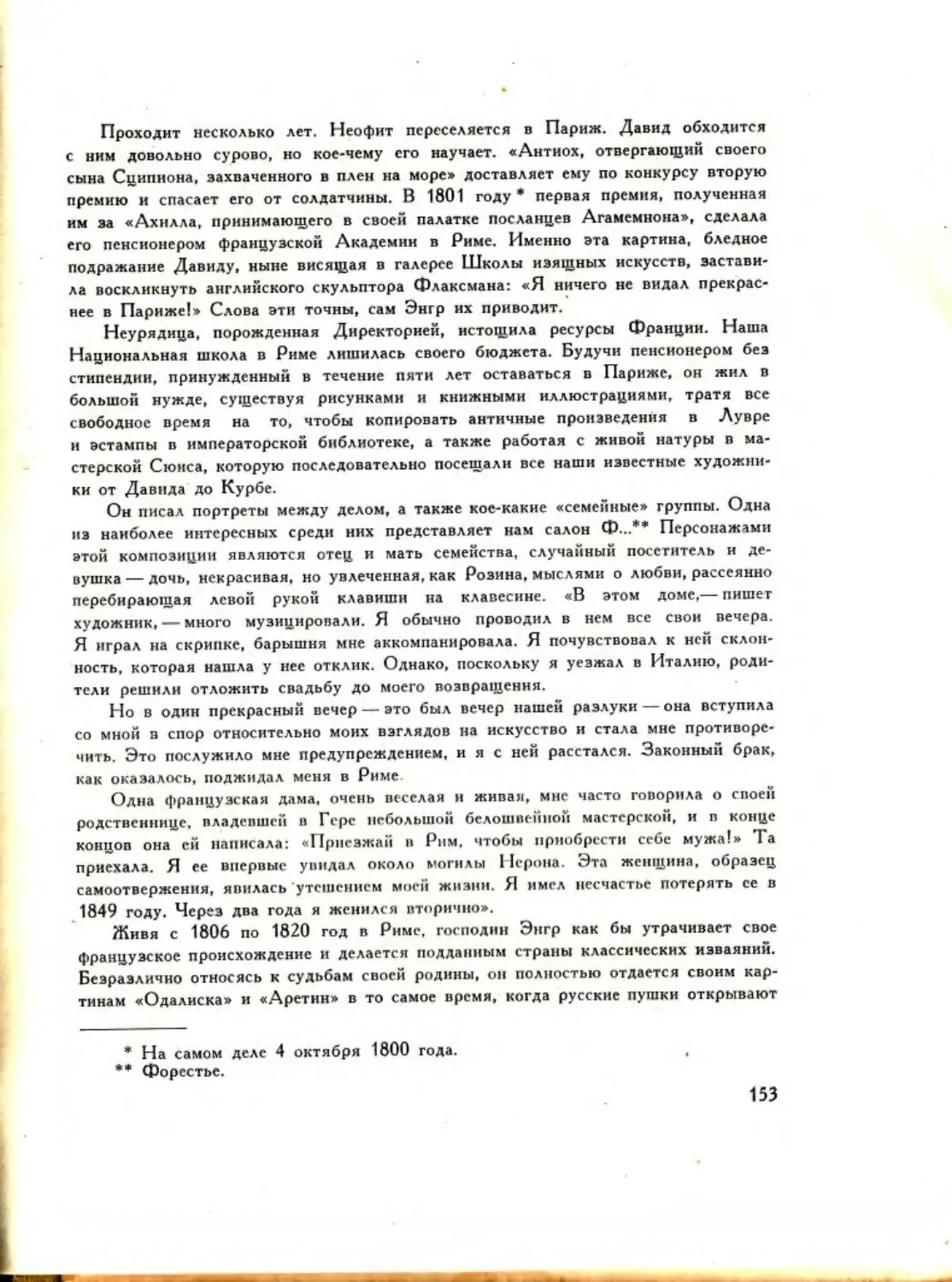

3. Портрет г-жи Ривьер. 1805

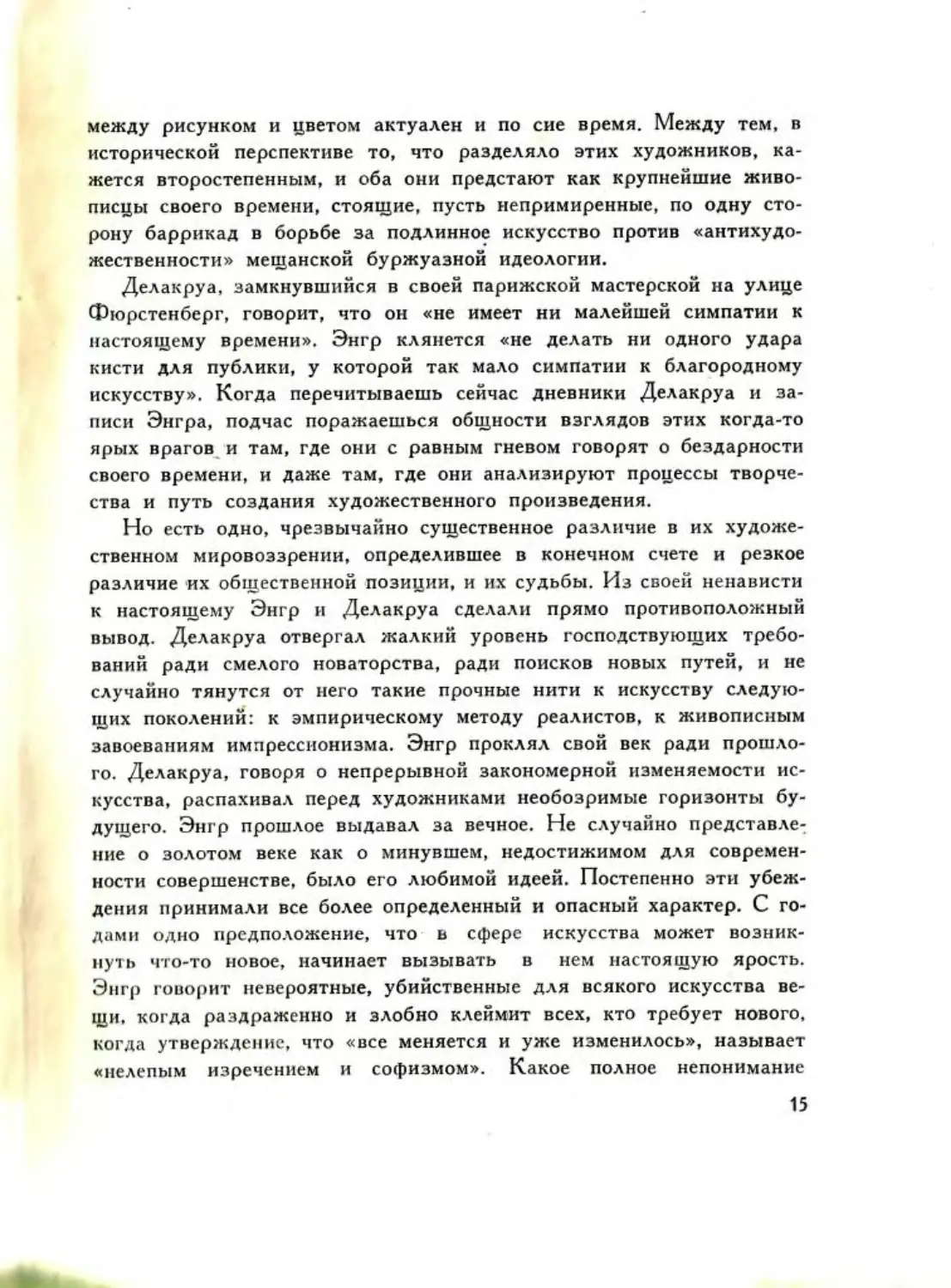

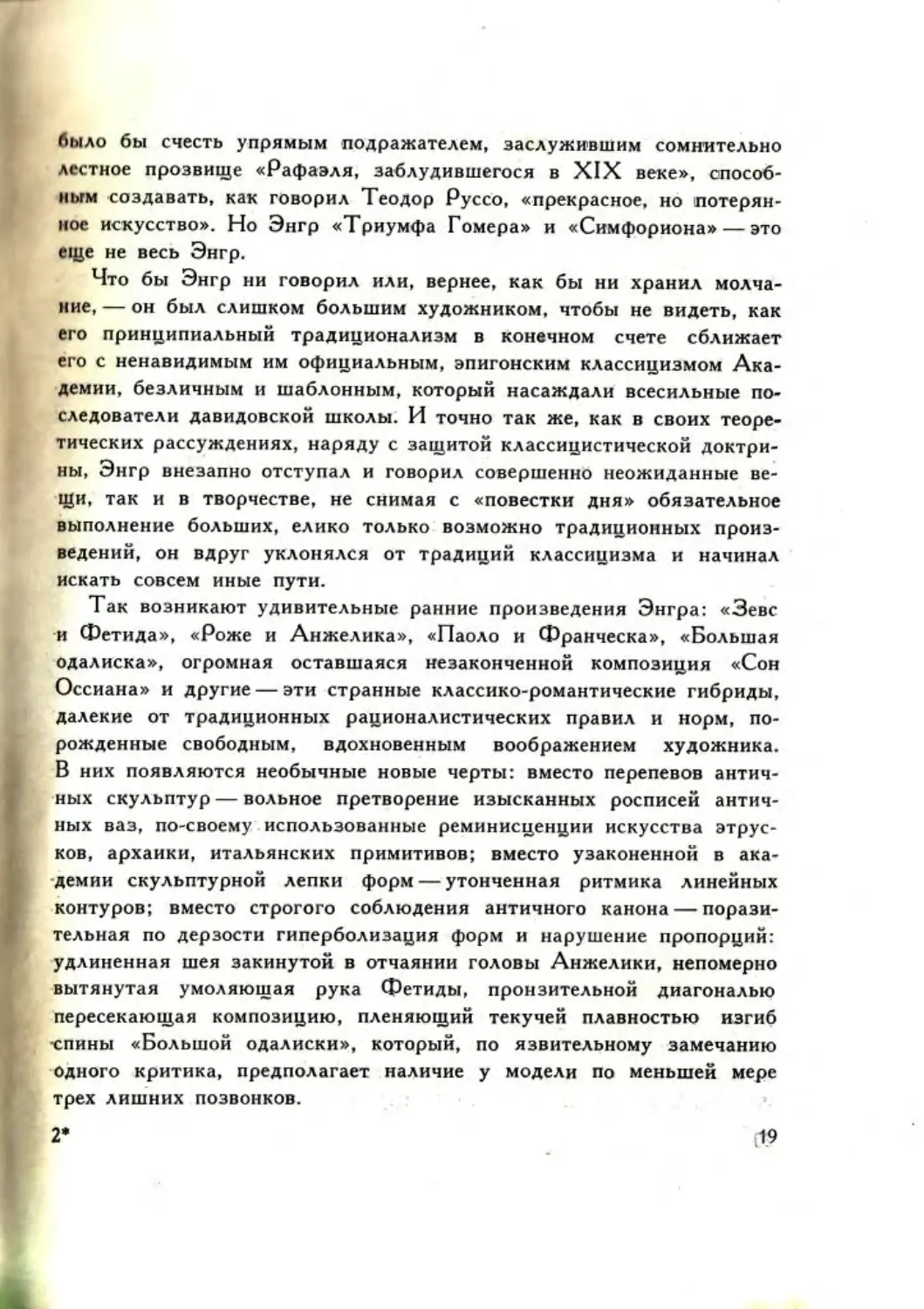

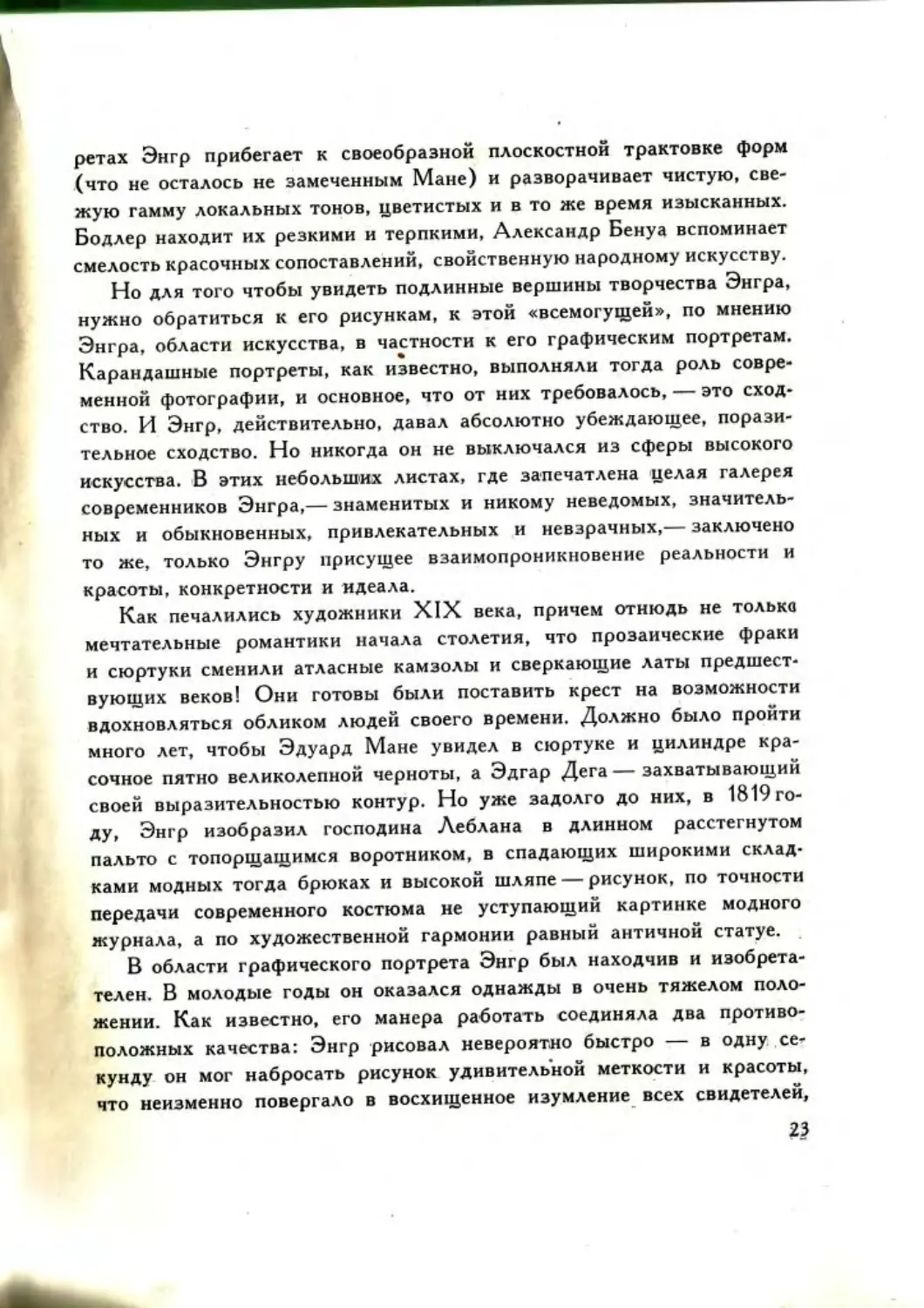

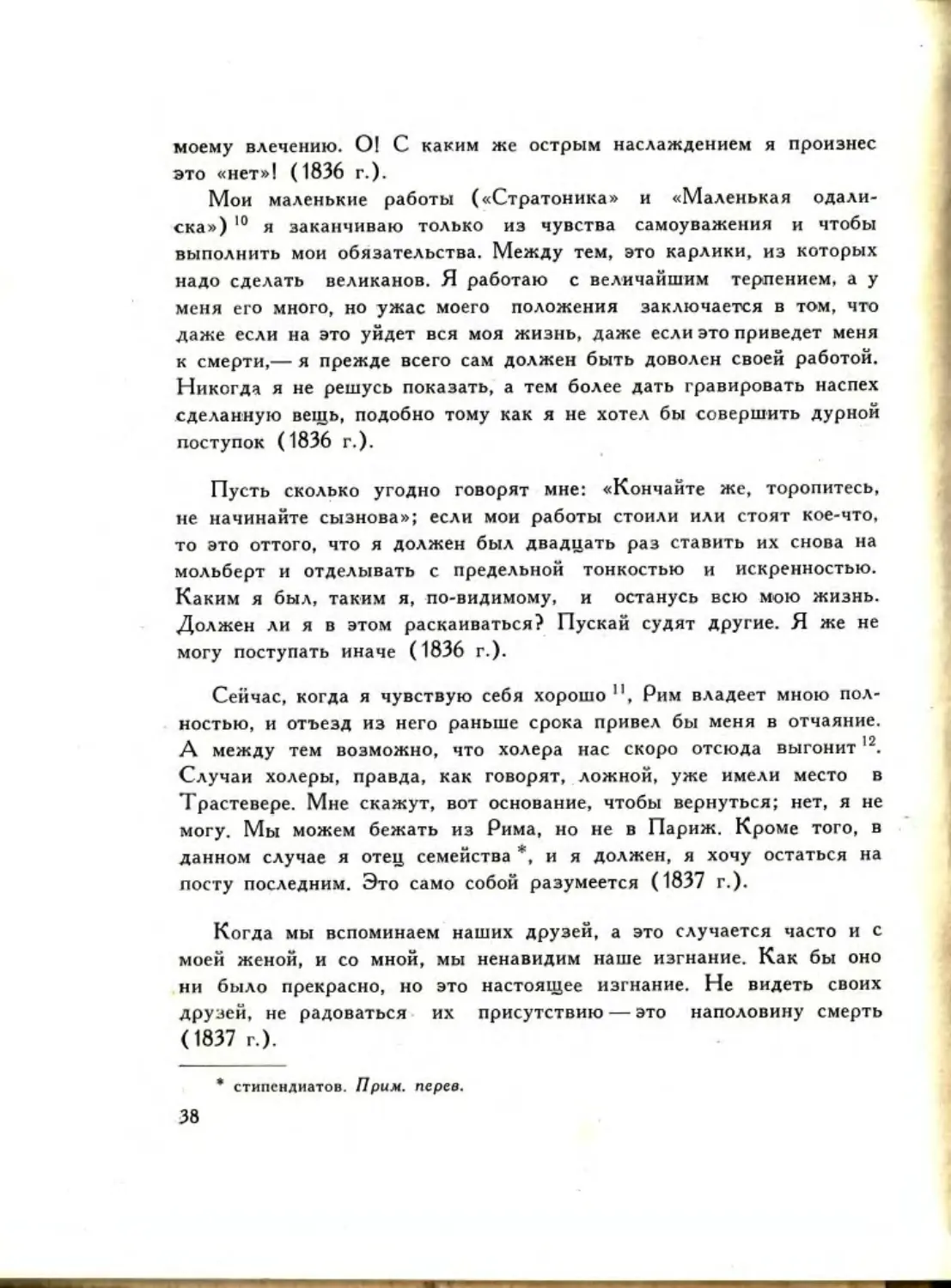

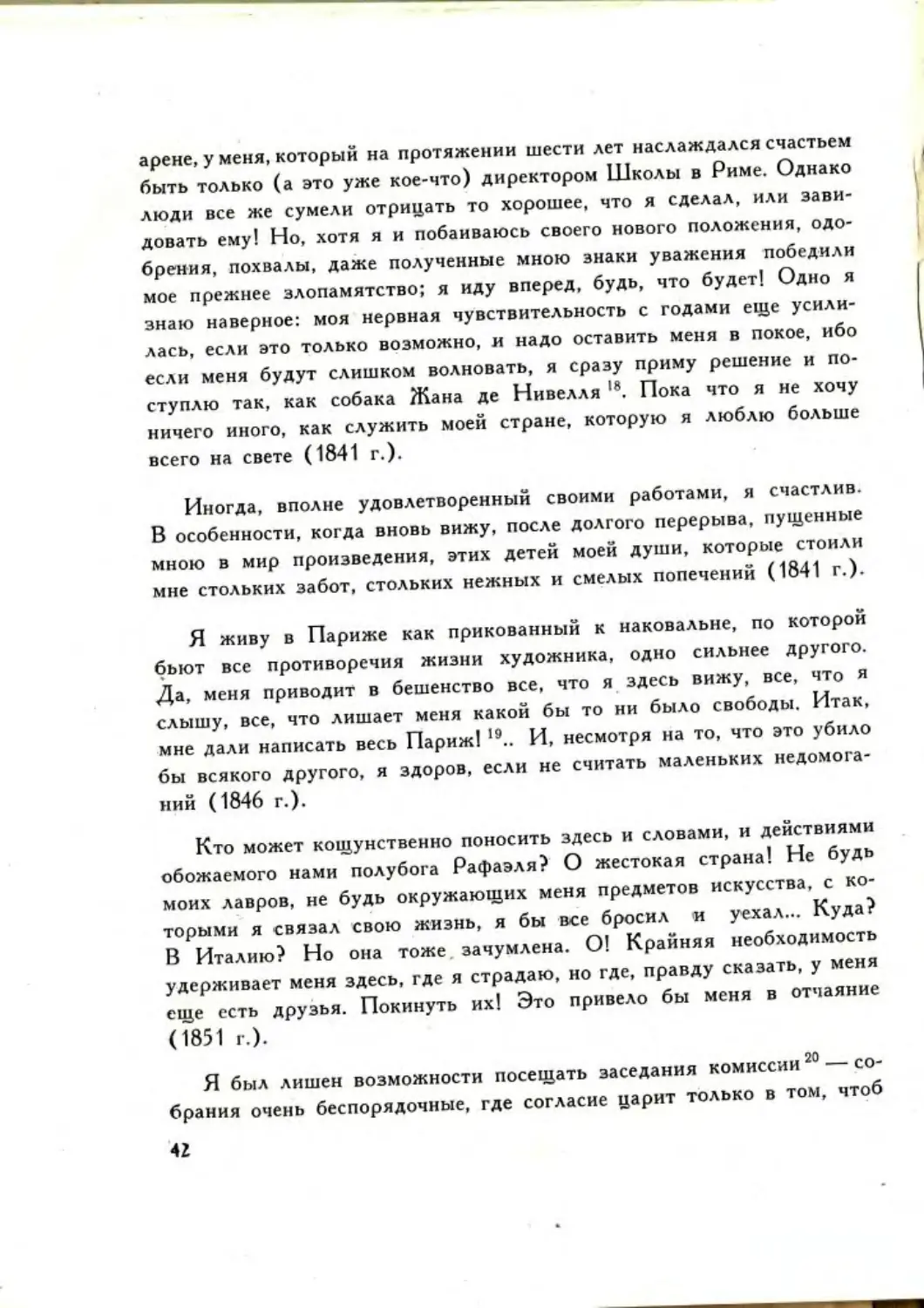

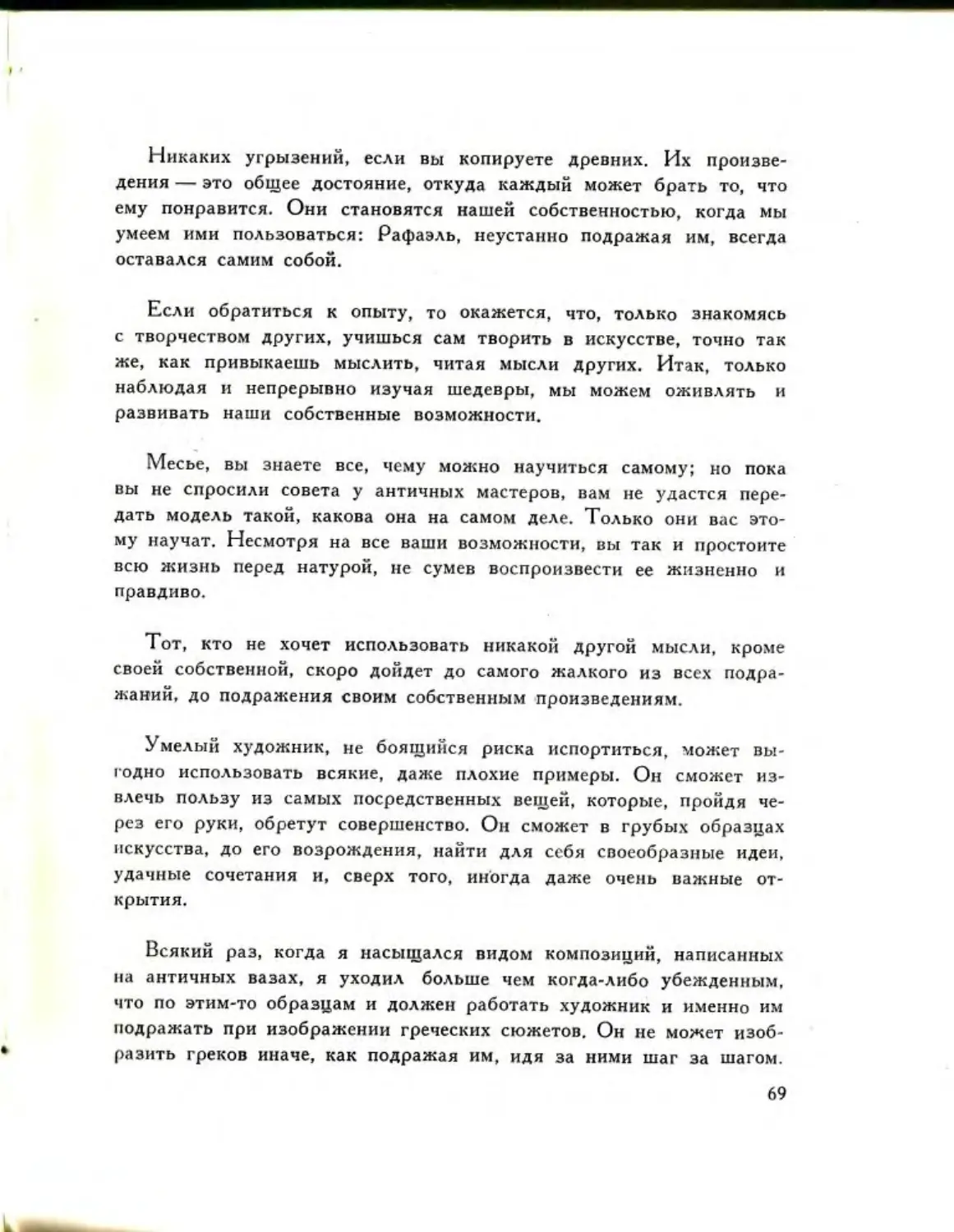

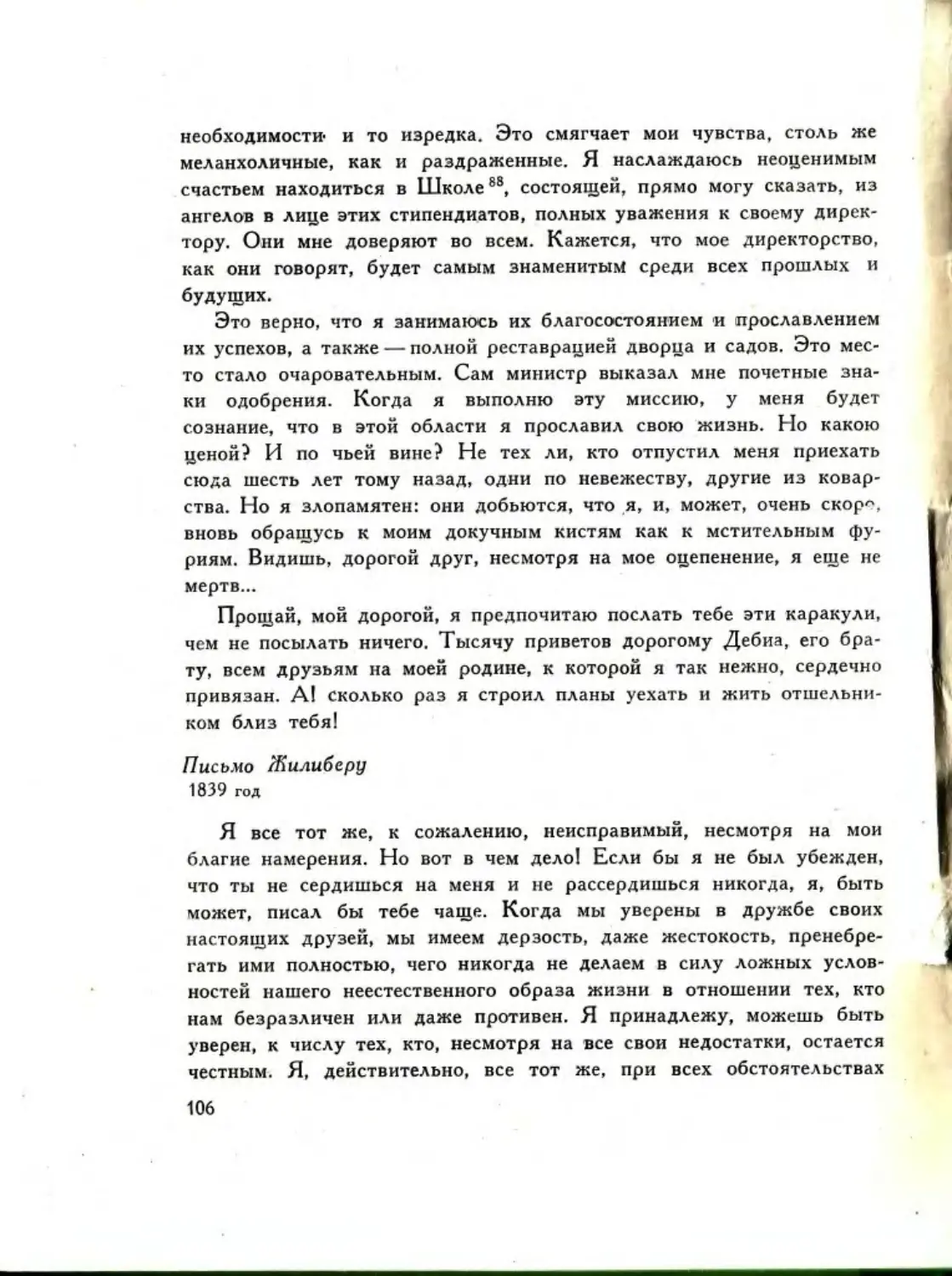

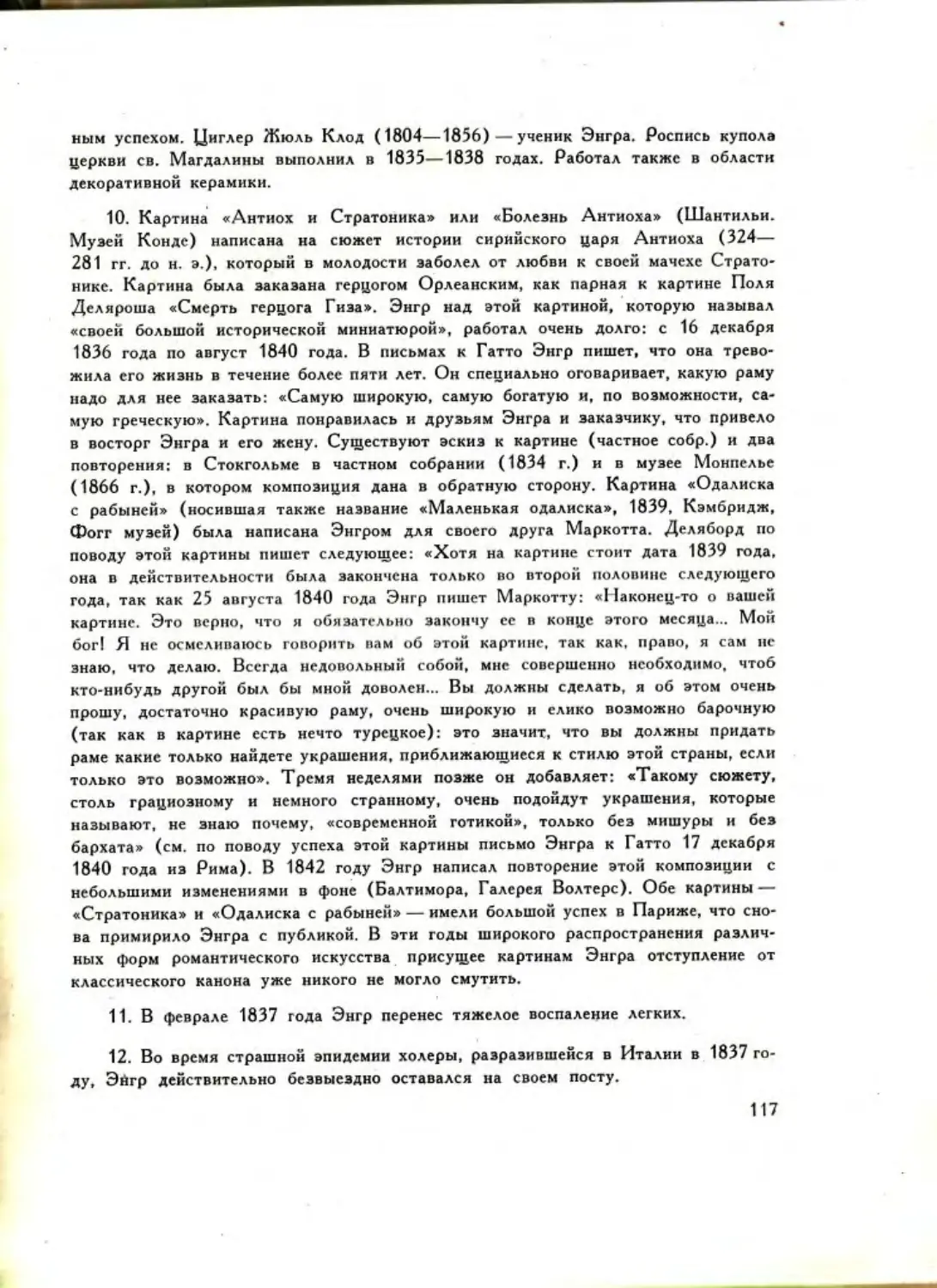

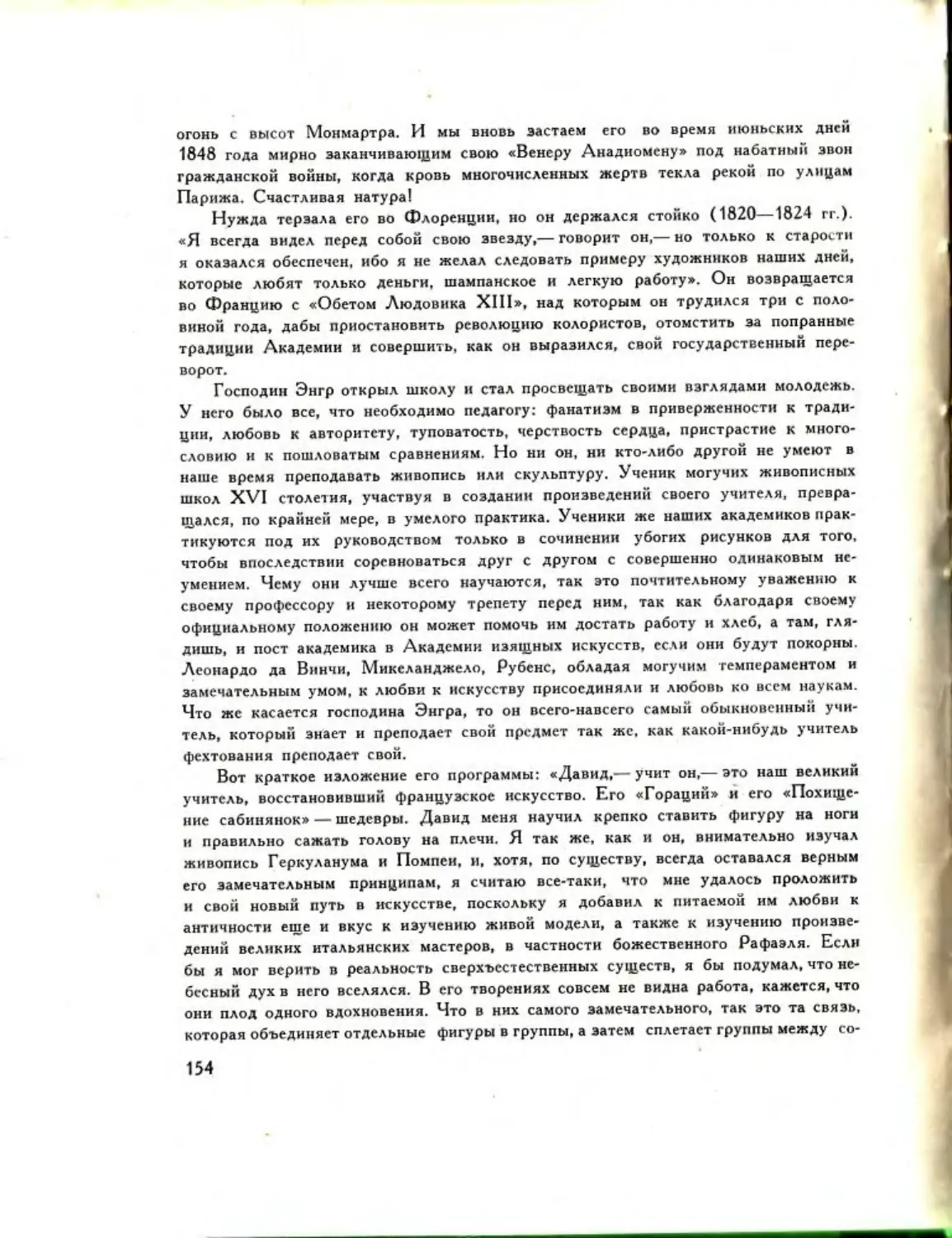

4. Семья Форестье. 1806

। Arno слушаться античных образцов. Действительно, нужно при-

мни м*. что человек, пожелавший свести воедино все мнения и советы

. >ш ри, оказался бы в весьма трудном положении!

Казалось бы, уж на что резко критиковал Энгр Рубенса и его

школу! Не он ли приказывал своим ученикам закрывать глаза, ког-

да п Лувре они проходят мимо полотен великого фламандца? И вот,

окп 1ывается, что в его альбоме есть рисунок с «Трех граций» Ру-

бенса, а что касается малых фламандцев, то в письме к Маркотту

Энгр говорит о них как о «превосходных художниках», которых он

। <iK же, как и голландцев, «всегда берет себе за образец». Энгр очень

хорошо в них разбирается: называет «глупой и бесполезной мелоч-

ную законченность Жерара Доу», восхищается «сильным и нежным

мазком Метсю» и считает «прекрасными словно только тронутые

краской картины Тенирса».

Непредвиденность таких отклонений приводила иногда к очень

курьезным историям, в которых, быть может, ярче чем где бы то

ни было выступает внутренняя противоречивость Энгра. Маститый

мэтр говорил всегда так императивно, с ним так прочно был спаян

очень определенный круг художественных идеалов и убеждений,

что, казалось, заранее можно было знать, кого признает и кого от-

вергает его деспотический вкус. Но на какие неожиданности нары-

вались те, кто верил этой императивности!

Однажды гравер Каламата, видимо стремясь завоевать благо-

склонность мэтра, принялся в его присутствии вышучивать имя Рем-

брандта. С каким гневом налетел на него Энгр! — «Имейте в виду,

что рядом с Рембрандтом и вы, и я — мы только ничтожества».

В другой раз в доме Энгра неосмотрительный гость, тоже желая сде-

лать приятное хозяину и считая, что он действует наверняка, сказал,

что не понимает, как можно восхищаться Ватто и даже произносить

здесь его имя. «Как, — вскипел Энгр, — да знаете ли вы, что это ве-

ликий мастер... его творчество всегда со мной, и я с ним советуюсь!»

Конечно, нужно учитывать, что Энгр был человек капризного

и раздражительного нрава. К тому же он принадлежал к людям, ко-

торые предпочитают говорить сами и не очень-то любят, когда при

них высказываются другие. И все-таки бурность его реакции нельзя

объяснить только этим. В сущности неосторожные собеседники гово-

9

рили то, что должен был бы говорить он сам, если исходить из его

основных установок. Но собственные мнения, услышанные из чужих

уст, потрясали Энгра и вызывали самое искреннее негодование. Они

словно разжигали затаившийся в нем самом протест против тех свя-

тых истин, единственность которых он так категорически утверждал.

Если подобные противоречия все-таки при желании можно рас-

ценить как невольную дань уважения, приносимую Энгром пусть

идущим по чуждому ему пути, но великим живописцам, то можно

найти у него много более серьезные отклонения, носящие уже прин-

ципиальный характер.

Так, например, если исходить из программных высказываний

Энгра, — он предстает человеком очень определенных вкусов. Он

считает, что самый красивый цветок — роза, самая прекрасная пти-

ца— орел, самая лучшая статуя — Фидия, картина — Рафаэля, музы-

ка— Моцарта и т. д. Недаром Энгр предписывал идти по широкой

дороге наиболее проверенной традиции классицизма. А между тем,

его тянуло подчас к совсем противоположному — к чему-то первич-

ному, неясному, аморфному. Словно завеса приподнимается над ми-

ром смутных влечений Энгра, когда этот поклонник всего созревшего,

законченного, очевидного с удивительной прозорливостью пишет:

«У истоков некоторых искусств есть много неоформленного, но оно

таит в себе больше совершенств, чем самое завершенное искусство»,

а в другом месте говорит о «грубых образцах искусства», в которых

«можно найти очень важные открытия». Где мог столкнуться Энгр

с необычными для него «истоками искусств» каких-то, возможно,

примитивных культур, в которых он сумел почувствовать новые воз-

можности вдохновения? Об этом Энгр не говорит. И вообще можно

только предполагать, что если так много «еретических» отклонений

он облек в слова, то о скольких же вещах, которые его влекли и вол-

новали, он умолчал. Неясно его отношение к восточному искусству.

Когда один путешественник, приехав из Персии, говорил при нем о

прелести персидской музыки, по своему строю и ритмам не только

отличной, но противоположной музыке европейской, то Энгр встре-

вожился и пришел в отчаяние, так как не знал, «они ли обманыва-

ются или мы здесь обманываемся с Глюком, Моцартом и Бетхове-

ном». Но в области живописи это было не так. Амори Дюваль уве-

10

ряет, что Энгр восхищался японскими гравюрами задолго до импрес-

сионистов, еще когда в 1805 году писал портрет г-жи Ривьер, а

современные исследователи заняты выяснением, какие образцы вос-

точного искусства мог видеть Энгр, потому что без них нельзя по-

нять возникновение таких картин, как «Стратоника» или «Одалиска

и рабыня» — этих плоских цветных мозаик, которые он сам назы-

вал «своими миниатюрами». Что думал этот апостол гармонии и воз-

вышенной красоты, когда, идя по улицам Парижа, нарочно удлинял

путь, чтобы посмотреть на выставленные в витрине карикатуры

Домье? Некоторые его пристрастия подчас так неожиданны, что

когда он восклицает: «О как чудовищно и странно любить с равной

страстью и Мурильо, и Рафаэля!» — то уже не вполне ясно, упрек

ли это инакомыслящему или самому себе, познавшему тревогу несов-

местимости, и возмущение или отчаяние звучит в его голосе? Все эти

противоречия и непоследовательности Энгра часто приводили к ост-

рому внутреннему конфликту. Это весьма любопытная и вполне

объяснимая черта его теоретических рассуждений.

Именно потому, что девиз, начертанный на его знамени — «Ра-

фаэль и античность», был так неумолимо узок, всякое отклонение

принимало у него характер подсознательной уступки, непроизволь-

ной оговорки, тайной измены раз навсегда избранному идеалу. И так

как Энгр всегда всему хотел дать ясную, внятную форму, все хотел

осознать, во всем дать себе отчет, он ищет пути для выражения му-

чающих его несогласий.

Не в связи ли с этим стоит оставленное им описание одной заду-

манной, но невыполненной композиции? Он взялся за традицион-

ную тему, собираясь изобразить избиение младенцев, но останавлива-

ется на следующем очень странном и, видимо, выдуманном им самим

эпизоде; в разгар резни обезумевшая мать прячет своего ребенка в

складках плаща восседающего на троне Ирода. И Ирод, охваченный

внезапным, подсознательным порывом сострадания, инстинктивным

жестом защищает младенца от нападающего по его же приказанию

воина. Только Энгр, сам испытавший силу таких вспыхивающих напере-

кор логике и рассудку порывов, мог задумать подобное произведение!

Быть может, такое толкование этого замысла произвольно, но во

всяком случае в письмах своим самым близким друзьям Энгр очень

11

точно и ясно пишет о том внутреннем смятении, которое его одоле-

вает. Эти строки не часто привлекали внимание исследователей. Уж

очень они не вяжутся с обычной позицией Энгра, уверенно утверж-

дающего, что он единственный способен указать истинный путь в

искусстве и всегда может «обосновать величие того, что любит и

обожает». Но именно в этих «дисгармонирующих» строках, быть

может, явственней вскрывается сокровенная сущность Энгра. Они

настолько неожиданны и интересны, что мы позволим себе привести

их полностью. В письме Жилиберу от 27 февраля 1826 года Энгр

после обычных сетований на недостаток литературного образования

и «неуменье писать хорошим слогом» говорит: «Впрочем, мне ка-

жется, что изучение всех этих предметов мне ничего не дало бы, так

как все мои понятия и представления находят себе убежище в обла-

сти инстинкта, основаны на том, что не поддается методическому

изучению. Они пришли и воцарились в моем интеллекте без всякого

сознательного участия с моей стороны». И еще более «ясно о неяс-

ном» Энгр пишет Маркотту 21 декабря 1834 года: «Я не всегда по-

винен в том, что создан не таким, как другие... Я не всегда могу

сказать и объяснить то, что, быть может, является для меня подчас

необъяснимым, в силу чего большая часть моих идей, моих непонят-

ных ощущений — другие называют это фантазией — мучает меня

почти непрерывно и ставит в постоянную оппозицию ко всему,

что вокруг делается и говорится». Можно прибавить, что «непонят-

ные ощущения» Энгра ставили его нередко в оппозицию к себе

самому.

При непредвзятом изучении всего, что было сказано Энгром об

искусстве, становится очевидным огромное значение этих с трудом

сдерживаемых и все-таки прорывающихся скрытых влечений и стра-

стей, ломающих гармонию его классицистических теорий. И тогда

новый свет падает на то упорство, с которым Энгр эти теории от-

стаивал. Когда он с фанатическим упрямством уже не говорит, а кри-

чит о своей безоговорочной преданности античности и Рафаэлю, то

начинает казаться, что он стремится убедить не только своих вра-

гов, но и самого себя. Слова его звучат не как «присяга верности»,

а как некое заклинание, которым он хочет заворожить силы, грозя-

щие его возвышенным застывшим идеалам.

12

* * *

Когда современные исследователи говорят о противоречивости

Энгра, они обычно ищут ей объяснение в противоречиях самой лич-

ности художника: в столкновении убеждений и темперамента, рас-

судка и чувства, сознательного и подсознательного и т. д. Но для

того чтобы найти истинную причину этих противоречий, нужно

выйти за пределы анализа его индивидуальности. В основе всех

внутренних конфликтов Энгра лежит трагическое, может, единст-

венное в своем роде на протяжении всей истории искусства, столкно-

вение художника со своим временем.

Энгр — художник XIX века, и надо сказать точнее, первой его

половины. Далеко не все могли осознать тогда значение тех корен-

ных сдвигов, того кризиса, который разразился на рубеже нового

века в области искусства. Художественные традиции предшествую-

щих столетий, когда изобразительное искусство стояло на огромной

высоте и играло такую большую роль в идеологической жизни на-

родов,— еще владели умами художников. Но всякая попытка прод-

лить и укрепить эти традиции в новых социальных условиях, в си-

стеме буржуазно-капиталистического строя могла быть только уто-

пией. А традиция классицизма, столь дорогая сердцу Энгра, была,

пожалуй, наиболее «противопоказана» новому веку. Энгр этого со-

вершенно не понимал и упорно хотел стать «Рафаэлем своего вре-

мени». С присущей ему железной решительностью он стремился к

тому, что было неосуществимо. Он хотел искусства великих идей и

высокой общественной значимости, большого монументального стиля

и единой устремленности. А сталкивался с индивидуалистической

разобщенностью, с распадом больших стилей, с «самой свирепой анар-

хией» (как он сам говорил) вкусов и убеждений. Энгр свято верил

в вечную жизнь классических идеалов, воплощенных в искусстве

античных мастеров и художников Возрождения, а между тем, на его

глазах эти идеалы были взяты на вооружение самой реакционной

идеологией и опошлены, извращены в мертвенном эпигонстве офи-

циального академизма. Энгр хотел иметь школу, учеников, которые

несли бы дальше светоч высокого искусства, но его мастерская по-

рождала не продолжателей, а подражателей и имитаторов. Энгр

жаждал гармонии и взаимопонимания между художником и совре-

13

менниками, хотел видеть просвещенных и тонких ценителей, а встре-

чал «невежество и глупость публики» и столь характерное для свет-

ской черни XIX века неумение любить и распознавать подлинное

искусство. И Энгр, охваченный великим, справедливым гневом и

«чувством бескомпромиссного, непримиримого протеста», возненави-

дел свой век. Сколько суровых и горьких истин высказал он в адрес

буржуазного общества Франции, когда разоблачал варварство, про-

дажность, корысть, царящие в сфере общественной и художествен-

ной жизни, где «истинный талант принужден шляться по улице»,

где стыдятся серьезного искусства и где он тщетно «вопиет в пусты-

не любить Истину и Красоту».

Энгр не сразу понял неизбежность разрыва со своим временем.

В 1806 году в письмах к друзьям он откровенно писал о своем често-

любии и о том, что «жажда славы его терзает». Но в таких заявле-

ниях, на которые вряд ли рискнул художник более позднего време-

ни, не было ни капли суетности. Это было выражение наивной веры

художника, начавшего работать на рубеже XVIII и XIX веков, в

то, что подлинный художник так же, как это было в предшествую-

щие столетия, будет признан, понят и вознагражден. Только посте-

пенно Энгр осознал, что в его время слава и богатство — это удел

бездарностей и приспособленцев, а судьба настоящего художника —

одиночество и непонимание. В данном случае Энгр не является

исключением. В сущности все выдающиеся художники XIX века

были в остром разладе с обществом, все они постепенно теряли на-

дежду на завоевание широкой общественной арены для своего твор-

чества. Когда Энгр пишет, что он стремится нравиться лишь самому

себе, а затем немногим друзьям, что он хочет уйти от людей и жить

в тишине среди самых своих близких привязанностей, то это пишет

художник XIX века, вынужденный мириться с той изоляцией, на

которую обрекла его историческая действительность. Он говорит то

же самое, что и другие художники, в том числе и его противник

Делакруа.

Знаменитому спору Энгра с Делакруа в свое время придавалось

огромное значение. Он рассматривался чуть ли не как основной

фактор французской художественной жизни первой половины и се-

редины прошлого столетия. Некоторые склонны считать, что спор

14

между рисунком и цветом актуален и по сие время. Между тем, в

исторической перспективе то, что разделяло этих художников, ка-

жется второстепенным, и оба они предстают как крупнейшие живо-

писцы своего времени, стоящие, пусть непримиренные, по одну сто-

рону баррикад в борьбе за подлинное искусство против «антихудо-

жественности» мещанской буржуазной идеологии.

Делакруа, замкнувшийся в своей парижской мастерской на улице

Фюрстенберг, говорит, что он «не имеет ни малейшей симпатии к

настоящему времени». Энгр клянется «не делать ни одного удара

кисти для публики, у которой так мало симпатии к благородному

искусству». Когда перечитываешь сейчас дневники Делакруа и за-

писи Энгра, подчас поражаешься общности взглядов этих когда-то

ярых врагов и там, где они с равным гневом говорят о бездарности

своего времени, и даже там, где они анализируют процессы творче-

ства и путь создания художественного произведения.

Но есть одно, чрезвычайно существенное различие в их художе-

ственном мировоззрении, определившее в конечном счете и резкое

различие их общественной позиции, и их судьбы. Из своей ненависти

к настоящему Энгр и Делакруа сделали прямо противоположный

вывод. Делакруа отвергал жалкий уровень господствующих требо-

ваний ради смелого новаторства, ради поисков новых путей, и не

случайно тянутся от него такие прочные нити к искусству следую-

щих поколений: к эмпирическому методу реалистов, к живописным

завоеваниям импрессионизма. Энгр проклял свой век ради прошло-

го. Делакруа, говоря о непрерывной закономерной изменяемости ис-

кусства, распахивал перед художниками необозримые горизонты бу-

дущего. Энгр прошлое выдавал за вечное. Не случайно представле-

ние о золотом веке как о минувшем, недостижимом для современ-

ности совершенстве, было его любимой идеей. Постепенно эти убеж-

дения принимали все более определенный и опасный характер. С го-

дами одно предположение, что ь сфере искусства может возник-

нуть что-то новое, начинает вызывать в нем настоящую ярость.

Энгр говорит невероятные, убийственные для всякого искусства ве-

щи, когда раздраженно и злобно клеймит всех, кто требует нового,

когда утверждение, что «все меняется и уже изменилось», называет

«нелепым изречением и софизмом». Какое полное непонимание

15

законов исторического развития проявляет Энгр, когда пишет: «Они

хотят новшеств! Они хотят прогресса и разнообразия и, чтоб опро-

вергнуть нас, дающих советы строго подражать античности и вели-

ким мастерам, противопоставляют нам развитие наук в наше время!»

И дальше, признавая правомерность развития науки, решительно

утверждает, что в искусстве «все уже найдено, все уже сделано и

ничего существенного нельзя открыть после Фидия и Рафаэля».

Здесь перед нами уже не «хранитель верных доктрин», как однажды

назвал себя Энгр, а человек, повернувшийся спиной к современно-

сти, заткнувший уши, чтобы не слышать шума времени, живого го-

лоса реальной жизни.

Эта позиция, которую Энгр занял так демонстративно и вызы-

вающе, не могла остаться безнаказанной. И действительно она ска-

залась на нем самым зловещим образом. Она свела его с публикой,

которую он так презирал, принесла ему официальную славу, сделала

признанным мэтром, даровала знаки отличия, и она же лишила его

внутреннего спокойствия и наложила тяжелую печать на значитель-

ную часть его творчества.

/

* * *

Разбор творчества Энгра не входит в задачи данной статьи. Мы

остановимся только на некоторых его особенностях, которые так не-

посредственно связаны с его теоретическими высказываниями.

В сущности искусство Энгра так же двойственно и непоследова-

тельно, как и его эстетика и философия. Пожалуй, нельзя найти

человека даже среди самых горячих поклонников его таланта, кото-

рый безоговорочно принял бы все, что им создано. ч

Между тем, с первого взгляда как будто трудно говорить о раз-

норечивости творчества Энгра, ибо есть одна черта, присущая всем

без исключения его произведениям: это — огромное мастерство. Энгр

стал замечательным мастером не постепенно в процессе формирова-

ния и обучения. Он им родился. Недаром соученики по мастерской

Давида, еще когда Энгр только начинал работать, поражались зре-

лости и силе его рисунка. Великий дар исполнителя в соединении с

непрерывным стремлением к совершенству привел к тому, что все, соз-

данное рукой Энгра, находится на такой высоте профессионализма

16

которая уже сама по себе говорит об исключительном, редком

таланте. И все-таки разную оценку получают перед судом времени

различные его произведения. Энгр — художник, в творчестве кото-

рого причудливо сосуществуют самые нелепые заблуждения искусст-

ва XIX века с самыми высокими его достижениями.

В своей преданности старым традициям Энгр совершенно искрен-

не верил, что если со всей тщательностью и напряжением души пи-

сать мадонн и подвиги христианских святых, Венер и античных ге-

роев, стараясь как можно ближе подойти к высоким примерам

прошлого, то во Франции XIX века будет существовать искусство

столь же великолепное и значительное, как в эпоху Ренессанса, столь

же прекрасное, как в античной Греции. И он их писал — большие про-

граммные полотна: «Передача ключей св. Петру», «Обет Людови-

ка XIII», «Триумф Гомера», «Мадонна с остией»; писал, тратя на

них годы жизни и самоотверженного труда. У него хватило и высо-

кого мастерства, и упорства, удесятеренного силой убеждения. Но при

асем желании он не мог вдохнуть в них живое историческое содер-

жание. То, что было подлинно возвышенным и притом естественным

' Рафаэля, органично и вольно воплощавшего великие гуманистиче-

ские идеалы своего времени, становилось насильственным, искусствен-

ным и неизбежно подражательным у Энгра. Воспоминания о тради-

ции, о шедеврах прошлого не поднимали, а душили художника.

Идеальная гармония «Афинской школы» выдает прозаическую су-

хость «Триумфа Гомера», свободная вдохновенность «Сикстинской

Мадонны» — ложную возвышенность «Обета Людовика XIII». Энгр

говорил в этих произведениях о том, что было ненужно его времени

и что давно уже было сказано другими.

Как характерна драматическая история с картиной «Св. Симфо-

рион, идущий на казнь». В течение восьми лет работал над ней

художник. Он возлагал на нее самые большие надежды, стремясь

потрясти зрителей, доказать им, что он, современный живописец,

может создать произведение «почти такое», какие создавал Рафаэль.

И какое страшное разочарование постигло Энгра на выставке Сало-

на 1834 года, где его любимое детище было так холодно принято

«неблагодарной толпой». Для приспешников Академии оно было

слишком серьезно, для передовых общественных кругов — мертво.

2 Энгр об искусстве

17

Кого могла взволновать трагическая участь Симфориона, когда еще

живы были в памяти боевые дни Июльской революции, когда новые

реальные трагедии разыгрывались в рабочих кварталах Парижа и

Лиона? Кого из художников, героически пробивавших себе путь

сквозь классицистическую рутину к новым завоеваниям реализма,

могло интересовать вымученное подражание формам Ренессанса,

столь очевидное в этой несчастной картине? А между тем, какое ма-

стерство вложено во все эти эклектичные произведения! Но мания

подражательства и мертвенность отвлеченной, да еще заимствован-

ной идеи делали это мастерство бесплодным. Тридцать рисунков,

один блистательней другого, создал Энгр, работая над алтарным

образом «Передача ключей св. Петру», чтобы в итоге накинуть ака-

демический шаблонный плащ на плечи Христа, написанного по об-

разцу итальянских картин XVI века. Десятки листов покрыл Энгр

замечательными набросками и зарисовками для каждого персонажа

толпы, окружающей Симфориона, чтобы в конечном счете заморозить

их в неподвижном хаосе безжизненной композиции.

Но Энгр не сдавался. Ни одна неудача не поколебала его неж-

ной привязанности к своим программным произведениям. Он пред-

почитал верить снисходительному одобрению невежественного пра-

вительства и Академии, чем прозорливым критикам, обвинявшим

его в консерватизме. К концу жизни Энгр, многолетний свидетель

пестрой, полной драматических событий художественной жизни са-

мого беспокойного века, желая «завершить свой багаж», пишет боль-

шую композицию «Христос в храме», снова совершенно отжившую

по идее, снова безукоризненную по мастерству и насквозь пронизан-

ную ледяным холодом отвлеченности. Каким чудовищным анахрониз-

мом выглядела эта композиция в 1862 году на фоне тех задач, кото-

рые стояли тогда перед французской живописью, когда уже отошли

в прошлое шумные схватки романтиков с классицистами и Домье,

Курбе, Милле окончательно закрепили великие завоевания фран-

цузского реализма!

* * *

Если бы Энгр оставил после себя только бездушное величие

своих больших исторических композиций, его, действительно, можно

было бы счесть упрямым подражателем, заслужившим сомнительно

лестное прозвище «Рафаэля, заблудившегося в XIX веке», способ-

ным создавать, как говорил Теодор Руссо, «прекрасное, но потерян-

ное искусство». Но Энгр «Триумфа Гомера» и «Симфориона» — это

еще не весь Энгр.

Что бы Энгр ни говорил или, вернее, как бы ни хранил молча-

ние, — он был слишком большим художником, чтобы не видеть, как

его принципиальный традиционализм в конечном счете сближает

его с ненавидимым им официальным, эпигонским классицизмом Ака-

демии, безличным и шаблонным, который насаждали всесильные по-

следователи давидовской школы. И точно так же, как в своих теоре-

тических рассуждениях, наряду с защитой классицистической доктри-

ны, Энгр внезапно отступал и говорил совершенно неожиданные ве-

щи, так и в творчестве, не снимая с «повестки дня» обязательное

выполнение больших, елико только возможно традиционных произ-

ведений, он вдруг уклонялся от традиций классицизма и начинал

искать совсем иные пути.

Так возникают удивительные ранние произведения Энгра: «Зевс

и Фетида», «Роже и Анжелика», «Паоло и Франческа», «Большая

одалиска», огромная оставшаяся незаконченной композиция «Сон

Оссиана» и другие — эти странные классико-романтические гибриды,

далекие от традиционных рационалистических правил и норм, по-

рожденные свободным, вдохновенным воображением художника.

В них появляются необычные новые черты: вместо перепевов антич-

ных скульптур — вольное претворение изысканных росписей антич-

ных ваз, по-своему использованные реминисценции искусства этрус-

ков, архаики, итальянских примитивов; вместо узаконенной в ака-

демии скульптурной лепки форм — утонченная ритмика линейных

контуров; вместо строгого соблюдения античного канона — порази-

тельная по дерзости гиперболизация форм и нарушение пропорций:

удлиненная шея закинутой в отчаянии головы Анжелики, непомерно

вытянутая умоляющая рука Фетиды, пронзительной диагональю

пересекающая композицию, пленяющий текучей плавностью изгиб

•спины «Большой одалиски», который, по язвительному замечанию

одного критика, предполагает наличие у модели по меньшей мере

трех лишних позвонков.

2* 19

В таких произведениях нет ничего предписанного, обязательного.

В них все произвольно. Энгр разрушает здесь представление о клас-

сицизме и романтизме как о двух противоположных стилях, опро-

вергает укоренившееся мнение, что рационализм классицизма обя-

зательно связан с такими стилистическими признаками, как устой-

чивая скульптурная четкость объемов и чистота рисунка, а романти-

ческая эмоция — с динамикой форм и цвета. Энгр настойчиво сохра-

няет некоторые признаки классицизма. Но в такой картине, как

«Зевс и Фетида», отточенная линия полна глубокого лиризма, в об-

разе Анжелики законченность строгой классической формы соеди-

нена с стремительным, исступленным движением, а в так называемой

«Купальщице Вальписон» выпуклая лепка объема неотделима от

тонкой вибрации цвета.

Позднее появляются «Одалиска и рабыня», «Стратоника», нако-

нец, «Турецкая баня», где виден тот же отход от классицистической

ортодоксальности, те же соприкосновения с самыми разными источ-

никами вдохновения и те же нарочитые нарушения объективной

закономерности ради воплощения своего творческого замысла.

Эти произведения Энгра нельзя свести к одному знаменателю —

все они разны и подчас даже спорят друг с другом. Но все они спая-

ны единой общей чертой, являющейся, в сущности, основной и самой

главной: в них воплощен не санкционированный академическим

классицизмом или вообще какой-либо другой традицией идеал,

но эстетический идеал самого Энгра, во всем своеобразии индиви-

дуальной неповторимости. И это определяющее значение индивиду-

ального начала, выражение, прежде всего, самой личности художника

с только ей свойственными «персональными» особенностями выдает

безнадежность его мучительных попыток стать вождем великого об-

щего течения и неразрывно связывает с породившей его эпохой.

«Нет течений, есть только художники!»,— сказал как-то Курбе, с

предельной краткостью охарактеризовав одну из основных черт ис-

кусства своего времени. Западноевропейское искусство прошлого сто-

летия с неведомой ранее конкретностью выявляло отдельную, чаще

всего одинокую индивидуальность каждого мастера. Но оно неспо-

собно было породить большие стили. Энгр не мог сделаться Ра-

фаэлем. Он становится одним из первых художников XIX века.

20

Еще более красноречиво говорят об этом портреты и рисунки

Энгра — лучшее и самое ценное, что он оставил. Это те произведе-

ния, где художник работал с натуры. Здесь отпадали риторические

ссылки на Гомера и Рафаэля, рассуждения в духе классицизма о

единстве художественного идеала и истины, и Энгр оставался с глазу

на глаз с самой основной, самой заветной и священной для него за-

дачей: он должен был создать произведение абсолютно правдивое

и притом абсолютно прекрасное. Перед лицом живой природы —

будь-то позирующая натурщица или портретируемая модель — эта

задача могла предстать как непреодолимо трудная. Своим зорким,

жадным глазом Энгр видел все несовершенства живой модели, все

явные отклонения от столь обожаемой им красоты. И он должен

был запечатлеть ее во всей ее конкретной, подчас некрасивой прав-

дивости и столь же неукоснительно сделать ее прекрасной. Бесспор-

но, работая над своими отвлеченными композициями, Энгр пользо-

вался живыми натурщиками. Но там он был хозяином положения:

он мог отступать на проверенный путь облагораживания натуры со-

гласно «вкусу древних мастеров и Рафаэля». Когда же Энгр писал

портрет или делал набросок натурщицы, он находился в «тисках

реальности» и не позволял себе никаких отклонений. И именно здесь,

где Энгр забывал о существовании античных канонов и мадонн Ра-

фаэля, когда он исходил не из абстрактной идеи, а из своего непо-

средственного зрительного восприятия, он словно обретал волшеб-

ный талисман, и самая вульгарная модель, самый обыкновенный

предмет приобретал под его рукой подлинную красоту.

Энгр писал портреты поразительные по сходству, по той конкрет-

ной дифференциации образов, которая была столь типична для ис-

кусства XIX века. Бодлер, может быть, не думая об этом, делает

очень меткое сравнение не столько двух разных художников, сколь-

ко искусства двух разных эпох, когда пишет: «Рафаэль расписал

огромные пространства стен, но ему не удалось бы так хорошо, как

Энгру, написать портрет вашей матери, вашего друга или вашей воз-

любленной». Но при этом портреты Энгра отмечены столь высоким

художественным совершенством (критики любят здесь употреблять

довольно неопределенное слово «стиль»), что они смело могут стоять

и одном ряду с лучшими портретами великих мастеров прошлого.

21

Примечательно, что это умение Энгра все увиденное «воспроиз-

вести» в плане высокой эстетической ценности — полностью исклю-

чает малейшие элементы какой бы то ни было идеализации. Наобо-

рот, во многих портретах Энгра, даже среди самых парадных и изы-

сканных, чувствуется ординарность модели; подчас даже в них про-

ступает какая-то затаенная разоблачительная сила. Всем очевидны

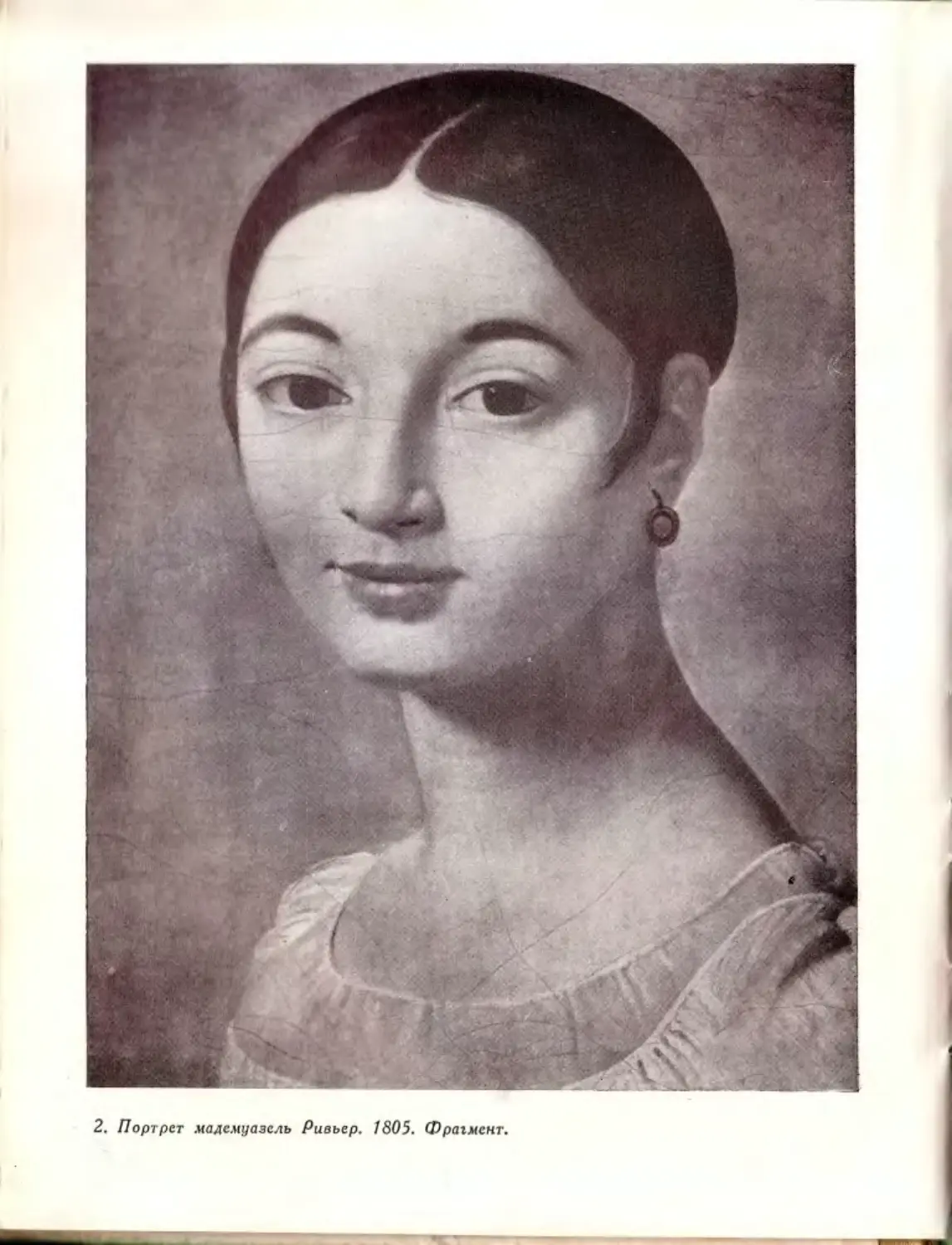

светская бессодержательность прелестной госпожи Ривьер, неодухот-

воренность элегантной Зенон, напыщенность горделивого герцога

Орлеанского, тяжеловесная увесистость великолепной Муатесье. Зна-

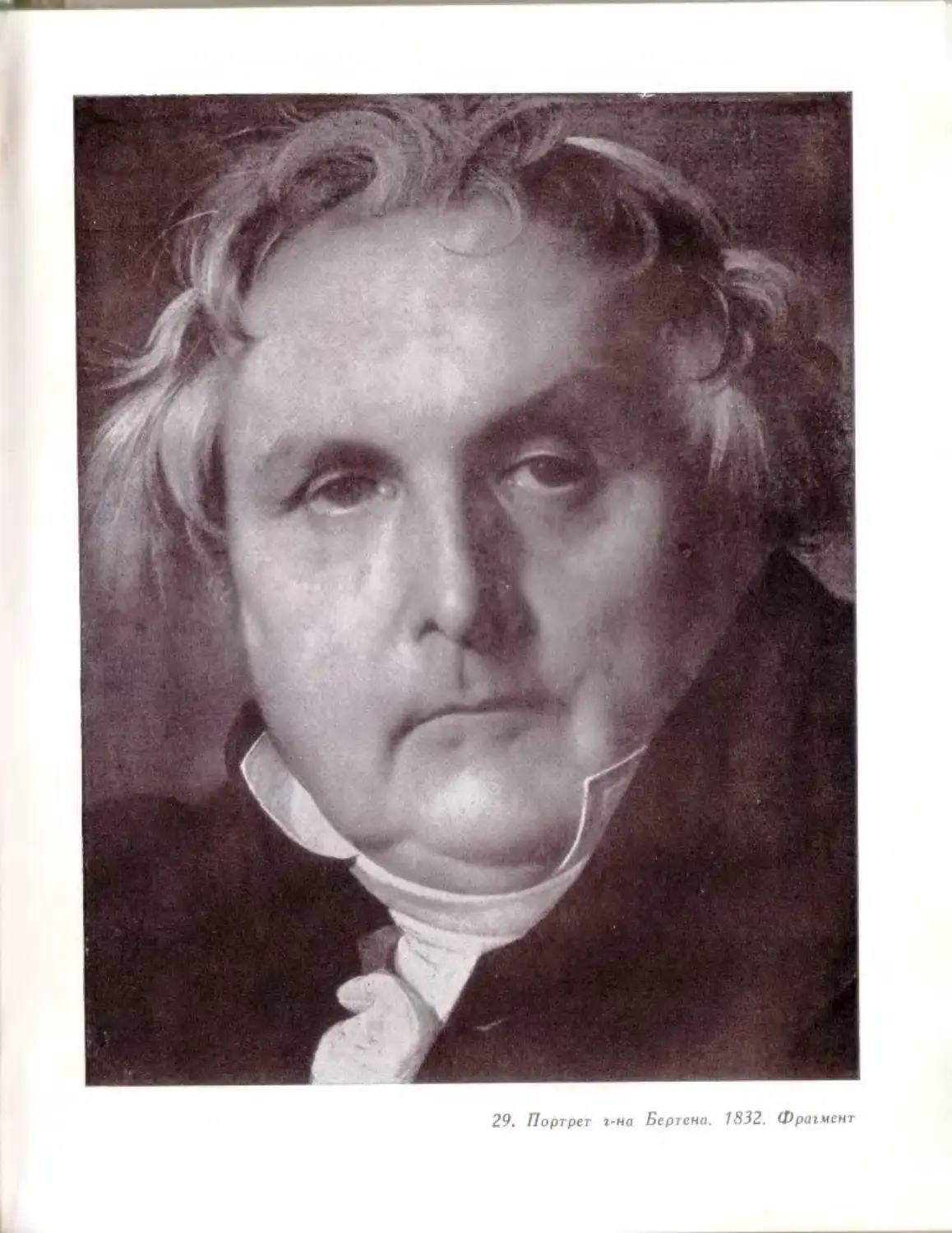

чительность Бертена — исключение. Но портреты Энгра, запечатле-

вающие этих мелких, неинтересных людей, — прекрасны. Они

прекрасны той непридуманной красотой, которую в самом прозаиче-

ском явлении сумел увидеть художник. Энгр один раз обронил по

этому поводу удивительную фразу: в ателье, указав на позирую-

щего натурщика, он сказал: «Если вы хотите видеть эту ногу безоб-

разной — я знаю, для этого есть основания. Но я вам говорю, —

возьмите мои глаза, и вы найдете ее прекрасной!» Уметь видеть —

как часто говорит об этом Энгр своим ученикам! И действительно,

Энгр, как царь Мидас, все, что он видел и к чему прикасалась его

кисть, превращал в золото подлинного искусства, будь-то переливы

атласа нарядного платья госпожи Зенон, прозаические складки жи-

лета Бертена, узор кашемировой шали госпожи Ривьер или морщи-

нистая рука де Моле. Иногда создается впечатление, что Энгр на-

рочно выискивает не очень красивые модели. Его влечет асимметрия

черт пожилой госпожи Турнон, диспропорциональность несформиро-

вавшейся фигурки мадемуазель Ривьер. Энгр жадно накидывается

на все, что наиболее резко противоречит общепринятым нормам кра-

соты, чтобы выжать из него гармонию и совершенство. Снова можно

вспомнить Бодлера, сказавшего, что «Энгр не останавливается ни

перед каким уродством и даже из карикатурного образа горбуна мо-

жет создать нечто возвышенно прекрасное».

Интересно, что именно в области портрета раскрывается своеоб-

разное колористическое мастерство Энгра. В своих больших компо-

зициях Энгр гасил интенсивность цвета трафаретной светотеневой

моделировкой объемов и подчас, действительно, подтверждал самые

нелестные мнения о себе как о «неживописном» художнике. В порт-

22

ретах Энгр прибегает к своеобразной плоскостной трактовке форм

(что не осталось не замеченным Мане) и разворачивает чистую, све-

жую гамму локальных тонов, цветистых и в то же время изысканных.

Бодлер находит их резкими и терпкими, Александр Бенуа вспоминает

смелость красочных сопоставлений, свойственную народному искусству.

Но для того чтобы увидеть подлинные вершины творчества Энгра,

нужно обратиться к его рисункам, к этой «всемогущей», по мнению

Энгра, области искусства, в частности к его графическим портретам.

Карандашные портреты, как известно, выполняли тогда роль совре-

менной фотографии, и основное, что от них требовалось, — это сход-

ство. И Энгр, действительно, давал абсолютно убеждающее, порази-

тельное сходство. Но никогда он не выключался из сферы высокого

искусства. В этих небольших листах, где запечатлена целая галерея

современников Энгра,— знаменитых и никому неведомых, значитель-

ных и обыкновенных, привлекательных и невзрачных,— заключено

то же, только Энгру присущее взаимопроникновение реальности и

красоты, конкретности и идеала.

Как печалились художники XIX века, причем отнюдь не только

мечтательные романтики начала столетия, что прозаические фраки

и сюртуки сменили атласные камзолы и сверкающие латы предшест-

вующих веков! Они готовы были поставить крест на возможности

вдохновляться обликом людей своего времени. Должно было пройти

много лет, чтобы Эдуард Мане увидел в сюртуке и цилиндре кра-

сочное пятно великолепной черноты, а Эдгар Дега — захватывающий

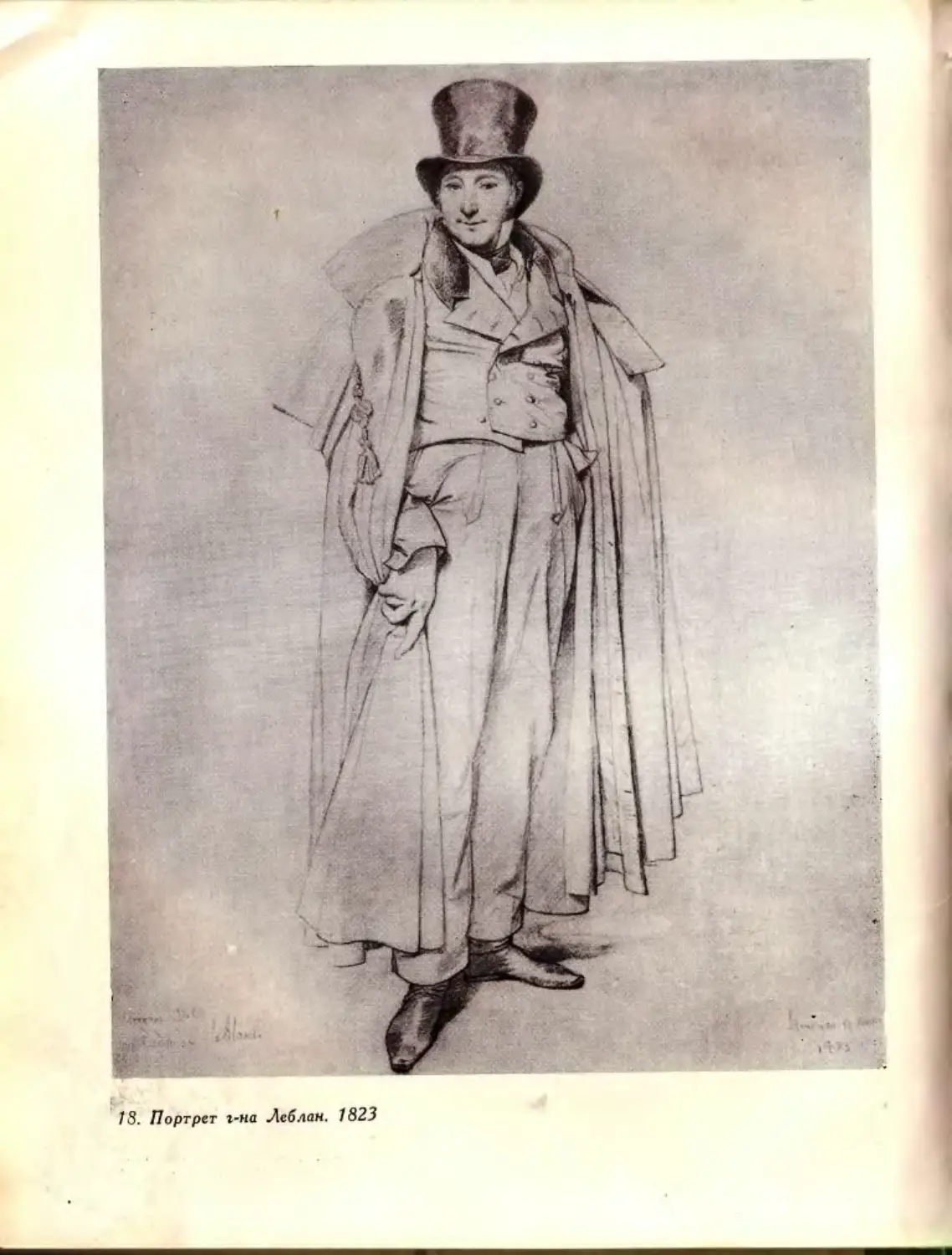

своей выразительностью контур. Но уже задолго до них, в 1819 го-

ду, Энгр изобразил господина Леблана в длинном расстегнутом

пальто с топорщащимся воротником, в спадающих широкими склад-

ками модных тогда брюках и высокой шляпе — рисунок, по точности

передачи современного костюма не уступающий картинке модного

журнала, а по художественной гармонии равный античной статуе.

В области графического портрета Энгр был находчив и изобрета-

телен. В молодые годы он оказался однажды в очень тяжелом поло-

жении. Как известно, его манера работать соединяла два противо-

положных качества: Энгр рисовал невероятно быстро — в одну се-

кунду он мог набросать рисунок удивительной меткости и красоты,

что неизменно повергало в восхищенное изумление всех свидетелей,

23

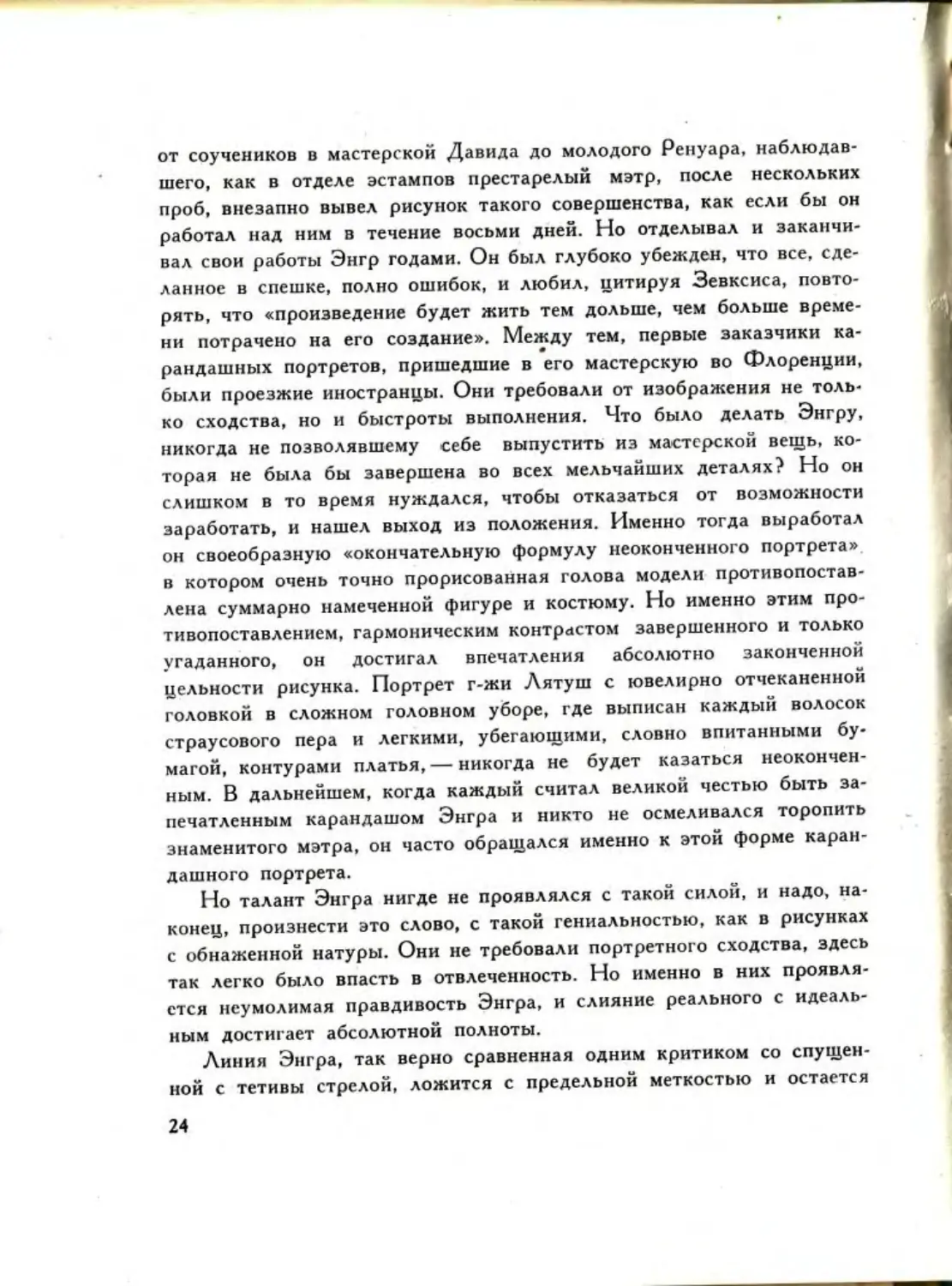

от соучеников в мастерской Давида до молодого Ренуара, наблюдав-

шего, как в отделе эстампов престарелый мэтр, после нескольких

проб, внезапно вывел рисунок такого совершенства, как если бы он

работал над ним в течение восьми дней. Но отделывал и заканчи-

вал свои работы Энгр годами. Он был глубоко убежден, что все, сде-

ланное в спешке, полно ошибок, и любил, цитируя Зевксиса, повто-

рять, что «произведение будет жить тем дольше, чем больше време-

ни потрачено на его создание». Между тем, первые заказчики ка-

рандашных портретов, пришедшие в его мастерскую во Флоренции,

были проезжие иностранцы. Они требовали от изображения не толь-

ко сходства, но и быстроты выполнения. Что было делать Энгру,

никогда не позволявшему себе выпустить из мастерской вещь, ко-

торая не была бы завершена во всех мельчайших деталях? Но он

слишком в то время нуждался, чтобы отказаться от возможности

заработать, и нашел выход из положения. Именно тогда выработал

он своеобразную «окончательную формулу неоконченного портрета»

в котором очень точно прорисованная голова модели противопостав-

лена суммарно намеченной фигуре и костюму. Но именно этим про-

тивопоставлением, гармоническим контрастом завершенного и только

угаданного, он достигал впечатления абсолютно законченной

цельности рисунка. Портрет г-жи Лятуш с ювелирно отчеканенной

головкой в сложном головном уборе, где выписан каждый волосок

страусового пера и легкими, убегающими, словно впитанными бу-

магой, контурами платья, — никогда не будет казаться неокончен-

ным. В дальнейшем, когда каждый считал великой честью быть за-

печатленным карандашом Энгра и никто не осмеливался торопить

знаменитого мэтра, он часто обращался именно к этой форме каран-

дашного портрета.

Но талант Энгра нигде не проявлялся с такой силой, и надо, на-

конец, произнести это слово, с такой гениальностью, как в рисунках

с обнаженной натуры. Они не требовали портретного сходства, здесь

так легко было впасть в отвлеченность. Но именно в них проявля-

ется неумолимая правдивость Энгра, и слияние реального с идеаль-

ным достигает абсолютной полноты.

Линия Энгра, так верно сравненная одним критиком со спущен-

ной с тетивы стрелой, ложится с предельной меткостью и остается

24

неизменно прекрасной. Энгр требует от рисующего художника неустан-

ного, непрерывного наблюдения и тут же восклицает: «Если б я мог

вас всех сделать музыкантами, вы выиграли бы как живописцы», и

хочет, чтобы художник «верно пел карандашом». Законы природы

и'законы творчества предстают в рисунках Энгра как великое не-

разрывное единство. Недаром он говорил, что «живые впечатления

врастают в сознание художника и делаются его собственностью».

Требуя абсолютного послушания природе. Энгр в то же время

считает, что линия, запечатлевшая реальную форму, ложась на

лист, должна видоизмениться, подчиняясь законам художественного

ритма.

Ни о чем не говорит Энгр с таким вдохновением, как о рисунке,

в котором видит «высшую честность искусства». Один раз он ска-

зал, что рисунок должен быть горделивым. Он нашел очень меткое

слово. Действительно, можно говорить о гордой линии Энгра. Ведь

она так много может! Обежать четким контуром гибкое тело Венеры

Анадиомены, рассыпаться в легких прядях ее волос, выразить стра-

стное движение рук матери Симфориона, застыть в ленивом покое

женщины из «Турецкой бани». Энгру веришь, когда он говорит, что

даже дым может быть выражен линией. Но есть одно, чего не может

линия рисунка Энгра — перерасти в монументальный масштаб, со-

хранить свою экспрессивность в большом произведении. Рожденная в

минуту вдохновенного созерцания живой натуры, сохраняющая весь

свой пыл в подготовительном эскизе, она неизменно теряет силу и

характер, когда Энгр переносит ее в большую композицию. Не будем

повторять, что это не его вина и что в этой неполноте он является

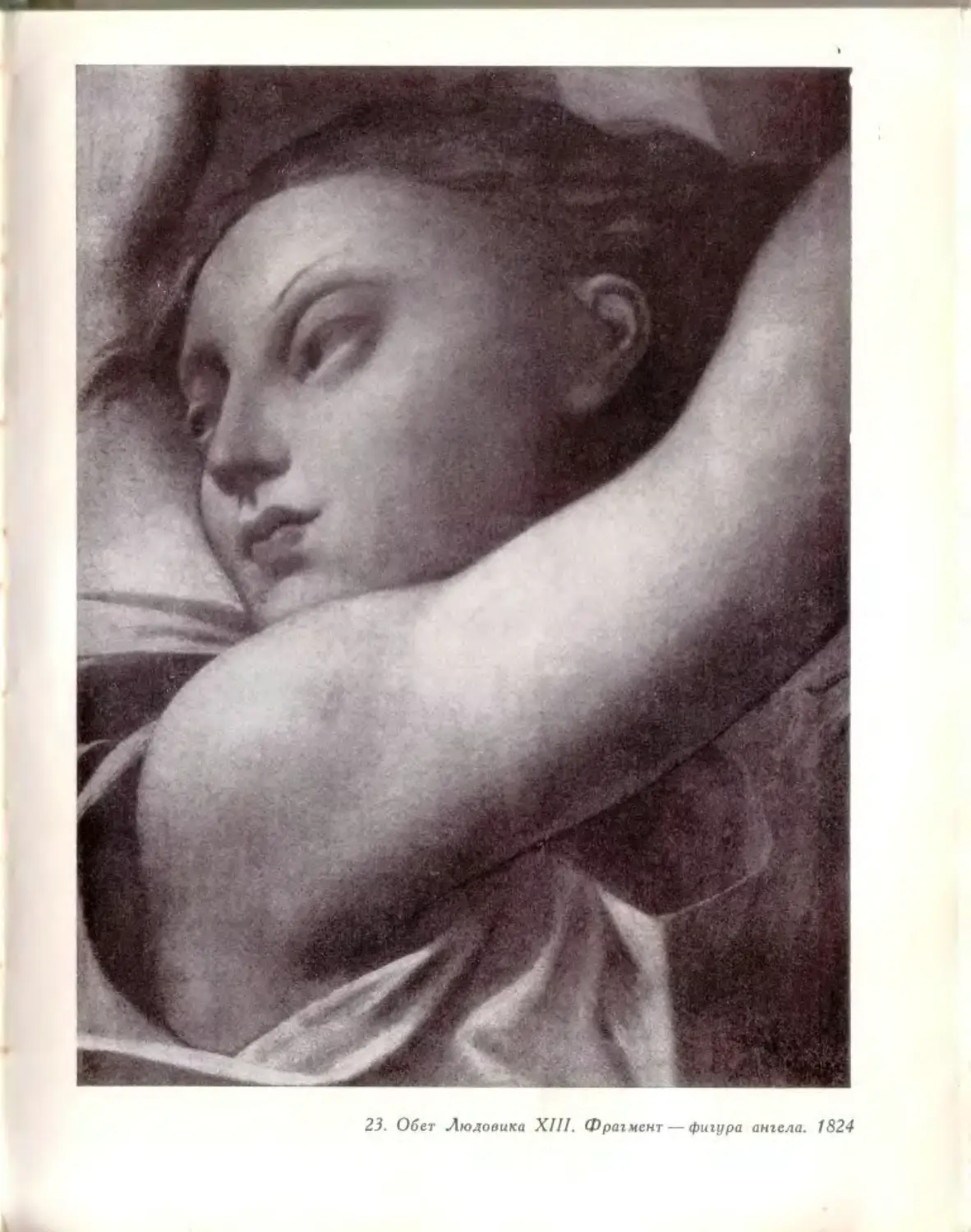

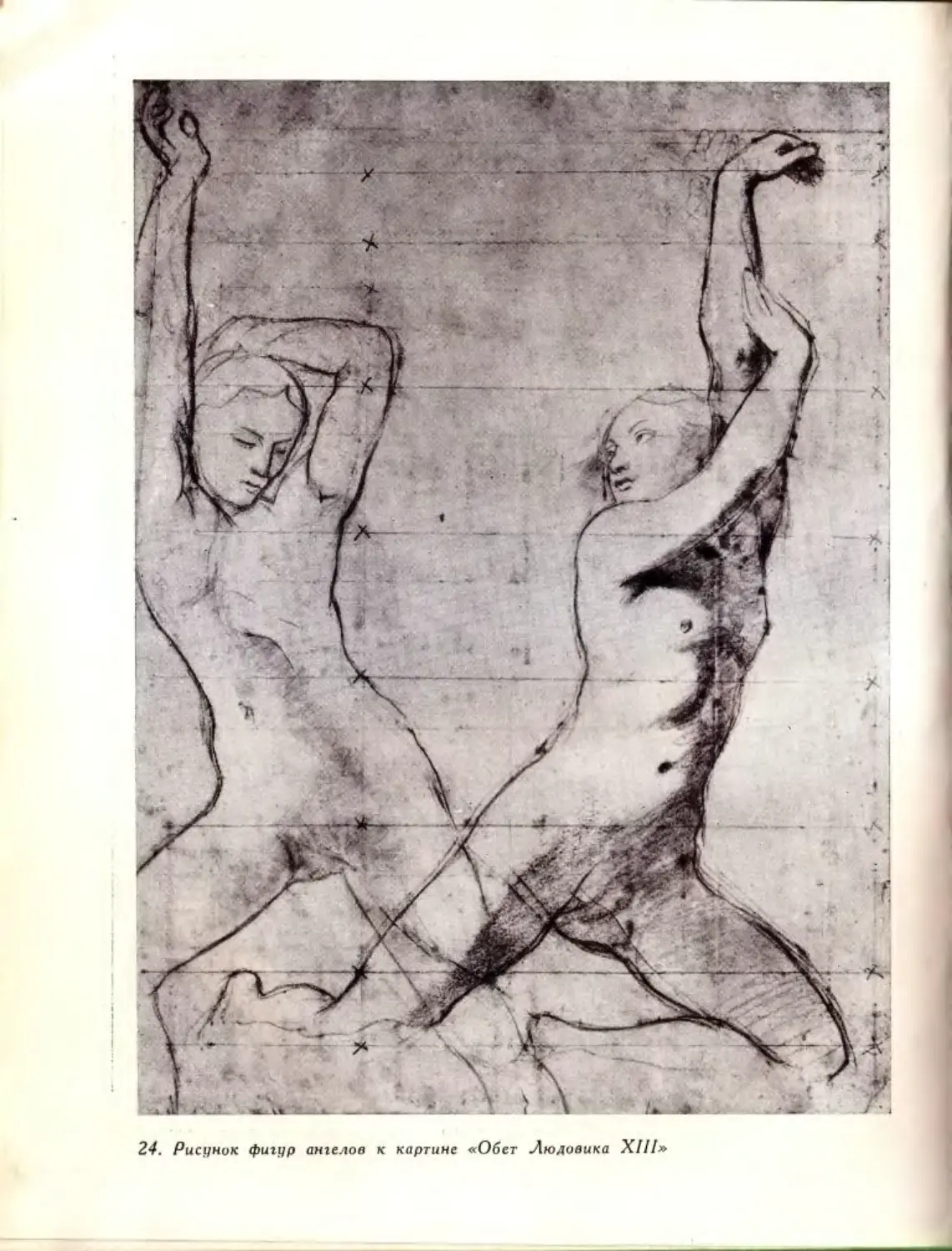

художником своей эпохи. Но грустно наблюдать, как стремительный,

как бы звенящий ритм движений обнаженных фигур в предвари-

тельном рисунке к «Обету Людовика XIII» меркнет в вялой шаблон-

ности безжизненных ангелов большой картины, для которых этот на-

бросок был сделан.

11ри всей разноречивости суждений об Энгре его дар рисоваль-

щика не подвергался никаким сомнениям. Можно спорить о тех или

иных композициях Энгра, о его колорите, даже о его портретах, но

нет человека, который осмелился бы «поднять руку» на рисунки

Энгра.

25

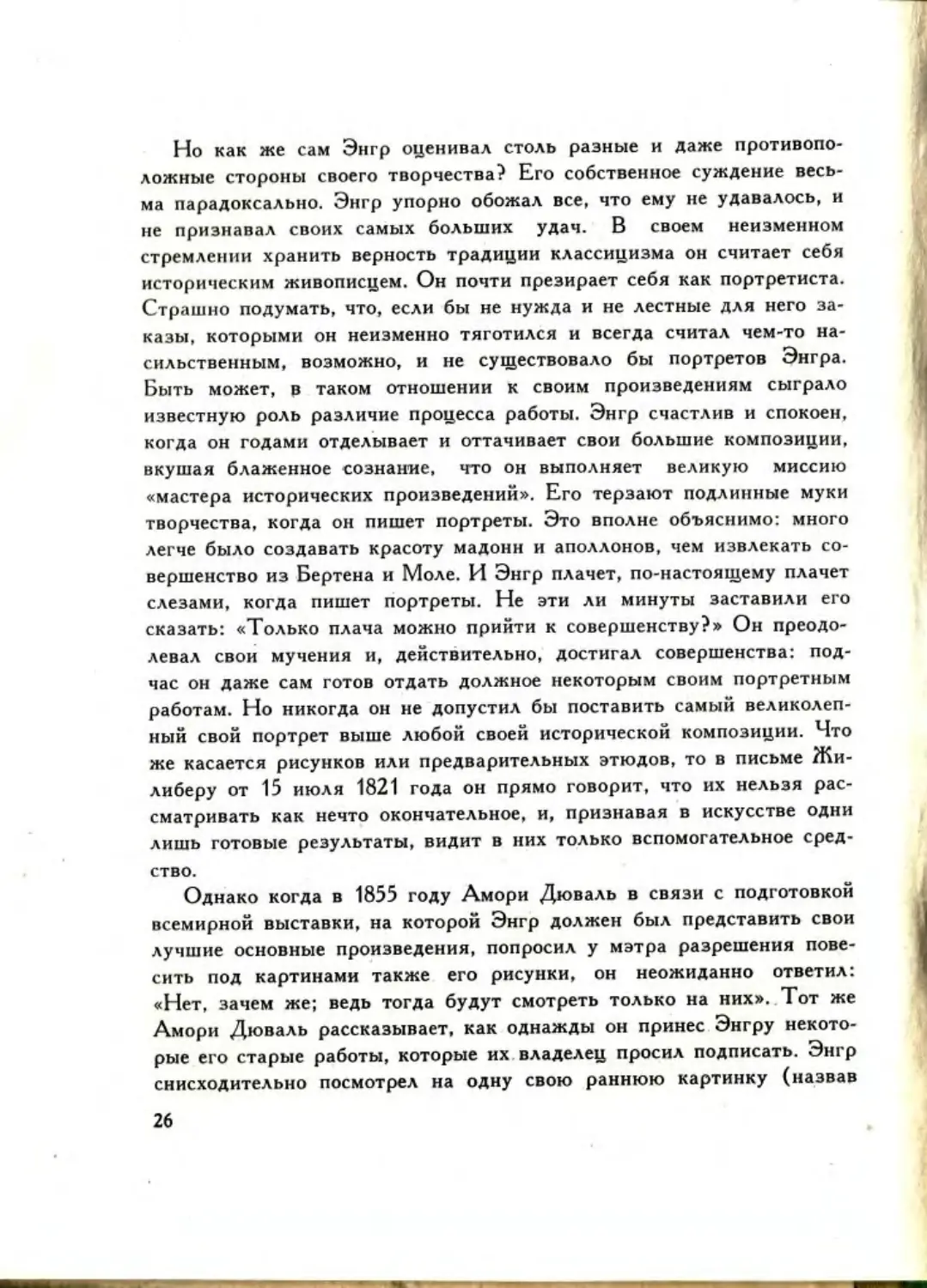

Но как же сам Энгр оценивал столь разные и даже противопо-

ложные стороны своего творчества? Его собственное суждение весь-

ма парадоксально. Энгр упорно обожал все, что ему не удавалось, и

не признавал своих самых больших удач. В своем неизменном

стремлении хранить верность традиции классицизма он считает себя

историческим живописцем. Он почти презирает себя как портретиста.

Страшно подумать, что, если бы не нужда и не лестные для него за-

казы, которыми он неизменно тяготился и всегда считал чем-то на-

сильственным, возможно, и не существовало бы портретов Энгра.

Быть может, в таком отношении к своим произведениям сыграло

известную роль различие процесса работы. Энгр счастлив и спокоен,

когда он годами отделывает и оттачивает свои большие композиции,

вкушая блаженное сознание, что он выполняет великую миссию

«мастера исторических произведений». Его терзают подлинные муки

творчества, когда он пишет портреты. Это вполне объяснимо: много

легче было создавать красоту мадонн и аполлонов, чем извлекать со-

вершенство из Бертена и Моле. И Энгр плачет, по-настоящему плачет

слезами, когда пишет портреты. Не эти ли минуты заставили его

сказать: «Только плача можно прийти к совершенству?» Он преодо-

левал свои мучения и, действительно, достигал совершенства: под-

час он даже сам готов отдать должное некоторым своим портретным

работам. Но никогда он не допустил бы поставить самый великолеп-

ный свой портрет выше любой своей исторической композиции. Что

же касается рисунков или предварительных этюдов, то в письме Жи-

либеру от 15 июля 1821 года он прямо говорит, что их нельзя рас-

сматривать как нечто окончательное, и, признавая в искусстве одни

лишь готовые результаты, видит в них только вспомогательное сред-

ство.

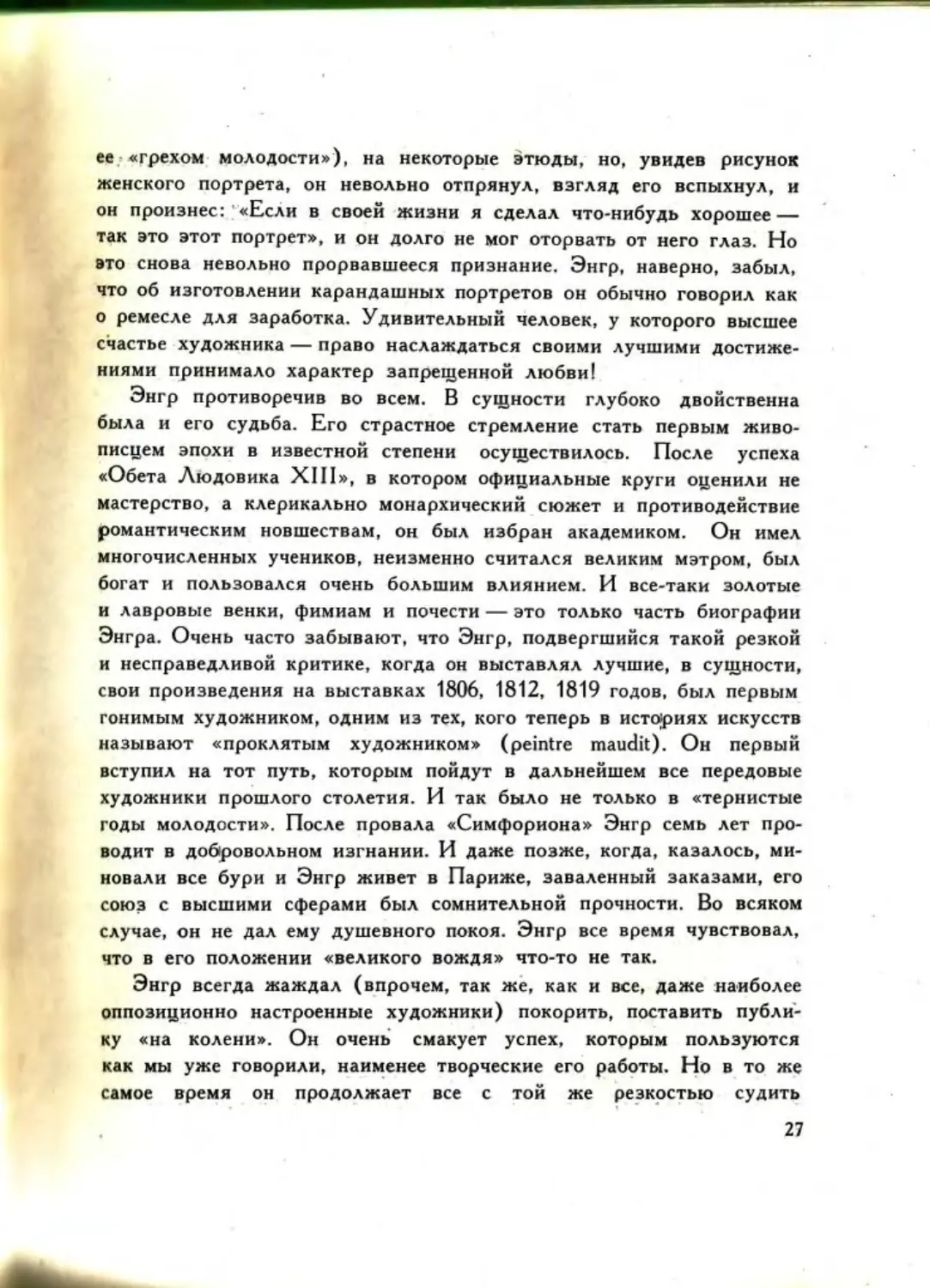

Однако когда в 1855 году Амори Дюваль в связи с подготовкой

всемирной выставки, на которой Энгр должен был представить свои

лучшие основные произведения, попросил у мэтра разрешения пове-

сить под картинами также его рисунки, он неожиданно ответил:

«Нет, зачем же; ведь тогда будут смотреть только на них». Тот же

Амори Дюваль рассказывает, как однажды он принес Энгру некото-

рые его старые работы, которые их владелец просил подписать. Энгр

снисходительно посмотрел на одну свою раннюю картинку (назвав

26

ее «грехом молодости»), на некоторые этюды, но, увидев рисунок

женского портрета, он невольно отпрянул, взгляд его вспыхнул, и

он произнес: «Если в своей жизни я сделал что-нибудь хорошее —

так это этот портрет», и он долго не мог оторвать от него глаз. Но

это снова невольно прорвавшееся признание. Энгр, наверно, забыл,

что об изготовлении карандашных портретов он обычно говорил как

о ремесле для заработка. Удивительный человек, у которого высшее

счастье художника — право наслаждаться своими лучшими достиже-

ниями принимало характер запрещенной любви!

Энгр противоречив во всем. В сущности глубоко двойственна

была и его судьба. Его страстное стремление стать первым живо-

писцем эпохи в известной степени осуществилось. После успеха

«Обета Людовика XIII», в котором официальные круги оценили не

мастерство, а клерикально монархический сюжет и противодействие

романтическим новшествам, он был избран академиком. Он имел

многочисленных учеников, неизменно считался великим мэтром, был

богат и пользовался очень большим влиянием. И все-таки золотые

и лавровые венки, фимиам и почести — это только часть биографии

Энгра. Очень часто забывают, что Энгр, подвергшийся такой резкой

и несправедливой критике, когда он выставлял лучшие, в сущности,

свои произведения на выставках 1806, 1812, 1819 годов, был первым

гонимым художником, одним из тех, кого теперь в историях искусств

называют «проклятым художником» (peintre maudit). Он первый

вступил на тот путь, которым пойдут в дальнейшем все передовые

художники прошлого столетия. И так было не только в «тернистые

годы молодости». После провала «Симфориона» Энгр семь лет про-

водит в добровольном изгнании. И даже позже, когда, казалось, ми-

новали все бури и Энгр живет в Париже, заваленный заказами, его

союз с высшими сферами был сомнительной прочности. Во всяком

случае, он не дал ему душевного покоя. Энгр все время чувствовал,

что в его положении «великого вождя» что-то не так.

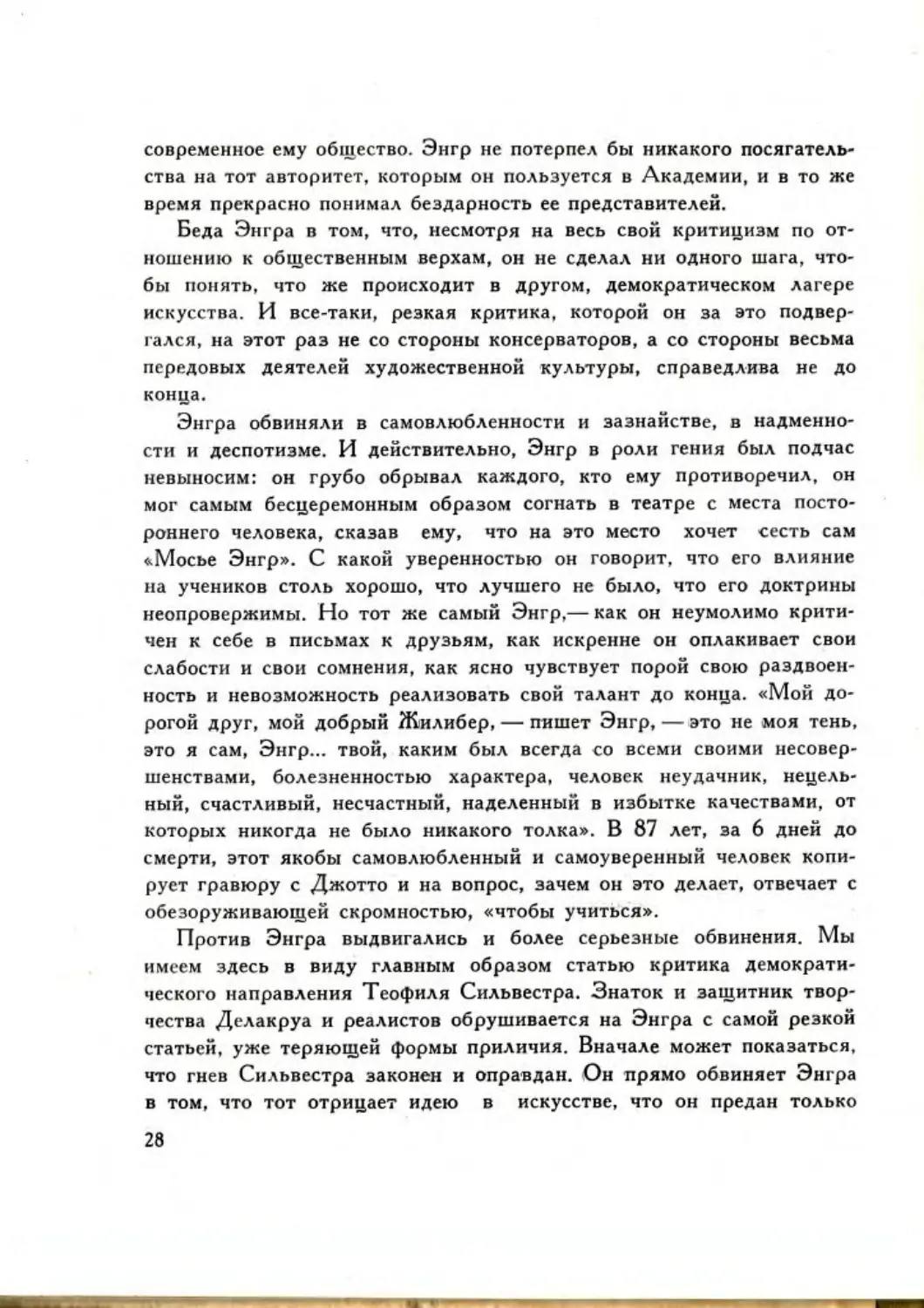

Энгр всегда жаждал (впрочем, так же, как и все, даже наиболее

оппозиционно настроенные художники) покорить, поставить публи-

ку «на колени». Он очень смакует успех, которым пользуются

как мы уже говорили, наименее творческие его работы. Но в то же

самое время он продолжает все с той же резкостью судить

27

современное ему общество. Энгр не потерпел бы никакого посягатель-

ства на тот авторитет, которым он пользуется в Академии, и в то же

время прекрасно понимал бездарность ее представителей.

Беда Энгра в том, что, несмотря на весь свой критицизм по от-

ношению к общественным верхам, он не сделал ни одного шага, что-

бы понять, что же происходит в другом, демократическом лагере

искусства. И все-таки, резкая критика, которой он за это подвер-

гался, на этот раз не со стороны консерваторов, а со стороны весьма

передовых деятелей художественной культуры, справедлива не до

конца.

Энгра обвиняли в самовлюбленности и зазнайстве, в надменно-

сти и деспотизме. И действительно, Энгр в роли гения был подчас

невыносим: он грубо обрывал каждого, кто ему противоречил, он

мог самым бесцеремонным образом согнать в театре с места посто-

роннего человека, сказав ему, что на это место хочет сесть сам

«Мосье Энгр». С какой уверенностью он говорит, что его влияние

на учеников столь хорошо, что лучшего не было, что его доктрины

неопровержимы. Но тот же самый Энгр,— как он неумолимо крити-

чен к себе в письмах к друзьям, как искренне он оплакивает свои

слабости и свои сомнения, как ясно чувствует порой свою раздвоен-

ность и невозможность реализовать свой талант до конца. «Мой до-

рогой друг, мой добрый Жилибер, — пишет Энгр, — это не моя тень,

это я сам, Энгр... твой, каким был всегда со всеми своими несовер-

шенствами, болезненностью характера, человек неудачник, нецель-

ный, счастливый, несчастный, наделенный в избытке качествами, от

которых никогда не было никакого толка». В 87 лет, за 6 дней до

смерти, этот якобы самовлюбленный и самоуверенный человек копи-

рует гравюру с Джотто и на вопрос, зачем он это делает, отвечает с

обезоруживающей скромностью, «чтобы учиться».

Против Энгра выдвигались и более серьезные обвинения. Мы

имеем здесь в виду главным образом статью критика демократи-

ческого направления Теофиля Сильвестра. Знаток и защитник твор-

чества Делакруа и реалистов обрушивается на Энгра с самой резкой

статьей, уже теряющей формы приличия. Вначале может показаться,

что гнев Сильвестра законен и оправдан. Он прямо обвиняет Энгра

в том, что тот отрицает идею в искусстве, что он предан только

28

красивой форме, что он рисует «Одалиску», когда гремят русские

пушки на Монмартре, и «Венеру Анадиомену» — в кровавые июнь-

ские дни. Это верно. Энгр не из числа участников уличных боев.

Во время Июльской революции он, как и все художники, держал

караул в Лувре, охраняя художественные ценности вместе с Полэн-

Гереном, и на утро их нашли страстно спорящими о Рафаэле. Рево-

люции 1848 года Энгр не принял. И все-таки Энгр никогда не был

равнодушным олимпийцем. Его обвиняли в стремлении к отвлечен-

ной, вне жизни стоящей красоте. Пусть для этих обвинений есть

некоторые основания, но надо всегда помнить, чем для Энгра была

красота. Он никогда не расценивал ее как только эстетическую кате-

горию. Он по-настоящему горячо и глубоко верил в единство кра-

соты, добра и истины. В классицистических теориях это положение

давно стало отвлеченной догмой, для многих—пустой избитой фра-

зой. Энгр переживал это единство как нечто вечно живое и истин-

ное. Он считал, что Рафаэль писал людей добрыми, он говорит, что

у музыки есть свои нравы, что между хорошим вкусом и добрыми

нравами гораздо больше связи, чем думают. Для Энгра выпустить

из мастерской незаконченную вещь «так же невозможно, как совер-

шить дурной поступок». Красота для Энгра — это откровение высо-

кого морального порядка, средство приобщения людей к высшим

этическим идеалам. Пусть Энгр наивен, и его средства исправления

мира недейственны, но его воодушевление было абсолютно искрен-

ним. И отсюда, из этого нравственного понимания красоты, происте-

кает высокое понимание им миссии художника. Для Энгра искусст-

во— это, действительно, как он сам говорит, служение. Служение

высокой моральной идее, без компромиссов и отступлений. Энгр

был очень польщен, когда Наполеон Ш приехал на десять минут

в его мастерскую. Но, посули ему император еще большие почести,

Энгр бы не пошел ни на какие уступки. Если с годами в его творче-

стве все-таки произошли изменения в сторону большего сближения

с господствующими вкусами, то эти уступки были бессознательны.

Творчество Энгра со всеми противоречиями, со всеми неровно-

стями всегда в самом простом и прямом смысле слова благородно.

«Искусство живет глубокими мыслями и благородными страстями!»,

«То, что знаешь, надо знать с оружием в руках!» «Только сражаясь,

29

добиваешься чего-то, и в искусстве борьба — это затраченные нами

усилия», — это пишет большой художник и неподкупно честный

человек. «Чем больше в вас уверенности и силы, тем больше следует

быть доброжелательным к колеблющимся и слабым. Доброжела-

тельность— это одно из великих качеств гения», — читаешь в текстах

Энгра, и тогда становятся несущественными и его нетерпимость и

его заблуждения, в которых большею частью он был неповинен.

Энгр всегда будет служить высоким образцом художника, чувст-

вующим огромную моральную ответственность за каждое свое про-

изведение, за каждое движение своей кисти или карандаша. Он был

великим мастером, который верил в могучую очистительную силу

красоты в искусстве, и источник этой красоты он видел в возвышен-

ной и благородной идее. «Не верьте, что можно сотворить что-либо

хорошее или даже приблизительно хорошее без взлета души», — го-

ворил Энгр, и этот взлет души живет во всех лучших произведениях

художника.

А. Из ергина

огда хорошо знаешь свое

дело, когда, действительно, научишься подражать природе, самое

ЭНГР О СЕБЕ

главное для хорошего живописца продумать свою картину в целом,

полностью иметь ее, если можно так выразиться, в голове, чтобы за-

тем выполнить ее с жаром и как бы одним взмахом. Тогда, я думаю,

все будет проникнуто единством. Вот каково свойство большого

мастера и вот чего, думая день и ночь о своем искусстве, нужно до-

стичь, если ты родился художником. Огромное количество творений

прежних времен, выполненных одним человеком, доказывает, что при-

ходит момент, когда гениальный художник чувствует себя как бы

подхваченным своими собственными силами и создает ежедневно то,

что ранее он не считал возможным сделать.

Мне кажется, что я именно такой человек. Я прогрессирую еже-

дневно; никогда работа не казалась мне столь легкой, но, между

тем, мои произведения не «небрежны», наоборот. Я больше закан-

чиваю, чем прежде, но гораздо быстрее. По природе своей я не могу

не выполнять их добросовестно. Выполнять же их быстро, чтобы

заработать деньги — это для меня совершенно невозможно (1813 г.).

33

Я остаюсь для искусства тем же, чем был всегда. Годы и размыш-

ления, надеюсь, очистили мой вкус, не угасив пыла. Мое всегдашнее

обожание — Рафаэль, его век, древние и прежде всего божественные

греки; в музыке—Глюк, Моцарт, Гайдн. Моя библиотека состоит

приблизительно из двух десятков томов бессмертных шедевров, и со

всем этим жизнь полна прелести (1818 г.).

Так как я занимаюсь живописью с тем, чтобы делать ее хорошо,

я медлителен и потому мало зарабатываю. Я, бедняга, работая очень

усидчиво и, смею сказать, тщательно, к 38 годам смог отложить всего

около тысячи экю, а ведь надо существовать каждый день. Но моя

философия, моя чистая совесть и любовь к искусству, вместе с досто-

инствами моей замечательной жены ’, меня поддерживают и дают

мне силы чувствовать себя относительно счастливым (1818 г.).

Все переносить стойко, работать для того, чтобы нравиться сна-

чала себе, а затем лишь немногим — вот задача художника, так как

искусство не только профессия, но и служение. Все стойкие усилия

рано или поздно вознаграждаются. Я тоже буду вознагражден: после

многих мрачных дней придет свет (1820 г.).

Жить мудро, ограничивать свои желания и считать себя счаст-

ливым — значит быть счастливым на самом деле. Да здравствует

умеренность! Это лучшее состояние жизни. Роскошь портит душев-

ные качества; так как, к несчастью, верно, что чем больше имеешь,

тем больше жаждешь иметь и тем меньшим представляется то, что

ты уже имеешь. Без нелепых развлечений, именуемых светским вре-

мяпрепровождением, надо жить в небольшом кругу друзей, которых

привязали к тебе личные склонности и житейский опыт, с наслажде-

нием заниматься искусствами; литература и наука могут заполнить

все ваше время и сделать из вас нового, незаурядного человека.

Источники этих радостей неисчерпаемы. Вот кто, по-моему, счастли-

вый человек, настоящий мудрец, истинный философ (1821 г.).

Я сделал до сего дня (20 апреля 1821 г.) много работ не хуже,

чем другие, и, пожалуй, выполненных с лучшим пониманием, но

34

никогда стремление к наживе не заставляло меня торопиться с выпол-

нением в ущерб тщательности, с которой я отношусь к моим работам,

задуманным и выполненным в духе, чуждом современности; ведь, в

конце концов, самым большим недостатком моих работ считается,

по мнению моих недоброжелателей, что они недостаточно схожи с их

работами 2. Я не знаю, кто из нас будет, в конце концов, прав — они

или я; дело еще не решено: надо ждать далекого, но справедливого

приговора потомства. Во всяком случае, я хочу, чтобы все знали:

уже с давних пор в своих произведениях я следую только одному

образцу — античности и великим мастерам того прославленного века,

когда Рафаэль установил вечные и незыблемые пределы прекрасного

в искусстве. Мне кажется, я доказал в моих картинах мое единствен-

ное стремление быть на них похожим и продолжать искусство, начав

с того, на чем они остановились.

Итак, я — хранитель верных доктрин, а не новатор. Но я и не

рабский подражатель, как уверяют мои хулители, школ XIV и XV'

веков, хотя я и умею ими пользоваться с большими результатами,

чем они в состоянии разглядеть. Вергилий умел находить жемчужи-

ны в навозе Энния 3. Да если даже меня обвиняют в фанатическом

преклонении перед Рафаэлем и его современниками, я все равно скло-

нюсь только перед природой и шедеврами этих великих мастеров

(1821 г.).

Я сильно рассчитываю на мою старость, она отомстит за меня

(1821 г.).

Не надо думать, что моя исключительная любовь к Рафаэлю пре-

вращает меня в обезьяну; тем более, что это трудно и даже невоз-

можно. Я думаю, что, подражая ему, я сумею остаться оригиналь-

ным. Да кто же из крупных мастеров не подражал? Из ничего нель-

зя сделать ничего, и только проникаясь замыслами других, можно

создать что-нибудь стоющее. Все люди, занимающиеся литературой

и искусствами,— в равной мере дети Гомера 4 (1821 г.).

Поскольку природа наделила меня кое-каким разумением, я ста-

раюсь пробиться вперед путями, какие открывает передо мной уче-

ние, и если я чувствую, что порой делаю шаг вперед, то именно

У

35

потому что понимаю — я ничего не знаю. Да, с той поры, как про-

никшись величием и совершенством высокого искусства, я обретаю

то обескураживающее преимущество, что отдаю себе отчет в их без-

мерности, я больше уничтожаю, чем создаю. Я прежде всего влюблен

в правду, я вижу красоту только в правде, той правде, которая де-

лает прекрасным и Гомера и Рафаэля, и потому слишком медленно

претворяю в жизнь то, чему научился.

Наряду с этим — невежество и глупость публики; этого достаточ-

но, чтобы отнять мои последние свободные минуты и обречь меня

на бессонные ночи. По правде говоря, вся эта боль и это страдание

похожи на страдания влюбленных, или лучше сказать, на муки му-

жественного и нежного материнства. Время от времени успех, немно-

го славы, большая или меньшая удовлетворенность собой — и ты

можешь снова предаваться своим милым терзаниям (1821 г.).

Я был бы очень счастлив, если бы создать себе имя законными

путями и обрести силы, необходимые, чтоб уничтожить невежество

нашего века, мне было бы так же легко, как заниматься искусством

(1829 г.). В

В мои годы, как я вижу, нельзя играть привязанностями, не ис-

пытывая при этом большого сожаления. Мое внезапное переселение в

Рим для меня тяжело и трудно 5. Я и раньше знал, что очень любил

своих друзей, но не знал, быть может, до какой степени, как теперь,

когда почувствовал, до чего их мне недостает...

Правда, мне в Риме после почти месячного пребывания хорошо

во всех отношениях; я в добром согласии с моим предшественником 6,

но в случае чего я не попадусь на удочку, а буду действовать, по-

винуясь моей собственной воле. Здесь прекрасный посол, хороший

секретарь посольства, уважение и полное доверие со стороны моих

стипендиатов, живущих между собой дружно; очень удобный и в пол-

ном порядке дом, где моя жена со свойственным ей уменьем управ-

ляет всем до финансов включительно, что для меня немаловажно.

Словом, не считая посторонних обязанностей и забот, утомляющих

меня больше, чем управление, я должен был бы быть удовлетворен;

конечно, я бы должен быть доволен моим почетным и лестным

36

положением, если бы я мог забыть всех тех, кого я покинул, и легче

переносить мысль о разлуке с ними (1835 г.)

Ну и хорошую услугу нам оказал папа Лев VII! Божественная

Венера Капитолийская была запрятана в закоулок, как женщина

дурного поведения, в Сан Мишель; необходимо иметь специальное

разрешение, чтобы на нее посмотреть. Да и, вообще, нужны разре-

шения на все. Огромные виноградные листья прикрывают статуи

мужские и женские, общественные здания находятся под замком,

«Св. Павел» постоянно перекрашивается и переделывается на манер

Валадье7. Одним словом, в этом смысле Рим уже больше не Рим.

Памятники дряхлеют, фрески седеют. Как горько это видеть! Про-

цессии и церемонии менее красивы: нет красочной толпы ни внутри,

ни снаружи; повсюду модные пышные рукава; все вырождается,

но, несмотря на это, лица прекрасны; произведения античного ис-

кусства по-прежнему величественны. Небо, земля, церковные здания

земечательны, и надо всем этим — блистающий красотой Рафаэль,

поистине божественное существо, сошедшее к людям, в силу чего

Рим в целом продолжает превосходить все остальные города. Па-

риж— на втором месте (1835 г.).

Ко мне приехал министр 8 по поводу росписи церкви св. Магда-

лины и в собственноручном письме предложил мне эти работы9.

Я ответил — «нет». Поступая так, я, по многим причинам, следовал

моему внутреннему чувству: прежде всего потому, что думаю про-

быть положенные мне шесть лет в Риме, где в настоящее время мне

хорошо, а затем это снова возбудило бы зависть и обрекло меня на

мучения, от которых я бежал; мне было нелегко победить до сих пор

пронзающее меня чувство неприязни ко многим людям и многим

вещам. Я хотел быть последовательным с самим собой, отказываясь

от всего, как я намерен поступать и впредь, потому что мне не долж-

ны были позволить уехать; потому что принципиально должны были

мне, мне первому поручить эти большие работы...

Как ни соблазнительна эта работа, но мне ее предложили только

после того, как неожиданно оказалось, что ее некому выполнить. Ко-

нечно, случай представлялся прекрасный, ведь все соответствовало

37

моему влечению. О! С каким же острым наслаждением я произнес

это «нет»! (1836 г.).

Мои маленькие работы («Стратоника» и «Маленькая одали-

ска») 10 я заканчиваю только из чувства самоуважения и чтобы

выполнить мои обязательства. Между тем, это карлики, из которых

надо сделать великанов. Я работаю с величайшим терпением, а у

меня его много, но ужас моего положения заключается в том, что

даже если на это уйдет вся моя жизнь, даже если это приведет меня

к смерти,— я прежде всего сам должен быть доволен своей работой.

Никогда я не решусь показать, а тем более дать гравировать наспех

сделанную вещь, подобно тому как я не хотел бы совершить дурной

поступок (1836 г.).

Пусть сколько угодно говорят мне: «Кончайте же, торопитесь,

не начинайте сызнова»; если мои работы стоили или стоят кое-что,

то это оттого, что я должен был двадцать раз ставить их снова на

мольберт и отделывать с предельной тонкостью и искренностью.

Каким я был, таким я, по-видимому, и останусь всю мою жизнь.

Должен ли я в этом раскаиваться? Пускай судят другие. Я же не

могу поступать иначе (1836 г.).

Сейчас, когда я чувствую себя хорошо 11, Рим владеет мною пол-

ностью, и отъезд из него раньше срока привел бы меня в отчаяние.

А между тем возможно, что холера нас скоро отсюда выгонит 12.

Случаи холеры, правда, как говорят, ложной, уже имели место в

Трастевере. Мне скажут, вот основание, чтобы вернуться; нет, я не

могу. Мы можем бежать из Рима, но не в Париж. Кроме того, в

данном случае я отец семейства ", и я должен, я хочу остаться на

посту последним. Это само собой разумеется (1837 г.).

Когда мы вспоминаем наших друзей, а это случается часто и с

моей женой, и со мной, мы ненавидим наше изгнание. Как бы оно

ни было прекрасно, но это настоящее изгнание. Не видеть своих

друзей, не радоваться их присутствию — это наполовину смерть

(1837 г.).

стипендиатов. Прим, перев.

38

Мне было сделано предложение написать картину для Версаля.

Чтобы не задерживать ответом, я сказал «нет», потому что я окон-

чательно решил никогда и ничего не писать для публики (1838 г.).

Я согласен с добрым Лафонтеном: «Никакого мира со злодеями».

В Париже имеют место нападки на мое влияние, публичные

нападки на тенденцию, которая с некоторых пор проявляется в ра-

ботах римских стипендиатов. Что ж, известное влияние существует,

и я ручаюсь, что любой директор, если, конечно, он не Летьср 13 и

не Тевенен 14 обязательно влияет на художественное сознание сво-

их стипендиатов. Хорошо ли мое влияние? Да, оно превосходно;

такого хорошего еще не было. Мои злосчастные недруги, эти лице-

мерные плуты хотят, чтобы господствовали их вредные доктрины!

Они не могут залечить глубокие раны, нанесенные красотой и прав-

дивостью моих доктрин. Ну и пусть... Хотя я и не очень избалован

публикой, даже просвещенной, но недостаточно просвещенной, что-

бы полностью разделять мои идеи, я ее приглашаю в судьи между

ними и мной. Это невозможно, чтобы в конце концов она не отдала

мне предпочтение.

Я предвижу — остаток моей жизни будет тревожным. Видя, что

псы все время будут стараться загрызть меня, я б совершил без-

рассудные поступки, если б некая рука не удержала мое перо.

Я уступил на время, ожидая, когда я отомщу моим тупым хулите-

лям и когда я приведу их в постыдное замешательство. Я взбешен.

У меня осталось — я это знаю, и у меня имеются на то неоспоримые

доказательства — мало друзей среди большого количества ослов, но

все-таки эти друзья существуют. Без этого я не знаю, что сталось

бы со мной здесь, где мы так одиноки. Наши добрые друзья нас

покидают, они возвращаются домой, а мы должны провести здесь

еще два долгих года, прежде чем снова встретиться с ними! И кто

вообще знает, не буду ли я вынужден сказать окончательное прости

Франции, моей прекрасной стране, которая должна была бы приго-

товить мне более мягкое ложе. Я приучаю себя к этой грустной мыс-

ли, которая, по правде говоря, может так легко осуществиться. Увы,

посредственность всегда будет торжествовать! (1838 г.).

39

Я здесь не очснь-то счастлив. А между тем, несмотря ни на что,

я остаюсь до последнего дня. Я считаю минуты, когда смогу начать

жизнь в общении с друзьями, но жизнь замкнутую, которую я соби-

раюсь вести в Париже. Я больше не верю ни во что, кроме музыки,

внутреннего мира и некоторых немногих старых друзей: мало, очень

мало (1839 г.).