Текст

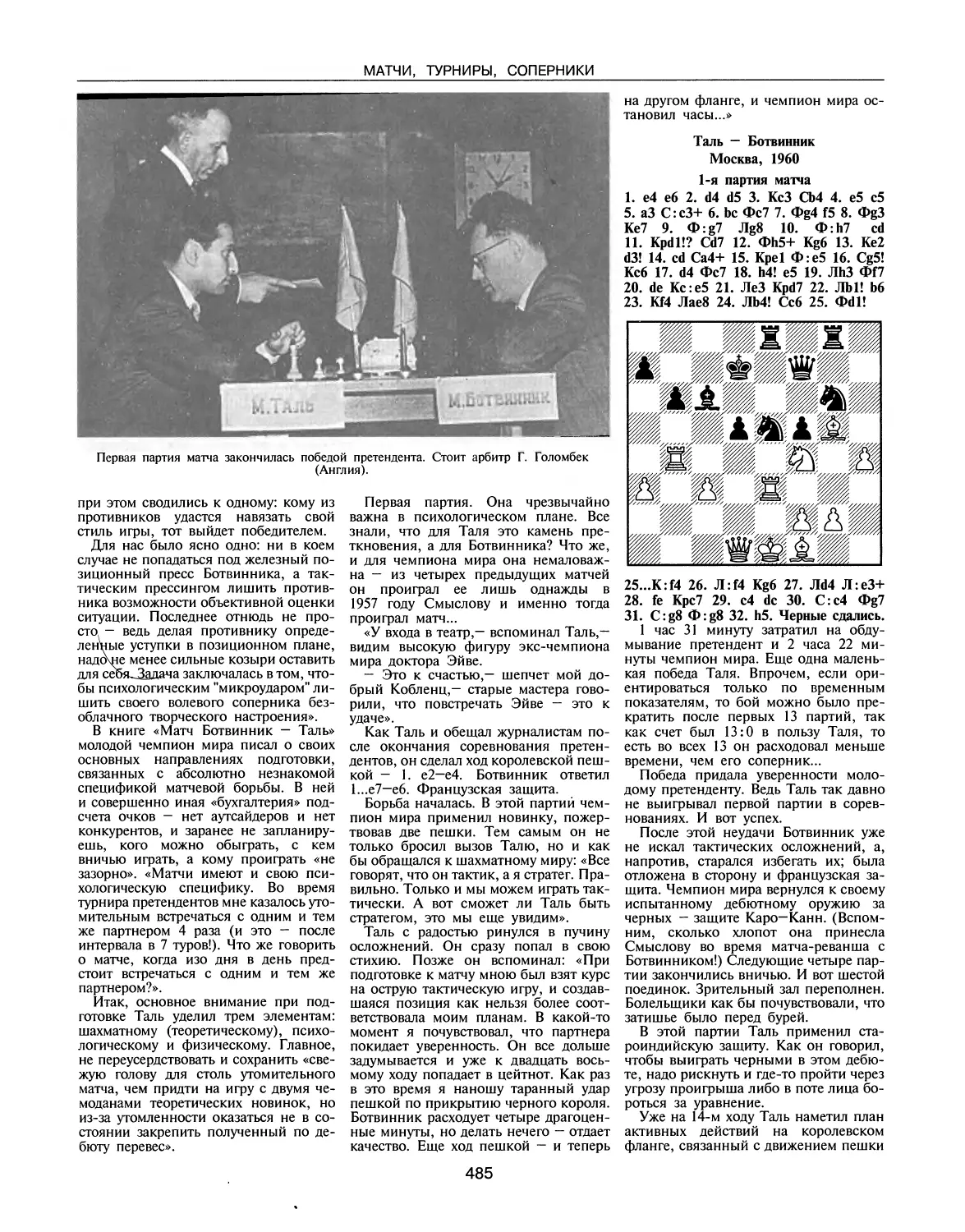

КОРОЛИ ШАХМАТНОГО МИРА

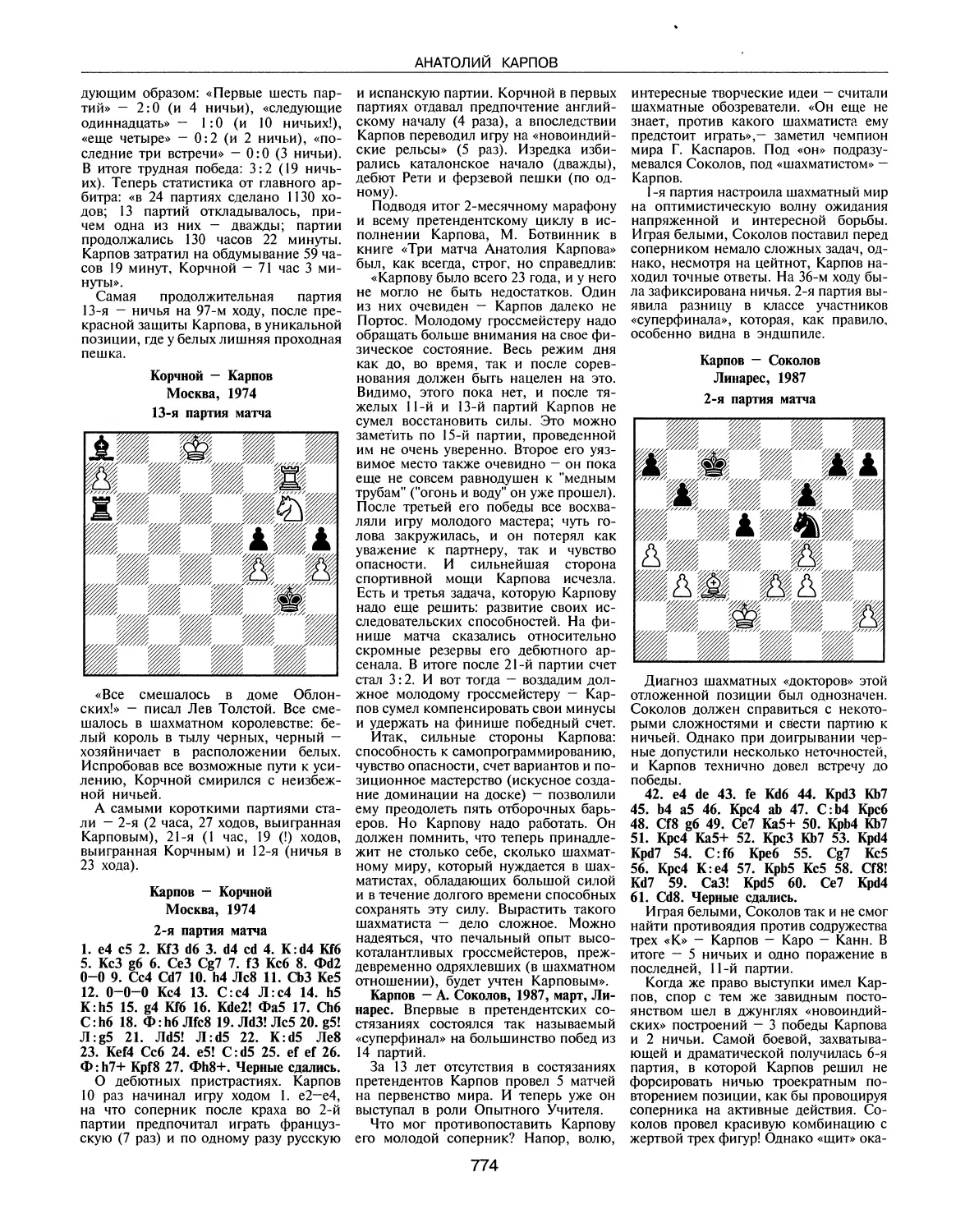

2001 год — год славных юбилеев чемпионов мира по шахматам

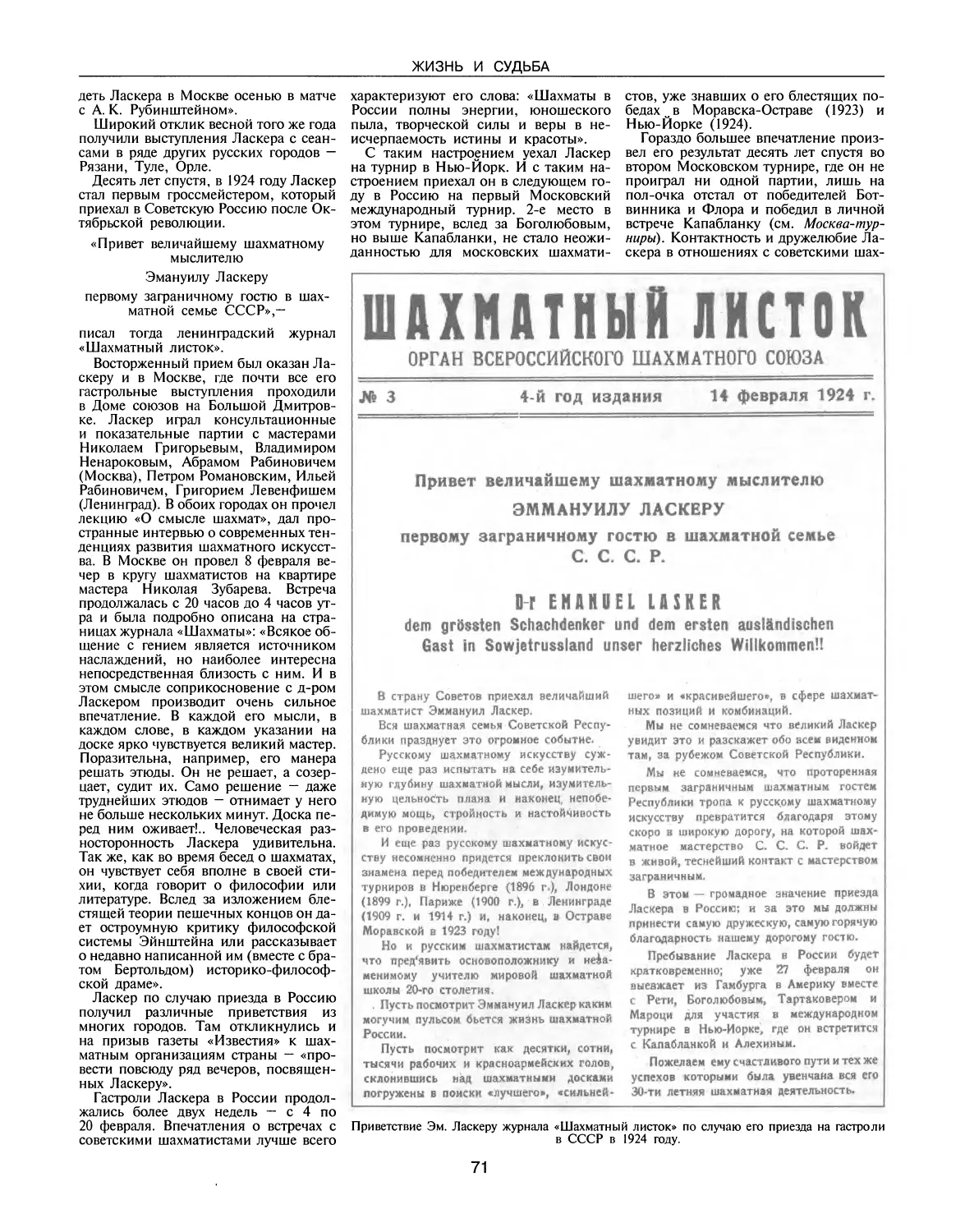

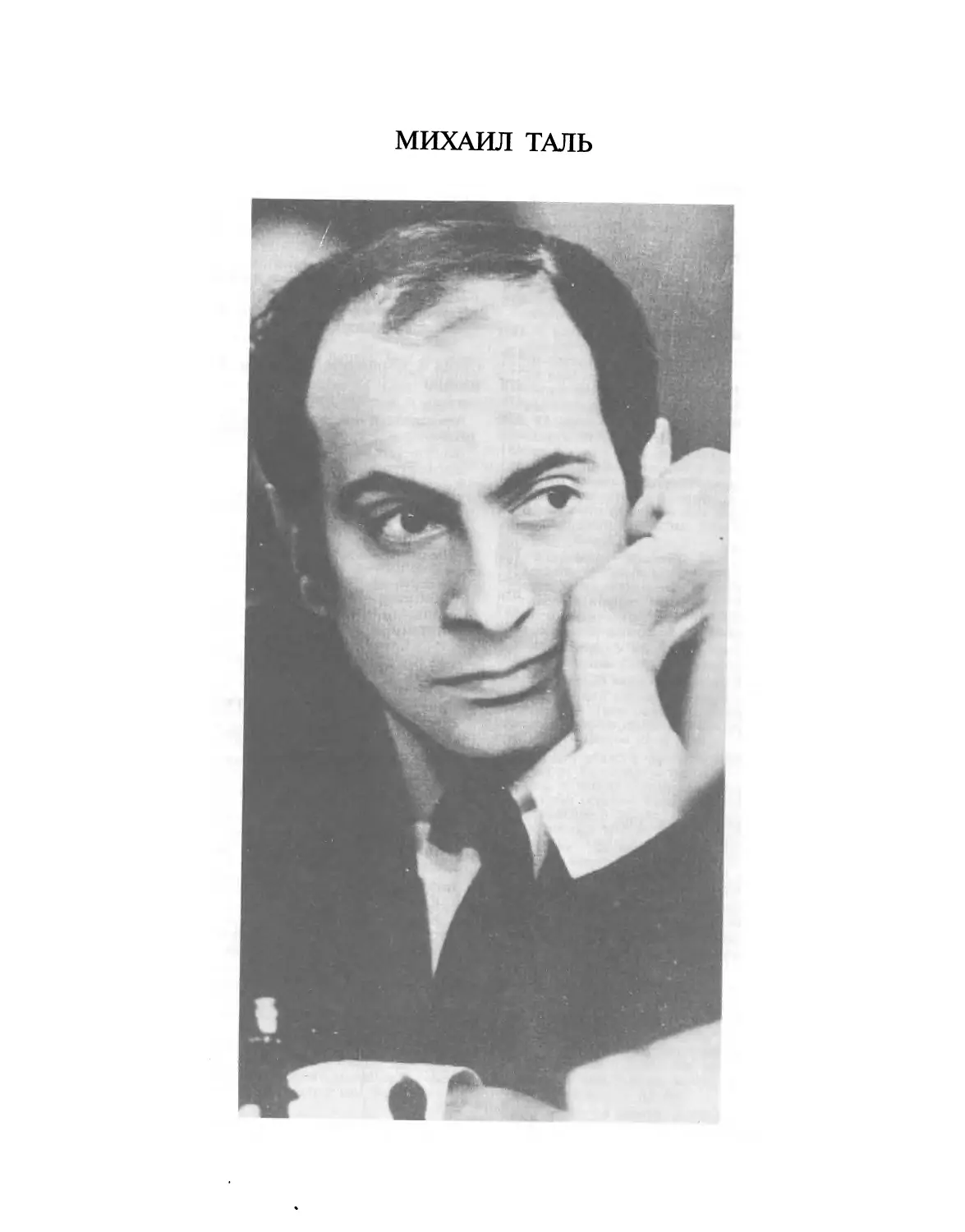

Макс Эйве — 100лет со дня рождения Михаил Ботвинник — 90лет со дня рождения Василий Смыслов — 80 лет со дня рождения Михаил Таль — 65лет со дня рождения Анатолий Карпов — 50 лет со дня рождения

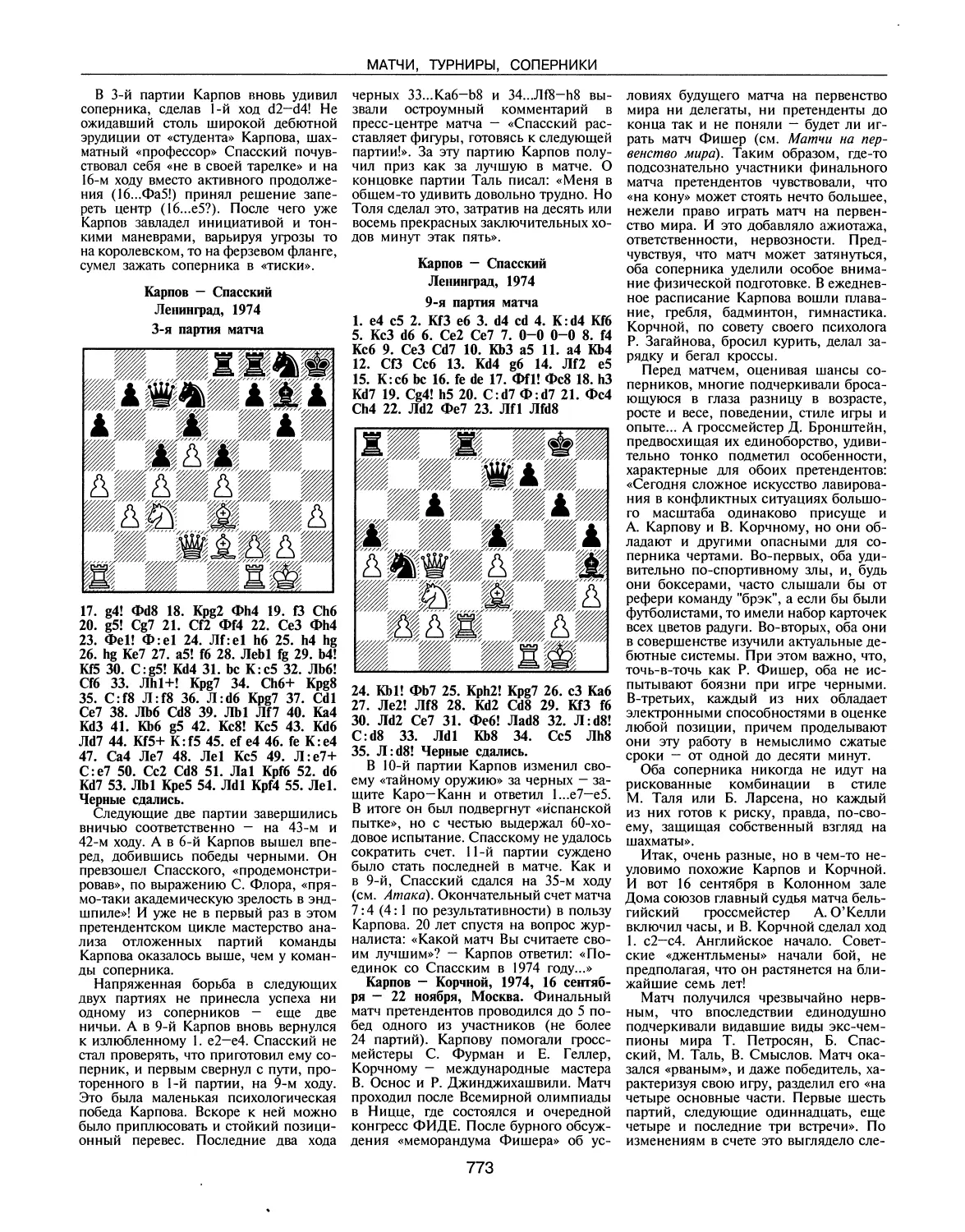

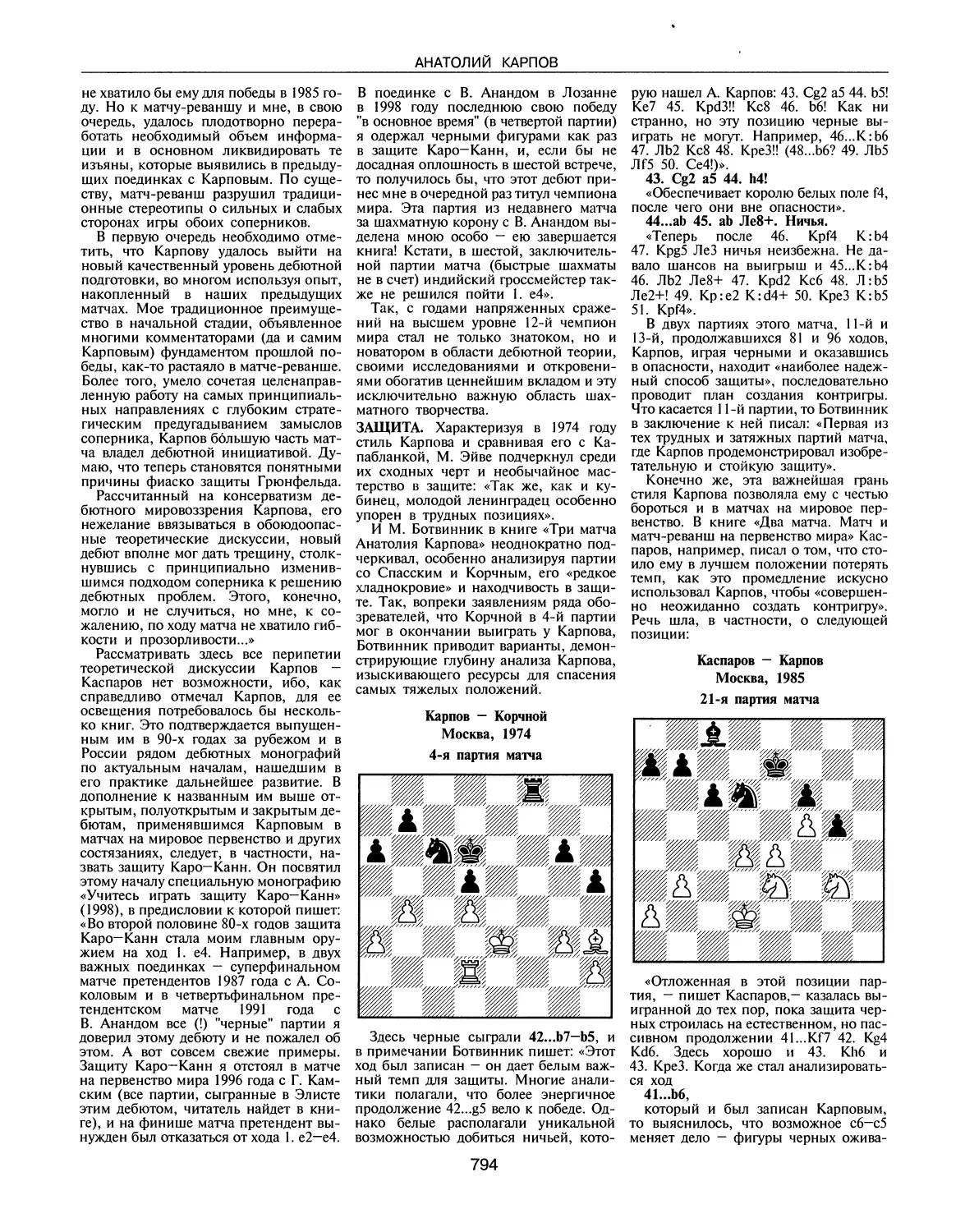

«БОЛЬШАЯ РОССИЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» «ТЕРРА-СПОРТ»

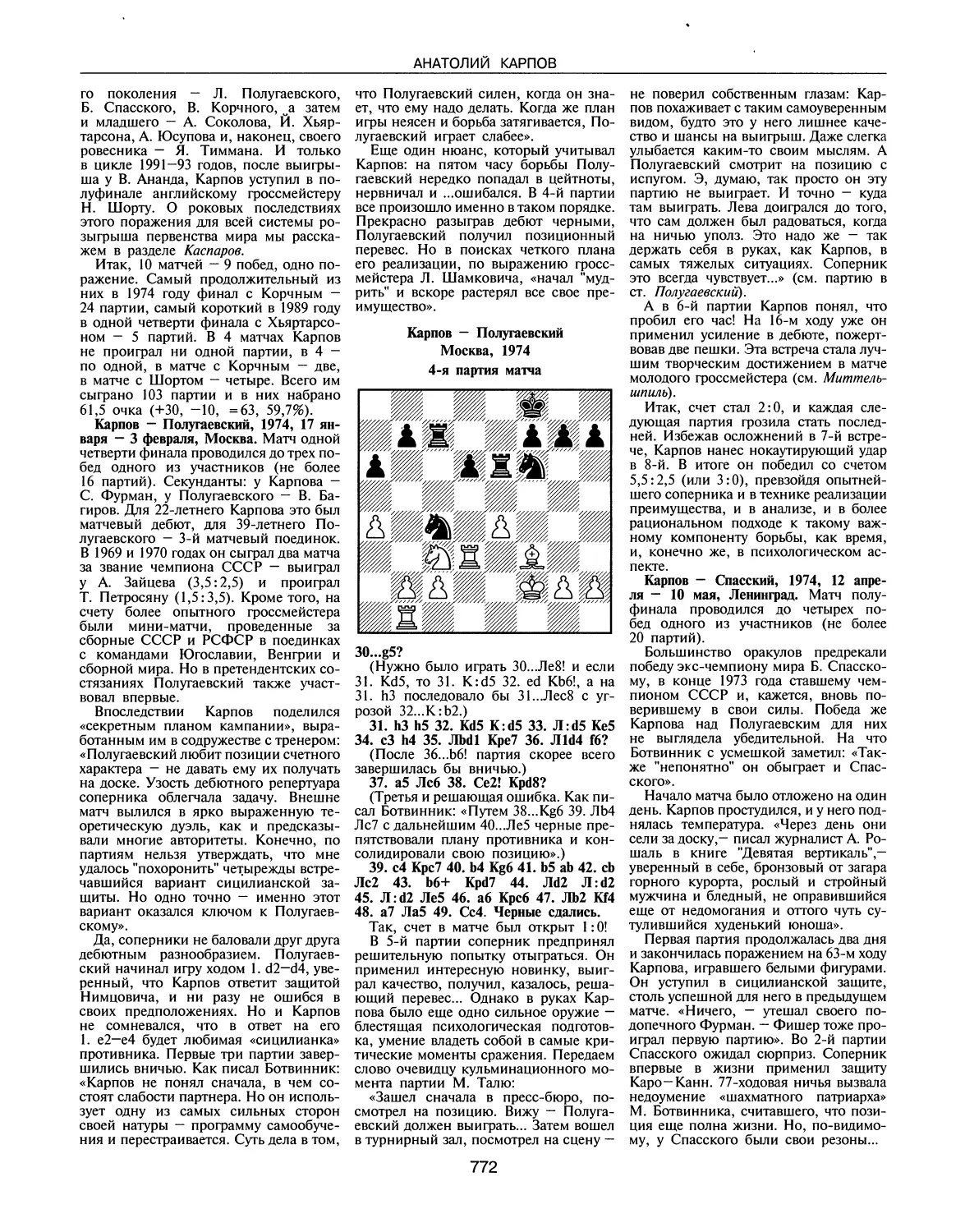

В.И. Линдер, И. М. Линдер

КОРОЛИ

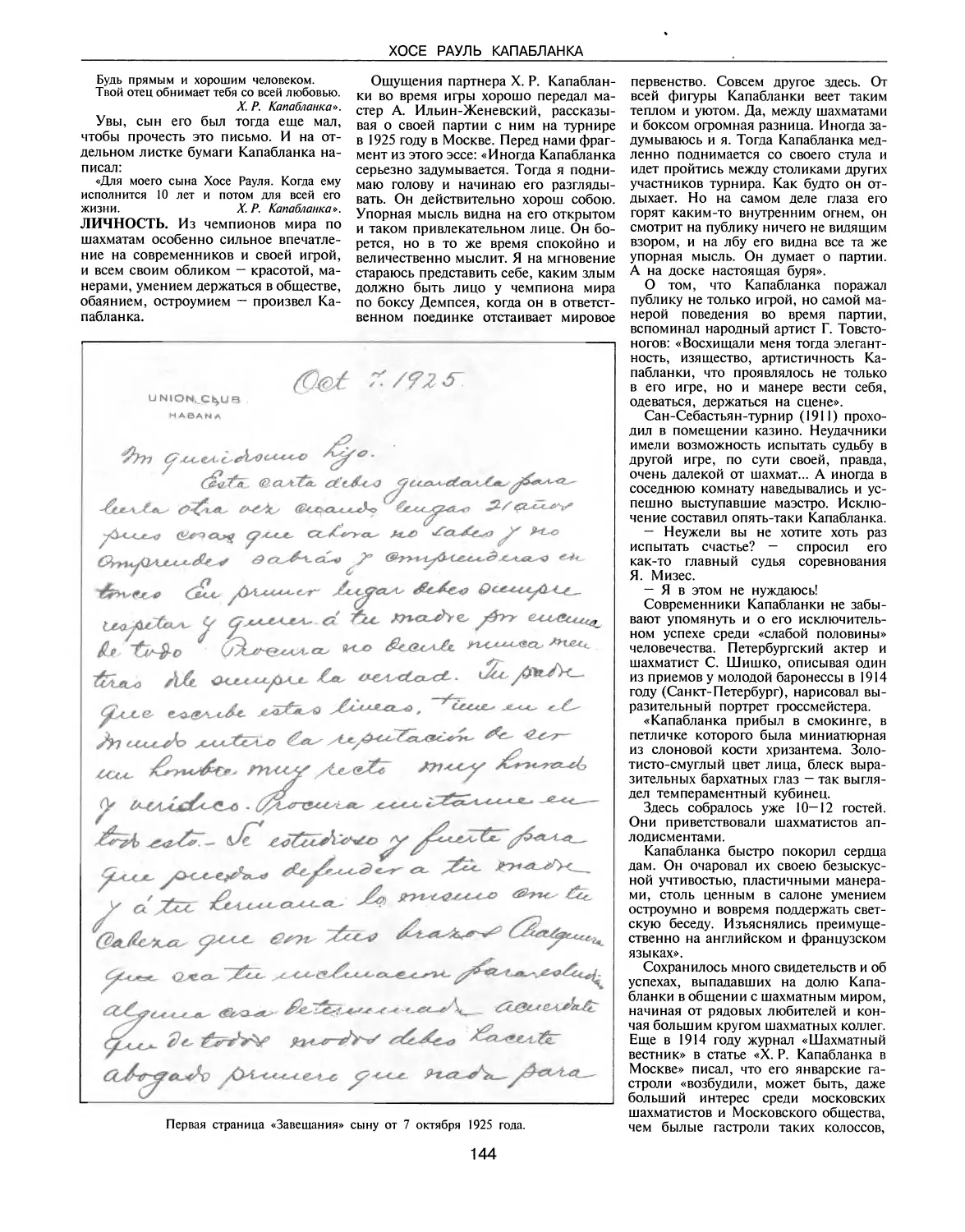

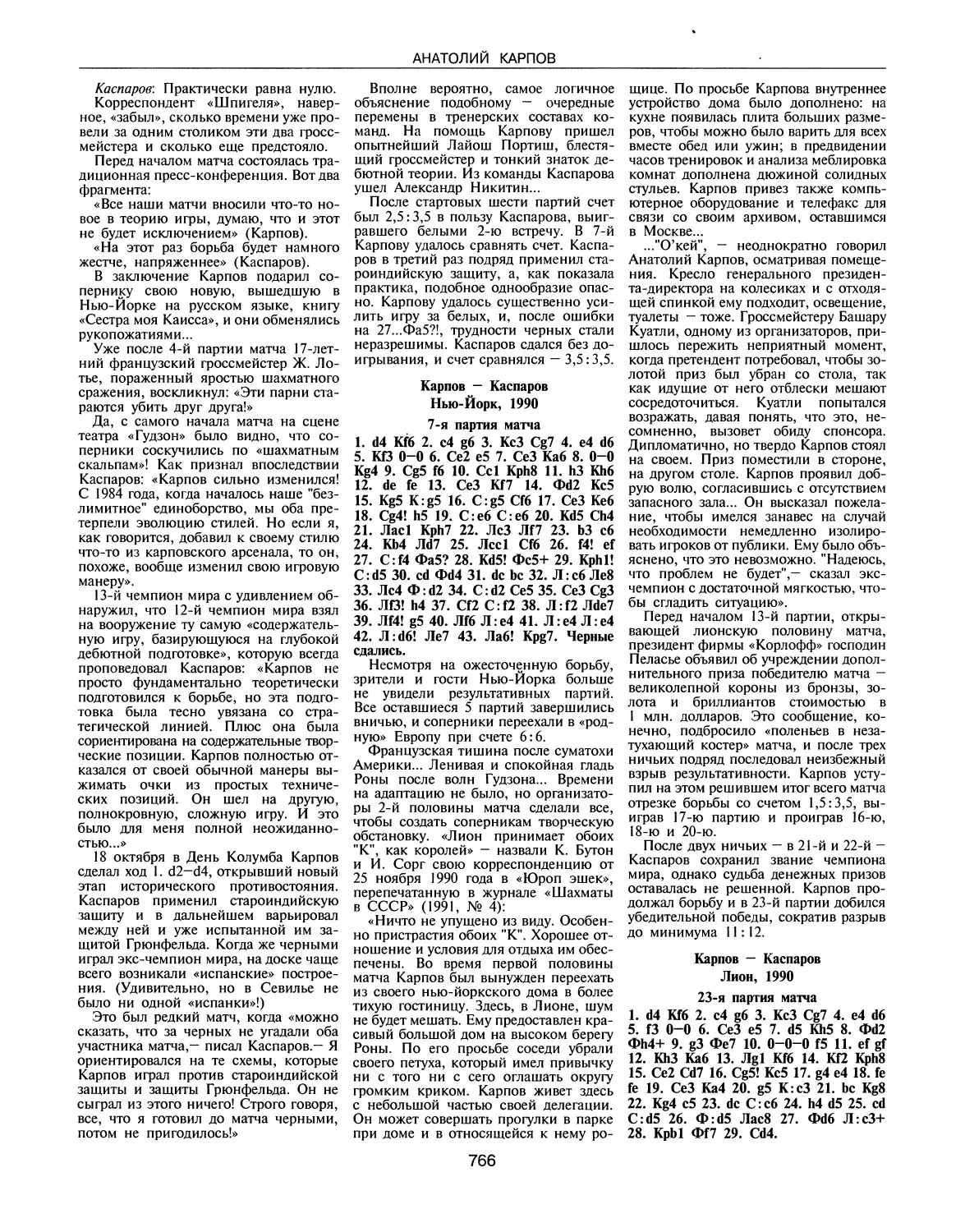

ШАХМАТНОГО

Жизнь и игра сквозь призму энциклопедии

Москва Научное издательство «БОЛЬШАЯ РОССИЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

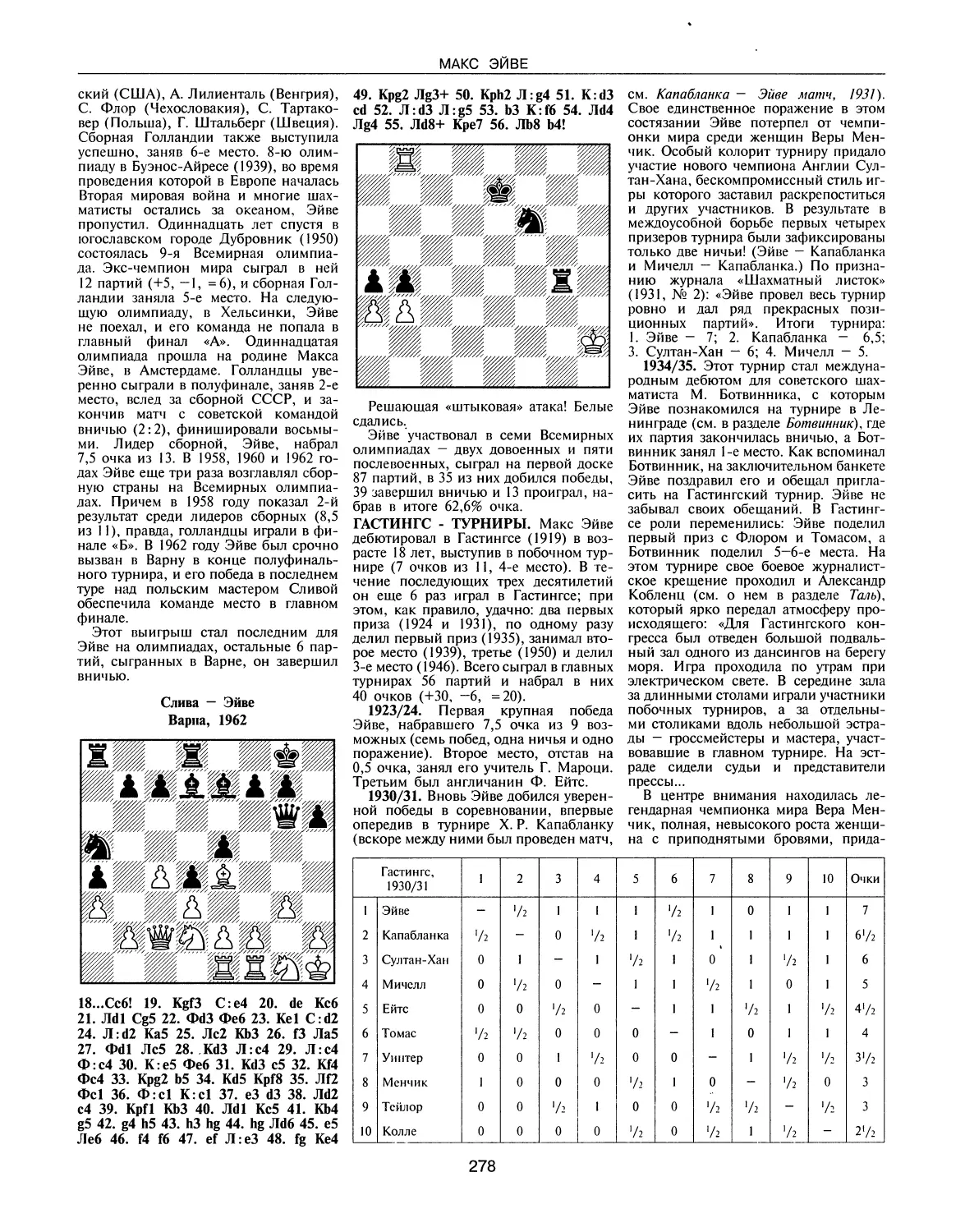

«ТЕРРА - СПОРТ»

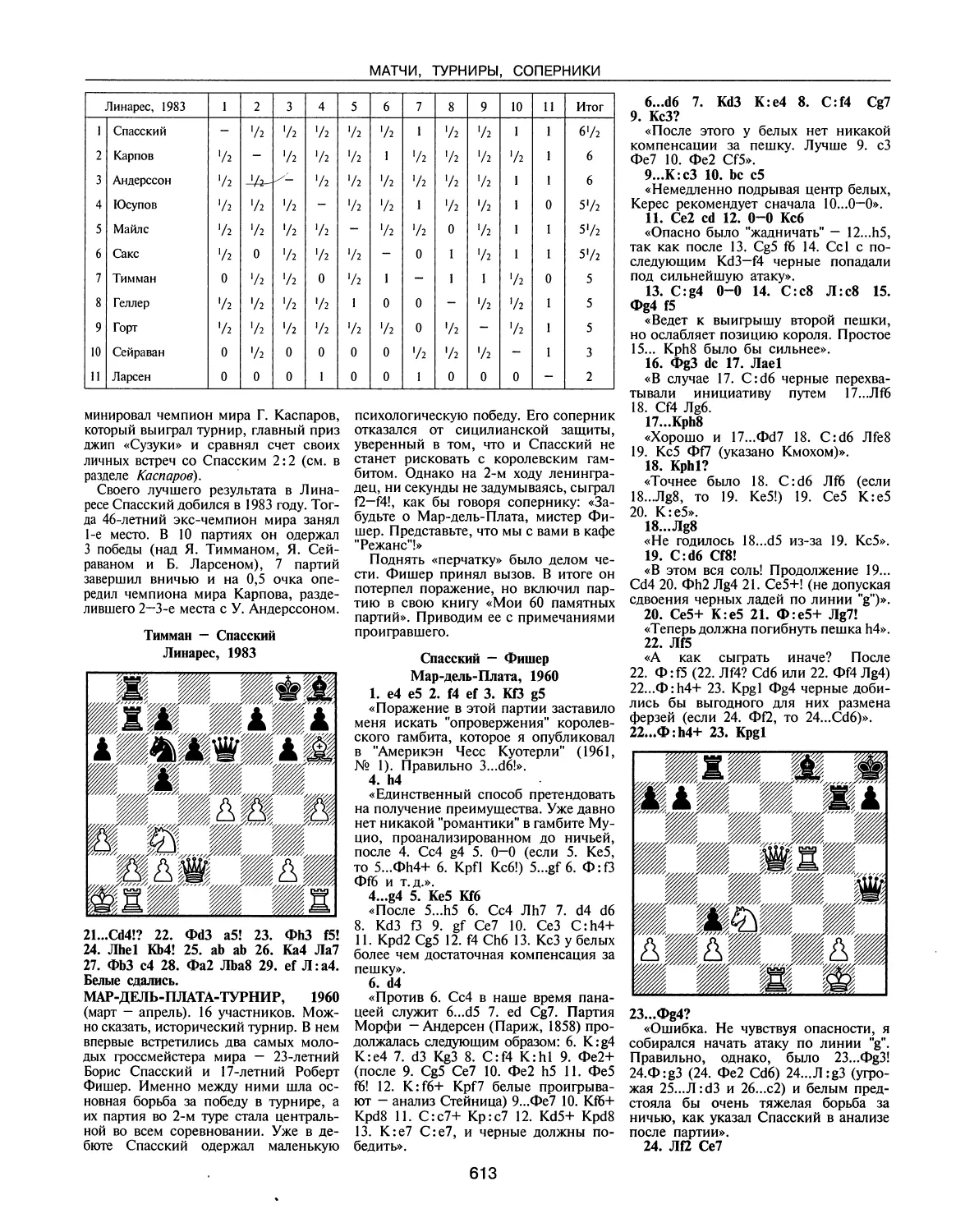

2001 год

МИРА

\

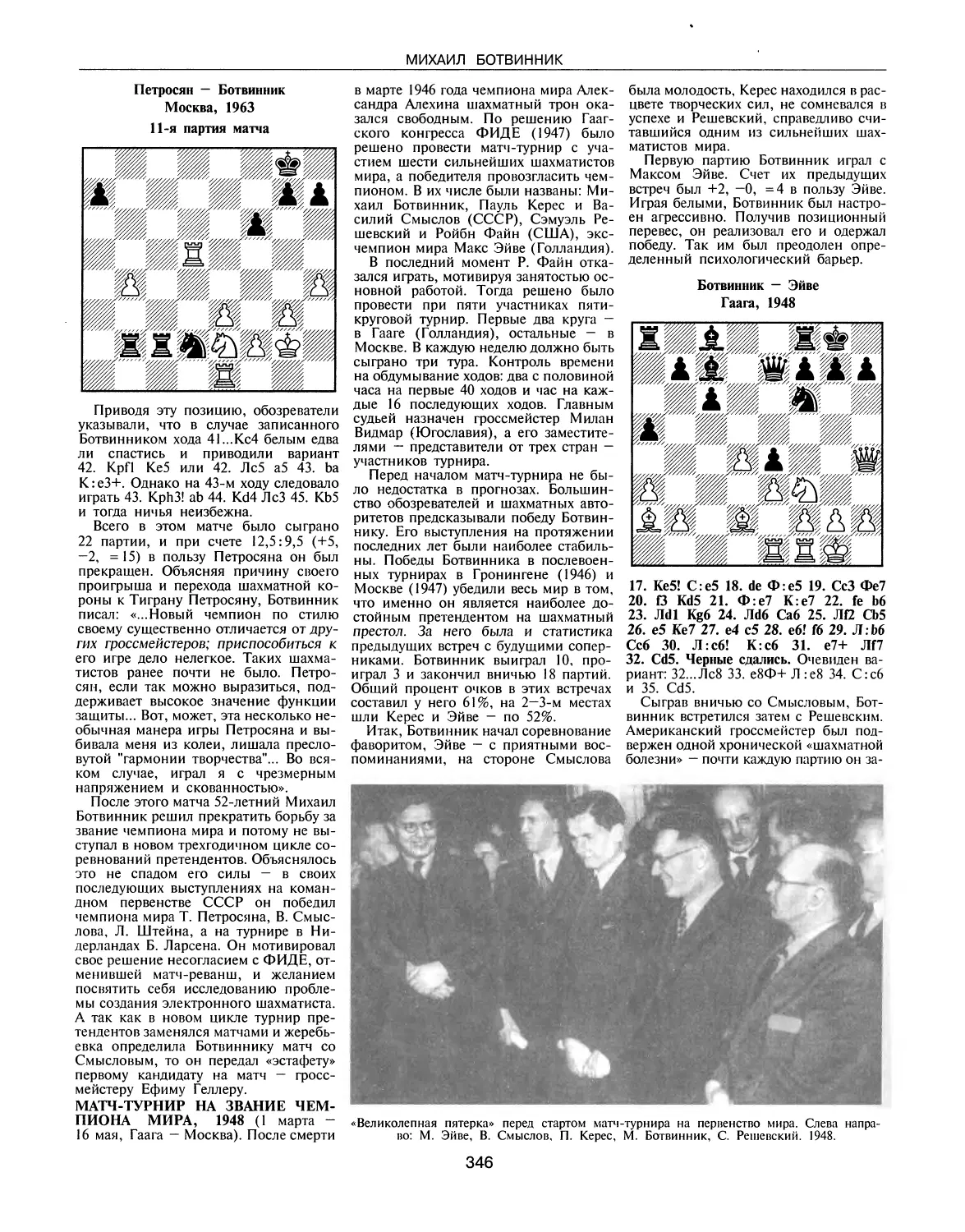

УДК 794.1(092) ББК 75.581г JI59

Председатель Научно-редакционного совета издательства «Большая Российская энциклопедия» лауреат Нобелевской премии

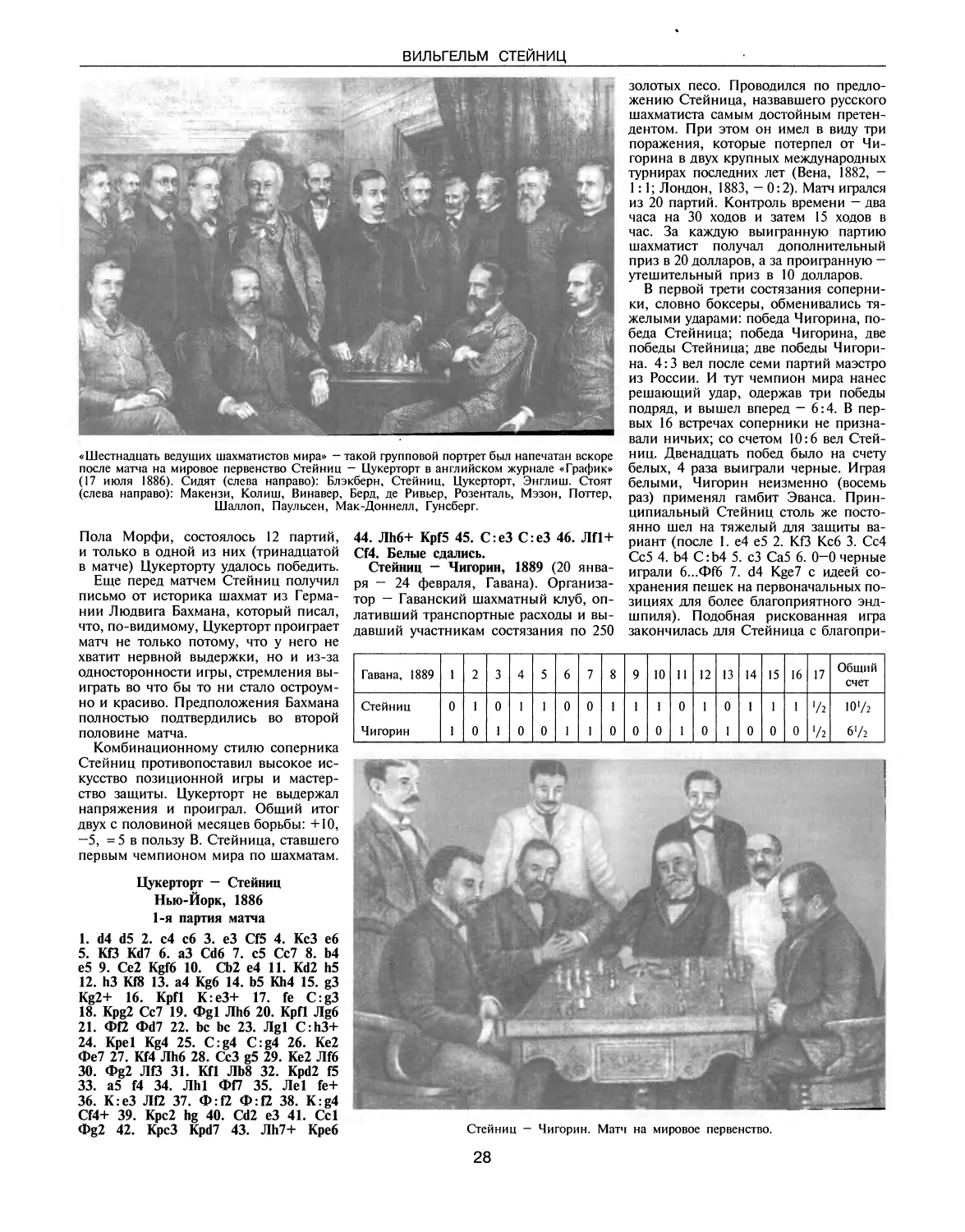

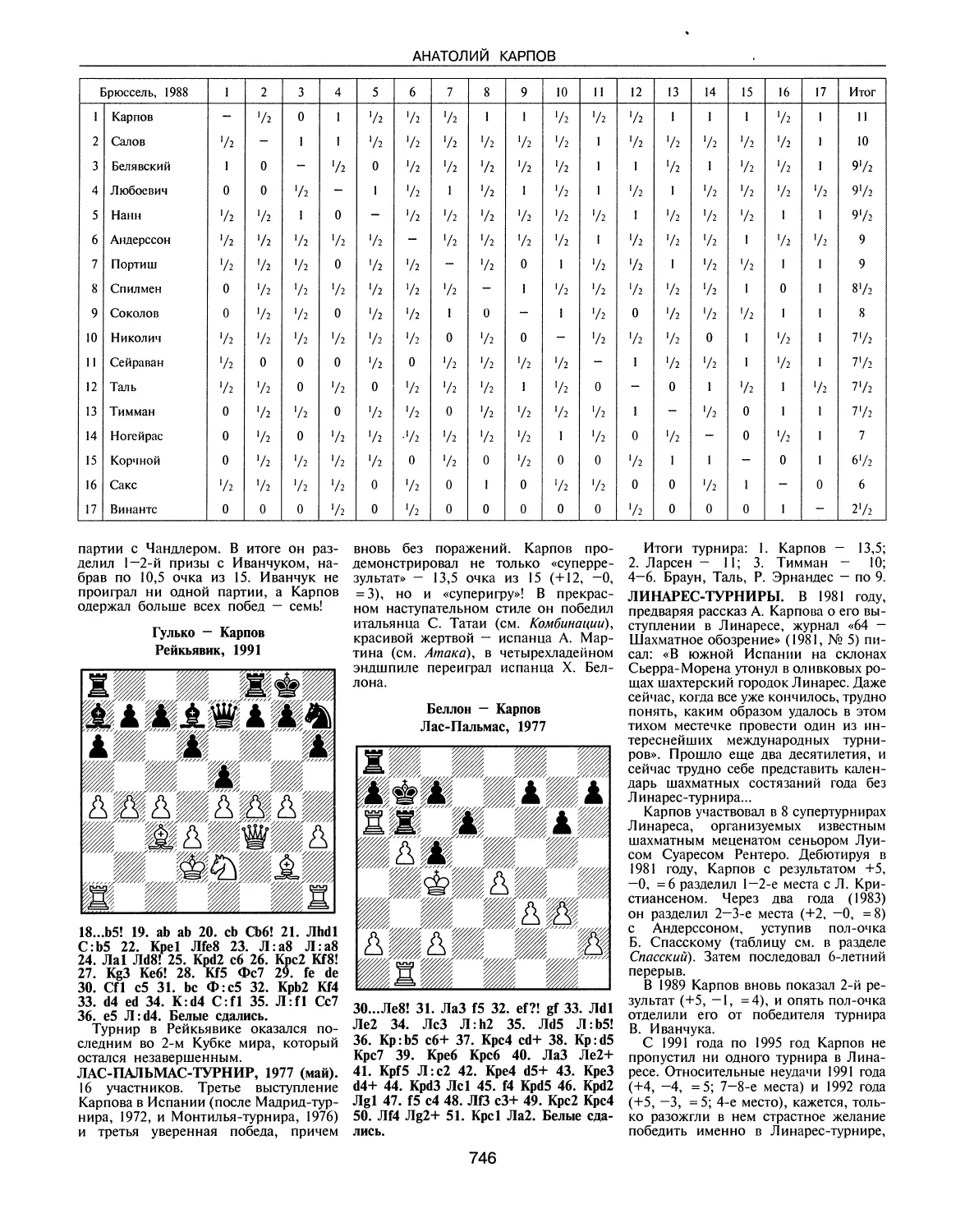

А. М. ПРОХОРОВ

Главный редактор и директор издательства

А. П. ГОРКИН

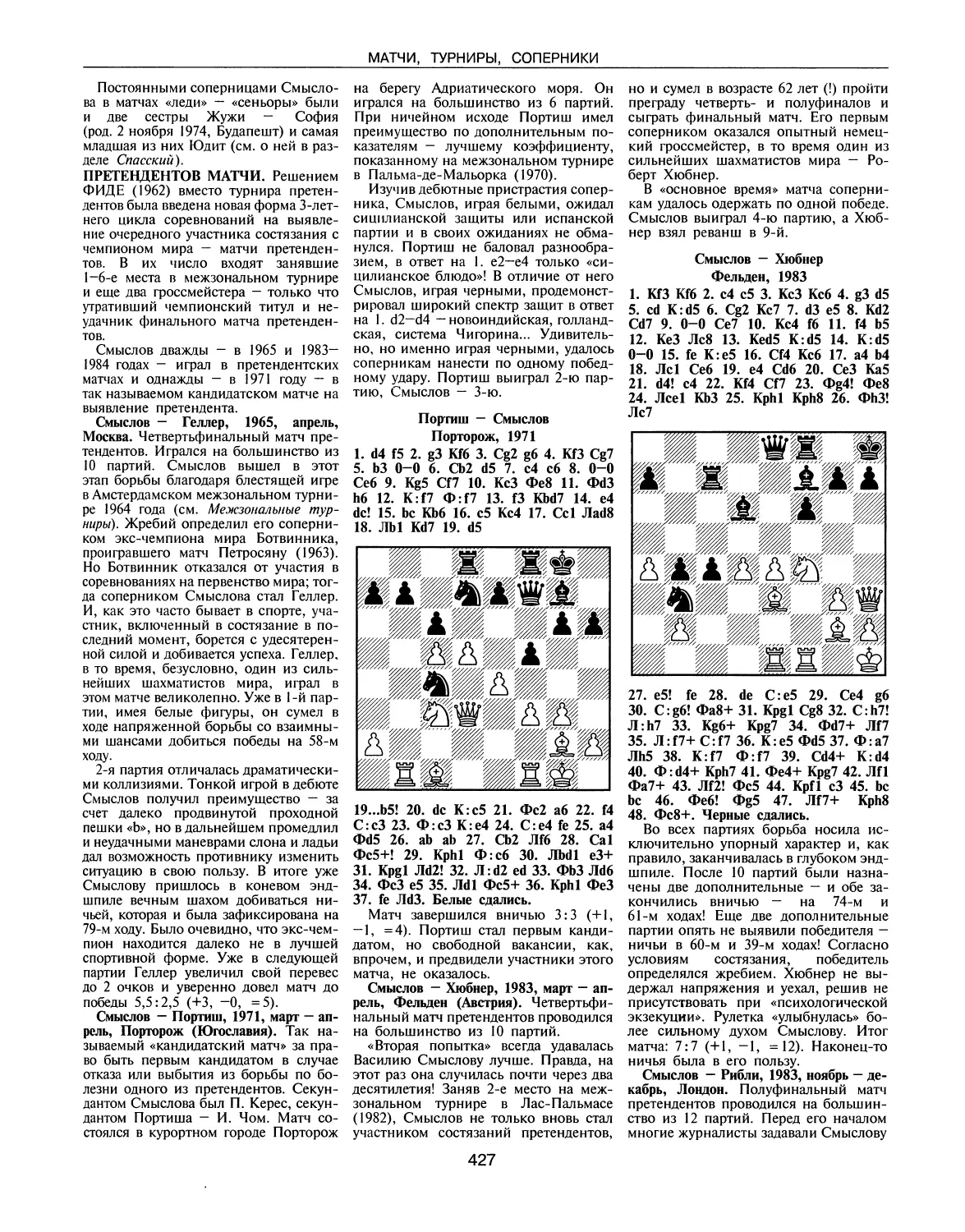

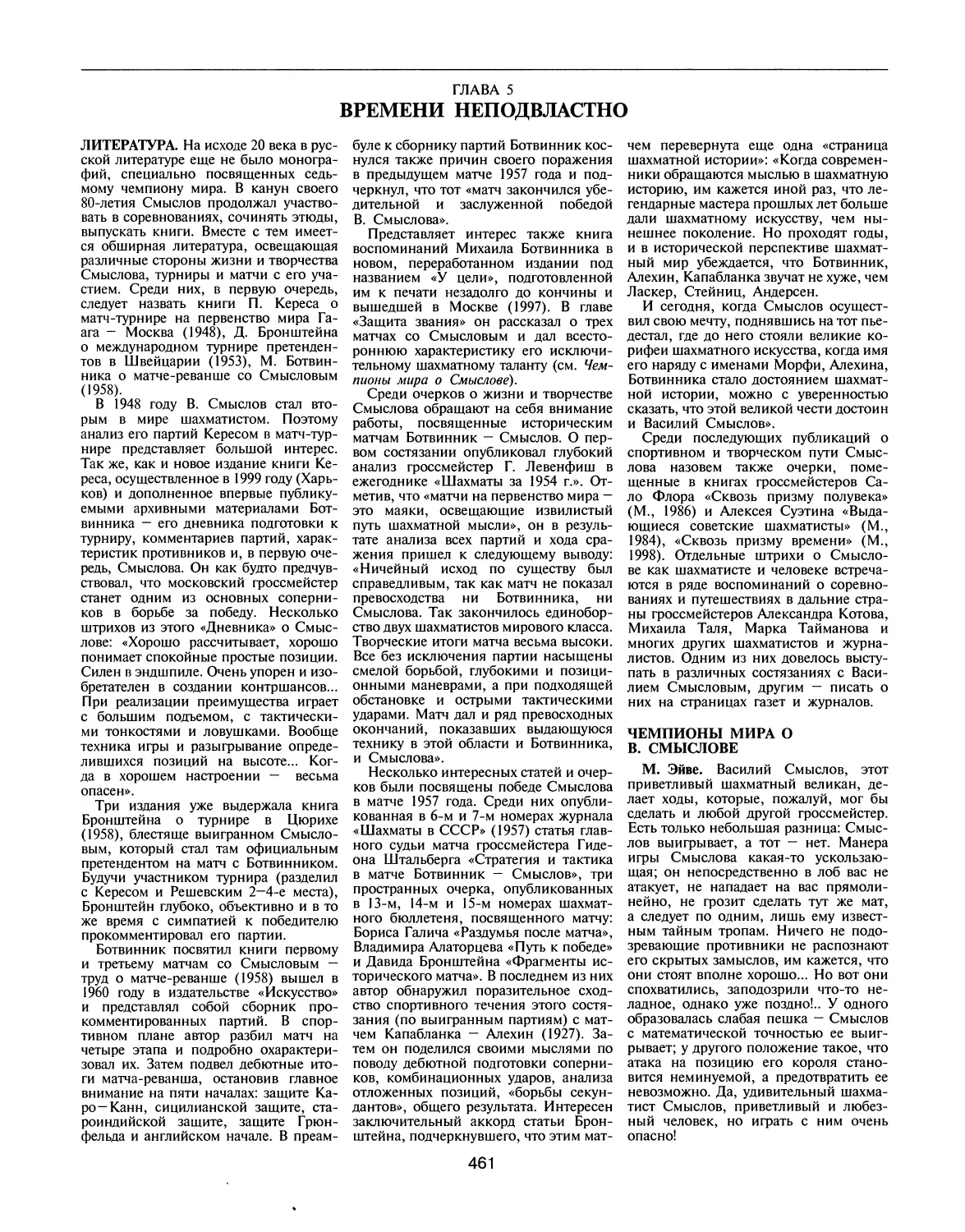

Заместители главного редактора издательства

В. И. БОРОДУЛИН, В. М. КАРЕВ, Л. И. ПЕТРОВСКАЯ

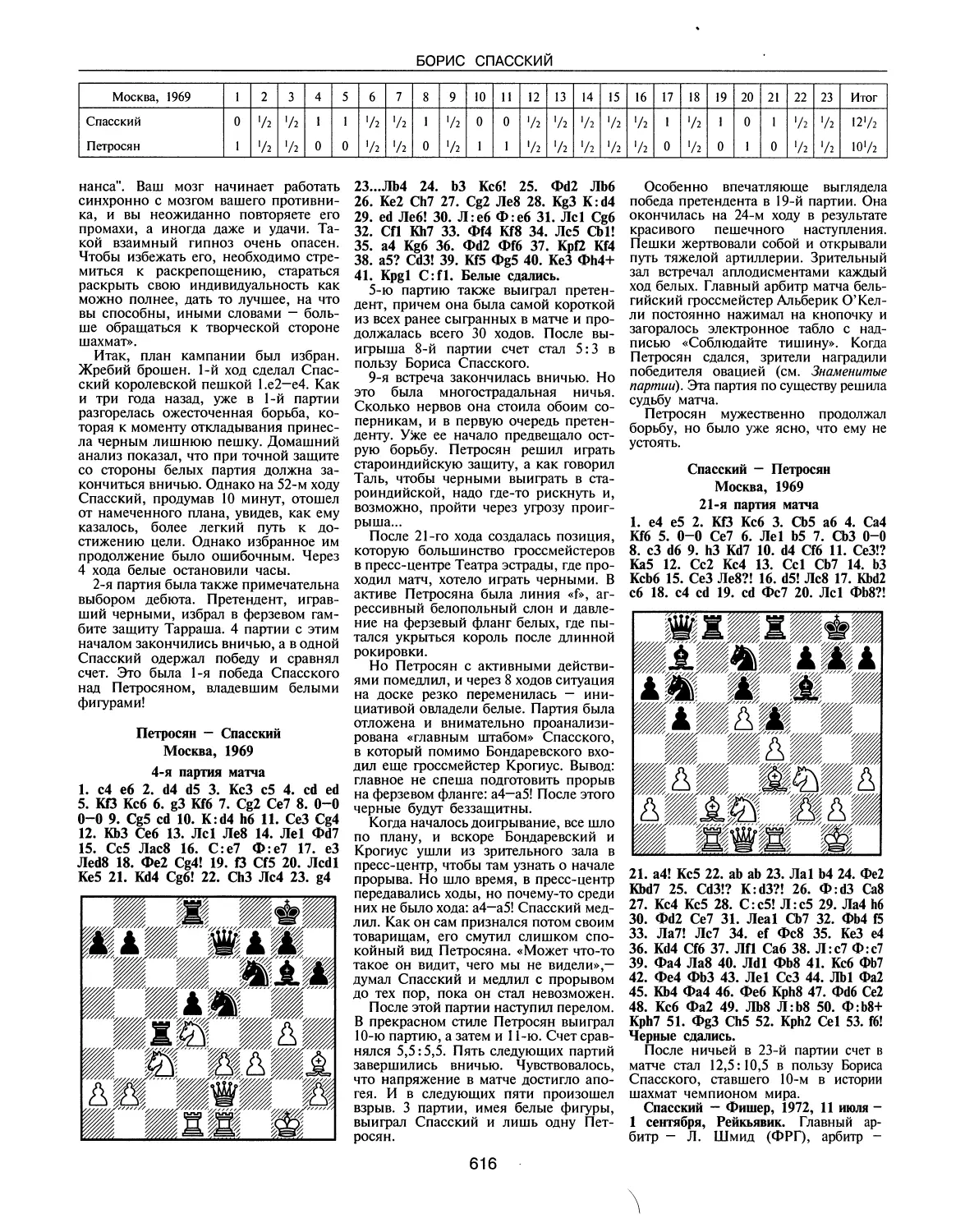

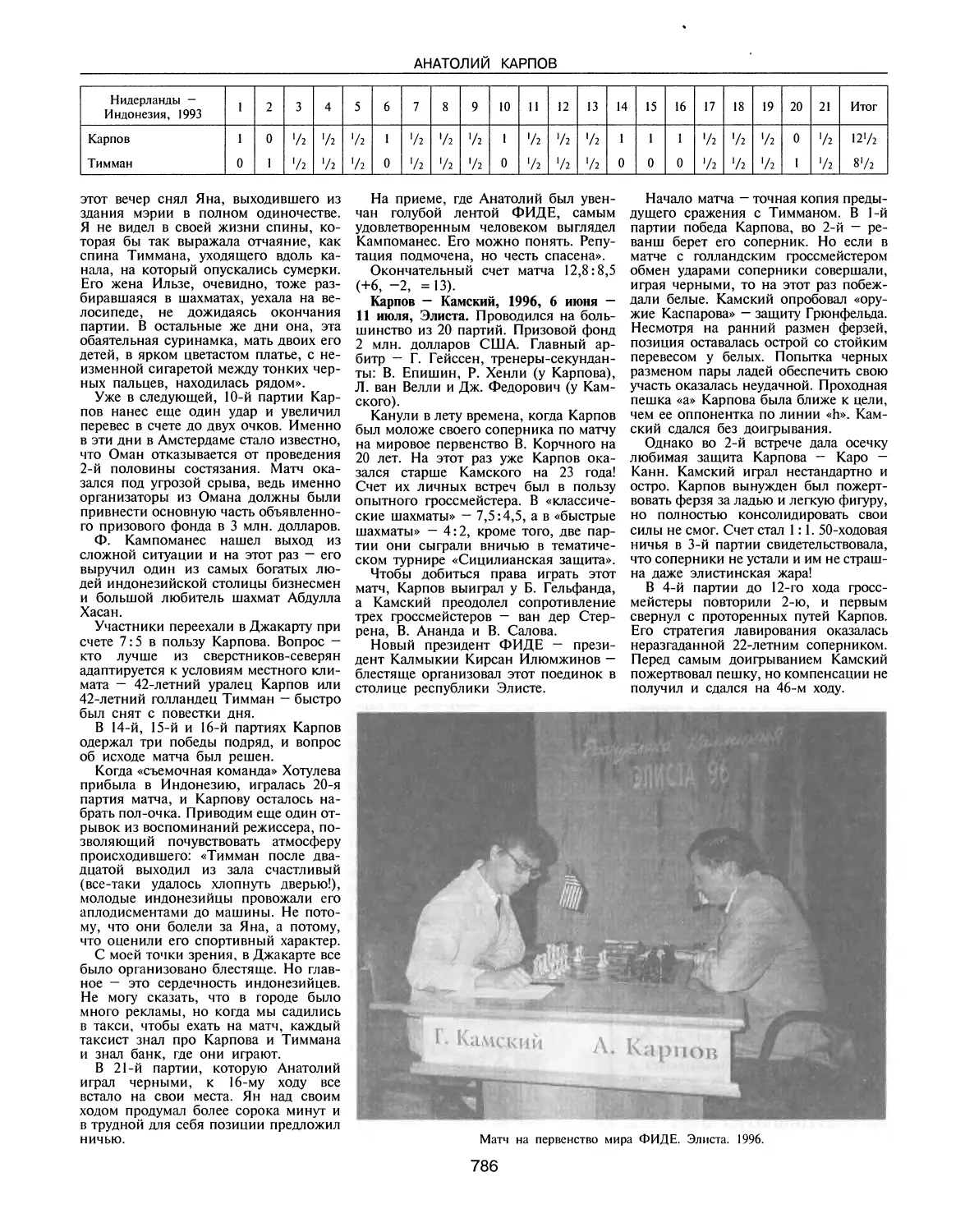

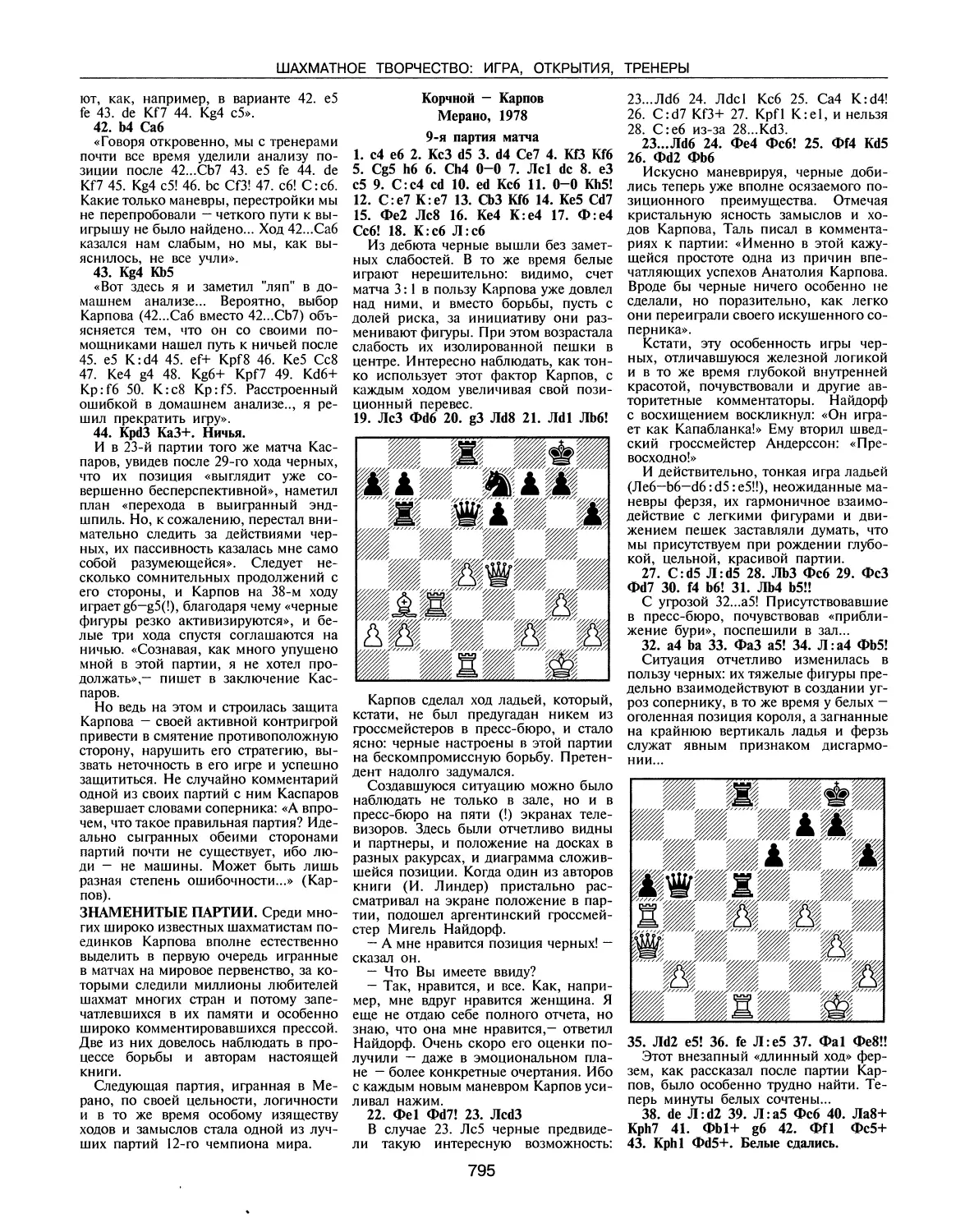

Первый заместитель директора издательства

Н. С. АРТЕМОВ

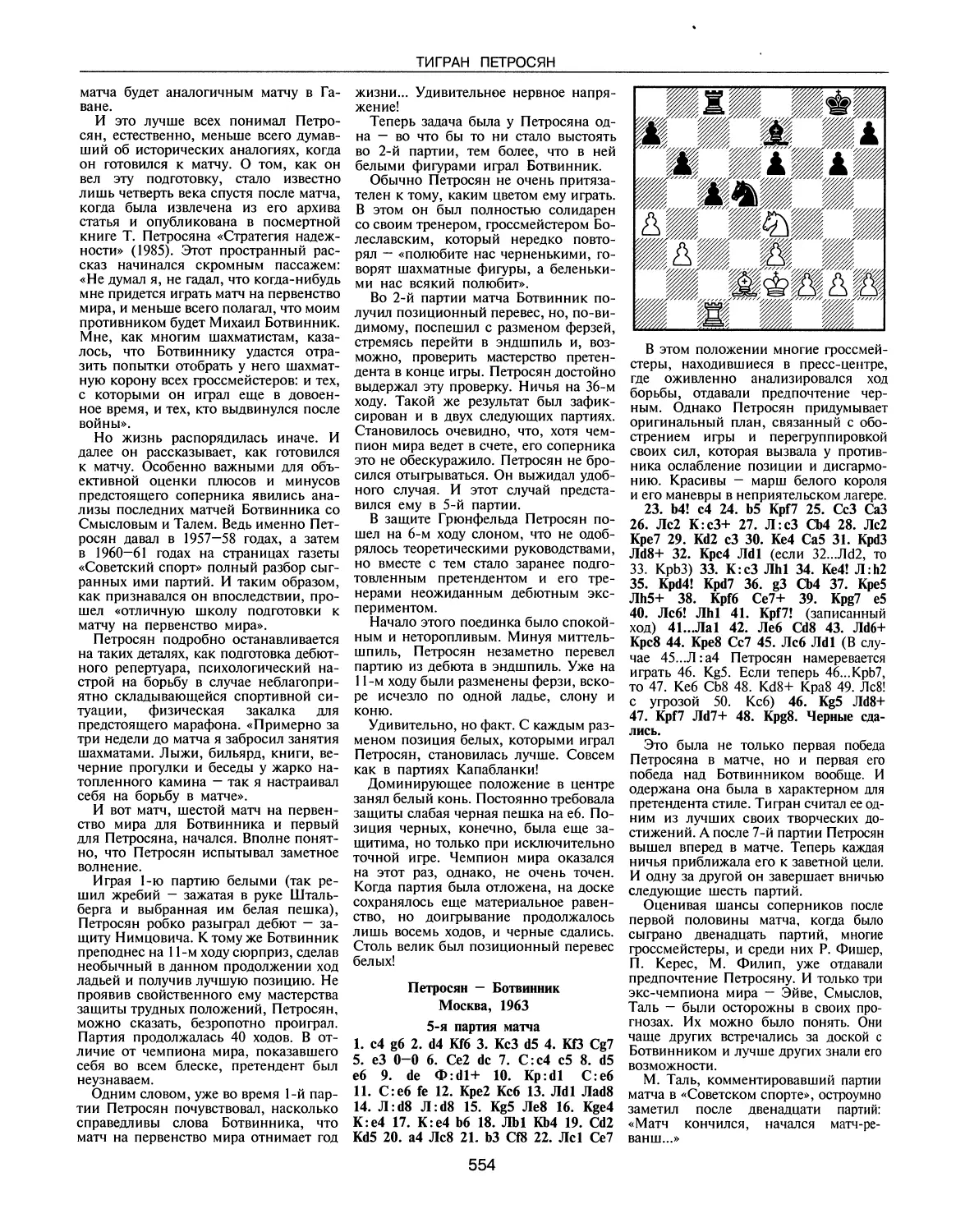

Автор проекта доктор наук А. П. ГОРКИН Научный редактор гроссмейстер Ю.Л. АВЕРБАХ

В подготовке книги принимали участие:

Корректорская: С. Ф. ЛИХАЧЕВА (заведующая), старшие корректоры Л. С. ВАЙНШТЕЙН,

А.А. ВОЛЧЕНКОВА, Е.А. КУЛАКОВА,

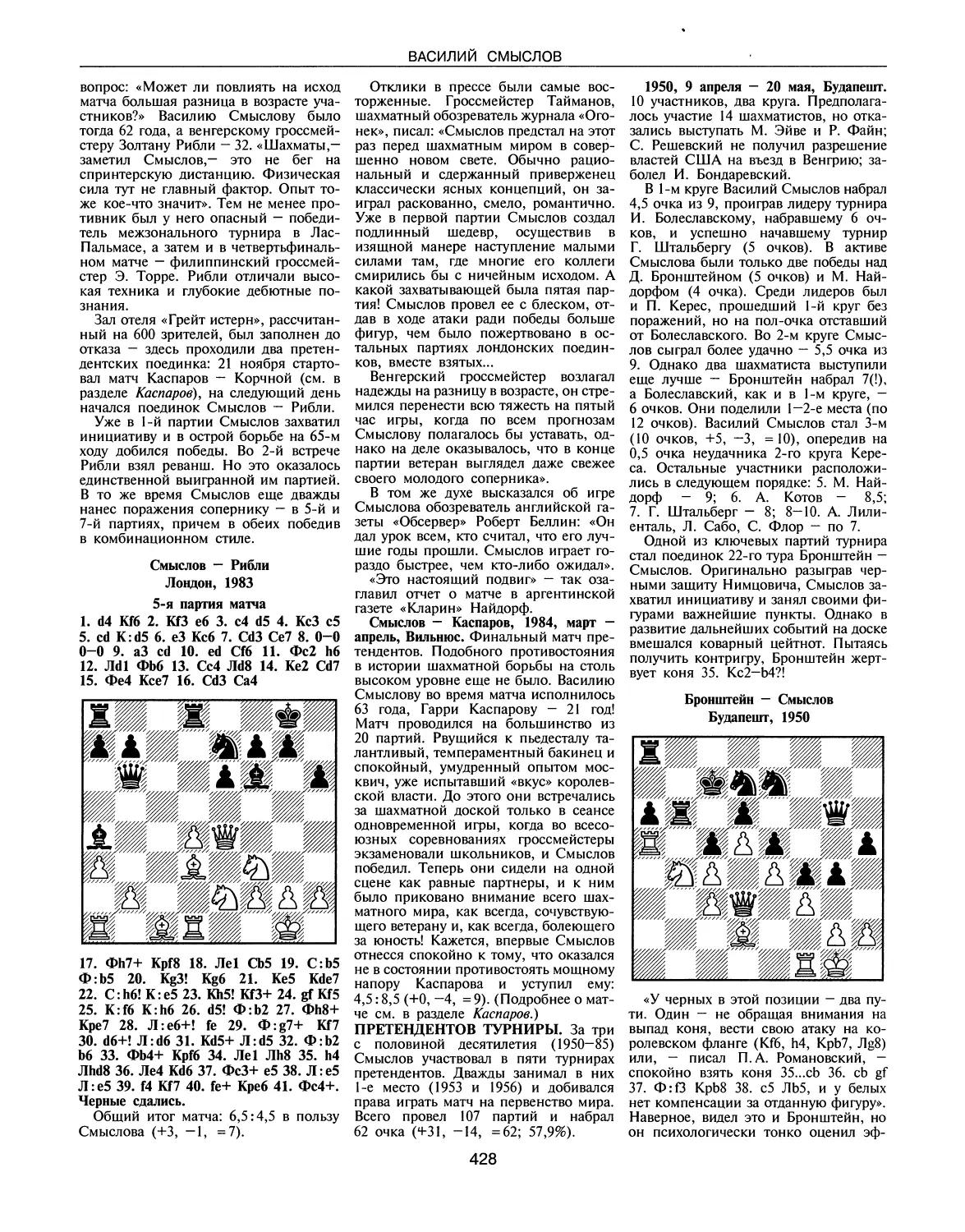

H. А. ПАЗУХИНА, Л. П. СИДОРОВА, А. С. ШАЛАЕВА, корректоры Л. Б. БЕЛОВА, О. А. ЗЛОБИНА.

Издательско-компьютерный отдел:

И. H. КОНОВАЛОВА (заведующая), ведущий инженер Н. В. ИВАНОВА, операторы О. С. ПОЗДНЯКОВА, О.А. РОДИНА,

Р. А. ЯКУБОВА, И. С. ЖУРАВЛЕВА, Л. В. КОРОТКОВА.

Производственный отдел: И. А. ВЕТРОВА (заведующая), ведущий инженер-технолог Г. Н. РОМАНОВА, ведущий специалист Г. С. ШУРШАКОВА, инженер-технолог В. Ф. КАСЬЯНОВА, ведущий технический редактор Т. Ф. АЛЕКСАНДРОВА, старший технический редактор T.A. ХЛЕБНОВА.

Составитель указателей

ведущий научный редактор А. Л. ГРЕКУЛОВА.

Редакторы: Н.А. ЖЕБРОВСКАЯ, Т. В. ФИРСАНОВА.

Редакция иллюстраций: А. Б. ЕВСЕЕВА, Е. Е. ИЗОТОВА.

Группа библиографии: Т. Н. КОВАЛЕНКО (руководитель), редактор Н.С. САПРИЦКАЯ.

Копировально-множительная лаборатория:

В. И. КЛИМОВА (заведующая), оператор О. И. ГАРАНИНА.

Перепечатка рукописи Н.А. ДОРОШЕНКО.

Компьютерный набор диаграмм В. И. МУРАХВЕРИ.

Оформление художника Е. С. ПЕРМЯКОВА.

© В. И. Линдер, И. М. Линдер, 2001. Текст, иллюстрации © Научное издательство

«Большая Российская энциклопедия», 2001. Редакционно-издательская подготовка ISBN 5-85270-233-1 © Издательство «Терра-Спорт». Внешнее оформление

ОТ АВТОРОВ

«Из всех вопросов, интересующих шахматный мир, быть может, наиболее важным является вопрос о звании чемпиона мира», — писал X. Р. Капабланка в 1937 году. Сегодня, когда человечество вступает в третье тысячелетие, справедливость этих слов стала еще более очевидной. Шахматы — один из феноменов цивилизации, и звание чемпиона мира окружено ореолом почитания великих возможностей человеческого ума. Это подтверждает пример 13 гениев, взошедших на шахматный Олимп.

О них издано немало трудов как биографического характера, так и посвященных исследованию творчества. Однако авторы данной книги решили раздвинуть границы повествования, показать вклад каждого чемпиона в шахматное искусство на фоне современной ему эпохи. Это означало не только описание всех сторон жизни и спортивных достижений, особенностей творчества, анализ теоретической и литературной деятельности, но и емкие характеристики соперников и наиболее важных состязаний. Ибо, как справедливо сказал М. Таль, «...историю борьбы за мировое первенство создают не только чемпионы, но и те, кто составил им блестящую конкуренцию». При этом авторы отошли от традиционного признания соперниками лишь тех, кто играл матчи на первенство мира или близко подходил к подножию Олимпа, подобно А. Рубинштейну, П. Кересу, Е. Геллеру, Л. Портишу... Мы включили в их число более широкий круг шахматистов экстра-класса, в разные периоды и в различных соревнованиях конкурировавших за победу с чемпионами мира и тем самым способствовавших возмужанию гения, а затем и сохранению его силы и стабильности. Более того, сегодня закономерно отметить вклад сильнейших шахматисток мира, сражавшихся и сражающихся наравне с мужчинами, — Веры Менчик, Ноны Гаприндашвили, Майи Чибур- данидзе, Се Цзюнь, Жужи и Юдит Полгар, включив их в число соперников чемпионов мира.

Созданию столь непростой книги, по нашему мнению, способствовала необычная и, возможно, неожиданная для читателей форма повествования — соединение информационного принципа энциклопедии с динамичностью, живостью, увлекательностью изложения фактов, проблем, мнений. В итоге «родилось» про¬

изведение, не имеющее аналогов в энциклопедической и шахматной литературе. По существу в одном томе соединены тринадцать энциклопедий, каждая из которых в основе своей посвящена жизни и деятельности одного из чемпионов мира.

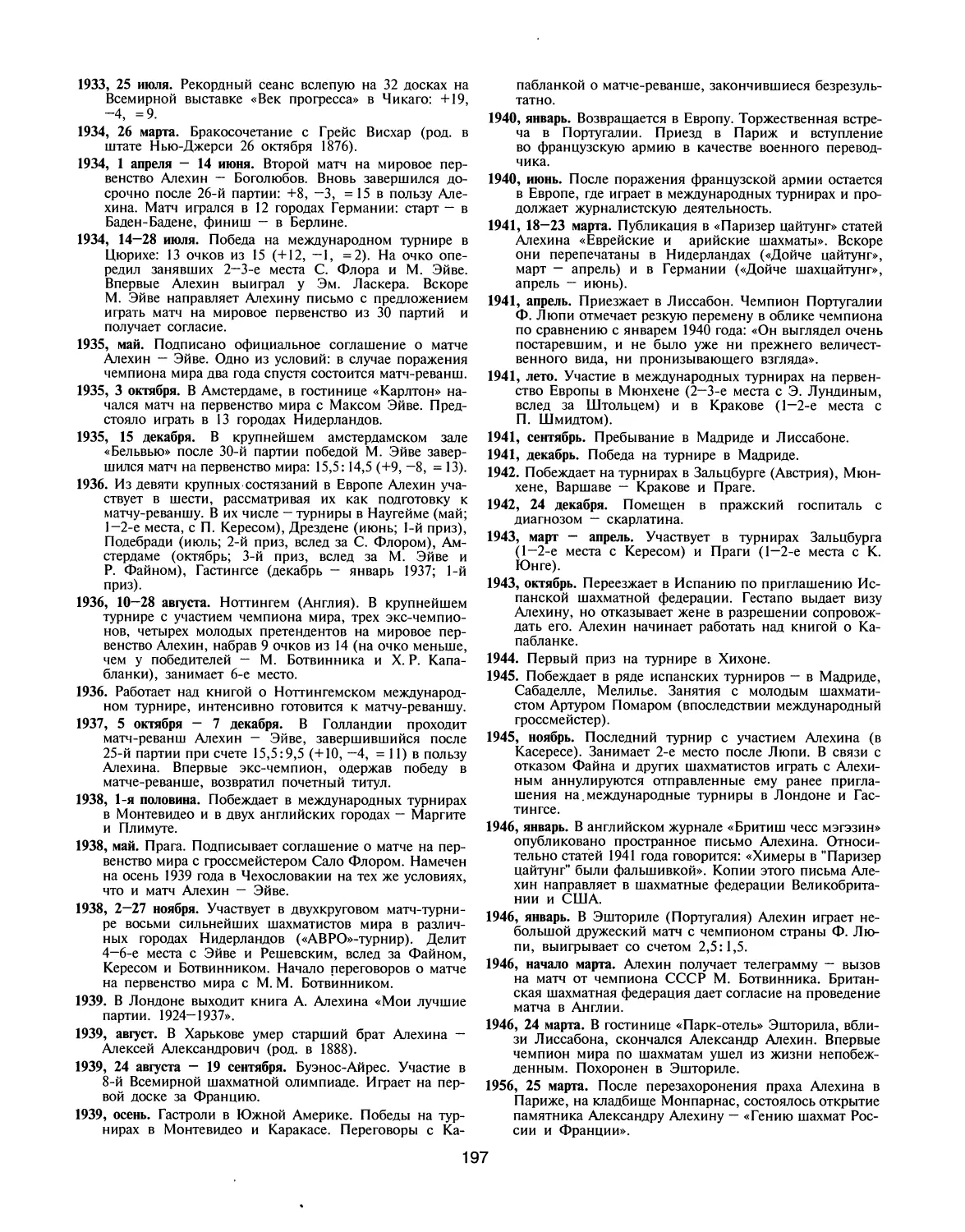

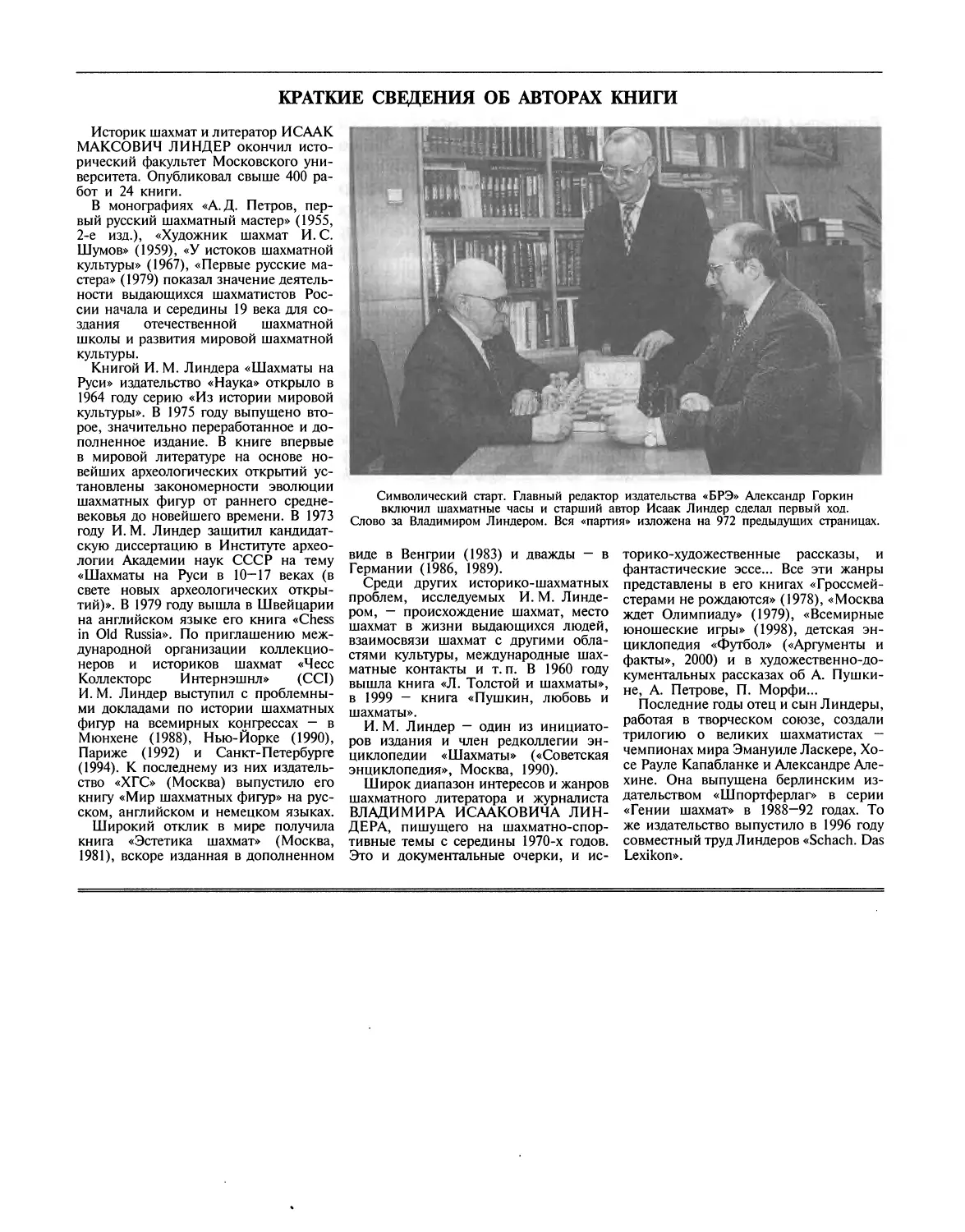

Идея и проект книги были подсказаны главным редактором издательства «Большая Российская энциклопедия» А. Горкиным. Авторы с энтузиазмом приняли предложение. В нашем личном архиве накоплен огромный материал о сильнейших шахматистах мира. У нас был опыт создания трилогии о чемпионах мира Эм. Ласкере, X. Р. Капабланке и А. Алехине, изданной в 1988—92 годах. Со многими из чемпионов мира мы были лично знакомы и, что для настоящего труда представляется особенно ценным, стали очевидцами всех послевоенных (кроме Рейкьявика, 1972) матчей на первенство мира. В архиве авторов есть письма почти всех чемпионов мира и редкие фотографии, часть которых публикуется впервые. Понятно, что не все фото отвечают современному уровню полиграфии, просим читателей отнестись к этому снисходительно.

В своей работе мы стремились использовать также максимум русской и иностранной литературы — книг, журналов, газет, в которых можно было найти не только известные, но и малознакомые, порою совсем неизвестные широкому читателю факты.

В очерках и эссе, специально написанных для настоящей книги, мы стремились передать наше личное восприятие ауры великих шахматистов, раскрыть непреходящую ценность их партий и литературного творчества.

И путь каждого чемпиона от колыбели до Олимпа, «через тернии к звездам» читатель сможет проследить по этапам его главных спортивных достижений. В этом издании впервые предлагаются вниманию читателей: подробная статистика матчевых и турнирных выступлений в различных командных и личных состязаниях; фундаментальное описание жизненного пути каждого чемпиона, шахматного творчества и литературного наследия; наглядное соединение в их творчестве трех главных элементов шахмат — науки, искусства и спорта.

Авторы считали необходимым наряду с характеристикой соперников в борьбе за мировое первенство, соратников в этих сражениях отдельными штрихами показать связь шахмат¬

ного искусства с другими областями жизни и культуры. Поэтому читатель найдет на страницах книги упоминания об А. Эйнштейне и

С. Прокофьеве, А. Куприне и Д. Ойстрахе, Г. Вишневской и Р. Ростроповиче, Стинге и В. Высоцком, Н. Глазкове и Д. Кугультинове и даже встретит имена общественных и политических деятелей Иоанна Павла II и М. Тэтчер, И. Сталина и JI. Брежнева, М. Горбачева и Г. Алиева, Б. Ельцина и А Яковлева...

Все это позволяет шире представить чемпионов мира в многообразии их жизненных интересов, устремлений, поступков и как харизматические личности, наделенные одаренностью в различных областях человеческой деятельности. «...Какое величие быть королем, властвующим не по правам престолонаследия и не по случайностям плебисцита, а в силу остроты своего ума», — писал Александр Куприн о завоевавшем звание чемпиона мира Алехине.

Королям шахматного мира обеспечено бессмертие независимо от сроков пребывания на троне. Их имена овеяны одновременно ореолом всемирной славы и тайной непобедимости. Они так непохожи и в чем-то удивительно дополняют друг друга, а каждый следующий открывает новые горизонты шахматного искусства.

Существующая пятнадцать столетий шахматная игра дала великий импульс компьютерному прогрессу второй половины 20 века. Свою лепту в него внесли и двое из славной когорты — М. Эйве и М. Ботвинник. А 13-й чемпион мира Г. Каспаров стал одним из лидеров компьютерного наступления, внедряя в жизнь оригинальные проекты процветания шахмат в «паутине» Интернета.

Все эти стороны жизни и деятельности чемпионов мира нашли отражение в настоящей энциклопедии.

Несколько строк о структуре и специфике издания.

Каждый раздел состоит из пяти глав:

1. Жизнь и судьба. 2. Матчи, турниры, соперники. 3. Шахматное творчество: игра, открытия, тренеры. 4. Писатель и журналист. 5. Времени неподвластно.

Вступлением к повествованию о каждом чемпионе служат «Основные даты жизни и творчества».

Специфика избранной формы допускает отдельные повторения в рассказах о соревнованиях, в которых участвуют два и более чемпионов мира. Это, в первую очередь, матчи на первенство мира. Во-вторых, крупные турниры, такие, как Гастингс — 1895, С.-Петербург — 1914, Нью-Йорк — 1924 и 1927, Ноттингем — 1936, Гаага — Москва — 1948, и т. д. Основное внимание уделяется при этом творческим успехам или неудачам героя раздела.

Другая особенность связана с трудностью выбора имен соперников для характеристики творческих и спортивных достижений того или иного чемпиона. С одинаковым основанием могли быть включены в два, а то и в три раздела, например: очерки о Блэкберне — в разделы «Стейниц» и «Ласкер», о Рети — «Капабланка» и «Алехин», о Кересе — «Ботвинник» и «Смыслов», о Корчном — «Петросян» и «Карпов», о Ларсене — «Спасский» и «Фишер», об Ананде, Тиммане, Гельфанде — «Карпов» и «Каспаров», и т.д. При этом авторы руководствовались важностью их встреч в данный период, участием в более значительном матче в борьбе за мировое первенство.

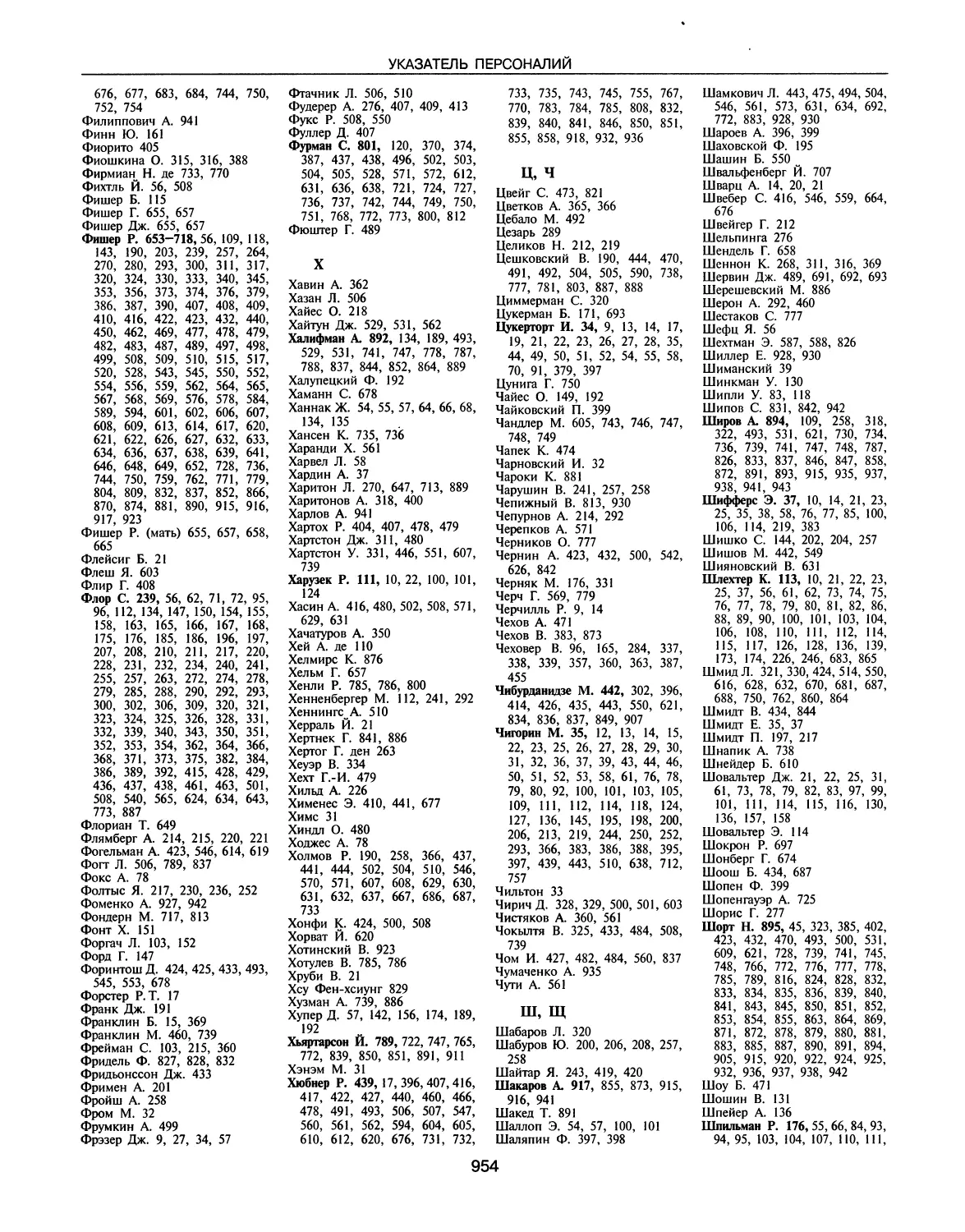

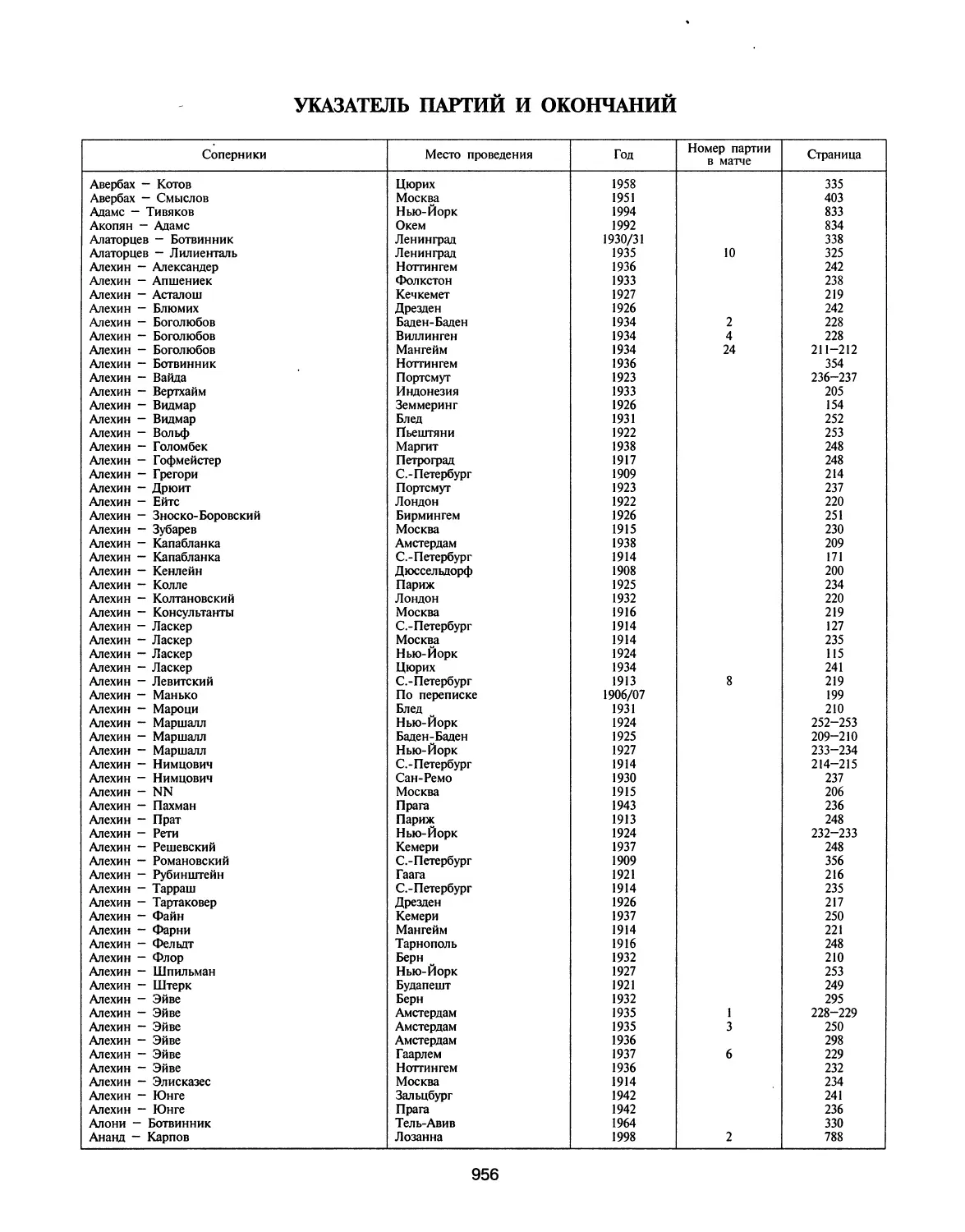

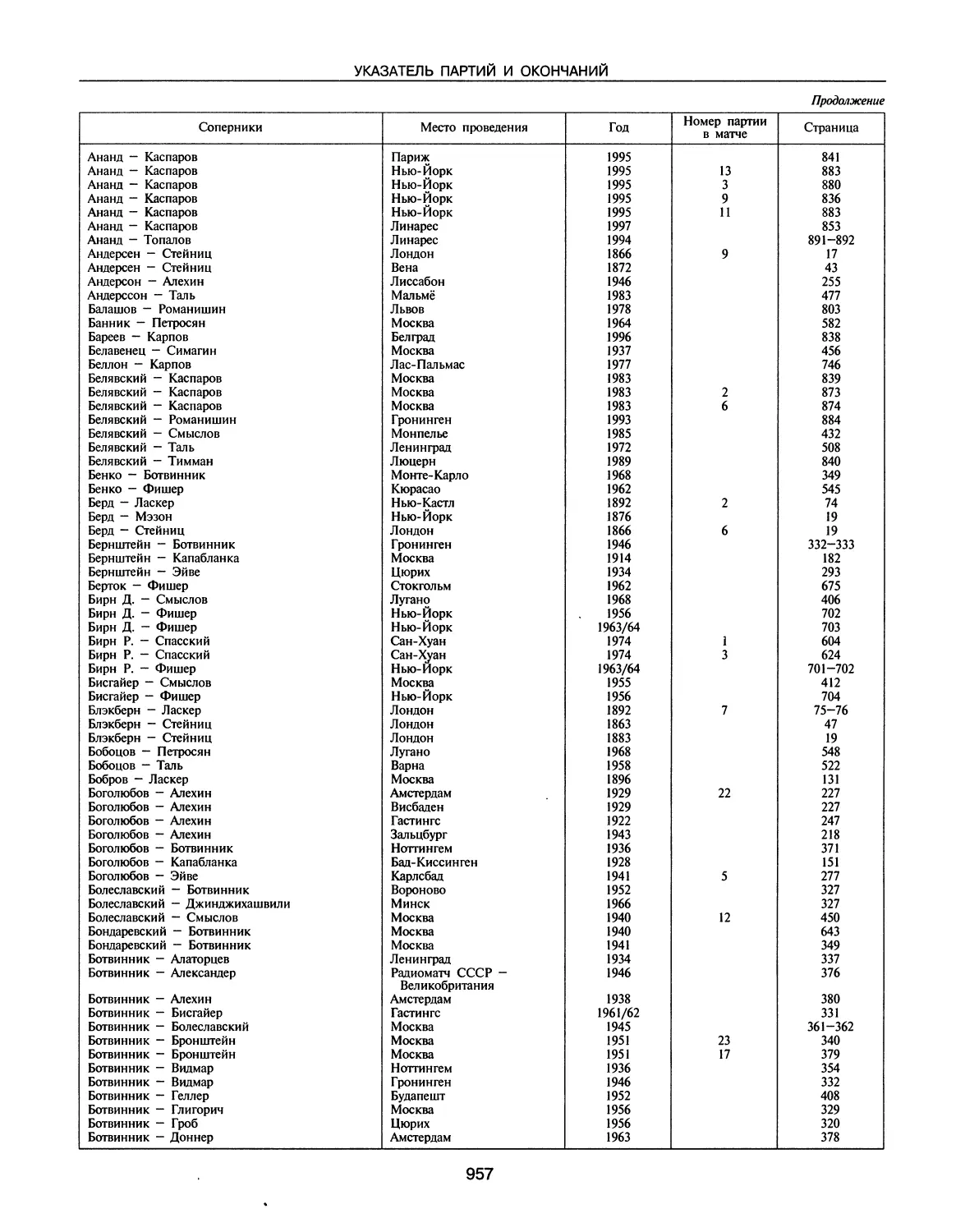

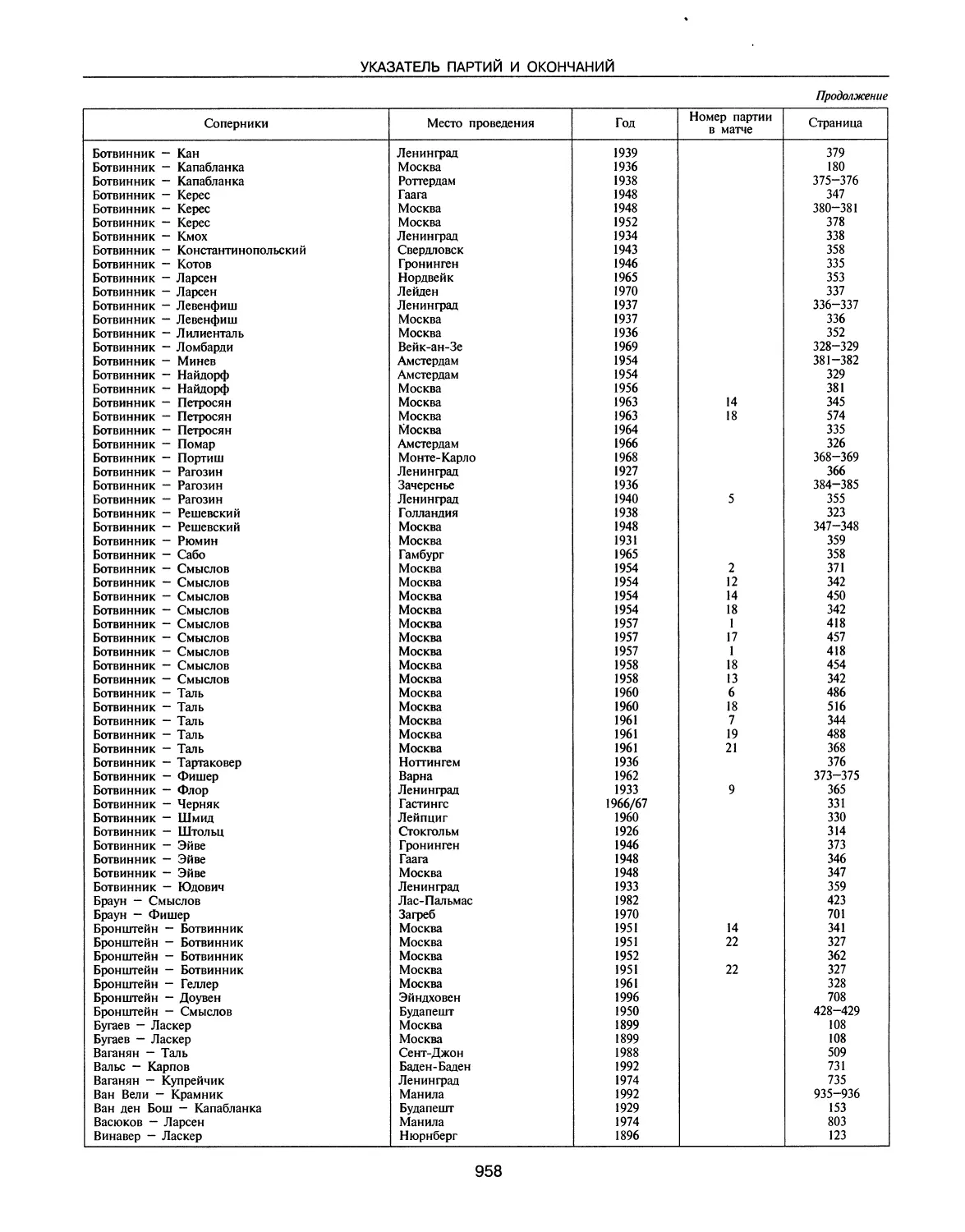

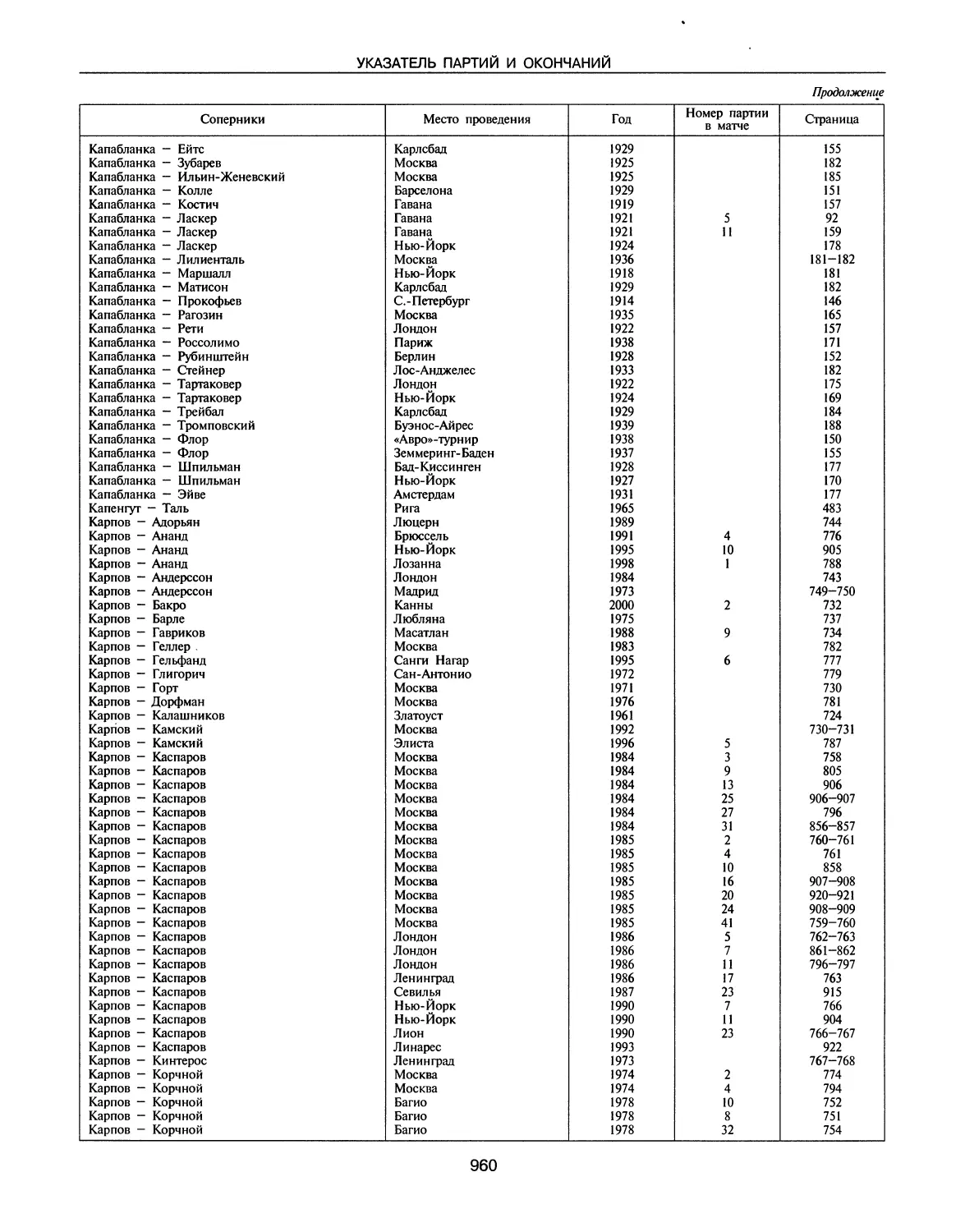

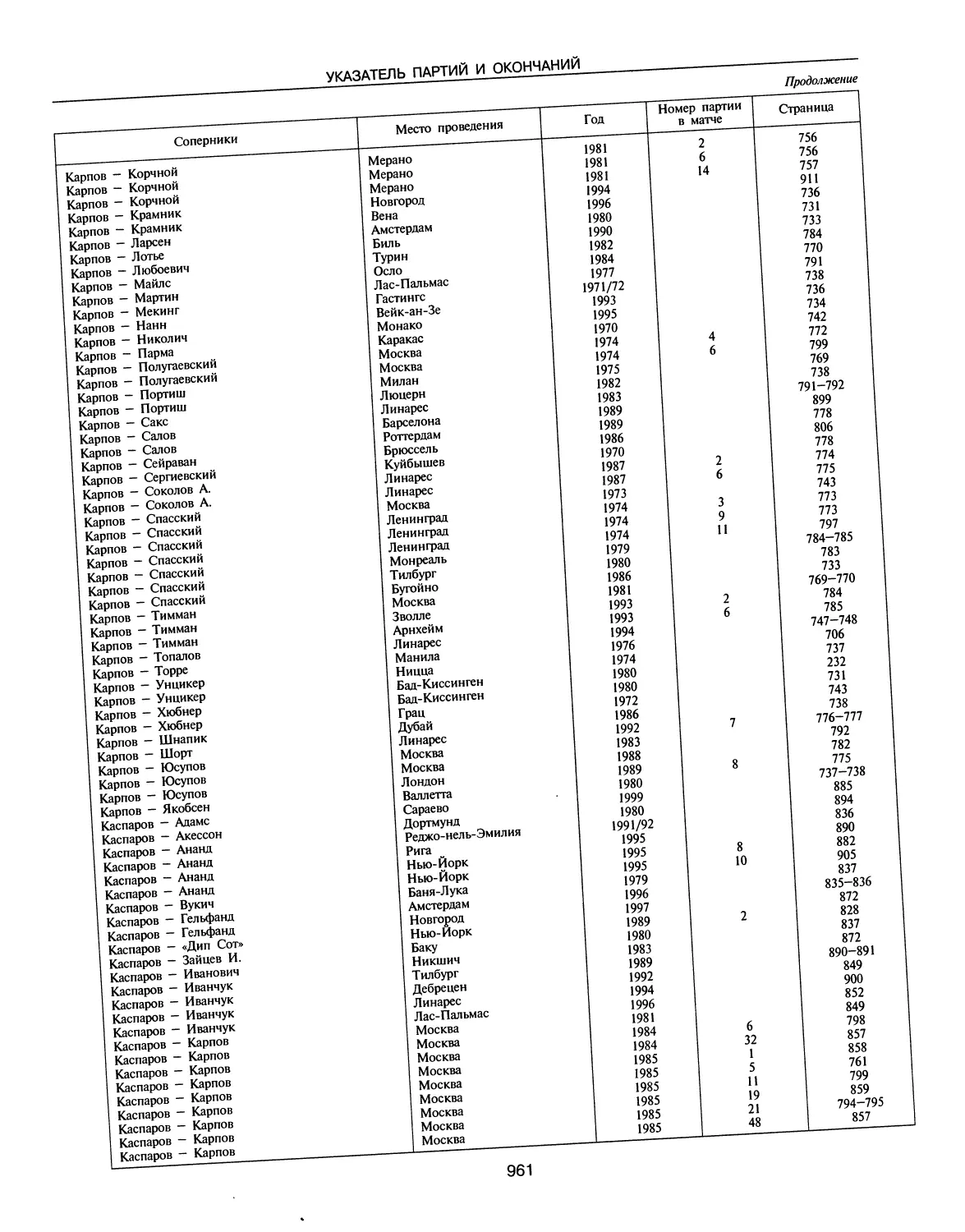

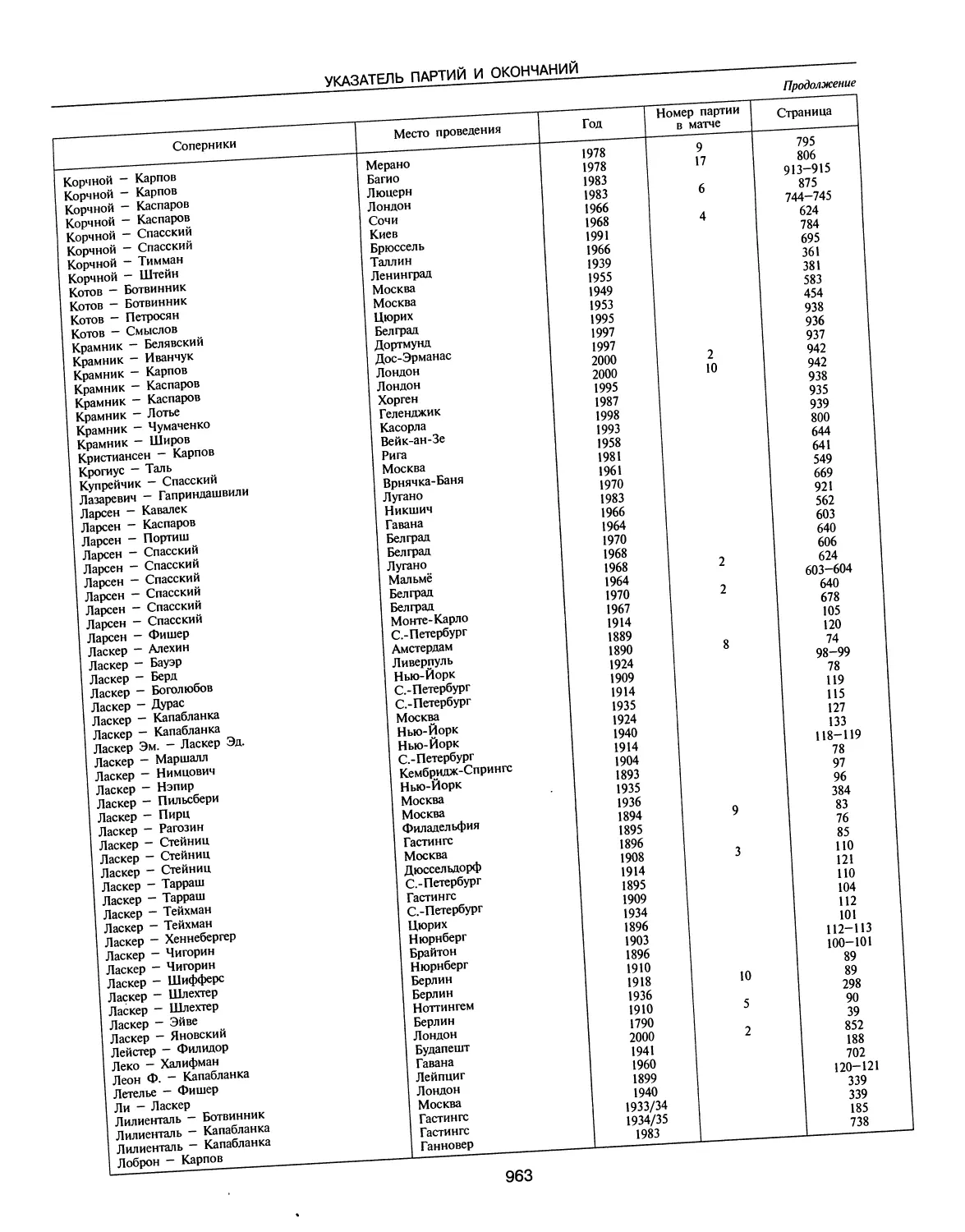

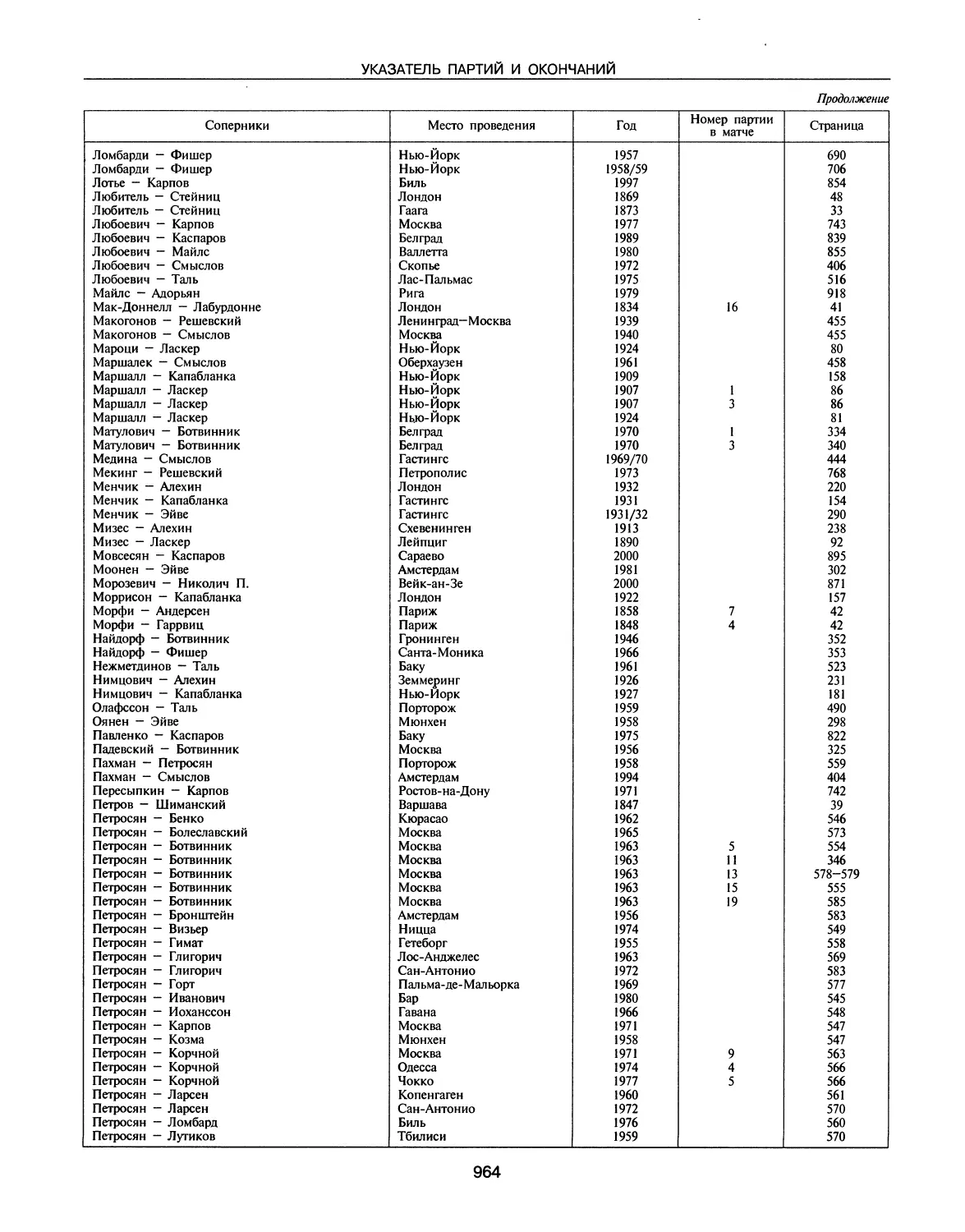

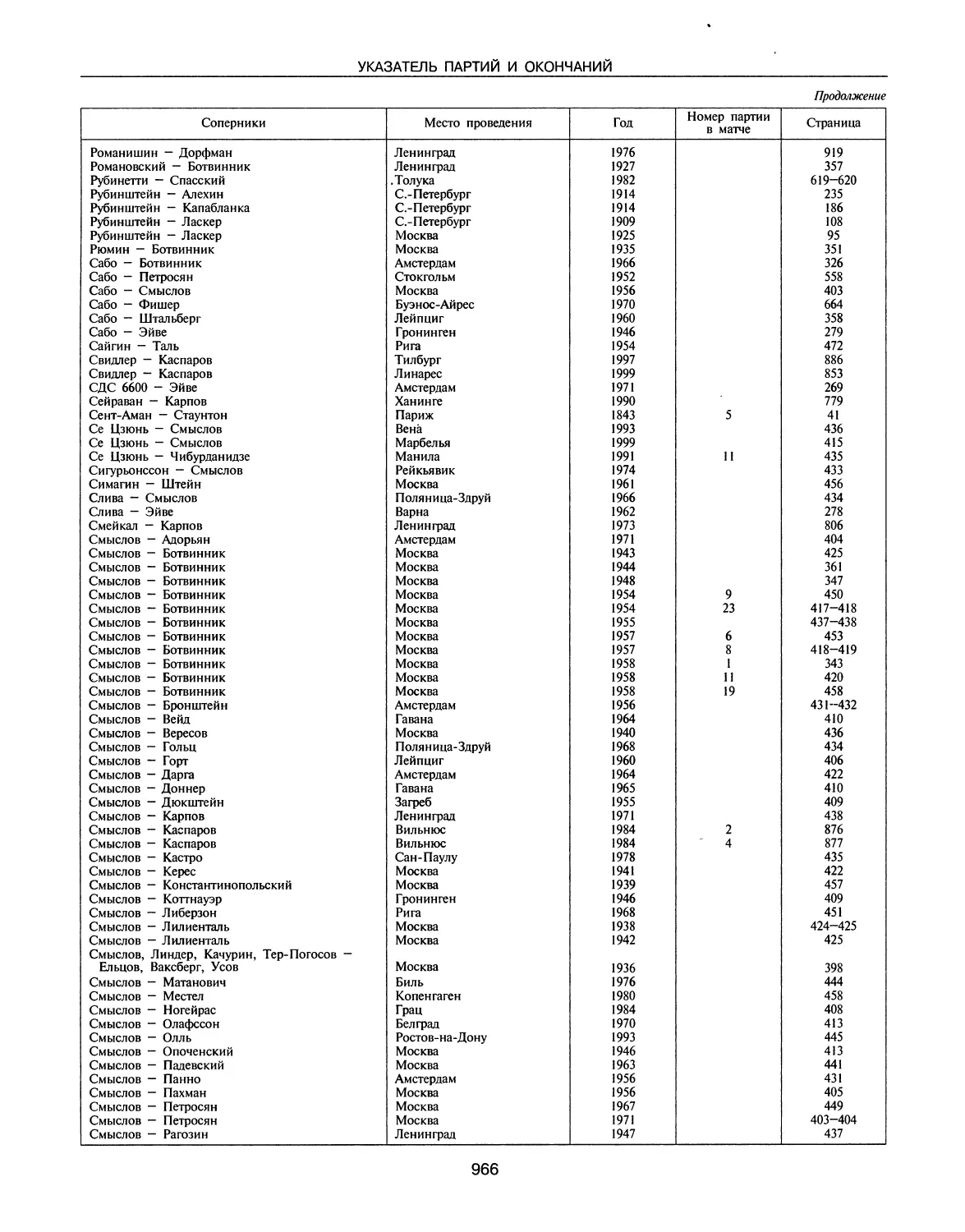

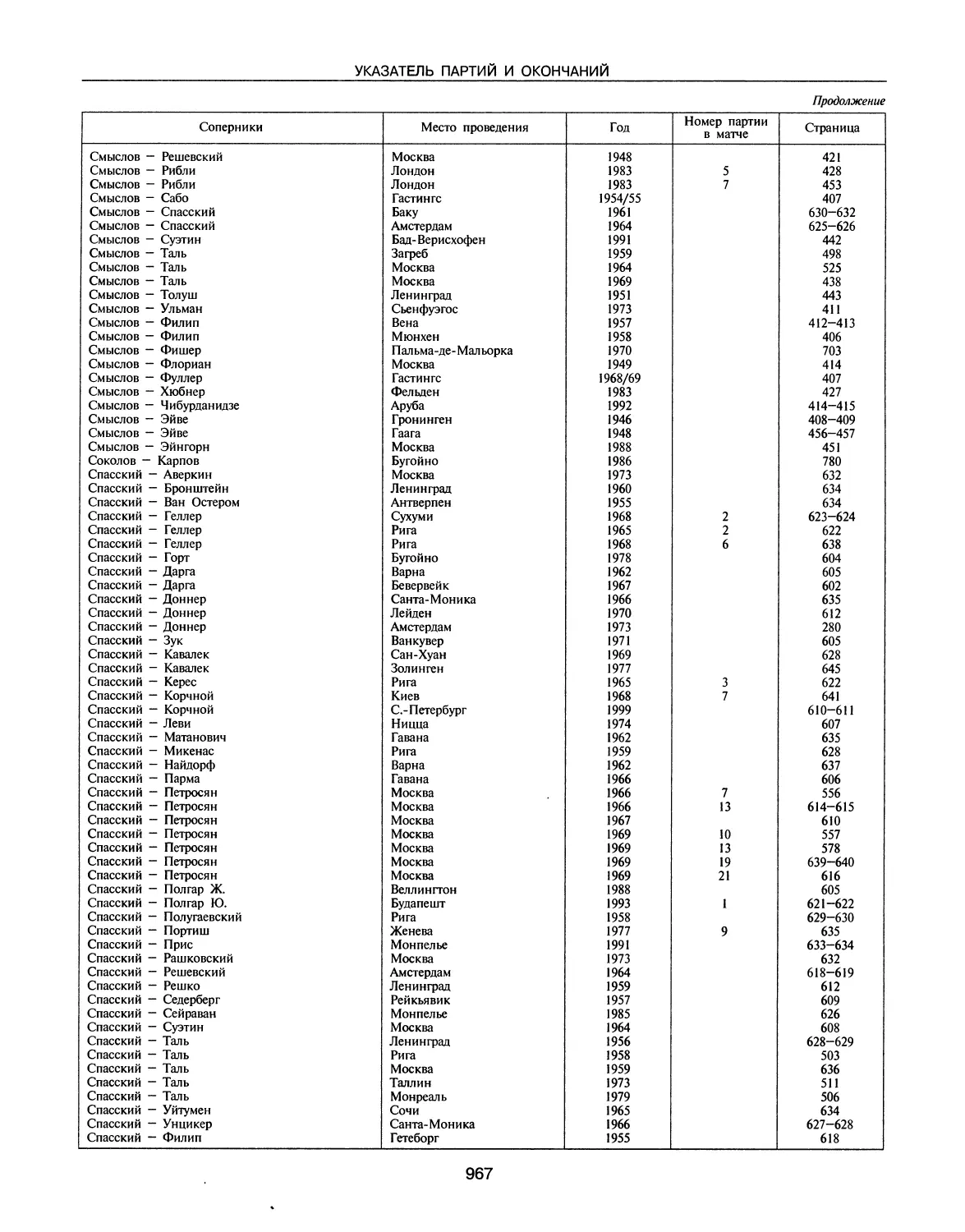

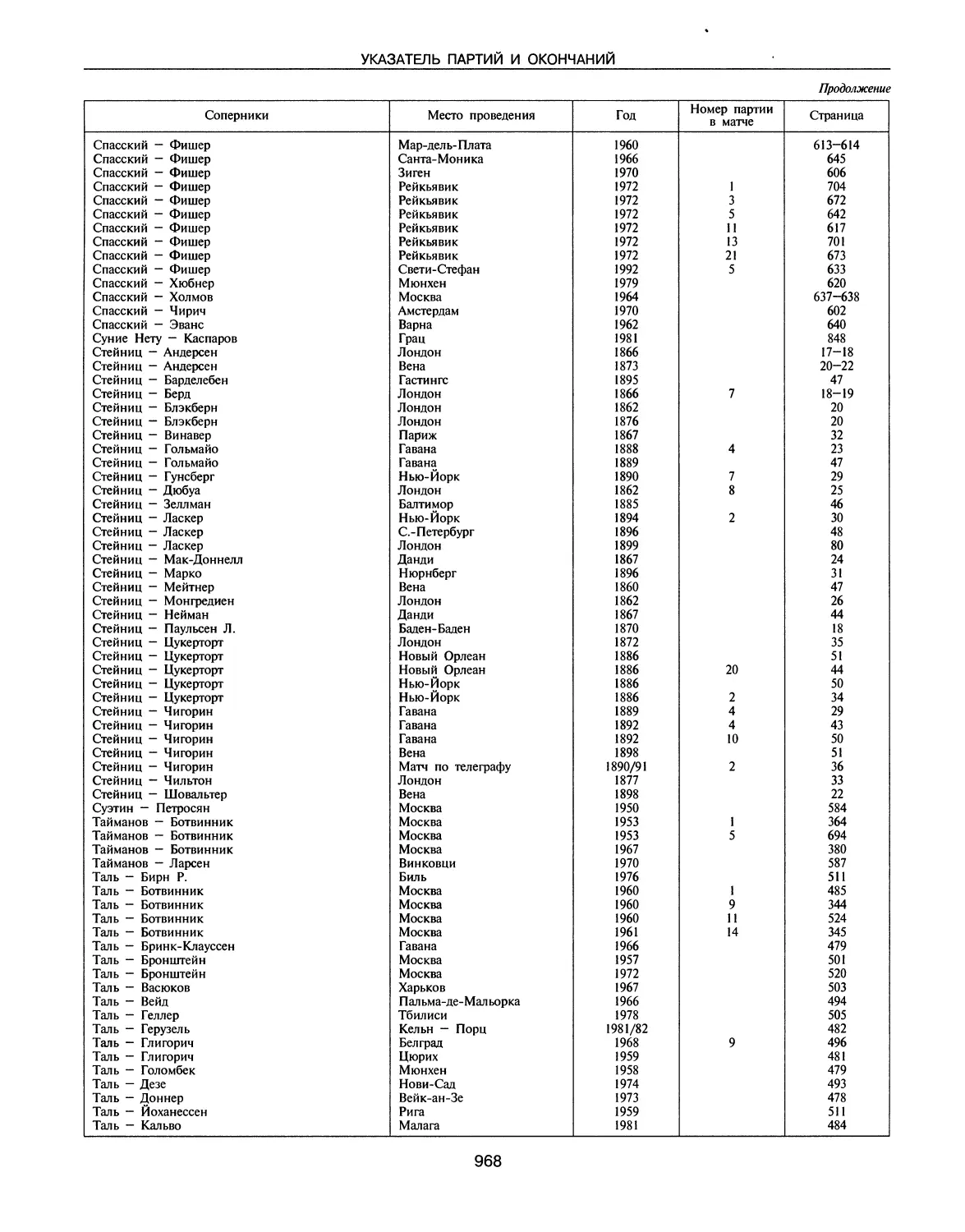

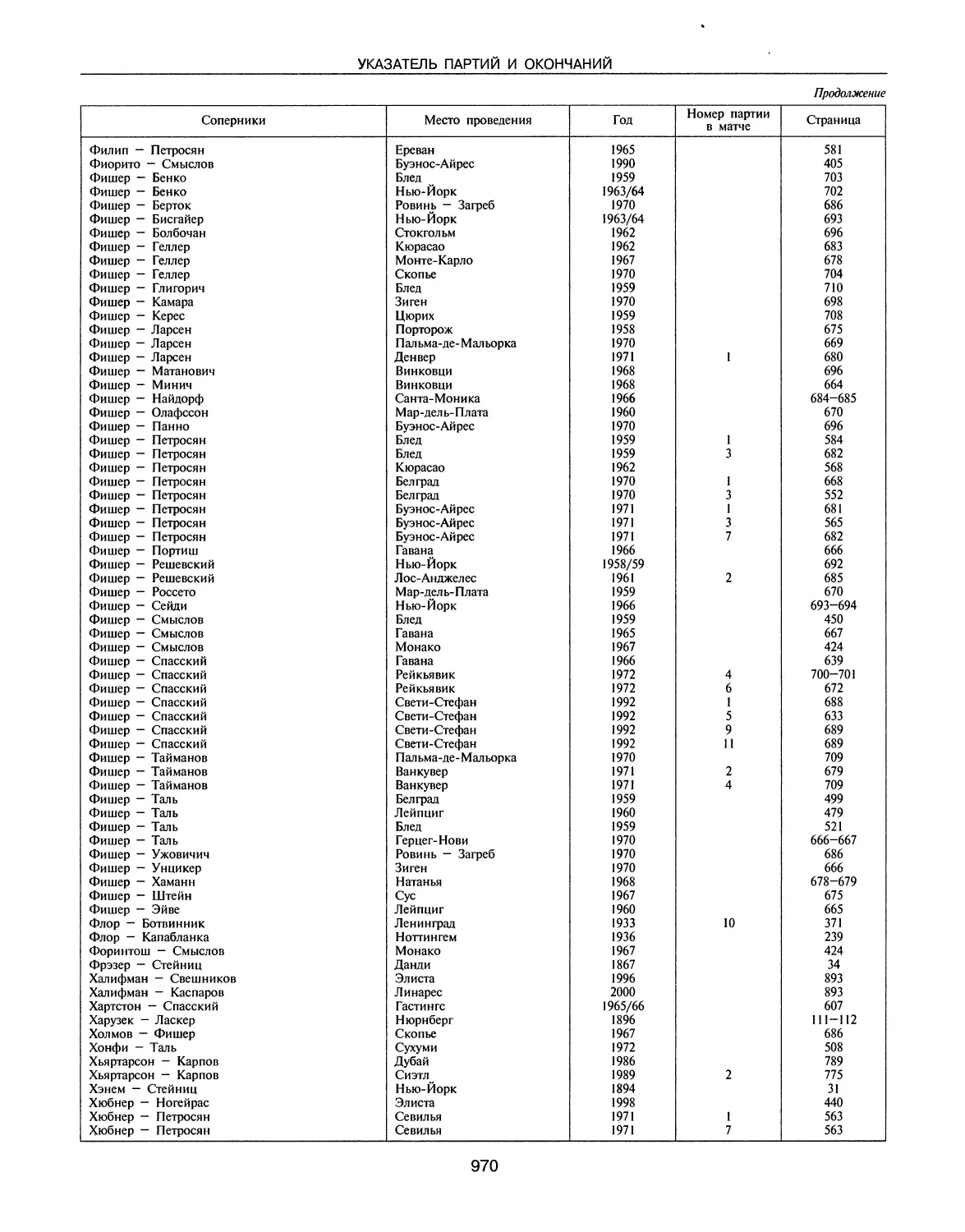

Для большей информативности и удобства читателей приводимые в книге около 300 турнирных таблиц помещены в статьях о тех или иных соревнованиях. В поиске персоналий и лучших партий чемпионов и соперников (их около 2000) читателю помогут приведенные в конце настоящей книги два указателя — имен и партий, составленные сотрудником издательства «Большая Российская энциклопедия» А Грекуловой. Пользуясь случаем, выражаем также свою благодарность гроссмейстеру Ю. Авербаху, взявшему на себя роль научного редактора.

Сегодня мы хотим высказать особую признательность и чемпионам мира В. Смыслову и Б. Спасскому, которые с интересом отнеслись к готовящемуся изданию, А. Карпову и Г. Каспарову, нашедшим время прочесть посвященные им разделы рукописи.

Понимая сложность и масштабность работы, неисчерпаемость темы и возможную субъективность отдельных утверждений, авторы охотно примут замечания, направленные на улучшение книги.

В. Линдер, И. Линдер.

Москва, 1 сентября 2000 года.

* * *

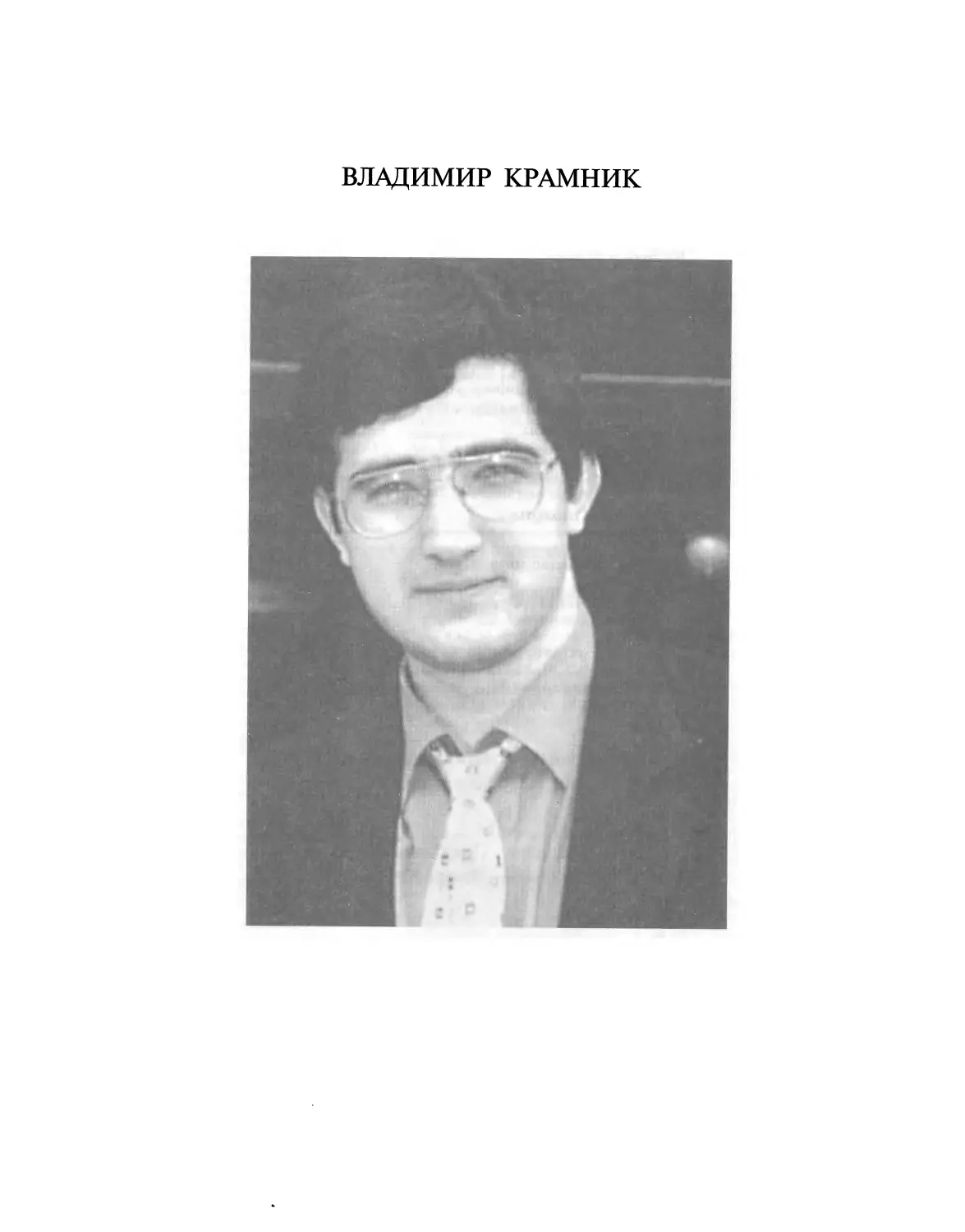

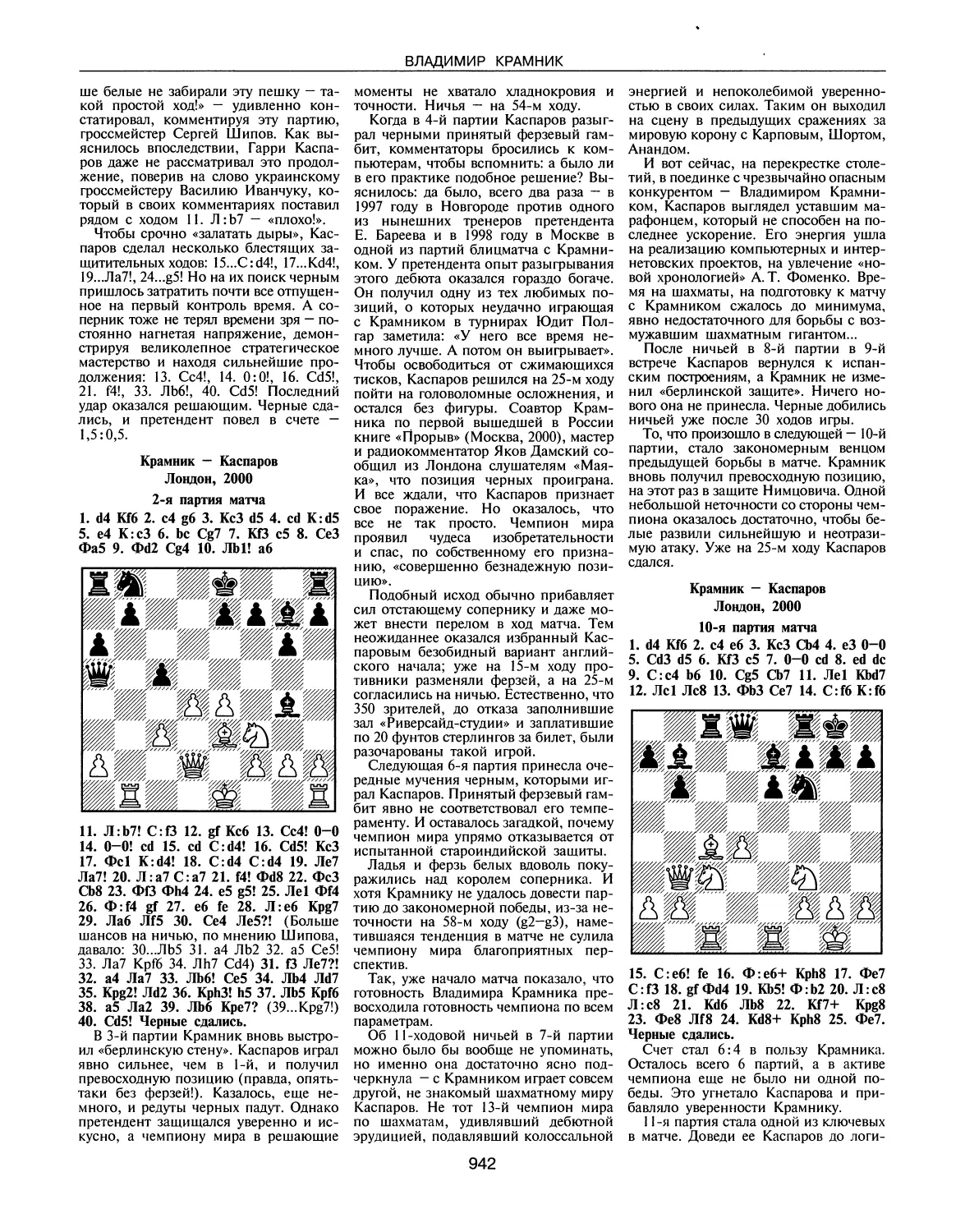

Когда настоящая книга была подготовлена к печати, произошло событие, всколыхнувшее шахматный мир: Г. Каспаров проиграл в Лондоне матч на мировое первенство российскому гроссмейстеру В. Крамнику. Согласно вековой традиции, победитель поединка объявлен 14-м чемпионом мира по шахматам.

В связи с большим интересом читателей к личности нового чемпиона мира авторы сочли необходимым включить в энциклопедию главу о Владимире Крамнике.

В. Линдер, И. Линдер.

Москва, 20 ноября 2000 года.

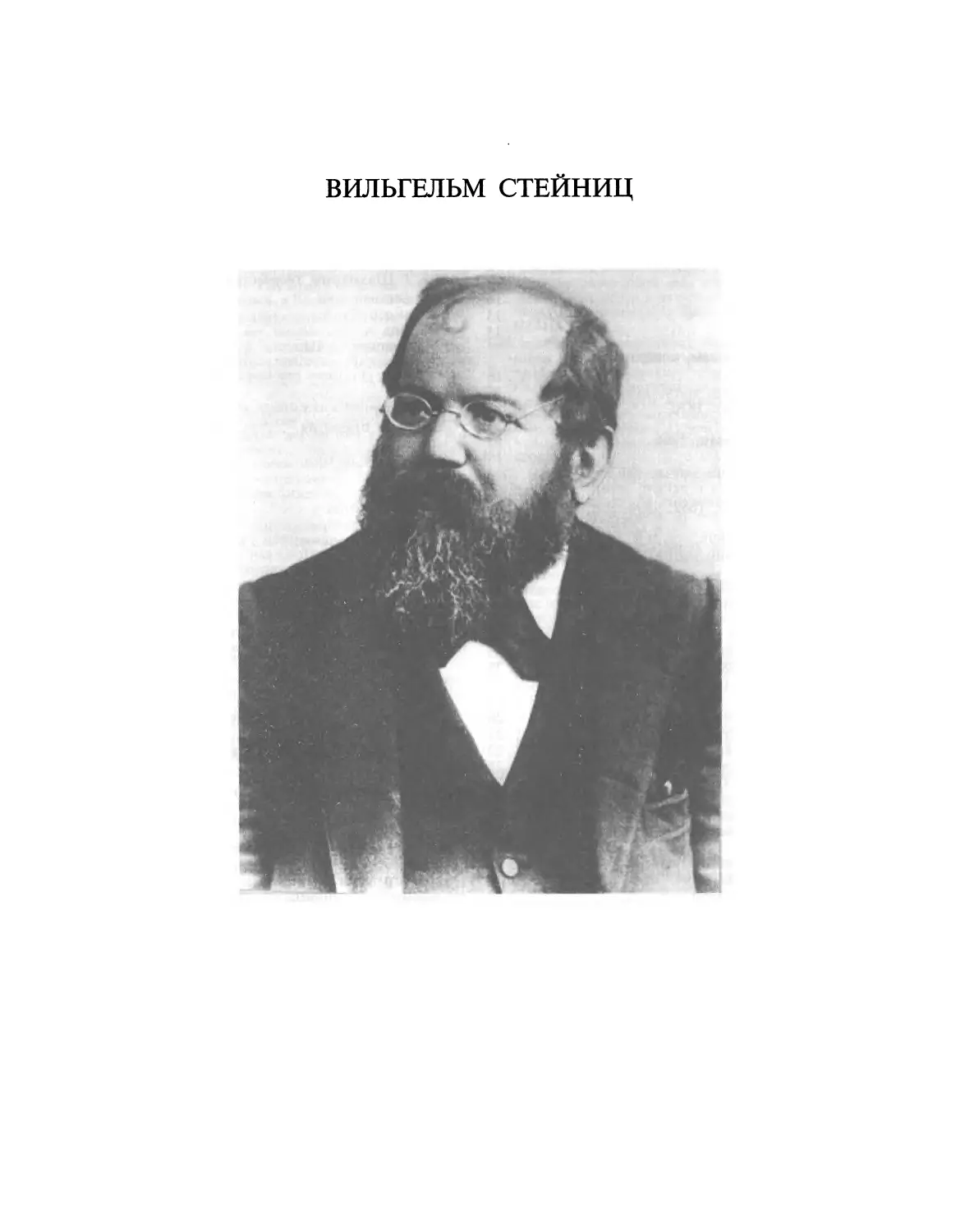

ВИЛЬГЕЛЬМ СТЕЙНИЦ

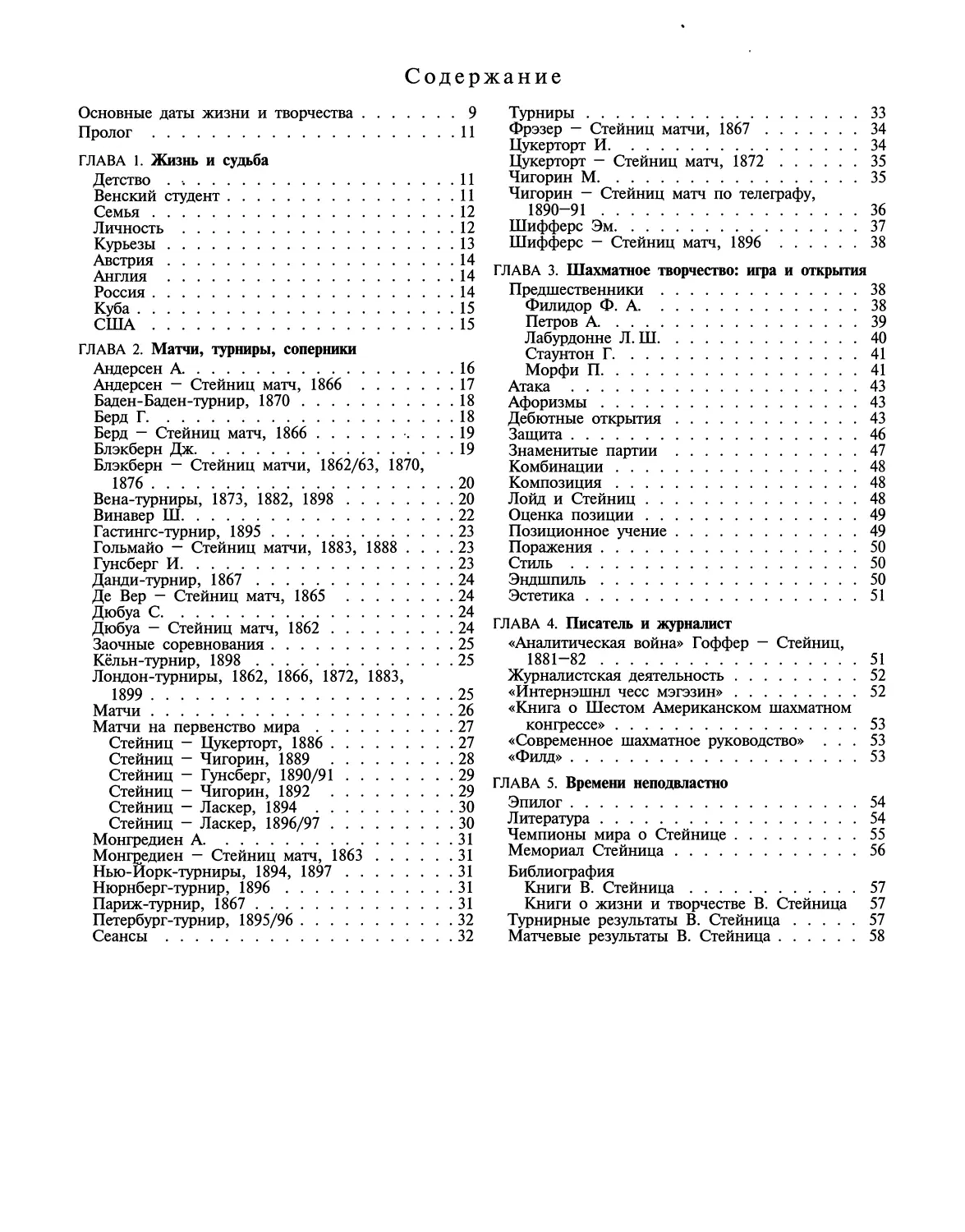

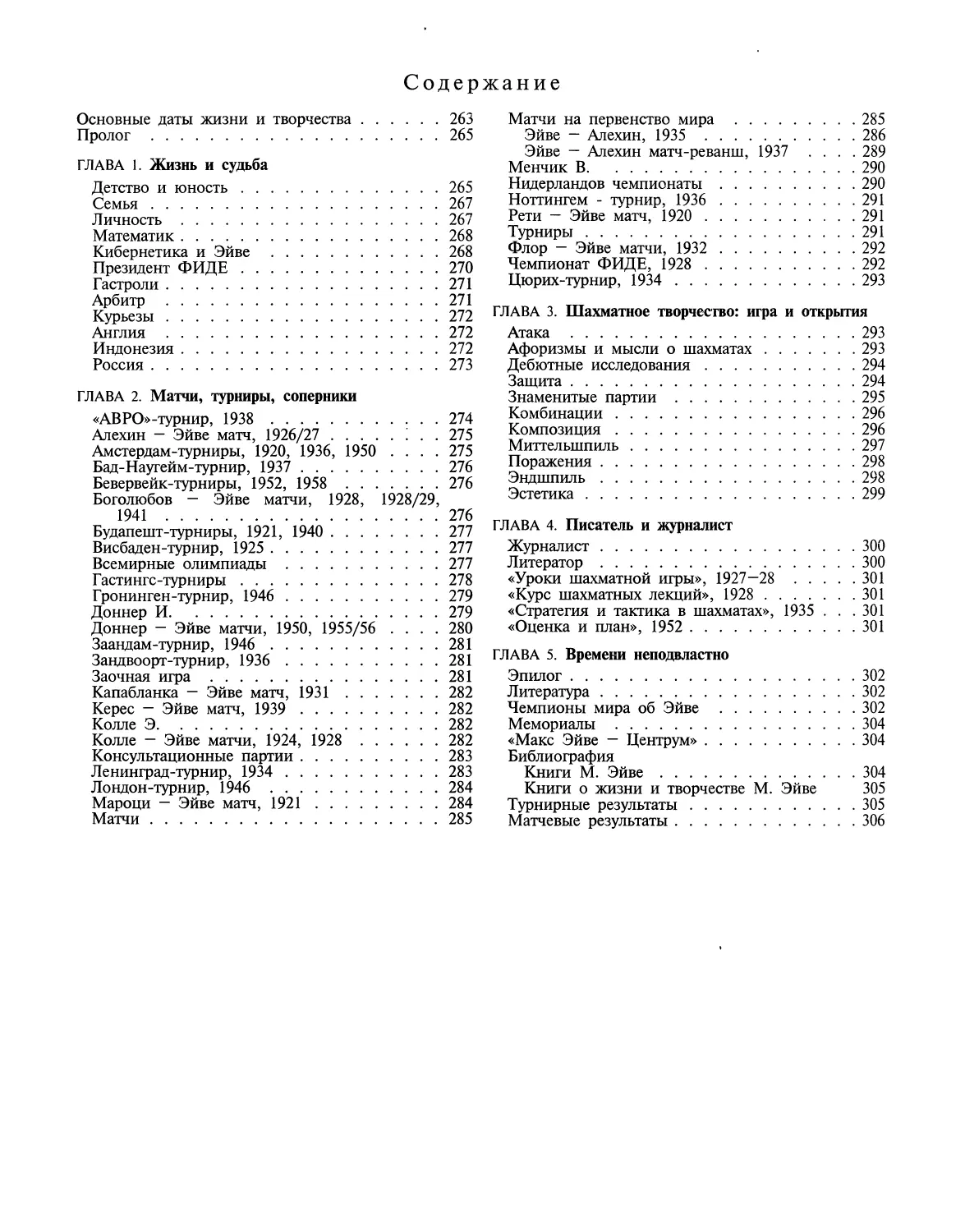

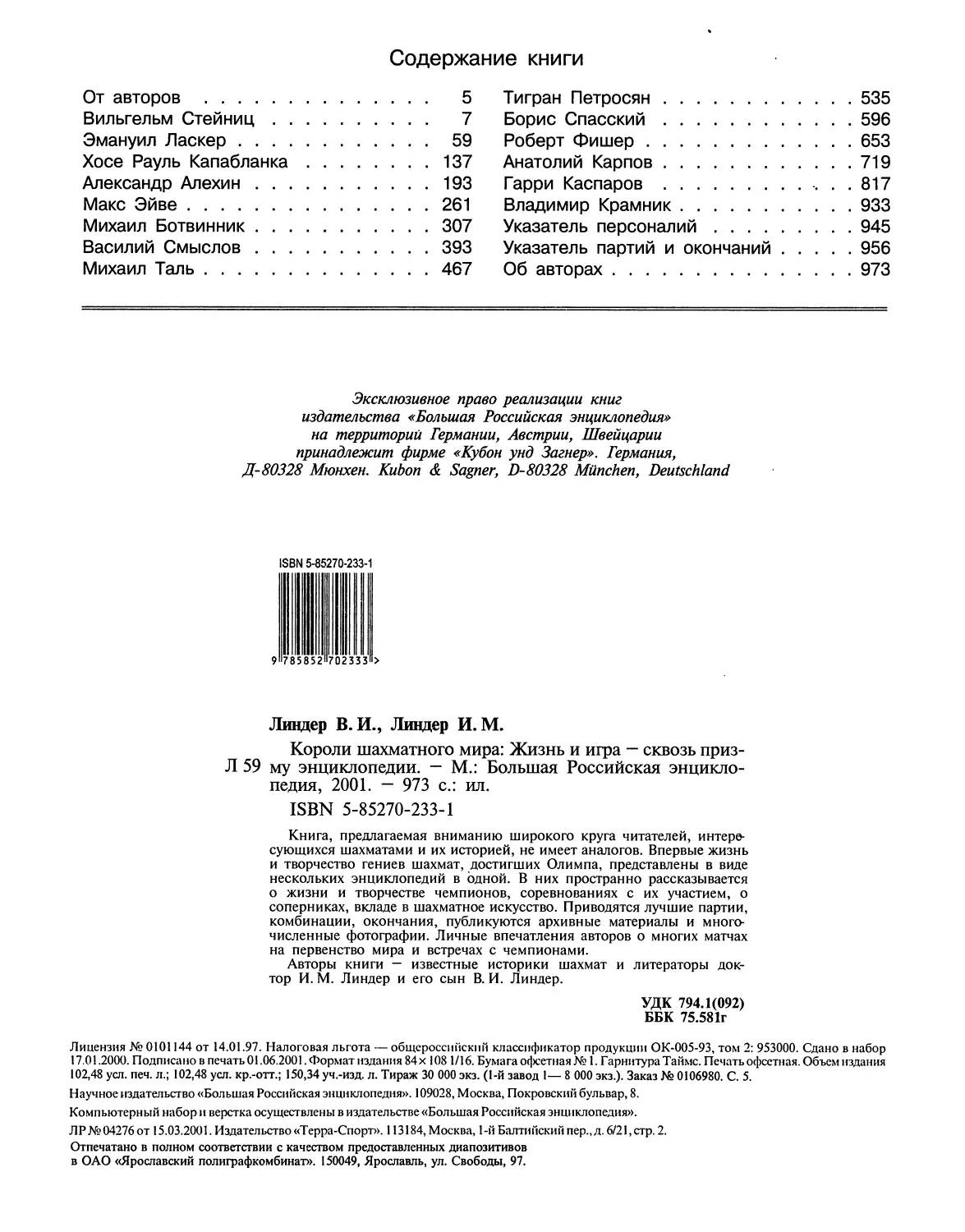

Содержание

Основные даты жизни и творчества 9

Пролог 11

ГЛАВА 1. Жизнь и судьба

Детство . 11

Венский студент 11

Семья 12

Личность 12

Курьезы 13

Австрия 14

Англия 14

Россия 14

Куба 15

США 15

ГЛАВА 2. Матчи, турниры, соперники

Андерсен А 16

Андерсен — Стейниц матч, 1866 17

Баден-Баден-турнир, 1870 18

Берд Г 18

Берд — Стейниц матч, 1866 19

Блэкберн Дж 19

Блэкберн — Стейниц матчи, 1862/63, 1870,

1876 20

Вена-турниры, 1873, 1882, 1898 20

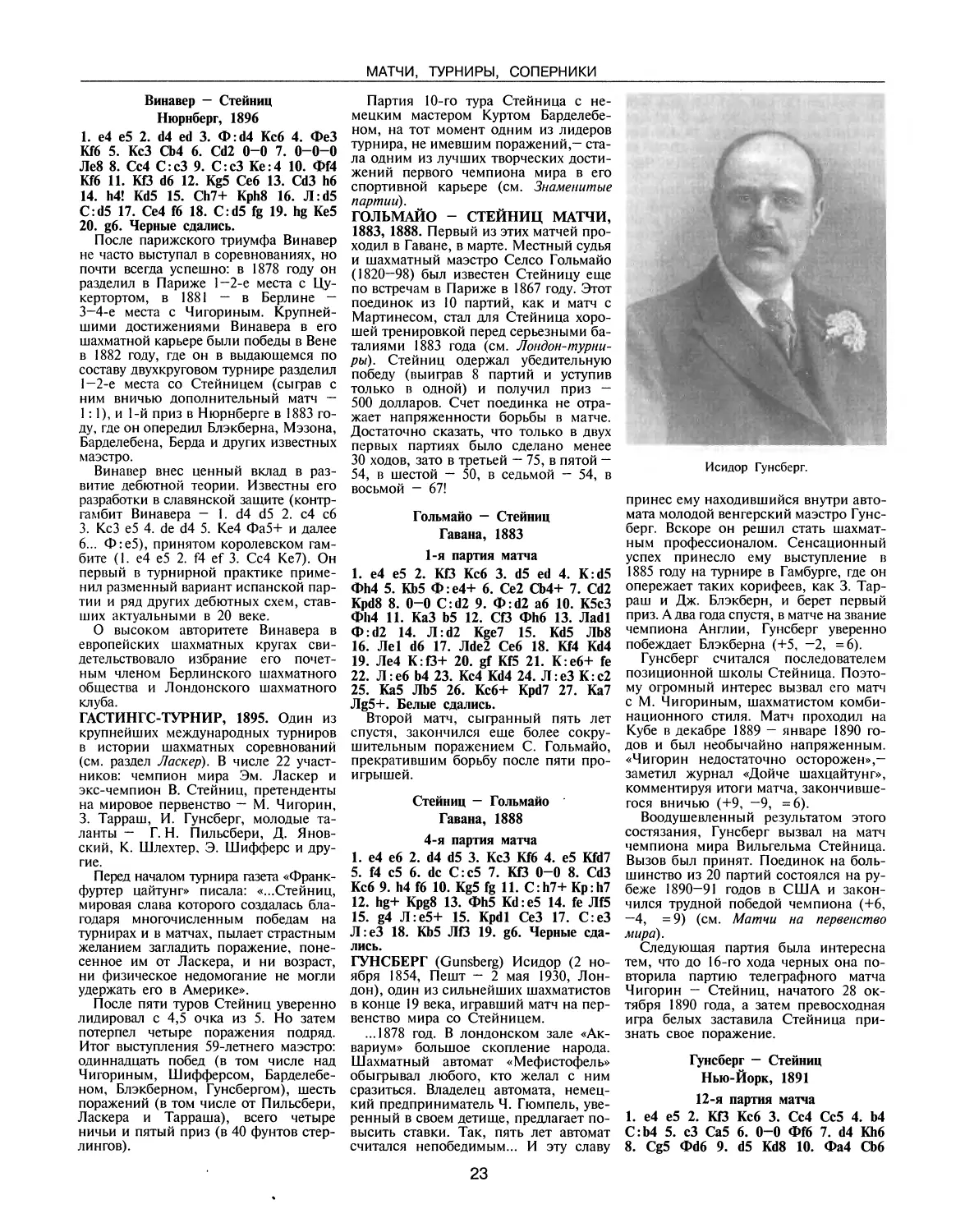

Винавер Ш 22

Гастингс-турнир, 1895 23

Гольмайо — Стейниц матчи, 1883, 1888 . . . . 23

Гунсберг И 23

Данди-турнир, 1867 24

Де Вер — Стейниц матч, 1865 24

Дюбуа С 24

Дюбуа — Стейниц матч, 1862 24

Заочные соревнования 25

Кёльн-турнир, 1898 25

Лондон-турниры, 1862, 1866, 1872, 1883,

1899 25

Матчи 26

Матчи на первенство мира 27

Стейниц — Цукерторт, 1886 27

Стейниц - Чигорин, 1889 28

Стейниц — Гунсберг, 1890/91 29

Стейниц — Чигорин, 1892 29

Стейниц — Ласкер, 1894 30

Стейниц — Ласкер, 1896/97 30

Монгредиен А 31

Монщедиен — Стейниц матч, 1863 31

Нью-Иорк-турниры, 1894, 1897 31

Нюрнберг-турнир, 1896 31

Париж-турнир, 1867 31

Петербург-турнир, 1895/96 32

Сеансы 32

Турниры 33

Фрэзер — Стейниц матчи, 1867 34

Цукерторт И 34

Цукерторт — Стейниц матч, 1872 35

Чигорин М 35

Чигорин — Стейниц матч по телеграфу,

1890-91 36

Шифферс Эм 37

Шифферс — Стейниц матч, 1896 38

ГЛАВА 3. Шахматное творчество: игра и открытия

Предшественники 38

Филидор Ф. А 38

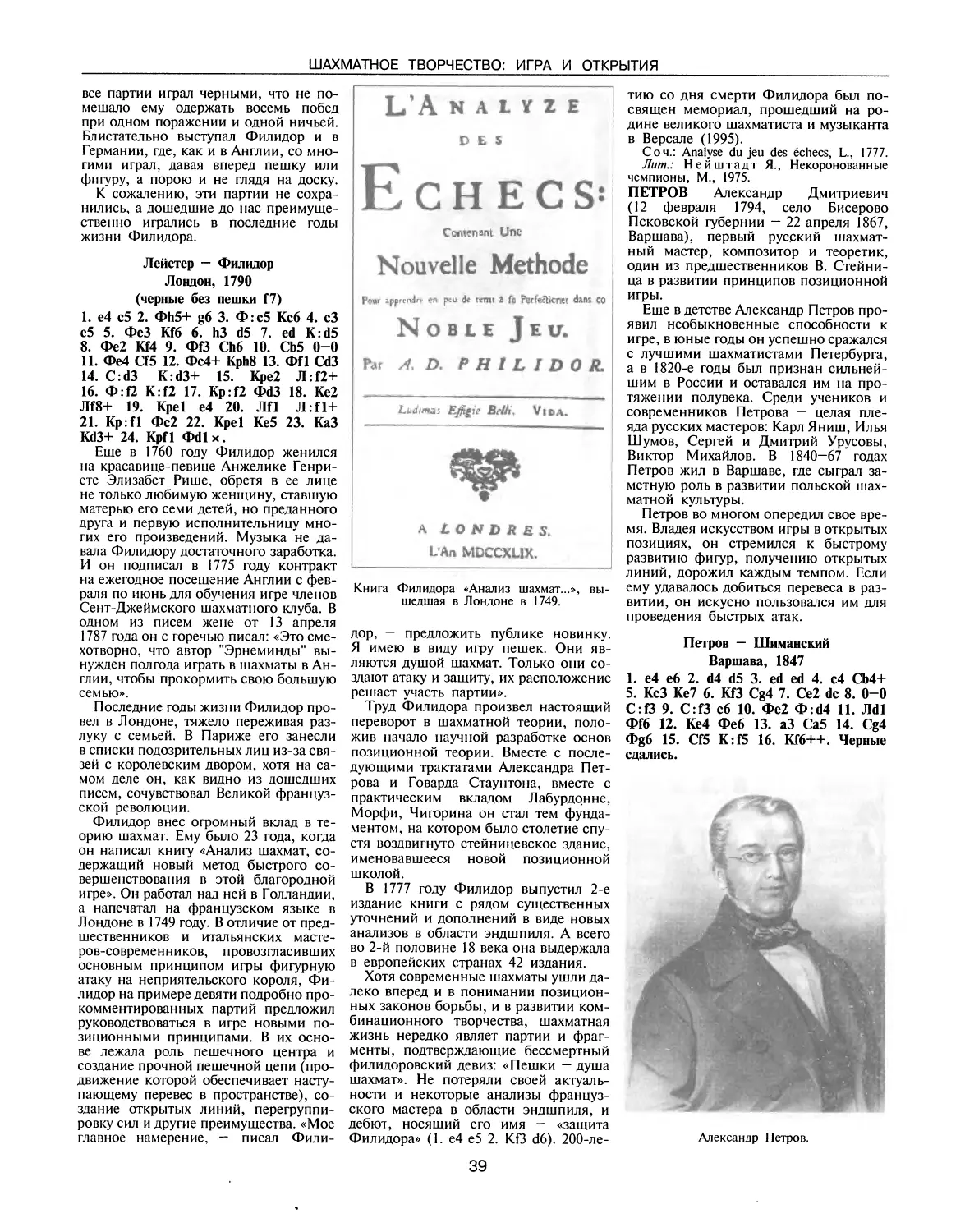

Петров А 39

Лабурдонне Л. Ш 40

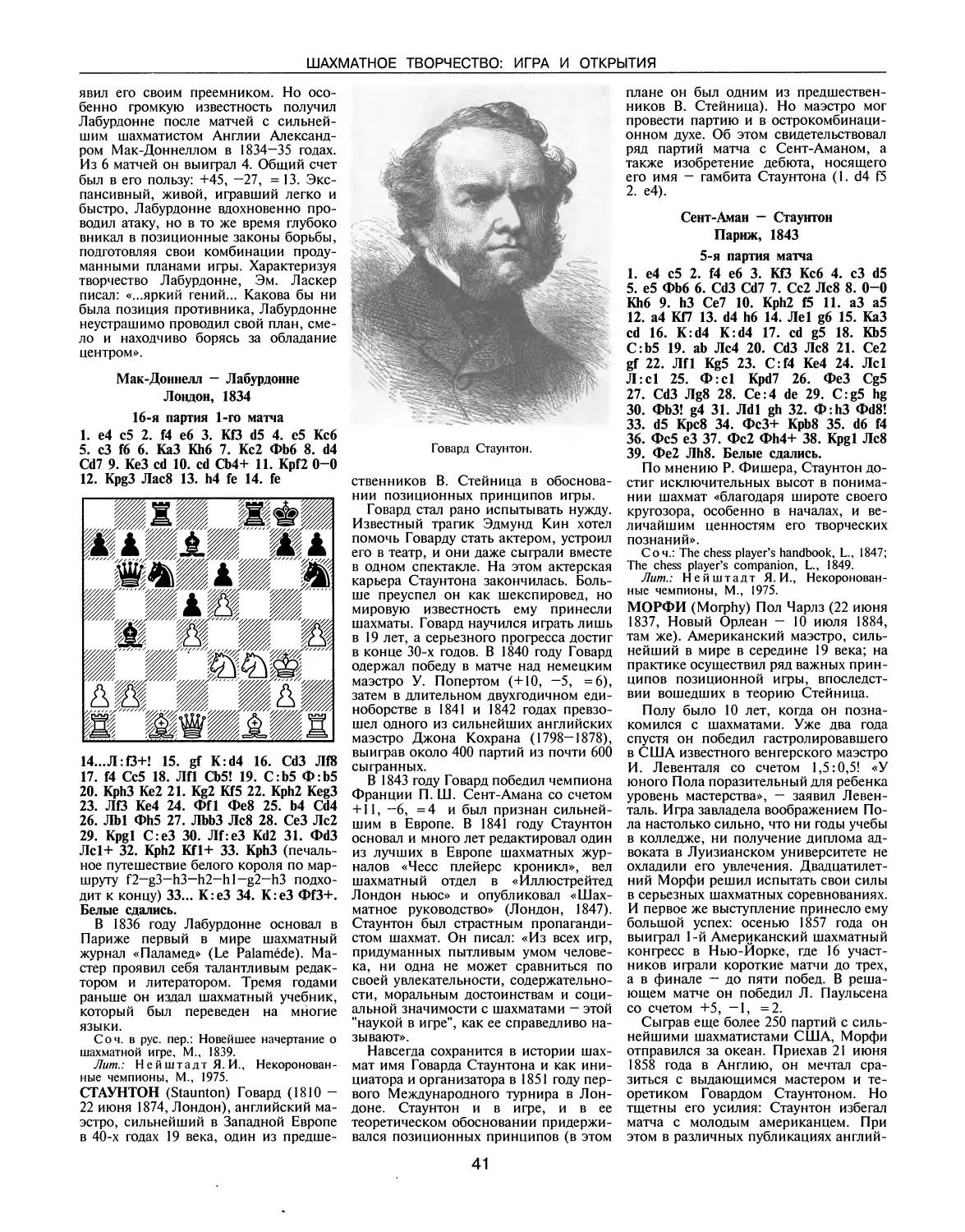

Стаунтон Г 41

Морфи П 41

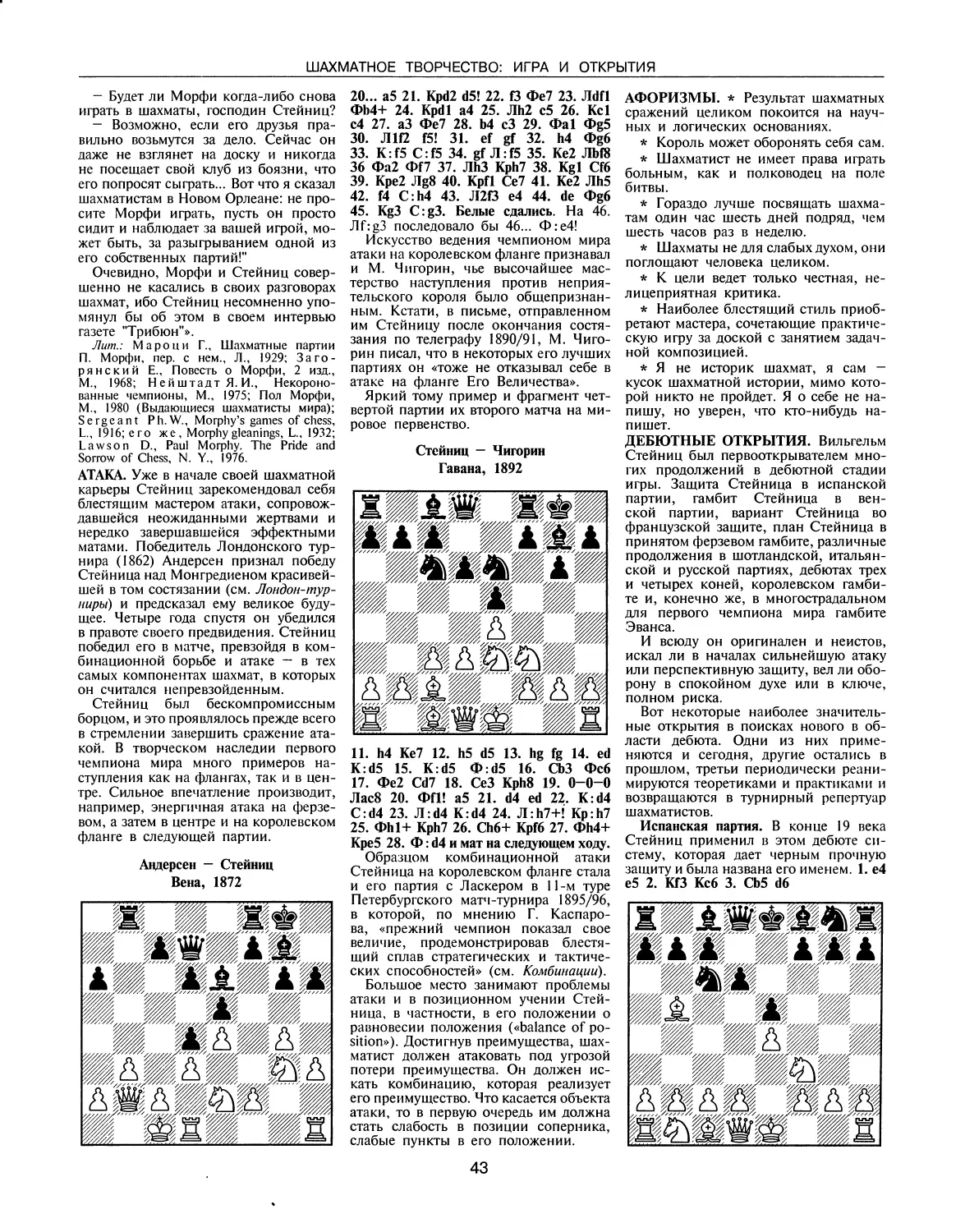

Атака 43

Афоризмы 43

Дебютные открытия 43

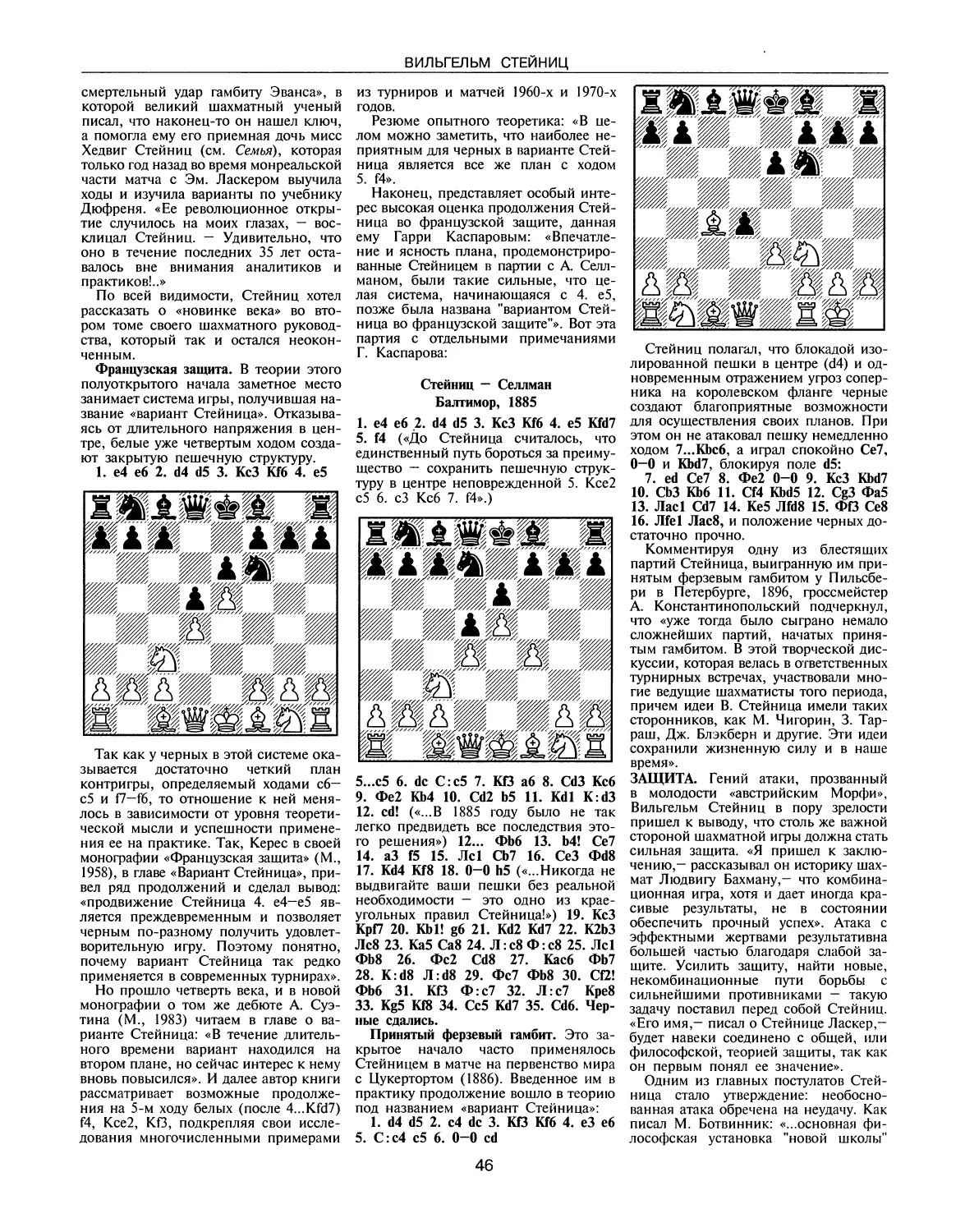

Защита 46

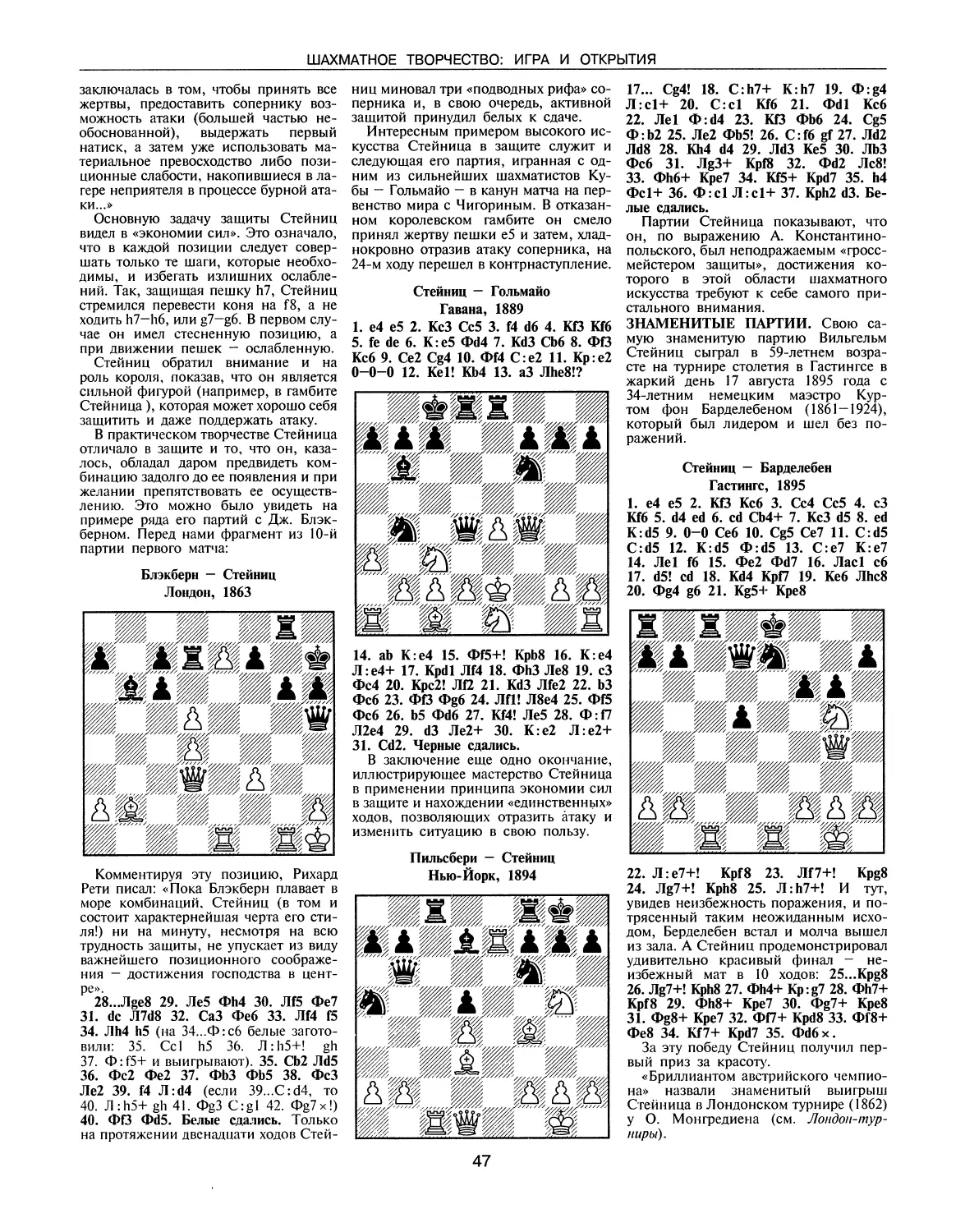

Знаменитые партии 47

Комбинации 48

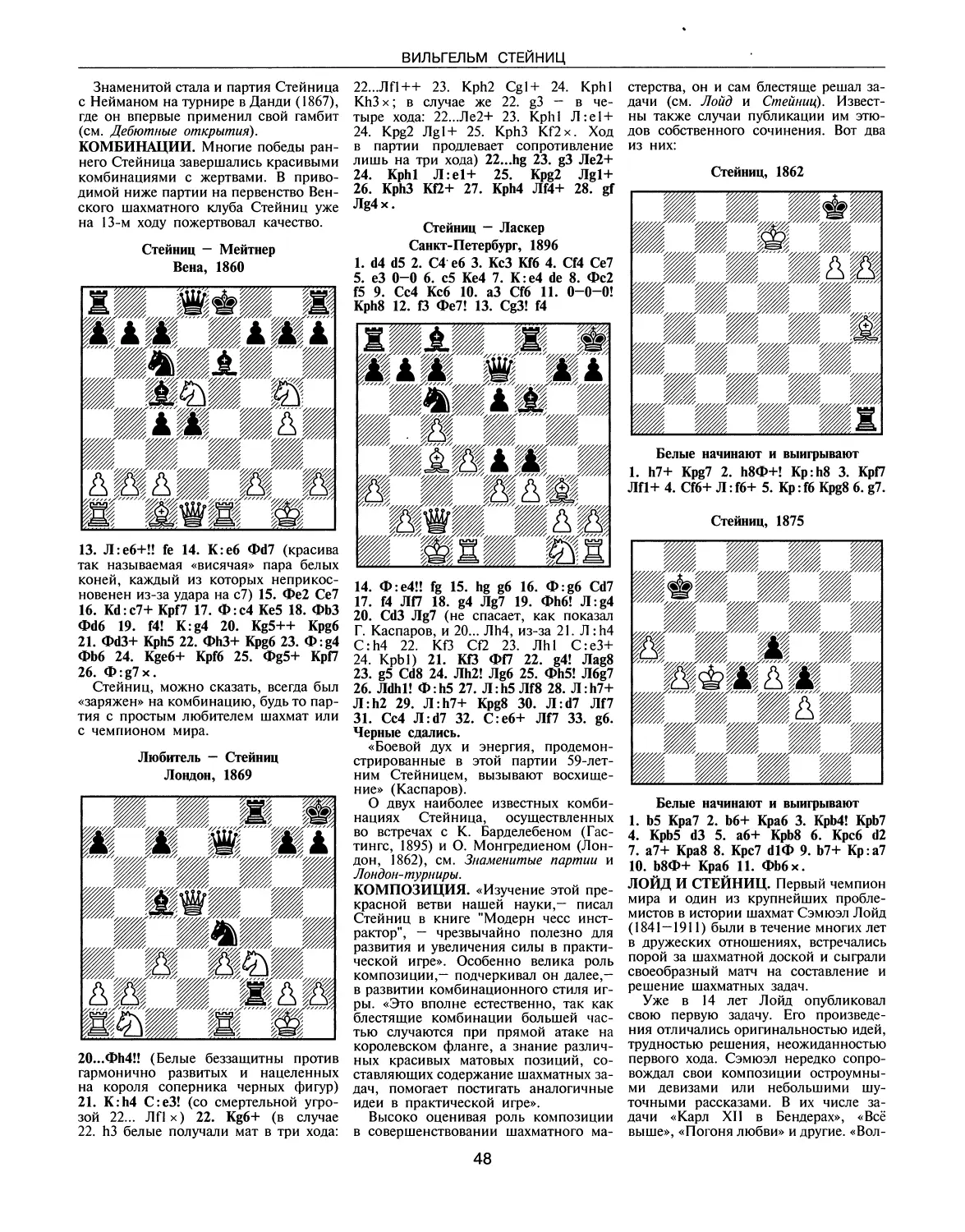

Композиция 48

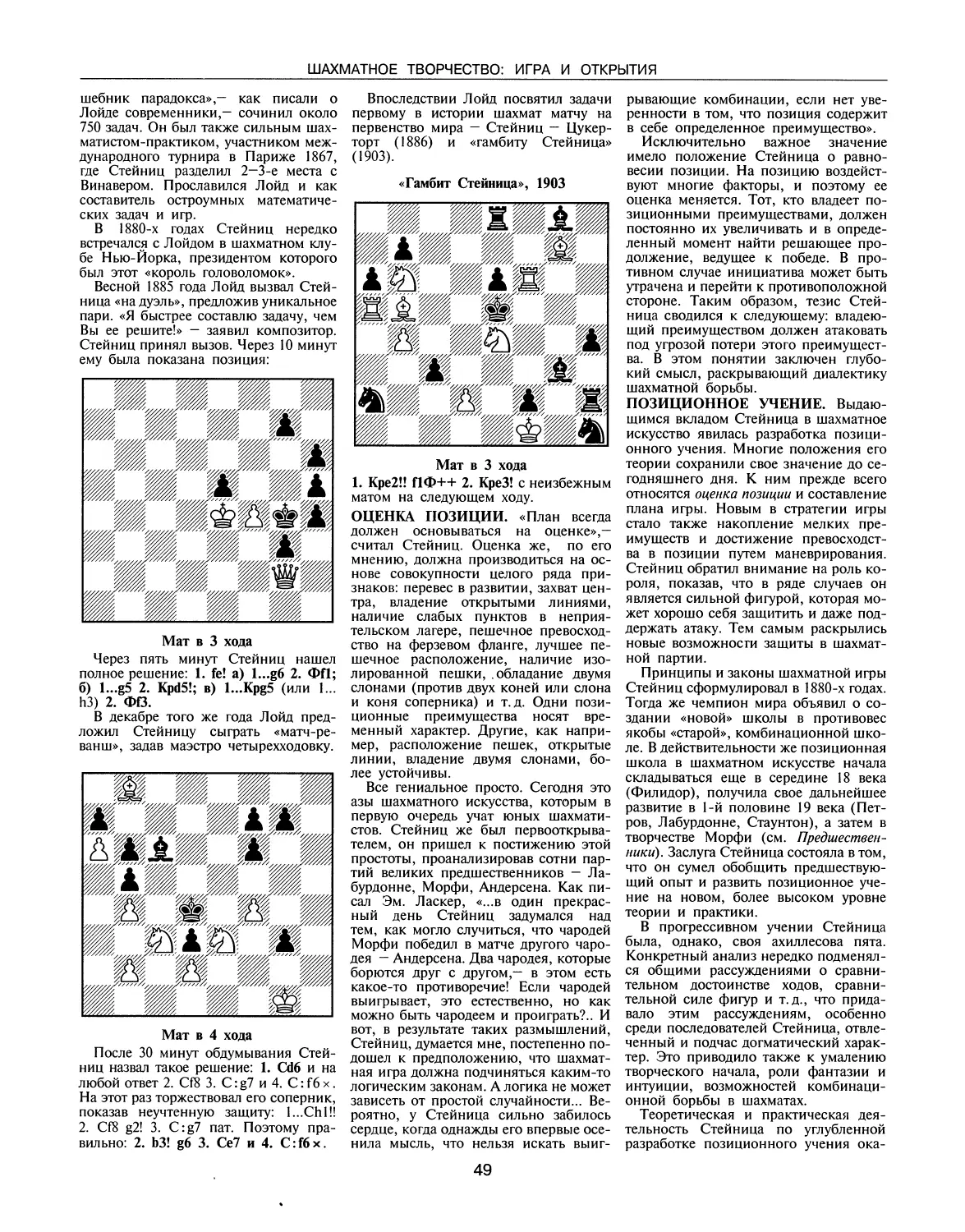

Лойд и Стейниц 48

Оценка позиции 49

Позиционное учение 49

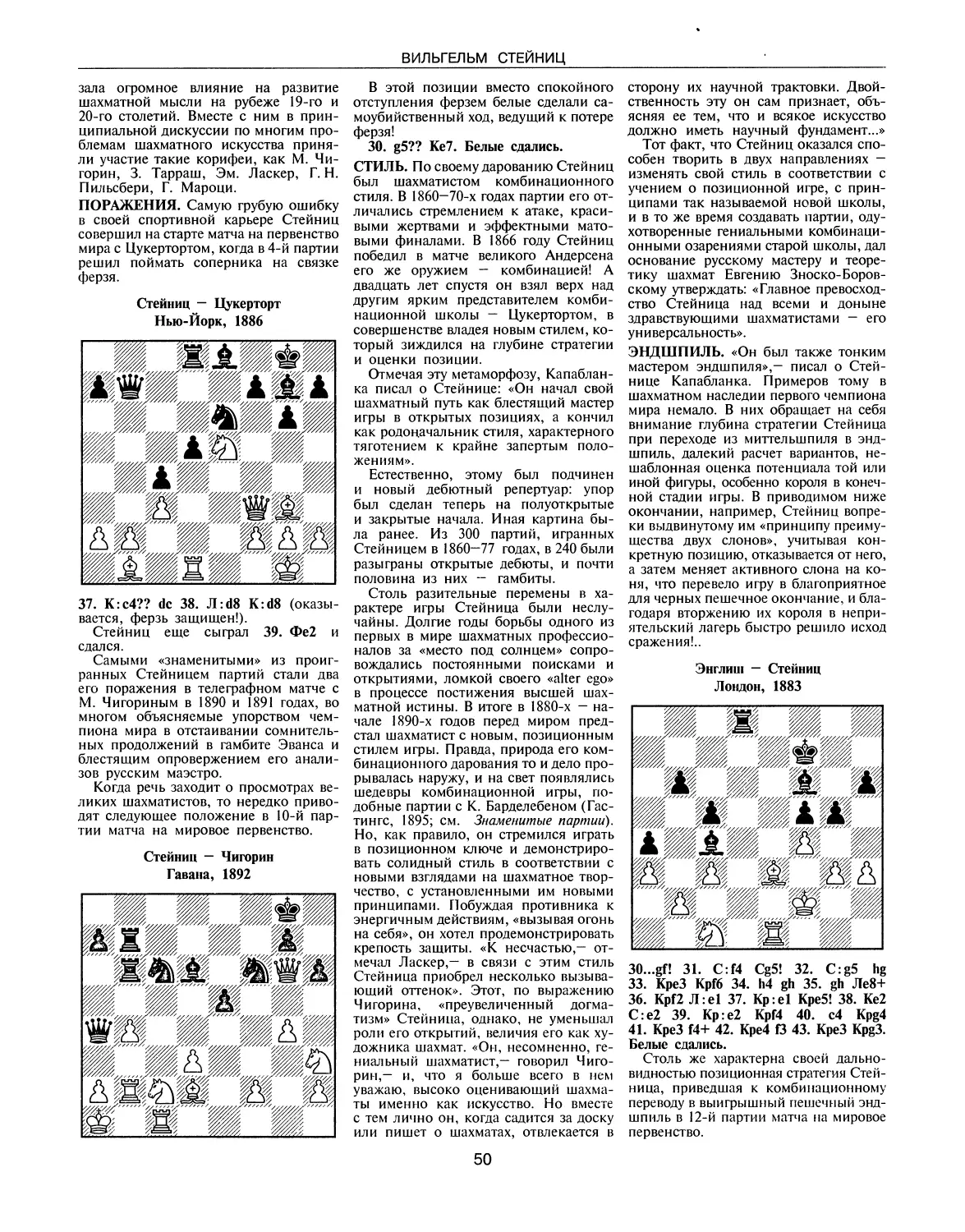

Поражения 50

Стиль 50

Эндшпиль 50

Эстетика 51

ГЛАВА 4. Писатель и журналист

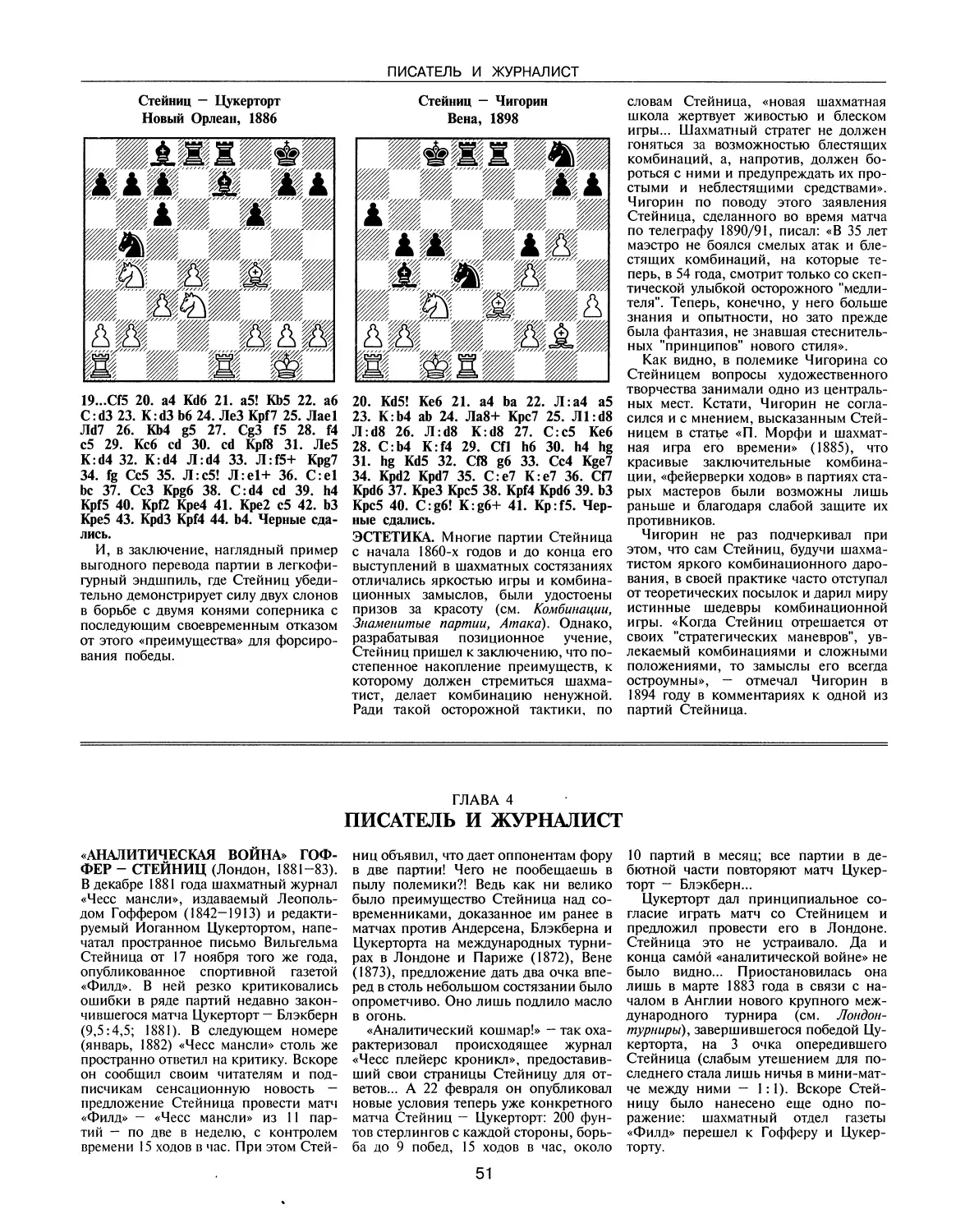

«Аналитическая война» Гоффер — Стейниц,

1881-82 51

Журналистская деятельность 52

«Интернэшнл чесс мэгэзин» 52

«Книга о Шестом Американском шахматном

конгрессе» 53

«Современное шахматное руководство» ... 53 «Филд» 53

ГЛАВА 5. Времени неподвластно

Эпилог 54

Литература 54

Чемпионы мира о Стейнице 55

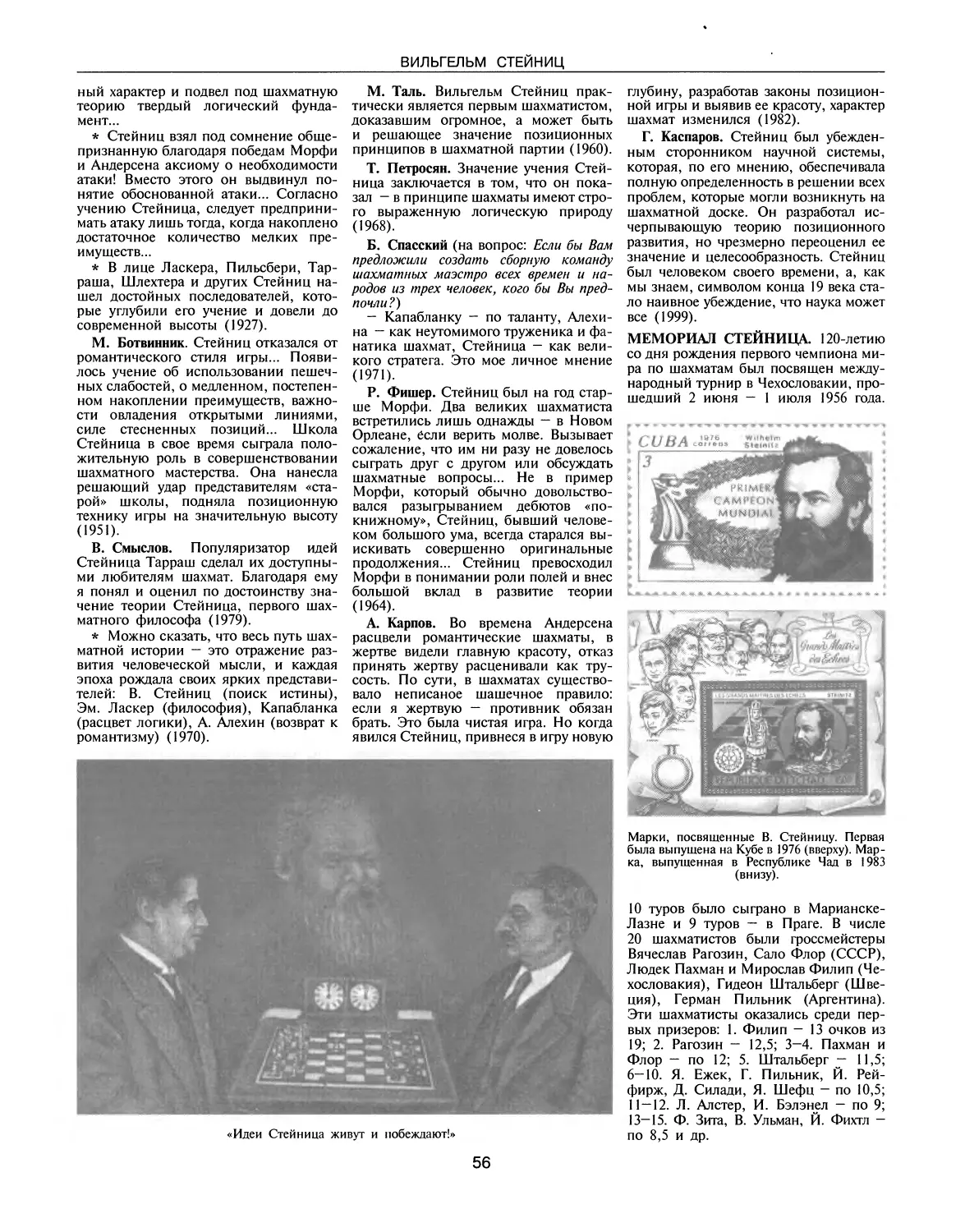

Мемориал Стейница 56

Библиография

Книги В. Стейница 57

Книги о жизни и творчестве В. Стейница 57

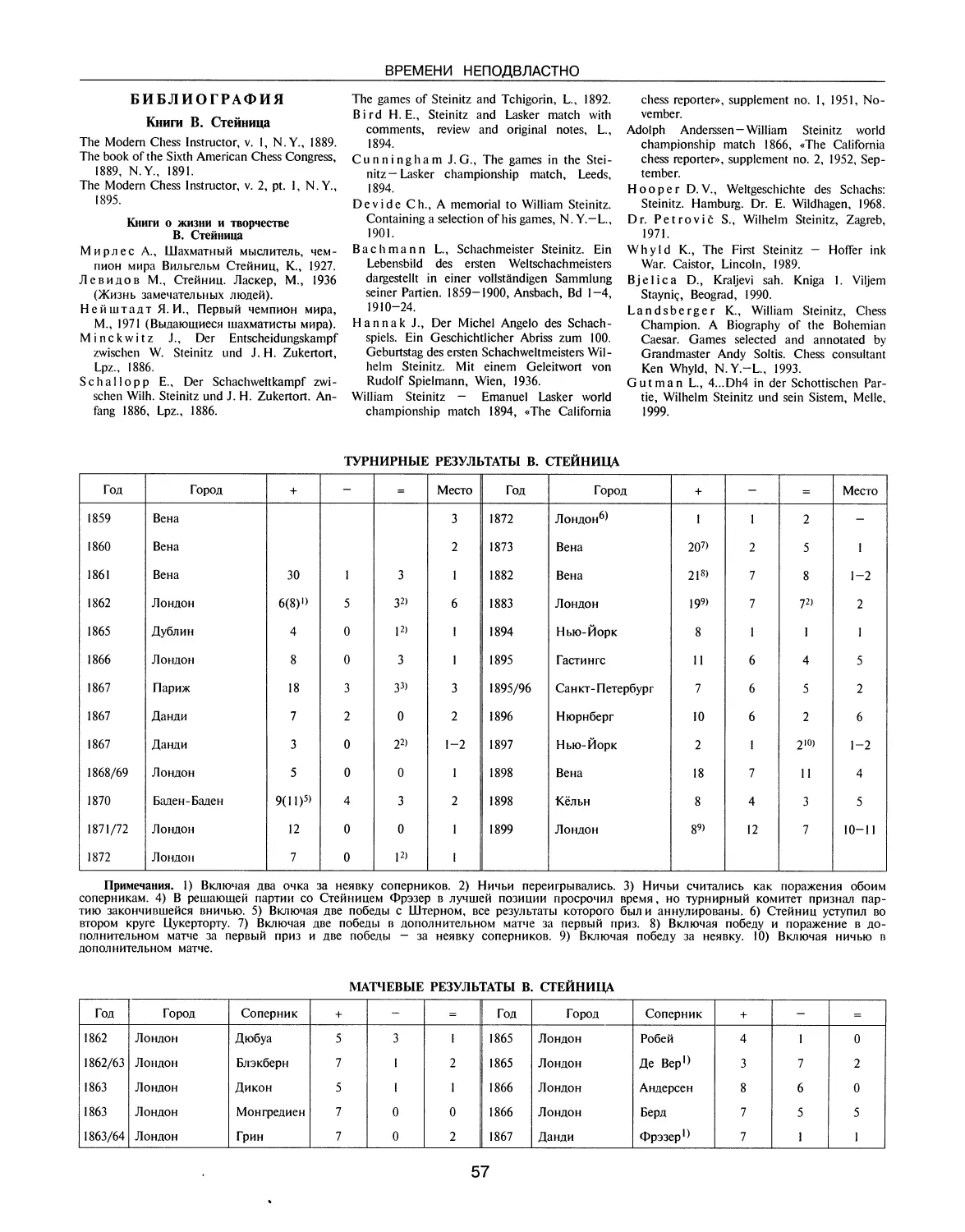

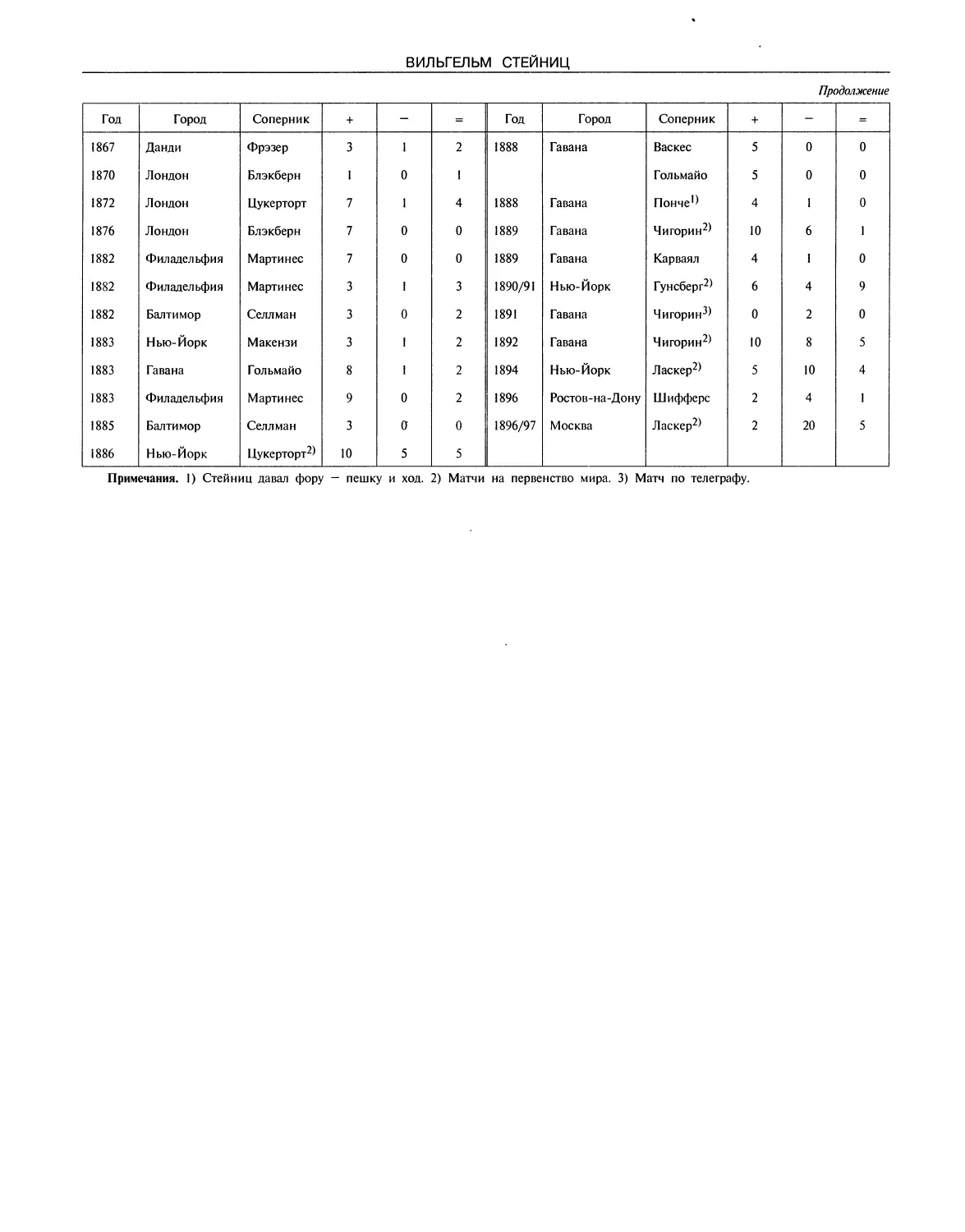

Турнирные результаты В. Стейница 57

Матчевые результаты В. Стейница 58

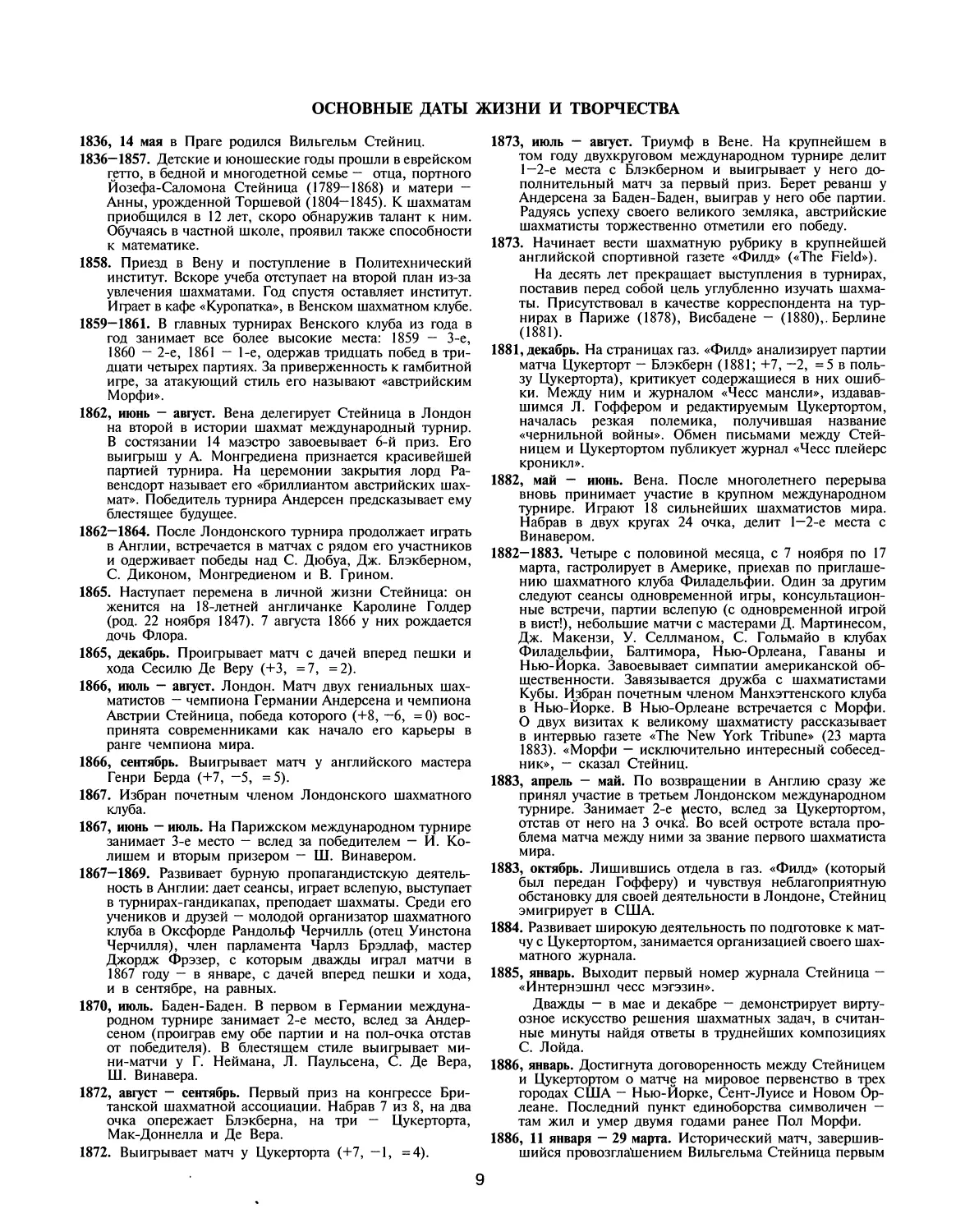

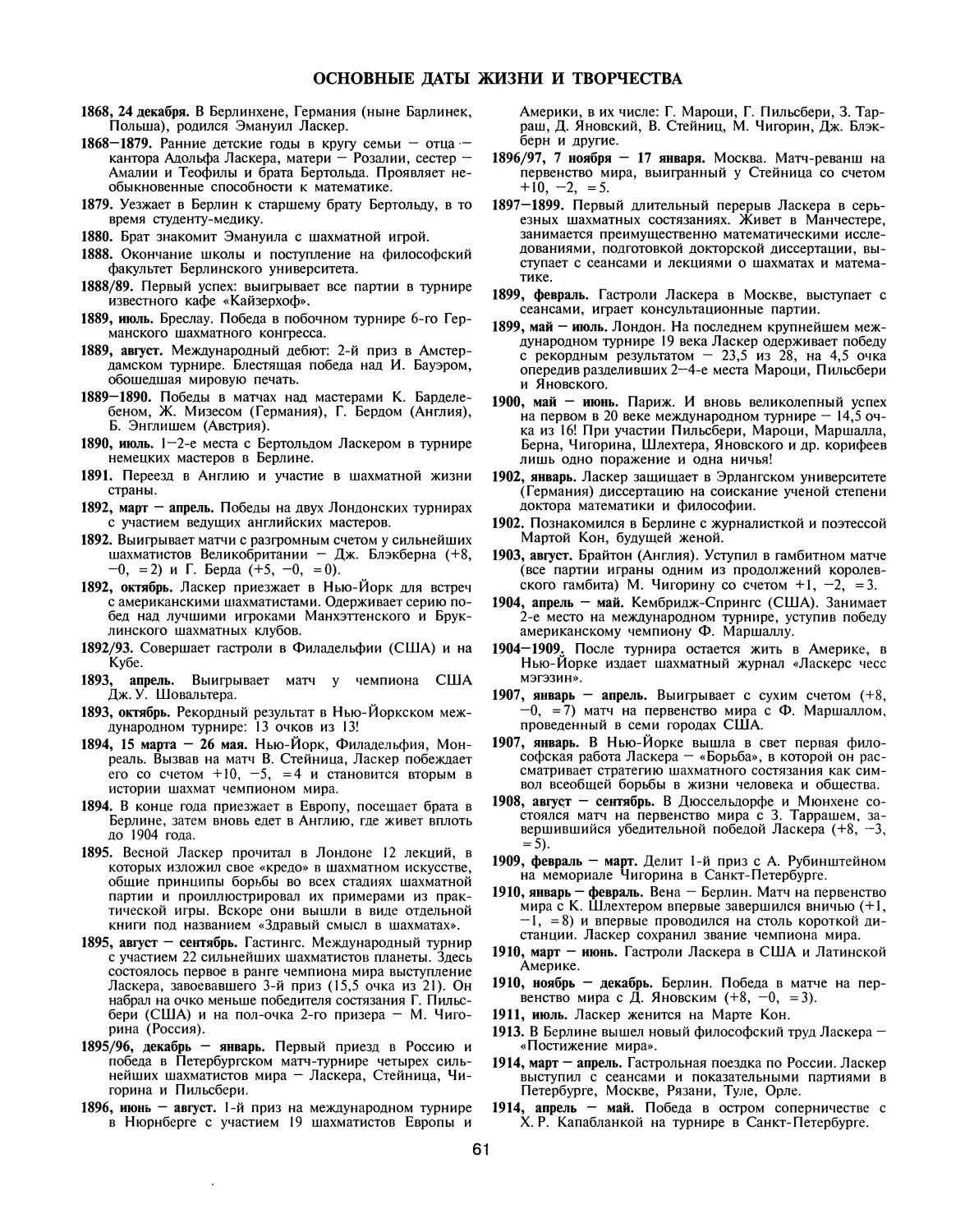

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

1836, 14 мая в Праге родился Вильгельм Стейниц.

1836—1857. Детские и юношеские годы прошли в еврейском гетто, в бедной и многодетной семье — отца, портного Йозефа-Саломона Стейница (1789—1868) и матери — Анны, урожденной Торшевой (1804—1845). К шахматам приобщился в 12 лет, скоро обнаружив талант к ним. Обучаясь в частной школе, проявил также способности к математике.

1858. Приезд в Вену и поступление в Политехнический институт. Вскоре учеба отступает на второй план из-за увлечения шахматами. Год спустя оставляет институт. Играет в кафе «Куропатка», в Венском шахматном клубе.

1859-1861. В главных турнирах Венского клуба из года в год занимает все более высокие места: 1859 — 3-е, 1860 — 2-е, 1861 — 1-е, одержав тридцать побед в тридцати четырех партиях. За приверженность к гамбитной игре, за атакующий стиль его называют «австрийским Морфи».

1862, июнь — август. Вена делегирует Стейница в Лондон на второй в истории шахмат международный турнир. В состязании 14 маэстро завоевывает 6-й приз. Его выигрыш у А. Монгредиена признается красивейшей партией турнира. На церемонии закрытия лорд Ра- венсдорт называет его «бриллиантом австрийских шахмат». Победитель турнира Андерсен предсказывает ему блестящее будущее.

1862—1864. После Лондонского турнира продолжает играть в Англии, встречается в матчах с рядом его участников и одерживает победы над С. Дюбуа, Дж. Блэкберном, С. Диконом, Монгредиеном и В. Грином.

1865. Наступает перемена в личной жизни Стейница: он женится на 18-летней англичанке Каролине Голдер (род. 22 ноября 1847). 7 августа 1866 у них рождается дочь Флора.

1865, декабрь. Проигрывает матч с дачей вперед пешки и хода Сесилю Де Веру (+3, =7, =2).

1866, июль - август. Лондон. Матч двух гениальных шахматистов — чемпиона Германии Андерсена и чемпиона Австрии Стейница, победа которого (+8, —6, =0) воспринята современниками как начало его карьеры в ранге чемпиона мира.

1866, сентябрь. Выигрывает матч у английского мастера Генри Берда (+7, -5, =5).

1867. Избран почетным членом Лондонского шахматного клуба.

1867, июнь — июль. На Парижском международном турнире занимает 3-е место — вслед за победителем — И. Ко- лишем и вторым призером — Ш. Винавером.

1867-1869. Развивает бурную пропагандистскую деятельность в Англии: дает сеансы, играет вслепую, выступает в турнирах-гандикапах, преподает шахматы. Среди его учеников и друзей - молодой организатор шахматного клуба в Оксфорде Рандольф Черчилль (отец Уинстона Черчилля), член парламента Чарлз Брэдлаф, мастер Джордж Фрэзер, с которым дважды играл матчи в 1867 году — в январе, с дачей вперед пешки и хода, и в сентябре, на равных.

1870, июль. Баден-Баден. В первом в Германии международном турнире занимает 2-е место, вслед за Андерсеном (проиграв ему обе партии и на пол-очка отстав от победителя). В блестящем стиле выигрывает мини-матчи у Г. Неймана, Л. Паульсена, С. Де Вера, Ш. Винавера.

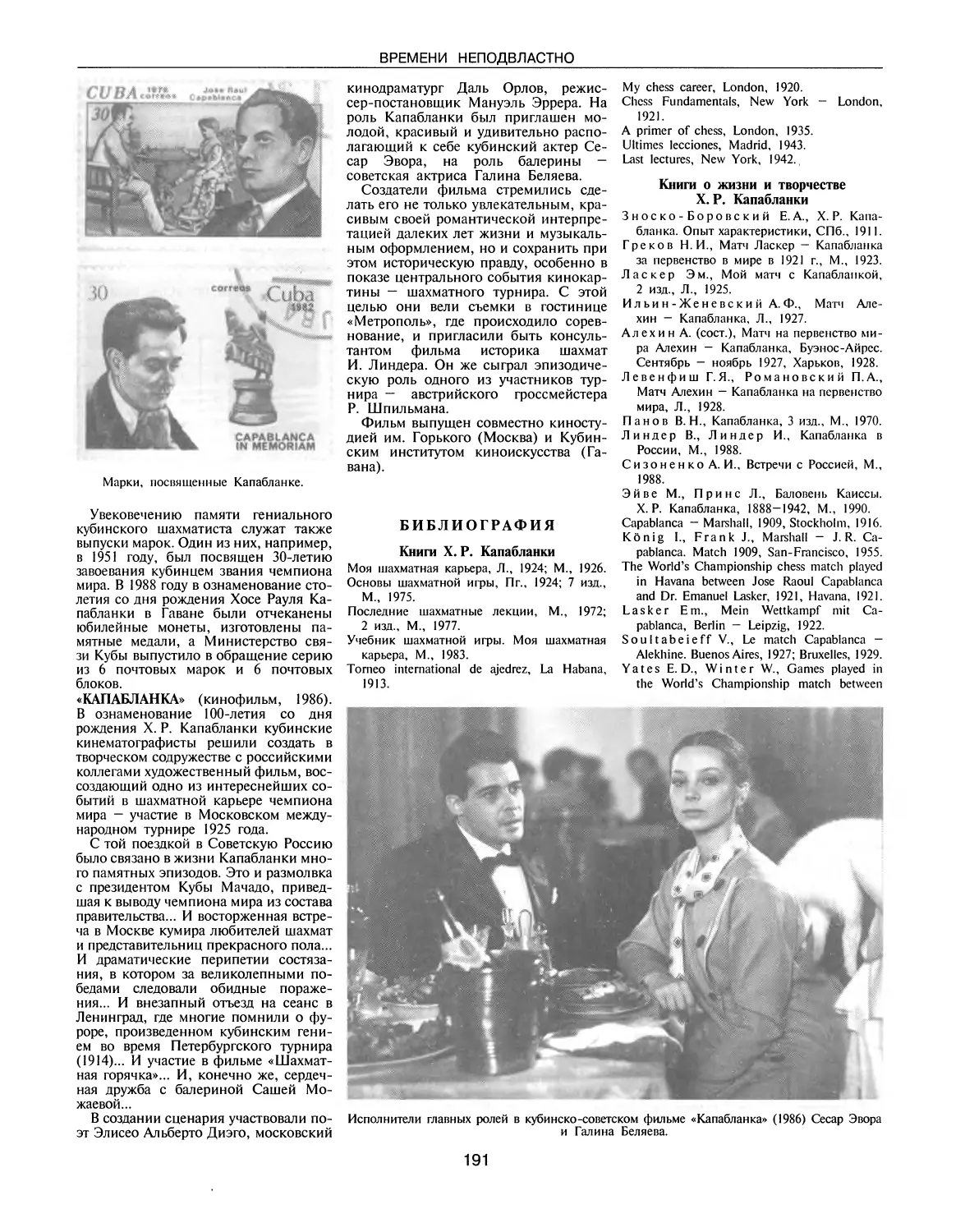

1872, август — сентябрь. Первый приз на конгрессе Британской шахматной ассоциации. Набрав 7 из 8, на два очка опережает Блэкберна, на три — Цукерторта, Мак-Доннелла и Де Вера.

1872. Выигрывает матч у Цукерторта (+7, —1, =4).

1873, июль - август. Триумф в Вене. На крупнейшем в том году двухкруговом международном турнире делит

1—2-е места с Блэкберном и выигрывает у него дополнительный матч за первый приз. Берет реванш у Андерсена за Баден-Баден, выиграв у него обе партии. Радуясь успеху своего великого земляка, австрийские шахматисты торжественно отметили его победу.

1873. Начинает вести шахматную рубрику в крупнейшей английской спортивной газете «Филд» («The Field»).

На десять лет прекращает выступления в турнирах, поставив перед собой цель углубленно изучать шахматы. Присутствовал в качестве корреспондента на турнирах в Париже (1878), Висбадене — (1880),. Берлине (1881).

1881, декабрь. На страницах газ. «Филд» анализирует партии матча Цукерторт — Блэкберн (1881; +7, —2, =5 в пользу Цукерторта), критикует содержащиеся в них ошибки. Между ним и журналом «Чесс мансли», издававшимся Л. Гоффером и редактируемым Цукертортом, началась резкая полемика, получившая название «чернильной войны». Обмен письмами между Стей- ницем и Цукертортом публикует журнал «Чесс плейере кроникл».

1882, май - июнь. Вена. После многолетнего перерыва вновь принимает участие в крупном международном турнире. Играют 18 сильнейших шахматистов мира. Набрав в двух кругах 24 очка, делит 1—2-е места с Винавером.

1882—1883. Четыре с половиной месяца, с 7 ноября по 17 марта, гастролирует в Америке, приехав по приглашению шахматного клуба Филадельфии. Один за другим следуют сеансы одновременной игры, консультационные встречи, партии вслепую (с одновременной игрой в вист!), небольшие матчи с мастерами Д. Мартинесом, Дж. Макензи, У. Селлманом, С. Гольмайо в клубах Филадельфии, Балтимора, Нью-Орлеана, Гаваны и Нью-Йорка. Завоевывает симпатии американской общественности. Завязывается дружба с шахматистами Кубы. Избран почетным членом Манхэттенского клуба в Нью-Йорке. В Нью-Орлеане встречается с Морфи. О двух визитах к великому шахматисту рассказывает в интервью газете «The New York Tribune» (23 марта 1883). «Морфи — исключительно интересный собеседник», — сказал Стейниц.

1883, апрель — май. По возвращении в Англию сразу же принял участие в третьем Лондонском международном турнире. Занимает 2-е место, вслед за Цукертортом, отстав от него на 3 очка. Во всей остроте встала проблема матча между ними за звание первого шахматиста мира.

1883, октябрь. Лишившись отдела в газ. «Филд» (который был передан Гофферу) и чувствуя неблагоприятную обстановку для своей деятельности в Лондоне, Стейниц эмигрирует в США.

1884, Развивает широкую деятельность по подготовке к матчу с Цукертортом, занимается организацией своего шахматного журнала.

1885, январь. Выходит первый номер журнала Стейница — «Интернэшнл чесс мэгэзин».

Дважды — в мае и декабре — демонстрирует виртуозное искусство решения шахматных задач, в считанные минуты найдя ответы в труднейших композициях С. Лойда.

1886, январь. Достигнута договоренность между Стейницем и Цукертортом о матче на мировое первенство в трех городах США — Нью-Йорке, Сент-Луисе и Новом Орлеане. Последний пункт единоборства символичен — там жил и умер двумя годами ранее Пол Морфи.

1886, 11 января — 29 марта. Исторический матч, завершившийся провозгла'шением Вильгельма Стейница первым

9

чемпионом мира. Он победил Цукерторта со счетом + 10, —5, =5. Шахматный мир приветствует первого чемпиона планеты, отмечая, что фактически он носит этот титул уже двадцать лет. Полтора месяца спустя Стейницу исполнилось 50 лет.

По возвращении в Нью-Йорк его чествует Манхэттенский клуб. «Как шахматист, — сказал Стейниц, — я посвящаю свой первый старт бессмертному гению Пола Морфи». И добавил, что много обязан своей победой Америке и чувствует себя в этой стране, как дома.

1886—1887. Много времени уделяет освещению на страницах своего журнала проблем позиционной игры, международной шахматной жизни, организации крупнейшего в США международного турнира.

1888, январь. Стейниц тяжело переживает смерть единственной дочери Флоры, умершей в возрасте 21 года.

Во время пребывания на Кубе в ответ на предложение Гаванского клуба сыграть матч с сильнейшим шахматистом называет своим соперником Михаила Чигорина, которому он проиграл обе партии на Лондонском турнире (1883). Стейниц сказал, что его привлекает романтический стиль Чигорина, и полушутя-полусерьезно заметил, что это будет встреча старого мастера «новой школы» с молодым мастером «старой школы».

1889, январь — февраль. Гавана. Стейниц впервые отстаивает титул чемпиона мира. Его соперник — Михаил Чигорин. Чемпион мира побеждает со счетом +10, -6, =1.

1889, март - апрель. В Нью-Йорке проводится международный турнир — Шестой Американский шахматный конгресс. Стейниц не участвует в нем, ибо как литератор готовит книгу об этом состязании (1891).

1889, июль. В Нью-Йорке опубликован первый том крупнейшего труда Стейница «Современное шахматное руководство» («Modern Chess Instructor»).

1890—1891, октябрь — апрель. Матч по телеграфу Стейниц — Чигорин из двух партий, начатых со спорных дебютных позиций в гамбите Эванса и защите двух коней; завершился победой петербургского маэстро. Игра его, по словам Стейница, «была во всех отношениях изумительна».

1890—1891, декабрь — январь. Нью-Йорк. Побеждает в матче на первенство мира венгерского маэстро Исидора Гунсберга со счетом +6, —4, =9.

1892, январь — февраль. Гавана. Второй матч с Чигориным на мировое первенство заканчивается в пользу чемпиона с минимальным перевесом: +9, —8, =5. «Никогда ранее, — писал кубинский журнал "El Pablo Morphy", — не был Стейниц так близок к поражению».

1892, апрель. Вышел последний номер журнала Стейница «Интернэшнл чесс мэгэзин», помеченный декабрем

1891.

1892. Будучи в Бостоне, Стейниц играет с юным Гарри Пильсбери, давая вперед пешку и ход и проиграв ему две партии из трех. 27 мая от гепатита умерла жена Стейница в возрасте 45 лет. Каролина была его верной спутницей 27 лет.

1893, 31 августа. Стейниц получает письмо от 25-летнего мастера Эмануила Ласкера с предложением играть матч на первенство мира до 10 побед не позже января 1894.

1893, ноябрь. В Монреале играет с 16-летним Фрэнком Маршаллом, который произвел на Стейница сильное впечатление, и он предсказал юноше великое будущее.

1894, март — май. Нью-Йорк, Филадельфия, Монреаль. Матч на мировое первенство Стейниц — Ласкер заканчивается поражением чемпиона мира: +5, —10, =4.

«Трижды "ура" в честь нового чемпиона мира!» — провозгласил Стейниц здравицу победителю. «Игрок победил мыслителя», — сказал Ласкер.

Стейниц, полный решимости взять реванш, предлагает быстрее начать новый матч.

1895, август — сентябрь. Англия. Величайший турнир 19 века в Гастингсе. Участвуют чемпион мира и эксчемпион, претенденты — Чигорин, Блэкберн, Берн, Тарраш и другие.

Стейниц сыграл успешно, набрав 13 очков из 21.

Он выигрывает принципиальную партию у Чигорина, избравшего гамбит Эванса, и получает приз за красоту — за ставшую знаменитой партию против Курта Бар- делебена.

1895—1896, ноябрь — январь. С.-Петербург. Успех на матч- турнире 4 победителей Гастингса. Стейниц выигрывает матч у победителя Гастингса — Пильсбери (+4, —2, = 2), уступает с минимальным перевесом Чигорину (+2, —3, =1) и проигрывает Ласкеру (+1, —3, =2). Заняв

2-е место, стал претендентом на матч на мировое первенство.

1896, январь. Стейниц гастролирует в Риге, а после Петербургского турнира — в Москве.

1896, февраль — март. Играет в Ростове-на-Дону матч с Эммануилом Шифферсом (+6, -4, = 1) (благодаря поддержке донбасских меценатов Д. И. Иловайского и М. М. Жеребцова). Другой меценат, М. Н. Бостанжог- ло, взял на себя финансирование матча-реванша Стейница с Ласкером в Москве.

1896, апрель — май. Успешные гастроли в Германии и Голландии.

1896, июль. Участвует в крупном международном турнире в Нюрнберге, завоевывает 6-й приз, набрав 11 очков из 18. Выигрывает партии у второго призера — Мароци, у Шлехтера, Чигорина, Блэкберна, Харузека, Марко и других корифеев шахмат.

1896, октябрь — декабрь. Москва. Матч-реванш на первенство мира Ласкер — Стейниц. 23 декабря объявлен перерыв из-за болезни Стейница. Матч закончился 2 января 1897 года со счетом +10, —2, =5 в пользу Ласкера.

Во время матча, в ноябре 1896, Стейниц посылает приветственную телеграмму Чигорину по случаю его блестящей победы в международном турнире в Будапеште.

1897, май. Стейниц вернулся в Нью-Йорк. Принимает активное участие в шахматной жизни страны.

1898, май — июнь. Вена. В крупном международном двухкруговом турнире занимает 4-е место, набрав 23,5 очка из 36, лишь на пол-очка отстав от победителей — Тар- раша и Пильсбери, и опередив Шлехтера, Чигорина, Берна, Мароци, Блэкберна и других.

1898, октябрь. Возвращение в Америку. Дает сеансы, играет вслепую, читает лекции.

1899, май — июль. Лондон. Стейниц принимает участие в последнем крупном турнире века и впервые в своей шахматной карьере оказывается за чертой призеров.

1900, 12 августа. В Нью-Йорке, в «Манхэттен стейт хос- пител», после тяжелой болезни скончался в возрасте 64 лет Вильгельм Стейниц — первый чемпион мира по шахматам. Похоронен на Бруклинском кладбище 14 августа. В тот же день в пространном некрологе в газете «Нью-Йорк тайме» подчеркивалось, что Стейниц был чемпионом мира более 20 лет и что в период с 1863 по 1896 годы во встречах с корифеями шахмат он выиграл 240 партий, проиграл 71 и завершил вничью 74.

10

ПРОЛОГ

Имя Вильгельма Стейница (1836-1900), первого чемпиона мира по шахматам, создателя учения о позиционной игре, выведено золотыми буквами на скрижалях всемирной истории шахмат.

За 64 года неуемной, вечно бурлящей жизни Стейниц символически заполнил все 64 клетки шахматной планеты. Он проявил себя великим и бескомпромиссным борцом, истинным художником шахмат, философом и преобразователем шахматного королевства. И где бы ни находил свое пристанище этот искатель истины - в Вене или Лондоне, С.-Петербурге или Москве, Гаване или Нью-Йорке - всюду он снискал уважение и восхищение как бескорыстный служитель богини Каиссы, как сильнейший шахматист мира. На протяжении двух десятилетий (1866-86) Стейница считали в Европе королем шахмат, а затем он восемь лет (1886-94) достойно носил официальный титул чемпиона мира.

Его победы в матчах над корифеями шахматного романтизма - Андерсеном и Дюбуа, Монгредиеном и Блэкберном, в сражениях за мировое первенство с Цукертортом, Чигориным и Гунсбергом, а также успешные выступления на международных турнирах Лондона и Вены,

Баден-Бадена и Гастингса, С.-Петербурга и Нью-Йорка оставили яркий след в шахматном искусстве.

Будучи по природе своего дарования шахматистом комбинационного стиля и долгое время именно в этом амплуа продвигаясь по первым ступеням шахматного Олимпа, Стейниц нашел в себе силы наступить на «горло собственной песни» и провозгласить принципы игры совсем другого плана - медленного накопления преимущества, маневрирования, ослабления пунктов позиции противника, использование пешечного перевеса на ферзевом фланге и т.п. В своем учении он выдвигает такие основополагающие понятия, как равновесие позиции, ее оценки на основе устойчивых или временных признаков, диалектика взаимосвязи владения инициативой и атаки.

Учение Стейница, развитое его единомышленниками и последователями, стало фундаментом для всего здания современных шахмат. Обогащенное новейшими открытиями в области теории и практики, оно открыло просторы для дальнейшего проникновения в тайны шахматного микрокосмоса, для соединения тонкой позиционной и комбинационной игры, для создания в условиях предельной остроты спортивной борьбы подлинно художественных произведений в области шахматного искусства.

ДЕТСТВО. 14 мая 1836 года в Праге, в семье 47-летнего пражского портного Йозефа-Саломона Стейница и его жены — 32-летней Анны (урожденная Торшева) — появился девятый ребенок — пятый сын, которого назвали Вольф, взявший впоследствии имя Вильгельм. При этом он утверждал, что был тринадцатым и последним ребенком в семье. Авторы данной энциклопедии придерживаются исследований Курта Ландсбергера, опубликованных в США и Лондоне в 1993 году. Кстати, он и сам принадлежит к одной из ветвей генеалогического древа «Стейниц», будучи прямым потомком Лазаря Стейница — старшего брата Йозефа-Саломона.

Как установлено Ландсбергером по метрическим записям, в семье Йозефа- Саломона и Анны появились за 17 лет супружества (1824—41) семь мальчиков и шесть девочек. Из последних пяти детей четверо умерли в раннем детстве, и только Вольфу судьба подарила 64 года жизни...

Детские годы, проведенные в еврейском гетто, были похожи на черно-белые квадраты шахматной доски, которую Вольф часто видел перед отцом. Когда мальчику было девять лет, умерла мать. Через пять лет Йозеф-Саломон женился во второй раз и в 61 год вновь стал отцом.

Отец не утруждал себя объяснением сыну правил шахматной игры: «Захочет, сам научится!». Юный Вольф был слишком застенчив и горд, чтобы спрашивать. Он быстро понял, что у игры есть свои законы, как есть свои законы у любимой им математики. И что у

ГЛАВА 1

ЖИЗНЬ И СУДЬБА

игры есть своя правда, как своя правда — в мудром Талмуде. У игры есть своя цель, подобно тому, как она должна быть у каждого в жизни...

Только в 12 лет Вольф научился играть, а вскоре он выигрывал не только у всех ребят в гетто, но и у своего школьного учителя. Однажды в гости к отцу пришел знакомый раввин, который был его постоянным шахматным партнером. Отца не оказалось дома, и он предложил Вольфу сыграть партию.

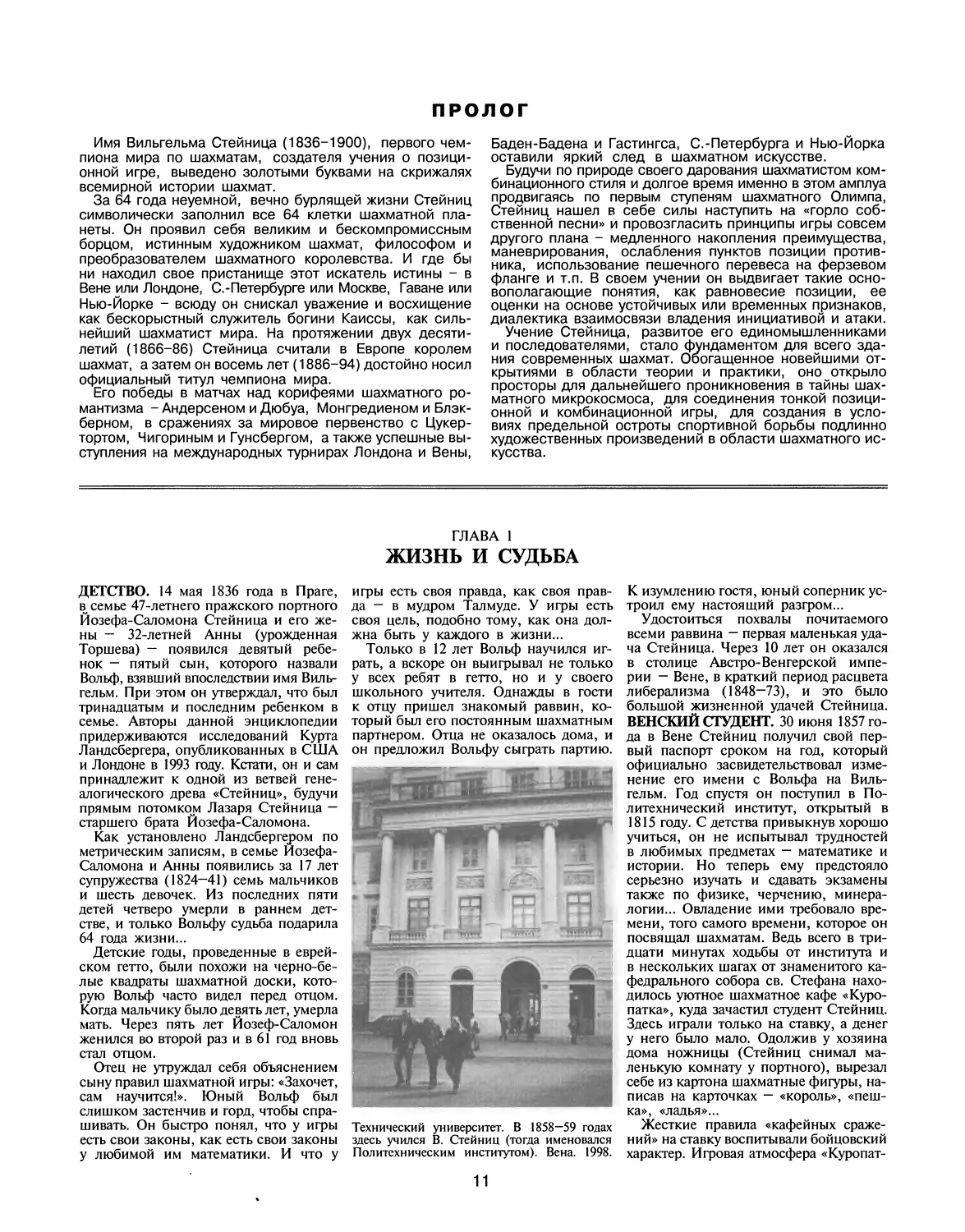

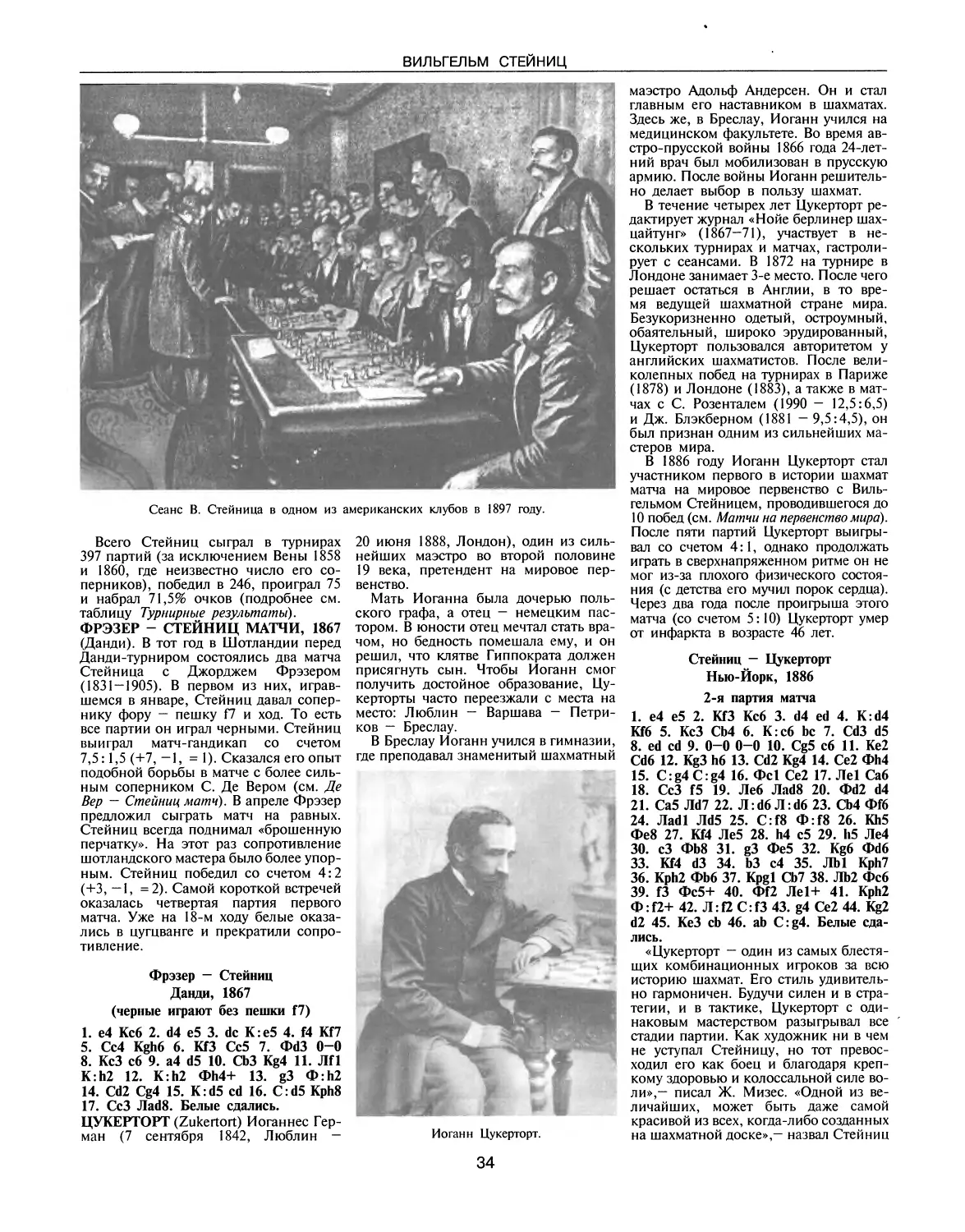

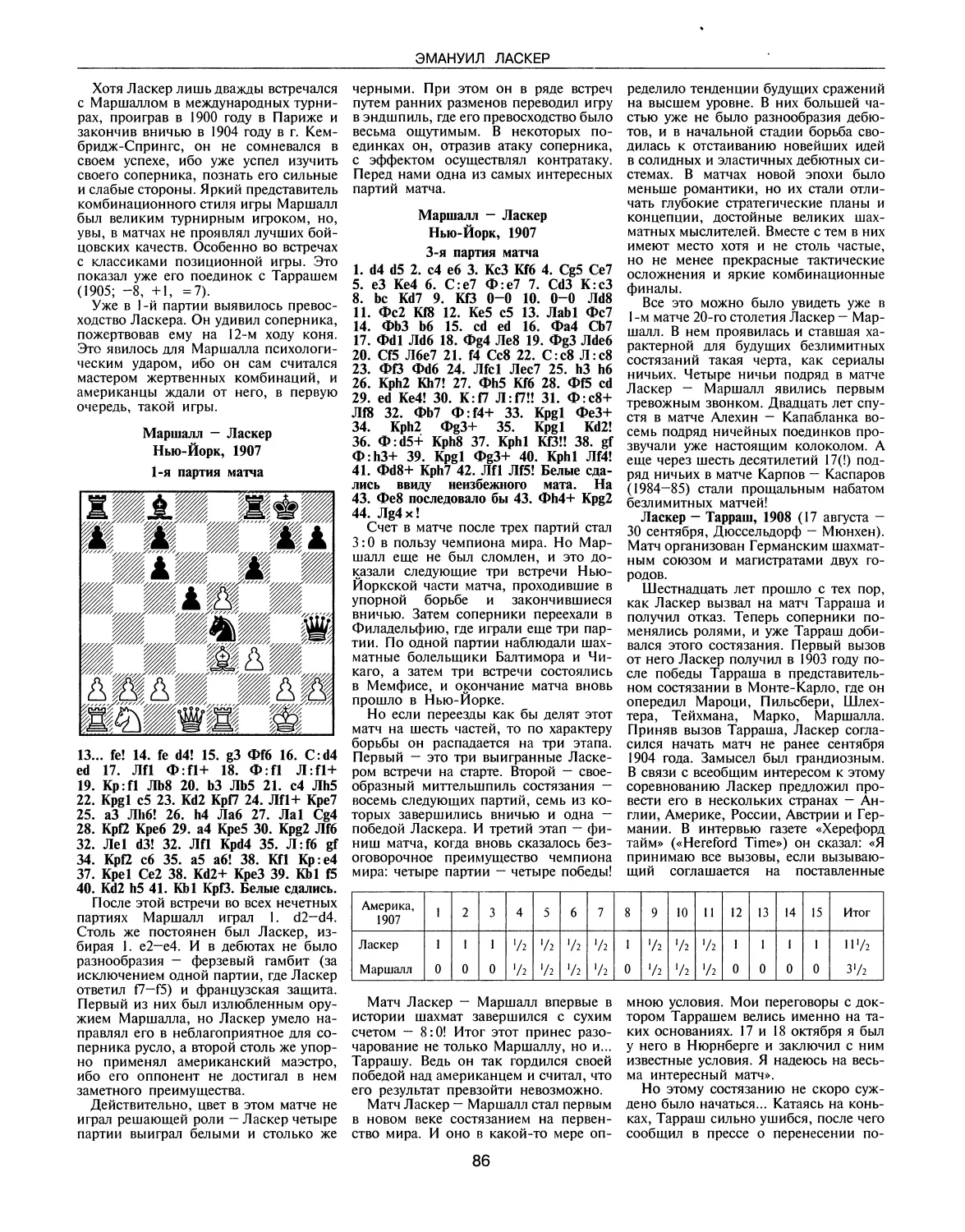

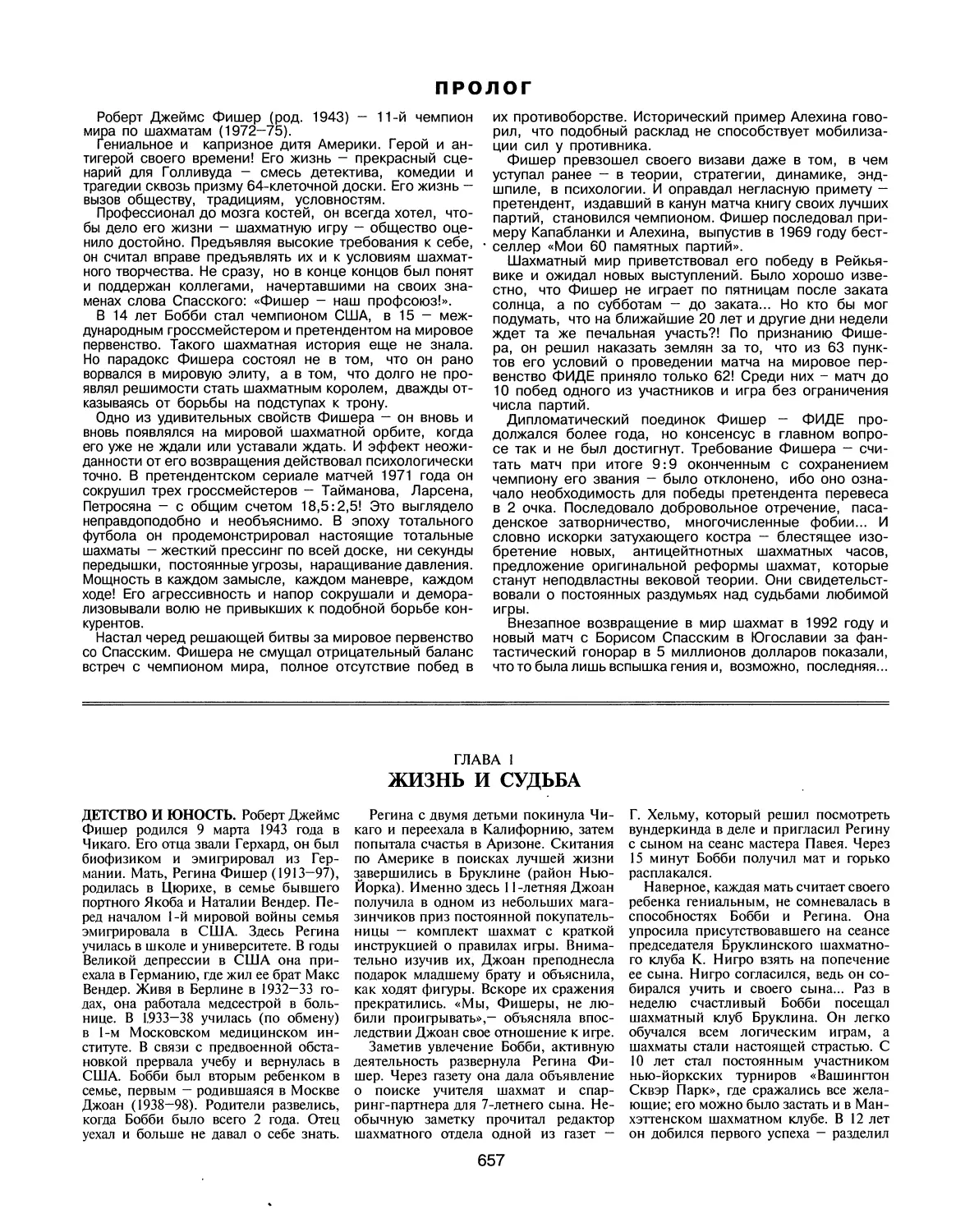

Технический университет. В 1858—59 годах здесь учился В. Стейниц (тогда именовался Политехническим институтом). Вена. 1998.

К изумлению гостя, юный соперник устроил ему настоящий разгром...

Удостоиться похвалы почитаемого всеми раввина — первая маленькая удача Стейница. Через 10 лет он оказался в столице Австро-Венгерской империи — Вене, в краткий период расцвета либерализма (1848—73), и это было большой жизненной удачей Стейница. ВЕНСКИЙ СТУДЕНТ. 30 июня 1857 го- да в Вене Стейниц получил свой первый паспорт сроком на год, который официально засвидетельствовал изменение его имени с Вольфа на Вильгельм. Год спустя он поступил в Политехнический институт, открытый в 1815 году. С детства привыкнув хорошо учиться, он не испытывал трудностей в любимых предметах — математике и истории. Но теперь ему предстояло серьезно изучать и сдавать экзамены также по физике, черчению, минералогии... Овладение ими требовало времени, того самого времени, которое он посвящал шахматам. Ведь всего в тридцати минутах ходьбы от института и в нескольких шагах от знаменитого кафедрального собора св. Стефана находилось уютное шахматное кафе «Куропатка», куда зачастил студент Стейниц. Здесь играли только на ставку, а денег у него было мало. Одолжив у хозяина дома ножницы (Стейниц снимал маленькую комнату у портного), вырезал себе из картона шахматные фигуры, написав на карточках — «король», «пешка», «ладья»...

Жесткие правила «кафейных сражений» на ставку воспитывали бойцовский характер. Игровая атмосфера «Куропат¬

11

ВИЛЬГЕЛЬМ СТЕЙНИЦ

ки» засасывала, как болото. Бытовая рутина отступала на второй план. Здесь Стейниц чувствовал себя не только равным среди известных в Вене музыкантов, банкиров (см. Курьезы), профессоров, военных, но и доказывал свое превосходство. Первым его известным успехом стал выигрыш двух партий вслепую у Николаса Фалькбеера — брата известного австрийского маэстро Эрнста Фалькбеера.

Все меньше времени Стейниц посвящал учебе, все больше — шахматам. После первого года обучения он был отчислен из института. Не из-за ухудшения зрения, не из-за отсутствия денег, не из-за потери интереса к обучению, как утверждается в разных вариантах биографии Стейница, а из-за несдачи экзаменов по черчению и минералогии прекратил он учебу.

«Будущий блестящий журналист, мыслитель, оратор и мировая величина не получил формального образования»,— констатирует исследователь его жизни Курт Ландсбергер.

Но для посетителей «Куропатки» Стейниц оставался «студентом», а для тех, кто в дальнейшем описывал его подвиги, — «венским студентом».

После успешных выступлений в чемпионатах Венского шахматного общества (1859 — 3-е место, 1860 — 2-е место) его стали восхищенно называть «австрийским Морфи». Молодой американский маэстро П. Морфи, словно блестящий метеорит, пронесшийся в то время над Европой, ошеломил шахматный мир своими победами и стилем игры (см. Морфи).

Австрийские шахматисты находили в игре Стейница неуловимое сходство с Морфи. Но, конечно, в первую очередь Вильгельм поражал их яркой остроата-

кующей комбинационной игрой, своим пристрастием к гамбитам. В подобном ключе действовали и другие лучшие представители австрийских шахмат — И. Альгайер, Э. Фалькбеер, К. Гампе. Характерна для раннего Стейница партия с Карлом Гампе, которого впоследствии он называл своим учителем.

Гампе — Стейниц Вена, 1859

I. е4 е5 2. КсЗ Kf6 3. f4 d5 4. ed K:d5 5. fe K:c3 6. be ФЬ4+ 7. Kpe2 Cg4+ 8. Kf3 Кеб 9. d4 0-0-0 10. Cd2 C:f3+

II. gf K:e5 12. de? (12. Фе1!) Cc5

13. Фе1 Фе4+ 14. Kpdl Ф:сЗ 15. ЛЫ Ф:ГЗ+ 16. Фе2 Л: d2+! 17. Kp:d2Лd8+ 18. Kpcl СаЗ+ 19. ЛЬ2 ФсЗ 20. Ch3+ КрЬ8 21. ФЬ5 Фd2+ 22. КрЫ Фdl+

23. Л^1 Л:dlх

В 1861 году Стейниц в третий раз принял участие в чемпионате Венского шахматного общества и, одержав 30 побед в 34 партиях, уверенно занял

1-е место. Виктория пришла вовремя. В 1862 году англичане решили организовать второй международный турнир в Лондоне, приурочив его к проведению очередной Всемирной промышленной выставки. Участвовать в нем были приглашены лучшие маэстро Европы, в их числе — «венский студент» Вильгельм Стейниц.

СЕМЬЯ. 7 августа 1866 года 19-летняя жительница Лондона Каролина Голдер родила девочку, которая была записана при регистрации как Флора Стейниц. Для Вильгельма Стейница дата рождения любимой дочери всегда ассоциировалась со знаменитой победой над Андерсеном в матче, завершившемся 10 августа 1866 года (см. Андерсен — Стейниц матч). И он был пунктуален

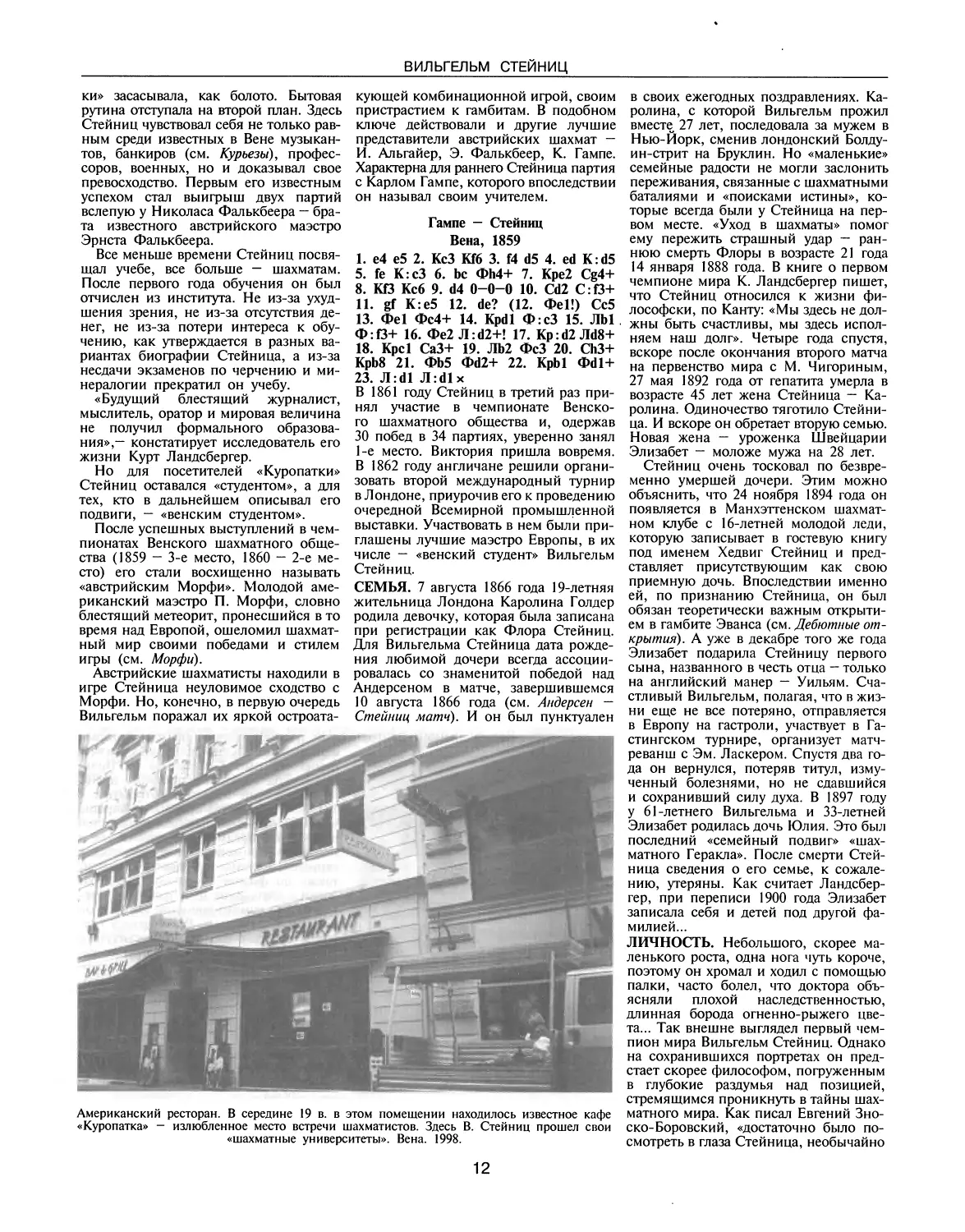

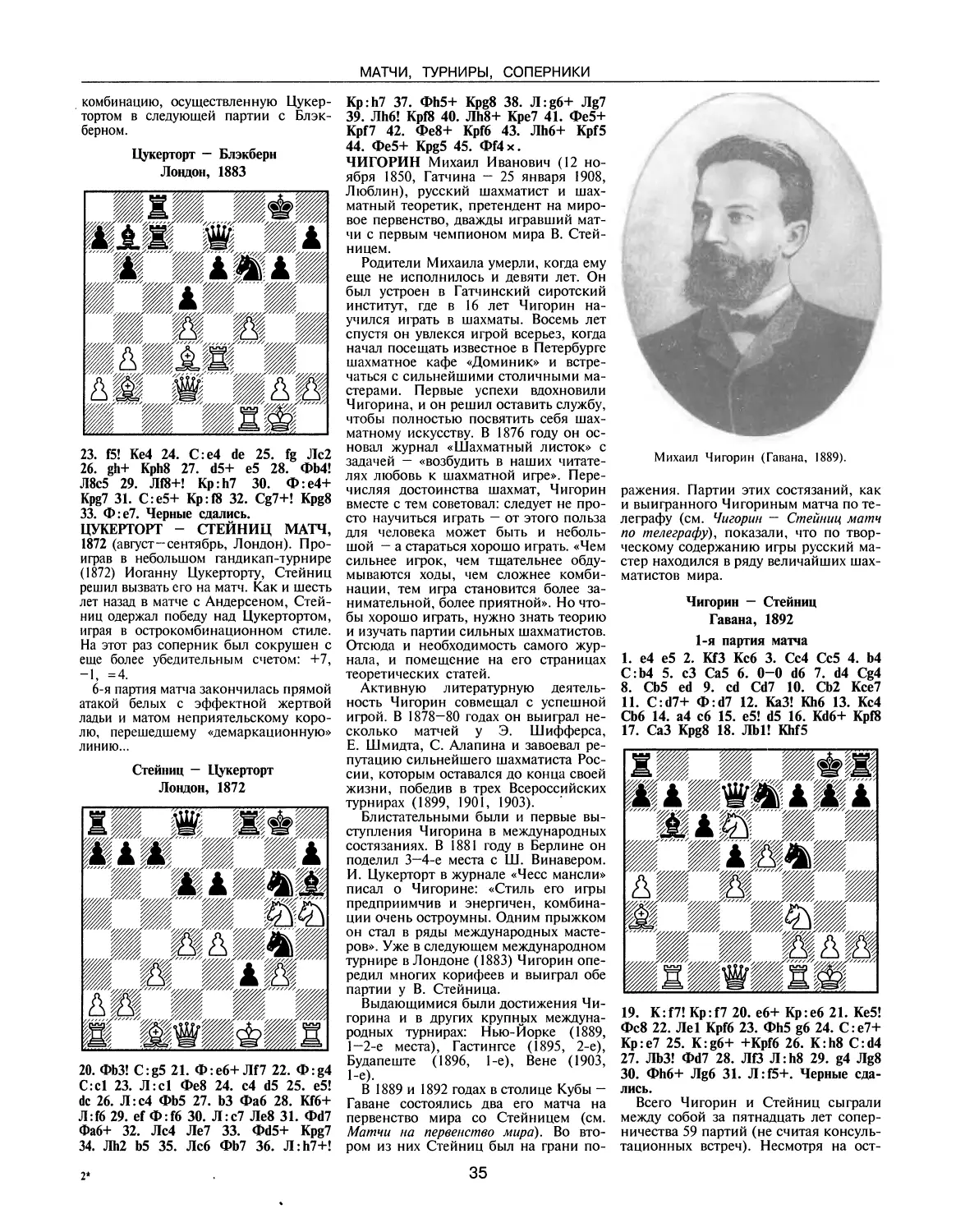

Американский ресторан. В середине 19 в. в этом помещении находилось известное кафе «Куропатка» — излюбленное место встречи шахматистов. Здесь В. Стейниц прошел свои «шахматные университеты». Вена. 1998.

в своих ежегодных поздравлениях. Каролина, с которой Вильгельм прожил вместе 27 лет, последовала за мужем в Нью-Йорк, сменив лондонский Болду- ин-стрит на Бруклин. Но «маленькие» семейные радости не могли заслонить переживания, связанные с шахматными баталиями и «поисками истины», которые всегда были у Стейница на первом месте. «Уход в шахматы» помог ему пережить страшный удар - раннюю смерть Флоры в возрасте 21 года 14 января 1888 года. В книге о первом чемпионе мира К. Ландсбергер пишет, что Стейниц относился к жизни философски, по Канту: «Мы здесь не должны быть счастливы, мы здесь исполняем наш долг». Четыре года спустя, вскоре после окончания второго матча на первенство мира с М. Чигориным, 27 мая 1892 года от гепатита умерла в возрасте 45 лет жена Стейница — Каролина. Одиночество тяготило Стейница. И вскоре он обретает вторую семью. Новая жена — уроженка Швейцарии Элизабет — моложе мужа на 28 лет.

Стейниц очень тосковал по безвременно умершей дочери. Этим можно объяснить, что 24 ноября 1894 года он появляется в Манхэттенском шахматном клубе с 16-летней молодой леди, которую записывает в гостевую книгу под именем Хедвиг Стейниц и представляет присутствующим как свою приемную дочь. Впоследствии именно ей, по признанию Стейница, он был обязан теоретически важным открытием в гамбите Эванса (см. Дебютные открытия). А уже в декабре того же года Элизабет подарила Стейн и цу первого сына, названного в честь отца — только на английский манер — Уильям. Счастливый Вильгельм, полагая, что в жизни еще не все потеряно, отправляется в Европу на гастроли, участвует в Гастингском турнире, организует матч- реванш с Эм. Ласкером. Спустя два года он вернулся, потеряв титул, измученный болезнями, но не сдавшийся и сохранивший силу духа. В 1897 году у 61-летнего Вильгельма и 33-летней Элизабет родилась дочь Юлия. Это был последний «семейный подвиг» «шахматного Геракла». После смерти Стейница сведения о его семье, к сожалению, утеряны. Как считает Ландсбергер, при переписи 1900 года Элизабет записала себя и детей под другой фамилией...

ЛИЧНОСТЬ. Небольшого, скорее маленького роста, одна нога чуть короче, поэтому он хромал и ходил с помощью палки, часто болел, что доктора объясняли плохой наследственностью, длинная борода огненно-рыжего цвета... Так внешне выглядел первый чемпион мира Вильгельм Стейниц. Однако на сохранившихся портретах он предстает скорее философом, погруженным в глубокие раздумья над позицией, стремящимся проникнуть в тайны шахматного мира. Как писал Евгений Зно- ско-Боровский, «достаточно было посмотреть в глаза Стейница, необычайно

12

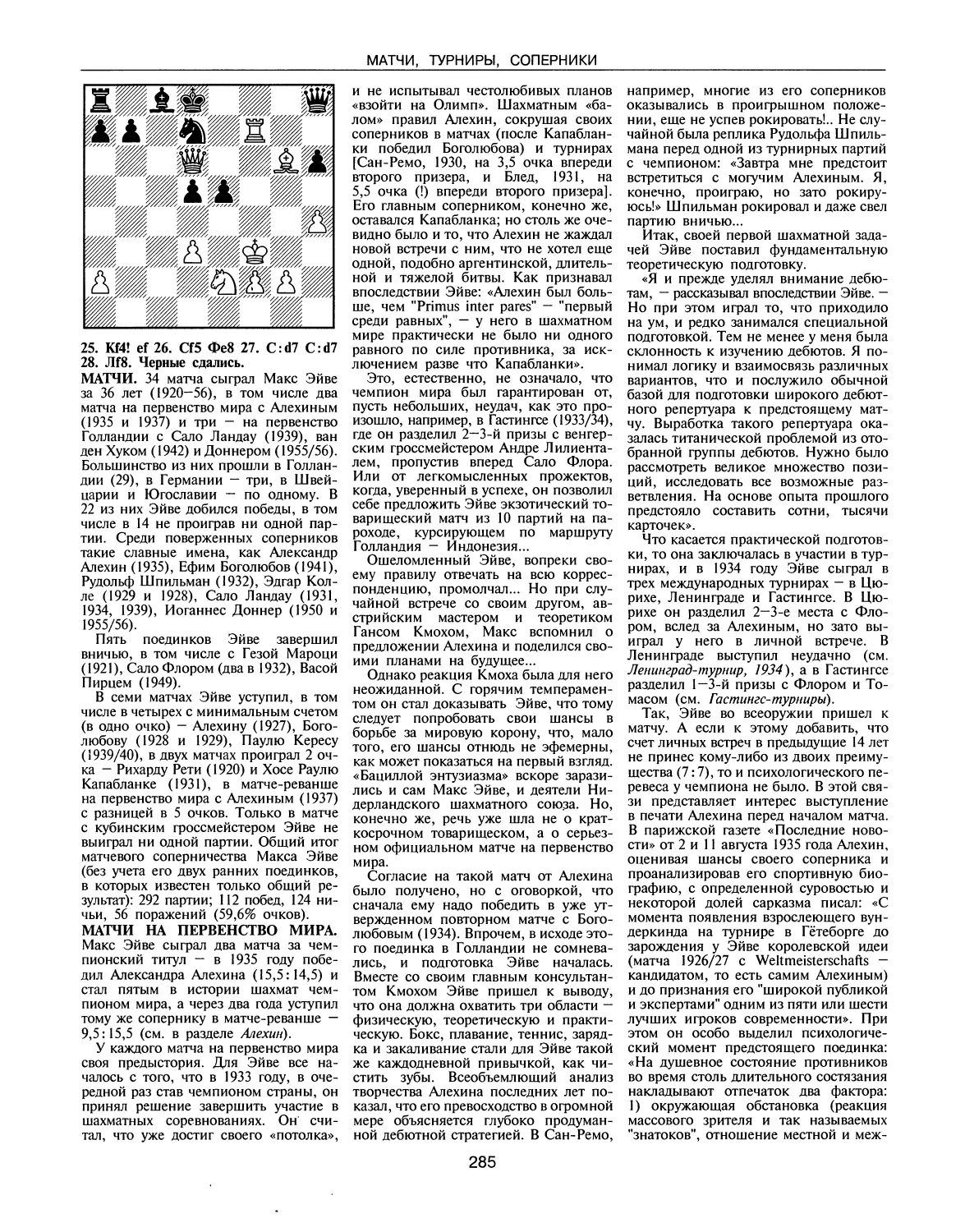

ЖИЗНЬ И СУДЬБА

живые, острые, насмешливые, глядящие жадно, иногда — вызывающе и за- дирающе, чтобы понять, что это не бесстрастный мыслитель, а пылкий и самолюбивый игрок. Это только снаружи он казался таким благовоспитанным, успокоенным старцем. Внутри клокотало пламя. ...Этот внутренний огонь, который постепенно, по мере развития соревнования, разгорался в целый костер и который он ни залить, ни остудить не мог, и давал ему нужные силы и выносливость. Он же сообщал ему и боевой задор».

Характеру и темпераменту Стейница особенно подходили матчи: Стейниц выиграл 28 матчей. При этом он неустанно экспериментировал, шел на заведомо худшие позиции, применял спорные гамбитые системы, ибо понимал, чувствовал и верил, что в подобном долгом соперничестве двух индивидуальностей у него хватит изобретательности и выдумки, духовных сил, выдержки, стойкости.

Про таких, как Стейниц, говорят: характер — не сахар. Он не умел приспосабливаться, не был дипломатом, всегда делал то, что считал нужным, и говорил то, что считал правильным, и нередко наживал себе недругов. Так было в Англии, так было и в Америке.

Но его всегда отличали честность и благородство. Кто в шахматной истории выбирал себе сильнейшего противника? Кто, проиграв принципиальную встречу в турнире, жаждал реванша в матче? Кто соглашался поднять перчатку от почти неизвестного молодого маэстро? Только Стейниц!

Именно он выбрал в 1889 году из числа претендентов М. Чигорина, мотивируя свой выбор тем, что потерпел от него поражение в обеих партиях Лондонского турнира 1883 года. Именно он мечтал о новой встрече с Цукертортом, от которого отстал в том же турнире на 3 очка. Именно он согласился играть с 26-летним Эм. Ласкером, который еще не успел доказать миру обоснованность своих претензий на шахматную корону.

Все шахматисты экстра-класса высоко ценили Стейница и как шахматного борца, и как благородного соперника, и как мыслителя. Чигорин писал своему сопернику после матча по телеграфу (1892): «Истинные поклонники шахмат должны быть благодарны Вам за тот интерес, который Вы постоянно возбуждаете Вашими нововведениями, и за Ваше отвращение к шаблонной игре. Как Вам известно, я не вполне разделяю Вашу теорию и Ваши принципы, что, однако, не мешает мне ценить их».

Стейниц был веселым и остроумным собеседником, часами мог слушать любимую музыку Вагнера, легко запоминал стихи... При этом всю жизнь провел в неустанном поиске. Стейниц сказал на ее исходе: «Никто не собьет меня с пути искания истины...»

КУРЬЕЗЫ. В жизни Стейница случалось немало забавных происшествий.

Они возникали иногда из-за его гордого и независимого характера, порой - вследствие излишней прямолинейности в высказываниях и поступках, а нередко были обусловлены реалиями тех или иных событий.

Два «Эпштейна» в кафе «Куропатка». В студенческую пору Стейниц стал постоянным посетителем популярного в Вене шахматного кафе «Куропатка». Одним из его партнеров был известный банкир Густав Эпштейн. Как-то Стей¬

ниц, задумавшись над ходом, услышал нетерпеливое бурчание: «Ну, ну!..» Самолюбие Вильгельма было задето. Вскоре погрузился в долгие раздумья его соперник.

— Ну, ну!.. — улыбаясь, сказал Стейниц.

— Не забывайтесь, молодой человек, кто вы и кто я!..

— Да, я знаю — в жизни Вы — банкир Эпштейн, а я — студент Стейниц! Но за шахматной доской я — Эпштейн!..

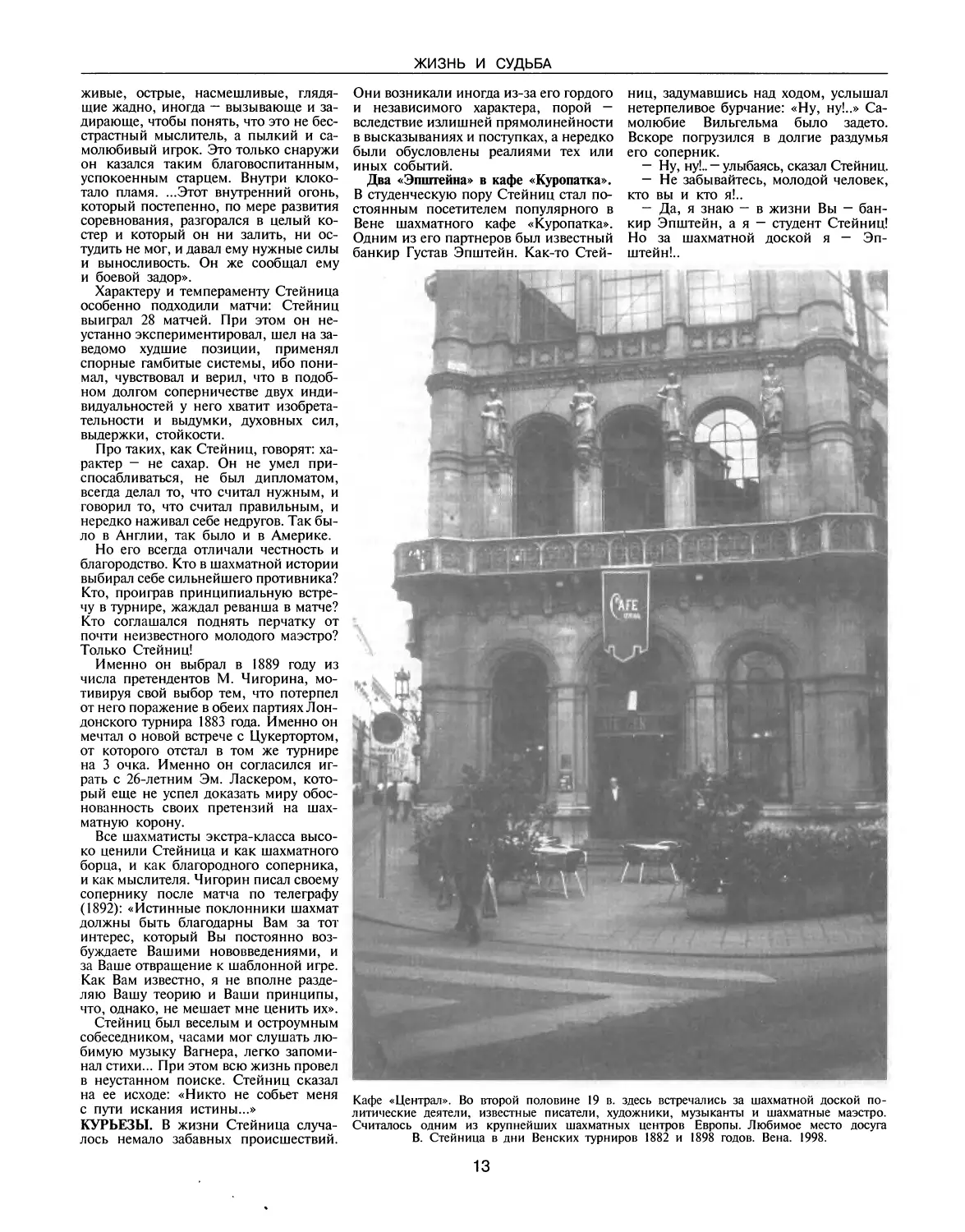

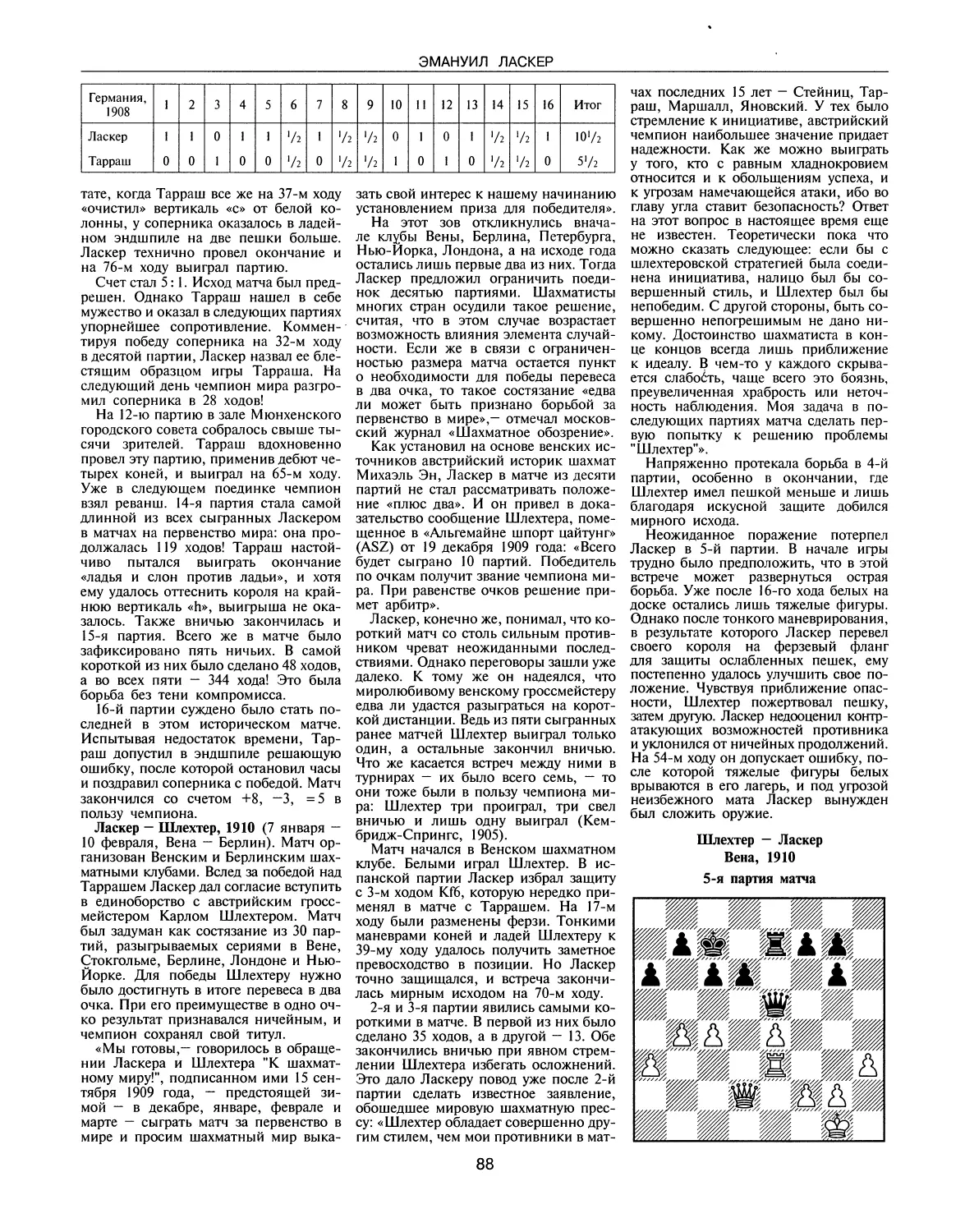

Кафе «Централ». Во второй половине 19 в. здесь встречались за шахматной доской политические деятели, известные писатели, художники, музыканты и шахматные маэстро. Считалось одним из крупнейших шахматных центров Европы. Любимое место досуга В. Стейница в дни Венских турниров 1882 и 1898 годов. Вена. 1998.

13

ВИЛЬГЕЛЬМ СТЕЙНИЦ

«Русский шпион». Во время матча по телеграфу с Михаилом Чигориным (1890—91) на квартиру к Стейницу пришла полиция и арестовала его как русского шпиона, который передавал свои донесения специальным шифром... Только на следующий день недоразумение было устранено, и маэстро отпущен домой.

Непредугаданный ход. В лондонском кафе, где играли в шахматы на ставку, Стейницу повезло найти богатого партнера. Маэстро давал ему фору коня и неизменно побеждал, получая фунт стерлингов. «Проиграй ему хоть раз, иначе рискуешь потерять такого соперника!» — посоветовал ему один из приятелей. При следующей встрече Стейниц внял совету. Он подставил ферзя и вскоре признал себя побежденным. Его соперник был в восторге! С криком: «Я победил самого чемпиона мира!» — он выбежал на улицу и... больше не появлялся.

АВСТРИЯ. Девятнадцатое столетие стало для страны «золотым веком шахмат». Известность в Европе приобрели австрийские мастера: Иоганн Альгайер, Эрнст Фалькбеер, Адольф Альбин, Карл Гампе, Адольф Шварц, Бертольд Энглиш. Они внесли ценный вклад и в развитие шахматной теории. Их именами назван ряд гамбитов и контргамбитов. В 1857 году в Вене было основано шахматное общество, которое начало проводить крупные шахматные состязания.

В австрийской столице прошла шахматная молодость Стейница. Атмосфера шахматного кафе «Куропатка» была для него ближе и желаннее, чем кабинеты Политехнического института. Сделав выбор в пользу шахмат, Стейниц стал одним из первых в мире шахматных профессионалов.

Три года подряд участвовал он в чемпионатах Венского шахматного общества, неизменно улучшая свои результаты: 1859 год — 3-е место, 1860 — 2-е и, наконец, 1861 — 1-е место с блестящим результатом — 30 побед и одно поражение. Эта победа открыла Стейницу дорогу в высшее шахматное общество — он получил приглашение участвовать в Лондонском международном турнире 1862 года. После его окончания принял судьбоносное решение остаться по ту сторону Ла-Манша. В последующие годы он трижды участвовал в крупнейших Венских международных турнирах и дважды одерживал победу: 1873 год — 1—2-е места с Дж. Блэкберном (выиграл в дополнительном матче), 1882 - 1—2-е места с Ш. Винавером. В 1898 году Стейниц, уже будучи экс-чемпионом мира, занял 4-е место вслед за тройкой претендентов на мировое первенство (3. Тарраш, Г. Пиль- сбери и Д. Яновский) (подробнее см. Вена-турниры).

В «музыкальной столице мира» игра Стейница поразила современников изяществом стиля и искрометностью комбинаций. В кафе «Куропатка» он на¬

учился сражаться «до последнего патрона», приобрел характер удачливого дуэлянта, столь пригодившийся ему позднее в матчевых сражениях.

АНГЛИЯ. Именно здесь, в стране вековых шахматных традиций, ставшей в середине 19 века «Меккой шахмат», где были устроены первые международные турниры и куда прежде всего устремился из Нового Света гениальный Пол Чарлз Морфи, взошла шахматная звезда по имени Вильгельм Стейниц.

Здесь он жил и творил более 20 лет (1862—83). Стал шахматным профессионалом и сыграл в пяти крупнейших международных турнирах — четырех Лондонских (1862, 1872, 1883, 1899) (см. Лондон-турниры) и Гастингском состязании 1895 года (см. Гастингс-тур- нир), провел десятки матчей, в том числе три с чемпионом Англии Дж. Блэкберном (1863, 1870, 1876), с А. Андерсеном (1866) (после этого состязания Стейница де-факто стали именовать чемпионом мира), Г. Бердом (1866), С. Де Вером (1863), С. Дюбуа (1862), И. Цукертортом (1872) и др.

В Лондоне он много лет вел шахматный отдел в газете «Филд» (The Field, 1873—82), давал уроки шахмат (среди его именитых «учеников» был и Рандольф Черчилль - отец будущего премьер-министра). Здесь он, размышляя о шахматах, нашел благоприятную почву для исследования теории, сыгравшей революционную роль в развитии древней игры. В этой стране не было необходимости спешить, не надо было громко провозглашать свои новые постулаты, а можно было настойчиво, последовательно, основательно разрабатывать новые идеи...

Может быть, поэтому Стейниц в «стране джентльменов» не прослыл реформатором шахмат, а оставался всегда и для всех прежде всего Игроком.

Чтобы покорить шахматный мир и в то же время доказать, что он не только Игрок, но и Мыслитель, Стейниц переехал в Нью-Йорк (1883).

РОССИЯ. На исходе 19 века и на закате своей карьеры Стейниц несколько раз побывал в России. О ней много узнал он и из рассказов М. И. Чигорина, с которым довелось ему сыграть два матча на мировое первенство и к которому испытывал уважение и симпатию. Стейницу довелось здесь сражаться и в грандиозном состязании шахматных гигантов — матч-турнире четырех в Санкт-Петербурге (1895/96), где кроме него участвовали чемпион мира Эм. Ласкер и два претендента — М. Чигорин и Г. Пильсбери; дать сеансы и провести консультационные партии в Риге (1896); сыграть показательный матч с Э. Шиффер- сом в Ростове-на-Дону; наконец, матч- реванш с Эм. Ласкером в Москве, 1896/97.

Всюду Стейница ожидал восторженный прием — в Санкт-Петербурге всем иностранным маэстро впервые оплачивали проезд. В Риге Стейницу был по¬

священ специальный выпуск «Балти- шер шахблеттер». Во время консультационных партий он много шутил, рассказывал забавные истории, не выпуская изо рта сигары... Рижане были очарованы его поведением и пожелали успеха. «Хорошенько поколотите Ласкера»,— напутствовали они Стейница. «Я сделаю все, что в моих силах»,— пообещал Стейниц.

Но до матча-реванша Стейниц сыграл матч в Ростове-на-Дону со вторым по силе — после Чигорина — русским маэстро Э. Шифферсом, организованный с финансовой помощью углепромышленника Д. И. Иловайского и местного помещика М. М. Жеребцова (см. Шифферс — Стейниц матч). Победа над Шифферсом добавила уверенности Стейницу, но не добавила здоровья. Его сильно беспокоили ревматические боли. Стейниц прошел курс лечения в Верисхофене по модному в то время методу доктора Кнайпа — принимал холодные ванны — и, как ему казалось, приехал в Москву в полной боевой готовности. О его пребывании в Москве впоследствии вспоминал русский маэстро Евгений Зноско-Боровский в эссе «Стейниц» («Последние новости», Париж, 1936, 6 и 8 августа):

«Мы часто негодуем на холод в английских домах, издеваемся над англичанами за окна, которые никогда не закрываются в их спальнях. Но мы не хотим себе представить тех подлинных мучений, которые должен переносить в русских условиях человек, привыкший к свежему воздуху.

Жарко натопленные комнаты. Герметически закупоренные двойные рамы. Небольшая форточка, открывающаяся по утрам на пять минут.

Стейниц задыхался, изнемогал. Должно быть, он попал в не особенно гостеприимное семейство. Для питья ему давали тепловатую воду, а когда он спрашивал льда, ему отвечали, что самим нужен, а нового еще не привезли; о холодной ванне он мог только мечтать.

Страдал и Ласкер, спасаясь в долгих прогулках по городу. Из-за больной ноги Стейниц их был лишен и мучился нестерпимо. Матч развертывался неудачно, требовал неимоверных усилий, умственного напряжения, на которое он уже не был способен. Разгоряченный мозг жаждал и не находил прохлады.

Все в нем горело, сгорало и прояснялось. Что-то новое формировалось. Так много надо было сообщить важного людям. Не только близким: далеким, всем. Для этого ему не нужно было телефона, почты, проводов. Давно уже оторвался он от земли. Теперь он лишен и воды. По воздуху распространялся сжигавший его огонь. Он подходил к стене и начинал говорить в воображаемый приемник, пел, декламировал. Затем открывал форточку и высовывался, ловя ответ из далеких, неведомых стран.

14

ЖИЗНЬ И СУДЬБА

Молодая секретарша, русская, застав его в таком положении, перепугалась, бросилась к американскому консулу, и было решено перевести Стейница в психиатрическую лечебницу.

...И в таких условиях шестидесятилетний старик, знаменитый чемпион мира, сохранял веселое настроение, писал бодрые письма, шутил.

— Поступите со мной, как с евреем,— просил он,- вышлите меня.

И всего удивительнее: он играл в шахматы, как ни в чем не бывало, с редкими своими посетителями, друзьями, немецкими шахматистами.

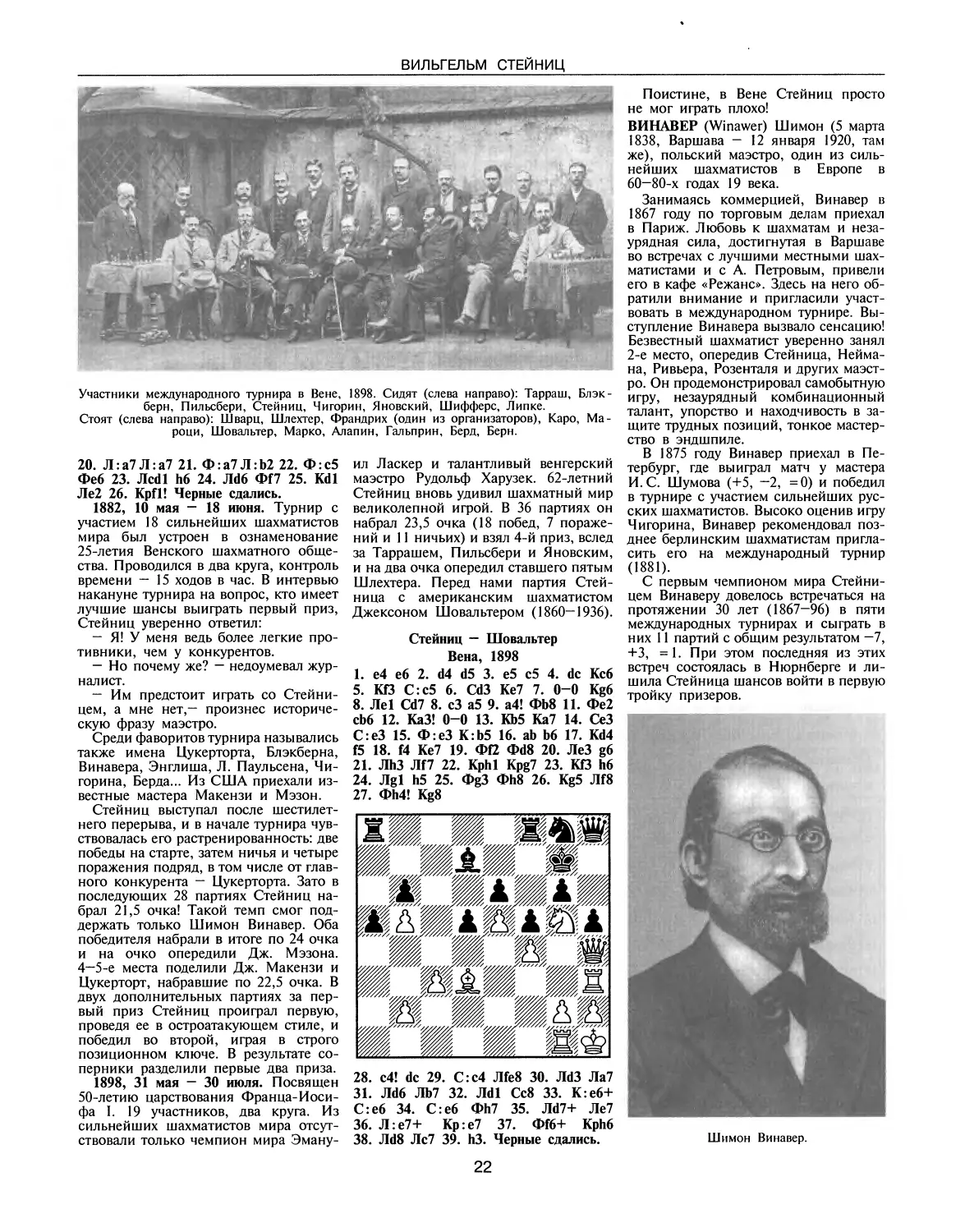

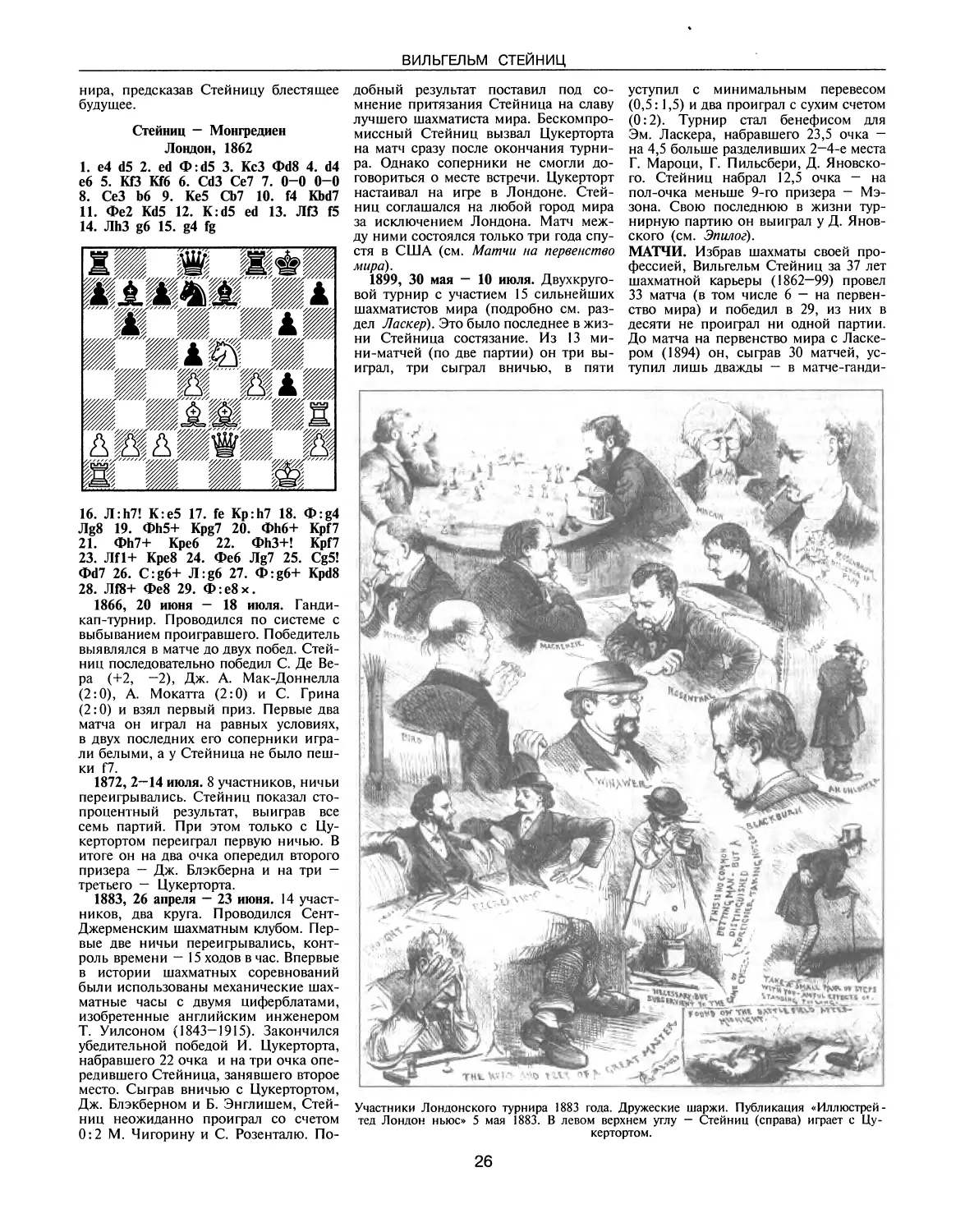

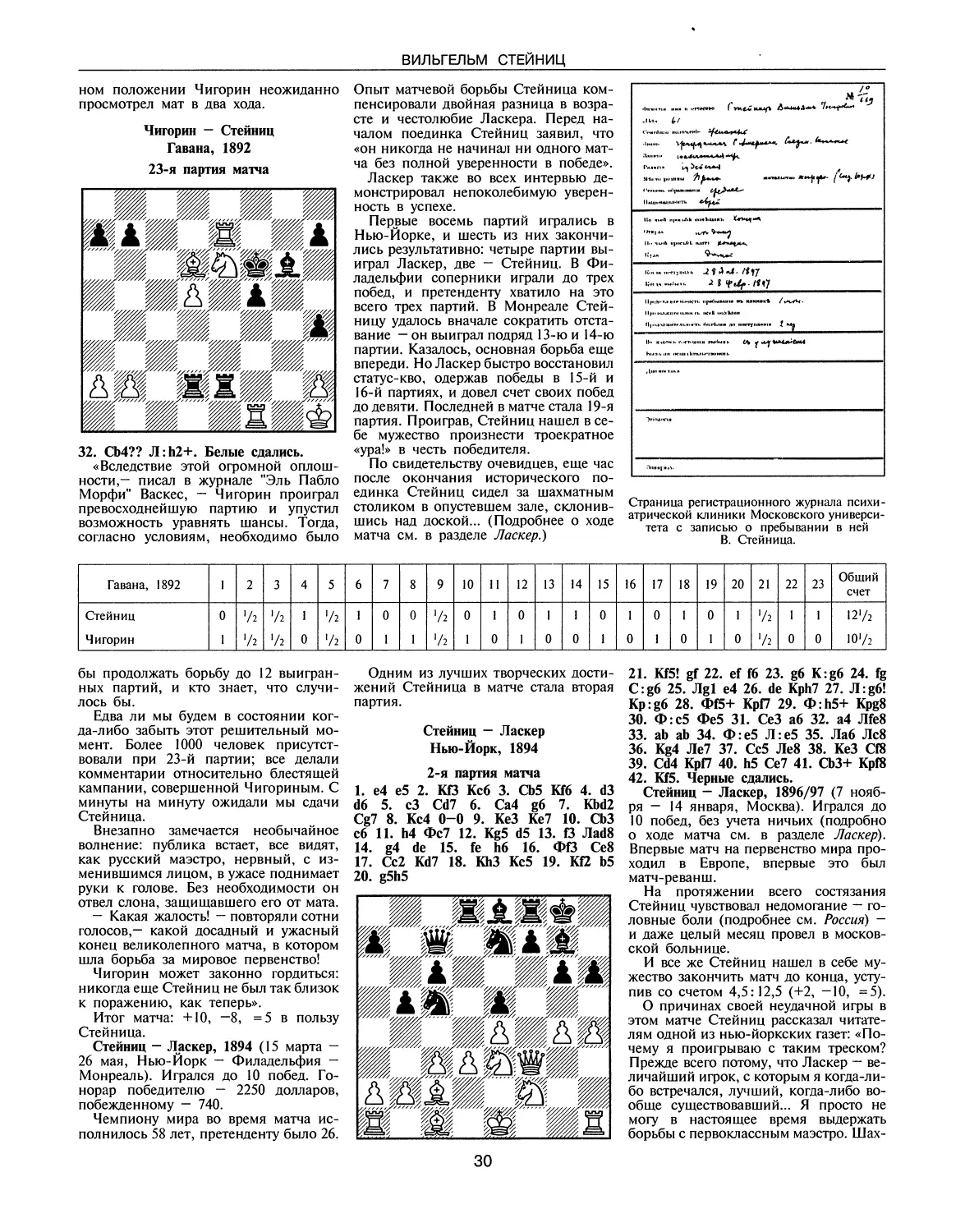

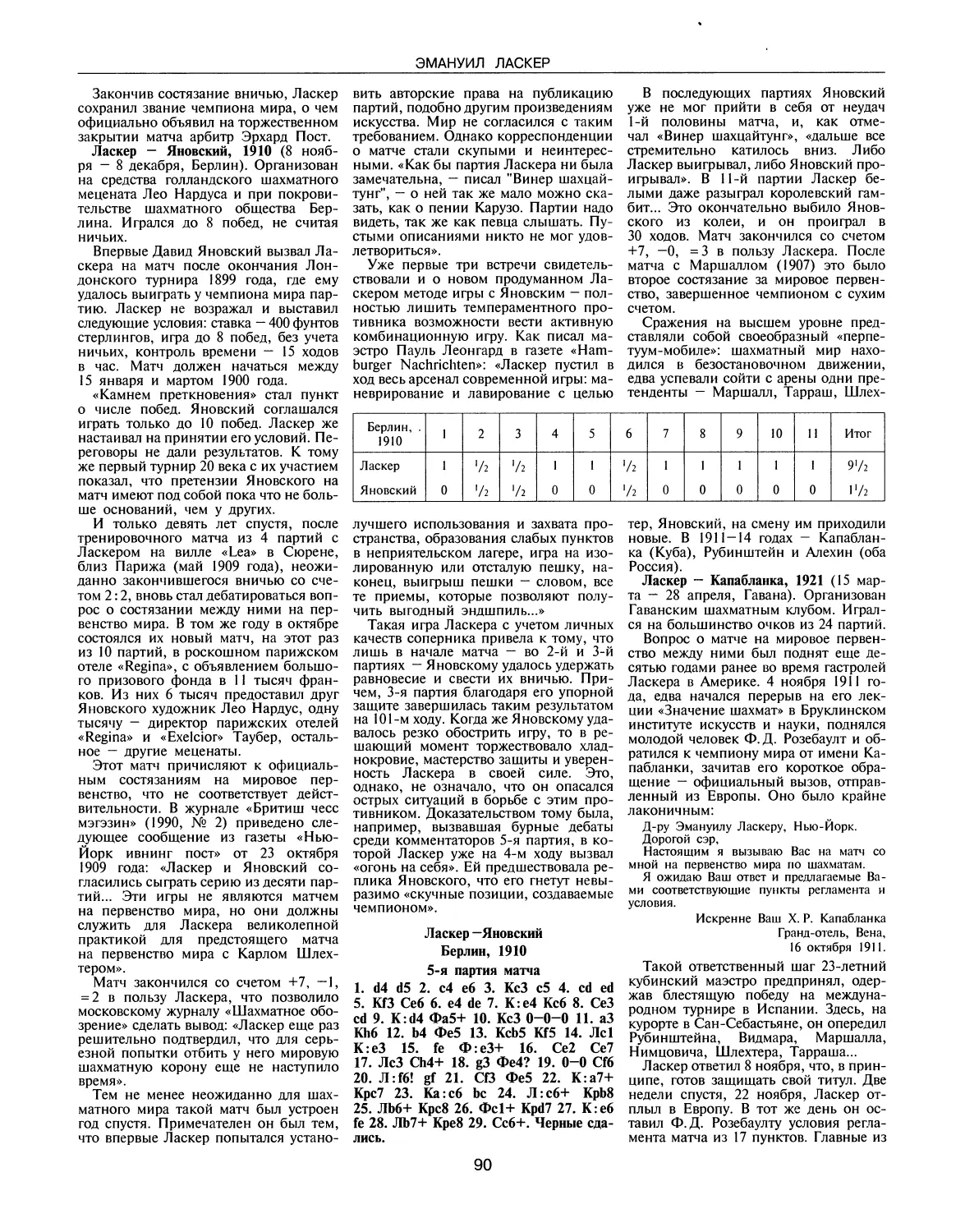

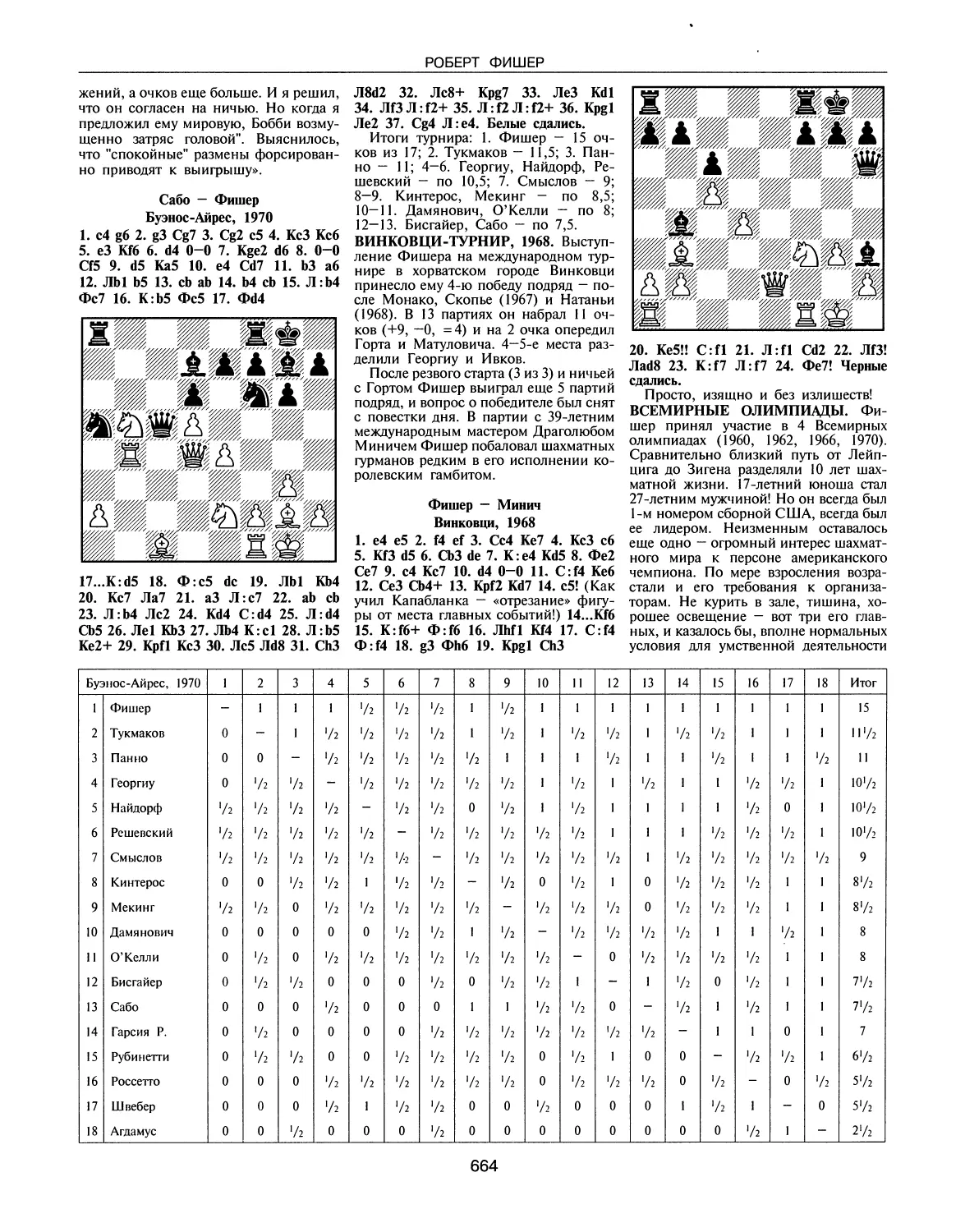

Широкий отклик в России получили два первенство (1889, 1892). Дружеский шарж

Целый месяц продолжалось испытание, прежде чем, наконец, его выпустили».

Несмотря ни на что, Стейниц сыграл с Ласкером положенные по регламенту партии (см. Матчи на первенство мира) и достойно завершил свою эпопею борьбы за мировое первенство. О полной ясности его ума свидетельствовало и отправленное в это время из Москвы поздравительное письмо М. И. Чигорину по случаю его блестящей победы в Будапеште (см. Чигорин).

КУБА. В начале 1860-х годов в Гаване был создан первый в Латинской Америке шахматный кружок и начал из-

матча В. Стейница с М. Чигориным на мировое в петербургском художественно-юмористическом ie «Стрекоза».

даваться шахматный журнал «Ревиста менсуаль де ахедрес». В 1862 и 1864 годах Кубу посещал П. Морфи. В 1885 году организован Гаванский шахматный клуб, который стал инициатором проведения двух матчей на первенство мира с участием чемпиона мира В. Стейница и русского маэстро М. Чигорина в 1889 и 1892 годах (см. Матчи на первенство мира). Популяризации и развитию шахмат на острове способствовало также проведение матчей Стейница с рядом сильнейших шахматистов страны.

Куба для Стейница стала своеобразным талисманом победы: все состязания заканчивались его триумфом. Неслучайно он назвал Гавану «Эльдорадо шахмат». Три десятилетия спустя она стала таким Эльдорадо и для уроженца Гаваны Капабланки. Именно здесь, по воле судьбы, ему уступил скипетр шахматного короля низвергнувший Стейница с трона Ласкер...

США. Основными центрами шахматной жизни Америки в 19 веке считались Филадельфия, где организовал один из первых шахматных кружков еще Б. Франклин, известный государственный деятель и ученый, автор знаменитого эссе «Morals of chess» (1786), а также Новый Орлеан, где на свет появился гениальный шахматист Пол Морфи, и, наконец, «мировой Вавилон» — Нью-Йорк. Первым европейским шахматным Колумбом, приехавшим завоевывать Америку, стал в 1883 году В. Стейниц. Два года его активной шахматной деятельности прошли в рекламных гастролях по стране — сеансах, лекциях, консультационных партиях, игре вслепую. Вскоре Америка признала в нем своего героя. В 1885 году Стейниц начал издавать в Нью-Йорке шахматный журнал «Интернэшнл чесс мэгэзин». В течение шести лет он пропагандировал свое шахматное учение, излагал свое ^шахматное кредо. В 1886 году в Нью-Йорке, Сент-Луисе и Новом Орлеане состоялся первый в истории шахмат матч на первенство мира с участием Стейница и Цукерторта (см. Матчи на первенство мира). Победа принесла Стейницу титул чемпиона мира, славу и признание не только Америки, но и всего шахматного мира. В 1890 году в Нью-Йорке Стейниц провел свой третий матч (второй состоялся на Кубе) и вновь добился победы. Благодаря его активной деятельности резко возросла популярность шахмат в США. Именно в эти годы интерес к шахматам проявляют два гения Америки — Гарри Нельсон Пильсбери (1872—1906) и Фрэнк Джеймс Маршалл (1877—1944) (см. о них в разделе Ласкер).

Стейниц быстро понял необходимость приспособления к новому стилю жизни в Америке, где во всем царил деловой подход. Если в Австрии шахматы были для него любимым времяпрепровождением, в Англии — профессией и предметом исследования, то

15

ВИЛЬГЕЛЬМ СТЕЙНИЦ

здесь они, в дополнение ко всему, стали еще и его бизнесом. Неслучайно за 8 лет (1886—94) он сыграл пять матчей на первенство мира. Однако эти матчи, хотя и приносили доход, отнимали много сил. Ведь все соперники Стейница были значительно моложе его, а последний из них — Ласкер — более чем в два раза!

И если был прав его современник — писатель Ги де Мопассан, сравнивая жизнь с горой, на которую поднимаешься медленно, а спускаешься быстро, то таким крутым спуском стал для Стейница матч с Ласкером.

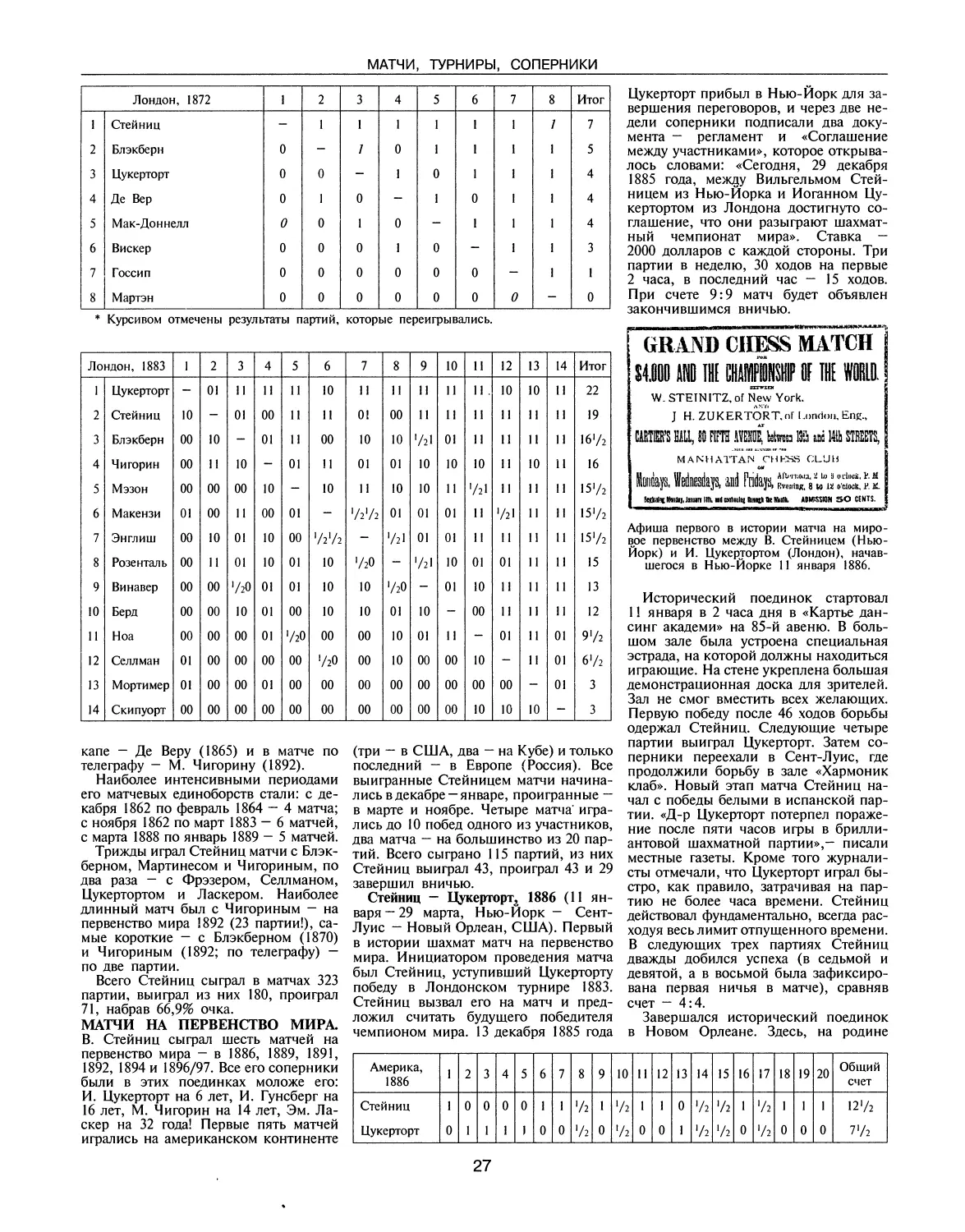

Но он не желал примириться с приставкой «экс», а деловую Америку интересовали только Победители. Матч- реванш с Ласкером ему удалось организовать только в далекой России. Итог принес новое разочарование. Вернувшись в Америку, Стейниц первенствовал в Нью-Йоркском турнире (август 1897). Это была его последняя победа. Здоровье все ухудшалось. Нью- Йоркский шахматный клуб еще в дни его пребывания в Москве учредил «фонд Стейница», в воззвании которого были такие строки: «Жизнь, целиком посвященная шахматному искусству, поднятие шахмат на уровень науки, почетный и многолетний шахматный

^ ►

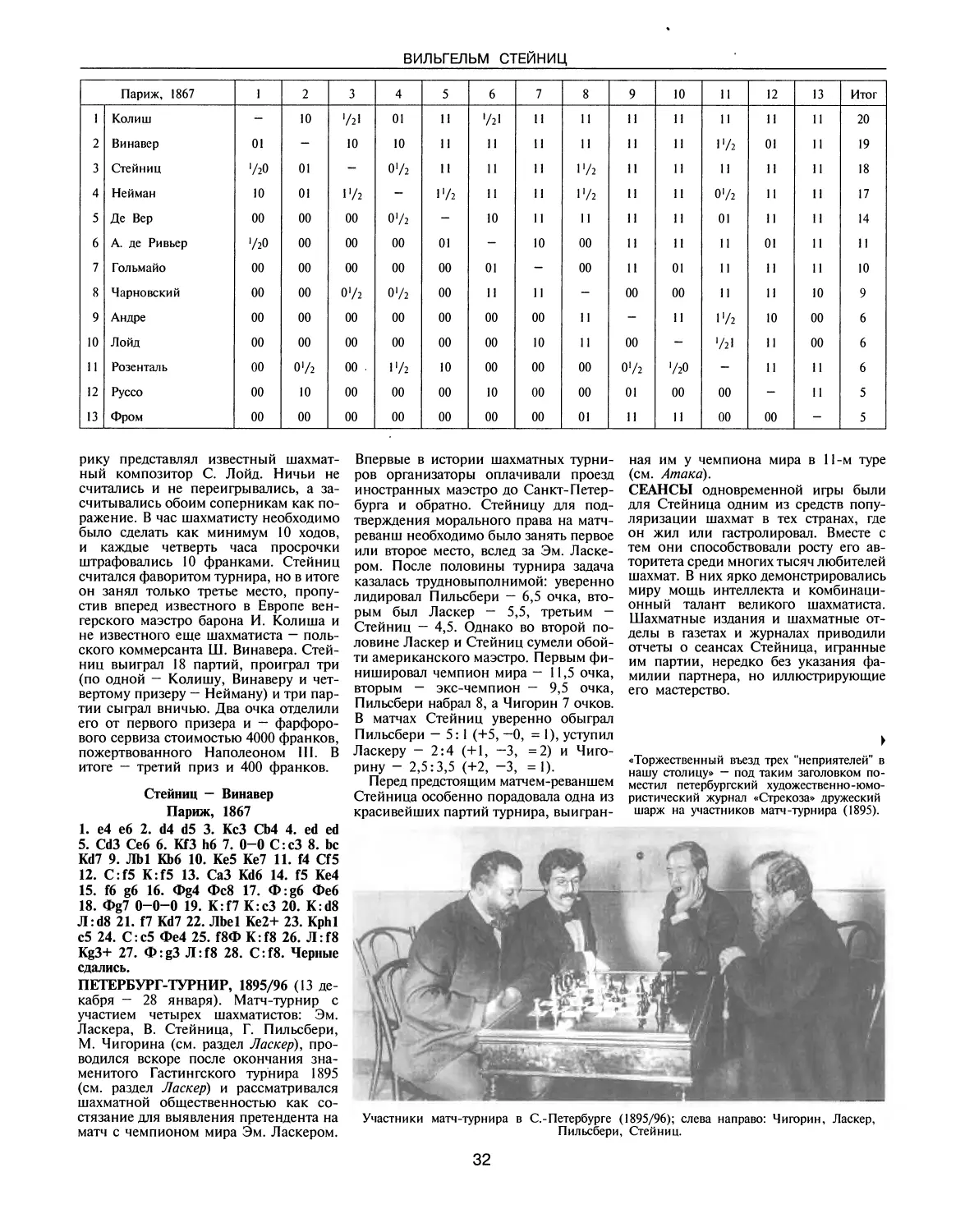

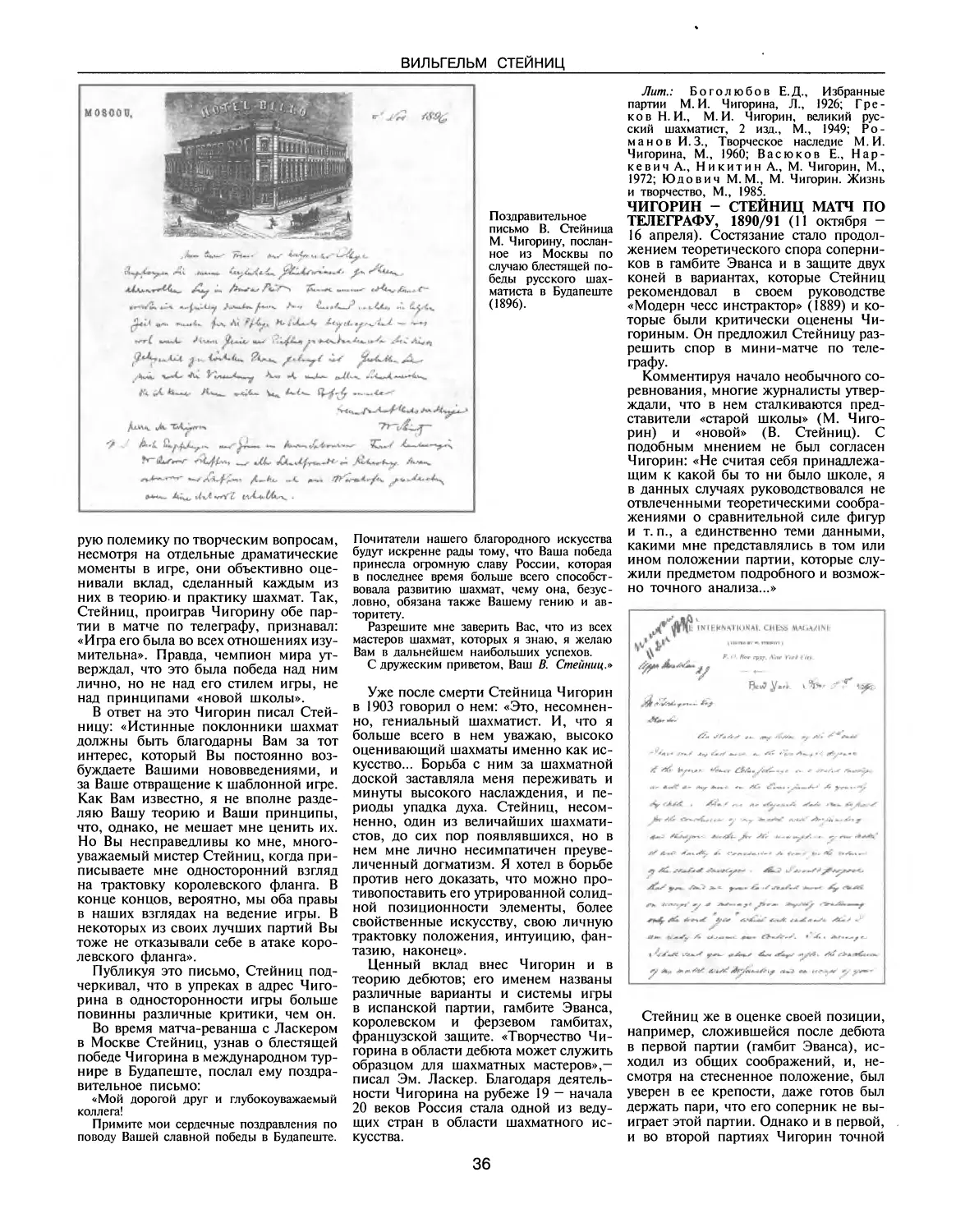

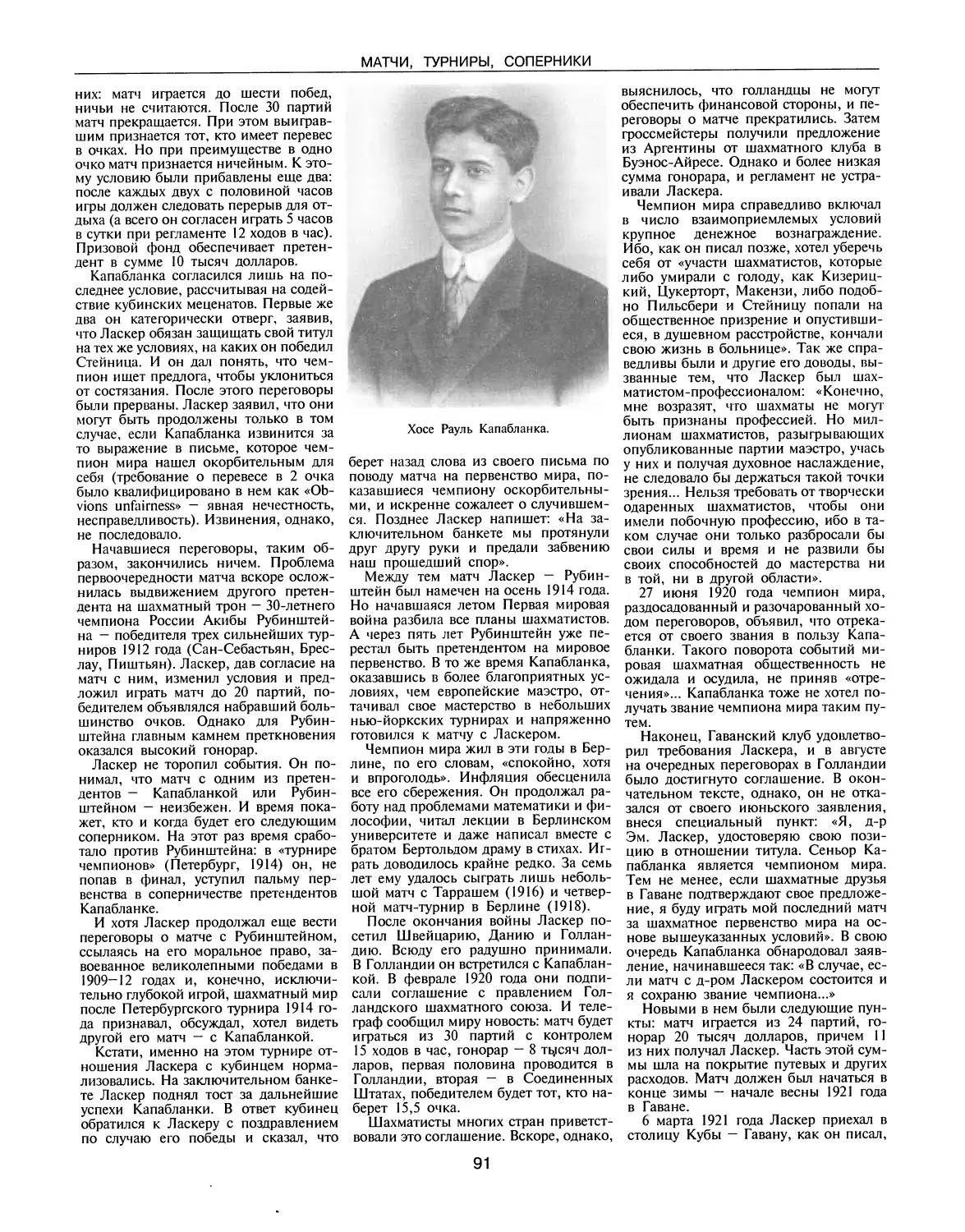

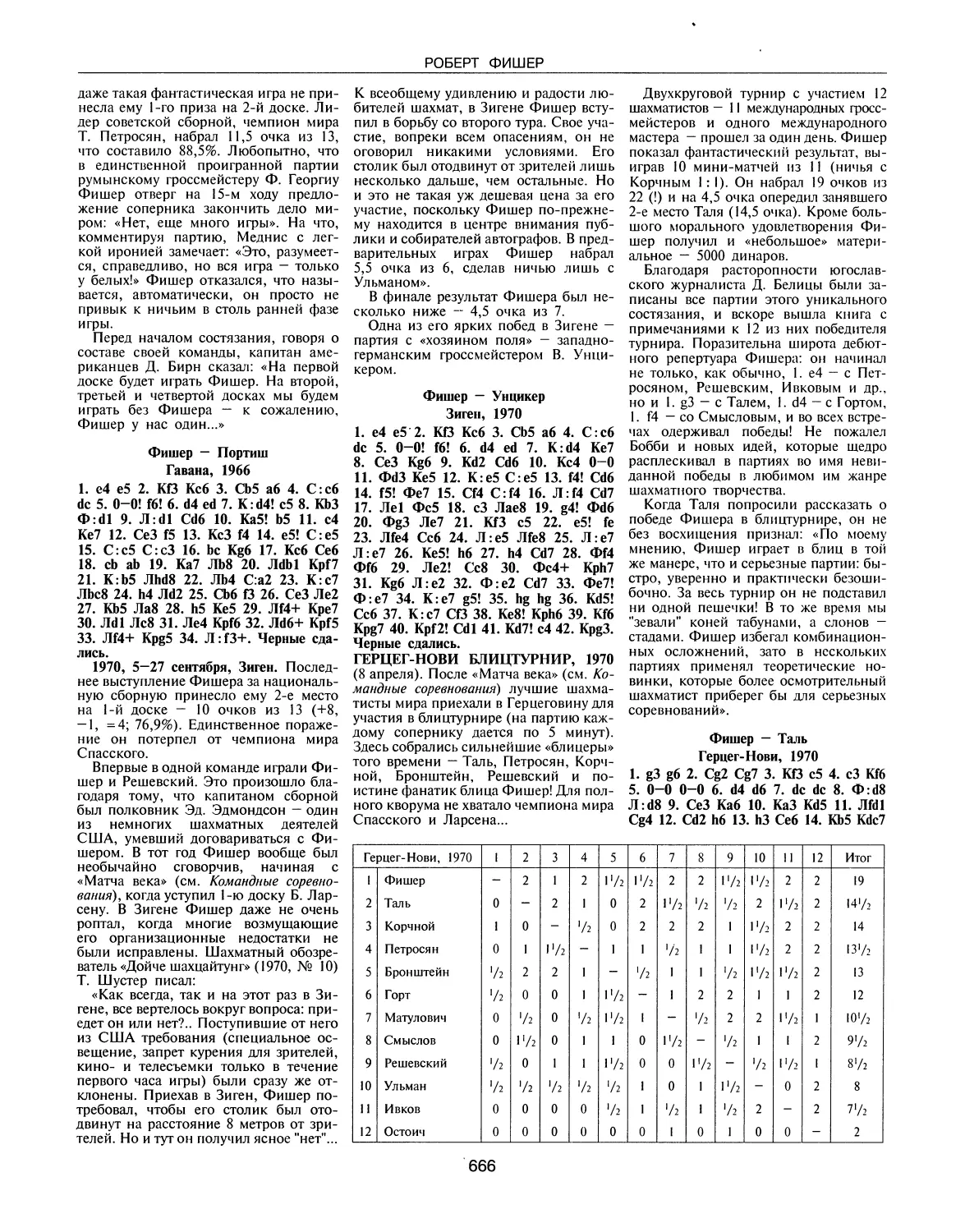

Билет на чествование В. Стейница в «Метрополитен чесс клаб» (Нью-Йорк, 16 октября 1897). Из книги К. Ландсбергера о Стей- нице (издана в 1993).

путь, насыщенный трудом и борьбой,— все это связано с именем Стейница! На всем земном шаре нет шахматиста, который не был бы прямо или косвенно — эстетическим наслаждением или знанием — обязан Стейницу...».

Пожертвований в фонд, однако, почти не поступало. После двухлетнего (1898—99) прощального турне по Европе Стейниц вновь возвратился в Америку. Великий скиталец так и не смог обрести душевного и физического покоя. 11 февраля 1900 года его поместили в психиатрическую больницу: ему мерещилось, что от него исходит элек¬

трический ток, который передвигает шахматные фигуры. Остров Уорд, неподалеку от Нью-Йорка, стал последним приютом первого чемпиона мира (см. Эпилог).

ГЛАВА 2

МАТЧИ, ТУРНИРЫ, СОПЕРНИКИ

АНДЕРСЕН (Anderssen) Адольф (6 июля 1818, Бреслау, ныне Вроцлав,— 13 марта 1879, там же), один из сильнейших шахматистов середины 19 века, видный представитель шахматного романтизма, участник исторических матчей с П. Морфи и В. Стейницем.

Девятнадцатое столетие подарило миру двух великих Андерсенов — чу-

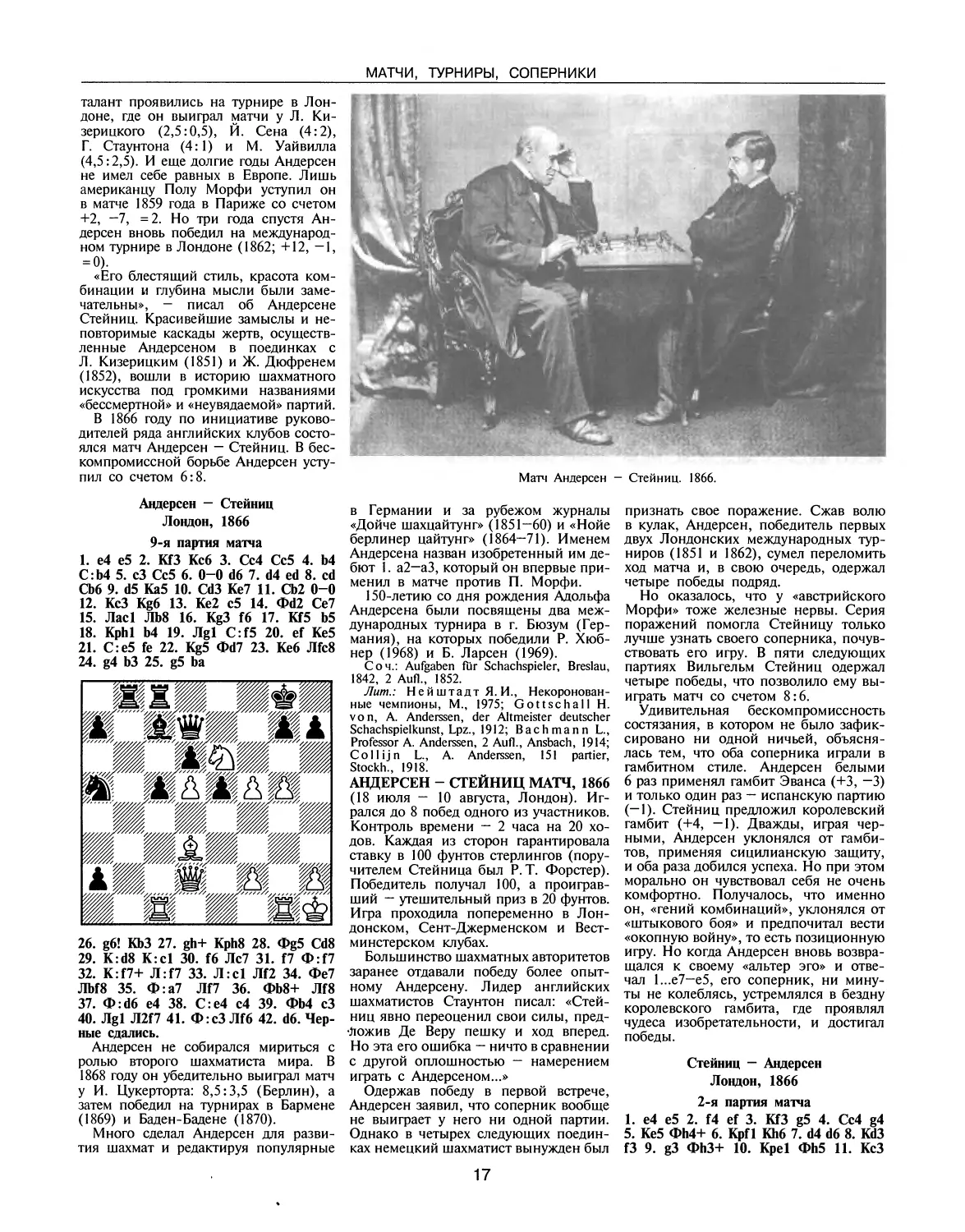

Адольф Андерсен.

десного датского сказочника Ханса Кристиана и немецкого гения шахматных комбинаций Адольфа. Творчество этих современников было освещено волшебным светом фантазии, и произведения каждого из них приобрели бессмертие.

...Осенью 1851 года учащиеся одного из классов Фридрихс-гимназии города Бреслау с нетерпением ожидали начала занятий по математике. И вот в кабинет вошел высокий, немного сутуловатый мужчина с массивным лбом и лысеющей головой и, как всегда, смущенно и добродушно приветствовал юношей, поздравив их с началом занятий. В ответ он услышал дружное и громогласное: «Виват! Виват Адольфу Андерсену!»

Да, именно лето 1851 года принесло Андерсену громкую известность: он выиграл в Лондоне первый в истории международный шахматный турнир и стал одним из популярнейших людей в Германии. Десятки шахматных собраний с гордостью именовали себя «Клуб имени Андерсена». Газеты приводили примечательные эпизоды его биографии, мастера с восхищением комментировали его партии.

Адольф научился играть в шахматы в 9 лет. В 23 года он выступил на шахматном поприще как композитор,

опубликовав сборник задач, отличавшихся оригинальными замыслами и изящными решениями.

А. Андерсен, 1842

Мат в 4 хода 1. Ch5!! Kp:h5 2. Kpg7 h6 3. Kpf6 Kph4

4. Kpg6x

В конце 1840-х годов Андерсен играл несколько матчей с опытными мастерами «Берлинской плеяды» — Д. Гар- вицем, Л. Бледовым, Т. Лазой, что послужило для него хорошей практической школой. А его истинная сила и

16

МАТЧИ, ТУРНИРЫ, СОПЕРНИКИ

талант проявились на турнире в Лондоне, где он выиграл матчи у Л. Ки- зерицкого (2,5:0,5), Й. Сена (4:2), Г. Стаунтона (4:1) и М. Уайвилла (4,5:2,5). И еще долгие годы Андерсен не имел себе равных в Европе. Лишь американцу Полу Морфи уступил он в матче 1859 года в Париже со счетом +2, -7, =2. Но три года спустя Андерсен вновь победил на международном турнире в Лондоне (1862; +12, -1, = 0).

«Его блестящий стиль, красота комбинации и глубина мысли были замечательны», - писал об Андерсене Стейниц. Красивейшие замыслы и неповторимые каскады жертв, осуществленные Андерсеном в поединках с Л. Кизерицким (1851) и Ж. Дюфренем (1852), вошли в историю шахматного искусства под громкими названиями «бессмертной» и «неувядаемой» партий.

В 1866 году по инициативе руководителей ряда английских клубов состоялся матч Андерсен — Стейниц. В бескомпромиссной борьбе Андерсен уступил со счетом 6:8.

Андерсен — Стейниц Лондон, 1866 9-я партия матча 1. е4 е5 2. Kf3 Кеб 3. Сс4 Сс5 4. Ь4 С:Ь4 5. сЗ Сс5 6. 0-0 d6 7. d4 ed 8. cd Cb6 9. d5 Ka5 10. Cd3 Ke7 11. Cb2 0-0

12. Kc3 Kg6 13. Ke2 c5 14. <Pd2 Ce7

15. Лас1 ЛЬ8 16. Kg3 f6 17. Kf5 b5

18. Kphl b4 19. Лgl C:f5 20. ef Ke5

21. C:e5 fe 22. Kg5 Фd7 23. Кеб ЛГс8

24. g4 ЬЗ 25. g5 ba

26. g6! Kb3 27. gh+ Kph8 28. <f>g5 Cd8

29. K:d8 K:cl 30. f6 Лс7 31. f7 0:f7

32. K:f7+ Л:Г7 33. Л:с1 ЛГ2 34. Фе7 ЛМ8 35. Ф:а7 ЯП 36. ФЬ8+ ЛГ8 37. Ф^б е4 38. С:е4 с4 39. ФЬ4 сЗ

40. Лё1 Л2Г7 41. Ф:сЗ Jlf6 42. d6. Черные сдались.

Андерсен не собирался мириться с ролью второго шахматиста мира. В 1868 году он убедительно выиграл матч у И. Цукерторта: 8,5:3,5 (Берлин), а затем победил на турнирах в Бармене (1869) и Баден-Бадене (1870).

Много сделал Андерсен для развития шахмат и редактируя популярные

Матч Андерсен

в Германии и за рубежом журналы «Дойче шахцайтунг» (1851—60) и «Нойе берлинер цайтунг» (1864—71). Именем Андерсена назван изобретенный им дебют 1. а2—аЗ, который он впервые применил в матче против П. Морфи.

150-летию со дня рождения Адольфа Андерсена были посвящены два международных турнира в г. Бюзум (Германия), на которых победили Р. Хюб- нер (1968) и Б. Ларсен (1969).

Соч.: Aufgaben fur Schachspieler, Breslau, 1842, 2 Aufl., 1852.

Лит.: Нейштадт Я. И., Некоронованные чемпионы, М., 1975; Got t sc hall H. von, A. Anderssen, der Altmeister deutscher Schachspielkunst, Lpz., 1912; Bachmann L., Professor A. Anderssen, 2 Aufl., Ansbach, 1914; Collijn L., A. Anderssen, 151 partier, Stockh., 1918.

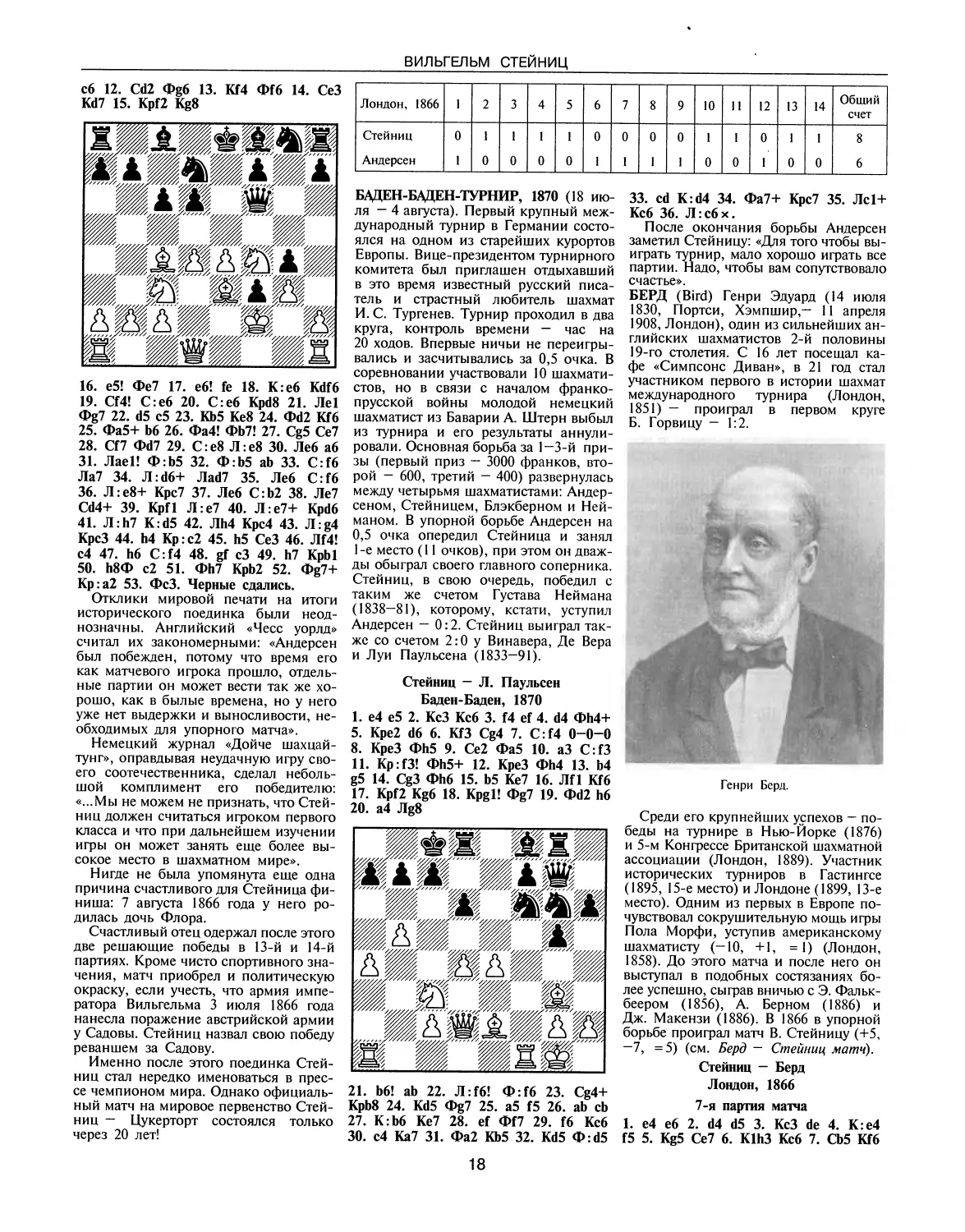

АНДЕРСЕН - СТЕЙНИЦ МАТЧ, 1866

(18 июля — 10 августа, Лондон). Игрался до 8 побед одного из участников. Контроль времени — 2 часа на 20 ходов. Каждая из сторон гарантировала ставку в 100 фунтов стерлингов (поручителем Стейница был Р. Т. Форстер). Победитель получал 100, а проигравший - утешительный приз в 20 фунтов. Игра проходила попеременно в Лондонском, Сент-Джерменском и Вестминстерском клубах.

Большинство шахматных авторитетов заранее отдавали победу более опытному Андерсену. Лидер английских шахматистов Стаунтон писал: «Стейниц явно переоценил свои силы, предложив Де Веру пешку и ход вперед. Но эта его ошибка - ничто в сравнении с другой оплошностью — намерением играть с Андерсеном...»

Одержав победу в первой встрече, Андерсен заявил, что соперник вообще не выиграет у него ни одной партии. Однако в четырех следующих поединках немецкий шахматист вынужден был

— Стейниц. 1866.

признать свое поражение. Сжав волю в кулак, Андерсен, победитель первых двух Лондонских международных турниров (1851 и 1862), сумел переломить ход матча и, в свою очередь, одержал четыре победы подряд.

Но оказалось, что у «австрийского Морфи» тоже железные нервы. Серия поражений помогла Стейницу только лучше узнать своего соперника, почувствовать его игру. В пяти следующих партиях Вильгельм Стейниц одержал четыре победы, что позволило ему выиграть матч со счетом 8:6.

Удивительная бескомпромиссность состязания, в котором не было зафиксировано ни одной ничьей, объяснялась тем, что оба соперника играли в гамбитном стиле. Андерсен белыми 6 раз применял гамбит Эванса (+3, -^3) и только один раз — испанскую партию (-1). Стейниц предложил королевский гамбит (+4, -1). Дважды, играя черными, Андерсен уклонялся от гамбитов, применяя сицилианскую защиту, и оба раза добился успеха. Но при этом морально он чувствовал себя не очень комфортно. Получалось, что именно он, «гений комбинаций», уклонялся от «штыкового боя» и предпочитал вести «окопную войну», то есть позиционную игру. Но когда Андерсен вновь возвращался к своему «альтер эго» и отвечал 1...е7—е5, его соперник, ни минуты не колеблясь, устремлялся в бездну королевского гамбита, где проявлял чудеса изобретательности, и достигал победы.

Стейниц — Андерсен Лондон, 1866

2-я партия матча

1. е4 е5 2. f4 ef 3. Kf3 g5 4. Cc4 g4 5. Ke5 ФН4+ 6. Kpf 1 Kh6 7. d4 d6 8. Kd3 f3 9. g3 ФЬЗ+ 10. Kpel ФН5 11. Kc3

17

ВИЛЬГЕЛЬМ СТЕЙНИЦ

Лондон, 1866

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Общий

счет

Стейниц

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

0

1

1

8

Андерсен

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

0

0

6

сб 12. Cd2 0>g6 13. Kf4 Of6 14. СеЗ Kd7 15. Kpf2 Kg8

16. e5! Фе7 17. еб! fe 18. K:e6 Kdf6

19. Cf4! C:e6 20. C:e6 Kpd8 21. Ле1 Фg7 22. d5 c5 23. Kb5 Ke8 24. Фd2 Kf6

25. Фа5+ b6 26. Фа4! ФЬ7! 27. Cg5 Ce7 28. Cf7 Фd7 29. C:e8 Л:е8 30. Леб аб

31. Лае1! Ф:Ь5 32. Ф:Ь5 ab 33. C:f6 Ла7 34. Л^6+ Лad7 35. Леб С: f6 36. Л:е8+ Крс7 37. Леб С:Ь2 38. Ле7 Cd4+ 39. Kpfl Л:е7 40. Л:е7+ Kpd6

41. Л:И7 K:d5 42. ЛИ4 Крс4 43. Л^4 КрсЗ 44. h4 Кр:с2 45. Ь5 СеЗ 46. ЛГ4! с4 47. h6 C:f4 48. gf сЗ 49. hi Kpbl

50. Н8Ф с2 51. ФЬ7 КрЬ2 52. Фg7+ Кр:а2 53. ФсЗ. Черные сдались.

Отклики мировой печати на итоги исторического поединка были неоднозначны. Английский «Чесс уорлд» считал их закономерными: «Андерсен был побежден, потому что время его как матчевого игрока прошло, отдельные партии он может вести так же хорошо, как в былые времена, но у него уже нет выдержки и выносливости, необходимых для упорного матча».

Немецкий журнал «Дойче шахцай- тунг», оправдывая неудачную игру своего соотечественника, сделал небольшой комплимент его победителю: «...Мы не можем не признать, что Стейниц должен считаться игроком первого класса и что при дальнейшем изучении игры он может занять еще более высокое место в шахматном мире».

Нигде не была упомянута еще одна причина счастливого для Стейница финиша: 7 августа 1866 года у него родилась дочь Флора.

Счастливый отец одержал после этого две решающие победы в 13-й и 14-й партиях. Кроме чисто спортивного значения, матч приобрел и политическую окраску, если учесть, что армия императора Вильгельма 3 июля 1866 года нанесла поражение австрийской армии у Садовы. Стейниц назвал свою победу реваншем за Садову.

Именно после этого поединка Стейниц стал нередко именоваться в прессе чемпионом мира. Однако официальный матч на мировое первенство Стейниц — Цукерторт состоялся только через 20 лет!

БДДЕН-БДДЕН-ТУРНИР, 1870 (18 июля — 4 августа). Первый крупный международный турнир в Германии состоялся на одном из старейших курортов Европы. Вице-президентом турнирного комитета был приглашен отдыхавший в это время известный русский писатель и страстный любитель шахмат И. С. Тургенев. Турнир проходил в два круга, контроль времени — час на 20 ходов. Впервые ничьи не переигрывались и засчитывались за 0,5 очка. В соревновании участвовали 10 шахматистов, но в связи с началом франкопрусской войны молодой немецкий шахматист из Баварии А. Штерн выбыл из турнира и его результаты аннулировали. Основная борьба за 1—3-й призы (первый приз - 3000 франков, второй - 600, третий - 400) развернулась между четырьмя шахматистами: Андерсеном, Стейницем, Блэкберном и Нейманом. В упорной борьбе Андерсен на

0.5 очка опередил Стейница и занял 1-е место (11 очков), при этом он дважды обыграл своего главного соперника. Стейниц, в свою очередь, победил с таким же счетом Густава Неймана (1838—81), которому, кстати, уступил Андерсен — 0:2. Стейниц выиграл также со счетом 2:0 у Винавера, Де Вера и Луи Паульсена (1833-91).

Стейниц — Л. Паульсен Баден-Баден, 1870

1. е4 е5 2. КсЗ Кеб 3. f4 ef 4. d4 ФЬ4+ 5. Кре2 d6 6. Kf3 Cg4 7. C:f4 0-0-0 8. КреЗ ФЬ5 9. Ce2 Фа5 10. a3 C:f3

11. Kp:f3! ФЬ5+ 12. КреЗ ФЬ4 13. Ь4 g5 14. Cg3 ФИ6 15. Ь5 Ке7 16. ЛИ Kf6

17. Kpf2 Kg6 18. Kpgl! Фё7 19. Фd2 h6

20. a4 Лg8

21. b6! ab 22. Л:Г6! Ф:Г6 23. Cg4+ Kpb8 24. Kd5 Фg7 25. a5 f5 26. ab cb 27. K:b6 Ke7 28. ef ФГ7 29. f6 Kc6 30. c4 Ka7 31. Фа2 Kb5 32. Kd5 Ф^5

33. cd K:d4 34. Фа7+ Kpc7 35. Лс1+ Kc6 36. Л:с6х.

После окончания борьбы Андерсен заметил Стейницу: «Для того чтобы выиграть турнир, мало хорошо играть все партии. Надо, чтобы вам сопутствовало счастье».

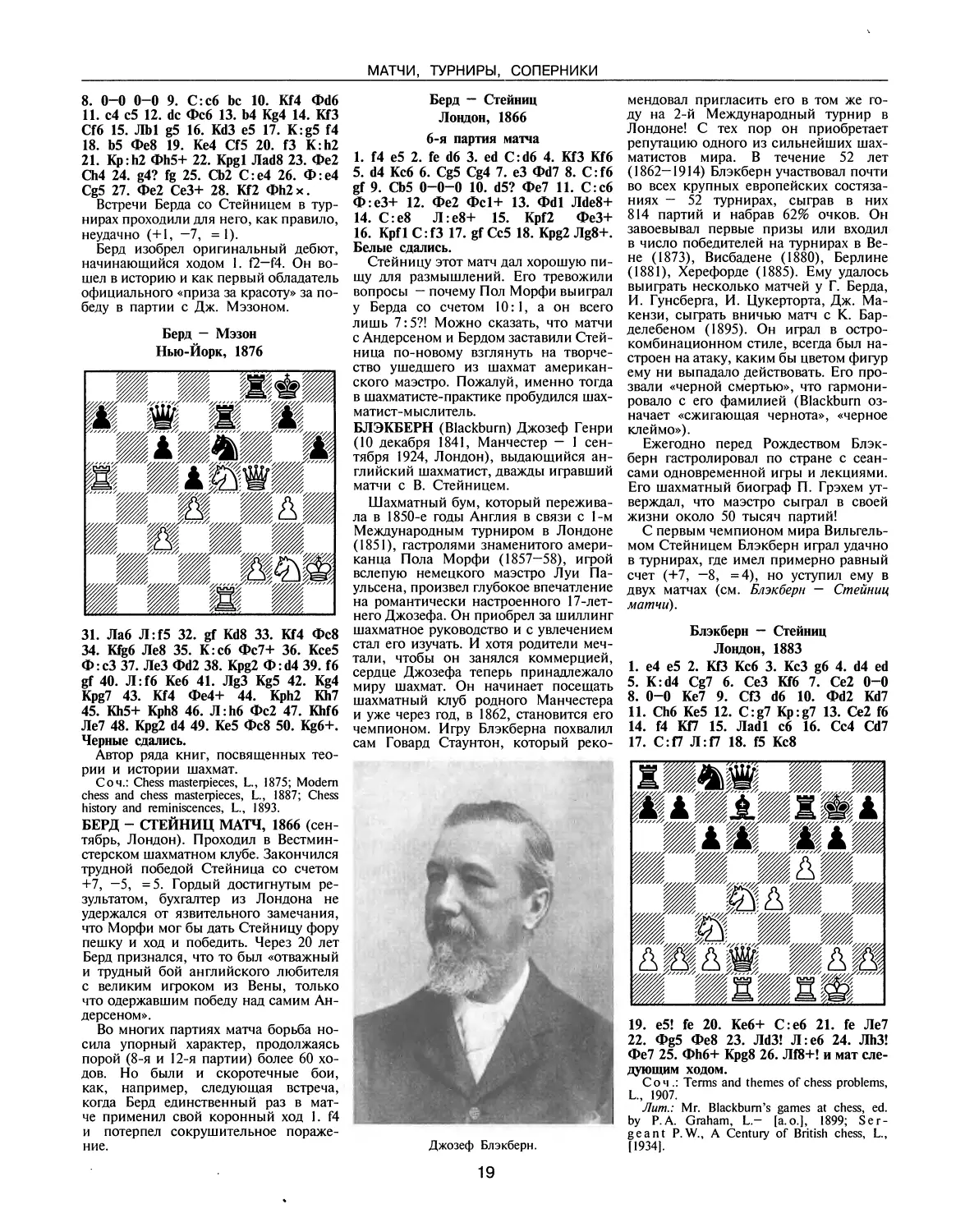

БЕРД (Bird) Генри Эдуард (14 июля 1830, Портси, Хэмпшир,- 11 апреля 1908, Лондон), один из сильнейших английских шахматистов 2-й половины

19-го столетия. С 16 лет посещал кафе «Симпсонс Диван», в 21 год стал участником первого в истории шахмат международного турнира (Лондон, 1851) - проиграл в первом круге Б. Горвицу — 1:2.

Генри Берд.

Среди его крупнейших успехов - победы на турнире в Нью-Йорке (1876) и 5-м Конгрессе Британской шахматной ассоциации (Лондон, 1889). Участник исторических турниров в Гастингсе (1895, 15-е место) и Лондоне (1899, 13-е место). Одним из первых в Европе почувствовал сокрушительную мощь игры Пола Морфи, уступив американскому шахматисту (-10, +1, =1) (Лондон, 1858). До этого матча и после него он выступал в подобных состязаниях более успешно, сыграв вничью с Э. Фальк- беером (1856), А. Берном (1886) и Дж. Макензи (1886). В 1866 в упорной борьбе проиграл матч В. Стейницу (+5, —7, =5) (см. Берд — Стейниц матч). Стейниц — Берд Лондон, 1866

7-я партия матча

1. е4 еб 2. d4 d5 3. КсЗ de 4. К:е4 f5 5. Kg5 Се7 6. Klh3 Кеб 7. Cb5 Kf6

18

МАТЧИ, ТУРНИРЫ, СОПЕРНИКИ

8. 0-0 0-0 9. С:с6 Ьс 10. Kf4 Od6

11. с4 с5 12. dc Феб 13. Ь4 Kg4 14. Kf3 Cf6 15. ЛЫ g5 16. Kd3 e5 17. K:g5 f4

18. Ь5 Фе8 19. Ke4 Cf5 20. f3 K:h2

21. Kp:h2 ФИ5+ 22. Kpgl Лad8 23. Фе2 Ch4 24. g4? fg 25. Cb2 C:e4 26. Ф:е4 Cg5 27. Фе2 Ce3+ 28. Kf2 ФЬ2х.

Встречи Берда со Стейницем в турнирах проходили для него, как правило, неудачно (+1, -7, =1).

Берд изобрел оригинальный дебют, начинающийся ходом 1. f2—f4. Он вошел в историю и как первый обладатель официального «приза за красоту» за победу в партии с Дж. Мэзоном.

Берд — Мэзон Нью-Йорк, 1876

31. Лаб Л:f5 32. gf Kd8 33. Kf4 Фс8

34. Kfg6 Ле8 35. К:сб Фс7+ 36. Ксе5 Ф: сЗ 37. ЛеЗ Фd2 38. Kpg2 Ф: d4 39. f6 gf 40. Л:f6 Кеб 41. ЛgЗ Kg5 42. Kg4 Kpg7 43. Kf4 Фе4+ 44. Kph2 Kh7 45. Kh5+ Kph8 46. Л:Ь6 Фс2 47. Khf6 Ле7 48. Kpg2 d4 49. Ke5 Фе8 50. Kg6+. Черные сдались.

Автор ряда книг, посвященных теории и истории шахмат.

Соч.: Chess masterpieces, L., 1875; Modem chess and chess masterpieces, L., 1887; Chess history and reminiscences, L., 1893.

БЕРД - СТЕЙНИЦ МАТЧ, 1866 (сентябрь, Лондон). Проходил в Вестминстерском шахматном клубе. Закончился трудной победой Стейница со счетом +7, -5, =5. Гордый достигнутым результатом, бухгалтер из Лондона не удержался от язвительного замечания, что Морфи мог бы дать Стейницу фору пешку и ход и победить. Через 20 лет Берд признался, что то был «отважный и трудный бой английского любителя с великим ифоком из Вены, только что одержавшим победу над самим Андерсеном».

Во многих партиях матча борьба носила упорный характер, продолжаясь порой (8-я и 12-я партии) более 60 ходов. Но были и скоротечные бои, как, например, следующая встреча, когда Берд единственный раз в матче применил свой коронный ход 1. f4 и потерпел сокрушительное поражение.

Берд — Стейниц Лондон, 1866

6-я партия матча

1. f4 е5 2. fe d6 3. ed C:d6 4. Kf3 Kf6 5. d4 Kc6 6. Cg5 Cg4 7. e3 Фd7 8. C:f6 gf 9. Cb5 0-0-0 10. d5? Фе7 11. C:c6 Ф:еЗ+ 12. Фе2 Фс1+ 13. Фdl Лde8+

14. C:e8 Л:е8+ 15. Kpf2 ФеЗ+

16. Kpfl C:f3 17. gf Cc5 18. Kpg2 Лg8+. Белые сдались.

Стейницу этот матч дал хорошую пищу для размышлений. Его тревожили вопросы — почему Пол Морфи выиграл у Берда со счетом 10:1, а он всего лишь 7:5?! Можно сказать, что матчи с Андерсеном и Бердом заставили Стейница по-новому взглянуть на творчество ушедшего из шахмат американского маэстро. Пожалуй, именно тогда в шахматисте-практике пробудился шахматист-мыслитель.

БЛЭКБЕРН (Blackburn) Джозеф Генри (10 декабря 1841, Манчестер - 1 сентября 1924, Лондон), выдающийся английский шахматист, дважды игравший матчи с В. Стейницем.

Шахматный бум, который переживала в 1850-е годы Англия в связи с 1-м Международным турниром в Лондоне (1851), гастролями знаменитого американца Пола Морфи (1857—58), игрой вслепую немецкого маэстро Луи Па- ульсена, произвел глубокое впечатление на романтически настроенного 17-летнего Джозефа. Он приобрел за шиллинг шахматное руководство и с увлечением стал его изучать. И хотя родители мечтали, чтобы он занялся коммерцией, сердце Джозефа теперь принадлежало миру шахмат. Он начинает посещать шахматный клуб родного Манчестера и уже через год, в 1862, становится его чемпионом. Игру Блэкберна похвалил сам Говард Стаунтон, который реко¬

мендовал пригласить его в том же году на 2-й Международный турнир в Лондоне! С тех пор он приобретает репутацию одного из сильнейших шахматистов мира. В течение 52 лет (1862—1914) Блэкберн участвовал почти во всех крупных европейских состязаниях — 52 турнирах, сыграв в них 814 партий и набрав 62% очков. Он завоевывал первые призы или входил в число победителей на турнирах в Вене (1873), Висбадене (1880), Берлине (1881), Херефорде (1885). Ему удалось выиграть несколько матчей у Г. Берда, И. Гунсберга, И. Цукерторта, Дж. Макензи, сыграть вничью матч с К. Бар- делебеном (1895). Он играл в острокомбинационном стиле, всегда был настроен на атаку, каким бы цветом фигур ему ни выпадало действовать. Его прозвали «черной смертью», что гармонировало с его фамилией (Blackburn означает «сжигающая чернота», «черное клеймо»).

Ежегодно перед Рождеством Блэкберн гастролировал по стране с сеансами одновременной игры и лекциями. Его шахматный биограф П. Грэхем утверждал, что маэстро сыграл в своей жизни около 50 тысяч партий!

С первым чемпионом мира Вильгельмом Стейницем Блэкберн играл удачно в турнирах, где имел примерно равный счет (+7, —8, =4), но уступил ему в двух матчах (см. Блэкберн — Стейниц матчи).

Блэкберн — Стейниц Лондон, 1883

I. е4 е5 2. Kf3 Кеб 3. КсЗ g6 4. d4 ed 5. K:d4 Cg7 6. СеЗ Kf6 7. Ce2 0-0

8. 0-0 Ke7 9. Cf3 d6 10. Фd2 Kd7

II. Ch6 Ke5 12. C:g7 Kp:g7 13. Ce2 f6

14. f4 Kf7 15. Лadl c6 16. Cc4 Cd7

17. C:f7 Л:f7 18. f5 Kc8

19. e5! fe 20. Ke6+ C:e6 21. fe Ле7 22. Фg5 Фе8 23. ЛdЗ! Л:е6 24. ЛЬЗ! Фе7 25. ФЬ6+ Kpg8 26. Л18+! и мат следующим ходом.

Соч Terms and themes of chess problems, L., 1907.

JIum.: Mr. Blackburn’s games at chess, ed. by P.A. Graham, L.- [a.o.], 1899; Sergeant P. W., A Century of British chess, L., Джозеф Блэкберн. [1934].

19

ВИЛЬГЕЛЬМ СТЕЙНИЦ

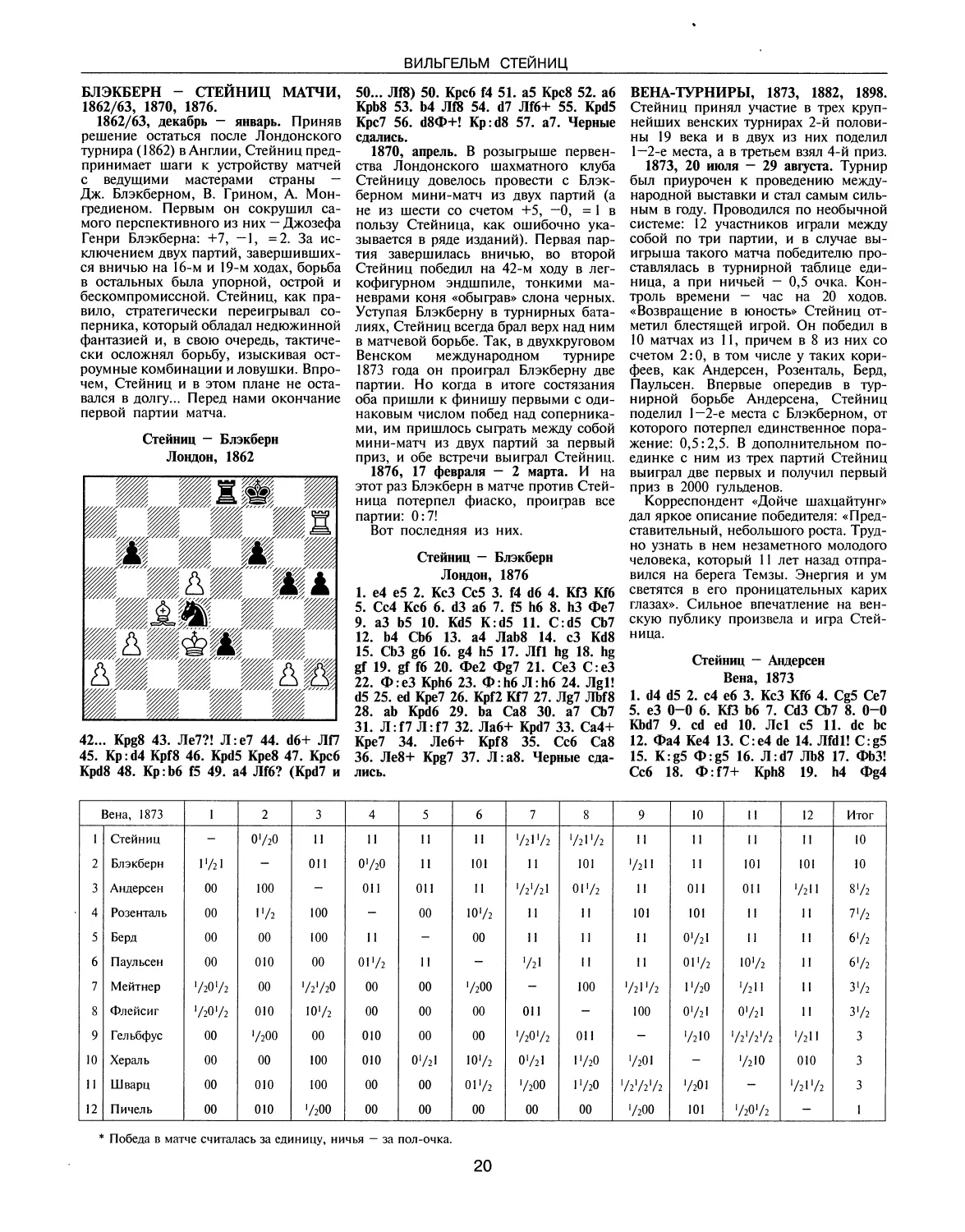

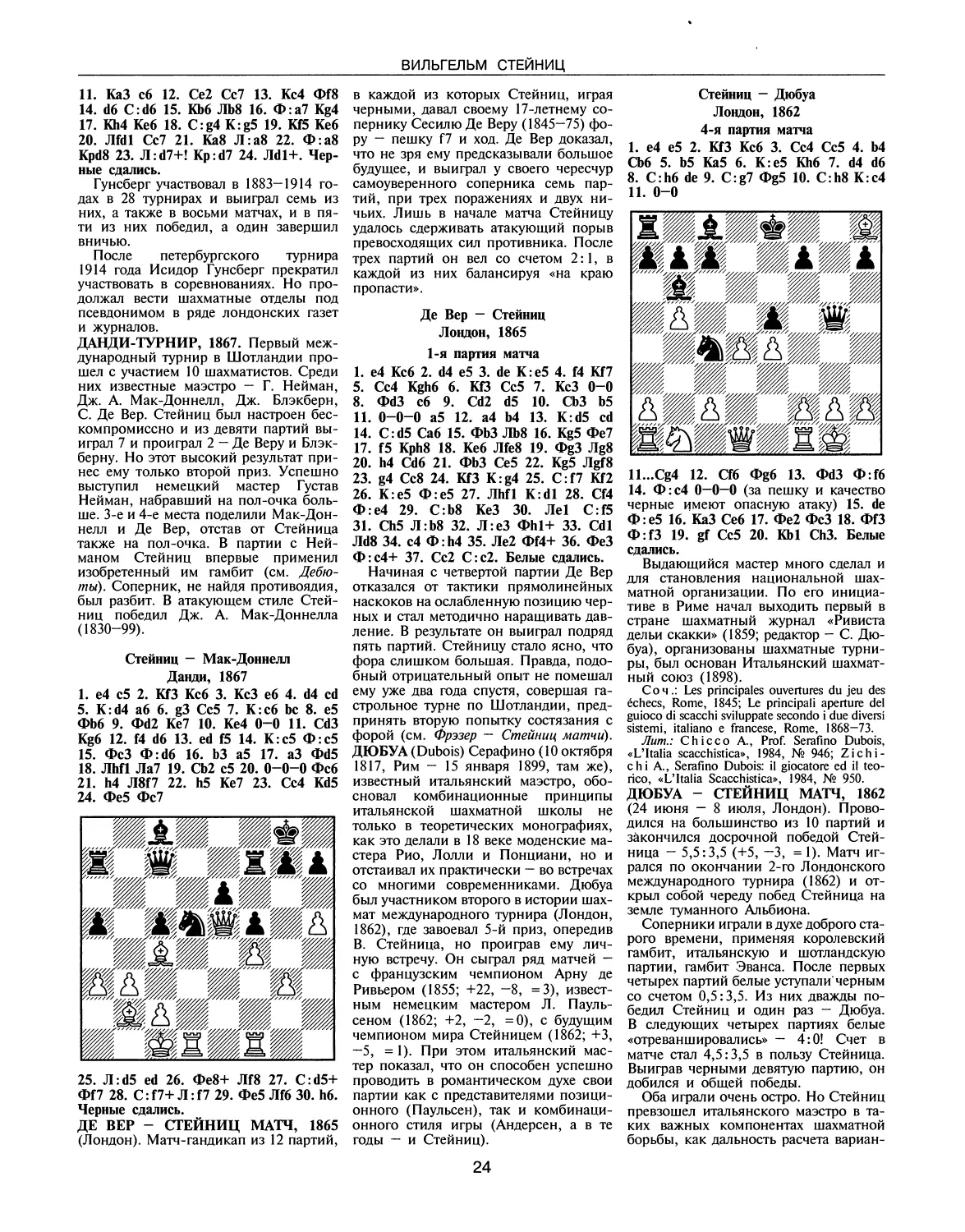

ВЕНА-ТУРНИРЫ, 1873, 1882, 1898.

Стейниц принял участие в трех крупнейших венских турнирах 2-й половины 19 века и в двух из них поделил

1—2-е места, а в третьем взял 4-й приз.

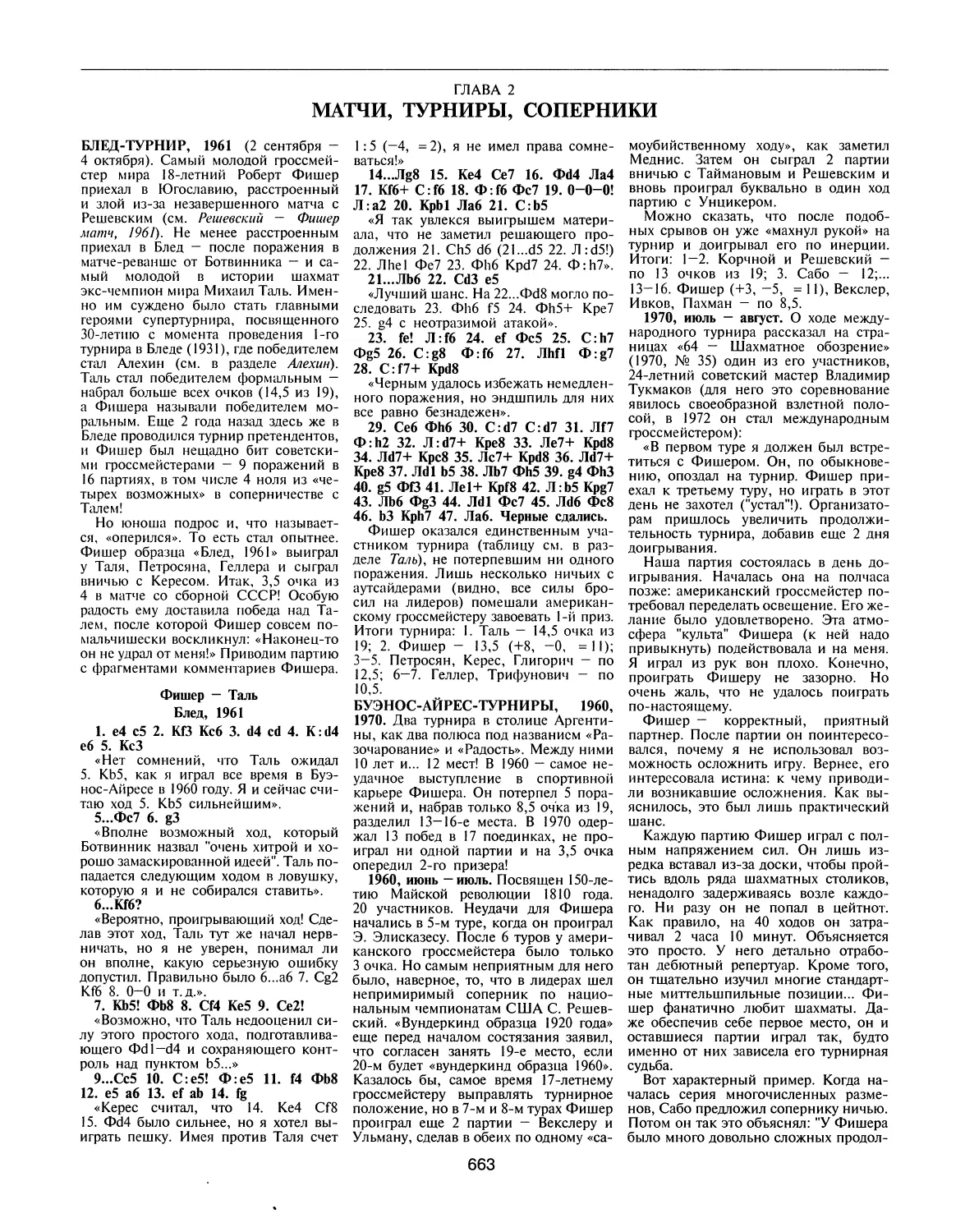

1873, 20 июля — 29 августа. Турнир был приурочен к проведению международной выставки и стал самым сильным в году. Проводился по необычной системе: 12 участников играли между собой по три партии, и в случае выигрыша такого матча победителю проставлялась в турнирной таблице единица, а при ничьей — 0,5 очка. Контроль времени — час на 20 ходов. «Возвращение в юность» Стейниц отметил блестящей игрой. Он победил в 10 матчах из 11, причем в 8 из них со счетом 2:0, в том числе у таких корифеев, как Андерсен, Розенталь, Берд, Паульсен. Впервые опередив в турнирной борьбе Андерсена, Стейниц поделил 1—2-е места с Блэкберном, от которого потерпел единственное поражение: 0,5:2,5. В дополнительном поединке с ним из трех партий Стейниц выиграл две первых и получил первый приз в 2000 гульденов.

Корреспондент «Дойче шахцайтунг» дал яркое описание победителя: «Представительный, небольшого роста. Трудно узнать в нем незаметного молодого человека, который 11 лет назад отправился на берега Темзы. Энергия и ум светятся в его проницательных карих глазах». Сильное впечатление на венскую публику произвела и игра Стейница.

Стейниц — Андерсен Вена, 1873 1. d4 d5 2. с4 еб 3. КсЗ Kf6 4. Cg5 Се7 5. еЗ 0-0 6. КВ Ь6 7. Cd3 СЬ7 8. 0-0 Kbd7 9. cd ed 10. Лс1 с5 11. dc be

12. Фа4 Ке4 13. С:е4 de 14. Лfdl! C:g5

15. K:g5 0:g5 16. Л^7 ЛЬ8 17. ФЬЗ! Ссб 18. Ф:Г7+ Kph8 19. Ь4 Фg4

Вена, 1873

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итог

1

Стейниц

-

оу2о

11

11

11

11

Ч2 V/2

У21'/2

11

11

11

11

10

2

Блэкберн

1'/21

-

011

0'/20

11

101

11

101

'/211

11

101

101

10

3

Андерсен

00

100

-

011

011

11

у2у21

ОР/2

11

011

011

'/211

ву2

4

Розенталь

00

1'/2

100

-

00

10'/2

11

11

101

101

11

11

7'/2

5

Берд

00

00

100

и

-

00

11

11

11

oy2l

и

11

6У2

6

Паульсен

00

010

00

01 ‘/2

11

-

у21

11

11

01'/2

юу2

11

бу2

7

Мейтнер

V20V2

00

У2У2 0

00

00

у2оо

-

100

y2i у2

1У20

у2п

11

зу2

8

Флейсиг

У20У2

010

Ю'/2

00

00

00

011

-

100

oy2l

oy2l

и

3'/2

9

Гельбфус

00

у2оо

00

010

00

00

y2oy2

011

-

У2ю

у2у2у2

у211

3

10

Хераль

00

00

100

010

0'/21

Ю'/2

0'/21

1'/20

у201

-

у2ю

010

3

11

Шварц

00

010

100

00

00

01'/2

У2оо

1У2О

у2у2у2

у201

-

у21 у2

3

12

Пичель

00

010

у2оо

00

00

00

00

00

у200

101

y2oy2

-

1

* Победа в матче считалась за единицу, ничья — за пол-очка.

БЛЭКБЕРН - СТЕЙНИЦ МАТЧИ, 1862/63, 1870, 1876.

1862/63, декабрь — январь. Приняв решение остаться после Лондонского турнира (1862) в Англии, Стейниц предпринимает шаги к устройству матчей с ведущими мастерами страны — Дж. Блэкберном, В. Грином, А. Мон- гредиеном. Первым он сокрушил самого перспективного из них — Джозефа Генри Блэкберна: +7, —1, =2. За исключением двух партий, завершившихся вничью на 16-м и 19-м ходах, борьба в остальных была упорной, острой и бескомпромиссной. Стейниц, как правило, стратегически переигрывал соперника, который обладал недюжинной фантазией и, в свою очередь, тактически осложнял борьбу, изыскивая остроумные комбинации и ловушки. Впрочем, Стейниц и в этом плане не оставался в долгу... Перед нами окончание первой партии матча.

Стейниц — Блэкберн Лондон, 1862

42... Kpg8 43. Ле7?! Л:е7 44. d6+ ЛТ1 45. Kp:d4 Kpf8 46. Kpd5 Кре8 47. Крсб Kpd8 48. Kp:b6 f5 49. а4 Л{6? (Kpd7 и

50... ЛЩ 50. Крсб f4 51. а5 Крс8 52. аб КрЬ8 53. Ь4 Л& 54. d7 №6+ 55. Kpd5 Крс7 56. d8Ф+! Kp:d8 57. а7. Черные сдались.

1870, апрель. В розыгрыше первенства Лондонского шахматного клуба Стейницу довелось провести с Блэкберном мини-матч из двух партий (а не из шести со счетом +5, —0, = 1 в пользу Стейница, как ошибочно указывается в ряде изданий). Первая партия завершилась вничью, во второй Стейниц победил на 42-м ходу в легкофигурном эндшпиле, тонкими маневрами коня «обыграв» слона черных. Уступая Блэкберну в турнирных баталиях, Стейниц всегда брал верх над ним в матчевой борьбе. Так, в двухкруговом Венском международном турнире 1873 года он проиграл Блэкберну две партии. Но когда в итоге состязания оба пришли к финишу первыми с одинаковым числом побед над соперниками, им пришлось сыграть между собой мини-матч из двух партий за первый приз, и обе встречи выиграл Стейниц.

1876, 17 февраля — 2 марта. И на этот раз Блэкберн в матче против Стейница потерпел фиаско, проиграв все партии: 0:7!

Вот последняя из них.

Стейниц — Блэкберн Лондон, 1876 1. е4 е5 2. КсЗ Сс5 3. f4 d6 4. Kf3 Kf6 5. Cc4 Kc6 6. d3 a6 7. f5 h6 8. h3 Фе7

9. аЗ Ь5 10. Kd5 K:d5 11. C:d5 Cb7

12. b4 Cb6 13. a4 ЛаЬ8 14. c3 Kd8 15. Cb3 g6 16. g4 h5 17. ЛИ hg 18. hg gf 19. gf f6 20. Фе2 Фg7 21. СеЗ С:еЗ

22. Ф:еЗ Kph6 23. Ф: h6 Л: h6 24. Лgl! d5 25. ed Kpe7 26. Kpf2 Kf7 27. Лg7 MfS

28. ab Kpd6 29. ba Ca8 30. a7 Cb7

31. Л:ПЛ:И 32. Ла6+ Kpd7 33. Ca4+ Kpe7 34. Ле6+ Kpf8 35. Cc6 Ca8 36. Ле8+ Kpg7 37. JI:a8. Черные сдались.

20

МАТЧИ, ТУРНИРЫ, СОПЕРНИКИ

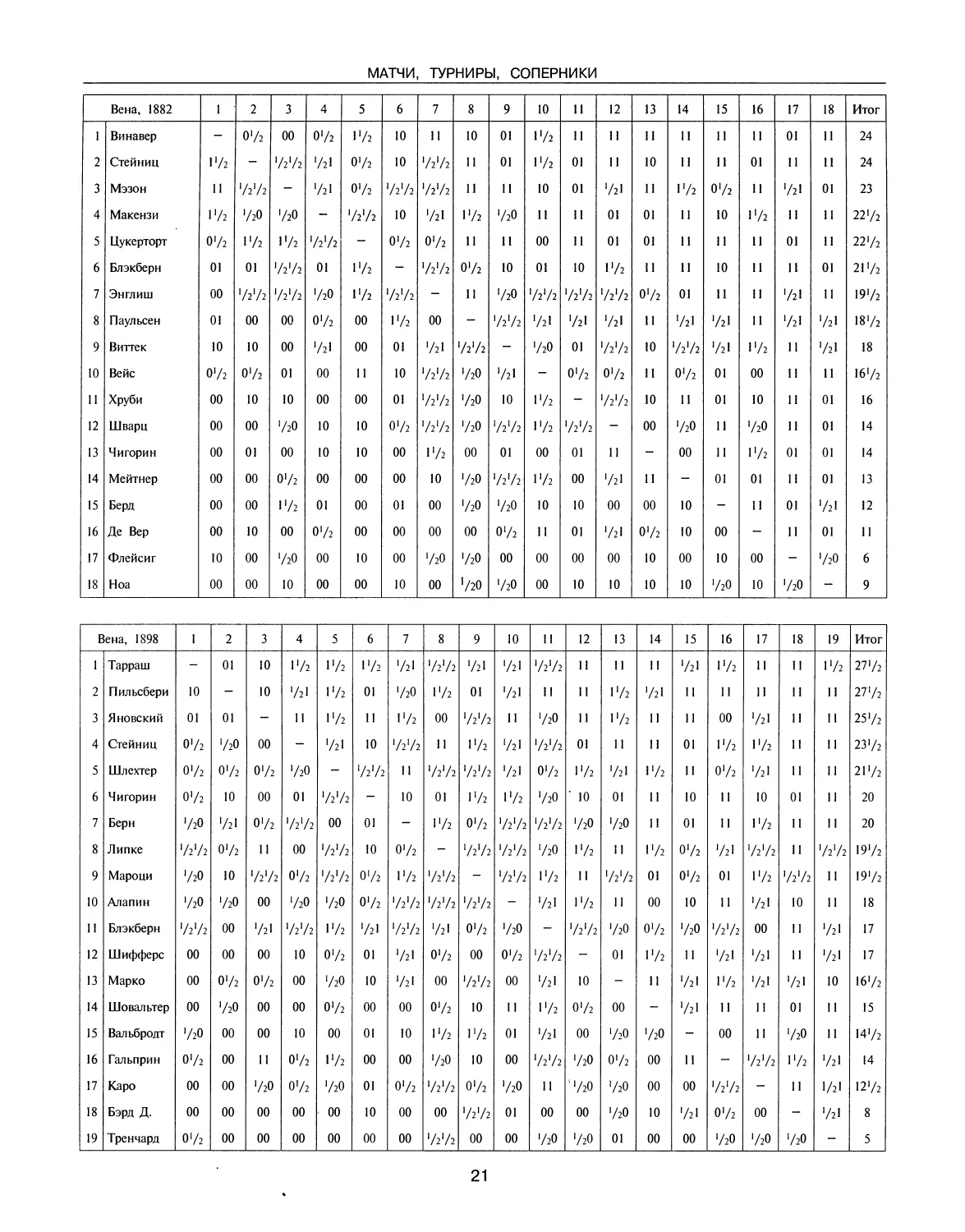

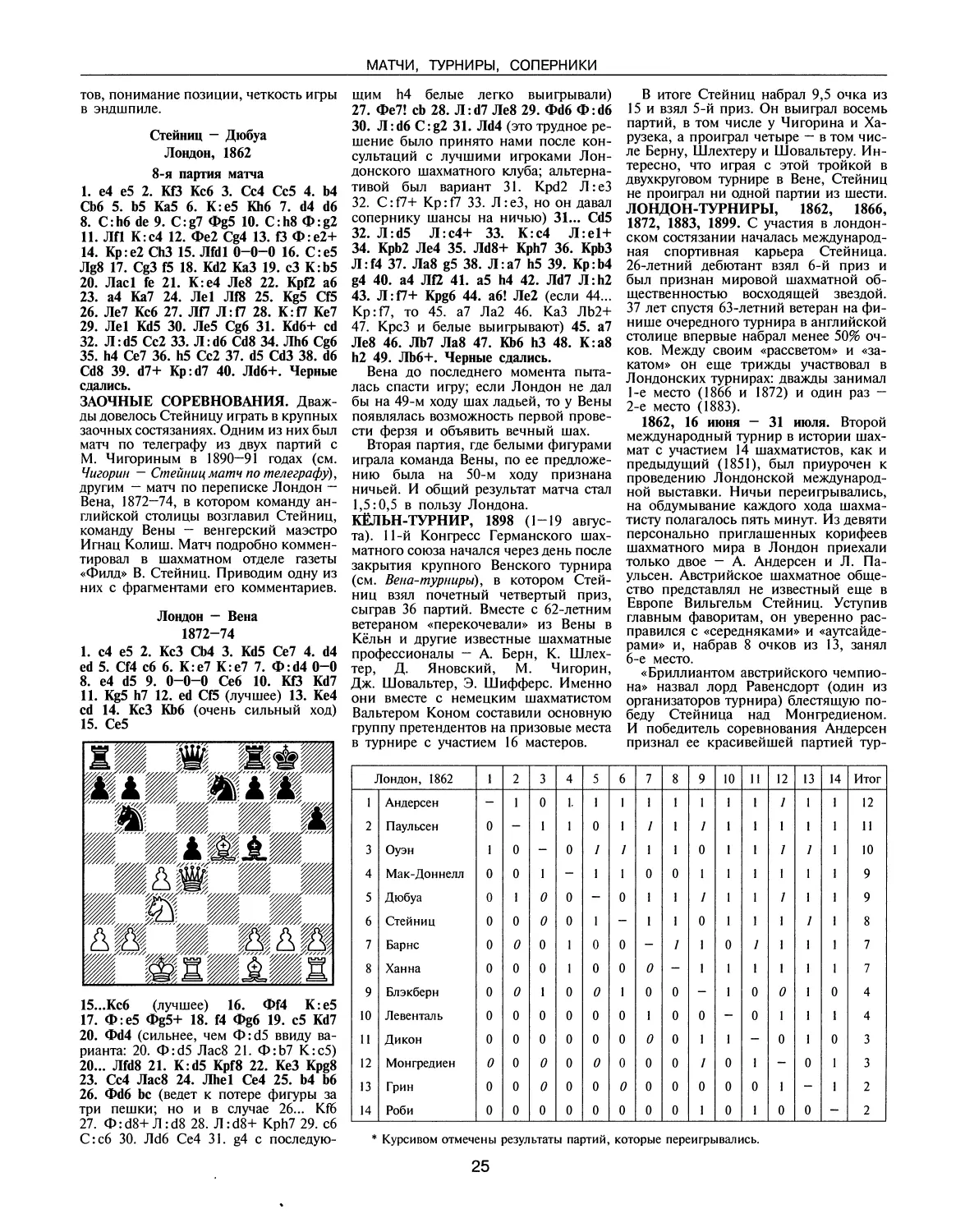

Вена, 1882

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

и

12

13

14

15

16

17

18

Итог

1

Винавер

-

0'/2

00

072

172

10

11

10

01

17г

11

и

11

11

11

и

01

И

24

2

Стейниц

1'/2

-

W/2

721

072

10

7272

11

01

172

01

и

10

11

11

01

11

11

24

3

Мэзон

11

'/2'/2

-

721

072

W/2

7272

11

11

10

01

721

и

172

072

11

721

01

23

4

Макензи

1'/2

•/20

'/20

-

7272

10

721

172

7г0

и

11

01

01

11

10

172

11

11

2272

5

Цукерторт

0'/2

1'/2

172

W/2

-

072

072

и

11

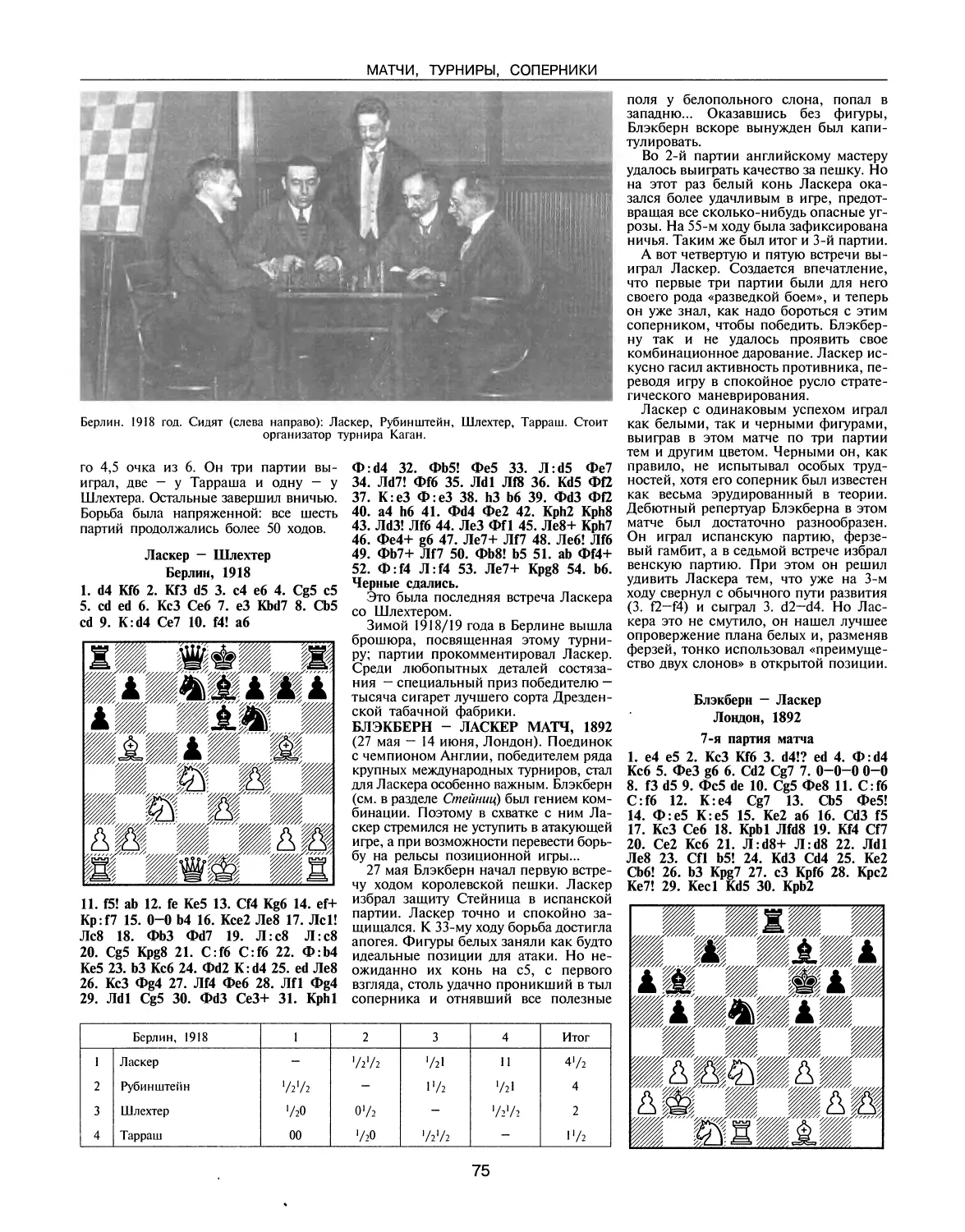

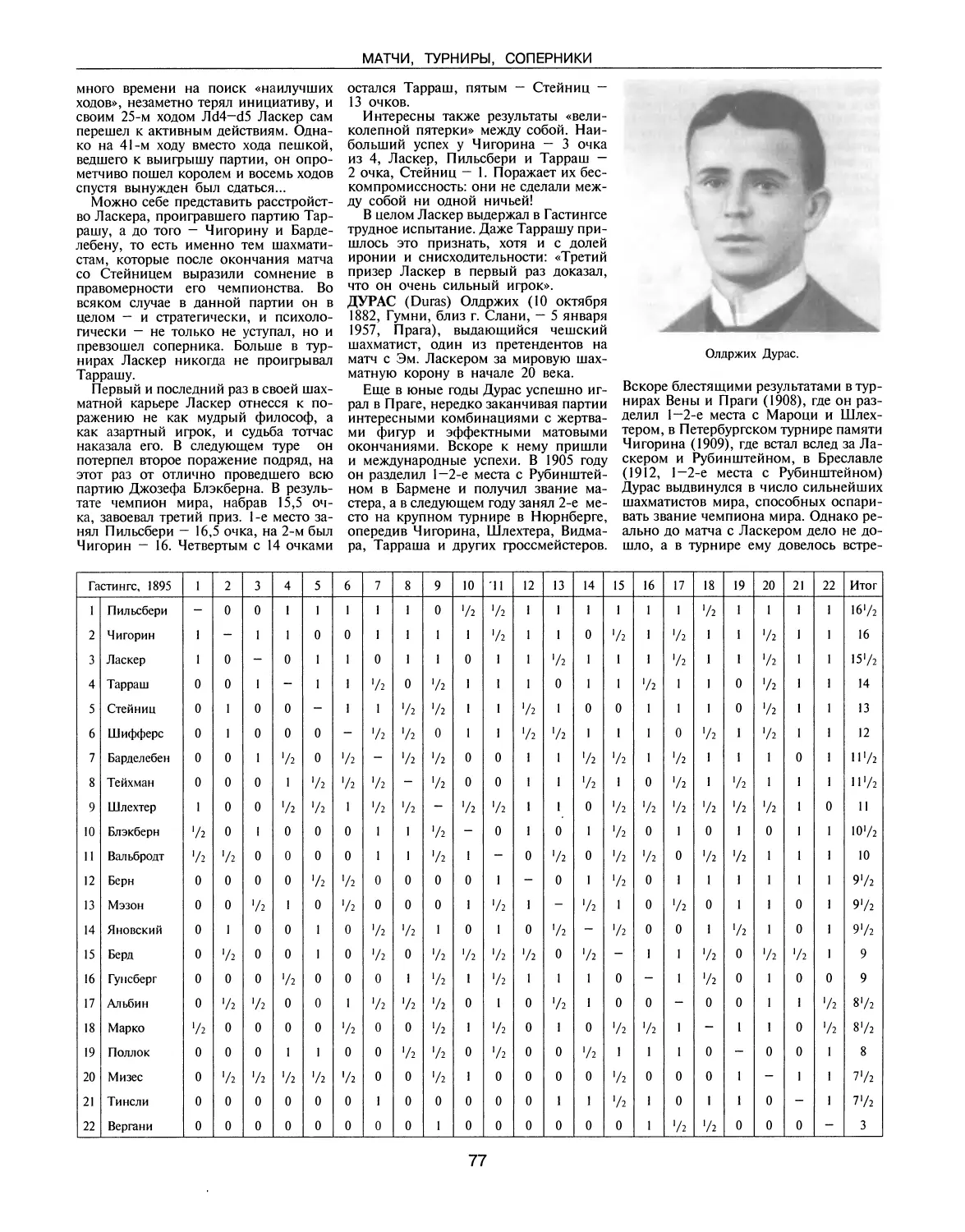

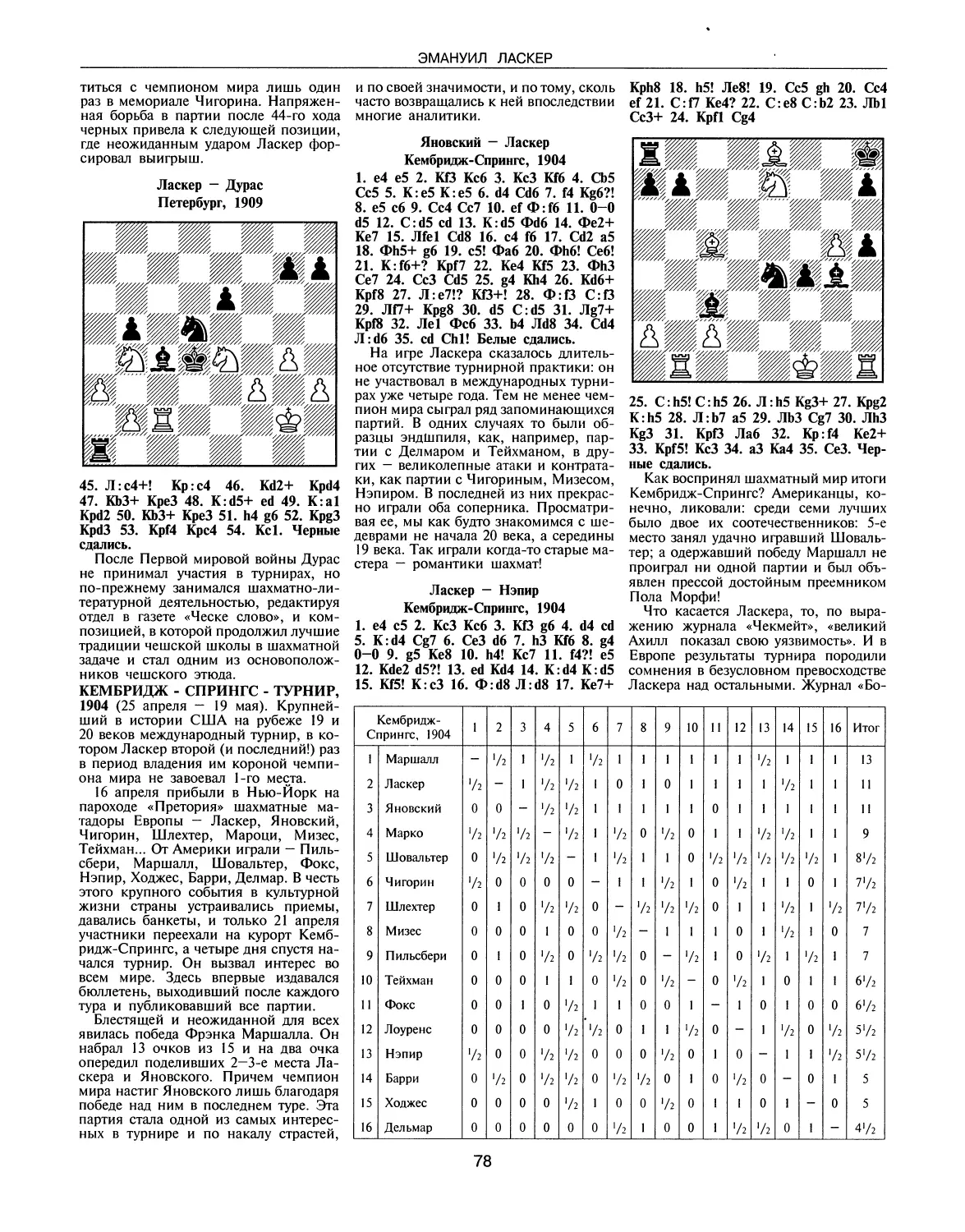

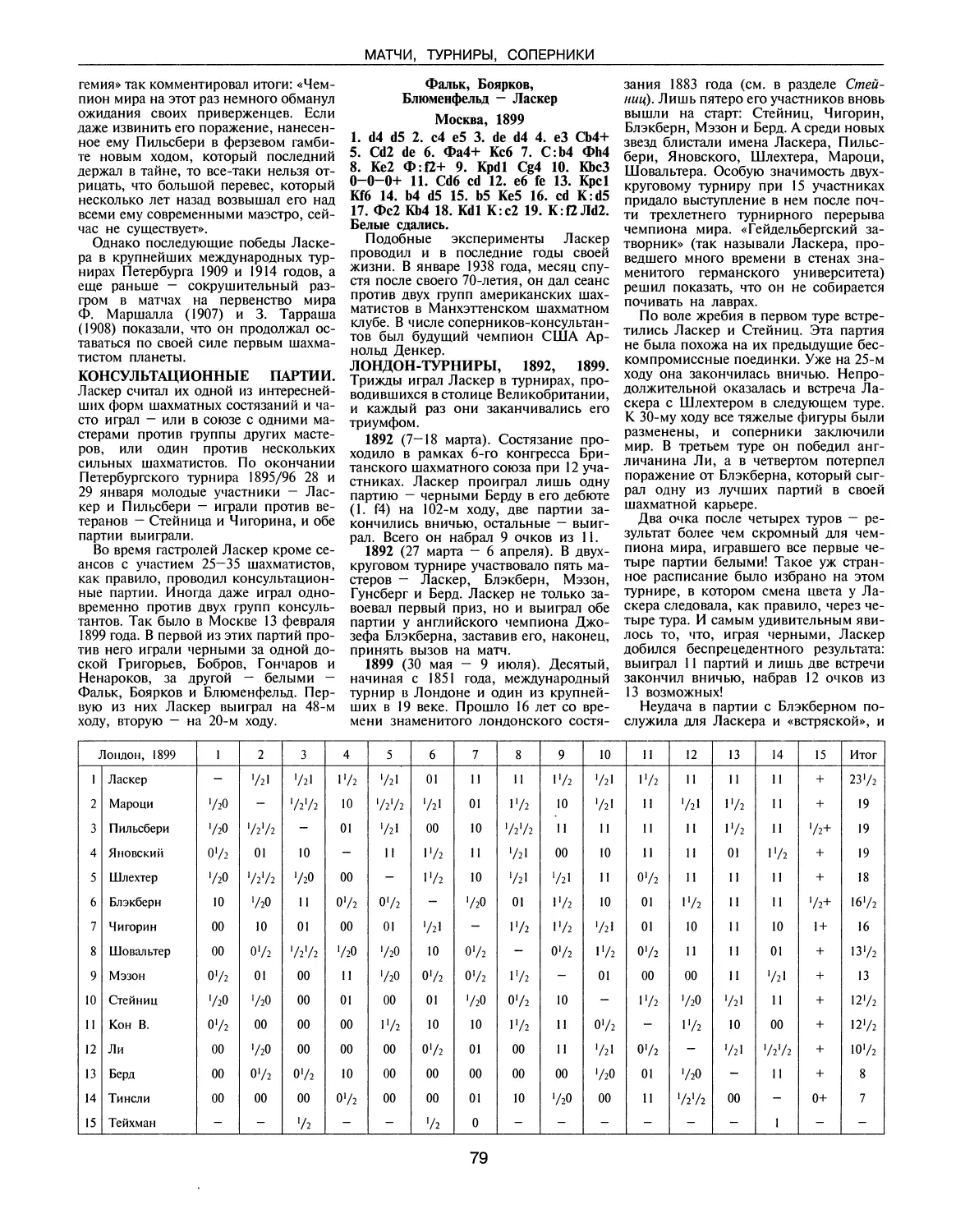

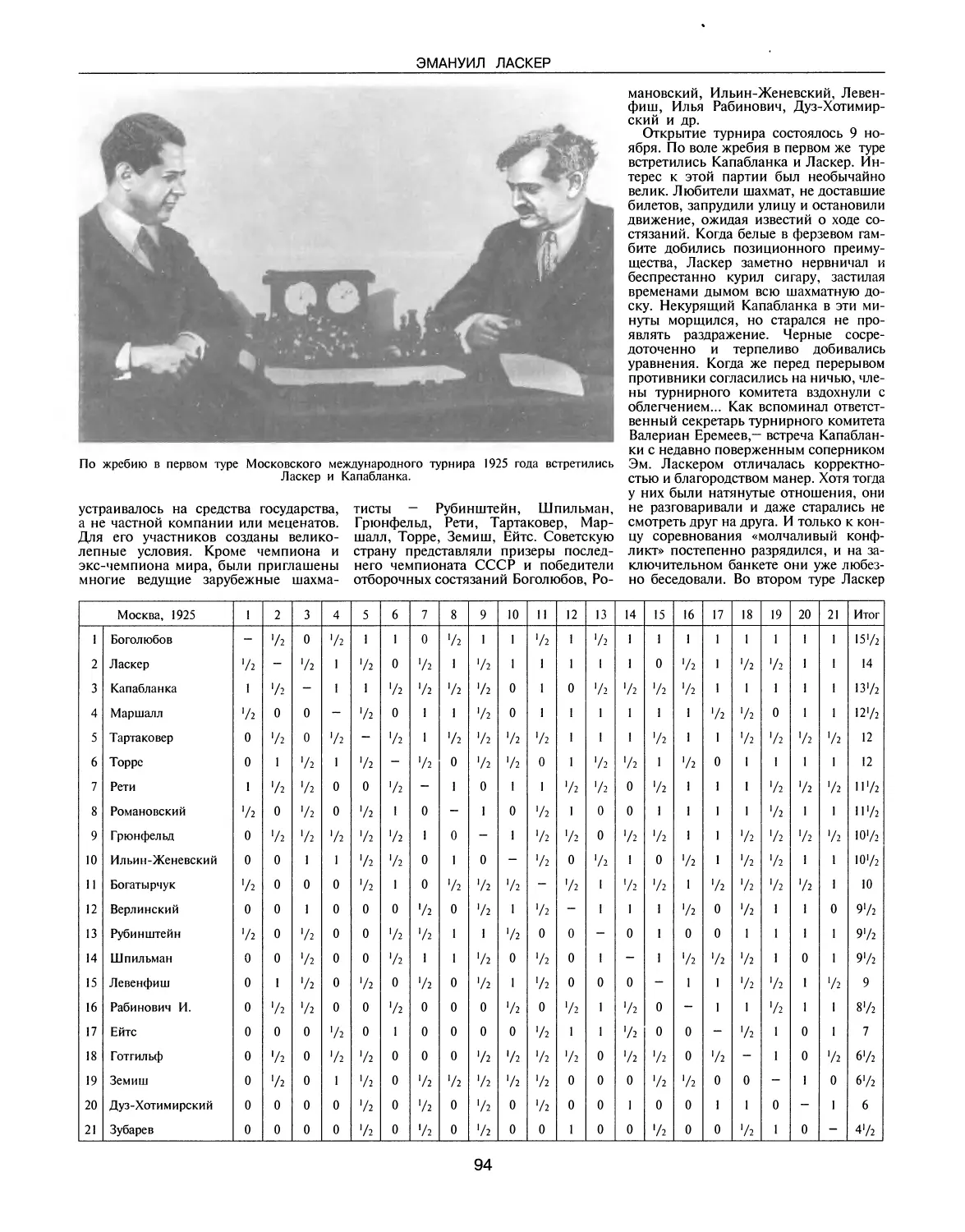

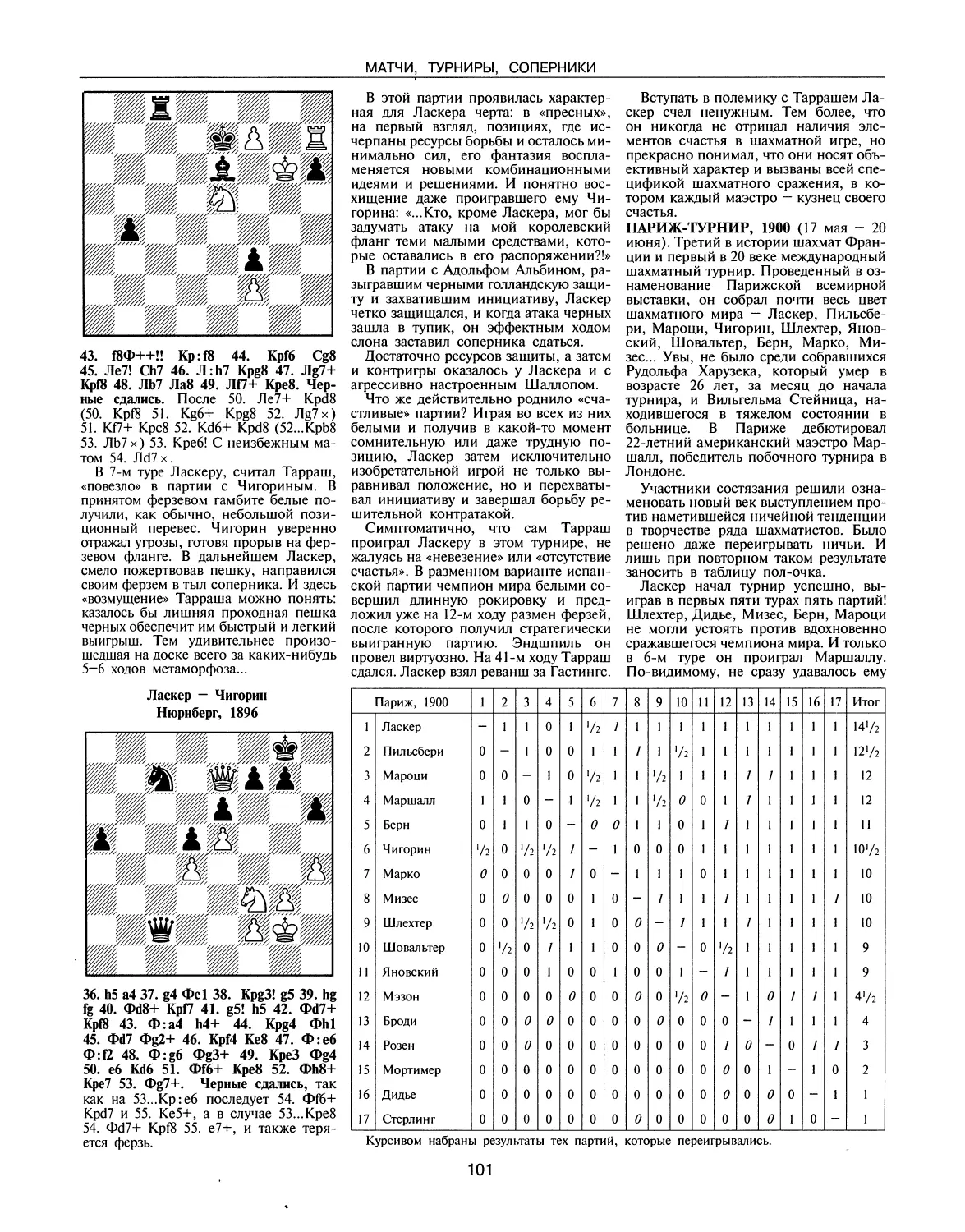

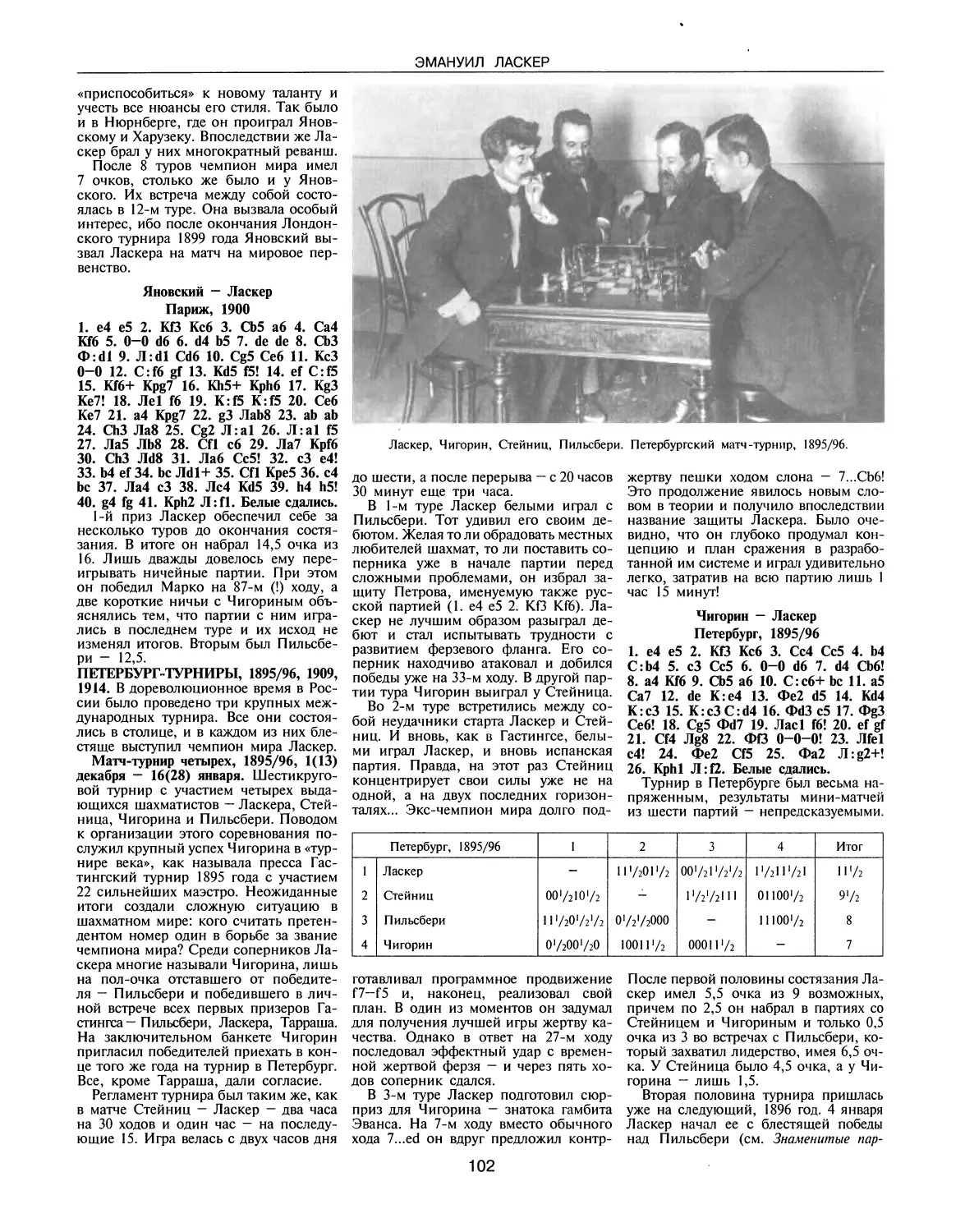

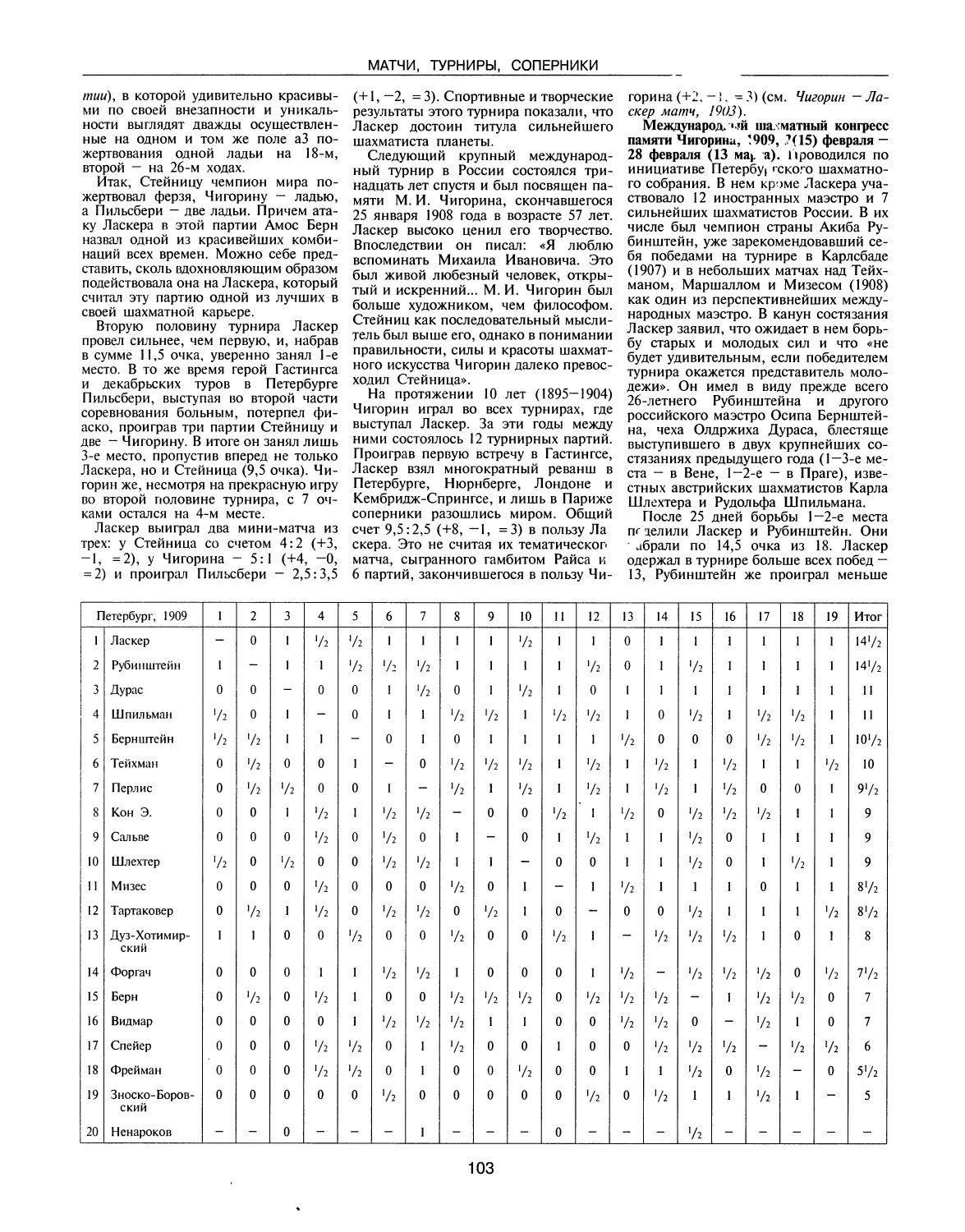

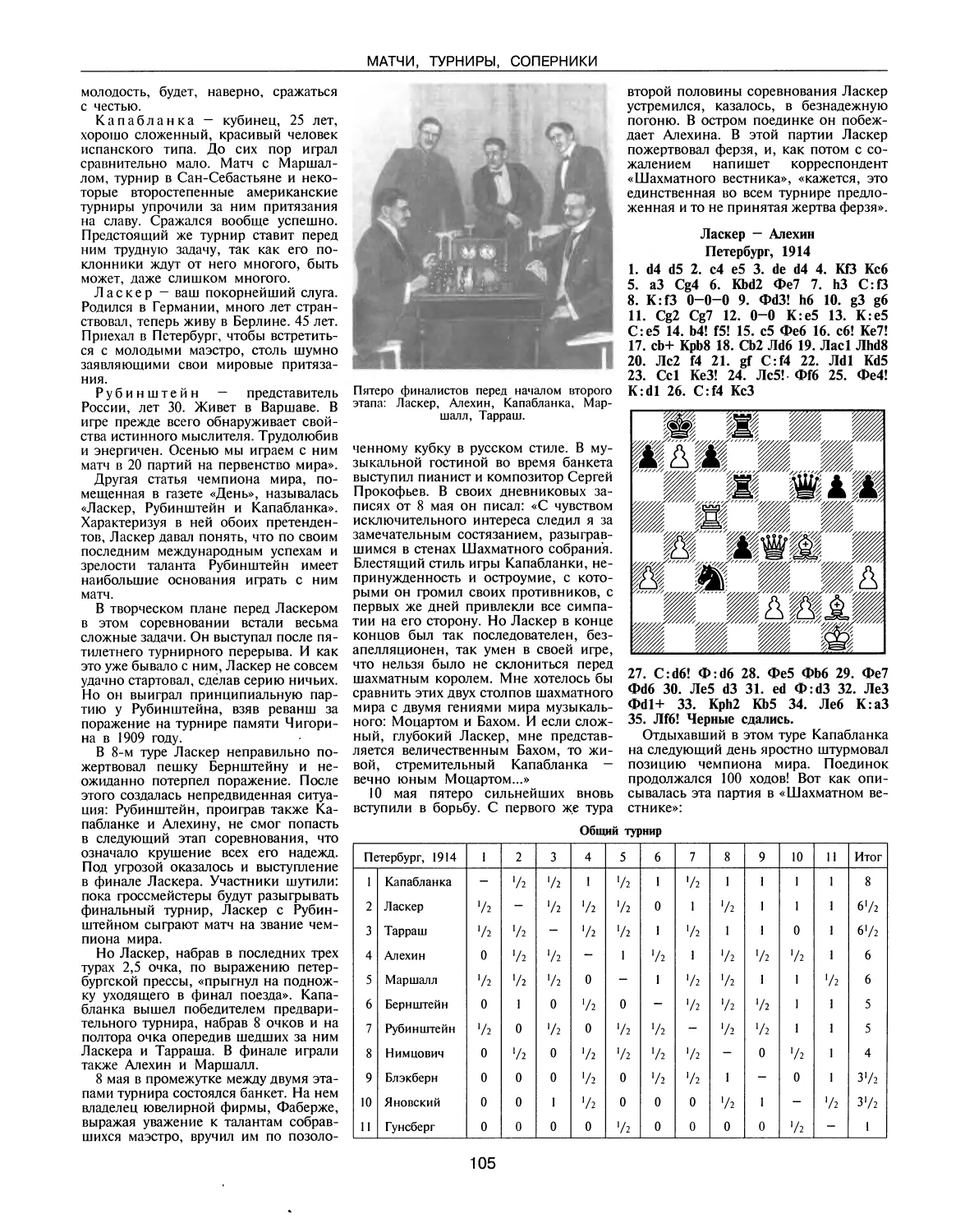

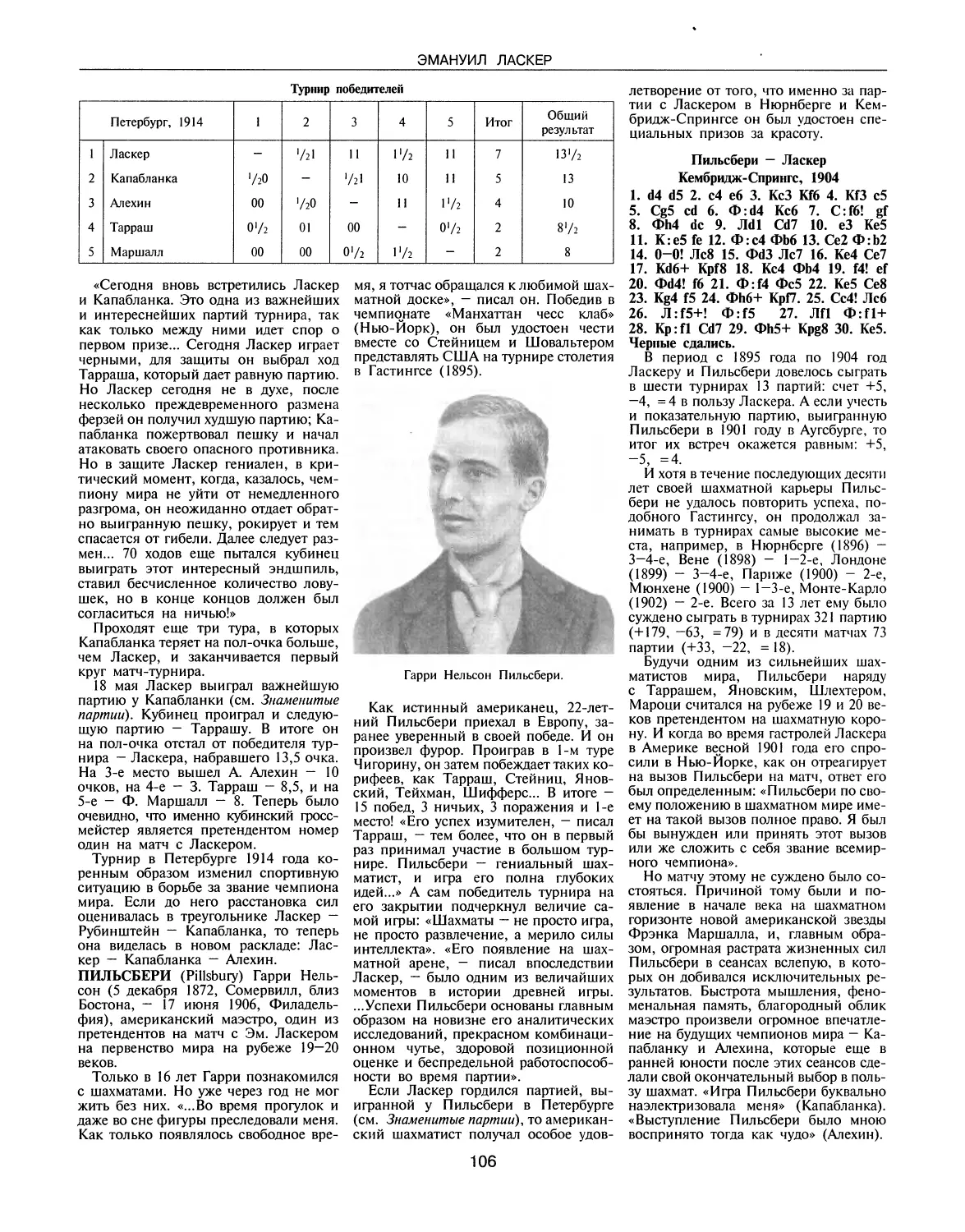

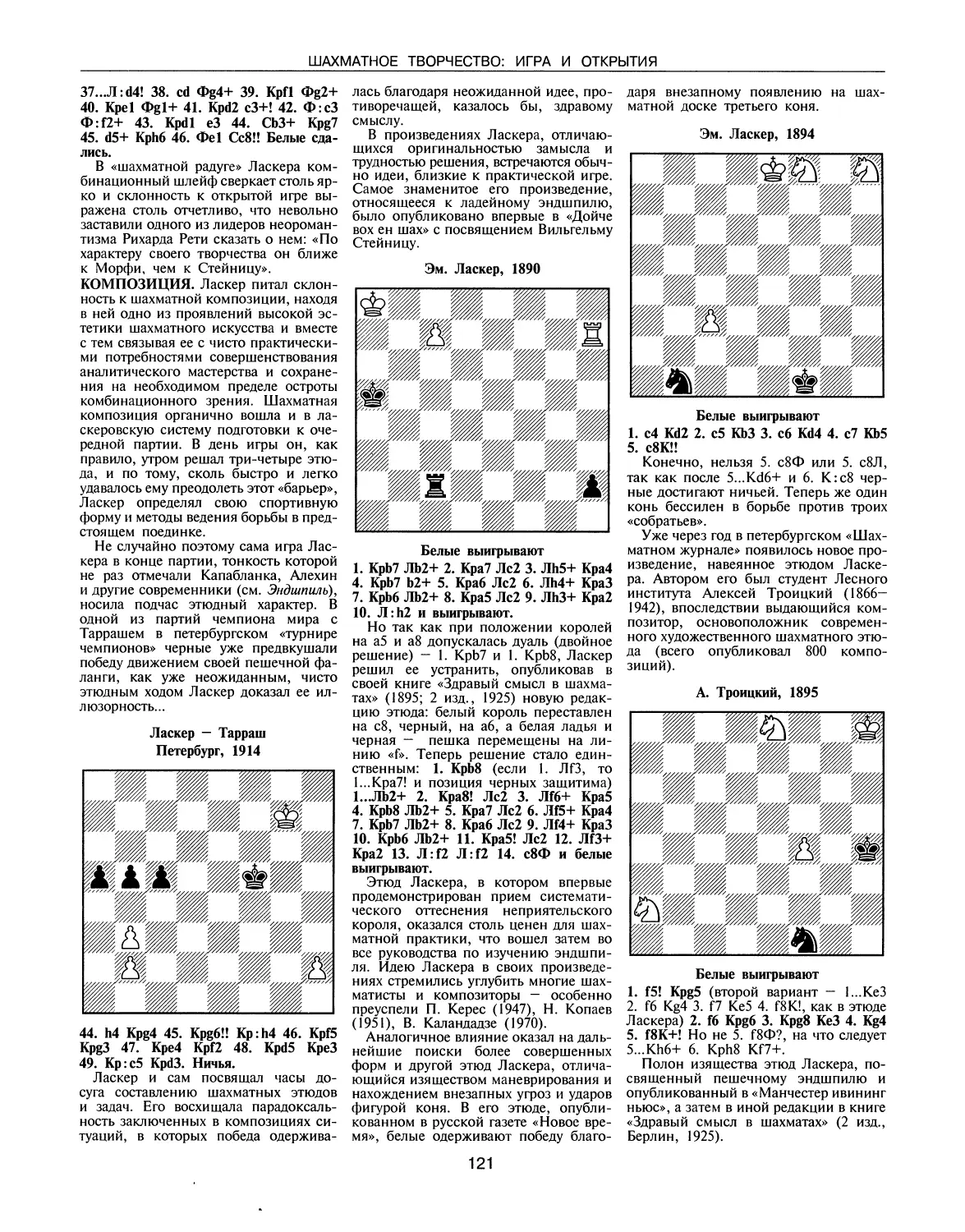

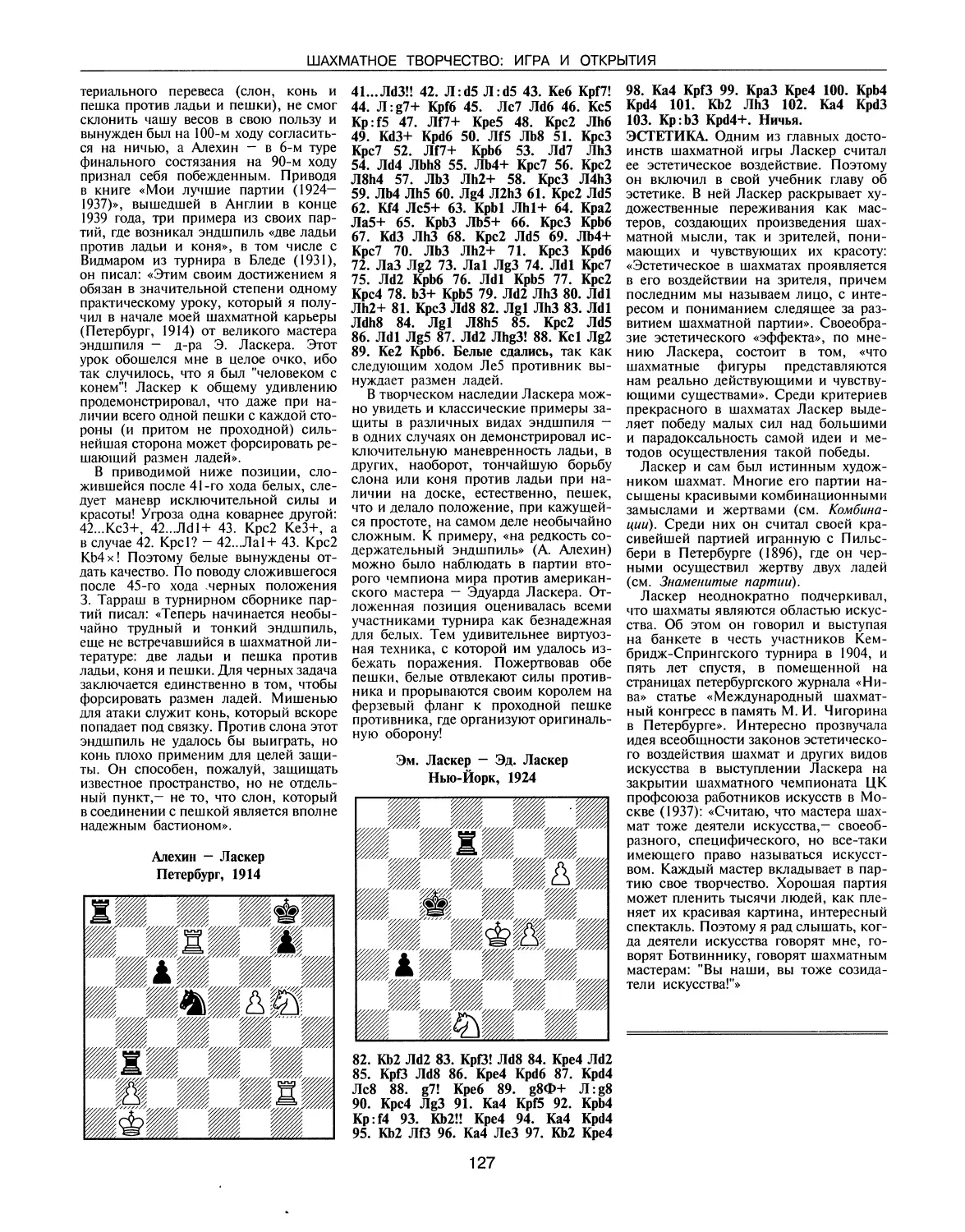

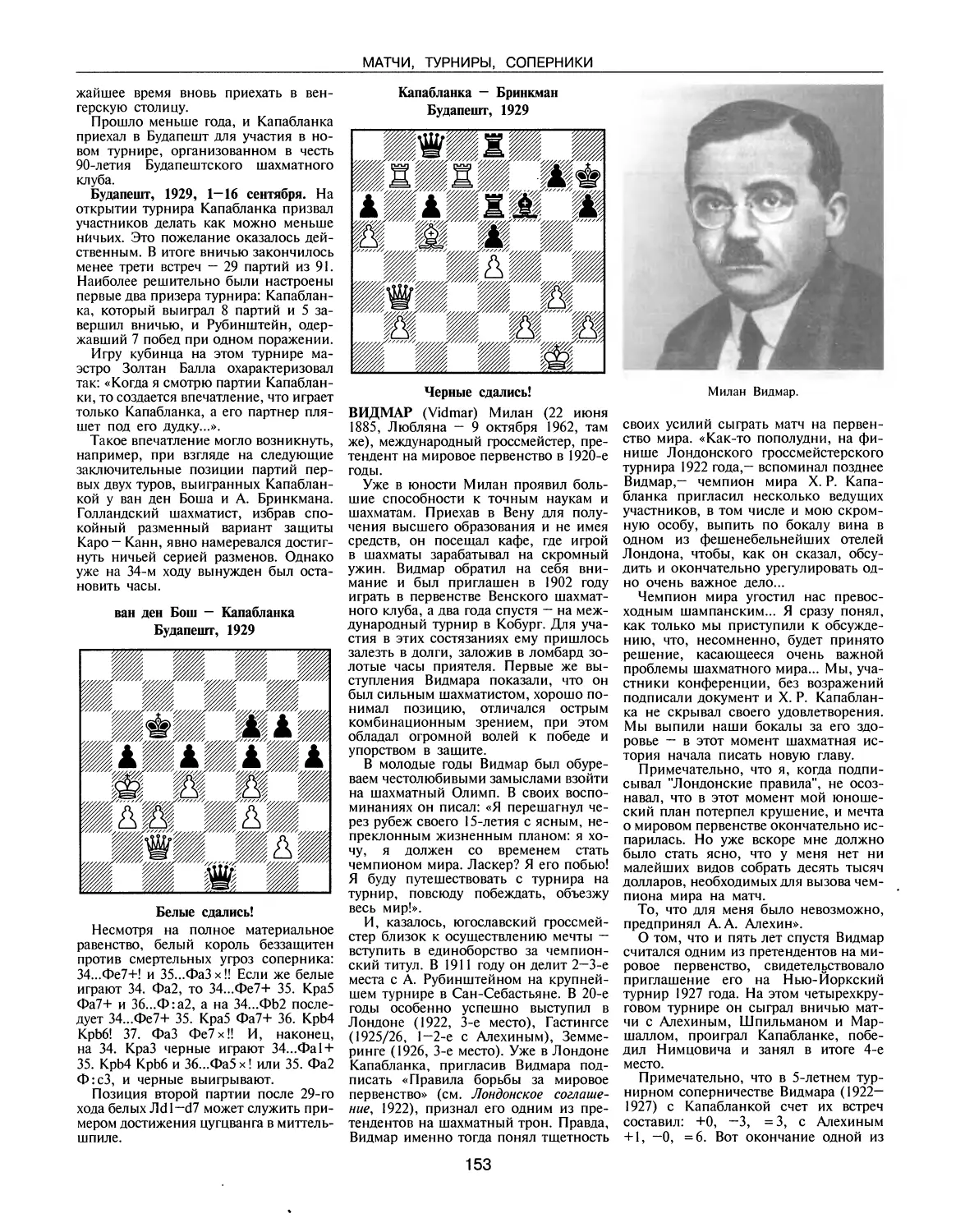

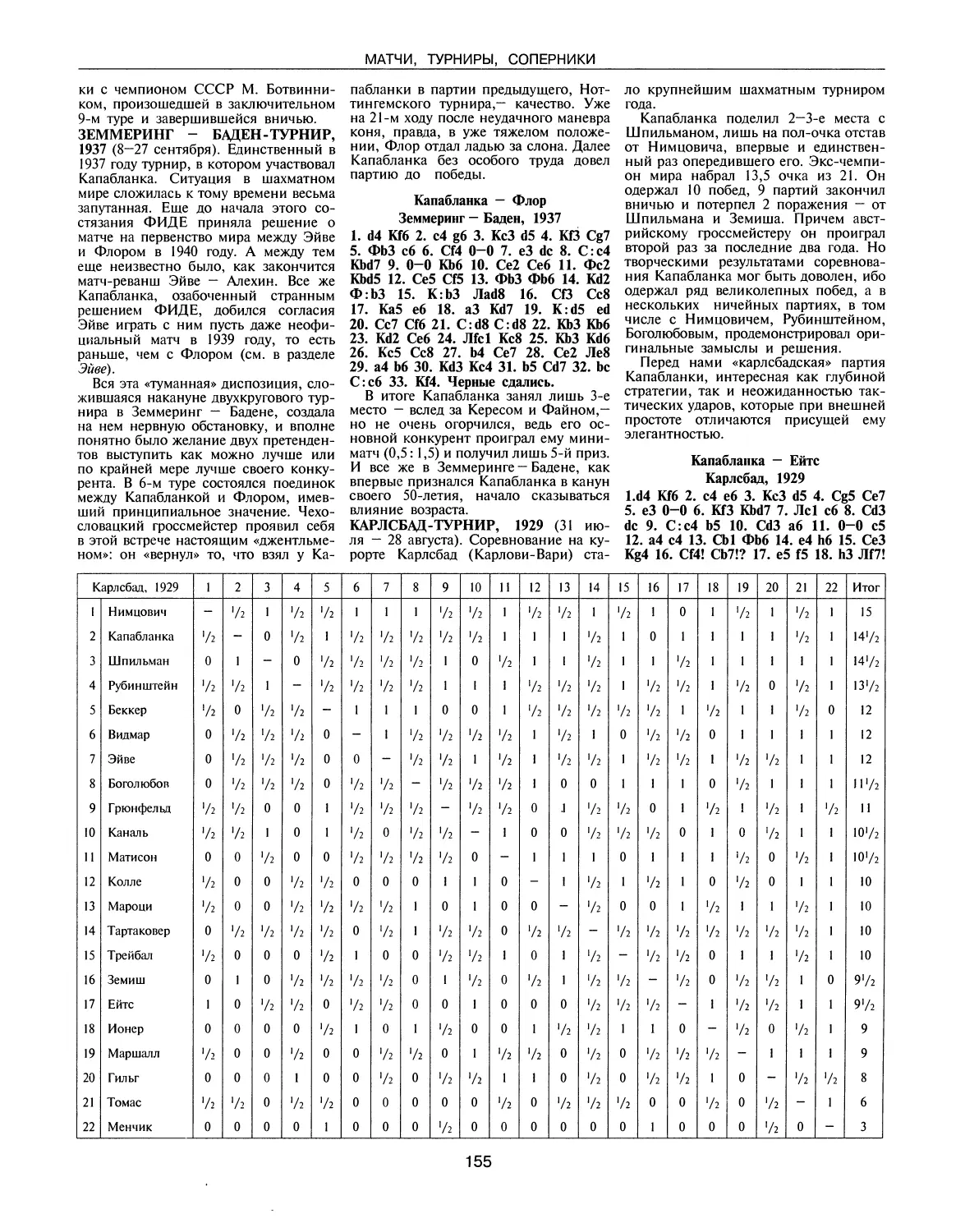

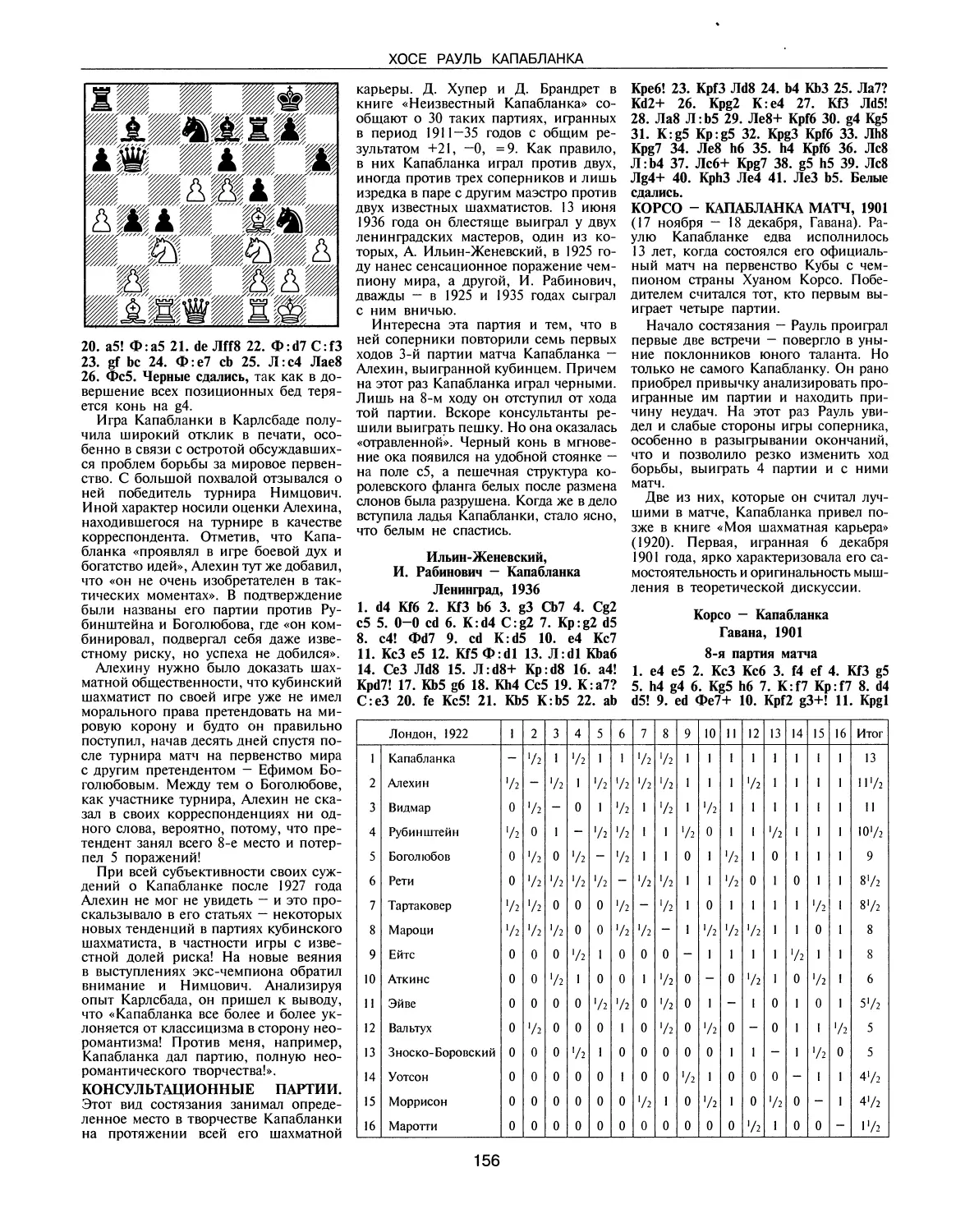

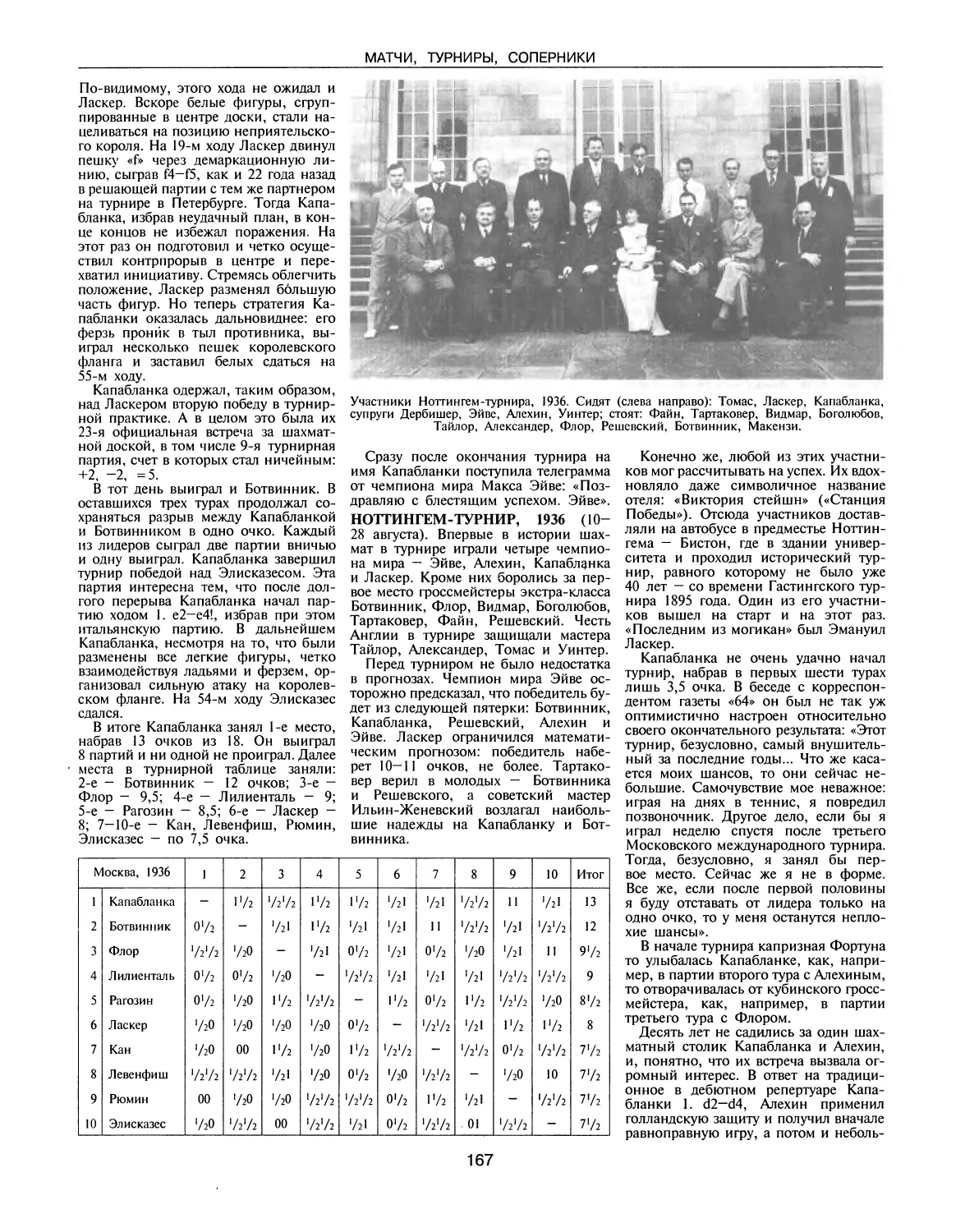

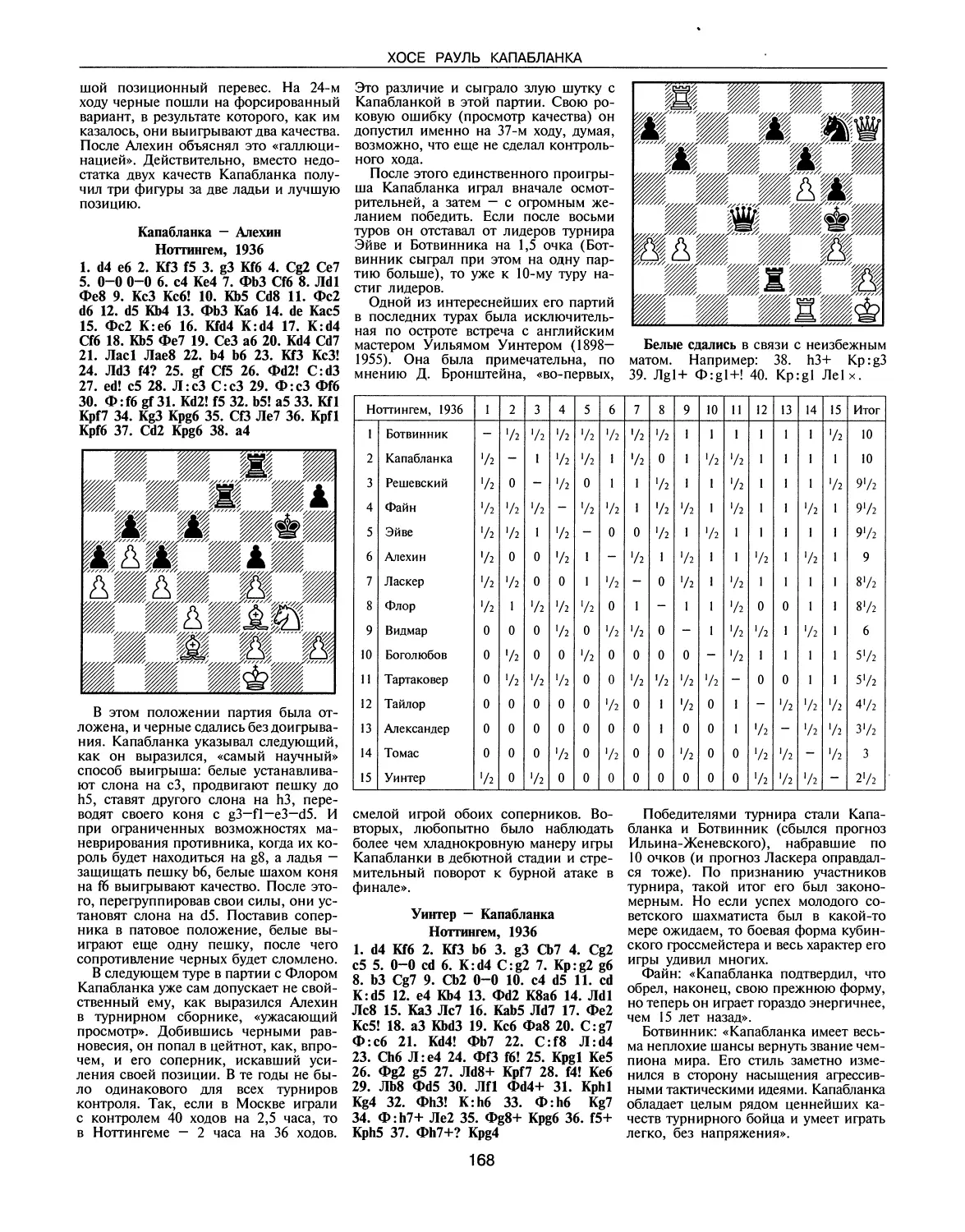

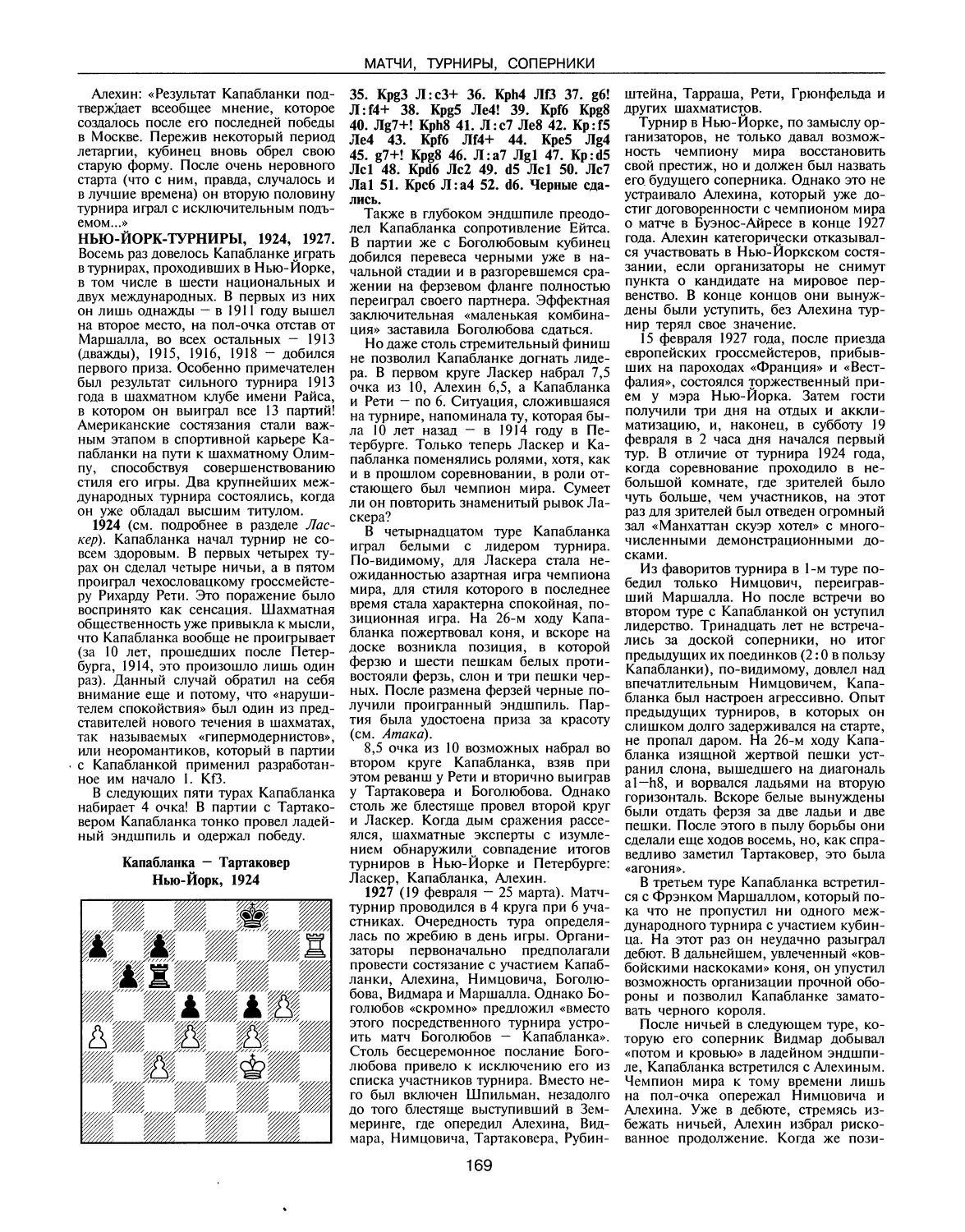

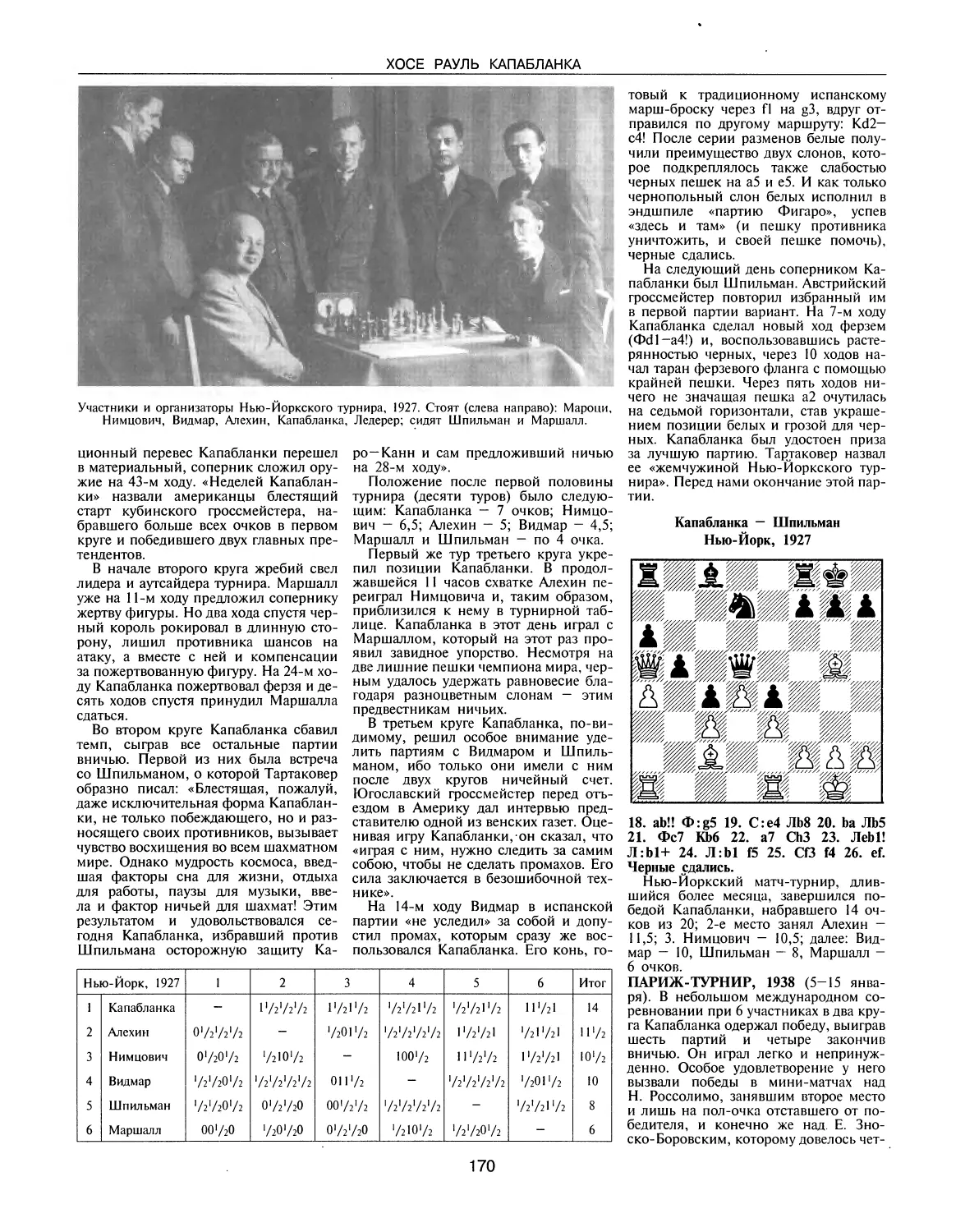

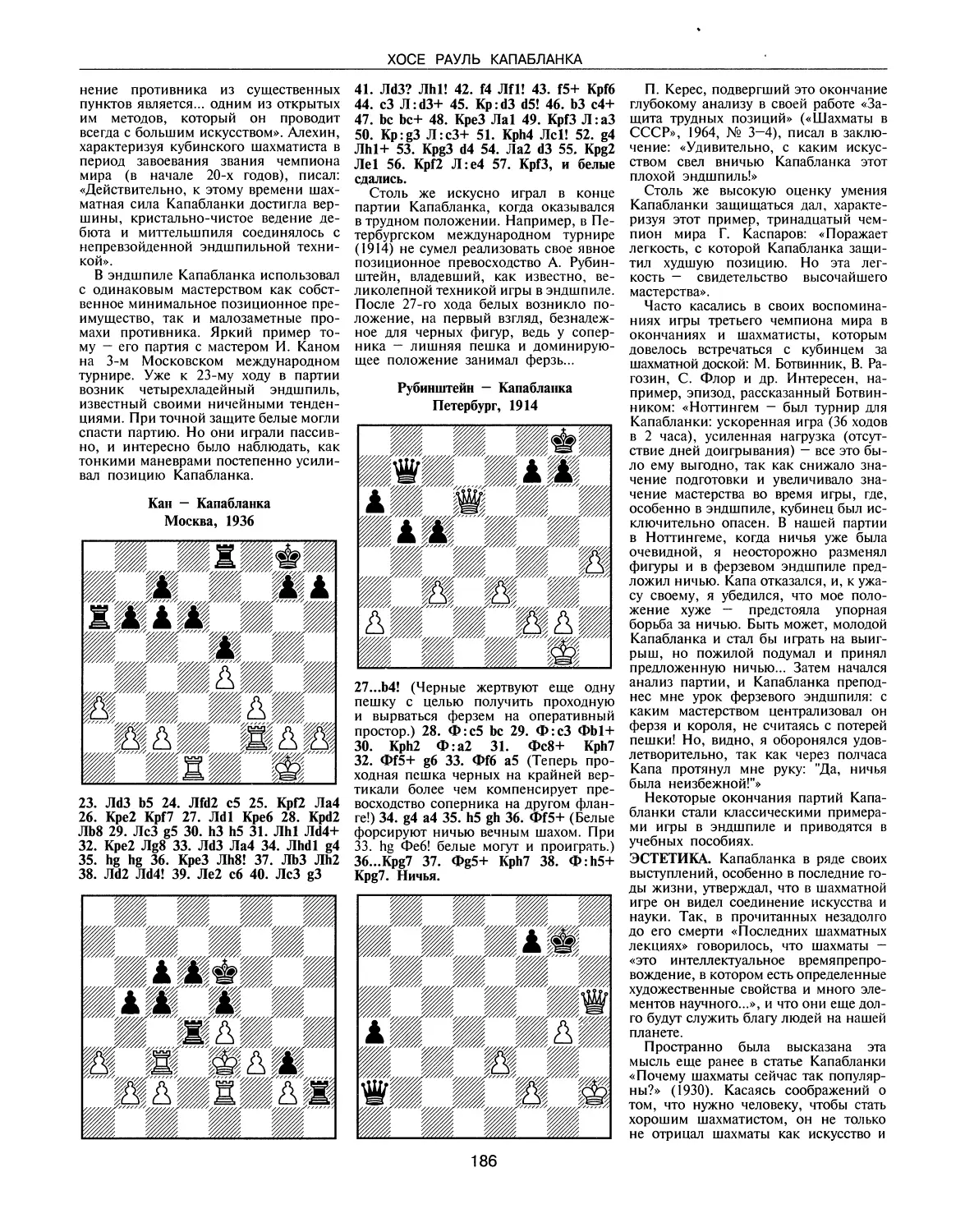

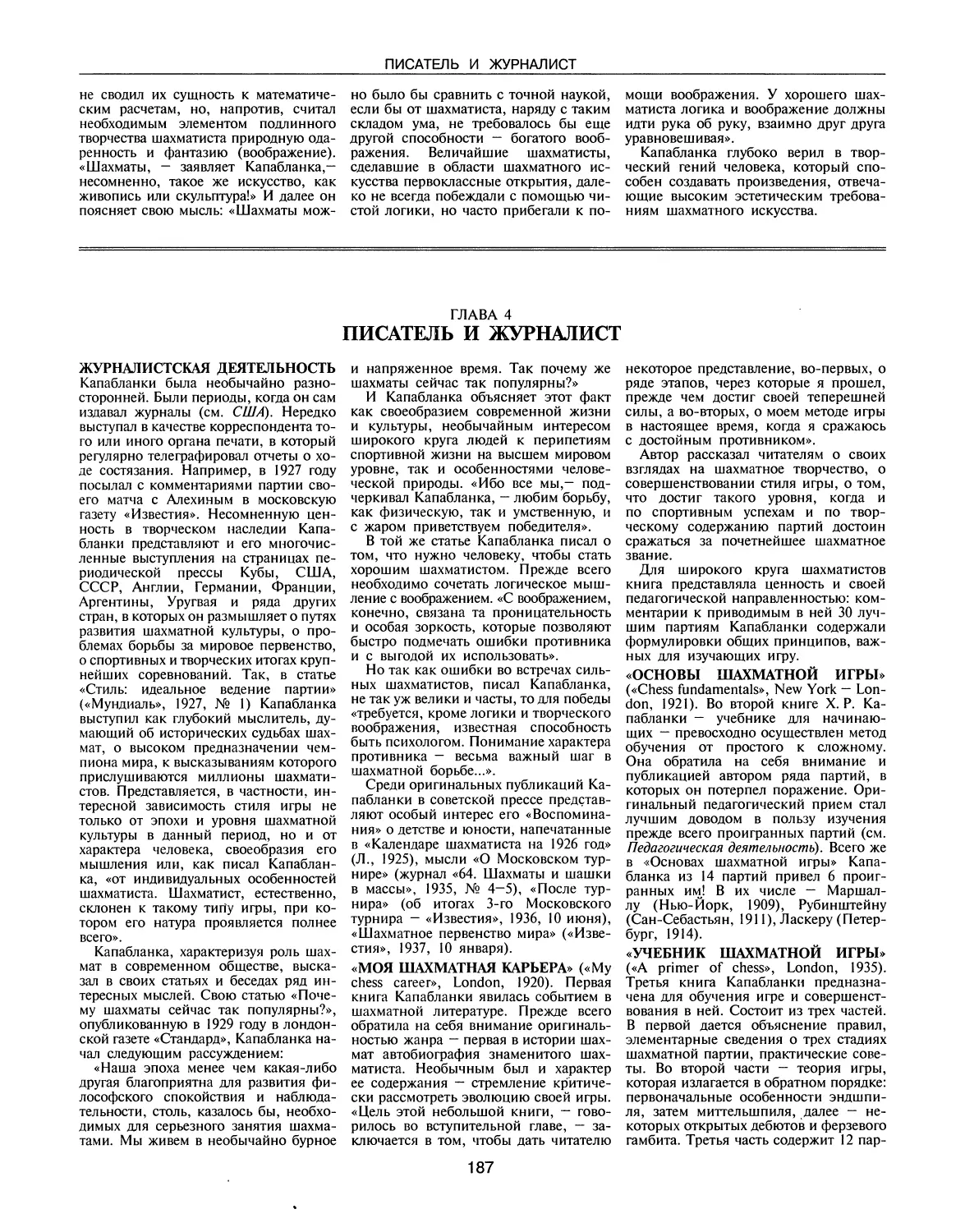

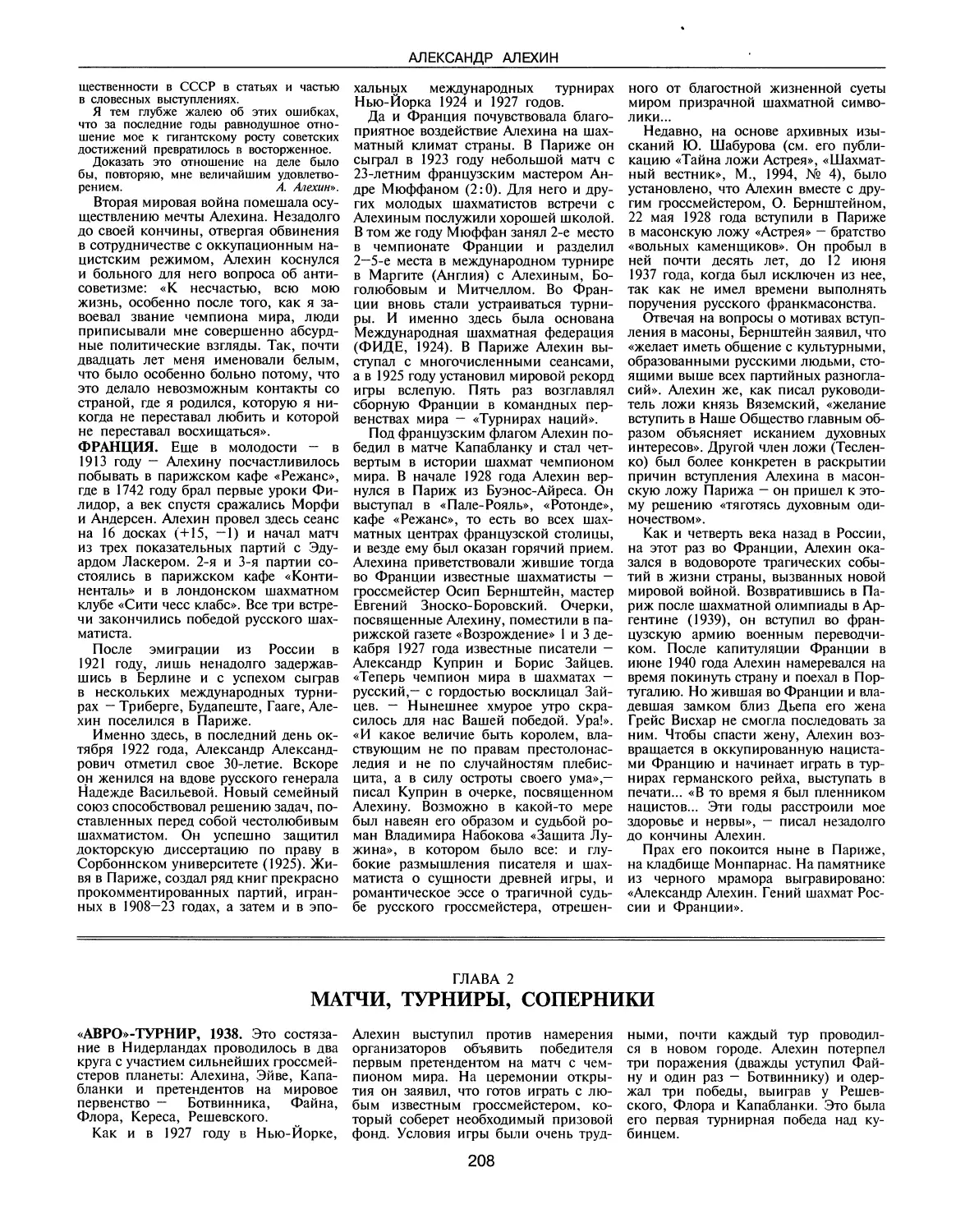

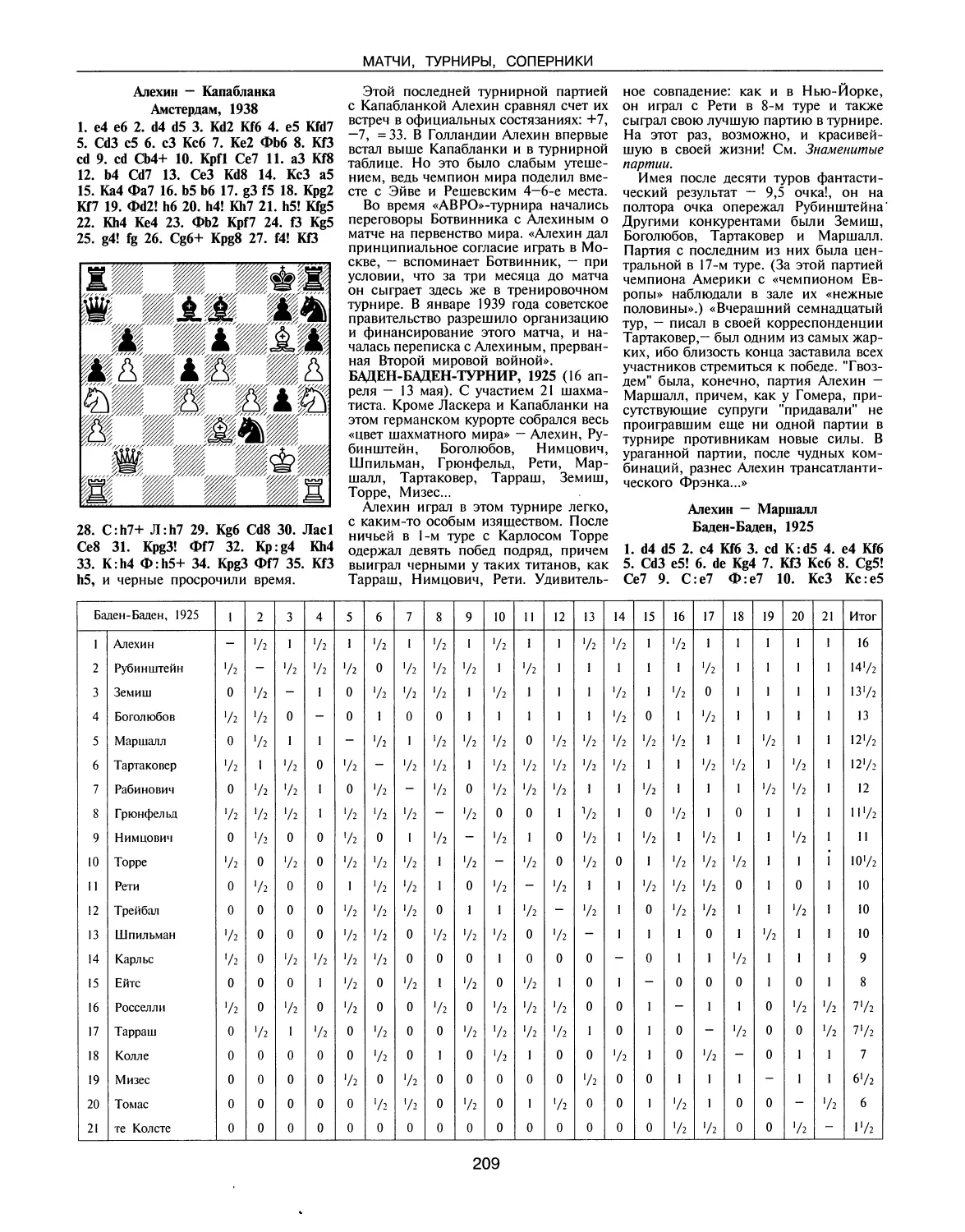

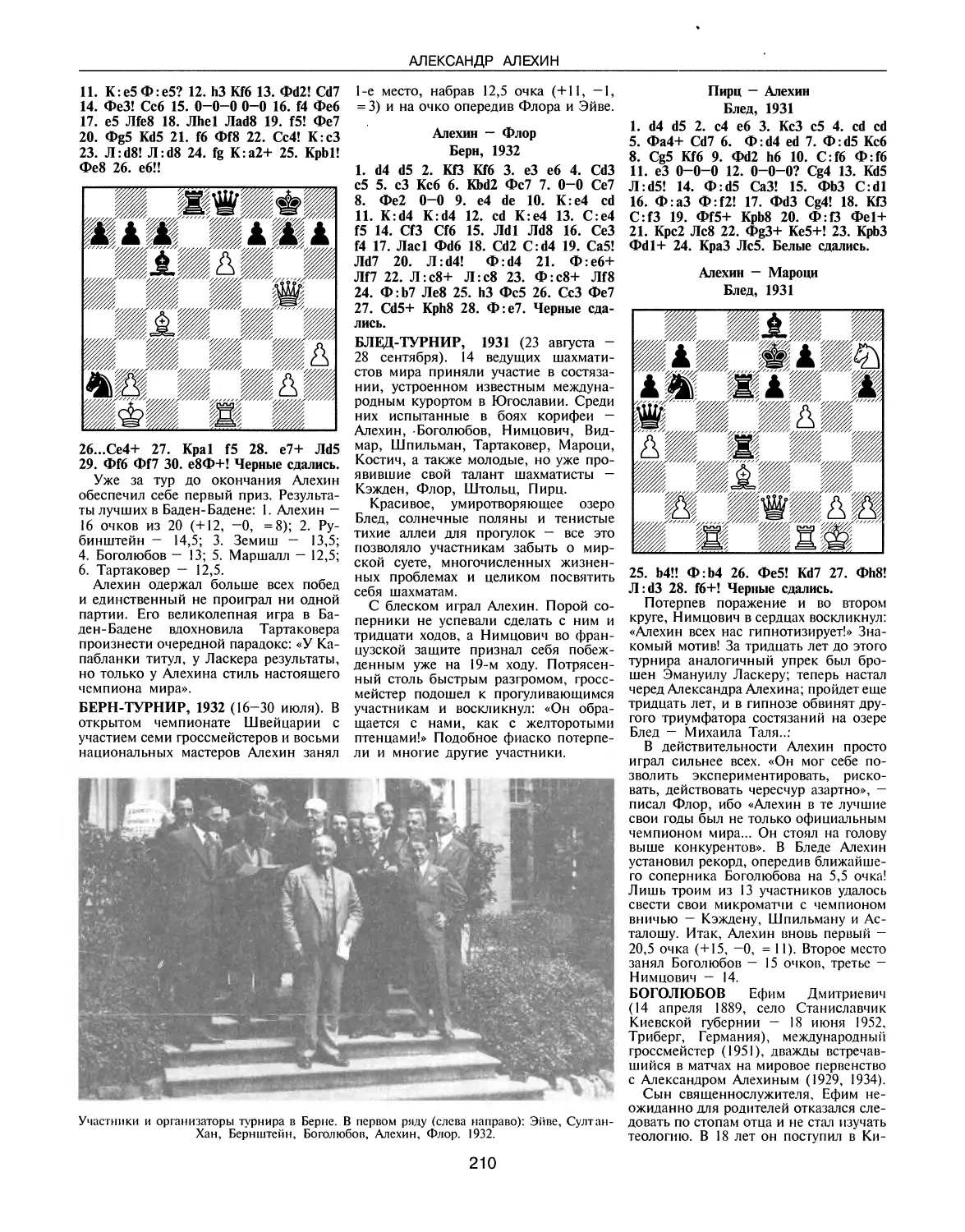

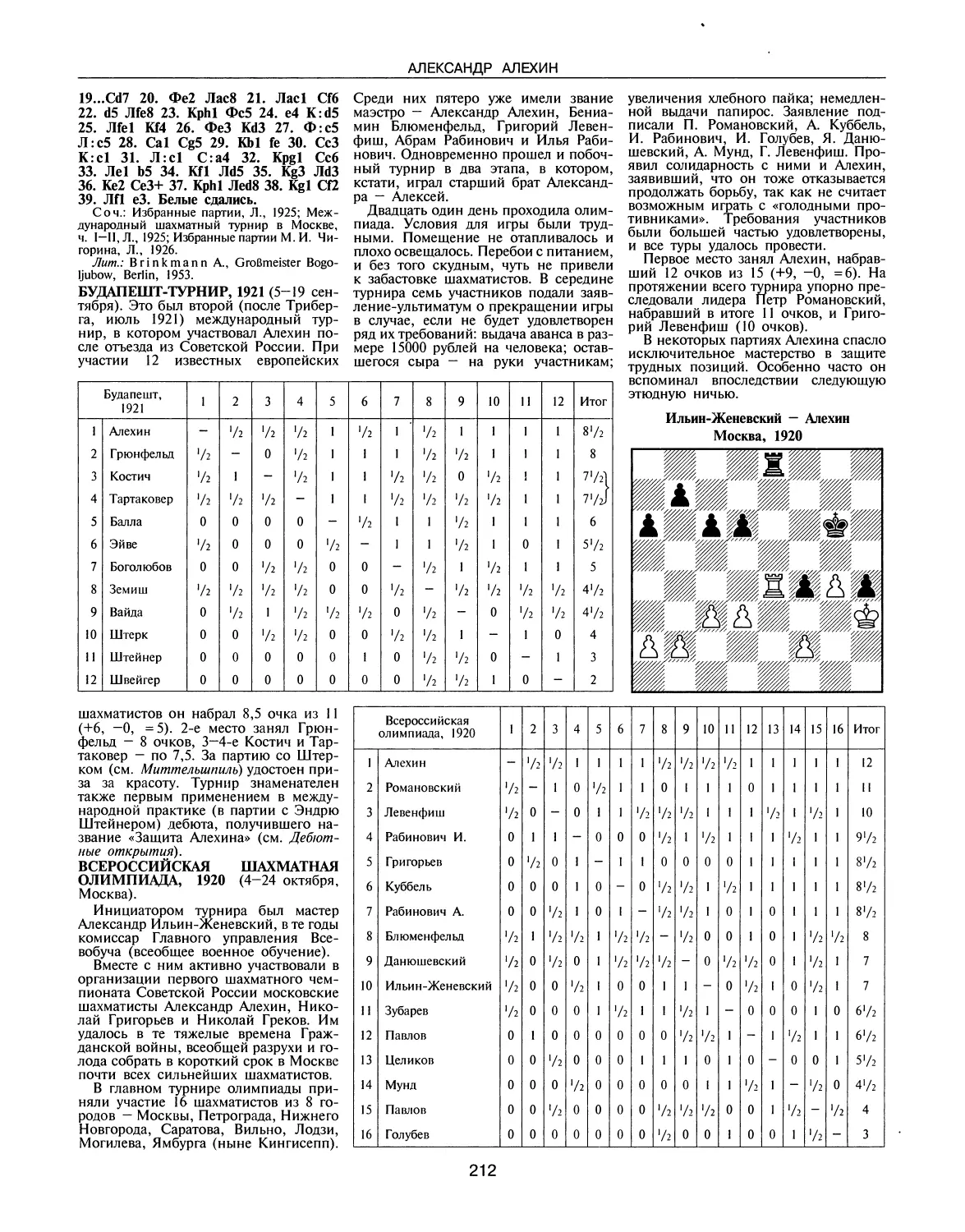

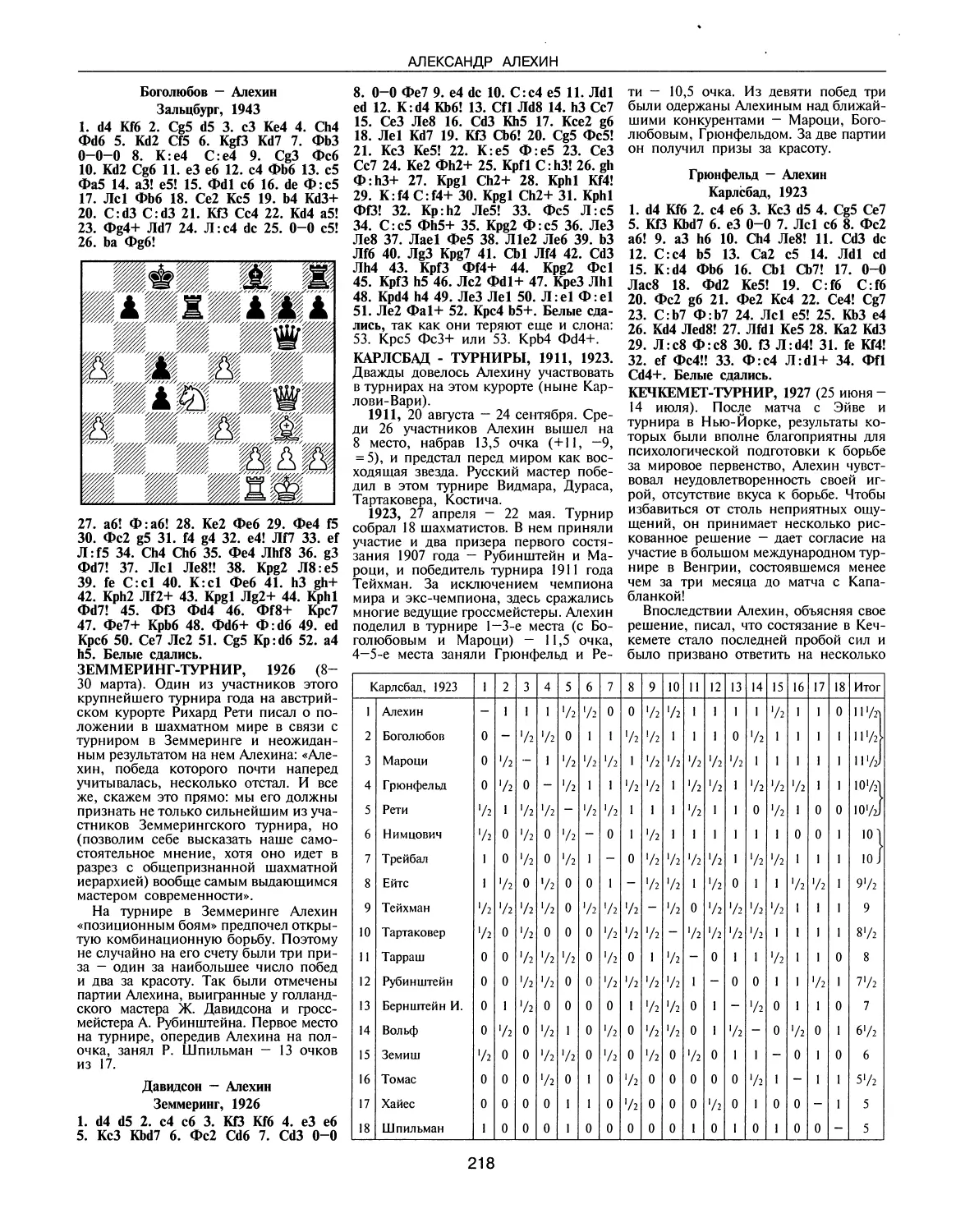

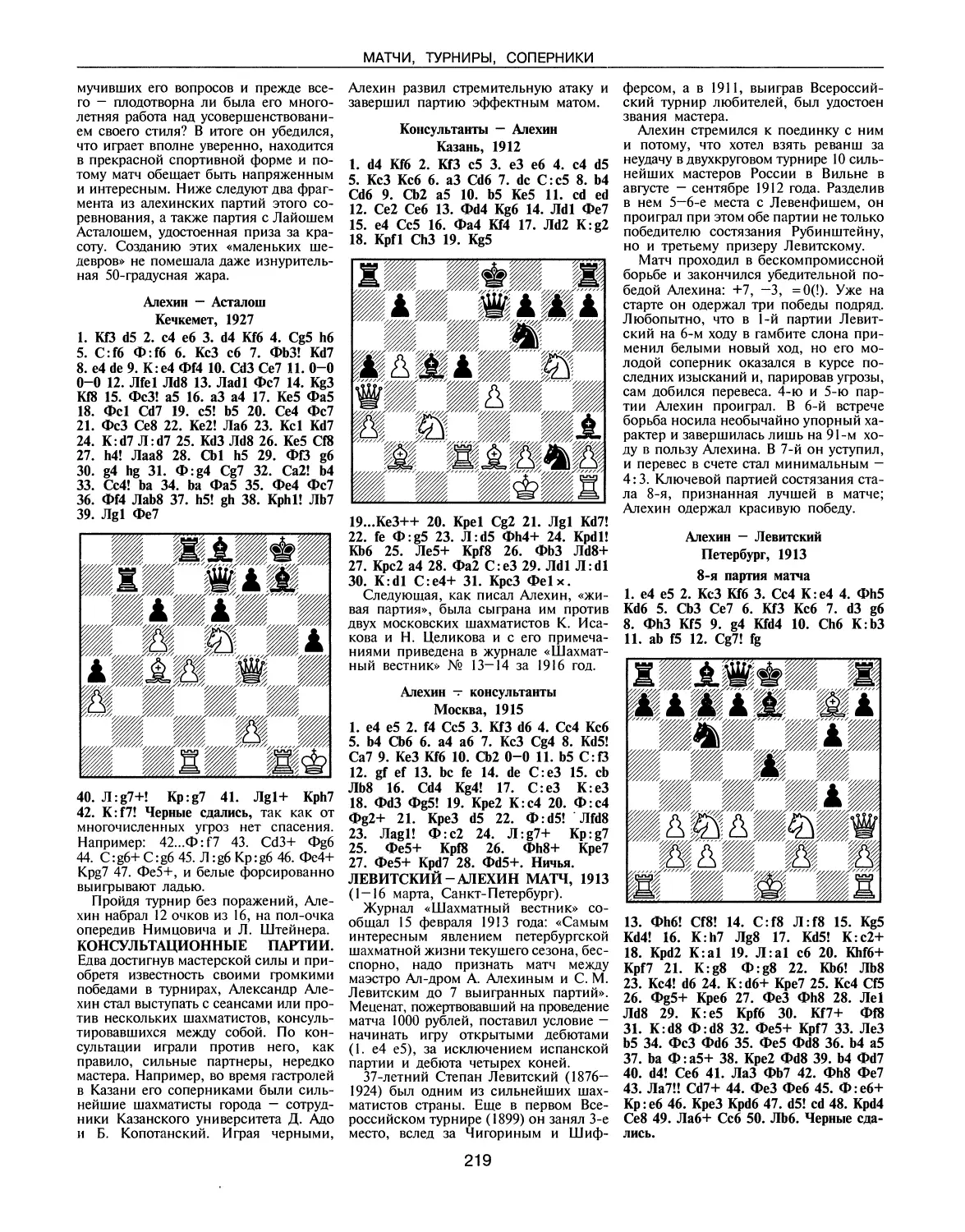

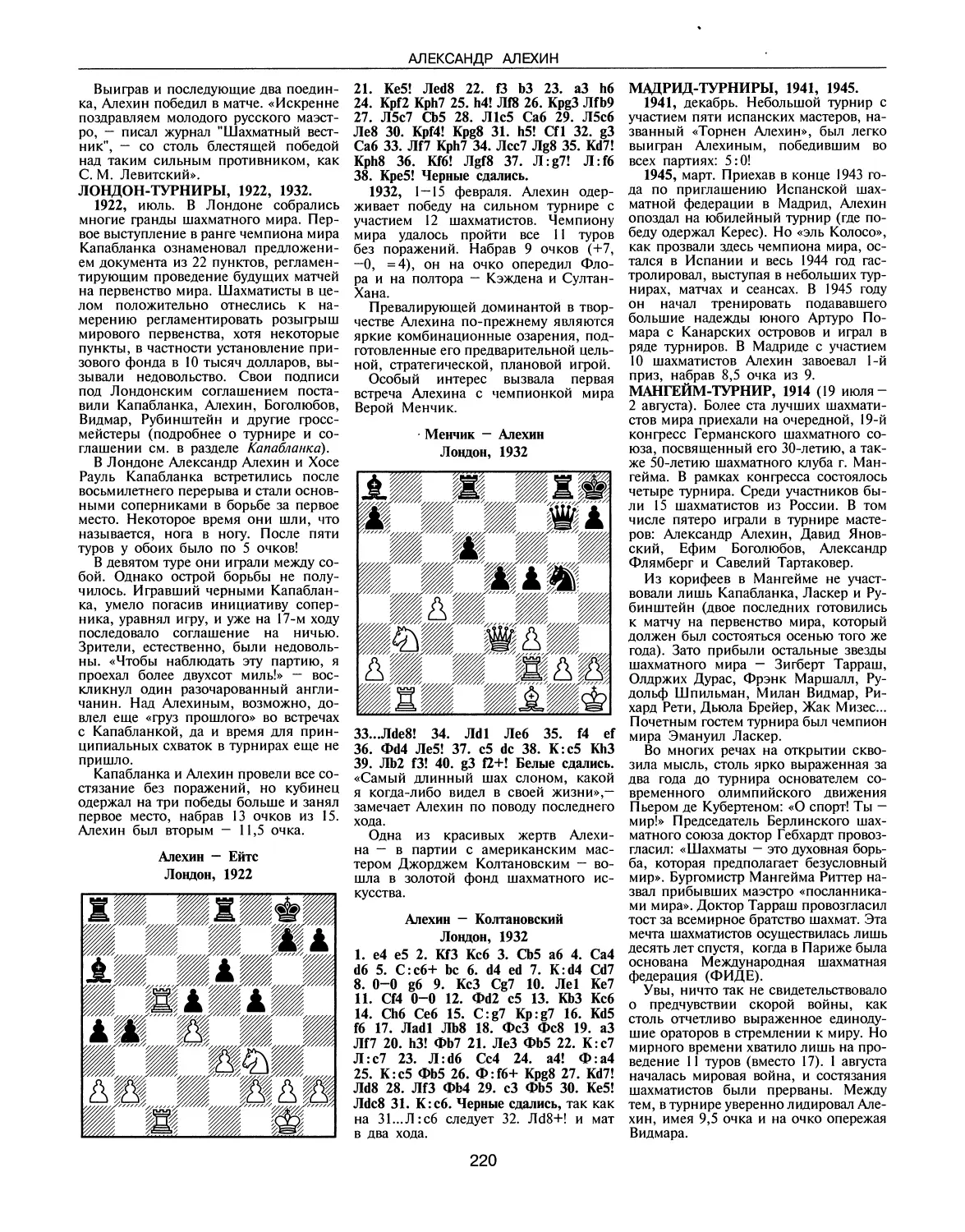

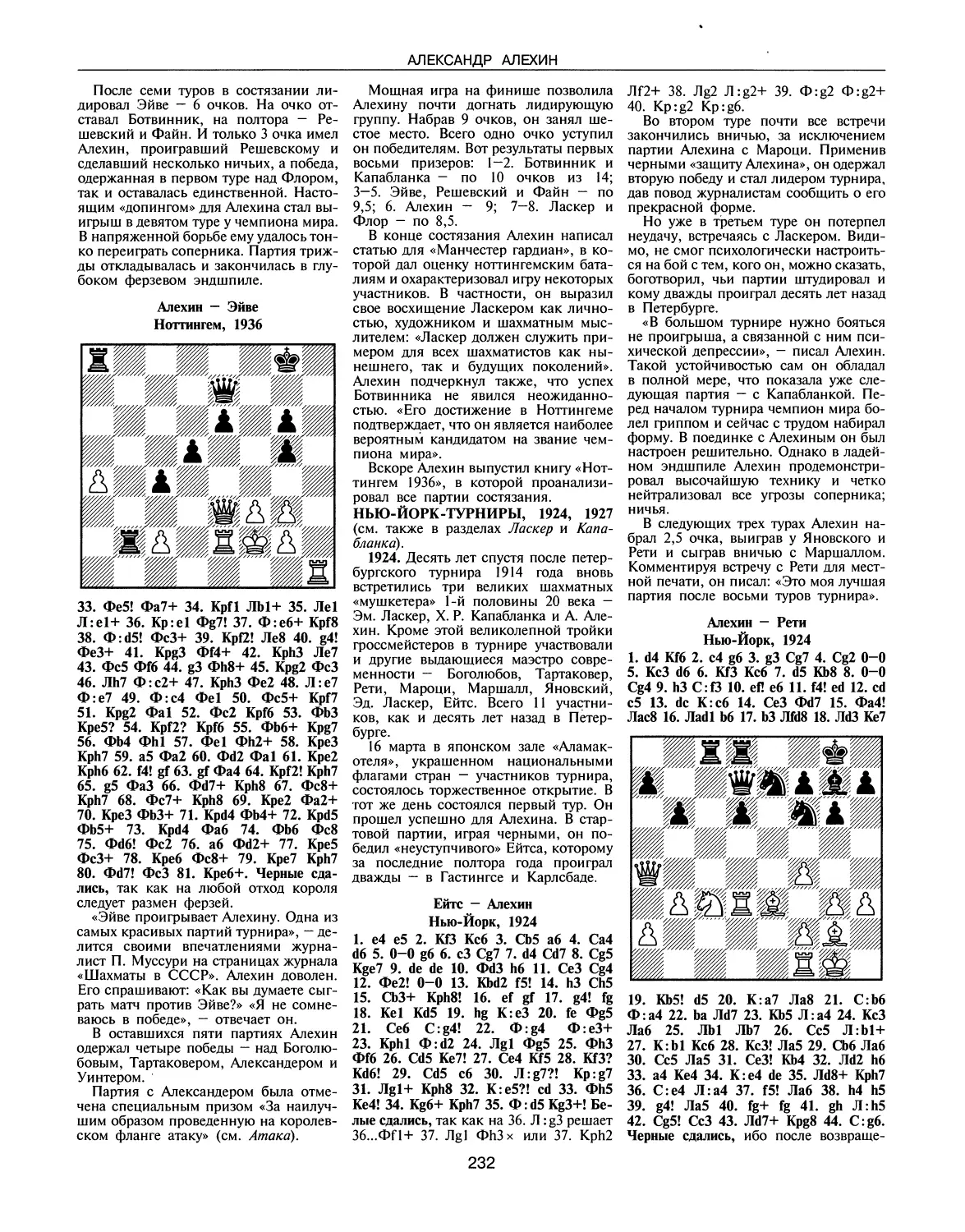

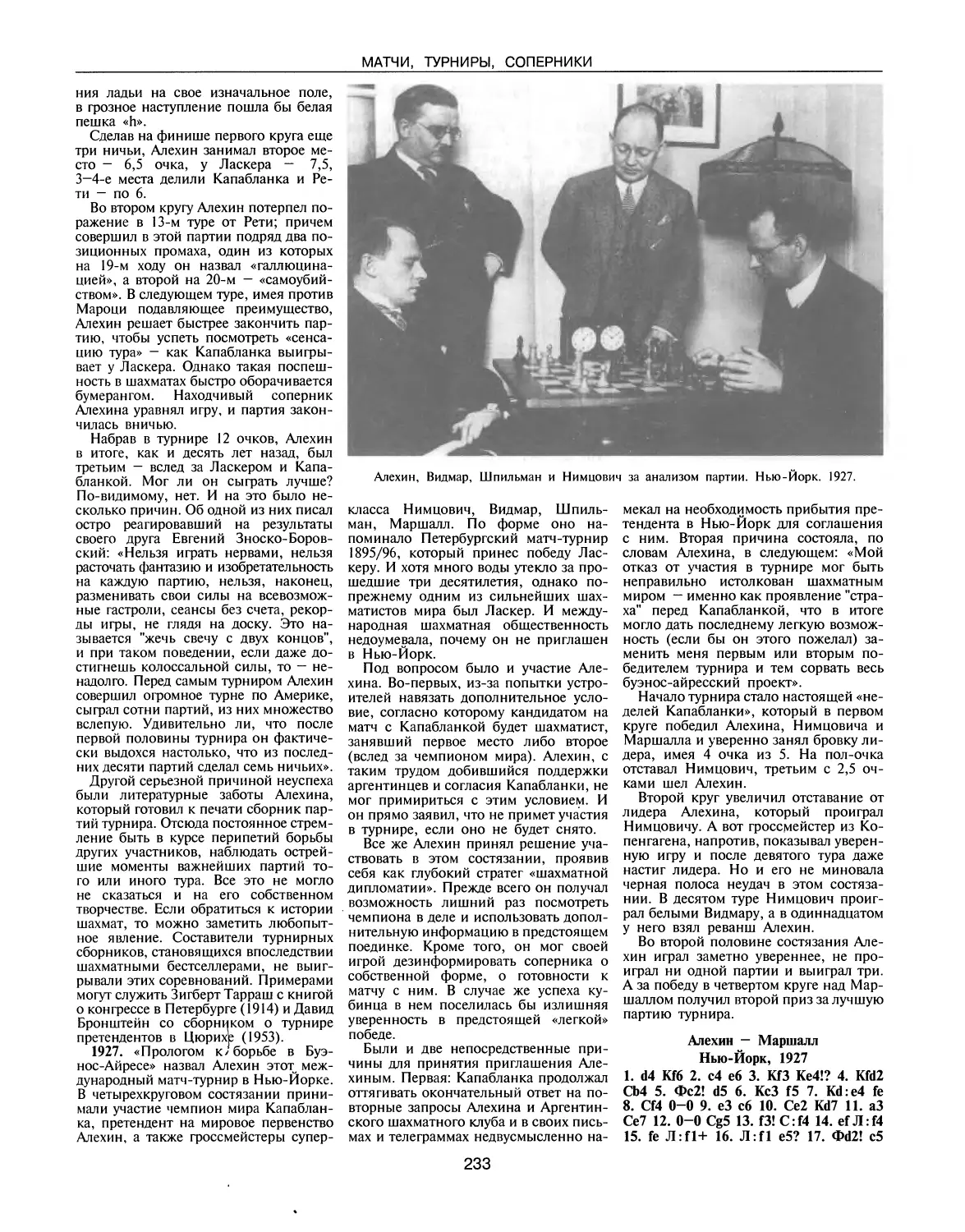

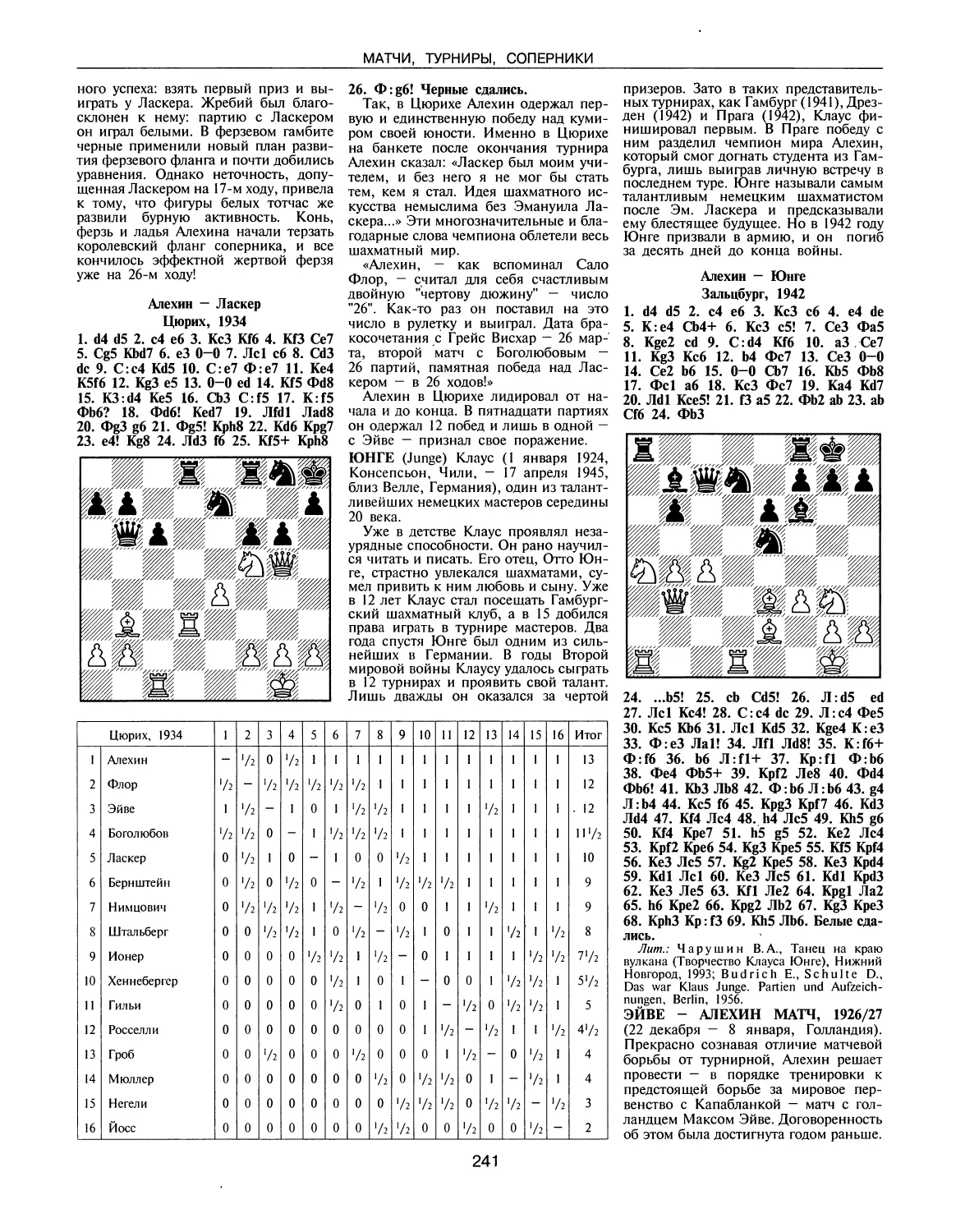

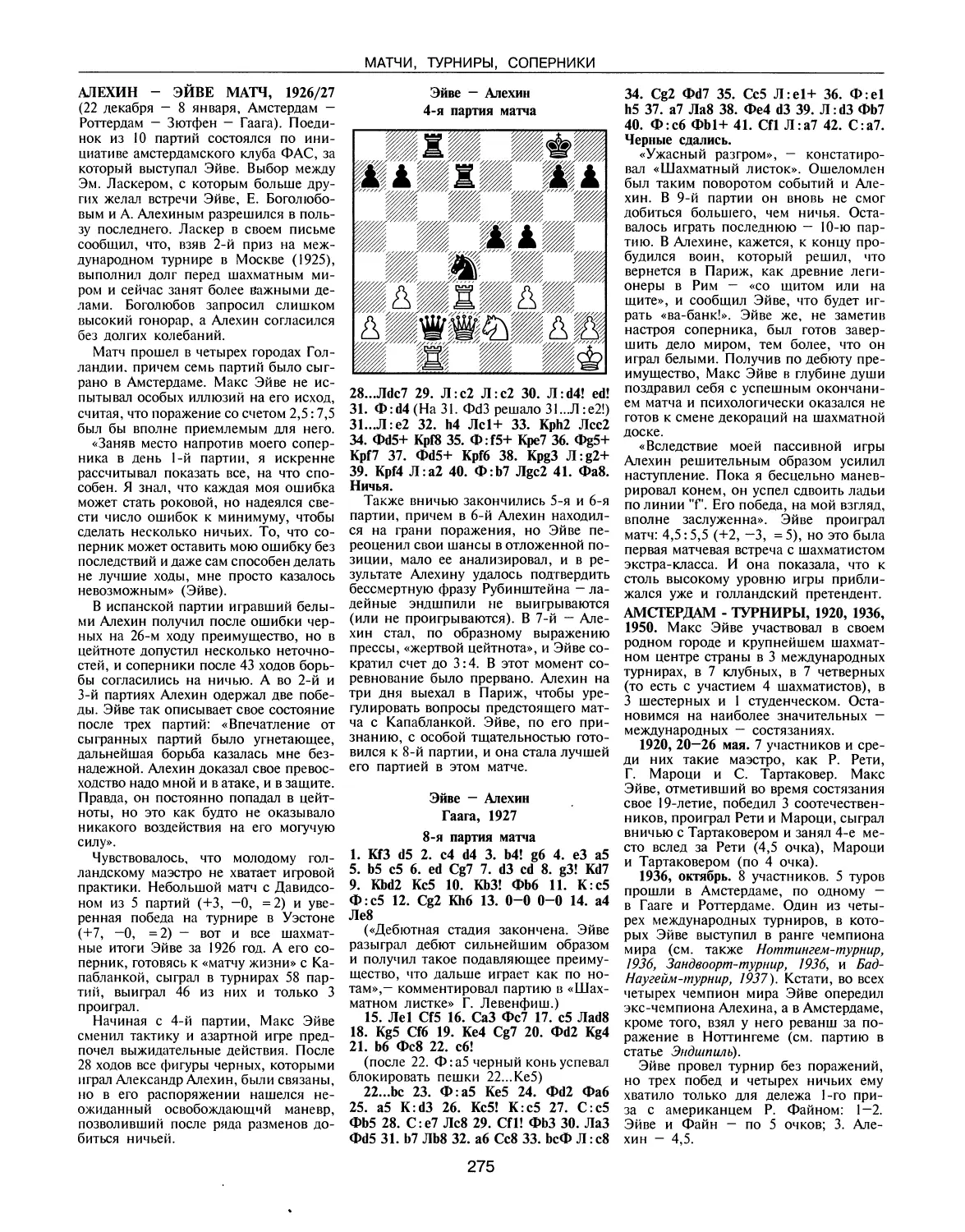

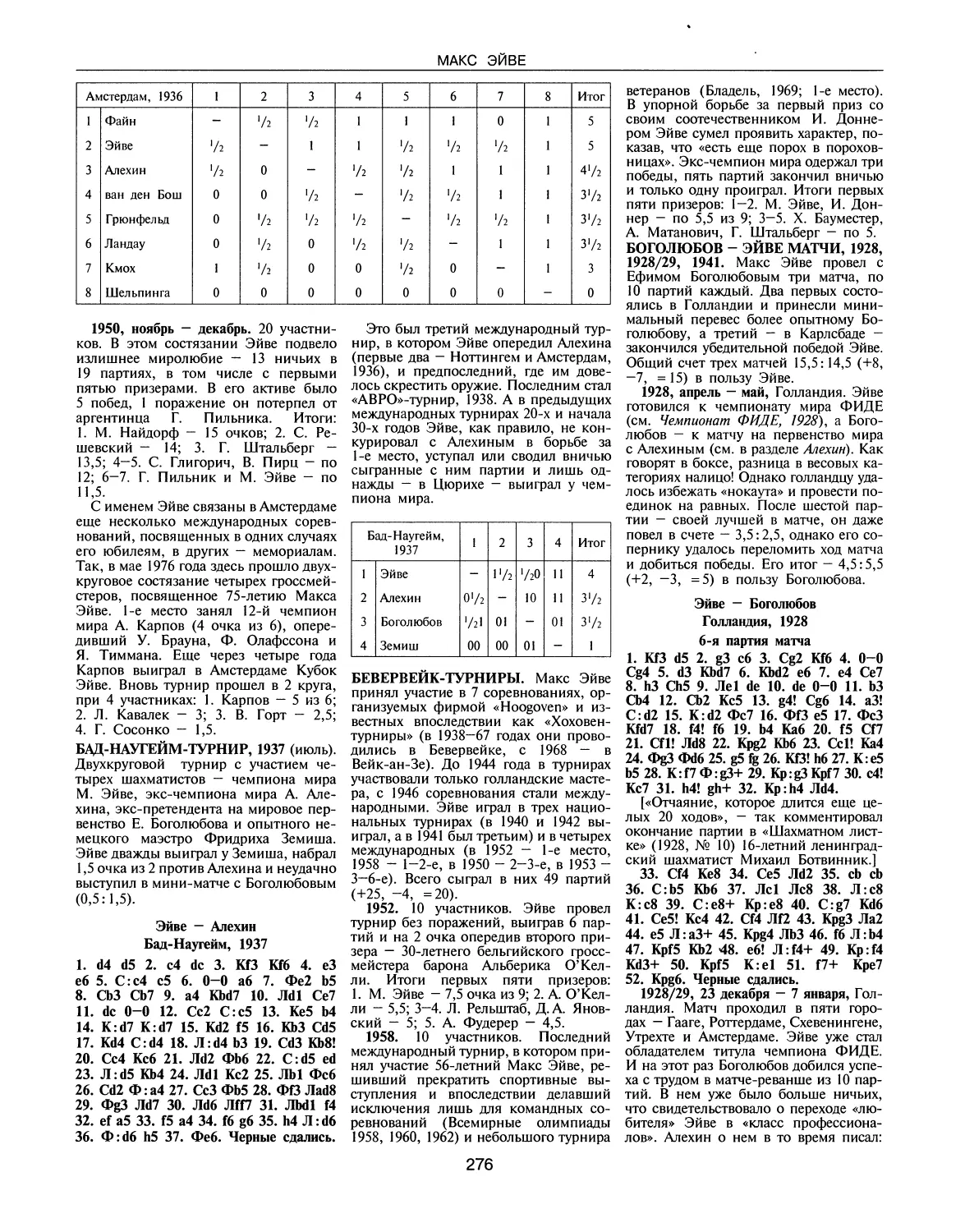

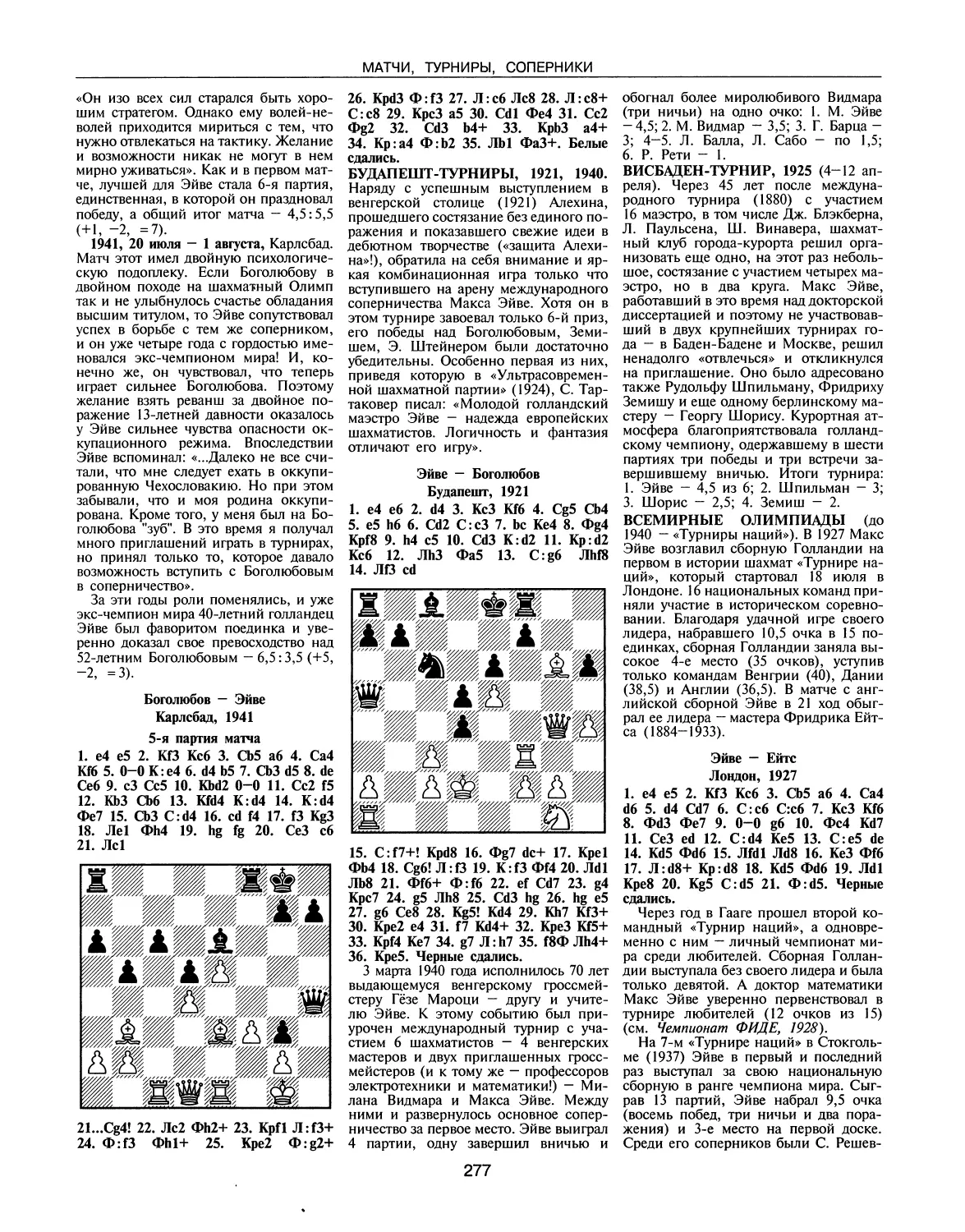

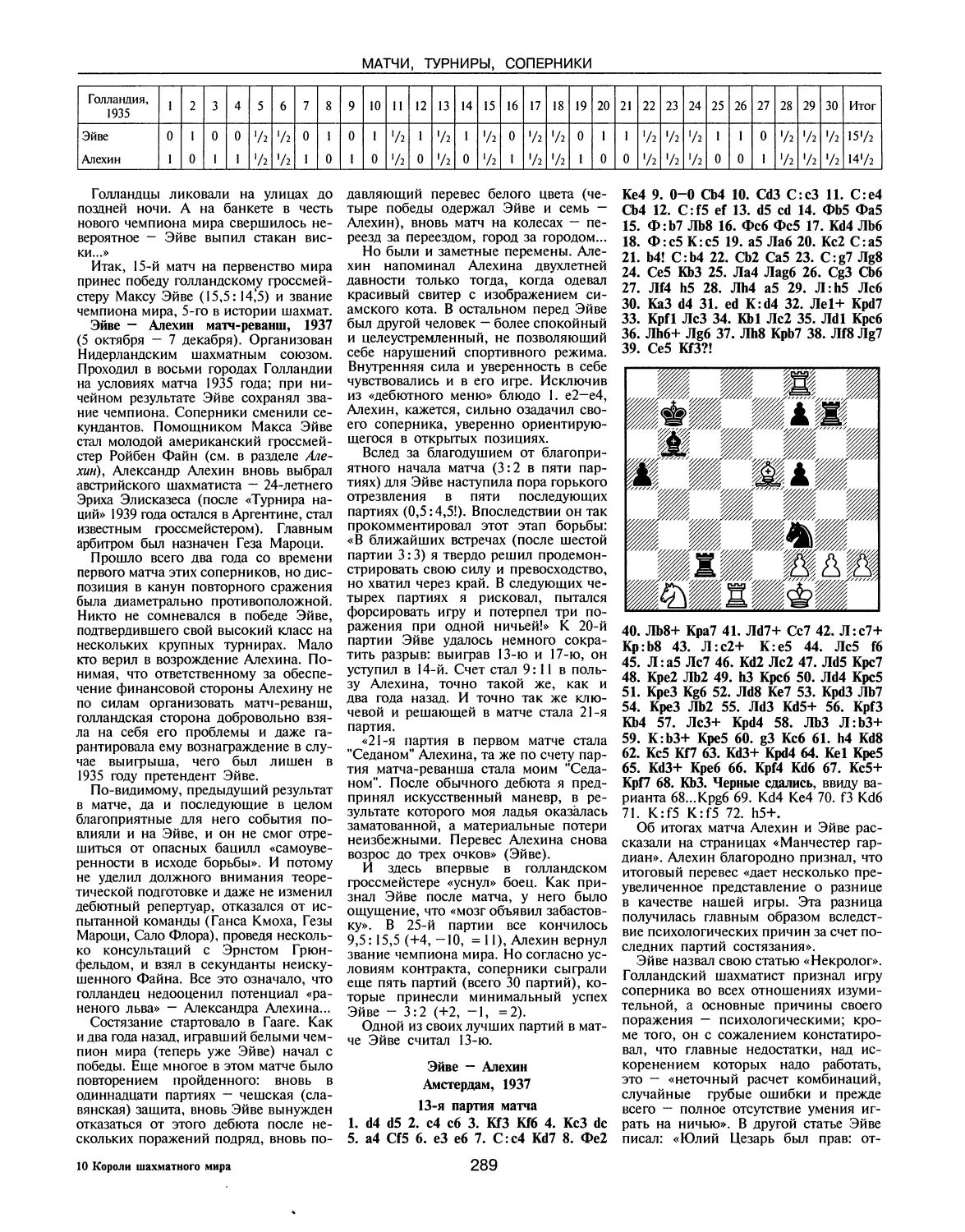

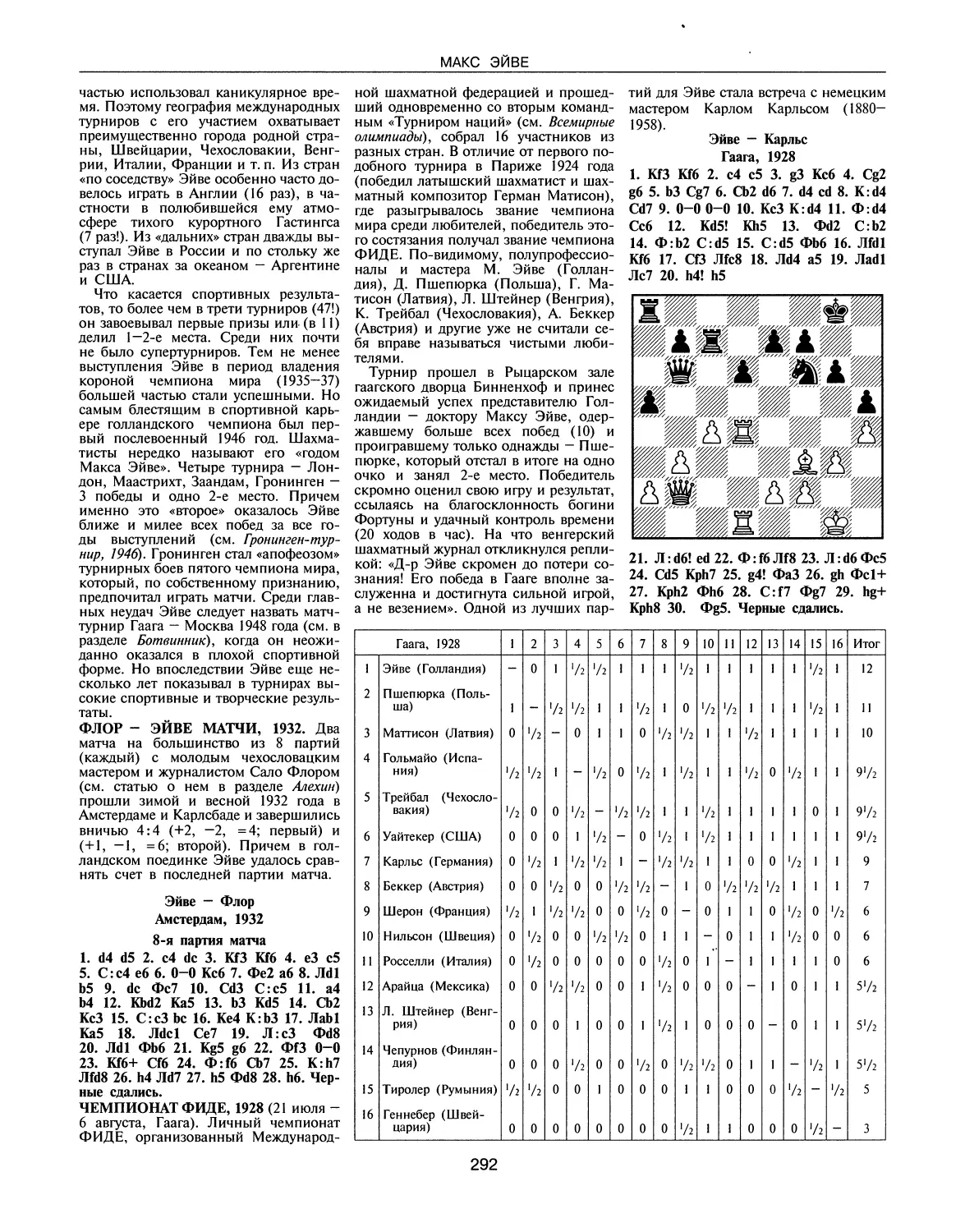

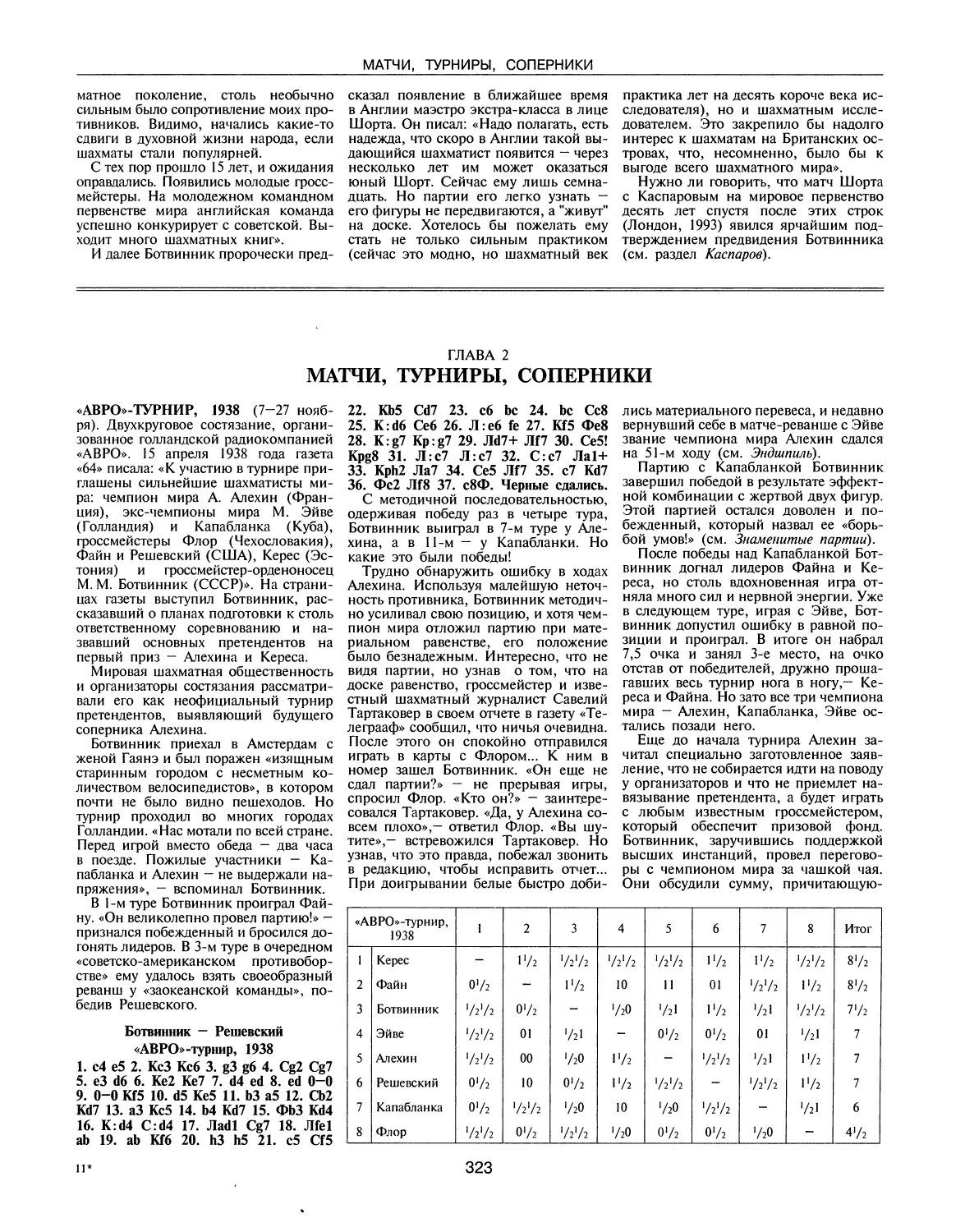

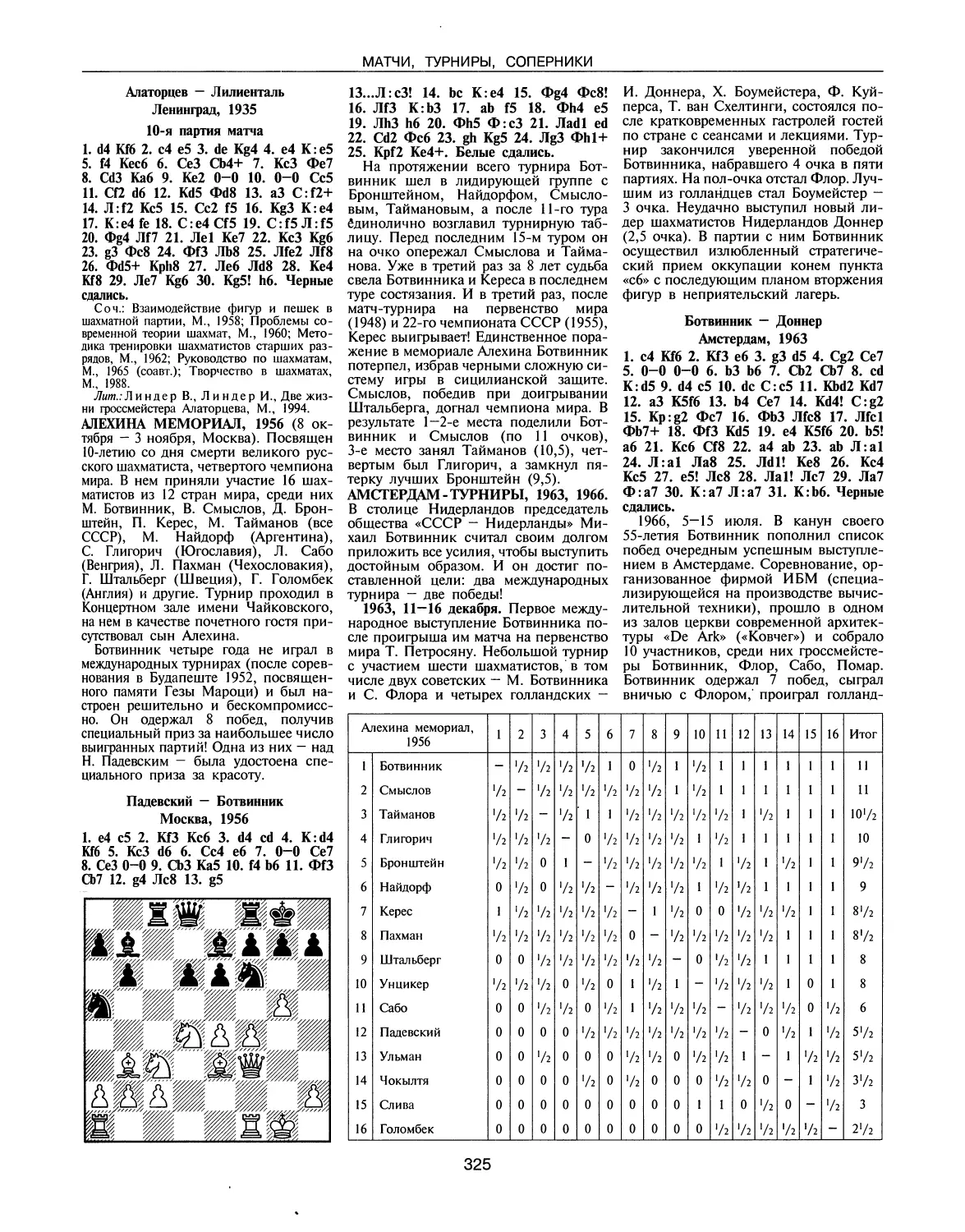

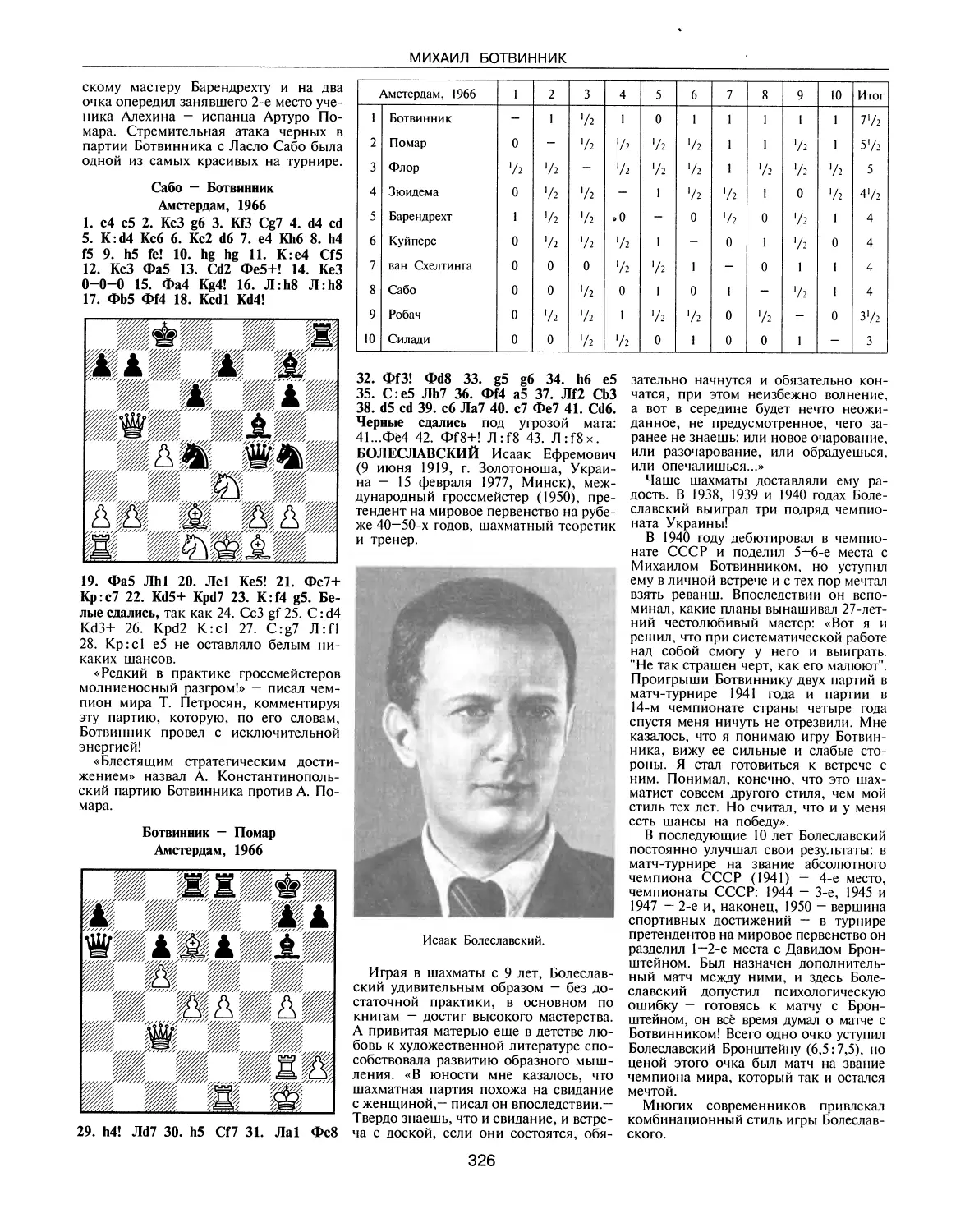

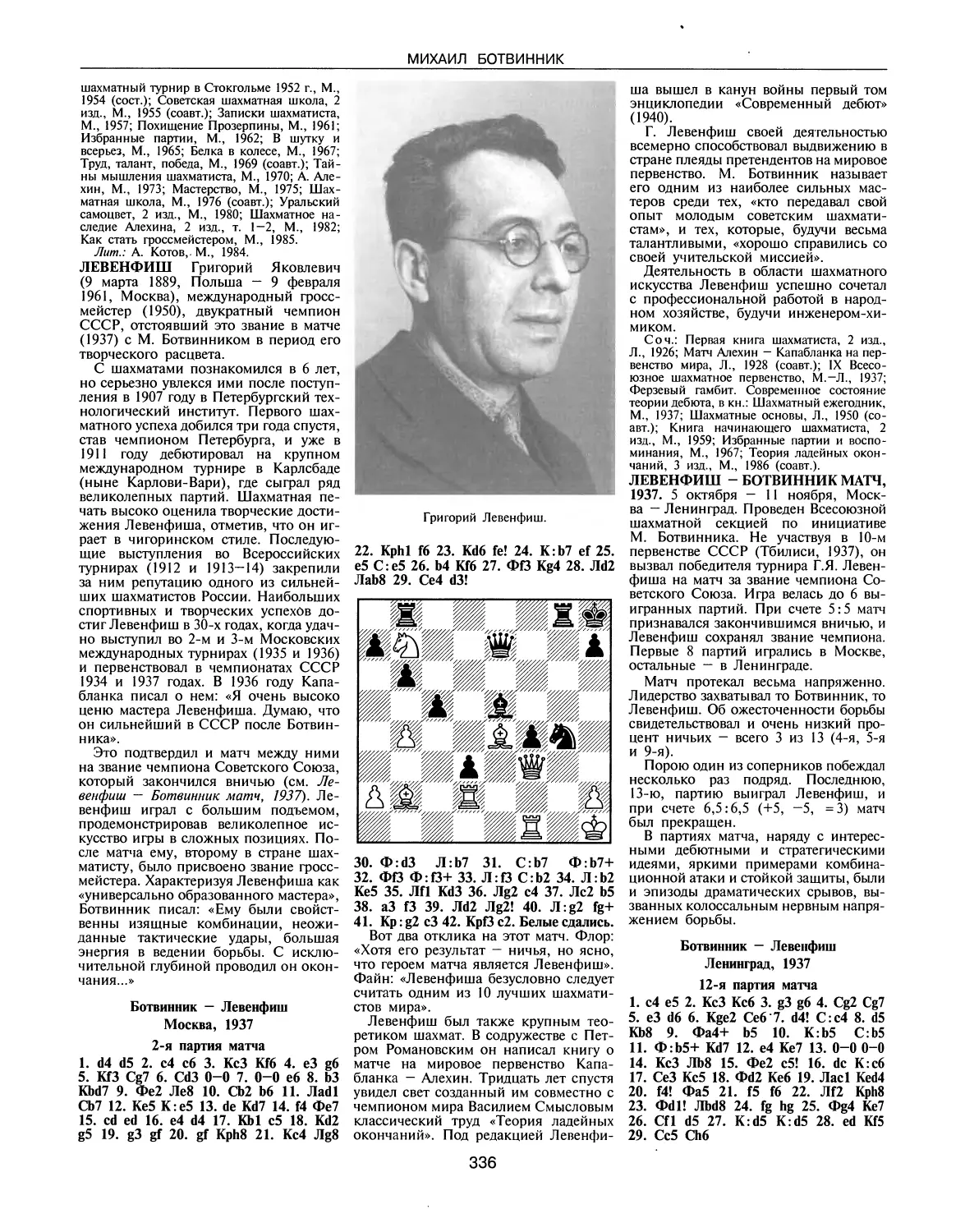

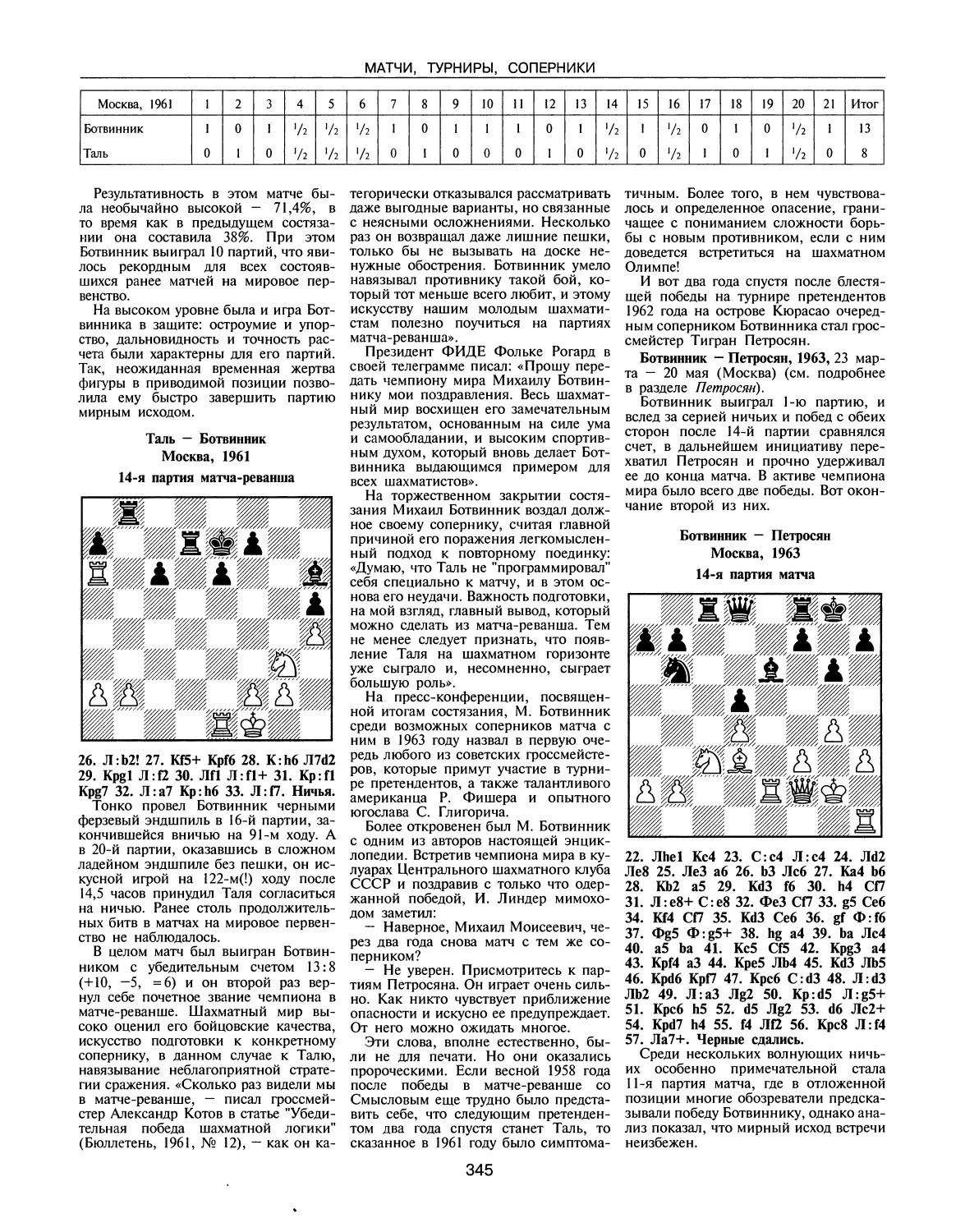

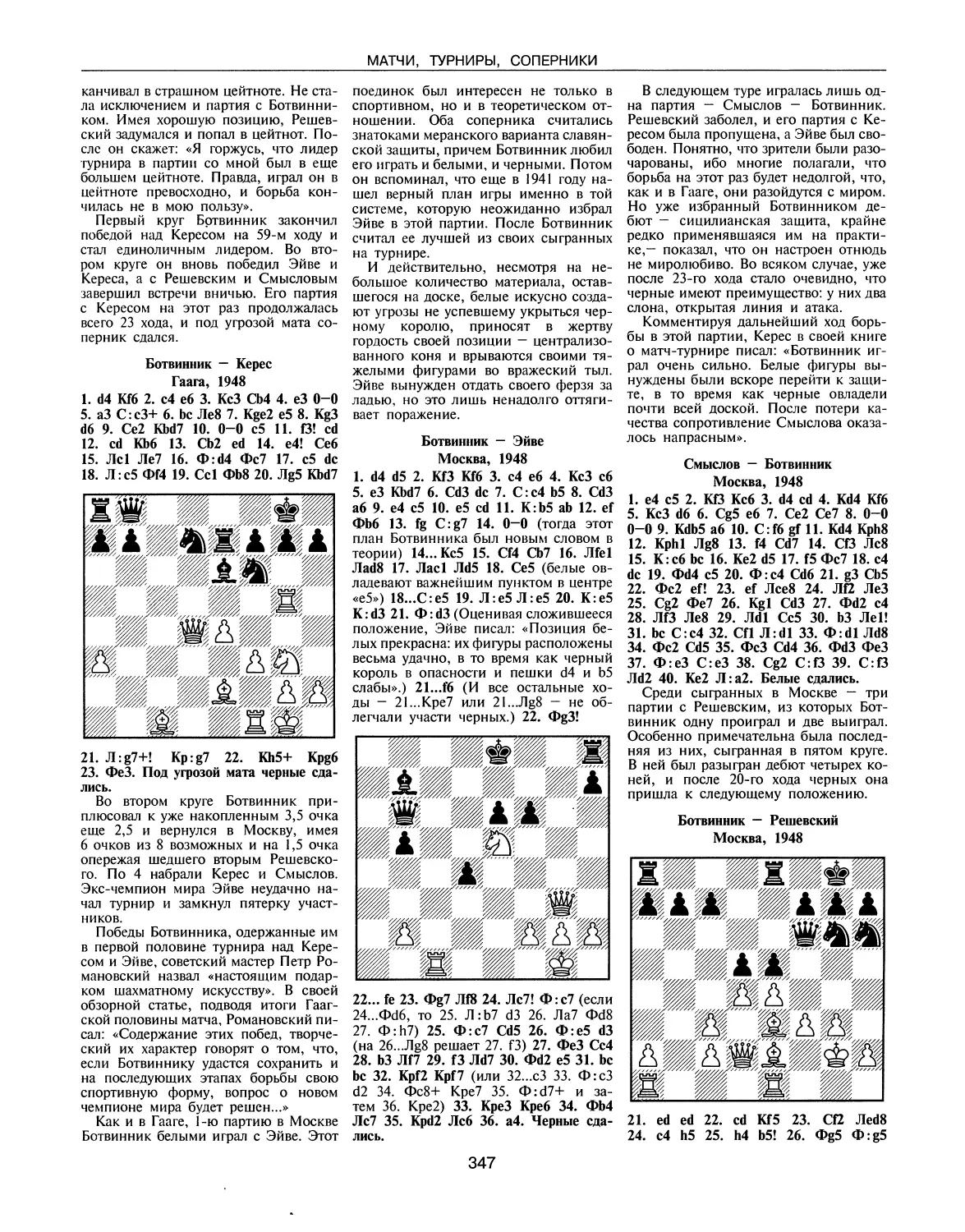

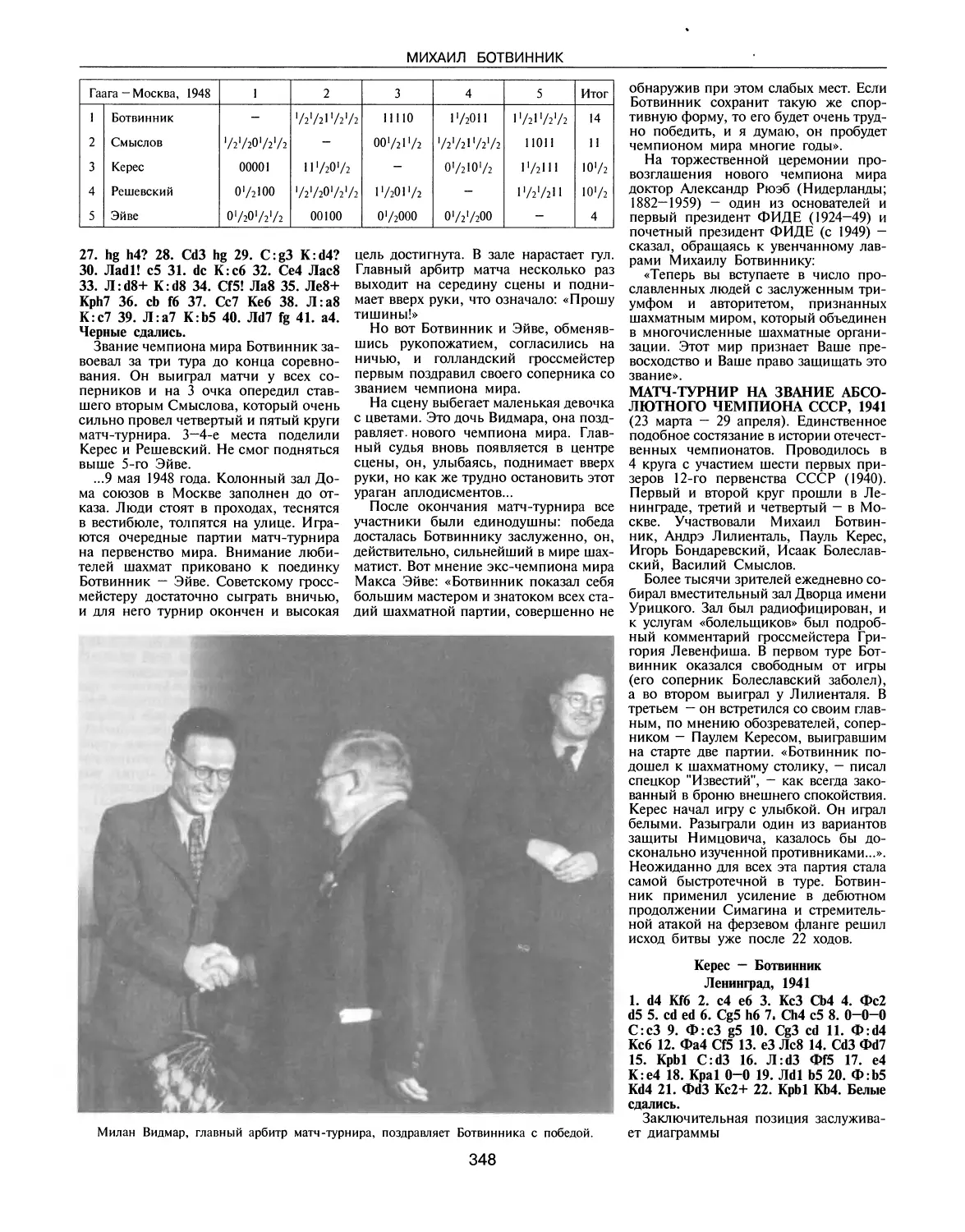

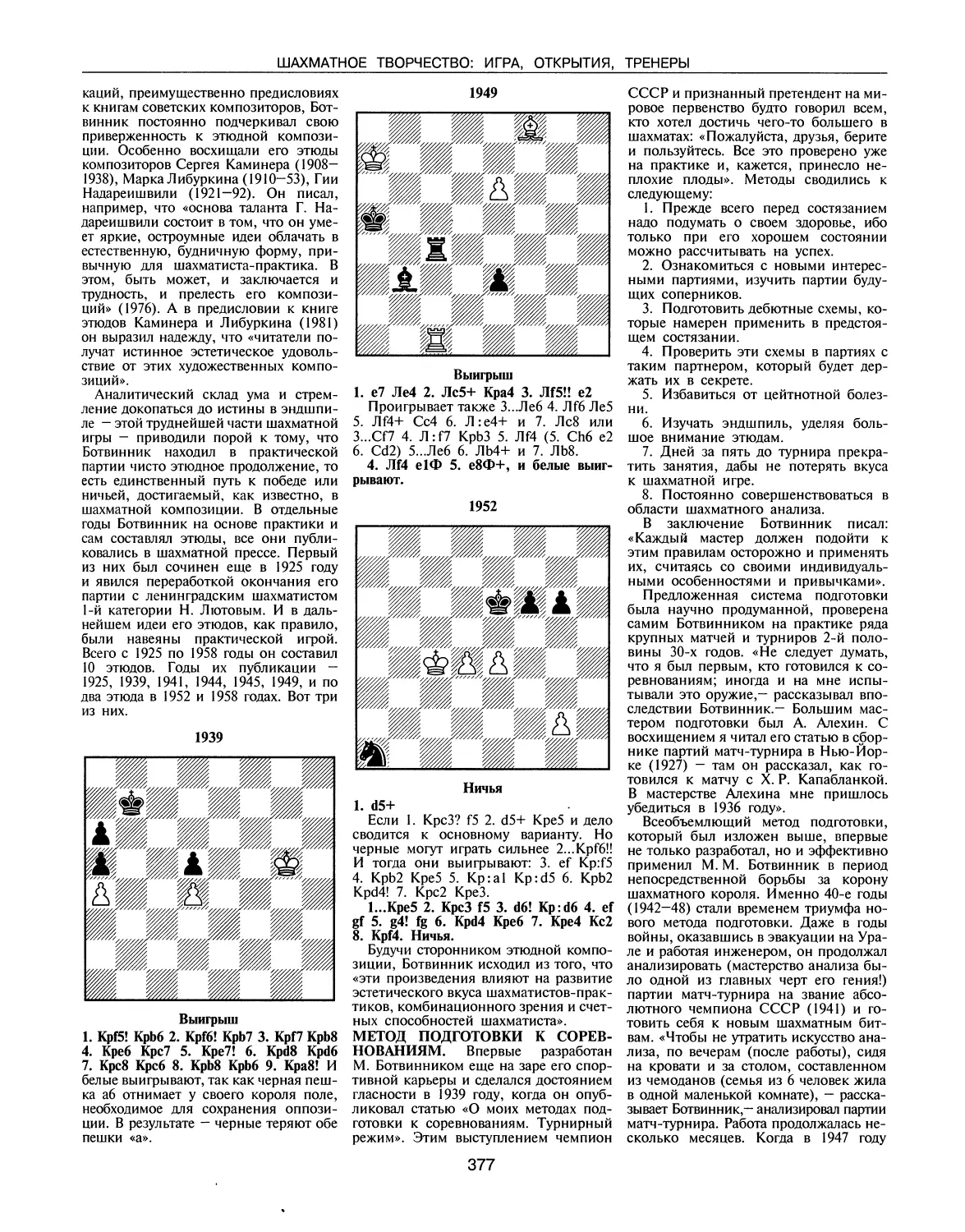

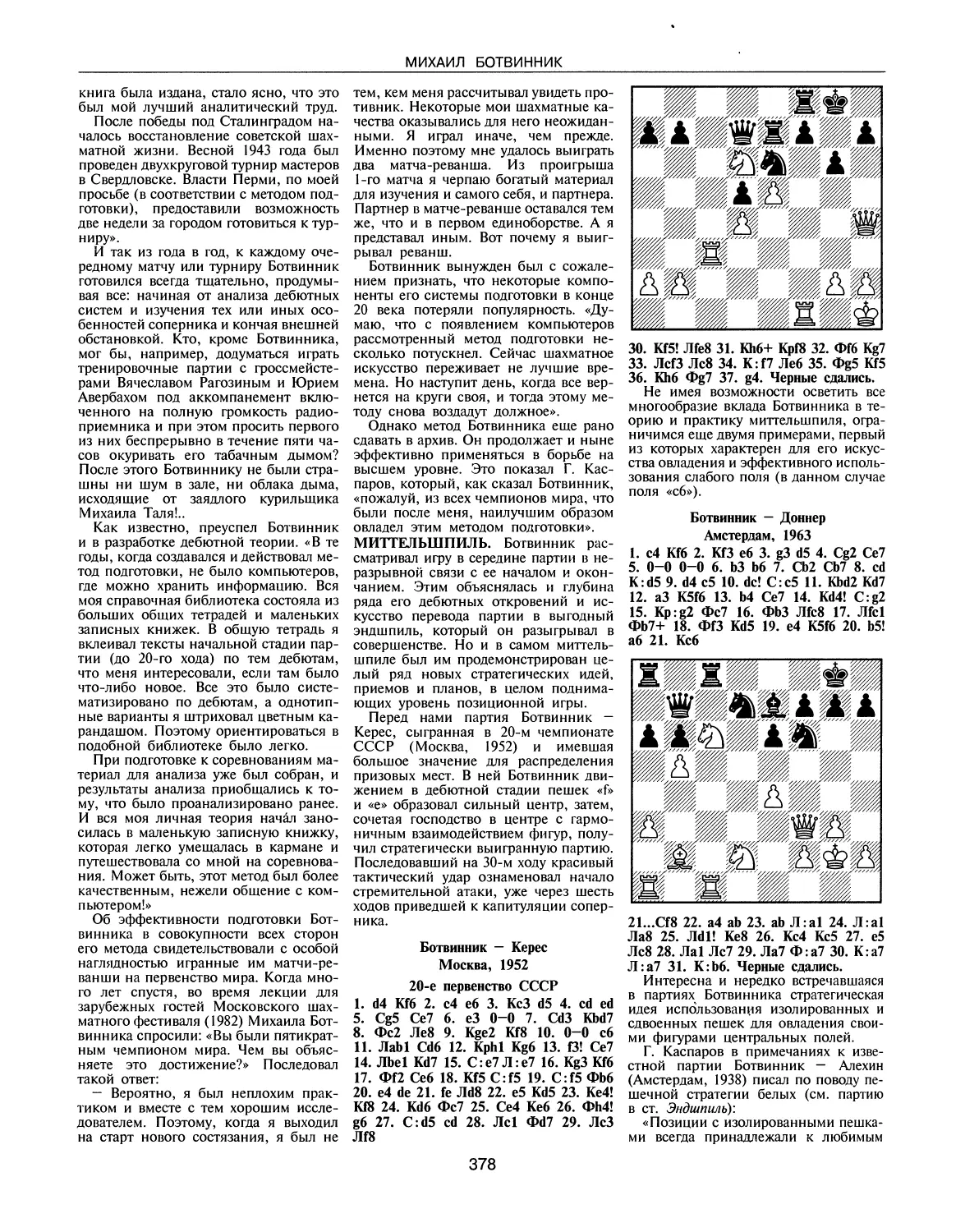

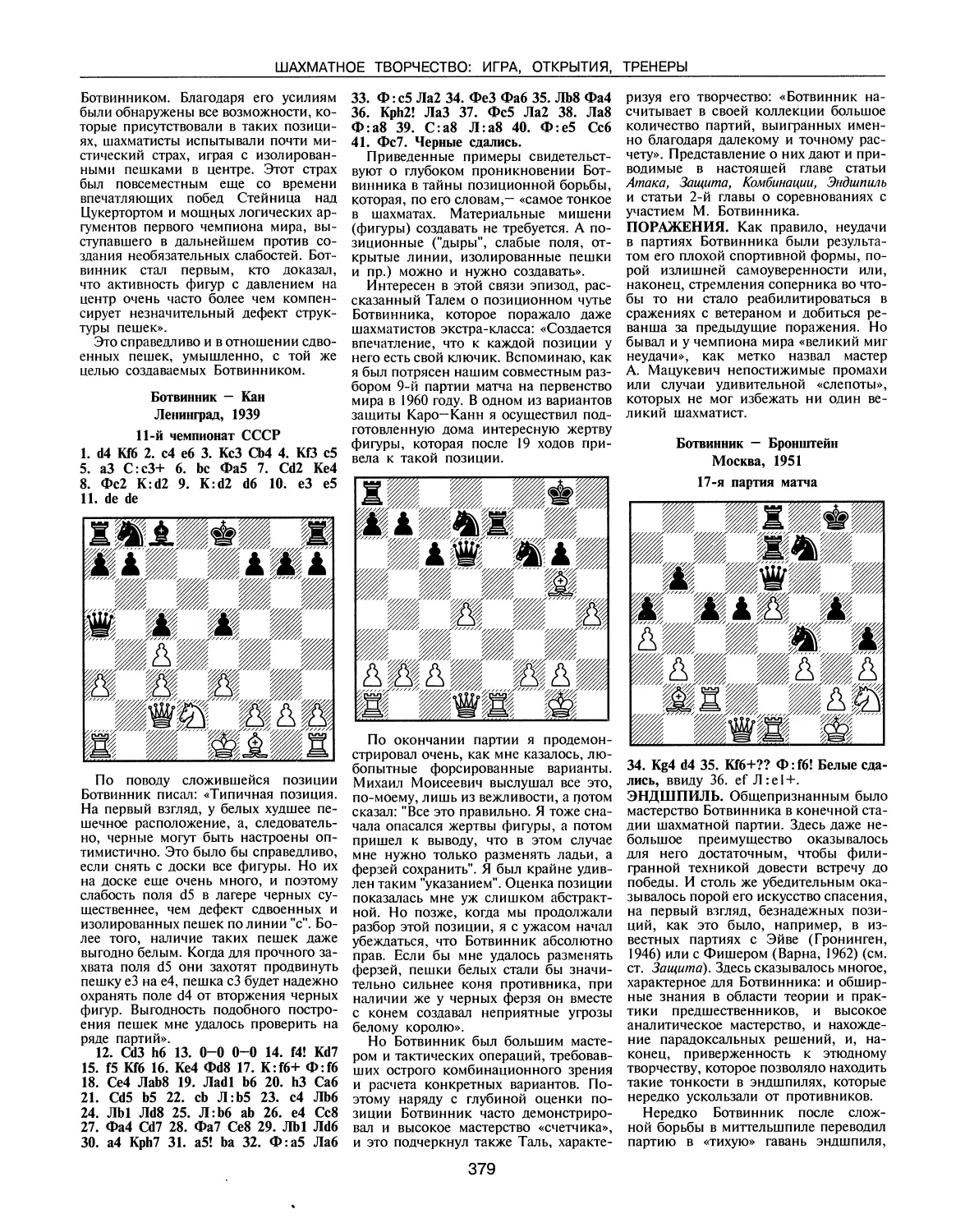

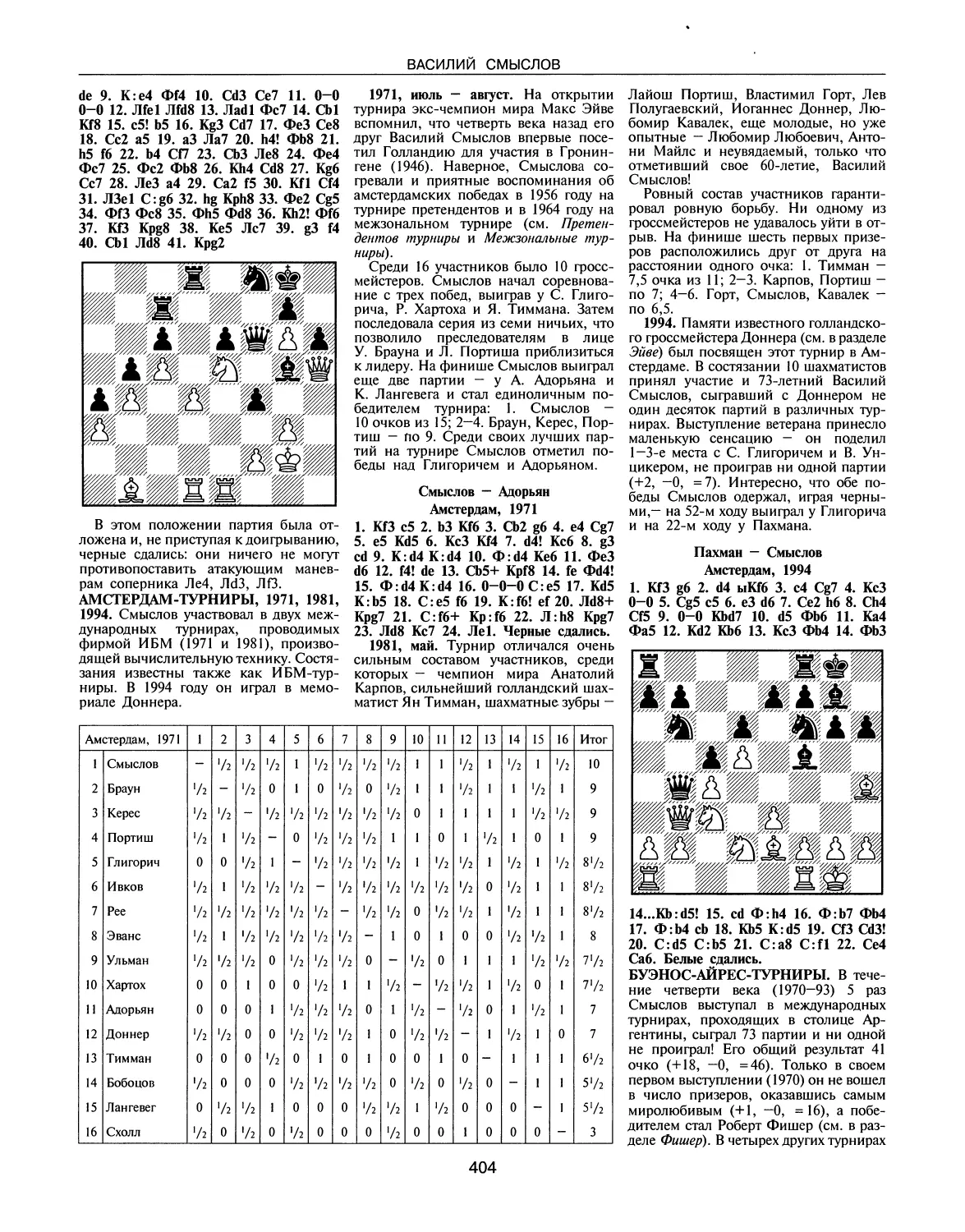

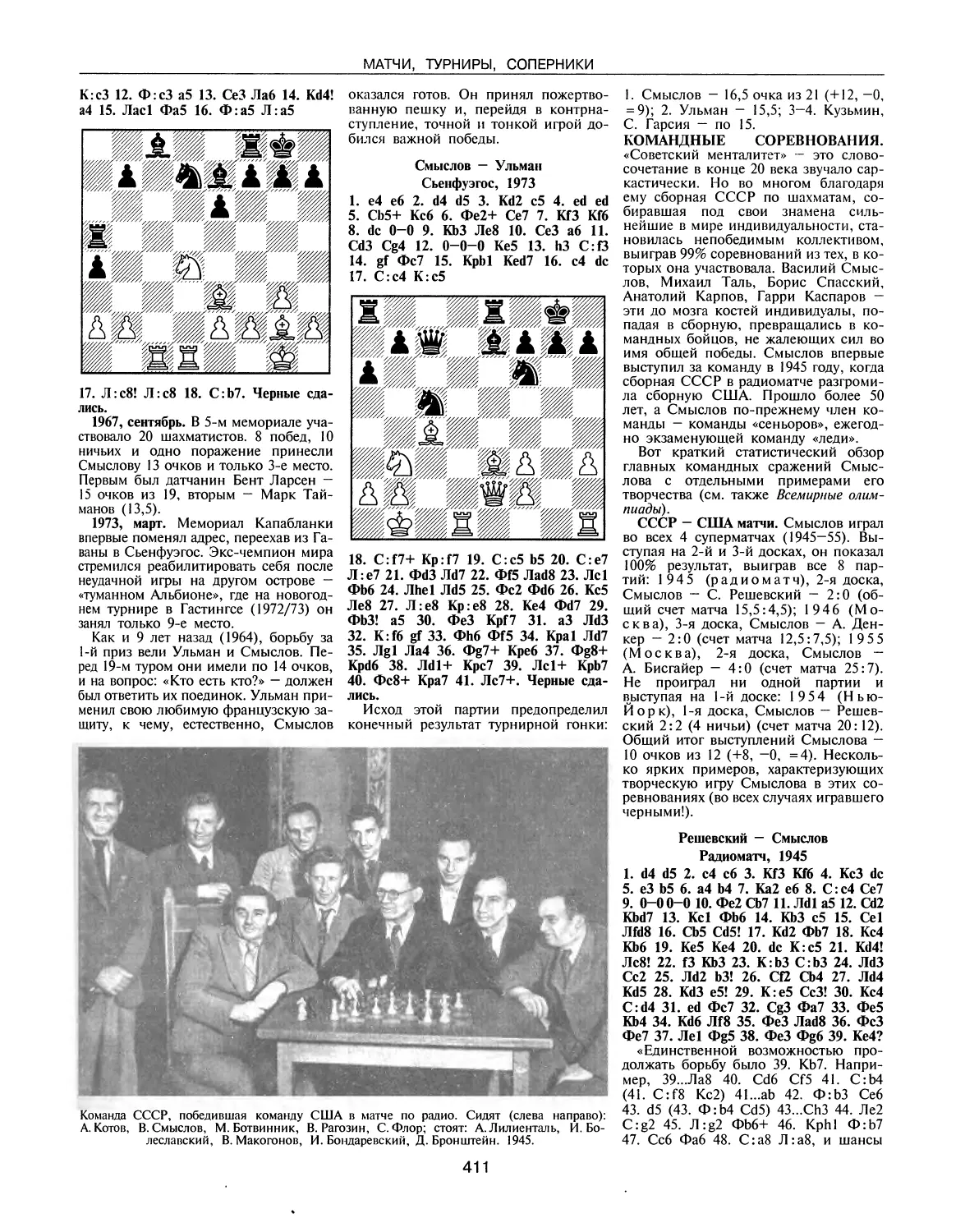

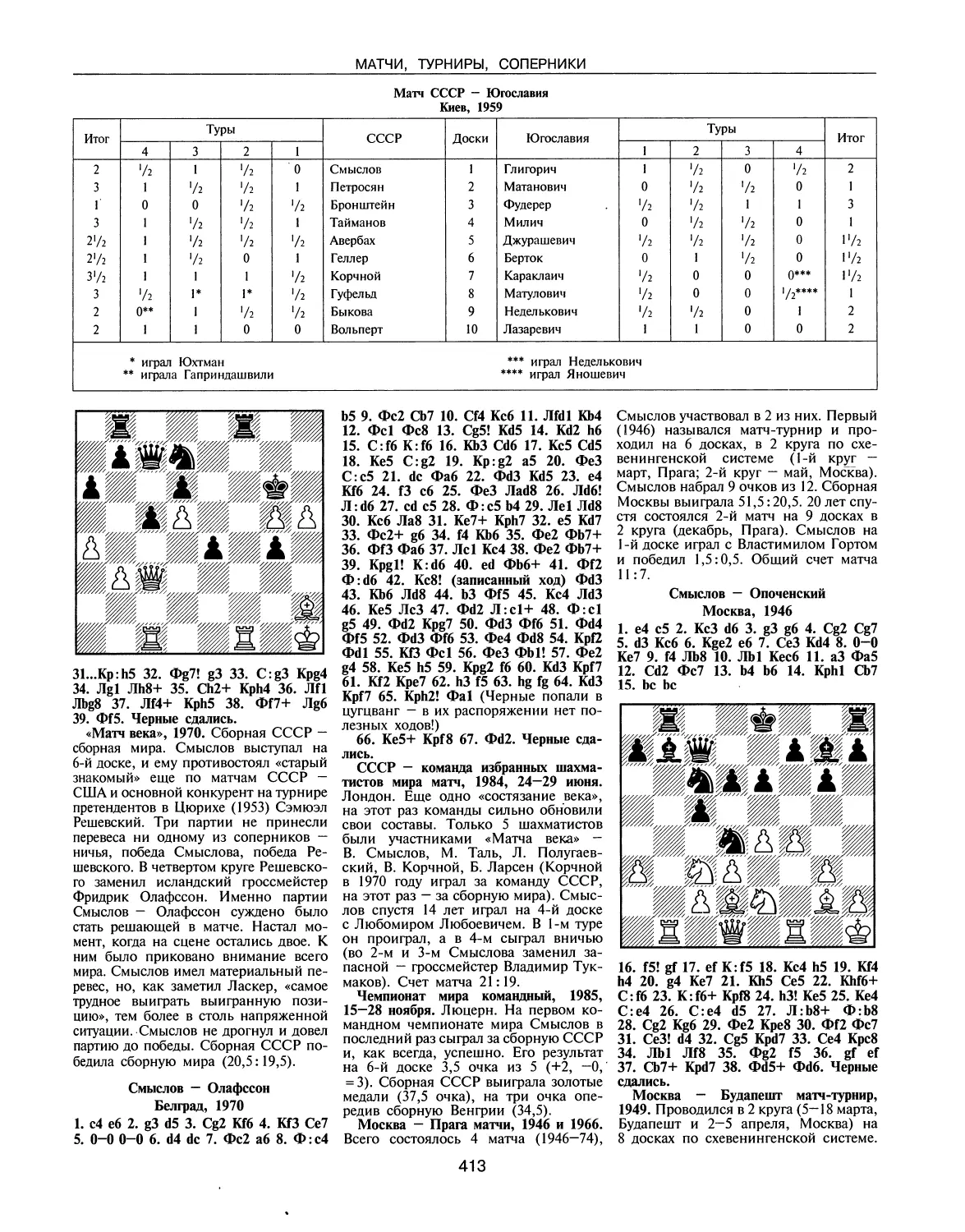

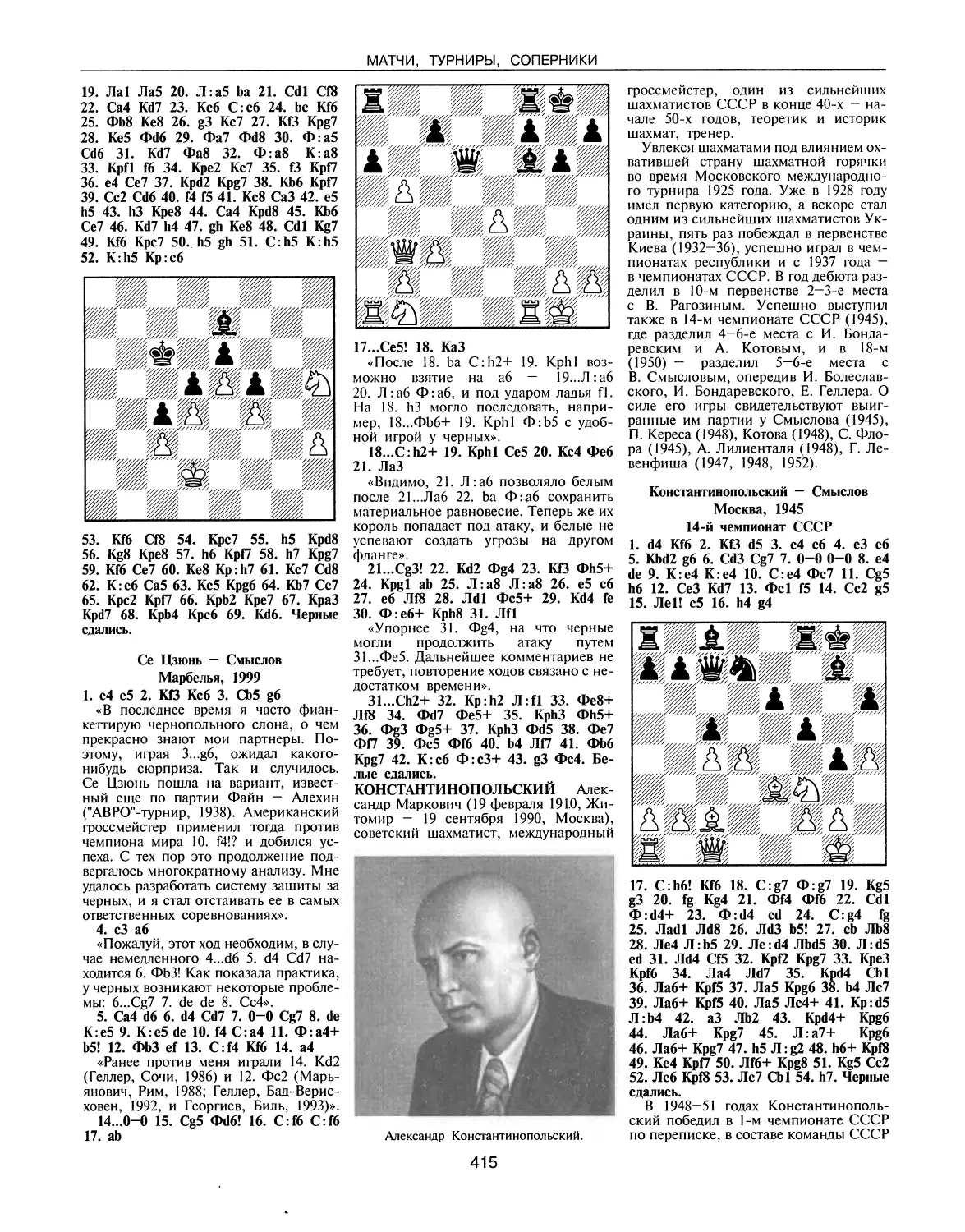

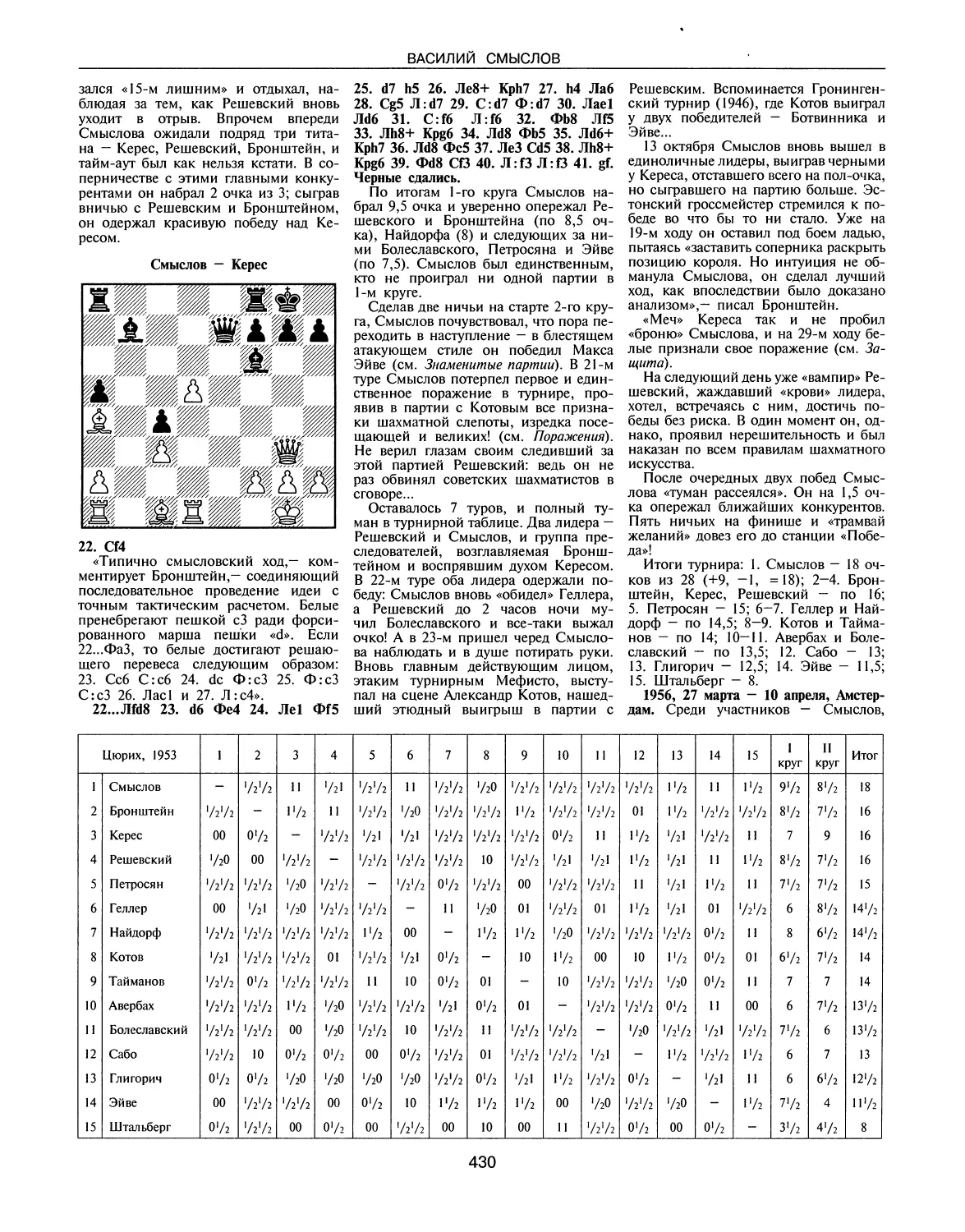

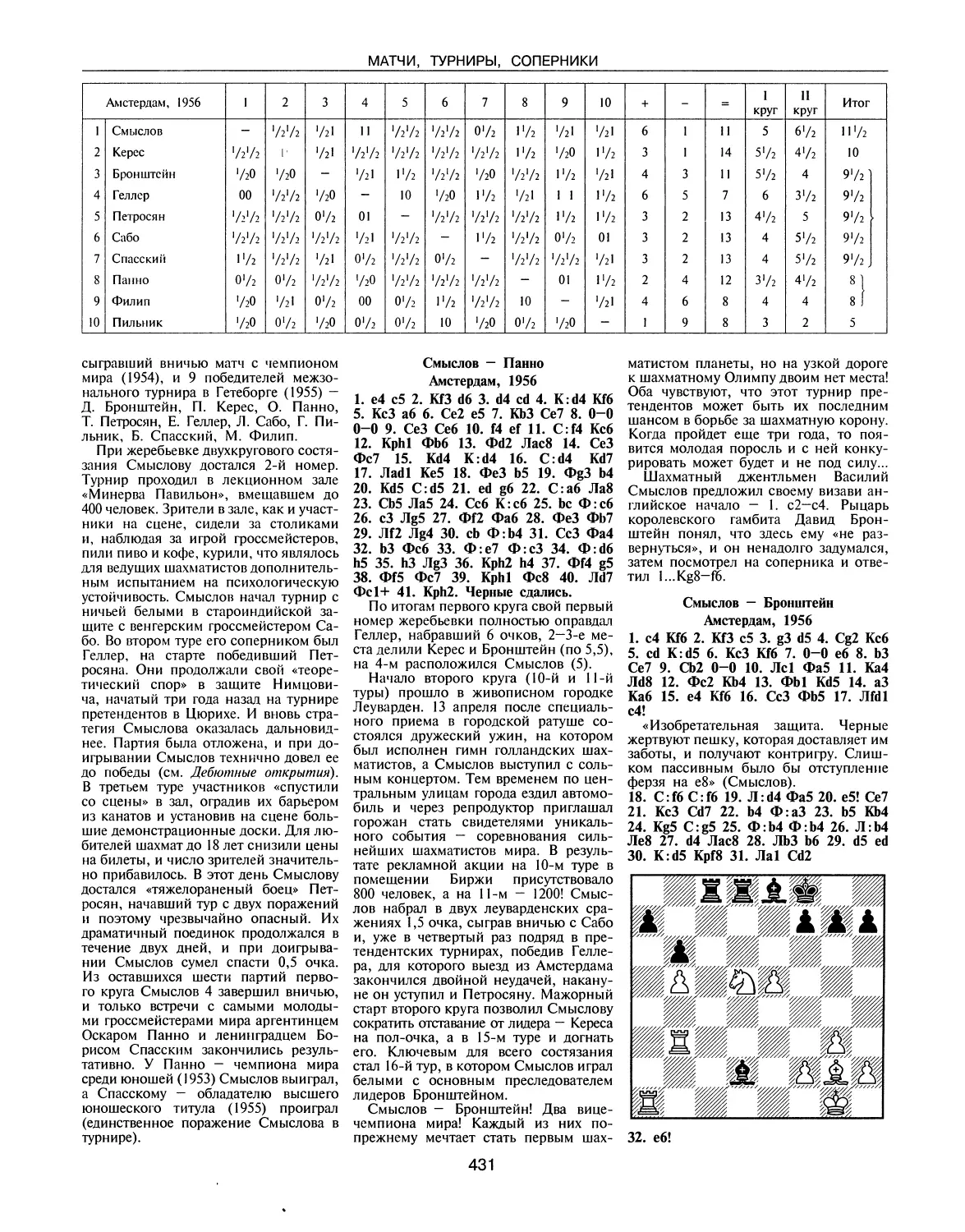

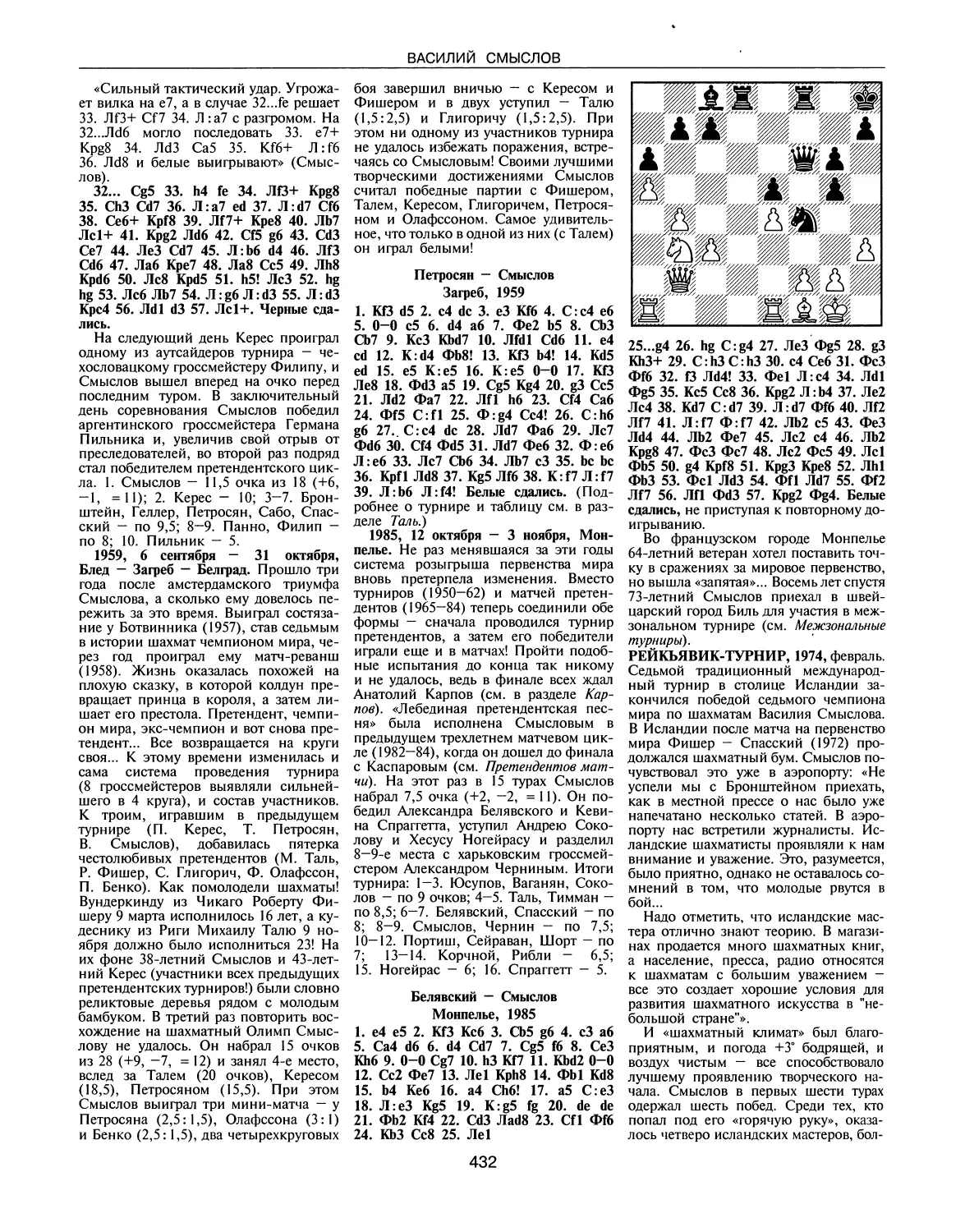

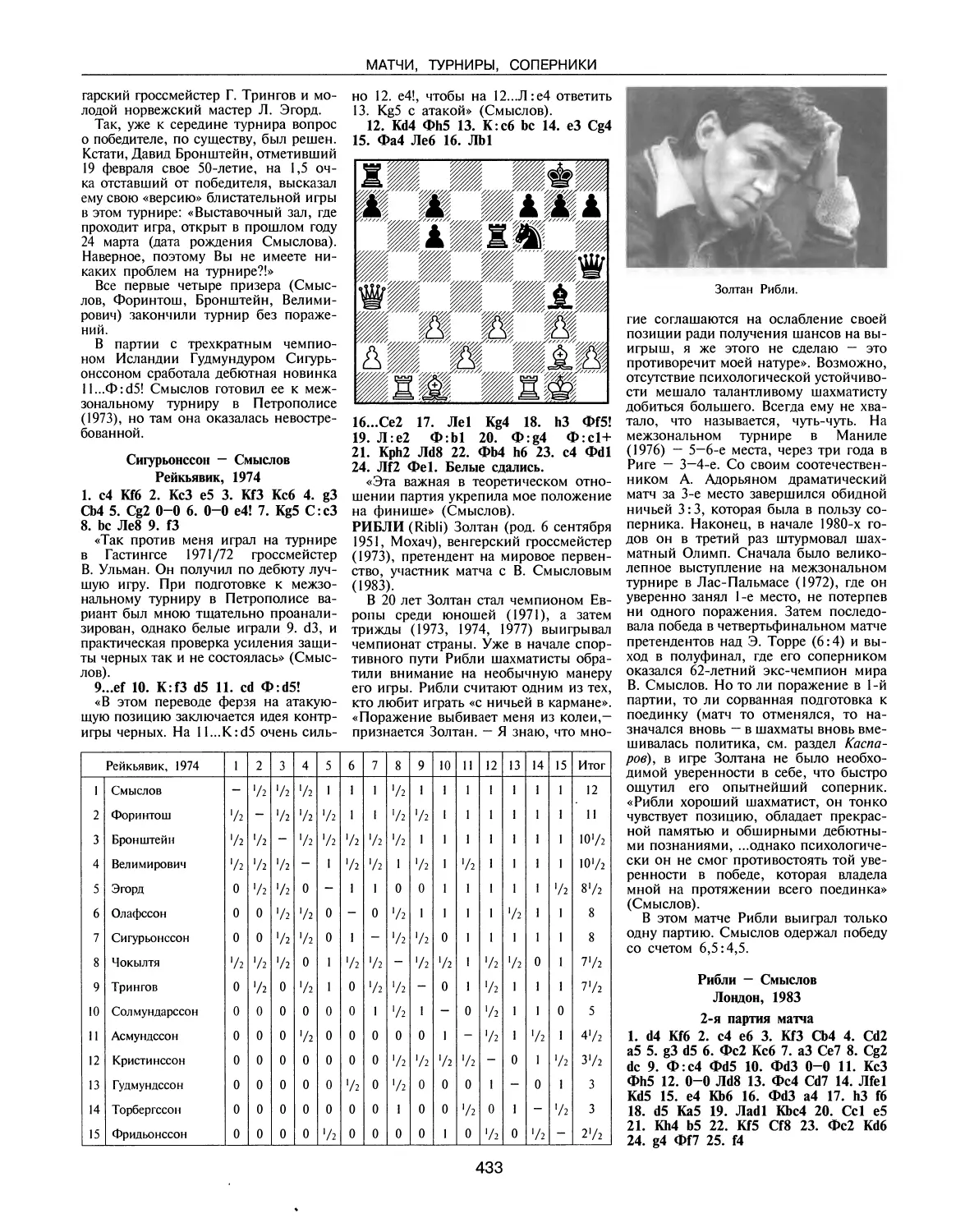

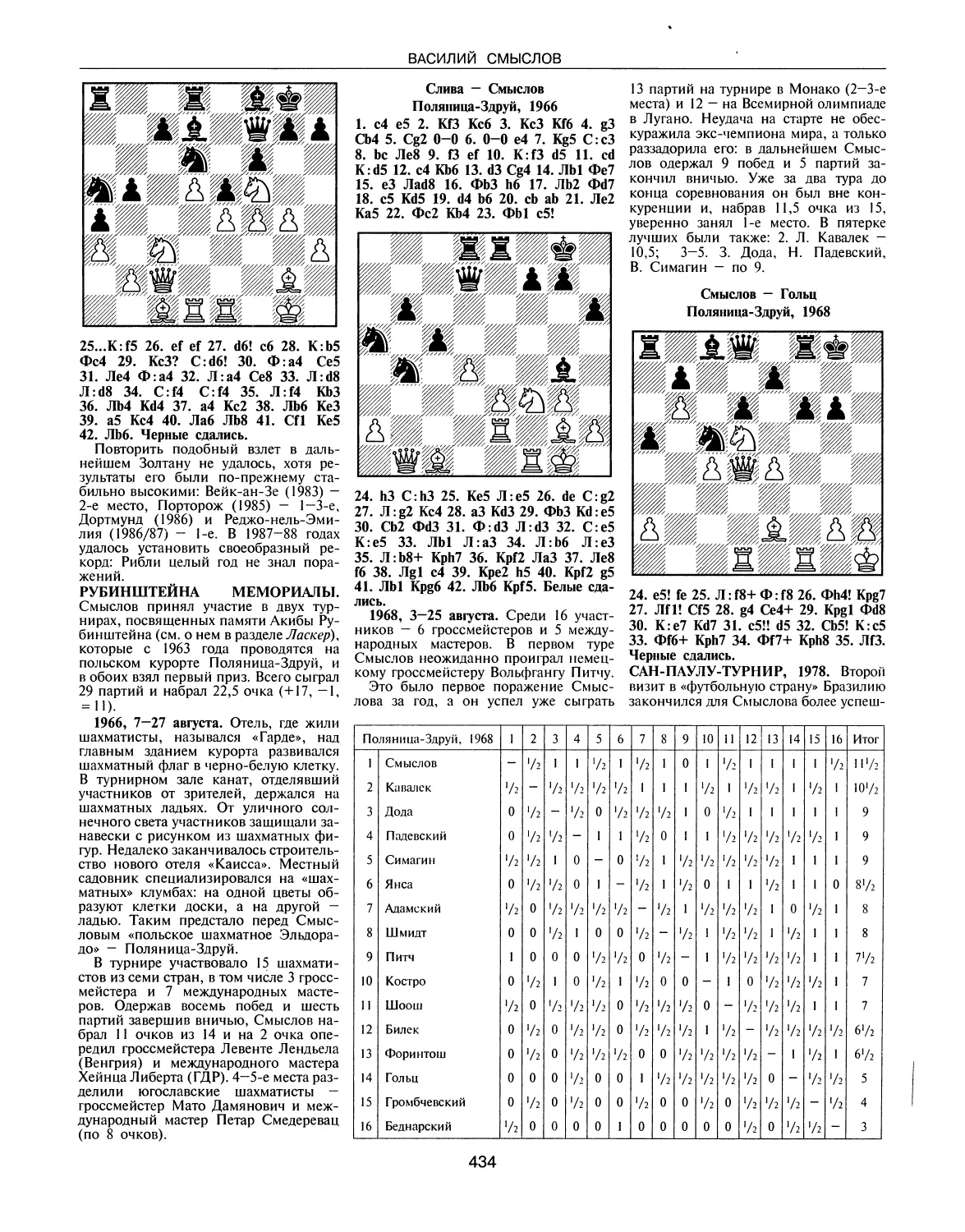

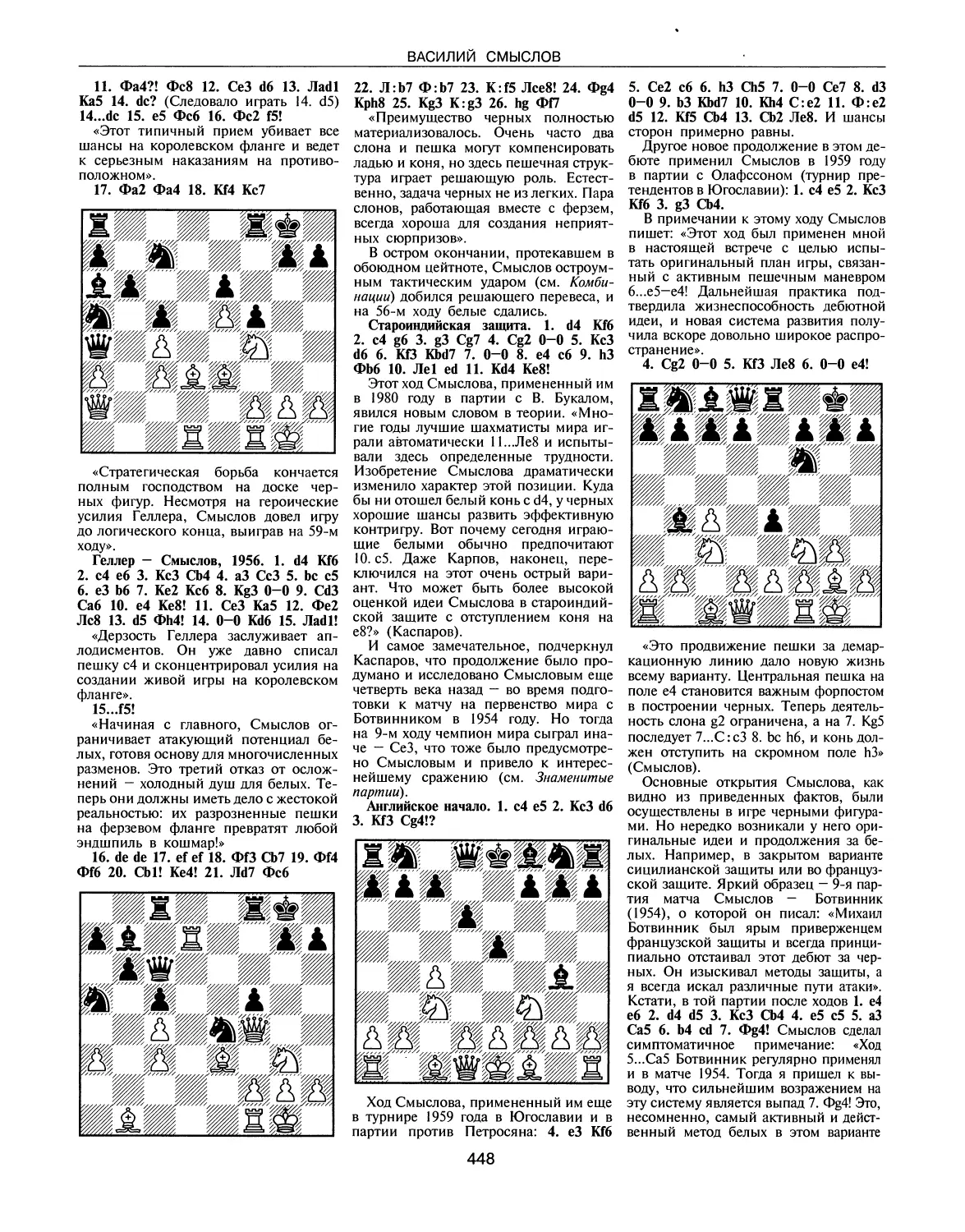

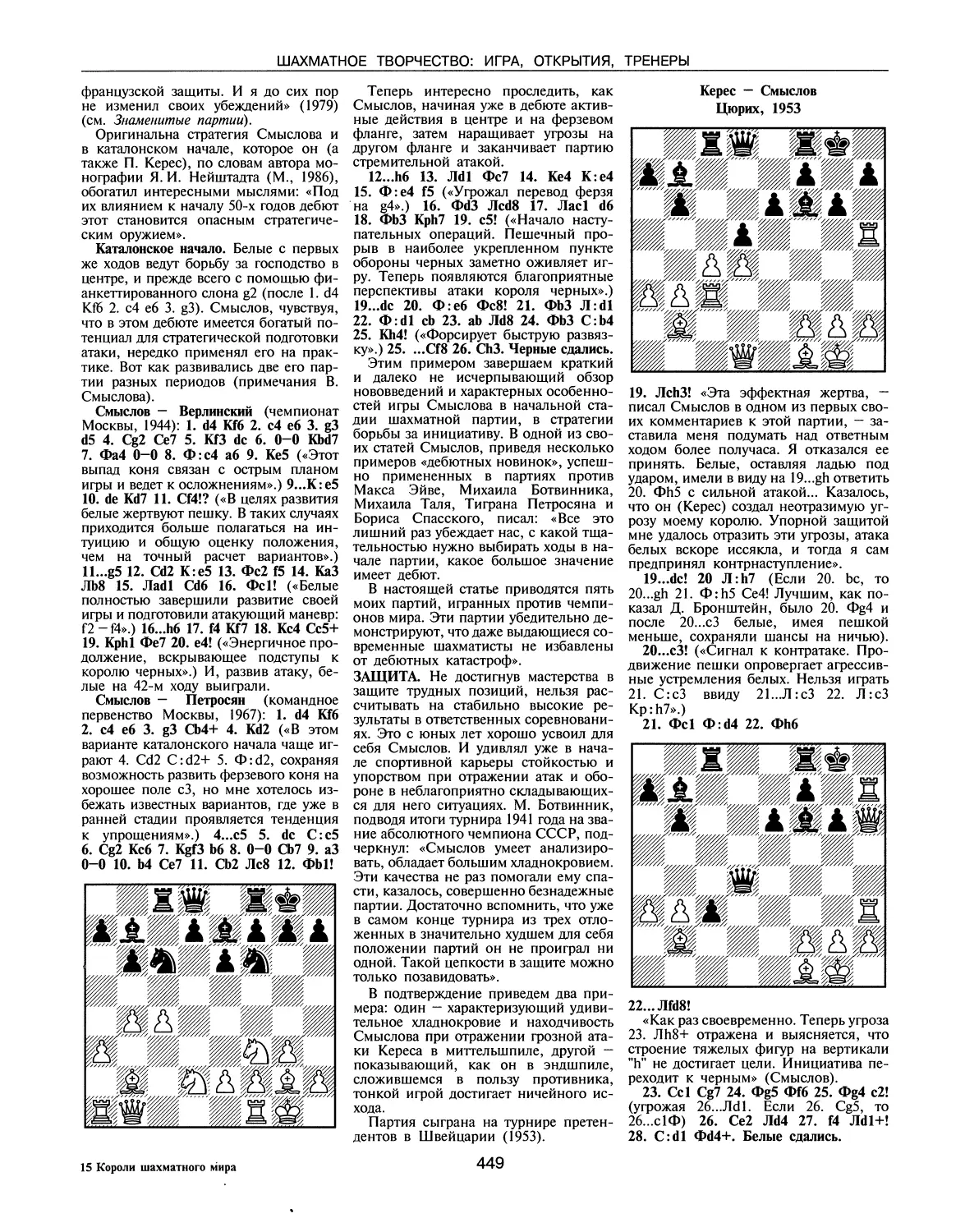

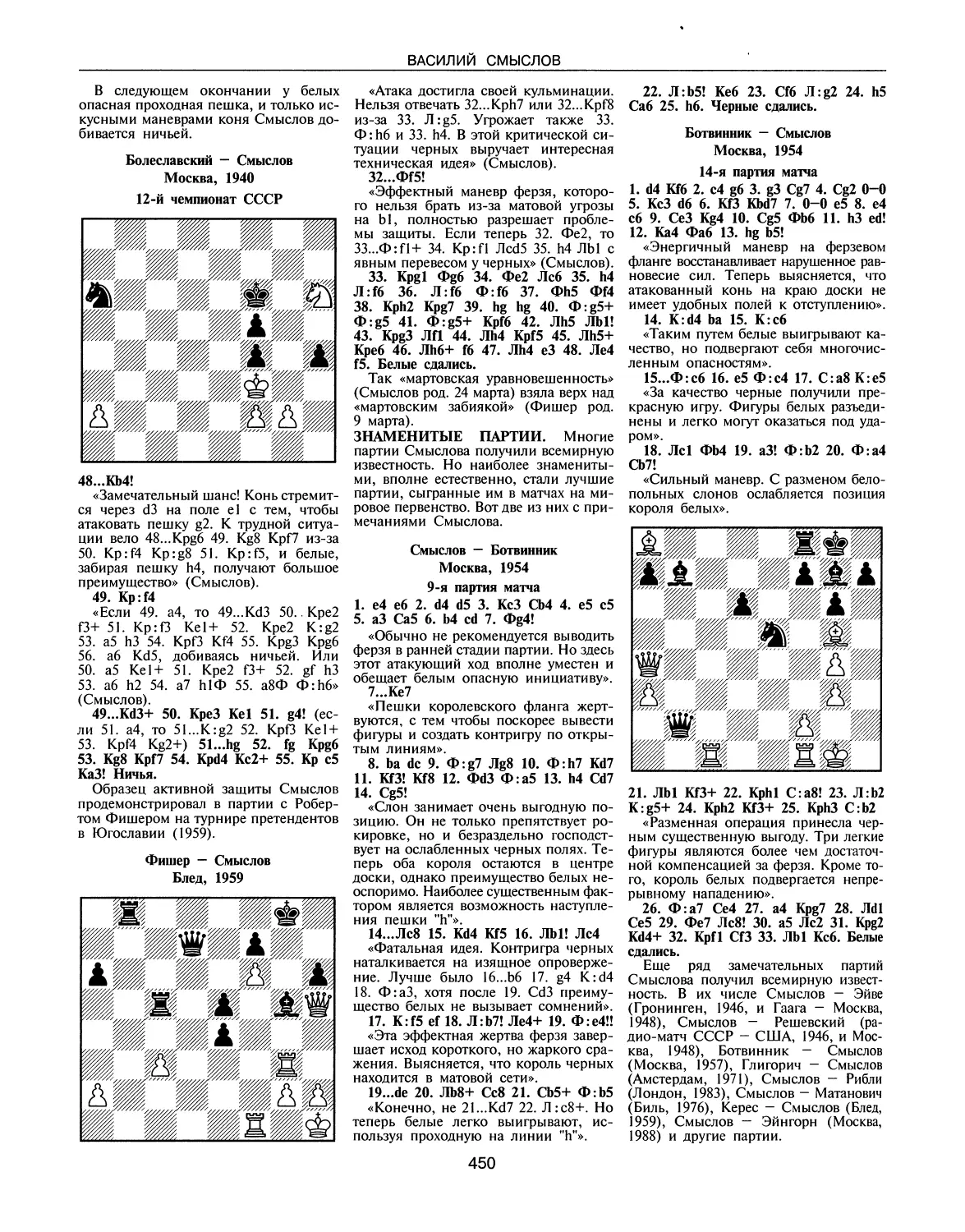

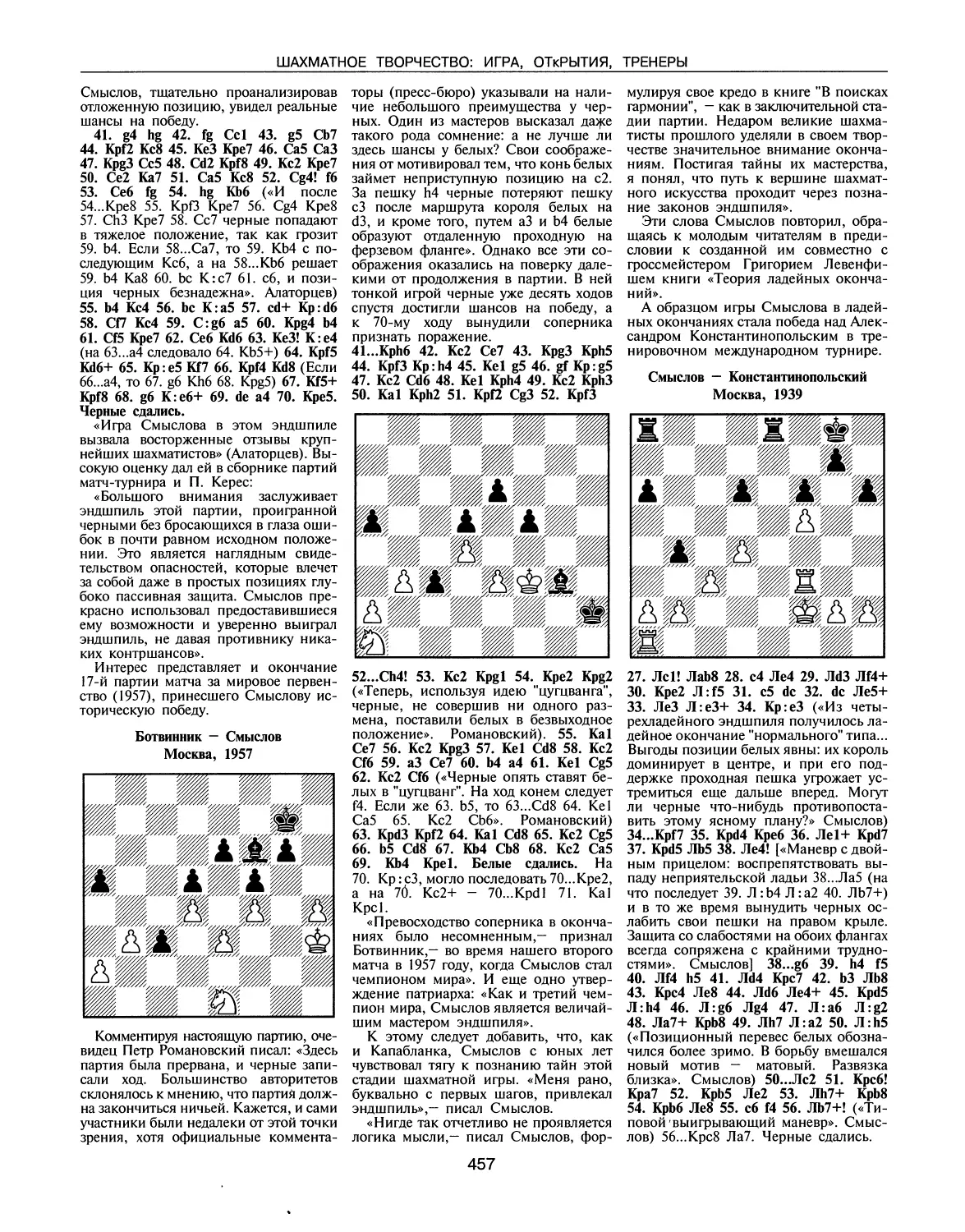

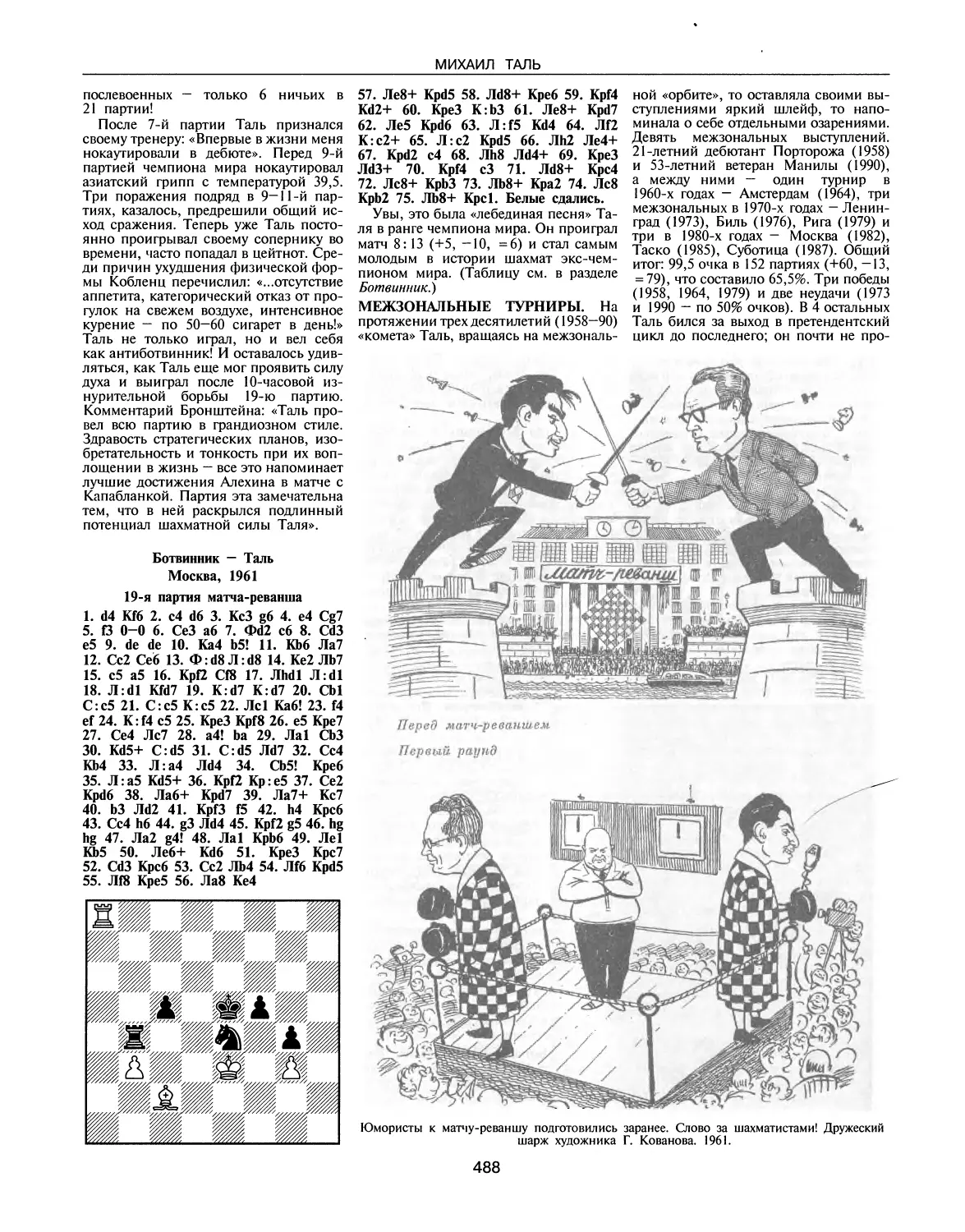

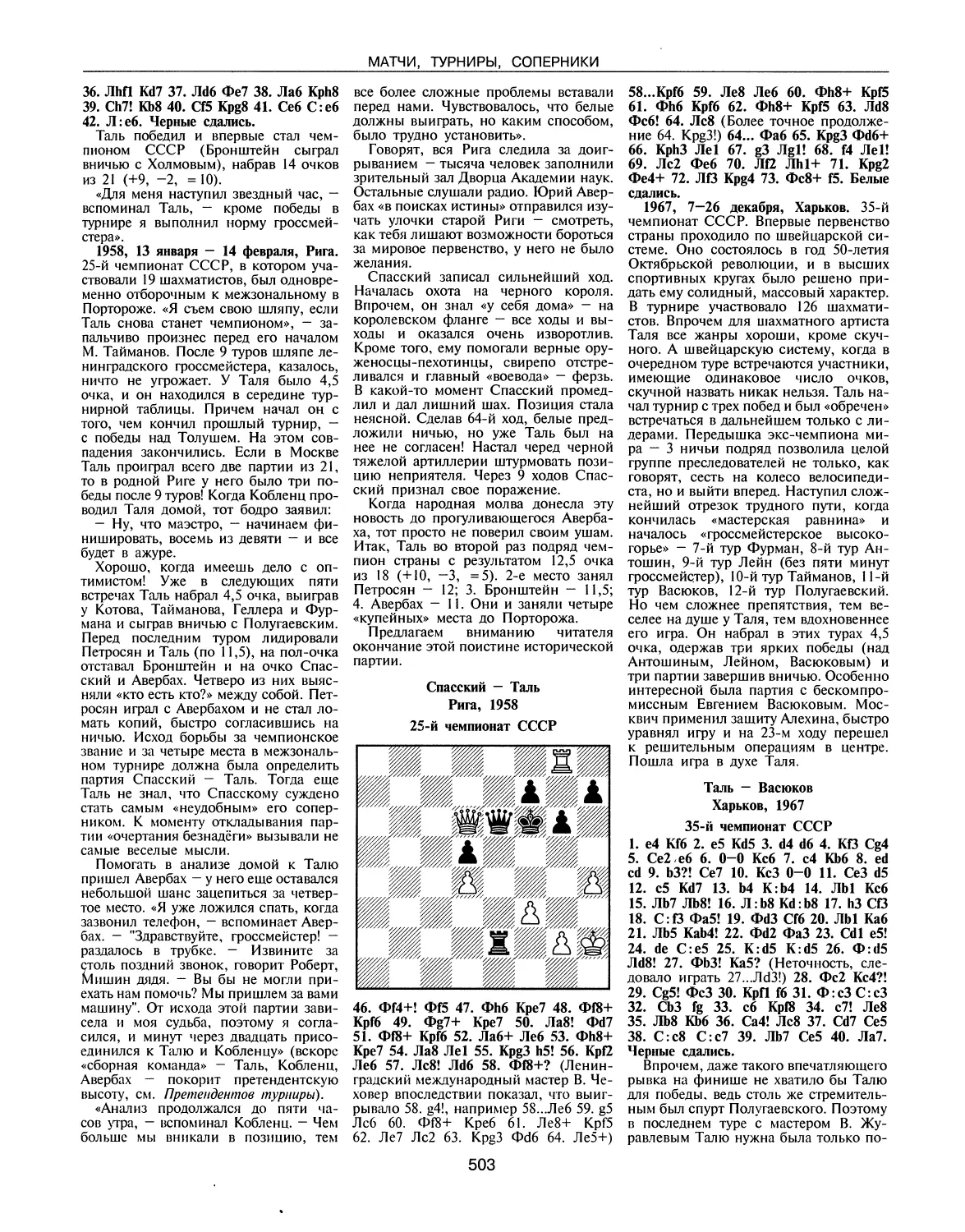

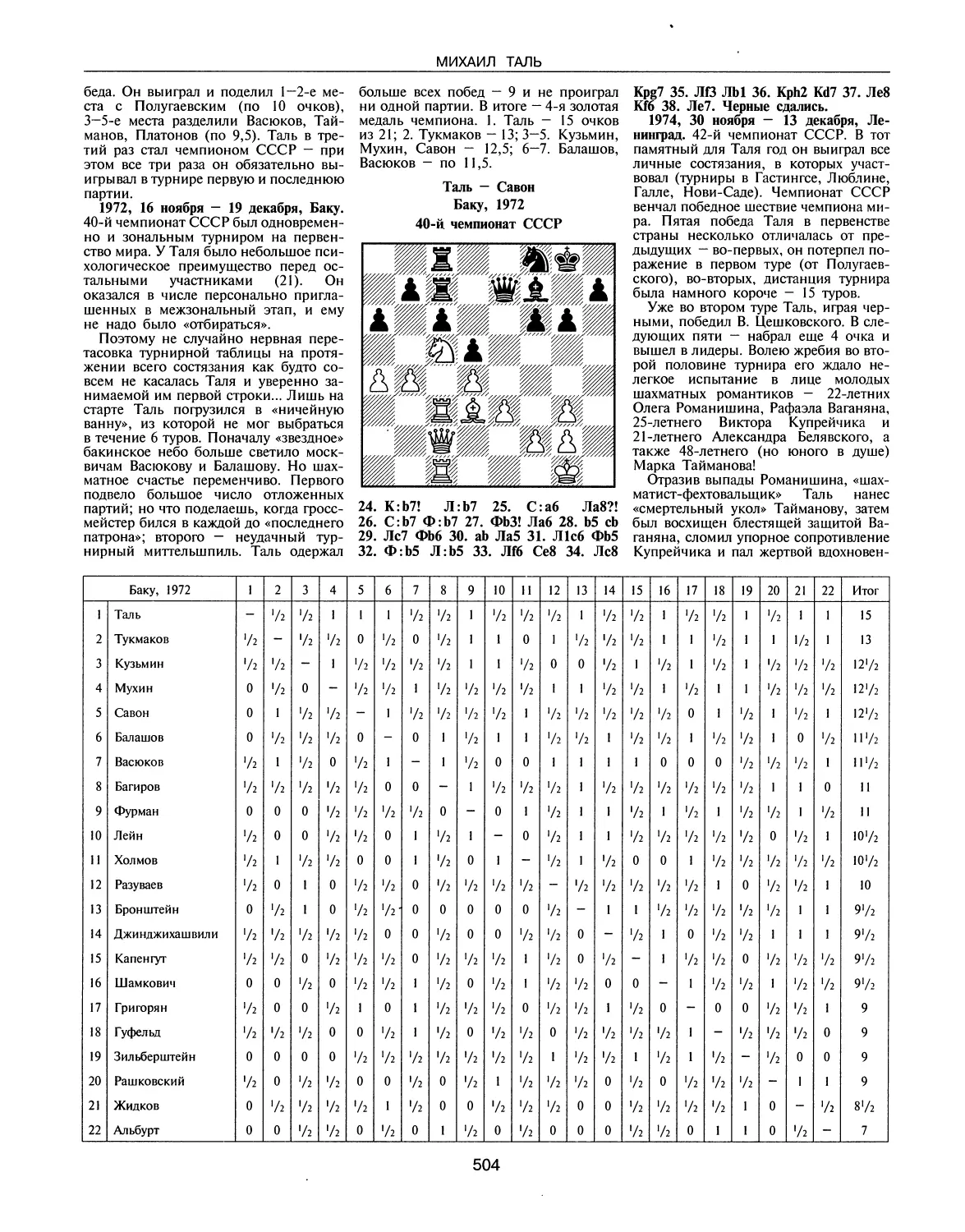

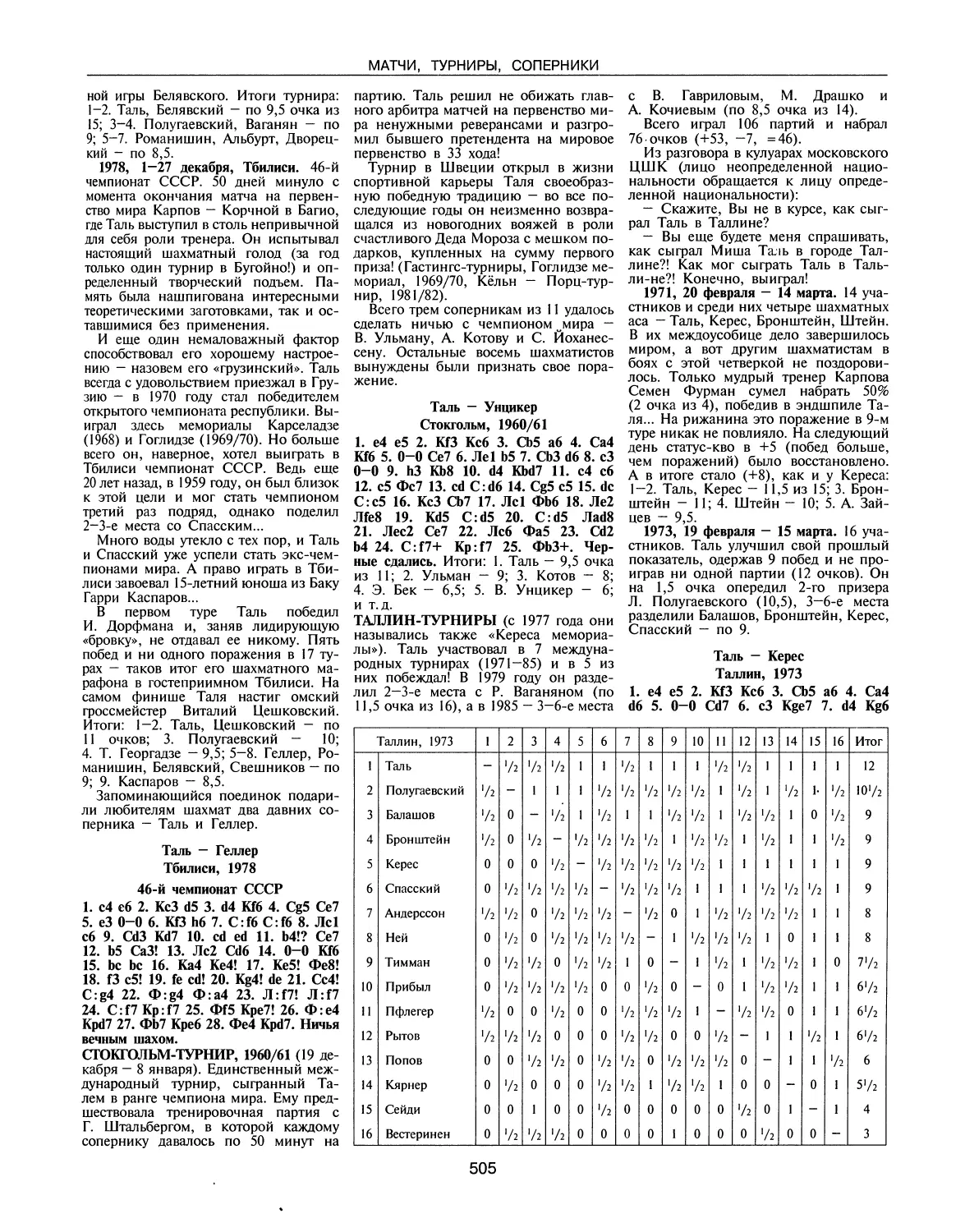

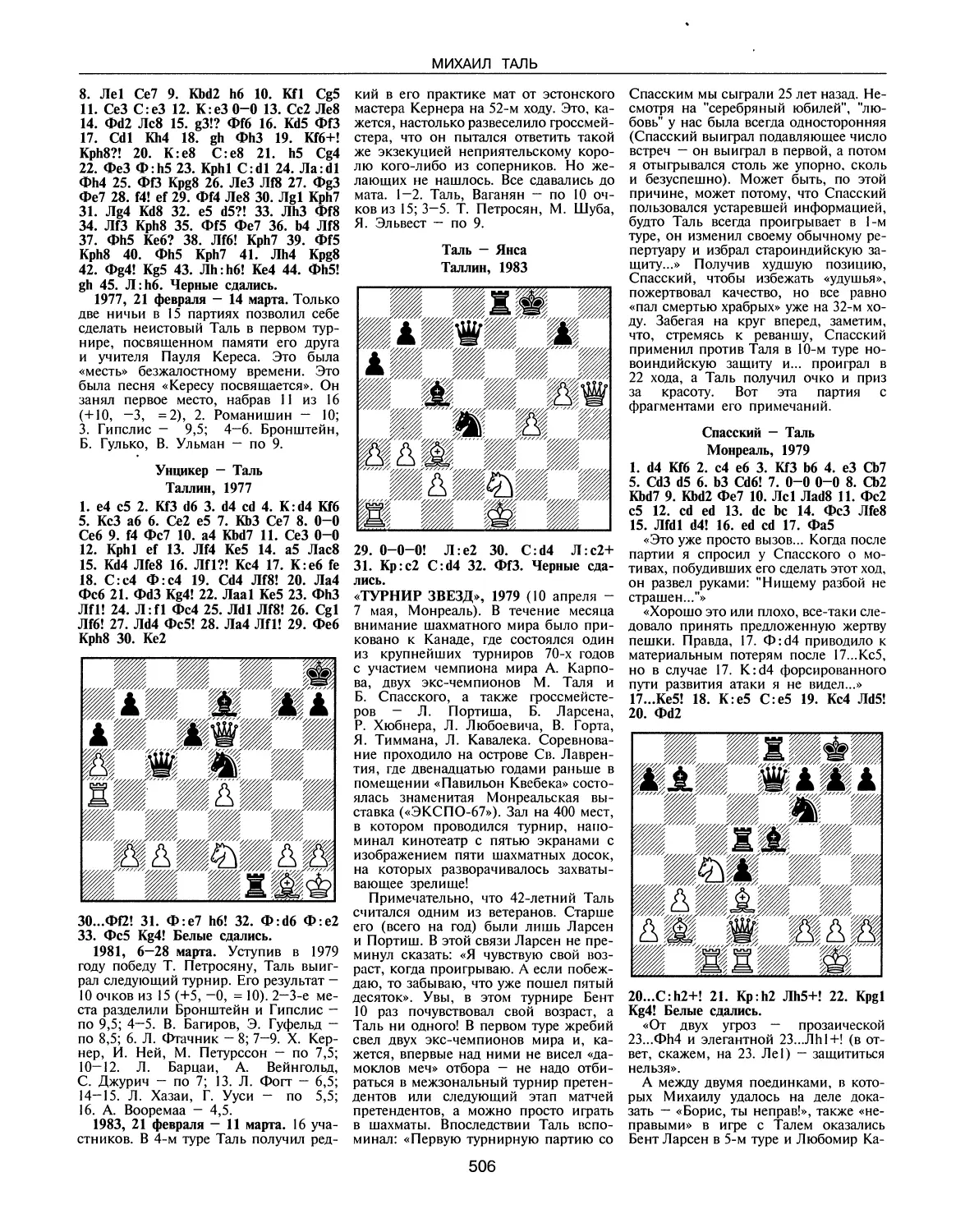

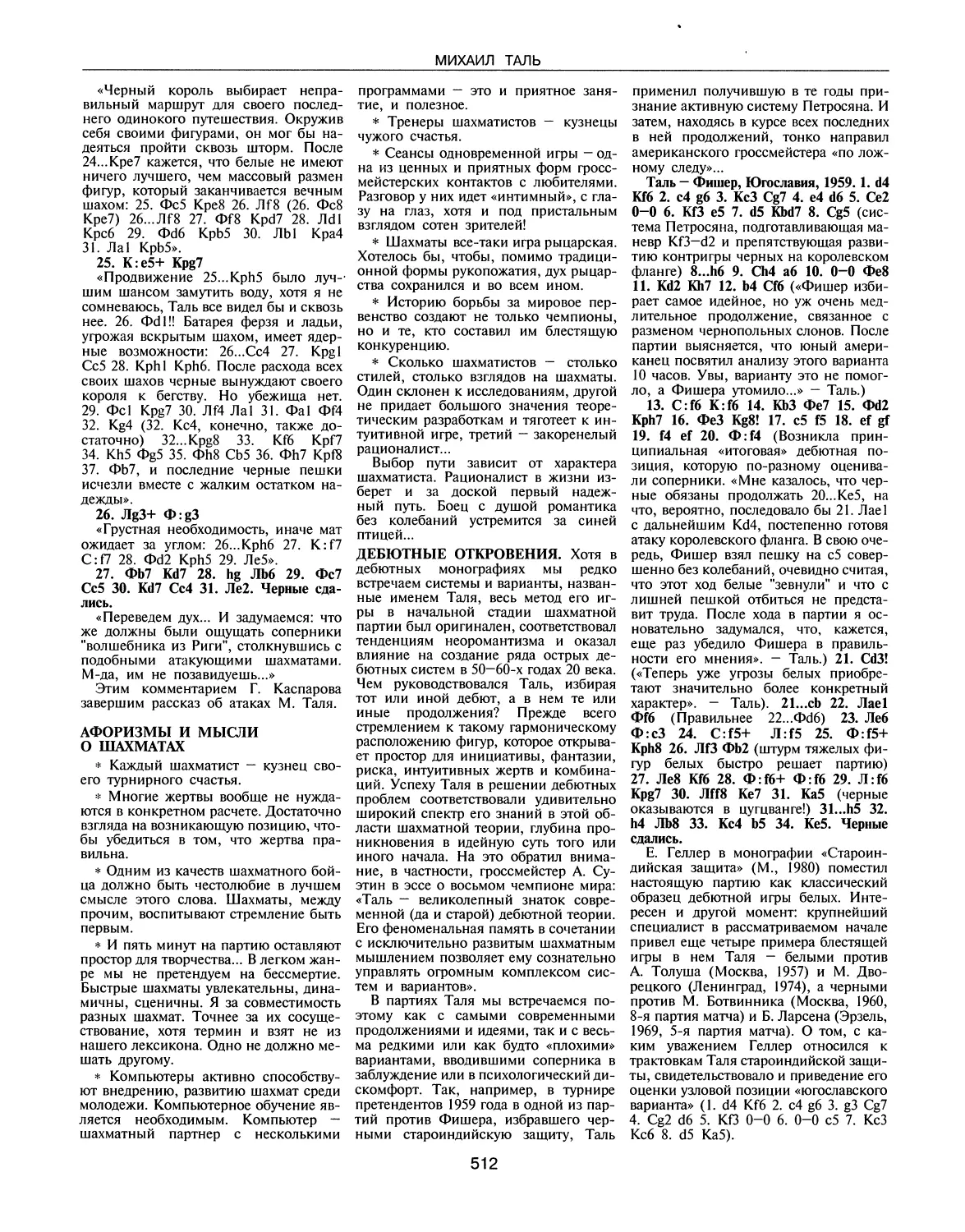

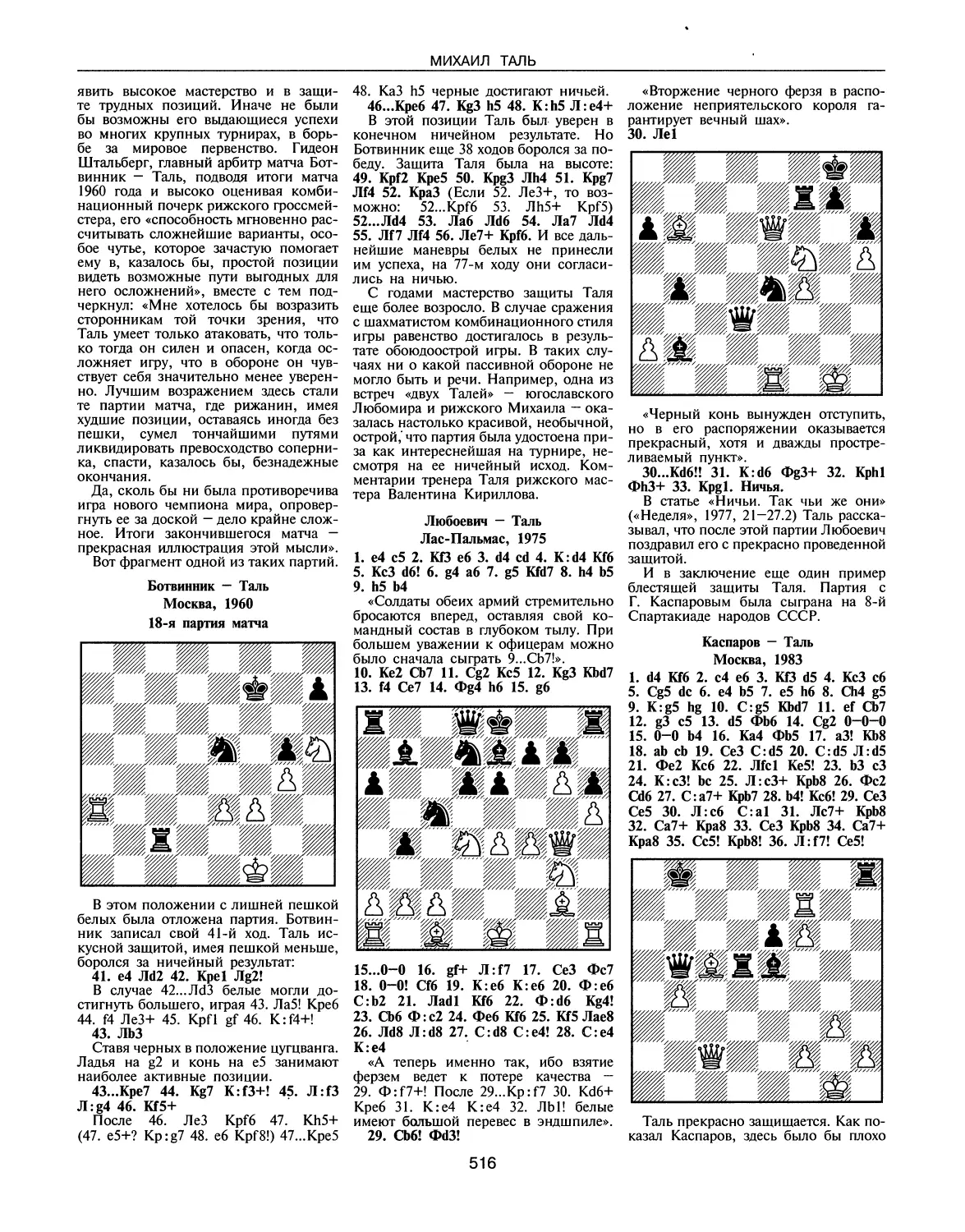

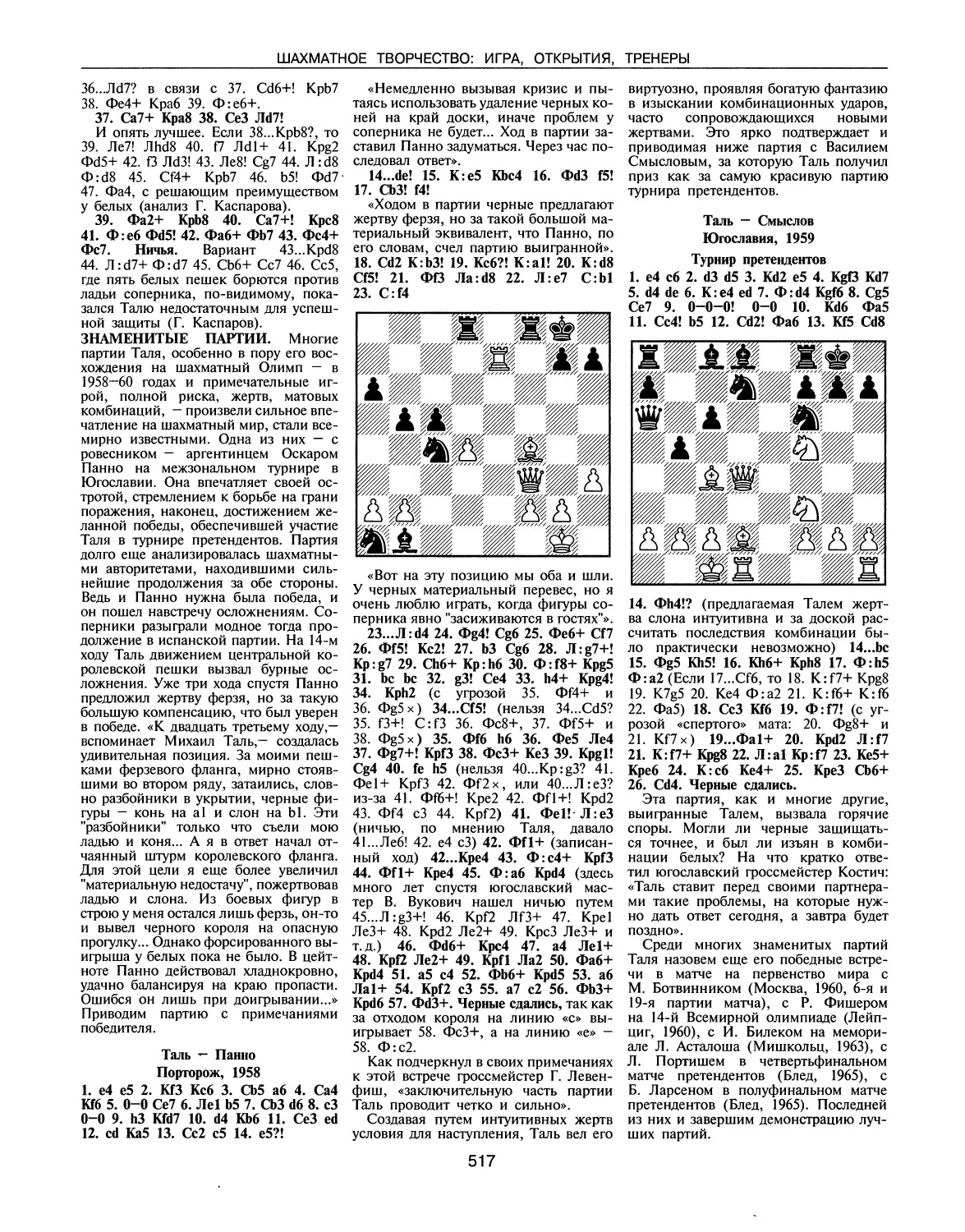

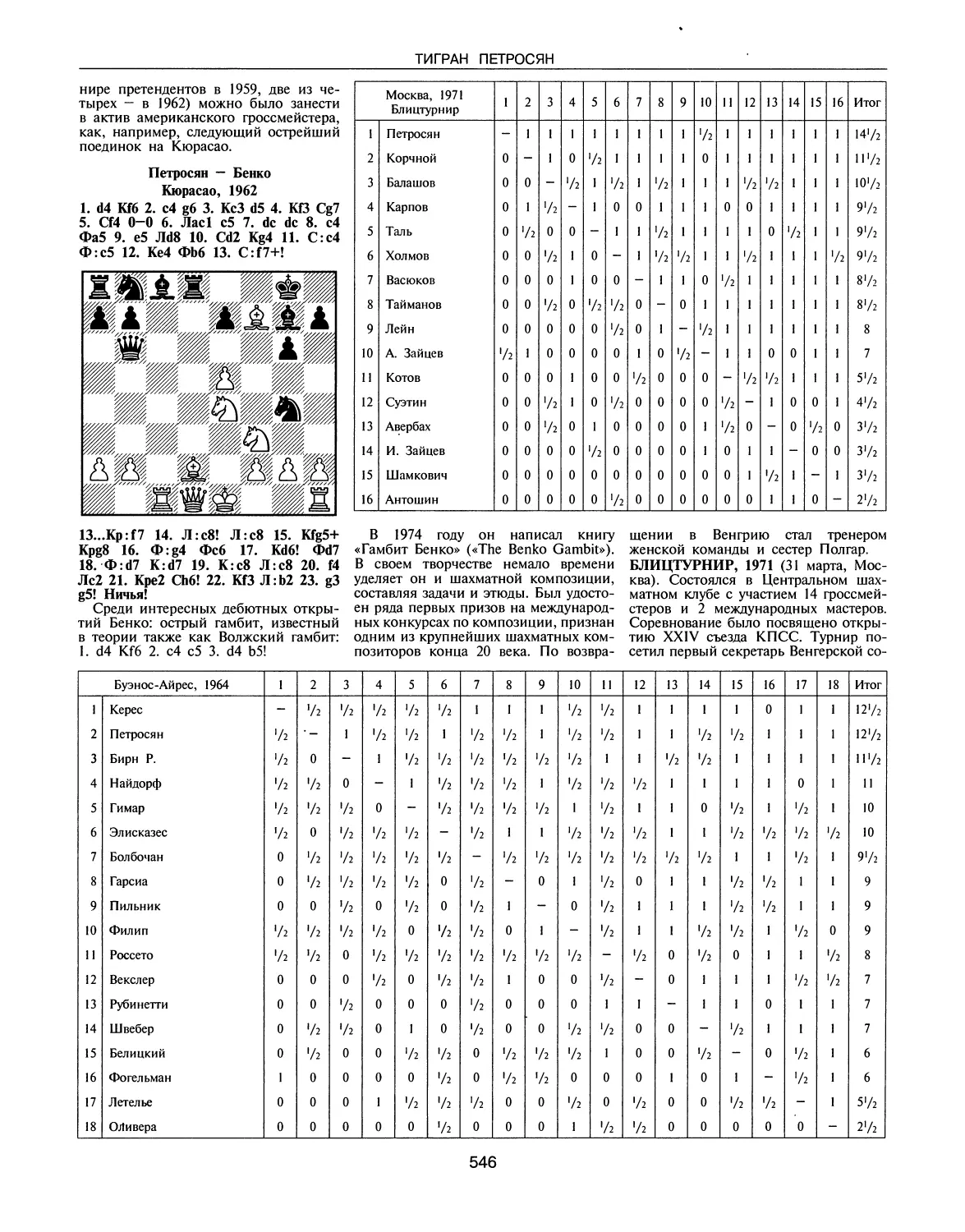

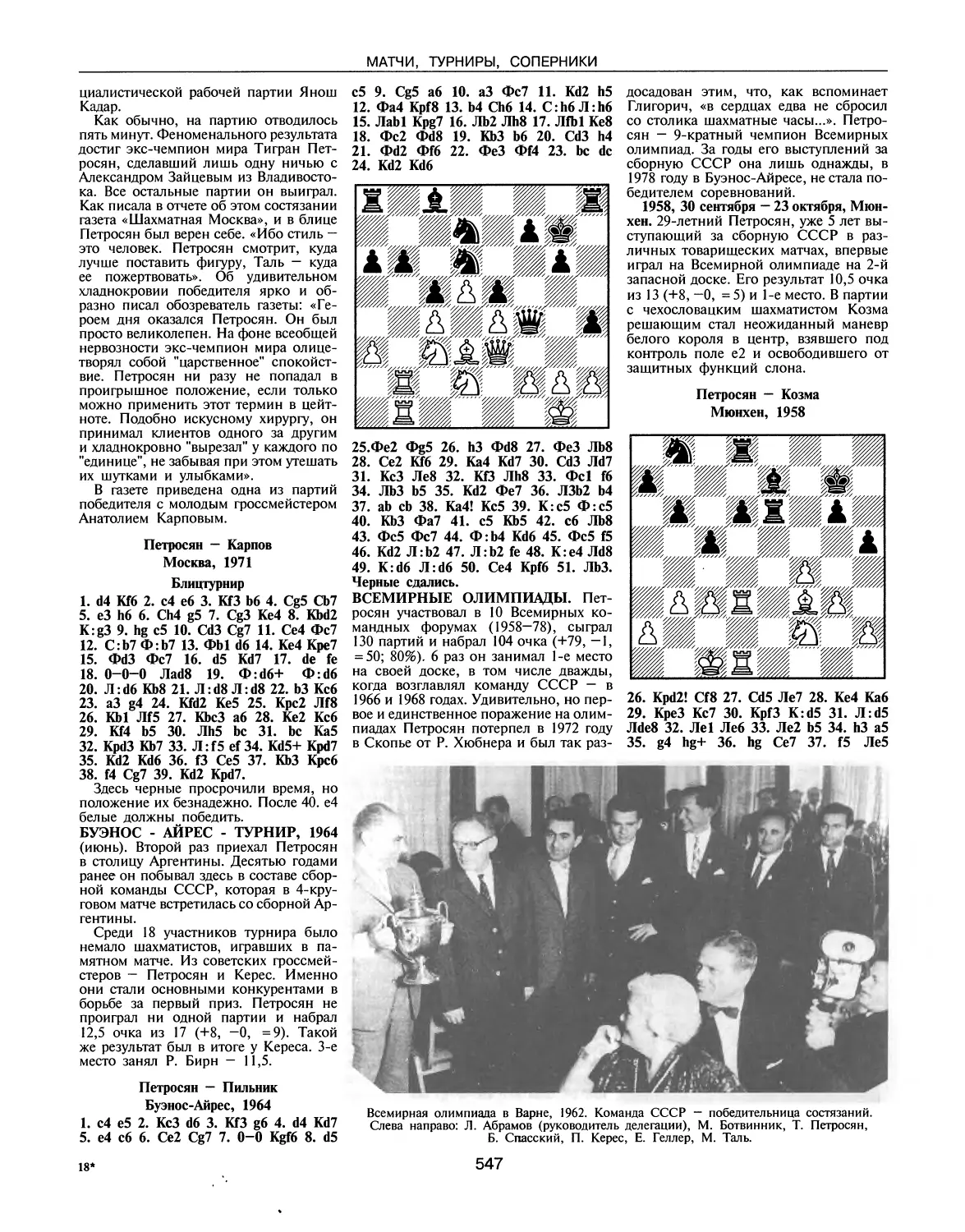

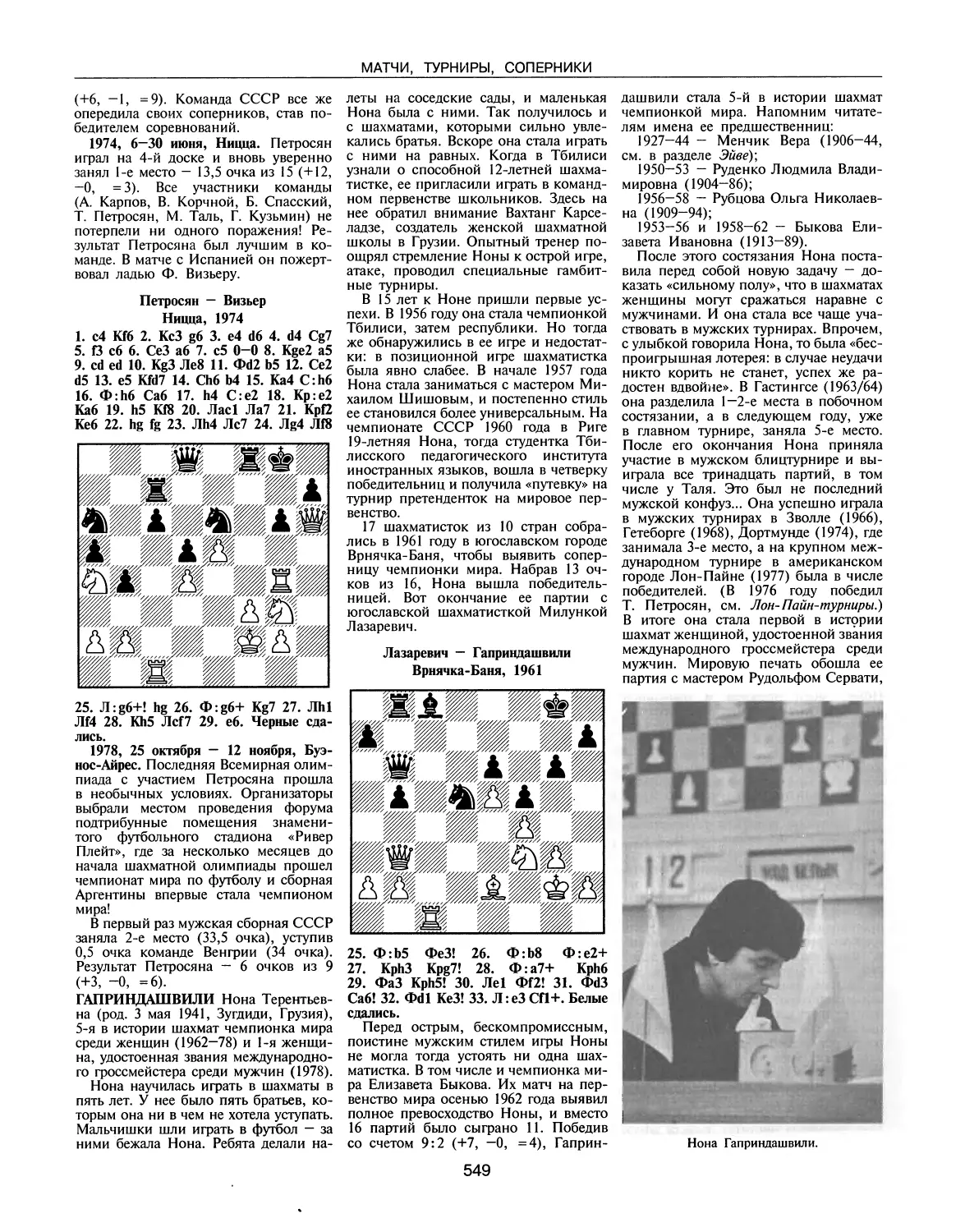

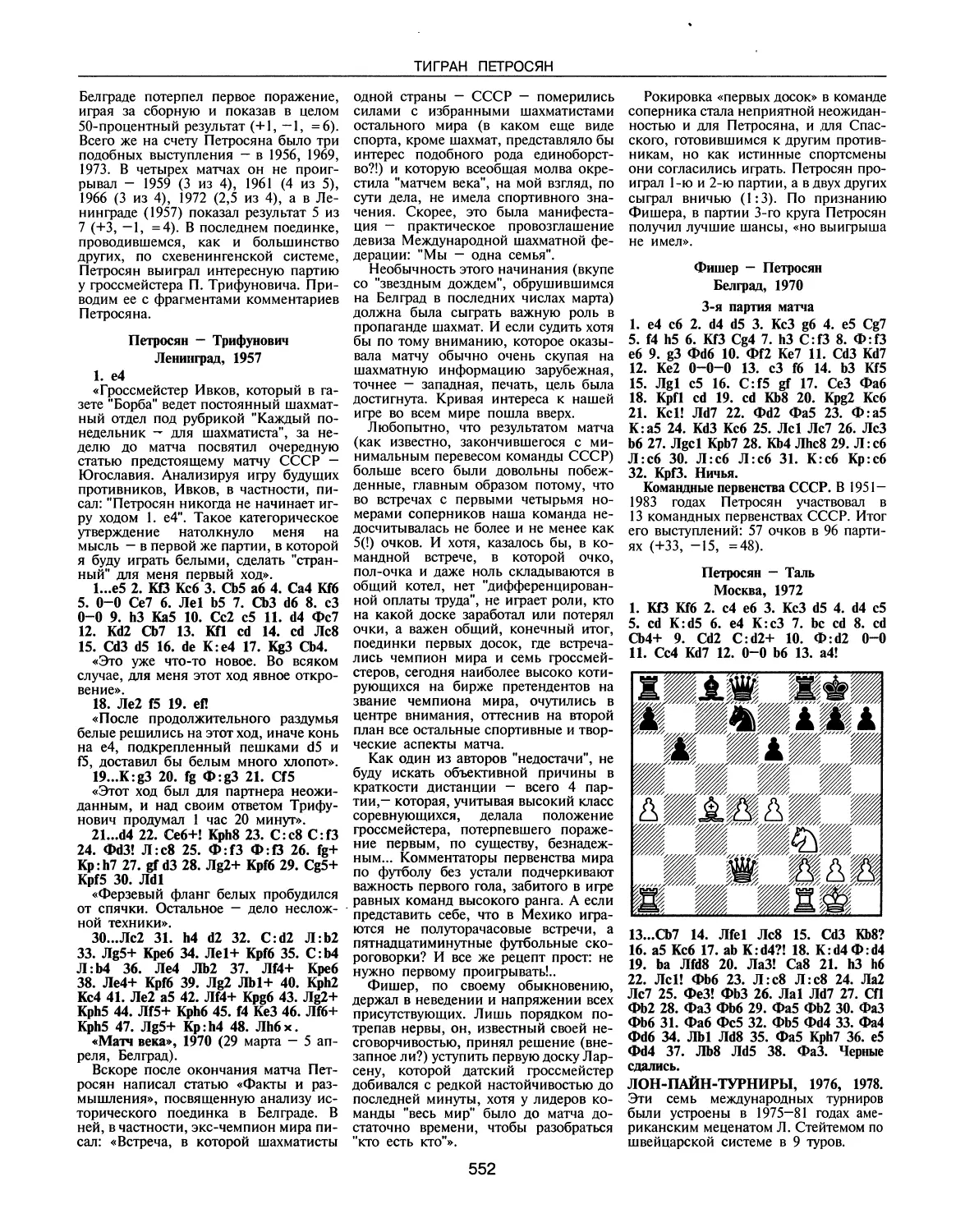

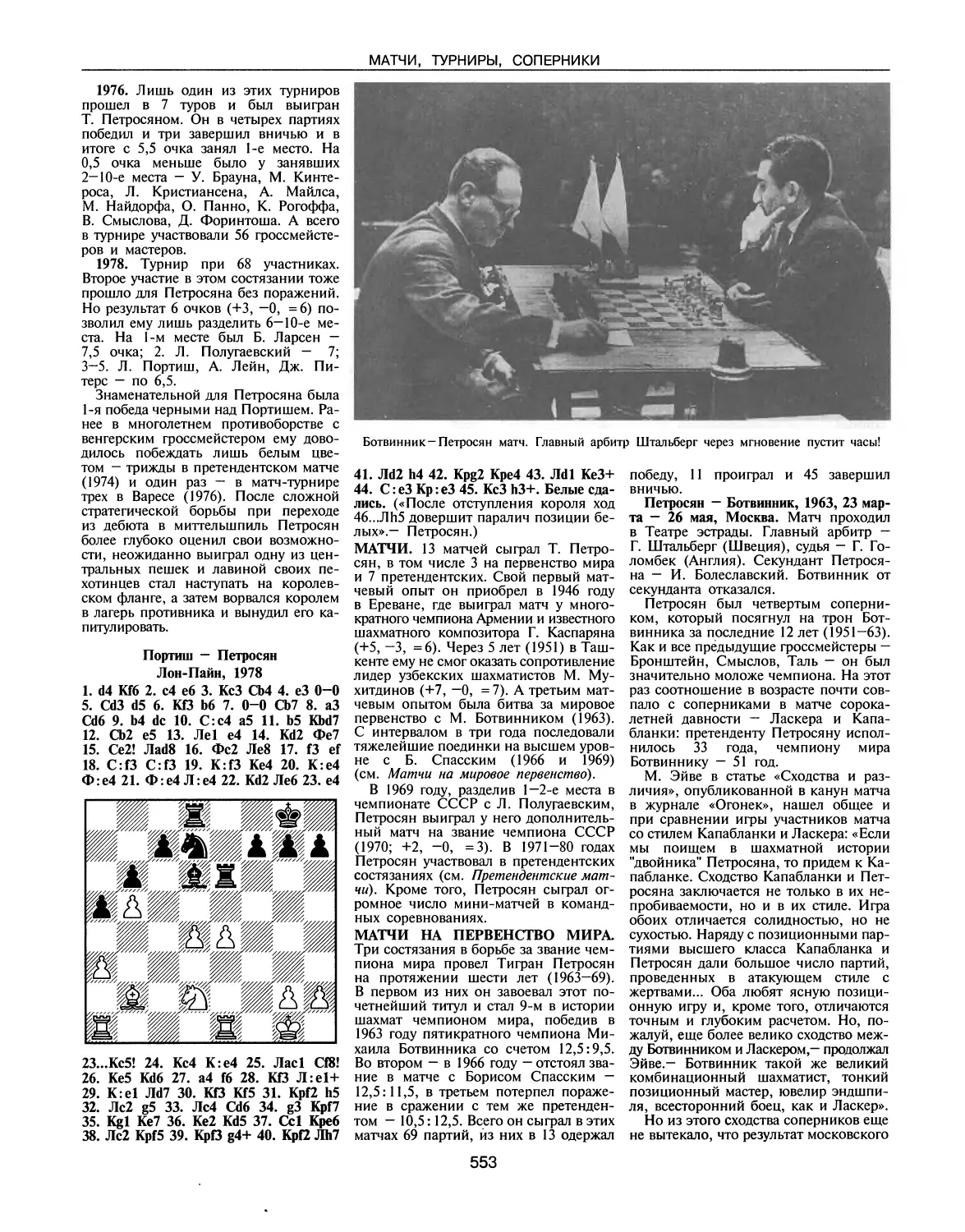

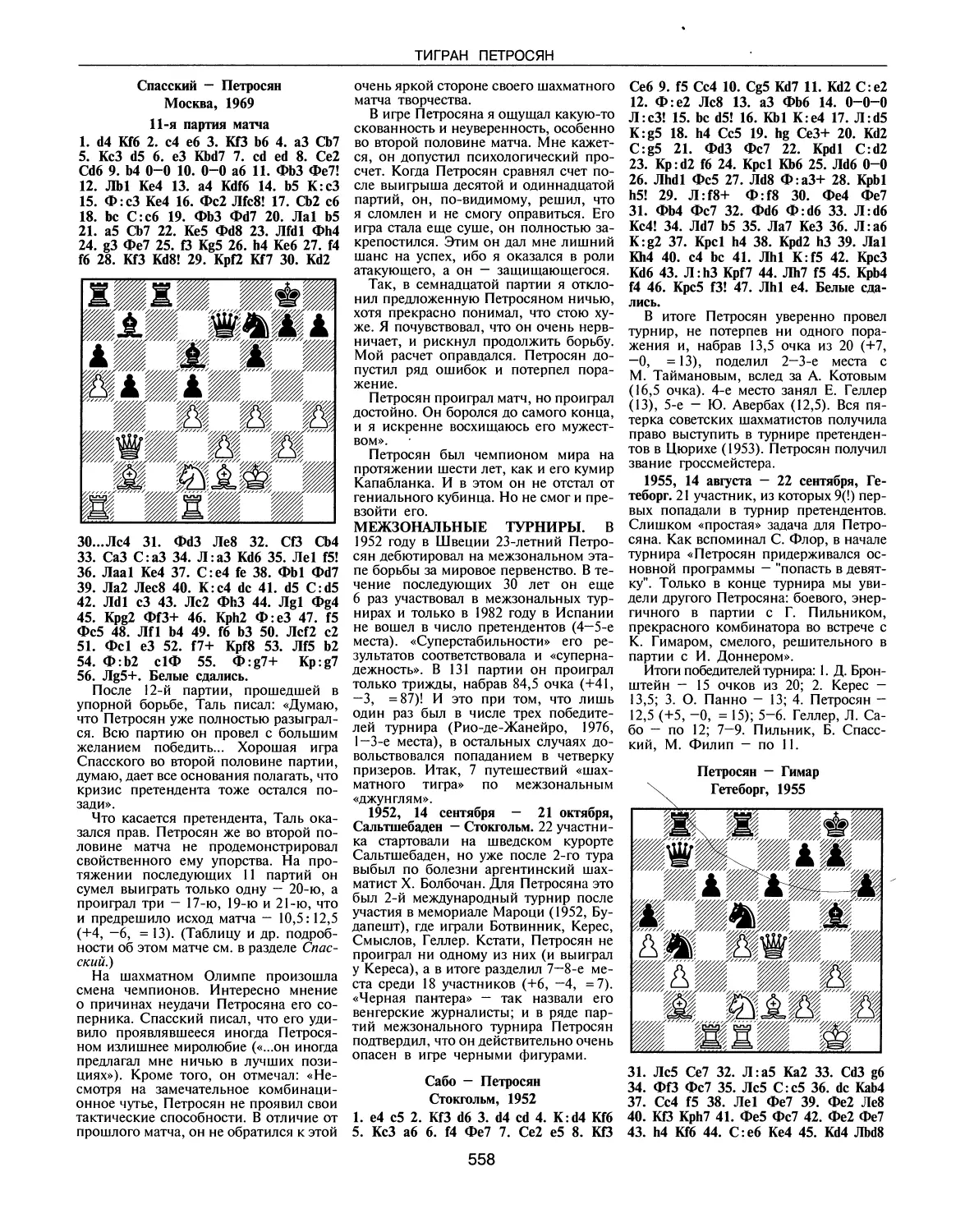

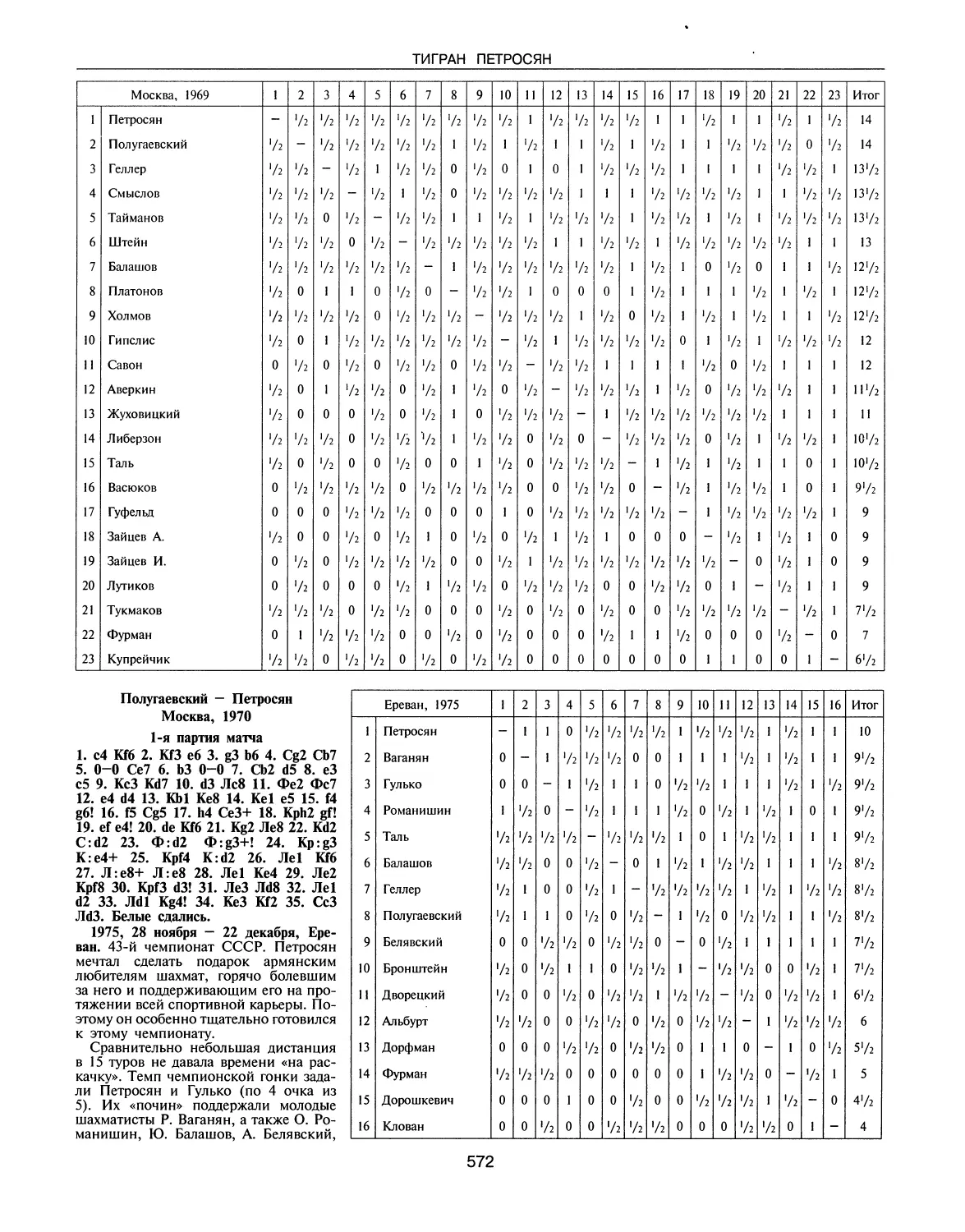

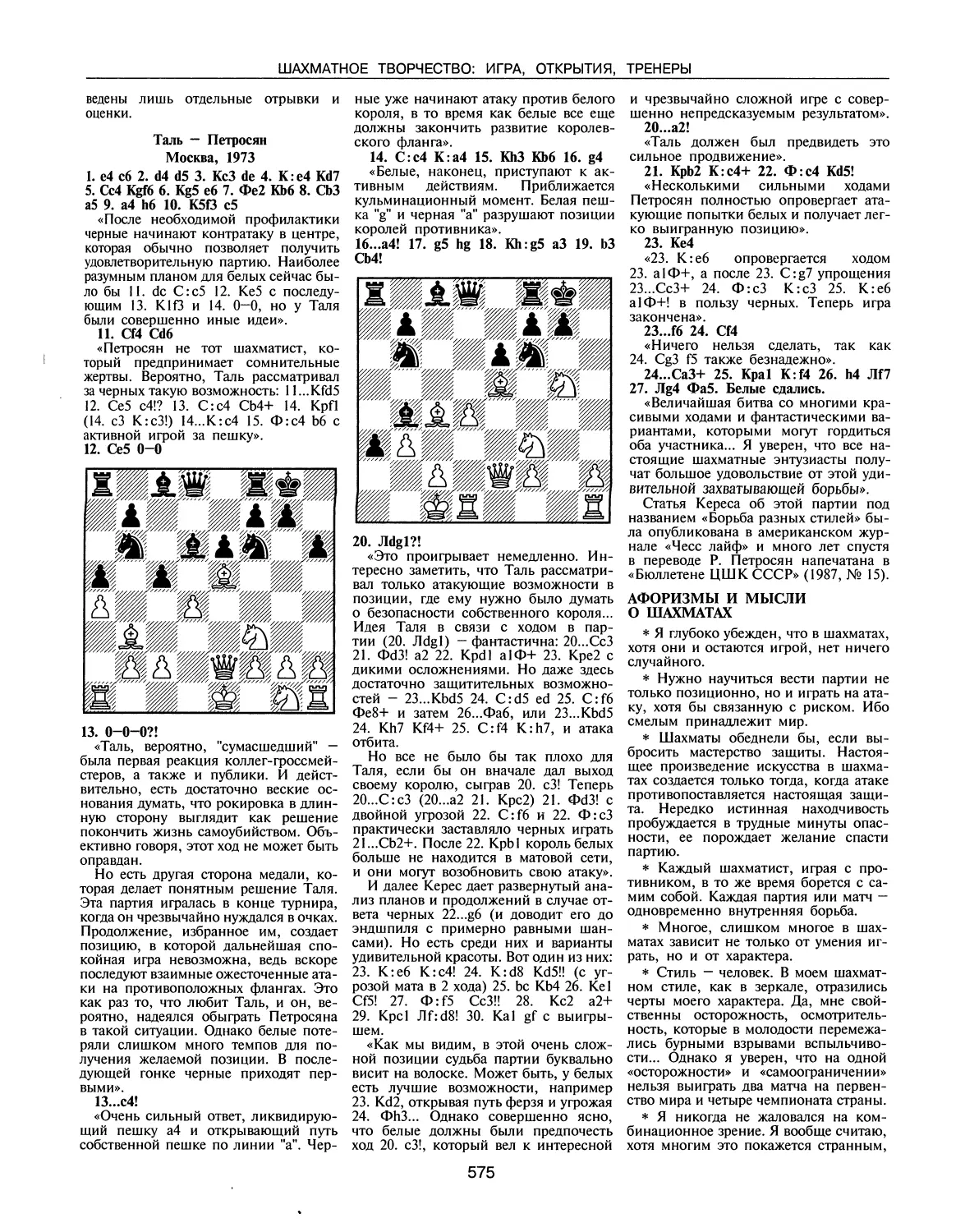

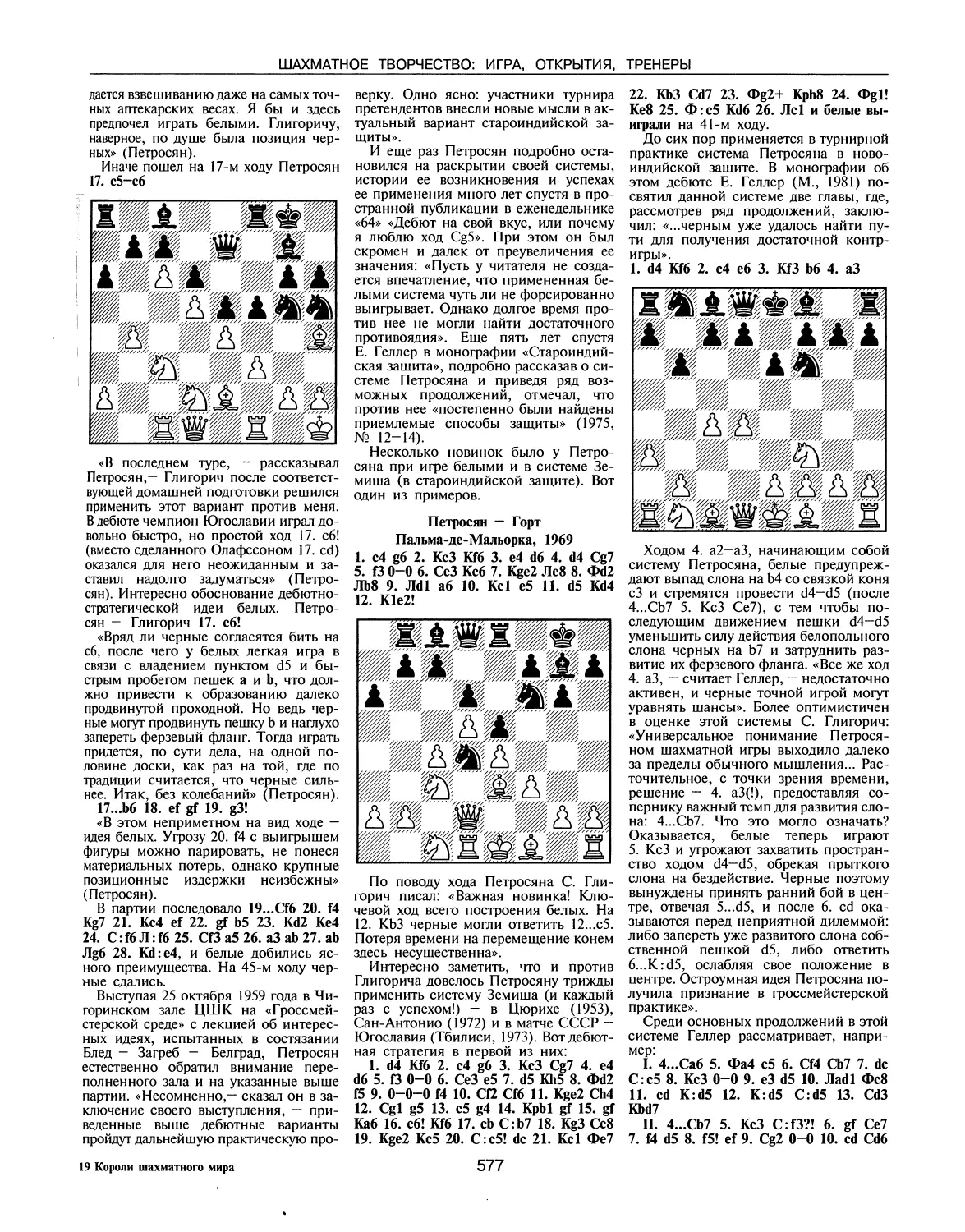

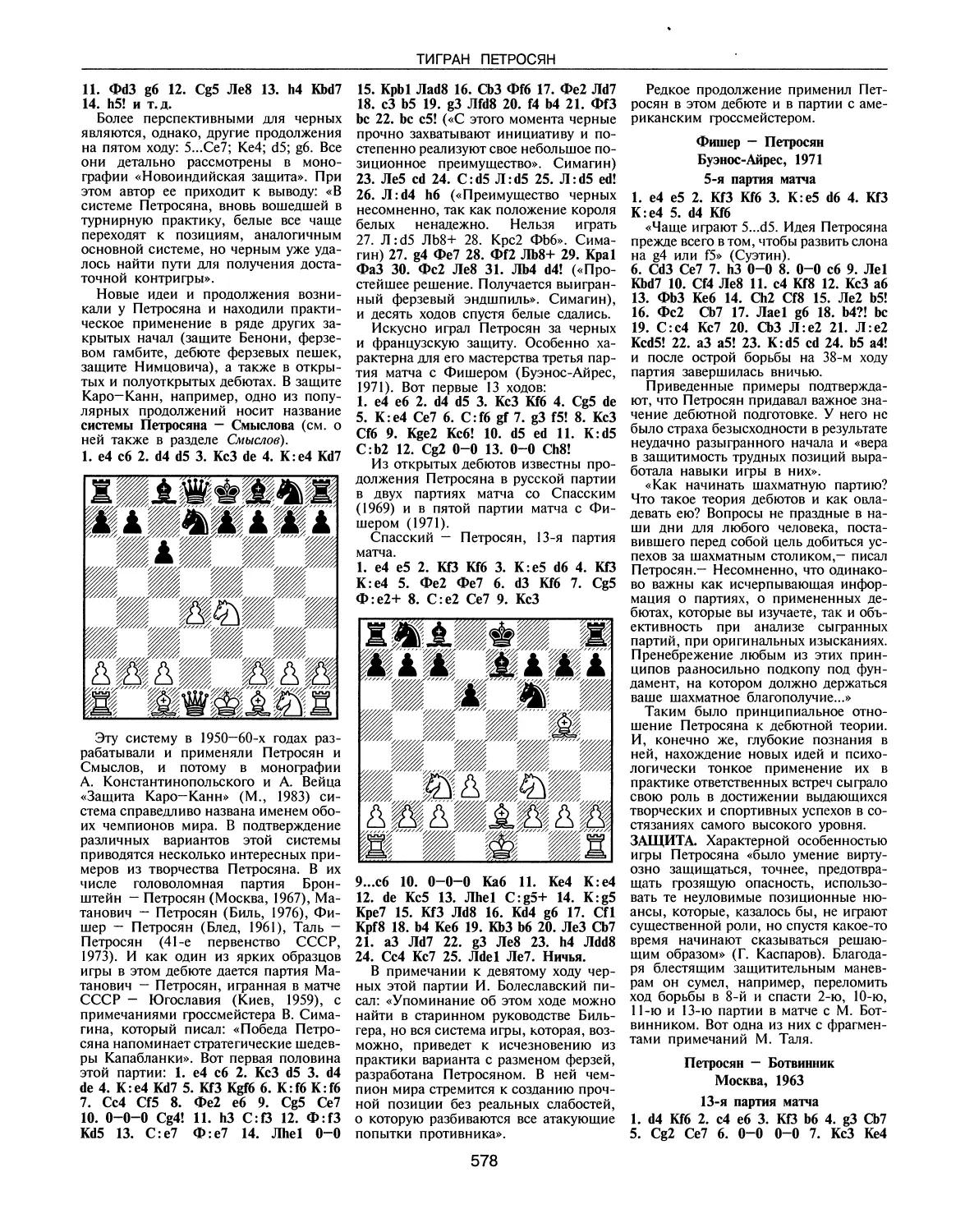

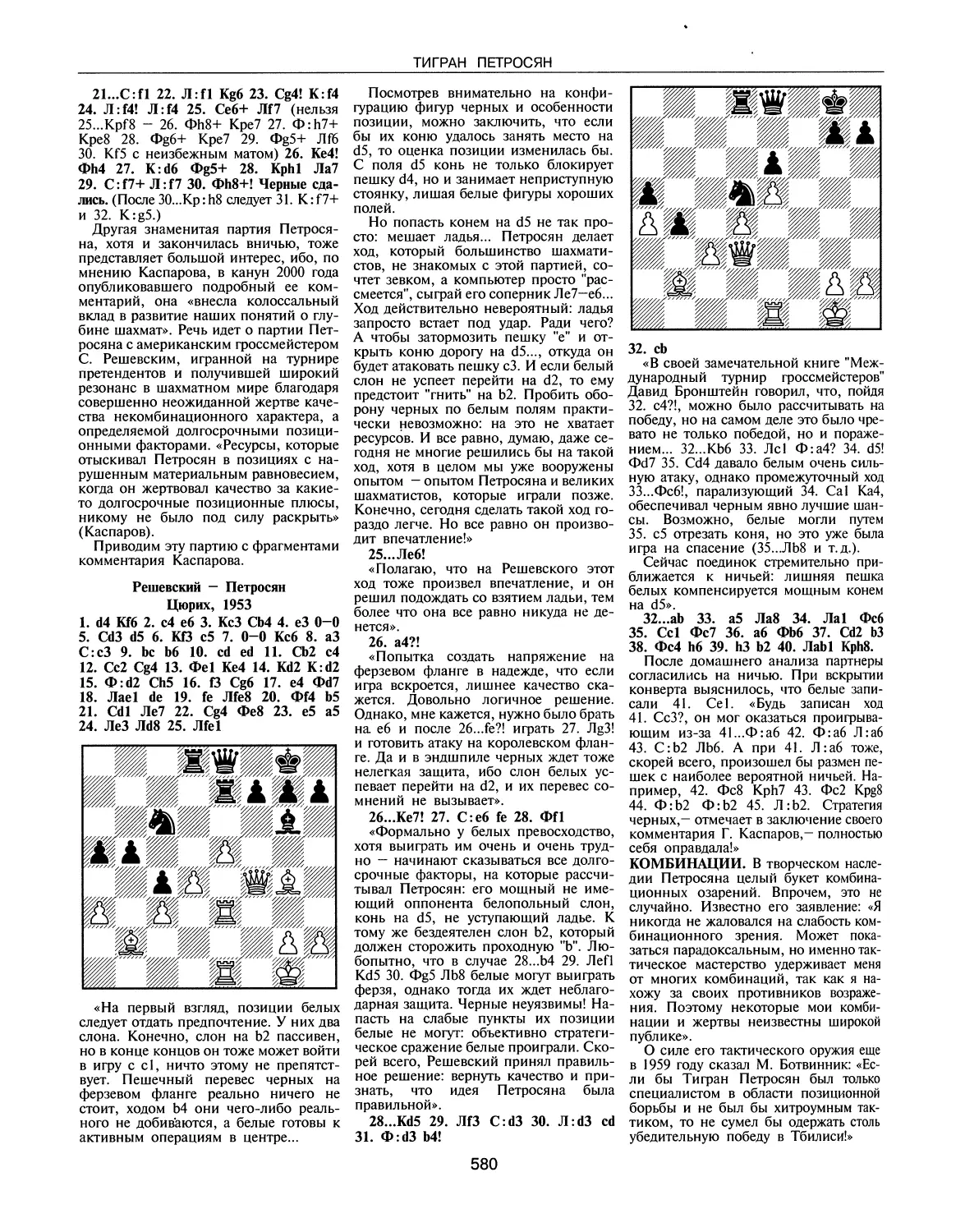

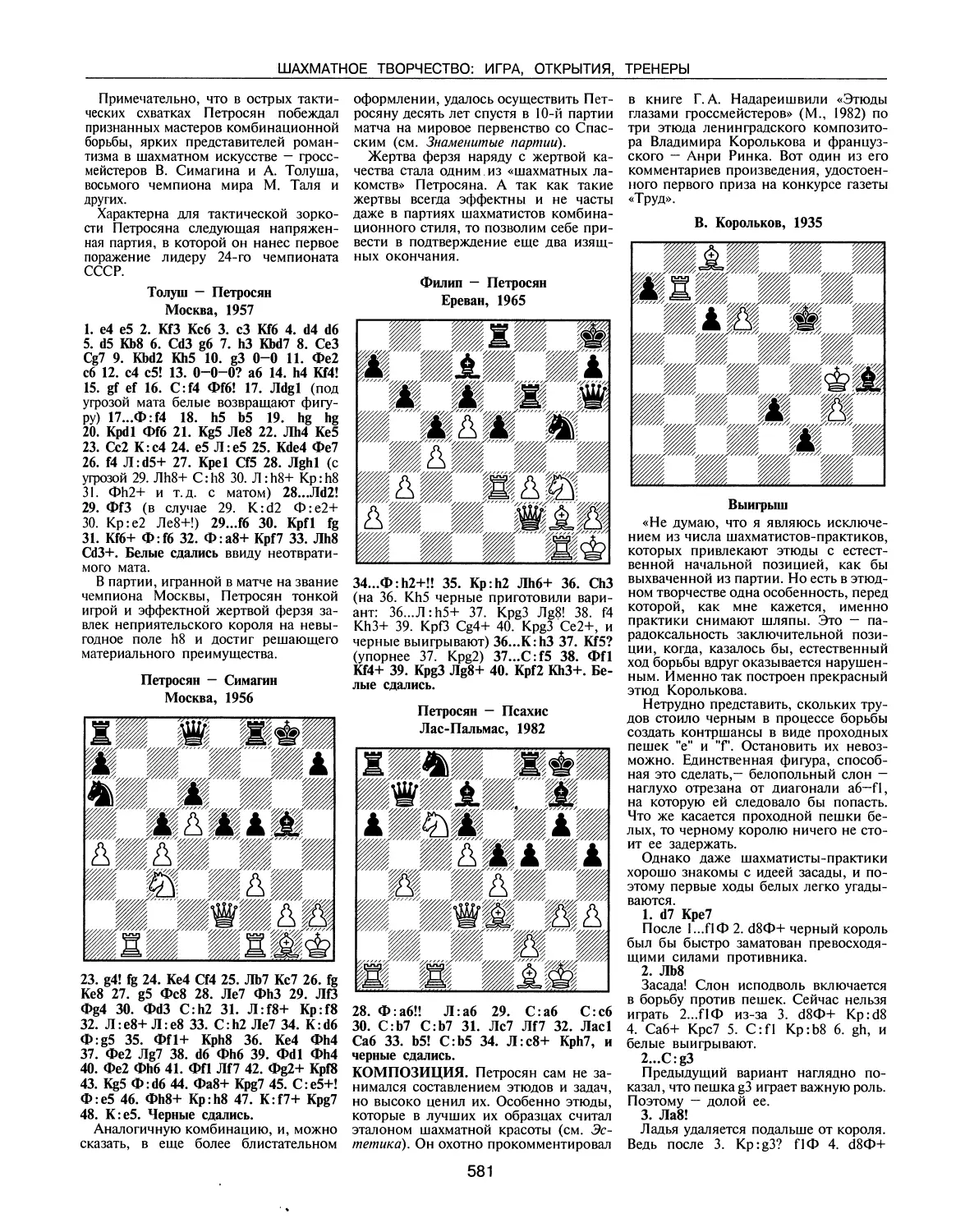

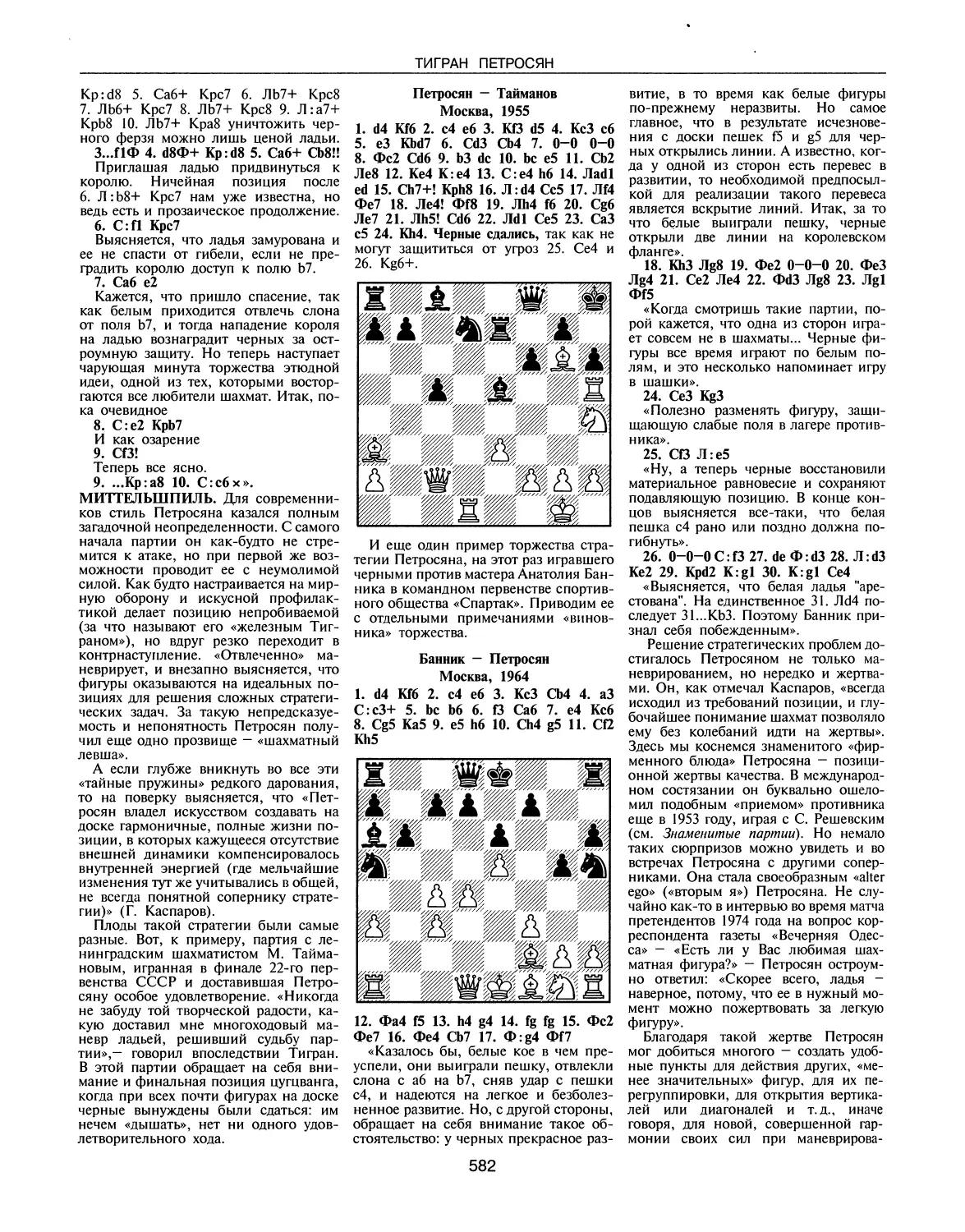

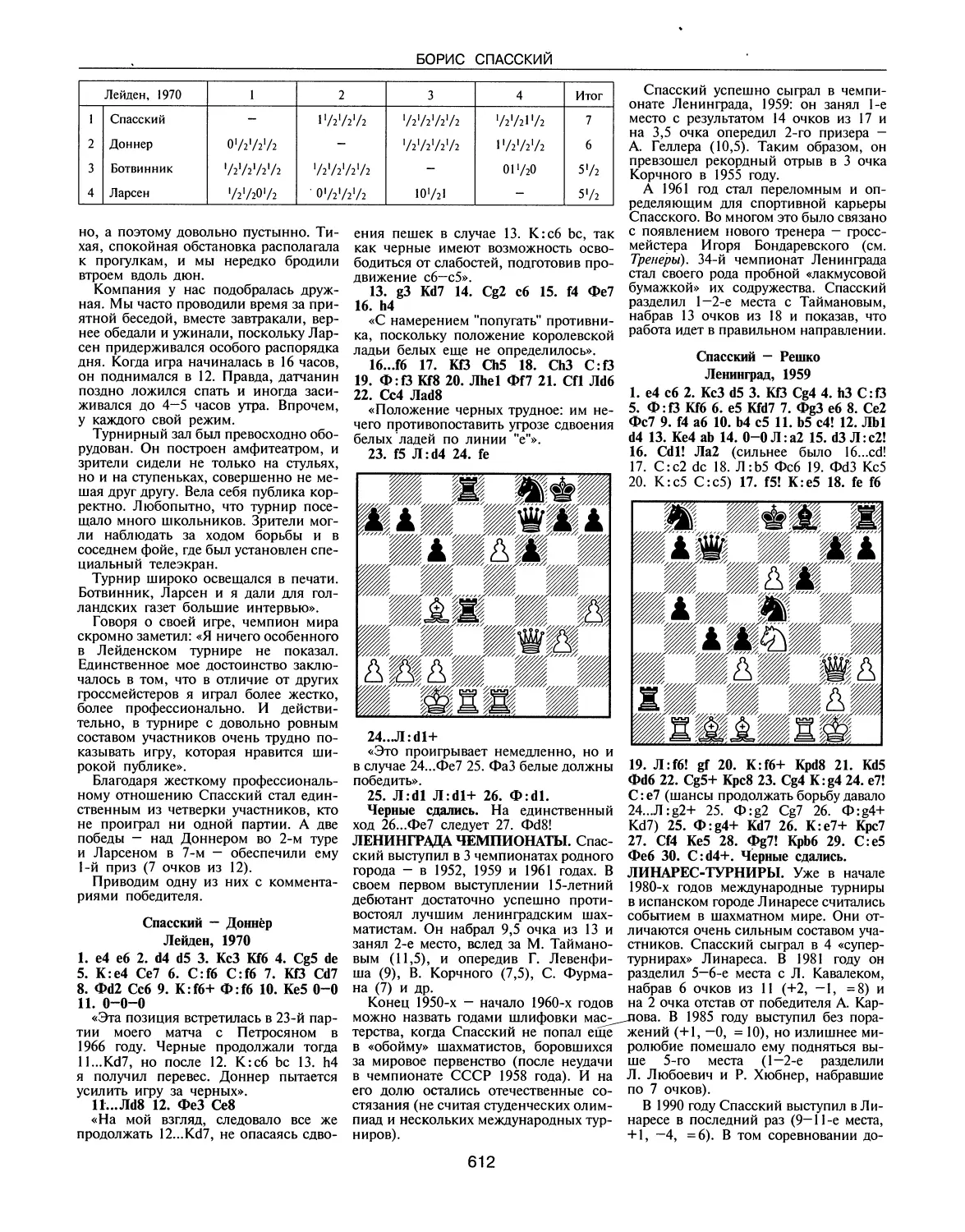

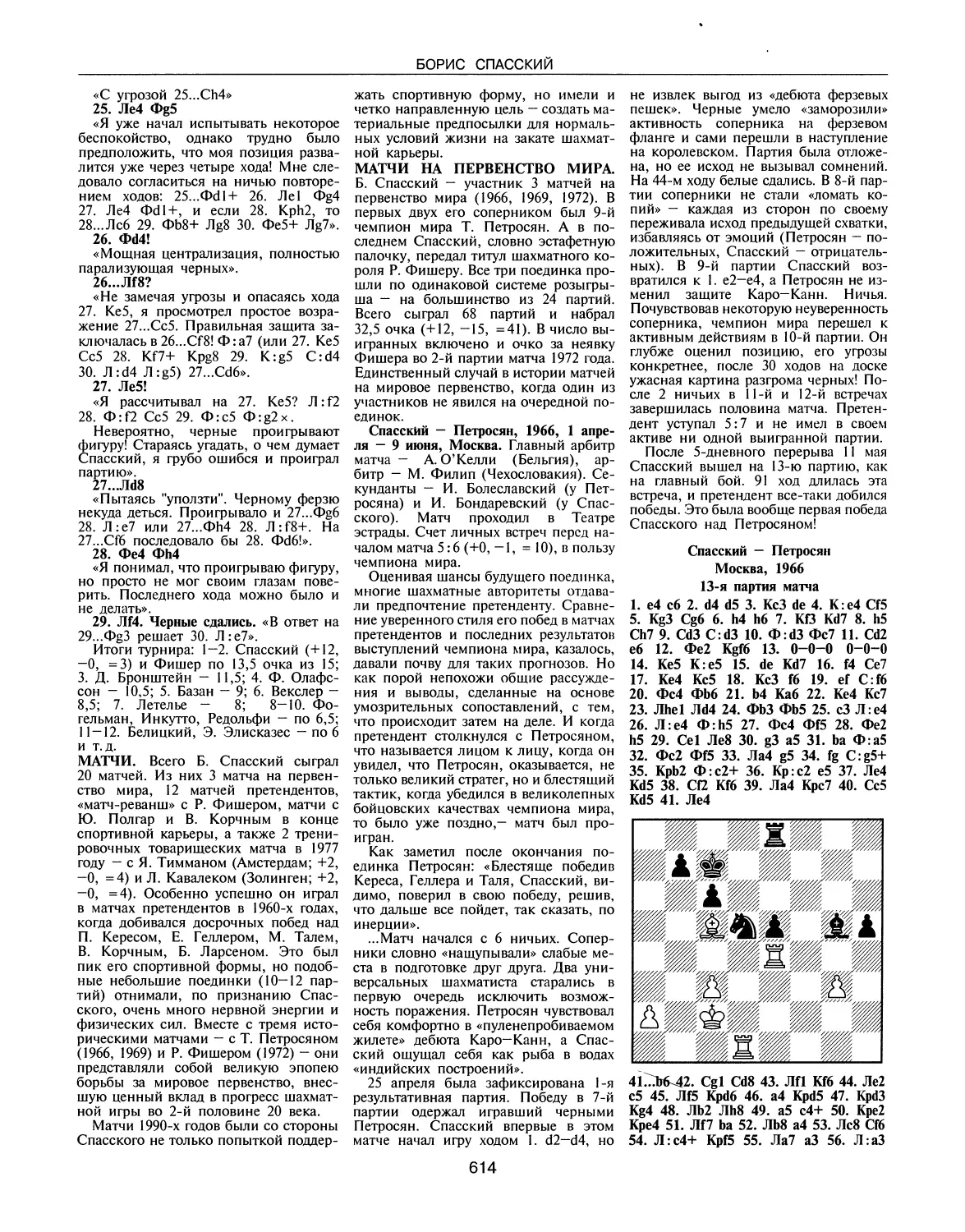

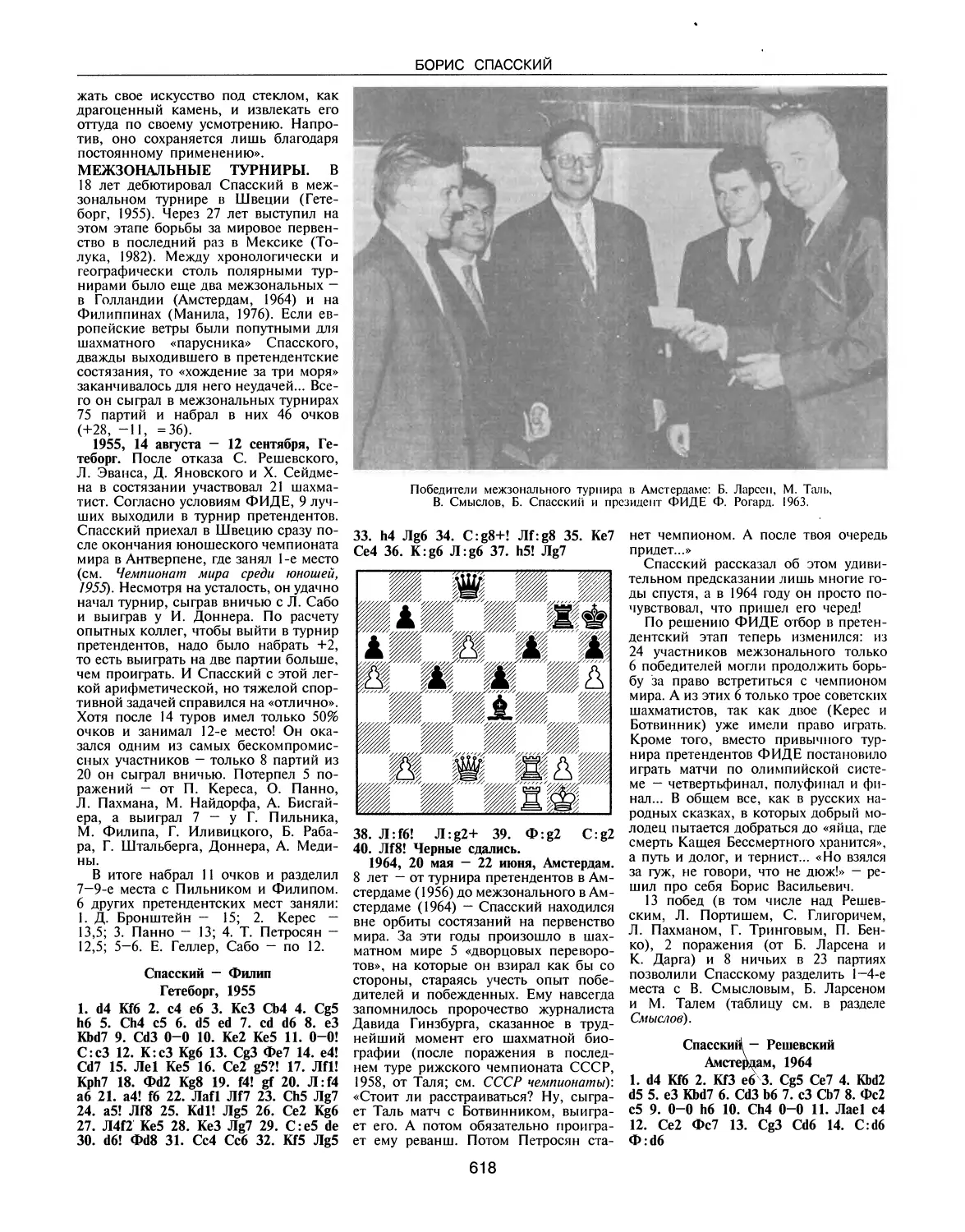

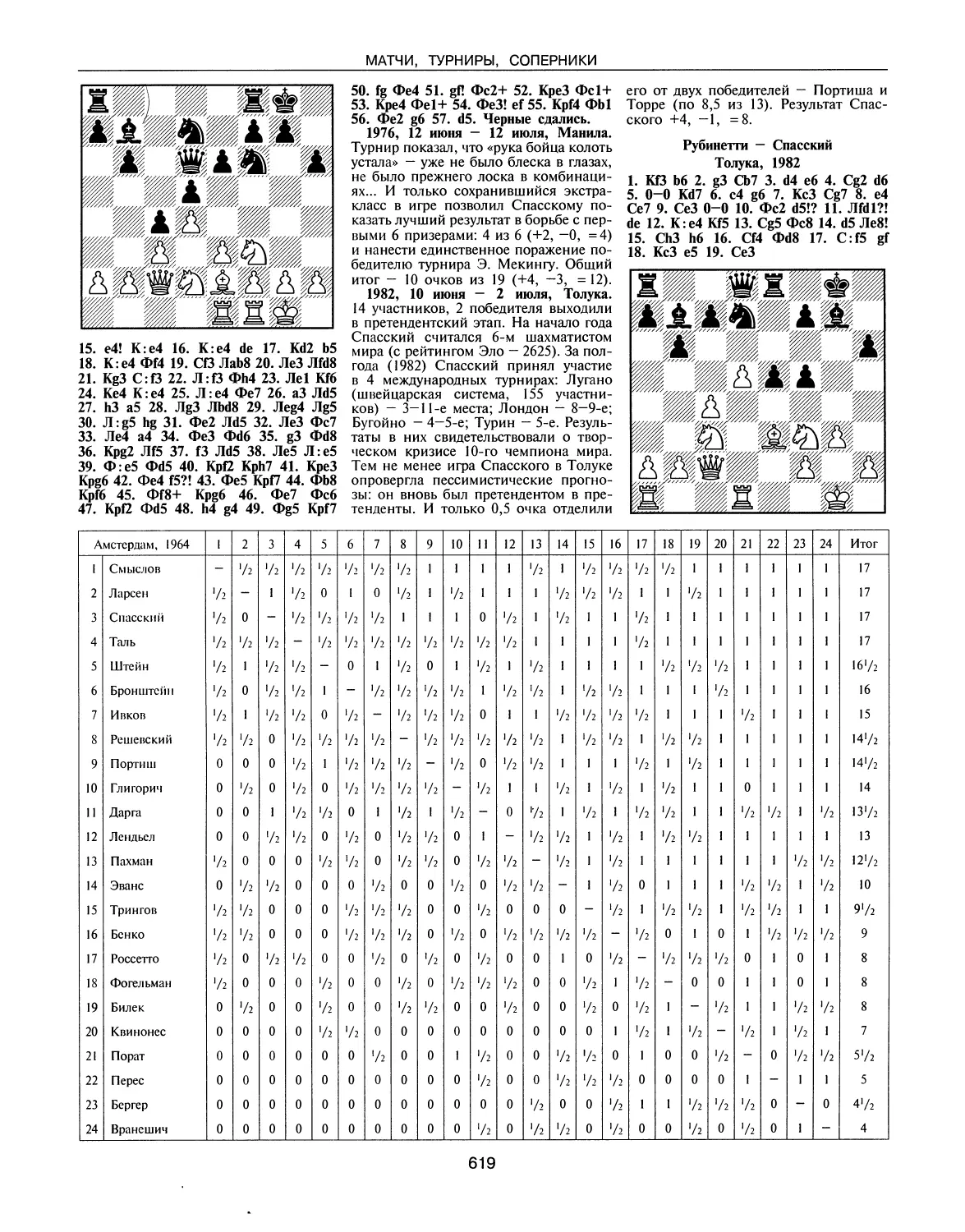

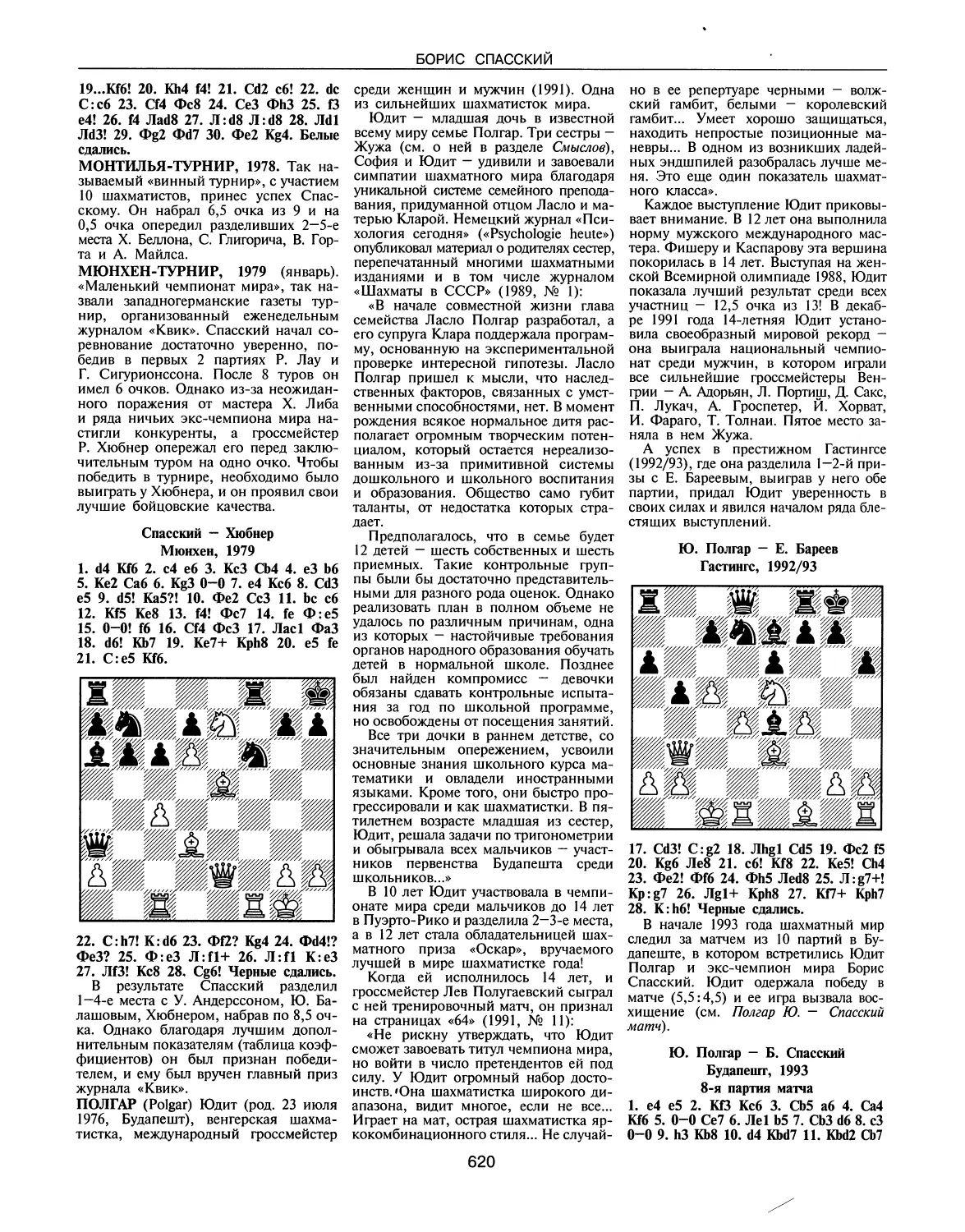

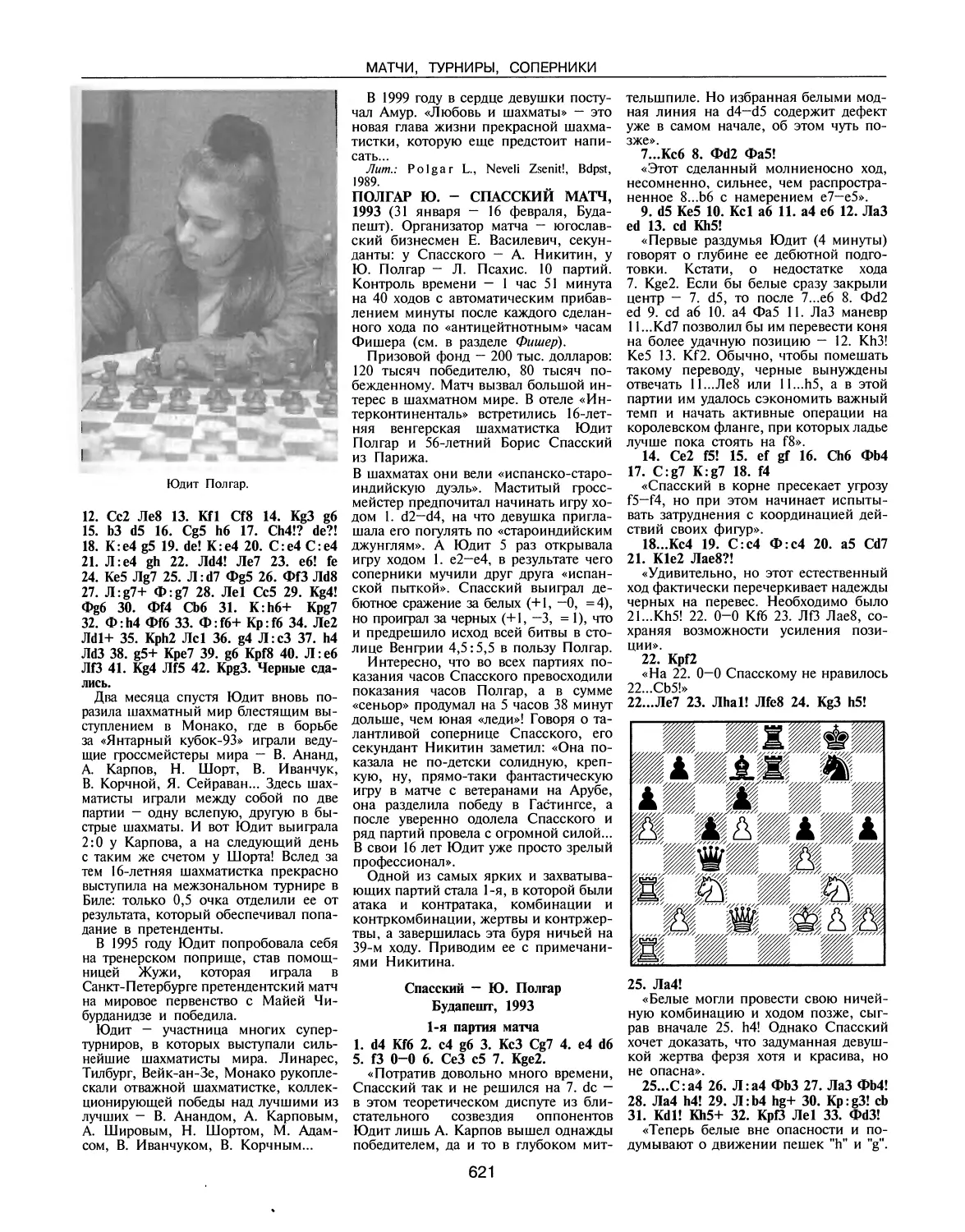

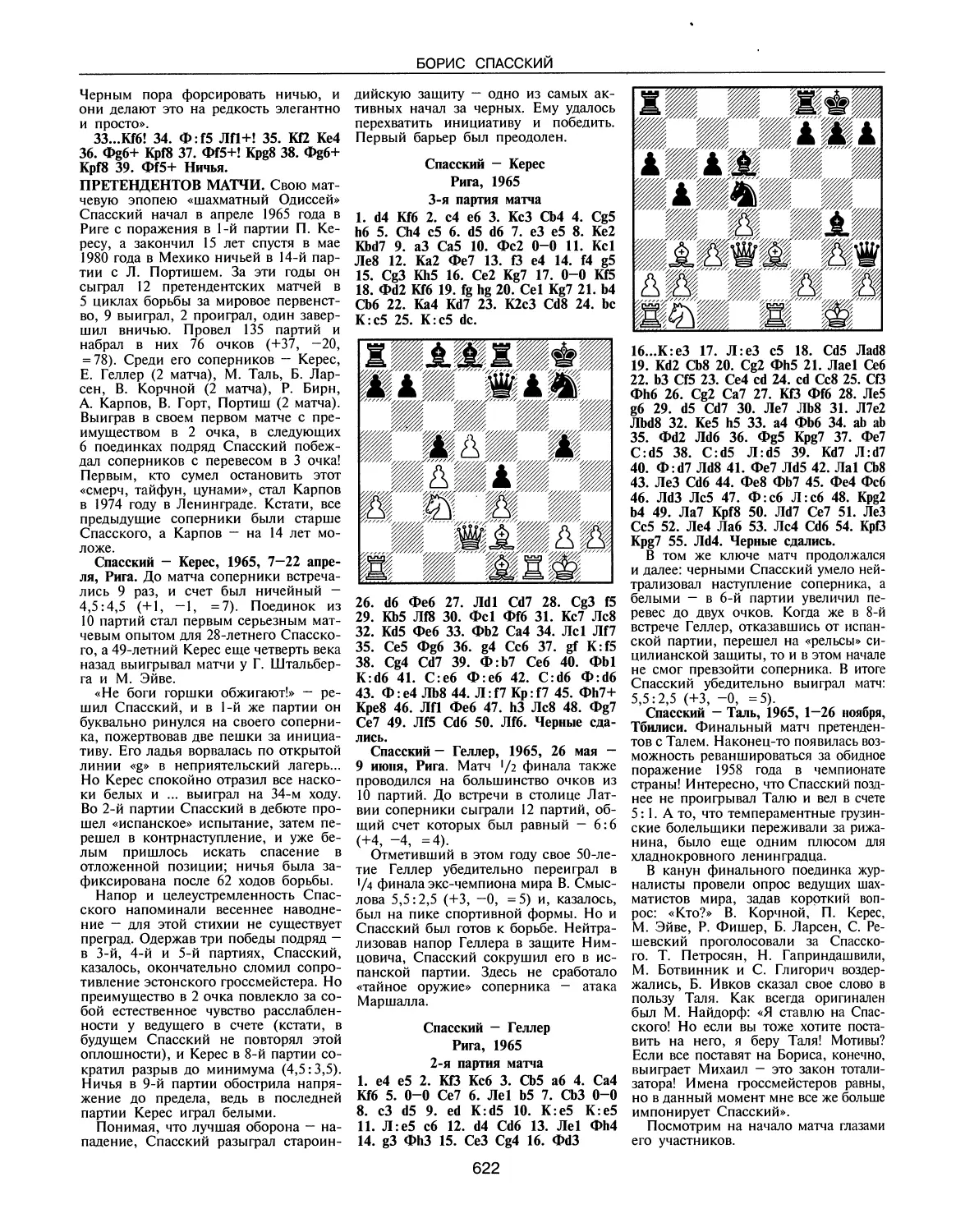

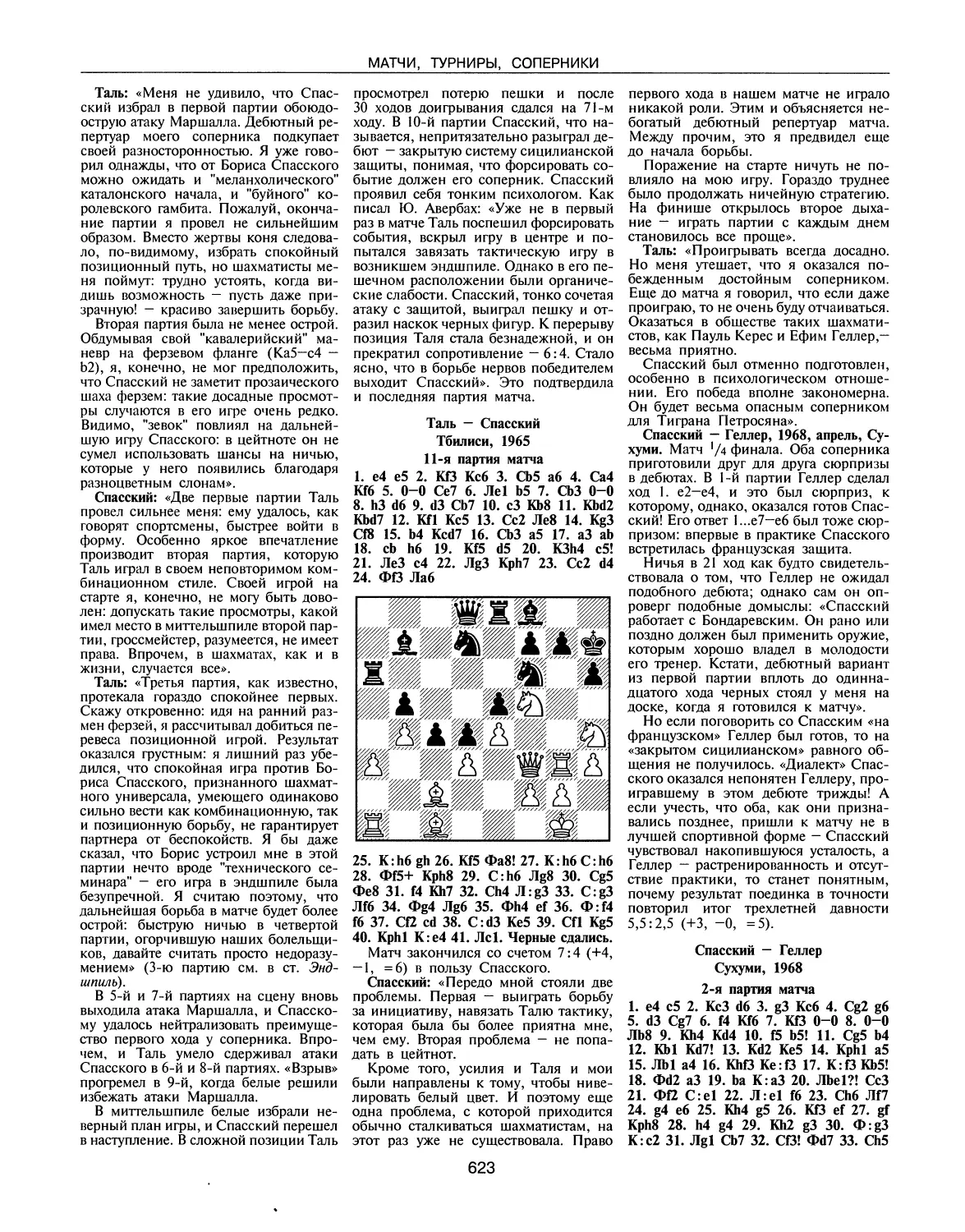

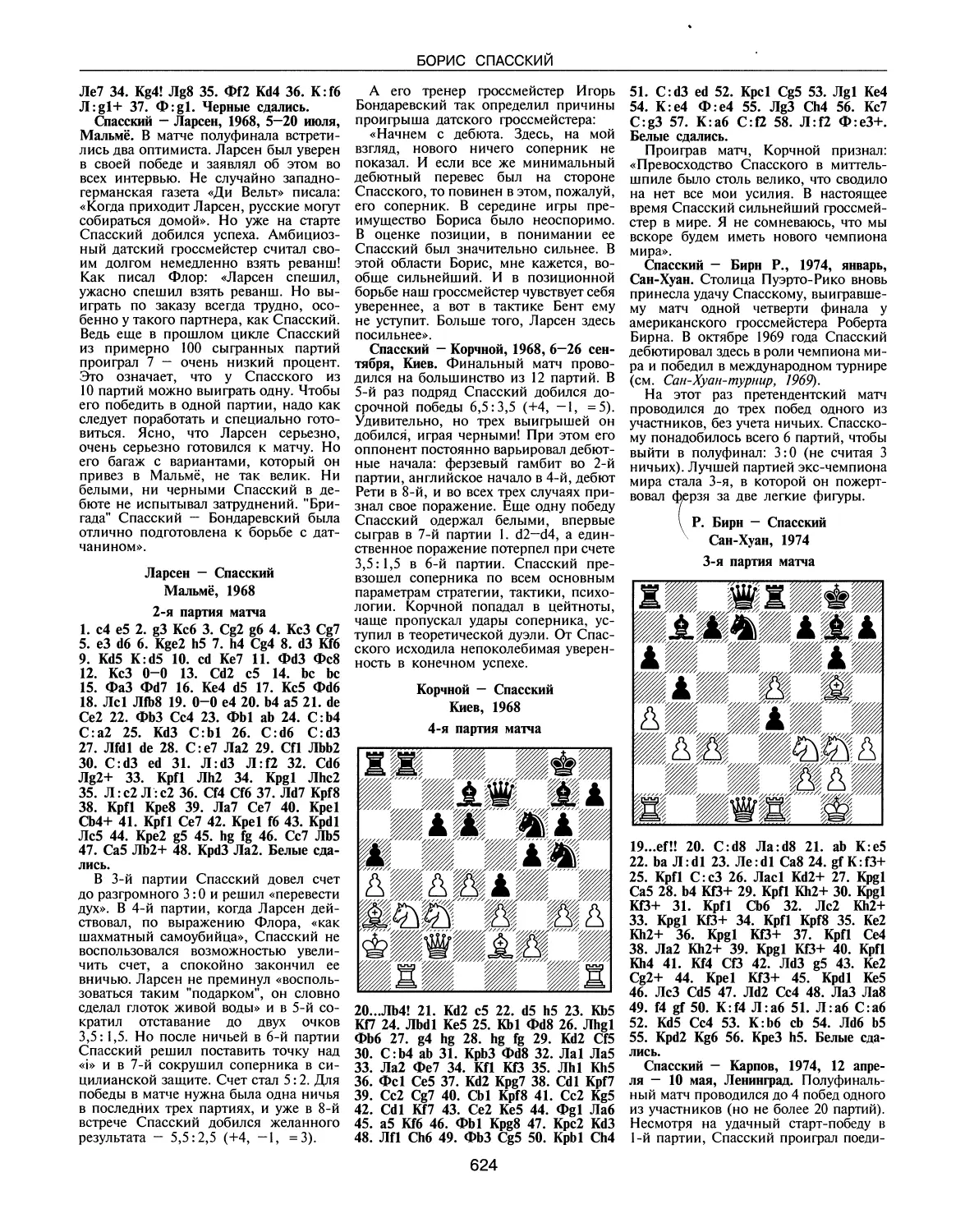

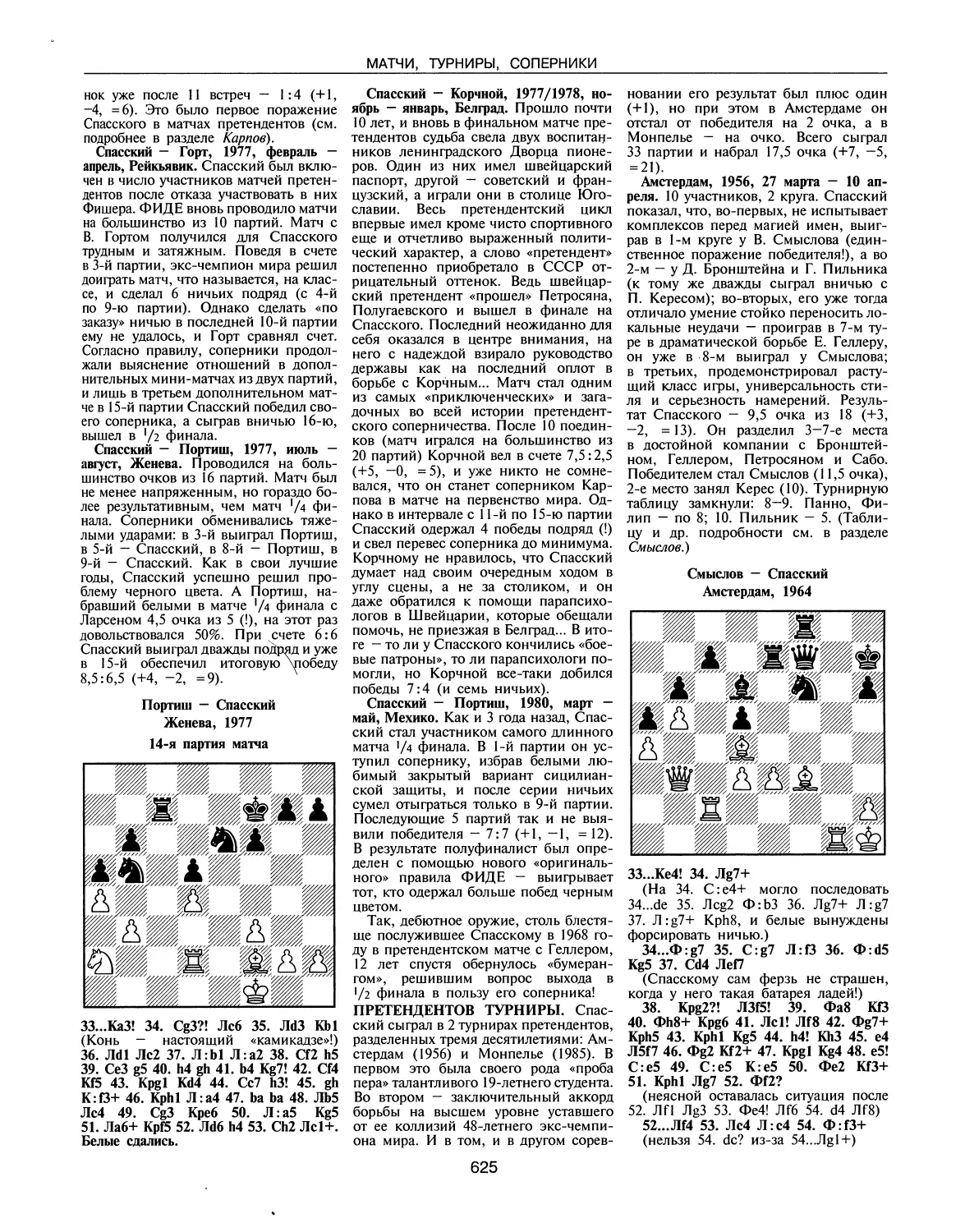

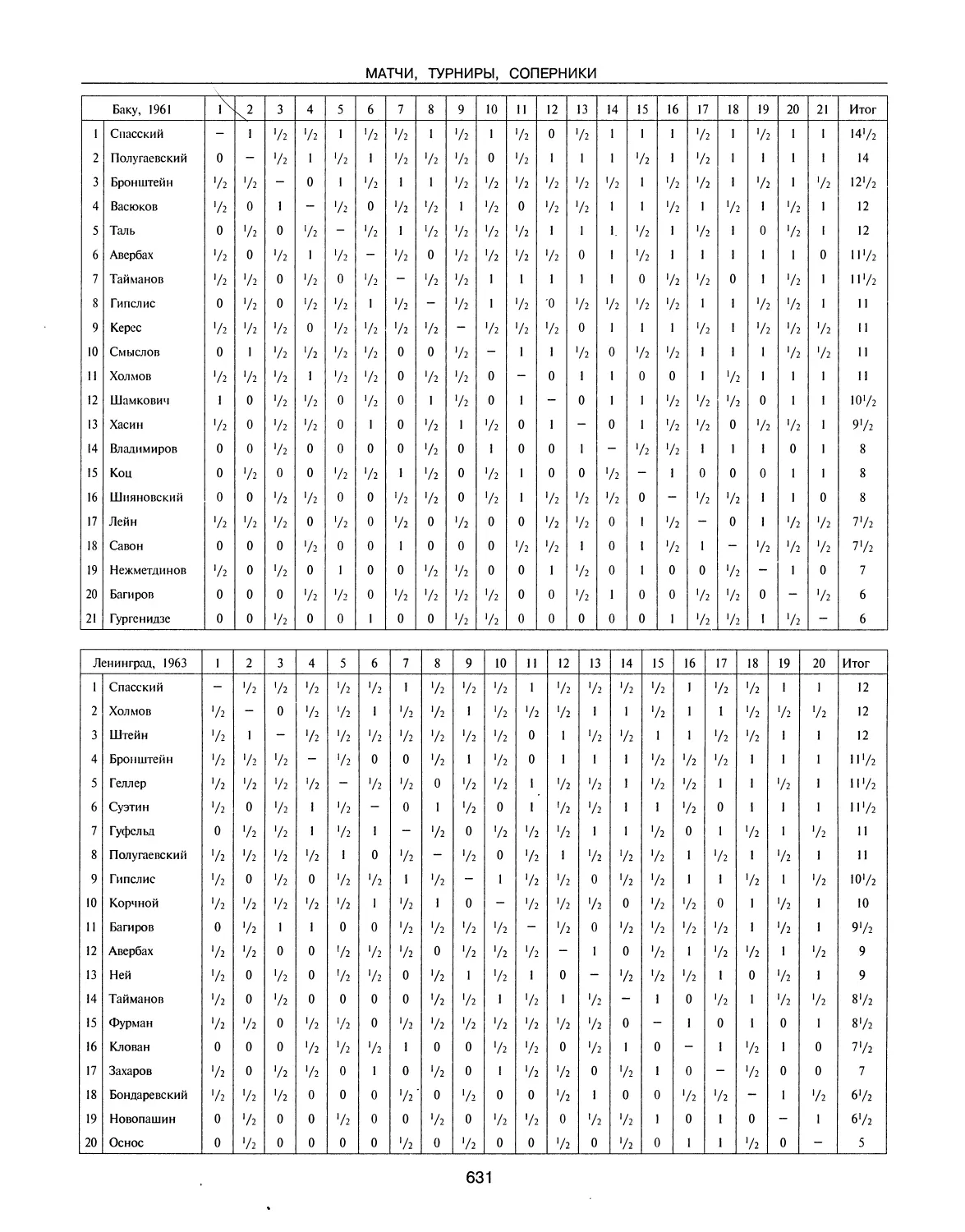

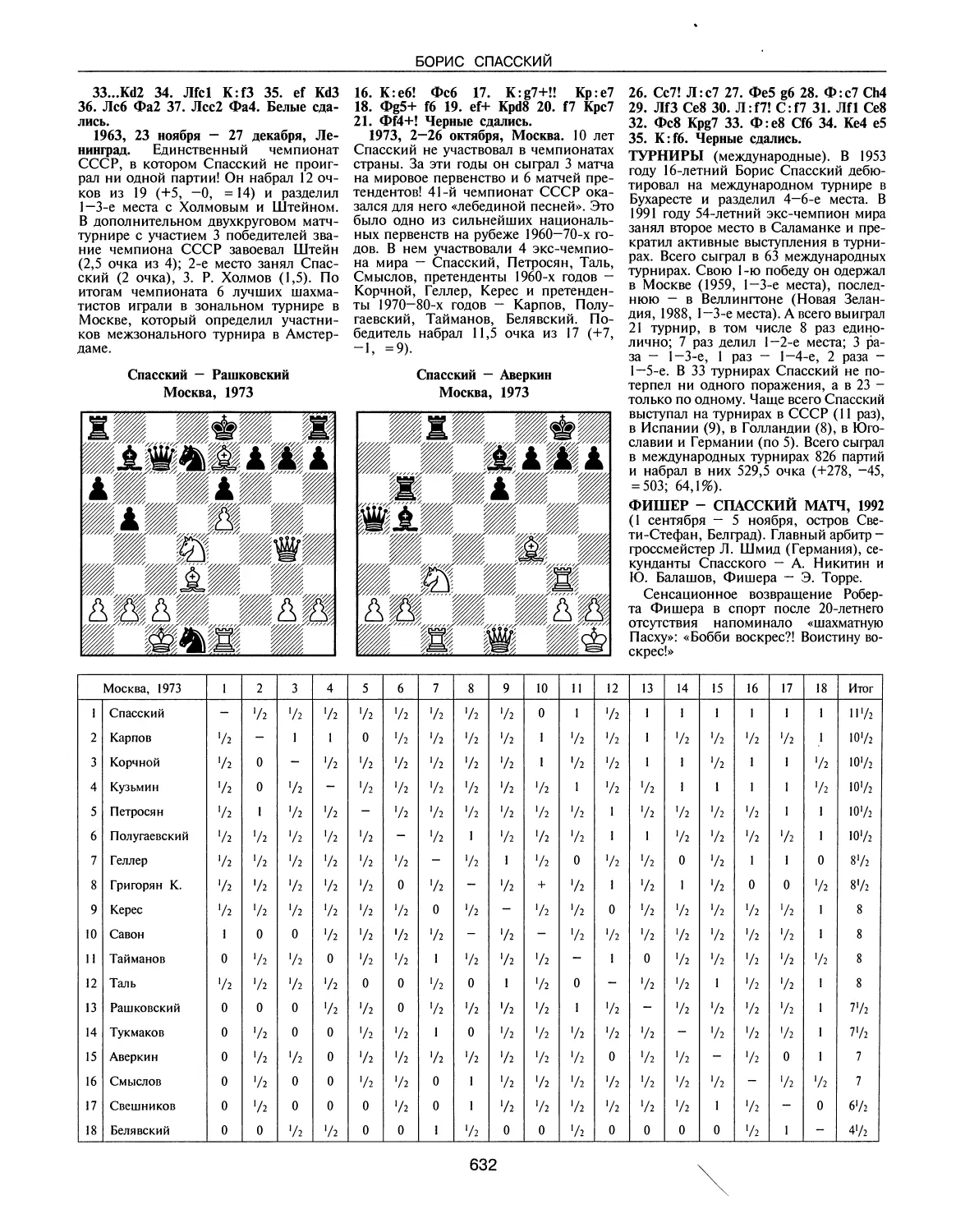

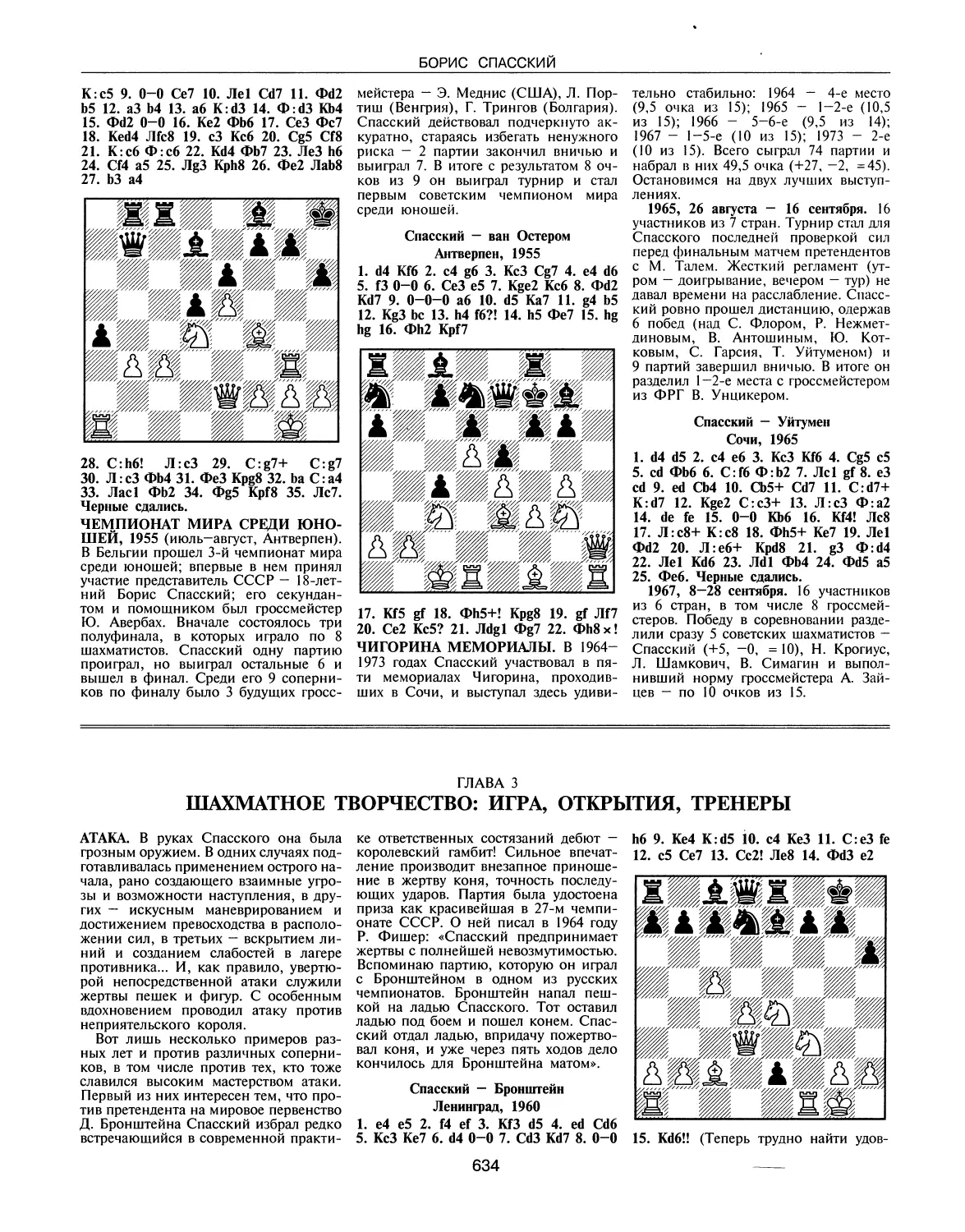

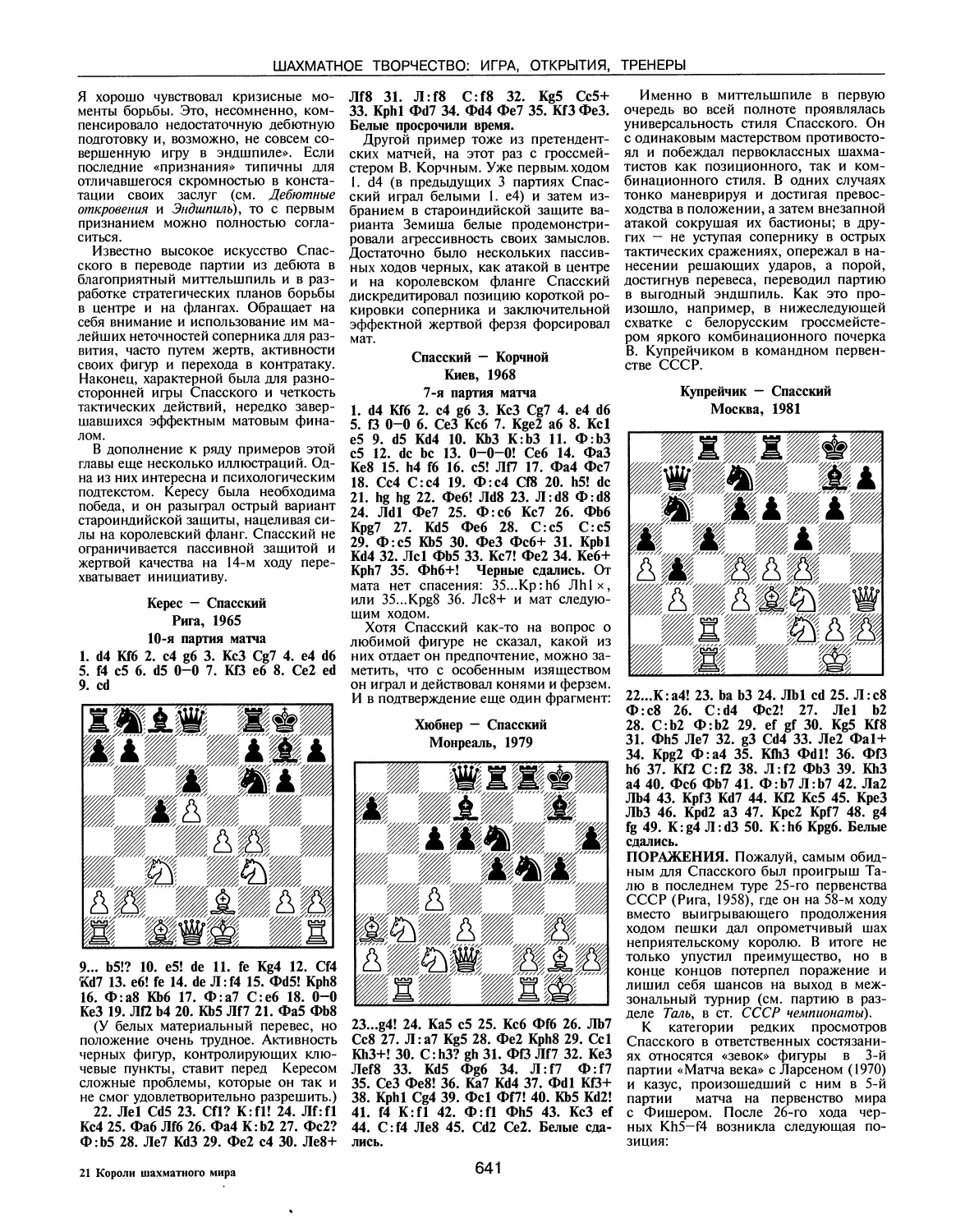

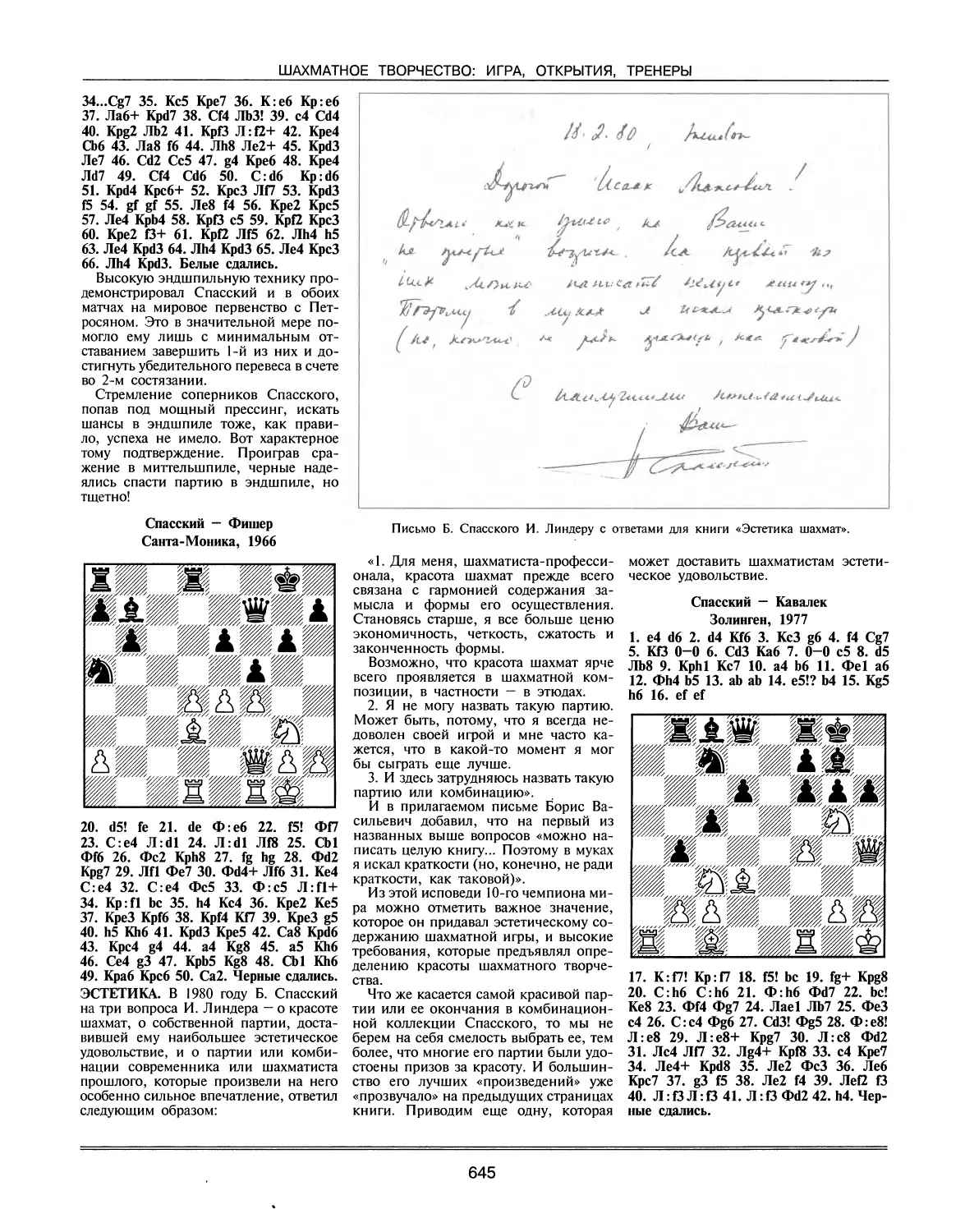

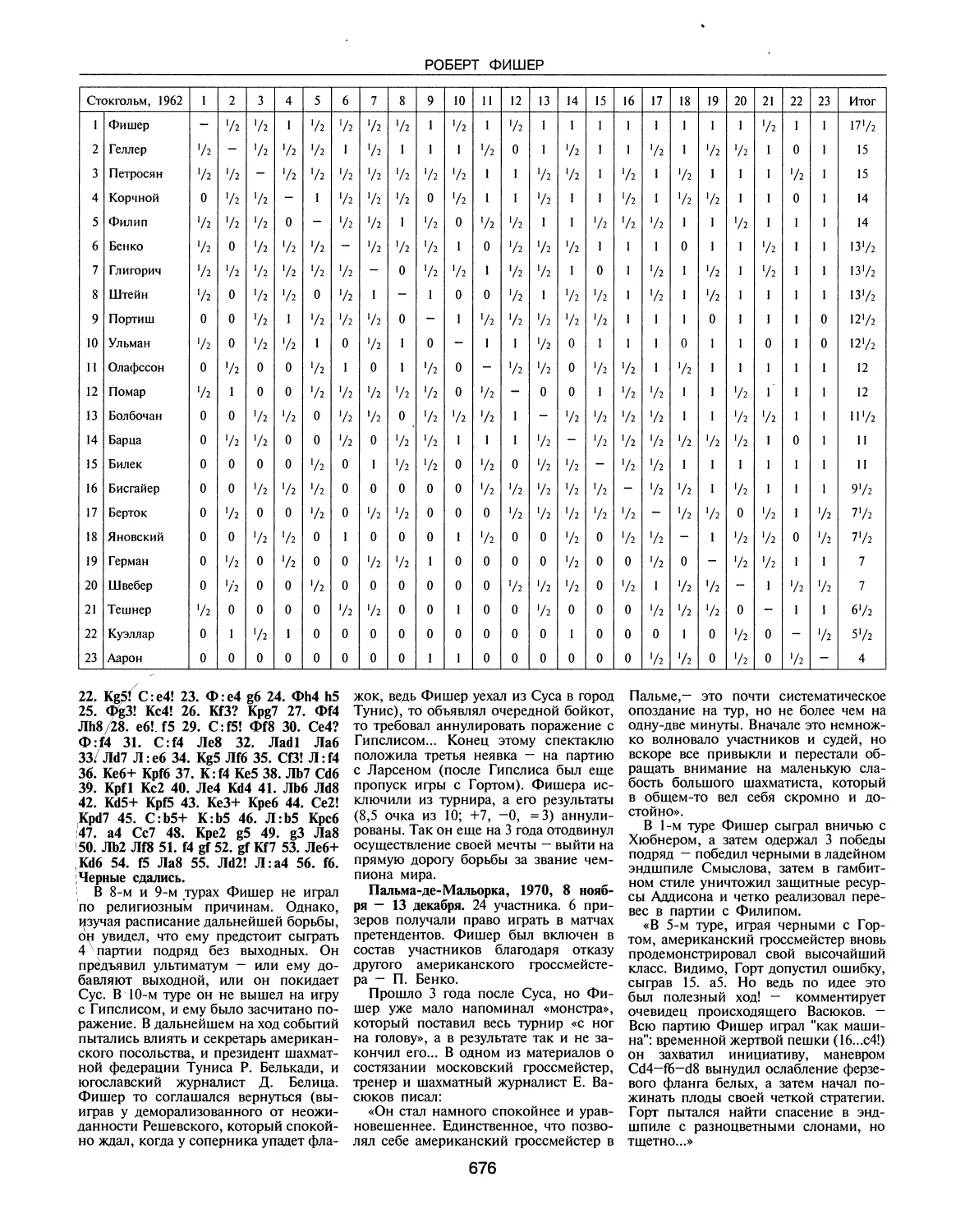

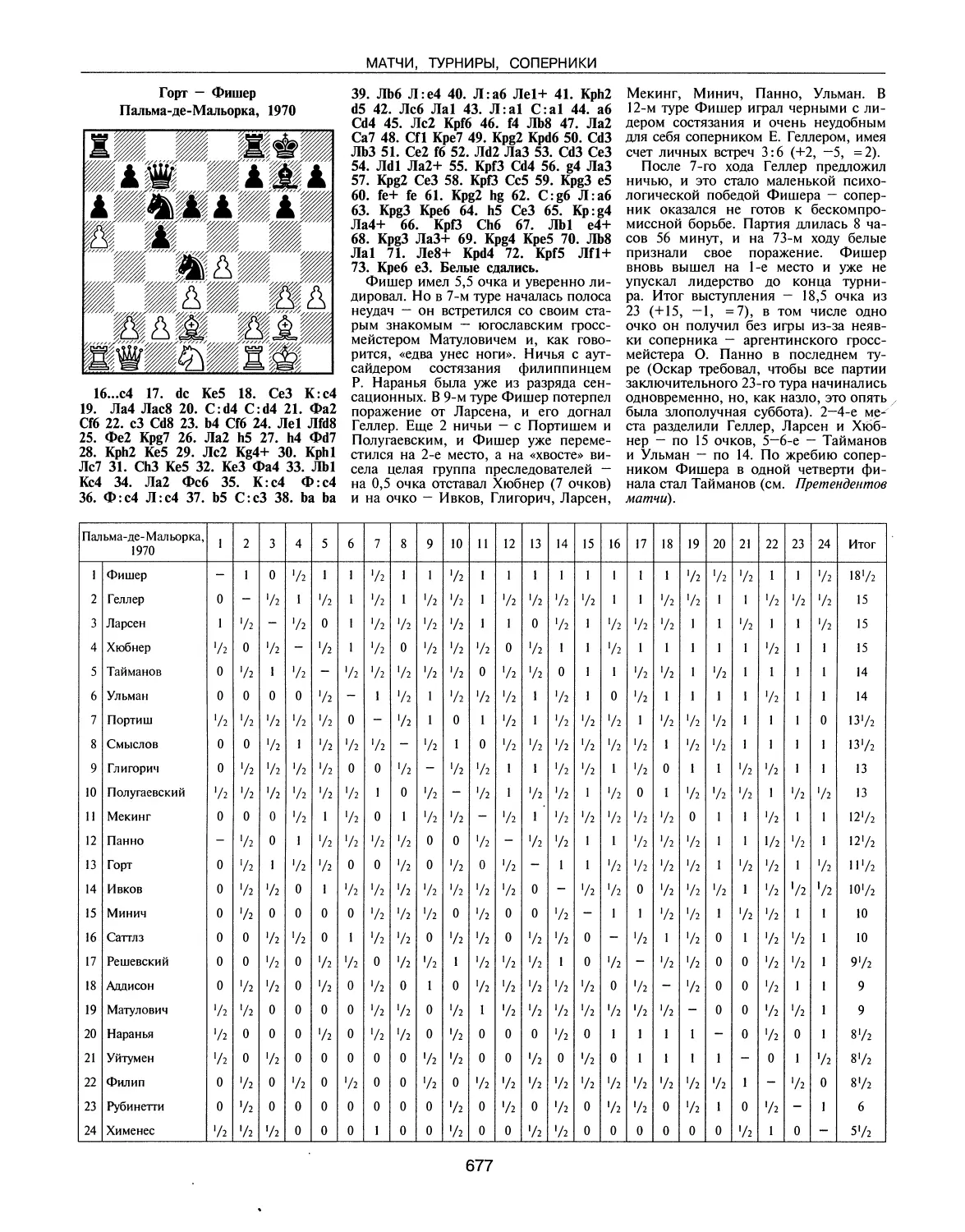

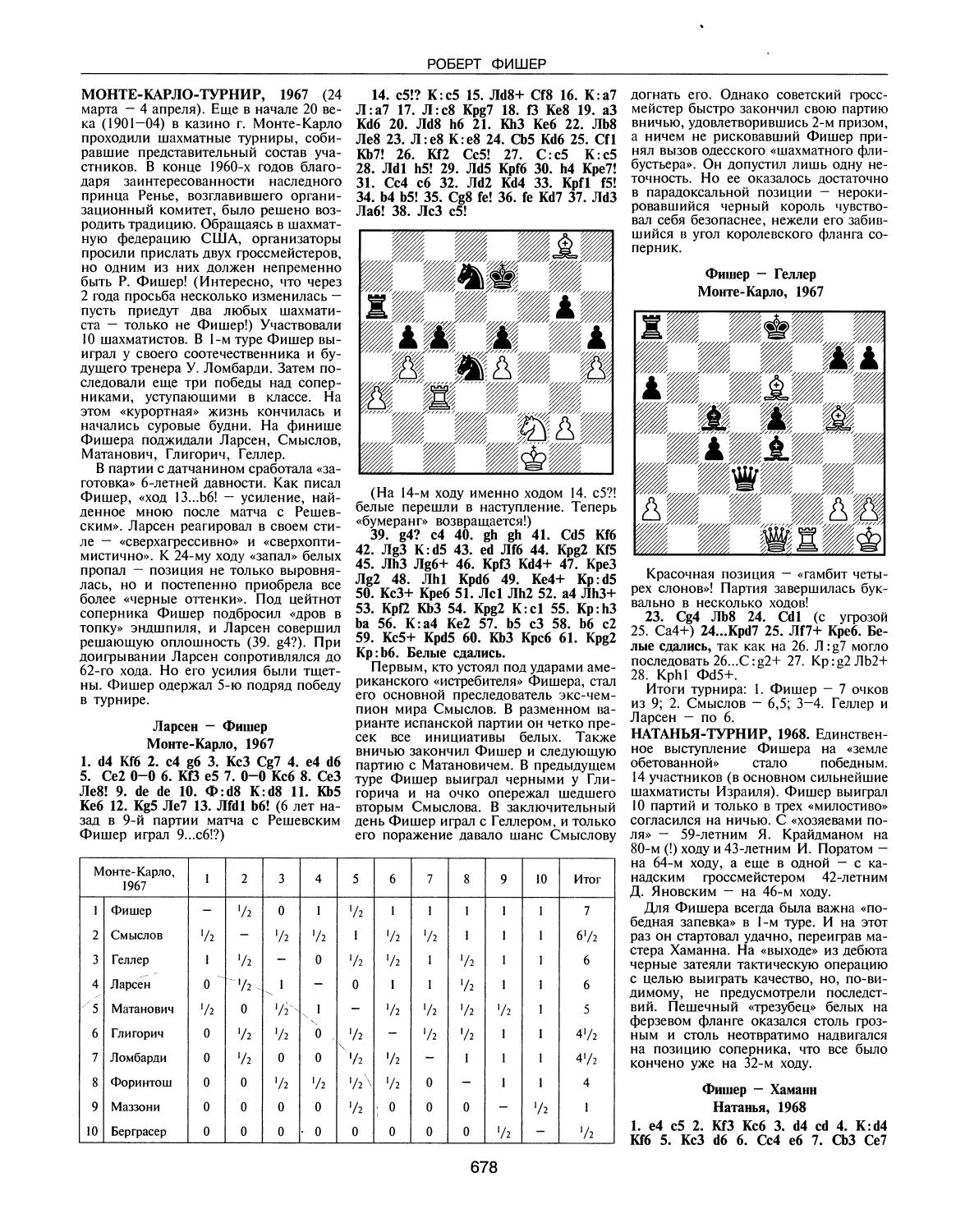

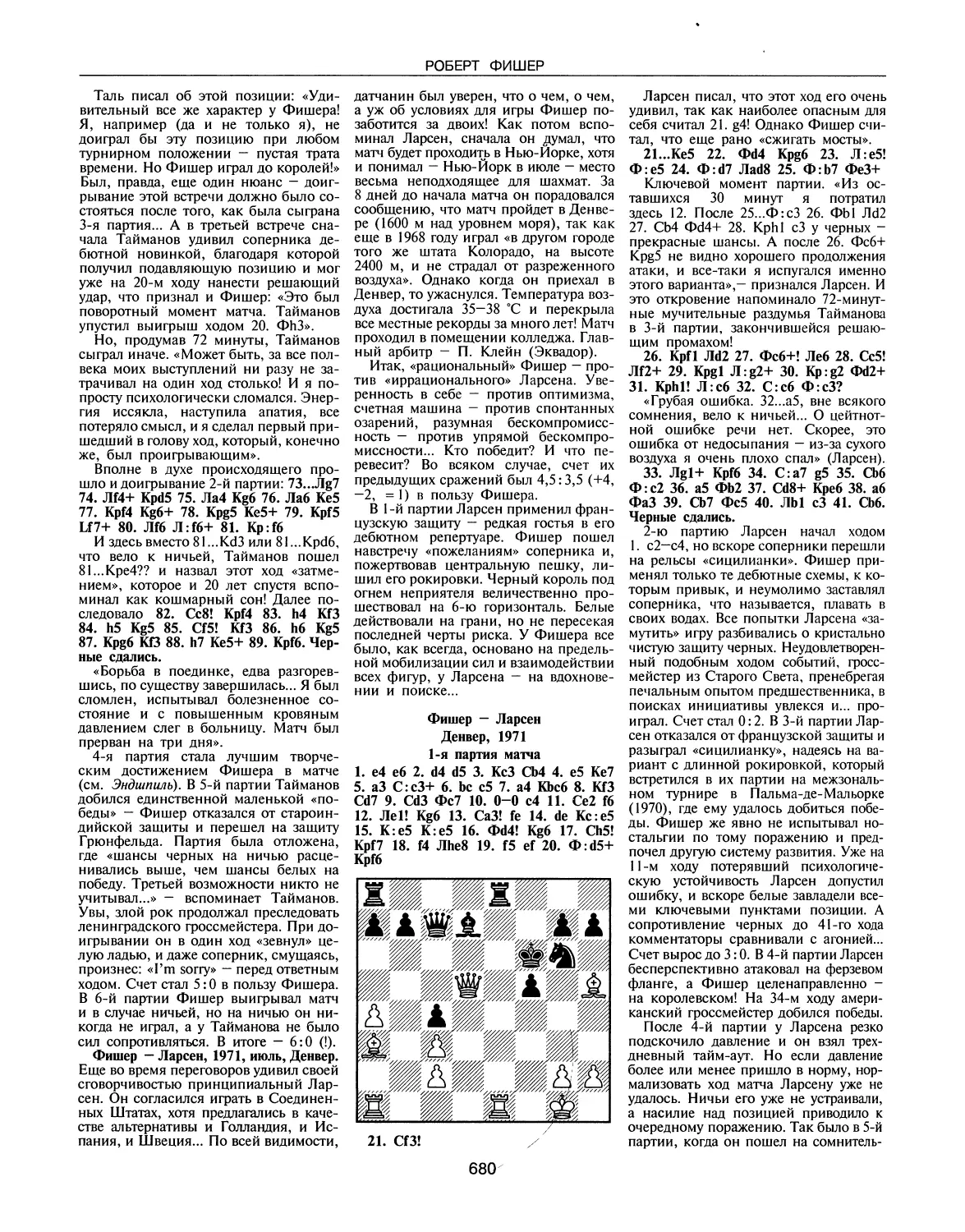

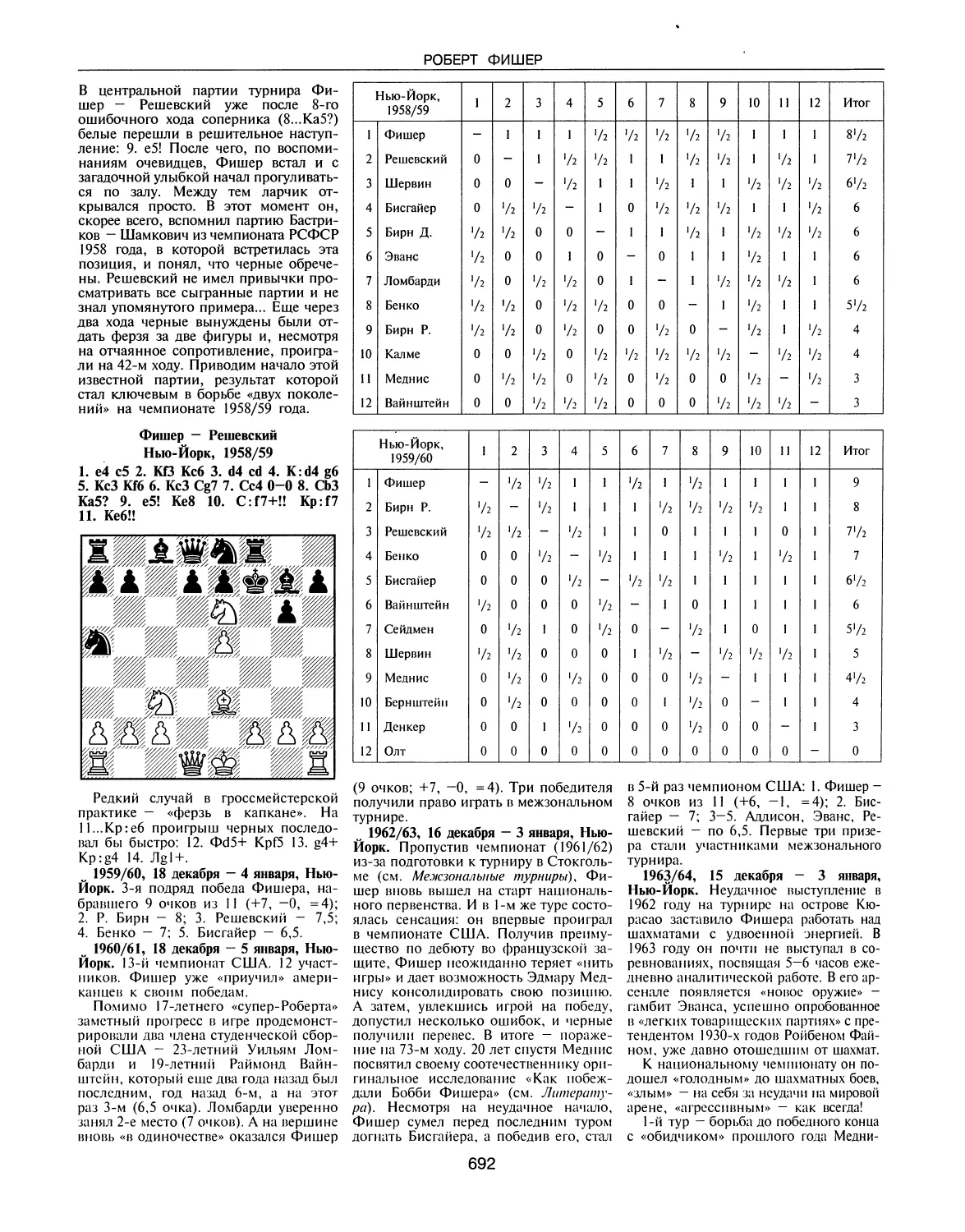

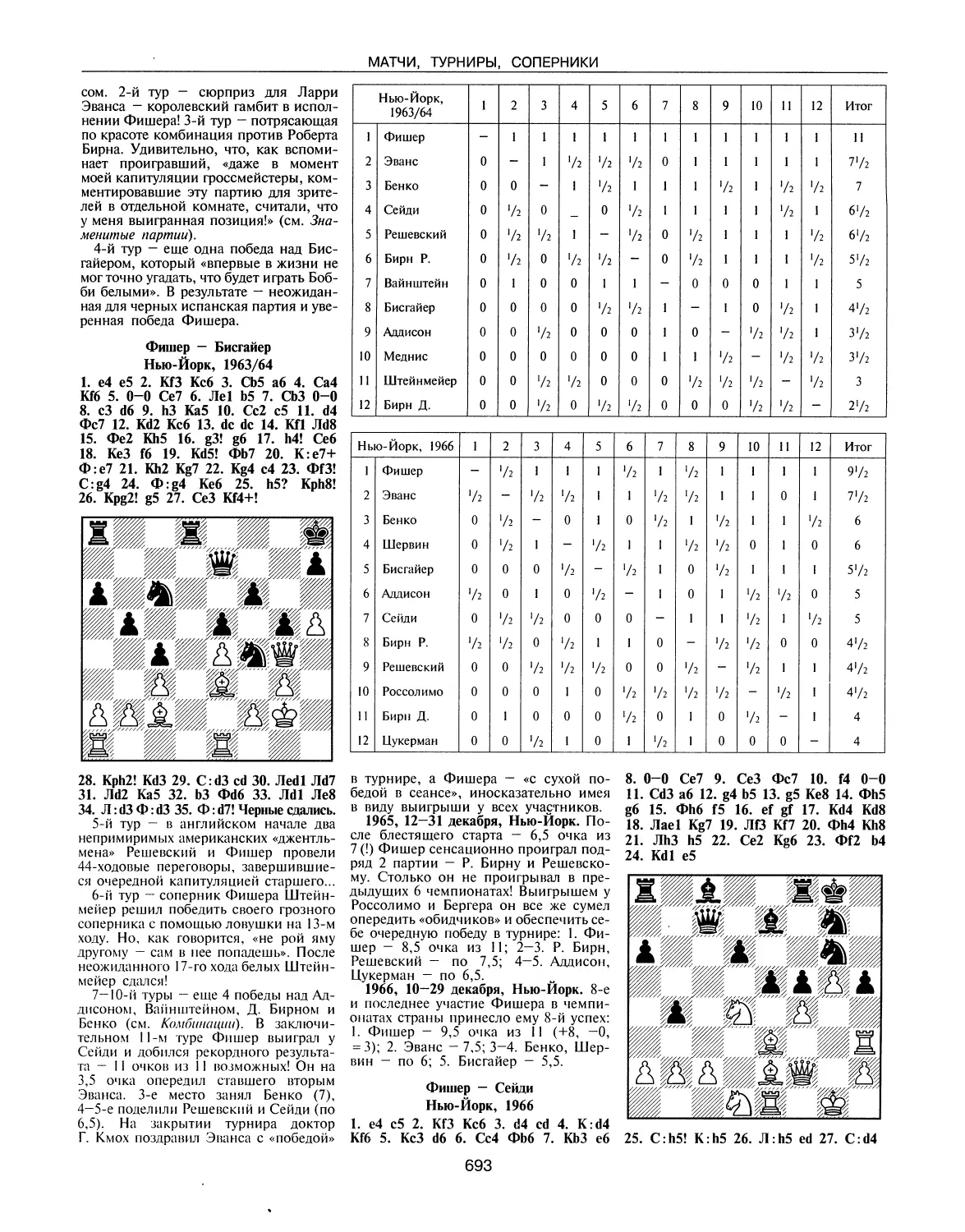

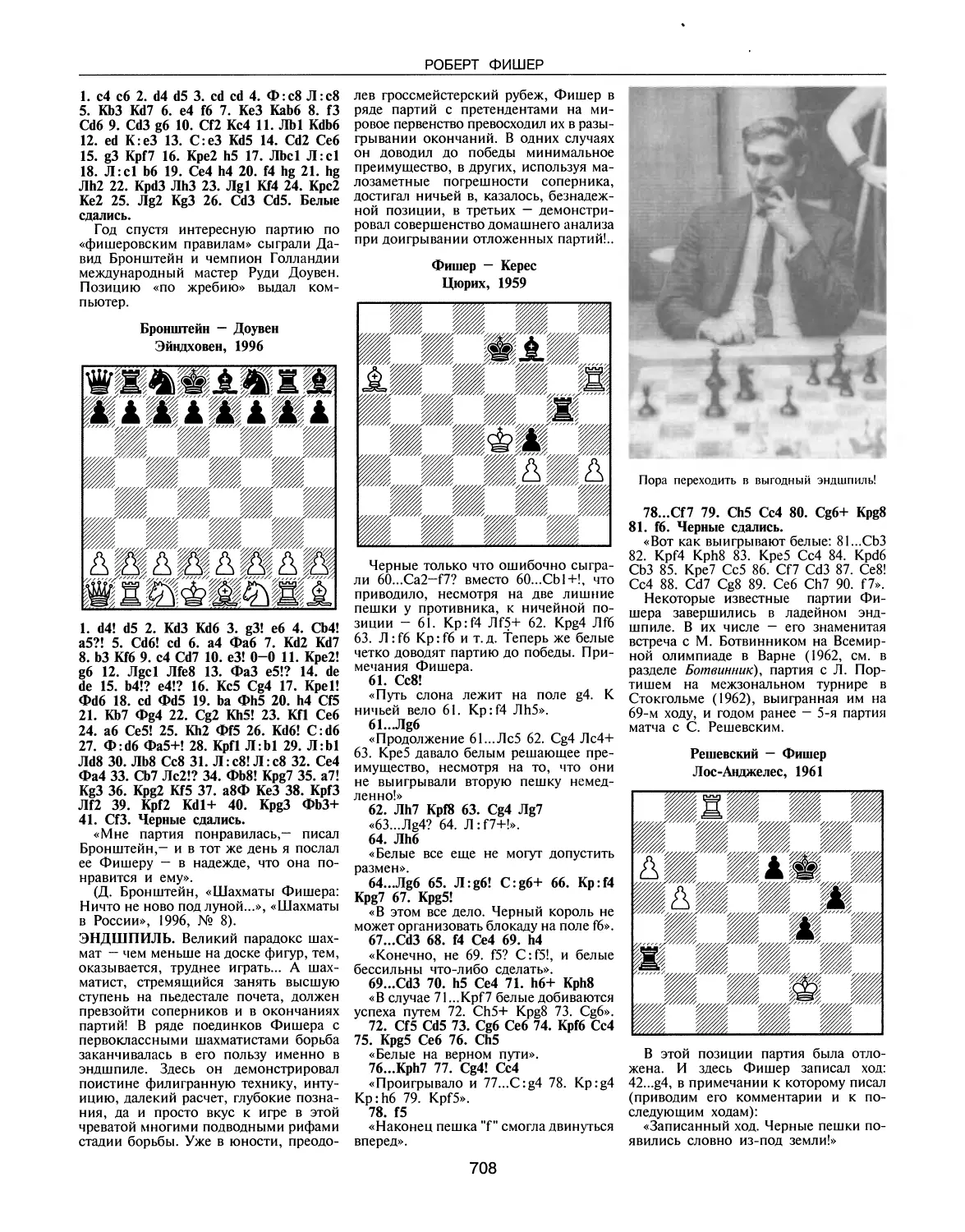

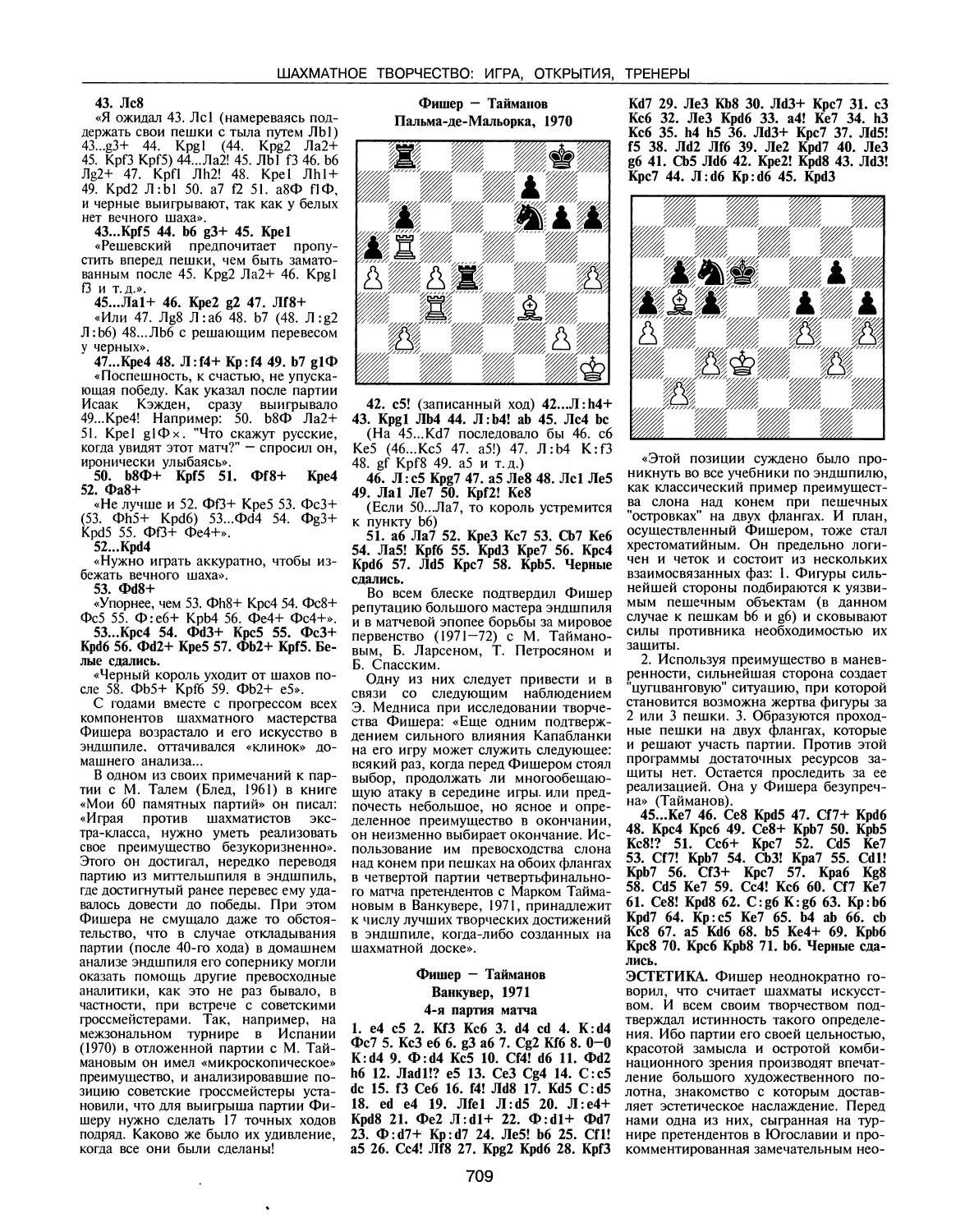

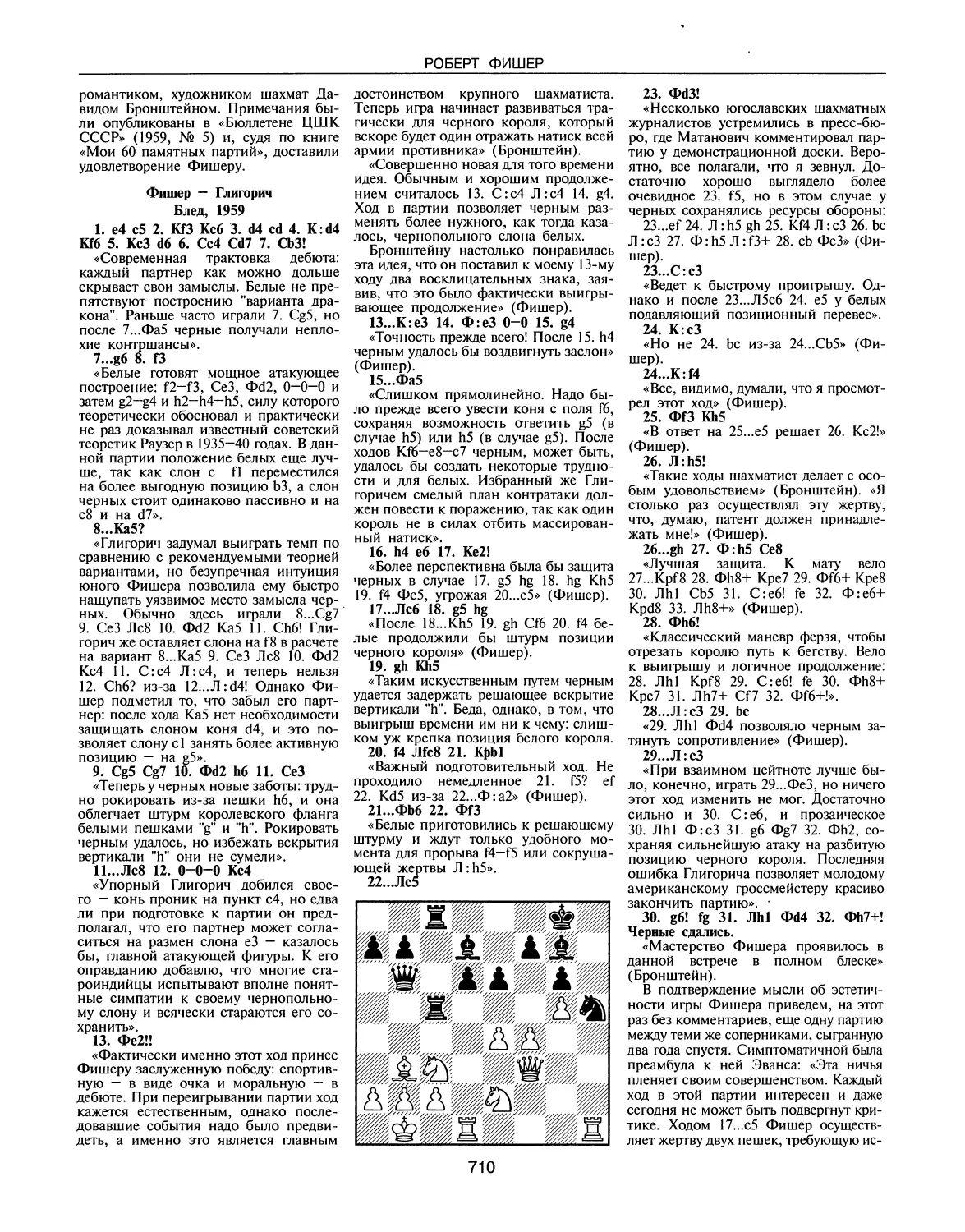

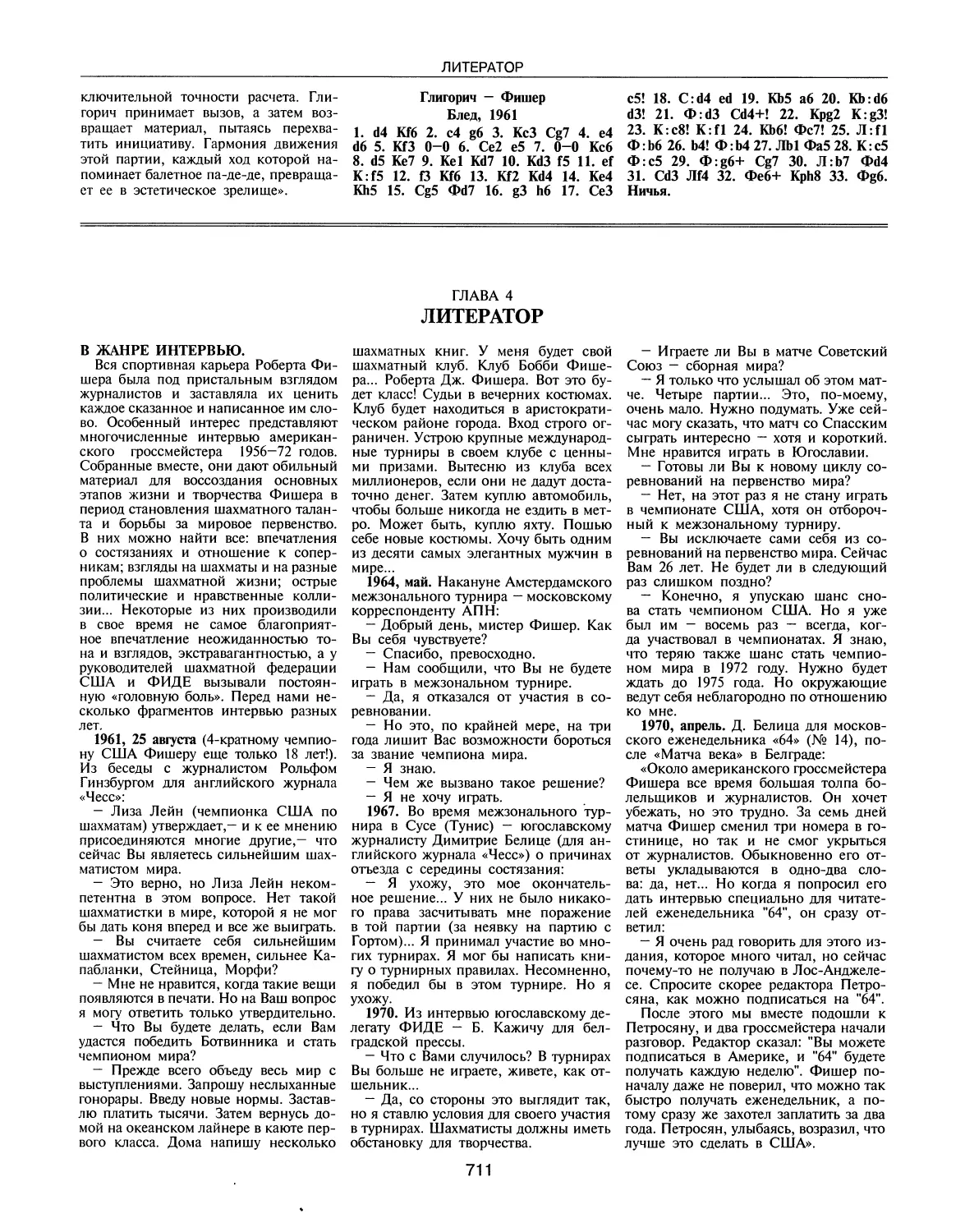

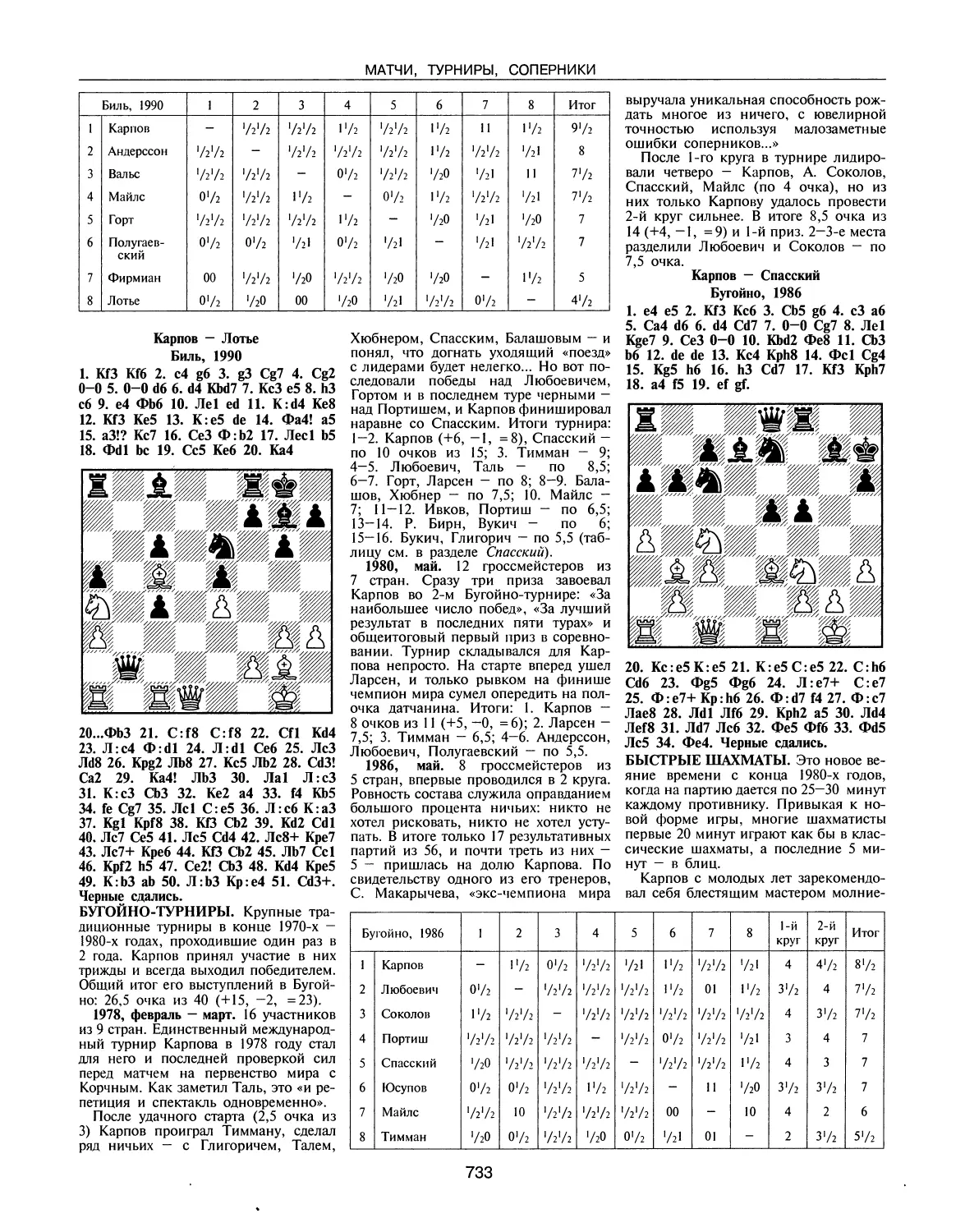

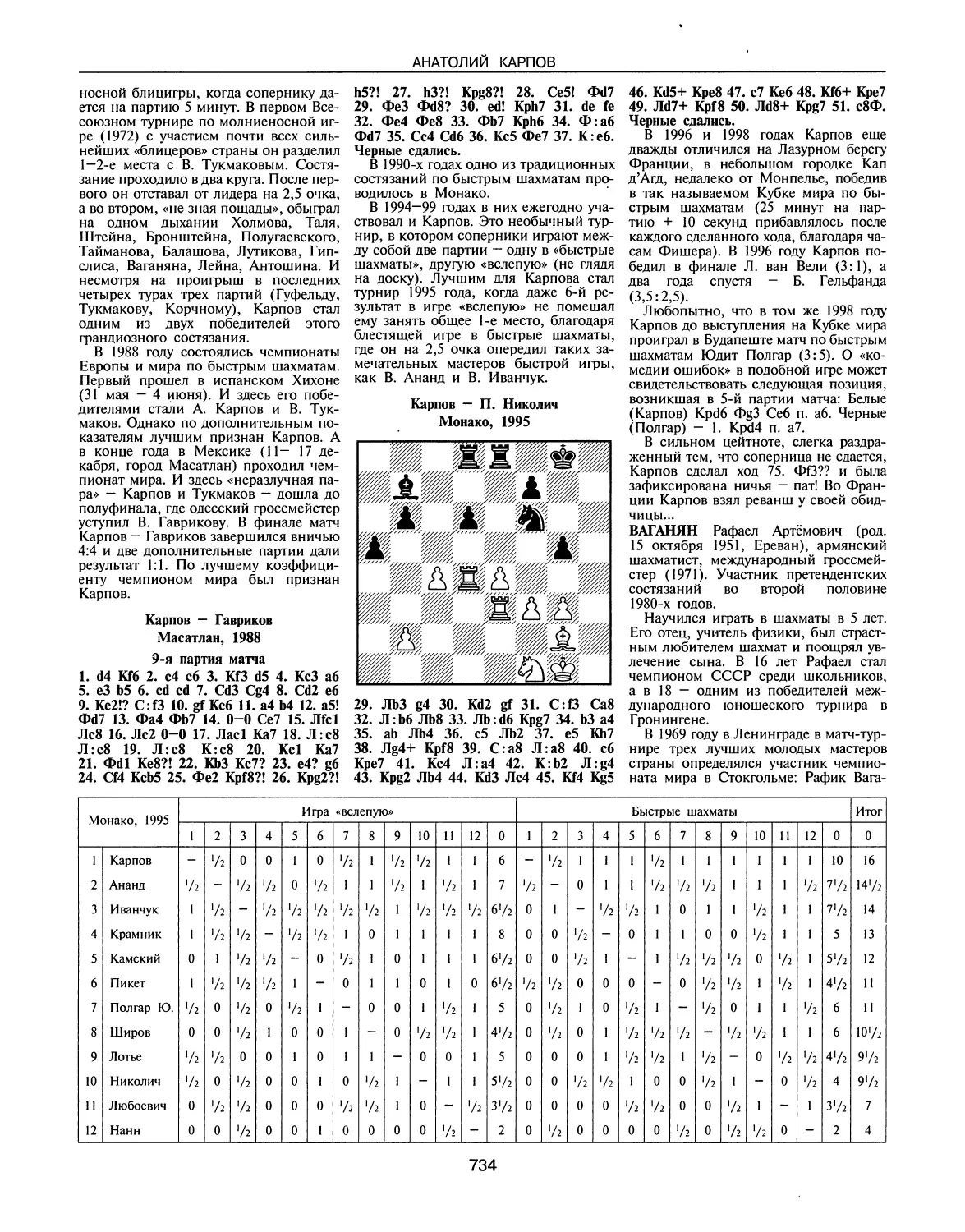

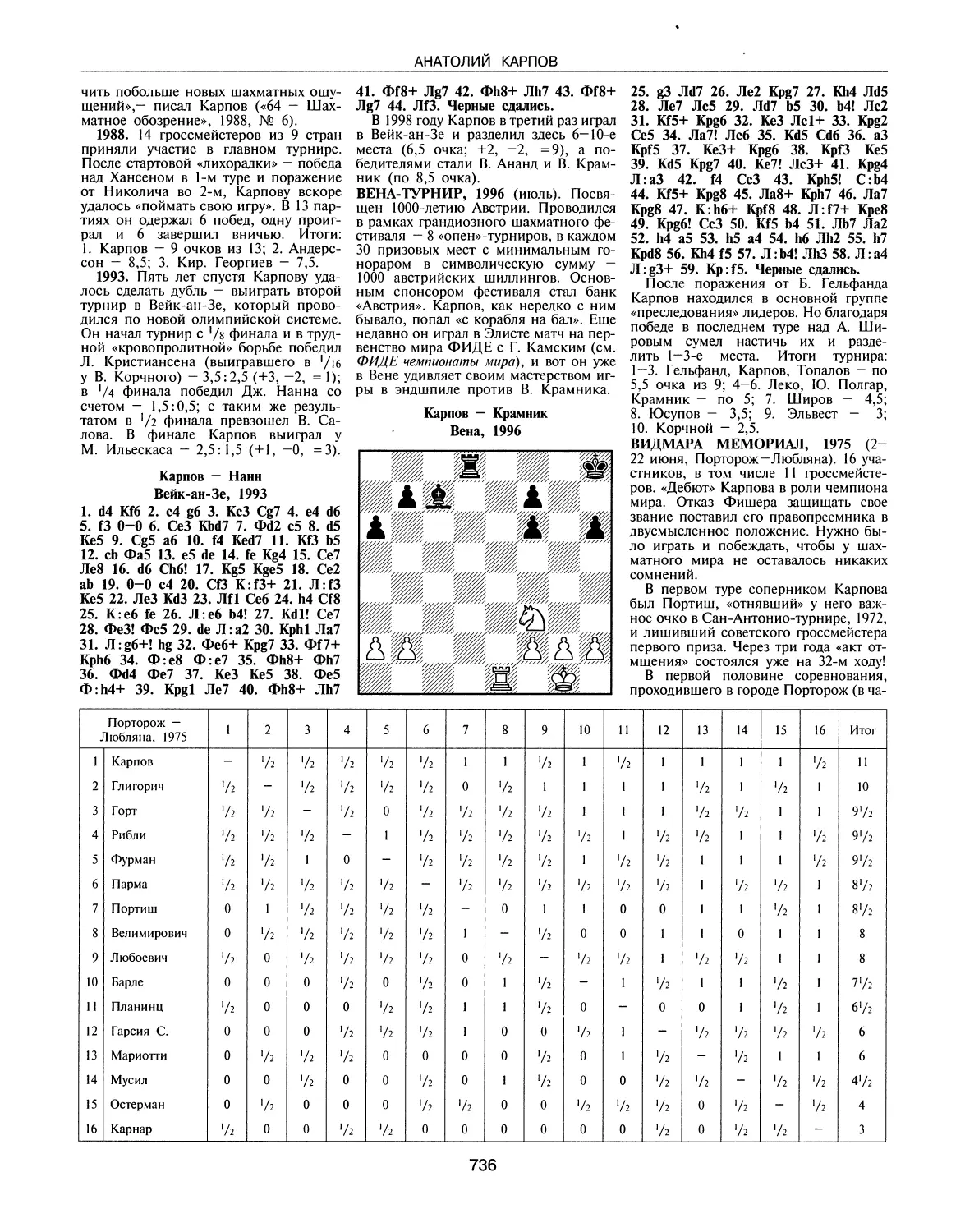

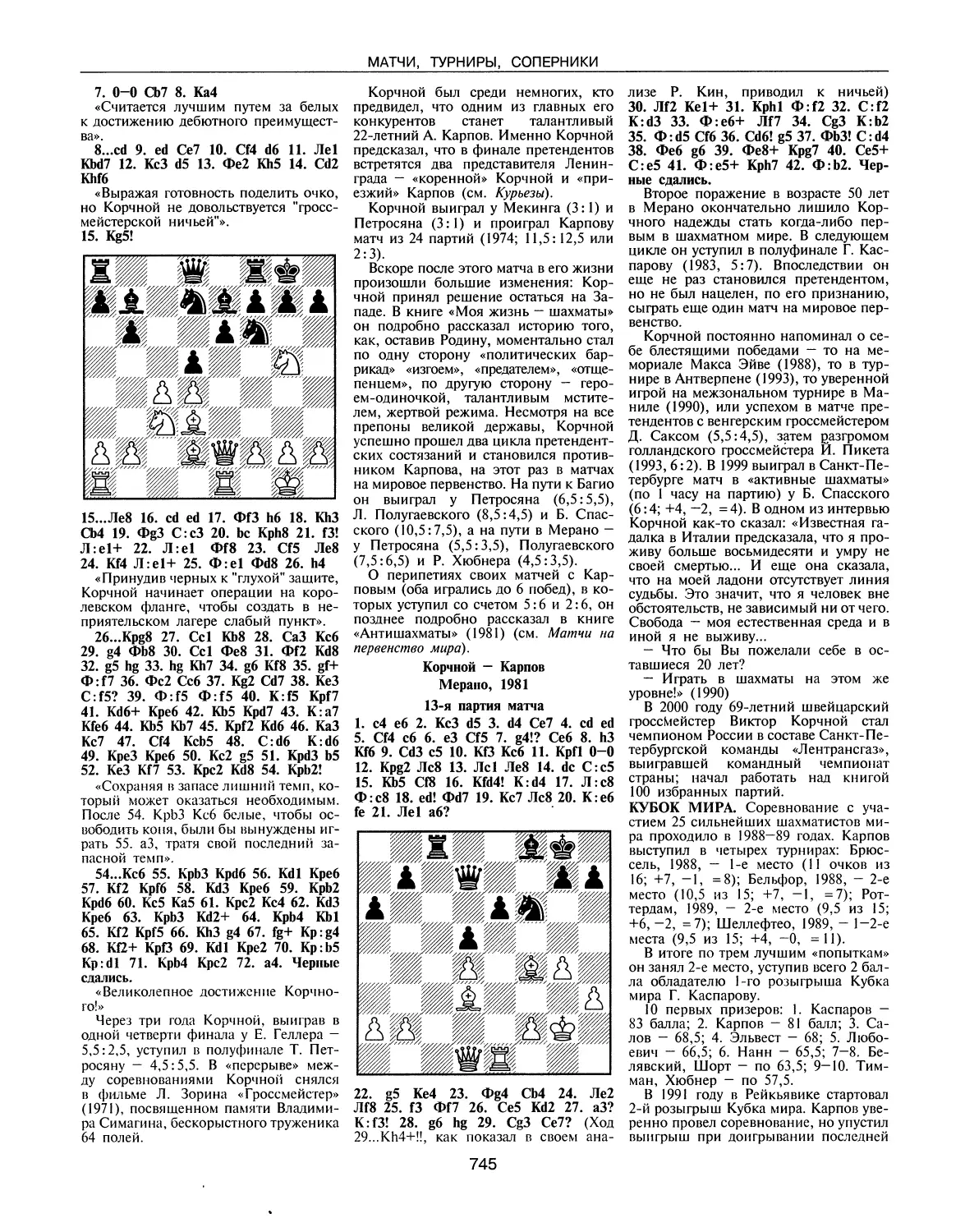

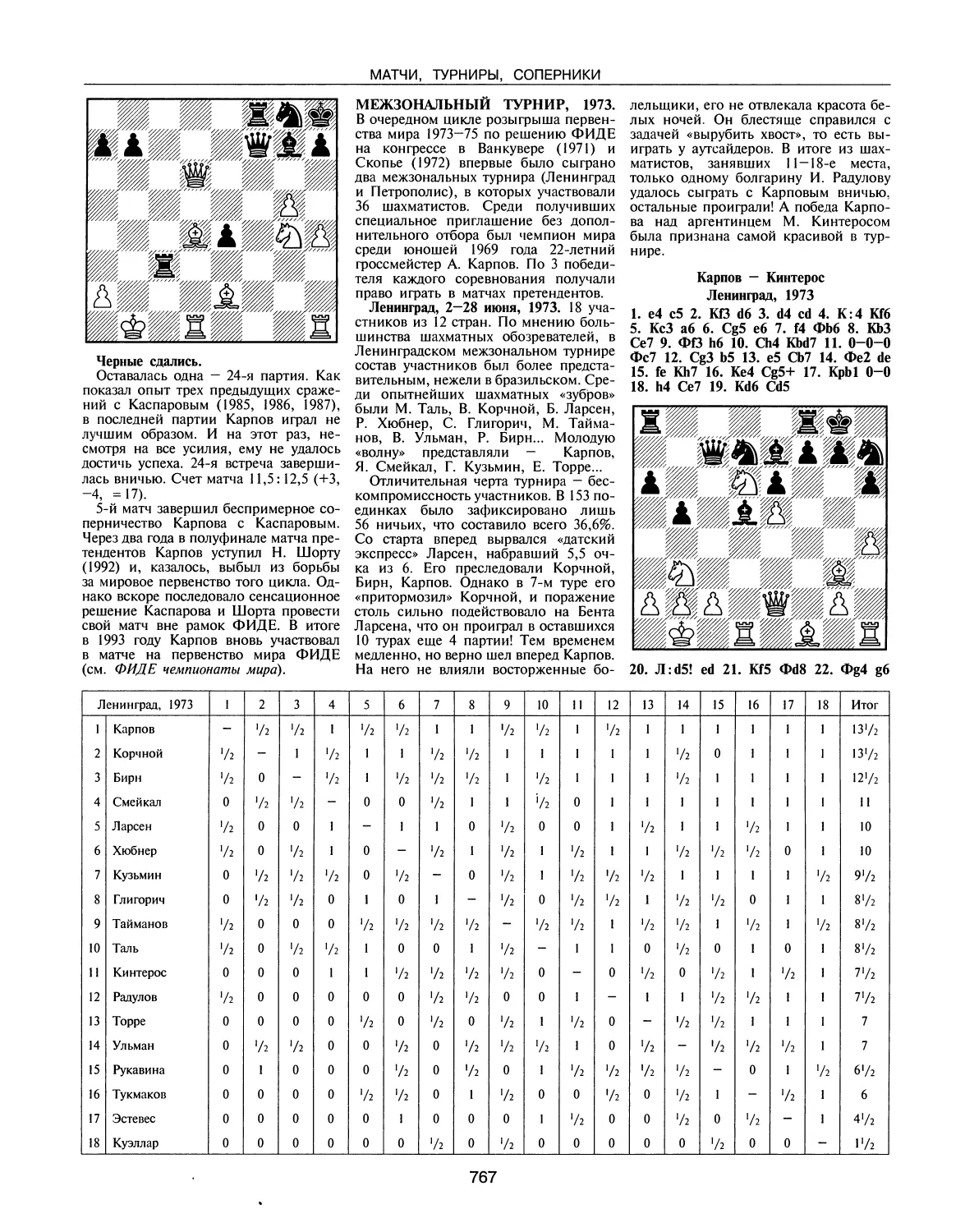

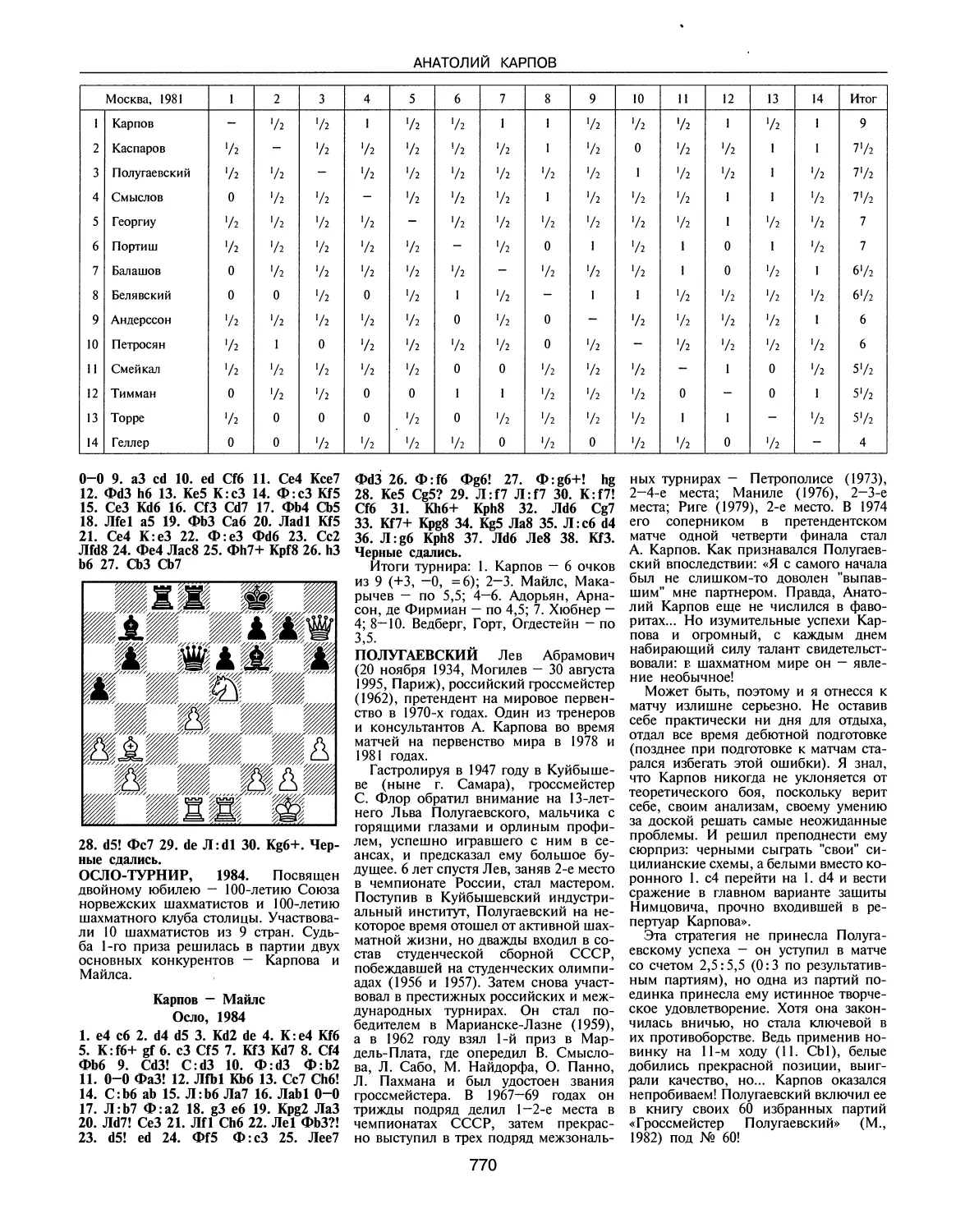

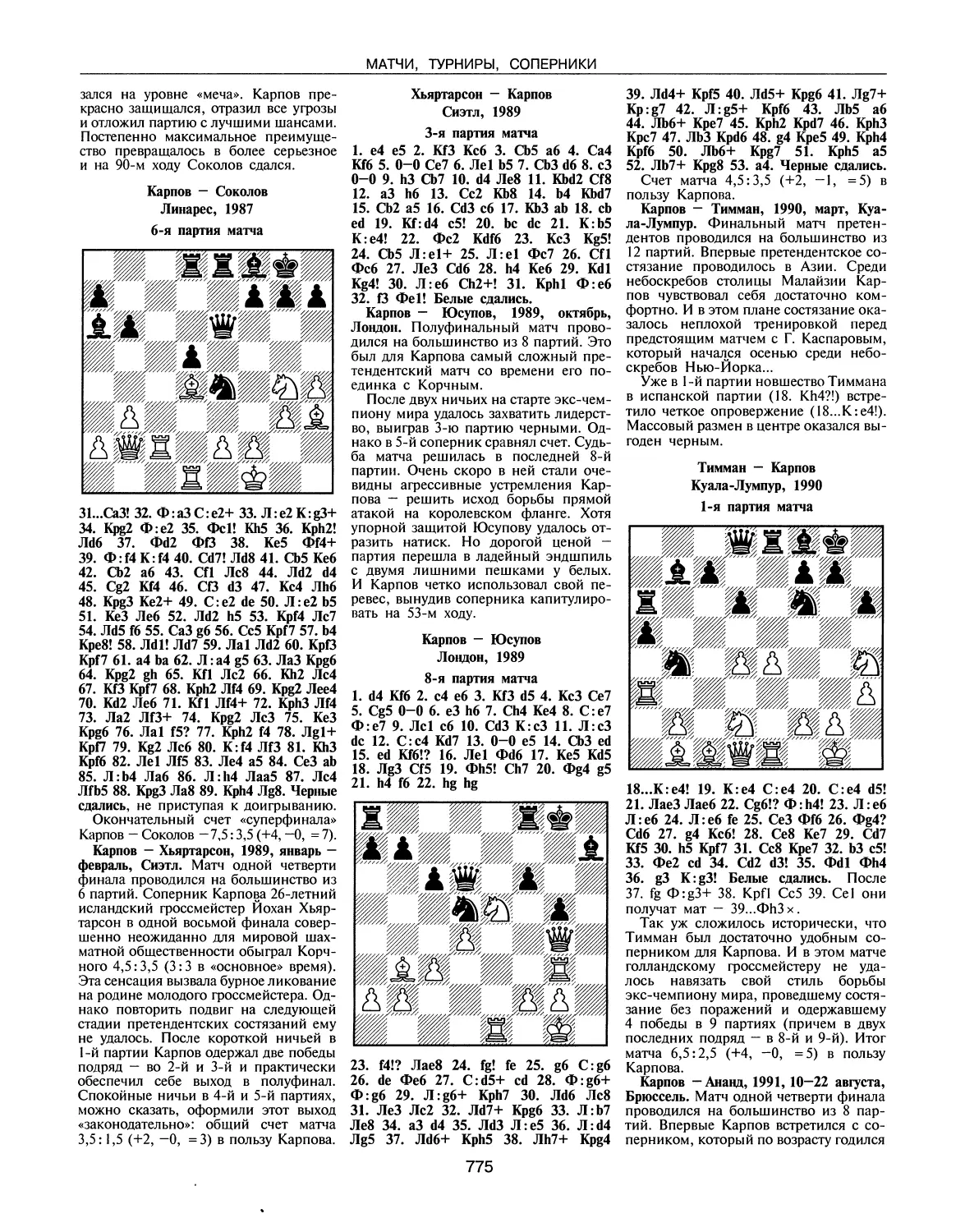

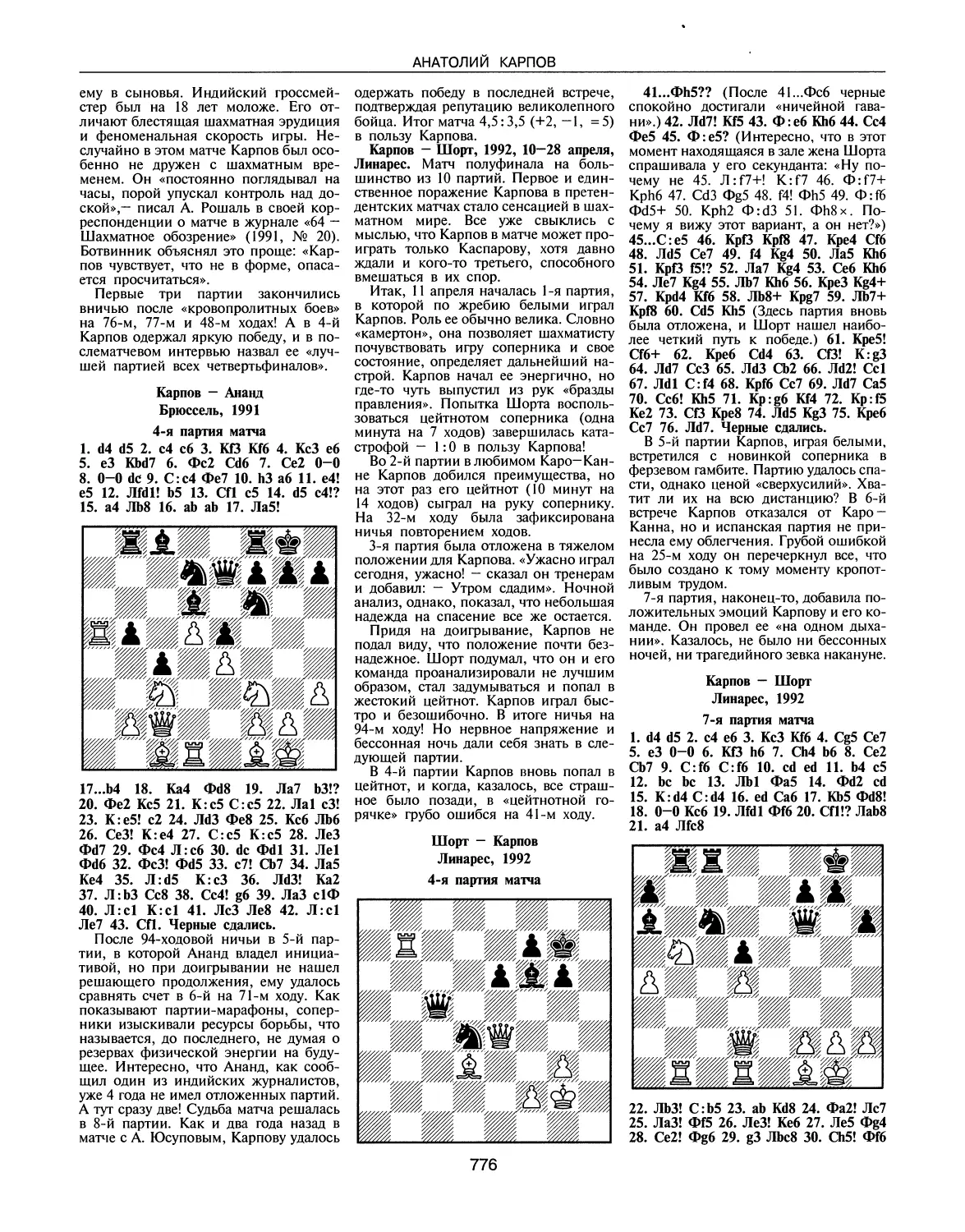

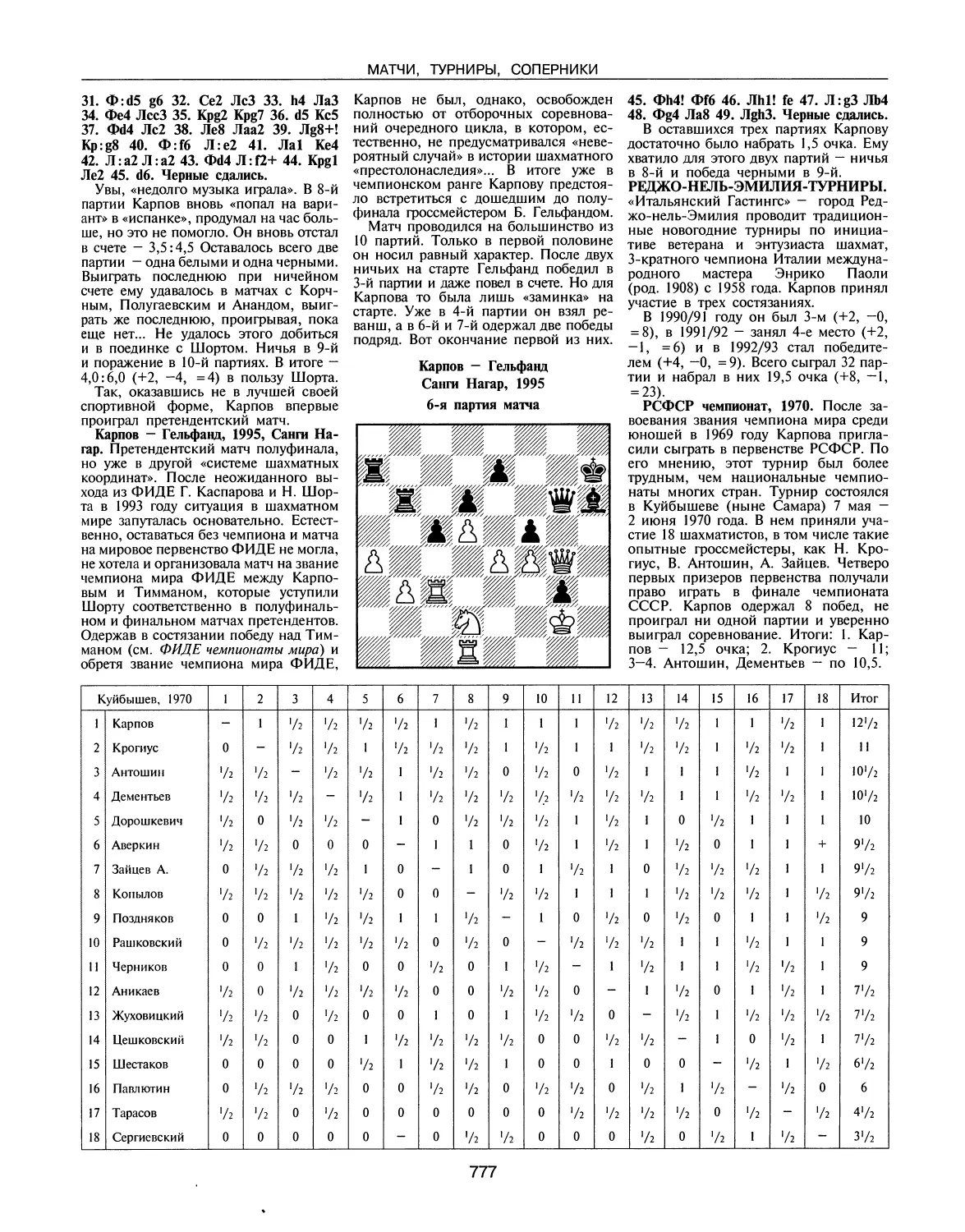

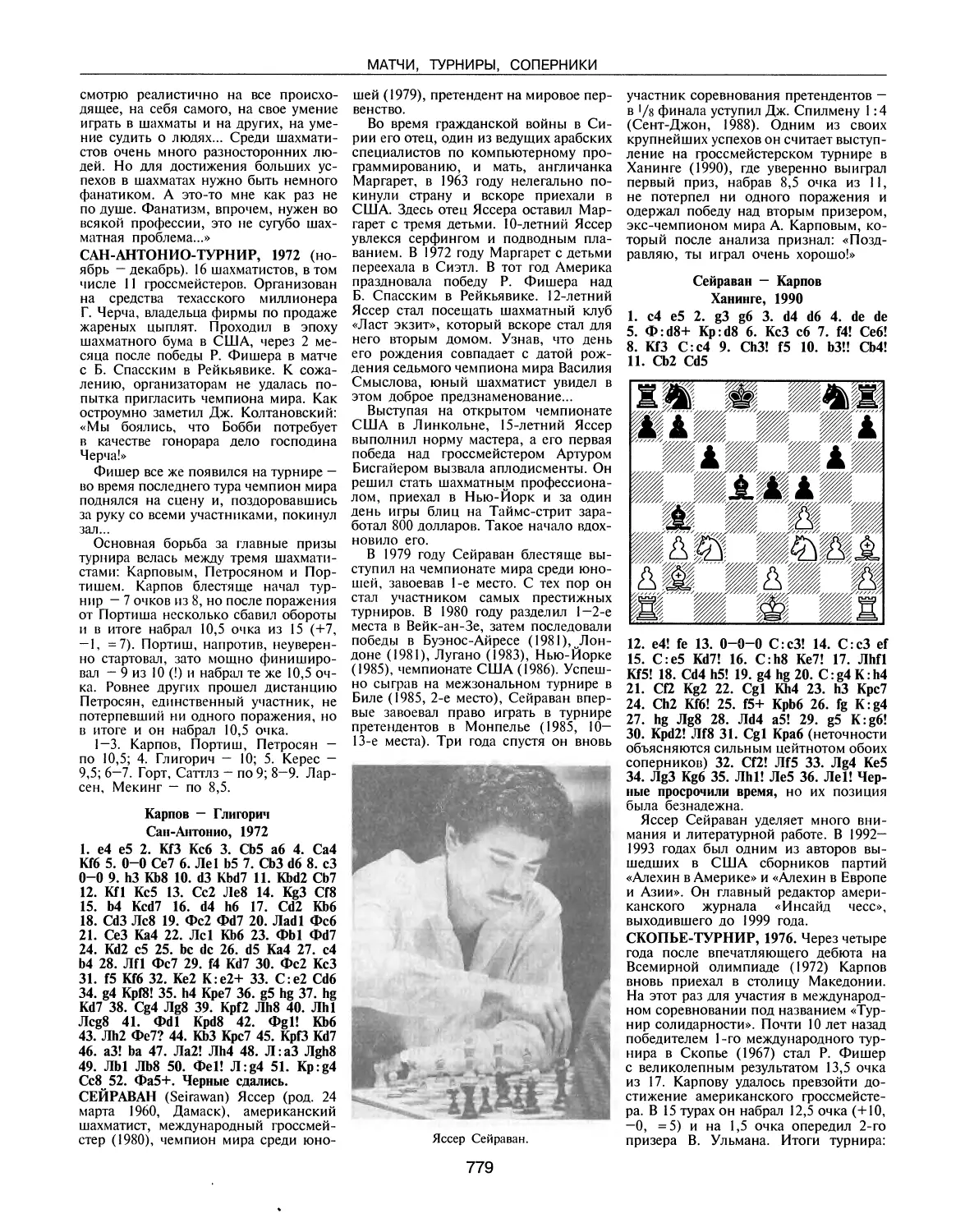

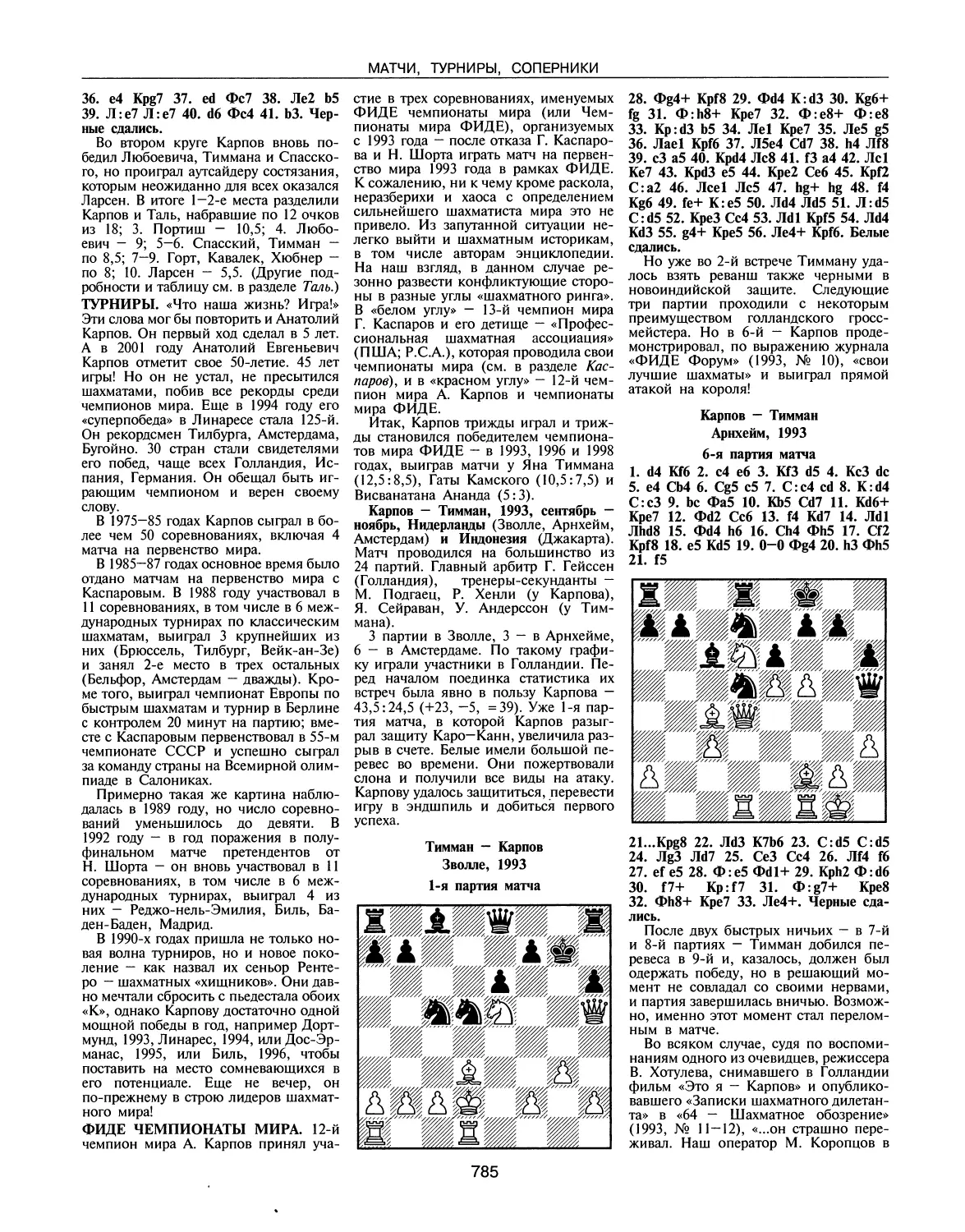

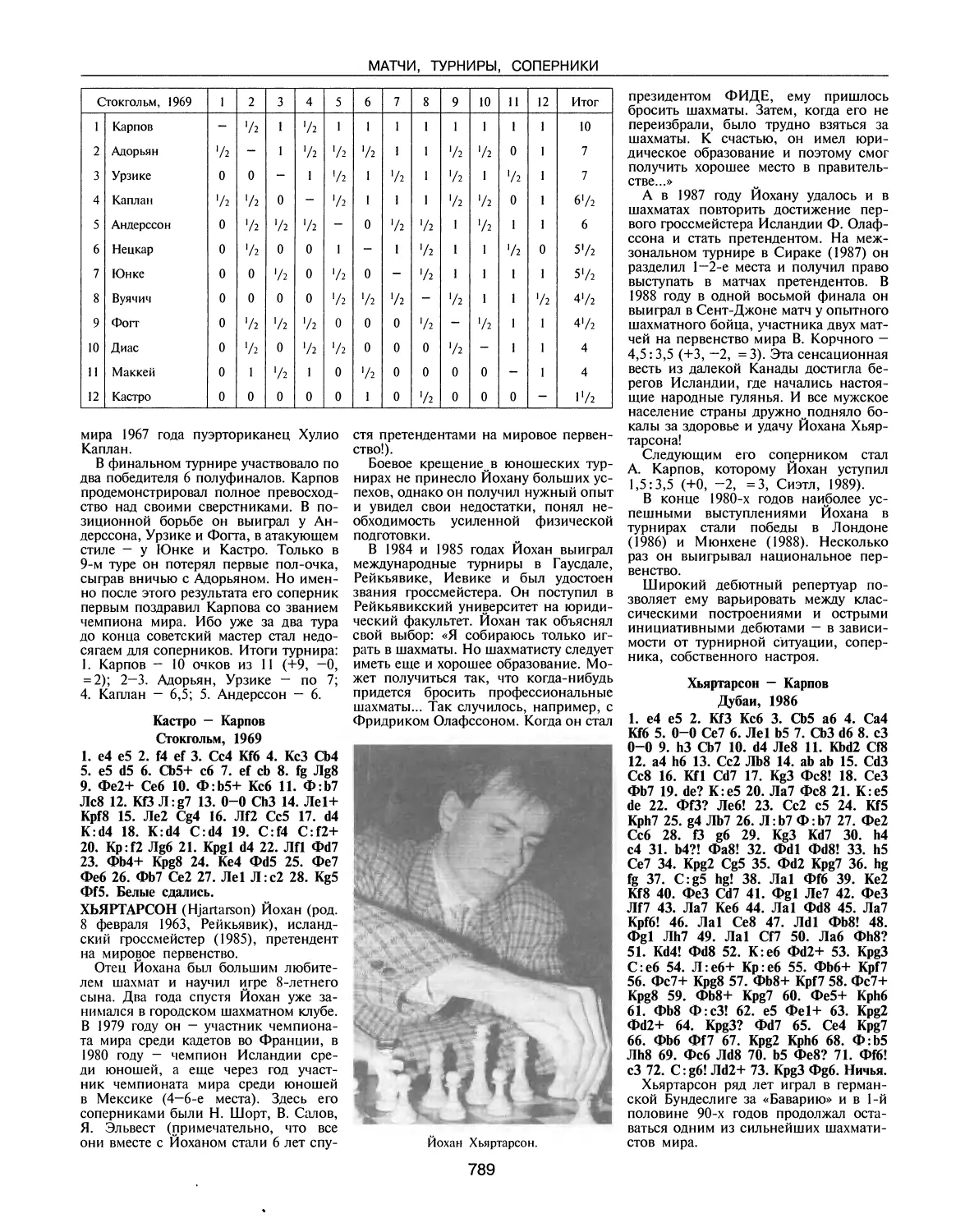

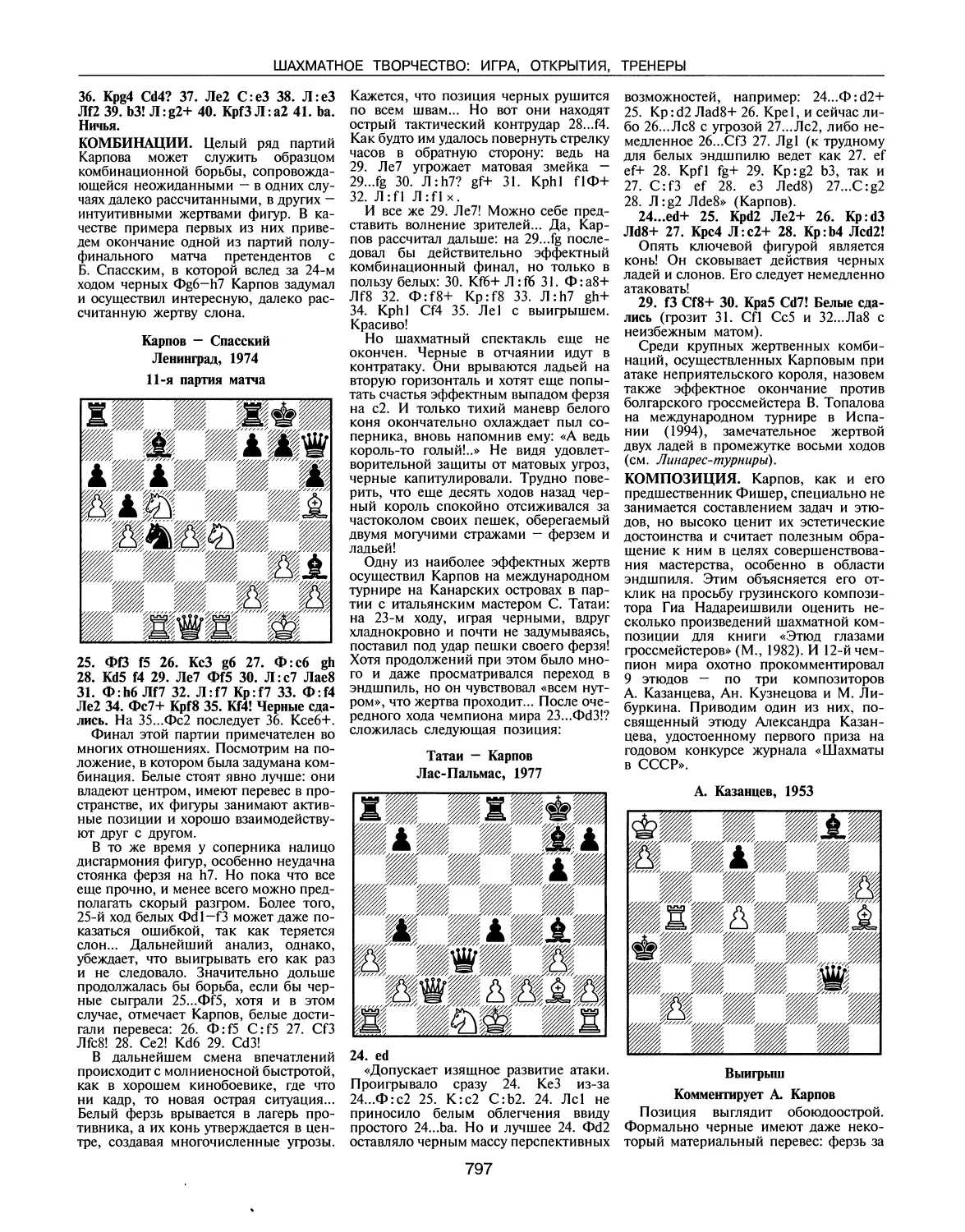

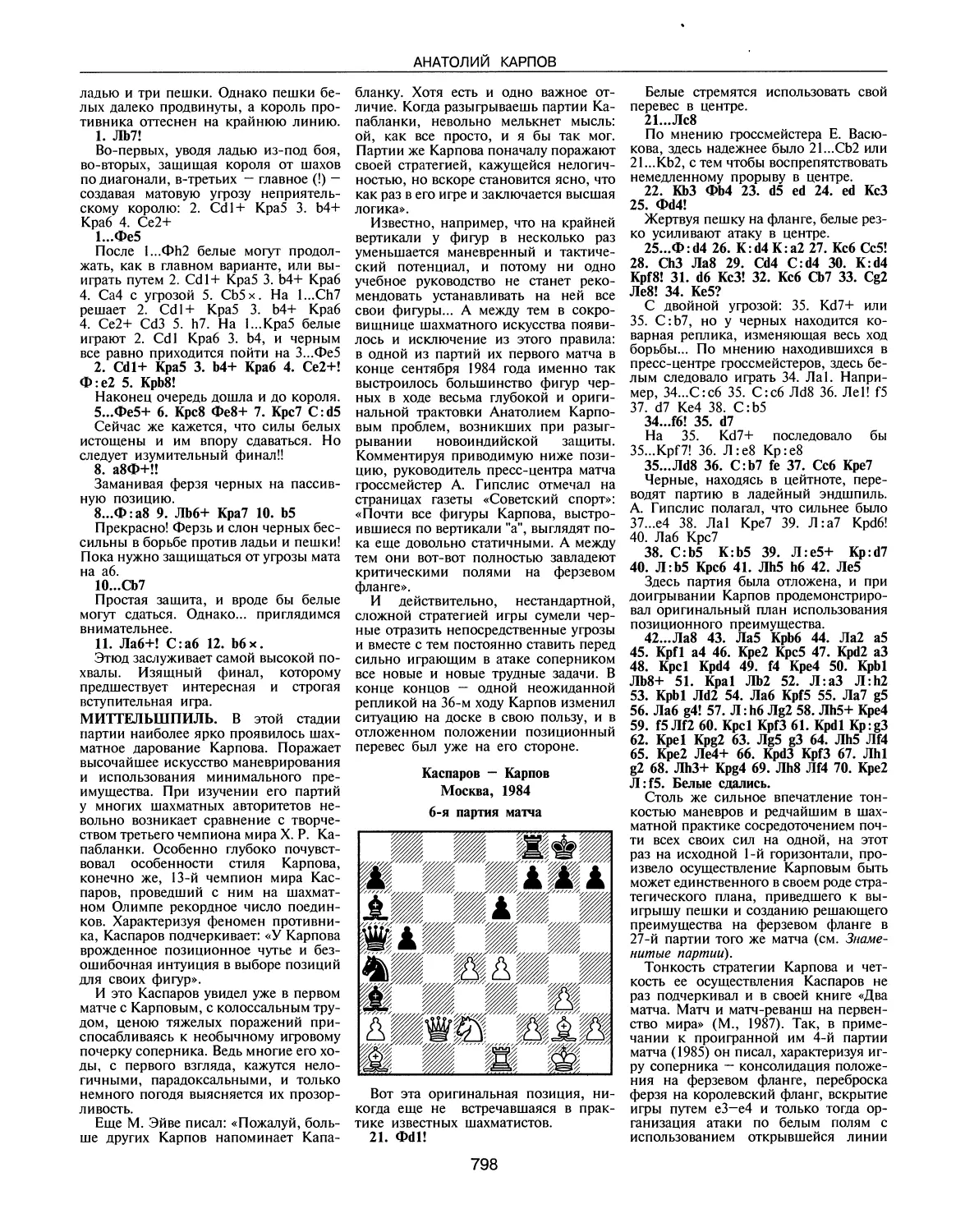

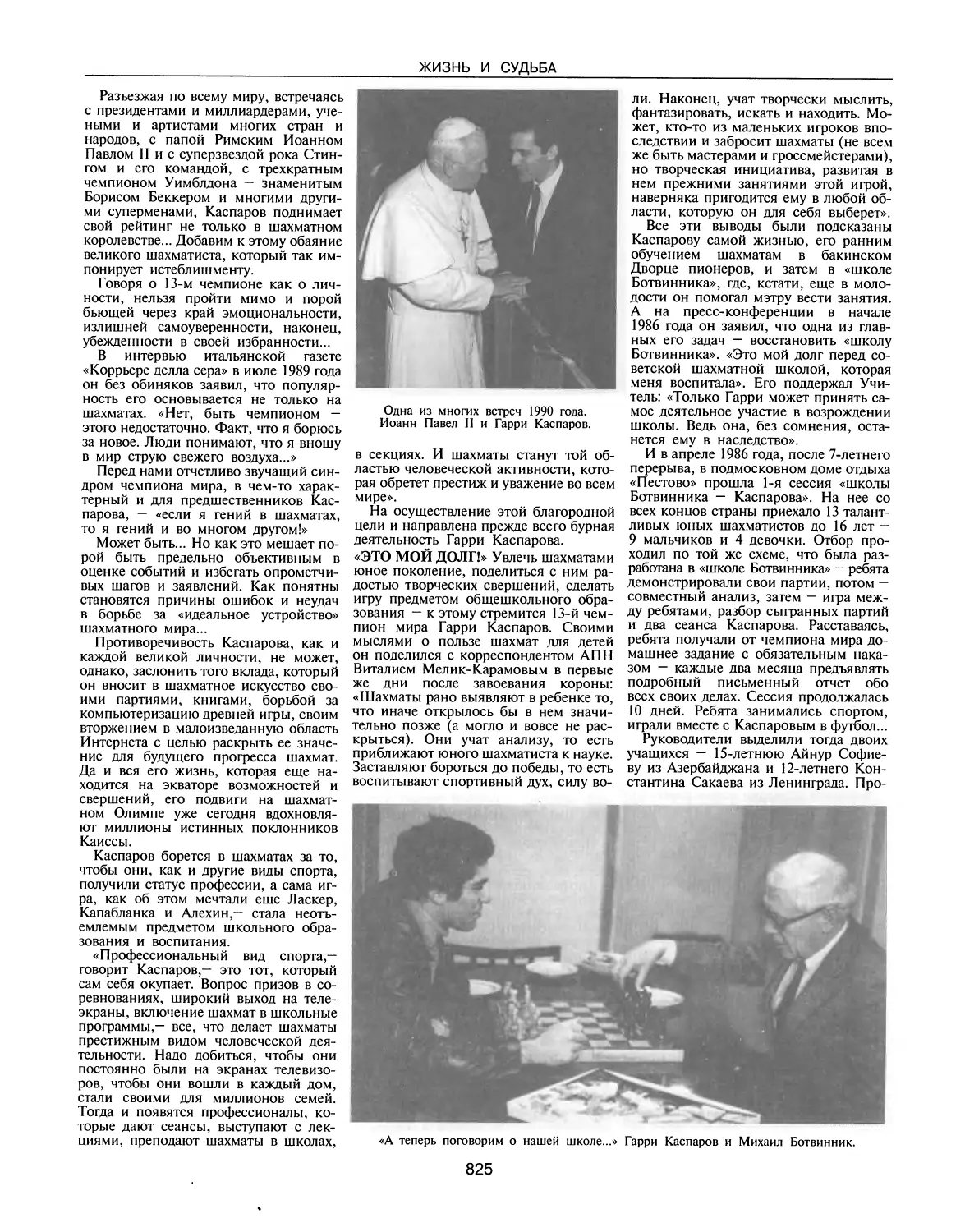

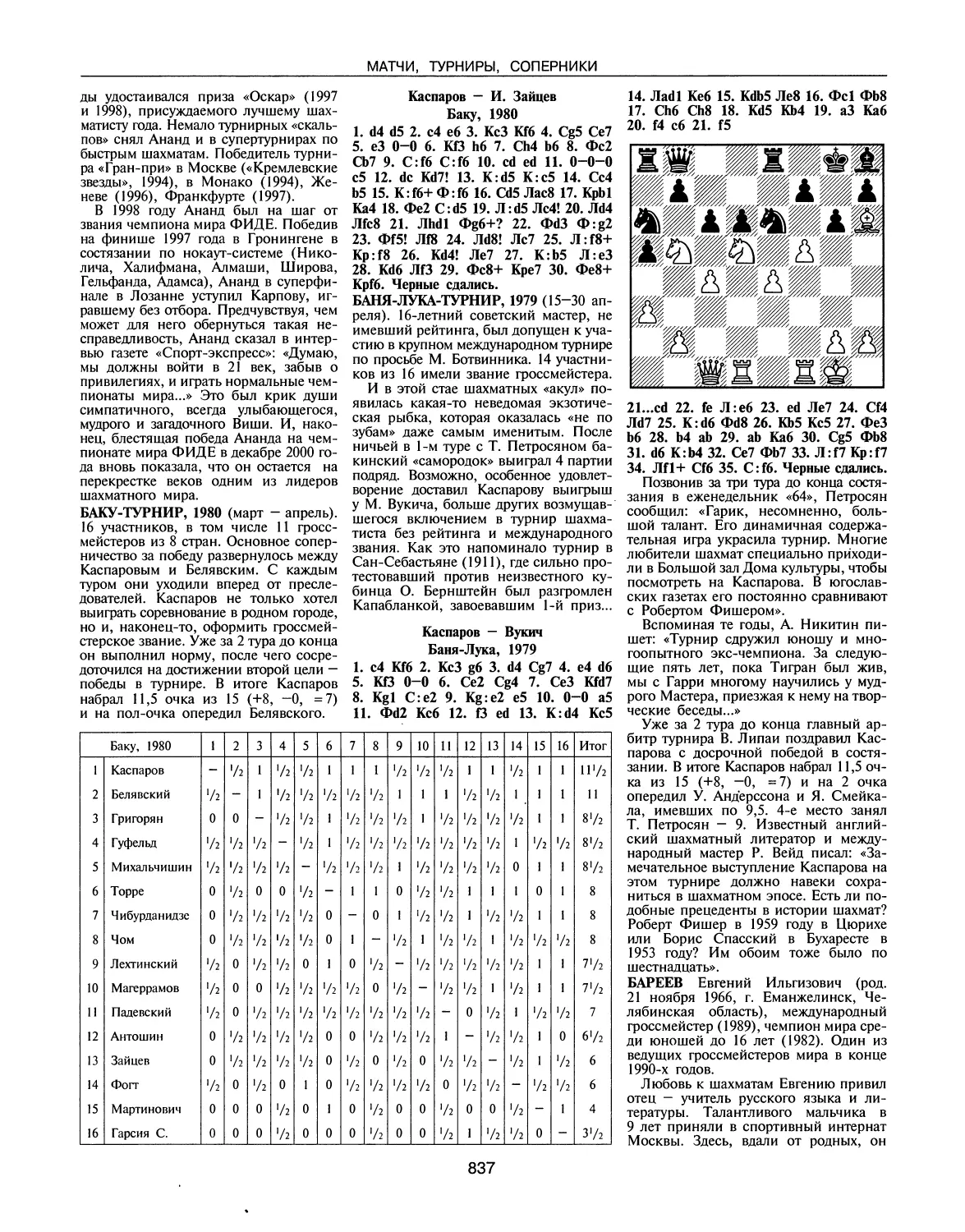

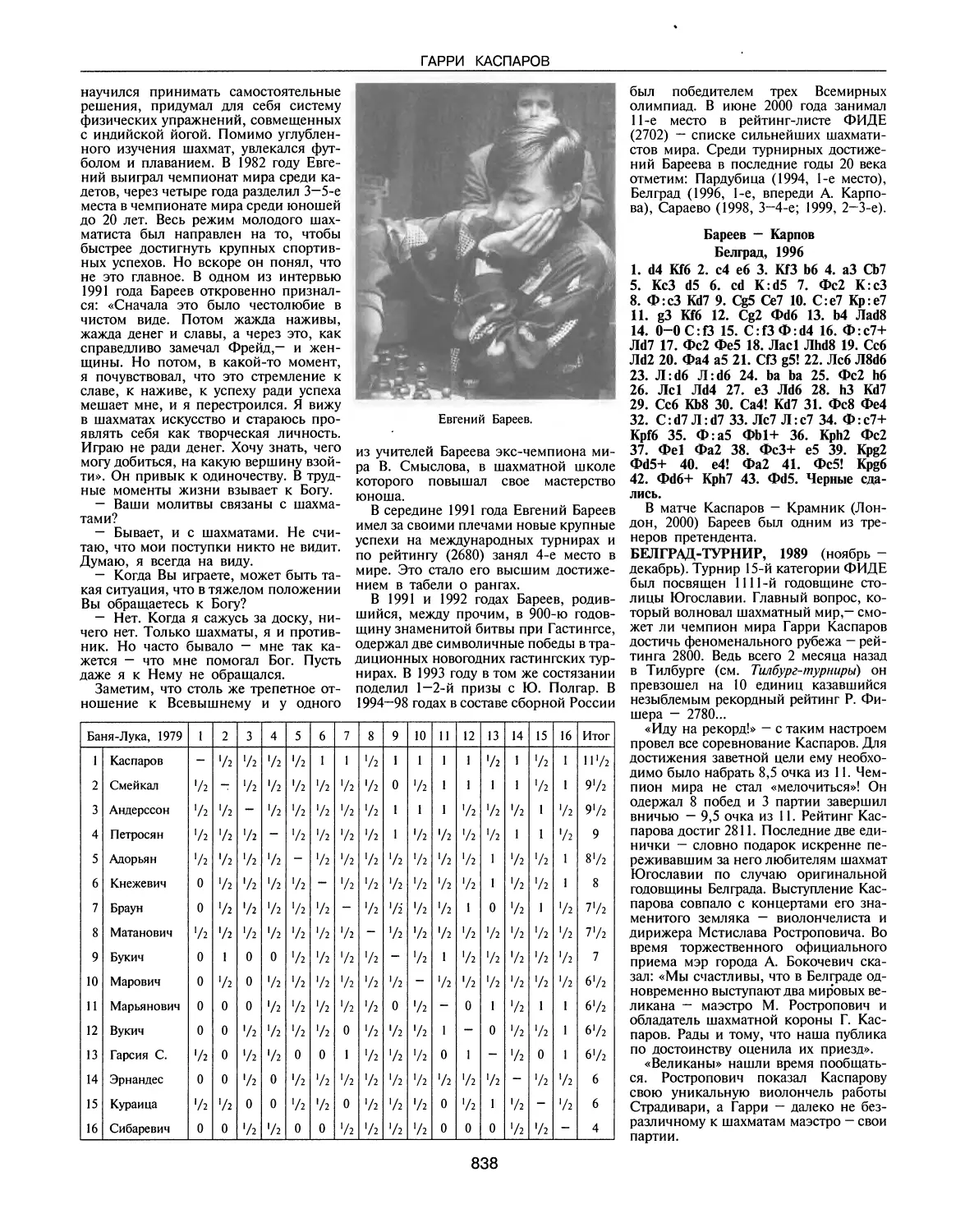

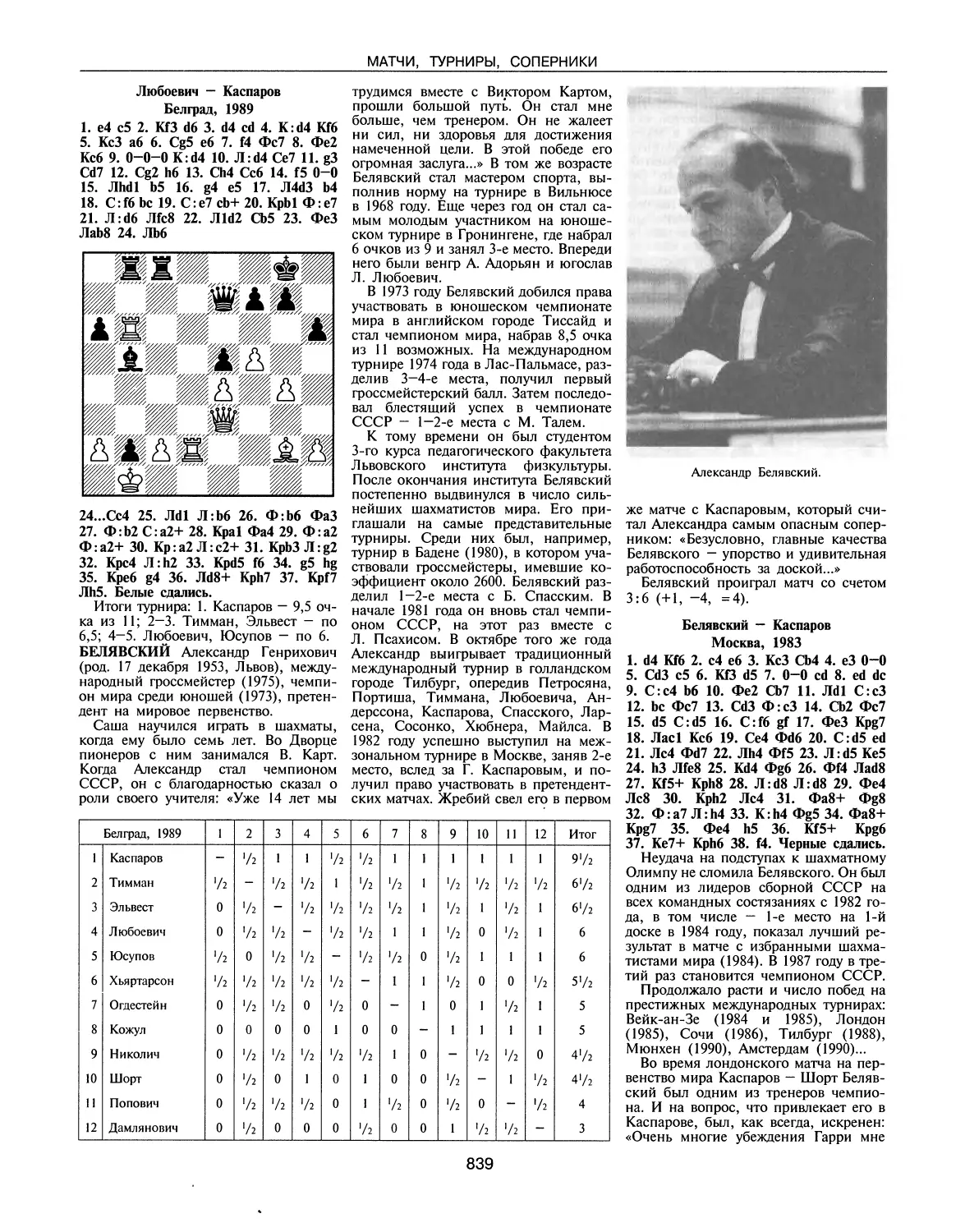

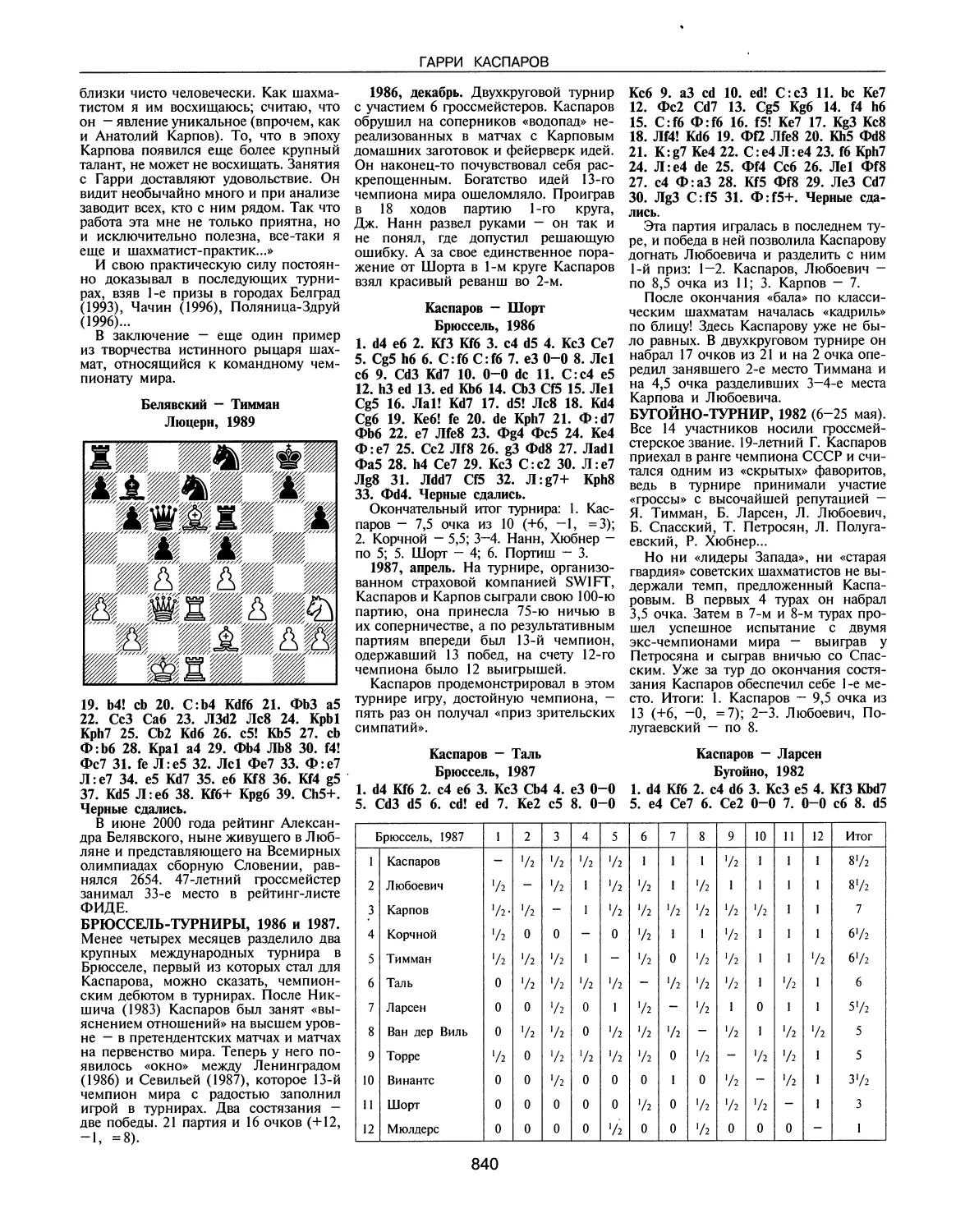

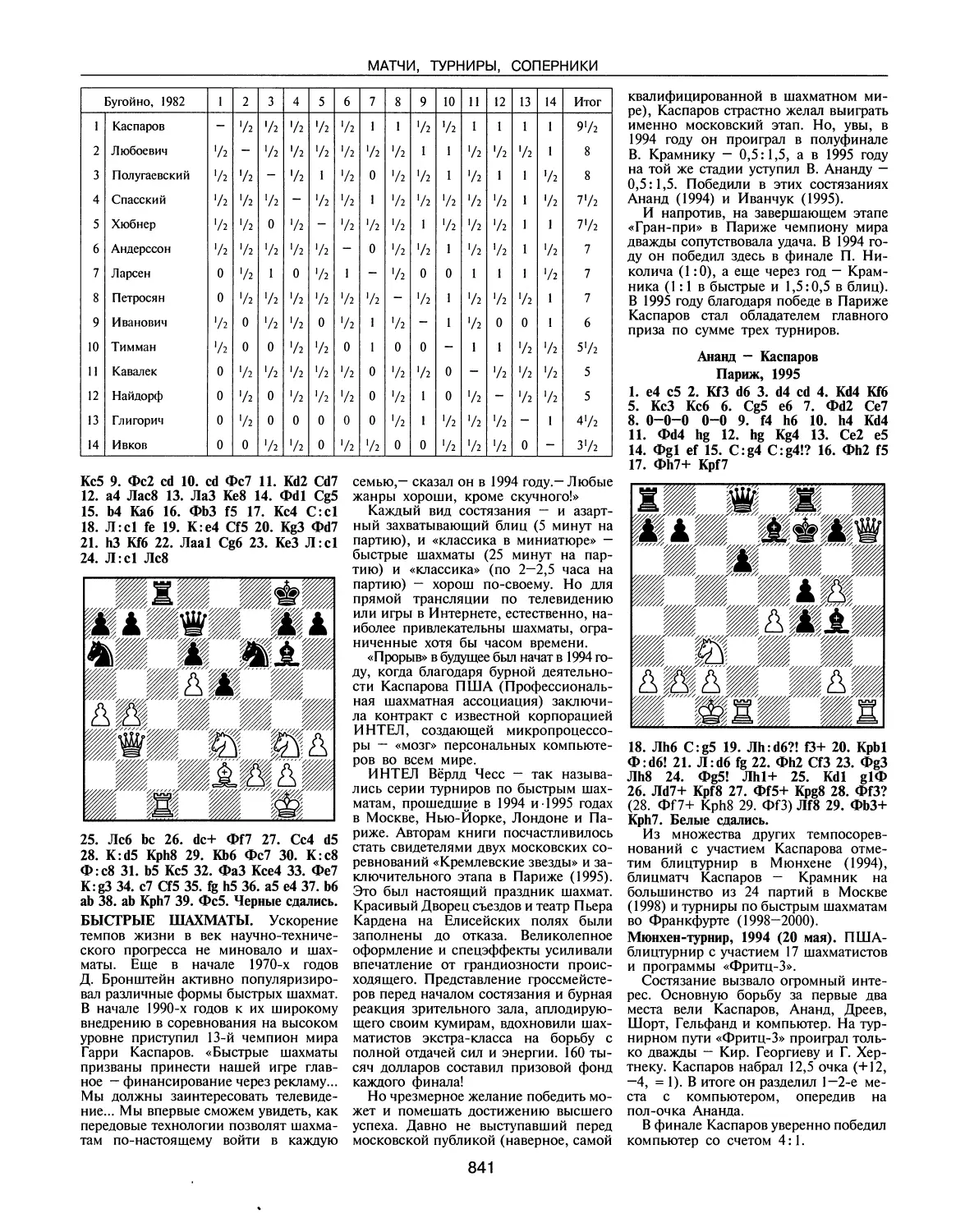

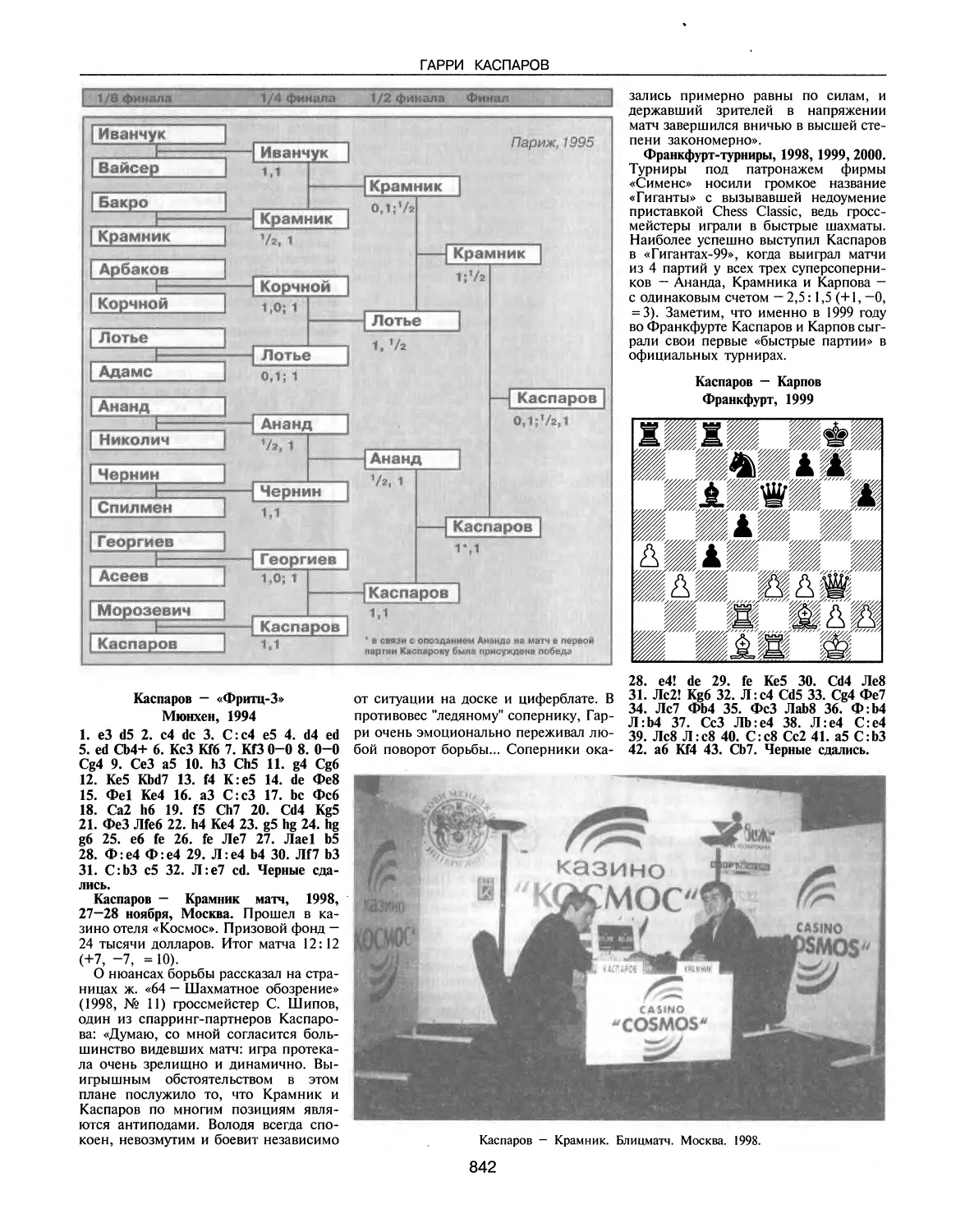

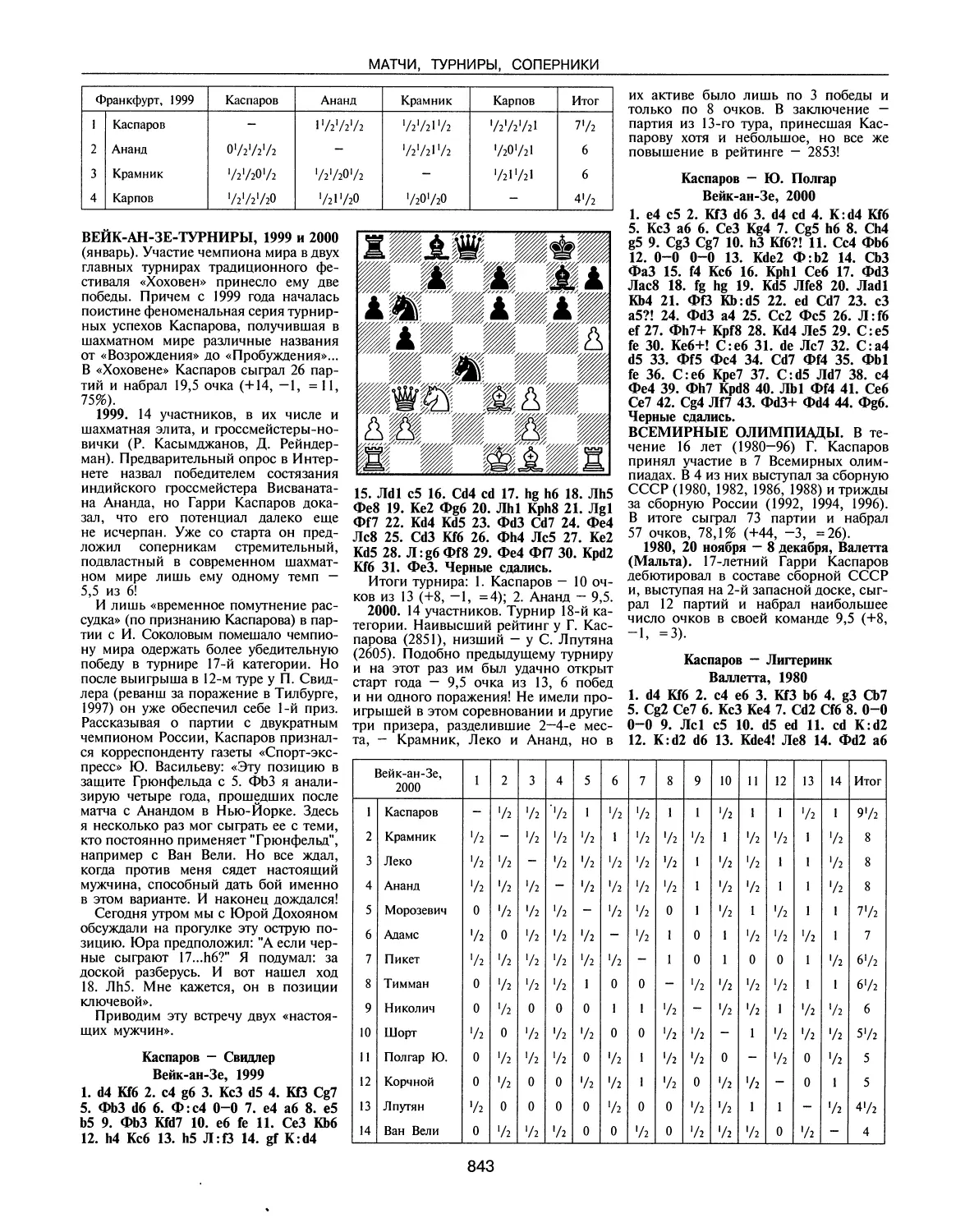

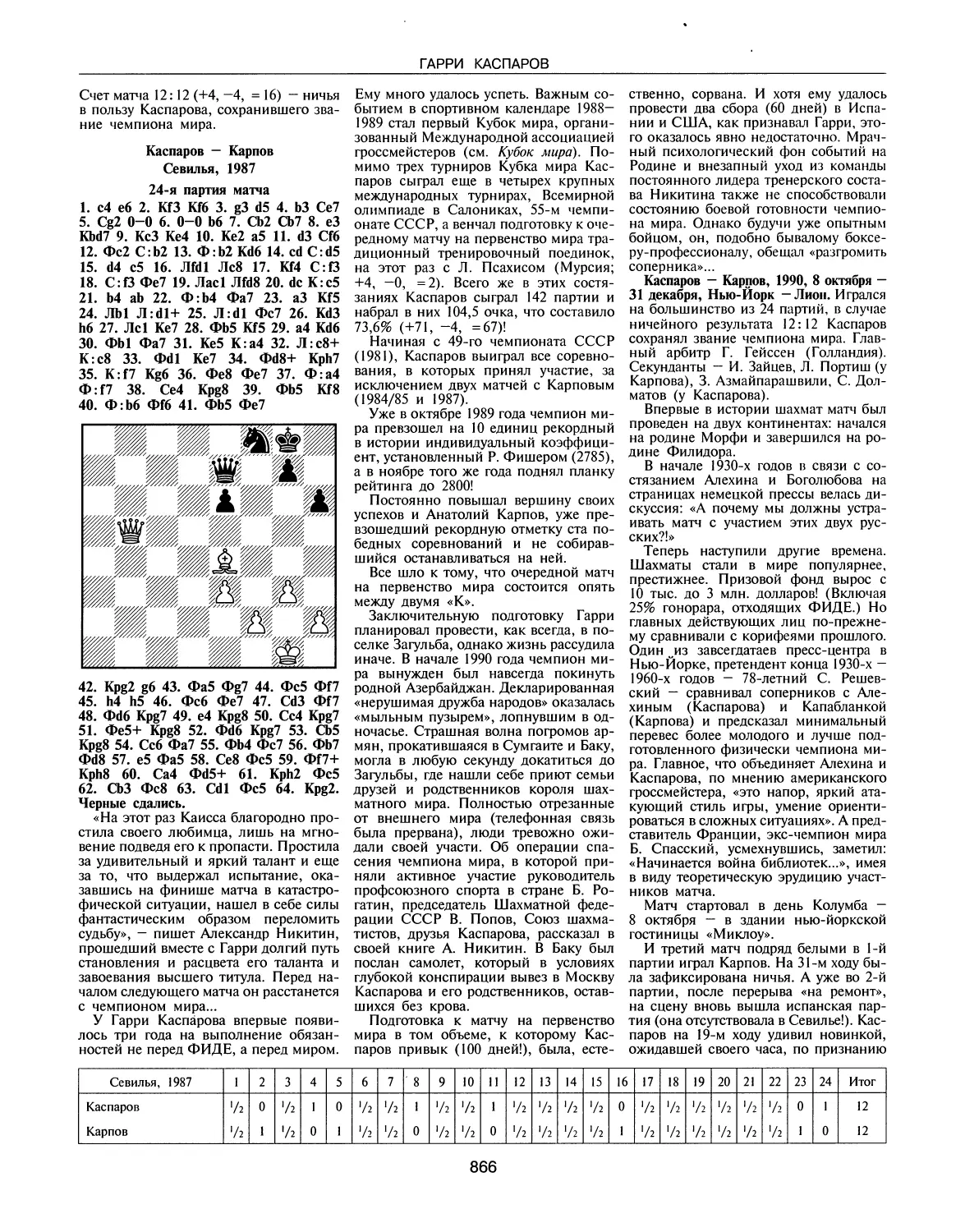

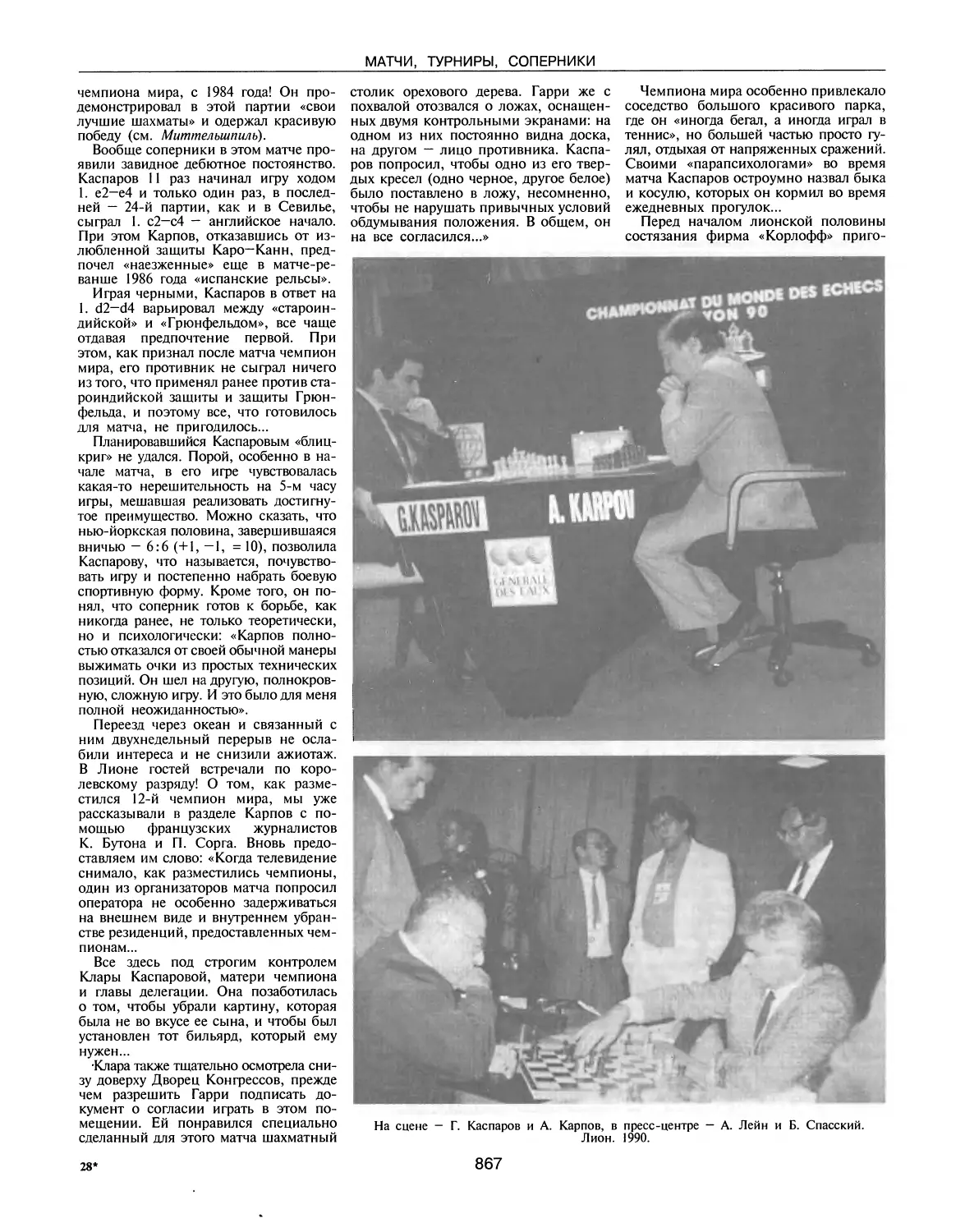

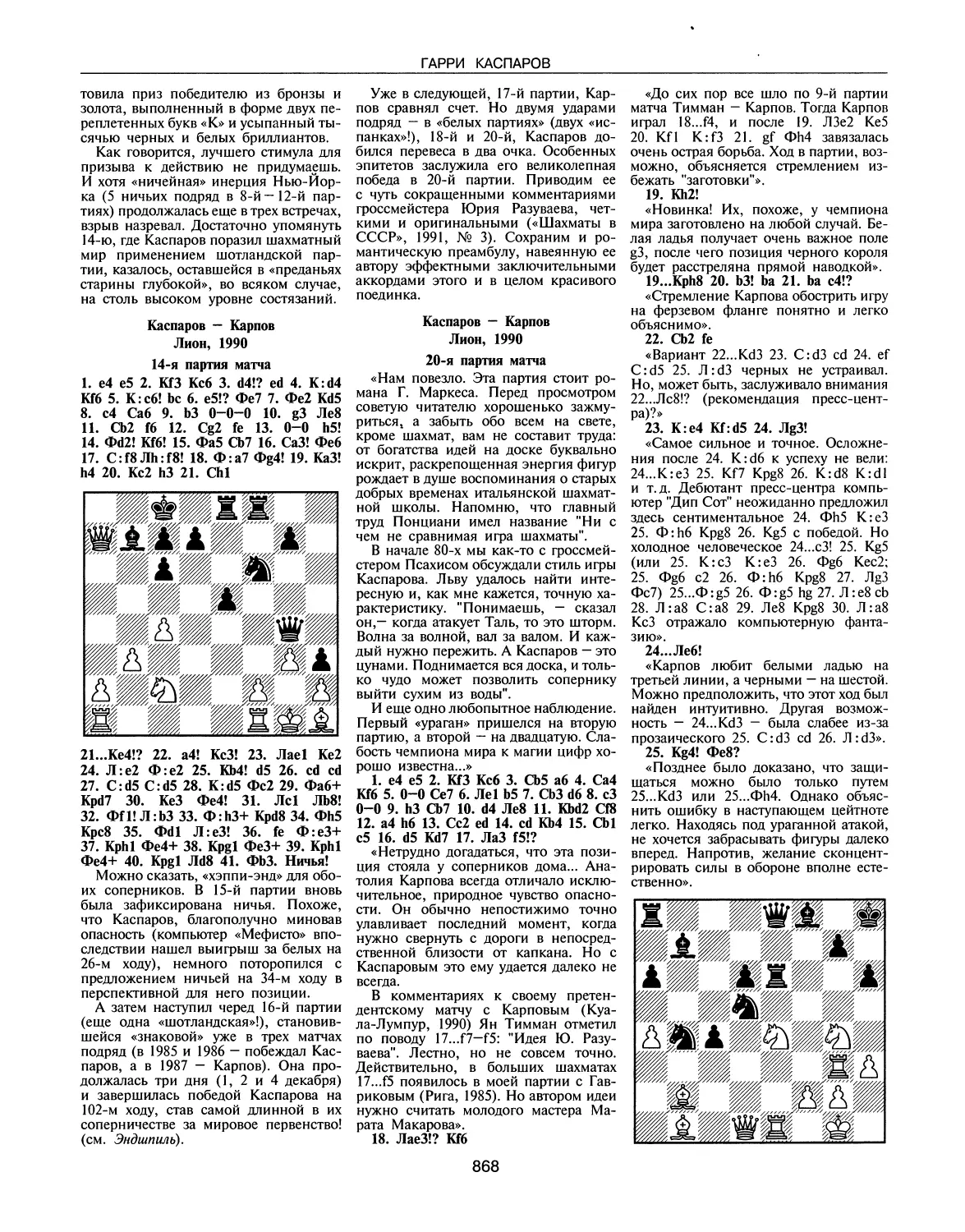

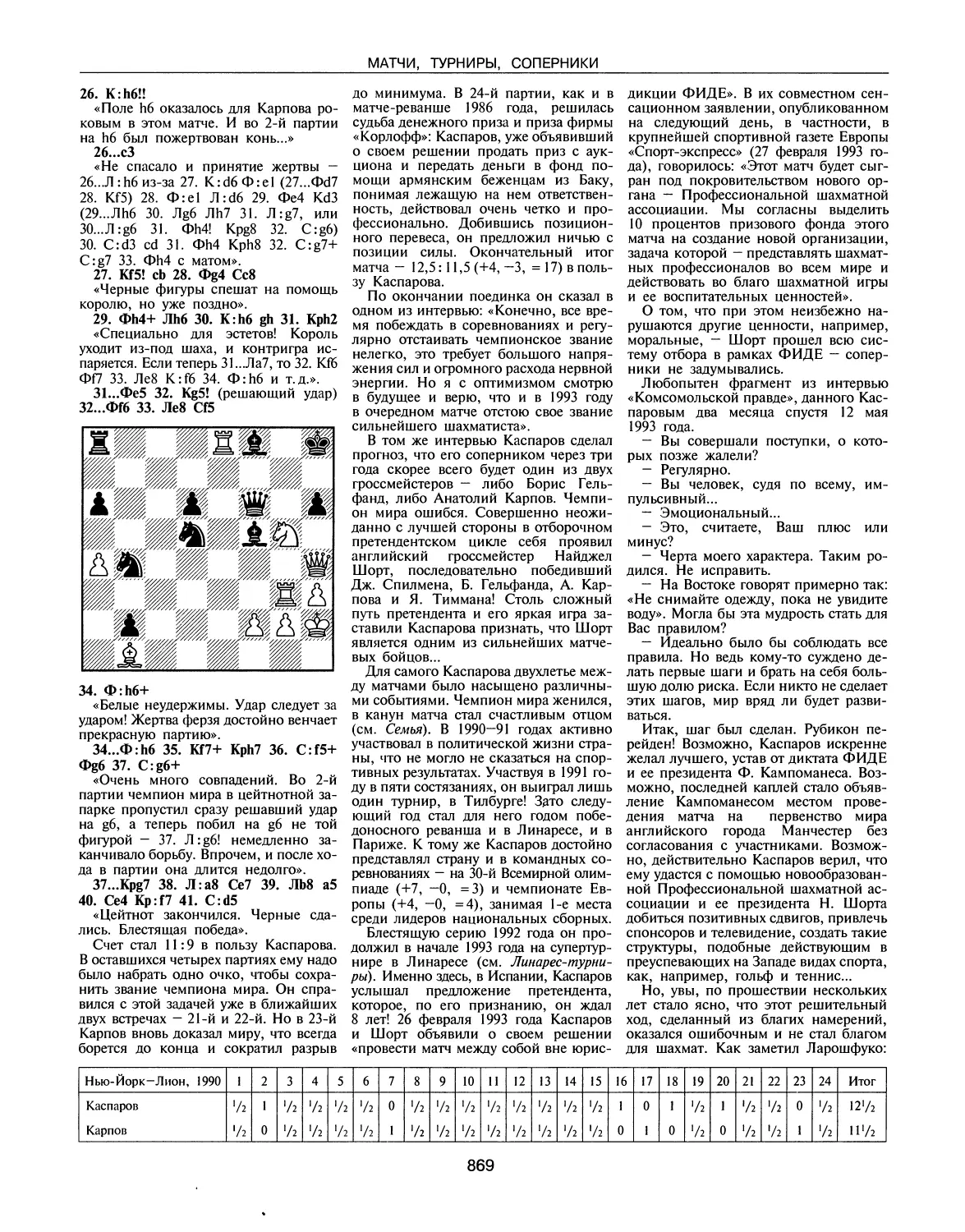

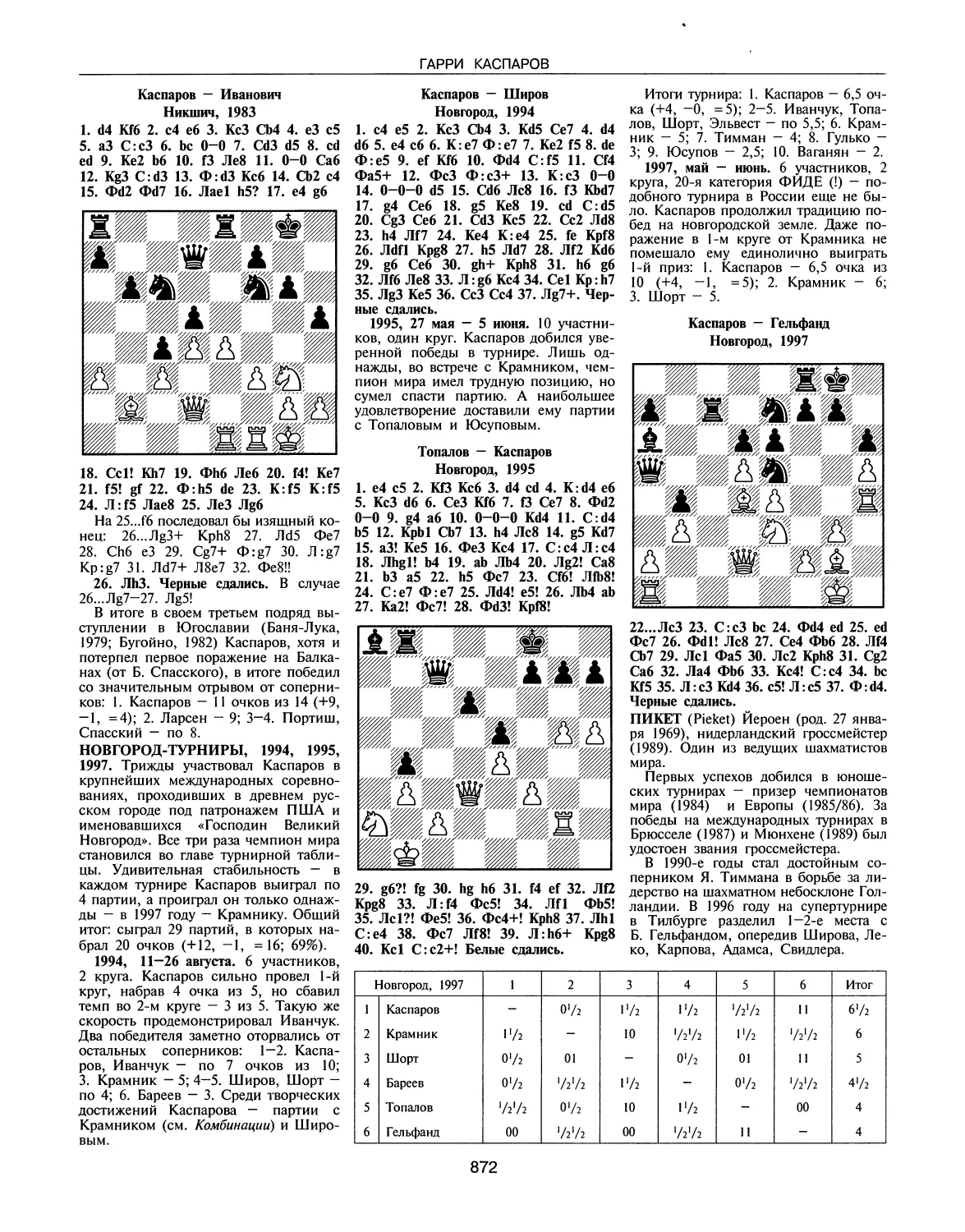

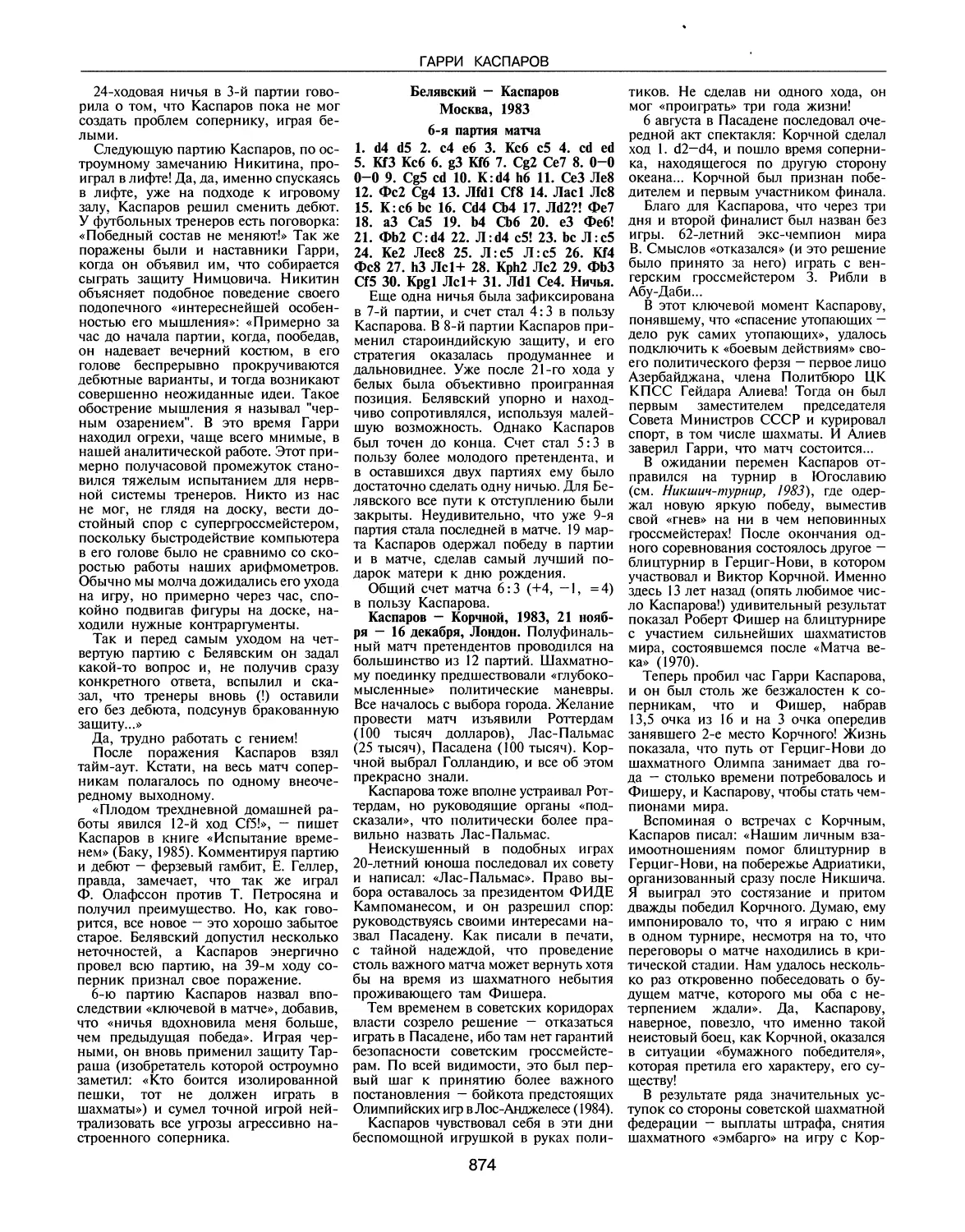

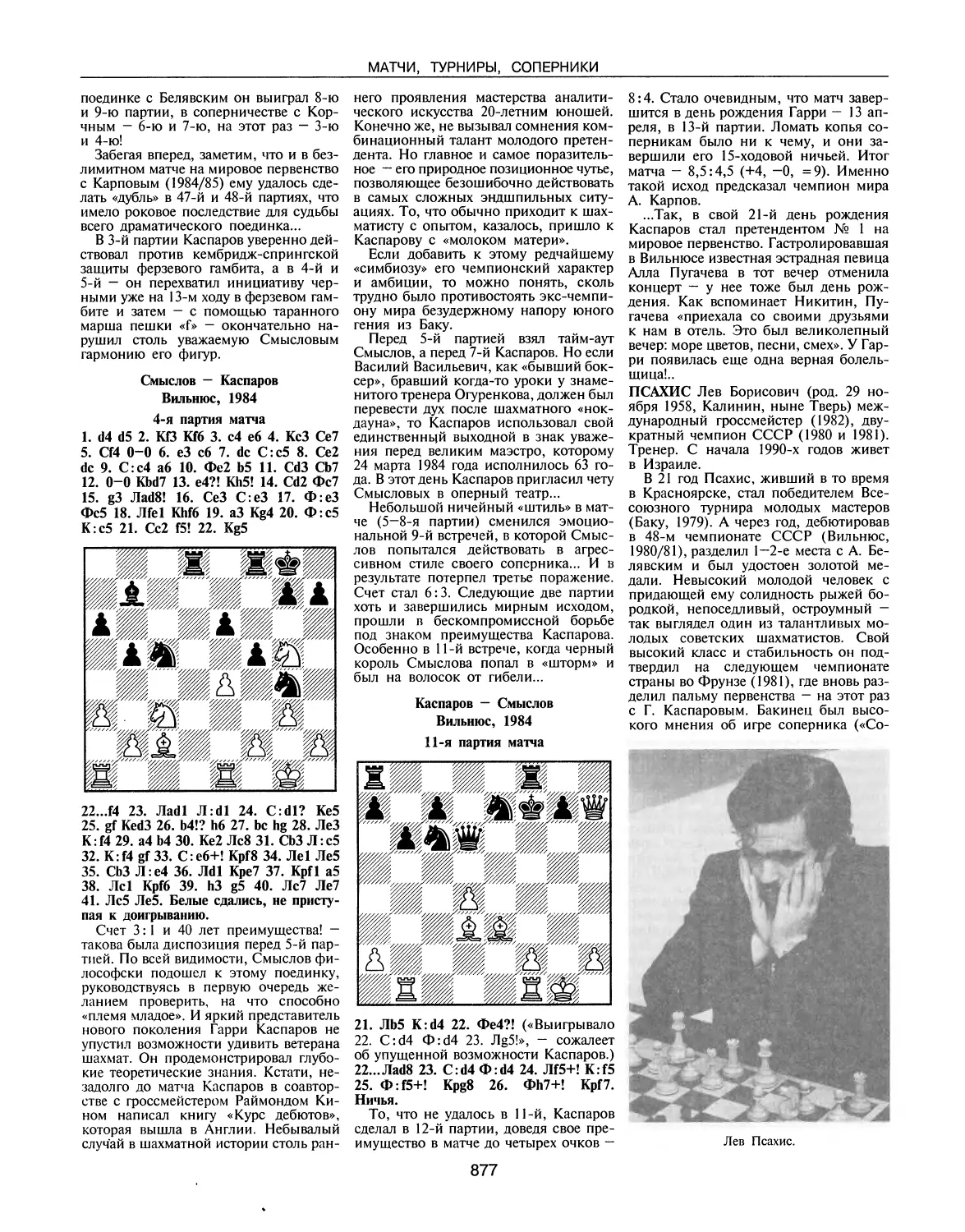

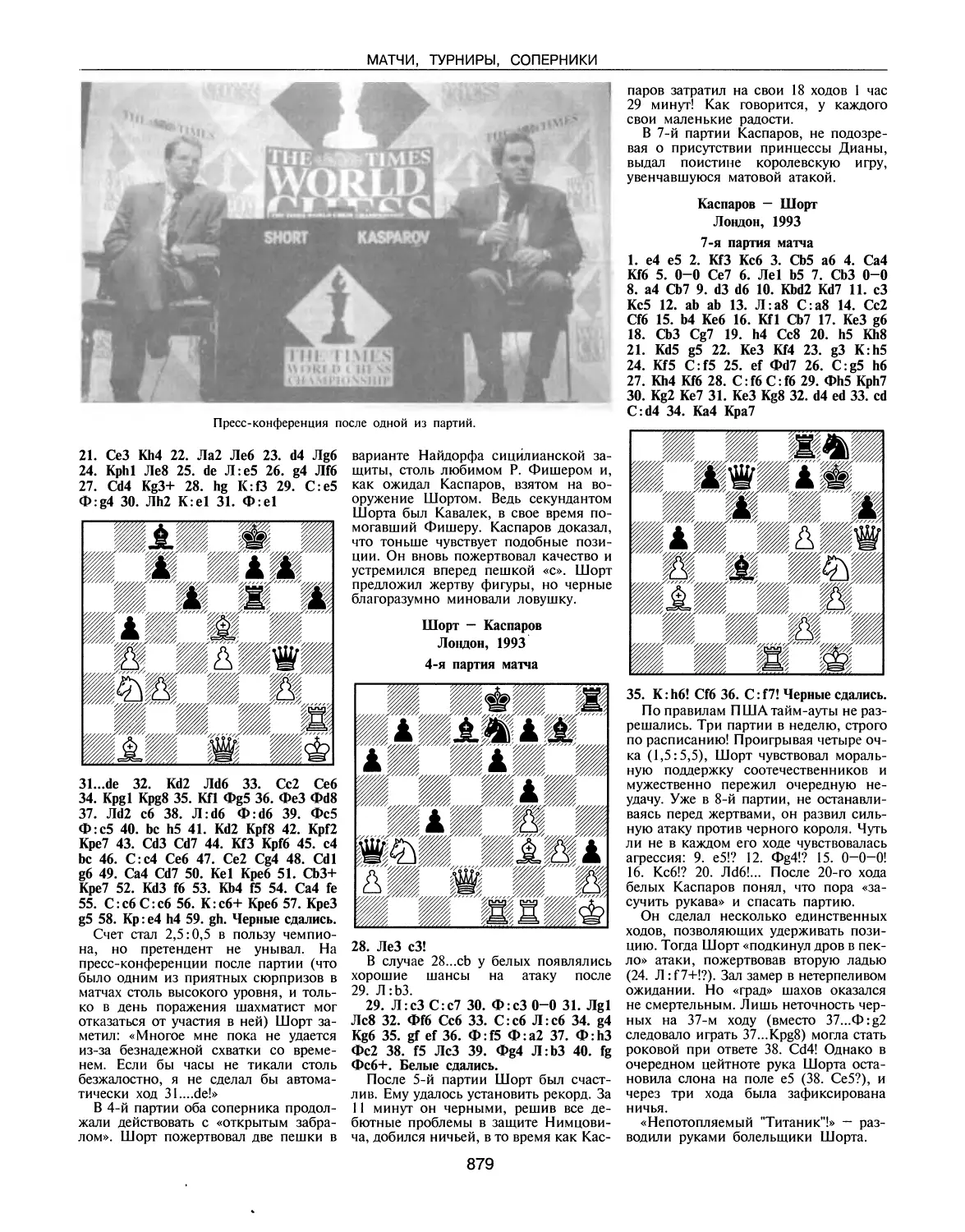

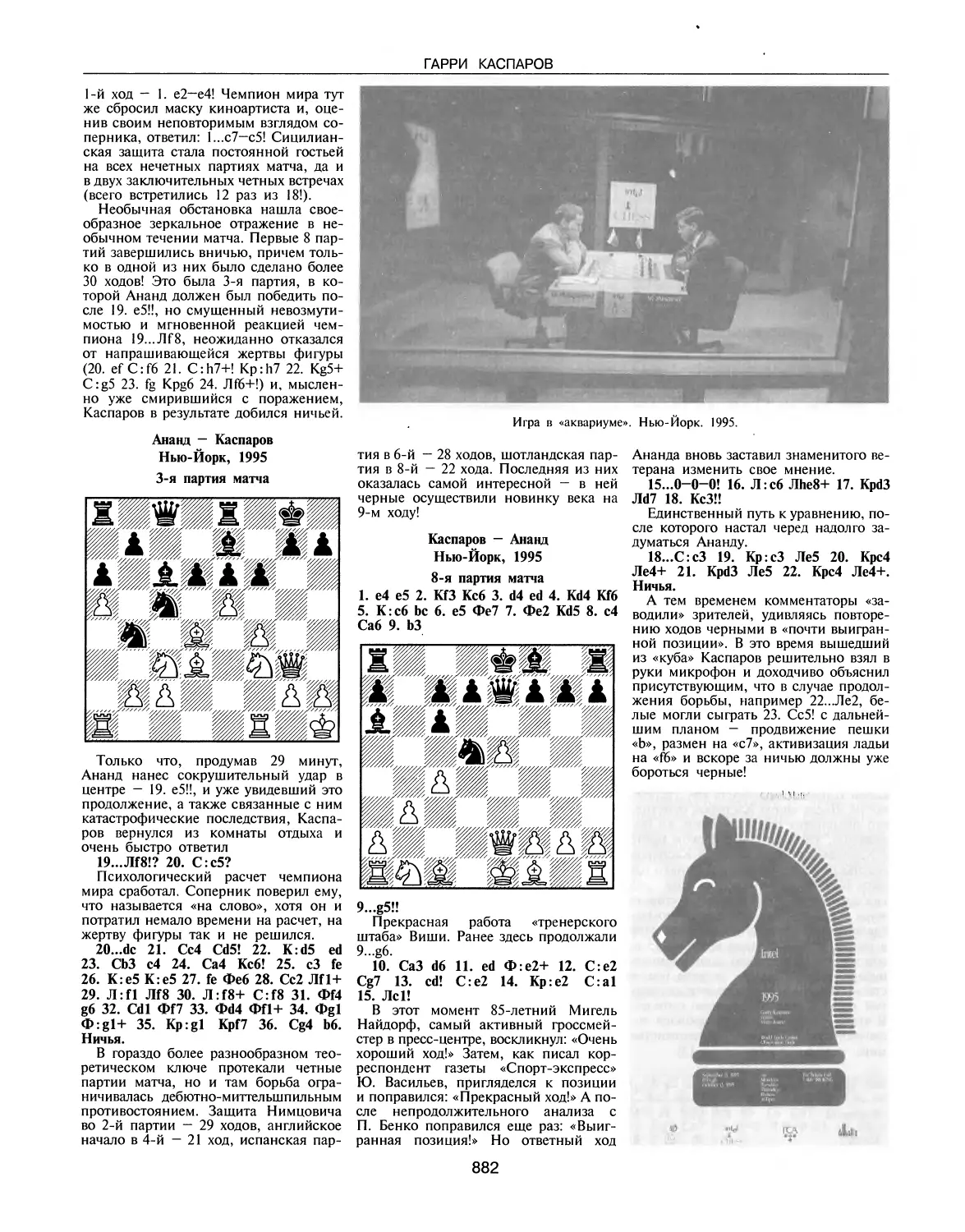

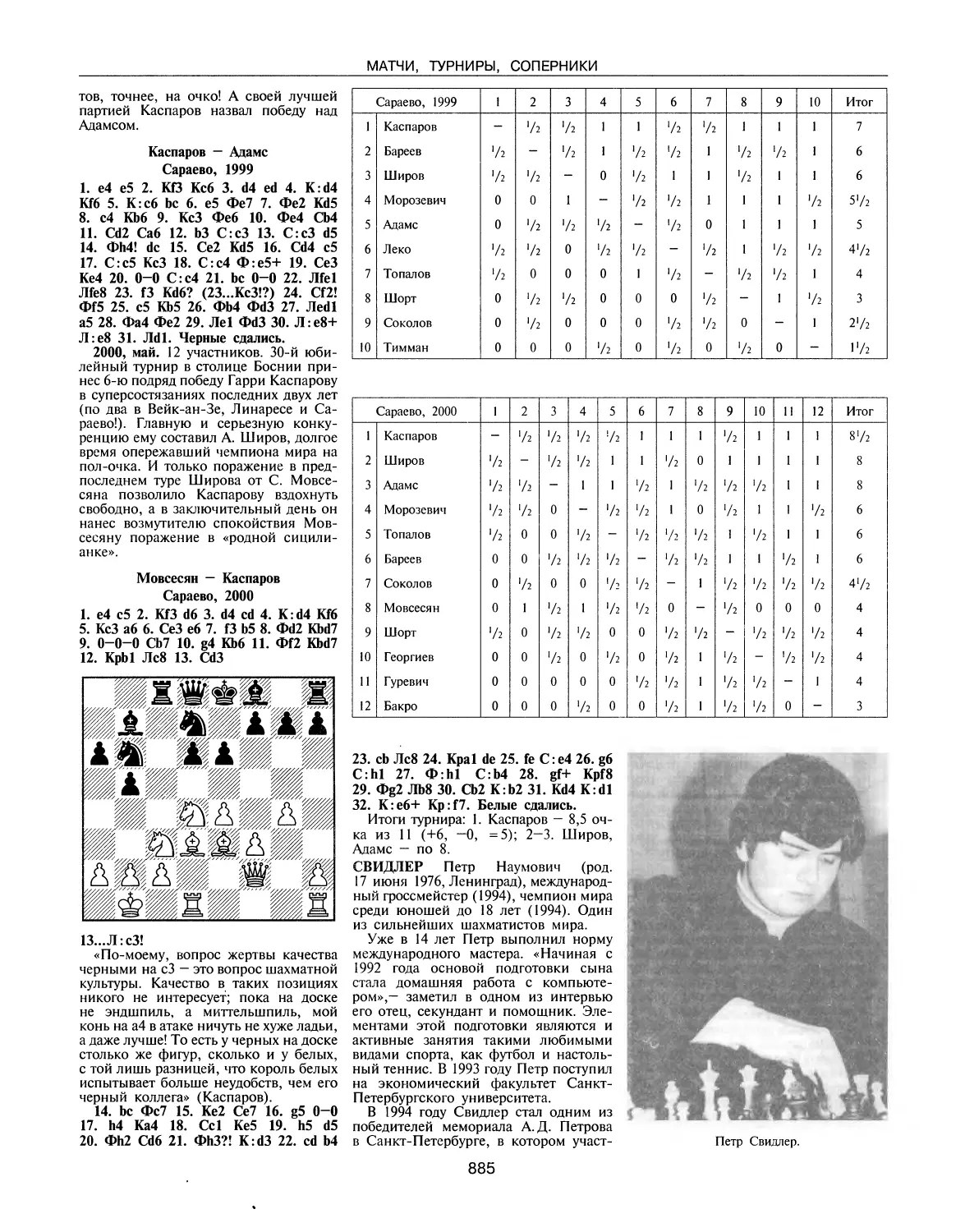

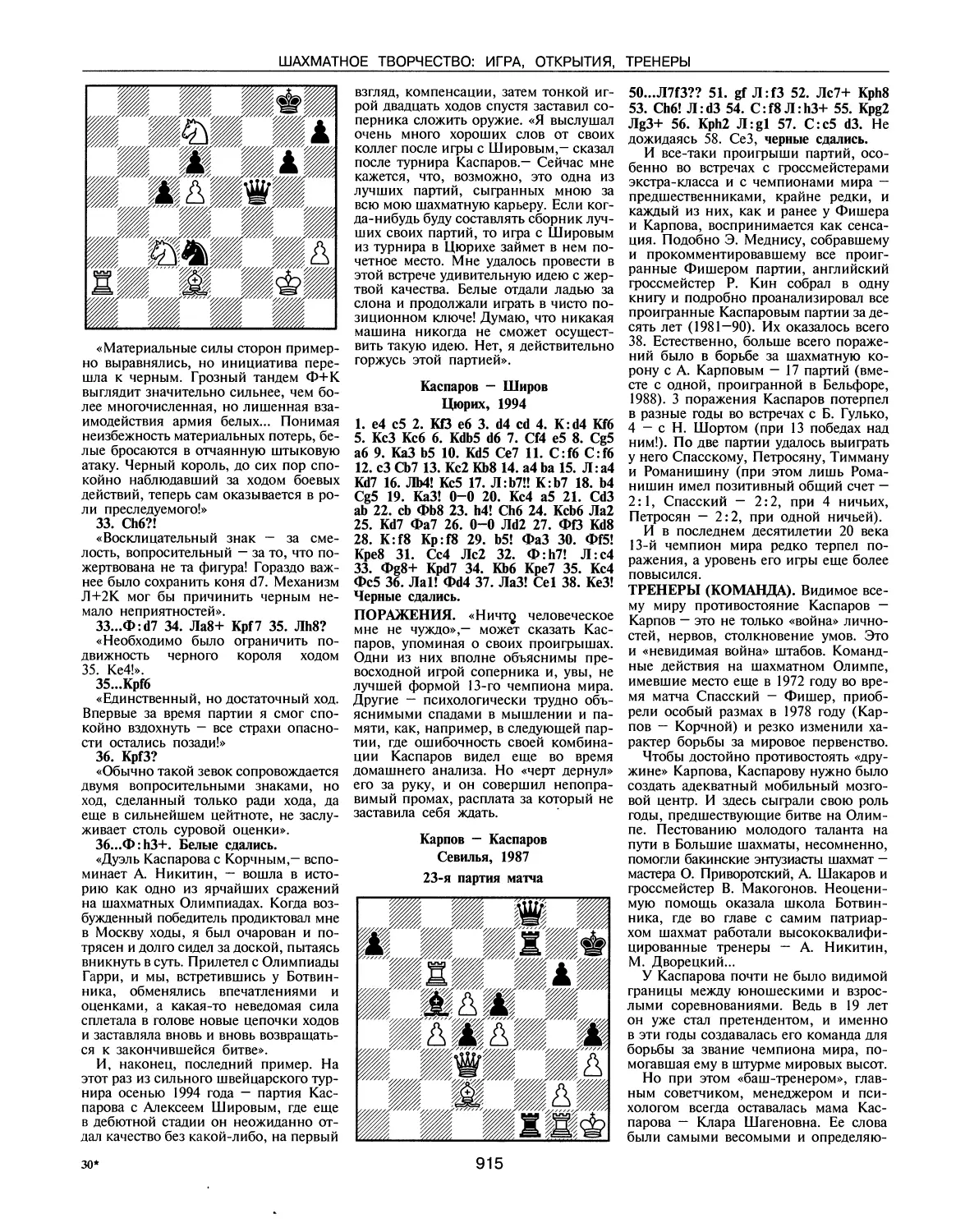

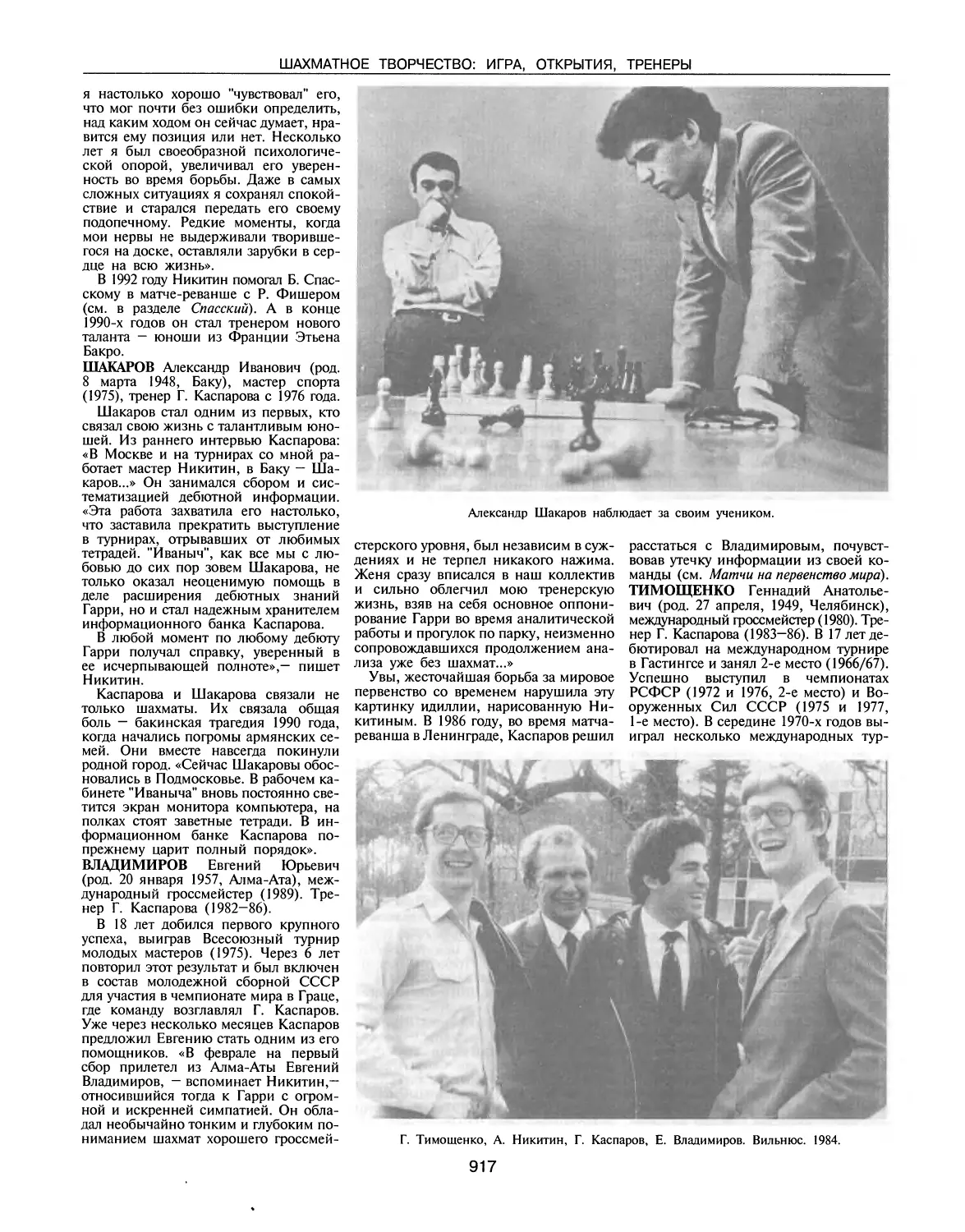

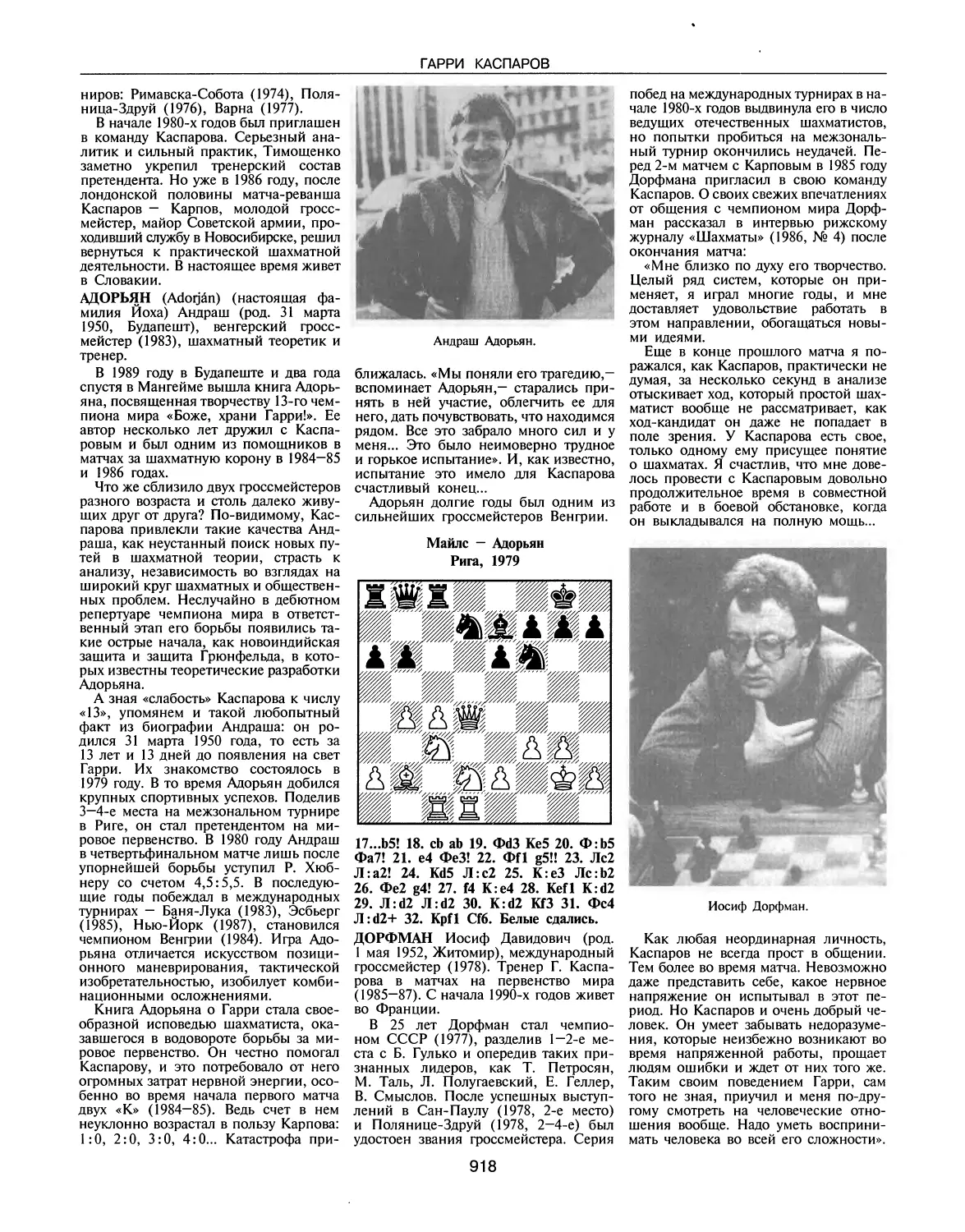

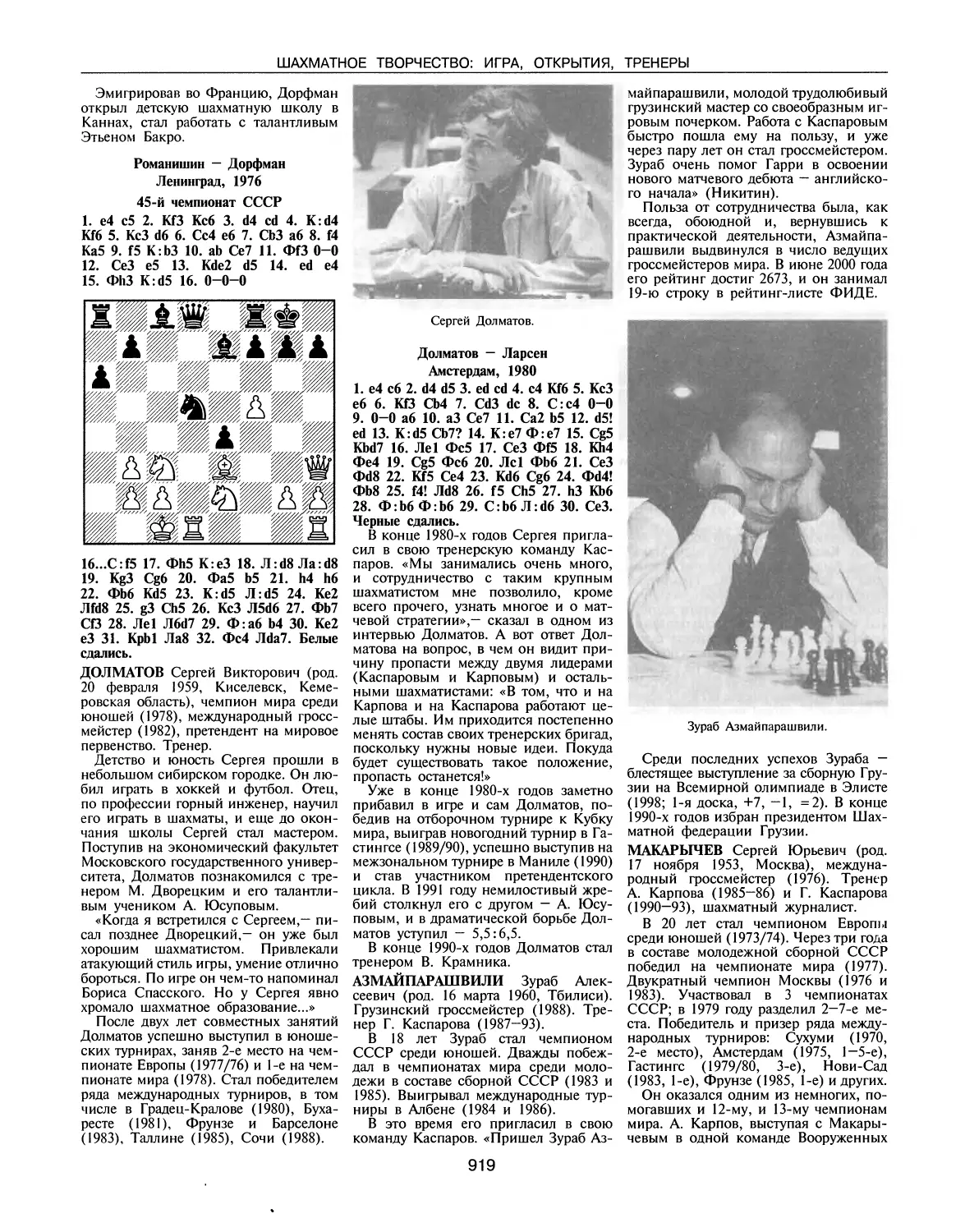

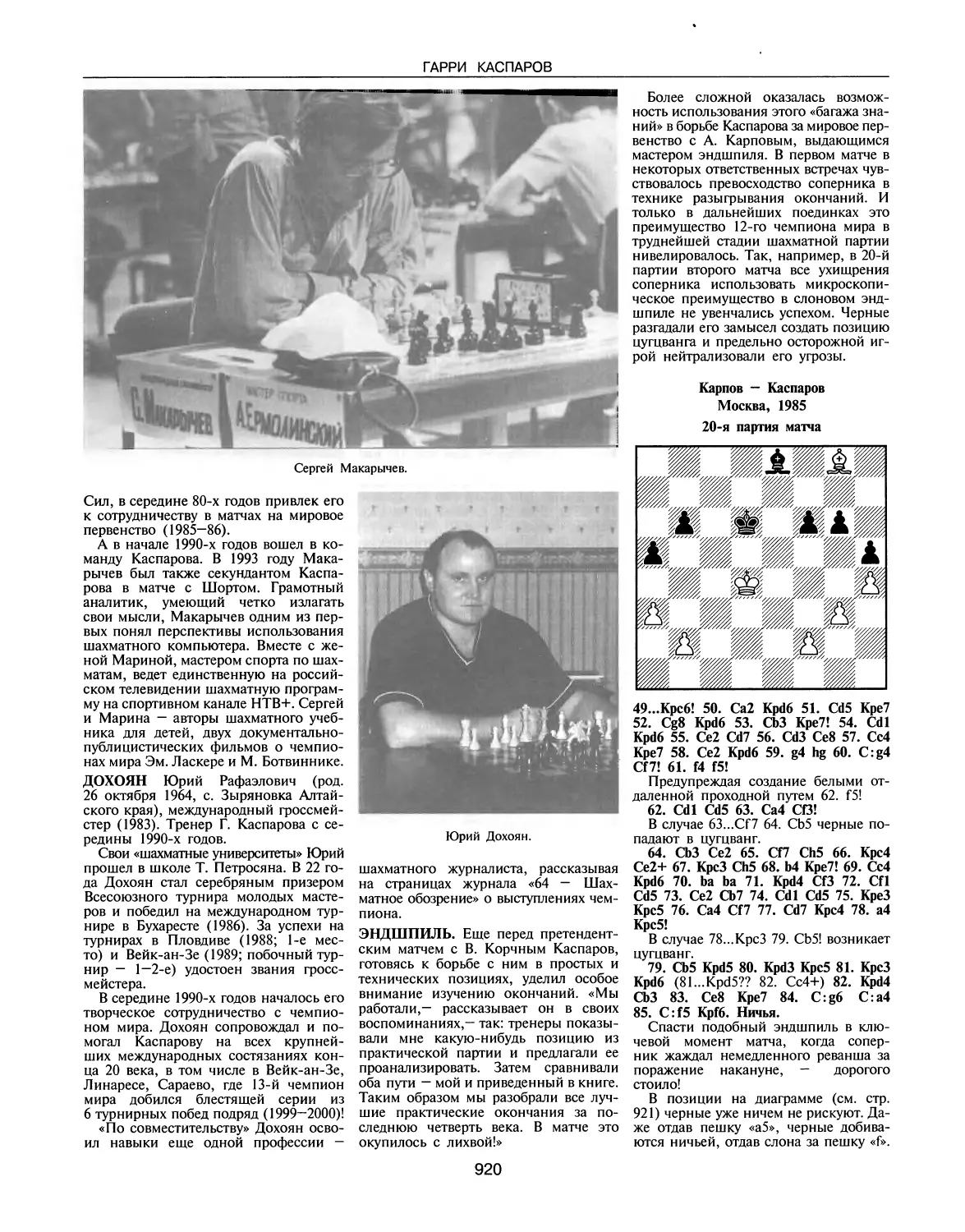

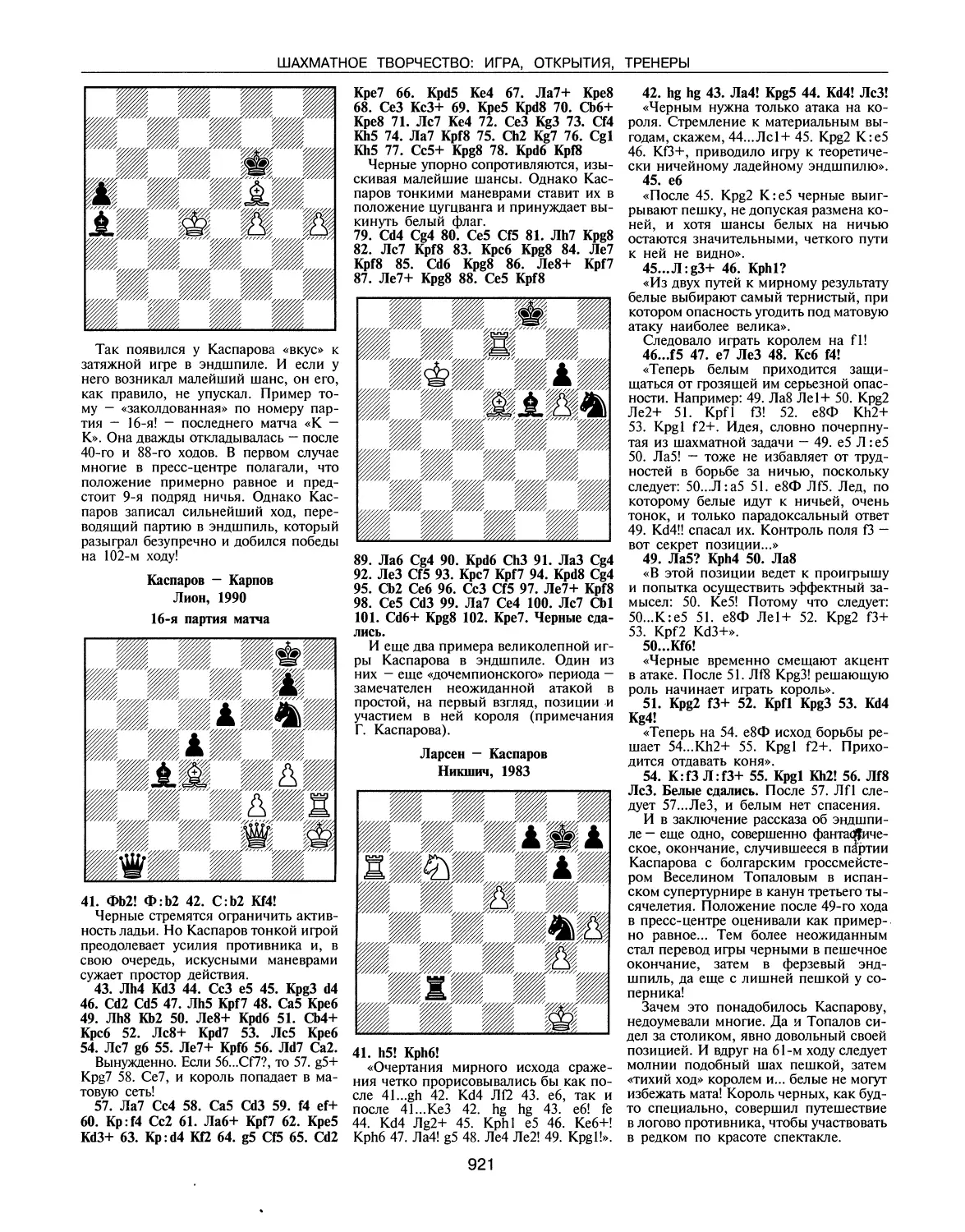

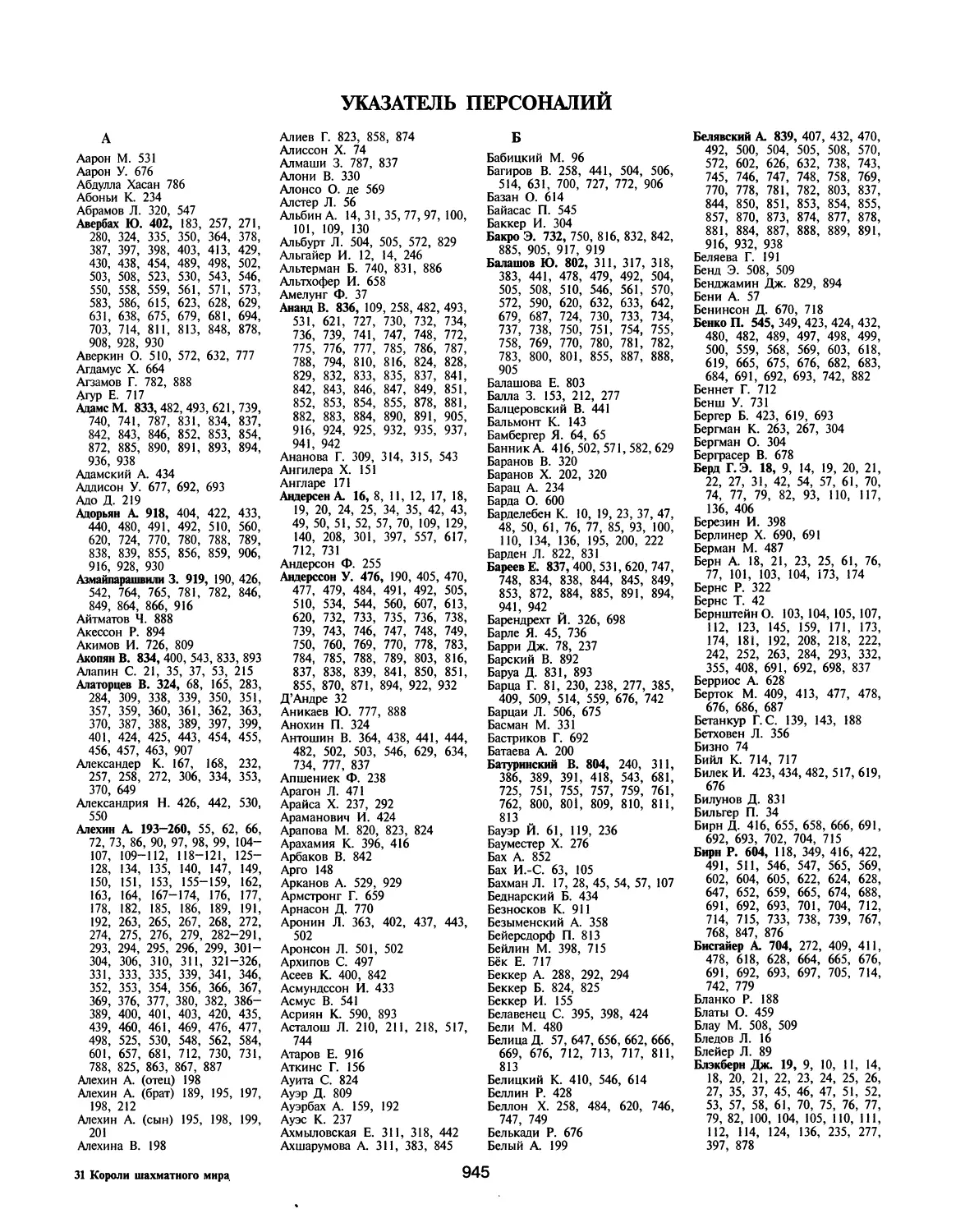

00