Автор: Крупянко М.И. Арешидзе Л.Г.

Теги: национальные, народные, этнические движения и проблемы, национальные и этнические меньшинства внутреннее положение внутренняя политика политика история японии

ISBN: 978-5-7133-1416-3

Год: 2012

Текст

М. Крупянко Л. Арешидзе

Японский национализм

Идеология и политика Л

российская академия наук

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

М. Крупянко

Л. Арешидзе

Японский

национализм

Идеология

и политика

МОСКВА

«Международные отношения»

2012

УДК 323.14(520)

ББК 66.3(5Япо),5

К84

М.И. Крупянко, Л.Г. Арешидзе

К84 Японский национализм (идеология и политика). - М.:

Междунар. отношения, 2012. - 408 с.

ISBN 978-5-7133-1416-3

Фундаментальное исследование российских востоковедов посвящено

проблемам происходящего в Японии возрождения идеологии государствен-

ного национализма - традиционного инструмента манипулирования массо-

вым сознанием в драматические периоды новой и новейшей истории страны.

В книге подчеркивается, что подъем националистических настроений пре-

следует цель сплотить и мобилизовать потенциал нации перед лицом реаль-

ной угрозы снижения международного статуса Японии.

В работе выявлены основные носители националистической идеологии

в Японии, исследована роль института императорской власти в подъеме на-

ционалистических настроений, показана политика властей по формирова-

нию националистического мировоззрения у японской молодежи.

Авторы обозначили ближайшие перспективы развития национализма в

Японии, а также негативные последствия националистической политики для

развития японо-российских и японо-китайских отношений.

УДК 323.14(520)

ББК 66.3(5Япо),5

ISBN 978-5-7133-1416-3

© Крупянко М.И., Арешидзе Л.Г., 2012

© Подготовка и оформление изд-ва

«Международные отношения», 2012

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ............................................. 5

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЯПОНСКОГО НАЦИОНА-

ЛИЗМА............................................... 26

1. Общие проблемы теории национализма.......... 26

2. Японский национализм в контексте мировых теорий

национализма................................... 30

3. Японские ученые-теоретики о японском национализме 45

ЯПОНСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ В НОВОЙ И НОВЕЙШЕЙ

ИСТОРИИ............................................. 55

1. Особенности формирования государственного нацио-

нализма в период Мэйдзи........................ 55

2. Японский национализм в период Интербеллум (между

Первой и Второй мировыми войнами).............. 84

3. Японский национализм в период «холодной войны» .... 104

ВОЗРОЖДЕНИЕ ИДЕОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО

НАЦИОНАЛИЗМА В ЯПОНИИ НА РУБЕЖЕ XX-XXI вв. .. 132

1. Восстановление государственного национализма в Япо-

нии после «холодной войны».................... 132

2. Причины подъема националистических настроений в

японском обществе на современном этапе........ 144

3. Дискуссии в японском обществе по поводу необходимо-

сти возрождения идеологии государственного национа-

лизма в XXI в................................. 151

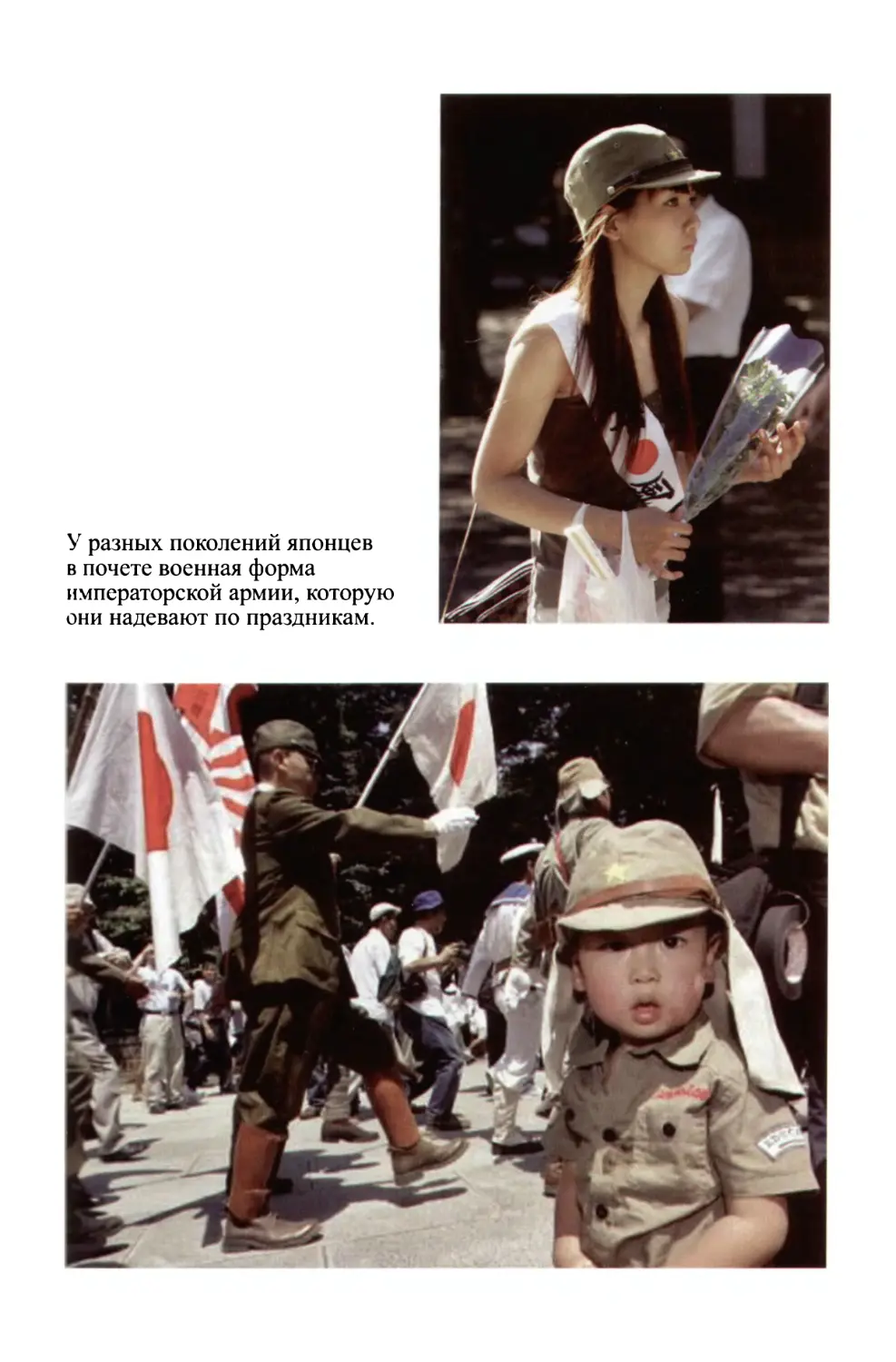

ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛИЗМА

В СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНИИ............................... 173

1. Носители националистической идеологии и их оппо-

ненты......................................... 173

3

2. Государственный национализм в попытках пересмотреть

Конституцию 1947 года....................... 194

3. Роль института императорской власти в развитии совре-

менного национализма........................ 207

4. Формирование националистического мировоззрения

у японской молодежи (переписывание школьных учеб-

ников по истории и морали).................. 257

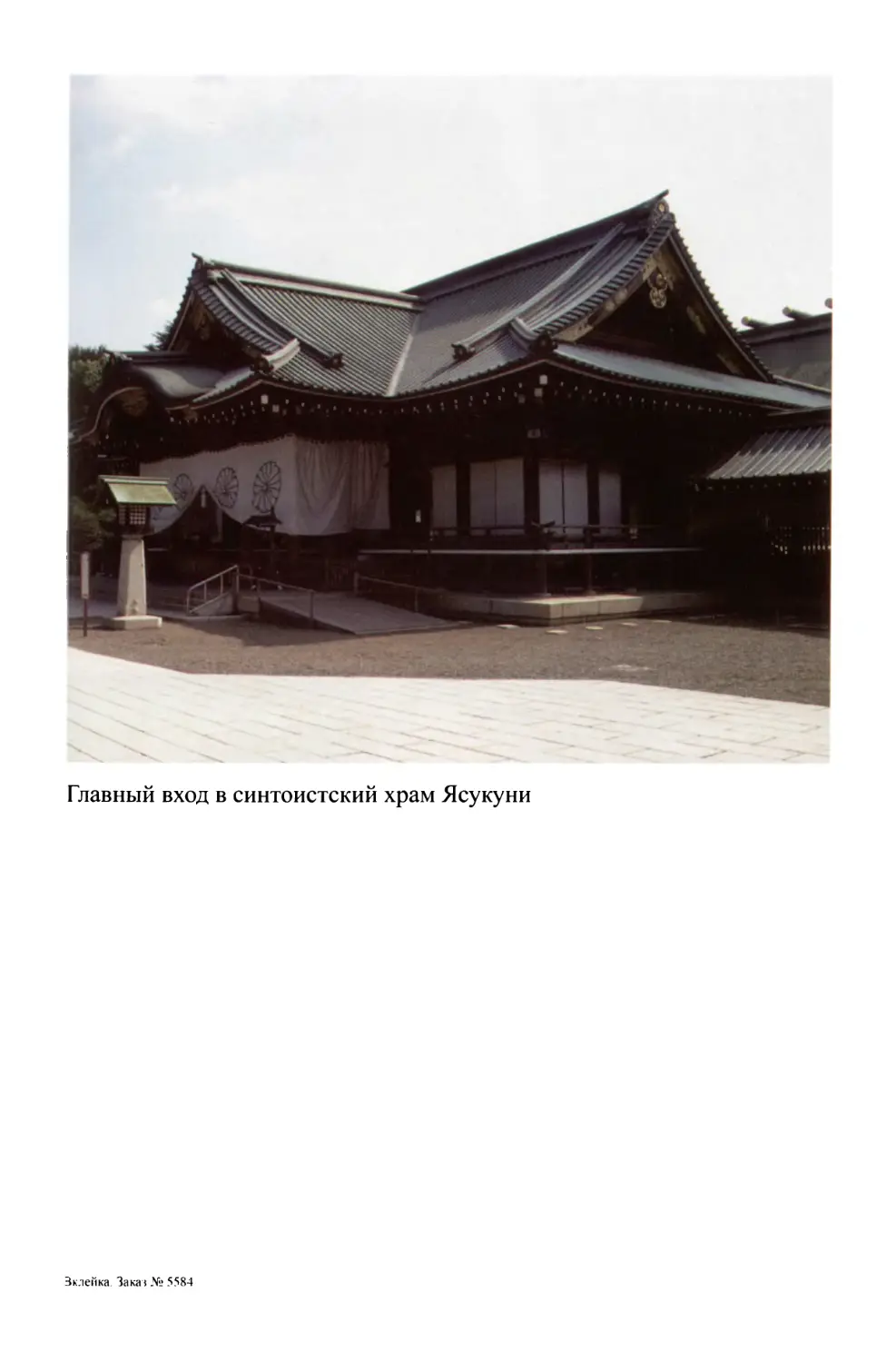

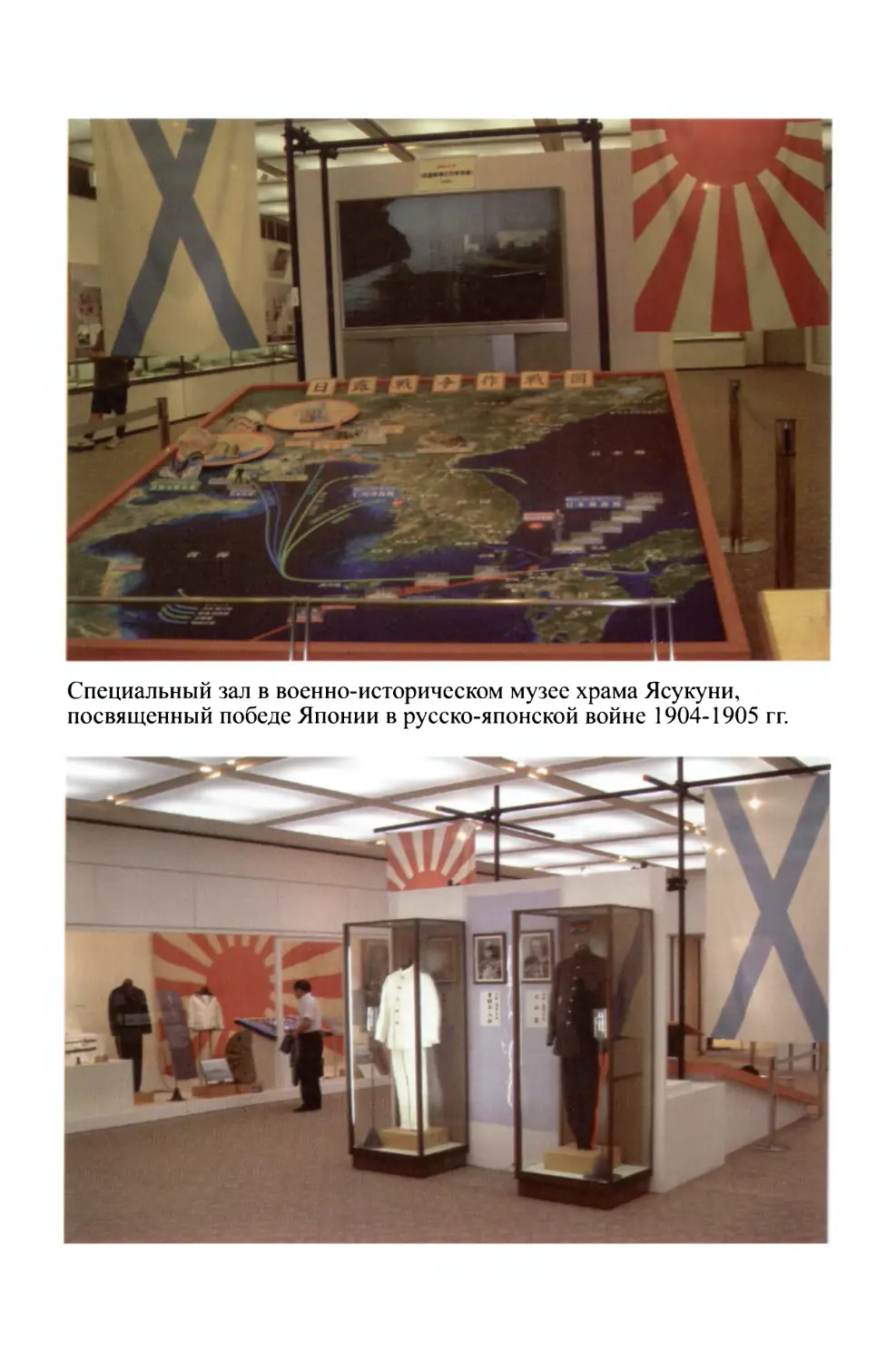

5. Главный синтоистский храм Ясукуни как центр военно-

патриотического воспитания нации............ 283

6. Опасен ли сегодня японский национализм... 312

ЗАКЛЮЧЕНИЕ....................................... 344

ПРИМЕЧАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА........... 360

ПРИЛОЖЕНИЕ....................................... 396

ВВЕДЕНИЕ

Один из видных американских теоретиков национализма Пол

Рейнш еще в начале XX в. утверждал, что «если бросить внима-

тельный взгляд на историю мирового развития, начиная с эпохи

Возрождения, то можно обнаружить один принцип, вокруг кото-

рого гармонично группируется огромное количество самых раз-

нообразных фактов, и этим принципом является национализм.

С тех пор, как были сформированы еще в Средние века идеалы

. мирового государства, этот принцип является краеугольным кам-

нем подлинной государственности вплоть до нашего времени»0.

Для Рейнша национализм - это не просто позитивный и конст-

руктивный элемент внутренней и внешней политики любого го-

сударства, но, в сущности, ее самый фундаментальный фактор,

ее основа. Двадцатое столетие, по мнению многих аналитиков,

стало настоящим «веком национализма». «Двадцатый век, - пишет

в своей работе «Национализм: его смысл и история» известный

американский историк, профессор Нью-Йоркского университета

Ганс Кон, - является первым периодом в мировой истории, когда

человечество стало столь активно использовать концепцию госу-

дарственного национализма в своей внутренней и внешней поли-

тике»2*.

Однако роль национализма как идеологии и политической

практики государства не была на протяжении XX столетия одно-

значной. Он, несомненно, сыграл положительную, прогрессивную

роль в процессе становления национальных государств, в особен-

ности способствуя разрушению колониального мира после Вто-

рой мировой войны. Вместе с тем, его роль зачастую и наиболее

заметно в первой половине XX века имела явно деструктивный,

разрушительный характер. Национализм нередко сопровождался

формированием ненависти к другим нациям и народам, имел явно

воинствующее, милитаристское содержание. Направленный про-

тив других народов, такой национализм нес в себе угрозу не толь-

ко «потенциальному противнику», но и собственному народу.

Ибо, как справедливо отмечал Н.А. Бердяев, «идолопоклонниче-

5

ство перед нацией» всегда превращает национальность в верхов-

ную и абсолютную ценность, так как при этом культивируется

чуть ли не зоологическое отношение к человеку в попытке выра-

ботать и сохранить «чистоту расы». Националистические «выви-

хи» в политике и организации социальной жизни нередко превра-

щали национализм в «чуму XX века», придавая этому понятию

устойчиво негативное содержание. Геноцид армян и евреев в исто-

рии XX века наглядное тому доказательство. В результате в на-

учной литературе и политической практике проявлялись даже тен-

денции неприятия этого социального феномена как пережитка

прошлого, не вписывающегося в процессы современного демо-

кратического мирового развития, как явления, деформирующего,

искажающего и тормозящего его.

Но что есть современный национализм XX века, как он транс-

формировался по отношению к веку прошедшему, как можно

было бы его объективно оценить с точки зрения интересов раз-

вития отдельно взятой нации и мирового сообщества в целом?

Эти важные аспекты современного национализма авторы предпо-

лагают рассмотреть на примере Японии, одной из ведущих совре-

менных держав мира, имеющей немалый опыт использования

националистической идеологии в целях эффективного государ-

ственного строительства. В предлагаемой читателю книге авторы

делают попытку проанализировать истинное содержание япон-

ского национализма, показать и его сильные, и его негативные

стороны.

Если следовать определению национализма, которое предла-

гает Британская энциклопедия, трактуя его как чувство «лояль-

ности и преданности своей нации, своей стране и выражающееся

в предпочтении личных или корпоративных пристрастий инте-

ресам нации и государства», то можно сказать, что национализм

в Японии традиционно отвечал этим критериям3*. Профессор Ка-

лифорнийского университета, известный специалист по проблемам

японского национализма Кевин Доук вообще склонен рассматри-

вать японских националистов как романтиков и идеалистов, го-

товых жертвовать своими жизнями ради процветания великой

Японии4*.

В истории развития государственного национализма в Япо-

нии были периоды подъема и отката. Периодом подъема можно

считать время до и после реставрации Мэйдзи, когда японские

националисты активно боролись против силой навязанных Япо-

нии неравноправных Ансэйских договоров, заключенных сегуна-

том с рядом держав Запада. Эти договоры, безусловно, являлись

национальным позором Японии, ее унижением в глазах мирового

6

сообщества. Но именно они стали одновременно и сильнейшим

стимулом к сплочению нации, консолидации ее национального

самосознания на почве антизападничества5). После незавершен-

ной буржуазной революции 1867-1868 гг. японские национали-

сты поставили перед новым правительством Мэйдзи вопрос об

отмене неравноправных договоров, однако неоднократные попыт-

ки японских властей добиться этого не приводили к успеху Это

стало возможным лишь в 1894 году когда Англия накануне войны

Японии с Китаем пошла на заключение с Токио договора, отме-

нявшего с 1899 года неравноправные статьи Ансэйского договора,

за исключением ограничений таможенной автономии. По образ-

цу англо-японского договора 1894 года Япония заключила новые

договоры и с другими великими державами. После победы Япо-

нии в японо-китайской войне 1894-1895 гг. и русско-японской

войне 1904-1905 гг. национальная гордость японцев была восста-

новлена, ущемление национального самосознания - компенсиро-

вано. Японские националисты «праздновали» победу®*.

Однако они вновь были вынуждены испытать горечь нацио-

нального позора и унижения, когда в ходе войны на Тихом океане

1941-1945 гг. полностью рухнули националистические иллюзии,

связанные с созданием «Великой сферы сопроцветания в Восточ-

ной Азии и на Тихом океане», а оккупационные власти США в

1945 году лишили страну национального суверенитета и ввели

строгий запрет на любую пропаганду национализма и национали-

стической идеологии. Японские националисты не могли смириться

с таким положением дел и ждали удобного исторического момен-

та для реанимации националистической идеологии и проведения

активной националистической политики.

Любой национализм, как теория и политическая практика, как

идеология и образ мышления представляет собой уникальную

систему ценностей, свойственную данной нации и отличающую

ее от других. Японский национализм есть в первую очередь осо-

бый продукт объединения государственной идеологической по-

литики по патриотическому воспитанию нации с традиционным,

этническим национализмом как глубоко укоренившейся в созна-

нии японцев системой общечеловеческих ценностей, позволяю-

щих консолидировать нацию в единое целое. Стало быть, ключ

к пониманию феномена японского национализма, на наш взгляд,

лежит в правильном представлении об интересах и поведенческой

природе японского государства-нации со специфическими особен-

ностями процесса индоктринации общества с опорой на государ-

ственную идеологию, с государственным контролем над экономи-

кой и системой образования, с доминированием центрального

7

управления над местными органами власти. Иными словами,

японский национализм есть конечный продукт тонкой и кропот-

ливой работы государства по формированию, воспитанию и кон-

солидации японской нации. Усилия государства при этом всегда

направлены на мобилизацию национального потенциала по реа-

лизации проектов модернизации, на выживание нации как суве-

ренного государства в разные исторические периоды ее развития.

Национализм в Японии - это не только продукт деятельности

государства. В японском обществе чрезвычайно сильны традици-

онные националистические начала, которые составляют мораль-

ный фундамент нации. Моральные основы нации включают в себя

уважение и любовь японцев к своей родине, своей истории, к исто-

рической памяти, к истокам японской цивилизации, к институту

императорской власти и т.п. Однако при этом важно помнить, что

за процессом формирования националистического самосознания

японцев всегда стоит государство, которое умело эксплуатирует

и направляет объективную потребность японцев к самоидентифи-

кации в своих политических и экономических интересах, в инте-

ресах выживания власти и нации. И здесь государство опирается

на важнейший базовый принцип формирования националисти-

ческой идеологии в обществе - оно уважает свой народ, знает его

нужды и проблемы, видит в нации привилегированный компо-

нент национальной политической системы. Именно эта особен-

ность политической культуры Японии доходит до сердца каждого

японца, составляет фундамент его национальной идентичности.

Государство тщательно оберегает эту сторону взаимодействия

власти и нации. При этом в случаях, когда такие связи ослабевают

или нарушаются, нации предоставляется возможность выразить

свой протест институту власти, которая признает свою вину пе-

ред обществом за невыполненные ею обязательства. Такой про-

тест в прошлом «оформлялся» через механизм народных бунтов

и волнений, а в настоящем - путем голосования электората на

общенациональных или местных выборах, когда одна правящая

политическая партия мирно уступает место своему политическо-

му оппоненту.

Сами японцы вкладывают в понятие национализма свою спо-

собность к национальному сплочению, к внутренней консолида-

ции и концентрации усилий в интересах всей нации, четко осоз-

навая необходимость национального выживания, сохранения

национальной идентичности, независимости и государственного

суверенитета в трудные периоды национальной истории. Яркий

пример именно такого восприятия дал период 1990-2010 гг., ко-

торый для многих японцев оказался потерянными десятилетиями.

8

Причины такого впечатляющего застоя японцы видели в сниже-

нии мотивации к усердному труду в желании работать меньше

часов, иметь более продолжительный отпуск, а также в сокраще-

нии численности населения и его старении. Чтобы изменить эти

тенденции и вернуть Японии динамику национального развития,

японцы должны больше работать, иметь в семьях больше детей,

разрешить иммиграцию иностранной рабочей силы. Однако сти-

мулы для реализации всего этого в современном японском обще-

стве просто отсутствуют.

И нация это хорошо понимает. Японцы не бьют тревогу, ак-

тивно не ищут пути выхода из трудных проблем. Вместо этого

в Японии можно наблюдать рост новых форм бедности и безра-

ботицы. При этом японцы хорошо скрывают свои проблемы, вы-

ставляя на передний план национальную гордость, солидарность

японских семей, укрепление национальных корпоративных тра-

диций. Компании сокращают размеры ежегодных бонусов своим

сотрудникам, но не увольняют их. Молодые японцы, как правило,

не устраиваются на постоянную работу, не достигнув 30-летнего

возраста, молодежь перебивается временными заработками. За-

мужние женщины остаются дома, довольствуясь доходами мужа.

Политические партии, которые опираются на стареющий электо-

рат, не склонны призывать к переменам. И под всем этим заложен

прочный фундамент национализма. Он выражается, прежде все-

го, в понимании японским обществом объективных трудностей

развития нации, понимании необходимости всем «затянуть пояса»

до лучших времен.

Японские националисты в целом поддерживают проводимую

властями страны политику «застоя». Видный политический и об-

щественный деятель Японии, известный своими националисти-

ческими настроениями, вице-губернатор Токио Наоки Иносэ

официально заявлял, что «эра экономического роста в Японии

закончилась. Когда в середине XIX века страны Запада угрожали

независимости и суверенитету Японии, японцы приняли вызов,

«открыли границы» и быстрыми темпами модернизировали эко-

номику и политическую жизнь. В этом японцы неплохо преуспе-

ли. Однако сегодня Япония готова вернуться к своим традицион-

ным национальным ценностям, восстановить социальную гармонию

и нулевой экономический рост»7).

На первый взгляд, призывы некоторых видных представите-

лей правящего истеблишмента Японии, националистов по убеж-

дениям, «вернуть» страну в прошлое, в эпоху Эдо, звучат нелепо

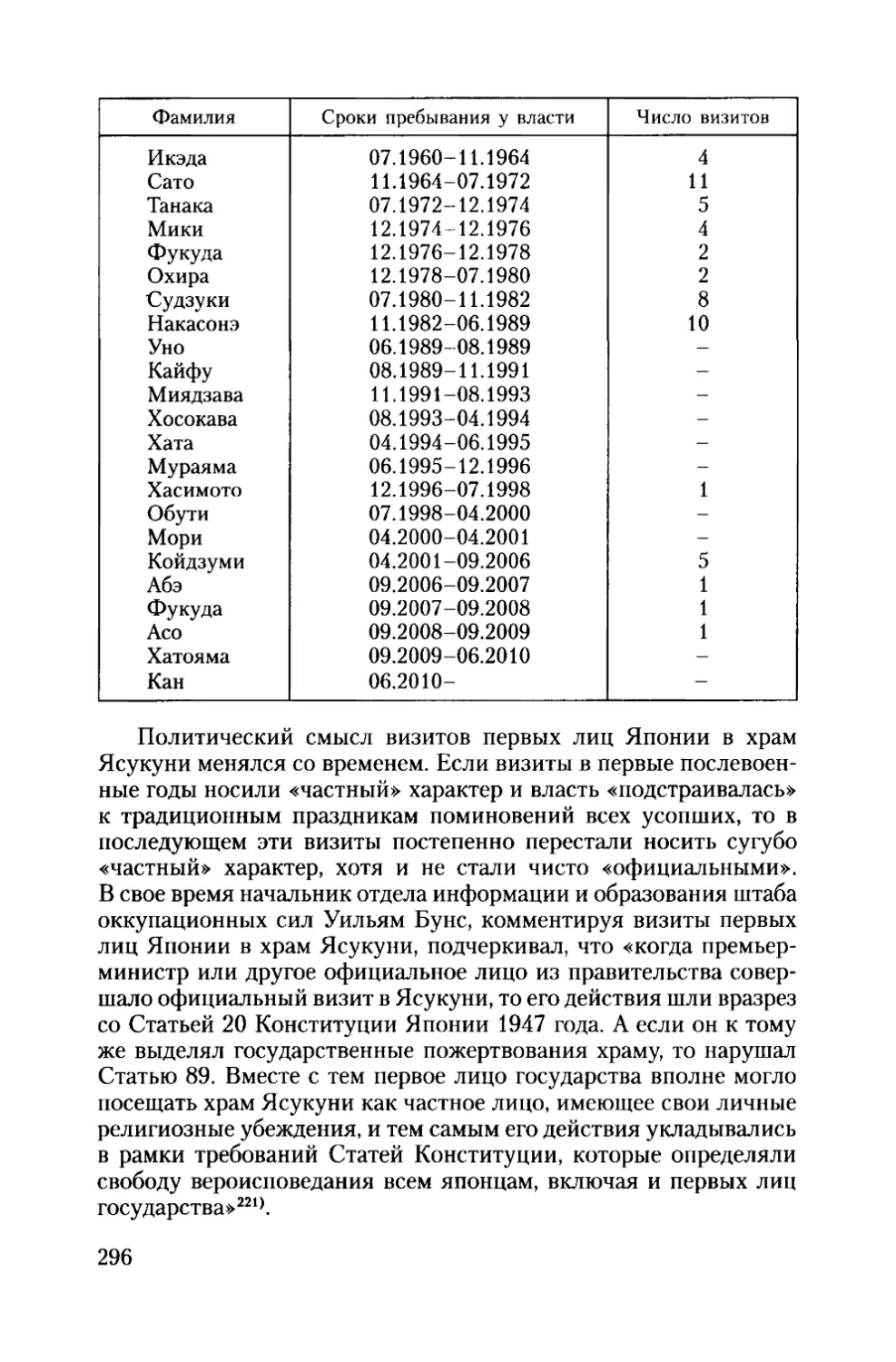

и несерьезно, напоминая некую поэтическую утопию. Но подоб-

ного рода высказывания могут приобрести некоторый реальный

9

смысл, если под них подвести националистическую основу. Не мо-

жет не вызывать удивления тот факт, что современные японские

студенты больше уже не стремятся учиться за границей, их даже

мало интересует английский язык. На фоне того, что китайцы и юж-

ные корейцы становятся все более «глобализированными нация-

ми», упорно изучая английский, немецкий, французский языки

и приветствуя приток в страну все большего числа иммигрантов,

Япония, напротив, похоже, вступает в «процесс деглобализации».

Она как бы на ходу разворачивается в своем движении вовнутрь,

теряя интерес к участию в процессах глобализации. Япония, как

улитка, втягивает голову в свой национализм, отгораживаясь

с его помощью от внешнего мира. Она уже существенно сократи-

ла бюджет для оказания помощи слаборазвитым странам. Более

того, японские националисты во власти не отказываются эксплуа-

тировать навязчивую националистическую идею добиться оттор-

жения у России «исконных японских территорий Южных Курил».

Очевидно, однако, что в такой тенденции заложены немалые опас-

ности для развития Японии как суверенного и мощного государ-

ства. Пятившаяся назад Япония стала бы потерей для всего мира.

Японский национализм - явление неоднозначное. Об этом,

в частности, говорит тот факт, что в японском языке существует

три различных корневых понятия для передачи сути национали-

стических чувств японцев: «кокуминсюги» (чувство любви к стра-

не, к Родине), «миндзокусюги» (чувство любви к народным тра-

дициям, национальной культуре) и «коккасюги» (чувство любви

к институтам власти, к государству и к императору). В современ-

ной японской литературе по национализму часто можно встре-

тить передаваемое в звуковой транскрипции английское слово

«национализм» как «насёнаридзуму»8*. Однако, передавая поня-

тие «национализм» посредством англоязычного варианта этого

термина, японцы лишний раз как бы намеренно подчеркивают,

что европейское понимание национализма не свойственно япон-

скому народу, японской нации и цивилизации, что оно является

чуждым японскому народу, так как заимствовано из западной

культуры, где это понятие впервые и появилось.

В своем исследовании авторы пытаются разобраться не толь-

ко в теории и практике национализма в Японии, его эволюции

в истории страны, но также и в толковании проблемы японского

национализма самими японскими учеными. Почему, например,

существующее в европейских языках одномерное понятие нацио-

нализма, во всяком случае в его лингвистическом выражении,

в японском языке трансформируется в целый набор вышеназван-

ных понятий9*.

10

Для понимания сути японского национализма, как нам пред-

ставляется, следует иметь в виду два момента. Во-первых, это

проблема интерпретации национализма в Японии. В своей истории

он не раз сталкивался с опасностью саморазрушения, а нация -

подвергалась угрозе утраты своей национальной идентичности

и суверенитета. Так было в период нашествия татаро-монгол под

руководством Хубилай-хана в XIII веке, так было в годы Второй

мировой войны, так было в годы последующей американской

оккупации, когда США навязали Японии свою Конституцию

1947 года, стремясь разрушить японский национализм и превра-

тить Японию в подконтрольное Америке государство. Все эти ис-

торические события сыграли свою негативную роль в развитии

японского национализма, всякий раз как бы отбрасывая его назад,

на исходные рубежи. Это не значит, что они подрывали основы

национализма в Японии и меняли его традиционную опору. Ско-

рее, они выступали факторами, корректирующими содержание

и формы японского национализма. Такая «коррекция», впрочем,

нередко приводила к искажению изначальной традиционной

природы этнического национализма японцев, накладывала свой

негативный отпечаток на исконные националистические чувства

японцев «любить Родину». Поэтому не случайно, что в основе

многих научных дискуссий о природе японского национализма

лежит твердое убеждение их участников, что японская нация

является уникальной по отношению к другим нациям и народам

мира. Японские националисты видят эту уникальность прежде

всего в том, что потенциал нации еще не раскрыт полностью, что

Япония еще не достигла апогея своего национального развития,

и неудовлетворенность японцев своей прошлой историей подо-

гревает их национальные амбиции на будущее, а число сторонни-

ков национализма в Японии только растет.

Во-вторых, в массовом сознании японцев существует опреде-

ленная грань в восприятии, с одной стороны, государства - «кокка»,

а с другой, - нации - «кокумин или миндзоку». Иными словами,

если в европейском национализме устойчивой категорией явля-

ется понятие «государство-нация», то в Японии эти категории как

бы разведены в стороны. Правда, в годы Второй мировой войны

власти пытались объединить эти два понятия в одно целое, одна-

ко давалось им это с большим трудом. Дело в том, что в своей

истории Япония ни конституционно, ни институционально не

была готова стать крепким «государством-нацией». Это было

связано с тем, что эволюция государственного развития Японии

проходила медленно по историческим меркам, в этом развитии

чередовались различные организационные формы управления

11

нацией, а именно: гражданский институт императорского прав-

ления, сменивший его в конце XII века институт военного прав-

ления сёгуната (военного правительства бакуфу), а в середине

XIX века вновь верховная власть перешла к гражданскому мо-

нархическому государству. После капитуляции во Второй ми-

ровой войне Япония вообще жила с 1945 по 1947 год без четко-

го государственного устройства. И только после обнародования

Конституции 1947 года, написанной оккупационным штабом

американского генерала Макартура, Япония вновь обрела статус

конституционной монархии. При этом император Японии был

сильно урезан в своих политических правах лидера государства,

но оставлен его «символом», лишенным реальной власти. Все го-

сударственные назначения и решения он мог производить только

по представлению Кабинета министров, который и нес за них

всю полноту ответственности. Правда, на дипломатических

встречах император был наделен формальными функциями гла-

вы государства.

В истории послевоенного японского национализма заметную

роль сыграло укрепление японской государственности после

подписания Сан-францисского мирного договора в 1951 году. Это

позволило японским властям вернуться на путь укрепления го-

сударственного и этнического национализма, однако не способ-

ствовало ясности в понимании японцами категорий «государства»

и «нации». С одной стороны, послевоенные власти были заинте-

ресованы в скорейшем восстановлении «государственного нацио-

нализма» как национальной идеологии, но, с другой, - они нахо-

дились под пристальным контролем США в этих вопросах, а в

обществе сохранялась объективная потребность в поддержании

традиционного «этнического национализма», к воспроизводству

культурных традиций и т.п. И в этом смысле японский национа-

лизм долгое время сохранял свой внутренний «конфликтный

потенциал», раздваиваясь между государственным и этническим

национализмом.

Суть политики государственного национализма в Японии

сводится к попытке ее властей «поставить» каждого члена обще-

ства в такую удобную для его личной жизни систему координат,

организовать такой благоприятный и понятный ему политиче-

ский и социальный порядок в государстве, которым он искренне

мог бы дорожить и гордиться. Национализм в Японии, таким

образом, есть следствие реализации концепции жизнеустройства

государства и нации, которая принимается большинством его

членов. В результате деятельности в этом направлении хаотич-

ные общественные массы с их индивидуальными интересами

12

формируются в нацию, чтобы впоследствии, если в этом возни-

кает государственная необходимость, действовать от лица нации,

«руководствуясь» ее национальными интересами.

Средством достижения государством заданной цели в этой

области является пропаганда идеологии государственного нацио-

нализма, которая подкрепляется реальными достижениями в со-

циально-экономической сфере жизнедеятельности нации. Нацио-

налистическая идеология призвана устранить, таким образом,

разрыв между нацией как этнической общностью со свойствен-

ным ей этническим национализмом и государственными полити-

ческими институтами, которые говорят и действуют от имени

нации.

Нация на определенном этапе своего развития объективно

нуждается в опоре на государство и должна составлять с ним

единое целое - государство-нацию. До появления императора

в период Кофун (III век н.э.) древняя Япония периода Дзёмон

и Яёй (10 тыс. лет до н.э. - III век н.э.) развивалась не как госу-

дарство, а как этническое сообщество лиц, относящих себя к япон-

ской нации. Появление и становление японской государственно-

сти произошло с появлением во главе японского этнического

сообщества императора в период Кофун в 300-710 гг. н.э. Тогда

же зародился и японский национализм. Роль императора в исто-

рии японского национализма трудно переоценить, ибо с этим

институтом власти японцы традиционно связывали свои надеж-

ды на защиту от внешних врагов, а также на сохранение сильного,

политически и экономически управляемого государства, способ-

ного обеспечить выживание всей нации. Таким образом, японский

национализм формировался по принципу «снизу - вверх», т.е. от

этнического сообщества - к императору и государству. Поэтому

этнический национализм в Японии появился раньше, чем возник-

ли императорская система, государство и государственный нацио-

нализм. Последний развивался в Японии как некая объективная

потребность японского социума существовать в упорядочен-

ной системе координат, соблюдая культурные традиции пред-

ков, и встраивать себя в государственные институты, делегируя

им функции национальной защиты в самом широком смысле

слова. Поэтому конфликт между «этническим национализмом» -

миндзокусюги и «государственным национализмом» - кокумин-

сюги или коккасюги, о котором так много рассуждают в современ-

ной Японии, скорее всего все-таки надуман представителями

академических кругов, пытающихся конструировать стройные тео-

рии разных национализмов в Японии. В реальной действительно-

сти японская нация всегда жила и продолжает существовать,

13

особо не замечая разницы между этническим и государственным

национализмом, а тем более не превращая их в поле борьбы друг

с другом.

Государственный национализм в Японии имеет ряд особенно-

стей. Во-первых, его наличие способствует реализации полити-

ческих, социально-экономических и стратегических задач разви-

тия нации. И только потом он отражает состояние умов самих

японцев, являясь выражением национального самосознания или

специфических интересов национальных групп. Идеология госу-

дарственного национализма в Японии традиционно решала одну

сверхзадачу - она консолидировала нацию, помогала удерживать

власть в руках правящей элиты, и на этой основе власть облегчала

себе решение общенациональных задач. По сути, речь идет о за-

даче, которая имеет много общего с антиколониальной борьбой

народов за свою независимость, за недопущение стратегического

и экономического контроля со стороны более сильных держав,

за противодействие экспансии чуждой культуры в японское об-

щество и сохранение его традиционной системы ценностей.

Механизм осуществления идеологических задач по распро-

странению национализма в Японии реализовывался через уста-

новление государственного контроля над всеми сторонами жизни

нации, через реформирование политической или экономической

системы сверху, через формирование под патронажем государства

гомогенной национальной идентичности населения. Государство

в Японии заметно преуспело в создании специфической нацио-

нальной общности, что верно подметил Джон Брейли в своей

известной работе «Национализм и государство»10). Японский

национализм как политическая практика не знал в своей истории

политических конфликтов в форме противостояния одних групп

населения другим по национальному признаку. Внутренние кон-

фликты имели место лишь как форма борьбы за власть разных сил,

интегрированных, впрочем, в одну и ту же политическую систему.

Не было в истории японского национализма и борьбы различных

национальных идентичностей, которые противоборствующие по-

литические силы использовали бы в целях захвата и удержания

власти, что в принципе характерно для многонациональных госу-

дарств, когда одна этническая общность ассоциирует себя с госу-

дарством, оттесняя другие этносы на задний план10.

Во-вторых, государственный национализм в Японии всегда

работал на мобилизацию нации на борьбу с внешней угрозой.

Япония относительно поздно (в конце XIX века после революции

Мэйдзи) приступила к военному соперничеству с другими вели-

кими державами за сферы влияния в регионе Восточной Азии и на

14

Тихом океане. Это требовало от государства и нации невиданной

концентрации усилий всех слоев общества, включая крестьян-

ство, рабочий класс и интеллигенцию. Все эти группы населения

говорили на одном и том же японском языке, имели одну и ту же

религию. Политически японская нация полностью соответство-

вала понятию японского государства-нации, что делало его весь-

ма консолидированным, сильным и сплоченным институтом.

Внутри государственных границ японская нация воспринимала

себя как единую общность, имелось понимание гражданами своей

ответственности и чувства долга перед государством. Можно

даже говорить, что в своем большинстве японцы разделяли цели

и методы государственного строительства и национальную идею.

Власти страны добились того, что в конце XIX - начале XX века

государство отождествляло себя с нацией, а нация - с государ-

ством. Государственный национализм в Японии развивался как

«интегральный» в том смысле, что милитаристские, индустриаль-

ные и реформистские начала национальной политики работали

как единое целое, а его идеология традиционно опиралась на

пропаганду государством особых уникальных добродетелей япон-

ской расы-нации, позволявших ей оправдывать свои агрессивные

устремления по отношению к другим нациям, и прежде всего -

к своим соседям по Восточной Азии. Власти внушали японцам,

непосредственно участвовавшим в агрессивных войнах в регионе,

что они благородно взяли на себя труд защитить «братские ази-

атские народы» от колонизации их великими европейскими дер-

жавами.

В-третьих, важной особенностью государственного японского

национализма является то, что он способствовал реализации

основных доктрин национального поведения страны в системе

международных отношений, а именно: «оборонительной», «осто-

рожного сближения с другими нациями», «просвещенного между-

народного лидерства» и «радикализации (обострения) конфликта».

В первой половине XX века национальное мышление японцев ха-

рактеризовалось пониманием этих основных особенностей внешне-

политического поведения сраны в мире. Эта поведенческая модель

никогда не была статичной, она всегда динамично развивалась.

Например, японский просветитель и основатель одного из круп-

нейших университетов страны Кэйо - Фукудзава Юкити призна-

вал, что японский национализм, прежде всего, отражал два основ-

ных принципа национального поведения, а именно: искусство

«осторожного сближения с другими государствами» и «просве-

щенного международного лидерства». Именно эти ведущие прин-

ципы международного поведения позволяли Японии устанав-

15

ливать и поддерживать контакты с великими мировыми держа-

вами. Используя такую идеологию, Япония уже на рубеже XIX и

XX веков вошла в клуб великих мировых держав и приблизились

к «мировой цивилизации» через модернизацию нации, хотя еще

за несколько десятков лет до этого Япония оставалась подконт-

рольной великим державам нацией в рамках неравноправных

и навязанных ей силой Ансэйских договоров. Эта идеологическая

модель японского государственного национализма побуждала ли-

деров иностранных держав уважать «особенности национальных

традиций Японии» как важного элемента ее усилий по «поиску

баланса между идеологией реформ и сохранением сильных авто-

ритарных методов управления государством».

В-четвертых, японский государственный национализм разви-

вался в истории как авторитарный и императорский. Другие

известные формы государственного национализма, как-то: либе-

ральный, популистский, экспансионистский - всё-таки скорее

являлись маргинальными для японского национализма.

В-пятых, особенность государственного японского национа-

лизма заключается также в особом соотношении национального

и интернационального в массовом сознании японцев. Националь-

ное самосознание японцев всегда реактивно реагировало на внеш-

ние угрозы и было подтверждено воздействию внешних факторов.

Власти Японии стремились искусственно поддерживать в массо-

вом сознании японцев чувство страха перед внешними угрозами,

что находило свое выражение в особом «оборонительном» нацио-

нализме и «защитном» патриотизме. Представляется, что с этим

связано использование культа личности императора как отца

нации, которого все японцы должны защищать и оберегать как

национальное достояние в случае внешней опасности.

Фактически националистическая «оборонительная» идеоло-

гия разрабатывалась в Японии на протяжении последних двухсот

лет, начиная со школы Мито, когда в феодальной Японии в пе-

риод правления сёгуна Токугавы Мицукуни (1628-1700) был

открыт «Исследовательский институт истории Японии», в кото-

ром готовилось к выпуску монументальное издание - «Великая

история Японии» - Дай Нихон си, труд, над которым японские

историки работали более 50 лет и который в окончательном виде

был представлен сёгунату лишь в 1720 году. Уже тогда эта книга

обратила на себя внимание современников своим националисти-

ческим субъективизмом. Она была пропитана националистиче-

ским духом восхваления японской нации, ее уникальности. Труд

впитал в себя националистическую идеологию синтоизма и конфу-

цианской морали, которая лежала в основании «самурайского на-

16

ционализма», самурайской системы ценностей, в середине XIX века

трансформировавшейся в известный постулат предмэйдзийской

Японии - «Сонно дзёи» (защитим императора - изгоним варва-

ров). Японские националисты опасались, что европейцы и Запад

в своей политике на японском направлении были нацелены на

разрушение и колонизацию Японии, и поэтому власти призывали

японцев к защите отечества. Закономерно, что после революции

Мэйдзи была разработана националистическая идеология «Коку-

тай» (Государство), в которой император выступал как защитник

нации, заботившийся о своих подданных, как отец японского на-

рода, а международное окружение Японии рассматривалось как

сугубо враждебное.

Наконец, важной особенностью японского государственного

национализма является наличие разнообразных форм его прояв-

ления. Государство всегда было заинтересовано в том, чтобы в

японском обществе существовало, по возможности, больше раз-

нообразных проявлений национализма, чтобы было больше япон-

ских «национализмов», которые постоянно «подпитывали» бы и

работали на идеологию государственного национализма. Сегодня

в Японии существует много националистических организаций

и националистов, которые проявляют свои националистические

чувства в разных областях жизни нации. В одном случае нацио-

налисты представлены борцами за «возвращение исконных япон-

ских территорий», якобы «оккупированных Россией», в другом

националисты пропагандируют пересмотр Конституции и пере-

писывание национальной истории, настаивают на введении новых

школьных учебников по истории. Существуют мощные национа-

листические структуры, в том числе поддерживаемые первыми

лицам государства, предписывающие обязательное и регулярное

посещение японскими руководителями главного после Исэ син-

тоистского храма Японии - Ясукуни. Перечисление даже этого,

далеко не полного списка разного рода вариантов проявления

«японского государственного национализма» говорит лишь о вы-

сокой степени заинтересованности властей в сохранении и в вос-

производстве разнообразных по форме и содержанию национали-

стических идей и способов их реализации. Власти современной

Японии хотят гальванизировать в массовом сознании японцев

«довоенный государственный национализм», приукрасить его

и адаптировать к новым историческим условиям. Правящая эли-

та Японии твердо убеждена в том, что национализм - крайне нуж-

ная для современного потребительского общества идеология. Без

него общество, нация превращаются в рыхлую, плохо управляе-

мую массу под названием «население»12*.

2-5584

17

В отличие от государственного современный этнический нацио-

нализм в Японии есть закономерная реакция японского общества

на усиление глобализации, опасности поглощения и растворения

в ней традиционных базовых японских культурно-этнических

ценностей. Эта реакция выражается в подъеме националистиче-

ских настроений в обществе, так как глобализация по модели Рах

Americana в мире, похоже, не состоялась и многие государства

стали искать способы выживания «не вместе», а поодиночке, вновь

обращаясь к своей национальной специфике. Японское общество

традиционно демонстрировало скептическое отношение к так

называемым универсальным ценностям и делало акцент на разви-

тие национальной социокультурной уникальности. Правда, при

этом Японии пришлось испытать на себе и пройти через времен-

ные приливы «глобализации» в конце 1980-х - начале 1990-х го-

дов. Именно тогда в употреблении появились такие термины,

обозначающие этот процесс, как «гуробаридзэсён», «гуробарука»,

«тикюка». Их охотно брали на вооружение крупные японские

корпорации, министерства, правительственные организации. Эти

термины стали неотъемлемой частью корпоративной идеологии,

которую утверждали в конъюнктурных целях президенты компа-

ний, их использовали первые лица государства в своих официаль-

ных речах. В правительственных документах термин «глобализа-

ция» стал употребляться для выражения программных установок

и целей государства. В частности, ответ японского правительства

на вызовы глобализации нашел свое выражение в курсе на интег-

рацию японской экономики в глобальную экономику в 1990-е годы

и приведение ее в соответствие с глобальными стандартами (под

которыми подразумевались западные стандарты) всех сфер жиз-

ни, и в особенности системы образования, с целью формирования

личности, способной успешно функционировать в условиях гло-

бального мира.

Однако японский официальный «проект глобализации», обо-

значенный в конце XX века и ратующий за установление глобаль-

ных стандартов, принятие универсальных ценностей, норм и пра-

вил и идущий в кильватере американского глобализационного

проекта, не разделялся не только националистически настроен-

ной влиятельной частью японского крупного предприниматель-

ства, но и значительной частью общественных деятелей страны,

представителями профсоюзов и учеными. Его оппоненты, как

правило, признавая необходимость инновационных реформ япон-

ской экономики и общества в целом, настаивали на необходимо-

сти сохранения культурного многообразия, различий моделей

общественного развития и делали акцент на ценностях, присущих

18

локальным и региональным сообществам, обращали внимание на

выявление сил, которые могли быть противовесом давлению гло-

бализации по американскому сценарию. В этом смысле показа-

тельным является сборник статей ведущих японских ученых под

редакцией Г. Хука и X. Хасэгавы «Японский ответ на глобализа-

цию. Политика, безопасность, экономика и бизнес»13*. В книге

дается оценка глобализации как процесса, движимого США и в ин-

тересах США. При этом отмечалось, что «направления глобали-

зации есть не нечто предопределенное и универсальное, но гибкое

и многообразное, и, без сомнения, они подвержены влиянию со

стороны его акторов в конкретных исторических условиях»14*.

Одно из серьезных опасений японских националистов в связи

с навязываемым Японии неолиберальным проектом глобализа-

ции заключается в том, что Япония перестанет быть социально

привлекательным и комфортным государством. Среди ученых

и общественных деятелей, высказывающих озабоченность по по-

воду социальных рисков неолиберального проекта и выступаю-

щих за поиски японской стратегии глобализации, нельзя не упомя-

нуть придерживающегося социалистических взглядов экономиста

Канэко Масару, разработавшего теорию «сетей безопасности»,

в которой значительную роль по минимизации социальных рисков

свободного рынка он отводит государству15*. Сходную позицию

занимает ученый-политолог Ёсихары Кумио, который доказыва-

ет, что Япония может сама предложить жизнеспособную модель

глобализации, альтернативную американской. «США создали, -

считает Ёсихара, - динамичную экономику, основанную на дере-

гуляции и либерализации, но страдающую от нежелательных

социальных последствий... Япония предлагает остальной Азии

и другим развивающимся странам мира надежную альтернативу

экономического роста без социально негативных вариантов раз-

вития». По мнению Ёсихары, две опоры развития, а именно: мас-

совое образование с акцентом на гуманитарные знания, позво-

ляющие формировать нравственные принципы в промышленном

и финансовом менеджменте, и рациональное государственное

вмешательство в экономику - должны быть использованы для

того, чтобы ограничить неравенство доходов в обществе и устра-

нить другие социальные язвы капитализма16*.

Японскому национализму традиционно было свойственно

отличное от европейского представление об индивидуальности17*.

Если американское понимание индивидуальности делает акцент

на независимости индивида и предполагает его самоопределение

через связь с другими индивидами, то в Японии действует кол-

лективистская корпоративная этика, основанная на системе вза-

2*

19

имного доверия. Показательно, что молодые японцы, пытаясь

подчеркнуть свою индивидуальную идентичность, к примеру,

тщательным образом выбирают мелодию звонка своего мобиль-

ного телефона, однако в итоге из несметного изобилия мелодий

они отдают предпочтение одним и тем же национальным мелоди-

ям. С возрастом национализм и национальные ценности вообще

начинают преобладать в поведенческой модели японцев.

Японский этнический национализм повторяет особенности

японского этноса, для которого не свойственна инвариантность

и незыблемость каких-либо стандартов. Установленные нормы

и решения обладают в японском социуме большой степенью гиб-

кости и ситуативности. Прошло время, когда японцы стремились

всячески акцентировать свою приверженность западным стандар-

там, за которыми порой скрывалась некая болезненная ущерб-

ность. Как пишет японский философ и общественный деятель

Икэда Дайсаку, «сегодня Япония уже прошла период интенсив-

ного заимствования европейской культуры и вступила в стадию

ассимиляции и творчества. И все еще сохраняющаяся нынешняя

нерешительность японцев является продуктом перехода к своему

новому качеству»18*. Действительно, многие японцы пока еще

робеют в ситуациях, требующих самостоятельности и творческо-

го подхода. Но это - вопрос времени. Более широкое распрост-

ранение националистического самосознания неминуемо приведет

к уверенности и гордости за свою нацию.

Японский национализм - это национализм традиционного

общества, в котором, однако, присутствует феномен гармоничного

симбиоза традиций и инноваций. Этот симбиоз получил в япон-

ском языке свой особый термин - «дзассюсэй», т.е. гибридность,

выражающий сущностную характеристику японской национали-

стической идеологии. Но откуда берется высокий уровень адап-

тации самосознания японцев к гибридизации, если любые инно-

вации в традиционных обществах всегда вызывали возмущение

и известное сопротивление? Все дело в том, что, во-первых, япон-

ское общественное сознание исторически выработало способ-

ность трансформировать и адаптировать заимствования настоль-

ко эффективно, что они принимаются как нечто органичное и не

противоречащее традиции. Во-вторых, специфика японской тра-

диции заключается в том, что приспособление к инновациям не

требует концептуальной перестройки национального сознания,

ибо в Японии никогда не стоял вопрос о насильственном вытесне-

нии «старого» - «новым», «своего» - «чужим». Заимствованное

легко ассимилировалось, дополняя японскую традицию, органи-

чески встраивалось в национальную традицию.

20

Японский национализм после реставрации Мэйдзи формиро-

вался в системе координат, определяемой двумя полюсами -

Восток-Запад, и тяготел попеременно то к одному, то к другому

полюсу Если Европа и США для японских националистов вы-

ступали в качестве «другого», отличного от всего японского, но

которому Япония стремилась подражать, то Азия большей частью

была для нее олицетворением собственного прошлого, от которо-

го она пыталась отдалиться. До Второй мировой войны и во время

войны существовала двухслойная структура самовосприятия

японской нации: японцы считали себя не столько частью Азии,

сколько нацией, призванной цивилизовать Азию. Япония психо-

логически ощущала себя между Америкой и Азией. Миссия «ос-

вобождения Азии» содержала элемент противопоставления япон-

ской и азиатской идентичности. В послевоенные годы маятник

японского националистического самосознания вновь качнулся

в сторону Запада.

Однако уже в 1970-1980-е гг. самосознание японцев, опра-

вившихся после поражения в войне и капитуляции, во многом

стало определяться концепцией национальной уникальности

японцев - «Нихондзин рон». На поверхности эта теория была

призвана объяснить истоки японского экономического чуда,

т.е. не свойственных рыночной экономике высоких темпов роста.

Однако, по сути, японские националисты, включая академиче-

ские круги, ставили перед собой задачу продемонстрировать

японцам и всему миру способность и уверенность нации не сда-

ваться, не падать духом, а, напротив, за короткие исторические

сроки создать мощный экономический и научно-технический

потенциал и вырваться на передовые рубежи среди высокоразви-

тых стран Запада. Правда, экономический кризис 1990-х годов при-

вел к тому, что подобного рода националистические теории утра-

тили свою популярность. Интеллектуальная элита отказалась

тогда от объяснений уникального хозяйственного поведения

японцев и стала призывать японцев к глобализации и структур-

ным реформам на всех уровнях экономической и социальной

жизни.

Вместе с тем это не привело к снижению уровня национали-

стической пропаганды в обществе. Ряд общественных и полити-

ческих деятелей Японии, писателей и публицистов конца XX века

не отказались тогда от ключевых характеристик и концептов,

сформированных ими в теории «Нихондзин рон», а именно идеи

групповой ориентации, взаимной солидарности, групповой гар-

монии, чувства единства с природой, эгалитаризма и расового

единства японцев. Одним из ярких примеров попыток возрождения

21

националистической пропаганды в конце XX - начале XXI века

в духе «Нихондзин рон» стала книга известного правого полити-

ка и убежденного националиста, бывшего мэра Токио Исихара

Синтаро «Япония, которая может сказать “нет”»19*. В своей рабо-

те автор подчеркивал, что японцев отличает особое трудолюбие,

самоотверженность и сдержанность. И выживание Японии как

нации в будущем будет связано именно с этими уникальными

национальными чертами. Другой известный японский национа-

лист консервативного толка Сиба Рётаро (1923-1996) призывал

к возрождению ценностей эпохи Мэйдзи для решения проблем,

с которыми Япония сталкивается в условиях современной глоба-

лизации. Дух эпохи Мэйдзи, который помог японцам в XIX веке

избежать колонизации и создать, по сути, на пустом месте конку-

рентоспособное государство, по его мнению, сформировался бла-

годаря соединению самурайских этических норм и принципов

с западными ценностями свободы и независимости20*. Популяр-

ность националистических взглядов Сиба Рётаро свидетельство-

вала о том, что они разделяются многими современными японцами.

С 90-х годов XX века, спустя пятьдесят лет после окончания Вто-

рой мировой войны, японские националисты вновь стали разы-

грывать карту своей азиатской идентичности. Более того, эксплу-

атируя этот тезис, они демонстрировали заинтересованность вновь

обрести утраченное в первой половине XX в. доверие азиатских

стран, развивать региональное сотрудничество, избежать само-

изоляции в регионе, сбалансировать отношения не только с США,

но и с остальной Азией21*.

В начале XXI века прилив национализма в Японии должен

был гармонично встроиться в концепцию «азиатских ценностей»,

разработанную в 1990-х годах бывшими премьер-министрами

Малайзии и Сингапура - Махатхир Мохамадом и Ли Кван Ю,

а также другими азиатскими политическими и интеллектуальны-

ми лидерами в качестве альтернативы западным ценностям. Если

в конце XIX века генератором идей азиатизма выступала Япония,

то сейчас инициативу перехватили страны Азии, принадлежащие

к системе стран АСЕАН. Идеи нового паназиатизма были быстро

подхвачены японскими националистическими идеологами. В част-

ности, упоминавшийся выше Исихара Синтаро выступил соавто-

ром Махатхира Мохамада в их совместной книге «Азия, которая

может сказать “нет”», английское издание которой вышло под

названием «Голос Азии: два лидера обсуждают грядущее столе-

тие»22*. В своей работе оба автора, указывая что Азия имеет более

древнюю цивилизацию и культуру по сравнению с Соединенны-

ми Штатами, заключали, что необходимо создать антиамерикан-

22

ский азиатский фронт для защиты своих исконных азиатских цен-

ностей. Исихара особо подчеркивал, что « Япония - азиатская

страна с азиатским народом, в жилах которого течет азиатская

кровь», и поэтому она должна идентифицировать себя в большей

степени с Азией, чем с Америкой.

Вместе с тем, несмотря на то, что идеи возрождения и объ-

единения Азии весьма популярны среди японских национали-

стов, большинство из них не столь категоричны в своих суждениях

относительно западной культуры и западной системы ценностей.

Можно сказать, что в целом японские националисты занимают

в отношении «азиатских ценностей» позицию, обособленную

от позиций их коллег в азиатских странах. Размышляя над ролью

Японии в мире и в Азии, профессор Университета Васэда -

Ивабути Коити, в частности, отмечал, что, хотя проникновение

японской массовой культуры в культуры других азиатских стран

в 1990-х отличалось большим многообразием, противоречиво-

стью и неоднозначностью, «снисходительное чувство лидерства

в Азии и асимметричность связей между Японией и остальной

частью Азии по-прежнему не изменилась. Японский культурно-

националистический проект не встроился гармонично в транс-

национальную и постколониальную ситуацию»23*. Ивабути под-

черкивал, что недвусмысленные претензии японцев на циви-

лизационное превосходство над другими азиатскими странами

камуфлируются акцентированием культурной общности, что по-

зволяет продвигать проект создания «Азии, устремленной к Япо-

нии». Весьма любопытным, на наш взгляд, представляется его

замечание о том, что ряд современных японских националистов

усматривает истоки единства Японии и Азии не столько в общ-

ности исторических корней и ценностей, сколько в общности

опыта восприятия современной западной цивилизации. Вместе

с тем, Ивабути формулирует особенности современной азиатской

составляющей японской идентичности следующим образом:

«Распространение японской культуры в Азии, подобно довоенно-

му дискурсу в духе паназиатизма, генерирует не просто претен-

зии на азиатскую общность, но демонстрирует идеологическую

установку на то, что национальная идентичность Японии не должна

более конструироваться только на основе ее уникальной воспри-

имчивости к западному модернизму. Скорее, это конструирование

определяется способностью Японии производить привлекатель-

ный идеологический продукт и распространять его за границей,

в частности в Азии, и ее лидирующей ролью в формировании

пространства азиатской массовой культуры. Она, таким образом,

становится полигоном, где японские комментаторы стараются

23

выявить японскую азиатскую идентичность и заново утвердить

позицию Японии в Азии, но одновременно над ней благодаря ее

беспрецедентной способности к усвоению иностранных систем

ценностей. Аргумент, что Японию и Азию объединяет опыт «гиб-

ридной» модернизации, по сути, означает, что японский опыт

может стать моделью для других азиатов...»24*.

• Японские националисты убеждены в том, что формирование

новой японской идентичности и на ее основе - нового японского

национализма обусловлено изменившейся ролью Японии в мире.

Япония не должна больше ассоциировать себя ни с Западом, ни

с Востоком, а играть объединительную роль посредника, строить

мост между западными и азиатскими ценностями. Одним из раз-

работчиков этой идеи является известный японский социолог,

профессор Токийского университета Имада Такатоси, описываю-

щий состояние сегодняшнего мира, в котором гегемония Запада

уходит в прошлое, как состояние хаоса, в котором действуют

разнонаправленные силы. По его мнению, для «хаотичного» мира

самое главное - это преодолевать различия, не отрицая и не

искореняя их. Именно Япония обладает уникальной способно-

стью к «редактированию» различных цивилизаций, и такого рода

синтез может стать ее новой ролью в XXI веке25*.

Современный японский национализм, усиливая азиатскую

составляющую современной японской идентичности, не сопро-

вождает ее усилением антиамериканизма в массовом сознании

японцев. По утверждению Сугита Ацуси, Япония считает себя

цивилизованной в той же мере, что и Запад, и поэтому японцы

«отвергают любую мысль о том, что Япония и Запад различаются».

Большинство японцев убеждены, что Япония является членом

западного сообщества, и поэтому нет оснований испытывать по

отношению к другим странами чувство неприязни, ненависти или

вражды26*.

В Японии исторически сложилась двуединая национальная

идентичность: внешняя (институциональная) - западная и внут-

ренняя (духовно-нравственная) - азиатская. Трудно однозначно

определить, какая из них сегодня является ключевой. Можно

предположить, что на наших глазах в Японии идет процесс фор-

мирования новой японской идентичности, в которой противопо-

ставление Запада и Востока снимается за счет появления некой

гибридности, осмысленной в терминах соотнесения глобального

и локального измерений.

Современные японские националисты убеждены, что знают

ответ на вопрос, что должна делать Япония для того, чтобы вы-

жить в XXI веке. Япония не будет противодействовать глобали-

24

зации как объективному процессу, но она будет выбирать свой

путь приспособления к ней. Пока она будет действовать как пас-

сивный участник этого глобального тренда, хотя и не станет от-

казываться от попыток позиционировать себя как ее активный

проводник. Японская националистическая элита намерена искать

свой собственный путь вхождения в глобализацию и выживания

в новых исторических условиях. При этом она не будет копиро-

вать полностью западные ценности, а будет предлагать собствен-

ные сценарии глобализации, основанные на идеях социального

государства, гибкости глобальных норм, взаимоприемлемом со-

пряжении и гармонизации ценностей и смыслов. Японские нацио-

налисты рассчитывают, что только такая парадигма развития на-

ции обеспечит ей относительно стабильное выживание в XXI веке.

Глава 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЯПОНСКОГО

НАЦИОНАЛИЗМА

1. Общие проблемы теории национализма

Макс Вебер, один из признанных теоретиков национализма и на-

ционалист по убеждениям, предупреждал, что построение любых

общих теорий национализма обречено на неудачу0. Он объяснял

это сложностью проблем, заложенных в самой природе нацио-

нализма. В самом деле, на сегодняшний день среди ученых нет

консенсуса при определении ключевых понятий национализма,

нет единства при постановке теоретических задач, характери-

зующих данное явление, наконец, существуют различия в ценност-

ном отношении к национализму. Вследствие этого возникают

совершенно нелепые и противоположные точки зрения при оценке,

например, национал-социализма в Германии в 1920-1930-е годы

XX века или идеологии государственного национализма в Япо-

нии в 1930-1940-е годы. Эти исторические события, причины

и цели использования националистической идеологии властями

того или иного государства в конкретный исторический период

разноголосо трактуются их современниками и свидетелями, с од-

ной стороны, а с другой, - их потомками многие десятилетия

спустя.

В сущности, ни одной из существующих теорий национализ-

ма никогда не удавалось комплексно проанализировать весь

спектр вопросов, имеющих отношение к данной проблематике.

А это означало бы теоретически систематизировать проблемы

происхождения и формирования этносов, определить природу этно-

центризма как основы формирования этнических сообществ,

выявить содержание национальной идентичности, социальных,

культурных и политических основ нации, установить характер

националистических идеологий и движений и их роль в возник-

новении национализма, а также методы использования государ-

ством национализма в своих политических интересах. Наконец,

в тот же круг изучаемых проблем теории национализма должно

было бы входить и выявление значения разных национализмов

26

для культуры мира, их геополитическое влияние, возможности

создания межнациональных сообществ и многие иные аспекты

этой поистине «необъятной проблематики»2*.

И все же, несмотря на все это, вывод о невозможности тео-

ретического осмысления национализма выглядел бы излишне

пессимистичным. Общая теория национализма объективно необ-

ходима по причине заметно возрастающего воздействия этого яв-

ления на другие области общественной жизни, особенно на между-

народную политику и стабильность в мире. Разработка такой

теории позволила бы не только понять саму природу явления,

но и подсказать лидерам ведущих мировых держав перспективы

и пределы реализуемых ими в своих странах политических про-

ектов, обеспечивая при этом национальную безопасность и ста-

бильность.

Можно утверждать, что ученые, изучающие различные аспек-

ты национализма, смогли внести свой вклад в разработку общей

теории национализма, заметно расширив наши познания в дан-

ной области. Если во второй половине XX века ученые фокуси-

ровали основное внимание на идеологии государственного нацио-

нализма, то в исследованиях начала XXI века больше внимания

стало уделяться изучению разных аспектов этнического национа-

лизма, заметно реанимировавшего свое влияние после окончания

«холодной войны». В поле зрения ученых сегодня находятся проб-

лемы влияния национального языка на подъем националистиче-

ских настроений в обществе, системы ценностей, оценки нацио-

нальной истории, исторической памяти и т.п.

Каждая из крупных научных школ в области национализма,

а именно: примордиалистская, перенниалистическая, этносимво-

лическая, модернистская и постмодернистская - вносили свой

посильный теоретический вклад в осмысление сути данного явле-

ния. Примордиалисты (примордиализм - одно из теоретических

направлений в этнологии, рассматривающее этнос как изначаль-

ное и неизменное объединение людей «по крови» с неизменными

признаками) считали национализм природным феноменом (гены,

ландшафт). С ними не были согласны примордиалисты-конст-

руктивисты, отрицавшие изначальную заданность этнических

свойств национализма в пользу благоприобретенных его свойств,

т.е. свойств, полученных в результате воспитания, образования,

деятельности СМИ и т.п. культурной деятельнсти. Примордиа-

листы традиционно стремились в первую очередь осмыслить

такие особенности нации, как склонность ее членов к самопожерт-

вованию ради блага всей нации, выявить причины, порождающие

сильные чувства коллективной принадлежности. Последователь-

27

ними примордиалистами были К. Маркс, Ф. Энгельс, польский

этнограф и историк Францишек Генрик Духинский, многие пред-

ставители немецкой романтической философии с её «кровью

и почвой» и «вечным возвращением к Природе». Среди предста-

вителей последней можно назвать Иоганна Гердера. Для Гердера,

например, нация была синонимом языковой группы, а нацио-

нальный язык - синонимом мысли, поскольку язык можно изу-

чать только в национальной общности, а каждая общность думает

по-разному, по-своему3*. После Второй мировой войны взгляды

примордиалистов стали все больше эволюционировать в сторону

конструктивистских подходов, согласно которым природа нации

рассматривается как конструкт, созданный в первую очередь

политическими технологиями и политиками в национальных

интересах. В отличие от примордиалистов, считавших национа-

лизм природным феноменом, конструктивисты утверждают, что

маленького ребёнка можно воспитать, кем угодно, внушить ему

какую угодно систему ценностей, которую он будет любить и ува-

жать до конца своей жизни4*.

Перенниалистическая школа теории национализма рассмат-

ривает его с точки зрения «longue duree», т.е. долговременных

факторов исторического развития нации, непрерывных во времени.

Перенниалисты склонны видеть в национализме скорее результат

фундаментальных этнических взаимоотношений внутри нации,

чем следствие манипуляции общественным сознанием в полити-

ческих интересах. Такие исследователи-перенниалисты, как Фиш-

ман, Армстронг, Сетон-Уотсон, Коннро и Горовитц, всегда отда-

вали должное значению общего национального языка, этнических

связей, а также силы мифов о происхождении нации, что и спо-

собствовало горячей народной поддержке национальных чувств

и любви к родине. Причем перенниалисты были убеждены, что

приливы националистических волн могут повторяться в нацио-

нальной истории5*.

Этносимволическая школа в исследованиях по национализму

показывает, как современные национализмы заново открывают и

истолковывают национальные символы, мифы, воспоминания,

ценности и традиции истории. Эти особенности национализма

изучали Армстронг, Хатчинсон, Энтони Смит. Этносимволисты

убеждены, что символы, ценности и мифы формируют нацио-

нальные традиции субъективного и объективного восприятия

исторических измерений нации. Они помогают объяснить, каким

образом власти используют, например, национальные мифы для

оправдания этнической уникальности нации, сакраментальности

ее происхождения и т.п.

28

Модернисты исследуют поведение правящих элит по фор-

мированию политики мобилизации нации с использованием но-

вых средств и методов в целях нейтрализации возрастающих

политических требований общества к управлению государством,

к поддержанию в нем достойных условий существования. Андер-

сон и Хобсбаум детально исследовали использование властями

новых сетей коммуникации и национальной символики в стиму-

лировании националистических настроений в обществе. Манн,

Бройи, Тилли и Гидденс исследуют роль государства, бюрократии

и создание образа врага для консолидации национального само-

сознания. Брасс и Хэтчер изучают интересы правящих элит в сти-

мулировании националистических настроений в современных

обществах, Хрох и Нейрон - анализируют роль национальной

интеллигенции в этих процессах.

Наконец, постмодернисты свои исследования посвящают

проблеме «постнационального» миропорядка в условиях глоба-

лизации не только экономической и политической жизни разных

суверенных государств, но и насаждения глобальной культуры

и системы ценностей. В этой области работают такие ученые, как

Бхабха, Чаттерджи и Ювал-Дэвис, а также Мосс, Шлезингер,

Кандийоти, Брубейкер и Биллинг.

И всё же, несмотря на усилия большой армии ученых-теоре-

тиков, работающих по проблемам современного национализма, об-

щей теории национализма вплоть до настоящего времени так и не

создано. Теоретическая мысль глубоко расколота и фрагментарно

разбросана между различными школами, представители которых,

особенно примордиалисты, модернисты и перенниалисты, продол-

жают вести горячие споры о природе национализма и факторах, спо-

собствующих его ренессансу после окончания «холодной войны».

Вместе с тем теоретические исследования по национализму

остаются весьма актуальной научной задачей. На современном

этапе можно выделить ряд универсальных факторов, которые вли-

яют на подъем националистических умонастроений общественного

самосознания. Во-первых, это заинтересованность государства в

поддержании высокого уровня национализма в обществе, в укреп-

лении чувства преданности своих сограждан власти, в мобилизации

их электоральных возможностей для сохранения существующей

власти, на формирование сплоченности нации в рамках государства.

Во-вторых, подъем националистических настроений в обще-

стве есть фактор обеспечения защиты национальной территории,

поскольку они предполагают «защиту святых для каждого мест»

своей Родины, нерушимость национальных границ и государ-

ственных рубежей.

29

В-третьих, подъем национализма - это политика защиты на*

ционального родного языка. Раскручивание в обществе движений

за «родной язык и языковое возрождение», политика ограничений

на использование «неродного» языка, исключение его из школь-

ных программ, дискриминация граждан по языковому принципу -

все это способствует нагнетанию в обществе агрессивного нацио-

нализма, ведет к росту этнической преданности и к усилению

национальных чувств.

В-четвертых, рост национализма предполагает подключение

к этому процессу религии, церкви и духовенства. XXI век начался

всплеском религиозных национализмов, наполнением повседнев-

ной жизни современного общества религиозными верованиями

и настроениями. Одновременно заинтересованные слои общества

и политики нагнетают идеи об этнической избранности адептов

той или иной религии, мобилизуют их на основе единой веры для

реализации своих политических целей.

В-пятых, подъему национализма способствует переписывание

национальной истории. Принимая во внимание центральную

роль «истории» и историописания в формировании национали-

стических настроений, государство может в своих интересах «кор-

ректировать» историю, активно влиять на формирование нового

исторического сознания в обществе, на воспитание новых поколе-

ний с чувством преемственности национального развития в исто-

рии. Власти готовы создавать новые проекты «этноисторий», делая

всякий раз акцент на «золотых веках» в истории развития нации.

В-шестых, прилив национализма сопровождается пересмот-

ром национальных праздников, ритуалов, государственных сим-

волов и церемоний. С учетом центральной роли мифов об истоках

и происхождении нации, роль национальных праздников, памят-

ников и обрядов поминовения, особенно тех, в которых чтят паять

«великих усопших» и павших героев, - этот фактор стал приоб-

ретать особую весомость в националистической пропаганде.

В силу всех этих причин национализм как государственная иде-

ология и этническое явление объективно требует новых объясне-

ний и толкования тех сложных проблем, с которыми сталкивают-

ся многие государства в своей внутренней и внешней политике.

2. Японский национализм в контексте мировых

теорий национализма

Японские ученые никогда не разрабатывали собственной теории

национализма, поскольку в этом для них не было необходимости.

30

В японском языке нет даже специального термина «национа-

лизм». Как уже отмечалось, японское понимание этого явления

далеко отстоит от восприятия «национализма» и «националистов»

европейцами, которые преимущественно трактуют эти понятия

в негативном смысле слова. Однако в японском языке и то и другое

понятие имеют исключительно положительное значение, ибо на-

ционализм, государство и народность в сознании японцев неотде-

лимые субстанции. И обусловлено это тем решающим обстоятель-

ством, что национализм в Японии никогда не был абстрактной

теорией, он рассматривался властями страны и обществом как

крайне важная идеология и политическая практика.

Национализм как государственная идеология в Японии тра-

диционно политически обслуживал государство-нацию. Он по-

могал в истории развития японского этатизма отстаивать нацио-

нальный суверенитет над территорией и ее подданными, избегать

колонизации Японии со стороны Запада. В этих целях, опираясь

на националистическую идеологию, государство консолидирова-

ло нацию для ведения войн, как агрессивных, так и оборонитель-

ных, повышало уровень эксплуатации населения на добровольной

основе, увеличивало налогообложение и вообще эффективно

обеспечивало государственный контроль над обществом. Так было

в период управления Японией военным правительством сёгуната,

так было и после восстановления в результате революции Мэйдзи

в 1868 году императорской формы правления. Японские власти

исторически рассматривали национализм как важнейший поли-

тический инструмент консолидации общества для решения слож-

нейших задач модернизации страны и защиты национального

суверенитета.

Теоретическое осмысление национализма в Японии можно

проводить с позиций историков-регионоведов, неплохо осведом-

ленных об особенностях национального развития страны, но мож-

но - и с позиций ученых-социологов, не привязанных к истории

конкретных стран, но владеющих теориями национализма. Симби-

оз таких специалистов, на наш взгляд, в принципе позволяет шире

охватывать изучением такую многоаспектную и многофакторную

проблему, как японский национализм, который остается сложным

политическим и этническим явлением, несмотря на глобализиру-

ющийся мир и «мир без границ» XXI века. Национализм в Япо-

нии не только сохраняет многие свои традиционные черты, но и

динамично развивается, оставаясь чрезвычайно востребованным

инструментом управления обществом в руках правящей элиты.

Из наиболее известных направлений теоретической мысли о

природе национализма, а именно социокультурной теории Эрне-

31

ста Геллнера, соединяющей нацию и национализм с потребностями

выработки «высокой культуры» для нужд модернизации и про-

мышленного развития, социоэкономической теории Тома Нейрона

и Майкла Хэтчера, выводящей национализм из соображений

рациональной эксплуатации мировой экономики и социально-

экономических интересов индивидов, идеологической теории

Эли Кедури, а также Брюса Капферера и Марка Юргенсмайера,

которые рассматривали национализм как систему убеждений,

суррогата религий и связывали его зарождение и мощь с измене-

ниями в сфере идей и убеждений, нам представляется, что наи-

более применимой к Японии можно считать теорию, сфокусиро-

ванную на политической природе национализма, которая была

разработана такими признанными учеными-теоретиками, как

Чарльз Тилли, Энтони Гидденс, Майкл Манн и Джон Бройи. Эти

ученые в первую очередь рассматривали взаимоотношения нацио-

нализма с политическими интересами власти, элит и государства6*.

Формирование японского национализма укладывается в оп-

ределение, данное Энтони Гидденсом в его известной работе

«Государство-нация и насилие». В ней Гидденс подчеркивал, что

государство есть «территориально ограниченное национальное

образование, опирающееся на военную и полицейскую силу»,

а нация и национализм - есть его важнейшие отличительные чер-

ты. «Нация, по Гидденсу, есть общность, существующая на четко

ограниченной территории, которая подчиняется единой админи-

страции, рефлексивно контролируется государственным аппара-

том»7*. Гидденс определяет национализм как преимущественно

психологическое явление, как «приверженность индивидов к со-

вокупности символов и верований, придающих особое значение

чувству общности у представителей данного политического по-

рядка»8*. Прав Гидденс, когда подчеркивает, что национальное го-

сударство и национализм появляются только тогда, когда «столица»

государства начинает отправлять свои постоянные управленческие

функции. Именно за это на протяжении нескольких столетий в

XII-XIX веках в Японии боролись лидеры нескольких японских

сёгунатов. Они интуитивно руководствовались идеей, что нация

формируется только в ходе государственной централизации и ад-

министративной экспансии, так как государство есть «важнейшее

вместилище власти, обладающее национальными границами».

Национализм в Японии появился задолго до Нового времени,

и в этом отношении его возникновение и формирование выходят

за исторические рамки политических модернистов. Национализм

в Японии, по сути, стартовал одновременно со становлением

японского государства, в котором понятие «Родина» уже было

32

переплетено с мифами о божественном происхождении государ-

ства Ямато от Богини неба Аматэрасу Омиками, которая и явля-

лась «носителем» этих националистических идеалов9*. Национа-

лизм в Японии изначально выступал, с одной стороны, как особая

восприимчивость островной нации к своему суверенитету и неза-

висимости, а с другой, - как выражение особого пиетета к высшей

власти, к тому же, божественного происхождения, которая этот

суверенитет надежно защищала в истории государства. В этом, нам

представляется, и была историческая «рациональность выбора»

японцев, которым трудно было себя представить в роли колонии

Запада, зависимой и подконтрольной иностранному государству.

Поэтому национализм в Японии был изначально обречен

развиваться как «неизбежно государственный и политический»,

тогда как «культурному национализму», который по определению

всегда находится в подчиненном положении по отношению к

«политическому», в национальной истории Японии отводилось

второстепенное место. Последний мог бы занять лидирующее