Автор: Кребийон-сын

Теги: художественная литература сказка литературные памятники литературоведение российская академия наук японская история

ISBN: 5-02-033208-9

Год: 2006

Текст

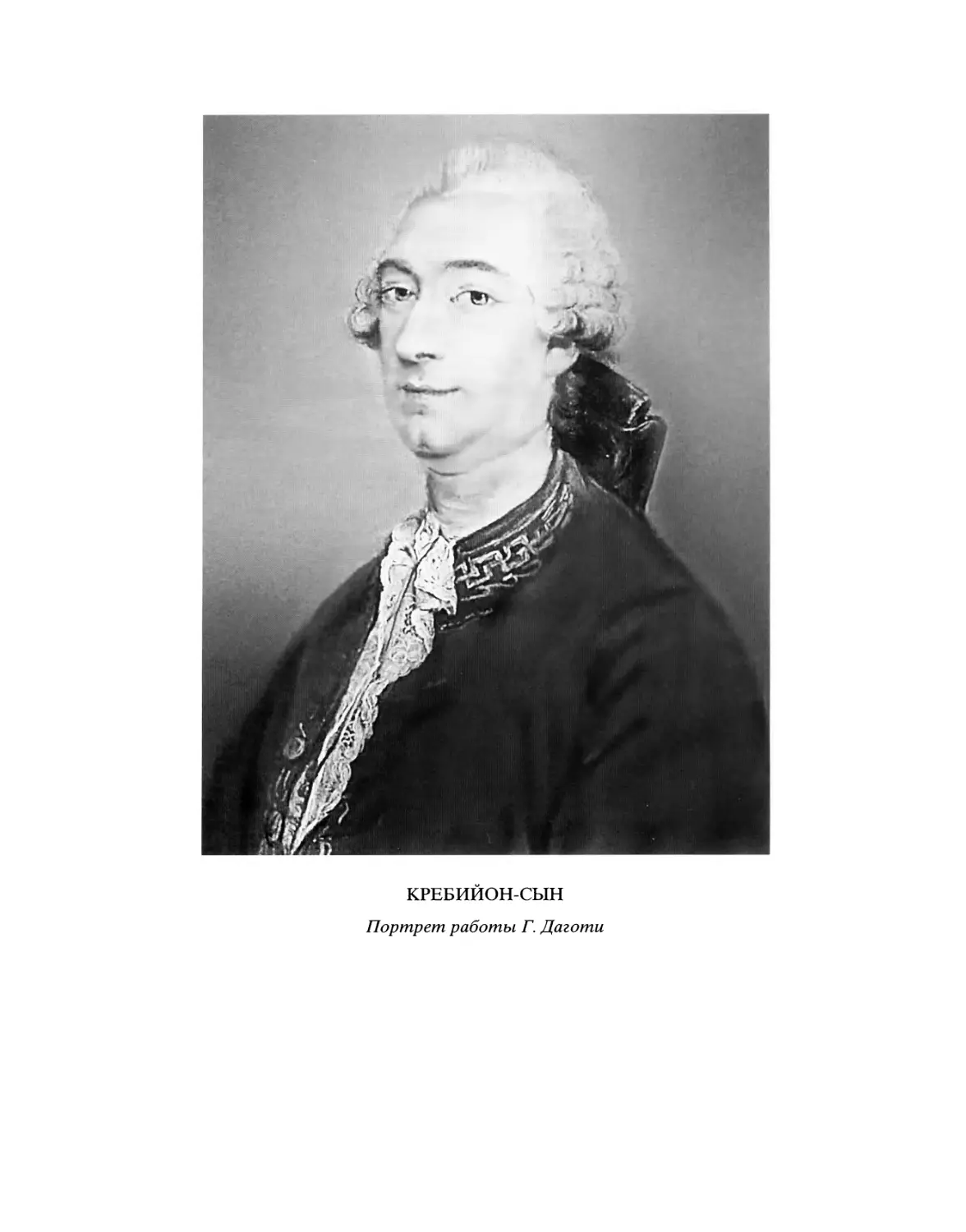

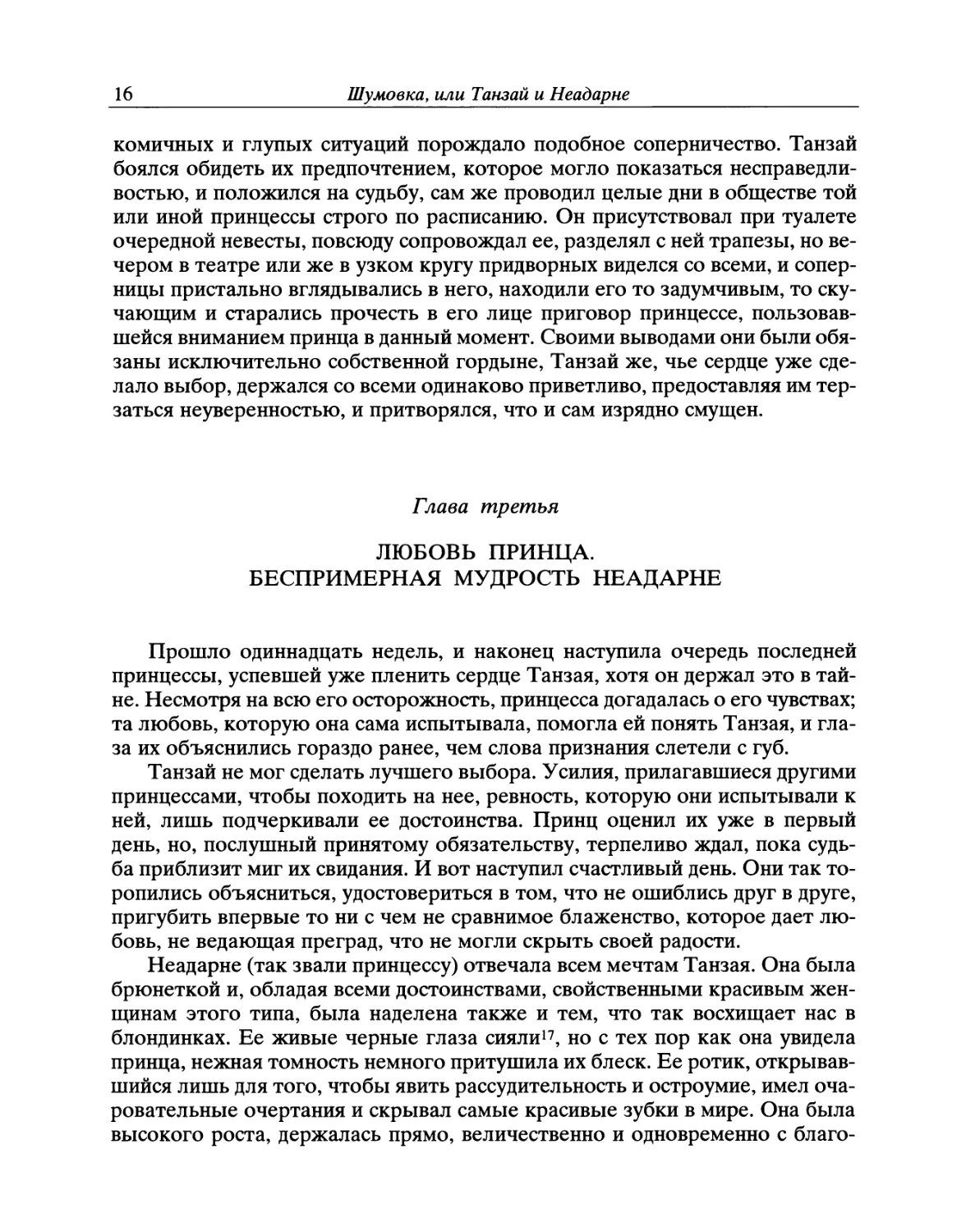

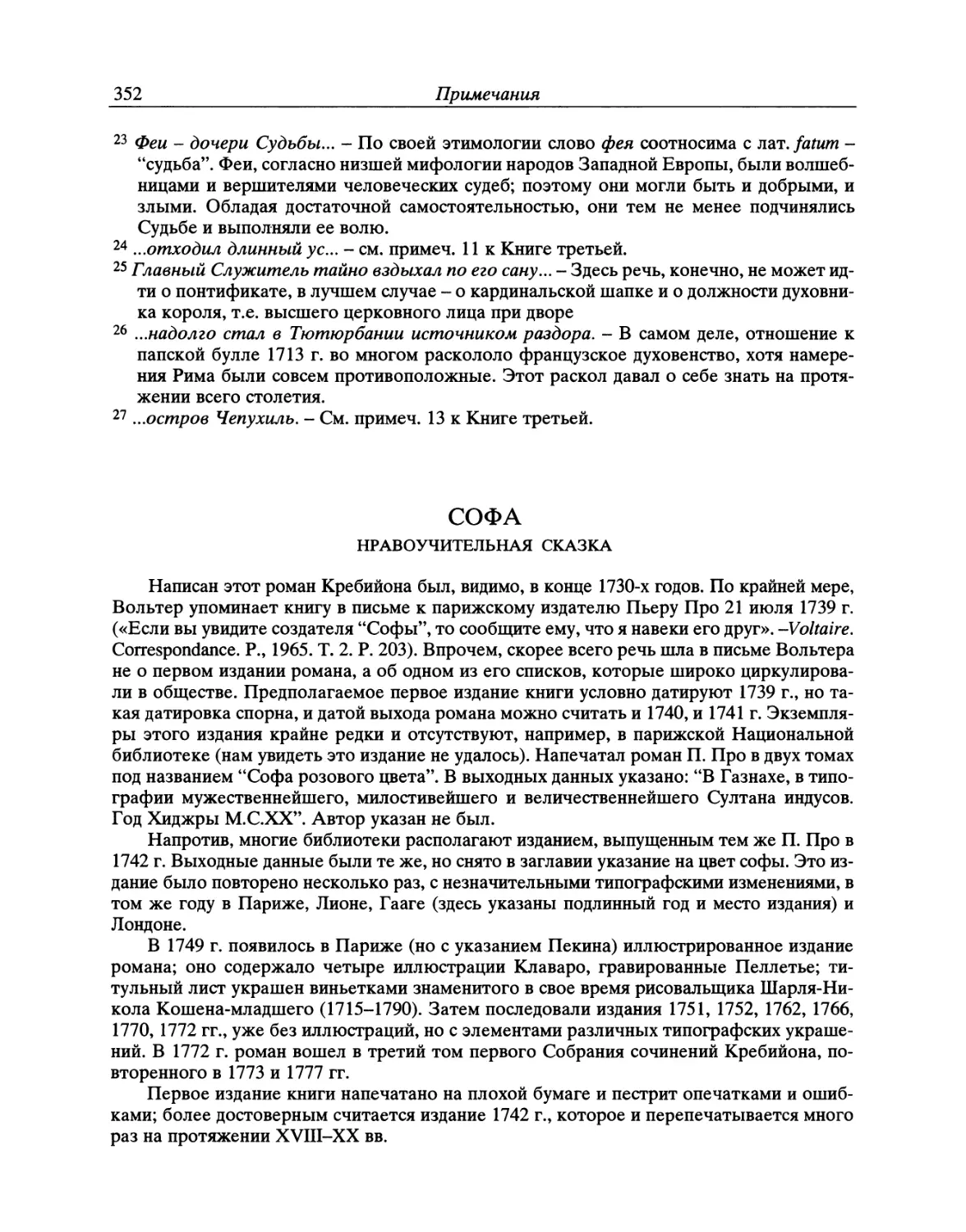

КРЕБИЙОН-СЫН

Портрет работы Г. Даготи

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

M

CREBILLON FILS

L'Ecumoire,

ou

Tanzaï et Néadarné

Histoire japonaise

Le Sopha

Conte moral

MOSCOU NAOUKA 2006

КРЕБИЙОН-СЫН

Шумовка,

или

Танзай и Неадарне

Японская история

-*-

Софа

Нравоучительная сказка

Издание подготовили

Е.Э. БАБАЕВА, Н.О. ВЕДЕНЕЕВА,

А.Д. МИХАЙЛОВ

МОСКВА НАУКА 2006

УДК821.133.Г654"

ББК 84(4 Фр)

К79

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ

"ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ"

В.Е. Багно, Н.И. Балашов (председатель), МЛ. Гаспаров,

А.Н. Горбунов, АЛ. Гришунин, Р.Ю. Данилевский, Н.Я. Дьяконова,

Б.Ф. Егоров (заместитель председателя),

Н.В. Корниенко, Г.К. Косиков, А.Б. Куделин, А.В. Лавров,

АД. Михайлов (заместитель председателя), Ю.С. Осипов,

М.А. Островский, И.Г. Птушкина (ученый секретарь),

Ю.А. Рыжов, И.М. Стеблин-Каменский, СО. Шмидт

Ответственный редактор

А.Д. МИХАЙЛОВ

Темплан 2005-1-252

ISBN 5-02-033208-9

© Бабаева Е.Э., перевод, 2006

© Веденеева Н.О., статья, 2006

© Михайлов А.Д., составление, статья,

примечания, 2006

© Российская академия наук и издательство

"Наука", серия "Литературные памятники"

(разработка, оформление), 1948 (год

основания), 2006

© Редакционно-издательское оформление.

Издательство "Наука", 2006

Шумовка,

или

Танзай и Неадар

Японская история

ПРЕДИСЛОВИЕ

Глава первая

О ПРОИСХОЖДЕНИИ СЕЙ КНИГИ

Мы вряд ли погрешим против истины, если назовем это произведение

одной из жемчужин древности; китайцы настолько высоко ценят сию книгу,

что даже приписывают ее знаменитейшему Конфуцию1. Действительно, она

содержит столь мудрые наставления и столь добродушные нравоучения, ее

страницы пропитаны столь ослепительной фантазией, события,

излагающиеся в ней, и смена их столь причудливы, что нельзя не заподозрить его в

авторстве или, по меньшей мере, не желать, чтобы это повествование вышло

именно из-под его пера. Однако своим появлением эта книга обязана Кило-

хо-хээ2, известному мужу, жившему за десять веков до Конфуция, первому

законному мандарину Китая, оставившему после себя заметный след и

снискавшему славу благодаря множеству исторических, политических, а также

нравоучительных трудов. Один китайский ученый*, составивший более

четырехсот лет назад подробнейшую историю литературы своей страны4,

представил неоспоримые доказательства того, что авторство принадлежит

именно Килохо-хээ. Перед нами лишь небольшой фрагмент пространной

истории, так сказать, очерка жизни целого народа. Нам не известно, почему

автор не завершил свой труд. Он, несомненно, рассчитывал на признание,

которое должно было принести ему начало истории, содержащее описание

странных приключений принца, но, несмотря на это, не стал скрывать, что

эта книга является всего лишь переводом с древне-японского языка одной

ветхой древнеяпонской рукописи5, японский же автор, в свою очередь,

прочел его на языке тютюрбан6, народа, в то время уже исчезнувшего с

лица земли.

* Шам-хи-хон шу-ка-хуль-ши3, "История китайской литературы", Пекин, 1306, т. I, с. 155.

8 Шумовка, или Танзай и Неадарне

Автор японского перевода в одном месте обмолвился, что его народ

происходит от славных тютюрбан, но, кажется, сам он не особенно верил в это

утверждение, поскольку никаких свидетельств тому не сохранилось даже в

те далекие времена, и он, будучи здравомыслящим человеком, признавал,

что о подобных вещах судить весьма сложно. Автор даже пустился в

пространное рассуждение по этому поводу, но Килохо-хээ опустил сию ученую

диссертацию, ибо она нисколько не проясняет дела. В наши дни судить об

этом еще рискованней, и, чтобы не путать читателя, мы перейдем к тому,

что представляется нам куда более очевидным.

Глава вторая

КАК СИЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНАЯ КНИГА

ПОПАЛА ВО ФРАНЦИЮ

Более ста лет назад некий голландец7, человек весьма незаурядный,

оказался в Нанкине8 и вынужден был в силу обстоятельств задержаться там

надолго, что позволило ему вполне сносно выучить китайский язык. Чтобы еще

больше преуспеть в языке, он решил заняться переводом, и в этот момент ему

в руки случайно попала сия книга, вызвавшая его бурный восторг; он взялся за

дело, и через три года ему удалось переложить ее на голландский язык,

впрочем, сам он остался крайне недоволен своим трудом. Отказавшись от мысли

представить его на суд публики, он, перебравшись в Европу, передал свой

перевод одному ученому мужу, своему близкому другу, Жану-Гаспару Кроковиу-

су-Гнилусу9 из Лейпцига, вошедшему в историю литературы благодаря его

диспуту с Эмманюэлем Спесивусом10 об одном весьма и весьма важном

предмете. Речь шла о научных изысканиях, посвященных псарне богини Дианы:

необходимо было установить, содержались ли в ней и кобели и суки или же

только собаки какого-нибудь одного пола. После жарких прений пальма

первенства досталась Гнилусу11, который доказал, исходя из целомудренного характера

богини, а также из свидетельств античных авторов, что в ее псарне

содержались лишь суки. Наш голландец прибыл к Гнилусу как раз тогда, когда тот

принимал поздравления от всех ученых Германии, в один голос признавших,

что он оказал неоценимую услугу Литературной Республике12. Голландец

умолил своего друга прокомментировать выполненный им перевод с китайского.

Кроковиус переложил текст на латинский язык, снабдил его пометами и

обширными комментариями и уже готовился опубликовать свой труд в трех

томах in-folio, как вдруг нежданно подкравшаяся смерть похитила этого

замечательного ученого. Бальтазар Обременозус13 и Мельхиор Преснодус14, его пле-

Предисловие

9

мянники, унаследовавшие имущество и глубокую ученость своего дядюшки,

продолжили его работу, расширили комментарии к книге, добавили

толкования к примечаниям Кроковиуса, сопоставили разночтения, восстановили

утраченные фрагменты и, наконец, отдали в Нюрнбергскую типографию15 пять

томов in-folio. Но тут их сразила эпидемия чумы. Их дети, уступавшие в

эрудированности своим отцам, и, вероятно, не имевшие возможности оплатить

расходы, связанные с изданием сего важнейшего опуса, продали его некоему

благородному венецианцу, находившемуся тогда в Нюрнберге. Этот господин по

имени Ганнибал Юлий Сципион Буз-э-виа де ли Тафанари16, вернувшись

в Венецию, перевел книгу на свой язык, изменив в ней кое-что. Латынь была

ему не по зубам, поэтому он не мог одолеть ученых пассажей. Тогда он

прибегнул к помощи одного брата из ордена сервитов17, и, засев за словарь, они

довели труд до той кондиции, когда его смело можно было публиковать на

венецианском языке. Если бы Его Сиятельство Буз-э-виа сумел бы воспользоваться

учеными пометками, коими снабдили книгу образованнейшие немцы, Франция

получила бы более полное издание, с толкованиями темных мест. Мы далеки

от мысли, что данный перевод являет собой труд, совершенный со всех точек

зрения. Венецианское наречие трудно понимать, и французский переводчик

признался, что и в тосканском диалекте многие слова ставят его в тупик.

В этом нет ничего удивительного, особенно если учесть, что он учил

итальянский всего два месяца под руководством своего друга, француза, прожившего

некогда в Риме шесть недель.

Глава третья и последняя

О ТРУДНОСТЯХ, КОТОРЫЕ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ.

ПОХВАЛА ПОСЛЕДНЕГО ПЕРЕВОДЧИКА САМОМУ СЕБЕ

Приняв во внимание, через сколько рук прошла эта книга, легко

предположить, что ее национальный колорит в значительной степени стерся, по

правде говоря, затрудняюсь сказать, стала ли она от этого хуже. Книги,

пришедшие с востока, всегда набиты оглушительным красноречием и

несуразными баснями. Верования восточных народов основаны на сказках18,

которые они используют на каждом шагу, но сколь бы ни почитались они ими,

нам они кажутся не более чем забавными. Почти безумная причудливость

религиозных воззрений придает их писаниям странное очарование,

захватывающее своей новизной, но в наши дни она настолько навязла в зубах, что

вряд ли читатель может плениться ею. Кроме многочисленных богов,

играющих различными персонажами, люди востока повсюду приплетают Гениев19

10

Шумовка, или Танзай и Неадарне

и Дивов20. Даже самые серьезные исторические хроники повествуют о них, и

если какой-нибудь из их героев попадает в опасность, то непременно в этом

оказывается виноват Див, а если ему удается выпутаться из неприятной ситуации,

то это происходит только благодаря Джинну21. Эти воображаемые существа

населяют добрые три четверти всех их книг, запутывая и распутывая события,

и, хотя иногда речь ведется о вещах самых необыкновенных, одни и те же

персонажи, не сходящие со сцены, сильно приедаются, что указывает на бедность

фантазии, утомительную для читателя. К тому же, восточные авторы обожают

метафоры, и некоторые обороты оказываются не по зубам нашему языку,

простота которого не позволяет передать их со всею точностью, не повредив их

орнамент. Поэтому-то перевод восточных книг на французский язык - дело

гораздо более сложное, чем это может показаться на первый взгляд. И, хотя

данная книга была переведена с венецианского, не следует думать, что это сильно

облегчило труд переводчика.

Сеньор Ганнибал многое перепутал, так что стоило немалых усилий

расставить все факты по местам в соответствии с замыслом Килохо-хээ. Джиннов,

мало известных нашему читателю, я заменил на Фей, к которым мы все

привыкли. Там, где это было возможно, я истребил варварские имена. Имя Джинна

Хик-нек-сик-ла-ки-ха-типофетаф22 совершенно не произносимо, поэтому я

изменил его; короче говоря, я позаботился о том, чтобы улучшить это

произведение, в совершенстве которого я не сомневаюсь. Я украсил его во многих

местах отдельными рассуждениями, столь же новыми, сколь справедливыми.

Перевод книги отличается поразительной тщательностью, точностью и ясностью,

так что, по моему убеждению, он превосходит труд Килохо-хээ, хотя я и имел

дело с языком, знакомым мне весьма мало.

Возможно, кое-что покажется вам несколько странным, но здесь все дело

в самом оригинале. Было бы ошибкой требовать от воображения китайца той

стройности и вкуса, коими блистают французские авторы, всегда

педантичные, обычно рассудительные и часто холодные, точно следующие одному,

хотя я точно не знаю какому, предписанию Горация23, которое я с

удовольствием привел бы здесь, если бы помнил его. Во всяком случае, этот Гораций

призывал увеселять ум и ни в коем случае не иссушать читателя премудростями.

Я убежден, что многие наши авторы были бы рады, если бы их

творения, которые мы находим столь гладкими, в меньшей степени обладали бы

названным достоинством, и охотно бы шли против установленных правил:

их сочинения потеряли бы в пристойности, но выиграли бы в

занимательности и тем самым расширили бы круг читателей.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава первая

О ТОМ, КТО ТАКОЙ ПРИНЦ ХИАУФ-ЗЕЛЕС-ТАНЗАЙ

Давным-давно великой Тютюрбанией1, страной, в наше время

исчезнувшей с карты из-за невежества географов, правил король по имени Цфав или

Цефаэс, что на языке этой страны, известном теперь не больше чем

пунический, означало Счастье Народа2. Этим августейшим именем он был

обязан случаю или же просто лести. Мы упоминаем о нем лишь потому, что все

свои обширные владения он оставил единственному сыну, которого

чрезвычайно почитали тютюрбане, по неизвестной причине возлагавшие на него

большие надежды3 с самых его младенческих лет. В те времена миром

правили феи4.

Всем известно, что эти разумницы, чаще подчиняющиеся капризу, чем

здравому смыслу, довольно непредсказуемы. Редко кто способен не

злоупотреблять безграничной властью, и тот, кто может делать все, что ему

вздумается, не всегда соотносит свои желания с представлением о

справедливости5. Таковы были и феи. Их было великое множество, и они никак не

могли выяснить отношения: интересы, свойственные женскому полу, порой пу-

стяшные, но от этого не менее животрепещущие, споры о том, кто главнее

и кто краше, желание заставить других говорить о себе, прихоти, которые,

как правило, движут богинями, порождали между ними кровавые войны.

Когда у Цефаэса родился сын, его повивальной бабкой стала самая

великая фея Брадакела6, с незапамятных времен покровительствовавшая коро-

12

Шумовка, или Танзай и Неадарне

левской семье. Принц был очень красив, и поэтому она дала ему имя Хиауф-

Зелес-Танзай (Соперник Солнца)7 и одарила его всеми достоинствами,

которые необходимы смертному, чтобы достичь величия. Он ничему не учился,

но обладал обширнейшими познаниями. Важные персоны зачастую верят в

то, что умеют все, но Танзай не был таков, он и впрямь был наделен

множеством талантов. В равной степени он умел слагать стихи, писать картины и

музицировать. Он был одинаково силен в лирике, эпосе и драме, и для него

не составляло большого труда сочинить шутливое стихотворение или же

считалочку, впрочем, он также легко справлялся с мадригалом, эпиграммой,

анаграммой, элегией, идиллией, эклогой и буриме. Однако, поскольку

невозможно быть гением решительно во всем, ему никак не удавались

акростихи8.

Хотя поэзия занимала основное место в его увлечениях, он не забывал и

о других искусствах. Все любители живописи украсили свои кабинеты его

полотнами, и все ex voto9 главного храма были написаны им. Он сочинял

музыку и слова для опер, которые ставились в Тютюрбании. Никто не мог

отрицать, что он обладал самым изысканным вкусом в мире, и лучшее тому

доказательство - то, что он отдавал явное предпочтение старой рыле10

перед другими музыкальными инструментами. Он с таким обожанием

относился к этому инструменту, что Цефаэс, слепо потакавший всем его

капризам, приказал заменить в башнях при храмах Тютюрбании литавры,

созывавшие народ для молитвы, на рыли огромного размера. Принцам крови

было предписано играть на них, когда это было необходимо, и поэтому им был

дарован титул Главных Рыльников королевства. Это занятие стало одним из

самых почетных, и наиболее известные рыльники были провозглашены

коннетаблями11. Король, чтобы придать больше блеска этому титулу,

одарил тех, кто был удостоен подобной чести, штанами из медвежьей кожи,

украшенными конскими каштанами; такой знак отличия может показаться

странным, но, по обычаям этого народа, он ценился особенно высоко как

свидетельство особой королевской милости. Танзай отвечал на доброту

отца привязанностью, свидетельствовавшей о его превосходном воспитании.

Казалось, счастье принца было беспредельно: его обожал народ, которым

он должен был править в будущем, ему покровительствовала великая фея

Брадакела, и решительно все им восхищались. Однако ему не было

позволено любить, хотя он и родился с нежным сердцем.

Фея, считавшая, что с принцем непременно случится какое-нибудь

несчастье, если он полюбит или же женится ранее, чем минет его двадцатая

весна, запретила ему и то и другое до тех пор, пока судьба не разрешит

ему распоряжаться собой: приказ Брадакелы был ясен, и Танзаю было

столь же опасно противиться ее воле, сколь тяжело подчиниться ей. Как

мог принц, молодой, любезный и чувствительный, хранить

невозмутимость, живя во дворце, где все дышало негой и где кокетливые дамы, за-

Часть первая. Книга первая

13

нятые исключительно тем, чтобы

возбуждать желания и потакать

им, делали все возможное,

стремясь придать своим прелестям как

можно больше

соблазнительности? Напрасно он напускал на себя

равнодушный вид. Танзай,

чувствуя, насколько губительна жизнь

при дворе, полная нежных

взглядов и настойчивых признаний, для

того, кому показана добродетель,

решил покинуть его и поселиться в

своем дворце на берегу моря,

запретив всем женщинам

королевства появляться поблизости. Все

были изумлены, узнав о решении

принца. Никто не знал, что именно

вынудило его искать

отшельничества, и оскорбленные дамы стали

распускать слухи, весьма

нелестные для Танзая, но тот либо

пропустил их мимо ушей, либо не придал

им никакого значения. Он стал

затворником в восемнадцать лет, и

ему исполнилось восемнадцать лет

и три месяца, когда он заскучал.

По правде говоря, ничто не

занимало его так, как женский пол, и

вдали от него он не находил себе

развлечений. Даже ум не спасал его: чем недоступнее были радости

любви, тем более заманчивыми они ему представлялись. Нежный союз двух

сердец, многократно воспетый им, восторг любви, кипящее

сладострастие - все это в конце концов стало единственным благом, к которому он

стремился. Его тоска возрастала день ото дня, и он заявил фее, что

намерен вернуться в Тютюрбанию и жениться, чего бы это ему ни стоило.

Брадакела сделала все, чтобы отговорить его от этой затеи, но,

несмотря на все ее предостережения, он назначил день отъезда. Фее стало жаль

принца, и она, не желая бросить его на произвол судьбы, твердо решила

употребить все свое могущество, чтобы предотвратить несчастья,

которые должны были на него обрушиться, или, по крайней мере, смягчить

удар. Из следующих глав терпеливый читатель узнает, как помогла

принцу предусмотрительность феи.

14

Шумовка, или Танзай и Неадарне

Глава вторая

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРИНЦА. КОРОЛЬ СОБИРАЕТ СОВЕТ.

ВЫБОР НЕВЕСТЫ. ПРИБЫТИЕ ПРИНЦЕСС.

ИХ КОКЕТСТВО. ОКАЗАННЫЙ ИМ ПРИЕМ

Возвращение принца возбудило новые толки, и политики Тютюрбании

без конца судили и рядили о нем. Народ, обожающий доискиваться до

причин поступков своих правителей, особенно когда они сокрыты от него,

изощрялся в предположениях, но возвращение Танзая по-прежнему

представляло не меньшую загадку, чем его внезапное удаление. Женщины при

решении этого сложного вопроса испытывали куда меньше затруднений - они

единодушно полагали, что Танзай, сгоравший от тайного огня, из гордости

пытался побороть его, но, поняв, что все его усилия тщетны, вернулся,

чтобы оказать должные почести той, что завоевала его сердце. Но почему он

так сдержан? Разве человеку, - говорили он, - занимающему столь высокое

положение, пристало скрывать свои желания? Разве принцу подобает быть

таким робким?

Нельзя сказать, что все эти рассуждения не имели под собой никаких

оснований. Принц был очень благочестив12: люди, подобные ему, часто

испытывают искушение, но они скорее стараются скрыть свои душевные

движения, чем преодолеть их, и признаются в своем падении лишь в крайнем

случае, когда оно становится очевидным. Скольких скромников создал страх

огласки! Среди женщин, претендовавших на сердце Зелеса, увереннее всех

чувствовала себя его гувернантка13, она не сомневалась, что он должен

вздыхать и грезить о ней, пусть даже эти вздохи и грезы продиктованы не

влечением сердца, а благодарностью. Самые опытные из придворных

кокеток оспаривали ее притязания и красовались перед ним, демонстрируя

невероятные ужимки и всевозможные фасоны, которые подсказывает женщине

воображение, распаленное желанием понравиться. Но принц равнодушно

взирал на все это: он искал скромности, простоты, безыскусности; той

красоты, которая не побоялась бы показаться во всей своей утренней непри-

бранности14. Он даже предложил дамам пройти такое испытание, но они

пришли в замешательство и, несмотря на высокое мнение о собственных

прелестях, предпочли скорее отказаться от сердца Танзая, чем предстать

перед ним такими, какими их делали балы, длившиеся ночи напролет, и

усталость, сопутствовавшая этим увеселениям.

Тем временем король серьезно подумывал о том, чтобы женить принца,

и, поскольку дело было чрезвычайной важности, он решил собрать совет.

Послы из разных королевств наперебой предлагали в жены принцу дочерей

правителей своих стран. Двенадцать из них могли рассчитывать на благо-

Часть первая. Книга первая

15

приятный ответ, но Цефаэс здраво рассудил, что его сын не может

жениться сразу на двенадцати принцессах, и пребывал в затруднении, не зная, на

ком остановить выбор. Короли, предложившие выдать своих дочерей за

Танзая, были очень могущественны, и ссориться с ними было небезопасно;

но только одна принцесса могла стать женой принца: никогда еще мудрые

министры не сталкивались со столь сложной проблемой15.

Принц и здесь превзошел всех своей рассудительностью. Он придумал,

как выйти из положения и не обидеть правителей соседних королевств. Он

предложил им прислать в Тютюрбанию принцесс, предназначавшихся ему в

жены, ровно на тринадцать недель. Первые двенадцать недель принц

предполагал употребить на то, чтобы поближе познакомиться с каждой невестой

и оценить ее достоинства, а также на то, чтобы дать принцессам

возможность лучше узнать его, тринадцатая же неделя была ему необходима,

чтобы поразмыслить, сравнить красоту и нежность претенденток, спокойно

взвесить все и наконец объявить, кто из них станет его женой. Таким

образом, все зависело от самих принцесс, и ни один король из тех, о которых шла

речь, не сумел бы усмотреть в отказе оскорбительного пренебрежения

своим родом. Министры аплодировали мудрости принца. Послы сообщили о

его предложении своим королям, и те сочли его разумным. Во дворце

закипела работа. Нужно было подготовить покои для двенадцати принцесс,

которые не замедлили прибыть.

Их встретили пышными празднествами: в честь принцесс были даны

оперы, сочиненные принцем, и все восхищались ими, кто искренне, а кто из

вежливости. Танзаю на первый взгляд показалось, что все принцессы

одинаково прекрасны, и он хотел было жениться сразу на всех, но уважение к

закону удержало его, и он ограничился лишь тем, что сочинил для каждой по

изысканному комплименту в прозе или стихах. В свою очередь от внимания

принцесс не ускользнуло ни одно из его достоинств. Они все были без ума от

него, и это единодушие раздуло их и без того существовавшую неприязнь

друг к другу. Хорошо известно, на что способна женщина, которой пришло

в голову похитить чужого возлюбленного, и поскольку в данном случае

один юноша был предметом воздыханий и обожания сразу двенадцати

очаровательных особ, взаимная ненависть и пересуды возросли ровно в

двенадцать раз по сравнению с тем, как это бывает обычно; во столько же раз,

следовательно, возросло и жеманство, чем вовсю пользовался принц, искренне

забавлявшийся уловками невест16.

Стоило одной из принцесс изобрести новую походку или же особый

способ складывать губки и улыбаться, как остальные, желая перещеголять

соперницу, начинали отчаянно косить, растягивать рот до ушей или же

передвигаться самым странным и нелепым образом. Так было во всем: зная, что

Танзай увлекается искусствами, они не преминули объявить себя

поэтессами, художницами, музыкантшами; легко можно себе представить, сколько

16

Шумовка, или Танзай и Неадарне

комичных и глупых ситуаций порождало подобное соперничество. Танзай

боялся обидеть их предпочтением, которое могло показаться

несправедливостью, и положился на судьбу, сам же проводил целые дни в обществе той

или иной принцессы строго по расписанию. Он присутствовал при туалете

очередной невесты, повсюду сопровождал ее, разделял с ней трапезы, но

вечером в театре или же в узком кругу придворных виделся со всеми, и

соперницы пристально вглядывались в него, находили его то задумчивым, то

скучающим и старались прочесть в его лице приговор принцессе,

пользовавшейся вниманием принца в данный момент. Своими выводами они были

обязаны исключительно собственной гордыне, Танзай же, чье сердце уже

сделало выбор, держался со всеми одинаково приветливо, предоставляя им

терзаться неуверенностью, и притворялся, что и сам изрядно смущен.

Глава третья

ЛЮБОВЬ ПРИНЦА.

БЕСПРИМЕРНАЯ МУДРОСТЬ НЕАДАРНЕ

Прошло одиннадцать недель, и наконец наступила очередь последней

принцессы, успевшей уже пленить сердце Танзая, хотя он держал это в

тайне. Несмотря на всю его осторожность, принцесса догадалась о его чувствах;

та любовь, которую она сама испытывала, помогла ей понять Танзая, и

глаза их объяснились гораздо ранее, чем слова признания слетели с губ.

Танзай не мог сделать лучшего выбора. Усилия, прилагавшиеся другими

принцессами, чтобы походить на нее, ревность, которую они испытывали к

ней, лишь подчеркивали ее достоинства. Принц оценил их уже в первый

день, но, послушный принятому обязательству, терпеливо ждал, пока

судьба приблизит миг их свидания. И вот наступил счастливый день. Они так

торопились объясниться, удостовериться в том, что не ошиблись друг в друге,

пригубить впервые то ни с чем не сравнимое блаженство, которое дает

любовь, не ведающая преград, что не могли скрыть своей радости.

Неадарне (так звали принцессу) отвечала всем мечтам Танзая. Она была

брюнеткой и, обладая всеми достоинствами, свойственными красивым

женщинам этого типа, была наделена также и тем, что так восхищает нас в

блондинках. Ее живые черные глаза сияли17, но с тех пор как она увидела

принца, нежная томность немного притушила их блеск. Ее ротик,

открывавшийся лишь для того, чтобы явить рассудительность и остроумие, имел

очаровательные очертания и скрывал самые красивые зубки в мире. Она была

высокого роста, держалась прямо, величественно и одновременно с благо-

Часть первая. Книга первая

17

родством и свободой. Ее руки и ноги, выточенные Грациями, выгодно

подчеркивали пропорции всего тела. Во всех ее поступках и речах сквозила

непередаваемая грациозность. Она не старалась, желая понравиться,

подчеркивать свою внешность или ум, прибегать к напускной бойкости, которая

всегда выглядит глупой и неблагопристойной, к коверканью слов, к

пошлому жаргону, заслуживающему всеобщего презрения в той же степени, в

какой он сам является нелепым18. Даже самый бесчувственный человек не

смог бы устоять перед таким чудом!

Едва забрезжил рассвет того дня, который позволял Танзаю остаться

наедине с принцессой, он, подгоняемый движениями сердца, поспешил под

ее окна, где и ожидал прекрасного мига свидания.

Неадарне, взволнованная не меньше его, тоже пробудилась раньше

обычного. Первые звуки, донесшиеся до ее слуха, оказались пением

влюбленного принца, импровизировавшего на тему своей страсти. Она вскочила,

но из боязни нарушить приличия, показавшись в окне, приказала, не желая

упускать ни одной минуты из тех, что она могла бы употребить для беседы

с принцем, устроить в своих покоях как можно больше шума. Танзай

справедливо счел, что она уже проснулась, и отправился к ее дверям. Неадарне,

знавшая, что его утренние визиты к ее соперницам происходили обычно

гораздо позже, поздравила себя со счастливым началом. Принц обратился к

ней с приветствием. Он выглядел смущенно и потерянно, как это бывает в

присутствии горячо любимого человека. Служанки принцессы вышли. Что

она могла сделать? Ведь таковы были правила.

Оставшись наедине с принцессой, Танзай поначалу сильно оробел: лишь

его глаза твердили о любви, и Неадарне понимала эти молчаливые речи

лучше, чем если бы он прибегнул к развязным и слащавым признаниям,

издавна введенным в обиход глупостью мужчин и кокетством женщин. Но

молчанию скоро пришел конец: можно долго любоваться сокровищем, но

рано или поздно следует высказаться о нем; в глазах Танзая же прелесть

принцессы была неиссякаемым источником восхищения и похвал. Наконец,

он решился.

- Могу ли я надеяться, - произнес он неуверенно, то и дело запинаясь, -

что вам не будут неприятны мои ухаживания и что вы соблаговолите

ответить на них?

- Ах, Сир! - отозвалась она. - Почему бы и нет, если вы говорите об

этом искренне.

- Говорю ли я искренне? Ах, как оскорбительно нам ваше сомнение!

С этими словами он бросился к ногам Неадарне, которая, крайне

довольная им, слушала его со снисходительностью, происходящей обычно от

желания поверить в то, о чем говорится.

- Что ж, хорошо! Я верю вам, дорогой принц, - нежно произнесла она. -

Да и как я могу не верить вам, если любовь сжигает мое сердце! Вот вам моя

18

Шумовка, или Танзай и Неадарне

рука, - продолжила она, - залог моей страсти. Говорите же, говорите мне о

вашей, о! какое счастье принадлежать вам навеки!

Танзай, вне себя от радости, поцеловал руку принцессы. С каким

воодушевлением он рассказывал ей о первом впечатлении, которое она

произвела на него, о том, как неприятны были ему ее соперницы, как он терзался,

смиряя свое нетерпение! Сколько клятв в верности было произнесено!

Какая любовь светилась в его глазах! Принцесса, жадно ловившая его взоры,

черпала в них нежность и возвращала ее с лихвой. Ошеломленные,

опьяненные счастьем, они забыли обо всем, кроме своей страсти.

Танзай, взволнованный прелестью принцессы, уверенный в том, что

любим, решил воспользоваться смятением, охватившим Неадарне. Он хотел

было вздохнуть, но его вздох, несомый любовью, утонул в губах принцессы;

она, конечно же, собиралась воспротивиться, но в подобной ситуации не

всегда можно рассчитывать на свои силы. Возлюбленный, которому вы

боитесь разонравиться, но которому подобные страхи неведомы, не столько

силой своего напора делает вас слабее, сколько становится сильнее за счет

вашей слабости. Как бы там ни было, принц настаивал, чтобы она вернула ему

поцелуй, украденный им, ее целомудрие препятствовало этому, но любовь

взяла верх; кажется, первое только для того и существует, чтобы его то

и дело приносили в жертву второй.

Чем больше мы имеем, тем сильнее мы хотим получить еще больше.

Едва сбывается одно желание, как в сердце любящего немедленно

рождается следующее. По тому, что ему было дозволено, влюбленный судит о том,

на что он может еще рассчитывать.

Принцесса была одета по-домашнему, с той небрежностью, которая, по

вине случайно расстегнувшейся булавки, приоткрывает то, что тщательно

скрывалось. Распахнувшаяся туника позволила принцу узреть шейку

ослепительной белизны и столь совершенную, что у него закружилась голова, и

он вознамерился отказаться от излишней почтительности. Неадарне так

долго отказывала ему в обыкновенном поцелуе, что он понял, что

непременно получит суровый отказ, если попросит у нее разрешения поближе

познакомиться с тем, что только что открылось ему. Поэтому он решил

действовать на свой страх и риск и коснулся сначала рукой, а затем губами

пленительной белизны. Принцесса и принц молчали, избегая смотреть друг на

друга, и чуть только справлялись со своей дрожью, как она снова нападала

на них. Что было делать принцессе? Да, она была добродетельна, но в таком

затруднительном положении единственное, на что способна добродетельная

женщина, так это вспомнить о том, что ей полагается охладить восторги

возлюбленного, осуществить же это намерение куда трудней.

Разум в этом случае слабое подспорье, да и способен ли он заявить о

себе в разгар блаженства? А коли он пробуждается слишком поздно, чем он

может помочь? Забытье, в которое погрузилась принцесса, было тем более

Часть первая. Книга первая

19

опасно для нее, что она впала в него впервые и, в силу своей неопытности,

не знала, как справиться с собой. Тем временем сила натиска принца начала

пугать ее, и она ласково оттолкнула его. Был ли он в состоянии понимать

что-либо? От неловкого движения плохо прикрепленная подвязка

соскользнула на пол. Танзай, вежливый от природы, полюбив, стал еще более

обходительным и поэтому тут же почтительно вызвался помочь принцессе

справиться с неприятностью.

Отказать ему - значило показать, что она придает большое значение

этой милости, и тем самым лишь распалить его. Поэтому принцесса, не

располагая временем для раздумий, согласилась на его любезное предложение.

Принцу ни разу еще не доводилось застегивать подвязки даме19, он не знал

даже, где именно они должны располагаться, когда же надлежащие

наставления были им получены, он так разволновался, что тут же забыл все

объяснения и принялся за дело крайне неловко, так что принцесса не

удержалась и вскрикнула. На ее голос прибежали служанки, и принц вынужден был

отступить. Служанки стали расспрашивать Неадарне, отчего она кричала.

Что им ответить? Но принцессы вольны поступать так, как им вздумается.

Она ничего не ответила, и каждая служанка подумала то, что подумала.

И все же Неадарне сочла за лучшее оградить себя от порывов Танзая:

вздохнув, она приказала служанкам не оставлять ее наедине с принцем, хотя

это было и против установленных правил; добродетельность заставила ее

применить к Танзаю меры, к которым другие женщины после подобного

приключения прибегают лишь из кокетства.

Глава четвертая

ТАНЗАЙ ОГЛАШАЕТ СВОЙ ВЫБОР. ПОДАРОК ФЕИ

Те, кому хорошо известны законы природы, подумают, должно быть,

что не только принц был раздосадован необходимостью удалиться, но и

принцесса огорчилась не менее его, видя, как он исчезает за дверью. Они

даже решат, что принцесса упрекала себя за то, что привлекла своим криком

внимание служанок. Те же, кто даст себе труд глубже задуматься над всем

этим, поймут, что принцесса слишком рисковала своим целомудрием, чтобы

испытывать огорчение по поводу ухода принца и не винить себя за то, что

она не подняла шума раньше20. Такова участь многих исторических лиц, чьи

деяния становятся известными потомкам. Читатель судит о них, исходя из

своего представления о том, как им следовало поступить, а не из того, что

они вынуждены были сделать в том положении, в котором он их застает; он

20

Шумовка, или Танзай и Неадарне

ставит себя на их место и, запасшись хладнокровием, не принимая во

внимание те страсти, что кипели в них, выносит обвинительный или

оправдательный приговор, в зависимости от того, успешны ли оказались предпринятые

ими действия, но совсем не учитывая, оставляли ли им обстоятельства

время на размышление и позволяло ли их душевное состояние продумать хотя

бы одну мысль до конца. Среди читателей мало кто способен здраво судить

о фактах, к тому же большинство из них не знают, что такое

справедливость. Конечно же, многие сочтут уместным одобрить или осудить

поведение Неадарне. Но к какому бы мнению ни пришли читатели, согласись они,

что она закричала слишком поздно или слишком рано, важно лишь то, что

она закричала и что найдутся женщины, которые в подобной угрожающей

ситуации поступили бы так же или же прибегли бы к этому средству

гораздо позже и выразили бы свои чувства не так громко.

Она еще не пришла в себя после испуга, вызванного наскоком принца,

как Танзай появился снова и сообщил, что побывал на Совете, где объявил

о том, что выбрал себе невесту.

- Итак, божественная принцесса, - сказал он, - вы станете моей: моя

любовь слишком сильна, чтобы и далее покоряться правилам, которые раньше

казались мне неукоснительными. Долой робость! Она теперь неуместна!

Сегодня же все принцессы, претендующие на мою руку, отправятся по

домам. Я не хочу терзаться еще целую неделю, которая мне отведена на

принятие решения. Я не в силах более выносить общество тех, кто из-за любви

к вам стал мне неприятен; приготовления к радостному событию уже идут

полным ходом, и ничто не сможет отвратить его, раз вы согласны составить

мое счастье.

- Ах, Танзай! - воскликнула принцесса. - Почему вы говорите лишь о

своем счастье? Разве вы забыли, что речь идет и о моем счастье тоже?

Король, явившийся в эту минуту к Неадарне, прервал своим приходом

этот разговор. Он прибыл заверить принцессу, что выбор, сделанный его

сыном, как нельзя больше пришелся ему по душе. Они принялись

обсуждать, на какой день назначить свадьбу, и решили, что церемония состоится в

начале следующей недели.

Принц не хотел ждать ни дня, но на подготовку пышного торжества

требовалось время, поэтому ему пришлось смириться с отсрочкой. После того

как все было улажено^ народу объявили, что Танзай выбрал себе в жены

Неадарне, дочь великого правителя Капюшонкахульма21. Этот союз вызвал

тем большее ликование, что владения могущественнейшего короля

Капюшонкахульма, чьей единственной наследницей была Неадарне, граничили с

Тютюрбанией, и, таким образом, после его смерти Танзай становился

правителем огромнейшей страны, обнимающей два королевства. Все

восхваляли принца и относили на счет его глубокой государственной мудрости то,

что произошло благодаря любви и счастливому случаю. Выбор, одобрен-

Часть первая. Книга первая

21

ный тютюрбанами, раздосадовал принцесс: они были так расстроены, что

целую неделю все до одной страдали мигренями и ходили с заплаканными

глазами. Некоторые авторы, жившие в то время, утверждают даже (чему

можно и не верить), что любовь к Танзаю и отчаянье побудили принцесс

искать встреч с ним, чтобы предложить ему тайную сделку. Естественно, по

уши влюбленный в Неадарне принц не захотел их слушать; возможно,

однако, что всего этого на самом деле не было. Во всяком случае, сочувствие,

которое он испытывал к безутешным принцессам, не изменило его решения.

Но радость принца омрачили внезапно шевельнувшиеся в нем грустные

мысли, навеянные предсказаниями Брадакелы. Он вдруг осознал, что не

только выбрал невесту, не посоветовавшись с феей, но и объявил о своей

помолвке всем, кроме нее. Что если Брадакела, видя столь неуважительное

отношение к себе, накажет его и откажется дальше покровительствовать

ему? Он был занят этими размышлениями, когда ему доложили, что фея

прибыла во дворец. Смущенный, он отправился на половину короля, куда

провели фею.

- Я не стану упрекать вас за тот выбор, который вы сделали, - сказала

она, - он вполне отвечает моим намереньям, но мне хотелось бы, чтобы вы

не спешили со свадьбой и дожидались бы подле своей невесты времени,

когда обладание ею ничем вам не будет грозить. Судьба обойдется с вами

милостиво, если вы прибегнете к Гименею лишь после того, как минет ваша

двадцатая весна, тогда вы сможете...

- Я знаю, Ваше Небесное Высочество, - перебил ее Танзай, - что

обязан этим советом вашей осмотрительности и доброте, но я не могу ждать.

Если Неадарне не станет в ближайшее время моей, я умру. Какие бы

жестокие удары ни готовила мне судьба, они не идут ни в какое сравнение даже с

небольшой отсрочкой. К тому же, мне совершенно непонятно, почему

судьбе так неугодно, чтобы я женился ранее, чем минет моя двадцатая весна, и

мне трудно поверить, что из-за события, столь мало затрагивающего ее, она

станет преследовать меня.

- Сын мой, - отвечала фея, - мое искусство позволяет мне предвидеть

то, что предначертано судьбой, однако мне неведомо, каковы причины,

которые движут ею. Но вам следует верить, что они существуют, и

покоряться судьбе, не пытаясь проникнуть в них. Именно этого я жду от вас, не

особенно надеясь, впрочем, на ваше благоразумие. Вас ждут немалые беды.

Правда, есть одно средство против них, действенное даже и в случае вашей

женитьбы: вот оно.

С этими словами фея извлекла из складок своего платья золотую

шумовку, длиной в три добрых фута, с круглой ручкой, имевшей не менее

трех пядей в диаметре22. В ручке было проделано отверстие, достаточное

для того, чтобы сквозь него проходила цепочка, унизанная

драгоценными камнями.

22

Шумовка, или Танзай и Неадарне

- Что это за штука? - спросил принц.

- Я приберегла эту вещь для вас, - сказала фея, - как знак моего

дружеского расположения, и вот как вам следует поступить. В день свадьбы

неподалеку от храма вы встретите старушку. Схватите ее и, как бы она ни

сопротивлялась, как бы ни молила о пощаде, затолкайте ей в рот ручку этой

шумовки.

- Но, Ваше Эфемерное Высочество, - удивился принц, - разве может

рот вместить ручку подобной длинны?

- Об этом не беспокойтесь, - ответила фея. - Поверьте, эта процедура

не доставит страданий старушке. Но это еще не все. Как только вы

извлечете ручку из ее рта, тотчас же отправляйтесь к Главному Служителю храма

и проделайте с ним то же самое.

- С Главным Служителем храма! - возопил король. - Но он ни за что не

согласится глотать ручку шумовки!

- Не знаю, как он отнесется к этой идее, - заметил принц, - но, окажись

я на его месте, никакая сила не заставила бы меня согласиться.

- Тем не менее необходимо* чтобы он проделал именно это, -

настаивала фея. - Однако на него следует воздействовать не силой, а убеждением или

иными, но самыми щадящими средствами.

- О, надеюсь, они будут убедительнее, - заметил принц, - чем то, что вы

говорите. Но предположим даже, что он согласится. Чем мне это поможет?

- Тогда мы предотвратим несчастья, стерегущие вас.

- А если он не согласится? - не унимался принц.

- В таком случае, - промолвила фея, - я советовала бы вам отложить

свадьбу или с покорностью ожидать роковых событий.

- О! Когда так, - сказал принц, - я затолкаю в рот Главному

Служителю храма всю шумовку.

- Не забывайте, - напомнила фея, - он должен согласиться проглотить

ручку добровольно.

- Но, ради всего святого, - возразил Танзай, - неужели вы полагаете, что

кто-либо добровольно согласится на подобное предложение? Эта ручка

имеет размеры столь чудовищные, что она может разорвать какой угодно

огромный рот. Впрочем, раз уж мне не позволено применить силу, -

добавил он, - я воспользуюсь всей своей сноровкой.

- Хорошо, - кивнула фея. - Но помните: вы должны все держать в

тайне. Привяжите шумовку к петлице и верьте, что только она поможет вам

выпутаться из этой истории.

- Однако, должен признаться, - сказал принц, - что, если судьба и

готовит мне редкостные несчастья, она предписывает мне также и весьма

оригинальный способ избавиться от них.

- И еще одно, - промолвила фея, - коли с вами случится беда, помните,

вам не следует взывать ко мне, боюсь, я буду бессильна помочь вам.

Часть первая. Книга первая

23

Сказав это, фея исчезла. Цефаэс и Танзай остались одни; король

продолжал изумленно таращиться на шумовку, а принц твердо решил

воспользоваться ею, чего бы это ни стоило.

Глава пятая

ГНЕВ БУРЫССЫ ТУСКЛОФАРДЫ23.

ЕГО ПРИЧИНЫ. КАКОЕ УТЕШЕНИЕ БЫЛО ЕЙ ОБЕЩАНО.

КТО УТЕШИЛ ЕЕ

Казалось, что принцессы пренебрежительно отнеслись к вести о

женитьбе принца, но на самом деле эта новость доставила им немало страданий. Удар

был слишком жесток для их самолюбия, а любовь, вмешавшаяся в события,

сделала его вовсе непереносимым и оставила в сердцах след, который не

могла изгладить и досада. Прекрасный принц Тютюрбании покорил их

воображение своей незаурядностью. Одна перечитывала стихи, которые он посвятил

ей, другая припоминала разговор с ним, не содержавший ничего, кроме

любезностей, что не мешало ей находить в его словах намеки на чувство, третья

не могла забыть, как принц вздохнул в ее присутствии, четвертой

мерещилось, что он однажды по-особому взглянул на нее, те же, кому нечего было

вспомнить, без устали вспоминали все подряд. Все они, видя, что им

предпочли другую, пребывали в глубоком горе, поскольку упустили такую партию,

а также потому, что им пришлось перенести еще одно оскорбление,

уязвившее их до такой степени, что они не осмеливались о нем упоминать.

Больше всех гневалась высокомерная Бурысса Тусклофарда,

правительница острова Метиссао24. Это была самая уродливая и заносчивая из

принцесс. Надменность, которая была ей свойственна, с лихвой возмещала ее

бесцветность. Никаким прелестям не под силу было скрасить презрительное

выражение, разлитое по ее лицу. Она считала себя умницей, и

действительно, ее нельзя было назвать глупой, однако ее ум был таким грубым и

неповоротливым, что каждого, кому доводилось слышать ее речи, отвращали

прямолинейность мыслей и резкость выражений. Ее телосложение было

под стать уму; жестикулируя, она пугала окружающих, а ее мимика

напоминала гримасы. У нее была кожа удивительной белизны, но за это

достоинство она заплатила цветом волос, который решительно не нравился никому.

Поэтому она с августейшим презрением относилась к брюнеткам и

находила блондинок блеклыми. К тому же она была жестокой, злой, мстительной

и коварной. Как мы знаем из истории, она возомнила, что Танзай любит ее.

Никто так и не смог объяснить, что заставило ее прийти к такому выводу.

24

Шумовка, или Танзай и Неадарне

Скорее всего, этой идеей она обязана не ухаживаниям принца, а

собственному тщеславию, однако она так твердо вбила ее себе в голову, что

восприняла любовь Танзая к Неадарне как измену с его стороны. Больше всего ее

расстраивало то, что она, понадеявшись на свои прелести, отказалась от

помощи старой феи, ее кормилицы и наперсницы, которая прибыла в Тютюр-

банию вместе с ней и обещала приворожить Танзая. Заносчивая принцесса,

увидев, что надежды обманули ее, вынуждена была искать помощи у феи.

- Вы слышите, - в ярости кричала она, - вы слышите, как ликует этот

народ! А я не отомщена! Вероломный Танзай и моя омерзительная

соперница торжествуют! Конечно же, мое горе только увеличит их радость! Ах! И

вы будите спокойно взирать на эти празднества, посрамляющие нас обеих?

Разве оскорбление, нанесенное мне, вас не касается? С каких это пор,

интересно, наши пути разошлись? Меня унизили! Да что я говорю: мне нанесли

смертельный удар, а кровь неблагодарного, предавшего меня25, все еще не

пролилась! Моя соперница не корчится в муках! И природа не восстала,

чтобы отомстить за меня! А вы? Одно ваше слово может вызвать

светопреставление; я знаю, что даже из-за малейшего неудовольствия вы готовы

повергнуть мир в хаос! Говорите же! Отчего вы бездействуете? Ваше

пресловутое могущество, которое способно заставить землю содрогнуться, что ж,

оно не для меня? Неблагодарный отказался от меня, и он еще дышит! Ах,

матушка, должно быть, вы меня больше не любите! Иначе мое горе

тронуло бы вас и зажгло бы в вас то же пламя ярости, что бушует во мне!

Коварный принц, моя соперница, этот ненавистный мне народ - все они исчезли

бы с лица земли. Ах, матушка! Неужели вы оставили меня?

- Вы несправедливы ко мне, дочь моя, - отвечала фея. - Поверьте, если

бы это было в моих силах, я отомстила бы за вас, даже если мне пришлось

бы действовать против вашей воли. Но не в моей власти извести коварного

Танзая. Этой гадкой чете, навлекшей на себя вашу ненависть,

покровительствует сама могущественная Брадакела, перед которой все дрожат и

которой я вынуждена подчиняться. Она незримо сопровождает их повсюду и ей

ничего не стоит отвести от них мои удары, а затем жестоко отомстить мне.

Я не властна над их жизнью, но я могу отравить то счастье, которое они

предвкушают, и избавить вас от пытки, которой стала бы для вас эта

идиллия. Если бы вы захотели, я заставила бы его предпочесть вас прочим

соперницам, но теперь уже ничего не исправить, однако знайте, что я покараю их

за ваши страдания и, не имея возможности сделать вас счастливой, сумею,

по крайней мере, заставить их мучиться не меньше вашего. Приближается

роковой день их свадьбы, и скоро вы узнаете, какого рода муки ждут их.

Бурысса, довольная тем, что фея поклялась вступиться за нее,

почувствовала облегчение и, твердо вознамерившись ничем не выдать своей злобы,

с нетерпением стала ждать дня свадьбы, который уже не казался ей столь

ужасным, как только она поверила, что он станет днем ее отмщения.

Часть первая. Книга первая

25

Глава шестая

ДЕНЬ СВАДЬБЫ.

ПРИНЦ ПРИСУТСТВУЕТ ПРИ ТУАЛЕТЕ СВОЕЙ НЕВЕСТЫ

Наконец, ко всеобщей радости, наступил назначенный день свадьбы.

Ослепительная аврора возвестила о нем; ясное безмятежное небо, казалось,

говорило тютюрбанам о том, что божества сочувствуют счастью принца.

Священная Обезьяна26, августейшая покровительница страны, трижды

сделала кульбит на своем постаменте; по правде сказать, она приземлялась на

левую ногу, но никто не придал значения этому, по сути дурному,

предзнаменованию, и все решили, что оплошность, которую совершила Великая

Обезьяна, всегда благоволившая к принцу, была случайной. Даже самые

подозрительные жрецы весьма легкомысленно отнеслись к этому

происшествию. Ни малейшее облачко не омрачало сияния солнца. В это время года

обычно случались грозы, но вот уже целых восемь дней, как не было

слышно раскатов грома. Месяц, на который пришлась свадьба, был самым

счастливым в году, а король совершенно избавился от ревматизма: согласно

давнему предсказанию, это могло произойти только после того, как принц

обручится с достойной невестой.

Уже повсюду разносились завораживающие звуки рыль, улицы были

украшены цветами и листвой, жители Тютюрбании нарядились в лучшие

одежды, стража начистила оружие, одним словом, все говорило зевакам о

пышности грядущих торжеств. В храме раздавалось бормотание жрецов,

готовивших поздравления для августейшей четы. Наконец все было готово, и

Танзай, подгоняемый любовью и радостью, отправился будить принцессу.

Она еще не поднималась и ждала его. Когда он вошел, румянец стыдливости

окрасил ее щеки. Ей хотелось сказать ему что-нибудь приятное, но,

задохнувшись от любви, она сумела лишь прошептать:

- Ах, принц! Ах, милый принц!

Танзай, столь же взволнованный, как и она, не мог выговорить ни слова.

Обычай предписывал королям Тютюрбании в день свадьбы помогать

будущей королеве при одевании27, в то же время Великая Обезьяна запрещала

им терять самообладание при виде прелестей невесты. Принцесса, которой

растолковали эти правила, не удивилась, когда ее служанки покинули покои.

Оставшись наедине с принцессой, Танзай, несмотря на стыдливость Не-

адарне, не преминул воспользоваться правом, дарованным ему дворцовым

этикетом28. С большим трудом ему удалось добиться разрешения извлечь из

глубины перин сокровище, которому он поклонялся: будучи особой

благородного происхождения, принцесса долго пресекала поползновения принца.

Изо всех сил она старалась скрыть от его взглядов прелести, на которые

26

Шумовка, или Танзай и Неадарне

этим же вечером ему предстояло заявить свои права, однако от него не

ускользнуло ничто из того, что оголилось благодаря небрежности убранства,

свойственной всем тем, кто имеет привычку ворочаться во сне.

Сколько соблазнов для Танзая! Вряд ли предписания Великой Обезьяны

остались бы не нарушенными, если бы не благоразумие благочестивой

Неадарне29. Те, кто испытал любовь, утверждают, что для влюбленного

мужчины куда мучительнее созерцать прелести, которыми ему не позволено

насладиться, чем вовсе не видеть их. Если это и в самом деле так, то

положение принца было весьма плачевным. Неадарне, помня историю с подвязкой,

изо всех вил старалась избежать того, что предписывал этикет. Как только

она замечала, что взгляд Танзая ускользал от нее, она тут же старалась

укрыть то, что открывалось из-за спешки, с которой она пыталась спрятать

свое тело от его нескромных взглядов. Было бы несправедливо считать, что

она из хитрости поступала так, - в те времена искусство будить желания, не

имея при этом в виду пойти им навстречу, не было еще столь

распространено, как в наши дни. Женщины прибегали к нему лишь при крайней

необходимости30, а мужчины былых времен не нуждались в том, чтобы к ним

применялись уловки, которых подчас ждут современные ухажеры. К тому же,

принц так горячо любил Неадарне, что ей ни к чему было прибегать к

кокетству. Когда столь прискорбная для него скромность принцессы похитила

у него столько прелестей, он не смог сдержать крика отчаяния.

- Ах, жестокая! - простонал он.

- Увы, мой принц, - ответила она, - а Великая Обезьяна?

- Если бы вы меня любили, - упрекнул он ее, - вы бы выбросили ее из

головы.

- Именно потому, что я вас люблю, - сказала она, - я не могу выбросить

из головы ее угрозы.

Танзай, вздохнув, стал поторапливать ее совершить церемонию

омовения. Тут они заспорили о том, как именно она должна проходить. В конце

концов добродетельность Неадарне взяла верх над упрямством принца. Речь

шла о том, следует ли принцессе облачиться для этой церемонии в

специальную тунику. Танзай сначала придерживался мнения, что это совершенно

лишнее, а затем, согласившись на тунику, захотел собственноручно надеть

ее на Неадарне. Принцесса дала ему свое позволение, решив, что одевание

может пройти с соблюдением всех приличий и что такая услуга бывает

опасна только тогда, когда ее оказывает любовник. Неадарне сочла, что своим

милостивым согласием отделалась от настойчивости принца, но, когда он

принес тунику, между ними снова вспыхнул спор. Он хотел... Чего только он

ни хотел! Он добивался того, что ранило стыдливость принцессы и на что

она никогда бы не пошла, будь у нее больше времени, чтобы образумить

его. Итак, принцесса предстала перед ним во всей своей прелести, и он,

будучи не в силах сдерживать себя, но, вместе с тем, не осмеливаясь забыться,

Часть первая. Книга первая

27

ограничился ласками, которые любовь делает особенно жгучими, когда ей

не позволено большего.

Затем он медленно опустил ее в лохань для купанья, не переставая

восхищаться принцессой и тем, что держит ее на руках. Как только Неадарне

начала омовение, он заметил, что вода, хоть и выглядит прозрачной,

недостаточно чиста для нее. Он непрерывно предлагал ей то одно, то другое,

скакал вокруг лохани: ни разу еще эта процедура не происходила в столь

беспокойной обстановке. В конце концов она вышла из воды, так толком и не

умывшись, но зато убедившись в том, что принц любит ее до самозабвения.

Наконец, после долгих мук, принцу удалось завершить ее туалет, и

Неадарне была готова к выходу их дворца. Никогда еще ее прическа не была в

таком беспорядке, как в тот день, но ее растрепала Любовь; ведь хорошо

известно, что, когда она берется помогать в подобных вещах, трудно ждать

от нее тщательности и что она особенно неловка, когда на нее находит

вдохновение31.

Глава седьмая

ДЕНЬ СВАДЬБЫ:

ПРОДОЛЖЕНИЕ. ШУМОВКА ПУЩЕНА В ХОД.

ВЗДОРНУЦИО ГНЕВАЕТСЯ И ОТКАЗЫВАЕТ ПРИНЦУ

В ЕГО ПРОСЬБЕ

Грянули трубы, зазвучали рожки, возвещая народу о выходе

королевской семьи. Наконец появилась Неадарне в сопровождении принца.

Кутерьма, сопутствовавшая ее туалету, который удалось довершить с таким

трудом, оставила на ее щеках румянец, немало украшавший принцессу и

делавший ее еще более соблазнительной в глазах Танзая. Король поднялся

в карету жениха и невесты. Принц выглядел великолепно, и внушительная

шумовка, прикрепленная к петлице цепочкой, усыпанной драгоценными

камнями, и закрепленная роскошной булавкой, была ему как нельзя более к

лицу.

Неадарне, как и прочие, ломала голову над тем, для чего ему этот

предмет. Никто не догадывался о его волшебных свойствах, и все приписали

странность выбора подобного украшения чудачеству, ибо известно, что

чудачества бывают свойственны принцам, не имеющим привычки опускаться

до объяснений, которых, впрочем, никто и не осмеливается попросить у них.

Среди придворных не нашлось ни одного, кому шумовка не показалась бы

нелепой, однако каждому захотелось иметь точно такую же, и, если бы не

решительный запрет принца32, вскоре все начали бы щеголять при дворе с

28

Шумовка, или Танзай и Неадарне

таким же украшением. Неадарне сгорала от желания проникнуть в тайну,

занимавшую ее воображение, и наконец, улучив удобный, с ее точки зрения,

момент, решилась напрямую задать вопрос.

- О Источник Моей Радости, - обратилась она к принцу, окинув его

нежным взором, - неужели вы так и не расскажете мне, зачем вам эта шумовка?

- О принцесса, - важно ответил он, - от этой шумовки зависит наше

счастье.

- Какое отношение к нам может иметь шумовка? - изумилась она.

- Вскоре вы узнаете об этом, - проговорил принц. - Быть может, вам

придется стать свидетельницей весьма необычных происшествий.

В этот момент они подъехали к храму. Главный Служитель,

окруженный жрецами, уже ждал их. Надобно сказать, что этот человек, занятый не

столько служением божествам, сколько личными амбициями, сумел

добиться такого высокого положения только благодаря собственной гибкости и

интригам. Трусливый, ничтожный, он часто прибегал к своей власти,

которая, имея божественное происхождение, поднимала его над всеми, чтобы

оспаривать волю самого короля. Он был еще молод, и его приятная внешность

помогла ему преуспеть при дворе даже больше, чем его козни. Как теолог

Главный Служитель был никуда не годен, зато он пользовался успехом у

женщин и, пренебрегая своими прямыми обязанностями, усердно исполнял

те, которые налагало на него общество дам, поговаривали даже, что он

попал в понтифики33 Тютюрбании прямо из покоев одной важной дамы. Вздо-

рнуцио придавал большое значение своим одеяниям и следил, чтобы они

выглядели ослепительно, умел слагать вычурные речи, выезжал в прекрасных

экипажах, окружил себя изысканной роскошью, любил вкусно поесть,

отдавал дань всем страстям, был искусен в лести, держался величественно,

прекрасно пел, легко владел любой беседой и стал мишенью для сотни удачных

эпиграмм. Что же касается проповедей, то их писал его секретарь. Главный

Служитель был тщеславен и хотел, чтобы его считали богатым и знатным,

кроме того, он чванился красивой формой губ и великолепными зубами.

Таков был человек, поджидавший принца у храма34.

Танзай, едва его нога коснулась земли, принялся оглядываться в поисках

старушки, о которой говорила Брадакела. Наконец он заметил ее. Она

пряталась за стражей, не желая попасться ему на глаза. Он бросился к ней со

всех ног. Каково же было его изумление, когда он узнал в старушке

кормилицу Бурыссы! Это не остановило его, однако, чтобы смягчить насилие,

которое он собирался учинить над ней, он решил сказать ей что-нибудь

приятное.

- Мне очень жаль, - проговорил он, - что именно на вашу долю выпало

несчастье стать жертвой приказа, который я обязан выполнить. Я буду

чрезвычайно вам обязан, матушка, если вы добровольно согласитесь сделать то,

что я вынужден потребовать от вас.

Часть первая. Книга первая

29

- Что же я должна сделать? - спросила старушка.

- В сущности, совершеннейший пустяк. - пояснил принц. - Видите ручку

этой шумовки? Так вот, вы должны позволить, чтобы я засунул ее вам в рот.

- Мне в рот? Ах ты супостат! - завопила старушка.

- Попрошу без оскорблений, - не теряя достоинства, молвил принц. -

Это совершенно необходимо, и, раз вы так отвечаете на мою доброту,

пеняйте на себя! Эй, стража, схватить ее! - прибавил он.

Старушка, попавшая в руки стражников, вынуждена была

подчиниться принцу. Ей меньше, чем кому бы то ни было, стоило опасаться

предстоящей процедуры, но ручка шумовки была таких чудовищных размеров,

что она не могла смотреть на нее без ужаса. Танзай приблизился к ней и,

не взирая на ее бешенство, попытался проделать то, в чем она

усматривала новое унижение. Он старался изо всех сил, но, несмотря на необъятный

рот кормилицы, ему удалось довести дело до конца, лишь сломав два ее

последних зуба. Многие из собравшихся людей смеялись, другие жалели

несчастную жертву, но никто не понимал, что заставило принца

действовать таким образом. Особенно был изумлен Главный Служитель, крайне

недовольный тем, что эта недостойная сцена происходила у дверей храма.

Он даже высказал свое недоумение вслух, но каково же было его

изумление, когда Зелес-Танзай, вытащив ручку шумовки изо рта старушки,

бросился к нему со словами:

- А теперь, Ваше Преподобие, поторопитесь, все зависит от вашего

усердия!

- Что вы имеете в виду? - спросил Вздорнуцио35.

- А то, - отозвался принц, - что Вашему Преподобию придется

проглотить ручку этой шумовки36.

- Чтобы я! Понтифик! - вскричал Главный Служитель. - Проглотил

ручку этой шумовки?! Надеюсь, вы не рассчитываете, что я отвечу

согласием на подобное предложение?

- Уверяю вас, именно на это я и рассчитываю, - кивнул Танзай. -

Полагаю, вы не сможете ослушаться меня, если узнаете, что от этой процедуры

зависит мое счастье. Вам следует отнестись к моей просьбе снисходительно.

- Черт побери37, Монсеньор, - возразил Вздорнуцио, - пусть Ваше

Высочество и не помышляет об этом! Я уже и не говорю о чести моего

сана, не допускающей того, чтобы я подчинился вам, достаточно было

видеть размер рта, откуда вы извлекли этот предмет. Только безумец

согласился бы выполнить Ваше требование! Если уж вы не сумели засунуть

ручку в эту прорву, не сломав последних зубов, что будет со мной, ведь

у меня-то все зубы целы! Короче говоря, я не стану делать этого.

- Нет, вы сделаете это, - в гневе вскричал принц. - Мое спасение

зависит от вас, - прибавил он, потрясая огромной шумовкой, - и в мои планы не

входит поплатиться счастьем за ваше глупое упрямство!

30

Шумовка, или Танзай и Неадарне

- Клянусь Богом! - возопил Вздорнуцио, - если Ваше Высочество

приблизится ко мне, боюсь, я не смогу отнестись к нему с должным

уважением.

Танзай, желая наказать его за дерзкие слова, хотел было огреть его

шумовкой, но Вздорнуцио проскользнул в толпу жрецов, не собираясь,

видимо, идти на попятный. Народ в силу свойственного ему суеверия

принял сторону Главного Служителя. Льстивые придворные сбились вокруг

принца. Казалось, неминуемо должна начаться война, но тут Танзай

обратился к народу с подробным рассказом о том, откуда у него эта

шумовка, как фея Брадакела приказала ему запихать ручку шумовки в рот

старушке, а затем Главному Служителю и почему он вынужден был

послушаться фею.

Когда он замолчал, Вздорнуцио попросил присутствующих выслушать и

его. Он сказал, что никогда еще Главного Служителя, человека,

состоящего в столь почтенном сане, не принуждали совершить более непристойного

поступка, но что он, оставаясь приверженным своему высокому положению,

все же подчинился бы беспрекословно, если бы ручка имела хоть

какое-нибудь отношение к его функциям или если бы ему довелось хоть однажды

встретить в книгах упоминание о том, что какой-либо Главный

Служитель, в Тютюрбании или вне ее, лизал ручку шумовки при похожих

обстоятельствах.

- Да что я говорю! - добавил он. - Лизал! О небеса! Тютюрбане! Если

бы речь шла только об этом! Нет, насилие, которому меня хотят

подвергнуть, куда более жестоко! Я видел, чего оно стоило старухе, и могу себе

представить, что меня ждет: я лишусь чести и зубов. Черт возьми!

Тютюрбане! Во мне все кипит, когда я думаю об этом! Принц утверждает, что это

необходимо ради его спасения, но должен ли он основывать его на моем

несчастье? Нет, господа, я никогда не соглашусь исполнить волю принца, и,

если он скажет об этом еще хоть слово, я прокляну его именем Великой

Обезьяны и откажусь проводить свадебную церемонию!

Эти страшные угрозы заставили принца побледнеть, Неадарне

заплакать, короля застонать, народ изумиться, а самого Вздорнуцио совершенно

успокоиться.

Танзай, подстегиваемый любовью, совершенно позабыв

предостережения феи, в ужасе думал лишь о том, что его разлучат с принцессой, и

поклялся Главному Служителю, что не станет ничего предпринимать против него.

Тогда Вздорнуцио распахнул двери храма, и тотчас же неприятности и

тревоги уступили место радости и миру, которые были поколеблены столь

неожиданным образом. Неадарне, замиравшая от ужаса при мысли, что

свадьба будет отложена, вышла из кареты. Вздорнуцио, еще пунцовый от гнева,

подвел жениха и невесту к Великой Обезьяне, в присутствии которой они

должны были связать себя навеки сладкими узами.

Часть первая. Книга первая

31

Глава восьмая

МЕСТЬ ОГУРОГУРЫ. ВОЗРАЩЕНИЕ ВО ДВОРЕЦ. НОВОСТИ

Свадебная церемония была в разгаре, когда принцу сообщили, что

старушка, с которой он так ужасно обошелся, просила позволения в качестве

вознаграждения за то, что она претерпела, войти в храм, чтобы посмотреть,

как происходит обряд. Принц охотно дал на то свое согласие, поскольку сам

желал загладить свою вину.

Вздорнуцио, с благоговением воскурив фимиам вокруг Обезьяны, запел

главный гимн и невольно так широко открыл рот, что принц, по-прежнему

размышлявший о шумовке, счел, что вряд ли ему представится более

удобный случай пустить ее в ход. Главный Служитель был целиком погружен в

богослужение, и принцу, скорее всего, удалось бы выполнить приказ феи, но

в тот момент, когда ручка уже коснулась губ Вздорнуцио, старушка так

громко чихнула, что тот, мгновенно выйдя из транса, понял, какую шутку

собирался сыграть с ним принц. Сначала он хотел было прервать

церемонию, но потом, сочтя, что принц и так наказан тем, что его намерения

потерпели крах, решил довести ее до конца.

Он громко и совершенно спокойно произнес надлежащие священные

слова. В это же время старушка невнятно что-то пробормотала и, как

только Вздорнуцио замолчал, с легкостью подпрыгнув, плюнула Танзаю

и Неадарне в лицо38.

- Отныне тебе не удастся забыть о твоей шумовке, - прошипела она, -

месть феи Огурогуры39 заставит тебя проливать слезы до конца твоих дней!

Сказав это, она растворилась в воздухе. Ее неожиданное

исчезновение сильно напугало всех. Неадарне чуть было не потеряла сознания, но

принцу, хотя он был не очень силен в физике, удалось заверить ее, что

старушка исчезла в силу самых обычных законов природы и что не

стоит воспринимать всерьез ее слова о мести, поскольку она не нанесла

вреда ни ему ни ей.

Все сделали вид, что слова принца прозвучали убедительно, но король

пребывал в унынии, вызванном не столько угрозами Огурогуры, сколько

тем, что на протяжении всей свадебной церемонии Великая Обезьяна

беспрестанно кусала свой хвост и скребла левую ягодицу.

Наконец все вышли из храма. Принц немедленно послал слугу в покои

Бурыссы узнать, не вернулась ли туда старуха. Вскоре ему доложили, что

тотчас после своего исчезновения она подлетела к покоям Бурыссы в

карете, запряженной двумя улитками40, рассекавшими воздух с невиданной

скоростью, опустилась прямо перед своей воспитанницей, подхватила ее, и обе

они умчались.

32

Шумовка, или Танзай и Неадарне

Это бегство сильно опечалило короля, который надеялся продержать

колдунью во дворце до тех пор, пока она не согласится снять с новобрачных

проклятие, которое, по его глубокому убеждению, она наложила на них. Но

он скрыл свои мысли, опасаясь, как бы его печальные предположения не

испортили окончательно радость столь торжественного дня.

Танзай, занятый любовью, вовсе не разделял беспокойства отца. Он не

сводил восторженного взгляда с Неадарне, нетерпеливо ожидая минуты

своего блаженства. Принцесса рассеянно слушала его, скромно потупившись, и,

казалось, была погружена в серьезные размышления.

- Скажите же, наконец, принцесса, - не выдержал Танзай, - о чем вы так

глубоко задумались?

- Не знаю, стоит ли мне говорить вам об этом, - ответила принцесса.

- Неужели, - воскликнул принц, - мои опасения верны, и вы через силу

согласились стать моей? Ах! - продолжил он, нежно целуя ей руку, -

успокойте же меня! Скажите, что вы любите меня! Увы! Я перестаю верить в

это, когда долго не слышу от вас слов признания. Поведайте же мне, по

крайней мере, о чем вы думаете.

- Это будет непросто, - промолвила принцесса. - Как бы мне хотелось

выбросить все эти мысли из головы, - добавила она, покраснев. - Мою

стыдливость смущают и тревожат ваши поступки, и мне хотелось бы, чтобы

боги поскорее наслали ночь и тем положили конец моим терзаниям. Вы

говорите, и я восхищаюсь вами. Я смотрю на вас и вздыхаю. Вы касаетесь

меня, и мое сердце трепещет. Вы поцеловали мне руку, и ваш поцелуй проник

прямо в душу. Когда нетерпение заставляет вас тянуться к моим устам, мое

сердце летит вам навстречу, и нежная истома охватывает меня и смущает

мои чувства. Ах, принц! Услада моей жизни! Если существует нечто, еще

более сильное, как пережить это и не умереть?

- Существует ли нечто более сильное? - воскликнул принц. - О,

королева моего сердца! Не говорят ли вам об этом ваши чувства? Не читаете ли вы

ответ в моих?

Трудно сказать, чем бы закончился этот разговор, если бы не было

объявлено, что все готово к пиру. Танзай предпочел бы услышать бой часов,

возвещающих о полночи, однако он отправился к свадебному столу, лелея

надежду, что ему еще удастся уломать Главного Служителя

посодействовать его счастью. Вздорнуцио должен был присутствовать на обеде и, хотя

ему не хотелось являться при дворе при сложившихся обстоятельствах, он

счел за лучшее, из соображений высокой политики, не показывать своих

истинных чувств. Принц решил лаской склонить его на свою сторону и,

встретив его в гостиной, кротко спросил, неужели он из упрямства хочет обречь

его на несчастье.

- Принц, - ответил Вздорнуцио, - мне нечего добавить к тому, что я вам

сказал утром: я уж не говорю о бесчестии, которое падет на меня после ис-

Часть первая. Книга первая

33

пытания, которому вы хотите меня

подвергнуть, - сами размеры ручки

таковы, что я никогда не соглашусь

подчиниться вам.

- Так вот как вы заботитесь обо

мне! - вспылил принц. - А еще

трубите повсюду о вашем усердном

служении принцу! Предатель!

- Оставьте ваши оскорбления, -

сказал Служитель, - они ничего не

изменят. Я глубоко уважаю вас,

искренне люблю, и желаю вам только

добра, но я не обязан становиться

жертвой ни своего уважения, ни

своей любви к вам; когда я приносил

вам клятву верности, ни о какой

шумовке и речи не было.

- И все же вам придется

покориться, наглец! - в гневе завопил

принц. - Вы покоритесь, - прибавил

он, схватив Вздорнуцио за руки.

- Черт побери! Монсеньор, вы

напрасно стараетесь! - закричал

Вздорнуцио. - Ни сила, ни просьбы

вам не помогут!

Несмотря на все

сопротивление Вздорнуцио, Танзай, куда

более крепкий, поднес уже было

ручку злополучной шумовки к его

рту, когда король, прибежавший на шум, поспешил напомнить принцу,

что фея запретила ему применять к Служителю силу, и растолковать,

что, действуя таким образом, он лишь окончательно разозлит

достойного человека, а сам останется ни с чем. Вмешательство короля спасло

Вздорнуцио. Принц отпустил его, снова пообещав больше не вспоминать

о шумовке. Успокоившись, Вздорнуцио занял свое место за столом,

благословил блюда, и сердца опять наполнились радостью. Но Танзай не

собирался отказываться от своего плана. Он надеялся, что сможет

выполнить приказ феи, когда Вздорнуцио выпьет изрядное количество

вина и уснет прямо за столом, как это частенько с ним случалось.

Поэтому он то и дело наполнял его бокал, так что Вздорнуцио в

одиночестве опустошил столько бочек вина, сколько не осилили бы все прочие

гости вместе взятые. Но и эта мера ни к чему не привела. Вздорнуцио ел,

2. Кребийон-сын

34

Шумовка, или Танзай и Неадарне

пил, разглагольствовал, пел и не пьянел. Наконец пир окончился.

Остаток дня прошел в развлечениях, которые обычно устраивались в день

свадьбы принцев. Как скучны показались они Танзаю! Как мечтал он о

том, чтобы всему этому поскорее пришел конец! Какой нескончаемо

длинной показалась ему комедия, хотя она была сочиненна им самим! Он

вынужден был еще и присутствовать на ужине, что он и сделал, скрепя

сердце. Неадарне, с которой он не сводил глаз, разделяла его

нетерпение. Король имел глупость предложить сыну отправиться на бал, но

Танзай, которого любые увеселения приводили в тот вечер в уныние,

схватил Неадарне за руку, пожелал Цефаэсу приятно провести время и увлек

невесту в свои покои.

КНИГА ВТОРАЯ

Глава девятая

БРАЧНАЯ НОЧЬ

О Светлейшая Обезьяна! Царица природы! Животворящий зрак мира!

О Солнце! Замедли свой бег, и пусть твои божественные лучи осветят

счастье нашего принца! После этих восклицаний1, которые я, быть может,

передаю не совсем точно, автор-тютюрбанин повторяет, что принц, как уже

говорилось в конце предыдущей главы, увлек Неадарне в свои покои. Как

свидетельствует история, Танзай мгновенно разоблачил принцессу, проявив

при этом гораздо большую сноровку, чем утром, когда участвовал в ее

одевании. Смущенная принцесса слабо сопротивлялась, не осмеливаясь

взглянуть на него. Восторги Танзая удивляли ее: Она хотела немного

приструнить принца, но чувство долга мешало этому намерению, а любовь, нежная

и горячая, делала ее доверчивее и заставляла забыть о стыдливости.

Наконец Танзай опустил принцессу на брачное ложе. Вскоре и он вспорхнул

вслед за ней и принялся пожирать глазами красоты, припасенные для него

Гименеем. Он целовал то, на что падал его взор, а затем снова принимался

любоваться тем, что он только что поцеловал. Его нетерпеливые руки

скользили по ее телу. Вскоре Неадарне почувствовала, что стыдливость

уступает место новым, незнакомым ей доселе ощущениям; она вздохнула, и

сладкий поцелуй возвестил о том, что она, уступив тому, что родилось в ней

благодаря нежности Танзая, пробудилась для любовных восторгов. Томный

ласковый шепот и вздохи наполнили комнату, и Танзай уже предвкушал

близкое блаженство, как вдруг почувствовал, что, испытывая прежние

желания, не имеет прежних сил, чтобы осуществить их. Изумившись столь

неожиданному повороту событий, он еще крепче сжал принцессу в объятьях,

но, увы! все было тщетно. Напрасно он старался справиться с несчастьем,

пламенно лаская принцессу; все разжигало в нем пыл, но ничто не

возвращало ему того, что могло бы доказать его страсть. Смущенный, расстроен-

2*

36

Шумовка, или Танзай и Неадарне

ный происходящим, он отстранился

от Неадарне, надеясь, что минутная

слабость пройдет и что принцесса

придет ему на помощь.

Но каково было его изумление,

когда он, мечтая о спасительной

ласке пальчиков, столь любимых им,

вдруг заметил, что для них нет поля

деятельности! Предмет, который он

намеревался поручить доброте

принцессы, исчез. С ужасом он осознал

все последствия этой потери, и, чем

невероятнее она ему казалась, тем

более он проникался мыслью, что

она невосполнима2.

- О Обезьяна! О

Справедливейшая Обезьяна! - воскликнул он. - О,

принцесса! О проклятый день! О

чертов Главный Служитель!

- Что с вами? - удивилась

принцесса. - В чем причина вашего

отчаяния? Не могу ли я помочь вам?

- Ах! - ответил Танзай. - Мое

несчастье станет и вашим! Как бы я

хотел, чтобы оно касалось только

меня!

- Не томите меня, - вымолвила

принцесса. - Откройте же мне, в чем

причина вашего горя?

- Тогда смотрите сами, - сказал принц. - Вам судить, прав ли я, сетуя на

то, что со мной произошло нечто неслыханное и ужасное.

Принцесса присмотрелась к Танзаю, и, хотя, по ее собственному

признанию, она не знала, как именно он должен выглядеть в эту минуту, ее

несказанно поразило то, что она увидела.

- О бедный принц! - промолвила она, нежно целуя его.

- Прошу вас, - сказал он, - избавьте меня от ласк, которые лишь

усугубляют мое отчаяние. Впрочем, нет, - добавил он, обнимая ее, - идите ко мне.

Только вы можете вернуть мне то, что я утратил. Ах! Если вы не сделаете