Автор: Вязинин И.Н.

Теги: история история ссср история военного искусства история второй мировой войны издательство лениздат

ISBN: 5-289-00323-1

Год: 1989

Текст

\МКА РОССИЯ, А ОТСТУПАТЬ

ЧЕН1КЩАТ

И. Н Вязинин

«...ДЕТИ

ОТЧИЗНЫ

одной»

Сканирование и обработка LUCKY RAT

Вопросы и пожелания olegvedehin@yandex.ru

ЛЕНИЗДАТ 1989

Вязинин И. Н.

В99 «...Дети Отчизны одной».— Л.: Лениздат, 1989—

208 с., ил.

ISBN 5-289-00323-1

В годы Великой Отечественной войны на новгородской земле

сражались с врагом воины 60 национальностей. В книге новгородско-

го историка на примерах героизма этих солдат и офицеров показа-

но, что победу над немецко-фашистскими захватчиками помогало

ковать братство советских людей, представителей нашей многона-*

циональной страны.

Рассчитана на массового читателя.

п 1305010000—236

В М171(03)___89 89 ББК 63.3 (2 4Но)

Редактор Л. М. Дериглазова

Иван Николаевич Вязинин

«...ДЕТИ ОТЧИЗНЫ ОДНОЙ»

Заведующий редакцией В. А. Лосев. Художник А. А. Кузьмин. Фотографии

В. И. Ищенко и из архива Новгородского государственного объединенного

музея-заповедника. Художественный редактор И. В. Зарубина. Технический

редактор И. И. Дмитриева. Корректор Т. П. Гуренкова.

И Б № 4683

Сдано в набор 13.03.89. Подписано к печати 01.08.89. ОД-00173. Формат

84Х 1О8’/з2. Бумага кн.-журн. Гарн. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л.

10,92. Усл. кр.-отт. 11,55. Уч.-изд. л. 11,60, Тираж 75 000 экз. Заказ № 67.

Цена 60 коп.

Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Типография им. Володарского

Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

ISBN 5-289-00323-1 © Лениздат, 1989

С. С. Смирнову посвящается

Все мы дети Отчизны одной,

Все мы двинулись мощной рекой...

Кто устоит перед великою силой такой?

Муса Джалиль

ОТ АВТОРА

Никогда не забудутся годы Великой Отечественной

войны, годы героического пути нашего народа, овеянные

солдатской славой. Испытания пробудили в народе луч-

шие качества, и в первую очередь беспримерную силу

духа, личное мужество, смекалку. И еще — милосердие

и чуткость друг к другу, несмотря на крайнюю жесто-

кость войны.

Однако далеко не все, что было в те «сороковые, ро-

ковые», известно широкому кругу людей. Многое забы-

вается самими ветеранами и может быть утрачено на-

всегда. А история родного народа не такая вещь, к кото-

рой позволительно относиться легкомысленно. Наше по-

читание воинского долга не может быть расплывчато-

всеобщим. Думается, в первую очередь это касается тех,

кто воевал и кого не тронула чудовищная жатва, собран-

ная войной на нашей земле. Но много ли осталось участ-

ников и очевидцев былых сражений? До сих пор их не-

заметно догоняет война. И потому долг памяти полон

для бывших фронтовиков особого смысла.

Нас никто не уговаривал идти в военные училища в

конце тридцатых годов. Опасность, нависающая над Ро-

диной, будоражила сознание, усиливала свойственное со-

ветским людям чувство интернационализма. Отцы и

старшие братья не щадили жизней на Халхин-Голе и в

Испании. Мы ежедневно с нетерпением ожидали сооб-

щений ТАСС. Самым популярным головным убором

была в то время испанская пилотка. На школьных ве-

черах и комсомольских собраниях гремела светловская

«Гренада». И в то же время в мелодию «Широка стра-

на моя родная...» вплеталась другая, тревожная — «Если

3

Участники военно-патриотической

экспедиции «Долина»

идут в Мясной Бор.

Следопыт Сергей Пестряцов

из Набережным Челнов.

завтра война...>. Все больше и больше сгущались тучи

над горизонтом — вторая мировая вплотную подходила

к нашим границам.

Достигнув призывного возраста, пришел я за на-

правлением в военкомат. Успешно сдал экзамены в Ле-

4

нинградское военно-медицинское училище имени Щорса

и получил двухнедельный отпуск. Вечером выехал до-

мой, а утром — война. Часа через два после сообщения

ТАСС был в военкомате, у которого толпились сотни

людей. Отпускное удостоверение вручил дежурному. По-

жилой капитан усталым, как сейчас помню, голосом

сказал:

— Ты уже определился, сынок. А нам вон сколько

еще определять надо.

После ускоренного курса в июне 1942 года прибыл

на Южный фронт в район Ростова-на-Дону, при оборо-

не которого погиб старший брат Николай, о чем я узнал

буквально накануне выезда. Здесь был зачислен коман-

диром медсанвзвода пехотного батальона 395-го (позд-

нее— 1-й) гвардейского полка 2-й гвардейской стрелко-

вой дивизии.

Бывали случаи, когда солдатам милосердия приходи-

лось пускать в ход оружие, вливаться в ряды опустев-

ших рот во время атаки. И не случайно военфельдшеров

батальона даже офицеры уважительно называли «докто-

рами», санитаров — «братьями» и «сестричками».

Незабываемый День Победы встретил под Будапеш-

том. День был яркий, солнечный, соответствующий на-

шему настроению и ликованию. Одно омрачало: сколько

боевых друзей потеряли на пути к нему! К концу войны

из нескольких поколений фронтовиков рождения 1919—

1924 годов остались в живых всего три процента. И по-

клялись мы никогда не забывать тех, кто не дожил до

9 мая 1945 года...

Сразу после демобилизации, которая последовала в

феврале 1947 года, увлекся историей родного края. С

тех пор и включился в активную военно-патриотическую

работу.

В 1965 году мне довелось с новгородской делегацией

побывать на первом слете победителей Всесоюзного по-

хода по местам революционной, боевой и трудовой сла-

вы советского народа, проходившем в Брестской крепо-

сти-герое. С сердечным трепетом ступали новгородцы по

священной земле. Здесь мы и встретились с писателем

С. С. Смирновым, воспевшим подвиг Брестской цитаде-

ли. Удалось с ним побеседовать, напомнить о пребыва-

нии на Северо-Западном фронте, где воевали представи-

тели 60 национальностей. Сергей Сергеевич обещал на

следующий год побывать в местах своего боевого кре-

щения. Обещание он выполнил.

5

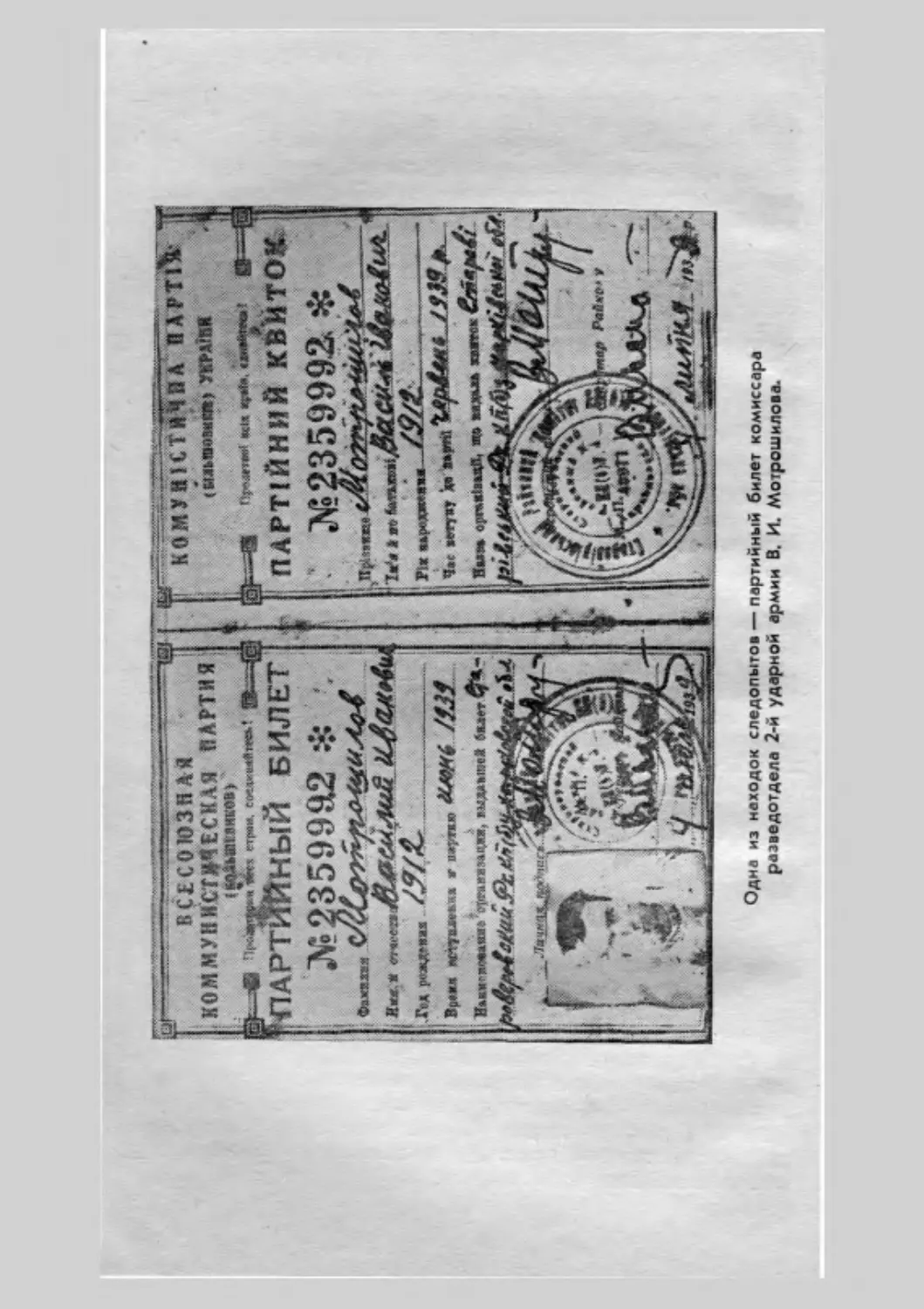

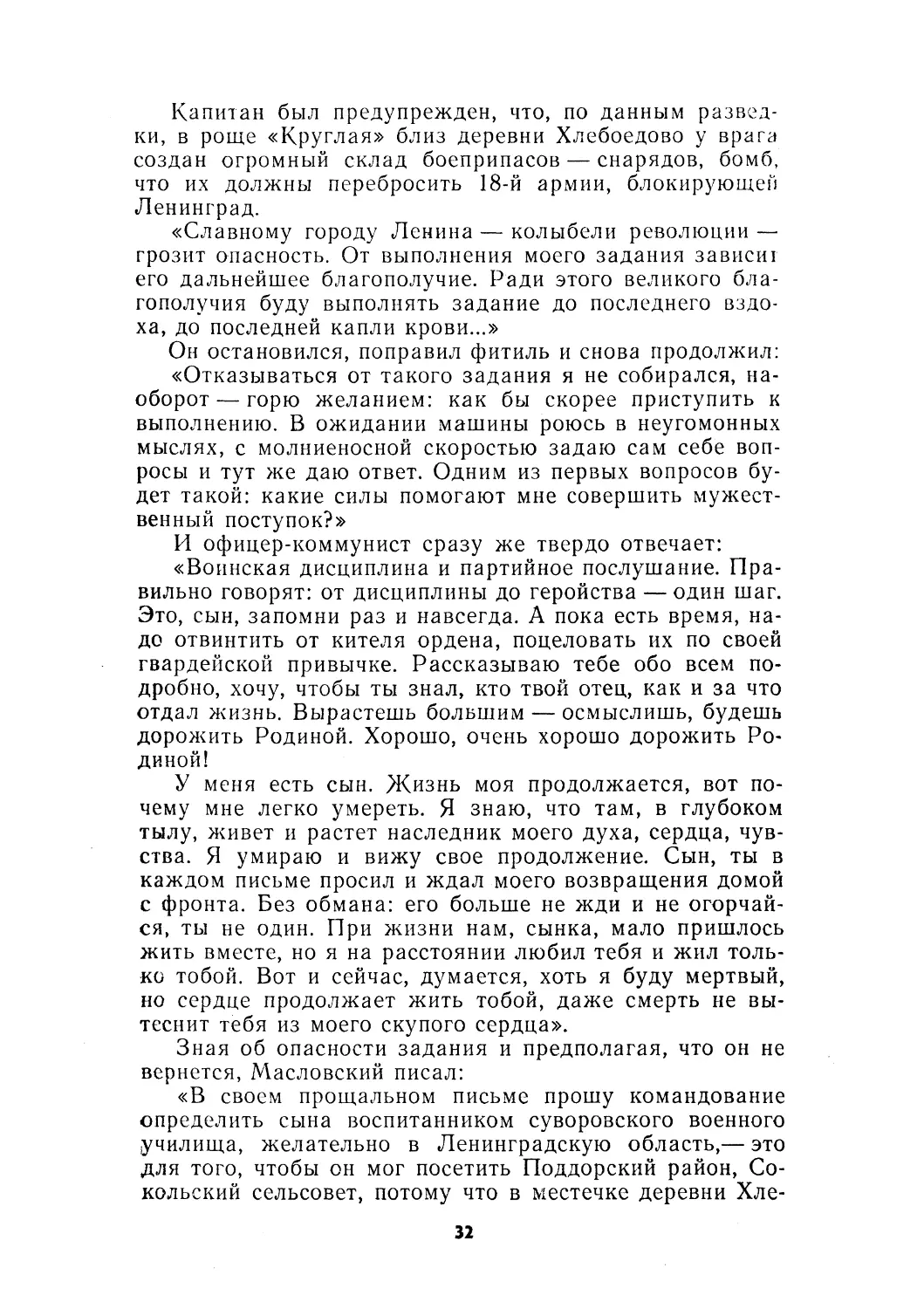

Одна из находок следопыте*— партийный билет комиссара

разведотдела 2-й ударной армии В. И. Мотрошилоаа.

Автор книги «Брестская крепость» давно уже интере-

совался судьбой 2-й ударной армии и Любанской опера-

цией, в которой, по свидетельству генерал-полковника

Ф. А. Самсонова, ударная потеряла до 10 тысяч убиты-

ми и около 10 тысяч пропавшими без вести. Смирнов

познакомился с краеведом Николаем Ивановичем Орло-

вым, выезжал с ним в Мясной Бор, написал сценарий

документального фильма «Комендант „Долины смер-

ти”», пригласил на Центральное телевидение.

К большому сожалению, из-за тяжелой болезни и

преждевременной кончины в 1976 году Сергей Сергеевич

не успел осуществить все начатые дела. Через несколь-

ко лет ушел из жизни и неутомимый следопыт Н. И. Ор-

лов. Но самоотверженный поиск, начатый Николаем Ива-

новичем, продолжается и в наши дни.

Его ведет военно-патриотическая экспедиция «До-

лина», в составе которой отряды из Новгорода, Казани,

Набережных Челнов, Москвы, Архангельска и других

городов страны. Участниками экспедиции в Мясном Бо-

ру обнаружены и захоронены останки свыше 3 тысяч сол-

дат 2-й ударной армии. Найдено множество солдатских

медальонов, позволивших вернуть из небытия имена вои-

нов. В местах поиска сражались и герои моей книги:

Муса Джалиль, И. В. Зуев, Н. В. Оплеснин, воины из

самых разных мест нашей многонациональной страны.

Да, у погибших есть горькая привилегия перед нами,

живыми: они не стареют. Так пусть же не стареет и на-

ша память о них.

Глава I

КОММУНИСТЫ, ВПЕРЕД!

«Деритесь, как штыковцы!»

На братском кладбище у деревни Борки, близ стан-

ции Пола, установлен обелиск из черного мрамора. На

нем высечено: «Вечная слава героям Великой Отечест-

венной войны. Генерал-майор Штыков Серафим Григорь-

евич». У подножия памятника течет многоводная леген-

дарная Ловать, помнящая «вещего» Олега, Александра

Невского, Дмитрия Донского и других славных защитни-

ков земли Русской.

Здесь повернули вспять орды хана Батыя. Здесь бы-

ли остановлены и гитлеровские полчища. Немалая за-

слуга в этом генерала Штыкова и его воинов. Листая в

Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина

в Москве ветхие, ставшие редкостью подшивки

газеты Северо-Западного фронта «За Родину!», я до-

вольно часто встречал имена Штыкова и штыковцев. В

1965 году мне посчастливилось встретиться с его братом,

инженер-майором в отставке Виктором Григорьевичем

Штыковым. Завязалась оживленная переписка. Состоя-

лись встречи с однополчанами генерала, в частности с

его бессменным комиссаром, сыном Белоруссии,

С. Ф. Хвалеем. Познакомился с документальными сбор-

никами и мемуарной литературой, где встречается имя

генерала. Все эти впечатления и материалы и легли в

основу очерка.

Родился Серафим Григорьевич 1 января 1905 года в

г. Карабаново Владимирской губернии. Его отец, Григо-

рий Кузьмич, слесарь паровозного депо, в дни Октябрь-

ской революции вместе с железнодорожниками принимал

участие в разгроме белогвардейского мятежа в Ярослав-

ле. Мать, Екатерина Владимировна, была первой крас-

8

ной делегаткой карабановских ткачих на губернской кон-

ференции работниц во Владимире.

Четырнадцатилетним Серафим вступил в комсомол.

Окончив семилетку, работал на железной дороге. В

1920 году в составе продотряда с отцом и старшим бра-

том Алексеем ездил в далекую Сибирь за хлебом для

голодающих семей Карабанова. В следующем году ак-

тивный комсомолец был направлен в губернскую сов-

партшколу, но вскоре добровольцем ушел в Красную

Армию добивать остатки белогвардейских банд.

После окончания гражданской войны семнадцатилет-

ний юноша стал курсантом Иваново-Вознесенской пехот-

ной школы. Там по Ленинскому призыву, объявленному

после смерти вождя, вступил он в ВКП(б). Школу за-

кончил с отличием. Мечта сбылась — С. Г. Штыков стал

кадровым военным.

Между тем международная обстановка обострялась.

В 1939 году, командуя 310-м полком 8-й стрелковой ди-

визии, Штыков участвовал в освобождении Западной

Белоруссии. В следующем году отличился при прорыве

«линии Маннергейма» на Карельском перешейке во вре-

мя конфликта с белофиннами. Был награжден орденом

Красного Знамени, удостоен внеочередного звания

«полковник» и вскоре принял 5-ю мотострелковую

бригаду.

А война уже вплотную придвигалась к советским гра-

ницам. В Красной Армии шла реорганизация танково-ме-

ханизированных частей. 5-ю вместе со 2-й бригадой сли-

ли в 202-ю мотострелковую дивизию под командованием

полковника В. К. Горбачева, заместителем назначили

Штыкова. Соединение передислоцировали на террито-

рию Литовской ССР, где оно вошло в состав 12-го меха-

низированного корпуса.

23 июня 1941 года дивизия вступила в первый бой в

районе Кельме-Кражай, отражая натиск моторизован-

ной и танковой дивизий противника. Бойцы стояли на-

смерть, наносили ответные удары, переходили в контр-

атаки. Агрессор откатывался назад, потом, подтянув све-

жие силы, снова и снова рвался вперед. Лишь с наступ-

лением сумерек все затихло. На поле боя враг оставил

сотни трупов, 29 танков, еще больше транспортеров и

мотоциклов. Зенитчики сбили два самолета.

Ранним утром бой вспыхнул с удвоенной силой, но

202-я продолжала стоять непоколебимо. По воспомина-

ниям комиссара С. Ф. Хвалея, именно в эти дни все оце-

нили командирские способности Штыкова:

9

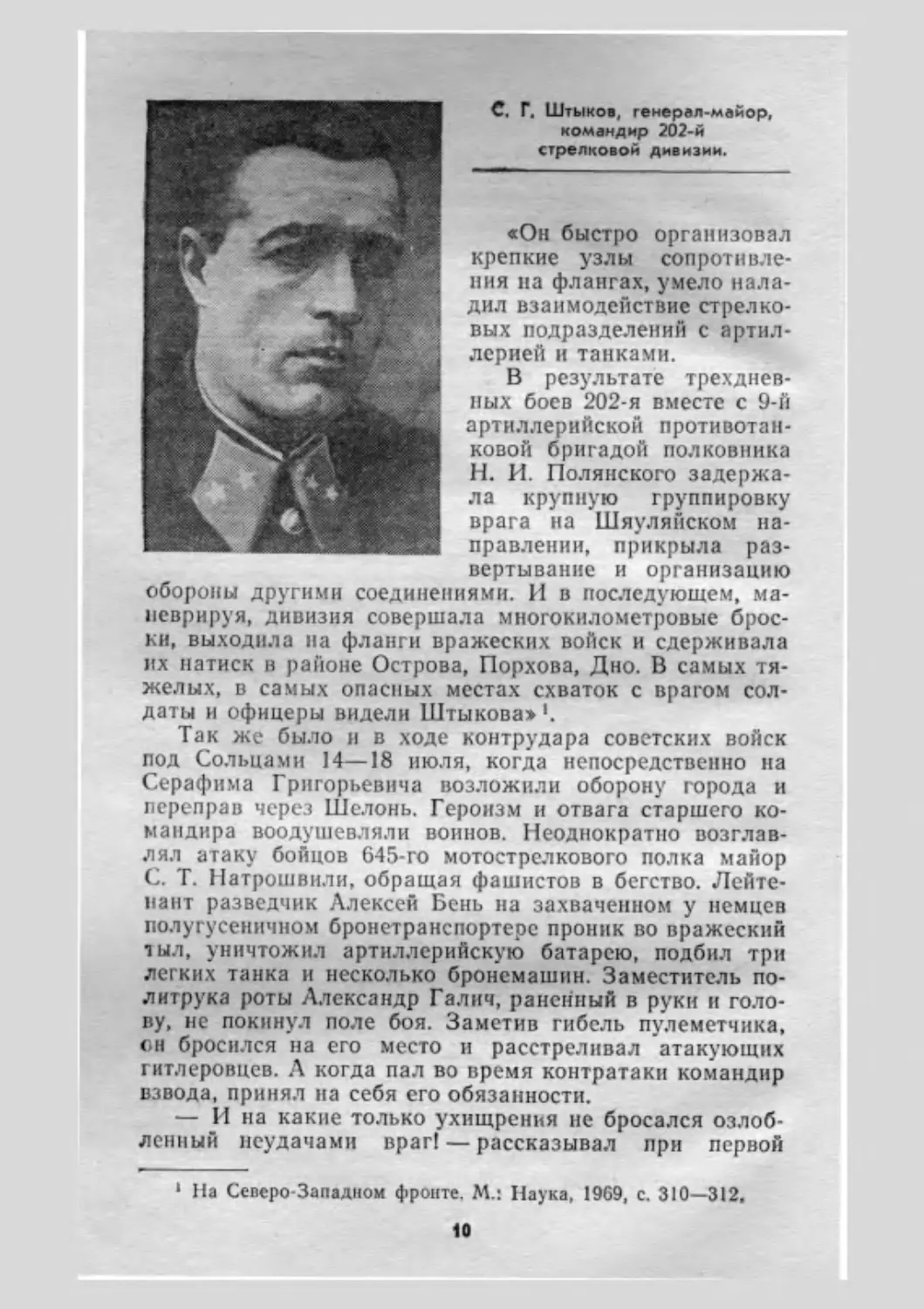

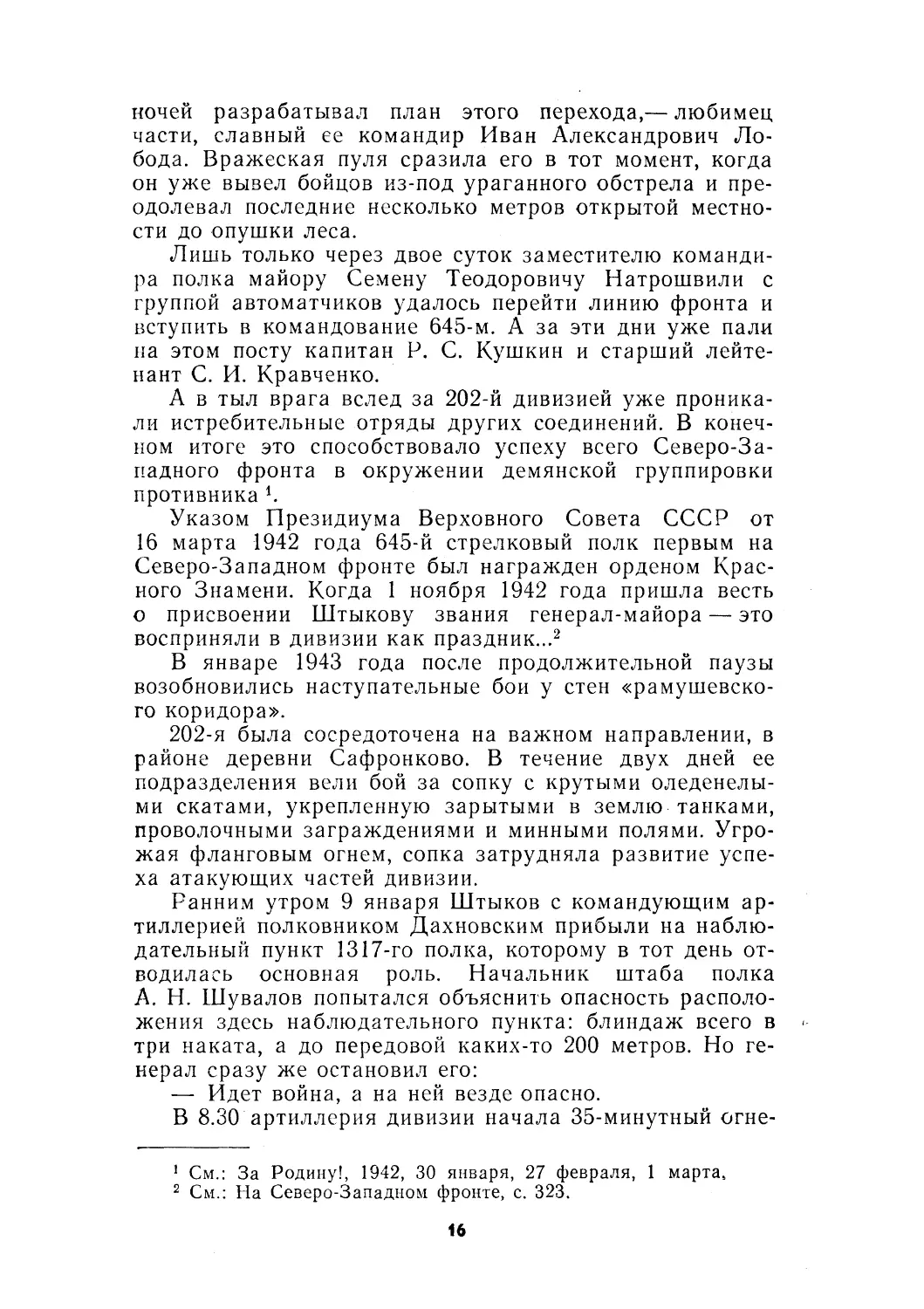

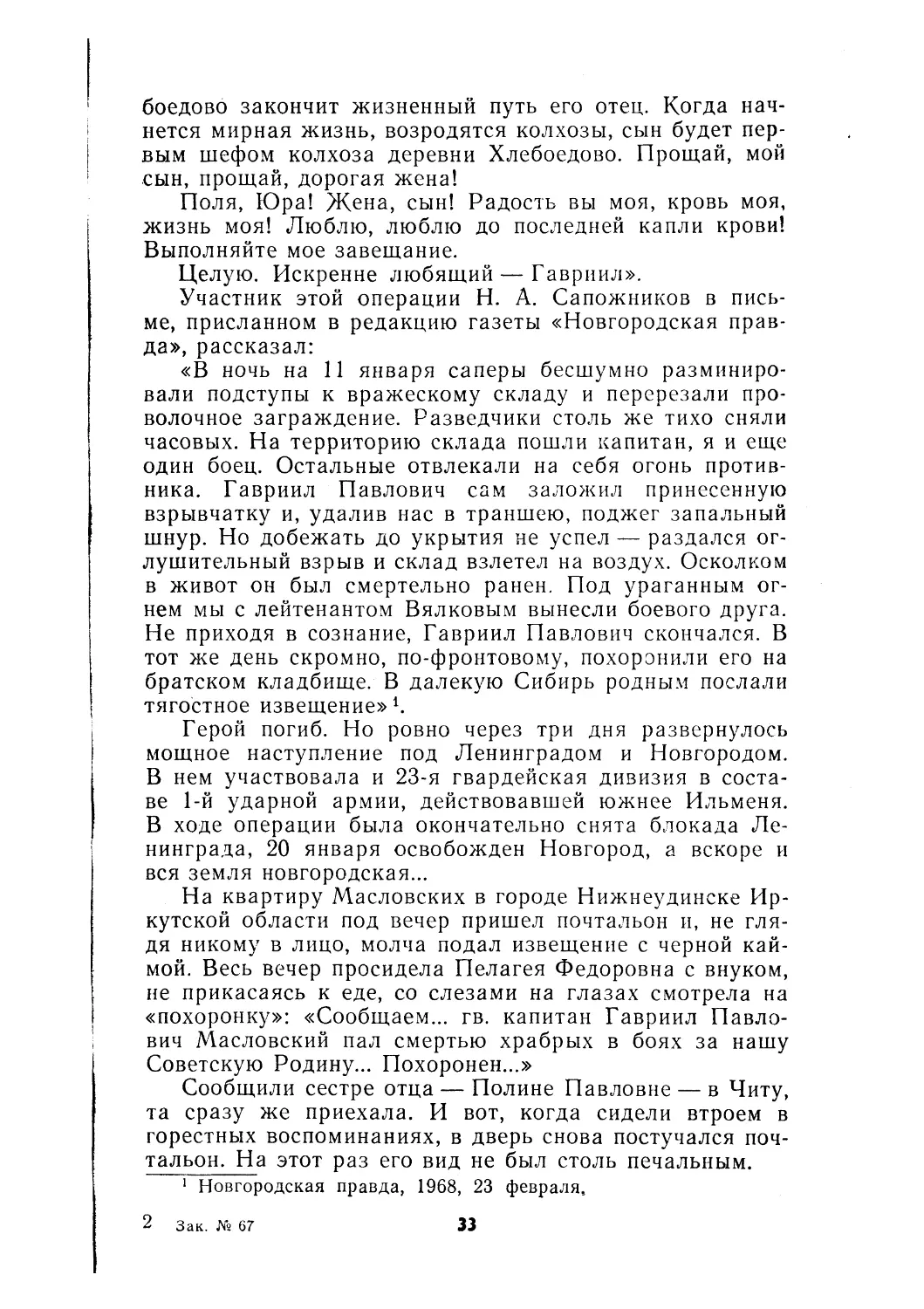

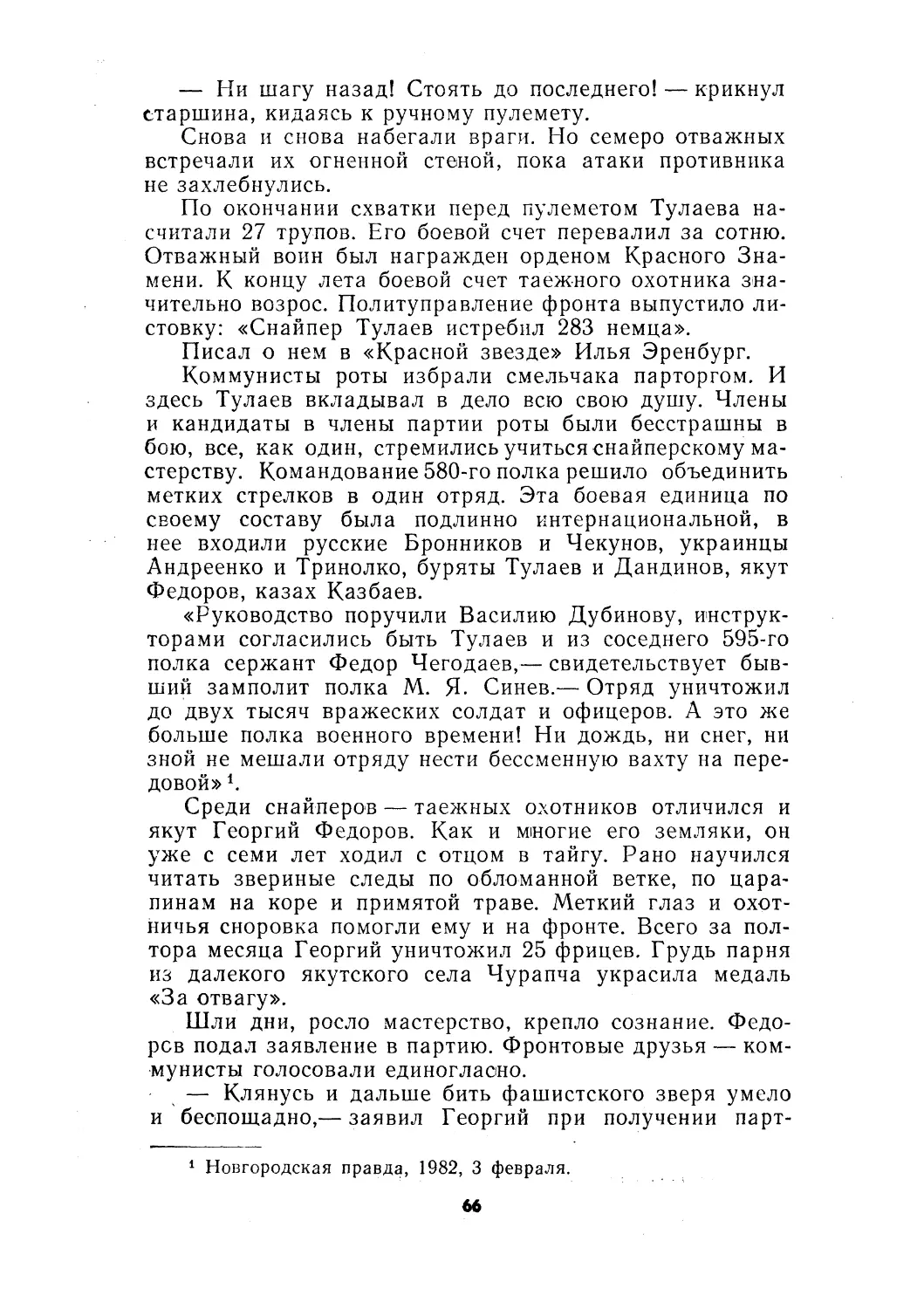

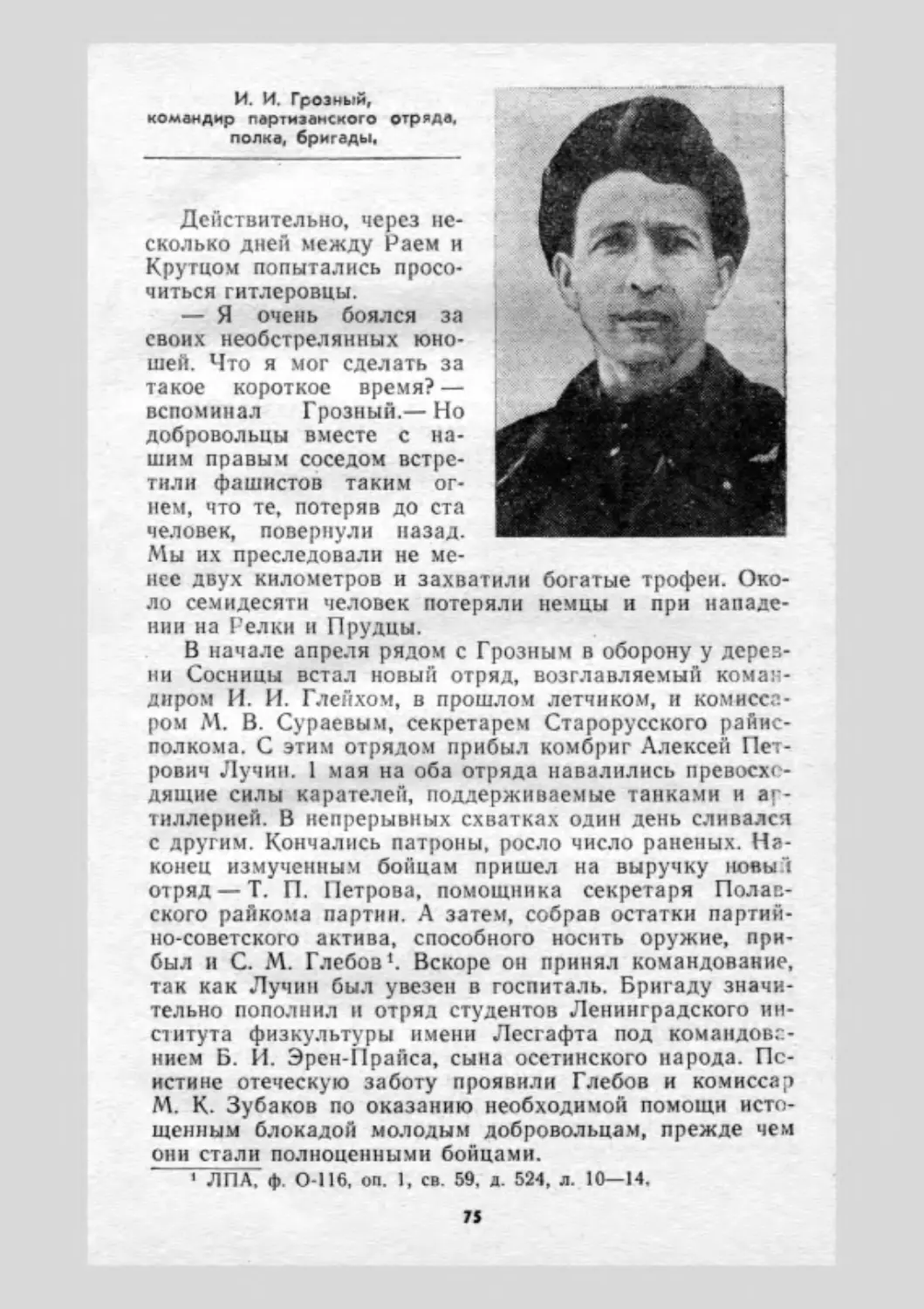

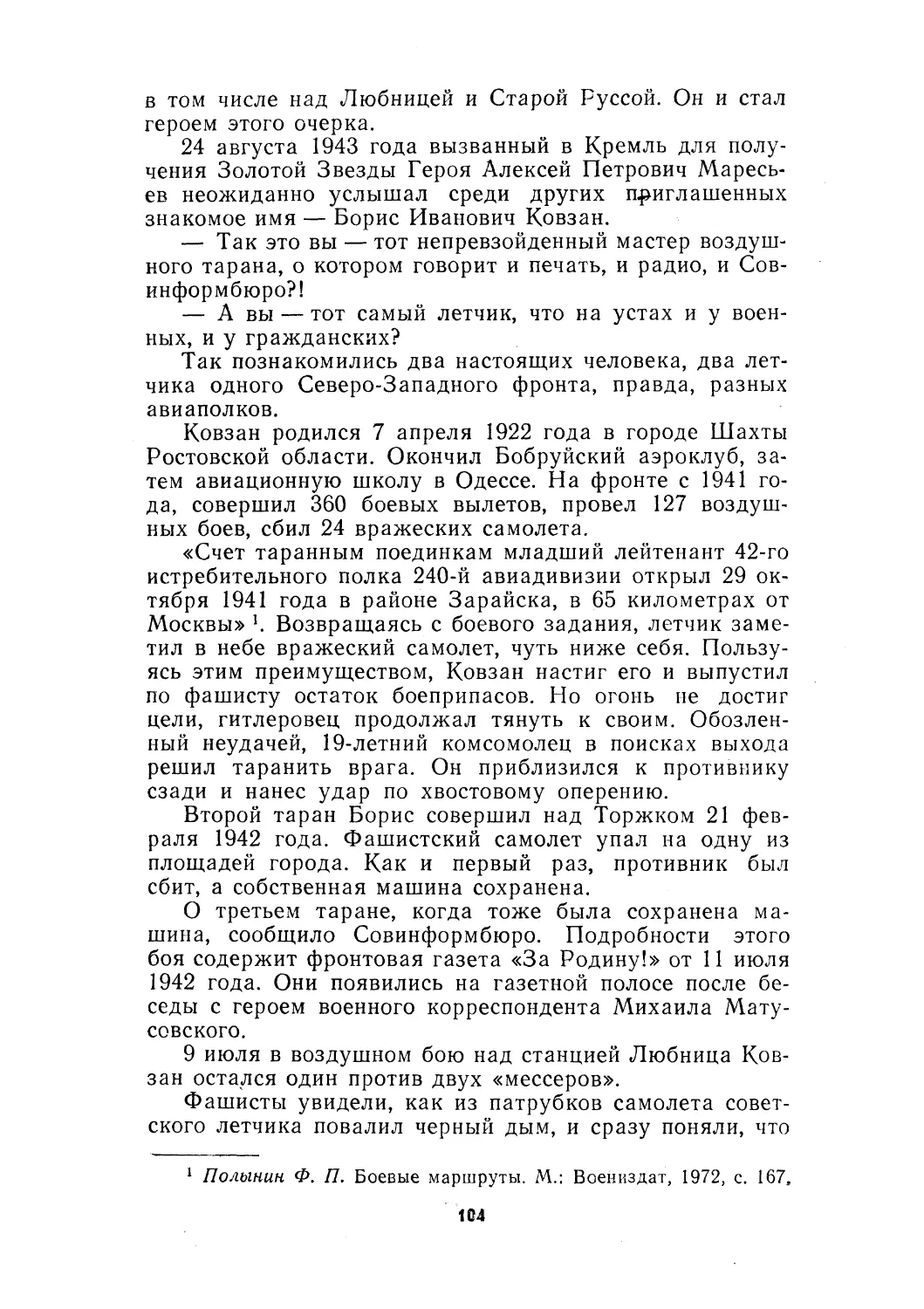

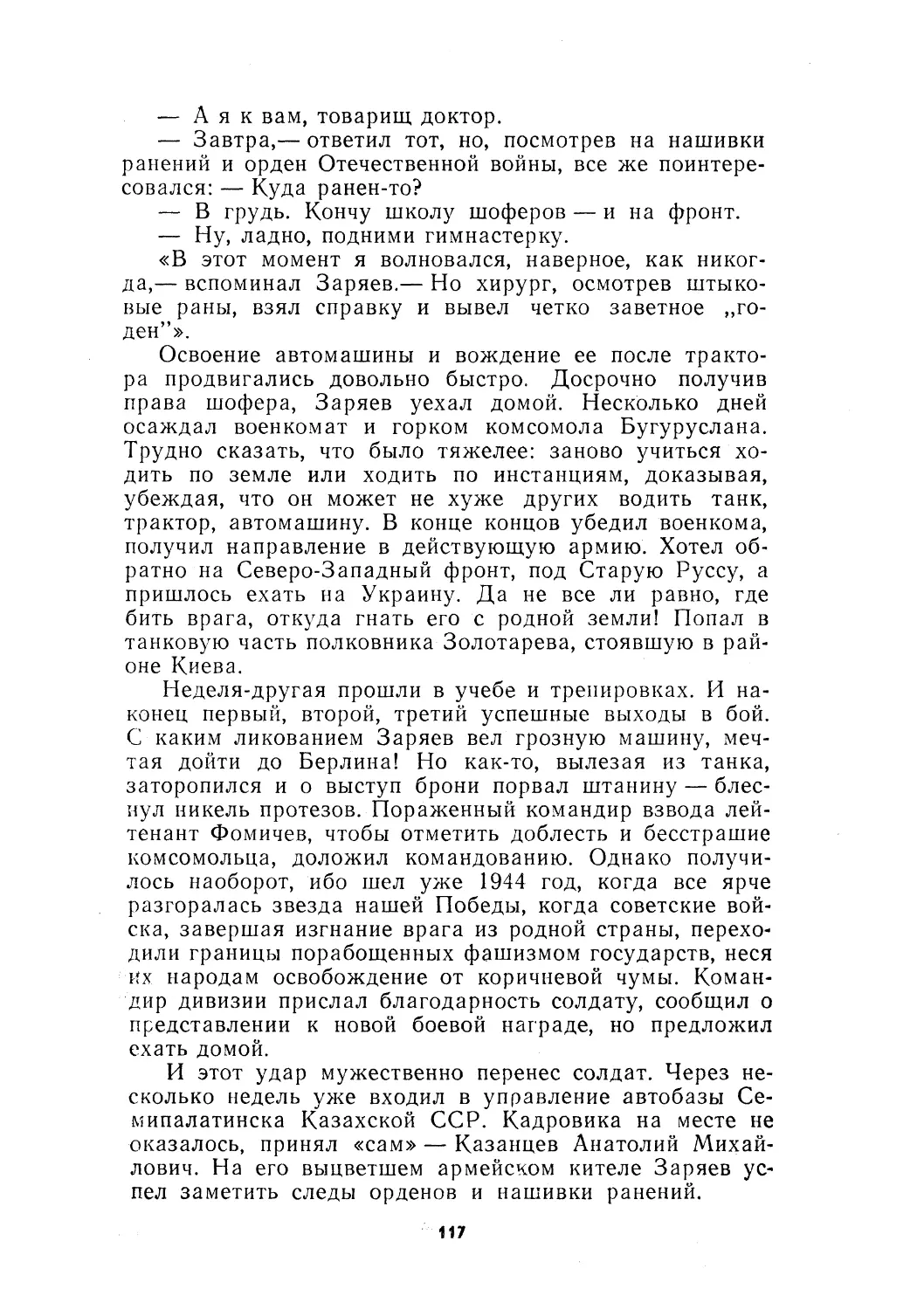

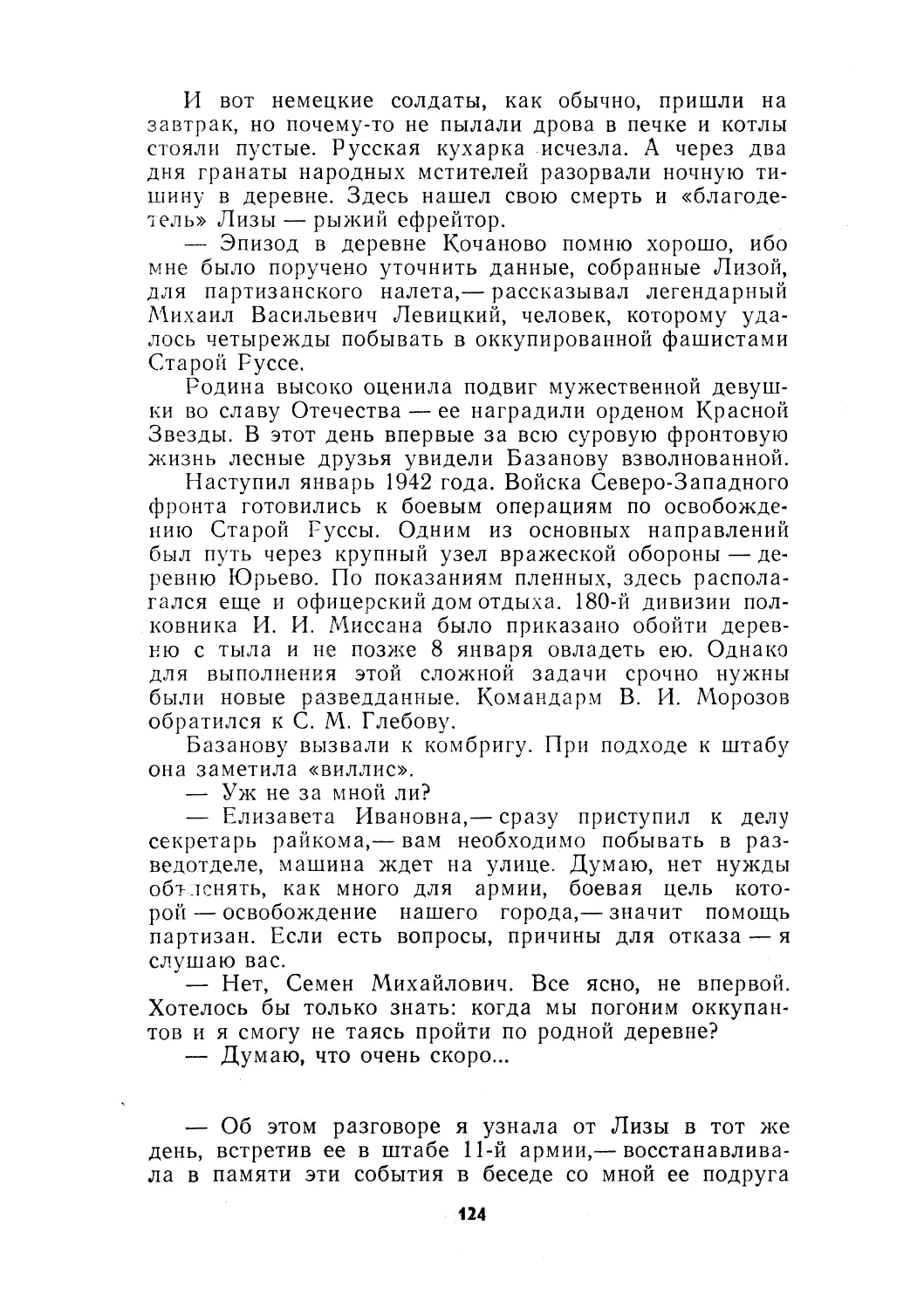

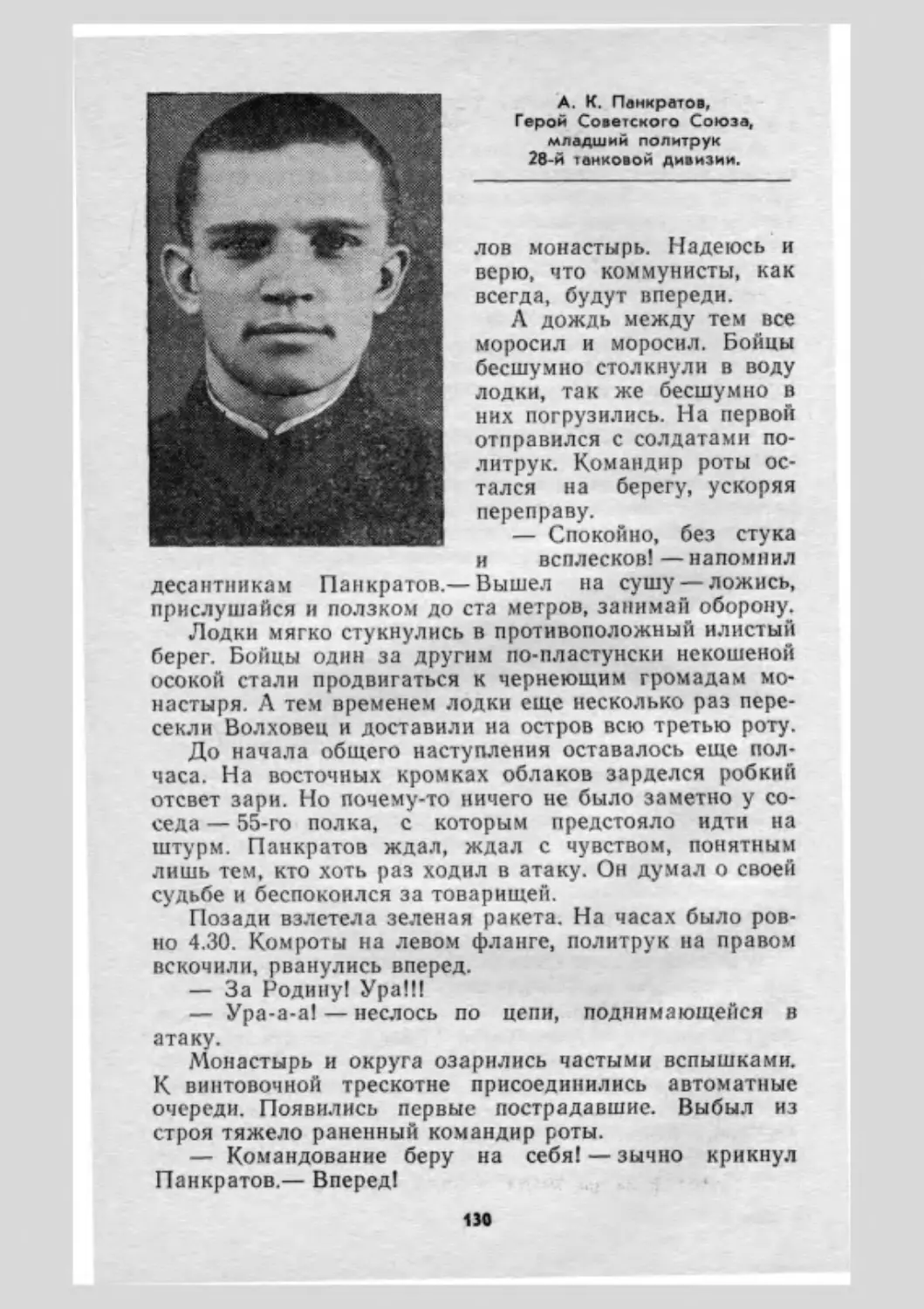

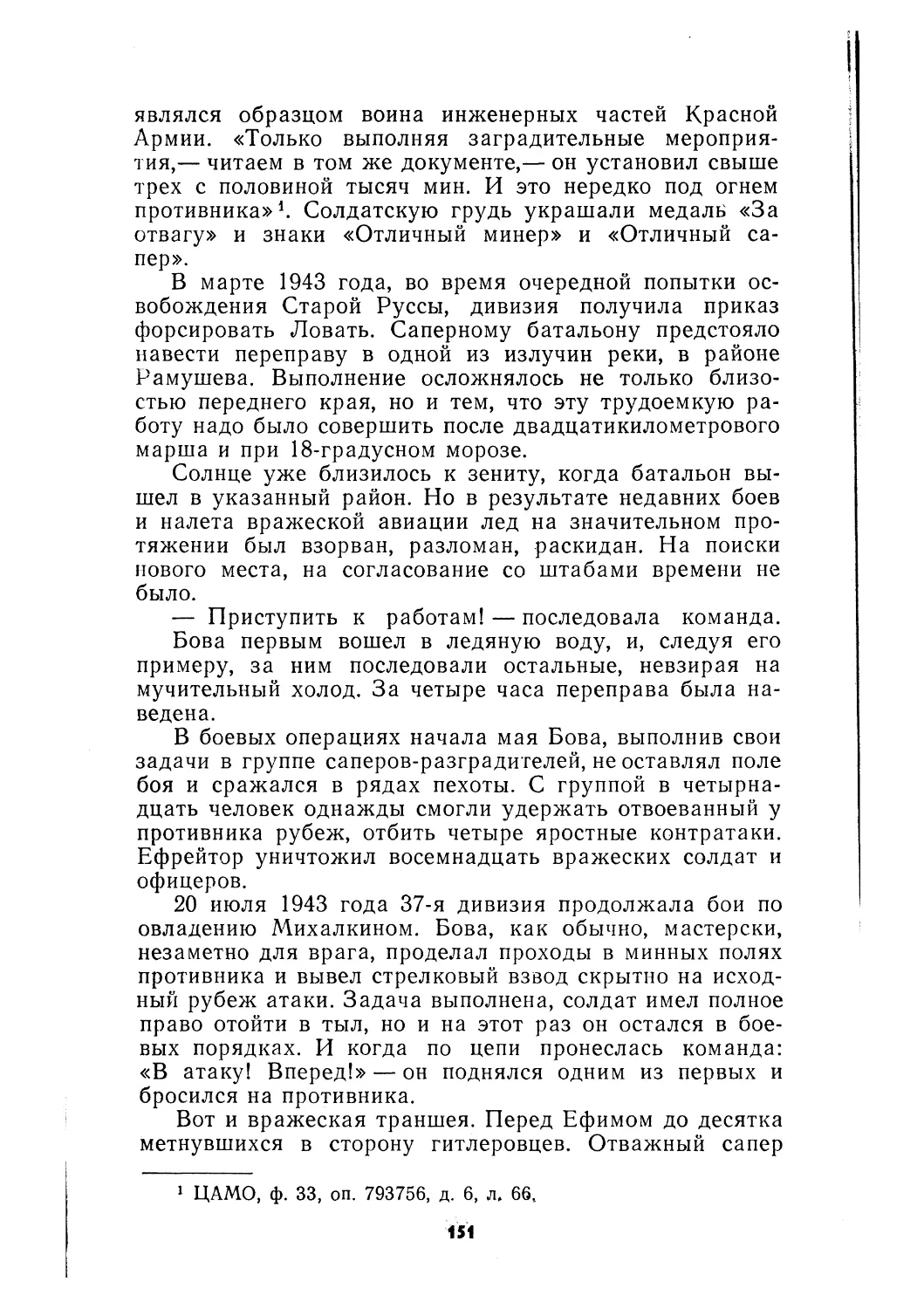

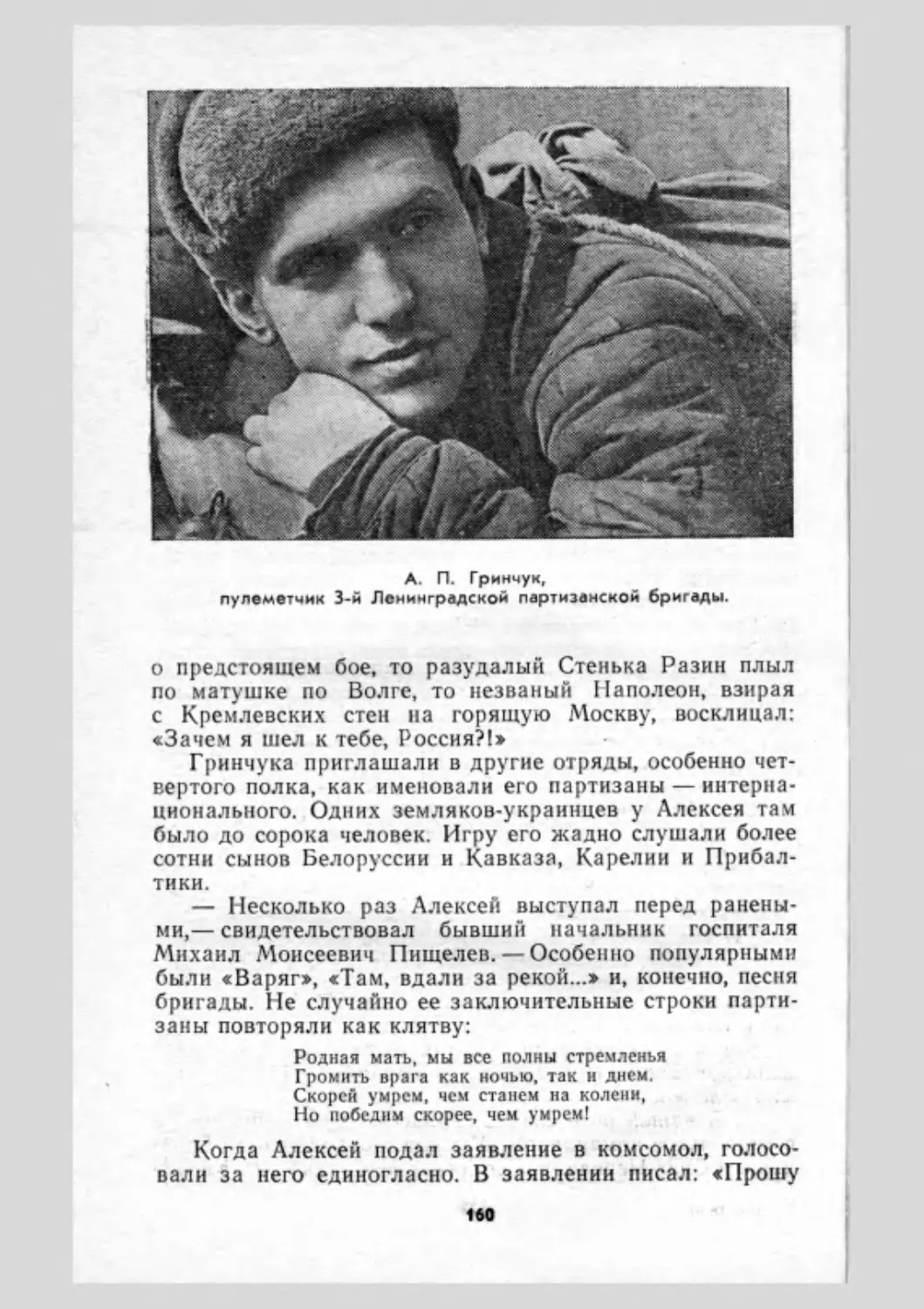

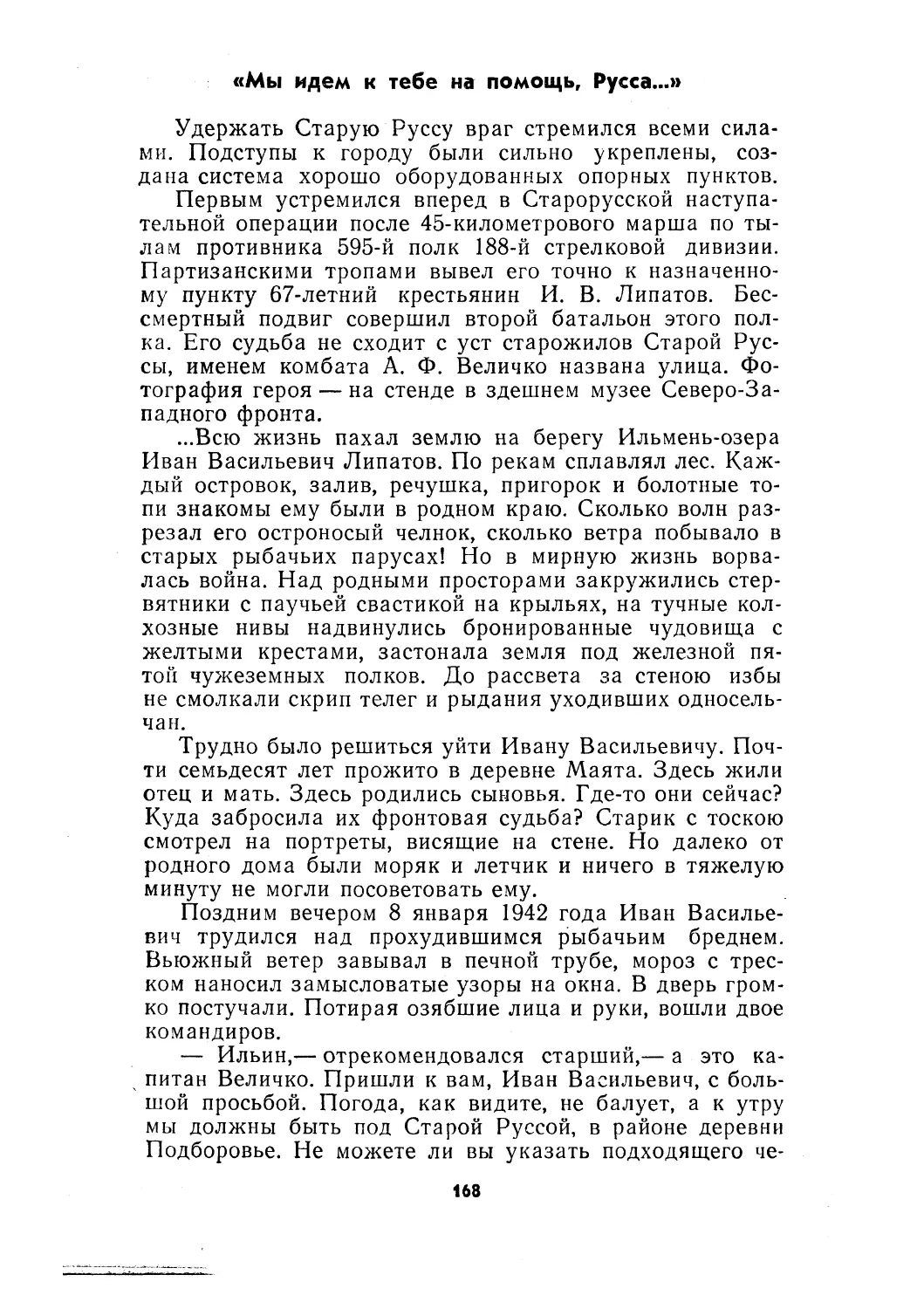

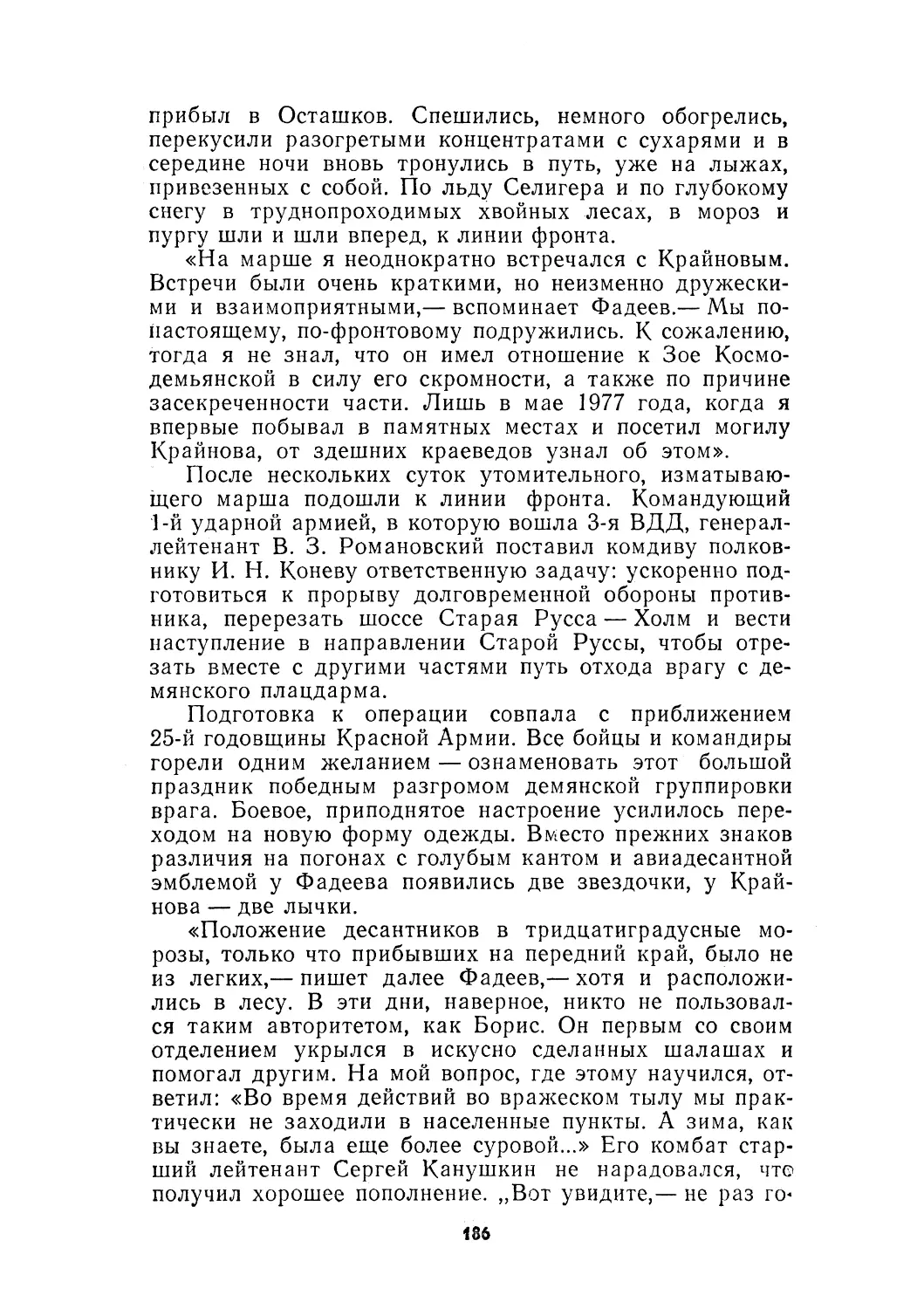

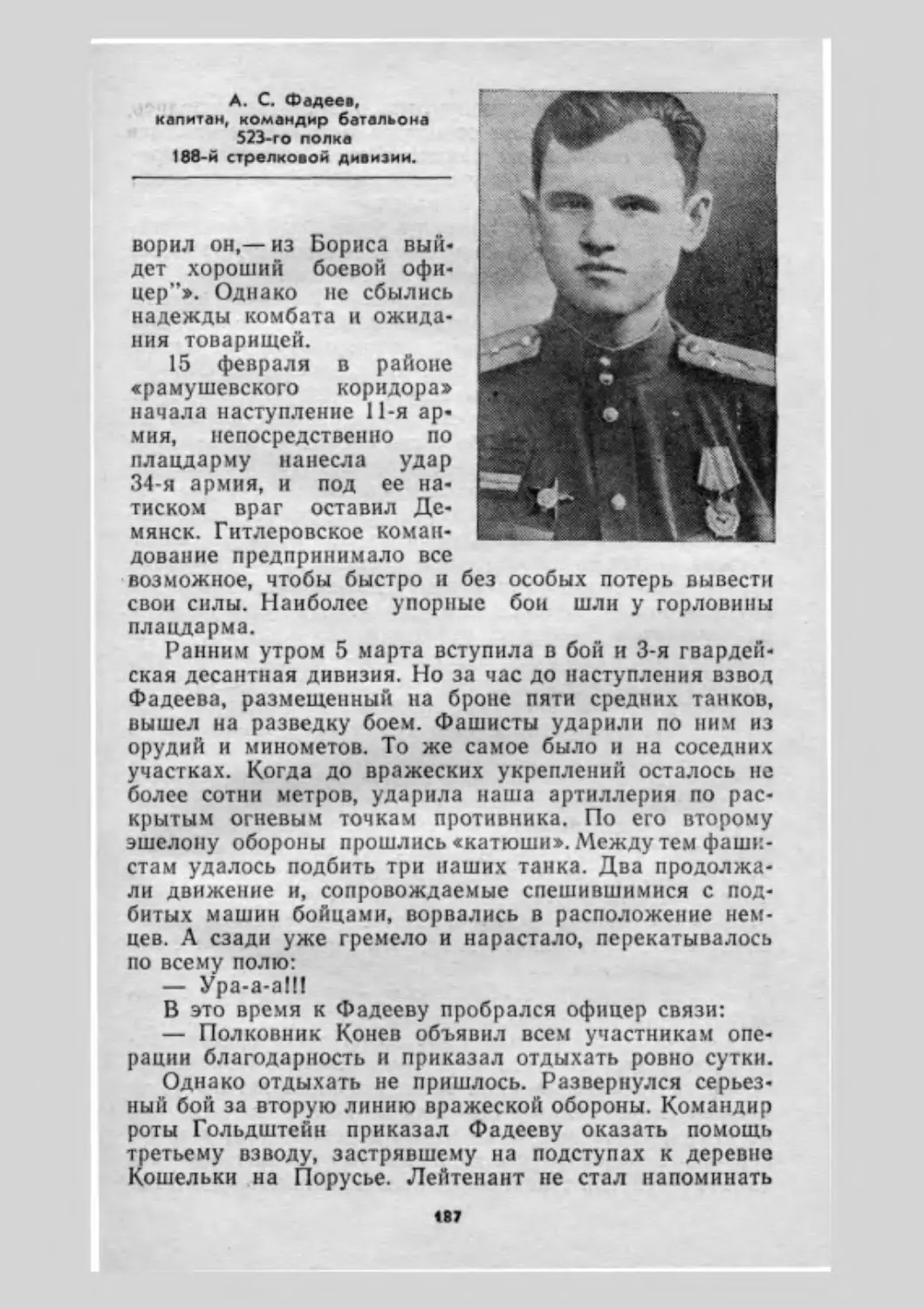

С, Г. Штыкоа, генерал-майор,

командир 202-й

стрелковой дивизии.

«Он быстро организовал

крепкие узлы сопротивле-

ния на флангах, умело нала-

дил взаимодействие стрелко-

вых подразделений с артил-

лерией н танками.

В результате трехднев-

ных боев 202-я вместе с 9-й

артиллерийской противотан-

ковой бригадой полковника

Н. И. Полянского задержа-

ла крупную группировку

врага на Шяуляйском на-

правлении, прикрыла раз-

вертывание и организацию

обороны другими соединениями. И в последующем, ма-

неврируя, дивизия совершала многокилометровые брос-

ки, выходила на фланги вражеских войск и сдерживала

их натиск в районе Острова, Порхова, Дно. В самых тя-

желых, в самых опасных местах схваток с врагом сол-

даты и офицеры видели Штыкова* ’.

Так же было и в ходе контрудара советских войск

под Сольца ми 14—18 июля, когда непосредственно на

Серафима Григорьевича возложили оборону города и

переправ через Шслонь. Героизм и отвага старшего ко-

мандира воодушевляли воинов. Неоднократно возглав-

лял атаку бойцов 645-го мотострелкового полка майор

С. Т. Натрошвили, обращая фашистов в бегство. Лейте-

нант разведчик Алексей Бснь на захваченном у немцев

полугусеничном бронетранспортере проник во вражеский

тыл, уничтожил артиллерийскую батарею, подбил три

легких танка и несколько бронемашин. Заместитель по-

литрука роты Александр Галич, раненный в руки и голо-

ву, нс покинул поле боя. Заметив гибель пулеметчика,

он бросился на его место и расстреливал атакующих

гитлеровцев. А когда пал во время контратаки командир

взвода, принял на себя его обязанности.

— И на какие только ухищрения не бросался озлоб-

ленный неудачами враг! — рассказывал при первой

• На Севере Западном фронте. М.: Наука, 1969, с. 310—312,

10

встрече Хвалей.— Особую ненависть у фашистов вызы-

вала наша артиллерия. Переодевшись в красноармей-

скую форму, немцы попытались подойти к батареям у

деревни Строкино, но вовремя были обнаружены, и мас-

кировка дорого им обошлась. Однако у села Учно, где

202-я билась уже несколько дней после отхода от Соль-

цов, переодетые гитлеровцы вышли на огневые позиции

652-го гаубичного полка. На помощь поспешили воины

645-го мотострелкового. На убитых под красноармейски-

ми гимнастерками обнаружили мундиры СС.

29 июля у станции Тулебля 202-я дивизия с ходу раз-

громила механизированную колонну, уничтожив до 20

танков, много автомашин, мотоциклов и живой силы.

Взбешенный враг на другой день у деревни Алексино

двинулся в наступление, выставив впереди себя местных

жителей. Массированный огонь пришлось прекратить.

Пропустив через свои боевые порядки женщин и стари-

ков, советские воины схватились с фашистами врукопаш-

ную. Атака противника была сорвана.

31 июля 202-я мотострелковая дивизия заняла пози-

ции на западной окраине Старой Руссы. В ней не насчи-

тывалось и полка по штатному расписанию. Немногим

лучше со штатами было в 180-й (эстонской), защищав-

шей северную окраину города, и в 183-й (латышской),

стоявшей на рубежах реки Полнеть южнее Старой

Руссы.

Находившийся в то время в 11-й армии известный ки-

нооператор Роман Кармен писал в дневнике: «5 авгу-

ста... Русса горит. Через некоторые улицы не удалось

проехать... 6 августа продолжается ожесточенный бой.

7 августа немец просачивается через реку (Полнеть.—

И. В.) на правом фланге и на левом... Все небо в зареве.

Бьют залпами его минометы, самолеты яростно бомбят

линию нашей обороны»1.

— Дорогие боевые товарищи,— говорили воинам

202-й комиссар дивизии белорус С. Ф. Хвалей, начшта-

ба — сын Украины — П. Ф. Батицкий и другие офице-

ры.— Нам доверена защита Старой Руссы, одного из

древних русских городов.

— Дети Сааремаа и Выртс-Ярв! — напоминали сол-

датам и офицерам политработники 180-й.— Мы отстаи-

ваем город, патриоты которого в годы гражданской вой-

ны пришли нам на помощь, защищая Эстляндскую тру-

довую коммуну от белогвардейцев. Здесь, в курзале ку-

1 Кармен Р, Но пасаран! М.: Советская Россия, 1972, с, 62—63,

11

рорта, августовским вечером 1919 года И. Я. Анвельт

собирал совет коммуны на свое последнее заседание, а

наши красноармейские части вливались в ряды седьмой

армии, штаб которой стоял в Новгороде.

— Сыны Даугавы! — призывали политработники

183-й.— Здесь сражались за Советскую власть ваши от-

цы и деды и отсюда с добровольцами Новгорода и Ста-

рой Руссы шли на освобождение Риги. Это о них чрез-

вычайный комиссар Ян Фабрициус писал Ленину: «Бе-

лые разбиты наголову. Вся их артиллерия захвачена

героями-латышами и новгородскими красноармейцами».

Не посрамим же светлой памяти героев!

9 августа, отрезанные друг от друга, наши части вы-

нуждены были отступить.

12 августа моторизованные части вермахта, прорвав

в районе Шимска оборону 48-й армии, устремились к

Новгороду. Но именно в этот день только что прибывшая

на Северо-Западный фронт 34-я армия генерал-майора

К. М. Качанова при поддержке авиации нанесла внезап-

ный мощный удар с побережья Полисти южнее Старой

Руссы. В тот день Роман Кармен записал в дневнике:

«Окружаем немца. Наши заходят в тыл с юго-запада от

Старой Руссы. А он жмет силами на Парфино... 13 ав-

густа. Операция развивается... продвинулись километров

на десять... Части 202-й уже дерутся около самой Руссы...»1

Враг был отброшен на 60 километров. Советские вой-

ска вышли к Болоту и Должину. Отступая, гитлеровцы

в панике оставляли убитых и раненых, крупные склады.

Развивая успех, 22-й (эстонский) стрелковый корпус 11-й

армии из района Парфина форсировал Ловать и, пре-

следуя противника, 17 августа ворвался в Старую Руссу,

где 202-я уже вела активные действия, несмотря на серь-

езные потери в личном составе — от рядовых до старше-

го комсостава. Погиб командир 645-го полка капитан

А. С. Кожуров, ранен уже второй комдив, полковник

И. М. Филиппов. Соединение принял Штыков... Отбили

значительную часть города.

В полном замешательстве фашистское командование

вынуждено было снять с Новгородского направления мо-

торизованную дивизию СС «Мертвая голова», с Луж-

ского — подтянуть корпус Манштейна, со Смоленского —

перебросить еще один танково-механизированный кор-

пус. Сюда же, под Старую Руссу, перенацелили армаду

Рихтхофена.

1 Кармен Р. Но пасаран!, с. 67.

12

Плохо прикрытые с воздуха и не имевшие ни средств

ПВО, ни танков, соединения 34-й и 11-й армий к 25 авгу-

ста отошли за Ловать.

Штыковцы, прикрываясь арьергардными боями у де-

ревень Иванково и Филатове, переправились через Ло-

вать у шпалозавода, затем — через Полу. Здесь близ од-

ноименной станции пришлось занять оборону. Противник

силами пехотной дивизии при поддержке 15 танков об-

рушился на поредевшее соединение. Атака следовала за

атакой. Росло количество раненых, иссякали боеприпа-

сы, вышла из строя единственная работающая рация.

Лишь поздно вечером, когда противник утихомирил-

ся, был собран руководящий состав и партийный актив.

Начальник штаба подполковник П. Ф. Батицкий, в бу-

дущем Маршал Советского Союза, доложил обстановку:

— До фронта осталось примерно тридцать километ-

ров, но все дороги контролируются фашистами. Выход

один — через труднопреодолимый лесисто-болотистый

Невий Мох. Старорусские партизаны прислали опытных

проводников. Уверяют, что среди топей встречаются до-

вольно большие сухие участки, покрытые лесом, где днем

можно передохнуть и укрыться от авиации. По сообще-

ниям их разведки, немцы нигде еще не пытались ступать

на зыбкую почву болот. Так что преследовать нас вряд

ли будут, да и проводников не найдут...

Военком дивизии Хвалей напомнил о большом коли-

честве раненых, о мизерном остатке боеприпасов и про-

довольствия.

— В создавшемся положении,— подводя итог, сказал

Штыков,— приказываю: взять на учет оставшийся НЗ,

боеприпасы расходовать лишь по распоряжению старше-

го комсостава, раненых сосредоточить в одном месте и

усилить их охрану, саперному батальону немедленно на-

чать прокладку дороги-лежневки через болотистые участ-

ки. Где и как—-покажут партизаны. Ремонтникам

осмотреть транспорт и боевую технику. Что не подлежит

восстановлению — утопить. Всем подразделениям раз-

ведки вести непрерывное наблюдение за поведением про-

тивника!

Через шесть дней штыковцы были у своих. Волную-

щей, трогательной была встреча. Командарм В. И. Мо-

розов не мог поверить глазам своим, что 202-я, с кото-

рой уже более недели не было никакой связи, вышла из

окружения.

Армейская газета «Знамя Советов» посвятила этому

событию большую статью, в которой особенно подчерк-

13

пула «блестяще проведенный 30-километровый марш че-

рез леса и болота».

И трех суток не продлился отдых. Фашистская танко-

вая колонна прорвалась из района Демянска на Лычко-

во и поставила части 11-й армии в крайне тяжелое поло-

жение. Немалая угроза нависла в направлении Вал-

дай — Бологое. Командующий войсками фронта

П. А. Курочкин спросил Морозова:

— Кто сейчас способен остановить врага?

— Если бы не большие потери и крайняя усталость,

то двести вторая,— ответил, не раздумывая, командарм.

Затем дополнил: — Дивизия Штыкова...

Как по заказу, 1 сентября зарядил сильный дождь,

и гитлеровская авиация бездействовала. Вражеские мо-

тострелки тоже не вылезали из укрытий. Штыков, Хва-

лей и прибывший член Военного совета 11-й армии Зуев

с раннего утра находились в батальонах. Однако шты-

ковцев не пришлось ни убеждать, ни уговаривать. Им

не впервой было схватываться с танково-моторизован-

ными частями — немцы с 23 июня испытали их непоко-

лебимую стойкость. Правда, тогда дивизия была мото-

стрелковой, имела даже свой танковый полк, хотя и дей-

ствующий чаще всего с другими частями. А сейчас, пере-

веденная в разряд пехотной, дивизия все еще не была в

комплекте, вместо трех стрелковых полков имела два.

Выдвижение на новый участок началось вечером и

утром закончилось. Фашисты, загнанные проливным

дождем в укрытия, не заметили смены у советских ча-

стей. А как только распогодилось, предприняли очеред-

ную танковую атаку при поддержке авиации. Однако

она была рассеяна советскими истребителями, а брони-

рованный кулак врага сразу же ослабел от снайперско-

го огня артиллеристов. Некоторые вражеские танки до-

стигли передовой, но там и застыли от дружного огня

бронебойщиков. Немалые потери понесли и гитлеров-

ские мотострелки. И так в течение нескольких дней.

10 сентября на пополнение к Штыкову прибыл 1317-й

полк из 241-й дивизии, бывшей 28-й танковой. И уже на

другой день, изрядно измотав силы атакующих, штыков-

цы неожиданно для агрессора сами перешли в наступ-

ление, выбили врага с северной и восточной окраин Лыч-

кова и отбросили за реку Полометь. Несмотря на после-

дующие бешеные контратаки, 202-я вместе с другими со-

единениями 11-й и 27-й армий окончательно остановила

гитлеровцев и предотвратила прорыв на Валдай — Бо-

логое.

14

О ее боевых делах стали писать центральные газеты.

Совинформбюро в вечернем сообщении 14 сентября

1941 года, то есть на 85-й день войны, передало: «На Се-

веро-Западном направлении успешно действуют против

немецко-фашистских захватчиков бойцы и командиры

соединения полковника Штыкова...» И, как бы подводя

итоги, подчеркнуло, что за время многочисленных боев

ими уничтожены тысячи гитлеровских солдат и офице-

ров, свыше двухсот танков и артиллерийских орудий,

сотни автомашин и мотоциклов.

«Железная стойкость, мужество и упорство бойцов

Штыкова опрокидывают планы врага»,— писала фронто-

вая газета «За Родину!». «Деритесь, как штыковцы!» —

призывала воинов 11-й армии газета «Знамя Советов».

Ставка Верховного Главнокомандования перед войска-

ми Северо-Западного фронта поставила на зиму две ос-

новные цели. 11-й армии предстояло овладеть Старой

Руссой и развивать наступление на Дно — Сольцы, ле-

вому крылу — 3-й и 4-й ударным армиям — двигаться

на Торопец. В центре — войскам 34-й армии — ставилась

задача сковать силы врага на Демянском направлении.

202-й дивизии, переданной в ее состав, предстояло сно-

ва форсировать Невий Мох. Только в августе она ухо-

дила от врага, а сейчас сама должна была пробиваться

в фашистский тыл там, где ее никак не могли ожидать.

В ночь на 8 января 1942 года первым двинулся впе-

ред 645-й полк майора И. А. Лободы, усиленный ба-

тальоном 1317-го полка. Вел их старый знакомый крас-

ноармейцев — партизанский разведчик и проводник

В. И. Кухарев, учитель из здешней деревни Кузьмин-

ское. По свидетельству участников, переход в лютую сту-

жу по глубокому снегу и заболоченной местности навсег-

да остался в их памяти. Плохо смерзшийся торфяник

местами предательски прогибался, чахлый кустарник,

попадавшийся на пути, только отпугивал.

Перед рассветом полк преодолел Невий Мох и вышел

во вражеский тыл между опорными пунктами противни-

ка в деревнях Вершина и Высочек, южнее станции Бег-

лово. Однако и застигнутые врасплох гитлеровцы вскоре

пришли в себя. 682-й полк, идущий следом, был останов-

лен сильным артиллерийским огнем и вынужден отойти

на исходные позиции. Не ожидая, пока фашисты подтя-

нут дополнительные силы, штыковцы продолжали вкли-

ниваться в расположение врага и перехватывать его ком-

муникации на стыке двух дивизий. Но большое горе по-

стигло 645-й в первый же день — погиб тот, кто много

15

ночей разрабатывал план этого перехода,— любимец

части, славный ее командир Иван Александрович Ло-

бода. Вражеская пуля сразила его в тот момент, когда

он уже вывел бойцов из-под ураганного обстрела и пре-

одолевал последние несколько метров открытой местно-

сти до опушки леса.

Лишь только через двое суток заместителю команди-

ра полка майору Семену Теодоровичу Натрошвили с

группой автоматчиков удалось перейти линию фронта и

вступить в командование 645-м. А за эти дни уже пали

па этом посту капитан Р. С. Кушкин и старший лейте-

нант С. И. Кравченко.

А в тыл врага вслед за 202-й дивизией уже проника-

ли истребительные отряды других соединений. В конеч-

ном итоге это способствовало успеху всего Северо-За-

падного фронта в окружении демянской группировки

противника 1.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от

16 марта 1942 года 645-й стрелковый полк первым на

Северо-Западном фронте был награжден орденом Крас-

ного Знамени. Когда 1 ноября 1942 года пришла весть

о присвоении Штыкову звания генерал-майора — это

восприняли в дивизии как праздник...1 2

В январе 1943 года после продолжительной паузы

возобновились наступательные бои у стен «рамушевско-

го коридора».

202-я была сосредоточена на важном направлении, в

районе деревни Сафронково. В течение двух дней ее

подразделения вели бой за сопку с крутыми оледенелы-

ми скатами, укрепленную зарытыми в землю танками,

проволочными заграждениями и минными полями. Угро-

жая фланговым огнем, сопка затрудняла развитие успе-

ха атакующих частей дивизии.

Ранним утром 9 января Штыков с командующим ар-

тиллерией полковником Дахновским прибыли на наблю-

дательный пункт 1317-го полка, которому в тот день от-

водилась основная роль. Начальник штаба полка

А. Н. Шувалов попытался объяснить опасность располо-

жения здесь наблюдательного пункта: блиндаж всего в

три наката, а до передовой каких-то 200 метров. Но ге-

нерал сразу же остановил его:

— Идет война, а на ней везде опасно.

В 8.30 артиллерия дивизии начала 35-минутный огне-

1 См.: За Родину!, 1942, 30 января, 27 февраля, 1 марта,

2 См.: На Северо-Западном фронте, с. 323.

16

вой налет. Снаряды ложились точно по намеченным це-

лям.

«Мы ясно видели,— вспоминает Дахновский в книге

«Южнее озера Ильмень»,— как вслед за огневым валом

наши бойцы ворвались в немецкие траншеи. Завязалась

рукопашная... К 12.00 высота была взята. В короткий

срок ее оборону усилили пулеметами, 45-мм и 76-мм

пушками. Гитлеровцы безуспешно пытались контратако-

вать» *.

. Около 16 часов неподалеку от НП разорвался тяже-

лый снаряд, через несколько минут — еще один. Стало

ясно, что где-то поблизости, в лесу, находится враже-

ский корректировщик. Дахновский предложил немедлен-

но перейти на запасной пункт. Однако в этот момент

комдива попросили к рации. Разорвался очередной сна-

ряд. Штыков был убит.

— Обнажив головы, мы стояли у свежей могилы бое-

вого товарища на лесной поляне близ деревни Мануй-

лово,— вспоминал Хвалей.— У многих, видавших нема-

ло смертей, стояли на глазах слезы... Под орудийный и

минометный салют друзья опустили в могилу тело слав-

ного патриота русской земли.

В 1946 году заботливые руки местных жителей прах

генерала перенесли на братское кладбище в деревне

Борки.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от

14 февраля 1943 года С. Г. Штыков был посмертно на-

гражден высшим орденом страны — орденом Ленина.

Серафим Григорьевич пал смертью храбрых. Но жи-

ла и продолжала громить врага «штыковская дивизия».

Командование принял его заместитель — полковник

С. А. Вдовин. Как только было покончено с демянским

плацдармом 16-й фашистской армии, 202-я получила

приказ о передислокации на другой фронт. С 17 февра-

ля 1944 года дивизией командовал И. М. Хохлов, уро-

женец деревни Давыдово Холмского района Новгород-

ской области. Дивизия участвовала в освобождении на-

родов Румынии, Венгрии, Австрии. За образцовое вы-

полнение заданий! командования, за героизм личного со-

става она была награждена орденами Красного Знаме-

ни, Суворова и Кутузова II степени, удостоена почетного

наименования Корсунь-Шевченковской.

Старая Русса была освобождена 18 февраля 1944 го-

да. И благодарные горожане именем генерала Штыкова

назвали набережную реки Полнеть.

1 Южнее озера Ильмень. Л.: Лениздат, 1985, с. 74,

17

Первые гвардейцы Северо-Западного

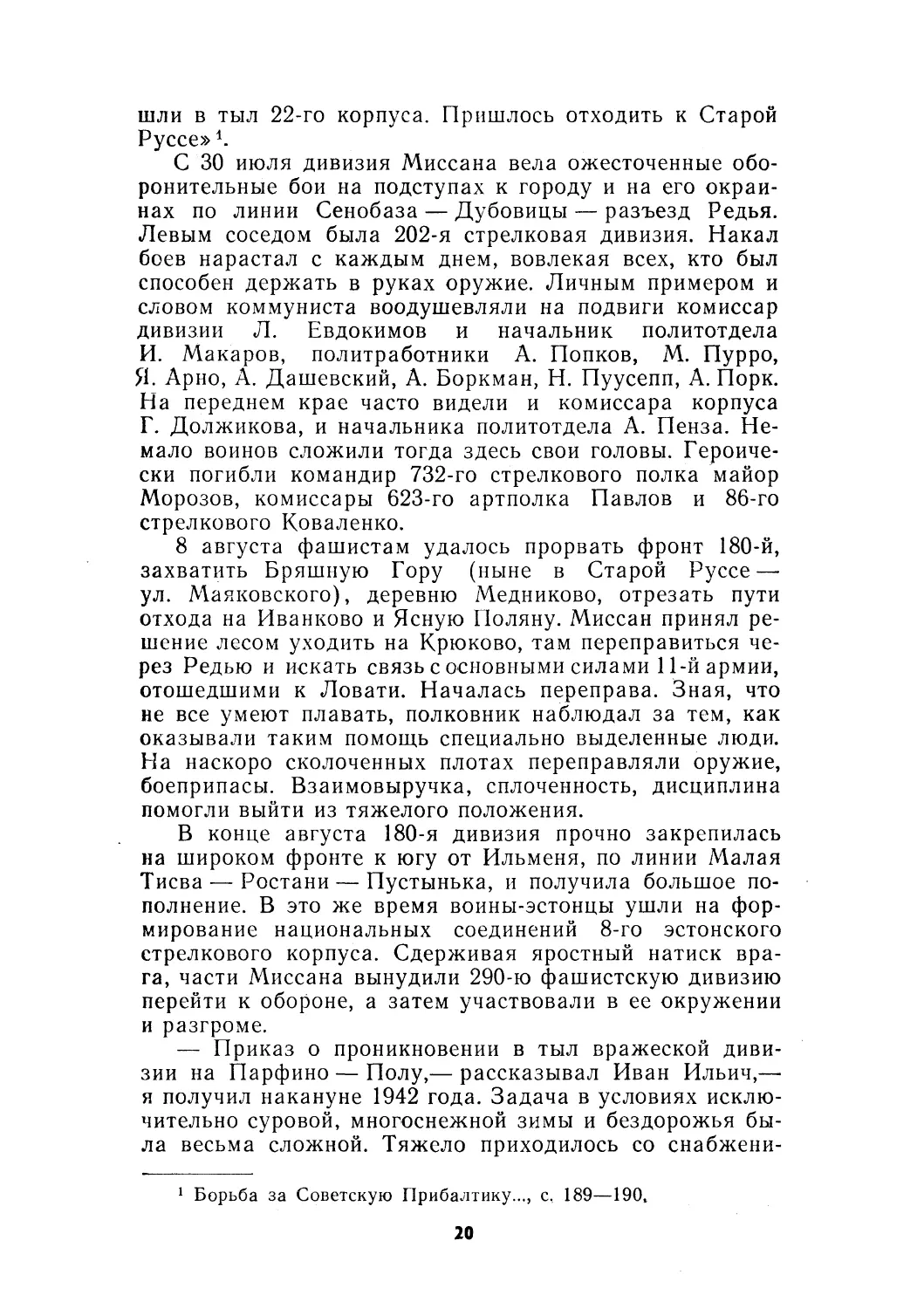

С легендарным комдивом 180-й (с мая 1942 г.— 28-й

гвардейской) стрелковой дивизии, генералом И. И. Мис-

саном, чье имя часто встречалось во фронтовой газете

«За Родину!», которому немало стихов посвятил извест-

ный советский поэт Михаил Матусовский, мне довелось

встретиться уже после войны. Это было 21 июня 1967 го-

да в Старой Руссе, где в Доме культуры имени Тимура

Фрунзе проходила встреча с группой ветеранов Северо-

Западного фронта. Среди гостей выделялся плотный,

широколицый генерал. Оказалось, что это был тот са-

мый Миссан. Скупо роняющий слова, Иван Ильич ожи-

вился, когда я при знакомстве упомянул, что довелось

воевать на юге в рядах 1-го гвардейского полка 2-й гвар-

дейской стрелковой дивизии.

— И где же? — спросил он.

— Дон, Маныч, Сальск, Краснодар, Нальчик, Ново-

российск, Керчь...

— Ав Бердянске Запорожной области не довелось

бывать? Это моя родина.

— Нет. В Запорожье был всего несколько дней, когда

наш госпиталь, в котором меня оставили работать после

третьего ранения, продвигался на Полтаву.

— Ну все равно по фронтовому счету мы земляки-

гвардейцы. Ты, видишь ли, защищал и освобождал мои

родные места, а я — твои...

На другой день бывшие воины 28-й во главе со своим

комдивом выехали на двух катерах, любезно предостав-

ленных Заильменской сплавконторой, в рабочий поселок

Парфино. Хорошая погода, умеренный шум мотора, спо-

койные воды Полисти располагали к разговору. Отвечая

на вопросы, генерал рассказал свою военную биогра-

фию...

В Красной Армии с 1919 года, вступил добровольцем.

По окончании гражданской войны был зачислен в Одес-

скую пехотную школу. Стал кадровым военным, коман-

довал взводом, ротой, батальоном. В финскую войну в

звании майора принял полк. За отличные боевые дей-

ствия ему сразу присвоили звание полковника и награ-

дили орденом Красного Знамени.

В июле 1940 года вновь избранные народные сеймы

Литвы и Латвии и Государственная дума Эстонии про-

возгласили восстановление власти Советов и приняли

декларацию о вступлении в состав СССР. Вскоре они

стали полноправными республиками в братской много-

18

национальной семье народов нашей Родины. С большой

группой военных полковник Миссан был направлен в

Эстонию и назначен заместителем командира 180-й

стрелковой дивизии. Ему пришлось непосредственно за-

ниматься формированием и сколачиванием штабов, ча-

стей и подразделений, устройством и оборудованием во-

енных городков. Так в повседневных заботах прошла

осень 1940 года. 23 февраля 1941 года личный состав

принял военную присягу. В мае, накануне выхода в лет-

ние лагеря, И. И. Миссан вступил в командование диви-

зией. А время было тревожное, война вплотную подходи-

ла к нашим границам.

«26 июня 22-й эстонский стрелковый корпус получил

приказ сосредоточиться в районе города Порхова. К

5 июля он занял здесь оборону на пятидесятикилометро-

вом участке. Его правофланговая 182-я стрелковая ди-

визия полковника И. И. Курышева, соседствуя с 1-м ме-

ханизированным корпусом, закрепилась на рубеже Под-

севы— Славковичи — Лешнхино. Левофланговая 180-я

стрелковая дивизия — на рубеже Лешихино — Махновка.

Командный пункт корпуса находился в лесу в семи ки-

лометрах восточнее Порхова»

Первым в 180-й дивизии принял боевое крещение

42-й стрелковый полк полковника А. Козлова и старше-

го батальонного комиссара А. Пусты, оборонявшийся в

районе Терехова. Но тяжелее всего в тот день, 8 июля,

пришлось 21-му полку майора Г. Чурмаева и батальон-

ного комиссара И. Самусева. Полк был расчленен вра-

жескими танками, и часть его попала в окружение в

районе курорта Хилово. Разгорелся кровопролитный бой.

Советские воины мужественно сопротивлялись. Над по-

павшими в плен «красными эстонцами» фашисты учини-

ли зверскую расправу. После войны население Хилова

воздвигло героическим бойцам памятник.

Отбивая яростные танковые атаки и подвергаясь при

этом ударам вражеской авиации, 22-й стрелковый кор-

пус к 13 июля отошел на рубеж Порхов — Дедовичи на

берегу Шелони. В ходе контрудара в районе Сольцов

180-я продвинулась на 25 километров, захватила плен-

ных и трофеи, создав вместе с другими дивизиями угро-

зу тылам корпуса Манштейна. «Однако уже через не-

сколько дней у гитлеровцев прошло шоковое состояние

и они бросили в бой свежие силы, прорвали фронт и вы-

1 Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной

войне, 1941—1945, Кн, 1, Рига: Лиесма, 1966, с. 187,

19

шли в тыл 22-го корпуса. Пришлось отходить к Старой

Руссе» *.

С 30 июля дивизия Миссана вела ожесточенные обо-

ронительные бои на подступах к городу и на его окраи-

нах по линии Сенобаза — Дубовицы — разъезд Редья.

Левым соседом была 202-я стрелковая дивизия. Накал

боев нарастал с каждым днем, вовлекая всех, кто был

способен держать в руках оружие. Личным примером и

словом коммуниста воодушевляли на подвиги комиссар

дивизии Л. Евдокимов и начальник политотдела

И. Макаров, политработники А. Попков, М. Пурро,

Я. Арно, А. Дашевский, А. Воркман, Н. Пуусепп, А. Порк.

На переднем крае часто видели и комиссара корпуса

Г. Должикова, и начальника политотдела А. Пенза. Не-

мало воинов сложили тогда здесь свои головы. Героиче-

ски погибли командир 732-го стрелкового полка майор

Морозов, комиссары 623-го артполка Павлов и 86-го

стрелкового Коваленко.

8 августа фашистам удалось прорвать фронт 180-й,

захватить Бряшную Гору (ныне в Старой Руссе —

ул. Маяковского), деревню Медниково, отрезать пути

отхода на Иванково и Ясную Поляну. Миссан принял ре-

шение лесом уходить на Крюково, там переправиться че-

рез Редью и искать связь с основными силами 11-й армии,

отошедшими к Ловати. Началась переправа. Зная, что

не все умеют плавать, полковник наблюдал за тем, как

оказывали таким помощь специально выделенные люди.

На наскоро сколоченных плотах переправляли оружие,

боеприпасы. Взаимовыручка, сплоченность, дисциплина

помогли выйти из тяжелого положения.

В конце августа 180-я дивизия прочно закрепилась

на широком фронте к югу от Ильменя, по линии Малая

Тисва — Ростани — Пустынька, и получила большое по-

полнение. В это же время воины-эстонцы ушли на фор-

мирование национальных соединений 8-го эстонского

стрелкового корпуса. Сдерживая яростный натиск вра-

га, части Миссана вынудили 290-ю фашистскую дивизию

перейти к обороне, а затем участвовали в ее окружении

и разгроме.

— Приказ о проникновении в тыл вражеской диви-

зии на Парфино — Полу,— рассказывал Иван Ильич,—

я получил накануне 1942 года. Задача в условиях исклю-

чительно суровой, многоснежной зимы и бездорожья бы-

ла весьма сложной. Тяжело приходилось со снабжени-

1 Борьба за Советскую Прибалтику..., с, 189—190,

20

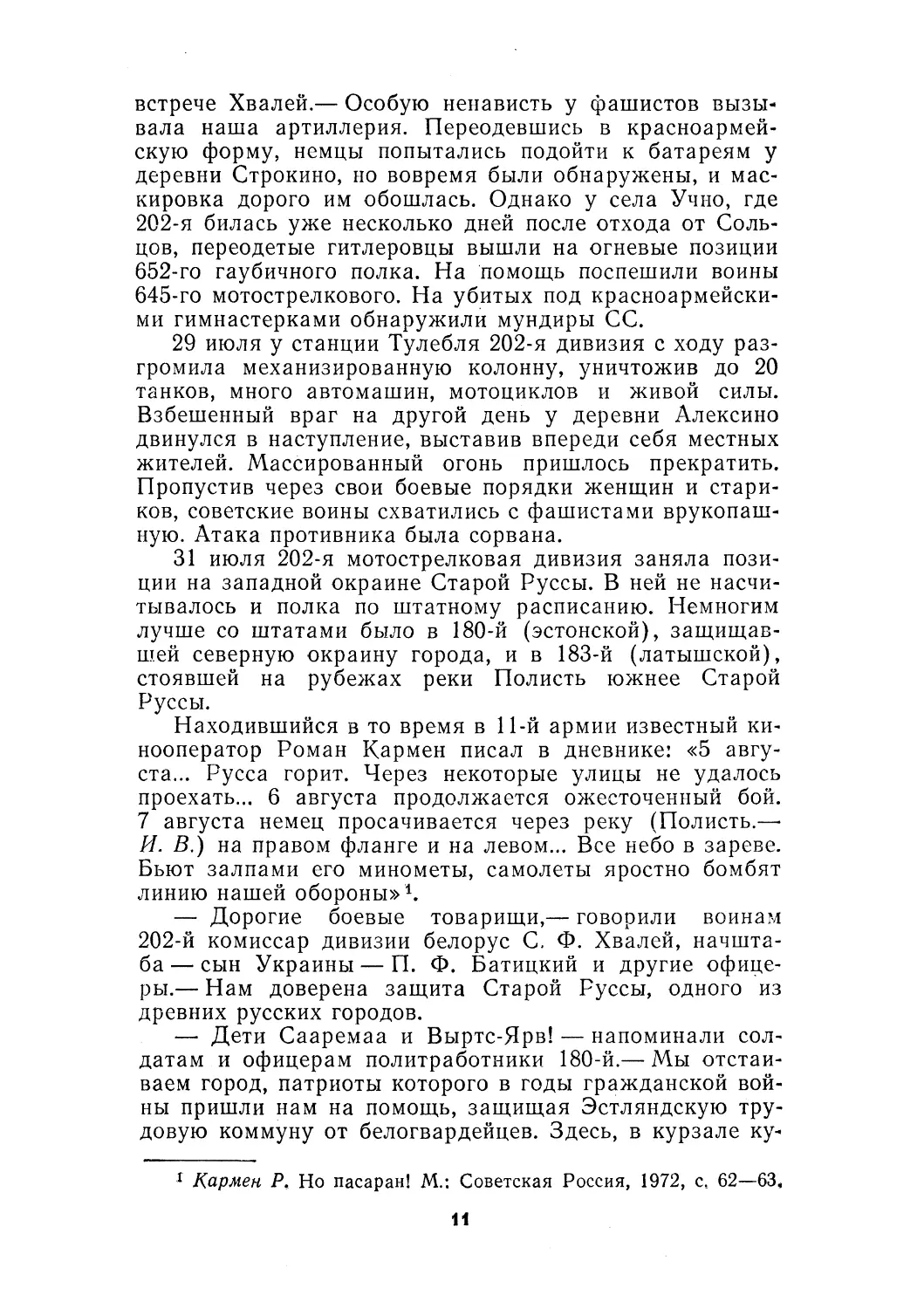

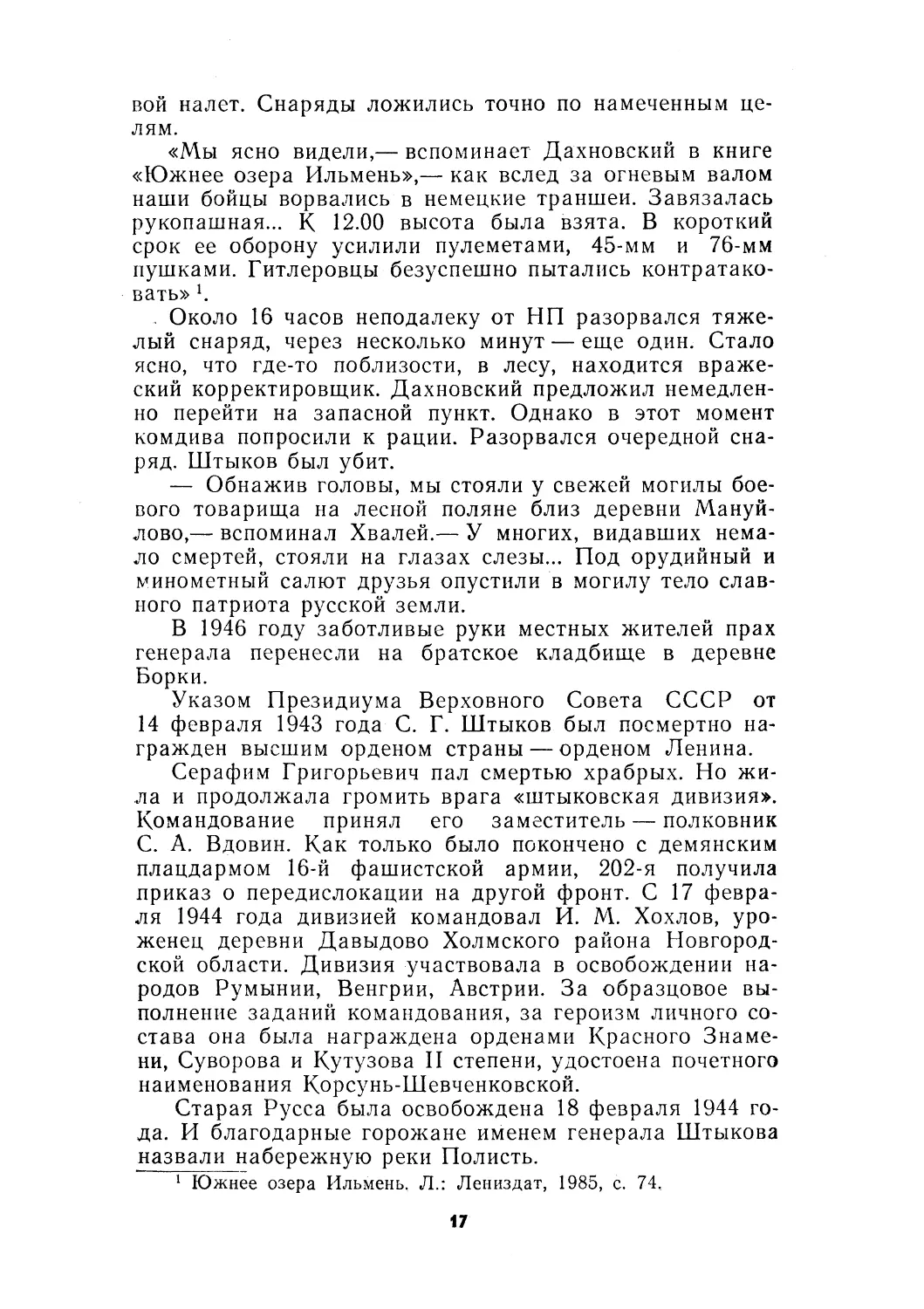

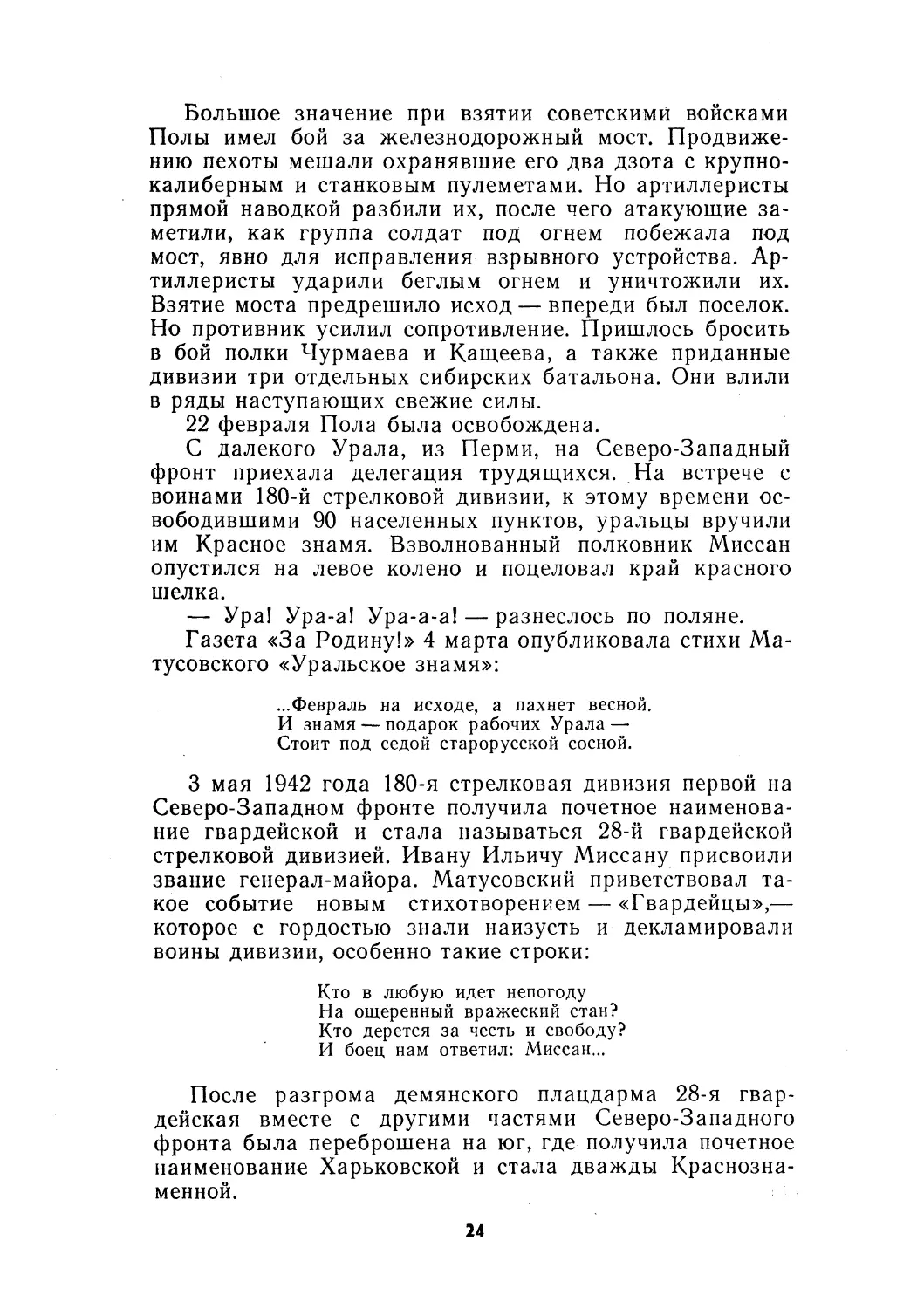

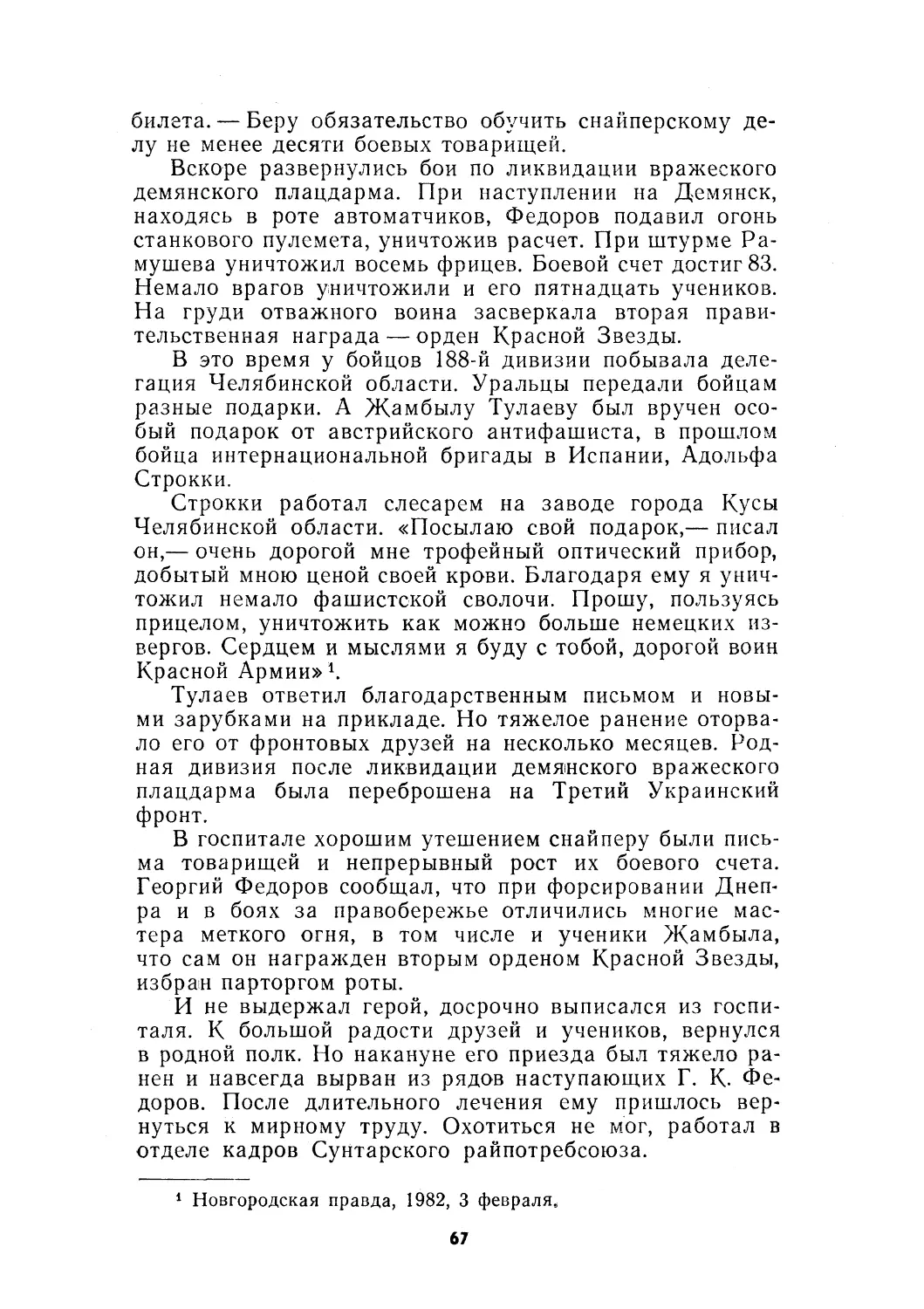

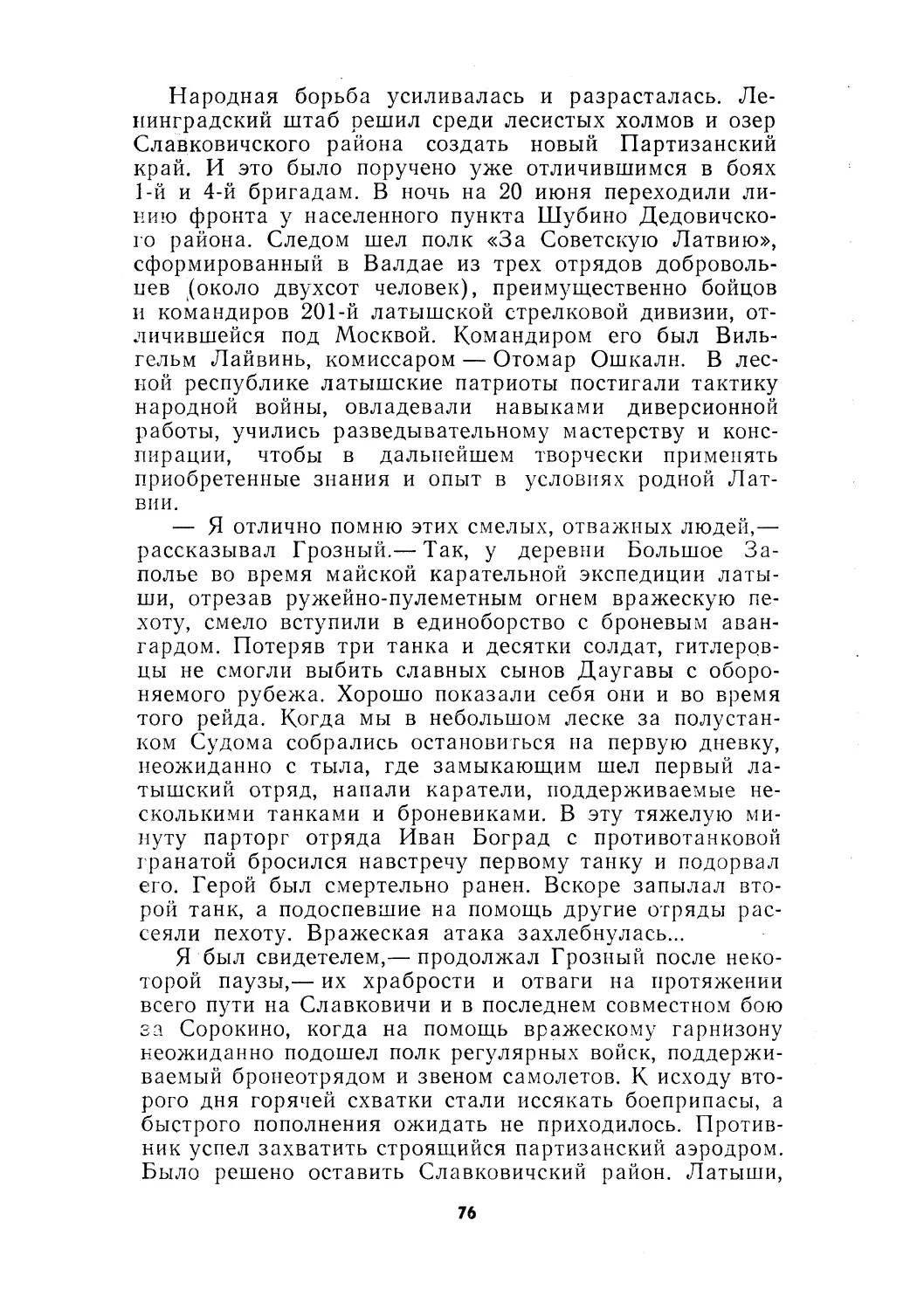

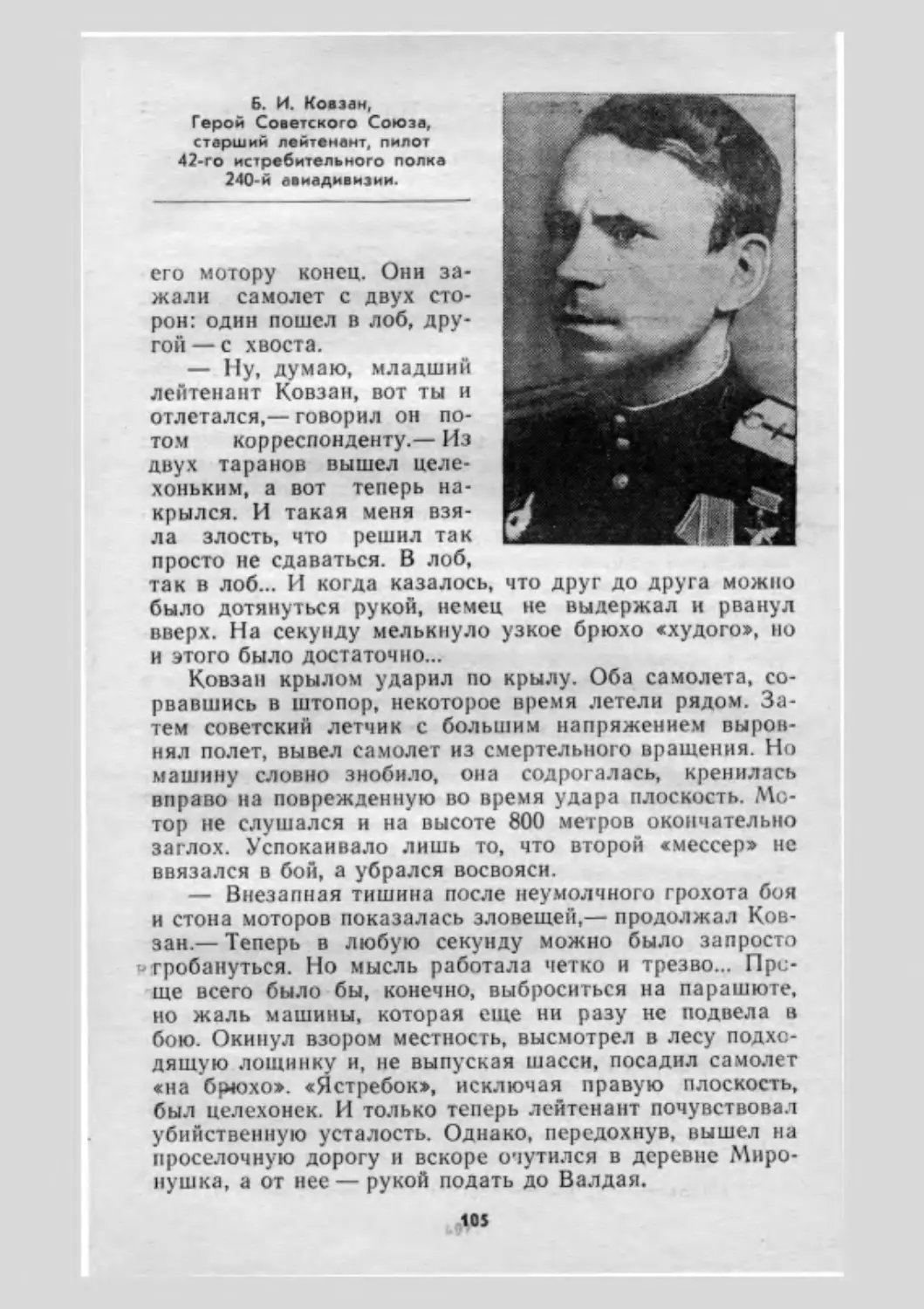

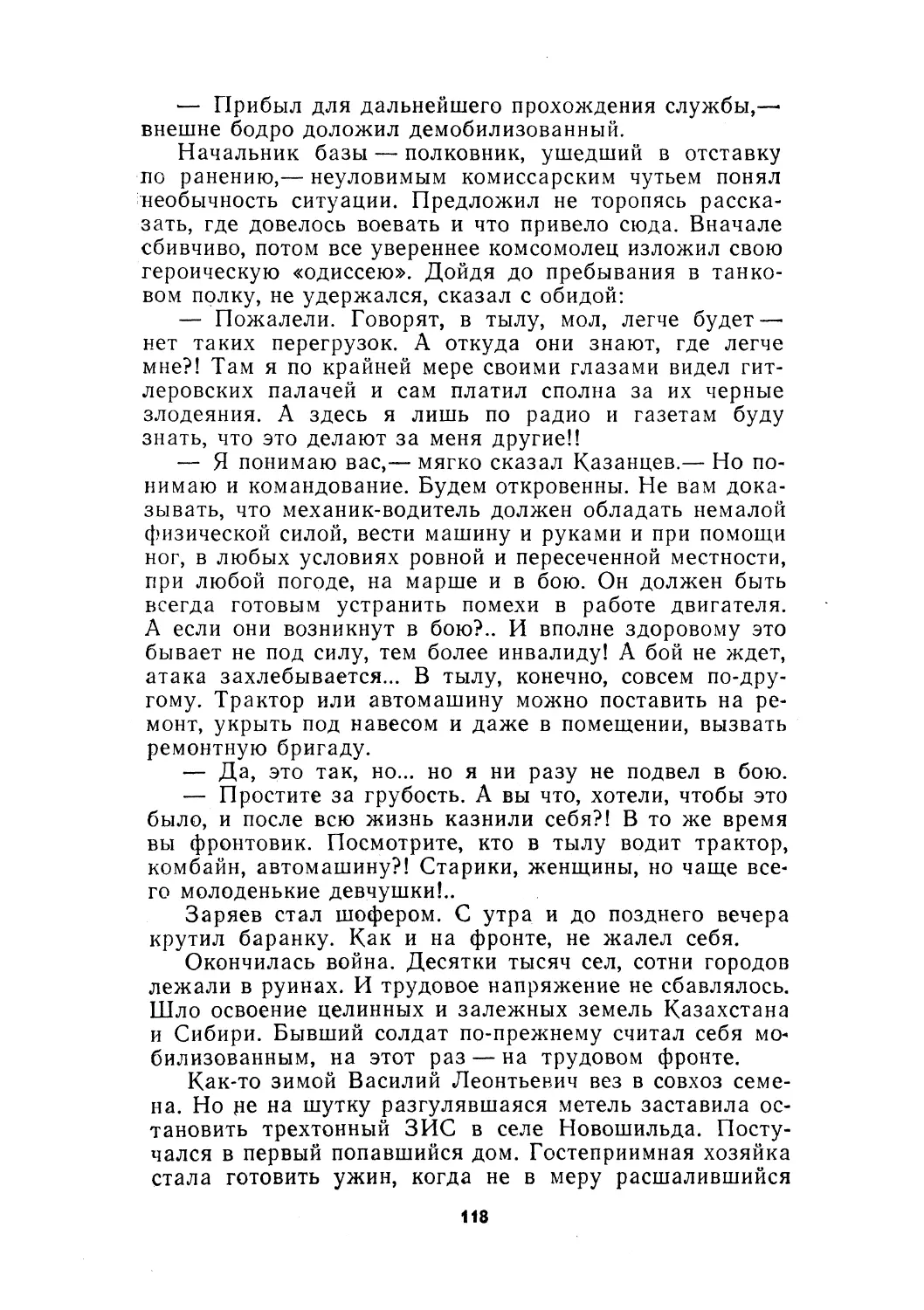

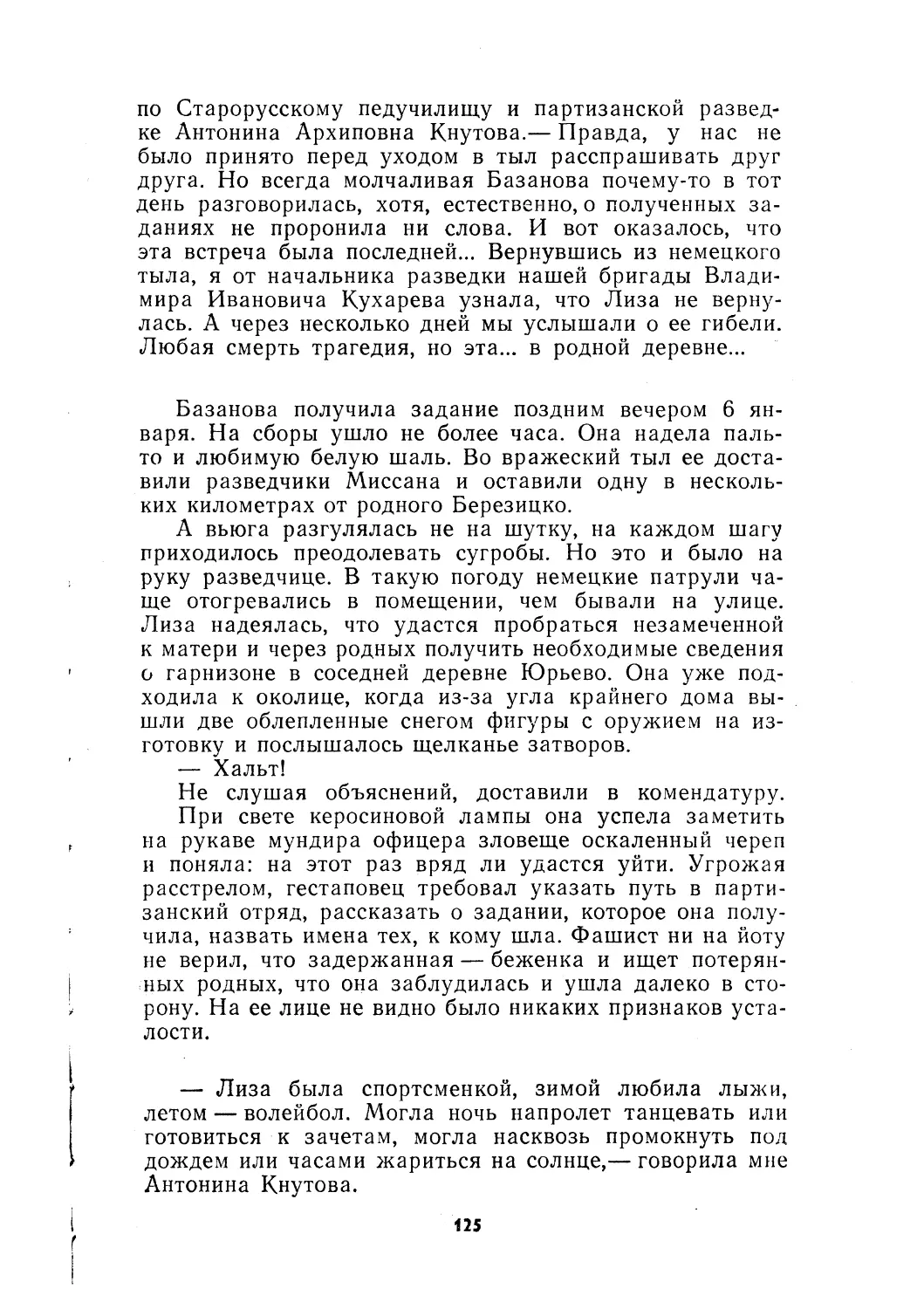

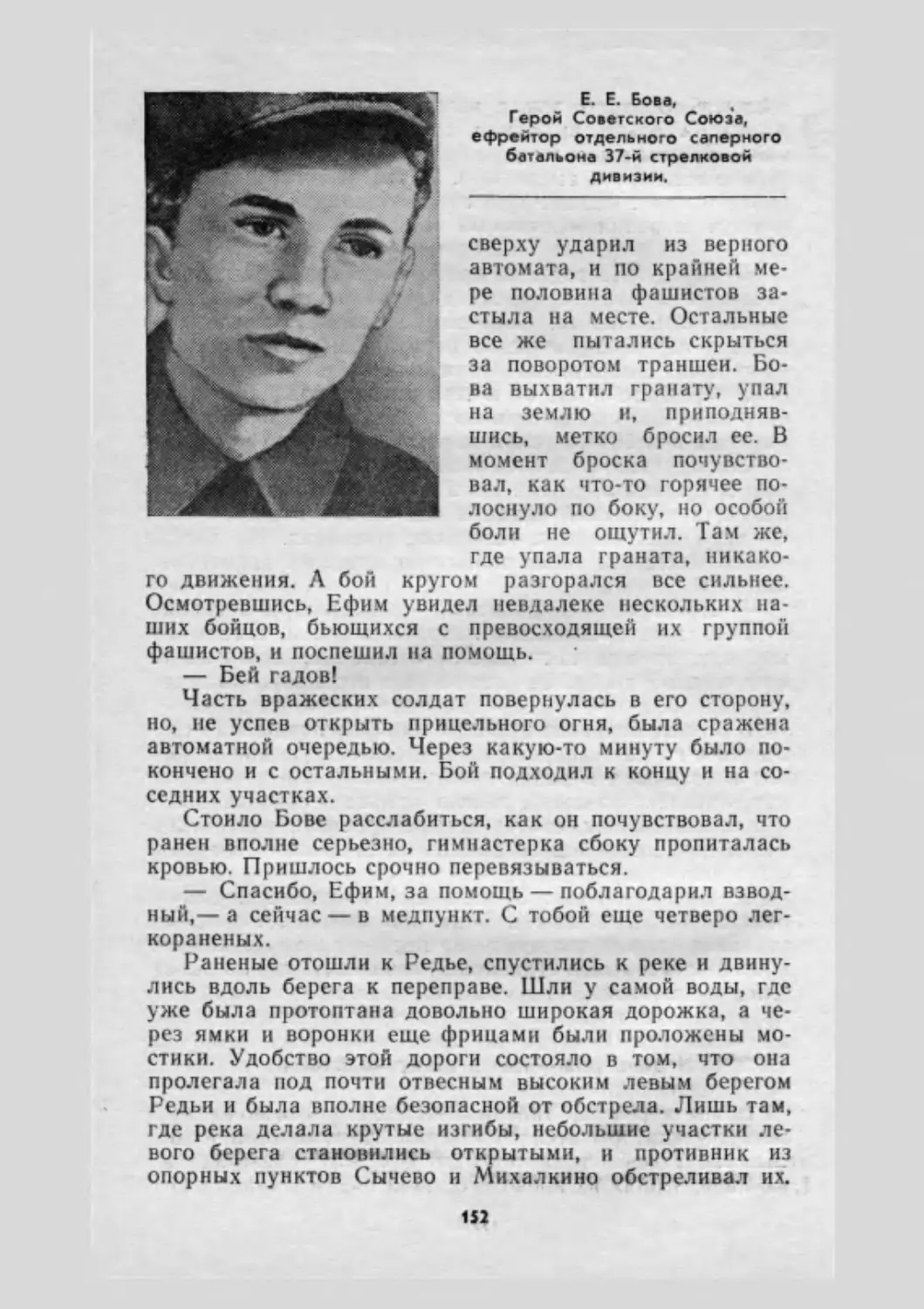

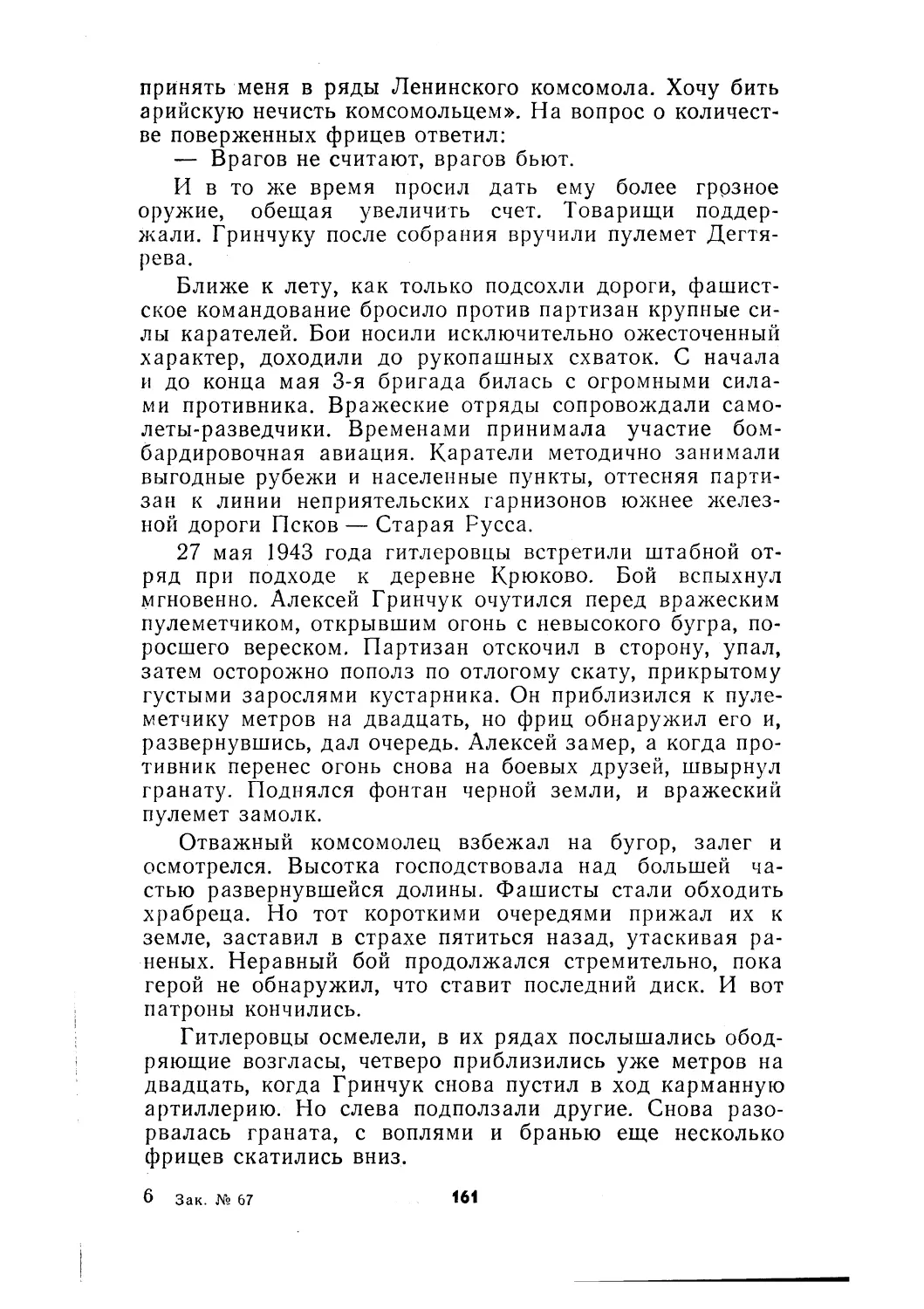

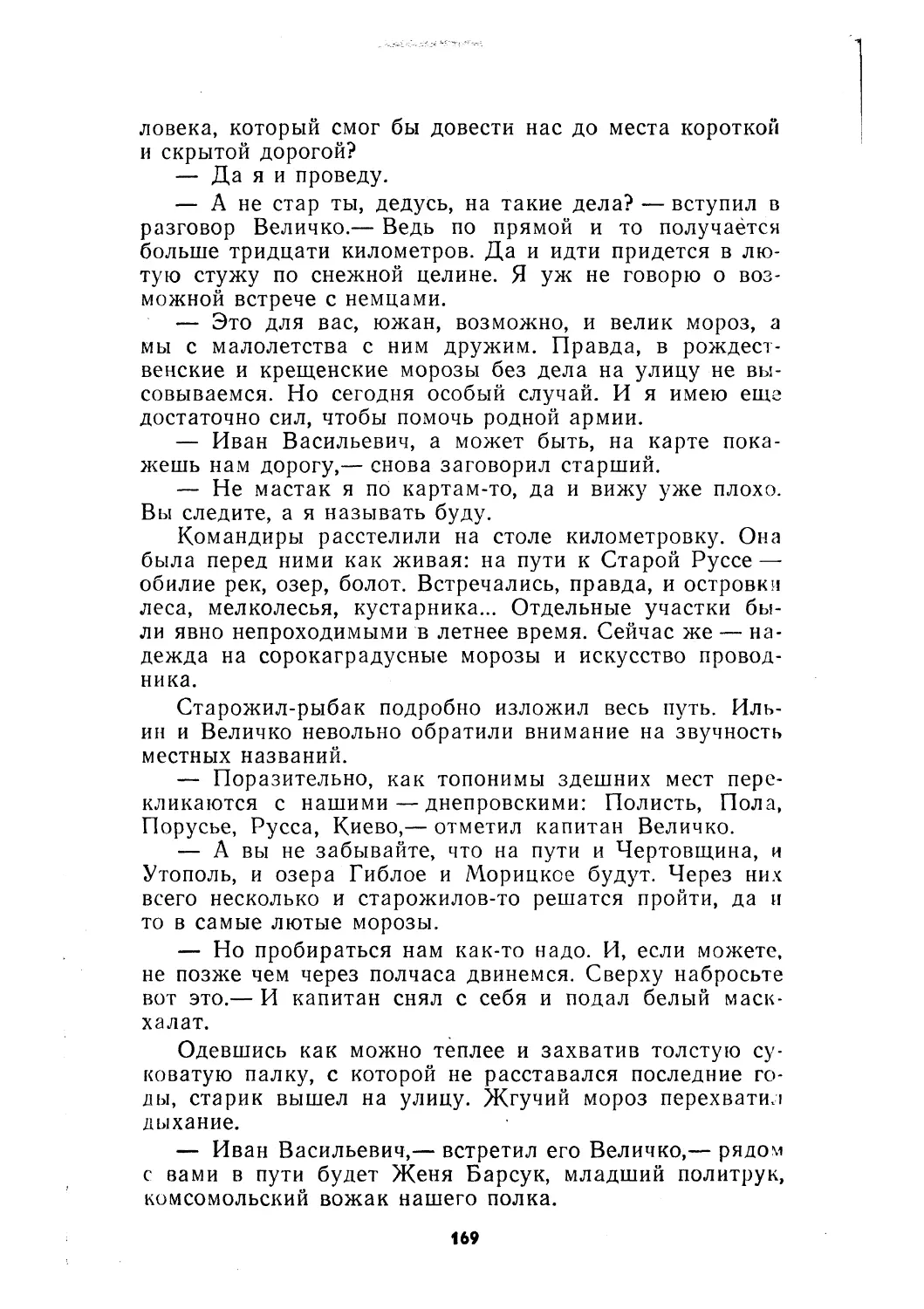

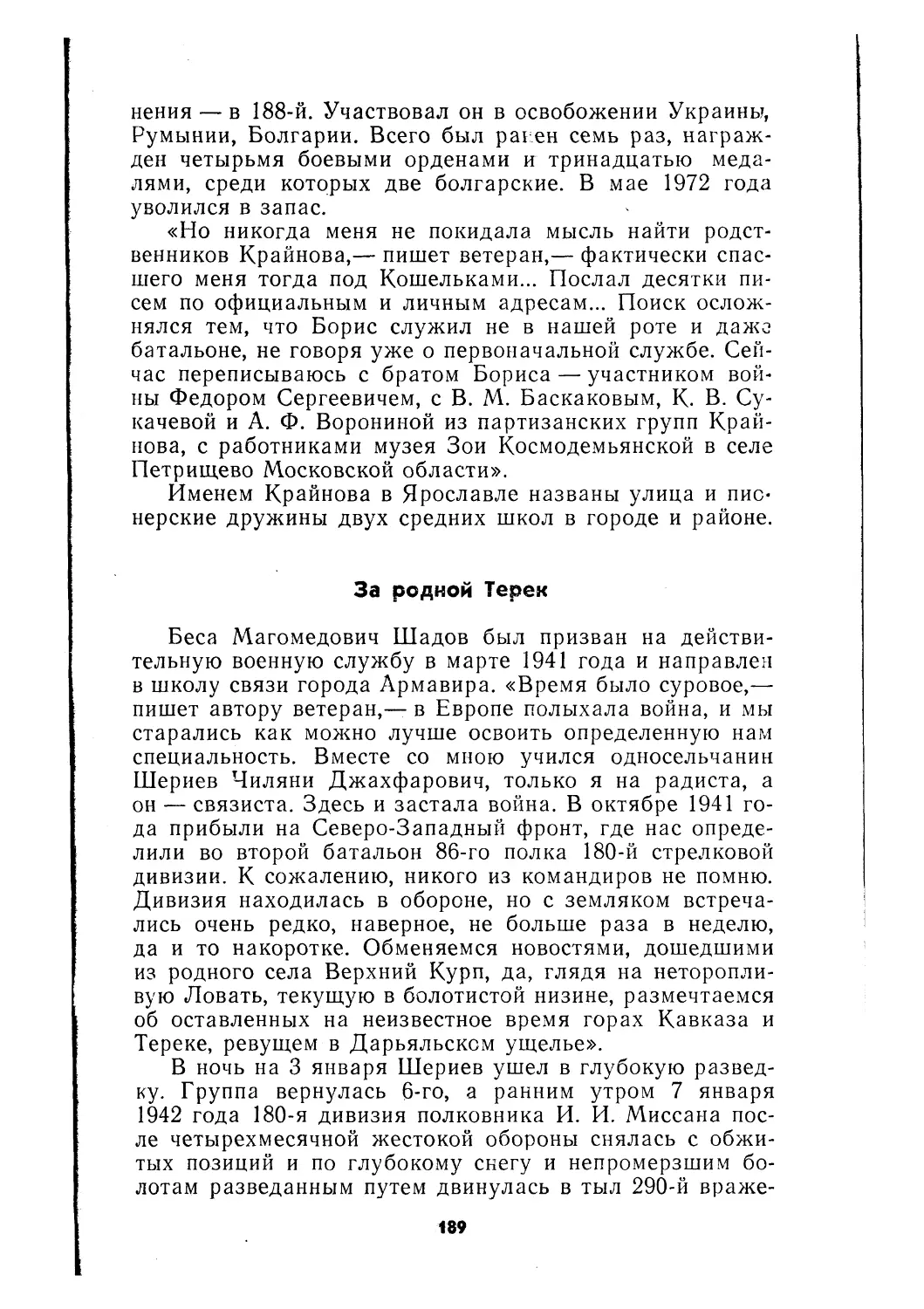

И. И. Миссаи, генерал-майор, командир 180-й

(28-й гвардейской) стрелковой дивизии.

см боеприпасами, горючим, продовольствием. Но эти

трудности преодолевались благодаря высокому мораль-

ному духу воинов. Их закалке способствовала большая

политико-воспитательная работа комиссара Викентия

Викентьевича Бабицкого. Радовали бойцов первые со-

общения об успешном контрнаступлении советских ар-

мий под Москвой. На совещании у командарма Морозо-

ва присутствовал руководитель здешних партизан Семен

Михайлович Глебов. Он обещал всяческое содейст-

вие в разведке и снабжении войск, участвующих в Ста-

рорусской операции, опытными проводниками. Я был до-

волен, что Глебов в сто восьмидесятую прислал трех

21

Владимиров — Кухарева, Зуева и Зеленцова. Им еще

Матусовский посвятил специальные стихи.

Дивизия начала марш вечером 7 января. Первым

двинулся вперед 21-й полк майора Г. И. Чурмаева и ба-

тальонного комиссара А. Е. Джеджулы. Шли рассредо-

точение, в полном безмолвии. Враг находился в каких-

нибудь пятистах метрах. Впереди — разведчики и про-

водники. За ними пулеметчики и истребители танков —

бронебойщики попарно — с тяжелыми ПТР на плечах.

В арьергарде — Миссан с полевым штабом и медсанро-

та, под прикрытием автоматчиков. Каждый метр пути

стоил больших усилий: бездорожье, лесисто-болотистая

местность. Всегда спокойный Чурмаев заметно волно-

вался. Да он и не скрывал этого. Шутка ли, после дол-

гих оборонительных боев перейти к активным операци-

ям. Взволнованы были все. А у Георгия Ивановича была

и другая немаловажная и всем понятная причина: нака-

нуне его приняли в ряды партии. Получая из рук на-

чальника политотдела В. Д. Курылева билет, сказал:

— Спасибо за доверие, товарищи! Клянусь: высокое

звание коммуниста в боях с врагами Родины оправдаю.

И сейчас он чувствовал себя вдвойне ответственным

перед партией, перед Отечеством, перед каждым бойцом

и командиром своего полка.

Вслед за 21-м полком шел 86-й стрелковый подпол-

ковника А. И. Кащеева и старшего батальонного комис-

сара М. А. Бусыгина.

«Форсировав с ходу Ловать и преодолев еще один

лесной массив, подразделения Чурмаева и Кащеева по-

дошли к крупному узлу обороны врага Юрьево и обло-

жили его с флангов»1. Ранним утром 9 января взмыли

вверх ракеты и, с поддержкой пулеметного и миномет-

ного огня, началась атака. В результате восьмичасового

боя фашистский гарнизон был уничтожен, оставшиеся

в живых подняли руки. Среди трофеев — 7 исправных

орудий, 3 пулемета, 12 автомашин.

В освобождении Юрьева помогли местные проводни-

ки — 14-летние подростки Володя Попов и Вася Афа-

насьев. Первому из них посвятил поэму Матусовский, о

мужестве другого рассказала листовка политуправле-

ния Северо-Западного фронта. В родной деревне юные

герои из рук Миссана получили ордена Красной Звезды,

а Афанасьев — и погоны сержанта. Спустя полгода Во-

лодя погиб в бою. Вася закончил войну в Латвии, был

награжден вторым орденом — Красного Знамени.

1 На Северо-Западном фронте, с, 362—364,

22

Для обороны освобожденного Юрьева был оставлен

стрелковый батальон майора Белоусова из 86-го полка.

Остальные подразделения полка двинулись на Хмелеве.

21-й полк майора Чурмаева направился в Щечково. Гит-

леровцы, узнав об уходе из Юрьева основных сил, попы-

тались вернуть этот населенный пункт, но уже к трем

часам дня вынуждены были отступить с большими поте-

рями. Успех натолкнул Белоусова на мысль освободить

находившуюся в полутора километрах от Юрьева дерев-

ню Березицко, о чем сообщил комдиву.

Миссан не только дал «добро», но и прислал на под-

могу пять легких танков. Спустя час после атаки сопро-

тивление врага было полностью сломлено. В отвоеван-

ной деревне закрепилась рота химзащиты. Фашисты не-

сколькими контратаками попытались вернуть Березицко.

В тяжелых схватках у наших бойцов иссякли патроны.

И тогда старый колхозник Андрей Курочкин притащил

их целых три ящика, тайно хранимых с лета 1941 года.

Рассказывая о взятии деревни Щечково, старший по-

литрук Е. Сильченко писал в газете «За Родину!»

12 марта 1942 года: «Это был один из самых ожесточен-

ных боев за время действия нашего батальона в тылу

врага. Немецкий гарнизон численностью до пятисот сол-

дат и офицеров создал в Щечково крепкую оборону...

Под прикрытием артиллерийского и минометного огня

бойцы капитана Панина ворвались в селение... В тече-

ние пяти часов гарнизон был уничтожен. На месте боя

осталось лежать до 250 вражеских трупов. Трофеи:

4 орудия, 50 автомашин, 12 мотоциклов, 150 велосипе-

дов, склады...»

Без больших потерь в установленный срок 180-я ди-

визия прошла со своей техникой, включая пушки и тан-

ки, по таким лесам и болотам, которые фашистское

командование обозначило на своих картах как непрохо-

димые. Прошла и выполнила свою задачу на первом

этапе Старорусской операции.

29 января, с прибытием на Северо-Западный фронт

1-го и 2-го гвардейских стрелковых корпусов, начался

второй этап наступательной операции, ставивший целью

окружить значительные вражеские силы в районе Де-

мянска. 180-я между тем продолжала двигаться вдоль

Ловати. Вместе с приданными дивизии танковым под-

разделением, артиллерией и отдельным лыжным баталь-

оном 9 февраля освободили Парфино. Вражеские части

отходили на Полу — последний наиболее важный опор-

ный пункт 290-й гитлеровской дивизии.

23

Большое значение при взятии советскими войсками

Полы имел бой за железнодорожный мост. Продвиже-

нию пехоты мешали охранявшие его два дзота с крупно-

калиберным и станковым пулеметами. Но артиллеристы

прямой наводкой разбили их, после чего атакующие за-

метили, как группа солдат под огнем побежала под

мост, явно для исправления взрывного устройства. Ар-

тиллеристы ударили беглым огнем и уничтожили их.

Взятие моста предрешило исход — впереди был поселок.

Но противник усилил сопротивление. Пришлось бросить

в бой полки Чурмаева и Кащеева, а также приданные

дивизии три отдельных сибирских батальона. Они влили

в ряды наступающих свежие силы.

22 февраля Пола была освобождена.

С далекого Урала, из Перми, на Северо-Западный

фронт приехала делегация трудящихся. На встрече с

воинами 180-й стрелковой дивизии, к этому времени ос-

вободившими 90 населенных пунктов, уральцы вручили

им Красное знамя. Взволнованный полковник Миссан

опустился на левое колено и поцеловал край красного

шелка.

— Ура! Ура-а! Ура-а-а! — разнеслось по поляне.

Газета «За Родину!» 4 марта опубликовала стихи Ма-

тусовского «Уральское знамя»:

...Февраль на исходе, а пахнет весной.

И знамя — подарок рабочих Урала —

Стоит под седой старорусской сосной.

3 мая 1942 года 180-я стрелковая дивизия первой на

Северо-Западном фронте получила почетное наименова-

ние гвардейской и стала называться 28-й гвардейской

стрелковой дивизией. Ивану Ильичу Миссану присвоили

звание генерал-майора. Матусовский приветствовал та-

кое событие новым стихотворением — «Гвардейцы»,—

которое с гордостью знали наизусть и декламировали

воины дивизии, особенно такие строки:

Кто в любую идет непогоду

На ощеренный вражеский стан?

Кто дерется за честь и свободу?

И боец нам ответил: Миссан...

После разгрома демянского плацдарма 28-я гвар-

дейская вместе с другими частями Северо-Западного

фронта была переброшена на юг, где получила почетное

наименование Харьковской и стала дважды Краснозна-

менной.

24

Дом культуры домостроительного комбината в Пар-

фине не мог вместить всех прибывших на встречу. Ре-

шили проводить ее на улице, возле клуба. День был

солнечный, как и тот — 22 июня 1941 года.

Почетный гражданин Старой Руссы генерал Миссан

говорил о первых тяжелых днях войны, о героизме сол-

дат и офицеров, о помощи партизан, вспоминал това-

рищей, погибших здесь, на древней русской земле. Гене-

рал заметно волновался, подбирая слова, умолкал. Жен-

щина, стоявшая у самой трибуны, подняла на руки куд-

рявую девочку, и та протянула военному полевые цветы.

Генерал взял у матери девочку, поднял ее над три-

буной и закончил свою речь:

— Вот за их счастье, за то, чтобы над ними всегда

было мирное солнце и небо нашей Родины, мы и вели

бой с черными силами фашизма. За счастье детей сло-

жили свои головы наши товарищи. Так пусть же наши

дети, наши внуки никогда не узнают ужасов новой

войны.

Генерал поцеловал ребенка и отдал матери. Взвол-

нованность, с какой он говорил, передалась всем при-

сутствующим. Люди ответили овацией, многие утирали

слезы.

Считать коммунистом

Прославленная 316-я, затем 8-я гвардейская Панфи-

ловская стрелковая дивизия формировалась в Алма-Ате

из трудящихся Казахской и Киргизской союзных рес-

публик. Всего же в дивизии были представители три-

дцати национальностей, в том числе русские, украинцы,

белорусы, татары, таджики, узбеки, уйгуры, дунгане...

Комдив генерал-майор И. В. Панфилов, член ЦК

Компартии Киргизии, военком республики, был опыт-

ным военачальником — участник первой мировой и

гражданской войн, дважды награжденный орденом Крас-

ного Знамени.

18 августа 1941 года первые эшелоны выехали на

фронт... Выгрузились в городе Боровичи. Без отдыха, со-

вершив стокилометровый марш, прибыли в поселок

Крестцы, заняли подготовленный местным населением

запасной рубеж обороны. Но вскоре враг был останов-

лен и дивизию передвинули на передний край.

Боевой счет открыл взвод разведки 21 сентября в

деревне Пустынька. Через три дня рота Гундиловича и

25

политрука В. Г. Клочкова остановила прорвавшиеся ча-

сти противника близ деревни Невий Мох и отбила все

его атаки. Так на новгородской земле получила боевое

крещение легендарная четвертая рота второго батальона

1075-го полка, прославившаяся позже под Москвой, ку-

да спешно перебросили дивизию всего через две недели.

В январе 1942 года соединение вернулось на Северо-

Западный фронт. Командовал панфиловцами генерал-

майор И. М. Чистяков, впоследствии Герой Советского

Союза.

В начале февраля 1942 года, содействуя окружению

демянской группировки, 8-я гвардейская Панфиловская

дивизия сражалась в междуречье Полисти и Порусьи.

Реки были скованы льдом, их берега и окрестные поля

покрыты глубоким снегом. И опять, как и под Моск-

вой, боевые действия осложнял трескучий мороз.

Деревня Соколово, расположенная на шоссе к Ста-

рой Руссе, представляла узел главного сопротивления

гитлеровцев на участке. Параллельная дорога к городу

шла через Бородино. И обе соединялись проселком че-

рез Трошково — вторым оборонительным узлом, связы-

вающим пути снабжения здешних вражеских гарнизо-

нов.

Первыми на рассвете 4 февраля в расположение вра-

га стремительно ворвались бойцы капитана Гундилови-

ча. Полная внезапность сопутствовала успеху. Трясу-

щихся от страха и холода гитлеровцев вытаскивали из-

под кроватей, выкуривали из подвалов. За неполных три

часа было освобождено Трошково, а к вечеру — Конь-

шино, Бракловицы, Трохово.

Все бойцы и командиры действовали отважно, но

особо отличился рядовой роты автоматчиков 22-летний

комсомолец Тулеген Тохтаров. «Своим примером и отва-

гой Тулеген заражал всех, призывал действовать сме-

лее, без страха и колебания перед опасностью» '. Товари-

щи с любовью смотрели на него, когда Тохтаров, широ-

ко открыв горящие как уголь черные глаза, взволнован-

но произносил простые, но идущие от души слова:

— Я люблю свободную советскую жизнь и иду за

нее в бой. И ты прямо смотри в глаза смерти, не морг-

ни, и смерть побоится тебя, и ты победишь!

В бою за Нагаткино 5 февраля Тулеген одним из

первых ворвался в село, огнем ППШ уничтожил семь

фрицев и двух взял в плен. В очередной схватке 7 фев-

1 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 48, л. 56—59.

26

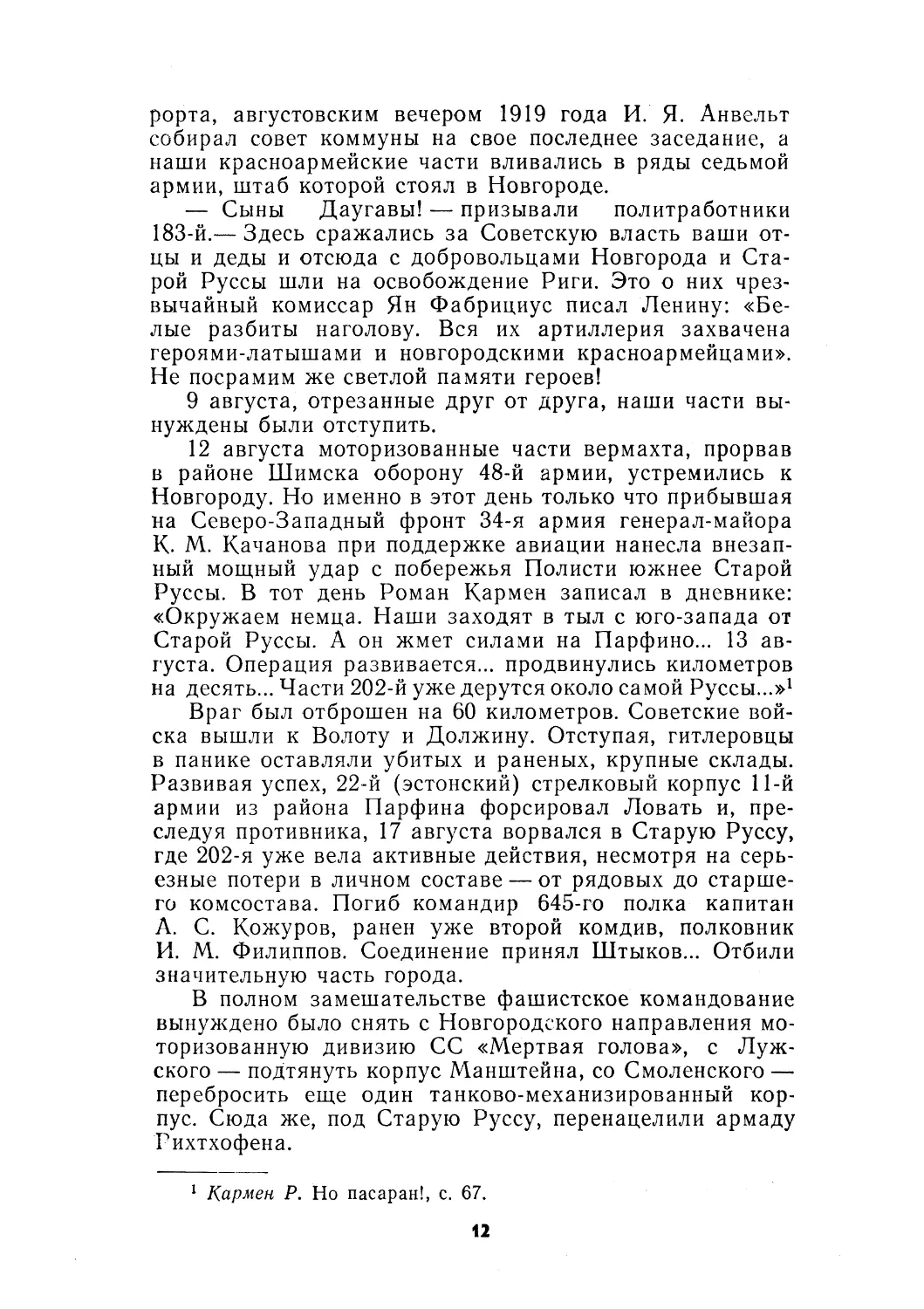

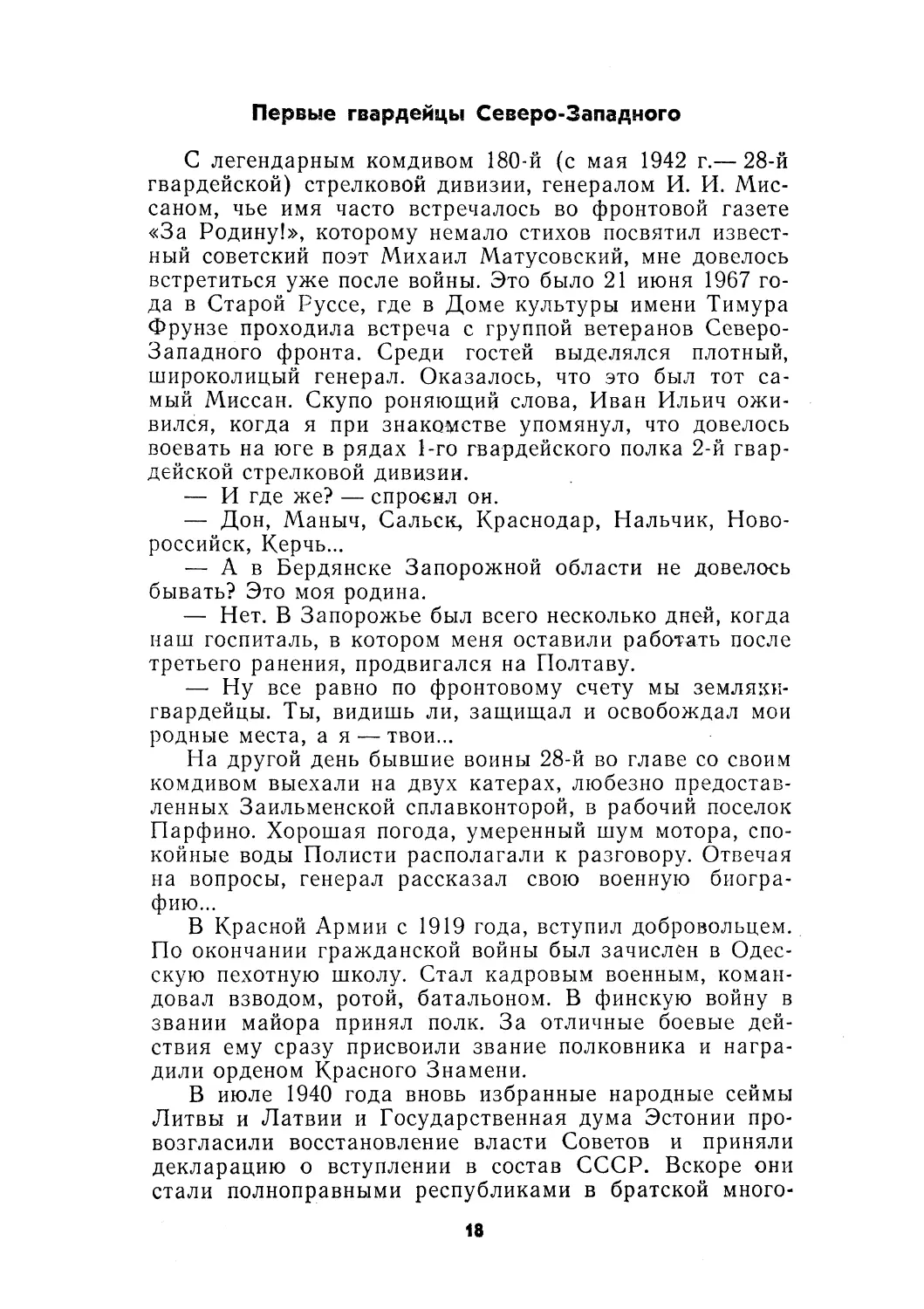

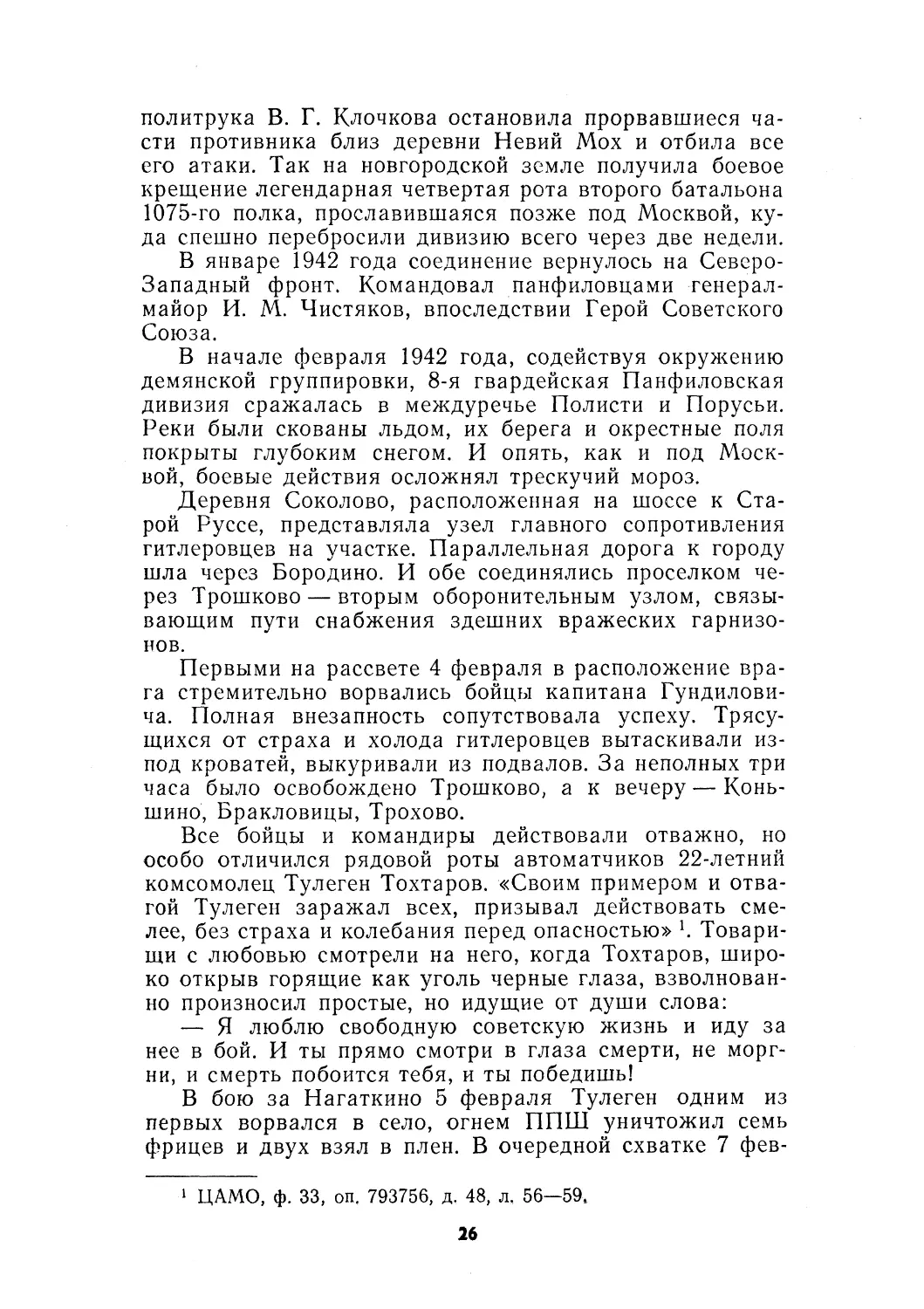

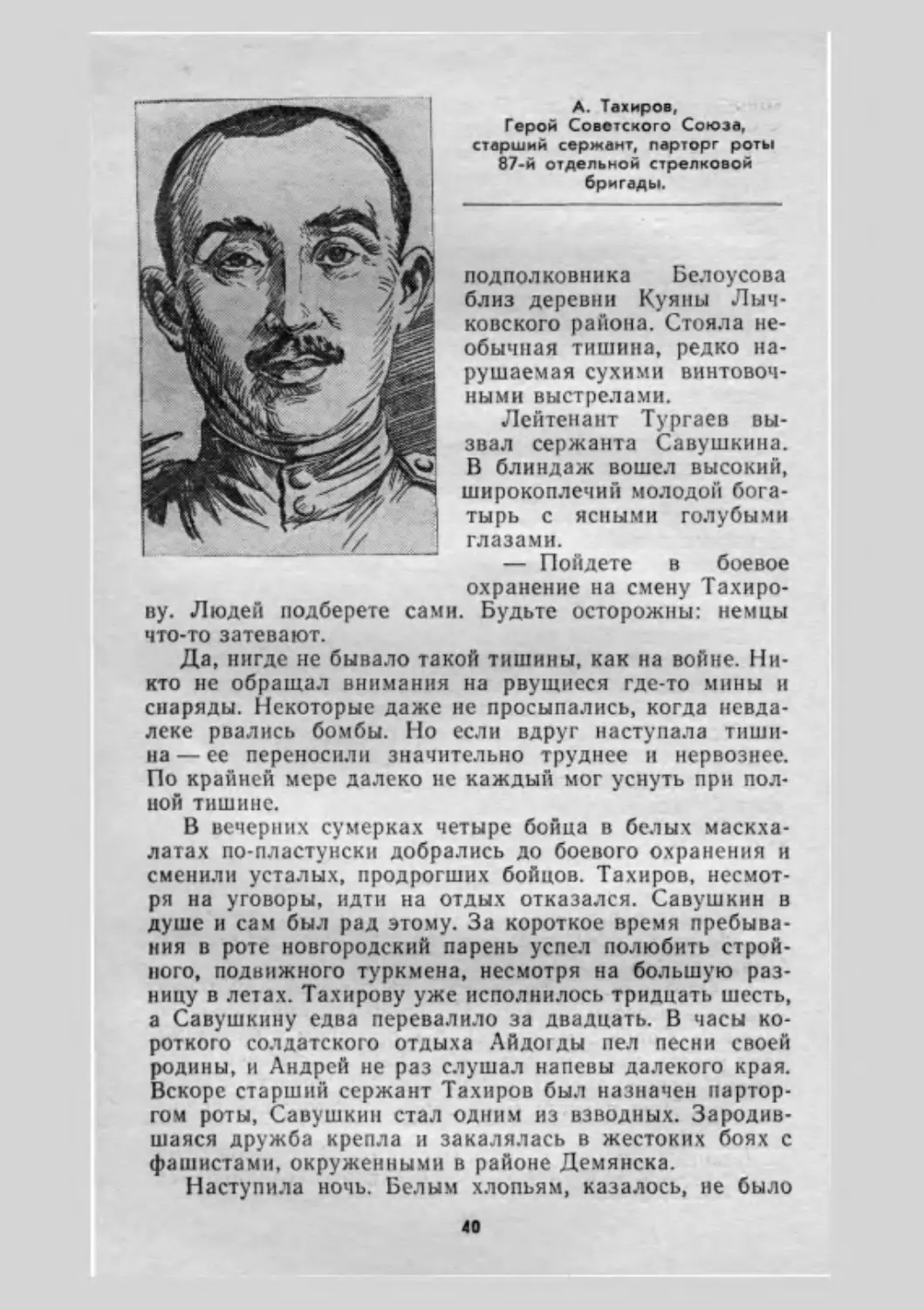

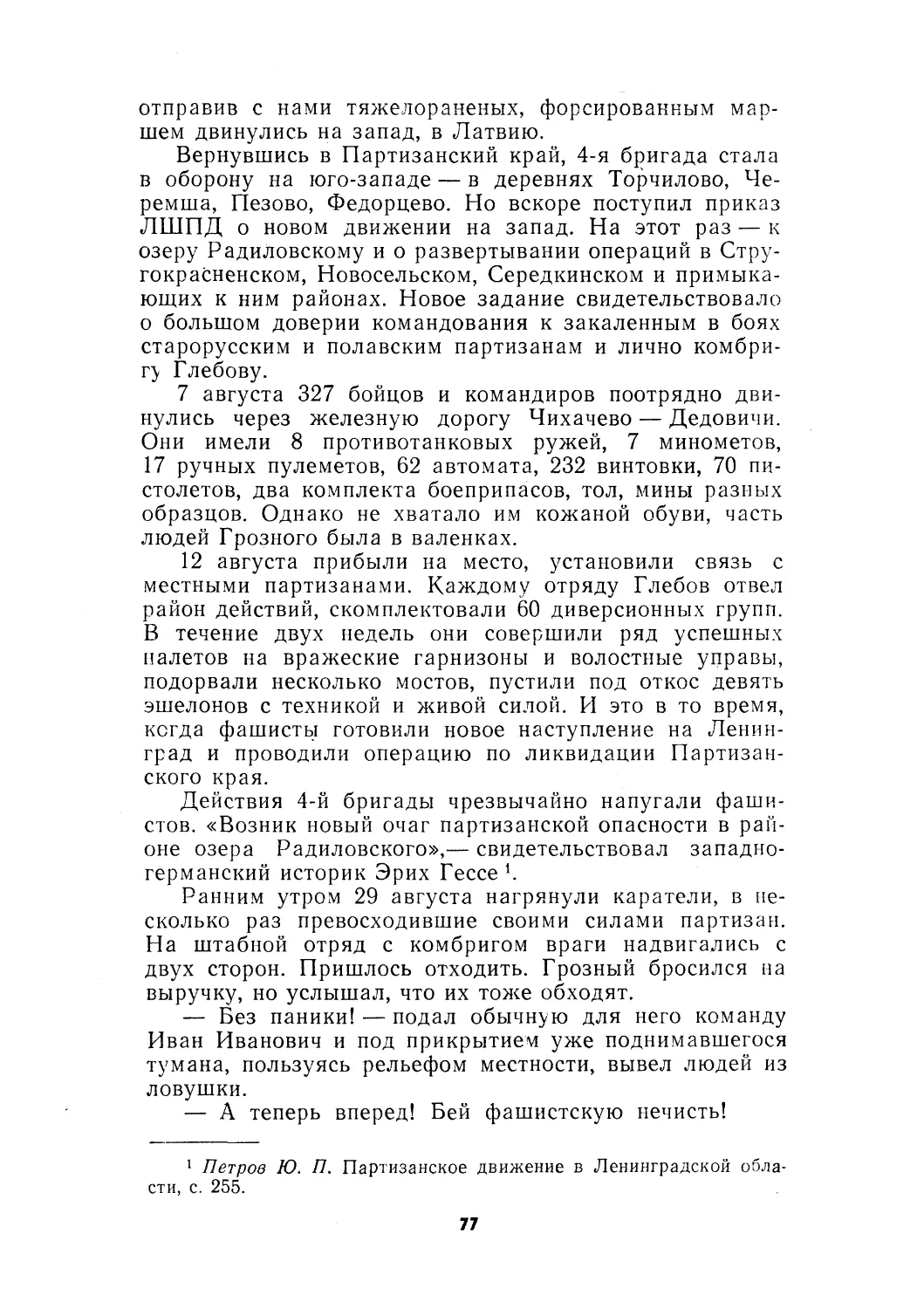

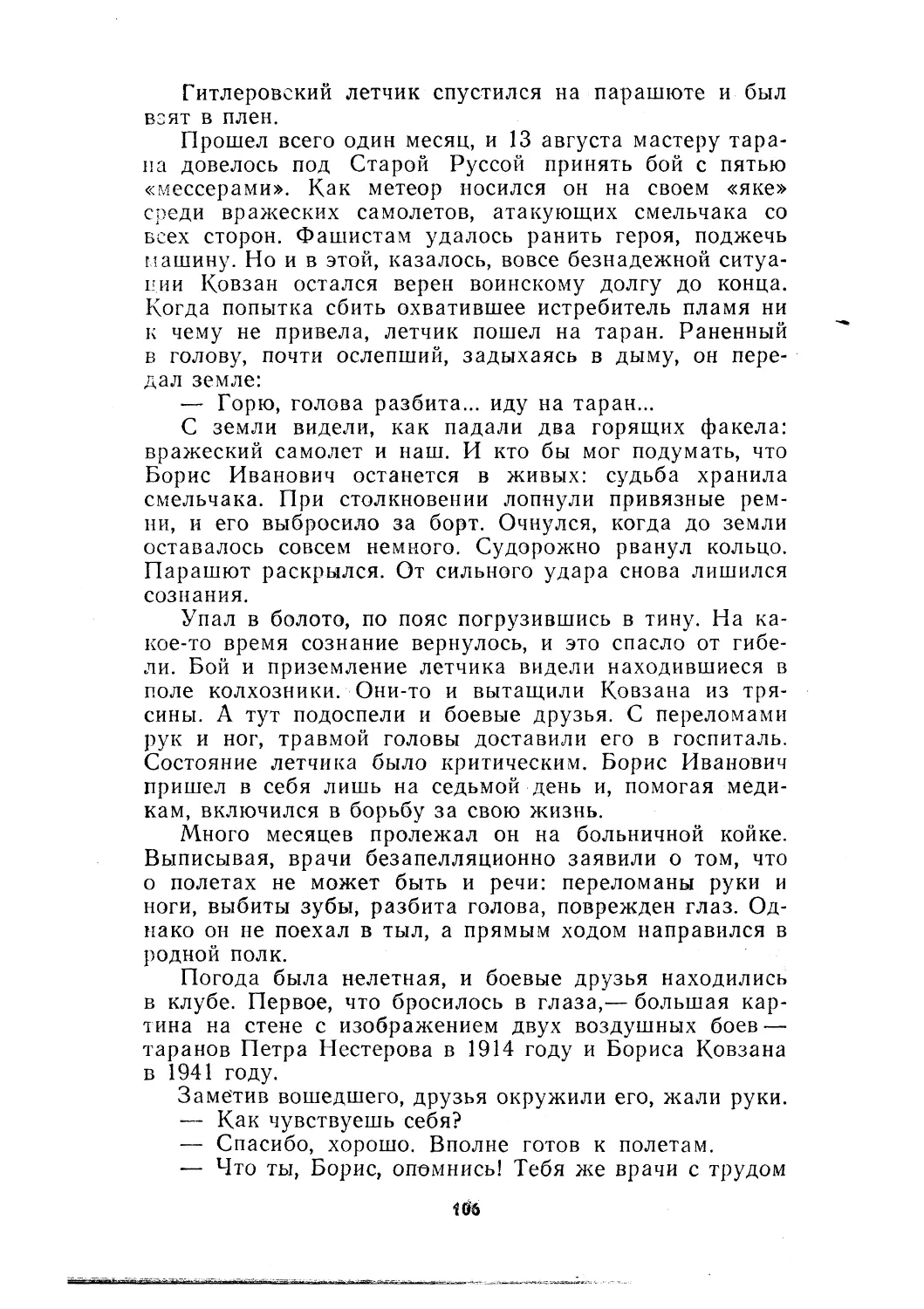

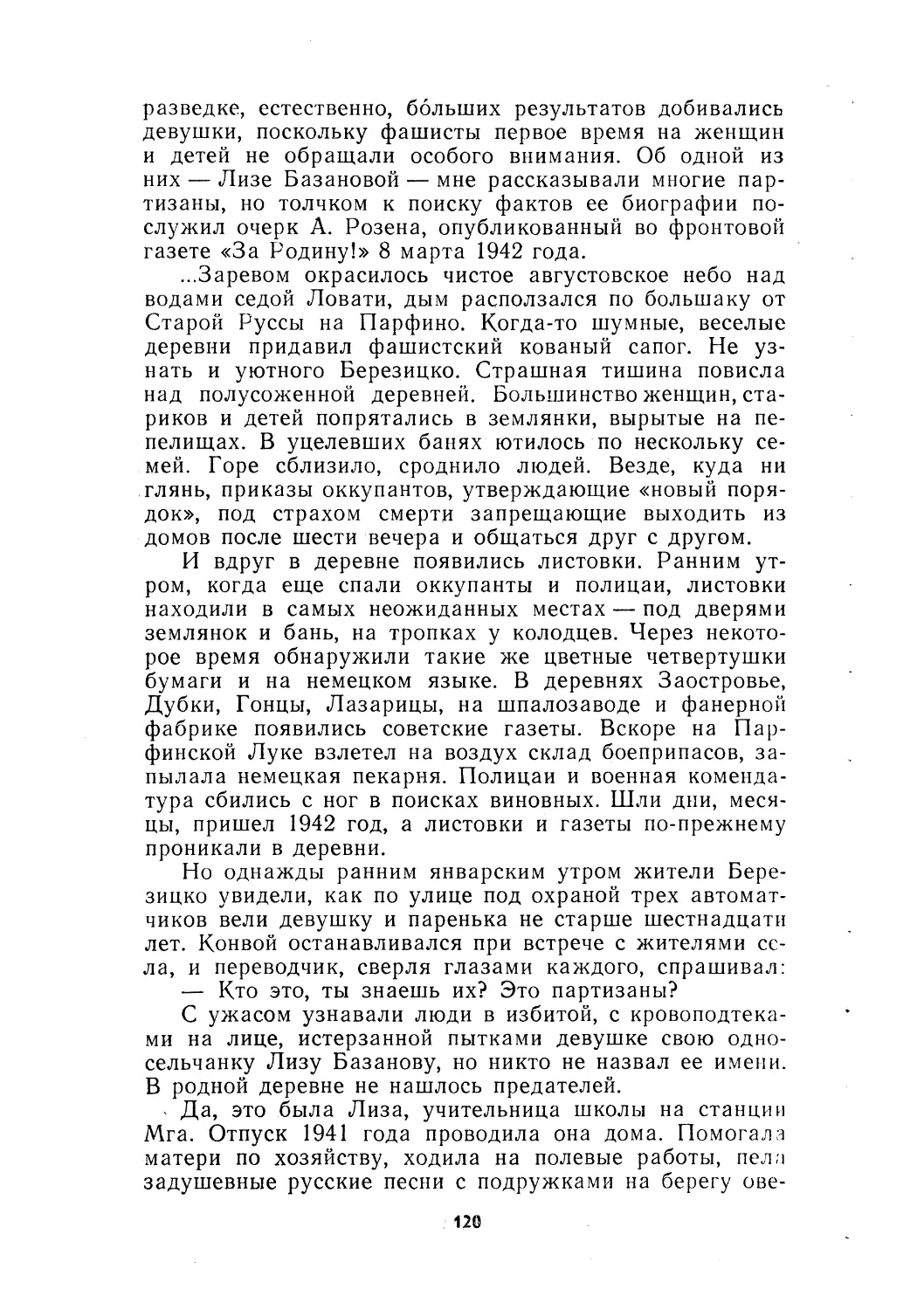

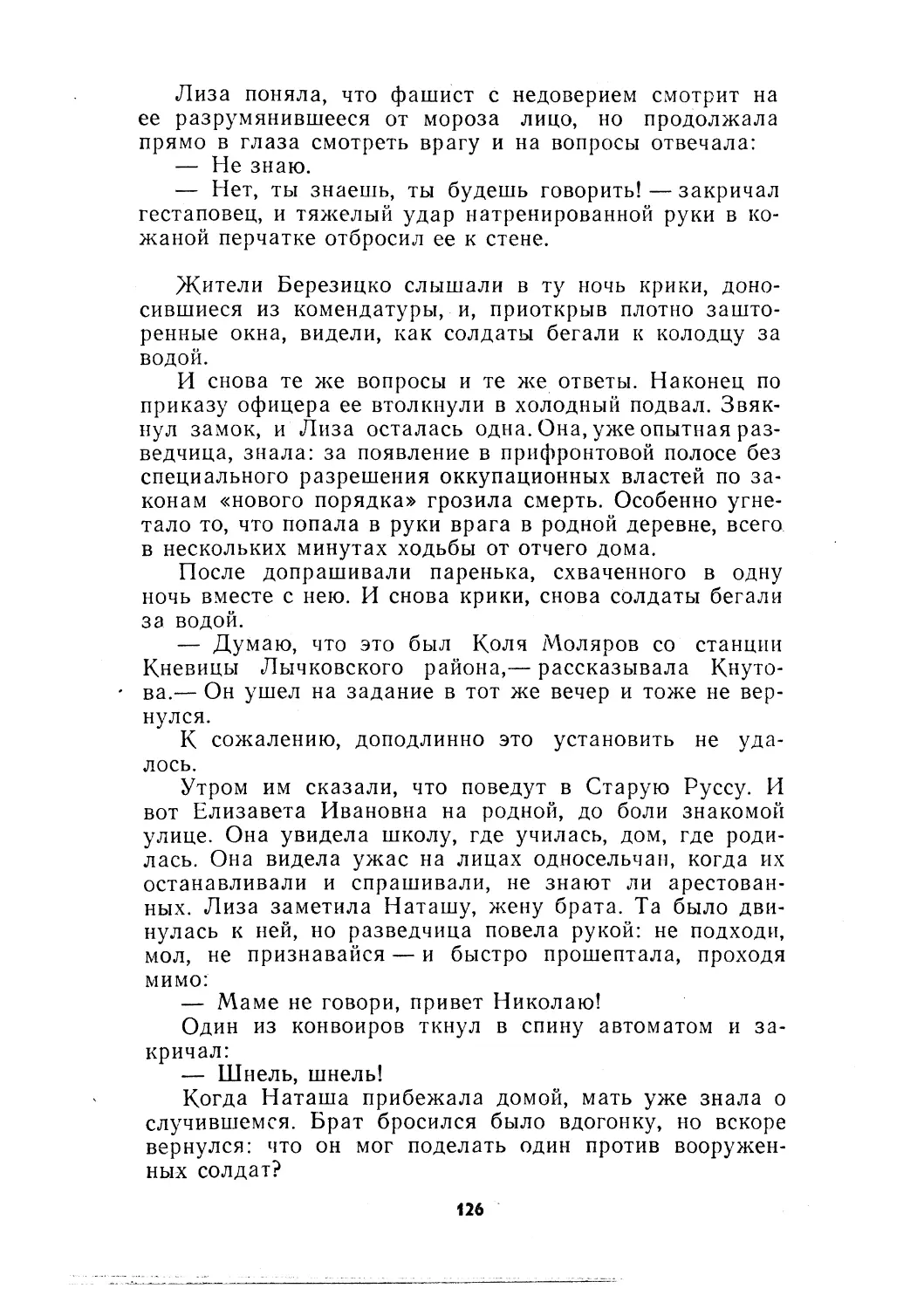

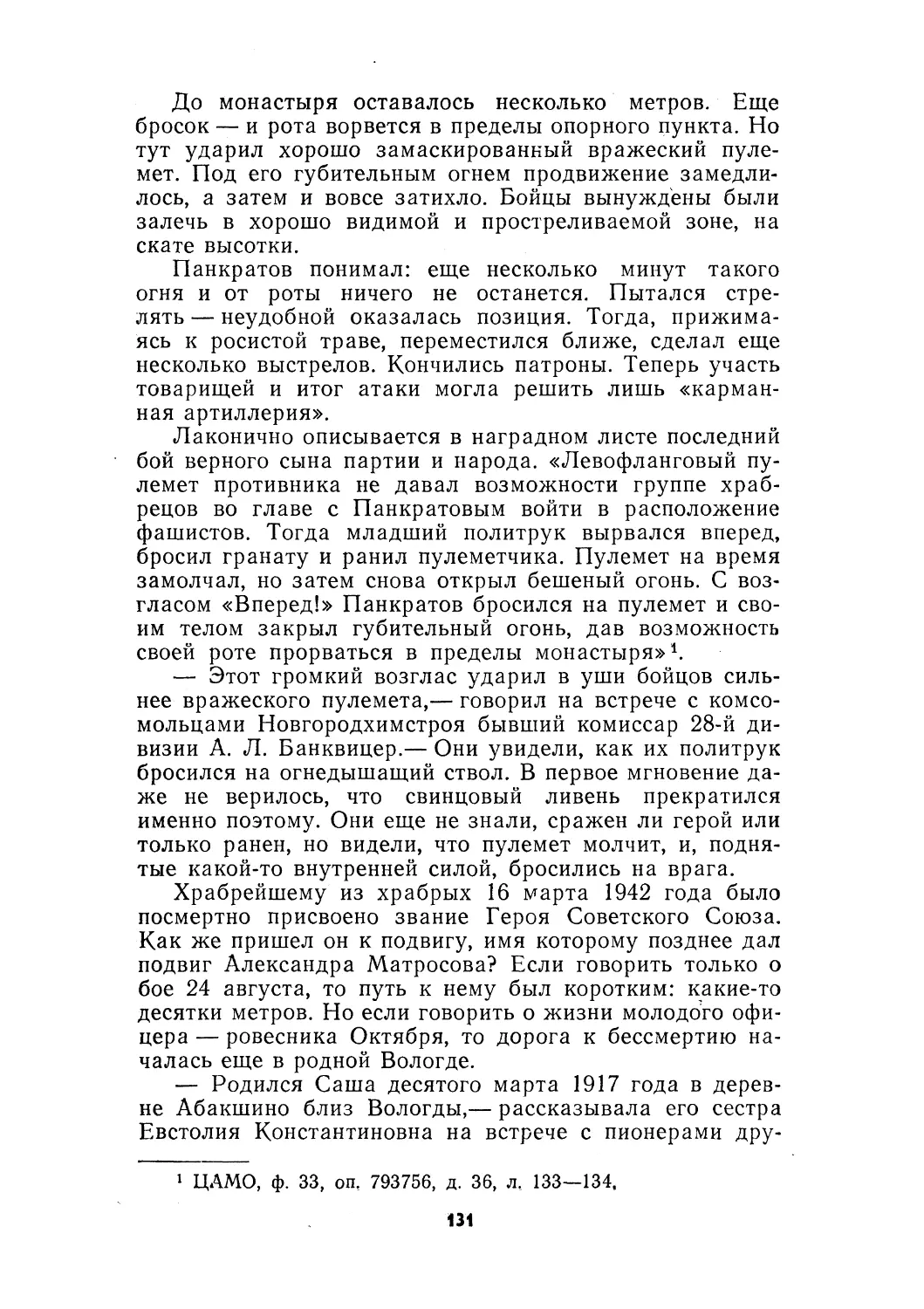

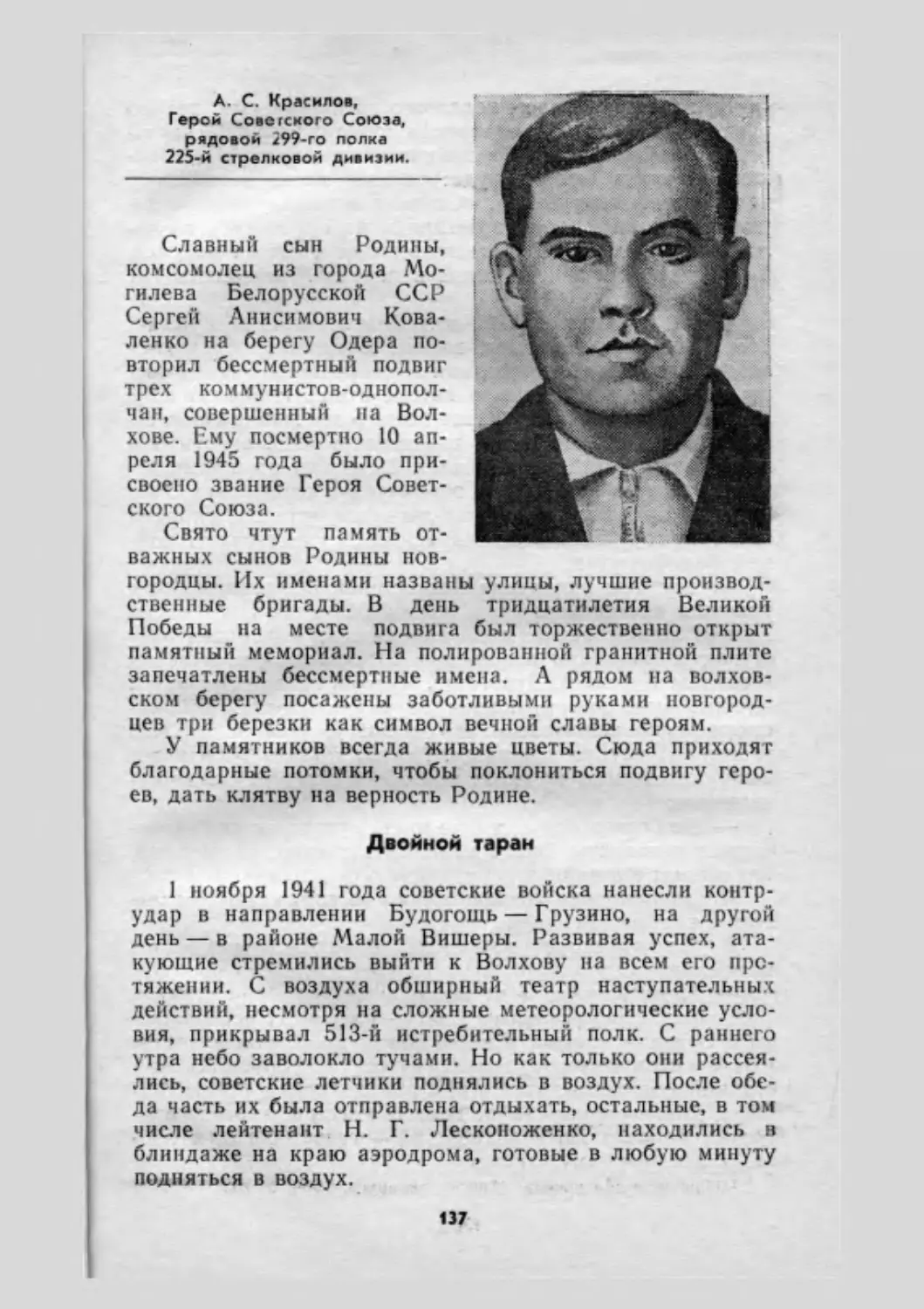

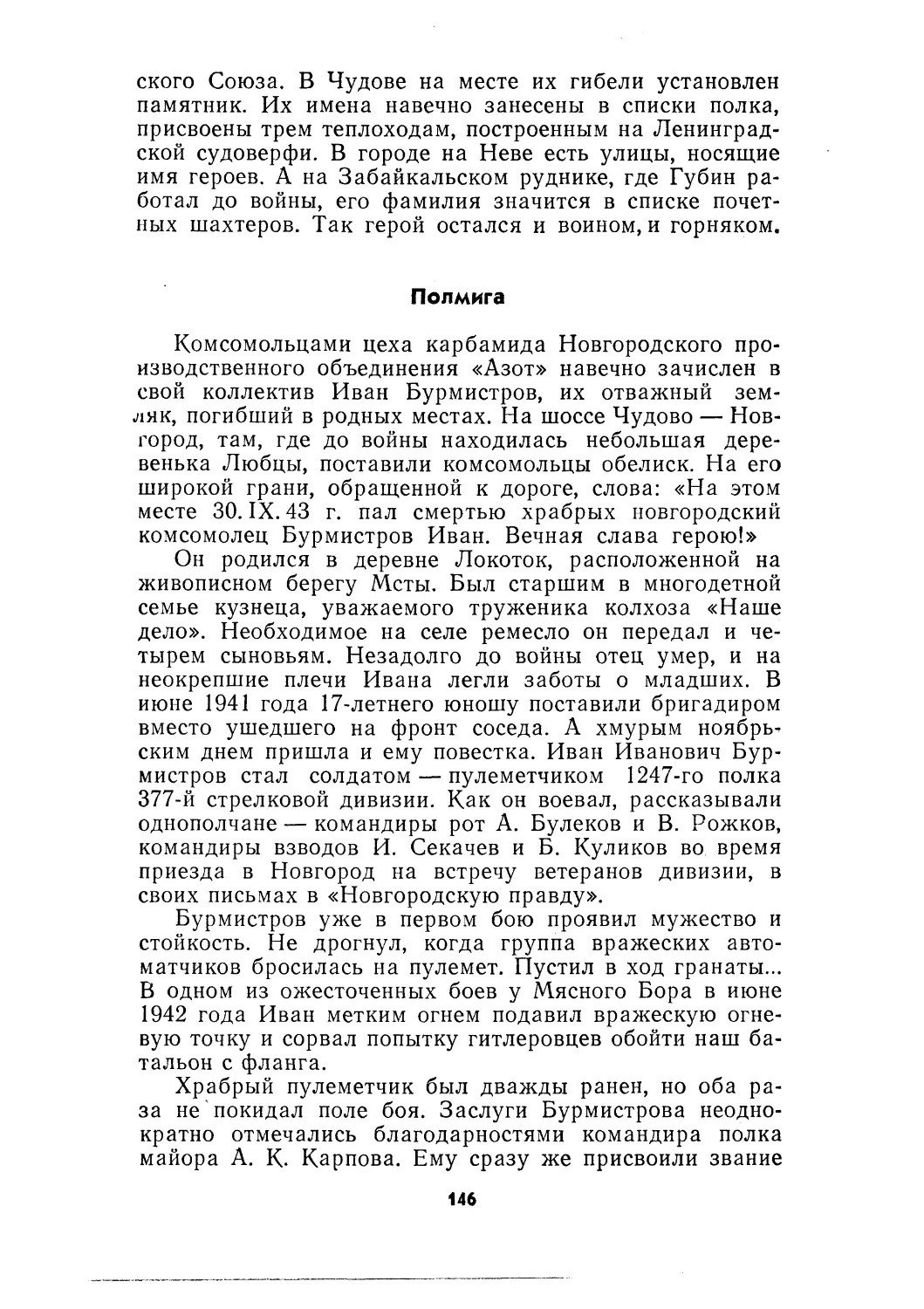

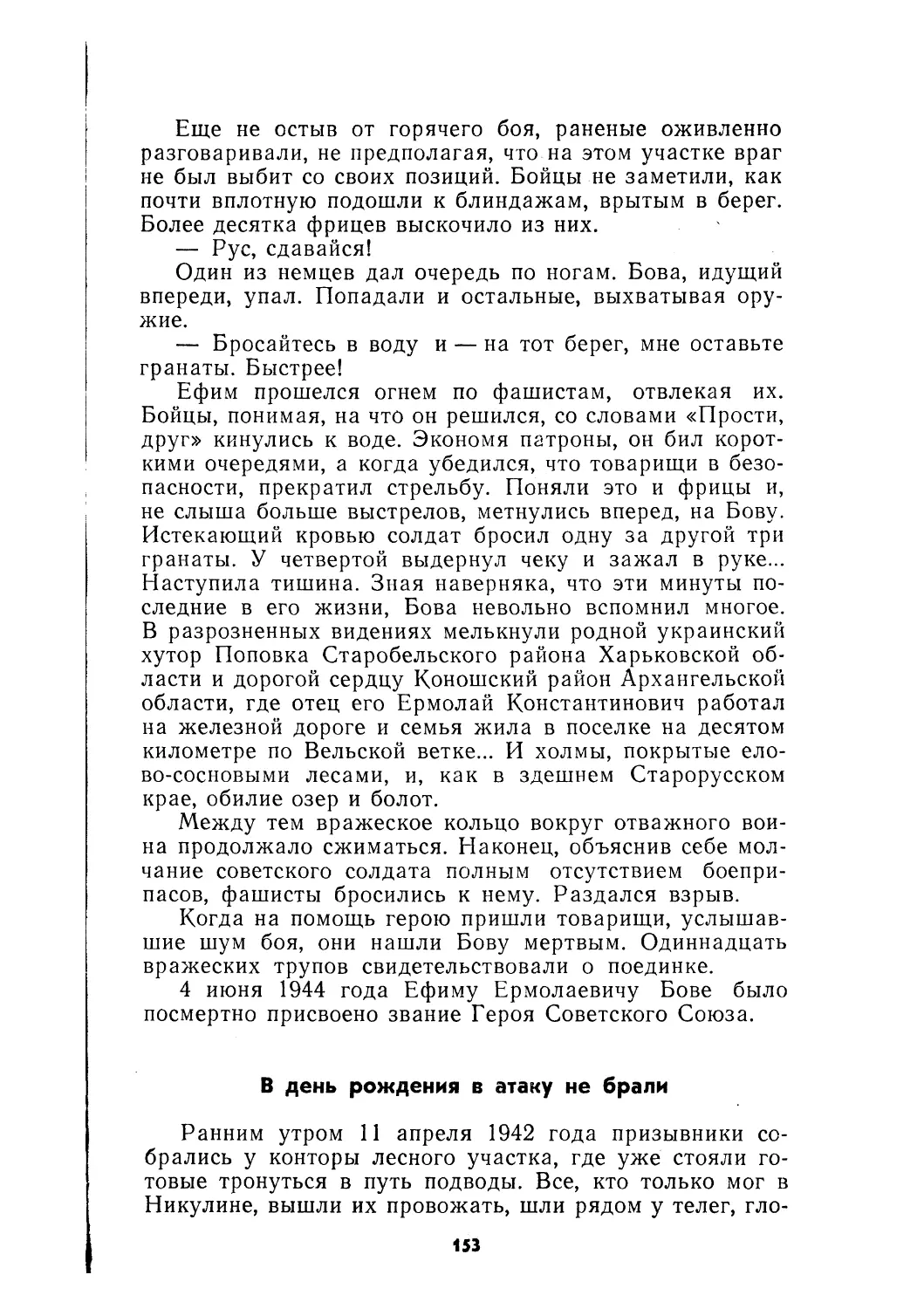

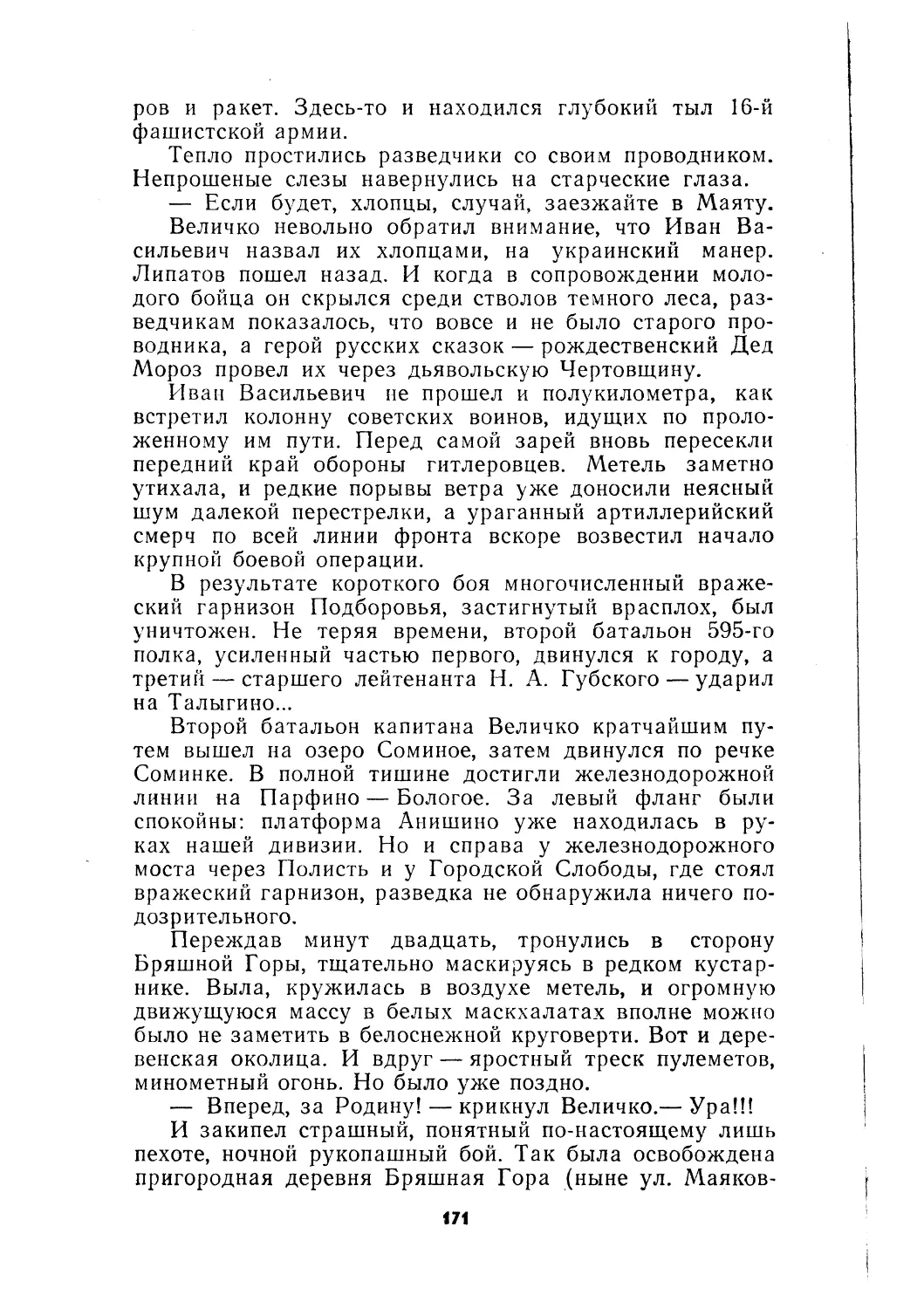

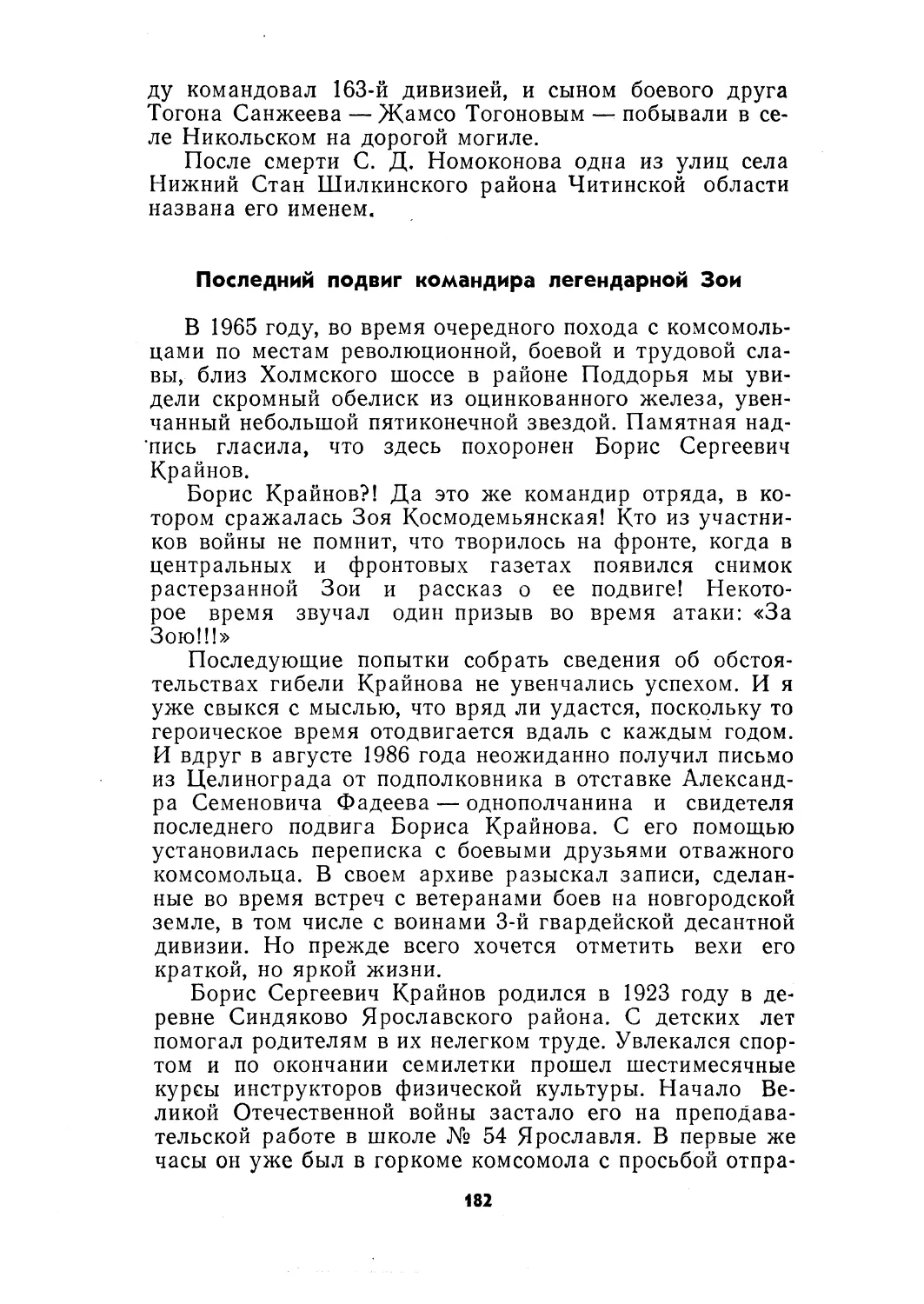

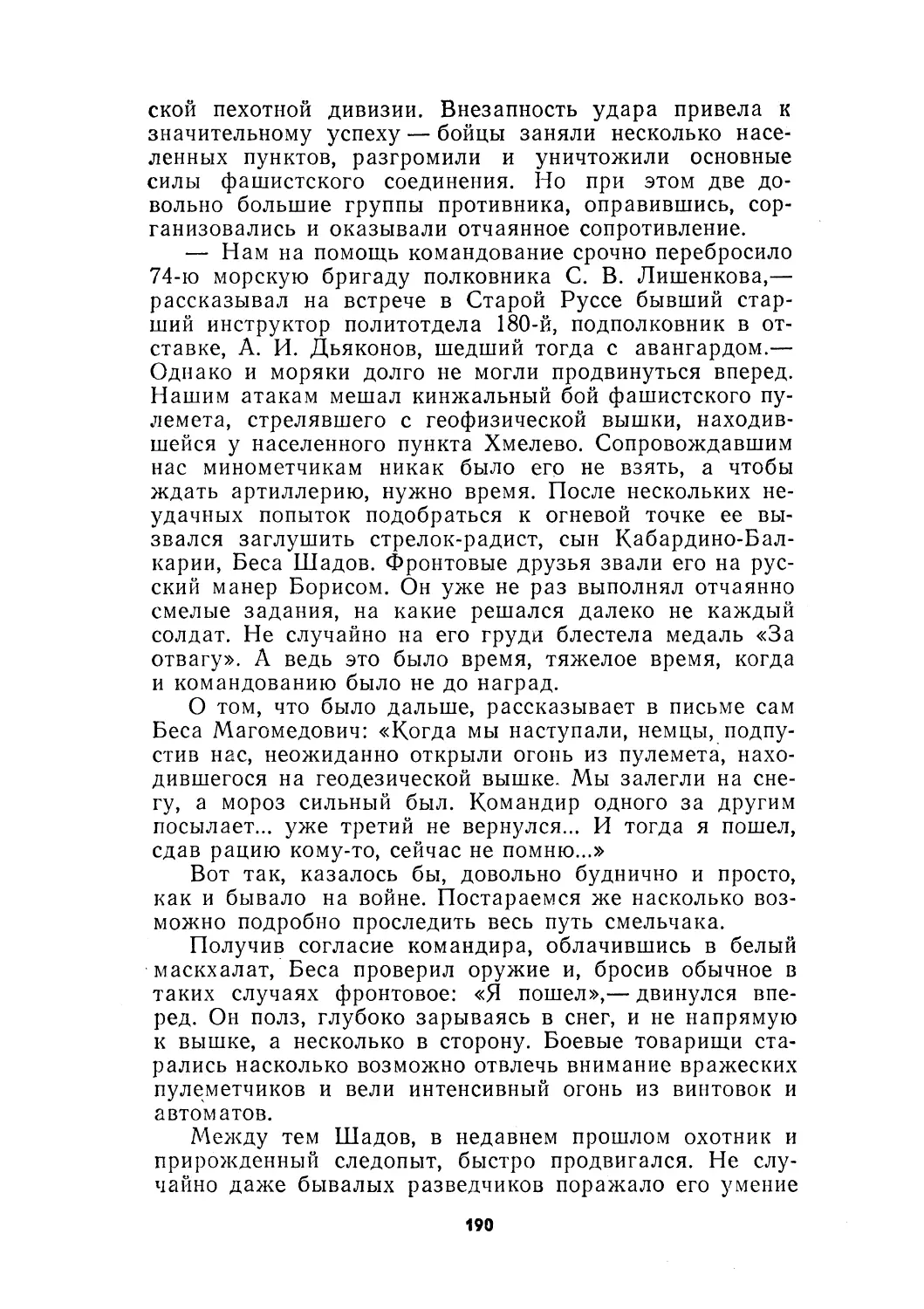

Т. Тохтаров,

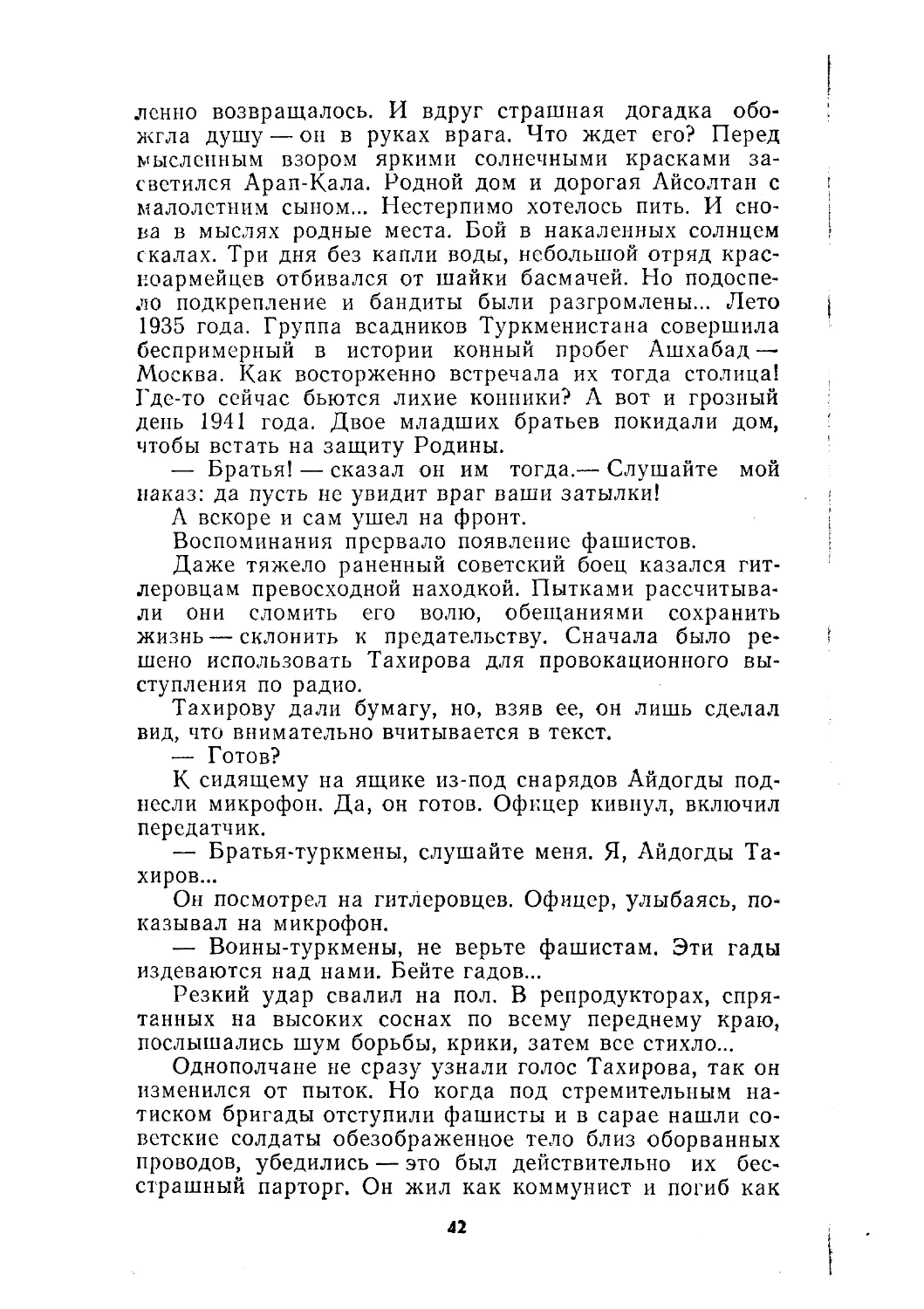

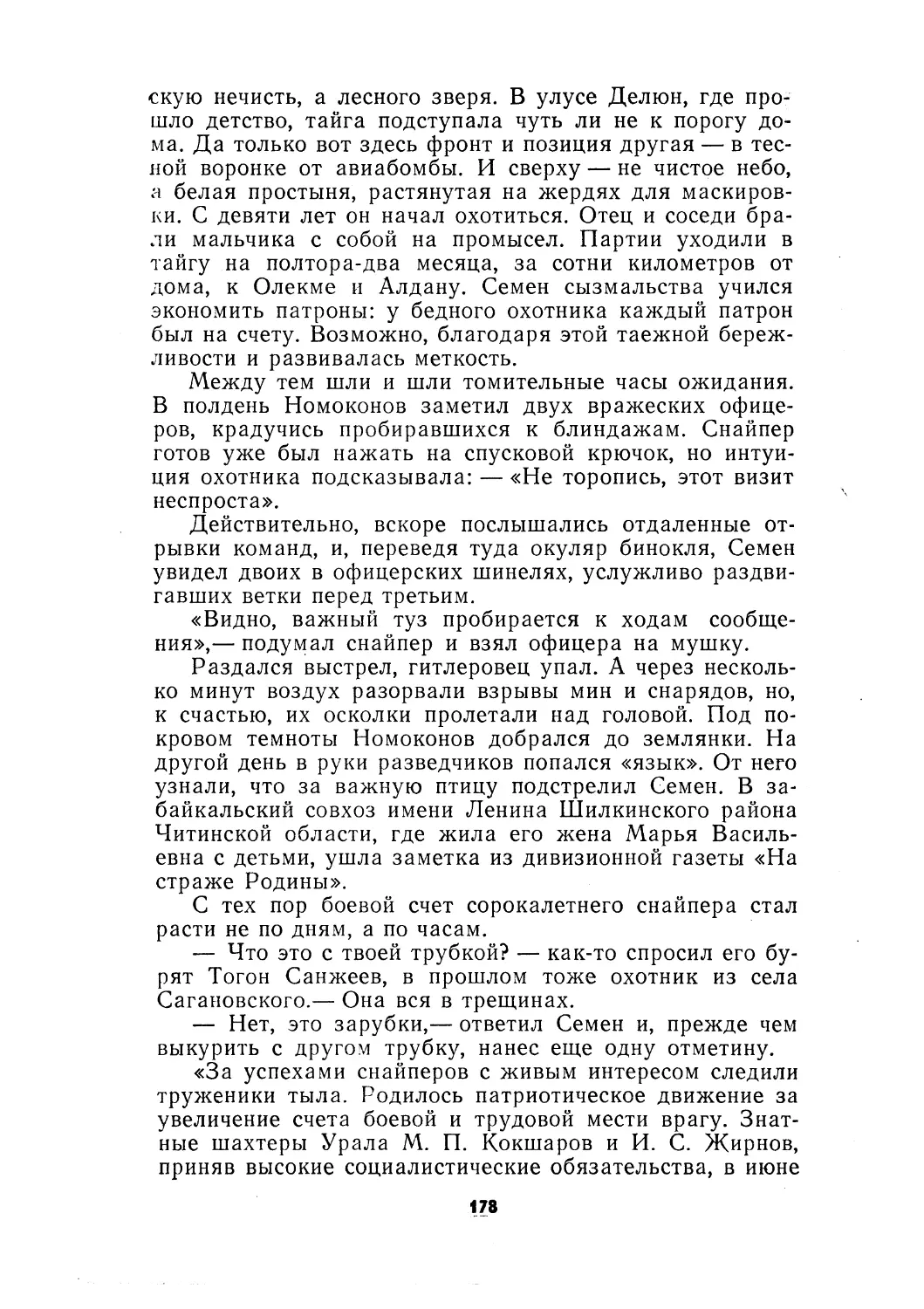

Герой Советского Союза,

рядовой 1075-го полка

8-й гвардейской стрелковой

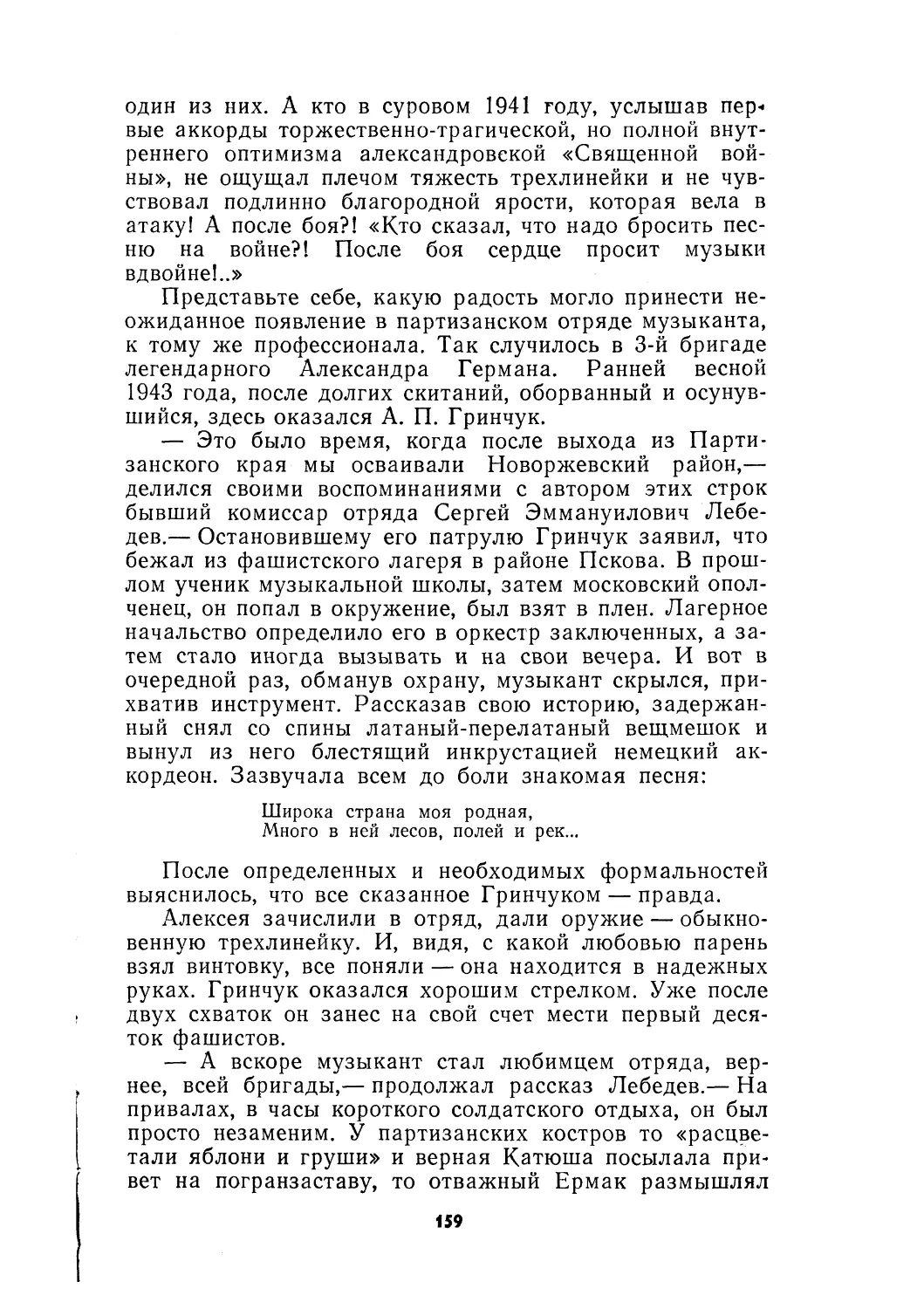

дивизии.

раля он вскочил в один из

домов и уничтожил пять ок-

купантов. Утром следующе-

го дня стало известно, что

предстоит серьезный ночной

бой. Гвардейцы тщательно

к нему готовились, чистили

оружие. Писали письма род-

ным и близким, просто от-

дыхали, сберегая силы. Ту-

леген попросил у старшины

роты лист хорошей бумаги

и, примостившись у окна,

вывел как мог аккуратнее

давно вынашиваемый в голове заголовок: «В партийную

организацию 1075-го гвардейского стрелкового полка...

от гвардии рядового Тохтарова Тулегена... Заявле-

ние...»

Он остановился. Казалось бы, и нетрудное дело напи-

сать, но как выразить то, что сейчас чувствовал?

«Прошу принять меня кандидатом в члены родной

партии большевиков. С Уставом знаком... обязуюсь вы-

полнять...» Зная, что предстоит жестокий бой за дерев-

ню Бородино, которая уже несколько раз переходила из

рук в руки, отважный гвардеец в заключение приписал:

«Если при несчастье погибну, то считайте меня честным

большевиком, я сын крестьянина и сам честный совет-

ский рабочий». Заявление передал политруку роты Ма-

лику Габдуллину.

Темной ночью рота автоматчиков старшего лейтенан-

та Соловьева, зайдя немцам в тыл, внезапно обруши-

лась на вражеский гарнизон в Бородине. С фронта ата-

ковал один из батальонов 1075-го полка. Гитлеровцы

выскакивали из домов в одном белье, беспорядочно па-

ля из автоматов и лихорадочно пуская ракеты. Но, вы-

зывая подкрепление, они невольно помогали атакующим,

освещая поле схватки. Бой был скоротечным и успешно

завершился.

Оставив в занятой деревне небольшую группу авто-

матчиков, батальон двинулся к шоссе Старая Русса —

27

Виджа, чтобы преградить путь подкреплению, идущему

на помощь фашистскому гарнизону.

Ранним утром 10 февраля противник обрушился на

защитников Бородина. Гвардейцы стояли насмерть, но

силы были далеко не равные и пришлось отступить на

окраину. Отсюда, с пригорка, панфиловцы продолжали

сдерживать гитлеровцев. Но те, уверенные в своем успе-

хе, наседали с трех сторон. У наших воинов были на

исходе боеприпасы, на исходе силы. Прикрывать отхо-

дивших товарищей добровольно вызвался Тохтаров.

Перебегая по траншее с места на место, чтобы соз-

дать впечатление у врага, что он не один, Тулеген стре-

лял из автомата, бросал гранаты. Уже десятка два вра-

гов лежали перед его последним рубежом, не меньше

уползли назад. Можно бы солдату и оставить позиции,

но нет уже сил. Тяжело раненный боец не мог перевя-

зать себя, ибо фашисты двинулись со всех сторон, едва

лишь он прекратил стрельбу. Израсходован последний

диск, нет и гранат. Но был приклад автомата, была не-

нависть к жестокому врагу. Собрав остатки сил, ком-

сомолец выбрался наверх. Гитлеровцы прекратили

стрельбу.

— Рус, сдавайс! — кричал офицер, приближаясь к

нему с целой оравой солдат.

Опершись на автомат, Тулеген поднялся, хотел от-

ветить ухмыляющемуся врагу, но не смог, захрипел, из

горла хлынула кровь. Держа в правой руке автомат с

пустым диском, а левой прикрывая рану в животе, он

двинулся навстречу осмелевшему офицеру. Когда гитле-

ровец приблизился и протянул руку, чтобы взять у него

оружие, Тулеген неожиданно схватил автомат обеими

руками и опустил его на голову врага. Последнего...

48-го на его боевом счету. Выстрелов озверевших фаши-

стов Тохтаров уже не слышал.

13 февраля схватка за Бородино вспыхнула вновь.

На четвертый день при поддержке танков гвардейцы

овладели деревней — важным опорным пунктом врага,

расположенным в двадцати километрах южнее Старой

Руссы. Отважного воина похоронили на братском клад-

бище близ деревни Бракловицы. В далекий Казахстан

ушла похоронка.

На партийном собрании батальонный комиссар Хох-

лов зачитал заявление Тулегена. Его обращение поддер-

жал командир роты старший лейтенант Соловьев, под-

держали боевые друзья — члены партии. Проголосовали

единогласно: считать коммунистом.

28

Немало страниц посвятил герою бывший политрук

Малик Габдуллин в книге «Мои фронтовые друзья», ко-

торая вышла в Алма-Ате в 1949 году.

Родина высоко оценила бессмертный подвиг бойца,

присвоив 30 января 1943 года Тулегену Тохтарову зва-

ние Героя Советского Союза. Его имя носит совхоз в

Казахстане, улица в Старой Руссе. В его родном городе

Лениногорске Восточно-Казахстанской области установ-

лен памятник.

«Жизнь моя продолжается»

«С именем Ленина на устах за три дня до наступле-

ния пошел на выполнение задания — подорвать склад

боеприпасов — коммунист, офицер 23-й гвардейской

стрелковой дивизии Г. П. Масловский» *.

Кто же этот офицер и где совершил подвиг, занесен-

ный в летопись истории партии, чьим именем назван на-

селенный пункт в Поддорском районе?

Отец Гавриила Павловича Масловского, крестьянин-

бедняк, умер в 1924 году, когда мальчику было шесть

лет. Всего у матери Пелагеи Федоровны на руках оста-

лось пятеро, старшему из них — четырнадцать. Дети бат-

рачили на кулаков, испытали и холод, и голод. Ветхая

избушка Масловских в деревне Большая Шелковка на

Алтае была с земляным глинобитным полом и дырявой

крышей. Но скоро жизнь пошла по-новому. И Пелагея

Федоровна сердцем почувствовала, где искать счастье.

Одной из первых вступила в коммуну, затем в колхоз

«Путь революции».

Старшая сестра Гавриила Полина Павловна расска-

зывала:

«После начальной Ганя учился в школе крестьянской

молодежи. Одновременно работал в колхозе рядовым, а

после курсов — бригадиром овцеводческой фермы. Тру-

дился до призыва в Красную Армию. Службу проходил

в пограничных войсках на Амуре. Мать часто получала

от командиров благодарственные письма за хорошее вос-

питание сына»1 2.

В 1939 году Гавриил окончил полковую школу, потом

курсы при Новосибирском пехотном училище. Маслов-

скому присвоили звание младшего лейтенанта и назна-

1 История КПСС, т. 5, кн. 1. М.: Политиздат, 1970, с. 512,

2 Советский воин, 1961, № 1.

29

чили взводным. Со свойственной ему энергией и целеуст-

ремленностью молодой офицер готовил себя и подчинен-

ных к возможным схваткам с врагом. Время было на-

пряженное. Гитлеровские полчища порабощали одну

страну за другой, подбирались к границам Советского

Союза. А на Дальнем Востоке японские милитаристы

устраивали провокации то в районе озера Хасан, то на

Халхин-Голе.

С началом Великой Отечественной войны часть Даль-

невосточной армии перебросили на запад.

Прибыв на фронт, Гавриил Павлович подал заявле-

ние в партию: «Прошу принять меня кандидатом в чле-

ны ВКП(б). В рядах ВЛКСМ с 1938 года. За это время

подготовил себя для вступления кандидатом в члены

ВКП(б). В предстоящих решительных схватках с фа-

шистским зверьем хочу драться в общем строю с комму-

нистами». Масловский с честью оправдал доверие своих

товарищей — коммунистов.

В бою под станцией Мга рота надежно удерживала

занятые позиции, не дала противнику продвинуться ни

на метр. Но командир был тяжело ранен. Потом были

госпиталь, длительное лечение. И снова он в строю.

«26 июля 1943 года гвардии старшему лейтенанту

Масловскому, в то время старшему адъютанту второго

батальона 63-го гвардейского стрелкового полка, было

приказано руководить операцией по уничтожению гарни-

зона противника в деревне Фатькино, что имело важное

значение для советских подразделений, действовавших

на этом участке фронта» *.

Гарнизон гитлеровцев, насчитывавший около семиде-

сяти человек, был полностью уничтожен. Наши воины

подорвали два дзота и пять блиндажей, захватили тро-

феи. В донесении, подписанном командиром полка гвар-

дии майором В. Небратовым, отмечалось умелое руко-

водство офицера Масловского и подчеркивалось, что он

достоин награждения орденом Красной Звезды.

21 августа Масловский подал заявление парторгу:

«Прошу принять меня в члены партии, так как канди-

датский стаж у меня истек, и я желаю и готов вступить

в члены большевистской партии. В решающих боях с

фашистскими захватчиками высокое звание оправдаю

с честью». На партсобрании о приеме голосовали едино-

гласно.

От боя к бою рос офицер, закалялась его воля, со-

1 Комсомольская правда, 1956, 5 ноября.

30

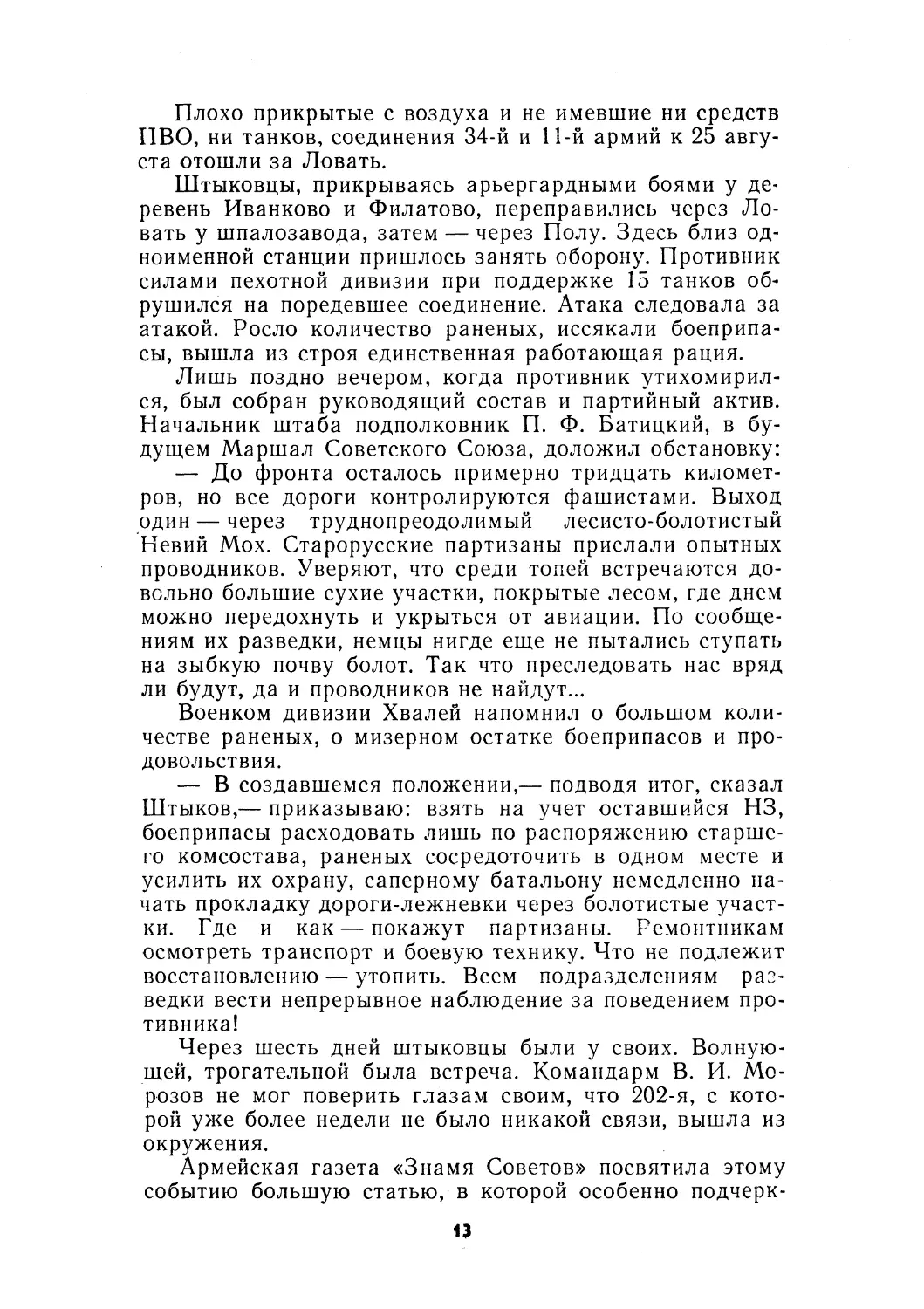

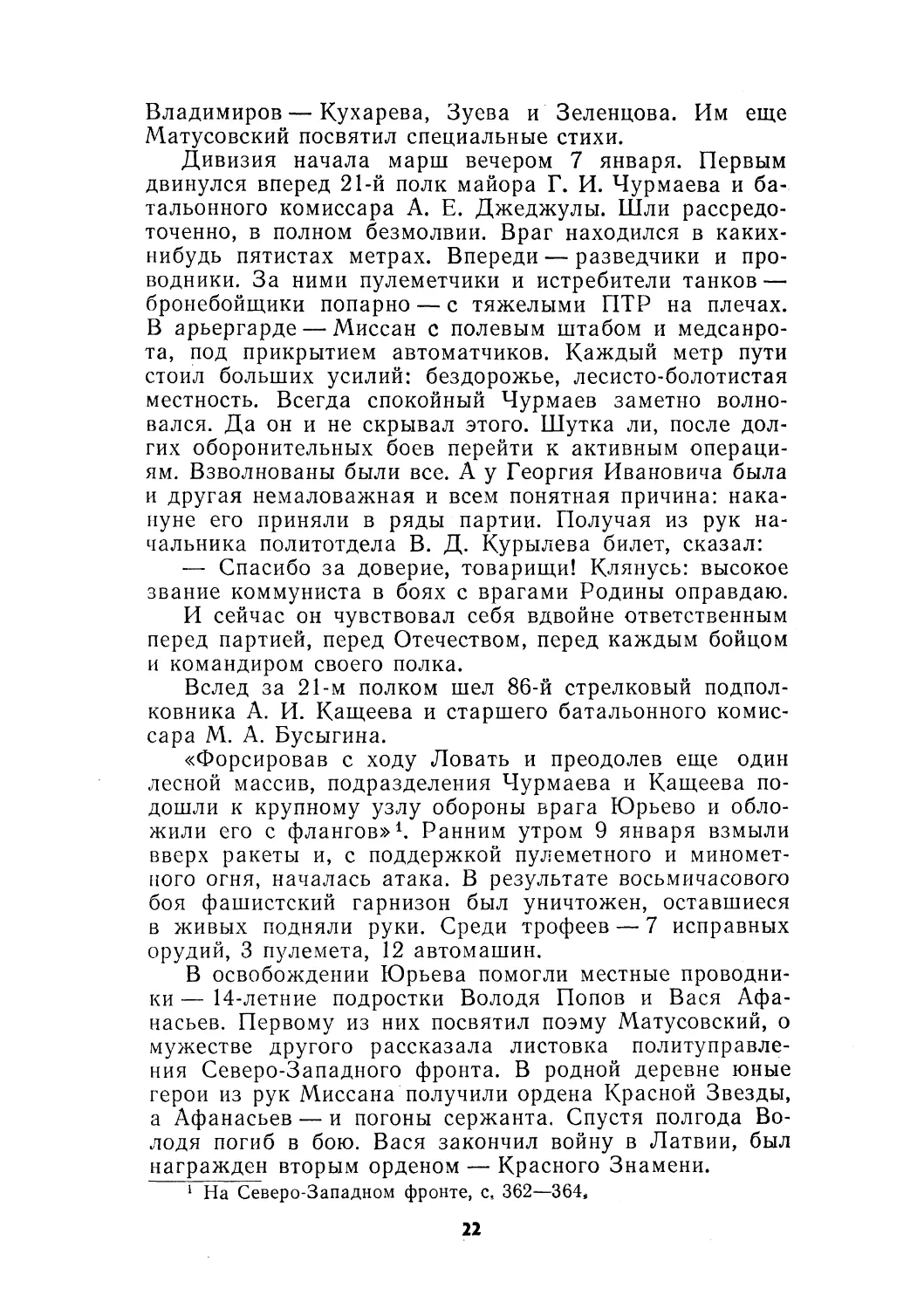

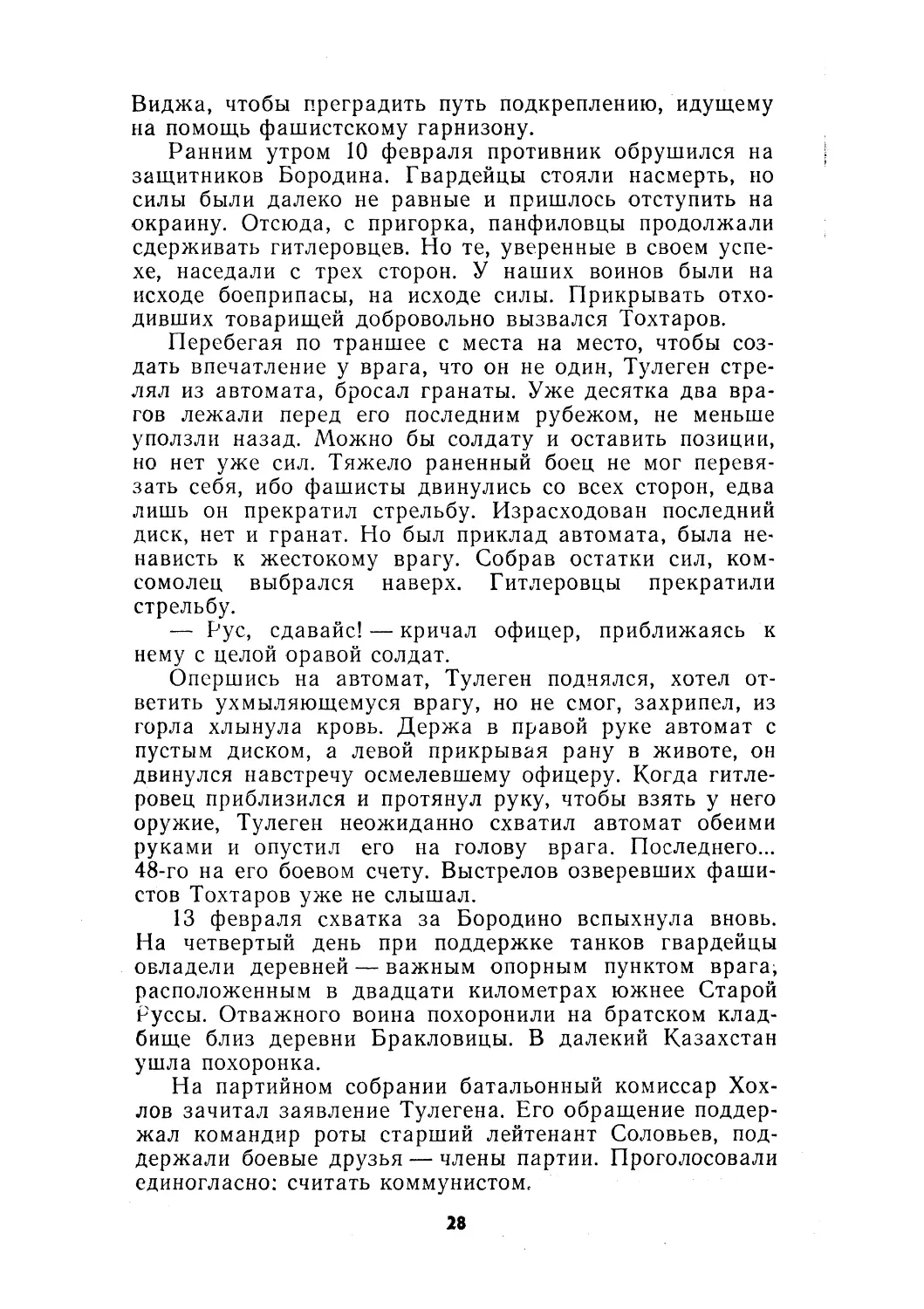

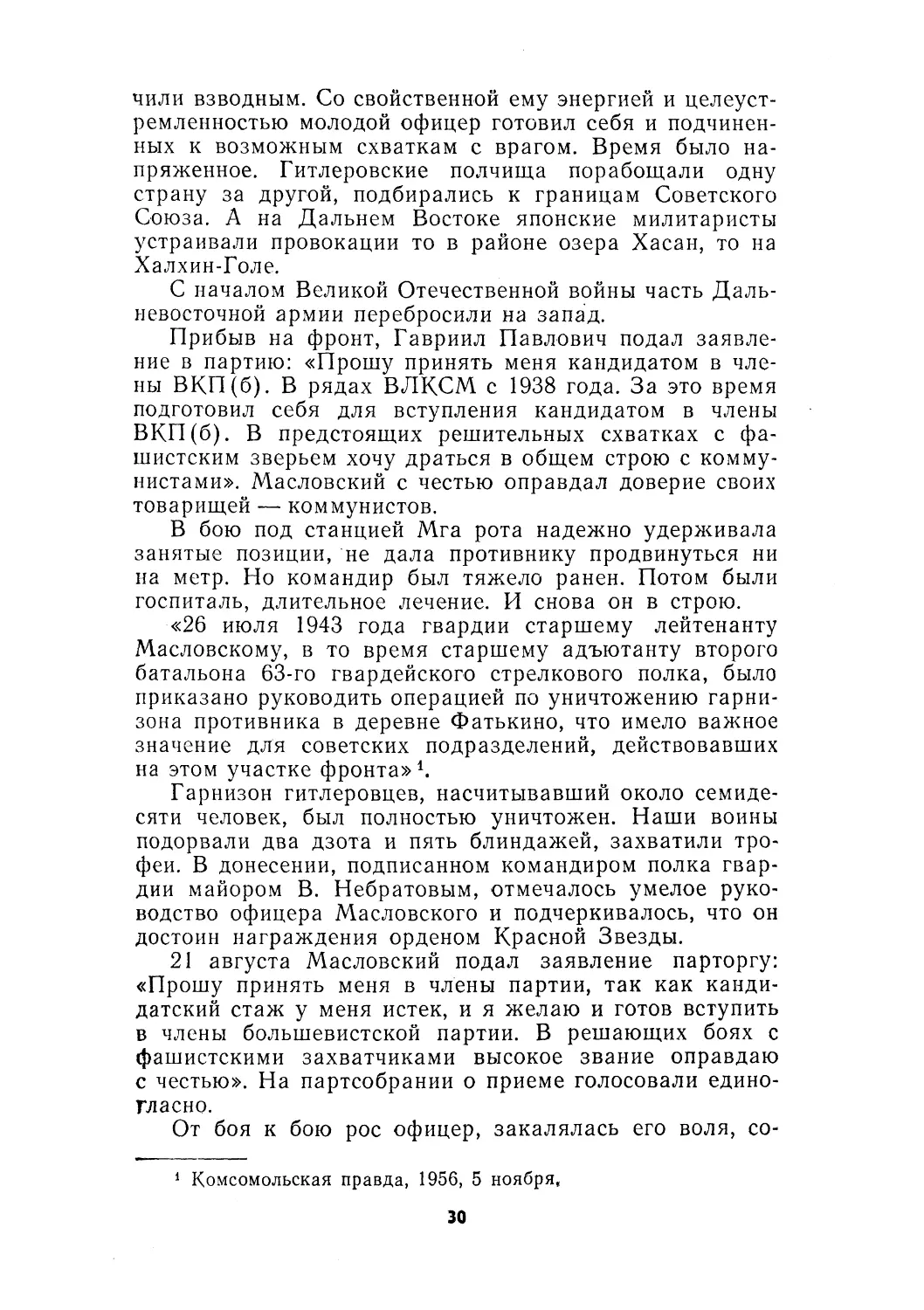

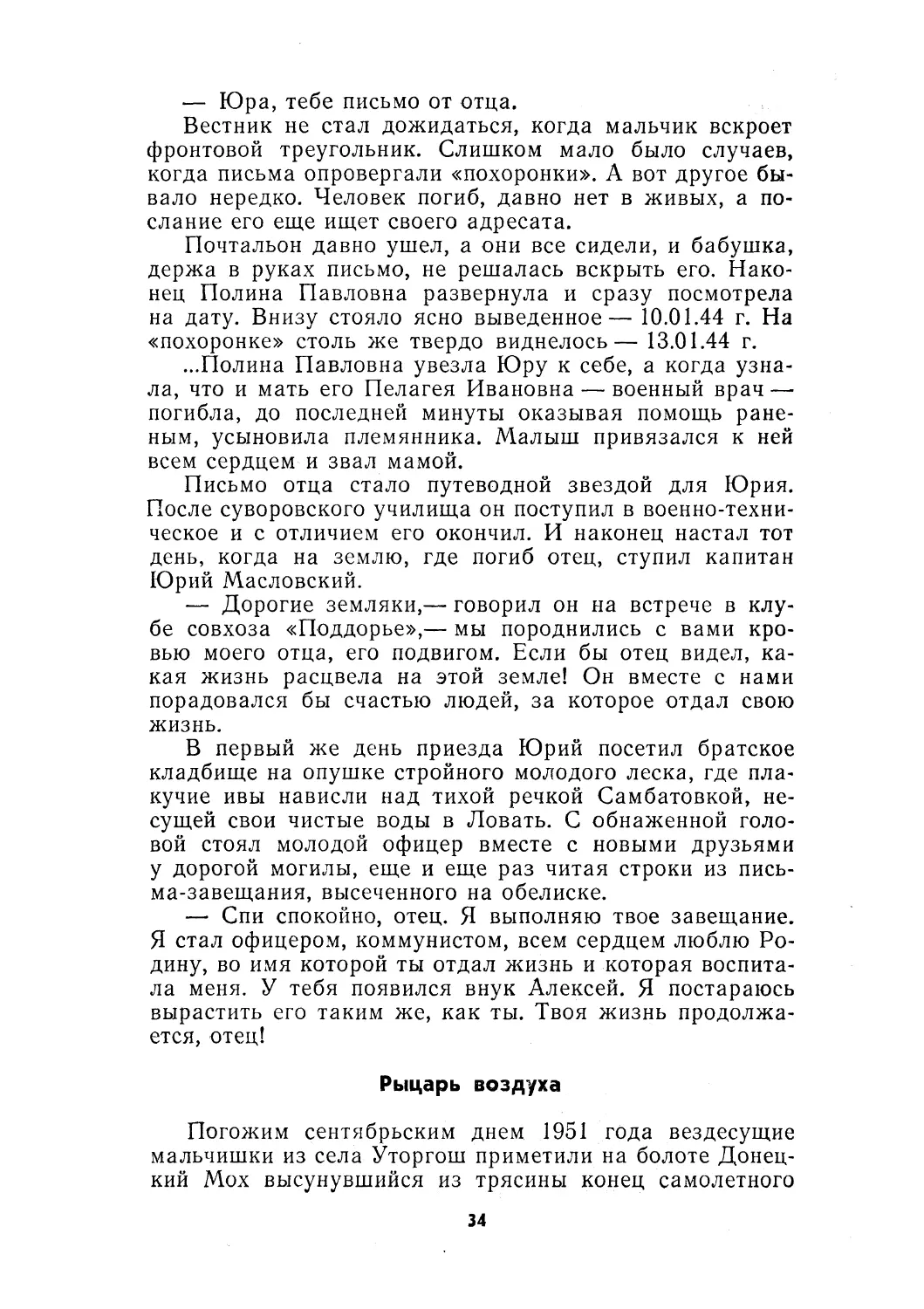

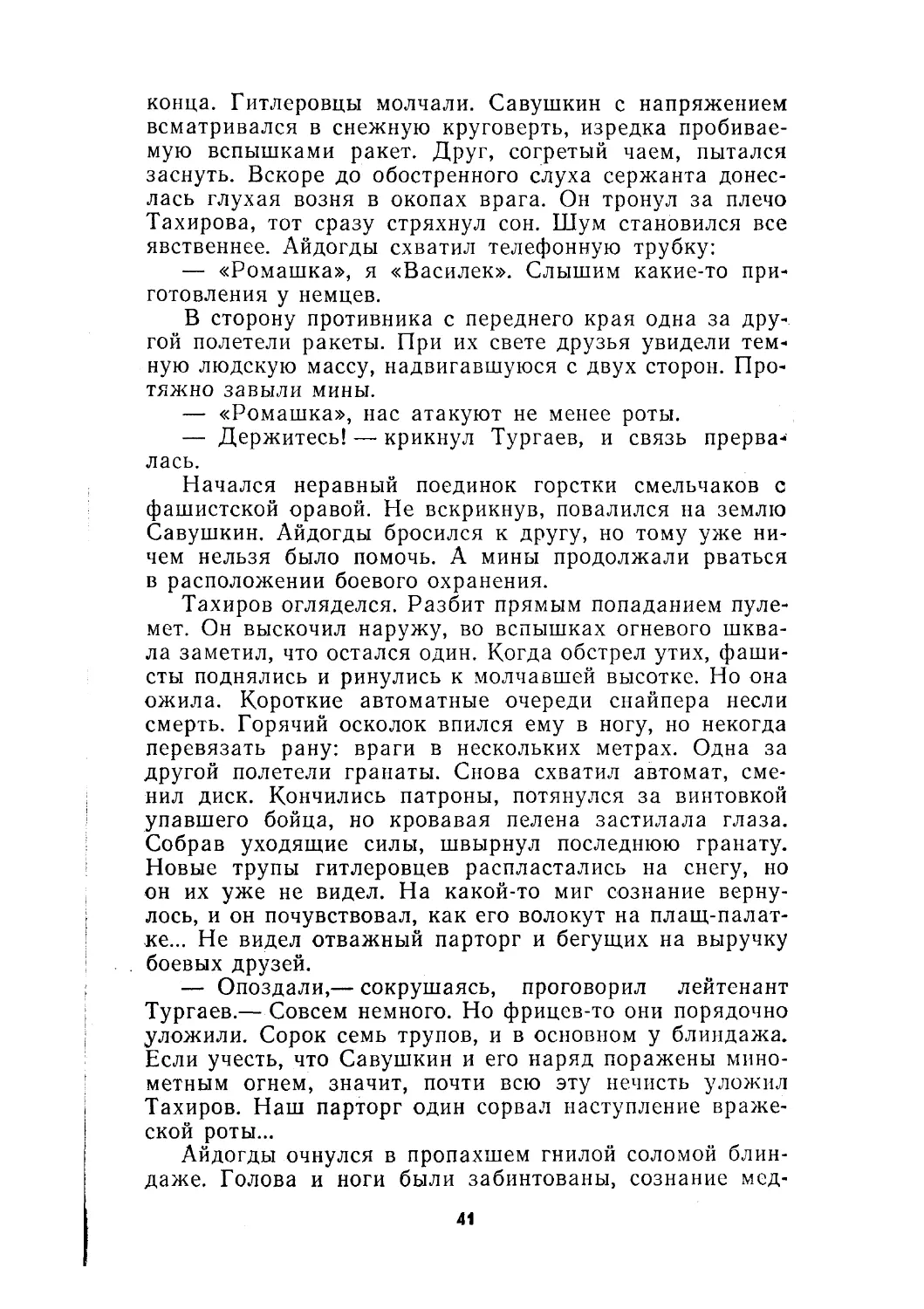

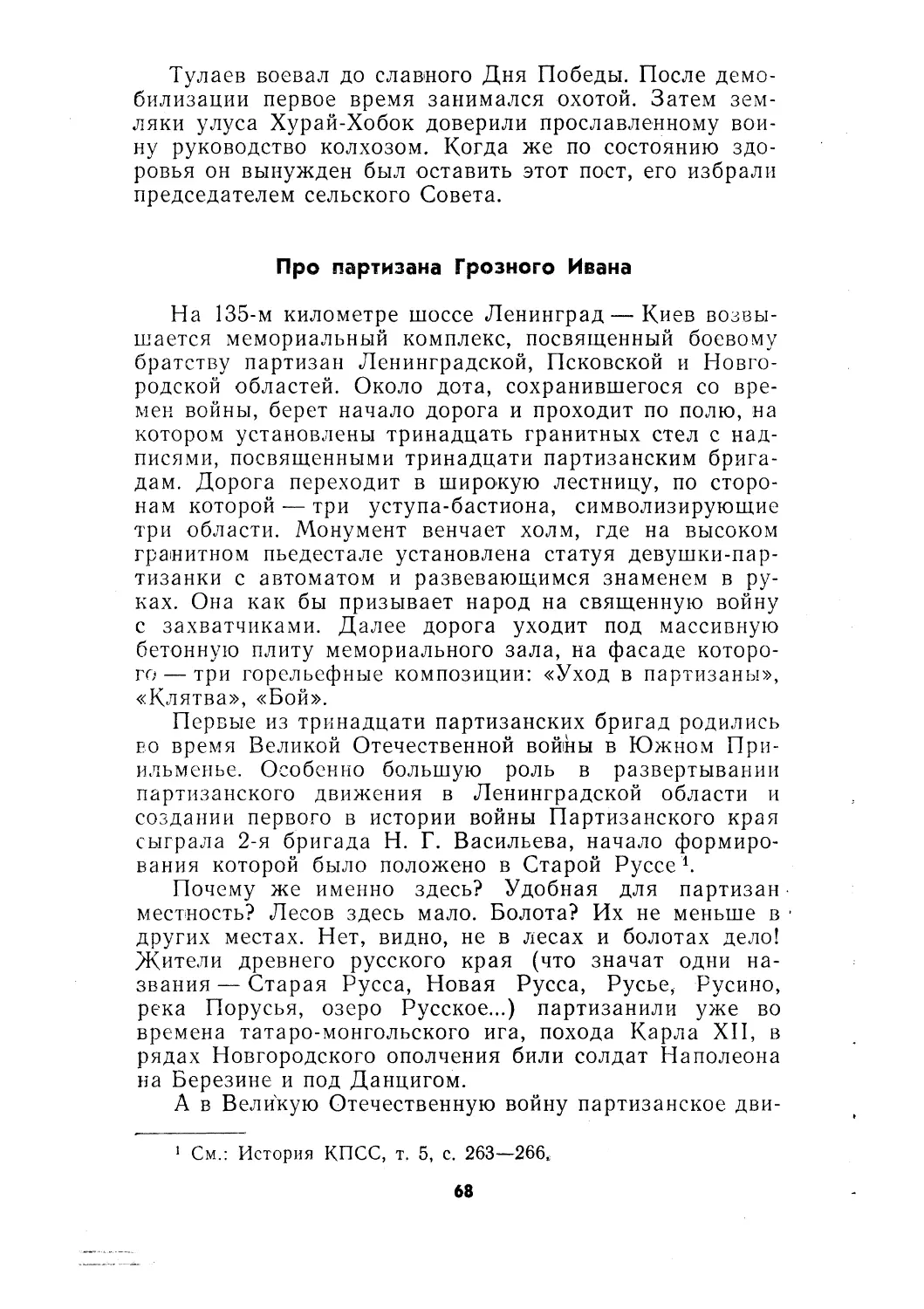

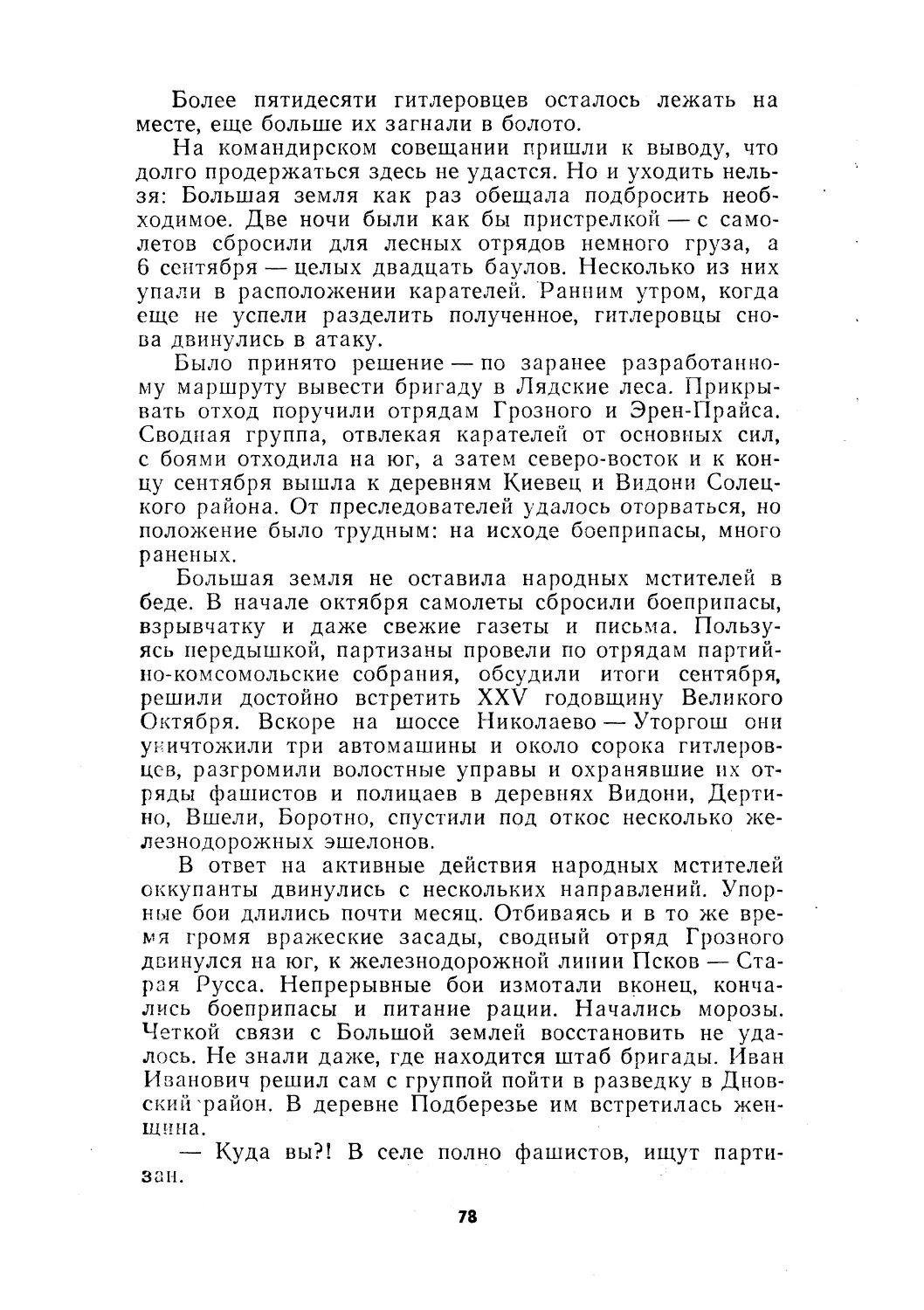

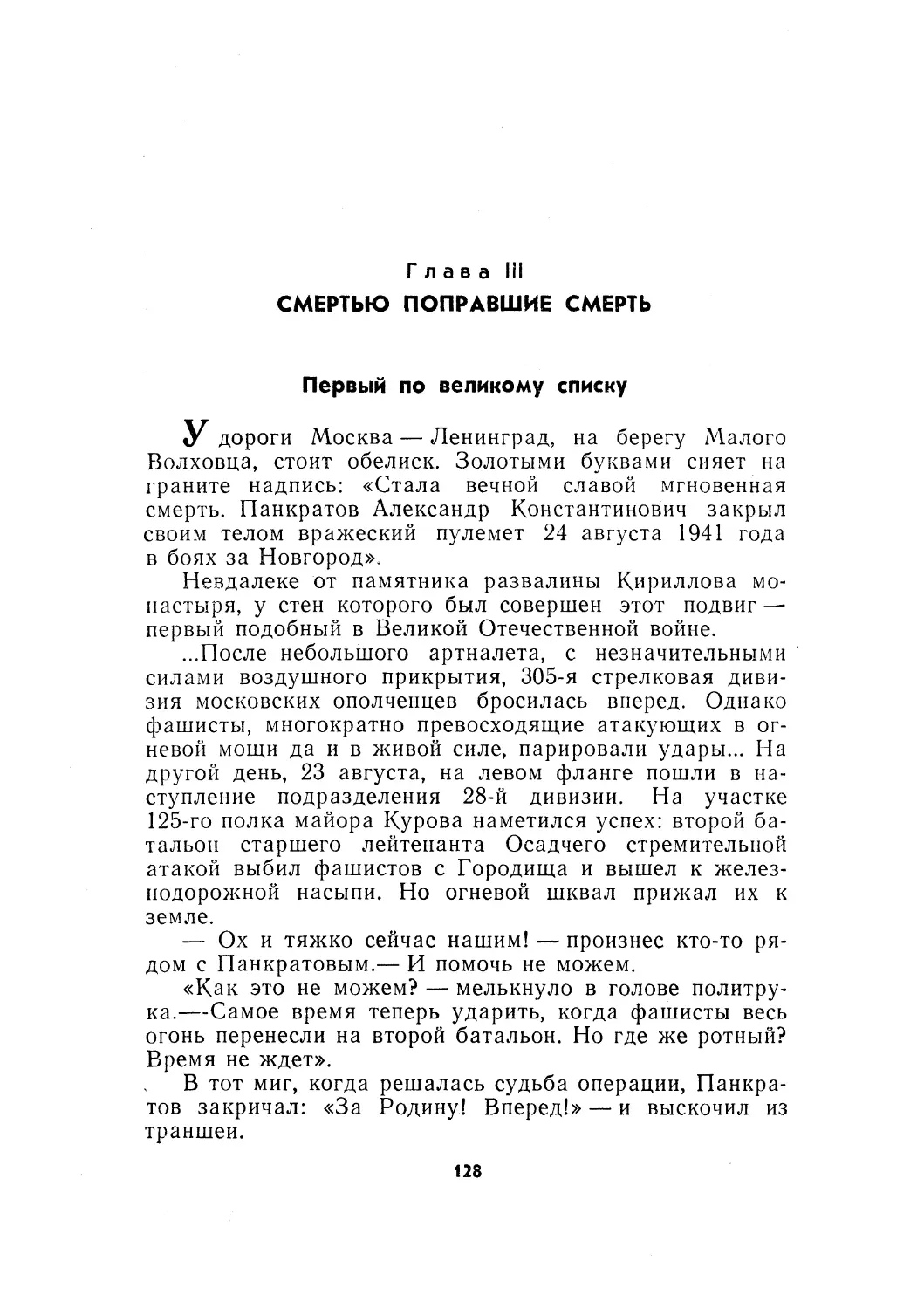

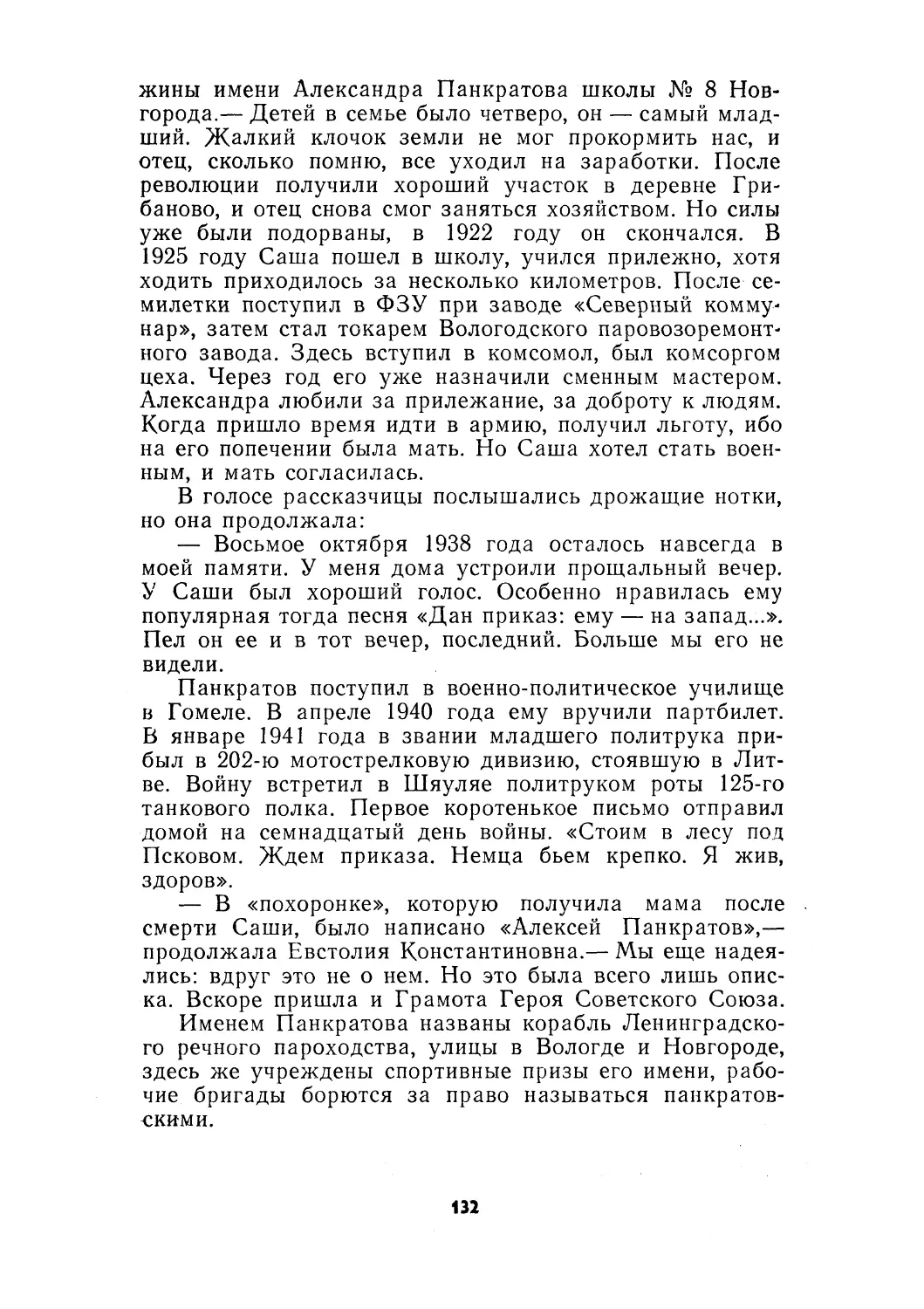

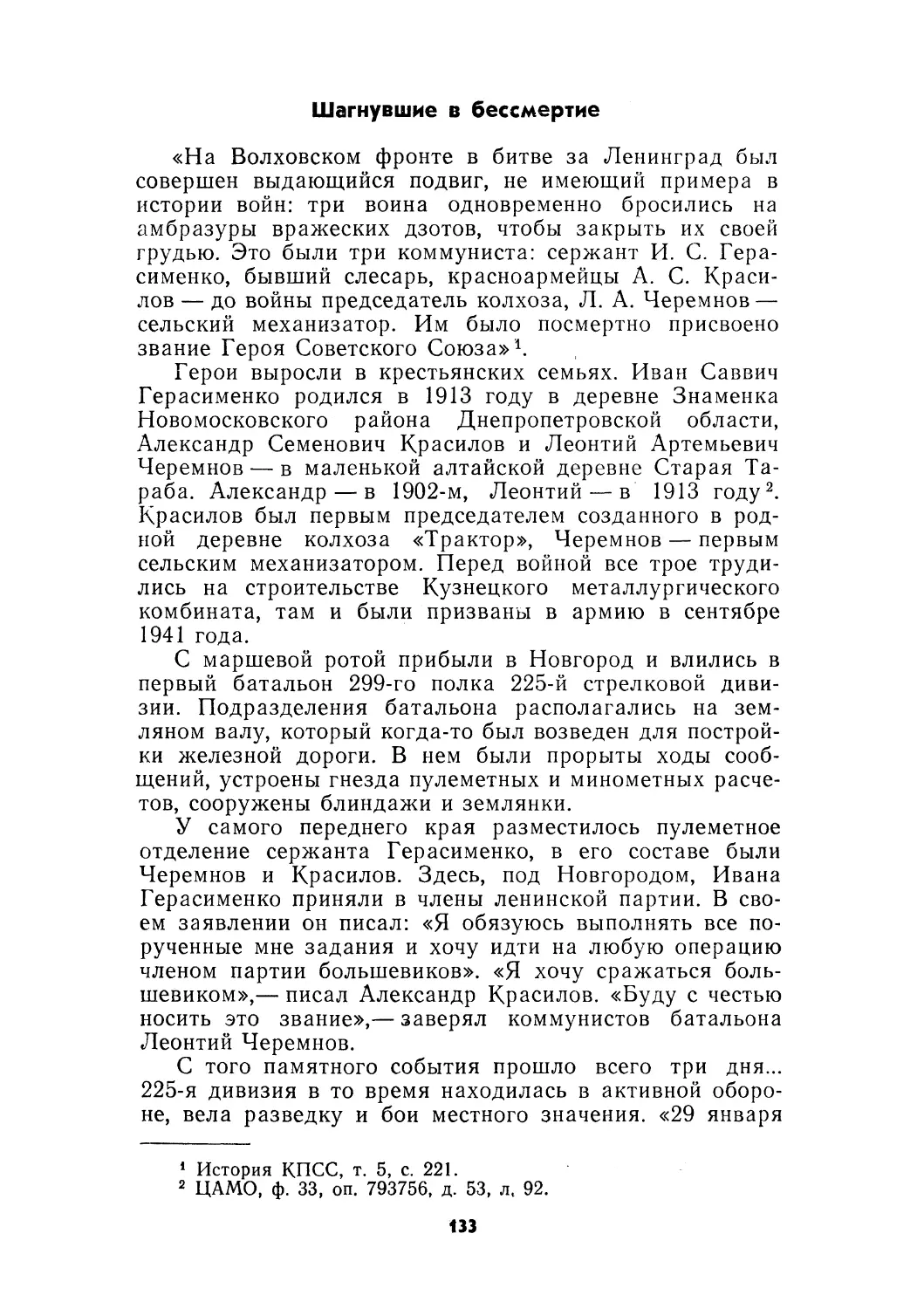

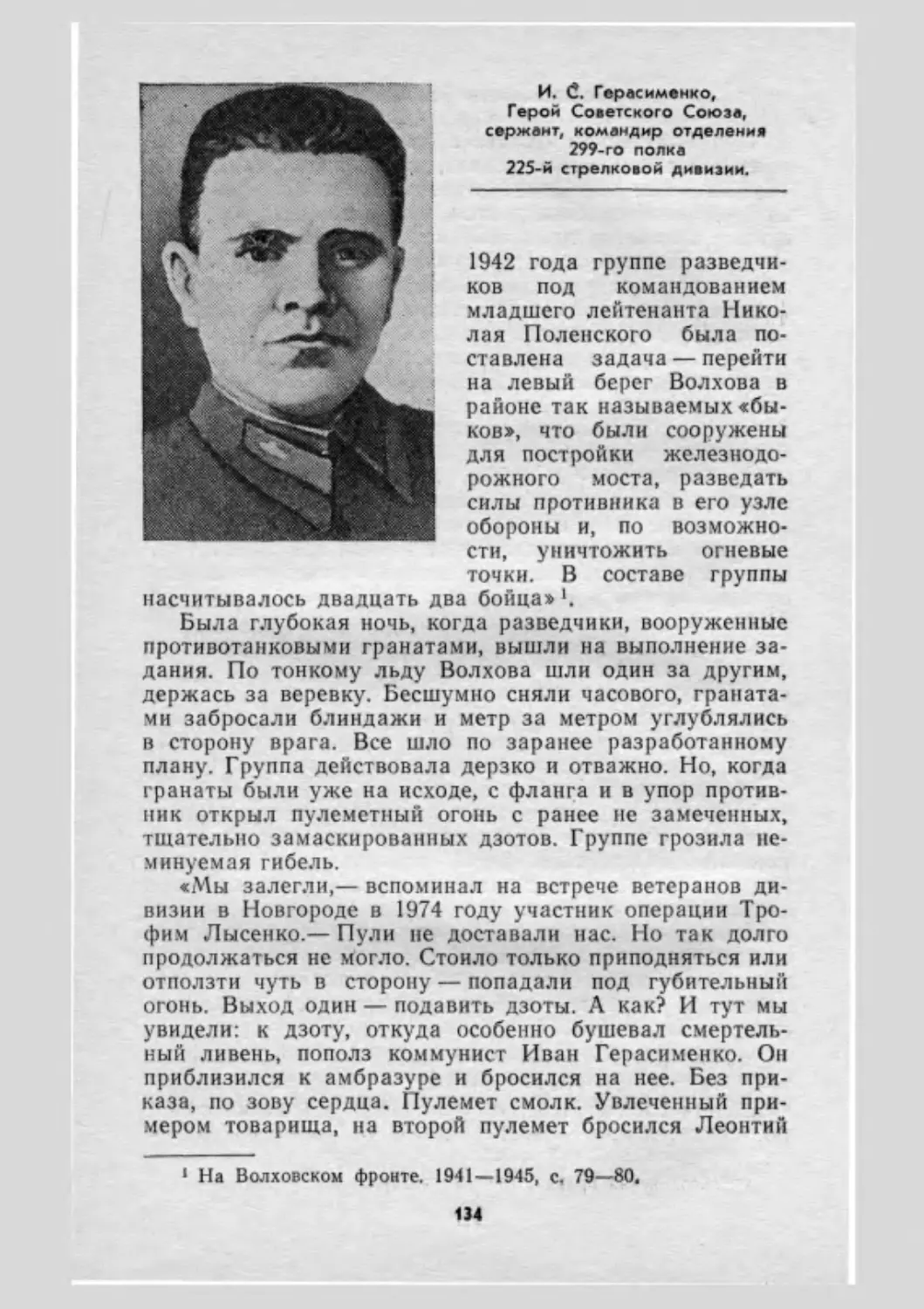

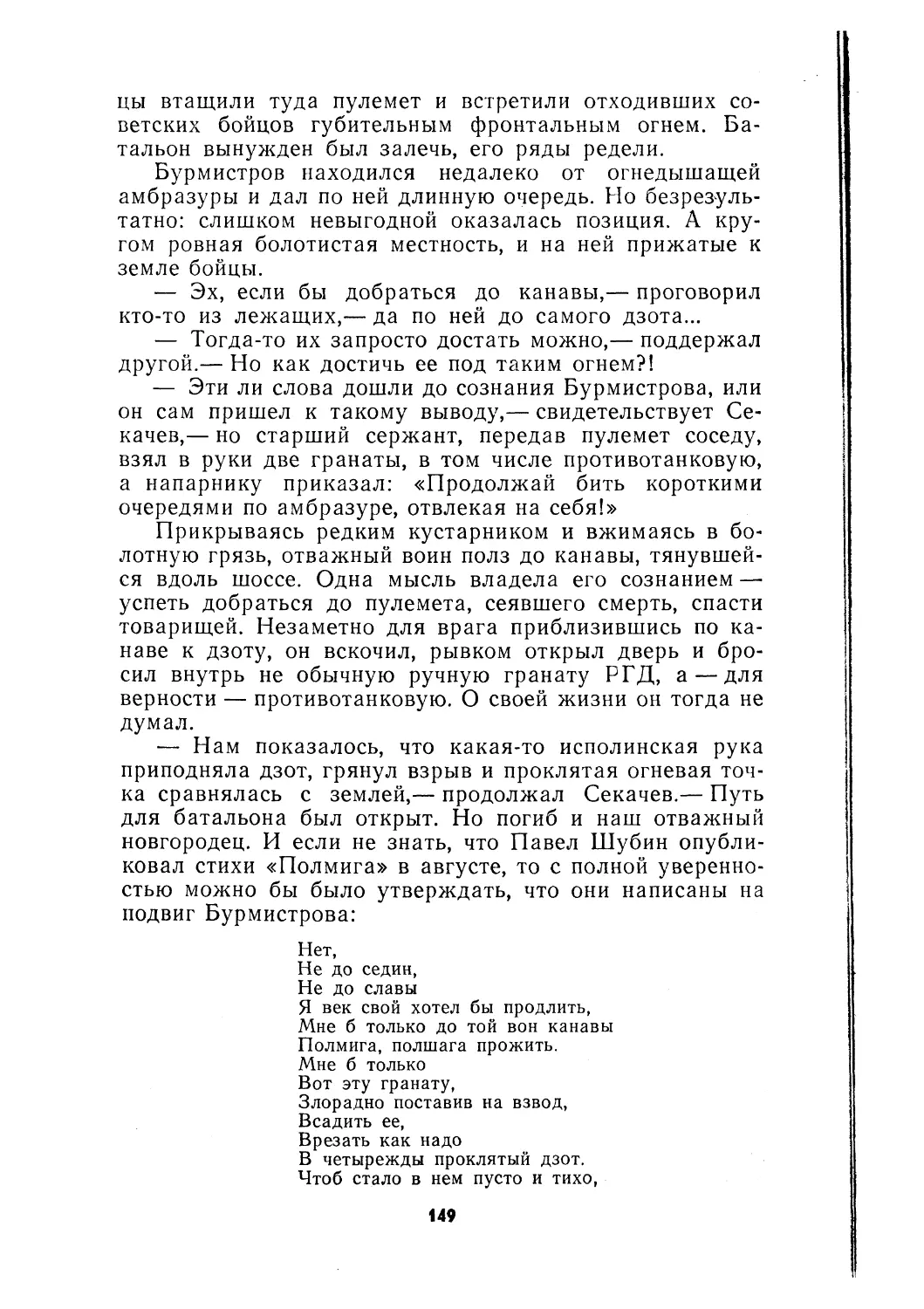

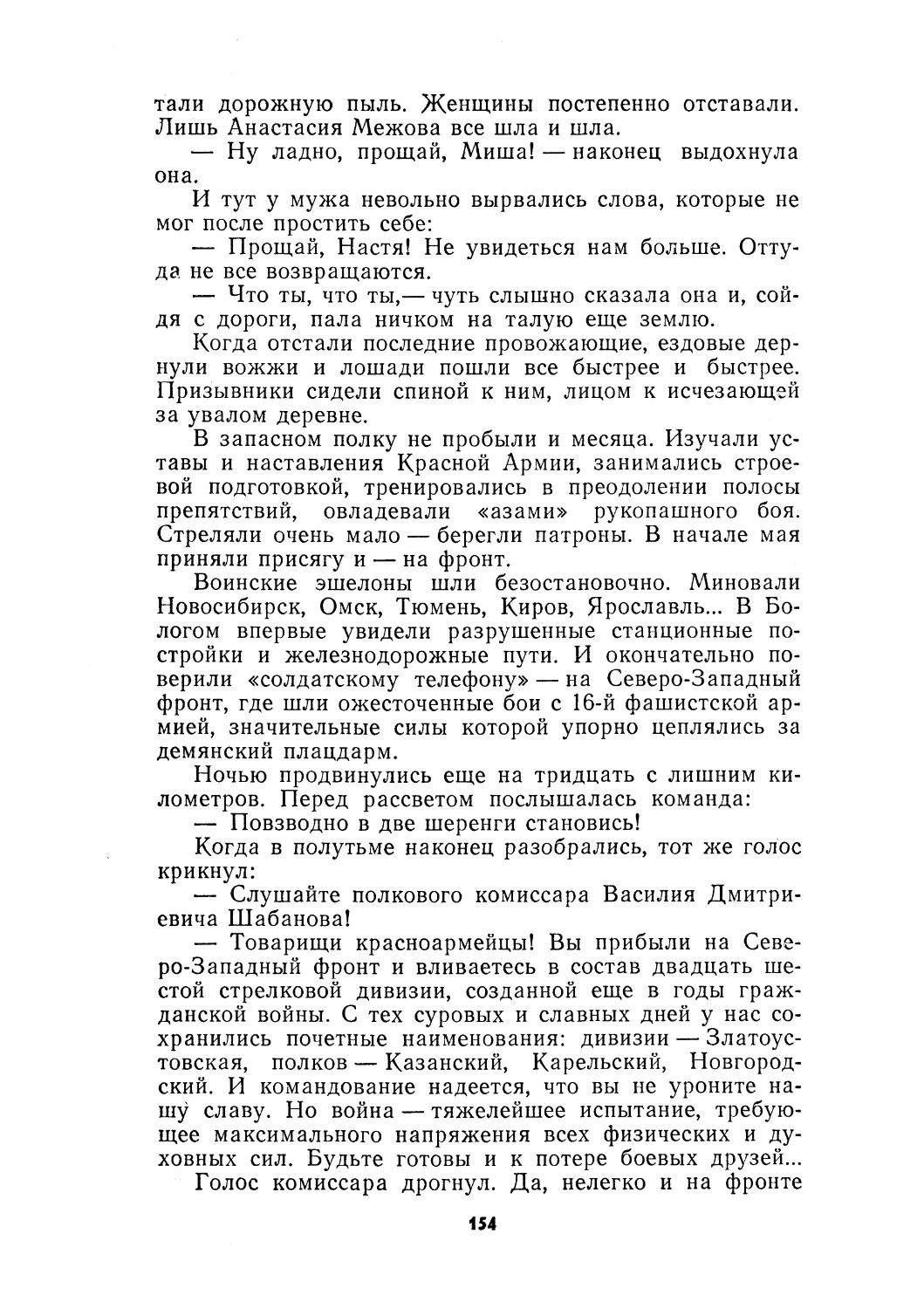

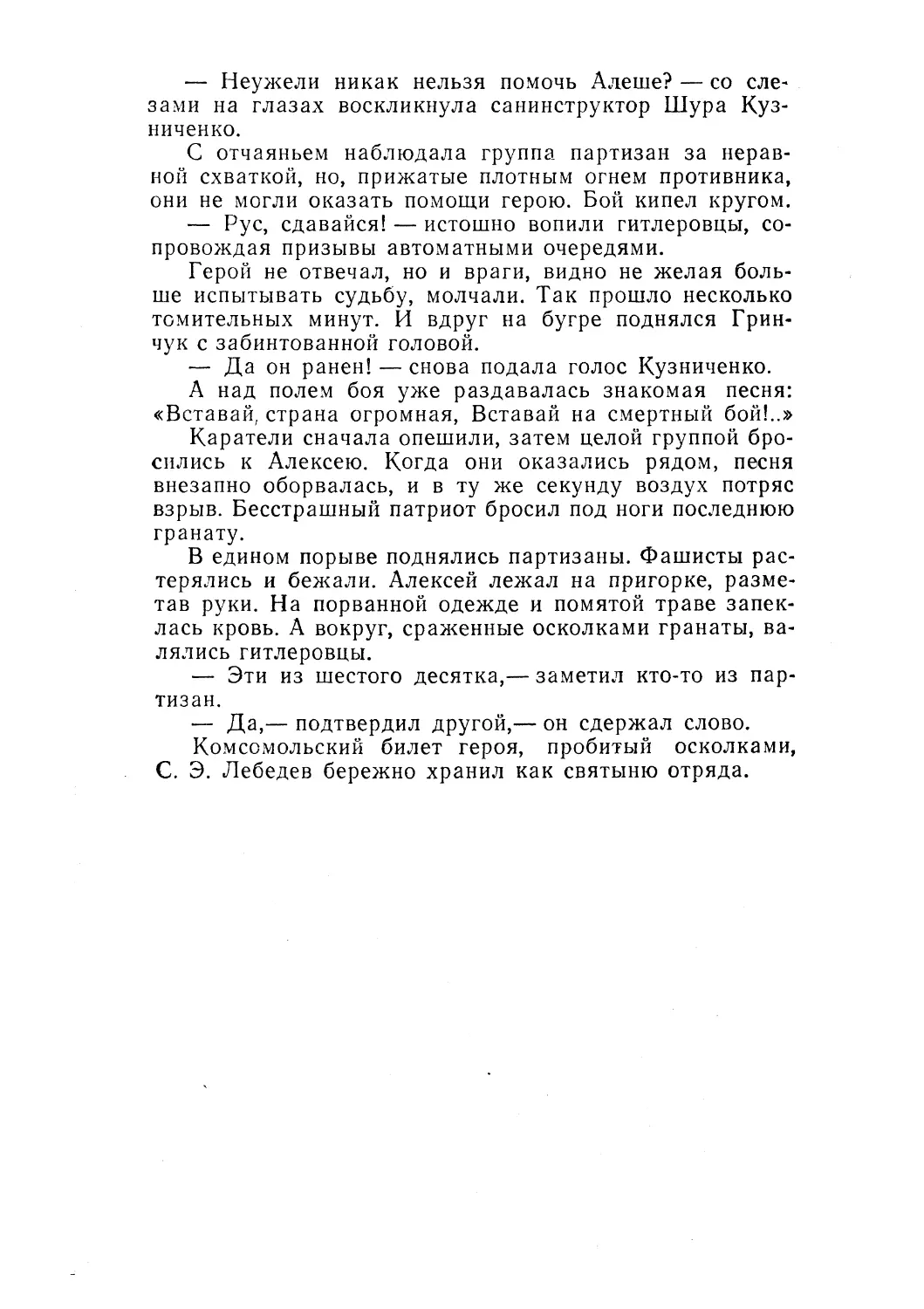

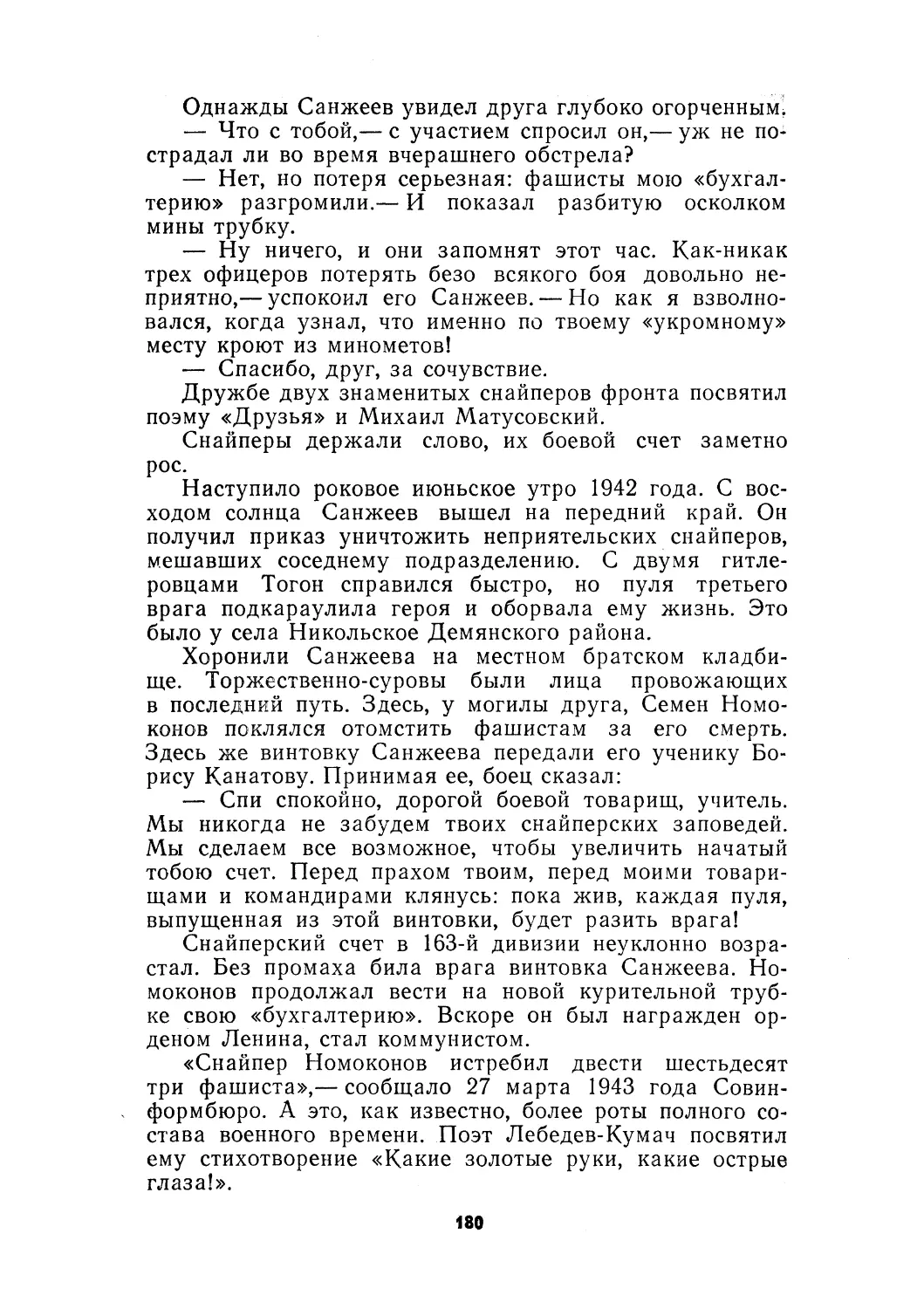

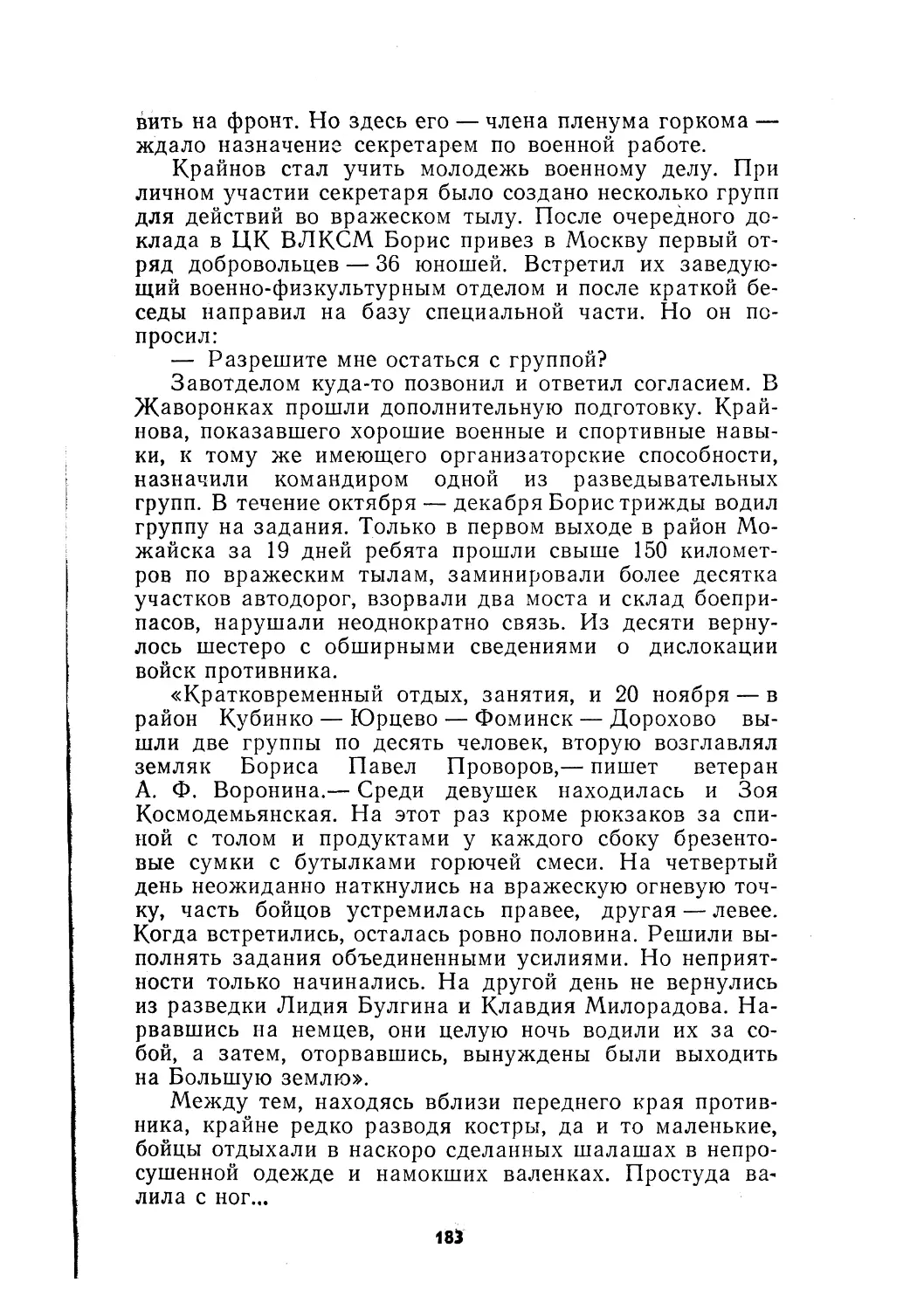

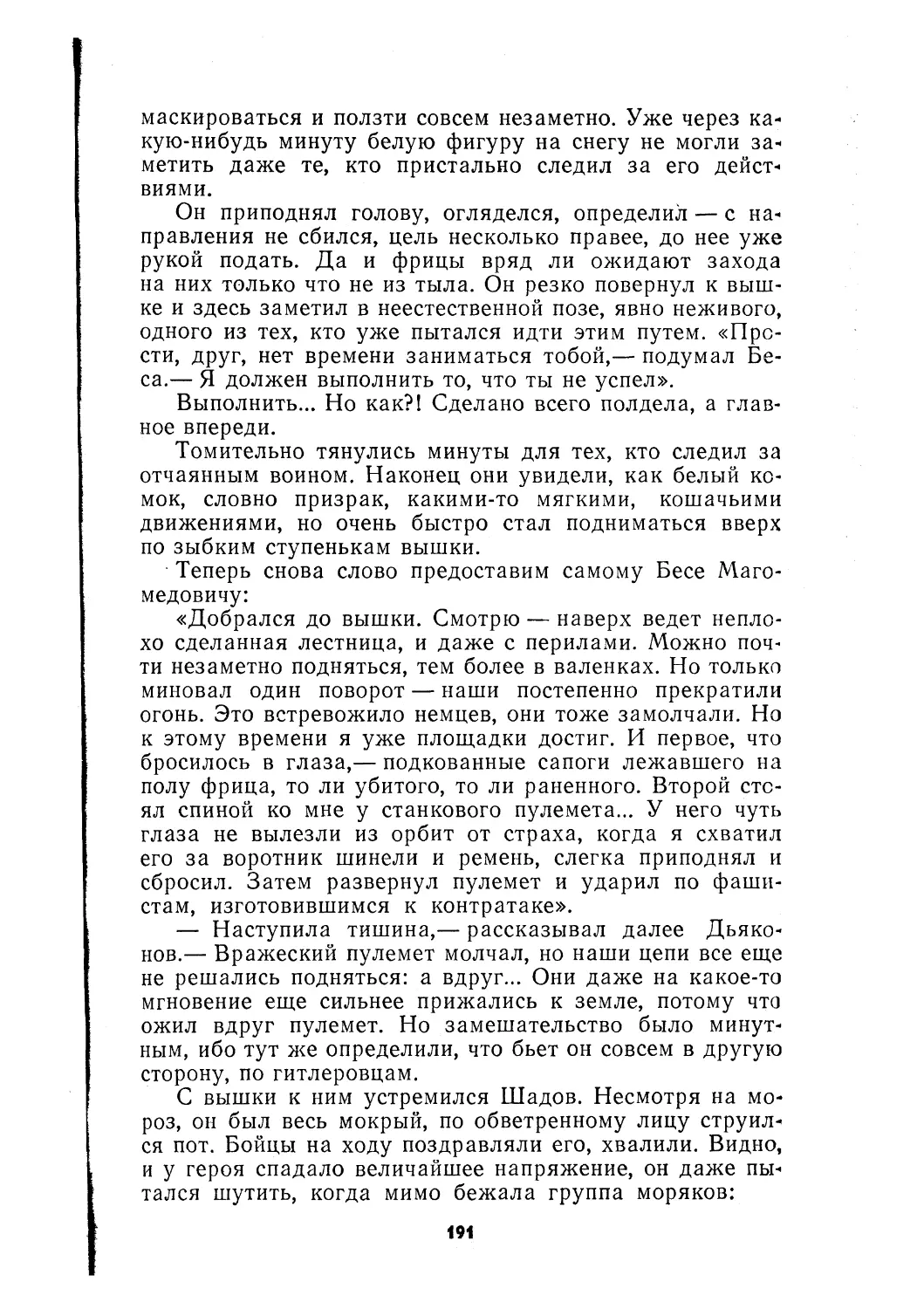

Г. П. Масловский,

капитан, начальник штаба

отдельного лыжного батальона

23-й гвардейской стрелковой

дивизии.

вершенствовалась тактиче-

ская выучка. В декабре ка-

питан был переведен на

должность начальника шта-

ба отдельного лыжного ба-

тальона.

Наступил январь 1944 го-

да. Готовился мощный удар

по врагу под Ленинградом и

Новгородом. Части 23-й

гвардейской стрелковой ди-

визии вели разведыватель-

ные поиски, совершали дерз-

кие вылазки в расположение

врага. В одной из операций участвовал и капитан Мас-

ловский. Задание получил лично от командира дивизии

полковника А. Кортавенко. Оно было трудным, опасным

и в то же время подчеркивало высокое доверие коман-

дования.

В оставшееся до выхода время Гавриил Павлович

решил написать письмо сыну Юре. Но в нем он обра-

щался не только к ребенку. В нем воин давал клятву

Родине, партии, своему героическому народу. Можно с

полной достоверностью представить, как он писал — в

блиндаже, при свете коптилки из гильзы снаряда, зная,

что идет на смертельно опасное дело:

«...Ну вот, мой милый сын, мы больше не увидимся.

Час назад я получил задание командира дивизии, вы-

полняя которое живым не вернусь. Этого ты, мой малыш,

не пугайся и не унывай. Гордись такой гордостью, с ка-

кой идет твой отец на смерть: не каждому доверено уме-

реть за Родину...»

Он остановился, представил себе, как письмо придет

домой, как его вскроет сын, прочтет. А если здесь же бу-

дет бабушка, на попечении которой остался Юра после

ухода матери, врача, на фронт, это будет для нее слиш-

ком большим ударом...

«Приму все меры, чтобы это письмо переслали тебе,

а ты с ним будь осторожнее, не пугай свою бабусю...»

31

Капитан был предупрежден, что, по данным развед-

ки, в роще «Круглая» близ деревни Хлебоедово у врага

создан огромный склад боеприпасов — снарядов, бомб,

что их должны перебросить 18-й армии, блокирующей

Ленинград.

«Славному городу Ленина — колыбели революции —

грозит опасность. От выполнения моего задания зависит

его дальнейшее благополучие. Ради этого великого бла-

гополучия буду выполнять задание до последнего вздо-

ха, до последней капли крови...»

Он остановился, поправил фитиль и снова продолжил:

«Отказываться от такого задания я не собирался, на-

оборот— горю желанием: как бы скорее приступить к

выполнению. В ожидании машины роюсь в неугомонных

мыслях, с молниеносной скоростью задаю сам себе воп-

росы и тут же даю ответ. Одним из первых вопросов бу-

дет такой: какие силы помогают мне совершить мужест-

венный поступок?»

И офицер-коммунист сразу же твердо отвечает:

«Воинская дисциплина и партийное послушание. Пра-

вильно говорят: от дисциплины до геройства — один шаг.

Это, сын, запомни раз и навсегда. А пока есть время, на-

до отвинтить от кителя ордена, поцеловать их по своей

гвардейской привычке. Рассказываю тебе обо всем по-

дробно, хочу, чтобы ты знал, кто твой отец, как и за что

отдал жизнь. Вырастешь большим — осмыслишь, будешь

дорожить Родиной. Хорошо, очень хорошо дорожить Ро-

диной!

У меня есть сын. Жизнь моя продолжается, вот по-

чему мне легко умереть. Я знаю, что там, в глубоком

тылу, живет и растет наследник моего духа, сердца, чув-

ства. Я умираю и вижу свое продолжение. Сын, ты в

каждом письме просил и ждал моего возвращения домой

с фронта. Без обмана: его больше не жди и не огорчай-

ся, ты не один. При жизни нам, сынка, мало пришлось

жить вместе, но я на расстоянии любил тебя и жил толь-

ко тобой. Вот и сейчас, думается, хоть я буду мертвый,

но сердце продолжает жить тобой, даже смерть не вы-

теснит тебя из моего скупого сердца».

Зная об опасности задания и предполагая, что он не

вернется, Масловский писал:

«В своем прощальном письме прошу командование

определить сына воспитанником суворовского военного

училища, желательно в Ленинградскую область,— это

для того, чтобы он мог посетить Поддорский район, Со-

кольский сельсовет, потому что в местечке деревни Хле-

32

боедово закончит жизненный путь его отец. Когда нач-

нется мирная жизнь, возродятся колхозы, сын будет пер-

вым шефом колхоза деревни Хлебоедово. Прощай, мой

сын, прощай, дорогая жена!

Поля, Юра! Жена, сын! Радость вы моя, кровь моя,

жизнь моя! Люблю, люблю до последней капли крови!

Выполняйте мое завещание.

Целую. Искренне любящий—Гавриил».

Участник этой операции Н. А. Сапожников в пись-

ме, присланном в редакцию газеты «Новгородская прав-

да», рассказал:

«В ночь на 11 января саперы бесшумно разминиро-

вали подступы к вражескому складу и перерезали про-

волочное заграждение. Разведчики столь же тихо сняли

часовых. На территорию склада пошли капитан, я и еще

один боец. Остальные отвлекали на себя огонь против-

ника. Гавриил Павлович сам заложил принесенную

взрывчатку и, удалив нас в траншею, поджег запальный

шнур. Но добежать до укрытия не успел — раздался ог-

лушительный взрыв и склад взлетел на воздух. Осколком

в живот он был смертельно ранен. Под ураганным ог-

нем мы с лейтенантом Вялковым вынесли боевого друга.

Не приходя в сознание, Гавриил Павлович скончался. В

тот же день скромно, по-фронтовому, похоронили его на

братском кладбище. В далекую Сибирь родным послали

тягостное извещение» *.

Герой погиб. Но ровно через три дня развернулось

мощное наступление под Ленинградом и Новгородом.

В нем участвовала и 23-я гвардейская дивизия в соста-

ве 1-й ударной армии, действовавшей южнее Ильменя.

В ходе операции была окончательно снята блокада Ле-

нинграда, 20 января освобожден Новгород, а вскоре и

вся земля новгородская...

На квартиру Масловских в городе Нижнеудинске Ир-

кутской области под вечер пришел почтальон и, не гля-

дя никому в лицо, молча подал извещение с черной кай-

мой. Весь вечер просидела Пелагея Федоровна с внуком,

не прикасаясь к еде, со слезами на глазах смотрела на

«похоронку»: «Сообщаем... гв. капитан Гавриил Павло-

вич Масловский пал смертью храбрых в боях за нашу

Советскую Родину... Похоронен...»

Сообщили сестре отца — Полине Павловне — в Читу,

та сразу же приехала. И вот, когда сидели втроем в

горестных воспоминаниях, в дверь снова постучался поч-

тальон. На этот раз его вид не был столь печальным.

1 Новгородская правда, 1968, 23 февраля.

2

Зак. № 67

33

— Юра, тебе письмо от отца.

Вестник не стал дожидаться, когда мальчик вскроет

фронтовой треугольник. Слишком мало было случаев,

когда письма опровергали «похоронки». А вот другое бы-

вало нередко. Человек погиб, давно нет в живых, а по-

слание его еще ищет своего адресата.

Почтальон давно ушел, а они все сидели, и бабушка,

держа в руках письмо, не решалась вскрыть его. Нако-

нец Полина Павловна развернула и сразу посмотрела

на дату. Внизу стояло ясно выведенное— 10.01.44 г. На

«похоронке» столь же твердо виднелось— 13.01.44 г.

...Полина Павловна увезла Юру к себе, а когда узна-

ла, что и мать его Пелагея Ивановна — военный врач —

погибла, до последней минуты оказывая помощь ране-

ным, усыновила племянника. Малыш привязался к ней

всем сердцем и звал мамой.

Письмо отца стало путеводной звездой для Юрия.

После суворовского училища он поступил в военно-техни-

ческое и с отличием его окончил. И наконец настал тот

день, когда на землю, где погиб отец, ступил капитан

Юрий Масловский.

— Дорогие земляки,— говорил он на встрече в клу-

бе совхоза «Поддорье»,— мы породнились с вами кро-

вью моего отца, его подвигом. Если бы отец видел, ка-

кая жизнь расцвела на этой земле! Он вместе с нами

порадовался бы счастью людей, за которое отдал свою

жизнь.

В первый же день приезда Юрий посетил братское

кладбище на опушке стройного молодого леска, где пла-

кучие ивы нависли над тихой речкой Самбатовкой, не-

сущей свои чистые воды в Ловать. С обнаженной голо-

вой стоял молодой офицер вместе с новыми друзьями

у дорогой могилы, еще и еще раз читая строки из пись-

ма-завещания, высеченного на обелиске.

— Спи спокойно, отец. Я выполняю твое завещание.

Я стал офицером, коммунистом, всем сердцем люблю Ро-

дину, во имя которой ты отдал жизнь и которая воспита-

ла меня. У тебя появился внук Алексей. Я постараюсь

вырастить его таким же, как ты. Твоя жизнь продолжа-

ется, отец!

Рыцарь воздуха

Погожим сентябрьским днем 1951 года вездесущие

мальчишки из села Уторгош приметили на болоте Донец-

кий Мох высунувшийся из трясины конец самолетного

34

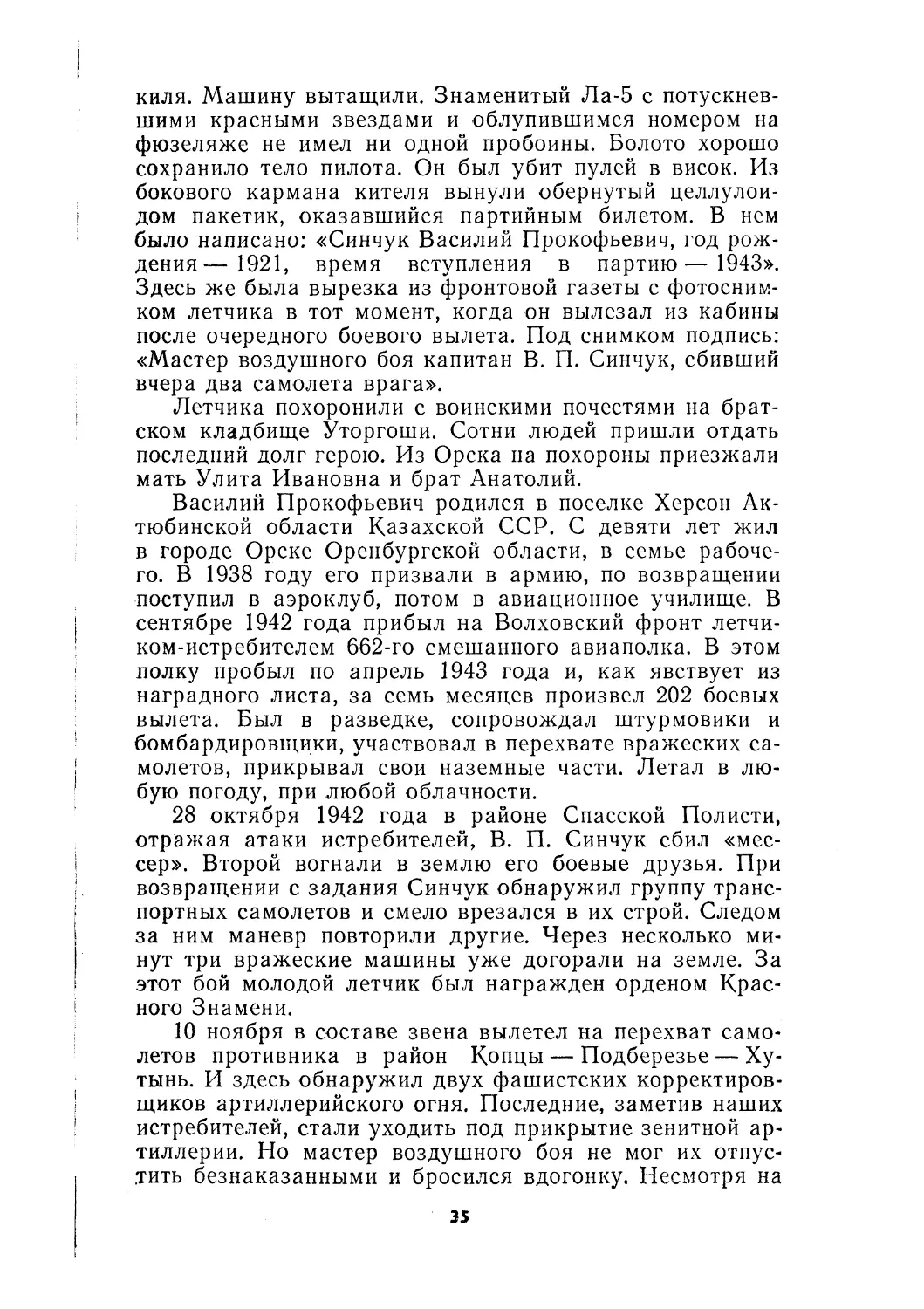

киля. Машину вытащили. Знаменитый Ла-5 с потускнев-

шими красными звездами и облупившимся номером на

фюзеляже не имел ни одной пробоины. Болото хорошо

сохранило тело пилота. Он был убит пулей в висок. Из

бокового кармана кителя вынули обернутый целлулои-

дом пакетик, оказавшийся партийным билетом. В нем

было написано: «Синчук Василий Прокофьевич, год рож-

дения— 1921, время вступления в партию— 1943».

Здесь же была вырезка из фронтовой газеты с фотосним-

ком летчика в тот момент, когда он вылезал из кабины

после очередного боевого вылета. Под снимком подпись:

«Мастер воздушного боя капитан В. П. Синчук, сбивший

вчера два самолета врага».

Летчика похоронили с воинскими почестями на брат-

ском кладбище Уторгоши. Сотни людей пришли отдать

последний долг герою. Из Орска на похороны приезжали

мать Улита Ивановна и брат Анатолий.

Василий Прокофьевич родился в поселке Херсон Ак-

тюбинской области Казахской ССР. С девяти лет жил

в городе Орске Оренбургской области, в семье рабоче-

го. В 1938 году его призвали в армию, по возвращении

поступил в аэроклуб, потом в авиационное училище. В

сентябре 1942 года прибыл на Волховский фронт летчи-

ком-истребителем 662-го смешанного авиаполка. В этом

полку пробыл по апрель 1943 года и, как явствует из

наградного листа, за семь месяцев произвел 202 боевых

вылета. Был в разведке, сопровождал штурмовики и

бомбардировщики, участвовал в перехвате вражеских са-

молетов, прикрывал свои наземные части. Летал в лю-

бую погоду, при любой облачности.

28 октября 1942 года в районе Спасской Полисти,

отражая атаки истребителей, В. П. Синчук сбил «мес-

сер». Второй вогнали в землю его боевые друзья. При

возвращении с задания Синчук обнаружил группу транс-

портных самолетов и смело врезался в их строй. Следом

за ним маневр повторили другие. Через несколько ми-

нут три вражеские машины уже догорали на земле. За

этот бой молодой летчик был награжден орденом Крас-

ного Знамени.

10 ноября в составе звена вылетел на перехват само-

летов противника в район Копцы — Подберезье — Ху-

тынь. И здесь обнаружил двух фашистских корректиров-

щиков артиллерийского огня. Последние, заметив наших

истребителей, стали уходить под прикрытие зенитной ар-

тиллерии. Но мастер воздушного боя не мог их отпус-

тить безнаказанными и бросился вдогонку. Несмотря на

35

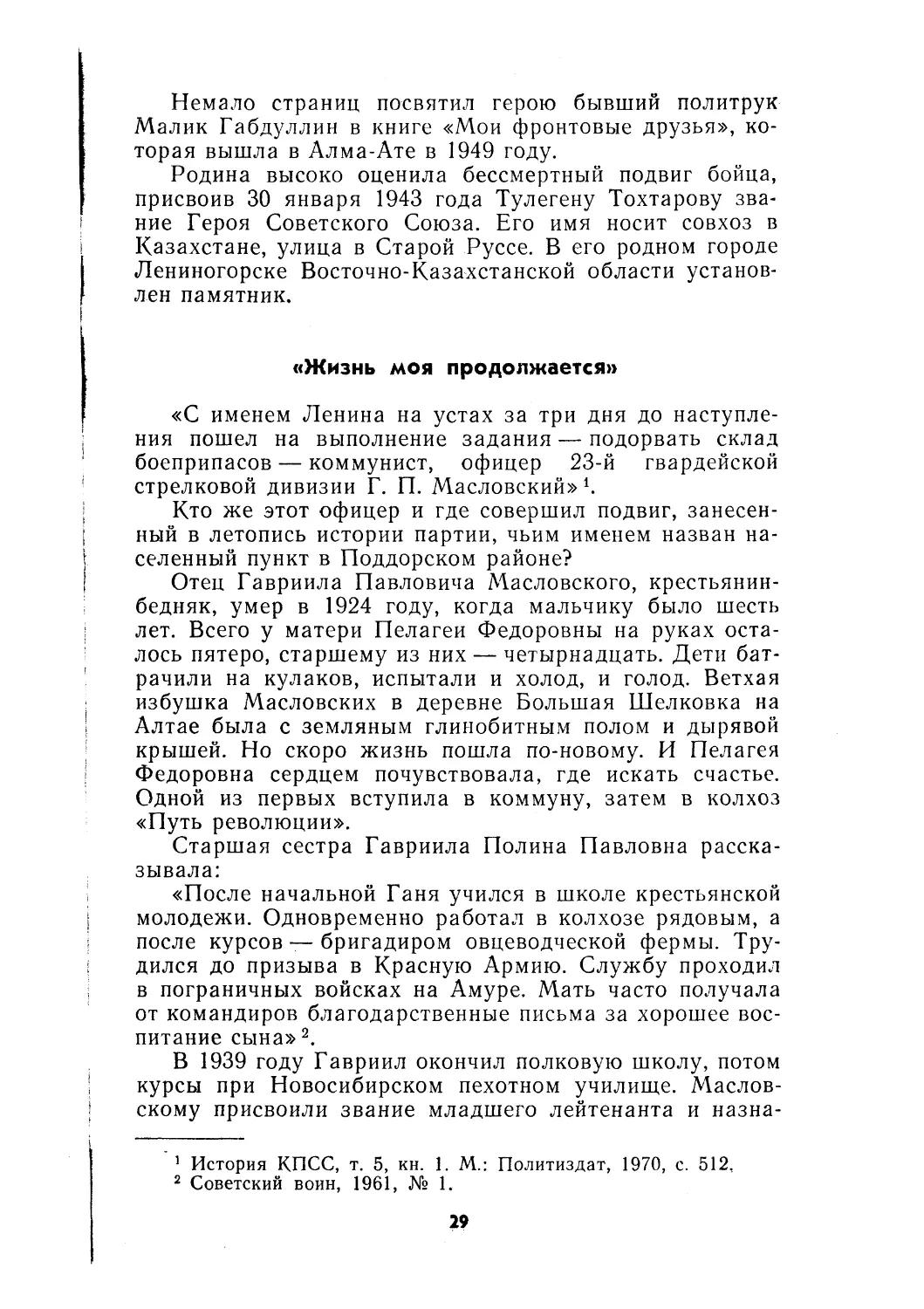

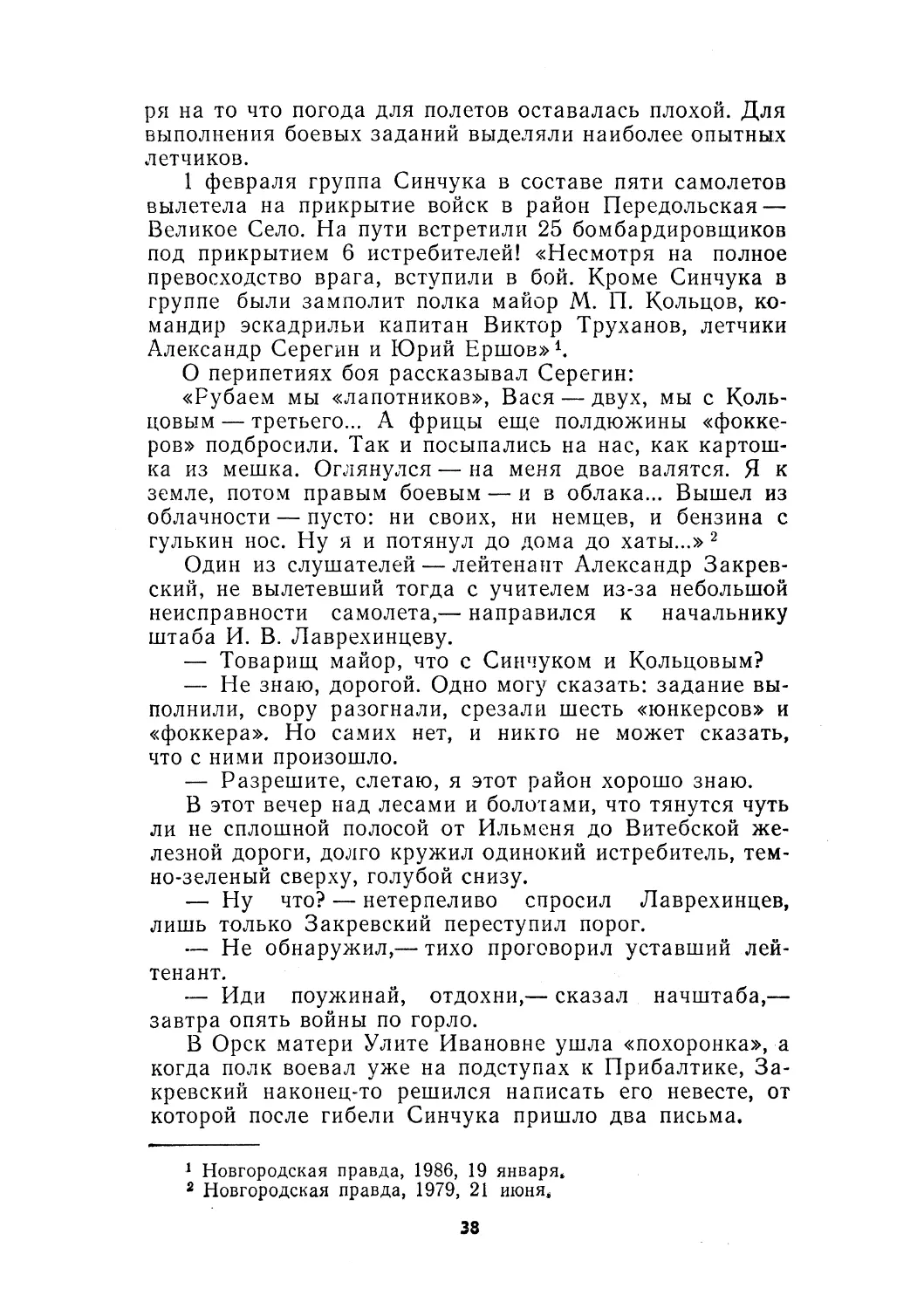

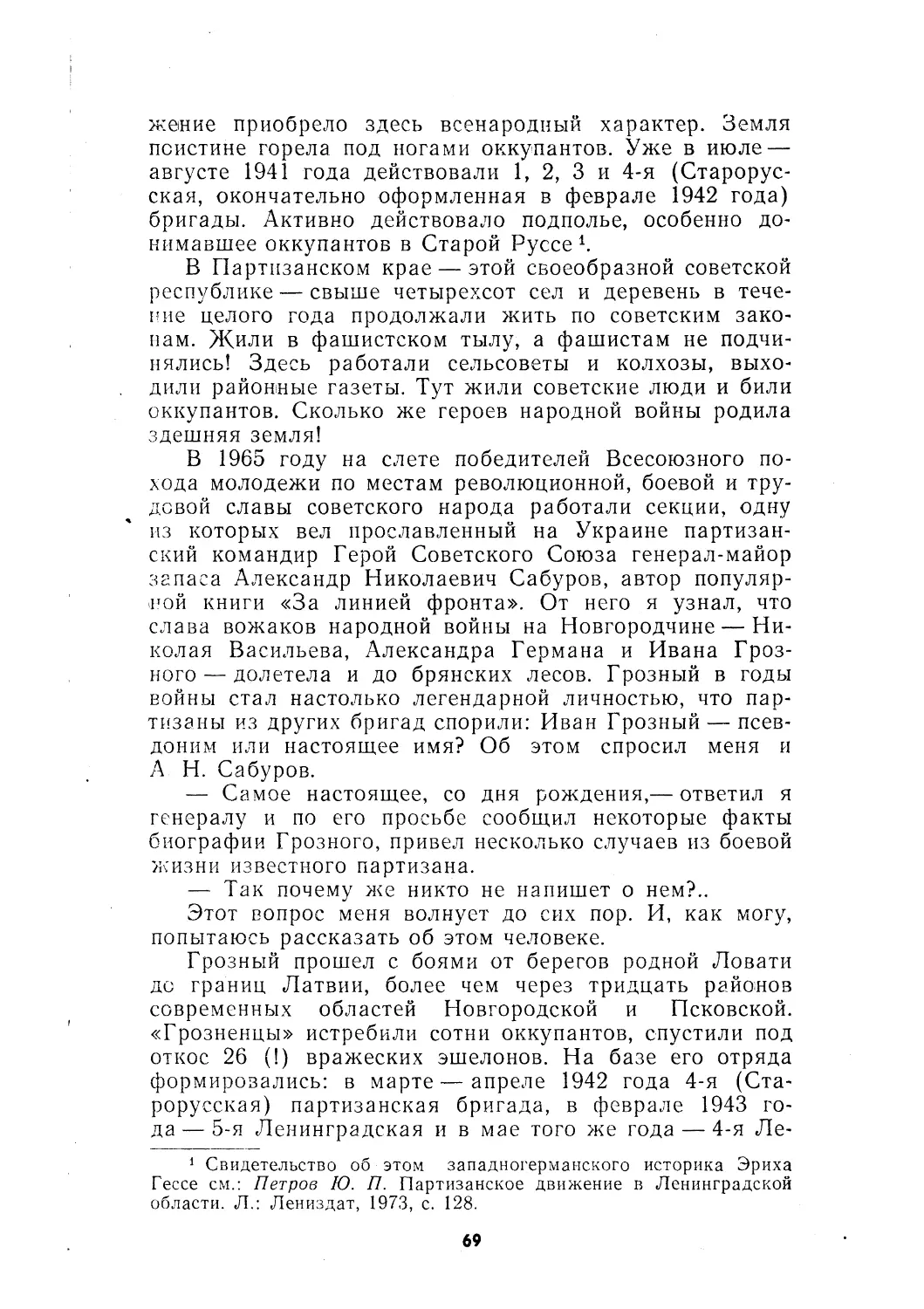

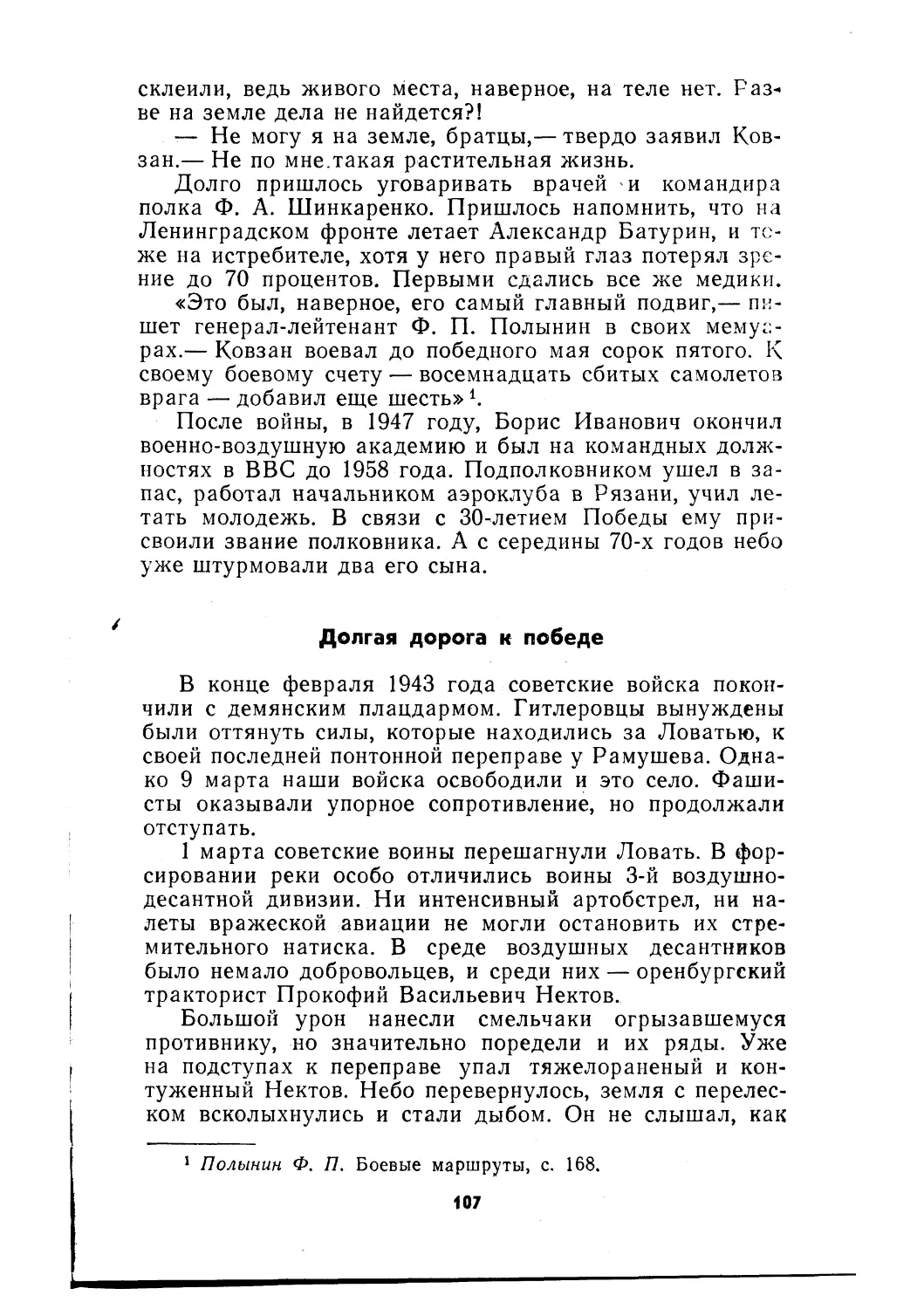

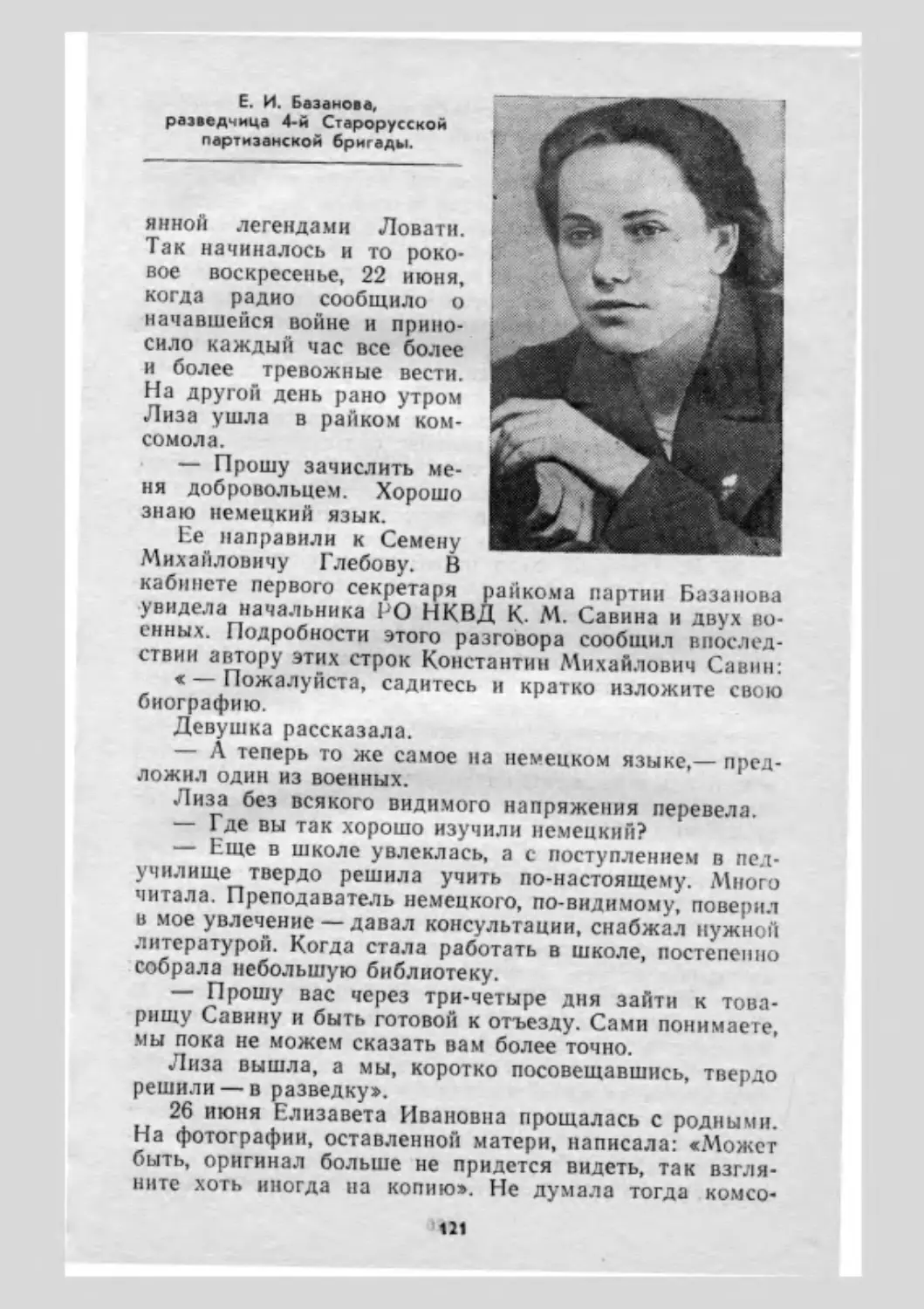

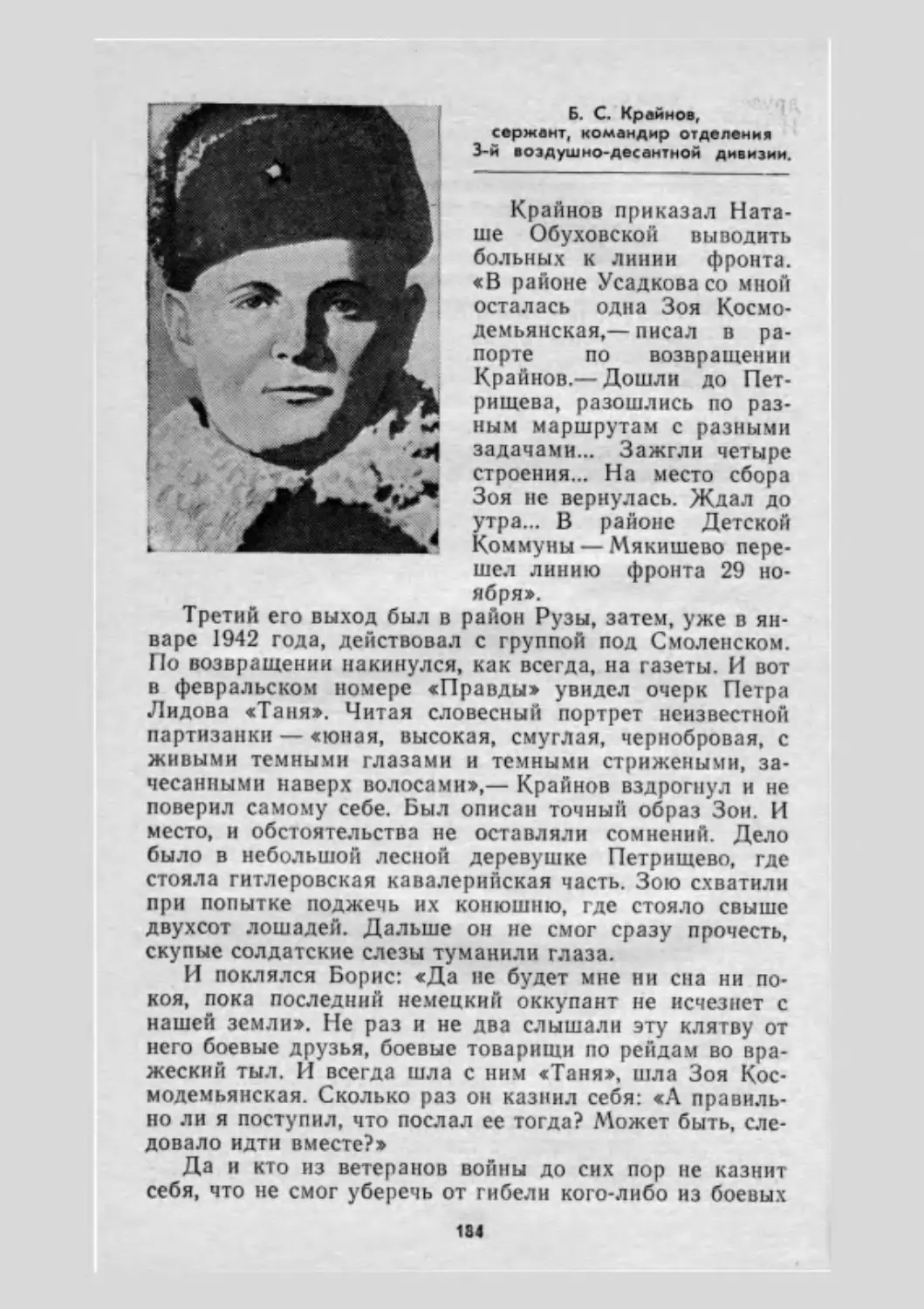

В. П. Синчук,

Герой Советского Союза,

капитан, помощник командира

254-го истребительного авиаполка.

яростный огонь зениток, на-

гнал одного из них и сбил.

Друзья разделались с дру-

гим.

Шли дни, месяцы, рос

боевой счет. На фронт ста-

ли поступать новые истре-

бители Ла-5 с мощным мо-

тором в 1850 лошадиных

сил. Их скорость значитель-

но превосходила скорость

вражеских «фоккеров» и

«мессеров». На вооружении

боевого самолета были две

20-мм синхронные пушки. Истребитель отличался лег-

ким управлением и хорошей маневренностью. В апреле

1943 года Синчука, на счету которого уже было семь

вражеских машин, перевели командиром звена в только

что прибывший на фронт 254-й истребительный авиа-

полк. Полк вошел в состав 269-й авиадивизии.

Конечно, были в части мастера более эффектного сти-

ля, но нельзя было даже представить более методичной,

точной, равномерной и в результате — более успешной

боевой работы. И здесь, в 254-м полку, смелый воздуш-

ный боец быстро освоил новую материальную часть са-

молета Ла-5, сбил еще несколько стервятников.

29 июля, сопровождая группу Пе-2, в районе Мги

звено Синчука встретило четыре вражеских истребителя.

Упреждая их атаку на бомбардировщики, Синчук зашел

в хвост «фоккеру». Тот, пытаясь выйти из атаки с бое-

вым разворотом, завис на какое-то время. Но его оказа-

лось достаточно, чтобы Василий снизу, с близкой дис-

танции, сбил его. В это же время Синчук заметил, как

два «мессера» все же кинулись на Пе-2. Герой зашел

им в хвост и с еще более близкой дистанции сбил дру-

гой самолет. Третий бросился наутек. Не случайно в но-

вом полку, так же как и в 562-м, отважного летчика на-

зывали «рыцарем воздуха».

Вскоре Синчука назначили руководителем группы

летчиков-«охотников», которым разрешалось в свобод-

36

ное от основной боевой работы время вести поиск и унич-

тожение вражеских самолетов. Не прошло и нескольких

дней, как 1 августа в районе Карбусели — Турышкина

во время свободного поиска Василий сбил еще два вра-

жеских самолета. «Можете порадоваться моим успе-

хам,— писал герой своей матери в Орск,— я уже сбил и

отправил на тот свет одиннадцать самолетов врага».

И в то же время, будучи командиром, «рыцарь воз-

духа» не упивался личными победами, а старался учить

и воспитывать и своих подопечных, чтобы рос счет каж-

дого из них. В середине сентября Синчук с тремя ведо-

мыми отправился на очередной свободный поиск. Над

территорией, занятой оккупантами, встретили четыре

«мессера» и два «фоккера». Бой развивался стремитель-

но. Несмотря на численное превосходство противника,

наши летчики смело и умело атаковали гитлеровцев. И,

прикрывая друг друга, сбили два фашистских самолета.

1944 год двадцатитрехлетний капитан встретил заме-

стителем командира полка.

14 января, как только рассвело, командир 254-го май-

ор С. М. Михайлин вместе с ведомым вылетел на раз-

ведку погоды. Высота облачности — 300—500 м, види-

мость — от одного до полутора километров. Погода вы-

далась нелетная и ухудшалась с каждой минутой. На-

чался снегопад. Запланированные командованием мас-

сированные удары по врагу с воздуха срывались. А ведь

именно в этот день в девять ноль-ноль грохот орудий

всех калибров возвестил начало Новгородско-Лужской

наступательной операции Волховского фронта. Но уже

на другой день, по мере улучшения погоды, активно

действовала авиация. Штурмовики и бомбардировщики

обрушили всю свою огневую мощь на врага. Войска 59-й

армии, обходившие Новгород с севера и юга, получили и

с воздуха надежное прикрытие наших истребителей.

«19 января, обнаружив автоколонну врага северо-за-

паднее Новгорода, Синчук вызвал по рации на помощь

еще одну группу истребителей. А сам до ее подхода со

своими ведомыми пулеметно-пушечным огнем уничтожал

головные машины. В колонне противника возникли по-

жары, подоспевшие истребители наносили новые удары.

В результате уничтожили 25 автомашин и истребили до

сотни Гитлеровцев» *.

Авиация помогала родной армии и 20 января — при

освобождении Новгорода, и в последующие дни, несмот-

1 На Волховском фронте. 1941—1945. М.: Наука, 1982, с, 227,

37

ря на то что погода для полетов оставалась плохой. Для

выполнения боевых заданий выделяли наиболее опытных

летчиков.

1 февраля группа Синчука в составе пяти самолетов

вылетела на прикрытие войск в район Передольская —

Великое Село. На пути встретили 25 бомбардировщиков

под прикрытием 6 истребителей! «Несмотря на полное

превосходство врага, вступили в бой. Кроме Синчука в

группе были замполит полка майор М. П. Кольцов, ко-

мандир эскадрильи капитан Виктор Труханов, летчики

Александр Серегин и Юрий Ершов»* 1.

О перипетиях боя рассказывал Серегин:

«Рубаем мы «лапотников», Вася — двух, мы с Коль-

цовым — третьего... А фрицы еще полдюжины «фокке-

ров» подбросили. Так и посыпались на нас, как картош-

ка из мешка. Оглянулся — на меня двое валятся. Я к

земле, потом правым боевым — и в облака... Вышел из

облачности — пусто: ни своих, ни немцев, и бензина с

гулькин нос. Ну я и потянул до дома до хаты...» 2

Один из слушателей — лейтенант Александр Закрев-

ский, не вылетевший тогда с учителем из-за небольшой

неисправности самолета,— направился к начальнику

штаба И. В. Лаврехинцеву.

— Товарищ майор, что с Синчуком и Кольцовым?

— Не знаю, дорогой. Одно могу сказать: задание вы-

полнили, свору разогнали, срезали шесть «юнкерсов» и

«фоккера». Но самих нет, и никго не может сказать,

что с ними произошло.

— Разрешите, слетаю, я этот район хорошо знаю.

В этот вечер над лесами и болотами, что тянутся чуть

ли не сплошной полосой от Ильменя до Витебской же-

лезной дороги, долго кружил одинокий истребитель, тем-

но-зеленый сверху, голубой снизу.

— Ну что? — нетерпеливо спросил Лаврехинцев,

лишь только Закревский переступил порог.

— Не обнаружил,— тихо проговорил уставший лей-

тенант.

— Иди поужинай, отдохни,— сказал начштаба,—

завтра опять войны по горло.

В Орск матери Улите Ивановне ушла «похоронка», а

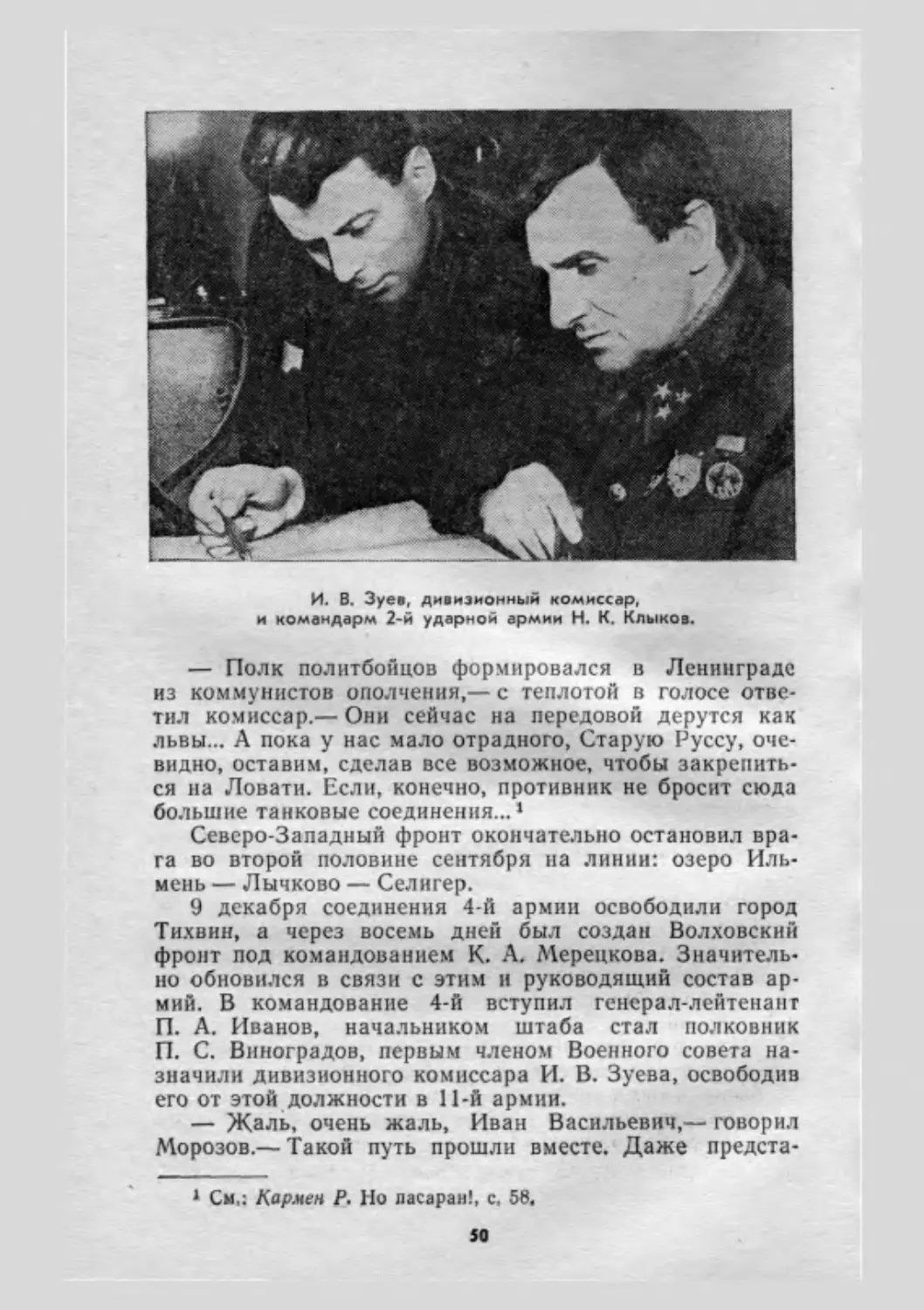

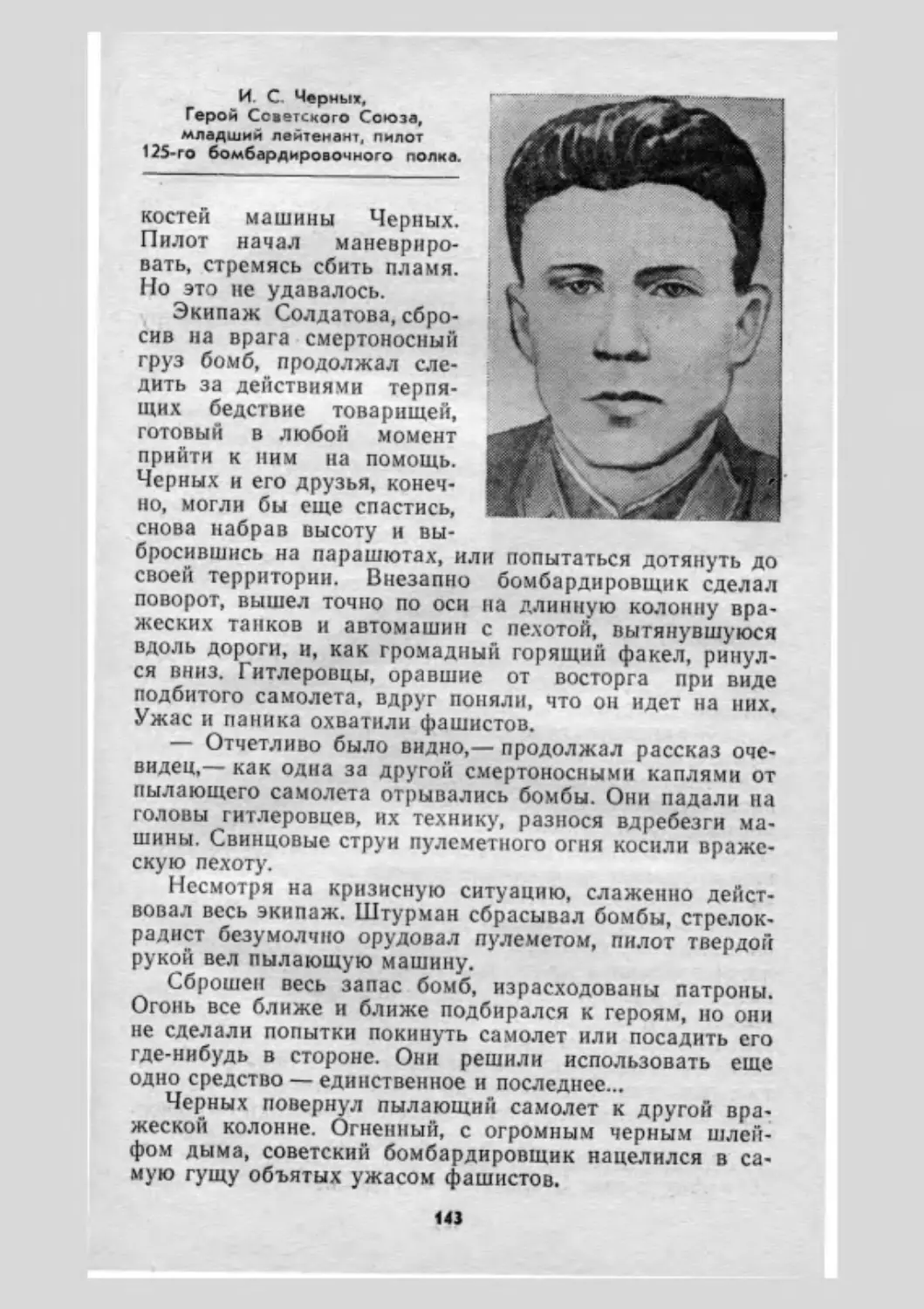

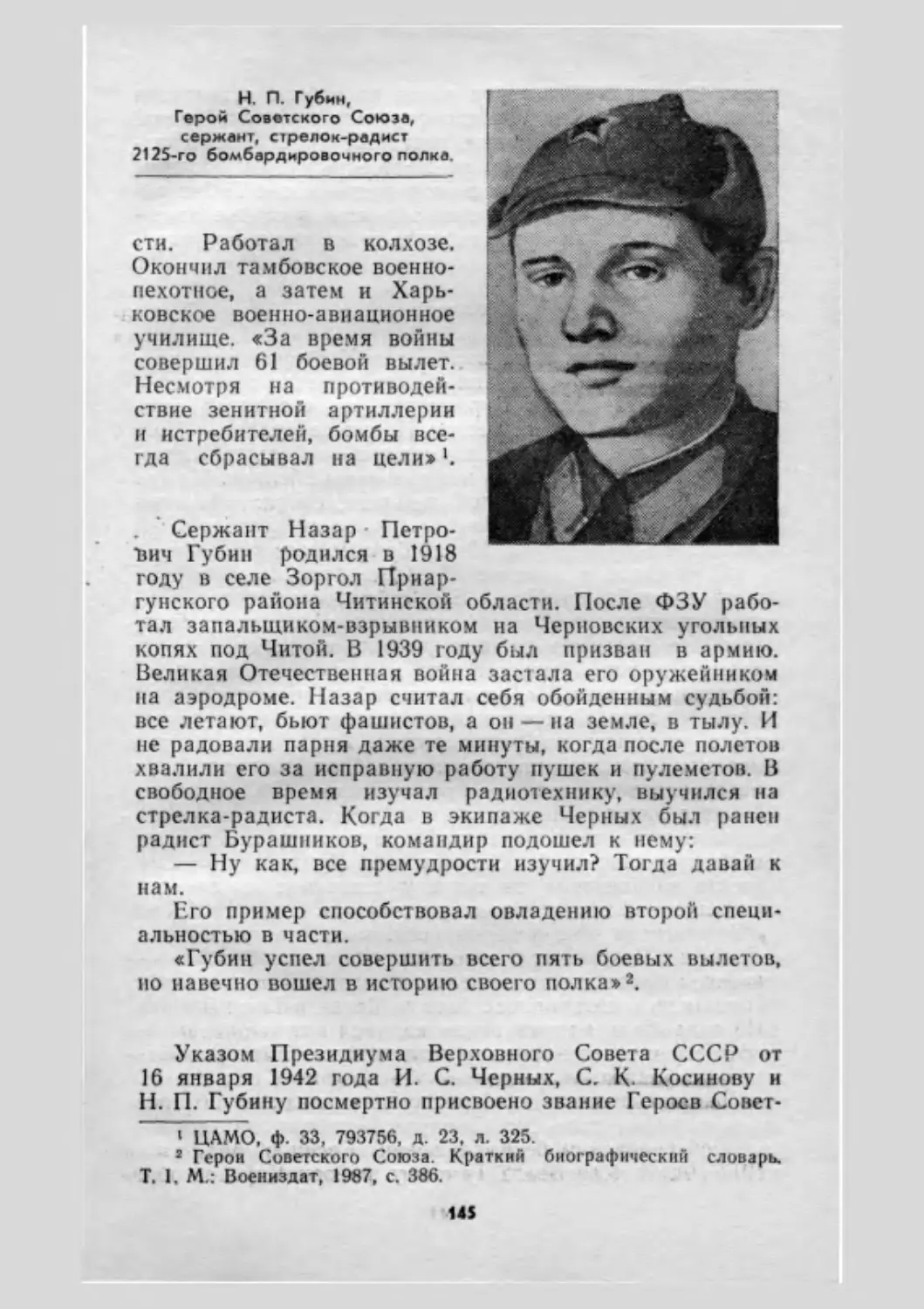

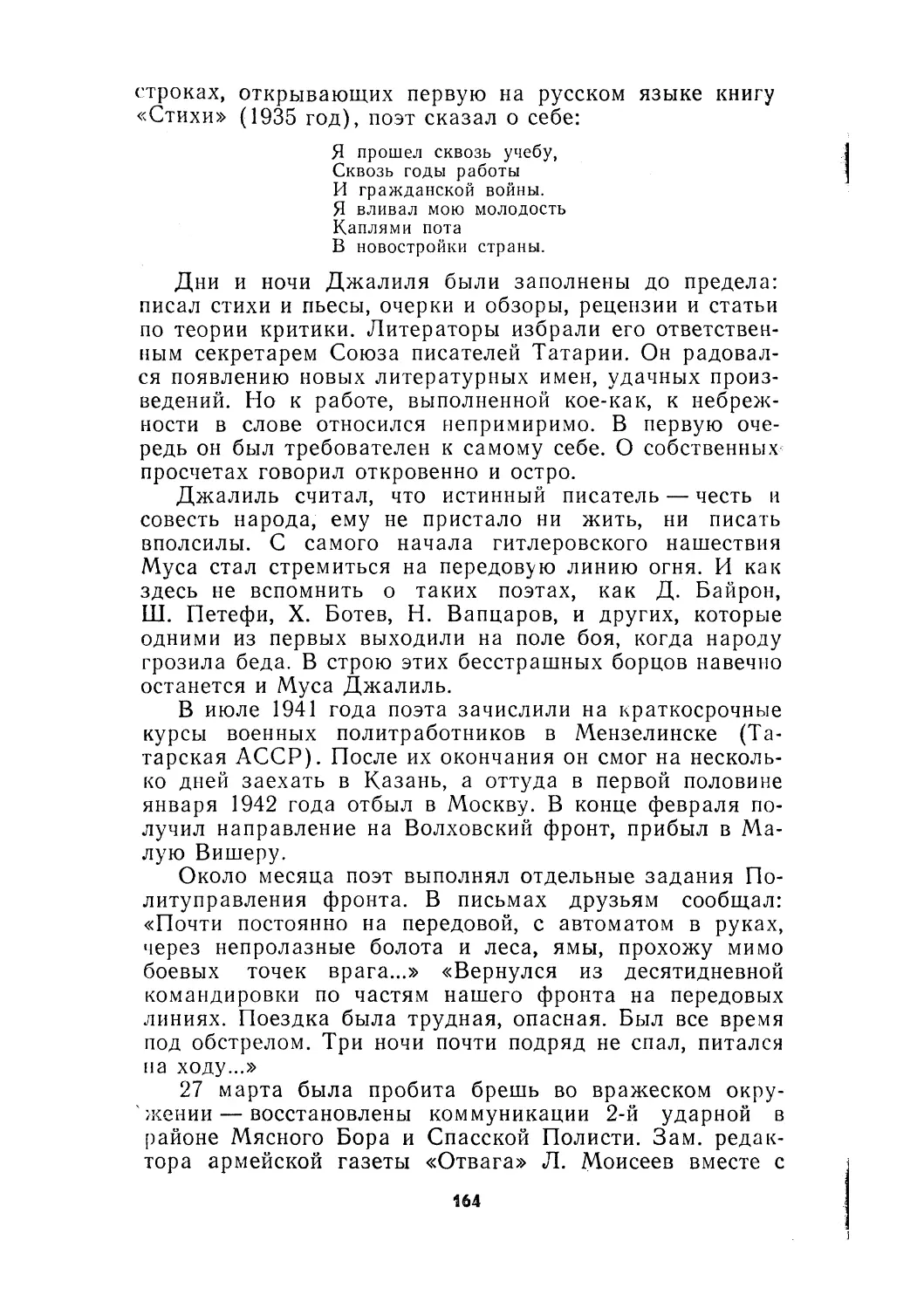

когда полк воевал уже на подступах к Прибалтике, За-