Текст

Е. И. Чазов

ЕВГЕНИИ ИВАНОВИЧ ЧА-

ЗОВ — видный советский уче-

ный-терапевт, академик АН

СССР и академик АМН СССР,

родился в 1929 г.

Его труды, посвященные раз-

ным вопросам теоретической и

практической кардиологии, —

«Инфаркт миокарда*, «Очер-

ки неотложной кардиологии*,

«Нарушения ритма сердца*,

«Тромбозы и эмболии* и дру-

гие изданы во многих странах

мира.

За выдающиеся заслуги в

развитии отечественной меди-

цинской науки и в организации

кардиологической помощи в на-

шей стране ученый удостоен

звания Героя Социалистическо-

го Труда. Его работы дважды

были отмечены Государствен-

ной премией СССР.

Е. И. Чазов — депутат Вер-

ховного Совета СССР, замести-

тель министра здравоохране-

ния СССР, генеральный дирек-

тор Всесоюзного кардиологи-

ческого научного центра. Он —

известный общественный де-

ятель, один из организаторов

Международного движения

«Врачи мира — за предотвра-

щение ядерной войны*.

Е. И. Чазов

Библиотечка

Детской

энциклопедии

Сердце

и хх век

Редакционная

коллегия:

И. В. Петрянов

(главный редактор),

И. Л. Кнунянц,

А. Л. Нарочницкий

Москва,

«Педагогика», 1982

ББК 5

4.12

Рецензенты: доктор медицинских наук, профессор А. П. Голиков;

член Союза советских писателей Л. Э. Разгон

Литературная запись Б. Г. Володина

Чазов Е. И.

4.12 Сердце и XX век. — М.: Педагогика, 1982.—

128 с. — (Ученые — школьнику).

25 коп.

В книге генерального директора Всесоюзного кардиологического научного

центра АМН СССР академика Е. И. Чазова рассказывается о современных средст-

вах, инструментах и методах диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболе-

ваний, о специальной кардиологической службе, созданной в СССР, о замечатель-

ных советских ученых-медиках, благородной профессии врача.

Для старшеклассников.

4306000000—004 ББК 5

Ч--------------52—82. 61

005(01)—82

© Издательство «Педагогика», 1982 г.

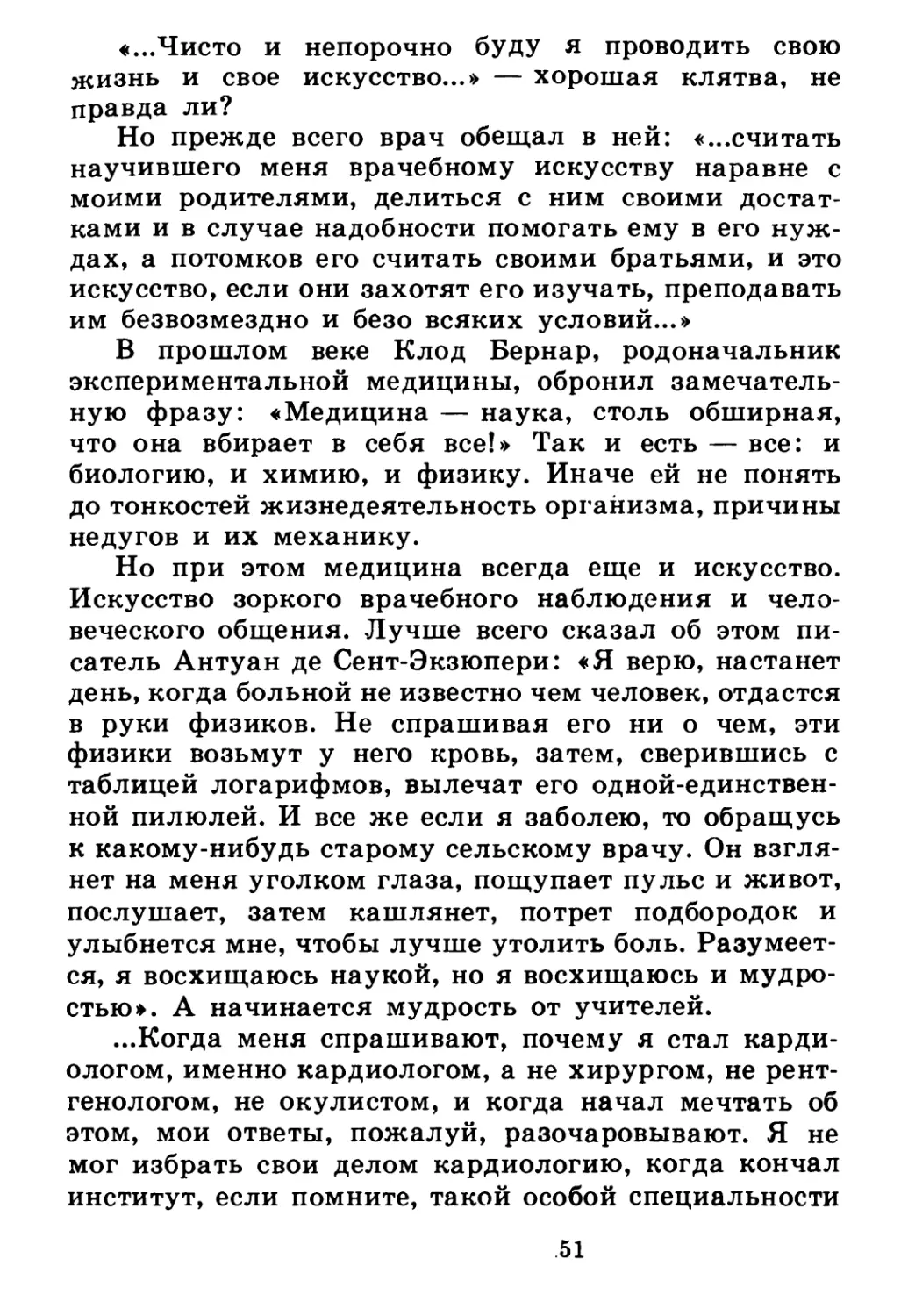

Эту книгу можно было бы назвать и по-другому. На-

пример, так: «Моя профессия — врач». Ведь то де-

ло, о котором я хочу рассказать, та наука, которой

я принадлежу, вошли в мою жизнь потому, что у меня

именно такая профессия.

По старинной врачебной традиции, область меди-

цины, в которой я работаю, получила имя древнегре-

ческое: «кардиология», дословно — «сердцеведение»,

учение о сердце. Но родилась она совсем недавно.

Тридцать лет назад, когда я учился в медицинском

институте, такой особой дисциплины просто не суще-

ствовало. Она — детище наших дней. Потому что

и сама проблема, над которой работает кардиоло-

гия, — проблема сердечно-сосудистых заболеваний

выдвинулась на первый план в медицине высокораз-

витых стран именно в годы научно-технической ре-

волюции. И возможность по-настоящему ее решать

тоже возникла лишь благодаря достижениям совре-

менного естествознания — науки, которая научилась

ощущать всю сложность взаимосвязей человека с

окружающей средой: и тех изменений, которые че-

ловек производит в мире, и тех воздействий, какие

этот непрерывно изменяющийся мир оказывает на

самого человека.

Мне хочется рассказать о том пути, которым шла

медицина, познавая сердце — обыкновенное и не-

обыкновенное, неутомимое сердце. Ведь его можно

даже сравнить со сказочным, фантастическим пер-

петуум мобиле. Вот вы знаете из курса физики, что

невозможно создать такой аппарат, который бы и

выполнял одновременно функцию мотора, и сам со-

здавал энергию, необходимую для его работы, и имел

3

бы систему, которая обеспечивала бы подачу энергии

в определенную часть этого аппарата, да к тому же

еще синхронно с изменениями нагрузки на мотор.

А нагрузки колоссальные! Ведь сердцу необходимо

обеспечить циркуляцию крови в системе сосудов,

которые, если их вытянуть в одну линию, по протя-

женности составляют 40 000 км!..

Конечно же, сравнение сердца с вечным двига-

телем — лишь метафора: мы далеко не вечны, да

и сырье для энергии получаем извне, но преобразуют

его мышечные клетки сами и сами расходуют. Нет,

все-таки сердце — поистине удивительный орган,

сформированный эволюцией с изяществом, которым

восхищаешься тем больше, чем больше о нем узна-

ешь. А медицина сегодня узнаёт о нем действительно

очень много — и тоже именно благодаря научно-

технической революции, — особенно в результате

развития молекулярной биологии. Благодаря то-

му что ученые сумели расшифровать самые тонкие

физиологические и биохимические процессы, в ко-

торых внутри клеток человеческого организма пере-

носятся вещества, энергия и химические сигналы.

Как почти любой раздел современной медицины,

кардиология «едина в двух лицах». Она — и экспе-

риментальная наука, стремящаяся с предельной

точностью познать строение и функции сердечно-со-

судистой системы, причины и механизмы ее заболе-

ваний. И она же — сфера практического врачебного

дела. Она совершенствует методы распознавания,

лечения и предупреждения болезней. А главное —

люди, которые в ней работают, изо дня в день лечат

больных. И потому моя профессия не только наука,

но одновременно еще и врачебное искусство, по кру-

пицам созданное многими десятками поколений ле-

карей, бережно передававшееся ученикам, а от них,

когда они становились учителями, — новым учени-

кам. Обо всем этом и пойдет рассказ.

Глава для будущих коллег

Начну с того, что вам известно: ни учителями, ни

инженерами, ни учеными, ни врачами не рождают-

ся — ими становятся.

Становятся благодаря воспитанию и благодаря

собственному напряженному труду. Становятся, по-

знавая науку и вживаясь в будущую профессию.

Ведь любая профессия — это не просто умение делать

некую работу с девяти часов до трех или пяти. Это

судьба.

Если она избрана по-настоящему серьезно, то на

всю жизнь предопределит и круг главных интересов

человека, ее избравшего, и попросту образ его мысли,

и даже образ жизни, который у врача, у инженера,

у художника, право же, не одинаков. Нужно быть

истинно увлеченным будущей профессией, чтобы

нашлись силы пройти и через трудности обучения

медицине — я буду говорить именно о ней, — а по-

том и через трудности нашей врачебной работы и

жизни. Вы знаете, что врач принимает присягу — как

солдат. Он дает клятву при любых обстоятельствах

оказывать помощь каждому, кто в ней нуждается,

и ради этого поступаться всем. Люди болеют не по

расписанию, помощь может понадобиться в любой

час. Дежурить в больнице сутками трудно, а нужно.

То и дело бывает, что дежурство или рабочий день

окончились, тебя ждут дома или в кармане лежат

билеты в театр, а от больного отойти нельзя, иногда

даже, чтобы позвонить по телефону. И где бы и когда

бы ты ни столкнулся с несчастьем: на улице, в доме,

в лесу, в ненастье, днем, ночью, если ты врач, ты

обязан исполнить свой долг, сделать все возможное,

чтобы помочь заболевшему, чтобы спасти пострадав-

5

шего. Даже если ты сам болен, но способен стоять

на ногах, исполни свой долг, помоги! Это закон —

закон профессиональной морали, закон совести и

закон государственный. К такой жизни надо быть

нравственно готовым. Недаром же еще лет триста

назад, когда замечательного английского врача Тома-

са Сиденхема его ученик спросил, в какой книге луч-

ше всего узнать главный секрет врачебной профессии,

Сиденхем ответил: «Читайте, мой друг, Дон Ки-

хота!..»

Мне не раз приходилось видеть молодых людей,

которые стараниями любвеобильных родителей все-

ми правдами и неправдами попадали в институт,

неважно в какой: в медицинский или в технический,

важно, что не по своему выбору, не по своей воле.

А исход-то чаще всего был печальный! Либо они

бросали учение на полдороге, либо, окончив инсти-

тут, выходили из него людьми равнодушными к делу,

которое должно было стать делом их жизни, и меч-

тали, лишь бы устроиться на место, где можно полу-

чать побольше, а думать поменьше. Вам бы хотелось,

чтобы вас лечил такой врач? Мне бы не хотелось.

Конечно, интерес к медицине у каждого человека,

к ней устремившегося, рождается по-разному. Есть

рассказы хрестоматийные. Например, про то, как

Коленька Пирогов — будущий великий хирург Ни-

колай Иванович Пирогов — лет с семи только и де-

лал, что играл в «доктора Мухина», в знаменитого

московского хирурга начала прошлого века, который

лечил и вылечил его брата, когда жизнь брата, как

говорится, висела на волоске. И кстати, немалое чи-

сло моих коллег, самых что ни на есть современных

врачей, тоже подтвердят, что и у них все началось

с увлечения личностью какого-то хорошего врача —

знаменитого, а может, и совсем не знаменитого.

А у других стимулом становились книги. По сло-

вам Ивана Петровича Павлова, его так потрясла

6

прочитанная лет в четырнадцать-пятнадцать научно-

популярная книга «Физиология обыденной жизни»

Джорджа Генри Льюиса, действительно блестяще

написанная, что он после нее не мыслил заниматься

чем-то другим, кроме раскрытия, как он говорил,

«тайн человеческого тела». И с томиком Льюиса он

не расставался всю жизнь.

И все же, когда я слышу, что вот у такого-то или

такого-то знаменитого человека еще в детстве заро-

дилась мечта, что он непременно станет конструкто-

ром, артистом или исследователем и тем его будущее

было предопределено, это для меня всегда звучит по-

луправдой или правдой «задним числом», приобре-

тающей достоверный облик лишь потому, что нали-

цо яркий результат. Между детской мечтой и действи-

тельным становлением человека всегда цепочка мно-

гих жизненных ситуаций, событий, людей, впечатле-

ний, которые, на мой взгляд, играют куда более серь-

езную роль. Ведь и детство Пирогова состояло не из

одной игры «в доктора Мухина». Он рассказывал в

своих воспоминаниях, как много и серьезно с ним

занимались два друга его родителей — два врача,

искренне его любившие. Один из них «играючи»

научил мальчика латыни, языку медицины, а потом

подарил ему «травник», книгу о лекарственных рас-

тениях, рассчитанную на врачей. И этот учебник

фармакологии стал любимейшей книгой юного Пиро-

гова: он знал его наизусть еще до поступления в

университет — он поступил туда четырнадцатилет-

ним. А Павлов рос в кругу юношей, мечтавших слу-

жить народу. И по его собственным словам, власти-

телем его дум и дум его друзей был Дмитрий Ивано-

вич Писарев, призывавший русскую молодежь посвя-

тить себя «положительному естествознанию» —

науке, которую этот пламенный публицист считал

важнейшей силой грядущего прогресса. Кстати, осо-

бенно страстно Писарев пропагандировал физиоло-

8

гию, и в своих статьях он перечислял книги, которые

должен прочесть каждый настоящий «реалист», го-

товя себя к науке. И эту «программу» подготовки

к будущей профессии юный Павлов выполнял с увле-

чением в течение нескольких лет.

Решение о выборе пути созревает и укрепляется

постепенно, под влиянием окружения и в итоге рабо-

ты над собою. Не случайно дети врачей — обычных

рядовых врачей, на чьем труде, далеко не всегда

благодарном, держится дело здравоохранения, —

нередко оказываются лучше своих сверстников мо-

рально подготовленными к трудностям освоения

медицинской науки и трудностям самой работы.

Объяснить это можно просто: они сызмала невольно

вживаются во врачебный быт, в «донкихотские» нор-

мы профессионального поведения и даже восприни-

мают какие-то начатки специальных знаний и навы-

ков — просто из разговоров родителей, братьев, се-

стер. Так и рождается та семейная преемственность

в профессии, о которой теперь часто говорят. Впро-

чем, отличные медики получаются и из детей рабо-

чих, колхозников, учителей, людей любых профес-

сий. Главное — целеустремленность, упорство, пре-

данность делу.

Но в том, что я сделался врачом, в становлении

моих жизненных принципов и идеалов главную роль

сыграла моя мать Александра Ильинична. Она была

врачом-терапевтом, как стал потом и я. А главное —

человеком, прошедшим большую жизненную школу.

Мама была из первых комсомольцев Урала. Совсем

юной участвовала в гражданской войне. Ее схватили

белогвардейцы. Колчаковский суд приговорил к рас-

стрелу, и только чудом она избежала смерти. Уже

взрослым человеком стала студенткой. Окончила

медицинский институт. Работала и в маленьких боль-

ницах, и в больших клиниках, а став со временем

ассистентом кафедры терапии, преподавала студен-

9

там азы врачебного ремесла. Скромный, честный,

принципиальный человек, она была совершенно чуж-

да какой-либо корысти или карьеризма. Больные, их

беды для нее были святы. Свята была сама профес-

сия — ей она служила самоотверженно и безоглядно.

И для меня мама всегда была и сейчас остается оли-

цетворением того славного поколения, которое вер-

шило революцию и строило Советскую власть. А я

же рос рядом с ней и с детства видел, каков он — труд

врача.

...Особенно яркие воспоминания, хотя и прошло

уже почти 45 лет, оставила наша жизнь в поселке

Тоншаево — на реке Пижме, притоке Вятки, на самом

севере Горьковской области. Мать работала там в

районной больнице и была в ней единственным вра-

чом. Ей приходилось заменять добрый десяток раз-

ных специалистов — быть и терапевтом, и хирур-

гом, и детским врачом, и окулистом, и невропатоло-

гом, и акушером, и отоларингологом, и эпидемиоло-

гом — всем, кем только надо и когда только надо,

не зная ни дня, ни ночи. Это был труд просто физи-

чески тяжелый. А сколько волнений пришлось ей

пережить, принимая решения, от которых зависели

жизни пациентов, и не имея возможности посовето-

ваться с кем-то более опытным!... Но каким уважени-

ем она была окружена, с какой надеждой шли к ней

люди — как к самому близкому человеку!..

Не чувствую себя вправе сказать, что вот тогда,

в детстве, у меня родились настоящая любовь к меди-

цине и серьезная мечта о ней. Но ощущение ее важ-

ности, ее необходимости людям и первый интерес

к этой профессии возникли. Много лет спустя я прочи-

тал речь, произнесенную в 1967 г. известным фран-

цузским писателем Андре Моруа на съезде фран-

цузских врачей: «И кому, как не романисту, дано

понять чувства людей, растерянно окруживших стра-

дальца, не знающих, что делать, когда в дверях

10

внезапно появляется врач, одним своим видом неся

исцеление! Сколько раз в деревенской глуши, темной

ночью, когда за окнами не видно ни зги, я видел, как

надежда зажигалась на лицах при отдаленном, еле

слышном, как жужжание насекомого, звуке автомо-

биля. Доктор едет! Сам больной переставал стонать,

прислушиваясь к этому рокоту, и даже столбик гра-

дусника, неудержимо ползущий вверх, как бы засты-

вал в ожидании».

Быть может, эти слова и слишком красивы, но

мне показалось, что они созвучны тем моим давним

первым впечатлениям о медицине, тем первым чув-

ствам, с ними связанным.

Когда я учился в последних классах школы, у

меня возникали разные планы: то я хотел пойти в

геологоразведочный, то на радиолокационный фа-

культет. А мать работала ассистентом терапевти-

ческой клиники Киевского медицинского института

и дома много рассказывала о замечательных врачах,

с которыми трудилась бок о бок. Среди них были

подлинные корифеи отечественной медицины — та-

кие, как один из первых русских кардиологов акаде-

мик Николай Дмитриевич Стражеско и один из пер-

вых наших гастроэнтерологов академик медицины

Макс Моисеевич Губергриц. Рассказывала о прекрас-

ных диагностах, умело и изящно разбирающихся в

самых сложных и запутанных случаях. И я видел,

что она не только любит свое дело и считает его самым

достойным и нужным, но еще и гордится людьми,

работающими в медицине.

И мало-помалу ее профессия стала самой желан-

ной и важной и для меня. И мои мысли стали рабо-

тать в определенном русле.

...Помните, у Толстого в «Войне и мире» главы,

где он рассказывает о болезни Наташи, о докторах,

которые, «ездили... отдельно и консилиумами, гово-

рили по-французски, по-немецки и по-латыни». И его

11

иронические и мудрые суждения, что доктора были

для Наташи полезны не потому, что заставляли боль-

ную проглатывать «большею частью вредные ве-

щества», а потому, что удовлетворяли вечную чело-

веческую потребность сочувствия, деятельности, на-

дежды на облегчение, которые испытывает страдаю-

щий человек. Дальше Толстой уже довольно ядовито

добавил, что неведомо, как бы перенес болезнь своей

любимой дочери граф Ростов, если бы не знал, сколь-

ко потратил денег на лечение, и что готов потратить

еще сколько угодно тысяч, а главное — если бы не

имел возможность всем рассказывать, какие знаме-

нитости ее лечили: «как Метивье и Феллер

не поняли, а Фриз понял, и Мудров

еще лучше определил болезнь». Тол-

стой предельно точен в исторических деталях и, ко-

нечно же, назвал имена реальных московских врачей

описываемого времени. И вот когда я читал роман,

то не меньше, чем толстовские сарказмы о суетности

графа, меня заинтересовало, каким же он был, этот

доктор Мудров, который лучше всех определил бо-

лезнь. И хотя о выдающихся русских медиках тогда

писалось еще мало, мне посчастливилось разыскать

научно-популярную книжку о Матвее Яковлевиче

Мудрове, основоположнике московской терапевти-

ческой школы. Ее написал профессор В. Н. Смотров,

не писатель, а врач, и он основное внимание уделил

чисто профессиональным аспектам — вкладу, кото-

рый внес Мудров во врачебное мастерство, а сделал

он, поверьте, немало. Но меня больше всего поразила

личность Мудрова, его преданность науке, медици-

не, больным и его доброта — поистине беззаветная.

...Когда Мудров был студентом, он однажды взял

на себя уход за девушкой, заболевшей оспой. Среди

нас сейчас уже, пожалуй, нет людей, перенесших

эту болезнь, — она давно ликвидирована. Но я в

своей юности их еще видел. При оспе на коже обра-

12

зовывались пустулы — своего рода нарывы, напол-

ненные жидкостью, вызывавшие нестерпимый зуд,

из-за которого больные их просто сдирали. И у па-

циентов, которые выжили после оспы, на лицах и на

теле оставались очень глубокие рытвины — оспины,

они становились * рябыми». И вот Мудров, чтоб облег-

чить страдания своей подопечной и чтобы у нее не

осталось уродующих следов болезни, вскрывал лан-

цетом каждую пустулу по отдельности и удалял со-

державшуюся в ней жидкость специальной губкой.

А ведь он знал, что рискует жизнью, что заразное

«начало» именно в той жидкости и содержится!

А в войну 1812 г., когда наполеоновское войско

вот-вот должно было войти в Москву, Мудров с семьей

уехал из города, как бы сейчас сказали — «эвакуиро-

вался». Увезти с собой все свое имущество в такой

ситуации было невозможно. Каждый увозил то, что

считал самым дорогим: картины, редкую посуду,

богатое платье. Мудров тоже увез самое для него цен-

ное — тысячи кратких историй болезни людей, кото-

рых он лечил. Свой врачебный опыт, опыт диагности-

ки и лечения... Да и погиб он, как подобает врачу, —

на боевом посту: от холеры, эпидемия которой в

1831 г. охватила Петербург и борьбу с которой он воз-

главлял.

...И все же, сколько бы ни было мной слышано и

читано, а к поступлению в Киевский медицинский ин-

ститут я еще смутно представлял себе сложность на-

ук, которые предстояло освоить, и трудности овладе-

ния специальностью, которые ждут и студента, и

дипломированного врача, если только он хочет сде-

латься не холодным ремесленником, а врачом истин-

ным.

Поскольку кое-кто из вас тоже может решиться

стать врачом, расскажу немного хотя бы о том, с чем

приходится столкнуться, переступив порог медицин-

ского института.

13

Первым камнем преткновения, первым испытани-

ем работоспособности, памятливости и, пожалуй, да-

же стойкости студента-медика оказывается курс

анатомии человека. Не уверен, что в программе тех-

нических вузов есть предметы, которые могли бы с

ней сравниться по трудоемкости и попросту — по нуд-

ности. Будущему врачу надо прочно и навек запом-

нить тысячи латинских названий отростков, бугорков,

бороздок на позвонках, на ребрах, на костях конеч-

ностей, на костях черепа и названий мышц, сосудов,

нервов. Запомнить, от какого костного бугорка какая

мышца начинается, к какому выступу прикрепляет-

ся; где лежит и как ветвится каждый сосуд и каждый

нерв; какие веточки артерий питают ту или иную

мышцу или другой орган и по каким нервным веточ-

кам приходят импульсы, запускающие их в работу.

Предстоит искать и препарировать на трупе все эти

мышцы, сосудики, нервные веточки — дело нелегкое,

да к тому же и неприятное. И все усложняется еще

тем, что язык медицины — латынь! И преподавать

ее начинают одновременно с курсом анатомии. И пока

студент мало-мальски овладеет латинским языком,

ему приходится заучивать множество непонятных

поначалу слов. Это потом все станет проще. Окажет-

ся, что пышно звучащие имена мышц чаще всего обо-

значают лишь то, какую работу выполняет мускул:

* мускул и флексорес поллицис, лонгус эт бревис»—

это всего-навсего ♦мышцы, сгибающие большой па-

лец, длинная и короткая». И теперь в механическое

заучивание начнет вторгаться логика. Ее-то и необ-

ходимо искать во всем, всегда, в любом предмете.

Учиться медицине можно по-разному. Можно при-

лежно зубрить учебники, аккуратно конспектиро-

вать лекции, даже быть отличником, но стать плохим

врачом. Без самостоятельного мышления, без страсти

к анализу, к поиску истинный врач немыслим.

А в курсе обучения медицине тяжелых трудоем-

14

Андреас Везалий

ких дисциплин много. Они будут требовать непремен-

ного запоминания массы конкретных фактических

сведений — о нормальном строении тканей и клеток

организма, об их микроскопических различиях, о

происходящих в них биохимических процессах

(длинные цепи многоступенчатых превращений!),

о механизмах развития всех изучаемых болезней и

тех — снова же микроскопических — изменениях,

которые наступают в тканях и клетках...

Мне учение давалось легко, и меньше всего я ду-

мал о зубрежке. Хотелось знать, понимать и в любом

предмете увидеть какое-то развитие, какой-то драма-

тизм. Кстати, преподаватели, как правило, стремят-

ся к тому, чтобы познание скучных фактов проходило

через призму каких-то интересных событий, борьбу

мнений, сквозь судьбы людей, создававших науку.

...Анатомии человека как науке всего 400 лет. Ее

творцом был знаменитый фламандский хирург Анд-

реас Везалий. Это он — с опасностью для собственной

жизни — первым стал изучать ее на человеческом

15

теле, как одержимый, тайно препарируя трупы.

Вскрытие человеческого тела было запретно еще в

древнем Риме, а средневековая церковь карала это

костром. Анатомию изучали только на животных.

И вот, наконец, после многих лет изысканий Везалий

издал замечательный семитомный труд «De corporis

humani fabrica» — «Тела человеческого устройство»,

открывший миру совершенство нашего организма.

Он был схвачен инквизицией и приговорен к

смертной казни. Только вмешательство короля, лич-

ным врачом которого он был, спасло Везалия, но не-

надолго. Казнь заменили паломничеством к «святым

местам», а корабль, на котором он плыл, попал в бу-

рю, был выброшен на маленький остров — там вели-

кий анатом, великий искатель и умер.

А сколько было замечательных его последовате-

лей — голландцев, итальянцев, англичан, немцев,

французов, русских! Они изобретали все новые хит-

роумные способы: например, вводили краску в крове-

носные сосуды, чтобы установить, как они ветвятся,

и делали множество истинных открытий в анатомии.

И все же потомкам всегда оставалось что открывать.

Вот в прошлом веке Николай Иванович Пирогов про-

сто создал новую анатомию — хирургическую (ее те-

перь называют топографической). Она описывает

взаимное расположение органов — мышц, сосудов,

нервных стволов — именно так, как они предстанут

перед глазами врача, когда он будет оперировать.

Хирург обязан точно знать, что и где лежит под ко-

жей, которую он сейчас рассечет своим скальпелем —

на руке, на ноге, на груди, на шее. Предвидеть, в ка-

ком месте он всякий раз должен высмотреть и обойти

артерию или нерв, которые опасно повредить. Да это

и любому врачу необходимо. Ведь сейчас мы, тера-

певты-кардиологи, занимающиеся лечением сердеч-

но-сосудистых заболеваний, используем методы, ко-

торые очень близки к хирургическим операциям: вво-

16

дим зонды в крупные артерии и, продвигая по сосу-

дам эти тонкие трубочки, достигаем сердца, чтобы

подать сквозь них лекарства прямо к месту пораже-

ния. Или подать вещество, которое позволит увидеть

на экране рентгеновского аппарата, какие там, в

сердечных сосудах, произошли изменения.

И представьте себе, всего лет 40 назад выясни-

лось, что анатомы все четыре века существования

своей науки неправильно представляли себе анато-

мию... легких, так хорошо доступных их глазам и

рукам! Недаром Козьма Прутков говорил: «Не верь

глазам своим!» Ведь если смотреть снаружи, то «на

глазок» правое легкое разделяется четкими борозда-

ми на три крупные доли, а левое — на две. В конце

30-х гг., перед войной, хирурги стали пытаться опе-

рировать на легких — удалять доли, пораженные

опухолью, или туберкулезом, или другими болезне-

творными процессами, а у них пошли разные непред-

виденные осложнения. И вот московский хирург Бо-

рис Эдмундович Линберг засомневался в том, что все-

ми считалось очевидньпм и общеизвестным. Он пред-

положил, что неудачи операций вызваны незнанием

истинного строения органа. Запомните, важнейшая

особенность, которая отличает настоящего ученого, —

это умение усомниться в правильности того, что все-

ми считается очевидным и общеизвестным!

Линберг прибег к довольно остроумному спосо-

бу, позволившему исследовать строение легкого «из-

нутри». Он накачивал жидкую пластмассу в крове-

носные сосуды и в «бронхиальное древо» легких,

вынутых из трупа. Это «древо» — основа органа:

система воздухоносных хрящевых трубок-бронхов,

которые делятся на более мелкие трубочки, те — на

еще более тоненькие, которые снова ветвятся на сов-

сем тонюсенькие — до миллионов микроскопических

трубочек, окруженных альвеолами — пузырьками

тончайшей ткани, пронизанной капиллярными сосу-

17

дами. Когда анатомы, как они делали обычно, пре-

парировали легкое скальпелем, им удавалось выде-

лять лишь относительно крупные бронхи. Полной

картины не получалось. Все представления, как и что

расположено в пространстве, строились лишь на до-

гадках. А Линбергу удалось получить точные факты.

После того как пластмасса затвердевала, он опускал

легкое в крепкую кислоту, которая разъедала все

ткани, и в руках ученого оказывался слепок «брон-

хиального древа», со всеми веточками и идущими по

ним кровеносными сосудами, расположенными точ-

но так, как в нетронутом легком. И десятки получен-

ных им слепков строго свидетельствовали, что легкие

разделяются не на две и на три, а оба одинаково —

на четыре главные доли. Каждая доля со строгой за-

кономерностью подразделяется на сегменты, а те —

на еще более мелкие сегменты, и хирургам стало яс-

но, в каком месте лучше перевязывать сосуды, пере-

резать и прошивать ветвь бронха, чтобы после удале-

ния доли или сегмента, пораженных болезнью, легкое

могло бы хорошо зажить и затем полностью функцио-

нировать, работать. И конечно же, сам Линберг пер-

вым воспользовался этими новыми знаниями, чтобы

успешно оперировать больных людей. Спустя годы за

эту выдающуюся работу, положившую начало хирур-

гии легких в нашей стране, ему была присуждена

Ленинская премия. Методику, к которой он прибег,

многие советские анатомы с неизменным успехом

применяли для исследований расположения сосудов

в разных органах — ив печени, и в почках, и в толще

мышцы сердца. Эти их данные впоследствии сослужи-

ли свою службу и кардиологии.

Наука, как известно, не стоит на месте. Сейчас ме-

дики располагают возможностями судить о располо-

жении и о состоянии сосудов даже у живого челове-

ка — у любого конкретного пациента, если это нам

нужно, да притом не причиняя ему вреда. Но работы,

18

о которых было упомянуто, прочно вошли в историю

медицины. В годы студенчества, когда приходилось

учить сухую дисциплину анатомию, мне она станови-

лась ближе и доступнее оттого, что я ощущал, как она

развивалась, как шел ее поиск и ради чего он шел.

А главное — что он и теперь продолжается, раскры-

вая все новые и новые детали «устройства человече-

ского тела».

...И право, чем больше о нем узнаешь, тем силь-

нее становится восхищение совершенством его кон-

струкции, изяществом биохимических и физиологи-

ческих процессов, в нем происходящих, всем тем,

из чего складывается многообразие его жизнедея-

тельности. Удивительной согласованностью работы.

Строгой взаимосвязью разных отделов любой его си-

стемы и всех его систем и органов между собой. И осо-

бенно четкостью процессов управления, поддержи-

вающих его внутреннюю гармоничность.

Не случайно со второй половины прошлого столе-

тия, когда физиологическая наука достаточно возму-

жала, чтобы находить реальные подходы к познанию

жизнедеятельности высших животных, и благодаря

этому выросла в экспериментальную медицину, сразу

же лучшие ученые мира сосредоточили свои поиски

именно на расшифровке процессов управления в орга-

низме, на механизмах нарушений этих процессов и

на последствиях, к каким они приводят. Что ж, мы

можем гордиться тем, что крупнейшие открытия

именно в этом русле физиологии были сделаны вели-

кими нашими отечественными естествоиспытателями.

Для нас с вами здесь особенно важно то, что было

открыто И. П. Павловым и А. Ф. Самойловым.

Знания, ими добытые, стали фундаментом всей

современной медицины, в том числе кардиологии.

19

Этажи, построенные эволюцией

Вы знаете по школьным урокам физиологии, что мно-

голетние поиски Ивана Петровича Павлова и его уче-

ников и сотрудников были сосредоточены на иссле-

довании именно роли нервной системы как регуля-

тора жизнедеятельности буквально всех органов те-

ла — на расшифровке тех нервных механизмов, каки-

ми регулирование осуществляется. Иван Петрович

был многие годы глубоко убежден, что иного пути

для управления процессами, происходящими в орга-

низме, вообще нет. Эта физиологическая теория так

и называлась: «нервизм», и возникла она еще до Пав-

лова на основе экспериментальных фактов. В России

ее утверждал Иван Михайлович Сеченов, отец нашей

отечественной физиологии, и другие медики, в особен-

ности прямые учителя Павлова: физиолог Илья Фа-

деевич Цион, гистолог Филипп Васильевич Овсян-

ников и замечательный врач Сергей Петрович Бот-

кин.

...И. Ф. Циону удалось достичь открытий, которые

тогда потрясли европейскую науку. Он, например,

обнаружил нерв, ускоряющий работу сердца. А самое

важное — он доказал, что нервная система не только

защищает организм от внешних опасностей, но авто-

матически устраняет внутренние нарушения его нор-

мальной деятельности. Показано это было на реф-

лексе, каким регулируется давление крови. Цион

открыл еще один нерв, который идет от начала аорты

в мозг, и выяснил его назначение. Если давление кро-

ви в аорте становится излишне высоким, то от зало-

женных в ее стенке чувствительных окончаний по

этому нерву в мозг поступают тревожные сигналы. А

сосудодвигательный центр мозга — его расположе-

ние как раз в годы павловского студенчества было

установлено Ф. В. Овсянниковым — посылает по дру-

20

Иван Петрович Павлов

гим нервам импульсы, которые заставляют все арте-

риальные сосуды расширяться, отчего давление тот-

час же и понижается. Именно благодаря этому реф-

лексу в здоровом организме кровяное давление и под-

держивается постоянно на определенном уровне.

И первые крупные исследования самого Павлова

были прямым развитием работ его учителя. Он изу-

чил заключительное звено рефлекса, описанного

Ционом, — путь нервных команд, которые вызы-

вают расширение артерий (Цион установил лишь сам

факт, что сосуды расслабляются). Затем Павлов от-

крыл нерв, усиливающий сердечные сокращения, и

описал целостную картину управления деятель-

ностью сердца по «центробежным нервам». Эти ис-

следования он совершил в маленькой лаборатории

при терапевтической клинике Петербургской военно-

медицинской академии. Клинику возглавлял Сер-

гей Петрович Боткин.

21

Боткин сыграл замечательную роль и в личной

судьбе Павлова, и в судьбе всей русской медицины.

Рассказать о нем в нескольких строках просто невоз-

можно — врач он был великий. А вот что нам важно:

Боткин обладал огромной биологической эрудици-

ей — достаточно сказать, что школу исследователь-

ской работы как патолог он прошел у Рудольфа Вир-

хова, ученого, завершившего здание клеточной тео-

рии и приложившего ее к медицине. Целью Боткина-

ученого было поднять русскую медицинскую науку

на уровень передового европейского естествознания.

Над этим он бился и в академии, где преподавал, и в

клинике, которую возглавлял. Павлова он отличил

среди нескольких сотен студентов, хотя тот не проя-

влял никакого интереса к врачебному делу, отличил

именно как сложившегося физиолога с интересными

замыслами (у Павлова уже вышло несколько печат-

ных работ). И он создал для него маленькую лабора-

торию при своей клинике. Этим Сергей Петрович

«убил» не двух, а сразу трех «зайцев». Он оставил в

академии молодого гениального ученого, которому

грозила долгая служба в провинциальном Кремен-

чугском гарнизоне. Он дал ему возможность иссле-

довать, если говорить языком сегодняшним, важные

физиологические проблемы кардиологии. Он пору-

чил ему руководить работами врачей клиники по

изучению действия лекарственных препаратов, в

первую очередь на сердечно-сосудистую систему, и

особенно на процессы нервной регуляции ее дея-

тельности. Такое сочетание дел дало плоды фанта-

стические. Некоторые препараты, изученные при

участии Павлова, удержались в практике медицины

50—70 лет: их смогли вытеснить лишь новейшие,

во много раз более эффективные. А решающие факты,

выявившие и доказавшие существование усиливаю-

щего нерва сердца, удалось получить при испытани-

ях настойки майского ландыша.

22

Сергей Петрович Боткин

И Боткин и Павлов равно были истинными «нер-

вистами». Сергей Петрович считал, что нарушения

функций нервной системы играют важную роль в

происхождении целого ряда болезней, и он тоже ока-

зал немалое влияние и на взгляды Павлова, и на ход

его поисков.

...Несколько лет спустя, буквально накануне своей

неожиданной смерти, Боткин рекомендовал Павлова

в заведующие физиологической лабораторией Инсти-

тута экспериментальной медицины, которого еще не

существовало, но который после многолетних хлопот

Боткина и многих других замечательных медиков

наконец было царем Александром III ♦дозволено»

создать на частные средства. А там Павлов многие

годы исследовал физиологию пищеварения. Изучал

ее, как помните, на собаках. Сделал со своими учени-

ками — а их у него было очень много! — замечатель-

нейшие открытия и постоянно находил подтвержде-

ния главенства нервной системы во всех процессах,

23

которые исследовались. При этом были открыты

«условные рефлексы», а с ними — подход к новой

области исканий: к изучению высшей нервной дея-

тельности животных и самого человека.

И вдруг — в пору полного успеха исканий Павло-

ва и его школы и торжества его теории — физиологи

начинают получать экспериментальные факты, что

то один, то другой процесс в организме возбуждается

не импульсами, приходящими из мозга по «прово-

дам» нервов (Павлов любил сравнивать нервную си-

стему с телефонной станцией). Их вызывают некие

вещества. Как скажет позднее английский физиолог

Эрнест Старлинг, управление идет по пути «химиче-

ского рефлекса».

Первые факты восприняты спокойно, ибо они не

только легко воспроизводимы, но и не допускают

двух мнений — они однозначны. Если у животного

удалить оба надпочечника — у него катастрофически

падает деятельность сердца и тонус артериальных

сосудов. А если ему ввести экстракт ткани надпо-

чечника, то сердце начинает учащенно биться, арте-

рии сужаются и кровяное давление повышается. Хи-

микам вскоре удается выделить из ткани надпочеч-

ников не слишком сложное вещество, получившее

название адреналина, это оно и работает как стиму-

лятор. А другими исследователями установлено, что

удаление поджелудочной железы совершенно лишает

организм способности усваивать сахар — у опериро-

ванного животного развивается катастрофический

диабет. И в лаборатории самого Павлова, в опытах,

которые Иван Петрович своими руками помогает

ставить, молодой патолог Леонид Васильевич Соболев

доказывает, какие именно группы клеток, «инсулы»,

т. е. «островки» ткани этой железы, вырабатывают

фактор, от которого зависит усвоение сахара. Правда,

выделить этот фактор удалось лишь через 20 лет

канадским ученым, которые и назвали его инсули-

ном.

24

Во всем этом Павлов не видел ничего такого, чтс

категорически бы противоречило его представлениям.

Ну, пусть в конце дуги какого-то рефлекса и оказа-

лось химическое звено — основного принципа реф-

лекторного механизма управления всеми процессами

в организме это не подрывает. Просто вносится уточ-

нение. Драматический оборот события приняли, когда

английские физиологи Эрнест Старлинг и Уильям

Бейлисс обнаружили факты, говорившие, что путем

чистого «химического рефлекса» — без участия нерв-

ной системы! — в организме управляется главная

функция поджелудочной железы — выработка ею

пищеварительного сока, содержащего ферменты, бла-

годаря которым белки, жиры и углеводы пищи раз-

рушаются на такие вещества, какие могут проникнуть

сквозь мембраны клетки кишечника, а из этих кле-

ток — в кровь.

Для Павлова это было полнейшим абсурдом. Не

было в мире ученого, который так бы знал физиоло-

гию поджелудочной железы, как он. Первые ее ис-

следования он выполнил еще студентом и затем мно-

го раз к ним возвращался на протяжении четверти

века, чтобы в еще более совершенном эксперименте

проверить и уточнить свои прежние, всем научным

миром признанные, выводы. И всякий раз он и егс

сотрудники получали неопровержимые свидетельст-

ва, что поджелудочная железа включается имение

по «нервному приказу», за исключением одного слу

чая, одной недавней работы, которая просто подтолк

нула Бейлисса и Старлинга к их результату!.. Эту ра

боту выполнил один из лучших учеников Павлова

Задолго перед тем было установлено, что соляная

кислота желудочного сока, попав в кишечник собаки

может побудить железу к работе. Объяснение напро

сил ось само собой: кислота раздражает нервные окон

чания в стенке кишечника, нервные центры получаю!

сигнал о том, что сок вместе с пищей из желудка по-

26

ступил в следующий отдел, и тотчас к железе посыла-

ется команда на включение. Но некоторое время спу-

стя Павлов поручил заново исследовать это явление

настоящему мастеру эксперимента.

Проверка была изощренной и точной: в решаю-

щих опытах от железы отсекались все до единой нерв-

ные веточки и для надежности разрушался опреде-

ленный отдел мозга. Но стоило ввести в кишечник

подопытной собаки соляную кислоту, как железа и

при этом начинала работать! И вот тут блестящий

экспериментатор, получивший такие результаты,

оказался рабом теории, в которой был взращен. Он

стоял на пороге значительного открытия — ему надо

было сделать всего один шаг, один опыт. А он его не

сделал и стал искать объяснения своим результатам

только с позиций нервизма. И Павлов, услышав при-

вычные слова, конечно, не насторожился.

Но как только работа появилась в солидном жур-

нале, который читали все физиологи мира, Бейлисс

и Старлинг повторили эти эксперименты. И додума-

лись поставить именно тот единственный опыт, мысль

о котором не пришла сотруднику Павлова. И обнару-

жили в клетках кишечника вещество, которое под

воздействием соляной кислоты поступает в кровь, по-

падает с ней в железу и побуждает ее к работе. А по-

этому всем веществам химических рефлексов — и

этому названному ими «секретином», и адреналину,

стимулирующему тонус сосудов, и тому еще не вы-

деленному фактору, от которого зависит усвоение са-

хара и который по доказательствам Соболева выра-

батывается «инсулами» поджелудочной железы,

и всем, какие когда-либо будут открыты, — Старлинг

дал имя «гормоны», т. е. «побудители» (от древне-

греческого слова «гормео» — «побуждаю»).

Совершенно неожиданно Павлов заявил, что опы-

ты Бейлисса и Старлинга не верны, ибо никакого гор-

мона тут и быть не может, так как работа поджелу-

дочной железы управляется только нервным путем.

27

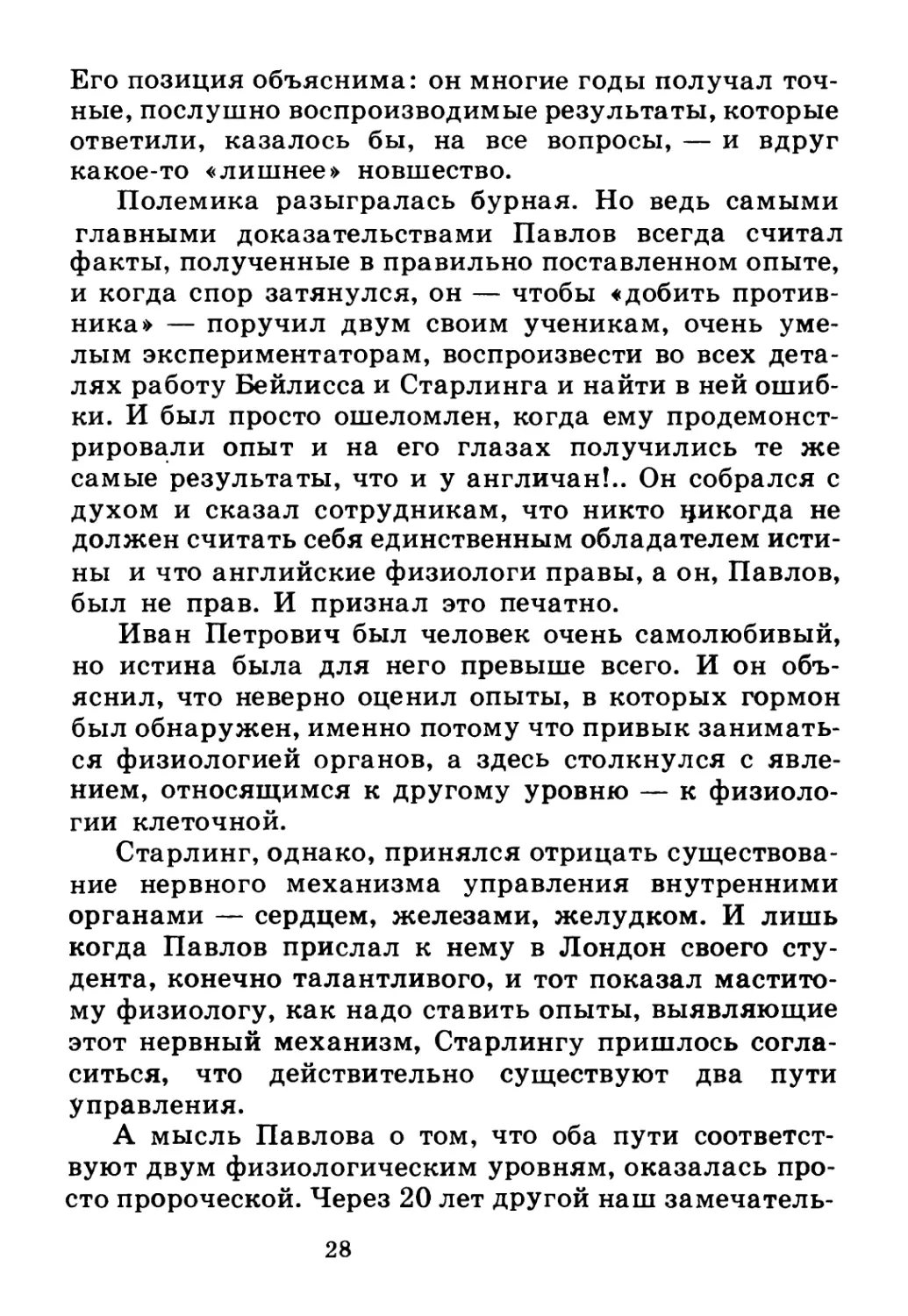

Его позиция объяснима: он многие годы получал точ-

ные, послушно воспроизводимые результаты, которые

ответили, казалось бы, на все вопросы, — и вдруг

какое-то «лишнее» новшество.

Полемика разыгралась бурная. Но ведь самыми

главными доказательствами Павлов всегда считал

факты, полученные в правильно поставленном опыте,

и когда спор затянулся, он — чтобы «добить против-

ника» — поручил двум своим ученикам, очень уме-

лым экспериментаторам, воспроизвести во всех дета-

лях работу Бейлисса и Старлинга и найти в ней ошиб-

ки. И был просто ошеломлен, когда ему продемонст-

рировали опыт и на его глазах получились те же

самые результаты, что и у англичан!.. Он собрался с

духом и сказал сотрудникам, что никто цикогда не

должен считать себя единственным обладателем исти-

ны и что английские физиологи правы, а он, Павлов,

был не прав. И признал это печатно.

Иван Петрович был человек очень самолюбивый,

но истина была для него превыше всего. И он объ-

яснил, что неверно оценил опыты, в которых гормон

был обнаружен, именно потому что привык занимать-

ся физиологией органов, а здесь столкнулся с явле-

нием, относящимся к другому уровню — к физиоло-

гии клеточной.

Старлинг, однако, принялся отрицать существова-

ние нервного механизма управления внутренними

органами — сердцем, железами, желудком. И лишь

когда Павлов прислал к нему в Лондон своего сту-

дента, конечно талантливого, и тот показал мастито-

му физиологу, как надо ставить опыты, выявляющие

этот нервный механизм, Старлингу пришлось согла-

ситься, что действительно существуют два пути

управления.

А мысль Павлова о том, что оба пути соответст-

вуют двум физиологическим уровням, оказалась про-

сто пророческой. Через 20 лет другой наш замечатель-

28

ный физиолог — Александр Филиппович Самойлов

(он был учеником и Павлова, и Сеченова) показал,

как тесно переплетены меж собою оба эти вида управ-

ления, или, иначе говоря, передачи информации, в

организме. Он открыл, что даже в самой цепи нервно-

го импульса тоже есть «химические звенья». Импульс

с нервного волокна одной клетки передается на дру-

гую нервную, мышечную или железистую клетку не

как электрический сигнал с провода на провод, а с

помощью химического «медиатора», вещества-по-

средника, которое под влиянием импульса образуется

в зоне контакта. А. Ф. Самойлов объяснил такое

сосуществование с позиций эволюционной теории.

Химическая сигнализация — самая древняя. Ведь

у одноклеточных и у примитивных многоклеточных

животных, и внутри любой отдельной клетки, иной

регуляции и сейчас не существует. Да ее и не нужно.

Все процессы внутри клетки — биохимические и

физико-химические. И любое вещество способно сыг-

рать роль сигнала, возбудить какую-то реакцию или

повернуть ее в обратном направлении. И для связи

между клетками примитивного многоклеточного ор-

ганизма или в ткани какого-то органа у существа вы-

сокоорганизованного тоже вполне достаточно «хими-

ческого посредничества». Зачатки нервной системы,

которая способна много быстрее переносить сигналы

на большие расстояния от органа к органу, возникли

на более поздних этапах эволюции. Чем сложнее

и совершеннее становился этот специализированный

кибернетический живой аппарат, тем больше преиму-

ществ выявлялось у его обладателей и тем больше

шансов было у них выжить в суровом естественном

отборе. Но внутри этого аппарата неизбежно сохра-

нялись «изначальные» элементы, ибо там, в зонах

межклеточных контактов, на поверхностях клеточ-

ных мембран, они незаменимы. Ведь сигнал химиче-

ского посредника точен, он несет всякий раз строго

определенный смысл, как слово.

29

Эти фундаментальные представления объяснили

важные стороны нормальной деятельности не только

пищеварительной, но и сердечно-сосудистой системы.

Они создали медикам подходы к раскрытию тех на-

рушений, которые лежат в основе многих болезне-

творных процессов, и среди них, как оказалось сразу,

сердечно-сосудистых заболеваний — главной пробле-

мы медицины конца XX в. К сожалению, ученые не

всегда хорошо знают историю науки — им некогда,

их полностью поглощает собственный поиск. И пото-

му многие из них повторяли старые ошибки. Одни —

в основном зарубежные ученые — вновь принима-

лись уверять, что все предопределяется лишь одними

гормонами. Другие признавали единственным управ-

ляющим центром организма мозг, да к тому же толь-

ко высший его отдел — кору больших полушарий.

Пылкие дискуссии шли в этом русле, в частности,

в связи с изучением механизма возникновения гипер-

тонической болезни. В годы, когда я был студентом,

да и позднее, когда я уже начал работать врачом,

проблема этого заболевания сделалась чрезвычайно

остра. Я помню молодых, 25 — 30-летних пациентов,

которые буквально на глазах сгорали у нас в клинике

от злокачественной гипертонии. Тогда еще не было

средств, которые позволяли бы управлять артериаль-

ным давлением, держать его на нужном уровне, та-

ких, какими мы располагаем сегодня. Болезнь про-

грессировала неудержимо. У молодых людей разви-

валась тяжелая почечная недостаточность, возникали

нарушения мозгового кровообращения, и они гибли...

Болезнь, которую

не считали болезнью

Начну издалека: с Гиппократа, замечательного древ-

негреческого врача и прямого потомка легендарного

лекаря Асклепия (Эскулапа), которого эллины объ-

30

явили богом-целителем и даже родным сыном Апол-

лона, покровителя искусств и врача богов.

Сохранилась генеалогия рода Асклепиадов: Гип-

пократ числится в семнадцатом его поколении. Все

мужчины рода служили врачами при храмах, посвя-

щенных их обожествленному предку, которые и были

древними лечебницами. Но Гиппократ был уже не

храмовым, а «общественным» врачом. Такой пост он

занимал в разных городах Эллады. За спасение жите-

лей Афин от чумной эпидемии он был избран почет-

ным гражданином города и увенчан золотым венком.

Великий философ Платон писал о нем как о выдаю-

щемся лекаре и мыслителе. Потомки назвали отцом

медицины. Сборник трудов Гиппократа и его учени-

ков — самое раннее письменное руководство по вра-

чебному делу, до нас дошедшее.

Наставления «Гиппократова сборника» обстоя-

тельны, а часто и по нынешним меркам разумны.

В них зорко обрисованы признаки многих болезней,

и происхождение их объяснено не «гневом богов» или

«дурным глазом», а неправильным питанием, разны-

ми излишествами, влиянием скверной погоды и даже

«миазмами», которые передаются через воздух или

нечистую воду. Из-за таких причин в теле будто

бы происходит «смешение соков» — крови, мокроты

и желчи — либо какой-то из «соков» попадает в нена-

длежащее для него место. Оттого-то, по суждению

«отца медицины», и разыгрываются разные болезни.

Как ни странно, а эти наивные догадки все-таки пред-

восхищали мысль о том, что основа болезней, условно

говоря, в каких-то биохимических изменениях.

Среди многих недугов Гиппократ описал внезап-

ное заболевание, которое он называл апоплексией,

т. е. ударом. Развивается апоплексия молниеносно —

больной теряет сознание, а когда приходит в себя,

оказывается, что у него парализована половина тела.

Сверх того, иногда еще может быть надолго нарушена

речь, и это значит, что апоплексия поразила мозг.

31

И вот в течение 21 столетия, из 24 прошедших со

времен Гиппократа, суть «мозгового удара» медики

объясняли тем, что пациенту «кровь бросилась в го-

лову». А причину болезни — наклонностью, прису-

щей людям особого «апоплексического склада»: по-

жилым, тучным, «полнокровным», нередко привер-

женным к обжорству и к тому же бурно реагирующим

на разного рода конфликтные ситуации. «Удар» даже

считался просто следствием чрезвычайных волнений:

ну, как не воздать должное наблюдательности старин-

ных врачей!.. Пульс у таких больных, писали они в

своих трудах, бывает «напряженным», «твердым»

и склонен учащаться. И дабы умерить полнокровие,

таким пациентам при ухудшении самочувствия

стоит делать кровопускание, даже повторять это не

раз и еще ставить пиявки на грудь и затылок. До кон-

ца прошлого столетия кровопускание чрезвычайно

широко применяли к месту и не к месту. Французский

врач Бруссе — а он был очень знаменит в первую

половину XIX в. — рекомендовал лечить им и лихо-

радку, и ревматизм, и даже просто головные боли.

А поскольку его авторитет многими врачами почи-

тался непререкаемым, только за один 1829 г. во

Франции было ввезено и использовано более 33 млн.

пиявок. Недаром современники шутили: «Если На-

полеон разорил Францию, то Бруссе ее обескро-

вил*. Ни один метод лечения нельзя применять

без разбора, и такое бездумное увлечение Брус-

се и его последователей во множестве случаев при-

несло не пользу, а вред. Кровопускание и пиявки,

впрочем, применяют иногда и в наши дни, если это

действительно необходимо.

...Спустя два тысячелетия, когда естествознание

начало становиться на почву эксперимента и Уильям

Гарвей уже описал систему кровообращения, серьез-

ные, мыслящие врачи пришли к убеждению, что ме-

ханику любой болезни следует расшифровывать по

32

Гиппократ

изменениям, какие она натворила в организме, —

так зародилась патологическая анатомия. И при пер-

вых же вскрытиях тел пациентов, погибших от апо-

плексии, — а это было еще в начале XVIII в. — пер-

вые патологоанатомы обнаружили разорвавшиеся ар-

терии и сгустки крови, которые сдавили участок моз-

га и повредили его нежное вещество. Сразу было по-

нято, что инсульт — так слово «удар» звучит на ла-

тыни — лишь финал, лишь следствие болезни, кото-

рая ему предшествовала и изуродовала стенки арте-

рий не только мозга, но и других сосудов тела.

Некоторые участки ткани сосудов оказывались уп-

лотнены настолько, что при ударе пинцетом даже

слышался стук, и патологи тех лет полагали, что там

образовались «костные островки».

Еще через два века это основное заболевание —

оно получило имя атеросклероз (от греческих слов

33

sclerosis—«уплотнение» и athera—«кашица»)—бы-

ло изучено уже с помощью микроскопа и химических

методов. Оказалось, что под тонкой нежной оболоч-

кой, выстилающей артерии изнутри, образуются во

множестве «бляшки» — скопления холестерина,

жироподобного вещества. В этих «бляшках» при

дальнейшем развитии процесса откладываются еще

и соли извести, отчего стенки сосуда действительно

отвердевают.

Ну а затем легко было прийти к мысли, вполне

закономерной, что артерии по мере развития таких

изменений теряют способность расширяться во испол-

нение «приказов», которые сосудодвигательный

центр посылает, когда давление крови оказывается

избыточным. Далее ткань их стенок перестает полу-

чать надлежащее питание — ведь у каждого сосуда

есть свои сосуды, и «бляшки», да еще обызвествлен-

ные, сдавливают эти «сосуды сосудов». В стенках

«голодающих» артерий возникают изъязвления, и в

этих-то местах могут произойти разрывы стенки или

образоваться тромбы — пробки из свернувшейся

крови, перекрывающие просвет сосуда. А если тромб

закупорил артерию, то последствия оказываются те-

ми же, что и при кровоизлиянии в мозг, потому что

участок мозга, которому выключенный сосуд постав-

лял кровь, быстро погибает от кислородного голода-

ния. Поэтому тромбозы сосудов мозга тоже назы-

вают инсультами — ударами. Вот примерно так ме-

дики и представляли себе это заболевание к концу

прошлого века. А в 1892 г. замечательный русский

врач Владимир Михайлович Керниг в докладе Об-

ществу петербургских врачей заявил, что атероскле-

роз — причина еще одного недуга: тяжелой болезни

сердца, которую тогда называли грудной жабой или

сердечной астмой. У этой болезни есть еще одно наз-

вание — стенокардия ( в переводе с греческого —

«стеснение сердца»), которое точно соответствует ее

34

главному проявлению: тем болям, какие ощущает

страдающий ею человек во время приступа, — сжи-

мающим, давящим. Боли эти возникают особенно

при физическом напряжении или сильном волнении.

Но до конца прошлого столетия грудная жаба,

она же стенокардия, считалась заболеванием ред-

ким. А доктор Керниг работал главным врачом в

Обуховской больнице — одной из самых больших

больниц Петербурга — в ней уже в те дни было боль-

ше тысячи коек. Она принадлежала городу, плата за

лечение в ней была по тем временам маленькой и

пациентов поэтому множество, и Владимир Михайло-

вич, хотя точной статистики еще не существовало,

по пациентам своей больницы мог с немалой досто-

верностью судить о частоте разных болезней. Его док-

лад — первое научное свидетельство, что частота за-

болевания стенокардией серьезно изменилась: на ру-

беже XIX — XX вв. она стала встречаться гораздо

чаще. А это связано, говорил в докладе Владимир

Михайлович Керниг, «...с большой распространен-

ностью атеросклероза, так как типичная грудная

жаба... зависит, без сомнения, от склероза венечных

артерий сердца».

Это было не домыслом, не догадкой, а строгим

выводом, сделанным из наблюдений за большим чис-

лом пациентов, которых Керниг лечил, и нередко с

успехом. А главное — на основе патологоанатомиче-

ских исследований, при которых в сердце тех пациен-

тов, каких спасти не удалось, были увидены четкие

атеросклеротические изменения венечных артерий.

(Старинные анатомы любили красивые сравнения, и

артерии сердца получили от них титул его «короны»,

«венца», отсюда их название — коронарные, или ве-

нечные.)

А в двух случаях Кернигом была обнаружена

закупорка венечной артерии тромбами и четко огра-

ниченные очаги размягчения миокарда, т. е.* сердеч-

36

ной мышцы, на том участке, который лишился пи-

тания, и к тому же с признаками образования рубцов

на месте поражения.

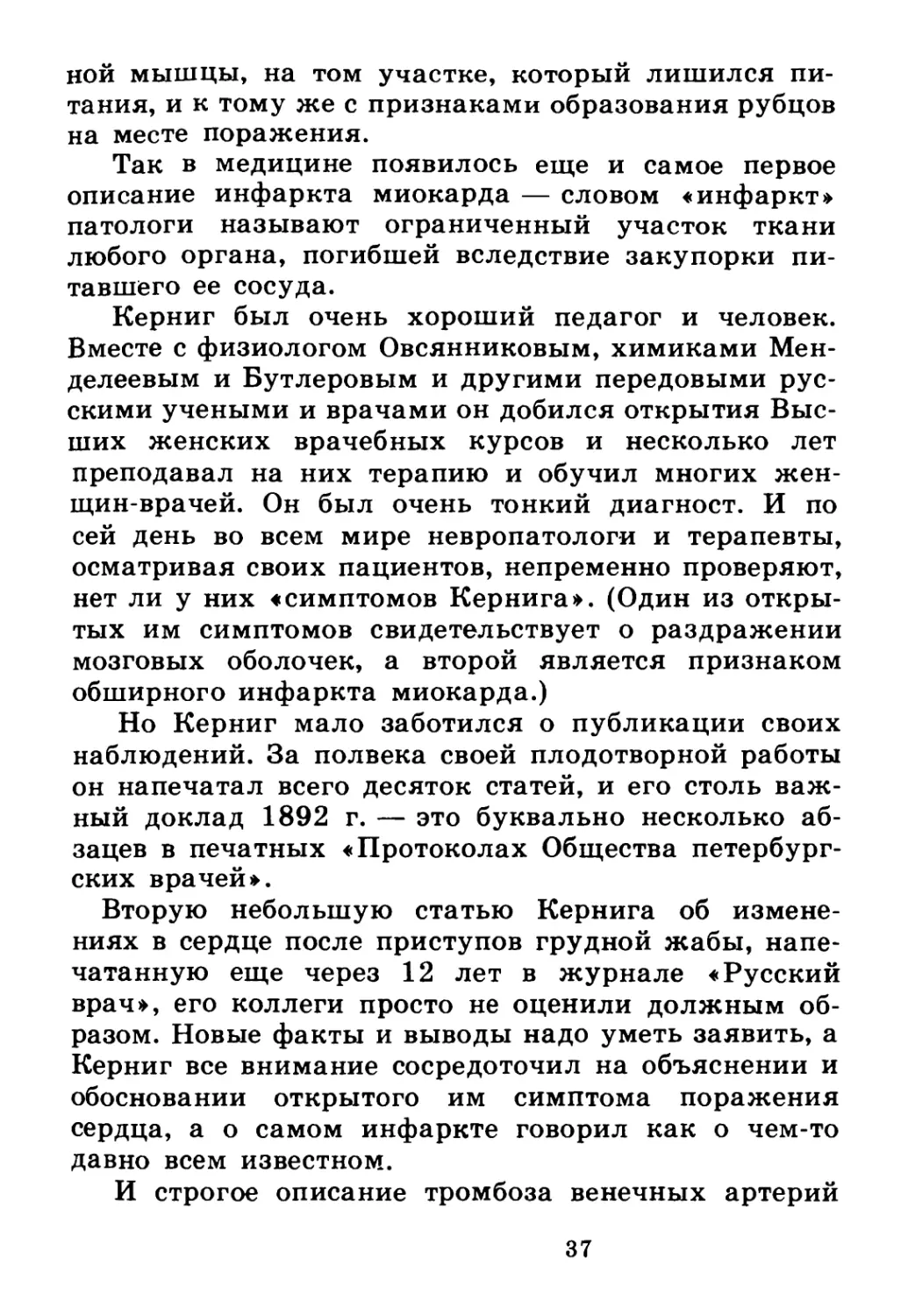

Так в медицине появилось еще и самое первое

описание инфаркта миокарда — словом «инфаркт»

патологи называют ограниченный участок ткани

любого органа, погибшей вследствие закупорки пи-

тавшего ее сосуда.

Керниг был очень хороший педагог и человек.

Вместе с физиологом Овсянниковым, химиками Мен-

делеевым и Бутлеровым и другими передовыми рус-

скими учеными и врачами он добился открытия Выс-

ших женских врачебных курсов и несколько лет

преподавал на них терапию и обучил многих жен-

щин-врачей. Он был очень тонкий диагност. И по

сей день во всем мире невропатологи и терапевты,

осматривая своих пациентов, непременно проверяют,

нет ли у них «симптомов Кернига». (Один из откры-

тых им симптомов свидетельствует о раздражении

мозговых оболочек, а второй является признаком

обширного инфаркта миокарда.)

Но Керниг мало заботился о публикации своих

наблюдений. За полвека своей плодотворной работы

он напечатал всего десяток статей, и его столь важ-

ный доклад 1892 г. — это буквально несколько аб-

зацев в печатных «Протоколах Общества петербург-

ских врачей».

Вторую небольшую статью Кернига об измене-

ниях в сердце после приступов грудной жабы, напе-

чатанную еще через 12 лет в журнале «Русский

врач», его коллеги просто не оценили должным об-

разом. Новые факты и выводы надо уметь заявить, а

Керниг все внимание сосредоточил на объяснении и

обосновании открытого им симптома поражения

сердца, а о самом инфаркте говорил как о чем-то

давно всем известном.

И строгое описание тромбоза венечных артерий

37

Василий Парменович

Образцов

Николай Дмитриевич

Стражеско

и инфаркта сердца как самостоятельного заболева-

ния было сделано лишь через несколько лет, в 1909 г.,

киевскими терапевтами В. П. Образцовым и

Н. Д. Стражеско. Они тщательно обрисовали пато-

логическую основу процесса и клинику болезни, т. е.

ее течение, и те ее симптомы, какие отмечались в

ранней стадии заболевания, и те, что в его «расцвете».

И те, наконец, какие могут ввести врача в заблуж-

дение — обмануть, навязать неверный диагноз. Ведь

бывает, что больной при инфаркте ощущает, напри-

мер, боли не в груди, а в области желудка или пе-

чени. И могут при этом проявляться еще другие

признаки, типичные для язвы желудка или воспа-

ления желчного пузыря либо для иных недугов.

38

А если врачу не удается оценить все имеющиеся

симптомы в их совокупности и докопаться до истины,

то ошибка обойдется больному слишком дорого.

Заслуга Образцова и Стражеско именно в том,

что они описали такие формы проявления болезни,

при которых диагноз затруднен и врач может оши-

биться. А для этого они в своей работе беспристра-

стно проанализировали собственные врачебные не-

удачи, последовав обычаю, который ввел в медицину

великий русский хирург Николай Иванович Пиро-

гов. Открытый и откровенный анализ своих врачеб-

ных ошибок Пирогов сделал сильнейшим стимулом

совершенствования врачебного мастерства...

И вот что важно: именно к этому же времени,

когда внимание врачей обращено на инфаркт сердца

как на самостоятельное заболевание, в медицине

появляются два новых метода, сыгравшие особенную

роль в становлении кардиологии.

Первый метод — электрокардиография: реги-

страция так называемых «токов действия», которые

образуются в сердечной мышце при ее возбуждении,

кстати как и в любой другой.

Каждое возбуждение, «запускающее» сокращение

сердца, рождается в зоне предсердий и волной про-

ходит к его верхушке. В точке, где оно начинается,

в это мгновение возникает отрицательный заряд, а в

области сердечной верхушки — сильный положи-

тельный заряд, и сердце оказывается в роли элек-

тромагнита, а его токи действия распространяются

на все ткани тела — строго по законам физики —

соответственно силовым линиям магнитного поля.

Медики-теоретики и практики уже не один де-

сяток лет пытались найти такие физические ме-

тодики, которые позволили бы судить о состоянии

сердечной мышцы. Например, И. Ф. Цион полушу-

тя мечтал распознавать даже человеческие чувства

39

еще по простой кардиограмме — по механической

записи сердечных сокращений.

Возможность «понимать сердце» по его биото-

кам возникла в результате трудной и кропотливой

работы многих исследователей, и в первую очередь

Николая Евгеньевича Введенского, Василия Юрье-

вича Чаговца и Александра Филипповича Самойло-

ва. В начале века ими были описаны очень важные

принципы электрических явлений в нервах и мыш-

цах. И вот в 1903 г. голландский физиолог Виллем

Эйнтховен, работавший в Лейденском университете,

сумел зарегистрировать токи действия сердца спе-

циально для этого сконструированным очень чув-

ствительным прибором — струнным гальваномет-

ром. Колебания тончайшей кварцевой нити его галь-

ванометра — сначала ее диаметр был 1 мк, затем

даже 0,01 мк — воспроизводили волну распростра-

нения токов в сердечной мышце, а световой луч

фиксировал эти колебания на фотобумаге. Самойлов

еще прежде пытался добиться того же результата

с помощью другого прибора — капиллярного элект-

трометра, в котором мышечные токи действия вызы-

вали колебания мениска ртути. Но как только Алек-

сандр Филиппович увидел статью Эйнтховена, он

пришел в полнейший восторг от красоты его резуль-

татов и поехал к нему в Лейден, чтобы познакомиться

с чутким прибором и с его создателем. С тех дней

начались поистине прекрасные дружба и сотрудни-

чество двух замечательных физиологов и, как шутил

Самойлов, еще и струнного гальванометра. И тем,

что электрокардиография утвердилась как метод

и в экспериментальной, и в клинической медицине,

мы во многом обязаны их дружбе.

И открытие химического звена в цепи передачи

нервного импульса, столь принципиальное для на-

ших физиологических представлений, Самойлов

сумел сделать именно с помощью струнного галь-

40

ванометра. Этот прибор позволил ему с точностью

до стотысячных долей секунды измерить, как им-

пульс от понижения температуры замедляется в пяти-

сантиметровом нервном волоконце и особо — как за-

медляется его передача с нервного окончания на

мышечную клетку. (Опыты ставились на нерве и

мышце, взятых у лягушки.) Оказалось, что в месте

контакта с клеткой скорость импульса снижается

много резче — так, словно бы перепад температуры

изменил не физический процесс, а ход химической

реакции. Это тонкое наблюдение и привело искус-

ного экспериментатора к столь дерзкому выводу.

А 8 лет спустя его ученик А. В. Кибяков сумел

добыть из нервного узла вещество, введение которого

в мышечную ткань давало точно такой же эффект,

как и нервный импульс. И наконец, было определе-

но, какие же вещества служат медиаторами, посред-

никами. Ими оказались ацетилхолин, адреналин,

норадреналин, серотонин и еще несколько других

веществ.

Принципы понимания процессов, отражаемых

электрокардиограммой, тоже не сразу были распо-

знаны. Это сейчас ЭКГ, так ее называют, обычное

дело. Уже 70 лет ЭКГ записывают в лечебных заве-

дениях. Конструкция аппаратов давно стала иной,

и чертятся кардиограммы тоже давно уже не све-

товым лучом на фотобумаге, а чернилами на лентах

бумаги-миллиметровки. Длина всех исписанных

лент теперь исчисляется, наверное, многими мил-

лионами километров. И сотни тысяч врачей во всем

мире каждый день сызнова всматриваются в форму

зубцов, вычерченных на бумаге. Измеряют их высоту

и интервалы меж ними. И по их изменениям, по

отклонениям от электрической оси и множеству дру-

гих признаков делают вывод: «нарушение питания

передней и боковой стенок миокарда» или «блокада

левой ножки пучка Гиса» — так называется пучок

41

особых волокон в перегородке сердца, по которым

возбуждение в нем распространяется. И разные дру-

гие заключения.

Но понимать, что в этих зубчиках чему соответ-

ствует, физиологи и врачи начали именно благодаря

дальнейшим трудам Эйнтховена и Самойлова, в

которых была создана азбука электрокардиографии.

Впрочем, у них было множество последователей,

благодаря которым эта, казалось бы, очередная ча-

стная методика выросла в сложную и почти само-

стоятельную отрасль медицины.

А вторым методом было измерение артериального

давления. В 1909 г. итальянским врачом Счипионе

Рива-Роччи был изобретен очень удобный аппарат,

называемый у нас тонометром.

Не знаю, надо ли подробно объяснять, что опре-

деленный уровень давления крови в сосудах — вы-

сокий в артериях, низкий в венах — необходим. Без

него кровообращение было бы чисто физически не-

возможно. Физиологи это поняли давно и, исследуя

сердечно-сосудистую систему животных, неизменно

регистрировали параметры кровяного давления в

разных условиях, при различных воздействиях.

Врачи-клиницисты тоже очень давно осознали, что

разные патологические процессы сопровождаются

изменениями артериального давления. И внешние

признаки «полнокровия» у больных с «апоплекси-

ческим складом» свидетельствуют, что давление

скорее всего повышено. Да если и у любого пациента,

даже совсем не «полнокровного», а, напротив, блед-

ного, ослабленного, отечного, прощупывается на за-

пястье «напряженный», «твердый» пульс, это гово-

рит о том же самом. И все-таки одно дело догады-

ваться и другое — располагать точными фактами.

Врачи еще и сегодня нередко вынуждены опираться

на свою память, опыт, на предположения, но наука

в медицине, как и в любом деле, начинается только

с «числа и меры».

42

Физиологи были куда в более легком положении,

чем врачи. Они брали подопытное животное и в

любой сосуд, даже в аорту и в полости сердца, вты-

кали трубку, соединенную с манометром: вот вам и

точные данные. Но у человека измерять таким обра-

зом кровяное давление справедливо считали невоз-

можным. Однако в начале века все же появились

один за другим приборы для измерения давления

через наружные покровы тела, а тонометр Рива-

Роччи оказался настолько удачен, что используется

во врачебной практике до наших дней. И хотя появи-

лись более совершенные модели, принцип конструк-

ции не претерпел изменений. Этот принцип чрезвы-

чайно прост, и как давление измеряется, вы навер-

няка знаете.

Как только аппарат Рива-Роччи и методика изме-

рения, усовершенствованная доктором Н. А. Корот-

ковым, начали закрепляться в повседневной практи-

ке, врачи стали обнаруживать у все большего числа

пациентов артериальную гипертонию — давление,

много превышающее физиологическую норму.

...Ну вот мы и подошли к проблеме, интерес к кото-

рой в итоге и привел меня в молодости в кардиоло-

гию,— тогда, в 50-е гг., еще не выделившуюся окон-

чательно в автономную область «внутренней меди-

цины». Среди терапевтов и среди патофизиологов

давно шли дискуссии о том, что же она такое —

артериальная гипертония. Один ли это из симпто-

мов или вредных последствий какого-то заболева-

ния (а может, и не одного!) или же самостоя-

тельное заболевание, при котором высокое кровяное

давление — главное звено и причина всех осложне-

ний?

Было точно установлено, что гипертония очень

часто обнаруживается при атеросклерозе и, почти как

правило, кровоизлиянию в мозг или тромбозу его

43

артерий предшествуют катастрофические скачки

давления — «гипертонические кризы». И что тяже-

лые поражения почек, вызванные токсическими ве-

ществами или острым воспалением — нефритом,

всегда сопровождаются очень высоким подъемом

кровяного давления, и особенно высокие его скачки

осложняются теми же бедами. И что гипертония

еще встречается у людей, страдающих самыми раз-

ными болезнями.

И все же чаще всего никаких иных недугов не

обнаруживается.

Некоторые медики в те годы, особенно если в их

личной практике попадались случаи сочетания ги-

пертонии с каким-то определенным заболеванием,

причины которого хорошо поняты, делали весьма

скороспелые заключения, которые провозглашали

как непреложные истины.

Но еще в 1922 г. замечательный врач и ученый,

глава ленинградской терапевтической школы

Г. Ф. Ланг в одной из своих работ писал, что следу-

ет четко различать гипертоническую болезнь как

самостоятельный недуг и ту гипертонию, которая

возникает как симптом каких-то других заболева-

ний — тех же поражений почек. Он в последующих

своих работах обрисовал различные стадии гипер-

тонической болезни и те изменения, которые возни-

кают в сосудах на каждой из них. И при этом особо

отметил, что болезнь длительно течет, не давая ни

ярких симптомов — больной лишь временами ощу-

щает недомогание, ни явно анатомических послед-

ствий. Потому что прежде, чем пострадают клетки

и ткани, нарушения в организме долго сосредоточи-

ваются лишь на уровне биохимических и физико-хи-

мических сдвигов, и эти сдвиги обратимы. Ведь часто

даже и разрушительные последствия тоже до опреде-

44

Георгий Федорович Ланг

ленного момента еще обратимы, только благодаря

этому медицина и способна исцелять людей.

Такие мысли Ланга о патологии как процессе

динамичном, подвижном, обратимом звучали, пра-

во же, замечательно, новаторски. Но как ни разумны

были его доводы, а тогдашние исследования экспе-

риментаторов как раз приносили новые факты в поль-

зу гипотезы противоположной — о «симптоматиче-

ской гипертонии».

В 1933 г. американские патофизиологи — про-

фессор X. Голдблатт и его сотрудники — сумели в

эксперименте вызвать у подопытных собак почечную

гипертонию. Они исходили из точной предпосылки,

что почки при любом их поражении должны стра-

дать в первую очередь от «ишемии», т. е. малокровия,

и потому искусственно создали у животных недоста-

точность снабжения почек кровью. Сделать это было

45

просто: на операциях экспериментаторы накладыва-

ли на почечные артерии мягкие зажимы, которыми

сужали просветы сосудов, и все так и оставляли в

теле животного. А через малое время гипертония

у оперированной собаки разыгрывалась вовсю!..

Но это было только начало. Исследователи стали

брать у собак-гипертоников кровь и вводить ее здо-

ровым неоперированным животным, и у них это не-

пременно вызывало тоже резкий подъем давления!...

И тут был сделан совершенно справедливый вы-

вод, что при ишемии в почках вырабатывается некое

вещество — его назвали ренином («почечным»), ко-

торое вызывает и поддерживает подъем давления.

(Ренин поначалу даже причислили к гормонам.)

А поскольку у людей, погибших от запущенных

форм гипертонической болезни, почечные сосуды ока-

зываются склеротически измененными, то был сде-

лан и второй вывод, но уже поспешный: иного пути

для развития гипертонии нет. И потому она всегда

лишь симптом некоего, быть может, еще не уловимо-

го поражения почек.

Немного позднее оказалось, что обнаруженный

патофизиологами процесс выглядит посложнее. Ре-

нин вовсе не гормон, а фермент со строгой «спе-

циальностью». Он отщепляет от молекулы опреде-

ленного белка, содержащегося в крови, участок, кото-

рый для нее служит как бы замком. А после того как

«замки» с тех молекул сняты, белок, который теперь

назван ангиотензином («напрягателем сосудов»), и

вызывает окончательный эффект. (Такая ступенча-

тая схема позднее была обнаружена во многих био-

химических процессах.)

Однако суть дела не изменилась, и «ренин-ангио-

тензинная гипотеза» на некоторое время укоренилась

как единственное, обоснованное экспериментально,

объяснение механизма развития недуга.

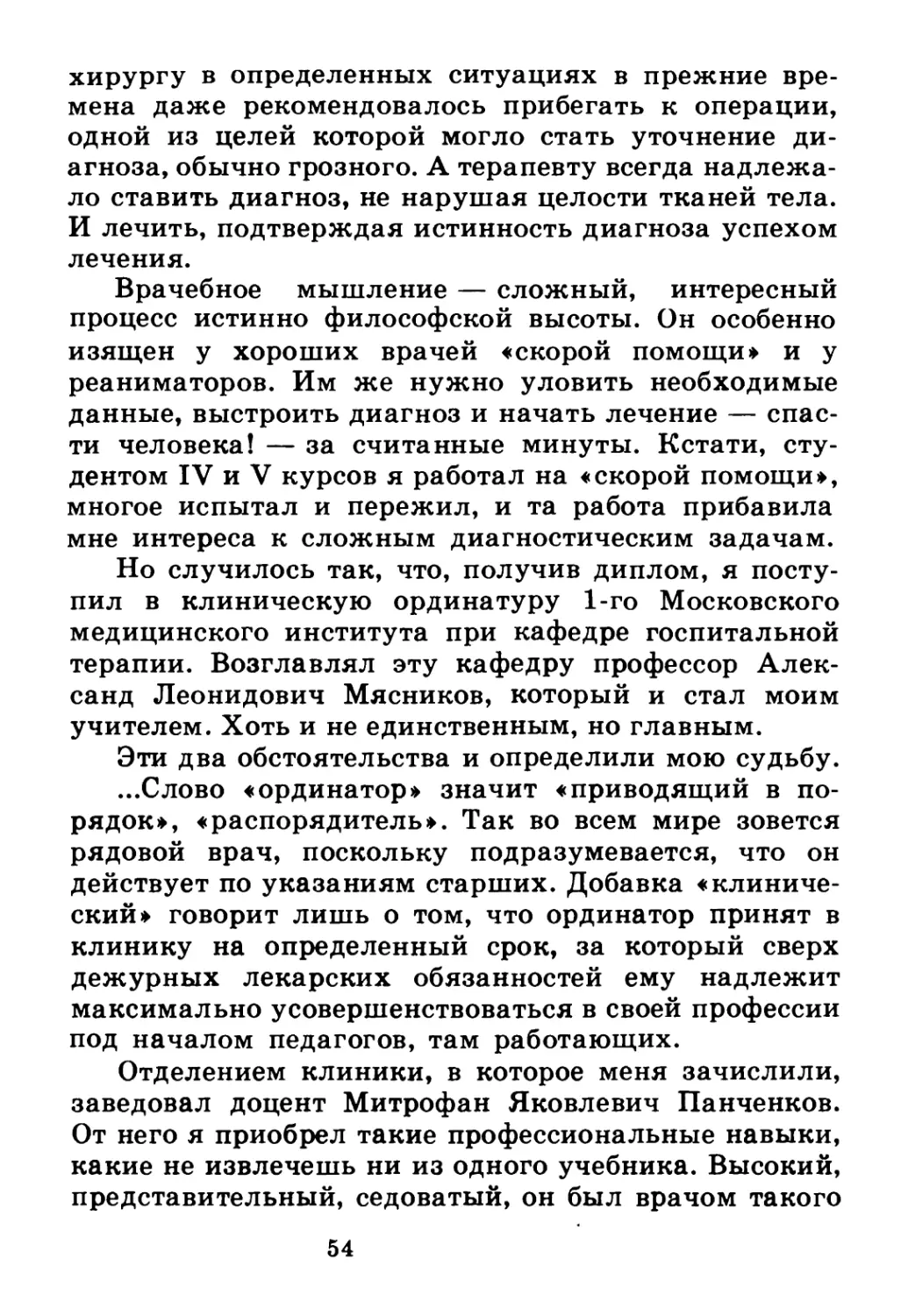

В годы моего студенчества в свет вышла яркая и,

46

увы, последняя книга Ланга «Гипертоническая бо-

лезнь», которая подводила итог многолетним его

изысканиям в этой области. Подготовили книгу к пе-

чати его ученики, среди которых был Александр

Леонидович Мясников. Затем вышли крупные рабо-

ты и самого Мясникова, в которых он развивал идеи

своего учителя об этом заболевании как результате

серьезных нарушений нервной регуляции сосудистой

системы.

Ланг еще студентом был воспитан на идеях клас-

сического нервизма — самим Павловым! И гипер-

тоническую болезнь расценивал как «сосудистый

невроз». Причину болезни он видел в очевидном

воздействии чрезвычайных внешних раздражите-

лей — конфликтных ситуаций, эмоциональных пере-

грузок.

Чисто физиологических экспериментов — пря-

мых, как у американских ученых, у Ланга и Мясни-

кова, повторяю, не было. Но зато у них был огромный

клинический материал, в том числе наблюдения в

трагические дни блокады Ленинграда. Лангу и его

ученикам тогда пришлось столкнуться с особой «мол-

ниеносной», быстро развивающейся формой гиперто-

нической болезни, которая так и была названа «ле-

нинградской», или блокадной гипертонией. Страш-

ный голод, холод, рвущиеся на улицах и в квартирах

снаряды, гибель близких, которых обессилевшие от

истощения люди не могли даже похоронить, — роль

таких чрезмерных эмоциональных потрясений, пере-

житых ленинградцами, была несомненна. А ведь

психические травмы и различные нервные перегруз-

ки, предшествующие заболеванию (хотя бы долгие

перенапряжения в работе), были в жизни почти каж-

дого из больных и обычными формами гипертони-

ческой болезни, которая в послевоенные годы дала

четкий «всплеск» — это сказались перенесенные

47

людьми испытания и горести. Стоило только тща-

тельно расспросить пациента о его жизни, чтобы

убедиться в этом.

И для Ланга естественным было попытаться са-

мый ход развития заболевания объяснить теми же

явлениями в коре мозга, какие Павлов и его ученики

расшифровали как основу экспериментальных нев-

розов, которые в свое время развились у их подопыт-

ных животных сперва случайно — во время ката-

строфического ленинградского наводнения 1924 г.,

а затем много раз послушно воспроизводились в

опыте.

Используя их теорию, Ланг, а затем и Мяс-

ников утверждали, что и гипертоническая болезнь

тоже результат перенапряжения нервных процессов

в коре головного мозга. Но с особыми последствиями,

ибо в таком случае нарушения не остаются в пределах

коры больших полушарий, как при обычном неврозе,

а распространяются на подкорковые отделы мозга.

Там развивается стойкое возбуждение нервных

центров, которые регулируют тонус сосудов, и эти

центры посылают уже не отдельные «команды», как