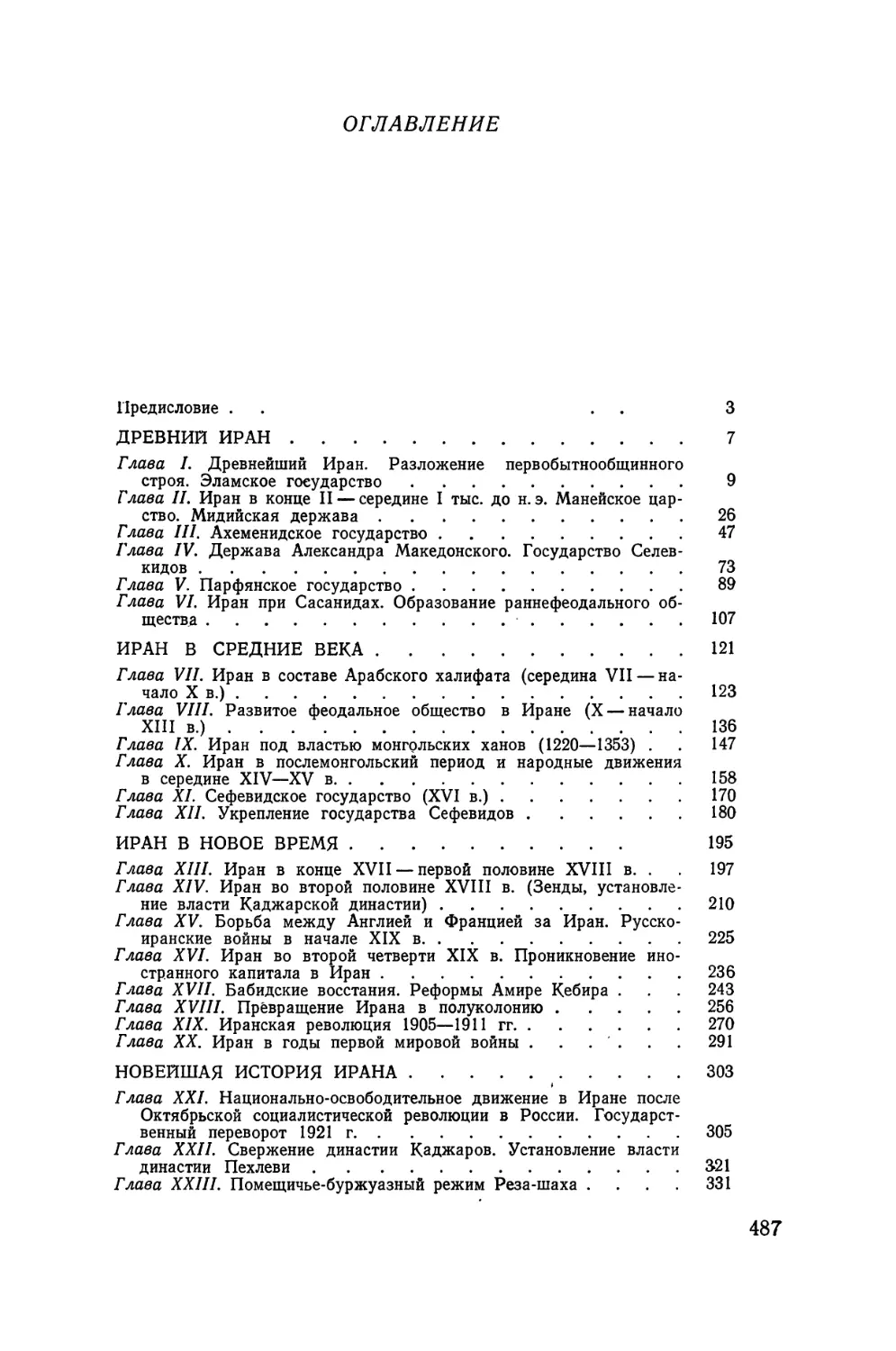

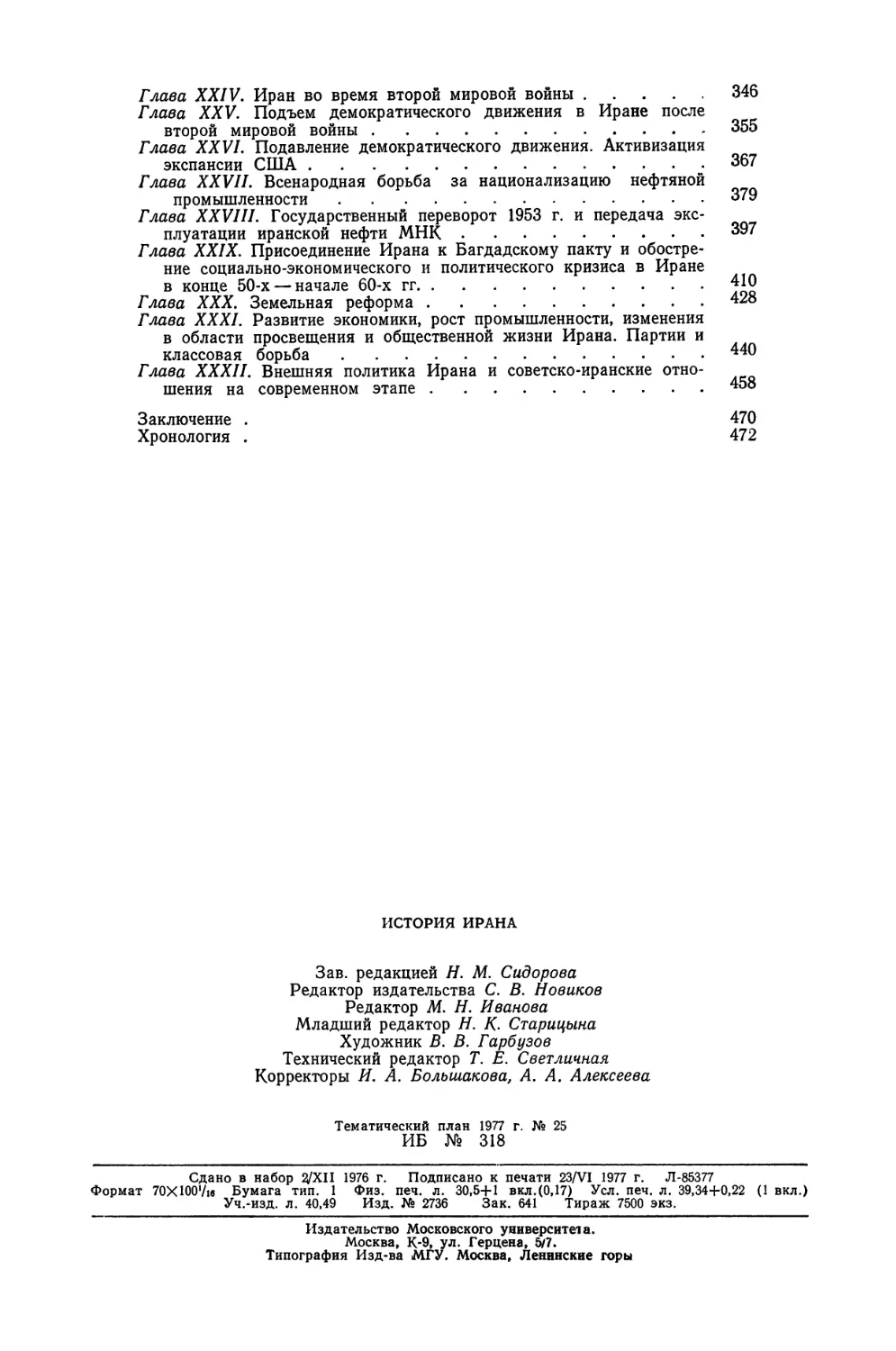

Автор: Иванов М.С.

Теги: историография зарубежная литература история ирана древнейшие времена источники по истории ирана

Год: 1977

Текст

ИСТОРИЯ

ИРАНА

ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 1977

Рекомендовано

Министерством высшего и среднего специального образования СССР для использования в учебном процессе высших учебных заведений

Рецензенты:

Восточный факультет Ленинградского государственного университета, декан чл.-корр. АН СССР проф. М. Н. Боголюбов;

канд. исторических наук доцент Т. С. Короткова

Ответственный редактор профессор М. С. Иванов

История Ирана. М., Издательство МГУ, 1977.

с. 488

Книга представляет собой первое в русской и советской историографии изложение истории Ирана с древнейших времен до наших дней. В ней использована русская, советская, иранская и западно-европейская литература с учетом последних достижений советской и зарубежной историографии, а также широкий круг источников по истории Горана.

10606—011

077(02)—77

25—77

(6) Издательство Московского университета, 1977 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

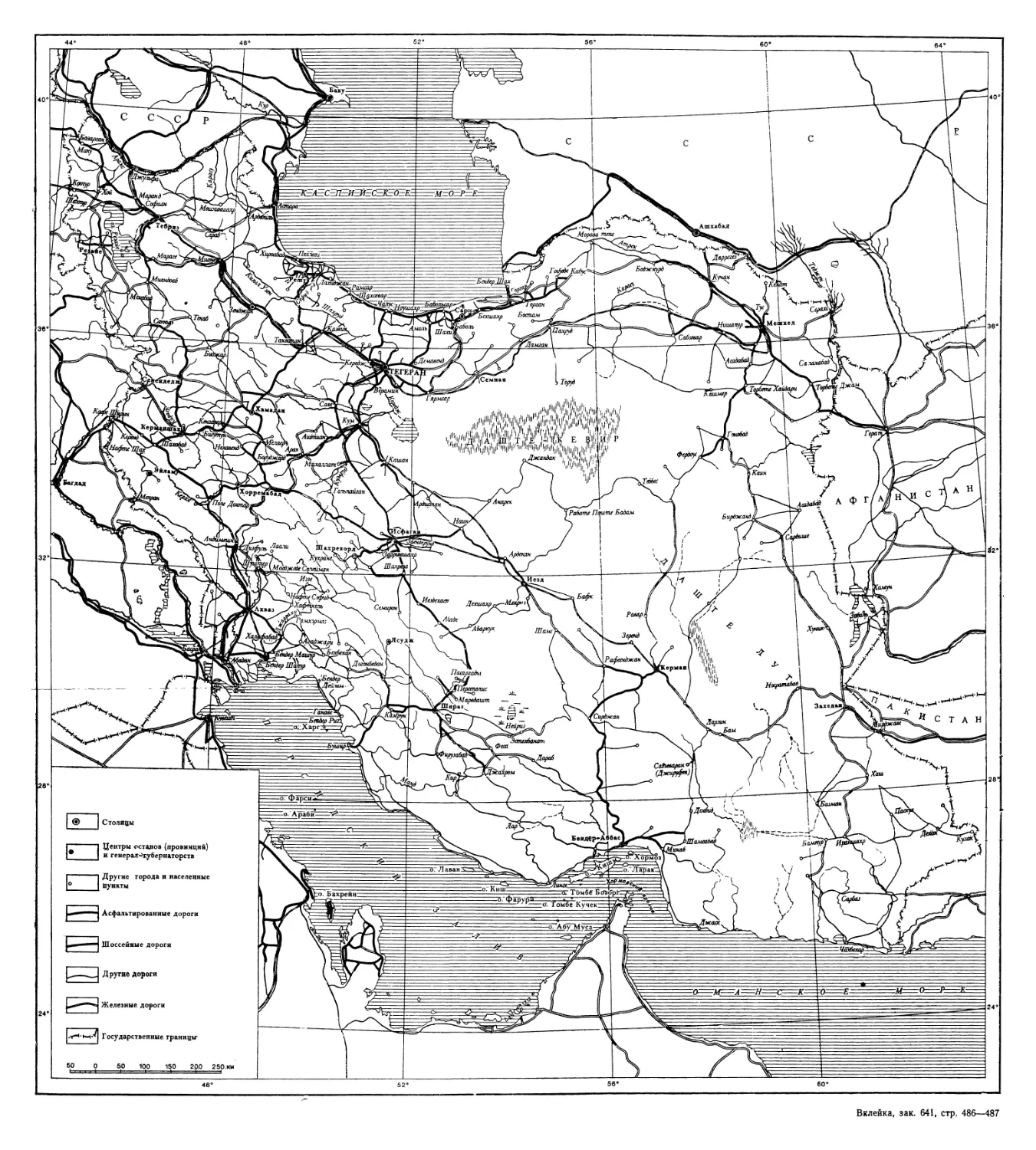

Страна древней цивилизации, южный сосед Советского Союза . ; ан расположен в Юго-Западной Азии на Иранском плоскогорье, <а шмая западную, большую часть его. Территория Ирана равняется г 18 тыс. кв. км, или около 2/з площади всего Иранского плоскогорья, а унимающегося над уровнем моря в среднем на 1000—1200 м. Это эскогорье относится к числу внутренних, замкнутых бассейнов, то ?ь таких, наивысшие точки которых над уровнем моря находятся по аям, а не внутри, что объясняет сухость его климата. Кроме совре-нного Ирана на Иранском плоскогорье расположены в восточной ) части Афганистан и часть Пакистана. По размерам своей террито-;ми Иран в 14 раз меньше СССР, но превосходит Англию, ФРГ, ф >анцию и ГДР вместе взятые. В зарубежной Азии по площади тер-р: тории Иран уступает только Китаю и Индии.

На севере современный Иран граничит с Советским Союзом и .. ывается Каспийским морем, на востоке — с Афганистаном и Паки-аном. Южная граница Ирана — Оманский и Персидский заливы Индийского океана. В Персидском заливе Ирану принадлежит ряд - гровов — Кешм, Ормуз, Ларак, Хенджам, Харг и некоторые другие. H i западе Ирана находятся Ирак и Турция. Общее протяжение всех аниц современного Ирана составляет около 8 тыс. км, из них совет-гэ-иранская граница — свыше 2,5 тыс. км.

Горные хребты и гористая местность, а также пустыни, самыми •ч упными из которых являются Даште Кевир и Даште Лут, занимают около половины всей территории Ирана, и только около */з всей площади страны пригодны в настоящее время для обработки.

Климат Ирана отличается большой сухостью. На всей территории 1 раны, за исключением только узкой низины вдоль побережья Каспийского моря, выпадет, как правило, небольшое количество осадков. Ь связи с этим на значительной части Ирана земледелие возможно р.лько при условии применения искусственного орошения.

Недра Ирана богаты разнообразными весьма ценными полезными ископаемыми, из которых самыми важными являются залежи нефти. По последним данным их содержится около 11 млрд, т, что составляет около 13% всех нефтяных запасов капиталистического мира и приблизительно 25% — стран Среднего Востока. Кроме того, в стране имеются большие залежи природного газа, железной и медной руды,

свинца, цинка и других цветных металлов, каменного угля, золота, серебра, бирюзы и др.

Согласно широко распространенному в научной литературе мнению, название страны «Иран» происходит от имени древних иранских племен, которые называли себя «ариями», а страна, где они обитали, называлась Арьянам. В Европе и Америке до 30-х годов XX в. Иран обычно назывался Персией. Это название страны происходит от древнегреческого наименования юго-западной области Ирана — Парса или Парсуа (границы ее в основном совпадают с современной областью Ирана — Фарсом), которая была первоначальным центром древних иранских государств Ахеменидов и Сасанидов. Затем в античном мире, в Византии, Европе, Америке и других частях света Персией стали называть весь Иран. От древнеиранского Парса ведут свое происхождение и слова «парс», «фарс» (последняя форма с «ф» возникла под влиянием арабского произношения), фарси — новоперсидский язык. В самом Иране и в странах Ближнего и Среднего Востока страна всегда именовалась Ираном. В 1935 г. иранское правительство официально обратилось к иностранным государствам с просьбой впредь называть страну Ираном, что сейчас и делается. В западноевропейской и американской литературе название «Персия» часто употребляется и до настоящего времени. В Советском Союзе название страны и государства «Персия», как правило, вышло из употребления и заменено названием «Иран».

Нужно отметить, что понятие «Иран» в научной литературе применяется иногда как географический термин, в более широком значении. В этом случае Иран включает все Иранское плоскогорье и окружающие его горы, иначе говоря, территории современных Ирана, Афганистана и области Белуджистана в Пакистане.

Население Ирана в конце 1976 г. насчитывало 33,6 млн. чел. Господствующая нация в стране — персы или фарсы составляют менее половины всего населения. Персидский язык — фарси является государственным языком Ирана. Другая, большая половина населения страны — это национальные меньшинства, народности и племена, говорящие на других, отличных от персидского, иранских языках (курды, луры, бахтиары, белуджи, мазендеранцы, гиляки и др.), на различных тюркских языках, на арабском языке, а также армяне, евреи, ассирийцы. Из национальных меньшинств, говорящих на языках тюркской системы, самыми многочисленными являются иранские азербайджанцы, которые стоят по численности на втором месте после господствующей нации — персов и составляют около 1/$ всего населения Ирана. Среди других тюркоязычных народностей и племен следует назвать туркмен, кашкайцев, шахсевенов, афшаров, тюркоязычные племена бахарлу, эйнанлу и нафар из племенного объединения хамсе в Фарсе и другие. Значительная часть кашкайцев, бахтиар, луров, белуджей, шахсевенов, племена хамсе и другие до сих пор еще ведут кочевой образ жизни.

В соответствии с основными принципами советской исторической науки о развитии человеческого общества вся история Ирана делится в работе на четыре больших раздела: 1) древняя история Ирана, 2) Иран в средние века, 3) Иран в новое время, 4) история Ирана в новейшее время. Периодизация строится на основе характера и уровня развития производительных сил и производственных отношений, которые являются решающим фактором развития человеческого общества.

В разделе древняя история Ирана освещаются древнейшие следы заселения территории современного Ирана человеком, первобытнообщинный строй, зарождение классовых отношений и первые государств

венные образования на этой территории. При изложении этого древнейшего периода истории Ирана использованы данные последних археологических раскопок. Специальная глава посвящена первой в истории «мировой державе» — Ахеменидскому государству. Для Ахе-менидского государства и сменивших его после завоевания Александра Македонского государств Селевкидов,-Парфянского государства и государства Сасанидов, особенно в первый период его существования, характерно было значительное распространение рабовладельческих отношений наряду с сохранением в отсталых районах общинного быта.

С зарождением и развитием феодальных отношений в государстве Сасанидов заканчивается период древней истории и начинается средневековая история Ирана, которая характеризуется господством феодальных отношений при сохранении значительных остатков дофеодального быта и рабовладельческого уклада в различных областях страны. В период средневековья Иран неоднократно подвергался чужеземным завоеваниям (арабы, тюркские племена, монголы и др.) и включался в состав основанных в результате этих завоеваний государственных образований (Арабский халифат, государство тюрок-сель-джукидов, монгольская империя, государство Тимура, государства во главе с туркменскими династиями Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу и др.). Для средневековой истории Ирана характерна феодальная раздробленность на ряд феодальных владений и почти беспрерывные феодальные войны.

В древности Иран был по сравнению с другими странами передовым государством, но разрушительные чужеземные нашествия, почти беспрерывные межфеодальные войны и усобицы, опустошительные набеги на оседлые районы многочисленных кочевых племен, обитавших на территории Ирана, приводили к разрушению городов и деревень, оросительных систем, восстановление которых требовало много времени и труда, задерживали экономическое и общественное развитие страны. Все. это в сочетании с большим влиянием мусульманской религии и реакционного духовенства привело к тому, что Иран к началу новой истории оставался отсталой страной, где господствовали средневековые феодальные, а местами и феодально-патриархальные производственные отношения.

В период новой истории, когда в передовых европейских государствах развивались и утверждались буржуазные отношения, ослабленный и отсталый Иран не мог противостоять экспансии капиталистических стран и постепенно был превращен в их полуколонию. Буржуазные отношения в Иране зарождаются лишь со второй половины XIX в.

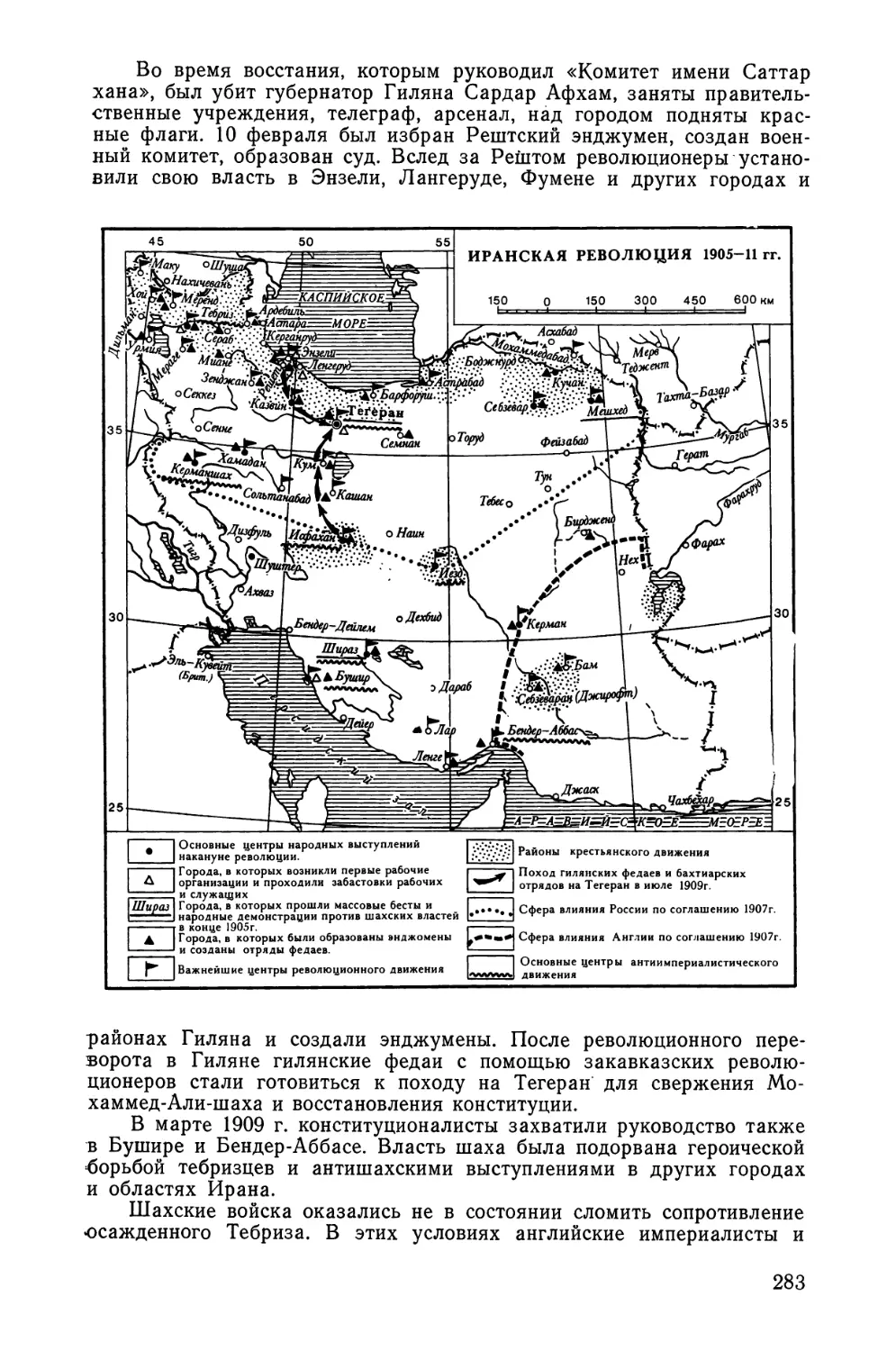

Важнейшим событием начала XX в. была иранская буржуазная антиимпериалистическая революция 1905—1911 гг., толчком которой послужила русская революция 1905 г. Иранская революция была подавлена войсками империалистов — царской России и Англии, а также силами иранской реакции. Сохранились полуколониальная зависимость Ирана от империалистических держав и власть реакционной феодальной клики.

Новейшая история Ирана началась после Великой Октябрьской социалистической революции в России, которая стала началом коренного поворота во всемирной истории человечества. Нанеся сильнейший удар по всей империалистической системе, и особенно по системе колониализма, Октябрьская революция усилила позиции народов Востока, в том числе и народов Ирана, в их антиимпериалистической борьбе за национальную независимость. Отличительными чертами новейшего периода истории Ирана являются постепенное укрепление

капиталистических отношений, рост влияния рабочего класса на политическую жизнь страны, борьба всех демократических и прогрессивных сил против иностранных империалистов и внутренней иранской реакции.

В течение последних 15 лет в Иране наблюдается значительный рост промышленности, в частности появились новые, современные отрасли — металлургическая, нефтехимическая и другие. Используя огромные доходы от нефти, Иран превращается из аграрной в аграрноиндустриальную страну. Земельная реформа 60-х—начала 70-х гг., проводимая на условиях, выгодных для помещиков, переходящих на буржуазную систему эксплуатации, крупных капиталистических компаний и кулацкой верхушки деревни, привела к быстрому распространению капиталистических отношений и в сельском хозяйстве. Иран представляет собой в настоящее время пример в прошлом отсталой, полуколониальной страны, вставшей на капиталистический путь.

При написании работы авторы использовали советскую и зарубежную как западноевропейскую, так и иранскую литературу по истории Ирана.

«История Ирана» является учебным пособием для студентов вузов. Авторы рассчитывают, что она может быть использована преподавателями вузов и школ, а также и более широким кругом читателей.

Написана она авторским коллективом московских и ленинградских ученых-ир анистов:

гл. I и II — кандидатом исторических наук Э. А. Грантовским,

гл. III — доктором исторических наук М. А. Дандамаевым,

гл. IV и V — кандидатом исторических наук Г. А. Кошеленко,

гл. VI—XIII — доктором исторических наук профессором И. П. Пет-рушевским ,

предисловие, гл. XIV—XIX и гл. XXI—XXXII и заключение — доктором исторических наук профессором М. С. Ивановым,

гл. XX — кандидатом исторических наук Н. К. Беловой.

Авторы сознают, что эта работа как первая попытка в русской и советской литературе дать сводное изложение истории Ирана с древнейших времен и до наших дней не может быть свободна от недостатков, и будут благодарны за критику и замечания.

Глава I

ДРЕВНЕЙШИЙ ИРАН.

РАЗЛОЖЕНИЕ ПЕРВОБЫТНООБЩИННОГО СТРОЯ. ЭЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО

„ Следы пребывания человека на ранних эта-

Древние охотники иранских пах пале£лита в Иране пока не обнаружены. Орудия шелльского и ашельского типа найдены в Закавказье и странах Передней Азии западнее Ирана. Близ его

границ в Иракском Курдистане исследовано местонахождение эпохи ашеля (ок. 400—200 тыс. лет назад). В позднеашельское время люди, безусловно, жили в Иране, на что указывают и находки к востоку от него, в Туркмении, ручных рубил той поры, характерных для культур Передней Азии.

Судя по материалам из самого Ирана, его территория была широко обжита человеком с эпохи мустье («средний палеолит»). Памятники этого времени открыты западнее Урмии, восточнее Большой Соляной пустыни, в Фарсе, и в других районах, в наибольшем числе — в Луристане и Курдистане. Все они обнаружены в пещерах и скальных навесах. Открытые стоянки эпохи палеолита в Иране пока неизвестны.

Начало мустьерской культуры возводят к 100 тыс. лет назад, а датируемые радиоуглеродным методом ее более поздние этапы в Европе — к 55—35 тыс. лет. В Иране, по мнению некоторых ученых, также есть памятники возраста до 100 тыс. лет. Но в основном известные материалы среднего палеолита из Ирана определяются как поздне-мустьерские, а по радиоуглеродным датам для пещер Кунджи (в долине Хорремабада в Луристане) и Шанидар (на крайнем северо-востоке Ирака) насчитывают 50—40 тыс. лет.

Эпоха мустье совпадает с концом последнего межледникового периода и первым этапом последнего оледенения в Европе. В период, соответствующий ледниковой эпохе на севере, в иранских горах увели

чивалось оледенение и при его максимумах намного понижалась граница снегов. При этом, однако, сильного увлажнения на плато не происходило, и климат был весьма сухим, хотя и более влажным, чем теперь. Преобладала степная растительность, но леса занимали большие площади в районах гор. Животный мир Ирана уже с эпохи мустье был близок современному.

Основным видом хозяйства в мустьерскую эпоху была охота на крупного зверя, причем многие общины специализировались на добыче определенных видов животных. Охота велась коллективно. Помимо общин, связанных совместной трудовой деятельностью и тесными

узами родства, существовали объединения типа будущих племен, «предплемена», — входившие в них общины обладали едиными традициями в изготовлении орудий, общими бытовыми навыками и, вероятно, какой-то степенью родства. Такие объединения были, очевидно, и в ирано-иракском Загросе, где открыт целый ряд местонахождений этого периода.

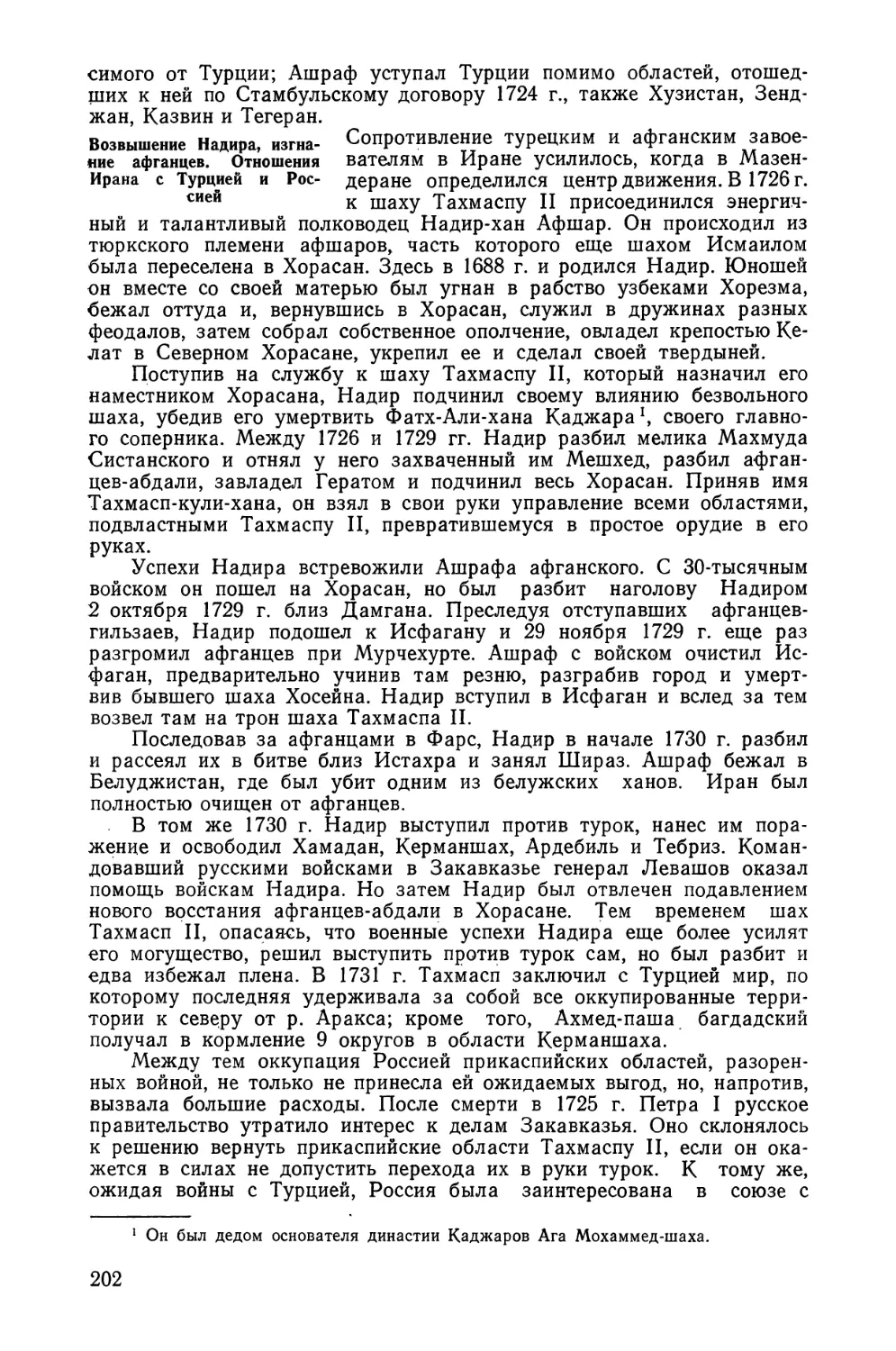

Бехнстунская скала

Среди иранских памятников эпохи мустье наиболее известным остается первый из них, обследованный в Иране в 1949 г., — грот в скале Бисутун, или Бехистун, — той самой, на которой высечена знаменитая надпись Дария I. Эта известняковая скала возвышается у древней дороги, связывающей Двуречье с Ираном, между Керманша-хом и Хамаданом, в углу долины, у незамерзающего источника. Две трети огромного числа костей животных, оставленных в гроте охотниками мустьерского времени, принадлежал1 оленям, около одной трети— диким лошадям. Это свидетельствует не только об изобилии данных животных в широко произраставших тогда вблизи лесах (олень) и в долинной степи перед пещерой (лошадь), но и о постоянных и длительных охотничьих традициях «бисутунцев».

Мустьерские орудия тесно связаны с охотничьим хозяйством. В Бисутуне, Кунджи и других иранских пещерах найдены прекрасно для того времени изготовленные остроконечники (употреблявшиеся, в частности, как наконечники копий или дротиков), скребки (для обработки шкур, из которых делали одежду), пластины-«ножи» и пр.

Носителями мустьерской культуры в различных областях ее бытования были неандертальцы. Незначительные остатки людей этого типа обнаружены в Бисутуне. Более полное представление о неандертальцах Северного Загроса дают материалы Шанидара.

На рубеже среднего и верхнего палеолита распространяется человек современного типа — homo sapiens. С этого времени намного

ускоряются темпы развития хозяйства и общества. Появляются многие новые орудия, совершенствуются оружие и методы охоты, развивается рыболовство. Оформляется родовой строй, складываются племена.

В ирано-иракском Загросе на ранних этапах верхнего палеолита, начиная примерно с 35 тыс. лет назад, бытовала барадостская культура. В пещере Гаре-Хар близ Бисутуна и скальном навесе Варваси у Керманшаха, как и в Шанидаре в Ираке, прослежены слои мустье, выше их — барадостского этапа и затем слои позднего периода верхнего палеолита в Загросе — зарзийской культуры.

Иран с соседними странами входил в одну из больших культурных общностей верхнего палеолита, включавшую также Восточное и Южное Средиземноморье. В этих странах кроме охоты на крупного зверя большую роль рано стала играть добыча мелких животных и съедобных моллюсков, а также растительное собирательство, приобретающее все большее значение к концу периода. Все это говорит о наметившемся в таких районах уже в верхнем палеолите кризисе охотничьего хозяйства, хотя оно еще и сохраняло ведущее значение. Для той же общности характерно раннее появление микролитов — мелких кремневых изделий, служивших вкладышами составных орудий и наконечниками стрел (лук также появился здесь весьма рано).

Слои позднего этапа зарзийской культуры (в пещере Гаре-Хар и др.), характеризующиеся значительным числом микролитов правильных «геометрических» форм, относятся к XI — середине X тыс. до н. э., по археологической же периодизации — либо к концу палеолита, либо к мезолиту (а по классификации, не выделяющей мезолита, — к «протонеолиту»). Уже тогда в этих районах были сделаны первые шаги по пути сложения скотоводства и земледелия. В иных частях Ирана те же процессы проходили позже, и население долго продолжало старые, преимущественно охотничьи традиции. Но при этом характер кремневой техники и фазы ее развития были во многом теми же, что и в Загросе.

Основные материалы об этом периоде на востоке Ирана дают нижние слои пещер Гаре-Камарбанд и Гаре-Хоту. Это гроты в известняковом выходе перед Каспийской равниной западнее Бехшахра. Их самые ранние культурные слои относятся к концу XI—X тыс. до н. э. Незадолго до заселения пещер уровень Каспия понизился, но море еще долго подходило близко к гротам, и их обитатели ловили морскую рыбу и били тюленей, а в лесу охотились на оленей. Они имели собак и пользовались луком. Среди орудий того времени много геометрических микролитов, наконечники стрел, скребки.

Около первой половины VIII тыс. в пещере Хоту жили люди, изготовлявшие сходные орудия, но их мясную пищу в основном составляли мелкие грызуны. Это было связано, очевидно, с изменением природных условий и сокращением в окрестностях крупного зверя. Затем там стал временно преобладать степной ландшафт с богатыми травами; в слоях Камарбанда конца VIII — начала VII тыс. среди множества костей животных подавляющее большинство их принадлежит газели. «Газелий мезолит» был последним периодом собственно присваивающегося хозяйства в этом районе.

Позже тут в основном промышляли потенциально домашних животных. А в слоях последних веков VII—начала VI тыс. их кости не только полностью преобладают (баран, козел, затем также кабан, бык), но на 25% принадлежат молоди, указывая на идущую доместикацию. В следующий период, до середины VI тыс., этот процент достигает 50 и свидетельствует о возникшем скотоводстве, тогда же рас

пространяются кремневые вкладыши серпов и появляется грубая глиняная посуда. Со второй половины VI тыс. встречаются орудия неолитического типа, топоры и пр., а в слоях первой половины V тыс. — тонкая расписная керамика, характерная для ряда областей Северного Ирана. Документированное этими материалами Камарбанда и Хоту хозяйственное развитие проходило в среде местного населения, но было

передовыми по типу хозяйства районами.

Наметившаяся в конце палеолита неравномерность в экономическом развитии различных районов Старого Света позже еще более углубляется. Интенсивное развитие особенно

ускорено контактами с

Переход к земледельческо-скотоводческому хозяйству и ранние сельские поселения на западе Ирана

характерно для Передней Азии (включая Западный Иран), где ранее

внедряется ряд новшеств в каменной индустрии и затем в возникшей металлургии, а при сходном (но часто разновременном) уровне техники камня и металла происходит более глубокий и быстрый по сравнению

с многими другими странами прогресс в иных отраслях хозяйства и общественных отношениях. Становление земледелия и скотоводства

ранее всего проходило в горных районах Загроса, Тавра, Сирии и Па-

лестины.

Начало рассматриваемой эпохи в истории этих территорий соответствует переходу между двумя основными периодами первобытнообщинного строя — дикости и варварства по схеме Л. Моргана. Энгельс характеризовал их как «период преимущественно присвоения готовых продуктов природы» («дикость») и «период введения скотоводства и земледелия, ...овладения методами увеличения производства продуктов природы с помощью человеческой деятельности» 1 («варварство»).

Ранний переход к новым формам хозяйства в упомянутых областях Передней Азии был осуществлен в силу совокупности ряда причин. Уже в конце палеолита эти области входили в ареал культур, где рано появились типы орудий, характерные для последующей эпохи, а охот-ничье-собирательское хозяйство, приобретая новые черты и обеспечивая весьма многочисленное по тому времени население, приближалось к пределу в своем развитии. Ускорению этих процессов способствовало и изменение климата — около XI—X тыс. в Иране и соседних областях он стал жарче и суше (примерно тогда же на севере Азии и Европы завершалась ледниковая эпоха).

В горных областях Передней Азии водились предки основных домашних животных и произрастали предшественники многих культурных растений, в том числе пшеницы и ячменя, составивших основу земледелия в западной части Старого Света. Дикорастущие ячмень и пшеница широко распространены в горных районах Сирии и Палестины, юга Турции, в Курдистане и Луристане. В той же зоне, по данным археологии, и проходила первичная культивация этих злаков. Скотоводство также возникло впервые в Передней Азии (его наиболее ранние свидетельства относятся к Курдистану). С начала становления скотоводства и земледелия они развивались в целом одновременно, и это развитие в ту эпоху завершилось сложением комплексного земледельческо-скотоводческого хозяйства.

В XI—X тыс. обитатели ирано-иракского Загроса постоянно употребляли в пищу зерна диких злаков и стали приручать животных. К началу IX тыс. в этих районах определенно имелись домашние (в

1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 33.

значительной части забивавшиеся в возрасте до года) козы и овцы, дававшие большую часть мясной пищи, встречается уже много зернотерок, ступ, пестов и вкладышей жатвенных ножей. Началось выращивание злаков, пока сопутствовавшее их активному собирательству. В то же время возникают открытые поселения, сначала, вероятно, как сезонные стоянки общин, обитавших и в пещерах. Затем жизнь на ряде поселений становится более постоянной и растет их площадь — хозяйство уже позволяло прокормить значительное население, сконцентрированное на одном месте. Жили тогда в хижинах или полуземлянках с каменной обкладкой полов.

В Иране к стоянкам этого периода принадлежат Асиаб (холм у Кара-су близ Керманшаха), где вскрыто вымощенное основание полуземлянки диаметром около 10 м, и нижний слой тепе Гандж-Даре (в долине Гамас Аба, район Харсина). Их кремневые орудия, характерные для загросской культурной общности той эпохи, типичны для мезолита, но уже встречаются крупные, еще грубые, частично шлифованные каменные изделия неолитического типа.

Радиоуглеродные даты для памятников этого периода из долины Шанидара и Гандж-Даре указывают на конец X — середину IX тыс. Но памятники сходного типа бытовали еще около тысячелетия. В целом по характеру хозяйства они относятся ко времени развития скотоводства и земледелия, сочетавшихся с первоначально преобладающими, а затем уступающими им по значению охотой и собирательством. В последующую эпоху ведущую роль стали играть новые формы хозяйства. Рубежом между этими двумя эпохами условно можно считать время появления поселений с долговременными глинобитными домами.

Ранние приемы глинобитного строительства и сырцовой архитектуры изучены в слоях Гандж-Даре, датируемых серединой VIII — началом VII тыс. В нижнем из них вскрыты стены из полос 'глины, плоско-выпуклых кирпичей до 1 м длины, камней и строительных обломков, оштукатуренных глиняной обмазкой; помещения расположены хаотично, вплотную. Позже прямоугольные помещения с очагами строились из полос глины и кирпичей, а в верхнем слое — из кирпичей уже меньшего размера. Как показывают следы копыт на кирпичах раннего слоя, по ним ходил скот, пока они сушились на солнце. Кости животных с тепе в основном принадлежат потенциально домашним видам, главным образом бесспорно одомашненной козе. О широком употреблении растительной пищи свидетельствуют зернотерки, ступы и пр., а также глинобитные лари для хранения и громоздкие сосуды со стенками в 4 см толщиной. Эта «керамика» — одна из древнейших в Передней Азии. В верхних слоях Гандж-Даре встречаются меньшие сосуды лучшего качества, обжигавшиеся в особых печах.

Примерно к этому же времени относится ряд памятников, выявленных на северо-востоке Луристана, как тепе Абдул-Хосейн (в долине Хава), где глинобитные строения появились ранее керамики. В другой части Луристана, в долине Хулайлан, раскопано тепе Гуран и прослежена культурная эволюция в конце VIII — первых веках VI тыс. Сначала тут жили в полуземлянках и хижинах и не было глиняной посуды, затем появляется керамика и позже — сырцовые дома. Их строительство и отделка постепенно улучшались, стены стали покрываться белой и красной гипсовой штукатуркой, полы окрашивались. Керамику на Гуране рано начали украшать росписью, первоначально в виде небольших линий. С середины VII тыс. роспись несколько усложняется; керамика с геометрическим орнаментом этого типа распространяется также в Курдистане и некоторых других районах.

В конце УШ—VII тыс. на поселениях Загроса вполне преобладало земледельческо-скотоводческое хозяйство. Мелкий рогатый скот и злаки приобрели признаки генетических изменений в результате давней доместикации; стали выращиваться бобовые, была одомашнена свинья, начал приручаться крупный рогатый скот. При сохранении в кремневой технике традиций мезолита шире внедряются изделия неолитического облика — шлифованные топоры, браслеты и прочие.

Поселения с культурой этого типа в VII тыс. появляются и в подгорной полосе Загроса. Но еще в VIII тыс. возникли селения в холмистой степи Дехлерана на северо-западе Хузистана, где раскопано тепе. Али Кош. Первые обитатели этих мест спустились с Загроса до того, как там начали делать глиняную посуду (появляющуюся в Дехле-ране лишь в конце VII тыс.), орудия раннего Али Коша близки загрос-ским времени Асиаба. С начала заселения Али Коша ячмень и пшеница имели признаки предшествующей культивации, а часть костей животных принадлежала прирученной козе. В VII тыс. среди домашних злаков, уже составлявших основу растительной пищи, был шестирядный голозерный ячмень — форма, возникшая в ходе отбора и в иных по сравнению с зоной первичной культивации природных условиях. Появились и определенно землекопные орудия, каменные мотыги.

В слоях Али Коша последних веков VII тыс. найдены бусы из кованой меди. Для VIII—VII тыс. металлические изделия засвидетельствованы также в Тавре и соседних районах, а тысячелетия на два-три ранее на стыке Тавра и Загроса уже делали бусины из меди. И в VII тыс. она шла в основном на украшения, но появились и медные орудия; с VI тыс. они известны и по находкам в Иране.

Распространение меди и техники ее обработки было во многом следствием растущих обменных отношений. Путем обмена получали охру, соль, а также обсидиан (вулканическое стекло с режущим изломом). Орудия из него широко применялись в Передней Азии до прогресса металлургии в IV тыс. От района к району обсидиан передавался далеко от мест добычи в горах Турции. В конце VIII—VII тыс. он широко распространяется на поселениях загросской общности (а позже до северо-востока Ирана и на юге, в Сузиане, Фарсе и т. д.), в северной Месопотамии, Сирии, Палестине. Многоступенчатыми связями между общинами раннеземледельческого ареала объясняется и распространение в VII тыс. по его территории некоторых сортов злаков, происходящих от диких форм, которые растут лишь в его отдельных районах. Таким образом, в обмен поступали и продукты земледельческо-скотоводческого хозяйства.

Межплеменной обмен, возникший в верхнем палеолите, с выделением общин земледельцев-скотоводов стал более широким, постоянным и во многом качественно иным, хотя еще не включал ремесленной продукции и удовлетворял потребности натурального хозяйства таких общин. Но это хозяйство обеспечивало теперь гораздо более надежные и обильные источники существования по сравнению с эпохой присвоения продуктов природы, что способствовало дальнейшему росту населения на поселениях и числа самих поселений, как это и прослеживается по памятникам Загроса VIII — начала VI тыс.

Время существования этих памятников — первый этап в истории земледельческих поселений, развивавшихся несколько тысячелетий до сложения классового, общества. На данном этапе их социальный строй вполне соответствовал первобытнообщинным отношениям. Занимавшие поселения родовые общины состояли из малых, или парных, семей,

ЖйШйх в отдельных покёЩОййяХ на хаотйчйо застроенных селениях или в однокомнатных домах (в среднем на 5—6 человек) со своими очагами, двориками и кладовыми. Семьи хранили зерно, готовили для себя пищу, орудия, одежду и пр., но не были самообеспечивающимися единицами. Многие основные работы осуществлялись, очевидно, сила

ми всей общины, и произведенные продукты частично распределялись по семьям. Как показывают единообразие жилищ, орудий, утвари и погребения той эпохи, хозяйственных и имущественных различий между семьями не было.

Идеологические и религиозные представления ранних земледельцев-скотоводов были еще сходны с бытовавшими у их предков — охотников и собирателей. Но постепенно религиозные верования усложнялись, как и организация культа; на Гандж-Даре открыто культовое помещение с черепами баранов в оштукатуренной нише. Формировались племенные пантеоны. Их некоторые персонажи представлены глиняными статуэтками людей, большей частью женщин. Манера не-

полнения их фигурок близка натуралистическому стилю женских статуэток верхнего палеолита и канонам красоты той эпохи; сами образы этих божеств во многом восходят к палеолитическим культам женских сверхъестественных существ (владычицы зверей и охоты, воплощения плодородия и пр.) и вместе с тем находят продолжение в образах богинь последующих эпох, когда при бесспорном господстве патриархата женские изображения часто полностью преобладали среди глиняных статуэток. Фигурки животных с Гандж-Даре, Сараба (у Керманшаха) и других поселений применялись в магических действиях, а некоторые изображали зооморфные божества или тотемы.

За пределами Курдистана, Луристана и соседних районов, в ряде других областей Ира-

распространение земледельческо-скотоводческих общин

по территории Ирана. Их экономическое и социальное развитие

VI тыс. Но на недавно 60 км южнее Казвина)

на навыки скотоводства и земледелия распространялись около IX/VIII—VII тыс., а первые сельские поселения относятся к открытом тепе Заге в районе Сагзабад (в дома нижних слоев датируются второй поло

виной VII тыс. Распространение новых форм экономики проходило как на основе развития хозяйства местного населения при контактах с пе-

решедшими к земледелию и скотоводству племенами, так и путем расселения этих племен. В то время были обжиты многие районы, малопригодные для охотников и собирателей, но освоенные земледельцами-скотоводами, знакомыми с глинобитным строительством. Тогда же возник ряд селений, на месте которых выросли холмы, скрывающие следы жизни людей за много тысячелетий. Раскопки таких тепе дают основу для установления хронологии и смены культур целых областей.

В изучении древнейшего Ирана большую роль сыграли проведенные в 1933—1937 гг. раскопки двух холмов Сиалка (в 5 км от Каша-на). Люди там жили в VI—IV тыс. (периоды Сиалк I—IV) и в конце II — первых веках I тыс. (Сиалк V—VI). К периодам Сиалк I—III относятся близкие по культуре памятники районов Кума, Казвина, Тегерана и др.; часть таких поселений крупнее Сиалка, но их часто относят к типу Сиалка по имени давно изученного памятника.

В эпоху Сиалк II (первая половина — середина V тыс.) число поселений в этих районах сильно увеличилось, а сходные памятники распространились и на северо-восток. Ранее там бытовала джейтунская культура, открытая на юге Туркмении (одно из поселений — Джей-тун), а затем выявленная и в Иране: в Горгане и соседних склонах Эльборса. Как показывают и материалы джейтунского времени в пе

щере Хоту (вторая половина VI тыс.), эта культура развивала местные традиции. Но затем имело место переселение племен с юго-запада в одни районы джейтунского ареала, а в других — усвоение местным населением культуры этих племен и ее хозяйственных достижений: металлургии, мотыжного земледелия, ткачества и др. Крупнейшее тепе Горгана Туренг имеет в основании слои джейтунского времени и эпохи Сиалк II.

Для истории Северо-Западного Ирана до I тыс. до н. э. особо важны материалы раскопок на холме Хасанлу в районе Сулдуз (южнее Урмии, по р. Кадар) и археологического обследования всего района. В VI тыс. там появились деревни с маленькими сырцовыми домами (более ранние следы человека в Сулдузе не обнаружены). Первые обитатели, видимо, пришли сюда с юга; их культура находит аналогии в Иранском Загросе и Северном Ираке.

В первых веках VI тыс. началось заселение Хузистанской низменности (Сузианы, центра будущего Эламского государства), образованной илистыми наносами текущих с Загроса рек. Почвы ее очень плодородны, но на первых порах люди столкнулись с огромными трудностями при освоении этих районов, которые были покрыты зарослями тростника, болотами и лагунами. Морской берег еще в I тыс. до н. э. проходил гораздо севернее, чем теперь, а Карун и Керхе впадали прямо в море. Первые поселения Сузианы возникли близ подножий гор, позже их число увеличивалось и они распространились шире.

Число поселений росло и в долинах центрального Фарса, где в VI—'V тыс. сменили друг друга три культурных периода. Для первого из них выявлено 6 поселений, для второго — 46 и для третьего — 95. А в конце V — середине IV тыс., в эпоху прекрасной расписной керамики стиля Бакуна (тепе у Персеполя), их было уже 139.

В Кермане поселения появились, очевидно, позже, чем в Фарсе, но во второй половине V тыс. некоторые из них имели уже обширную площадь и развитую экономику, так Тали-Иблис (в 80 км к юго-западу от Кермана) и тепе Яхья (225 км к югу от Кермана). В конце V — начале IV тыс. сельские поселения появились и в Белуджистане. В V/IV — начале II тыс. Южный Керман и Белуджистан были весьма густо населены и занимали важное место в системе связей Двуречья, Ирана и долины Инда.

Расселение земледельческо-скотоводческих общин по Иранскому плато сыграло большую роль в формировании этнического облика населения Ирана и соседних стран. Но о языках древнейшего Ирана, кроме эламского, известного по текстам III—I тыс. до н. э., данных почти нет. Эламский язык имеет сходство с дравидскими языками, бытующими в настоящее время в основном на юге Индии, но происходящими с северо-запада, на одном из них и теперь говорят брагуи Белуджистана. Контакты протоэламитов и протодравидов могли осуществляться до IV тыс., а позже на юге плато население могло принадлежать к эламской и дравидской группам. В IV тыс. эламиты жили в Хузистане, Фарсе и, возможно, Кермане (где на Яхья найдены протоэламские тексты рубежа IV/III тыс.).

Наряду с распространением земледелия и скотоводства в VI—V тыс. шло увеличение пород скота и сортов домашних растений, совершенствование земледельческих орудий. Возникали примитивные приемы искусственного орошения; в Хузистане оно существовало, по палеоботаническим данным из Дехлерана, уже к концу VI тыс. Но об ирригационных сооружениях пока известно лишь с IV тыс. (в Хузистане, Кермане и др.). В VI—V тыс. в основном господствовало (как и в Ху-

зистане и Кермане) богарное земледелие. К V—IV тыс., времени широкого распространения сельских поселений в Иране, его климат стал более влажный, леса покрывали большие площади, но позже они постепенно исчезали, — как вследствие наступления более засушливого климата, так и в результате деятельности человека, расширения посевных площадей, под которые выжигались леса, увеличения стада и т. п. Скотоводство в VI—IV тыс. еще было в основном придомным. В VI тыс. в ряде областей разводили и крупный рогатый скот; в V тыс. во многих районах он стал численно преобладать над овцами и козами.

Развивались и домашние промыслы. Ткачество, возникшее в Загросе еще в предшествующую эпоху, распространилось повсеместно. Но если оно оставалось домашним производством и пряслица находят в разных домах и комнатах, то изготовление керамики все более специализировалось, и в некоторых местах уже в V тыс. появились здания для ее производства—дома гончаров или мастерские (как на Джа-фарабаде в Сузиане во второй половине V тыс.). Стали строиться гончарные печи, дающие очень высокую температуру. Эти навыки связаны и с развитием плавки металла.

Памятники части областей Ирана с VI тыс. можно: отнести к энеолиту (медно-каменному веку). В Сиалке I найдены мелкие медные орудия (шилья и пр.), их немного, но введение металла уже повлияло на состав орудий из камня (хотя многие их виды еще бытовали и совершенствовались в Иране, долине Инда, Египте и др. до IV/III тыс.). Медные предметы, сначала были лишь коваными. Но не позже, чем с эпохи Сиалка II, делались и литые изделия, а их мастера владели весьма высокой техникой литья и приемов металлообработки. К V/IV тыс. были освоены многие иранские месторождения меди; так, из Хорасана медь доставлялась на юг Туркмении. Близ ряда месторождений у среднеиранских гор по линии Казвин-Керман открыты поселения с развитой для того времени металлургией. Копи юго-западнее Кермана разрабатывались жителями Тали-Иблиса. В слоях конца V тыс. на нем найдены осколки многочисленных глиняных тиглей с окалиной и каплями меди, куски руды и прочее.

Массовая выплавка меди на Иблисе и металлургическое производство на ряде иных поселений имели целью и межплеменной обмен. Другие общины специализировались на добыче или посреднической передаче бирюзы, лазурита и пр. На тепе Яхья уже в V тыс. обрабатывали добывавшийся вблизи стеатит; предметы из него были позже постоянным объектом торговли в районах от Двуречья до Инда. Но и в V тыс. в обмен поступали не только сырьевые продукты, но и изделия. из них, а также керамическая продукция. Так, на Иблисе кроме местной посуды употребляли и привозную, более совершенную.

Производством меди могли заниматься многие семьи общины (как это было на Иблисе), но литые изделия изготовлялись мастерами-литейщиками. Появились также профессионалы-гончары, и, видимо, иные категории ремесленников. Уровень земледельческо-скотоводческого хозяйства уже позволял общине содержать небольшое число обслуживавших ее ремесленников. Межплеменной обмен также оставался коллективным и, удовлетворяя возросшие потребности и производственные нужды, еще не вел к заметному обогащению вождей общины.

Для общественных отношений той эпохи характерно формирование большой семьи, становящейся основной производственной ячейкой. Процесс этот отражен в изменении типов домов и застройки поселений. Однокомнатные дома группируются в комплексы или кварталы,

разделенные улицами, затем появляются многокомнатные дома, правильно распланированные, как и сами поселения. Многокомнатные дома конца V тыс. раскопаны в Сузиане, на Сиалке, Иблисе и др. На Иблисе вскрыто 90 помещений от 4 домов-кварталов; жилые комнаты располагались по внешнему периметру, хранительные, кухонные и прочие помещения, а также двор — внутри большого дома.

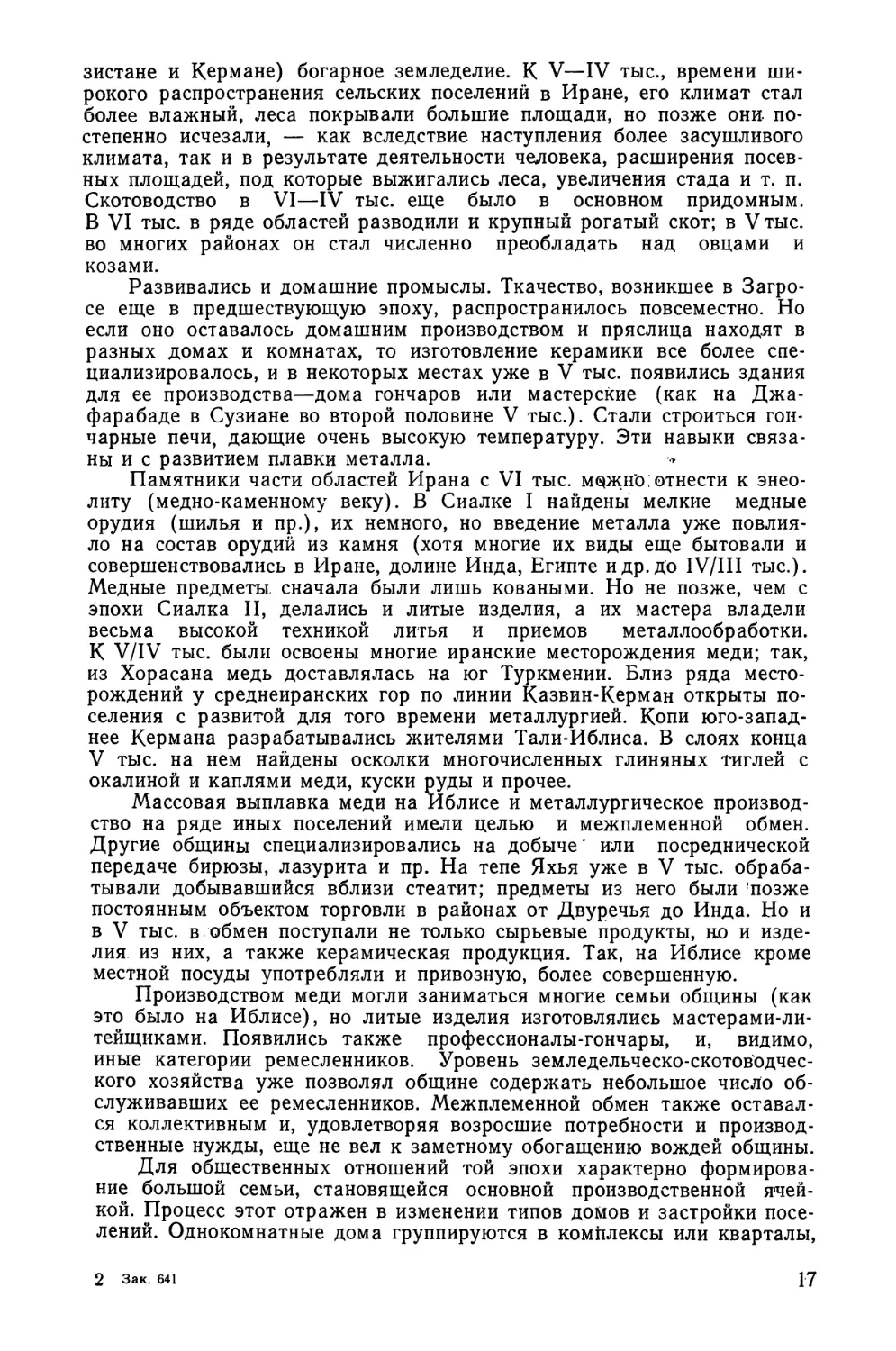

Имущественного неравенства

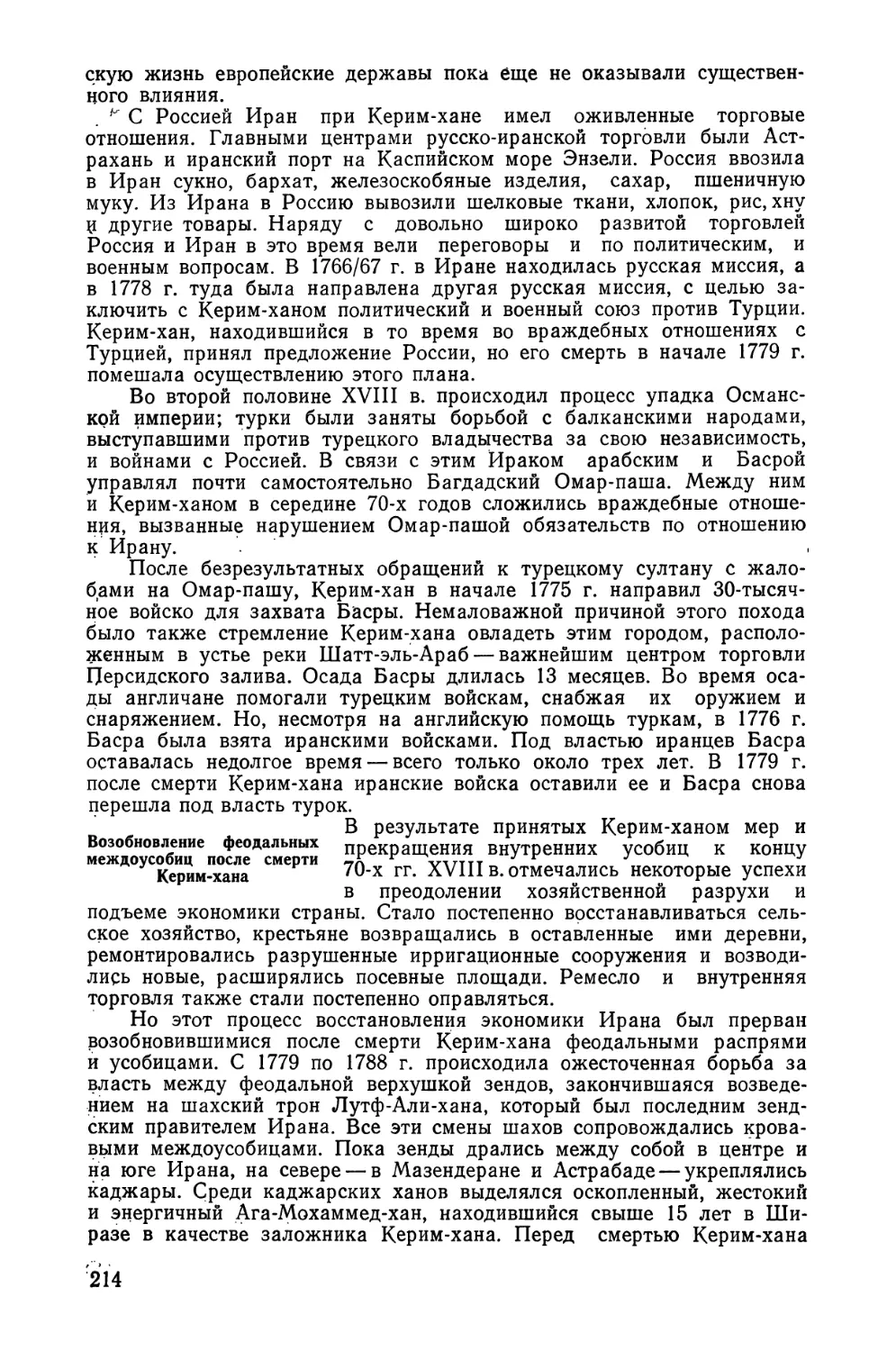

Глиняная статуэтка из Туренг-тепе

между обитавшими в таких домах большими семьями еще не наблюдается. Но возникновение семейных общин со значительной хозяйственной самостоятельностью способствовало становленик> права собственности, а это привело к развитию имущественной дифференциации, в последующее тысячелетие во многом изменившей характер социального строя..

Памятники искусства VI — начала IV тыс. — мелкая глиняная пластика, достигающая значительного художественного уровня, иногда каменная скульптура-и прежде всего расписная керамика — демонстрируют развитие идеологии, религиозных верований, космологических представлений, а также изменение эстетических идеалов и художественных стилей. Наряду с совершенствованием геометрических, композиций роспись на керамике обращается к сюжетам животно

го и растительного мира и к изображению людей; при этом реалистическая манера постепенно уступает стилизации и символизму^ сочетаемым с многообразной фантазией художника. Расписная керамика Ирана V — середины IV тыс. дает яркие образцы древнего прикладного искусства.

Разложение первобытнообщинного строя

С первой половины IV тыс. в социально-экономических отношениях ряда областей Ирана намечаются кардинальные сдвиги. Они слоях Сиалка III (конец V — большая часть-

хорошо прослежены в

IV тыс.) и на поселении Гиссар у Дамгана (конец V тыс.).

Характерны перемены в керамическом деле: на обоих поселениях сначала изготовляли лишь лепную посуду, затем появляется керамика,, формованная с помощью ручного круга и, наконец, на собственно гончарном круге быстрого вращения. Применение гончарного круга определенно свидетельствует о профессиональном ремесле, а распространение сделанной на круге посуды — о том, что фигура гончара-ремесленника стала обычной во многих районах Ирана. Появление гончарного круга и одновременный прогресс в металлургии происходили в ряде районов Ирана не позже, чем в Двуречье.

На памятниках эпохи. Сиалка III растет число и ассортимент металлургических изделий*: в -том числе массивных предметов из меди,.

топоров и пр.; в Сагзабаде раскопана кузнечная мастерская той эпохи. Распространяются серебро, золото, свинец и иные металлы. Появляется превосходящий медь прочностью и литейными качествами ее сплав с мышьяком или оловом — бронза. Она отливалась уже в последних веках IV тыс. (тепе Яхья и пр.), а в захоронениях III тыс. из Юго-Восточного Ирана, Луристана и др. широко встречаются крупные бронзовые предметы, сосуды, оружие.

Профессионализация ремесел происходила и в иных областях производства, включая обслуживавшиеся каменными орудиями, которыми, например, обрабатывали ценные минералы и резные каменные сосуды. Большая часть такой продукции шла на внешний обмен.

Развитое ремесло могло существовать лишь при получении постоянного прибавочного продукта в сельском хозяйстве, с чем связаны и другие перемены в общественном строе. На развитие собственности в ту эпоху указывает распространение печатей — более простых, штамповых, а затем также цилиндрических. По погребениям прослеживается рост имущественного неравенства. В эпоху Сиалка III наблюдается увеличение погребального инвентаря. Затем отдельные захоронения выделяются относительным богатством (как в Сиалке IV, рубеж 1V/III тыс.). Для III тыс. в Луристане, на юго-востоке Ирана, в других областях известны не только очень богатые погребения, но и захоронения, отличающиеся от иных могил социальным рангом погребенного, иногда в них встречаются «скипетры»-жезлы, как на Гиссаре в III тыс. Там же раскопан большой отдельно стоявший «дом вождя» или знатной семьи: под его обгорелыми руинами найдено много дорогих и художественно исполненных вещей из золота, серебра, лазурита.

Имущественной дифференциации сопутствовало возвышение старейшин общины во главе с вождем или главным жрецом, их функции могли принадлежать и одному лицу, От правителей начинают зависеть экономически и другие члены общины. Еще в предшествующую эпоху зерно хранилось не только в домах семей, но и в особых помещениях, открытых на ряде поселений. Пока господствовали старые общинные отношения, такие фонды были действительно коллективным имуществом. Но с выделением богатых и знати вожди общины постепенно узурпировали ее гражданские и экономические права (хотя интенсивному ходу этого процесса долго противостояла стойкость общинных традиций). Общественные фонды и хозяйство, часто выступавшее как общинно-храмовое, все более оказывались в руках правителей общины. Через это хозяйство осуществлялся и внешний обмен, в том числе изделиями ремесленников, содержавшихся в тех же фондах, и сырьевыми продуктами, которые добывались общиной в целом.

Новые социальные отношения и нужды хозяйства привели к возникновению административно-хозяйственных комплексов, обособленных от других домов селения. На Годин-тепе (между Хамаданом и Кенга-варом) в конце IV тыс. на вершине холма находилось огороженное стеной пространство, где располагались двор и по его сторонам два монументальных здания, хранилища и жилища. К рубежу IV/III тыс. относится здание с большими комнатами и хранительными помещениями на тепе Яхья. В этих строениях на Яхья и Годин-тепе найдены цилиндрические печати, которыми оформлялась выдача, и оттиски иных печатей на глине и кувшинных пробках — с поступавшего имущества, зерна и т. п. Там же обнаружены таблички, на Годин лишь с цифрами, а на Яхья с текстами пиктографического письма, найденными также в.Сиалке IV. Пустые таблички-бланки с Яхья и Годин доказывают, что на них писали тут же, на месте.

Такое письмо употреблялось тогда и в Эламе, а сходная пиктография — в Шумере. Их тексты — в основном отчетные документы — применялись лишь там, где это отвечало потребностям хозяйства и уровню социального строя. Появление письменности обычно указывает на сложение классов и государства, и часть районов Ирана к III тыс., очевидно, достигла рубежа образования классового общества.

Сохранилось шумерское сказание о сношениях правителя города Урука начала III тыс. с «верховным жрецом» Аратты, лежавшей за восточными горами (где-то на востоке Фарса или в Кермане), и о доставке оттуда в Шумер драгоценных металлов и минералов в обмен на грузы зерна. Перед живущим во дворце или храме верховным жрецом Аратты в его дворе и житнице при участии надсмотрщиков ссыпается шумерское зерно (как и пшеница и горох, выросшие в Аратте). Этим зерном «насыщается» народ Аратты. Упоминаются «управляющий» верховного жреца и «старейшины Аратты». Ее горные богатства добываются и транспортируются народом, но обмен производится от имени верховного жреца. Данные этого эпоса вполне подтверждаются археологическими материалами из Ирана конца IV—III тыс.

Шумерские исторические тексты сообщают о доставке с востока горнорудных материалов, строительного леса, иных товаров, при этом часто упоминаются страна Маган (включавшая юг Кермана) и Мелух-ха (восточнее, до долины Инда). В IV/III тыс. межобщинный обмен достиг больших размеров в иранских областях, и они играли большую роль в «международной торговле». В Месопотамию из Ирана шли и ремесленные изделия, например стеатитовые сосуды (на тепе Яхья в то время производство таких сосудов и иных предметов из стеатита стало массовым). Такие же сосуды найдены в Мохенджо-Даро, центре культуры Хараппы на Инде. Индийские товары попадали в Двуречье путем многоступенчатой торговли через Иран и вдоль его берега морем (с посредническим центром на Бахрейне). На тепе Яхья получены данные о связях с Месопотамией, районами на Персидском заливе, Индией (оттиски хараппских печатей, слоновая кость и др.).

Уровень социально-экономического развития в некоторых районах Иранр в V—IV тыс. в ряде отношений был не ниже, чем в Двуречье и областях, где затем возникла городская культура Хараппы, -4- само ее сложение было во многом результатом развития земледельческих культур на Иранском плато. Но в III тыс. Двуречье, Элам и долина Инда достигли большого прогресса, оставив позади области Иранского нагорья.

В разных частях Ирана в IV—III тыс. росли обширные поселения — Чига Пахан в Луристане, достигшее 13 га, Бампур в Белуджистане — 15 га и др. Некоторые из них, как Туренг-тепе в Горгане и Шахре-Сохте в Систане, и ряд поселений Афганистана и юга Туркмении выросли до 75—100 га. Для них характерны большие центральные строительные комплексы, дворцы и храмы, концентрация богатств в таких зданиях и у отдельных семей, развитое ремесленное производство, широкие обменные или торговые связи.

Такие центры, как и меньшие, но экономически развитые (Яхья и др.), часто относят к «протогородским» или «городским» цивилизациям. Но истинный характер их социального строя остается неясным. Письменность в них обычно не применялась или лишь начинала возникать, а на западе и юге Ирана, кроме Элама, не получила дальнейшего распространения. Типичная для классового общества социальная дифференциация, видимо, не была завершена, а тенденция к ее даль

нейшему развитию должна была войти в противоречие с прекращением поступательного роста экономических ресурсов.

К первым векам II тыс. многие древние центры (Шахре-Сохте, Бампур, Яхья, Гиссар и др.) перестали существовать, а на некоторых резко сократилась обжитая площадь. В отдельных районах, как на юго-востоке Ирана, вообще уменьшилось население. В других областях на сохранявшихся или новых поселениях отмечено огрубение культуры. В начале II тыс. закончили существовать и города долины Инда.

Причины этих явлений во многом не уяснены. Их объясняли и вторжением с севера Средней Азии арийских племен, расселившихся в Индии и Иране. Но арии появились там не ранее II тыс., упадок же старых центров начался, как теперь установлено, много ранее и шел постепенно. Уменьшение размеров или прекращение жизни ряда крупных поселений Ирана проходило уже в III тыс., а обеднение культуры на существовавших более длительное время памятниках, как Туренг-тепе, наблюдается задолго до их полного запустения. На* западе и юге Ирана подобные явления отмечаются даже ранее, чем на северо-востоке (так, в Фарсе со второй половины IV тыс. уменьшается число поселений после его непрерывного роста в предыдущие эпохи). Свою роль в этом могли сыграть изменение климата, уничтожение лесов и обезвоживание земель, засоление и истощение почв и т. п.

Но в целом упомянутые явления должны объясняться совокупностью экономических и социальных причин. Сначала на Иранском плато, как в Двуречье и Хузистане, увеличивалось число поселений и росли отдельные крупные центры с благоприятными условиями для развития социальной дифференциации, ремесла, обменных связей. Но в больших речных долинах Двуречья и Элама возникли развитые формы ирригации. А на Иранском плато с определенного этапа природные условия, возможно, частично и изменившиеся, уже не могли при существовавших производительных силах в сельском хозяйстве обеспечить дальнейший социальный прогресс и рост населения в земледельческих центрах и их округах, что привело к хозяйственному и социальному кризису.

Следствием этого было и переселение части жителей или большие миграции, как, например, прослеженные по данным археологии передвижения земледельческо-скотоводческого населения из Белуджистана к долине Инда, миграции с северо-востока Ирана и др. Участились военные столкновения (их следы открыты на некоторых поселениях). Миграции, войны, иные факторы новой политической ситуации (как усиление в III тыс. Элама и племенных объединений в Загросе) нарушили и традиционные торговые связи, игравшие немалую роль в жизни «протогородских» центров между Двуречьем и Индом.

Произошли также существенные изменения в хозяйстве горных районов, преимущественно на западе Ирана. Уже с IV тыс. в ряде его мест увеличивается доля мелкого рогатого скота в стаде, что может указывать на перемены в придомном скотоводстве. В III тыс. в горных западных районах Ирана, на Армянском нагорье и в Закавказье возникает отгонное скотоводство. Согласно обследованиям тепе Луриста-на, в центрах его больших долин до III тыс. постепенно росли земледельческо-скотоводческие поселения. Но в III тыс. большая их часть (включая крупнейшее — Чига Пахан) оказывается оставленной. Зато возникают более мелкие поселения у окраин долин, ближе к горным склонам и в лучше защищенных местах. Обитатели этих оседлых поселений при возросшей роли скотоводства и изменении его форм за

нимались и земледелием. Кочевое скотоводство в горных районах Передней Азии пока еще не ьозникло.

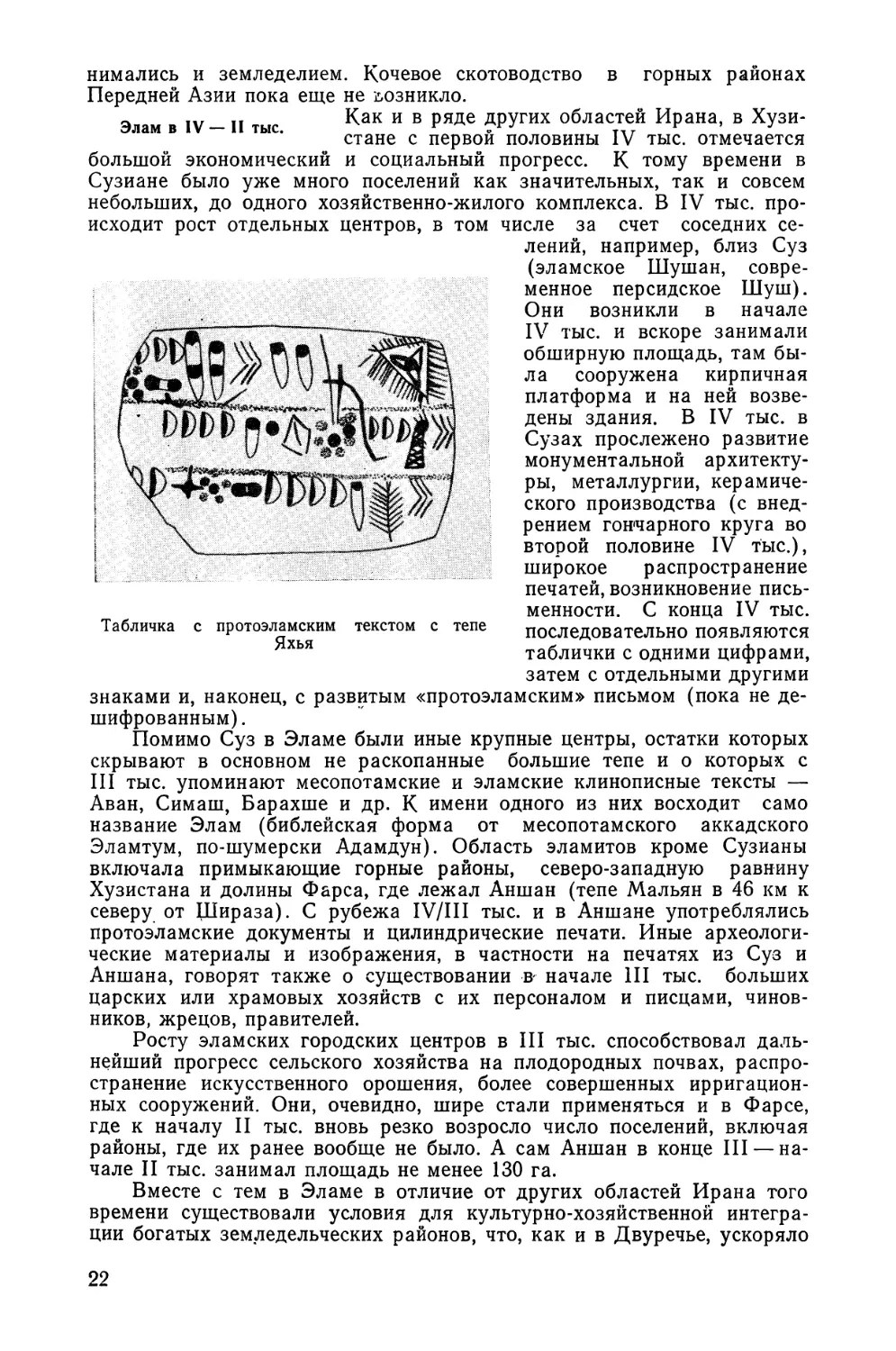

Элам в IV - II тыс. Как и в ₽яде ДРУГИХ областей Ирана, в Хузи-стане с первой половины IV тыс. отмечается большой экономический и социальный прогресс. К тому времени в Сузиане было уже много поселений как значительных, так и совсем небольших, до одного хозяйственно-жилого комплекса. В IV тыс. про-

исходит рост отдельных центров, в том

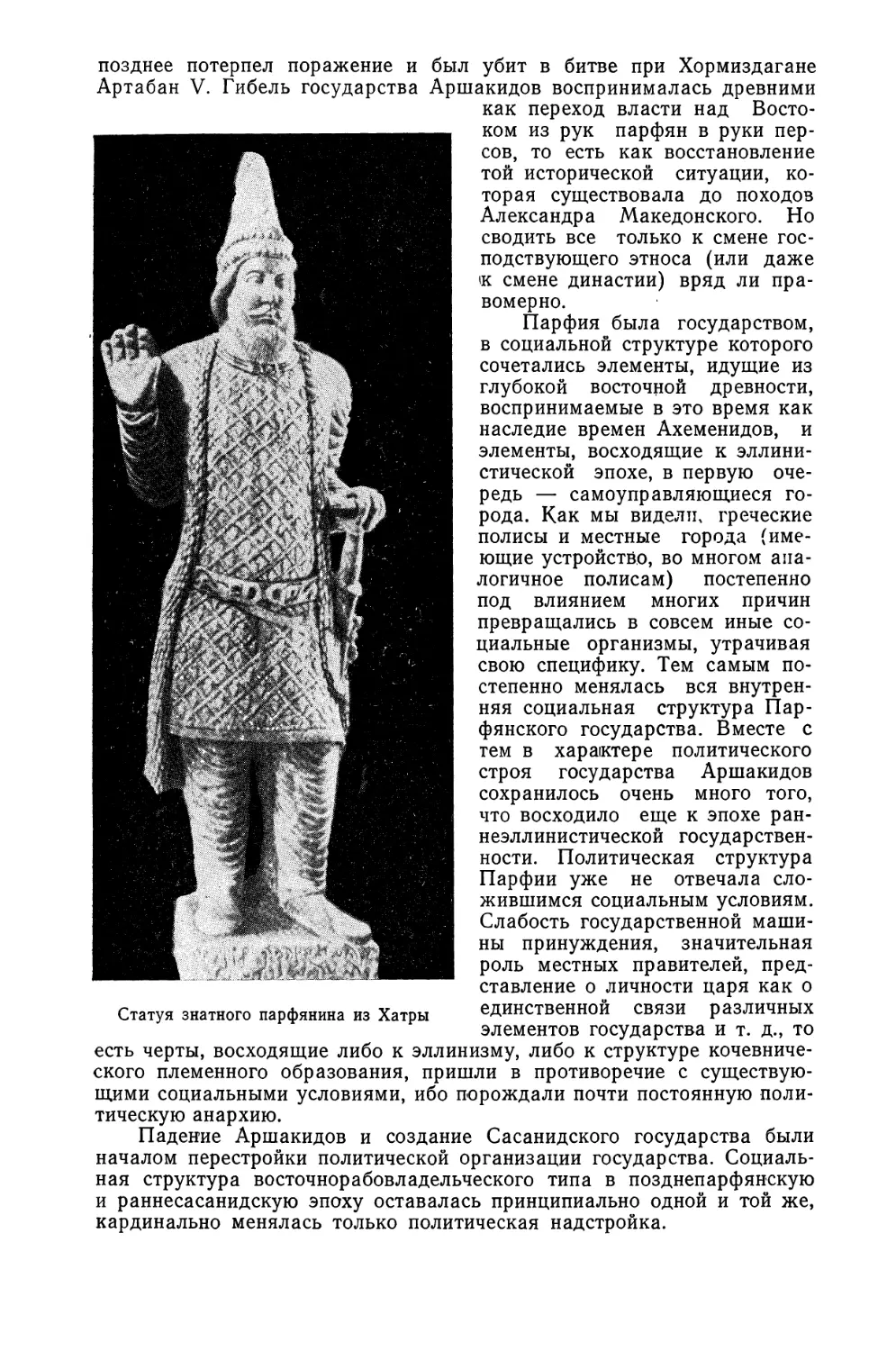

Табличка с протоэламским текстом с тепе Яхья

числе за счет соседних селений, например, близ Суз (эламское Шушан, современное персидское Шуш). Они возникли в начале IV тыс. и вскоре занимали обширную площадь, там была сооружена кирпичная платформа и на ней возведены здания. В IV тыс. в Сузах прослежено развитие монументальной архитектуры, металлургии, керамического производства (с внедрением гончарного круга во второй половине IV тыс.), широкое распространение печатей, возникновение письменности. С конца IV тыс. последовательно появляются таблички с одними цифрами,

затем с отдельными другими знаками и, наконец, с развитым «протоэламским» письмом (пока не дешифрованным).

Помимо Суз в Эламе были иные крупные центры, остатки которых скрывают в основном не раскопанные большие тепе и о которых с III тыс. упоминают месопотамские и эламские клинописные тексты — Аван, Симаш, Барахше и др. К имени одного из них восходит само название Элам (библейская форма от месопотамского аккадского Эламтум, по-шумерски Адамдун). Область эламитов кроме Сузианы включала примыкающие горные районы, северо-западную равнину Хузистана и долины Фарса, где лежал Аншан (тепе Мальян в 46 км к северу от Шираза). С рубежа IV/III тыс. и в Аншане употреблялись протоэламские документы и цилиндрические печати. Иные археологические материалы и изображения, в частности на печатях из Суз и Аншана, говорят также о существовании В' начале III тыс. больших царских или храмовых хозяйств с их персоналом и писцами, чиновников, жрецов, правителей.

Росту эламских городских центров в III тыс. способствовал дальнейший прогресс сельского хозяйства на плодородных почвах, распространение искусственного орошения, более совершенных ирригационных сооружений. Они, очевидно, шире стали применяться и в Фарсе, где к началу II тыс. вновь резко возросло число поселений, включая районы, где их ранее вообще не было. А сам Аншан в конце III — начале II тыс. занимал площадь не менее 130 га.

Вместе с тем в Эламе в отличие от других областей Ирана того времени существовали условия для культурно-хозяйственной интеграции богатых земледельческих районов, что, как и в Двуречье, ускоряло

экономический прогресс и содействовало политическому объединению. Но в сравнении с Двуречьем эламские области были все же более разобщены, а частично разделены горами, и централизация в Эламе была обычно меньшей, чем в Месопотамии.

Уже к середине III тыс. некоторым эламским центрам удавалось установить гегемонию над другими городами-государствами. Во главе первого такого объединения стоял Аван. Позже в Эламе считали основанную Пели (ок. 2500 г.) династию царей Авана первой общеэламской династией (XXV—XXIII вв.). Но уже ранее Аван доминировал в Эламе или его западных областях. По месопотамским источникам, царь шумерского города Киша победил Элам, но затем Аван взял верх над шумерийцами и его династия некоторое время господствовала над частью Шумера, — эти события происходили в XXVII— XXVI вв. Сменявшие торговые отношения военные столкновения Элама и Двуречья продолжались с переменным успехом и позже, но царям Аккада после объединения Двуречья в конце XXIV—XXIII в. удалось одержать ряд побед над эламитами и подчинить их своей власти.

Тогда в Эламе кроме царей из Авана было немало правителей других городов: Суз, Барахше, Аншана и пр. Эти правители, самостоятельно сносившиеся или воевавшие с Аккадом, носили разные титулы: «царь», «жрец-князь» и др. Один из них Кутик-Иншушинак, в начале XXII в. объединил эламитов и вел успешную политику вне Элама, после чего принял носившийся ранее царями Аккада титул «царя четырех стран света». Сохранились его надписи, одни написанные по-•аккадски, другие на употреблявшемся в Эламе линейном письме (сделаны попытки его дешифровки). Но уже ранее для письма по-эламски была применена аккадская клинопись (через шумерскую восходящая к древней пиктографии Шумера). Клинописные эламские тексты широко употреблялись в юго-западном Иране еще при Ахеменидах, но в конце III — первых веках II тыс. в Эламе и особенно в Сузах писали в основном на аккадском.

Согласно надписи Кутик-Иншушинака он победил и кутиев, которые совершали набеги из Загроса в Месопотамию. Ко второй половине III тыс. в районах северо-восточнее Двуречья возникали непрочные, но порой обладавшие большой силой союзы племен, или «царства». Примерно к XXIII в. относится написанная по-аккадски на скале у г. Зохаба близ Диалы надпись Анубанини «царя лулубеев». Во II— начале I тыс. лулубеи жили на северо-западных окраинах Ирана до Урмии и в соседних районах Ирака. Потомки кутиев тогда также обитали в Загросе, севернее Луристана.

Несмотря на временный успех Кутик-Иншушинака, кутии подчинили Двуречье, обложив его тяжелой данью и, видимо, нанесли поражение Эламу. Власть кутиев над Шумером и Аккадом длилась немногим менее столетия (в XXII в.). Кутийское объединение, очевидно, представляло собой племенной союз, с ослаблением которого кутии потерпели поражение, и их власть над Двуречьем была свергнута.

В Эламе в то время гегемония перешла к царям Симаша (вторая династия по эламскому царскому списку), а затем на первое место выдвинулся Аншан, и около 1900/1850 г. Эпарти основал династию «царей Аншана и Суз». В ее правление до XVI в. объединение Элама было более прочным, чем в предшествующие эпохи. Правда, и теперь в стране было несколько правителей, но они принадлежали к одному роду и сложный порядок предусматривал их продвижение по иерархической лестнице чинов и титулов до сана верховного правителя — «суккальмаха (великого вестника), царя Аншана и Суз».

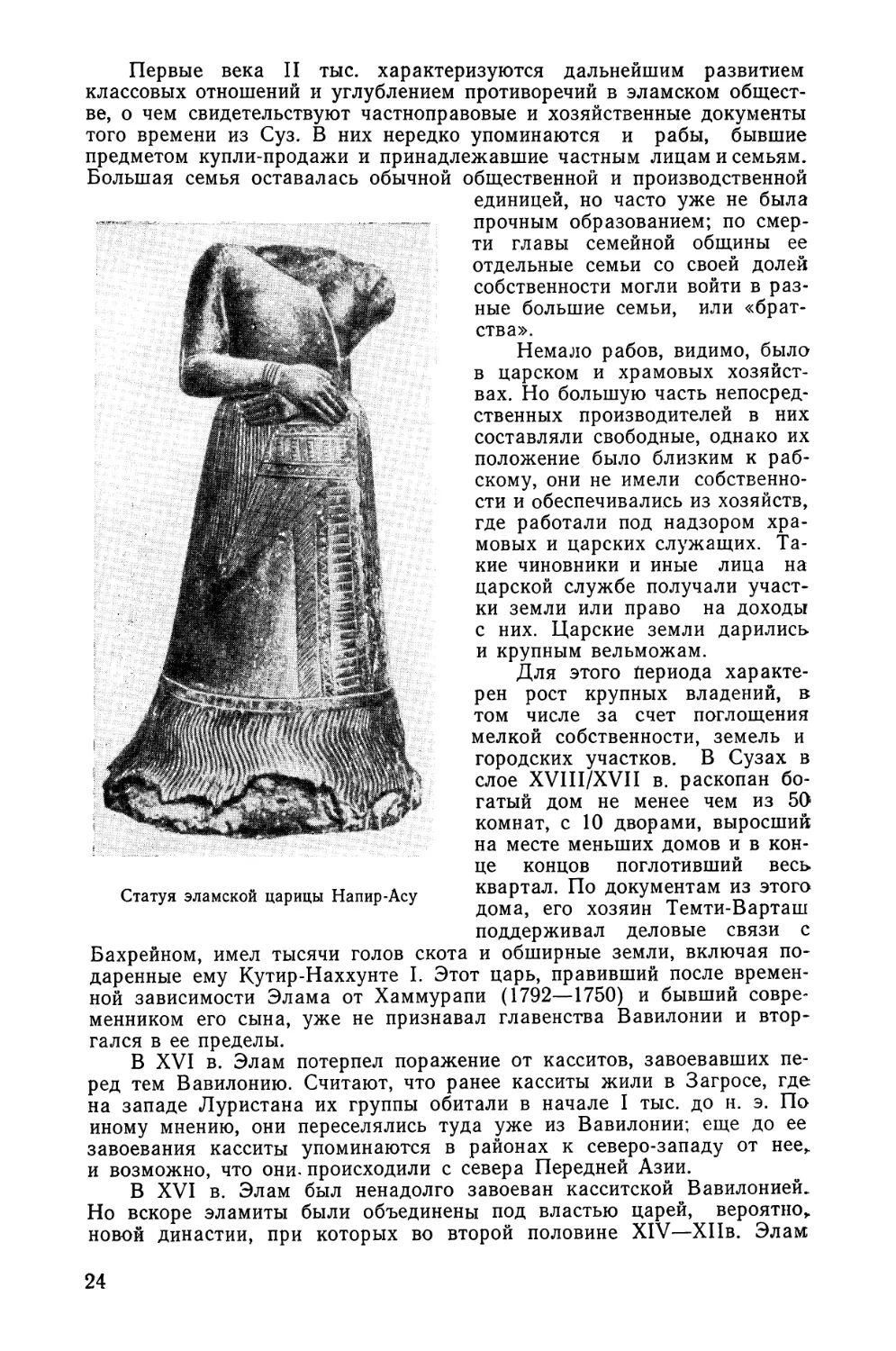

Первые века II тыс. характеризуются дальнейшим развитием классовых отношений и углублением противоречий в эламском обществе, о чем свидетельствуют частноправовые и хозяйственные документы того времени из Суз. В них нередко упоминаются и рабы, бывшие предметом купли-продажи и принадлежавшие частным лицам и семьям. Большая семья оставалась обычной общественной и производственной единицей, но часто уже не была прочным образованием; по смерти главы семейной общины ее отдельные семьи со своей долей собственности могли войти в разные большие семьи, или «брат-

Статуя эламской царицы Напир-Асу

ства».

Немало рабов, видимо, было в царском и храмовых хозяйствах. Но большую часть непосредственных производителей в них составляли свободные, однако их положение было близким к рабскому, они не имели собственности и обеспечивались из хозяйств, где работали под надзором храмовых и царских служащих. Такие чиновники и иные лица на царской службе получали участки земли или право на доходы с них. Царские земли дарились и крупным вельможам.

Для этого Периода характерен рост крупных владений, в том числе за счет поглощения мелкой собственности, земель и городских участков. В Сузах в слое XVIII/XVII в. раскопан богатый дом не менее чем из 50 комнат, с 10 дворами, выросший на месте меньших домов и в конце концов поглотивший весь квартал. По документам из этого дома, его хозяин Темти-Варташ поддерживал деловые связи с

Бахрейном, имел тысячи голов скота и обширные земли, включая подаренные ему Кутир-Наххунте I. Этот царь, правивший после временной зависимости Элама от Хаммурапи (1792—1750) и бывший современником его сына, уже не признавал главенства Вавилонии и втор-

гался в ее пределы.

В XVI в. Элам потерпел поражение от касситов, завоевавших перед тем Вавилонию. Считают, что ранее касситы жили в Загросе, где на западе Луристана их группы обитали в начале I тыс. до и. э. По иному мнению, они переселялись туда уже из Вавилонии; еще до ее завоевания касситы упоминаются в районах к северо-западу от нее,, и возможно, что они. происходили с севера Передней Азии.

В XVI в. Элам был ненадолго завоеван касситской Вавилонией. Но вскоре эламиты были объединены под властью царей, вероятно,, новой династии, при которых во второй половине XIV—ХПв. Элам

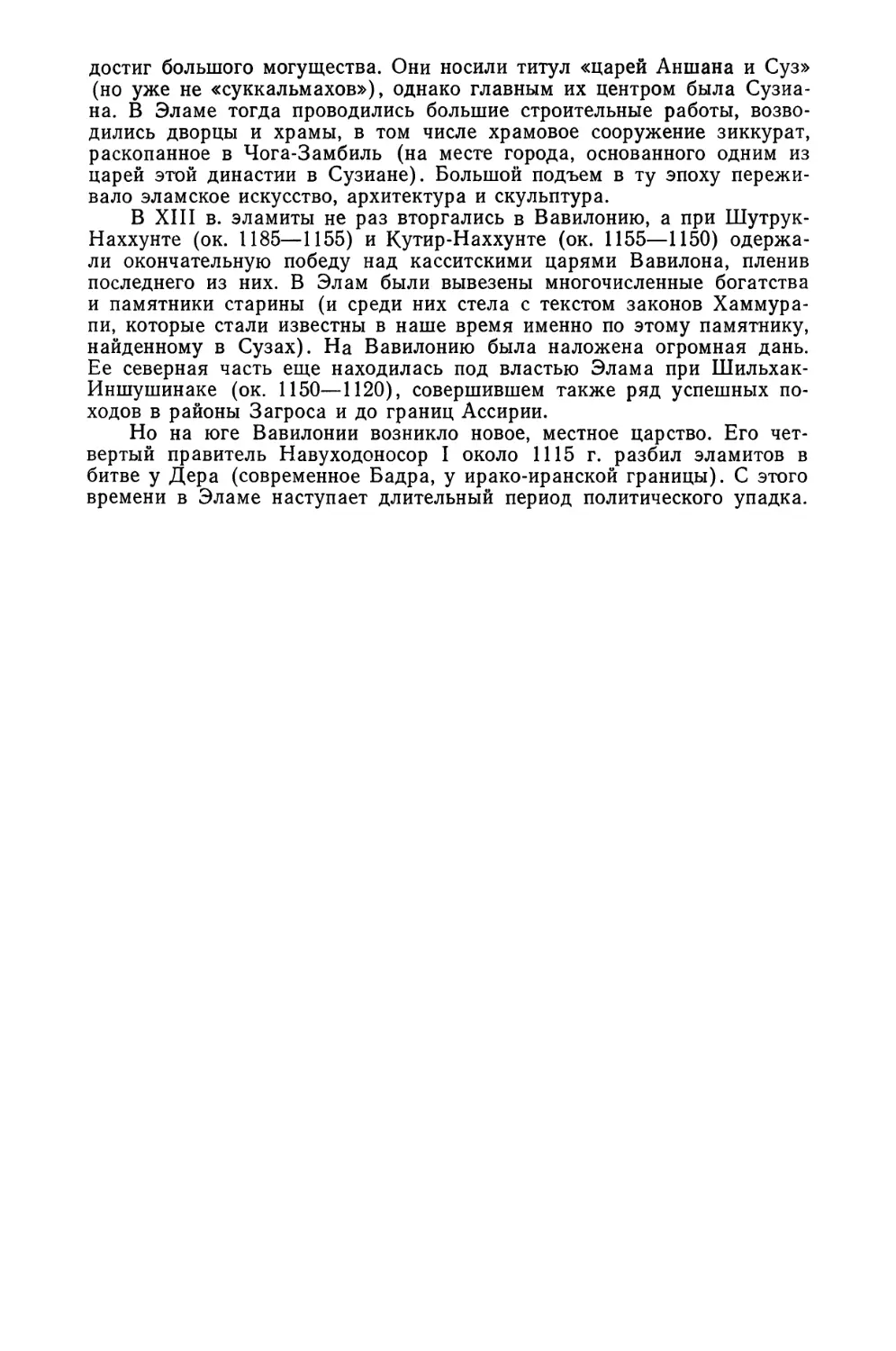

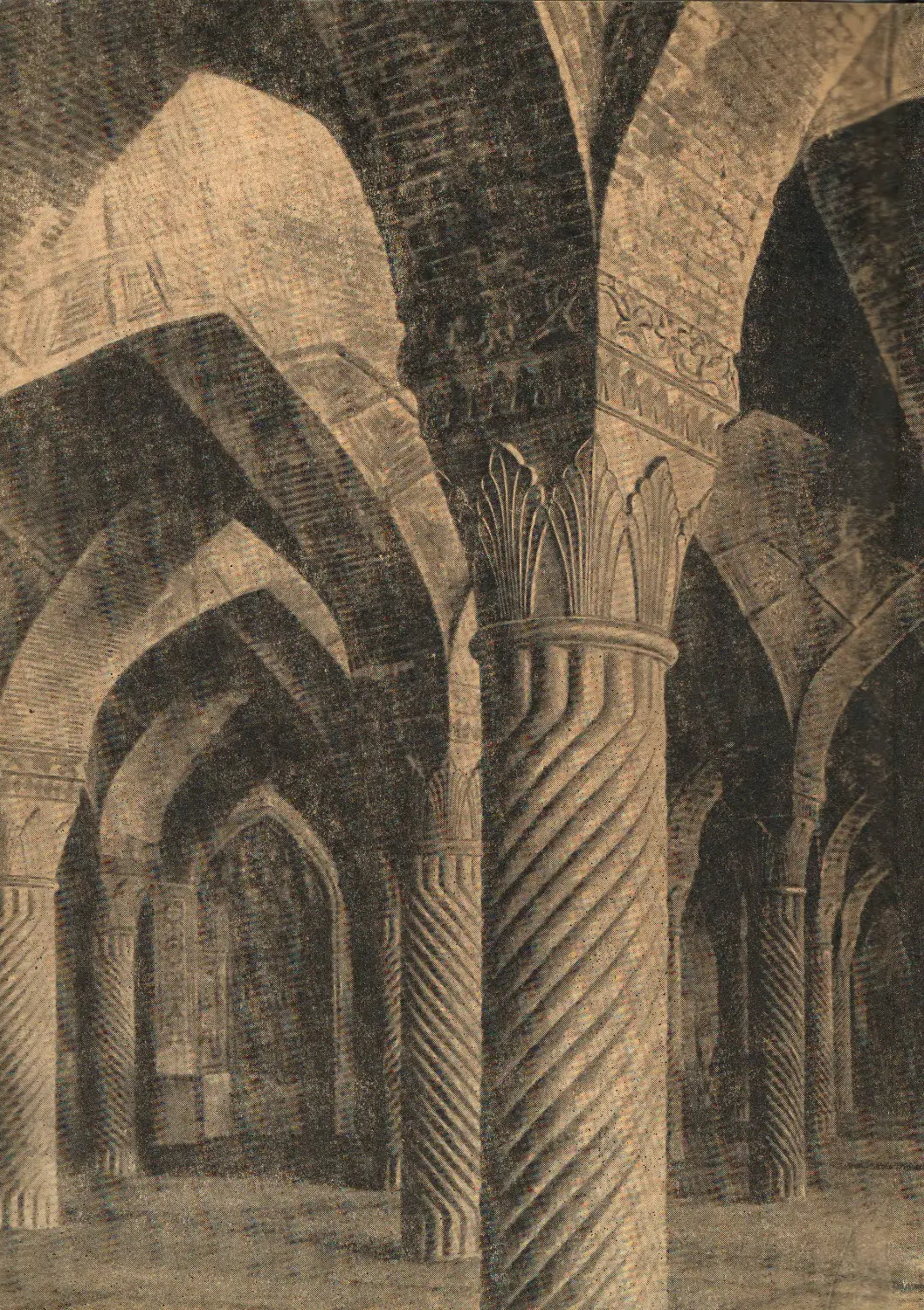

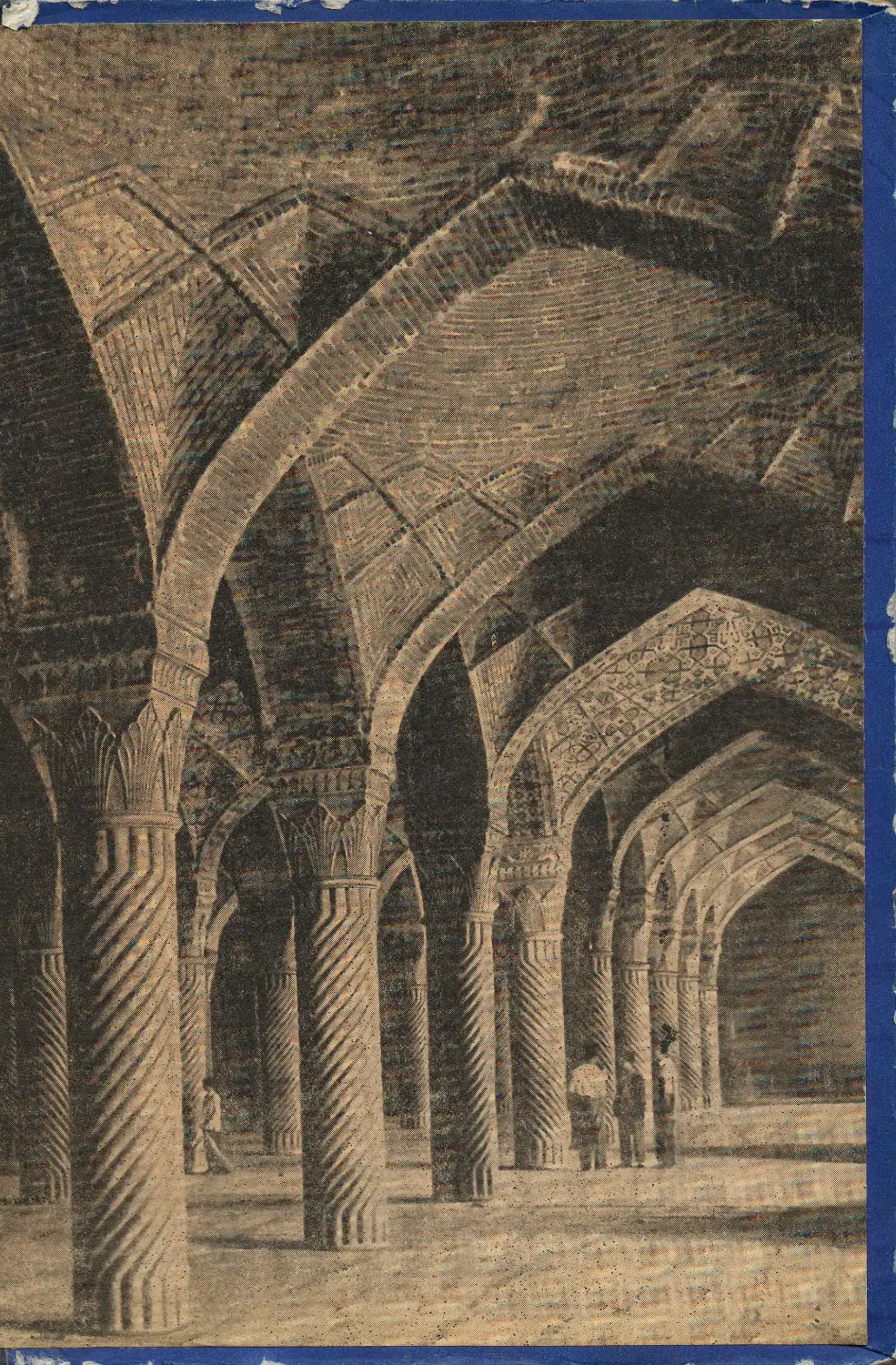

достиг большого могущества. Они носили титул «царей Аншана и Суз» (но уже не «суккальмахов»), однако главным их центром была Сузиа-на. В Эламе тогда проводились большие строительные работы, возводились дворцы и храмы, в том числе храмовое сооружение зиккурат, раскопанное в Чога-Замбиль (на месте города, основанного одним из царей этой династии в Сузиане). Большой подъем в ту эпоху переживало эламское искусство, архитектура и скульптура.

В XIII в. эламиты не раз вторгались в Вавилонию, а при Шутрук-Наххунте (ок. 1185—1155) и Кутир-Наххунте (ок. 1155—1150) одержали окончательную победу над касситскими царями Вавилона, пленив последнего из них. В Элам были вывезены многочисленные богатства и памятники старины (и среди них стела с текстом законов Хаммурапи, которые стали известны в наше время именно по этому памятнику, найденному в Сузах). На Вавилонию была наложена огромная дань. Ее северная часть еще находилась под властью Элама при Шильхак-Иншушинаке (ок. 1150—1120), совершившем также ряд успешных походов в районы Загроса и до границ Ассирии.

Но на юге Вавилонии возникло новое, местное царство. Его четвертый правитель Навуходоносор I около 1115 г. разбил эламитов в битве у Дера (современное Бадра, у ирако-иранской границы). С этого времени в Эламе наступает длительный период политического упадка.

Глава II

ИРАН В КОНЦЕ II — СЕРЕДИНЕ I ТЫС. ДО Н. Э. МАНЕЙСКОЕ ЦАРСТВО. МИДИЙСКАЯ ДЕРЖАВА

Западный Иран накануне ^ассирийской и урартской

Помимо Элама о развитии исторических процессов на остальной территории Ирана до конца II тыс. можно судить почти исключительно по археологическим данным. Положе-

экспансии

гние изменяется с начала I тыс. прежде всего за счет иноземных источников — ассирийских и урартских надписей. Они дают одностороннюю, но сравнительно последовательную информацию о положении в ряде областей Ирана в IX—VII вв.

Основные из этих областей следующие. Вблизи от Ассирии находилась Замуа — в районе современного Сулеймание в Ираке и примыкающих местностях Ирана, а за ней «Внутренняя Замуа» — у верховьев Малого Заба до южных берегов Урмии. Далее к востоку лежали Алабрия и Мана (ядро будущего Манейского царства с центрами по среднему течению Джегету), а южнее их Парсуа, или Парсу[м]аш. Важную область у Диалы на дороге из Вавилонии в Иран занимал Бит-Хамбан; к востоку и юго-востоку от него, близ Керманшаха и Северного Луристана, находилась страна Элипи, а севернее ее — Хархар, Кишесу и ряд других «стран», лежавших между Парсуа и Бит-Хамба-ном на западе и Мидией на востоке. Мидия была тогда намного меньше, чем после мидийских завоеваний VII в., и не распространялась далеко к западу от местностей у Хамадана.

По источникам IX—VIII вв. известны и многие другие области на северо-западе Ирана. Более обширные из них не были политически едины и подразделялись на отдельные владения. Имелись и совсем мелкие «страны», как упоминаемые в 820 г. 28 владений к западу и югу от Урмии; а в области Парсуа в IX в. существовало около 30 «царств». Подобные владения состояли обычно из одной или двух-трех округ с укрепленным центром, или «сильной крепостью», и группой окружающих поселений.

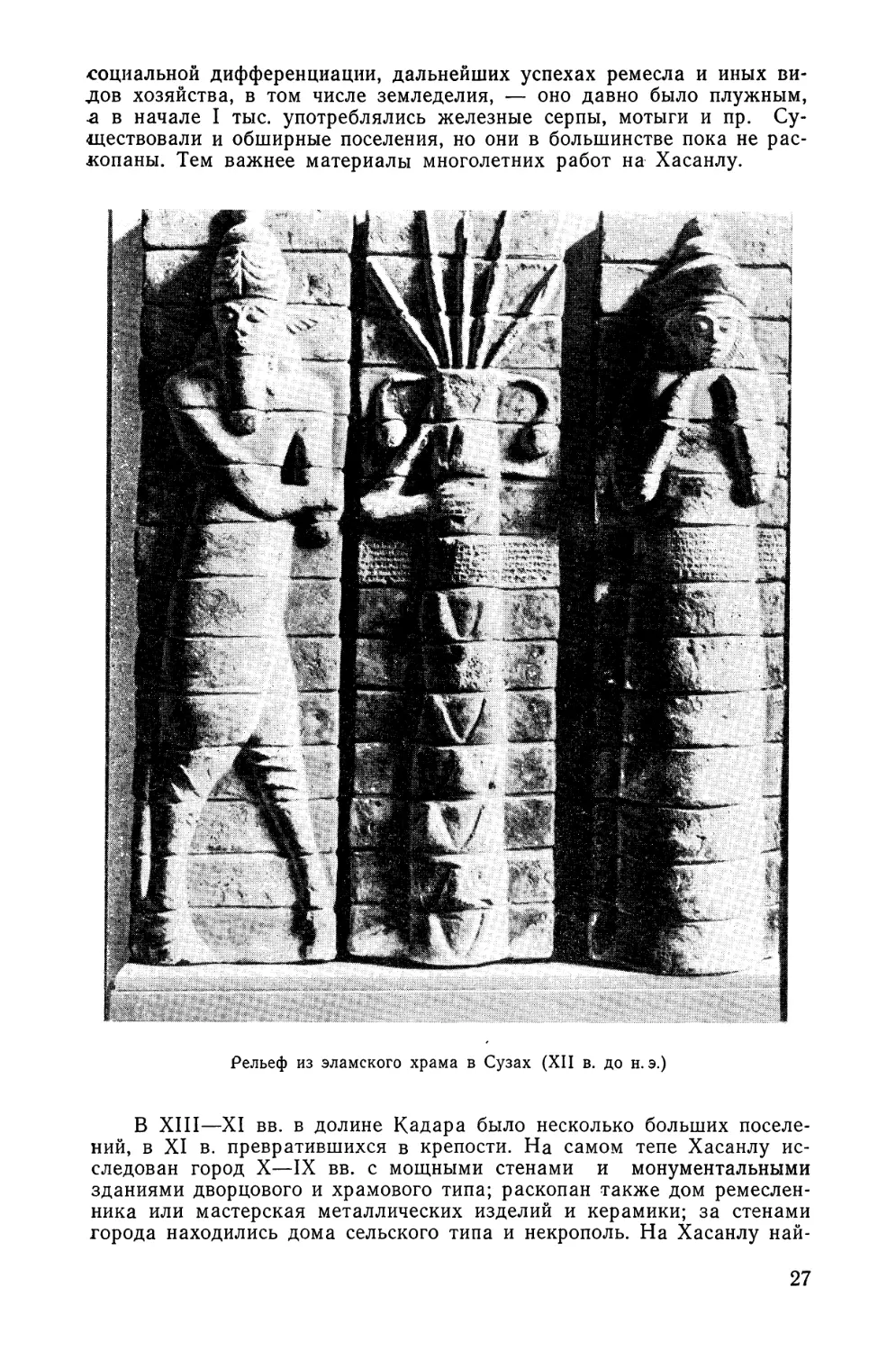

Судя по археологическим данным, разложение первобытнообщинных отношений на северо-западе Ирана происходило уже в конце IV — начале II тыс. Правда, во II тыс. и здесь отмечается определенный разрыв в преемственности культуры и типов поселений, но многие экономические и социальные традиции были сохранены и развиты, например, в ремесле, явно отделенном от сельского хозяйства. Памятники конца II — начала I тыс. свидетельствуют уже об оформленной

социальной дифференциации, дальнейших успехах ремесла и иных видов хозяйства, в том числе земледелия, — оно давно было плужным, •а в начале I тыс. употреблялись железные серпы, мотыги и пр. Существовали и обширные поселения, но они в большинстве пока не раскопаны. Тем важнее материалы многолетних работ на Хасанлу.

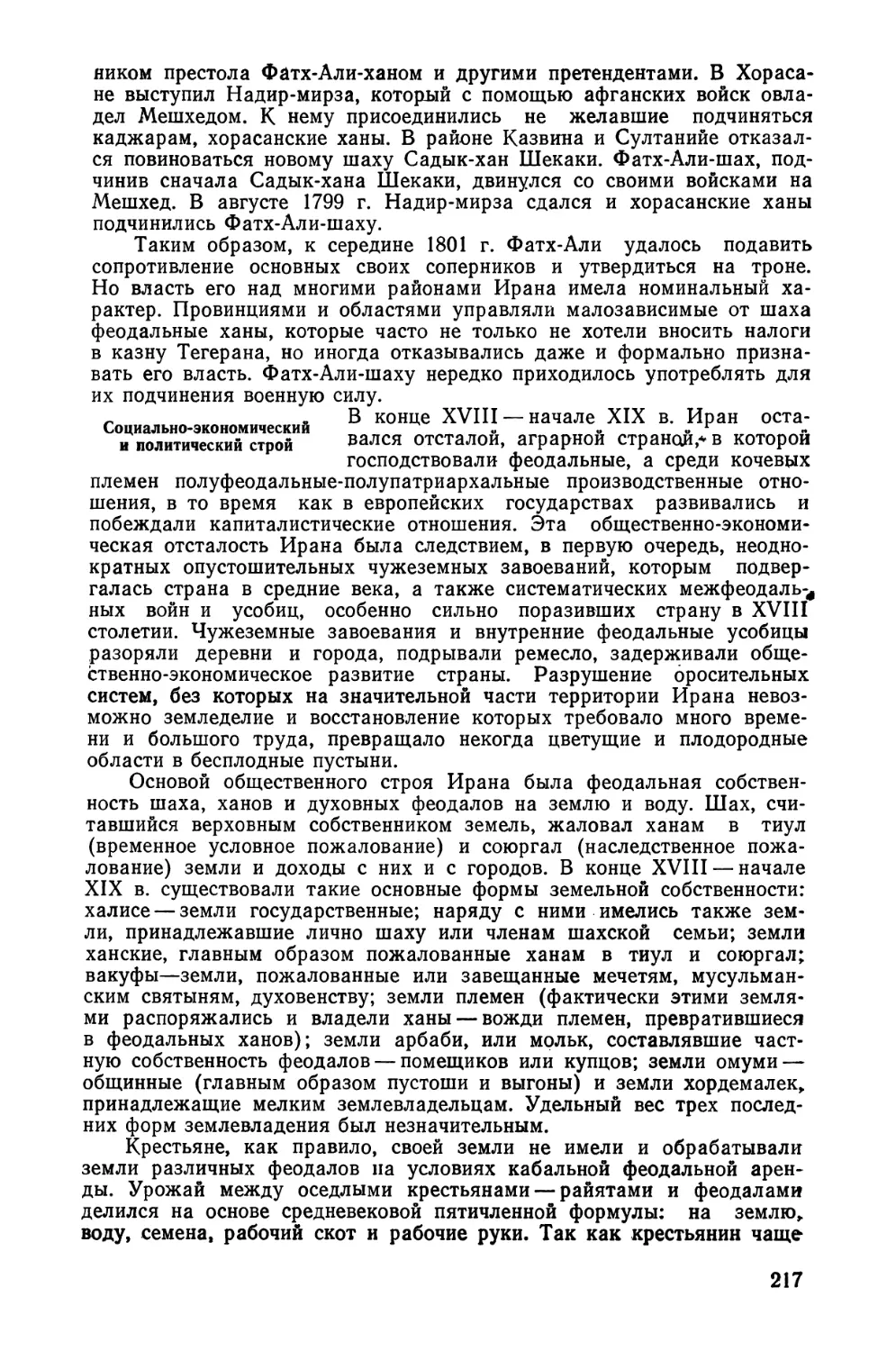

Рельеф из эламского храма в Сузах (XII в. до н. э.)

В XIII—XI вв. в долине Кадара было несколько больших поселений, в XI в. превратившихся в крепости. На самом тепе Хасанлу исследован город X—IX вв. с мощными стенами и монументальными зданиями дворцового и храмового типа; раскопан также дом ремесленника или мастерская металлических изделий и керамики; за стенами города находились дома сельского типа и некрополь. На Хасанлу най

дена ритуальная чаша с надписью, указывающей на ее принадлежность «дворцу» Баури, правителя страны Иды. По ассирийским текстам, Ида — одна из стран во Внутренней Замуа.

Эти археологические материалы показывают, что по крайней мере часть упоминаемых текстами IX в. «сильных городов» и «крепостей» южнее Урмии были настоящими городами-крепостями. Судя по сведе-

Луристанские бронзовые сосуд и украшение, найденные на островах Самос и Крит

ниям IX в. о крепостях, богатых «дворцах» и храмах других областей, небольшими образованиями государственного типа являлись Алабрия, Мана, Элипи, Гильзан (к западу от Урмии) и др. Более подробные данные VIII в. свидетельствуют, что укрепленные города и крепости существовали в различных районах Западного Ирана — ив более крупных* центрах (Хархар, Кишесу и др.), и в мелких владениях, в. том числе на окраинах Мидии.

Материалы ассирийских и урартских текстов, включая цифровые данные о полоне, добыче и дани, указывают на значительную численность населения отдельных округ с центральной крепостью и на большие материальные ресурсы таких владений и ряда областей Ирана в: целом. Часто сообщается об огромном количестве крупного и мелкого рогатого скота, уведенного из тех или иных «стран». Главным видом дани с ряда территорий вблизи Урмии, в Мидии и в других районах были лошади. Наряду с отдельными районами Армянского нагорья Западный Иран был основной областью коневодства в Передней Азии» и жители некоторых его областей славились особым умением разводить и готовить лошадей для конницы.

Сведения IX в. (о дани вином и др.) и более обстоятельные данные VIII в. указывают на интенсивное развитие земледелия, садоводства и виноградарства в ряде районов Северо-Западного Ирана. Уже тексты IX в. говорят о существовании центральных поселений, или городов, очевидно, с развитым земледелием в окрестностях. А на Ха-

•санлу, одном из таких центров, найдены многочисленные земледельческие орудия, остатки шестирядного ячменя и нескольких сортов пшеницы, помещения с объемными сосудами для вина и т. п.

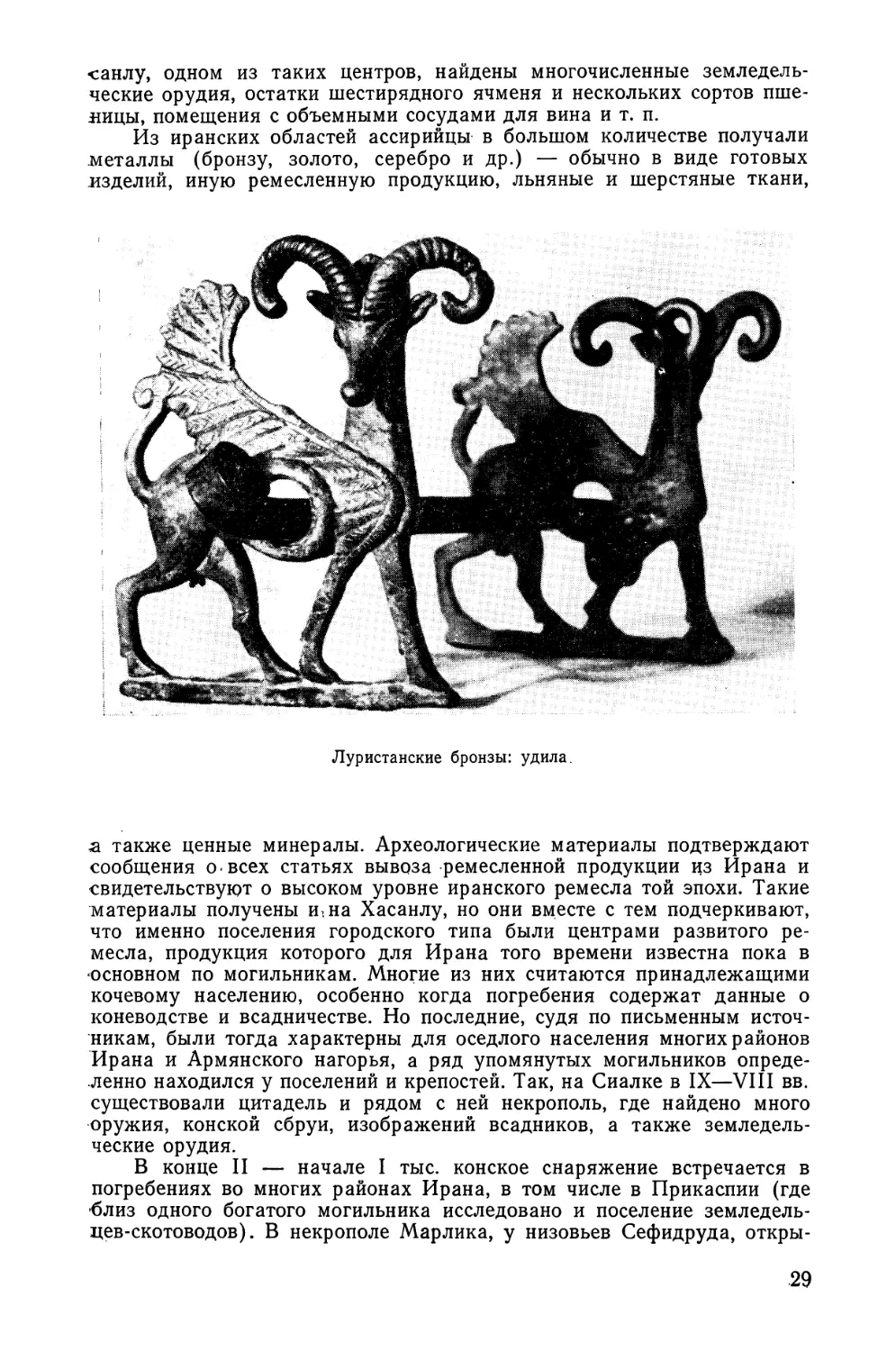

Из иранских областей ассирийцы в большом количестве получали металлы (бронзу, золото, серебро и др.) — обычно в виде готовых изделий, иную ремесленную продукцию, льняные и шерстяные ткани,

Луристанские бронзы: удила.

а также ценные минералы. Археологические материалы подтверждают сообщения о всех статьях вывоза ремесленной продукции из Ирана и свидетельствуют о высоком уровне иранского ремесла той эпохи. Такие материалы получены и. на Хасанлу, но они вместе с тем подчеркивают, что именно поселения городского типа были центрами развитого ремесла, продукция которого для Ирана того времени известна пока в •основном по могильникам. Многие из них считаются принадлежащими кочевому населению, особенно когда погребения содержат данные о коневодстве и всадничестве. Но последние, судя по письменным источникам, были тогда характерны для оседлого населения многих районов Ирана и Армянского нагорья, а ряд упомянутых могильников определенно находился у поселений и крепостей. Так, на Сиалке в IX—VIII вв. существовали цитадель и рядом с ней некрополь, где найдено много оружия, конской сбруи, изображений всадников, а также земледельческие орудия.

В конце II — начале I тыс. конское снаряжение встречается в погребениях во многих районах Ирана, в том числе в Прикаспии (где близ одного богатого могильника исследовано и поселение земледельцев-скотоводов). В некрополе Марлика, у низовьев Сефидруда, откры

ты захоронения с конями, а в нескольких могилах — статуэтки плужных упряжек с быками; погребения Марлика дали большое число массивных золотых сосудов, ювелирных изделий, дорогого вооружения^ печатей (некоторые из них с остатками клинописи) — знаков собственности и власти, а также изделий развитого гончарного производства. Все это свидетельства далеко зашедшего общественного разделения труда и глубокой социальной дифференциации.

Один из интереснейших иранских археологических комплексов — «луристанские бронзы». Это многочисленные изделия своеобразного, иногда вычурного, «роскошного» стиля, характеризующегося особой выразительностью, смесью реализма и фантастики в изображении людей или божеств, животных, сверхъестественных существ. Так изготовлялись ритуальные и бытовые предметы, вооружение, художественно выполненные удила и пр. Луристанские бронзы ранее датировали от III до середины I тыс. до н. э. Лишь недавно в результате раскопок могильников установлено, что хотя металлургия в Луристане достигла больших успехов уже в III тыс., своеобразный комплекс собственно-«луристанских бронз» относится к концу II — первым векам I тыс.„ преимущественно к VIII—VII вв.

Луристанские бронзы обычно считают оставленными кочевниками,, и Луристан того времени — населенным главным образом номадами. Но недавние археологические разведки и раскопки мест поселений, показали, что и в конце II — первых веках I тыс. в Луристане существовали многочисленные оседлые поселения. Как мы видели, с III тыс. в Луристане и других горных областях Передней Азии развивалось отгонное скотоводство, сочетавшееся с земледелием вокруг постоянных поселений; но кочевое скотоводство еще не возникло. Судя же по клинописным текстам, оно и в начале I тыс. еще не было распространено на Армянском нагорье и в Иране. Скотоводство было широко развито, однако наряду с земледелием, и население жило в: постоянных поселениях. В ряде «стран» оно могло отгонять скот или часть его в горы (как делало и при приближении врага), но лишь в пределах тех же малых «стран». Дальние откочевки, очевидно, не практиковались и не было кочевых племен и их объединений.

Из «стран» и владений Западного Ирана начала I тыс. многие были уже образованиями государственного типа. Часть их можно* определять как города-государства, состоящие из сельскохозяйственной округи и ее центра. Более значительные объединения затем возникали на основе территориальных, а не племенных связей.

Созданию крупных политических единиц препятствовала и большая этническая и языковая пестрота, характерная тогда для Ирана в: целом и ряда его отдельных областей. На территории Курдистана и у Урмии помимо лулубеев еще сохранялись этнические группы, происходившие от кутиев, а кое-где хурриты (по языку близкие урартам).. В отдельных местах Иранского Азербайджана бытовали языки, видимо, родственные дагестанским. На западе Луристана ассирийцы сталкивались с касситами; касситский языковый элемент отмечен в IX— VIII вв. также на северо-западных окраинах Ирана (в Алабрииидр.} и в областях у дороги из Вавилонии в Мидию — он засвидетельствован там вместе с вавилонским (эти области были объектом колонизации из Вавилонии в касситский период). У северных границ Луристана имелось население, отдаленно родственное по языку эламитам. Кроме древних местных этнических групп с конца II тыс. в Западном Иране распространялось ираноязычное население. Но и оно еще не занимало там в начале I тыс. сплошных обширных территорий,, и районы

его расселения чередовались с теми областями Ирана, где преобладало старое местное население.

. „ С усилением Ассирии в конце X — начале:

Ассири некие и урартские tVJ » г

завоевания в Иране в. ее войска появились на северо-запад-

ных окраинах Ирана и, проникая все глубже на его территорию, ходили туда походами до временного упадка Ассирии в начале VIII в. Уже к 880 г. была подчинена Замуа, вскоре ставшая ассирийской провинцией. Но области далее к востоку в IX в. ассирийцы присоединить не стремились, их главная цель там состояла в получении дани или захвате пленных и добычи. В оказывавших сопротивление областях они разрушали крепости, сжигали поселения, учиняли массовые зверские расправы над жителями. Население многих «стран» пыталось отстоять свою свободу, но неравная борьба один на один против армии сильнейшей державы того времени, обладавшей передовой военной техникой и специальным осадным снаряжением,, кончалась, как правило, победой ассирийцев. И при их приближении

население часто покидало свои крепости, скрываясь в горах.

При Салманасаре III (859—824) ассирийцы предприняли серию восточных походов: в 859, 855, 843 (когда в первый раз упоминаются Мана, Алабрия, Парсуа), 834 (впервые до Мидии), 828 и 827 гг. В последующие десятилетия они еще часто ходили далеко на восток— дважды до Маны и восемь раз до Мидии. Но с Маной после 806 г. они более не воевали: она стала их союзником в борьбе с Урарту. Усиление Маны и некоторых других «стран» на западе Ирана было во. многом обусловлено противодействием чужеземной агрессии.

С конца IX в. Ассирия терпит неудачи в борьбе с Урарту в Сирии, на севере Месопотамии и в Иране. Между 825—790 гг. урарты завоевали районы к западу и югу от Урмии, а в низовьях Джегету у границы Маны возвели крепость (Таш-тепе у Миандоаба). До середины VIII в. урартские цари много раз воевали с Маной, захватывая богатую добычу и пленных, отторгли некоторые ее районы, но в целом Мана так и не была подчинена ими.

Из местностей южнее Урмии урарты ходили походами на Парсуа и далее к югу до районов у современного Керманшаха. Помимо ослабления Ассирии на ее восточном фланге целью этих походов был грабеж, захват пленных и добычи. Но в Приурмийском районе урарты стремились закрепиться прочнее, и большая его часть к середине VIII в. была включена в состав Урарту. Затем была завоевана страна Пулуади на северо-востоке Иранского Азербайджана.

В 714 г. после поражения Урарту от Ассирии и Маны районы у юго-восточного берега Урмии были присоединены к Мане (или возвращены ей), а ассирийцы, грабя, сжигая и разрушая все на своем пути, прошли по урартским владениям вокруг Урмии. Однако эти области были удержаны урартами, а их царь Аргишти II (714—685) даже распространил власть Урарту между Урмией и Каспием, о чем известно по его надписям близ Сараба (у дороги Тебриз — Ардебиль). Неясно, как долго подчинялись урартам районы на востоке Иранского. Азербайджана, области же на- северо-западе принадлежали им до падения Урарту в конце VII — начале VI в. Между Тебризом и Маку открыт ряд урартских крепостей, существовавших или основанных в VII в.

В описании ассирийского похода 714 г. урартские владения в этих районах характеризуются как богатые области с процветающим сельским хозяйством. В многочисленных крепостях хранились огромные запасы зерна и душистого вина, которое ассирийские воины пили «точ-’

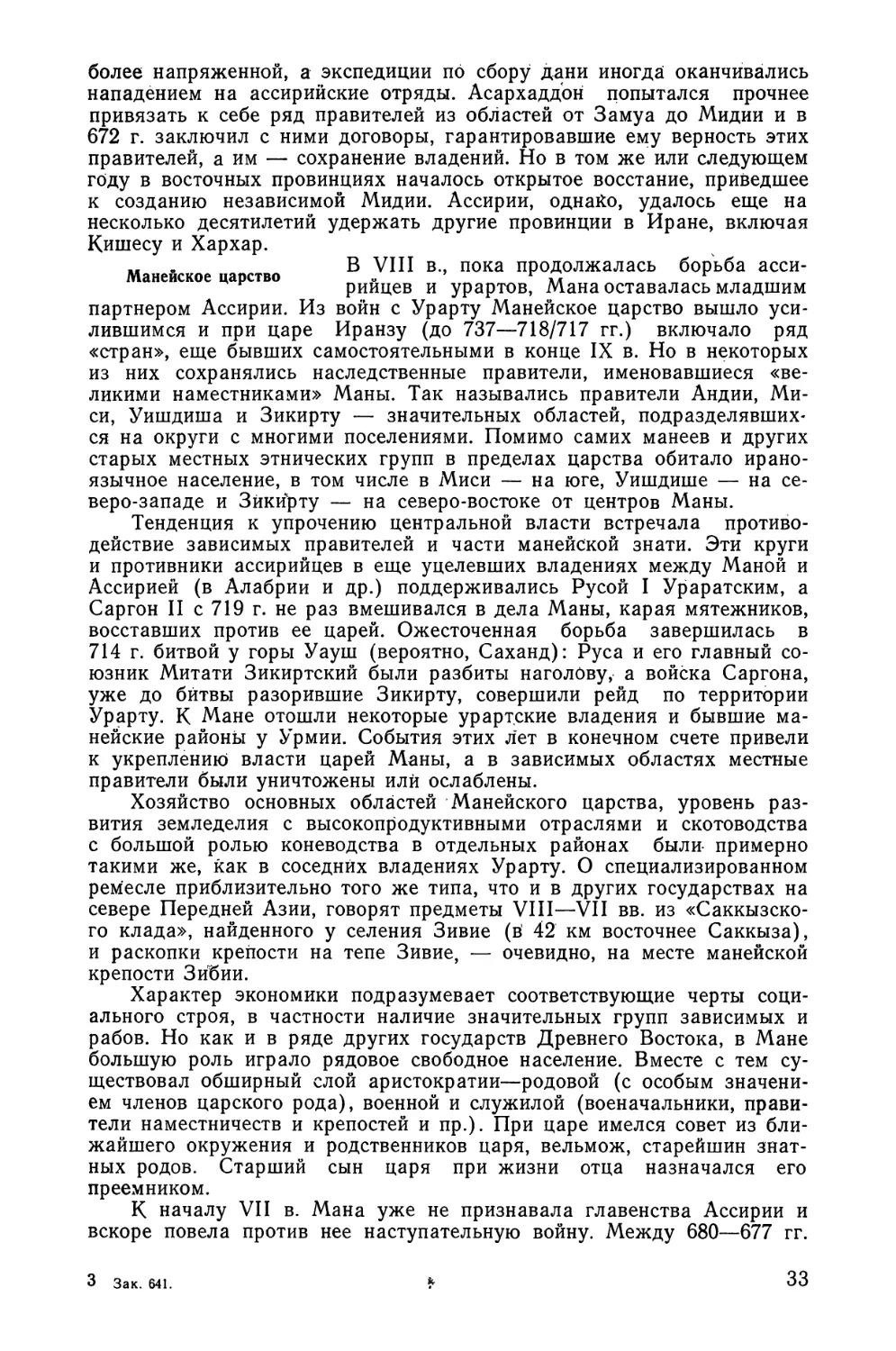

но речную воду». Были орошены значительные земельные площади. Хотя искусственное орошение на северо-западе Ирана применялось и ранее, большие ирригационные работы могли осуществляться лишь в условиях централизации с использованием обширных материальных и людских ресурсов. Особенно интересны сведения о городе Улху (вероятно, близ современного Маранда): большой канал с плотинами подводил воду к городу и урартскому царскому дворцу, арыками орошалась цветущая округа с тенистыми платанами, обширными садами, нивами, прекрасными пастбищами для коней, имелись и подземные сооружения типа кяризов (для других районов Ирана об их существовании известно пока лишь с ахеменидского времени).

Владения Урарту подразделялись на административные единицы, частично соответствовавшие старым местным «странам». В урартских крепостях находились урартская знать и администрация, гарнизон, ремесленники и т. д. Часть прилегающих земель считалась царской и обрабатывалась рабами или зависимыми, включая посаженных на землю пленников из других стран; в свою очередь, группы местных жителей при завоевании обычно выводились из страны. Оставшееся местное население несло повинности (строительную и другие) и платило подати (в ряде областей восточнее Урмии — лошадьми).

С середины VIII в. начинается новый этап экспансии Ассирии и во многом меняются методы эксплуатации ею покоренных областей. Эти перемены сопровождали проведенные не без влияния урартского образца реформы Тиглатпаласара III (745—727). Уже при нем Ассирия одержала ряд побед над Урарту и значительно расширила свои границы. На востоке были созданы две новые провинции на основе завоеванных в 744 г. Парсуа и Бит-Хамбана с прилегающими мелкими «странами». В кампании 744 г. наряду с обычными ранее казнями пленных мужчин-воинов часть их была отпущена по домам, но чтобы они не могли более воевать, им отрубили пальцы. Жители новых на-местничеств, как и иных провинций, должны были платить подати и нести повинности.

Из восточных областей ассирийцы не раз выводили группы населения в Сирию, Финикию и т. д., заменяя их жителями этих и других семитоязычных стран Передней Азии. В новых районах переселенцы переходили на арамейский язык,, ставший разговорным языком Ассирии. Так на северо-востоке Ирака и в соседних районах Ирана появилось население, говорившее на арамейском и позже на его восточном диалекте — «сирийском», или «ассирийском».

После походов Саргона II (722—705) в Иран там возникли еще две ассирийские провинции — Кишесу и Хархар, к которым были приписаны для уплаты дани области на западе Мидии, где затем были созданы провинции Кар-Кашши, Сапарда и собственно «Мадай» (Мидия). В этих областях еще сохранились многие отдельные «страны», их правители нередко боролись между собой или вступали в сговор против ассирийцев. Местные правители оставались и в части других восточных провинций (и даже в Замуа), но там было гораздо больше ассирийских крепостей и пригнанного чужеземного населения, целиком зависящего от ассирийской администрации, и власть ассирийцев в таких областях была более прочной, чем на востоке.

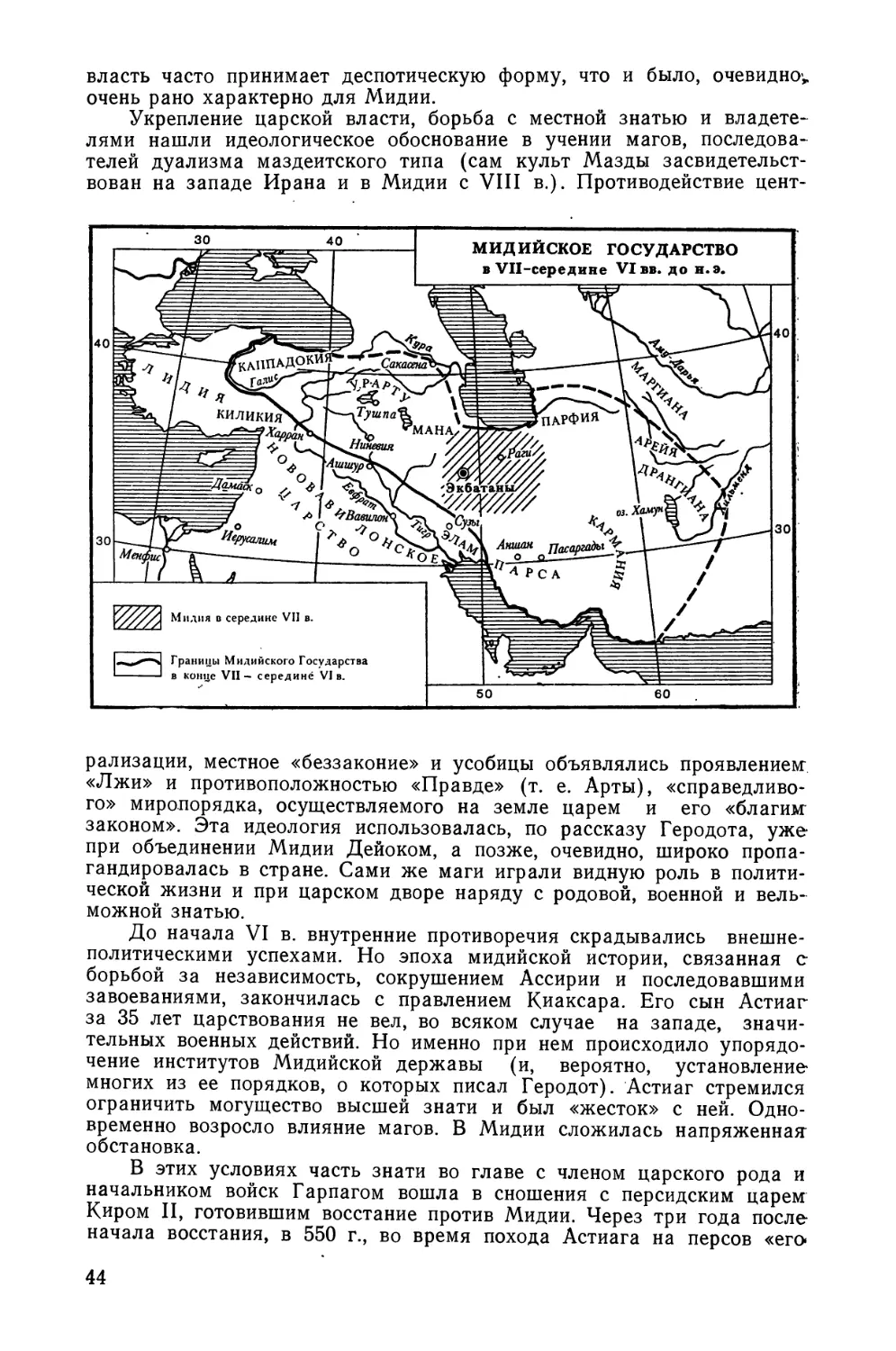

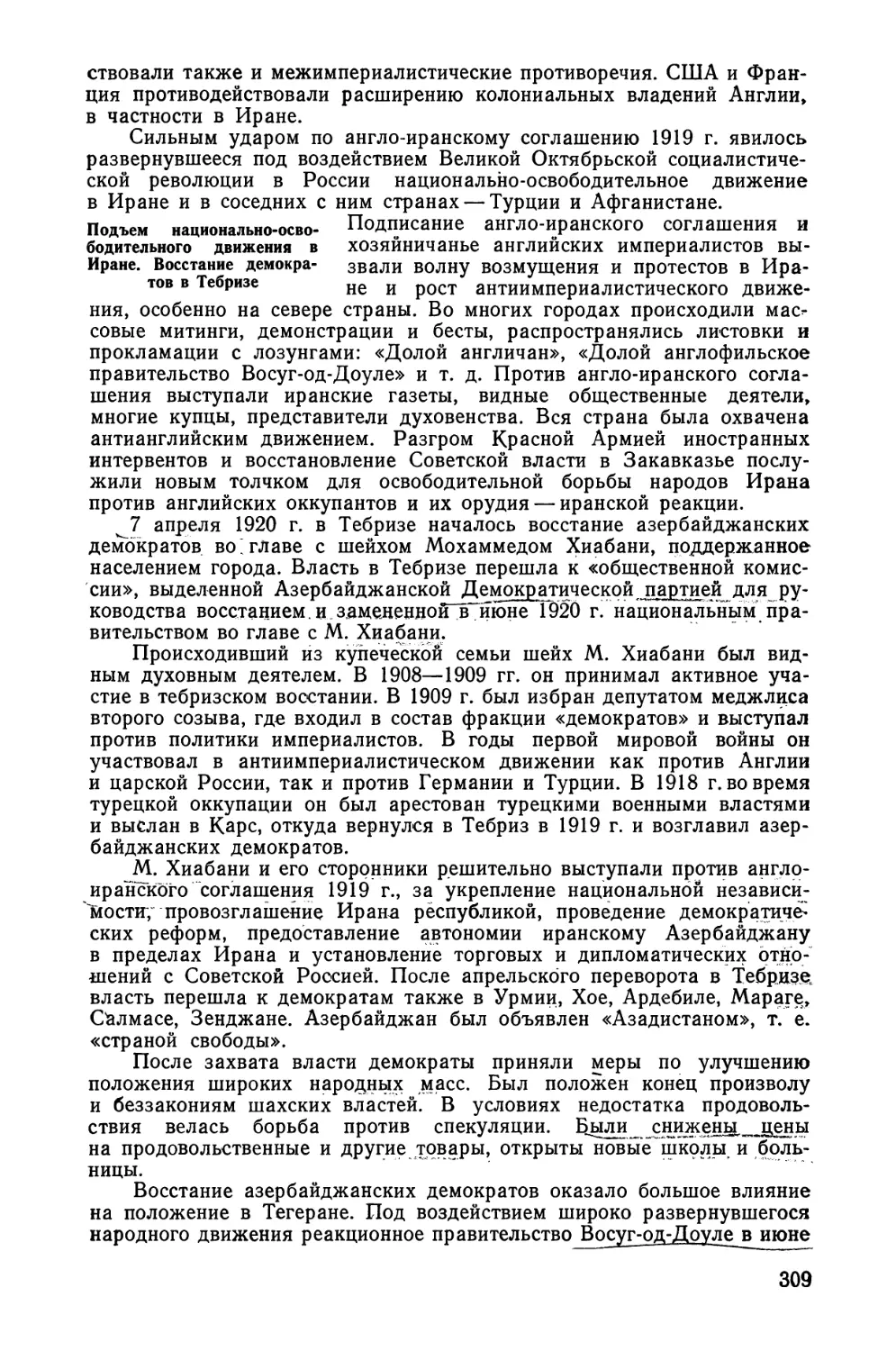

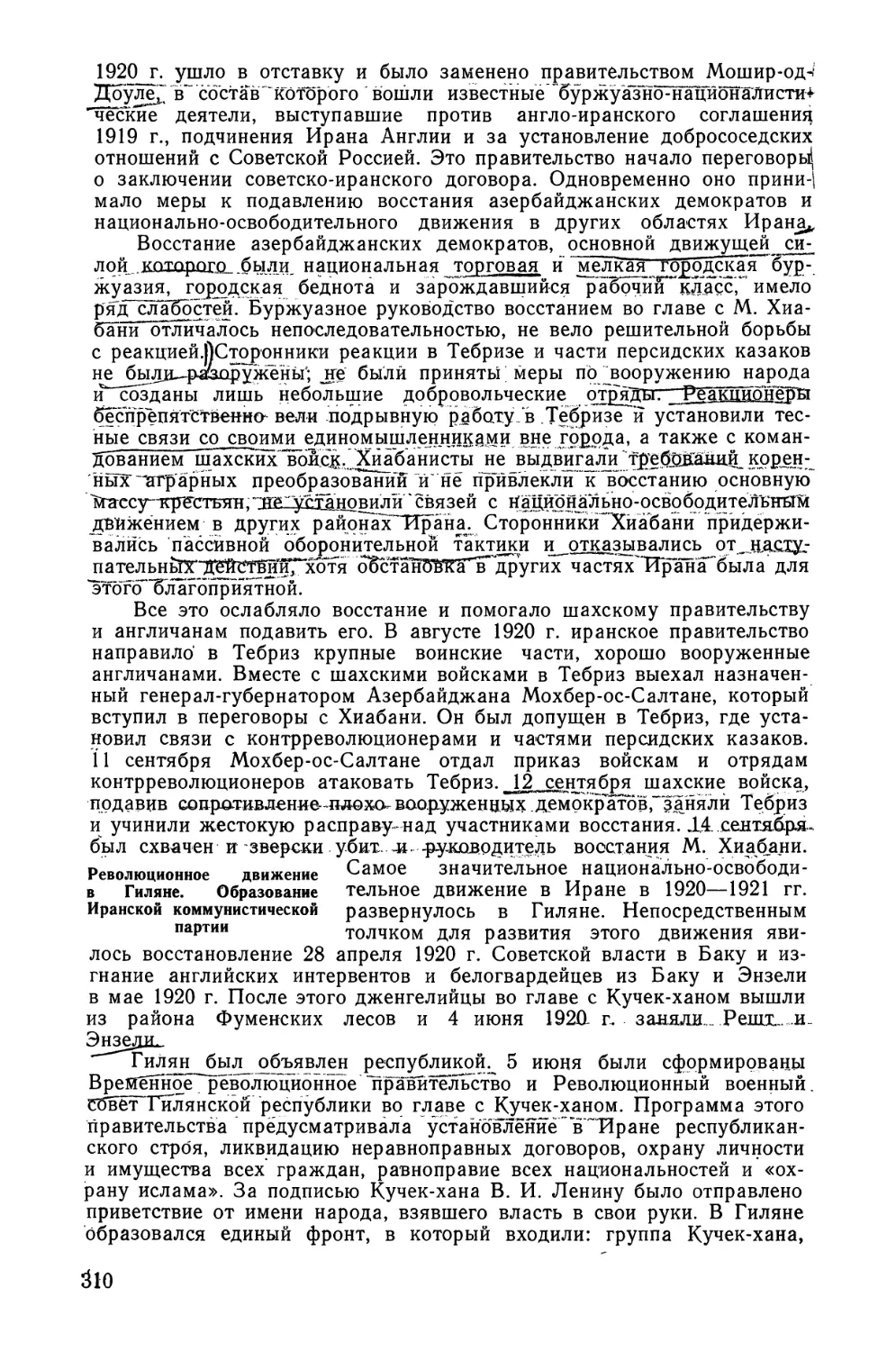

При Асархаддоне (680—669) был совершен поход до горы Бикни (очевидно, Демавенд) и страны Патуш’ары (Патишхвар, северо-восточнее Демавенда) — самой дальней в Иране области, достигнутой ассирийцами. Но этот поход (ок. 677 г.) был и их последним значительным успехом-на востоке. Вскоре ситуация здесь становится все