Текст

7

, ' 1 ••

Of). • ’ д»

i'i'

X, '

и \

А* _л>

• • ' Qi fV’1

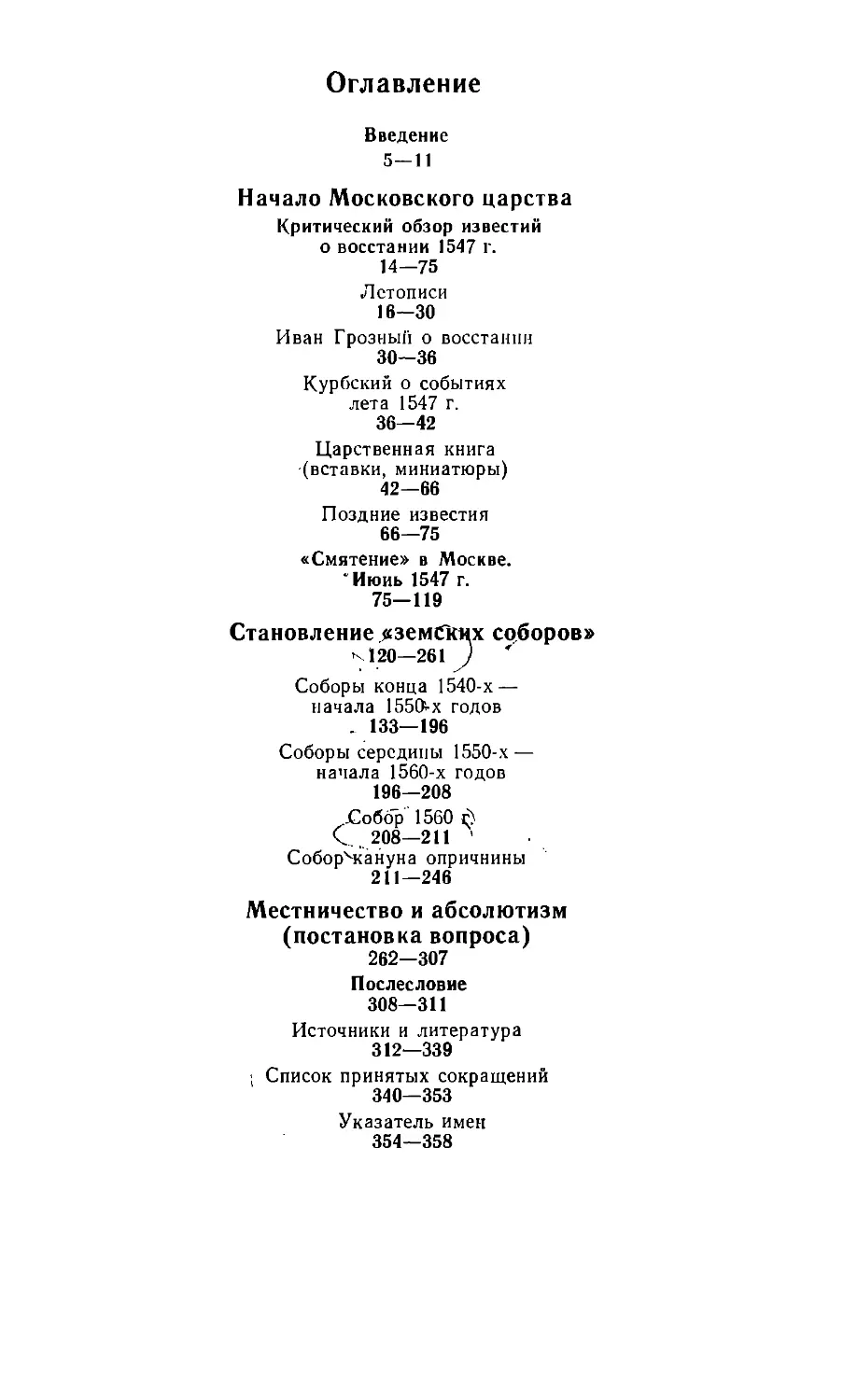

С 6. ШМИДТ

ТАНОВЛЕНИЕ

РОССИЙСКОГО

САМОДЕРЖАВСТВА

Исследование

социально - политической

истории времени

Ивана Грозного

СТАНОВЛЕНИЕ

РОССИЙСКОГО

САМОДЕРЖАВСТВА

Начало

Московского царства

Становление

земских соборов

Местничество и абсолютизм

Издательство

«Мысль»

Москва 1973

СТАНОВЛЕНИЕ

РОССИЙСКОГО

САМОДЕРЖАВСТВА

Исследование

Ц социально- политической

7 истории времени

Ивана Грозного

1

9 (С) 13

Ш73

Главная редакция

социально-экономической

литературы

/

Введение

«Россия XVI века!» Как ча-

сто эти слова подменялись дру-

гими: «Россия Ивана Грозно-

го». ,»Фигура грозного царя.

полвека занимавшего трон, как

бы заслонила собой русское

общество XVI в, Паже книги о

Российском государстве XVI я

называли «Иван Грозный», хотя

посвящены они бычи не био-

графии первого русского царя,

а истории России в целом

-Характерно Название й со-

держание статьи видного со-

ветского историка С. В. Бах-

рушина, опубликованной 25 лет

назад*, — «Иван Грозный в

свете новейших исследований» 2.

Это обзор исследований совет-

ских историков (напечатанных

преимущественно в годы, непо-

средственно предшествовавшие

выходу статьи) по истории

России второй половины XVI в.

Выбор темы статьи Бахруши-

на, казалось, должен был бы

свидетельствовать не только об

особом интересе к этому сюже-

ту, но н о значительных до-

стижениях в изучении проблем

истории России XVI в. Между

тем содержание обзора пока-

зывает, что советскими истори-

ками в этой области сделано

было тогда еще сравнительно

немного — Бахрушин не мог

назвать ни одной напечатан-

ной монографии, специально

посвященной истории России

XVI в.

В советской исторической на-

уке к тому времени уже утвер-

дилось представление о том, что

по сравнению с государствен-

ным строем периода феодальной

раздробленности централизо-

ванное монархическое государ-

ство было относительно про-

грессивным н его образование

способствовало хозяйственному

и культурному развитию стра-

ны, сохранению, ее госу-

дарственной независимости и

успешному отпору внешним

врагам, Оценены были и заслу-

ги государственных деятелей,

которые боролись за осуществ-

ление централизации, этого, по

словам Ф. Энгельса, «могу-

щественнейшего политического

средства быстрого развития

всякой страны» 3.

Вместе с тем иногда /недо-

статочнр__подчеркивалось, что

государство в обществе, разде-

ленном на враждебные клас-

сы, а значит, н феодальное цен-

трализованное государство пре-

жде всего было аппаратом

> подчинения большинства мень-

L шннству. -Ивав-НГ-и Иван IV

изображались в качестве созда-

телей централизованного госу-

дарства, как бы воплощавших в

себе все положительное в про-

цессе государственного строи-

тельства^ Особенно обнаружи-

валась такая тенденция в про-

изведениях художественной ли-

тературы и изобразительного

искусства 4. Склонны были под-

час распространять на Россию

п XVI в. относящееся ко вре-

мени Петра I известное опре-

деление В. И. Ленина о вар-

варских средствах борьбы про-

тив варварства6; прн этом не

учитывались значительные пе-

V

* В том же 1947 г. была на-

печатана и статья И. У. Бу-

довпица «Иван Грозный в

русской исторической лите-

ратуре» 5, в основном харак-

теризующая дореволюцион-

ную литературу.

5

рсмены, происшедшие в жизни

нашей страны к началу XVIII в.

К настоящему времени поло-

жение существенно измени-

лось. Опубликованы моногра-

фии, статьи, авторефераты дис-

сертаций по социально-полити-

ческой истории России XVI в.7,

свидетельствующие о больших

достижениях в области иссле-

дования конкретно-историче-

ских явлений и осмысления

исторического процесса во всей

его сложности, о более глубо-

ком овладении неисчерпаемым

богатством марксистско-ленин-

ской методологии.

Можно отметить несколько

черт, характерных для изуче-

ния истории России XVI в.

в последние десятилетия. Пре-

жде всего наблюдается расши-

рение тематики исследований н

стремление теоретически объяс-

нить изучаемые события. При

этом явления рассматриваются

в широкой исторической пер-

спективе, во взаимосвязи с

предшествовавшим и после-

дующим временем. Ученые ста-

раются выявить исторические

корни изменений в социаль-

но-экономических отношениях,

предпосылки государственных

преобразований, активизации

внешней политики и подъема

общественной мысли и культу-

ры середины XVI в. В XVI в.

можно обнаружить и социаль-

но-экономические и государст-

венно-политические предпосыл-

ки нового периода русской

истории8. начало которого да-

тируется примерно XVII в., н

условия, приведшие к гранди-

озным народным движениям в

первые годы XVII в. События

политической истории и исто-

рии общественной мысли и

культуры изучаются во взаимо-

связи с социально-экономиче-

ской историей.

Все больше обращается вни-

мание и иа сравнительное изу-

чение фактов отечественной и

зарубежной истории, па выяв-

ление общего и особенного в

русской истории, на опреде-

ление всемирно-исторического

значения событий отечествен-

ной истории.

Круг ученых, исследующих

историю России XVI в,, рас-

ширился. Рука об руку с уче-

ными, работы которых получи-

ли признание еще накануне

Великой Отечественной войны

или в первые послевоенные

годы, в изучении этого периода

успешно участвуют и совсем

молодые исследователи. Исто-

рией России XVI в. занимают-

ся и представители смежных

общественных наук — литера-

туроведы, юристы, экономисты,

искусствоведы, филологи. В

свою очередь и историки при-

нимают более действенное уча-

стие в разработке вопросов, ко-

торые ранее изучались только

специалистами этих наук. Та-

ким путем определяются про-

блемы, находящиеся на стыке

наук, и возможности взаимо-

обогащепня научной методики

приемами, испытанными в

смежных науках.

Уважение к традициям исто-

рической науки, особый инте-

рес к вопросам историогра-

фии— еще одна характерная

черта исследований последних

десятилетий. Советские иссле-

дователи используют дости-

жения и зарубежной науки.

Возрастает н интерес зарубеж-

ных ученых к проблемам исто-

рии России периода феодализ-

ма и к творчеству советских

историков — их труды перево-

дятся, реферируются, рецензи-

руются. Постоянной стала

практика совместных научных

конференций советских и зару-

бежных ученых, и проблемам

истории России XVI в. там от-

водится обычно немалое ме-

сто. Выводы и наблюдения со-

6

ветских ученых, опирающиеся

па всестороннее изучение мно-

гообразных фактов, служат в

то же время наилучшим аргу-

ментом и в споре с теми, ,кто

за рубежом — вольно или не-

вольно — искажает историю

пашей страны и пропаган-

дирует неправильные представ-

ления о ходе исторического

процесса.

Создается более разносторон-

няя нсточииковая основа для

исследований. За последние го-

ды сделано многое в области

описаний, публикации и специ-

ального изучения источников

XVI в. Важно отметить, что

публикация многих историче-

ских памятников сопровождает-

ся (или даже предваряется) их

специальным источниковедче-

ским и собственно историческим

(или литературоведческим) изу-

чением (в сравнении с другими

источниками). Наряду с труда-

ми монографического характе-

ра (книги, статьи, диссертации

советских ученых), посвящен-

ными реформам конца 1540-х —

1550-х годов и опричнине, ор-

ганизации центрального и мест-

ного управления, иммунитетной

политике в отношении владе-

ний церковных феодалов, отра-

жению событий политической

истории в памятниках общест-

венной мысли, появились рабо-

ты, рассматривающие отдель-

ные виды источников (разряд-

ные документы, разновидности

актов, хозяйственные книги, ле-

тописи и другие памятники пуб-

лицистики, миниатюры лицевых

рукописей, исторические песни

и устные исторические преда-

ния и др.). Это также стимули-

рует дальнейшее развитие ис-

следований по истории России

XVI в. Вместе с *ем состояние

Источниковой базы в значитель-

ной мере объясняет и такую

отличительную черту новейших

трудов по истории России

XVI в,, как гипотетичность мно-

гих построений.

При ознакомлении с новей-

шими фундаментальными ис-

следованиями по политической

истории и истории государ-

ственных учреждений России

XVI в. обнаруживается, одна-

ко, и другая любопытная осо-

бенность, отразившаяся даже в

названиях некоторых из таких

трудов, — большинство из них

имеет очерковый характер и не

все стороны затронутой про-

блематики изучены в равной

мере детально и глубоко. Сей-

час еще пора монографическо-

го исследования отдельных, не-

достаточно изученных вопросов

истории России XVI в. Это —

обязательное предварительное

условие создания в близком

будущем научно обобщающих

трудов по истории Российского

централизованного государства

XVI в.

Предлагаемая вниманию чи-

тателей книга тоже имеет очер-

ковый характер. Книга посвя-

щена в основном политической

организации общества времени

становления Российского «са-

модержавства» — слово «само-

державство» (или «самодержь-

ство») употреблялось тогда н

для характеристики власти го-

сударя, и как обозначение суве-

ренности государства.

Политическая организация

общества, содержание и мето-

ды деятельности феодального

государства определялись ха-

рактером взаимоотношений ме-

жду классами-антагонистами и

между различными группами

внутри господствовавшего клас-

са. В книге исследуются лишь

некоторые, недостаточно изу-

ченные стороны этого много-

образного комплекса проблем.

Начальный раздел книги по-

священ истории «смятения» в

Москве в первый год «Москов-

ского царства» и отражению

7

событий июня 1547' г. в публи-

цистике. Становление земских

соборов, характеристика их

исторического значения — тема

второго раздела книги. Третий

раздел посвящен практике и

идеологии местничества *.

Это — исследование социаль-

но-политической истории Рос-

сии времени Ивана Грозного,

воздействие которого иа совре-

менные ему события несомнен-

но, и Иван Грозный, естествен-

но, как бы соприсутствует во

всех разделах книги. Однако

цель автора показать не дея-

ния первого русского царя, а

русское общество того време-

ни, его политическую организа-

цию. Автор ие ограничился рас-

смотрением событий только

1540-х—1580-х годов и попы-

тался охарактеризовать явле-

ния социально-политической

жизни в развитии, уделяя осо-

бое внимание (говоря словами

Ф. Энгельса) «общему взаимо-

действию между возникнове-

нием и исчезновением, между

прогрессивными изменениями и

изменениями регрессивными»9.

Это облегчает, можно полагать,

понимание развития политиче-

ской организации русского об-

щества и последующих столе-

тий, понимание истоков рос-

сийского абсолютизма.

Отдельные части работы

представляют собой самостоя-

тельные исследования; специ-

альное место в них отведено

историографии изучаемых Во-

просов. Это побудило отказать-

ся от особой вводной историо-

графической главы.

В современной науке (как

справедливо отметил недавно

В. В. Дорошенко) 10 «в ходе

исследования сплошь и рядом

стирается грань, отделяющая

«добычу» материала от его

«обработки»». И в настоящей

книге собственно источнико-

ведческая тематика занимает

не меньшее место, чем собствен-

но историческая.

Прежде чем формулировать

выводы и наблюдения истори-

ческого характера, нужно было

определить состояние Источни-

ковой базы исследования (срав-

нивая при этом и сведения ис-

точников, недавно попавших в

поле зрения ученых, с данными,

ранее уже опубликованными, а

зачастую и изученными), изу-

чить, насколько типичны и в

какой степени сопоставимы из-

вестные нам факты, в какой

мере обосновано обращение

именно к тем, а не иным мето-

дическим приемам источнико-

ведческого исследования.

Это сделать было тем более

необходимо, что документов по

политической и социально-эко-

номической истории начала Мо-

сковского царства сохранилось

сравнительно немного. В наи-

более ранних из дошедших до

нас описей главных государ-

ственных архивов (Царского

* Автор счел возможным спе-

циально не останавливаться

на некоторых, даже важных

для тематики работы, вопро-

сах (о связи событий в Мо-

скве в июне 1547 г. и вол-

нений в других городах и

в деревне, об образовании

первых государственных при-

казов и т. п.) в тех случаях,

когда эти сюжеты были пред-

метом детального рассмотре-

ния в сравнительно недавно

вышедших трудах н положе-

ния исследований казались

автору достаточно обосно-

ванными.

8

архива 1570-х годов, архива

Посольского приказа 1614 г.)

упоминаются документы, значи-

тельная часть которых известна

только по названиям; уцелели

лишь остатки массивов приказ-

ной документации, а многие

нарративные (повествователь-

ные) источники, особенно па-

мятники публицистики (в том

числе сочинения Ивана Пере-

светова, Ивана Грозного, Курб-

ского), известны лишь в позд-

них списках.

Архивы правительственных

учреждений сильно пострадали

во время пожаров 1547 г. (ко-

гда полностью выгорели Кремль

и большая часть Москвы) и

1571 г. («в приход крымского

царя»). В 1571 г., по словам

современника-иностранца, сго-

рели «все челобитья, судные

списки и расписки»; после по-

жара был принят «государев

приказ» — «всем бояром, и дво-

ряиом, и всяким людем, у кого

государевы жаловальные гра-

моты, и доходные списки, и

всякие крепости погорели, и

они б являли и записывали» п.

Многие документы погибли в

Москве в годы польской ин-

тервенции начала XVII в. На-

конец, особенно пагубным для

историков оказался пожар

1626 г., когда «во многих при-

казех многие государевы дела

и многая государева казна по-

горела». Еще в середине XVII в.

пожар 1626 г. служил вехой

для приказов — в Соборном

Уложении 1649 г. разделяли

дела, которые «вершены до Мо-

сковского большого пожару...»

и «после пожару вершены»12.

«Громадное количество актов

в московских архивах, суще-

ствовавших еще до пожара

1626 г., переживших занятие

Кремля поляками, сгорело в

1626 г., и 1626 год сделался

своего рода памятной датой.

Всякие акты, неизданные н да-

тированные до 1626 г., как пра-

вило, редкость» 13, — писал вы-

дающийся знаток и исследова-

тель отечественной истории

М. Н. Тихомиров.

Таким образом., как это ни

парадоксально, мы имеем боль-

ше материалов делопроизвод-

ства местных учреждений

XVI в., чем центральных уч-

реждений, а документы, выдан-

ные в Москве (и, безусловно,

хранившиеся в XVI в. там в

архивах), дошли до нас, как

правило, в экземплярах, нахо-

дившихся в архивах адресатов

(монастырских канцелярий,

дьячих изб городов и пр.).

Зачастую документы погиба-

ли от небрежного хранения.

Судьба документальных мате-

' риалов во многом зависела и

от реорганизации управления,

перемен в постановке делопро-

изводства. Наконец, документы

внутренней политики сравни-

тельно быстро утрачивали цен-

ность (поэтому-то в поздних

описях XVI—XVII вв. их опи-

сывали иногда суммарно) 14,

использовались в качестве чер-

новиков или просто уничтожа-

лись за ненадобностью.

Особенно мало уцелело доку-

ментов из архивов частных лиц.

Прерывались родственные свя-

зи, менялись владения, и не

было нужды сохранять доку-

менты каждодневной жизни, не

отвечавшие потребностям се-

годняшнего дня. Документаль-

ные материалы светских лиц

отложились от XVI в. лишь в

фондах некоторых монастырей,

куда их передавали на хране-

ние вместе с проданным, зало-

женным, пожертвованным иму-

ществом 15.

При попытках определить

историческую ценность источни-

ка необходим, конечно, прежде

всего классовый анализ. Надо

учитывать также и особенно-

сти государственной, нацно-

9

нальной, культурной принад-

лежности создателя источника,

характерные черты эпохи. Эти

положения давно уже стали

для советских историков само

собой разумеющимися. Однако

следует иметь в виду и то, что

может изменяться во времени

и смысловая и эмоциональная

нагрузка источника. Проблема-

тика, связанная с особенностя-

ми отражения в источниках

исторической действительности

и ее восприятия, находится на

стыке не только с социологией,

но и с психологией (психоло-

гией творчества и психологией

восприятия — массового и ин-

дивидуального) |6. Источнико-

вед призван освоить современ-

ные источнику системы комму-

никации, попытаться расшиф-

ровать и оценить источник с

точки зрения его современни-

ков и в то же время «прочи-

тать» его «свежими и нынеш-

ними очами». Историки посте-

пенно овладевают навыками

более проникновенного «прочте-

ния» исторического источника.

В этом в первую очередь, а не

только во введении в научный

оборот историков ранее неиз-

вестных источников обнаружи-

вается прогрессивное развитие

исторического научного мышле-

ния 17.

Известно, что историку в от-

личие от естествоиспытателя

не дано экспериментальным пу-

тем восстановить изучаемые

нм факты. Но он обязан стре-

миться дать правильное объ-

ективное представление об ис-

торических фактах. Историк,

не имея возможности экспери-

ментальным путем воссоздать

историческое явление, а следо-

вательно, проверить абсолют-

ную точность его определения и

описания и не обладая обычно

знанием всех фактов, относя-

щихся к этому явлению, а лишь

фрагментами таких знаний, вы-

нужден прибегать к приему

исторической реконструкции,

чтобы «дорисовать» затененные

стороны и вскрыть взаимосвя-

зи изучаемых нм явлений 18.

Неполнота источниковой ба-

зы, недостаточное еще овладе-

ние приемами понимания «язы-

ка» источников далекого про-

шлого, слабая пока изученность

существенных явлений истории

России XVI в. (таких, как

история города, история соци-

альных прослоек общества и их

взаимоотношений, характерные

особенности социальной психо-

логии людей XVI в., история

государственных учреждений

второй половины XVI столетия

и др.) заставляет удерживать-

ся от однозначных решений;

излишне поспешные выводы,

так сказать, «глобального ха-

рактера» могли бы оказаться

схематичными, поверхностны-

ми. Но это же обязывает ста-

вить вопросы и формулировать,

когда это допустимо, и предва-

рительные ответы на них. В кни-

ге больше предположений, чем

утверждений. Здесь отражены

и результаты научных поисков

и предпринята попытка опреде-

лить спорные вопросы, а также

направления и возможные пер-

спективы дальнейших исследо-

ваний.

Работа основана на изучении

специальной литературы и раз-

нообразных источников — ру-

кописных и печатных. Исполь-

зованы документальные мате-

риалы Центрального государ-

ственного архива древних актов,

Рукописного отдела Государ-

ственной библиотеки СССР

имени В. И. Ленина, Отдела

рукописей и старопечатных книг

Государственного историческо-

го музея, Рукописного отде-

ла Государственной публичной

библиотеки имени М. Е. Сал-

тыкова-Щедрина, Рукописного

отдела Библиотеки Академии

10

Паук СССР, Архива Ленинград-

ского отделения Института

истории СССР Академии наук

СССР, Архива Академии иаук

СССР и его Ленинградского

отделения, Центрального госу-

дарственного исторического ар-

хива УССР в Киеве, Государ-

ственного архива Архангель-

ской области, Государственно-

го архива Ярославской области.

В основе некоторых разделов

книги — ранее опубликованные

труды автора 19 (во все эти ра-

боты внесены более нли менее

существенные добавления и из-

менения), доклады и сообще-

ния на заседаниях сектора оте-

чественной истории периода

феодализма Института истории

АН СССР, сектора отечествен-

ной истории периода феодализ-

ма Ленинградского отделения

Института истории, Археогра-

фической комиссии, группы по

изучению древнерусской лите-

ратуры Института мировой ли-

тературы имени А. М. Горького

АН СССР, кафедр Московско-

го государственного историко-

архивного института, кафедры

истории славянских стран Сор-

бонны, на конференциях-встре-

чах советских и французских

историков в Париже, советских

и итальянских историков в Мо-

скве и в Риме, на XIII Между-

народном конгрессе историче-

ских наук в Москве.

Автор очень многим обязан

советам своего покойного учи-

теля Михаила Николаевича Ти-

хомирова. Большую помощь

оказали работники архивов и

библиотек, коллеги и ученики.

Очень ценными оказались заме-

чания рецензента рукописи

С. М. Каштанова. Подготовке

этой книги к печати многим со-

действовали Л. Н. Растопчина,

а также В. Ю. Афиани и

К. И. Безродная.

Труд свой автор посвящает

памяти родителей — первых на-

ставников на избранном им

пути. Достойные преклонения

широта и многообразие их ин-

тересов, творческая одержи-

мость и душевная щедрость на-

всегда останутся для автора

побудителем творчества.

Начало

Московского царства

|^В начале 1547 г. великого князя Ивана IV торже-

ственно провозгласили царем. Москва сделалась царст-

вующим градом. Страну стали официально называть цар-

ством/В представлении современников понятия «государ-

ство» и «царство» становятся как бы тождественными.

При этом одновременно пользовались наименованиями

«Московское царство» и «Московское государство», «Рос-

сийское царство» (даже «Русское царство») и «Россий-

ское государство» *. Словоупотребление «Московское цар-

ство» прочно вошло в обиход современников, а затем пуб-

лицистов и ученых ** позднейшего времени. Выражение

«в эпоху московского царства» встречаем у В. И. Ленина’.

Событиям 1547 г. — венчанию на царство, «великому

пожару» в июне и последовавшим затем волнениям —

историки придавали большое значение, связывая с ними

изменения в правительственной деятельности и перемены

в характере молодого царя Ивана. Широко известен афо-

ризм Н. М. Карамзина: «Для исправления Иоаннова над-

лежало сгореть Москве»2.

Историки-марксисты при изучении событий 1547 г.

уделили особое внимание волнениям в Москве в июне

1547 г. О «народном бунте 1547 года», объединившем

в один огромный взрыв мелкие «сопротивления властям»,

писал М. Н. Покровский, подчеркивавший политические

причины движения и то, что оно «не было местным, мос-

ковским»3. В середине 1930-х годов И. И. Смирнов изу-

чал Московское восстание 1547 г. в связи с другими вос-

станиями в годы малолетства Ивана IV и на основании

этого предпринял попытку определить этапы классовой

борьбы в Российском государстве в первой половине

XVI в.4 В плане истории борьбы посадских людей с фео-

дальной верхушкой писал о Московском восстании 1547 г.

П. П. Смирнов5. С. В. Бахрушин связывал именно с вос-

станием 1547 г. реформы^Ьоследующих лет. £<К реформам

1550-х годов... Ивана IV в последнюю минуту побудило

Московское восстание 1547 г., направленное против зло-

употреблений феодалов, и волна челобитчиков», — читаем

* Предстоит еще выяснить

элементы различия в подоб-

ном словоупотреблении.

** «Московское царство» — так

назвал в 1918 г. свой общий

очерк о России XV—

XVII вв. один'из самых вы-

дающихся историков ее про-

шлого — А. Е. Пресняков.

13

в статье С. В. Бахрушина *. «Москва — центр, объединяю-

щий русский народ»6. Впоследствии в специальной работе

«Классовая борьба в русских городах XVI — начала

XVII вв.»7 Бахрушин рассматривал Московское восста-

ние на фоне классовой борьбы в других русских городах.

Сведения о Московском восстании 1547 г. прочно вошли

в учебные пособия и в научно-популярные труды. О ха-

рактере и последствиях волнений в Москве в 1547 г. писал

и автор настоящей работы8. В 1950-е годы углубленно

изучали историю восстания июня 1547 г. И. И. Смирнов9

и А. А. Зимин |0. Зимин привел интересные наблюдения

о связи городских восстаний середины. XVI в. с волнения-

ми в деревне.

Московское восстание рассматривается как крупней-

шее событие политической истории России XVI столетия,

во многом определившее дальнейшее развитие обществен-

но-политической жизни в стране. Однако и до сих пор

еще история восстания 1547 г. исследована не полностью.

Это является следствием прежде всего состояния Источ-

никовой базы.

Критический обзор известий

о восстании 1547 г.

Известно, что в результате «отсеивающего процесса»

времени огромная масса исторических источников не до-

шла до исследователя. Изучение истории народных дви-

жений в России середины XVI в. затруднено из-за малого

количества источников, в которых встречаются сведения

об этих событиях. К тому же сохранившиеся источники

откровенно тенденциозны и отличаются фактической не-

полнотой. Если от середины XVII в. сохранились разно-

образные документальные материалы, и в том числе —

что особенно важно — непосредственно отражающие на-

строения и интересы участников восстаний (челобитные,

«роспросные речи»), а также описания сторонних наблю-

дателей (сочинения иностранцев), то для середины

* Еще ранее С. В. Бахрушин

отмечал это в научно-попу-

лярной работе «Иван Гроз-

ный» п, в основе которой гла-

ва вузовского учебника «Ис-

тория СССР», вышедшего из

печати в 1939 г.

14

XVI в. вся документация такого рода исчезла, если во-

обще когда-либо существовала.

«Роспросные» и «пытошные» речи участников восста-

ния не названы и в описи Царского архива середины

1570-х годов (нет уверенности в том, что участники со-

бытий июня 1547 г. вообще подвергались расспросам);

правда, опись дошла не в полном виде, а на уцелевших

ее листах многие документы, важные для изучения как

раз внутренней политики и классовой борьбы, описаны

суммарно. Дела о лицах, подозреваемых в поджоге

Москвы в апреле 1547 г. (если такие документы вообще

были), вероятнее всего, погибли во время июньского по-

жара. Это — документы текущего делопроизводства, и их

могли не успеть еще присоединить к делам «старых лет»,

хранившимся в каменных подпольях. Не дошел и акто-

вый материал о понесенных во время пожара потерях —

числе сгоревших людей, зданий, оценке погибшего иму-

щества, а также о царских выдачах пострадавшим.

Основными источниками по истории событий 1547 г.

являются летописи, сочинения Ивана Грозного, Курб-

ского и другие памятники публицистики. Однако содер-

жащиеся в этих источниках сведения о событиях 1547 г.

скупы и разноречивы. Большинство нарративных источ-

ников позднейшего происхождения, а в таких источни-

ках (даже у современников описываемых явлений) пер-

воначальные представления — под воздействием после-

дующих событий и с накоплением новых фактических

данных или, напротив, с утратой первичных сведений —

обычно деформируются.

Сказывался и процесс «изнашивания» исторических

фактов — отбирали для памяти только то, что считалось

наиболее значительным, да и записывали обычно не сра-

зу (муза истории Клио.^ак мы знаем, начинает говорить

лишь о том, что уже перестало существовать!) и часть

данных (сознательно или по забывчивости) не включали

в описание.

Известен афоризм В. О. Ключевского: «Торжество

исторической критики—из того, что говорят люди изве-

стного времени, подслушать то, о чем они умалчивают» ,2.

Но для историка, изучающего Россию времени феодализ-

ма, пушкинские слова «народ безмолвствует» приобре-

тают буквальный смысл — и грамотой владели недоста-

точно, и выражать письменно недовольство редко кто

15

решался. Письменные источники соответственно имеют и

«стабильные пробелы», в частности, в антагонистическом

классовом обществе13 они не отражают полностью каж-

додневную жизнь и классовую борьбу трудящихся. Бо-

лее того, это отражено, как правило, в источниках, вы-

шедших из иной классовой среды, и прямое воспроизве-

дение данных таких источников чревато искажением

исторической правды 14.

Необходимо, наконец, различать в источниках недо-

стоверные факты (по определению К. Маркса, «ложь в

передаче фактов, ложь в материальном смысле слова»)

от ложных взглядов на достоверные факты («ложь в ду-

ховном смысле»,5) и степень (и причины) отступления

в источниках от правды фактов.

Летописи

Более или менее детальные сведения о событиях

1547 г. обнаруживаются при изучении летописных мате-

риалов— обработанных пространных летописей, само-

стоятельных летописных сказаний или фрагментов их,

кратких летописцев. О московских событиях июня 1547 г.

(7055 г. *) сообщают «Летописец начала царства», Нико-

новская и Львовская летописи (в описании восстания тек-

стуально совпадающие с «Летописцем начала царства»),

Царственная книга и Александро-Невская летопись, Хро-

нографическая летопись, Четвертая Новгородская лето-

пись, Постниковский летописец, сборник, содержащий

летописные статьи о московских пожарах, повесть о юро-

дивом Василии Блаженном, Степенная книга, краткие

летописцы и другие летописные источники.

Основные черты и особенности русских летописей

XVI в. — «памятных книг времени» 16 (как называли их

современники)—неоднократно характеризовались и в

обобщающих трудах недавних лет17, и в специальных

исследованиях советских историков и литературоведов.

В данной работе нет нужды подробно на этом останав-

ливаться, и можно ограничиться немногими замечаниями,

преимущественно методического порядка.

Как известно, по летосчисле-

нию, принятому тогда в Рос-

сии, 1-й год п. э. соответству-

ет 5508 г. от так называемо-

го сотворения мира, а новый

год начинался 1 сентября.

16

При использовании летописных сведений приходится

учитывать, что летописи, являясь памятниками публици-

стики (это наблюдение—правда, в меньшей мере — от-

носится также к кратким летописцам), одновременно

зачастую имеют сходные черты и с мемуарами: иногда,

как, например, в Постниковском или Пискаревском лето-

писцах, это обнаруживается очень явственно.

«Имея дело с летописью, — замечает Б. А. Рыбаков, —

мы всегда должны помнить, что изображаемая летопис-

цем картина не адекватна реальной действительности, а

является отражением (вольным или невольным) его

взглядов, вкусов, его кругозора и степени осведомлен-

ности, его симпатий и антипатий. Эта картина именно

такова, какой он хочет ее нарисовать» ,8. Эти замечания

о летописях древней Руси можно в значительной мере

отнести и к летописям XVI столетия.

В летописях отражаются и ограниченность восприятия

явлений, и особенности человеческой памяти. Летописец

не всегда способен выделить в историческом явлении наи-

более значительное (или даже наиболее любопытное).

Если он сам оказывался непосредственным участником

или свидетелем описываемых событий, то основное вни-

мание уделял тому, что произвело на него субъективно

наибольшее впечатление, или тем сторонам явлений, о ко-

торых был лучше осведомлен. Если летописец получал

сведения от других лиц, то понятно, что он находился

в зависимости от восприятия этими лицами описываемых

событий, от того, что они запомнили или более ярко вос-

произвели в своих рассказах. Очень многое зависело от

источников информации составителя летописи, от воз-

можностей проверки летош^цем имеющихся у него све-

дений.

Когда летописец описывал историческое явление не

по свежим следам, то, естественно, он учитывал послед-

ствия и результаты описываемых событий и рассматри-

вал действия участников событий и их политические тре-

бования уже в свете этих последствий, хотя на самом

деле события иногда принимали неожиданный для их

участников оборот и участники событий могли и не иметь

ясную программу действий и не способны были предви-

деть, как обернется дело.

В том случае, есл|Г

по прошествии уже л<

события

тени, то,

конечно, отнюдь не все в равной степени сохранялось

у него в памяти, зачастую нарушалось представление

даже о последовательности событий, в лучшем случае

оставалась верная картина в самом общем виде.

В творчестве летописцев не могли не отразиться и

общепринятые (а также и субъективные) историко-фило-

софские, и прежде всего историко-религиозные, пред-

ставления, согласно которым исторические события укла-

дывались в определенную схему, зачастую априори вос-

принятую от предшественников. Традиционность — ха-

рактерная черта средневекового мышления, проникнутого

религиозными понятиями и библейскими ассоциациями.

Успехи и бедствия страны в соответствии со средне-

вековым мировоззрением объяснялись чаще всего «боже-

ственным промыслом» и рассматривались с точки зрения

провиденциализма. Для характеристики исторических

явлений использовались привычные заимствования из

Библии и других памятников церковной литературы, за-

имствования иногда даже бессознательные—перо само

писало когда-то заученную фразу 19. Летописи и публици-

стические сочинения рассматривались их авторами и вос-

принимались читателями прежде всего как «учительная»

литература, из которой следовало извлечь историко-фи-

лософские и политические уроки20.

Летописям, как памятникам исторической мысли (во

всяком случае пространным летописям), присущи черты,

типичные для средневековой историографии. Задачей пи-

сателя было, замечает Е. А. Косминский, не точное уста-

новление фактов и причинной связи между ними, а стре-

мление прежде всего истолковать описываемые факты

в духе определенной религиозно-этической или политиче-

ской схемы 2‘.

Имело значение и выработавшееся понятие о форме

изложения определенных исторических фактов, о соот-

ветствующих литературных трафаретах, что сказывалось

не только в литературном оформлении летописи (стили-

стика, использование традиционных формул — «клише»*,

словарный состав), но и в отборе «достойного» такой

литературы фактического исторического материала.

* Это характерно и для визан-

тийской литературы22, к па-

мятникам которой обраща-

лись древнерусские книж-

ники.

18

Летописец обязан был следовать сложившимся нор-

мам литературного этикета, «обряда». Литературный

этикет слагался, по определению Д. С. Лихачева, из пред-

ставлений о том, как должен совершаться тот или иной

ход событий (этикет миропорядка), как должно вести

себя действующее лицо сообразно своему общественному

положению (этикет поведения), какими словами писа-

тель должен описывать совершающееся (этикет словес-

ный) 23.

В XVI в. наблюдается и большая близость летопис-

ного изложения с делопроизводственной документацией,

широко использовавшейся составителями летописей (осо-

бенно официальных).

Летописцы находились в плену определенных истори-

ко-политических концепций идеологов класса феодалов;

летописи — памятники феодальной идеологии. Основ-

ное внимание в летописи уделялось личности государей,

событиям государственной жизни, войнам, т. е. фактам

политической истории, особенно таким, которые достойны

«чести» и «славы» и, следовательно, должны сохраняться

«в память предыдущим родам». Изображение людей

строго соответствовало вассальной иерархии феодального

общества, и для описания жизни тех, кто стоял вне этой

иерархии, т. е. трудящихся, не находилось места. В исто-

рических сочинениях старались отразить мифы полити-

ческого мышления — официальный идеал народа, типич-

ными чертами которого, пытались представить покор-

ность, преданность государю.

Краткость летописцев в описании народных движений

прежде всего обусловлена классовой тенденцией. К на-

родным восстаниям и составители и редакторы (и заказ-

чики) летописей относились обычно резко отрицательно.

Еще Н. А. Добролюбов отмечал, что в летописях выра-

жались интересы только представителей господствовав-

ших классов, принимавших участие в их составлении, и

указывал при этом, что «истории народа по данным лето-

писным составить было невозможно, если человек не

умел, как говорится, читать между строк»24. В этом за-

мечании подчеркивается и классовый смысл молчания

летописей о народной жизни и формулируется задача

научно-исследовательского характера: попытаться обна-

ружить утаиваемые факты из истории народа, прочесть

их «между строк».

19

Наконец, нельзя упускать из виду, что летописец вы-

ражал и определенные тенденции внутриклассовой борь-

бы, столкновений в среде самих феодалов; противоречия

различных политических группировок * и события клас-

совой борьбы рассматривались чаще всего в плане борь-

бы политических группировок внутри этого класса.

Конечно, необходимо собрать воедино все сведения

о восстании 1547 г. в Москве — это обязательное предва-

рительное условие исследования; однако механически до-

полнять картину, нарисованную в одном из источников,

деталями из других — путь ошибочный. Дополнения (да-

же разночтения) в различных публицистических памят-

никах, сообщающих об одном и том же событии, обычно

не являются случайными приписками более памятливого

или осведомленного автора, а чаще всего отражают

определенную тенденцию в описании и истолковании со-

бытия. Поэтому ко всем таким отличиям следует отно-

ситься сугубо осторожно и стараться понять причины по-

явления дополнений (или поновлений) в одном летопис-

ном тексте и невключения таких данных в другой текст,

упоминающий о том же событии. Умолчание источников

или сознательное искажение в них фактов иногда тоже

многое может разъяснить исследователю. Глубокое ле-

нинское наблюдение о том, что «мы можем иногда по

дыму полицейской лжи догадываться об огне народного

возмущения»25, помогает источниковедам и при изучении

источников, относящихся отнюдь не только к периоду

империализма.

К. Маркс и Ф. Энгельс предупреждали о том, что не

следует верить «на слово каждой эпохе, что бы та о себе

ни говорила и ни воображала»26. Необходимо иметь

в виду и то, что в письменных памятниках отражено как

бы две идеологии царизма по отношению к бунтующему

населению (это недавно подчеркнула М. В. Нечкина).

Одной, «секретной», «про себя» руководствовались в

борьбе, с массовыми волнениями, и этой идеологии был

присущ реализм. «Вторая «идеология» — показная —

пускалась в ход для публичных объяснений»27. (Такая

* Именно это в значительной

степени и предопределило

тот отмеченный М. Н. Тихо-

мировым «аромат русских ле-

тописных известий с их про-

тиворечивой оценкой деяте-

лей и событий, который так

характерен дли средневеко-

вых сочинений» 2Я.

20

«Показная» идеология особенно Явственно обнаружи-

вается в памятниках публицистики и в законодательных

актах.)

Однако во всяком источнике совмещается и перепле-

тается намеренная информация с непроизвольным свиде-

тельством о времени, которое в нем отразилось29. На-

до «стараться,—об этом специально писал Н. М. Дру-

жинин,— отделить историческую правду от намеренной

лжи, замаскированных умолчаний и неосознанных оши-

бок» 30.

Все эти особенности источниковедческого подхода к

летописям и к другим памятникам публицистики суще-

ственно усложняют труд исследователя, поставившего пе-

ред собою задачу выявить объективные данные о собы-

тиях политической истории периода феодализма, и осо-

бенно по истории классовой борьбы.

Изучая июньское восстание в Москве, надо иметь

в виду и то, что неизвестны источники, специально посвя-

щенные только описанию восстания. Во всех сохранив-

шихся источниках сведения о восстании помещены вме-

сте со сведениями о других событиях того времени, и

прежде всего о московских пожарах 1547 г. (при этом

пожары обычно описаны подробнее, чем восстание), и

история восстания изображается в теснейшей взаимосвя-

зи с этими событиями. Историки, следовавшие за нарра-

тивными источниками, также описывали вместе и по-

жар и восстание. Это отразилось и в «Хронологических

выписках» К. Маркса, основанных на изучении «Исто-

рии государства Российского» Н. М. Карамзина и других

сочинений историков. «Большой пожар и восстание в Мо-

скве»3',— подчеркивает К. Маркс.

Раскрывая содержание исследуемых памятников, ав-

тор пользовался приемами (ставшими уже традицион-

ными) так называемой внутренней критики источников,

обращаясь прежде всего к методам логического, тексто-

логического и сравнительного изучения32.

Источники о восстании 1547 г. в Москве целесообраз-

но рассматривать в хронологической последовательности,

т. е. прежде те источники, которые были составлены вско-

ре после восстания. При этом очевидно, что, изучая вол-

нения в Москве, приходится исследовать весь комплекс

событий июня 1547 г.

21

i *

*

«Летописец начала царства царя и великого князя

Ивана Васильевича» охватывает события первых 20 лет

правления Ивана IV (1533—1553 гг.). Это — официаль-

ная летопись, составленная в 1550-е годы* и дошедшая

в рукописях третьей четверти XVI в. Составителем или

редактором ее был в конце 1550-х годов руководитель

правительства А. Ф. Адашев33. Но есть основания пола-

гать, что использовались и летописные материалы, под-

готовленные прежде в окружении митрополита Макария

и, возможно, им отредактированные34. Участие видней-

ших правительственных деятелей в подготовке этих лето-

писных материалов убеждает в том, что именно такова

была официальная точка зрения на события 1547 г. в бли-

жайшее к ним десятилетие.

В «Летописце начала царства» выделены заглавия

летописных статей (примем это условное обозначение ча-

стей летописного материала), повествующих о событиях

апреля — ноября 1547 г. Вслед за описанием венчания

па царство и свадьбы Ивана IV помещена статья «О по-

жаре в граде» (о пожаре 12 апреля), затем последовав

тельно статьи «О пожаре за Яузою» (о пожаре 20 апре-

ля), «О колоколе» (о падении колокола 3 июня), «О ве-

ликом пожаре» (о пожаре, начавшемся 21 июня), «О уби-

ение князя Юрья Глинского» (26 июня), «Свадьба княже

' Юрьева» (о свадьбе брата царя, состоявшейся 3 ноября),

'«О побеге князя Михаила Глинского да Турунтая»

(в Литву, 5 ноября), «О походе царьском па Казань»

(ноябрь — декабрь 1547 г.).

В официальной летописи пожары (особенно июньский)

описаны подробно и красочно; восстанию же уделено

несколько строк в летописной статье «О убиение князя

Юрья Глинского»**. Далее в этой же летописной статье

сообщается о туче над Москвой 30 июля: «И бысть град

силен и велик, с яблоко с лесное, ово кругло, ово грано-

вито».

* «Летописец начала царства»,

по мнению Н. Ф. Лаврова,

составлен в 1553—1555 гг.

А. А. Зимин полагает, что

текст этот был позднее (око-

ло 1558 г.) заново отредакти-

рован и в такой редакции

вошел в состав Никонов-

ской летописи 35.

** Текст официальной летопи-

си приведен па стр. 46—47.

22

Перед описанием убийства Глинского летописец, за-

канчивая описание июньского пожара, формулирует в ти-

пичном для средневековой назидательной литературы

стиле причины бедствий: «Сия все наведе на ны бог грех

ради наших, понеже множество согрешихом и беззаконо-

вахом, бог же праведным своим судом приводя нас на

покаяние, ово убо пожяром, ово убо гладом, ово же убо

ратных нахождением, ово убо мором».

Для составителя «Летописца начала царства» восста-

ние июня 1547 г. — «безумие» черных людей, «всколебав-

шихся», подобно юродивым, «от великия скорби пожар-

ная»36. В описании восстания летописец нарочито кра-

ток: черные люди пришли в Кремль, где убили камнями

Ю. Глинского и многих детей боярских, людей Глинского

побили «безчислено» и имущество Глинских «розбиша»

(в другом списке «разграбиша»), говоря, «безумием сво-

им, яко вашим зажиганием дворы наши и животы пого-

реша». Иван IV велел этих людей поймать и казнить, но

они разбежались «по иным градом, видяще вину свою,

яко безумием своим сие сотвориша»37.

^Основной задачей «Летописца начала царства», по-

священного по преимуществу лично Ивану Грозному38,

было прославление деятельности первого русского царя,

Описание июньских событий 1547 г. меньше всего могло

бы способствовать возвеличению Грозного:|в июне 1547 г.

проявилось массовое недовольство деятельностью Ива-

на IV и его ближайших советников, и сам он, страшно

испуганный всем происходившим, не сразу обнаружил

способности к самостоятельным мерам, могущим успо-

коить волнение/

Текстуально схожи с описанием восстания 1547 г. в

«Летописце начала царства» описания этого события

в опубликованных текстах Никоновской и Львовской ле-

тописей, первоначальном варианте Царственной книги,

а также в летописцах сложного состава (включающих

события XVII в.), восходящих в некоторых частях к офи-

циальной летописи, — в Пискаревском летописце, в Соло-

вецком летописце39.

В другой официальной летописи — Степенной книге,

составленной в начале 1560-х годов, 9-я глава 17-й сте-

пени (степень эта посвящена времени Ивана Грозного)

озаглавлена: «О страшьных и сугубейших пожарех н бла-

женном Василии уродивом и о явлении пречистыя бого-

23

родицы и о образе ея чюдо и о покаянии людьстем».

В главе этой о восстании вовсе ничего не написано, зато

упомянуто о «покаянии людьстем», в описании которого

можно предполагать картину первого из «соборов при-

мирения» *. В начале главы пожары объясняются божь-

им наказанием («милостивно наказати нас хотяй бог и

попусти неправедному богатьству огнем истребитися»),

описываются пожары апреля и особенно подробно «вели-

кий пожар» июня 1547 г. Основное место отведено «чуде-

сам», и прежде всего Василию Блаженному, который на-

кануне пожара (20 июня) «умную молитву действуя и

плачася неутешьно»40. Таким образом, составители этого

реакционно-клерикального сочинения, вышедшего из

круга митрополита Макария и рассчитанного на более

или менее широкое распространение, постарались умол-

чать о восстании. Современникам, конечно, были еще па-

мятны трагические события июня 1547 г. и особенно за-

печатлелся в сознании, видимо, грандиозный пожар,

истребивший почти всю Москву и погубивший множество

народа. На описании пожара и сосредоточили внимание

составители Степенной книги, украсив это изложение

рассказами о религиозных чудесах.

До нас дошли и особые сказания о событиях 1547 г.,

видимо использованные составителями пространных ле-

тописей. Сказания о московских пожарах — «О великом

московском пожаре» (12 апреля) и «О другом великом

пожаре, о московском» (21 июня)—известны по сбор-

нику ЦГАДА** конца XVI — начала XVII в., подробно

* См. стр. 149—152.

** Текстуально очень близкое

описание событий и в сбор-

нике XVI в. ГПБ41: «О Мо-

сковском великом пожаре.

В лето 7055-го апреля пос-

ле велика дни во вторник на

святой недели бысть пожар

на Москве. Загореся в ряду

в москотинном на девятом

часоу дни, и панской двор

загорес внутрь города Ки-

тая, и на низу все дворы вы-

гореша от стены соляной

двор, от солянова двора

торты все погорели н дворы

до Николы до Старова н

Оустретенскую оулнцу, а

возле стеноу до тюрем, и

монастырь Богоявленской

згоре, н в церкви иконы и

кузнь. Церкви же кирпичная

и церквей же много погоре-

ло древяных, иконы и кузнь

н товароу в торгоу // и по

гостиным двором много по-

горело: 2000 дворов згорело

и люден много погорело.

Того ж месяца, гюсле того

пожару мвдув три дни,

бысть поЯсар на Москве.

Загорелося на болтом по-

саде на Болвановье: згорело

1000 и 700 дворов, и церквей

24

описанному С. М. Каштановым 43 и М. Н. Тихомировым44,

и опубликованы И. А. Жарковым 45. Это наиболее подроб-

ные из известных описаний пожаров 1547 г., содержащие

сведения о числе пострадавших, о сгоревших зданиях,

приезде царя на пепелище и его обращении к князьям,

боярам' й «мужем москвичом», о молебне в Успенском со-

боре, посещении царем митрополита Макария и о «духов-

ном наказании» царя митрополитом и др.

Наличие этих любопытных подробностей (в целом

подтверждаемых и другими источниками) позволяет по-

лагать, что сказания составлены вскоре после пожаров,

еще под впечатлением поразивших современников собы-

тий и, возможно, даже на основании и каких-то офици-

альных данных о потерях, местах распространения по-

жара (не фрагмент ли это митрополичьего летописа-

ния?).

Близость фактических сведений сказаний и «Летопис-

ца начала царства», а также некоторое литературное

сходство этих памятников побуждают предположить, что

содержание сказаний могло быть использовано при под-

готовке «Летописца начала царства». |4звестно, что осно-

вой официальной летописи, так же как и других простран-

ных летописей, были самостоятельно составленные ска-

зания об отдельных значительных исторических событи-

ях. Такие сказания вместе с другими подготовительными

к летописи материалами редактировались и объединя-

лись уже в единый летописный текст. Некоторые из лето-

писных сказаний сравнительно широко распространялись,

получали самостоятельное название и воспринимались

переписчиками и читателями уже вне текста простран-

ной летописи. Длительную литературную жизнь обычно

имели сказания, посвященные событиям, продолжавшим

привлекать внимание потомков46.

Безусловным источником упоминавшейся главы Сте-

пенной книги является опубликованное А. А. Зиминым

много погорело, иконы и

коузпь и торг болвановскон

выгорел, н товару много по-

горело в торгу и оу житеи-

скых людей, и по двором

люди горели. В то же вре-

мя того дни в Кожевниках

за рекою Москвою згорело

500 дворов и церкви горели.

В то же время ивыныхме-

стех до многых на Мосъкве

загорелося. Сие зло случися

// за оумпожение грех пя-

тых; бе бо тогда засуха ве-

лика»42 (написанное кино-

варью выделено курсивом).

25

ho рукописи начала XVII в. сказание «О великом и сугу-

бом пожаре и о милостивом зашишении, иже па воздусе

заступлением пречистыя богородицы». Сказание, или по-

весть, как называет это сочинение Зимин, составлено

около 1550-х годов, видимо, по поручению Макария. Со-

держание сказания сходствует с соответствующим тек-

стом Степенной книги, однако обращает на себя внима-

ние то обстоятельство, что в сказании имеются резкие

замечания о своекорыстной политике боярских времен-

щиков (которые «навыкли господоубийственному сове-

ту») в годы, предшествовавшие пожарам47. Места эти

опущены редакторами Степенной книги.

Очень интересен для исследователя событий 1547 г.

так называемый Постниковский летописец, опубликован-

ный и изученный М. Н. Тихомировым. Это своеобразные

мемуары, изложенные в традиционной летописной фор-

ме. Летописец составлен человеком, близким к прави-

тельственным кругам, хорошо знавшим дворцовые но-

вости. Летописец, по мнению Тихомирова, написан типич-

ным деловым языком XVI в.48 Летописец обрывается

на известии о московском пожаре июня 1547 г. О собы-

тиях весны 1547 г. автор сообщает интереснейшие под-

робности: о казни лиц, обвинявшихся в поджогах в ап-

реле 1547 г., о появлении накануне пожара июня 1547 г.

«сердечников», которые «выимали из людей сердца»,

о приезде после июньского пожара к митрополиту в Но-

винский монастырь Ивана IV и всех бояр «на думу»49.

Тихомиров полагает, главным образом на основании

упоминания в летописце о посольской деятельности

дьяка Постника Губина, что дьяк этот и был автором

летописных записей 1533—1547 гг. Постник Губин (Федор

Никитич Моклоков)—сын приближенного к государю

дьяка и сам близкий ко двору человек* — был еще жив

в 1558 г. «Может быть, — пишет Тихомиров, — и весь ле-

тописец приводился в порядок уже после 1547 г. и автор

не успел его докончить. Во всяком случае, дошедшая до

нас рукопись летописца очень близка по времени к опи-

санным в ней событиям»50.

М. Н. Тихомиров сопоставил известия летописца с

Первым посланием Ивана IV Курбскому и пришел к вы-

* Важно и то, что брат его

Яков Губин Моклоков был

как раз и шопе 1517 г. мо-

сковским тиуном г>|.

26

воду, что царь приводит факты, которые подтверждаются

именно этим летописцем, в частности слухи о том, что

«чародейством Москву попалили», потому что «сердца

человеческая выимали»52. Интересно и то, что среди

приписок Царственной книги (сделанных не без участия

Ивана Грозного) имеются приписки о Постнике Губине.

В рассказе об отправлении послов к королю Сигизмунду

в 1542 г. подле имени Постника Губина уточнено53: «сы-

на Моклокова»*. Быть может, Иван Грозный был зна-

ком с летописцем Губина** (в 1550-е годы Постник Гу-

бин был среди приближенных дьяков, участвовавших в

почетных царских приемах) или близким к нему по со-

держанию и оттуда черпал некоторые фактические све-

дения?

В начале третьей четверти XVI в. написан был и спи-

сок так называемой Хронографической летописи***, со-

держащий очень важные подробности о событиях июня

1547 г. Вслед за описанием московских^пожаров ****

(сравнительно кратким) летописец отмечает: «И после

* Любопытно и то, что в дру-

гом месте Царственной книги

добавлено при описании со-

бытий 1546 г. о приезде из Ка-

зани в Коломну к Ивану IV

боярина кн. Д. Ф. Бельского,

«да с ним боярин Дмитрей

Федорович Палетцкой да дн-

як Поспик Губин»54. В Пост-

никовском летописце отмече-

но лишь то, что бояре «при-

шли, (из Казани. — С. Ш.) к

великому князю на Коломну

августа в 4 день» 55. Следует

отметить, что и в Постников-

ском летописце под 7054 г.,

и в Царственной книге под

7054 г. кп. Д. Ф. Палецкий

назван уже боярином (5 ок-

тября и декабрь 1545 г.,

7 апреля 1546 г.56). А. А. Зи-

мин датирует первое упоми-

нание о его боярстве 1547 г.57

Видимо, накануне июньского

восстания 1547 г. в Думе

заседало уже не 15 бояр,

как пишет Зимин5в, а по

крайней мере 16 (впрочем,

старик М. В. Тучков, веро-

ятно, уже пе принимал

участия в деятельности

Боярской думы) 5Э.

** Возможно, что летопнс-

чнк оказался в руках ца-

ря после ареста сына

Постника Губина — Бог-

дана, которого обвиня-

ли в попытке бежать в

Литву вместе с кн. И. Д.

Бельским в январе 1562 г.

Богдана Постникова Гу-

бина велено было «казни-

тн торговою казнью, бити

кнутьем по торгу» и со-

слать «в заточение в Га-

лнчь» 60.

*** На эту рукопись впервые

обратил внимание М. Н.

Тихомиров, приведший из

нее выдержку о Москов-

ском восстании 1547 г.51

О рукописи и ее датиров-

ке см. введение к пуб-

ликации «Продолжение

Хронографа редакции

1512 года» 62.

**** О пожаре июня написа-

но: «Таков пожар не бы-

27

того пожару москвичи черные люди возволновалися, что

будтося Москву зажигали Глиньских люди, и от тое ко-

ромолы князь Михайло Глиньской с жалования со Ржо-

вы хоронился по монастырем, а москвичи черные люди,

собрався вечьем, убили боярина князя Юрья Васильеви-

ча Глиньского в Пречистой в соборной церкви па обедне

на иже-херувимской песни. А царь и великий князь того

лета жил с великою княгинею в Острове, а после пожару

жил в Воробьеве»65. Хронографическая летопись — пер-

востепенного значения источник по истории России сере-

дины XVI в. (именно в ней обнаружены данные о соборе

1549 г.!). Указание на московское вече* * — столь редкое

в памятниках XVI в. — существенным образом меняет

наши представления о ходе и характере восстания.

Московские события июня 1547 г. привлекли внима-

ние и составителей современных местных летописей в

Пскове и Новгороде. Летописи были составлены людьми,

неблагосклонно относившимися к централизаторским

тенденциям московского правительства и не имевшими

желания скрывать явления, неблагоприятные для царя.

Помимо того, в Новгороде и Пскове составители летопи-

сей привыкли к описанию событий на посаде, столкнове-

ний посадских людей с властями и друг с другом.

Очень много дает исследователю Московского восста-

ния изучение Четвертой Новгородской летописи по спи-

ску Н. К. Никольского. Из этой летописи узнаем важ-

ные детали об убийстве Ю. В. Глинского, о том, что, по

слухам, Глинские поджигали Москву, «норовя приходу

иноплеменных» («тогда пришол с многою силою царь

крымской»). Особенно ценны данные о «смятении людем

московским»: «многие люди черные» вооруженные («яко-

же к боеви обычаи имаху») пошли по кличу палача к Во-

вал, как и__Москва стала».

Сходная характеристи-

ка — со ссылкой па лето-

пись— дана и московско-

му пожару 28 июля

1493 г.: «.. .а в летописце

старые люди сказывают,

как Москва стала, таков

пожар на Москве не бы-

вал» 63. В сборнике

ЦГАДА, статьи которого

опубликовал И. А. Жар-

ков, тоже встречаем схожие

выражения: «А летописец и

старые люди сказывают: га-

ков ножар па Москве не

бывал»64.

* В опубликованном в XXII то-

ме ПСРЛ «Продолжении

Хронографа редакции 1512

года» по списку рубежа

XVII — XVIII вв. вместо «ве-

чьем» было неправильно на-

писано «вечером» 66.

28

робьеву, где укрывался царь; и испуганный Иван IV,

«узрев множество людей», «не учини им в том опалы, и

положи ту опалу на повелевших кликати». Вслед за этим

летописец сообщает о волнениях «того же лета» в Опоч-

ке67.

Новгородский летописец внимательно относился к сво-

ей работе: первоначальный текст он исправлял (хотя и

не везде: так, отчество Ю. Глинского написано непра-

вильно— «Михайлович») *, опираясь, видимо, на какую-

то дополнительную информацию о ходе восстания. До

нас дошел не окончательный вариант переписанной ле-

тописи, а черновик, поэтому удается установить, какие

сведения сразу же проникли в Новгород, насколько они

были точны и о чем новгородцы узнали уже позднее**.

Так, приписаны были подробности о казни Ю. В. Глин-

ского: добавили, что в казни (а следовательно, и в вос-

стании) участвовали помимо «черных людей» еще и

«большие люди», что Глинского извлекли из церкви едва

живого, и «скончаша злою смертию», «извлекоша из гра-

да (т. е. Кремля. — С. Ш.), привязана ужем»; добавили

также, что, по слухам, Москву поджигали не только сами

Глинские, но и «сердечники о них же»***; первоначаль-

ный текст о том, что Иван IV во время казни находился

«туто же в церкви», исправили на другой — «в Воробье-

ве».

В этой летописи восстание описано с большими под-

робностями, чем июньский пожар. Из московских пожа-

ров отмечен только июньский ****', краткому описанию

которого предшествует рассуждение о том, что пожар —

наказание божье за умножение грехов *****; при этом

* Возможно, ошибка произо-

шла потому, что п Новго-

роде знали хорошо о Ми-

хаиле Львовиче Глин-

ском 68 и ничего ие было

известно о его брате Васи-

лии.

** Эти данные важны и в

методическом плане в по-

исках ответа на вопрос: в

какой мере допустимо до-

верять сведениям местных

летописцев о событиях в

столице государства?

*** Любопытно употребление

одного и того же слова

«сердечники» в Постии-

ковском летописце и в

Новгородской летописи.

**** Правда, очень вероятно,

что часть рукописи, по-

священная описанию со-

бытий весны 1547 г., не

сохранилась. Текст о по-

жаре июня 1547 г. явно

следует после какого-то

обрыва.

**** Приводится даже такое

рассуждение: «.. .бысть

же сей пожар толми гро-

29

типичная для средневековой литературы мысль конкре-

тизирована характеристикой боярского произвола («наи-

паче же в царствующем граде Москве»!) в годы мало-

летства Ивана IV.

Список летописи был составлен, судя по палеографи-

ческим особенностям, во второй половине XVI в.70 На

листах рукописи редкий водяной знак, похожий па отме-

ченный у Брике под 1545 г. (№ 12817) *. Все это позво-

ляет признать рукопись близкой по времени к интере-

сующим нас событиям.

В Первой Псковской летописи упоминается о пожа-

рах 12 апреля («пожар велик и страшен зело») и 21 июня

(«вся Москва погорела») 71. На этой фразе обрывается

летопись. В Третьей Псковской летописи (летопись игу-

мена Корнилия) составитель (крайне неблагожелатель-

но настроенный по отношению к Ивану Грозному) 72

ограничился сведениями о пожарах, правда сведениями

более конкретными и подробными, чем в Первой летопи-

си: он сообщил, что 12 апреля погорели весь Китай-город

и «Торг», а 21 июня «погоре вся Москва-город и посады

все, церкви и Торг, и другия, и дворы, толко за Москвой

посад цел»73.

Иван Г розный о восстании.-

10 том, что произошло в Москве в июне_1_547 г., писал

и Иван Грозный. Царь напомнил об этом в «Писании»

Стоглавому собору начала 1551 г. «Писание» царя, пожа-

луй, самый ранний из точно датируемых памятников,

сообщающих о событиях 1547 г. Описывая годы своей

юности, царь особо подчеркивает страшные последствия

боярских междоусобиц и самовластия: «...мне сирот-

ствующу, а царству вдовствующу. И тако боляре нащи

улучиша себе время; сами владеша всем царством само-

властно, никому же возбраняющу им от всякого пеудоб-

паго начинания. И... мнози межусобною бедою потреб-

лени быша злей»1| В боярском поведении и в отсутствии

зен, иже в мимошедших

прежних летех в писании

обретаемым трусу и буре

н эапалениа огнем небес-

ным, подобен же и сей

пожар тому же: мнети

же мнозем людей, яко не

просто бытн, но акы западе-

ние огня небеспаго» 69.

* Этими палеографическими

сведениями я обязан любез-

ности С. М. Каштанова.

30

родительского надзора Иван IV пытался найти оправда-

ние и своим дурным поступкам (умолчать о которых

было невозможно), «и навыкох их (т. е. бояр. — С. Ш.)

злокозненный обычаи и таяжде мудръствовах якоже и

они».

Различные беды — вражеские нашествия, кровопро-

лития, пожары, потопы, пленения и др. — рассматрива-

ются как божье наказание за грехи (формулировки на-

поминают о летописном тексте и едва ли не подсказаны

митрополитом Макарием). Страшнейшим из наказаний

были «тяжкиа и великия пожары», когда «прародитель-

ское благословение огнь пояде» — сгорели церкви и свя-

тыни, погибли «многое безчислепное народа людска; и

от сего убо, — восклицает Иван IV, — вниде страх в душу

мою и трепет в кости моа» *.

О восстании царь здесь ничего не пишет, но можно

полагать, что «страх» и «трепет» были вызваны не толь-

ко пожаром, но и самыми «ужасными» его последствия-

ми— волнениями 26 июня, убийством дяди царя Юрия

Васильевича Глинского, приходом вооруженных людей

в Воробьеве 29 июня, грозной обличительной речью Силь-

вестра. Иначе остается не вполне понятным, зачем

Ивану IV быЛо просить прощения у окружающих, о чем

упоминается в последующих строках «Писания» Стогла-

вому собору74. Очевидно, царь напоминал о соборе

1547 г. — первом из соборов «примирения» конца 1540-х—

начала 1550-х годов. Отрывок, посвященный описанию

детства и юности царя, многими чертами, как справед-

ливо замечает Я. С. Лурье, напоминает соответствующее

место из Первого послания Ивана Грозного Курбско-

му 75.

В Первом послании Курбскому Иван Грозный уже

специально останавливается на характеристике Москов-

* Эти выражения, очевидно,

традиционны. В летописной

«Повести о Темир-Аксаке»

(посвященной «чудесному»

спасению Москвы от нашест-

вия среднеазиатского завое-

вателя Тимура) читаем:

«В который день принесена

бысть икона пречистая Бого-

родица из Володимеря в Мо-

скву, в той день Тимур-Аксак

царь убояся и устрашнся и

ужасеся и смятеся и нападе

на нь страх и трепет, я вниде

страх в сердце его и ужас в

душу его, вниде трепет в ко-

сти его, и скоро отвержеся и

охабися воевати Русьския

земли» 7С.

31

ского восстания. В полной (или пространной) редакции

послания находим четкое указание на причины восстания

и очень определенное объяснение событий: восстание воз-

никло по виде изменников-бояр, возмутивших народ про-

тив Глинских. Распустив слухи о поджоге Глинскими

Москвы, изменники-бояре пытались поднять народ и

против самого царя: «Наши изменные бояре... аки вре-

мя благополучно своей изменной злобе улучиша, наусти-

ша народ художайших умов *, будто .. . Москву попали-

ли»; «Тех изменников научением... Юрья Васильевичя

Глинсково, воскричяв, народ... убиша»**; «Те измен-

ники наустили были народ и нас убити»***. «И тако ли

доброхотно подобает нашим боляром и воеводам нам

служити, еже такими собраниями собацкими ****, без

нашего ведома, боляр наших побивати, да еще и в черте

кровной нам? И тако ли душу свою за нас полагают, еже

нашу душу от мира сего желающи на всяк чяс во он век

препустити?»77 — заключает Грозный.;Время господства

Глинских Иван Грозный считал уже временем своего

самостоятельного правления («сами яхомся строити свое

царство»78) и «недружбу» к Глинским рассматривал как

проявление «недружбы» к себе: «Прочто убо нам самим

царству своему запалителем быти?»79.

Особенно любопытны для рассматриваемой темы по-

дробности, которые Грозный не сумел или даже не хотел

утаить. Подробности эти во многом напоминают то, ^то

уже известно по другим источникам. В Москве ходили

[ слухи о том, что бабка царя Анна Глинская «с своими

* По другому списку: «.. .на-

устнша скудожайших умов

народ» 80.

** По другому списку: «.. .из-

менников наших наущени-

ем, множество народа не-

истовых» 61.

*** По другому списку: «.. .да

те же наши изменники воз-

мутили народ, яко бы и нас

убити»62. Эта же мысль

ясно обнаруживается и в

сочинении Ивана Пересве-

това, где история визан-

тийского монарха представ-

ляет собой, по определе-

нию А. А. Зимина, «лишь

нсторнзоваииын рассказ о

малолетстве Ивана IV».

«Когда устами «филосо-

фов» н «докторов» Пере-

светов «предсказывает»

(задним числом) «охулу»

царя «от своего царства,

от мала и от велика», то

речь идет тоже о бурных

событиях народных дви-

жений конца 40-х годов

XVI в.»83.

**** Любопытно, что это же

выражение «собацкое со-

брание» употребляет царь

Иван в том же послании

для характеристики Из-

бранной рады м.

32

ж

Детьми и людьми сердца человеческий выималй и таким

чяродейством Москву попалили» и будто царь «тот совет

ведал». При этом царь по существу не отрицает возмож-

ности действий чародеев, он лишь недоуменно воскли-

цает: «Хто же безумен или яр, таков обрящется, разгне-

вався на рабы, да свое стяжание погубити? И он бы их

и палил, а себя бы уберег. Како же на такую высоту, еже

Иван святый водою кропити?»85 Царь оставался сыном

XVI в., —века суеверий и колдовских процессов *. Слухи

о чародействе явились одним из поводов убийства Юрия

Глинского, совершенного в Успенском соборе. Глинского

обнаружили в приделе Дмитрия Солунского, выволокли

оттуда и убили «против митрополичья места», окровавив

церковный помост. Затем его уже мертвого извлекли

«в передние двери церковный и положища на торжище,

яко осуженника». Царь находился в это время в своем

селе Воробьеве, и туда ринулся народ, грозивший, по сло-

вам Ивана, убить его за то, что он скрывает («хоронит»)

там мать и брата казненного боярина (Анну и Михаила

X Глинских) 86. В послании, как и в официальной летописи,

подчеркивается «безумие» восставших 87.

Рассказ о Московском восстании в полной редакции

Первого послания Ивана Грозного Курбскому подвергся

авторской правке. Подробно вопрос рассмотрен П. В. Ви-

лькошевским, опиравшимся на издание в 1914 г. этого

памятника Г. 3. Кунцевичем и частично использовавшим

его подготовительные материалы (правда, не проверив,

видимо, их de visu) 88. В 1951 г. вышло новое издание

«Посланий Ивана Грозного», основанное на вдумчивом

предварительном изучении рукописных памятников.

Я. С. Лурье обосновал иную, чем у Г. 3. Кунцевича,

стемму (т. е. схему генеалогических взаимоотношений) 89

дошедших до нас списков послания и группировку имею-

щихся материалов90. Однако известные пока рукописи не

восходят ко времени ранее середины XVII в. и разнятся

* Современники не сомнева-

лись в том, что Иван IV ве-

рил «волхвам». В связи с

труднообъяснимым поступ-

ком царя — посаженнем на

царский престол Симеона

Бекбулатовича — «говорили

нецыи, что для того сажал,

что волхви ему сказали, что

в том году будет пременеиие:

московскому царю смерть»91.

К волхвам, по сообщению

Горсея, царь обращался в

последние дни своей жиз-

ни 92.

2 С. О. Шмидт

33

(иногда существенно) между собой. Протограф полной

редакции Первого послания Курбскому восстановить

еще не удалось, и материалы Г. 3. Кунцевича пе были

использованы для такой работы *. Поэтому наблюдения

П. В. Вилькошевского сохраняют свое значение.

П. В. Вилькошевский проследил историю возникнове-

ния вариантов полной редакции послания Курбскому и

предположил, что первый вариант послания царь завер-

шил ко 2 июля 1564 г.; послание было, однако, почти

сразу же переделано; ему был придан еще более поле-

мический вид. Второй вариант (или вторая редакция)

был закончен 5 июля 1564 г. В таком виде послание и

было отправлено Курбскому93. Наибольшее распростра-

нение послание имело во второй редакции, по оно сохра-

нилось и в первой редакции, дойдя до пас в трех спи-

сках, в частности в составе хронографа Толстовского со-

брания **, отрывки из которого (разночтения) приведены

в сносках в т. XXXI «Русской исторической библиотеки»

(и в издании «Послания Ивана Грозного»), Сличая пер-

вый и второй варианты полной редакции послания, обна-

руживаем, на что обратил особое внимание Иван IV,

переделывая его, прежде чем отослать к Курбскому. Ока-

зывается, что наибольшей переделке сравнительно с дру-

гими местами подвергся именно рассказ о Московском

восстании 1547 г., что свидетельствует о том, какое боль-

шое значение придавали толкованию этого события и

Иван IV и Курбский. Выявляются различия в располо-

жении слов и даже целых предложений и — что самое

главное — наличие отдельных важных и неслучайных

дополнений* Из добавлений особенно интересны следую-

щие: вместо «народа» (убившего по наущению бояр

* В архиве ЛОИИ хранятся

гранки неизданного второго

тома «Сочинений князя Курб-

ского», подготовленного к пе-

чати Г. 3. Кунцевичем для

«Русской исторической биб-

лиотеки» с археографиче-

ским описанием использован-

ных им рукописей 94. Матери-

алы эти, очевидно, остались

неизвестными при подготовке

издания «Послания Ивана

Грозного» в серии «Литера-

турные памятники». Эта ра-

бота Г. 3. Кунцевича указа-

на была мною Ю. Д. Рыко-

ву и К. А. Уварову, иссле-

дующим рукописи «Истории

о великом князе Москов-

ском» Курбского.

** При подготовке к публика?

ции «Посланий Ивана Гроз-

ного» был выявлен четвер-

тый список 95.

34

Юрия Глинского) читаем: «Множество народа неисто-

вых»96— и вместо слов: «И сие во церкви убийство всем

ведомо» — читаем: «И сие во церкви святой убийство его

всем ведомо»97, т. е. подчеркиваются моменты массово-

сти народного возмущения и осквернения «святыни»

убийством Глинского.

Смысл выделения этих моментов становится ясным

при ознакомлении с посланием Курбского, ответом на

которое и было послание, написанное царем. Курбский

писал Грозному о том, что царь проливал кровь бояр

в церкви во время торжественной митрополичьей службы

(«во владыческих торжествах») и «мученическими их

кровьми праги церковные обагрил еси» 98. Это обвинение

Курбский считал особенно тяжким и именно его поста-