Автор: Утков В.Г.

Теги: сказка жизнь и творчество жизнеописание писатель ершов конек-горбунок поэты

Год: 1979

Текст

. УТКОВ | ГРАЖДАНИН ТОБОЛЬСКА |3(а

В. Г. Утков

ГРАЖДАНИН ТОБОЛЬСКА

8Р1

У 84

Трудно найти человека, который не гнал бы прекрасной сказки о Коньке-Горбунке. Судьба ее необычна. Написанная девятнадцатилетним юношей, выросшим в глубокой провинции, сказка эта быстро завоевала любовь читателей. На протяжении почти 150 лет она издается громадными тиражами и на многих языках мира.

Менее известна судьба ее автора — уроженца Сибири, Петра Павловича Ершова.

В этой книге nucareMjB} Г^УтКов, посвятивший многие годы изучению жизни и творчества П. П. Ершова, рассказывает о нем как о писателе и поэте, педагоге и человеке, общественном деятеле и гражданине Тобольска, города, в котором прошла почти вся жизнь автора «Конька-Горбунка». Издание второе, дополненное.

у 70202-044

Ml 58 (03) -79

©Средне-Уральское

книжное издательство, 1979

«Рожденный в недрах непогоды»

С приветом горестным рожденья Уж было в грудь заронено Непостижимого мученья Неистребимое зерно.

Z7. Ершов. «Послание к другу»

1.

В стихотворении «Послание к другу» П. Ершов писал о себе:

Рожденный в недрах непогоды, В краю туманов и снегов, Питомец северной природы И горя тягостных оков, — Я был приветствован метелью,

3

Я встречен дряхлою зимой, И над младенческой постелью Кружился вихорь снеговой. Мой первый слух был — вой бурана...

Основа этих строк, несмотря на некоторую романтизацию, вполне реальна.

Ершов родился действительно на исходе зимы — 22 февраля 1815 года (6 марта по новому стилю). Место его рождения — деревня Безрукова—стояла в Ишимской степи, с юга сюда свободно прилетают через Тургайский прогиб из Каспийской низменности свирепые юго-западные ветры, а с севера и северо-востока устремляются жестокие бури, несущие снег и мороз, ледяное дыхание полюса.

Мальчик родился очень слабым, был одержим припадками, во время которых часами кричал без умолку. Родители, боясь потерять его, немедленно окрестили новорожденного, а затем, по старинному сибирскому обычаю, «продали» за грош нищему, чтобы вместе с ребеном «продать» и болезнь, которую, по народному поверью, нищий уносил с собой. Впоследствии, рассказывая об этом эпизоде, Ершов нередко добавлял: «Что мне эти чины и почести, когда я стою только грош!»

Родители будущего поэта были несчастливы — их дети, кроме одного сына Николая, родившегося в 1813 году, умирали младенцами. Ершов сказывал, что у него «было братьев и сестер человек двенадцать, и все они похоронены в разных городах».

Деревня Безрукова стояла на бойком месте, на тракте, связывающем Москву с Сибирью. В конце XVIII века она входила в Ишимскую оборонительную линию и называлась форпостом «с крепостью и рогатками, но без надолб», а после того как линия продвинулась южнее, превратилась в обычную деревню, жители которой занимались хлебопашеством и ямщиной. Это было типичное русское селение на хлебородной Западно-Сибирской низменности,

4

резиденция низшей полицейской власти тех лет — частного комиссара, должность которого исполнял отец поэта, Павел Алексеевич Ершов.

Служебный путь Ершова-отца не был ровным. За каких-нибудь пятнадцать лет он побывал на шести должностях, то поднимаясь, то опускаясь по служебной лестнице. В 1810 году он занимал сравнительно высокую должность в полицейской иерархии тех лет — был омским исправником. Затем последовало крутое падение, и мы видим П. А. Ершова в самом низу полицейской службы — частным комиссаром Черемшанской волости в деревне Безруковой.

Однако служебные неудачи преследовали его недолго. Из Безруковой он получает назначение исправником в Петропавловск — в то время крупный центр торговли с азиатскими странами. В Петропавловске Ершов не задерживается, вскоре в его послужном списке появляется новая запись — он назначается омским исправником, то есть возвращается на прежнюю должность. А после административной реорганизации Сибири в 1822 году назначается исправником северного Березовского края. Под его начало попадает огромная территория от Ледовитого океана до Самарова и Сургута и от Уральского хребта до Енисея. Исправник на этой территории был неограниченным и, по существу, бесконтрольным владыкой. Ершов к этому времени пользуется полным доверием высших административных властей губернии — тобольский губернатор поручает ему ревизию всех хлебозапасных магазинов по дороге от Тобольска до Березова.

Через два с небольшим года П. А. Ершов становится советником казенной экспедиции Омского областного правления. Затем он переводится на службу в Петербург, в отдельный корпус внутренней стражи, командовал которым Капцевич, бывший генерал-губернатор в Западной Сибири.

Служебные действия П. А. Ершова не отличались от обычного поведения полицейских чиновников тех лет —

5

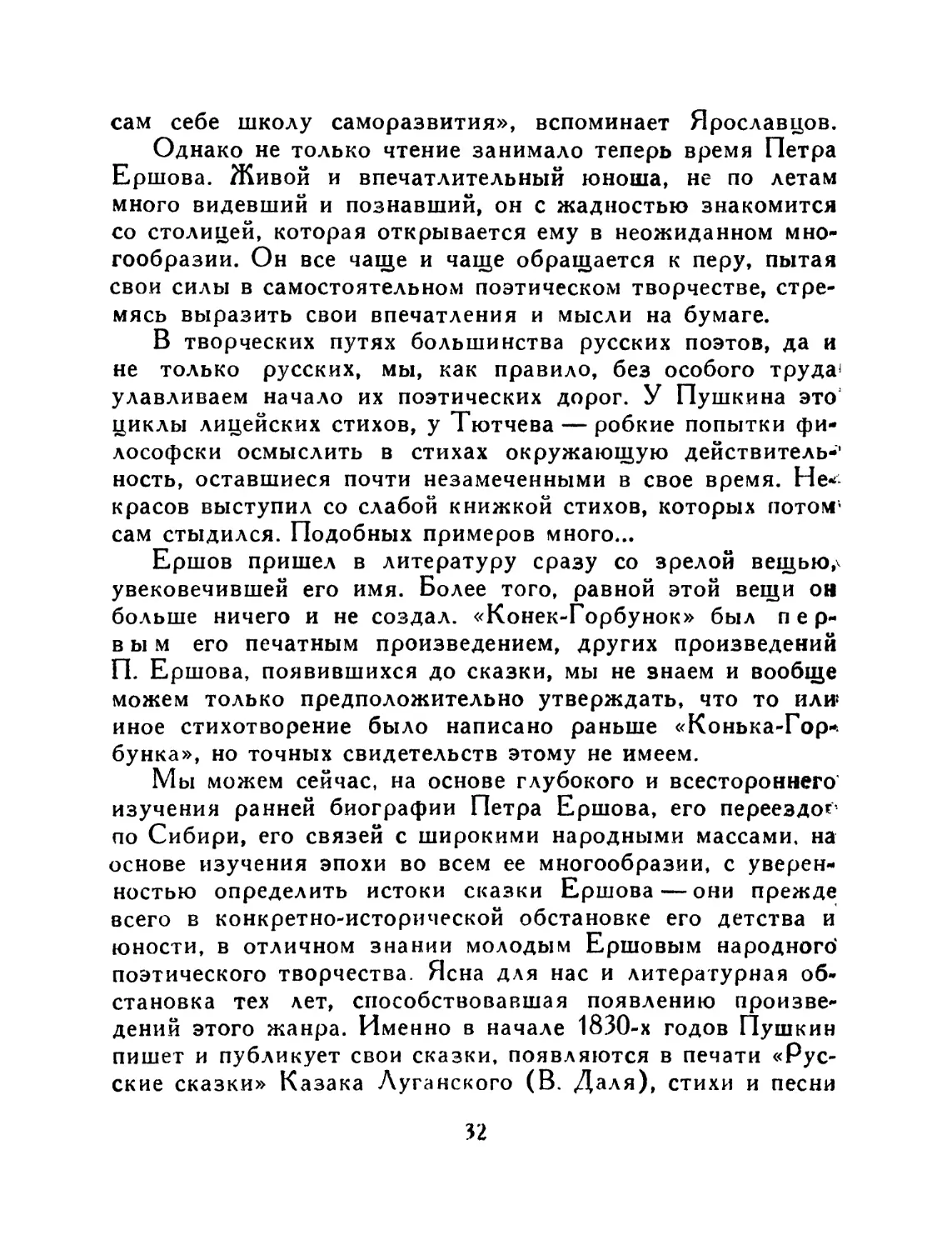

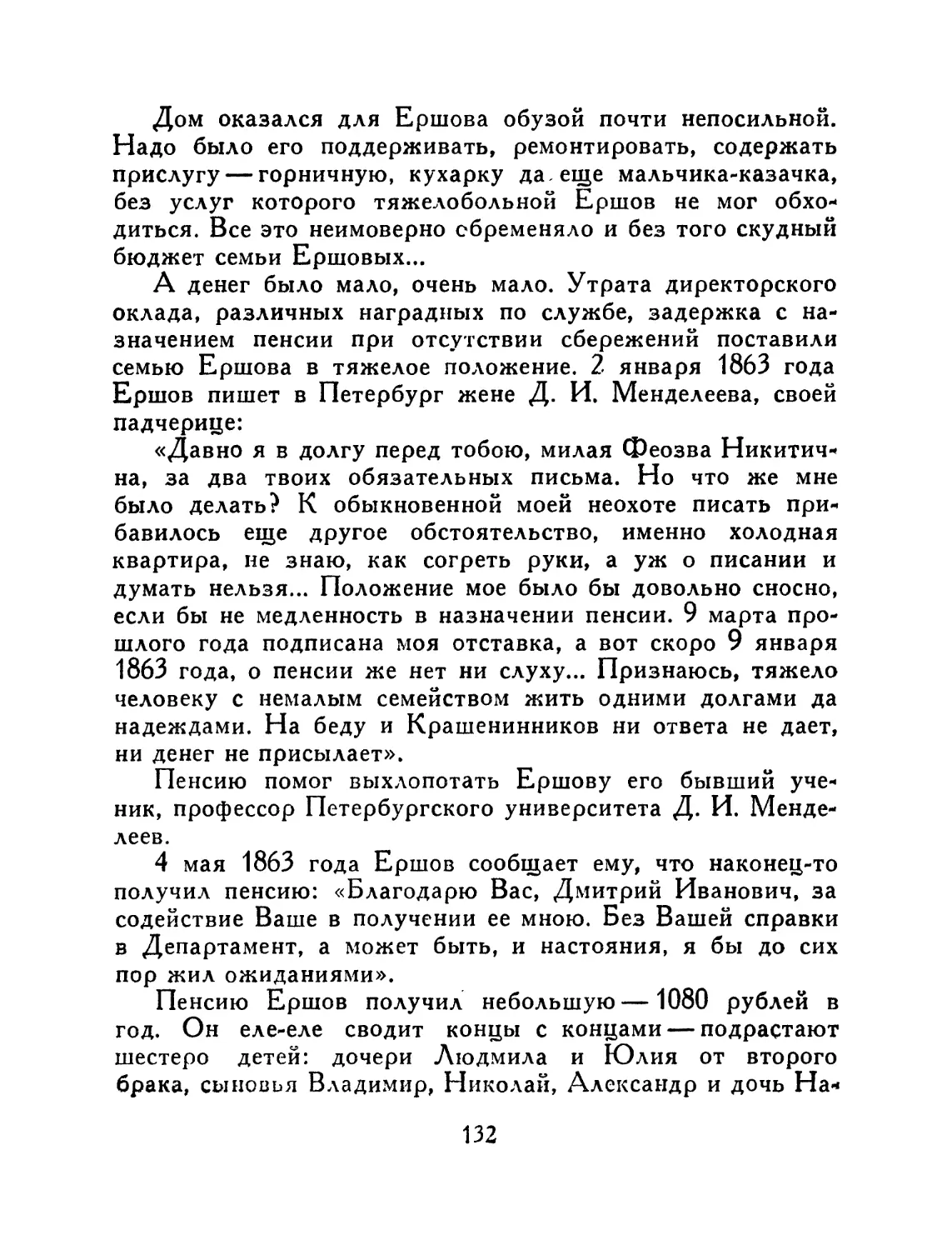

П. П. Ершов.

подвластные ему крестьяне обвиняли его «в притеснениях и лихоимстве». Однако было бы несправедливо ограничиться только отрицательной характеристикой отца поэта. Он имел черты, которые выделяли его из окружающей чиновничьей среды. П. А. Ершов настойчиво стремился дать своим детям хорошее образование, не использовал свое положение для личного обогащения. Об этом говорит прежде всего полное отсутствие сведений о каком-либо недвижимом имуществе, принадлежавшем Ершовым в Тобольске, Омске или Петербурге. Приехав в столицу,

Ершовы поселились в небольшом деревянном доме на Пе-

сках, тогдашней окраине Петербурга. Дом не принадлежал им, в списках домовладельцев Рождественской части столицы за эти годы Ершовы не значатся. Вернувшись в Тобольск после окончания университета, Петр Ершов вме

сте с матерью живет у ее родственников, потом в доме родственников жены, затем на казенной квартире, а в конце жизни вынужден жить в доме богатого тоболяка Токарева, по стечению обстоятельств пустовавшем в течение ряда лет.

Мать поэта — Ефимия Васильевна — принадлежала к известному тобольскому купеческому роду Пиленковых, но не к главной его ветви, а к боковой. Ее отец Василий

6

Николаевич Пиленков был мелким городским торговцем. Сведений о Ефимии Васильевне сохранилось немного. Известно, что она родилась и выросла в Тобольске и была привязана к этому городу.

Семейное окружение, несомненно, наложило отпечаток на формирование склонностей и характера поэта, на его отношение к окружающему миру. Мы не ошибемся, если скажем, что именно семья помогла ему глубоко познать особенности чиновного мира тех лет, впоследствии блестяще отраженного в сценах «Конька-Горбунка».

Не менее важными для формирования мировоззрения, взглядов и творческого лица Ершова и особенно для понимания реальных истоков «Конька-Горбунка» были впечатления, лежащие за пределами семейного круга.

2.

До восьми лет Петр Ершов прожил в Петропавловске и Омске. Оба эти города были в то время весьма примечательными. Неся на себе все признаки российского захолустья с его неограниченной властью чиновников, полицейских и военных, они в то же время были как бы воротами России в легендарные страны юга и востока — Китай, Индию, Афганистан, Бухару, Ташкент, Коканд...

На базарах Омска и Петропавловска, на торжище Елизаветинского маяка почти круглый год велась шумная торговля с азиатскими гостями.

В превосходных сценах конного базара из «Конька-Горбунка», в рыночных эпизодах пьесы «Изворотливость бедняка», в картинах степной природы, запечатленных в поэме «Сибирский казак», в стихотворении «Палы» и других произведениях Ерцюва отразились впечатления детских лет. Мальчиком Ершов видел на базарах Омска и Петропавловска диковинных горбатых животных — верблюдов, которые, словно сказочные существа, неделями могли обходиться без пищи и без воды, преодолевая пус

7

тыни и горы. Возможно, что именно это воспоминание детства, сплавившись с эпизодами из русских сказок о Сивке-Бурке, с впечатлениями от ямщицких коньков и крестьянских лошадей, впоследствии и воплотилось в сказочный персонаж («на спине с двумя горбами») — Конька-Горбунка... Мальчик видел на базарах своего отца полновластным хозяином, перед которым гнули спину и приезжие торговые гости, и местные лавочники. Волшебный блеск павлиньих перьев, украшавших шапки и чалмы южных купцов, их сверкание и яркие краски, горевшие под сибирским солнцем, воспринимались мальчиком как отблески сказочных Жар-птиц... А конный торг, на который приводили из Степи чудо-скакунов, бешеные скачки джигитов, красование сибирских казаков на лихих конях — все это оставляло неизгладимый след в памяти мальчика...

Летом 1823 года Ершовы покидают юг Сибири и отправляются в далекое путешествие на север по великим сибирским рекам Иртышу и Оби в Березов. Путь был длинен, нетороплив, обилен впечатлениями и встречами. По дороге попадались рыбаки и крестьяне, беглые и бродяги, солдаты и монахи, словом, весь разношерстный своевольный люд, который заполнял тогдашние дороги Сибири. Лодка, в которой плыла семья Ершовых, часто останавливалась, отец проверял хлебозапасные амбары, встречался с местным начальством. Сыновья, предоставленные самим себе, знакомились с населением деревень, сел, юрт...

Плывя на север, мальчик Ершов воочию увидел необыкновенное обилие и разнообразие рыбьего царства. Многопудовые осетры, важные и жирные, похожие на сановников, юркие стерлядки, нежные нельмы, красноперые красавцы язи — на Иртыше и Оби... На таежной Сось-ве — знаменитые березовские ерши, которые, по свидетельству П. Словцова, «превосходили всех ершей несравненною величиною и икряностью», там же — деликатесная сосьвинская сельдь, по-местному тугин, удивительно

8

нежная рыбка, обитающая только в водах этой северной реки. Немало мальчик слышал по дороге сказок, легенд, присловий, загадок, связанных с рыбьим царством и его представителями, особенно с ершом-забиякой, любимым героем народных произведений...

Городок Березов в то время был небольшим, насчитывал около 800 человек жителей. Он утратил свою былую шумную славу перекрестка важных дорог. Однако еще славилась в северных широтах знаменитая Березовская ярмарка, на которую съезжались ненецкие и хантыйские старшины для принесения присяги и приезжали с пушниной торговать промысловики из Гыдоямских и Ямальских тундр, с Казыма, Сосьвы, Ляпина, из Ижмы и Печоры, купцы из Тобольска и Обдорска...

В Березове было много такого, что наглядно говорило о прошлом края — в соборной городской церкви хранились знамена дружины Ермака: одно деревянное знамя-икона, дар Ермаку от Максима Строганова, второе — полотняное, с изображением святого Михаила Со-лунского на коне и поверженного Кучума, царя Сибирского. Рядом с собором возвышался холмик одинокой могилы, обнесенный оградой. На старом, почерневшем от дождей и ветров кресте висела жестяная буква «М». В могиле была похоронена невеста Петра II, Мария, несчастная дочь опального князя Меншикова. И сам князь нашел свой конец в северном Березове... А по другую сторону соборной ограды лежали четыре чугунные пушки с клеймами — «1740». Они принадлежали когда-то Пугачеву и в назидание потомству были «сосланы» Екатериной II на берега Сосьвы...

В детских играх и впечатлениях, в рассказах березов-ских жителей открывалась Петру Ершову история его родины. Он изучал ее не по книгам, а из уст живых людей, потомков первых русских, пришедших в эти края. Фамилии коренных жителей Березова — Никитовы, Пановы, Шаховы, Первовы — напоминали о сотенных, сподвижниках

9

Ермака,— Никите Пане, Перьяке, Шахе. В Березове живы были предания о первых походах в Сибирь, о сражениях С Кучумом, о путешествиях казаков-землепроходцев, открывателей новых земель. Русские люди Березова бережно хранили и передавали из уст в уста сказания и легенды прошлого.

В Березове жил купец А. И. Нижегородцев, человек интересный, ума пытливого и оригинального. Этот «бере-зовский благонамеренный житель», как называет его П. Словцов, посеял в Березове ячмень, овес и коноплю и собрал первый урожай в этих суровых северных местах. Известен был Нижегородцев также и тем, что, странствуя по северу, нашел на берегу одного из заливов Карского моря выброшенного на берег кита. Бока кита были изрыты — ненцы брали сало и мясо на корм собакам, похозяйничали там и песцы. Нижегородцев по просьбе П. Словцова описал эту находку, обмерил кита, а Словцов опубликовал это описание в «Московском телеграфе», а затем и в своей книге «Письма из Сибири 1826 года» (М., 1828). Находка Нижегородцева была несомненной сенсацией и не только в Березове, но и в Тобольске, и даже в столице, узнавшей о ней из статей Словцова. Наряду с библейской легендой о проглоченном китом Ионе, народными рассказами о «царе рыб» кит Нижегородцева мог в дальнейшем послужить реальной основой для создания П. Ершовым неповторимого образа «державного кита», выброшенного на берег в наказание за свои прегрешения...

Березовские впечатления были яркими и запомнились Ершову на всю жизнь. Здесь, мальчиком, он пережил первое романтическое чувство, оставившее в нем глубокий след.

Был и другой Березов. И его запомнил Ершов на всю жизнь. «Березовское общество,— рассказывал он,— состояло в то время все из оригиналов; если описать его, то никто не поверит, скажут — карикатура. Был там экспедитор,

10

был он прежде денщиком, но выслужился как-то, и прислали его в Березов экспедитором; балагур он был страшный. Что он делал, когда у него денег не было: возьмет, бывало, да и лотерею; да ведь что разыгрывал-то? Например: пара сапогов, один, пишет, совершенно годен к употреблению, другой требует починки; и все в таком роде. Ну, для смеха и разберут билеты, а он — в выигрыше. Или — судья там был, вечно, и летом и зимой, в преогромной меховой шапке, и никогда в гостях с нею не расстается, так и держится за нее обеими руками. Увидит, бывало, какую вещь, понравится она ему, сейчас в шапку и к себе домой. Моего отца это озадачило; но ему сказали: «Не беспокойтесь, идите к нему в дом: все вещи так добытые он кладет на стол, и хозяин может преспокойно взять свою и унести обратно...»

Персонажи воспоминаний Ершова — реальные люди. Исследуя архивные материалы, удалось восстановить их имена. Судьей в то время был Максим Федорович Карпов, а экспедитором Петр Яковлевич Торгошин. Последний был действительно незаурядной и оригинальной личностью — пятнадцати лет он поступает рядовым в 18-й егерский полк, участвует в Отечественной войне 1812 года, получает боевые награды и офицерский чин. В штат Сибирского почтамта Торгошин был назначен в 1821 году.

Обстановка, в которой проходило детство Петра Ершова, была противоречивой, полной социальных конфликтов и контрастов. Она не могла не оставить в восприимчивом, рано развившемся мальчике глубокого, а подчас и болезненного следа, который не исчезал в нем до конца жизни. Он видел чиновничий произвол, который был так обычен для Сибири тех лет,— «жить в Сибири холодно, да служить тепло», говаривали чиновники в те времена и грели руки, где только могли. Недаром ему так запомнился судья-вор, обра& удивительной обличающей силы. Дух вольнолюбия и независимости был силен в сибирском люде. В народе жили легенды о справедливом народном

11

царе, в которых слышны были отголоски недавней пугачевщины — со времени восстания прошло всего 50 лет. В Петропавловске, Омске, Тобольске еще живы были участники этих событий, они помнили, как войска Пугачева заняли Курган, пересекли дорогу на Москву и угрожали самому стольному граду Сибири — Тобольску. С разгромом Пугачева идея справедливого крестьянского царя не была убита в народе, она затаилась, перешла, как это часто бывало, в сказки, в бывальщины, в притчи. Разговоры, песни, сказки, поговорки, присловья, которые слышал мальчик Ершов на почтовых станках, на постоялых дворах, в пути от ямщиков и крестьян, от гребцов на лодках и рыбаков, всегда содержали в себе элементы неуважения к властям, к царю и его слугам; о чиновниках и служителях церкви говорили как о захребетниках, живущих за счет народа. В сказках и песнях прославлялся простой человек, крестьянский сын, землепашец, солдат... Эти детские впечатления оказали решающее воздействие на создание юношей Ершовым сказки «Конек-Горбунок», в которой он выразил думы и чаяния народные.

А с другой стороны была семья, в которой он слышал иные разговоры, видел иное отношение к царю, его слугам, к церкви, был отец—чиновник, полицейский...

Ершов не мог не видеть этого противоречия и, конечно, не мог быть к нему равнодушным. Так

...было в грудь заронено Непостижимого мученья Неистребимое зерно —

то начало творческого, сознательного отношения к окружающей действительности, критического неприятия повседневности, которое отличает талант от посредственности.

В Березове братья Ершовы начинают заниматься в уездном училище. Они не успели его окончить — отец получил новое назначение: советником казенной экспедиции областного правления в Омске. Он решается на разлуку

12

с сыновьями — по дороге в Омск оставляет сыновей у родственников жены, купцов Пиленковых, а сам с Ефимией Васильевной отправляется к месту новой своей службы.

Мальчики Ершовы оказались в Тобольске без родителей. После окончания уездного училища они поступили в губернскую гимназию, единственную на громадной территории Западной Сибири.

«А столица та была недалече от села»

Тут коней они впрягали И в столицу приезжали...

*

(XI Тобольский кремль виден на много верст. При подъезде к городу с низовьев Иртыша или из Заиртышья на горизонте, среди высокого простора, начинает вырисовываться величественный столп Софийского собора, а затем и неповторимый ансамбль каменного Кремля, единственного в Сибири. Постройки его осуществлены настолько соразмерно с окружающим рельефом, что подчас даже забывается, что они — дело рук человеческих. Неповторима центральная часть Кремля — Прямской взвоз, уходящий многоступенчатой лестницей в полукруглый величественный проем Шведской арки, над которой простерлось хранилище казны. Рентерея — удивительное сооружение, опирающееся на склоны, соединяющее воедино правую и левую части Кремля: власть духовную — архиерейский дом с ансамблем церквей — и власть светскую — генерал-губернаторский дворец.

Таким — величественной град-столицей, что стояла в окружении сел и деревень, увидели Тобольск мальчики Ершовы, когда зимой 1825/26 года подъезжали к нему.

13

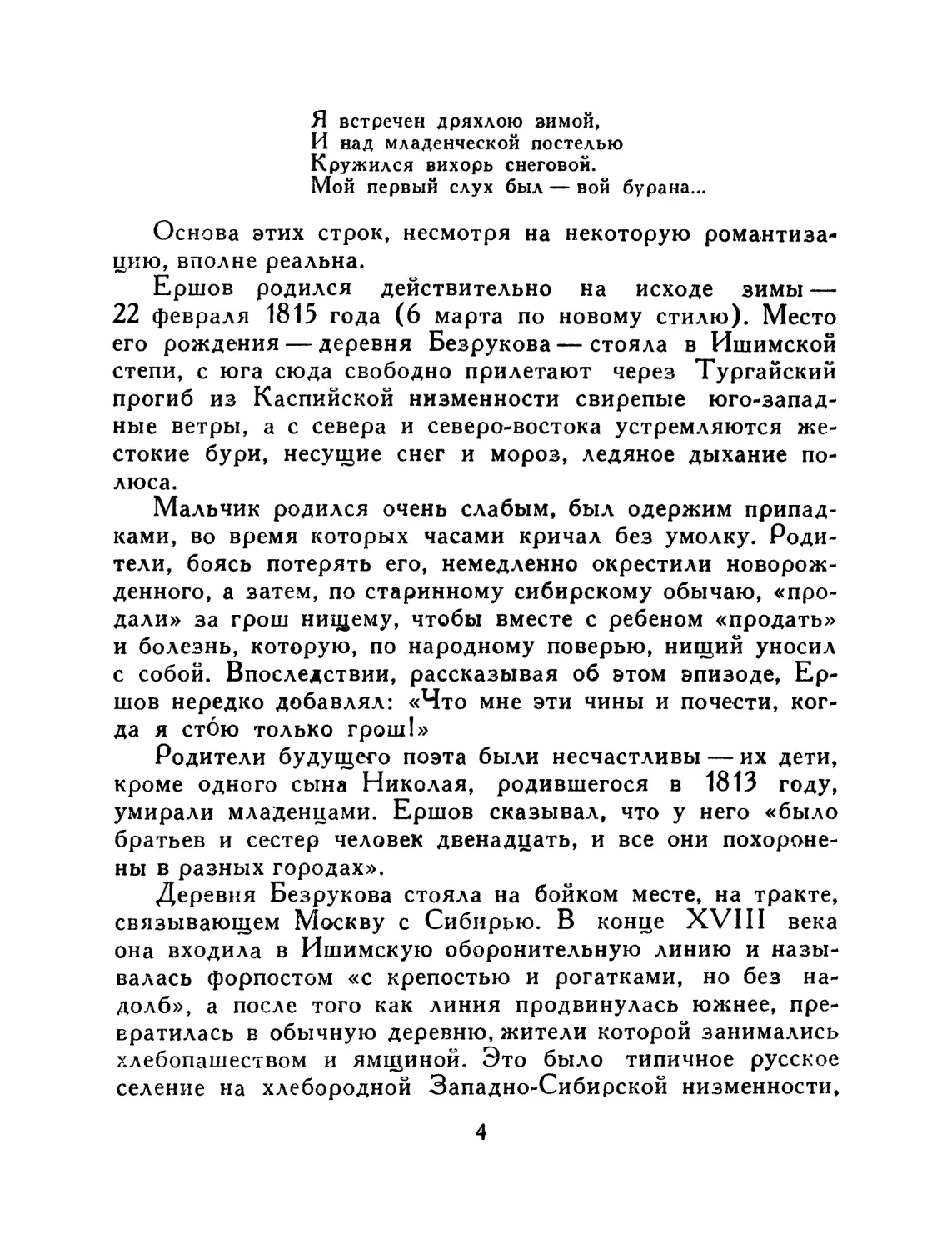

Тобольск.

Позади оставались тысячи верст утомительного зимнего пути по бескрайним равнинам Оби и Иртыша, мимо редких деревень, юрт, почтовых станков, занесенных снегом...

Тобольск к этому времени еще не утратил своего величия, хотя слава его была уже на закате.

Еще устремлялись к Тобольску купеческие обозы с севера, юга, запада и востока, еще скакали по Московскому тракту фельдъегерские тройки с пакетами, запечатанными сургучными орлами,— важными государственными бумагами в адрес тобольских властителей, еще исходили из тобольских канцелярий грозные распоряжения и приказы, которые должны были исполняться беспрекословно и быстро...

Жизнь здесь шла в служебной суматохе, военных парадах, балах, в той призрачной, только кажуще значительной, а на самом дело пустой игре, которая в глазах тон

14

кого слоя тобольских жителей, слоя, находившегося у кормила власти,— оправдывала их существование. Другой слой тоболяков — купеческое сословие—жил в непрерывной борьбе за первенство, в жестоких схватках за рубль, в лихорадочных поисках прибыльных комбинаций. Соперничали меж собой купеческие фамилии, поднявшиеся в XVIII веке,—Пиленковы, Селивановы; сходили на нет еще недавно бывшие главными воротилами Тобольска купцы Корнильевы, на смену им шли новые торговые фамилии. Копошились в архиерейском доме, в консистории, за семинарскими стенами тобольские церковники, исхищряясь во лжи и обмане...

А наряду с этим шла в Тобольске, не утихая, жизнь крестьян, ремесленников, солдат, рыбаков, охотников и прочего трудового люда. В длительном и незаметном с поверхности противоречивом процессе крепли силы для будущих сражений с царизмом и его слугами. Этот слой Тобольска был самым большим и самым бесправным... Были еще и невольные жители Тобольска — ссыльные, поселенцы и другие представители виноватой России. Тоболяки звали их общим именем — несчастные, вкладывая в это определение не только сочувствие ссыльным, но и свой протест властям предержащим. Однако и эта часть обитателей города на Иртыше не была однородной: кое-кто из них был ближе к правящим кругам Тобольска, к чиновничеству, другие сливались с обывателями, третьи, не утратив бунтарского духа, бежали из неволи, их ловили драгуны, секли и отправляли дальше на восток...

Ершовы, поселившись у своих родственников Пиленко* вых, сразу же попали в гущу городской жизни.

Хозяйство Пиленковых в то время находилось в расцвете. Дом Н. С. Пиленкова, главы купеческой семьи, сохранившийся и до наших дней, был полной чашей. Душные горницы, заставленные прочной мебелью, пузатые шкафы, за мутными стеклами которых тускнели самые яркие краски китайского фарфора, вместительные сундуки, набитые

15

тканями, мехами, одеждой. В доме пахло лампадным маслом, ладаном, пылью. Все было в доме прочным, устойчивым и само собой, казалось, утверждало незыблемость существующих порядков.

Караваны Пиленковых ходили далеко за пределы Сибири в сказочные страны юга, в таинственную Кашгарию, привозили оттуда диковинные товары, яркие шелка, похожие на пламя Жар-птиц, плоды солнечных Земель, тяжелые слитки китайского серебра. Но не красота изделий восточных мастеров, не удивительные краски, в которых словно закрепились зори южных небес, радовали хозяина — над всем царили рубль, прибыль, расчет выгоды...

А рядом, совсем рядом, был другой мир — кухня, просторная людская. Там всегда толпились бывалые люди — ямщики, солдаты, вечно торчали странники, заглядывали и бродяжки, зазванные сердобольной кухаркой. Там можно было услышать веселую и озорную сказку, острую прибаутку, меткую пословицу, красочные рассказы о дальних землях, новости о городских происшествиях. Сказка здесь дружила с былью, сны оборачивались явью, а явь порой походила на сновиденья... Здесь царил веселый вольный дух, озорная насмешка над чиновниками, купцами, попами, монахами, царями. Здесь пахло не залежалым товаром, а дегтем от ямщицких сапог, щами, табаком, пбтом...

Быстро познал мальчик Ершов и город, который не был похож ни на тихий Березов, ни на пыльный Омск. Тобольск горделиво стоял на Иртышских высотах, полный славы прошлых замечательных деяний и событий. Его герб — на синем поле золотая пирамида, украшенная знаменами, барабанами и алебардами,— говорил о славе Тобольска в борьбе с кучумовским ханством, пытавшимся поработить сибирские народы, о победах в этой нелегкой борьбе. Квадратный гостиный двор на горе, старейший в Сибири, был всегда полон торговыми людьми. В знаменитую на всю округу от Волги до Байкала Тобольскую ярмарку здесь бывали и гости с юга, и обитатели северных тундр, и сыны

16

степей—чказахи, и негоцианты из Казани, и бухарские, и ташкентские купцы, и китайские торговые гости...

Ершовы довершали свое образование в Тобольском уездном училище. Учились братья хорошо. По окончании училища Петр Ершов был награжден «Новым заветом»— массивной книгой в кожаном переплете с золотым тиснением. На первом листе была сделана дарственная надпись:

«Подарена на открытом испытании Тобольского Уездного Училища ученику 2-го класса Петру Ершеву. За отлично хорошие успехи в науках, благонравие и прилежание. 1826 года 5 дня».

В апреле 1827 года братья Ершовы поступили в первый класс Тобольской губернской гимназии. Петру Ершову в это время шел 13-й год, он был не по возрасту развит, любознателен и впечатлителен...

Тобольская гимназия помещалась в примечательном доме, о котором в городе ходили легенды. Ранее он принадлежал купцам Корнильевым, видным деятелям Тобольска в XVIII веке, известным своими затеями — стекольной и бумажной фабриками, типографией, в которой печатались первые сибирские журналы и книги.

А когда в апреле 1788 года случился большой пожар в Тобольске и этот дом уцелел, в нем поселился правитель Тобольского наместничества екатерининский вельможа Александр Васильевич Алябьев. Его сын Александр, композитор, много лет спустя в этом же доме давал концерты...

Сменив владельца, дом этот перешел в ведение городской управы. Сначала в нем размещалось Главное народное училище, а потом гимназия. В 1820-е годы он был значительно перестроен. К этому времени губернская гимназия занимала еще два деревянных флигеля по соседству. На парадном крыльце главного здания висел восьмигранный фонарь, а над ним красовалась выточенная из дерева двухаршинная фигура Минервы. Это, по мысли гимназических устроителей, должно было символизировать свет просвещения и кладезь мудрости, коей наполняют в-стена*

2 В. Г. Уткоэ

17

этого дома головы юных тоболяков. Однако простодушные горожане окрестили Минерву «Венеркой», а йансионеры быстро сообразили, что за торсом римской богини удобная позиция для обстрела прохожих репой и/и кедровыми шишками. Пришлось статую убрать...

Дома гимназии стояли под горой поблизости от Кур-дюмки, одной из семи тобольских речушек. Ершовы поселились неподалеку, ближе к Иртышу. Брдтья жили вольно, без особого присмотра, занятиями себя утруждали не очень и частенько, идя в гимназию мимо городского шумного базара, что притулился близ величественной церкви Захария и Елисаветы, забывали об уроках, увлекшись каким-либо базарным происшествием...

Учение давалось братьям легко. «Оба они были в числе первых учеников, но младший,— вспоминают родственники Ершова,— превосходил старшего способностями: уроки свои готовил шутя, то припеваючи что-нибудь, то разнообразя их рассказами и непременно в сказочном роде».

Как видно, странствования по просторам Сибири и общение с простым народом не пропали даром для будущего автора «Конька-Горбунка». Зимние и летние пути-дороги, бдения у горящего камелька на почтовых станках, беседы с рыбаками у костров на берегах Иртыша и Оби, подслушанные у гребцов, стряпух, ямщиков, солдат, бродяг разговоры и байки наполнили мальчика знанием множества сказок, прибауток, поговорок, присловий. Да и в Тобольске он общался больше с простым людом, чем с купеческим или чиновным миром сибирской столицы...

Ну а гимназия? Что дала автору бессмертной русской сказки Тобольская губернская гимназия? На этот вопрос не может быть однозначного ответа.

В год поступления Ершовых в гимназию в ней училось всего 40 человек. Обучение было четырехгодичное. Шли в гимназию неохотно. Были даже приняты специальные меры: всем штатным смотрителям училищ предписывалось «склонять родителей учащихся в уездных училищах от

18

Правлять своих детей в гимназию для продолжения учения», но «городские жители считали уже роскошью, если дети их оканчивали курс в уездном училище, в большинстве же случаев оставались довольны, если дети научались читать и писать. Чиновники зачастую брали детей до окончания курса из практических соображений — недоучки беспрепятственно принимались в гражданскую службу. Да и само название — «гимназия» — не для всякого было понятно».

Учителя гимназии не были знакомы даже с общими приемами педагогики. Методы преподавания пронизывал дух формализма и схоластики. Большинство из учителей ограничивались задаванием уроков, не заботясь о развитии своих учеников. В отчетах учителей Тобольской гимназии то и дело встречались выражения: «пройдено от такой-то страницы до такой-то» или «от такого-то до такого-то параграфа».

Вот как, например, проходили, по воспоминаниям современника Ершова, уроки русской словесности в Тобольской гимназии: «Первые опыты сочинений писались по вопросам: «кто, что, где, при чьей помощи и т. д.» У нас выходили преуморительные вещи, вроде, например, следующих: кто? Александр Македонский; что?—покорил весь свет; где?.. Опять затруднение, где же обозначить местонахождение «всего света»? Смущенный донельзя ученик отвечал на вопрос «где» — в истории Кайданова...»

И другие предметы преподавались не лучше. Немецкому языку, например, учил полуграмотный пруссак, больше надеявшийся на линейку, которой он вдалбливал в головы мальчиков немецкие глаголы, чем на собственные знания...

По арифметике гимназисты осваивали только четыре действия, простые и десятичные дроби оставались для них недоступной премудростью. Не находили необходимых знаний гимназисты и в учебниках.

Такая гимназия мало что могла дать юному Ершову. Однако, к счастью, вскоре произошли перемены: директо-

2*

19

ром Тобольской гимназии был назначен Иван Павлович Менделеев.

И. П. Менделеев не был новичком в Тобольске, он имел на берегах Иртыша прочные и давние корни., Именно здесь началась его самостоятельная жизнь, когда он после окончания Главного педагогического института в Петербурге в 1807 году был назначен в Тобольское Главное народное училище преподавателем философии, изящных искусств и политической экономии. Тогда-то он и связал свою судьбу с Марией Дмитриевной Корнильевой, внучкой первого сибирского типографа. Здесь родились у них две дочери и три сына. В 1818 году И. П. Менделеева переводят директорствовать в Тамбовскую губернскую, а затем в Саратовскую гимназию.

И. П. Менделеев и раньше, будучи учителем Тобольского народного училища, директорствуя в Тамбове и Саратове, выделялся знаниями, гуманным отношением к ученикам, культурой преподавания. Он получил очень хорошее по тем временам образование в Тверской семинарии и в Главном педагогическом институте, который окончил в числе лучших учеников. В Тобольске, где все уже было ему знакомо, он почувствовал себя свободнее, чем в Саратове или в Тамбове. Конечно, он не мог коренным образом переменить методы и систему преподавания, перестроить программы обучения, да он и не задавался такими целями, однако с его приходом из стен гимназии заметно стала выветриваться затхлая атмосфера. Вероятно, Менделеева поддерживал и визитатор сибирских училищ П. А. Словцов, человек умный, много испытавший в своей жизни и «принесший Тобольской гимназии своими дельными советами и указаниями как по части учебной, так и по хозяйственной большую пользу».

В первую свою бытность в Тобольске, еще учителем, Менделеев ввел в практику новый, необычный метод занятий с учениками старших классов — творческие утренники. Каждое воскресенье, после обедни, гимназисты собирались

20

в актовом зале и «упражнялись в декламатории русских, немецких и французских авторов или в чтении своих собственных сочинений».

Не исключена возможность того, что, став директором гимназии, Менделеев также поощрял тем или иным способом творческие попытки юных тоболяков. Менделеевы были давними знакомыми Ершовых, и общение с этой старинной тобольской семьей, в которой были сильны культурные традиции, в частности любовь к книге, оказало большое влияние на духовное и умственное развитие Петра Ершова. Именно оно и компенсировало в значительной степени недостатки гимназического образования тех лет. У Менделеевых была одна из лучших и обширных библиотек в Тобольске, в ней юный гимназист мог познакомиться с многими произведениями литературы как художественной, так и научной, в частности с книгами по истории России, интерес к которой не угасал в Ершове всю его жизнь. Гимназическая библиотека в то время была малоинтересной. Все сколько-нибудь живое, питающее пытливые молодые умы, было удалено из нее после распоряжения Министерства просвещения об изъятии из гимназических библиотек «книг, опасных для общественного спокойствия».

Почти одновременно с Менделеевым появился в гимназии воспитанник Казанского университета, молодой учитель физико-математических наук Иван Семенович Куна-вин, человек выдающийся на фоне остальных преподавателей гимназии. Он сдружился со Словцовым, производил физические опыты в городе, начал наблюдения за климатом, занял заметное место в культурной жизни Тобольска.

К концу обучения Петра Ершова начал работать в Тобольской гимназии еще один преподаватель, оставивший след в формировании внутреннего облика будущего поэта. Это был Павел Осипович Леман, преподаватель немецкого и французского языков, сменивший необразованного и грубого пруссака Штицинга. Леман был незаурядной лич

21

ностью и попал в Тобольск не по своей воле. В 1809 году он поступил в Лубянский волонтерский полк, унтер-офицером участвовал в войне 1812—1814 годов, вышел в отставку в 1815 году и поселился в Москве. А в 1824 Году он был сослан в Сибирь «за наименование себя поручиком». Так гласит решение 1-го департамента Московской уголовной палаты. Леман прекрасно владел языками и был хорошо образованным человеком. Однако И. П. Менделееву пришлось затратить немало труда, пока он получил разрешение зачислить поселенца в штат гимназических чиновников. Более года директор гимназии вынужден был преподавать языки сам, не получая за это дополнительной платы. Леман выделял братьев Ершовых. В аттестации за 1830 год он оценил всех гимназистов по балльной системе и только против фамилии Ершовых в графах «поведение, способности и прилежание» написал: «отличные».

Общение с семьей Менделеевых, с лучшими преподавателями гимназии благотворно воздействовало на Ершова* гимназиста, развивало в нем умение мыслить, пробуждало творческие наклонности, формировало характер.

В середине марта 1828 года в Тобольск приехали два новых ссыльных — композитор А. А. Алябьев и его тесть Н. Шатилов *.

Тобольск был родным городом для Алябьева. Здесь он родился в 1787 году в семье правителя Тобольского наместничества. Ранние годы его жизни прошли на берегах Иртыша. В городе многие помнили его отца, да и его самого. Встретили Алябьева в Тобольске хорошо, и зажил он здесь свободно, был принят во всех дворянских домах, посещал публичные собрания и даже устраивал у себя званые обеды. Вскоре к нему приехала его сестра Екатерина Алябьева, добровольно последовавшая за братом в ссылку. Дом Алябьева стал одним из очагов культуры в городе.

1 Сосланы они были в Сибирь по уголовному делу. Обстоятельства его довольно широко освещены в печати, касаться их мы не будем.

22

Вокруг композитора стала группироваться интеллигенция Тобольска.

6 Тобольске Алябьевым написаны многие романсы и другие произведения, которые получили широкую известность.

В конце 1828 года Алябьев начинает работать над большим концертом-балом, к участию в котором были привлечены все музыкальные и поэтические силы тогдашнего Тобольска — три военных оркестра, хоры солдат, музыканты-любители, певцы, поэты. В подготовке этого грандиозного для тогдашнего Тобольска концерта большое участие принял и родственник Ершова — Н. С. Пиленков, введенный в состав комитета по организации концерта и оплативший все расходы по освещению и устройству зала и оркестра, а также и юный гимназист Петр Ершов. Репетиции концерта и сам концерт проходили в здании гимназии. Сохранился рассказ Ершова об одной из таких репетиций, который в какой-то мере раскрывает степень близости отношений между композитором и Петром Ершовым. Как-то Алябьев сказал Ершову, что тот ничего не смыслит в музыке. Тогда юноша решил сыграть с композитором шутку. На одной из репетиций Ершов сел рядом с композитором поближе к музыкантам. «Я дал ему слово, что малейший фальш замечу,— вспоминает Ершов.— В то время первой скрипкой был некто Ц-тков, отличный музыкант; он при каждой ошибке такие рожи строил, что хоть вон беги. Я с него глаз не спускаю: как только у первой скрипки рожа, я и толкну Алябьева. Не вытерпел он, в половине пьесы встал да и поклонился мне... Когда дело объяснилось, мы оба расхохотались».

Кружок Алябьева, да и сам композитор оказали большое влияние на развитие Ершова, привили ему вкус к музыке, расширили его духовный кругозор. Алябьев глубже познакомил юношу с поэзией, с творчеством Пушкина, на стихи которого он в Тобольске писал музыку. Уехав из Тобольска в середине 1830-х годов, композитор не забыл

23

своего юного приятеля и в 1839 году напечатал песню кузнеца Луки (для хора с фортепьяно) из драматической повести П. Ершова «Фома-кузнец».

Алябьевский кружок тесно смыкался с кругом тобольских поэтов. Из них наиболее известны И. Виттер, почтовый чиновник, на стихи которого,— «Иртыш» и «Прощание с соловьем на севере»,— Алябьев написал музыку, и военный И. Черкасов, автор гимна в честь ученого Гумбольдта и других официальных виршей. Сведений об этих поэтах немного, мы не можем утверждать, что они как-то влияли на развитие поэтического таланта Ершова. Однако уже само присутствие в Тобольске группы поэтов, чьи стихи публично исполнялись и печатались в столичной прессе, могло быть толчком к пробуждению интереса у Ершова к поэтическому творчеству. В связи с этим представляет интерес находка тюменского исследователя Л. Полонского в архиве А. В. Никитенко трех стихотворений Ершова — «Монолог Святополка Окаянного», «На смерть Святослава», «Смерть Ермака». Скорее всего, эти стихи были написаны поэтом еще на гимназической скамье. Печать подражательности и школьного знания истории лежит на них...

Более определенно мы можем сказать о воздействии на Ершова другого круга интеллигентных людей, группировавшихся вокруг П. А. Словцова, личности крупной, разнообразных талантов, имевшей громадное влияние на всю тобольскую жизнь того времени. В конце 1820-х годов, выпустив в Москве интереснейшую книгу «Письма из Сибири 1826 года», Словцов начинает готовить новую книгу — «Прогулки вокруг Тобольска», своего рода энциклопедию города, в которой столица Сибири показывается им во всех разрезах — историческом, этнографическом, экономическом, климатическом, природном и пр. В собирании материала для этой книги ему помогают, как он пишет в предисловии к ней, «молодые знающие сибиряки». В их числе был и учитель гимназии Кунавин. Словцов был тесно связан с семьей Менделеевых, с которой, как мы уже упоминали,

24

был близок и юный Ершов. Встречи со Словцовым, рассказы о путешествиях и замыслах, его беседы об исторических судьбах Сибири — все это оставляло глубокий след в юноше. Рано пробудившийся интерес к прошлому Прииртышья, краеведческие прогулки по окрестностям Тобольска, которые предпринимал впоследствии Ершов с учениками гимназии, поэтические и прозаические опыты его на темы истории стоят в несомненной связи с деятельностью Словцова.

И, наконец, в то время, когда П. Ершов учился еще в гимназии, в Тобольске произошли события, которые не могли не отразиться на формировании Ершова,— приезд в Тобольск группы ученых во главе с директором обсерватории в Христиании К. Ханстиным в конце 1828 года и посещение Тобольска А. Гумбольдтом, биологом X. Эренбергом и минералогом Г. Розе в июле 1829 года.

Пребывание в Тобольске двух крупных по тем временам ученых экспедиций, беседы Гумбольдта и Ханстина с уче-ными-тоболяками, местной интеллигенцией, в частности со Словцовым и Кунавиным, которым Гумбольдт оставил часть инструментов для проведения магнитных и температурных наблюдений,— все это было известно широкому кругу тоболяков.

Юному Ершову посчастливилось — Тобольск, когда в нем жил будущий автор «Конька-Горбунка», нимало не был похож на российское захолустье. Приезд европейских ученых, возвращение из далеких южных походов губернских чиновников Путинцева и Лещева, кружок Алябьева, краеведческие устремления Словцова и близких к нему учителей гимназии, наконец, семья Менделеевых, хранящая лучшие культурные традиции Тобольска, Твери и Петербурга,— все это обогащало тобольскую действительность конца 1820-х годов. Для нас несомненно, что планы широкого изучения Сибири и сопредельных с ней стран, которые впоследствии в Петербурге возникли у Ершова, были заложены в нем именно в эти тобольские годы.

25

С другой стороны, в эти же годы П. Ершов находится в интенсивном общении с простым народом, непрерывно обогащает себя сказками, преданиями, пословицами, поговорками; народная мудрость формирует его чаяния и мечты. У него, конечно, нет ясного сознания своих сил и возможностей, будущий путь еще скрыт от него, однако он уже чувствует в себе силы для свершений, переполнен мыслями, образами, впечатлениями, думами. Он еще сам не понимает, каким сокровищем он обладает, на что он способен. Понадобилась еще одна дорога, длительная, почти через всю Россию, новые встречи, познание и освоение русского поэтического языка, открытого для всех Пушкиным, чтобы юный Ершов смог накопленные сокровища сплавить воедино, создав бессмертное поэтическое творение...

Дорога эта легла перед ним после того, как он окончил учение в Тобольской гимназии. На торжественном акте в июне 1830 года Петр Ершов, как окончивший с отличием, получил в награду похвальный лист и книгу. Отец его в это время заканчивал хлопоты о переводе в столицу.

Новая дорога не была похожа на сибирские. Ершов побывал на заводском Урале, увидел крепостную Россию, услышал новые сказки и бывальщины — неизбежное сопровождение тогдашнего медлительного путешествия. На всем длинном пути от берегов Иртыша до берегов Невы Петр Ершов видел ту же зависимость народа от чиновничьего произвола, что и в Сибири, встречал те же фельдъегерские тройки, скакавшие по казенной надобности, что и на сибирских трактах, был свидетелем мордобоев на почтовых станциях, когда какому-нибудь чину задерживали лошадей. И слышал от дорожных встречных — ямщиков, бродяг, солдат, крестьян — то же слово, что и в Сибири, только, может быть, более злое — о царе и его слугах-кровопийцах...

А в столице его ожидали новые испытания, успехи и потери, радости и беды...

«Начинается рассказ от Ивановых проказ»

Море, море, ты волнами Весь мир божий обтекло, За какими берегами Вечно на небе светло?

>П. Ершов. Песня отрока из либретто «Страшный меч»

Петр Ершов прожил в Петербурге со второй половины 1830 года по июль 1836 года, то есть пять с половиной лет. Эти годы были решающими для Ершова-поэта и окончательно определили лицо Ершова-гражданина. Важнейшими для Ершова были первые годы жизни в столице. Именно в это время обстоятельства сложились для Ершова исключительно благоприятно, и он смог реализовать накопленное до этого времени богатство впечатлений, развить свой поэтический дар и достичь вершины своего таланта — создать сказку «Конек-Горбунок».

Внешне жизнь Ершовых в эти годы не отличалась богатством событий. Братья без особых затруднений оказались студентами столичного университета. Возможно, что в этом помог им начальник отца — генерал Капцевич, который командовал тогда корпусом внутренней стражи и был в давнем и неизменном фаворе у Николая I.

Старший брат — Николай Ершов — поступил на физико-математический факультет, где вскоре проявил недюжинные способности и был отмечен профессором Д. С. Чижовым как подающий надежды математик. Петр Ершов намеревался поступить на историко-филологический факультет, который был ближе ему по его склонностям, однако слабое знание латыни и греческого языка помешало. Пришлось Петру Ершову примириться с юриспруденцией и поступить на философско-юридический факультет. Ер

27

шов не являлся исключением. «Нерасположение к математике и слабое знание латыни... двум обстоятельствам этим обязаны юридическим образованием многие из моих современников во всех русских университетах»,— писал В. Григорьев, учившийся вместе с П. Ершовым.

Обстановка в университете в те годы была довольно сложной. Еще совсем недавно в столице господствовало мнение, что «университетское образование...— роскошь, немногим приличная», что для приобретения чина коллежского асессора, дававшего право на потомственное дворянство, не обязательно обучаться в университете, достаточно прослушать особые курсы для чиновников при педагогическом институте. Однако к началу 1830-х годов отношение к университету начало меняться, лекции начали посещать сыновья богатых людей и крупных столичных сановников. Много появилось в университете и вольнослушающих, главным образом молодежи, состав которой был очень пестрым — чиновники, военные, моряки и т. п.

Вокруг студентов из богатых и именитых семей немедленно образовывались группы искавших с ними близости, надеявшихся в будущем на их покровительство при выборе карьеры. Ершовы были не знатны и не богаты и, по свидетельствам современников, вели себя независимо, держались особняком.

«...Оба брата Ершовы, приходившие аккуратно в университет,— вспоминает приятель Ершова А. Ярослав-цов,— становились подле входной двери, у окна, с книгами и тетрадями под мышкой. Оба — среднего роста, старший выше младшего, худощавые. Нельзя было не заметить их постоянно на одном месте до начала лекций. Особенно заметен был Петр Ершов: это была сибирская девственная натура, хранящая в себе какие-то драгоценности. Спокойным днем мая представлялось лицо его, бледноватое, без румянца; темные волосы слегка закручивались на широком лбу и на висках; нос небольшой, брови дугой подымались над его добродушными глазами, из которых глядели мысль

28

и фантазия; зрачки глаз были небольшие, голубые; голова на довольно широких плечах, всегда наклонена немного вперед. Стоя на своем месте, Петр Ершов поглядывал исподлобья на ходившую взад и вперед толпу молодежи... Ершовы уклонялись почти от всех, держали себя как не знакомые никому пришельцы. Петр Ершов до конца своей жизни избегал людей, рвущихся хоть несколько к наружному блеску, или не вполне откровенных, или откровенных в предметах, бывших не по душе ему».

Это описание молодого Ершова наивно, сделано не очень умелой рукой, но все же оно передает нам в некоторой степени облик Ершова, свидетельствует о его поведении в первый период университетской жизни. Потом у Ершовых появились в столице и друзья, и знакомые, но первоначально, вероятно, все обстояло именно так, как свидетельствует об этом Ярославцов.

Жили Ершовы скромно. Они поселились в небольшом деревянном домике на окраине Петербурга, где многое напоминало им родной Тобольск. Шумный Невский, его богатые дома, дворцы вельмож, великолепие набережных — все это казалось далеким от района Песков, где жизнь текла так же тихо и спокойно, как в любом другом уголке бескрайного российского захолустья.

Российской провинцией веяло и от комнаты Ершова. Ее описание оставил нам все тот же Ярославцов в своем романе «Любовь музыканта», ныне совершенно забытом. Ершов выведен в нем под именем «русского поэта Платона Павловича Е.». Один из героев романа приезжает в одноэтажный деревянный домик на Песках, где живет поэт: «Комната была бедно убранная и небольшая. На столе у простенка между окнами и на некоторых стульях лежали в беспорядке книги, тетради, ноты и листки бумаги; на окнах стояли цветники с геранью, миртою, лимонным и ало-евыми деревьями». В описании упомянуты еще диван и круглый стол. Словом, в доме Ершова нет ничего столичного, скромность обстановки граничит с бедностью, и если

29

бы не книги, тетради, ноты и бумага, разбросанные то там, то здесь, комната ничем бы не отличалась от тысяч подобных комнаток в провинциальных небогатых домах...

Но не только в быту веяло провинцией. В стенах университета утвердился тот же дух казенномыслия и схоластики, что и в Тобольской губернской гимназии. Современники, учившиеся с Ершовым, вспоминают, что в университете было всего пять-шесть настоящих преподавателей, которые могли своими трудами способствовать развитию наук. Другие пять-шесть преподавателей пытались читать свои предметы интересно, время от времени освежая свои знания. Остальные же профессора не знали «ни науки, ни ученого достоинства», боялись отойти от учебника, за пределами которого у них вообще не было знаний. От студентов, так же как и от гимназистов, требовалась только зубрежка, заучивание наизусть от «сих до сих». Всякое свободное проявление ума настораживало и преследовалось. Если студент на экзамене отвечал не слово в слово по учебнику, а «своими словами», то это считалось уже за «дурную наклонность к вредному свободомыслию». За студентами был установлен строгий надзор, каждый их шаг был регламентирован, даже форма прически и длина волос не должны были выходить за пределы установленной нормы.

Среди профессоров университета было много рутинеров и людей малообразованных. Профессор русской словесности Я. В. Толмачов питал закоренелую ненависть ко всему живому и современному. Русская литература для него заканчивалась екатерининским временем. И. Панаев вспоминал, что Толмачов с гордостью говорил студентам: «Я, друзья мои, тридцать уже лет ничего не читаю, потому что убежден, что теперь пишут все пустяки».

Русское право преподавал бездарный чиновник комиссии для составления законов, не имевший к тому же юридического образования, некто Боголюбов, «излагавший предмет свой вяло, бессистемно и вприбавок не обладавший еще даром слова».

30

Профессор философии Пальмин делал все, чтобы его предмет представлялся студентам пустой и никчемной наукой, «трудно было представить себе что-либо скучнее и снотворнее того, чем были схоластические лекции Пальми-на»,— свидетельствует В. Григорьев. Пальмина вскоре сменил Фишер, который считал, что русским студентам вообще недоступна высокая материя философских истин; он упростил предмет свой до того, что от философии в нем ничего не осталось.

В университете было слишком много профессоров-иностранцев. С русскими студентами они вели себя грубо и заносчиво, всячески третировали и унижали их. Саксонец Грефе, преподававший греческую и латинскую словесность, так и не научился русскому языку, как, впрочем, и многие другие профессора-иностранцы, и сам ректор университета француз Дегуров, не знавший ни слова по-русски. До 1833 года Дегуров преподавал всеобщую историю и читал ее по своим запискам на латинском языке, а затем пересказывал на французском. Из всех российских университетов того времени столичный имел самый низкий уровень преподавания.

Среди немногих русских профессоров следует назвать минералога Д. И. Соколова, читавшего курс интересно и понятно для юношей, Е. Ф. Зябловского, автора учебников по географии и статистике, по которым Ершов учился еще в Тобольской гимназии, математика Д. С. Чижова, однокашника И. П. Менделеева по Главному педагогическому институту. Эти профессора, а также пришедшие позднее П. А. Плетнев и А. В. Никитенко, о которых речь пойдет ниже, оставили след в жизни Ершова, и, став впоследствии преподавателем Тобольской гимназии, он вспоминал о них, пользовался в своей работе записями их лекций.

Университет быстро разочаровал Ершова. Он теперь «оставался только на минуты переклички студентов, производимой... профессором, и затем уходил домой к своему любимому чтению русских писателей... Здесь создавал он

31

сам себе школу саморазвития», вспоминает Ярославцов.

Однако не только чтение занимало теперь время Петра Ершова. Живой и впечатлительный юноша, не по летам много видевший и познавший, он с жадностью знакомится со столицей, которая открывается ему в неожиданном многообразии. Он все чаще и чаще обращается к перу, пытая свои силы в самостоятельном поэтическом творчестве, стремясь выразить свои впечатления и мысли на бумаге.

В творческих путях большинства русских поэтов, да и не только русских, мы, как правило, без особого труда; улавливаем начало их поэтических дорог. У Пушкина это циклы лицейских стихов, у Тютчева — робкие попытки философски осмыслить в стихах окружающую действитель-' ность, оставшиеся почти незамеченными в свое время. Некрасов выступил со слабой книжкой стихов, которых ПОТОМ’ сам стыдился. Подобных примеров много...

Ершов пришел в литературу сразу со зрелой вещью,\ увековечившей его имя. Более того, равной этой вещи он больше ничего и не создал. «Конек-Горбунок» был п е р-в ы м его печатным произведением, других произведений П. Ершова, появившихся до сказки, мы не знаем и вообще можем только предположительно утверждать, что то ил» иное стихотворение было написано раньше «Конька-Горбунка», но точных свидетельств этому не имеем.

Мы можем сейчас, на основе глубокого и всестороннего изучения ранней биографии Петра Ершова, его переездов по Сибири, его связей с широкими народными массами, на основе изучения эпохи во всем ее многообразии, с уверенностью определить истоки сказки Ершова — они прежде всего в конкретно-исторической обстановке его детства и юности, в отличном знании молодым Ершовым народного' поэтического творчества. Ясна для нас и литературная обстановка тех лет, способствовавшая появлению произведений этого жанра. Именно в начале 1830-х годов Пушкин пишет и публикует свои сказки, появляются в печати «Русские сказки» Казака Луганского (В. Даля), стихи и песни

П

А. Кольцова; на страницах «Литературной газеты» П. Катенин ратует за самобытный характер русской литературы, а Плетнев на торжественном акте университета читает речь «О народности и литературе». Однако для нас закрыта и, пожалуй, навсегда та лаборатория поэта, которая позволила бы нам увидеть сам процесс создания этого бессмертного творения. Здесь имеются лишь реальные опоры, на основе которых можно отчасти, хотя бы пунктирно, воссоздать путь написания сказки Ершовым. Опоры эти нужно искать в действительности, окружавшей молодого поэта в бытность его в Петербурге.

В первое же лето жизни Ершова в столице — в 1831 году — Петербург посетила страшная азиатская гостья — юлера. В последних числах июля в Петербурге умирало ежедневно не менее 1000 человек. Николай I со своим двором уехал из столицы. Следом за ним потянулось из города множество дворян с челядью. Город опустел. На оставшихся в нем жителей пахнуло бунтом, пугачевщиной. Толпы народа бродили по улицам, разбивая госпитали, убивая лекарей. Страшно становилось в столице...

Тревога не покинула столицы и после того, как азиатская гостья оставила ее. Со всех сторон стекались на берега Невы беспокойные вести. Лилась кровь на западе, в лесах и на полях Польши и Литвы, приходили вести о бунтах в военных поселениях, о крестьянских волнениях. С во-*тока, тайком от начальства, просачивались известия о несчастных узниках, заточенных в каторжных рудниках Забайкалья...

Уходит беззаботная юность, все чаще тревожат Петра Ершова вопросы, на которые он не может получить ответа. Он часто бродит по столице, желая осознать перемены, что происходят с ним, и лучше узнать этот громадный многоликий город, который будит в нем и надежды, и тревоги...

Он видит теперь не только дворцы и гранит набережных, зеркала Невы и каналов — парадный фасад Петербурга. Он словно зашел в город с черного хода, и город

3

В. Г. Уткор

33

открылся ему совсем иным, полным противоречии, несча-стий, неразрешенных вопросов...

Он видит теперь у Синего моста на Мойке перед дворцом Чернышевых толпы людей, бедно одетых, истощенных голодом и нуждой, собравшихся вместе, чтобы найти какую-либо работу. Раньше он не замечал их... У Казанского собора, этого чуда архитектуры, которым он подолгу любовался, с утра толпится крепостной русский люд в надежде на поденщину... И на углу блестящего Невского и Владимирской — тоже людская биржа, где человек как товар, цена которому — грош... У недостроенной громады Исаакиевского собора, на Невских пристанях, на Сенной площади, на строительстве дворцов, на столичных шумных рынках — везде перед ним вставала Россия, голодная, но неуемная, нищая, но таящая в себе никем еще не измеренные силы... И как недреманный страж, как несокрушимый оплот сил, гнетущих народ, виднелась за широкой Невой на острове цитадель с золочеными шпилями... Оттуда каждый полдень раздавался звук пушки — и это было и как отметка времени, и как грозное напоминание о силе гнета, что таит в себе эта крепость...

Все чаще и чаще начинает задумываться над будущим своим и России юноша Ершов. Смутные образы тревожат его. Еще на занятиях в университете он, уединяясь позади всех, во время очередного бормотания профессора набрасывал веселые стихотворные безделушки — эпиграммы на товарищей, на профессоров, шуточные поэмы. Но теперь он все чаще и чаще возвращался к сказкам, слышанным им в детстве, во время странствий по Сибири...

Все чаще виделся ему герой сказки — юноша, крестьянский сын... Все помогало ему — и ветер, и солнце, и вода, и земля, и огонь. Везде у него были друзья — и среди зверей, и среди птиц, и даже среди деревьев, которые дружески шелестели ему, и он понимал их язык. Только вот среди людей у него были враги — глупые и жадные люди, богачи, царь и его слуги...

34

Как бисер на нитку, нанизывались пестрые сказочные картины—то конный торг, на который приводят волшебных коней, то рыбье царство, то чудо-юдо рыба-кит, проглотивший сорок кораблей, то волшебная небесная столица...

Память сама находила эпизоды из слышанных в Сибири сказок, расцвечивала их смелой юношеской фантазией, пересыпала веселыми прибаутками да присказками...

Но сказки не получалось, были только отдельные сцены, эпизоды, они рассыпались, ничем не связанные, каждый сам по себе...

Не выбрал Ершов и формы сказки — в прозе ее написать или в стихах...

Незаметно подошел второй год пребывания Ершова в столице. В университете произошли важные перемены, которые сказались и на судьбе юного поэта...

В 1832 году одряхлевшего и телом и умом Толмачова сменили на кафедре русской словесности два молодых профессора: А. В. Никитенко, читавший теорию литературы, и П. А. Плетнев, преподававший непосредственно русскую словесность. Оба профессора сыграли большую роль в творческой биографии Петра Ершова.

Александр Васильевич Никитенко поднялся до профессорского звания из самых низов — он происходил из крепостных графа Шереметева и получил свободу только благодаря настойчивому участию в его судьбе К. Ф. Рылеева и членов тайного общества — А. М. Муравьева, И. А. Анненкова и других. Шереметев дал вольную Никитенко в 1824 году. С помощью друзей Никитенко, которому к этому времени исполнилось 19 лет, поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета и в 1828 году окончил его. Сначала он читал курс политической экономии, потом ему было поручено читать теорию литературы.

Студент из Тобольска, пробовавший свои силы в литературе, имевший общего с покровителями Никитенко —

3*

35

Сцепинским и Мартыновым — знакомого П. А. Словцова, не мог не привлечь внимания молодого профессора университета. Никитенко неизменно помогал и покровительствовал Ершову.

Петр Александрович Плетнев, близкий друг А. С. Пушкина, отличался мягкостью манер, доброжелательностью и внимательным отношением к студентам. Он обладал тонким литературным вкусом и был признанным и проницательным ценителем поэзии. Сын бедного сельского священника, рано познавший сиротство и нужду, он с особой внимательностью относился к незнатным студентам, приехавшим в столицу из провинции. Плетнев помог Ершову, робко пробовавшему свои силы в поэзии, перейти к более серьезным попыткам.

Скорее всего Плетнев, заметив талантливого юношу и узнав, что тот пытает свои силы в сказочном жанре, познакомил своего студента со сказками Пушкина. В печати только что появился третий сборник стихотворений Пушкина, в котором была напечатана «Сказка о царе Салта-не» — первая пушкинская сказка, увидевшая свет.

У нас нет сомнения в том, что появление сказки Пушкина в печати явилось для Ершова своего рода благотворным толчком, который определил форму будущего произведения. В этом — счастливое совпадение, необыкновенная удача, следование таланта по пути, открытому гением. Пушкин первым приник к живительному роднику русской народной поэзии и открыл его для писателей своего времени. Ершов творчески воспользовался этим открытием и создал свое, оригинальное, а не подражательное произведение.

Забегая вперед, скажем, что все остальные сказки Пушкина появились в печати позднее «Конька-Горбунка», хотя и были написаны ранее. Знаменательно, что после опубликования П. Ершовым «Конька-Горбунка» Пушкин уже не писал сказок. В связи с этим оценка Пушкиным «Конька-Горбунка», о которой речь пойдет ниже, особенно

36

важна, как своего рода признание превосходства молодого автора «в этом роде поэзии». Не исключена возможность и того, что Ершова познакомили со сказками Пушкина еще в рукописи. Это могли сделать Плетнев или сам Пушкин после знакомства с Ершовым.

Однако прежде чем сказка Ершова приняла определенную поэтическую форму и ее герои выкристаллизовались в воображении поэта такими, какими мы их знаем, прошло немало времени, понадобились различные внешние и внутренние воздействия на ее автора.

Несмотря на замкнутость Ершовых, стеснительность и робость провинциалов в первые месяцы столичной жизни, братья не могли оставаться без приятелей и друзей. Ершов сблизился с однокурсником Владимиром Треборном. Новый приятель не отличался какими-либо талантами, кроме одного — умения жить весело и беззаботно. Его влиянию Петр Ершов, по натуре стеснительный, обязан тем, что начал выходить из своего уединения и бывать в театрах, на балах, на увеселительных зрелищах, постепенно вошел в жизнь среднего круга петербургской молодежи. Треборн был сыном некрупного столичного чиновника, изредка печатал переводы с немецкого, ничем, впрочем, кроме аккуратности, не выделявшиеся. Лучше всего характеризует Треборна сам Ершов в одном из своих писем: «Итак, ты все такой же славный малый, беззаботный весельчак, поэт шуток и знакомец целого Петербурга; по-прежнему выдумываешь занятия и никогда ничем не занимаешься...» С Треборном было легко, это был отзывчивый, непритязательный и всегда жизнерадостный друг. Он часто бывал в домике Ершовых на Песках, оставался там ночевать, и ему первому Ершов читал свои литературные опыты. Вероятно, Треборн был первым слушателем и «Конька-Горбунка». «Но и этому товарищу,—свидетельствует Ярославцов,— он не говорил, что сам пишет сказку: не по какой-либо расчетливой прихоти поступал он так, а, без сомнения, по своим правилам — не открывать никому

37

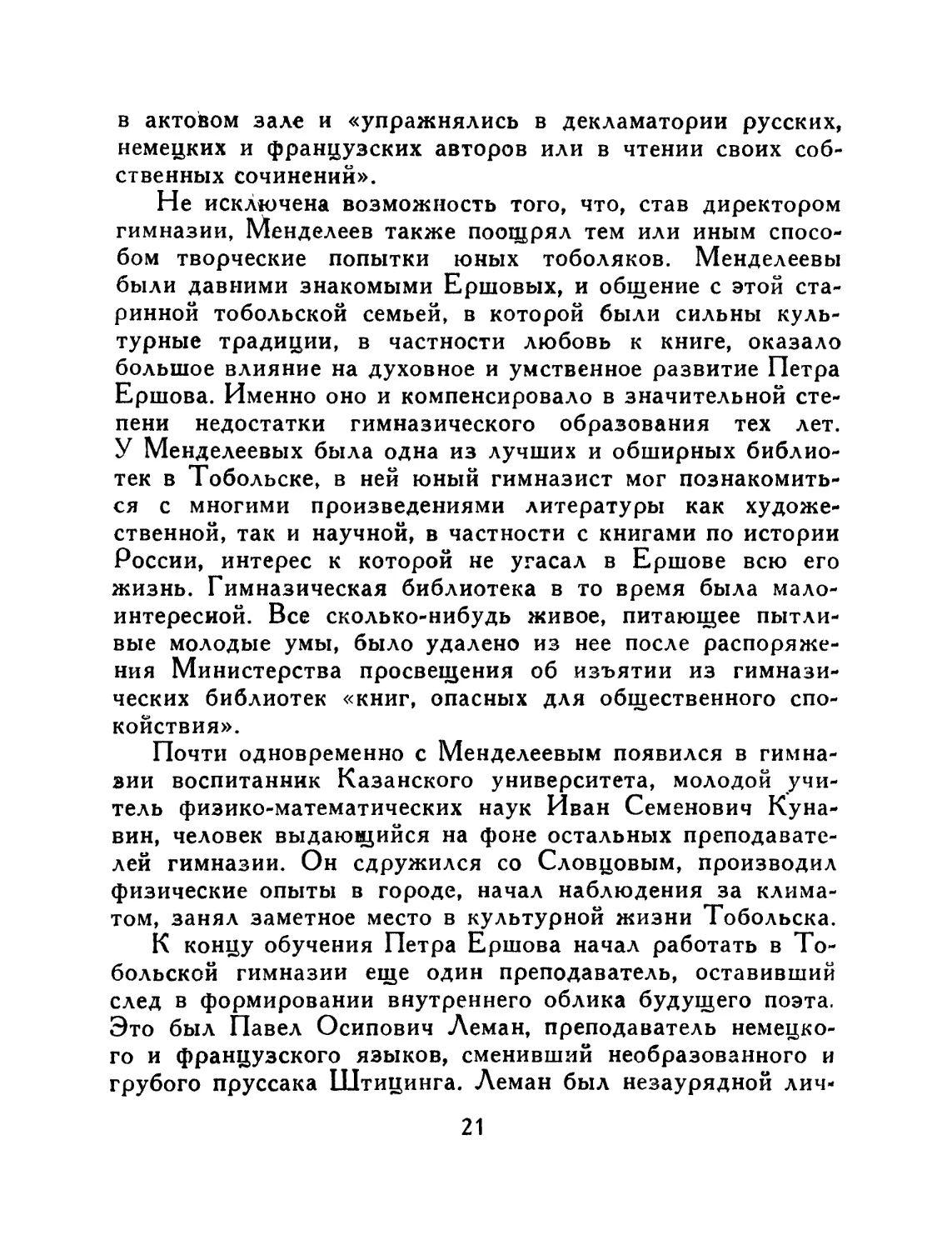

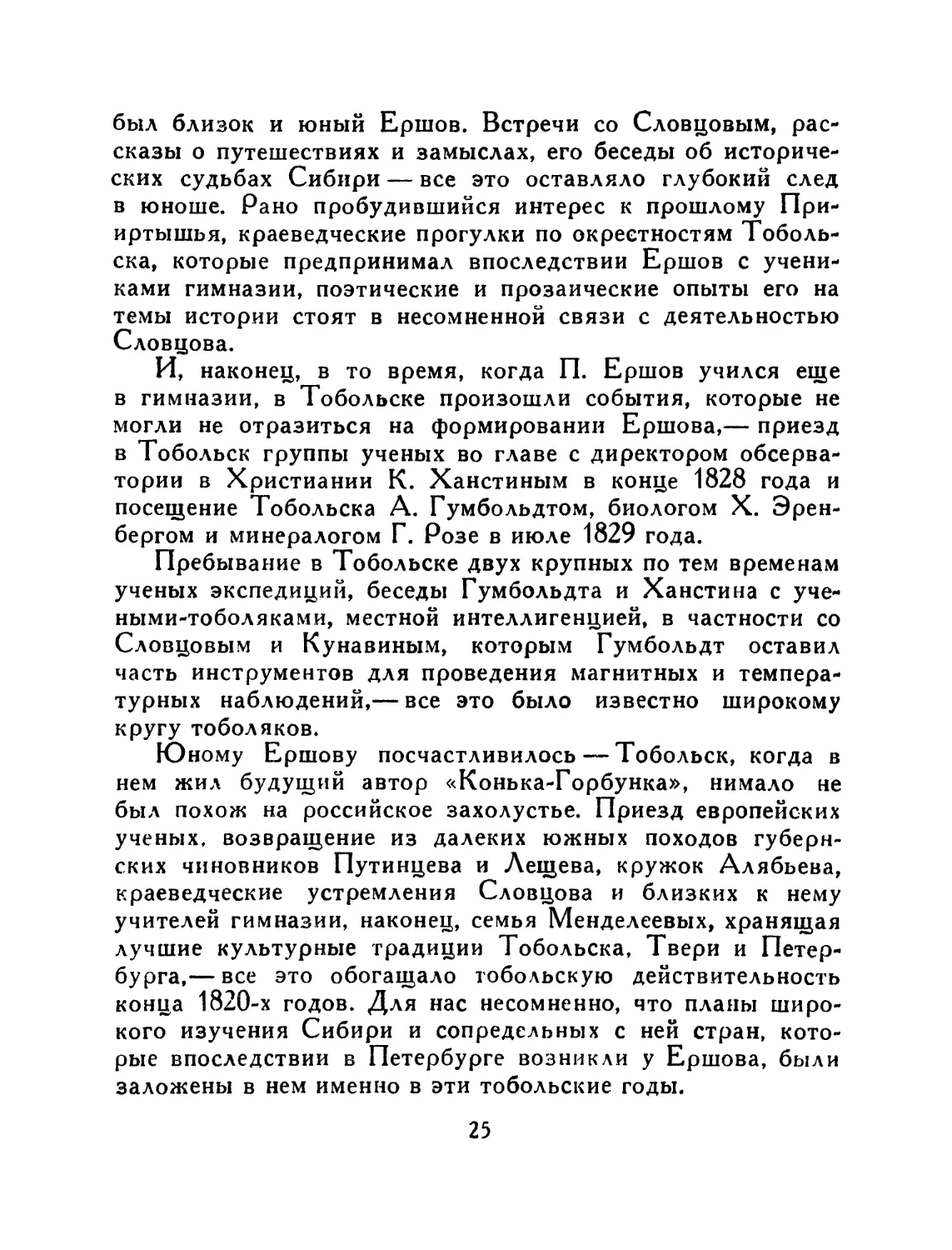

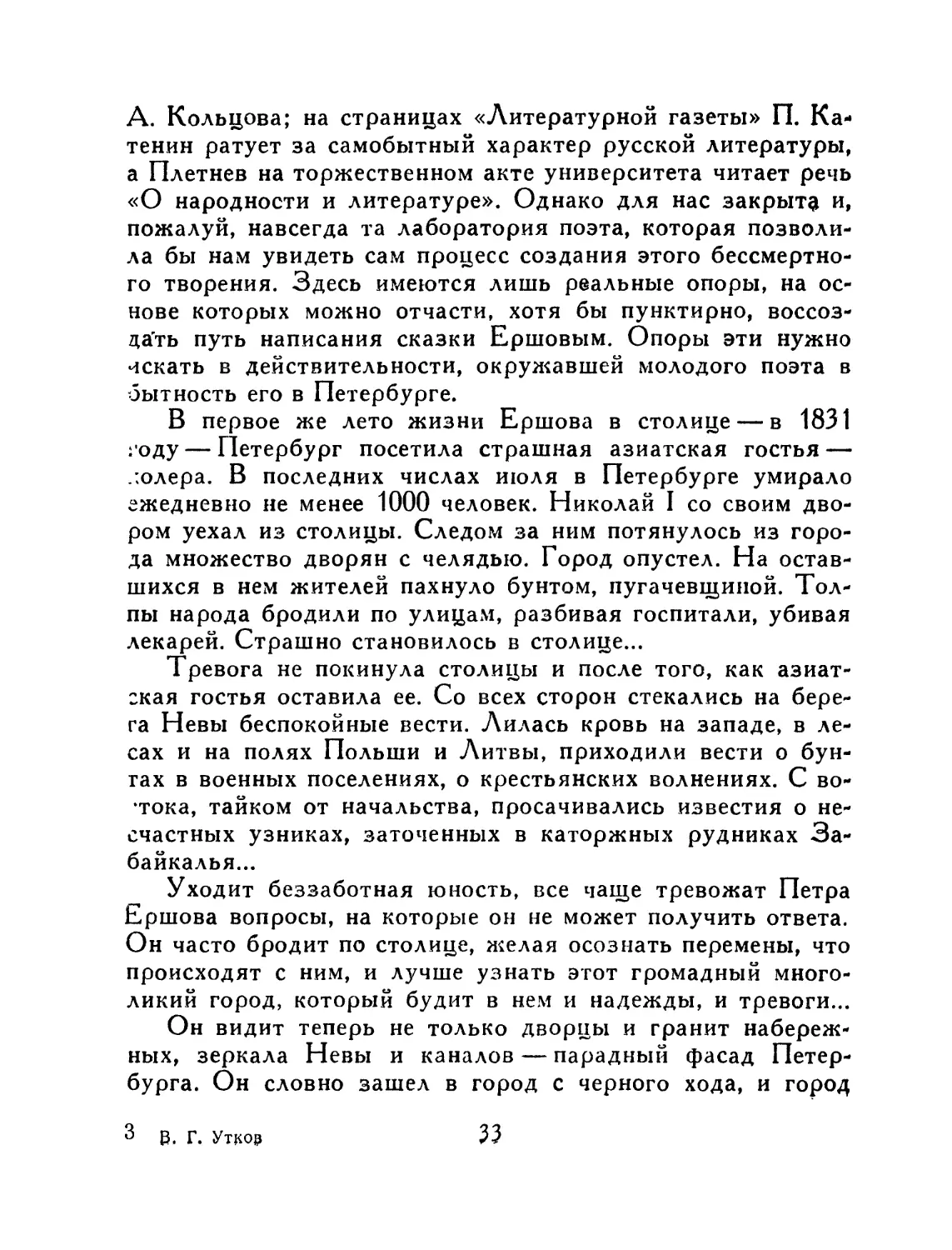

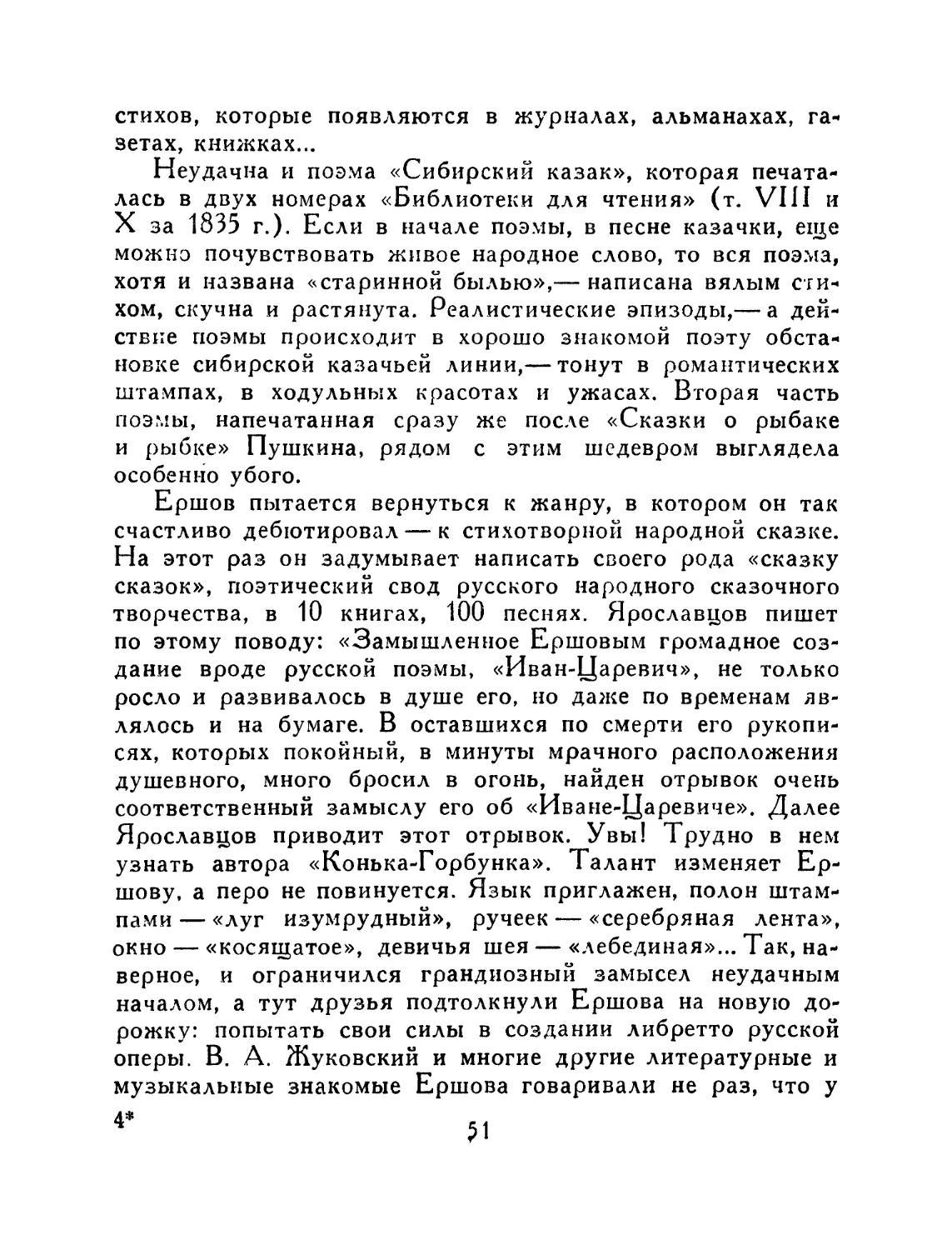

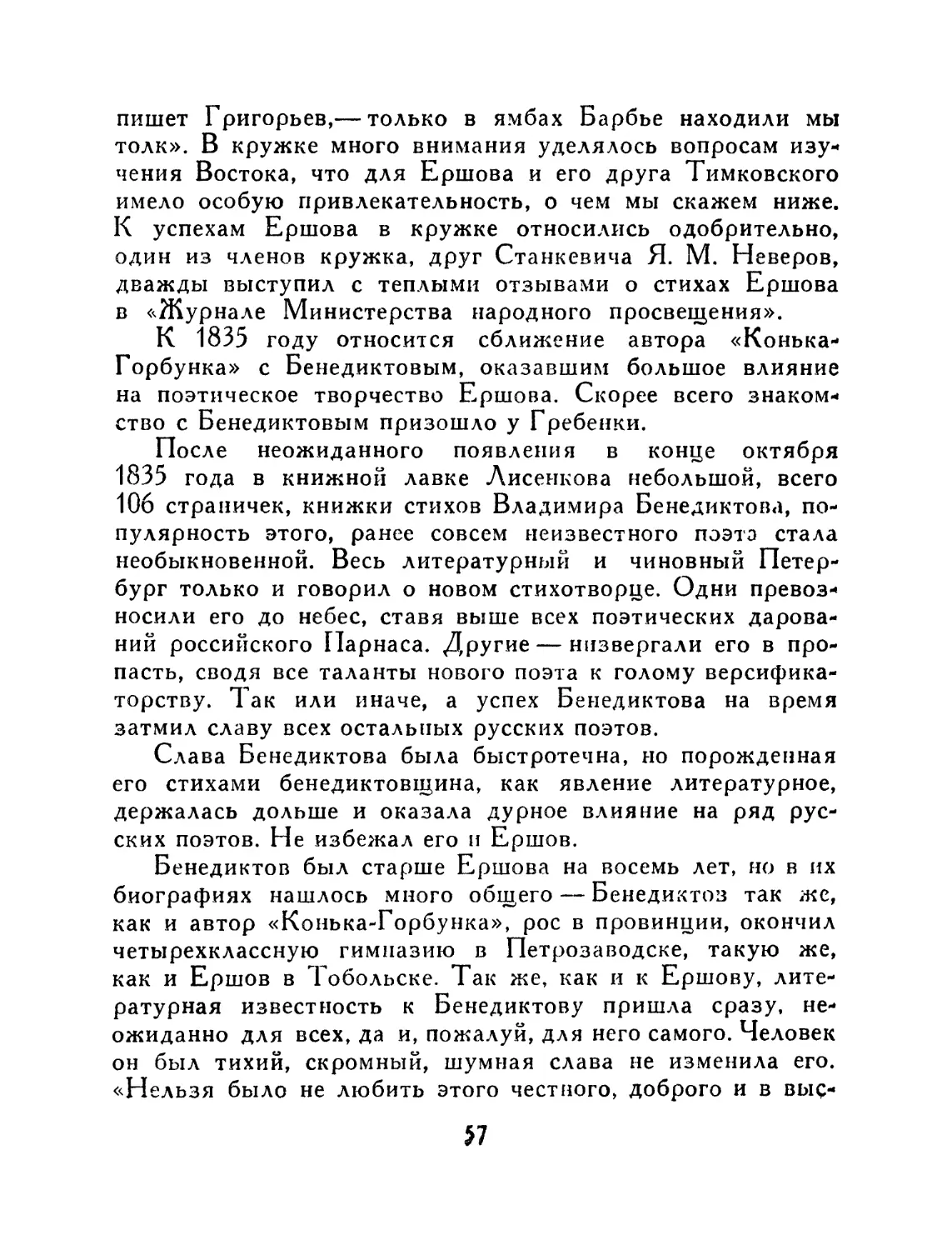

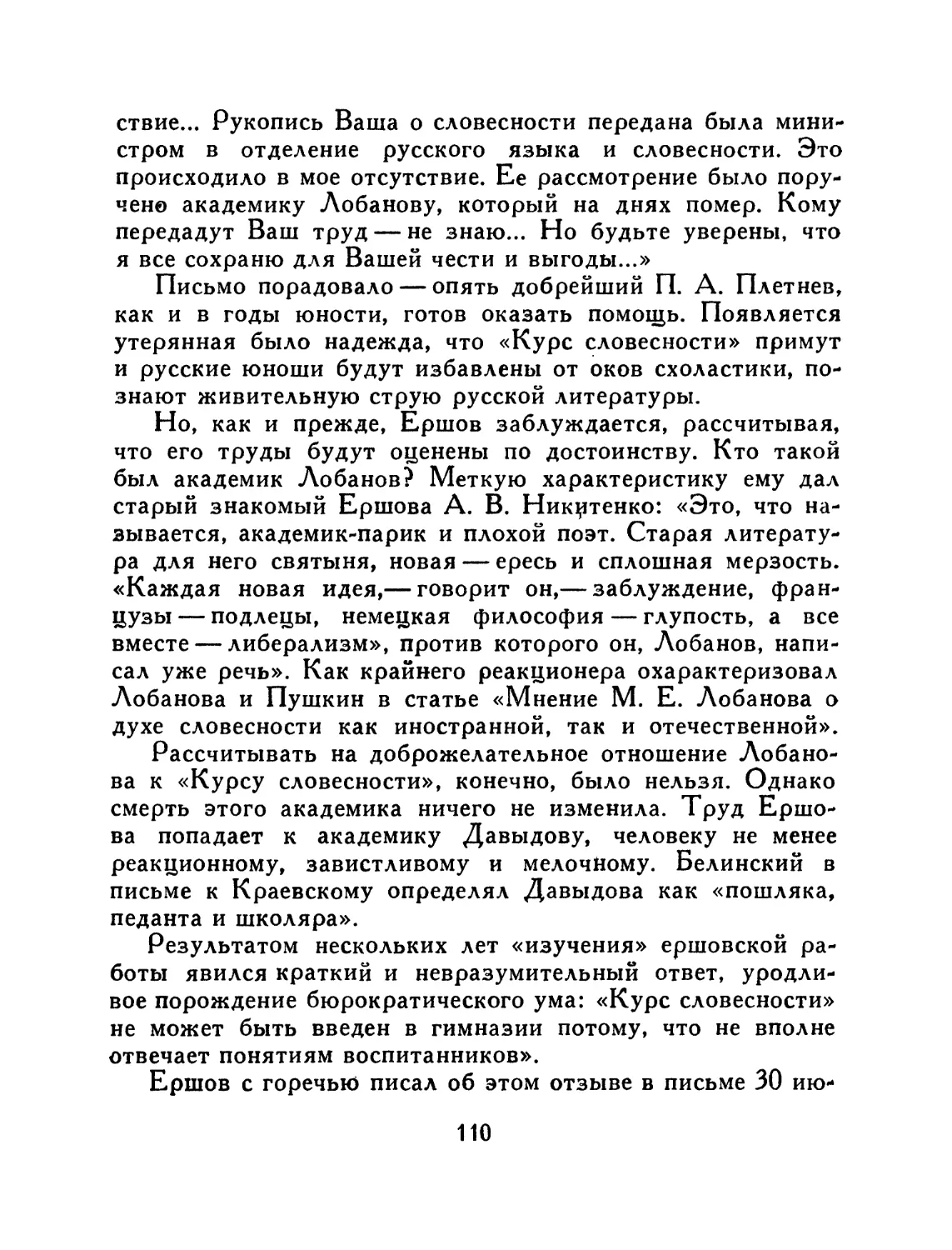

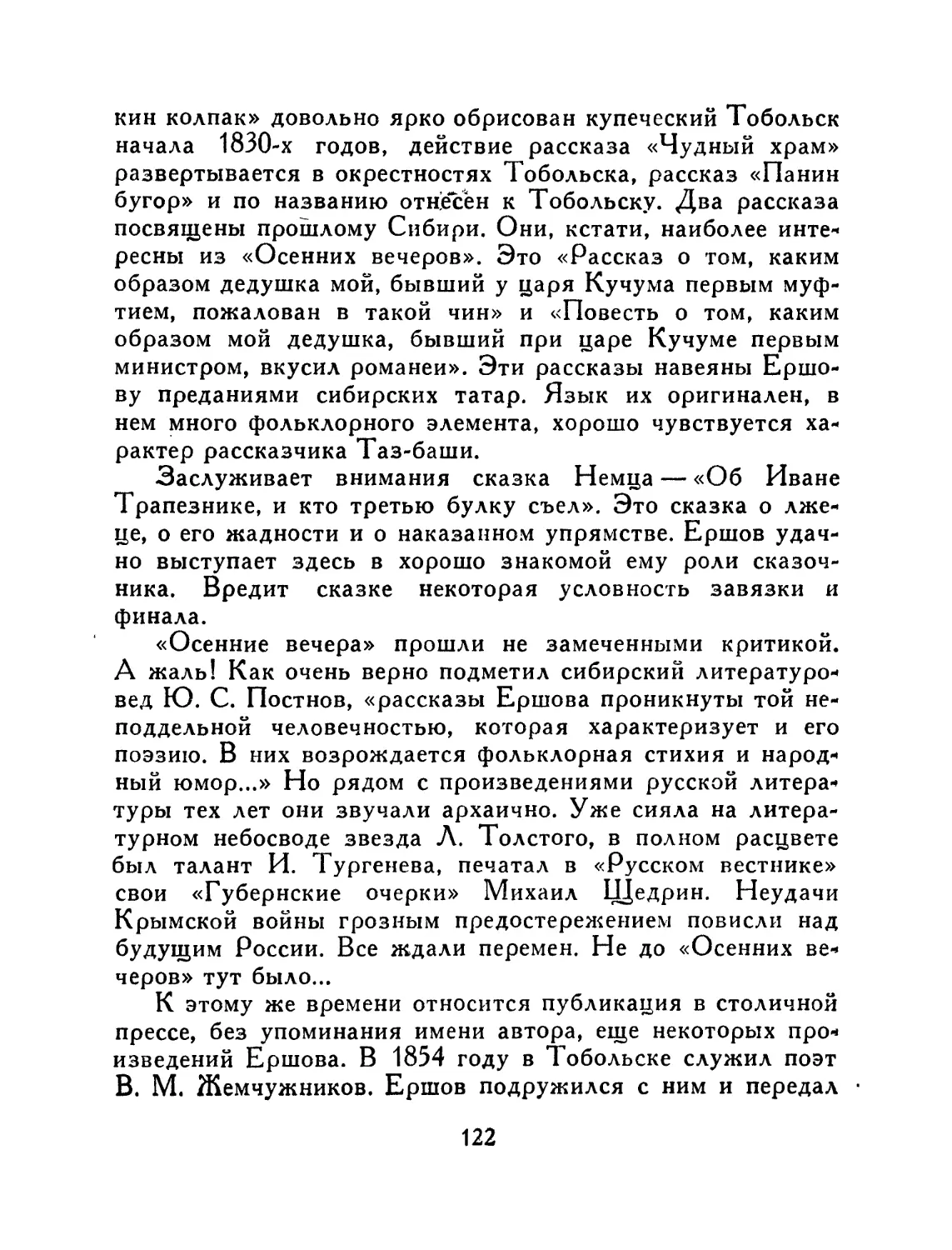

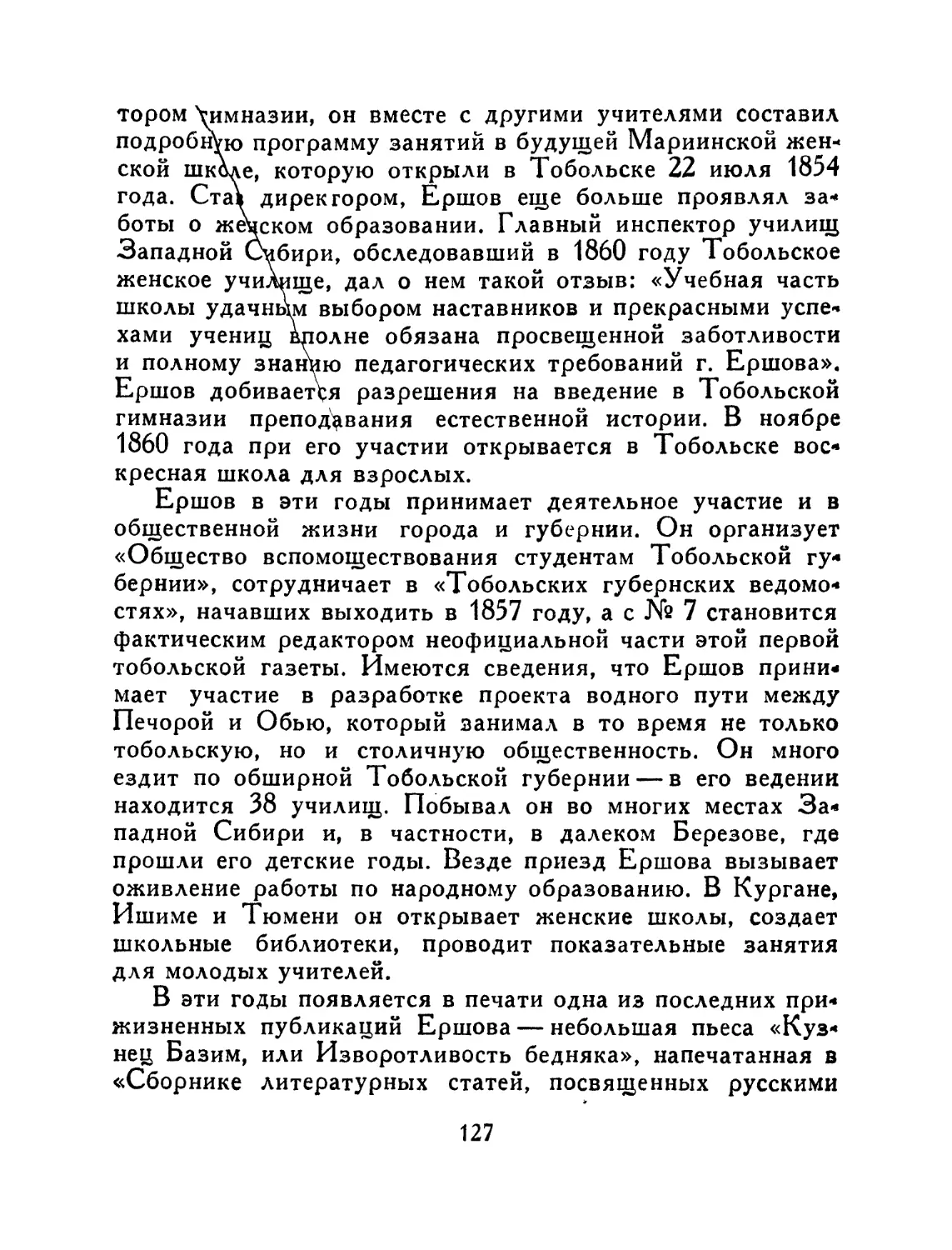

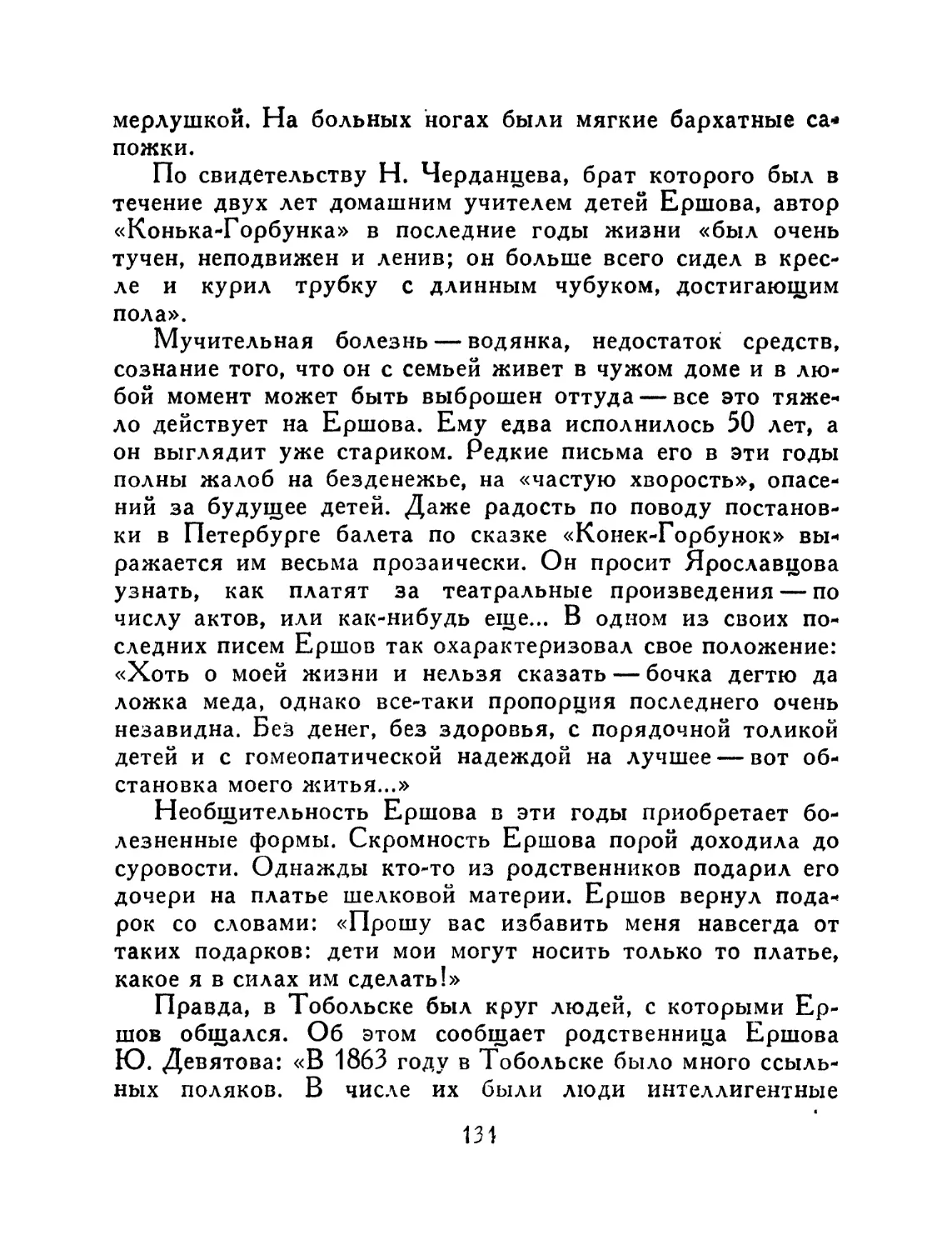

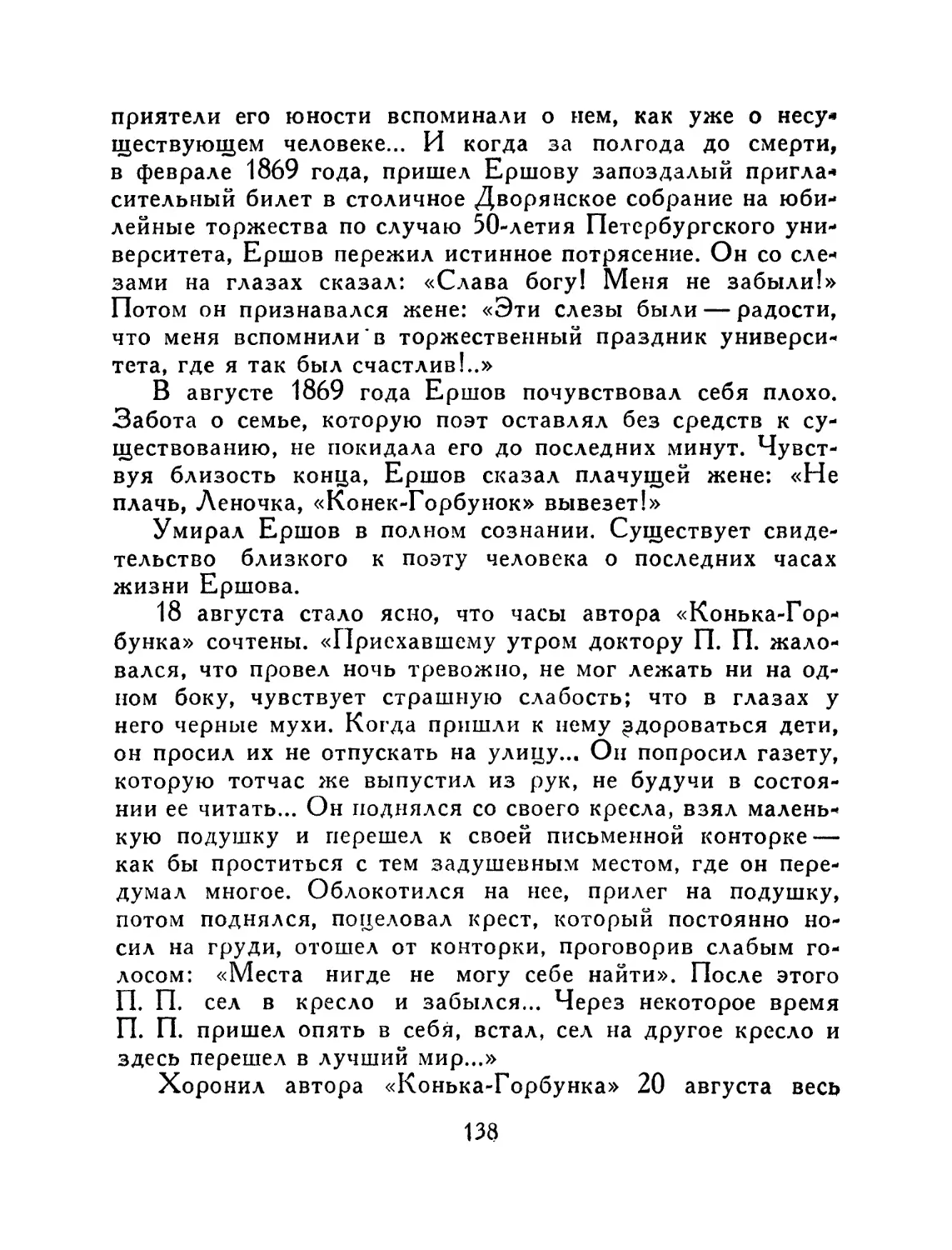

Репродукция картины тобольского художника П. П. Чукомина «Ершов и Плетнев в гостях у Пушкина» (оригинал в Тобольском краеведческом музее).

до окончания предпринятого, и хранил тайну свято». Дружба с Треборном не прекратилась и после отъезда Ершова из Петербурга — Ершов переписывался с ним до последних лет своей жизни.

Летом 1833 года неожиданно умирает П. А. Ершов. Ершовы остаются без средеiв к существованию. Несчастье ускорило вступление Петра Ершова на литературную дорогу. Он всерьез берется за сказку. Многое уже написано раньше, герои сказки—Иванушка, крестьянский сын, и его друг, волшебный Конек, становятся в центр сказки, они неразлучны и нераздельны, как неразлучен был тог-

38

дашний крестьянин с лошадью, первым помощником в труде, почти членом семьи. Теперь сказка уже не кажется Ершову забавой. В работе над ней он забывает о постигшем его горе, он вкладывает в нее свои думы и чаяния. Сказка пишется легко. Она уже не рассыпается, как раньше, на отдельные эпизоды, а становится цельной, пронизанной единым действием. Приключения Иванушки и его друга приобретают глубокий смысл, когда они вместе — им не страшны никакие беды и испытания. Они побеждают стихии природы, злых людей и, наконец, одерживают верх над самим царем, жестоким и несправедливым...

Сказка окончена и переписана. Ершов надеется, что публикация ее облегчит и материальное положение семьи — Смирдин хорошо платит... Но ни Смирдин, ни тем более редактор журнала «Библиотека для чтения» Сенковский и разговаривать не станут с безвестным автором...

И Ершов отдает свое произведение на суд Петру Александровичу Плетневу, в чьей доброжелательности он уже не сомневается...

«Я жил надеждами богатый...»

Минули дни сердечной муки, Вздохнул я вольно...

кСч Н' EpiU/Oe' «К музе»

VU В один из дней начала 1834 года П. А. Плетнев, придя в университетскую’ аудиторию, неожиданно вместо лекции начал читать сказку в стихах. Сказка была необычной, героями ее были Иванушка-дурачок, крестьянский сын, и чудная зверушка — «на спине с двумя горбами, да с аршинными ушами» — волшебный Конек-Горбунок,

39

В сказке говорилось о простых вещах, о ночной потраве пшеницы, о конных базарах, о купцах, которые обманывают покупателей, о нечестных братьях... На аудиторию, состоящую из детей горожан, преимущественно петербуржцев, повеяло незнакомым им миром крестьянской жизни, и, если бы не волшебная Жар-птица в одном из эпизодов сказки, ее вряд ли можно было назвать сказкой, да и язык ее не походил на сказочный, был прост и даже порой резал ухо слушателей своими простонародными оборотами... Необычен был и конец отрывка, прочитанного Плетневым, Иванушка-дурачок в завершение всех приключений, которые по обещанию автора должны с ним случиться, становился царем...

Закончив чтение, Плетнев раскрыл имя автора сказки— он сидел тут же в аудитории: студент Ершов-млад-ший — и высоко оценил достоинства этого произведения.

Так впервые стал известен «Конек-Горбунок», а к его автору пришла слава.

В третьем номере «Библиотеки для чтения», журнала, редактируемого профессором столичного университета, известным ученым-ориенталистом и еще более известньш журналистом, писавшим под псевдонимом Барон Брам-беус,— О. И. Сенковским, появилась первая часть сказки Ершова с хвалебным предисловием самого редактора. Обычно скупой на похвалы, Сенковский на этот раз писал так:

«Мы должны преуведомить наших читателей, что поэма, которая следует за этими строками, есть произведение совершенно неизвестного им пера. Не затворяясь в блистательном кругу имен, исчисленных на заглавном листе и приобретших уже своими трудами право на уважение или внимание соотечественников, «Библиотека для чтения», верная своему назначению служить зеркалом, в котором бы отражались все совершенные таланты литературной Руси, всегда с величайшим удовольствием выступит сама из этого круга, коль скоро представится ей случай, подобный

40

настоящему,— обнаружить читающей публике существование нового, весьма примечательного дарования. «Библиотека для чтения» считает долгом встретить с должными почестями и принять на своих страницах такой превосходный поэтический опыт, как «Конек-Горбунок» г. Ершова, юного сибиряка, который еще довершает свое образование в здешнем университете». Далее Сенковский писал, что «читатели сами оценят его достоинства... силу языка, любезную простоту, веселость и обилие удачных картин, между которыми заранее поименуем одну — описание конного рынка — картину, достойную стоять наряду с лучшими местами русской легкой поэзии».

В журнале была напечатана только первая часть сказки, она заканчивалась двустишьем:

Это присказка, а вот Сказка чередом пойдет...

«Мы должны здесь остановиться,— писал Сенковский, завершая публикацию сказки.—Приведенная нами первая часть творения г. Ершова достаточно оправдывает похвалу, которую поместили мы в ее начале, и может внушить всякому желание прочесть его до конца, подать надежду на истинное наслаждение и обрадовать появлением такого дарования. Полная поэма г. Ершова состоит из трех таких же частей и в непродолжительном времени выйдет в свет особою книгою».

Таково было счастливое вступление Петра Ершова в русскую литературу. Вчера еще не известный никому, сегодня он стал знаменит на всю читающую Россию. Поистине, сказочная судьба!..

5 октября 1834 года в «Северной пчеле» появилось объявление о выходе «Конька-Горбунка» отдельным изданием. В объявлении говорилось, что сказка продается в магазине А. Ф. Смирдипа по пяти рублей за экземпляр. Хвалебная аннотация предшествовала и этому извещению...

41

Сказка появилась с пропусками. Многие места о царе и его слугах, о купцах были удалены из нее, текст сказки пестрел многоточиями. Вероятно, уже при первом издании «Конек-Горбунок» насторожил чиновников, и цензор сказки А. В. Никитенко — с 1833 года он одновременно с профессорством в университете исполнял должность цензора,— чтобы спасти сказку, был вынужден убрать отдельные места из текста. На этот факт исследователи не обращали должного внимания. Между тем он говорит о многом.

Ершову в то время едва исполнилось 19 лет, он был еще студентом, дальнейшая судьба его была неясна, материальное и общественное положение неустойчиво и, вероятно, наиболее легким, и, с точки зрения житейского смысла, «правильным» путем было бы самому смягчить отдельные места сказки, сделать ее более благожелательной по отношению к царю и его слугам, к церкви, к купеческому сословию.

Сказка, конечно, потеряла бы свою остроту, но ее автору была бы обеспечена поддержка официальных кругов, что, несомненно, сказалось бы благоприятно на будущей карьере Ершова. Как видно, Ершов не встал на этот путь, и сказка, несмотря на цензурные изъятия, не утратила своей главной — антицаристской и античиновни-чьей — направленности.

Именно к этому времени, хотя и не исключена возможность, что это случилось и раньше, следует отнести встречи Ершова с Пушкиным, о которых сохранилось несколько свидетельств. Ярославцов пишет: «Покойный А. С. Пушкин, прочитав «Конька-Горбунка», отозвался между прочим Ершову, как рассказывал он сам: «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить». Слова эти впоследствии через несколько лет уже подтвердил мне лично и бывший при том случае у Пушкина покойный барон Е. Ф. Розен. Пушкин заявил в то же время намерение содействовать Ершову в издании этой сказки с картинками и выпустить

42

ее в свет по возможно дешевой цене, в огромном количестве экземпляров, для распространения в России».

К сожалению, нам очень мало известно об этой встрече— мы не знаем точной ее даты, где она проходила, была ли она первой или нет, кто кроме Ершова, Плетнева и Розена присутствовал на ней. Мы можем только предположить, что она скорее всего состоялась уже после появления первой части «Конька-Горбунка» в журнале «Библиотека для чтения», следовательно, в мае-июне 1834 года, когда Пушкин поселился в доме Оливио, против Летнего сада.

Существует также литературное предание, записанное со слов А. Ф. См^рдина, что Пушкин не только восхитился сказкой Ершова, ее языком, образами, общей ее направленностью, но и написал первые четыре строчки ее, те знаменитые строки, которые, наверное, помнит каждый русский человек:

За горами, за лесами, За широкими морями, Не на небе, на земле, Жил старик в одном селе...

Скорее всего это легенда, рожденная тем, что Пушкин познакомился с «Коньком-Горбунком» в рукописи, до появления сказки в печати. Если бы эти строки были действительно написаны Пушкиным, то вряд ли при подготовке пятого прижизненного издания (1861) Ершов изменил бы третью строку на «Против неба — на земле». Память Пушкина для автора «Конька-Горбунка» всегда была священна.

Вероятно, Петр Ершов, живя в Петербурге, бывал у Пушкина не один раз. Более того, не исключена возможность, что Пушкин рассчитывал передать с Ершовым в Сибирь весточку от себя, завязать со своими сибирскими друзьями связь через юного автора «Конька-Горбунка», который не делал секрета из того, что после окончания университета он намерен вернуться на родину.

43

О справедливости такого предположения говорит следующий отрывок из дневника художника-«искровца» М. С. Знаменского, тобольского друга Ершова, воспитанника декабристов. Со слов поэта Знаменский записал: «Я бывал у него (у Пушкина), если вытащат к нему. Я был страшно обидчив. Мне все казалось, что надо мной он смеется, например: раз я сказал, что предпочитаю свою родину (для жительства). Он и говорит: «Да вам нельзя не любить Сибири — во-первых, это ваша родина, во-вторых,— это страна умных людей». Мне показалось, что он смеется. Потом уже я понял, что он о декабристах напоминает». В этом же разговоре Ершов глухо намекнул, что у него были какие-то «заметки, писанные Пушкиным», которые он вынужден был уничтожить.

Сопоставляя это со свидетельством Плетнева, что Ершов хорошо знал руку Пушкина, мы вправе предположить, что связи Ершова и Пушкина были более глубокими, чем это кажется на первый взгляд. Даже отсутствие у Пушкина каких-либо упоминаний о Ершове, что поначалу выглядит удивительным, так как Пушкин не мог пройти мимо такой сказки, как «Конек-Горбунок», не оставить в своих бумагах какого-либо следа о ней, скорее говорит в пользу нашего предположения: для Пушкина важно было предельно законспирировать связи со своими друзьями-декабристами, находящимися в Сибири. Такой надежной связью мог быть П. Ершов, талантливый юноша, автор замечательной сказки, прирожденный сибиряк, обладавший на родине широкими связями и намеревавшийся путешествовать по Сибири, то есть человек, во всех отношениях подходящий для такой цели.

При встречах Ершова и Пушкина могли затрагиваться не только литературные или близкие к ним вопросы. Хорошо известен интерес Пушкина к Сибири. Он зародился еще в лицейские времена, когда вместе с поэтом учились сын томского губернатора Алексей Илличевский, уехавший затем служить в Сибирь, и сын тобольского губернатора

44

Александр Корнилов, который даже прозвище носил в лицее — «Сибиряк».

Близким знакомым Пушкина был и живший в Тобольске В. Д. Соломирский, хорошо знавший П. А. Словцова, учителя Тобольской гимназии К. Бобановского и других тоболяков. В письме к Пушкину от 17 июля 1835 года Соломирский сообщал о популярности произведений поэта в Сибири, о высокой оценке творчества Пушкина П. Словцовым.

В начале 1830-х годов у Пушкина завязывается переписка с И. Т. Калашниковым, который подарил Пушкину три своих сибирских произведения: «Дочь купца Жолобова» (1832), «Камчадалка» (1833) и «Изгнанники» (1834). О первых двух Пушкин отозвался весьма хорошо. В эти же годы Пушкин задумывал писать большую работу о прошлом Сибири, о русских землепроходцах. О широте этой работы и глубине знаний Пушкина по этой теме мы можем судить по оставшимся в архиве поэта записям и заметкам, а также по списку книг о Сибири, имевшихся в библиотеке Пушкина. С другой стороны, у Ершова к встрече с Пушкиным уже созревал в общих, а потом и в более конкретных чертах план на будущее — организация общества по изучению Сибири и сопредельных территорий, издание журнала и прочее, план, задуманный совместно с Константином Тимковским. Не исключена возможность и того, что Ершов поделился с Пушкиным своими замыслами.

Пушкин правильно оценил критическую направленность сказки Ершова задолго до того, как ее раскусили царские чиновники, запретившие сказку. Намерение содействовать Ершову в выпуске «Конька-Горбунка» с картинками, по возможно дешевой цене, для распространения в России в огромном количестве экземпляров, явно свидетельствует об этом. Пушкин правильно понял социальный смысл сказки Ершова и правильно адресовал «Конька-Горбунка» — народу.

45

Петр Ершов сближается со многими видными в то время петербургскими литераторами — Гребенкой, Губером, Грановским, Бахтуриным, Масальским, Тимофеевым и другими, знакомится с В. А. Жуковским, который очень доброжелательно относится к молодому поэту. Произведения Ершова то и дело начинают появляться в печати. Критики упоминают его фамилию в своих статьях и обзорах.

Ершов начинает жить обычной жизнью столичного литератора, пробует свои силы в самых различных жанрах поэтического творчества, проводит свое время во встречах с друзьями, в беседах о литературных событиях, в спорах, посещает редакции журналов и газет, завязывает связи с издателями...

Он полон надежд на будущее, поддержка Пушкина, Жуковского, Плетнева, дружеская рука Никитенко—все окрыляет его, все обещает широкую торную дорогу в будущем...

Однако все оказывается и сложнее и труднее, чем представляется юному поэту, только что вступающему на путь служения музам...

«Уж не цвесть цветку в пустыне...»

Уж не цвесть цветку в пустыне, В клетке пташечке не петь;

Уж на горькой на полыне Сладкой ягодке не зреть!

П, Ершов, «Русская песня»

противоречива и сложна, менее

Жизнь столицы

всего она подчинена творческим устремлениям писателей и поэтов. Роковая тень от пяти повешенных на кронверке

46

Петропавловской крепости лежит на России. Думы, чувст* ва, желания людей — все подчиняется нормам ведомств Бенкендорфа и Уварова. Официальная народность, офи-циальная наука, официальная литература... И горе тому человеку, который осмеливается поднять голову выше черты, отмеченной самодержцем всероссийским. В столице царит «злосчастная атмосфера порабощения и преследований» (Герцен), жестокая правительственная опека над литературой, подавление всякого проявления свободной мысли...

А. В. Никитенко, стоявший в центре литературных событий тех лет, с горечью записал в своем дневнике 11 апреля 1835 года: «Состояние нашей литературы наводит тоску. Ни светлой мысли, ни искры чувства. Все пошло, мерзко, бездушно. Один только цензор может читать по обязанности все, что ныне у нас пишут. Иначе и быть не может. У нас нет недостатка в талантах, есть молодые люди с благородными стремлениями, способные к усовершенствованию. Но как могут они писать, когда им запрещено мыслить?.. Основное начало нынешней политики очень просто: одно только то правление твердо, которое основано на страхе; один только тот народ спокоен, который не мыслит».

Передовые люди тридцатых годов прошлого века напоминали собой потерпевших кораблекрушение и выброшенных на негостеприимный берег. Гордый корабль декабристов разбит и потонул в холодной пучине российского самодержавия —

Погиб и кормщик, и пловец...

От корабля остались только щепы, люди растерянно хватаются за них, надеясь спастись, прибиться к берегу, продержаться бурю. А многие, потеряв надежду, обессилев в неравной борьбе, охваченные глубоким и неизлечимым пессимизмом, покорно отдавались на волю волн..,

47

Казалось, не будет конца николаевской эпохе. Люди уходят в замкнутые мирки небольших кружков. Между жизнью служебной и личной вырастают непреодолимые барьеры. Люди становятся противоречивыми в своих действиях, поступках, оценках, научаются таить глубоко в себе сокровенные думы. Именно в эти годы на страницах Надеждинской «Молвы» появилось удивительное по внутренней силе стихотворение молодого Федора Тютчева, поэта в то время еще мало известного, «Silentum» («Молчи, скрывайся и таи...»).

Прекраснодушный В. А. Жуковский может быть учителем и воспитателем наследника российского престола, последовательным монархистом и в то же время заботиться об освобождении от крепостной зависимости Тараса Шевченко, художника и поэта, добиваться от царя смягчения наказания бунтарю Герцену... А. В. Никитенко, сам в юности крепостной и бесправный, имевший родителей, так и не вышедших из крепостной зависимости, может беспощадно убирать из сказки Ершова все антицаристские строки и в то же время делать в «Дневнике» удивительные по силе обличения николаевского самодержавия записи... Добрейший П. А. Плетнев, верный друг Пушкина, тонкий ценитель русской поэзии, первым отметивший достоинства «Конька-Горбунка», может в то же время поучать с кафедры о необходимости во всем следовать уваровской реакционнейшей триаде... Служить было необходимо. Без службы нельзя было существовать; жить без службы для человека было опасно, но дышалось свободно только вне служебных стен, вне бесчисленных уставов, регламентов, правил...

Трудно было юному Петру Ершову разобраться во всем сложном сплетении тогдашней жизни и литературы. Доверчивый по натуре, не потерявший и в столице цельности характера, честный в своих привязанностях и склонностях, он многое видимое принимал за сущее и часто не был способен проникнуть в глубину тех или иных явлений,

48